Author: Калякин М.В.

Tags: общая экология биоценология гидробиология биогеография птицы орнитология география биология

ISBN: 978-5-906171-07-8

Year: 2014

Text

полный

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

полный

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ПТИЦ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Часть III

Под общей редакцией

д.б.н. М.В. Калякина

ш

УДК 574 (036)

ББК 28.693.35

П 519

/^~^\ Согласно Федеральному закону

(18+) Российской Федерации

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

Рекомендовано к печати редакционным советом

Научно-исследовательского Зоологического музея

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Полный определитель птиц европейской части России / Под общей редакцией д.б.н. М.В. Калякина:

П 519 В 3 частях. — Издание исправленное и дополненное. — Часть 3. — М.: ООО «Фитон XXI», 2014. —

336 с.: ил.

ISBN 978-5-906171-07-8 (комплект в 3 частях)

ISBN 978-5-906171-10-8 (часть 3)

Перед вами — уникальный определитель птиц европейской части России. Справочника та-

кой полноты — с фотографиями всех видов птиц и подавляющего большинства сезонных и воз-

растных нарядов каждого из них, не было не только в России, но и в Европе. Для такой большой

территории, как Европейская Россия, это первая полная фотоэнциклопедия. Издание также ре-

кордсмен по числу описанных видов птиц — 486, что составляет больше половины видов фауны

всей России, встречающихся у нас на гнездовании, пролете и зимовках. В видовых очерках по-

мимо описаний нарядов специально подчеркиваются отличия от других видов, охарактеризова-

ны голос, распространение, биологические особенности птиц (сроки миграций, гнездования,

особенности размножения, питание). Дополнительную ценность определителю придает вклю-

чение в него специально составленных карт распространения на территории европейской части

России всех встречающихся здесь видов птиц.

Книга написана профессиональными орнитологами, иллюстрации представлены лучшими

отечественными и зарубежными фотографам и-анималистам и.

The complete guide of birds of European part of Russia / M.V Kalyakin (ed.): Three parts. — Second,

revised and extended edition. — Third part. — Moscow: Fiton XXI, 2014. — 336 p.: ill.

This book is the most comprehensive guide to the birds of the European Russia. It contains photographs

illustrating every species described, including all the major plumages depending on season and age. The

book covers 486 nesting, wintering and migrating species which amounts to more than a half of all species

found in Russia. The textbox for every given species describes its plumage, vocalization and biological

features, such as migration and nesting dates, reproduction, and feeding habits, as well as highlights the

species’ distinction from similar ones. Distribution maps for every species of the European Russia are

included.

УДК 574 (036)

ББК 28.693.35

Охраняется ГК РФ, часть 4. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письмен-

ного разрешения издательства. Любые попытки нарушения закона будут

преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978-5-906171-07-8 (комплект в 3 частях)

ISBN 978-5-906171-10-8 (часть 3)

© ООО «Фитон XXI», 2013

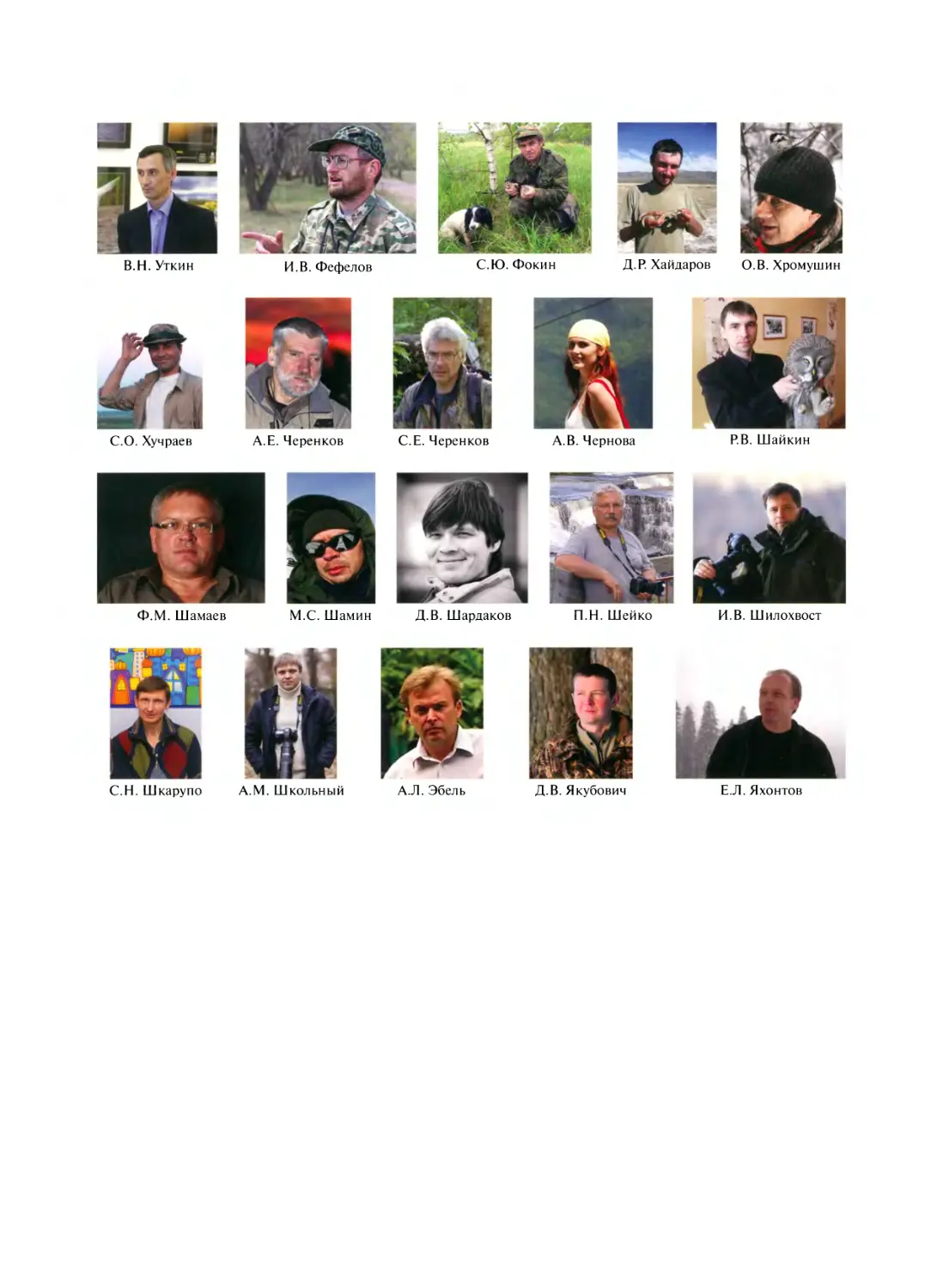

Авторы текста:

Е.А. Коблик

Я.А. Редькин

М.В. Калякин

В.В. Морозов

И.С. Сметанин

С.А. Коузов

С.М. Косенко

X. Гроот Курками

В.К. Рябицев

Д.Р. Хайдаров

В.В. Конторщиков

М.В. Мельников

П.С. Томкович

В.Ю. Архипов

к.б.н., Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова

к.б.н., Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова

д.б.н., Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова

ВНИИ охраны природы

Московский зоопарк

к.б.н., Лаборатория экологии и охраны птиц СПбГУ

к.б.н., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

главный редактор журнала «Московка»

д.б.н., Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН

Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова

Государственный Дарвиновский музей

к.б.н., Липецкий государственный педагогический университет

д.б.н., Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Научные редакторы: М.В. Калякин, Я.А. Редькин, Е.А. Коблик, В.В. Морозов, О.В. Волцит

Авторы карт: Е.А. Коблик, Н.Б. Конюхов, В.В. Морозов, А.А. Мосалов, Я.А. Редькин

Авторы фотографий: В.П. Авдеев,ТВ. Адаменко, М.А. Антипин, Ю.Б. Артюхин, А.О. Бахтиозин, Е.М. Бело-

усов, П.К. Блашкин, Д.И. Бойко, Ф.В. Большаков, В.А. Борисов, Д.Б. Булгаков, В.А. Вишневский, Е.Ю. Вла-

сов, Н.С. Воробей, Н.Н. Воробьева, Е.В. Гвоздева, А.Л. Гетман, В.В. Головнюк, А.В. Голубева, Д.А. Голубев,

А.В. Горбенко, В.В. Горбенко, М.Б. Горпенюк, В.Н. Грищенко, |О.П. Гулевский|, Н.И. Тулинский, Т.Н. Гу-

щина, В.А. Давыдов, И. Дамянов, В.В. Дащенок, М.Н. Деминов, И.А. Денисов, В.И. Дерябин, ЕЮ. Дя-

кин, С.Л. Елисеев, И.Е. Железнов, В.В. Забугин, А.А. Зародов, С.В. Зуенок, Д.С. Иносов, А.А. Иса-

беков, Д.А. Калмыков, Н.Б. Кальчинов, В.А. Капанин, А.А. Караваев, ТА. Кашенцева, Д.И. Кобеза,

К.И. Ковалев, А.В. Коваленко, А.В. Колгин, А.Е. Колобов, Ю.Е. Комаров, Н.Б. Конюхов, В.А. Копотий,

С.В. Корнев, Д.В. Коробов, С.М. Косенко, Е.О. Котелевский, С.А. Коузов, М.А. Кошкин, А.В. Кравчук,

М.С. Крюков, Н.В. Кудрявцев, А.Г Куликов, А.А. Курочкин, Р.А. Кутушев, В.Л. Кучеренко, А.П. Леваш-

кин, Ю.А. Лисененков, А.Е. Лифлянд, И.В. Лифлянд, П.Я. Лихачева, Н.Г. Логинов, Э. Лоше, В.В. Медве-

дев, М.А. Медвецкий, М.В. Мельников, О.В. Мизиненко, К.Е. Михайлов, А.Л. Мищенко, В.В. Морозов,

В.Н. Мосейкин, Н.Д. Нейфельд, А.Б. Овсянников, Л. Ортлиб, С.Ж. Осипов, С.В. Павлов, А.В. Павлуш-

кин, Н.В. Паклина, Е.Н. Панов, В.В. Панфилович, П.Ю. Пархаев, А.Г. Перевозов, О.А. Першин, С.В. Пи-

саревский, В.Б. Прудников, ТВ. Романова, Е.К. Ромащенко, Е.Ю. Руднева, А.В. Сазонов, В.Ю. Семашко,

М.В. Семенцова, М.А. Семенов, О.В. Сидоров, С.В. Сидоров, В.А. Симонов, К.О. Синьков, С.А. Скач-

ков, И.С. Сметанин, М.Ю. Соловьев, А.М. Сорокин, С.Н. Спиридонов, О.В. Суханова, В.А. Сущинский,

С.И. Тарасенко, А.Ю. Тимошенко, С.И. Ткаченко, П.С. Томкович, А.А. Топишко, А.Р. Тюлин, В.В. Тяхт,

И.И. Уколов, В.Н. Уткин, И.В. Фефелов, С.Ю. Фокин, О.В. Хромушин, С.О. Хучраев, А.Е. Черенков,

С.Е. Черенков, А.В. Чернова, Р.В. Шайкин, Ф.М. Шамаев, М.С. Шамин, Д.В. Шардаков, П.Н. Шейко,

И.В. Шилохвост, С.Н. Шкарупо, А.М. Школьный, А.Л. Эбель, Д.В. Якубович, Е.Л. Яхонтов

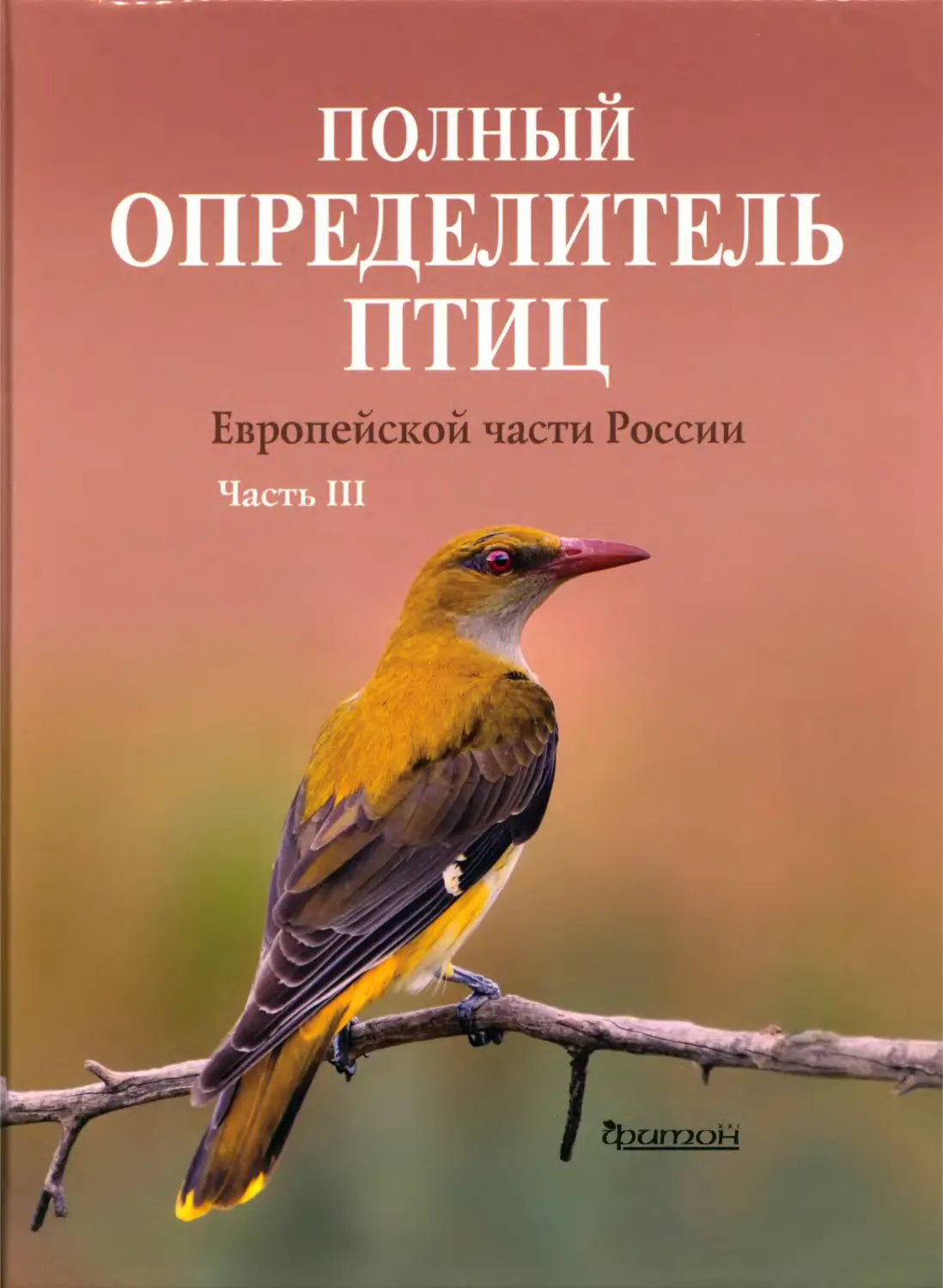

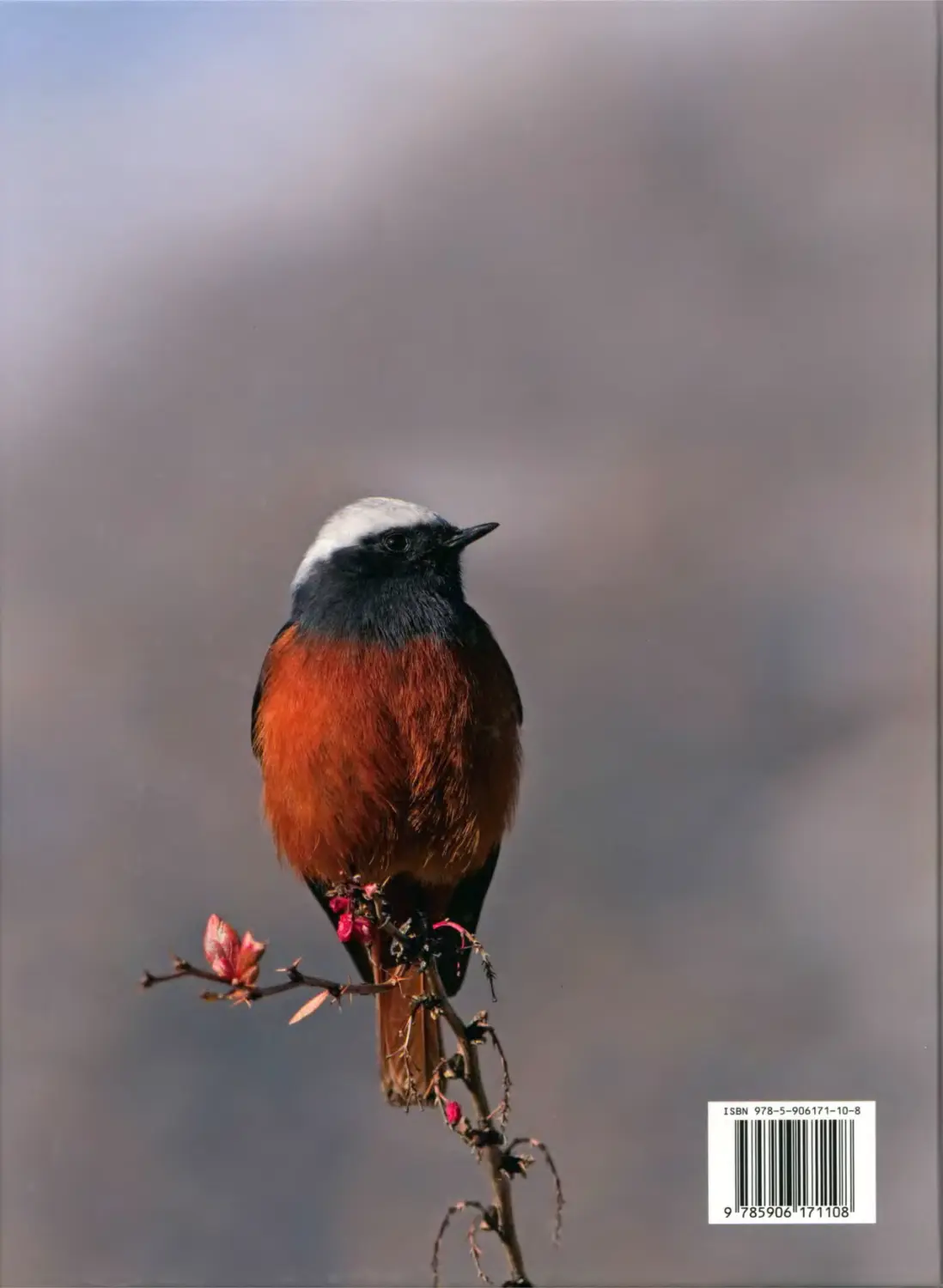

Фото на 1 стр. обложки: С.Ж. Осипов

Фото на 4 стр. обложки: А.А. Караваев

Фото на титульном листе: В.В. Тяхт

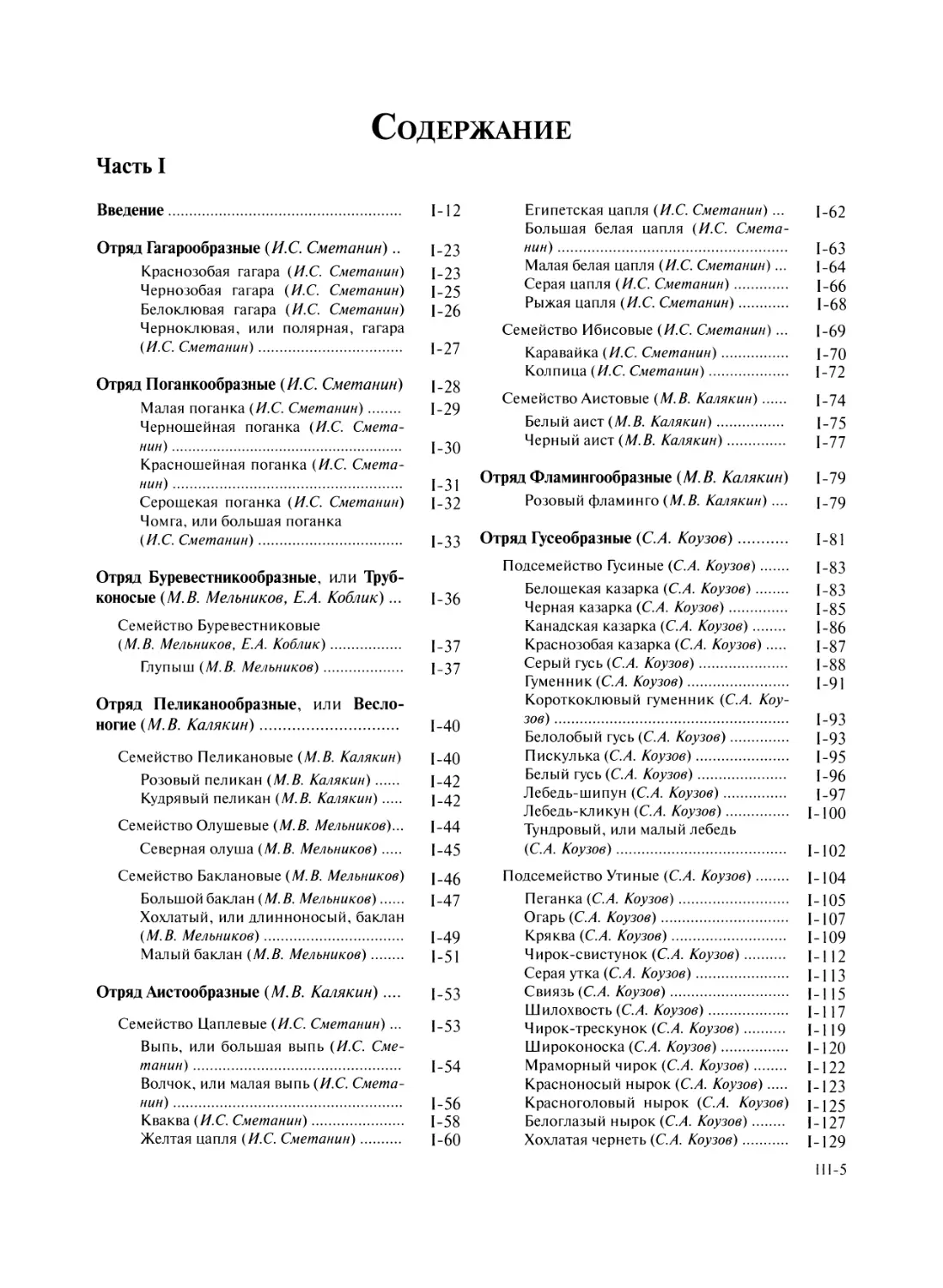

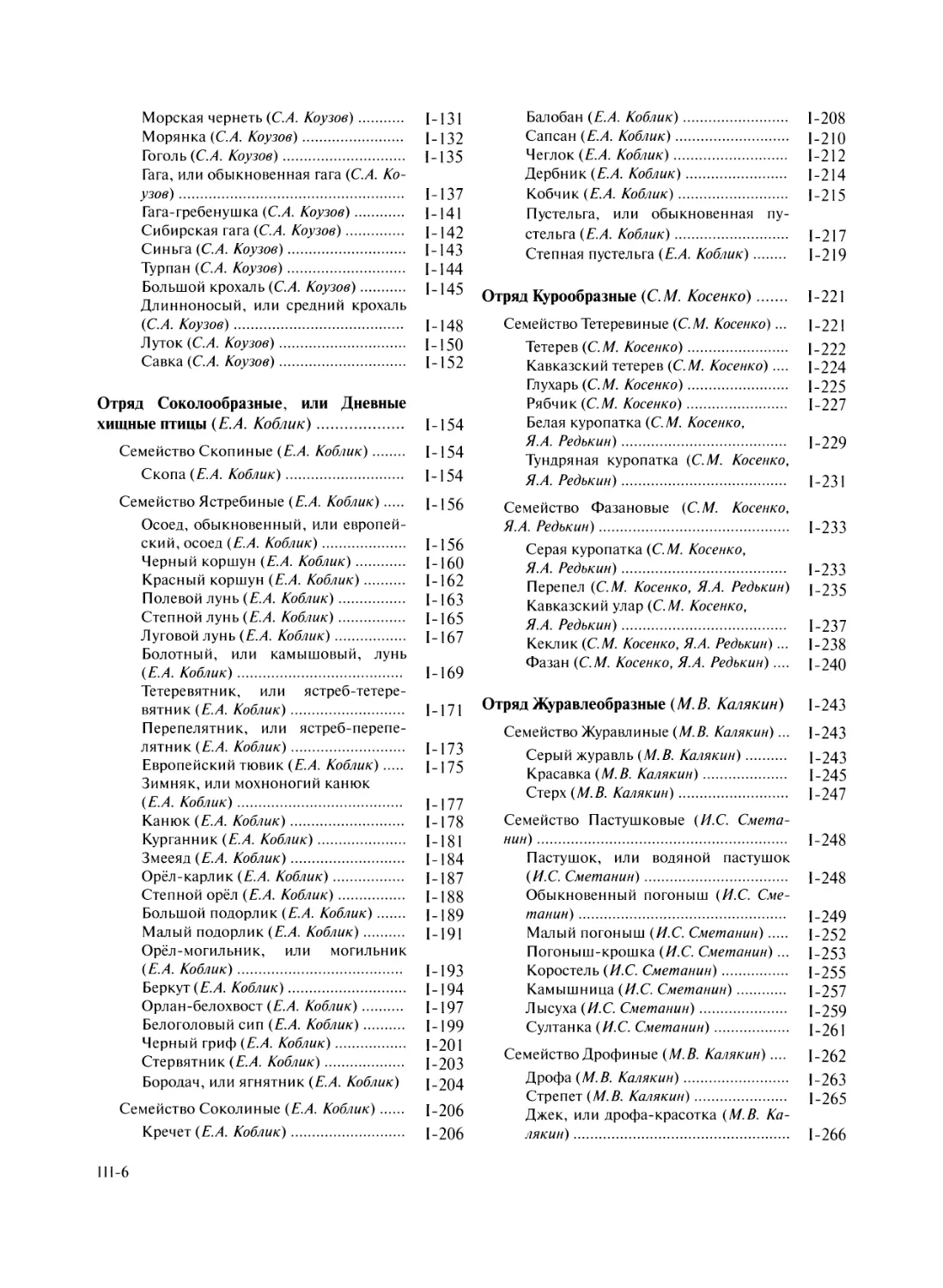

Содержание

Часть I

Введение................................. 1-12

Отряд Гагарообразные (И.С. Сметанин).. 1-23

Краснозобая гагара (И.С. Сметанин) 1-23

Чернозобая гагара (И.С. Сметанин) [-25

Белоклювая гагара (И.С. Сметанин) 1-26

Черноклювая, или полярная, гагара

(И.С. Сметанин)..................... 1-27

Отряд Поганкообразные (И.С. Сметанин) 1-28

Малая поганка (И.С. Сметанин).... 1-29

Черношейная поганка (И.С. Смета-

нин) ............................... 1-30

Красношейная поганка (И.С. Смета-

нин)................................ 1-31

Серощекая поганка (И.С. Сметанин) 1-32

Чомга, или большая поганка

(И.С. Сметанин).................... 1-33

Отряд Буревестникообразные, или Труб-

коносые (М.В. Мельников, Е.А. Коблик)... 1-36

Семейство Буревестниковые

(М.В. Мельников, Е.А. Коблик)......... [-37

Глупыш (М.В. Мельников)............. 1-37

Отряд Пеликанообразные, или Весло-

ногие (М.В. Калякин)..................... 1-40

Семейство Пеликановые (М.В. Калякин) 1-40

Розовый пеликан (М.В. Калякин)... [-42

Кудрявый пеликан (М.В. Калякин).. 1-42

Семейство Олушевые (М.В. Мельников)... [-44

Северная олуша (М.В. Мельников).. [-45

Семейство Баклановые (М.В. Мельников) [-46

Большой баклан (М.В. Мельников).. 1-47

Хохлатый, или длинноносый, баклан

(М.В. Мельников).................... 1-49

Малый баклан (М.В. Мельников).... 1-5]

Отряд Аистообразные (М. В. Калякин).... 1-53

Семейство Цаплевые (И.С. Сметанин)... 1-53

Выпь, или большая выпь (И.С. Сме-

танин) ............................. 1-54

Волчок, или малая выпь (И.С. Смета-

нин) ............................... 1-56

Кваква (И.С. Сметанин).............. 1-58

Желтая цапля (И.С. Сметанин)..... 1-60

Египетская цапля (И.С. Сметанин) ... 1-62

Большая белая цапля (И.С. Смета-

нин) ................................ 1-63

Малая белая цапля (И.С. Сметанин)... 1-64

Серая цапля (И.С. Сметанин)....... 1-66

Рыжая цапля (И.С. Сметанин)....... 1-68

Семейство Ибисовые (И.С. Сметанин) ... 1-69

Каравайка (И.С. Сметанин)............ 1-70

Колпица (И.С. Сметанин).............. 1-72

Семейство Аистовые (М.В. Калякин)... 1-74

Белый аист (М.В. Калякин)............ 1-75

Черный аист (М.В. Калякин)........ 1-77

Отряд Фламингообразные (М.В. Калякин) 1-79

Розовый фламинго (М.В. Калякин).... 1-79

Отряд Гусеобразные (С.А. Коузов)....... 1-81

Подсемейство Гусиные (С.А. Коузов).. 1-83

Белощекая казарка (С.А. Коузов)... 1-83

Черная казарка (С.А. Коузов)...... 1-85

Канадская казарка (С.А. Коузов)... 1-86

Краснозобая казарка (С.А. Коузов). 1-87

Серый гусь (С.А. Коузов)............. 1-88

Гуменник (С.А. Коузов)............... 1-91

Короткоклювый гуменник (С.А. Коу-

зов) ................................ 1-93

Белолобый гусь (С.А. Коузов)..... 1-93

Пискулька (С.А. Коузов)............. 1-95

Белый гусь (С.А. Коузов)............. 1-96

Лебедь-шипун (С.А. Коузов)........... 1-97

Лебедь-кликун (С.А. Коузов)....... 1-100

Тундровый, или малый лебедь

(С.А. Коузов)........................ 1-Ю2

Подсемейство Утиные (С.А. Коузов)... 1-104

Пеганка (С.А. Коузов)............... 1-105

Огарь (С.А. Коузов)................. 1-107

Кряква (С.А. Коузов)................ 1-109

Чирок-свистунок (С.А. Коузов)..... 1-112

Серая утка (С.А. Коузов)............ 1-113

Свиязь (С.А. Коузов)................ 1-115

Шилохвость (С.А. Коузов)............ 1-117

Чирок-трескунок (С.А. Коузов)..... 1-119

Широконоска (С.А. Коузов)........... 1-120

Мраморный чирок (С.А. Коузов)..... 1-122

Красноносый нырок (С.А. Коузов)... ] 23

Красноголовый нырок (С.А. Коузов) [-125

Белоглазый нырок (С.А. Коузов).... 1-127

Хохлатая чернеть (С.А. Коузов)... 1-129

Ш-5

Морская чернеть (С.А. Коузов).... 1-131

Морянка (С.А. Коузов)............ 1-132

Гоголь (С.А. Коузов)............. 1-135

Гага, или обыкновенная гага (С.А. Ко-

узов)............................ 1-137

Гага-гребенушка (С.А. Коузов).... 1-141

Сибирская гага (С.А. Коузов)..... 1-142

Синьга (С.А. Коузов)............. 1-143

Турпан (С.А. Коузов)............. 1-144

Большой крохаль (С.А. Коузов).... 1-145

Длинноносый, или средний крохаль

(С.А. Коузов).................... 1-148

Луток (С.А. Коузов).............. 1-150

Савка (С.А. Коузов).............. 1-152

Отряд Соколообразные, или Дневные

хищные птицы (Е.А. Коблик)............ 1-154

Семейство Скопиные (Е.А. Коблик)... 1-154

Скопа (Е.А. Коблик).............. I-154

Семейство Ястребиные (Е.А. Коблик). |_ | 56

Осоед, обыкновенный, или европей-

ский, осоед (Е.А. Коблик)........ 1-156

Черный коршун (Е.А. Коблик)..... 1-160

Красный коршун (Е.А. Коблик).... 1-162

Полевой лунь (Е.А. Коблик)....... 1-163

Степной лунь (Е.А. Коблик)....... 1-165

Луговой лунь (Е.А. Коблик)....... 1-167

Болотный, или камышовый, лунь

(Е.А. Коблик).................... 1-169

Тетеревятник, или ястреб-тетере-

вятник (Е.А. Коблик)............. 1-171

Перепелятник, или ястреб-перепе-

лятник (Е.А. Коблик)............. 1-173

Европейский тювик (Е.А. Коблик).. 1-175

Зимняк, или мохноногий канюк

(Е.А. Коблик).................... 1-177

Канюк (Е.А. Коблик).............. 1-178

Курганник (Е.А. Коблик).......... 1-181

Змееяд (Е.А. Коблик)............. 1-184

Орёл-карлик (Е.А. Коблик)........ 1-187

Степной орёл (Е.А. Коблик)....... 1-188

Большой подорлик (Е.А. Коблик)... 1-189

Малый подорлик (Е.А. Коблик)..... 1-191

Орёл-могильник, или могильник

(Е.А. Коблик).................... 1-193

Беркут (Е.А. Коблик)............. 1-194

Орлан-белохвост (Е.А. Коблик).... 1-197

Белоголовый сип (Е.А. Коблик).... 1-199

Черный гриф (Е.А. Коблик)........ 1-201

Стервятник (Е.А. Коблик)......... 1-203

Бородач, или ягнятник (Е.А. Коблик) 1-204

Семейство Соколиные (Е.А. Коблик).. 1-206

Кречет (Е.А. Коблик)............. 1-206

Балобан (Е.А. Коблик)................................... 1-208

Сапсан (Е.А. Коблик).................................... 1-210

Чеглок (Е.А. Коблик).................................... 1-212

Дербник (Е.А. Коблик)................................... 1-214

Кобчик (Е.А. Коблик).................................... 1-215

Пустельга, или обыкновенная пу-

стельга (Е.А. Коблик)................................... 1-217

Степная пустельга (Е.А. Коблик).... 1-219

Отряд Курообразные (С.М. Косенко)........ 1-221

Семейство Тетеревиные (С.М. Косенко)... 1-221

Тетерев (С.М. Косенко).................................. 1-222

Кавказский тетерев (С.М. Косенко).... 1-224

Глухарь (С.М. Косенко).................................. 1-225

Рябчик (С.М. Косенко)................................... 1-227

Белая куропатка (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)........................................... 1-229

Тундряная куропатка (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)........................................... 1-231

Семейство Фазановые (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин).............................................. 1-233

Серая куропатка (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)........................................... 1-233

Перепел (С.М. Косенко, Я.А. Редькин) 1-235

Кавказский улар (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)........................................... 1-237

Кеклик (С.М. Косенко, Я.А. Редькин)... 1-238

Фазан (С.М. Косенко, Я.А. Редькин).... [-240

Отряд Журавлеобразные (М.В. Калякин) 1-243

Семейство Журавлиные (М.В. Калякин)... 1-243

Серый журавль (М.В. Калякин)....... 1-243

Красавка (М.В. Калякин)................................. 1-245

Стерх (М.В. Калякин).................................... 1-247

Семейство Пастушковые (И.С. Смета-

нин) ...................................................... 1-248

Пастушок, или водяной пастушок

(И.С. Сметанин)......................................... 1-248

Обыкновенный погоныш (И.С. Сме-

танин) ................................................. 1-249

Малый погоныш (И.С. Сметанин)...... 1-252

Погоныш-крошка (И.С. Сметанин)... 1-253

Коростель (И.С. Сметанин)............................... 1-255

Камышница (И.С. Сметанин).......... 1-257

Лысуха (И.С. Сметанин).................................. 1-259

Султанка (И.С. Сметанин)................................ 1-261

Семейство Дрофиные (М.В. Калякин).... 1-262

Дрофа (М.В. Калякин).................................... 1-263

Стрепет (М.В. Калякин).................................. 1-265

Джек, или дрофа-красотка (М.В. Ка-

лякин) ................................................. 1-266

111-6

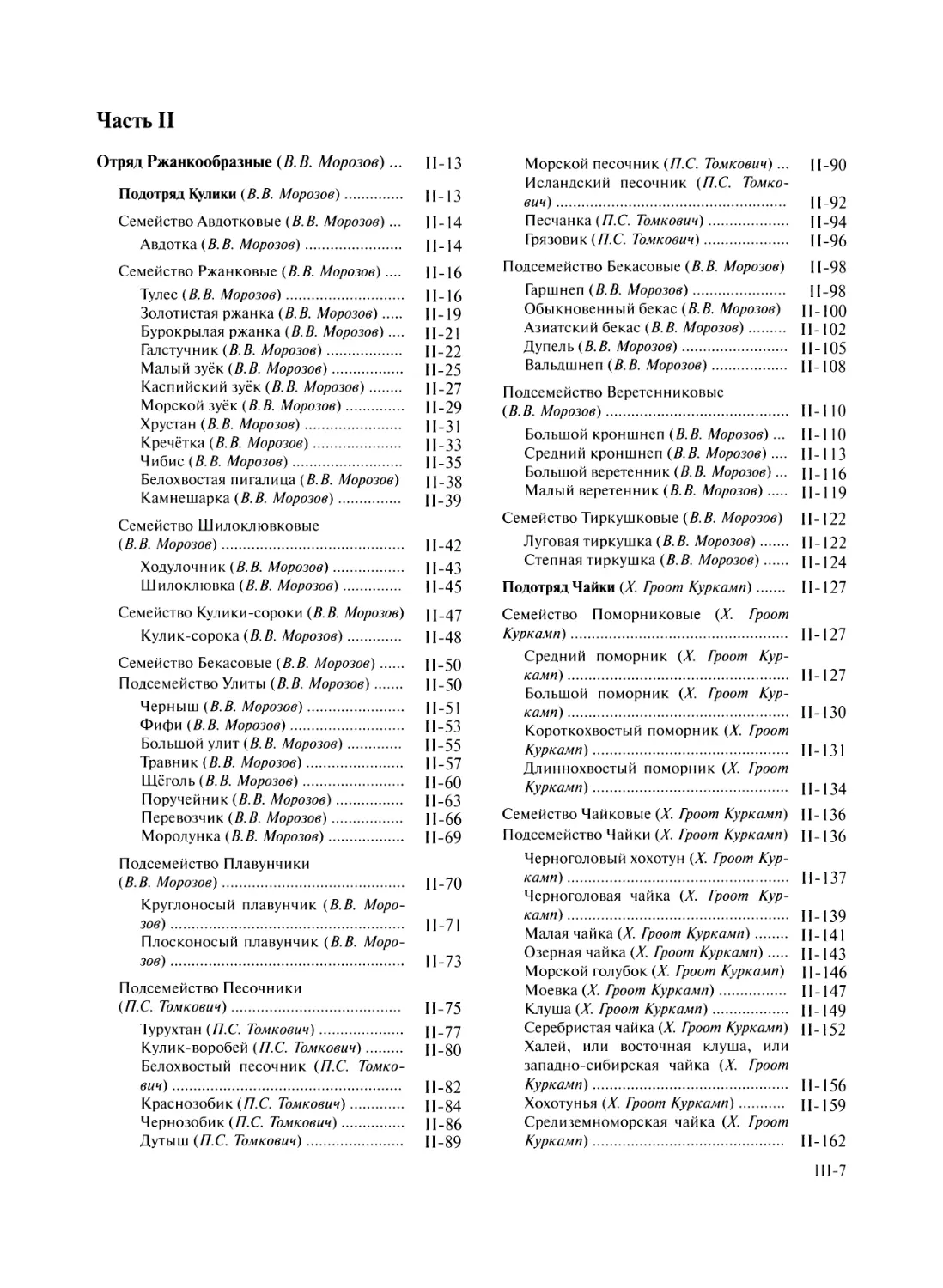

Часть II

Отряд Ржанкообразные (В. В. Морозов)... 11 -13

Подотряд Кулики (В. В. Морозов)..... 11-13

Семейство Авдотковые (В.В. Морозов)... П-14

Авдотка (В. В. Морозов)........... 11 -14

Семейство Ржанковые (В.В. Морозов) .... II-16

Туяес (В. В. Морозов)............. 11 -16

Золотистая ржанка (В.В. Морозов). 11-19

Бурокрылая ржанка (В.В. Морозов).... Ц-21

Галстучник (В.В. Морозов).......... 11-22

Малый зуёк (В.В. Морозов)........... П-25

Каспийский зуёк (В.В. Морозов)... 11-27

Морской зуёк (В.В. Морозов)...... П-29

Хрустан (В.В. Морозов).............. П-31

Кречётка (В.В. Морозов)............. П-33

Чибис (В.В. Морозов)................ П-35

Белохвостая пигалица (В.В. Морозов) П-38

Камнешарка (В.В. Морозов)......... П-39

Семейство Шилоклювковые

(В.В. Морозов)...................... II-42

Ходулочник (В.В. Морозов)......... II-43

Шилоклювка (В.В. Морозов)......... П-45

Семейство Кулики-сороки (В.В. Морозов) Ц-47

Кулик-сорока (В.В. Морозов)......... П-48

Семейство Бекасовые (В.В. Морозов).. П-50

Подсемейство Улиты (В.В. Морозов)... П-50

Черныш (В.В. Морозов)................ П-51

Фифи (В.В. Морозов).................. П-53

Большой улит (В.В. Морозов)....... II-55

Травник (В.В. Морозов)............ П-57

Щёголь (В.В. Морозов)................ П-60

Поручейник (В.В. Морозов)............ П-63

Перевозчик (В.В. Морозов)......... П-66

Мородунка (В.В. Морозов).......... П-69

Подсемейство Плавунчики

(В.В. Морозов)...................... П-70

Круглоносый плавунчик (В.В. Моро-

зов).............................. П-71

Плосконосый плавунчик (В.В. Моро-

зов)................................. П-73

Подсемейство Песочники

(П.С. Томкович)..................... П-75

Турухтан (П.С. Томкович).......... [[ 77

Кулик-воробей (П.С. Томкович)..... П-80

Белохвостый песочник (П.С. Томко-

вич).............................. П-82

Краснозобик (/7.С. Томкович)...... П-84

Чернозобик (/7.С. Томкович)....... П-86

Дутыш (П.С. Томкович)............. П-89

Морской песочник (П.С. Томкович)... П-90

Исландский песочник (П.С. Томко-

вич)............................. П-92

Песчанка (П.С. Томкович)......... П-94

Грязовик (П.С. Томкович)......... П-96

Подсемейство Бекасовые (В.В. Морозов) П-98

Гаршнеп (В.В. Морозов)........... II-98

Обыкновенный бекас (В.В. Морозов) 11-100

Азиатский бекас (В.В. Морозов)... 11-102

Дупель (В.В. Морозов)............ II-105

Вальдшнеп (В.В. Морозов)........ П-108

Подсемейство Веретенниковые

(В.В. Морозов)...................... 11-110

Большой кроншнеп (В.В. Морозов)... П-110

Средний кроншнеп (В.В. Морозов).... Ц-113

Большой веретенник (В.В. Морозов)... Ц-116

Малый веретенник (В.В. Морозов).. П-119

Семейство Тиркушковые (В.В. Морозов) 11-122

Луговая тиркушка (В.В. Морозов).... II-122

Степная тиркушка (В.В. Морозов).. 11-124

Подотряд Чайки (X. Гроот Курками)... 11 -127

Семейство Поморниковые (X. Троот

Курками)............................ II-127

Средний поморник (X. Троот Кур-

ками).......................... 11-127

Большой поморник (X. Троот Кур-

ками)............................ II-130

Короткохвостый поморник (X. Троот

Курками)......................... II-131

Длиннохвостый поморник (X Троот

Курками)......................... II-134

Семейство Чайковые (X. Гроот Курками) П-136

Подсемейство Чайки (X. Гроот Курками) Ц-136

Черноголовый хохотун (X. Гроот Кур-

ками)............................ II-137

Черноголовая чайка (X. Гроот Кур-

ками)............................ II-139

Малая чайка (X. Гроот Курками)... II-141

Озерная чайка (X. Гроот Курками). II-143

Морской голубок (X. Гроот Курками) Ц -146

Моевка (X. Гроот Курками)........ 11 -147

Клуша (X. Гроот Курками)......... 11 -149

Серебристая чайка (X. Гроот Курками) Ц -152

Халей, или восточная клуша, или

западно-сибирская чайка (X. Гроот

Курками)......................... II-156

Хохотунья (X. Гроот Курками)..... П-159

Средиземноморская чайка (X. Гроот

Курками)......................... II-162

I П-7

Полярная чайка (X. Гроот Куркамп)... 11-165

Бургомистр (X. Гроот Куркамп)...... II-166

Морская чайка (X. Гроот Куркамп)... 11-168

Сизая чайка (X. Гроот Куркамп) II-171

Белая чайка (X. Гроот Куркамп) 11 -174

Подсемейство Крачки (X Гроот Куркамп) П-175

Чайконосая крачка (X. Гроот Куркамп) 11-176

Пестроносая крачка (X. Гроот Куркамп) 11 -179

Чеграва (X. Гроот Куркамп)......... 11 -181

Речная крачка (X. Гроот Куркамп).. II-183

Полярная крачка (X. Гроот Куркамп) Ц-187

Малая крачка (X. Гроот Куркамп).... 11-190

Черная крачка (X. Гроот Куркамп).. И-192

Белокрылая крачка (X. Гроот Куркамп) 11 -195

Белощекая крачка (X Гроот Куркамп) 11 -198

Подотряд Чистиковые (Л/. В. Калякин). 11-201

Семейство Чистиковые (М.В. Калякин)... 11-201

Толстоклювая, или короткоклювая,

кайра (М.В. Мельников)............. II-201

Тонкоклювая, или длинноклювая,

кайра (М.В. Мельников)............. П-203

Яюрик (М.В. Мельников)........... П-205

Гагарка (М.В. Мельников)........... 11-205

Чистик (М.В. Мельников)......... 11-207

Тупик (М.В. Мельников)............. Ц 208

Отряд Рябкообразные (Е.Л. Коблик)....... 11-211

Семейство Рябковые (Е.А. Коблик)..... П-211

Саджа (Е.А. Коблик)................ 11-211

Чернобрюхий рябок (Е.А. Коблик).... П-213

Белобрюхий рябок (Е.А. Коблик)..... 11-215

Отряд Голубеобразные (И.С. Сметанин) 11-216

Вяхирь, или витютень (И.С. Сметанин) 11-216

Клинтух (И.С. Сметанин).......... П-218

Сизый голубь (И.С. Сметанин)...... П-219

Обыкновенная горлица (И.С. Смета-

нин) .............................. П-221

Кольчатая горлица (И.С. Сметанин)... Ц-222

Малая горлица (И.С. Сметанин)...... Ц 223

Отряд Кукушкообразные (Е.А. Коблик)... П-225

Семейство Кукушковые (Е.А. Коблик)... ц -225

Кукушка (Е.А. Коблик)........... 11-225

Глухая кукушка (Е.А. Коблик)....... ц 228

Отряд Совообразные (В. В. Конторщиков) 1 ] -230

Семейство Сипуховые (В.В. Конторщиков) [ [-230

Сипуха (В.В. Конторщиков).......... 11-231

Семейство Совиные (В.В. Конторщиков) ц -232

Белая сова (В.В. Конторщиков)...... 11-232

Филин (В.В. Конторщиков)......... П-233

Ушастая сова (В.В. Конторщиков).... 11-235

Болотная сова (В.В. Конторщиков).... Ц-236

Сплюшка (В.В. Конторщиков)......... П-239

Мохноногий сыч (В.В. Конторщиков) 11-240

Домовый сыч (В.В. Конторщиков) П-242

Воробьиный сычик (В.В. Конторщиков) 11-243

Ястребиная сова (В.В. Конторщиков) Ц-245

Серая неясыть (В.В. Конторщиков) .... Ц-246

Длиннохвостая неясыть (В.В. Кон-

торщиков).......................... 11-248

Бородатая неясыть (В.В. Конторщиков) 11-250

Отряд Козодоеобразные (И.С. Сметанин) [ [-253

Семейство Козодоевые (И.С. Сметанин)... [ |_ 253

Обыкновенный козодой (И.С. Сметанин) [ | -253

Отряд Стрижеобразные (И.С. Сметанин) Ц-256

Семейство Стрижиные (И.С. Сметанин) ] ] -256

Черный стриж (И.С. Сметанин)....... П-256

Белобрюхий стриж (И.С. Сметанин)... Ц-258

Отряд Ракшеобразные

(В.В. Конторщиков)...................... 11-259

Семейство Ракшевые, или Сизоворон-

ковые (В.В. Конторщиков)............. 11-259

Сизоворонка (В.В. Конторщиков)..... П-259

Семейство Зимородковые

(В.В. Конторщиков)................... П-261

Обыкновенный зимородок (В.В. Кон-

торщиков).......................... П-261

Семейство Щурковые (С.М. Косенко).... 11-263

Золотистая щурка (С.М. Косенко).... 11-263

Зеленая щурка (С.М. Косенко)....... Ц -265

Отряд Удодообразные (В.В. Конторщиков) 11-268

Семейство Удодовые (В.В. Конторщиков) П-268

Удод (В.В. Конторщиков).......... П-268

Отряд Дятлообразные (С.М. Косенко)...... П-271

Семейство Дятловые (С.М. Косенко).... 11-271

Вертишейка (С.М. Косенко).......... [[ -272

Зеленый дятел (С.М. Косенко)....... П-274

Седой дятел (С.М. Косенко)....... П-275

Желна, или черный дятел (С.М. Ко-

сенко)............................. 11-276

Пестрый дятел, или большой пестрый

дятел (С.М. Косенко, Я.А. Редькин). ц 277

Сирийский дятел С.М. Косенко)...... ц -280

Средний пестрый дятел (С.М. Косен-

ко, Я.А. Редькин).................. [[ -280

Белоспинный дятел (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)...................... 11-282

Малый пестрый дятел (С.М. Косенко,

Я.А. Редькин)...................... П-284

Трёхпалый дятел (С.М. Косенко)..... ц -286

111-8

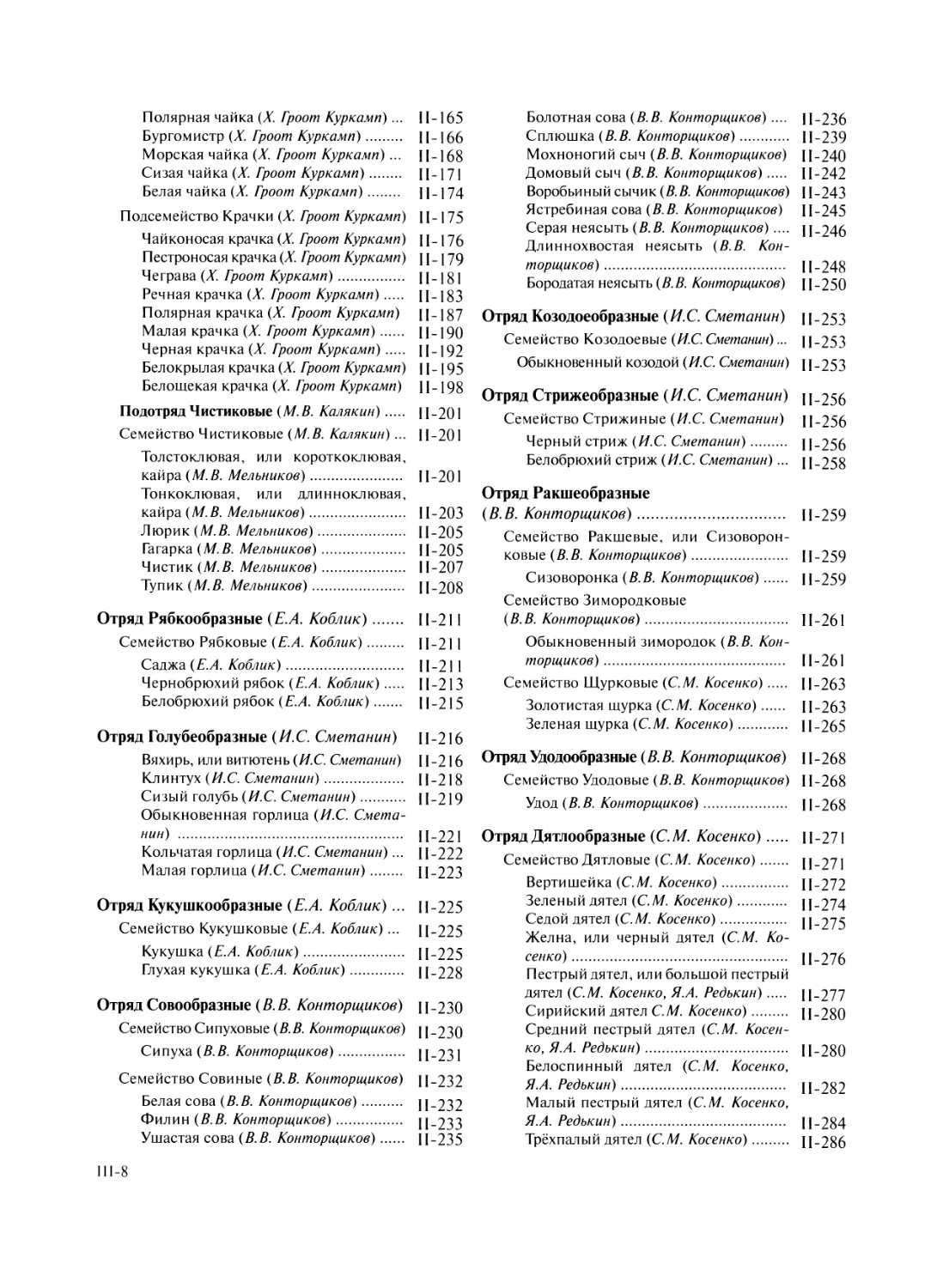

Часть III

Отряд Воробьинообразные (М. В. Калякин) 111 -13

Семейство Ласточковые (Я.А. Редькин)... III-14

Береговая ласточка, или береговушка

(Я.А. Редькин).................... 111 -14

Деревенская ласточка, или касатка

(Я.А. Редькин).................... II1-16

Воронок, или городская ласточка

(Я.А. Редькин).................... 111 -18

Скальная, или скалистая, ласточка

(Я.А. Редькин).................... 111 -19

Семейство Жаворонковые (В.Ю. Архипов) 111-21

Хохлатый жаворонок (В.Ю. Архипов) II1-21

Малый жаворонок (В.Ю. Архипов).... II1-23

Серый жаворонок (В.Ю. Архипов).... II1-25

Рогатый жаворонок (В.Ю. Архипов,

Я.А. Редькин)..................... II1-27

Лесной жаворонок, или юла

(В.Ю. Архипов)..................... Ш-29

Полевой жаворонок (Я.А. Редькин)... II1-31

Степной жаворонок (В.Ю. Архипов)... II1-33

Белокрылый жаворонок (В.Ю. Архи-

пов).............................. II1-35

Черный жаворонок (В.Ю. Архипов)... Ш-36

Семейство Трясогузковые (Я.А. Редькин) 111-38

Подсемейство Коньки (Я.А. Редькин)... 111-39

Полевой конёк (Я.А. Редькин)...... II1-39

Лесной конёк (Я.А. Редькин)....... II1-41

Пятнистый, или зеленый, конёк

(Я.А. Редькин).................... II1-44

Луговой конёк (Я.А. Редькин)...... II1-45

Краснозобый конёк (Я.А. Редькин).... II1-48

Горный конёк (Я.А. Редькин)....... II1-51

Скальный конёк (Я.А. Редькин)..... II1-53

Подсемейство Трясогузки (Я.А. Редькин) II1-55

Желтая трясогузка (Я.А. Редькин).. II1-55

Желтолобая трясогузка (Я.А. Редькин) 111-60

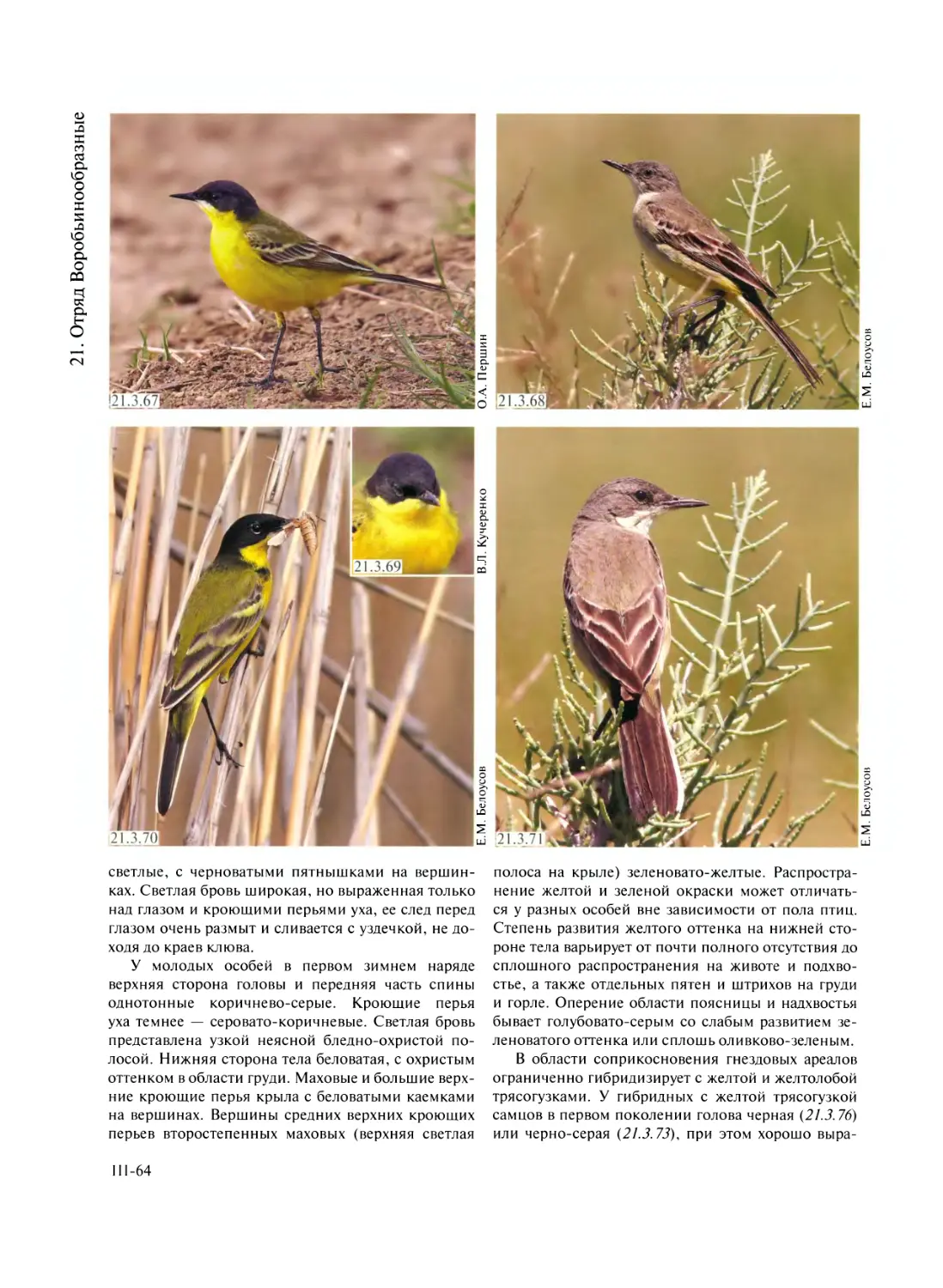

Черноголовая трясогузка (Я.А. Редькин) 111-63

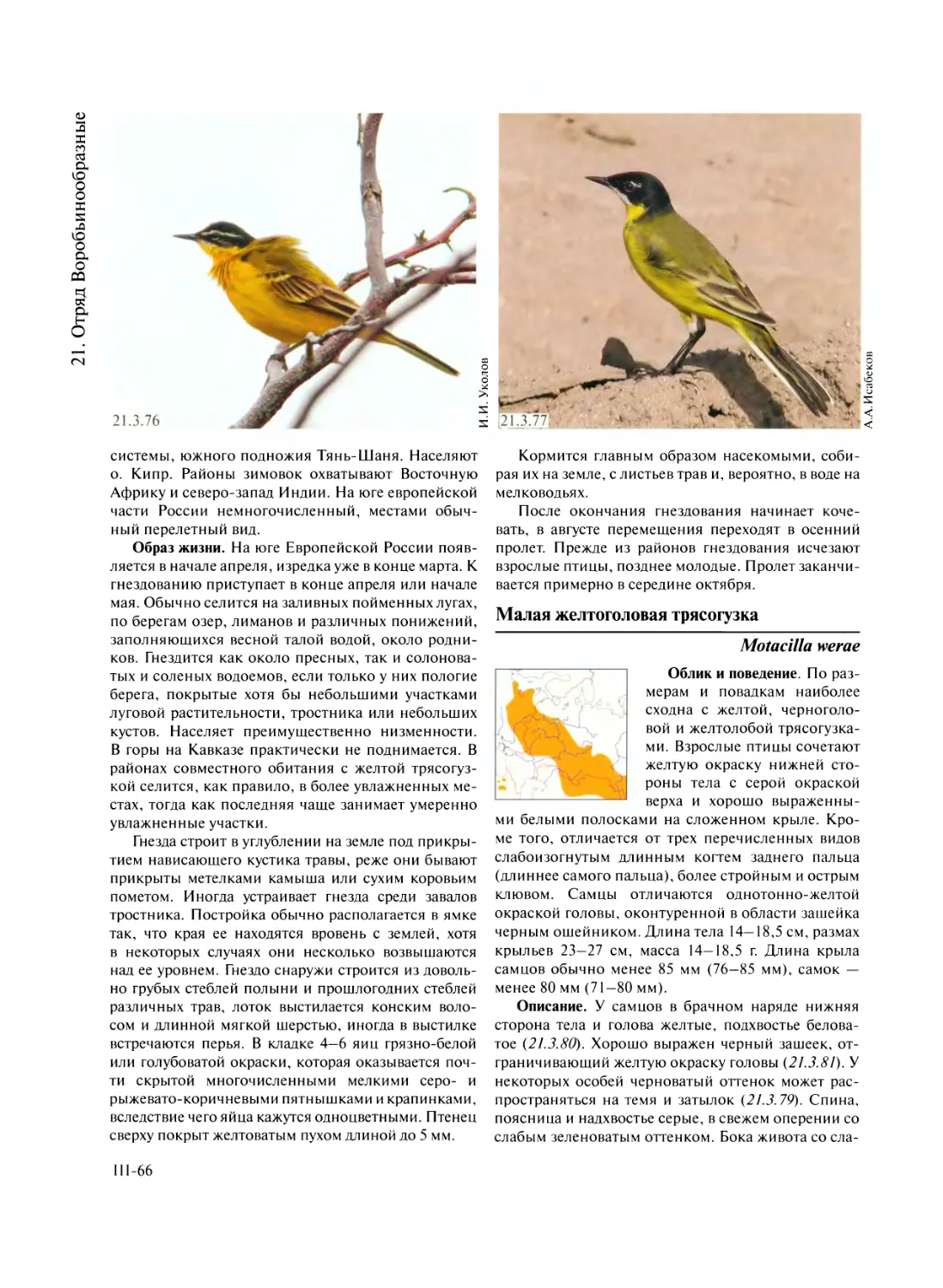

Малая желтоголовая трясогузка

(Я.А. Редькин).................... II1-66

Большая желтоголовая трясогузка

(Я.А. Редькин).................... II1-70

Горная трясогузка (Я.А. Редькин).. II1-71

Белая трясогузка (Я.А. Редькин)... III-73

Семейство Сорокопутовые

(С.М. Косенко)....................... II1-76

Жулан (С.М. Косенко).............. II1-76

Красноголовый сорокопут (С.М. Ко-

сенко)........................... 111-78

Чернолобый сорокопут (С.М. Косен-

ко)................................ Ш-80

Серый сорокопут (С.М. Косенко)... II1-81

Пустынный сорокопут (С.М. Косенко) 111-83

Семейство Иволговые (Е.А. Коблик)... II1-84

Иволга, или обыкновенная иволга

(Е.А. Коблик).................... II1-85

Семейство Скворцовые (Е.А. Коблик).... II1-87

Скворец, или обыкновенный скво-

рец (Е.А. Коблик)................ II1-87

Розовый скворец (Е.А. Коблик).... ] Ц-89

Обыкновенная майна (Е.А. Коблик).... П1-91

Семейство Врановые (М.В. Мельников).... II1-92

Кукша, или ронжа (М.В. Мельников).... П1-92

Сойка (М.В. Мельников)........... II1-93

Сорока (М.В. Мельников).......... 111-95

Кедровка, или ореховка (М.В. Мель-

ников)........................... II1-97

Клушица (М.В. Мельников)......... 111-98

Альпийская галка (М.В. Мельников).... III-100

Галка (М.В. Мельников)........... 111-101

Грач (М.В. Мельников)............ II1-102

Серая ворона (М.В. Мельников).... II1-104

Европейская черная ворона и восточ-

ная черная ворона (М.В. Мельников,

Я.А. Редькин).................... II1-106

Ворон (М.В. Мельников)........... III-106

Семейство Свиристелевые (Е.А. Коблик) III-109

Свиристель (Е.А. Коблик)......... II1-109

Семейство Оляпковые (И.С. Сметанин).... П1-110

Обыкновенная оляпка (И.С. Смета-

нин)............................. III-110

Семейство Крапивниковые (Е.А. Коблик) HI-112

Крапивник (Е.А. Коблик).......... II1-113

Семейство Завирушковые (В.В. Кон-

торщиков) .......................... Ill-114

Альпийская завирушка (В.В. Контор-

щиков) ..........................Ill-114

Сибирская завирушка (В.В. Контор-

щиков) ......................... 111-116

Черногорлая завирушка (В.В. Контор-

щиков) ........................... Ш-117

Лесная завирушка (В.В. Конторщиков) П1-118

Семейство Славковые (М.В. Калякин).... Ill-119

Широкохвостая камышевка, или соло-

вьиная широкохвостка (М.В. Калякин) 111-120

Речной сверчок (М.В. Калякин)....III-121

Соловьиный сверчок (М.В. Калякин) Ц1-123

Обыкновенный сверчок (М.В. Каля-

кин) ............................ II1-125

Ш-9

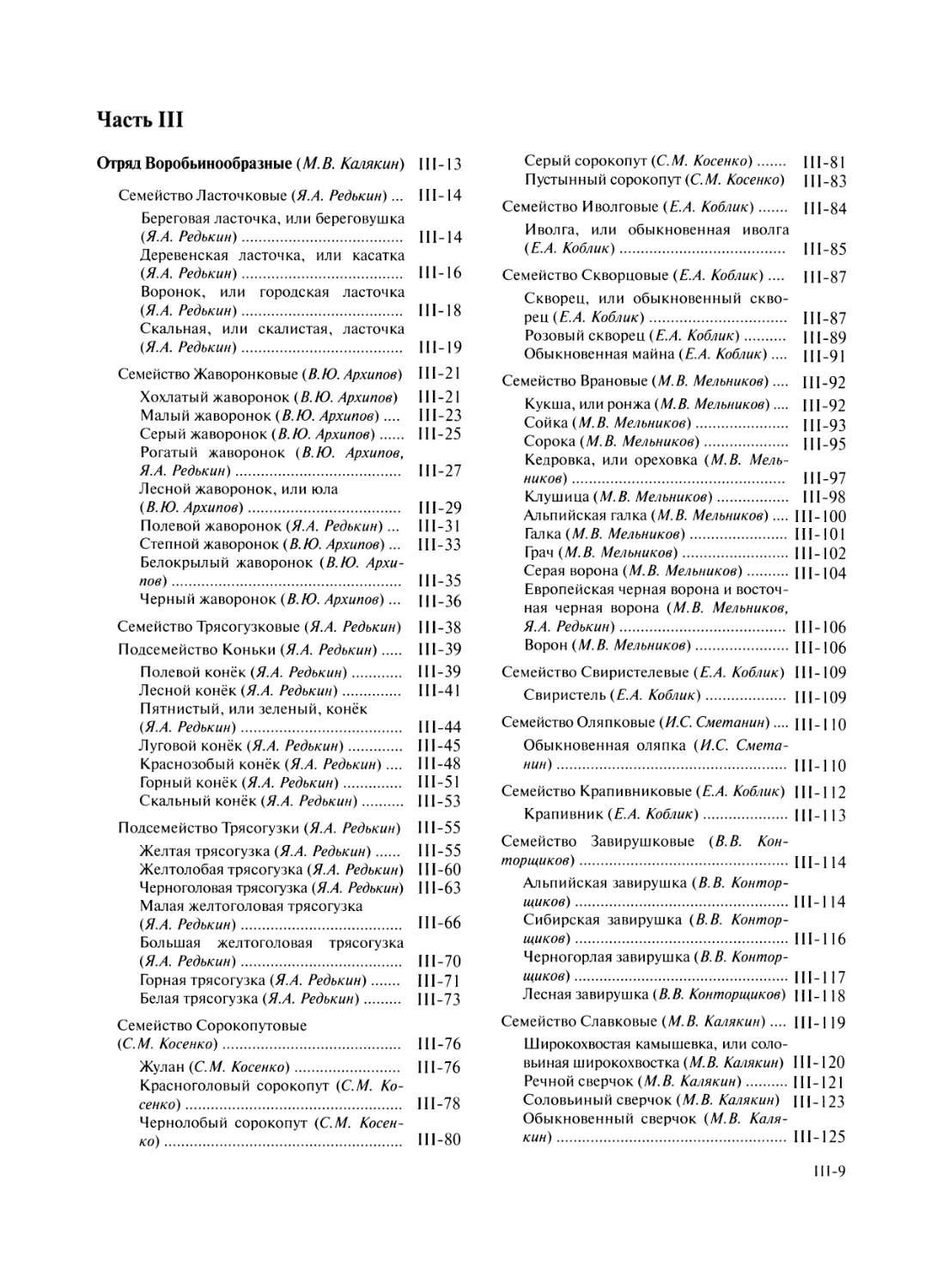

Пятнистый сверчок (М.В. Калякин)... П1-127

Барсучок, или камышевка-барсучок

(М.В. Калякин)................... II1-128

Вертлявая камышевка (М.В. Калякин) Ш-131

Тонкоклювая камышевка (М.В. Каля-

кин)............................. Ш-132

Садовая камышевка (М.В. Калякин)... Щ-133

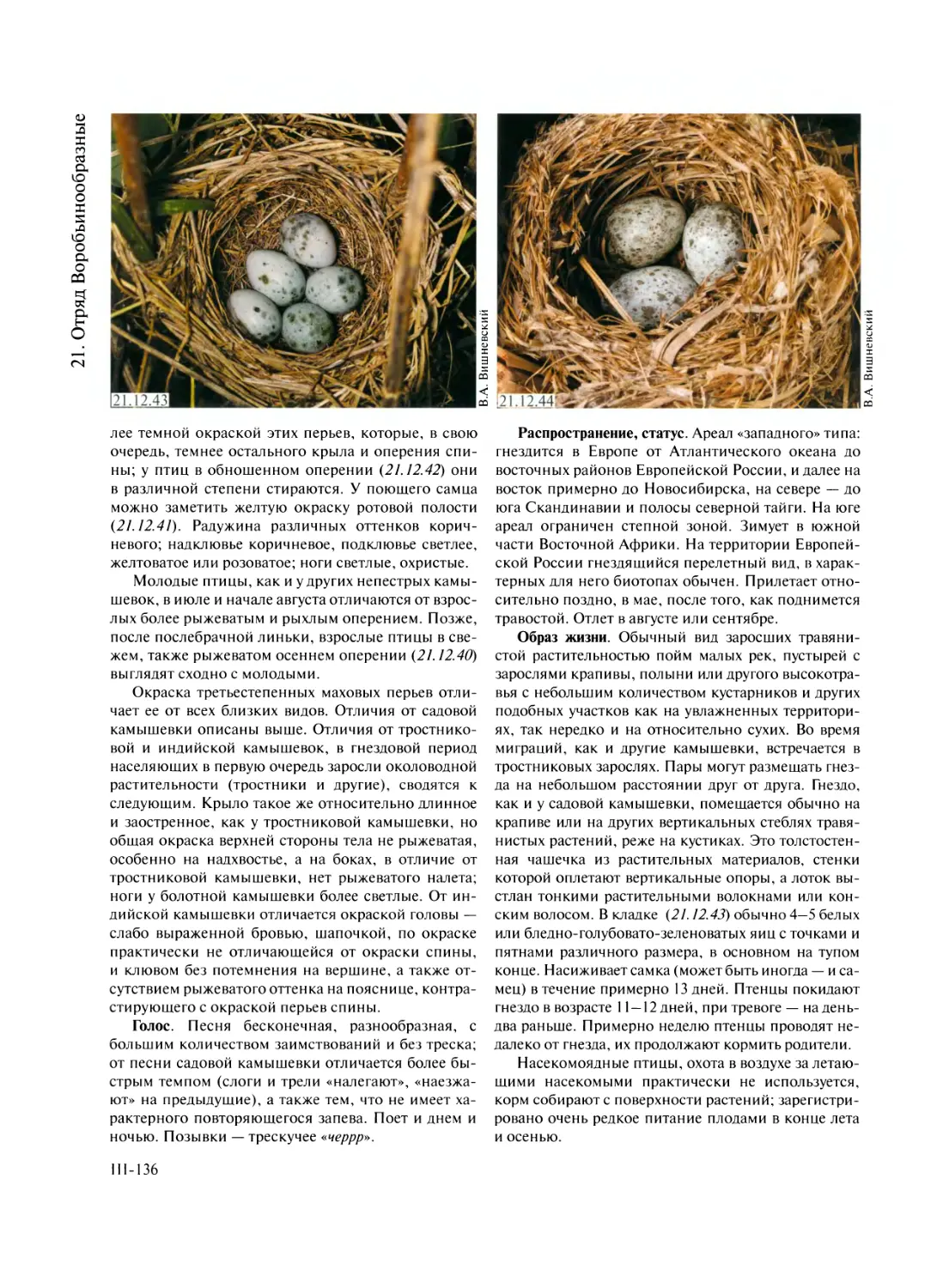

Болотная камышевка (М.В. Калякин) 111-135

Тростниковая камышевка (М.В. Каля-

кин)............................. Ш-137

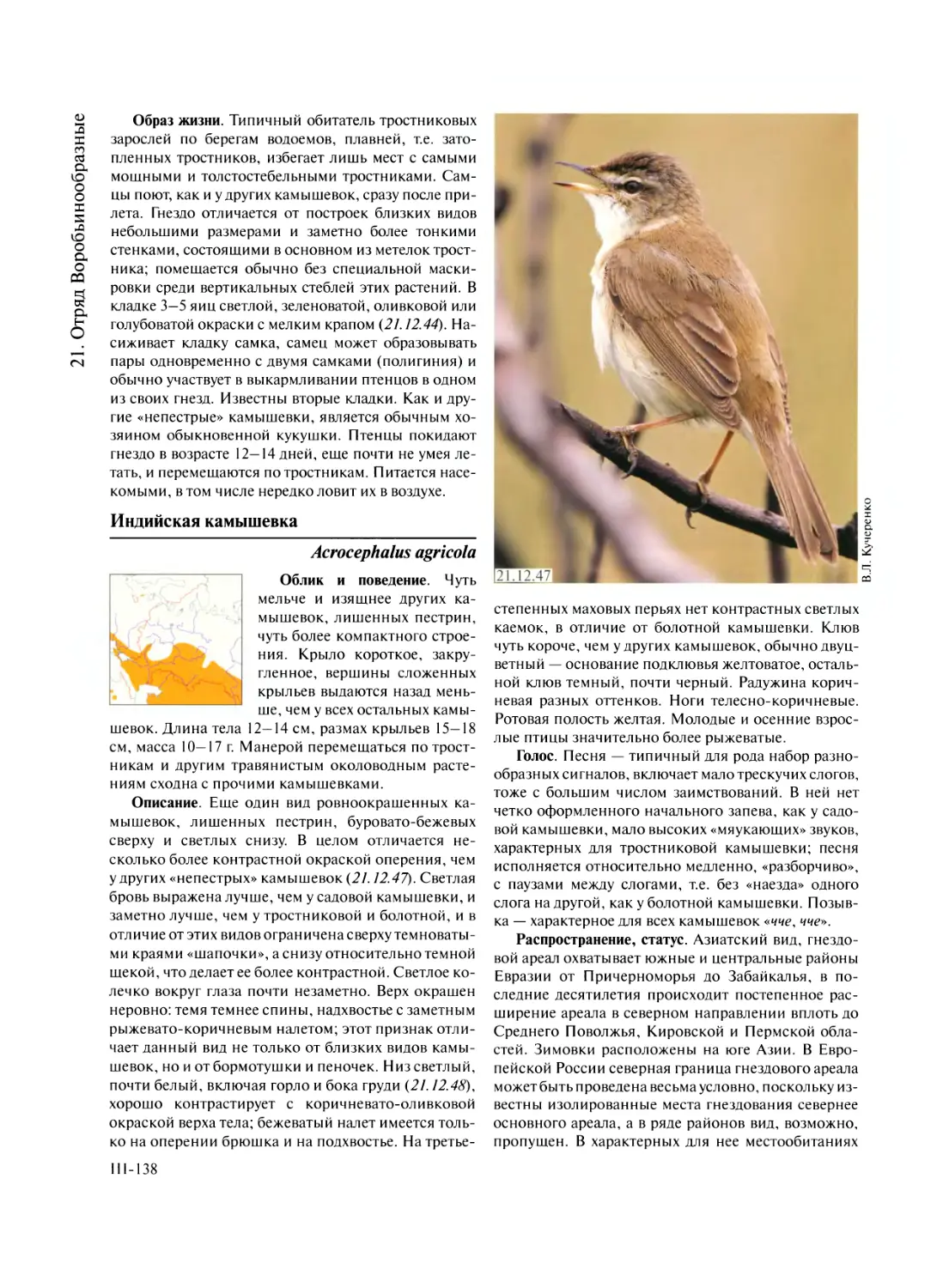

Индийская камышевка (М.В. Калякин) Ц1-138

Дроздовидная камышевка (М.В. Ка-

лякин)........................... II1-139

Северная бормотушка (М.В. Калякин) III-140

Южная бормотушка (М.В. Калякин)... Щ-142

Бледная бормотушка (М.В. Калякин) Щ-143

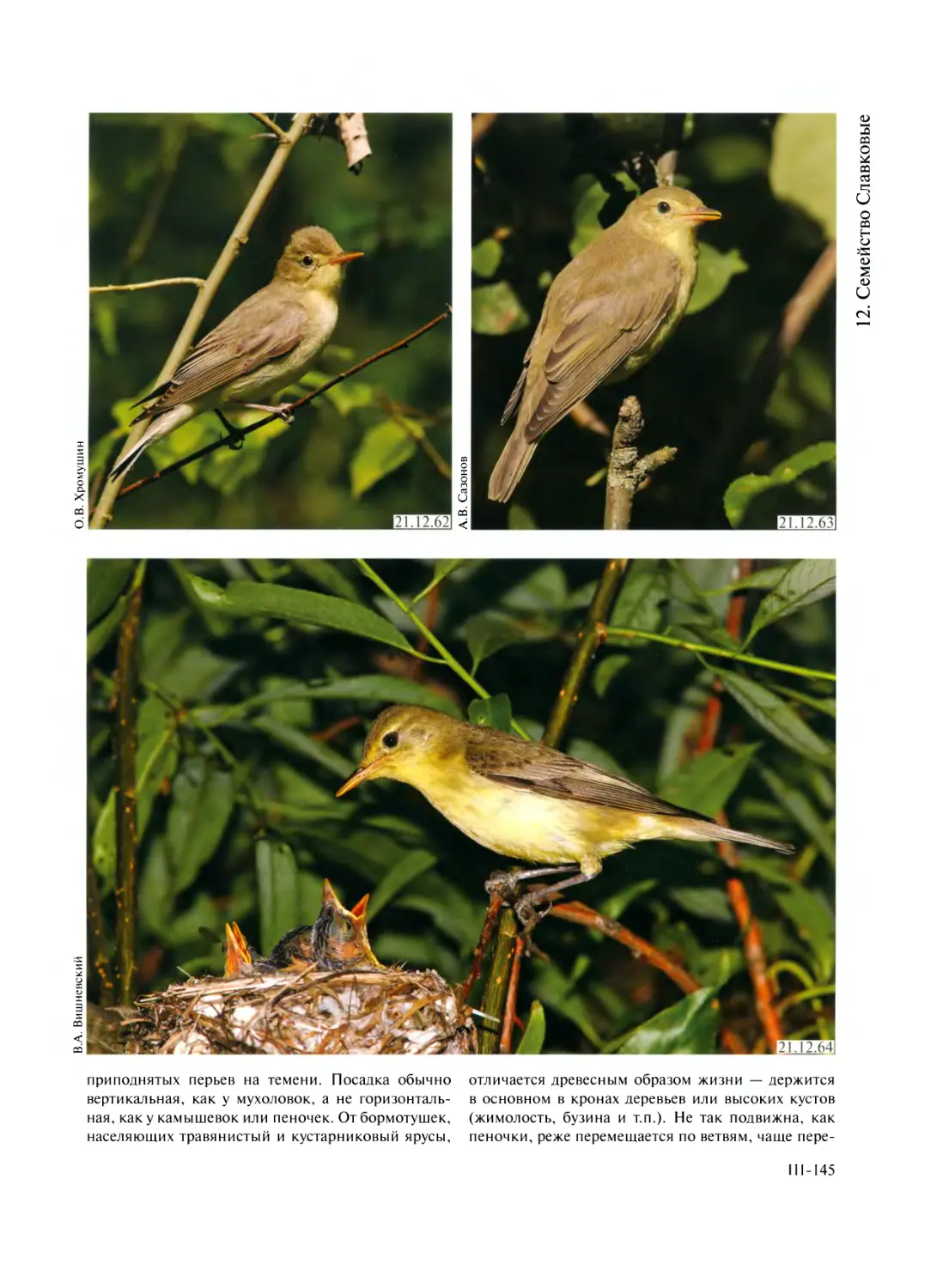

Зеленая пересмешка (М.В. Калякин)... Щ-144

Пеночка-весничка (М.В. Калякин).... Щ- 146

Теньковка, или пеночка-теньковка

(М.В. Калякин)................. 111-149

Кавказская пеночка (М.В. Калякин)... III-151

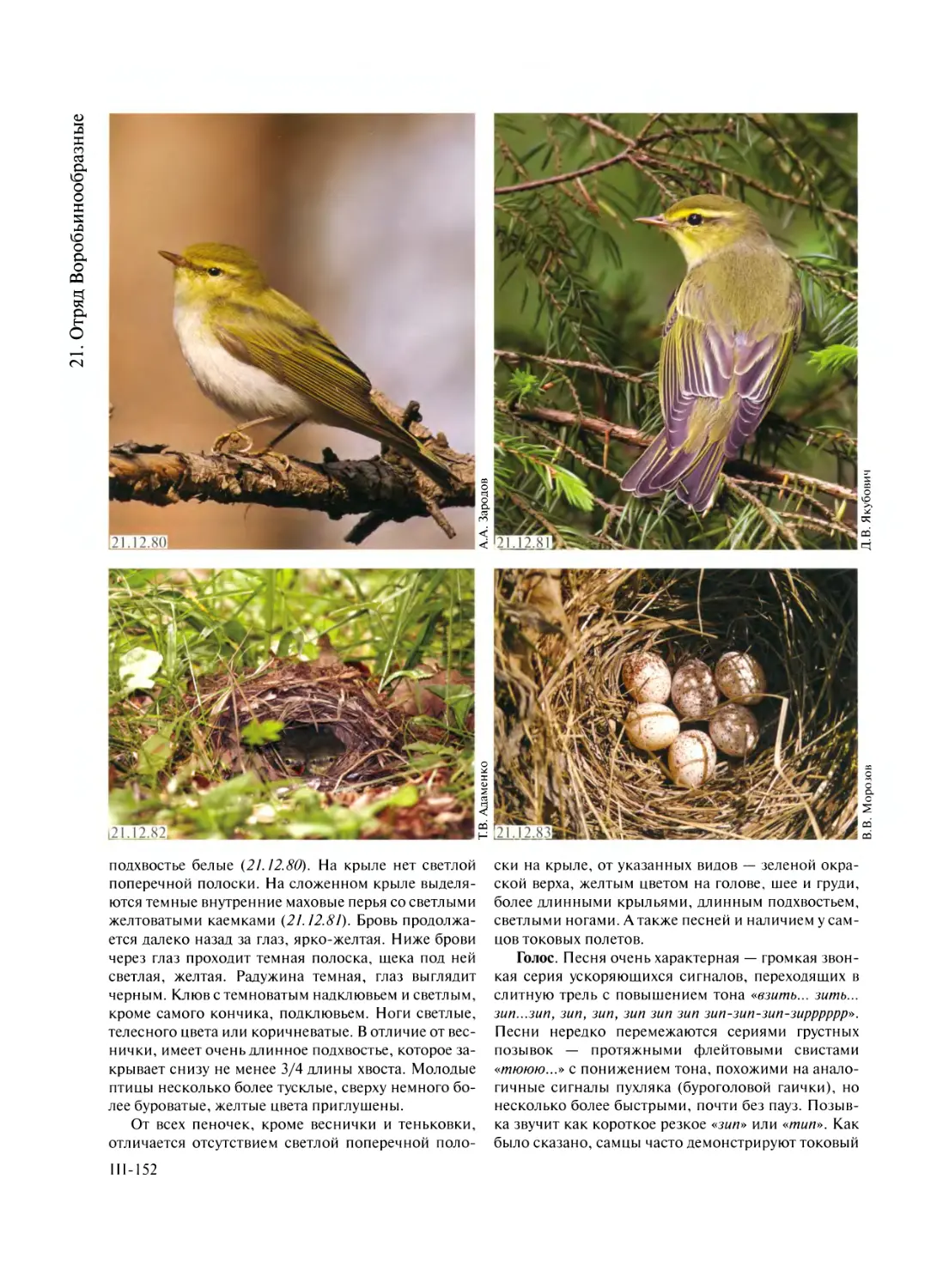

Трещотка, или пеночка-трещотка

(М.В. Калякин)................. 111-151

Зеленая пеночка (М.В. Калякин)... 111-153

Желтобрюхая пеночка (М.В. Калякин) 111-154

Таловка, или пеночка-таловка

(М.В. Калякин)................. 111-155

Зарничка, или пеночка-зарничка

(М.В. Калякин)................... Ш-155

Ястребиная славка (М.В. Калякин).II1-158

Славка-черноголовка, или черного-

ловая славка (М.В. Калякин)...... II1-160

Садовая славка (М.В. Калякин).... III-162

Серая славка (М.В. Калякин)...... II1-164

Славка-мельничек, или славка-

завирушка (М.В. Калякин)......... III-165

Белоусая славка (М.В. Калякин)... III-167

Пустынная славка (М.В. Калякин).. II1-168

Семейство Корольковые (М.В. Калякин) Ш-169

Желтоголовый королёк (М.В. Калякин) 111 -169

Красноголовый королёк (М.В. Каля-

кин)............................... Ш-171

Семейство Мухоловковые (Е.А. Коблик) II1-173

Мухоловка-пеструшка (Е.А. Коблик) Ц1-173

Мухоловка-белошейка (Е.А. Коблик) Щ-175

Полуошейниковая мухоловка

(Е.А. Коблик).................... II1-176

Малая мухоловка (Е.А. Коблик).... II1-178

Серая мухоловка (Е.А. Коблик).... II1-180

Семейство Дроздовые (В.К. Рябицев). III-182

Луговой чекан (В. К. Рябицев).... II1-182

Черноголовый чекан (В.К. Рябицев)... Ц1-183

Обыкновенная каменка (В.К. Ряби-

цев)............................ Ш-186

Каменка-плешанка (В.К. Рябицев).. Ш-188

Испанская каменка (В.К. Рябицев) II1-189

Каменка-плясунья (В.К. Рябицев).. II1-190

Пестрый каменный дрозд (В. К. Рябицев) Ц1-192

Синий каменный дрозд (В.К. Рябицев) Ц1-193

Обыкновенная, или садовая, горих-

востка, или горихвостка-лысушка

(В. К. Рябицев).................. II1-194

Горихвостка-чернушка (В.К. Рябицев) Ш-196

Краснобрюхая горихвостка (В.К. Ря-

бицев) ........................ 111-198

Зарянка (В.К. Рябицев)........... III-199

Обыкновенный, или восточный, со-

ловей (В.К. Рябицев)............. Ш-201

Южный, или западный, соловей

(В.К. Рябицев)................... Ш-202

Тугайный соловей (В.К. Рябицев)..Ш-203

Соловей-красношейка (В.К. Рябицев) Ш-204

Варакушка (В.К. Рябицев)......... ||| -205

Синехвостка (В.К. Рябицев)....... Ш-207

Чернозобый дрозд (В.К. Рябицев).. Ш-208

Рябинник (В.К. Рябицев).......... Ш-210

Белозобый дрозд (В.К. Рябицев)... Ш-212

Черный дрозд (В.К. Рябицев)...... щ -212

Белобровик (В.К. Рябицев)........ Ш-214

Певчий дрозд (В.К. Рябицев)...... Ш-216

Деряба (В.К. Рябицев)............ III-217

Пестрый, или земляной, дрозд

(В.К. Рябицев)................... Ш-219

Семейство Суторовые (Д.Р. Хайдаров).... Ш-219

Усатая синица (Д.Р. Хайдаров).... Ш-220

Семейство Длиннохвостые синицы

(Д.Р. Хайдаров)..................... Ш-222

□половник, или длиннохвостая сини-

ца (Д.Р. Хайдаров)............... Ш-222

Семейство Ремезовые (Д.Р. Хайдаров).Ш-225

Обыкновенный ремез (Д.Р. Хайдаров) Щ- 225

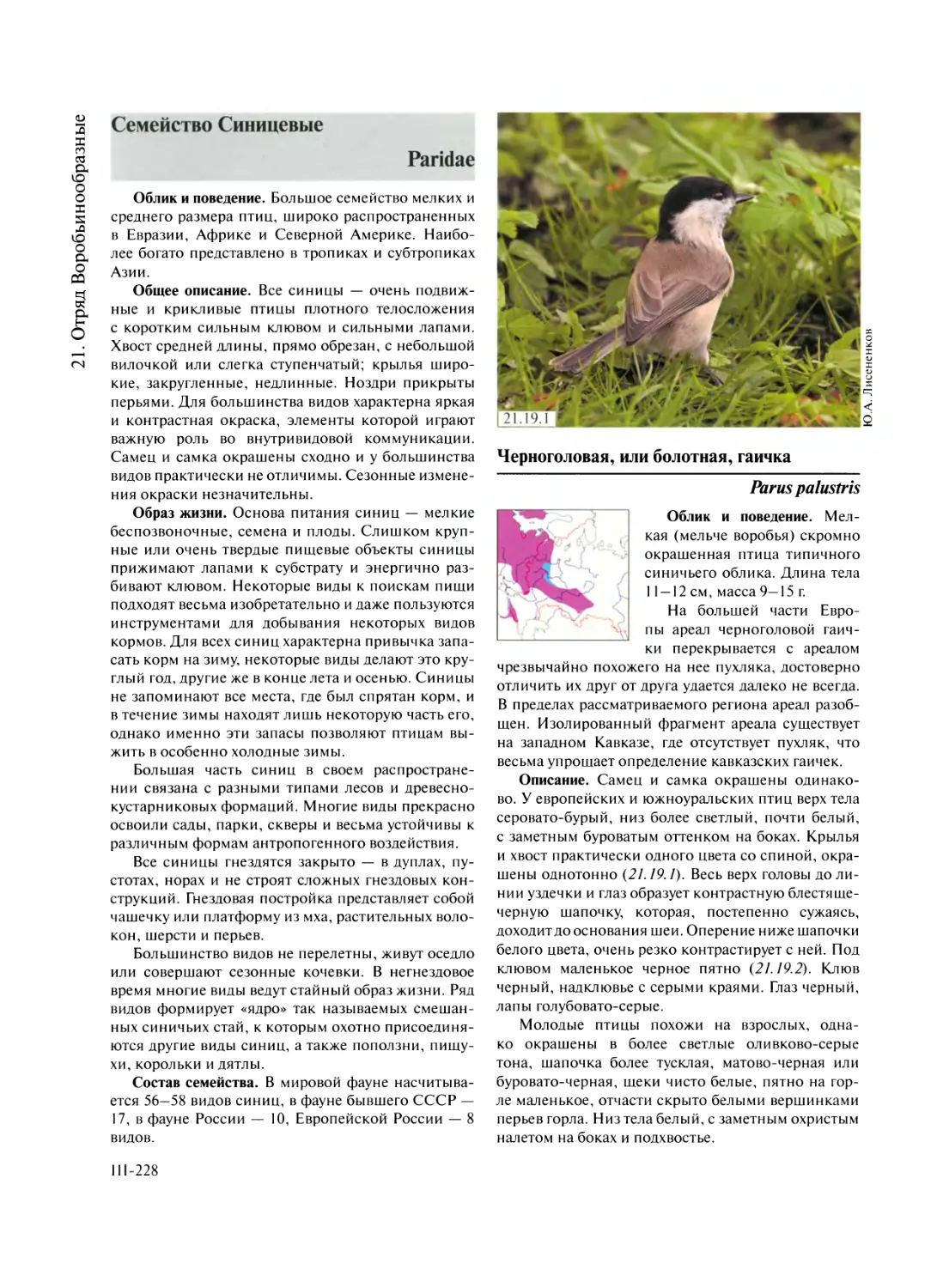

Семейство Синицевые (Д.Р. Хайдаров)... Ц1-228

Черноголовая, или болотная, гаичка

(Д.Р. Хайдаров)..................Ш-228

Пухляк, или буроголовая гаичка

(Д.Р. Хайдаров)..................Ш-229

Сероголовая гаичка (Д.Р. Хайдаров)... 111-231

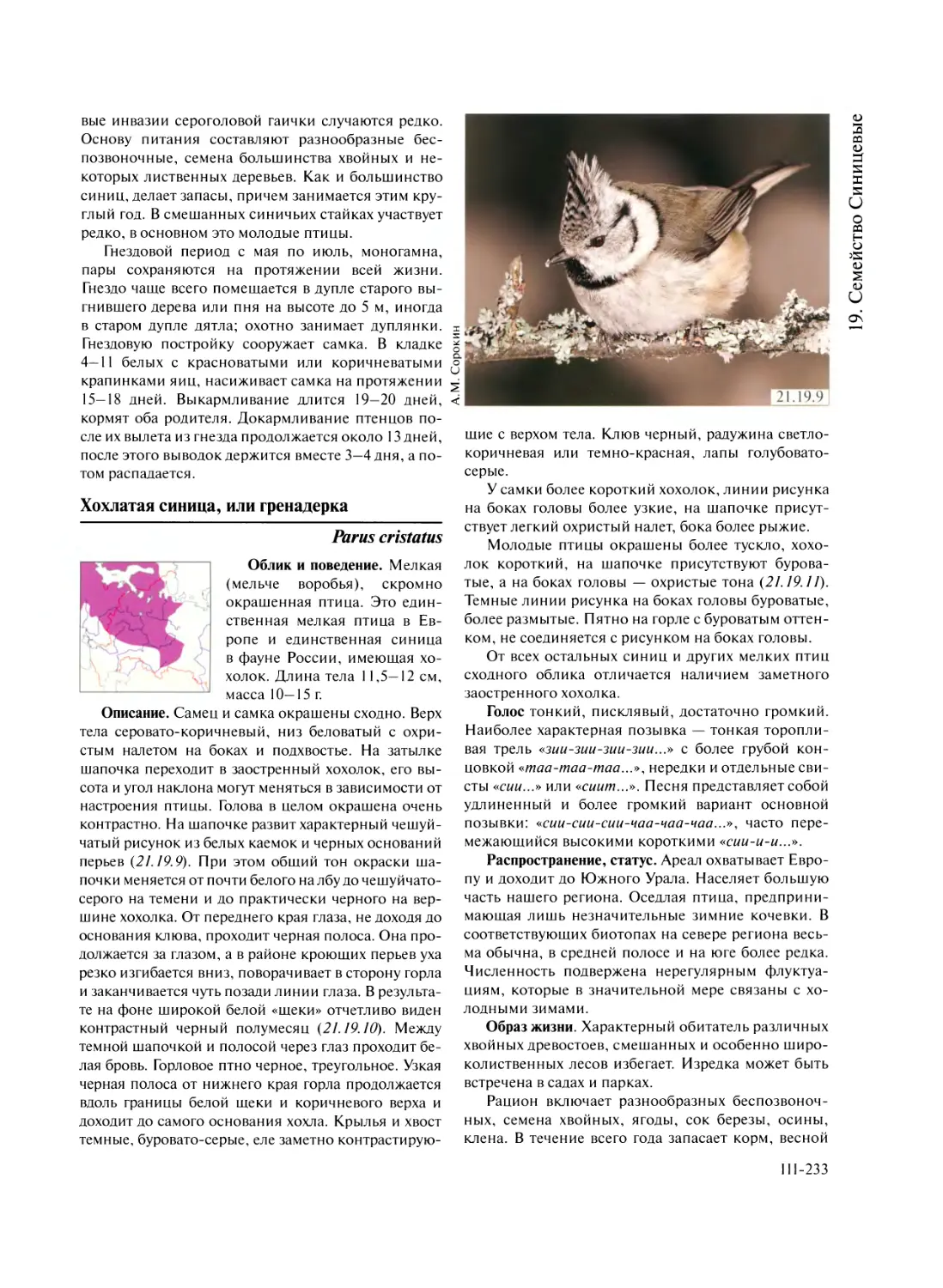

Хохлатая синица, или гренадёрка

(Д.Р. Хайдаров)...................Ш-233

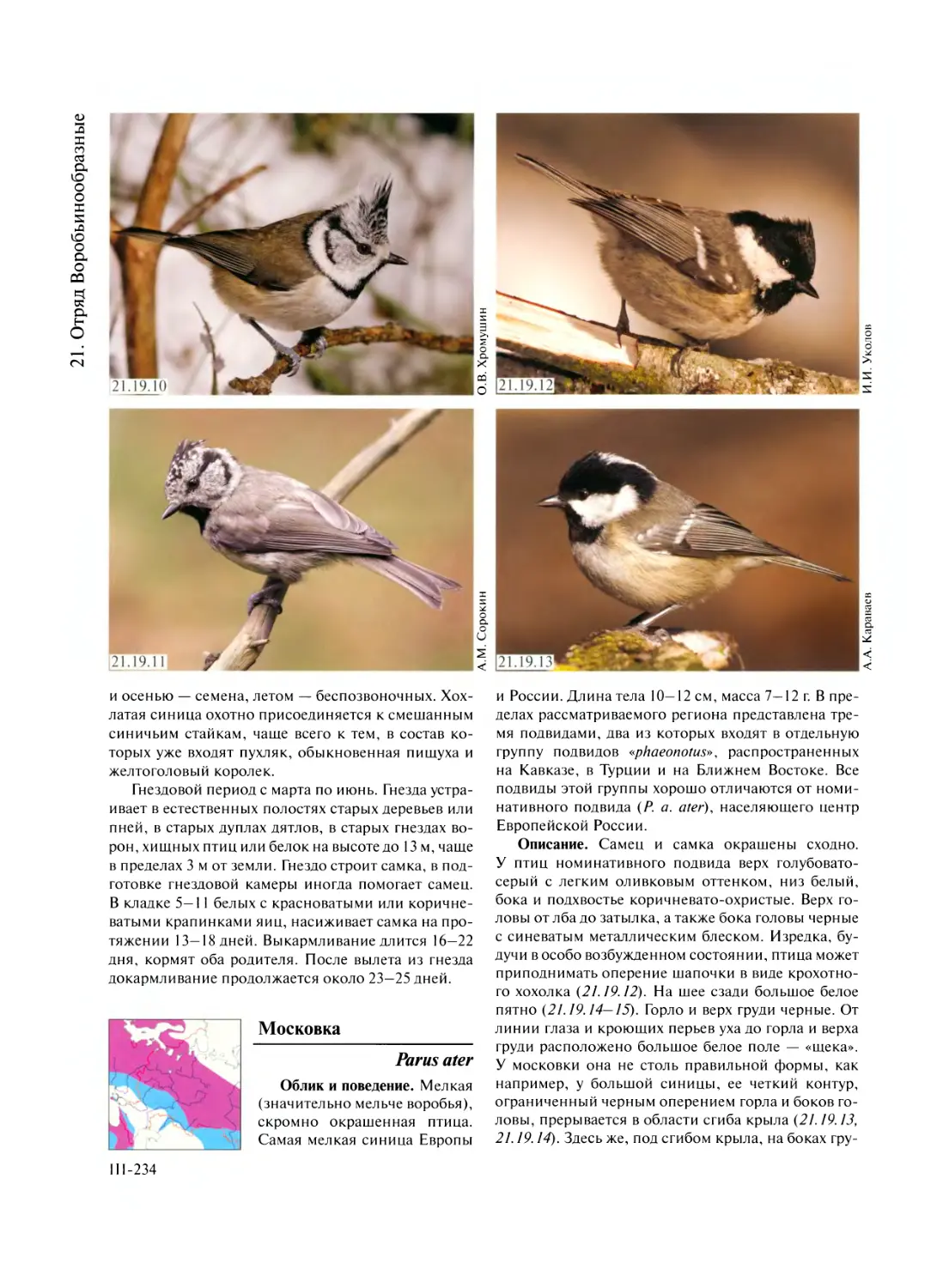

Московка (Д.Р. Хайдаров)......... Ш-234

Лазоревка (Д.Р. Хайдаров)........ Ш-236

Князёк, или белая лазоревка

(Д.Р. Хайдаров)...................Ш-237

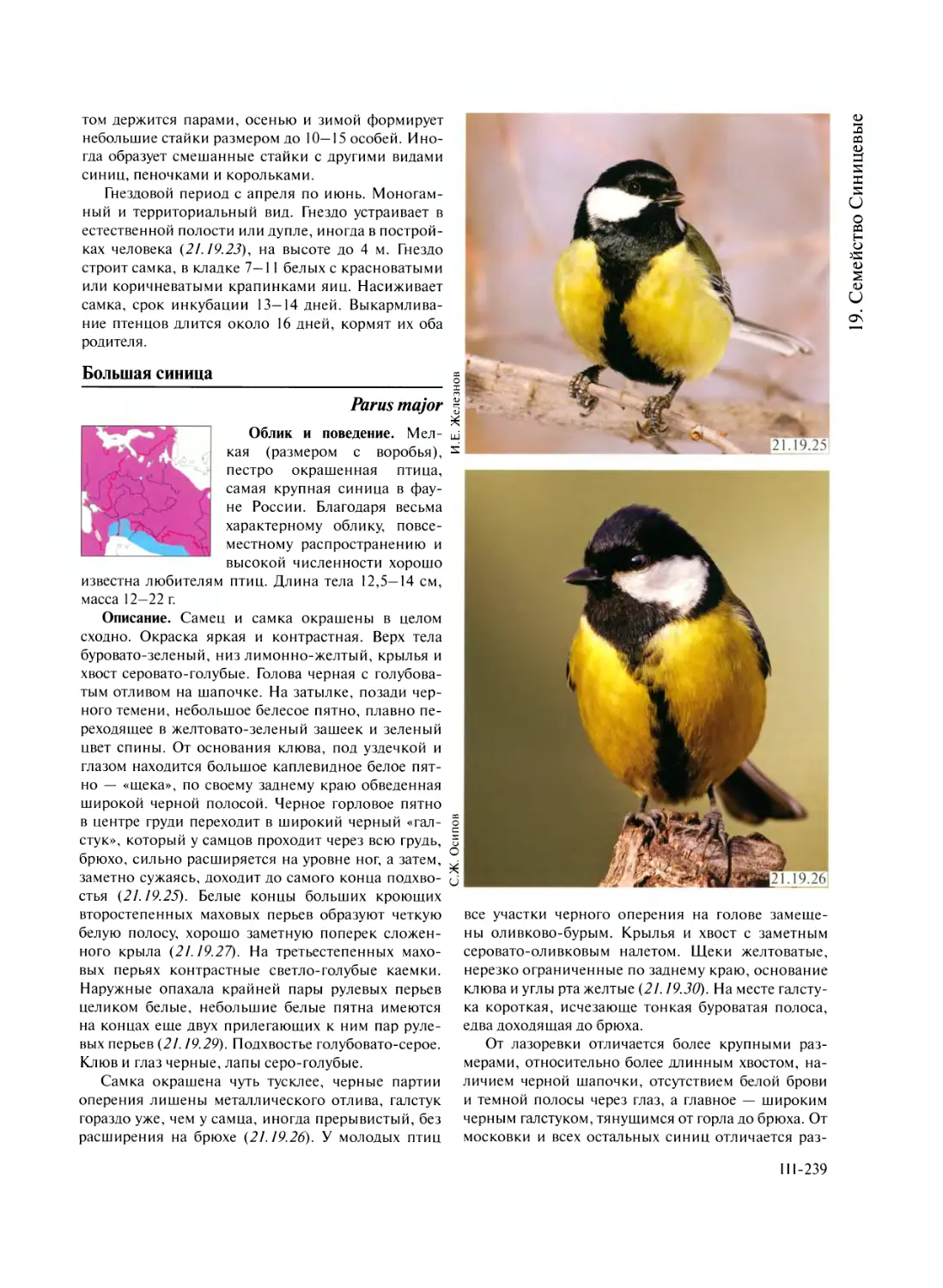

Большая синица (Д.Р. Хайдаров)... 111-239

Семейство Поползневые (Д.Р. Хайдаров) 111-241

Поползень, или обыкновенный по-

ползень (Д.Р. Хайдаров)...........Ш-241

Ш-10

Рыжегрудый, или черноголовый, по-

ползень (Д.Р. Хайдаров)........... II1-243

Стенолаз, или краснокрылый стено-

лаз (Д.Р. Хайдаров)............... Ш-244

Семейство Пищуховые (Д.Р. Хайдаров)... Ц1-246

Пищуха, или обыкновенная пищуха

(Д. Р. Хайдаров).................. II1-246

Короткопалая пищуха (Д.Р. Хайдаров) 111-248

Семейство Воробьиные (Д.Р. Хайдаров)... Ц1-249

Домовый воробей (Д.Р. Хайдаров)...II1-250

Черногрудый, или испанский, воро-

бей (Д.Р. Хайдаров)...............II1-252

Полевой воробей (Д.Р. Хайдаров) ||1 -253

Каменный воробей (Д.Р. Хайдаров)... |Ц -255

Снежный воробей, или снежный

вьюрок (Д.Р. Хайдаров)............ Ш-256

Семейство вьюрковые (Я.А. Редькин)... ц I 258

Зяблик (Я.А. Редькин)............. II1-259

Юрок, или вьюрок (Я.А. Редькин)... II1-261

Корольковый, или красношапочный,

вьюрок (Я.А. Редькин)............. 111-263

Европейский вьюрок (Я.А. Редькин)... ц| -265

Зеленушка (Я.А. Редькин)........ 111-266

Чиж (Я.А Редькин)................III-268

Щегол, или черноголовый щегол

(Я.А. Редькин).................... II1-269

Седоголовый щегол (Я.А. Редькин).... 111-272

Коноплянка (Я.А. Редькин).........II1-272

Горная коноплянка, или горная че-

чётка (Я.А. Редькин)............ 111-275

Чечётка, или обыкновенная, или лес-

ная, чечётка (Я.А. Редькин)....... II1-276

Пепельная, или тундряная, чечётка

(Я.А. Редькин).................... II1-278

Чечевица (Я.А. Редькин)........... ||1 -280

Большая чечевица (Я.А. Редькин). II1-282

Сибирская чечевица (Я.А. Редькин)... 111-284

Краснокрылый чечевичник

(Я.А. Редькин).................. II1-284

Урагус (Я.А. Редькин)...........II1-284

Щур (Я.А. Редькин).............. Ш-286

Клёст-еловик (Я.А. Редькин)..... 11[ 288

Клёст-сосновик (Я.А. Редькин)... Ш-289

Белокрылый клёст (Я.А. Редькин). Ш-290

Снегирь, или обыкновенный снегирь

(Я.А. Редькин).................. Ш-292

Серый снегирь (Я.А. Редькин).... Ш-294

Дубонос (Я.А. Редькин).......... Ш-294

Семейство Овсянковые (Е.А. Коблик). Ш-297

Просянка (Е.А. Коблик).......... Ш-297

Обыкновенная овсянка (Е.А. Коблик) Ш-299

Белошапочная овсянка (Е.А. Коблик) Ш-301

Горная овсянка (Е.А. Коблик).... Ш-302

Садовая овсянка (Е.А. Коблик)... ||1 -303

Камышовая, или тростниковая,

овсянка (Е.А. Коблик)........... Ш-304

Полярная овсянка (Е.А. Коблик).. Ш-307

Черноголовая овсянка (Е.А. Коблик)... ||1- 307

Желчная овсянка (Е.А. Коблик)... Ш-308

Овсянка-ремез (Е.А. Коблик)..... Ш-310

Овсянка-крошка (Е.А. Коблик).... Ш-311

Дубровник (Е.А. Коблик)......... Ш-313

Лапландский подорожник (Е.А. Ко-

блик)........................... Ш-314

Пуночка (Е.А. Коблик)........... Ш-316

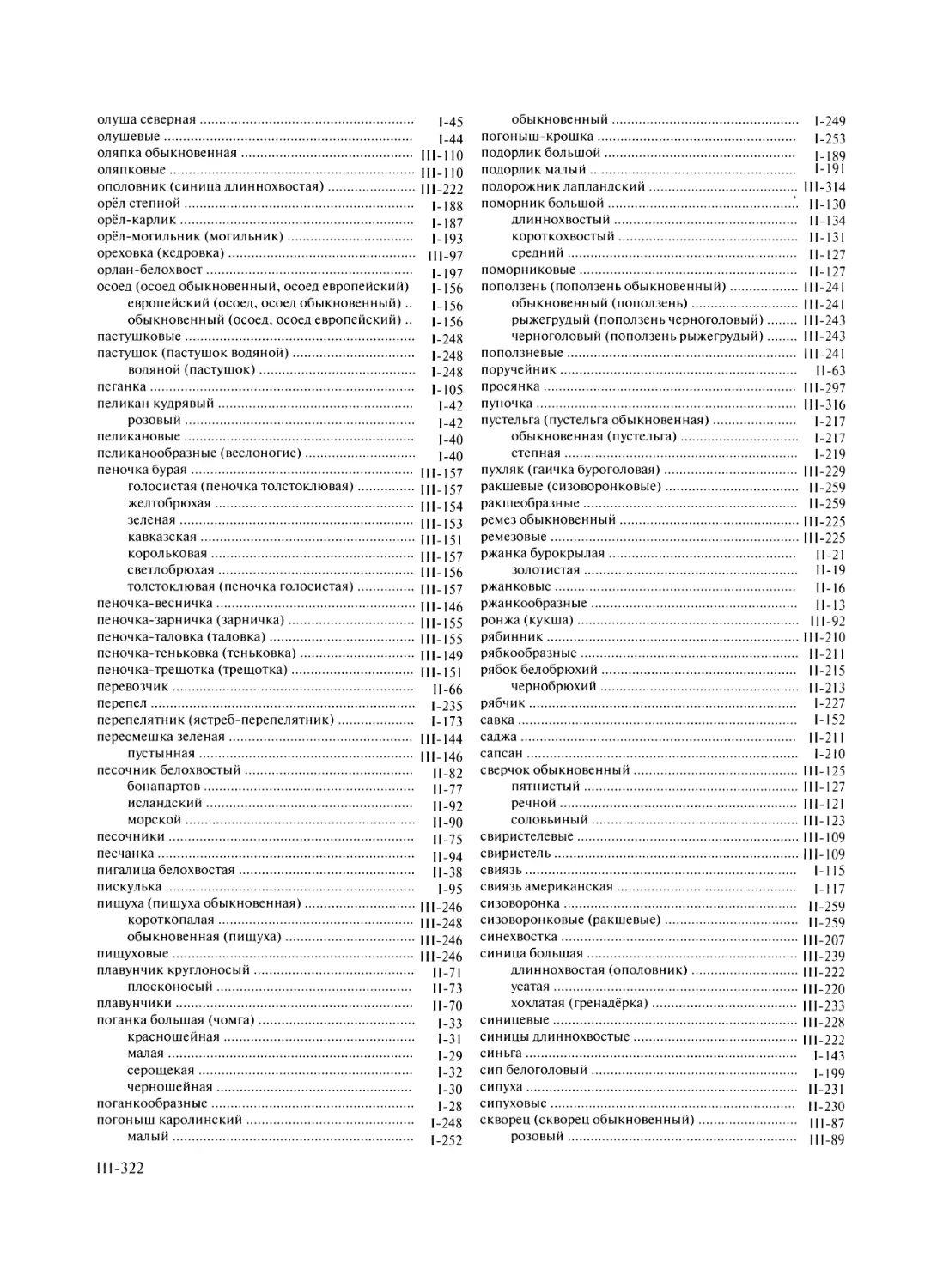

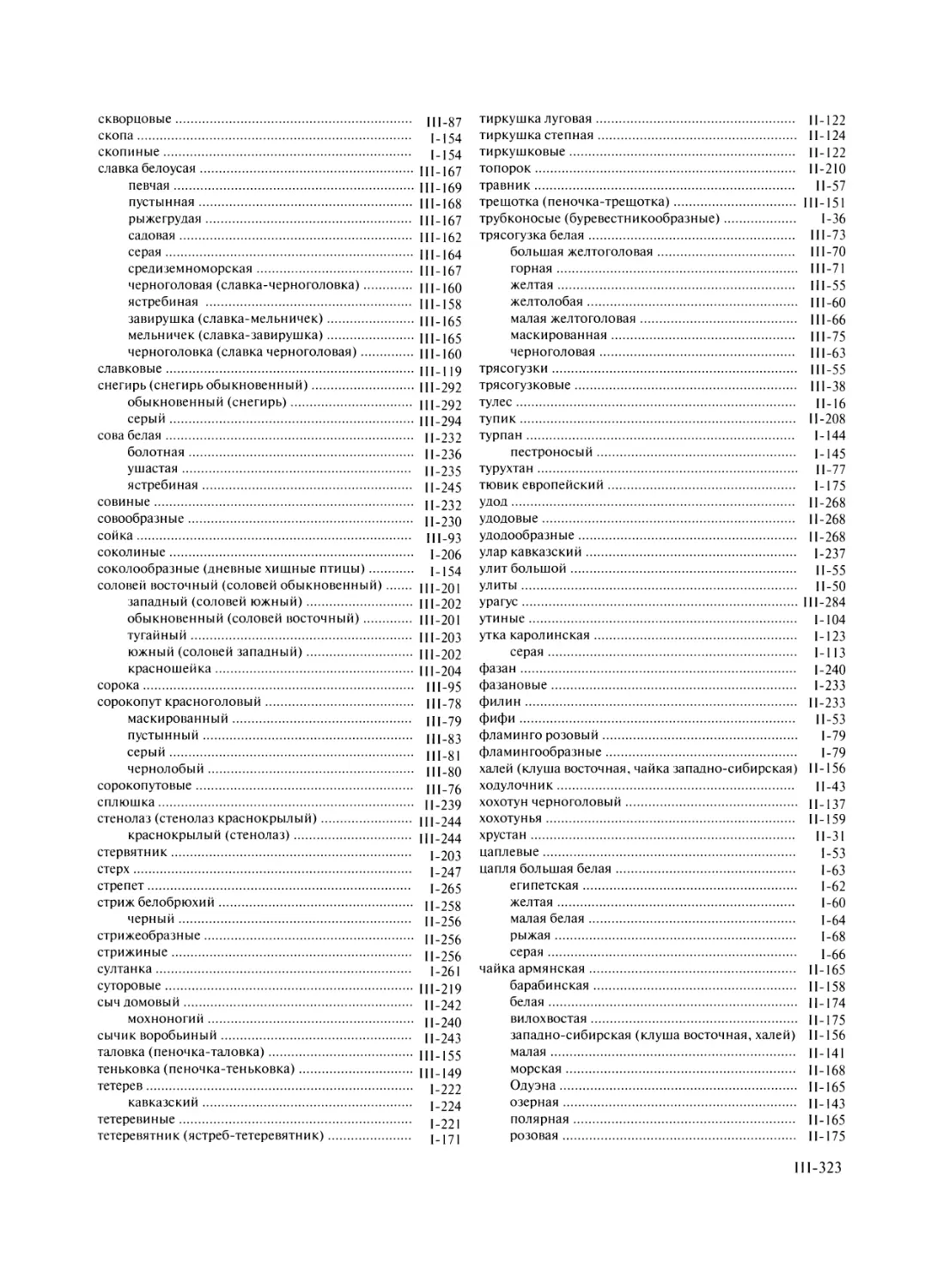

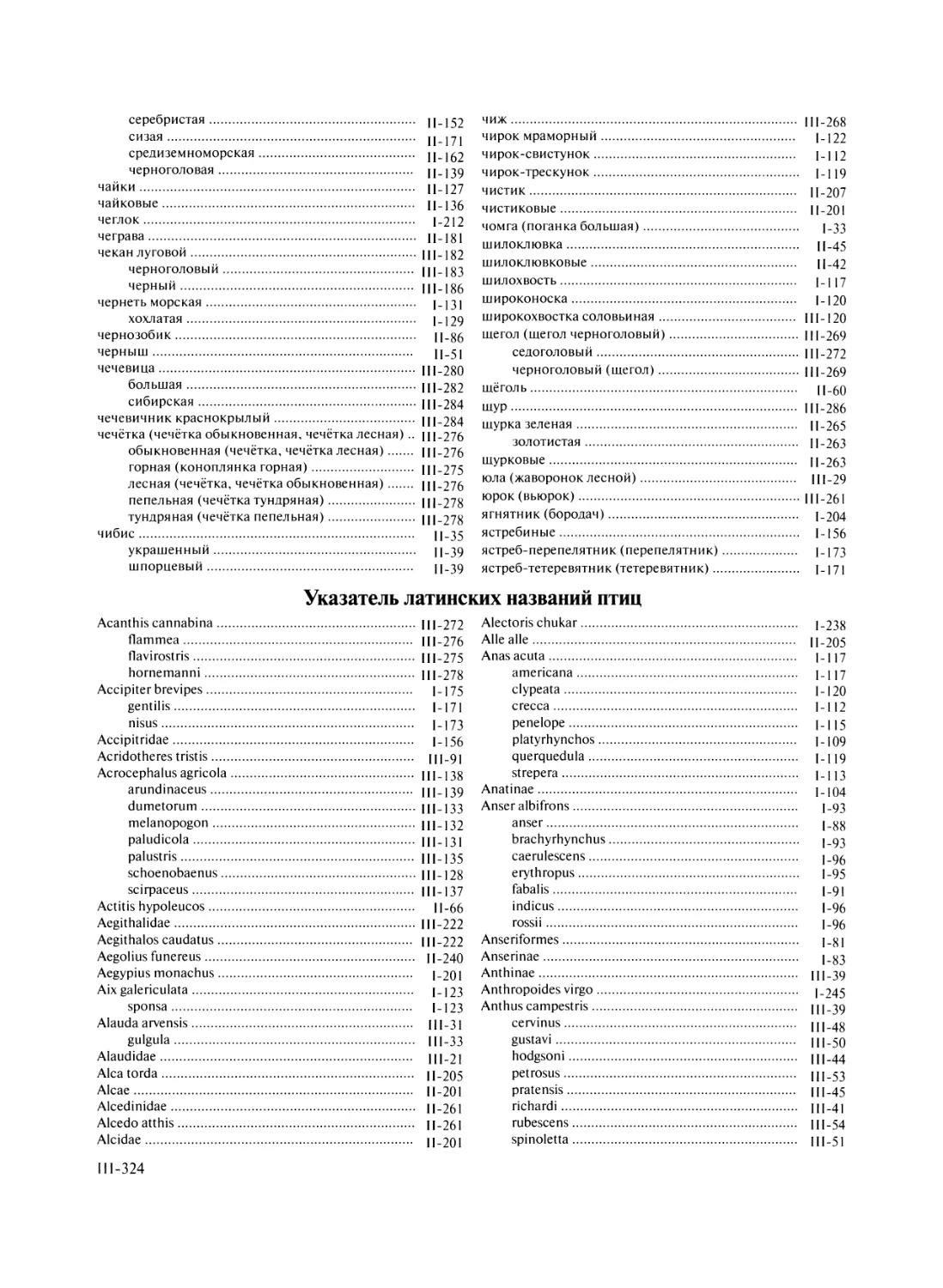

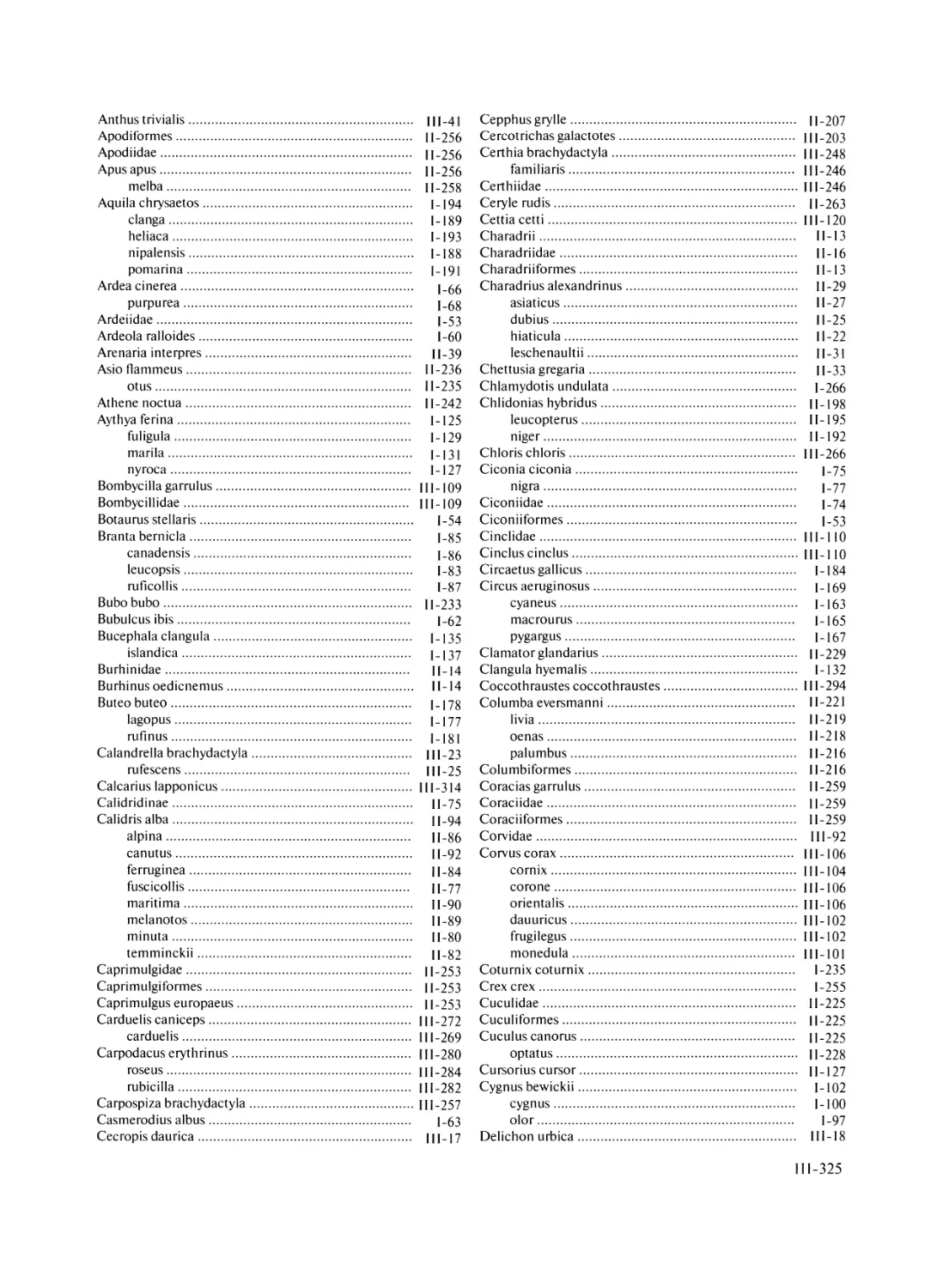

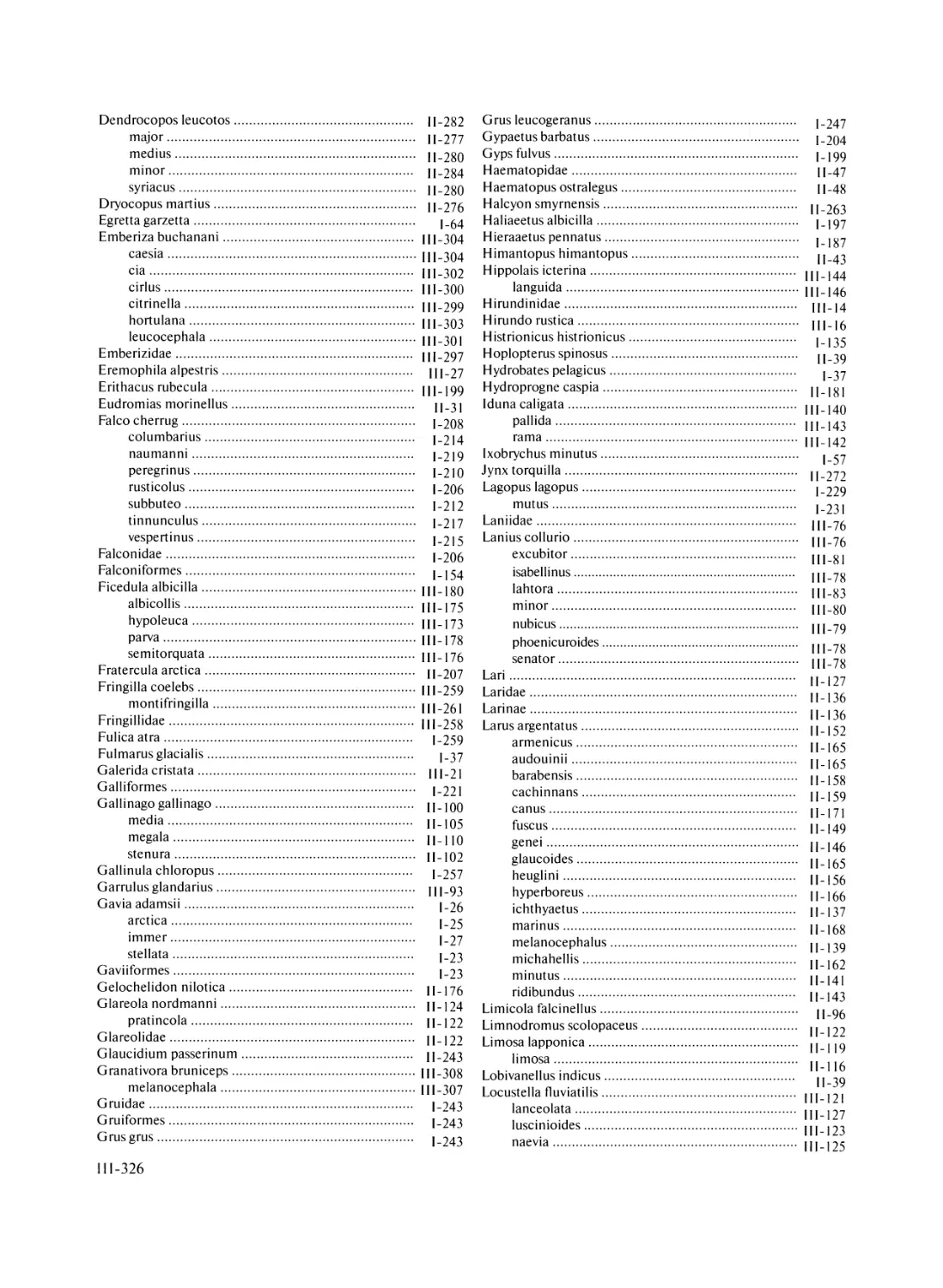

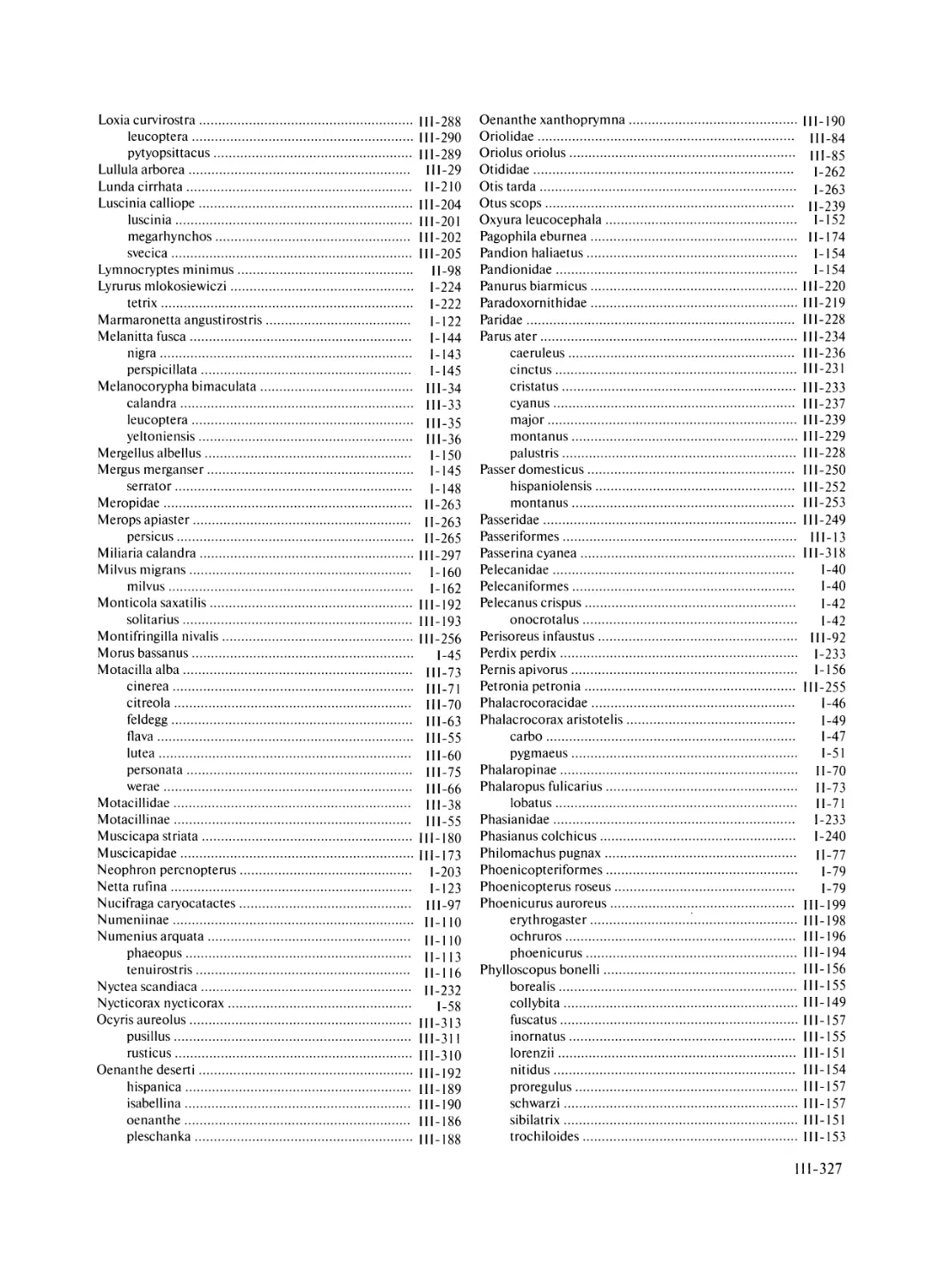

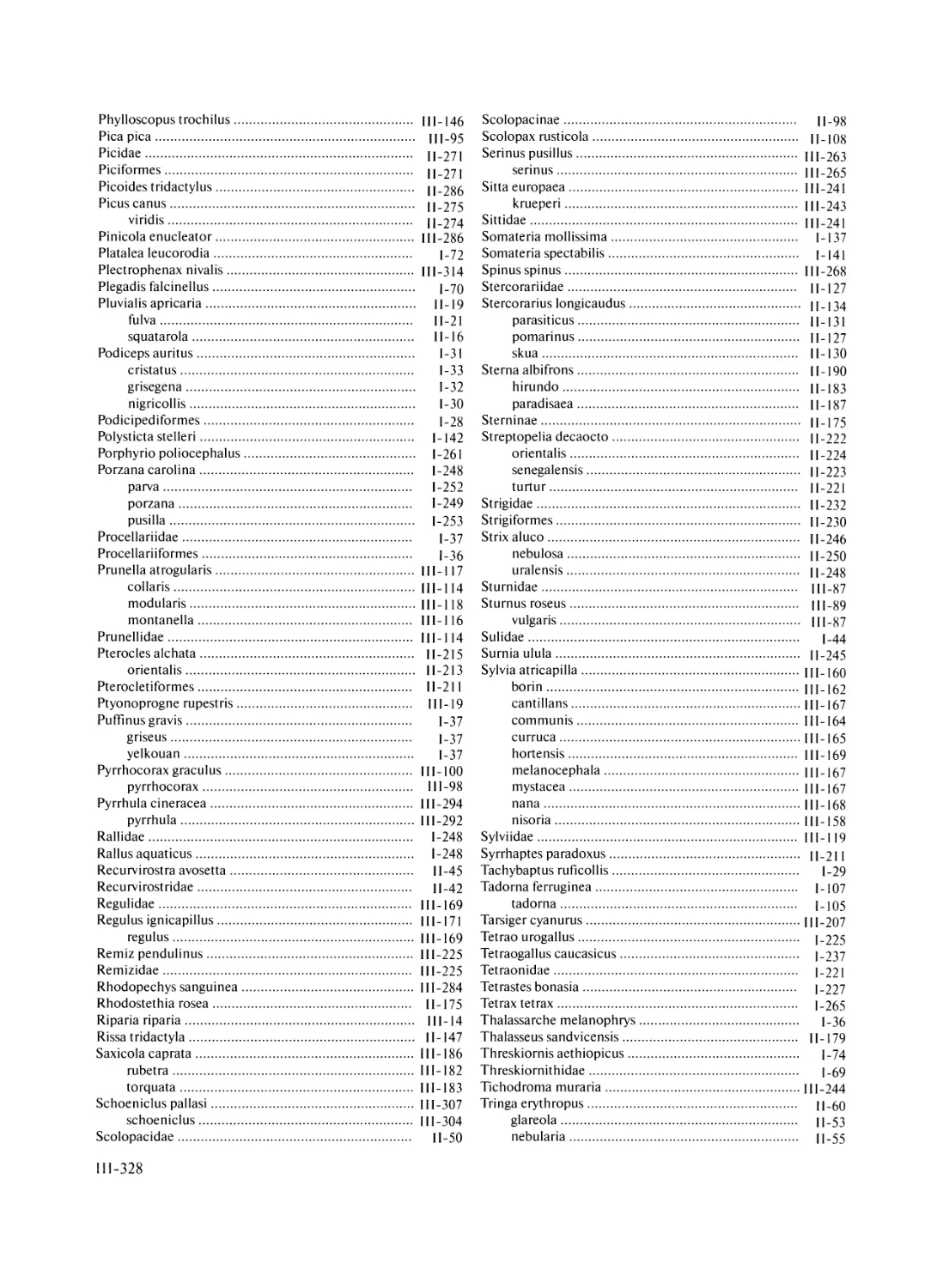

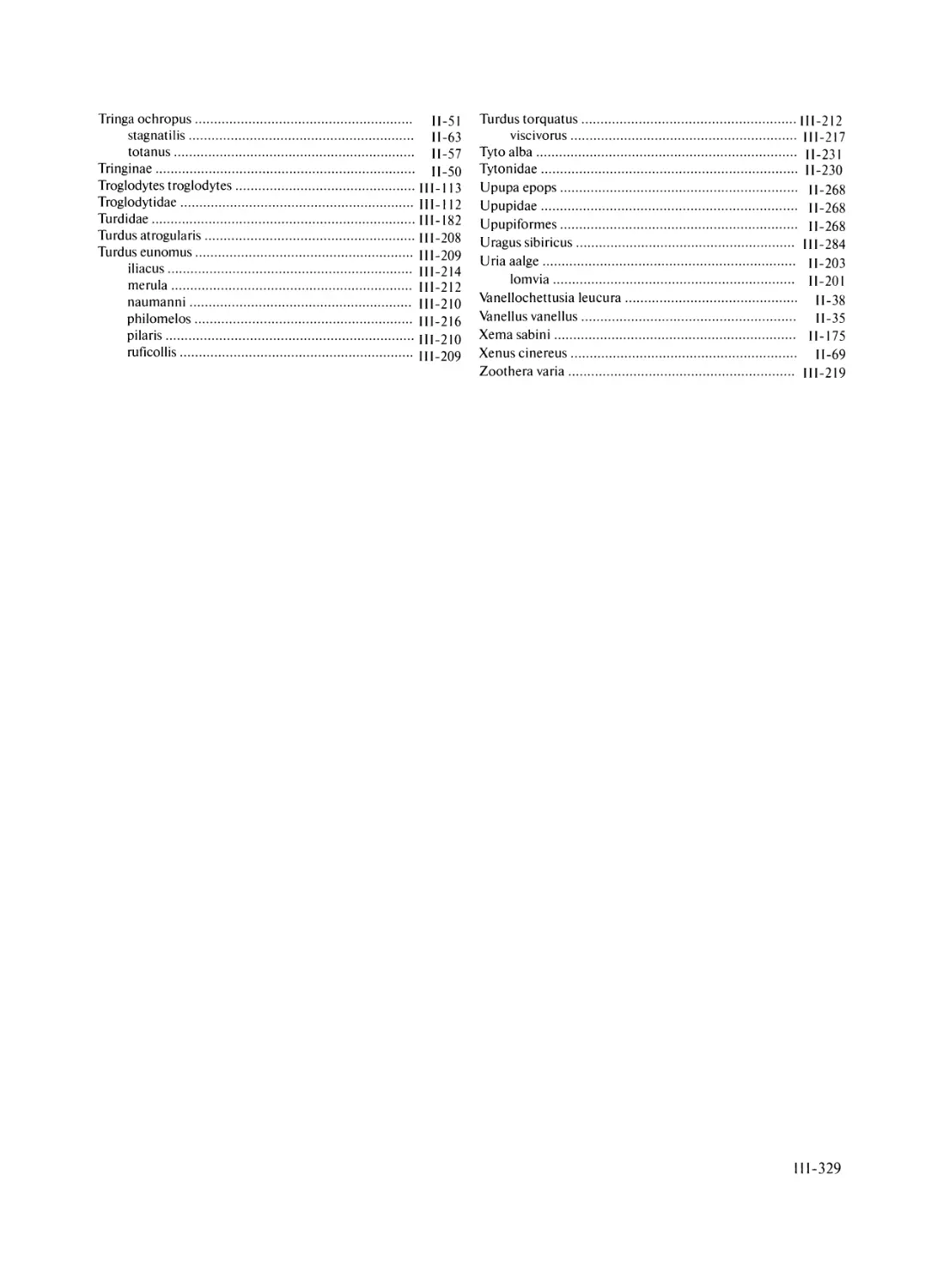

Указатель русский названий птиц... Ш-319

Указатель латинских названий птиц. 111-324

Над книгой работали............... 111-330

Ш-11

Д.А. Голубев

Отряд

Воробьинообразные

Passeriformes

Облик и поведение. При огромном разнообразии

воробьинообразных птиц, особенно ярко проявля-

ющемся в тропическом поясе, выделить общие для

них особенности очень трудно. В первую очередь

это два взаимосвязанных свойства воробьиноо-

бразных — мелкие размеры и высокий уровень об-

мена веществ. Самые мелкие из них входят в число

мельчайших птиц мира и лишь чуть уступают пер-

вое место по миниатюрности некоторым колибри

(отряд Стрижеобразные). Самые крупные среди во-

робьинообразных птиц — вороны, чья масса может

достигать 1,6 кг, но это скорее исключение. Окраска

воробьинообразных разнообразна, у представите-

лей отдельных семейств, а нередко и у отдельных

видов одного семейства цвет и рисунок оперения

различны.

Представители разных семейств по-разному

передвигаются по земле: кто-то шагом, кто-то —

прыжками, некоторые из наших воробьиных птиц и

вовсе не спускаются на землю. По-разному ведут они

себя и в кронах, например: мухоловки имеют харак-

терный поведенческий стереотип, заключающийся

в чередовании неподвижного сидения на присаде с

охотничьими вылетами, нередко по сложной траек-

тории; пеночки, напротив, подвижны практически

постоянно и не только обследуют поверхность ли-

стьев и тонких побегов, перескакивая по ним, но

регулярно демонстрируют и редкую для наших птиц

способность зависать в воздухе у концов веточек,

активно работая крыльями.

Общее описание. Птицы разнообразной внеш-

ности и окраски. У многих групп брачное оперение

и осенний наряд, формирующийся после летней

линьки, сходны, но в ряде случаев осенний наряд

заметно отличается от брачного, или весеннего. По-

ловой диморфизм (отличия самцов и самок), как и

возрастной (отличия молодых птиц от взрослых), в

разных семействах проявляется по-разному или мо-

жет отсутствовать вовсе. Иногда (овсянки, скворец

и некоторые другие) окраска оперения постепенно

меняется в связи с обнашиванием оперения — по-

степенным повреждением и обтиранием краевых

каемок на контурных перьях.

Образ жизни. Мелкие размеры и необходимость

постоянного активного потребления калорийных

кормов заставляет воробьинообразных птиц изо-

бретать эффективные варианты добычи наиболее

питательных животных и растительных ингредиен-

тов. Большинство из них — насекомоядные птицы,

некоторые крупные виды занимают экологическую

нишу хищников и добывают в том числе мелких

млекопитающих, птиц и рептилий, существует не-

мало видов, чей рацион во многом состоит из семян;

несколько беднее представлены в нашей фауне во-

робьиные птицы, поедающие, помимо беспозво-

ночных, еще и мякоть плодов.

Места расположения и конструкция гнезд весьма

разнообразны, нередко это весьма сложные построй-

ки. Практикуется также закрытое и полузакрытое

гнездование в нишах, дуплах, норах и других укрыти-

ях, включая искусственные. Для воробьинообразных

характерно развитие по птенцовому типу — птенцы

вылупляются слабыми, голыми или покрытыми ред-

ким пухом. Родители обогревают и кормят птенцов,

выносят из гнезда капсулы помета.

Представители отряда населяют почти все до-

ступные для птиц варианты биотопов всех ланд-

шафтов. В центре Европейской России каждый био-

топ населен собственным ансамблем птиц, и во всех

случаях, кроме, может быть, околоводных и водных

мест обитания, воробьиные птицы доминируют и по

разнообразию видов, и по численности особей. Не-

мало среди воробьиных птиц видов, приспособив-

шихся жить рядом с человеком в городах и сельских

поселениях.

Часть наших воробьиных перелетные, некото-

рые виды оседлые, часть видов совершает сезонные

кочевки на различные расстояния.

Практически все воробьинообразные облада-

ют высокой вокальной активностью, многие виды

поют много и часто весьма красиво; большинство

представителей отряда прекрасно определяются по

голосам, причем хорошими видовыми маркерами

могут быть не только песни, но и позывки или от-

дельные крики.

Состав отряда. Самый представительный отряд,

насчитывающий в мировой фауне приблизительно

5100 видов. В России отмечены 346 видов, в Евро-

пейской России зарегистрированы 197 видов из 24

семейств.

111-13

Семейство Ласточковые

Hirundinidae

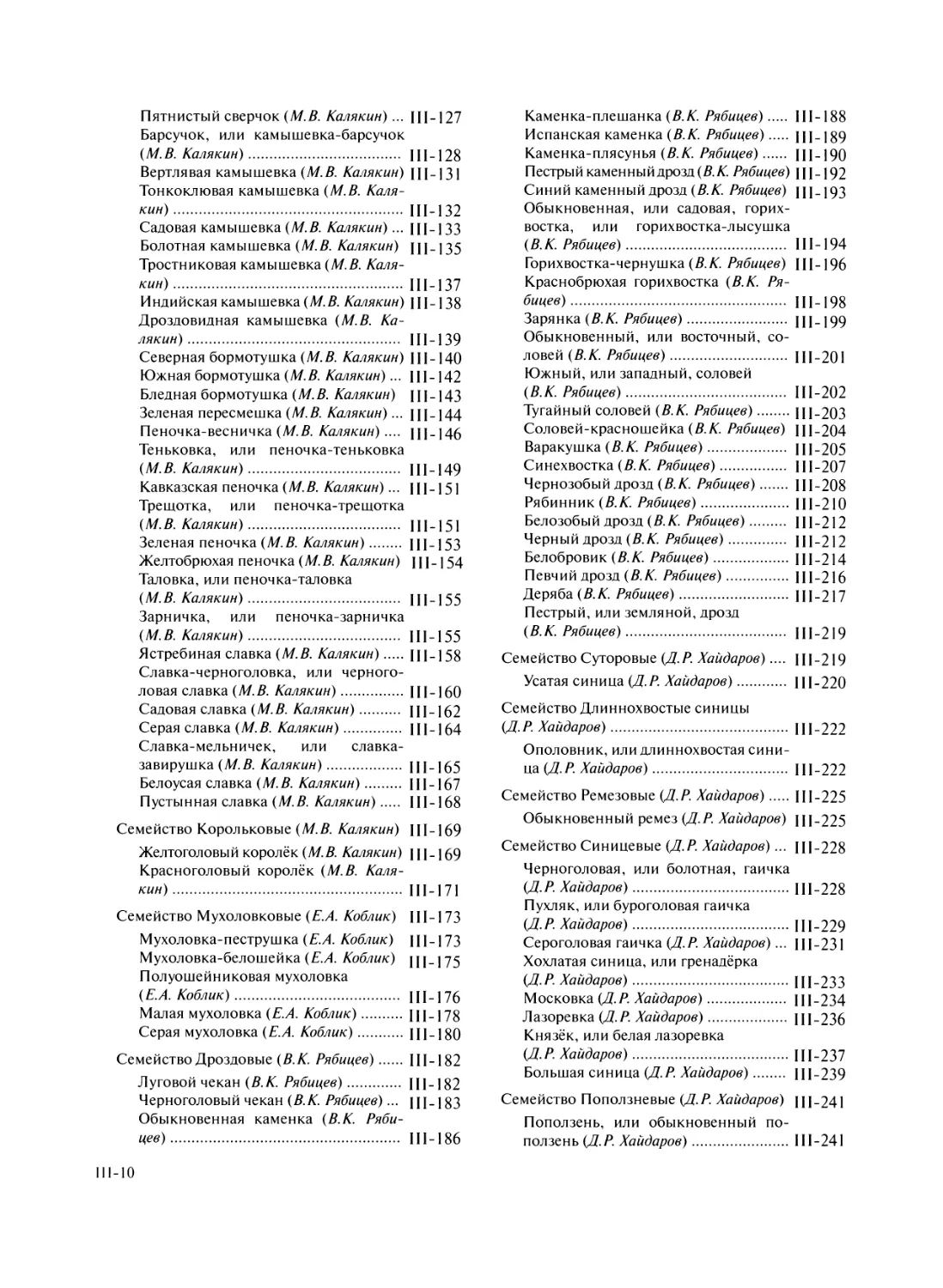

Облик и поведение. Насекомоядные птицы, до-

бывающие пищу в воздухе. Мельче воробья, с длин-

ными острыми крыльями и раздвоенным в виде

вилочки хвостом. Часто присаживаются на прово-

да, реже на ветви деревьев. На землю садятся редко,

главным образом для сбора гнездового материала

или на водопое.

Общее описание. Верхняя сторона тела темная,

низ преимущественно светлый, чем хорошо отли-

чаются от похожего на них черного стрижа. Имеют

маленький клювик и широкий разрез рта; ноги ко-

роткие, слабые. Самцы и самки практически не от-

личаются.

Образ жизни. Гнездятся как отдельными парами,

так и колониями. Гнезда размещают на скалах, обры-

вах и стенах строений, реже на деревьях. Строят их

из кусочков глины и земли, смешанных со слюной.

Постройка бывает открытой, в форме чаши, или за-

крытой, в виде колбы или мешка с боковым входом.

Некоторые виды устраивают гнезда в норах, кото-

рые могут рыть сами в обрывах или в крутых берегах.

Выстилка гнезда состоит из соломинок и перьев. У

птенцов в первые дни жизни язык и ротовая полость

лимонно-желтого цвета, голова, плечи и спина по-

крыты дымчато-серым эмбриональным пухом. Все

распространенные у нас виды перелетные.

Состав семейства. Распространены по всему свету,

за исключением приполярных областей, высокого-

рий и безводных пустынь. На территории Европей-

ской России гнездятся 4 вида, один зарегистрирован

в качестве залетного. Все виды являются представи-

111-14

телями пяти самостоятельных родов, отличающихся

формой хвоста и особенностями окраски.

Береговая ласточка, или береговушка

Riparia riparia

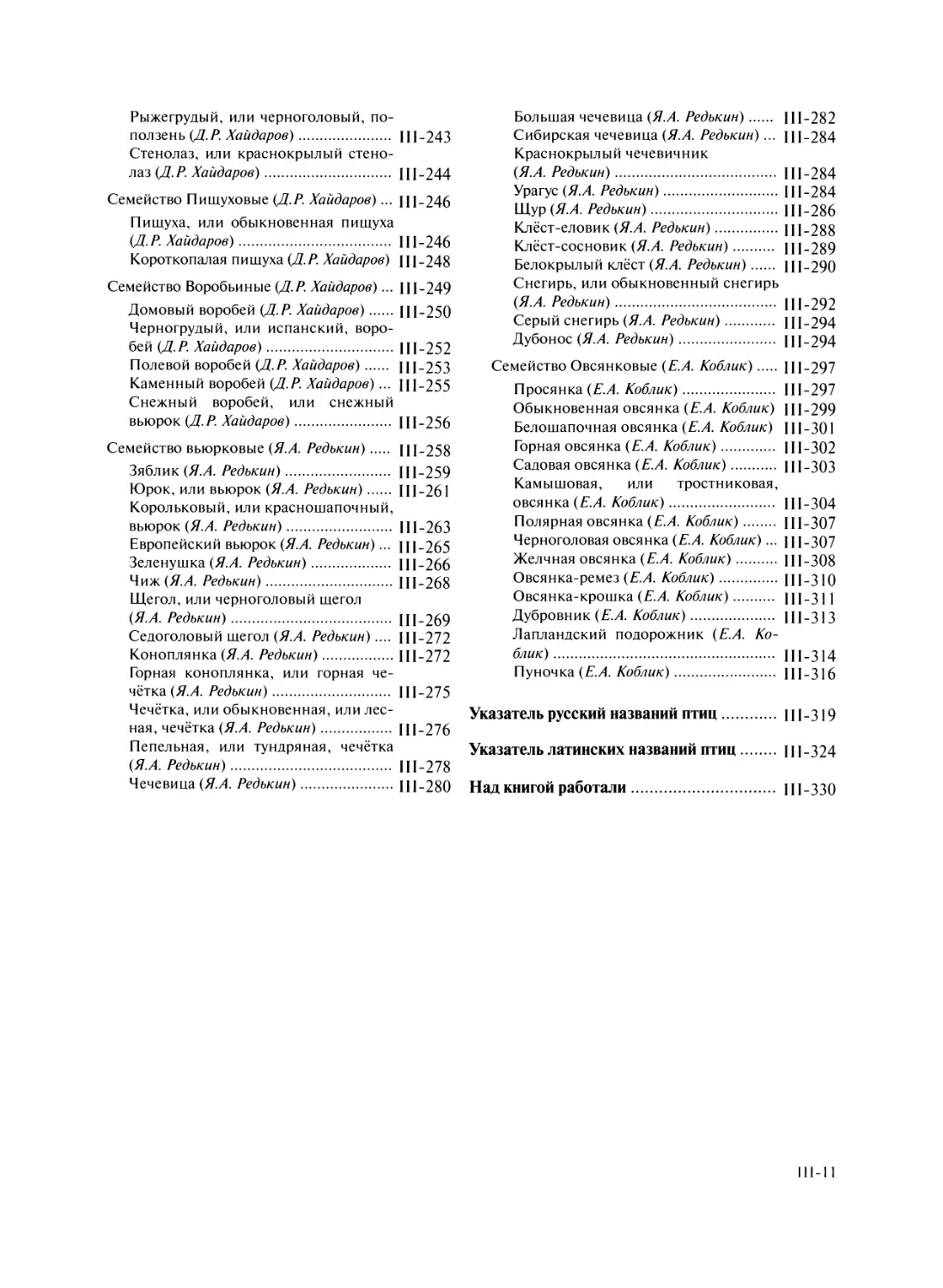

Облик и поведение. Самая

мелкая и невзрачно окрашен-

ная из наших ласточек. Хвост

короткий, без косиц. Верх

бурый, нижняя сторона тела

белая, с широкой буроватой

перевязью на груди. Мягкий,

И.Е. Железнов В.А. Вишневский

1. Семейство Ласточковые

плавный, но при этом очень маневренный полет бе-

реговушек напоминает полет деревенских ласточек,

однако, уступает ему в стремительности. Высоко в

воздух обычно не поднимается, летает низко над по-

верхностью воды или земли. По земле, как и другие

ласточки, передвигается плохо. Длина тела 12—14,5

см, размах крыльев 26—30 см, масса 11 — 18 г.

Описание. Верхняя сторона тела бурая или

глинисто-бурая, в верхней части груди проходит

широкая поперечная перевязь такого же оттенка

{21.1.1—2). Кроме того, в центре груди бывает заме-

тен небольшой темный галстук. Горло, брюхо и под-

хвостье белые. Испод крыла бурый. Ноги почти не

оперены, лишь на задней стороне цевки есть немно-

го коротких перышек, собранных в пучок над задним

пальцем. Клюв черновато-рогового цвета. Самки

неотличимы от самцов. Молодые птицы {21.1.3) от-

личаются от взрослых наличием на верхней стороне

тела чешуйчатого рисунка, образованного светлыми,

беловатыми или охристыми, каемками перьев. Резко

выраженные каемки такого же оттенка имеются на

вершинах третьестепенных маховых и кроющих пе-

рьев крыла. Горло и грудная перевязь с охристым или

желтоватым налетом. У некоторых особей чешуйча-

тый рисунок на спине может сохраняться вплоть до

начала лета следующего года.

От других ласточек отличается ровной, без ме-

таллического блеска, бурой окраской верхней сто-

роны тела, а также наличием темной перевязи на

груди.

Голос. Короткое сухое щебетание «цирп-цирп-

цирп». Щебечущая песня очень проста. Самцы из-

редка поют в период гнездостроения и насижива-

ния, значительно меньше, чем другие ласточки.

Распространение, статус. Широко распростране-

на в Северном полушарии: гнездовой ареал охваты-

вает практически всю Европу, северную часть Азии

(к югу до северного побережья Средиземного моря,

побережья Персидского залива, южного Ирана, Па-

кистана, северной Индии), а также большую часть

Северной Америки. Изолированный участок ареала

существует в дельте Нила. К северу распространена

дальше, чем другие виды, и во многих местах дости-

гает арктического побережья. Зимует в Африке, на

юге Азии и в центральных частях Южной Америки.

В Европейской России немногочисленный, но ме-

стами обычный вид.

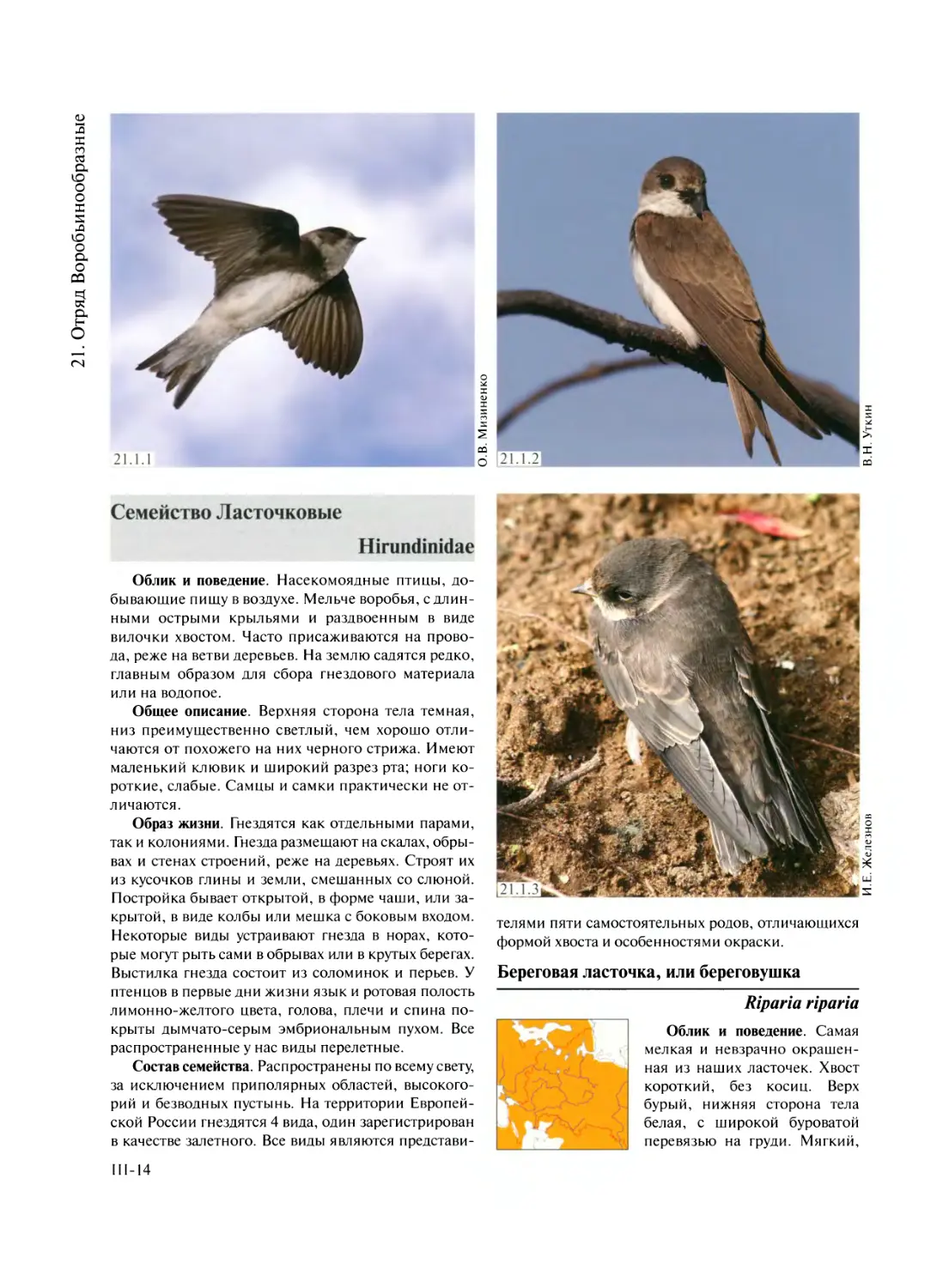

Образ жизни. Прилетает на места гнездования

во второй половине мая. Приурочена к открытым

ландшафтам, держится обычно недалеко от воды.

Гнездится колониями в обрывистых берегах рек,

стенках песчаных карьеров или котлованов, выка-

пывая в них норки глубиной до 1,5 м {21.1.4). Ко-

лонии иногда состоят из многих тысяч пар, а рас-

стояние между норками может составлять всего 20

см. Чаще образует колонии из нескольких десятков

или сотен гнезд; редко селится отдельными пара-

ми. Диаметр входа в норку примерно 5 см, в конце

норки располагается гнездовая камера диаметром

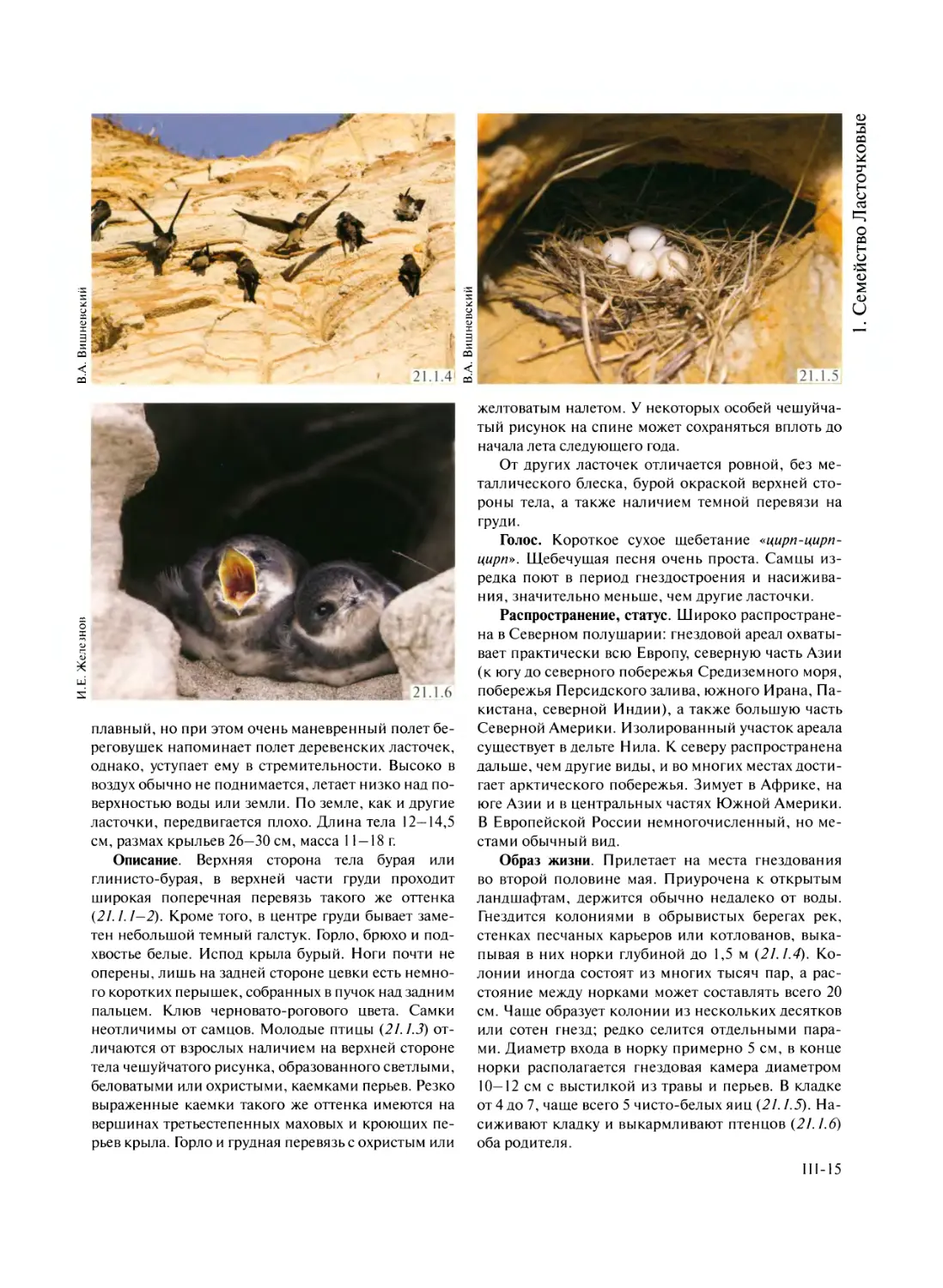

10—12 см с выстилкой из травы и перьев. В кладке

от 4 до 7, чаще всего 5 чисто-белых яиц {21.1.5). На-

сиживают кладку и выкармливают птенцов {21.1.6)

оба родителя.

III-15

21. Отряд Воробьинообразные

А.М. Сорокин В.В.Тяхт

Много времени проводит в воздухе над водоема-

ми или рядом с ними, охотясь за летающими насе-

комыми. Нередко летает над самой поверхностью

воды, едва не касаясь ее. Может собирать насеко-

мых с растений и даже с земли, хватая их на лету

или присаживаясь на мгновение на грунт. После

массового вылета птенцов береговушки собираются

в огромные стаи и в течение нескольких дней дер-

жатся вблизи колонии. Осенний отлет начинается в

конце июля, заканчивается в сентябре. Мигрируют

чаще всего стайками. Одиночные особи могут за-

держиваться в местах гнездования до октября.

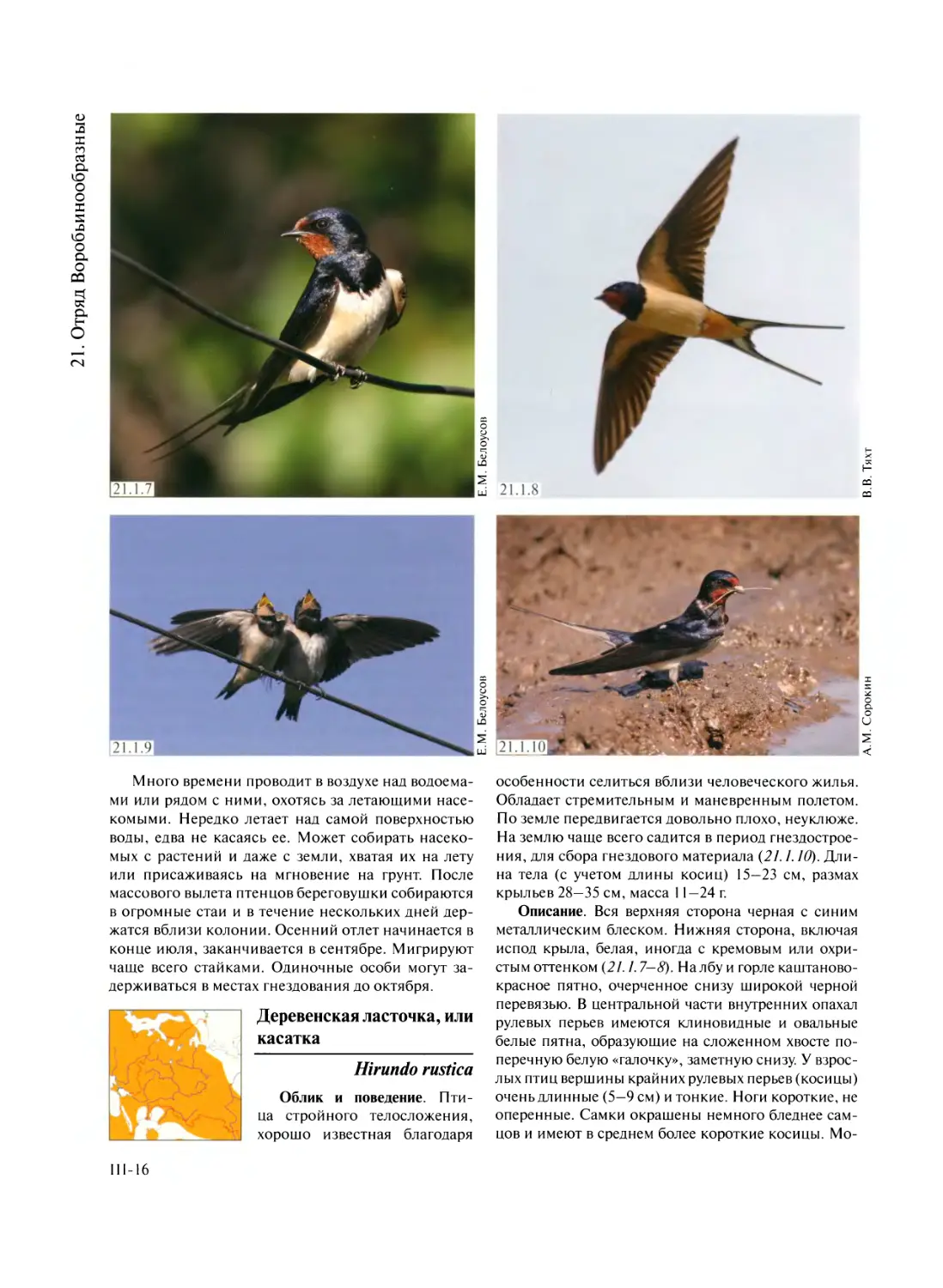

Деревенская ласточка, или

касатка

Hirundo rustica

Облик и поведение. Пти-

ца стройного телосложения,

хорошо известная благодаря

особенности селиться вблизи человеческого жилья.

Обладает стремительным и маневренным полетом.

По земле передвигается довольно плохо, неуклюже.

На землю чаще всего садится в период гнездострое-

ния, для сбора гнездового материала (21.1.10). Дли-

на тела (с учетом длины косиц) 15—23 см, размах

крыльев 28—35 см, масса 11—24 г.

Описание. Вся верхняя сторона черная с синим

металлическим блеском. Нижняя сторона, включая

испод крыла, белая, иногда с кремовым или охри-

стым оттенком (21.1.7—8). На лбу и горле каштаново-

красное пятно, очерченное снизу широкой черной

перевязью. В центральной части внутренних опахал

рулевых перьев имеются клиновидные и овальные

белые пятна, образующие на сложенном хвосте по-

перечную белую «галочку», заметную снизу. У взрос-

лых птиц вершины крайних рулевых перьев (косицы)

очень длинные (5—9 см) и тонкие. Ноги короткие, не

оперенные. Самки окрашены немного бледнее сам-

цов и имеют в среднем более короткие косицы. Мо-

111-16

Е.М. Белоусов

1. Семейство Ласточковые

лодые птицы отличаются от взрослых тусклой общей

окраской (синий отлив верхней стороны тела слабее,

пятна на лбу и горле коричневатые), короткими ко-

сицами и желтыми углами рта (21.1.9).

От большинства видов наших ласточек отличает-

ся наличием косиц на хвосте. От рыжепоясничной

ласточки, которая также имеет косицы, отличается

однотонной черной окраской спины, поясницы и

надхвостья. Молодые деревенские ласточки с ко-

роткими крайними рулевыми перьями отличаются

от других видов наличием коричневого пятна на

горле и однотонной черной окраской верха.

Голос. Обычно издает щебечущие звуки «вит-

твит», «чвит-чивит» и т.п. Песня, представляю-

щая собой несложную щебечущую трель, состоит

из такого же набора звуков и заканчивается сухим

«церрр». Поют и самка и самец, иногда дуэтом, у

самки песня короче.

Распространение, статус. Широко распростра-

нена в Евразии, Северной Америке и Северной

Африке. К северу в Скандинавии и на Кольском

полуострове встречается до побережья Северно-

го Ледовитого океана, в других районах обычно не

гнездится севернее Полярного круга. К югу в Евра-

зии распространена до побережья Персидского за-

лива, севера Индии, Вьетнама и о. Тайвань. Зимует в

южной половине Африки, в Индии, Южном Китае,

Индокитае и Индонезии. В западном полушарии зи-

мует от юга Мексики до Северной Аргентины и цен-

трального Чили. Обычная перелетная птица на всей

территории Европейской России, где представлена

подвидом Н. г. rustica. В Крыму и Калмыкии заре-

гистрированы залеты птиц палестинского подвида

Н. г. transitiva, отличающегося ровной насыщенно-

охристой окраской нижней стороны тела.

Образ жизни. Появляются в районе мест гнез-

дования в конце апреля или начале мая. Гнездятся

преимущественно в населенных пунктах сельского

типа, где строят гнезда на стенах деревянных или

каменных строений, всегда под каким-либо наве-

сом (21.1.11). Иногда устраивают гнезда под моста-

ми на удалении от человеческого жилья, изредка

на деревьях с толстыми сучьями или под гнездами

крупных птиц. Гнездо, открытое сверху, построен-

ное из комочков грязи, травинок и соломинок, с

выстилкой из перьев и шерсти, представляет собой

приблизительно треть или четверть шара (21.1.12).

Больших колоний не образуют, но селятся обычно

по несколько пар даже в небольших населенных

пунктах или на одиночных строениях. В кладке 4—8

белых с коричневатыми крапинками яиц. Птенцы

покрыты серовато-бурым пухом, более темным,

чем у других видов ласточек. Могут выводить по-

томство до двух раз за сезон.

Кормятся, летая над открытыми местами или

над лесом вблизи населенных пунктов, часто во-

круг пасущегося скота. Питаются различными

насекомыми, которых ловят преимущественно в

воздухе. Иногда могут хватать сидящих насекомых

со стен зданий или с травы, очень редко собирают

корм с земли.

В послегнездовой период и на пролете часто об-

разуют многочисленные ночевочные скопления в

тростниках по берегам водоемов. Отлетают на места

зимовок в основном в августе и сентябре, изредка

могут задерживаться до середины или даже до кон-

ца октября.

На юге региона возможны залеты рыжепояснич-

ной, или даурской, ласточки Cecropis daurica, гнез-

дящейся в горных системах юга Европы и большей

части Азии. Гнездование отмечалось в Крыму. Она

несколько крупнее и массивнее деревенской ла-

сточки (длина тела с косицами 16—22 см, размах

крыльев 30—34 см, масса 17,5—24 г), также имеет

косицы на крайних рулевых перьях, однако, окра-

ска оперения у нее иная.

Шапочка, спина, кроющие перья крыла, наи-

более длинные перья надхвостья и большая часть

(вершины перьев) подхвостья черные с интенсив-

111-17

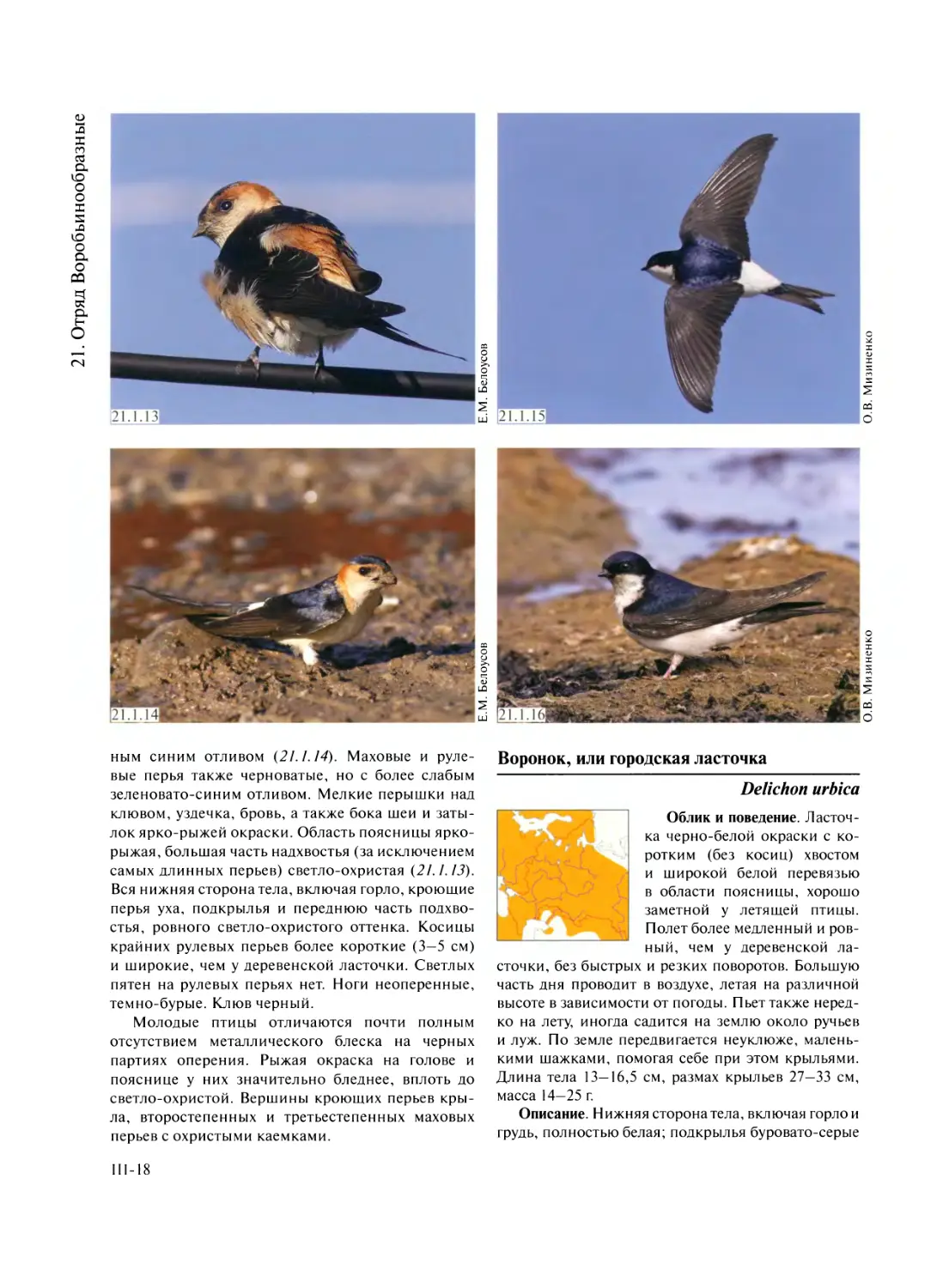

Воронок, или городская ласточка

ним синим отливом (21.1.14). Маховые и руле-

вые перья также черноватые, но с более слабым

зеленовато-синим отливом. Мелкие перышки над

клювом, уздечка, бровь, а также бока шеи и заты-

лок ярко-рыжей окраски. Область поясницы ярко-

рыжая, большая часть надхвостья (за исключением

самых длинных перьев) светло-охристая (21.1.13).

Вся нижняя сторона тела, включая горло, кроющие

перья уха, подкрылья и переднюю часть подхво-

стья, ровного светло-охристого оттенка. Косицы

крайних рулевых перьев более короткие (3—5 см)

и широкие, чем у деревенской ласточки. Светлых

пятен на рулевых перьях нет. Ноги неоперенные,

темно-бурые. Клюв черный.

Молодые птицы отличаются почти полным

отсутствием металлического блеска на черных

партиях оперения. Рыжая окраска на голове и

пояснице у них значительно бледнее, вплоть до

светло-охристой. Вершины кроющих перьев кры-

ла, второстепенных и третьестепенных маховых

перьев с охристыми каемками.

Delichon urbica

Облик и поведение. Ласточ-

ка черно-белой окраски с ко-

ротким (без косиц) хвостом

и широкой белой перевязью

в области поясницы, хорошо

заметной у летящей птицы.

Полет более медленный и ров-

ный, чем у деревенской ла-

сточки, без быстрых и резких поворотов. Большую

часть дня проводит в воздухе, летая на различной

высоте в зависимости от погоды. Пьет также неред-

ко на лету, иногда садится на землю около ручьев

и луж. По земле передвигается неуклюже, малень-

кими шажками, помогая себе при этом крыльями.

Длина тела 13—16,5 см, размах крыльев 27—33 см,

масса 14—25 г.

Описание. Нижняя сторона тела, включая горло и

грудь, полностью белая; подкрылья буровато-серые

III-18

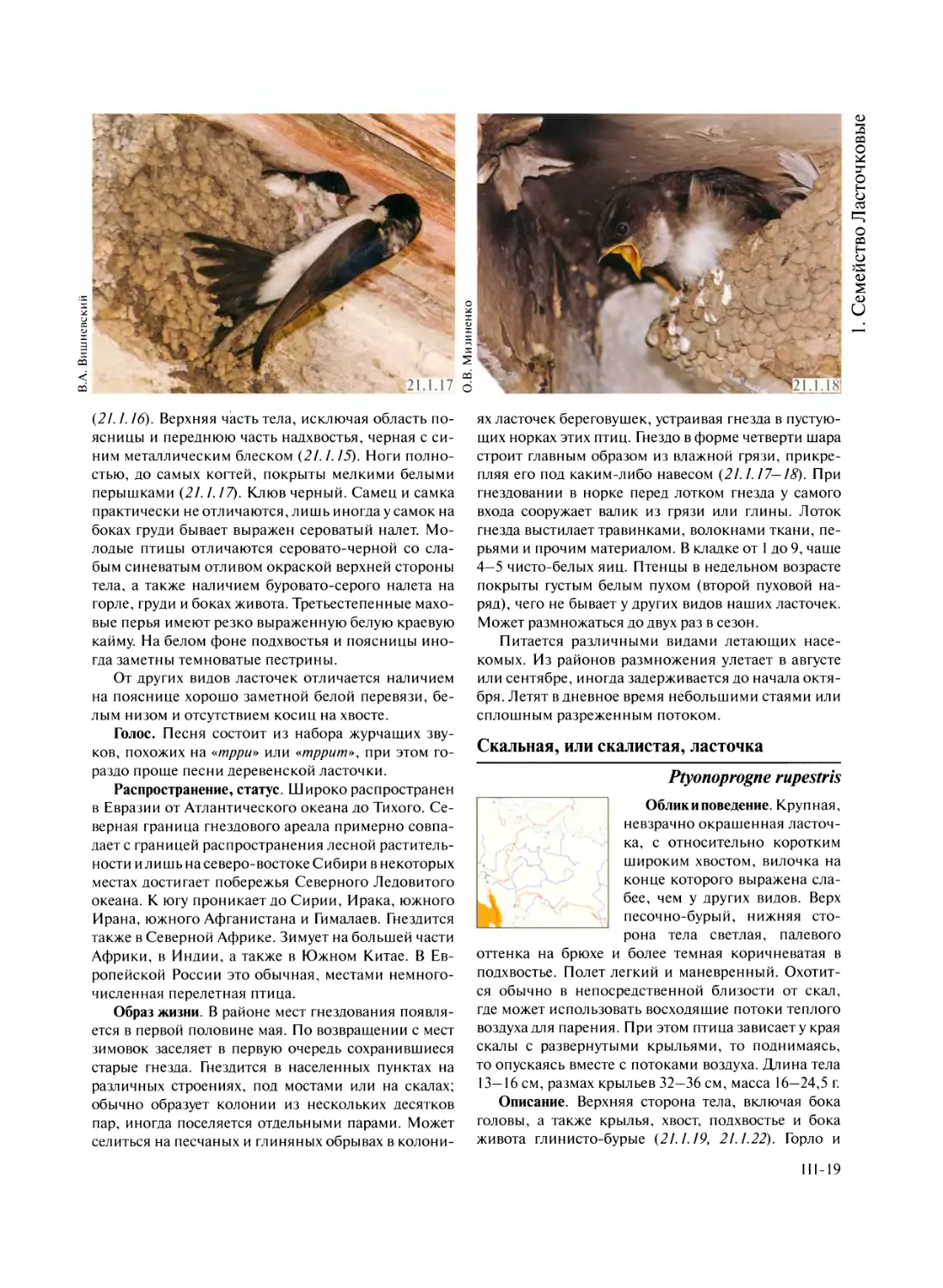

В.А. Вишневский

1. Семейство Ласточковые

(21.1.16). Верхняя часть тела, исключая область по-

ясницы и переднюю часть надхвостья, черная с си-

ним металлическим блеском (21.1.15). Ноги полно-

стью, до самых когтей, покрыты мелкими белыми

перышками (21.1.17). Клюв черный. Самец и самка

практически не отличаются, лишь иногда у самок на

боках груди бывает выражен сероватый налет. Мо-

лодые птицы отличаются серовато-черной со сла-

бым синеватым отливом окраской верхней стороны

тела, а также наличием буровато-серого налета на

горле, груди и боках живота. Третьестепенные махо-

вые перья имеют резко выраженную белую краевую

кайму. На белом фоне подхвостья и поясницы ино-

гда заметны темноватые пестрины.

От других видов ласточек отличается наличием

на пояснице хорошо заметной белой перевязи, бе-

лым низом и отсутствием косиц на хвосте.

Голос. Песня состоит из набора журчащих зву-

ков, похожих на «трри» или «тррит», при этом го-

раздо проще песни деревенской ласточки.

Распространение, статус. Широко распространен

в Евразии от Атлантического океана до Тихого. Се-

верная граница гнездового ареала примерно совпа-

дает с границей распространения лесной раститель-

ности и л ишь на северо-востоке Сибири в некоторых

местах достигает побережья Северного Ледовитого

океана. К югу проникает до Сирии, Ирака, южного

Ирана, южного Афганистана и Гималаев. Гнездится

также в Северной Африке. Зимует на большей части

Африки, в Индии, а также в Южном Китае. В Ев-

ропейской России это обычная, местами немного-

численная перелетная птица.

Образ жизни. В районе мест гнездования появля-

ется в первой половине мая. По возвращении с мест

зимовок заселяет в первую очередь сохранившиеся

старые гнезда. Гнездится в населенных пунктах на

различных строениях, под мостами или на скалах;

обычно образует колонии из нескольких десятков

пар, иногда поселяется отдельными парами. Может

селиться на песчаных и глиняных обрывах в колони-

ях ласточек береговушек, устраивая гнезда в пустую-

щих норках этих птиц. Гнездо в форме четверти шара

строит главным образом из влажной грязи, прикре-

пляя его под каким-либо навесом (21.1.17—18). При

гнездовании в норке перед лотком гнезда у самого

входа сооружает валик из грязи или глины. Лоток

гнезда выстилает травинками, волокнами ткани, пе-

рьями и прочим материалом. В кладке от 1 до 9, чаще

4—5 чисто-белых яиц. Птенцы в недельном возрасте

покрыты густым белым пухом (второй пуховой на-

ряд), чего не бывает у других видов наших ласточек.

Может размножаться до двух раз в сезон.

Питается различными видами летающих насе-

комых. Из районов размножения улетает в августе

или сентябре, иногда задерживается до начала октя-

бря. Летят в дневное время небольшими стаями или

сплошным разреженным потоком.

Скальная, или скалистая, ласточка

Ptyonoprogne rupestris

Облик и поведение. Крупная,

невзрачно окрашенная ласточ-

ка, с относительно коротким

широким хвостом, вилочка на

конце которого выражена сла-

бее, чем у других видов. Верх

песочно-бурый, нижняя сто-

рона тела светлая, палевого

оттенка на брюхе и более темная коричневатая в

подхвостье. Полет легкий и маневренный. Охотит-

ся обычно в непосредственной близости от скал,

где может использовать восходящие потоки теплого

воздуха для парения. При этом птица зависает у края

скалы с развернутыми крыльями, то поднимаясь,

то опускаясь вместе с потоками воздуха. Длина тела

13—16 см, размах крыльев 32—36 см, масса 16—24,5 г.

Описание. Верхняя сторона тела, включая бока

головы, а также крылья, хвост, подхвостье и бока

живота глинисто-бурые (21.1.19, 21.1.22). Горло и

Ш-19

21. Отряд Воробьинообразные

А.А. Караваев А.А. Караваев

грудь светлые, палевые. На животе развит буровато-

охристый оттенок, интенсивность которого усилива-

ется ближе к бокам и подхвостью. На верхней части

горла заметны мелкие темно-бурые пятнышки. Ис-

под крыла темно-бурый. Рулевые перья широкие, за-

кругленные на концах. Разница в их длине (глубина

вилочки) обычно не превышает 6 мм. На внутренних

опахалах большинства рулевых перьев (за исключе-

нием крайней и центральной пар) имеются овальные

белые пятна, лучше заметные снизу (21.1.21). Ноги

не оперенные, светло-бурые. Клюв черный. Самки

сходны с самцами. Молодые птицы (21.1.20) отли-

чаются от взрослых ровной светло-охристой окра-

ской нижней стороны тела, чуть более светлой на

горле и груди. Подхвостье с чешуйчатым рисунком,

образованным охристыми вершинными каймами

на перьях. Такие же каемки имеют третьестепенные

маховые перья и перья надхвостья. Верхняя сторона

тела также со слабым охристым налетом, маховые и

рулевые перья немного темнее, чем у взрослых.

От других видов ласточек отличается невзрачной

окраской, темным подхвостьем, слабо вырезанным

широким хвостом с поперечным рядом овальных

белых пятен. От стрижей в полете отличается зна-

чительно более короткими и широкими крыльями,

а также буроватой окраской.

Голос напоминает довольно резкое «цивит-

цивит», иногда разнообразное щебетание: <щи-ци-

циви-цвиии...» или «цицивит-циви-цит-цит...», что,

по-видимому, соответствует песне. Периодически

может издавать мягкие свисты «виии, виии». В це-

лом, по сравнению с другими видами ласточек, бо-

лее молчалива.

Распространение, статус. Населяет горные райо-

ны юга Евразии от атлантического побережья Пи-

ренейского п-ова до северо-восточного Китая. В

Европе к северу достигает территорий Франции,

Германии и Австрии, а также Большого Кавказа.

Широко распространена в горах Средней Азии и

южного Казахстана, гнездится на Алтае, в Туве, вза-

111-20

ладных, центральных и южных районах Монголии.

В южных частях ареала оседла. Северные популяции

зимуют в Африке, на юге Аравийского п-ова, юго-

востоке Ирана и в Индии. В Европейской России

гнездится только на Большом Кавказе, где является

немногочисленным, спорадично распространен-

ным перелетным видом.

Образ жизни. Населяет скалистые горные ущелья

и выходы скал на склонах гор. На местах гнездования

появляется ранее других ласточек — в апреле. Се-

лится отдельными парами и небольшими группами.

Колоний не образует. Гнезда устраивает на скалах на

высоте от двух до нескольких десятков метров. По-

мещает их чаще всего под защитой каменных высту-

пов и карнизов или в нишах и пещерах, но иногда и

открыто. Как и у деревенских ласточек, гнезда от-

крыты сверху и по форме приближаются к четверти

шара. Однако в отличие от касаток скальные ласточ-

ки не включают в стенки гнезд стебли трав и волосы,

вследствие чего гнезда очень не прочные и, видимо,

не могут служить дольше одного года. Выстилка

гнезда состоит из двух слоев: в нижнем преобладают

стебли и листья злаков, верхний состоит из коко-

нов пауков, пуха, перьев, нежных стебельков трав. В

кладке от 2 до 5 яиц. Фон скорлупы белый, по нему

разбросаны многочисленные буровато-коричневые

пятнышки, точки и штрихи, а также более редкие

округлые глубокие пятна серого цвета.

Питается насекомыми, которых в гнездовой пе-

риод ловит у скал обычно недалеко от гнезд. В по-

слегнездовое время иногда совершает вылеты на

альпийские луга и за пределы гор, на равнину, где

кормится вместе с другими видами ласточек. Осен-

ний отлет начинается в конце июля, заканчивается

в сентябре. Больших скоплений даже перед отлетом

обычно не образуют. Основная масса птиц покидает

места гнездования в сентябре, но отдельные особи

могут задерживаться до середины октября.

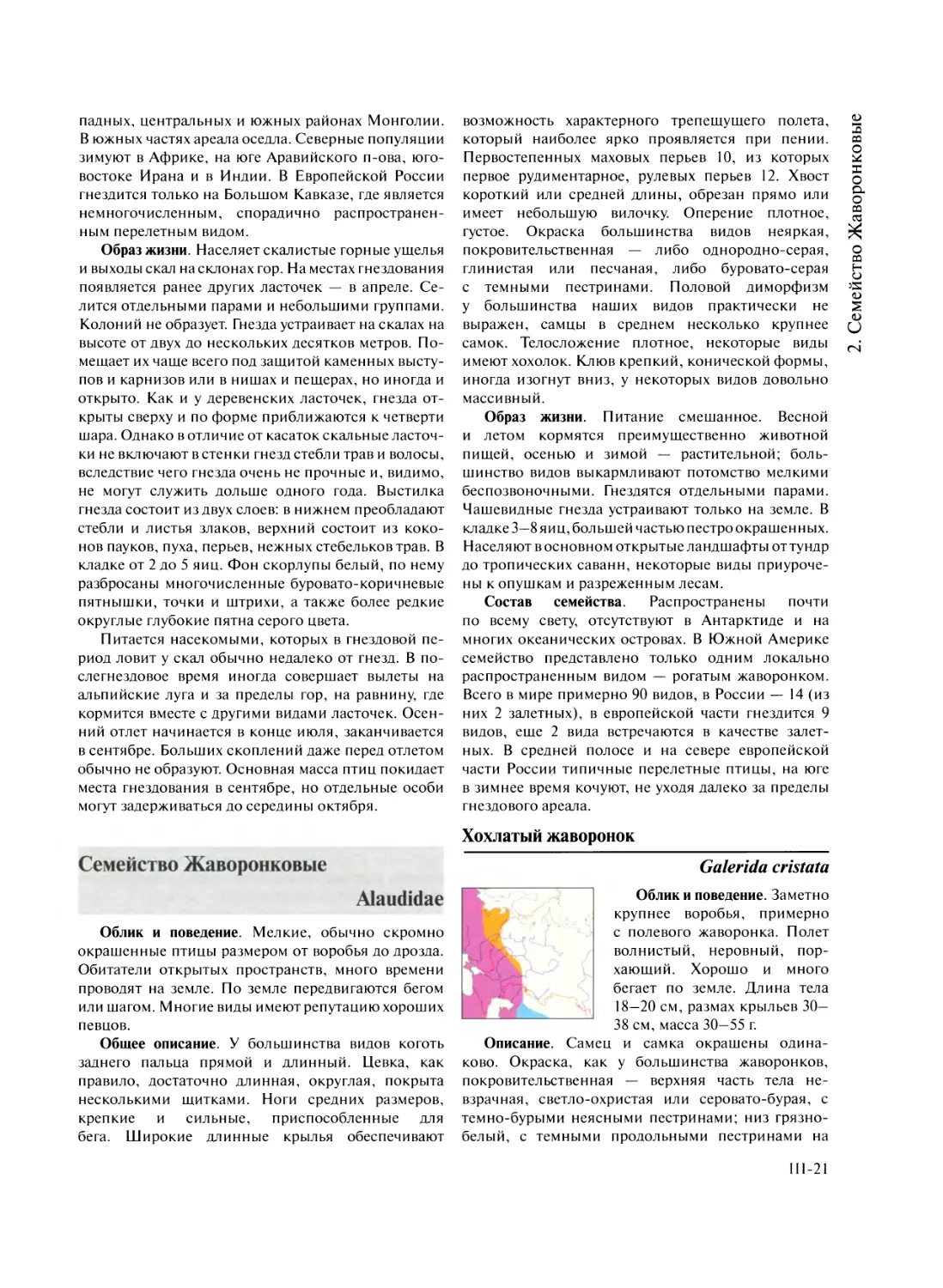

Семейство Жаворонковые

Alaudidae

Облик и поведение. Мелкие, обычно скромно

окрашенные птицы размером от воробья до дрозда.

Обитатели открытых пространств, много времени

проводят на земле. По земле передвигаются бегом

или шагом. Многие виды имеют репутацию хороших

певцов.

Общее описание. У большинства видов коготь

заднего пальца прямой и длинный. Цевка, как

правило, достаточно длинная, округлая, покрыта

несколькими щитками. Ноги средних размеров,

крепкие и сильные, приспособленные для

бега. Широкие длинные крылья обеспечивают

возможность характерного трепещущего полета,

который наиболее ярко проявляется при пении.

Первостепенных маховых перьев 10, из которых

первое рудиментарное, рулевых перьев 12. Хвост

короткий или средней длины, обрезан прямо или

имеет небольшую вилочку. Оперение плотное,

густое. Окраска большинства видов неяркая,

покровительственная — либо однородно-серая,

глинистая или песчаная, либо буровато-серая

с темными пестринами. Половой диморфизм

у большинства наших видов практически не

выражен, самцы в среднем несколько крупнее

самок. Телосложение плотное, некоторые виды

имеют хохолок. Клюв крепкий, конической формы,

иногда изогнут вниз, у некоторых видов довольно

массивный.

Образ жизни. Питание смешанное. Весной

и летом кормятся преимущественно животной

пищей, осенью и зимой — растительной; боль-

шинство видов выкармливают потомство мелкими

беспозвоночными. Гнездятся отдельными парами.

Чашевидные гнезда устраивают только на земле. В

кладке 3—8яиц, большей частью пестроокрашенных.

Населяют в основном открытые ландшафты от тундр

до тропических саванн, некоторые виды приуроче-

ны к опушкам и разреженным лесам.

Состав семейства. Распространены почти

по всему свету, отсутствуют в Антарктиде и на

многих океанических островах. В Южной Америке

семейство представлено только одним локально

распространенным видом — рогатым жаворонком.

Всего в мире примерно 90 видов, в России — 14 (из

них 2 залетных), в европейской части гнездится 9

видов, еще 2 вида встречаются в качестве залет-

ных. В средней полосе и на севере европейской

части России типичные перелетные птицы, на юге

в зимнее время кочуют, не уходя далеко за пределы

гнездового ареала.

Хохлатый жаворонок

Galerida cristata

2. Семейство Жаворонковые

Облик и поведение. Заметно

крупнее воробья, примерно

с полевого жаворонка. Полет

волнистый, неровный, пор-

хающий. Хорошо и много

бегает по земле. Длина тела

18—20 см, размах крыльев SO-

BS см, масса 30—55 г.

Описание. Самец и самка окрашены одина-

ково. Окраска, как у большинства жаворонков,

покровительственная — верхняя часть тела не-

взрачная, светло-охристая или серовато-бурая, с

темно-бурыми неясными пестринами; низ грязно-

белый, с темными продольными пестринами на

I П-21

21. Отряд Воробьинообразные

В.В. Тяхт В.А. Сушинский

груди и боках (21.2.3). Надхвостье без пестрин.

Маховые перья серо-бурые, со светлой каймой на

внешних опахалах. Две центральных пары рулевых

перьев серые или буровато-серые, третья, четвертая

и пятая пары темные, черно-бурые, у пятой пары

внешние опахала охристо-рыжие, крайняя пара

рулевых перьев охристая. На хвосте едва заметная

вырезка. Ноги бледно-розовые (21.2.4). Клюв, по

сравнению с другими жаворонками, длинный и не-

много загнут вниз. Сезонные вариации в окраске

слабые, у птиц в свежем осеннем пере верх выгля-

дит более однотонным, а пестрины на груди кажут-

ся менее четкими (21.2.2). У молодых птиц (21.2.1)

в ювенильном наряде хохолок заметно короче, а на

перьях спины и кроющих перьях крыла хорошо вы-

ражены светлые, почти белые каемки вокруг тем-

ных наствольных пестрин.

От других жаворонков, встречающихся на тер-

ритории России, отличается длинным заост-

ряющимся хохолком, который хорошо заметен даже

в опущенном, прижатом к голове виде. Короткий и

широкий хохолок полевого жаворонка в прижатом

виде не заметен. В полете от полевого жаворонка

отличается рыжеватыми подкрыльями и рыжевато-

охристыми, а не белыми, крайними рулевыми пе-

рьями, а также отсутствием светлой полосы по

заднему краю крыла. В целом, по сравнению с

полевым жаворонком, окраска более ровная, серая

и темная, пестрины на спине выражены слабее, а на

груди они тоньше.

111-22

И.И. Уколов

2. Семейство Жаворонковые

Голос. Песня громкая и звучная, это набор

красивых чистых и переливчатых свистов, а также

трелей, похожих на трели полевого жаворонка. Поет

очень часто на земле или на невысоких присадах,

изредка в полете, описывая круги. Позывка —

трехсложный свист «фи-фю-ии» или «фю-фи-юю»,

в полете и в стайках часто использует короткую

жужжащую позывку «вжжирр» или «вжжи».

Распространение, статус. Широко распространен

от берегов Атлантического океана в Испании,

Марокко и Ливии до побережья Желтого моря в

Корее и Восточном Китае, на север до Южной

Скандинавии и к югу до 6-й параллели с.ш. в Африке

и 20-й параллели на п-ове Индостан. В Европейской

России от южных и западных границ на север до

Ленинградской и Московской областей, на восток

до Саратовского Заволжья и Оренбуржья. На юге

Европейской России обычен, севернее — редок,

распространен мозаично, отдельными парами.

На большей части ареала в России встречается

номинативный подвид G. с. cristata, обитающий на

Южном Кавказе подвид G. с. caucasica с несколько

более светлой, сероватой окраской верхней стороны

тела, возможно смешивается с номинативным

подвидом в Дагестане, а среднеазиатский подвид G. с.

iwanowi, отличающийся наиболее светлой, желтовато-

песочной окраской верха тела и самыми крупными

размерами (21.2.4), залетает иногда в Астраханскую и

Оренбургскую области. На юге Европейской России

оседлый вид. В негнездовое время в северных частях

ареала кочуют небольшими стайками из 10—15 птиц;

изредка их регистрируют севернее гнездового ареала.

Образ жизни. Населяет аридные ландшафты в

степной и пустынной зонах и обедненные место-

обитания в культурном ландшафте лесной зоны. В

Европейской России на гнездовании тесно связан с

жильем человека. Поселяется на окраинах поселков,

пустырях, вдоль дорог и в местах интенсивного

выпаса скота, на свежевспаханных полях. Гнездится

отдельными парами. Гнездо — открытая чаша в

ямке, часто под прикрытием земляного бугра, пучка

травы или небольшого кустика, лоток построен из

травинок, корешков, выстлан тонкими травинками

и другим растительным материалом, изредка

конским волосом. В кладке 3—7 беловатых или

кремовых яиц с обильным темно-серым или бурым

крапом и пятнышками, которые часто сгущаются

на тупом конце яйца. Кладку насиживает самка в

течение 10—13 дней. Птенец с желтоватым пухом,

ротовая полость розовая или красная, по бокам

глотки — темно-красная или фиолетовая. Птенцов

выкармливают оба родителя.

Питание смешанное с преобладанием раститель-

ных кормов. Птенцов выкармливают в основном бес-

позвоночными. Взрослые едят семена, а также почки,

завязи и даже листья на невысокой растительности.

Корм собирают в основном на земле и только изред-

ка ловят насекомых в воздухе невысоко над землей.

Малый жаворонок

Calandrella brachydactyla

Облик и поведение. Мелкий

жаворонокразмером с воробья,

длина тела 14—17 см, размах

крыльев 27—31 см, масса 18—

25 г. Типичной для жаворонков

окраски. Очень похож на

серого жаворонка. Клюв

конусовид н ы й, заострен н ы й,

длиннее, чем у серого жаворонка, для небольшой

птички выглядит мощным. Часто находясь на земле,

как и другие жаворонки, приподнимает перья на

голове, демонстрируя небольшой хохолок.

111-23

21. Отряд Воробьинообразные

И.И. Уколов

Описание. Самцы и самки неотличимы. Сверху

тускло-серые, со слабым охристым оттенком и с

рисунком из продольных серо-коричневых пестрин

{21.2.7). Пестрины на зашейке, спине и крыльях

шире и контрастнее, чем на голове. Над глазом

проходит хорошо выраженная светлая бровь. Грудь,

брюхо и подхвостье почти белые, по бокам шеи два

черноватых пятна {21.2.8), которые у некоторых птиц

могутбыть плохо выражены. Средние кроющие перья

крыла образуют хорошо заметную полоску из темных

пятен с широкими тусклыми каймами. Крайняя

пара рулевых перьев светлая, почти белая, с бурым

основанием и внутренним полем на внутреннем

опахале. Остальные рулевые перья черновато-бурые,

что хорошо заметно у летящих птиц. Ноги бледно-

розовые. Осенью всвежем пере выглядятсверху более

светлыми и имеют выраженный охристый оттенок

на кроющих перьях крыла {21.2.5). В ювенильном

наряде темнее взрослых птиц {21.2.6), на верхней

стороне тела перья с черными центрами и светлой

вершинной каймой, обусловливающей чешуйчатый

рисунок. Молодые после осенней линьки в целом бо-

лее пестрые, чем взрослые, у них заметны пестрины

на груди, на голове они темнее; на верхних кроющих

перьях крыла широкие охристые каймы, в общей

окраске спины и крыльев сильнее заметен охристый

оттенок.

От большинства видов наших жаворонков

отличается размерами. Взрослые птицы отличаются

от всех остальных мелких видов жаворонков

практически полным отсутствием пестрин на груди

и брюхе: нижняя сторона тела почти чисто-белая,

за исключением двух темных пятен на боках шеи.

Молодые в ювенильном пере {21.2.6) отличаются

от серых жаворонков малочисленными и очень

слабовыраженными пестринами в центральной

части груди, а также формой клюва и голосом. Во

взрослом наряде, как в свежем, так и изношенном

оперении, отличается от серого жаворонка длинными

третьестепенными маховыми перьями, которые на

сложенном крыле доходят почти до вершины крыла.

Голос. Песня типичная для жаворонков, но

довольно примитивная по своей структуре, важная

особенность — большие паузы между отдельными

строфами. Отсутствие слитности в песне, четкие

фразы, разделенные паузами, во время которых пти-

ца успевает сделать несколько взмахов крыльями,

хорошо отличают песню малого жаворонка от песни

сходно поющего серого жаворонка. Однако при

определенных условиях, например, при сильном

ветре, песня малого жаворонка звучит более слитно

и больше похожа на песни близких видов. Поет в

воздухе, зависая или медленно летая над землей,

как полевой жаворонок, однако, часто на мень-

111-24

Е.М. Белоусов В.В. Морозов

шей высоте. Позывки — короткое «чирр» или «чри»,

иногда двойное «чирр-чирр».

Распространение, статус. Обитает на обширной

территории южной Палеарктики от Португалии и

северной Африки до восточной Монголии и цен-

трального Китая. В Европейской России гнездовой

ареал простирается от Приазовья и Предкавказья

до Южного Заволжья и Приуралья, на север до

Липецкой и Тульской областей. Численность

повсеместно снижается, но в подходящих место-

обитаниях еще обычен. На зимовку отлетает за

пределы Российской Федерации в страны Ближнего

Востока и южной Азии.

Образ жизни. На гнездовании придерживается

мест с очень редкой растительностью, поэтому

2. Семейство Жаворонковые

в степной зоне распространен пятнисто, по

солончакам, сухим лугам, проплешинам, посевам

низкорослых травянистых культур. Гнездо строит

на земле, часто под прикрытием пучка травы или

кустика, у гнездовой ямки отчетливо выражен

земляной валик. Материалом для гнезда служат

сухие травинки, лоток выстлан растительным

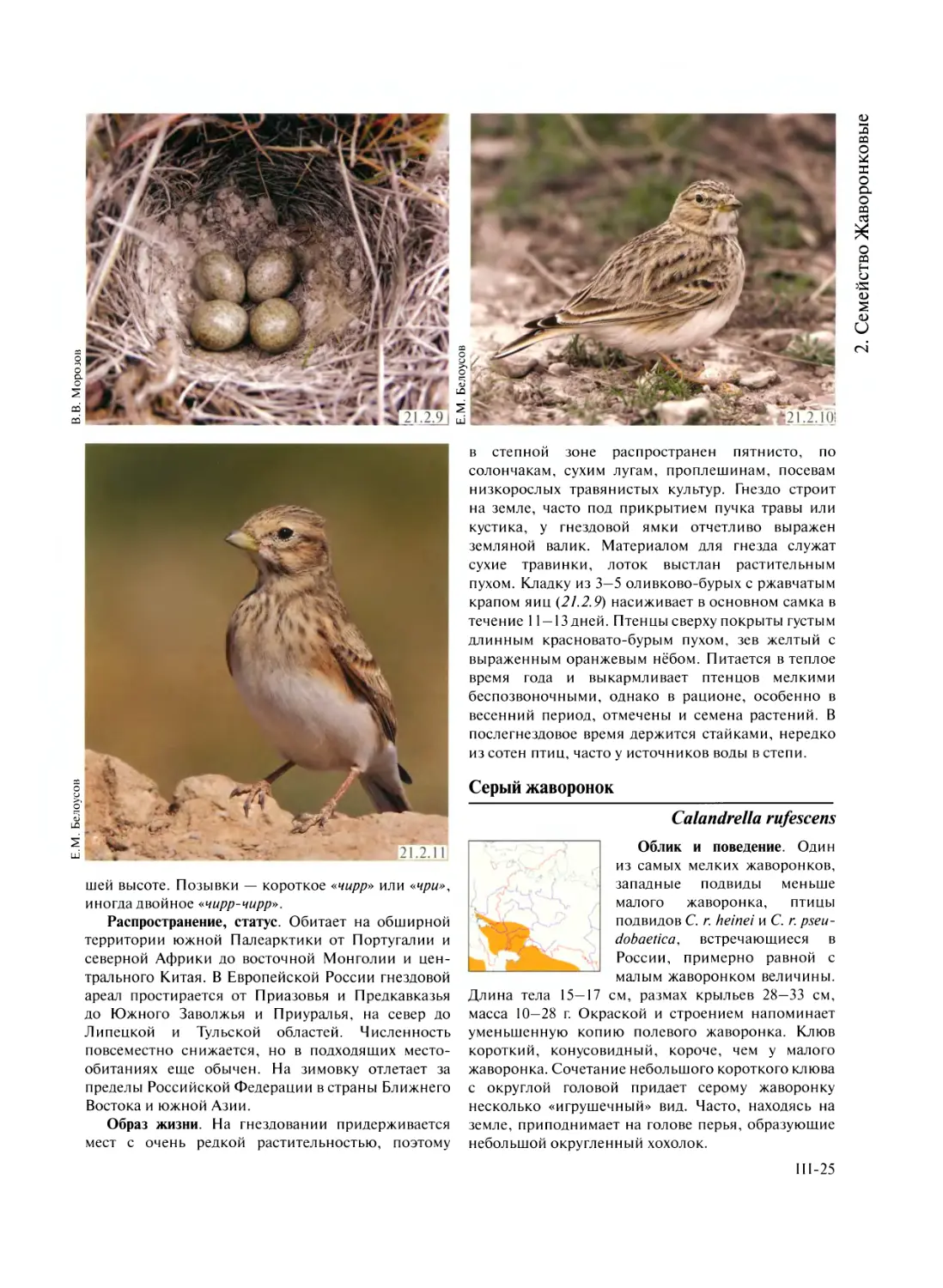

пухом. Кладку из 3—5 оливково-бурых с ржавчатым

крапом яиц (21.2.9) насиживает в основном самка в

течение 11 —13 дней. Птенцы сверху покрыты густым

длинным красновато-бурым пухом, зев желтый с

выраженным оранжевым нёбом. Питается в теплое

время года и выкармливает птенцов мелкими

беспозвоночными, однако в рационе, особенно в

весенний период, отмечены и семена растений. В

послегнездовое время держится стайками, нередко

из сотен птиц, часто у источников воды в степи.

Серый жаворонок

Calandrella rufescens

Облик и поведение. Один

из самых мелких жаворонков,

западные подвиды меньше

малого жаворонка, птицы

подвидов С. г. heinei и С. г. pseu-

dobaetica, встречающиеся в

России, примерно равной с

малым жаворонком величины.

Длина тела 15—17 см, размах крыльев 28—33 см,

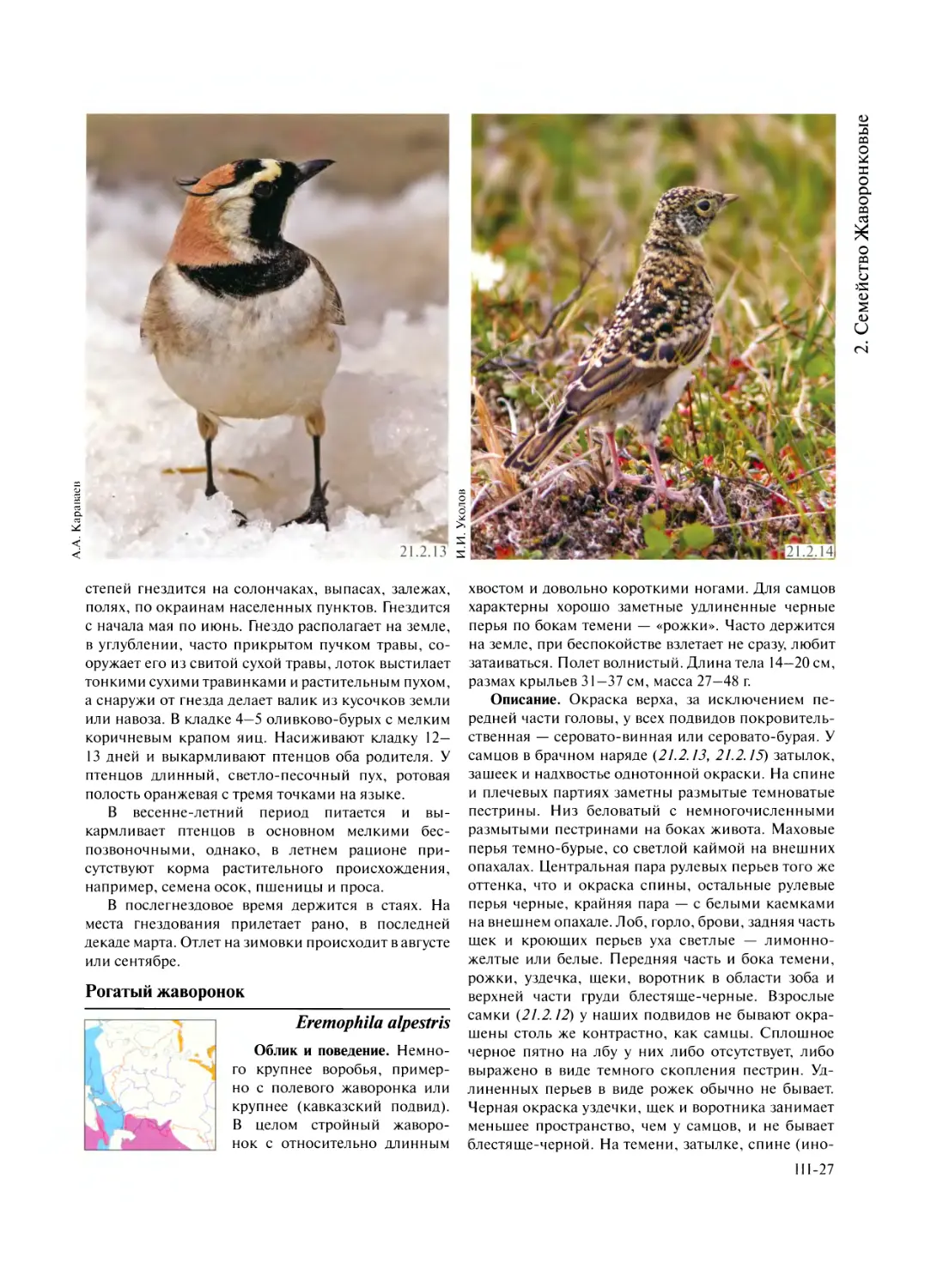

масса 10—28 г. Окраской и строением напоминает

уменьшенную копию полевого жаворонка. Клюв

короткий, конусовидный, короче, чем у малого

жаворонка. Сочетание небольшого короткого клюва

с округлой головой придает серому жаворонку

несколько «игрушечный» вид. Часто, находясь на

земле, приподнимает на голове перья, образующие

небольшой округленный хохолок.

Ш-25

21. Отряд Воробьинообразные

Описание. Самцы и самки

по окраске неотличимы.

Сверху тускло-серые, с ри-

сунком из продольных

серо-коричневых пестрин,

особенно выраженных на

плечах и спине {21.2.10—11).

Над глазом проходит слабо

заметная светлая бровь. Верх

головы и щеки в тонких серых

пестринах. Грудь и бока в

тонких темных пестринах.

Брюхо и подхвостье почти

белые. Крайняя пара рулевых

перьев белая; остальные

черновато-бурые, что хорошо

заметно у летящих птиц.

Ноги бледно-розовые. Мо-

лодые птицы в гнездовом

наряде отличаются от

взрослых широкими чер-

ными пестринами на кро-

ющих перьях верха тела,

оконтуренными светлой

краевой полосой, а также

более крупными капле-

видными пестринами на

груди. Молодые птицы после

осенней линьки неотличимы

от взрослых.

И.Е. Железнов

От большинства видов жаворонков отличается

размерами. Взрослые птицы отличаются от малого

жаворонка заметно выраженными пестринами на

груди и отсутствием двух темных пятен по бокам

груди, заметных у малого, а также более коротким

коническим клювом. Молодые птицы в ювенильном

наряде отличаются от молодых малых жаворонков

наличием многочисленных каплевидных пестрин

в центральной части груди, а также иной формой

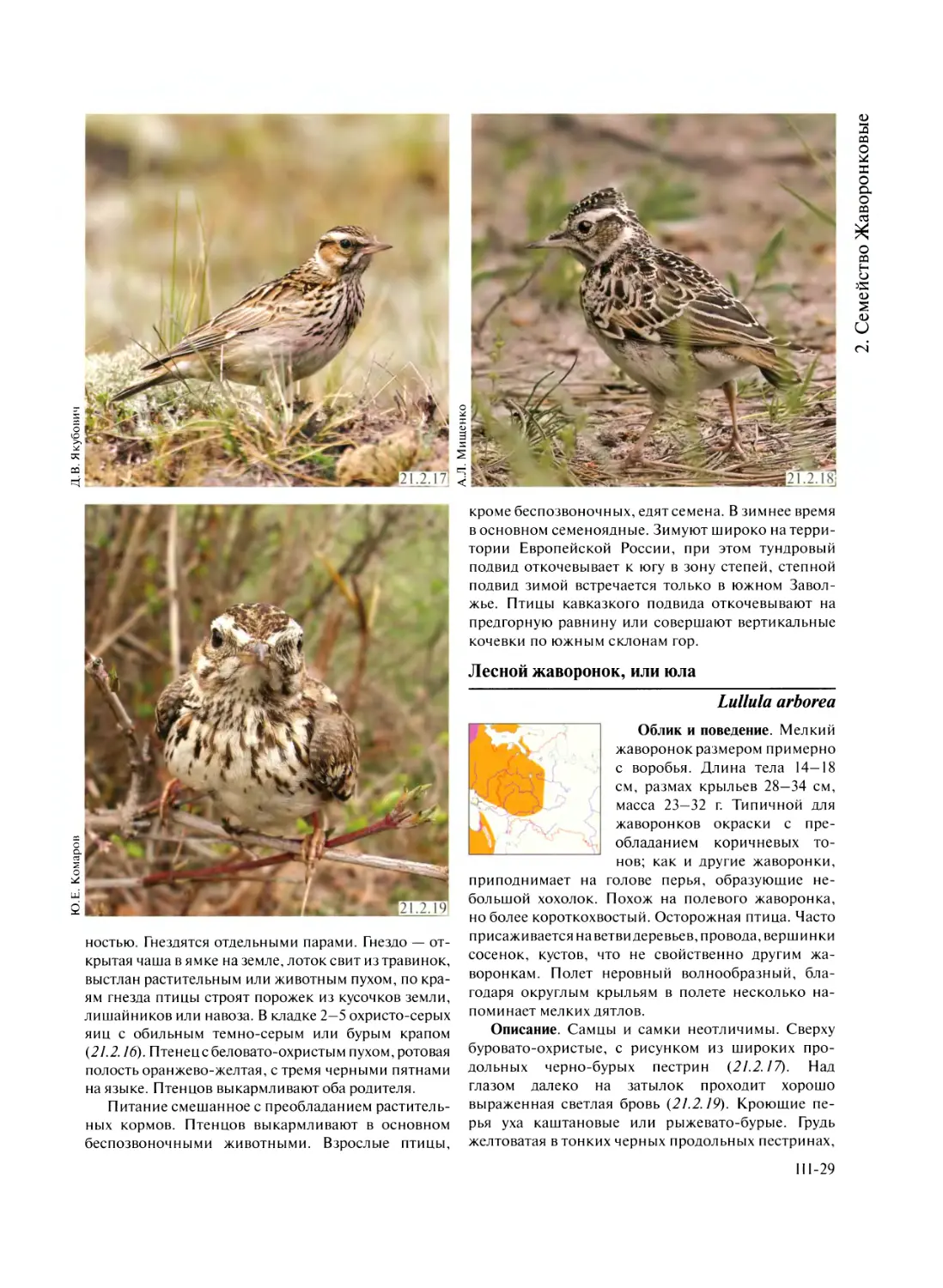

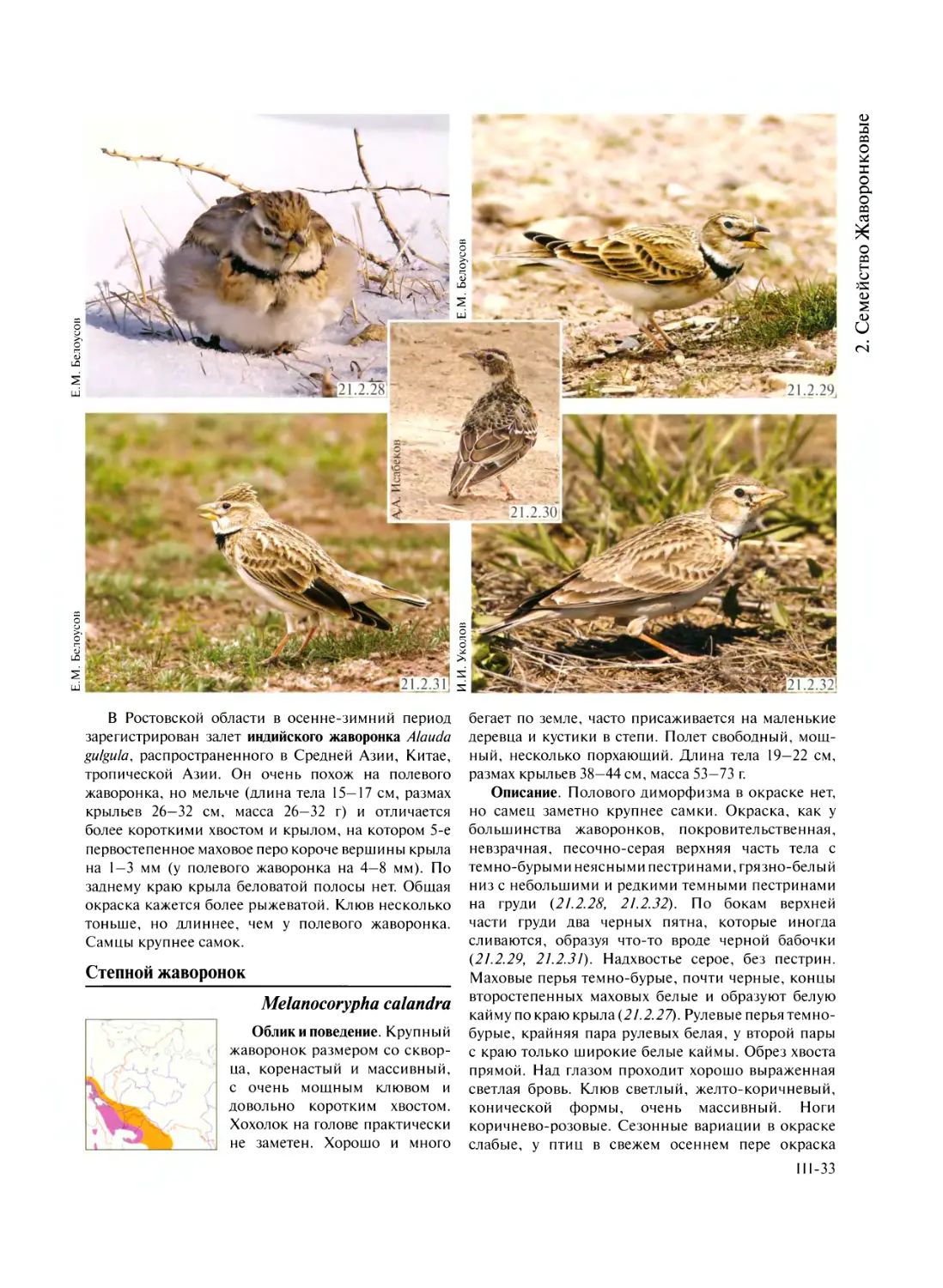

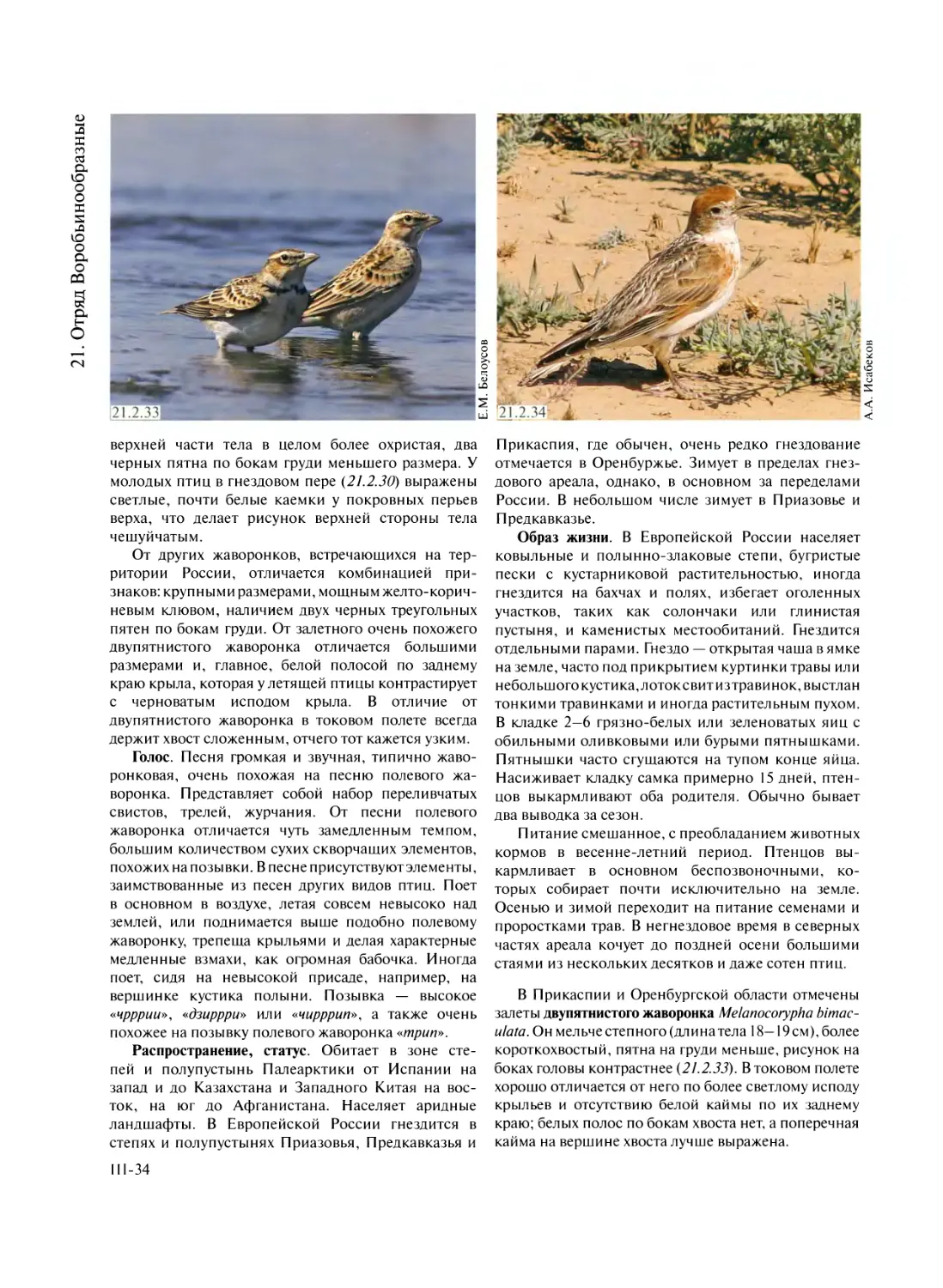

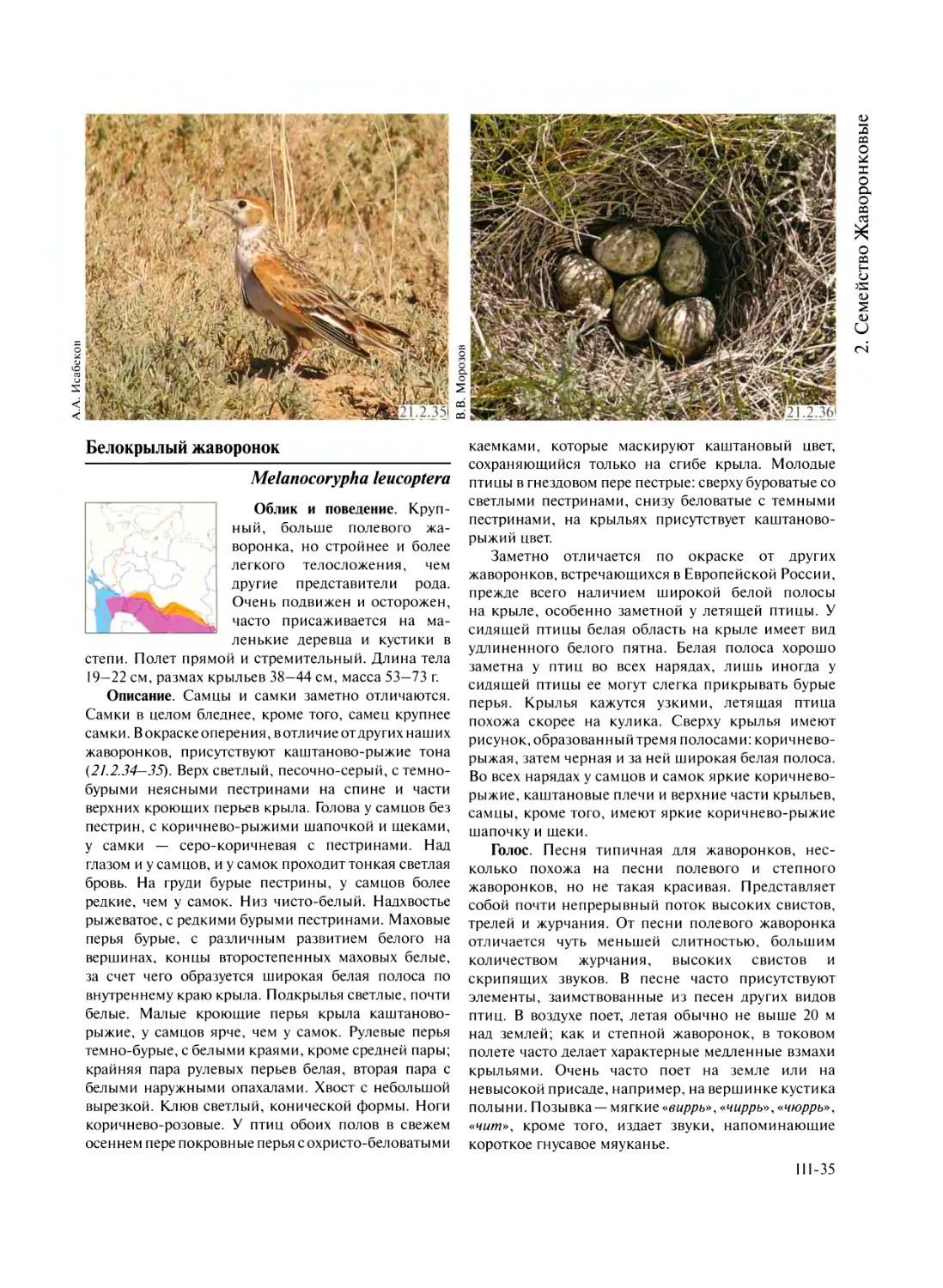

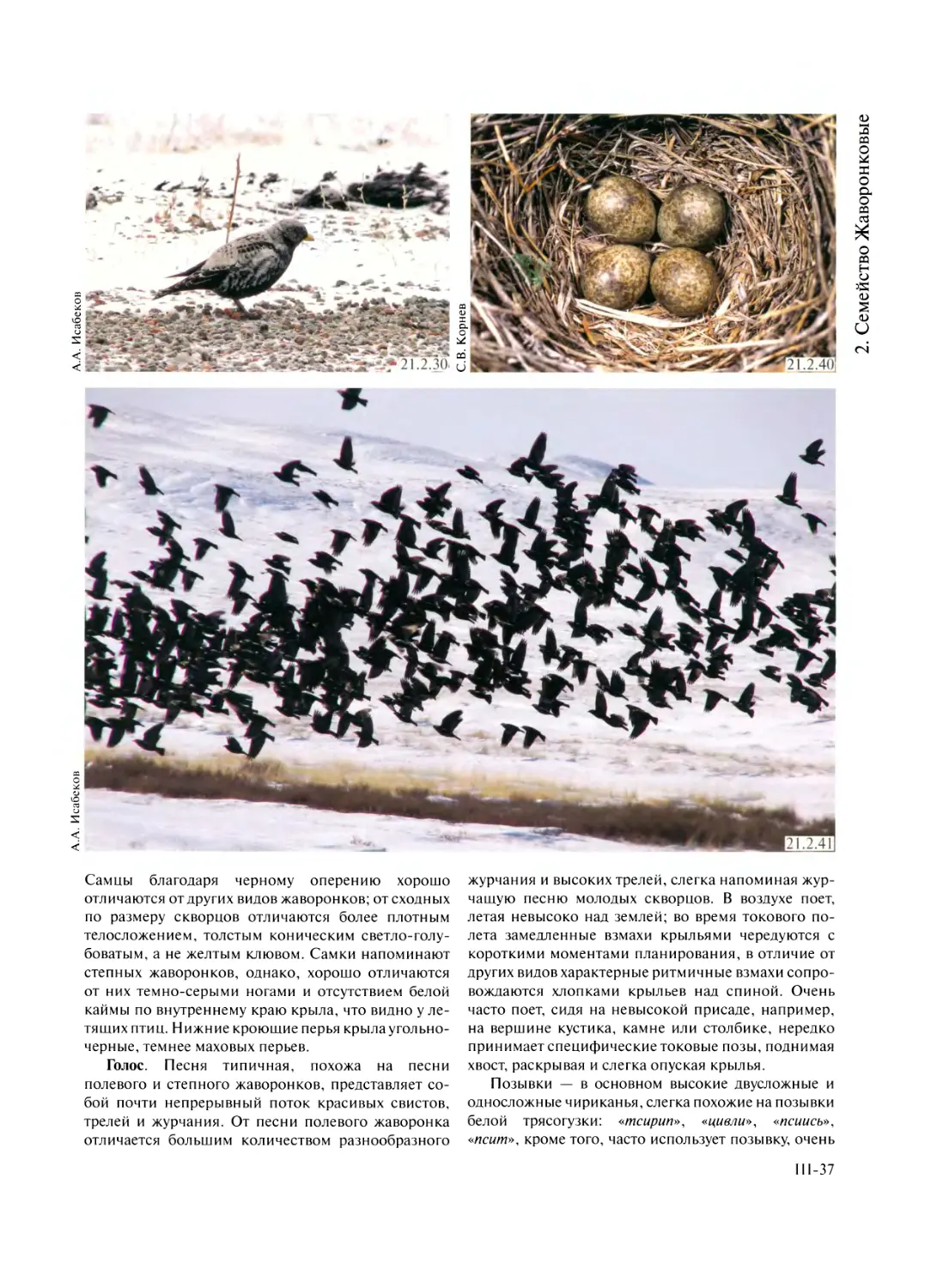

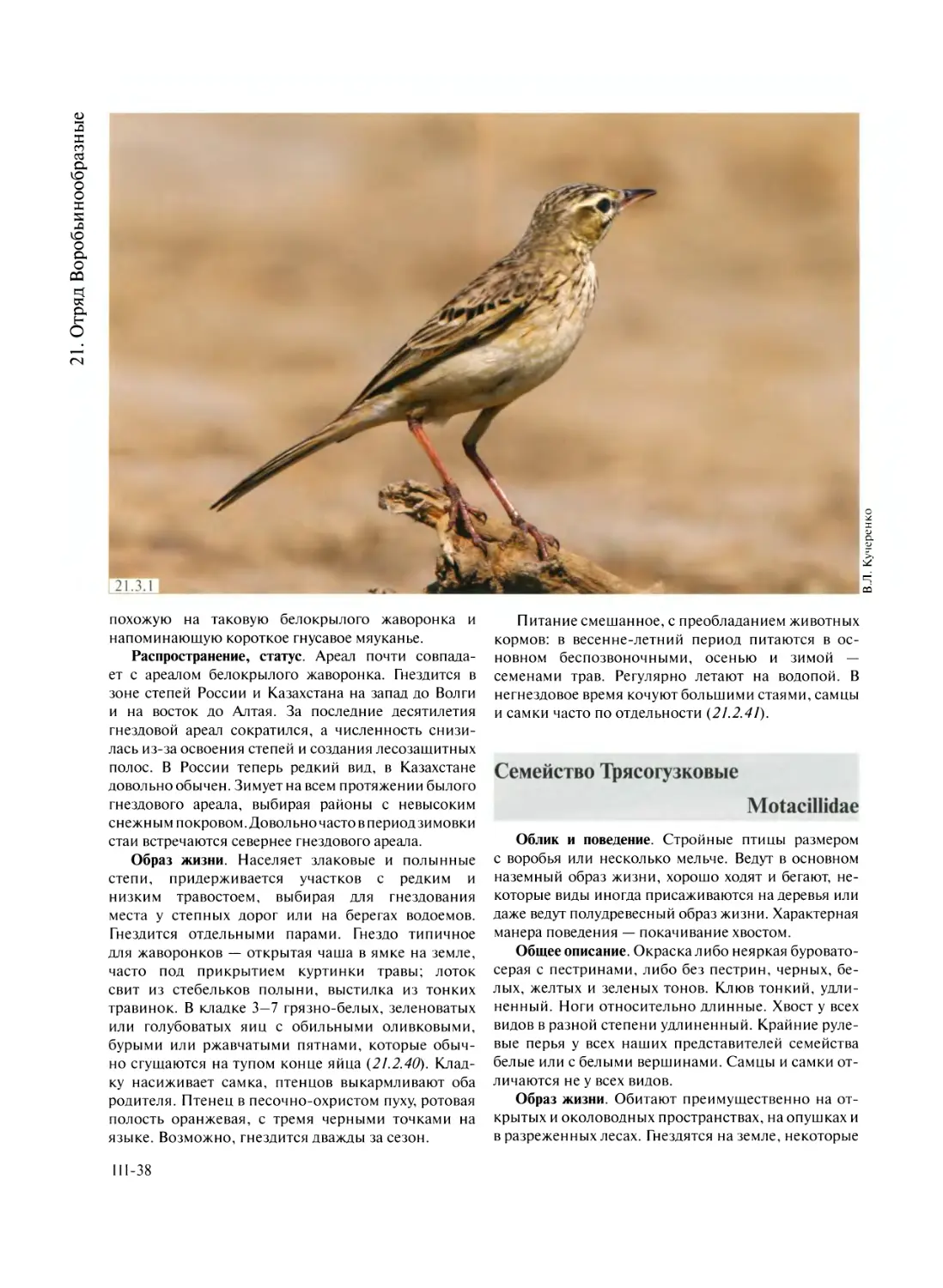

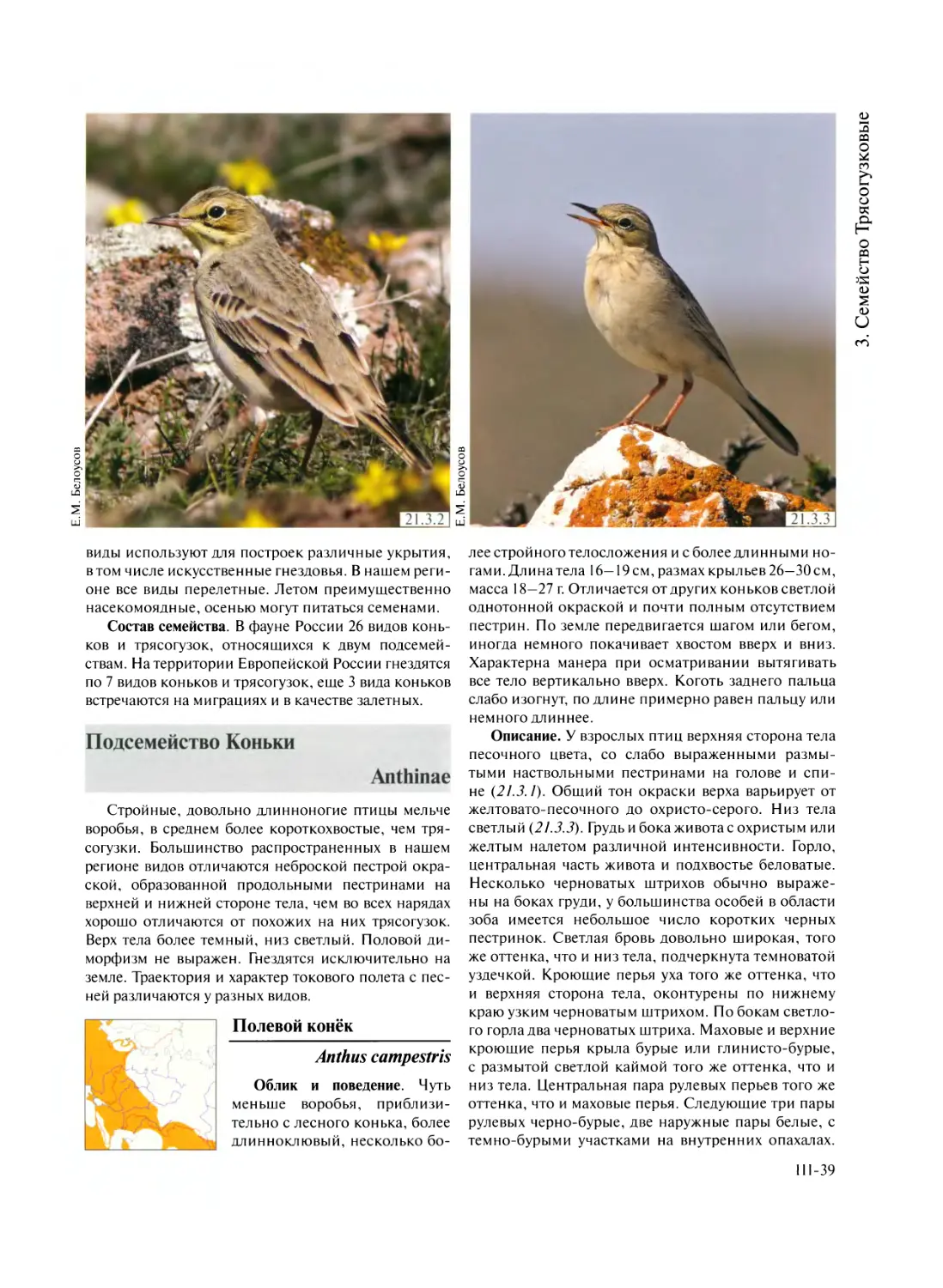

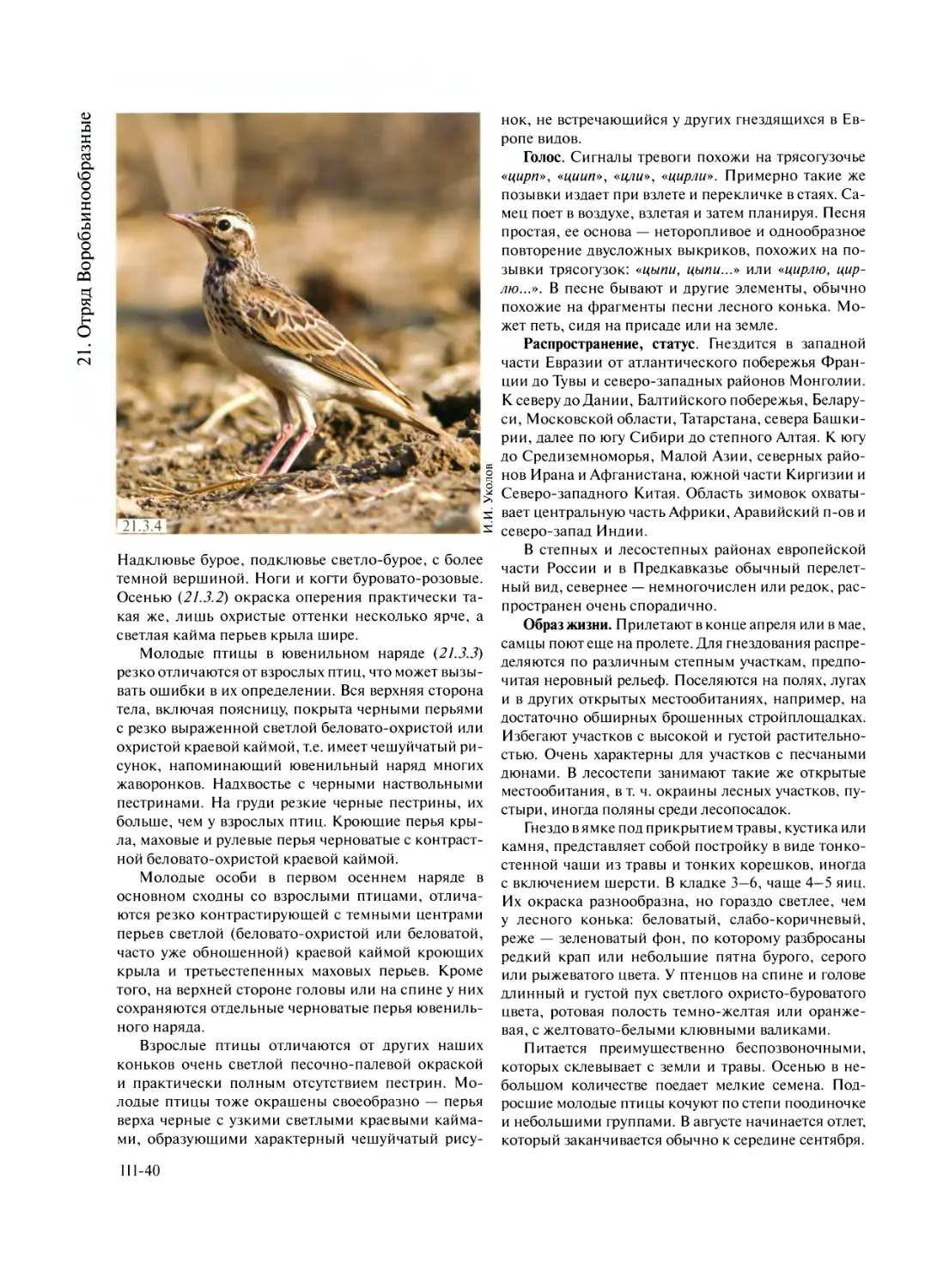

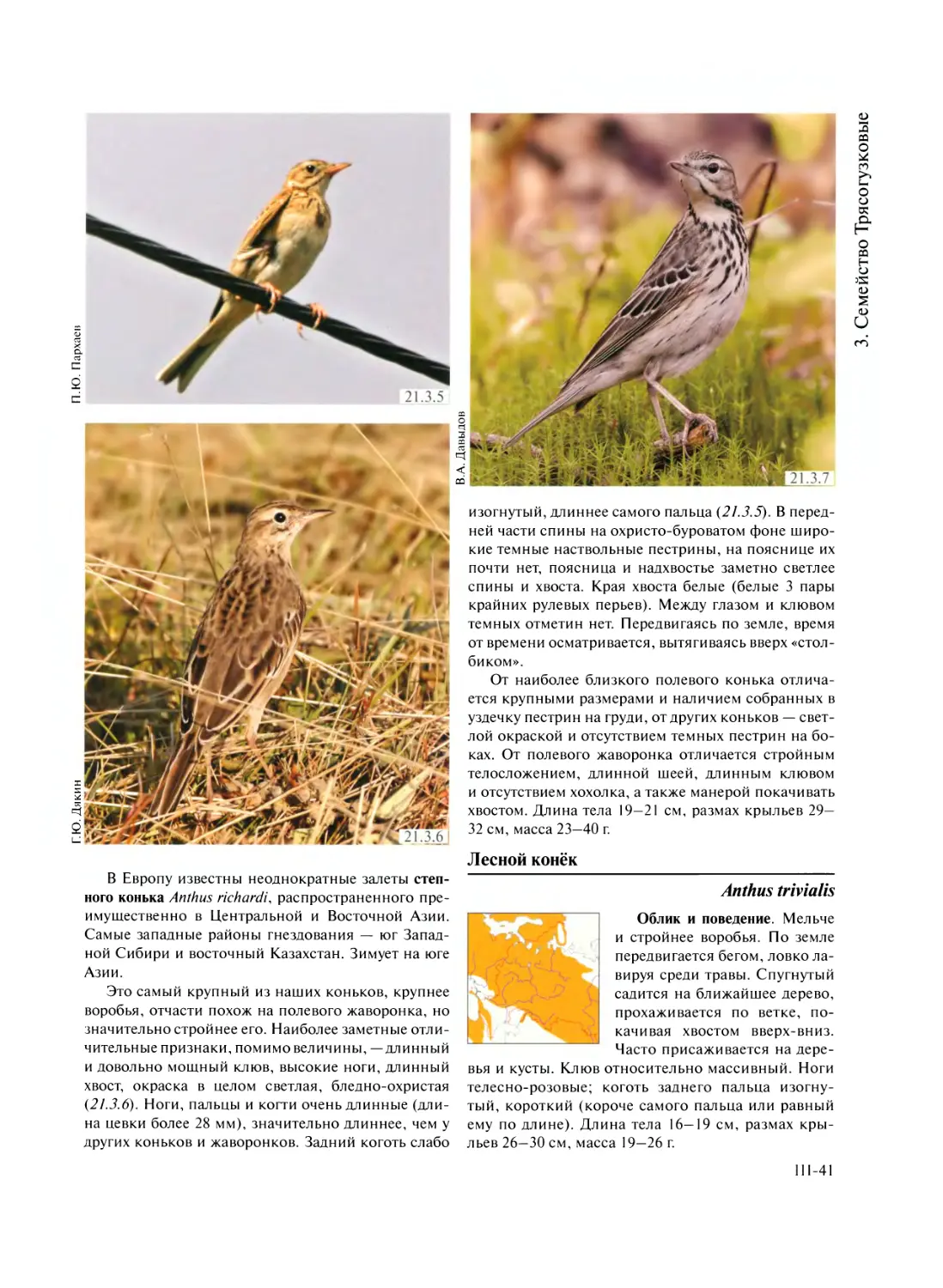

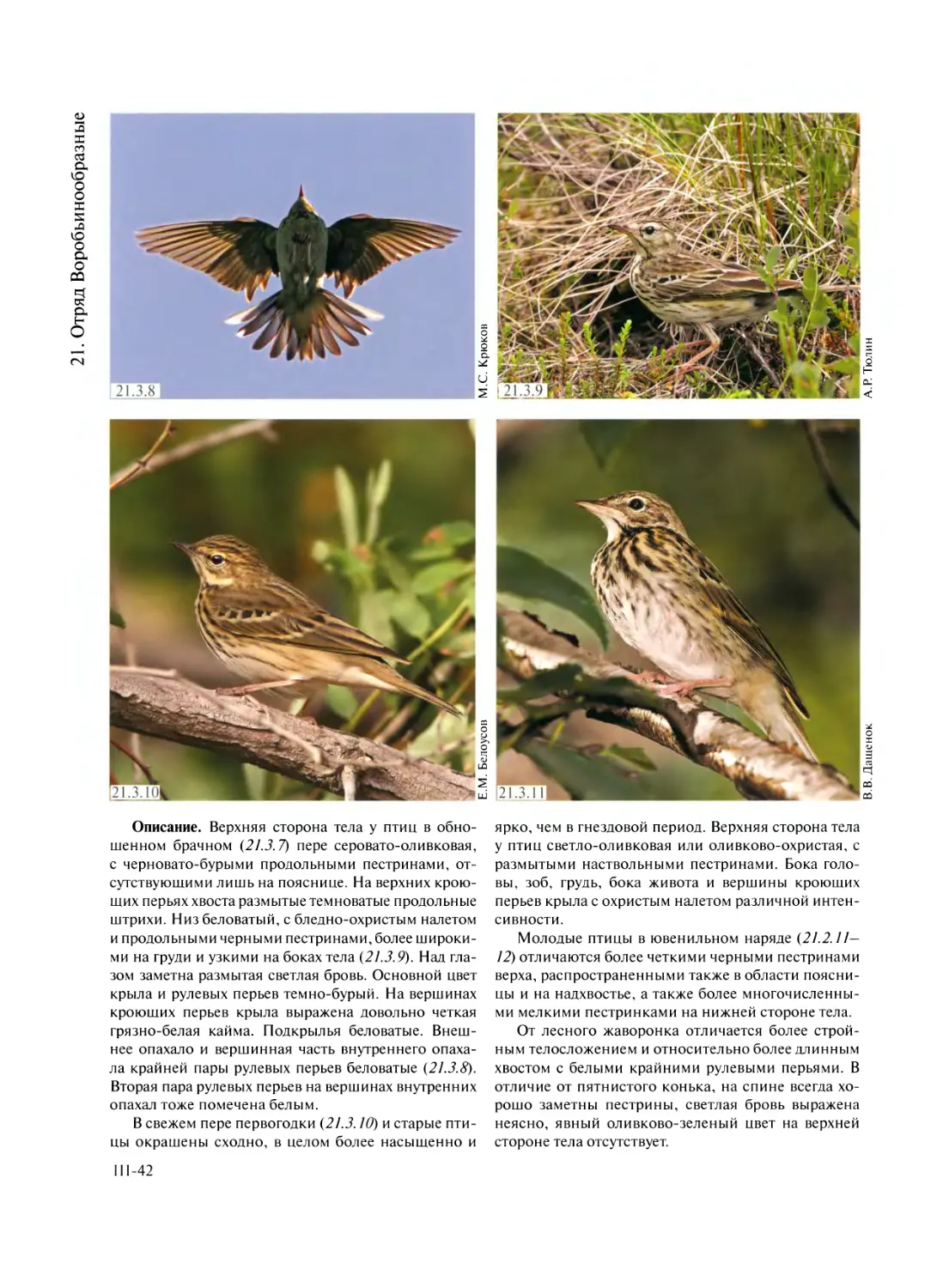

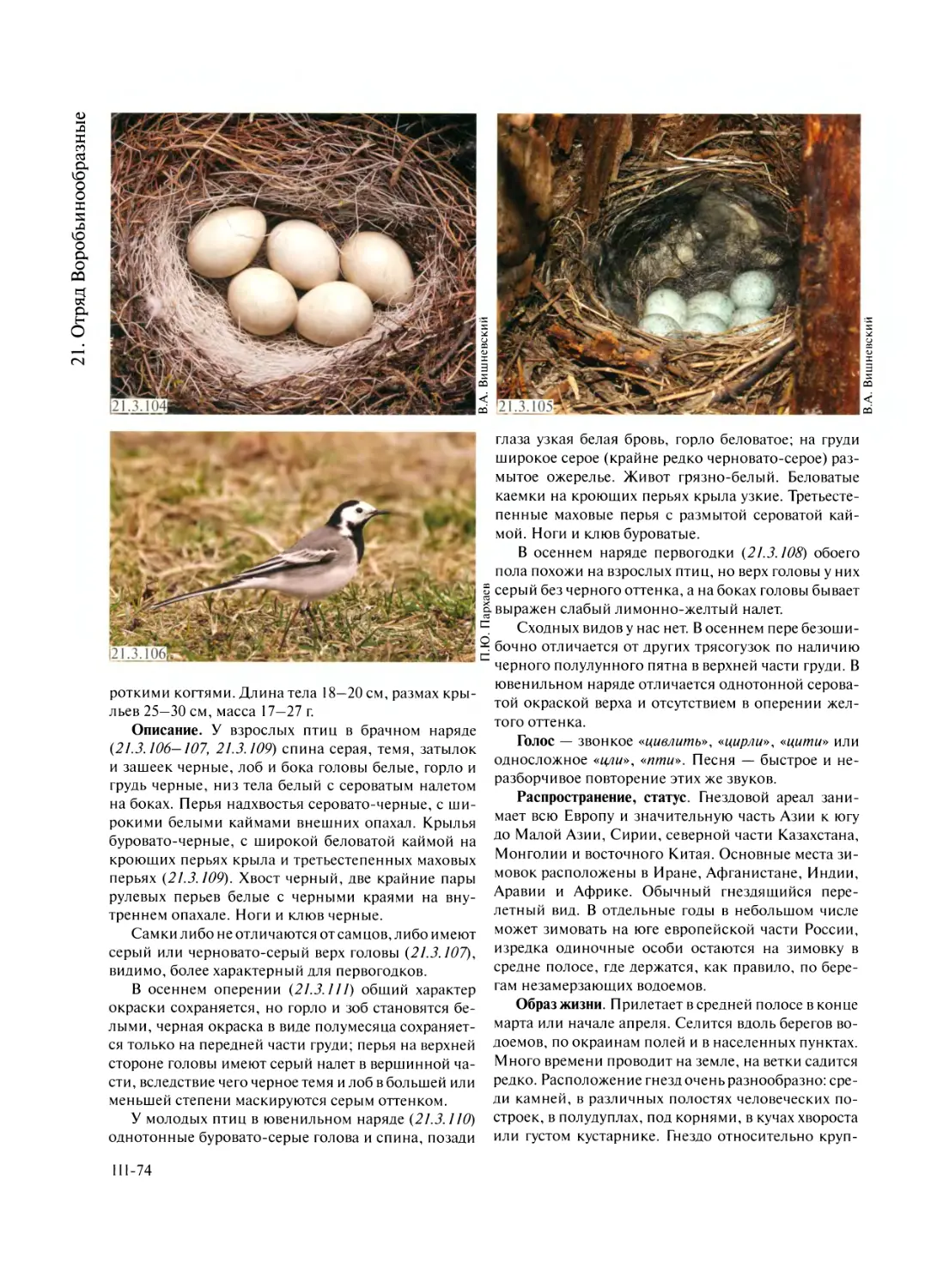

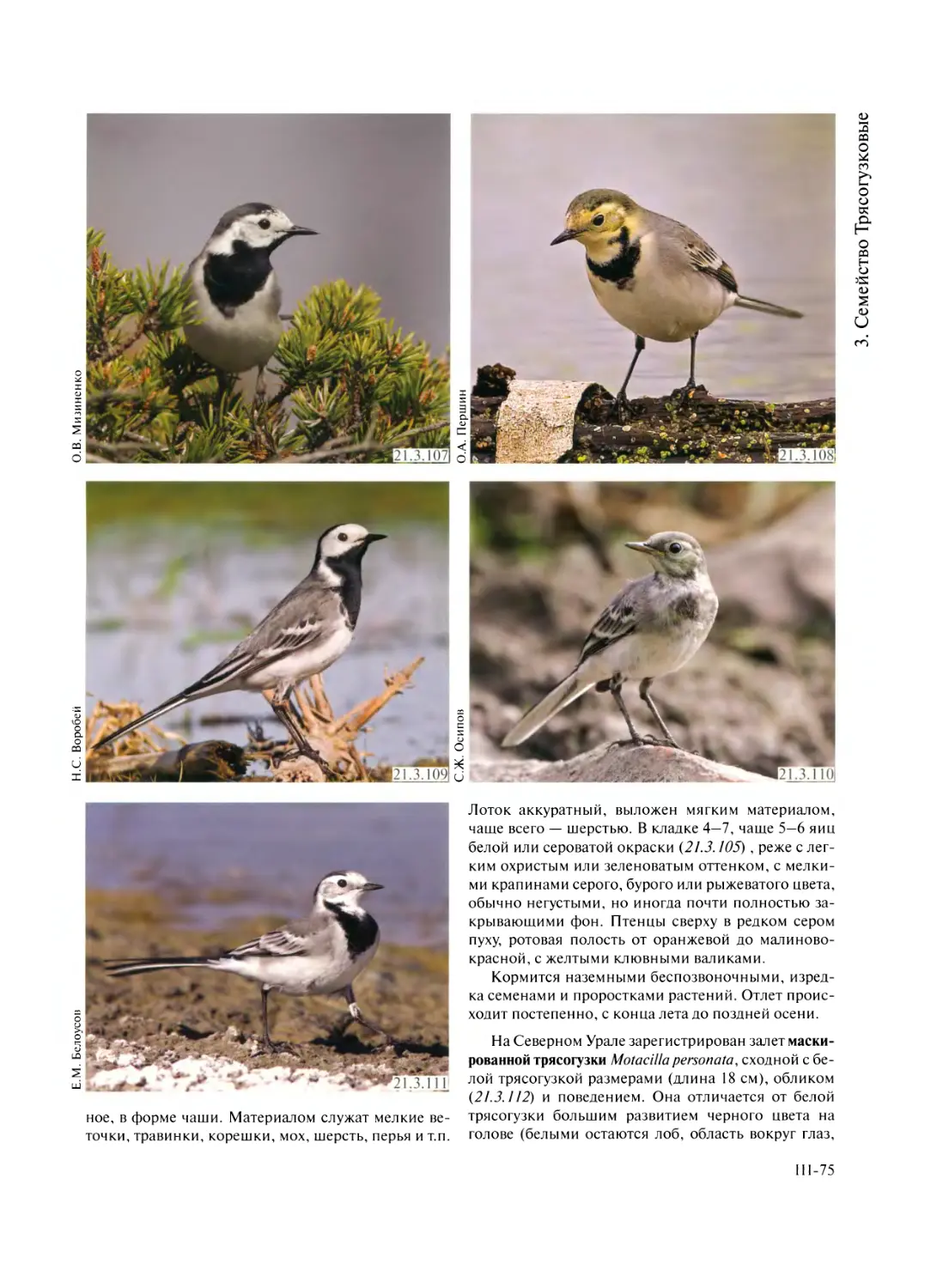

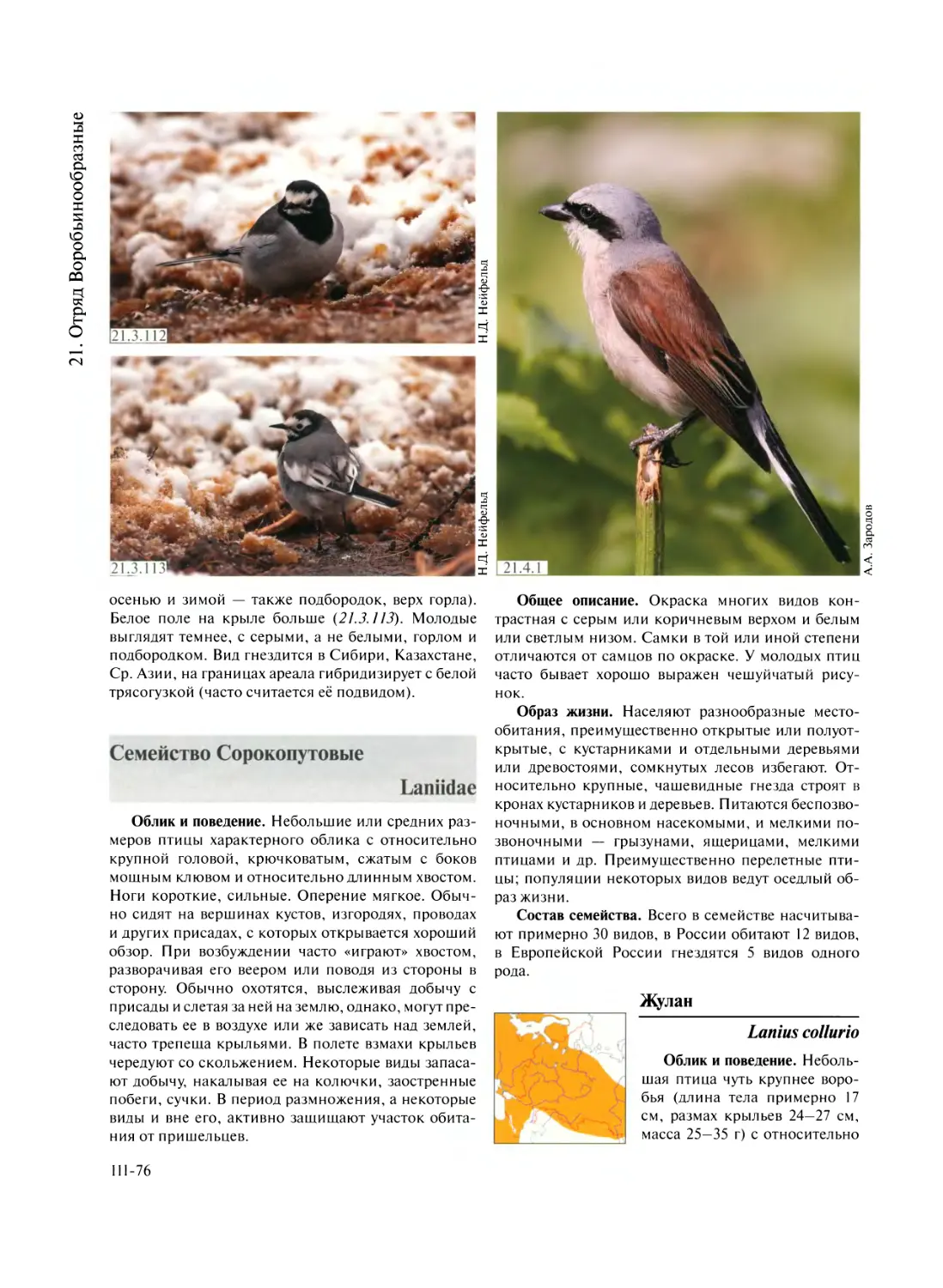

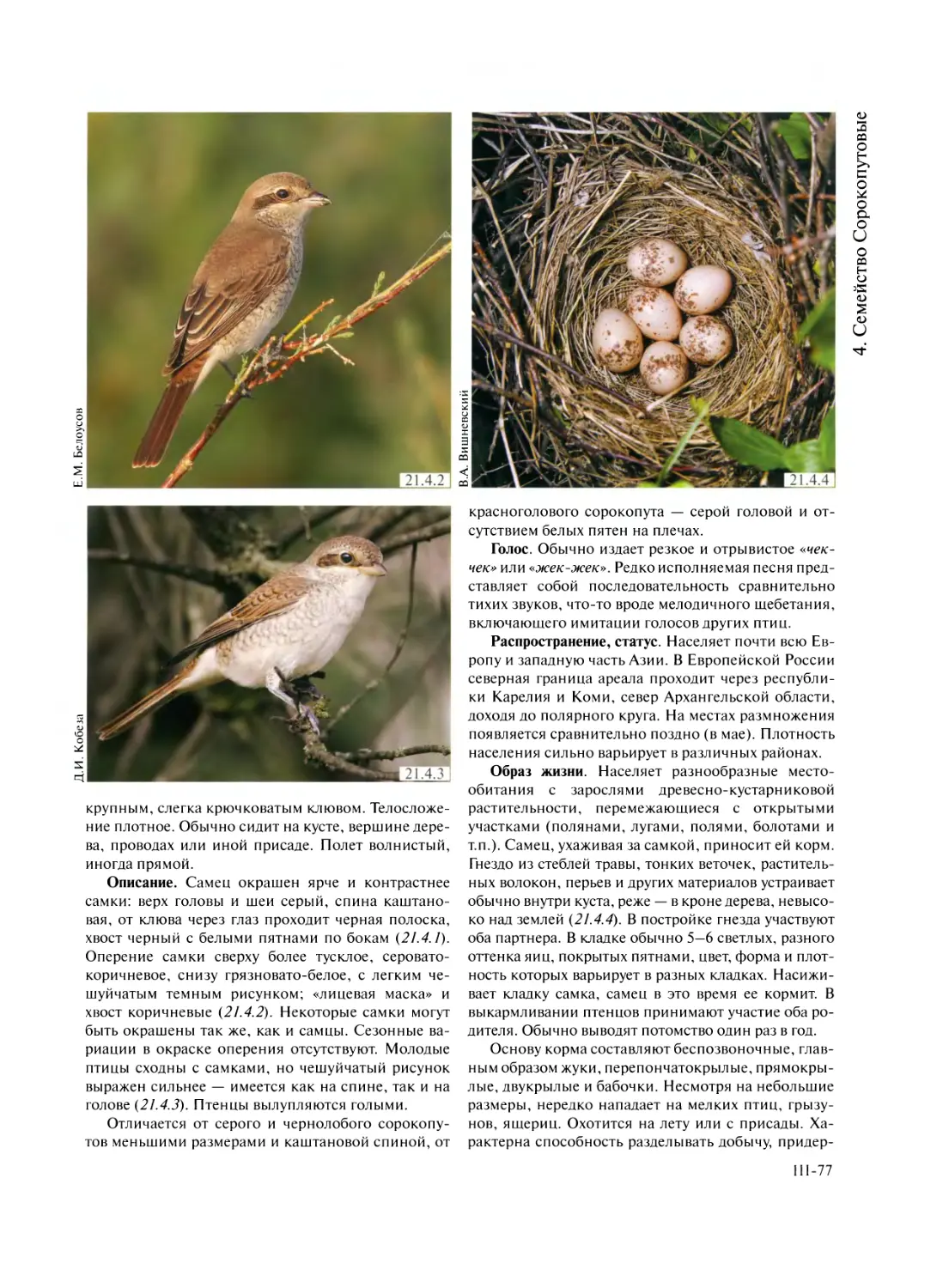

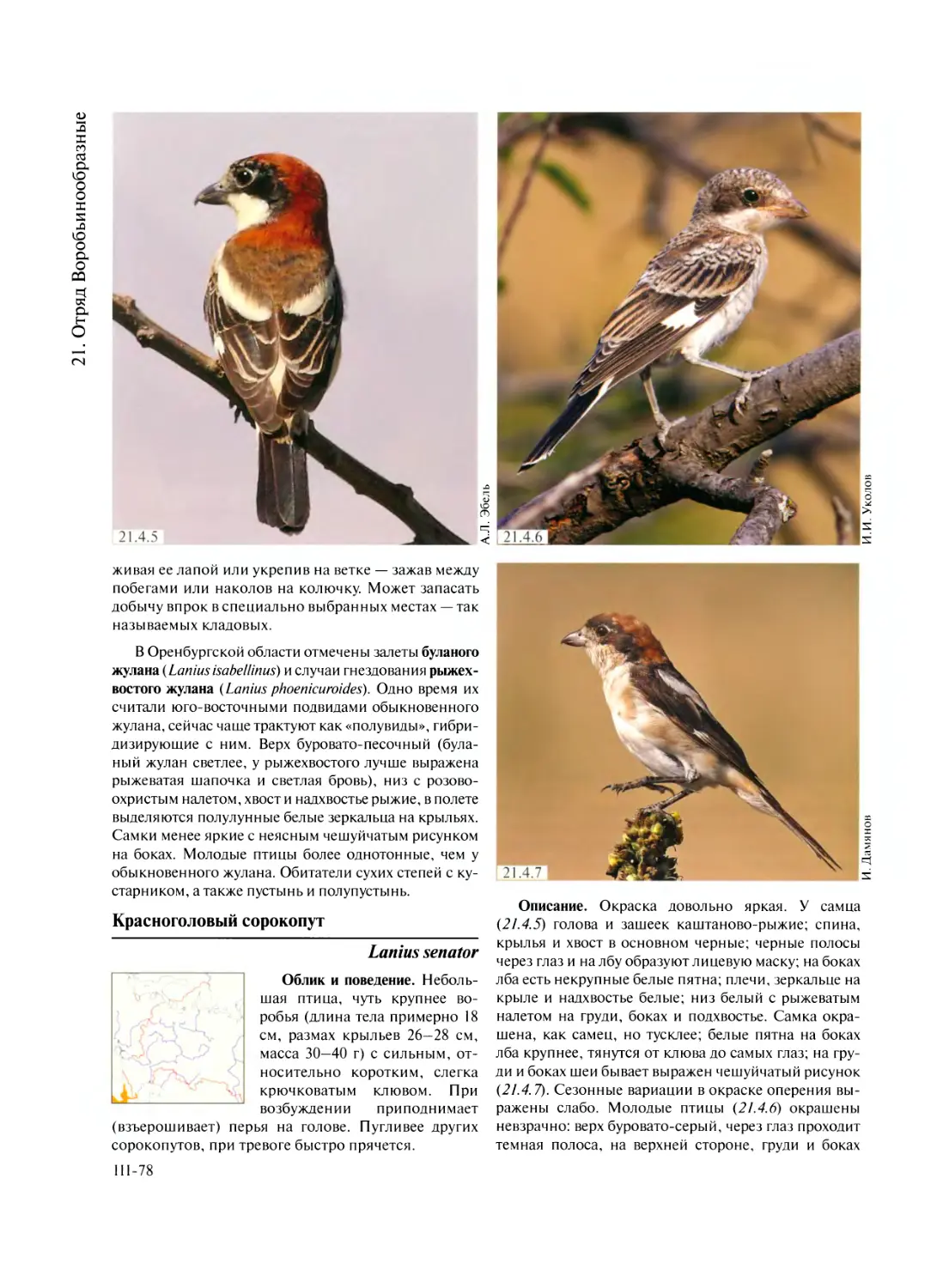

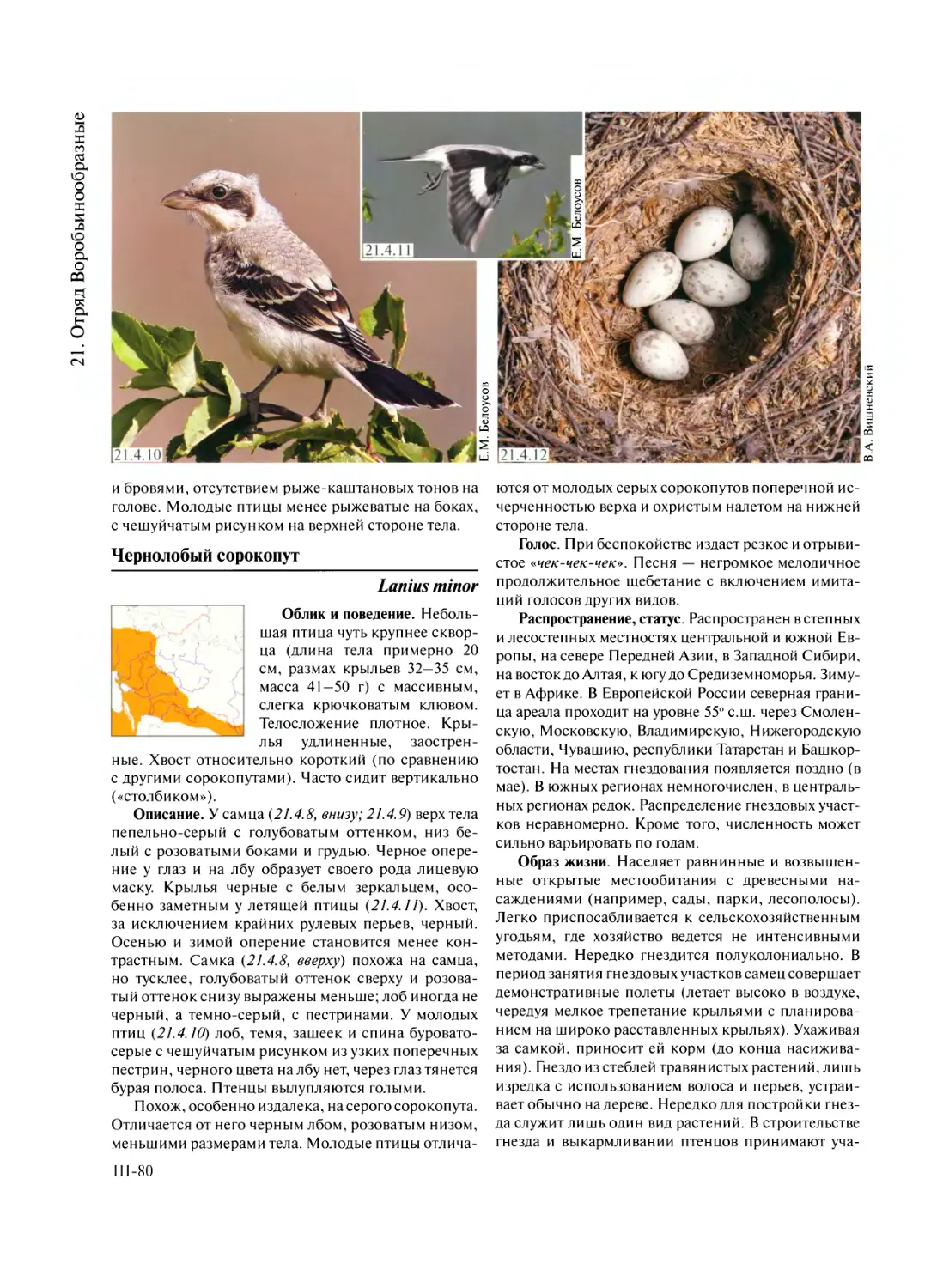

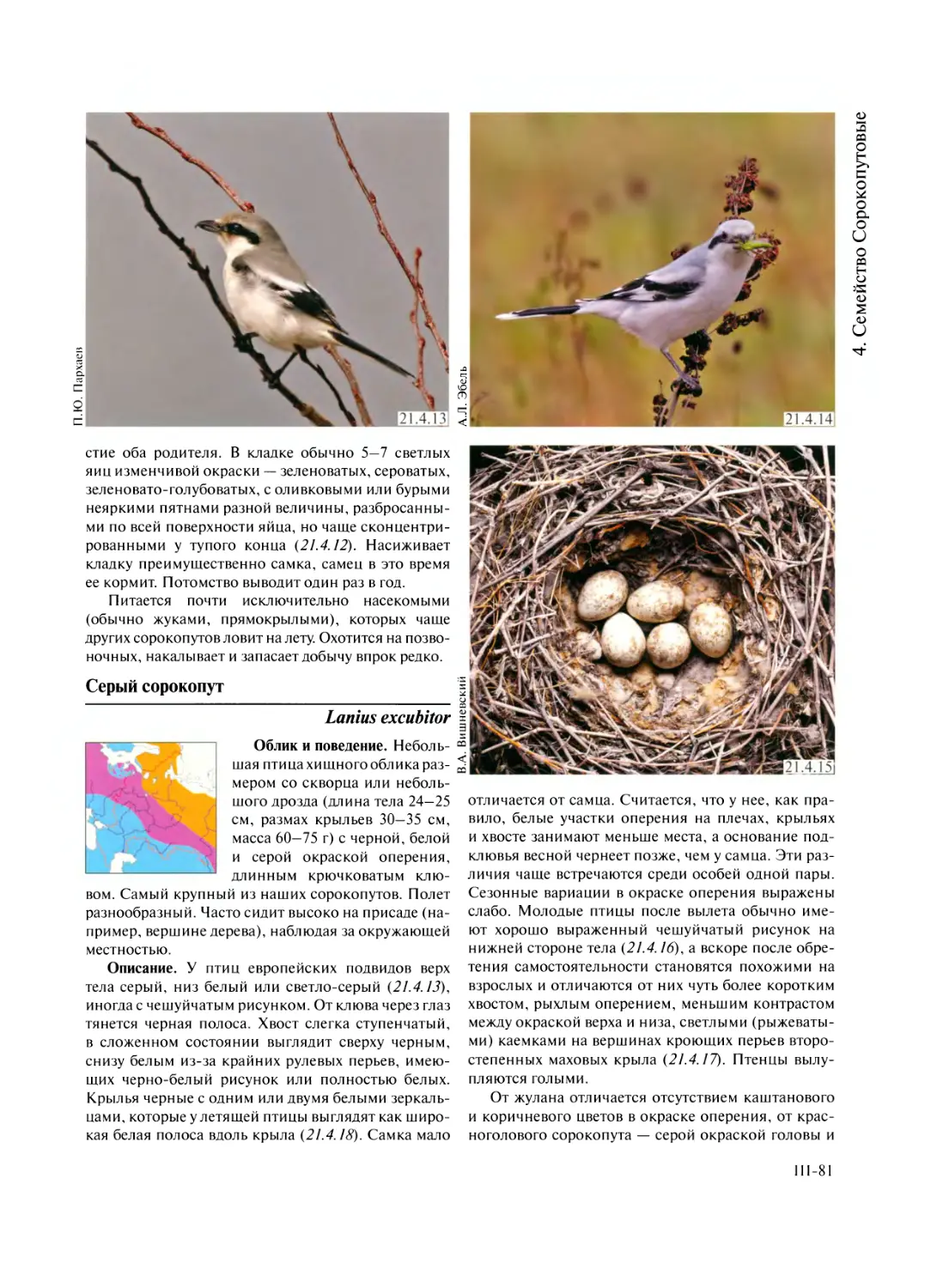

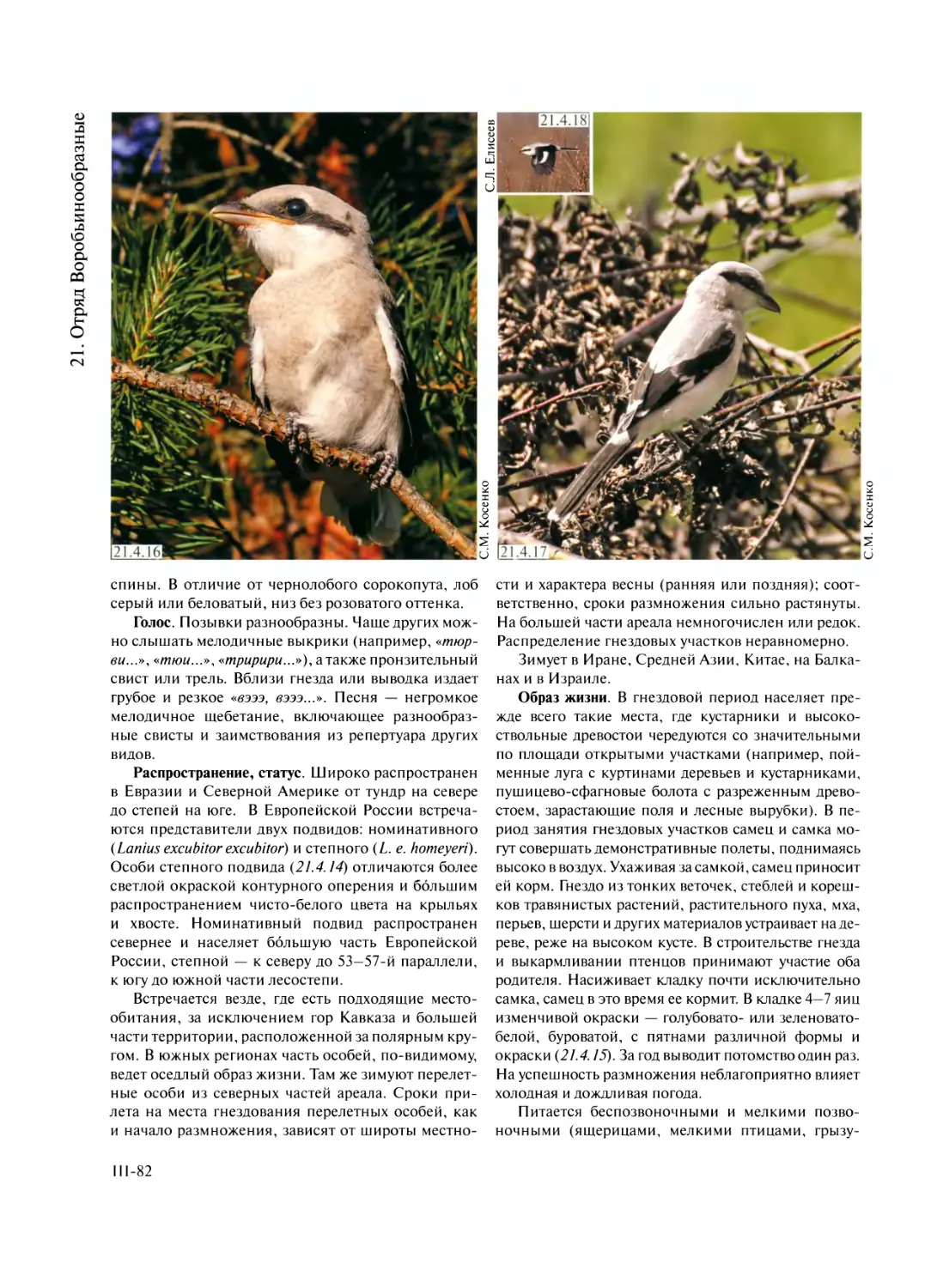

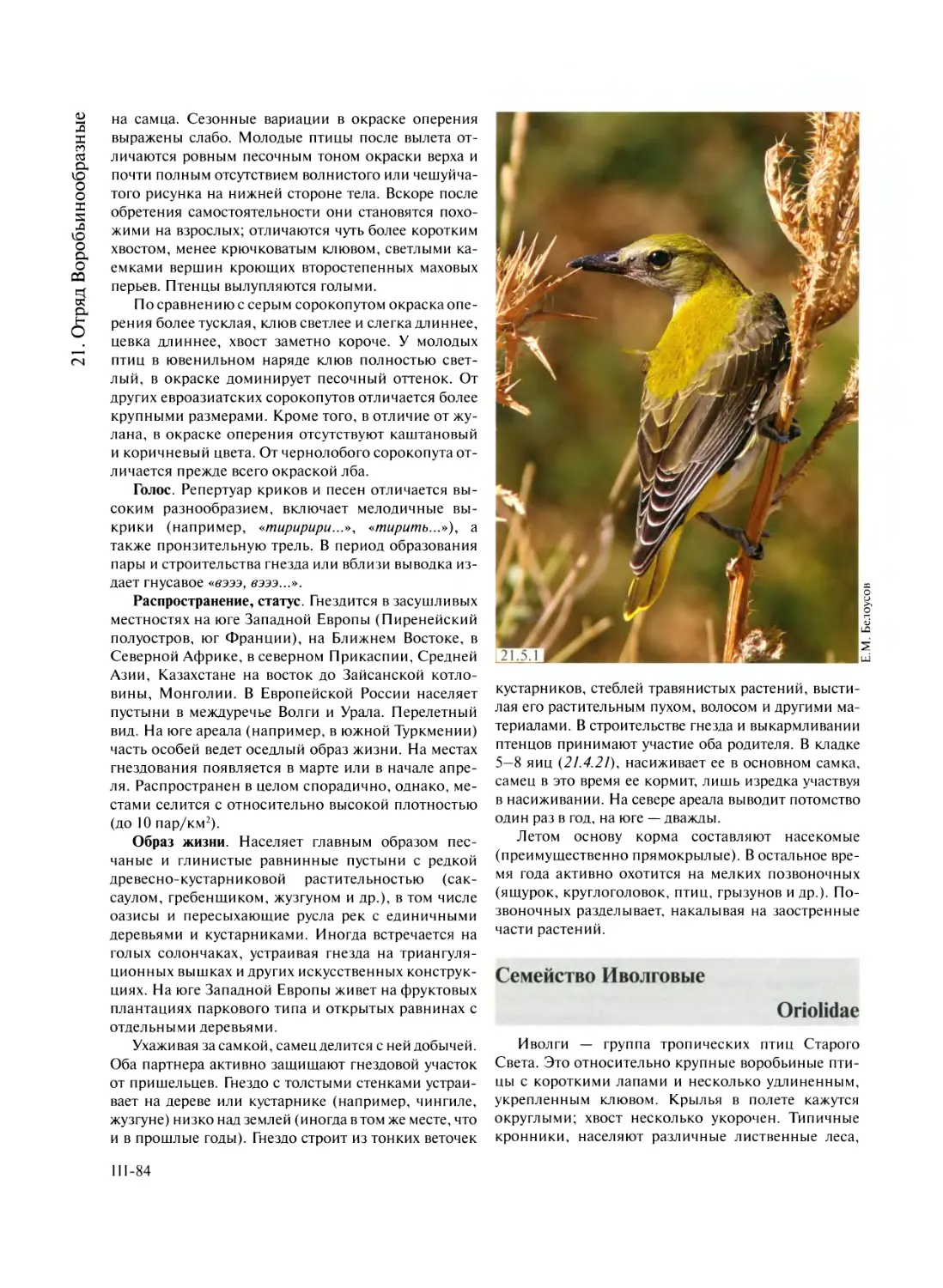

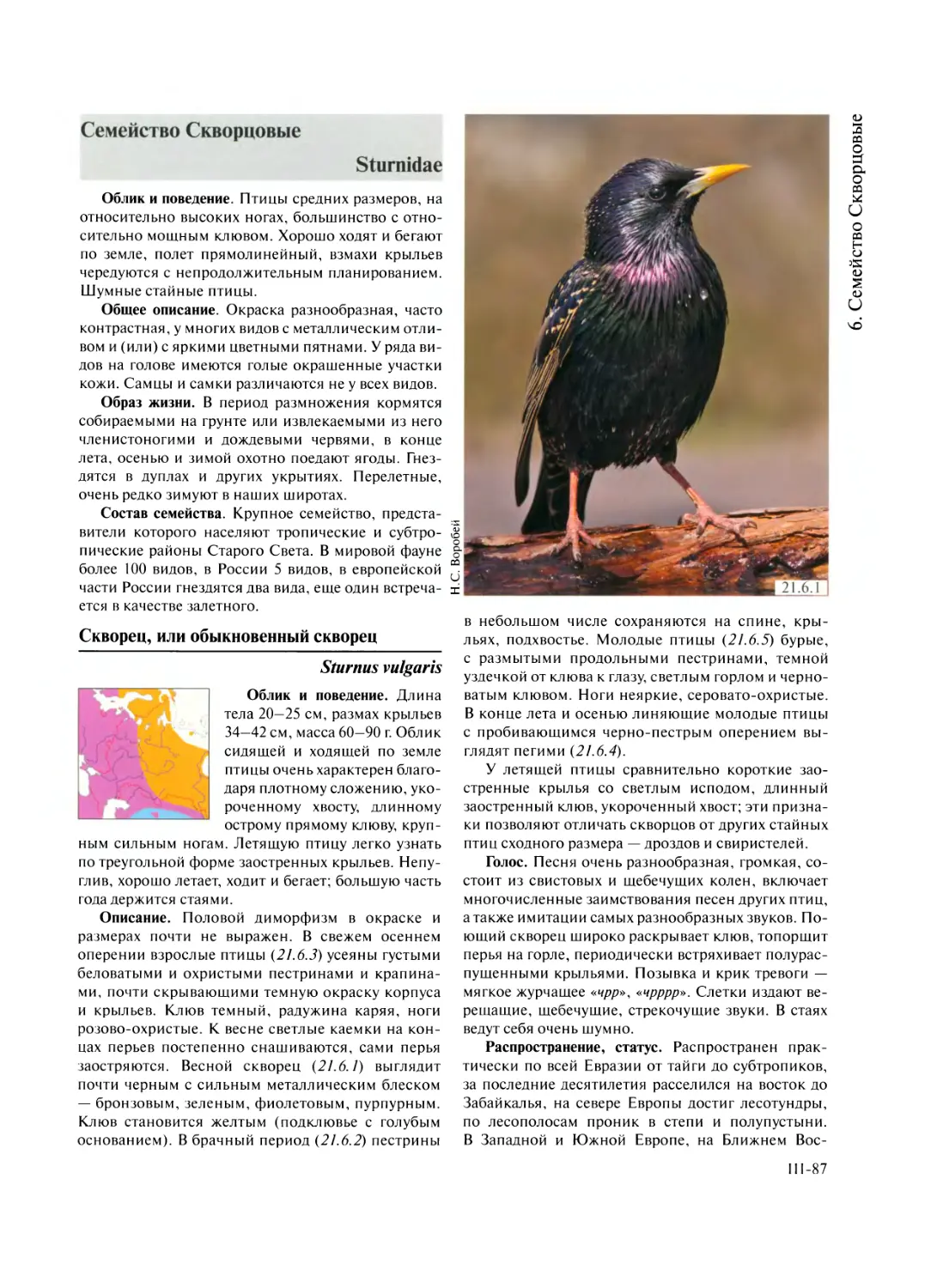

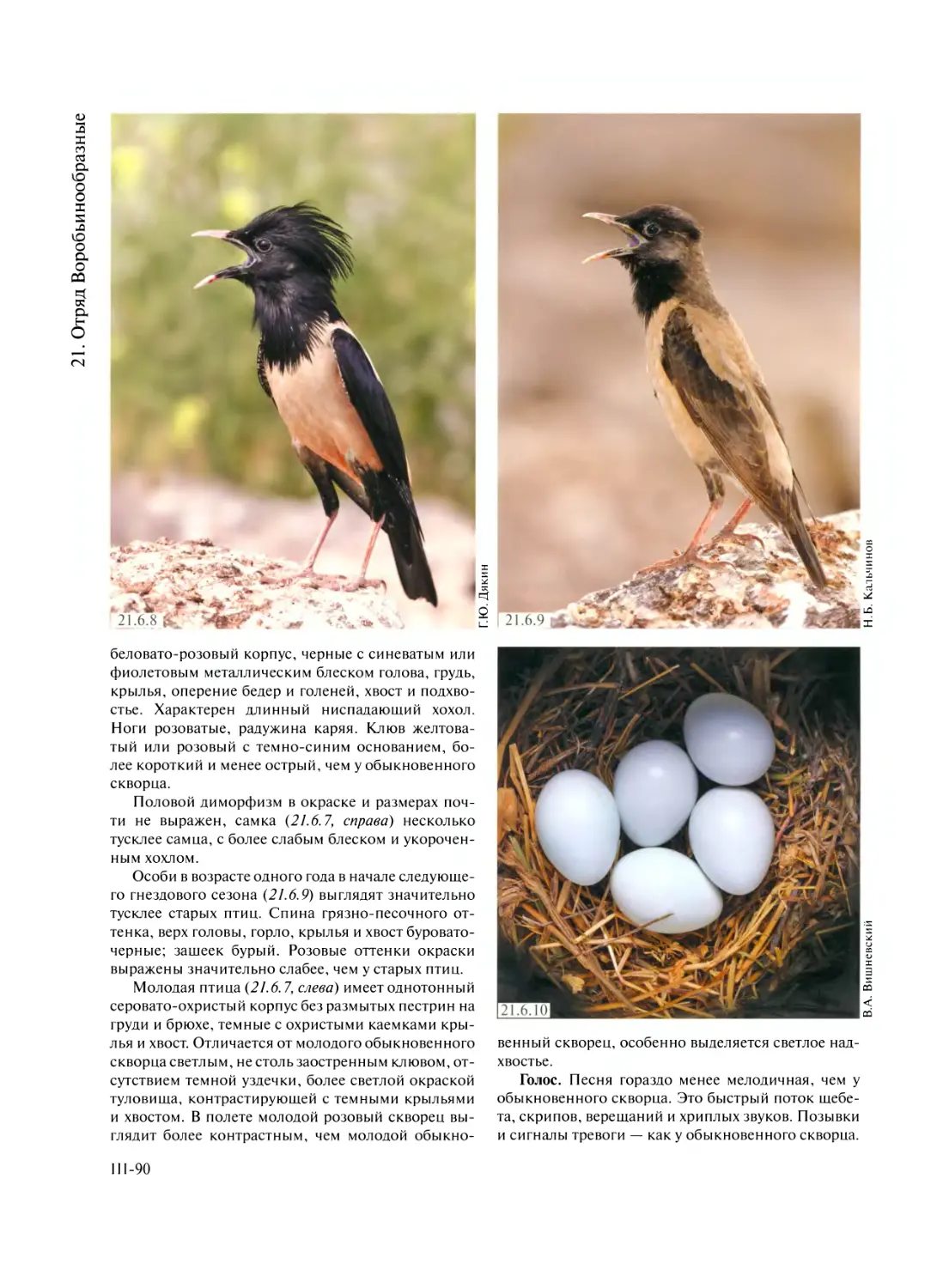

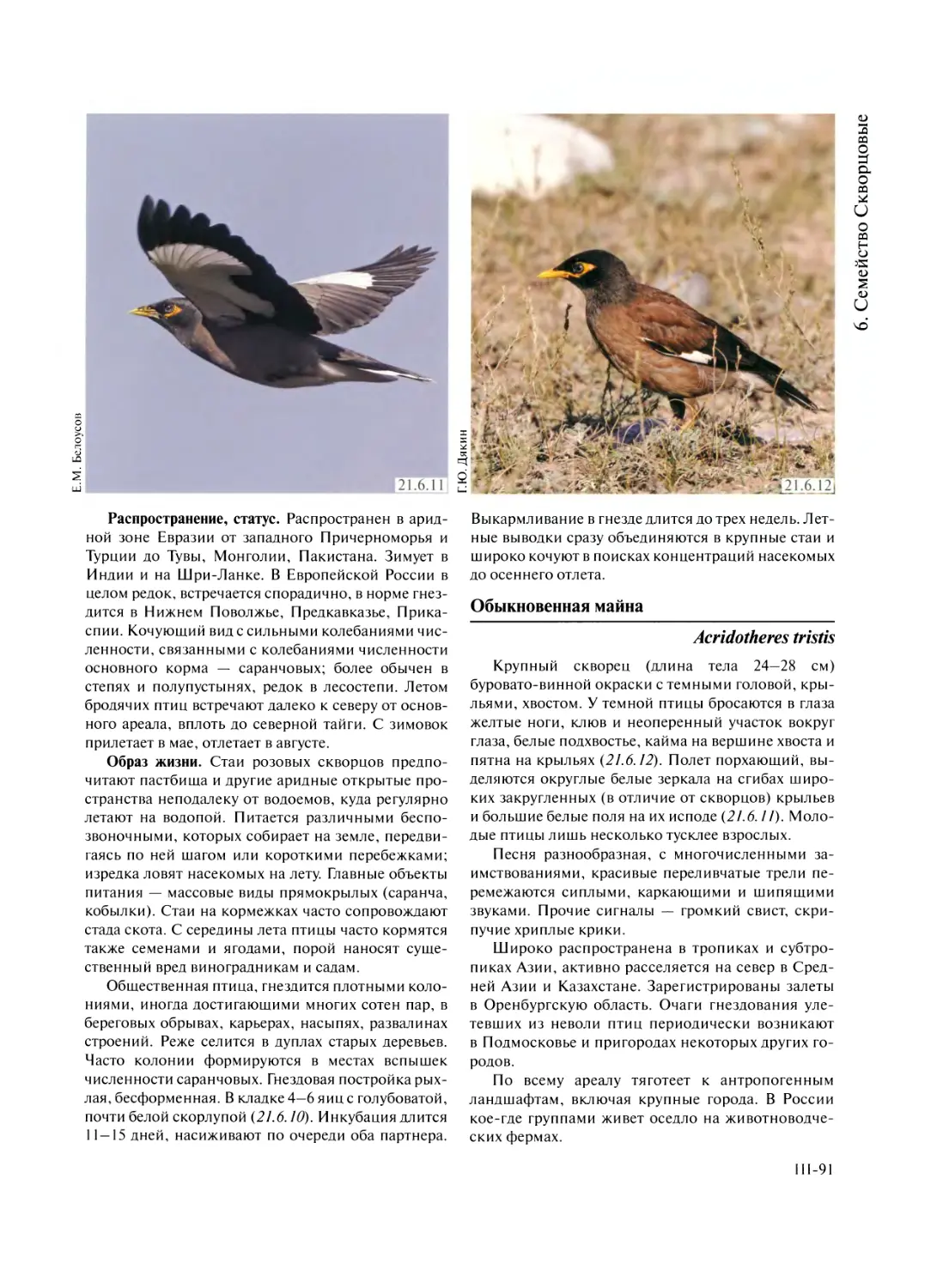

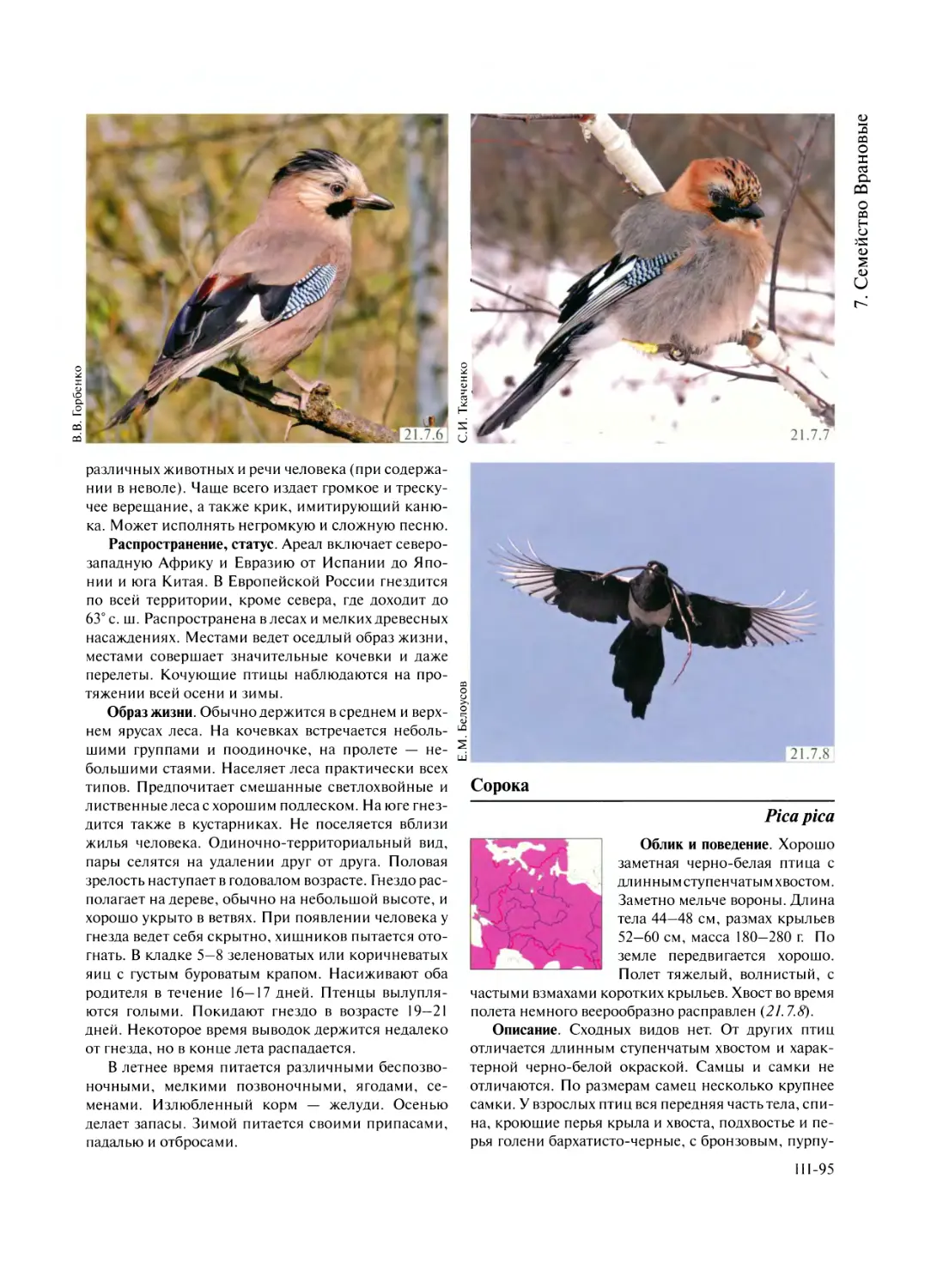

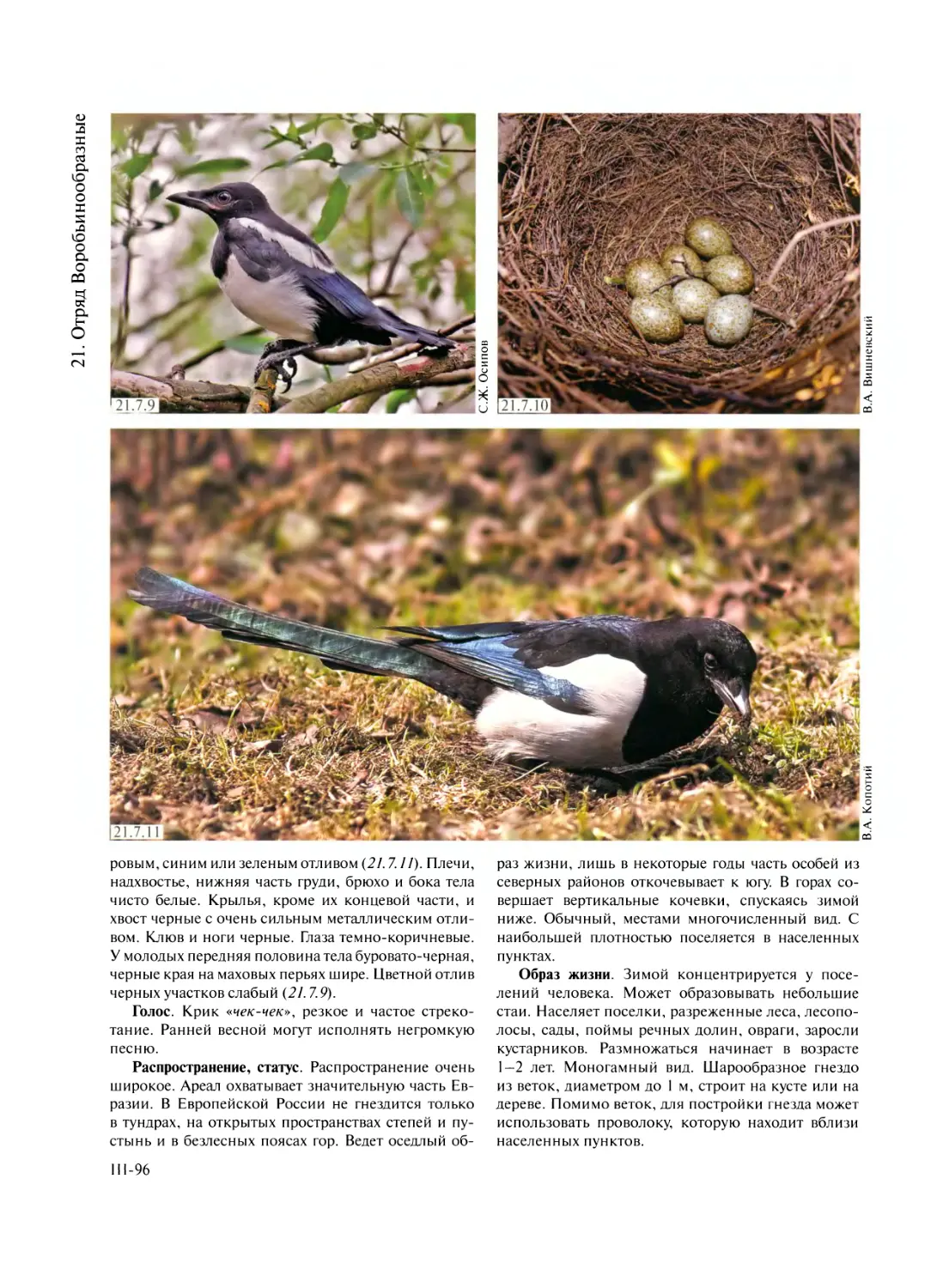

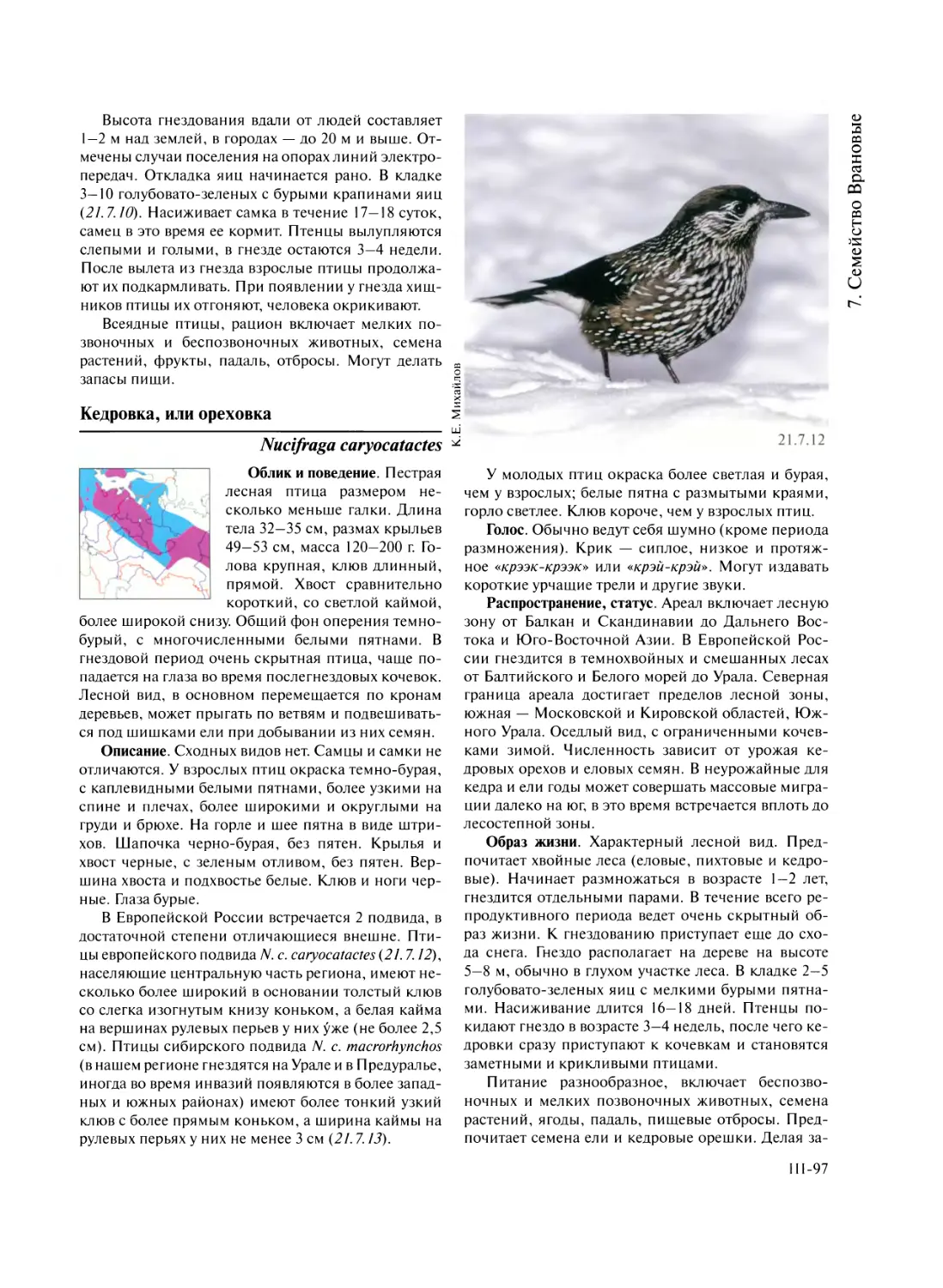

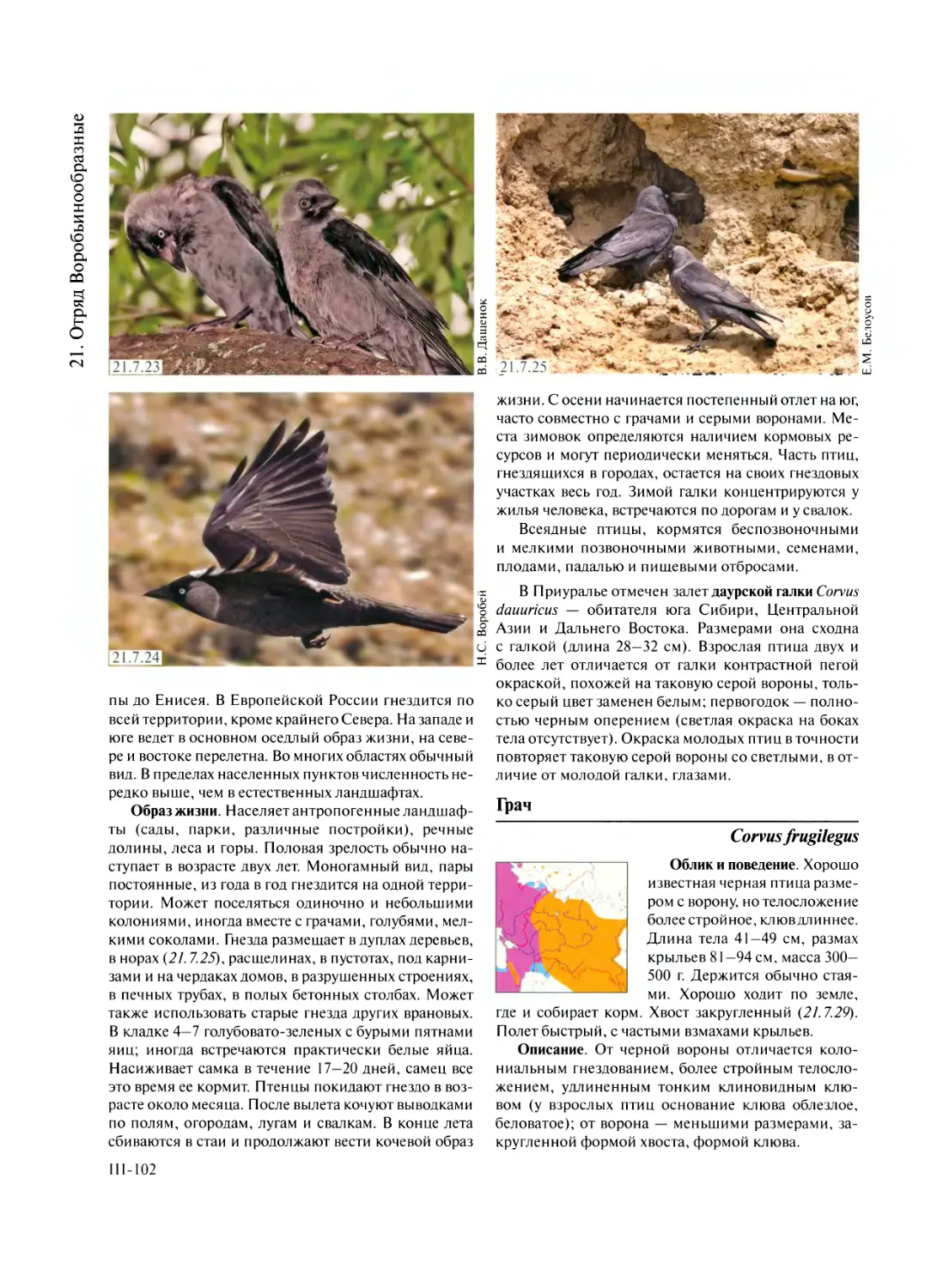

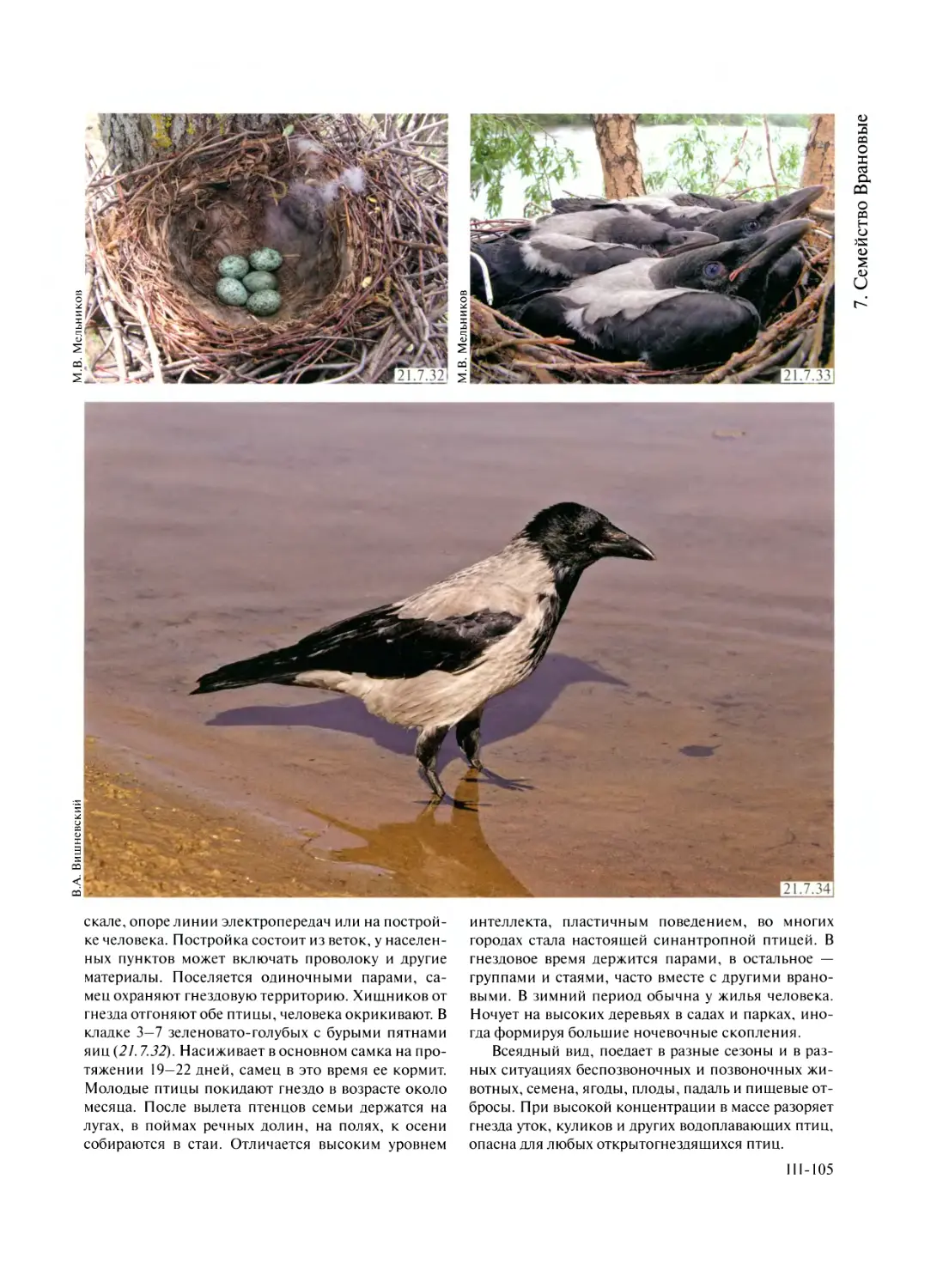

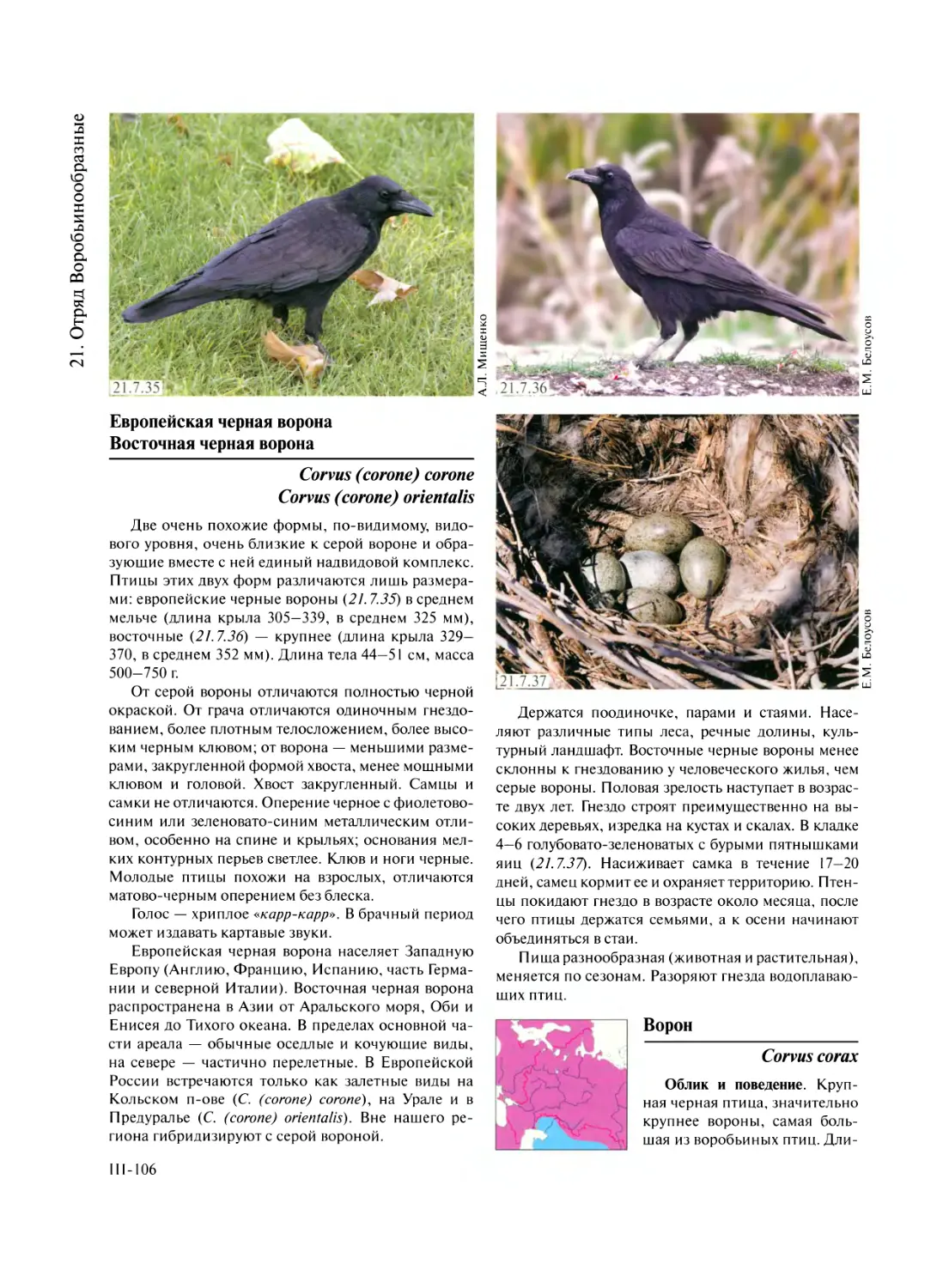

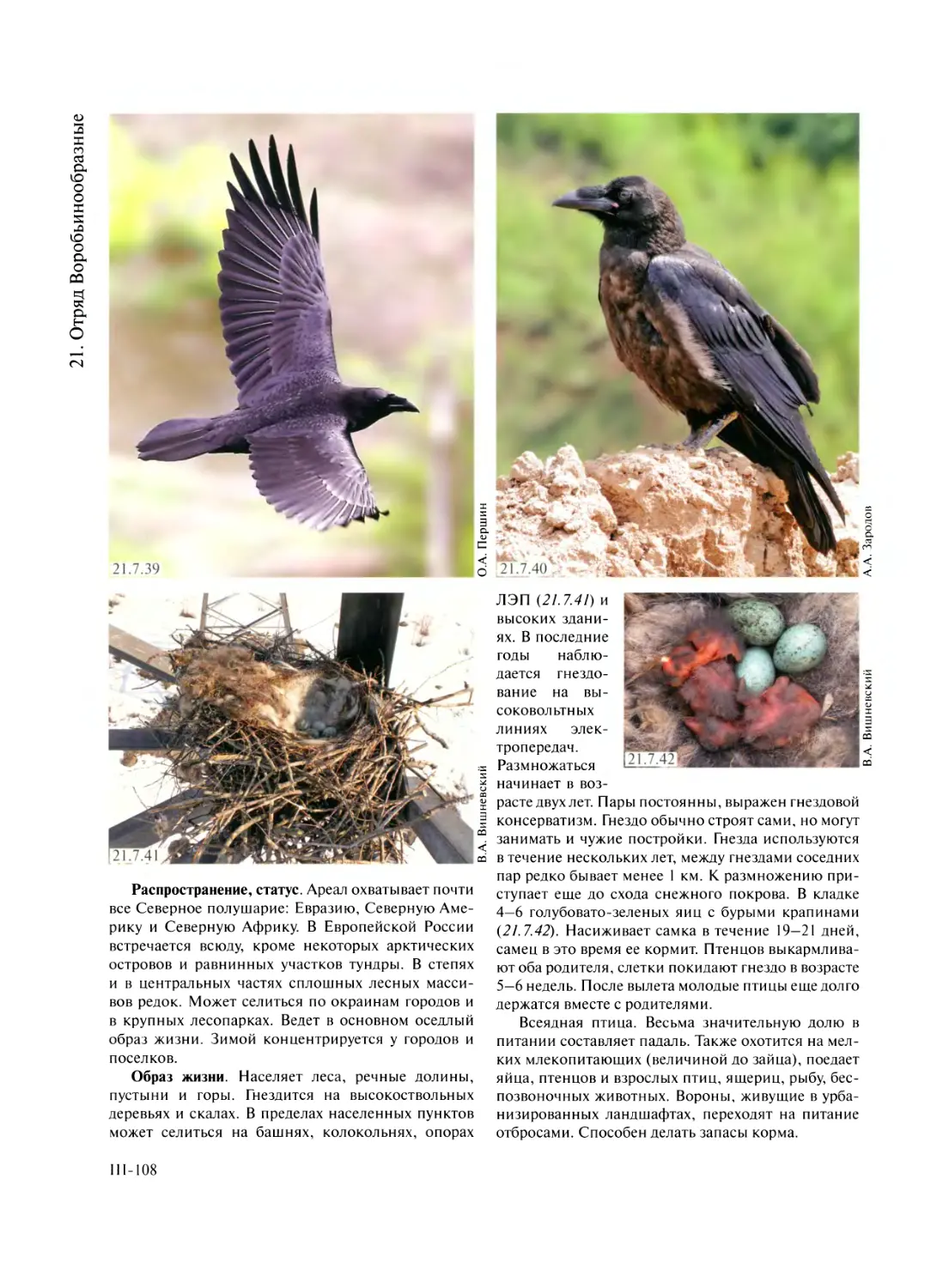

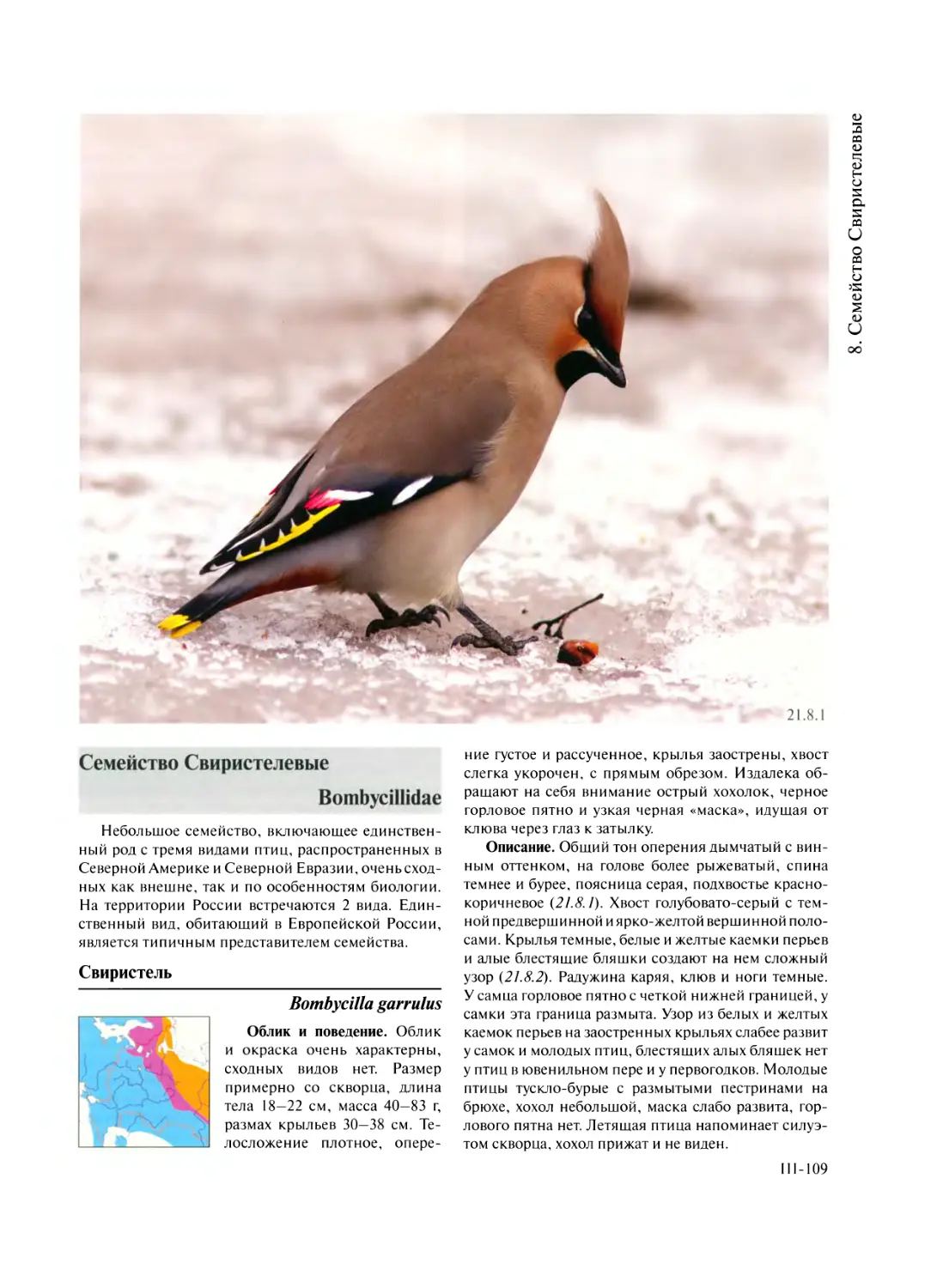

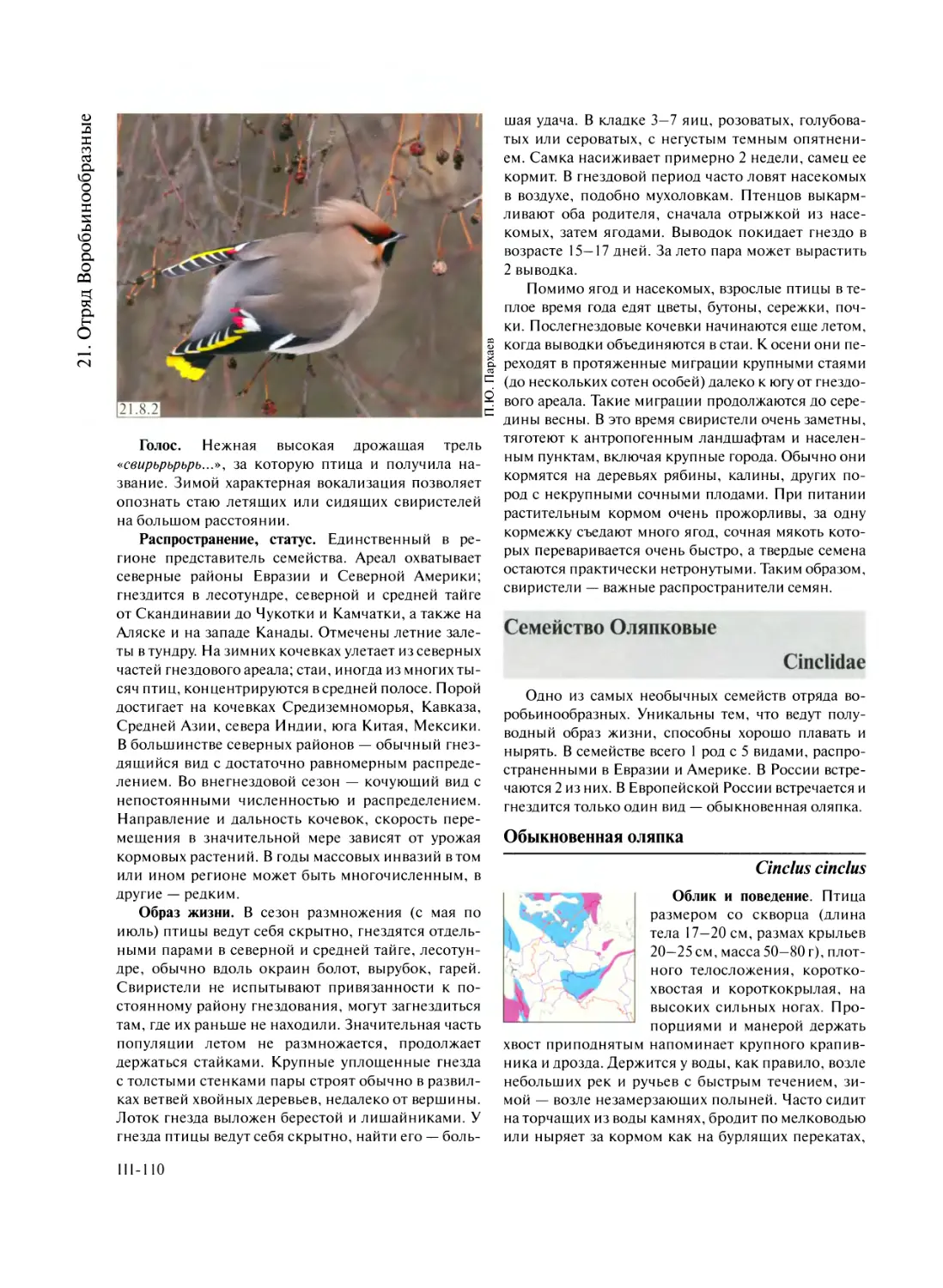

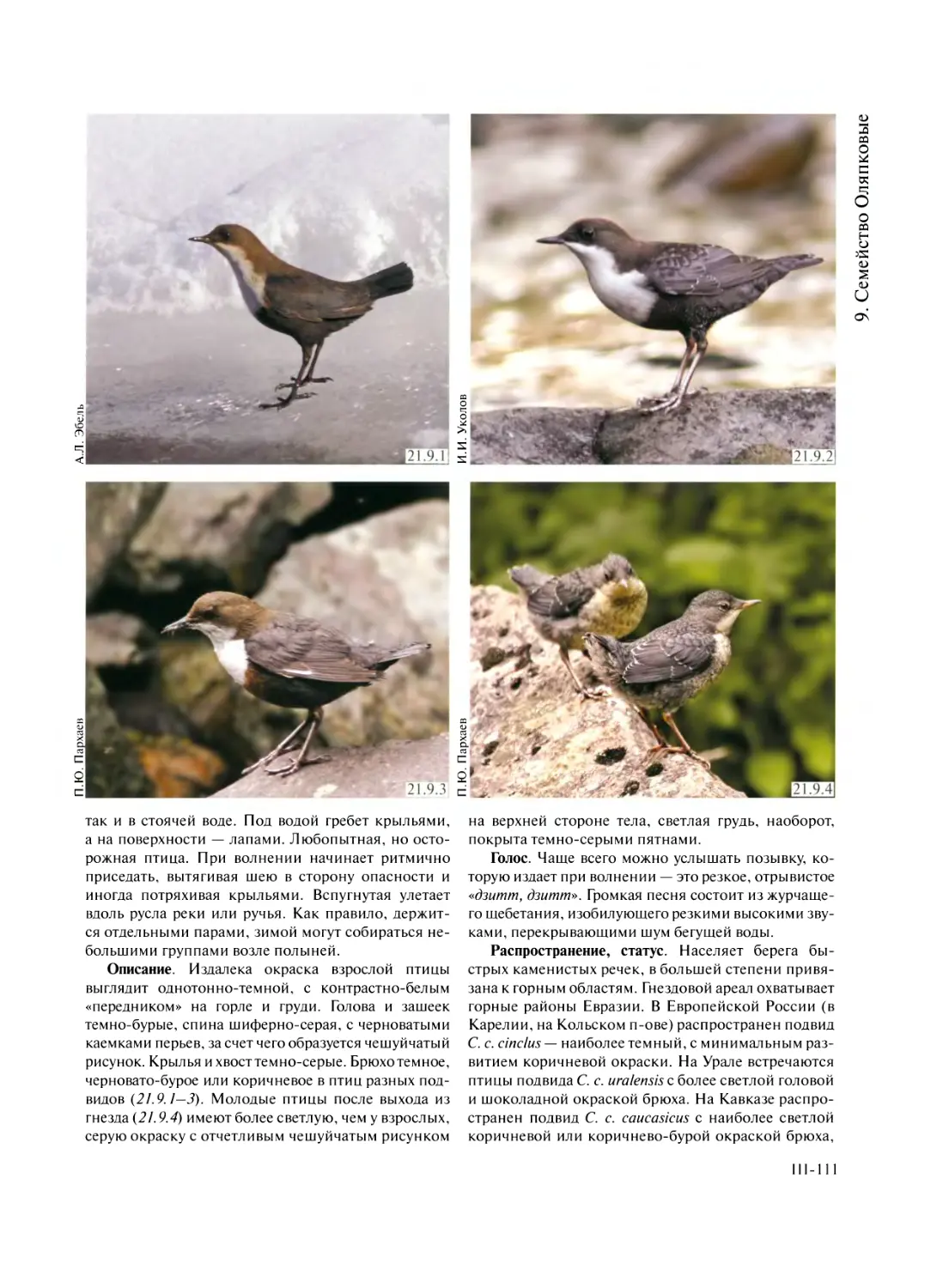

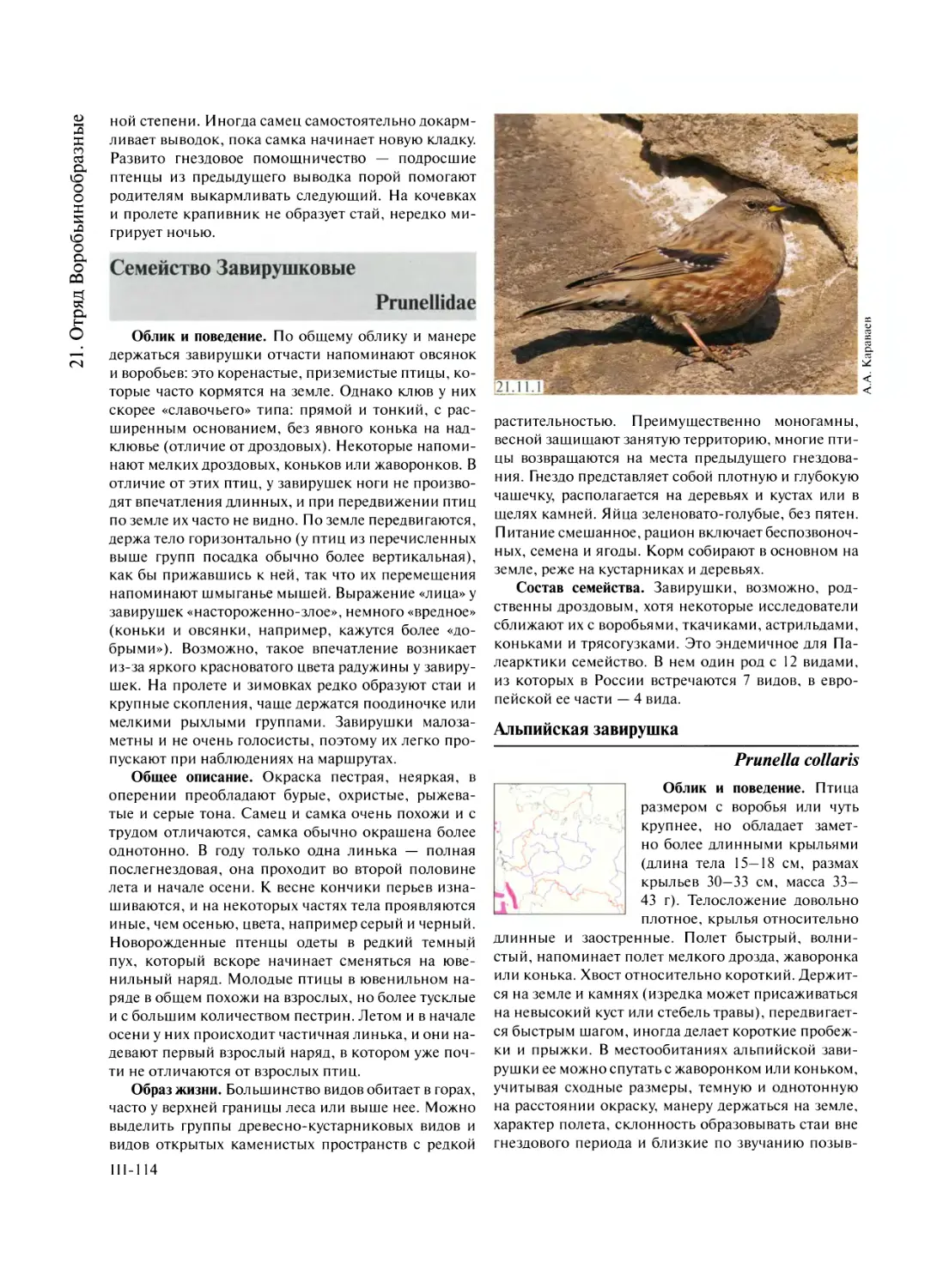

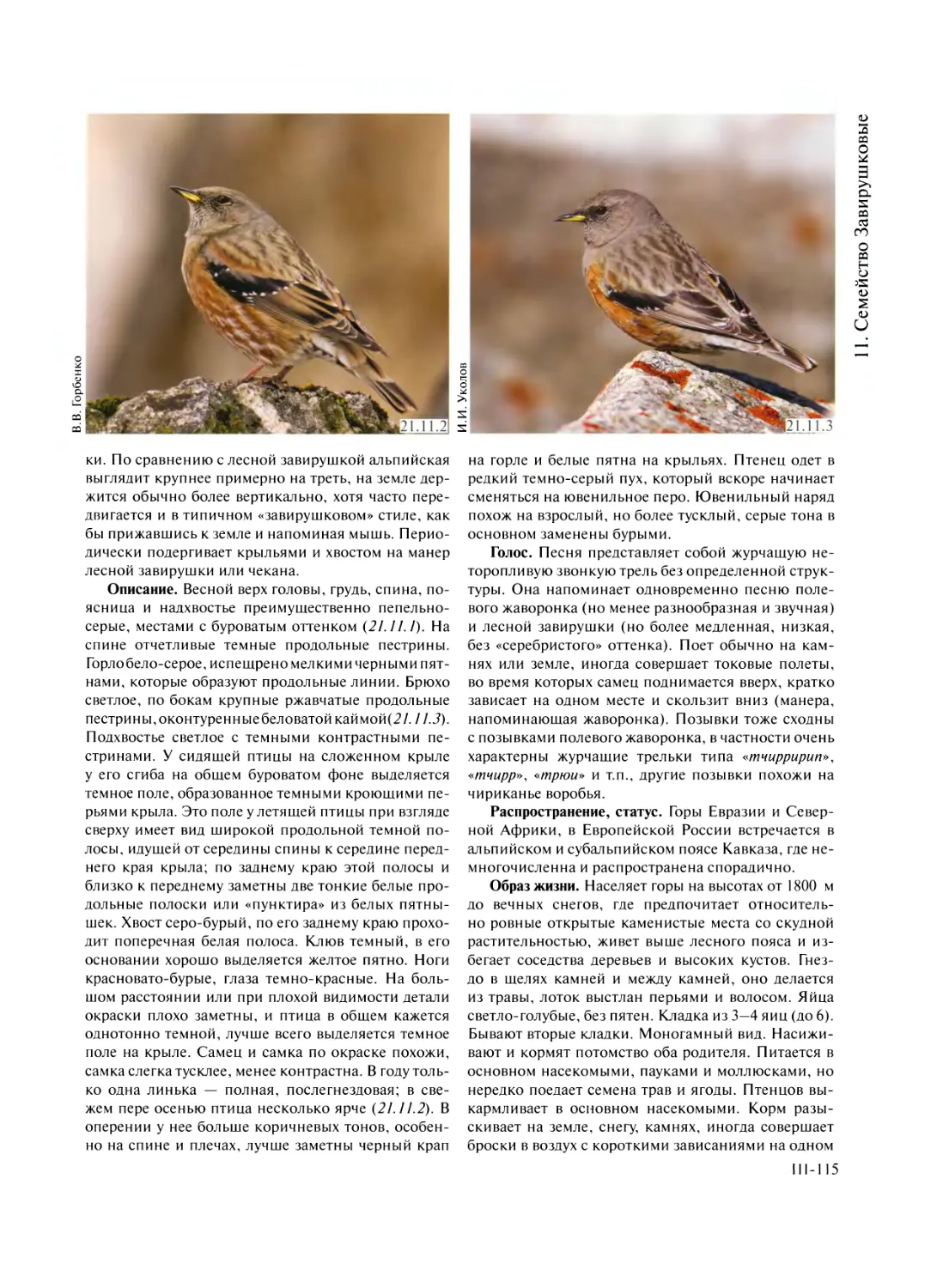

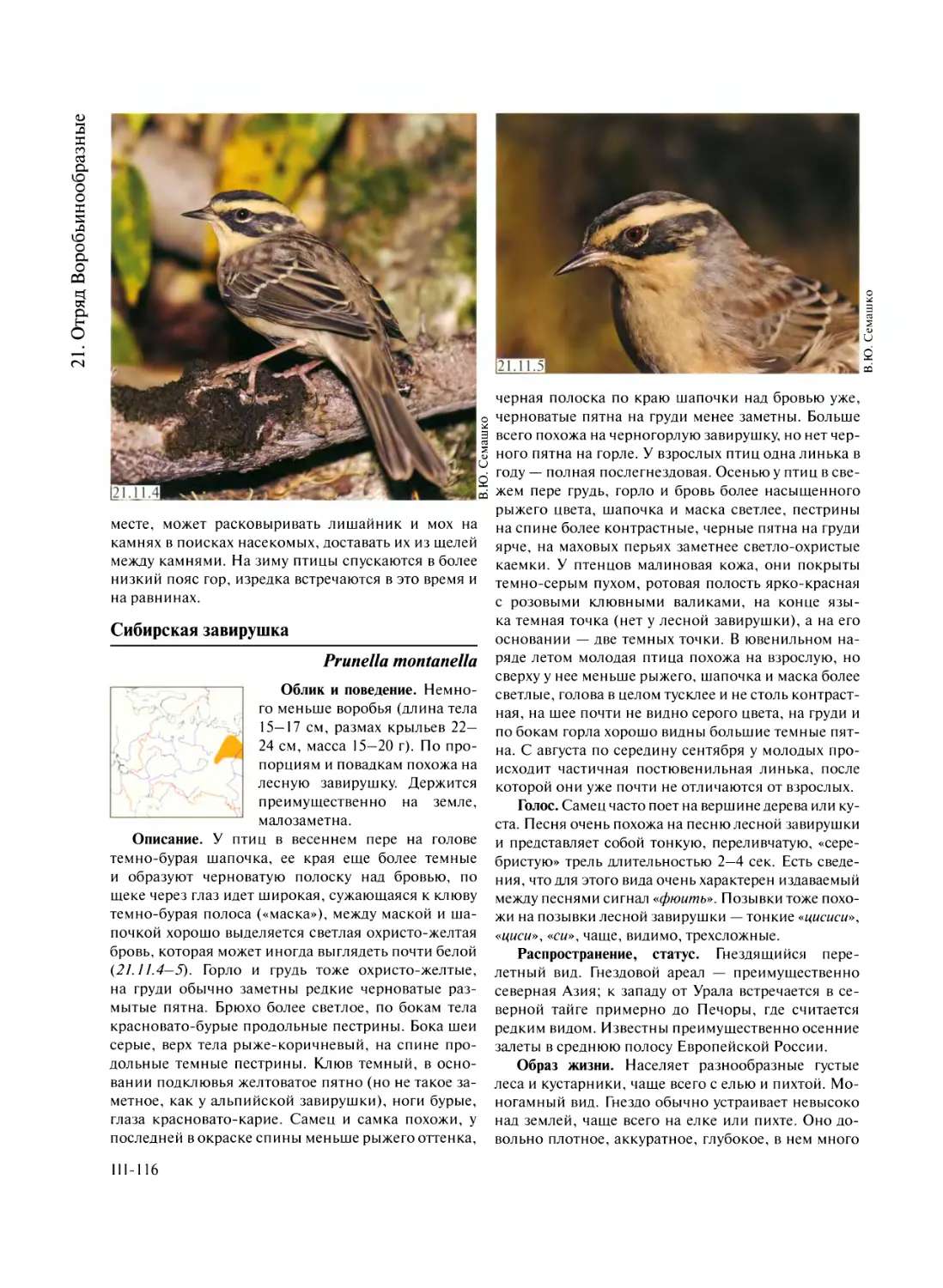

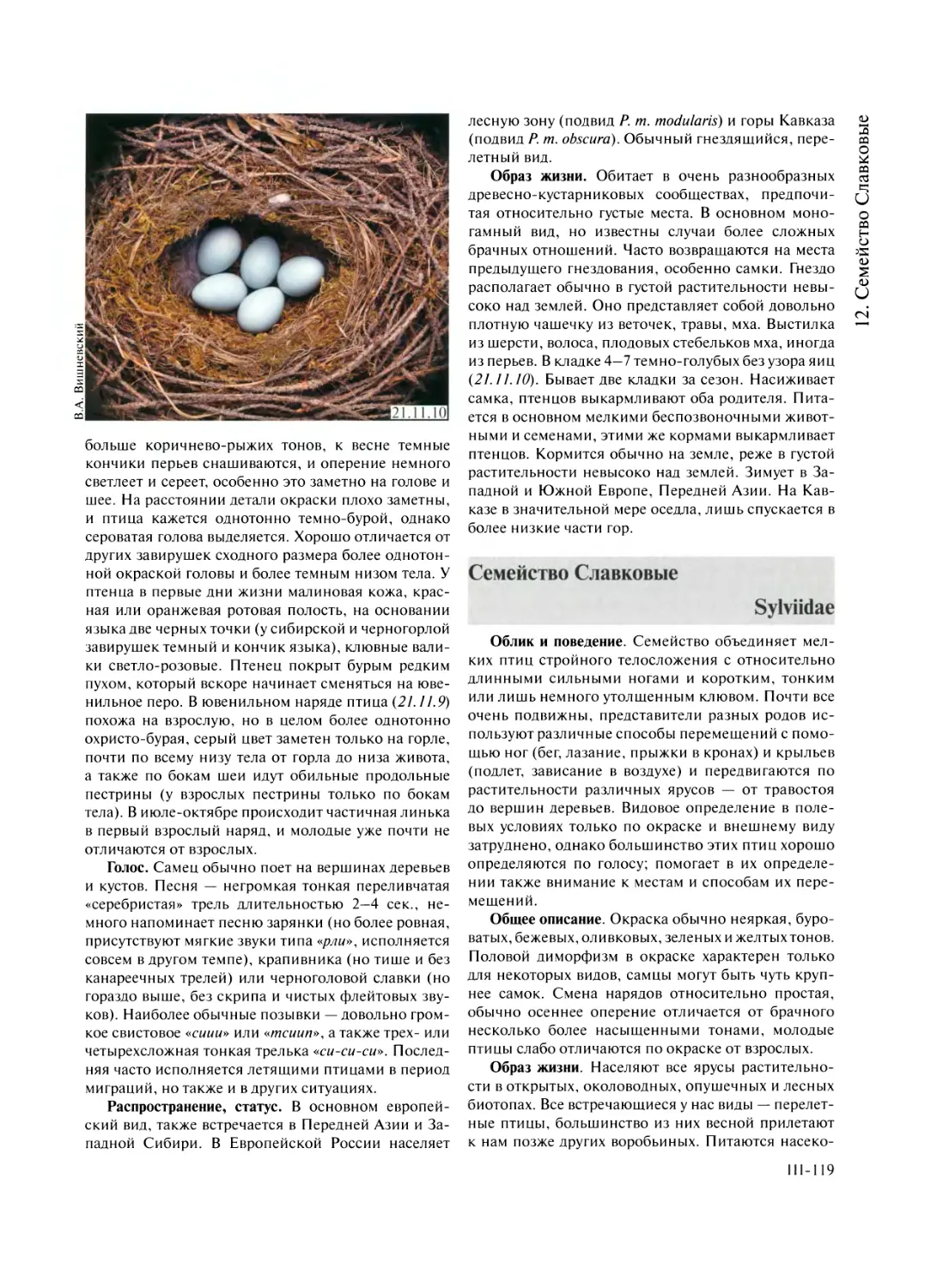

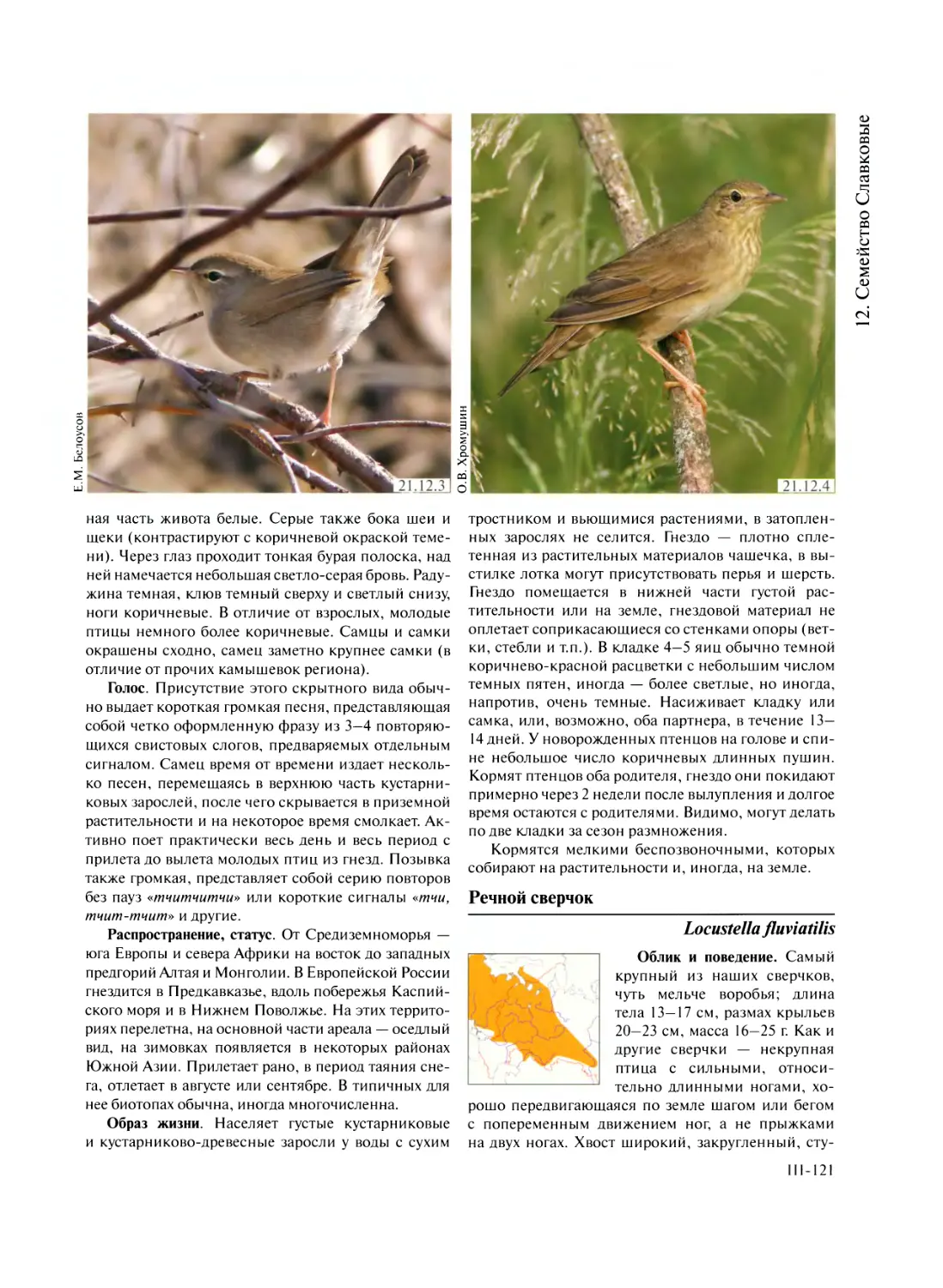

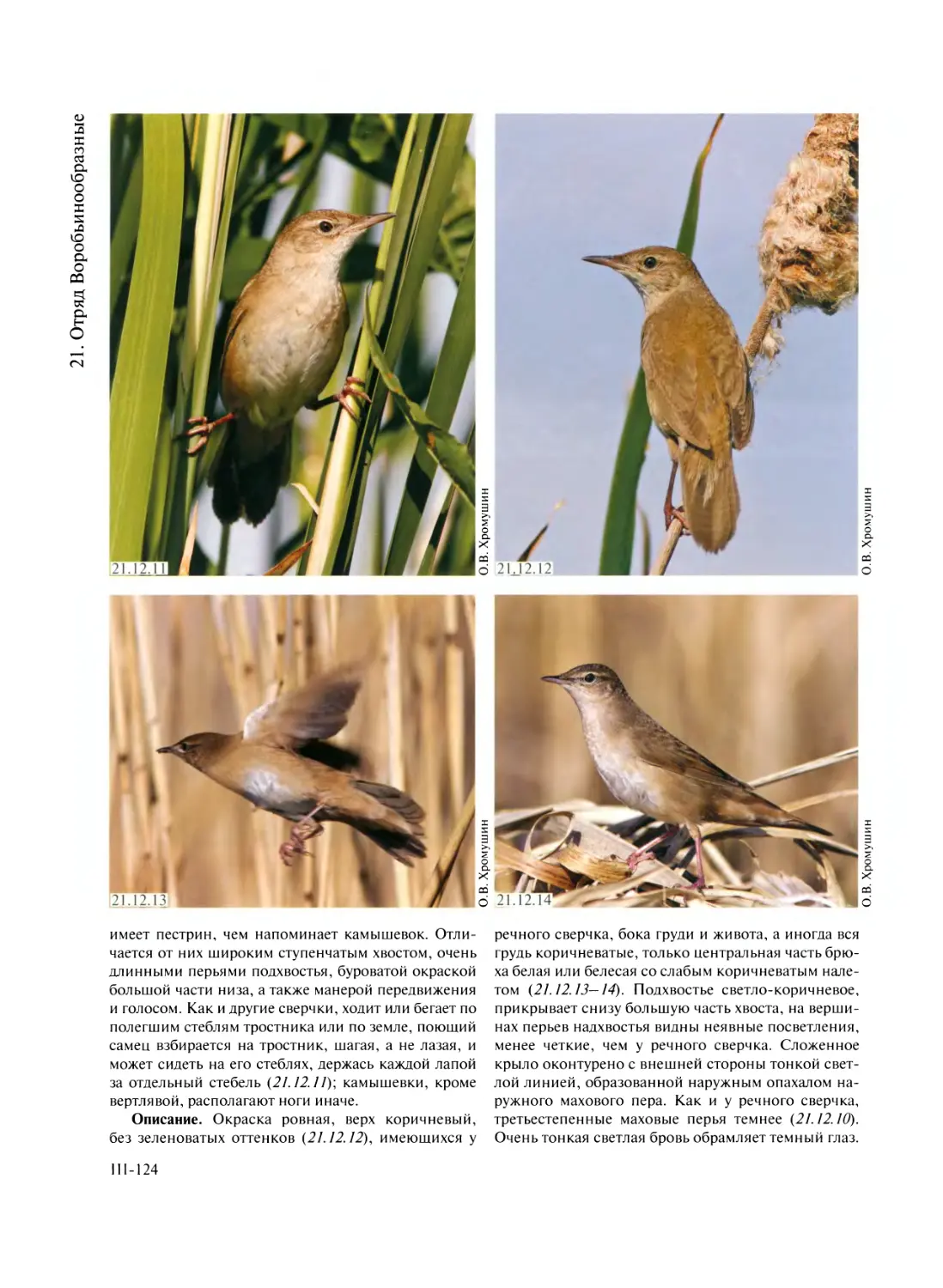

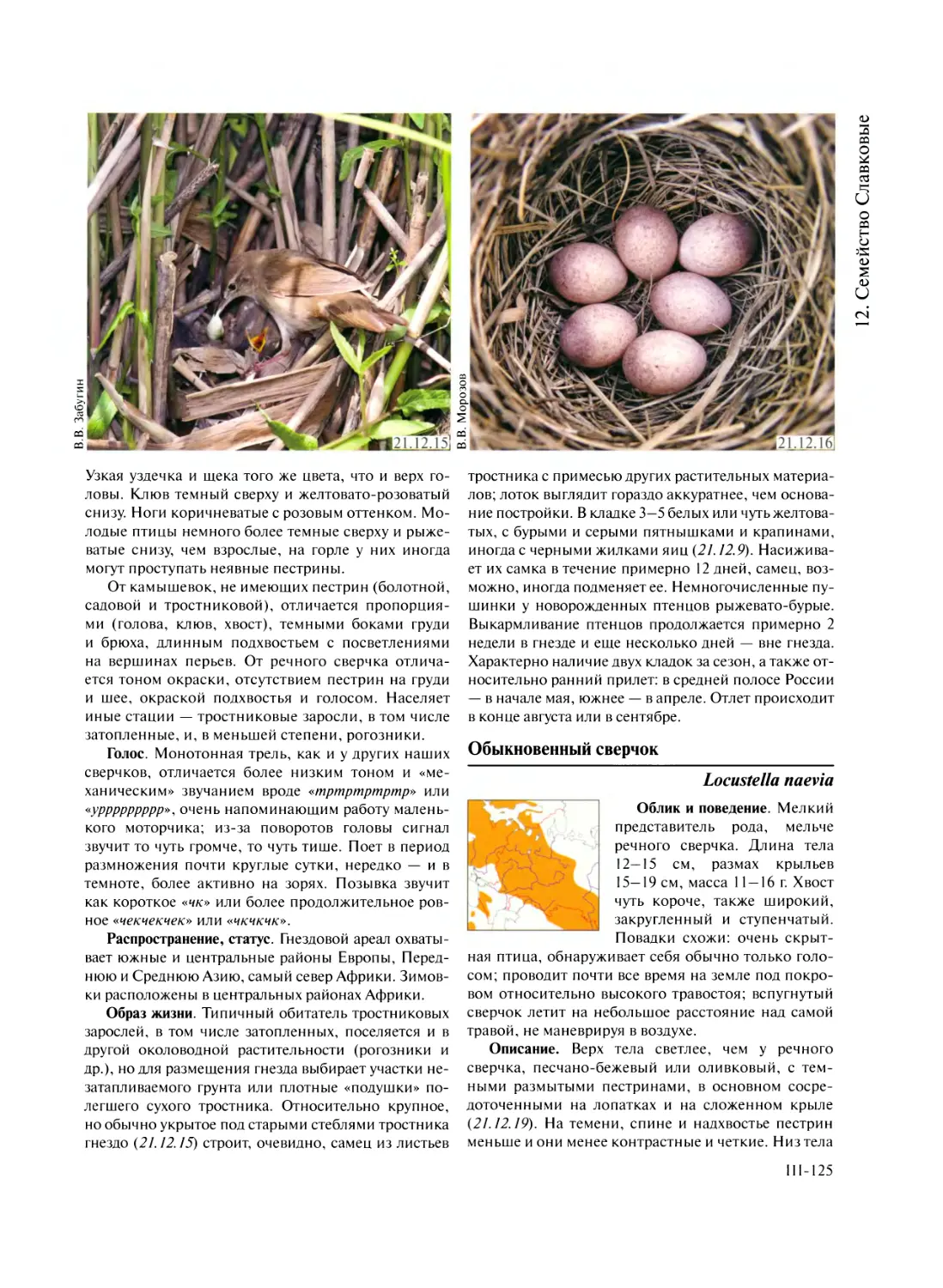

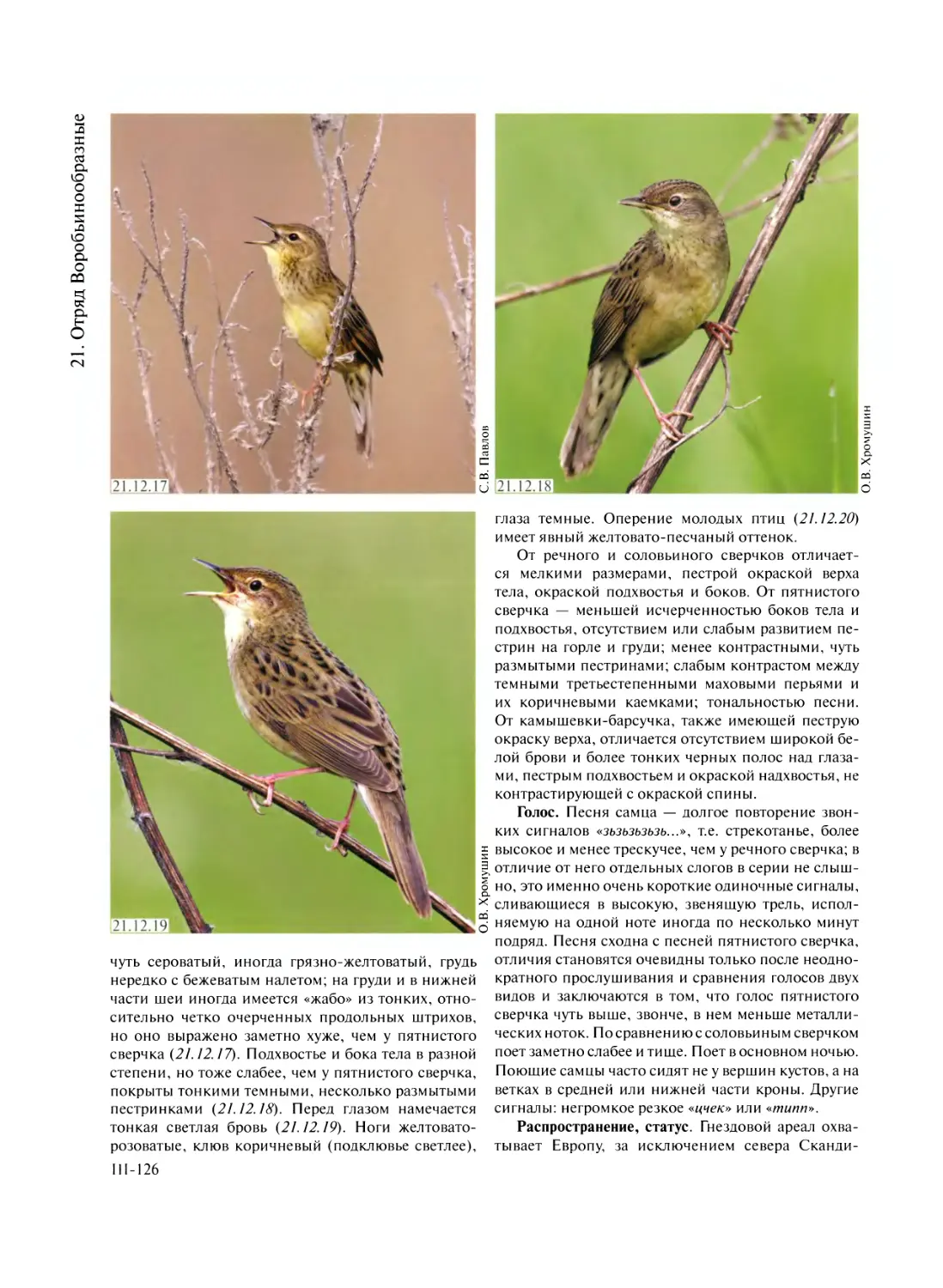

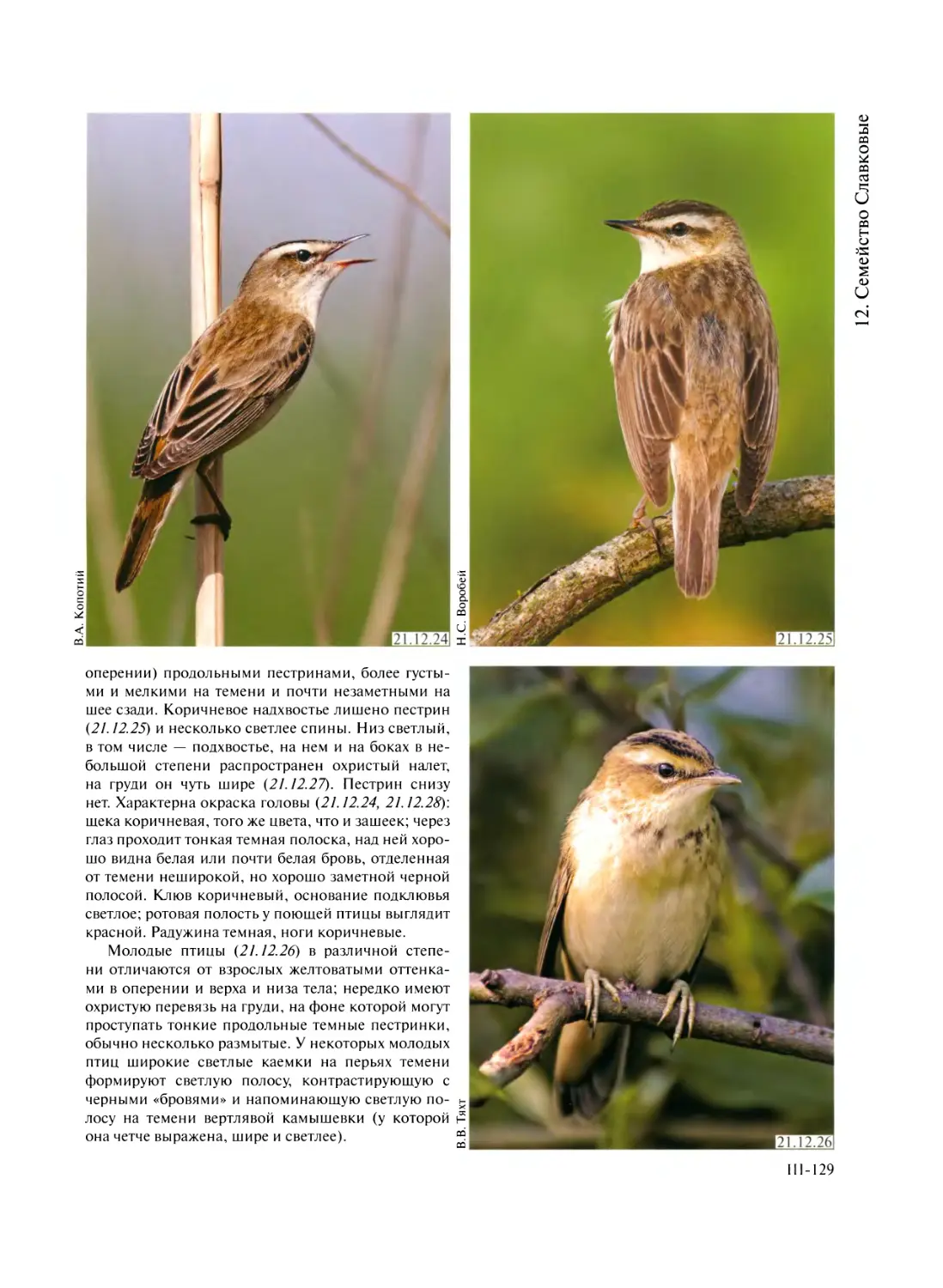

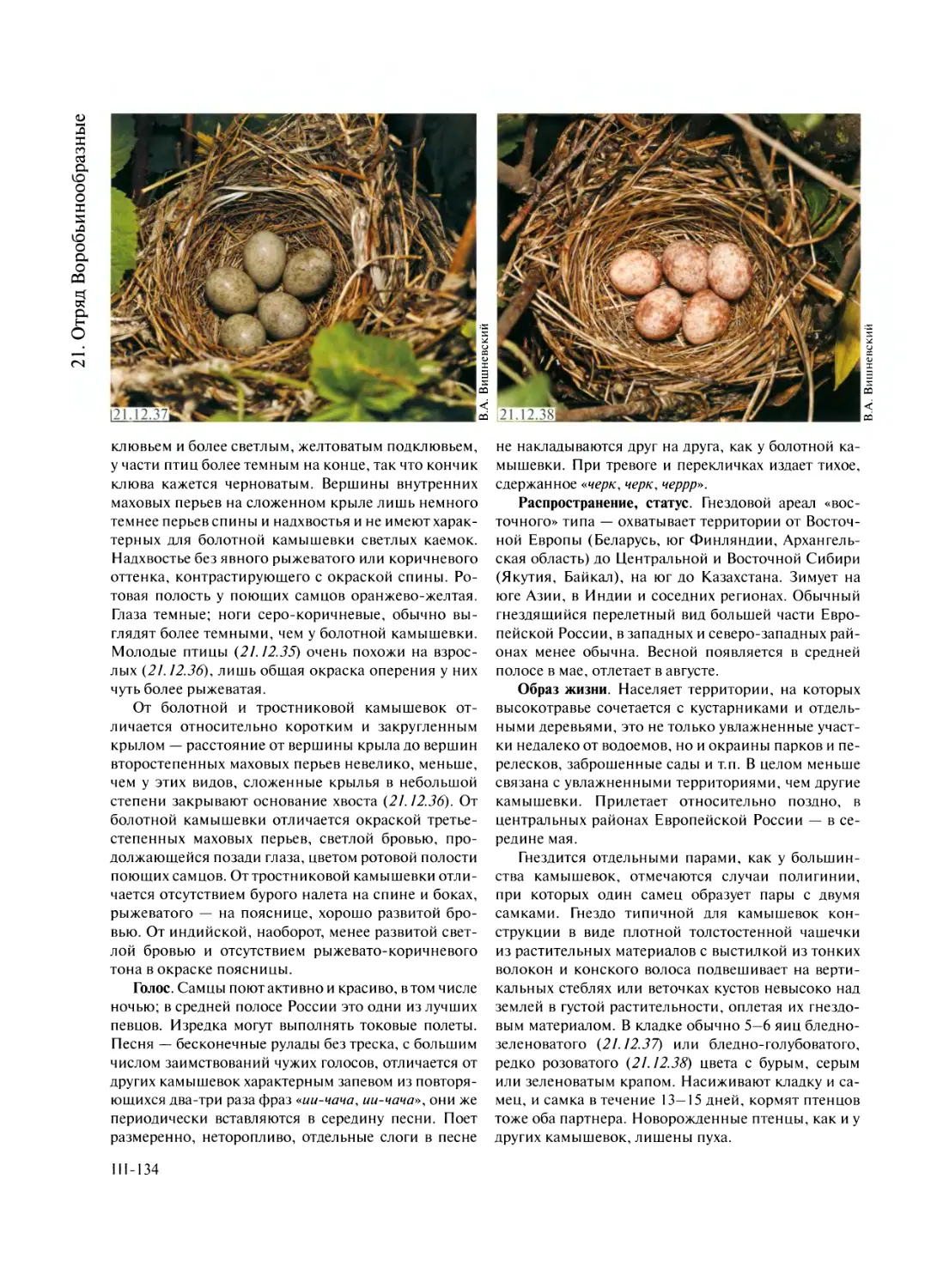

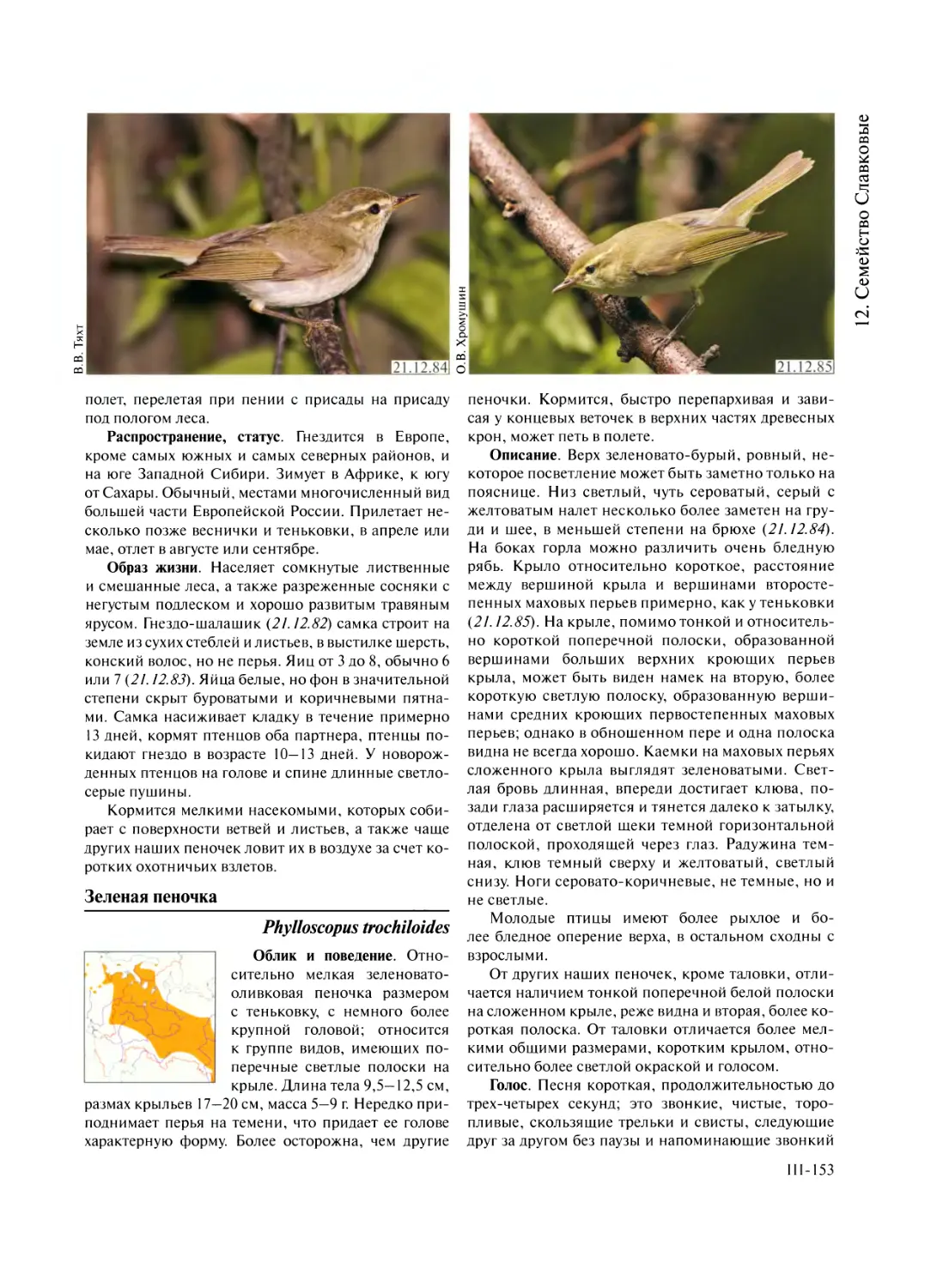

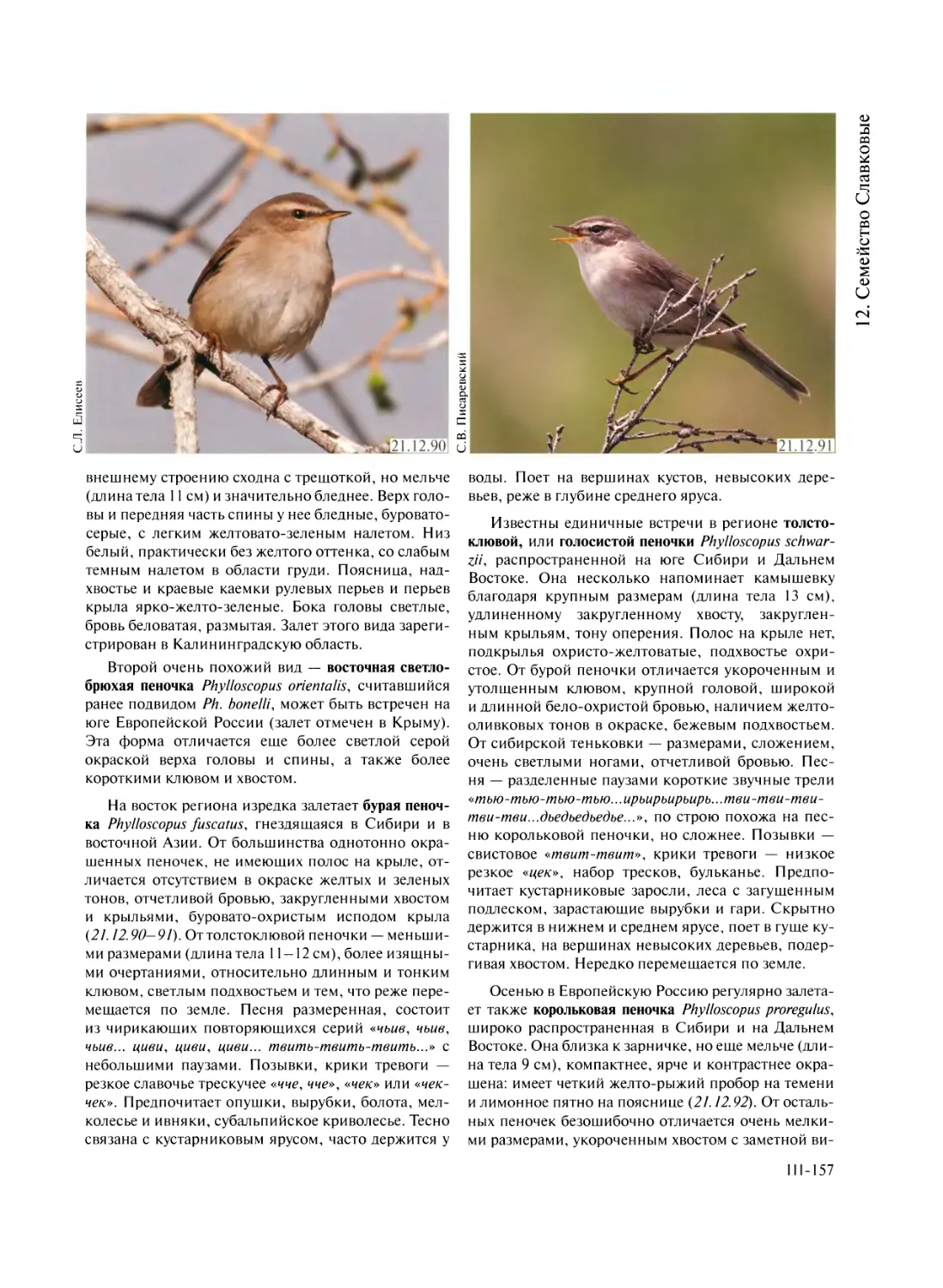

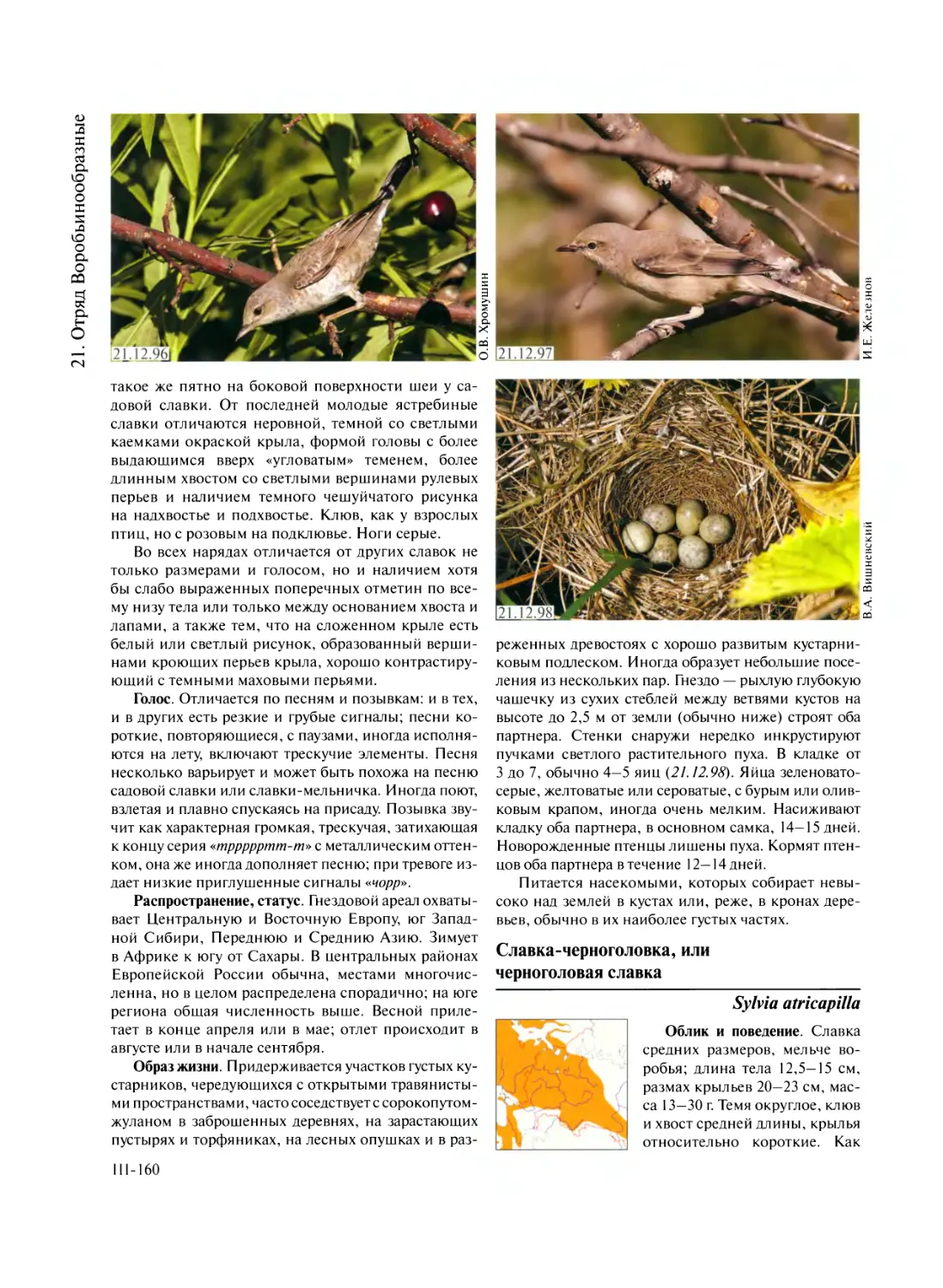

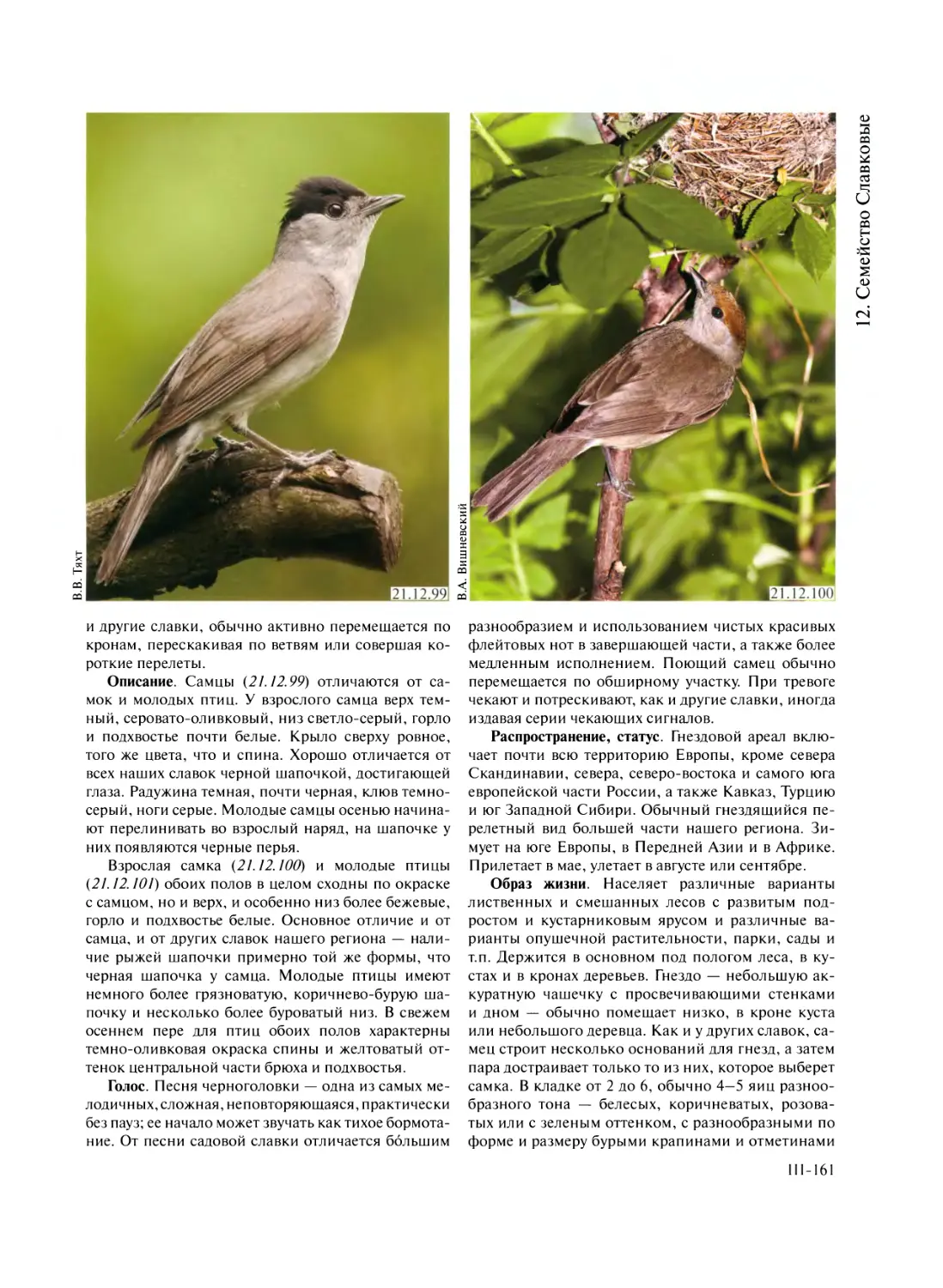

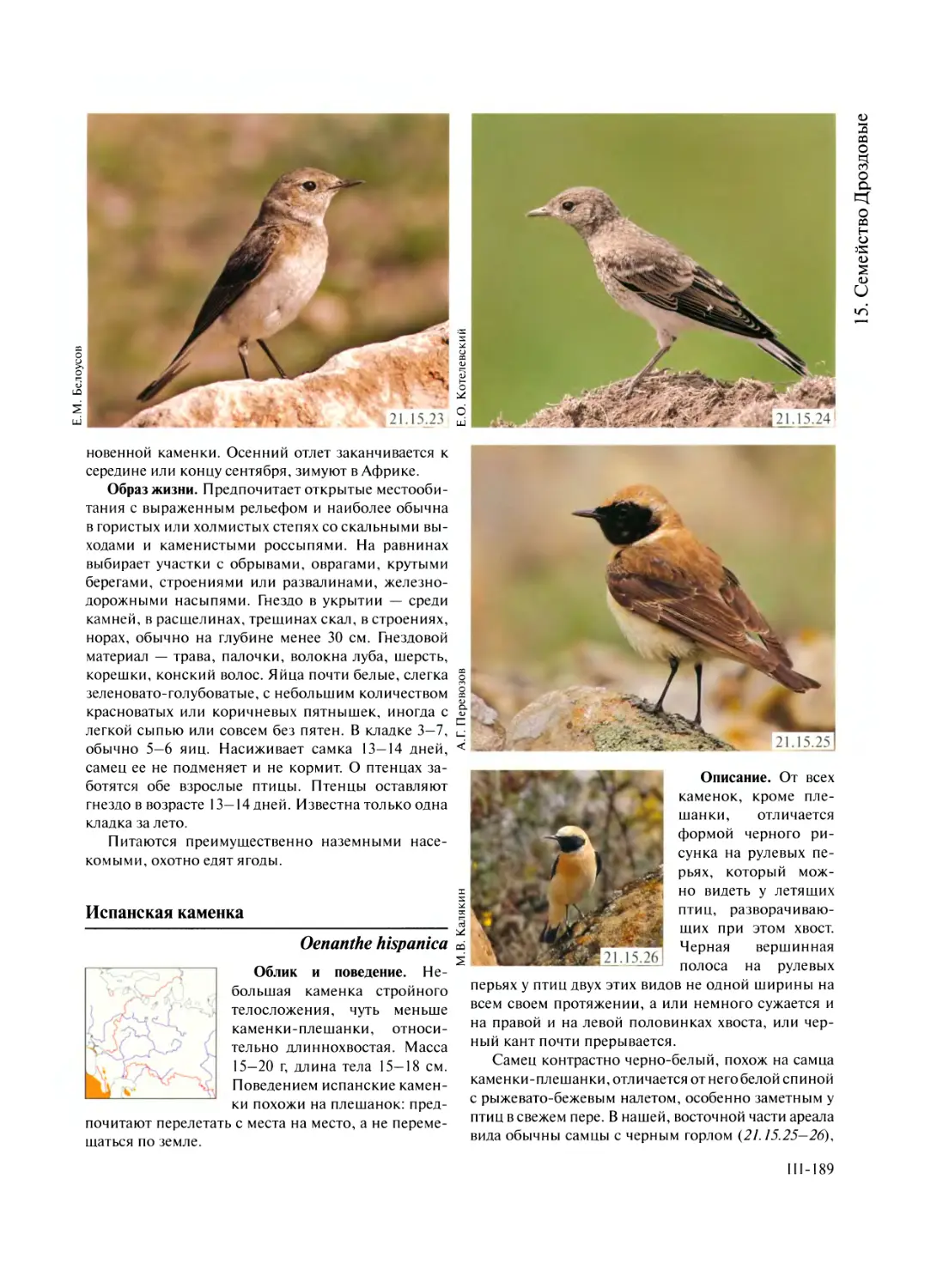

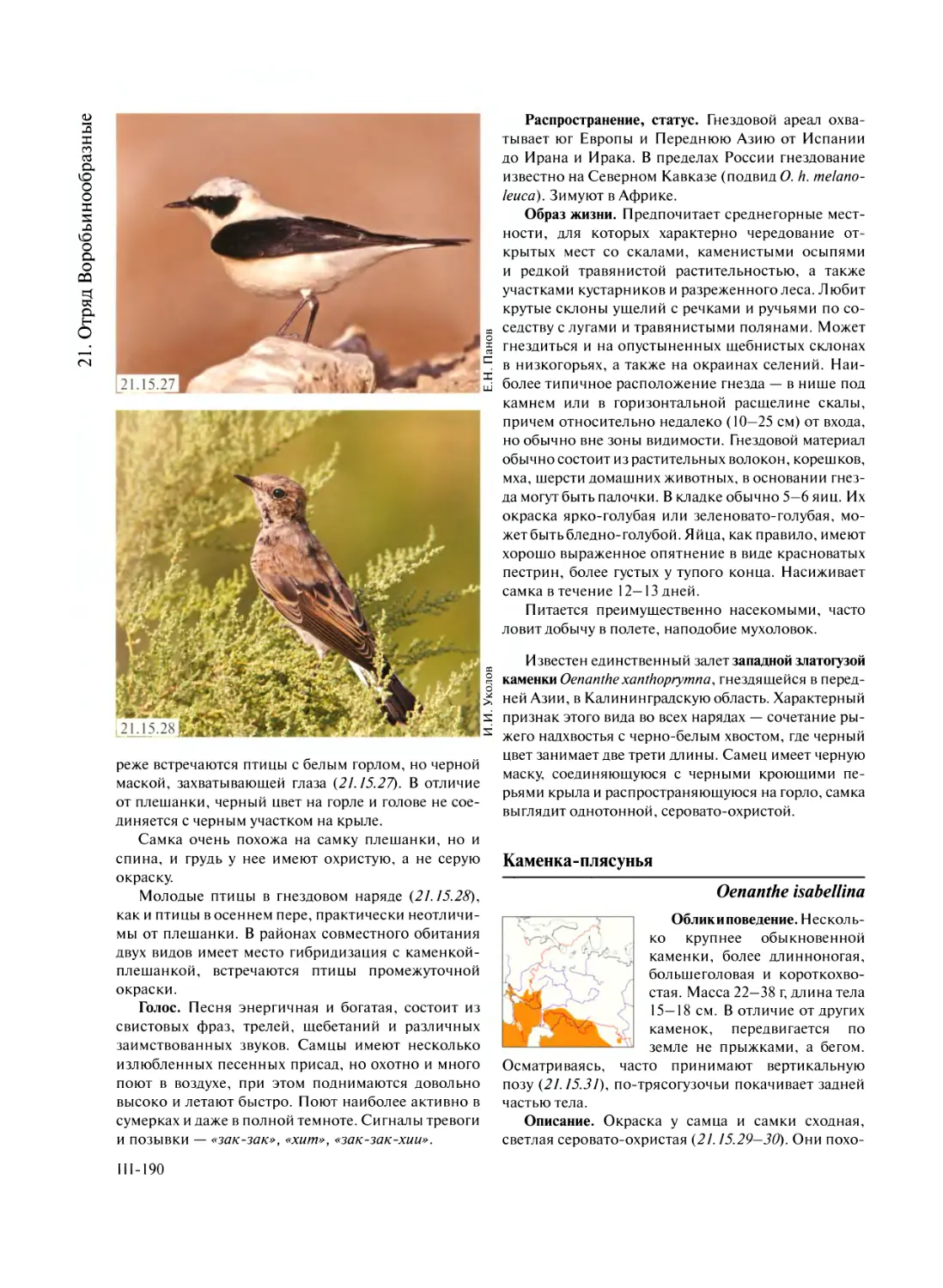

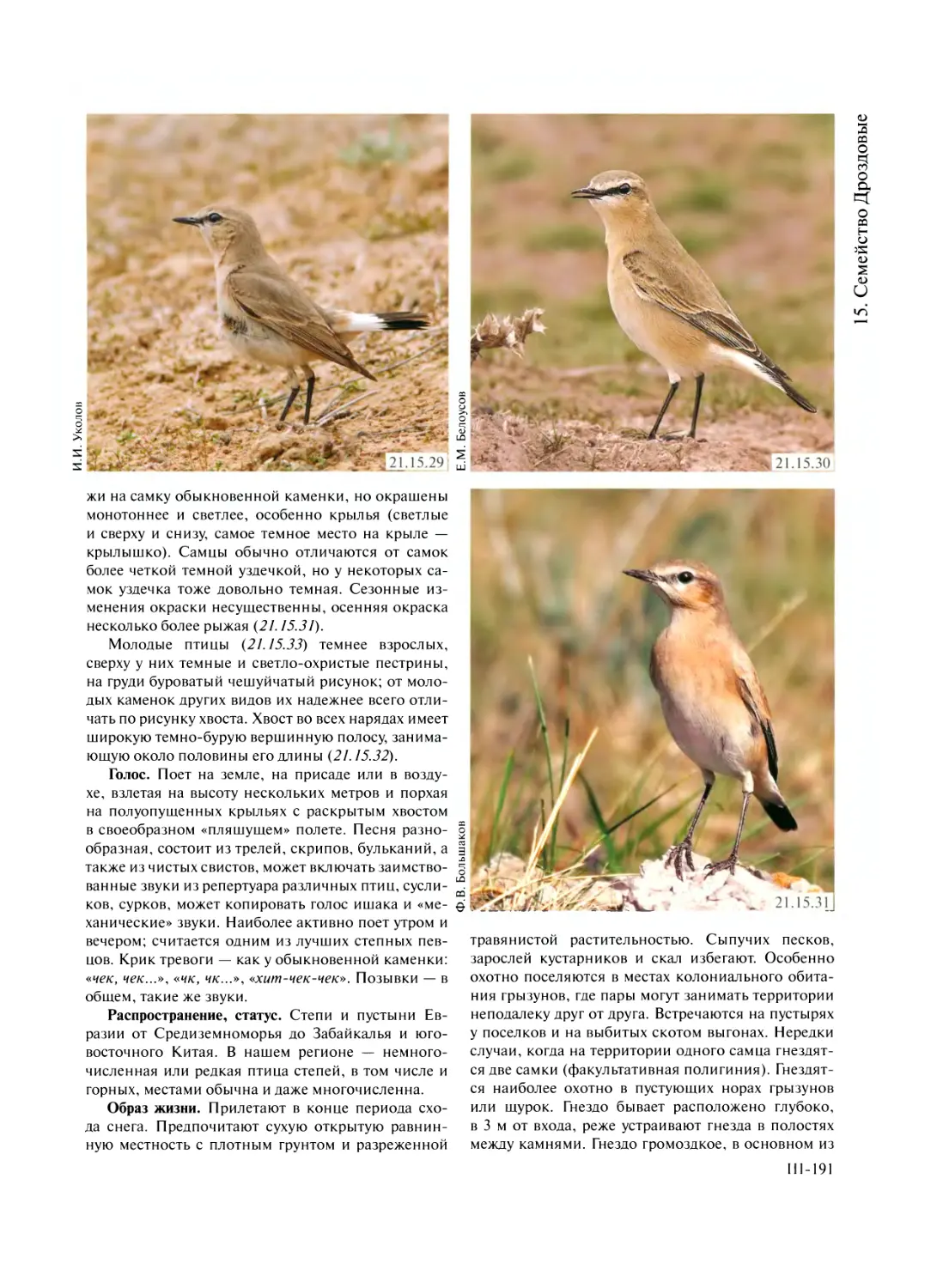

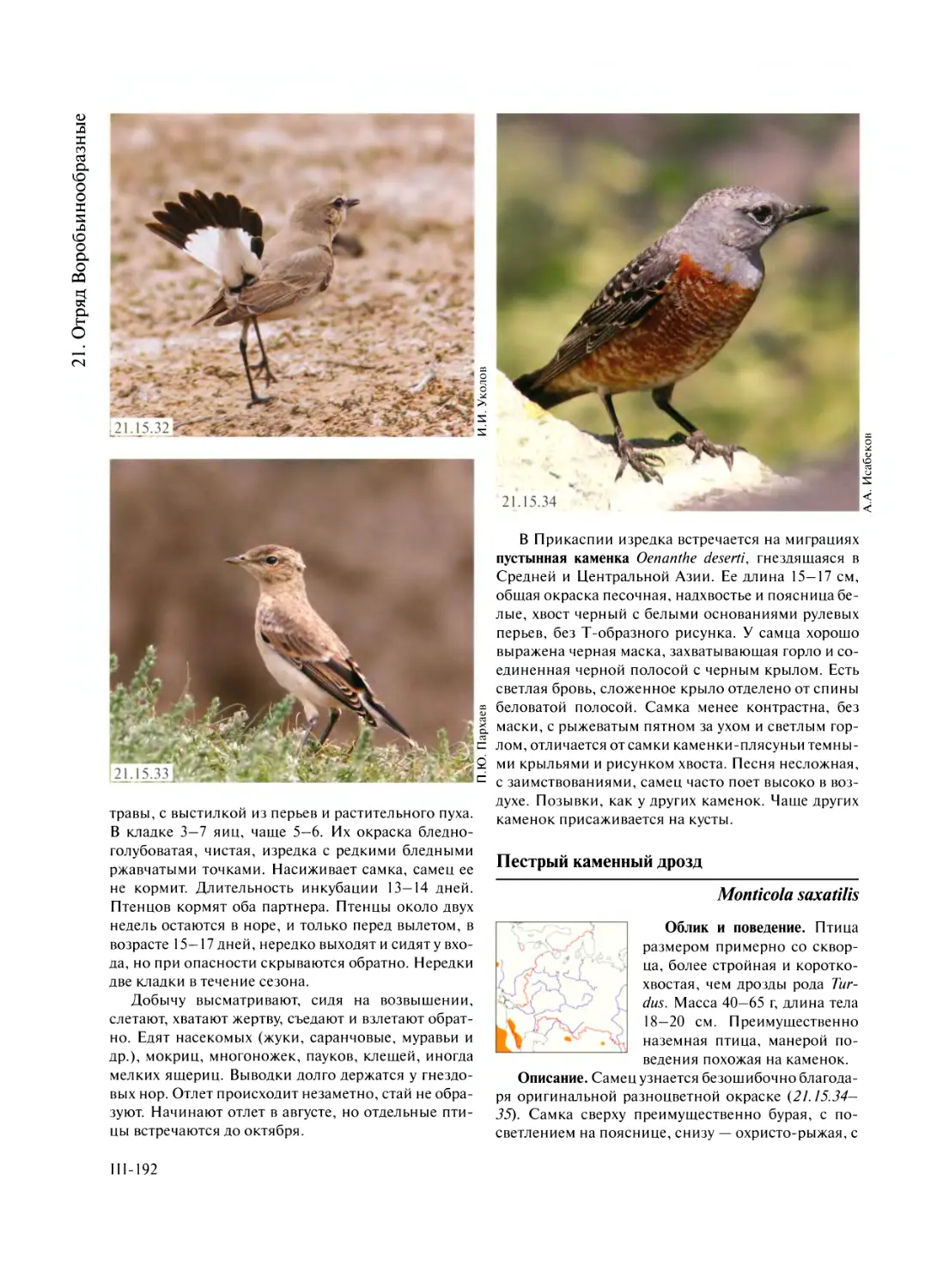

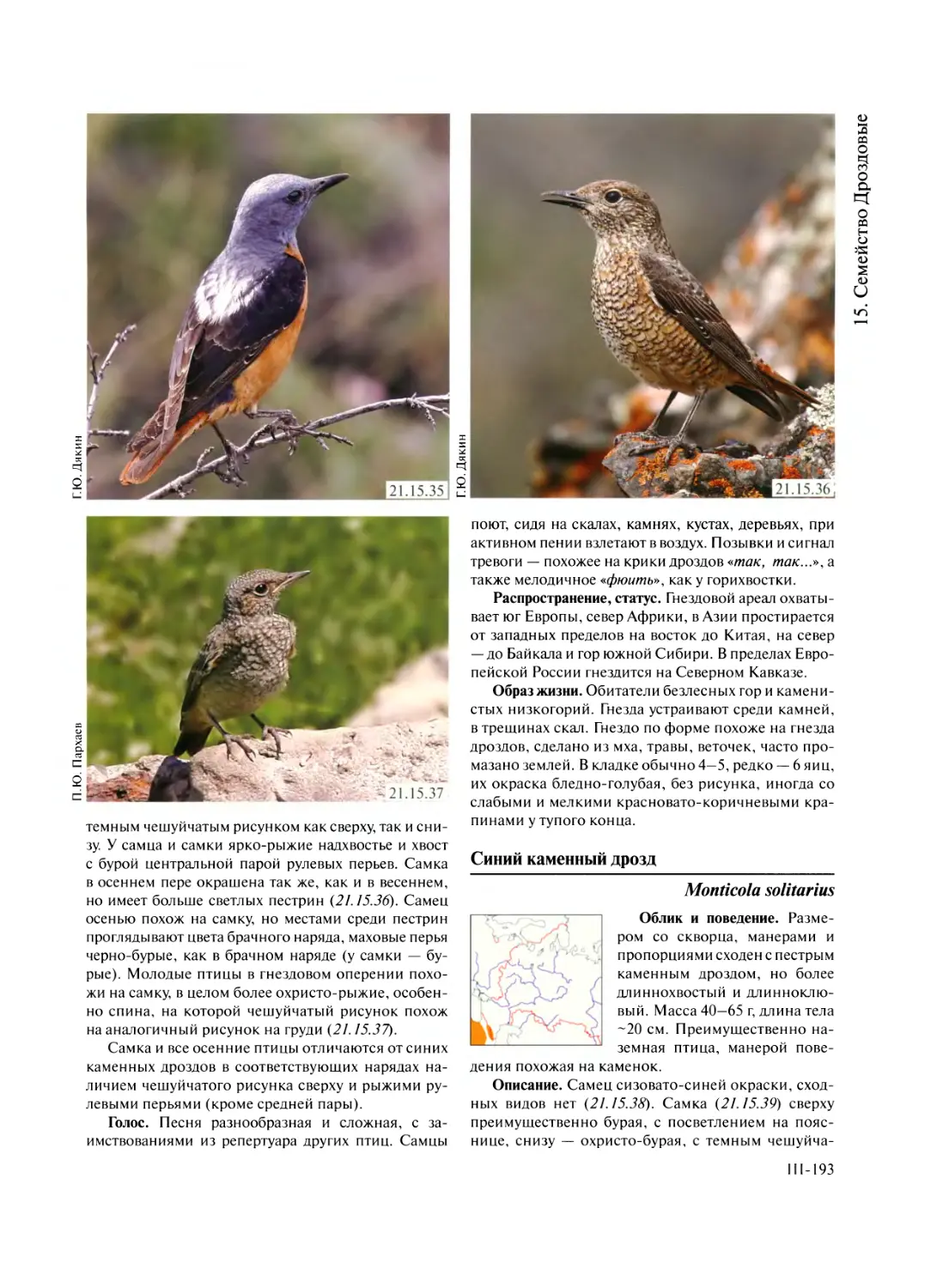

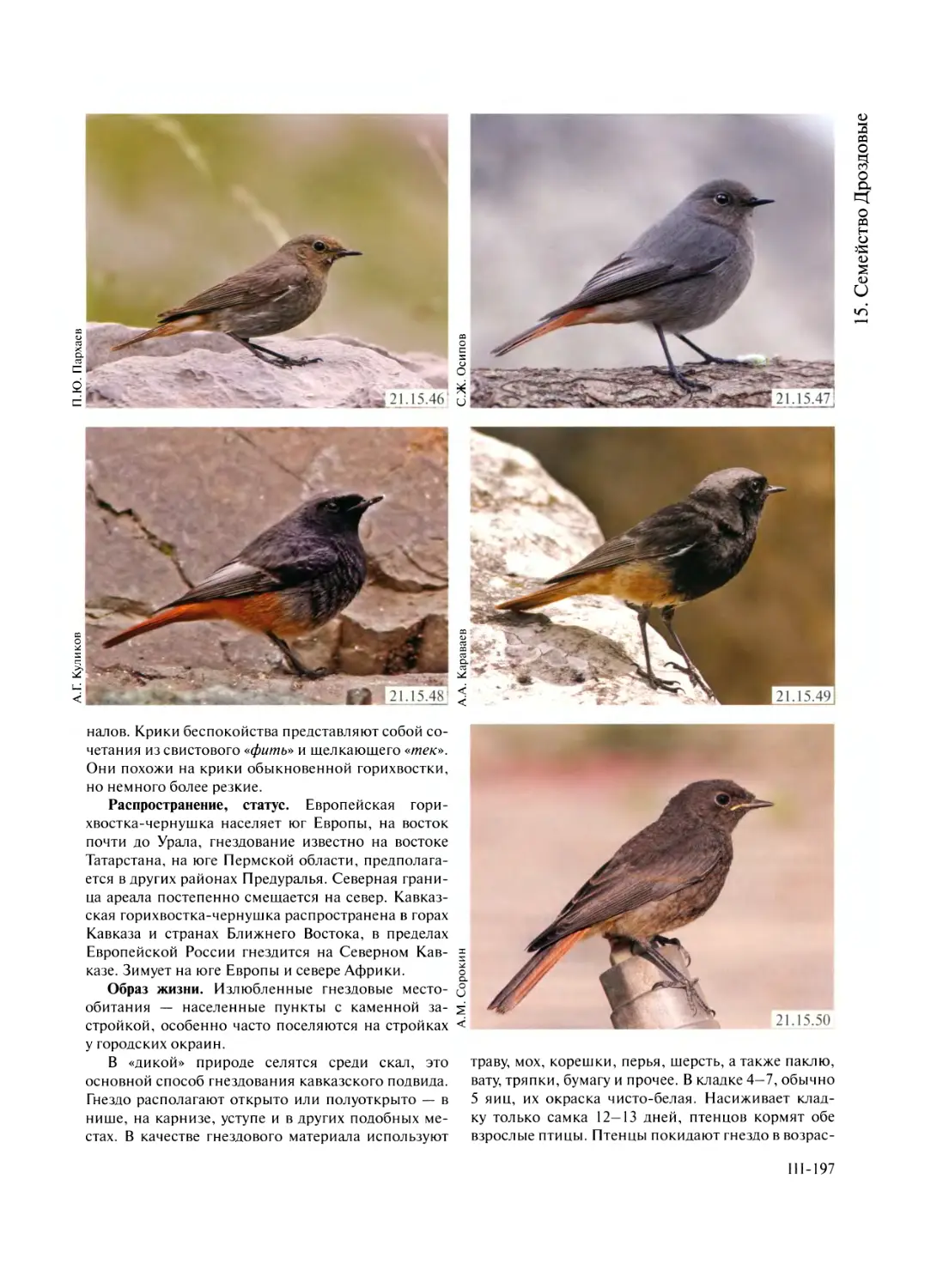

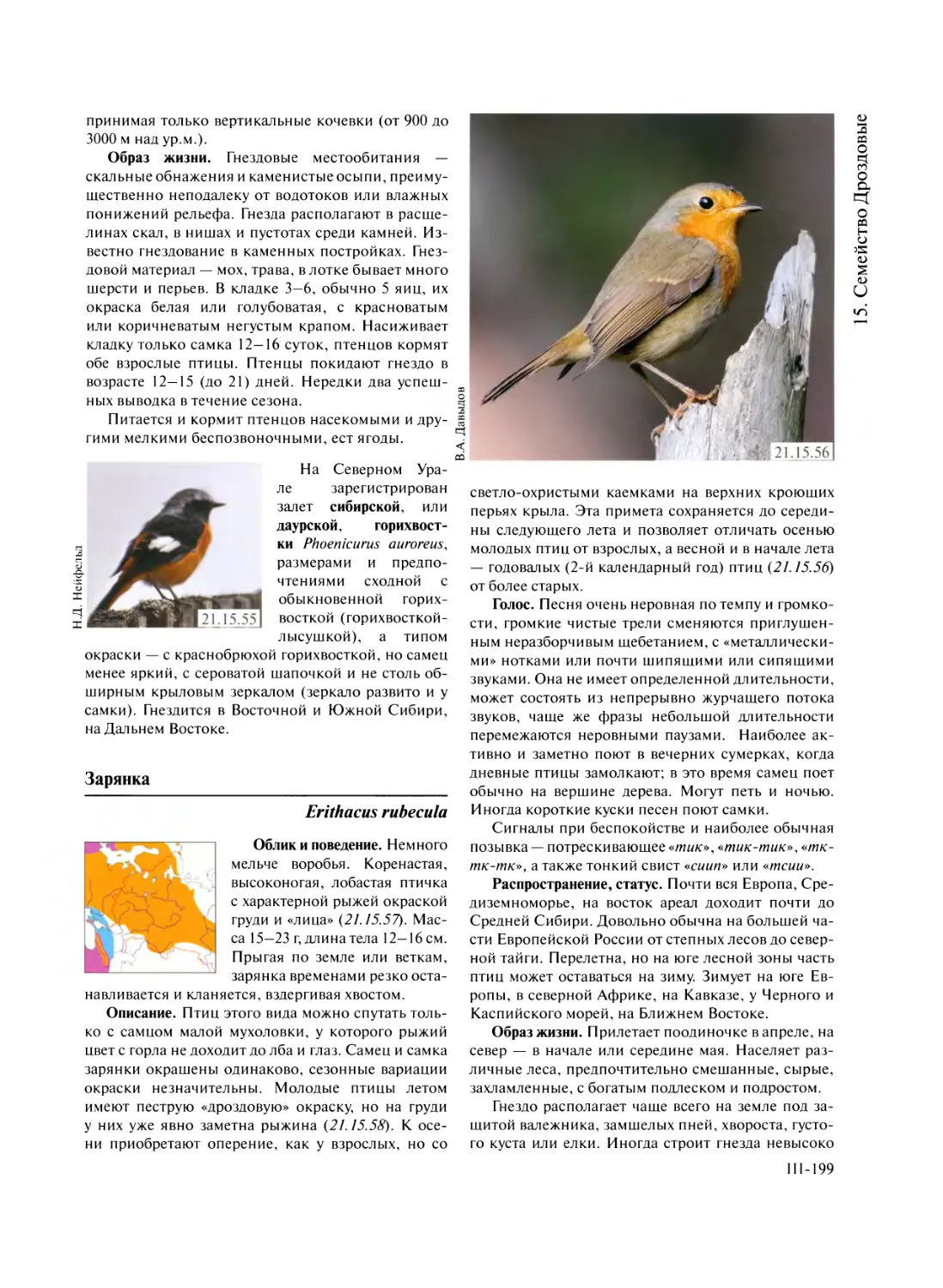

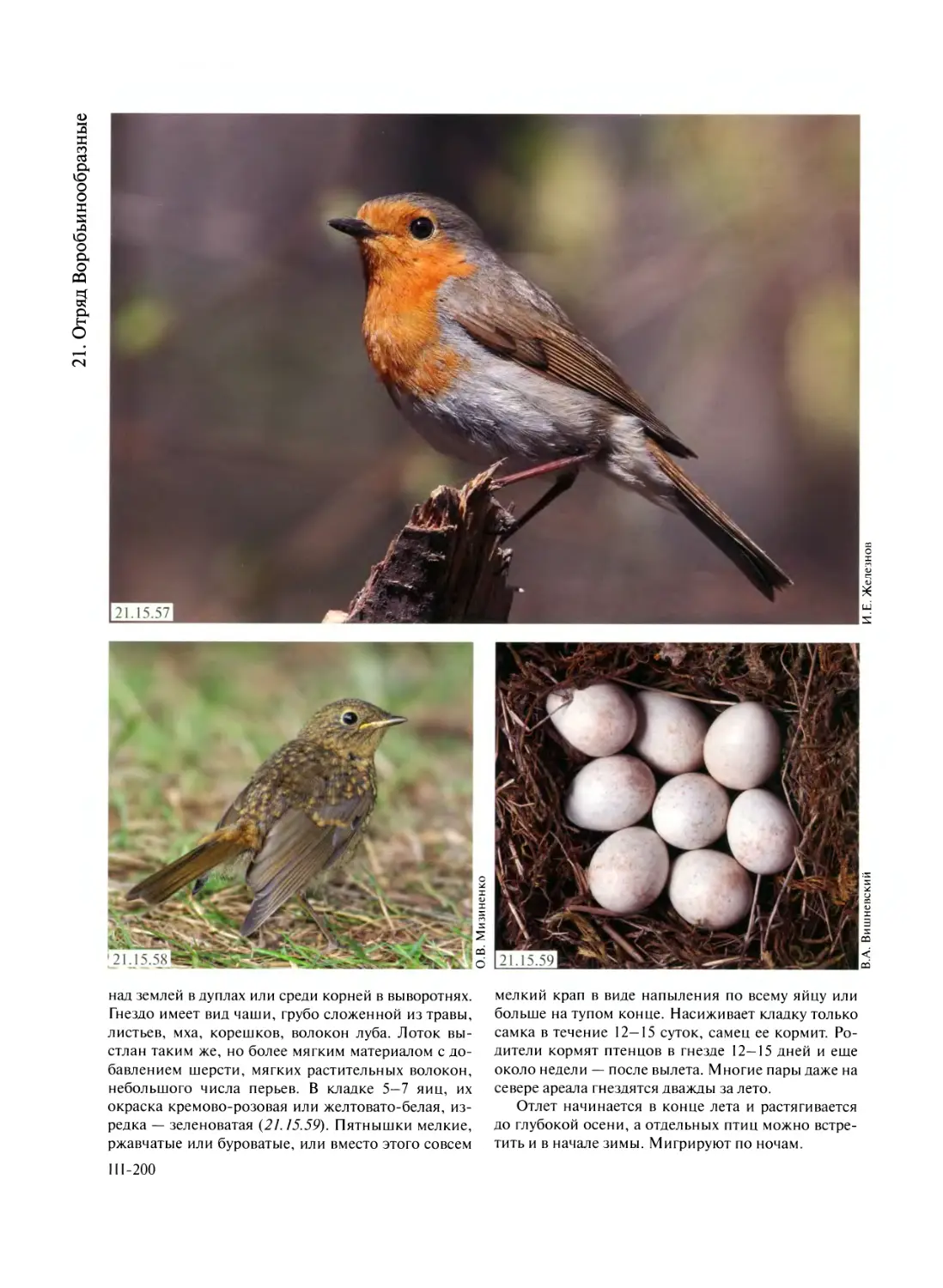

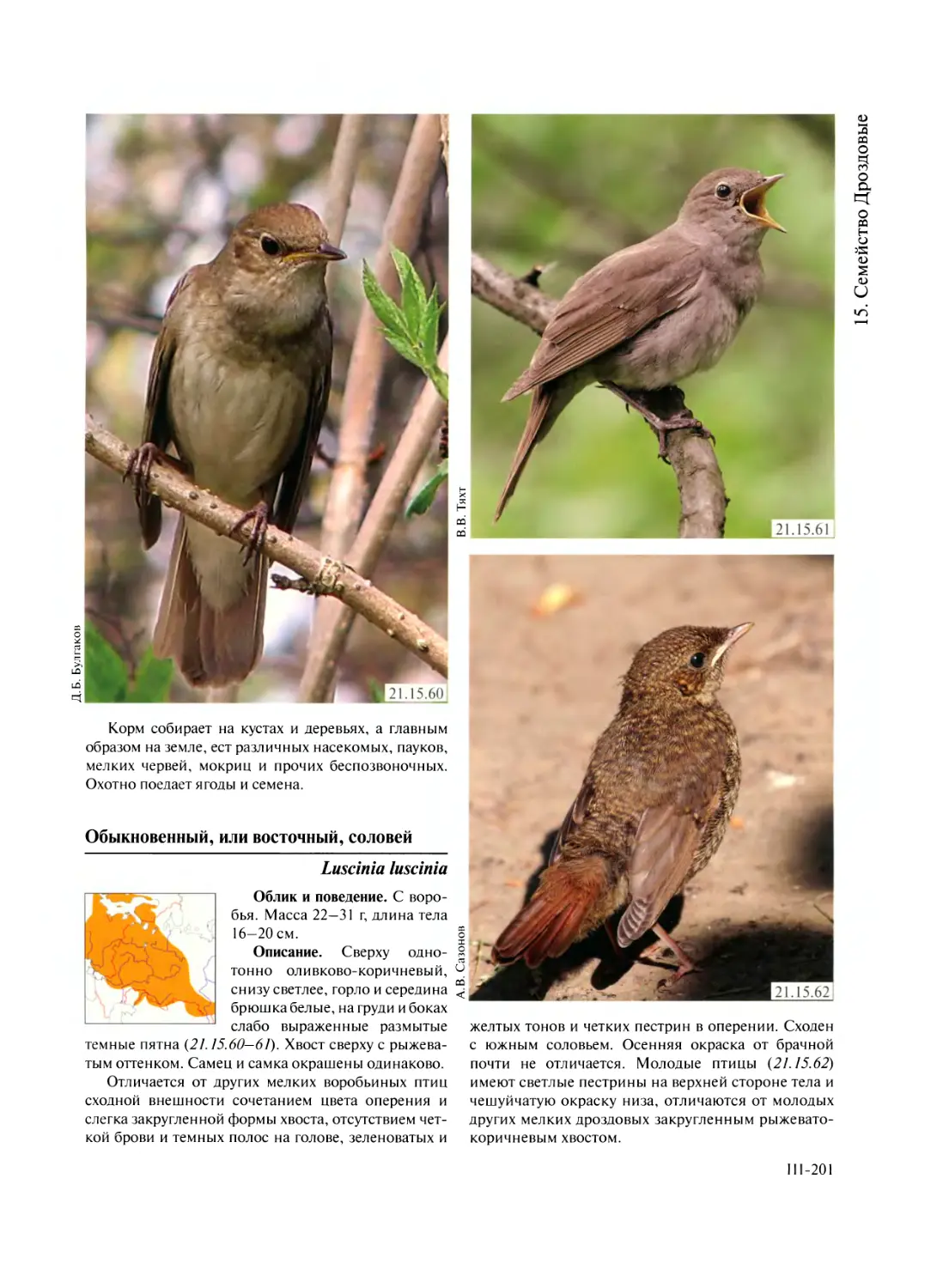

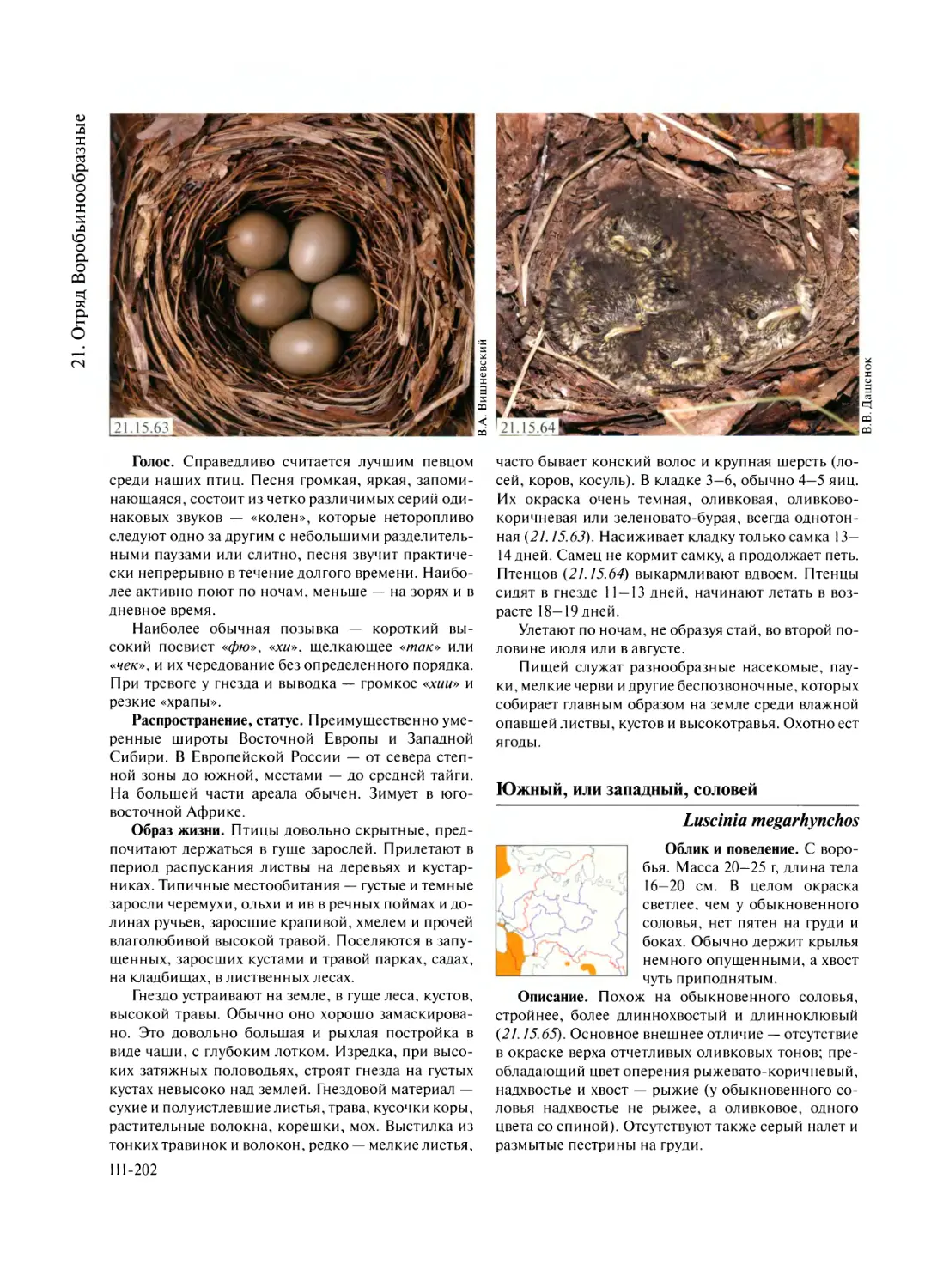

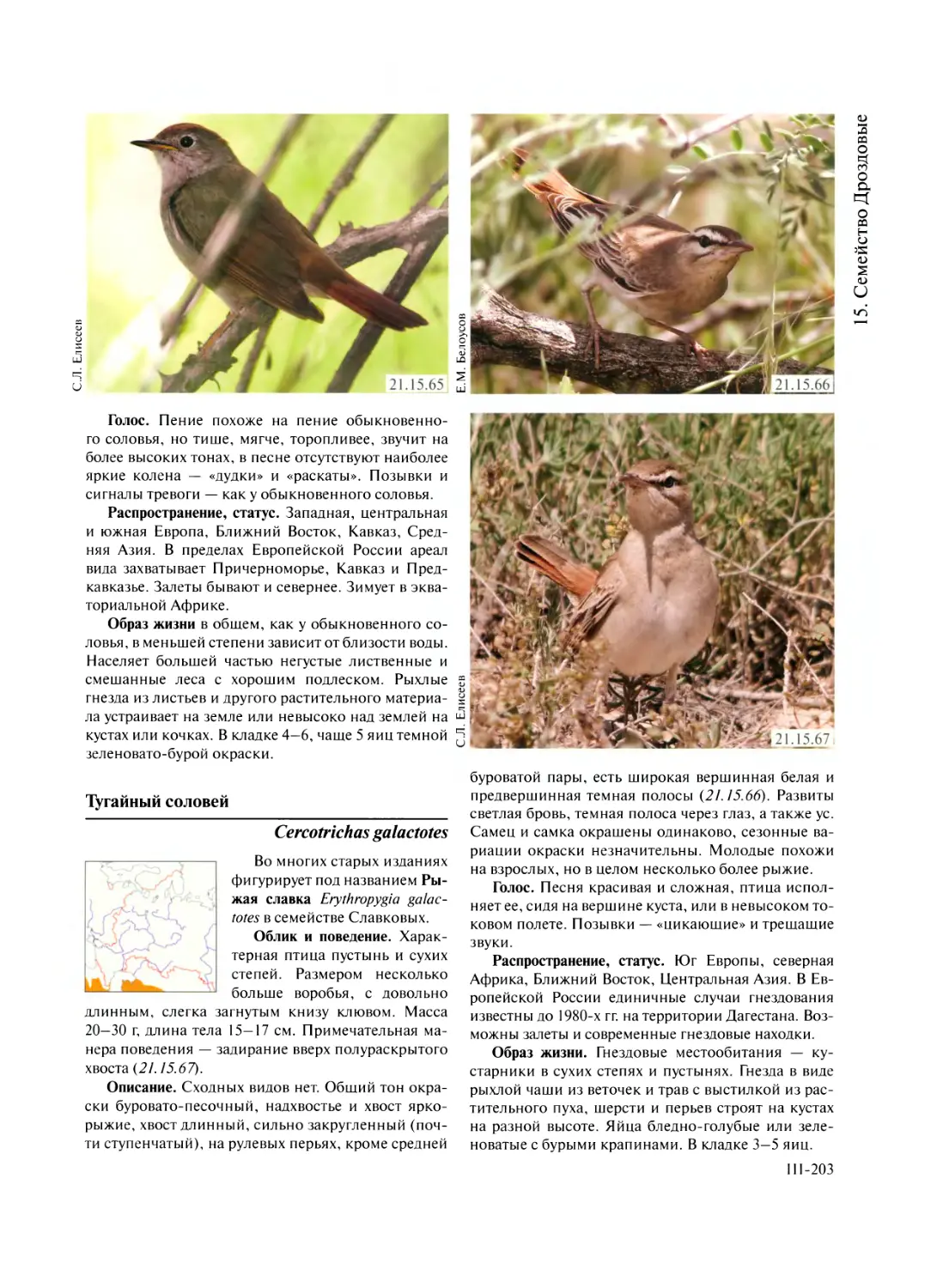

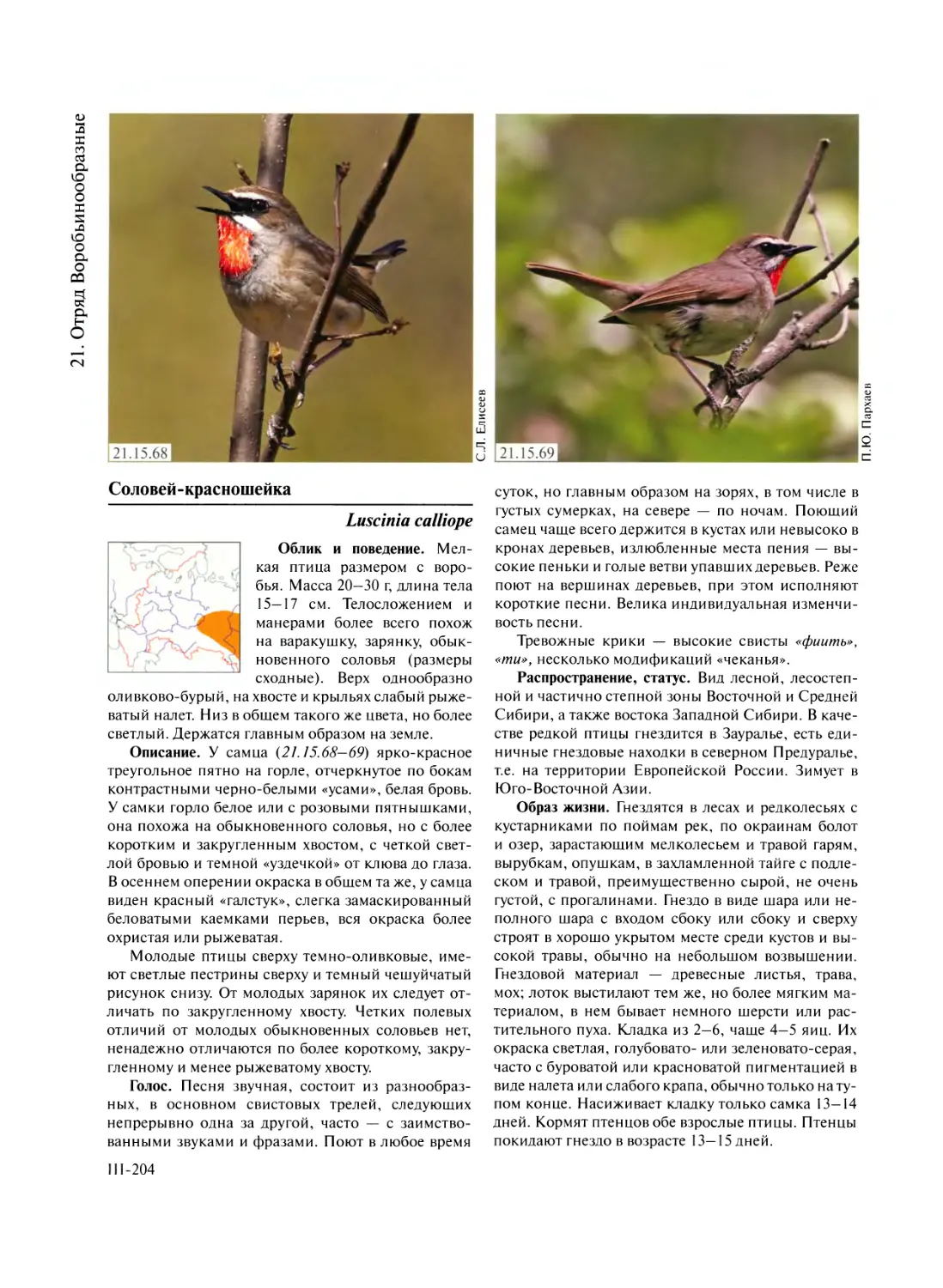

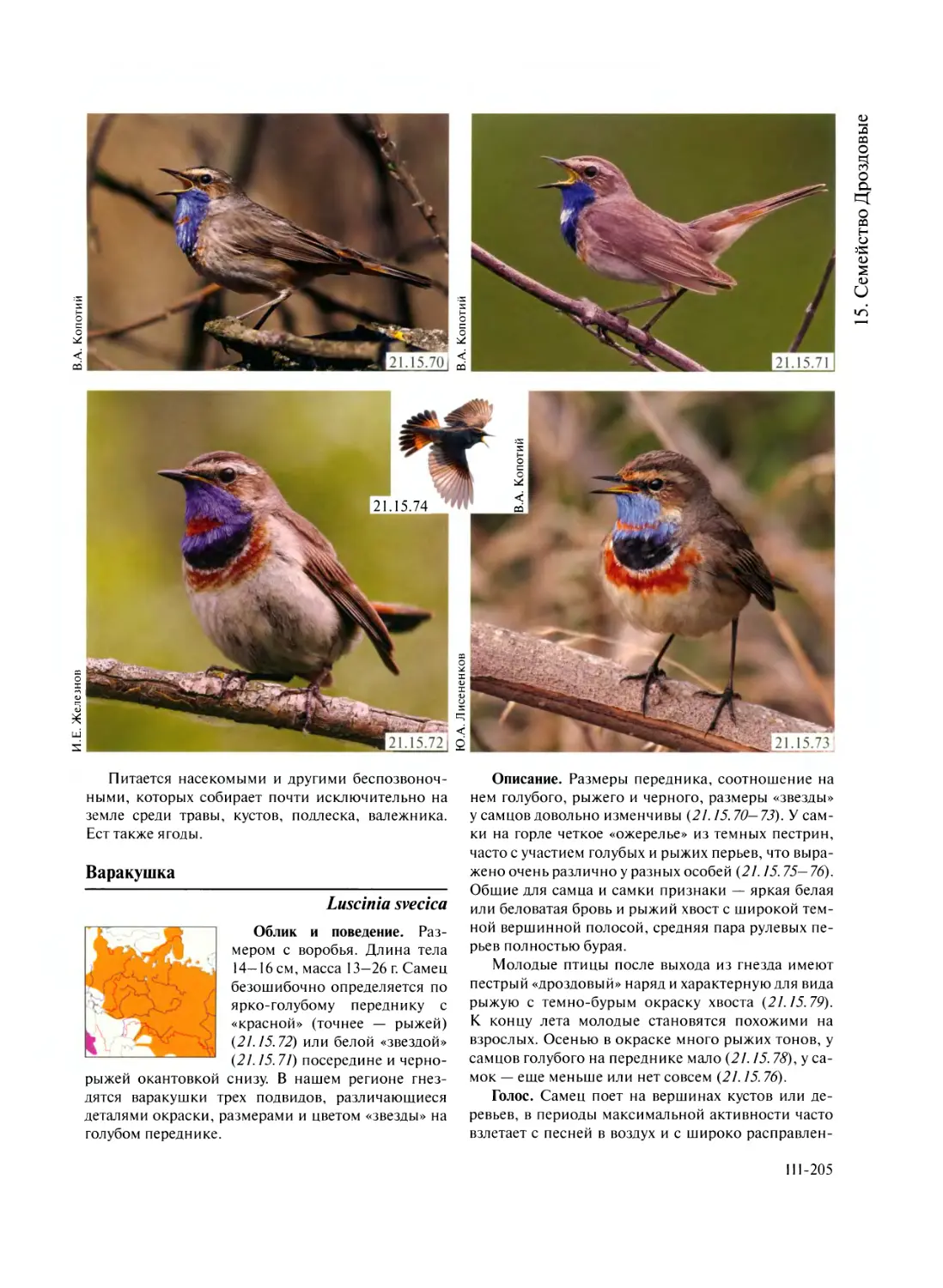

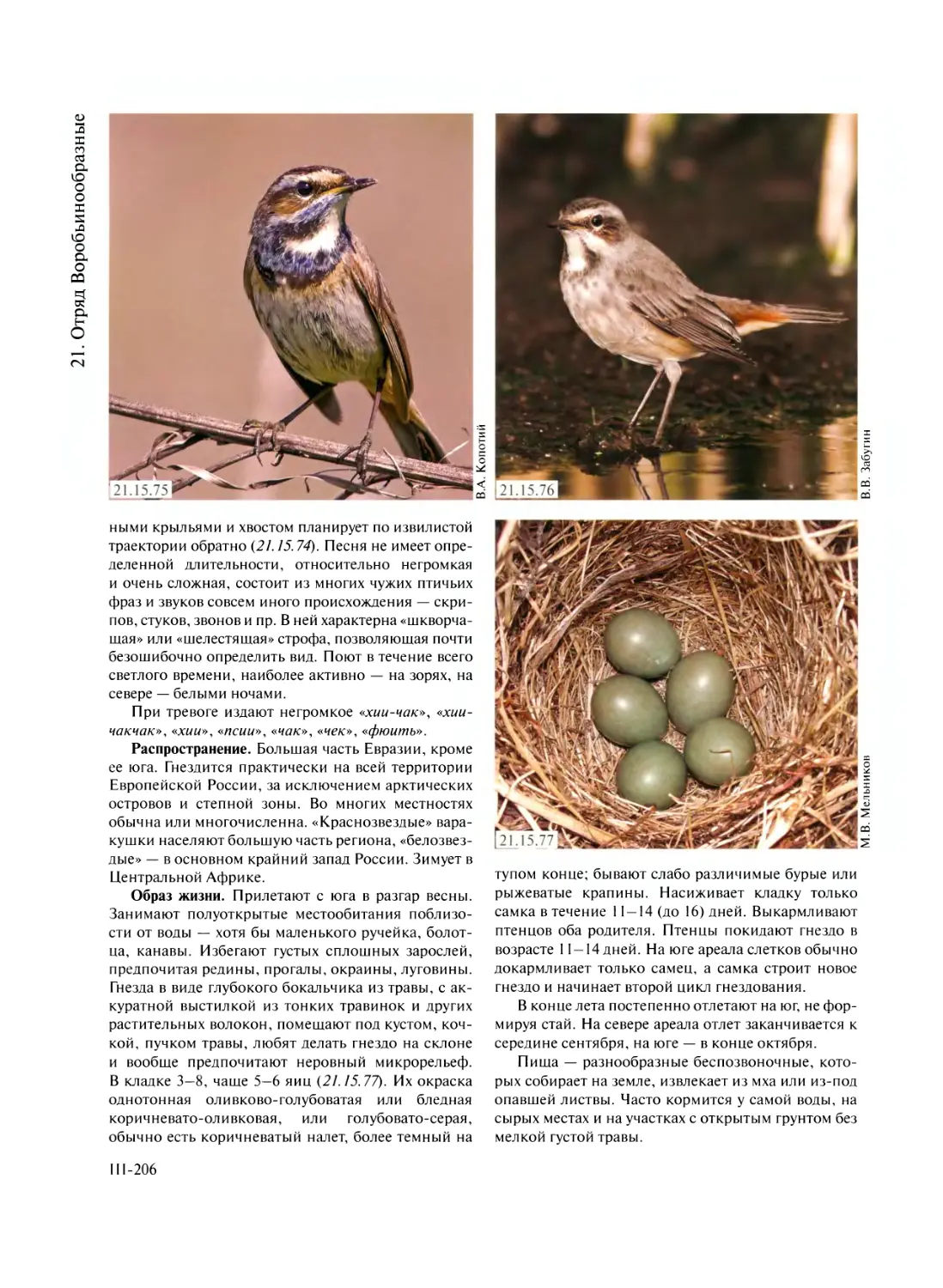

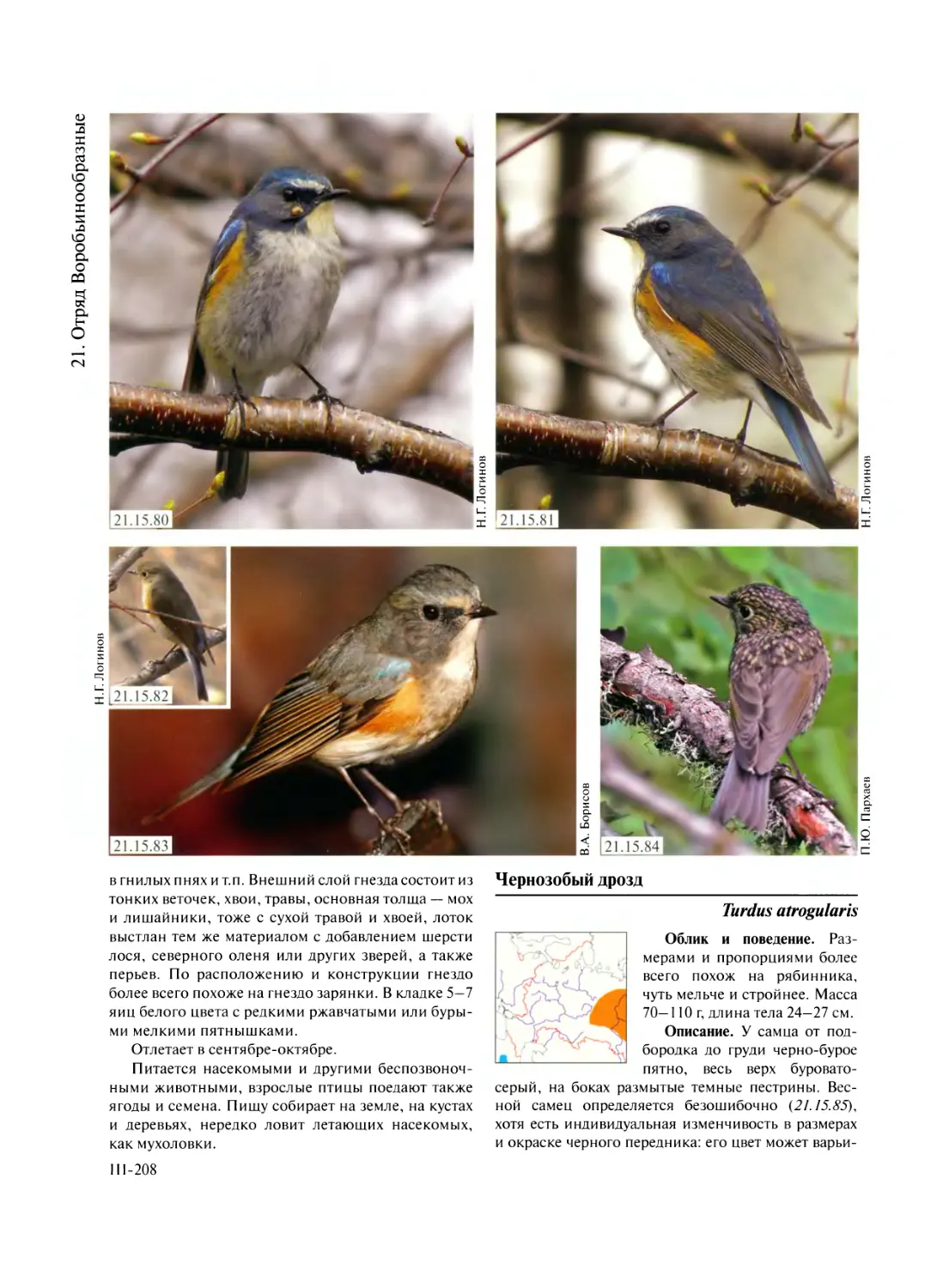

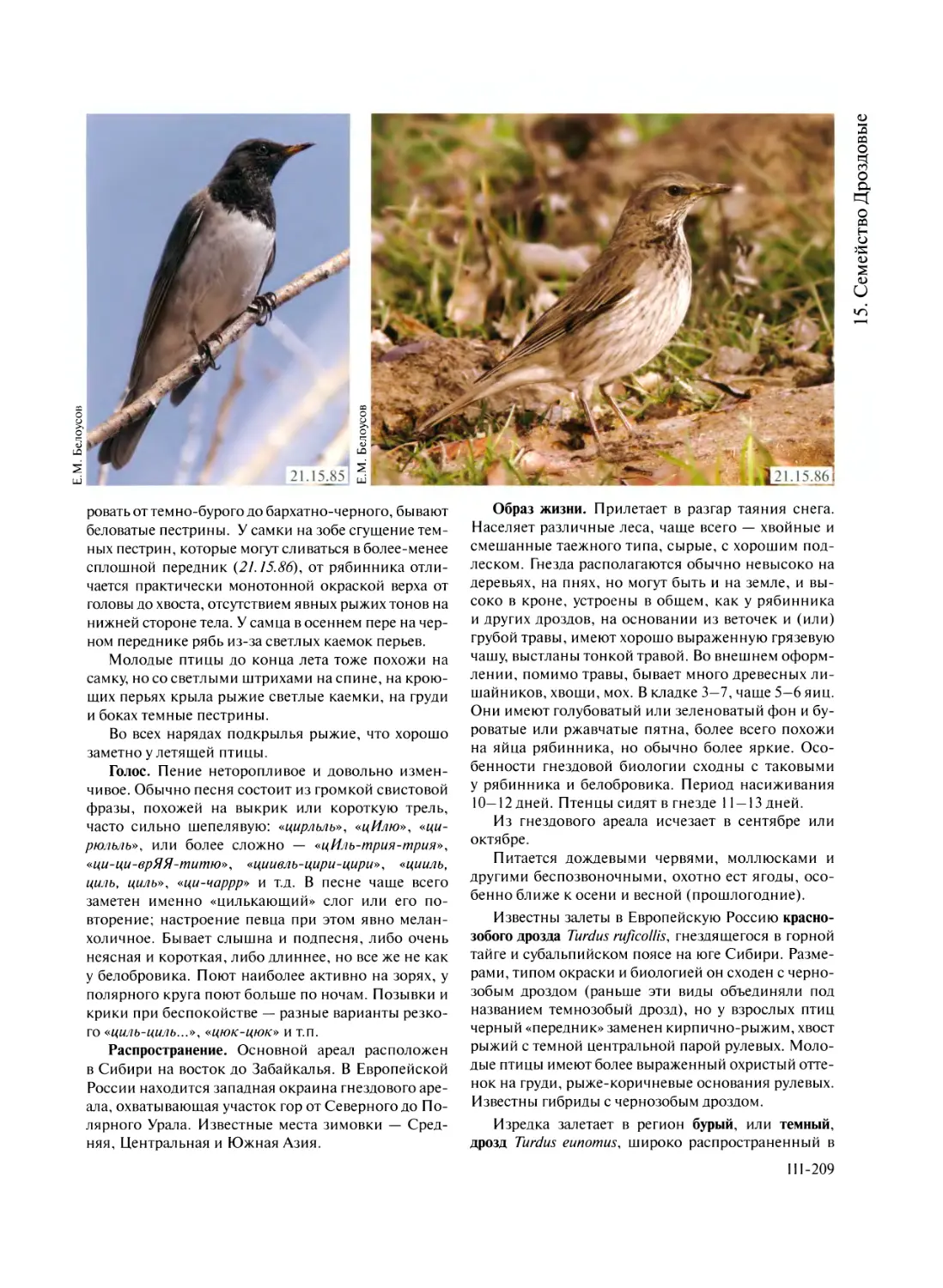

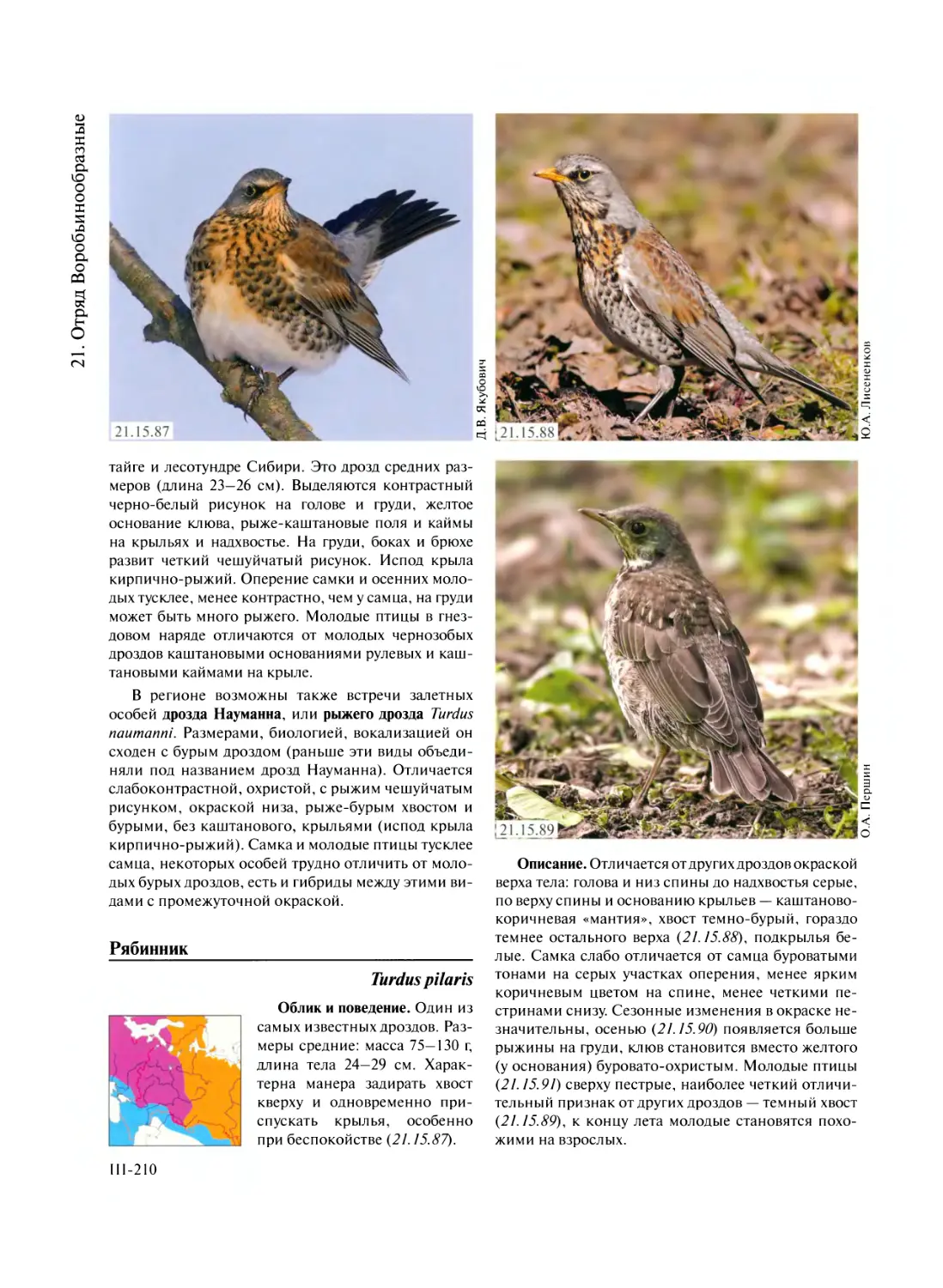

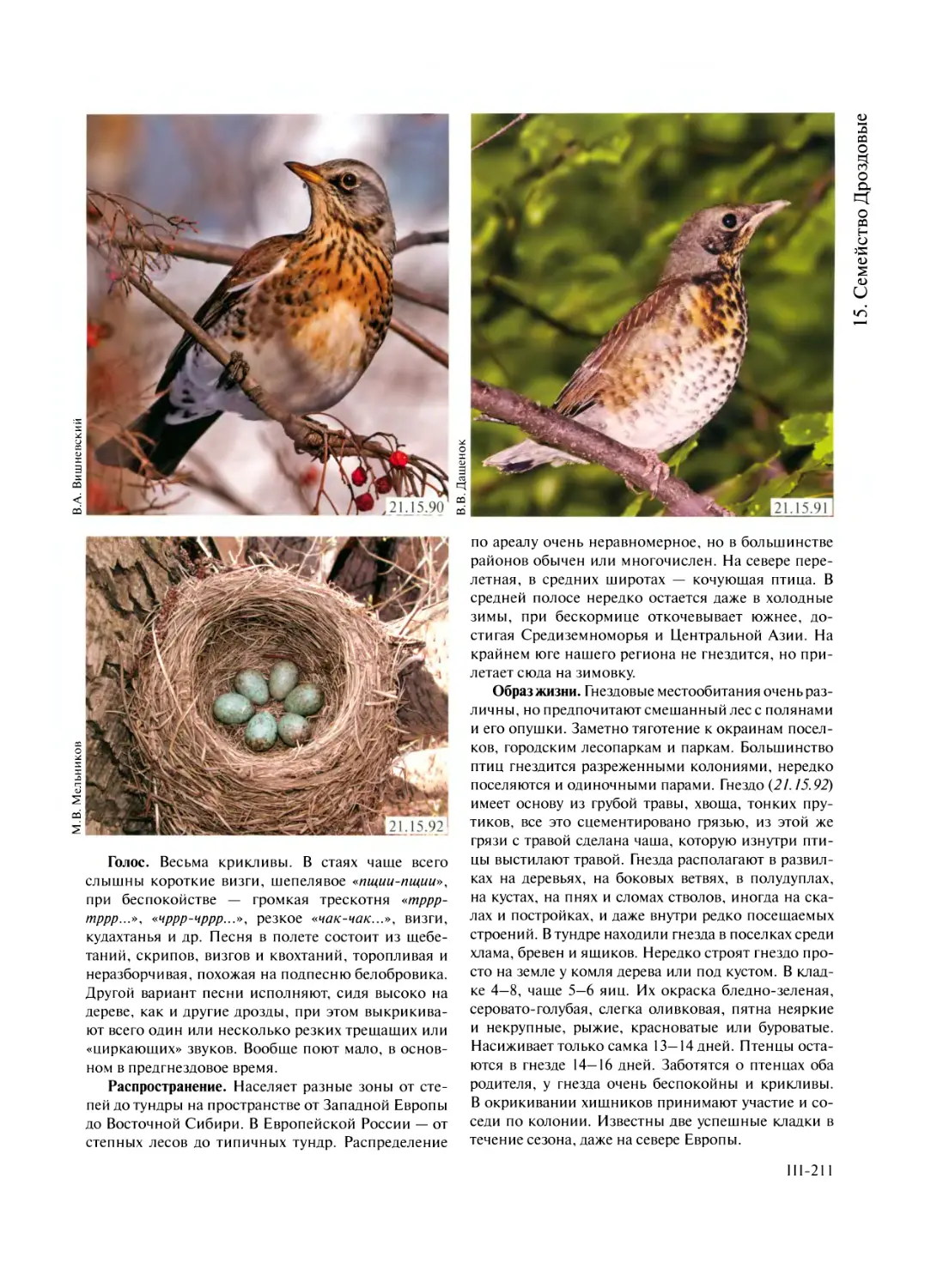

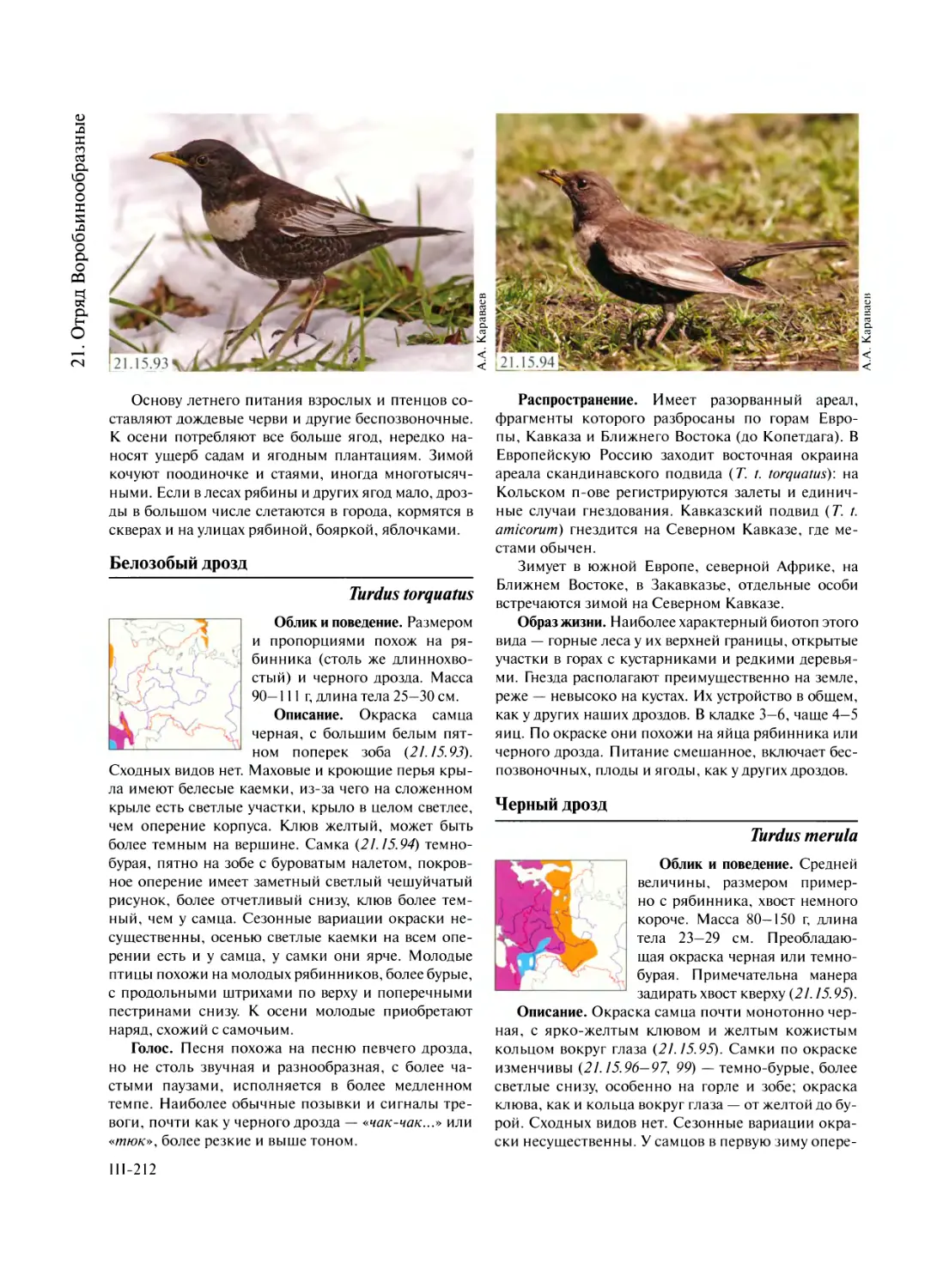

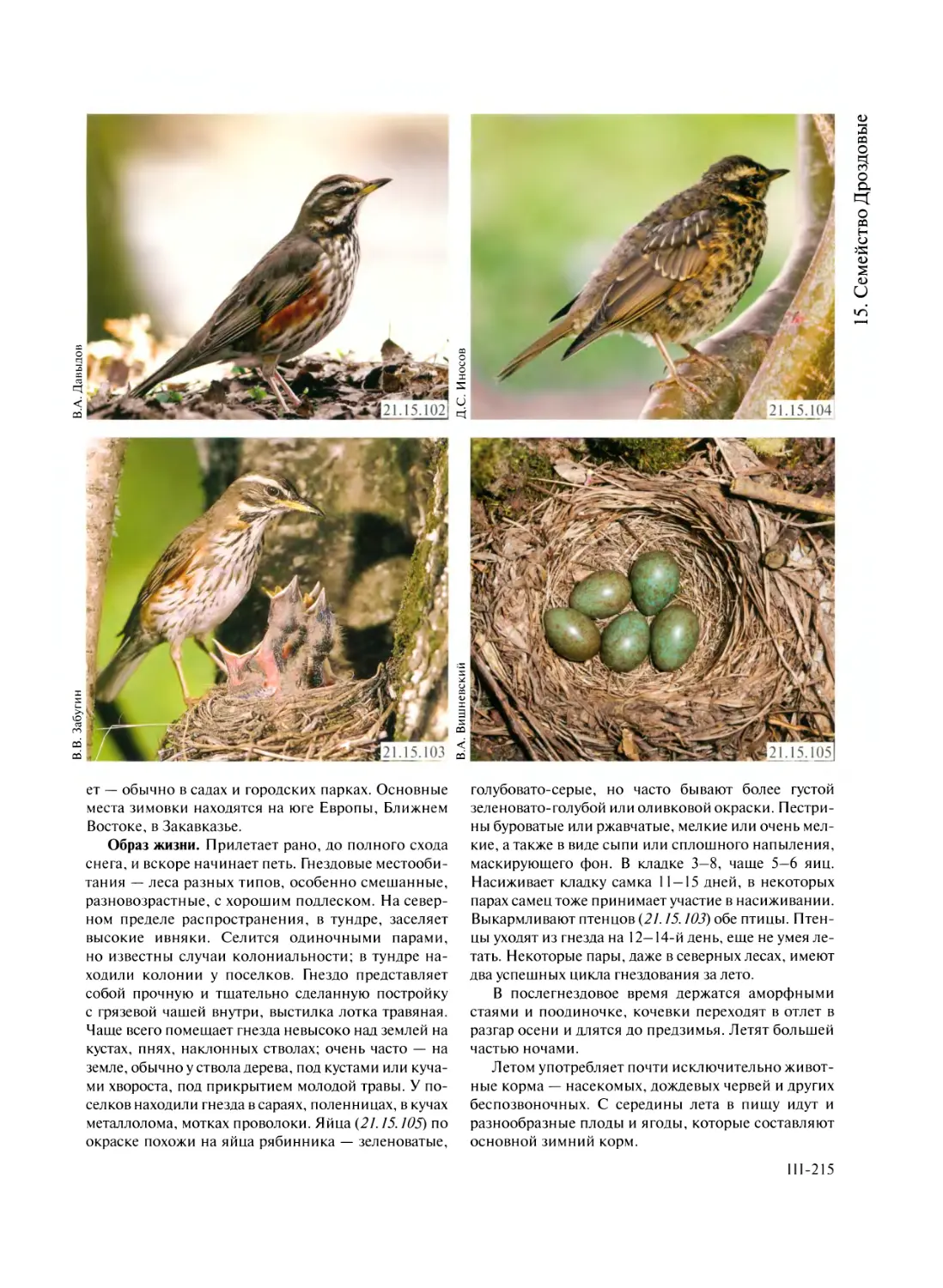

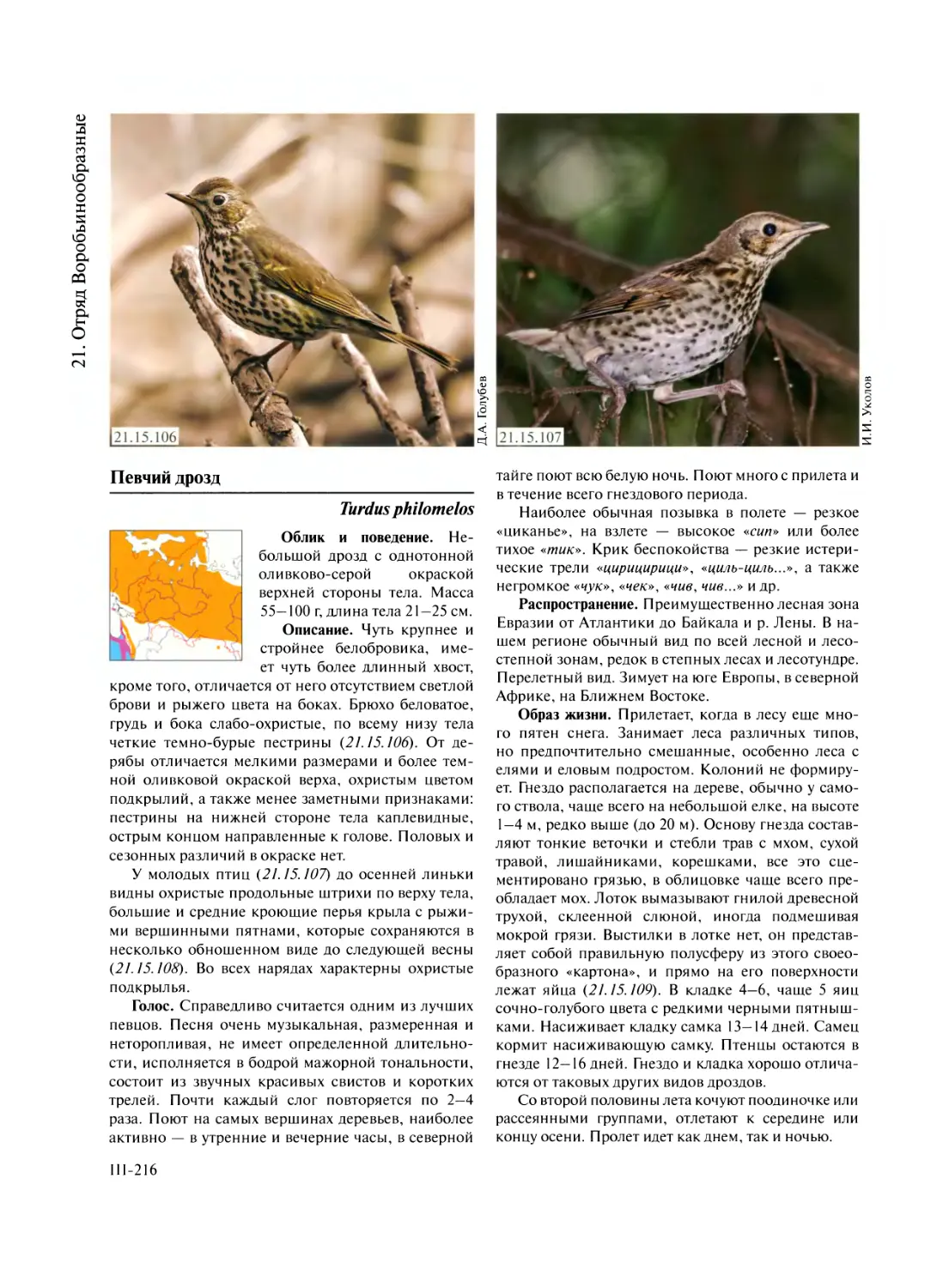

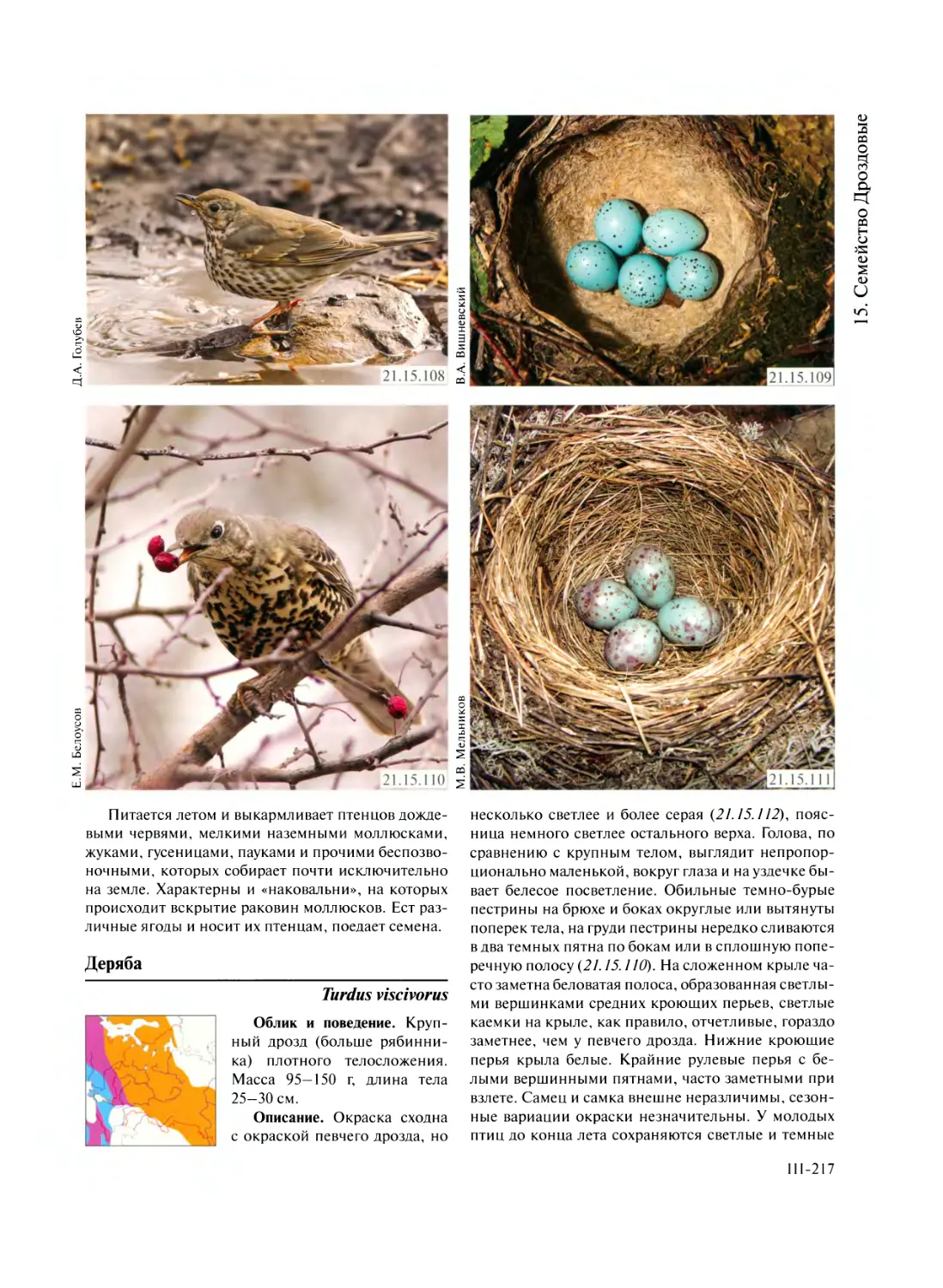

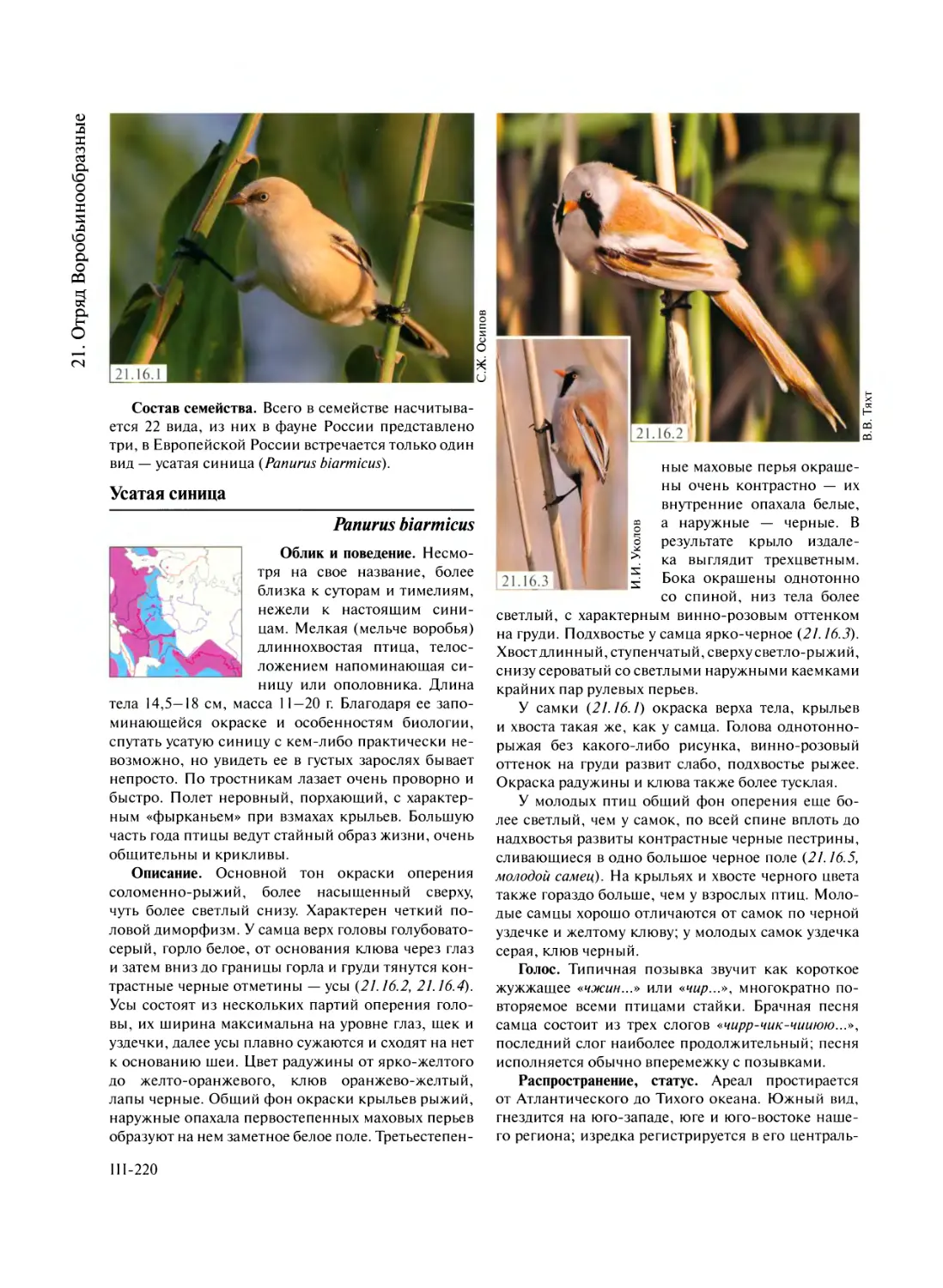

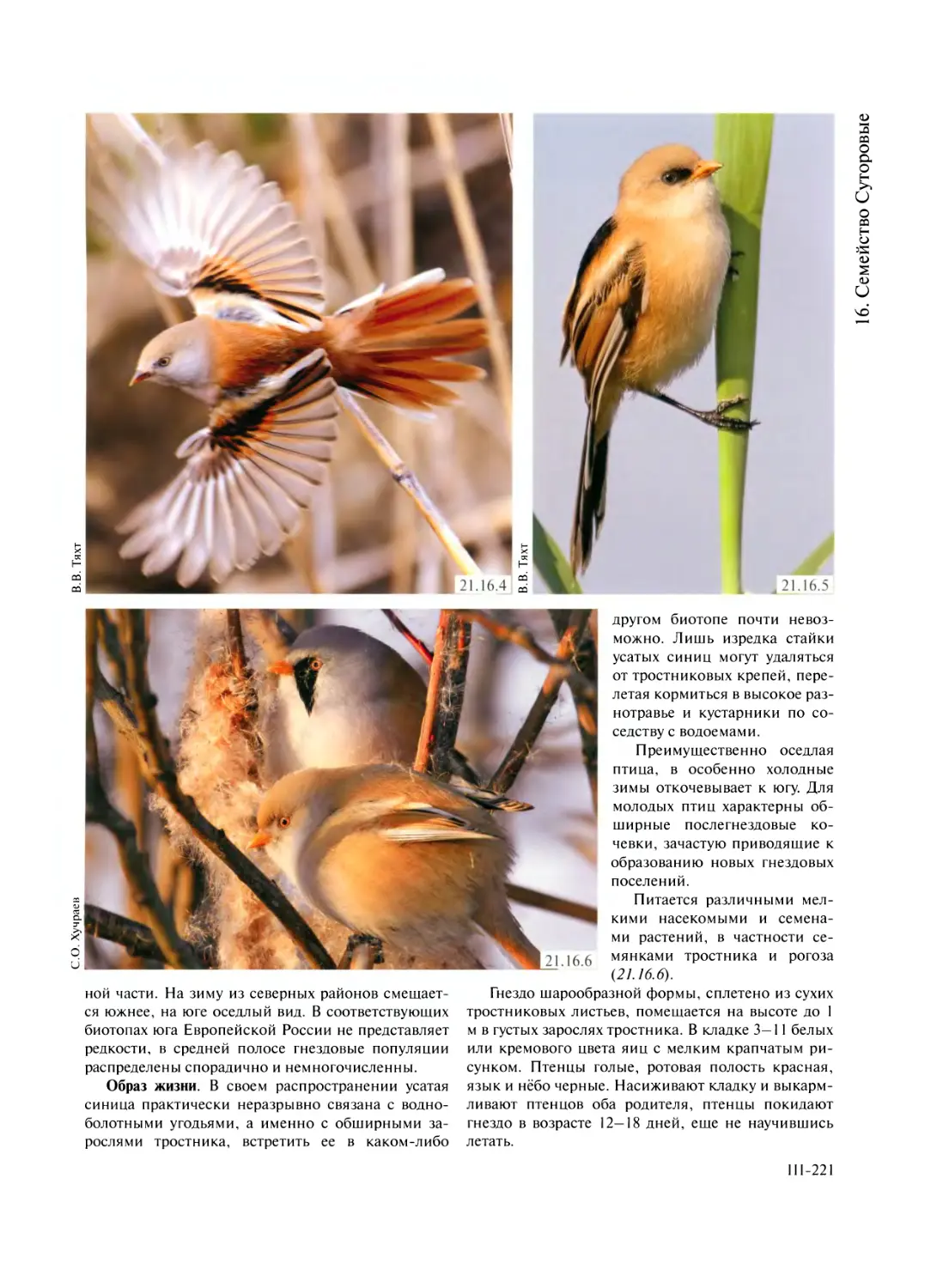

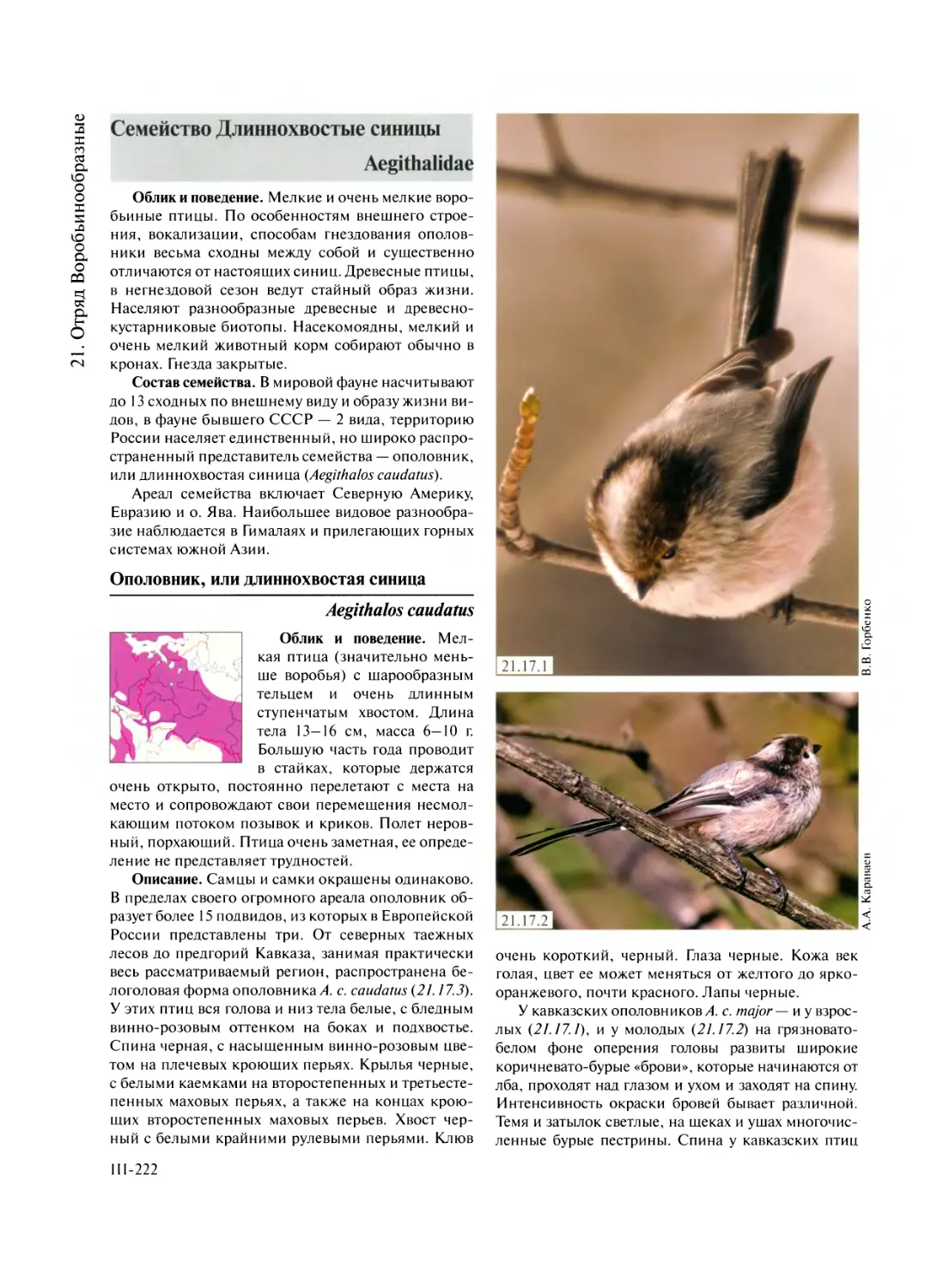

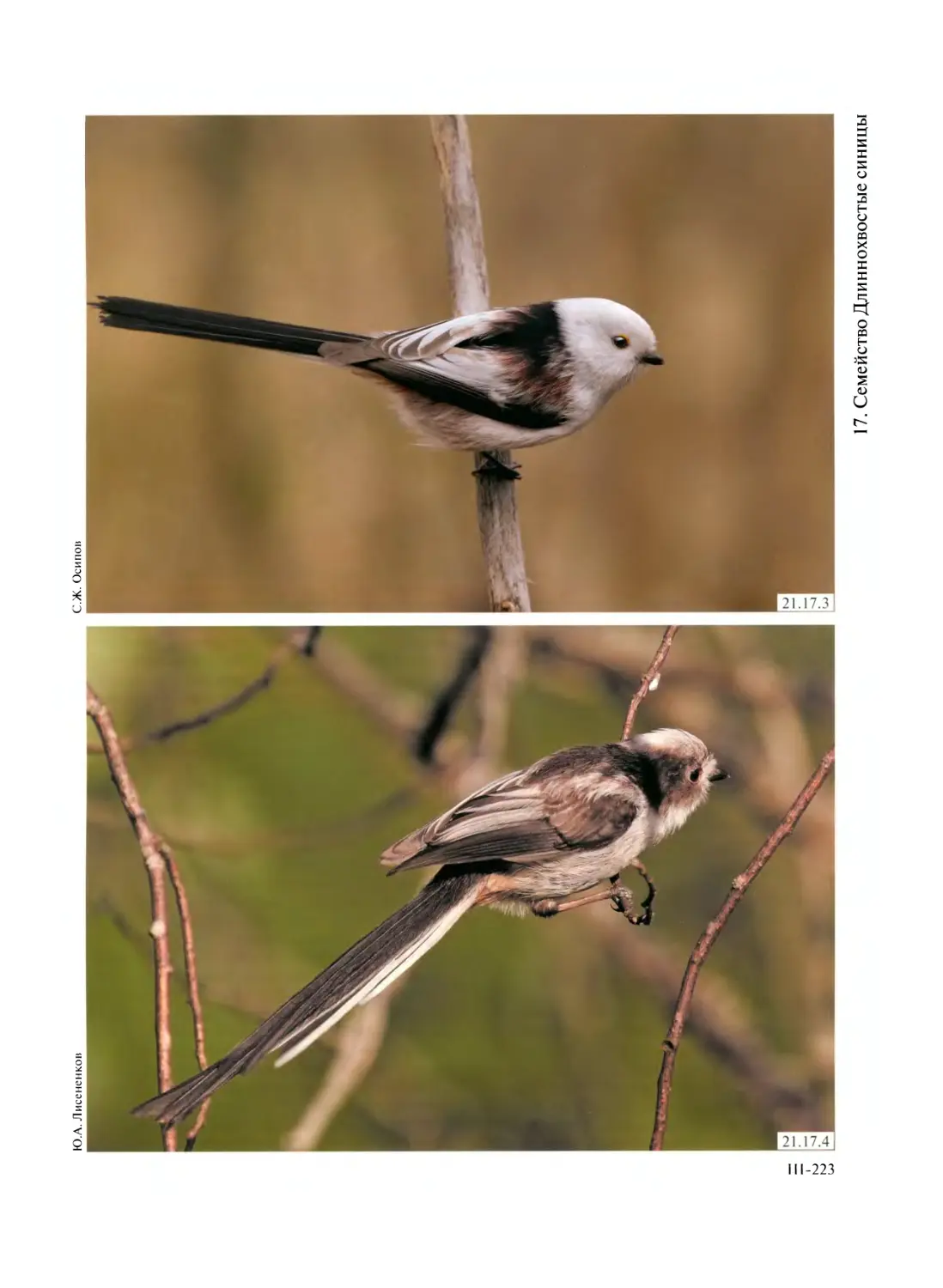

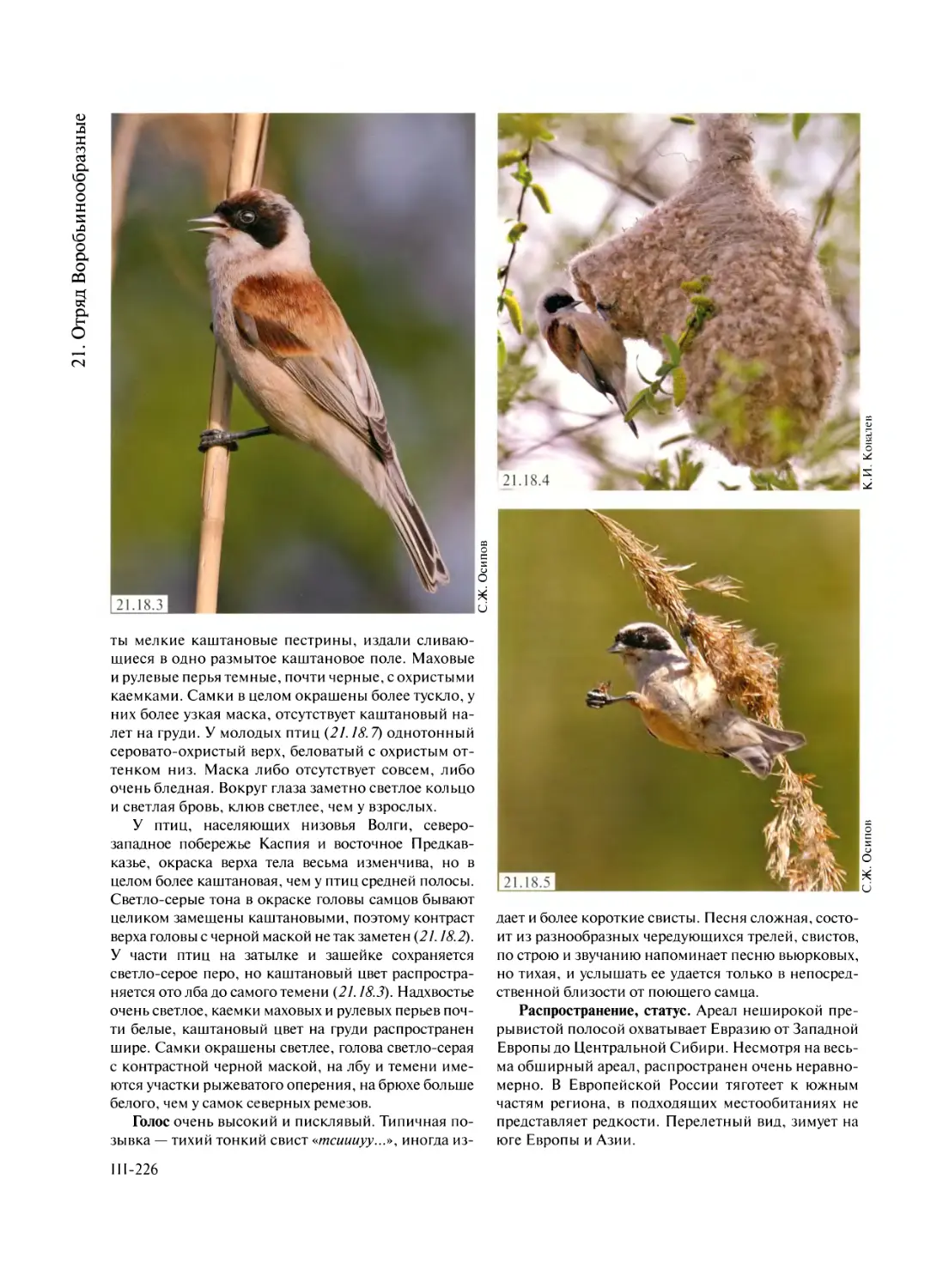

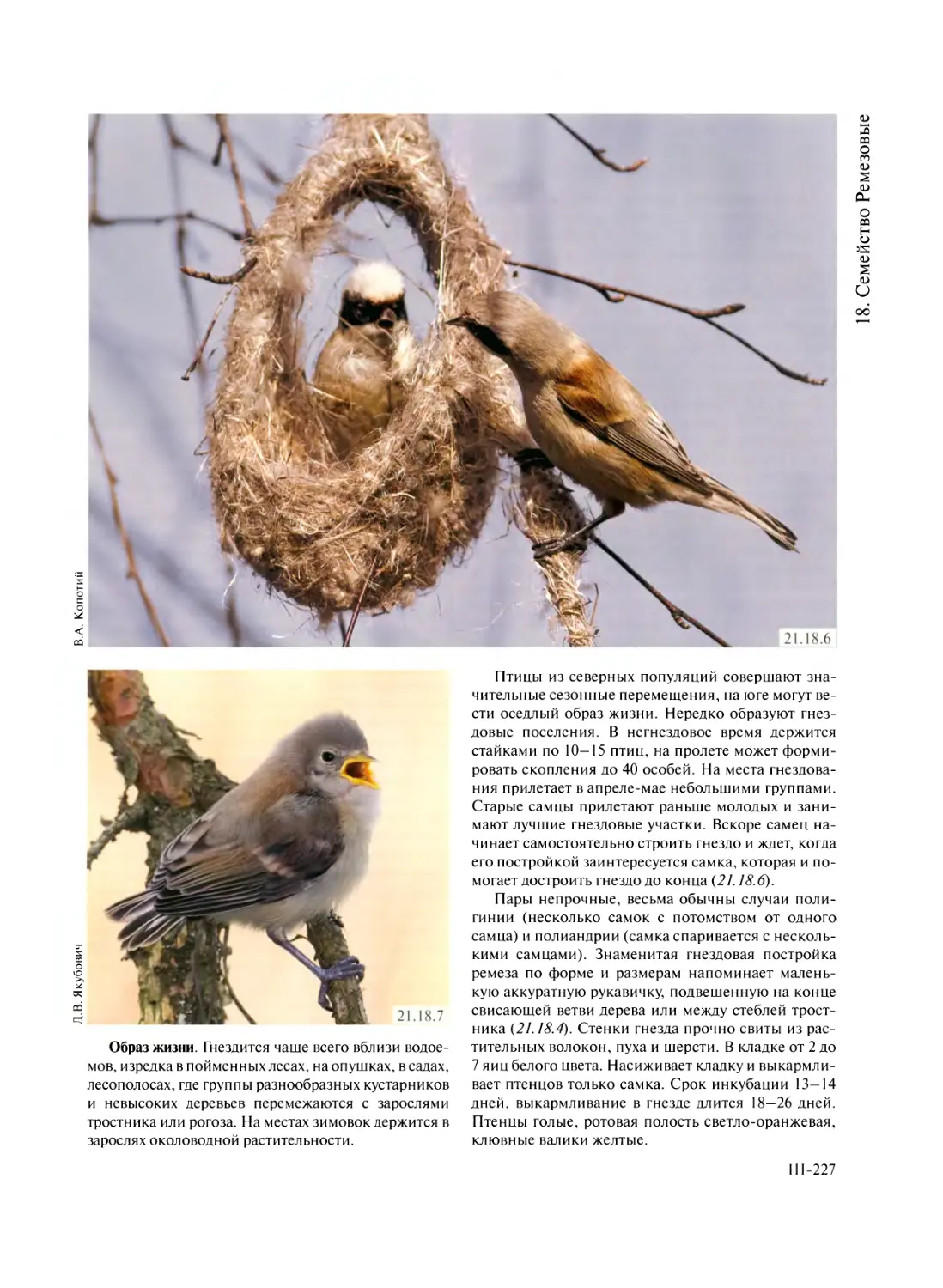

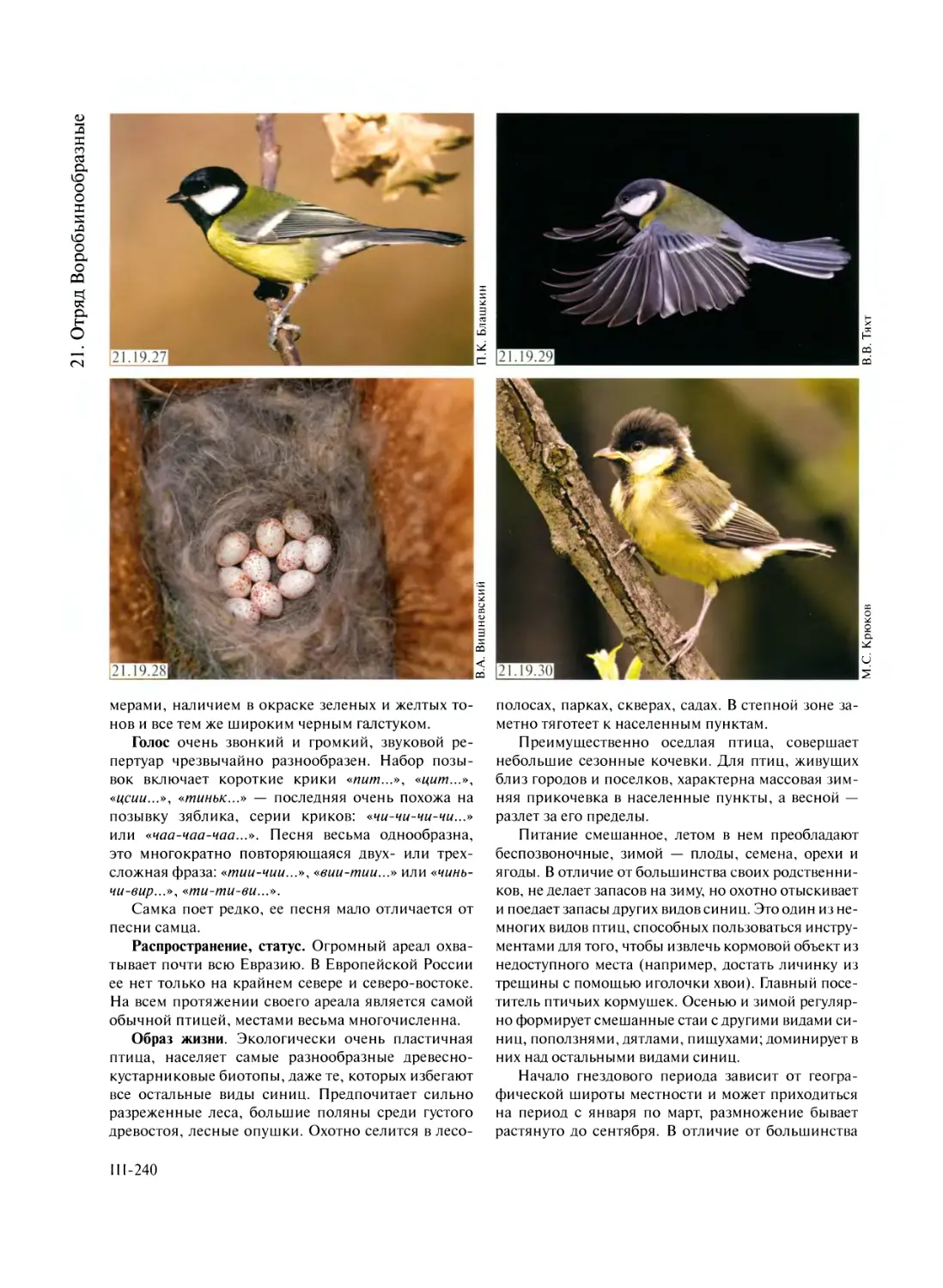

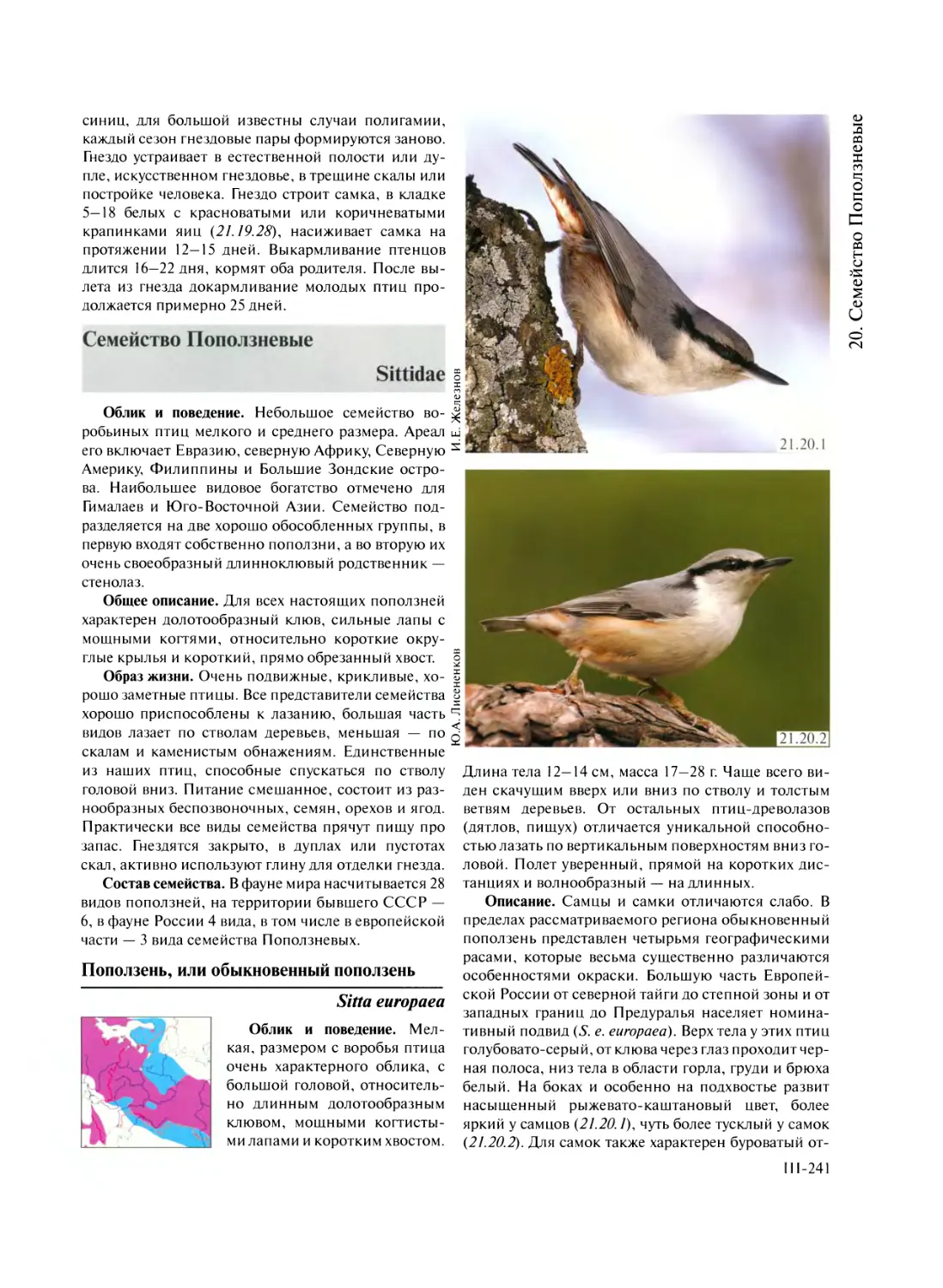

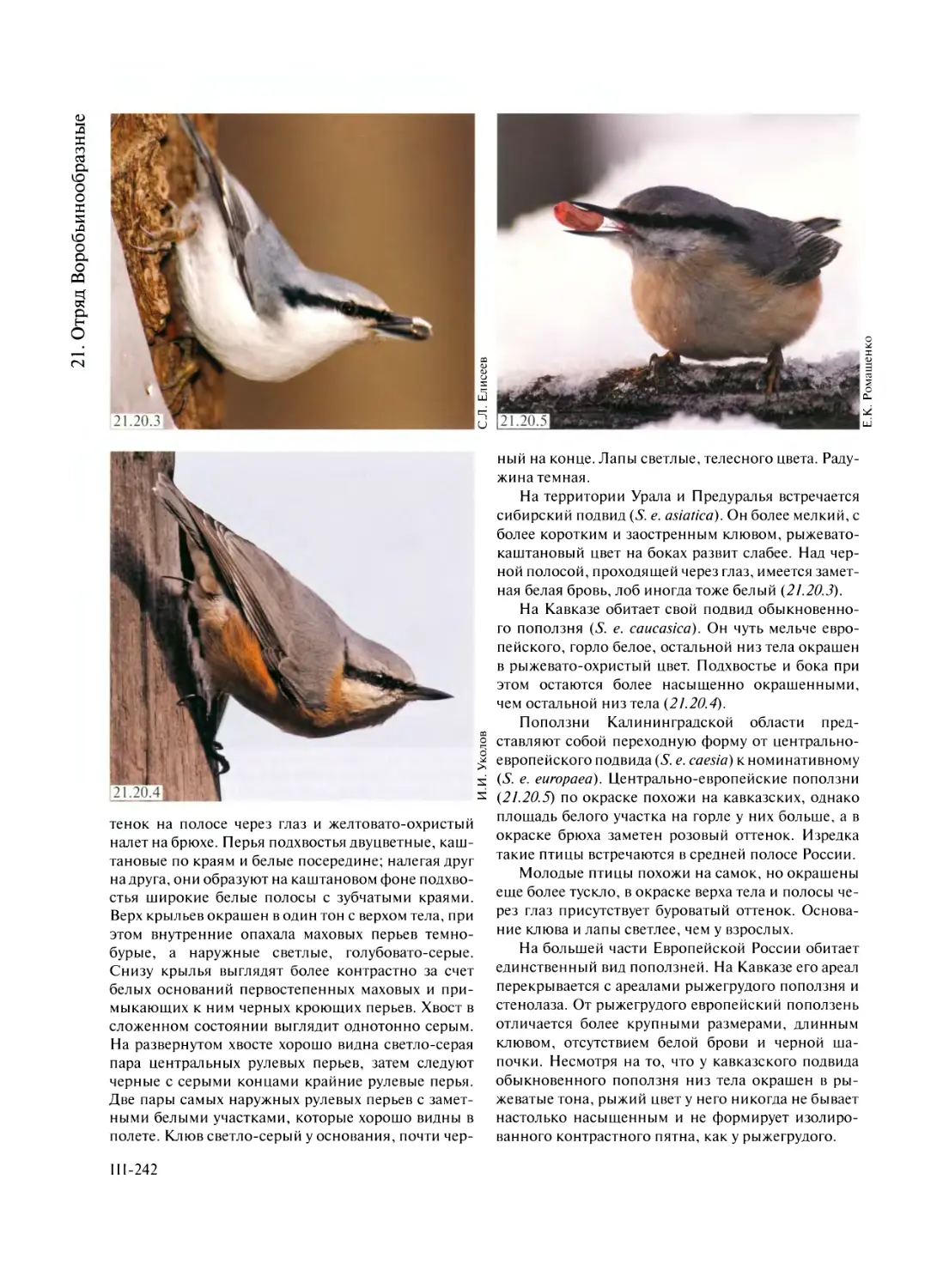

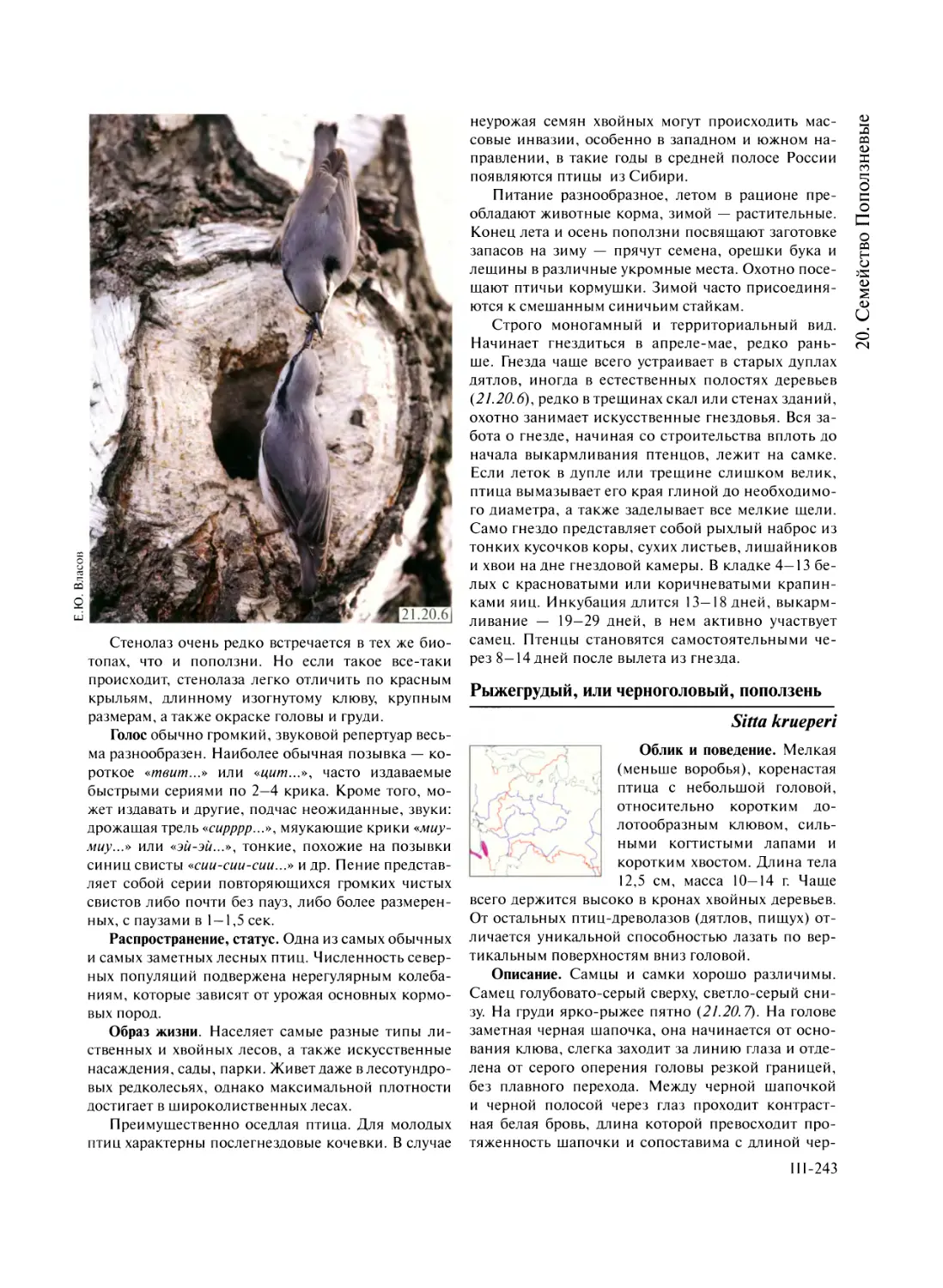

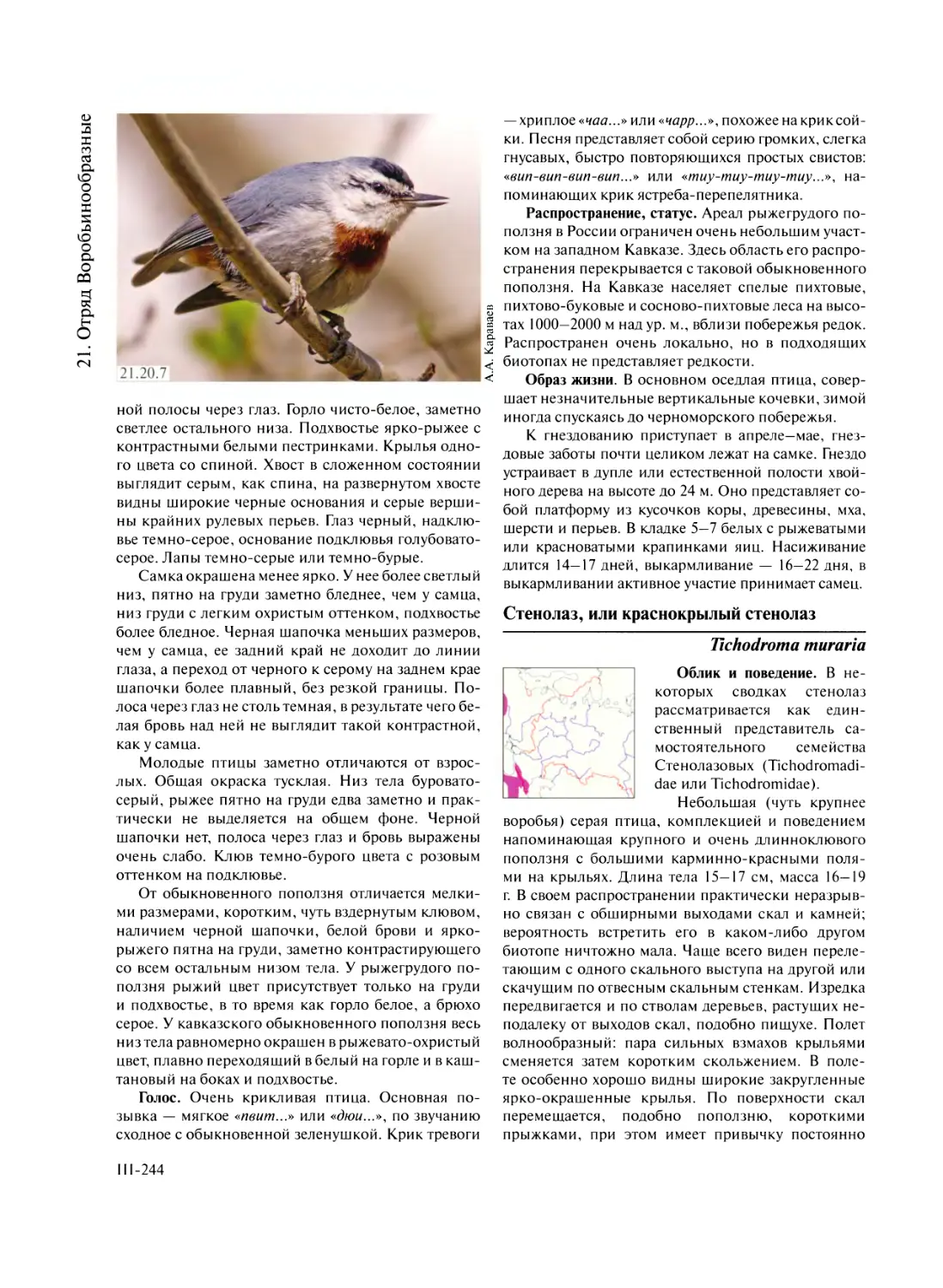

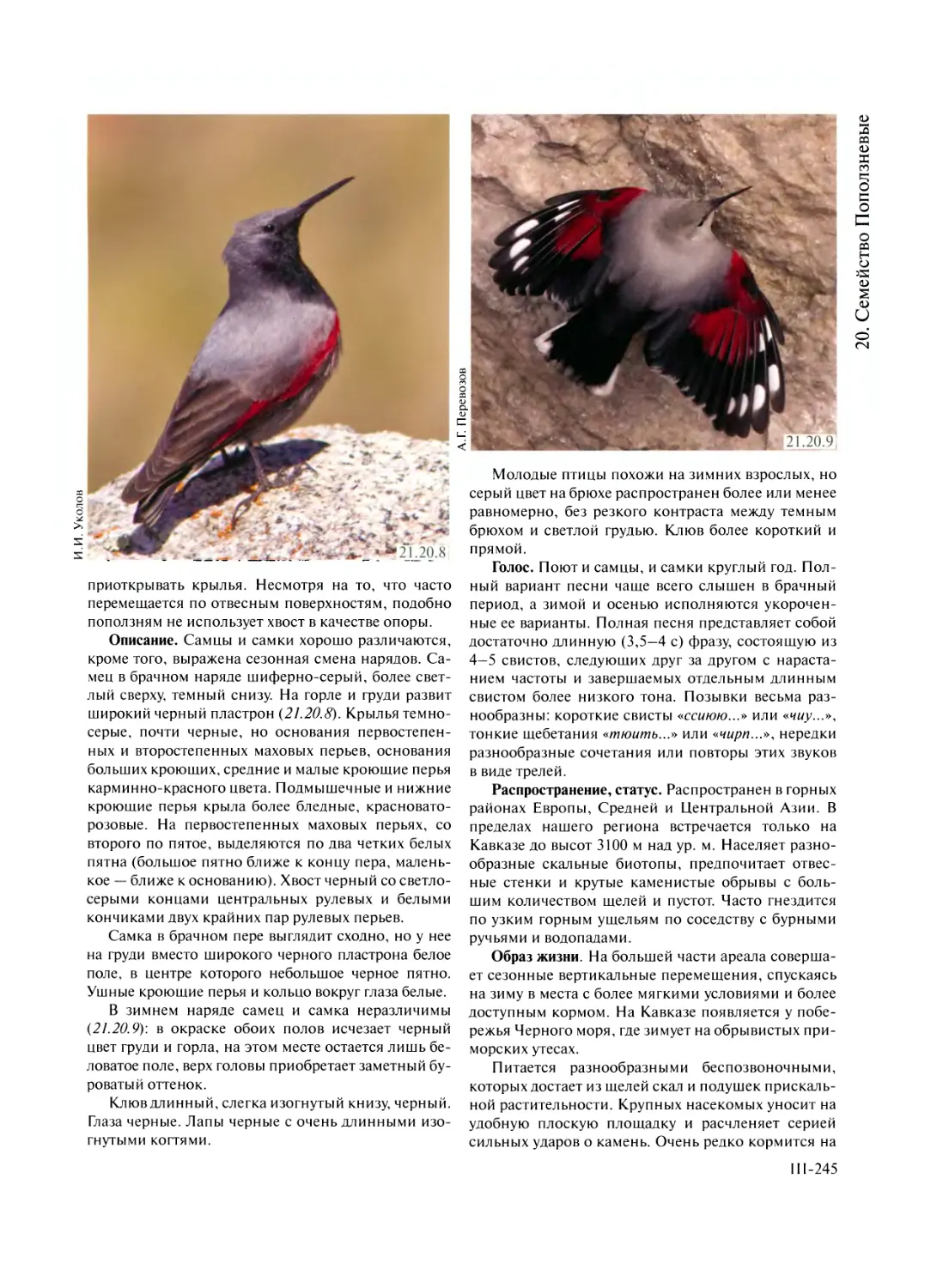

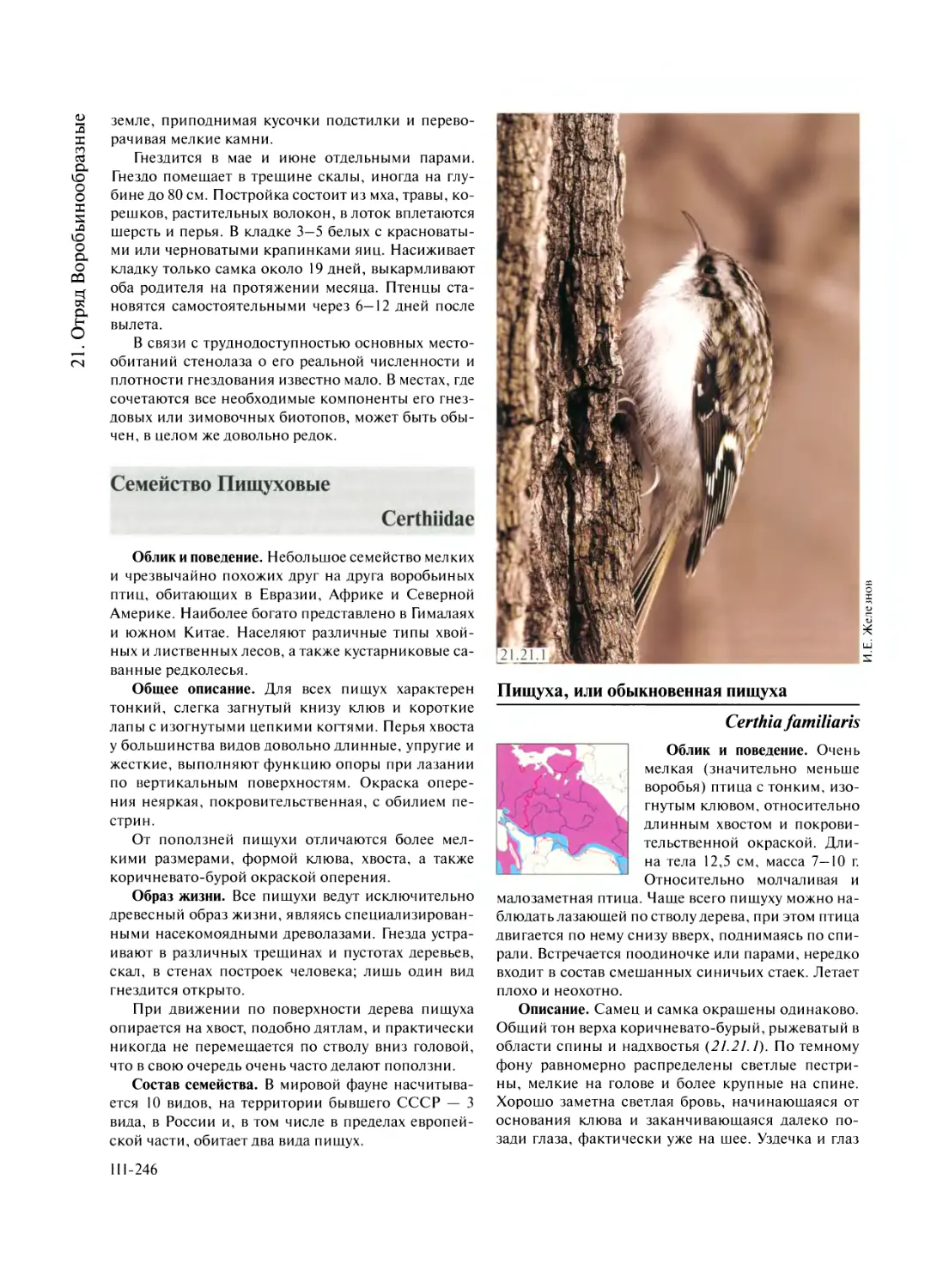

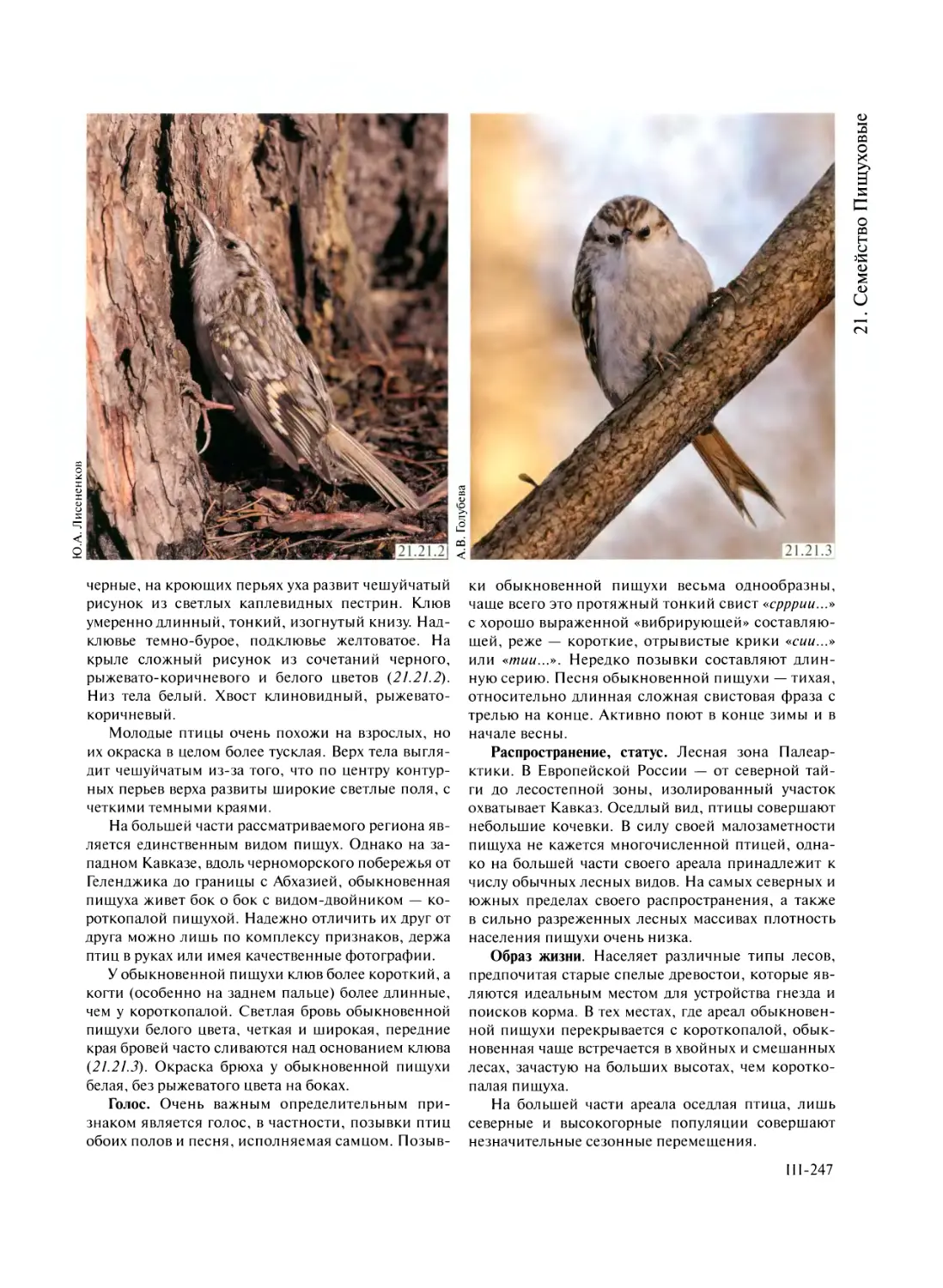

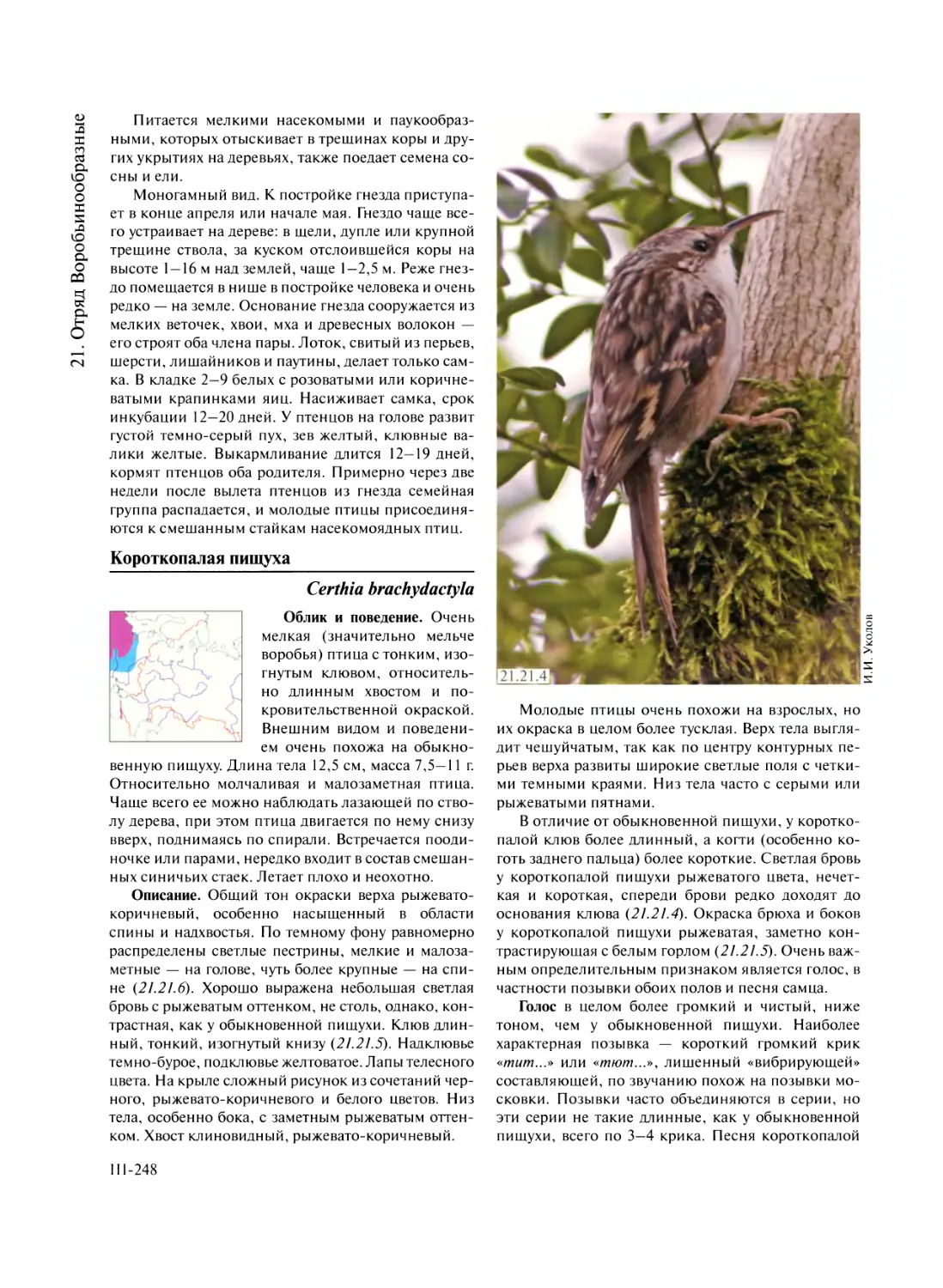

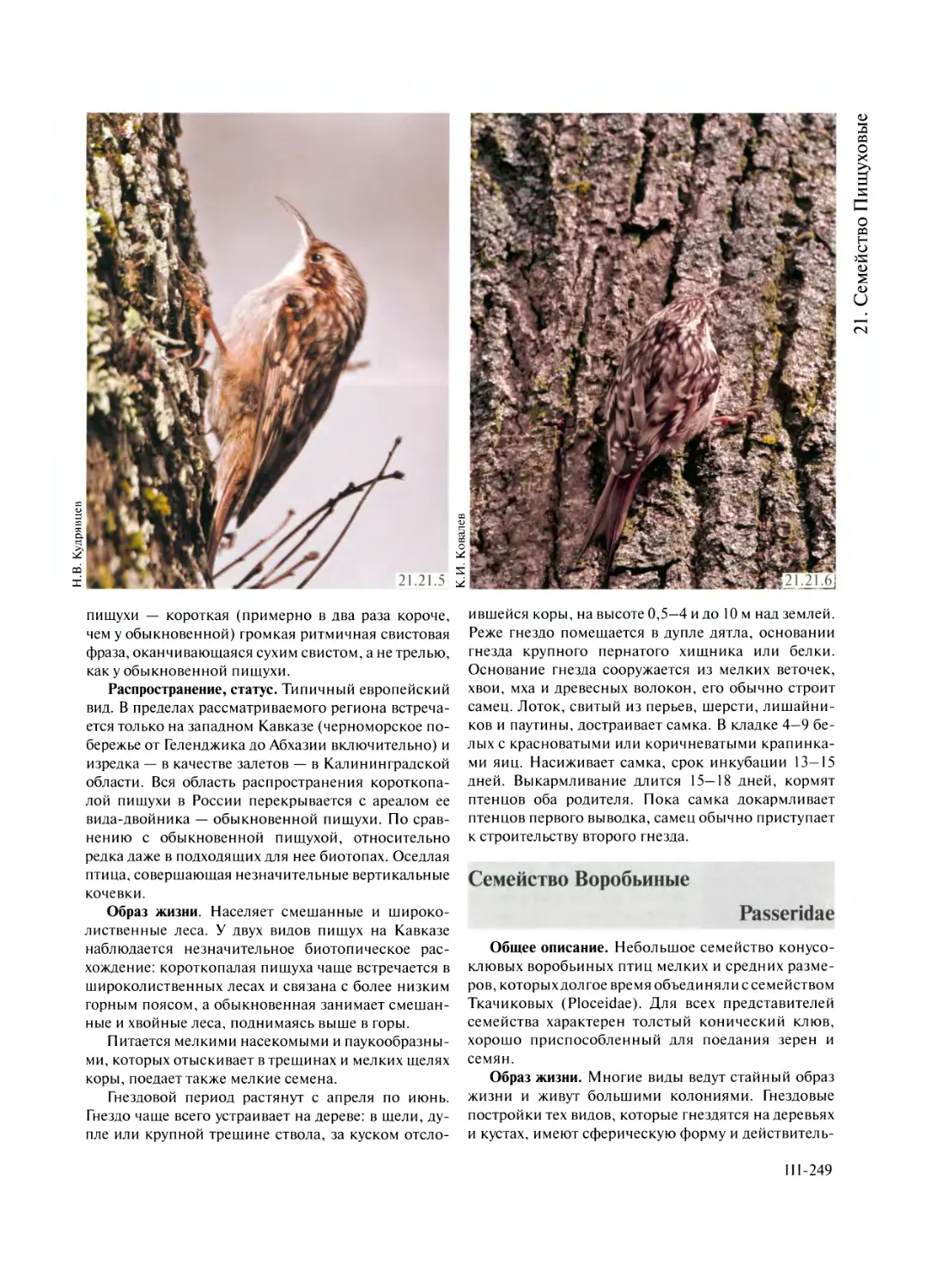

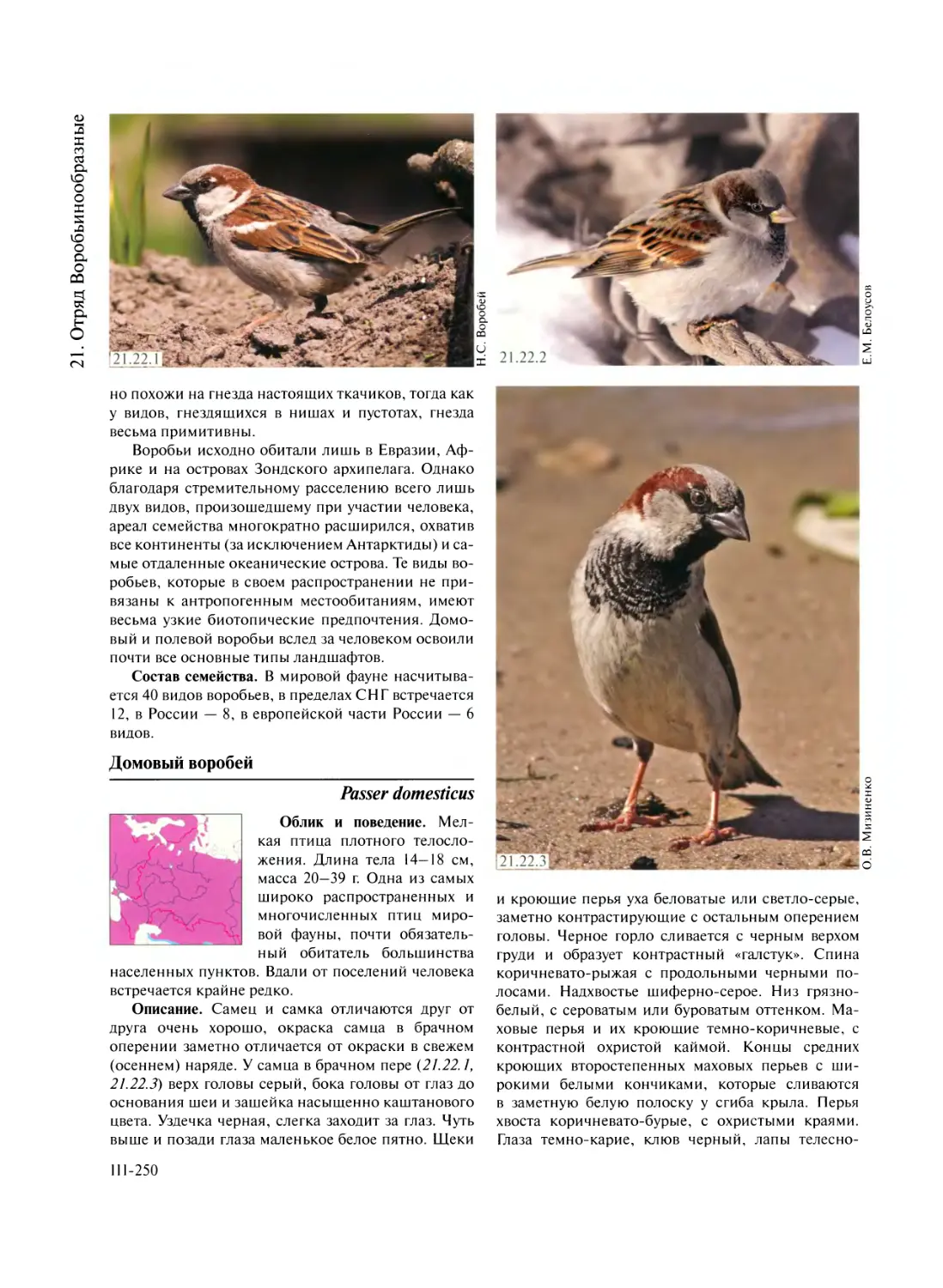

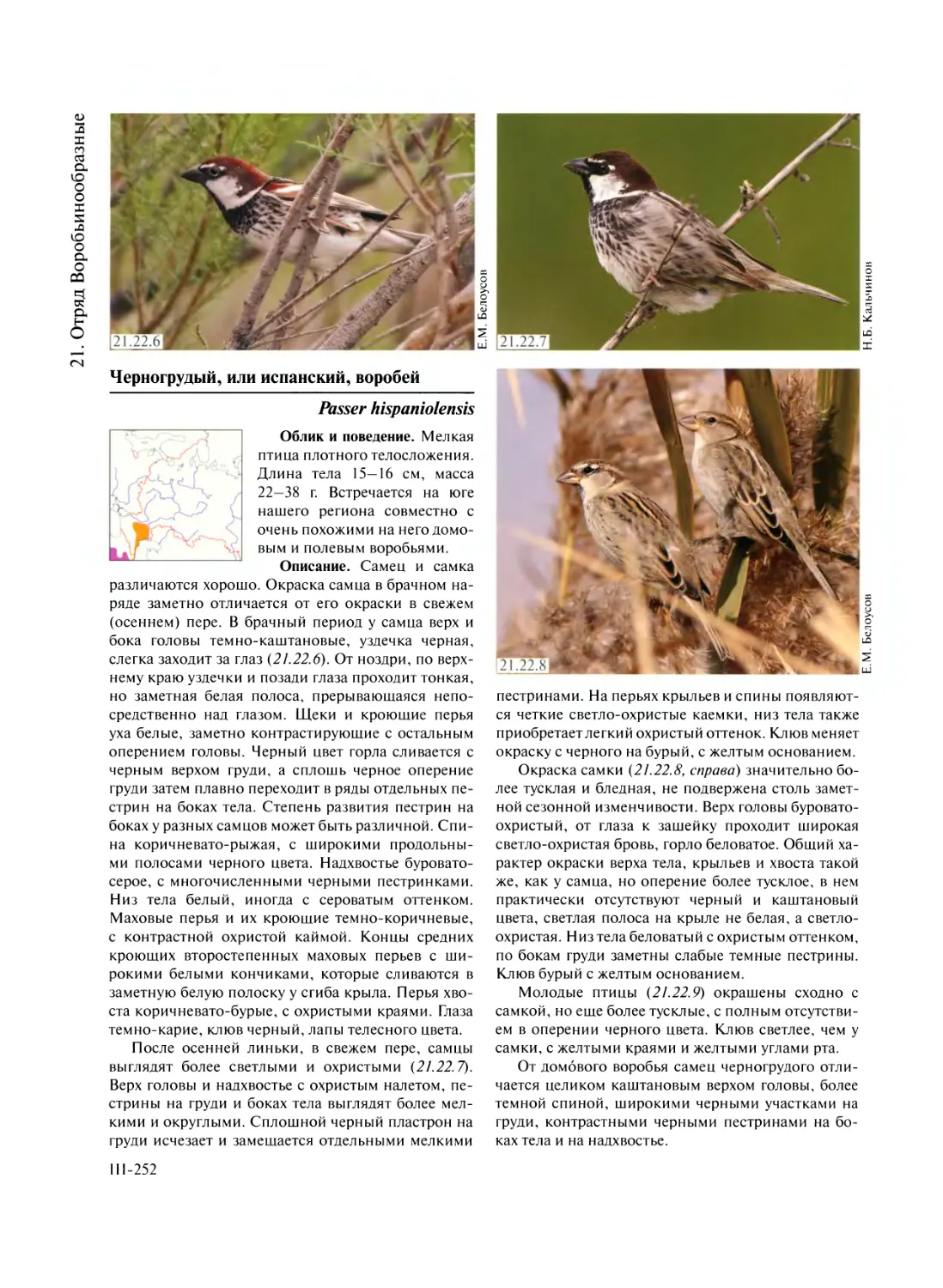

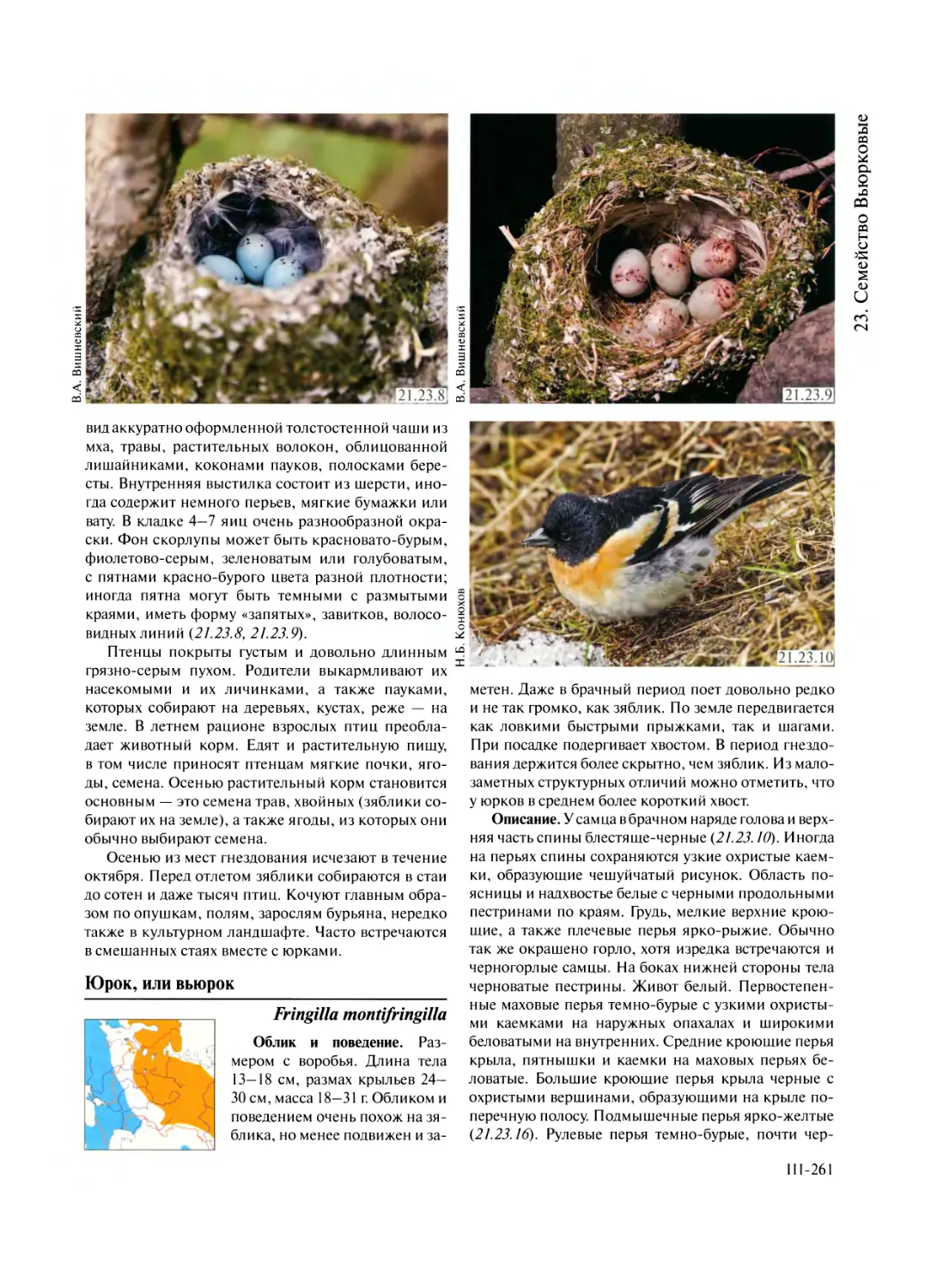

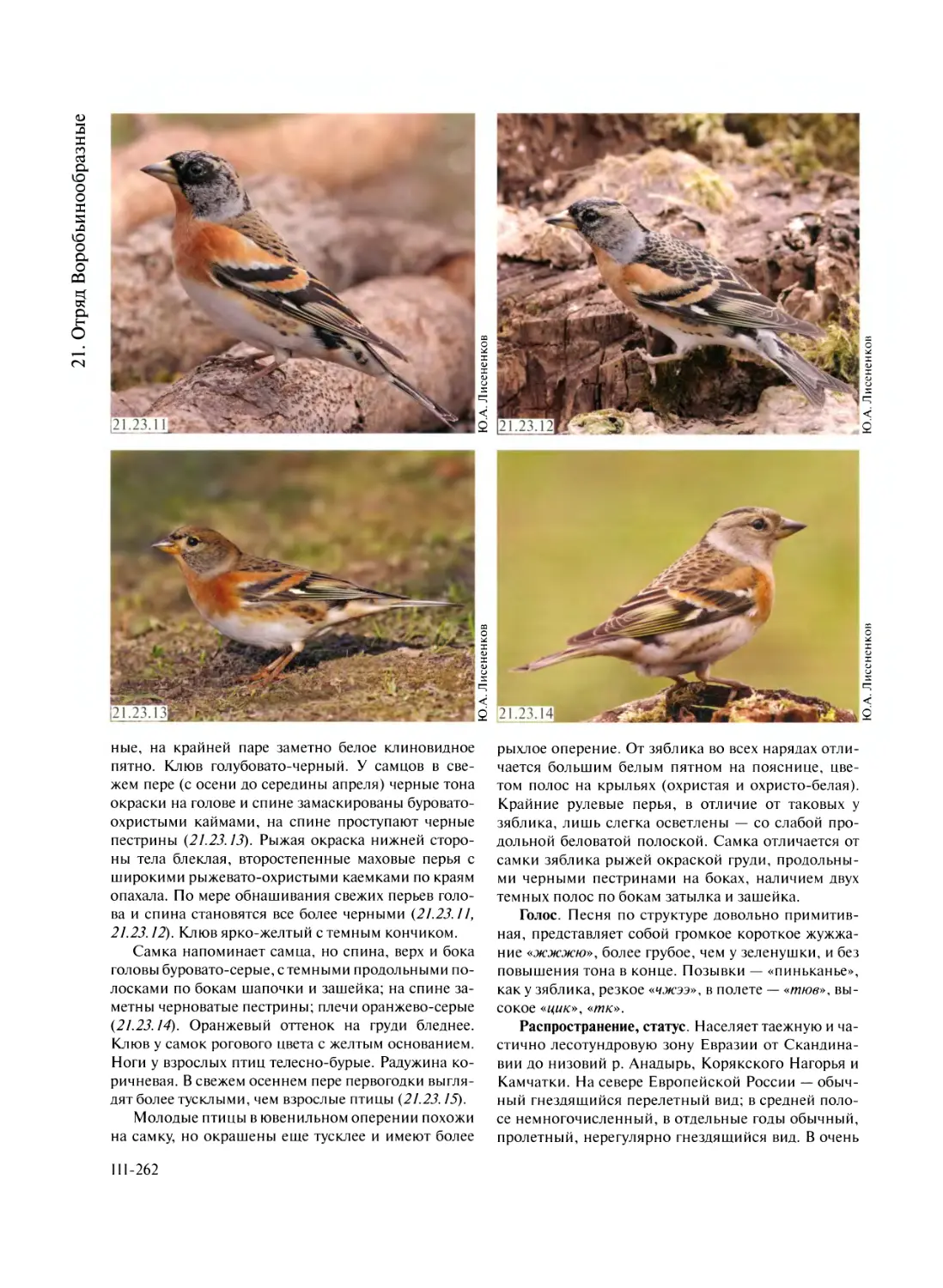

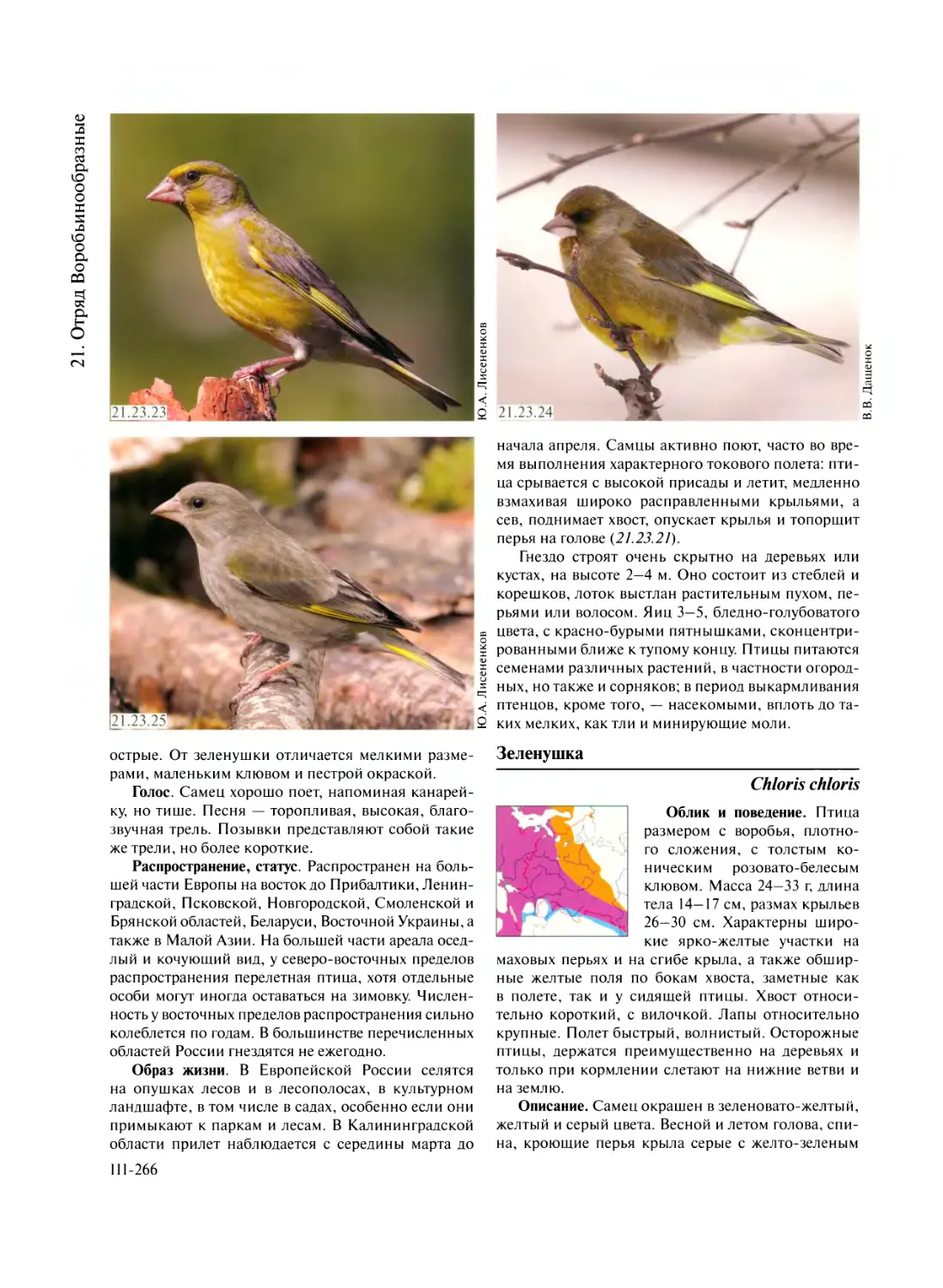

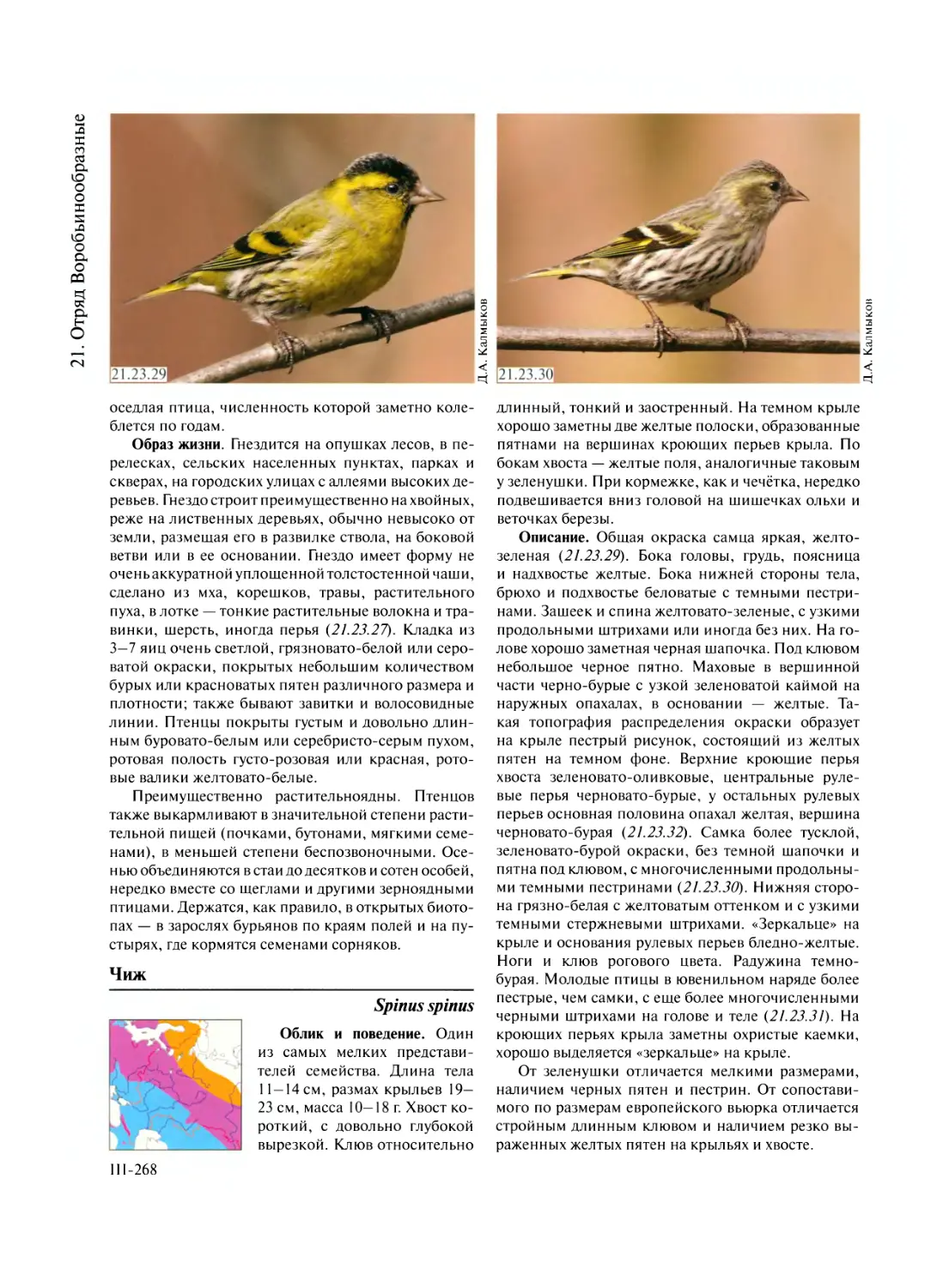

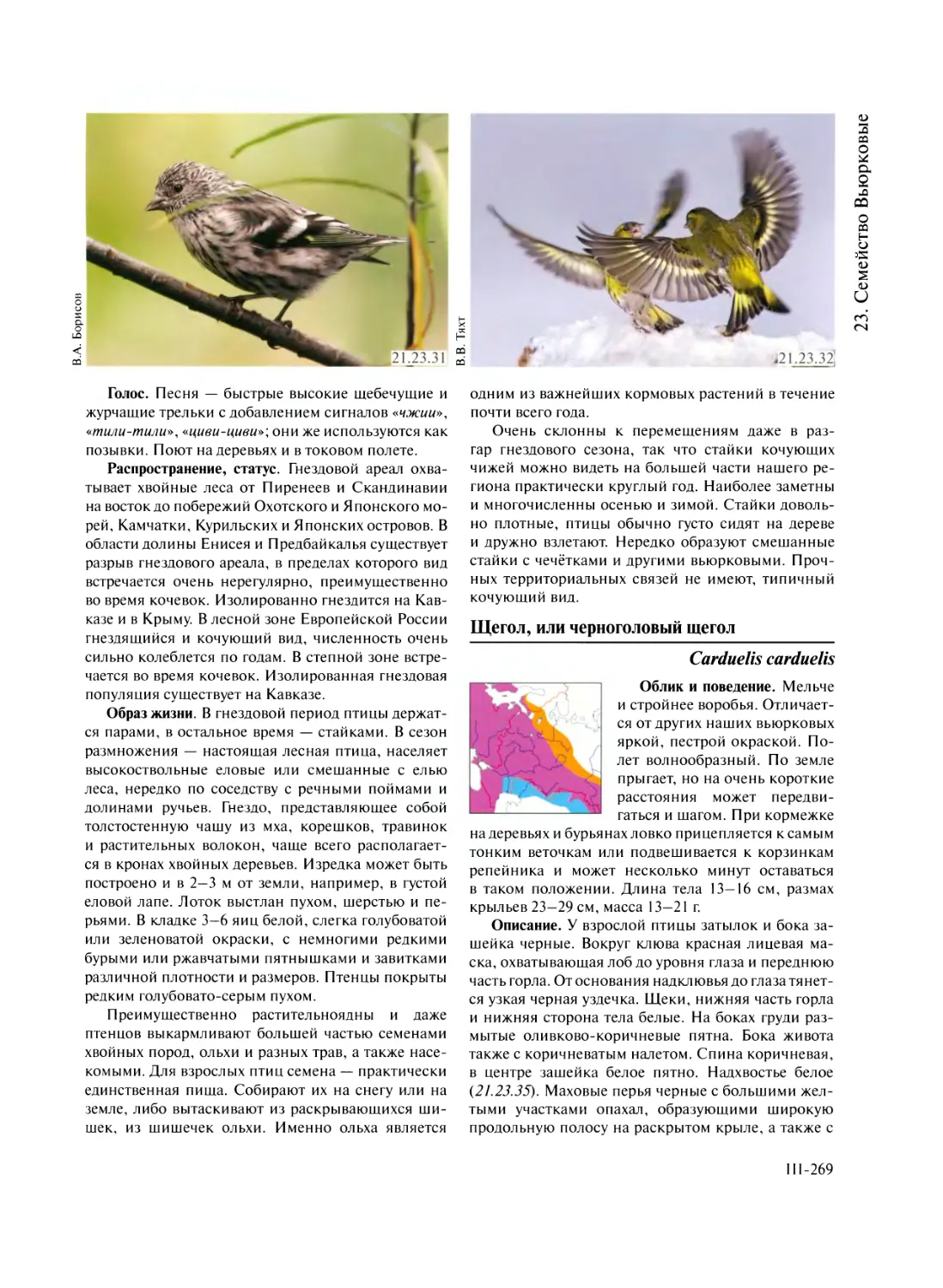

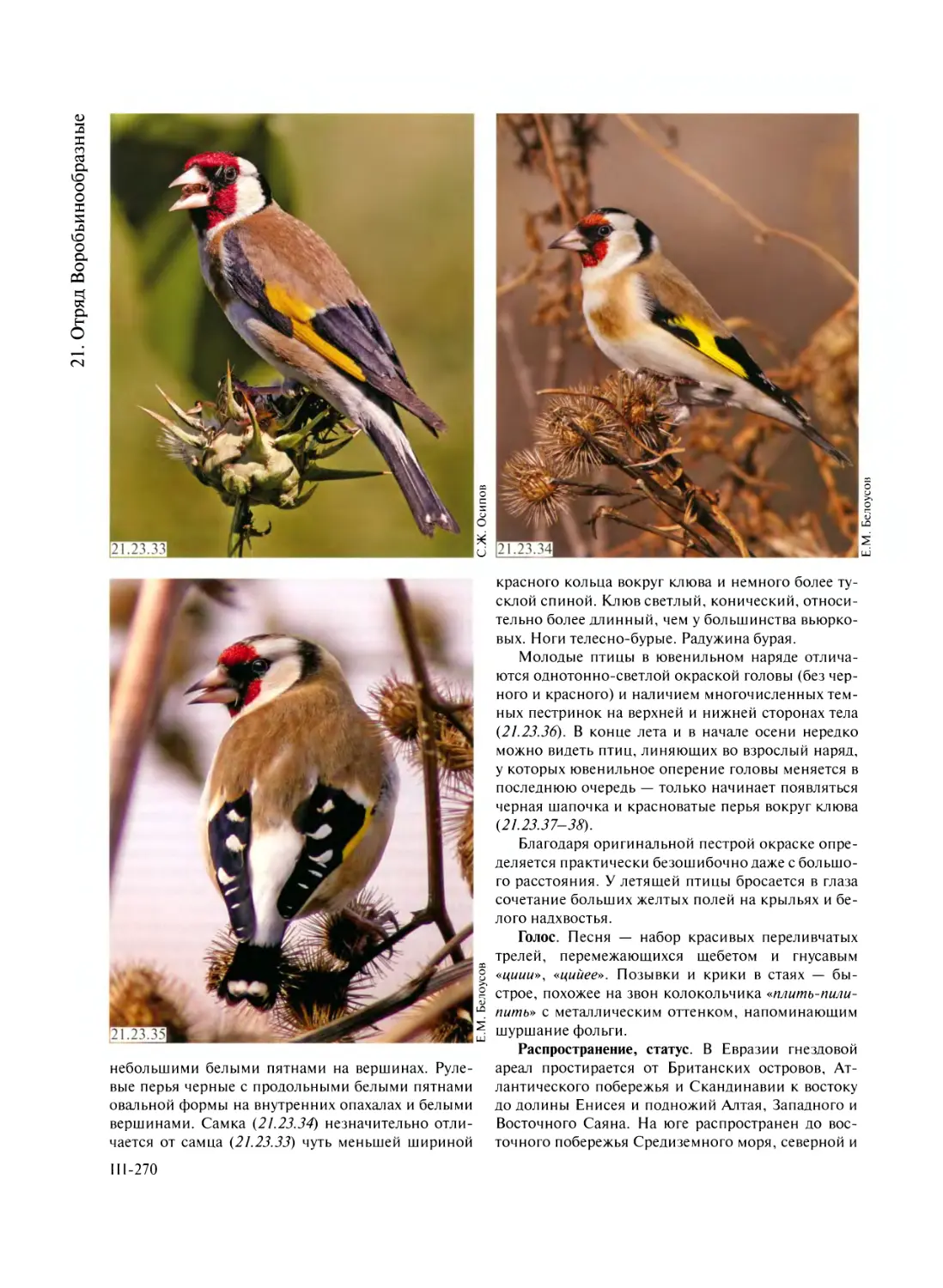

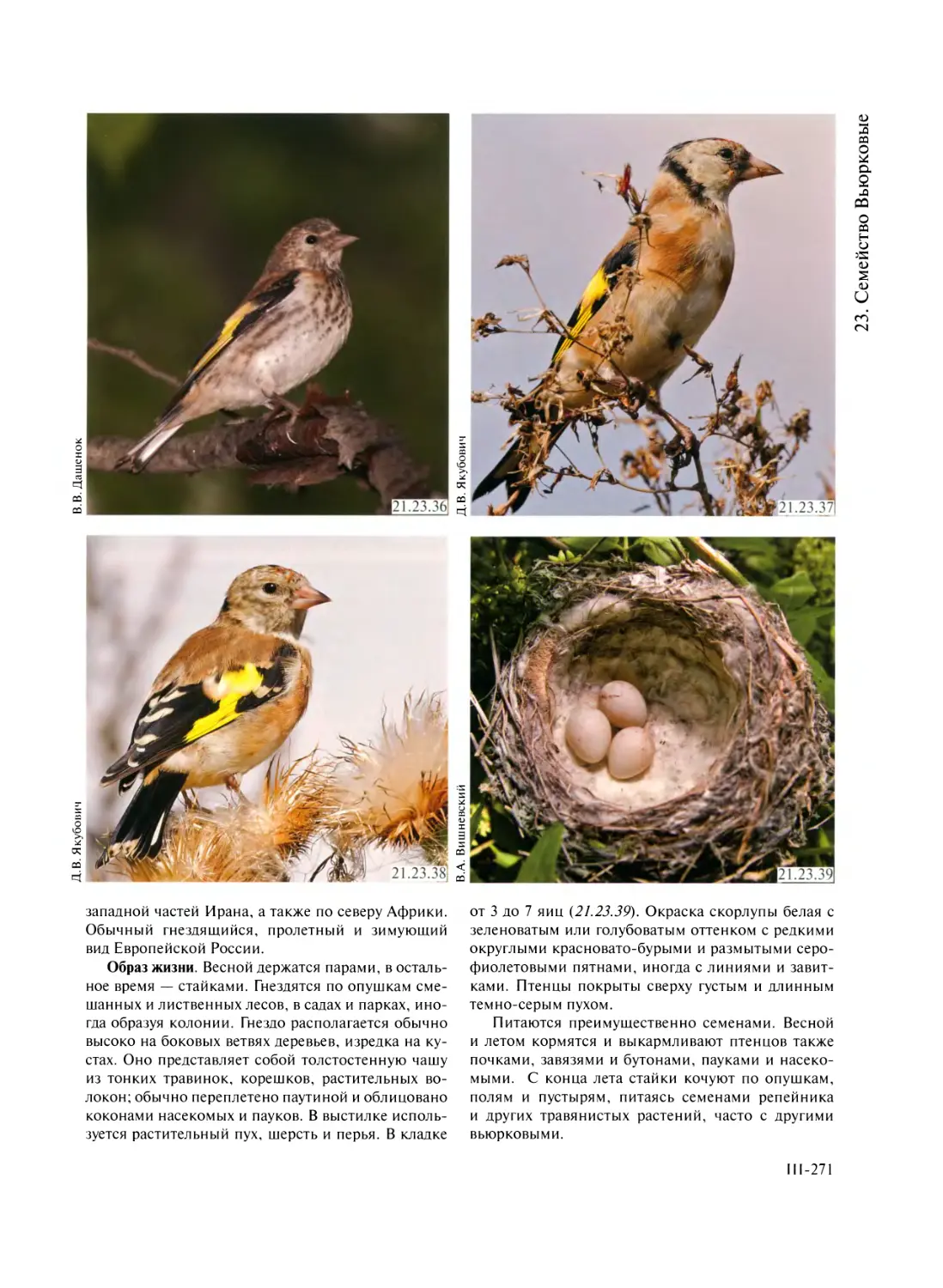

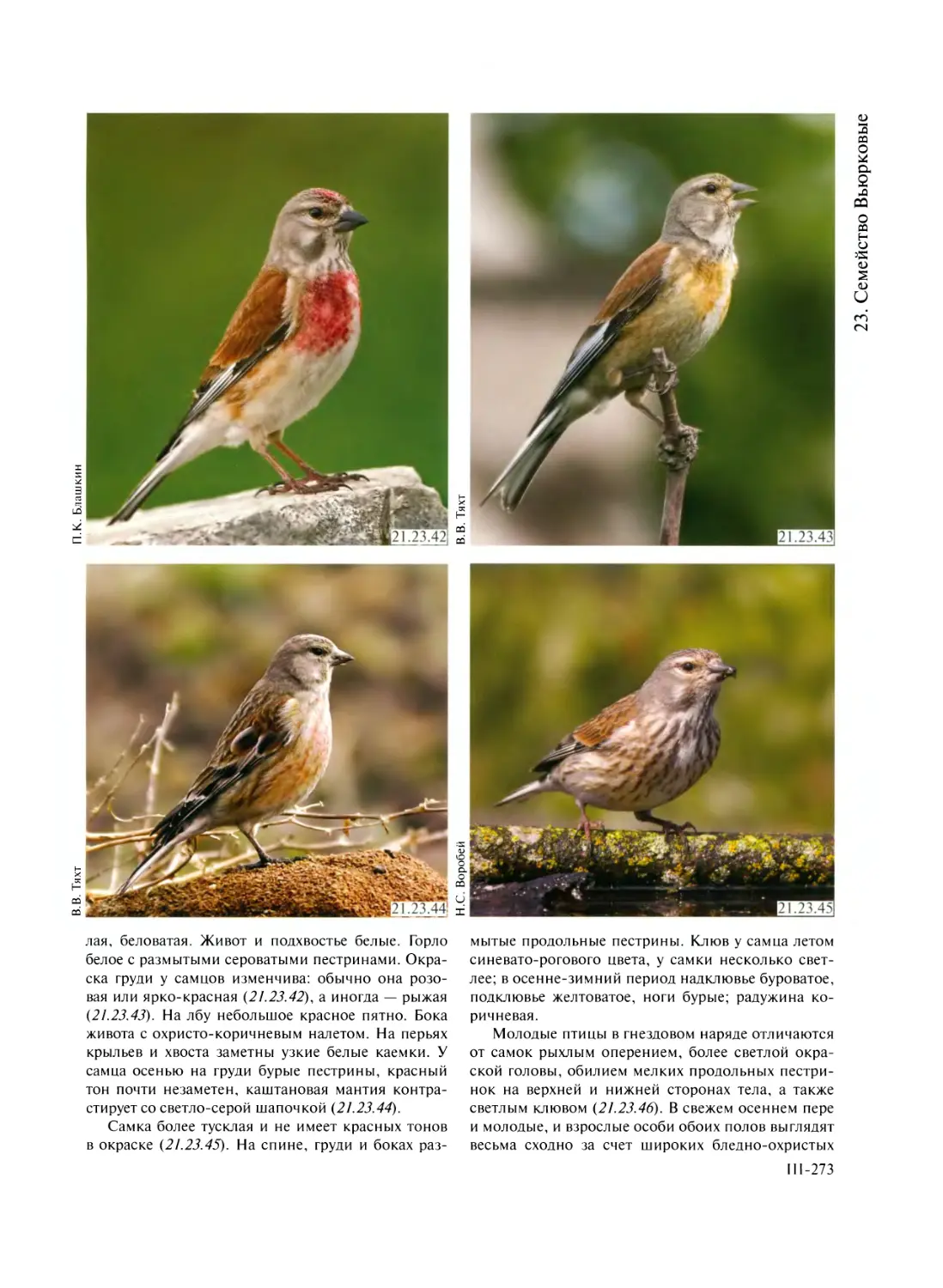

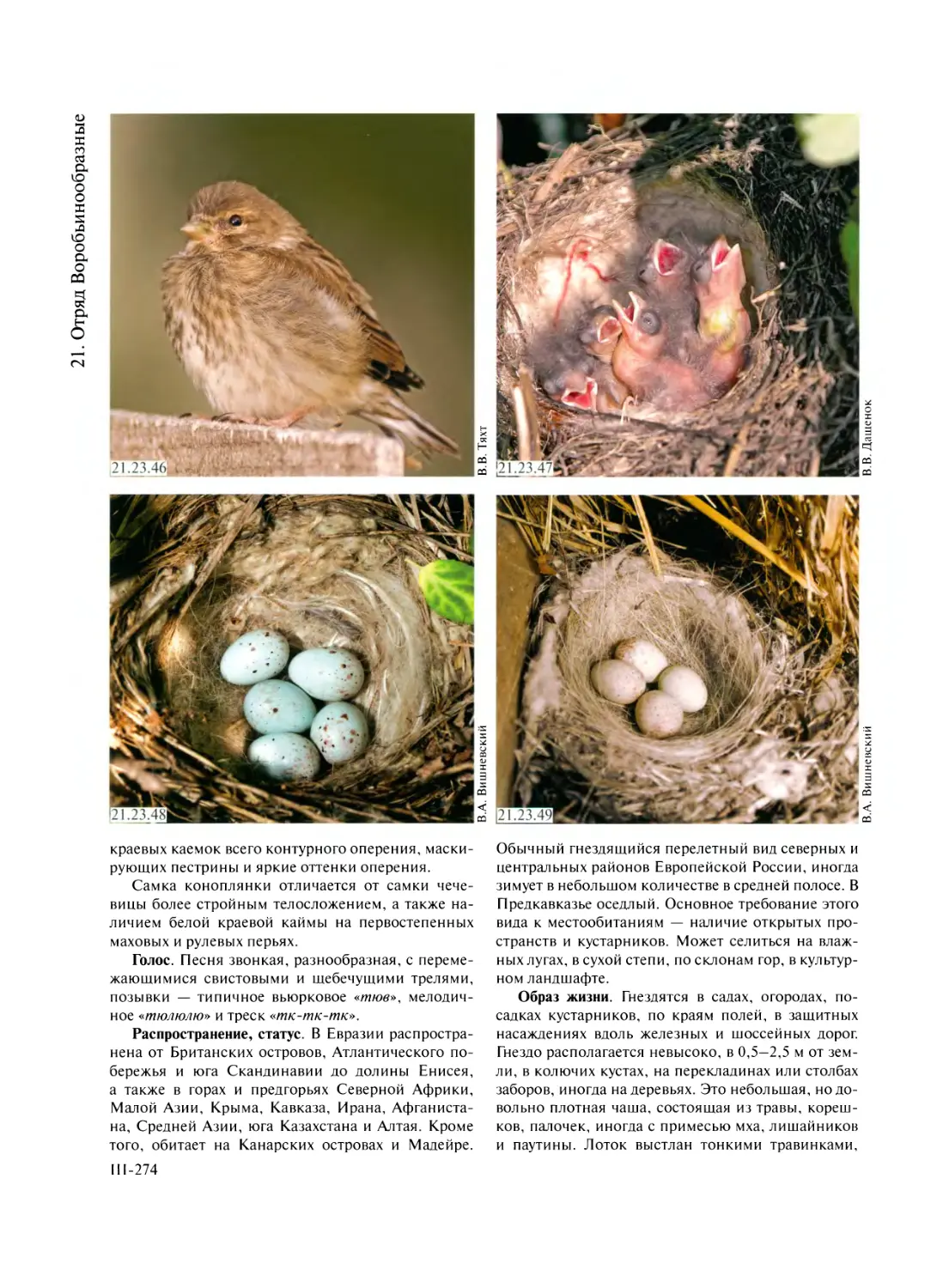

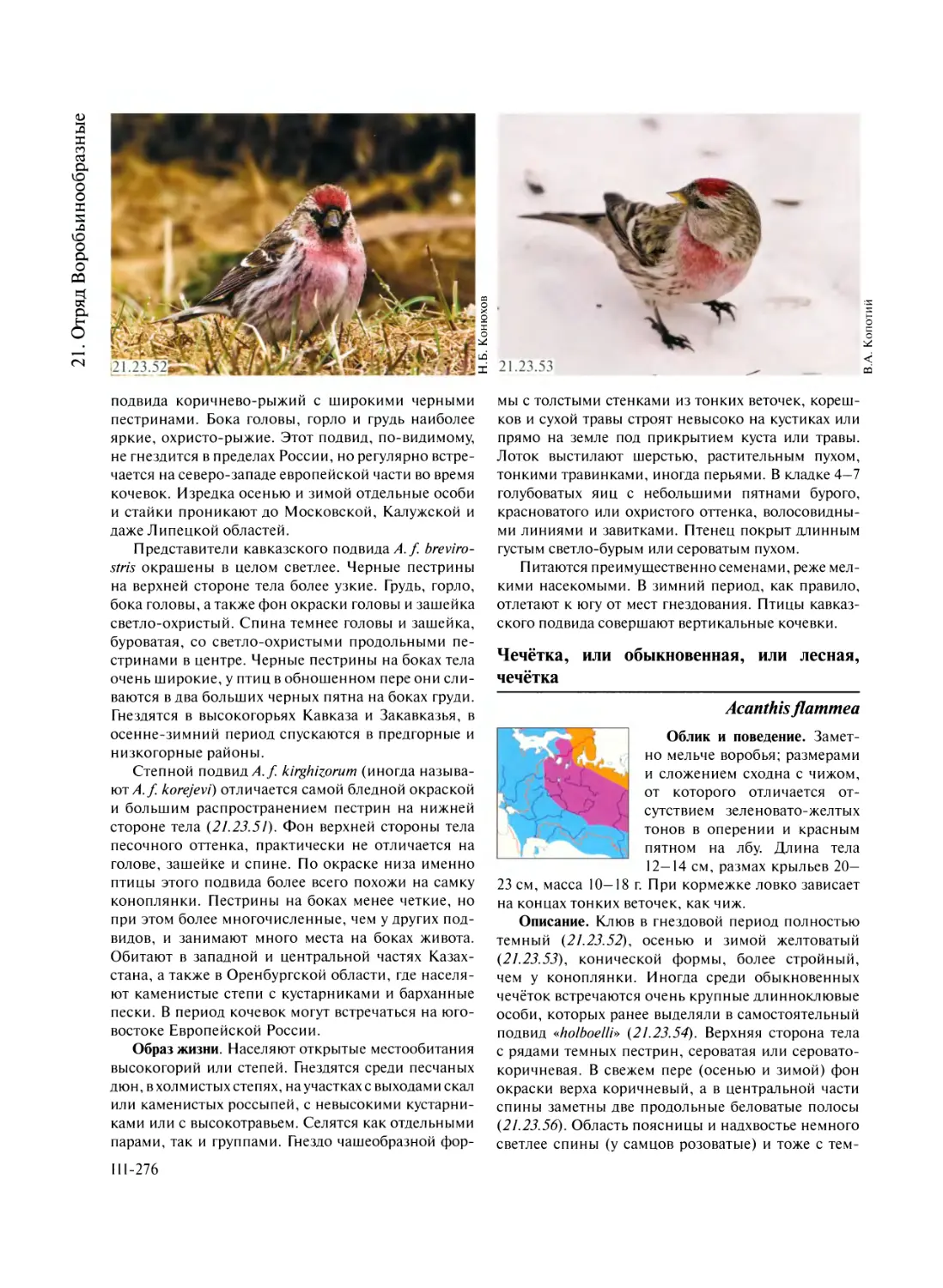

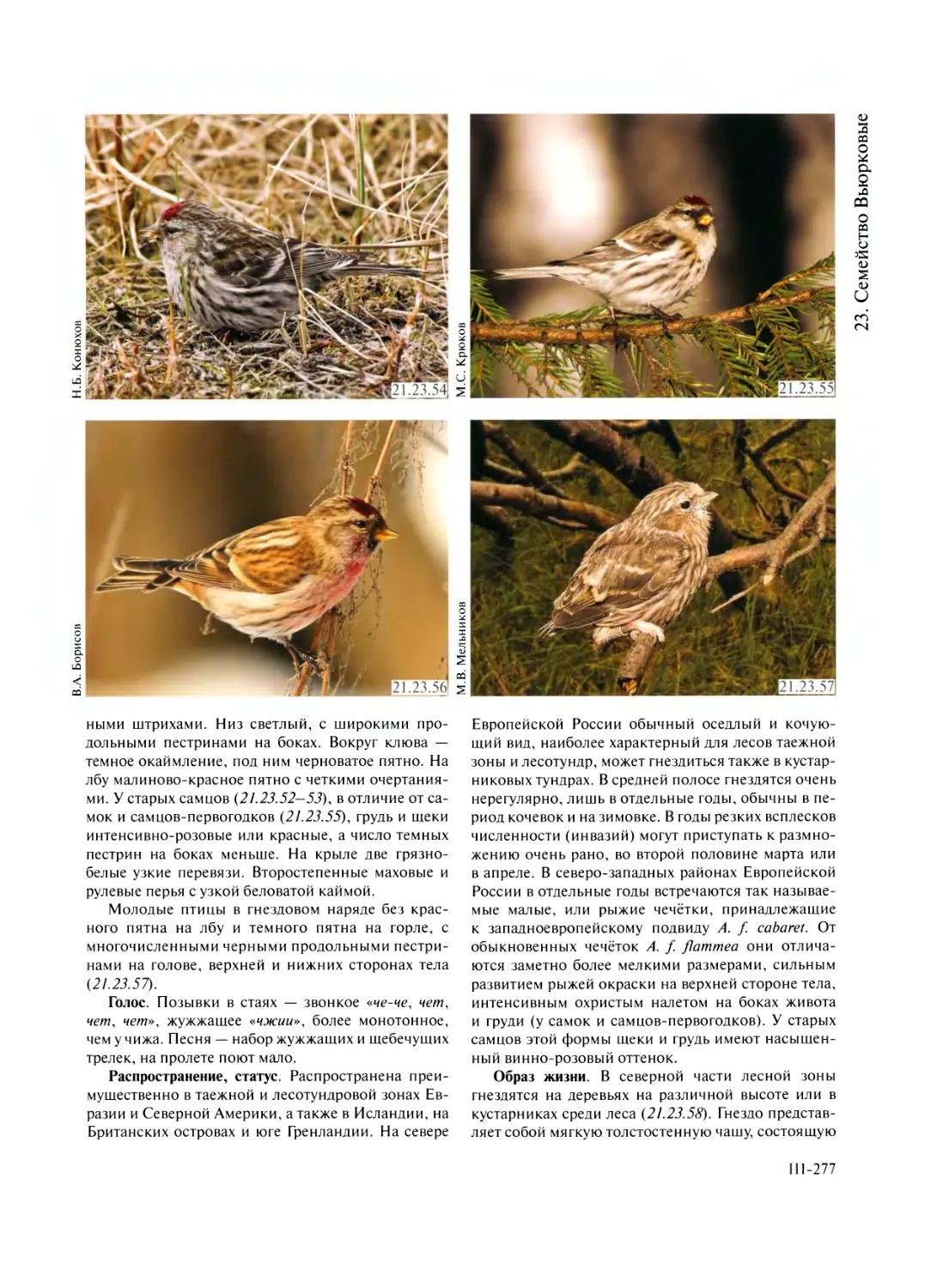

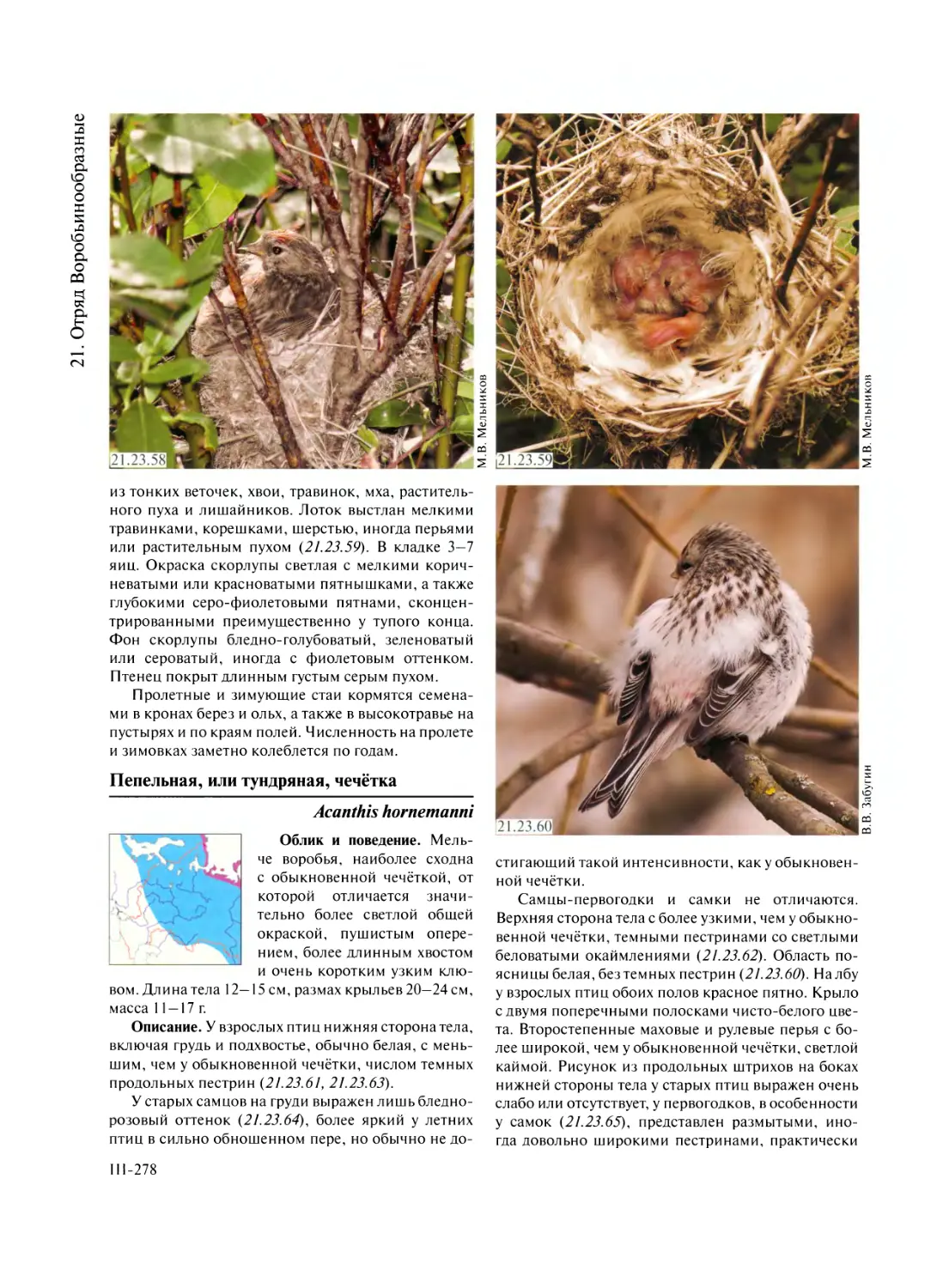

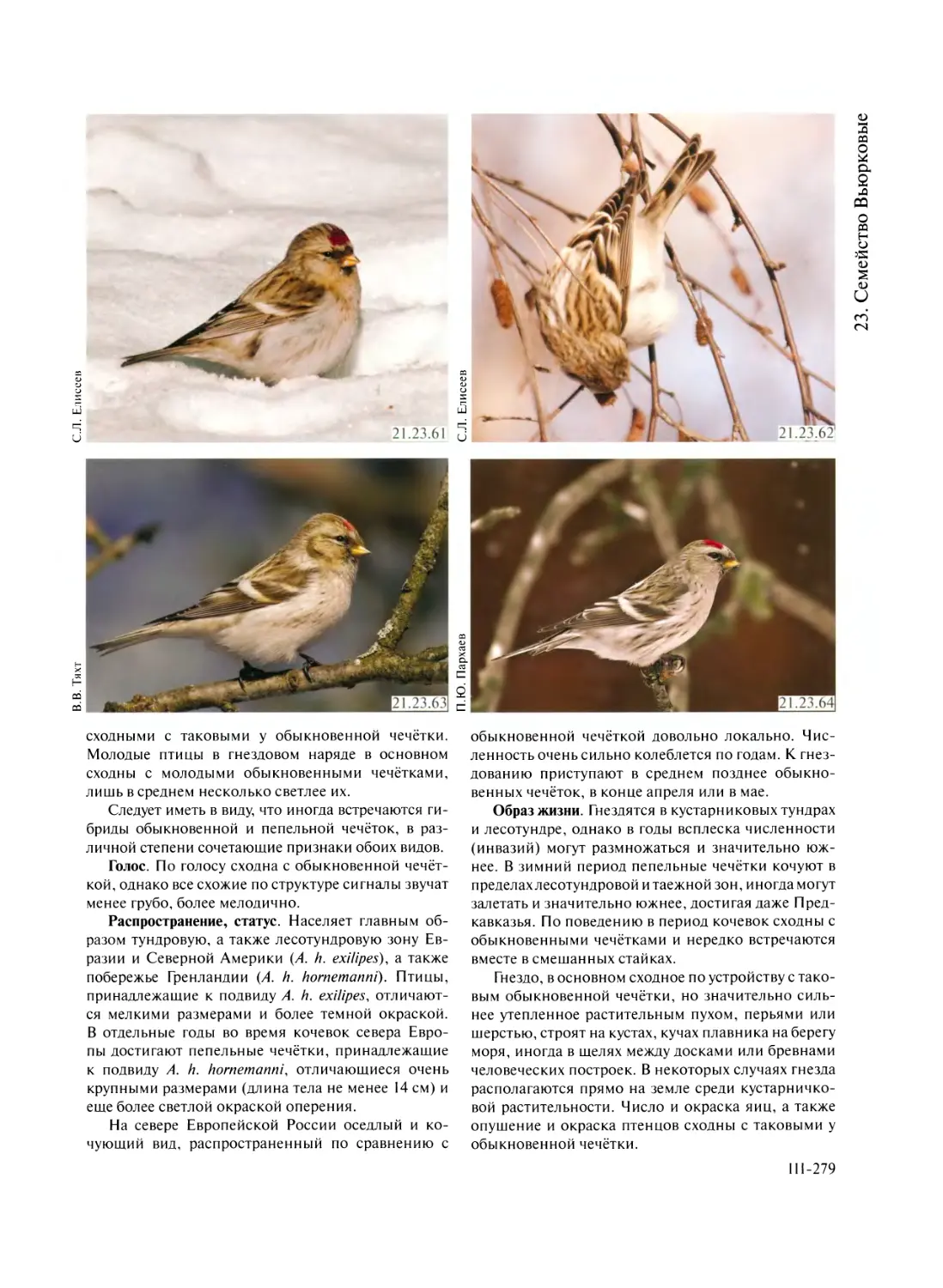

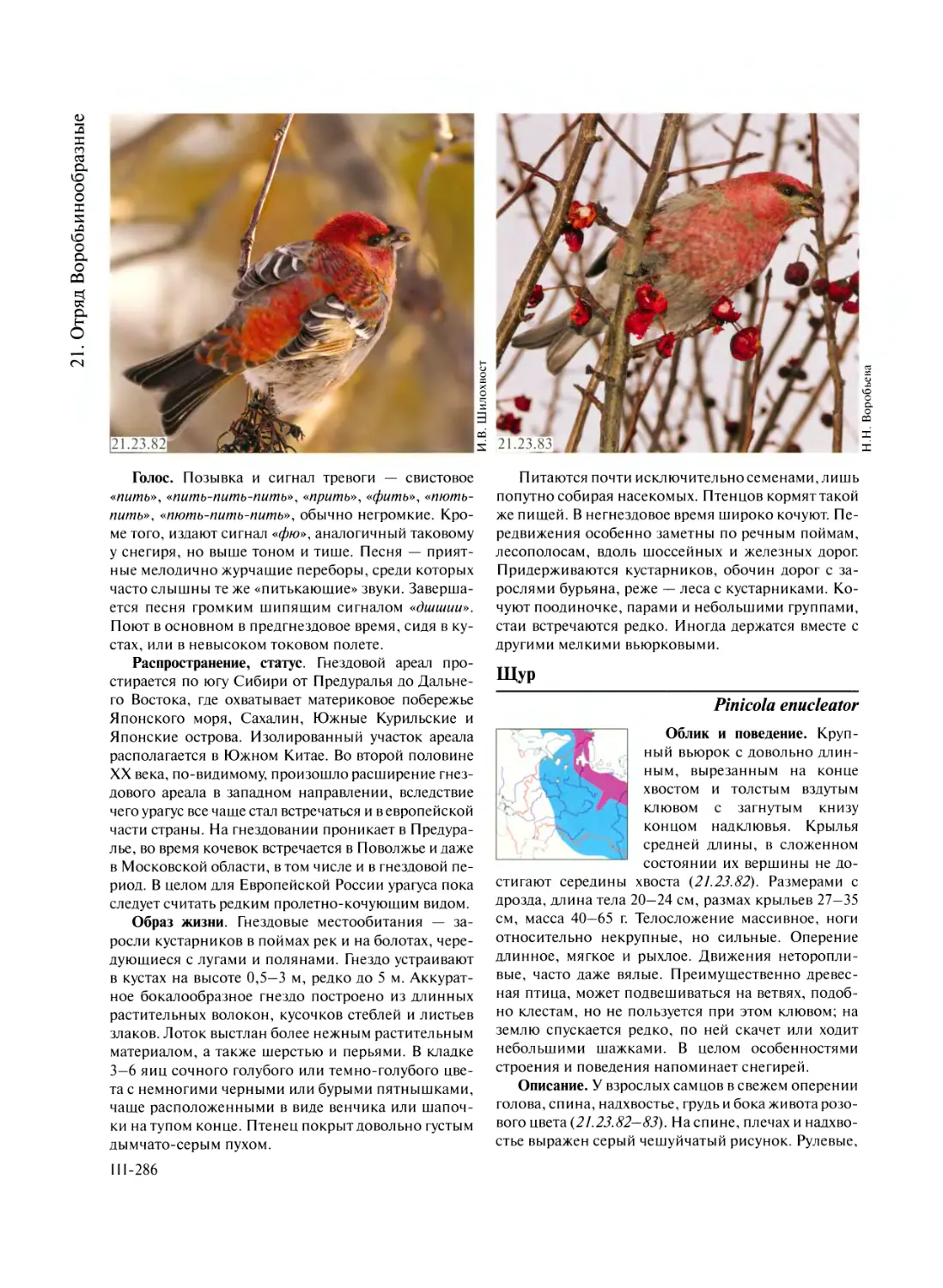

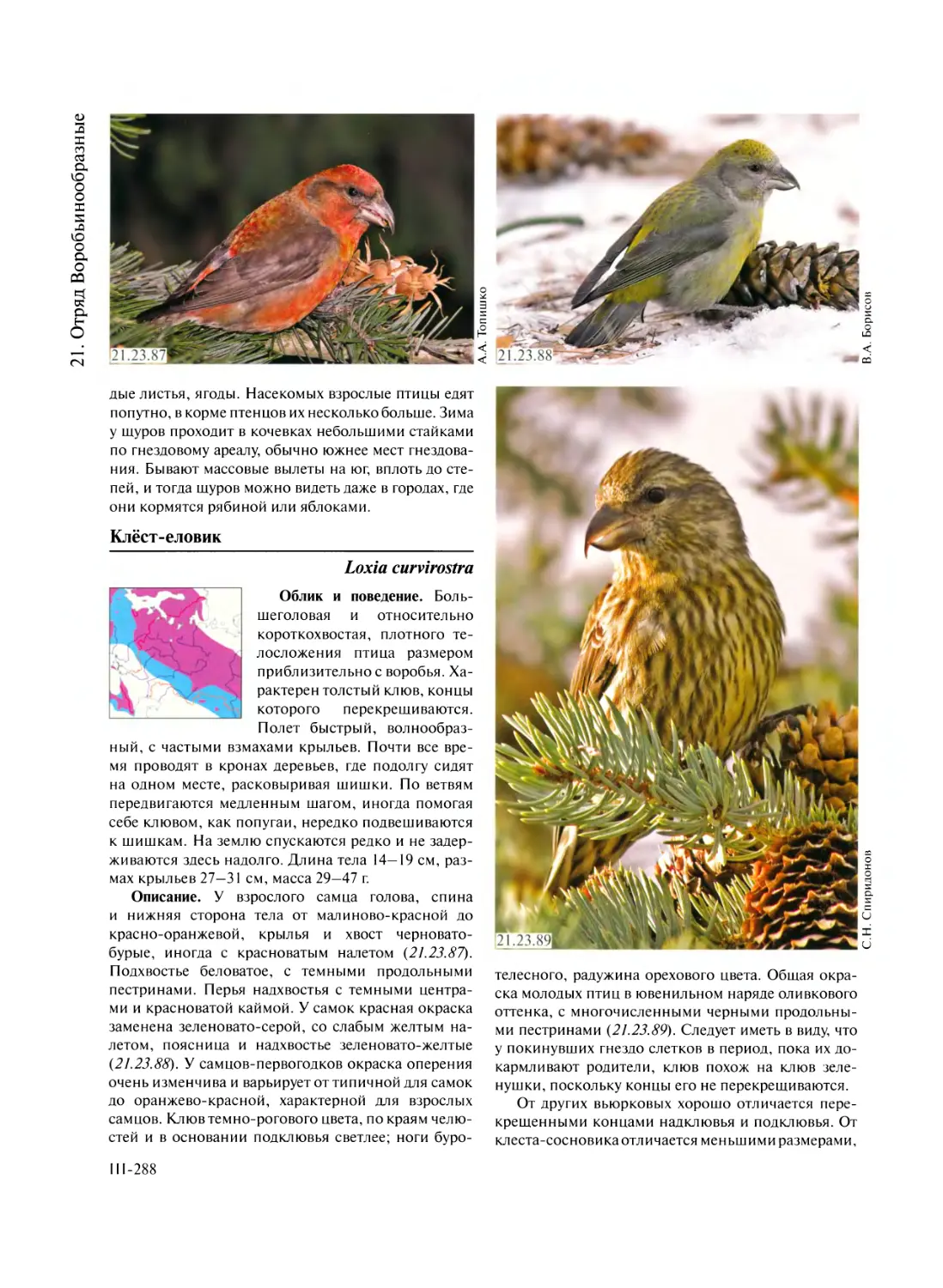

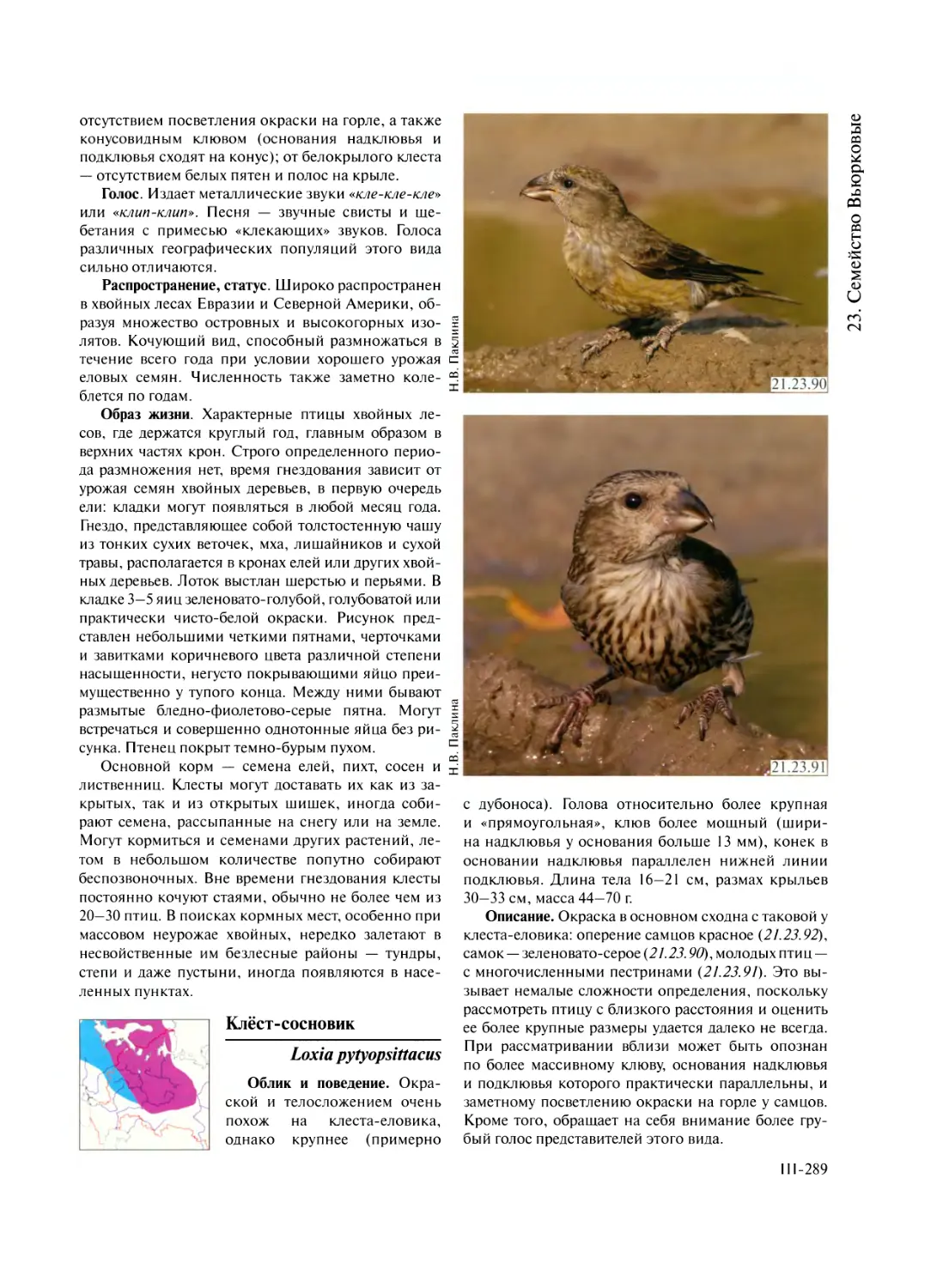

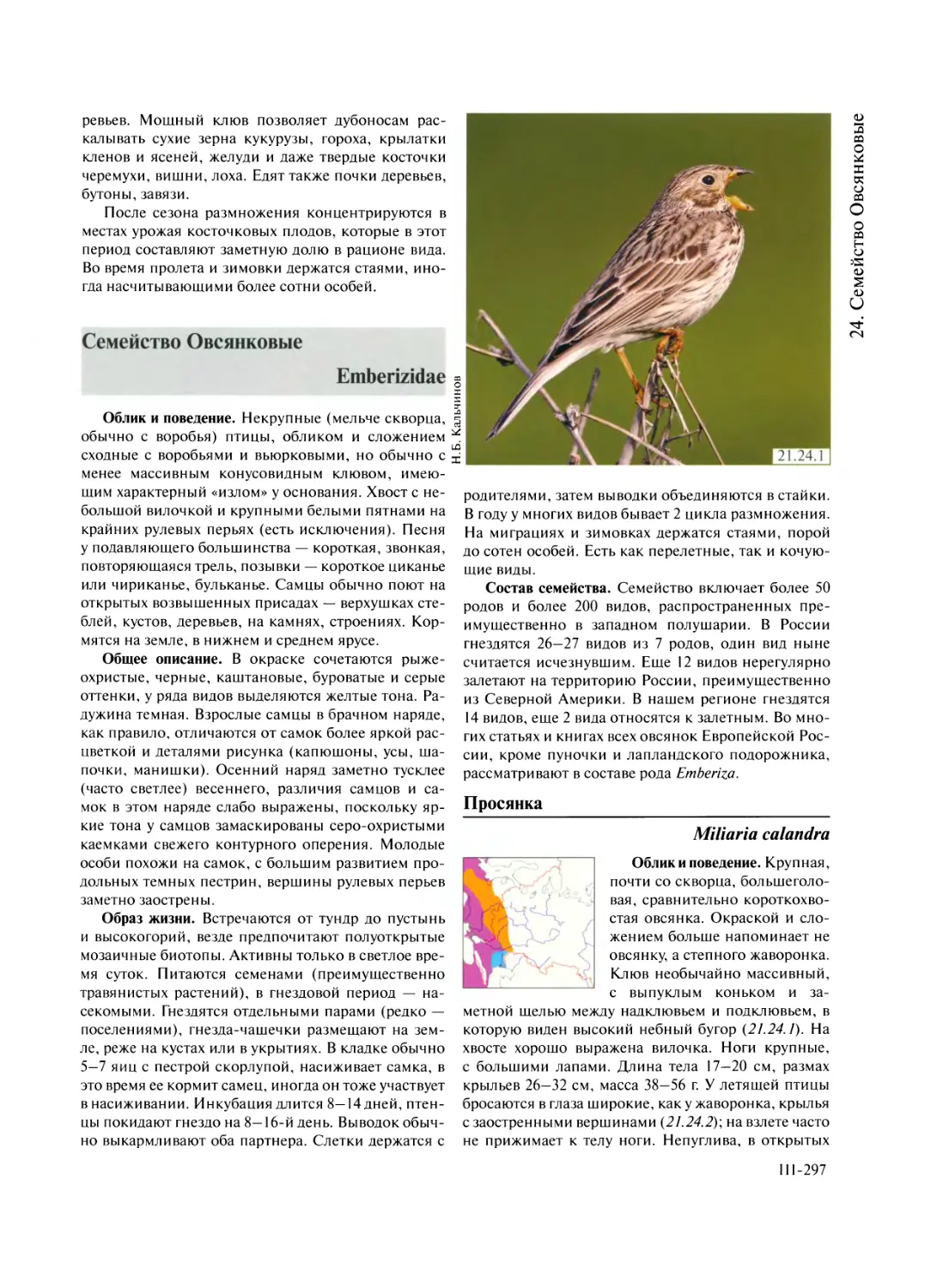

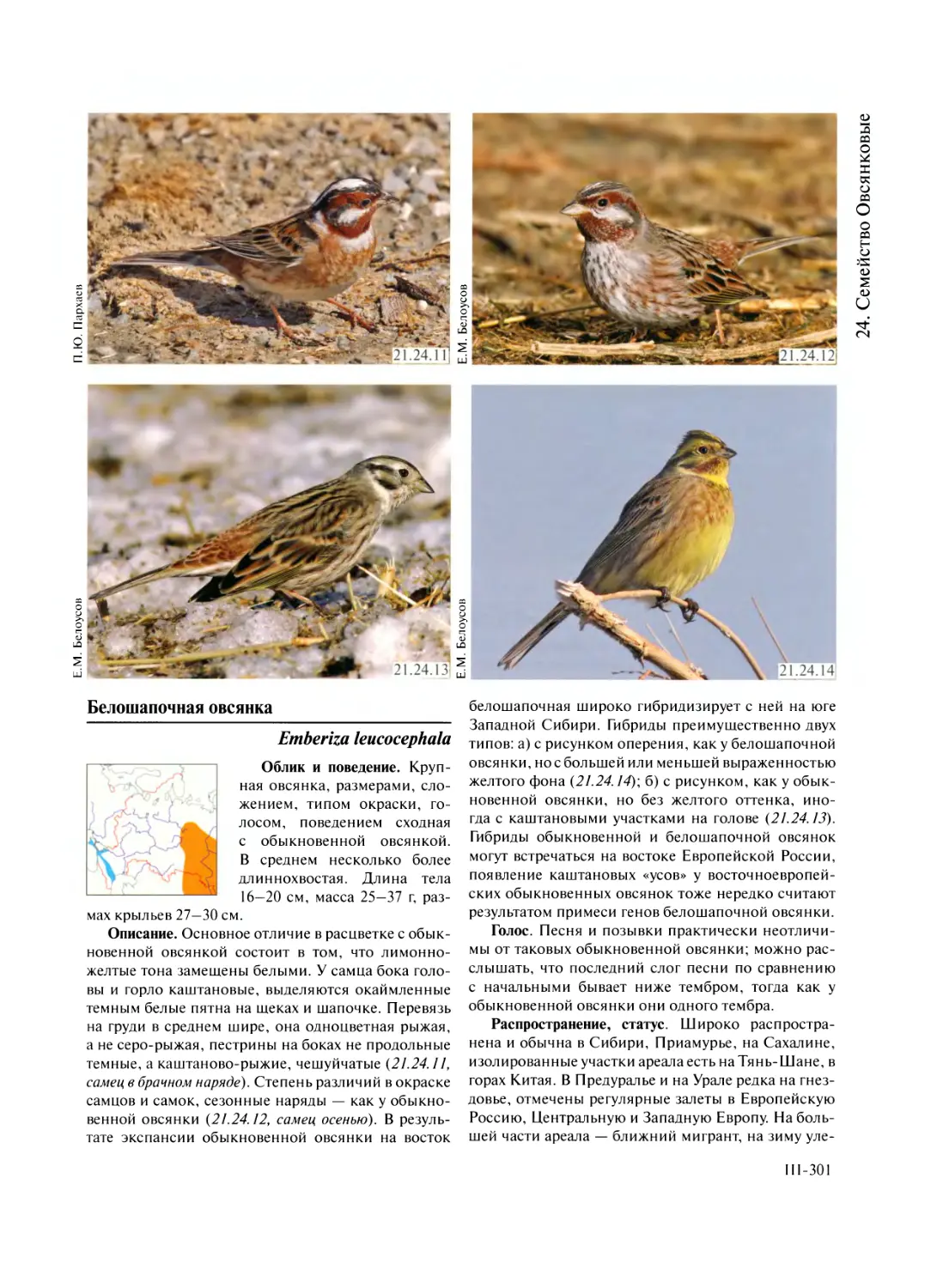

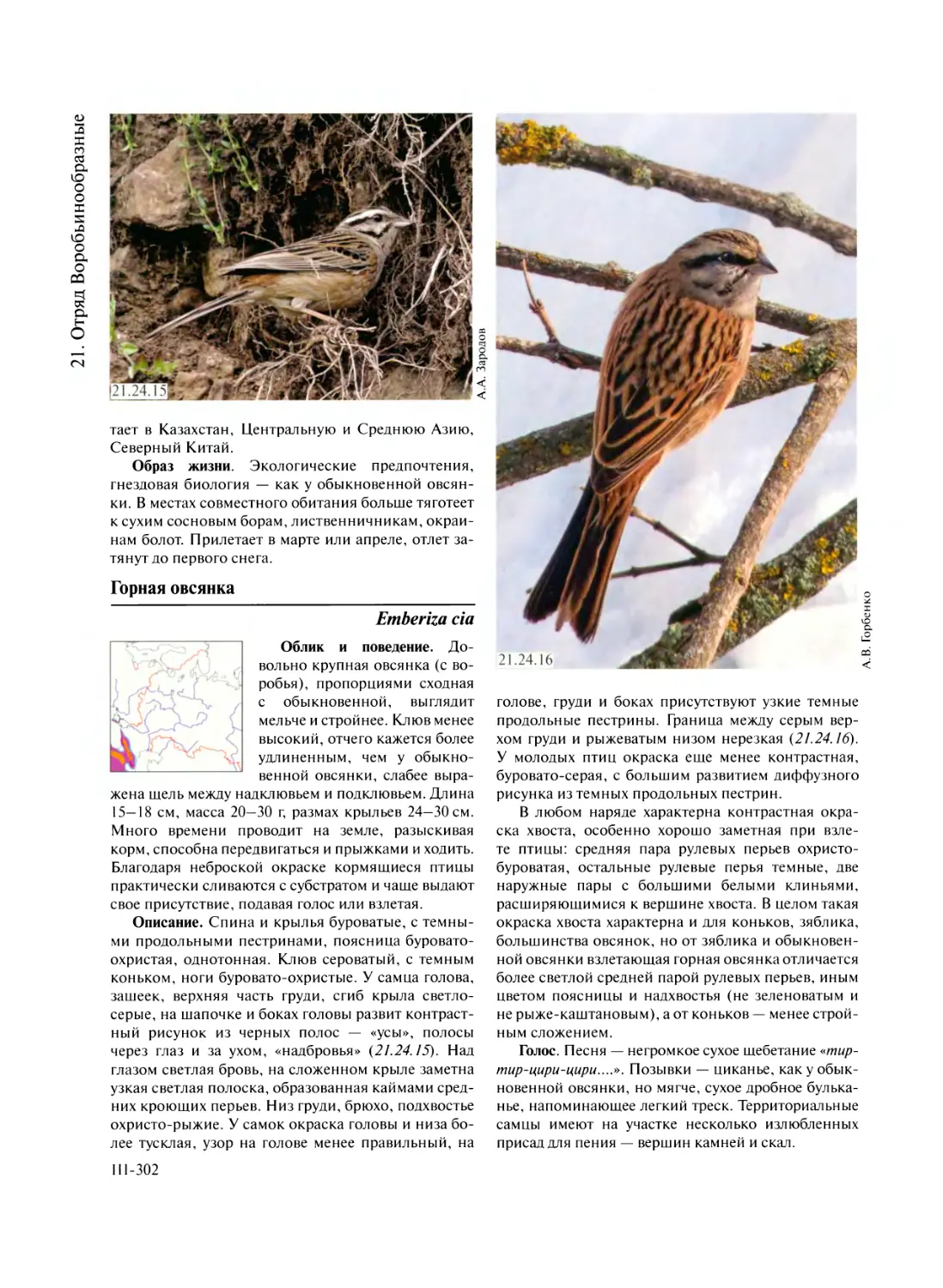

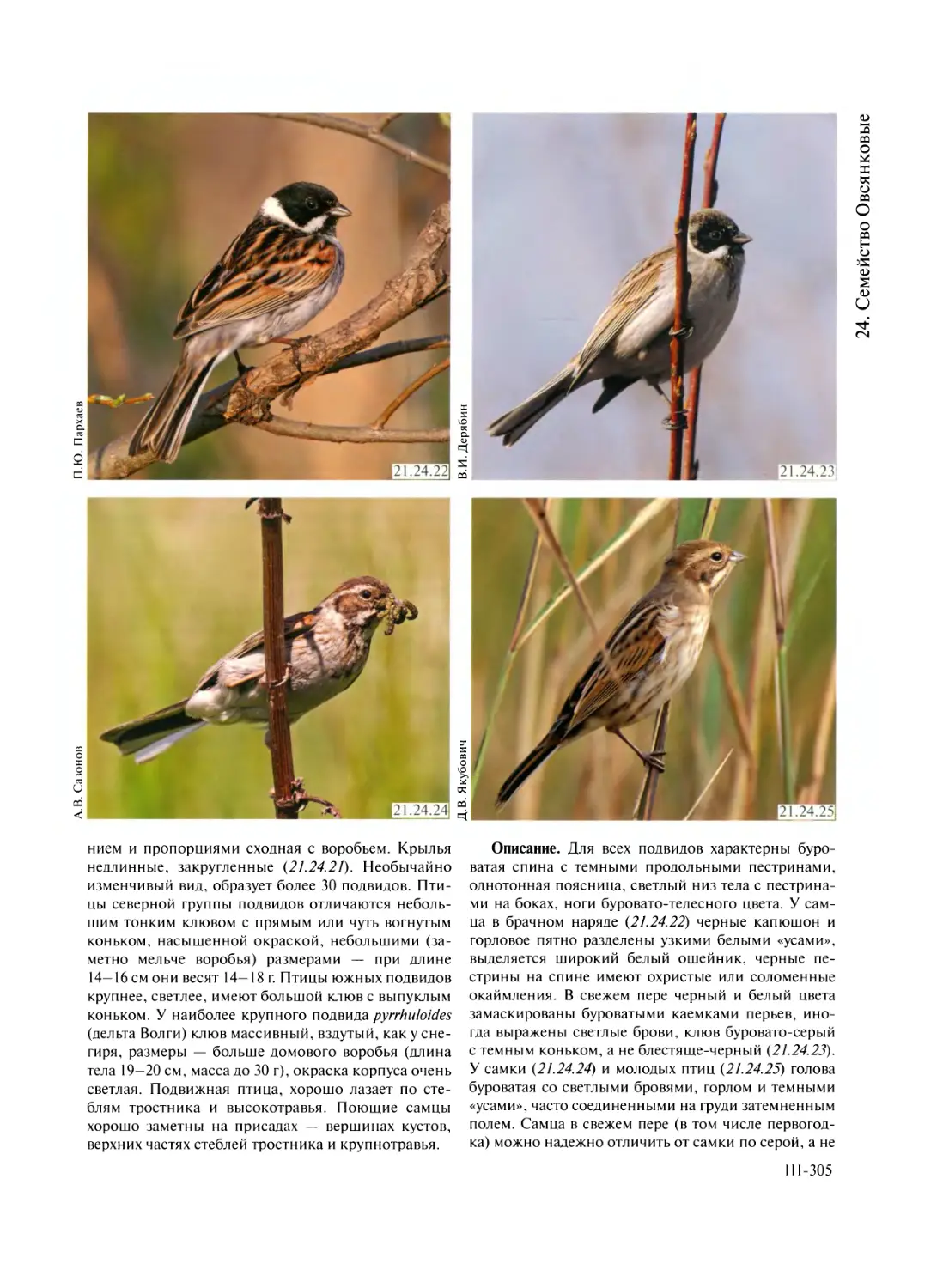

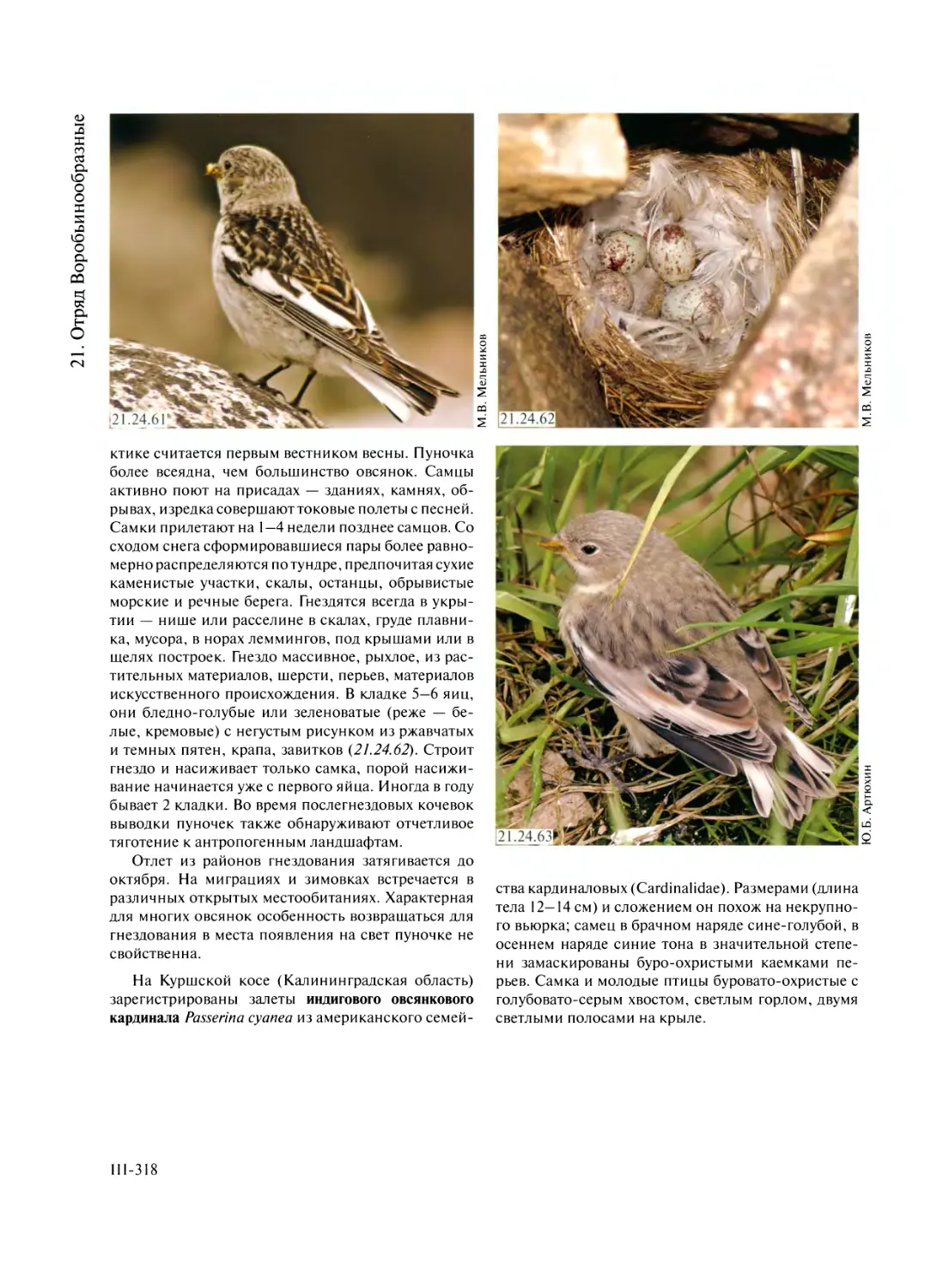

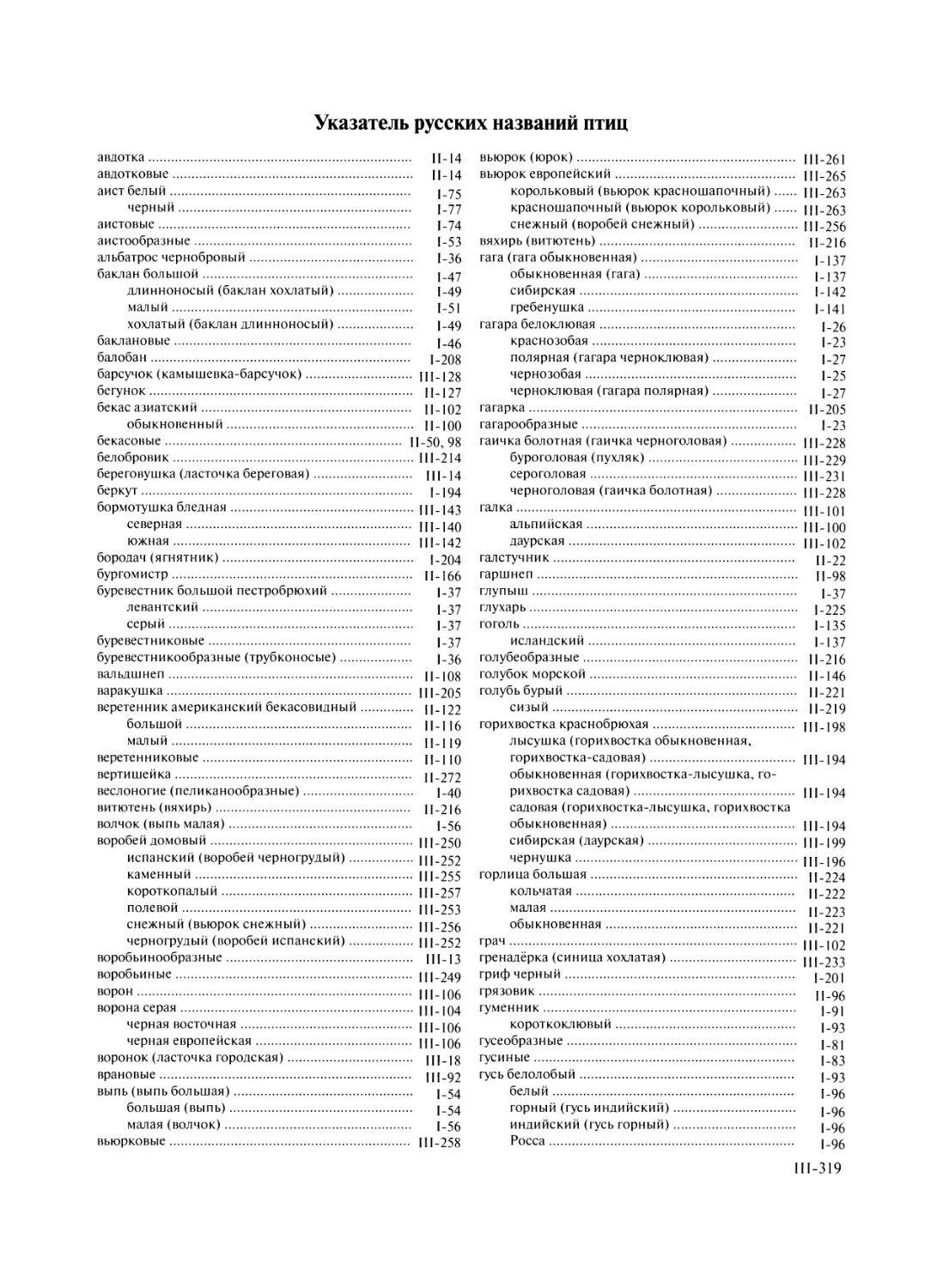

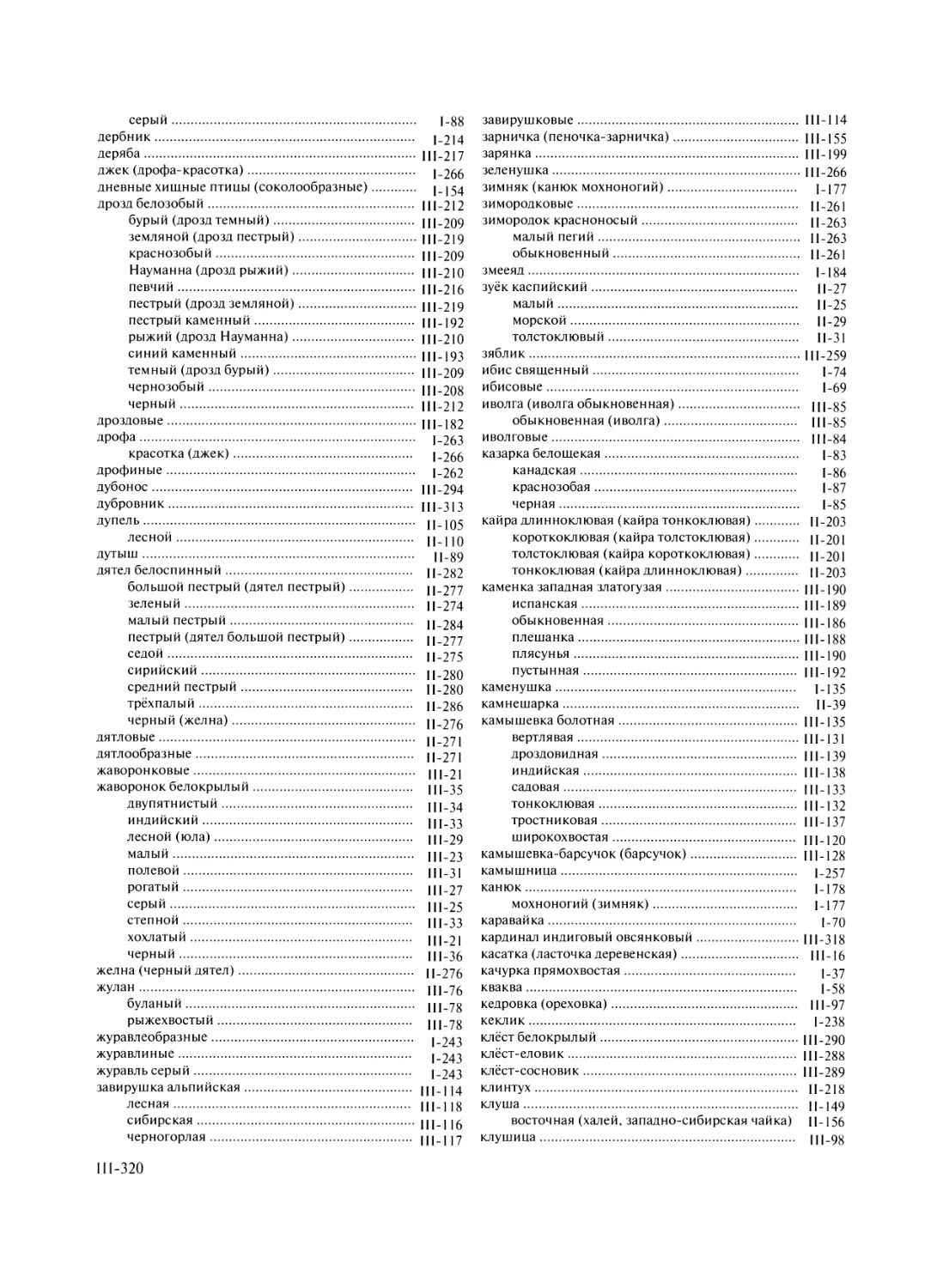

клюва и голосом. Во взрослом наряде, как в свежем,