Similar

Text

СтфиЯ

внешней

политики

РОССИИ

(конец XVb.-1917 г.)

Редакционная коллегия

член-корр. РАН А.Н. Сахаров (ответственный

редактор); д-р ист. наук А.В. Игнатьев

(заместитель ответственного редактора); д-р ист.

наук Г.А. Саннн; д-р ист. наук ВЛ1 Хевролина

|стфзя

внешней

ПОЛИТИКЕ!

РОССШ

(Or русско-французского союза

до Октябрьской революции)

Редакционная коллегия

канд. ист. наук В.А. Емец; д-р ист. наук А.В.

Игнатьев (ответственный редактор);д-р ист. наук

СВ. Тютюкин; канд. ист. наук Е.Г. Кострико-

ва (ответственный секретарь)

МОСКВА

'МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ* #&¥

1997 Г' "'■"."-"'■"

УДК 327[47+57](091) «18/19»

ББК 63.3(2)52-6

И90

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда

согласно проекту 96-01-16093 (распоряжение fu 96-23-6д/125)

История внешней политики России. Конец XIX — начало

И 90 XX века (От русско-французского союза до Октябрьской

революции). —М.: Междунар. отношения, 1997. — 672 с: ил.

ISBN 5-7133-0923-1

Вниманию читателя предлагаете! заключительная книга пятитонника

«История внешней политики России (конец XV в. — 1917 г.)». В ней

исследуются изменения внешнеполитического курса страны в начале новой

исторической эпохи, когда противоречия и конфликты между державами вылились в

локальные, а затем и в первую мировую войны. Детально анализируется механизм

осуществления российской внешней политики и влияние па нес общественности.

Читатель подробно узнает о деятельности СЮ. Внттс, П.А. Столыпина,

А.П. Извольского н др. В f ннгс использован как обширный опубликованный,

так и новый архнкнын материал.

Для специалистов н читателей, интересующихся отечественной историей.

ББК 633(2)52-6

УДК 327[47+571(091)«18/19»

ISBN 5-71ЭЗ-092Э-1

О В.А. Емец, А.В. Игнатьев и др., 1997

О Подготовка к изданию и

оформление иэд-ва «Международные

отношения», 1997

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга является хронологически

последней и как бы итоговой в серии, освещающей историю внешней

политики России с конца XV века.

Менее четверти века охватывает период российской истории,

рассматриваемый в этом томе, — с середины 90-х годов XIX в. до

Октябрьской революции 1917 года. Однако на этом коротком отрезке

тысячелетней истории России вместились, оказались как бы

спрессованными крупнейшие общественно-политические явления, имевшие

глубочайшие последствия для страны и ее народов и мирового

сообщества. Потрясшие Россию в течение десятилетия три революции и

две кровопролитные войны характеризуют не только драматизм эпохи,

но и взрывные темпы исторического развития страны, которые как бы

компенсировали ее предшествующий неторопливый ход. Доминантой

этого периода стали первая мировая война и Октябрьская революция

1917 года. Россия оказалась в фокусе двух системных кризисов начала

века: кризиса международных отношений, вылившегося в мировую

трагедию 1914—1918 годов, и кризиса внутреннего, результатом

которого были российские революции. Проблемы внутренней жизни

страны и международной политики в начале XX века, быть может как

никогда ранее, оказались завязанными в один тугой узел.

Современная методология изучения внешнеполитической истории,

характеризующаяся широтой охвата событий и явлений и

комплексным подходом, исходит из того, что внешняя политика страны, ее

государственный механизм функционируют в рамках двух социально-

экономических и политических систем: внутригосударственной, где

внешняя политика в основном формируется, и межгосударственной,

где она реализуется. Поэтому изучение внешней политики требует

учета идеологических, политических, социально-экономических основ

государственной политики, общественно-политического строя страны,

географического и демографического положения, промышленного и

военного потенциала, культурного уровня и национального

самосознания, политического менталитета правящих кругов и населения, ее

исторических особенностей и традиций во взаимоотношениях с

окружающим миром и т.д.

5

Авторы попытались представить более широкую картину

положения и роли России в мировой политике, нежели дипломатическая

история России и международных отношений. Так, в настоящем

обобщающем труде впервые предпринята попытка охарактеризовать

идеологические, экономические, военные, социальные основы и мотивы

внешней политики России в комплексе и в их эволюции. Специальные

разделы книги посвящены таким мало исследованным проблемам, как

государственное руководство внешней политикой, структура и

механизм принятия внешнеполитических решений, отношение

российского общества в лице политических партий, группировок, прессы к

внешней политике правительства, взаимосвязи социальных проблем и

войн и т.д. Все это позволяет расширить наши представления об

историческом процессе, выявить как общие характеристики внешней

политики России, присущие другим государствам и эпохе в целом, так и

особенные, специфически «национальные» черты. Авторы уделили

немало места характеристике субъективно-личностного фактора в

руководстве внешней политикой, который до недавнего времени

недооценивался в отечественных исследованиях.

Придерживаясь в основном общепринятой периодизации

рассматриваемого этапа российской истории, авторы сочли правомерным

хронологически разделить данный труд на две части: 1895—1911 и 1912—

1917 годы. Это не только связано с практическим удобством для

читателя, но и оправданно с научной точки зрения. Потсдамское

соглашение и агадирский кризис 1911 года стали тем рубежом, который

окончательно разделил государства на два непримиримых лагеря и дал

толчок непосредствепной военно-дипломатической подготовке к

мировой войне. Выделение в специальную часть периода кануна и самой

мировой войны представляет существенную особенность настоящего

труда. «Великая война» явилась великим потрясением для всего

человечества, она породила две революции в России — Февральскую и

Октябрьскую, революцию в Германии в ноябре 1918 года и оказала

огромное влияние на весь исторический процесс XX века.

Авторами книги являются: д-р ист. наук|/4.С АветяЦ (главы VII, 2;

IX, 3); д-р ист. наук B.C. Васюков (главы XII, XIII); канд. ист. наук

А.В. Георгиев (главы VII, 1; IX, 1, 2, 4); д-р ист. наук С.С.

Григорович (главы VII, 3; IX, 4); канд. ист. наук В.А. Емец (главы I, II, VIII;

Заключение); д-р ист. наук Л. А Игнатьев (главы I, IIT, IV, V, VI, VII, 1;

XI, 3, 4; Заключение); канд. ист. наук Е.Г. Кострикова (глава XI, 2);

д-р ист. наук Г.В. Мелихов (глава IV); канд. ист. наук Ю.Ф. Субботин

(главы I; XI, 1); канд. ист. наук Э. Урибес-Санчес (глава X).

Редколлегия

Часть первая

4894-494 4 юдм

&XR

Глава I

РОССИЯ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

1. Начало новой исторической эпохи

Совмещение в России двух системных кризисов явилось

частным случаем ци в ил изац ионного кризиса, переживаемого

развитыми европейскими державами и охватившего международные

отношения в глобальном масштабе. В мировой, в том числе

марксистской, историографии его связывают с определенным

этапом, стадией, «возрастом» в эволюции индустриального

капиталистического общества, формировавшегося в последние десятилетия

XIX века. На заре нашего столетия английский ученый Дж. Гобсон

предложил понятие «империализм» для характеристики

экспансионистской внешней политики великих держав, которая привела к

созданию обширных колониальных империй и войнам между ними

за раздел и передел мира.

Термин «империализм» как проявление агрессивной политики

на международной арене получил широкое распространение в

публицистике, политике и науке. Марксисты расширили рамки его

толкования, усматривая корни империалистической политики в

эволюции самого капитализма, вступившего в высшую стадию

своего развития. В.И. Ленин в 1916 году сформулировал известные

пять признаков этой «особой стадии капитализма», когда

«сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел

выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира

международными трестами и закончился раздел всей территории земли

крупнейшими капиталистическими странами». Ленинский вывод о

монополистическом капитализме как паразитическом или

загнивающем и умирающем капитализме звучал скорее как приговор

якобы изжившей себя общественно-экономической формации, нежели

как результат всестороннего научного системного анализа

капитализма и эпохи в целом, основанного на марксистской методологии.

2-3786

9

Со временем представления об империализме претерпели

существенную эволюцию под несомненным влиянием марксистской

социологии. В мировой историографии его стали рассматривать не

только как внешнеполитическую экспансию, но в гораздо более

широком плане, на основе многофакторного анализа основных

тенденций исторического развития различных стран и регионов мира,

предложенного французским историком международных

отношений П. Ренувеном. Отводя экономическим факторам базисное

(«глубинное»), хотя и не определяющее значение в эволюции

международных отношений с конца XIX века, он и его сторонники не

признавали империализм в качестве особой стадии капитализма в

его экономической интерпретации, как господство монополий и

финансового капитала, выделяя решающее значение национальных

и политических процессов в возникновении мирового кризиса 1914

года.

Теоретические дискуссии, связанные с характеристикой

рассматриваемой эпохи, развернулись примерно с середины 70-х

годов XX в. на новом методологическом уровне. Представители

так называемой «новой истории» («Nouvelle histoire», «Modern

History», «Neue Geschichte») в современной зарубежной

историографии применяют системный анализ и междисциплинарный

подход, которые предусматривают самый широкий охват всех

важнейших явлений внутренней жизни государств и их взаимоотношений

на международной арене во взаимосвязи и взаимозависимости.

Стремление к возможно более широкому, глобальному охвату

явлений и процессов рассматриваемой эпохи и в то же время к

цельности картины'затрудняет попытки договориться об общем

понимании термина «империализм».

И все же интегрирующим началом в осмыслении эпохи в целом

стало признание определенного «возраста», уровня развития

капитализма, которому соответствовал и образ жизни и поведения

общества. Большинство ученых считают ленинскую теорию

империализма неподтвердившейся прежде всего потому, что

предсказанного ею неизбежного упадка и краха капитализма не

произошло. Выделенные Лениным пять признаков империализма не

признаются достаточным и адекватным отражением тенденций

развития капитализма, а один из них — вывоз капиталов в колонии и

зависимые страны как фактор обострения противоречий между

великими державами — лишь отчасти выдержал проверку

исследованием фактического материала. Вместе с тем некоторые

известные ученые, прежде всего так называемые «постмарксисты»,

разделяют в основных чертах ленинскую концепцию империализма,

считая, правда, что основные его черты проявились не в начале XX

века, а позже, после второй мировой войны, в экономической

политике неоколониализма.

10

Изучение этапов эволюции капиталистического общества с

исторической вершины конца XX столетия привело ученых,

историков, экономистов, социологов, к определению периода

последних десятилетий XIX века — начала нынешнего как этапа

начального развития, становления современного индустриального

общества, характеризовавшегося стремительными темпами роста

промышленного и финансового капитализма в

национально-государственных рамках и резко увеличившейся экспансией его за

пределы собственных стран. Национализм явился идейной базой для

проведения жесткой протекционистской таможенной политики,

ограждения внутреннего рынка от конкуренции иностранных

капиталов и товаров. Перераставшая нередко в «таможенные войны»,

такая политика становилась причиной крайнего обострения

межгосударственных отношений и орудием дипломатической борьбы.

Из двух основных тенденций в развитии капитализма — к

конкуренции-конфликту и к экономическому сотрудничеству — первая

являлась превалирующей на ранней стадии развития

индустриального общества. Экономической интеграции препятствовали

различные уровни экономического развития стран, а также внутренние

социальные и политические противоречия, проистекавшие из

стремительных экономических перемен.

Характерной чертой новой исторической эпохи, влиявшей на

межгосударственные отношения, была возросшая социальная

нестабильность. Ломка устаревших общественных структур,

особенно в странах «молодого» капитализма» приводила к

противостоянию классов, социальных групп, общественных организаций и

политических партий. Появляются новые социальные слои

правящих классов, претендующие на власть. Утверждение монополий

вело к усилению эксплуатации трудящихся, лишь отчасти

сдерживаемой подкупом верхушки рабочего класса. Следствием этого

являлись подъем рабочего движения, рост влияния социалистических

идей, объединивших социал-демократические партии Европы в

Интернационал. Социал-демократические рабочие партии стали

важным фактором политической жизни крупнейших европейских

стран. Социалистическая «угроза», казалось, перестала быть

призраком, а прогнозы марксизма о неизбежном падении

эксплуататорского строя виделись близкими к осуществлению. Правящие

слои противопоставляли социальным требованиям идеи

национального единения в осуществлении «патриотических» лозунгов

защиты отечественной промышленности и сельского хозяйства от

экспансии иностранных товаров и капитала, национальных традиций,

культуры и т.д.

Национализм явился идеологической основой в совпавших по

времени исторических процессах становления индустриального

общества и завершения самоорганизации государств-наций в Евро-

2*

11

пе. Националистическая идеология подогревала политику

национальной обособленности и противостояния держав. Национальным

знаменем, национальными интересами освящались требования

финансово-промышленных кругов, торгового капитала,

экономическая и политическая экспансия на международной арене, будь

то германские притязания на «место под солнцем» в мире и

требования «жизненного пространства» в Европе или английские

претензии на морскую и колониальную гегемонию н тд. Немецкий

пангерманизм и французский реваншизм, английская имперская

идеология, российский панславизм играли свою роль в разобщении

народов, в создании образа «внешнего врага». Накануне первой

мировой войны в ряде европейских стран были созданы

«патриотические» национальные союзы и партии («Alldeutscher Verb and»,

«Ligue de Patrie Francaise», «Националисты» России), шумная

деятельность которых накаляла не только международную, но и

внутреннюю обстановку. Даже партии Социалистического

Интернационала в подавляющем большинстве оказались не готовы поставить

общие интересы выше национально-государственных. В этих

условиях формировались моральные и психологические предпосылки

для восприятия будущей европейской войны как реального

средства для решения «национальных» задач.

Национал-империалистическая идеология накладывала печать

на так называемый «национальный вопрос» в Европе, оказывавший

все более дестабилизирующее влияние на общую обстановку на

континенте. Его реальные проблемы были связаны с национально-

освободительной борьбой народов Балканского полуострова

против османского и австро-венгерского господства; с

национальными противоречиями и движениями в трех многонациональных

европейских империях — Османской, Австро-Венгерской и

Российской, две первые из которых находились из-за этого па грани

государственного распада; с, казалось, неразрешимым мирными

средствами периодически обострявшимся конфликтом между

Францией и Германией из-за Эльзаса и Лотарингии и тд.

Национальный вопрос вплетался в запутанную канву внутренних

проблем европейских государств, блоковую политику великих держав,

в амбициозные расчеты лидеров национально-освободительных

движений, захватнические устремления которых часто оттесняли

на второй план демократическое содержание справедливой борьбы

народов. Поэтому развязывание мировой драмы в августе 1914 года

на Балканах — «пороховом погребе Европы», — где были

сплетены в единый политический клубок противоречивые интересы

заинтересованных сторон, не кажется простой случайностью или

результатом спланированных расчетов дипломатов.

На общем фоне экономических, социальных и национальных

процессов, определявших историческое развитие европейских дер-

12

жав и мировых международных отношений, внешнеполитические

противоречия и конфликты между великими державами,

разделившимися в начале XX века на два противостоявших друг другу

лагеря — Тройственный союз и Антанту, — не видятся

самодовлеющими. Они интегрируются в общую картину переходного,

нестабильного., переживающего кризисное состояние мира. Хотя именно

кризис системы межгосударственных, международных отношений,

вылившийся в катаклизм мировой войны, рассматривается как

явное и наиболее драматичное проявление цивилизационного

кризиса начала нашего столетия, и, очевидно, его происхождение нельзя

отрывать от тех форм, которые принял социально-экономический

прогресс на рубеже XIX—XX веков. Но дает ли это право считать,

что развитие международных отношений было подчинено

«мощной фатальности», что противостояние блоков великих держав с

жесткой логикой, подобной логике древнегреческих

драматических спектаклей, должно было привести рано или поздно к военной

развязке? Не означает ли это признание отрицания

альтернативности исторического процесса? Современная историческая наука

стремится найти ответы на эти вопросы.

Всемирная система отношений государств и народов сложилась

во второй половине XIX века в связи с торжеством

капиталистического способа производства и созданием мирового товарного рынка.

На рубеже веков она приобрела новые черты, обусловленные

консолидацией капиталистического товарного рынка, возникновением

национальных промышленных и финансовых монополий и мирового

рынка капиталов. Она характеризовалась господствующим

положением группы великих держав, базирующемся на их экономическом и

военно-политическом могуществе; прямым колониальным разделом

между ними, а также Бельгией, Голландией и некоторыми другими

странами отставших в своем развитии народов; полуколониальным

подчинением и частичным разделом на «сферы влияния» теми же

великими державами некогда могучих империй китайского

богдыхана, турецкого султана и персидского шаха; той или иной степенью

зависимости многих самостоятельных государств от столпов

всемирного финансового и промышленного капитала — Англии,

Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии.

Одной из особенностей международных отношений конца

XIX — начала XX века являлась возросшая конфликтность,

обусловленная неравномерностью развития великих держав в условиях,

когда территориальный раздел мира был уже завершен и началась

борьба за его передел. Адекватный межгосударственный механизм

регулирования международных отношений отсутствовал.

Равновесие сил до времени поддерживалось гонкой вооружений и

противостоянием союзов и коалиций государств. Но уже начались

первые войны за передел мира, носившие пока локальный характер. В

13

1895 году Россия, Франция и Германия побудили Японию

отказаться от части аннексий в Китае по Симоносекскому договору, и лишь

вынужденная уступка Токио предотвратила вооруженный

конфликт. Далее последовали испано-американская, англо-бурская и

самая крупная — русско-японская — войны.

На рубеже XIX—XX веков ведущее место в противоречиях

держав занял англо-германский антагонизм. Германия, обогнавшая

Англию в промышленном отношении, бросила вызов также

британскому морскому, а следовательно, и колониальному могуществу. Она

возглавила Тройственный союз, в который вошли Австро-Венгрия и

Италия. Готовясь к вероятному столкновению, Англия стала на путь

урегулирования отношений с другими своими конкурентами

(Францией и Россией) и формирования противоположной группировки —

тройственной Антанты. Конфронтация двух враждебных блоков

обостряла международную обстановку, расширяла рамки

конфликтов, подстегивала гонку вооружений. Такова была общая картина

расстановки сил на международной арене в начале XX века.

Россия была интегрирована в процессы мировой истории. Она

принадлежала к числу первоклассных великих держав, выделяясь

значительным своеобразием и раэномерностью характеристик.

Геополитическое положение евроазиатской державы, занимавшей

шестую часть земной суши, с третьим в мире по численности

населением (150 млн. человек), самой многочисленной армией в мире и

большим (до русско-японской войны) флотом, граничившей с

десятком государств, таких промышленно развитых, как Германия, и

слаборазвитых азиатских стран — Османской империей, Персией и

Китаем, — предопределяло ее участие в мировой политике. Вместе

с тем по промышленному производству Россия находилась в одном

ряду со странами среднего уровня капиталистического развития, во

много раз отставая от передовых стран по потреблению основных

видов продукции надушу населения. Помощи финансового

капитала она далеко уступала «большой четверке», то есть Англии,

Соединенным Штатам Америки, Франции и Германии. Внешняя

политика России не имела достаточно прочной внутренней опоры.

Внутреннее положение- страны характеризовалось социальной

и политической нестабильностью, связанной со стремительными

темпами модернизации феодальной в недавнем прошлом,

преимущественно крестьянской страны. В результате начатой в 90-х годах

индустриализации и ломки социальных и политических структур

произошло своеобразное наложение друг на друга типологически

разнородных социальных конфликтов, присущих феодальному,

раннекапиталистическому и современному капиталистическому

обществу начала XX века. Нараставший кризис экономической,

социальной и политической систем поставил страну перед

выбором путей дальнейшего развития.

14

Экономическая отсталость от передовых промышленных

держав, насущные задачи модернизации страны для преодоления

внутренней нестабильности и поднятия военного потенциала диктовали

правящим кругам осторожный н взвешенный курс внешней

политики. Именно такой была политика покойного Александра III.

Необходимость для страны длительного, в течение двух-трех

десятилетий, мирного периода для проведения внутренних

преобразований признавалась более дальновидными министрами

Николая II, такими как СЮ. Внтте и П.А. Столыпин. Однако логика

международных отношений и империалистической борьбы втянула

Россию в войну с Японией на Дальнем Востоке, ускорившую

первую в России революцию 1905—1907 годов. Та же логика

международных отношений заставила Россию сделать выбор в пользу

Антанты и с неизбежностью подвела ее к участию в первой мировой

войне, хотя царское правительство отдавало себе отчет в

возможных пагубных посяедствиях'этой войны для режима и страны.

К такому выбору подталкивали не только традиционная

великодержавная политика, опасение остаться в роли аутсайдера и

второстепенной державы, но и не менее существенные внутренние

причины, главной из которых была ускоренная модернизация

страны. Наряду с Германией Россия была страной молодого, бурно

развивающегося капитализма. Утверждение капитализма в

национальных рамках имело следствием формирование националистической

и империалистической идеологии. Своего рода стержнем

вырабатываемой правящими классами «общенациональной»

внешнеполитической программы явилась амбициозная идея «Великой России»,

призванной объединить восточно-европейскую и азиатскую

цивилизации. Осуществление этой обширной националистической

программы, однако, не соотносилось с социальными и

внутриполитическими условиями страны.

* * *

На протяжении второй половины XIX века международную

роль и великодержавную политику Российской империи

ограничивала общая отсталость страны в сравнении с промышленно

развитыми государствами Запада. Переход на рельсы

капиталистического развития в результате реформ 60—70-х годов XIX в., все более

возраставшая интеграция России в мировые процессы во всех

сферах, ее включение в последнее десятилетие прошлого века в

активную борьбу за окончательный раздел и передел мира поставили

перед правящими кругами задачу скорейшей модернизации

страны. В России — стране «второго эшелона» капиталистического

развития — модернизация сталкивалась не только с социально-

экономической отсталостью страны, но и с ее многоу клади остью.

15

раэномерн остью и многолик остью, с мощным тормозящим

влиянием феодально-крепостнических остатков в аграрном и

политическом строе. Поэтому процесс модернизации был связан с

кардинальными качественными изменениями во всех сферах жизни страны и

ее населения — индустриализацией, структурными изменениями в

экономике, социальной сфере, политической жизни, культуре, в

мировоззрении и мироощущении человека, с изменениями его

отношения к жизненным проблемам, обществу и цивилизации.

Модернизацию проводила царская бюрократия, определявшая

пути исторического развития России на протяжении веков. В

начале. 90-х годов прошлого столетия перед Россией стояла задача

создания современной индустрии и поднятия сельского хозяйства,

отсталое положение которого особенно выявил массовый голод

1891 года. Однако страна не имела возможности для

одновременного решения обеих задач. Развернувшаяся в верхах полемика о

направлении экономической политики правительства выявила два

подхода. Поместное дворянство, с трудом приспособлявшееся к

капиталистическим формам хозяйствования, настойчиво требовало

от царизма замедлить или даже остановить процесс создания

крупной промышленности. Дворянские идеологи обвиняли «отца»

новой экономической политики правительства, министра финансов

С.Ю.Витте в искусственном насаждении промышленного

капитализма в России в ущерб ее «исторически-национальному»

земледельческому промыслу. Витте действительно был сторонником и

проводником политики «напряженного развития капитализма» в

короткие сроки, во имя великодержавных интересов России, имея

в виду необходимость избежать «унизительного положения

экономической данницы» передовых государств Западной Европы.

Стремительно протекавшие процессы модернизации, связанные

с системной перестройкой экономики страны и общества, вели к

росту социальной и политической напряженности, к кризисным

ситуациям. В связи с модернизацией расширилась многоукладность

экономики страны, обострились противоречия между' передовым

индустриальным и банковским капиталом и отсталым аграрным

сектором. Своей противоречивой экономической политикой

царизм способствовал обострению этих противоречий: насаждение

капитализма «сверху» сопровождалось реакционной аграрной

политикой, заключавшейся в защите таких остатков

крепостничества, как крупнейшие в Европе латифундии, полуфеодальные формы

эксплуатации крестьянства, в мощной финансовой поддержке

отсталого помещичьего землевладения и хозяйствования, в

консервации крестьянской общины. Эта политика серьезно сдерживала

экономический рост страны и свободное развитие капиталистических

отношений. Исторические условия формирования России,

длительное господство феодализма и самодержавия, половинчатость ре-

16

форм 60—70-х годов, наконец, наличие обширного казенного

хозяйства обусловили исключительное влияние полуфеодального

государства в экономическом развитии страны и во

внешнеполитической экспансии.

Российский индустриальный и финансовый капитализм

обладал заметной спецификой, позволяющей выделить его в особый

исторический тип1. С экономической точки зрения одна из

главных особенностей заключалась в том, что Россия в' гораздо

большей степени ввозила капитал, чем вывозила его, причем в импорте

особую роль играло государство. Финансовый капитал в России

являлся надстройкой над молодым, сравнительно быстро

развивавшимся капитализмом и частью многоукладной экономики страны.

Индустриальный скачок в 90-е годы, упрочение финансов и

введение золотого рубля хотя и укрепили российский капитализм,

но еще не позволяли ему на равных конкурировать с западными

странами в борьбе за мировые рынки. Финансирование

дворянского землевладения тяжелой гирей висело на экономике страны,

отвлекая примерно столько же средств, сколько шло на развитие

промышленности и торговли2, и усугубляло недостаток свободных

капиталов. В таких условиях новейшие капиталистические методы

внешней экспансии: предоставление займов, вывоз капиталов,

получение концессий и пр., применявшиеся Россией по отношению

к странам Среднего и Дальнего Востока, формировались

преимущественно на экономической и организационной основе

государства. Оно было вынуждено принять правила игры, навязываемые

ему в экономическом соперничестве промышленно развитыми

странами. Союз с Францией обеспечил доступ к парижскому

денежному рынку, который стал основным источником внешних

займов царского правительства. Из них черпались средства для

создания государственно-части ого сектора экономики за рубежом в виде

банков, железнодорожных и других акционерных обществ и т.д.

Российское государство, его централизованный бюрократический

аппарат во многом взяли на себя выполнение задач, присущих

монополистическому капиталу развитых стран.

2. В двойной роли

Россия выступила активным участником борьбы за

экономический и в особенности политический раздел мира. В то же время

она сама являлась объектом капиталовложений и торговой

экспансии более богатых и развитых стран — Франции, Германии,

Англии и некоторых других.

В экономическом соревновании с конкурентами Россия

подвизалась главным образом на рынке товаров. В конце XIX — начале

э-3786 17 / , ;. : ": .'"■■

XX века российская внешняя торговля развивалась быстрыми

темпами, не уступавшими росту мирового рынка. За период с 1894 по

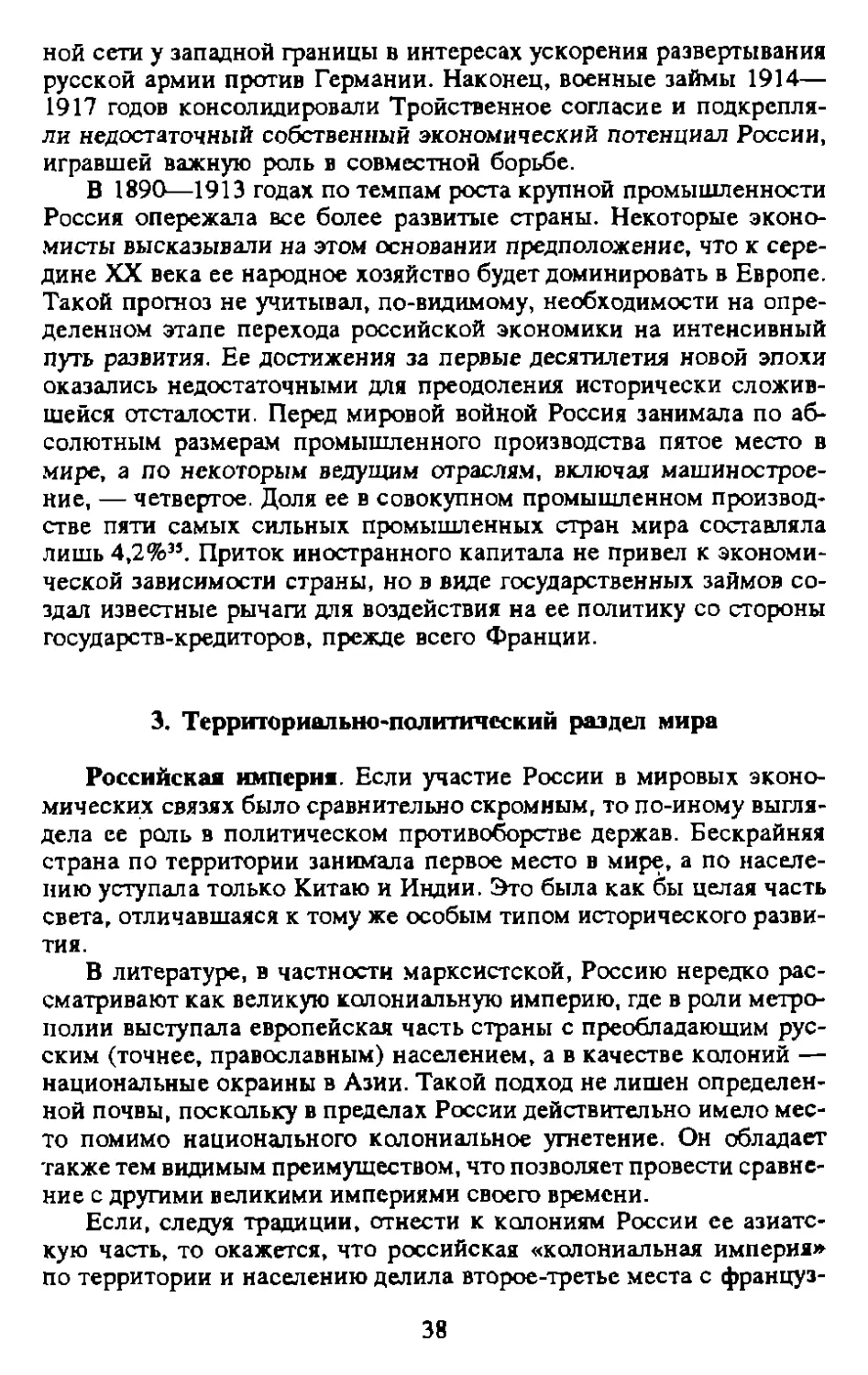

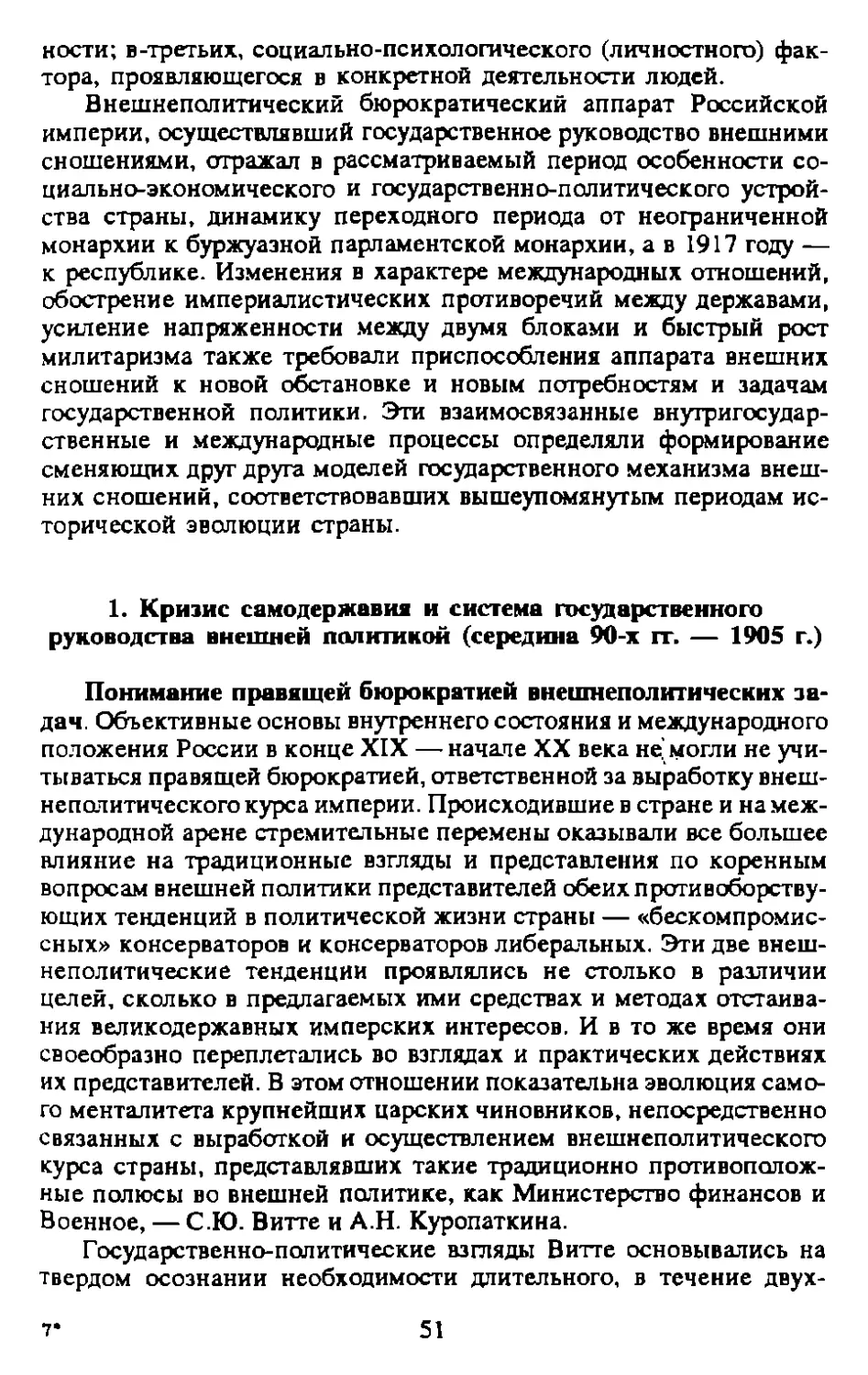

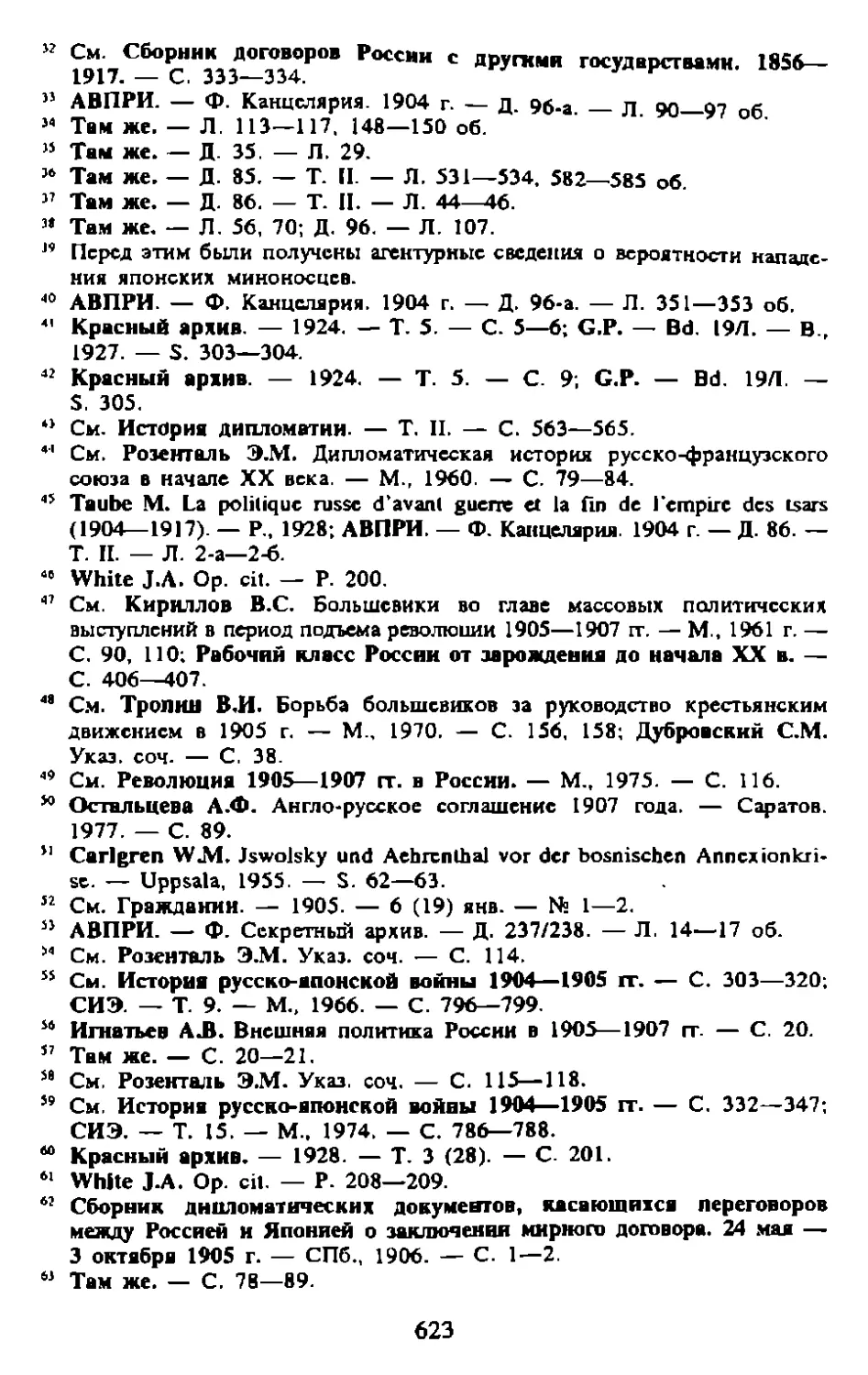

1913 год ее общий оборот вырос более чем в 2 раза (см. табл. 1).

Однако удельный вес ее в мировой торговле увеличился за это

время незначительно (с 3,2 до 3,6%). По объему внешней торговли

Россия занимала лишь восьмое место, уступая не только Англии,

Германии, Соединенным Штатам и Франции, но и

Австро-Венгрии, Голландии и Бельгии3. А но оборотам внешней торговли на

душу населения она отставала даже от таких стран, как Турция и

Персия или Болгария и Греция. Это объяснялось не только

недостаточно высокой конкурентоспособностью российских товаров, о

причинах которой речь пойдет ниже, но и тем, что подавляющую

часть производимой продукции (более 9/|0) поглощал внутренний

рынок.

Россия в конце XIX — начале XX века по-прежнему

поставляла за фаницу преимущественно сельскохозяйственные товары, на

долю которых приходилось до половины общей суммы

российского экспорта. Россия являлась не только житницей Европы, но до

начала первой мировой войны и одной из ведущих

хлебовывозящих держав мира. По вывозу главных хлебов, кроме кукурузы, она

занимала первое место в мире, причем по ржи и овсу ее доля

составляла почти половину мирового вывоза этих культур, а по

ячменю — даже около 3/4. На долю России приходилось в те же годы

64% мирового экспорта яиц.

Второй главной статьей российского экспорта служило сырье,

прежде всего лес и лесопродукты. Из промышленных товаров

заметную роль играли только сахар, нефтепродукты и

хлопчатобумажные изделия*.

Структура российского импорта в этот период также

оставалась в основном без изменений9. Самыми крупными его статьями

были машины, хлопок, шерсть, чай, химические продукты и уголь.

По мере роста собственной промышленности потребность в

импорте промышленных товаров снижалась, н перед войной

наибольшая зависимость русского рынка от заграницы наблюдалась в

отношении машин и оборудования, станков, химических изделий и

некоторых продуктов цветной металлургии.

Эта общая картина дает, однако, лишь упрощенное

представление о роли России в мировом разделении труда. Фактически она

отражает характер и тенденции развития доминировавшей

европейской торговли страны. В действительности внешняя торговля

России имела как бы два лица: одно — в отношениях с более

развитыми государствами, а другое — с отсталыми и

полуколониальными странами. Если в первом случае Россия выступала в роли

поставщика сельхозпродукции и сырья и потребителя

промышленных товаров, то во втором, наоборот, — в качестве поставщика

18

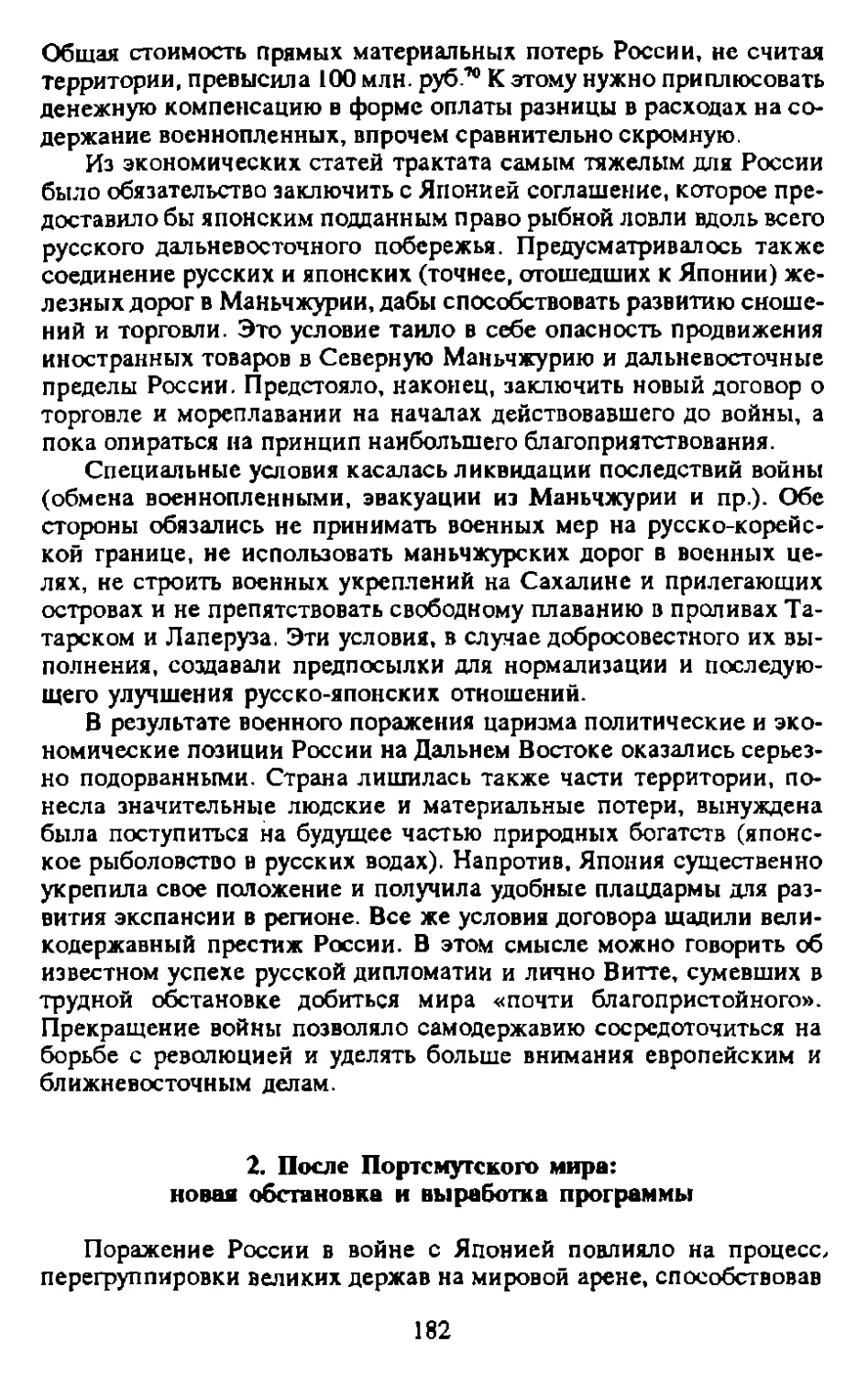

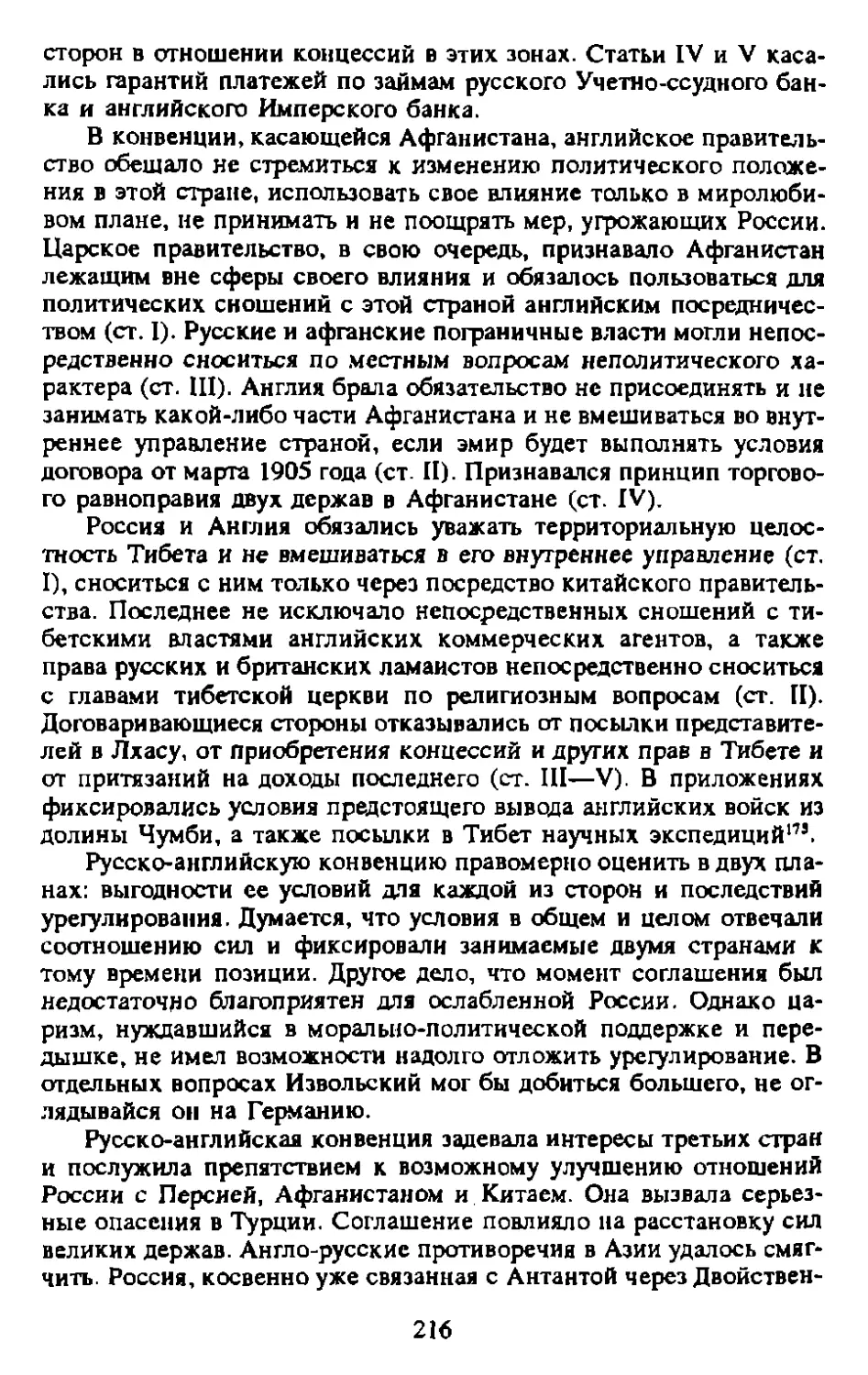

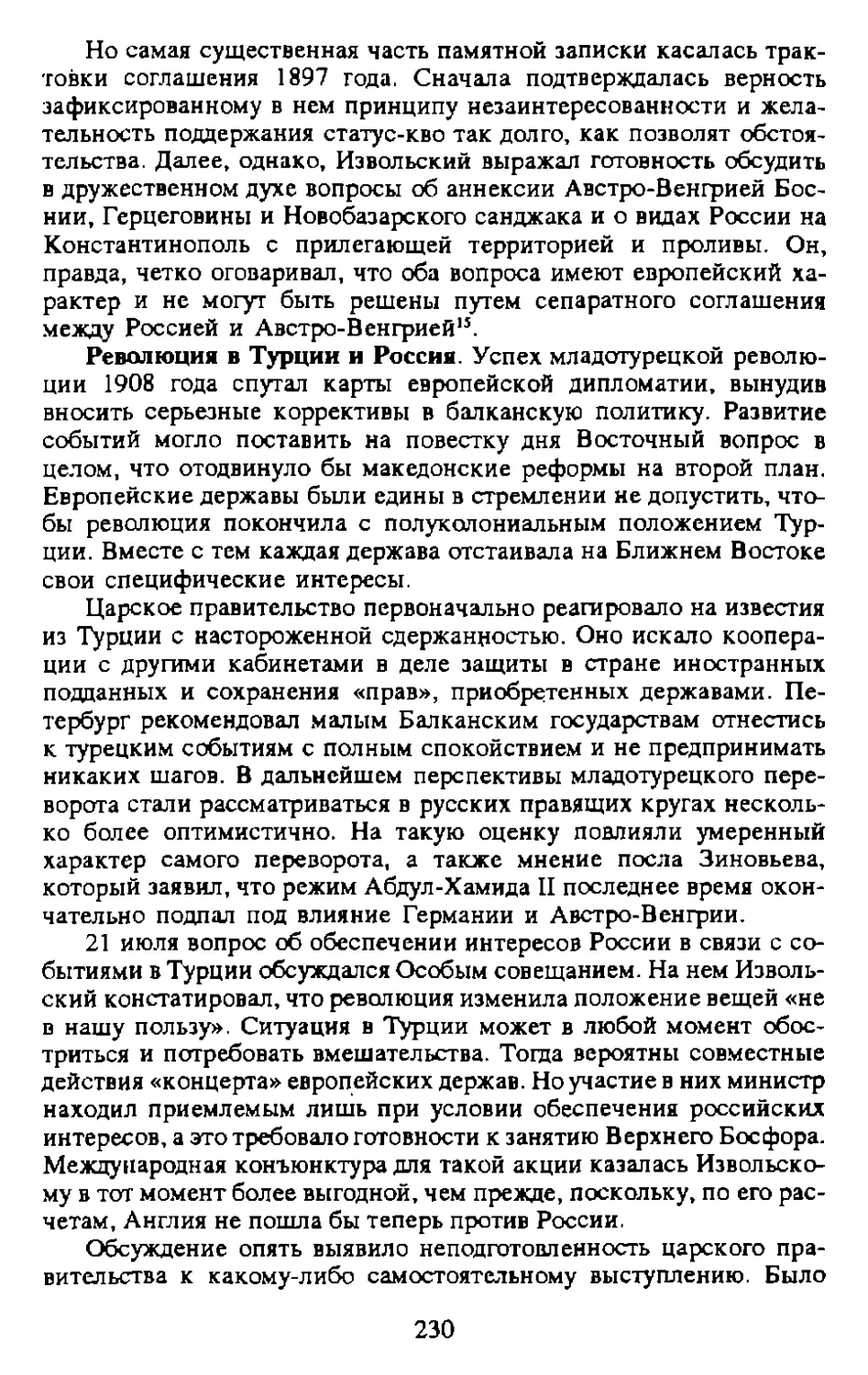

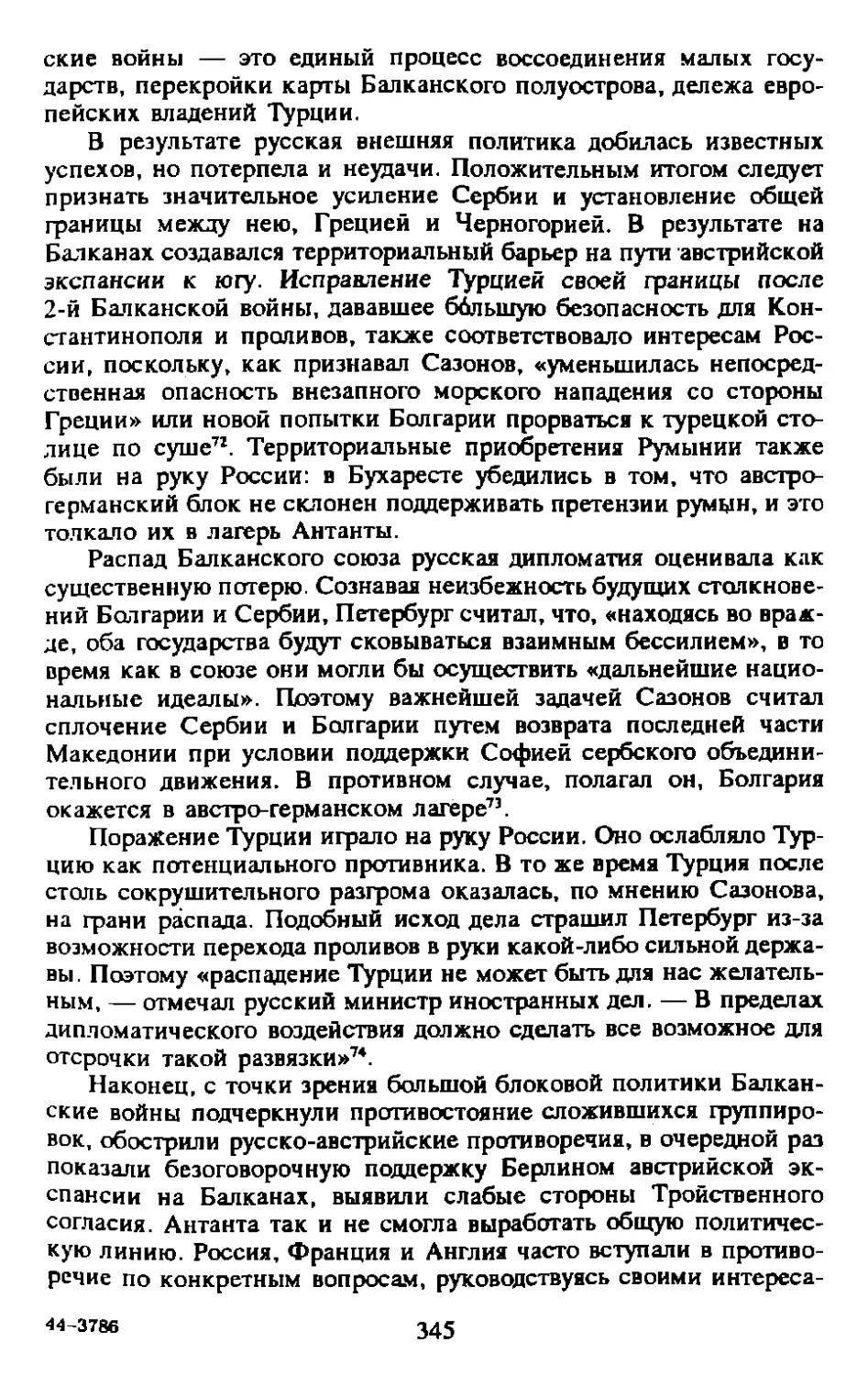

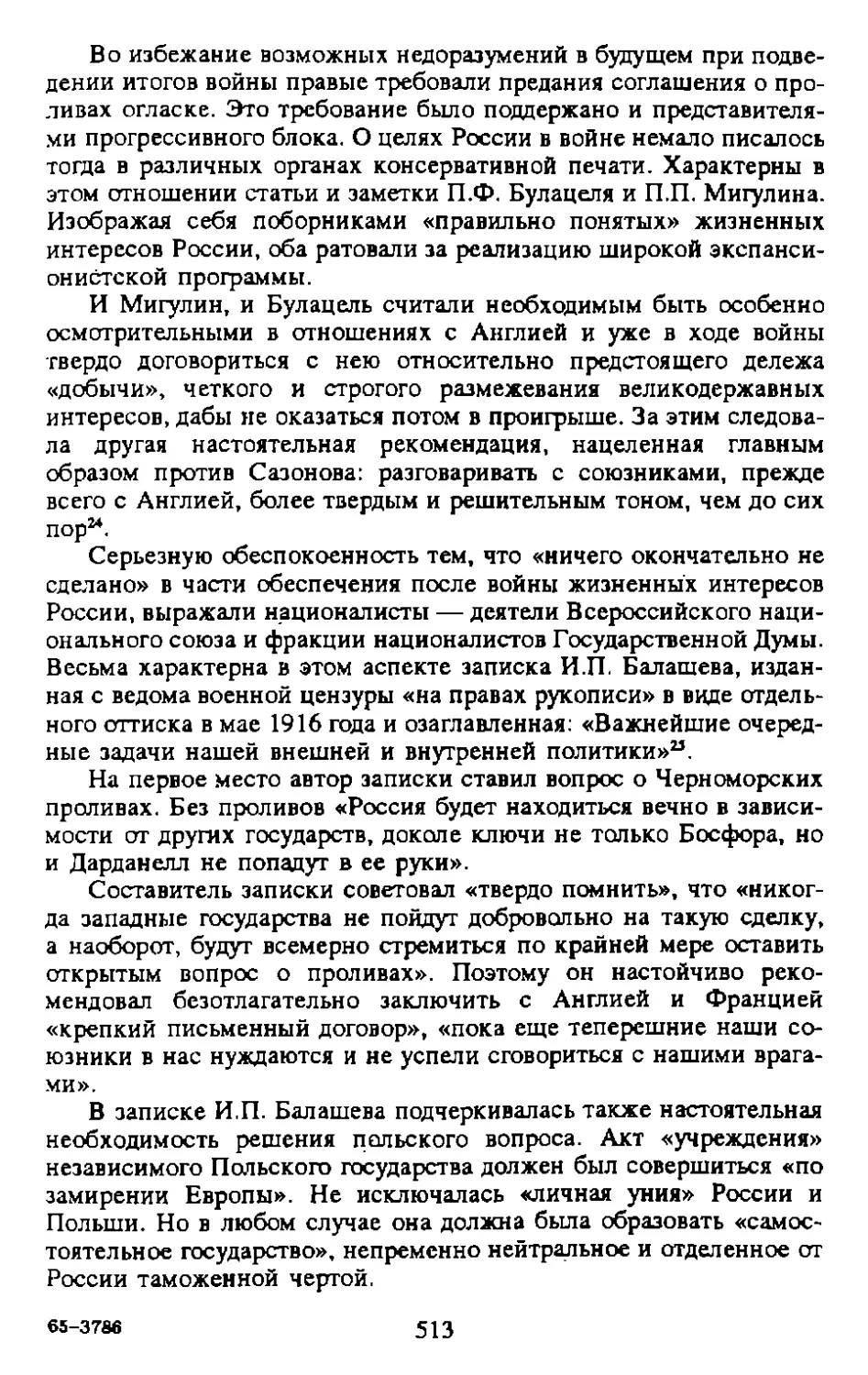

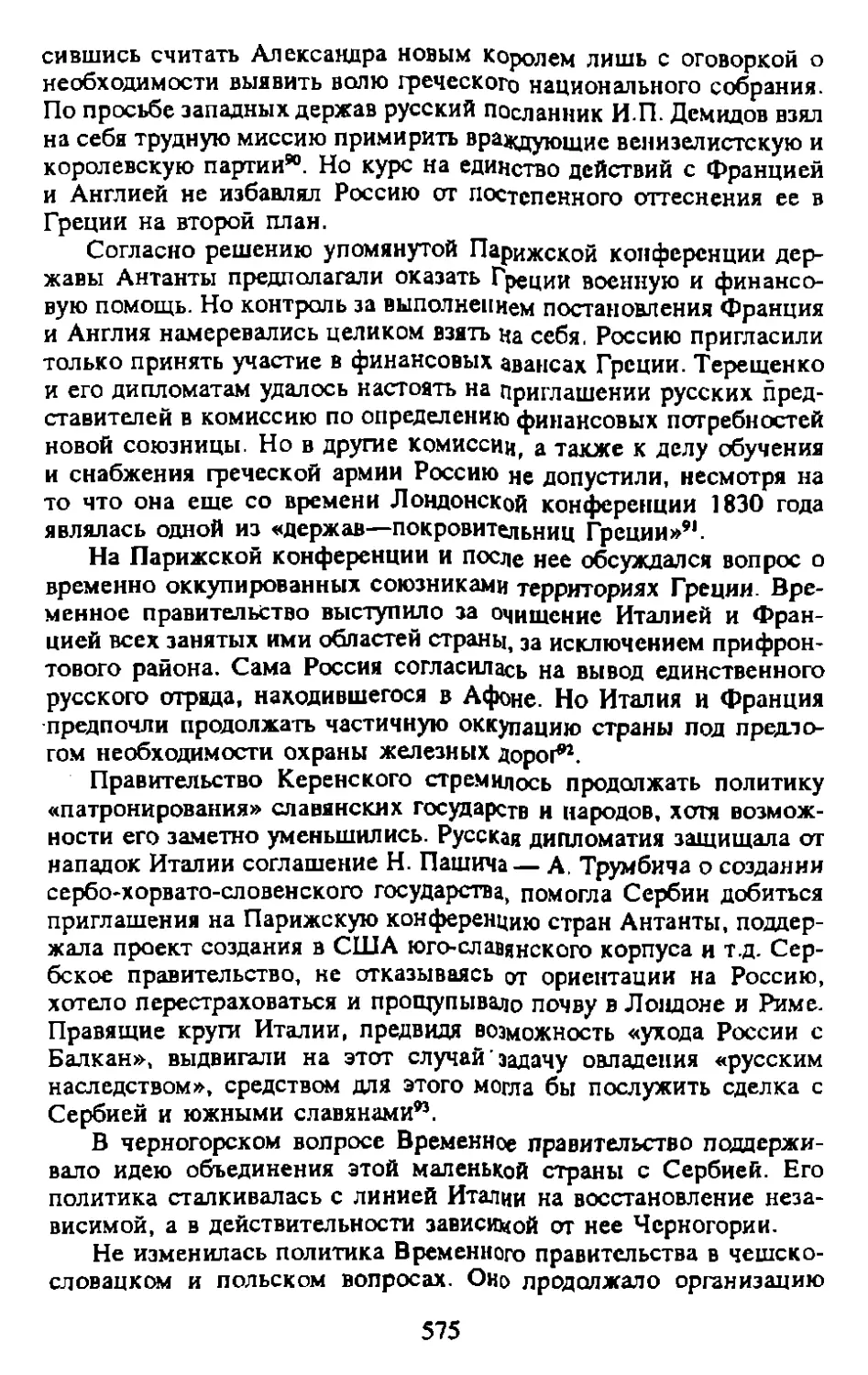

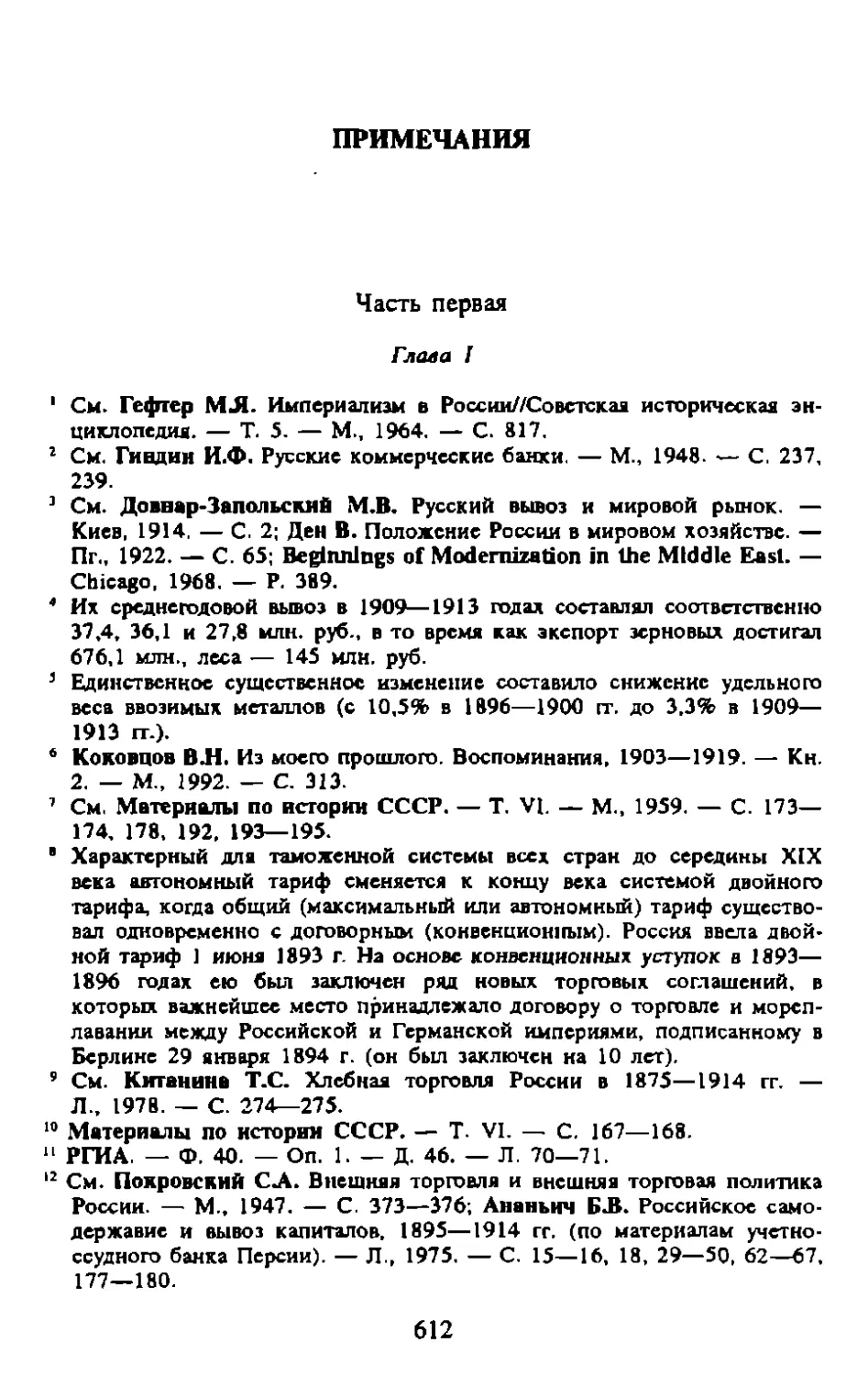

Таблица I

Внешняя торговля России в 1894—1913 годах (в млн. руб.)

Импорт из:

Германии

Велнкобрнтанн и

США

Франции

Китай

Весь импорт

Экспорт а:

Германию

(do данным рус*

ссон статистики

Великобританию

Францию

Голландию

Китай

Весь экспорт

Экспорт хрновьп

Экспорт крновых

(в % ко всему

экспорту)

1894 г.

143,0

132,8

45,7

28,2

39,2

559,5

2S0.7

147,9

175.3

563

53,0

5.0

668,6

381,4

57,0

1896 г.

190.2

111.3

65,7

23,4

41,5

589,8

293,8

184,0

160,9

58Д

70,9

5.5

688,5

322.5

46,8

1898 г.

202.2

115,3

50,1

27,1

40,3

617,4

345,6

179,4

139.9

68,6

72.3

6,3

732,8

370,9

50,6

1900 г.

216.9

127,1

44,2

31,4

45,9

626,4

331,7

187.6

145,6

57,4

69.3

6,7

716,4

304,7

42,8

1902 г.

208,5

99,2

39,9

26.9

52.1

599,2

352,0

203 Д

189,1

55,1

103,1

9,3

860,3

432,2

50,3

1904 г.

228.5

103,4

62,9

26,5

52,5

651,4

379,2

235,0

230,4

61.8

99,3

23,0

1006.4

495,3

49.3

1905 г.

240,4

97,4

40,8

26,1

60,5

635.1

505,0

255,3

249.2

64,5

126,8

31,6

1077,3

568,3

52,8

1906 г.

290,4

105.7

47,5

28,7

97,4

800.7

576,3

284,7

255,4

76.5

108.0

57,5

1094,9

472,0

43,1

1907 г.

337,4

114.9

55,6

29,4

89,7

847,3

524,8

291,0

228,5

73,4

114.4

26,4

1053,0

430.6

40.9

1908 г.

348,4

120,3

79,2

36,2

93,3

912,6

448,1

279,0

220.5

64.6

93.8

23,3

9983

379,6

38.0

1909 г.

363,3

127,9

57,2

49,5

74,5

906,3

637.0

387.1

288,9

89.1

189.2

21,8

1427,7

849,4

52,2

1910 г.

449,8

153.8

74,4

61,0

78,8

1084,4

650,6

390,6

315,5

93,6

196.0

20,2

1449.1

745.6

51г5

1911 г.

487.8

155,1

102,5

56,8

82,3

1161,7

774,7

490,5

337,0

90,8

188,8

30.7

1591,4

739,5

46,5

1912 г.

5323

142,4

87,4

56.3

763

1171,8

721.5

453.8

327,8

98,2

154,0

25,6

1518,8

551,3

36,3

1913 г.

652,2

173,0

79,!

57,0

84,1

1374,0

672,0

453.6

267,8

100.9

177.4

31.5

1520.1

594.5

39.1

промтоваров и потребителя сырья и сельхозпродуктов. На рынках

отсталых и полуколониальных стран она в некоторых случаях

добивалась существенных успехов, причем, как правило,

экономические рычаги взаимодействовали с политическими.

Российская внешняя торговля страдала рядом существенных

недостатков, которые в рассматриваемый период изживались

медленно и постепенно. Они были связаны с относительной

отсталостью страны. Так, ее зарубежная торговля не могла опереться на

широкомасштабный вывоз капитала. Этот типичный для стадии

финансового капитализма фактор действовал только в отношениях

с отдельными соседними странами (Персия, Китай). Еще одним

существенным изъяном служила малочисленность русского

торгового флота в условиях, когда удельный вес морских перевозок во

внешней торговле России был преобладающим. Нехватка

капиталов затрудняла кредитование торговых операций, организацию

перевозок и хранение товаров.

На состоянии внешней торговли отрицательно сказывался

также невысокий уровень деловой культуры российских купцов. Они

крайне неохотно отпускали товары в кредит, практически не

имели за рубежом коммивояжеров, были неаккуратны в соблюдении

сроков поставок, мало внимания уделяли рекламе, упаковке и

расфасовке товаров.

Слабые стороны российской внешней торговли отчасти

компенсировала энергичная; поддержка ее со стороны государства —

протекционистские таможенные тарифы, экспортные премии и пр.

Правительство России придавало большое значение развитию

внешней торговли, в особенности экспортной. Суммы, полученные

в результате превышения экспорта над импортом, позволяли иметь

активный платежный баланс и, по свидетельству министра

финансов В.Н.Коковцова, послужили «одним из самых могущественных

факторов экономического прогресса»*. Действительно, только за

десятилетие — с 1904 по 1913 год — внешнеторговый оборот влил

в народное хозяйство страны около .3,2 млрд.руб. (см. табл. 1).

Становление индустриального капитализма в национально-

государственных рамках сопровождалось сменой фритредерства

таможенным покровительством. Для России, вступившей на путь

индустриализации, потребность в создании заградительных

таможенных барьеров была особенно острой. Уже в 1891 году, при

министре финансов И,А. Вышнеградском, российское правительство

ввело внешнеторговый тариф, невиданный по высоте таможенных

ставок*. Ту же политику еще более целеустремленно продолжал

преемник Вышнеградского, выдающийся государственный деятель

* Подробнее об этом см. предыдущую книгу «История внешней

политики России. Вторая половина XIX века». — М., 1997.

20

России Сергей Юльевич Витте. Программа Витте предусматривала

создание экономически сильной и вполне самостоятельной страны,

превращение ее в самодовлеющую хозяйственную единицу.

Предполагалось в возможно короткие сроки догнать развитые в

промышленном отношении страны Европы и США, занять прочные

позиции на рынках Ближнего, Среднего и Дальнего Востока.

Ускоренное промышленное развитие С.Ю.Витте рассчитывал

обеспечить путем решения, по крайней мере, трех взаимосвязанных

задач: 1) таможенной защиты русской промышленности от западных

конкурентов и поощрения русского вывоза; 2) мобилизации

значительных финансовых средств от поступления в казну таможенных

пошлин, дававших до 11—13% доходной части бюджета; 3)

привлечения иностранного капитала в виде займов и инвестиций.

Последовательное проведение в жизнь протекционистской

таможенной политики не могло не вызвать недовольства со стороны

русских помещиков. Однако их протесты в середине 90-х годов

были относительно слабы, тем более что протекционистская

политика зиждилась на ясно выраженном «изъявлении высочайшей

воли».

Неудача «малой таможенной войны» с Германией (1896 г.)

усилила скептическое отношение влиятельных дворянско-помещичь-

их кругов к политике Витте. Министр финансов оказался перед

лицом весьма серьезной оппозиции во главе с шурином царя вел.

кн. Александром Михайловичем. В марте 1899 года было созвано

совещание министров под председательством царя для обсуждения

«торгово-промышленной политики империи».

Доклад министра финансов совещанию был посвящен

ключевым моментам его программы: протекционизму и привлечению

иностранных капиталов. Витте не отрицал, что протекционистская

система требует значительных жертв от населения страны и

ложится тяжелым бременем на «оскудевшие бюджеты землевладельцев».

Но «великие задачи требуют и великих жертв». Возникает дилем-,

ма: либо «в интересах создания промышленности» продолжать

прежнюю политику, либо, отменив или ослабив протекционизм,

привести к гибели молодую русскую промышленность и сделать

напрасными «тяжелые жертвы целого поколения». Витте

настаивал на сохранении таможенного тарифа 1891 года по крайней мере

до 1904 года, аргументируя это предстоящим возобновлением

торговых договоров.

Экономическая политика министра финансов получила

поддержку большинства участников совещания. Основы экономического

курса Витте в виде таможенного покровительства

промышленности и привлечения иностранного капитала удалось сохранить7.

Но нападки на его политику со стороны землевладельцев, а

также чиновничества и других слоев населения с фиксированными

21

доходами продолжались, а во время экономического кризиса

1900—1903 годов значительно усилились. Напротив, самые

влиятельные предпринимательские организации и преобладающая часть

капиталистов решительно высказывались в пользу укрепления

протекционистских мер. Их единодушие повышало эффективность

воздействия буржуазии на разработку нового тарифа, подготовка

которого началась в то время.

Для пересмотра тарифа 1891 года при Министерстве финансов

были образованы особая комиссия и четыре подкомиссии, в состав

которых помимо чиновников входили специалисты — эксперты по

различным отраслям производства. К работе в них было привлечено

также около 150 представителей предпринимательских организаций

столицы, Москвы и других промышленных центров. С мая 1902 года

проходили пленарные заседания комиссии, где и были выработаны

окончательные предложения об изменении таможенного тарифа.

20 ноября, после принятия Германией — главным торговым

партнером России — нового таможенного тарифа, резко

повышавшего ставки на ввоз сельскохозяйственных продуктов, и особенно

зерна, Витте представил Николаю II доклад с проектом русского

тарифа. В следующем месяце проект был вынесен на обсуждение

Государственного совета. Несмотря на отдельные критические

замечания, тариф благополучно прошел эту инстанцию и 13 января

1903 г. после утверждения императором получил силу закона.

Из 218 статей прежнего тарифа по 91 статье пошлины были

значительно повышены. Увеличение ставок коснулось в первую

очередь химических продуктов, машин, станков, черных и цветных

металлов и изделий из них. Новый тариф означал продолжение и

укрепление прежнего протекционистского курса правительства.

Принятие нового тарифа было тесно связано с подготовкой к

пересмотру заключенных в 90-х годах XIX в. конвенционных

торговых договоров8.

«Выгодные для государства» торговые трактаты являлись

важной составной частью программы Витте. Как и в начале прошлого

десятилетия, центральное место в системе торговых соглашений

России занимал договор с Германией.

Ответственным за переговоры о новых торговых соглашениях с

Германией и другими странами был министр финансов. Витте

предстояло решить головоломную задачу: с одной стороны,

отстоять проводимую им экономическую политику, а с другой —

постараться как-то удовлетворить русских аграриев и поддерживавшую

их группировку в придворно-бюрократических сферах, по

возможности не допустить ухудшения условий сбыта русских

сельскохозяйственных продуктов,

Трудные переговоры приняли затяжной характер. В июне 1903 года

стороны обменялись требованиями по таможенным ставкам, кото-

22

рые были заявлены в максимальном размере. Среди претензий

России центральное место занимали отмена новых высоких

«минимальных» пошлин на зерно, установленных в германском тарифе

1902 года, сохранение пошлин на русские хлеба на прежнем

уровне и смягчение ветеринарных офаничений на вывоз в Германию

скота и мяса.

Германское правительство настаивало на пересмотре условий

договора в свою пользу — существенном понижении пошлин на

промышленные товары, ввозимые в Россию.

Два тура переговоров — в июле—августе в Петербурге и в

ноябре в Берлине — не привели к компромиссу. Камнем

преткновения оставался высокий уровень германских хлебных пошлин и

русских таможенных ставок на промышленные товары.

Однако непреклонность сторон в такой ситуации вела к

таможенной войне, которой не желали ни российское, ни германское

правительства. Переговоры показали Витте неизбежность

признания «минимальных» хлебных пошлин. К концу 1903 года основное

внимание русской стороны сосредоточилось уже на эквивалентных

компенсациях за их признание, что должно было поставить

переговоры на реальную почву.

Но как добиться одобрения этой линии в России? Путем

повышения пошлин на ввоз промышленных товаров можно было

восстановить нарушенное равновесие и ликвидировать жалобы

промышленных кругов. Куда тяжелее представлялось убедить в

необходимости такого решения русских афариев. Поэтому Витте

продолжал придерживаться тактики затягивания переговоров.

Но начавшаяся в 1904 году война с Японией ухудшила позиции

России на переговорах. Она осложнила внешнеполитическое

положение страны, обострила ее нужду в займах, в том числе и на

германском денежном рынке. Возможно более быстрое соглашение

стало актуальным и приобретало помимо экономической

политическую и финансовую окраску. Германское правительство также

стремилось к скорейшему завершению переговоров, но при

соблюдении своих «сельскохозяйственных интересов».

Заключительная стадия переговоров проходила в Германии на

курорте Нордерней, где германский канцлер обычно отдыхал

летом. 15 (28) июля 1904 г. Витте и Бюлов подписали в Берлине

дополнительную конвенцию к договору 1894 года, оформившую

достигнутое соглашение. Конвенция сроком на 12 лет вступала в

силу через год после ратификации.

Русской делегации удалось добиться признания основного

принципа, на котором она настаивала, — сохранения баланса в

таможенном обложении. Если Германия значительно повышала

пошлины на русский хлеб (за исключением ячменя) и продукты

животноводства, то Россия, со своей стороны, в не меньшем разме-

23

ре поднимала пошлины на многие германские товары, в первую

очередь металлы и металлические изделия, машины и химические

продукты. Витте удалось также добиться более выгодной для

России формулировки принципа наибольшего благоприятствования и

сохранить полную свободу действий в отношении финляндского

тарифа. Была достигнута и другая цель — он получил согласие на

размещение на германском рынке русского займа в размере 500

млн.марок. При существовавшем соотношении сил Витте добился,

пожалуй, максимума возможного.

Вслед за германским последовало заключение ряда новых

торговых соглашений. Эти тарифные договоры —

русско-французский 16 (29) сентября 1905 г., русско-австрийский 2 (15) февраля

1906 г. и русско-итальянский 15 (28) июня 1907 г. —

рассматривались как своего рода добавления к основному трактату —

русско-германскому. Все указанные тарифные договоры вместе

образовали (в силу принципа наибольшего благоприятствования)

единый конвенционный тариф по европейской торговле, только

товары, не вошедшие в этот последний, оплачивались по общему

тарифу 1903 года.

Торговля с развитыми государствами. Россия в наибольшей

мере были вовлечена в товарооборот с развитыми, главным

образом европейскими, странами. Доминирующая роль последних в

русской внешней торговле сохранялась на протяжении всего

рассматриваемого периода. В годы, предшествовавшие мировой войне,

на долю европейских стран приходилось 90% русского экспорта и

76% импорта.

Характерная черта российской внешней торговли, отражавшая

скорее ее слабость, чем силу, состояла в привязанности к крайне

узкому числу традиционных адресатов.

На протяжении почти всего XIX века во внешней торговле

России доминировала Англия, на долю которой приходилась почти

73 российского товарооборота. К концу века ее потеснила

Германия, завладевшая V4 российского экспорта и V3 импорта. К 1911 —

1913 годам удельный вес Германии в российском импорте возрос

до 45%, а Великобритании — снизился до 13%.

Как и после договора 1894 года, германская промышленность

нашла наибольший выигрыш не в росте экспорта капитала, а в

расширении экспорта товаров. В экономических отношениях

между Россией и Германией экспорт товаров чем дальше, тем больше

доминировал над экспортом капиталов.

На первом месте из числа вывозимых в Германию русских

товаров стоял хлеб (свыше половины всего количества

экспортируемых Россией зерновых). В больших размерах экспортировались

также жмыхи, отруби, яйца, лес, лен, кожевенное сырье,

нефтепродукты, марганцевая руда, пушнина и т.д.

24

русский экспорт все больше и больше состоял из

сельскохозяйственных продуктов. Эта односторонность российского вывоза

составляла его слабую сторону, так как ставила хозяйственную жизнь

России в зависимость от потребления за границей лишь

небольшого числа определенных продуктов.

Ценность ввоза из Германии росла значительно быстрее, чем

ценность русского экспорта туда. Германия играла решающую роль

во ввозе в Россию машин и аппаратов (65% всего их импорта),

химических продуктов, красок, шерстяных и хлопчатобумажных

тканей, кожи, вязаных изделий, белья, галантереи, черных и

цветных металлов. Она широко развернула и посредническую

торговлю, ввозя в Россию кофе, какао, пряности, шелк-сырец, чилийскую

селитру.

Второе место во внешнеторговом обороте России занимала

промышленная держава и «владычица морей» Англия.

Англо-русское соглашение 1907 года, сгладив противоречия двух держав,

создало атмосферу большего доверия, которая способствовала

развитию экономических связей. Важным шагом на этом пути было

основание в декабре 1908 года Русско-Английской торговой

палаты. Она предоставляла деловым кругам России и Англии

разностороннюю экономическую информацию об обеих странах и

защищала интересы русско-английского экономического сближения в

печати и различных учреждениях. Одновременно в Англии было

создано Русское отделение Лондонской торговой палаты.

Оборот русско-английской торговли в 1908—1913 годах

увечился почти на 30%. Устойчиво рос как экспорт российских

товаров в Англию, так и импорт оттуда. Положительный баланс по

торговле с Англией за эти годы вырос на 85%. Однако удельный

вес Великобритании как во ввозе, так и в вывозе России даже

несколько сократился. Дело в том, что объем русско-германских

торговых операций рос еще быстрее.

Все же по некоторым важным предметам российского вывоза

(яйца, сливочное масло, свинина, обработанный лес, лен,

марганцевая руда) значение английского рынка увеличилось, причем

Великобритания заняла или сохранила здесь первое место. Что

касается ввоза, то в предвоенные годы Англия занимала первое место

лишь по продаже России угля, каучука и морских судов.

Таким образом, в 1900-е годы в русской внешней торговле по-

прежнему доминировали всего две державы. Вместе они

концентрировали в своих руках более половины ввоза России и почти

V5 ее вывоза. Как Англия, так и Германия с успехом использовали

для развития торговли с Россией вывоз капитала.

Объем товарооборота с другими развитыми странами был на

целый порядок ниже. Третье место занимала Голландия, маленькая

страна с большим торговым флотом, связи с которой характериэу-

4-Э786

25

ются огромным преобладанием экспорта над импортом. Это

объяснялось тем, что она в большой мере служила перевалочным

пунктом для российских товаров на пути в Германию. Через Голландию

шли туда транзитом хлеб, а также лес и марганцевая руда.

Союзная Франция занимала во внешней торговле России лишь

четвертое место. Хотя в абсолютных цифрах товарооборот с ней

постоянно увеличивался, удельный вес ее в эти годы даже

несколько сократился.

Главными статьями французского экспорта в Россию были

шерсть и вина (первое место), а также предметы роскоши.

Вывозила Франция главным образом сельскохозяйственные продукты —

хлеб и лен, а также лес и нефтепродукты. Поскольку с конца XIX

века во Франции были установлены высокие ввозные пошлины на

пшеницу, превосходившие даже германские, она оставалась

скромным покупателем русского хлеба*.

Франция пользовалась своим положением главного кредитора

царского правительства, чтобы в договорах выторговывать у него

более выгодные условия товарообмена. Однако ассортимент

продуктов, которыми обменивались две страны, был довольно узок,

что само по себе ограничивало возможности развития их взаимной

торговли.

Заметную роль в российской внешней торговле играли еще два

государства — Соединенные Штаты Америки и Италия. Роль США

как потребителя русских товаров была незначительна (на них

приходилось не более 1% российского экспорта). Зато в импорте в

Россию Соединенные Штаты до 1910 года занимали четвертое место, ас

1911 года вышли на третье место. США были главным поставщиком

на русский рынок хлопка и сельскохозяйственных машин. Не

помешала этому и денонсация русск о-американского торгового договора

1832 года, осуществленная правительством США в 1912 году по

политическим мотивам. Товарооборот между Россией и заокеанской

республикой в годы, предшествовавшие мировой войне, постоянно

возрастал. В мае 1913 года при содействии американской

дипломатии в Москве была основана Русско-Американская торговая палата.

Начались переговоры о заключении нового торгового договора,

завершить которые до войны не успели.

По-иному складывались торговые отношения с Италией,

носившие ярко выраженный аграрно-сырьевой характер. Не менее 90%

стоимости вывоза в эту страну составляла пшеница. Среди других

экспортных товаров выделялись такие зерновые, как кукуруза,

овес, ячмень. Если Италия была все же солидным покупателем, то

как поставщик товаров на российский рынок она делила с Индией

скромные десятое—одиннадцатое места. Основу импорта

итальянских товаров в Россию составляли сельскохозяйственные

продукты: шелк-сырец, цитрусовые, оливковое масло.

26

Торговля с отсталыми и полуколониальными странами.

Российские правительственные круги связывали будущее

экономического развития страны с активной борьбой за рынки сбыта и сырье

отсталых и полуколониальных государств. Речь шла прежде всего

о сопредельных азиатских странах. Предполагалось, что русская

промышленность сможет занять в них прочные позиции. А это, по

мнению Витте, открывало перспективу «проценты на капиталы,

полученные в Европе, выплачивать иэ выручки от вывоза в Азию»10.

Еще в 1893 году Витте, вступив в управление Министерством

финансов, поставил вопрос о важности расширения

русско-азиатской торговли. Он аргументировал это тем, что пограничные с

Россией страны Азии служат рынками сбыта русских мануфактурных

изделий и «торговое в этих странах значение России находится в

самой тесной связи» с ее «политическим влиянием»'1.

В апреле того же года по его инициативе при Министерстве

финансов было создано «особое совещание по торговле с

азиатскими государствами» иэ представителей трех министерств —

финансов, военного и иностранных дел. Совещание обсуждало вопросы

развития отношений со странами Ближнего и Среднего Востока,

расширения торговли с Китаем и Персией.

Экономические интересы России переплетались с

политическими и стратегическими. Враждебная позиция Англии

препятствовала усилению в этих странах русского влияния. Тем не менее

Россия добилась в Персии больших успехов, опередив всех своих

соперников и заняв монопольное положение на рынках севера

страны.

Достижения русской торговли в значительной мере

объяснялись деятельностью Учетно-ссудного банка Персии, фактически

являвшегося русским государственным предприятием, вывозом

капитала, поддержкой русской дипломатии. Новые благоприятные

возможности для русско-персидского товарообмена открыло

подписание сторонами в 1901 году торговой конвенции н декларации

об изменении третьей статьи Особого акта Туркманчайского

договора 1828 года*.

В результате английская торговля в Персии была решительно

оттеснена на второе место. Накануне войны Россия поставляла в!

Персию больше половины закупаемых последней товаров и

поглощала 73 персидского экспорта.

В XX веке соперничество держав в Персии осложнилось в

связи с возросшей активностью Германии, проявлявшей все больший

интерес к персидскому рынку. И хотя экономическая экспансия

Германии в Персии не представляла еще непосредственной угрозы

позициям России, она вызывала серьезную тревогу в Петербурге,

* Об этом си. главу III.

4*

27

особенно в связи с планами строительства Багдадской железной

дороги12.

Русский вывоз в Персию на 80% состоял из фабричных

изделий. Туда шла половина всего русского экспорта

хлопчатобумажных тканей, до трети экспорта сахара, 11% экспорта

металлических изделий. Россия получала из Персии хлопок, фрукты, икру,

каракуль, рис, ковры и т.п.

Менее успешно для России складывалась конкурентная борьба

на рынках Ближнего Востока. Развитие экономических связей с

этим регионом представлялось перспективным как в

хозяйственном, так и в политическом аспекте. Но здесь российская торговля

сталкивалась с конкуренцией целой группы зачастую

экономически более развитых держав, давно уже внедрившихся и к тому же

широко использовавших свои возможности заимодавцев.

Наиболее емким и заманчивым представлялся турецкий рынок,

удобный для проникновения российского капитала также в силу

географического положения и прямых транспортных связей. В

1908 году в результате аннексии Боснии и Герцеговины в Турции

проводилась кампания бойкота товаров из Австрии, которая имела

сильные позиции на османском рынке. В связи с этим русская

печать призывала торгово-промышленные круги не упускать

благоприятного момента.

В октябре 1908 года текстильные фабриканты России

направили в Константинополь (Стамбул) специальную комиссию для

изучения местного рынка. В следующем году там открылось отделение

Русского банка для внешней торговли. В начале 1910 года

промышленники Донбаса организовали плавучую выставку товаров,

показанную в ряде портов Ближнего Востока. Вопросам развития

торговых отношений с этим регионом посвятили свою работу

Всероссийский съезд представителей промышленности и торговли,

состоявшийся в Москве в мае 1910 года, и первый Южно-русский

торгово-промышленный съезд, созванный в октябре того же года в

Одессе. Год спустя при Министерстве торговли и промышленности

было созвано Особое совещание для обсуждения мер к развитию

экспортной торговли с Ближним Востоком. Оно высказало ряд

практических рекомендаций.

Не без влияния указанных мер торговля России с Турцией в

предвоенные годы заметно оживилась. Среди предметов русского

экспорта наиболее важную роль играли нефть, сахар,

хлопчатобумажные товары и резиновые изделия. В октябре 1913 года царской

дипломатией был выдвинут проект экономического соглашения с

Турцией, оставшийся, впрочем, нереализованным. Все же Россия и

в эти годы продолжала значительно отставать от других

европейских держав, занимая четвертое место в турецком импорте и пятое

в экспорте, уступая Англии, Австро-Венгрии и Франции. Тревогу

28

Петербурга вызывала быстро набиравшая силу торговая экспансия

Германии в Османской империи13.

Крупнейшим торговым партнером России в Азии был Китай.

Важной задачей в отношениях с ним стало выравнивание

структуры торговли, имевшей значительное пассивное сальдо. Эту задачу

предполагалось решить прежде всего путем строительства

железных дорог, которые связали бы промышленные центры России с

соседней страной. Особое значение для русско-китайской торговли

имело сооружение Великой Сибирской дороги, а затем КВЖД.

Другим фактором ее расширения было образование в 1895 году

Русско-Китайского банка.

Из этого и других банков. Общества КВЖД и связанных с ними

предприятий Витте создал в конце Х[Х — начале XX века

внушительный финансово-экономический механизм, тесно

переплетавшийся с государственным и пользовавшийся разносторонней

поддержкой правительства. В Маньчжурии возникло русское

предпринимательство в сфере транспорта, добывающей и

обрабатывающей промышленности, оживилось судоходство по морям и

приграничным рекам.

Рост русского экспорта на Дальнем Востоке сопровождался

серьезными изменениями в его структуре. Значительно упал удельный

вес хлопчатобумажных тканей, зато увеличился вывоз таких

товаров, как металлоизделия, металлы, нефтепродукты, сахар, табак.

Ведущее место в русском ввозе из стран Дальнего Востока

занимал чай, увеличился ввоз других товаров, ранее или совсем не

ввозившихся, или импортировавшихся в незначительных

количествах, — пшеницы, шерсти, мяса, соевых бобов и т.п. Русский

Дальний Восток стал крупным потребителем китайских

продовольственных товаров14.

Российский частный капитал сделал попытку проникнуть на

индийский рынок. Известная русская фирма Манташева в 1898 году

открыла свои конторы в Бомбее и Калькутте и повела весьма

успешную торговлю керосином. В конкурентной борьбе Манташев

сумел добиться убедительной победы над американскими

фирмами. Используя перевозку керосина не в жестянках, как это делали

американцы, а наливом, Манташев добился монопольного

положения на индийском рынке. Русского керосина в 1902 году было

ввезено 84,5 млн. галлонов на сумму 31,5 млн. рупий, что в 15 раз

превосходило американский ввоз. Из индийского импорта

керосина в 91,5 млн. галлонов только 5,75 млн. приходилось на долю

США. Но удержать позиции в последующие годы Манташеву не

удалось. Применив новую систему доставки керосина в цистернах,

американская компания «Стандард ойл» настолько сильно

потеснила позиции Манташева, что его фирма в 1910 году закрыла

конторы в Индии и окончательно ликвидировала свои дела".

29

Далеко не все надежды правительства и промышленных кругов,

связанных с созданным Витте финансово-экономическим

механизмом, оправдались. Не все элементы этого механизма работали

эффективно. Торговля со странами Азии, несмотря на известный

прогресс, не могла покрыть проценты на капиталы, полученные из-

за границы, так как ее отрицательный баланс даже увеличился.

В условиях интернационализации мировых хозяйственных

связей определенное значение стала приобретать и торговля России со

странами Центральной и Южной Америки. В России нашлись

сторонники выхода на далекий, по емкий и перспективный

латиноамериканский рынок. В 1909 году между Россией и Мексикой была

подписана конвенция о торговле и мореплавании, принимавшая за

основу торговых сношений двух стран принцип наибольшего

благоприятствования". Четыре года спустя Россия заключила

подобную же конвенцию с Аргентиной. Но хотя в начале XX века

российско-латиноамериканская торговля прогрессировала, потенциал

обеих сторон не был еще раскрыт. Не помогла ни

правительственная поддержка, ни растущая эмиграция из России в страны

Западного полушария. Главное же — без создания собственного

сильного торгового флота и организации постоянных линий морской

связи Россия не могла рассчитывать на прочные успехи своей

торговли в регионе.

Крупный капитал и внешняя торговля. Предвоенный

промышленный подъем, в ходе которого Россия развивалась быстрее других

великих держав, знаменовал новый шаг на пути ее

индустриализации. Не без влияния столыпинских аграрных реформ

прогрессировало, хотя и медленно, сельское хозяйство. На более высокую

ступень поднялось и развитие монополистического капитализма: он

превращался в систему, которой принадлежали командные позиции

в экономике страны. Появился ряд мощных объединений высшего

типа — концернов и трестов. В отдельных отраслях

промышленности монополистические объединения российских предпринимателей

при поддержке правительства начинали борьбу за участие в разделе

мирового рынка. Это относилось к сахарному (соглашение

сахарозаводчиков. Союз рафинеров), нефтяному (Русская нефтяная

корпорация, товарищество Нобель, корпорация «Шелл»), рельсовому

(союзы рельсовых заводов) производствам. Одновременно развивались

и усиливались так называемые представительные организации

российской буржуазии в форме съездов и советов съездов. Монополии

и представительные организации стремились влиять на

экономическую политику правительства. Одним из важных направлений этого

воздействия стала область внешней торговли. Лидеры крупного

капитала стремились к расширению промышленного экспорта,

дальнейшему усилению таможенного покровительства, ослаблению

торговой зависимости от Германии.

30

Кампания за развитие промышленного экспорта особенно

усилилась с 1908 года. III съезд представителей промышленности и

торговли высказался за то, чтобы «усиление экспорта

произведений отечественной промышленности» стало одной из «основ про-

мышленно-торговой политики Российского государства». Журнал

«Промышленность и торговля» указывал, что «наступила жгучая

пора приняться за деловую постановку русского фабричного

экспорта в широких размерах»17.

В 1909 году было учреждено Русское экспортное товарищество,

членами которого стали крупнейшие русские банки (Русский для

внешней торговли, Азовско-Донской, Сибирский и др.), а также

текстильные предприятия (мануфактуры Эмиля Циндсля, Крен-

гольмская, Рябушинских, Морозовых и др.). Товарищество

занималось сбытом продукции русской текстильной промышленности в

Персии, Китае, Монголии, Турции « на Балканах, организовав там

свои агентства и склады.

В 1911 году в Петербурге была создана Российская экспортная

палата, в задачи которой входило «объединение лиц и учреждений,

прикосновенных к вывозной торговле, и надлежащее

представительство их интересов».

Проблема промышленного вывоза оказалась в сфере внимания

созданного в конце 1905 года Министерства торговли и

промышленности, к которому перешли внешнеторговые функции

Министерства финансов, Руководитель нового ведомства С.И.Тимашев,

выступая в 1911 году с представлением о реорганизации

министерства, подчеркивал «громадное значение, которое имеет для

правильного развития промышленности возможно широкое

обеспечение ее экспортными рынками...» Вопрос о зарубежных рынках

стоял прежде всего перед текстильной промышленностью. Важное

значение придавалось также вывозу из России рельсов. В целях

поощрения экспорта министерство считало необходимым ввести

возврат пошлин, которые были уплачены при ввозе в Россию

машин и сырья, использовавшихся для производства вывозимых

изделий. Признавалось также важным содействовать экспортной

торговле созданием института государственных коммерческих

представителей за границей, Сначала между Министерством торговли и

промышленности и Министерством иностранных дел было

достигнуто соглашение о более активном привлечении консульской

службы к внешнеторговым делам. А в 1912 году в главные торгово-

промышленные центры за границей были назначены представители

МТиП — так называемые торговые агенты18.

В предвоенные годы отчасти в связи с уменьшением активного

сальдо внешнеторгового баланса вновь остро встал вопрос о

таможенном покровительстве промышленности. В деловых кругах

считалось, что сам по себе уровень таможенной охраны, закрепленный

31

в тарифах 1891 и 1903 годов, «согласован с потребностями

экономики страны». Но тарифы были, по мнению предпринимателей,

«извращены договорными соглашениями», уступками по торговым

договорам, особенно по русско-германской конвенции 1904 года19.

В действительности тарифная система обеспечивала

достаточное и, пожалуй, даже излишнее покровительство

горнодобывающей и металлургической промышленности, а также производству

менее сложных металлических изделий, но не защищала от

иностранной конкуренции машиностроительную, и особенно

станкостроительную, промышленность.

Правительство и в первую очередь Министерство финансов и

Министерство торговли и промышленности оказались перед

необходимостью официально разъяснить свое отношение к принципу

таможенного покровительства. С.И.Тимашев, выступая в марте

1910 года в Государственной Думе, обязался поддерживать

покровительственную систему и дополнявшую ее меру — иностранные

инвестиции в промышленность20. В.Н.Коковцов в апреле 1912 года

в Московском биржевом комитете заверил промышленников, что

«и впредь общее направление... тарифной политики должно

оставаться прежним, должно быть настроено на... систему

протекционизма», хотя она и «вызывает со стороны многих,., ожесточенные

споры»21.

Для разработки нового таможенного тарифа в начале 1913 года

была создана специальная комиссия под руководством крупного

чиновника Министерства торговли и промышленности Н.П.Ланго-

вого.- В том же году она провела анкетное обследование

промышленности с целью выяснить влияние действующей охраны на

развитие отдельных отраслей. Ожидалось, что проект нового тарифа

будет внесен в Государственную Думу не позднее осени 1915 года,

с тем чтобы до начала 1917 года он получил силу закона22.

Требования российских промышленников о расширении

таможенного покровительства, поддержанные в Министерстве

финансов и Министерстве торговли и промышленности, наталкивались

на все усиливающееся сопротивление других ведомств (МВД,

Главное управление земледелия и землеустройства), а также правого

большинства Государственной Думы.

Если вопрос о таможенном покровительстве промышленности

был уже на протяжении десятилетий в центре внимания

правительства, русской буржуазии и аграриев, то проблема аграрного

протекционизма стала злободневной только в предвоенные годы.

Германия начала сама экспортировать зерно, нанося ущерб русским

производителям не только на рынках третьих стран. Немецкая

рожь стала ввозиться в пограничные регионы Российской империи

и Финляндию. Более того, германское зерно оказывало серьезное

влияние на движение цен в важнейших районах России, специали-

32

эй решавшихся на производстве ржи. Необходимо было вводить

таможенные пошлины на ввоз ржи. С подобной инициативой

выступили Главное управление земледелия и землеустройства и

Российская экспортная палата. Начиная с 1912 года печать России и

Германии вела между собой острую полемику о допустимости

такого шага в рамках действующего торгового договора. В 1913 году

сбыт немецкой ржи в России превысил в стоимостном выражении

реализацию русской ржи в Германии. Колебаниям российского

правительства пришел конец. В Государственную Думу был внесен

законопроект об обложении пошлиной хлеба в зерне, кроме риса,

при ввозе его в Россию через европейскую границу. В марте 1914

года закон был принят Государственной Думой.

Все проблемы предвоенной внешнеторговой политики России

были так или иначе связаны с русско-германскими отношениями.

Характер их развития вызывал широкое недовольство среди

русских помещиков и промышленников, буржуазно-помещичьих

партий.

Раздавались требования немедленно начать подготовку к

пересмотру договора 1904 года, хотя до истечения его срока (1917 г.)

оставалось еще много времени. С 1911 года подобная подготовка

действительно началась как со стороны общественных

организаций, так и на государственном уровне.

Хотя и промышленники, и экспортеры сельскохозяйственных

продуктов были единодушны в требовании пересмотра условий

конвенции 1904 года, они придерживались противоположных

взглядов относительно направления такого пересмотра.

Аграрные круги настаивали на необходимости снижения

Германией хлебных пошлин, допуская возможность понижения

Россией в ответ обложения германских промышленных товаров.

Главная задача будущего договора, считали они, — «не только вернуть

потерянное, но и систематически увеличивать свой вывозной

актив»".

Лейтмотивом заявлений промышленников и их организаций

было требование развития национальной промышленности и

обеспечения должной зашиты ее от внешней конкуренции. «Мы

должны уступить на вывозе сырья, — заявлял В.И.Тимирязев в интервью

корреспонденту «Биржевых ведомостей», — с тем, чтобы выиграть

на ввозе изделий»24.

Правительству предстояло как-то сбалансировать эти

разноречивые интересы. Заинтересованные министерства начали

вырабатывать свой подход уже с 1911 года. Были созданы специальные

комитеты и комиссии. В 1914 году подготовка была еще далека от

завершения. Однако уже на том этапе выявилось отсутствие

единства в правительстве, различные ведомства которого тяготели к

определенным социальным группам.

5-3786

33

Один пересмотр условий договора 1904 года еще не мог

избавить русскую внешнюю торговлю от чрезмерной ориентации на

Германию. Необходимо было решать задачу всемерного

расширения торговли с остальными европейскими странами. Взоры

промышленников и аграриев обращались в первую очередь в сторону

Англии. Разумеется, между ней и Россией также существовали

противоречия. Однако английская конкуренция на русском рынке не

казалась отечественной буржуазии столь опасной, как германская.

На английском же рынке российским экспортерам приходилось

иметь дело главным образом с американскими и аргентинскими

конкурентами. Не без основания считалось, что далеко не

использованы возможности развития торговых связей и с союзной

Францией. В предвоенные годы сложился своеобразный «единый фронт»

сторонников внешнеторгового сближения с Англией и Францией,

в который входили влиятельные правительственные круги,

промышленники, большинство помещиков, ученые и представители

прессы.

Однако система конвенционных тарифов в сочетании с

принципом наибольшего благоприятствования препятствовала

ускоренному развитию торговли России с Англией и Францией. Она не

позволяла России дифференцировать страны, снижать таможенные

пошлины для товаров одной из них, не распространяя эти льготы

на все другие. А в равных условиях более экономически сильная

Германия била своих конкурентов.

Радикально переориентировать свою внешнюю торговлю