Text

Очерки русской культуры

XII1-ХV веков

часть

2 духовная культура

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Арциховский, доктор исторических ев, доцент А. М. С а- ч лен-корреспондент НИН

член-корреспондент АН СССР профессор А. (главный редактор), доцент А. Д. Горский, ньук Б. А. Колчин, доцент А. К. Леонть ха ров, (заместитель главного редактора), АН СССР профессор В. Л. Я

1-6-4

106-69

Право и суд

А. К. ЛЕОНТЬЕВ

Сложная иерархическая

структура общества в период феодальной раздробленности, основанная на системе сеньориата и вассалитета в среде господствующего класса феодалов и антагонизма между феодальной верхушкой общества и угнетенными массами города и деревни, получила свое отражение в дальнейшем развитии норм феодального права и феодального судопроизводства. Развитие феодального права и судоустройства сводилось «в основном к одному — удержать власть помещика над крепостным крестьянином» 1 в специфических условиях господства системы феодальной раздробленности. В этом направлении развивалось феодальное право и государственный аппарат в много; численных землях и княжествах Руси в XIII—XV в<в., при всех их особенностях и отличиях в социально-экономическом развитии.

Перед государственной надстройкой в этот период стояла сложная задача—сочетать удовлетворение общих интересов господствующего класса с удовлетворением местных эгоистических интересов отдельных феодалов, разделенных перегородками многочисленных земель и княжеств. В основе развития норм феодаль-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 77.

— 5 —

ного права в княжествах Северо-Восточной Руси в XII—XV вв. лежали правовые нормы «Русской Правды».

Включение текста «Русской Правды» в юридические сборники XIII—XV вв. (в состав Кормчих, «Мерила Праведного» и др.) свидетельствовало о том, что многие статьи «Русской Правды» продолжали оставаться нормами действовавшего права в ряде земель и княжеств.

Вместе с тем в составе юридических сборников в Новгороде, Пскове, Рязани, Москве и других феодальных центрах текст «Русской Правды» подвергался некоторым изменениям, в соответствии с дальнейшим социально-экономическим развитием земель и княжеств в этот период.

В краткой редакции Кормчей книги (так называемой Мясниковской), носившей следы новгородского 'происхождения и составленной, видимо, в конце XIV в. по инициативе митрополита Киприана, в статью о свержении виры вводится неизвестное для «Русской Правды» понятие «поля» (судебного поединка). Переделкам подвергся и текст «Русской Правды», включенный в так называемую Чудовскую кормчую книгу, составленную в первой половине XIV в. и имевшую распространение в землях Московского княжества. Составитель Чудовской кормчей стремился в ряде случаев заменить терминологию «Русской Правды» юридической терминологией, утвердившейся во Владимиро-Суздальской земле. Так, вместо виры «Русской Правды» составитель Кормчей употребляет слово урок, вместо правда — исправа, вводит понятие «вины», совпадающее с понятием «вины» в Двинской уставной грамоте2.

Во время кодификационных работ в Новгороде, Пскове, Московском великом княжестве и других княжествах Северо-Восточной Руси в основу создававшихся там юридических памятников легли нормы и принципы «Русской Правды». В качестве одного из источников «Русская Правда» легла в основу Двинской уставной грамоты, Псковской судной грамоты, «Митрополичьего Правосудия», договоров Смоленска, Пскова и Новгорода с ливонскими городами и Готландом. Принципы «Русской Правды» находили свое отражение в княжеских договорных и духовных грамотах3.

Для периода феодальной раздробленности характерным является составление местных правовых сборников, в которых находили свое отражение сдвиги в социально-экономических отношениях в отдельных землях и княжествах Руси. Выдающимися по своему значению являются памятники феодального права XIV—XV вв.

2 См. М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 116—134.

3 По мнению С. В. Юшкова, в первой половине XV в. в Московском княжестве была создана так называемая Сокращенная редакция «Русской Правды» с целью исключения из текста Пространной редакции «Русской Правды» устаревших, потерявших практическое значение норм, не соответствовавших складывавшимся новым юридическим нормам и судебной практике того времени (С. В. Ю ш- к о в. «Русская Правда». М., Госюриздат, 1950, стр. 88—92). Однако, как считает М. Н. Тихомиров, Сокращенная редакция «Русской Правды» в своей основе имеет памятник более раннего происхождения, повлиявший, в свою очередь, и на создание Пространной редакции (М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде», стр. 197; его же. Пособие для изучения «Русской Правды». Изд-во МГУ, 1953, стр. 25—27).

— 6 —

в Новгородской и Псковской землях — Псковская и Новгородская судные грамоты.

Псковская судная грамота является очень сложным по своему составу юридическим памятником, отразившим в себе важнейшие этапы социально-экономического развития Псковской земли в XIV—XV вв. Ее источниками были нормы «Русской Правды», постановления псковского веча и псковской господы, княжеские грамоты и нормы стихийно складывавшегося обычного права4.

Псковская судная грамота в своих нормах отразила почти все важнейшие черты социально-экономических отношений в Пскове в XIV—XV вв. В отличие от «Русской Правды», являвшейся преимущественно памятником уголовно-процессуального права, большинство статей Псковской судной грамоты посвящено нормам гражданско-правовых отношений. Много внимания в ней уделяется вопросам права собственности, положению феодально-зависимых крестьян, обязательному и наследственному праву. Дальнейшее развитие в судной грамоте получили вопросы судоустройства и судопроизводства. Псковская судная грамота является наиболее полным и разработанным памятником права периода феодальной раздробленности, и неслучайно она явилась одним из важнейших источников Судебника 1497 г.

Новгородская судная грамота до нас дошла не полностью, в единственном списке 70-х годов XV в. Подобно Псковской судной грамоте, Новгородская судная грамота представляет сложный памятник, состоящий из ряда частей, древнейшие из которых восходят к XIV в. Последняя редакция Новгородской судной грамоты относится к 1471 г., когда она была подвергнута переработке в Москве в целях «усиления влияния московских великокняжеских наместников в новгородском суде»5. Новгородская судная грамота дошла до нас в постановлениях, относящихся в основном к судоустройству и судопроизводству в Новгородской феодальной республике в XIV—XV вв.

Важнейшее место среди источников права периода феодальной раздробленности занимает Двинская уставная грамота, составленная в 1397—1398 гг. Ее значение состоит в том, что она, с одной стороны, является памятником действовавшего права в Московское княжестве в период феодальной раздробленности, а с другой стороны, творчески переработав нормы этого права в целях применения его на вновь присоединенной к Москве территории, фактически открывала собой историю законодательства складывавшегося Русского централизованного государства6. Неслучайно, что Двинская 4 Обзор литературы, посвященный изучению Псковской судной грамоты, ее составных частей и редакций, приведен в исследованиях: Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 411—417; И. Д. М а р т ы с е в и ч. Псковская судная грамота. Изд-во МГУ, 1951, стр. 7—37.

5 Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1, стр. 373—396.

6 См. А. Г. Поляк. Кодификация русского права в период образования и укрепления Русского централизованного государства (конец XIV — середина XVI в.). М., 1956 (автореф.); Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 1, стр. 397—407.

— 7 —

уставная грамота в своих постановлениях, опирающихся на прин- ципы «Русской Правды», жалованные грамоты московских великих князей и нормы обычного права, в ряде случаев близка к правовым нормам Пскова и Новгорода.

В период феодальной раздробленности, при отсутствии прочных экономических и политических связей между отдельными землями и княжествами не могло возникнуть единой общерусской системы права. Право в этот период характеризовалось господством местных обычаев и законов, актов местной власти. Поэтому среди источников права особое место занимают договорные грамоты князей, закреплявшие в письменной форме организацию государственного управления и те нормы права, которые выходили за рамки местных правовых норм, приобретали общерусское значение. В междукняжеских договорных грамотах находили свое отражение вопросы, связанные с взаимоотношениями внутри феодального общества согласно его сословно-иерархической структуре, определялись прерогативы власти великих и удельных князей, затрагивались вопросы, связанные с феодальной земельной собственностью ,и феодальным иммунитетом, положением феодально зависимого населения. В то же время в междукняжеских договорных грамотах ставились вопросы, относящиеся к области обязательного и наследственного права. В изменении формуляра договорных, духовных и жалованных иммунитетных княжеских грамот на протяжении XIV—XV вв. нашел свое отражение -не только процесс образования Русского централизованного государства, усиление власти московских великих князей, но и процесс выработки общерусских правовых норм.

Немаловажное значение в выработке норм права в рассматриваемый период играл прецедент: признание нормативного значения за определенными случаями судебной практики, которые рассматривались как образец для решения подобных случаев в будущем. Прецедент, имевший место в далеком прошлом, приобретал значение неписанной нормы обычного права («старины»), нередко ложился в основу ряда постановлений договорных грамот. Так, например, в договорной грамоте новгородцев с тверским князем Ярославом Ярославичем (1266 г.) об условиях княжения последнего в Новгороде было внесено условие, по которому княжеским дворянам запрещалось брать подводы по селам, кроме как в случае «ратной вести». В обоснование этого условия новгородцы записали в договоре: «Тако, княже господине, пошло от дед и от отецъ, и от твоих и от наших, и от твоего отчя Ярослава»7. С укреплением великокняжеской власти роль прецедента в образовании норм права резко падает, уступая место законодательным актам.

В число источников, характеризующих развитие права в- XIII—XV вв., следует включить разнообразный актовый материал— духовные грамоты, жалованные иммунитетные грамоты, указные, купчие, меновые, разъезжие, закладные, кабальные, полные, правые и другие грамоты, в которых находили отражение нормы действующего права, судопроизводства и судоустройства, направления раз7 ГВН и П, № 2, стр. 10—11.

— 8 —

вития феодального права и суда в связи с дальнейшим развитием феодального землевладения, феодально-крепостнических производственных отношений и процесса образования Русского централизованного государства.

Множественность источников права в период феодальной раздробленности обусловливалась партикуляризмом правовой системы, учитывавшей особенности социально-экономического развития многочисленных земель и княжеств Северо-Восточной Руси, не имевших сколько-нибудь прочных экономических и политических связей, и, наконец, обусловливалась также особенностями феодального .права, выступающего как «право-привилегия» не только для отдельных классов, сословий, но даже как «право-привилегия» отдельных лиц.

Новый этап в развитии феодального права наступил с конца

XIV в., когда Москва, ставшая признанным центром объединения русских земель в единое -государство, предпринимает первые шаги в области кодификационных работ, завершившихся в конце XV в. созданием первого общерусского юридического кодекса — Судебника 1497 г., утвердившего классовые основы сложившегося феодального централизованного государства.

Усиление власти московских великих :князей в процессе объединения русских земель вокруг Москвы, постепенное подчинение удельных княжеств, сопровождавшиеся изменениями в системе феодально-иерархических отношений, находили свое отражение в изменении формуляра договорных грамот московских великих князей с Новгородом, с великими и удельными князьями из других княжеств8.

Первая попытка обобщения действовавших в Московском княжестве норм права и приспособления к ним правовых норм, действовавших на территориях, не входивших в состав Московского княжества, была сделана, как отмечалось выше, при составлении Двинской уставной грамоты (1397—1398 гг.).

В начале второй четверти XV в., используя временное ослабление великокняжеской власти (при малолетстве Василия II), московское правительство под давлением реакционной оппозиции удельных -князей и части московских бояр было вынуждено издать так называемый Судебник Софьи Витовтовны, сводивший на нет достигнутые к тому времени успехи в централизации судопроизводства на территории Московского великого княжества. Но уже в середине

XV в., после разгрома удельнокняжеской оппозиции, возглавлявшейся галицкими князьями, московское правительство переработало Судебник Софьи Витовтовны в направлении ограничения судебных прав удельных князей и дальнейшей централизации суда на территории Московского великого княжества. Была создана так называемая «Запись, что тянет душегубством к Москве», в которой было зафиксировано распространение московской судебной власти на территории бывших Галицкого и Серпуховского княжеств, были сделаны дальнейшие шаги для стеснения иммунитетных привилегий светских и духовных феодалов в области суда.

8 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. L

— 9 —

«Запись» отразила стремление московского правительства сосредоточить рассмотрение важнейших уголовных преступлений в руках великокняжеской администрации, причем Москва постепенно распространяет свою юрисдикцию и на жителей Тверского великого княжества. Наконец, «Запись» впервые предусматривала организацию специальных судебных округов по делам о тягчайших уголовных преступлениях, причем эти округа не всегда совпадали, как это было ранее, с существовавшим административно-территориальным делением 9.

Проведение широких кодификационных работ с целью создания общерусского кодекса феодального права стало возможным только с образованием в конце XV в. Русского централизованного государства.

Важное место в системе права и суда в период феодальной раздробленности занимали церковное право и церковный суд. Как писал Ф. Энгельс, в период средневековья «догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во всяком суде силу закона» 10 11. Сфера церковного суда в период феодализма была очень велика, церковные суды рассматривали обширный круг дел как церковных, так и гражданских и уголовных. Церковная юрисдикция распространялась не только на людей, принадлежавших к церковному клиру и зависимых от церкви. По многим делам все население подлежало церковному суду. В обоснование своих прав на суд церковь ссылалась на учение «святых апостолов» и постановления «вселенских соборов», подчеркивая, что «тыя вси суды церковный даны суть церкви; князю и боярам и судиам их в тыи суды нелзе вступатися», грозя при этом: «Аще кто изменить святыи сии устав отечьскыи, горе наследует и клятву» н.

Круг лиц и дела, подведомственные специально духовному суду, были определены на основе византийского церковного права еще в уставе киевского князя Владимира Святославича, а затек! более подробно в сборнике церковного права, получившем в литературе название Устава Ярослава Владимировича. Первоначальные редакции этих Уставов, сложившиеся в XII—начале XIII в., в дальнейшем, в XIII—XV вв., были подвергнуты новой обработке в смысле расширения компетенции церковного суда и регулирования взаимоотношений между церковью и государством. Вместе с тем наряду с составлением новых редакций Уставов в XIII—XV вв. продолжалась интенсивная работа по составлению различных сборников церковного права, в состав которых включались различные переводные и русские произведения, имевшие отношение к церковным судам.

9 См. П. М. Мрочек-Дроздовский. Главнейшие памятники русского

права эпохи местных законов. «Юридический вестник», 1884, № 5—6;

М. Н. Тихомиров. Древняя Москва (XII—XV вв.). Изд-во МГУ. 1947, стр. 74—131; Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2 (1951); А. Г. Поляк. Кодификация русского права в период образования и укрепления Русского централизованного государства (конец XIV — середина XVI в.).

10 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 360.

11 НПЛ, стр. 478—479.

— 10 —

На Владимирском церковном соборе 1274 г., созванном официально в связи с поставлением Серапиона во владимирские 'епископы, на самом деле для обсуждения мер по поднятию авторитета церкви, упавшего в годы монголо-татарского нашествия, было принято решение о начале работы по восстановлению и созданию церковно-юридических сборников, долженствующих определить более полно сферу церковного суда, укрепить положение церкви на Руси, расчлененной на многочисленные земли и княжества. В соответствии с решениями Владимирского собора в ряде феодальных центров страны (в Рязани, Москве, Новгороде и др.) уже в конце XIII в. создаются так называемые Кормчие книги, содержавшие в •себе собрание церковных правил («канонов») и гражданских законов византийского и русского происхождения и служившие руководством при решении судебных дел. Помимо памятников церковного и гражданского права в состав Кормчих книг включались отрывки из евангелических текстов, писаний отцов церкви, отражавшие стремление церковников занять ключевые позиции в сфере общественно-политической жизни страны 12.

Включение в состав церковных юридических сборников памятников светского права свидетельствовало о стремлении господствующего класса подкрепить нормы действовавшего феодального права авторитетом религии. В связи с этим особый интерес представляет малоизученный до настоящего времени юридический сборник, известный под именем «Мерила Праведного». Временем возникновения дошедшей до нас редакции «Мерила», по мнению М. Н. Тихомирова, является конец XIII в., тогда как его отдельные части восходят к началу XII в. «Мерило Праведное» представляло руководство для судов и поэтому включало в себя тексты памятников юридического порядка (и в том числе «Русскую Правду» и церковный устав Владимира Святославича). Но сборнику юридических памятников предпосылается в «Мериле» сборник различных церковных поучений о праведном и неправедном суде (извлечения из Ветхого завета, деяний апостолов, церковных соборов, сочинений отцов церкви и т. д.) 13.

В первой половине XIV в. на Руси проводится большая работа по составлению компилятивных сборников византийского права («Номоканоны», «Книги законные»), которые использовались в 12 Так, в состав Кормчей книги, созданной в конце XIII в. в Новгороде помимо памятников византийского церковного и гражданского права были включены «Русская Правда» в Пространной редакции, послание митрополита Иоанна (конец XI в.), правила новгородского архиепископа Илии (XII в.), вопрошание Кирика к новгородскому архиепископу Нифонту (XII в.), правило митрополита Кирилла (1274 г.), устав погребения студийских монахов, текст «Русского летописца», начинающийся летописцем константинопольского патриарха Никифора, и другие памятники (см. М. Н. Тихомиров. Исследование о «Русской Правде»; его же. Воссоздание русской письменной традиции в первые десятилетия татарского ига. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 3).

13 См. Н. В. Калачев. «Мерило Праведное». «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России», кн. 1. СПб., 1876, отд. Ill; М. Н. Тихомиров. Воссоздание русской письменной традиции в первые десятилетия татарского ига, стр. 9—10.

11

практике церковно-гражданского суда на Руси в XIV—XV вв.Г4. Среди таких компилятивных сборников необходимо особо указать, на так называемую Пространную редакцию «Закона Судного людем», созданную в конце XIII — первой половине XIV в., и которая, как отмечает М. Н. Тихомиров, «имела целью дать как бы свод различных законов в применении их к русской действительности» путем внесения в комментируемые тексты терминологических и другого рода исправлений и дополнений в духе «Русской Правды» и русских церковных уставов 14 15. Пределы церковного суда в Новгородской земле в XIV—XV вв. определялись так называемым Уставом князя Всеволода Мстиславовича 16. Для церковного Устава Всеволода характерно стремление к расширению юрисдикции новгородского архиепископа в новгородской судебной практике и политической жизни города.

Важным памятником церковного права периода образования Русского централизованного государства является так называемое- «Митрополичье Правосудие». О времени происхождения этого памятника и его значении в развитии феодального права в XIV—XV вв. в исторической литературе высказаны противоречивые- точки зрения: этот памятник еще требует самого пристального изучения. На наш взгляд, наиболее убедительно выглядит выдвинутое Л. В. Черепниным предположение, что «Митрополичье Правосудие» 'было составлено в Москве по указанию митрополита Киприана и преследовало цель усиления влияния митрополита и московского великого князя в Новгороде и в том числе в сфере* новгородского суда 17. Хотя «Митрополичье Правосудие», возможно, подобно Двинской уставной грамоте, не получило практического применения, но оно является памятником тех кодификационных работ, которые предпринимались в Москве в области светского и духовного суда >в конце XIV—XV в. в связи со стремлением создать, общерусский феодальный правовой кодекс.

Таковы кратко основные источники права периода феодальной: раздробленности.

Важнейшей частью феодального права является крепостное право. В развитии правовых норм XIII—XV вв. нашли свое отражение процесс дальнейшего развития феодальных производственных отношений, попытки феодалов через нормы феодального права 14 См. А. Павлов. «Книги законные», содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы земледельческие, брачные, уголовные и судебные. СПб., 1885.

15 «Закон Судный людем пространной и сводной редакции», под ред:. М. Н. Тихомирова. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 21.

16 В литературе имеются большие расхождения в определении времени составления этого памятника. По мнению С. В. Юшкова, известная нам позднейшая редакция Устава была создана в конце XIII в. (С. В. Юшков. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., Госюриздат, 1949,. стр. 221). А. А. Зимин относит его создание к концу XIV в. («Памятники русского права», вып. 2. М., Госюриздат, 1953, стр. 160—161). Подвергший обстоятельному источниковедческому анализу этот памятник В. Л. Янин убедительно датирует создание Устава концом XIII в. (В. Л. Янин. Новгородские посадники. Изд-во МГУ, 1962, стр. 82—93).

17 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2,. стр. 25—29.

— 12 —

укрепить и распространить систему крепостничества на возможно большую массу крестьянского населения.

В своей массе крестьянство XIII—XV вв., как и ранее, делилось на две большие группы: крестьяне владельческие (находящиеся в той или иной степени личной зависимости от феодала) и свободные от личной зависимости крестьяне-общинники («тяглые», позднее носившие общее название «черносошных» или «волостных» крестьян). В экономическом отношении резкой грани между этими двумя категориями крестьян не было 18.

Крестьяне-общинники уже в эпоху Киевского государства перестали быть собственниками своей земли, которая стала рассматриваться как собственность феодального государства, возглавляемого великим князем и другими удельными князьями 19. Как держатели этой земли «черносошные» крестьяне подвергались феодальной эксплуатации через систему государственного тягла и различных повинностей в пользу государства. Степень и формы феодальной зависимости черносошных крестьян были выражены менее ярко, чем крестьян владельческих, ограничиваясь обычно простым оброчным обязательством и сословной неравноправностью. Однако, обладая значительно большим объемом юридических прав, считаясь формально людьми лично свободными, тяглые крестьяне-общинники не были ограждены от феодального произвола, всегда рискуя неожиданно оказаться на положении крестьян владельческих. Землевладение многих феодалов, особенно церковное землевладение, сложилось именно в результате захвата общинных крестьянских земель. Князья, рассматривая себя как верховных собственников этих земель, щедрой рукой раздавали их вассалам вместе с живущими на этой земле крестьянами-общинниками, причем эти акты грабежа и насилия над крестьянами закреплялись юридически в специальных жалованных грамотах феодалам.

Экономическое и правовое положение тяглых крестьян-общинников было весьма неустойчивым. Имущественная дифференциация внутри общин и наступление феодалов на права и земли тяглой крестьянской общины подрывали и размывали ее, вовлекая тяглых крестьян-общинников в более тяжелые формы феодальной зависимости. Главным объектом наступления феодалов на тяглую крестьянскую общину являлось не столько ущемление личных прав крестьян-общинников, сколько захват их земель.

В актовом материале XIV—XV вв. фигурируют различные категории владельческих крестьян: «старожильцы», «пришлые люди» 18 О положении русских крестьян и развитии крепостнических отношений на Руси в XIV—XV вв. см.: Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, кн. 1. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 381—531; Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 210—294; А. Д. Горский. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. Изд-во МГУ, 1960; Г. Е. К о ч и н. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства (конец XIII —начало XVI в.). М.—Л., «Наука», 1965.

19 В XV—XVI вв. этих крестьян называли также «великокняжескими», поскольку они жили на земле, верховным собственником которой считался великий князь.

— 13 —

(«новоприходцы»), «изорники», «половники», «серебренники», «сироты», «страдники», «окупленные люди» и т. д., находившиеся на самых различных ступенях феодальной зависимости — от сословной неравноправности до прямого крепостного состояния. Различие в терминологии, обозначавшей отдельные категории феодальнозависимого крестьянства, не означало какого-либо резкого обособления этих категорий владельческих крестьян друг от друга. Это разнообразие в терминологии объясняется тем, что закрепощение крестьян на Руси растянулось на длительный срок и в процессе закрепощения владельческие крестьяне проходили ряд ступеней от сословной неравноправности в юридическом отношении и легкого оброчного обязательства в хозяйственном до крепостного состояния, приближавшегося по своим формам к рабству.

Уже в конце XIV —первой половине XV в. в среде крестьян выделилась значительная категория крестьян-«старожильцев», которых феодальное право того времени рассматривало как людей, прочно связанных с феодальной вотчиной полученным от феодала земельным наделом и давностью их труда в системе хозяйства феодала 20.

Выделение «старожильства» как особой категории крестьянской зависимости, запрещение феодалам перезывать крестьян- «старожильцев» в пределах одного княжения являлось важным этапом в общем процессе крестьянского закрепощения, дальнейшим шагом к ликвидации остатков личной свободы крестьян через стеснение законом права крестьянского перехода.

Стремясь к увеличению доходности своих хозяйств через распашку новых земельных площадей и к увеличению числа зависимых крестьян, феодалы призывали на свои земли крестьян «из иных княжений», предоставляя для распашки и заведения их хозяйства наделы из пустующих участков своей вотчины21. Формы эксплуатации таких «пришлых» крестьян могли быть различными, определяясь обычно «полюбовным соглашением» феодала с «пришлым» крестьянином: отработка (барщина) в господском хозяйстве, отдача феодалу части своего урожая (работа «исполовьи»), выполнение различных других повинностей.

«Пришлые» крестьяне, получившие в исторической литературе также название «новоприходцев», могли порвать отношения феодальной зависимости, только рассчитавшись с феодалом за взятую ссуду и отказавшись от предоставленного им надела и своего хозяйства. Чтобы крепче привязать к себе крестьян, феодалы стремились поставить ряд преград, которые затруднили бы им возможность воспользоваться своим правом «отказа». Очень показательной в этом отношении является особая категория владельческих крестьян в Псковской земле, получившая название «изорников», 20 См. Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв., стр. 210—226.

21 «Пришлые» крестьяне необязательно происходили «из иных княжений». Они могли быть и из числа разорившихся тяглых крестьян-общинников, отпущенных на волю или выкупившихся холопов, могли быть и из числа владельческих крестьян, еще не потерявших права ухода от своих господ.

— 14 —

чье хозяйственное и правовое положение было строго регламентировано «Псковской судной грамотой».

Путь превращения свободного крестьянина-общинника в феодально-зависимого частновладельческого крестьянина в Псковской земле был во многом аналогичен пути превращения смерда-общинника «Русской Правды» в частновладельческого крестьянина через институт закупничества. Подобно закупу, изорник вступал .в «полюбовное» соглашение с феодалом — получал от последнего земельный надел для ведения своего личного хозяйства, ссуду («покру- ту»), которая могла предоставляться в виде денег («серебра»)г хлеба или хозяйственного инвентаря. Изорники имели свой двор, свое хозяйство, движимое имущество22. Форма эксплуатации изор- ников в основном сводилась к взиманию в пользу господина натурального оброка из части урожая.

Юридическое положение изорников характеризовалось сословной неравноправностью, присущей для феодально-зависимых крестьян, стоявших на грани полного закрепощения. Подобно другим частновладельческим крестьянам, ведущим свое хозяйство на земле феодала-землевладельца, изорник вступал по отношению к своему господину в отношения личной зависимости. Самовольный уход изорника от феодала согласно Псковской судной грамоте расценивался как побег, в результате чего феодал имел право вступить в полное владение имуществом бежавшего изорника. В случае смерти изорника его обязательства по отношению к своему господину переносились на оставшихся членов семьи.

Феодальная зависимость изорников еще не являлась зависимостью крепостной в полном смысле этого слова. Изорник обладал известной гражданской дееспособностью, по закону он имел право предъявлять судебный иск к феодалу на свое имущество («а изорник поимается за живот оу государя»), он же мог выступать на суде в качестве ответчика в случае предъявления к нему иска со стороны господина.

Закон обеспечивал права родственников умершего изорника на получение ими наследства (из движимого имущества изорника), но феодал при этом имел право взыскать с них покруту. Если наследники не предъявляли своих прав, то имущество изорника отходило к его господину .в счет погашения подмоги23. Изорник имел право уйти из имения феодала, порвав отношения феодальной зависимости, но при «отказе» («отречении» — по Псковской судной грамоте) он был обязан возвратить феодалу стоимость «покруты» и рассчитаться по своим оброчным обязательствам.

В полном согласии со стремлением феодалов удержать изорников от ухода из вотчин Псковская судная грамота ограничивает право «отказа» одним сроком в году, а именно — 14 ноября (Филиппов день). Этот срок был установлен также и для того, чтобы феодал имел возможность взыскать с изорника натуральный 22 «Псковская судная грамота». СПб., 1914, ст. ст. 44, 51, 63, 76, 84, 86. Термин покрута как «ссуда» был известен и в Новгороде в XIII—XIV вв., см. А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.). М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 49—50.

23 «Псковская судная грамота», ст. ст. 84, 85, 86.

15 —

оброк после окончания осенне-летних работ по уборке урожая. Наконец, феодал имел право требовать с уходящего изорника возвращения покруты путем публичной огласки своих претензий к изорнику даже в том случае, если дача и размер покруты небыли засвидетельствованы письменными документами. В этом случае феодалу было достаточно после дачи присяги в законности своих претензий представить суду нескольких свидетелей, которые подтвердили бы факт «сидения» изорника па земле феодала 24. Последнее открывало перед феодалом возможность произвольного увеличения размера выданной покруты, а изорника тем самым лишало возможности ухода из его вотчины.

Развитие института изорничества25 в Псковской земле в XIV—XV вв. свидетельствовало о продолжавшемся процессе вовлечения в систему феодальной зависимости широких масс крестьянства и эволюции этой зависимости от состояния сословной неравноправности, связанной с известными оброчными обязательствами, до потери личной свободы и прикрепления к земле феодала. Нормы Псковской судной грамоты об изорниках показывают нам, как этот процесс крестьянского закрепощения санкционировался и фиксировался в феодальном праве.

Возможно, что и в феодальной практике княжеств Северо-Восточной Руси уже в ;конце XIV — начале XV в. стал устанавливаться для владельческих крестьян, еще не потерявших юридически личной свободы, порядок, по которому они, подобно псковским изорни- кам, могли «отказываться» от феодала только в определенное время года. Вероятно, первоначально, даже в пределах одного княжества, существовало несколько сроков для «отказа». В грамоте верейского князя Михаила Андреевича белозерскому наместнику (около 1450 г.) отмечается, что крестьяне «отказывались» из феодальных вотчин на Белоозере в различные сроки — в Юрьев день (26 ноября), на Рождество (25 декабря) и в Петров день (29 июня)26. Но, очевидно, что наиболее распространенным сроком «отказа» был Юрьев день осенний, который к середине XV в. был принят в большинстве княжеств в качестве узаконенного срока «отказа». Жалованная грамота московского великого князя Василия Васильевича (около 1450 г.) Кириллову монастырю на Белоозере об «отказе» крестьян только в Юрьев день говорит о том, что этот срок отказа, возможно, был принят и на территории Московского княжества 27

В феодальном обществе правовые нормы могли быть выражены не только в актах государственных органов, но и в стихийно складывавшейся феодальной практике, еще не получившей своего правового оформления. Княжеские грамоты середины XV в. о Юрьевом дне, как едином сроке крестьянских выходов, следует

24 «Псковская судная грамота», ст. ст. 44, 51.

25 Кроме изорников, занимавшихся хлебопашеством, Псковская судная грамота в качестве феодально-зависимых крестьян-издольщиков отмечает также огородников и рыболовов.

26 ААЭ, т. I, № 48, II.

27 ААЭ, т. 1,'№ 48, I, II, III. См. также грамоты углицкого князя Андрея Васильевича об «отказе» крестьян из вологодских вотчин Кириллово-Белозерского монастыря только в Юрьев день — ДАИ, т. I, № 198 (около 1462—1471), 16 —

рассматривать как первые попытки правового оформления развивавшихся на практике крепостнических отношений. В землях, где феодальное право получило большее развитие (как это было в Пскове), нормы обычного права, фиксировавшие взаимоотношения между феодалом и зависимым от него крестьянином, были закреплены в официальном юридическом кодексе (Псковская судная грамота) значительно ранее, чем в других землях и княжествах Северо-Восточной Руси. В этих княжествах практика, ограничивавшая выход крестьян из вотчин феодалов, еще долгое время не имела соответствующего отражения в нормах феодального права.

Юридическое оформление складывавшейся феодальной практики ограничения крестьянских переходов одним сроком в году •было ускорено тяжелым положением, в котором оказались феодальные хозяйства в результате междоусобной войны во второй половине XV в. между великокняжеской властью и коалицией удельных князей, возглавлявшейся галицкими князьями. Тяготы войны, ло- .жившиеся своим бременем на плечи феодально-зависимого крестьянства, усугубленные неурожаями, эпидемиями и татарскими набегами, наносили ущерб феодальному хозяйству, вызывали массовое бегство крестьян из ряда феодальных вотчин28. Ослабление в ходе войны государственной власти привело к злоупотреблениям со стороны многих феодалов в переманивании и свозе крестьян в нарушение всяких устанавливавшихся сроков и правил «отказа»29.

С окончанием феодальной войны и укреплением княжеской власти последняя в полном соответствии с требованиями феодалов (и прежде всего тех, у кого в годы войны наблюдалась наибольшая утечка крестьян) предпринимает шаги по юридическому стеснению старинного права крестьянского перехода. 57-я статья Судебника 1497 г., утвердив Юрьев день осенний как единый срок крестьянских переходов в общегосударственном масштабе, завершила длительный процесс борьбы феодалов за стеснение крестьянской свободы. Введение Юрьева дня свидетельствовало о том, что на практике различия между отдельными категориями частновладельческих крестьян все более стирались, что на пути к полному закрепощению этих крестьян оставался один шаг — от стеснения права крестьянского перехода к его полной отмене.

Рост феодального землевладения и нужда феодалов в увеличении численности зависимых крестьян не могли не сказаться на .некоторых изменениях в правовом положении холопов. Уже в статьях «Русской Правды» прослеживается тенденция со стороны феодалов расширить экономическую самостоятельность холопов, приблизить их в юридическом отношении к положению феодальнозависимых крестьян. В XIV—XV вв. эта тенденция получает все большее развитие. С одной стороны, усиливается отпуск холопов на волю, с последующим закабалением их (через ссуду) уже как владельческих крестьян («задушные люди», «пущенники», «окупленные люди»), а с другой стороны, феодалы начинают все в боль28 АФЗиХ, ч. I, № 145; АСЭИ, т. I, № 265, 359.

29 ААЭ, т. I, № 48.

-? Очерки русской культуры, ч. 2

17 —

ших размерах практиковать наделение холопов землей (так называемые «страдники»), вливая их фактически в общую массу частновладельческих крестьян30.

Однако общая тенденция к сокращению применения в феодальном хозяйстве холопского труда не внесла существенного изменения в юридическое положение полных («обельных», «одерноватых») холопов, которое по-прежнему продолжало оставаться в рамках норм «Русской Правды», хотя по юридическим -памятникам отдельных земель и княжеств наблюдается некоторое смягчение этих норм. Так, делаются попытки несколько сократить источники холопства. Видимо, во второй половине XV в. (что затем было закреплено 67-й статьей Судебника 1497 г.) отменяются действовавшие- еще с времен «Русской Правды» правила, по которому человек, поступавший в городе на службу в качестве тиуна без специального договора, становился полным холопом. Уменьшается количество актов самопродажи в холопстве. В феодальной практике все более утверждается возможность для холопов, выкупиться (с разрешения хозяина) на свободу. В Смоленском княжестве уже в XIII в. признавалось право холопа иметь свое имущество,, передавать его по наследству, вступать в самостоятельные кредитные операции наравне с вольными «добрыми людьми»31. В Новгородской судной трамоте (ст. 22) предусматривалось право» холопа возбуждать иски в суде об имуществе, хотя этот иск мог быть предъявлен только к холопу же, но не к свободному человеку. В междукняжеских договорах предусматривалась возможность, когда «холоп и роба почнет ся тягати с осподарем, а пошлеться на правду», хотя здесь имеются в виду лишь дела о насильственном похолоплении свободного человека 32.

Феодальное право в XIII—XV вв. подтверждало право господина над жизнью и смертью своих холопов. В Двинской уставной грамоте по этому поводу было записано: «А кто -осподарь огрешит- ся, ударит своего холопа или робу, а случится смерть, в том намест- ници не судят, ни вины не емлють»33. В «Митрополичьем Правосудии», памятнике «современном Двинской грамоте, на господина, убившего -своего холопа, возлагается исключительно моральная ответственность: «Аще ли убьеть осподарь челядина полного, несть ему душегубьства, но вина есть ему от бога»34.

Таким образом, несмотря на некоторую тенденцию по смягчению холопьего права, правовое положение холопов в XIII—XV вв. не подверглось сколько-нибудь существенным изменениям по сравнению «с нормами «Русской Правды».

Со второй половины XV в. появляется особая категория феодально-зависимого населения — «кабальные люди». Сущность служилой кабалы заключалась в том, что человек, взявший у феодала 30 См. Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси.., кн. 1, стр. 221—222, 525; кн. 2 (1956), стр. 34; Л; В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв., стр. 255—260.

31 «Договор 1229 г. Смоленска с Ригою и Готским берегом», ст. 7.

32 ДДГ, № 9, 15.'

33 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 163.

34 Там же, стр. 428.

18

в долг какую-либо сумму денег на определенный срок, обязывался до того времени, пока не вернет взятую сумму, 'работать в счет уплаты процентов «по вся дни во дворе» своего хозяина35. Как отметил еще Б. Д. Греков, «если обращать внимание на сущность явления, а не на его словесное обозначение, то мы уже в XIII веке найдем отношения, очень похожие на кабальные (в смысле служилой кабалы)»36. Но распространение этого специфического вида феодальной зависимости падает именно на вторую .половину XV в., а расцвет кабального холопства — на XVI в. iB XV в. институт кабальной службы еще не получил своего отражения в действовавшем феодальном праве. Правовое оформление кабальной службы падает на XVI в., когда она получает значительное развитие, а кабальные люди заняли видное место в общей массе феодально-зависимого населения.

Наряду с крепостным правом важнейшим элементом феодального права является право собственности на землю.

Характерной чертой феодального права являлось то, что в нем не проводилось резкой грани между отдельными видами собственности, что даже сами термины «собственность», «право собственности» появляются лишь в конце существования феодального общества в связи с зарождением в его недрах новой формы собственности — собственности буржуазной, развитие которой означало отрицание собственности феодальной 37. Но это отнюдь не означало, что феодальное право не содержало в себе норм, регулировавших отношения собственности.

Основой феодального производства являлась феодальная земельная собственность. Правом собственности на землю, как правом-привилегией, пользовался только господствующий класс феодалов. Отношение к земельной собственности в эпоху феодализма со всей неизбежностью выступало как отношения господства и подчинения. Для феодалов монопольное владение землей являлось- основой политической власти над живущим на этой земле крестьянином. Как подчеркивал К. Маркс, «в феодальную эпоху высшая: власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности»38. Система экономических и политических прав, которые имел феодал как собственник земли и которые выступали как право-привилегия, носит название феодального иммунитета.

Обладавший иммунитетными правами феодал освобождался от личной подсудности местным властям. В исках на него он (имму- нист) судился самим князем или лицом из ближайшего княжеского окружения — «большим» или «введенным» боярином. В вотчину иммуниста не могли въезжать княжеские финансовые и судебные агенты. Феодал-иммунист лично судил своих зависимых людей и 35 Иногда человек вступал в кабалу даже без всякой ссуды, лишь с одним условием, что хозяин будет его кормить и одевать.

36 Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси.., кн. 2, стр. 119.

37 В России термины «собственность», «право собственности» получили хождение в официальных документах лишь со второй половины XVIII в. (см. А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собственность. М.—Л.,. Изд-во АН СССР, 1948, стр. 102—103).

38 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 344.

2*

— 19 —

собирал всевозможные подати. Феодальный иммунитет, стихийно сложившийся как атрибут феодального землевладения независимо от княжеского пожалования в результате узурпации феодалом политических прав, некогда принадлежавших свободным крестьянским общинам, в развитом феодальном обществе «являлся одним из выражений иерархической -структуры феодального государства, в котором политическая власть была таким путем разделена между членами господствующего класса»39.

Период феодальной раздробленности был временем расцвета феодального иммунитета. В это же время элементы феодального иммунитета получают свое отражение в действовавшем феодальном праве. Выдача князьями жалованных иммунитетных грамот в XII—XIV вв. означала всего лишь признание со стороны княжеской власти иммунцтетных прав, которыми обладал в это время каждый вотчинник в силу сложившегося обычного неписанного феодального права. На это свое неписанное право феодалы ссылались во время земельных тяжб и в более .позднее время. Так, в первой половине XV в. на суде из-за спорной деревни между монахами Кириллово-Белозерского монастыря и кистемским боярином Львом Ивановичем с братьями, последние доказывали свои права на спорную деревню ссылками на старинные иммунитетные права, заявляя, что спорная деревня «из старины тянет судом» к ним40. Следует подчеркнуть, что от XII—XIII вв. нам вообще неизвестны иммунитетные грамоты, которые были бы выданы светским феодалам. Грамоты выдавались исключительно церковным феодалам, землевладение которых в то время складывалось преимущественно из земельных княжеских пожалований, и которое, в отличие от боярского землевладения, складывавшегося независимо от княжеских пожалований, более нуждалось в защите со стороны княжеской власти. Жалуя церковникам земли в собственность, князья в соответствии со сложившейся феодальной практикой передавали им и все иммунитетные права, связанные с феодальным землевладением, оговаривая это в жалованных грамотах.

С усилением в процессе объединения русских земель вокруг Москвы в единое государство великокняжеской власти начинается новый этап в истории феодального иммунитета. Возросшее политическое значение великокняжеской власти вынуждало феодалов стремиться к закреплению своих иммунитетных прав в новых земельных приобретениях через княжескую санкцию, княжескую жалованную грамоту. Великокняжеская власть, рассматривая себя уже в качестве признанного источника феодальных иммунитетных привилегий, использует выдачу жалованных иммунитетных грамот в политических интересах, в одних случаях предоставляя отдельным феодалам наибольший объем иммунитетных прав, а в других случаях стремясь эти права всячески сузить41.

39 И. И. Смирнов. Судебник 1550 г. «Исторические записки», т. 24, 1947, стр. 296.

40 «Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России», собрал и издал А. А. Федотов-Чеховский, т. I. Киев, 1860, № 4 (далее — АГР).

41 См. Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., т. 2, <стр. И 6—210.

— 20 —

Исходя из интересов господствующего класса в целом, великокняжеская власть стремится ограничить судебные (права иммуни- стов, изымая из их юрисдикции прежде всего (частично или полностью) дела о тягчайших уголовных преступлениях, более всего угрожавших жизни и имуществу феодалов (разбой, душегубство, татьба с поличным). В интересах развивающегося феодального хозяйства великокняжеская власть практикует также выдачу в значительных размерах так называемых льготных грамот землевладельцам (освобождение населения феодальной вотчины на тот или иной срок от государственных податей и повинностей), но в то же время в целях обеспечения поступления доходов в государственную казну из податных льгот исключается все большее число различных государственных податей.

На отдельных примерах возникновения новых феодальных вотчин видно, что иммунитетными правами обладали не только крупные феодальные землевладельцы, но и средние и низшие слои феодалов-землевладельцев. Во второй половине XV в. некто Есин Пикин, служилый человек белозерского князя Михаила Андреевича, получил от последнего во владение «землю Колкач». Трудом своих холопов он расчистил лес, выстроил деревню и позвал туда крестьян из окрестных волостей, которые стали у него работать исполу. Эти половники в скором времени попали в полную зависимость от Пикина не только в экономическом, но и в юридическом отношении. Во время отвода земель по судебному процессу (1482 г.) старожильцы-крестьяне из Колкача говорили судье, что еще их деды половничали на Есипа Пикина, как половничают они сами, и что «не суживал нас, господине, никто при Есипе, а судил нас, господине, Есип сам»42.

Рядом иммунитетных прав обладало также и феодальное условное землевладение. Например, в грамоте 1488 г. Ивана III братьям Шенуриным на деревню в Едоском стане Галичского уезда, пожалованной им «доколе служит Микитка да Юрка (Шену- рины. — А. Л.) и Никиткин сын мне и моим детям», Шенуриным было предоставлено право ведать и судить своих людей самим или кому .прикажут43.

Отношение к феодальной земельной собственности определяло отношения господства и подчинения не только между феодалами и крестьянами, но и систему отношений внутри самого господствующего класса. Владение землей для феодала тесно сочеталось с несением военной, гражданской или иной службы у своего сеньора, в результате чего собственность на землю для феодала выступала как собственность «условная», «связанная», проявлявшаяся в самых различных формах, начиная от срочного условного или пожизненного условного владения землей, без права свободного распоряжения ею, до родового наследственного владения с правом свободного распоряжения им, но в пределах, не затрагивавших прав верховного собственника земли —сеньора.

42 АГР, т. I, №41.

43 «Русский исторический сборник», т. V, кн. 2. М., 1842, стр. 15. См. также: ААЭ, т. I, № 141, 160, 162; ДАН, т. I, № 36; «Акты Юшкова», № 20, 82, 83, 91, 96, 97, 109, 111, 119, 132, 136, 143, 144, 145, 150, 159 и др.

— 21

Рассматривая проблемы права земельной собственности в период феодализма, не следует упускать из виду, что юридические формы феодальной собственности не всегда могли отражать действительные общественные отношения. Так, например, может показаться, что в части землевладения крестьяне, получавшие от феодала в пользование земельный надел на условиях выполнения ряда повинностей и уплаты феодальной ренты, могут быть приравнены к тем феодалам, которые получали от своего сеньора землю в условное владение на то время, пока этот феодал служит своему сеньору, что юридически между крестьянами и этими феодалами- землевладельцами не было какой-либо существенной разницы. Именно так поступали буржуазные историки, исследовавшие исключительно юридические формы землевладения в эпоху феодализма в отрыве от действительных производственных отношений, благодаря чему затушевывалась разница между крестьянским землепользованием и феодальным землевладением, а социальные отношения сводились к различию в характере повинностей перед государством со стороны отдельных категорий населения в соответствии с формами землепользования. Между тем В. И. Ленин подчеркивал, что «при крепостном праве средства производства давались производителю помещиком для того, чтобы производитель мог отрабатывать на него барщину; надел 'был как бы натуральной заработной платой, — «исконным» средством присвоения прибавочного продукта»44, тогда как в руках феодального собственника земли, владевшего ею хотя бы и условно, на время службы сеньору, земля являлась монополизированным основным средством сельскохозяйственного производства, позволяющим ему осуществлять эксплуатацию труда .пользовавшегося этой землей крестьянина.

В период феодальной раздробленности наиболее распространенной формой земельной собственности являлась крупная феодальная вотчина. Существовало несколько видов феодальной вотчины: княжеская, монастырская, боярская, родовая, купленная, пожалованная. Верховным собственником всей земли в княжестве считался удельный князь, что было закреплено еще в XI в. постановлением Любечского съезда князей (1097 г.): «Каждо да держить отчину свою» (древний текст летописи Нестора)45, а затем более детально отоваривалось в междукняжеских договорах: «А сел ти не купити в моем уделе, ни в великом княженьи, ни твоим детем, ни твоим бояром... Так же и мне и моим детем и моим боя- ром сел не купити в твоем уделе»46. В таких землях, как Новгородская и Псковская феодальные республики, верховным собственником земли считалось само государство. В договорах Великого Новгорода с князьями всегда оговаривалось, что землю на территории Новгородской республики можно было приобрести только с разрешения новгородского веча 47. В то же время вассалы князя, имевшие вотчины, пользовались правом свободного распоряжения своей земельной собственностью, могли отчуждать ее (продавать, обмени44 В. И. Л ен и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 473.

45 ПСРЛ, т. I, стр. 109.

46 ДДГ, № 11 (или же: «тобе знати своя отчина, а мне знати своя отчина»).

47 ААЭ, т. I, № 57, 87; ГВН и П, № 1, 2, 3, 6, 7 и др.

— 22 —

вать, закладывать, дарить, передавать по наследству) 48. Но это право свободного распоряжения вотчинником своей землей сковывалось рядом атрибутов, характерных для феодальной земельной собственности.

Следует отметить, что .в эпоху феодализма значение земельной собственности как товара было невелико. Монополизация господствующим классом феодалов права на земельную собственность и эксплуатацию прикрепленных к ней непосредственных производителей в условиях натурального хозяйства и слабо развитого товарного производства исключали возможность превращения «феодальной собственности на землю в чисто экономическую категорию, свободную от всех «традиционных» придатков, которые связывали землевладение с отношениями господства и рабства, связывали землю как условие производства с землевладением и землевладельцами, а тем самым сужали возможность ее широкой ■мобилизации49.

Одним из «традиционных» придатков феодальной земельной собственности в период феодальной раздробленности (и позднее) -было право родового выкупа и право родового наследования. Сущность права родового выкупа состояла в том, что вотчинник мог отчуждать свое имение, не спрашивая предварительного согласия у своих родственников, но зато последние имели право выкупить проданную родовую землю. Продавший родовую вотчину (или пасть ее), в свою очередь, имел право выкупить ее, если в купчей трамоте не оговаривалось, что он продал ее без права выкупа (т. е. «впрок»)50. Наконец, родственники имели преимущественное право покупки отчуждаемой родовой вотчины (или части ее). Право родового наследования заключалось в том, что родственники умершего вотчинника имели право возбуждать иск о возвращении им родовой вотчины (или части ее), если умиравший феодал завещал <ее лицам, не принадлежавшим к его роду и без согласия своих родичей. f

Наконец, свобода распоряжения феодала своей вотчиной сковывалась тем, что феодальная собственность, как указывалось выше, была как бы собственностью связанной, обремененной51, позволявшей феодалу пользоваться правом свободного распоряжения вотчиной в пределах, не затрагивавших прав и интересов своего сеньора (князя), юридически считавшегося верховным собственником всей земли в княжестве. Владение землей влекло за собой для вассала обязательное несение ряда обязанностей, уклонение от которых могло привести к конфискации вотчины сеньором. В судебном и податном отношении вотчина тянула к тому удельному князю, на территории удела которого была расположена вотчина («по земле и по воде»)52. В принципе признавалось право свободы «отъ48 ААЭ, т. I, № 60.

49 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 166—167.

50 АСЭИ, т. I, № 509, 484.

61 См. А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собствен эдость, стр. 164—177.

52 ДДГ, № 13, 15 и др.

— 23 —

езда» для бояр и вольных слуг от одного князя к другому, с сохранением права собственности на вотчину53, но в действительности это право было фикцией54. Возможность службы феодала в одном уделе, а нахождение его вотчины в другом уделе противоречили стремлению князей к максимальной полноте суверенных прав на все земли их владений. От периода феодальной раздробленности не сохранилось каких-либо данных о том, что «отъезд» бояр происходил при сохранении ими своих прав не только на вотчины^ купленные и пожалованные, но и на родовые вотчины. Конечно, когда приходится говорить о тех или иных правовых нормах <в период феодализма, то следует учитывать, что эти правовые нормы в жизни применялись в каждом конкретном случае в зависимости от общеполитической обстановки, соотношения сил вступающих: между собой в отношения сторон и т. д.

Бояре прибегали к праву «отъезда» лишь в редких случаях55,, когда интересы -боярина почему-либо коренным образом расходились с политикой, проводимой его сюзереном, и когда отъезжавший боярин мог рассчитывать, что у своего нового сюзерена он получит вотчину, равнозначную или большую по размерам. Вопрос о судьбе вотчин «отъезжавших» бояр мог решаться в каждом конкретном- случае соглашением между заинтересованными сторонами. Безусловной конфискации подвергались вотчины бояр, которые «отъезжали», совершив какую-либо «коромолу» по отношению к своему- сюзерену 56. Любопытным примером такого «универсального» подхода со стороны князей к праву -боярского «отъезда» служит соглашение, заключенное в 1375 г. между Дмитрием Донским и серпуховским удельным князем Владимиром Андреевичем, с одной стороны, и тверским князем Михаилом Александровичем—с другой. Подтверждая в соглашении право («отъезда» бояр с сохранением прав на вотчины, князья решили, исходя из политических соображений, исключить из этого правила новгородских бояр и вольных слуг, которые попытались бы «отъехать» из Новгорода в- Московское или Тверское княжества. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что вотчины «отъехавших» из Москвы в Тверь московского боярина И. В. Вельяминова и гостя-сурожанина’ Некомата конфисковались на имя московского великого князя57. В XV в. в связи с обострением борьбы за политическую централизацию государства великокняжеская власть (а вслед за ней и удельные князья) предпринимает решительные шаги по ликвидации- права боярского отъезда. В междукняжеских договорах, в духовных грамотах князей все чаще начинают фигурировать формулировки о запрещении отъезжать отдельным категориям феодалов, об обязательной конфискации вотчины отъезжавших феодалов.

53 «А боярам и слугам межи нас волным воля. А домы им свои ведати, а нам ся в них не вступати» (ДДГ, № 15 и др.).

54 См. Л. В. Черепнин. Основные этапы развития феодальной собственности на Руси (до XVII в.). «Вопросы истории», 1953, № 4, стр. 55—56.

55 См. С. Б. Веселовский. Феодальное землевладение Северо-Восточной Руси, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 303.

56 ДДГ, № 2, 26 и др.

57 ДДГ, № 9.

— 24 —

Условное феодальное землевладение в XIII—XV вв. было наиболее распространенной формой землевладения низшего слоя господствующего класса. Сущность его заключалась в том, что вассалу земля давалась во владение на определенный срок и на определенных условиях. Земля могла даваться временно («пока служит»)^ пожизненно («до живота») и даже в наследственное владение («доколе род изведется»). |Раздача земли в условное владение в качестве «милости», вознаграждения за службу своим холопам и вольным слугам, занятым в системе дворцового хозяйства, практиковалась князьями еще в XII в.58 59. В XIII—XV вв. раздача земель, сеньорами в условное владение своим слугам (как из числа холопов, так и вольных лиц) могла, с одной стороны, служить средством освоения пустошей и заселения их зависимыми крестьянами 5д (что особенно практиковалось феодальными магнатами в XV в.), а с другой стороны, средством материального обеспечения своих слуг, занятых в системе дворцового хозяйства (тиуны, ключники и т. д.). Последние, если они были людьми свободными, могли -согласно нормам феодального права отказаться от службы, переменить сеньора, но в этом случае, безусловно, лишались земельного владения: «А боярам и слугам, кто будет не под дворьским, вольным воля... А кто будет под дворьским слуг... а што тех выйдет из. уделов детей моих и княгини моей, ин земли лишен...»60. Слуги вольные, получавшие землю во владение за службу при дворе князя (военную или какую-либо иную службу, не связанную с дворцовым хозяйством и поэтому не являвшиеся «слугами под дворским») также не были свободными в распоряжении данной им землей. Ободном таком служилом феодале упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты: «А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску Боркову, аже иметь сыну моему которому служите, село будет за ним; не иметь ли служите детем моим, село отоимуть»61. Мелкий служилый люд, заполнявший княжеский двор> и владевший вотчинниками, куплями, селами, данными князем в условное держание, в части землевладения зависели от князя в неизмеримо большей степени, чем крупный феодал-вотчинник. Об их положении четко говорится в духовной грамоте Василия Темного: «А которые дети боярские служат моей княгине, и слуги ее, и вси ее люди, холопи ее, и кому буду яз князь велики, тем давал свои села, или моя княгини им давала свои села, или за кем будет их отчина или купля, и в тех в своих людях во всих волна моя княгини и в тех селех...»62.

Пожалованная Боркову земля была ближе к наследственному бенефицию, бывшему переходной ступенью от бенефиция к лену- 58 См. М. Н. Тихомиров. Условное феодальное держание на Руси в XII в. Сб. «Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню 70-летия». М., Изд-во АН СССР, 1958.

59 См. С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве XVI в. СПб., 1897, стр. 7, 29; Л. В. Черепнин. Основные этапы- развития феодальной собственности на Руси, стр. 56.

60 ДДГ, № 17.

61 ДДГ, № 1 (второй вариант).

62 ДДГ, № 61.

— 25 —

феоду. Условия, на которых Иван Калита дал Бориске Боркову село Богородичское, идентичны условиям, на которых была пожалована в 1488 т. Иваном III деревня в Галичском уезде братьям Шенуриным: «доколе служит Микитка да Юрка и Никиткин сын (Шенурины.—А. Л.) мне и моим детям». Деревня, несомненно, была дана Шенуриным в .вотчину, со всеми вотчинными правами (в том числе и с правом свободного распоряжения ею, как явствует из судного дела, в котором фигурирует указанная жалованная грамота)63.

Владение выслуженной вотчиной накладывало на феодала больший объем служебных повинностей (и прежде всего ратной службы), чем это требовалось от владельца родовой вотчины. Наконец, как это было отмечено всеми историками русского права, возможности феодала в распоряжении выслуженной вотчиной были более ограниченными, чем у владельца родовой вотчины 64.

-Особо следует остановится на юридическом положении так называемых черных (тяглых, государственных) земель, которыми пользовались волостные крестьяне и жители городских посадских общин, платившие за пользование землей феодальную ренту в княжескую казну. Юридически черная земля считалась собственностью великого или удельного князя, однако, как .видно из ряда юридических памятников XIV—XV вв., крестьяне, сидевшие поколениями на этой земле, привыкли 'рассматривать ее как свою наследственную собственность и отстаивали от посягательств на нее со стороны. Заявляя на суде во время земельных тяжб волостных общин с окрестными феодалами, что спорная земля издавна тянет «к земле нашей... к тяглой, к черной из старины», что это «земля .великого князя, а нашего владения», черносошные крестьяне рассматривали ее как свое фактическое владение, на которое они имели все права, вплоть до защиты этого владения в суде. Это право официально признавалось со стороны представителей государственной власти. В случае захвата кем-либо части волостной черной тяглой земли возбуждался иск не представителями .великокняжеской власти (как следовало бы ожидать, поскольку последняя считалась 'верховным собственником земли), а представителями волостных крестьян. Так, крестьяне Ликургской волости на вопрос судьи, почему они свыше 40 лет не возбуждали иск о захвате у них митрополичьими детьми боярскими ряда деревень и починков, отвечали, что захват этот произошел во время «великого поветрия», когда многие крестьяне, спасаясь от эпидемии и голода, разошлись из волости, «и нам, господине, тогда было не до земель, людей было мало, искати некому...»65.

Крестьянская черносошная община имела право отдавать в срочное или бессрочное пользование пришлым людям участки 63 «Русский исторический сборник», 1842, т. V, кн. 2, стр. 15—18.

64 См. М. Ф. Владимирски й-Б у д а н о в. Обзор истории русского права, изд. 5. СПб., 1907, стр. 579—582; А. В. Венедиктов. Государственная социалистическая собственность, стр. 126—177.

65 АЮ, № 8.

— 26 —

общинной земли66, менять отдельные участки своей земли, покупать или «принимать в дар новые земли67, но продажа общинной земли лицам, не входившим в число членов общины, была ограничена. Очевидно, в этом случае требовалось специальное разрешение со стороны княжеской власти 68.

Землепользование внутри крестьянской общины представляло компромисс между общинным и частным землевладением. Община в целом совместно владела и эксплуатировала различные угодья (леса, луга, пастбища, воды), но пахотные наделы находились в индивидуальном пользовании членов общины, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Еще Судебник 1589 г., нормы которого .в основном касались организации хозяйства и управления в северных «районах страны, где преобладало черносошное крестьянство, и, несомненно, сохранивший в своих нормах порядки общинного землевладения за более ранний период, подтверждал право черносошных крестьян передавать свой надел по наследству, продавать его с согласия родственников69, но преимущественно в пределах своей общины.

Характерным явлением в развитии феодального права в XIII— XV вв. является развитие норм, касающихся гражданско-правовых отношений. Если «Русская Правда» этим отношениям уделяла незначительное внимание и являлась в сущности сборником норм уголовно-процессуального права раннефеодального государства, то в памятниках права периода феодальной раздробленности значительное место начинают занимать нормы гражданско-правовых отношений, и в том числе нормы, касающиеся права собственности.

Терминам собственность, право собственности в памятниках древнего русского права соответствовали термины имение, владение и т. д. 70. «Русская Правда» говорит о краже «чужого» оружия, одежды, холопов, коней, скота, припасов, о порче межевых знаков на поле, в бортных угодьях, о похищении и присвоении денег и т. д.,но не разделяет четко имущество на движимое и недвижимое. В «Русской Правде» имеются нормы, касающиеся порядка наследования (по завещанию и без завещания), но почти ничего не говорится о других способах приобретения права собственности (если не считать статей, касающихся приобретения вещей на торгу).

В период феодальной раздробленности вопросы, связанные с правом собственности, получают свое дальнейшее развитие. Псковская судная грамота проводит четкое разделение между движимым и недвижимым имуществом. К недвижимому имуществу Псковская судная грамота относит землю (пахотную и различные угодья) и усадебные постройки, к движимому имуществу — одежду, оружие, 66 Например: «...мне тот лес дала волость — старосты с крестьяны, и я избу поставил» (АЮ, № 6).

67 АЮ, № 3.

68 АСЭИ, т. I, № 200.

69 «Судебники XV—XVI вв.». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, ст. ст. 163, 165, 227. О фактах продажи черными крестьянами своих земельных пахотных участков см. «Сборник Грамот Коллегии экономии», т. I. Пг., 1922, № 48.

70 См. М. Ф. Владимирски й-Б у д а н о в. Обзор истории русского права, стр. 523—525.

— 27 —

хлеб, скот, орудия труда, деньги и т. д.71. Четко разделяют собст- веннность ;на движимую и недвижимую в своих духовных завещаниях феодалы. Делается дальнейший шаг вперед по сравнению с «Русской Правдой» и в определении характера недвижимой собственности. Если «Русская Правда» имела в виду земельную собственность вообще, безотносительно к ее принадлежности (исключение составляет статья о порче княжеской борти), то в Двинской уставной грамоте, например, строго разделяется земля, принадлежавшая крестьянским общинам, и земля, принадлежавшая феодалам (князю), причем штраф за нарушение последней («межу переорет или перекосит») в четыре раза выше штрафа за нарушение земли общинной72.

Как отмечалось выше, отчуждение феодальной земельной собственности было связано рядом ограничений (правом родового выкупа), носивших характер норм стихийно сложившегося непи- санного обычного права. Первые попытки юридического оформления права родового выкупа (как важнейшего элемента наследственного права в эпоху средневековья) мы наблюдаем уже в XIV— XV вв. Псковская судная грамота, например, требует при заключении сделок на куплю-продажу земельной собственности указать в купчей грамоте срок, в течение которого за продавцом и его законными наследниками сохранялось право выкупа проданной вотчины 73.

В памятниках права рассматриваемого периода много внимания уделялось вопросам способа приобретения собственности.. Основными способами приобретения собственности были: купля- продажа, пожалованье, по давности.

Наиболее полно разработаны были вопросы, связанные с приобретением собственности в Псковской судной грамоте, что объясняется значительным развитием товарно-денежных отношений в^ таких городах, как Новгород, Псков. Объектом купли-продажи, по Псковской судной грамоте, мог быть любой вид собственности (движимой и недвижимой). Закон стремился максимально обеспечить интересы собственников. Так, сделка о купле-продаже, совершенная в нетрезвом виде, расторгалась, если какая-либо из сторон, по вытрезвлении, не признавала ее74. Сделка по купле-продаже могла быть также расторгнута, если оказывалось, что объектом продажи была недоброкачественная вещь75. При приобретении вещи на торгу необходимо было заручиться свидетелями, чтобы в. случае, если купленная вещь оказывалась краденой и отыскивался ее законный владелец, к покупателю не было предъявлено обвинение в воровстве76.

Особое внимание обращалось в этом отношении приобретению земельной собственности. Сделки по купле-продаже земли оформлялись специальной купчей грамотой, в которой перечислялись 71 «Псковская судная грамота», ст. ст. 14, 31, 86, 88, 89, 100, 107, НО.

72 «Памятники русского права», вып. 3, стр. 163.

73 «Псковская судная грамота», ст. 13.

74 Там же, ст. 114.

75 Там же, ст. 118.

76 Там же, ст. ст. 47, 56.

— 28 —

также присутствовавшие при сделке свидетели77; в случае земельной тяжбы необходимо было предъявить судьям грамоты, удостоверяющие право владения спорной землей78. В купчих грамотах указывалось, на каких условиях продавалась земля — с правом выкупа или в полную собственность («впрок», «в одерень») 79.

В XV в. формуляр купчих грамот становится еще более развернутым. Продавец земли указывал в купчей грамоте, что проданная им земля свободна от долговых и закладных обязательств и обязывался в случае предъявления к купившему землю каких-либо претензий со стороны взять на себя все расходы по «очищению» проданной им земли. В XV в. с обострением борьбы феодалов за землю и увеличением в связи с этим земельных тяжб получает все большее распространение доклад о совершенной сделке по купле- продаже земли представителям великокняжеской администрации (боярам введенным, княжеским дворецким, казначеям), которые скрепляли купчие грамоты своими печатями.

Одним из способов приобретения земельной собственности было владение по праву давности. В земельных тяжбах того времени мы постоянно встречаемся с ссылками тяжущихся сторон на старину владения, как на основание права собственности на спорный земельный участок. Наиболее четко изложен институт права давности в Псковской судной грамоте. Статьей 9 специально оговаривалось, что лицо, занявшее какой-либо участок земли, поставившее на нем двор и заведшее пашню (или эксплуатировавшее его водные угодья), считалось собственником этого участка, если оно пользовалось им не менее 4—5 лет. Претензии кого-либо со стороны на этот участок (хотя бы и законного владельца, имевшего на этот участок письменные документы) не принимались во внимание, если эти претензии не предъявлялись в течение урочных 4—5 лет со дня заимки участка и если лицо, занявшее участок, выставляло на суде 4—6 соседей-свидетелей, которые подтверждали, что ответчик пользуется участком в течение 4—5 лет. Но в случае спора о земле, непригодной для обработки (земля под лесом), право давности и владения не применялось, спор разрешался на основании представления в суд письменных документов, подтверждавших право владения на спорный участок, и последующим размежеванием , спорного участка земли80.

В других землях и княжествах срок права давности владения, возможно, был иным. Так, о существовании 15-летнего срока для возбуждения исков о земле в первой половине и середине XV в. в Московском княжестве имеется четкое указание в грамоте Ивана III от 1483 г.: «Противу Олексина дал смену дед мой великий князь в дом святей Богородици и своему отцу Киприану митрополиту слободку Всеславлю... опроче боярские купли старыя или чья будет отчина, от сего времени за 15 лет взад, как дед мой учинил князь великий в своей отчине в великом княженьи суд тогды о 77 ГВНиП, № 106, 108, 113, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 128 и др.

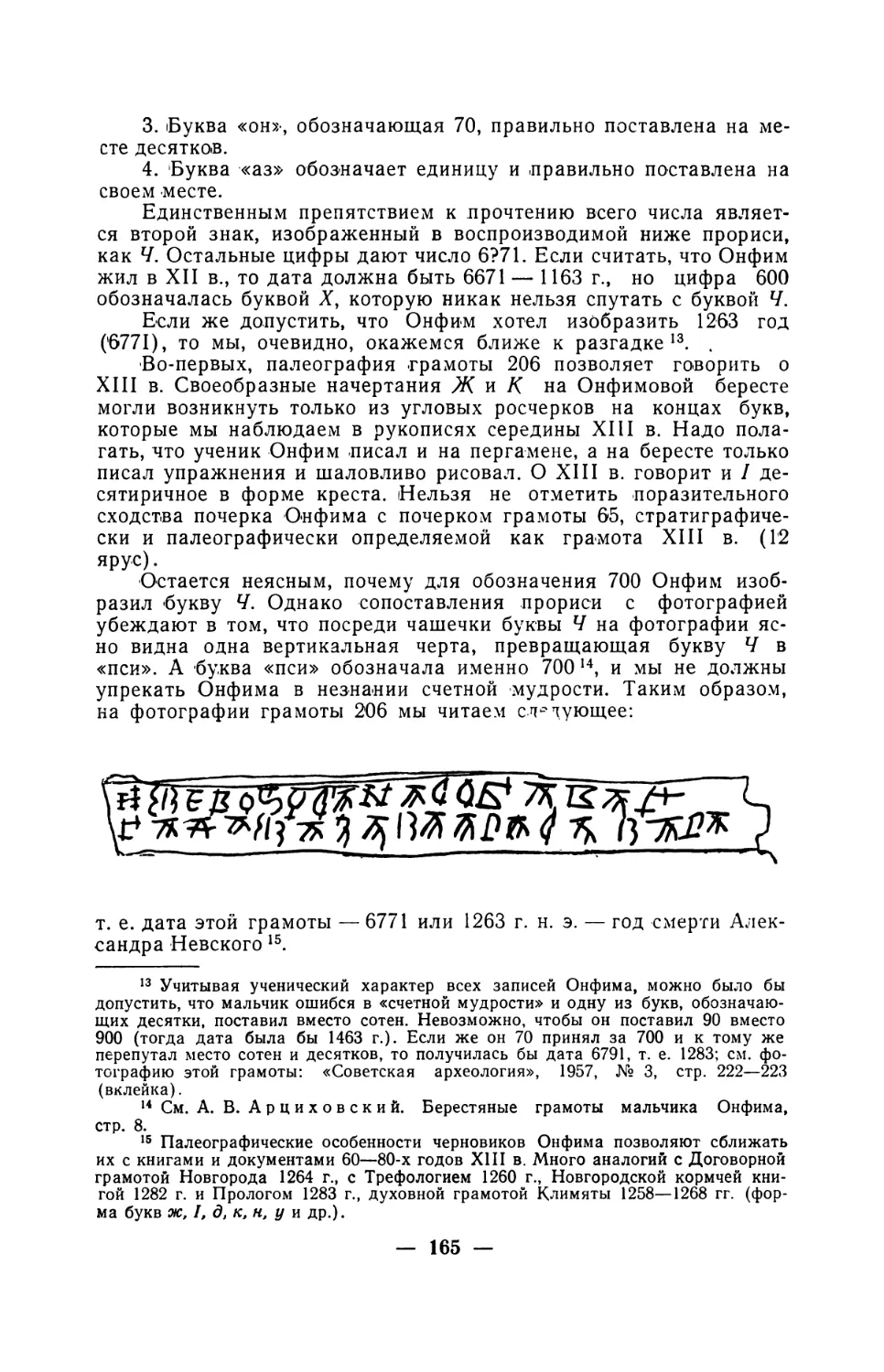

78 «Псковская судная грамота», ст. ст. 13, 79.

79 См. А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в., ч. II. СПб., 1903, № 102 и др.

80 «Псковская судная грамота», ст. 10.

— 29 —

землях и водах за 15 лет; так и мне князю великому послати своего боярина, а хто будет отещ 'наш митрополит в нашей отчине, и отцу нашему послати своего боярина; и оне, ехав в слободку, так же учинят исправу за 15 лет землям»81. Во второй половине XV в. решающее значение в доказательстве на суде права собственности на спорную землю стали иметь представляемые письменные акты (данные, духовные, купчие, правые и другие грамоты). Но давность владения как одно из доказательств права собственности продолжает еще фигурировать в Судебнике 1497 г. (ст. 63), установившем трехлетний срок давности для исков по спорным землям между феодалами, крестьянами и 6-летний срок при завладении частным лицом земли великокняжеской.

Давность владения в качестве доказательства права собственности применялась только к недвижимой собственности, но в отношении движимого имущества подача исков о его отчуждении никакими сроками не ограничивалась. Так, например, в отношении беглых или свезенных полных холопов в междукняжеских договорах указывалось, что «холопу, робе суд от века»82. Находка движимой вещи не приводила к утверждению права собственности на нее, как это было и во времена «Русской Правды». Владелец пропавшей вещи, в случае обнаружения ее у другого лица, имел право через суд требовать ее возвращения независимо от срока, прошедшего со времени пропажи, причем лицо, нашедшее вещь, было^ обязано через свидетелей или присягу очиститься от подозрения в воровстве83.

Дальнейшему -развитию подвергались нормы, касающиеся наследственного права. Хотя по-прежнему завещание могло выражаться <в устной форме, преобладающей становится письменная его форма. Поскольку волей умершего его наследниками могли оказаться лица, не принадлежавшие к числу его законных наследников 84, то личная воля завещателя, не посчитавшегося с законным порядком наследования, должна была быть выражена более убедительно, а именно в письменном акте, в который вписывались имена свидетелей, присутствовавших при составлении завещания, и прежде всего духовника завещателя. Но само составление письменного завещания еще не могло гарантировать лицу, не имевшему естественного законного права на наследование, но которому было отказано наследство, возможность того, что это завещание не будет оспорено в суде. Поэтому духовную грамоту необходимо было утвердить, что достигалось в Московском княжестве предъявлением завещания на утверждение митрополиту, епископу или архимандриту, а в Пскове предъявлением копии с завещания в государственный архив, помещавшийся в Троицком соборе. Для введения в наследство законных наследников (по нисходящей, восходящей и боковым линиям) наличие письменного завещания было не обяза81 АФЗиХ, ч. I, № 1, стр. 23.

82 ДДГ, № 9, 15, 19 и др.

83 «Псковская судная грамота», ст. ст. 46, 47.

84 Так, например, по статье 88 Псковской судной грамоты жена могла завещать принадлежавшее ей имущество не своему мужу, а лицу постороннему (например, монастырю).

— 30 —

тельно, но с течением времени форма письменного завещания становится определяющей в порядке наследования и для законных наследников, особенно в том случае, если наследство распределялось между несколькими наследниками 85.

Наиболее подробно регулировала порядок наследования имущества (движимого и недвижимого) Псковская судная грамота86, которая говорит также и об особом случае наследования — о так называемой «кормле» — праве пережившего супруга пользоваться пожизненно имуществом (движимым и недвижимым) умершего супруга при условии, что он не вступит в новый брак и не сделает попыток к отчуждению доставшейся ему «кормли». Нарушение этих условий приводило к отнятию «кормли» и передаче ее родственникам умершего супруга87. Нечто близкое к институту псковской «кормли» наблюдалось и в других землях и княжествах Северо- Восточной Руси. В духовных грамотах были нередки случаи передачи жене в пожизненное владение («до живота») части недвижимого имущества, которое после ее смерти передавалось в монастырь в качестве вклада «по душе» завещателя или же передавалось другим наследникам.

Дальнейшее развитие <в нормах феодального права этого времени получило регулирование гражданско-правовых отношений к области обязательного права (имущественные и иные отношения между субъектами, права, обусловленные взаимными договорными обязательствами, устными или письменными, в части купли-продажи, залога, поклажи, дарения, обмена, займа, личного и имущественного найма и т. д.).

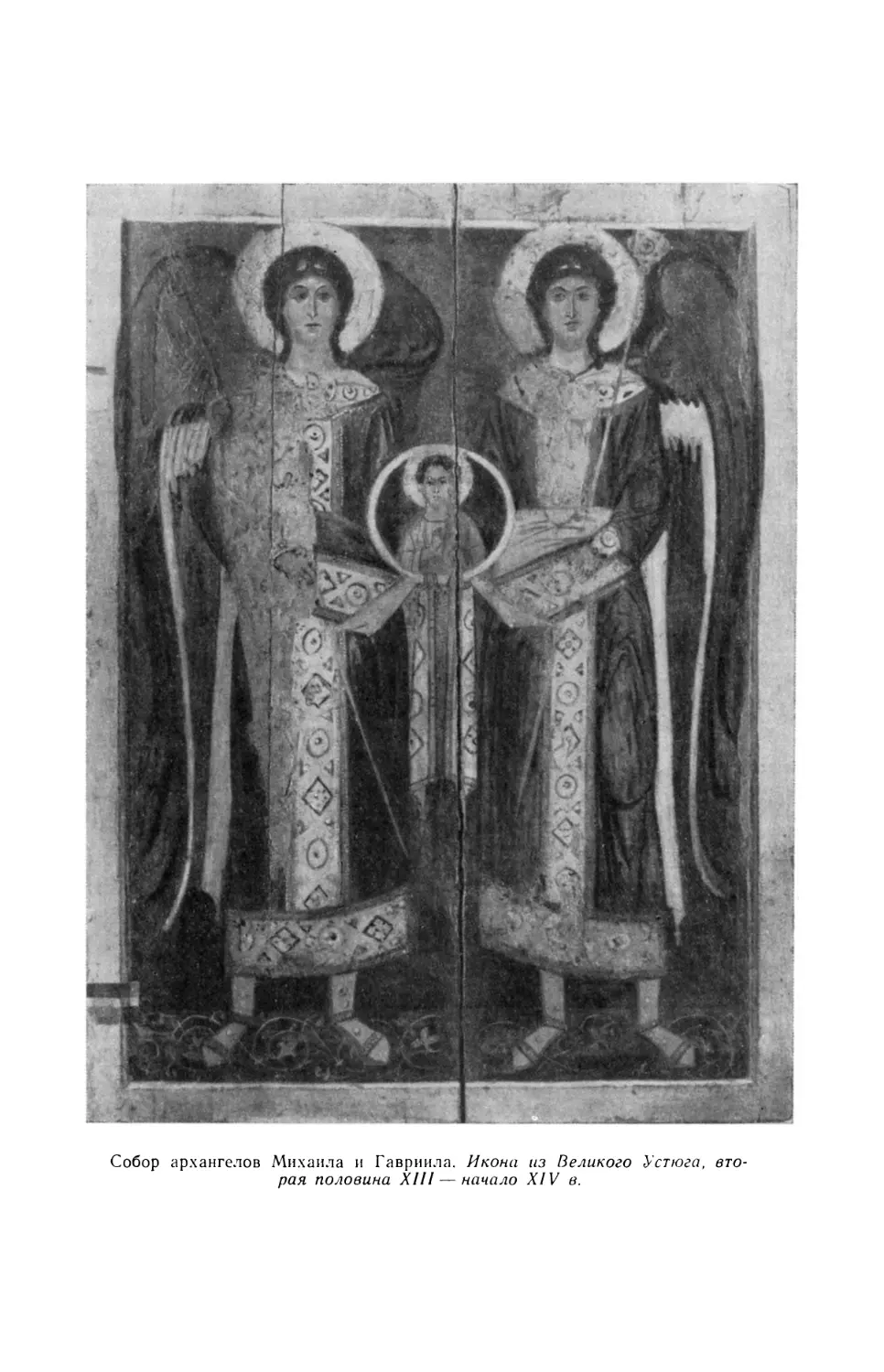

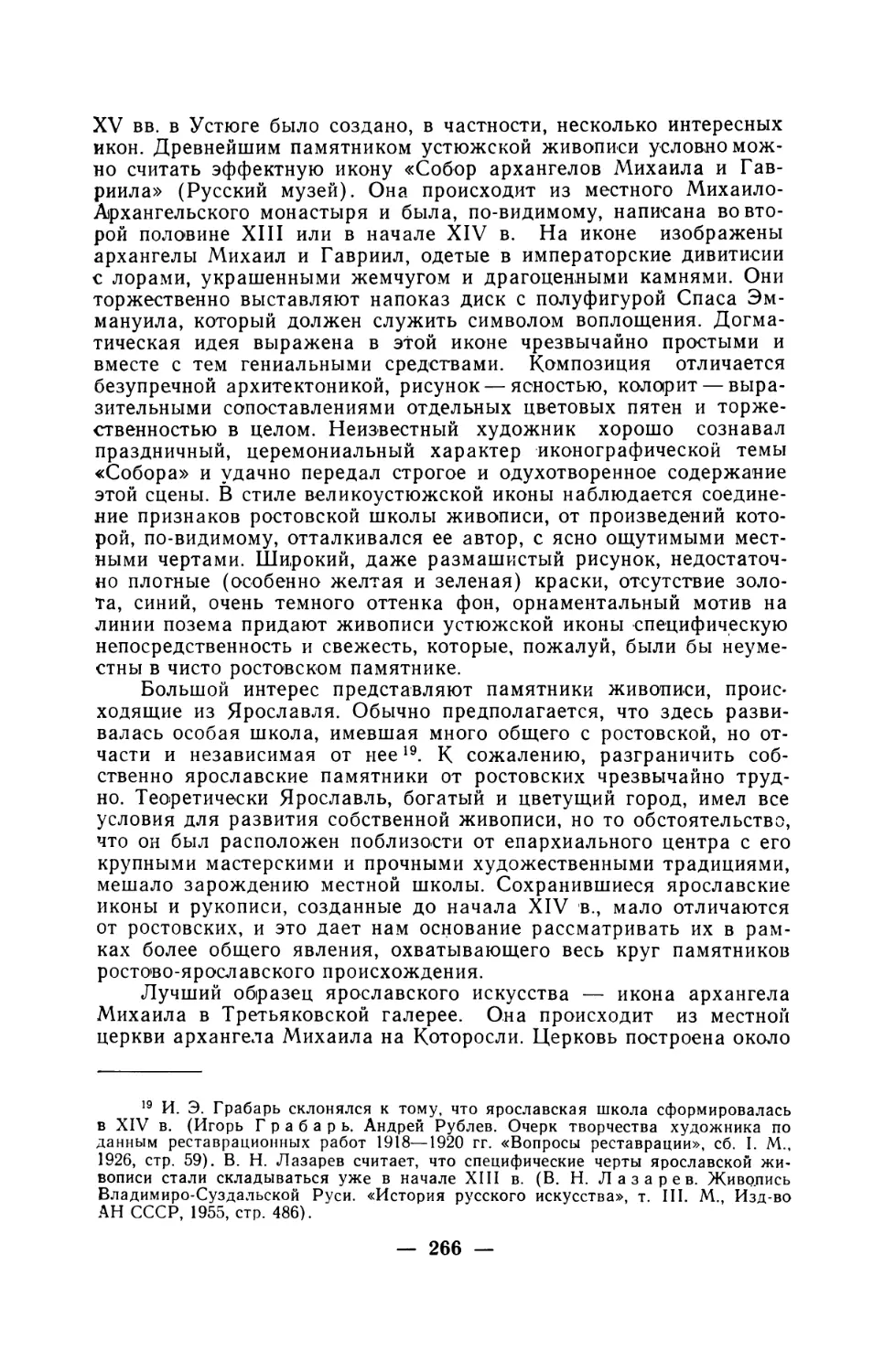

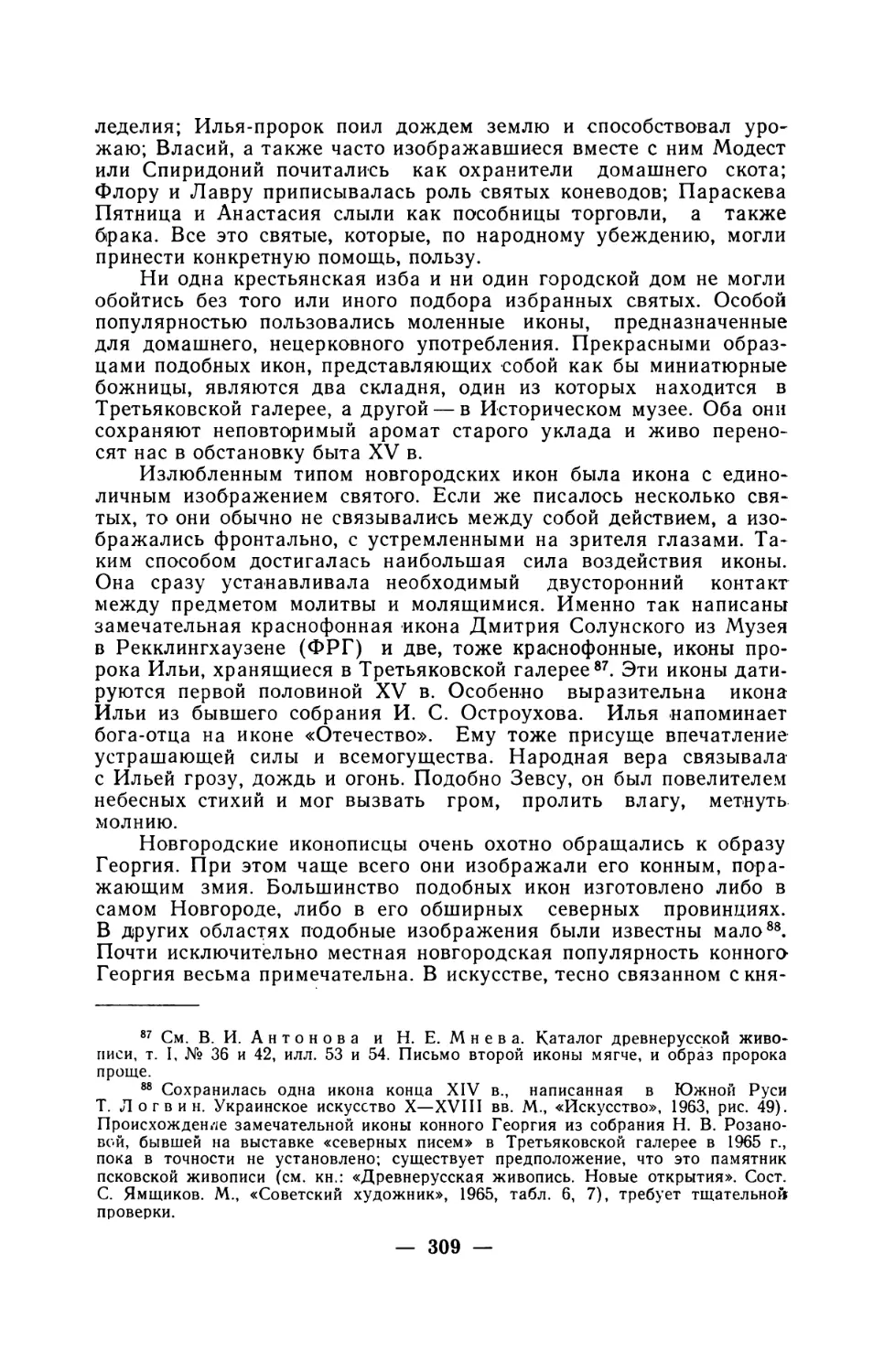

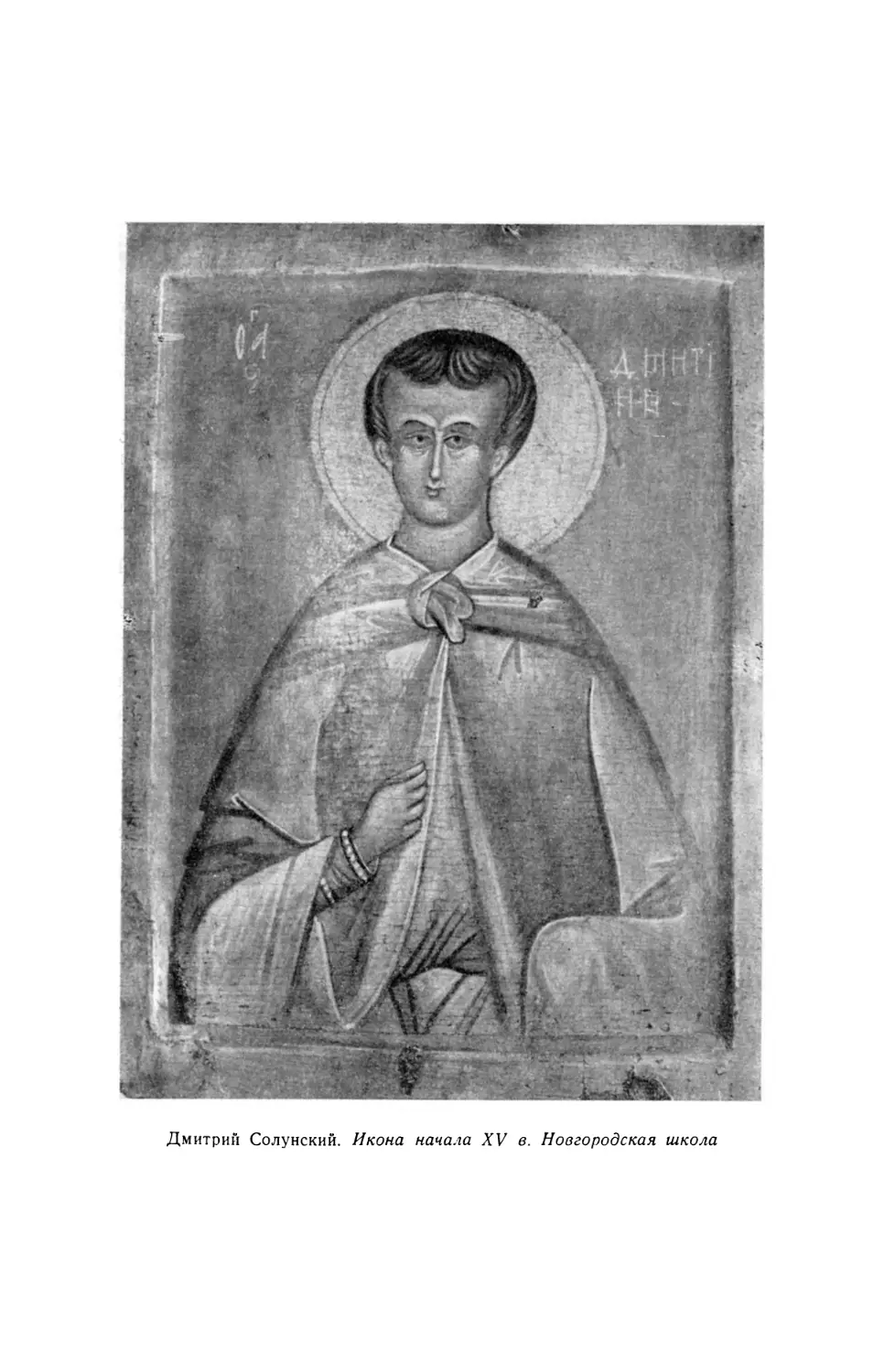

В Киевской Руси договорные обязательства, как правило, заключались в устной форме в присутствии свидетелей («послухов»). Письменного оформления договорного обязательства «Русская Правда» не знала. Устная форма договорных обязательств имела место и в рассматриваемое время, но эта форма постепенно вытеснялась формой письменной. Так, в Пскове например, договор о займе без письменного его оформления можно было заключать только на сумму, не превышающую рубля. Но в Московском княжестве (как и других княжествах Северо-Восточной Руси) еще и в XVI в. допускалось заключение договоров («в каковом деле ни буди») без их письменного оформления, и в случае иска по таким договорам дело на суде решалось показаниями свидетелей и судеб-