Text

СТРОИТЕЛЬСТВОМАГИСТРАЛЬНЫХТРУБОПРОВОДОВСПРАВОЧНИКМОСКВА «НЕДРА» 1991

г.ькс 8U

У ЦК (122.()92.4.07п г Телегин Р М. Шакиров, М II

П Г Чщнков,В Л^Березин.Л.Г Ц в. Орехова. Л/I II Менпоков, Р Ооехов В А Шукаев, Ю. С , гРецензент В. Г. Андриенко2503010500-005 д,0_9о

-04:$(01)-91@ Коллектив авторов, К'УISBN 5-247-02149-5

Глава IКРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

О МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХВ общем случае магистральный тру¬

бопровод может быть определен как

инженерно-техническое сооружение,

предназначенное для непрерывного ре¬

гулируемого транспорта на значитель¬

ные расстояния больших количеств

газа, нефти, нефтепродуктов и других

продуктов. Трубопроводы промышлен¬

ного назначения как в нашей стране,

так и за рубежом начали сооружать в

60—80-х годах прошлого века. Русские

ученые и инженеры в эти годы уже

имели крупные разработки по пробле¬

мам трубопроводного транспорта По

предложению великого русского ученого

Д. И Менделеева в районе г. Баку в

1878 г. был сооружен первый нефтепро¬

мысловый трубопровод протяженностью12,5 км. К 1890 г в районе Бакинских

нефтяных промыслов уже эксплуатиро¬

валось 38 нефтепроводов общей протя¬

женностью более 300 км В 1897—

1906 гг. был проложен первый маги¬

стральный керосинопровод Баку—Ба¬

туми диаметром 203 мм и протя:^ен-

ностью 883 км. Стальные трубы керо¬

синопровода имели толщину сгенки 8 мм

и соединялись винювыми муфтами,В проектировании iiepiioio отечест¬

венного магистрального |рубопровода

принимал участие талантливый русский

инженер и ученый В I' Шухов Он рас¬

считал трубопровод на прочность и раз¬

работал графоаналитический метод

определения места расположения про¬

межуточных насосных станций, кото¬

рый применяют до сих пор Теории дви¬

жения жидкости по трубам научно обо¬

сновал известный русский ученый

проф Н. Е Жуковский В частности,

им была разработана теория (идравли-

ческого удара. К 1914 г общая про¬

тяженность трубопроводных магис¬

тралей в России составила 1357 км.Последовательный переход к строи¬

тельству магистральных трубопроводов

все болыних диаметров (325—529—

Г720—1020—1220—1420 мм) предопре¬

делил планомерное научно обоснован¬

ное совершенствование техники, тех¬

нологии, организации и управления

строительством На современном этапе

строительство магистральных трубопро¬

водов, как и строительство объектов

нефтяной и газовой промышленности в

целом, представляет собой крупную са¬

мостоятельную отрасль транспортного

строительства, которой в полной мере

присущи все основные черты пере¬

дового индустриального производства.Одновременно с количественными из¬

менениями в развитии трубопровод¬

ного транспорта в СССР, и прежде

всего в развитии газотранспортной

сети, произошли и качественные изме¬

нения: от строительства отдельных тру¬

бопроводов осуществлен переход к

строительству Единой системы газо¬

снабжения страны, в основе которой

лежит объединение добычи, транспорти¬

ровки, переработки и использования

газа, т. е комплексное единство газо¬

вых промыслов, магистральных газо¬

проводов (линейная часть и наземные

сосредоточенные объекты), подземных

газохранилищ, газораспределительных

станций, пунктов и сетей, доводящих

газ до потребителей. В настоящее

время в СССР функционируют де¬

сять региональных систем газоснаб¬

женияСтруктура и развитие нефтепровод¬

ной сети в СССР определяются геогра¬

фическим размещением районов добычи

нефти и ее потребителей (нефтеперера¬

батывающих и других предприятий)

при обязательном учете рационального

распределения перевозок нефти между

различными видами транспорта. Основ¬

ные требования к транспортировке неф¬

ти — рациональное освоение ее потоков

(т е. сооружение нефтепроводов до¬

статочной пропускной способности),

соблюдение в сети нефтепроводов рас¬

четных пропорции iij)n испольковании

труб рачличиых ди^1мстров и магистри-

ли.^ации систем неф юироводов.Назначение» состав

и классификация

магистральных трубопроводовК магистральным трубопроводам

относятся трубопроводы и ответвле¬

ния (отводы) от них диаметром до

1420 мм включительно с избыточным

давлением транспортируемого продук¬

та не выше 10 МПа, предназначенные

для транспортировки:природного или нефтяного углево¬

дородного газа из районов их добычи

(от головных компрессорных станций)

до мест потребления (газораспредели¬

тельных станций городов и населен¬

ных пунктов);искусственного углеводородного газа

от мест его производства (заводов по

производству искусственного углеводо¬

родного газа) до мест его потребле¬

ния (газораспределительных станций

городов и населенных пунктов),

сжиженных углеводородных газов

(пропана, бутана и их смесей) и дру-

1ИХ сжиженных углеводородов с упру-

|’остью насыид,енных паров не выше

1,6 МПа при температуре 45 °С из мест

их производства (заводов по сжиже¬

нию природных и искусственных угле¬

водородных газов) до мест потребле¬

ния (перевалочных баз, пунктов налива,

промышленных и сельскохозяйственных

предприятий, портов, газораздаточных

станций, пусковых баз),нефти из районов ее добычи (от

головных перекачивающих насосных

станций) до мест потребления (нефте¬

баз, перевалочных баз, нефтеперераба¬

тывающих заводов или нефтехими¬

ческих комплексов, пунктов налива,

отдельных нромышлен11ых предприятий

и портов);нефтепродуктов от мест их произ¬

водства (нефтеперерабатывающих за¬

водов или нефтехимических комплек¬

сов) до мест потребления (нефтебаз,

перевалочных баз, пунктов налива, от¬

дельных промышленных предприятий и

пор той),1()1$;11)И()й продукции в пределах ю-

ловпыч II промежуточных газокомпрес-

сортлх, неф те- и нефтепродуктопере¬качивающих насосных ^ i.imuiii. i i.iii

ций 1Юдземного хранения i.n.i, i,i iop.ic-

пределительных станций, камерных

пунктовВ состав подземного ма! ист рально! о

газопровода входят линейная час1ь и

наземные объекты На газовом про¬

мысле газ от скважин под действием

пластового давления по сборным инди¬

видуальным газопроводам поступает на

газосборные пункты, где его первично

замеряют и при необходимости реду¬

цируют,^ От газосборных пунктов газ

направляется в промысловый газосбор¬

ный коллектор, а по нему — на голов¬

ные сооружения — установку комплекс¬

ной подготовки газа (УКПГ), на кото¬

рых его очищают, обезвоживают, вто¬

рично замеряют и доводят до товар¬

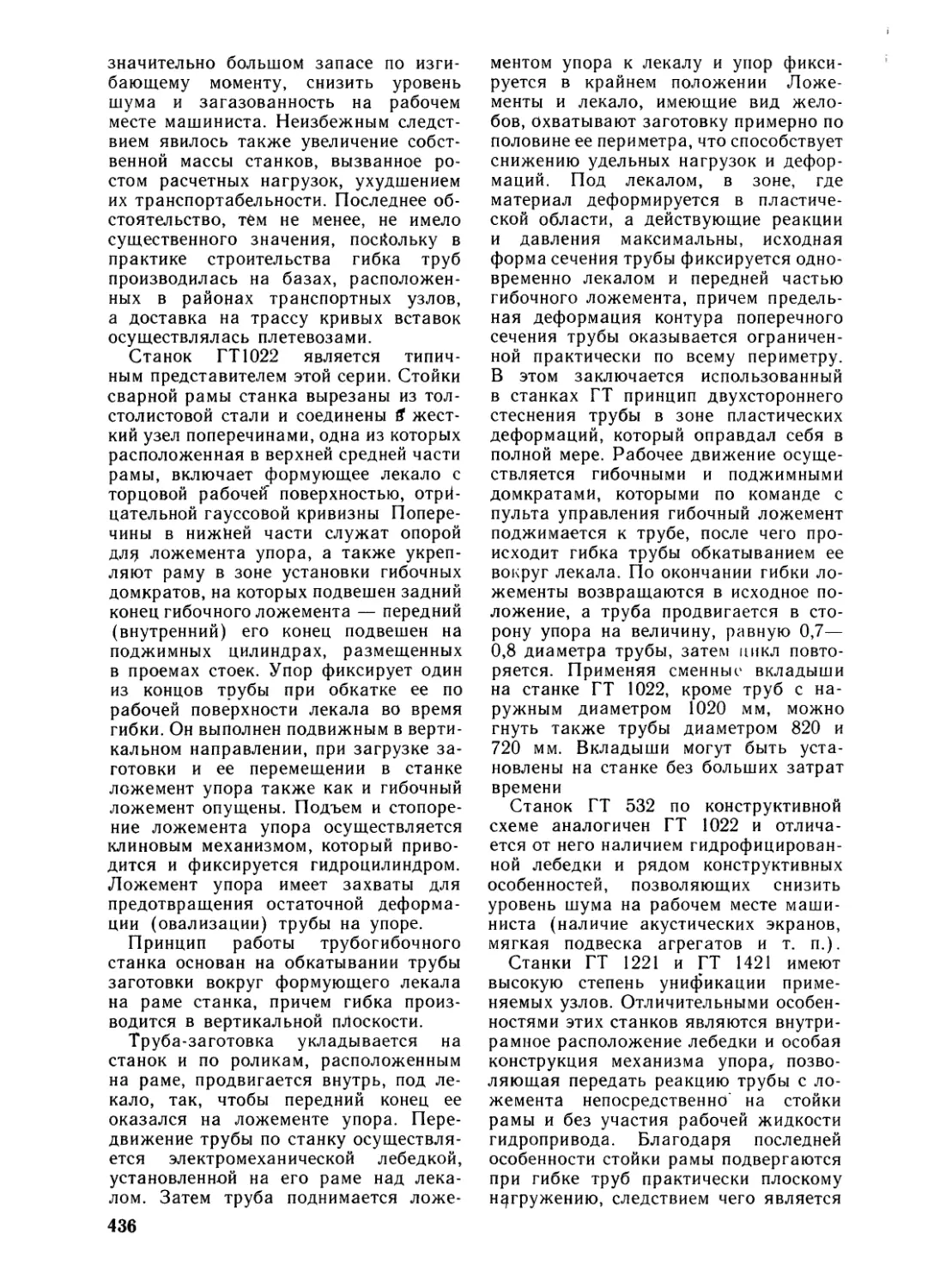

ной кондиции На головной компрес¬

сорной станции газ газодроби.тьными

агрегатами компримируется до номи¬

нального рабочего даЕзления (7,5 МПа),

а затем поступает в линейную часть

магистрального газопровода, к которой

относятся* собственно ма1ист[)альный

газопровод с линейной арматурой,

переходами через естестгзенные и ис¬

кусственные преграды, .тиниями техно¬

логической связи и“электропередачи,

вдольтрассовыми и подъездными доро¬

гами, защитными сооружениями, отво¬

дами к промежуточным потребителям,

водо- и конденсатосборниками, систе¬

мой электрохимической защиты. К ли¬

нейной части магистрального газопро¬

вода относятся также лупинги, склады

аварийного запаса труб, вертолетные

площадки и дома линейщ^гх ремонте-

ров-связистов

\J К наземным объектам м<пистраль-

ного газопровода относятся компрес¬

сорные и газораспределительные стан¬

ции Основные сооружения компрессор¬

ной станции (КС) — компрессорный

цех, ремонтно- и служебно-эксплуата¬

ционные блоки, площадка п1>!леулови-

телей, градирня, резервуар для воды,

масляное хозяйство, установки охлаж¬

дения газа и др. При КС, как правило,

сооружают жилой поселок Нередко

головные сооружения и головная комп¬

рессорная станция (ГКС) представ¬

ляют собой единый площадочный

комплекс. Компрессорные станции от¬

стоят одна от другой на расстоянии

120 — 150 км. На га юраспределитель-

ных станциях (ГРС) поступающий газ

дополнительно обезвоживают, очища¬

ют, редуцируют до высокого давления

(1,2 МПа по классификации город¬

ских газопроводов), одоризируют, заме¬

ряют и распределяют по трубопрово¬

дам отдельных потребителей или их

группамПодземные хранилища газа (ПХГ)

с КС (или без них) предназначены

для регулирования сезонной неравно¬

мерности потребления газа: летом в них

накапливают, а зимой подают потреби¬

телям. Газ закачивают обычно либо

в водоносные горизонты пористых по¬

род, либо в выработанные нефтяные и

газовые месторождения, либо в спе¬

циально разработанные (вымытые)

хранилища в солых отложениях зна¬

чительной мощности. Подземные храни¬

лища газа сооружают вблизи крупных

городов и промышленных центров.Состав магистрального нефтепровода

несколько отличается от состава маги¬

стрального газопровода. Нефть из сква¬

жин по индивидуальным нефтепрово¬

дам поступает на пефтесборные пункты,

а оттуда по нефтесборным трубопрово¬

дам на головные сооружения — уста¬

новку комплексной подготовки нефти

(УКПН), на которых она отстаивается,

обезвоживается, отделяется от неф¬

тяного газа и т д. Отсюда нефть

подается на головную насосную стан¬

цию (ГНС), а затем в магистральный

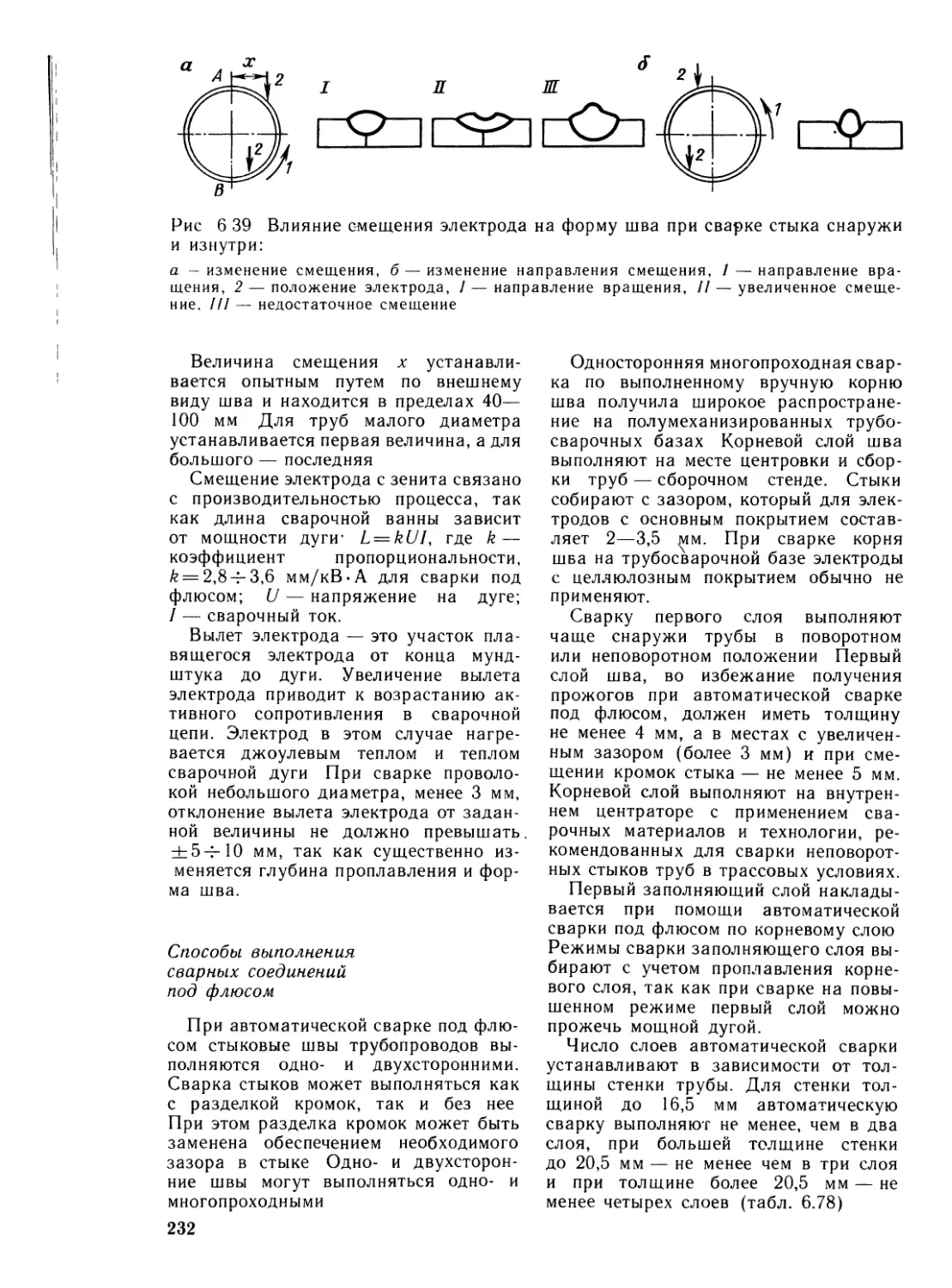

нефтепровод. 'Промежуточными насос¬

ными станциями (ПНС) нефть пере¬

качивается до конечной насосной стан¬

ции (КНС), а затем потребителю Пе¬

риодически внутреннюю полость нефте¬

провода по отдель11ым ого участкам

очищают от оседающих на его стенках

загрязнений и парафипа специально

пропускаемым по ходу перекачки нефти

скребком. Перекачиваемую нефть заме¬

ряют на УКПН и всех пасосных стан¬

циях (НС).Состав магистрального пе(|)тепролук-

топровода (например, бепзинопровода)

в основном аналогичен соечаву нефте¬

провода. Отличие заключается только

в том, что нефтепродуктонровод имеет

большое число отводов к нефюбазам.Магистральные газопроводы в зави¬

симости от номинального рабочего дав¬

ления рраб на входе КС подразделяются

на два класса; I — от 2,5 до 10 МПа

включительно; II — от 1,2 до 2,5 МПа

включительно. Магистральные нефте- и

нефтепродуктопроводы в зависимости

от условного диаметра подразделяютсяна четыре класса. I — от 1000 до

1400 мм; II — от 500 до 1000 мм;

III — от 300 до 500 мм, IV — менее

300 мм.Конструктивные решения

магистральных трубопроводовVМагистральные трубопроводы, как

правило, прокладывают подземно.

В исключительных случаях трубопро¬

воды могут быть проложены по поверх¬

ности земли в насыпи (наземно) или

на опорах (надземно). Такие прокладки

допускаются в пустынях, горах, боло¬

тах, на вечномерзлых и неустойчивых

грунтах, на переходах через естествен¬

ные и искусственные препятствия.Прокладка трубопровода осущест¬

вляется одиночно или в составе парал¬

лельных трубопроводов в общем техни¬

ческом коридоре. Число ниток в техни¬

ческом коридоре регламентируется

предельным количеством суммарного

объема транспортируемого продукта.Глубина заложения трубопроводов

(от верха трубы) зависит от диаметра,

характеристик грунтов местности и

должна быть не менее (в м):При условном диаметре менее1000 мм . . 0,8При условном диаметре 1000 мми более 1На болотах и торфяных грун¬

тах, подлежащих осушению 1,1

В песчаных барханах (считая от

межбарханных впадин) .... 1

В скальных грунтах, болотистой

местности при отсутствии проез¬

да автотранспорта и сельскохо¬

зяйственных машин 0,6На пахотных и орошаемых зем¬

лях . . 1При пересечении искусственных

каналов (от дна канала) . . 1,1Заглубление при наличии балласти¬

рующих устройств считается от поверх¬

ности земли до верха балласта.Конструктивные решения трубопро¬

водов зависят от класса трубопровода,

категорий трубопровода и категории

участка трубопровода Категории ма¬

гистральных трубопроводов принимают

по табл 1 1Категории участков магистральных

трубопроводов принимают по табл. 1.2.

Таблица 11Категории магистральных трубопро¬

водовНазначениеКатегория трубо¬

провода при

прокладкетрубопроводапод¬земнойназемной

и над¬

земнойДля транспорти¬

рования природно¬

го газа-диаметром ме¬

нее 1200 ммIVIIIдиаметром

1200 мм и болееIIIIIIв северной стро-

ительно-клима-

тической зоне

Для транспорти¬

рования нефти и

нефтепродуктовIIIIIIдиаметром ме¬

нее 700 ммIVIIIдиаметром

700 мм и болееIIIIIIв северной стро-

ительно-клима-

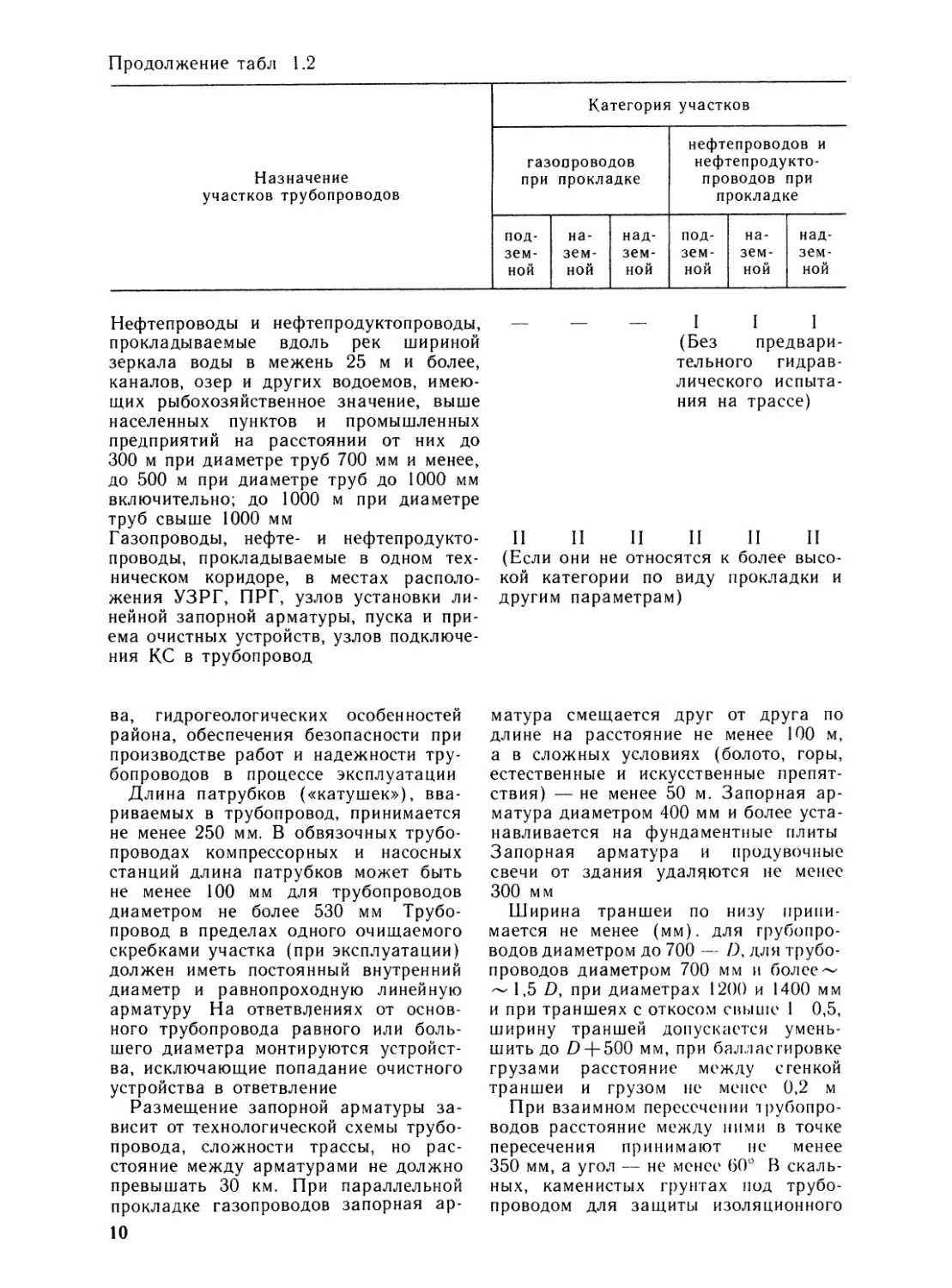

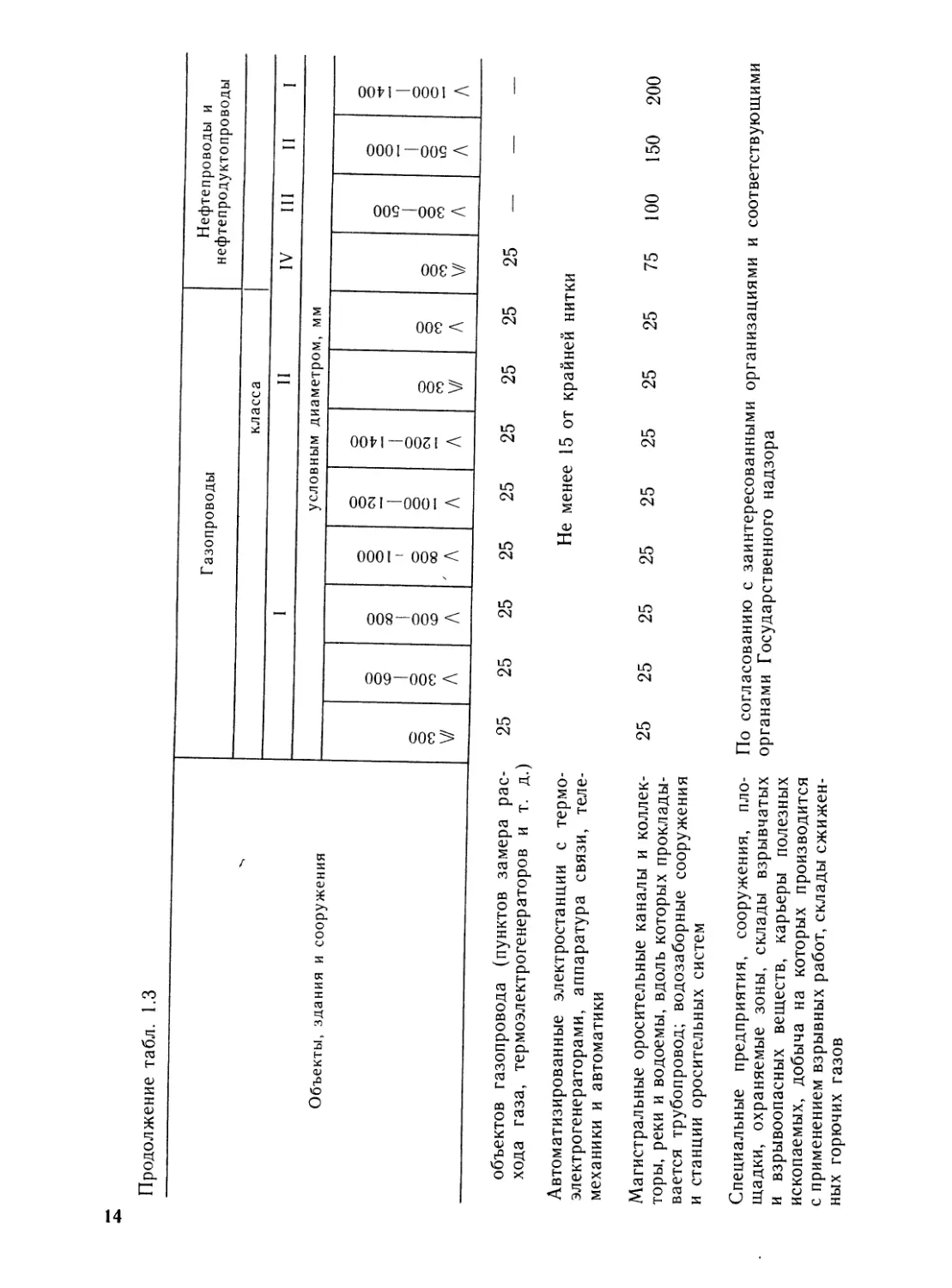

тической зонеIIIIIIРасстояния от оси подh'mii1)1x и на¬

земных (в насыпи) трубопроводов до

населенных пунктов, отдельных про¬

мышленных и сельскохозяйственных

предприятий, зданий и сооружений

должны приниматься в зависимости ог

класса и диаметра трубопроводов,

степени ответственности объектов и не¬

обходимости обеспечения их безопас¬

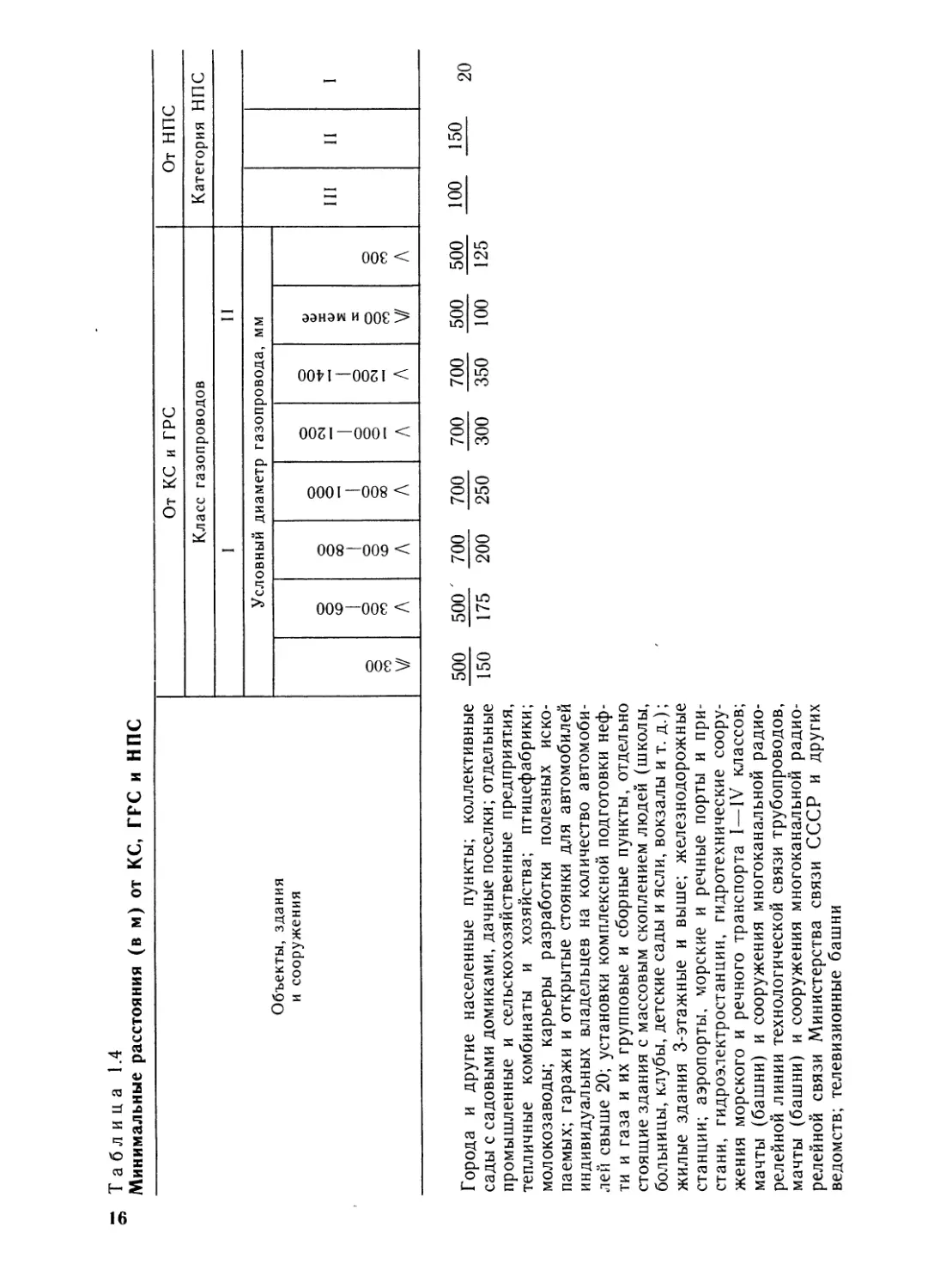

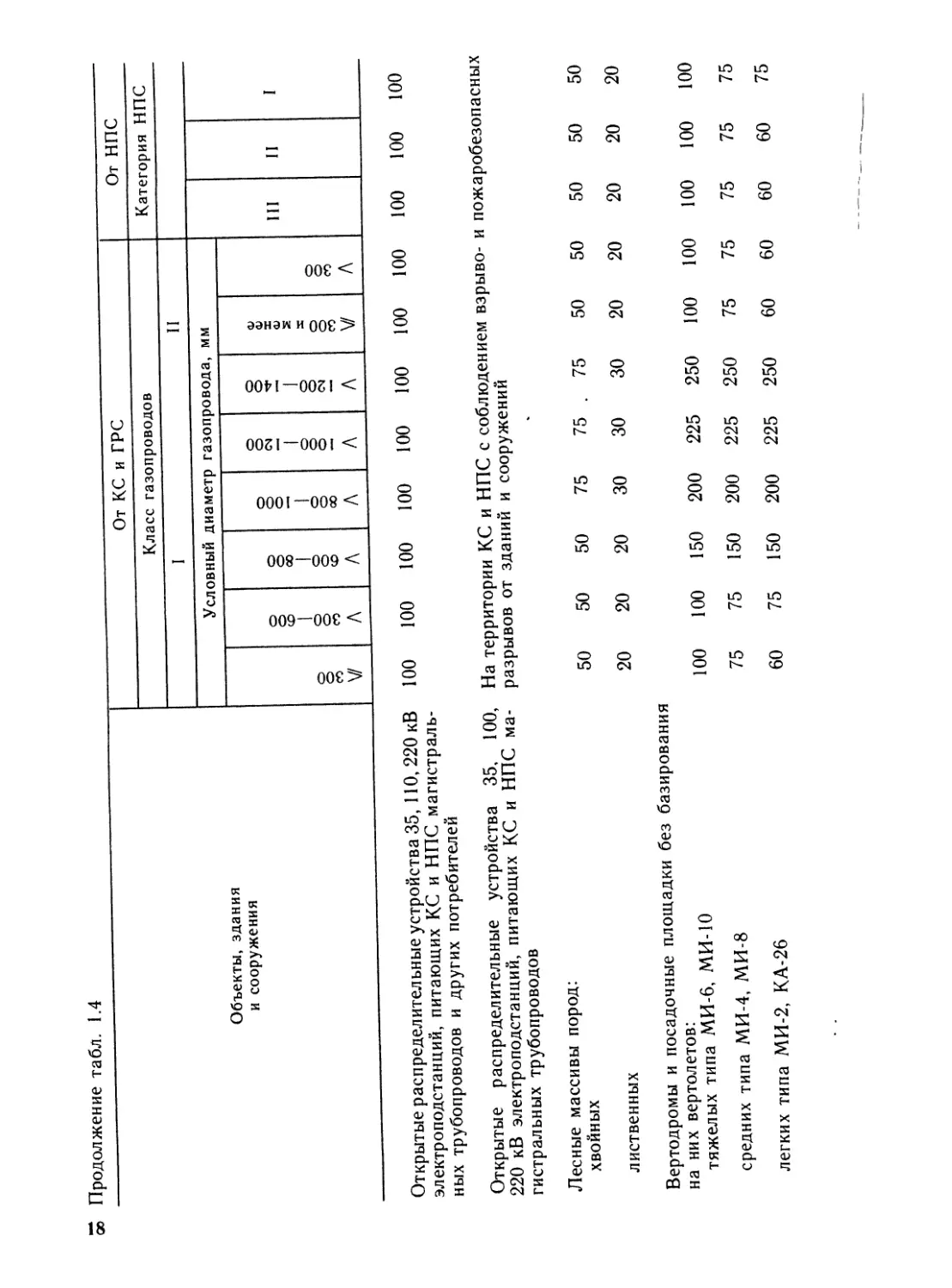

ности.Расстояния от КС, ГРС, НПС газо¬

проводов, нефтепроводов, нсфтепро-

дуктопроводов или ’конденсатопроводов

до населенных пунктов, промышленных

предприятий, зданий и сооружений сле¬

дует принимать в зависимости от

класса и диаметра газопровода и кате¬

гории нефтеперекачивающих насосных

станций и необходимости обеспечения

их безопасности, но не менее значе¬

ний, указанных в табл. 1 3 и 14Расстояния между параллельными

нитками трубопроводов (при одно¬

временном строительстве и строитель¬

стве параллельно действующему трубо¬

проводу), прокладываемых в одном

техническом корридоре в районах За¬

падной Сибири и Крайнего севера в

грунтах, теряющих при оттаивании не¬

сущую способность (в вечномерзлых

грунтах), следует принимать из усло¬

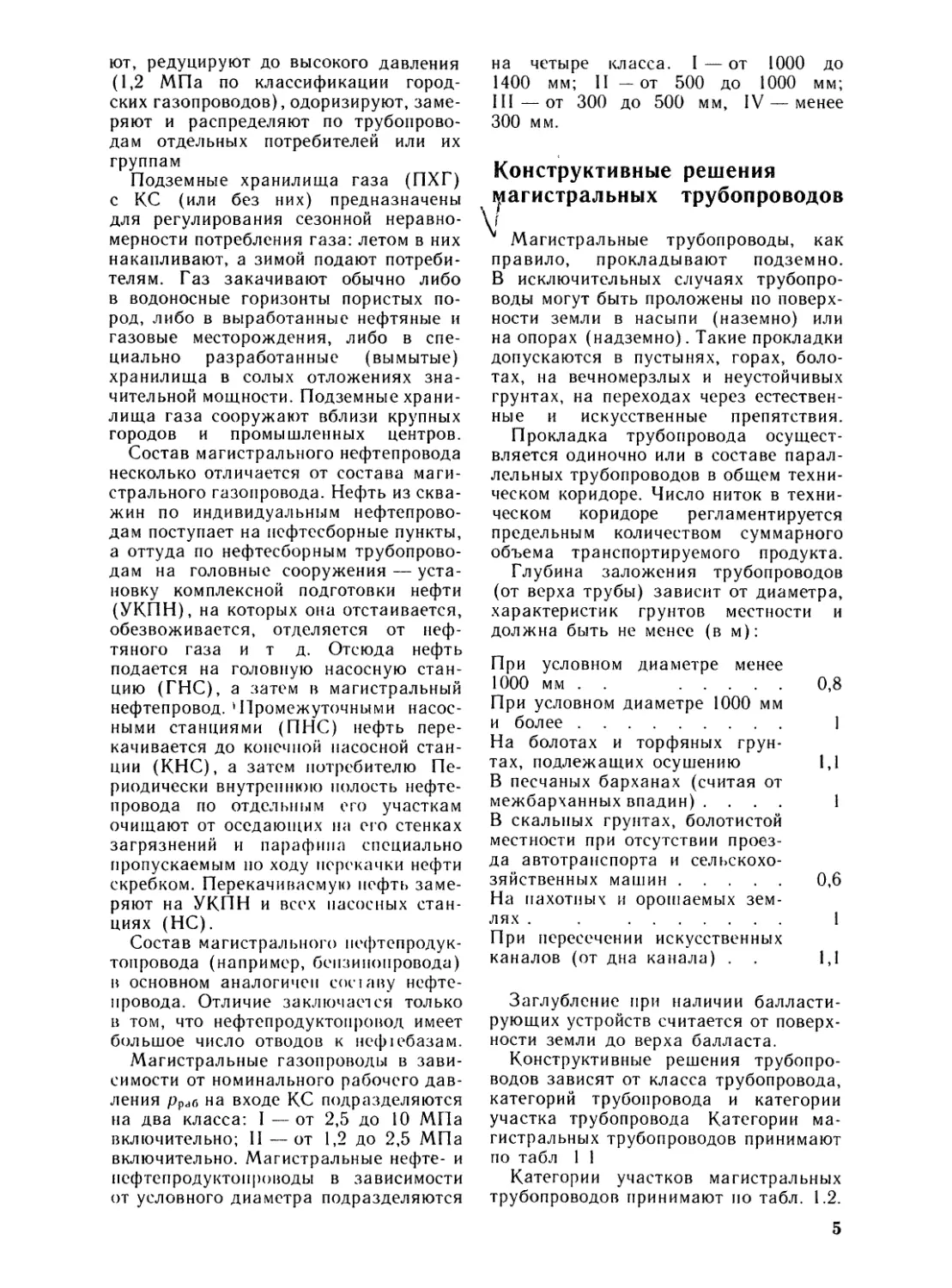

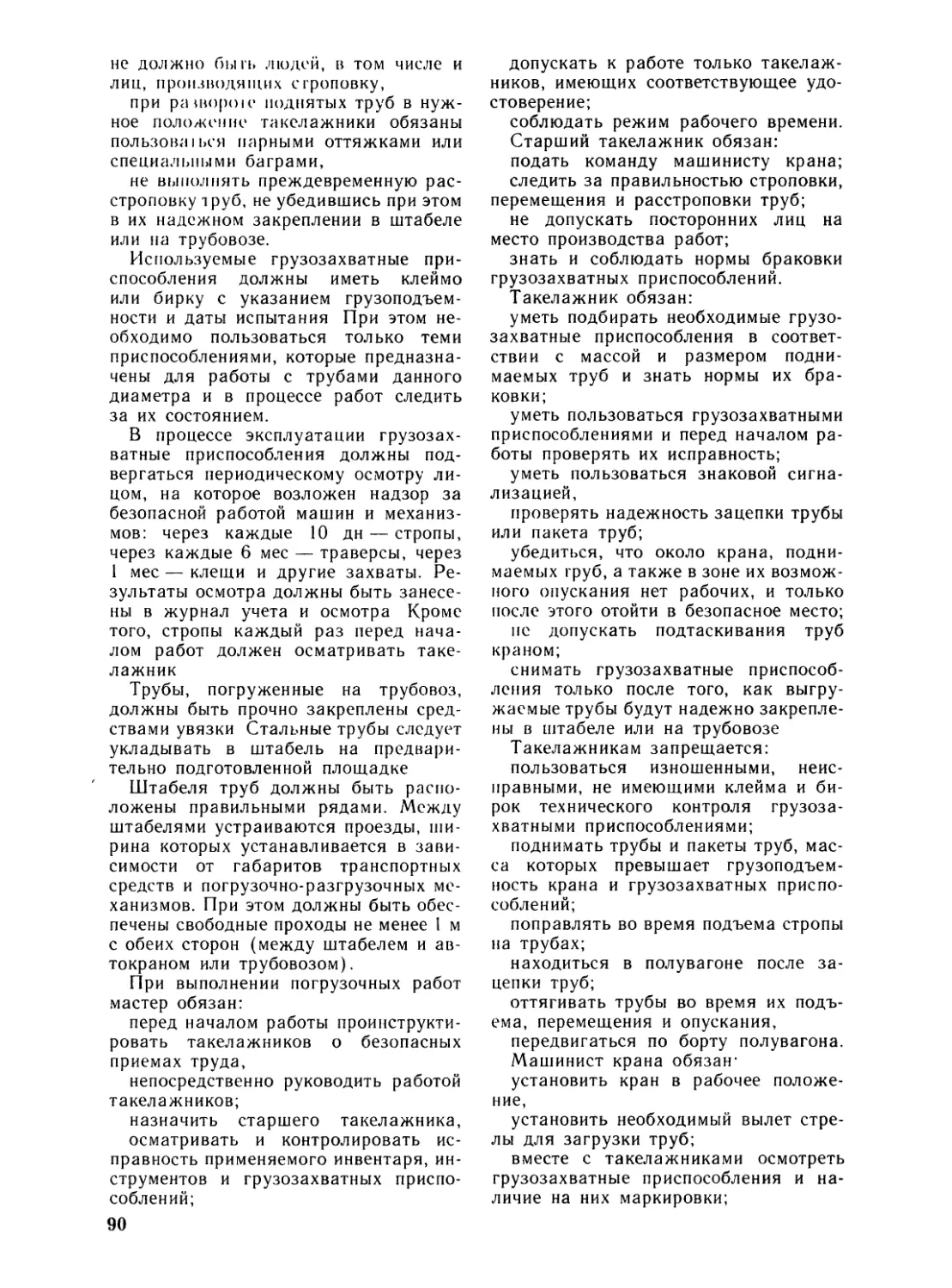

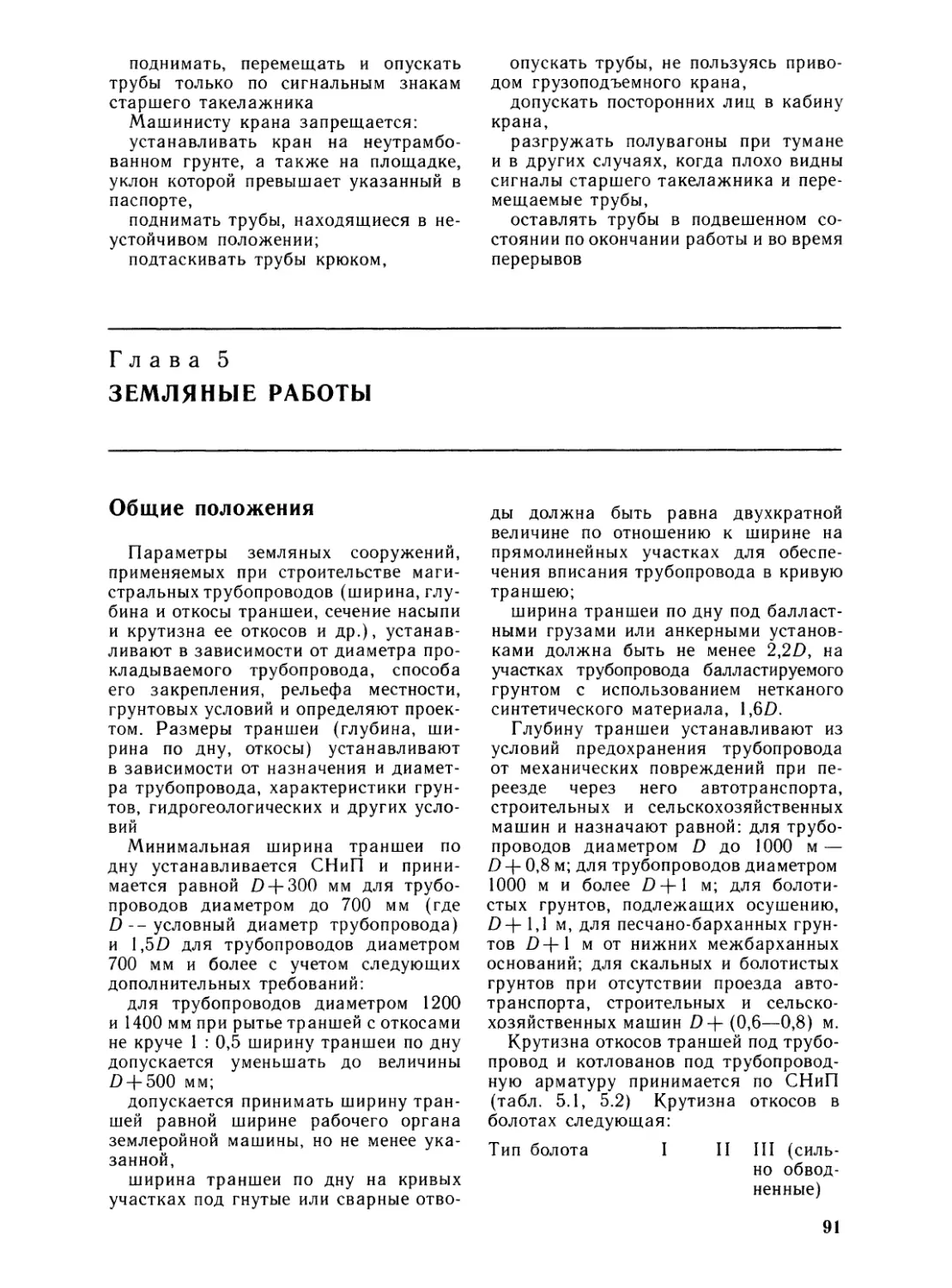

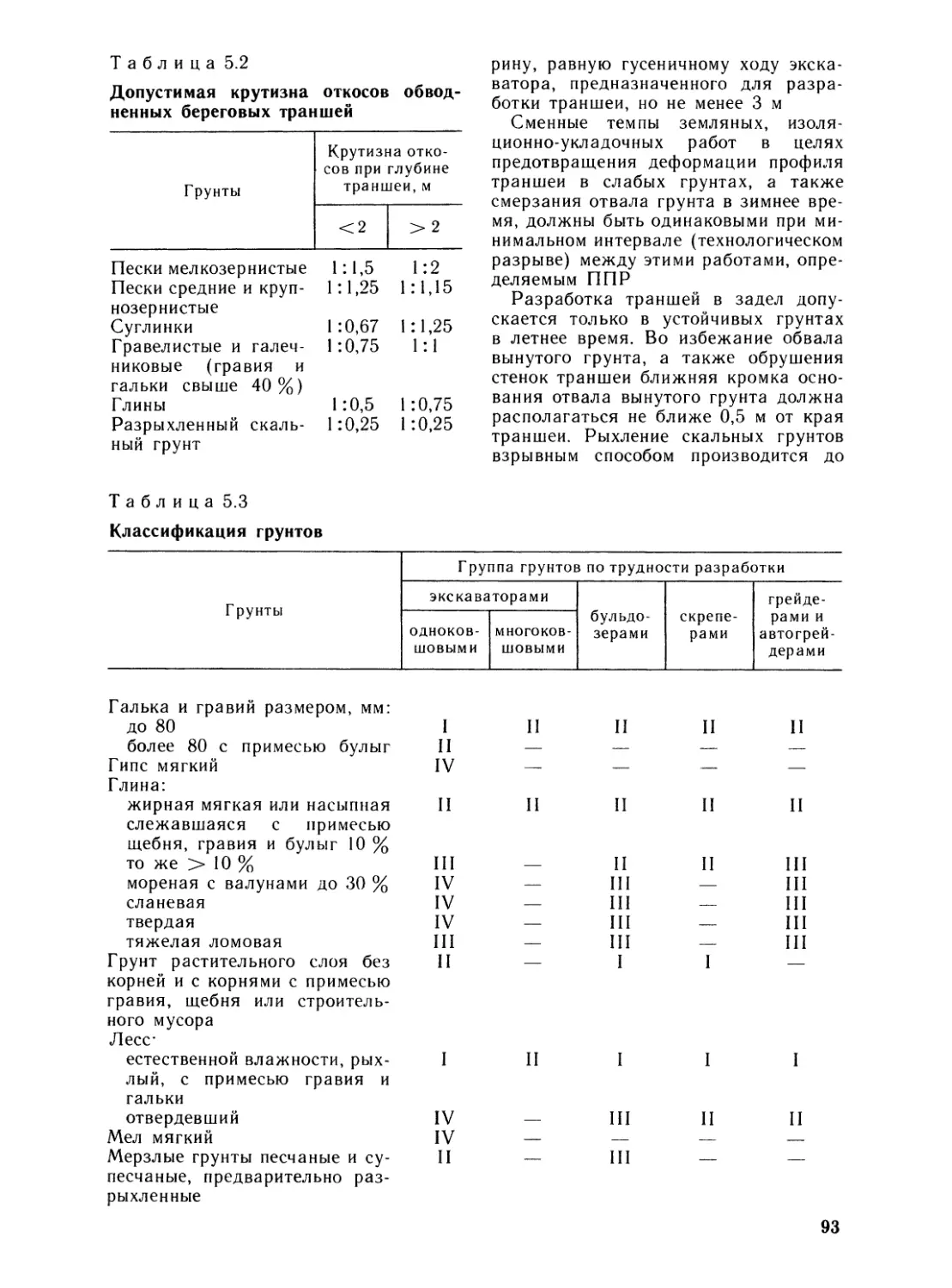

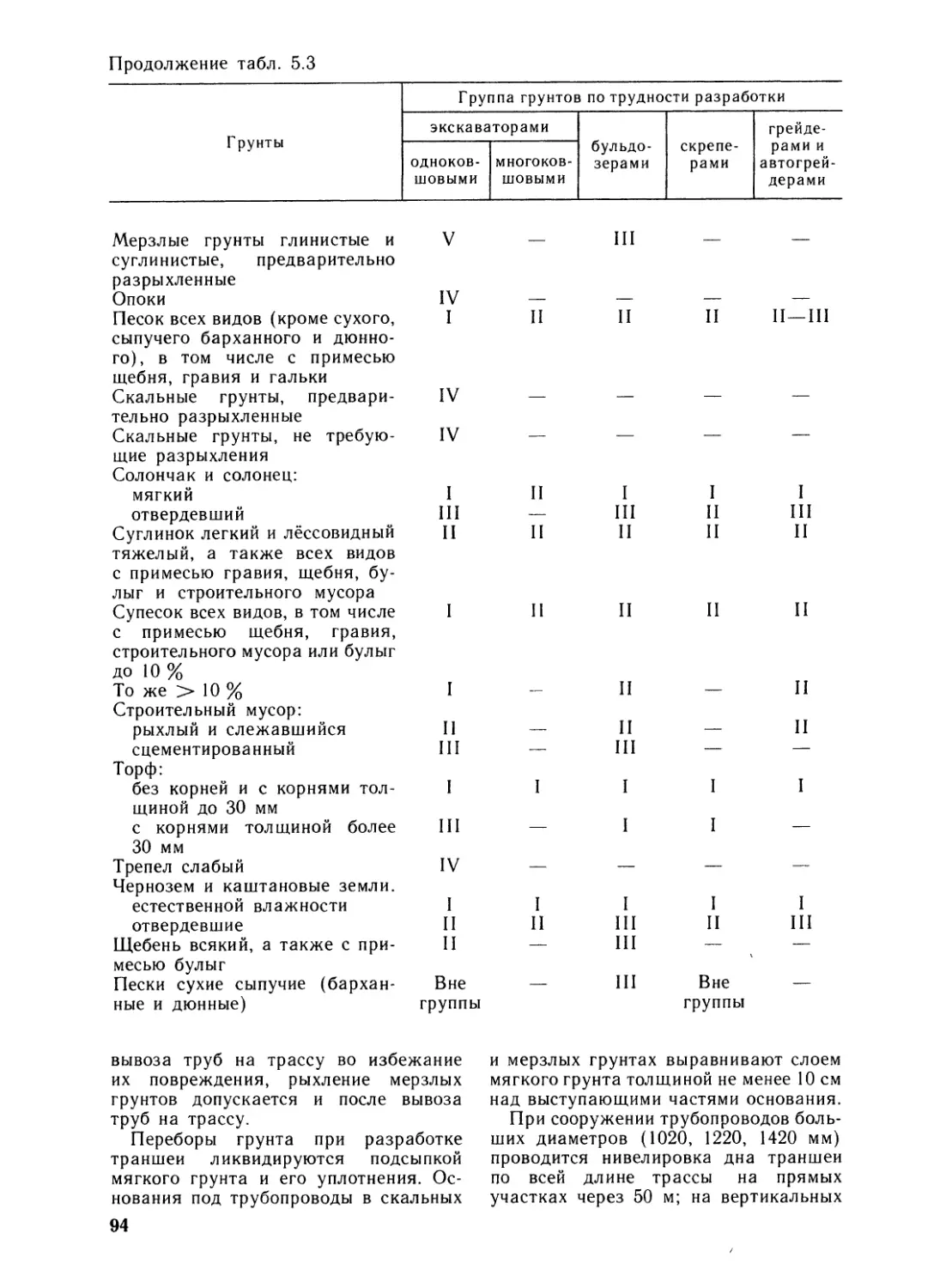

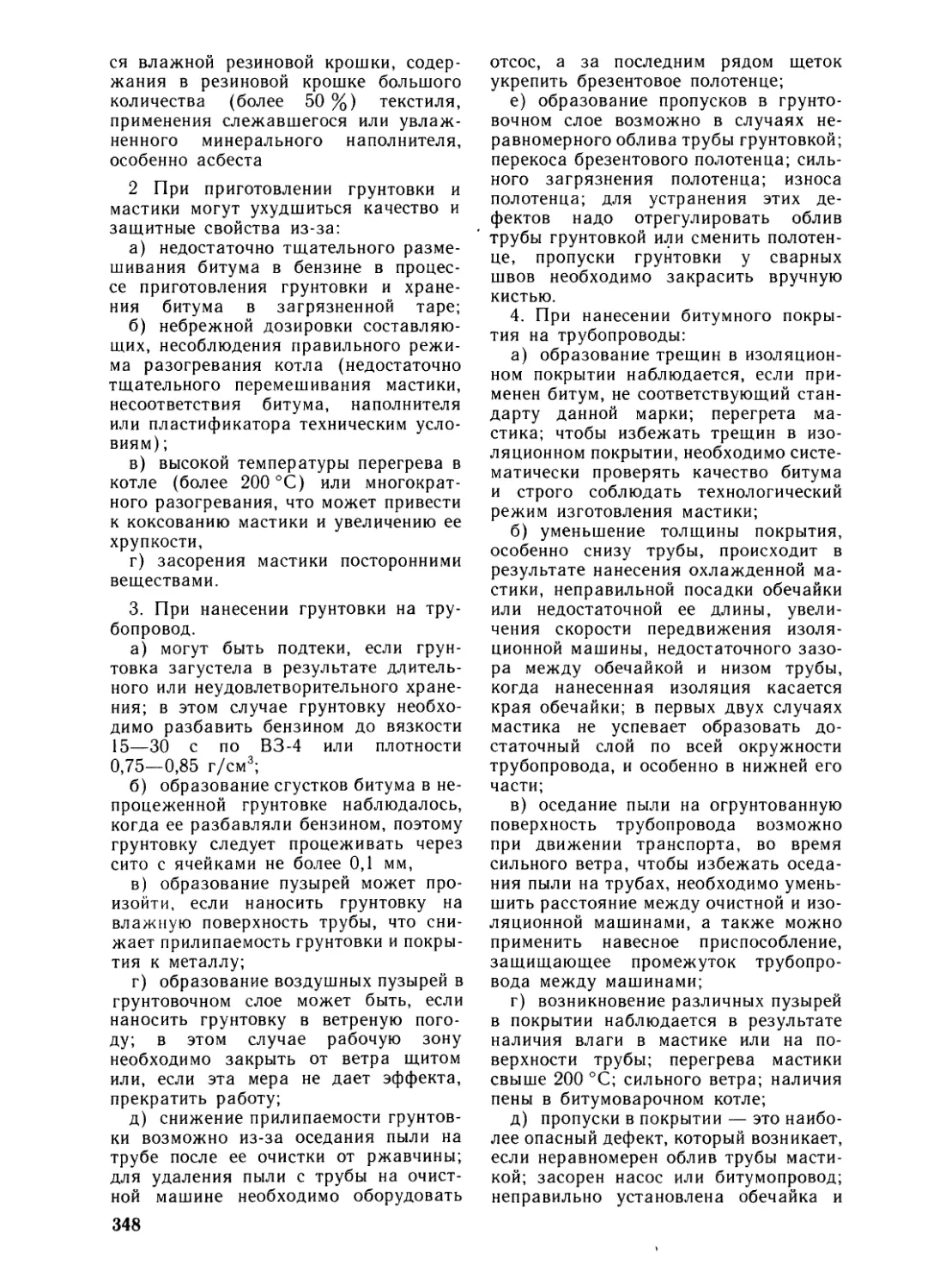

вий технологии поточного строительст-Таблица 1.2Категории участков магистральных трубопроводовКатегория участковнефтепроводов иНазначение

участков трубопроводовгазопроводовнефтепродукто-припрокладкепроводов при

прокладкепод¬на¬над¬под¬на¬над¬зем¬зем¬зем¬зем¬зем¬зем¬нойнойнойнойнойнойПереходы через водные преградысудоходные — в русловой части и при¬

брежные участки длиной не менее 25 м

каждый (от среднемеженного горизон¬

та воды) при диаметре трубопровода,

мм:1000 и более '

менее 1000

несудоходные шириной зеркала воды

в межень 25 м и более — в русловой

части и прибрежные участки длиной— I

продолжение табл 1.2Категория участковНазначение

участков трубопроводовгазопроводов

при прокладкенефтепроводов и

нефтепродукто-

проводов при

прокладкепод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойпод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойне менее 25 м каждый (от среднемежен¬

ного горизонта воды) при диаметре

трубопровода, мм-1000 и болееI—IВ—Iменее 1000I—II—Iнесудоходные шириной зеркала воды в

межень до 25 м — в русловой части,

оросительные и деривационные каналыIIIIIгорные потоки (реки)

поймы рек по горизонту высоких вод

10 %-ной o6ecne4eFmocTH при диаметре

трубопровода, ммIIIII700 и болееI—III—Iменее 700II—III—Iучастки протяженностью 1000 м от

границ горизонта высоких вод 10 %-ной

обеспеченностиПереходы через болота типа.IIIIIIIIIIIIИ,III*И,IIPИ,IIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПереходы через железные и автомобиль¬

ные дороги (на перегонах):IIIIIвВIжелезные дороги обшей сети, включая

участки длиной 40 м каждый по обе

стороны дороги от осей крайних путей,

но не менее 25 м от подошвы насыпи

земляного полотна дорогиIIIIподъездные железные дороги промыш¬

ленных предприятий, включая участки

длиной 25 м каждый по обе стороны

дороги от осей краЙ1шх путейIIIIIIIIавтомобильные дороги I и II категории,

включая участки длиной 25 м каждыйI—II—Iпо обе стороны дороги от подошвы на¬

сыпи или бровки выемки земляного

полотна дорогиII — для диаметра 700 мм и более, III — для диаметра до 700 мм

Продолжение табл 1.2Категория учасчкоиНазначение

участков трубопроводовгазопроводов

при прокладкенефтепроводом и

нефтепродуки)-

проводов при

прокладкепод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойпод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойавтомобильные дороги III, 1И-п, IV-n

категорий, включая участки длиной

25 м каждый по обе стороны дороги от

подошвы насыпи или бровки выемки

земляного полотна дорогиI—IIII—Iавтомобильные дороги V категории,

включая участки длиной 15 м по обе

стороны дороги от подошвы насыпи или

бровки выемки земляного полотна

Трубопроводы в горной местности при

укладке*III•IIIIIIIIIна полкахIIIIII—IIИ—в тоннелях—II—IIТрубопроводы, прокладываемые в слабо¬

связанных барханных песках в условиях

пустыньТрубопроводы, прокладываемые по по¬

ливным и орошаемым землям:IIIIIIIIIIIIIIIIIIхлопковых и рисовых плантацийII——II——прочих сельскохозяйственных культурIII——III——Трубопроводы, прокладываемые по тер¬

ритории распространения вечномерзлых

грунтов, имеющих при оттаивании отно¬

сительную осадку свыше 0,1IIIIIIIIIIIIПереходы через селевые потоки, конуса

выносов и солончаковые грунтыII—IIII—IIУзлы установки линейной арматуры и

примыкающие к ним участки длиной 15 м

в каждую сторону от границ монтаж¬

ного узла линейной части трубопровода

(за исключением участков категорий

В и I)IIИIIIIIГазопроводы на длине 250 м от линейной

запорной арматуры и гребенок подводных

переходов (за исключением участков

категорий В и I)IIIIIIТрубопроводы на длине 100 м от границ

примыкающих участков II категорииIIIIIIIIIIIIIIIIIIТрубопроводы, примыкающие к терри¬

ториям СПХГ, установок очистки и осуш¬

ки газа, головных сооружений со стороны

коллекторов и трубопроводовIIIIIМежпромысловые коллекторыIIIIII———Узлы пуска и приема очистных устройств,

а также участки трубопроводов длиной

100 м, примыкающие к нимIIIIII

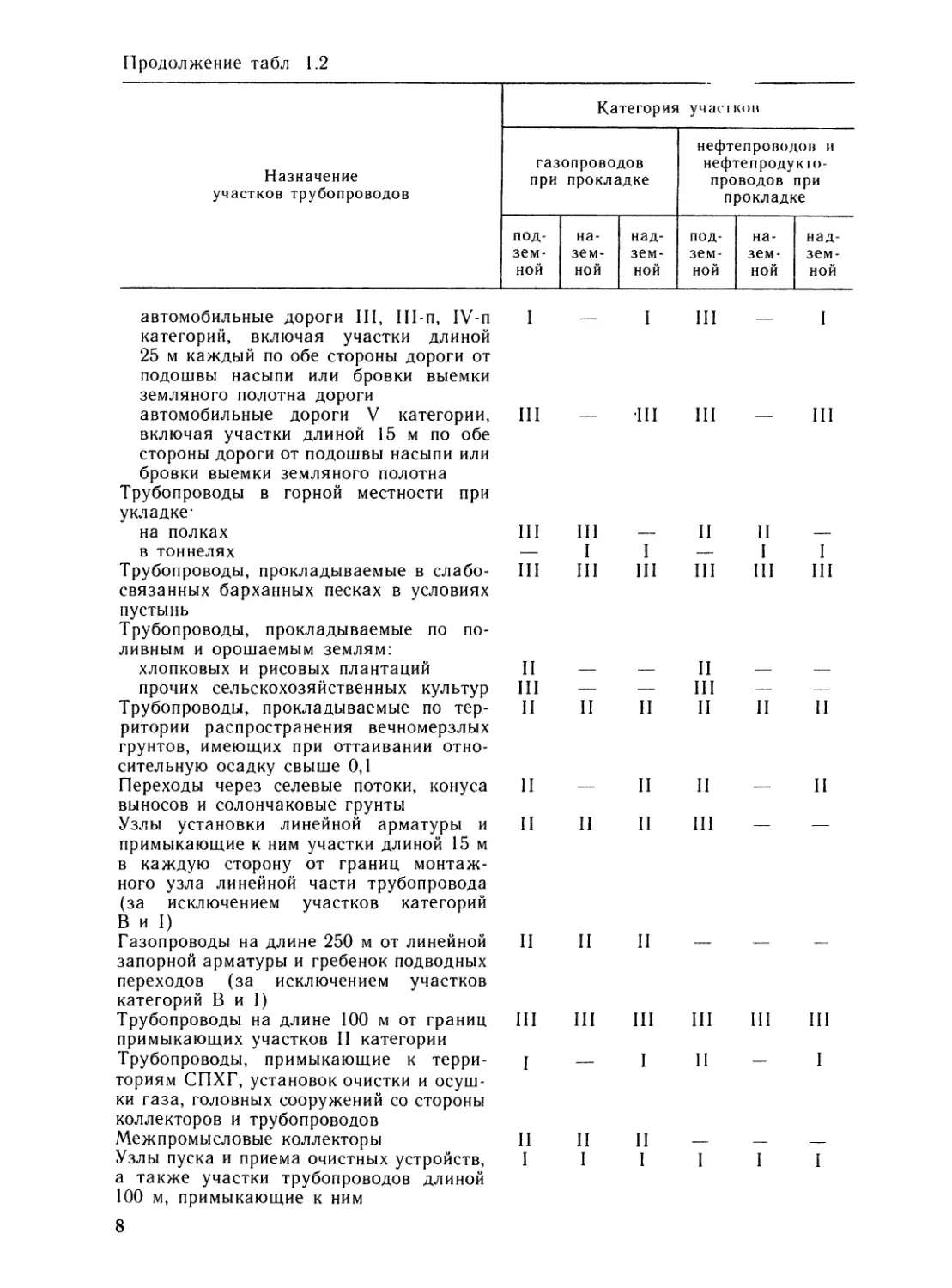

продолжение табл1.2Категория участковНазначение

участков трубопроводовгазопроводовпри прокладкепод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойнефтепроводов и

нефтепродукто-проводов при

прокладкепод¬зем¬нойна¬зем¬нойнад¬зем¬нойВТрубопроводы, располож ПРГ,гпхг" ДКрГРС, НПС,™ ЗРГ, а’также?p"Jonpiob топливного и пусковогогаза УКПГ СПХГ,ГрГииГиТрГ^иД—1?а'„ТуЗрГи ПРГ, длиной 250 м в обе“SrS£=brrrЬ-"и3h:."X-каемой стороны) с воздуш-Г»“рГр»а1» ..пр.»-нием, кВ:500 и более

от 330 до 500Тр%опроводы, террито-Ги^“«женнь.м карстовым явле-'гГр“еходы через овраги, балки, рвы и пе-

ресыхающие ручьиВ ВВВИ11ИИIIIIIIII

IIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIII, 111 111 1”

Продолжение табл 1.2Назначение

участков трубопроводовКатегория участковнефтепроводов игазопроводовнефтепродукто-припрокладкепроводовприпрокладкепод¬на¬над¬под¬на¬над¬зем¬зем¬зем¬зем¬зем¬зем¬нойнойнойнойнойнойIII(Без предвари¬

тельного гидрав¬

лического испыта¬

ния на трассе)Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы,

прокладываемые вдоль рек шириной

зеркала воды в межень 25 м и более,

каналов, озер и других водоемов, имею¬

щих рыбохозяйственное значение, выше

населенных пунктов и промышленных

предприятий на расстоянии от них до

300 м при диаметре труб 700 мм и менее,

до 500 м при диаметре труб до 1000 мм

включительно; до 1000 м при диаметре

труб свыше 1000 ммГазопроводы, нефте- и нефтепродукто¬

проводы, прокладываемые в одном тех¬

ническом коридоре, в местах располо- кой категории по виду прокладки и

жения УЗРГ, ПРГ, узлов установки ли- другим параметрам)

нейной запорной арматуры, пуска и при¬

ема очистных устройств, узлов подключе¬

ния КС в трубопроводII II II II II

(Если они не относятся к более высо-ва, гидрогеологических особенностей

района, обеспечения безопасности при

производстве работ и надежности тру¬

бопроводов в процессе эксплуатации

Длина патрубков («катушек»), вва¬

риваемых в трубопровод, принимается

не менее 250 мм. В обвязочных трубо¬

проводах компрессорных и насосных

станций длина патрубков может быть

не менее 100 мм для трубопроводов

диаметром не более 530 мм Трубо¬

провод в пределах одного очищаемого

скребками участка (при эксплуатации)

должен иметь постоянный внутренний

диаметр и равнопроходную линейную

арматуру На ответвлениях от основ¬

ного трубопровода равного или боль¬

шего диаметра монтируются устройст¬

ва, исключающие попадание очистного

устройства в ответвлениеРазмещение запорной арматуры за¬

висит от технологической схемы трубо¬

провода, сложности трассы, но рас¬

стояние между арматурами не должно

превышать 30 км. При параллельной

прокладке газопроводов запорная ар¬10матура смещается друг от друга по

длине на расстояние не менее 100 м,

а в сложных условиях (болото, горы,

естественные и искусственные препят¬

ствия) — не менее 50 м. Запорная ар¬

матура диаметром 400 мм и более уста¬

навливается на фундаментные плиты

Запорная арматура и продувочные

свечи от здания удаляются не менее

300 ммШирина траншеи по низу прини¬

мается не менее (мм), для грубопро-

водов диаметром до 700 — /), для трубо¬

проводов диаметром 700 мм и более^

^ 1,5 D, при диаметрах 1200 и 1400 мм

и при траншеях с откосом сныию 1 0,5,

ширину траншей допускается умень¬

шить до D + 500 мм, при балластировке

грузами расстояние между сгенкой

траншеи и грузом не менсо 0,2 мПри взаимном пересечении трубопро¬

водов расстояние между ними в точке

пересечения принимают не менее

350 мм, а угол — не менее (30^" В скаль¬

ных, каменистых грунтах под трубо¬

проводом для защиты изоляционного

<и g.с■в-iейОеС001^1—00010001—oos<00S—оое •оое>00? ■оое>OOf^l—OOSI0021—0001 <0001—008 •008—009 <009—оое ■оое>g.Sсосо Q.“1

г: SVO =

со SS: з:: (D

: CQ' н

' о

sSк^ ® 2

л X XохVO

S^ э- Cv «Г"<3«> к л -1 та r'l ^ XCS ^ ^ 03 a.i 0-8 о: |, с f J i f- I- п о f^ 2

нО \0ишцсе; ^<и та S 3ас S

0J оX оU>. та

о- о

с( о

S 3

со ^gSо" 3^ ^

л X= ^ S

Д С S<и <и ^Э .VO3 05 таS ? 'в'

оО-= I?о; 5 с=

3 S .5 g-S

S ^ ^с( =>s

ь ^ к

о X СПкic. ;_■та t- Лfo 2n11оH sS:o|

S sо XО^ Cl.

. .^ §

^ Оs. <u

3mта 3го 3^ 2g «к 3^ I3^Л I

у CO3 x s

li^go.S §■£ I S g3 s о ^ , 5

= ^ ^

у T a. * ^

<u . - cu о ^

a, s cx о o> В= 5 11<u I ® a.

s та £ о сg g 2 н §5э S i о s s|lg§ii

g £|2 S 5[_ - 1=; 5c CO

^ ^ та Q,s >,> ^i§~ IIо <J .-M X S

11

о»Iс12с1-1001^ I—ООО I0001—005 <00S—оое <оое^оое •оое>001^1—0021 <00S1—0001 <0001—008 <008—009 <009—оое <оое:ооюоюю(NСЧОоCS1

s

ssgоLOСЧs8gОLOgs * « >g

S-s ¥ 5 5"lill

cu s ^ s S

3 H ^ О о

ас ca н t:

ю X “ 2

о s та сзiiiisс СТ^ eg cj(Г) о =>S о

0> Н S VO

OQ Си

03 ОI'U i с' 9г <: >> сi ^ !

; Си;о а,

« ёСТЗ§и g ^о-Он 2 ^Iта _ я К

ss 3 а>са тао и3*

<L> О»5 5S 0<>Sii: р X.о ^ таО £'оЗ*'

§CQ О.С^а. Q' о г л '-' tr: КО = н 5та S ^СГ> S f=3 СП ^;§|н .3§ о S »s Xи Ь с; S IS о; =J О). е- 5- с( к :г’ о ^ си со таS- ь Xс о го1^

с »sЙ =0 сиX ^s§1 =^ XX ^ш ^ эХо из <иXо J5 0>о о> з:U !^\о.13

il

<V OJoot'1—0001009—OOS <ooe>ooe •ОООOOf^l—oosi <OOSI—0001 <0001- 008 <008—009 <009—ooe <OOO<9VOоо§итаa.■ нтао., 2=<vsCQтаО00а.CQоноьтаQ,it:0JXXсО)t-оО-танс((Vосоооа.SсQ-оО»соЕ-таCQта"соVOтаUта§оXa:<DSXо <vi-S

^ -S S’О COo. a,H 03Q, o.ca о^ CO^ <V XJ3 ^ ^< ^ SоосчgюCM2COо CJ§2

cQ jaо H^ CQ

CO^ О SI sg-sU к Xs -j' cj cau ja H Hcu o. <u о< о та< н OQ ssss3яsssd;s=f142 COS o-2 g8 g

OJ *s-s

i =U вQ Яi ^CO ОDQ О

О U

aca S

iiu оЛ X X к '^ ь I н ^^ CQ c? оК 7! о “ ^= 3 -s" 3^ _ a, с таoi|gg:e”|iк . CQ 9 та

s 2 H * Q,s g 5 S 2O. Oi XВ cu ffl 5 23 3 S ^ s^ii|ss^ E a ^ S

2:i та та ^ cu XЛ a. с X s sX X о »7! Л Э*ja О О £ o> оCQ S д Уi|l is<v ^ a § a. x;S S •= 3

U 3 s s (j X

оо-нсатао.СS«ийита CJ

соSgсиX0>о>S0QО=;О таж П=С* ID- Ота схпо с:к >>VOОО,Ос=СГО S||15

исXоое <OOi^I-0021иCL00S1-00010001—008 <й009—00€ <оое>оо.U1U0^с IZi JQ= S>=^ S

VO S

Sн:?16gо юо сч

ю —о оо о

ю —о о

о ю

соо ю

ою —8 SЮ..Slgl

р§.

S S

5^-е-

° 3 gS ^ S^ н

о; =

о 3с ? ^

со11s|S|SS а; 2S S 9cQ a: ^

о «гg°5=-9-§ 3^3

S5'§Si^5'=( =*8

X s« 2

o> cuо PSI-II§ S>> CQ о OQ о sa- О s О S 5о ^ CO о (Я o,^ ^ Du g Q,o; ^ ss 0-5S 2-s ^ о с о ^^ -Q VO J3S Л, 5III's s So) ja Q,

3 m s

QQ оg у H= s I2 X яI o> H^ ^ Й- 2

CD о о о

^ О. С 2

r(ГОX s «

та Оо- о: ^го

' CR

: соО X

t=i (V (Vсо 2Э 5!осо <D Ш 2■о 3 ^ Sja t со 2Я§-|§ ; S5 S^ -J го CL) ;:fS В_ _ д, тао я S « й.'°^ U ^ <D си

>> о >» ЬCi. § сх 2 жо о> О О О S =S о!=J U■ О 0,0иЁ *' <и оU и2 S §- с( о S ,

Si2|s^

S ^.= = § -. Iё ^ ^ г S5 I_ , - - -—• S 00

!i5 о 5 S S со ^|S э § э g ^

£ ijo,s5 ,s ffl^ к "n ^ *л ^ ^

s S r° ’S ^ ss SX ? t t: ^ о2 I s 5 S S 3о S s O.S О.Ш

§s;S8ssооsg8SSS■ ' ОсС 03 u1 Ж О. о 0Q X|э||£’S “-S.i ^ о SS I о S-is-X 1^ ^О'О ^ .о.X ^ Л) со СЧ^ О СО а, С8 SlO о

о—' CNLO о

юSSs;g!g8g(DCX c

с ■.>i =s =JhЭг:

2

|>

& Ig § I-Si<v X

^ ja2iЦ, ^ о

о о Q,ОOu§О)3>s>>оОн§VOоsо. .ЪЙ>.03Л\,.17

исXиС§кS8оой^нсои:8оое <-SSЭЭН9И И оое>8ffiо(Я§шОoot'1—0031 <iиаU-Sgffiоо.со>сосоСО00S1-0001 <8и:s:rнОлсаооО.SсоSrrf0001—008 <1f=i-»s2я0QО008—009 <§<=;о>5009—оое <8оое^8о in ю

оIс181?jSЮ Xоо.ССос'8о «IsО)у 8с оX XS ,ко щ

S яо оО- о

&£

ё.S2.2 £—. (ЯlO sSсо (J <иfiiI'lO.U о-

о>. >< С

0> S XI'SIсоса=1 S о

о> S с{с S “

о 2 оа §i

||j

IIIg gsЮ оГ-- COЮ оCOg s

g sCOX o-iiu"Чg,g

t: 3

>>2

raII5 - ®^ s 5£S|

S 2 §■cl a С

^g|с >*

^ о о.

са о- ь*О) JQIS5Sm^О, О.

^О t:

о S§а.о2шSоо2 X

S S5 S

а X8О ю

оSЮ ю ю

СЧ СЧ (МЮ LO ю

CS (N <М

СЧ СЧ (МЮ ю ю<ясооа.<Sо>

покрытия делают подсыпку из мягкого

грунта толщиной не менее 10 см и

присыпка толщиной 20 см, или другие

защитные устройстваНадземные трубопроводы на вечно¬

мерзлых грунтах прокладывают на вы¬

соте не менее 0,5 м, а компенсацион¬

ные участки с поперечным перемеще¬

нием трубопровода на высоте не менее

0,1 м от уровня снегового покрова.Отвод земель

для строительства

магистральных трубопроводов.§11

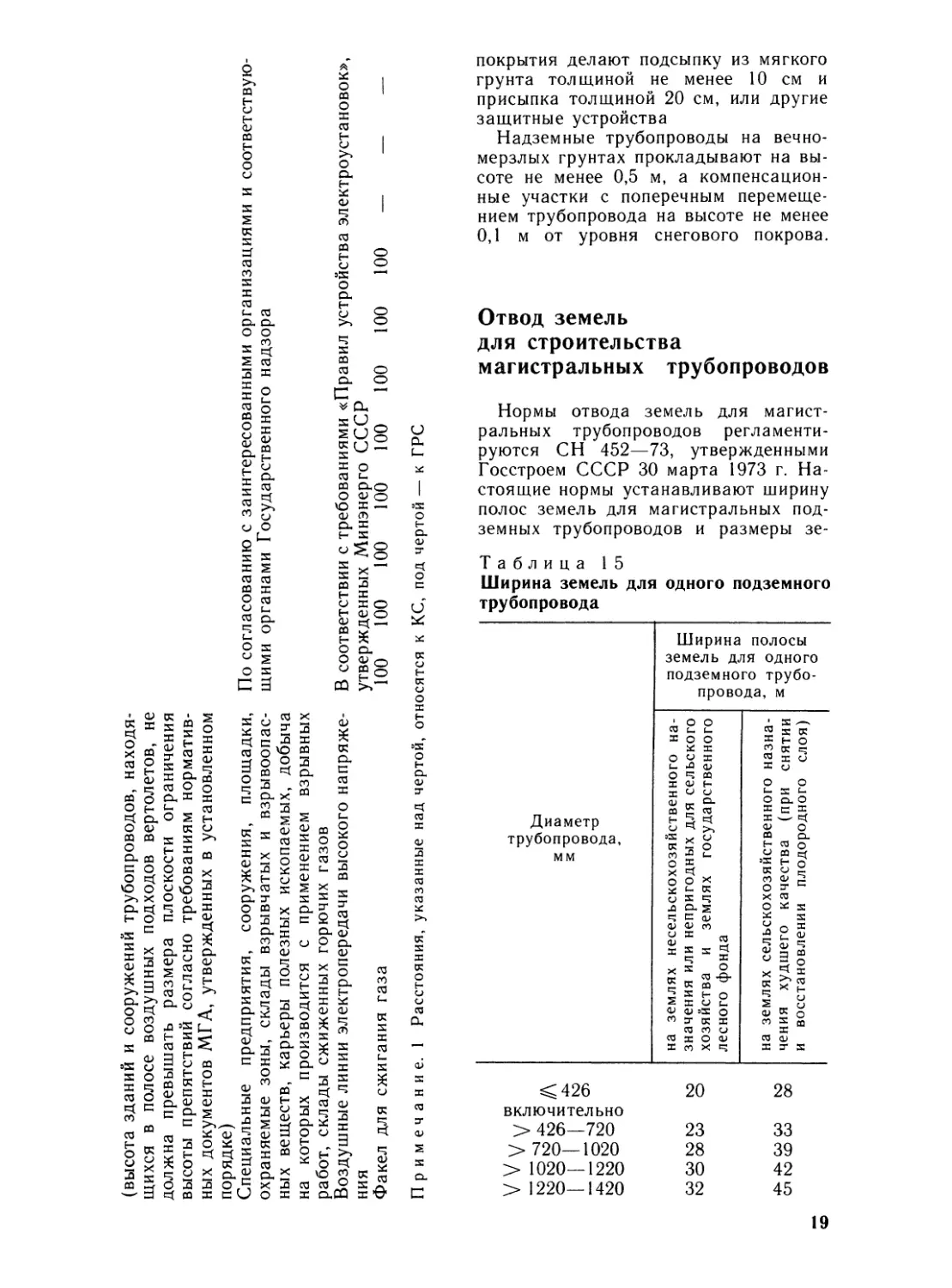

" * SиНормы отвода земель для магист¬

ральных трубопроводов регламенти¬

руются СН 452—73, утвержденными

Госстроем СССР 30 марта 1973 г. На¬

стоящие нормы устанавливают щирину

полос земель для магистральных под¬

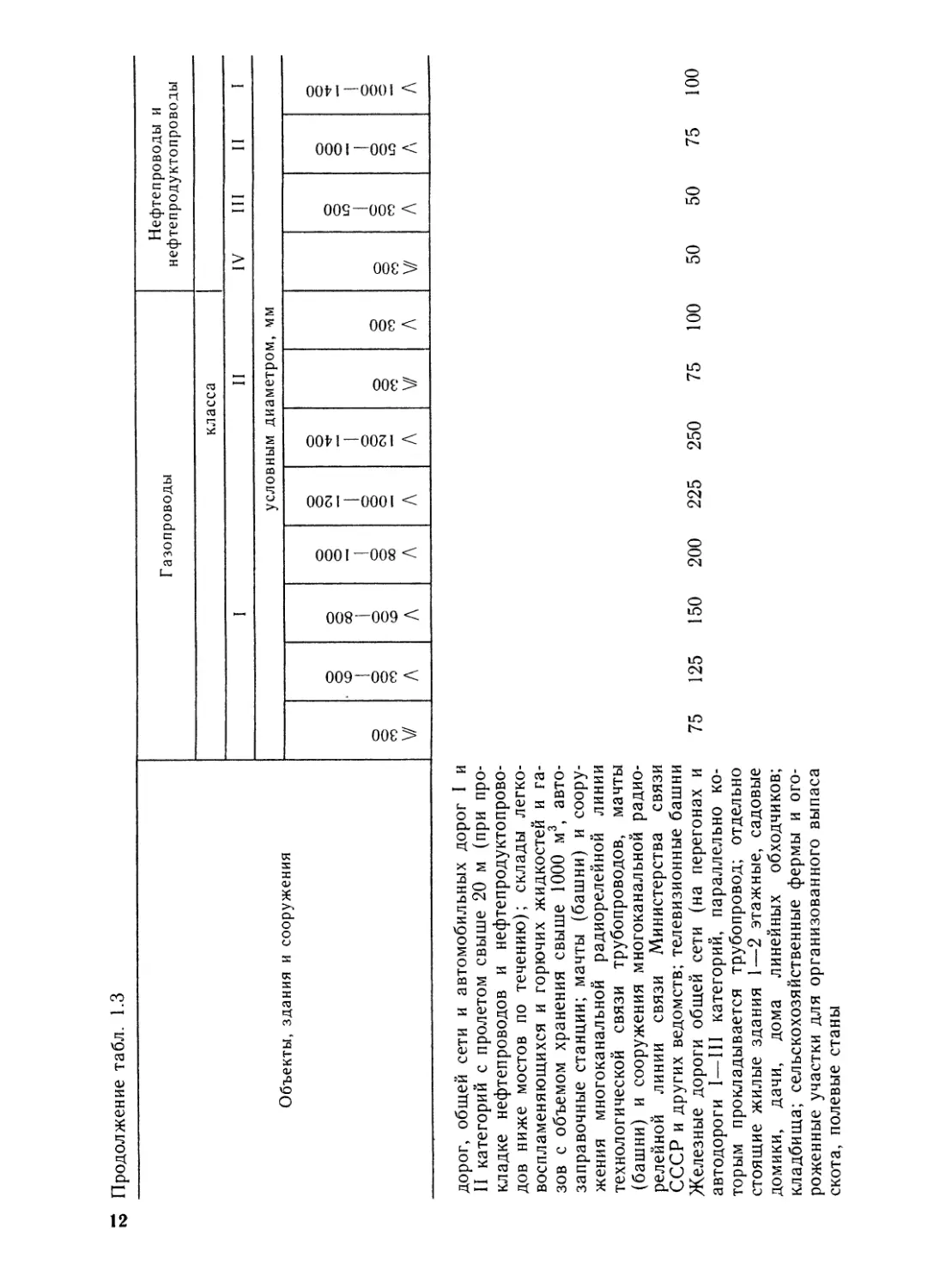

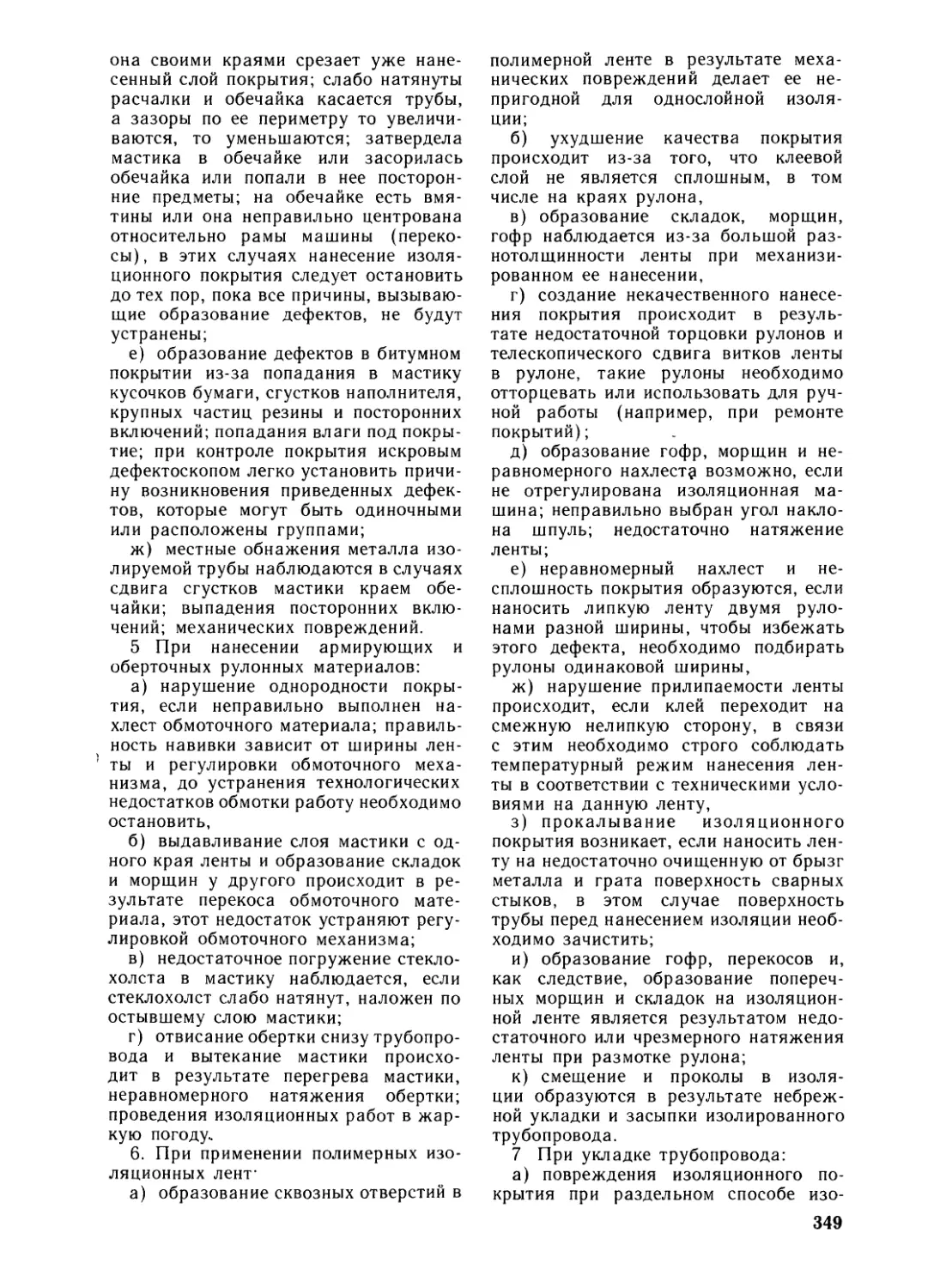

земных трубопроводов и размеры зе-Таблица 15Ширина земель для одного подземного

трубопроводаШирина полосы

земель для одного

подземного трубо¬

провода, мДиаметртрубопровода,^ о оU UЗС О Оье: ЗСо Xс- л о;о 0QX О) ьX о

trсо S CtJо; оS|-о о ><

t- ка S^ о- Sс (D

О» fOI S Ого э> о;«та РОл я оX го XS’®*00X cis §.H CO оDO c:t« H оК a ёго pX caillО 3 S

CO ж<4262028включительно> 426—7202333> 720—10202839> 1020—12203042> 1220—1420324519

мельных участков для размещения за¬

порной арматуры указанных трубопро¬

водов Ширина полосы земель, отводи¬

мых во временное краткосрочное поль¬

зование на период строительства одно¬

го магистрального подземного трубо¬

провода, устанавливается по табл. 1 5Ширина полосы земель, отводимых во

временное краткосрочное пользование

на период строительства двух и более

параллельных магистральных подзем¬

ных трубопроводов принимается равной

ширине полосы земель для одного тру¬

бопровода плюс расстояние между ося¬

ми крайних трубопроводов Расстояние

между осями смежных трубопроводов

надлежит принимать по табл 1.6.Расстояние между осями смежных

трубопроводов разных диаметров сле¬

дует принимать равным расстоянию,

установленному для трубопровода боль¬

шего диаметра. Расстояние между

двумя нефтепроводами и нефтепродук-

топроводами, прокладываемыми одно¬

временно в одной TpaHHjee, допуска¬

ется принимать не менее указанного

в табл 1 б, но не меньше 1 м между

сгенками трубопроводов.Земельные участки, отводимые в бес¬

срочное (постоянное) пользование для

размещения запорной арматуры под¬

земных магистральных трубопроводов,

следует принимать размерами не более

10X10 м каждыйТаблица1.6 •Расстояние между осями смежных

магистральных трубопроводовРасстояние между

осями, мДиаметртрубопровода,ммнефте¬

проводов

и нефте-

продукто-

проводов<42685> 426—72095> 720—1020116> 1020—1220136> 1220—1420157Глава 2ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВАОсновная терминологияСтроительная терминология вообще

и терминология по организации строи¬

тельства в частности, используемая в

нормативной и научно-технической ли¬

тературе, представляется весьма об¬

ширной, в известной мере специфич¬

ной и несистематизированной В связи

с этим представляется необходимым

предварить изложение специальных

вопросов по организации строительства

линейной части магистральных трубо¬

проводов определением основных, наи¬

более часто употребимых терминов.Ведущая машина — строительная

машина, выполняющая в составе комп¬

лекта машин основной, ведущий про¬

цесс.20Ведущий процесс — основной про¬

цесс, входящий составным звеном в тех¬

нологическую цепь производства, про¬

должительность которого является сла¬

гаемым общей продолжительности

работВспомогательный процесс — сово¬

купность операций, не создающих непо¬

средственно строительной продукции,

но необходимых для ведения основ¬

ных процессов, предназначенных для

выпуска данного вида строительной

продукции.Выработка — количество доброкаче¬

ственной продукции, выпускаемой за

единицу рабочего времени (в смену,

час)Задача — проблемная ситуация, тре¬

бующая нахождения решения путем

формализации постановки желаемого

результата при заданных исходных дан¬

ных, ограничениях и критерии функ¬

ционирования системы.Постановка задачи — словесное или

математическое описание смысла за¬

дачи, содержащее исходные данные,

ограничения, критерий, необходимую

точность решения, связи с другими

задачами системы. Формализация за¬

дачи — описание задачи в принятых

формальных (сокращенных) обозначе¬

ниях.Решение задачи — алгоритмирован-

ный выбор последовательности опера¬

ций, математического аппарата и одной

из альтернатив их осуществления,

достижение результата, завершающего

определенный процесс.Задел — объем работ, выполненных в

незаконченных строительных объектах

и обеспечивающих непрерывность и

равномерность производства, а также

своевременную сдачу объектов в эксп¬

луатацию (полезный объем незавершен¬

ного производства).Захватка — часть объекта или его

конструктивного элемента с повторяю¬

щимися одинаковыми комплексами

строительных работ (процессами); в

пределах захватки развиваются и увя¬

зываются между собой все частные

потоки, входящие в состав рассматри¬

ваемого специализированного потока.Интенсивность (мощность) потока —

количество продукции, выпускаемой за

единицу времени, измеренное в нату¬

ральных показателях.Комплексная механизация — метод

производства работ, при котором все

технологически связанные операции

(как основные, так и вспомогательные)

выполняются механизированным спосо¬

бом при помощи системы согласованно

работающих и взаимодополняющих

машин.Критерий оптимальности — показа¬

тель, количественно выражающий

предельную меру экономического эф¬

фекта хозяйственного решения (на¬

пример, максимум прибыли, минимум

трудовых затрат, время достижения

цели и т. д.).Критическое сближение потоков —

предельное сближение двух смежных

потоков.Линейные (линейно-протяженные)

сооружения и объекты — сооружения и

объемы, характеризующиеся линейным

распределением объемов работ (же¬лезные и шоссейные дороги, магист¬

ральные трубопроводы и т. д).Модель — совокупность логических,

математических или иных соотношений,

отображающих с необходимым или воз¬

можным приближением к действитель¬

ности определенные характеристики и

параметры изучаемой системы; напри¬

мер детерминированная, вероятностная

(схоластическая), имитационная, си¬

туационная, экономико-математическая

модель.Модуль цикличности — отрезок вре¬

мени, являющийся единицей для изме¬

рения продолжительности строитель¬

ного потока. В ритмичном частном по¬

токе модуль цикличности — продолжи¬

тельность одного цикла (время выпол¬

нения частного потока на захватке).Надежность системы — свойство си¬

стемы сохранять заданный результат в

процессе функционирования в течение

заданного времени.Непрерывный процесс — процесс,

операции которого протекают неразрыв¬

но и незамедлительно одна за другой,

независимо от местных условий.Непрерывность производства — по¬

рядок ведения работ, при котором нет

перерывов в поступлении материалов и

других ресурсов производства, в проте¬

кании технологического процесса и вы¬

пуске продукции.Операция — организационно недели¬

мые и технологически однородные про¬

изводственные действия, характери¬

зующиеся неизменным составом ис¬

полнителей, а также неизменностью

предметов и орудий труда (применяе¬

мых материалов, машин, инструментов

и приспособлений)Организационный перерыв — вре¬

менная остановка смежных процессов

(потоков), вызванная необходимостью

подготовки фронта работ для после¬

дующего процесса (потока).Организация строительства (строи¬

тельного производства) — функцио¬

нальная система, включающая объекты

строительства, ресурсы для их возве¬

дения (временные, трудовые, техниче¬

ские, материальные, финансовые), а

также ограничения и правила взаимо¬

действия ресурсов (последовательность,

направление, совмещение, продолжи¬

тельность, интенсивность, надежность),

направленные на достижение заданного

результата — полностью законченного

строительством объекта.21

Оценка — сличение прогнозируемого

(заданного) и реального (полученного)

результатов

Оптимизация — формирование функ¬

циональной системы по принятому кри¬

терию оптимальности.Параметры строительного производ¬

ства — величины, описывающие систе¬

му строительного производстваПараметры строительного потока —

величины, описывающие развитие по¬

тока во времени и пространстве.Период развертывания потока — от¬

резок времени, в течение которого в

строительный поток постепенно включа¬

ются составляющие частные потоки

(потоки отдельных видов работ).Период свертывания потока — отре¬

зок времени, в течение которого осу¬

ществляются все частные потоки (ни

число, ни интенсивность частных пото¬

ков не меняется).Показатели технико-экономические—

мера количественного расхода ресурсов

(временных, трудовых, материальных и

денежных) для выпуска единицы про¬

дукции.Поточный метод — непрерывное и

равномерное производство работ, осно¬

ванное на расчленении общего произ¬

водственного процесса, разделении тру¬

да, совмещении и ритмичности выпол¬

нения различных процессов.Поточно-расчлененный метод — про¬

изводство работ с полным расчлене¬

нием технологического процесса до

простых рабочих процессов, а в неко¬

торых случаях до операций.Поточно-скоростной метод — непре¬

рывное и равномерное производство

работ с минимальными сроками их

выполненияПроизводственный цикл — совокуп¬

ность процессов, завершение которых

приводит к выпуску единицы готовой

продукции в виде законченной части

здания (специализированный поток)

или готового строительного объекта,

законченного полностью или на уча¬

стке (объектный поток).Простой (рабочий) процесс — сово¬

купность технологически связанных

операций, выполняемых одним рабо¬

чим или группой согласованно дейст¬

вующих рабочих (звеном)Расчет потока — определение пара¬

метров потока, расхода времени, ре¬

сурсов и эффективности производ¬

ства.22Ритмичность — соблюдение режима

в производстве, модулирование вре¬

мени производства путем измерения

продолжительности процессов с по¬

мощью одного и того же отрезка вре¬

мени (модуля цикличности).Сближение потоков (опережение од¬

ного потока другим) — промежуток

времени между двумя крайними смеж¬

ными частными потоками двух спе¬

циализированных или объектных пото¬

ковСезонный задел — полезный объем

незаверщенного производства, осу¬

ществляемый в тех видах работ, кото¬

рые прекращаются на зимний или дру¬

гой период года.Скоростной метод — производство ра¬

бот в минимальные, технически оправ¬

данные и экономически целесообраз¬

ные сроки при наибольщем совмещении

процессов и всемерной интенсифика¬

ции производства (применения наи¬

большего числа рабочих, машин, мате¬

риалов, денежных средств)Скоростное строительство — возведе¬

ние зданий и сооружений в минималь¬

ные, технически оправданные и эконо¬

мически целесообразные сроки при

наибольшем совмещении процессов и

всемерной интенсификации производ¬

стваСкорость потока — количество про¬

дукции, выпускаемой потоком строи¬

тельства линейных сооружений, изме¬

ренное в метрах (километрах) за еди¬

ницу времениСосредоточенные строительные объ¬

екты — объекты, расположенные на ог¬

раниченных строительных площадках

(в отличие от линейно-протяженных

объектов).Строительное производство — взаимо¬

связанный комплекс работ, результа¬

том которых является конечная про¬

дукция строительства — готовые к эк¬

сплуатации здания и сооруженияТехнология строительного произ¬

водства — функциональная система,

включающая ресурсы (временные, тру¬

довые и материальные), а также огра¬

ничения и правила взаимодействия

ресурсов для достижения заданного

результата — выполнения отдельных

видов работ, процессов и элементов

строительных объектов.Экономика строительного производ¬

ства — функциональная система, вклю¬

чающая ограничения и правила взаимо¬

действия элементов систем планирова¬

ния, управления, организации и техно¬

логии по критерию экономической эф¬

фективности.Организационно-технологические ре¬

шения строительного производства —

решения системы задач, необходимых и

достаточных для оптимизации органи¬

зации технологии строительного про¬

изводства по заданному критерию.Планирование строительного произ¬

водства — функциональная система

распределения ресурсов (временных,

трудовых, материальных, денежных)

для достижения прогнозируемых ре¬

зультатов функционирования системы

строительного производстваУправление строительным производ¬

ством — функциональная система вы¬

работки, принятия и реализации реше¬

ния для достижения заданного резуль¬

тата в процессе функционирования си¬

стемы строительного производства, ко¬

торая в силу' своего вероятностного

характера может отклоняться от задан¬

ных параметровСтроительные потоки (применительно

к строительству магистральных трубо¬

проводов) •комплексный строительный поток —

совокупность наземных объектов пото¬

ков сооружения компрессорных или на¬

сосных станций и объектных потоков

сооружения линейной части трубопро¬

вода, объединенных общей продукци¬

ей — комплексном сооружении магист¬

рального трубопровода,

объектный поток — совокупность спе¬

циализированных потоков, продукцией

которых является полностью закон¬

ченный строительством сосредоточен¬

ный объект (КС или НС) или их группа,

линейный объектный строительный

поток — совокупность скоростных по¬

токов отдельных видов работ (специа¬

лизированных или приравненных к ним

частных), продукцией которых является

полностью законченный строительством

участок линейной части трубопровода

или весь магистральный трубопровод,

специализированный строительный

поток — совокупность частных потоков,

объединенных единой технологической

схемой, параметрами и общей продук¬

цией,частный поток — элементарный строи¬

тельный или монтажный поток, пред¬

ставляющий последовательное выпол¬

нение одного процесса на ряде захва¬ток, которые рассматриваются в ка¬

честве единиц готовой продукции этого

потокаТехника строительного производст¬

ва — совокупность приемов и средств,

применяемых в строительном произ¬

водстве.Технологическая структура потока—

состав и содержание строительных

процессов, определяемых значением

технологических параметров.Технологичность — совокупность тех¬

нических свойств проектно-конструк¬

торских решений, характеризующих их

соответствие требованиям стабильности

строительного производства и эксплуа¬

тации, определяющих вновь созданные

стоимости в процессе изготовления кон¬

струкций и их транспортировка, а также

сооружения объектовФронт работ — часть объекта, необ¬

ходимая и достаточная для размещения

строительной техники и обслуживаю¬

щих ее рабочих, материалов, конструк¬

ций и изделий с целью беспрепятст¬

венного ведения работЦелевая функция — функция пере¬

менных, от которых зависит достиже¬

ние критерия оптимальностиЭквивалентный поток — условный

ритмичный поток той же интенсивно¬

сти и продолжительности, что и рас¬

сматриваемый неритмичный потокКомплексный

трубопроводостроительный

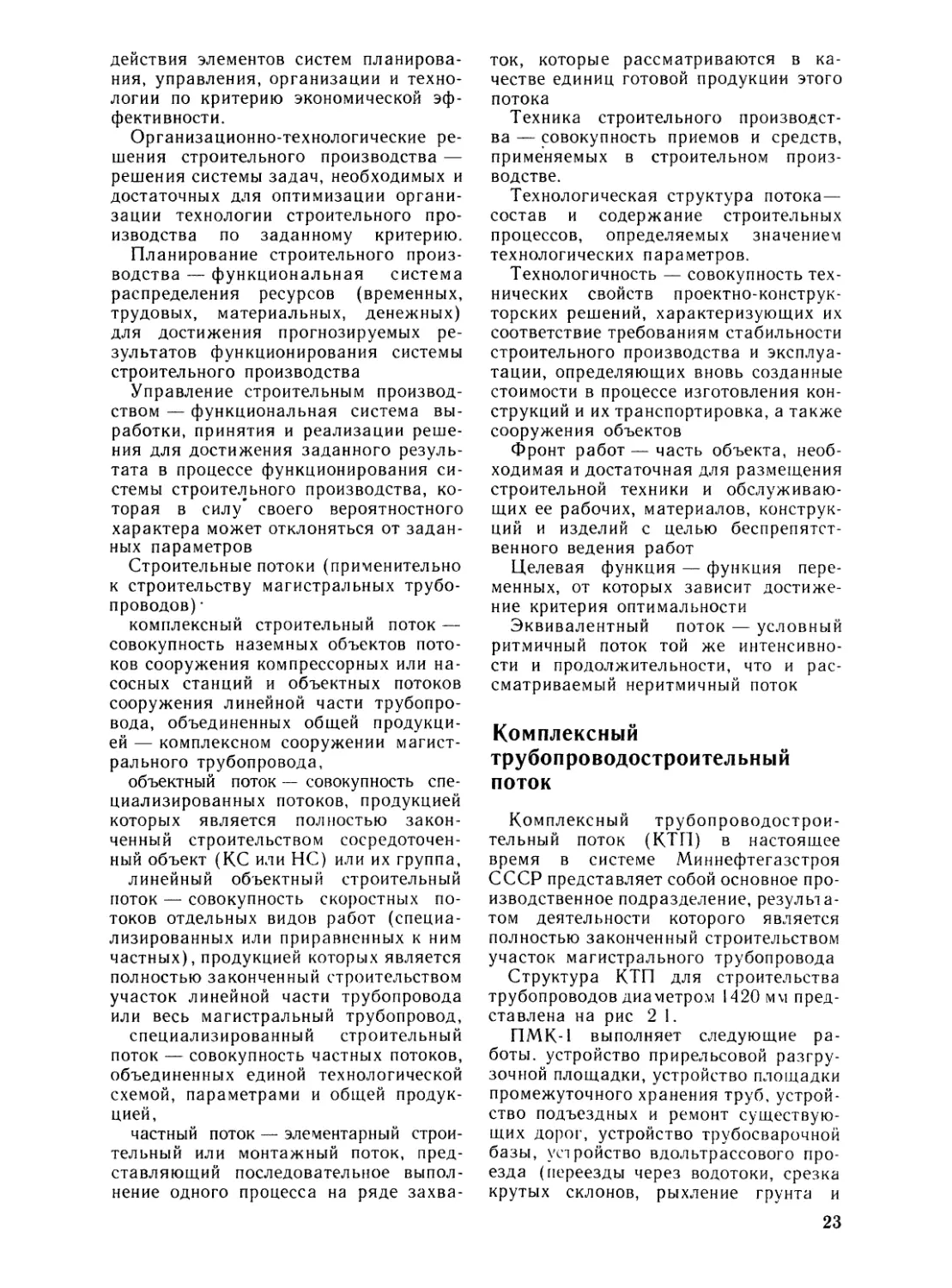

потокКомплексный трубопроводострои¬

тельный поток (КТП) в настоящее

время в системе Миннефтегазстроя

СССР представляет собой основное про¬

изводственное подразделение, результа¬

том деятельности которого является

полностью законченный строительством

участок магистрального трубопровода

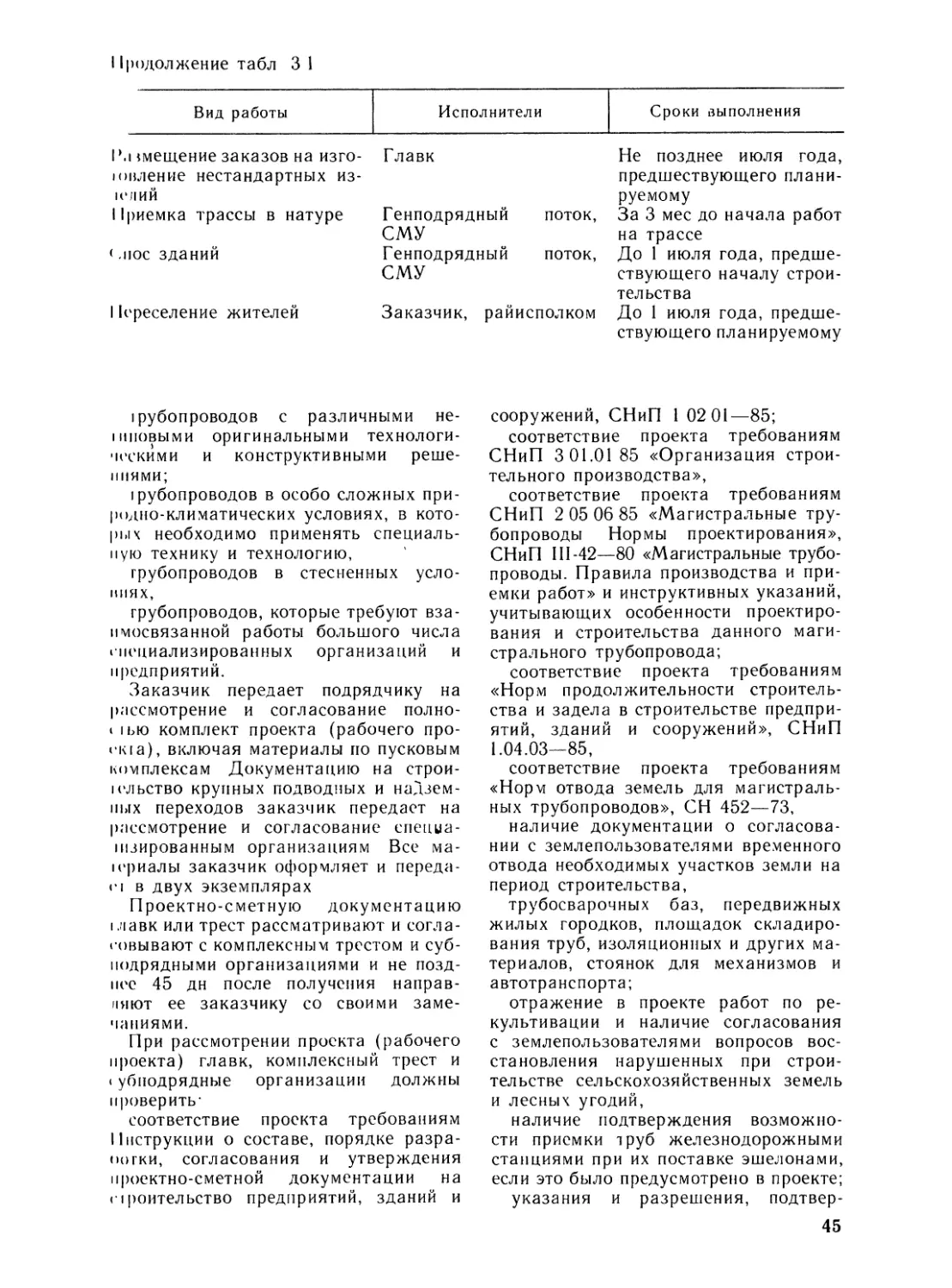

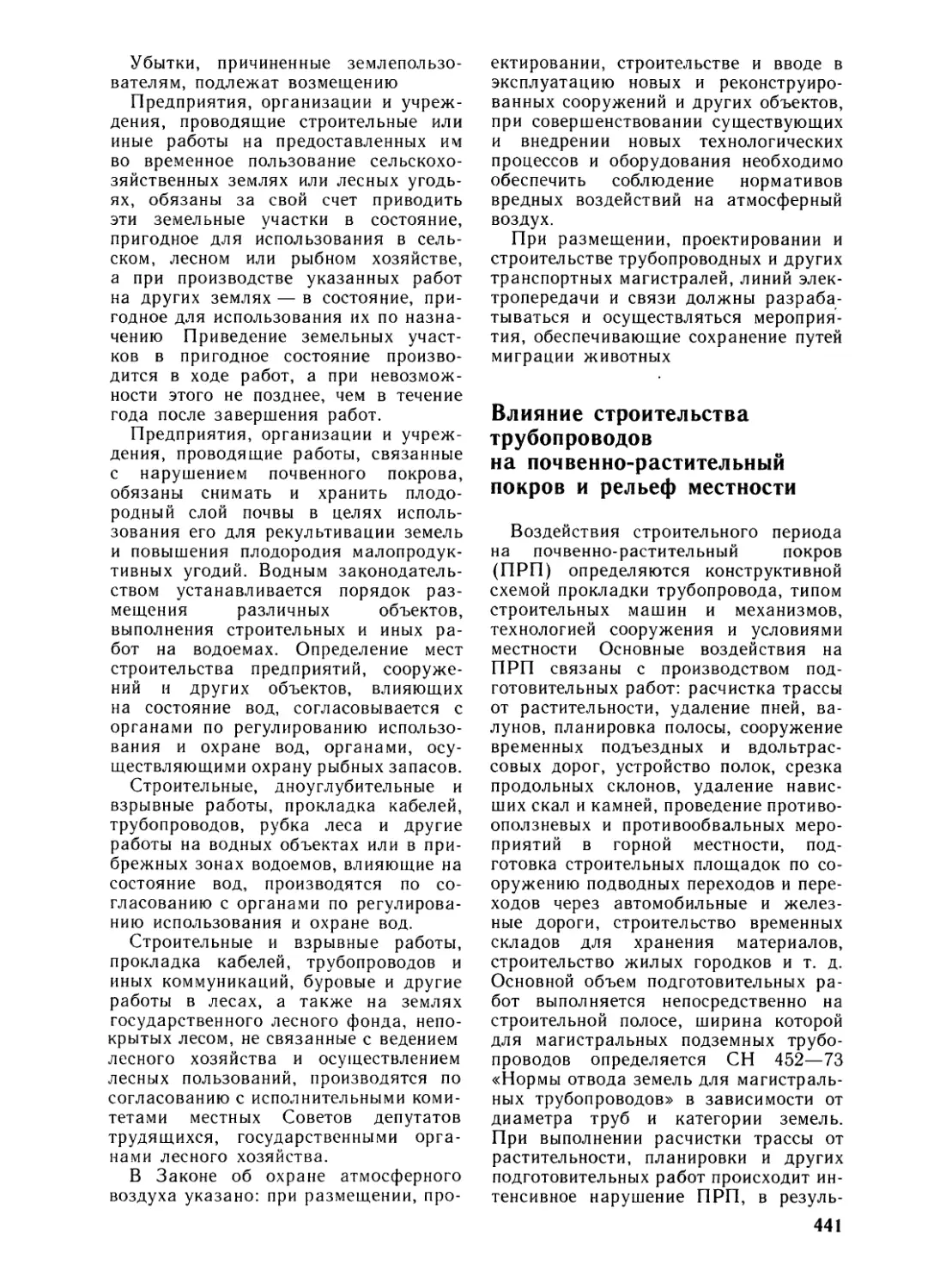

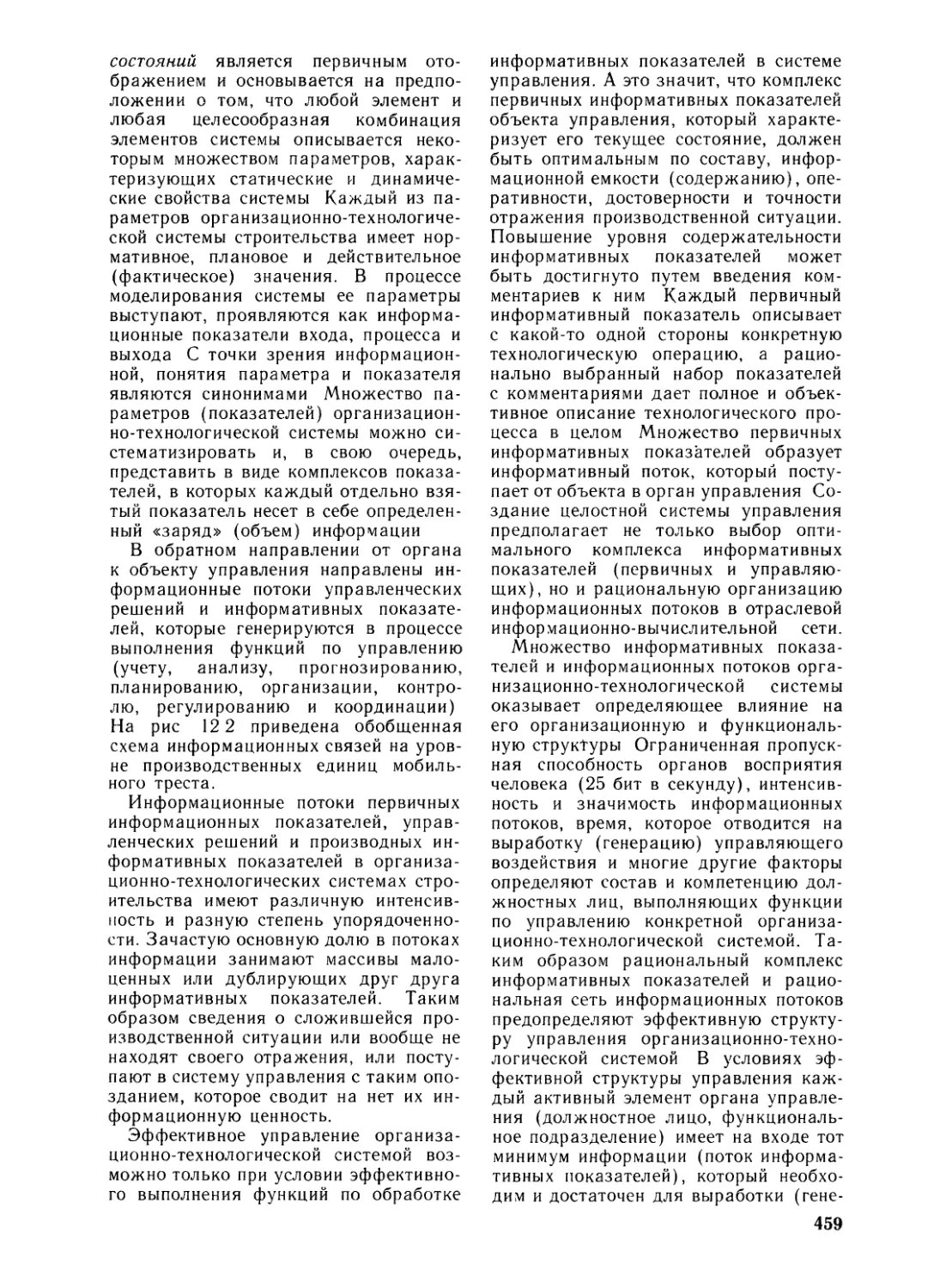

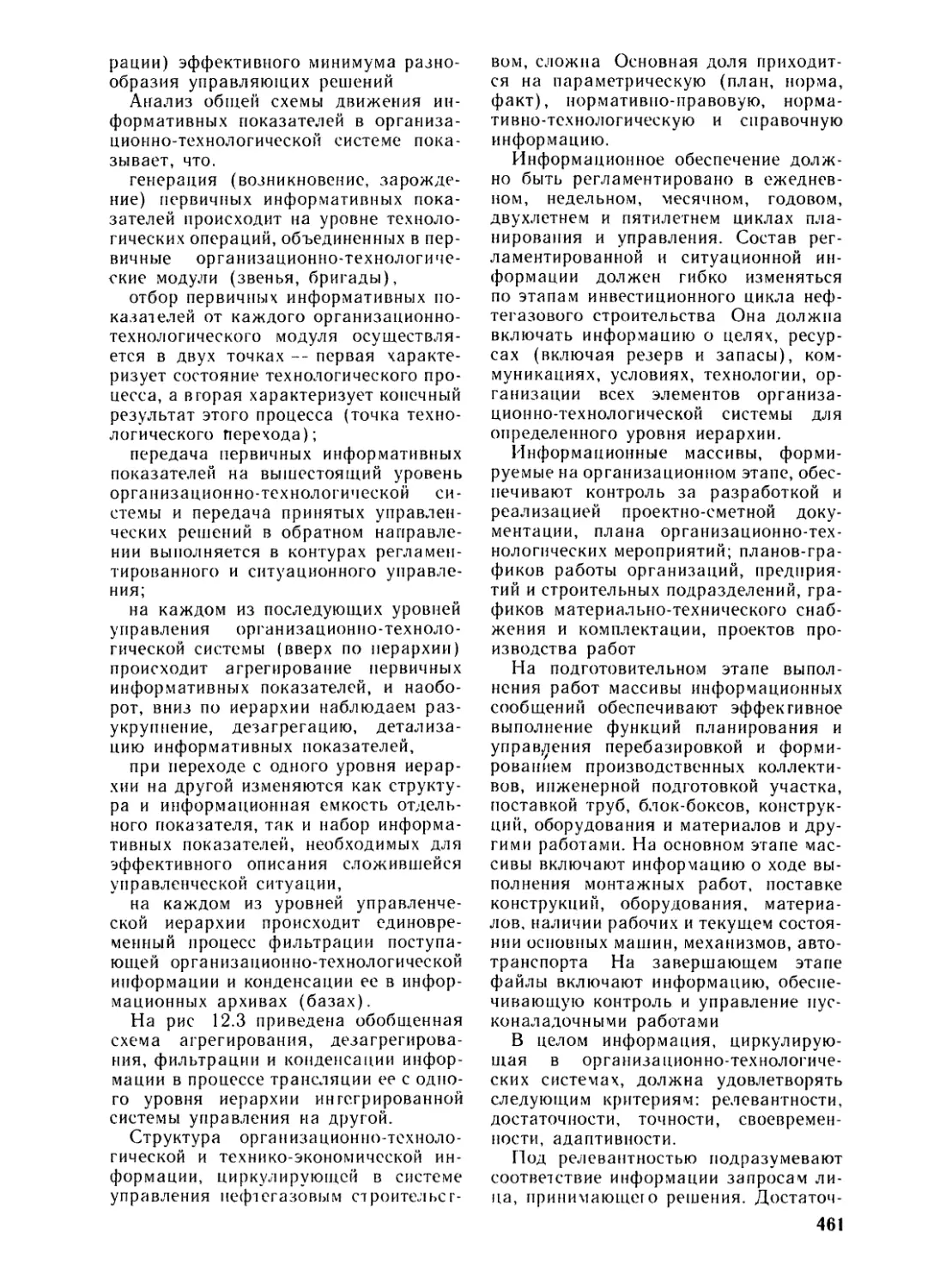

Структура КТП для строительства

трубопроводов диаметром 1420 мм пред¬

ставлена на рис 2 1.ПМК-1 выполняет следующие ра¬

боты. устройство прирельсовой разгру¬

зочной площадки, устройство плоп^адки

промежуточного хранения труб, устрой¬

ство подъездных и ремонт существую¬

щих дорог, устройство трубосварочной

базы, устройство вдольтрассового про¬

езда (переезды через водотоки, срезка

крутых склонов, рыхление грунта и23

Рис 2.1 Структура комплексного трубопроводостроительного потокат п.), расчистка трассы от леса, вы¬

возка беловой древесины; снятие пло¬

дородного слоя грунта; строительство

лежневых дорог, транспортировка труб

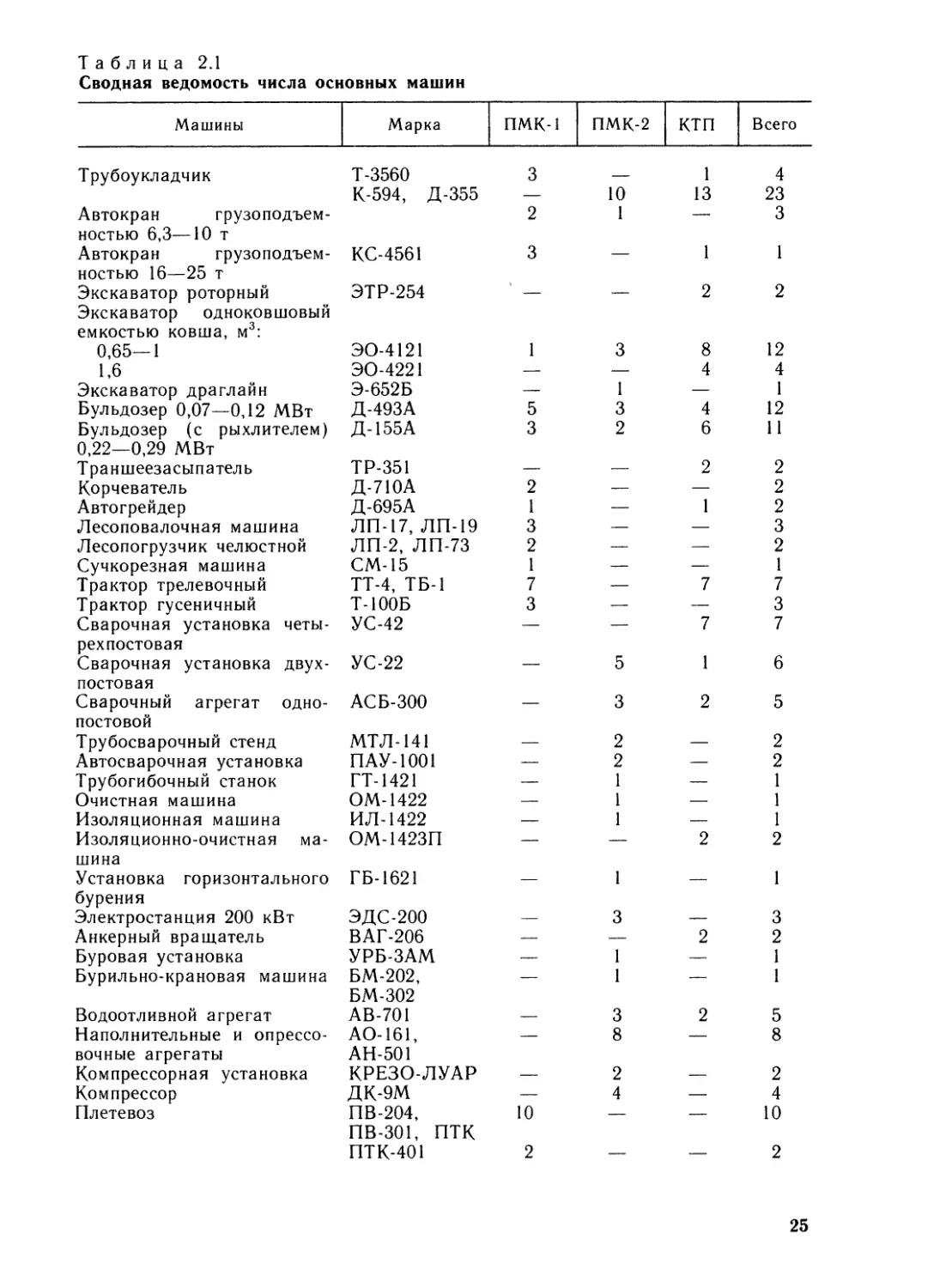

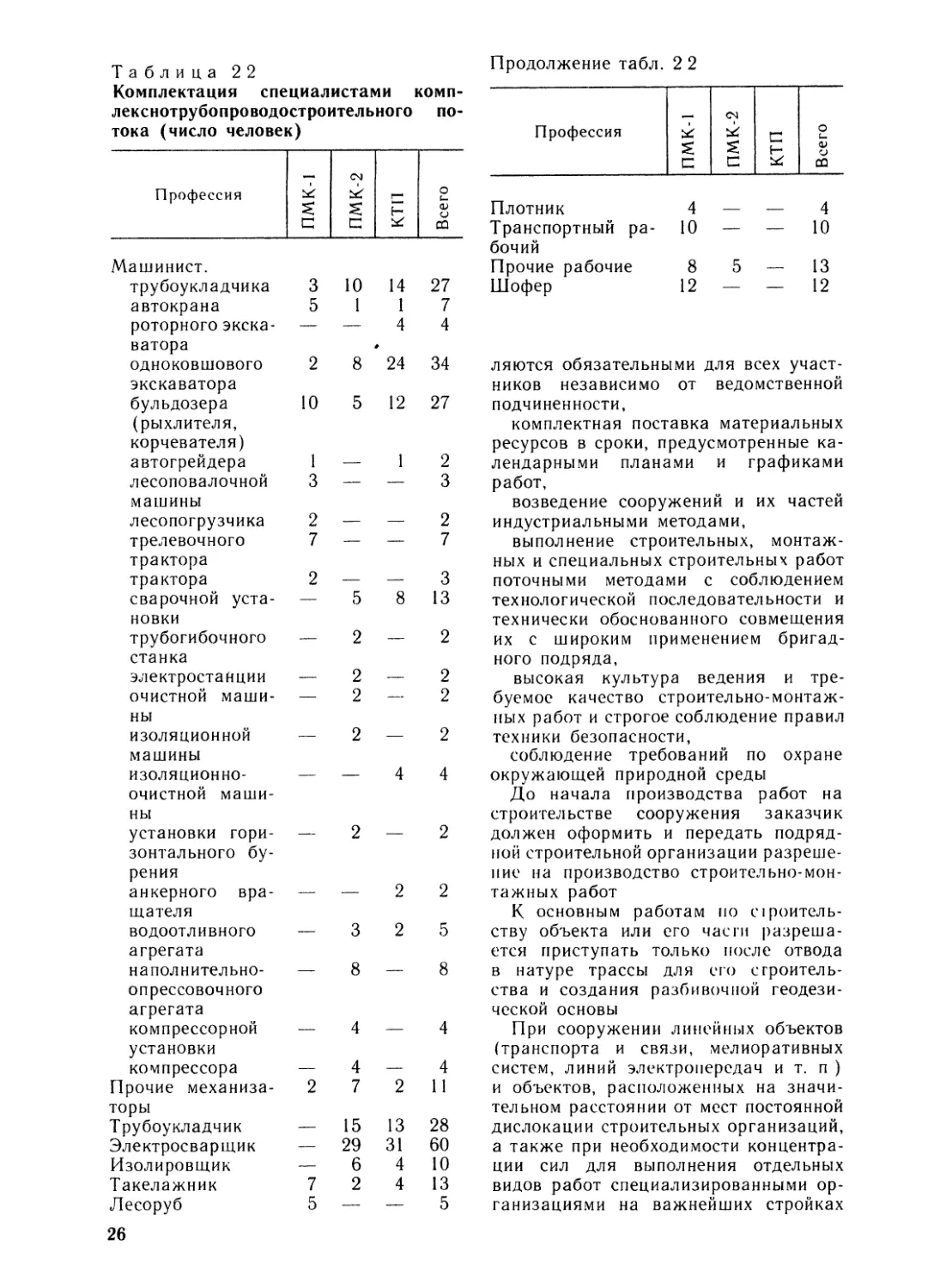

и грузовСводная ведомость основных меха¬

низмов и комплектации КТП специали¬

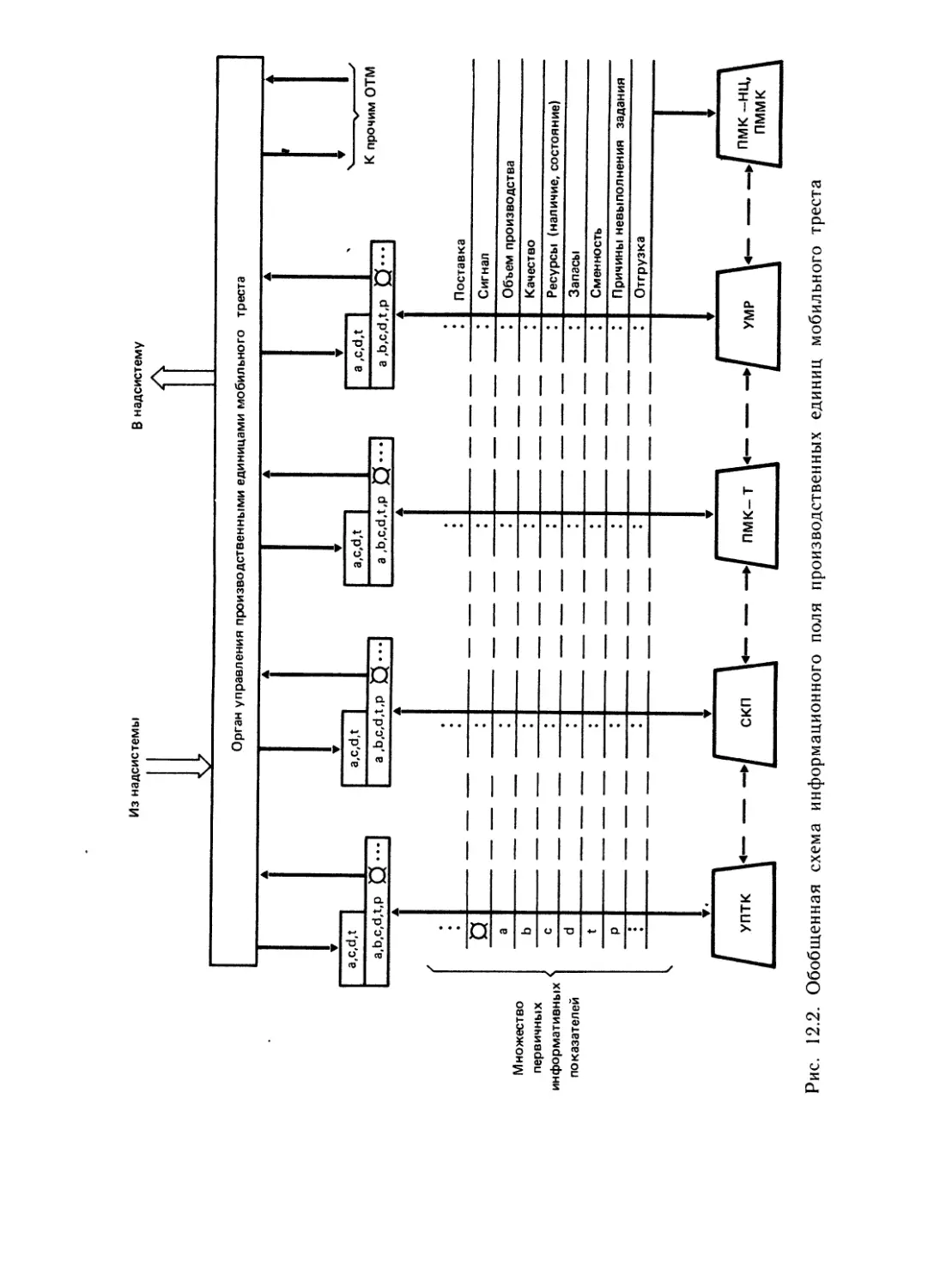

стами даны в табл. 2 1 и 2.2Общие положения

по организации

строительного производства 'Организация строительного произ¬

водства должна обеспечивать целена¬

правленность всех организационных,

технических и технологических решений

на достижение конечного результата —

ввода в действие объекта с необхо¬

димым качеством и в установленные

сроки■85.‘ Извлечения из СНиП 3 01 01

Организация строительного производ

ства. М, Госстрой СССР, 1985До начала строительства объекта

должны быть выполнены мероприятия

и работы по подготовке строительного

производства в объеме, обеспечиваю¬

щем осуществление строительства за¬

проектированными темпами, включая

проведение общей организационно-тех¬

нической подготовки, подготовки к

строительству объекта, подготовки

строительной организации и подготовки

к производству строительно-монтаж¬

ных работСтроительство каждого объекта до¬

пускается осуществлять только на осно¬

ве предварительно разработанных ре¬

шений по организации строительства и

технологии производства работ, кото¬

рые должны быть приняты в проек¬

тах производства работПри организации строительного про¬

изводства должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участни¬

ков строительства объекта с координа¬

цией их деятельности генеральным под¬

рядчиком, решения которого по вопро¬

сам, связанным с выполнением утверж¬

денных планов и графиков работ, яв-24

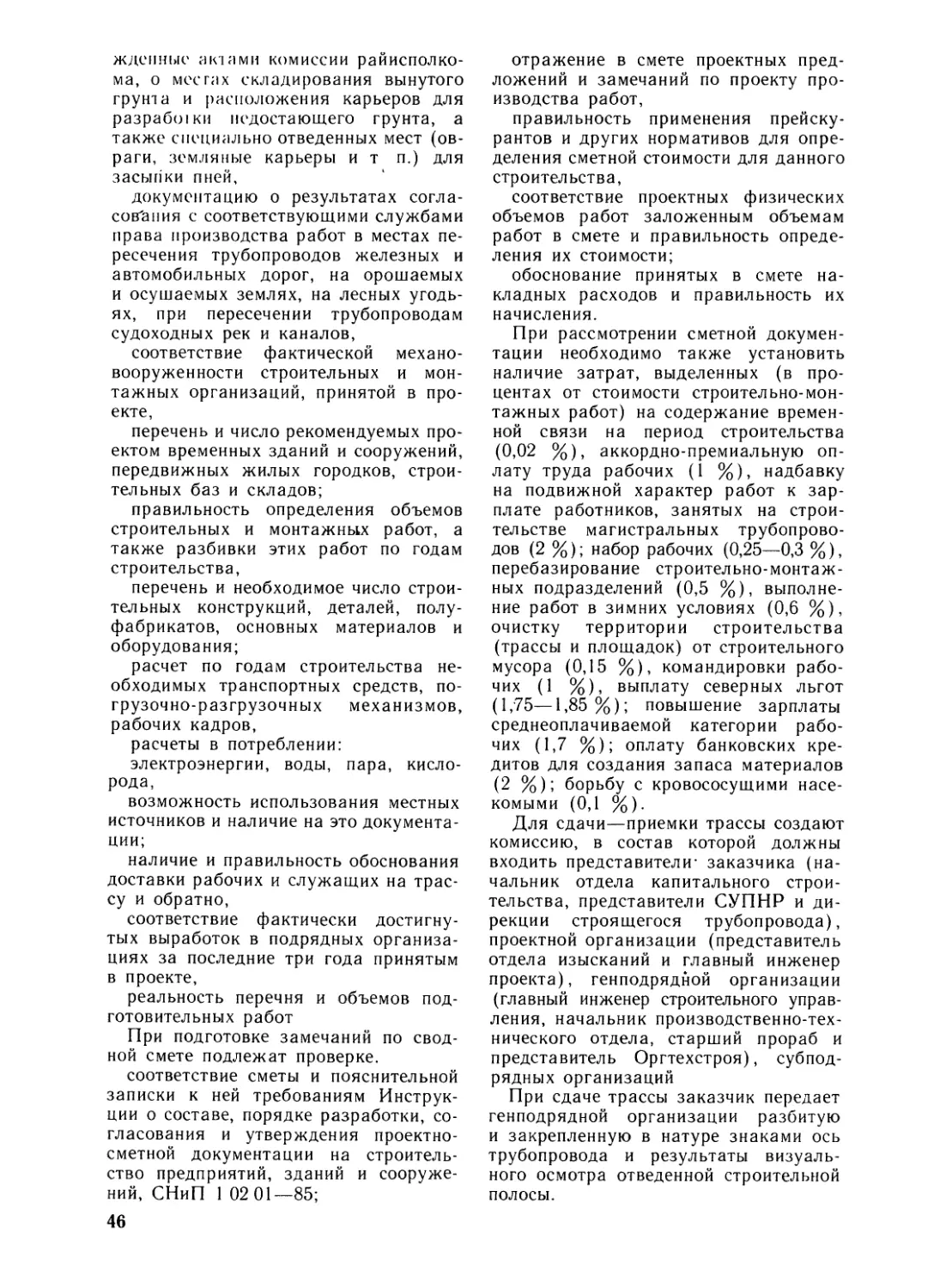

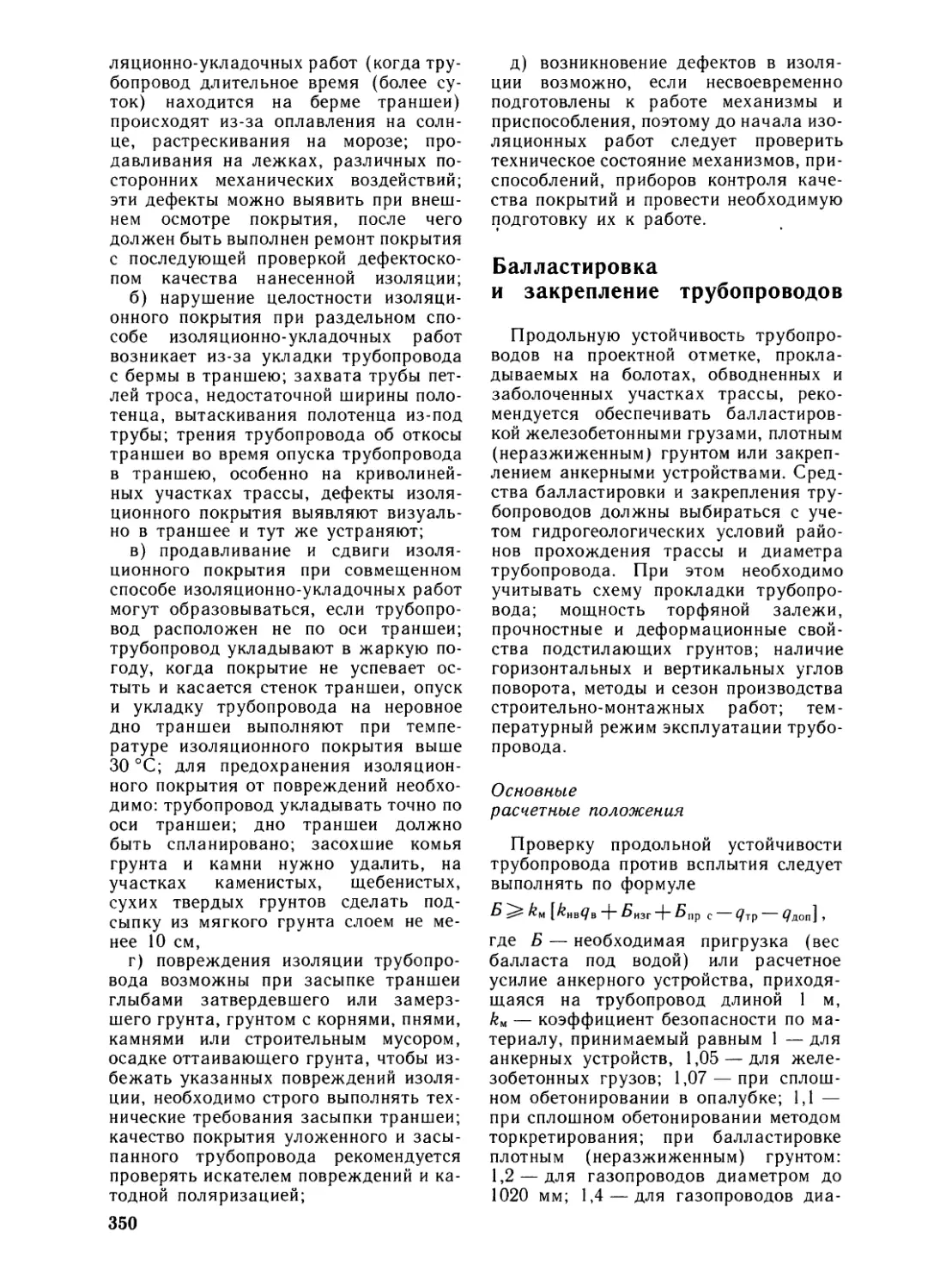

Таблица 2ЛСводная ведомость числа основных машинМашиныМаркаПМК-1 ПМК-2 КТПВсегоТрубоукладчикАвтокран грузоподъем¬

ностью 6,3—10 т

Автокран грузоподъем¬

ностью 16—25 т

Экскаватор роторный

Экскаватор одноковшовый

емкостью ковша, м^:Т-3560К-594, Д-355КС-4561ЭТР-2541011134233120,65—1ЭО-4121138121,6ЭО-4221——44Экскаватор драглайнЭ-652Б—1—1Бульдозер 0,07—0,12 МВтД-493А53412Бульдозер (с рыхлителем)Д-155А326И0,22—0,29 МВт

Т раншеезасыпательТР-351__22КорчевательД-710А2——2АвтогрейдерД-695А1—12Лесоповалочная машинаЛП-17, ЛП-193——3Лесопогрузчик челюстнойЛП-2, ЛП-732——2Сучкорезная машинаСМ-151——1Трактор трелевочныйТТ-4, ТБ-17—77Трактор гусеничныйТ-100Б3——3Сварочная установка четы¬УС-42——77рехпостоваяСварочная установка двух¬УС-22 516постоваяСварочный агрегат одно¬АСБ-300_325постовойТрубосварочный стендМТЛ-141_2_2Автосварочная установкаПАУ-1001—2—2Трубогибочный станокГТ-1421—1—1Очистная машинаОМ-1422—1—1Изоляционная машинаИЛ-1422—1—1Изоляционно-очистная ма¬ОМ-1423П——22шинаУстановка горизонтального

буренияЭлектростанция 200 кВтГБ-1621—1—1ЭДС-200 3—3Анкерный вращательВАГ-206——22Буровая установкаУРБ-ЗАМ—1—1Бурильно-крановая машинаБМ-202,—1—1Водоотливной агрегатБМ-302АВ-701325Наполнительные и опрессо-АО-161,—8—8вочные агрегаты

Компрессорная установкаАН-501КРЕЗО-ЛУАР22КомпрессорДК-9М—4—4ПлетевозПВ-204,10——10ПВ-301, птк

ПТК-4012225

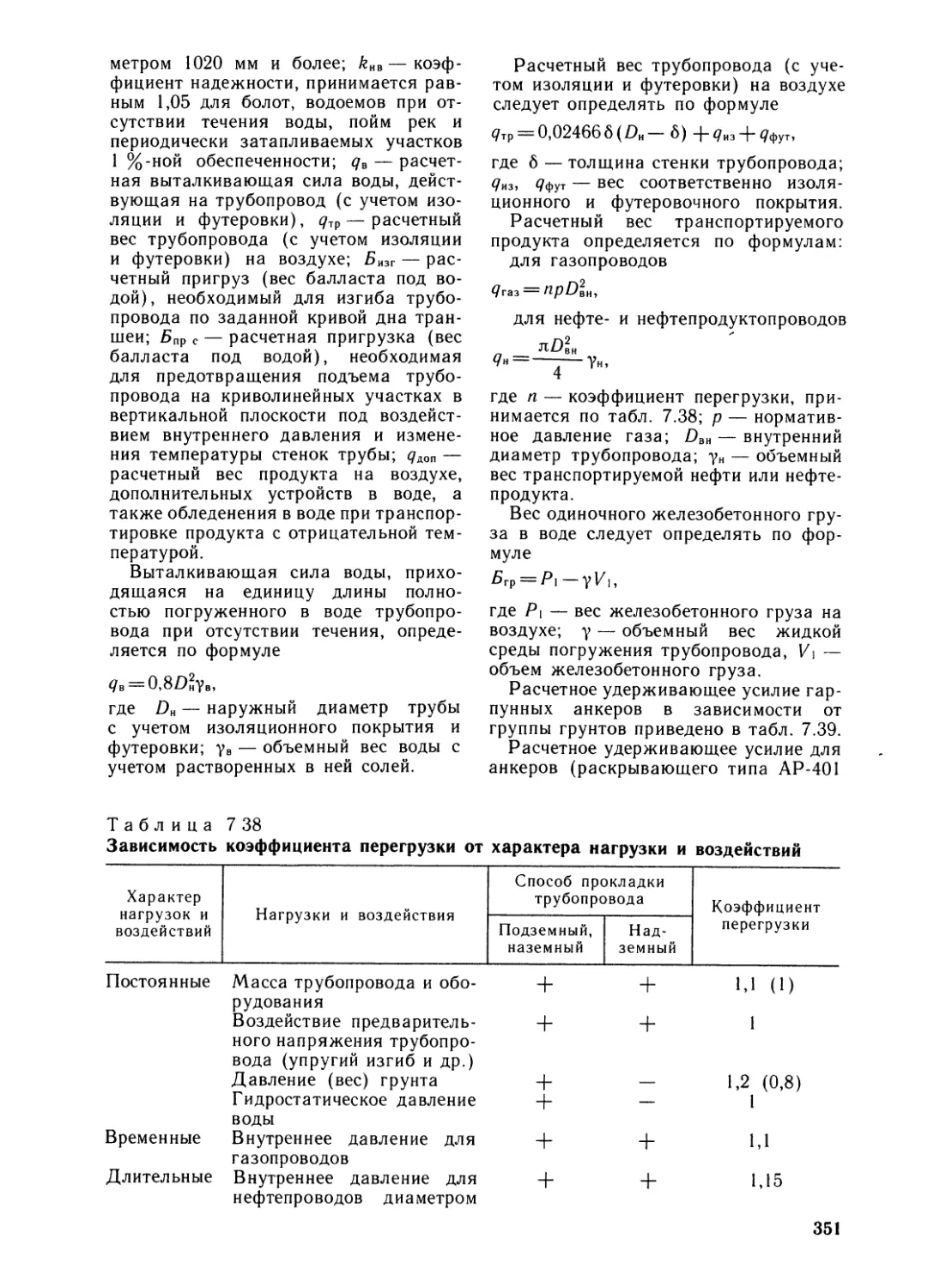

Таблица 22Продолжение табл.22Комплектация специалистами комп¬лекснотрубопроводостроительногопо-CSтока (число человек)ПрофессияС2н0)оСсQQПрофессияCNJн*о^ Плотник44Сс^ Транспортный ра¬10——10бочийМашинист.Прочие рабочие85—13трубоукладчика3101427 Шофер12——12автокрана5117роторного экска-——44ватораодноковшового

экскаватора

бульдозера

(рыхлителя,

корчевателя)

автогрейдера

лесоповалочной

машины

лесопогрузчика

трелевочного

трактора

трактора

сварочной уста¬

новкитрубогибочногостанкаэлектростанции

очистной маши¬

ныизоляционной

машины

изоляционно¬

очистной маши¬

ныустановки гори¬

зонтального бу¬

ренияанкерного вра¬

щателяводоотливного

агрегата

наполнительно-

опрессовочного

агрегата

компрессорной

установки

компрессора

Прочие механиза¬

торыТрубоукладчикЭлектросварщикИзолировщикТакелажникЛесоруб2621024 3412 271 123——32__27——72__3—5813—2—2__22—2—2—2—2——44—2—2——22—325—8—8—4—4_4 427211_151328 293160—6410724135——5ляются обязательными для всех участ¬

ников независимо от ведомственной

подчиненности,комплектная поставка материальных

ресурсов в сроки, предусмотренные ка¬

лендарными планами и графиками

работ,возведение сооружений и их частей

индустриальными методами,выполнение строительных, монтаж¬

ных и специальных строительных работ

поточными методами с соблюдением

технологической последовательности и

технически обоснованного совмещения

их с широким применением бригад¬

ного подряда,высокая культура ведения и тре¬

буемое качество строительно-монтаж¬

ных работ и строгое соблюдение правил

техники безопасности,

соблюдение требований по охране

окружающей природной средыДо начала производства работ на

строительстве сооружения заказчик

должен оформить и передать подряд¬

ной строительной организации разреше¬

ние на производство строительно-мон¬

тажных работК основным работам но сфоитель-

ству объекта или его час гм разреша¬

ется приступать только после отвода

в натуре трассы для его строитель¬

ства и создания разбивочиой геодези¬

ческой основыПри сооружении линейн1>1х объектов

(транспорта и связи, мелиоративных

систем, линий электропередач и т. п )

и объектов, расположенных на значи¬

тельном расстоянии от мест постоянной

дислокации строительных организаций,

а также при необходимости концентра¬

ции сил для выполнения отдельных

видов работ специализированными ор¬

ганизациями на важнейших стройках

работы надлежит вести преимуществен¬

но мобильными строительными форми¬

рованиями, оснащенными соответствен¬

но профилю работ средствами тран¬

спорта и передвижными (мобильными)

механизированными установками и уст¬

ройствами энергетического обеспече¬

ния, а также мобильными (инвентар¬

ными) зданиями производственного,

складского, вспомогательного, жилого,

бытового и общественного назначения

для нужд строительства.В процессе строительства объектов

должно быть обеспечено соблюдение

строительных норм, правил и стандар¬

тов, а при возведении сложных и уни¬

кальных объектов, кроме того, особых

указаний и технических условий проекта

(рабочего проекта).При организации строительного про¬

изводства должно предусматриваться

своевременное строительство подъезд¬

ных путей и причалов, создание склад¬

ского хозяйства, развитие производст¬

венной базы строительных организаций

и подготовка помещений жилищного и

социально-бытового назначения и ком¬

мунального хозяйства в объеме, необ¬

ходимом для нужд строительства с уче¬

том возможностей временного использо¬

вания запроектированных постоянных

зданий и сооружений.На каждом объекте строительства

надлежит:вести специальные журналы по от¬

дельным видам работ, перечень которых

устанавливается генподрядчиком по

согласованию с субподрядными орга¬

низациями и заказчиком,составлять акты освидетельствования

скрытых работ, промежуточной приемки

ответственных конструкций, испытания

и опробования оборудования, систем,

сетей и устройств;оформлять другую производствен¬

ную документацию, предусмотренную

СИиП по отдельным видам работ и

исполнительную документацию —

комплект рабочих чертежей с надпи¬

сями о соответствии выполненных в

натуре работ этим чертежам или вне¬

сенным в них по согласованию с проект¬

ной организацией изменениями, сделан¬

ными лицами, ответственными за про¬

изводство строительно-монтажных ра¬

бот.Подготовка строительного производ¬

ства должна обеспечивать планомерное

развертывание строительно-монтажныхработ и взаимоувязанную деятельность

всех участников строительства объектаОбщая организационно-техническая

подготовка должна выполняться в соот¬

ветствии с Правилами о договорах

подряда на капитальное строительство

и включать в том числе: обеспечение

стройки проектно-сметной документа¬

цией: отвод в натуре трассы для строи¬

тельства, оформление финансирования

строительства, заключение договоров

подряда и субподряда на строитель¬

ство, оформление разрещений и допу¬

сков на производство работ, решение

вопросов о переселении лиц и органи¬

заций, размещенных в подлежащих

сносу зданиях, обеспечение строитель¬

ства подъездными путями, электро-,

водо- и теплоснабжением, системой свя¬

зи и помещениями бытового обслужи¬

вания кадров строителей, организацию

поставки на строительство оборудова¬

ния, конструкций, материалов и гото¬

вых изделий.Подготовка к строительству каждого

объекта должна предусматривать изу¬

чение инженерно-техническим персо¬

налом проектно-сметной документации,

детальное 'ознакомление с условиями

строительства, разработку проектов

производства работ, а также выполне¬

ние самих работ подготовительного

периода с учетом природоохранных тре¬

бований и требований по безопасно¬

сти труда.Внеплощадочные подготовительные

работы должны включать строитель¬

ство подъездных путей и причалов, жи¬

лых поселков для строителей необхо¬

димых сооружений по развитию про¬

изводственной базы строительной орга¬

низации, а также сооружений и уст¬

ройств связи для управления строи¬

тельством.Внутриплощадочные подготовитель¬

ные работы должны предусматривать

сдачу—приемку геодезической разби-

вочной основы для строительства, уст¬

ройство постоянных и временных дорог,

размещение мобильных (инвентарных)

зданий и сооружений производствен¬

ного, складского, вспомогательного, бы¬

тового и общественного назначения,

устройство складских площадок и поме¬

щений для материалов, конструкций и

оборудования, организацию связи для

оперативно-диспетчерского управления

производством работ, обеспечение стро¬

ительной площадки противопожарным27

водоснабжением и инвентарем, освеще¬

нием и средствами сигнализации.Конструкция всех дорог, используе¬

мых в качестве временных, должна

обеспечивать движение строительной

техники и перевозку максимальных по

массе и габаритам строительных грузов.При подготовке строительной орга¬

низации к строительству объектов

должна разрабатываться, как правило,

документация по организации работ

на годовую или двухлетнюю программу

с увязкой по срокам строительства и

обеспечению трудовыми и материально-

техническими ресурсами всех объектов

Для решения задач по организации

управления строительным производст¬

вом с применением экономико-матема¬

тических методов, электронно-вычисли¬

тельной техники и других технических

средств сбора, передачи и обработки

информации следует создавать автома¬

тизированную систему управления.При подготовке к производству строи¬

тельно-монтажных работ, должно быть

выполнено следующее:разработаны проекты производства

работ, переданы и приняты закреплен¬

ные на местности знаки геодезической

разбивки;разработаны и осуществлены меро¬

приятия по организации труда (в том

числе методом сквозного поточного бри¬

гадного подряда) и обеспечению строи¬

тельных бригад картами трудовых про¬

цессов;организовано инструментальное хо¬

зяйство для обеспечения бригад необ¬

ходимыми средствами малой механи¬

зации, инструментом, средствами из¬

мерений и контроля, средствами под-

мащивания, ограждениями и монтажной

оснасткой в составе и количестве,

предусмотренными нормокомплектами,

оборудованы площадки и стенды

укрупнительной и конвейерной сборки

конструкций;создан необходимый запас строи¬

тельных конструкций, материалов и го¬

товых изделий;поставлены или перебазированы на

рабочее место строительные машины и

передвижные (мобильные) механизи¬

рованные установки.28Практические задачи

организации строительства

магистральных трубопроводовГлавным принципом организации

строительства каждого магистрального

трубопровода является разделение его

на участки и осуществление на каждом

из них КТП. Поэтому основными прак¬

тическими задачами организации, ре¬

шаемыми при строительстве каждого

магистрального трубопровода, явля¬

ются:определение оптимального числа КТП;определение границ осуществле¬

ния КТП;обеспечение синхронности производ¬

ства отдельных видов работ в составе

КТП;поточное строительство малых пере¬

ходов трубопровода через естественные

и искусственные преграды;расчет транспортной схемы строи¬

тельства магистрального трубопровода.Определение оптимального числа КТП^При ропюпии вопросов организации

строительства каждого магистрального

трубопровода главная задача состой!

в определении оптимального числа

КТП, необходимого для строительства

магистрального трубопровода данного

диаметра, протяженности в конкретных

природно-климатических условиях в за¬

данный срок.Необходимое число КТП определя-

егся по следующим формуламА Для случая, когда одновременно

начинают строительство трубопровода и

одновременно его заканчивают:к-Л/„лРггД'см,(:::/Л)/(перЛ:кл + ,/Си. - /.— /-общ ^ ^пе|)>где К — число производственных комп¬

лексов; L„p — приведенная протяжен-' Применение ЭВМ для определе¬

ния числа КТП дано в «Руководстве по

расчету организации поточно-механизи¬

рованного строительства магистраль¬

ных трубопроводов на уровне произ¬

водственных комплексов» (Р 379—90),

М., изд ВНИИСТ, 1980

ПОСТЬ трассы трубопровода; Кем —

коэффициент сменности, равный 8//ф

(/ф — фактическая продолжительность

смены); Мпл — планируемое число рабо¬

чих смен в установленном периоде

строительства трубопровода, Рем —

сменная производительность изоляци¬

онно-укладочной колонны в нормальных

условиях производства работ при вы¬

полнении изоляции трубопровода поли¬

мерными материалами нормального ти¬

па; для различных диаметров D тру¬

бопроводов и их групп значения Рем

разные:D, мм . . 325—529 630—720 820

Рем, км . . 2 1,5 1,3Д мм . 1020 1220 1420

Рем, км . . . 1,2 I 0,8(значения Рем могут быть опеределены

по экспертным оценкам исполнителей

работ).I^liki — сумма произведений суммар¬

ной протяженности участков трассы

трубопровода с нормальными и специ¬

фическими характерными участками

(например, болота, пески, скальные

грунты и т. д.) на соответствующие

коэффициенты, учитывающие слож¬

ность производства работ, и, следова¬

тельно, относительное увеличение про¬

должительности этих работ на данных

участкахДля различных условий приняты сле¬

дующие значения коэффициентов слож¬

ности производства работ /г,(/гб, /г„)

и т дДля болот I типа приведем значе¬

ния коэффициента в зависимости

от суммарной протяженности / участ¬

ков болот (в % от расчетной протя¬

женности трассы трубопровода)’. 3—5 > 5-10 > 10—15

. 1,25Ч\ •

/. %

кб\ .хода изоляционно-укладочных колонн,

следует принимать j =/г^= 1,5.Для горных условий с различными

уклонами а местности значения коэф¬

фициента kp следующие:а, градус ^ 7 >■ 7—20> 20—40> 40

kp . 1 2 2,5 3Для сыпучих песков с редким расти¬

тельным покровом /гпссч—1,2.Для условий подвижных барханов и

дюн /гпееч=1,3Для условий скальных грунтов коэф¬

фициент сложности производства работ

определяют по формуле kc= \ ~\-Сп,

где п — отношение суммарной протя¬

женности участков трассы трубопро¬

вода со скальными грунтами к расчет¬

ной протяженности, С — корректирую¬

щий коэффициент, значение которого

зависит от значения п:п .

Сп .

С .0,01—0,33 0,34—0,63

0,8 0,660,64—0,771,34>0,771,61,5 215-20 >20-25

2,3 2,5Для болот II типа коэффициент*611=3При укрупненных расчетах для бо¬

лот I типа коэффициентПри производстве работ в зимнее

время на незамерзающих болотах зна¬

чения коэффициентов не изменяются, а

на замерзающих болотах или на боло¬

тах, где возможно и предусматривается

проектом искусственное проморажива¬

ние трассы для беспрепятственного про¬Кпер — коэффициент, учитывающий слож¬

ность производства работ в зависимо¬

сти от числа переходов трубопровода

через преграды, выполняемые специа¬

лизированными производственными

бригадами, значения /(„ер при числе

переходов п, приходящихся на 100 км

трассы трубопровода, следующие-п . 20 > 20—40 > 40—50 >50/(пер 1,05 1,1 1,15 1,25Значение коэффициента /Скл, учи¬

тывающего сложность климатических

условий, определяют по формулеNn./(,где yVnor — число рабочих смен в пла¬

нируемом периоде строительства, в ко¬

торые производство изоляционно-укла¬

дочных работ по погодным условиям

не'допускается, Е/„з/(из — сумма произ¬

ведений суммарной протяженности уча¬

стков трубопровода с изоляционным

покрытием различных типов на соот¬

ветствующие коэффициенты, учитываю¬

щие сложность нанесения этих покры¬

тий.29

Для условий нанесения на трубо¬

провод изоляции различных типов зна¬

чение /Сиз принимают:для изоляции полимерными лентами

нормального типа — 1; усиленного ти¬

па— 1,1, нормального и усиленного

типа с защитной оберткой—1,5; для

битумно-резиновой изоляции нормаль¬

ного типа — 1,2, усиленного типа — 1,3;

L — расчетная протяженность трубо¬

провода, Lo6iu — общая проектная про¬

тяженность трубопровода; ZLnep — сум¬

марная протяженность переходов тру¬

бопровода через преграды (строитель¬

ство переходов намечено осуществлять

специализированными бригадами).Б. Для случая, когда КТП начинают

и заканчивают строительство участков

трубопровода в разное время Число их

определяют простым арифметическим

подбором и должно быть равно числу

слагаемых левой части равенства:Л^ПЛ 1 + Л/^пл 2 Ч" • + А^ПЛЛ== ^пр/^см,где Л/пл1, Л^пл2,. ,Л^пл.г — планируемое

число рабочих смен в период строи¬

тельства соответственно для 1-го,2-го,. ., /2-го КТП.Эта формула позволяет оптимально

учесть план поставок труб и наличие

работоспособных производственных

подразделений в составе КТП — ко¬

лонн, бригад, звеньев — в течение всего

срока строительства магистрального

трубопровода.Для количественной оценки условий

строительства подземных магистраль¬

ных трубопроводов введено понятие

«показатель сложности трассы магист¬

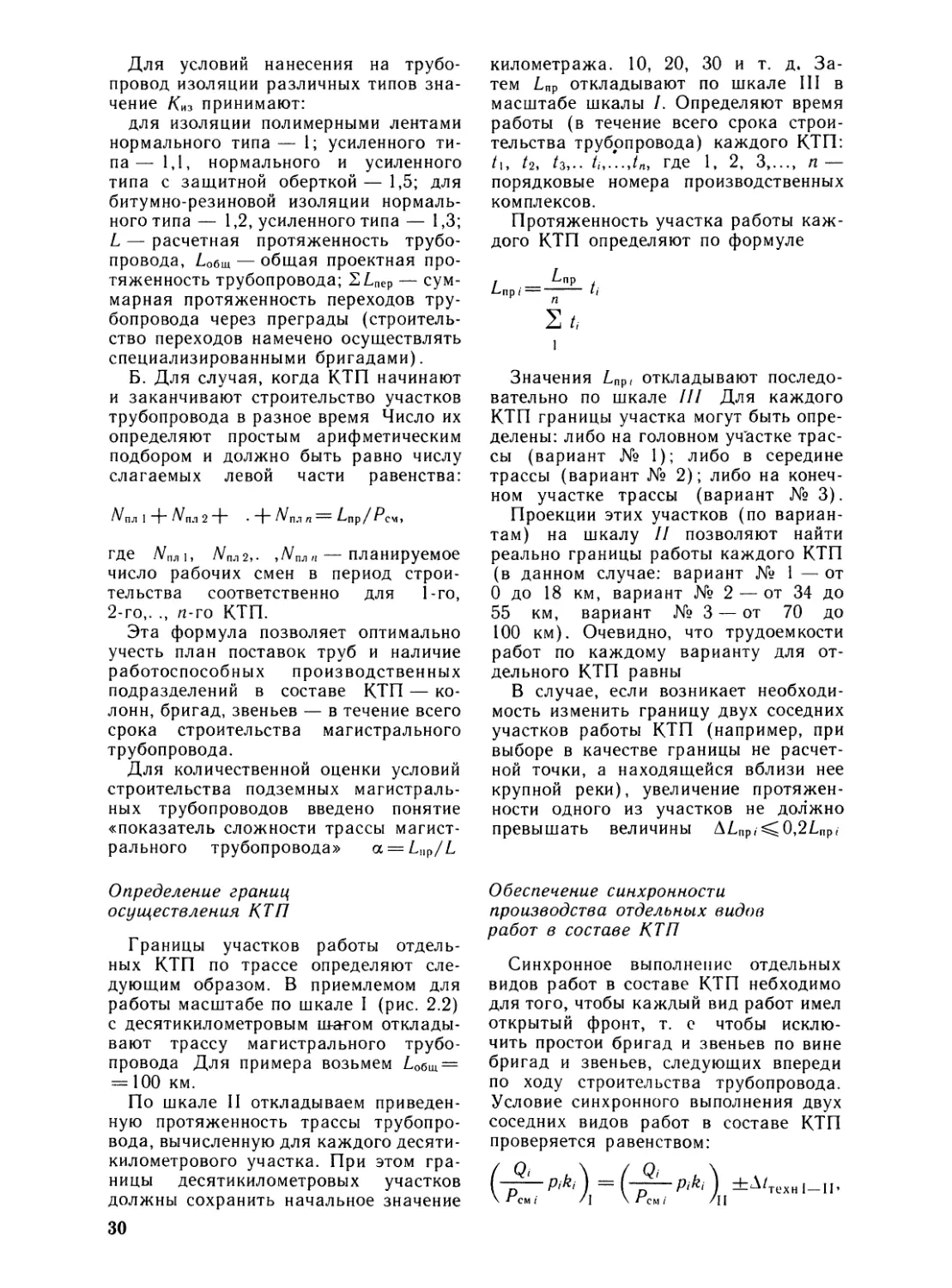

рального трубопровода» a = Lup/Lкилометража. 10, 20, 30 и т. д. За¬

тем L„p откладывают по шкале III в

масштабе шкалы /. Определяют время

работы (в течение всего срока строи¬

тельства трубопровода) каждого КТП:

t[, /2, /3,.. где 1, 2, 3,..., п —порядковые номера производственных

комплексов.Протяженность участка работы каж¬

дого КТП определяют по формуле_ Up

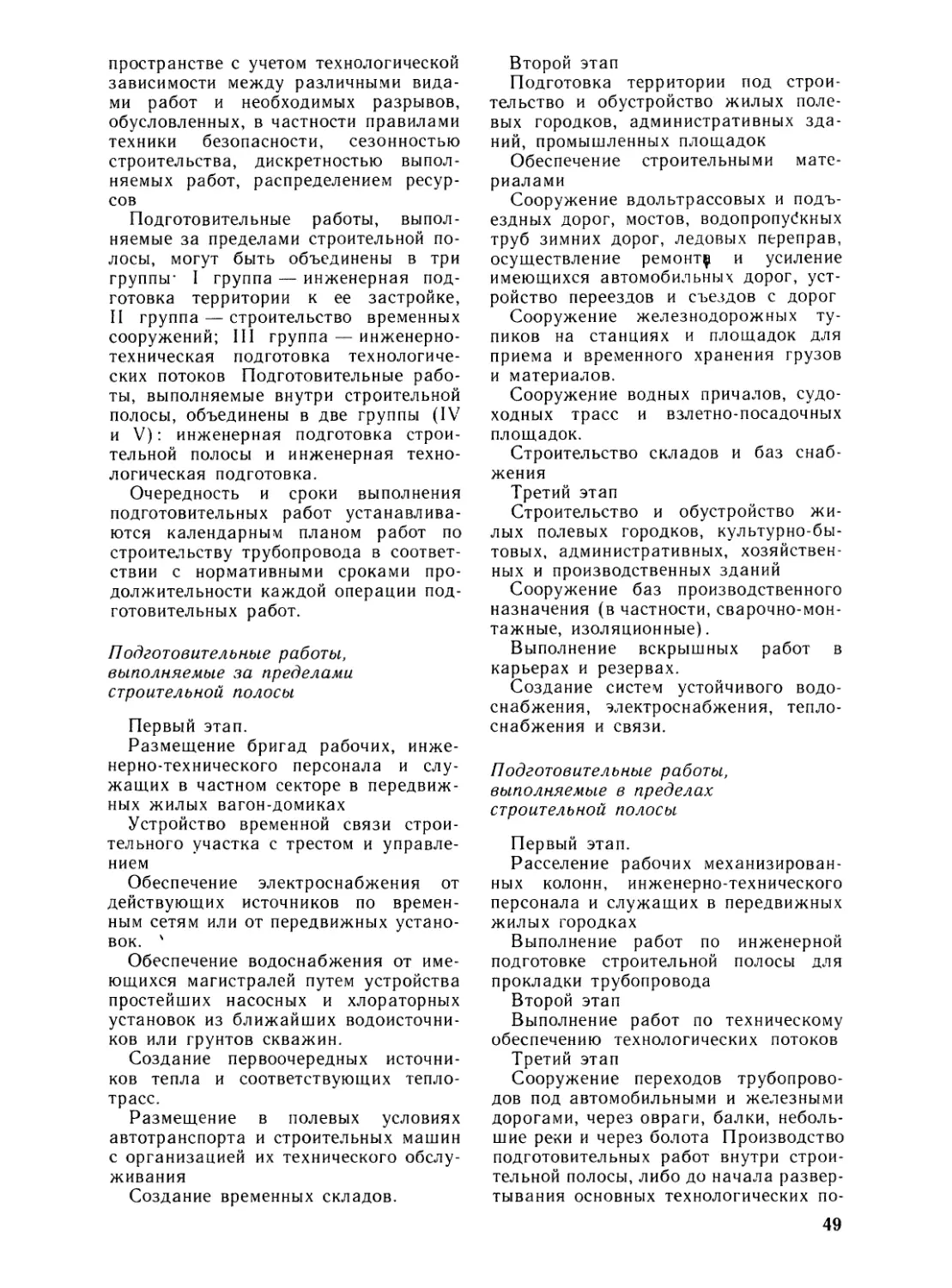

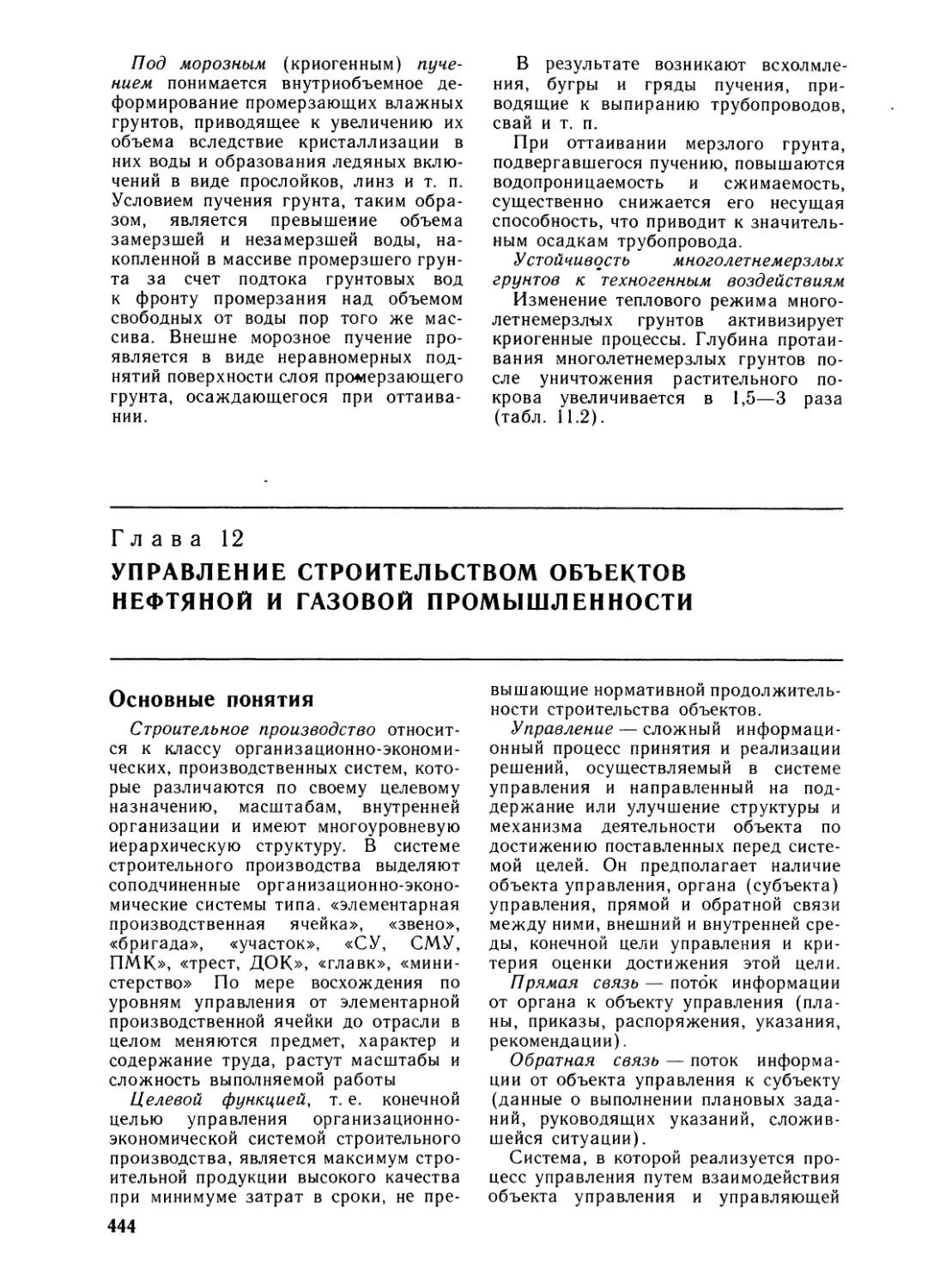

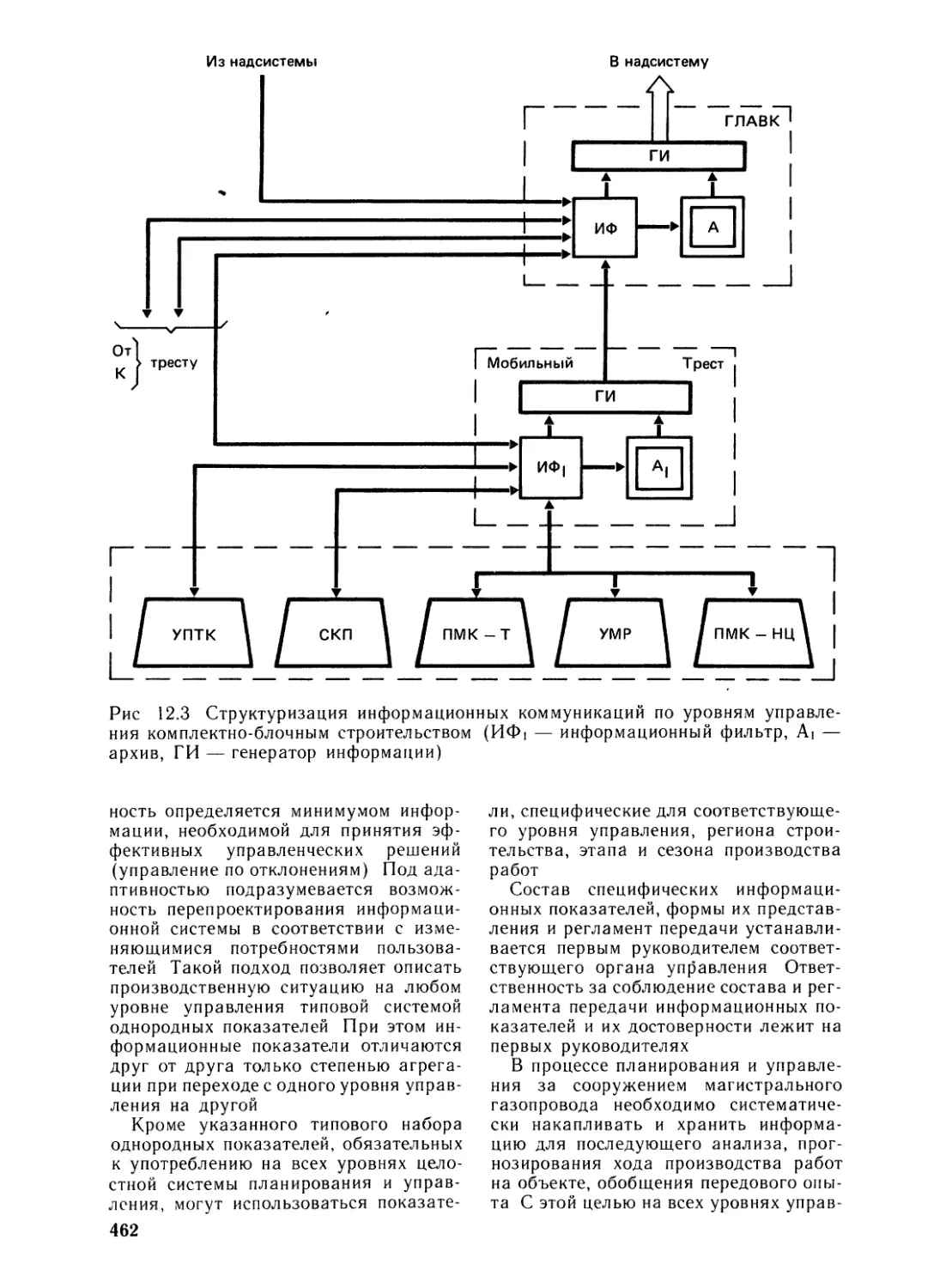

Lnp,- ^ иIt.Значения Lnp, откладывают последо¬

вательно по шкале III Для каждого

КТП границы участка могут быть опре¬

делены: либо на головном уч'астке трас¬

сы (вариант № 1); либо в середине

трассы (вариант № 2); либо на конеч¬

ном участке трассы (вариант № 3).Проекции этих участков (по вариан¬

там) на шкалу II позволяют найти

реально границы работы каждого КТП

(в данном случае: вариант № 1 — отО до 18 км, вариант № 2 — от 34 до

55 км, вариант № 3 — от 70 до

100 км). Очевидно, что трудоемкости

работ по каждому варианту для от¬

дельного КТП равныВ случае, если возникает необходи¬

мость изменить границу двух соседних

участков работы КТП (например, при

выборе в качестве границы не расчет¬

ной точки, а находящейся вблизи нее

крупной реки), увеличение протяжен¬

ности одного из участков не должно

превышать величины ALnp/<0,2Lnp,Определение границ

осуи^ествления КТПГраницы участков работы отдель¬

ных КТП по трассе определяют сле¬

дующим образом. В приемлемом для

работы масштабе по шкале I (рис. 2.2)

с десятикилометровым щагом отклады¬

вают трассу магистрального трубо¬

провода Для примера возьмем 1обт =

==100 км.По шкале II откладываем приведен¬

ную протяженность трассы трубопро¬

вода, вычисленную для каждого десяти¬

километрового участка. При этом гра¬

ницы десятикилометровых участков

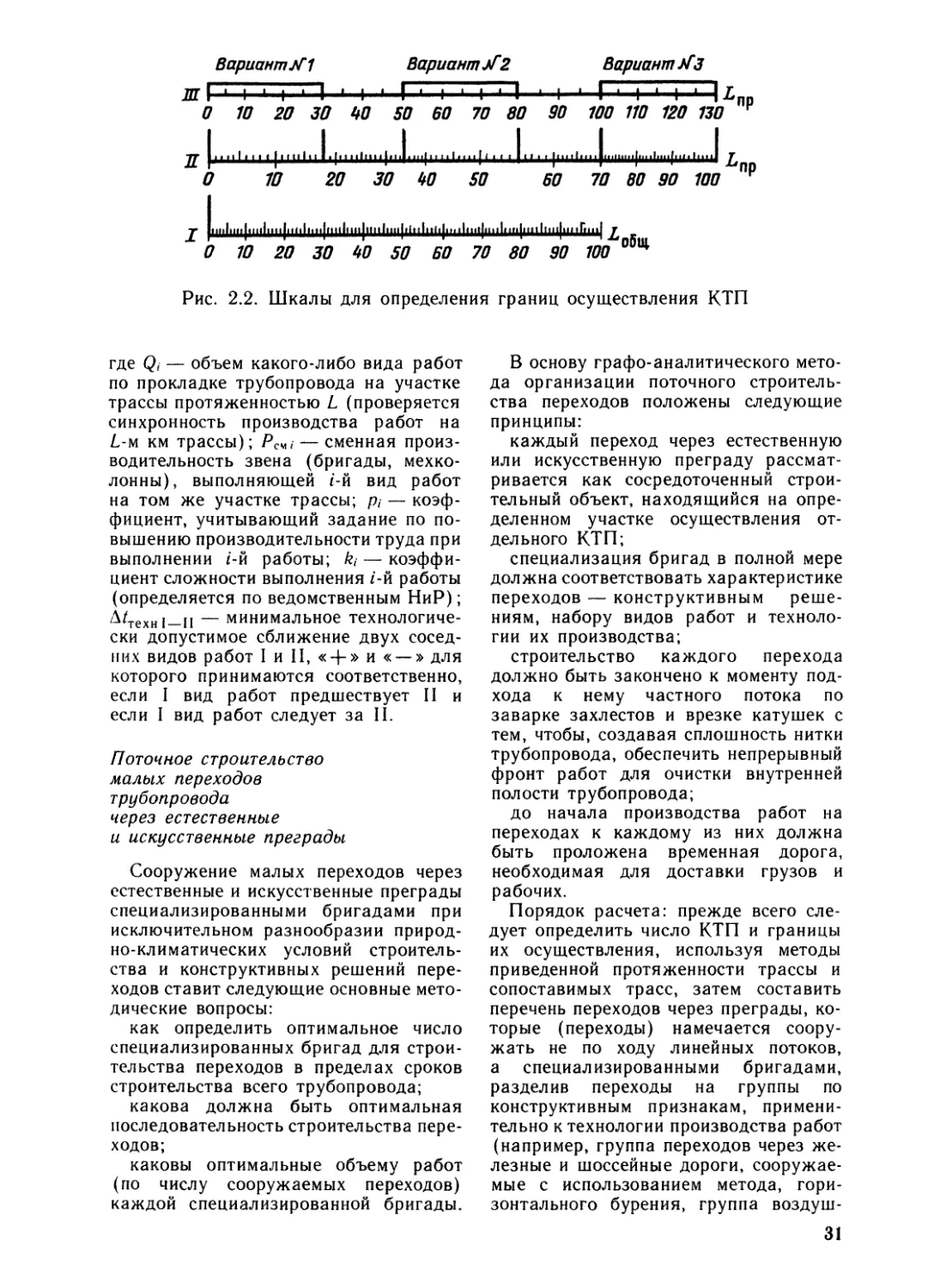

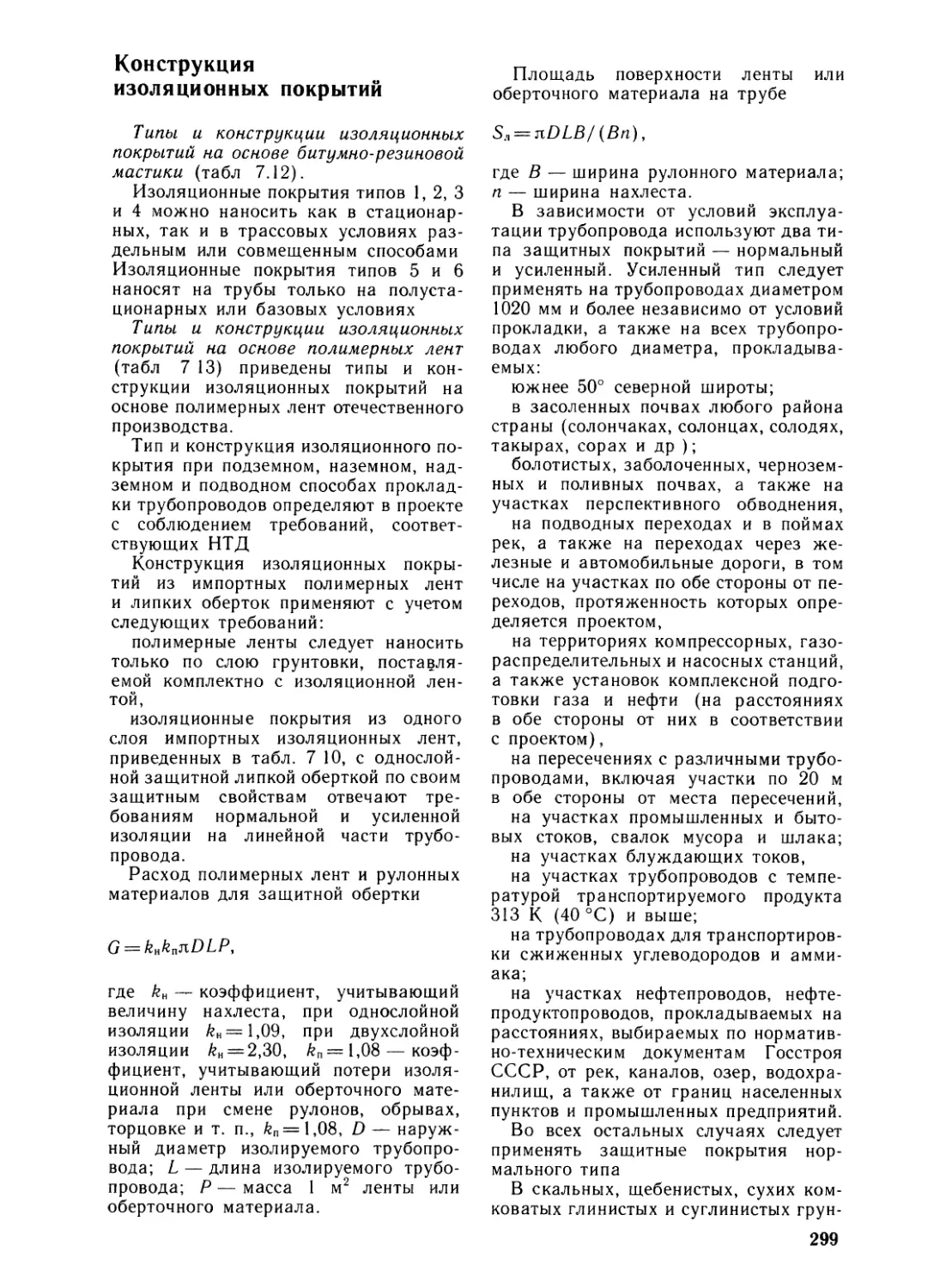

должны сохранить начальное значение30Обеспечение синхронности

производства отдельных видов

работ в составе КТПСинхронное выполнение отдельных

видов работ в составе КТП небходимо

для того, чтобы каждый вид работ имел

открытый фронт, т. е чтобы исклю¬

чить простои бригад и звеньев по вине

бригад и звеньев, следующих впереди

по ходу строительства трубопровода.

Условие синхронного выполнения двух

соседних видов работ в составе КТП

проверяется равенством:

ВариантЯ1Вариант rhfгВариант Я3Ш\Нхо 10 20 30 ио 50 60 70 80 90 100 110 120 130пр11 [inihi»li|imliiii)ii>l<iii|iiJiil.niUi(iii10 20 30 fyO SO60 70 80 90 100пр1|||||ф|пЬ|1||)1(||||1||(1111м|фи1|||1|И»||»{|||Г1|||пф|||1|11фЦ11|>и|ш,|Г|ш|о 10 20 30 ио 50 60 70 80 90 100 ^Рис. 2.2. Шкалы для определения границ осуществления КТПгде Qi — объем какого-либо вида работ

по прокладке трубопровода на участке

трассы протяженностью L (проверяется

синхронность производства работ на

L-M км трассы); Рем/ — сменная произ¬

водительность звена (бригады, мехко-

лонны), выполняющей i-н вид работ

на том же участке трассы; р, — коэф¬

фициент, учитывающий задание по по¬

вышению производительности труда при

выполнении i-й работы; /г, — коэффи¬

циент сложности выполнения i-й работы

(определяется по ведомственным НиР);

Д/техн1—II — минимальное технологиче¬

ски допустимое сближение двух сосед¬

них видов работ I и И, <K-f » и « —» для

которого принимаются соответственно,

если I вид работ предшествует II и

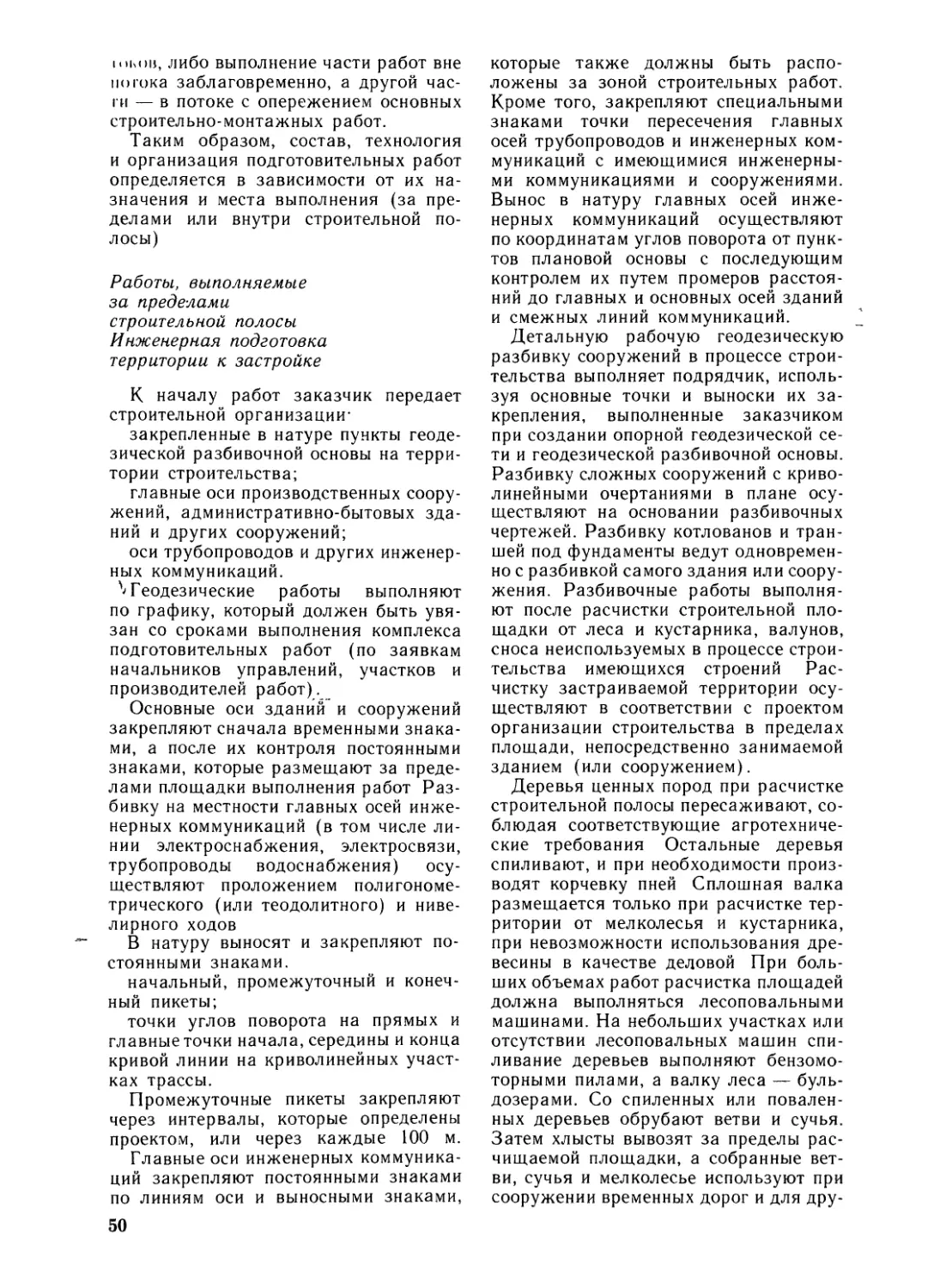

если I вид работ следует за И.Поточное строительство

малых переходов

трубопровода

через естественные

и искусственные преградыСооружение малых переходов через

естественные и искусственные преграды

специализированными бригадами при

исключительном разнообразии природ¬

но-климатических условий строитель¬

ства и конструктивных решений пере¬

ходов ставит следующие основные мето¬

дические вопросы:как определить оптимальное число

специализированных бригад для строи¬

тельства переходов в пределах сроков

строительства всего трубопровода;какова должна быть оптимальная

последовательность строительства пере¬

ходов;каковы оптимальные объему работ

(по числу сооружаемых переходов)

каждой специализированной бригады.В основу графо-аналитического мето¬

да организации поточного строитель¬

ства переходов положены следующие

принципы:каждый переход через естественную

или искусственную преграду рассмат¬

ривается как сосредоточенный строи¬

тельный объект, находящийся на опре¬

деленном участке осуществления от¬

дельного КТП;специализация бригад в полной мере

должна соответствовать характеристике

переходов — конструктивным реше¬

ниям, набору видов работ и техноло¬

гии их производства;строительство каждого перехода

должно быть закончено к моменту под¬

хода к нему частного потока по

заварке захлестов и врезке катушек с

тем, чтобы, создавая сплошность нитки

трубопровода, обеспечить непрерывный

фронт работ для очистки внутренней

полости трубопровода;до начала производства работ на

переходах к каждому из них должна

быть проложена временная дорога,

необходимая для доставки грузов и

рабочих.Порядок расчета: прежде всего сле¬

дует определить число КТП и границы

их осуществления, используя методы

приведенной протяженности трассы и

сопоставимых трасс, затем составить

перечень переходов через преграды, ко¬

торые (переходы) намечается соору¬

жать не по ходу линейных потоков,

а специализированными бригадами,

разделив переходы на группы по

конструктивным признакам, примени¬

тельно к технологии производства работ

(например, группа переходов через же¬

лезные и шоссейные дороги, сооружае¬

мые с использованием метода, гори¬

зонтального бурения, группа воздуш¬31

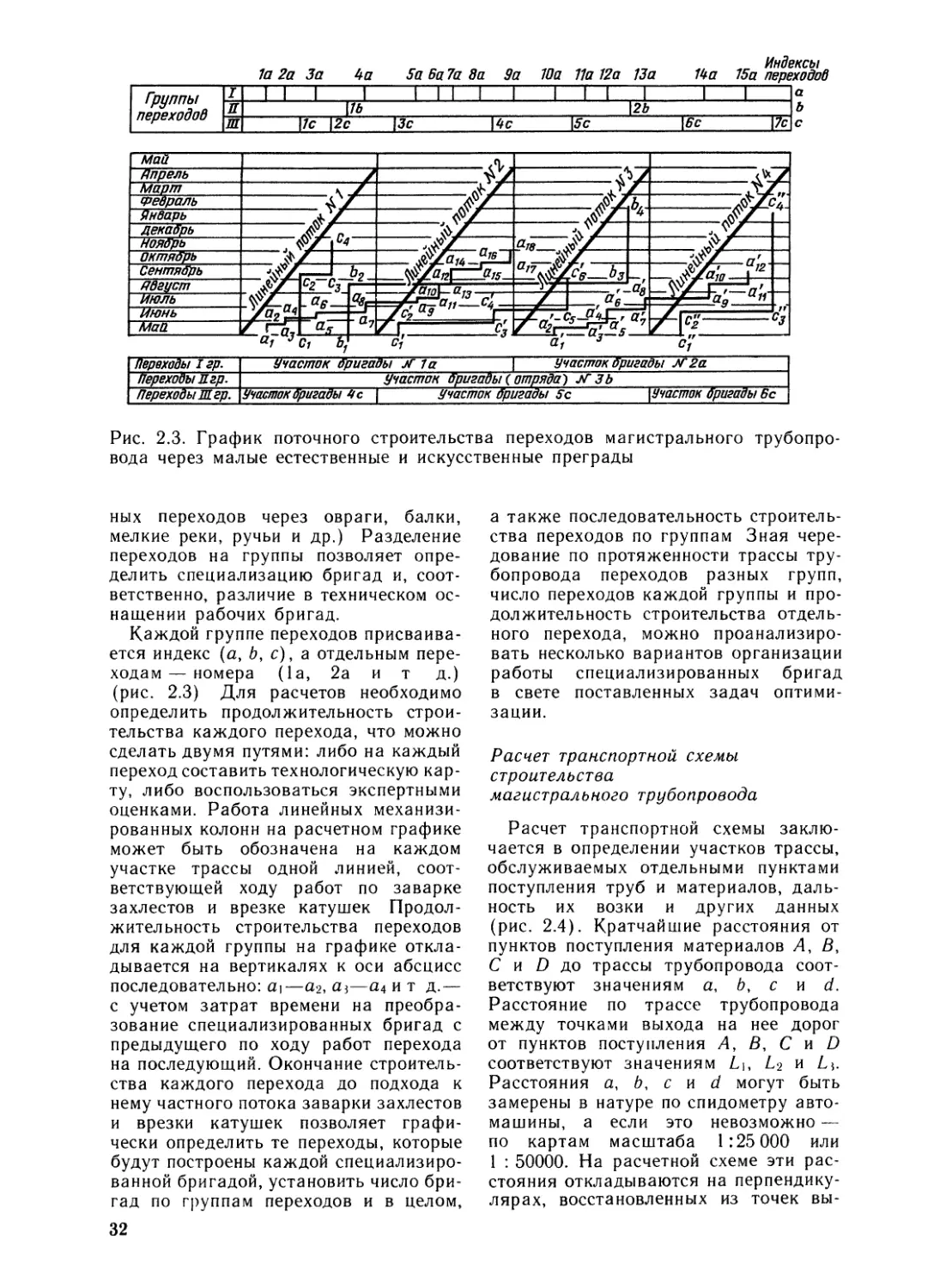

1а 2а За fya Sa 6а 7а 8а 9а70а 11а 12а 13апаГруппыпопо vn/infiIill 1 1 II I 1 1 1 1 1 IIаш\1ЬЬ// tfUc Л и и и иш\1с \2с jJc \Чс\5с1^£ сПереходы 1зр.Участок д^ригады Jf 1а | Участок бригады Л 2аПереходы Л гр.Участок (Тригады (отряда) Я ЗЬПереходы Шгр.Участокфигады Afc | участок бригады Sc \Участок бригады 6сРис. 2.3. График поточного строительства переходов магистрального трубопро¬

вода через малые естественные и искусственные преградыных переходов через овраги, балки,

мелкие реки, ручьи и др.) Разделение

переходов на группы позволяет опре¬

делить специализацию бригад и, соот¬

ветственно, различие в техническом ос¬

нащении рабочих бригад.Каждой группе переходов присваива¬

ется индекс {а, Ь, с), а отдельным пере¬

ходам— номера (1а, 2а и т д.)

(рис. 2.3) Для расчетов необходимо

определить продолжительность строи¬

тельства каждого перехода, что можно

сделать двумя путями: либо на каждый

переход составить технологическую кар¬

ту, либо воспользоваться экспертными

оценками. Работа линейных механизи¬

рованных колонн на расчетном графике

может быть обозначена на каждом

участке трассы одной линией, соот¬

ветствующей ходу работ по заварке

захлестов и врезке катушек Продол¬

жительность строительства переходов

для каждой группы на графике откла¬

дывается на вертикалях к оси абсцисс

последовательно: а\—а<2, а^—а^ и т д.—

с учетом затрат времени на преобра¬

зование специализированных бригад с

предыдущего по ходу работ перехода

на последующий. Окончание строитель¬

ства каждого перехода до подхода к

нему частного потока заварки захлестов

и врезки катушек позволяет графи¬

чески определить те переходы, которые

будут построены каждой специализиро¬

ванной бригадой, установить число бри¬

гад по группам переходов и в целом,32а также последовательность строитель¬

ства переходов по группам Зная чере¬

дование по протяженности трассы тру¬

бопровода переходов разных групп,

число переходов каждой группы и про¬

должительность строительства отдель¬

ного перехода, можно проанализиро¬

вать несколько вариантов организации

работы специализированных бригад

в свете поставленных задач оптими¬

зации.Расчет транспортной схемы

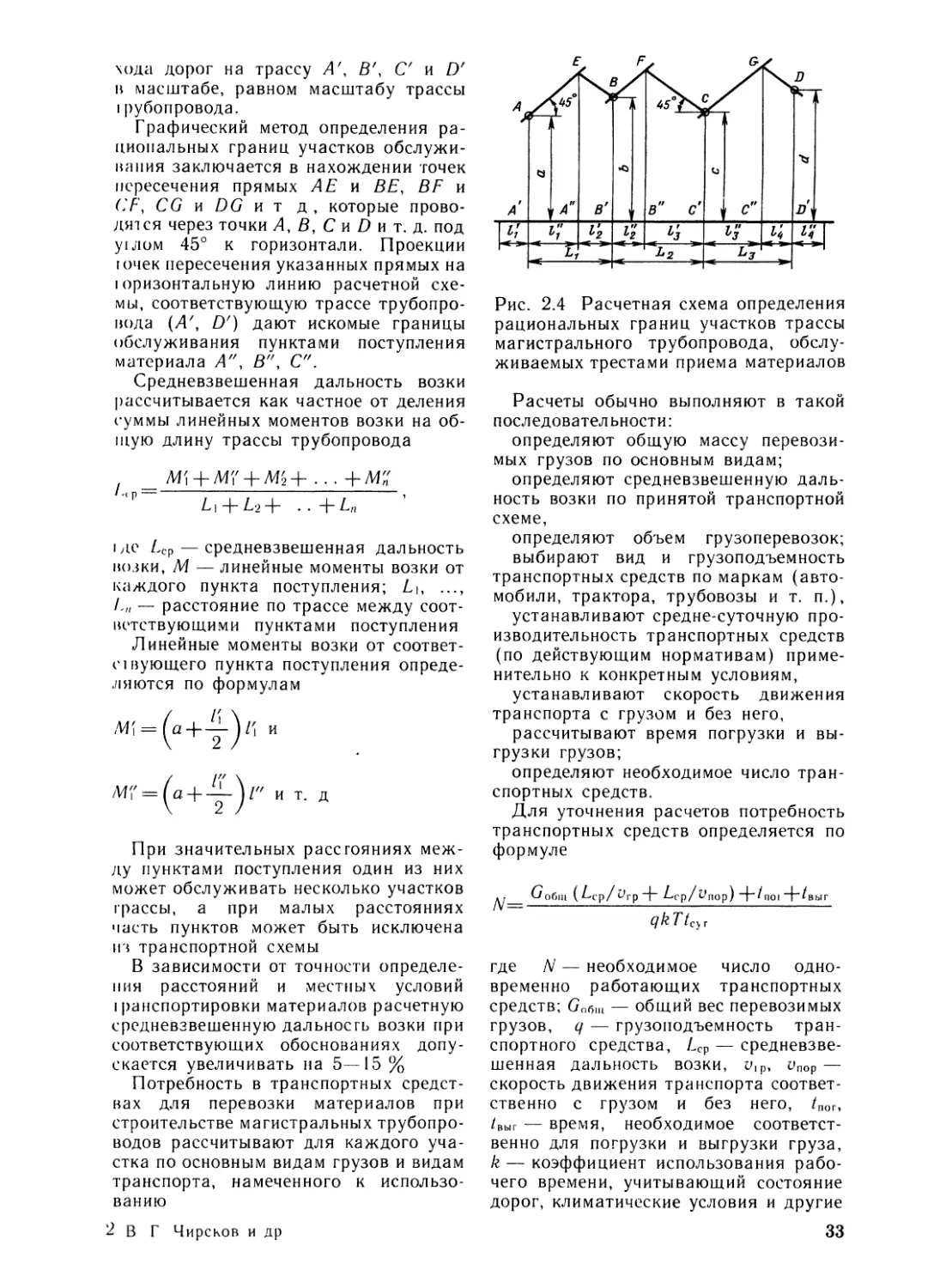

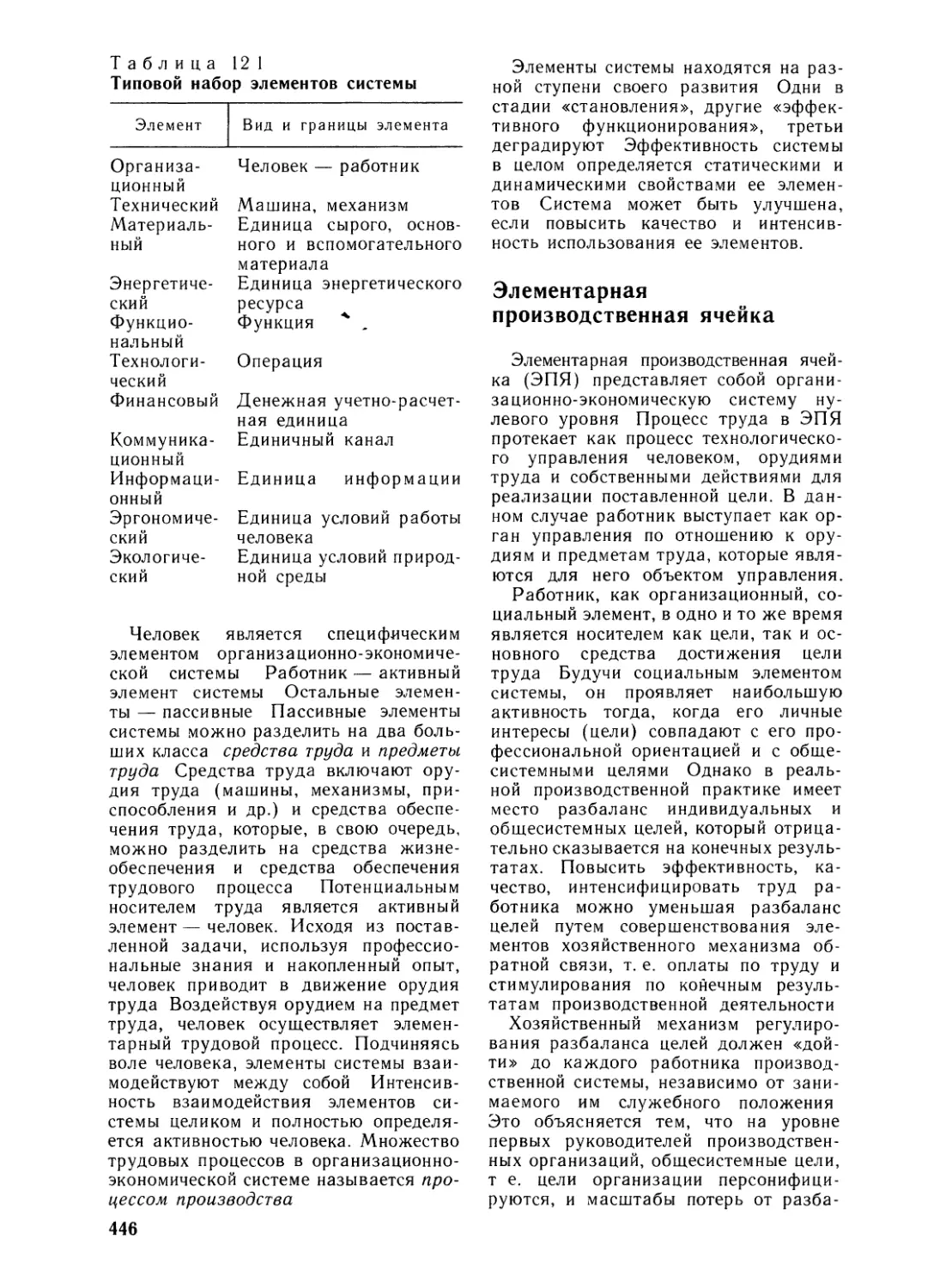

строительствамагистрального трубопроводаРасчет транспортной схемы заклю¬

чается в определении участков трассы,

обслуживаемых отдельными пунктами

поступления труб и материалов, даль¬

ность их возки и других данных

(рис. 2.4). Кратчайшие расстояния от

пунктов поступления материалов Л, В,

С и D до трассы трубопровода соот¬

ветствуют значениям а, 6, с и d.

Расстояние по трассе трубопровода

между точками выхода на нее дорог

от пунктов поступления Л, В, С и D

соответствуют значениям L\, L2 и Li.

Расстояния а, Ь, с и d могут быть

замерены в натуре по спидометру авто¬

машины, а если это невозможно —

по картам масштаба 1:25 000 или

1 : 50000. На расчетной схеме эти рас¬

стояния откладываются на перпендику¬

лярах, восстановленных из точек вы¬

хода дорог на трассу А', В\ С' и D'

в масштабе, равном масштабу трассы

Iрубопровода.Графический метод определения ра¬

циональных границ участков обслужи-

иапия заключается в нахождении точек

пересечения прямых АЕ и BE, BF и

('.F\ CG W DG W 1 д, которые прово¬

дятся через точки Л, 5, С и D и т. д. под

У1Л0М 45° к горизонтали. Проекции

ючек пересечения указанных прямых на

Iоризонтальную линию расчетной схе¬

мы, соответствующую трассе трубопро¬

вода (А', D') дают искомые границы

обслуживания пунктами поступления

материала А", В", С".Средневзвешенная дальность возки

рассчитывается как частное от деления

с'уммы линейных моментов возки на об¬

щую длину трассы трубопроводаI до Lcp — средневзвешенная дальность

мозки, М — линейные моменты возки от

каждого пункта поступления; Li, ...,

Ln — расстояние по трассе между соот-

ис'тствующими пунктами поступления

Линейные моменты возки от соответ-

с1вующего пункта поступления опреде¬

ляются по формулам= иМ" = (а + -~^Г и т. дПри значительных расстояниях меж¬

ду пунктами поступления один из них

может обслуживать несколько участков

1'рассы, а при малых расстояниях

часть пунктов может быть исключена

из транспортной схемыВ зависимости от точности определе¬

ния расстояний и местных условийI ранспортировки материалов расчетную

средневзвешенную дальносгь возки при

соответствующих обоснованиях допу¬

скается увеличивать на 5—15 %Потребность в транспортных средст¬

вах для перевозки материалов при

строительстве магистральных трубопро¬

водов рассчитывают для каждого уча¬

стка по основным видам грузов и видам

транспорта, намеченного к использо¬

ванию2 В Г Чирсков и дрРис. 2.4 Расчетная схема определения

рациональных границ участков трассы

магистрального трубопровода, обслу¬

живаемых трестами приема материаловРасчеты обычно выполняют в такой

последовател ьности:определяют общую массу перевози¬

мых грузов по основным видам;определяют средневзвешенную даль¬

ность возки по принятой транспортной

схеме,определяют объем грузоперевозок;

выбирают вид и грузоподъемность

транспортных средств по маркам (авто¬

мобили, трактора, трубовозы и т. п.),

устанавливают средне-суточную про¬

изводительность транспортных средств

(по действующим нормативам) приме¬

нительно к конкретным условиям,

устанавливают скорость движения

транспорта с грузом и без него,рассчитывают время погрузки и вы¬

грузки грузов;определяют необходимое число тран¬

спортных средств.Для уточнения расчетов потребность

транспортных средств определяется по

формулеА/-^Ofjiu ( ^ср/^'гр “1“ ^ср/j-'nop) iП01qkTt.^rгде N — необходимое число одно¬

временно работающих транспортных

средств; G„6m — общий вес перевозимых

грузов, q — грузоподъемность тран¬

спортного средства, Lcp — средневзве¬

шенная дальность возки, и,р, t'nop —

скорость движения транспорта соответ¬

ственно с грузом и без него, /„ог,

/выг — время, необходимое соответст¬

венно для погрузки и выгрузки груза,

k — коэффициент использования рабо¬

чего времени, учитывающий состояние

дорог, климатические условия и другие33

факторы; /г = 0,8 — для зимних условий

и /г = 0,9 — для летних; Т — общая про¬

должительность работы транспортных

средств, установленная для перевозки

грузов, дни, /сут — продолжительность

работы машин в течение суток, ч.Для усредненных расчетов потреб¬

ность транспортных средств определяют

по формуле./v=^,Tq.pkгде Л^н — коэффициент неравномерно¬

сти подачи транспорта, /(„ = 1,05-^ 1,2

Объем грузоперевозок определяют по

формуле Q=Go6m^cpСреднесуточная производительность

транспортной единицы <?ср = ^^ср//см-

Транспортные средства для неоснов¬

ных видов перевозок в период строи¬

тельства трубопровода (перебазировка

бригад, рабочее снабжение, медицин¬

ское обслуживание, перевозка рабочих

и пр.) предусматривается в ППР как

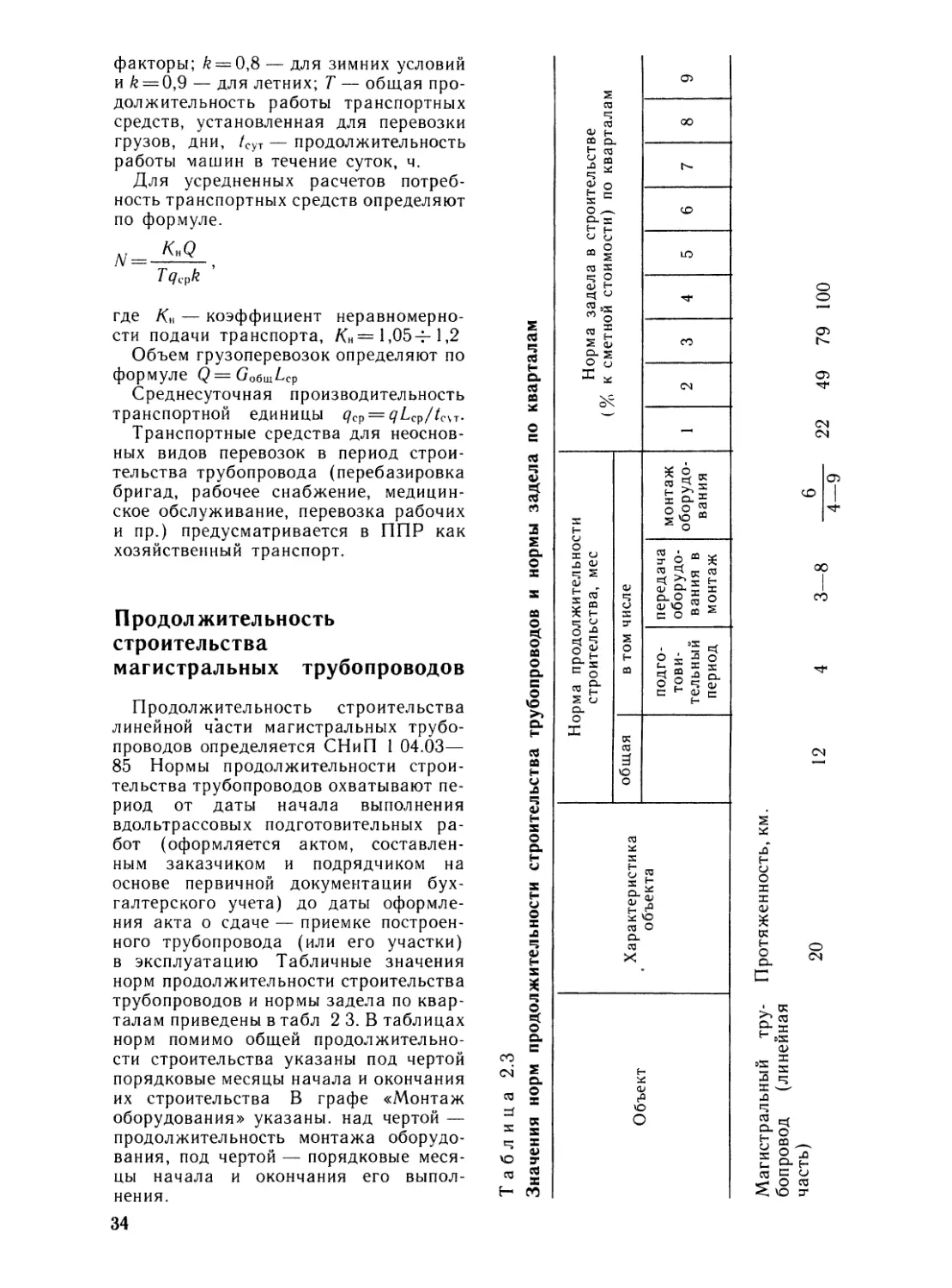

хозяйственный транспорт.Продолжительностьстроительствамагистральных трубопроводовПродолжительность строительства

линейной части магистральных трубо¬

проводов определяется СНиП 1 04.03—

85 Нормы продолжительности строи¬

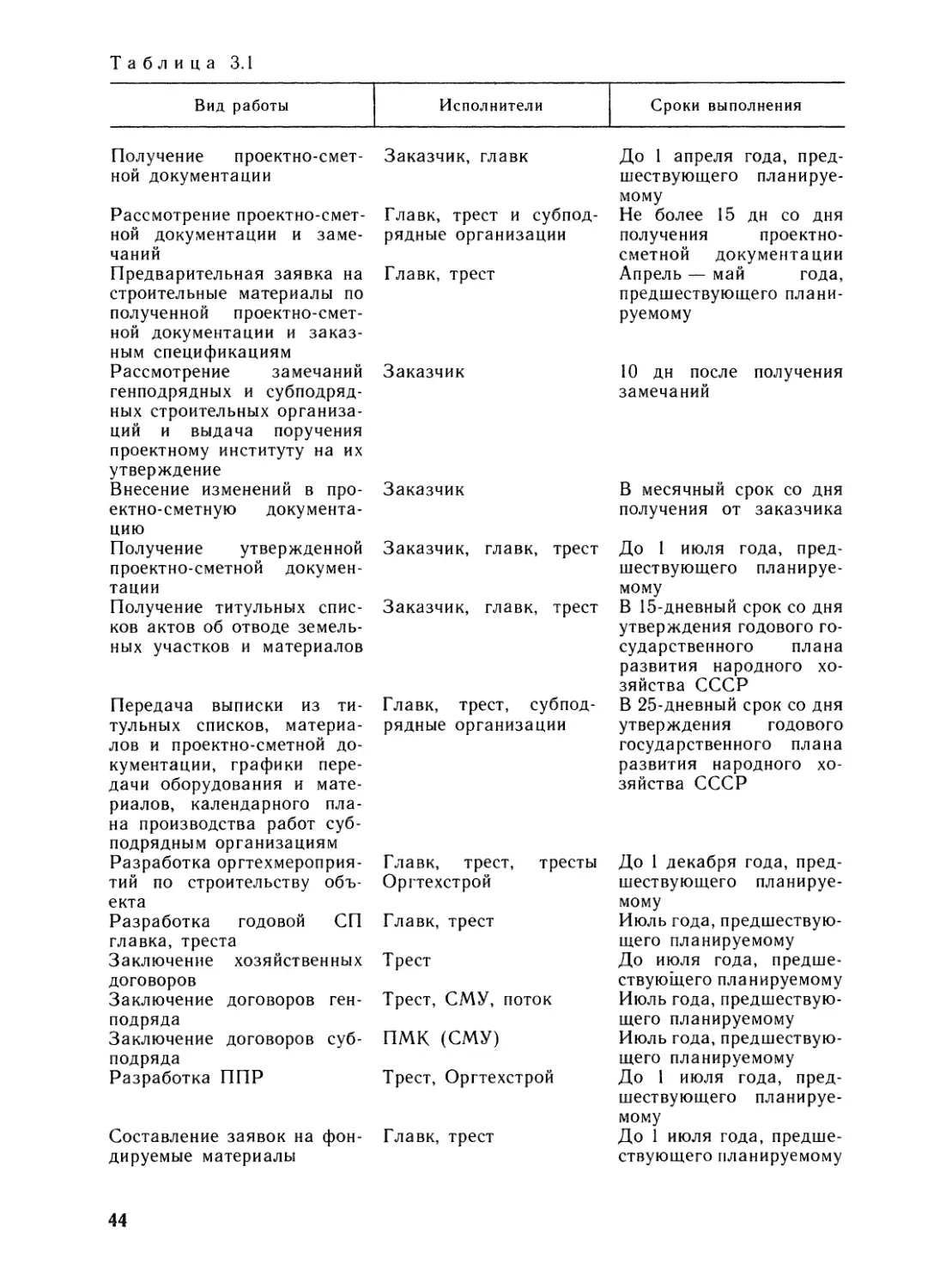

тельства трубопроводов охватывают пе¬

риод от даты начала выполнения

вдольтрассовых подготовительных ра¬

бот (оформляется актом, составлен¬

ным заказчиком и подрядчиком на

основе первичной документации бух¬

галтерского учета) до даты оформле¬

ния акта о сдаче — приемке построен¬

ного трубопровода (или его участки)

в эксплуатацию Табличные значения

норм продолжительности строительства

трубопроводов и нормы задела по квар¬

талам приведены в табл 2 3. В таблицах

норм помимо общей продолжительно¬

сти строительства указаны под чертой

порядковые месяцы начала и окончания

их строительства В графе «Монтаж

оборудования» указаны, над чертой —

продолжительность монтажа оборудо¬

вания, под чертой — порядковые меся¬

цы начала и окончания его выпол¬

нения.34IсооО.с5сосчтаSVOо ^о CJXяill

О О 2СЗо “ ^lieU о * о;'§S°® о.о р ^ S'с О) сгОVOо8СЭОIго—'к, VO