Author: Стаф И.К.

Tags: всеобщая история средние века (v – xv вв) история литературы французская литература филология возрождение

ISBN: 978-5-98712-651-6

Year: 2016

Text

Institute of World Literature of Russian Academy of Sciences

Irina Staf

Flowers of Rhetoric

and Belles Lettres.

The French Literature

at the end of the Middle Ages

and in the early Renaissance

J

Center for humanitarian initiatives

Moscow - Saint-Petersburg

2016

Институт мировой литературы Российской академии наук

И. К. Стаф

Цветы риторики

и прекрасные литеры.

Французская литература

позднего Средневековья

и раннего Возрождения

Центр гуманитарных инициатив

Москва - Санкт-Петербург

2016

УДК 94(100-87)(09)

ББК 63.3(0)4

С78

Серия MEDIAEVALIA

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.

Основана в 2015 г.

Составитель и главный редактор А.К. Гладков

Рецензенты:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник

ИМЛИ им. А.М. Горького РАН Л.В. Евдокимова

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры

сравнительной истории литератур ИФИ РГГУ И.В. Ершова

Стаф И.К.

С78 Цветы риторики и прекрасные литеры. Французская литерату¬

ра позднего Средневековья и раннего Возрождения / И.К. Стаф. —

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 246 с. — ил. —

(MEDIAEVALIA)

ISBN 978-5-98712-651-6

Книга посвящена различным аспектам становления национальной лите¬

ратуры Франции на рубеже Средневековья и Нового времени. На примере

творчества ведущих писателей эпохи (Жана Лемера де Бельж, Гийома Тарди-

фа, Октовьена де Сен-Желе, Клемана Маро, Бонавантюра Деперье и др.) рас¬

сматривается формирование национального исторического мифа, связанные

с ним первые попытки «защиты и прославления» французского языка, а так¬

же зарождение новых представлений об авторе, читающей публике, произве¬

дении, поэтическом вымысле и книге. Особое место уделено роли, которую

сыграли в этом процессе первые французские типографы и либрарии (от

Гийома Фише и Антуана Верара до Жоффруа Тори и Этьена Доле), и воздей¬

ствию нового искусства - книгопечатания на литературные практики эпохи.

Монография адресована историкам литературы и книги, преподавателям и

студентам вузов, специализирующимся на истории зарубежной литературы.

)

ISBN 978-5-98712-651-6 © Стаф И.К., 2016

© Гладков А.К., составление серии, 2016

© Центр гуманитарных инициатив, оформление,

2016

Оглавление

Предисловие 7

§ I. Природа, любовь и риторика во французской литературе

начала XVI в 16

§ И. «Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика

и история 33

§ III. Морализованный перевод и народная традиция в литературе

раннего французского Возрождения: пример Гийома Тардифа 44

§ IV. Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения

(от легенды о Вийоне к легенде о Маро) 105

§ V Книгопечатание и народная литература во Франции XV в 111

§ VI. Изображение книги и проблема авторства в издательской

деятельности Антуана Верара 144

§ VII. Миф и печатня: мифологизация французского языка

в «Цветущем луге» Жоффруа Тори 156

§ VIII. Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор Клемана

Маро и Франсуа Сагона 171

§ IX. Книга и творение: «Обитель Чести» Октовьена де Сен-Желе.... 182

§ X. Конец средневековой мифологии книги: «Кимвал мира»

Бонавантюра Деперье 206

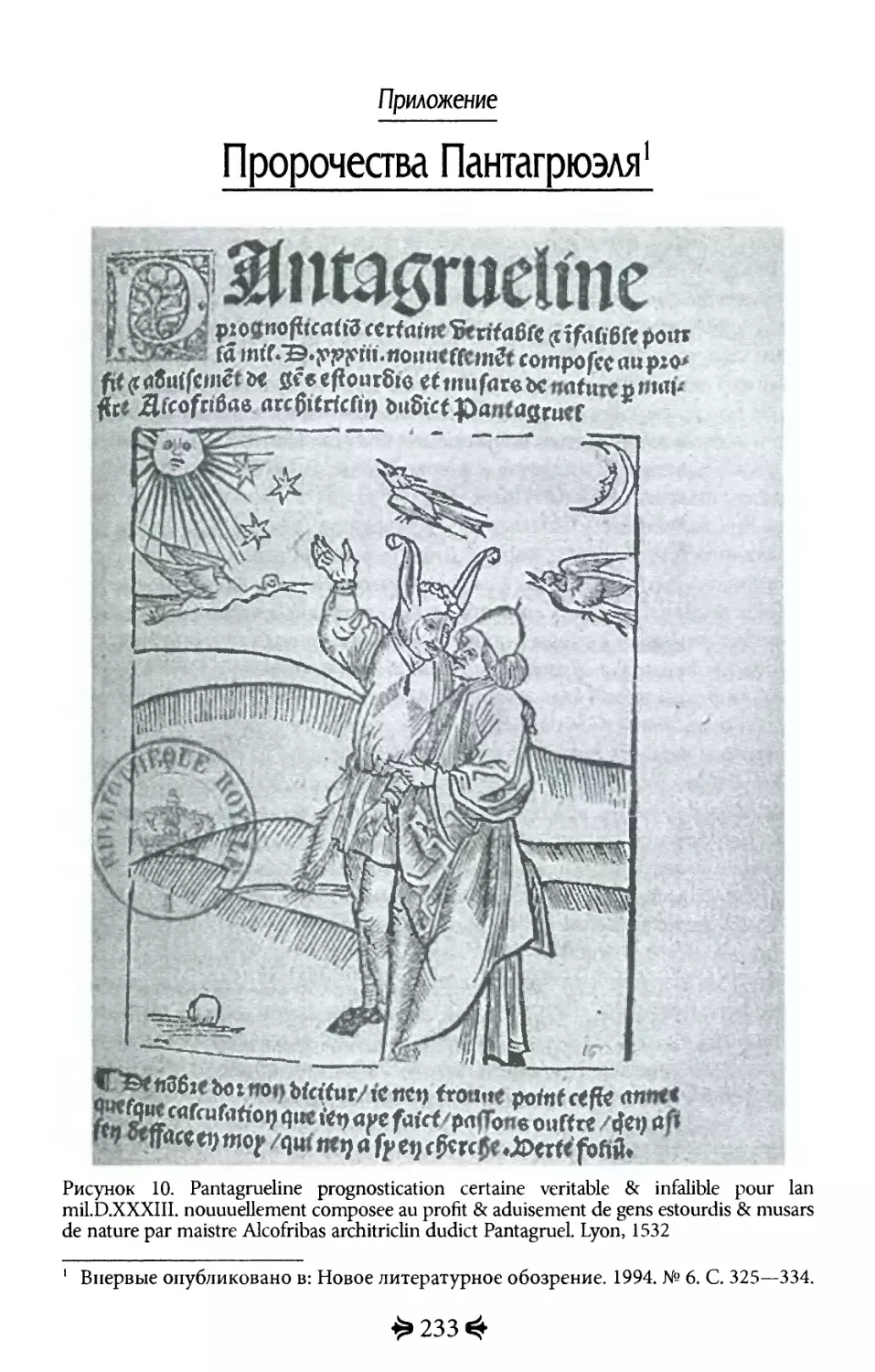

Приложение. Пророчества Пантагрюэля 233

Summary : 244

Content 245

^5^

Предисловие

Десять работ, вошедших в эту книгу, различаются по тематике, од¬

нако посвящены одному историческому периоду и одной главной

проблеме — становлению французской национальной литературы.

Эпоха, с легкой руки Й. Хёйзинги получившая название «осень

Средневековья», стала во Франции переломной для словесно¬

сти. Литература в это время складывается как культурный и социальный

институт, обретая привычные для Нового времени атрибуты: от понятий

авторства (формальным воплощением которого становится система коро¬

левских привилегий на издание), поэтического вымысла и печатного (т.е., в

пределе, завершенного и неизменного, в отличие от средневекового ману¬

скрипта) произведения до «читающей публики» и писательской иерархии.

Данный процесс, самым непосредственным образом связанный с подъ¬

емом национального самосознания, «защитой и прославлением» француз¬

ского языка, вел к новому пониманию словесности и книги, их смысла и

функций, к появлению фигуры профессионального литератора.

«Ренессанс — первое в европейской истории мышление наследников»,

писал еще в 1978 г. Л.М. Баткин1, имея в виду, прежде всего, итальянских

гуманистов, которые «через голову» Средних веков обратились к из¬

учению латинской (а затем и греческой) Античности. Применительно к

Франции эта идея нуждается в двух весьма существенных уточнениях.

Во-первых, задачи, которые стремился решать французский гу¬

манизм, во многом выходили за пределы той территории «латин-

скости» (latinitas, пользуясь термином Лоренцо Валлы), на которой

разворачивалась активность «классических» гуманистов, начиная с

Петрарки. Исследования Ф. Симоне2, Ж. Уи3, Э. Орнато4, Э. Бельт-

1 Цит. по: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995. С. 191.

2 Simone F. II Rinascimento francese. Studi e ricerche. Torino, 1961; Idem. Umanesimo,

Rinascimento, Barocco in Francia. Milano, 1968.

3 Ouy G. L’Humanisme et les mutations politiques et sociales en France aux XIVе et XVе

siecles // L’Humanisme fran^ais au debut de la Renaissance (XIVе Colloque international

de Tours). Paris, 1973. P. 27—44; Idem. L’Humanisme fran<;ais des XIVе et XVе siecles et

les origines de la Renaissance en France // Cahiers du Centre de Civilisation franco-po-

lonais. 1977. № 3 (опубл. 1981); Idem. Les recherches sur l’Humanisme fran^ais des XIVе

et XVе siecles // La filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX (Atti del

Congresso Internazionale. Roma, 11—15 die. 1989). Roma, 1993. P 275—327, и др.

4 В частности: Ornato В. Les humanistes fran<;ais et la redecouverte des classiques //

Preludes a la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en France au XVе siecle //

Etudes reunies par C. Bozzolo et E. Ornato. Paris, 1992. P. 1—45.

Предисловие

*

4

рана5 и др. со всей очевидностью показали теснейшую связь фран¬

цузских studia humanitatis с национальной традицией знания.

Протестуя против провозглашенной Петраркой6 безоговорочной

культурной гегемонии Италии, гуманисты времен Карла V и Карла

VI — Жан Жерсон, Николя де Кламанж, Жан де Монтрёй и др. —

искали опору в наследии французского Средневековья7 и, тем са¬

мым, закладывали основы риторики и поэтики на народном языке.

Достаточно вспомнить знаменитый спор вокруг «Романа о Розе»8,

оказавший большое влияние на последующее развитие литературы,

на осмысление ее норм и места в культуре.

Во-вторых, для соперничества с античностью римской националь¬

ная «античность» нуждалась в достаточно глубоких исторических

корнях. В дополнение к идее translatio studii — «переноса знания» из

Афин в Рим, а оттуда в Париж9, — требовалось выстроить убедитель¬

ную картину древнего происхождения французской нации: эта задача

также была поставлена первым поколением французских гуманистов,

но решена лишь в начале XVI столетия. Создание национального мифа,

который бы позволил обосновать многовековое культурное величие

французов, предполагало соответствующую работу с историческим

прошлым, а как следствие — переосмысление законов исторического

повествования.

Данная проблема рассматривается в параграфе «“Прославления

Галлии” Жана Лемера де Бельж: поэтика и история». Трехтомный свод

национальной мифологии — восходящей к средневековым источни¬

кам истории греческого происхождения французской нации, — вышел

из печати в начале XVI в. Его автор, последний представитель школы

«великих риториков», индициарий Бургундского двора, историограф

5 В частности: Beltran Е. L’humanisme fran^ais au temps de Charles VII et Louis XI //

Preludes a la Renaissance. P. 123—162.

6 А за ним и Валлой; достаточно напомнить его панегирик латыни в предисловии

к первой книге “Elegantiae”: «...Ведь именно [латинский язык] научил все пле¬

мена и народы тем искусствам, которые зовутся свободными, он научил наи¬

лучшим законам, он открыл людям путь ко всей мудрости, он, наконец, дал нам

возможность более не зваться варварами.<...> Мы до сих пор царим в огромной

части мира... Ибо там, где господствует латинская речь, там сохраняется и рим¬

ская власть» // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. XV век.

М., 1985. С. 12].—122 (Пер. Н.А. Федорова).

7 Mazour-Matusevich Y. Gerson et Petrarque. Humanisme et idee nationale // Renais¬

sance and Reformation / Renaissance et Reforme. XXV. 2001. № 1. P. 45—80.

8 Тексты полемики см.: Christine de Pisan, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et

Pierre Col, Le Debat sur le Roman de la Rose / Ed. E. Hicks. Paris, 1977.

9 В общих чертах французский извод понятия translatio studii описан во вводной

части параграфа «Морализованный перевод и народная традиция в литературе

раннего французского Возрождения: пример Гийома Тардифа».

^8^

Предисловие

¥

¥

Маргариты Австрийской, а затем короля Людовика XII, предпринима¬

ет первую во Франции попытку привить принципы гуманистической

историографии к повествованию на народном языке, отказавшись от

жанрового канона хроники. Одновременно Лемер, опираясь на опыт

«риторической» школы, комбинирует исторический нарратив с по¬

этическим вымыслом — в том смысле, какой придал этому понятию

Боккаччо в «Генеалогии языческих богов» и его французские последо¬

ватели, от Жака Леграна в начале XV века до Жана Тено в начале века

XVI-ro. Подчиняя структуру своего труда законам poetrie, «науки о вы¬

мысле», он придает ему, помимо исторической, более высокую — мо¬

рально-философскую достоверность. Его замысел — «показать, что нет

на свете нации, какая пребывала бы неизменно в достоинстве своем от

античных времен и доныне», кроме потомков Франка, сына Гектора,

превосходящих древностью все прочие народы, — воплощается в по¬

этическую аллегорию, «весьма богатую великими таинствами и поэти¬

ческими и философскими разумениями», содержащую полезный смысл

«под оболочкой выдуманных басен».

Сходной «мифологизации» подвергался в эпоху раннего Возрожде¬

ния и французский язык. Обретение народными языками статуса ли¬

тературных сопровождалось мифологизацией их происхождения не

только во Франции. Но если в Италии фиксация норм вольгаре проис¬

ходила в XVI в. преимущественно по гуманистической модели, через

«канонизацию» национальных auctores, Петрарки и Боккаччо (реша¬

ющая роль в этих усилиях принадлежит Пьетро Бембо), то во Фран¬

ции дело обстояло несколько иначе. Еще в XIV в. философ и теолог,

воспитатель будущего короля Карла V Николь Орем сформулировал

идею «латыни как родного языка римлян», предполагающую равную

ценность всех народных языков, «культурное достоинство» которых

обусловлено не столько подражанием auctores, сколько развитием и

возможностями национальной словесности. Некоторые аспекты поэти¬

ческой топики и символики XV—начала XVI в., посредством которой

«сад поэзии» превращался в локус расцвета и всевластия французского

слова, проанализированы в параграфе «Природа, любовь и риторика во

французской литературе начала XVI в.». Кроме того, особое значение

в этом контексте приобретал перевод на народный язык, который уже

для гуманистов из окружения Карла V стал одной из центральных сфер

деятельности. Ярким примером такого переноса гуманистического зна¬

ния на национальную почву служат произведения Гийома Тардифа,

автора первого латинского грамматического трактата, вышедшего из-

под пера француза (1470). Получив в 1483 г. должность «королевского

чтеца» при Карле VIII, он отказывается от studia humanitatis в класси¬

ческом смысле и целиком сосредоточивается на переводах; при этом,

^9^

Предисловие

*

как явствует из прологов к его трудам, перевод понимается им как про¬

должение именно гуманистической деятельности иными средствами.

Его переложения Валлы, Петрарки и Поджо имеют целью предоставить

королю образцовое пособие по современной риторике, позволяющее

державному адресату как поддерживать просвещенную беседу, так и

вершить государственные дела с опорой на принципы моральной фи¬

лософии.

Однако центральное место среди попыток утвердить французский

язык как язык культуры, обосновать его высокий статус, ничем не

уступающий статусу латыни и «флорентийского наречия», занимает

трактат Жоффруа Тори «Цветущий луг» (1529)10. Гуманист и печатник,

Тори не ограничивается восхвалением достоинств и древности наци¬

онального наречия, но первым приступает к решению насущной про¬

блемы — созданию нормативной грамматики, чье отсутствие не позво¬

ляло применять к французским текстам филологические принципы,

используемые при работе с сочинениями античных авторов. Именно

этой цели подчинена, в конечном счете, и сама мифологизация языка (в

трактате доказывается «аттическая» природа идеальных французских

литер, которые конструирует автор), а вернее, его основы: алфавита.

Единое символико-аллегорическое измерение, скрепляющее математи¬

ческие, исторические, лингвистические построения трактата, служит

залогом величия и расцвета национального наречия. Его эмблемой

становится фигура Геркулеса Галльского — древнего божества, олице¬

творяющего то «естественное» красноречие, которое, как стремится

доказать Тори, искони присуще французам и в котором он видит залог

грядущего соответствия французского языка классическим канонам.

Наконец, «Цветущий луг» стал также поворотной точкой в развитии

французского книгопечатания. Не только потому, что внедрение в ти¬

пографскую практику созданной Тори «идеальной антиквы» привело к

быстрому вытеснению традиционных для изданий на народном языке

готических шрифтов, а значит, к выравниванию и на этом уровне куль¬

турного статуса латинской и французской книги. Трактат фиксирует

принципиальный сдвиг, произошедший в первой трети XVI в. в пони¬

мании и бытовании книги: формирование «читающей публики», на ко¬

торую постепенно переориентируются литераторы и печатники. «Бла¬

гочестивые Любители добрых Литер и Литературы», которым адресует

свой труд Тори, занимают место покровителя-мецената; начинает рас¬

падаться устойчивая связь автора с патроном, характерная для Средне¬

вековья. Обретение печатной книгой своего, независимого от власти

10 См. параграф «Миф и печатня: мифологизация французского языка в “Цвету¬

щем луге” Жоффруа Тори».

Предисловие

*

■4

пространства — важнейший элемент новой социальной и культурной

парадигмы, в которую вписываются понятия автора и произведения,

книги и издателя.

Некоторые аспекты культурной семантики патронажа и ритуала

поднесения книги государю или сеньору прослеживаются в параграфе

«Книга и творение: “Обитель Чести” Октовьена де Сен-Желе». Обшир¬

ный прозиметрический текст придворного поэта Карла VIII, построен¬

ный как аллегория жизненного пути автора, дает беспрецедентный для

эпохи пример рефлексии позднесредневекового литератора о сущно¬

сти собственного труда и его духовных и культурных параметрах. На

каждом из этапов своего духовного возмужания взыскующий истины

странник попадает в определенные «сектора» литературного (и одно¬

временно социального) пространства, а конечная цель его скитаний

заключается в создании «нового творения». Причем творение не рав¬

нозначно книге — различие между двумя понятиями связано в пер¬

вую очередь с «авторской функцией» (пользуясь термином М. Фуко).

Творение — плоть от плоти автора: оно задумано им, оно заключает в

себе его поучительный жизненный путь, а процесс его создания подо¬

бен работе ремесленника над «шедевром» (т.е. изделием, на основании

которого мастера принимают в члены цеха). Но, доведя произведение

до конца, автор включает в него имя государя; именно такое, осенен¬

ное величием короля творение превращается в книгу. Иначе говоря,

книга — ремесленный «шедевр» и смысловой центр придворного ри¬

туала — объединяет в себе донатора-автора и читателя par excellence, в

роли которого выступает король.

Безусловно, в ритуале поднесения книги королю первостепенное

значение имеет тот факт, что в государе видели не только покровителя

и мецената, но и олицетворение национального начала. Однако с точки

зрения литературы как института этот ритуал реализует средневековое

понятие об авторстве11.

Практика книгопечатания, возникшая во Франции в 1470-е гг., внес¬

ла в средневековый ритуал существенные коррективы. Известно, что в

эпоху раннего Возрождения отношения между автором и типографом

складывались отнюдь не просто. Печатники и либрарии первыми ста¬

ли получать привилегию на публикацию произведений, и сетования

авторов на их «произвол», невежество и корыстолюбие превратились в

один из топосов литературной жизни как раз в XVI столетии. Личная,

даже интимная связь автора со своим творением оказывалась под угро-

11 Трансформации представления о поэте-авторе анализируются также в парагра¬

фе «Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения (от легенды о

Вийоне к легенде о Маро)».

Предисловие

¥

зой (поэтому еще в XVII в. подносные экземпляры часто заказывались

у мастеров, изготовлявших их вручную). Имя либрария и печатника в

incipit и колофоне, а позже — на титульном листе книги едва ли не вы¬

тесняло имя автора. Вместе с тем, соперничество «сопроизводителей»

печатной книги и связанное с ними напряженное осмысление ее специ¬

фики способствовали рождению нового авторского самосознания12.

Было бы упрощением полагать, что борьба за авторство сводилась

только к «апроприации» текстов либрариями и печатниками. «Автор¬

ская функция» на раннем этапе развития книгопечатания реализовы¬

валась в нескольких плоскостях. Более того, между создателем произ¬

ведения и его издателем иногда возникала своеобразная дистрибуция

понятия об авторстве. Один из примеров подобной дистрибуции рас¬

смотрен в параграфе «Изображение книги и проблема авторства в из¬

дательской деятельности Антуана Верара». Продукция этого весьма

крупного и плодовитого парижского либрария, работавшего для Карла

VIII, Людовика XII, Анны Бретонской, Луизы Савойской, Генриха VII,

отличается отчетливо выраженным «авторским» началом — вплоть до

того, что в ряде случаев он прямо именует себя автором подносимой

книги. Помимо прологов, вступительных стихов и посвящений, одним

из способов разграничить разные «уровни» авторства становится у Ве¬

рара иконография: книжные миниатюры и гравюры с изображением

книги и донатора.

Влияние книгопечатания на литературные практики — важнейшая

и пока еще малоизученная проблема. Теоретической базой для исследо¬

вания этого влияния могла бы стать «история чтения»13 — дисципли¬

на, у истоков которой стояли Р. Шартье, Д.Ф. Маккензи, Ф. Кавалло, Э.

Графтон, А. Петруччи и в рамках которой произведение (текст) изуча¬

ется в связи с его «материальной» формой, обусловливающей читатель¬

ское восприятие, а книга осмысляется как сложная система факторов,

задающих способ прочтения произведения в различных социальных

и культурных группах. Однако с точки зрения истории чтения это но¬

вое искусство утрачивает свою «революционную» роль: печатная кни¬

га на протяжении почти столетия воспроизводила ряд особенностей

манускрипта (изготовление которого в период позднего Средневеко-

12 См. об этом, в частности, классическую работу Синтии Дж. Браун: Brown C.J. Po¬

ets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France. Ithaca, 1995, a

также материалы международной конференции, состоявшейся в 2013 г. в Орле¬

ане: Les Poetes fran<;ais de la Renaissance et leurs “libraires” / Publ. sous la direction

de D. Bja'i et F. Rouget. Geneve, 2015 (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, № 122).

13 Histoire de la lecture dans le monde occidental / Sous la dir. de G. Cavallo et R. Char-

tier. Paris , 1997 (рус. пер.: История чтения в Западном мире от Античности до

наших дней. М., 2008).

Предисловие

*

вья было поставлено почти на промышленную основу), а ее новый об¬

лик окончательно сложился лишь во второй половине XVI в. И все же,

как показано в параграфе «Книгопечатание и народная литература во

Франции XV века», революция Гутенберга во Франции произошла.

В эпоху раннего Возрождения это была, прежде всего, «революция в

сознании». Современники стремились осмыслить роль, задачи и функ¬

ции нового способа изготавливать книги, в культурном значении кото¬

рого не сомневался никто: не только гуманисты, восторженно привет¬

ствовавшие его как мощное средство распространения аутентичного

классического знания, но и многие французские литераторы, писавшие

исключительно на народном языке.

Один из примеров активного использования новых возможностей

книги, ее новой роли в литературном процессе эпохи проанализиро¬

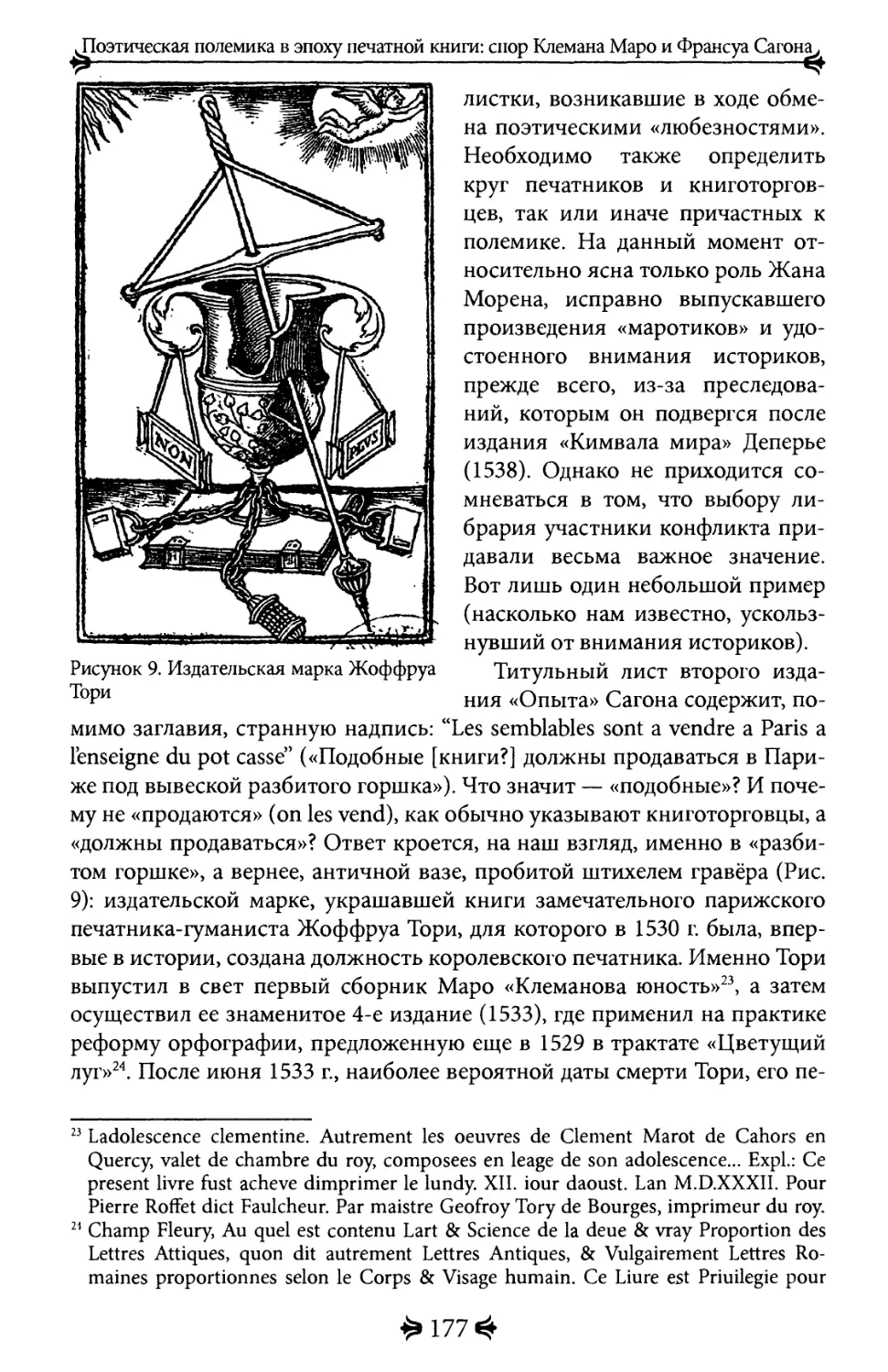

ван в параграфе «Поэтическая полемика в эпоху печатной книги: спор

Клемана Маро и Франсуа Сагона». Разгоревшийся в 1537 г. бурный об¬

мен посланиями между поэтами — сторонниками «мэтра Клемана» и

нормандского стихотворца Сагона, обвинившего его в ереси, — стал

первым во Франции поэтическим спором, главным адресатом которого

выступает та фигура «благосклонного читателя», какая вырисовывает¬

ся в литературном пространстве первой половины XVI в. под воздей¬

ствием книгопечатания. Эпистолы, обращенные к королю и собратьям

по стихотворному цеху, сменяются книжечками и брошюрами, пред¬

назначенными для широкой публики. Дабы вернее опорочить против¬

ника, Маро переводит полемику в регистр ярмарочной, «лубочной»

литературы — принципиально нового феномена, порожденного раз¬

витием типографии, — превращая ее в «иллюстрированный фельетон».

В потоке взаимных вербальных обвинений и карикатур формируется

представление о боговдохновенном поэте, чей дар освобождает его от

любых моральных изъянов, которые тщетно выискивают у него бездар¬

ные (а значит, порочные) зоилы. Одновременно в рамках шутовского

спора закладываются основы «республики литераторов» — той авто¬

номной от власти общности поэтов, писателей и ученых, какая станет

определять особенности литературного ландшафта в XVII столетии.

Средневековая парадигма бытования книги и словесности, во мно¬

гом воспринятая и развитая гуманизмом, окончательно утрачивает са-

кральность в одном из самых загадочных произведений французского

Ренессанса — «Кимвале мира» Бонавантюра Деперье14. «Маленький

трактат», принадлежащий перу секретаря королевы Наваррской, в бук¬

вальном смысле отрицает сам себя и, одновременно, всю систему коор¬

14 См. параграф «Конец средневековой мифологии книги: “Кимвал мира” Бонаван¬

тюра Деперье».

^13^

Предисловие

4

динат, задающих восприятие книги и фигуры автора в культуре эпохи.

Утверждая себя как самодостаточного творца, утрачивая опору на ав¬

торитет патрона или античных авторов, поэт оказывается в своеобраз¬

ном культурном вакууме — и в то же время завоевывает новое, куда

более широкое пространство, которое открывает перед ним печатня.

Таков в самых общих чертах круг проблем, затрагиваемых в пред¬

лагаемой вниманию читателей книге. Безусловно, процесс становления

французской национальной литературы описан в ней далеко не исчер¬

пывающим и, скорее, точечным образом. Ряд существенных аспектов

данного процесса (например, появление фигуры писателя-професси-

онала, живущего за счет издательских гонораров, а не вознагражде¬

ний от государя и вельмож; формирование новой жанровой системы

в ее соотнесении с бытованием печатной книги, и мн. др.) остался за

кадром, другие лишь намечены. Так, заслуживает самого присталь¬

ного внимания роль, которую сыграли в формировании французской

поэтики женщины — не только литераторы, но и их покровительни¬

цы, адресаты их текстов. Связь поэтического языка со служением даме

сложилась еще в эпоху трубадуров и труверов. Трансформация этого

служения в литературную ориентацию на дамское (прежде всего, при¬

дворное) общество в последнее время все чаще становится предметом

изучения историков и литературоведов15.

Еще одна важная и новаторская тенденция, характерная для указан¬

ного процесса в эпоху раннего Возрождения — соотнесение поэтиче¬

ского искусства с живописью, а не с музыкой, как в средневековой тра¬

диции. Переосмысление горациевской идеи ut pictura poesis в Италии

последней четверти XV столетия — одним из первых ее литературных

отголосков стала «Аркадия» Саннадзаро, — получившее развернутое

обоснование в записях Леонардо да Винчи, отразившись во француз¬

ском придворном искусстве первой половины XVI в., имело неожидан¬

ное следствие: в текстах Жана Лемера или Жоффруа Тори поэтика из

раздела риторики превратилась в своего рода целостную культурную

среду, подчиняющую своим законам реальную жизнь.

Наконец, требует дальнейшего прояснения место словесности сре¬

ди других наук — ее связи не только с философией, историей, теоло¬

гией, но и, например, с астрологией (примером тому может служить

«Кимвал мира» Деперье или пародийное «Предсказание на всякий год»

Франсуа Рабле16, которое вписывается в интереснейшую и малоизучен¬

ную литературную традицию, отмеченную, в частности, именами Жана

15 См., среди прочего, большой сборник: Patronnes et mecenes en France a la Renais¬

sance / Sous la dir. de K. Wilson-Chevalier avec la collaboration d’E. Pascal. Saint-

Etienne, 2007.

16 Русский перевод памятника см. в приложении к настоящему изданию.

Предисловие

+-

*

Молине и Пьетро Аретино). Мы назвали — почти наугад — лишь не¬

сколько возможных направлений исследования, каждое из которых

способно представить в неожиданном свете формирование литературы

Нового времени и, не исключено, привести к выработке оригинальных

подходов к ее изучению.

* * St-

Часть включенных в книгу статей написана в те годы, когда доступ к

источникам и критическим работам был весьма затруднен. Однако

содержащиеся в них идеи представляются нам актуальными и по сей

день. Правка, внесенная в них для данной публикации, минимальна: в

ряде мест добавлены новые сноски, оригинальные цитаты, а также пе¬

рекрестные ссылки; все дополнения заключены в квадратные скобки.

Выходные данные первой публикации указаны в первой сноске к каж¬

дому параграфу. Работа «Книга и творение: “Обитель Чести” Октовьена

де Сен-Желе» публикуется впервые.

Напротив, такие статьи, как «Морализованный перевод и народ¬

ная традиция в литературе раннего французского Возрождения» или

«Поэтическая полемика в эпоху печатной книги» — итог разысканий

автора в Национальной библиотеке Франции. Пользуюсь случаем,

чтобы выразить особую благодарность Роже Шартье, А.Я. Гуревичу и

Е.М. Мелетинскому, благодаря которым оказалась возможной работа

с первоисточниками. Приношу также свою глубокую признательность

коллегам по отделу классических литератур Запада и сравнительного

литературоведения ИМЛИ РАН, без критических замечаний, дополне¬

ний и поддержки которых большинство этих исследований не могло бы

состояться.

SI

Природа, любовь и риторика

во французской литературе начала XVI в.1

На рубеже XV—XVI вв. во Франции формировалось новое,

сравнительно со Средневековьем, представление о сущности

и функциях литературного творчества. Взлет национального

самосознания, отличающий эту эпоху и во многом опреде¬

ливший специфику ее культурной ситуации, вызвал к жизни

идею «защиты и прославления» французского языка, который про¬

возглашался равным по богатству и возможностям как итальянско¬

му — «тосканскому» — наречию, так и латыни. Пафосом утверждения

высочайших достоинств народного языка, предвосхищающим про¬

грамму «Плеяды», целиком проникнуто творчество «великих ритори-

ков» — поэтической школы, которая стала связующим звеном между

средневековой традицией и литературой Возрождения2: «Эти писате¬

ли <...> убеждены, что гордость всякой нации составляют не только

ее подвиги, но и рассказ об этих подвигах, и что народный язык слу¬

жит единственно истинным и всецело адекватным инструментом,

посредством которого народ может выразить себя и доказать свою

неповторимость»3.

Тем самым повышался и культурный статус литературы на француз¬

ском языке; поэтому же национальная словесность не знала какого-ли¬

бо резкого поворота, перелома, который бы четко обозначил границу

между Средневековьем и Возрождением. Вплоть до 1520-х—1530-х гг.

средневековые тексты не только читались и издавались (это было и

позже), но и отчасти выполняли функции, так сказать, «национальной

античности», служили доказательством давнего и пышного расцвета

французской литературы, зачастую выступая «аналогами» знамени¬

1 Впервые опубликовано в сборнике: Природа в культуре Возрождения. М., 1992.

С 93—106.

2 О школе «великих риториков» см.: Zumthor Р. Le Masque et la Lumiere. La poe-

tique des grands rhetoriqueurs. Paris, 1978; Les Grands rhetoriqueurs. Actes du Vе

Colloque International sur le Moyen Fran<;ais. Milano, 1985. T. I.

3 Jodogne P. Les “rhetoriqueurs” et Thumanisme: probleme d’histoire litteraire 11 Huma¬

nism in France at the End of the Middle Ages and in the Early Renaissance. Manches¬

ter, 1970. P. 163.

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

*

тых творений итальянцев и древних римлян4. Та же тенденция пере¬

осмыслять средневековое наследие, но не отказываться от него, нашла

воплощение в поэтическом языке «великих риториков», семантической

системе, включавшей на равных правах и средневековую топику, и ан¬

тичную образность и сюжеты. Одним из важных элементов этой систе¬

мы стал классический топос locus amoenus, «прелестного уголка».

В первом «Послании Зеленого любовника» Жана Лемера де Бельж

(1505) идеальный влюбленный — зеленый попугай, за шутливой ма¬

ской которого проступает фигура автора, придворного поэта, — не в

силах пережить даже временной разлуки со своей госпожой Маргари¬

той Австрийской, завещает похоронить его

.. .в прелестном уголке,

Где луг усеян множеством цветов,

Где речь слышна влюбленных пастухов,

Где птичек хор звенит и распевает

И радужные бабочки порхают

У ручейка с волною серебристой

Под пологом дерев зеленолистых5.

В шести строках описания будущей могилы у Лемера собраны едва ли

не все элементы «природной» топики, канонизированной Средневековьем:

цветы, зелень, деревья, ручей, птицы. Та же топика используется поэтом и

во втором «Послании...», на сей раз для изображения Блаженных остро¬

вов, своего рода птичьих Елисейских полей, куда после сурового суда Ми-

носа и почти Дантова путешествия по загробному миру попадает чистая и

верная душа умершего Зеленого любовника. Расположенный посреди свер¬

кающего моря, согреваемый ласковым солнцем остров утопает в зелени и

цветах; на нем много тенистых долин, растет множество фруктов, разно¬

образные птицы оглашают окрестности нежными трелями — словом, здесь

...все цвело и ликовало,

Сверкало радугой, благоухало6.

4 Так, например, «Роман о Розе» выступал французским аналогом «Комедии»

Данте, а Жан де Мён — национальной «ипостасью» великого флорентийца: см.,

в частности, финал «Согласия двух языков» Жана Лемера де Бельж.

5 [...En quelque lieu ioly, / Bien tapisse de diuerses flourettes, / Ou pastoureaux deuisent

damourettes: / Ou les oiseaux iargonnent et flageollent. / Et papillons bien coulou-

rez у vollent. / Pres d’vn ruisseau, ayant londe argentine, / Autour duquel les arbres

font courtine / De fueille verd...] // Lemaire de Beiges J. Dichtungen. Berlin, 1924.

S. 48 (здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод наш — И.С.).

6 [Ainz у fut tout riant en flouriture, / Souef flairant, de diuerse peinture] // Ibid. P. 65.

^17^

SI

4

Locus amoenus в «Посланиях Зеленого любовника», с одной стороны,

связан с любовной тематикой, а с другой, — несет в себе семантику земного

рая. Подобная смысловая нагрузка опирается на устойчивую средневеко¬

вую традицию. Цветы, зеленеющая трава, пение птиц, ручей (вариант: кап¬

ли росы на листьях) были обязательными мотивами «весенней строфы»,

вводившей в лирике трубадуров и труверов собственно любовную тему7.

Аналогичная топика — цветы, сад, лес, зеленый луг, источник — рекомен¬

довалась средневековой латинской риторикой для описания местности

(descriptio loci)8. Две эти линии — условно говоря, поэтическая, франко¬

язычная, и риторическая, латинская, — соединились и закрепились в «Ро¬

мане о Розе» с его Садом Любви, прямо названным земным раем9, а через

него — в пасторальной традиции позднего французского Средневековья10

и любовной лирике XIV—XV вв.11 У «великих риториков» связь идеально¬

го, гармоничного мира природы с темой любви окончательно оформилась

как поэтическое клише. Природные мотивы (в том же строгом наборе) сиг¬

нализировали о любовной тематике произведения вне зависимости от его

жанровой формы. В описании Храма Венеры из «Согласия двух языков»

Лемера (1511) явление богини любви сопровождается приходом Весны с

«сотней повозок зеленых листьев и чудной травки», Флоры с «прекрасны¬

ми коврами» из зелени, «усеянными множеством роз», и т.п. Храм же, пред¬

ставший глазам повествователя, «видом во всем походил на рай»12. Когда в

одном из посланий короля Франциска I герой говорит:

Я очутился в роще благодатной,

В тени чуть веял ветерок приятный,

Деревья были дивной высоты, —

Чуть солнца не касались их листы.

Трава и мох зелены и мягки,

И ласково журчали ручейки:

Несло струенье их хрустальных вод

Отдохновенье среди всех невзгод13,

7 Dragonetti R. La technique poetique des trouveres dans la chanson courtoise. Brugge,

1960. P. 163—193.

8 См., в частности: Ekkehard IV. De lege dictamen ornandi // Faral E. Les Arts poe-

tiques du XIIе et du XIIIе siecle. Paris, 1923. P. 104; Matthieu de Vanddme. Ars versifi-

catoria // Ibid- P. 148—149.

9 Часть I, ct. 635—636.

10 Blanchard J. La pastorale en France aux XIVе et XVе siecles. Paris, 1983. P. 15—41,283—312.

11 Poirion D. Le Poete et le Prince. Devolution du lyrisme courtois de Guillaume de

Machaut a Charles d’Orleans. Grenoble, 1965. P. 488—495.

12 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 84—85.

13 [Je me trouvay en un boys delectable / Oil lombre fut et le vent amyable; / Arbres es-

toient en grandeur si treshaulte / Que moins que trop de soleil avoyent faulte. / L’herbe

^18^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

4

то это описание позволяет без труда предугадать дальнейшее развитие

сюжета: герой видит на скале горестного влюбленного, к мольбам ко¬

торого снисходит сам бог любви, обещающий смягчить непреклонное

сердце дамы. «Храм Купидона» Клемана Маро (1514) — это чудесный

сад, где под зелеными сводами деревьев текут ручьи, поют птицы, цве¬

тут, благоухая, цветы, из которых паломники, подобно пасторальным

пастухам, плетут венки:

Сей Храм — закрытый и цветущий сад,

Прекраснее он был, чем чудный дол,

Где пастушок Парис любви услад

Молил у Пегасиды...14

Последняя реминисценция у Маро восходит не к античным обра¬

боткам мифа о нимфе Эноне, первой жене Париса («Героиды» Овидия).

Описание locus amoenus, где произошла встреча юного пастуха с кра¬

савицей нимфой, введено (весьма органично) в изложение античного

сюжета учителем Маро, Лемером, в главе XXIV первой книги «Про¬

славлений Галлии и примечательностей Трои», изданной за три года до

написания «Храма». Парис у Лемера вначале попадает в «пространство

любви» — к источнику Креусы, «каковой расположен в глубине пре¬

лестной долины среди Идейских гор»15, и уже там, после недолгого сна,

видит на поляне стайку нимф, в том числе Энону.

Традиция, канонизировавшая связь топики природы с темой любви,

оставалась актуальной для литературного и, шире, культурного созна¬

ния еще, во всяком случае, в 1530-е гг. В «Любовных рассказах» лион¬

ской писательницы, укрывшейся за характерным псевдонимом Жанна

Флор16 (1531), несколько дам, собравшись в саду загородной виллы, об¬

мениваются историями, в которых утверждается и прославляется все¬

силие Венеры. «В большом и обширном саду, — пишет автор, — бил

прекрасный источник живой и серебристой воды, окруженный различ¬

ными деревьями, с которых доносилось пение птиц самых разных ви-

tant verde et la mousse si tendre / Et les ruisseaux murmurans au descendre / Ren-

doient le lieu par leur cristalin cours / Digne a tout mal de seur et doux secours] //

Frangois I. Oeuvres poetiques. Geneve, 1984. P. 329.

14 [Ce temple estoit ung clos foury verger / Passant en tout le val delicieux / Auquel jadis

Paris jeune berger / Pria d’amour Pegasis...] // Marot CL Oeuvres / Ed. G. Guiffrey.

Geneve, 1969. T. 2. R 75—76.

15 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 3.

16 Наиболее авторитетные на сегодня (хотя и нуждающиеся в уточнении) сообра¬

жения о происхождении этого псевдонима см.: Saulnier V.L. Documents nouveaux

sur Jeanne Gaillarde et ses amis // Bulletin de la Societe historique, archeologique et

litteraire de Lyon. 1951. T. XVIII. P. 79—100.

§1

*-

*

дов, столь мелодично распевающих маленькими своими горлышками,

что истинно райское удовольствие было их слушать. <...> Что же до

плодов сказанного сада, то я полагаю достоверным, что во всем мире,

даже и в самих садах Алкиноя, не было подобных...»17. В описании

Жанны отчетливо звучит мотив земного рая, хоть и заявленный не так

открыто, как у Маро, у которого Храм Купидона можно было бы при¬

нять за «Рай Земной, когда б там были Ева и Адам»18.

Таким образом, в поэтическом языке «великих риториков» и их по¬

следователей «природа составляла <...> уже целиком сконструирован¬

ный, идеальный мир»19. Некоторые черты этого мира соотносимы с осо¬

бенностями того пасторально-идиллического универсума, образцом

которого стала «Аркадия» Саннадзаро20. У поздних «риториков» (Лемер)

и Маро картина земного рая, напоминающая шпалеры-«мильфлёры»

этого периода — недаром «центры, где расцветало искусство живописи,

совпадали с теми, что посещали либо прославляли риторики»21, — вво¬

дится «антикизирующей» пасторальной топикой: как в «Храме Венеры»,

так и в «Храме Купидона» непременно присутствуют нимфы, дриады,

бог Пан с пастухами, играющими на волынках и свирелях, «весельчак

Титир»22 и т.д. Кроме того, в описаниях locus amoenus постепенно наме¬

чается принцип «сращения» и взаимодополнения природы и культуры.

Плащ нимфы Эноны, «расшитый разными изображениями цветочков

и птичек» и спадающий «многоцветными волнами» до самой земли23,

служит своеобразным зеркалом прелестной долины, где впервые видит

возлюбленную Парис. В «Троне Чести» Жана Молине (1467) пение птиц

уподоблено звучанию музыкальных инструментов. В его же «Венке Дам»

(1478) птицы «мелодично распевают» молитву во славу «королевы цве¬

тов» — розы24. В «Храме Венеры» Лемера соловьи, ласточки, дрозды,

жаворонки, канарейки, чижи, щеглы и множество иных певчих птиц (в

любви к перечислениям Лемер не уступает Саннадзаро) исполняют зау¬

треню под аккорды музыкальных инструментов25. Наконец, «Храм Купи¬

дона» целиком строится на слиянии природы и культуры. Если у Лемера

17 Flore J. Comptes amoureux. Geneve, 1971. P. 131.

18 [Brief on leust pris pour paradis terrestre / S’Eve, et Adam dedans eussent este] // Ma-

rot CL Op. cit. P. 76.

19 Баткин Jl.M. Мотив «разнообразия» в «Аркадии» Саннадзаро и новый культур¬

ный смысл античного жанра // Античное наследие в культуре Возрождения. М.,

1984. С. 159.

20 Ср.: Zumthor Р. Op. cit. Р. 189—190.

21 Ibid. Р. 204.

22 Marot CL Op. cit. P. 74.

23 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 5.

24 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. Paris, 1978. P. 76, 79.

25 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 87.

^20^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

4

храм Венеры и храм Минервы в «Согласии двух языков», или храм Чести

и Добродетелей (1503) — это именно здания, расположенные среди «зем¬

ного рая» и поражающие красотой и благородной роскошью отделки, то

у Маро храм есть творение природы. Его первые врата сделаны из алых

цветов; его своды — это виноградные лозы, алтарь — высокая скала26,

колонны — кипарисы, часовни — рощи и сады. При храме есть кладби¬

ще — зеленый лес, где роль крестов играют деревья27, а свечей — букеты

розмарина; певчими, конечно же, выступают птицы.

Однако как раз на этом последнем примере наглядно видны отли¬

чия подобных описаний у «великих риториков» от пасторального про¬

странства аркадийского типа. И прежде всего то, что в них полностью

отсутствует мотив упорядоченного разнообразия и какого-либо чело¬

веческого творчества, т.е. истинно культурного начала. Храм Купидона

недаром кажется рассказчику, попавшему в него в числе других палом¬

ников, «созданием Юпитера»28: в этом «цветущем саду», обустроенном

высшей силой, человеку отведена функция даже не служителя, а при¬

мерного, ревностного прихожанина. Смысл «слияния» природы и куль¬

туры здесь прямо противоположен аркадийскому — условная приро¬

да, «земной рай», вытесняет со своей территории любые произведения

человеческих рук, даже и само здание, пребывая высшей и самодоста¬

точной эманацией божества. Отзвуки такой трактовки locus amoenus

присутствуют и в гораздо более поздних текстах, иногда определяя

рецепцию итальянских образцов. Так, «Любовные рассказы» Жанны

Флор в своем построении ясно ориентированы на «Декамерон» Боккач-

чо, а описание прекрасного сада, где собираются дамы, имеет сходство

с картинами цветущих окрестностей Флоренции, по которым путеше¬

ствует компания рассказчиков, в частности, с Долиной Дам. Однако

мотив «естественного» сращения природы и искусства, важнейший

26 Два элемента в системе природной топики имели особое значение — гора и ис¬

точник. Гора обычно есть центр мироздания (как Ида в «Прославлениях Гал¬

лии...» или скала, похожая на Олимп, в «Храме Чести и Добродетелей» Лемера),

источник же придает картине земного рая «подлинность», завершенность. Когда

повествователь в «Согласии двух языков» Лемера описывает храм Венеры, он,

безусловно, видит в нем земной рай — но «рай телесный» (Lemaire de Beiges J.

Op. cit. P. 86), т.е. ущербный, не вполне должный, где, по мысли автора, не может

состояться союз французского и итальянского языков (ибо Венера «означает из¬

мену и безделье; к тому же она слишком влюблена в Марса, великого бога сра¬

жений» // Ibid. Р. 79). Показательно поэтому, что среди красот Храма отсутству¬

ет источник, замененный мотивом росы на цветах. Зато когда рассказчик после

долгих и трудных скитаний достигает храма Минервы, он первым делом обнару¬

живает у заросшей зеленью и мхом горной расщелины «маленький серебристый

ручеек, окруженный несколькими густолиственными деревьями» // Ibid. Р. 103.

27 Несомненный отзвук креста-дерева в современной Маро иконографии.

28 Marot Cl Op. cit. P. 76.

^21^

§1

4

у Боккаччо, постоянно подменяется у Жанны мотивом рукотворно¬

го изобилия — фруктов, винограда, рыбы в небольшом пруду29 и блюд

на обеденном столе собравшихся30. Сад — тот же земной рай, только

созданный хозяйкой виллы, дамой Сальфионной. И сад — это тот же

Храм: «Здесь никогда не случалось меж дам говорить о вещах непри¬

ятных, но лишь об Амуре, о божественности его и власти, а также о ма¬

тери его Венере...»31. Сакральность локуса закреплена в строгой регла¬

ментации принятых здесь бесед (по функции — молитв).

Сакральностью обусловлена и специфическая «космичность» опи¬

сываемого пространства — черта, неразрывно связанная с семантикой

земного рая. В свой Храм, «закрытый и цветущий сад», Маро помещает

и гору, и озеро, и рощи и леса (во множественном числе!). Разрабаты¬

вая в новелле 4 «Любовных рассказов» сюжет о Нарциссе, Жанна Флор

рисует картину поистине вселенского страдания тех бесчисленных дам,

что стали жертвой бездушного красавца: «То проклинали они судьбу,

то пылкие свои желания, по острым скалам и диким лесам скитаясь

<...> И так стенали, бродя по горам и долам, злосчастные бедняжки и

изливали жалобы свои и ропот на воздух и глухим ветрам...»32. Миф,

тем самым, приобретает универсальное, космическое звучание, a locus

amoenus, где настигает Нарцисса гнев бога любви, предстает не только

значимым, «любовным» пространством, но и центром мироздания, ор¬

ганизованного как храм Амура и Венеры.

Сугубая условность изображения проистекает в описаниях «прелест¬

ного уголка», прежде всего, из чисто речевой клишированности. Одна и

та же топика переходит у «великих риториков» из текста в текст практи¬

чески без вариаций. За исключением Лемера, почти ни у кого не встре¬

чается конкретизации, замены самых общих родовых наименований рас¬

тений и птиц видовым разнообразием33. Но и у Лемера обычно так или

иначе подчеркнут всецело риторический, формально-речевой характер

такого «разнообразия»: описывая, например, содержимое корзинки Эно-

ны, фруктового рога изобилия, он перечисляет 17 названий различных

плодов — и все строго по алфавиту34. Подобная устойчивость описаний

заставляет предположить, что, помимо изначальной функции риториче-

29 Если дамы у Боккаччо, резвясь в прозрачной воде озера, пытаются поймать ру¬

ками рыбок, то у Жанны пруд, богатый рыбой, служит лишь для изобильной

рыбной ловл#.

30 Flore ]. Op. cit. Р. 131—132.

31 Ibid. Р. 131.

32 Ibid. Р. 98—99.

33 Ср.: Planche A. Lexique et fonction du vegetal dans un corpus de textes fran<;ais des

XIV et XV si£cles // Actes du Vе Colloque International sur le Moyen Fran<;ais. Milano,

1986. T. III. Etudes litteraires sur le XVе siecle. P. 7—25.

34 Lemaire de Beiges ]. Op. cit. P. 13.

^ 22 ^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

¥

4

ского descriptio loci, они несли во французской литературе рубежа XV—

XVI вв. иную и, видимо, основную для них функциональную нагрузку.

И здесь возникает еще одна их специфическая особенность. Как

правило, топика природы и идея любовного служения неотделимы от

понятия красноречия. Пространство «земного рая» оформляется не

только как «сад любви», но и как «сад риторики». В храме Купидона

главным святым служит аллегорическая фигура Beau Parler — Красно¬

речия. Литература, поэзия, опирающаяся на нормы риторики, прирав¬

нивается у Маро к божественному слову:

Евангелие, что читают здесь —

Любви искусство и искусство речи35.

Любовь — преимущественная сфера, где властвует риторика; два ис¬

кусства, любовное и поэтическое, как бы сливаются воедино. В Храме не

только умудренные опытом матроны наставляют юных девушек, обращая

их к служению Амуру, здесь существует свой набор «культовых» книг:

Овидий, мэтр Ален Шартье, и к ним

Петрарка, и еще «Роман о Розе» —

Вот те молитвы и псалмы, каким

Звучать в том Храме век, в стихах и в прозе36.

Идеей взаимосвязи любви и красноречия проникнута и упоминав¬

шаяся выше новелла Жанны Флор о Нарциссе. Смысловой центр по¬

вествования в соответствии с общей концепцией сборника переносит¬

ся с самовлюбленности и гордыни красавца-юноши — как это было в

«Метаморфозах», которые, по-видимому, послужили прямым источни¬

ком для лионской писательницы, — на немоту нимфы Эхо, лишенной

возможности объясниться с Нарциссом. Именно в недостижимости

для Эхо правильного, по законам риторики построенного изъяснения

своих чувств и состоит драматизм сюжета. Драма тем более велика,

что изначально, до того, как мстительная Юнона оставила нимфе спо¬

собность лишь повторять речи других, та обладала исключительным

даром слова. И по мнению рассказчицы новеллы (наиболее мудрой из

дам, госпожи Эгины Минервы, которой, помимо прочего, посвящен

35 [Ou pour Evangile disoit / L’art daymer faict dart роё^ие] // Marot Cl Op. cit. P. 94.

Как мы видим, у Маро эта связь заявлена еще более четко: буквальный перевод

второй строки — «искусство любви, сделанное из поэтического искусства».

36 [Ovidius, maistre Alain Chartier, / Petrarque, aussi le Roman de la Rose / Sont les

messelz, breviaire, et psaultier, / Quen ce sainct temple, on lit, en rithme et prose...] //

Ibid. P. 89.

^23^

§1

*

*

сборник в целом), не обойдись богиня с Эхо столь жестоко, развязка

истории могла быть иной: «И не случись так, что на время утратила

она нежное свое красноречие, быть может, удалось бы ей насладиться

любовной своей страстью»37. Главной силой в любви выступает сила

красноречия, не знающая преград. Овидиевский сюжет превращается в

подлинную драму несказанного слова.

Эта особенность, чрезвычайно характерная для французской литера-

туры раннего Возрождения, была чертой отнюдь не жанровой. Она была

одной из основ общего представления о сущности, задачах и законах по¬

этического творчества, которое бытовало во Франции примерно до 1530-

х гг. Так, в конце XV в. поэт и хронист Жан Молине открывал свой трак¬

тат «Искусство риторики» следующим посвящением: «Поскольку вы,

высокочтимый господин мой38, как я понимаю по изящным посланиям

вашим, недавно призваны были под знамена Купидона, бога Любви, и,

исполнены пылкого желания, желаете быть воителем рыцарственным и

достойным, дабы покорить противника вашего и одержать над ним слав¬

ную победу, обратились вы ко мне, чтобы использовать вам искусство

Риторики»39. В «Храме Венеры» Лемера множество «поэтов и стихотвор¬

цев» поют славу богине, «словами чудно речи украшая»40. В прологе «Со¬

гласия двух языков» автор, описывая спор двух благородных, живого ума

и ученых людей относительно достоинств французского и итальянского

языков, устами своих персонажей судит о языках, прежде всего, с точ¬

ки зрения их пригодности и выразительности в «любовной материи»41.

В «Храме Венеры» Лемер приводит и список жанров, в которых нахо¬

дит воплощение это единство любви и риторики, притом список весьма

длинный — ди, кантилены, оды, гимны, элегии, песни, мотеты, лэ, бал¬

лады, вирелэ, рондо, сирвенты, королевские песни. Приблизительно тот

же список дан и в «Храме Купидона» Маро: песнопения, которые в нем

дозволены — это рондо, баллады, вирелэ, триолеты и т.д.:

Венера учит их запоминать

Всех юношей влюбленных, в Храме новых,

Чтоб дам умели речью занимать42.

37 Flore /. Op. cit. Р. 101.

38 Об адресате трактата см.: Langlois Е. Recueil dArts de seconde rhetorique. Paris,

1902. P. LXI—LXIII.

39 Ibid. P 204.1

40 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 89.

41 Ibid. P. 78.

42 [Lesquelz Venus apprent a retenir / A ung grand tas damoureux nouvelletz / Pour

mieulx s<;avoir dames entretenir] // Marot CL Op. cit. P. 89. В отличие от «Храма

Венеры», где звучат стихи и на французском, и на итальянском, и на латыни,

«Храм Купидона» — целиком царство национальной поэзии.

£24^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

4

В анонимном тексте, опубликованном в 1530 г. лионским издателем

Ф. Жюстом под видом третьего «Послания Зеленого любовника» Ле-

мера, разочарованный влюбленный, отказываясь от неблагодарного

любовно-поэтического поприща, перечисляет и отринутые им стихот¬

ворные формы — песни, баллады, триолеты, рондо, мотеты, вирелэ, ко¬

ролевские песни, послания и т.д.43

Набор жанров («форм») у трех авторов примерно одинаков — по

сути, это перечень основных типов стихотворных произведений, со¬

ставлявших предмет трактатов XV—начала XVI в. по «второй ритори¬

ке», т.е. риторике стихотворной речи на народном языке (в противовес

«первой риторике», прозаической и латинской). На практике этот на¬

бор охватывал всю традицию лирики, канонизированную «великими

риториками», ту, что несколько десятилетий спустя Дю Белле охарак¬

теризует как «пряные приправы, которые портят вкус нашего языка и

служат не чем иным, как свидетельством нашего невежества»44.

Однако в традиции этой имела место еще одна жанровая форма,

отсутствующая как в приведенных перечнях, так и в трактатах по ри¬

торике, но получившая в творчестве «риториков» широкое распро¬

странение: сравнительно большое по объему прозиметрическое про¬

изведение, в котором придворные поэты воплощали свою главную

миссию — славить и воспитывать государя. Именно здесь соединение

топики locus amoenus, любовной темы и красноречия дало результаты,

важные как для развития французской литературы, так и для становле¬

ния ренессансной литературы вообще.

Еще вторая часть «Романа о Розе» открыла традицию аллегорического

видения, во многом определившую поэтику трактатов и больших поэм у

«риториков»45. Природная топика играла в них значительную роль; чаще

всего она включалась в вводную часть текста, обозначая пространство,

куда попадает полный душевной смуты рассказчик (обычно он там за¬

сыпает) и где он видит некую аллегорическую и дидактическую карти¬

ну. «В предельном своем воплощении схема такова: поэт засыпает в не¬

коем саду и несколькими стихами позже “ему является видение”»46. Так,

например, у Молине в «Троне Чести»: «...Ища отдохновения и веселия

душевного и желая услышать мелодичные песни птичек, отправился

43 Цит. по: Mayer С.А. La Tierce Epistre de TAmand Verd de Jean Lemaire de Beiges //

De Jean Lemaire a Jean Giraudoux. Melanges... offerts a P. Jourda. Paris, 1970. P. 35.

Текст «третьего послания» см. Р. 30—35.

44 Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка. Гл. IV // Эстетика Ре¬

нессанса. М., 1981. Т. 2. С. 257 (перевод М. Толмачева).

45 Zumthor Р. Le Masque et la Lumiere. P. 79—94.

46 Angeli G. Le type-cadre du songe dans la production des Grands Rhetoriqueurs 11 Les

Grands Rhetoriqueurs. T. I. P. 10.

^25^

§1

4

я в прелестную рощу и там уснул под сенью прекрасного многолисто¬

го дуба, и во сне казалось мне, будто нахожусь я в некоем изысканном

саду...»47. Герой его политической аллегории «Упования простого люда»

(1481), «думая забыть свою меланхолию», идет в поля: «...И пока с вос¬

хищением смотрел я на приятные глазу цветы, коими богато были укра¬

шены травы на лугах, раскрылась внезапно земля и увидел я пропасть

глубины необычайной...»48; так вводится аллегория, призванная убедить

государей в необходимости мира, где бы правили попранные ныне Ти¬

ранией Справедливость и Истина. То же построение использует и Фран¬

циск I в упомянутом выше послании. В «Храме Чести и Добродетелей»

Лемера песенка пастушки Галатеи, славящей расцвет природы, пред¬

варяет видение самого храма, название которого говорит само за себя.

Locus amoenus становится у «риториков» тем условным пространством,

где поэта — провозвестника божественной истины и божественного сло¬

ва — посещает прозрение и дар красноречия. Топика природы как бы

маркирует переход из «реальности», в которой поэта обуревает неудов¬

летворенность и тоска, к высокому вымыслу, заключающему в себе по¬

следнюю истину. «Прелестный уголок» оказывается неразрывно связан с

понятиями поэтического вымысла и поэтического дара.

Понятия эти имели в системе литературных норм, сложившейся во

Франции к началу XVI в., особое значение. Они отсылали к науке «по-

этрии» (poetrie), которая отчасти пересекалась со «второй риторикой»,

но отнюдь не была ей тождественна. Эта разновидность поэтики отлича¬

лась по своему объекту и от средневековой латинской поэтики, — разде¬

ла грамматики, а позже диалектики (логики)49. Автор первого во Франции

трактата по этой науке, «Красноречивейшая София-Мудрость» (“Archiloge

Sophie”, ок. 1400—1405 гг.), монах-августинец Жак Легран, вдохновленный

«Генеалогией языческих богов» Боккаччо50, определял свой предмет так:

«Поэтрия есть наука, обучающая выдумывать и создавать вымышленные

творения, основанные на разуме и подобии вещей, о которых желают вести

речь, и наука сия весьма потребна всем, кто стремится быть красноречивым,

и оттого поэтрия, по разумению моему, подчиняется риторике <...>. По-

47 Molinet ]. Les Faictz et Dietz. Paris, 1936. T. I. P. 36.

48 Цит. no: Zumthor P. Le Masque et la Lumiere. P. 282.

49 Гаспаров MJL Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грам¬

матики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском

Средневековье. М., 1986. С. 108—109. Общую характеристику поэтики в XV в.

см.: Jung M.-R. Poetria. Zur Dichtungstheorie des ausgehenden Mittelalters in Frank-

reich 11 Vox Romanica. Bern, 1971. Vol. 30/1. S. 44—64.

50 Di Stefano G. Jacques Legrand, lecteur de Boccace 11 Yearbook of Italian Studies. Mon¬

treal, 1971. Vol. I. P. 248—264.

^ 26 4

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

4

этрия отнюдь не учит рассуждать, что делает логика, также поэтрия отнюдь

не описывает науку стихотворства, ибо наука эта частью принадлежит грам¬

матике, а частью риторике <...>. Цель и содержание поэтрии в том, чтобы

придумывать истории либо что иное в согласии с тем, о чем желают вести

речь.., ибо поэтрия есть не что иное, как наука, обучающая вымыслу»51 52.

В первоначальном, латинском варианте трактата (“Sophologium”, ок.

1400 г.) присутствует важное уточнение: “Proprie poetria non habet pro ob-

jecto metrificare, sed potius fingere, sive sit in prosa, sive in metro>52 (выделе¬

но нами — И.С.). Таким образом, правила этой науки в равной мере рас¬

пространяются и на стихи, и на прозу: различие между ними — на этом

уровне описания, в отличие от уровня риторического, — снято. «Поэти¬

ческим» (“selon la mode poeticque”) называет свое описание храма Вене¬

ры, где впервые во Франции использована терцина, Лемер53; “Dictier poe¬

tical” — название одного из стихотворений пасторальной тематики Жана

Роберте54. Но тот же Лемер в прозаических «Прославлениях Галлии...»

включает в главу XXIV «поэтическое повествование о могуществе и бла¬

горасположении сказанных нимф к Парису Александру»55, а Жанна Флор

именует свой сборник рассказов «поэтическим вымыслом»56. Каков же

был объем понятий «поэзия» и «поэтический вымысел» в эту эпоху?

Для раннего французского Ренессанса «поэзия» служила синони¬

мом «басни» в том смысле, в каком говорит о ней Боккаччо в «Генеа¬

логии...», защищая «басни» древних поэтов от нападок невежд, — т.е.

античной мифологии. Значительную часть трактатов по «поэтрии» за¬

нимают сводные каталоги мифологических персонажей и сюжетов,

причем источником для них, помимо творений древних, служит и Свя¬

щенное писание. В трактате Леграна два списка: в первом перечисля¬

ются герои и их истории, заимствованные из «Метаморфоз» Овидия,

во втором — основные сюжеты из Библии. Анонимный автор «Правил

второй риторики» (между 1411 и 1432 гг.) приводит объемистый пере¬

чень различных «поэтических» персонажей, где рядом с Адамом, Евой

и Каином стоят Юпитер, Купидон, Ясон, Пирам и Фисба57. Причисле¬

ние Библии к поэтическим текстам для Франции восходит, скорее все¬

го, к тому же Боккаччо, писавшему: «По способу изображения Писания

идут как бы нога в ногу с творениями поэтов <...> и то самое, что поэт

51 Цит. по: Langlois Е. Op. cit. Р. VIII—IX.

52 Ibid. Р. 10.

53 Lemaire de Beiges /. Op. cit. P. 80.

54 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 122.

55 Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 3.

56 Flore J. Op. cit. P. 168.

57 Langlois E. Op. cit. P. 39—48.

^27^>

& ^

именует басней или вымыслом, наши теологи назвали фигурой»58. Во

всяком случае, еще в 1521 г. Пьер Фабри (или, во французском вариан¬

те, Лефевр), автор «Великого и истинного искусства полной риторики»,

считает его аргументацию вполне достаточной: «А тем, кто дурно от¬

зывается о поэтах, именуя их лжецами, тем первый ответил Боккаччо в

своей “Генеалогии богов” И мне сейчас довольно сказать, что все Свя¬

щенное писание исполнено поэзии, равно и Псалтирь»59.

Включение Библии в сферу поэзии имело глубокий смысл. Материал

поэтрии, «басня», предполагал, помимо прямого, скрытое, аллегориче¬

ское толкование, которое и служило его «оправданием», а поэта возво¬

дило в ранг философа и мудреца. Концепция poeta teologo определяла

все творчество «великих риториков» и их последователей. Маро, гото¬

вивший к изданию в 1526 г. «Роман о Розе», снабдил его «Моральным

истолкованием», в котором, предлагая по крайней мере три мистиче¬

ские интерпретации «духовной розы», писал:

«Басни создаются и придумываются, дабы излагать их в мистическом

смысле, а оттого осуждать их не подобает. <...> Если мы в понимании сво¬

ем продвинемся не далее оболочки буквального смысла, мы лишь получим

удовольствие от вымыслов и историй, не постигнув особенной пользы, ко¬

торую в моральном разумении приносит сердцевина духовная, то есть про¬

исходящая из внушения Святого духа»60.

Маро опирается здесь, помимо прочего, на традицию теолого-дидак¬

тической интерпретации «Романа о Розе», примером которой может, в

частности, служить его «морализированная» обработка Жаном Молине,

изданная крупным парижским издателем Антуаном Вераром (ок. 1500 г.),

где стихотворный текст переложен прозой и сопровожден многочислен¬

ными и пространными «моральными толкованиями» (moralites).

Топика природы, «земного рая» вписывалась в такую концепцию

поэтического языка легко и органично. Во-первых, включаясь в вы¬

мышленное пространство аллегории, она, подобно мифологическим

персонажам и сюжетам, становилась своего рода знаком, сигналом, ука¬

зывающим на начало поэтической (вымышленной и аллегорической)

58 Цит. по: Эстетика Ренессанса. Т. 2. С. 31 (перевод В.В. Бибихина).

59 Fabri Р. Су ensuit le Grant et vray art de pleine Rhetorique... Geneve, 1972. f. iij, v°. Правда,

трактовка (эиблейских персонажей в наставлениях по поэтрии далеко не всегда со¬

впадала с канонической. Вот, например, описание Евы из уже упоминавшихся «Пра¬

вил второй риторики»: «Ева, праматерь наша, была красоты несравненной, и не было

никого подобного ей в великой красоте, но дети, коих она родила, весьма ее испор¬

тили, хотя и была она наделена великой добродетелью; но, несмотря на то, была она

весьма осмотрительна, и во всем повиновалась Адаму, и сильно любила своих детей,

и всегда приносила двоих сразу, мальчика и девочку» // Langlois Е. Op. cit. Р. 39.

60 Marot CL Op. cit. P. 151.

^28^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

речи — как у Молине или Франциска I61. Во-вторых, поскольку граница,

разделяющая «пространство вымысла» и «пространство реальности» в

произведениях «риториков», к началу XVI в. утратила изначальную от¬

четливость62, locus amoenus, сливаясь с мифологической образностью,

сам стал частью «поэтрии». У Маро в «Храме Купидона» природные

мотивы с самого начала «перекодируются» на язык мифологии: приход

весны — это явление богини Флоры, дуновение ветерка — бога Зефира,

заря, естественно, превращается в Аврору и т.д., причем процесс этот

происходит внутри самого текста, на глазах у читателя. Так же экспли¬

цитно заявлен и аллегорический характер повествования: толкование

часто включено в текст; например, «алые цветы и распускающиеся буто¬

ны», из которых сооружены первые врата Храма, означали:

.. .чудные услады,

Что в храме поселились навсегда63.

Вслед за этими вратами, которые охраняет приветливый страж Добрый

Прием (Bel Acueil, персонаж «Романа о Розе»), расположен портал из ко¬

лючек и чертополоха, обозначающих тернии Любви. Интересна связь ми¬

фологического и аллегорического кодов в «Храме Чести и Добродетелей»

Лемера: на горе, похожей на Олимп и «столь цветущей, столь зеленеющей,

столь убранной благоуханными деревцами и иными красотами в изоби¬

лии, словно то был второй земной рай»64, перед группой путников пред¬

стает Храм, в котором находятся шесть изукрашенных фигур; на каждой

изображена буква, и вместе они составляют слово, чей смысл пока не

вполне понятен вновь прибывшим. Храм сооружен по античному образцу,

из мрамора, и путники поначалу считают, что слово составлено из первых

букв имен античных богов (поэтический код), однако выясняется, что это

начальные буквы человеческих добродетелей (код аллегорический).

Принадлежность топики природы к поэтической сфере не могла не

повлиять и на ее семантику. Сделавшись одним из «знаков» аллегори¬

ческого вымысла, она приобрела тем самым весьма широкие смысловые

границы, что позволяло «риторикам» проецировать ее на самые разные

61 Еще один пример — «Послание, созданное из поэтических вымыслов» Жана

Буше, где повествователь, уснув на лугу, в тени дерева, под птичье пение, видит

во сне юношу и девушку в богато изукрашенной лодке. Вместе с ними плывет

множество веселых людей, которые «сочиняют баллады, вирелэ, блазоны, рон¬

до, песни, лэ» и т.п. См.: Zumthor Р. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 254.

62 Angeli G. Op. cit. P. 10.

63 [Signifiant que joyes nompareilles / Sont a jamais en ce lieu fleurissans] // Marot Cl

Op. cit. P. 77.

64 Zumthor P. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 150.

^29^

. §1 ,

£ ^

области литературы и культуры. Так, с помощью ее элементов славит бы¬

лую мощь Бургундского герцогства и его государя Карла Смелого Моли¬

не в «Древе Бургундском» (1486):

«Десяти лет не прошло с тех пор, как в мощном и обильном плодами

винограднике Бургундском цвело древо великое красоты изумительной, в

изобилии драгоценными добродетелями украшенное <...> Многие любез¬

ные пастухи и благородные пастушки в сени его укрывались, кои, подобно

ему, росли, расцветали и плодоносили в чести, добродетелях и славе»65.

В тексте празднества по случаю въезда Карла VIII в Руан в 1485 г., со¬

чиненном неким Пинелем, «народ» (жители Руана) отождествляется с

засыхающим древом, а Карл — с живительным источником, благодаря

которому происходит расцвет природы, сливающийся с расцветом по¬

эзии: вокруг ожившего дерева и источника начинают резвиться пастухи,

«из коих истекают все новые приятные песни»66. С другой стороны, при¬

родная топика могла непосредственно, эксплицитно обозначать литера¬

турное (прежде всего, версификаторское, но не только) творчество, его

законы и результаты. В «Двенадцати Дамах Риторики» Жоржа Шатлена

(1463), признанного главы «великих риториков», изложение поэтическо¬

го учения подается в форме диалога 12 дам — 12 разделов учения — в

прекрасном саду; дама Доктрина раскрывает даме Цветущая Память

(Flourie Memoire) названия цветов и деревьев сада, пространство кото¬

рого, тем самым, предстает «метафорой осведомленности, которой дол¬

жен обладать поэт, чтобы воплотить свое произведение»67. Метафора эта,

став почти общеязыковой, закреплялась даже в названиях издательских

сборников различных произведений — главным образом принадлежа¬

щих перу «риториков». Среди многочисленных «цветов» — «Цветок

всяческого веселья» (ок. 1530)68, «Цветы французской поэзии» (1534)69 и

т.п. — здесь выделяется антология «Сад удовольствия и цвет риторики»,

выпущенная в 1501 г. Антуаном Вераром и включающая, наряду со сти¬

хами французских поэтов конца XIV—XV вв., трактат «Руководство по

второй риторике» неизвестного автора, избравшего для себя псевдоним

«Горемыка»70. Отзвуки той же метафоры, но уже обогащенной ренессанс-

65 Ibid. Р. 84.

66 Ibid. Р. 133.

67 Muhlethaler J.-CL Un manifeste poetique de 1463: les “Enseignes” des Douze Dames

de Rhetorfque // Les Grands Rhetoriqueurs. P. 96.

68 La Fleur de toute ioyeusete, contenant epistres, ballades et rondeaulx ioyeux et fort

nouueaulx. S.I., s.d. In-8 goth.

69 Les Fleurs des poisies francoyses // Alberti L.B. Hecatomphile, de vulgaire it alien

tourne en langaige francoys. Paris, 1534. In-8.

70 Le Jardin de Plaisance et fleur de Rhetorique. Nouuellement imprime a Paris pour Ant.

Verard... [1501]. In-fol. goth.

^30^

Природа, любовь и риторика во французской литературе начала XVI в.

*

*

ной идеей «естественного разнообразия», слышны еще в конце XVI в. у

Этьена Пакье, который в одном из писем сравнивает «Опыты» Монтеня

с «лугом, вперемешку и без всякого искусства разнообразно украшен¬

ным множеством цветов»71. Традиции «риториков» (в свою очередь, пре¬

ломлявших средневековый прием описания красот и пользы грамматики

через растительную и особенно цветочную образность) оказались впол¬

не устойчивыми.

Но включение топики природы в число поэтических, вымышлен¬

ных и аллегорических, элементов означало и ее включение в сферу той

огромной и плодотворной работы, которую проделали «великие рито¬

рики» для изучения и расширения возможностей французского язы¬

ка72. Эти поэты с их изощренными стихотворными конструкциями,

виртуозными рифмами, ассонансами, аллитерациями, акростихами,

ребусами и пр. придавали важнейшее значение фонетическому и зри¬

тельному ряду своих произведений. В XV в. стихотворство, окончатель¬

но отделившись от музыки и став самостоятельной областью риторики,

потребовало повышенного внимания к смысловой нагрузке слова, сло¬

га и даже отдельной буквы73 (отсюда пресловутый «формализм», до по¬

следнего времени ставившийся в вину «риторикам»). В этом контексте

восприятие природных топосов оказывалось неотделимым от обозна¬

чающих их слое, их фонетической и графической структуры, и станови¬

лось полем сложных до изощренности семантических экспериментов.

Ярким примером подобного произведения может служить «Венок

Дам» Молине (1478) — аллегорическое прославление новорожденной

дочери императора Максимилиана, будущей Маргариты Австрийской.

Имя девочки оказывается связано с именами 10 цветков (по числу букв

в слове Marguerite), причем именно через букву — начальную букву

цветка. Эта общая для двух семантических рядов буква и становится

носительницей смысла, заключенного в цветке-эмблеме. Так, третий

цветок в «венке» Молине, роза, оказывается не только наделен всем

мощным грузом значений и толкований, берущих начало в «Романе о

Розе» (между прочим, Маро уподобляет розе свой храм Купидона), но

и распространяет свои свойства на слова, которые начинаются с одной

с ним буквы. Помимо мистической трактовки розы как «истинного от¬

дохновения мозга, красоты лица, ясности взора, жажды языка, утехи

носа, нежности руки, желания сердца, здоровья груди и помощи же¬

лудка <...> из коей (розы. — И.С.) происходит Добродетель, именуемая

71 Pasquier Е. Choix de lettres sur la litterature, la langue et la traduction. Geneve, 1956. P. 48.

72 См., например, списки неологизмов, введенных «риториками» во французский

язык: Slerca A. A propos des neologismes des Rhetoriqueurs // Les Grands Rhetori-

queurs. P. 60—88.

73 Zumthor P. Le Masque et la Lumiere. P. 244—266.

^31^

§1

*

4

Обретение великой радости»74, Молине предлагает читателю список

дам, чьи имена начинались с буквы “R” и которые поэтому сполна на¬

сладились указанной добродетелью. Таковы, например, библейская Ре¬

векка — «роза.., которая из благословенного семени своего произвела

зараз два благородных бутона, Исайю и Иакова», Рахиль — «розочка,

красотою несравненной увенчанная», Руфь и др.75 Но никакие слож¬

ные смысловые построения невозможны для «риторика» вне поэтиче¬

ской практики: Молине, завершая прозаический фрагмент о розе, под¬

крепляет тезис о первой букве слова как носительнице его семантики

молитвой-панегириком цветку, которую поет хор птиц и в которой все

слова начинаются опять-таки с буквы V’76.

Таким образом, функции locus amoenus в творчестве «великих рито-

риков» и их последователей целиком определялись общей концепцией

литературы и ее законов, сложившейся к рубежу XV—XVI вв. во Фран¬

ции. Сделав топику природы, наряду с мифологическими персонажами

и сюжетами, знаком поэтической, вымышлено-аллегорической речи,

«риторики» связали ее с самой сущностью поэзии — как в значении

стихотворства, так и в значении вымысла. Семантика природных моти¬

вов оказалась неотделима от норм риторики и «поэтрии». Представая

не «естественным» природно-культурным идеалом, подобным саннад-

заровской «Аркадии», но «земным раем», «садом любви» и одновремен¬

но «садом поэзии», locus amoenus у поэтов риторической школы служил

как бы промежуточным этапом между средневековой и ренессансной

трактовкой природы. Это была своеобразная утопия — не гармониче¬

ский космос «золотого века», созданный гуманистами, но место наи¬

высшего расцвета и могущества французского слова: предельно услов¬

ная (и потому богатая семантически) «утопия языка».

)

74 Zumthor Р. Anthologie des grands rhetoriqueurs. P. 78—79.

75 Ibid. P. 79.

76 Аналогичный прием использован у Лемера в «Храме Венеры», где главный жрец

храма Гений (персонаж «Романа о Розе») произносит хвалу французам, все сло¬

ва которой начинаются с буквы “f” (Lemaire de Beiges J. Op. cit. P. 98).

s«

«Прославления Галлии»

Жана Аемера де Бельж:

поэтика и история1

В 1511 г. в Лионе вышла в свет первая книга трехтомных «Про¬

славлений Галлии и Примечательностей Трои» Жана Леме-

ра де Бельж2 — обширного свода национальной мифологии,

восходящей к средневековой легенде о троянском происхож¬

дении французов. Автор — последний представитель шко¬

лы «великих риториков» — ставил своей целью «показать, что нет на

свете нации, какая пребывала бы неизменно в достоинстве своем от

античных времен и доныне»3, кроме потомков Франка, сына Гектора,

превосходящих древностью все прочие народы. Эта грандиозная за¬

дача, непосредственно вытекающая из идеи translatio studii, целиком

отвечала пафосу «защиты и прославления» национальной словесно¬

сти и языка, которым был окрашен во Франции период раннего Ре¬

нессанса. Однако замысел Лемера представляет интерес не только

как свидетельство обостренного самосознания французской культу¬

ры рубежа XV—XVI вв., утверждавшей себя в соперничестве с ита¬

льянским гуманизмом и античностью. Обосновывая тезис о том, что

именно французы являются наследниками греков, создателей всех ис¬

кусств и наук, Лемер столкнулся с необходимостью найти для свое¬

го творения новую форму, синтезирующую (и тем самым трансфор¬

мирующую) ряд средневековых традиций. «Прославления Галлии...»

с точки зрения современной им литературной теории и практики не

только выпадают из существующих жанровых рамок, но и содержат

внутреннее противоречие.

С одной стороны, Лемер, создатель нескольких политико-историче¬

ских трактатов и хроники, «смиреннейший Секретарь и Индициарий,

1 Впервые опубликовано в: Кентавр Centaurus. Studia classica et mediaevalia. M.,

2005. № 2. C. 293—302.