Text

Холера в СССР

в период VII пандемии

Под редакцией

академика РАМН

В.И.Покровского

МОСКВА

"МЕДИЦИНА"

2000

УДК 616.98:579.843.1] - 036.21(47 + 57)

ББК 55.141

Х71

Холера в СССР в период УП пацдемии/Под ред. В. И Пок-

Х71 ровского.—М.: Медицина, 2000.—472 с.: ил.

ISBN 5-225-04537-5

В книге обобщены итоги многолетних практических наблюдений и

исследований, проведенных различными учреждениями бывшего СССР

в период VII пандемии холеры —самой длительной, продолжающейся

до настоящего времени. В авторский коллектив вошли специалисты

различного профиля, что позволило отразить достижения в области

микробиологии, иммунологии, эпидемиологии, диагностики, клини-

ки и лечения холеры. Представлены прежде недоступные широкой

медицинской общественности сведения о предшествовавших VII пан-

демии эпидемиях холеры в бывшем СССР.

Для микробиологов, эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Cholera in the USSR: the VII pandemia. Ed. V. I. Pokrovsky.— M.: Me-

ditsina, 2000.

The book reviews the results of long-term surveillance and investigations

performed in the USSR during the VII cholera pandemia which was the

longest in the history of the country. Specialists of different disciplines

consider the problems of cholera microbiology, immunology, epidemiology,

diagnosis, symptoms, treatment. Previously secret information is provided

on cholera epidemics preceding the VII pandemia in the USSR.

Readership: microbiologists, epidemiologists, infection specialists.

ББК 55.141

ISBN 5-225-04537-5 © Коллектив авторов, 2000

Все права авторов защищены. Ни одна часть этого издания не может быть

занесена в память компьютера либо воспроизведена любым способом без пред-

варительного письменного разрешения издателя.

АВТОРЫ

Адамов

Алексей Константинович — доктор медицинских наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник Российского на-

Ломов

Юрий Михайлович

Малеев

Виктор Васильевич

Марамович

Александр Семенович

Мединский

Григорий Моисеевич

Наркевич

Михаил Иванович

Подосинникова

Людмила Сергеевна

Покровский

Валентин Иванович

Уралева

Вероника Семеновна

учно-исследовательского противочумного

института «Микроб», заслуженный изоб-

ретатель РФ.

~ доктор медицинских наук, профессор, ака-

демик АЕ, директор Ростовского государ-

ственного научно-исследовательского про-

тивочумного института, заслуженный дея-

тель науки РФ.

— доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН, заместитель директо-

ра Центрального научно-исследовательского

института эпидемиологии Минздрава РФ.

— доктор медицинских наук, профессор, за-

ведующий отделом эпидемиологии Иркут-

ского научно-исследовательского противо-

чумного института.

— доктор медицинских наук, профессор, ве-

дущий научный сотрудник Ростовского

государственного научно-исследовательско-

го противочумного института.

— заместитель начальника управления профи-

лактики инфекционных болезней Мин-

здрава РФ.

— доктор медицинских наук, ученый секре-

тарь Ростовского государственного научно-

исследовательского противочумного инсти-

тута.

— доктор медицинских наук, профессор, ака-

демик РАМН, Президент РАМН, директор

Центрального научно-исследовательского

института эпидемиологии Минздрава РФ.

— доктор медицинских наук, профессор, за-

ведующая отделом Ростовского государ-

ственного научно-исследовательского про-

тивочумного института.

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение — В. И. Покровский, Г.М. Мединский].................. 6

Распространение холеры в мире с 1926 по 1960 г.—АС. Мара-

мович ........................................................ 8

Холера в СССР в период Великой Отечественной войны.—

А. С. Марамович .......................................... 14

Версии заноса холеры Эль-Тор на территорию Советского Сою-

за,— |ЛА/. М.И. Наркевич, Ю.М. Ломов ........... 26

Заболеваемость холерой Эль-Тор в странах, пограничных с

СССР, в 60-е годы XX века ............................... 26

Оценка эпидемиологической эффективности существовавших

в 60-е годы XX века международных и внутрисоюзных сани-

тарно-карантинных мероприятий в отношении холеры .... 29

Вероятные пути заноса холеры на территорию Узбекской ССР

в 1965 г. и в другие регионы страны в 1970 г............. 32

Пути и факторы, способствовавшие распространению холеры Эль-

Тор на территории СССР,—| Г. А/. Мединский\, Ю.М. Ломов ... 42

География холеры Эль-Тор в СССР с 1965 по 1990 г. . . . 42

Роль различных видов транспорта в распространении холеры

внутри страны .......................................... 63

Роль социальных и санитарно-гигиенических факторов, неко-

торых обычаев и ритуалов в распространении холеры ... 74

Сезонность вспышек холеры .............................. 82

Очаговость при холере Эль-Тор .......................... 83

Промежуточные и конечные факторы, влияющие на распро-

странение вибрионов Эль-Тор в очагах холеры ............ 95

Инфицированность холерой различных контингентов населе-

ния . ^ | Т. А/. Мединский|, Ю.М. Ломов, М.И. Наркевич . 103

Временное укоренение холеры Эль-Тор и сохранение се воз-

будитсля в межэпидемический сезон.— | Г.М. Мединский],

Ю.М. Ломов ............................................ ИЗ

Эколого-географический характер распространения вибрионов Эль-

Тор в объектах окружающей среды,— [Г.М. Мединский |, М.И. Нар-

кевич, Ю.М. Ломов .......................................... 128

Интенсивность контаминации и длительность сохранения виб-

рионов Эль-Тор в объектах окружающей среды ............... 128

4

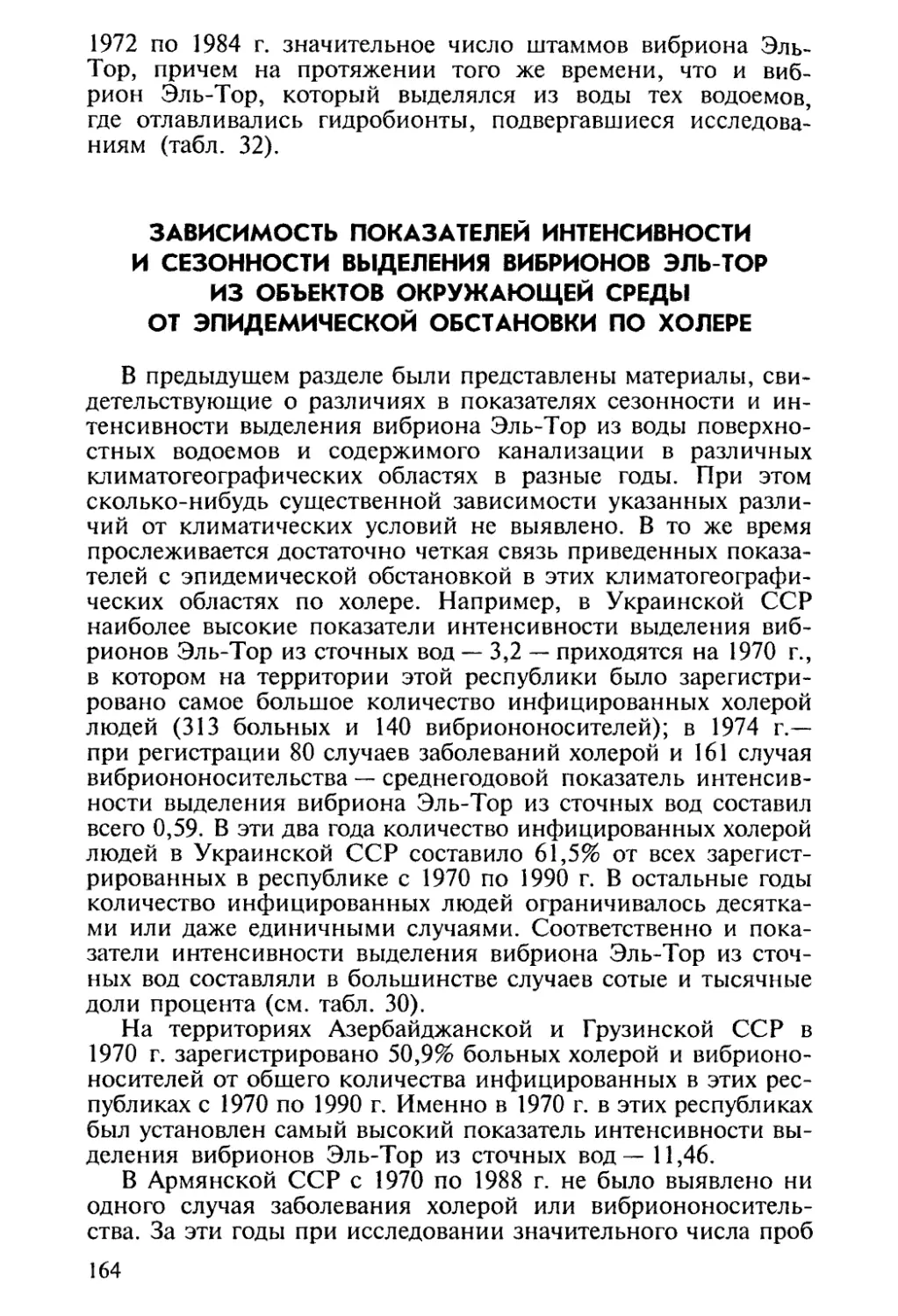

Зависимость показателей интенсивности и сезонности выде-

ления вибрионов Эль-Тор из объектов окружающей среды

от эпидемической обстановки по холере.................... 164

Влияние санитарно-гигиенических условий на контаминацию

поверхностных водоемов вибрионами Эль-Тор ............... 174

Влияние экологических факторов на некоторые свойства холерных

вибрионов.— Ю.М. Ломов, |Г,М. Мединский |.................. 189

Характеристика вибрионов Эль-Тор, выделенных в СССР в период

VII пандемии холеры.— В. С. Уралева ................... 209

Свойства вибрионов Эль-Тор, выделенных от людей и из

объектов окружающей среды ........................... 209

Частота и характер изменчивости вибрионов Эль-Тор, выде-

ленных из различных объектов......................... 222

Чувствительность к антибиотикам вибрионов Эль-Тор, выде-

ленных в СССР в период VII пандемии.—7/.С. Подосинни-

кова................................................. 237

Оценка эпидемической значимости циркулирующих на территории

СССР холерных вибрионов и распространение токсигенных штам-

мов.— Л. С. Подосинникова ............................. 246

Эволюция представлений о патогенности холерных вибрионов и

оценка эпидемической значимости вибрионов Эль-Тор различного

происхождения.— Л. С. Подосинникова .................... 266

Клиника и диагностика холеры.—Я Я. Покровский, В. В. Малеев 272

Клинические формы холеры ........................... 272

Симптомы и течение болезни.......................... 276

Клинические варианты холеры ........................ 315

Холера у беременных ................................ 317

Холера у детей...................................... 318

Холера с сопутствующей патологией .................. 320

Вибриононосительство.............................. 324

Диагностика......................................... 330

Клиническая диагностика ............................ 330

Дифференциальный диагноз ........................... 335

Диагностическая тактика при холере ................. 339

Лечение холеры.— В. И. Покровский, В. В. Малеев ....... 341

Патогенетическая терапия ........................... 341

Этиотропная терапия................................. 385

Особенности лечения холеры у детей.................. 403

Осложнения.......................................... 409

Иммунопрофилактика холеры,— А. К. Адамов ............... 419

Иммунология холеры .................................. 419

Метаболический иммунитет............................ 420

Специфический активный иммунитет.................... 422

Холерные вакцины .................................... 441

Препараты для пассивной специфической иммунизации . . 448

Нсспецифическая и специфическая иммунопрофилактика хо-

леры ................................................ 449

Неспецифическая профилактика ....................... 449

Специфическая профилактика.......................... 451

Список литературы ..................................... 457

5

ВВЕДЕНИЕ

Минуло 40 лет с начала VII пандемии холеры, обусловлен-

ной вибрионом Эль-Тор и самой длительной из известных в

истории человечества. Тем не менее до сих пор тенденция к

ее угасанию не просматривается. Более того, начало 90-х годов

XX в. ознаменовалось новым, невиданным по своей интенсив-

ности на протяжении всей пандемии подъемом эпидемиче-

ской волны, распространившейся из стран Азии и Африки в

страны Южной Америки и достигшей там небывало высоких

показателей инфицированное™ населения: в 1991 г. в Эквадо-

ре инфицированность населения составила 432,9, а в Перу —

1427,8 случая заболеваний на 100 000 населения.

Для данной пандемии характерным является формирова-

ние стойких эндемических очагов. В Азии это —- Индия, Паки-

стан, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и др., в

Африке — Либерия, Нигерия, Бурунди, Кения, Танзания,

Заир, Камерун.

Не обошла стороной VII пандемия холеры и бывший Со-

ветский Союз, где в его 11 союзных республиках в период

1965—1990 гг. было зарегистрировано в общей сложности 3806

случаев заболевания холерой и 6054 случая вибриононоси-

тельства вибриона Эль-Тор. На некоторых административных

территориях СССР произошло временное укоренение инфек-

ции. Следует также отметить, что эпидемические осложнения

в стране сопровождались широкой в территориальном плане

и весьма интенсивной контаминацией вибрионами Эль-Тор

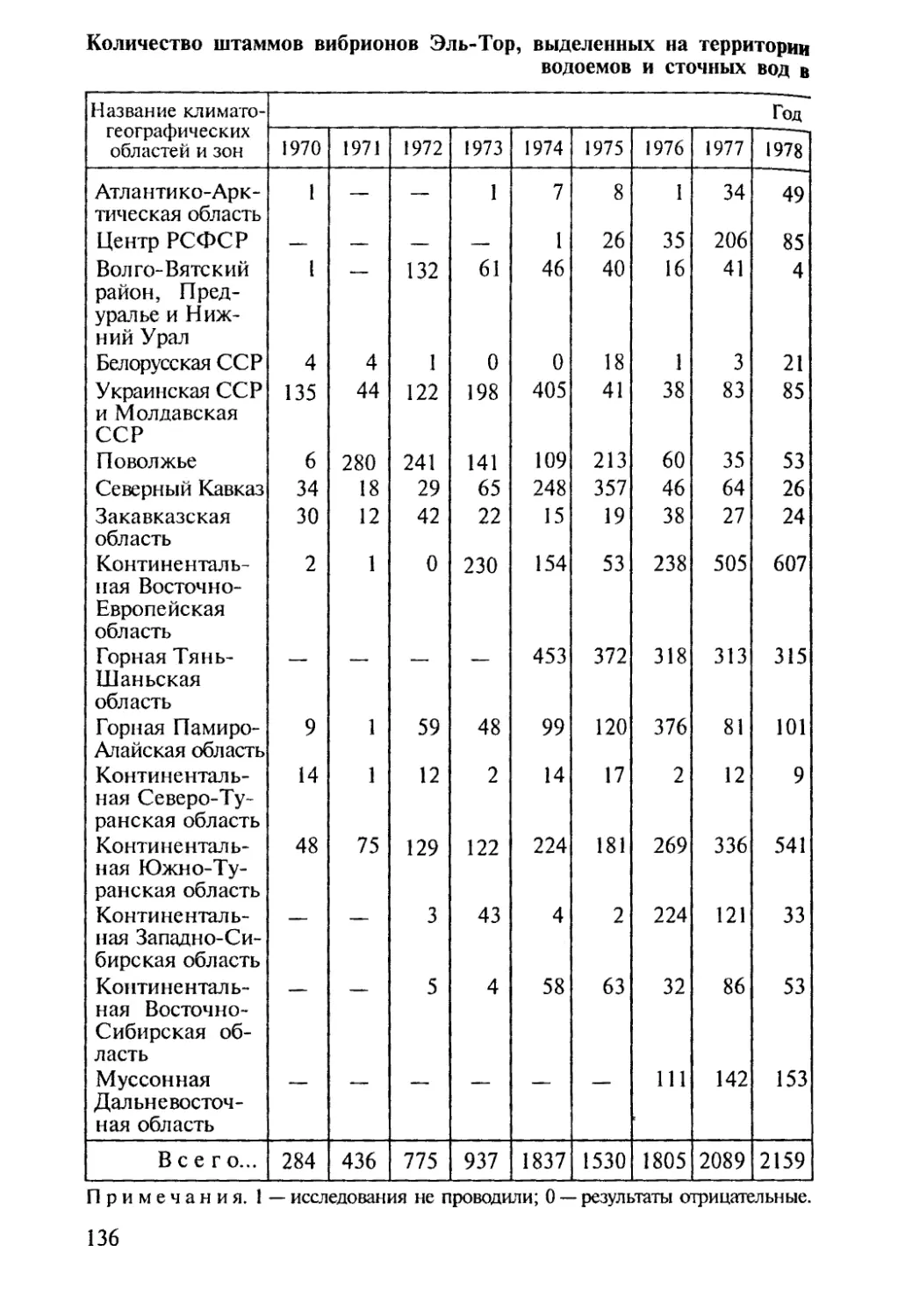

объектов окружающей среды: только с 1970 по 1988 г. из воды

поверхностных водоемов было выделено 18 702, а из сточных

вод — 4734 штамма этих микроорганизмов.

Отечественные ученые опубликовали ряд фундаментальных

трудов, посвященных различным аспектам проблемы холеры

[Жуков-Вережников Н.Н., Ковалева Е.П., 1961; Жуков-Ве-

режников Н.Н. и др., 1966; Бароян О.В., 1971; Бургасов П.Н.,

1971, 1976; Покровский В.И., Малеев В.В., 1972; Павлов А.В.,

1974; Бароян О.В., Портер Д.Р., 1975; Адамов А.К., 1981;

Покровский В.И. и др., 1988; Мединский Г.М. и др., 1989,

1991, и др.].

К сожалению, в перечисленных, а также во многих других

публикациях отечественных авторов, как правило, отсутству-

6

ют конкретные цифровые данные, необходимые для полно-

ценного освещения того или иного вопроса. Кроме того, если

не считать материалов, касающихся выделения вибрионов Эль-

Тор из объектов окружающей среды, эти публикации основа-

ны на абстрактных данных, не подтвержденных разносторон-

ними фактическими материалами, касающимися распростра-

нения холеры (в частности, ее эпидемиологии), на отдельных

административных территориях СССР, различающихся по кли-

матогеографическим характеристикам, социально-экономичес-

ким и санитарно-гигиеническим условиям, которые наклады-

вают определенный отпечаток как на характер эпидемическо-

го процесса, так и на направленность и объем противохолер-

ных мероприятий.

Предлагаемая читателям монография является первой по-

пыткой ознакомить широкую медицинскую общественность

с актуальными аспектами проблемы, представляемыми на

основе всестороннего анализа фактических материалов, ка-

сающихся пандемии холеры на всей территории бывшего

СССР с 1965 по 1990 г. Есть все основания полагать, что

этот труд нисколько не утратил своей актуальности. Под-

тверждением тому являются существенное осложнение эпи-

демической обстановки по холере в последние годы в России

и других странах СНГ и сложившиеся в некоторых регио-

нах СНГ неблагоприятные социально-экономические усло-

вия, непредсказуемая подчас миграция населения и ухуд-

шение санитарно-гигиенических условий, которые могут

способствовать новым заносам холеры из эндемичных рай-

онов и ее распространению.

В монографию не включены результаты анализа вспышек

холеры, имевших место на некоторых административных тер-

риториях на протяжении последних лет, так как эти вспышки

холеры возникли на тех же территориях, что и в 70-е и 80-е

годы XX в., и по своим основным особенностям практически

не отличались от них.

Анализ представленных в монографии материалов потребо-

вал скрупулезного сопоставления и обобщения весьма разроз-

ненных отчетных и учетных данных, отдельных публикаций

и т.п., которые далеко не всегда совпадали по одним и тем

же очагам холеры, поэтому авторы не претендуют на абсо-

лютную точность публикуемых цифровых данных и будут бла-

годарны читателям за все критические замечания, уточнения

и дополнения к приведенным нами материалам.

Мы понимаем, что эта монография не исчерпывает про-

блему, которой она посвящена, но надеемся, что главные

направления дальнейших исследований могут быть определе-

ны с ее помощью. Эта книга, безусловно, будет способство-

вать решению сложных задач по совершенствованию профи-

лактики и борьбы с холерой.

7

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХОЛЕРЫ В МИРЕ

С 1926 ПО 1960 г.

Самой продолжительной (24 года) по сравнению с преды-

дущими оказалась VI пандемия холеры. Она охватила Азию,

Африку и Европу и прекратилась к 1926 г. На земном шаре

наступил очередной относительно спокойный период между

пандемиями холеры, который, по официальным данным, про-

должался в течение 34 лет — вплоть до 1960 г. Инфекция вновь

локализовалась в своем историческом эндемическом очаге со

свойственными ей сезонными эпидемическими подъемами,

которые нередко служили причиной заносных эпидемических

осложнений в сопредельных странах Азии, где образовывались

временные очаги холеры. Данные о заболеваемости холерой за

указанный период представлены в табл. 1.

Высокого уровня число случаев холеры достигло в период

второй мировой войны (1939—1945). После 1950 г. наметился

спад заболеваемости, однако Индия и Пакистан продолжали

занимать главенствующее в мире положение по холере. В этих

странах постоянным и интенсивным поражениям классиче-

ской холерой подвергались индийский штат Западный Бенгал

и Восточный Пакистан (до 1947 г.— Восточный Бенгал). С ко-

роткими перерывами между эпидемиями вспышки холеры от-

мечались в штатах Орисса, Бихар, Андхра-Прадеш, Май-

сор, Уттар-Прадеш, Мадрас, Махараштра [Seal S.C., 1960;

Bhattacharji L.M. et al., 1964; Mukerjee S., 1964]. Эпидемии

холеры в Индии достигали максимального подъема в наибо-

лее жаркое и бедное осадками время года, когда количество

выпиваемой жидкости резко увеличивалось, что вызывало

снижение кислотности желудочного сока, которая служит

главным барьером для проникновения холерного вибриона в

тонкую кишку человека. Сильные засухи, кроме резкого ухуд-

шения условий водоснабжения, вели к неурожаям, голоду и

массовой миграции населения, что в свою очередь способ-

ствовало распространению холеры. В 1943 г., когда в Бенгалии

около 3 млн человек умерли от голода, холера распространи-

лась отсюда по всей Индии и явилась причиной более 450 000

смертей. Бенгальские деревни представляли собой множество

мелких поселений и усадеб, разбросанных на незначительном

расстоянии друг от друга. В каждом дворе имелись один или

несколько прудов, заполняемых в периоды дождей, где сохра-

няли воду для бытовых нужд. Вода таких прудов оказывалась

8

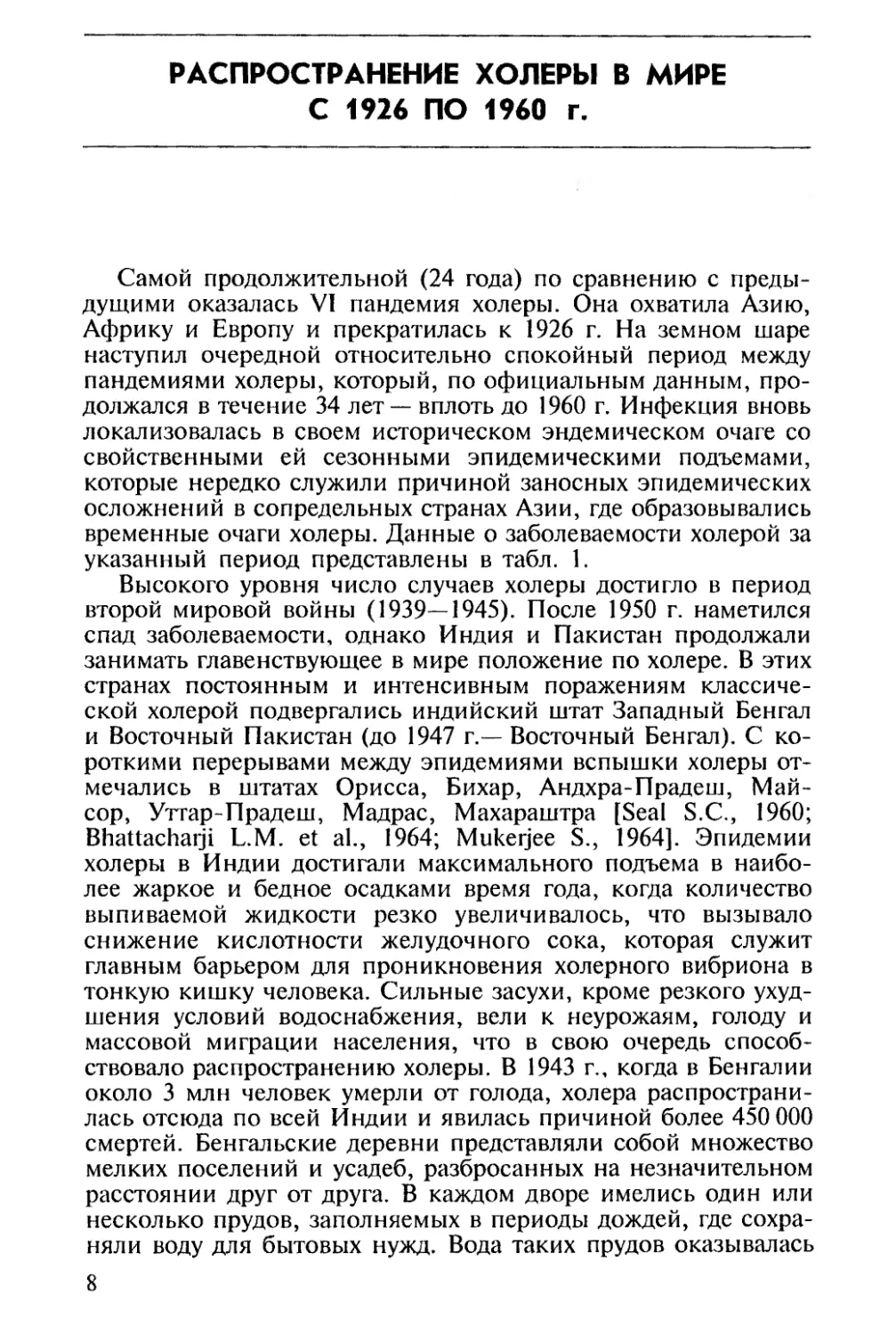

Таблица 1

Распространение холеры в период между VI и VII пандемиями, по данным Лиги Наций и ВОЗ

(количество случаев заболеваний по годам)

Название страны Годы

1927—1930 1931-1935 1936-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960

Афганистан — 2990 — — — 899

Бирма (Мьянма) 21248 2478 — 6220 5596 7326 295

Египет — — — — 32 988 — —

Индия 1 373 643 1 169 985 1 204 141 1 479 563 655 827 244 826 195 226

Индокитай 47659 3317 18 580 53 2663 — —

Индонезия 16 — 8 — — — —

Ирак 1479 2468 1 — — — —

Иран 625 541 435 — — — —

Корея Китай (совместно с Гон- 18 70 55 — — — —

конгом и Тайванем) 493 738 113558 106 567 59 804 — —

Малайя 141 — — 182 — 1 —

Таиланд 7035 1454 12 482 6440 6612 1 19 359

Филиппины 5131 4642 1 — — — —

Шри-Ланка (Цейлон) 48 56 29 108 33 23 —

Япония 216 5 82 1231 — — —

Камбоджа — — — — — 53 9

Лаос — — — — — 31 —

Непал — — — — — — 5158

Пакистан — — — — — 90436 85 315

Вьетнам — — — — — 1986 —

Все го... 1 457 753 1 185 754 1 352 362 1 600 364 763 523 344 683 306 261

сильно загрязненной, и из нее часто выделяли холерные виб-

рионы [Abou-Gareeb А.Н., 1959, 1960]. Во время дождей водо-

емы еще больше загрязнялись за счет смыва фекальных масс с

окружающей территории. По данным ВОЗ, в Индии лишь 6%

населения получали относительно чистую питьевую воду, по-

этому водный путь заражения холерой в этой стране играл

главную роль. Обеззараживание питьевой воды в городе и де-

ревне всегда вело к резкому снижению уровня заболеваемости.

Распространению инфекции способствовали также риту-

альные омовения мусульман в водоемах при мечетях, так как

в воде этих водоемов нередко обнаруживали возбудителя хо-

леры. Еще большее значение для распространения инфекции

имели омовения в священной для индуистов реке Ганг. На

религиозные празднества, проводившиеся поочередно в горо-

дах Аллахабаде и Хардваре, собиралось до 3 млн паломников,

после чего часто возникали вспышки холеры с последующим

распространением ее по всему полуострову, а иногда и за его

пределы. Существенное значение для этого процесса имели

массовые скопления людей во время ежегодных ярмарок, а

также многочисленные странствующие торговцы и ростовщи-

ки, бродячие дервиши, факиры и другие постоянно мигриру-

ющие группы людей. Частым путем распространения холеры

за пределы Индии служил также «Хадж» — паломничество

мусульман в Мекку. Из всех морских портов Индии особенно

высокой заболеваемостью холерой отличались Калькутта и

Мадрас, через которые проходили основные пассажирские и

грузовые потоки. В 1960 г. в Делийском аэропорту было выяв-

лено 294 больных. Это способствовало заносу холеры в виде

отдельных случаев в различные регионы мира.

После первой мировой войны крупные эпидемии холеры

неоднократно возникали в Китае. В 1932 г. эпидемия холеры

охватила 21 провинцию и 303 города Китая, в которых было

учтено более 100 000 случаев заболевания с 34 000 смертель-

ных исходов. Холера часто появлялась в Гонконге, Кантоне и

особенно в Шанхае, где эпидемии регистрировались ежегод-

но, начинаясь в первую очередь среди постоянно плавающих

по внутренним водоемам лодочников. По мнению комиссии

Лиги Наций, в нижнем и среднем течении реки Янцзы суще-

ствовал эндемичный очаг холеры. Как показано в табл. 2,

холеру в Китае регистрировали непрерывно в течение 11 лет.

В 1937 г. инфекция, как обычно, проникла из района южных

морей через Индокитай в порты Южного Китая. Ее интенсив-

ному распространению способствовала японо-китайская вой-

на — вследствие передвижения войск, миграции беженцев, уси-

лившегося подвоза грузов и людей, связанных с обеспечени-

ем военных операций. При этом, кроме морского транспорта,

существенное значение приобрели внутренние водные пути

сообщения.

10

Таблица 2

Характеристика эпидемии холеры в Китае в 1937—1947 гг.

(по данным ВОЗ)

Год Заболеваемость Смертность Деталь- ность (В %)

абс. число на 10 000 чел. абс. число на 10 000 чел.

1937 10801 0,24 13316

1938 50045 Ml — 2,9 26,6

1939 34995 0,77 1954 — —

1940 14842 0,33 71 0,43 13,1

1941 351 0,018 29 838 0,016 20,2

1942 65 857 1,46 6318 6,64 45,5

1943 17 383 0,39 169 1,4 36,4

1944 556 0.012 5201 0,38 30,6

1945 21 552 0,48 15 366 1,15 24,1

1946 54193 1,24 221 3,4 29,4

1947 2267 0,05 0,05 9,8

Начало военных действий на Тихом океане и в Китае в

1941 г. вместе с неурожаем 1941 — 1942 гг. послужили причиной

голода и массовой миграции населения, что обусловило воз-

никновение новой крупной эпидемии холеры в этой стране;

было отмечено 66 000 случаев заболевания, из которых до

30 000 случаев закончились летально. После разгрома япон-

ский войск в 1945 г. начались передвижения многомиллионных

людских масс, способствовавшие многократному завозу холе-

ры в Центральный и особенно Южный Китай морским путем

и по сухопутному тракту — через бирманскую дорогу.

В 1946 г. эпидемия холеры вновь приняла грозный характер

вследствие перевозки гоминдановских войск не только сухо-

путным, но и морским, речным и особенно воздушным пу-

тем. Это привело к небывало быстрому распространению хо-

леры по всему Китаю, кроме самых отдаленных и малозатро-

нутых войной провинций. Наиболее пораженной оказалась

Маньчжурия, где было зарегистрировано 18 554 случая холеры.

Крупная эпидемия разразилась на Тайване (2878 случаев).

В 1947 г. количество больных в Центральном и Южном Китае

значительно снизилось, но в Маньчжурии заболеваемость про-

должала сохраняться на высоком уровне, так как военные

действия там не прекращались.

С 1948 г. заболевания холерой в Китае не регистрировались,

что свидетельствует о ее временном вторичном характере [Хо

Гуан Тин, Гниен Шоу-Мин, 1958].

В Бирме после второй мировой войны эпидемия холеры не

прекращалась ни на год. Пограничное расположение страны

относительно основного эндемического очага холеры, по-ви-

димому, способствовало постоянному заносу ее из соседних

11

провинций Индии и Восточного Пакистана. Однако в после-

днее пятилетие перед началом VII пандемии уровень заболе-

ваемости классической холерой здесь неуклонно снижался.

Эпидемическое распространение получила холера и в Та-

иланде. Вспышки болезни возникали ежегодно в течение 3—

5 лет. Особенно интенсивно распространялась инфекция среди

военнопленных японцев в 1946 г. [Бароян О.В., 1967]. С 1949

по 1957 г. в этой стране было зарегистрировано всего 2 случая

холеры. В 1958 и 1959 гг. здесь вновь возникли две крупные

эпидемии, во время которых переболело соответственно 11 582

и 7777 человек [Siddhichai, 1962]. Следует иметь в виду, что в

эти годы в Таиланде существенное этиологическое значение

уже приобрел вибрион Эль-Тор, а в Западном Бенгале и

Восточном Пакистане свирепствовала классическая холера.

В 1960—1962 гг. страна была свободна от холеры.

Долину Катманду в горной стране Непал A.H.Abou-Gareeb

(1959, 1961) считал эндемичной в отношении холеры зоной,

хотя трудно исключить частый занос холеры из соседней Индии.

Регистрация заболеваний здесь всегда была неполной, значи-

тельные эпидемии отмечены в 1949 г. (352 случая), 1956 г.

(2452 случая), 1958 г. (2706 случаев), но они фактически не

прекращались и в 1957, 1959 и 1960 гг., хотя истинное число

больных не установлено.

Примерно такая же эпидемическая обстановка складыва-

лась в Камбодже до 1958 г. и во Вьетнаме до 1954 г., однако

регистрируемая заболеваемость была существенно ниже фак-

тической.

На Филиппинах последняя эпидемия классической холеры

отмечена в 1934 г. (981 случай), после чего в 1935 г. было

выявлено 5 больных, а в 1937 г.—только один.

В Афганистане после окончания VI пандемии крупные

эпидемии холеры были зарегистрированы в 1938, 1939 и 1960 гг.

Первые две были связаны с очередным эпидемическим подъе-

мом заболеваемости в 1938 г. в Индии, унесшим более

236 000 человек. В мае 1938 г. холера достигла пограничной

крепости Пешевар. С афганской стороны были приняты меры,

предупреждающие занос болезни, тем не менее она проникла

в страну и с племенами кочевников достигла Кабула. В 1960 г.

вспышка холеры в Афганистане (пострадали, по официаль-

ным данным, 899 человек) возникла вслед за эпидемией на

сопредельных территориях Западного Пакистана.

В Иране последняя эпидемия классической холеры была в

1938—1939 гг, в результате проникновения инфекции из со-

седних провинций Афганистана.

Эпидемические осложнения по холере не миновали Ирак.

Крупные эпидемии здесь развились в 1927 и 1931 гг. по по-

бережью рек Тигра и Евфрата и, по всей вероятности, были

связаны с завозом холеры морским путем из Бомбея.

12

В другие азиатские страны (Корея, Малайя, Лаос, Цейлон,

Япония) классическая холера заносилась неоднократно, но,

как правило, эпидемия продолжалась не более одного сезона.

В Корее она была установлена в 1932 г.— 70 случаев, в 1937 г.—

бив 1938 г,—49 случаев. Однако, по неофициальным дан-

ным, в период военных действий в 1946 г. в Южной Корее

возникла большая эпидемия холеры, во время которой забо-

лели 15 000 человек, из них 10 000 умерли [Jusatz Н.Е., 1982].

Отсюда инфекция распространилась на север, где также по-

явилось несколько сотен больных. Холера наблюдалась в Южной

Корее и в 1947 г., но количество случаев заболевания осталось

неизвестным. В этом же году в Северной Корее возникли две

небольшие вспышки, одна из которых была связана с зано-

сом холеры из Южной Кореи, другая из Северо-Восточного

Китая.

В Малазии и Лаосе классическая холера встречалась отно-

сительно редко.

В Цейлоне вплоть до середины 50-х годов XX в. регистри-

ровались отдельные локальные вспышки и спорадические

случаи заболевания.

В Японии на фоне относительно невысокого уровня забо-

леваемости в конце второй мировой войны в 1945 г. вспыхнула

крупная эпидемия холеры, во время которой заболели 1299 че-

ловек и 528 из них умерли.

Таким образом, после 1926 г. холера сосредоточилась на

азиатском континенте, неизменно поражая население полу-

острова Индостан, периодически вызывая интенсивные эпи-

демические вспышки на территории еще 18 государств, не

считая Индию и Пакистан. Медицинское обслуживание насе-

ления в этих странах находилось на низком уровне. Госпита-

лизация больных, выявление вибриононосителей среди кон-

тактировавших с ними и другие противоэпидемические ме-

роприятия проводились в весьма ограниченном объеме. Выяв-

ление больных оставалось далеко не полным [Cockburn Т.А.,

Cassanos J.G., 1960].

Низкий уровень противоэпидемических мероприятий явил-

ся основной причиной распространения холеры за пределы

азиатского континента. В 1947 г. в Египте возникла эпидемия,

совпавшая с эпидемией в Пенджапе (Индия). С 15 сентября по

5 октября было зарегистрировано 32 987 больных и 20 472

умерших. Эта молниеносная эпидемия началась во время тор-

говой ярмарки в Эль-Корейне в дельте Нила и мгновенно

распространилась во все провинции и порты, чему способ-

ствовало паническое бегство жителей из пораженного района.

По-видимому, отступление английских воинских частей с

зараженных индийских и пакистанских территорий и пере-

броска их воздушным транспортом обусловили завоз холеры в

страну, что подтверждается выявлением первых случаев забо-

13

левания на английском военном аэродроме. В соседней Сирии

отмечено 18 случаев заболевания в декабре 1947 г. и 3 — в

январе 1948 г. Конкретные пути заноса установить не удалось.

На этом продвижение классической холеры к западу окон-

чилось.

ХОЛЕРА В СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

После 1926 г. на территории СССР холера не обнаружива-

лась и болезнь считалась ликвидированной. Возникшая в 1938 г.

вспышка холеры в Хабаровске и 4 случая заболевания в 1939

и 1940 гг. в Киеве и Ленинграде имели своеобразное проис-

хождение и не зависели ни от каких-либо скрытых очагов

внутри страны, ни от заноса извне. Как показали результаты

эпидемиологического обследования, причиной вспышки хо-

леры в Хабаровске послужила авария в Дальневосточном

институте эпидемиологии и микробиологии, а в Киеве и

Ленинграде — внутрилабораторное заражение лиц, занятых на

производстве холерных бактерийных препаратов. В Хабаровске

9 июня 1938 г. у местного жителя был диагностирован первый

случай холеры. Организация своевременной и полной госпи-

тализации больных, страдающих желудочно-кишечными рас-

стройствами, изоляция всех контактировавших с ними в оча-

гах, широкое лабораторное обследование на вибриононоси-

тельство позволили выявить 57 случаев заболевания холерой.

Вспышка продолжалась 49 дней — вплоть до 23 июля. Все первые

больные были непосредственно связаны с районом Нижнего

Базара, расположенным у затона Амура, куда впадала неболь-

шая мелководная речка Плюснинка. Накануне вспышки в

канализацию случайно была вылита суспензия холерных виб-

рионов из разбившейся колбы. Между большинством заболев-

ших удалось установить эпидемиологическую связь. По време-

ни вспышка совпала с периодом военных операций на озере

Хасан. Однако тщательный санитарный надзор за передвиже-

ниями людских потоков на водном и железнодорожном транс-

порте и проведение всего комплекса противохолерных мероп-

риятий позволили локализовать и ликвидировать вспышку в

городе и его окрестностях, не допустив выноса инфекции из

очага.

Великая Отечественная война вызвала громадные передви-

жения воинских контингентов и гражданского населения,

создала неимоверно тяжелые условия жизни. Уже через 2 мес

войны — 19 августа 1941 г.—были выявлены первые бактери-

ологически подтвержденные случаи холеры в Харькове среди

личного состава строительного батальона. Эпидемиологическим

обследованием установлена непосредственная связь их с зак-

14

люченными пересыльной тюрьмы во время совместного стро-

ительства аэродрома. В течение 15 дней (до 2 сентября) бо-

лезнь поразила 30 заключенных, 7 военнослужащих и четырех

гражданских лиц. Проведение комплекса противоэпидемиче-

ских мероприятий обеспечило быструю локализацию и ликви-

дацию вспышки среди военнослужащих и гражданского насе-

ления; несмотря на экстренную эвакуацию, выноса инфекции

за пределы города с этими контингентами не установлено.

Однако в тюрьмах среди ослабленных лиц, по всей вероятно-

сти, остались невыявленными вялотекущие заболевания холе-

рой, диагностируемые преимущественно как пеллагра, неред-

ко оканчивающиеся летально. Как показали последующие

эпидемиологические события, это послужило основной при-

чиной дальнейшего распространения инфекции среди заклю-

ченных.

Конкретные пути проникновения холеры в Харьковскую

тюрьму выяснить не удалось, но эпидемиологический анализ

фактических данных того периода позволяет высказать опре-

деленные предположения. Они основаны на том, что первые

случаи смерти от похожих на холеру заболеваний наблюдались

среди заключенных, прибывших в Харьков из Сальянского

лагеря в Азербайджанской ССР, В этом лагере в 1941 г. отме-

чалась высокая летальность от желудочно-кишечных заболева-

ний, проходивших под диагнозом «пеллагра». Сюда поступали

заключенные из различных районов Средней Азии, в том

числе из районов, расположенных на границе с Афганиста-

ном, где, по данным пограничной службы, во второй поло-

вине 1941 г. возникла эпидемия холеры. К этому времени

существенно улучшилась связь центральных районов Афгани-

стана с северными, непосредственно прилегающими к грани-

цам СССР. Немецкий исследователь Н.Е. Jusatz (1982) полага-

ет, что строительство шоссейных дорог и мостов в нагорье

Ирана облегчило проникновение холеры из Индии в Россию

во время второй мировой войны. Нельзя также исключить

версию о возможности заноса холеры в Харьковскую пере-

сыльную тюрьму пленными немцами.

Тяжелая военная обстановка не позволила провести эф-

фективные противохолерные мероприятия в местах заключе-

ния, что способствовало сохранению инфекции в них на

протяжении конца 1941 г. и первой половины 1942 г.

В связи с летним наступлением немцев в 1942 г. и эвакуа-

цией Харькова заключенные были отправлены в Сталинград.

По официальным данным Народного комиссариата здравоох-

ранения СССР, первые случаи заболевания холерой были

выявлены в Сталинграде 18 июля 1942 г. среди местного на-

селения и военнослужащих. Тщательные поиски источников

инфекции вновь пришлось вести в исправительно-трудовых

колониях (НТК), где еще в июне среди заключенных отме-

15

чался значительный рост смертности от пеллагры. Бактерио-

логическое исследование материала от трупов лиц, погибших

якобы от этой болезни, позволило обнаружить возбудителя

холеры. Надо полагать, что вместе с заключенными из Харь-

кова холера проникла в тюрьму еще в июне, но вплоть до

24 июля оставалась нераспознанной вследствие атипичного кли-

нического течения болезни среди ослабленного контингента.

Частое перемещение заключенных пешком через Кировский и

Ворошиловский (ныне Советский) районы города, прожива-

ние вольнонаемного персонала ИТК в этих же районах спо-

собствовали заражению военных и гражданских лиц. Всего

было выявлено 112 заболевших холерой: 86 заключенных

(76,8%), 20 военнослужащих (17,8%) и 6 гражданских лиц

(5,4%). Вспышка холеры среди этих контингентов протекала

по-разному. Если в осажденном городе ее удалось ликвидиро-

вать в течение 10 дней как в войсках, так и среди граждан-

ского населения, то в местах заключения эпидемическая си-

туация сложилась совершенно иначе. Высокая смертность счи-

талась обычным явлением и этиологически связывалась с

пеллагрой. Больные не изолировались, бактериологическое

обследование их не осуществлялось, и заболевания холерой в

лагерях продолжались до 17 августа. Приближение немецких

войск к Сталинграду потребовало экстренной эвакуации, в

том числе лагерей заключенных еще задолго до установления

этиологии вспышки. Этапы заключенных направляли по Волге

в Астрахань, Казань и Саратов, что явилось основной причи-

ной дальнейшего распространения инфекции по стране в 1942 г.

(рис. 1).

В волжских городах больные холерой появились почти од-

новременно. В Астрахани 2 августа заболел рабочий водного

транспорта, имевший непосредственную связь с заключенны-

ми, эвакуированными из Сталинграда, в пункте их прибытия.

Дальнейшее обследование заключенных различных участков

астраханского лагеря выявило высокую смертность от острых

кишечных заболеваний в течение июня и особенно июля 1942 г.

Только на основании результатов бактериологических иссле-

дований была установлена их холерная этиология. Поздняя

расшифровка природы вспышки этих заболеваний способство-

вала распространению инфекции среди местного населения,

с которым заключенные контактировали во время работы в

затоне и на различных заводах города. В результате за 3 мес

здесь переболели 254 человека. Вспышка тянулась довольно

долго вследствие несвоевременного проведения противохолер-

ных мероприятий.

В Казани холера впервые диагностирована 5 августа у зак-

люченных, эвакуированных из Сталинграда 19 июля, когда

болезнь там оставалась еще нераспознанной. В пути на барже

8 человек умерли и были похоронены в Вольске без бактери-

16

Рис. 1. Основные пути распространения холеры на территории СССР

в 1942 г.

©логического обследования. Эксгумация и вскрытие 2 трупов

через 2 нед уже не позволили выделить возбудителя холеры.

В Казани обследование партии заключенных с баржи же сра-

зу позволило выявить больных холерой. Оперативно принятые

меры обеспечили локализацию инфекции в лагере. Вспышка

ограничилась 45 случаями, из которых 33 подтверждены бак-

териологически. Из местных жителей заболела лишь санитар-

ка, заразившаяся в госпитале при уходе за больными холерой.

2-3193

17

30

25

20

15

10

5

0

Рис. 2. Динамика заболеваемости холерой в Са-

ратовской области в 1942 г.

По оси абсцисс — пятидневки, по оси ординат —

число заболевших.

Однако полностью избежать выноса инфекции за пределы

данного очага не удалось: 3 сентября в Куйбышеве был вы-

явлен больной холерой военнослужащий, несший охрану ла-

геря заключенных в Казани.

В Саратовской области оказались пораженными основные

транспортные узлы (Саратов, Энгельс, Красный Кут, Бала-

шов), куда по Волге и железнодорожной магистрали шел поток

раненых и эвакуированных из Астрахани и Сталинграда. В г.Ба-

лашов холера была занесена бортмехаником самолета из Гу-

рьева. Вспышка, начавшись 11 августа, характеризовалась быст-

рым нарастанием числа заболевших с максимумом в пятой

пятидневке августа и охватила 83 человека. Диагноз холеры в

97,5% случаев подтвержден бактериологически. Широкое ис-

пользование лабораторных исследований позволило выявить

значительное количество (34%) легких клинических форм

болезни. В сентябре в Саратовской области регистрировали

единичные случаи холеры (рис. 2).

Инфекция в Саратовской области распределялась следу-

18

ющим образом: в местах заключения — 36,1%, среди граждан-

ского населения — 42,2%, в системе госпиталей — 9,6% и сре-

ди военных контингентов — 12,1%. Эпидемия приняла наибо-

лее интенсивный характер среди заключенных (60 случаев на

10 000 человек). Заболевали преимущественно мужчины в воз-

расте от 16 до 55 лет.

Еще до появления холеры среди гражданского населения

болезнь длительное время протекала скрыто под диагнозом

«пеллагра» в местах заключения в Саратове и сопровождалась

высокой летальностью (56,7%). Поздняя диагностика холеры в

лагерях заключенных послужила основной причиной распро-

странения инфекции на различных объектах, где работающие

заключенные тесно контактировали с населением города. Об

этом же свидетельствовал факт заноса инфекции в г.Чкалов с

этапами заключенных. Отдельные больные холерой были сня-

Таблица 3

Характеристики вспышек холеры в СССР в 1942 г.

Наименование республик, областей и городов Дата обнаруже- ния заболевания Про- должи- тель- ность (дни) Коли- чество боль- ных Число умер- ших Леталь- ность, %

первого случая послед- него случая

Сталинград 18.07 17.08 31 112 25 22,3

Астраханская область 2.08 8.11 98 288 159 55,2

Казань 5.08 28.08 23 45 18 40,0

Саратовская область 11.08 24.09 45 83 35 42,2

Дагестанская АССР 11.08 10.10 59 317 89 28,1

Чкаловская область 17.08 5.10 50 44 3 6,8

Гурьевская область 31.08 11.11 73 422 210 49,8

Куйбышев 3.09 3.09 1 1

Тбилиси 11.09 11.09 1

Туркменская ССР 21.09 28.10 38 163 67 41,1

Южно- Казахстанская область 24.09 10.10 17 14 3 21,3

Западно-Казахстанская область 20.09 8.10 19 29 18 62,0

Самарканд 7.09 13.10 7 8 2 25,0

Мордовская АССР 3.12 15.12 13 5 2 40,0

ВСЕГО... 1532 632 41,2

2*

19

ты с воинских эшелонов, следовавших из Сталинграда и

Астрахани. Организованная система противоэпидемических ме-

роприятий по нейтрализации источников и путей передачи

инфекции обеспечила ликвидацию вспышки холеры в срав-

нительно короткие сроки.

Дальнейшее распространение холеры в стране непосред-

ственно связано с направлением потока эвакуируемых из

Астрахани на Кавказ, в Приуралье и в Среднюю Азию.

В табл. 3 представлены данные о последовательности возник-

новения, длительности и интенсивности эпидемических вспы-

шек в отдельных регионах СССР в 1942 г. Надо полагать, что

они едва ли отражали истинную картину, поскольку причины

высокой летальности от острых желудочно-кишечных заболе-

ваний среди эвакуируемых по Каспийскому морю не были

установлены. Морским путем холеру завезли в г.Гурьев. Эпи-

демия, начавшись в группе заключенных (102 случая), быстро

перекинулась на эвакуированных (130 случаев), распространи-

лась среди местных жителей (144 случая) и проникла в гар-

низоны военнослужащих (34 случая). Массовое скопление людей

ухудшило санитарное состояние города, привело к переуплот-

нению жилищ, а отсутствие помещений для госпитализации

больных существенно снижало качество противоэпидемиче-

ских мероприятий. Это способствовало развитию не только

длительной и самой большой вспышки холеры в стране, но

и заносу инфекции гражданским населением и военнослужа-

щими, пользовавшимися речным, железнодорожным и авиа-

ционным транспортом далеко за пределы города. В течение

сентября и начала октября холера была завезена в Доссор

(4 случая), на станцию Искине (3 случая), пристань Яманка

(5 случаев). По р.Урал она двинулась вместе с эвакуированны-

ми в приуральские поселки Серебряково (2 случая) и Калмы-

кове (27 случаев), входящих в состав Западно-Казахстанской

области. На железнодорожных станциях Соль-Илецк и г.Чка-

лов неоднократно из поездов с ранеными бойцами, прибыв-

шими из Гурьева, снимали заболевших холерой. Еще раньше

эту инфекцию обнаружили в г.Чкалове в эшелонах заключен-

ных, отправленных из г.Саратова. Несмотря на то что с 17 ав-

густа по 5 октября 1942 г. по железной дороге в г.Чкалов

прибыло 43 больных, своевременно проведенные противо-

эпидемические мероприятия предупредили возникновение

местных очагов инфекции.

Поток эвакуируемых на Кавказ проходил через г.Махачка-

ла. В этом городе было госпитализировано 243 больных холе-

рой, прибывших пароходами из Астрахани. Среди местных

городских жителей выявлено только 8 случаев, имевших эпи-

демиологическую связь с пристанями. Однако дальнейшее

продвижение инфекции остановить не удалось. Она проникла

на Ленинакертскую трассу, поразив там с 28 сентября по

20

10 октября 65 человек из трудовой армии. В этот же период на

станциях Хасавьюрт и Тбилиси были сняты с поездов по

одному больному холерой.

Другим важным эвакуационным направлением по Каспий-

скому морю был путь судами из Астрахани через Махачкалу

в г.Красноводск Туркменской ССР. Этот портовый город, в

мирное время насчитывающий всего 25 000 населения, играл

основную роль в приеме людских потоков и дальнейшем на-

правлении их по железной дороге в республики Средней Азии

Ежедневно морем сюда прибывало 10—12 тыс. эвакуирован-

ных, а пропускная способность железнодорожного транспорта

ограничивалась 4000 человек. Город оказался до крайности

перенаселенным, питьевой воды из-за малой мощности оп-

реснительной установки не хватало, что весьма осложнило

эпидемиологическую ситуацию. Первые случаи холеры были

выявлены среди местного населения 21 сентября 1942 г. и

послужили сигналом для обследования красноводских мест

заключения, где было обнаружено основное число заболев-

ших холерой. Из 149 учтенных больных лишь четверо оказа-

лись в группе эвакуированных. Совершенно очевидно, что

раннее выявление холеры в сложившейся обстановке было

крайне затруднено и дальнейшее распространение инфекции

происходило именно с эвакуированными по железной дороге

в города Чарджоу, Ашхабад, Мары, Самарканд и на станцию

Арысь (Казахская ССР).

Последний очаг холеры возник в поселке Рузаевка Мор-

довской АССР 3 декабря, когда уже почти около месяца

регистрация больных холерой в стране прекратилась. Первым

заболевшим оказался освобожденный из заключения, при-

бывший из Куйбышевской области. Диагноз холеры был уста-

новлен у него посмертно на основании бактериологического

исследования трупного материала. От этого больного зарази-

лась санитарка больницы, которая в свою очередь явилась

источником инфицирования 2 членов своей семьи. При этом

один из них (муж) послужил источником инфекции на про-

изводстве.

Приведенный фактический материал подтверждает особое

значение мест заключения, которое они имели в первые годы

войны в плане длительного сохранения и распространения

холеры на территории страны. Всего было поражено 30 насе-

ленных пунктов, расположенных преимущественно на побе-

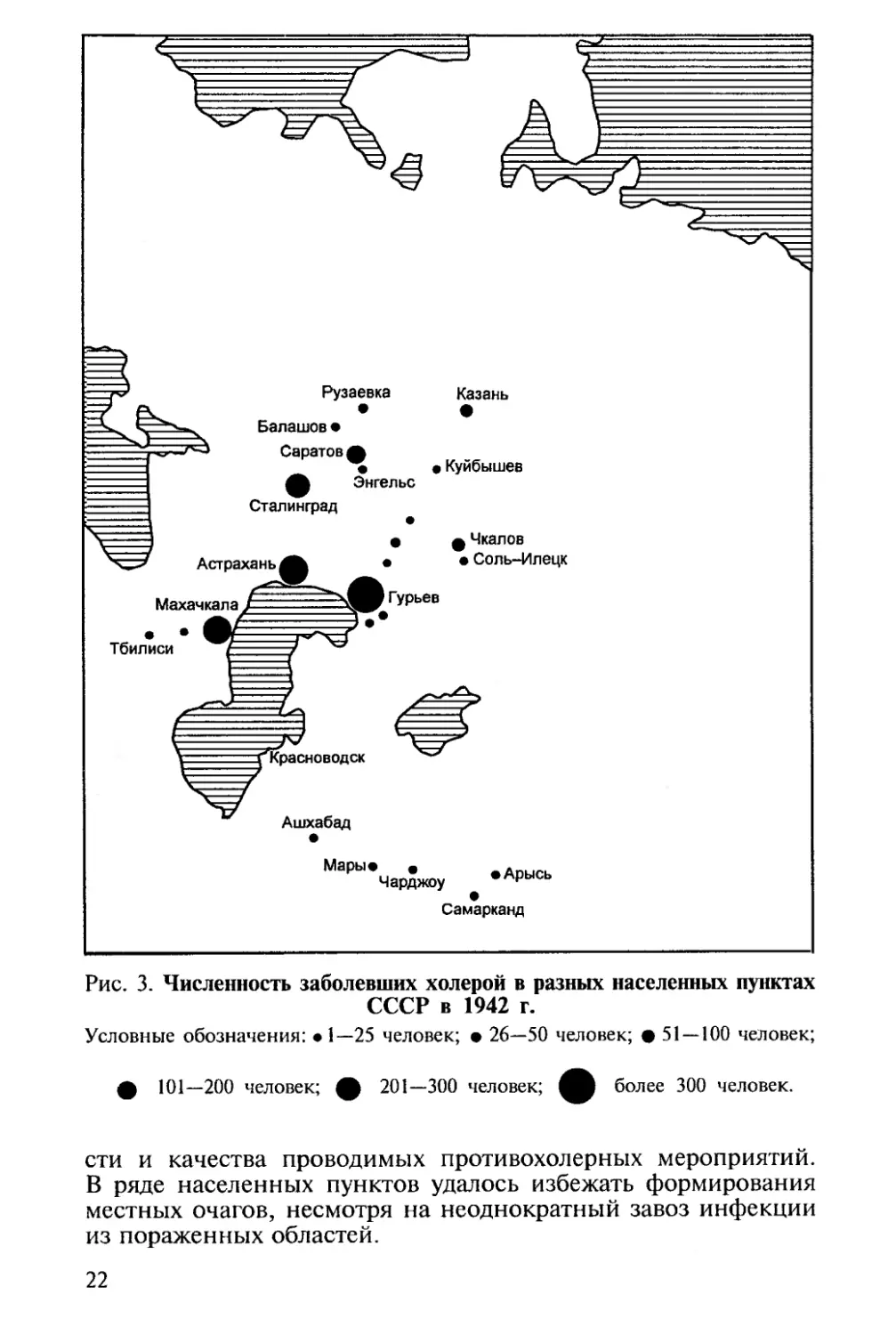

режье Каспийского моря, в Поволжье и Средней Азии (рис. 3).

Явившись продолжением харьковской вспышки холеры

1941 г., холера в 1942 г. двигалась вместе с этапами заключен-

ных и эвакуированным населением по водным и железнодо-

рожным путям, поражая в основном крупные административ-

ные центры и транспортные узлы. Уровень заболеваемости

зависел от санитарной обстановки, а также от своевременно-

21

Рис. 3. Численность заболевших холерой в разных населенных пунктах

СССР в 1942 г.

Условные обозначения: • 1—25 человек; • 26—50 человек; >51 — 100 человек;

ф 101—200 человек; ф 201—300 человек;

более 300 человек.

сти и качества проводимых противохолерных мероприятий.

В ряде населенных пунктов удалось избежать формирования

местных очагов, несмотря на неоднократный завоз инфекции

из пораженных областей.

22

Эпидемии холеры возникали в 1942 г. и на временно окку-

пированной территории Украинской ССР [Millberger H.J.Th.,

1966]. Отчетные документы немецких военных гигиенистов были

утрачены весной 1945 г. в Берлине, однако отдельные публи-

кации позволяют до некоторой степени восстановить эпиде-

мические события того периода. В сентябре 1942 г. в окрестно-

стях Макеевки в Донбассе было выявлено около 100 больных,

от которых удалось выделить типичные штаммы возбудителя

холеры, подтвержденные проф. Schutz из Геттингена и проф.

Boecker из Института Роберта Коха в Берлине. Первый случай

был диагностирован на основании бактериологического ис-

следования материала, полученного от эксгумированного тру-

па. Умерший служил охранником лагеря советских военно-

пленных в шахтерском поселке Холодная Балка. Лабораторное

исследование кала всех обитателей лагеря дало отрицательные

результаты. Хотя вынос инфекции из лагеря был практически

невозможен, через 14 дней среди жителей поселка появились

больные с характерной клинической картиной холеры, число

которых постепенно возрастало. При этом отмечалась высокая

очаговость инфекции. Обследование ближайшего окружения

заболевших позволило выявить бессимптомных вибриононо-

сителей. Более 80% пациентов, находившихся в изоляторе,

погибли. В 3 случаях наблюдали так называемую сухую холеру,

закончившуюся летально в течение нескольких часов.

В самом начале вспышки, когда лечение больных еще не

было налажено, по распоряжению военных властей все дерев-

ни были оцеплены специальной стражей, но многим жителям

удавалось проникать ночью через такой кордон. По проше-

ствии 3 нед в г.Ростове и Ровеньках были обнаружены боль-

ные с диагнозом «холера», подтвержденным в бактериологи-

ческой лаборатории санитарного поезда. По всей вероятности,

это явилось результатом заноса холеры беженцами из очага в

поселке Холодная Балка. В Ростове эпидемия приняла боль-

шие размеры из-за наличия водного пути передачи возбуди-

теля.

Вспышки холеры наблюдались на Украине и в 1943 г.

R.Pollitzer (1959) ссылается на сообщение Heilmeyer на кон-

грессе терапевтов, состоявшемся 10—14 октября 1943 г. в Вене,

о том, что в немецких оккупационных войсках на Украине

заболело холерой 78 человек, но летальность среди них была

незначительной, а бактериологическое обследование контак-

тировавших с больными позволило выявить лишь легкие кли-

нические формы болезни.

В апреле 1943 г. впышка холеры возникла среди советских

военнопленных в концентрационном лагере близ Кировограда

[Friza F., Rotter К., 1966]. Под наблюдением авторов публи-

кации находилось 35 больных, из которых 29 умерли. В каче-

стве наиболее вероятного источника инфекции рассматрива-

23

лись 2 клинически здоровых вибриононосителя, которые были

выявлены при бактериологическом обследовании 3000 плен-

ных. Все выделенные культуры идентифицированы 19 апреля

1943 г. в институте Р.Коха в Берлине как классические холер-

ные вибрионы серовара Огава. Спустя некоторое время забо-

левания холерой отмечались в районе г.Николаева. По данным

H.J.Th.Millberger (1966), исполнявшего обязанности руково-

дителя Института общей и военной гигиены военно-меди-

цинской академии в Берлине, в последний год войны других

эпидемий холеры в прифронтовой полосе немецких армий

зарегистрировано не было.

Таким образом, классическая азиатская холера в течение

1926—1960 гг. неоднократно выходила за пределы своего энде-

мического южно-азиатского очага, поражая не только близле-

жащие страны, но и проникая на европейский и африкан-

ский континенты. Вторая мировая война принесла народам

колоссальные бедствия, на этом фоне эпидемические ослож-

нения по холере остались малозамеченными и не получили

должного освещения в литературе.

По мнению H.E.Jusatz (1982), распространение холеры из

Южной Азии на восток и запад в период с 1934 по 1948 г.

следует рассматривать как самостоятельную VII пандемию. При

этом он исходит из того, что, во-первых, в это время инфек-

ция, кроме традиционных путей распространения, была зане-

сена на дальние расстояния с помощью авиации, минуя про-

межуточные очаги. Во-вторых, для скорейшего купирования

вспышек холеры в системе противохолерных мероприятий в

пораженных странах (Афганистан, Вьетнам, Иран, Индоки-

тай, Китай, Маньчжурия) широкое применение получила

специфическая профилактика корпускулярными вакцинами,

проводимая по инициативе секции гигиены Лиги Наций.

В 1938 г. в Афганистане было иммунизировано почти 500 000

человек. Во время эпидемии холеры во Вьетнаме, продолжав-

шейся с сентября 1937 г. по октябрь 1938 г., из 15 млн насе-

ления страны было привито 12,5 млн. В крупных городах Китая

в 1946 г. от 54 до 98% жителей подверглись профилактическим

прививкам. Дальнейший ход событий свидетельствовал о бы-

стром снижении уровня заболеваемости холерой в мире.

Следовательно, объективно оценивая эпидемиологическую

ситуацию на земном шаре, нельзя не признать, что и после

VI пандемии холера в некоторых странах принимала характер

массовых эпидемических вспышек. Однако все они охватывали

относительно ограниченные территории и, как правило, были

связаны с заносом этой инфекции из основного эндемиче-

ского очага. Вторая мировая война, безусловно, существенно

повлияла на особенности распространения и динамику разви-

тия эпидемий, но это не идет ни в какое сравнение с мас-

штабами эпидемических осложнений во время первой миро-

24

вой войны. Поэтому нет достаточно веских оснований для

оценки вспышек холеры в течение 14-летнего периода с 1934

по 1948 г. в качестве самостоятельной пандемической волны.

Неуклонное снижение уровня заболеваемости и смертнос-

ти от холеры позволило экспертам ВОЗ заявить на Всемирной

ассамблее в 1958 г., что эта инфекция больше не представляет

реальной угрозы для человечества и идет на «спонтанное

исчезновение». Однако уже через 3 года шествие холеры по

ряду стран началось вновь, и вопросы организации борьбы с

ней выросли в новую международную проблему здравоохра-

нения.

ВЕРСИИ ЗАНОСА ХОЛЕРЫ ЭЛЬ-ТОР

НА ТЕРРИТОРИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХОЛЕРОЙ ЭЛЬ-ТОР В СТРАНАХ,

ПОГРАНИЧНЫХ С СССР, В 60-Е ГОДЫ XX ВЕКА

По данным ВОЗ, в продолжение VII пандемии холеры,

обусловленной вибрионами Эль-Тор, с 1961 по 1990 г. на

земном шаре в общей сложности зарегистрирован 1 783 141

случай этого заболевания в 117 странах. При этом следует

отметить, что в 1961 — 1964 гг. холеру регистрировали только

на азиатском континенте.

Начиная с 1961 г., вырвавшись из единственного в мире

очага этой инфекции на острове Сулавеси (Целебес), холера

Эль-Тор проникла на далеко лежащие от него территории:

сначала на остров Яву, оттуда — на остров Борнео, достигла

провинции Квантунг, откуда перекинулась в Аомынь и Гон-

конг. Из Гонконга холера судами была завезена в Саравак и

в этом же году проникла на Филиппины. К этому времени

остров Суматра и другие острова Индонезии уже были пол-

ностью охвачены эпидемией. В последующие годы отмечалось

дальнейшее распространение холеры Эль-Тор, пораженными

которой в первой половине 60-х годов оказались остров Тай-

вань, западная часть острова Новая Гвинея, Таиланд, Кам-

боджа, Бирма, Восточный, а затем и Западный Пакистан,

Южная Корея, Япония [Бароян О.В., 1971].

Особый интерес в плане исследования дальнейшего рас-

пространения холеры Эль-Тор представляют вспышки, воз-

никшие в 1965 г., когда холеру начали регистрировать в стра-

нах, непосредственно граничащих с СССР,—Афганистане и

Иране.

Первые случаи заболевания холерой в Афганистане были

зарегистрированы 22 июля 1965 г. в провинции Мазари-Ше-

риф. К 25 июля 1965 г. в основном в северных провинциях

Афганистана было зарегистрировано 208 случаев заболеваний

холерой, из числа которых 53 случая закончились летально.

Последовательно в эпидемический процесс включались, кро-

ме Мазари-Шериф, провинции Бадахшан, Каттаган, Майма-

не, Герат, Шиберген. Хотя после 27 августа 1965 г. официаль-

ных сообщений о новых случаях заболевания холерой не было,

имелось немало косвенных подтверждений тому, что эту

26

вспышку холеры нельзя было считать ликвидированной. По

далеко не полным данным, в 1965 г. в Афганистане было

зарегистрировано 2745 случаев заболевания холерой Эль-Тор.

Несколько другие показатели заболеваемости холерой в

Афганистане в 1965 г. приводят Н.Н. Жуков-Вережников и

Е.П. Ковалева (1971), а также А.В. Павлов и соавт. (1976): в

этой стране было зарегистрировано всего 218 случаев холеры

(1,4 на 100 000 населения). По данным А.Н. Abou-Gareeb (1967),

в 1965 г. в Афганистане заболели холерой 1564 и умерли 323 че-

ловека. Н.Н. Николаев (1965) сообщил о 1366 заболевших и

390 умерших от холеры в Афганистане в это время: в июне

заболел 521 и умер 191 человек, в июле — соответственно

550 и 123, в августе — 295 и 76. В то же время подчеркивается,

что приведенные сведения весьма относительны и далеко не

полны [цит. по Кулову Г.И., 1970].

Первые случаи заболевания холерой были зарегистрирова-

ны 31 июля 1965 г. в восточных провинциях Ирана. Имеются

основания полагать, что холера в Иране началась значительно

раньше, так как уже в начале июля из провинций Хорасан и

Белуджистан, граничащих на востоке с Афганистаном и Па-

кистаном поступали сообщения о случаях диареи с высоким

процентом летальности, а провинция Хорасан на севере гра-

ничит с СССР. Случаи заболевания холерой были зарегистри-

рованы в провинции Керман и в районе Горган, который

также граничит с СССР в юго-восточной части Каспийского

моря.

К 7 августа 1965 г. в Иране было зарегистрировано 1243 слу-

чая заболевания холерой, из которых 150 окончились леталь-

но. С 8 по 14 августа 1965 г. официально было сообщено до-

полнительно о 617 случаях холеры, из них 90 с летальным

исходом. Во всех случаях бактериологически было подтвержде-

но, что этиологическим агентом заболеваний являлся вибри-

он Эль-Тор. По далеко не полным данным, в общей сложно-

сти в Иране в 1965 г. было зарегистрировано 2943 случая за-

болевания холерой, т. е. 12,3 на 100 000 населения [Баро-

ян О.В., 1971].

Неоднозначны и приведенные различными авторами дан-

ные о сроках начала эпидемических осложнений в Афганистане

и Иране. Так, в отличие от приведенных выше О.В. Барояном

сроков начала эпидемии в Афганистане, Н.И. Николаев и соавт.

(1967) сообщают, что, по имеющимся в их распоряжении дан-

ным, заболевания холерой в этой стране фактически начались

на 2 мес раньше и уже оттуда инфекция была занесена в Иран.

А.Н. Abou-Gareeb (1967) и Т.С. Кереселидзе (1971) также утвер-

ждают, что первые случаи холеры в городах Андхое и Давлета-

баде появились в июне 1965 г. В дальнейшем холера быстро рас-

пространилась, и к 13 августа эпидемией были охвачены все

7 северных провинций Афганистана.

27

Холера и раньше неоднократно «посещала» Афганистан. Так,

опасные очаги холеры возникали в Афганистане вблизи со-

ветской границы в 1930, 1931, 1936, 1937, 1938 и 1960 гг.

[Змеев Г.Я., 1948; Джарылгасов С., 1957; Планкина З.А. и др.,

1961; Swaroop S., Pollitzer R., 1955, и др.].

Проникновению холеры в Афганистан способствовали его

экономические связи с Индией и Западным Пакистаном,

паломничество и ежегодные переходы кочевых афганских

племен на территорию Западного Пакистана и обратно. Чис-

ленность этих племен весьма значительна. Например, патан-

ское племя гильзаев, живущее восточнее Кандагара, насчиты-

вает 250—300 тыс. человек [Змеев Г.Я., 1948]. Этот автор счи-

тает, что существует два наиболее вероятных направления

движения холеры через Афганистан: вдоль старого Кабуло-

Гератского тракта и через Гиндукуш. В первом случае имеется

опасность заноса холеры в Туркменистан (район Мургаба —

Кушки), во втором — большая угроза Узбекистану, в первую

очередь его Сурхандарьинской области, и Таджикистану.

Г.И. Кулов (1970) проанализировал соображения различ-

ных исследователей о причинах, способствовавших распрост-

ранению холеры Эль-Тор в Афганистане в 1965 г. Прежде

всего ее широкое распространение было обусловлено несвоев-

ременной диагностикой первых случаев заболевания, ошибоч-

но трактовавшихся как лямблиоз. Факторами, способствовав-

шими распространению холеры в Афганистане, являлись так-

же антисанитарное состояние населенных пунктов, плохая

система водоснабжения, отсутствие должных гигиенических

навыков у населения, некоторые местные обычаи и религи-

озные обряды, а также несвоевременная и неполная госпита-

лизация больных и изоляция лиц, контактировавших с ними.

Водоснабжение в Афганистане практически не организова-

но. Население пользуется в основном необеззараженной водой

из поверхностных водоемов, санитарная охрана которых не

осуществляется. Поверхностные водоемы загрязняются фека-

лиями, вытекающими из примитивных уборных. Следствием

такого состояния водоснабжения явился ряд вспышек холеры

«водного» происхождения.

Женщин и грудных детей, заболевших холерой, не приня-

то госпитализировать, а лица, ухаживающие за больными,

тщательно скрывают свое общение с ними. Текущая и заклю-

чительная дезинфекция проводилась далеко не во всех очагах

холеры. Обеззараживание воды в колодцах и цистернах осуще-

ствлялось эпизодически и лишь на некоторых территориях,

где имелось достаточное количество хлорной извести [Abou-

Gareeb А.Н., 1967].

Распространению холеры в стране способствовала также

непрерывная миграция населения, основными причинами

которой являются торговля, родственные связи и паломниче-

28

ство. Помимо этого, в районах, охваченных эпидемией холе-

ры, находилось около 600 000 кочевников или полукочевни-

ков, перемещающихся по территории страны в различных

направлениях.

Хотя в Иране первый случай холеры был зарегистрирован

в июле 1965 г., диарейные заболевания с высокой летально-

стью отмечались еще в 1964 г. в городах Заболе и Захедане

(недалеко от границы с Западным Пакистаном). Между этими

городами и Западным Пакистаном существует практически

свободное сообщение, которое никем не контролируется. В рас-

пространении холеры в Иране, по-видимому, главную роль

играли паломники, посещавшие в конце 1964 —начале 1965 гг.

святыню ислама — город Машад. Предполагают, что палом-

ники из городов Забола и Захедана принесли инфекцию в

этот город, где в то же самое время находились паломники из

Западного Ирана, Тегерана, а также из Ирака [Кереселид-

зе Т.С., 1971].

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СУЩЕСТВОВАВШИХ В 60-Е ГОДЫ XX ВЕКА

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНУТРИСОЮЗНЫХ

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ОТНОШЕНИИ ХОЛЕРЫ

Материалы, представленные в предыдущем разделе, свиде-

тельствуют о том, что к 1965 г. начавшаяся в 1961 г. VII пан-

демия холеры, обусловленная вибрионом Эль-Тор, вплотную

подошла к границам Узбекской и Туркменской ССР, реально

угрожая заносу инфекции в первую очередь на территории

этих республик. Нельзя также не учитывать широкое распро-

странение холеры Эль-Тор в ряде стран Азии и Африки, со

многими из которых СССР поддерживал в этот период весьма

интенсивные экономические и культурные связи. Таким обра-

зом, возникла угроза заноса холеры не только в пограничные

районы Союза, но и в глубь страны. Реальность такой угрозы

стала очевидной после завоза холеры в 1965 г. в Каракалпак-

скую АССР и Хорезмскую область Узбекской ССР.

Профилактика холеры, предотвращение ее заноса из не-

благополучных местностей в начале 60-х годов основывались

на системе карантинных мероприятий в приграничных райо-

нах, осуществлении общесанитарных мер, а также проведе-

нии массовой вакцинации [Бароян О.В., 1967]. Многие отече-

ственные и зарубежные исследователи уже в разгар VII пан-

демии холеры пришли к твердому убеждению, что такую

концепцию необходимо пересмотреть. Надо отметить, что еще

в середине 40-х — начале 50-х годов М.С. Коварский (1944,

29

1951) подчеркивал условность термина «санитарная охрана

границ» в связи с теми изменениями, которые внесены,

например, современной транспортной авиацией в скорость

передвижения людей и грузов.

В. Cvjetanovic (1971) также пришел к заключению, что

санитарный кордон с вооруженной стражей, карантинными

пунктами и т.п. больше не оправдывает себя, так как при этом

предупреждение завоза болезни возможно только в случае

полного разрыва всех контактов, как транспортных, так и

торговых, со всеми странами, где существует холера. Нере-

альность такой политики в наше время является очевидной.

И.Д. Ладный и соавт. (1979) справедливо подчеркивали, что

в динамичной жизни современного общества со все возраста-

ющей ролью воздушного транспорта ни одна страна мира не

может защитить себя от завоза холеры традиционными каран-

тинными мерами. Значение других видов транспорта (морско-

го, речного, железнодорожного, автодорожного) при завозе

холеры в соседние с неблагополучными по этой инфекции

страны также не уменьшилось.

Анализируя эпидемиологическую эффективность меропри-

ятий, предусмотренных Международными санитарными пра-

вилами, основываясь на опыте работы по борьбе с холерой в

60-е годы, Т.С. Кереселидзе (1971) отмечал, что эти меры не

смогли предупредить завоз холеры в ряд стран, поэтому в

некоторых из них были проведены чрезмерные мероприятия

для достижения максимальной безопасности (вплоть до зак-

рытия государственной границы). Эти мероприятия не только

во многом нарушали передвижение людей и грузов в мировом

масштабе, но и ухудшали экономическое и политическое

положение страны, пораженной холерой. Речь здесь идет о

первых Международных санитарных правилах, принятых IV

Всемирной Ассамблеей здравоохранения в 1951 г., существен-

но дополняемых в 1955, 1956, 1960, 1963 и 1965 гг. Значитель-

ные изменения Международных санитарных правил, связан-

ные с очевидной необходимостью переноса акцента с профи-

лактики инфекций на эпидемиологический надзор, были

внесены на XXI сессии ВОЗ в 1968 г. В 1969 г. ХХП сессия ВОЗ

утвердила новые Международные санитарные правила с уче-

том упомянутых выше изменений.

В Советском Союзе с конца 60-х годов наметилась тенден-

ция к изменению санитарно-карантинных мероприятий в сто-

рону их совершенствования и определенного упрощения.

Интенсивная миграция больших контингентов населения,

развитие международных сообщений, многократно возросшие

при этом скорости перемещения людей и грузов на дальние

расстояния создали реальные условия для заноса инфекцион-

ных заболеваний, в том числе холеры, из эндемических оча-

гов в любую точку нашей планеты в течение нескольких часов.

30

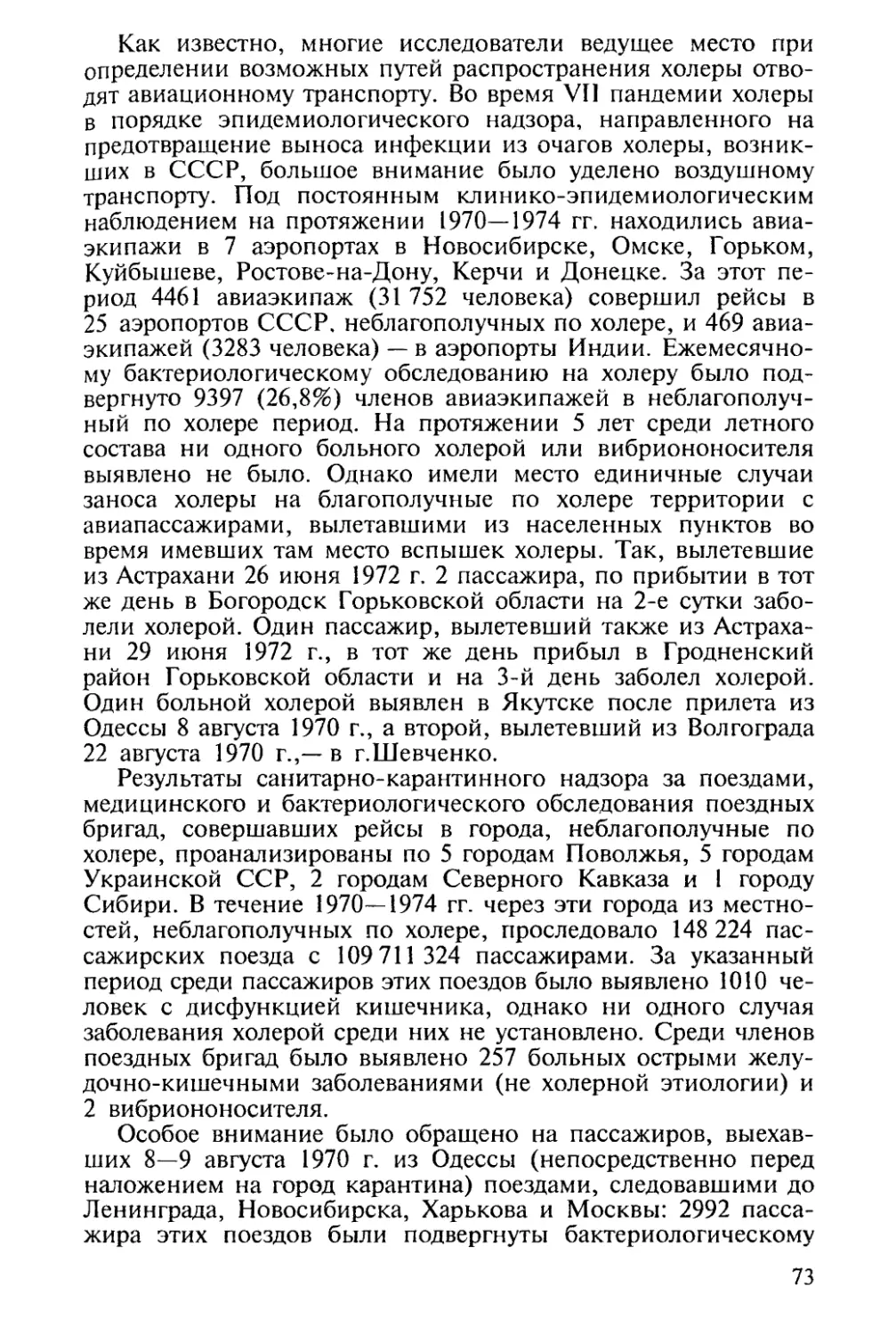

В 60—70-х годах международные связи СССР осуществля-

лись через 65 морских и речных портов, 20 аэропортов, более

40 населенных пунктов и станций на железнодорожных маги-

стралях и автодорожных трассах. Из года в год международные

транспортные связи расширялись. Например, в 1953 г. Одес-

ский порт имел судоходные связи с 34 портами 19 госу-

дарств, в 1970 г.—с 325 портами 75 государств. В 1960 г. в

Москву прибывали самолеты из 16 стран и международными

рейсами через аэропорты Москвы проследовало 200 000 пас-

сажиров, а в 1969 г. через Москву воздушным путем из 55 стран

проследовало более 900 000 пассажиров. Скорость международ-

ных воздушных перевозок также значительно возросла. Напри-

мер, перелет Карачи — Кабул — Ташкент — Москва составлял

всего 7—8 ч.

Именно эти обстоятельства явились основанием для пе-

рехода от санитарной охраны границ к санитарной охране

территории. При этом, естественно, учитывались современ-

ные клинико-эпидемиологические данные [Васильев К.Г.,

Гольд Э.Ю., Марчук Л.М., 1974]. Среди карантинных и других

опасных инфекционных заболеваний холера занимает особое

положение. Наличие значительного количества клинически

стертых форм заболевания, большого числа бессимптомных

вибриононосителей делает особенно трудным эпидемиологи-

ческий анализ. Изучение материалов VII пандемии позволило

сделать вывод, что требования Международных санитарных

правил, направленные на предотвращение распространения

холеры в международном масштабе, и стратегия «санитарного

кордона» представляются анахронизмом. Кроме того, благода-

ря все возрастающей интенсивности и быстроте международ-

ных сообщений надежность санитарных кордонов стала не

только сомнительной, но и малореальной, так как персонал

санитарно-карантинных отделов (пунктов) в международных

морских и речных портах, аэропортах и на пограничных стан-

циях физически не в состоянии проверить всех пассажиров,

прибывших в страну. Таким образом, понадобилось более

100 лет, чтобы признать правильность сделанного в 1851 г. на

первой Международной санитарной конференции вывода:

«Карантинные меры против холеры неосуществимы, иллю-

зорны, а в некоторых случаях даже опасны» [Хроника ВОЗ,

1974, № 10]. Не случайно, что при определении задач по

совершенствованию санитарно-карантинных мероприятий, в

том числе в отношении холеры, основной акцент был сделан

на необходимость постоянного эпидемиологического надзора,

обеспечивающего своевременное выявление больных, вибри-

ононосителей, обнаружение возбудителя в объектах окружаю-

щей среды и принятие соответствующих противоэпидемичес-

ких мер, а также на четкую и достоверную информацию об

изменениях эпидемической обстановки и улучшении санитар-

31

но-гигиенических условий [Мединский Г.М. и др., 1989]. Кро-

ме того, было высказано предположение, что дальнейшее

совершенствование санитарно-карантинных мероприятий дол-

жно осуществляться дифференцированно, в зависимости от

интенсивности экономических и культурных связей со страна-

ми, не благополучными по той или иной карантинной ин-

фекции, а также от конкретных санитарно-гигиенических,

природно-климатических, социально-экономических и других

условий, которые могут способствовать распространению ука-

занных инфекций в случае их завоза [Сергиев В.П. и др., 1979].

ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ЗАНОСА ХОЛЕРЫ НА ТЕРРИТОРИЮ

УЗБЕКСКОЙ ССР В 1965 г. И В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

СТРАНЫ В 1970 г.

Как было сказано выше, эпидемия холеры в Афганистане

уже в июне 1965 г. охватила районы, граничащие с Узбекской,

Туркменской и Таджикской ССР. А в середине июня (с 15 по

19) первые случаи этого заболевания были зафиксированы в

Каракалпакской АССР, где до середины сентября было заре-

гистрировано 535 больных [Попов Г.М., 1974]. Само по себе

появление холеры на территории страны, где это заболевание

не регистрировалось в течение многих лет, представляет боль-

шой теоретический и практический интерес. Это связано прежде

всего с тем, что заболевания появились в районах, отдален-

ных от границы с неблагополучными по холере государствами

и, следовательно, выяснение путей заноса инфекции должно

было способствовать дальнейшему совершенствованию систе-

мы санитарной охраны границ и территорий страны.

Хотя вопрос о путях заноса холеры в 1965 г. в Узбекскую

ССР уже представляет больше исторический интерес, тем не

менее, с точки зрения обоснования мер по санитарной охра-

не территории в современных условиях, несомненно, следует

к нему вернуться и проанализировать обоснованность версий,

высказанных различными исследователями. При этом все они

единодушны в том, что холера в 1965 г. была занесена на

территорию Узбекской ССР именно из Афганистана.

При выяснении путей заноса возникли большие трудно-

сти, так как первые случаи заболевания не были своевремен-

но распознаны, эпидемиологическое обследование было на-

чато лишь в первой декаде августа, когда заболевания уже

получили широкое распространение и установить конкретный

источник заражения в первых случаях практически не пред-

ставлялось возможным.

Г.М. Попов (1974) считает наиболее вероятным проникно-

вение холеры из провинции Мазари-Шериф Афганистана че-

32

пез граничащую с ней Сурхандарьинскую область Узбекской

ССР. При этом занос холеры был осуществлен воздушным

транспортом каракалпакскими летчиками, возвратившимися

в г.Нукус из Сурхандарьинской области 24 июня 1965 г.

Г.М. Попов обосновывает эту версию тем, что 4 авиаэкипажа

(23 человека) Нукусского аэропорта с 4 июня были заняты на

полевых работах в Шурчинском районе Сурхандарьинской

области, при этом некоторые из них переболели желудочно-

кишечными заболеваниями неустановленной этиологии, трак-

товавшимися местными медицинскими работниками как «пи-

щевые отравления». Подчеркивается также, что летчики могли

иметь в областном центре Сурхандарьинской области — г.Тер-

мезе — контакт с афганскими или советскими гражданами,

прибывшими из Афганистана. Вскоре после возвращения в

г.Нукус один из летчиков пригласил на обед более 100 чело-

век из различных районов республики. Через «некоторое вре-

мя» (?) в семьях гостей, присутствовавших на обеде, появи-

лись тяжелые кишечные заболевания, в «ряде случаев» (?) с

летальным исходом, что рассматривается Г.М. Поповым как

начало вспышки холеры в Узбекской ССР. Фактически, по

его же данным, первые случаи холеры в Каракалпакии воз-

никли с 15 по 19 июня 1965 г., т.е. за несколько дней до

возвращения летчиков из Сурхандарьинской области.

Не отрицая теоретическую возможность заноса холеры в

современных условиях на любые расстояния, следует иметь

в виду, что в каждом конкретном случае пути заноса долж-

ны быть аргументированы достаточно весомыми данными

эпидемиологического обследования. Что касается приведен-

ной выше версии, то она такими данными не подтвержде-

на. Даже первые случаи желудочно-кишечных заболеваний,

возникших после упомянутого обеда у летчика, не подвер-

глись эпидемиологическому исследованию с использованием

бактериологических методов, что не дает основания утвер-

ждать их холерную этиологию. С таким же основанием можно

было бы говорить о пищевой токсикоинфекции или забо-

леваниях другой этиологии. Кроме того, отсутствовали объек-

тивные данные о наличии заболеваний холерой среди на-

селения Шурчинского района, откуда якобы занесли эту

инфекцию в Каракалпакскую АССР авиаэкипажи Нукусско-

го аэропорта.

Нами (Г.М. Мединский) в процессе эпидемиологического

обследования было установлено, что персонал четырех экипа-

жей самолетов, приписанных к Нукусскому аэропорту, с 4 по

24 июня 1965 г. осуществлял обработку посевов хлопка ядохи-

микатами в 21 поселке Шурчинского района Сурхандарьинс-

кой области. Ретроспективно собранный анамнез позволил

установить, что в указанное время у 3 членов экипажей воз-

никли острые желудочно-кишечные заболевания.

3 — 3193

33

Автомеханик А. заболел 17 июня. Заболевание началось остро с

потери аппетита, общей слабости, рвоты, боли в животе. Затем к

этим симптомам присоединились диарея, сухость слизистых оболо-

чек ротовой полости и неприятный вкус во рту, повысилась темпе-

ратура тела. А. был госпитализирован 18 июня в участковую больницу.

При поступлении температура тела 37,2 °C, стул жидкий без пато-

логических примесей 3—4 раза в сутки. Живот мягкий, болезненный

в области пупка и сигмовидной кишки. Лечение фталазолом, синто-

мицином и внутривенным введением 20 мл 40% раствора глюкозы.

Бактериологических исследований на наличие возбудителей кишеч-

ных инфекций, в том числе на холеру, не проводилось. А. был вы-

писан из больницы 21 июня при нормализовавшемся стуле и отсут-

ствии жалоб.

У двух других членов авиаэкипажей — К. и Ч. — 20 июня появи-

лось желудочно-кишечное расстройство, продолжавшееся в течение

одного дня, на протяжении которого 2—3 раза был жидкий стул при

хорошем общем самочувствии. Заболевшие приняли по две таблетки

синтомицина из самолетной аптечки, за медицинской помощью не

обращались.

Других случаев желудочно-кишечных заболеваний у членов авиа-

экипажей за время их работы в Сурхандарьинской области не уста-

новлено.

Два авиаэкипажа в составе 10 человек 25 августа вернулись

из г.Нукуса в Шурчинский район, где были подвергнуты бак-

териологическому и серологическому обследованию на холеру.

В числе обследованных были и упомянутые выше К. и Ч. Во

всех случаях результаты исследований оказались отрицатель-

ными.

Учитывая возникшую версию о заносе холеры в Каракал-

пакскую республику персоналом авиаэкипажей из Шурчин-

ского района Сурхандарьинской области, с 25 по 31 августа

было проведено эпидемиологическое обследование в 3 насе-

ленных пунктах указанного района, где работали в июне 4 авиа-

экипажа из Нукусского аэропорта. Обследование проводилось

с одной целью: установить ретроспективно, были ли в районе

эпидемические осложнения холерной этиологии, начиная с

июня 1965 г.

В процессе обследования было установлено, что в апреле —

июне 1965 г. в 4 больницах района на стационарном лечении

по поводу острых желудочно-кишечных заболеваний находи-

лось 218 человек (за такой же период 1964 г. было госпитали-

зировано 236 таких больных). Было проанализировано 146 ис-

торий болезни, кроме того, у большинства переболевших

собран подробный клинико-эпидемиологический анамнез. При

этом установлено,что абсолютное число заболеваний (93,6%)

протекало в легкой форме. У 98,6% больных был жидкий стул,

у 26,7% —рвота. Стул с примесью слизи был отмечен в 45%

случаев, с примесью крови — в 24% случаев.

Для выявления возможных вибриононосителей бактерио-

34

логически были исследованы испражнения 97 человек, пере-