Author: Лидин Р.А. Молочко В.А. Андреева Л.Л.

Tags: неорганическая химия общая и неорганическая химия химия

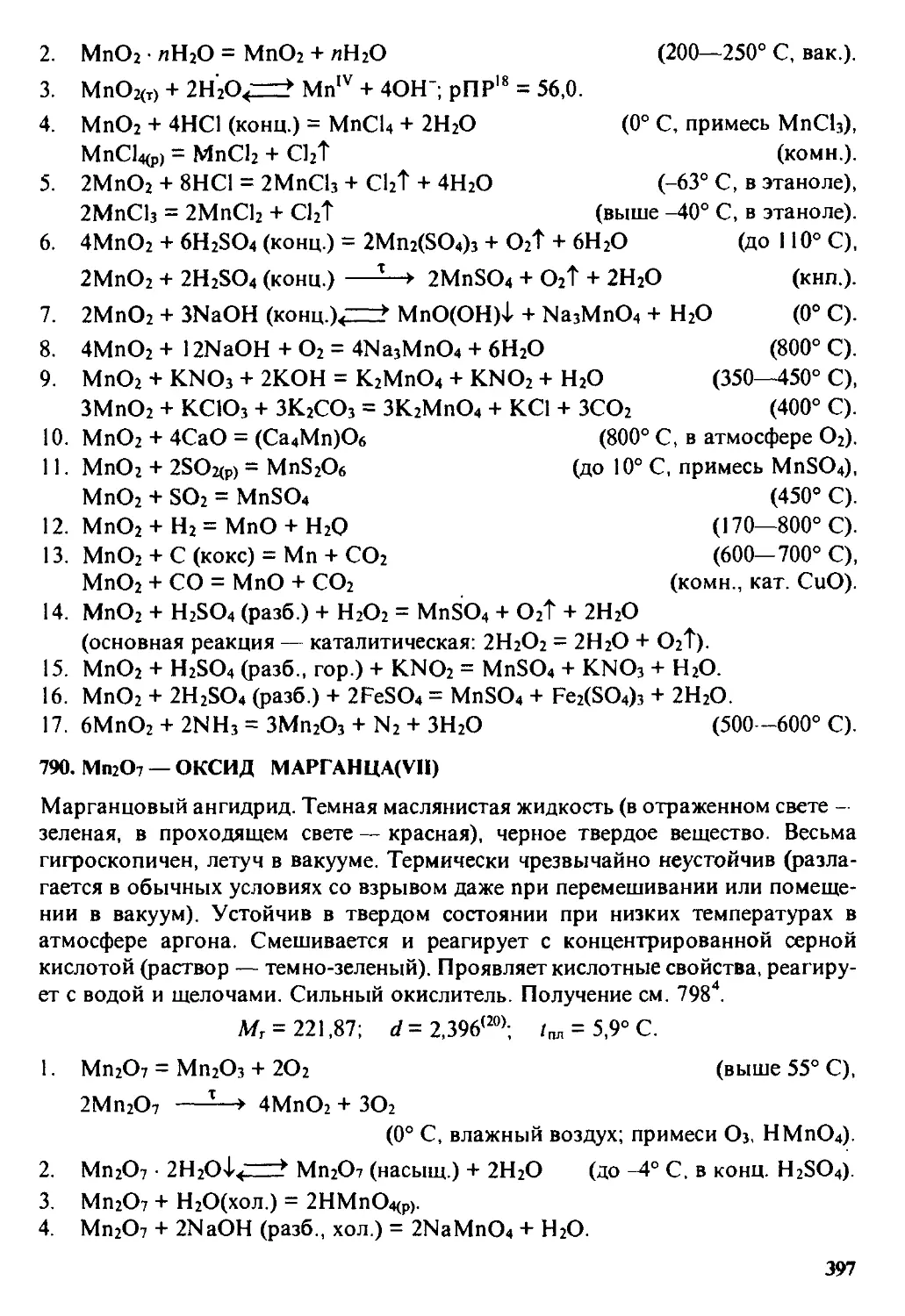

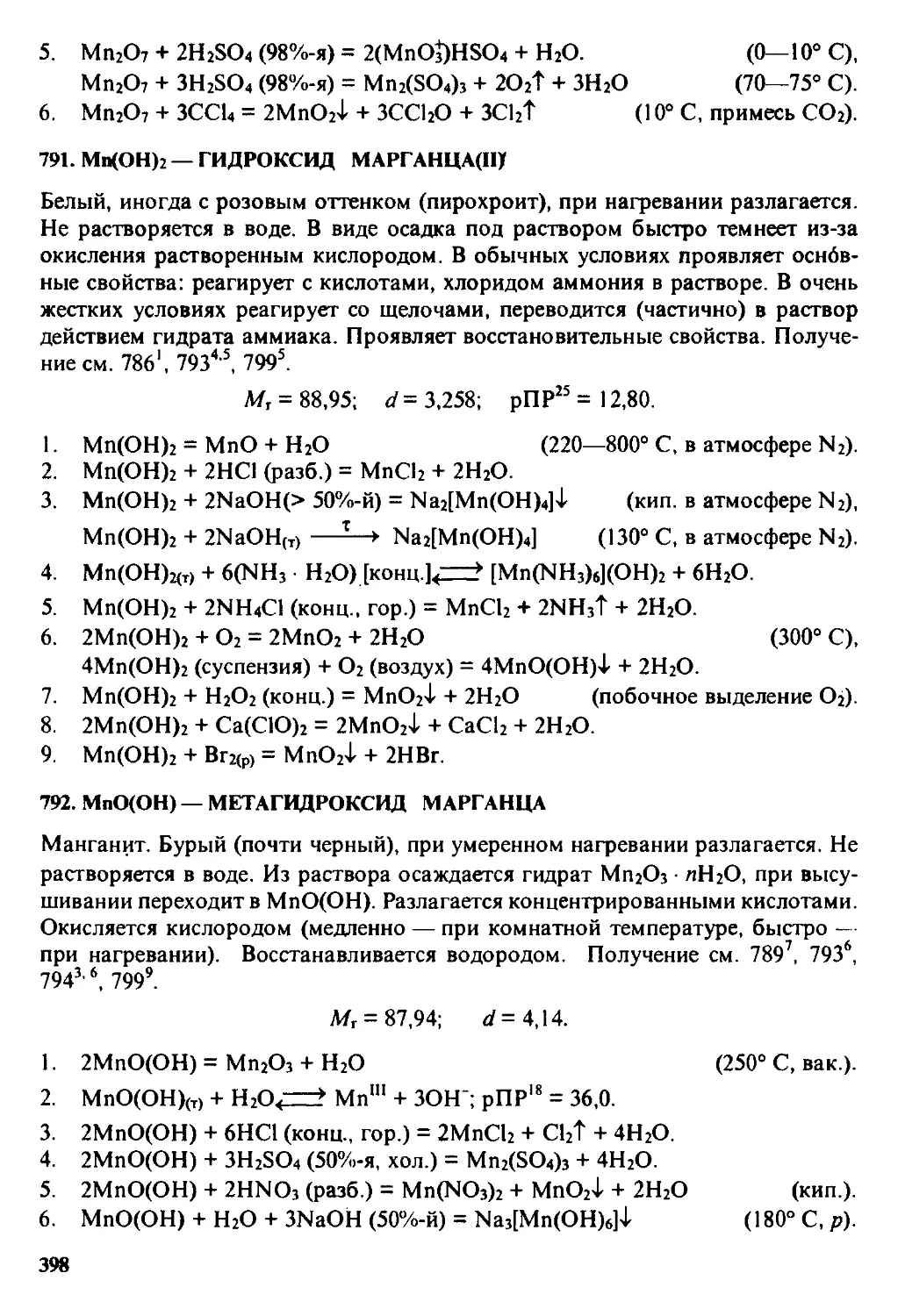

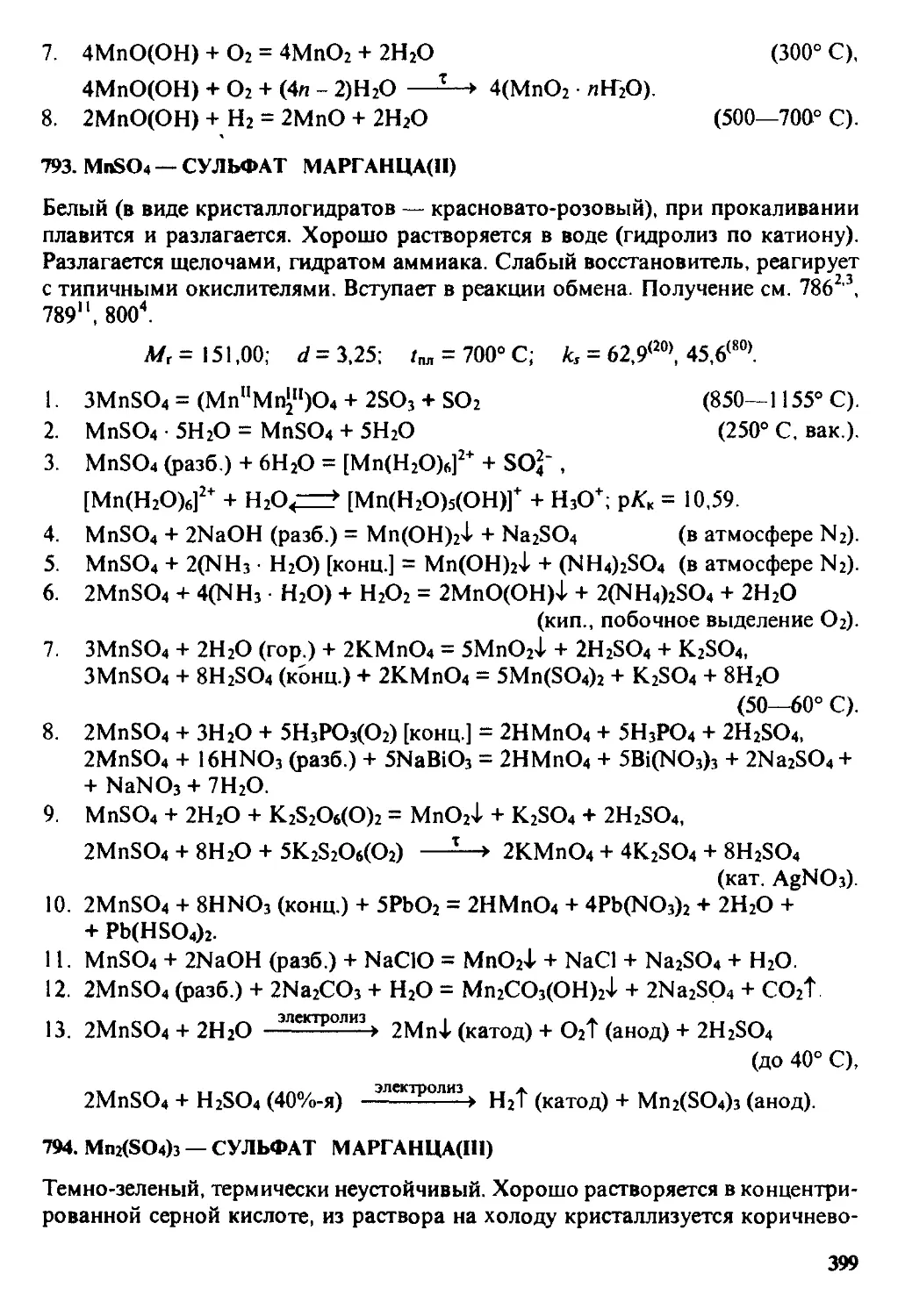

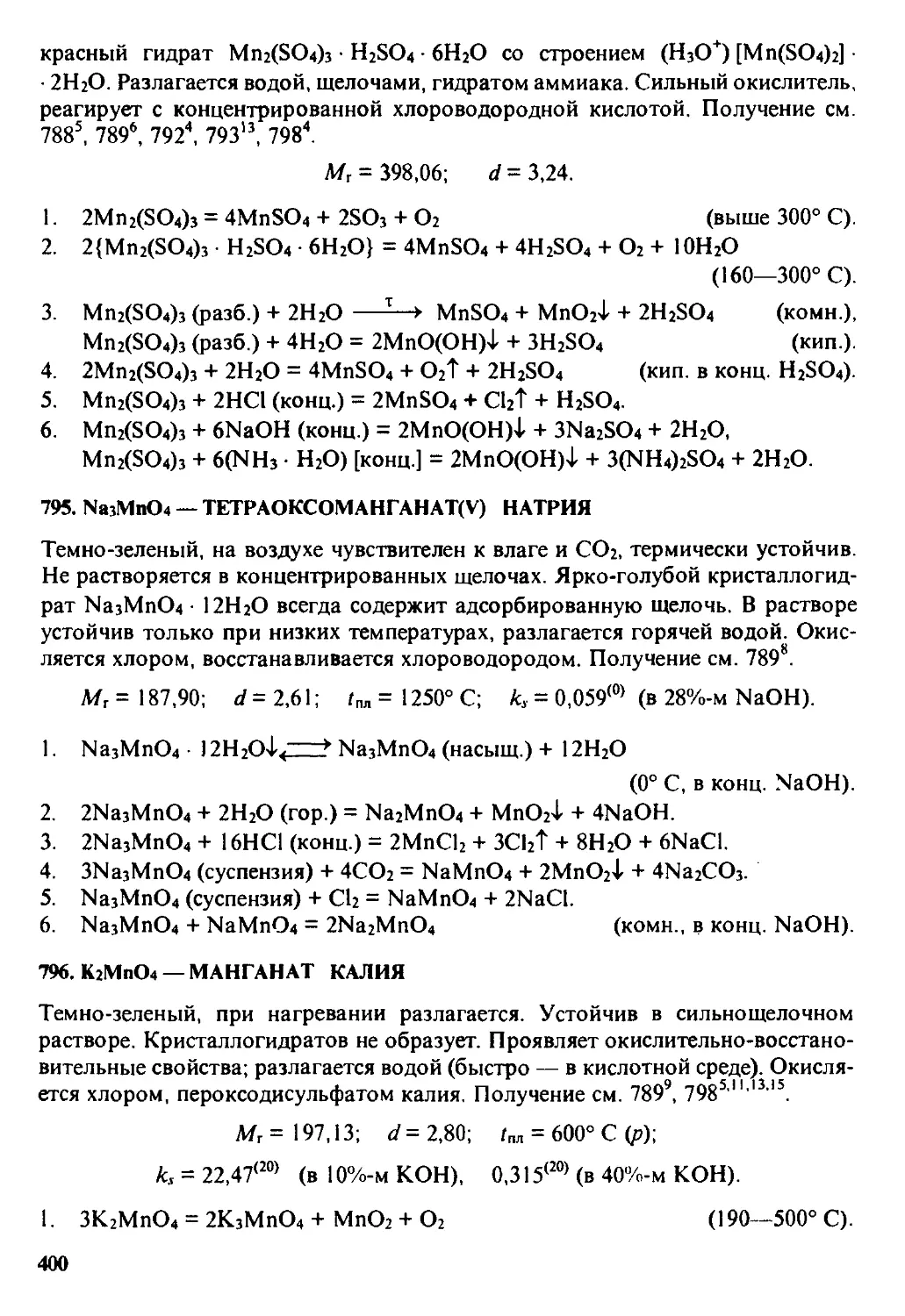

ISBN: 5-7245-1163-0

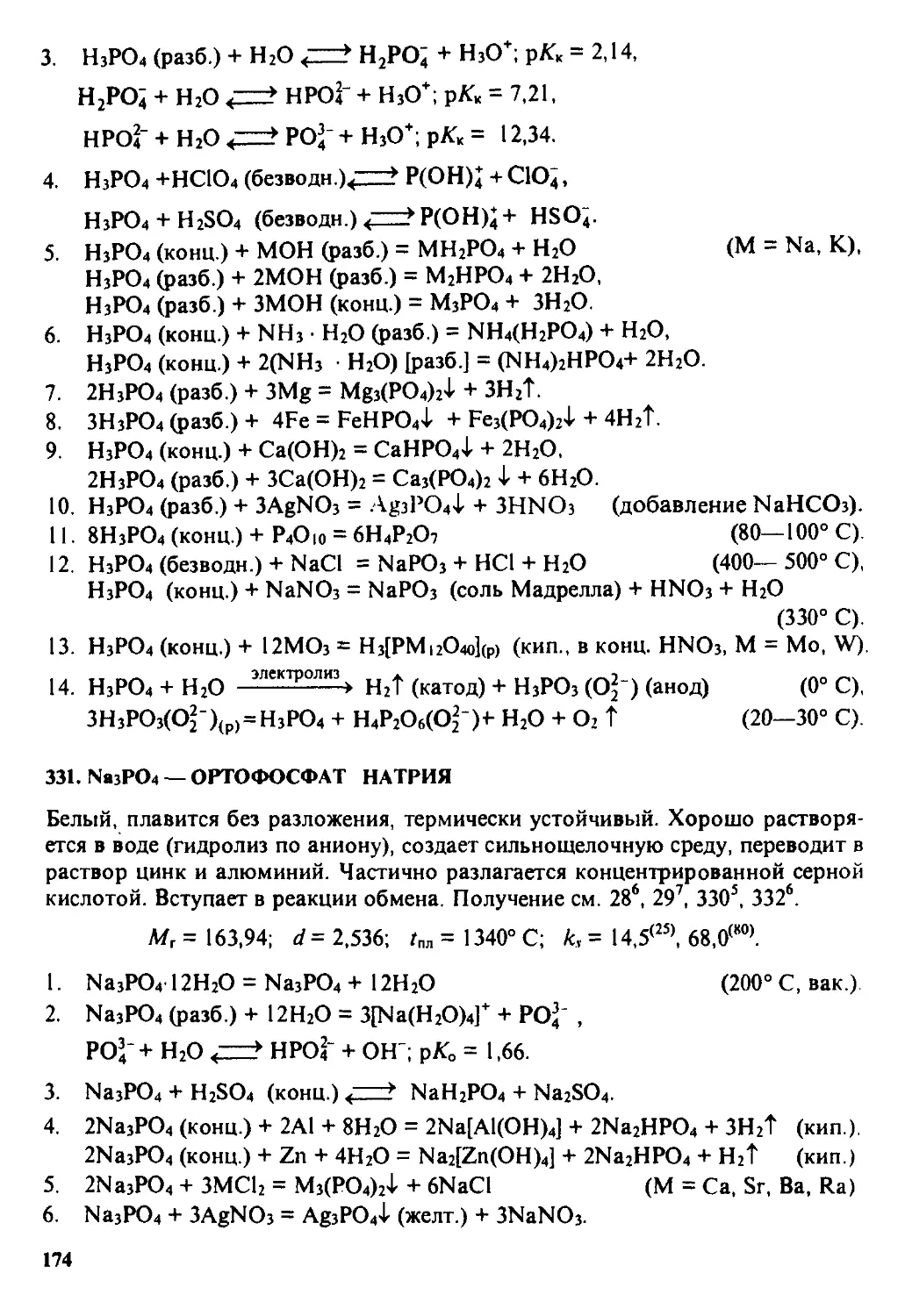

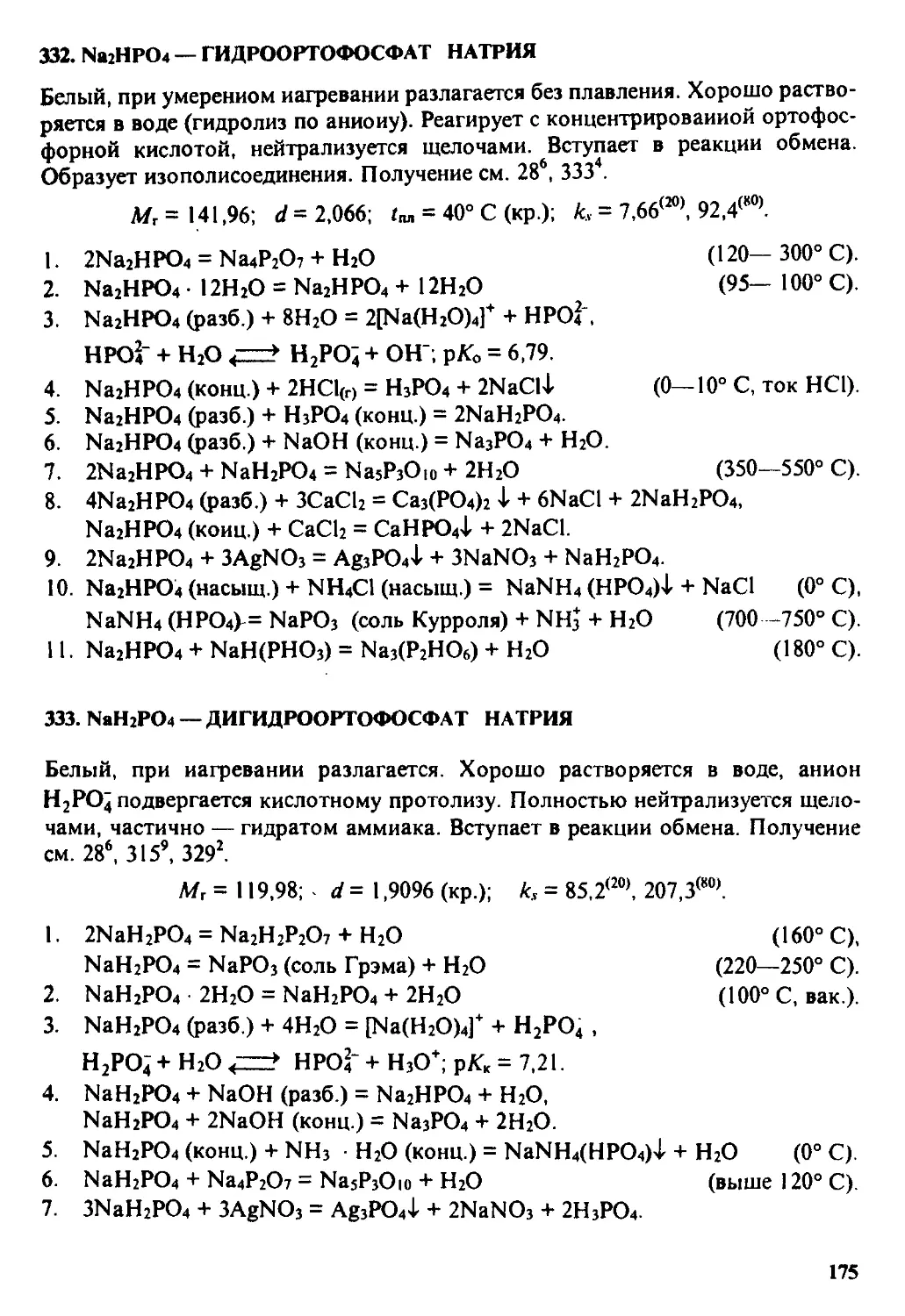

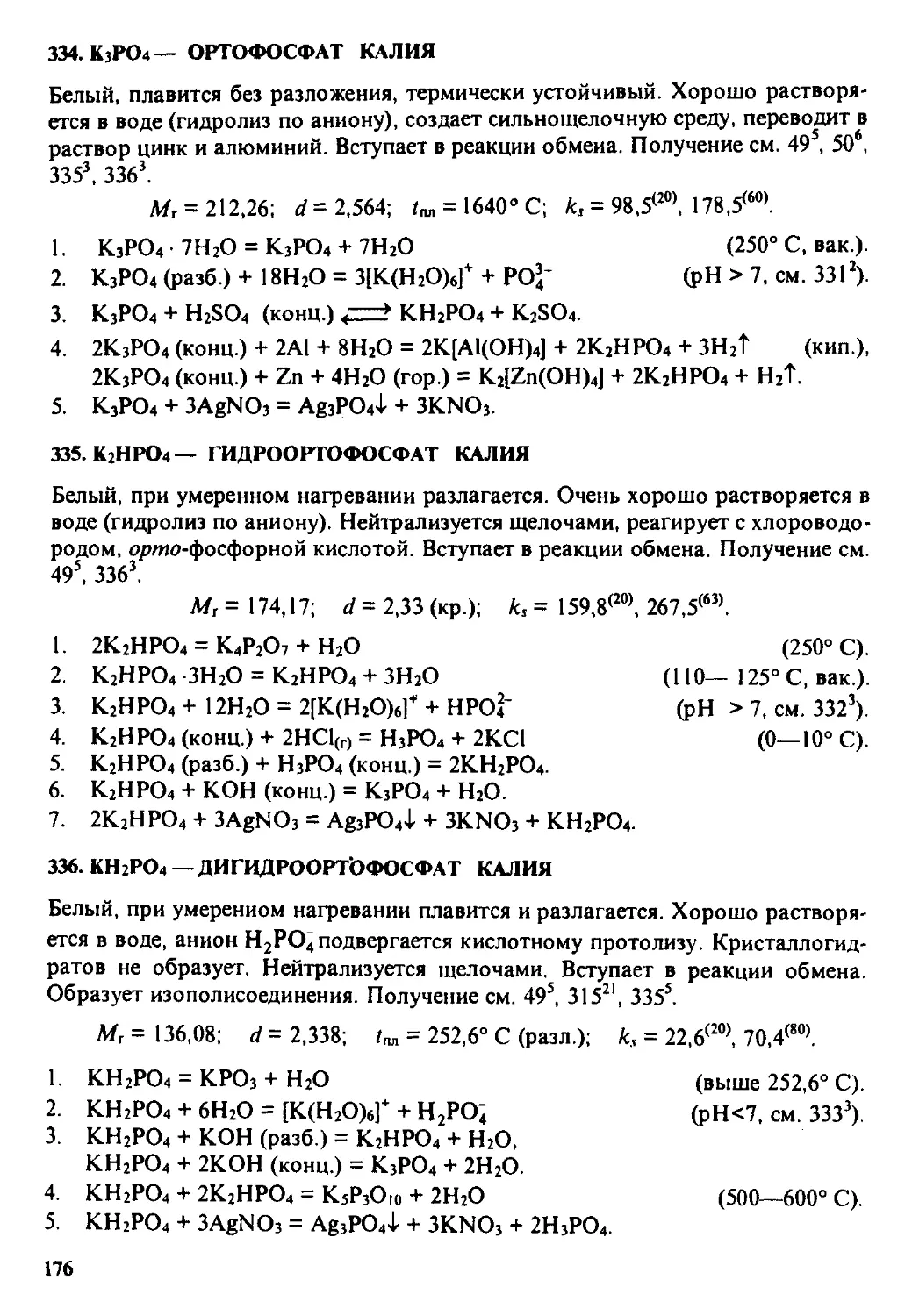

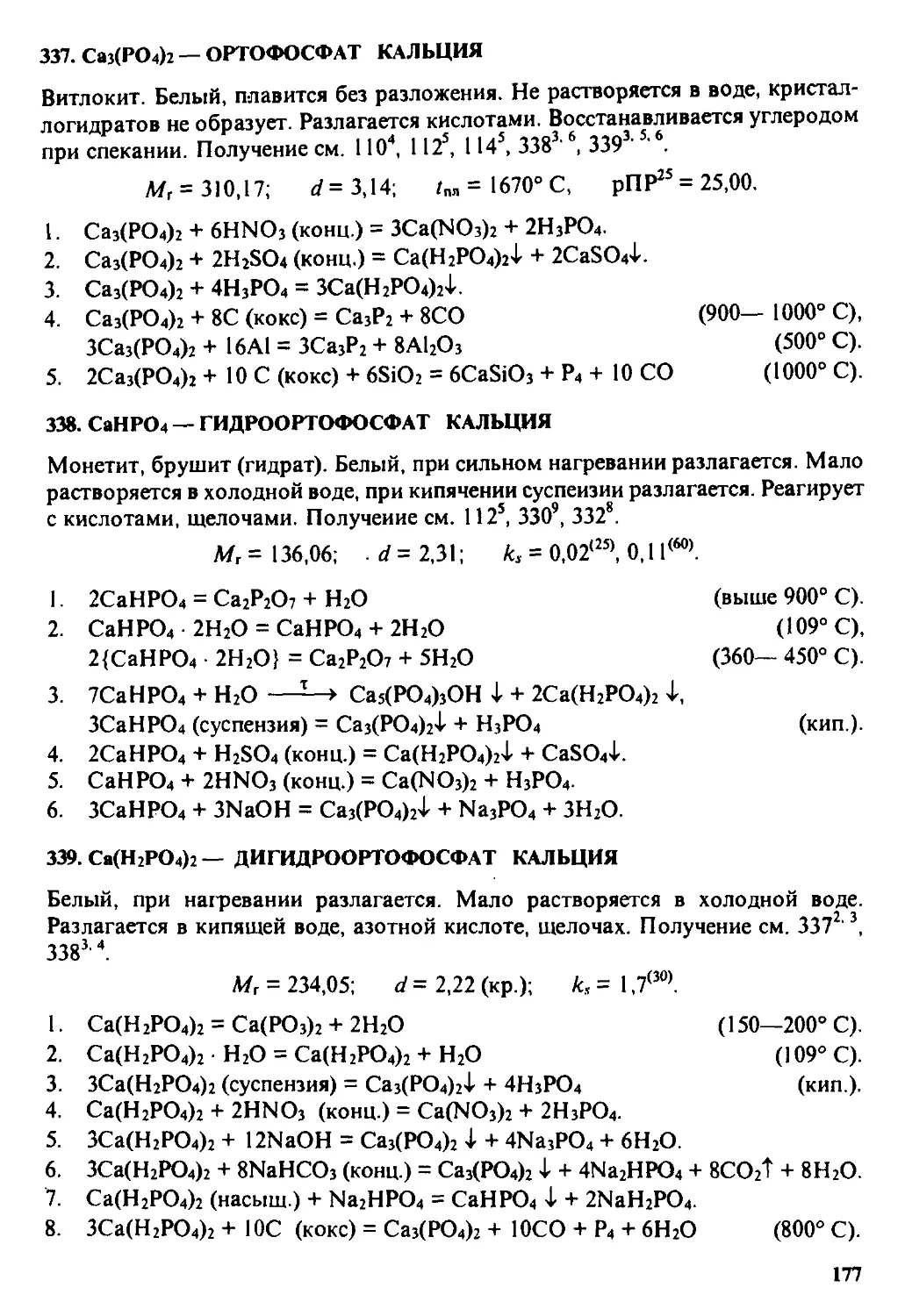

Year: 2000

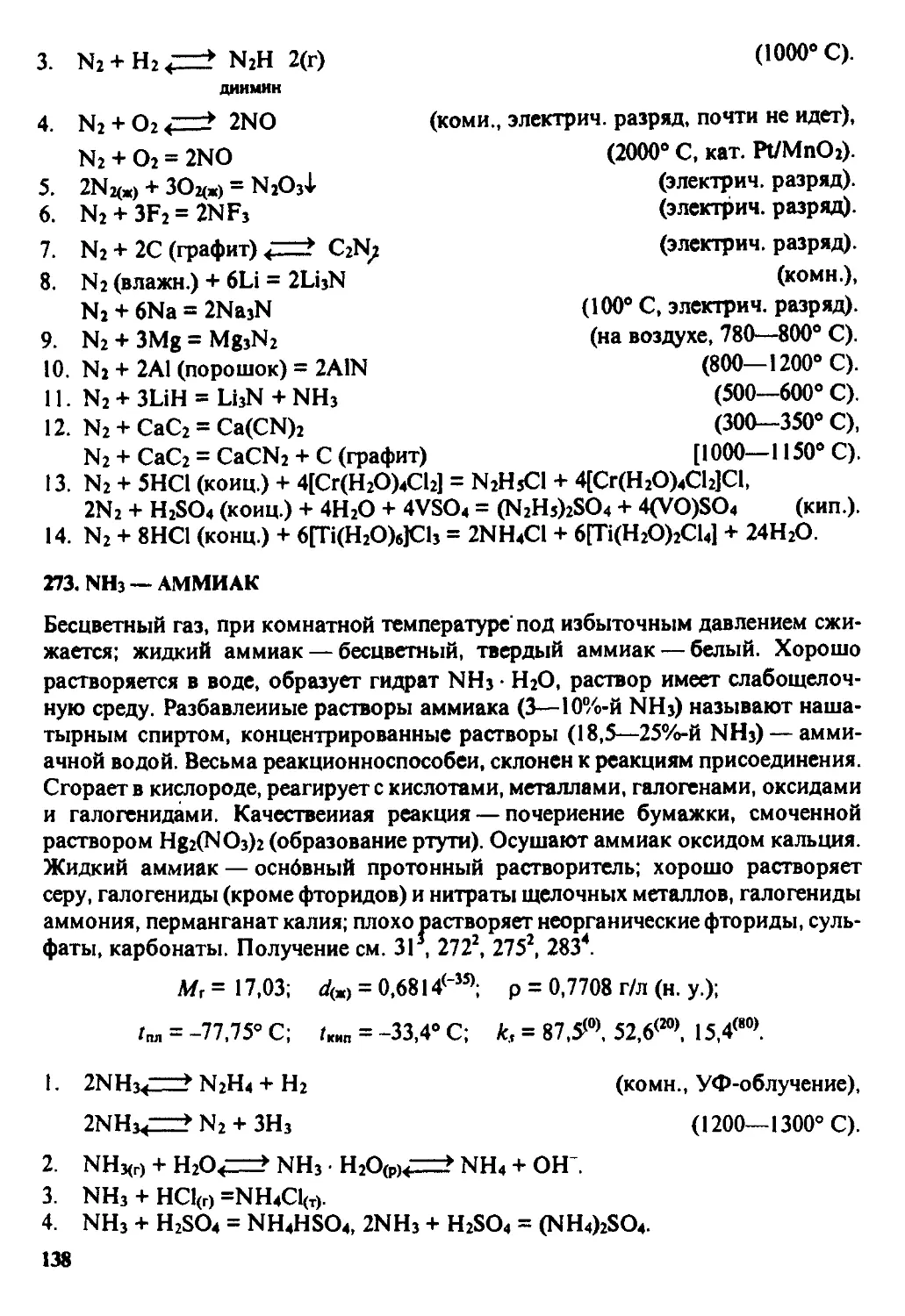

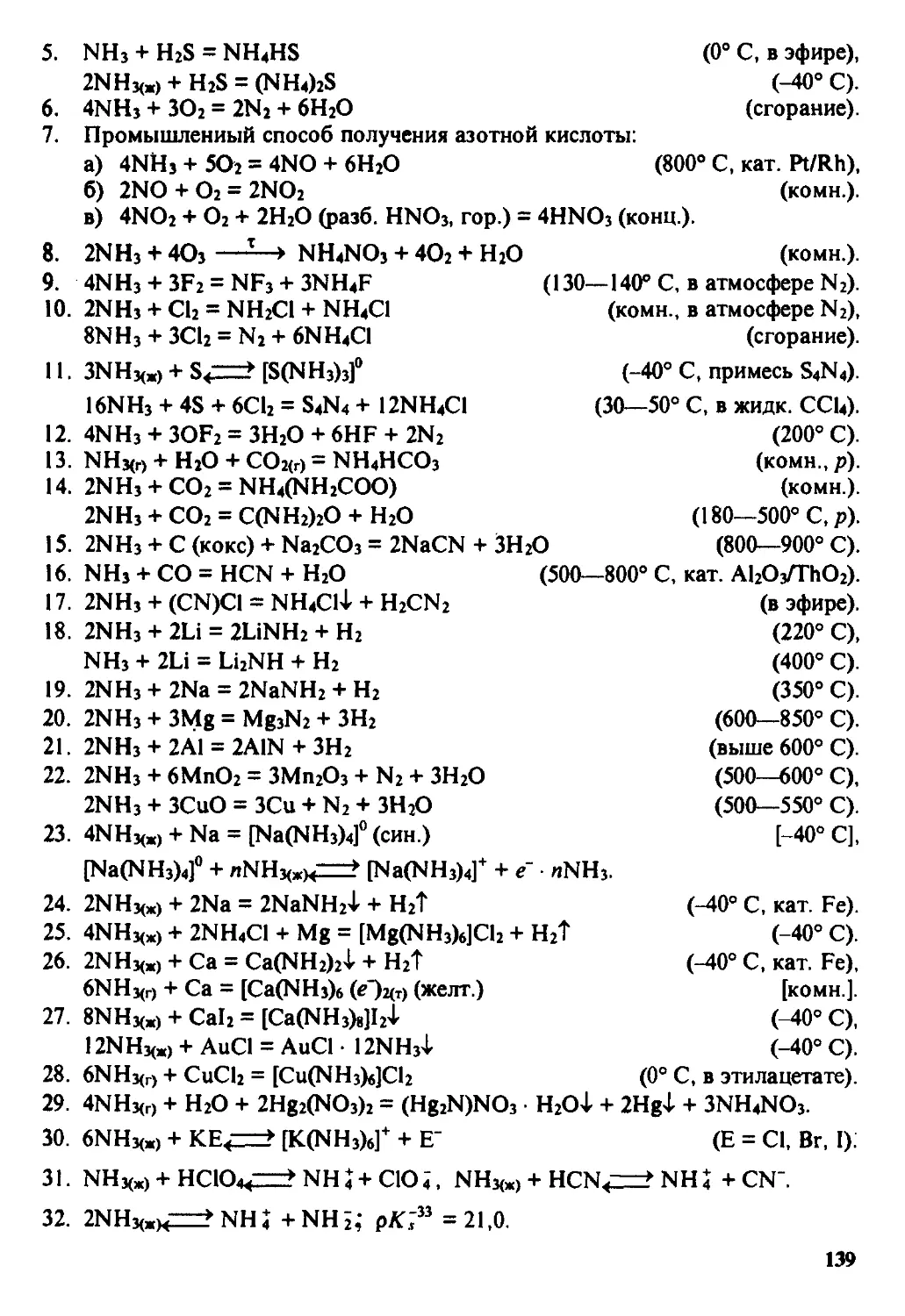

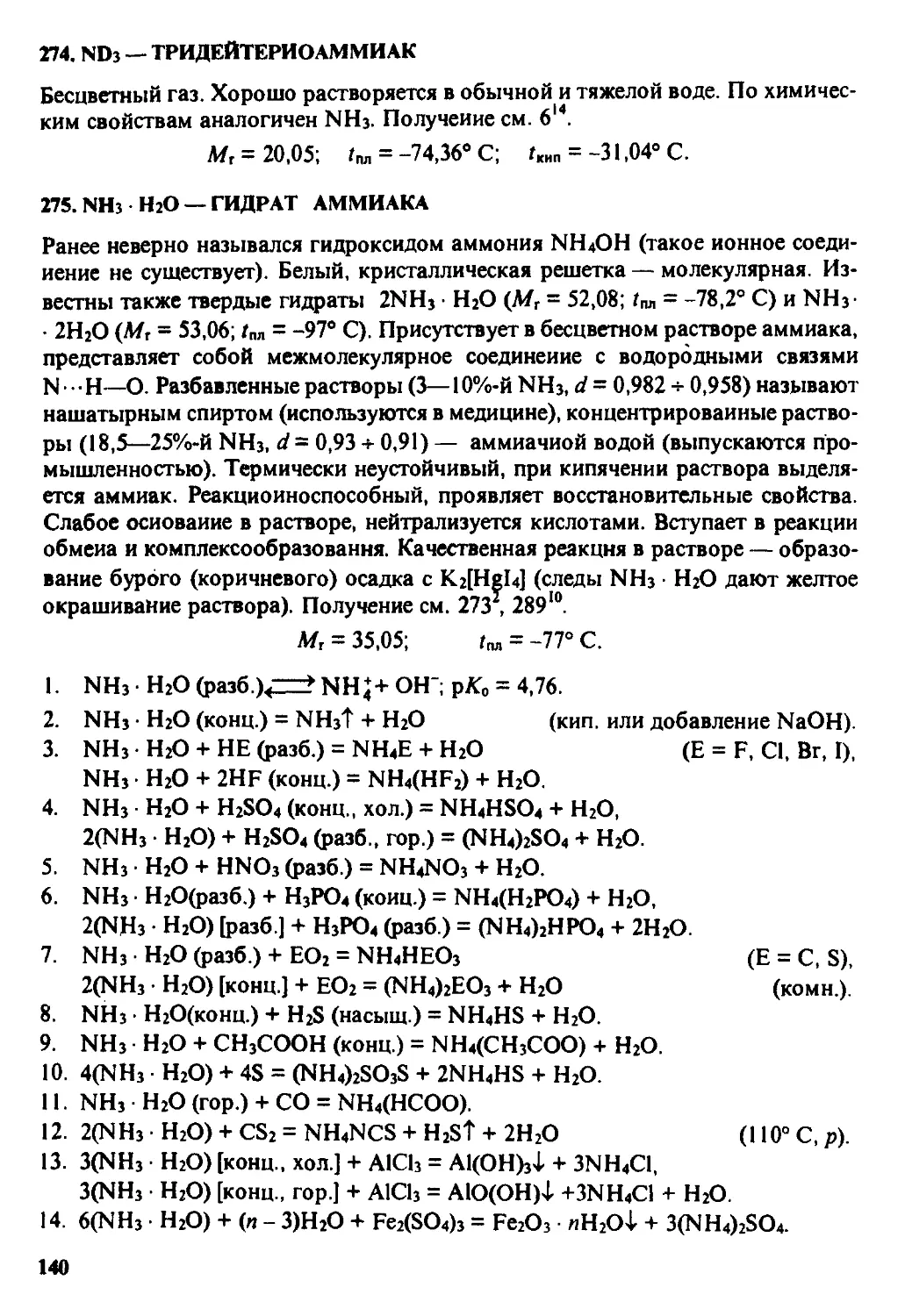

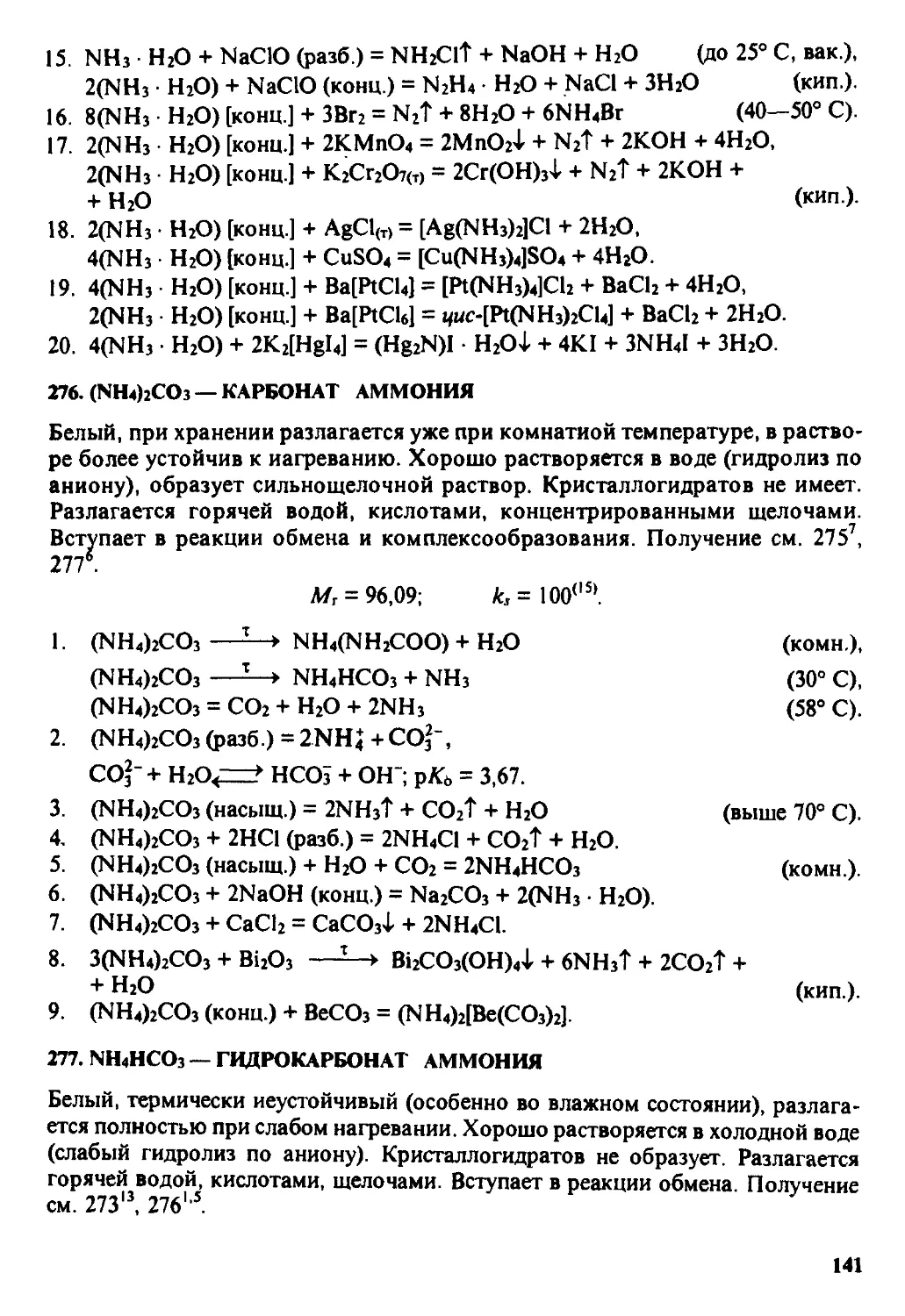

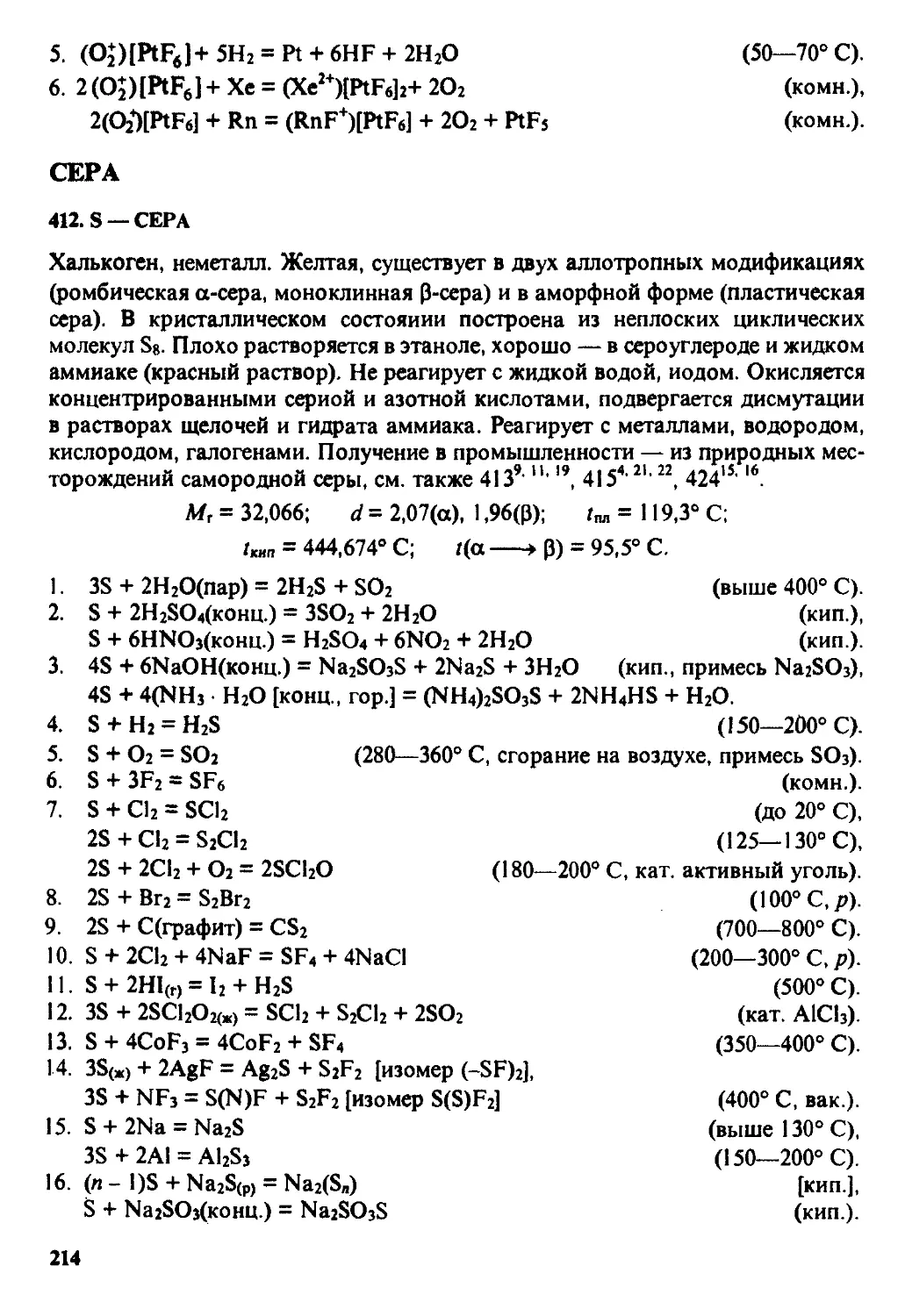

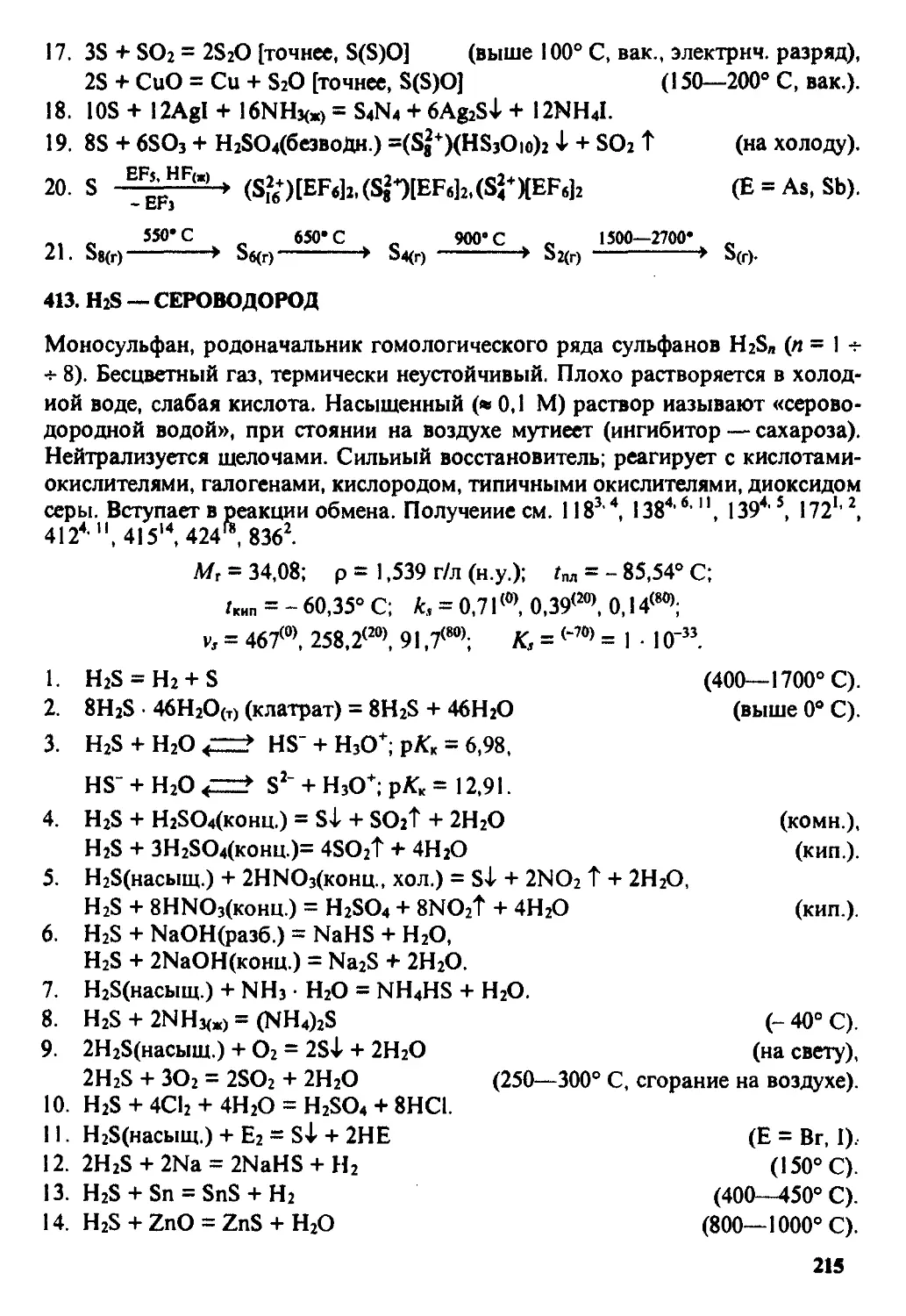

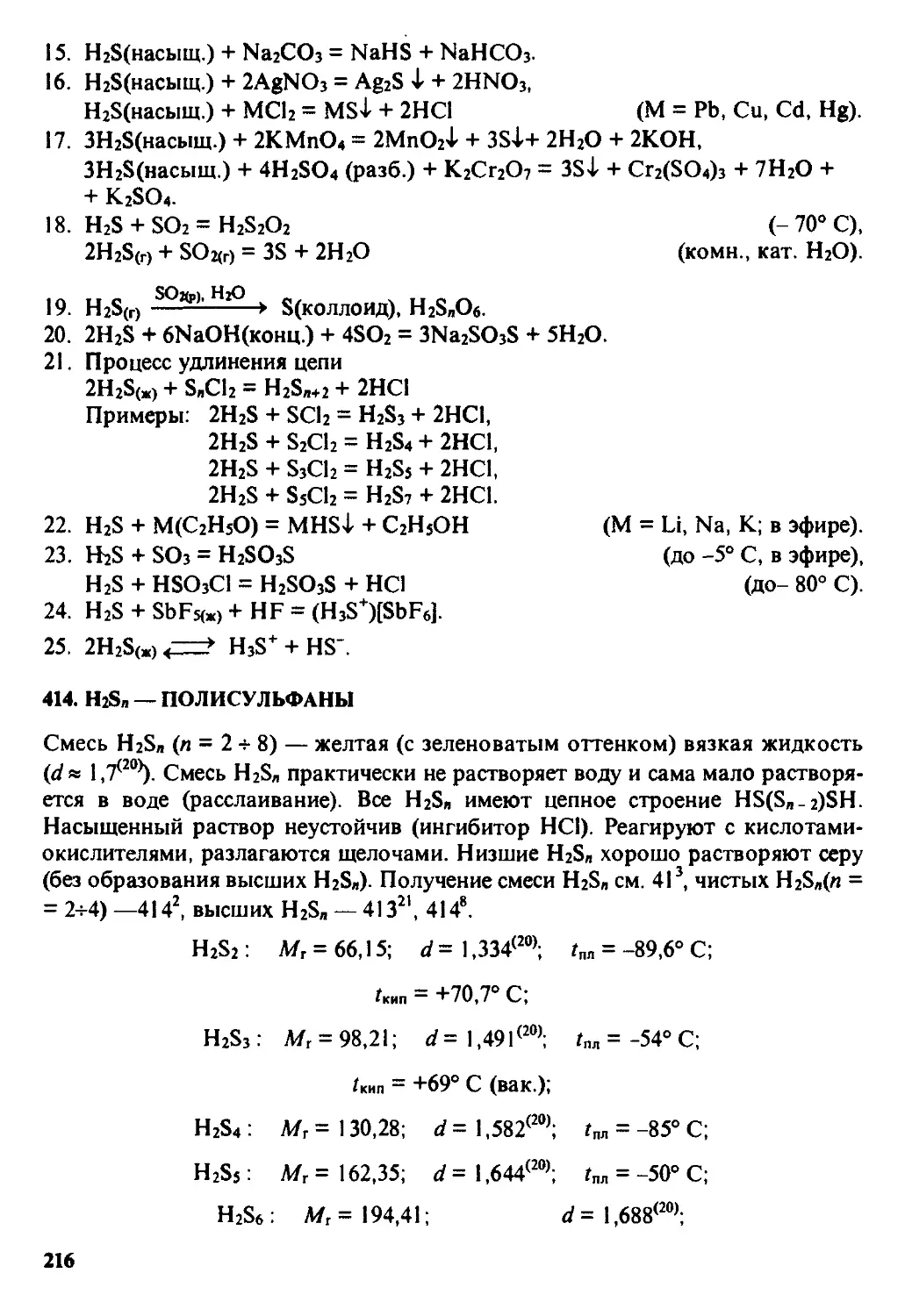

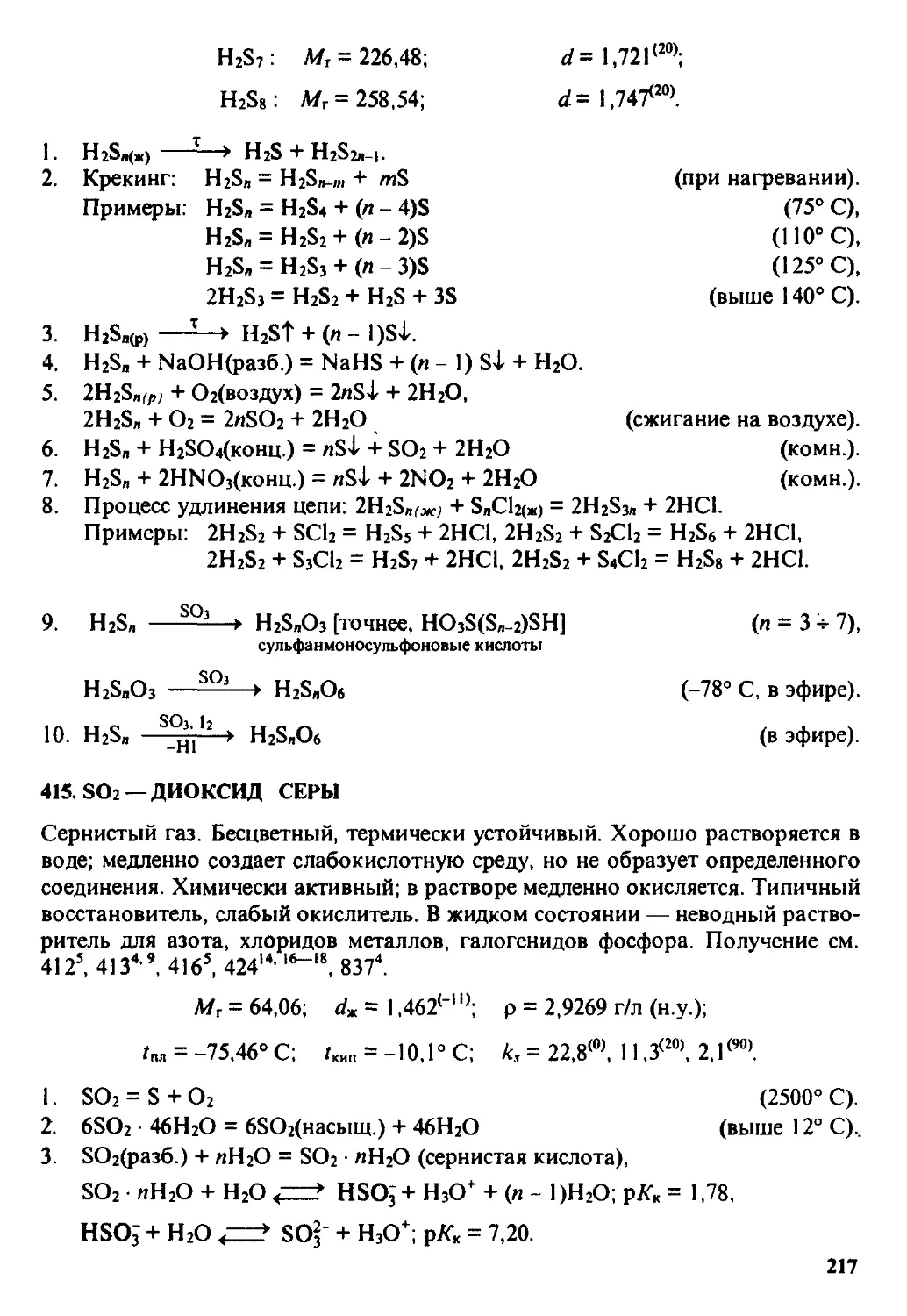

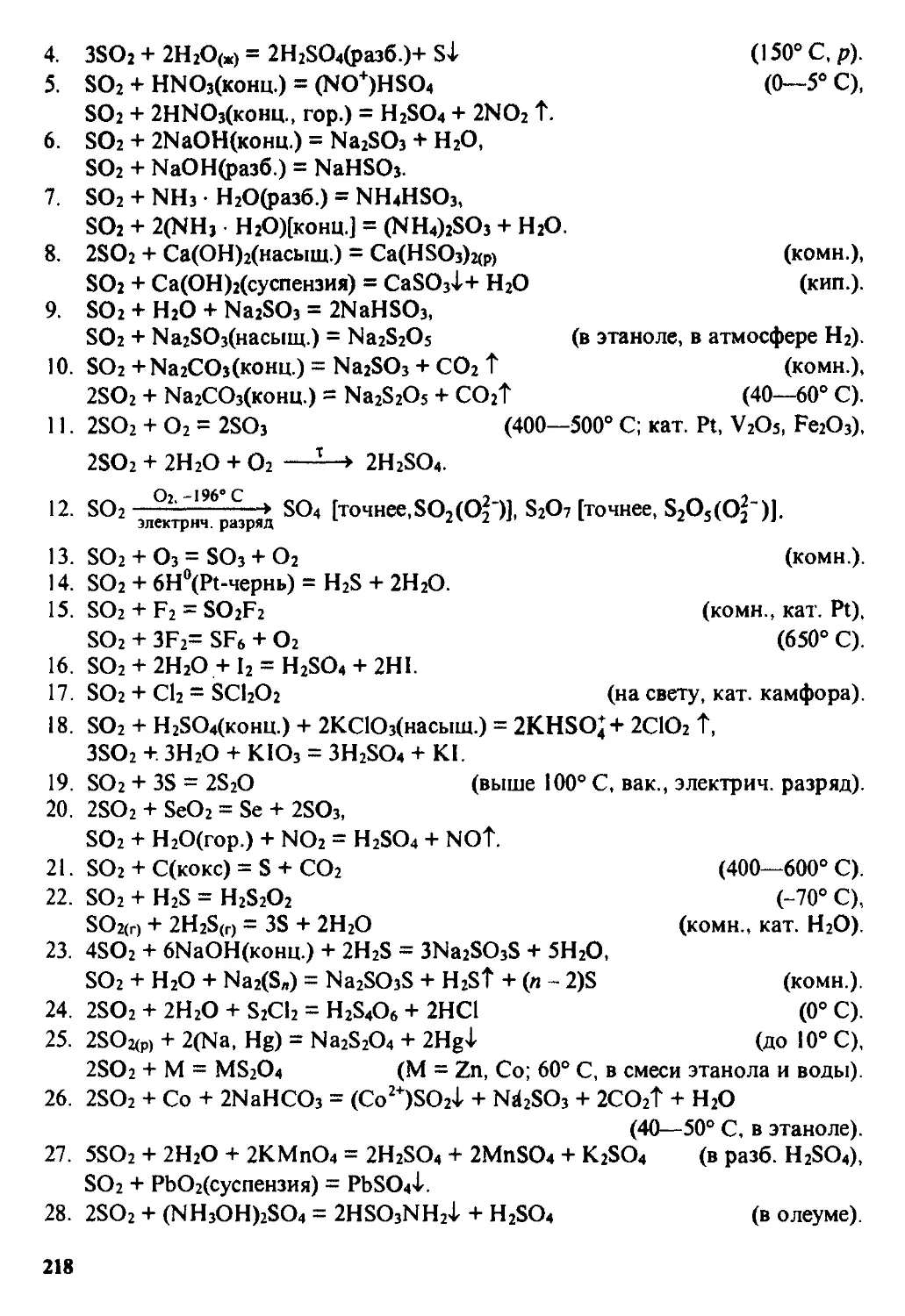

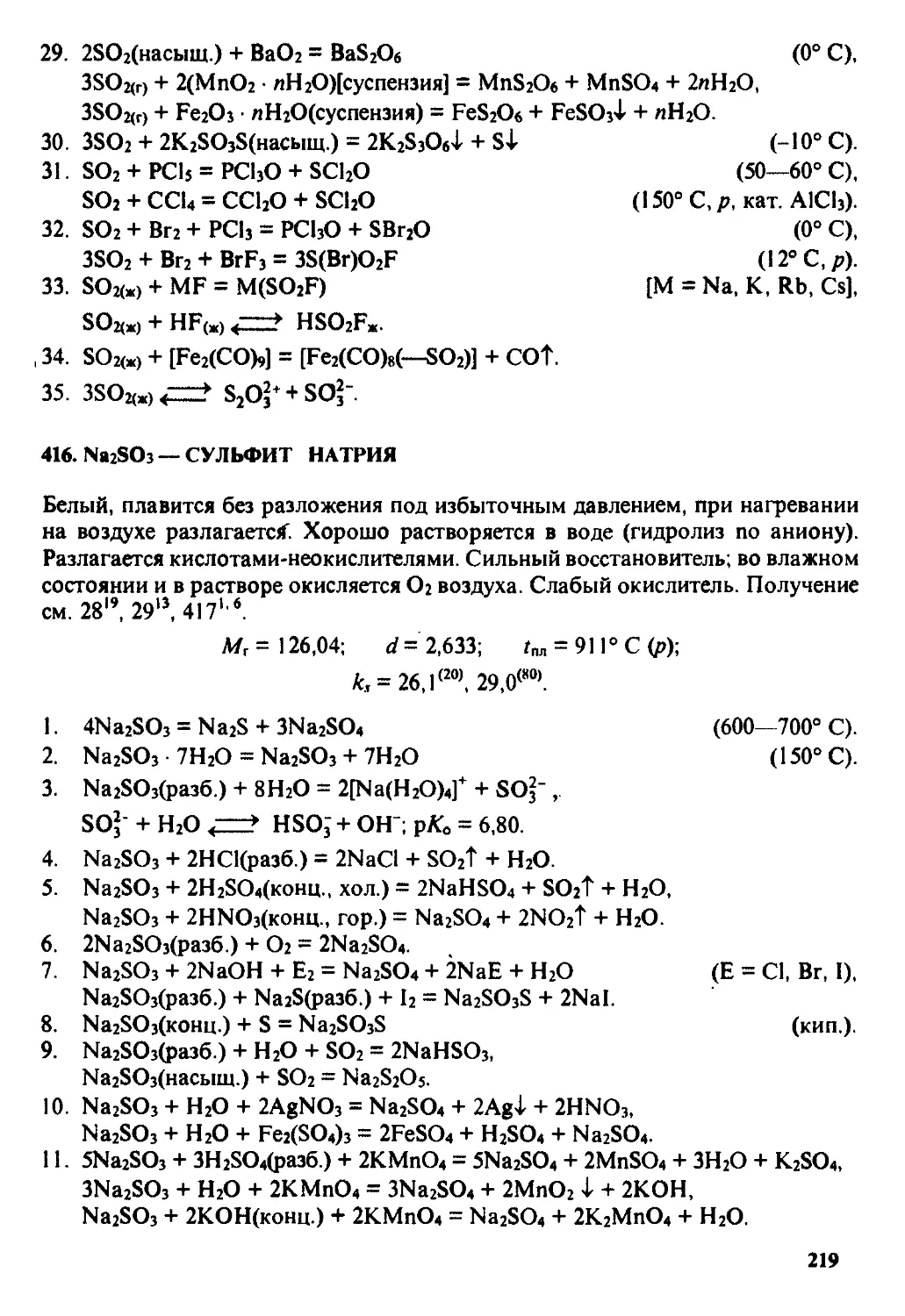

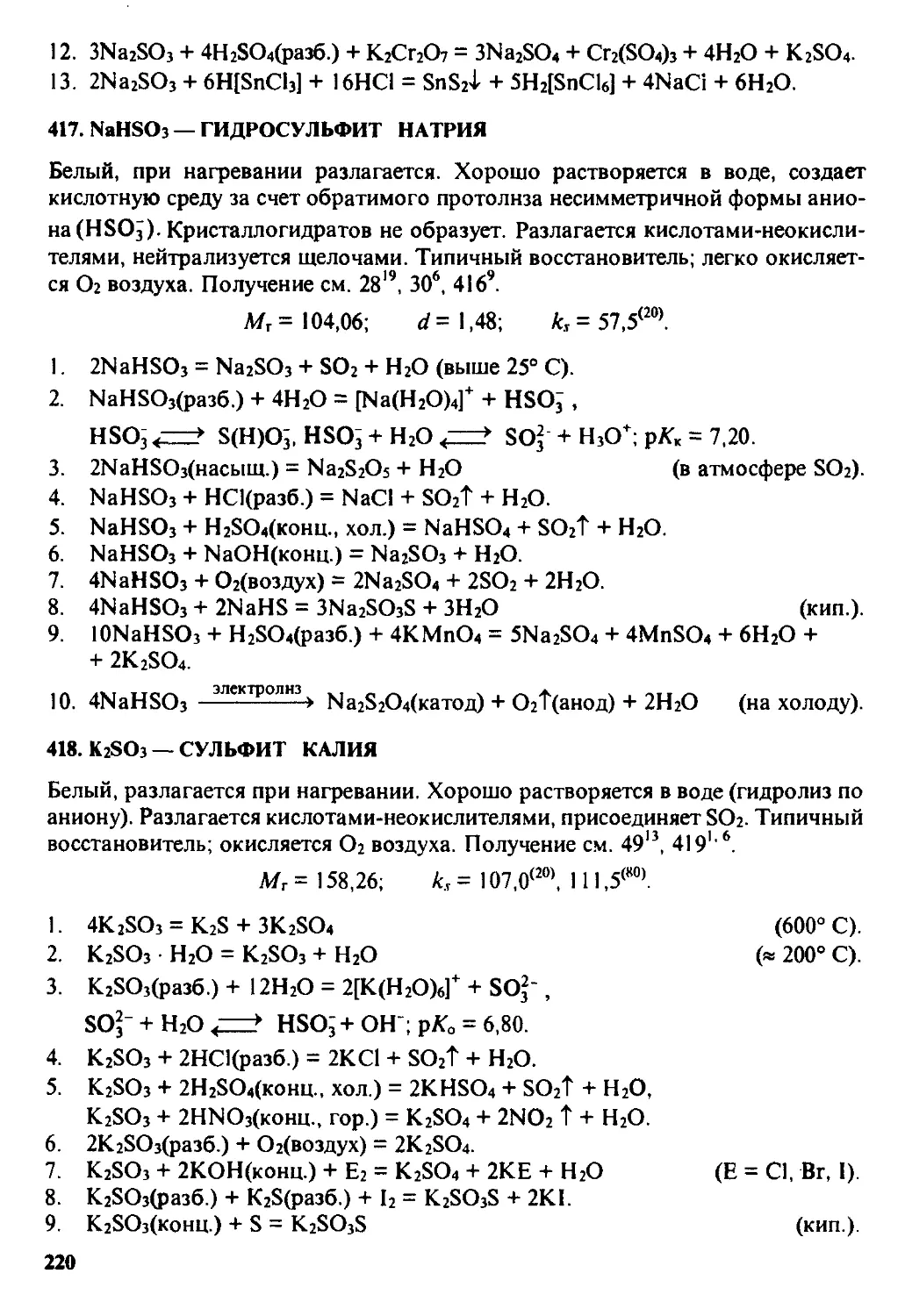

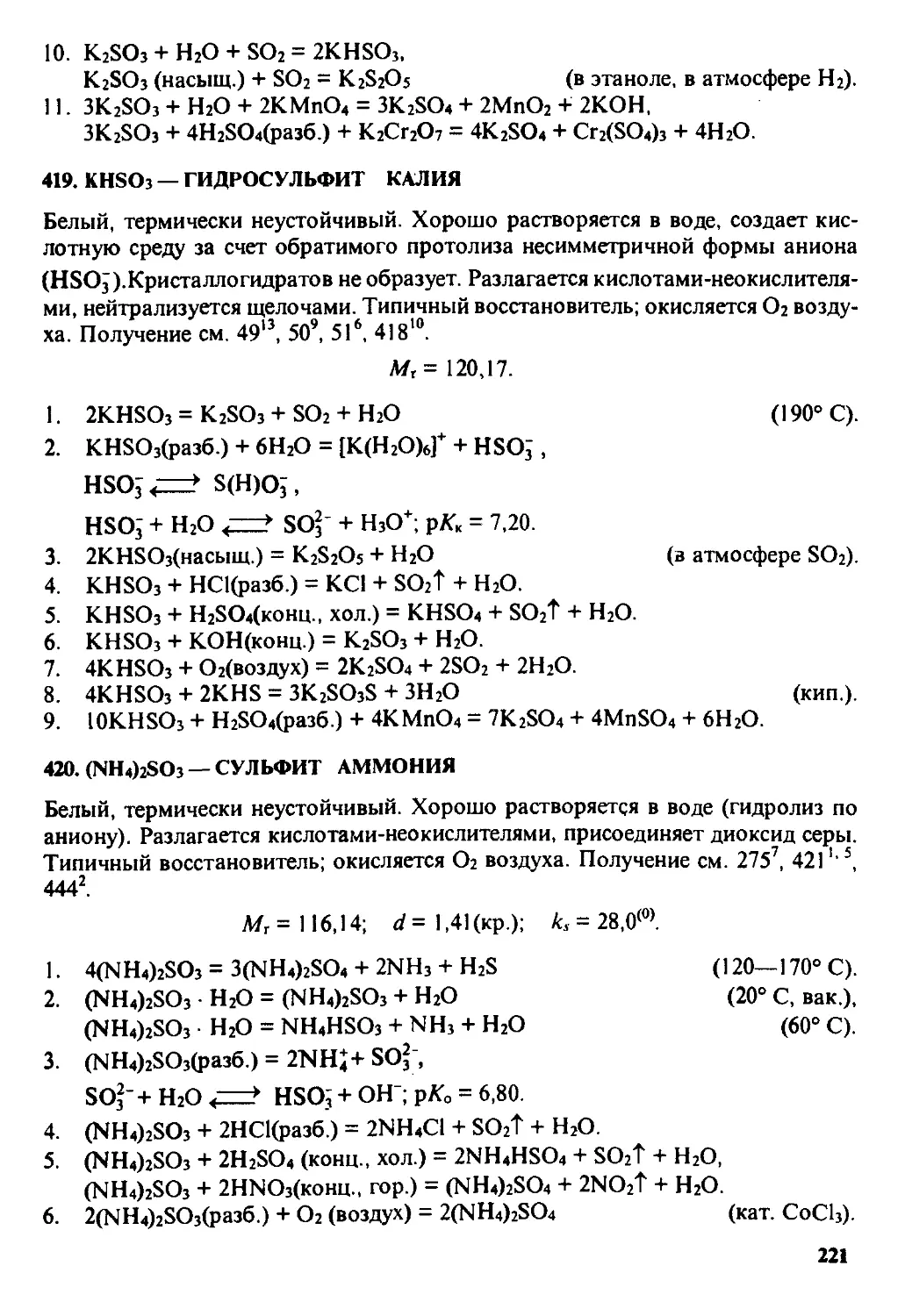

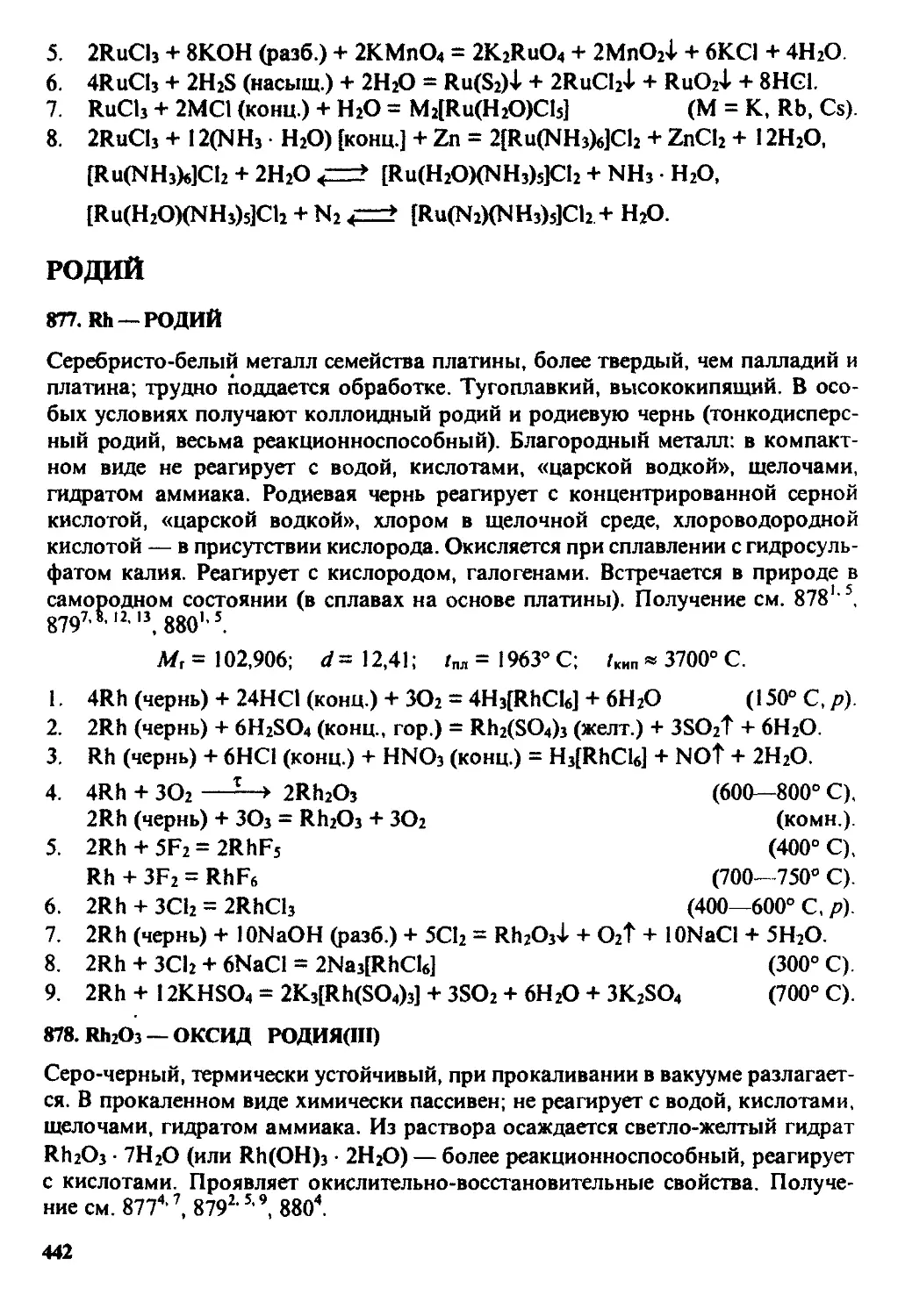

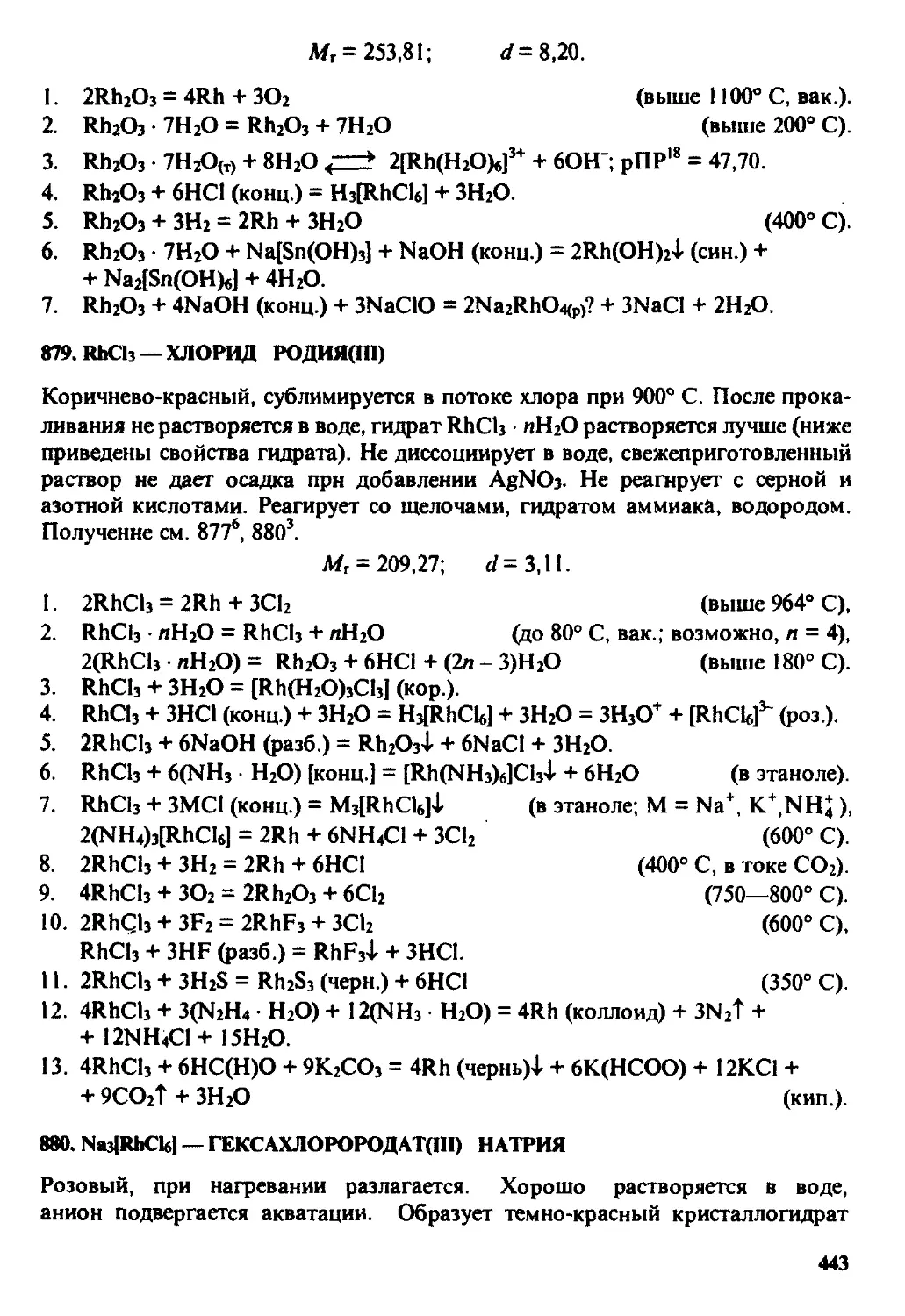

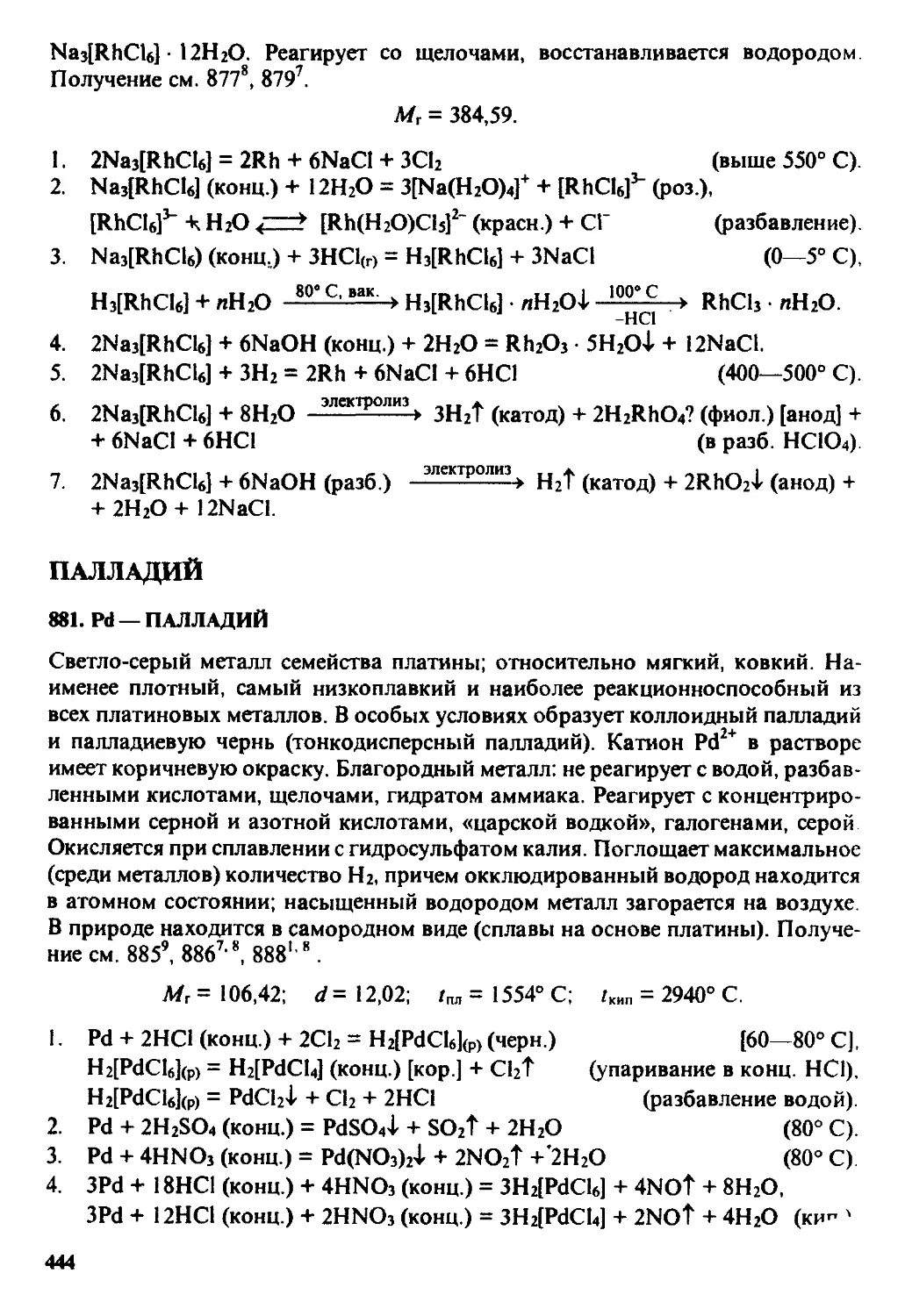

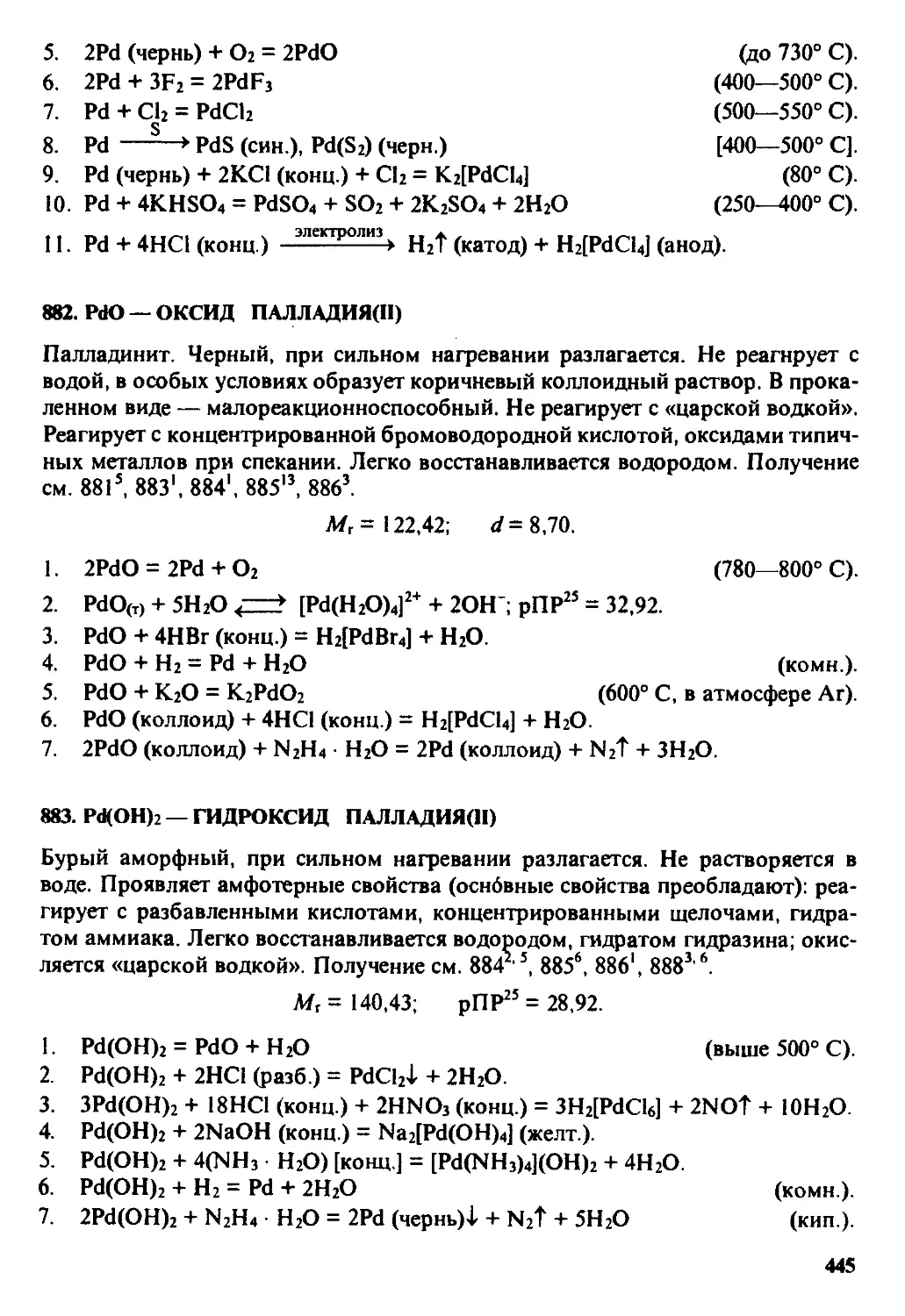

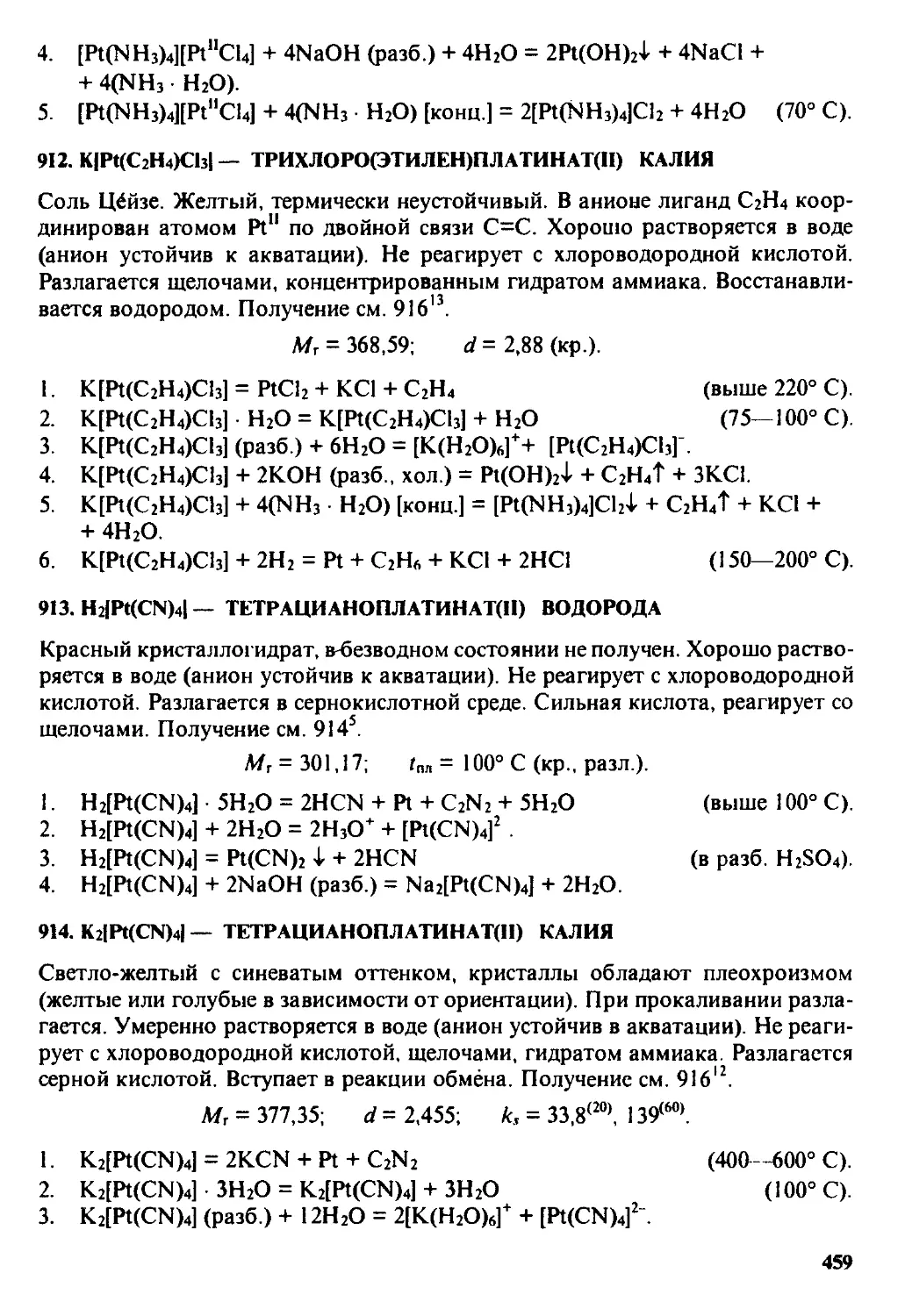

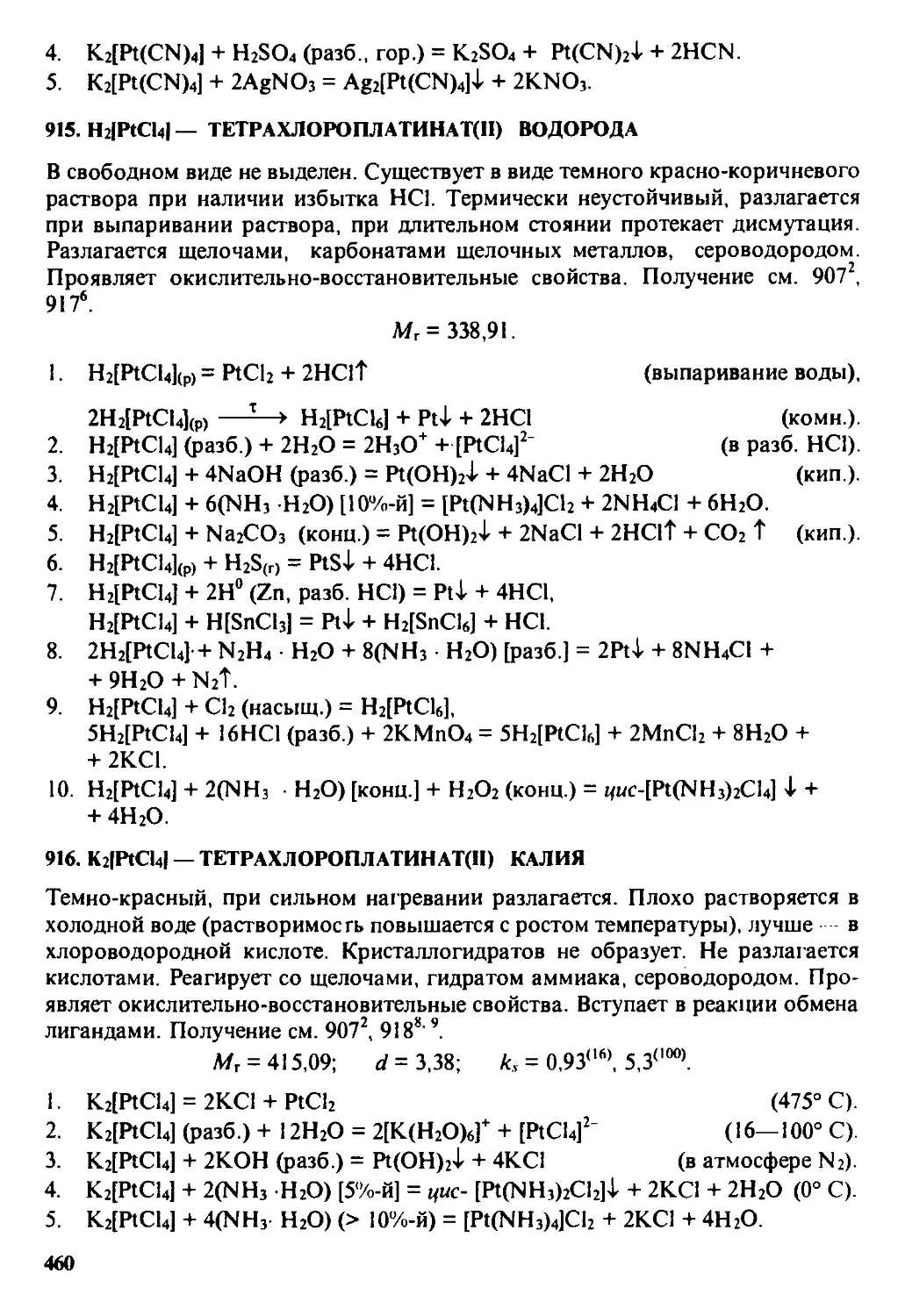

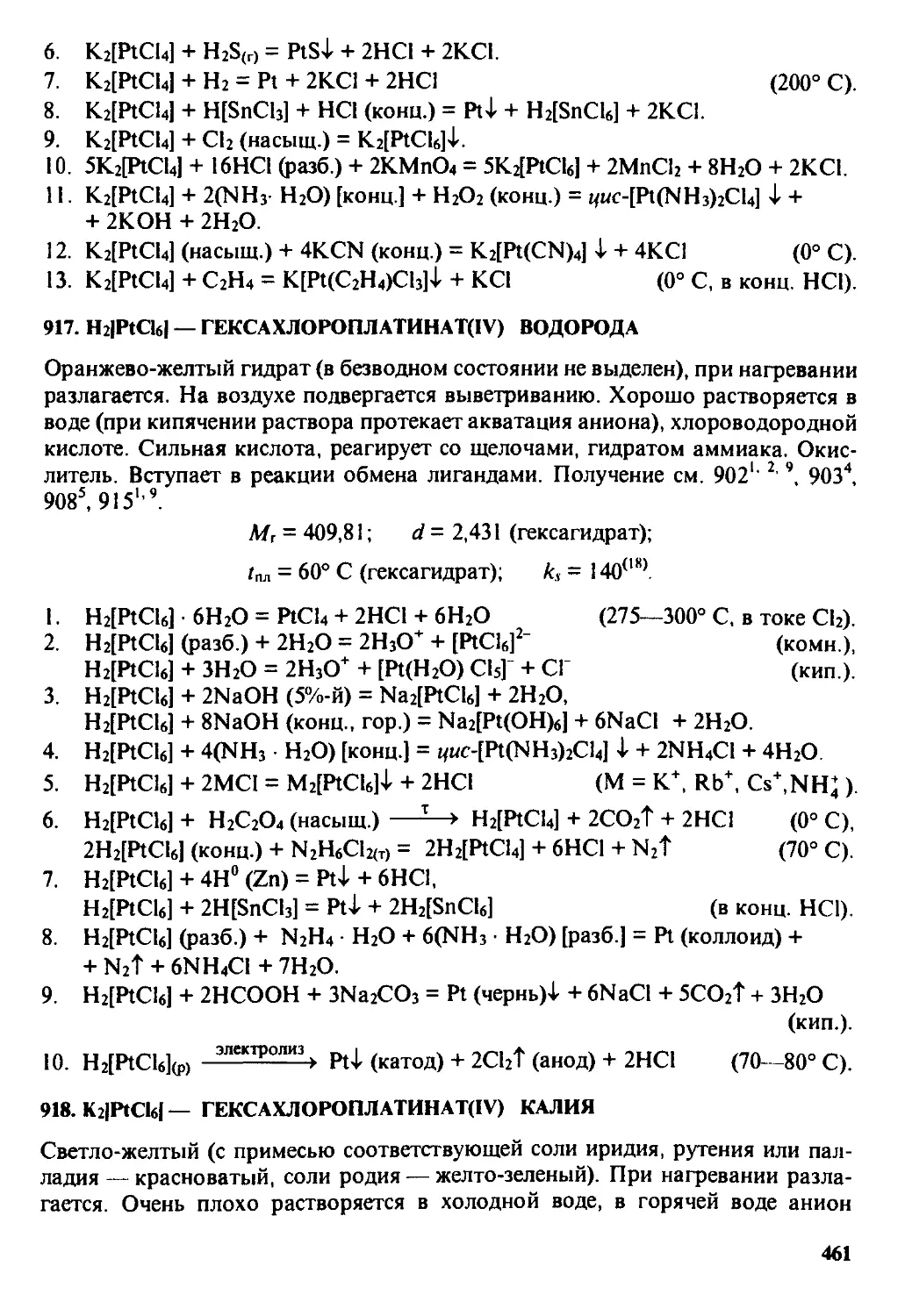

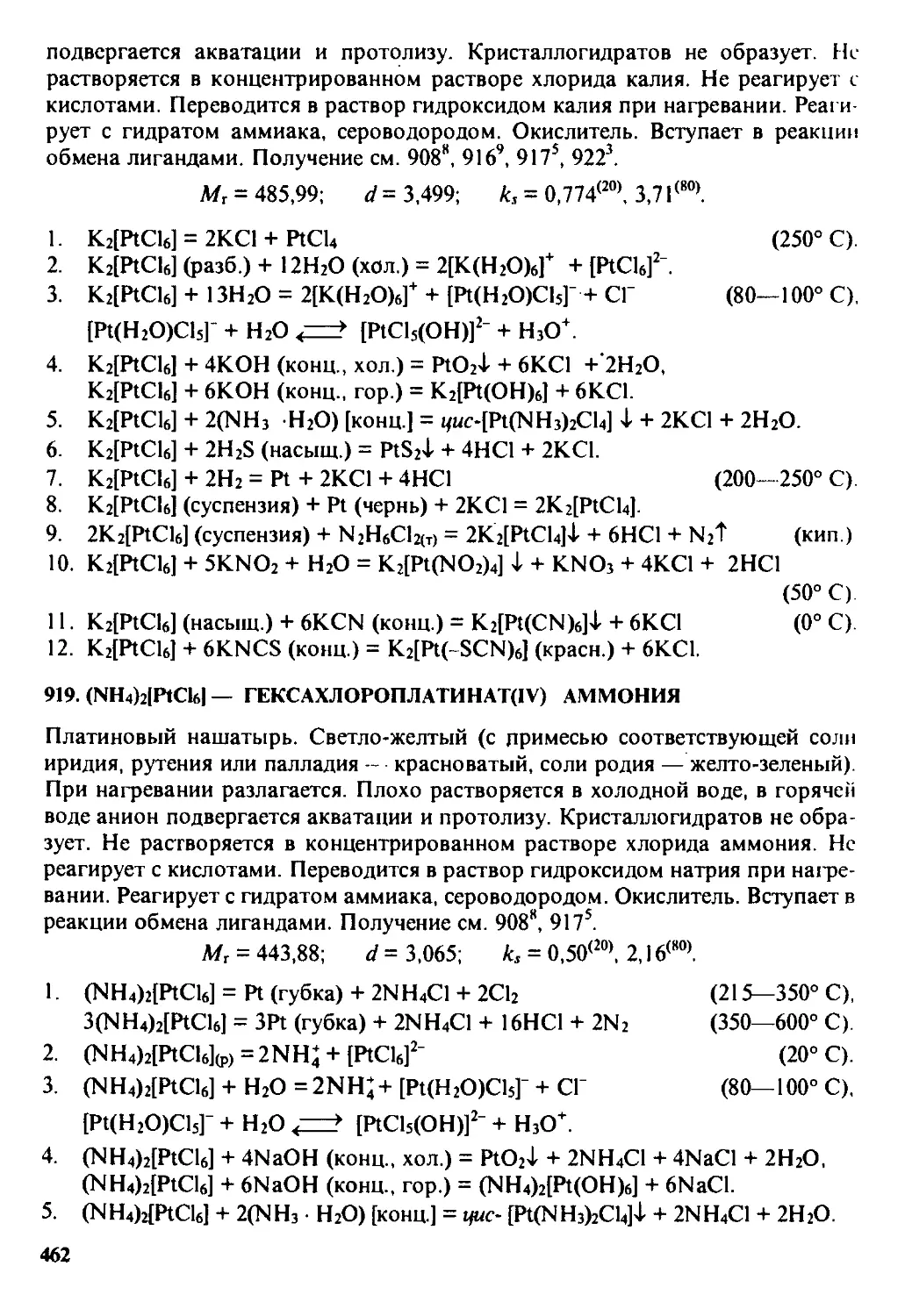

Text

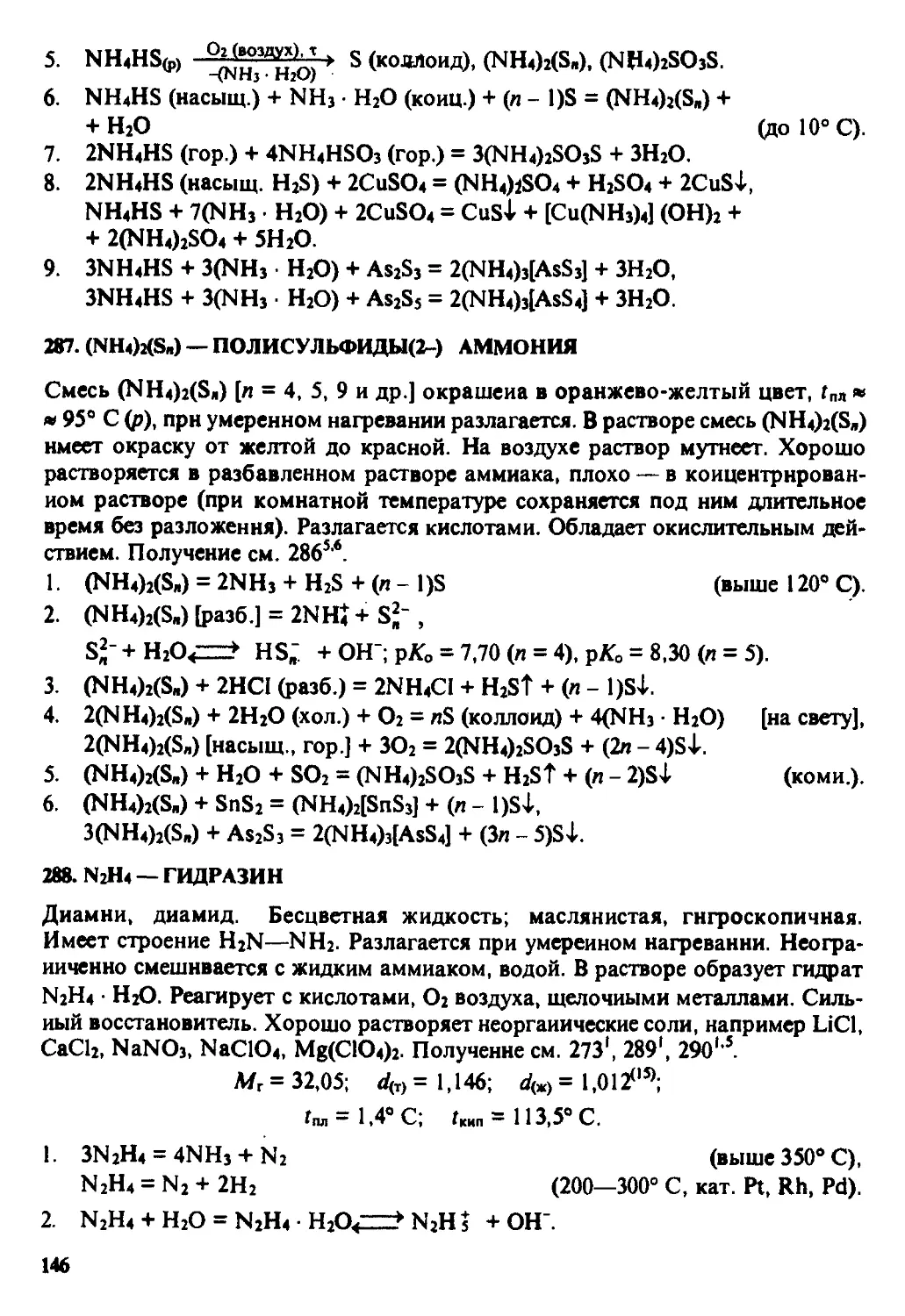

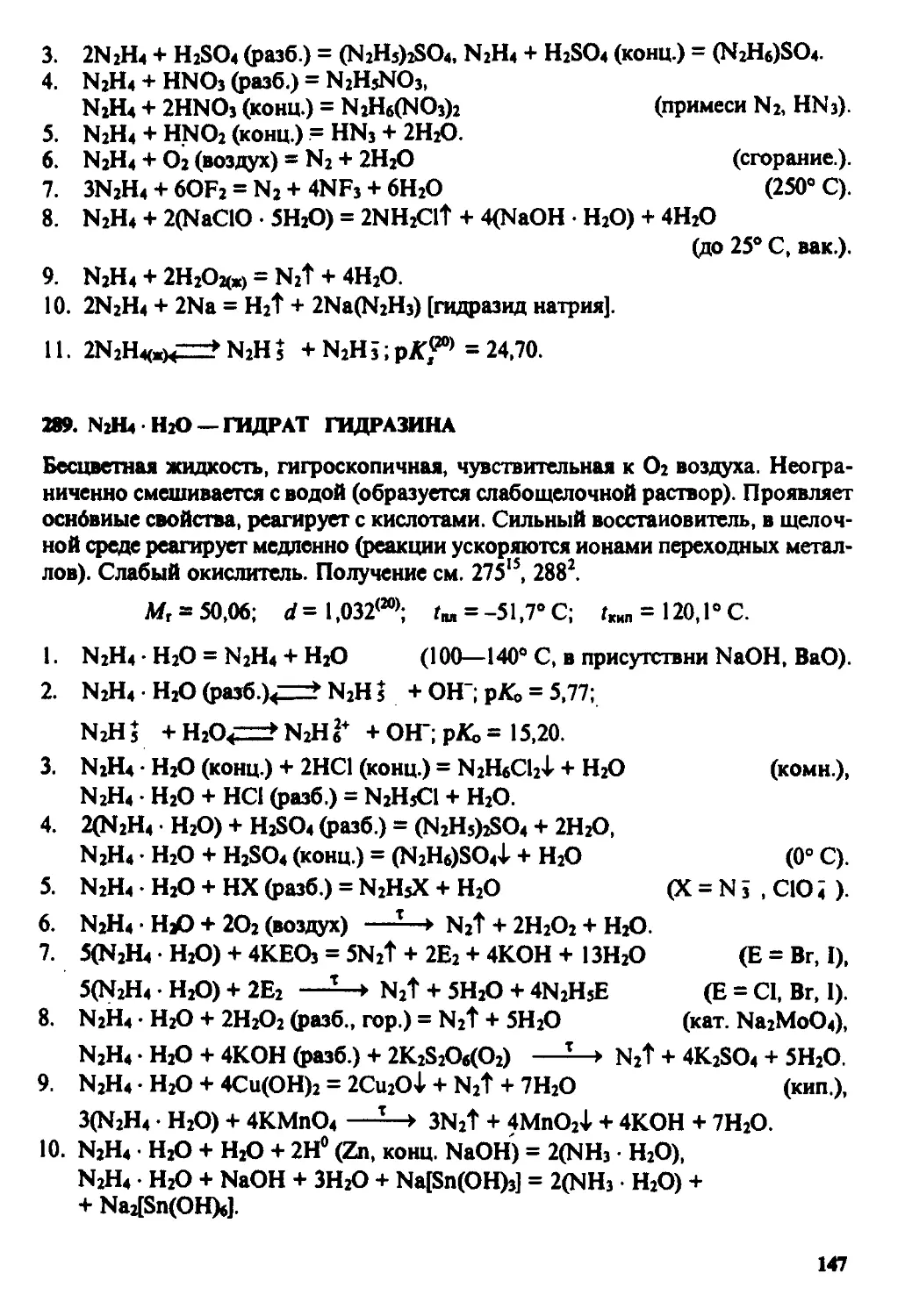

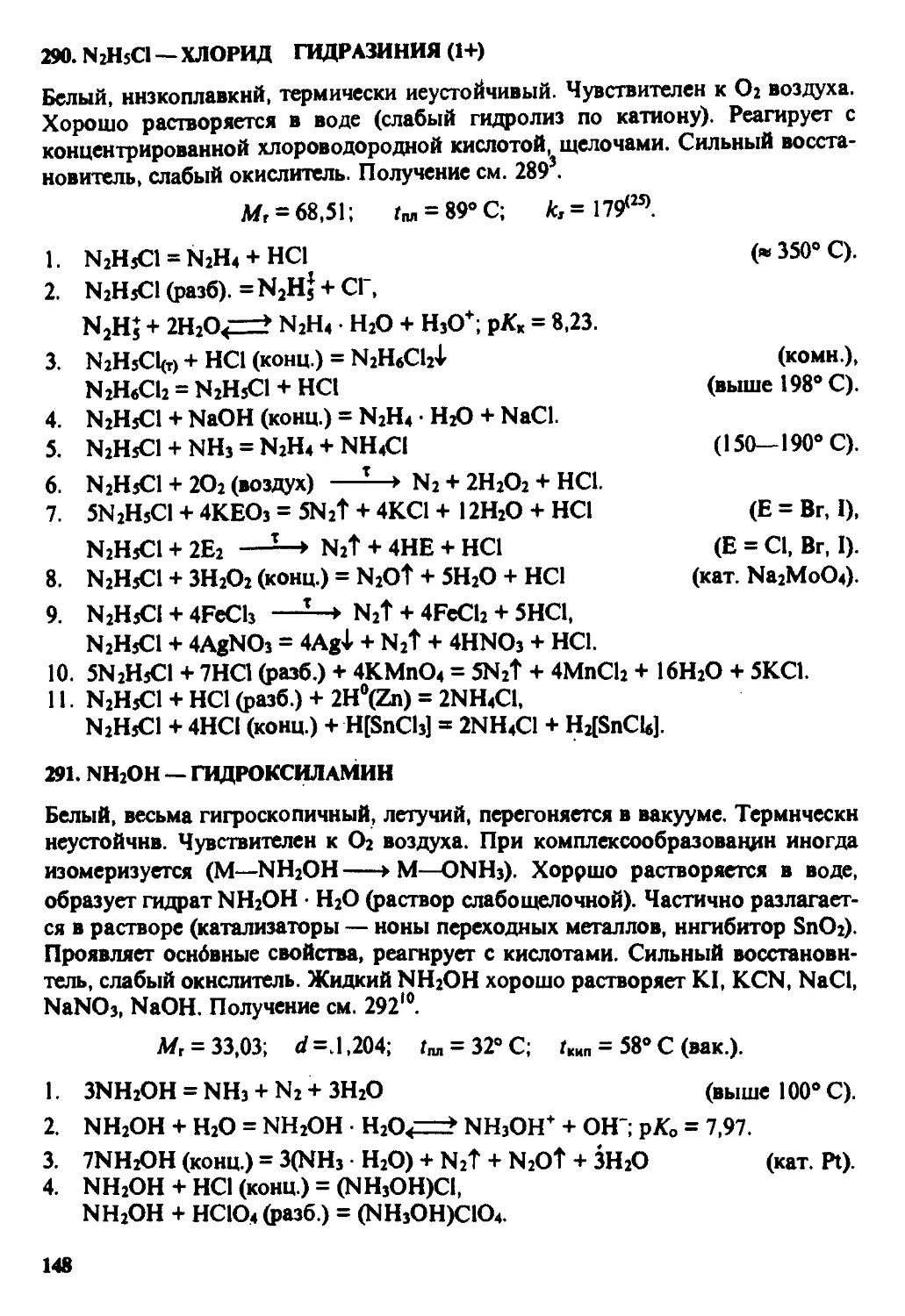

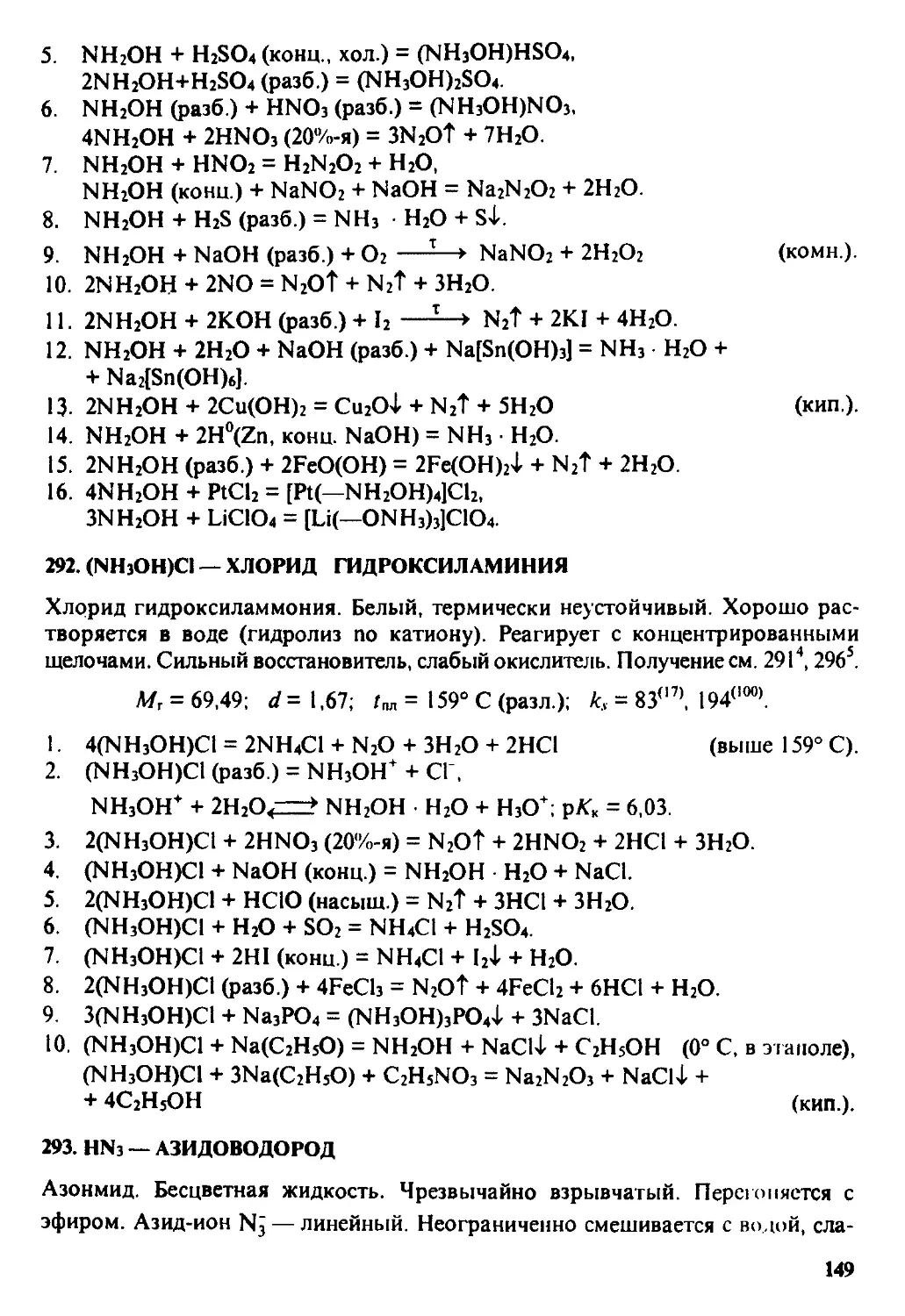

Р.А. Лидин

В.А. Молочко

Л.Л. Андреева

Химические

свойства

неорганических

веществ

Под редакцией проф. Р.А. ЛИДИНА

Издание третье, исправленное

Рекомендовано Министерством образования

Российской Федерации в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Химия "

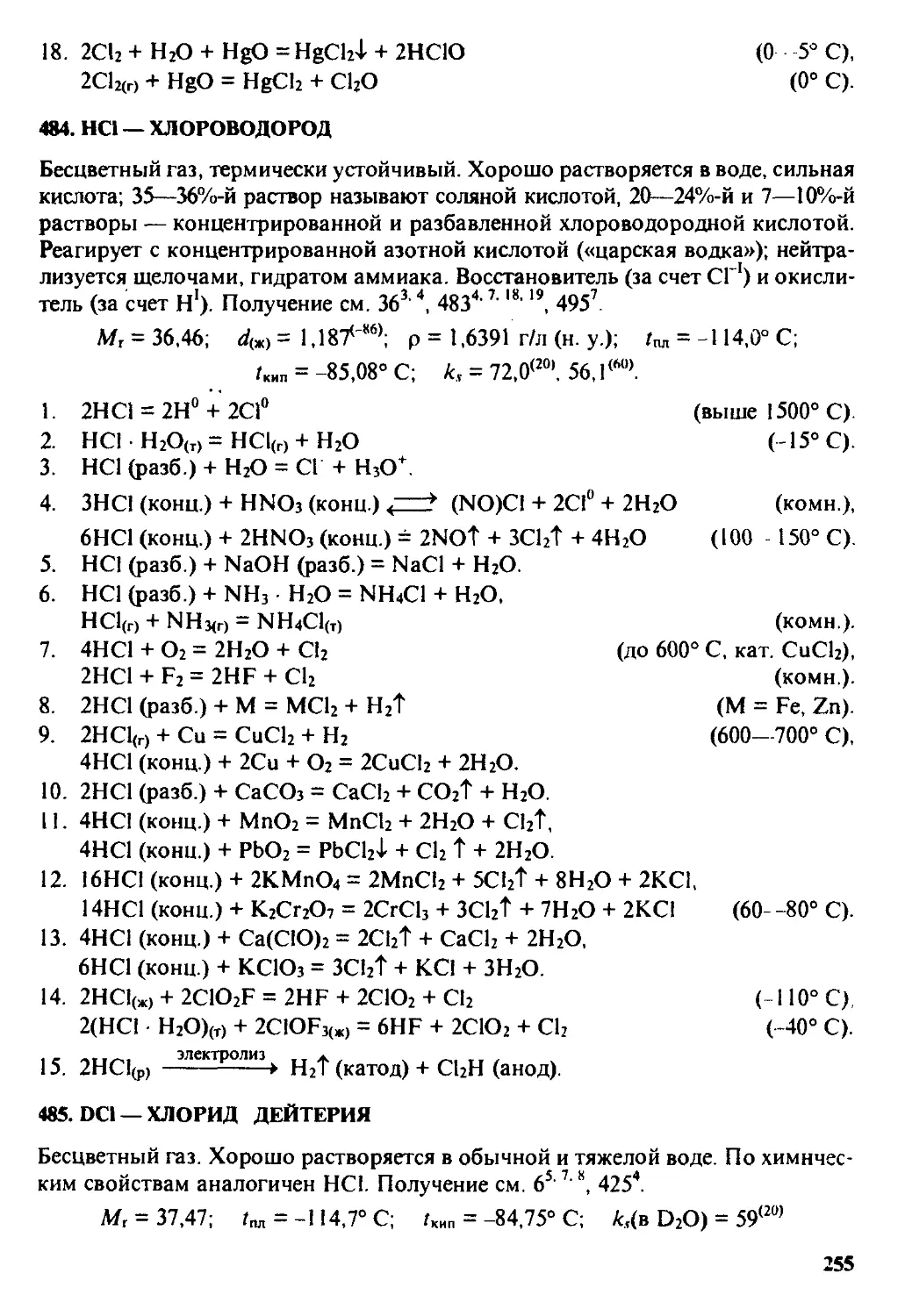

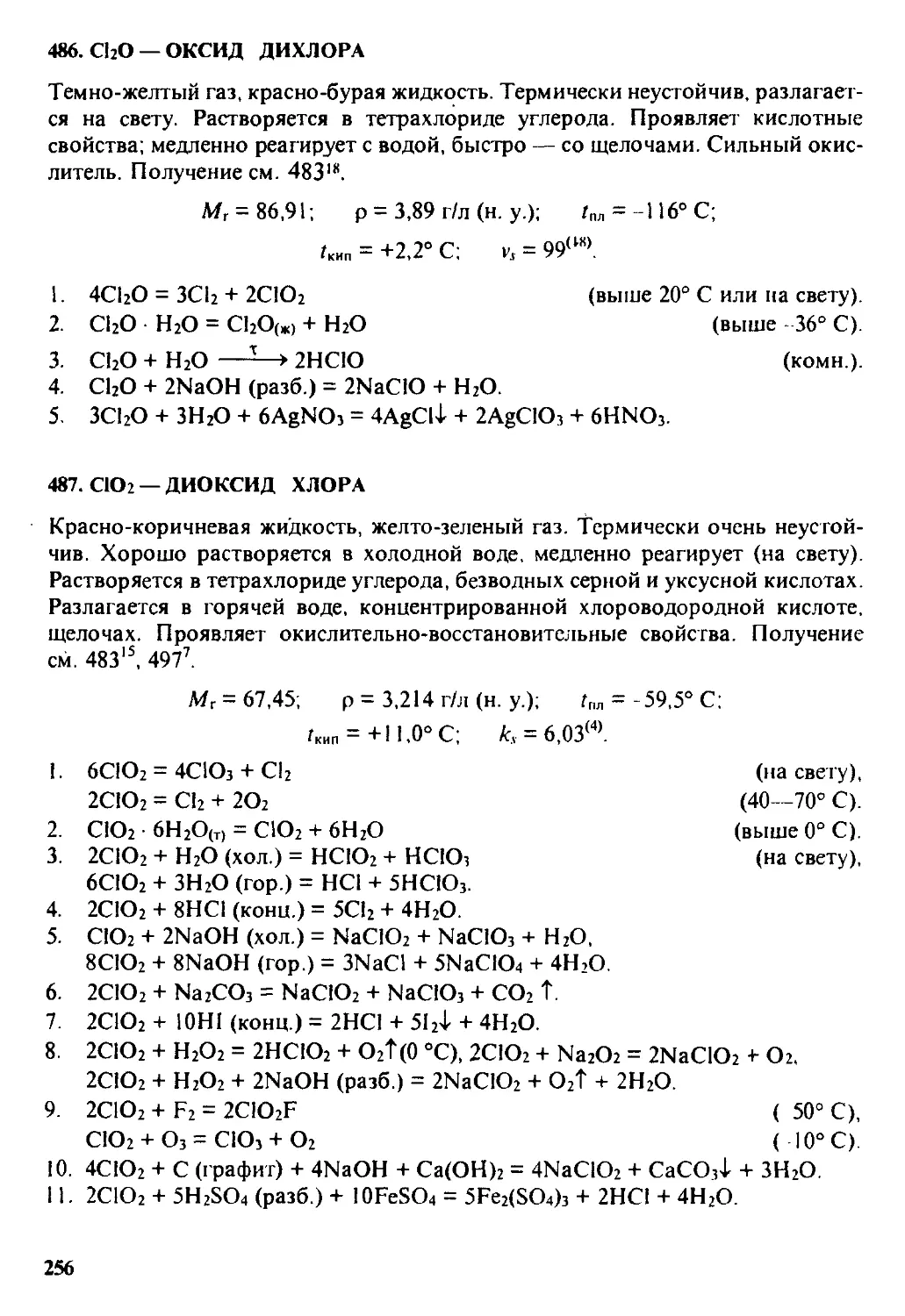

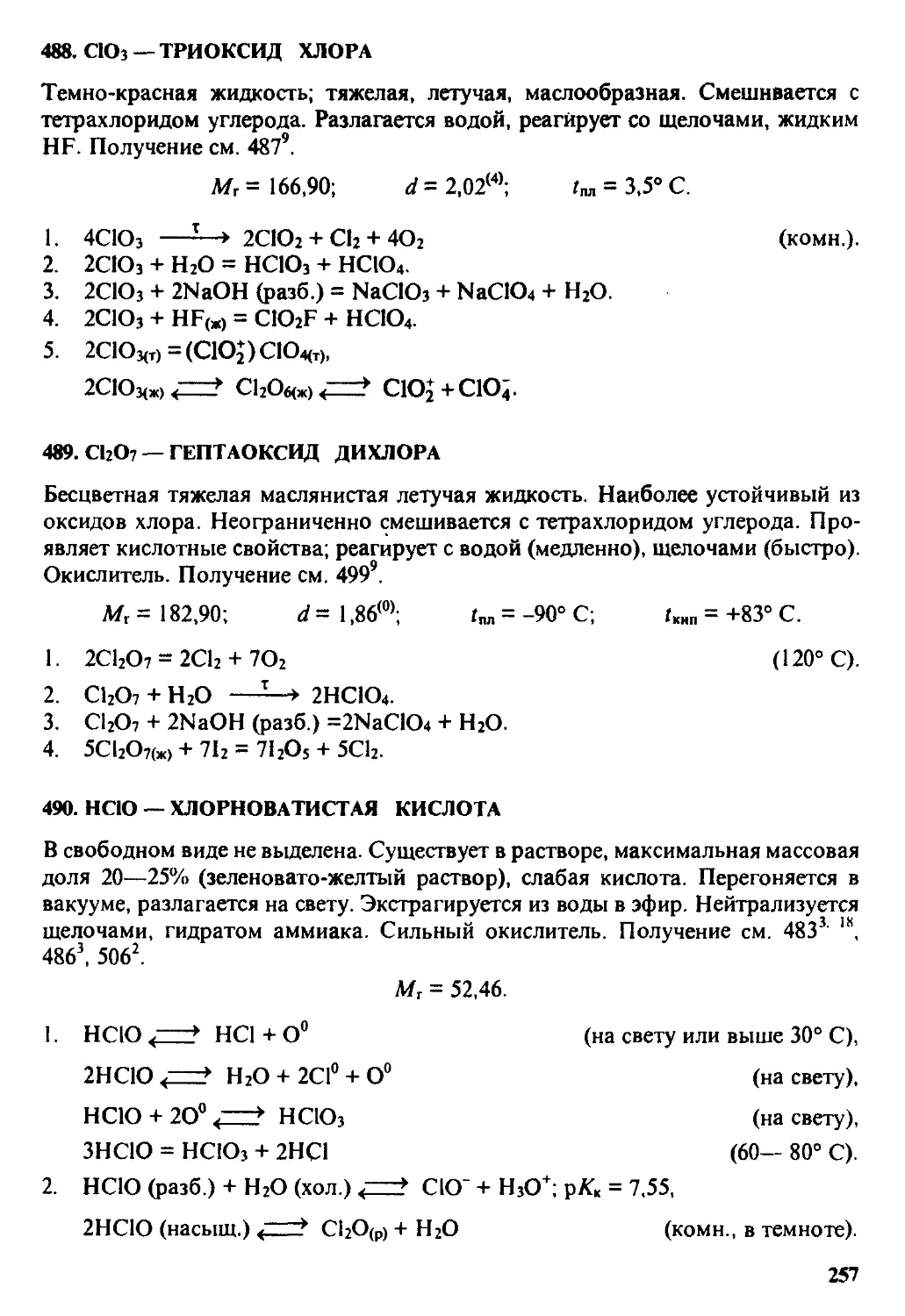

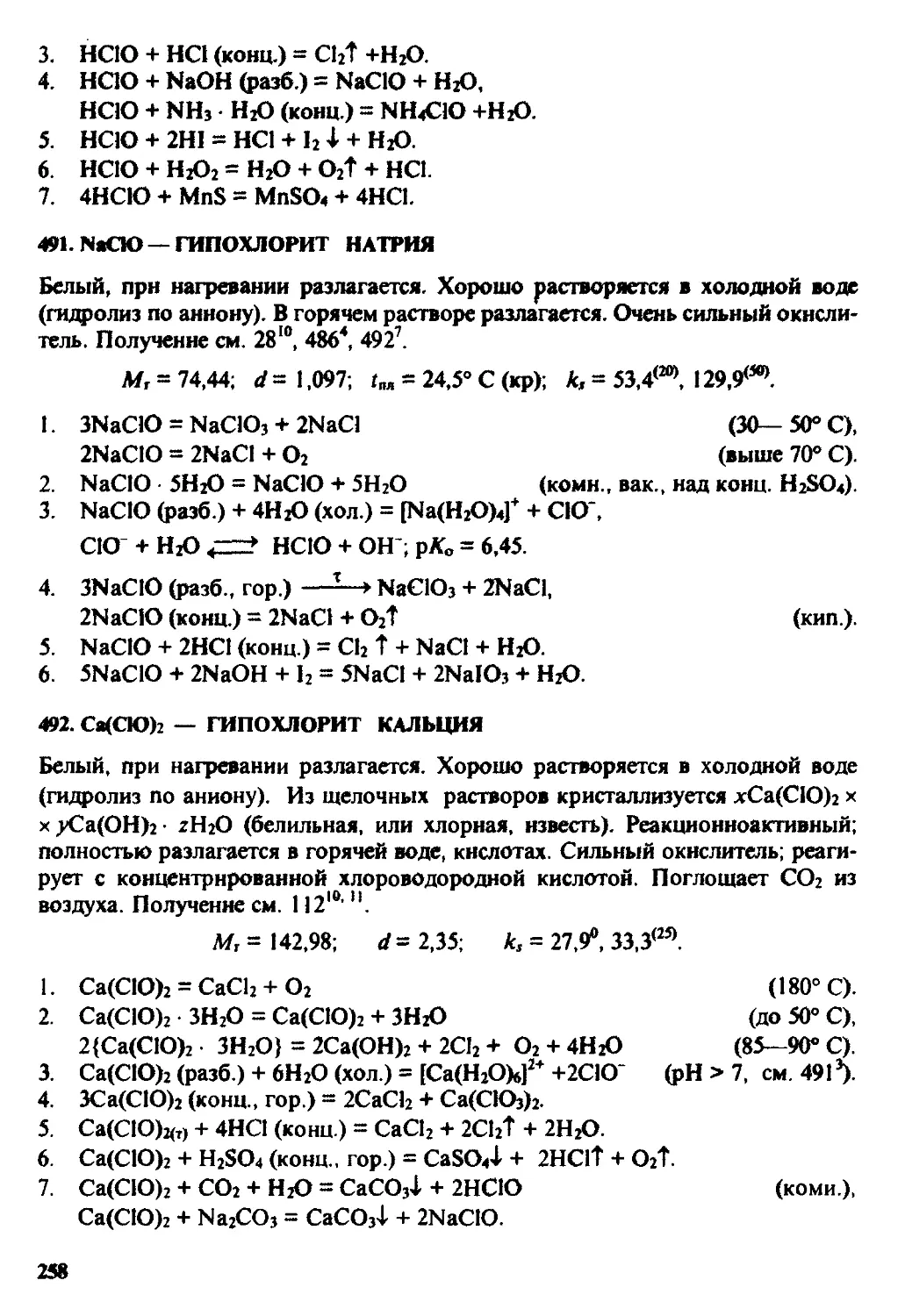

и специальности "Неорганическая химия "

МОСКВА

"ХИМИЯ"

2000

ББК 24.12 Федеральная

Л 55 программа

УДК 546.04@75.8) книгоиздания России

Рецензенты:

кафедра общей и неорпшической химии МИСиС

и докт. хим. наук проф. B.C. Первое

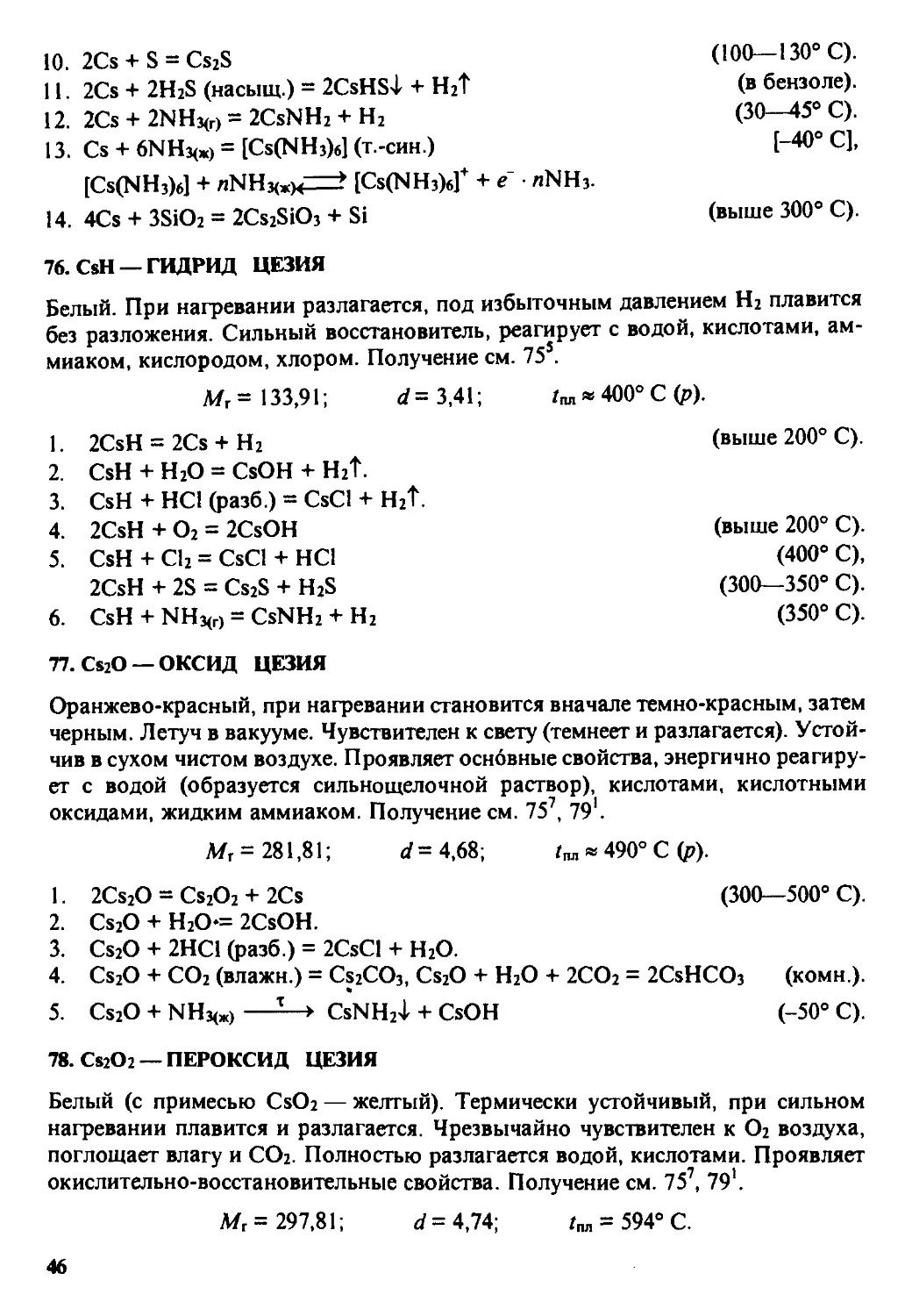

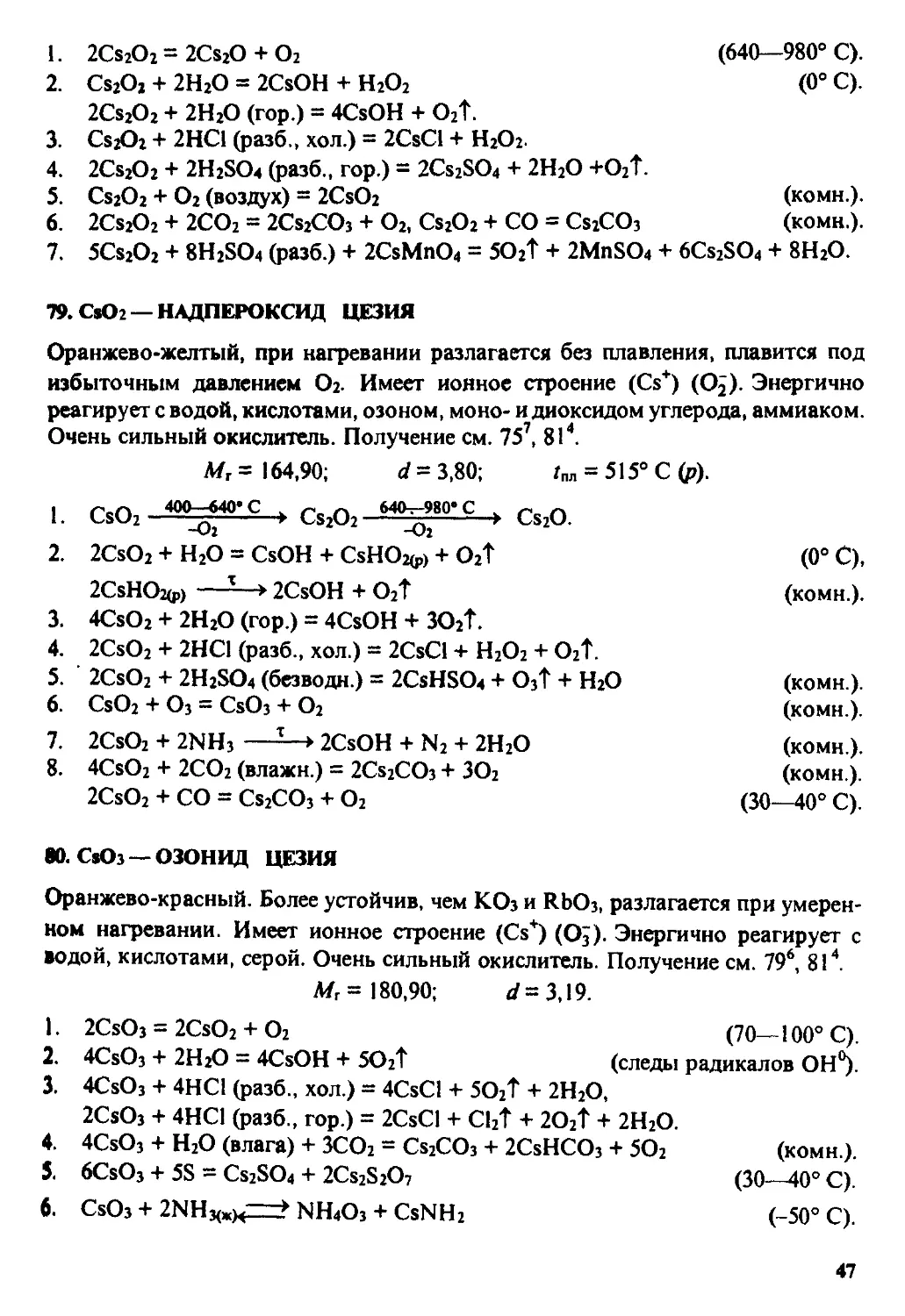

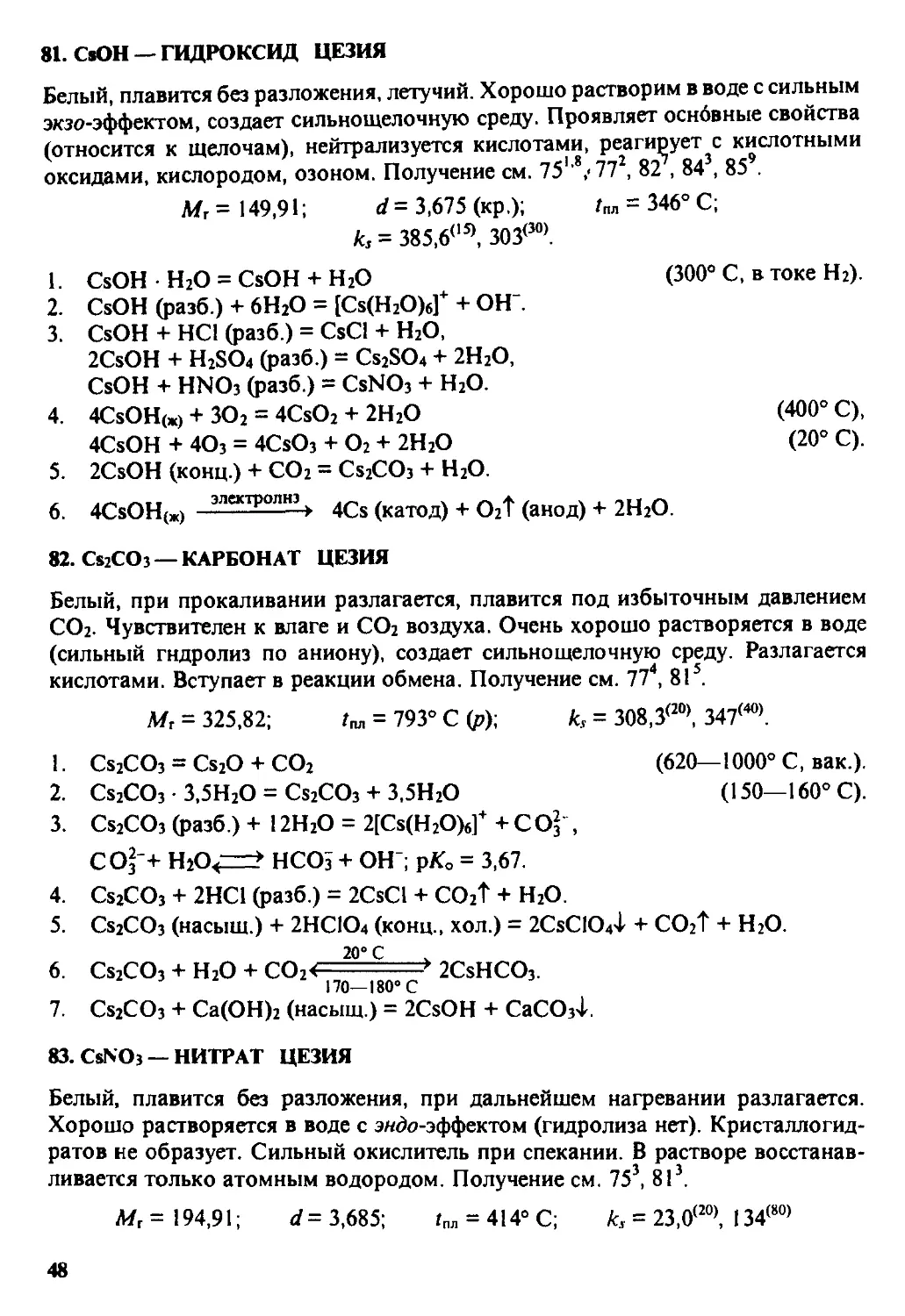

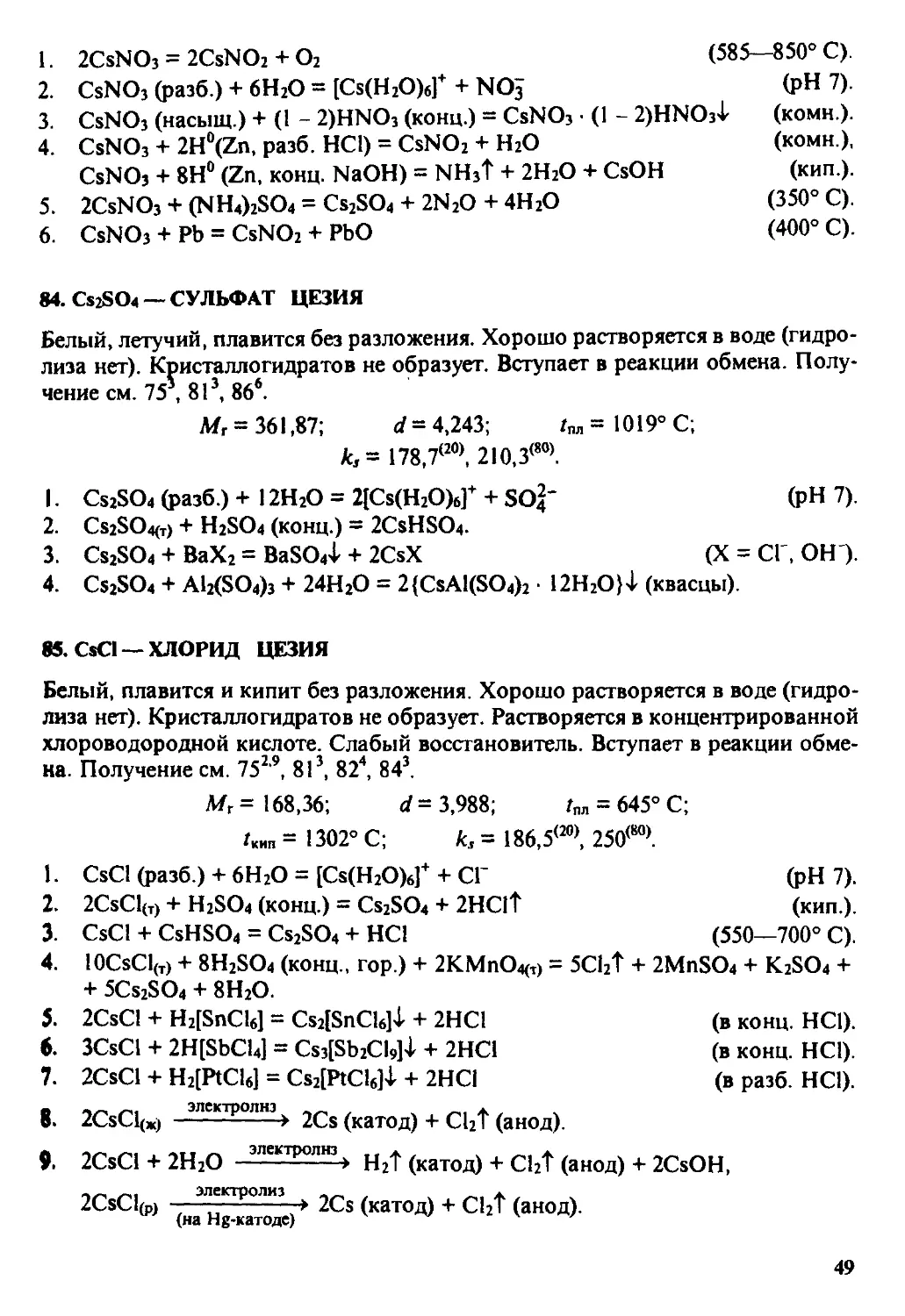

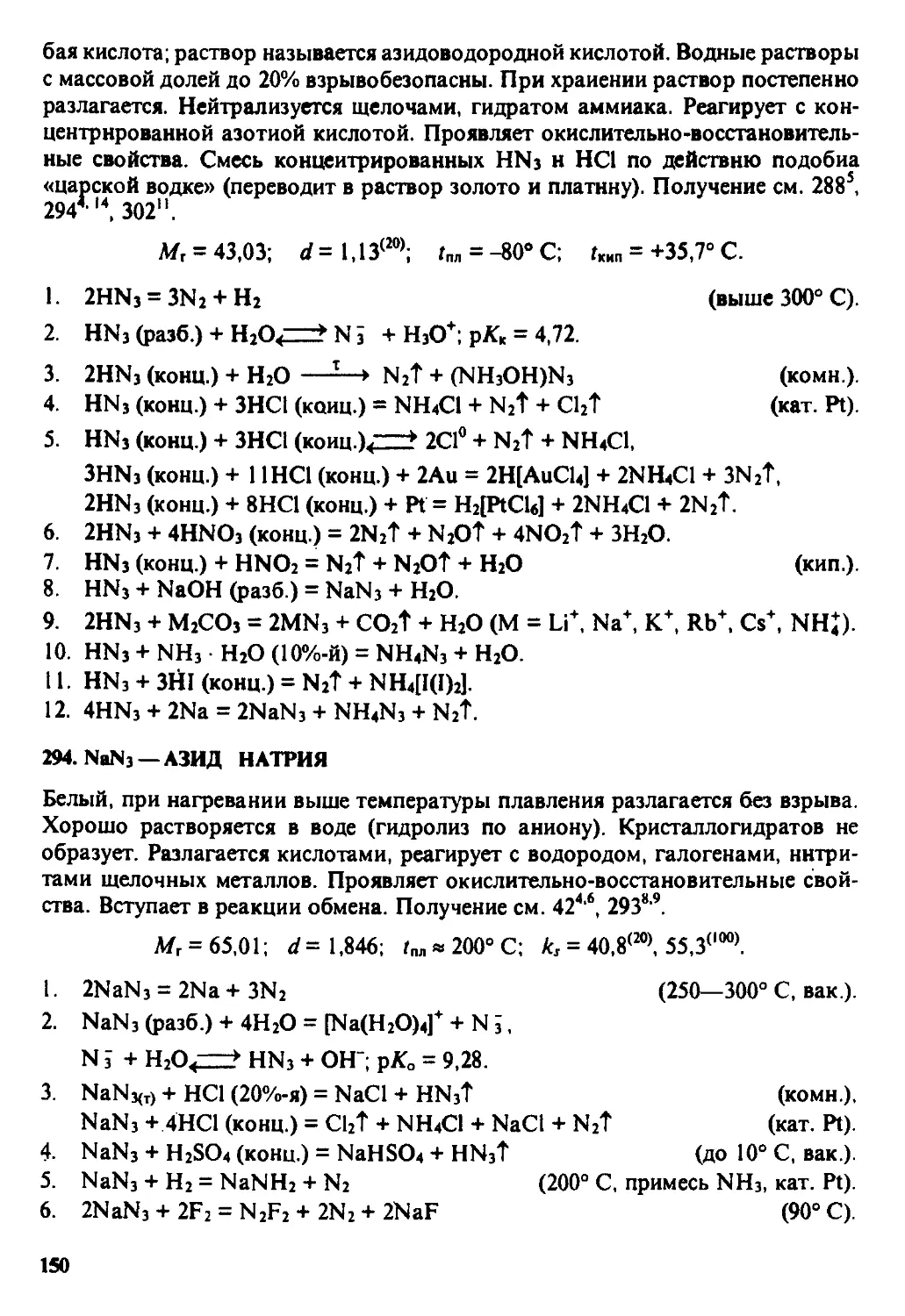

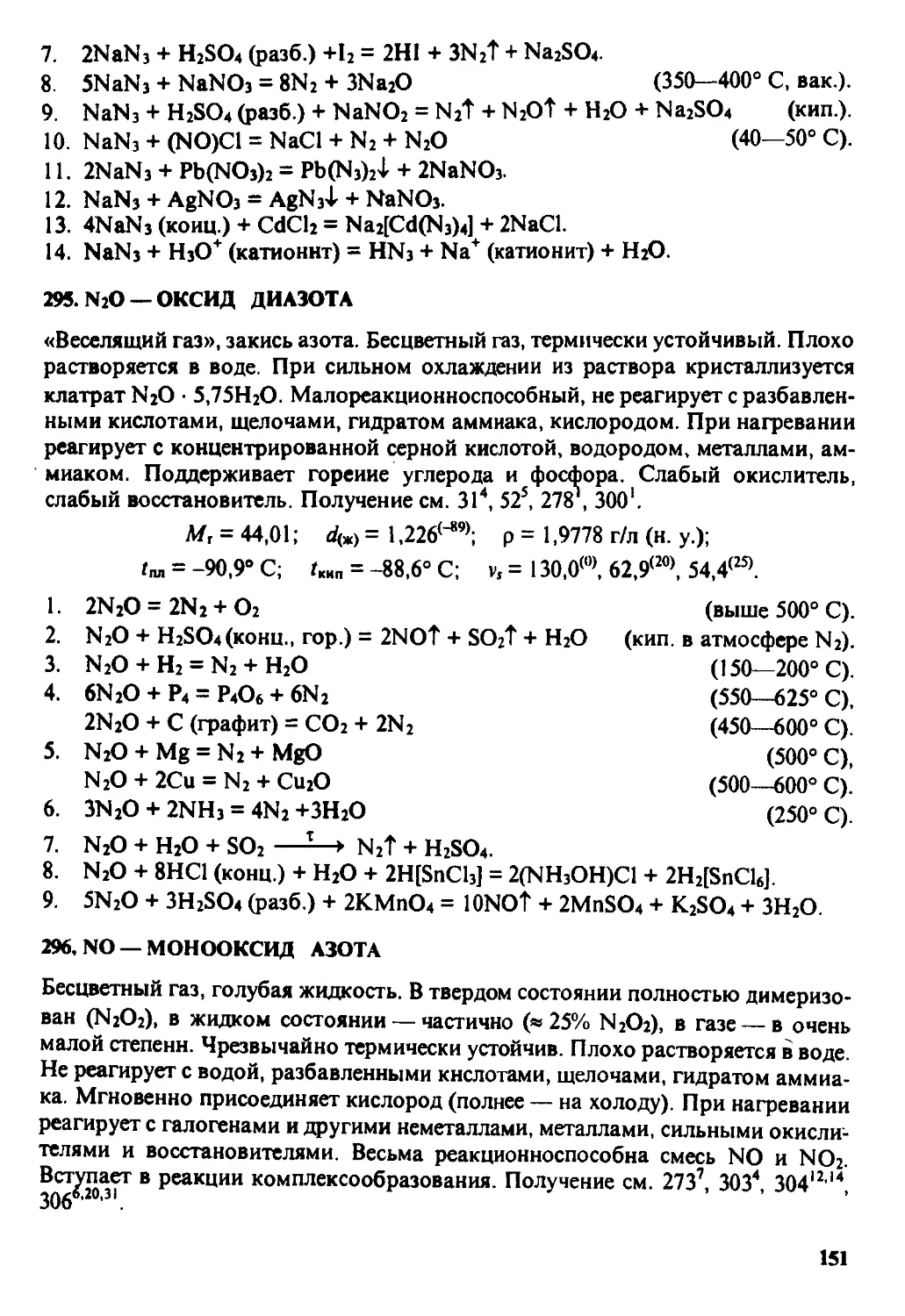

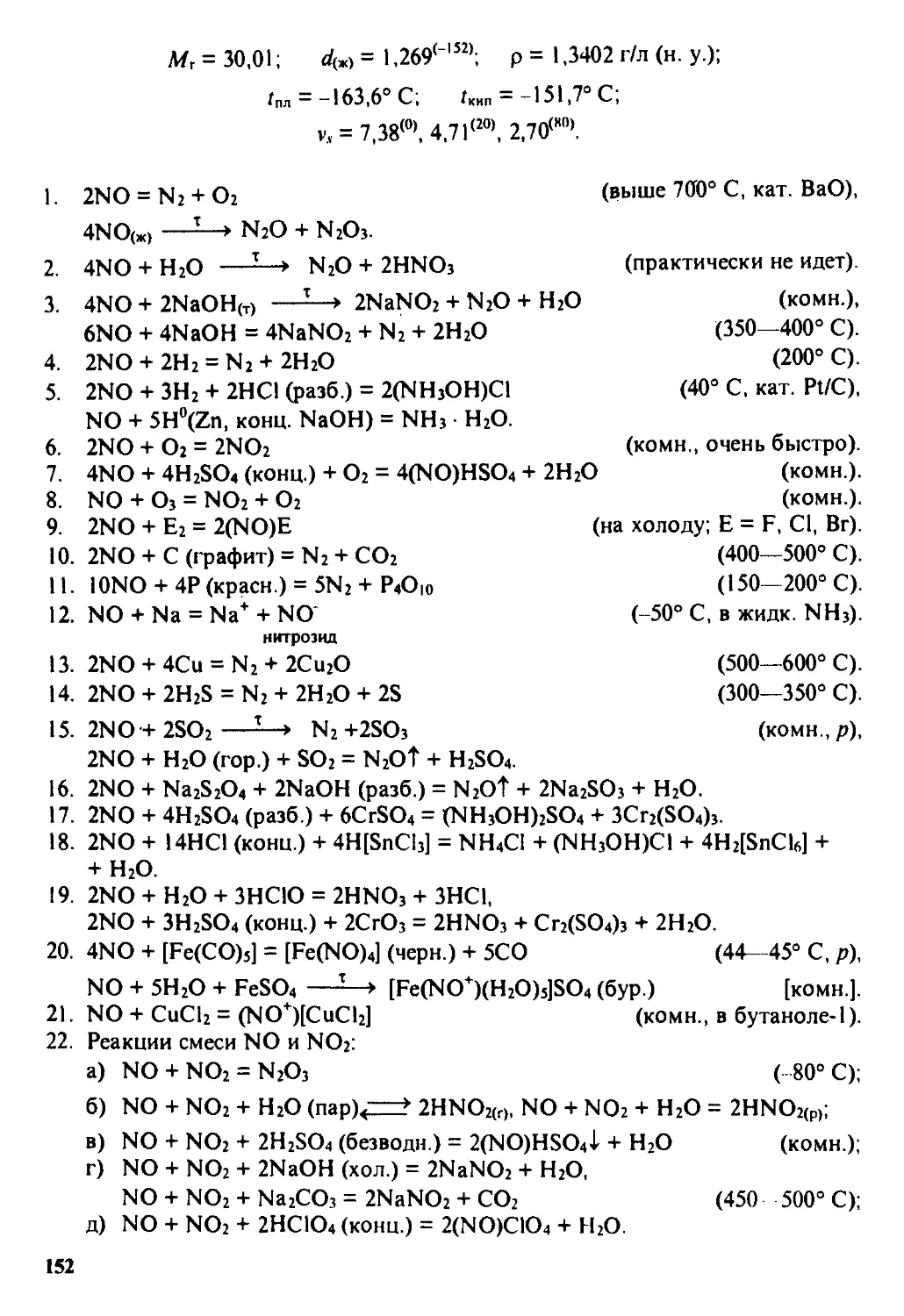

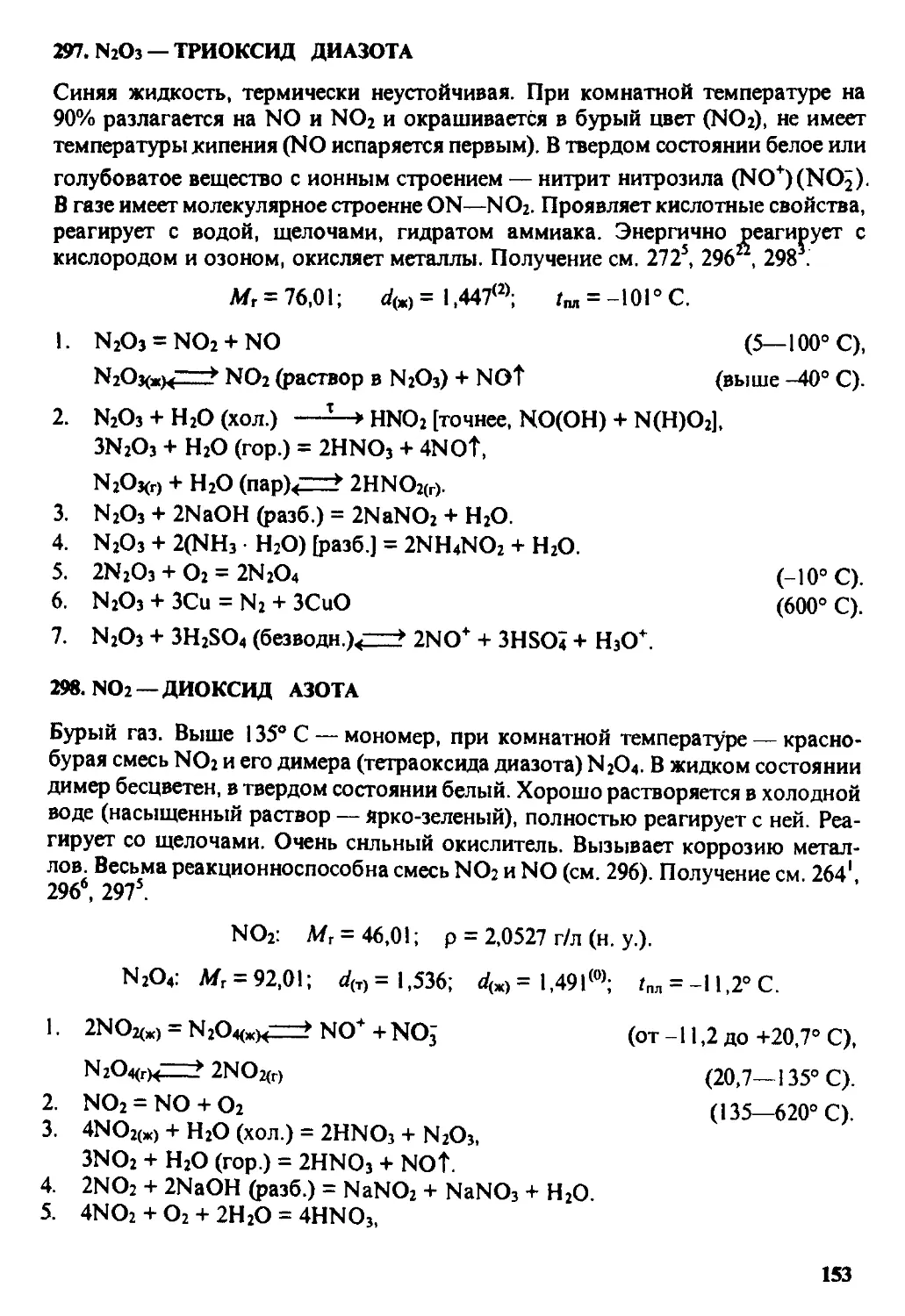

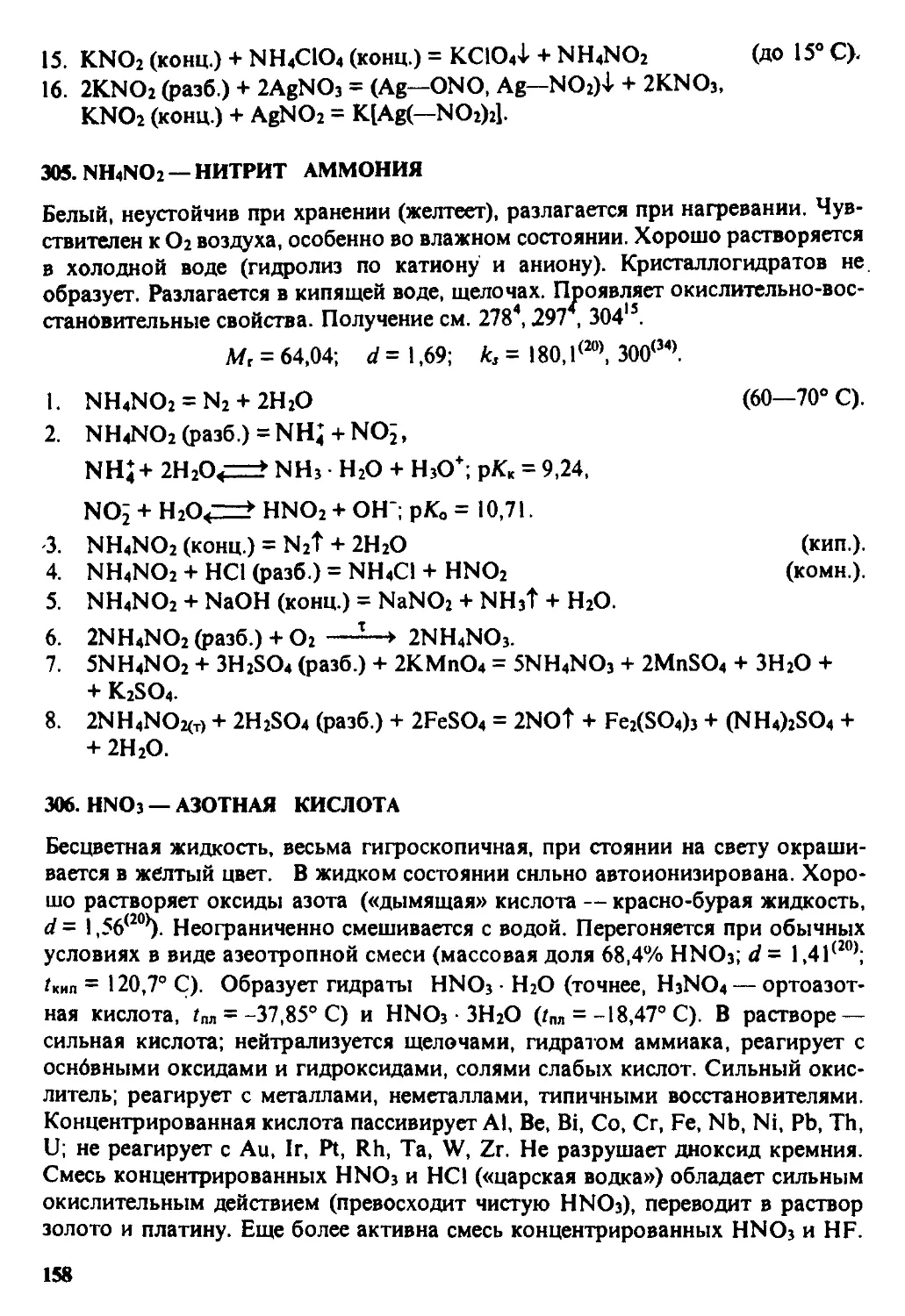

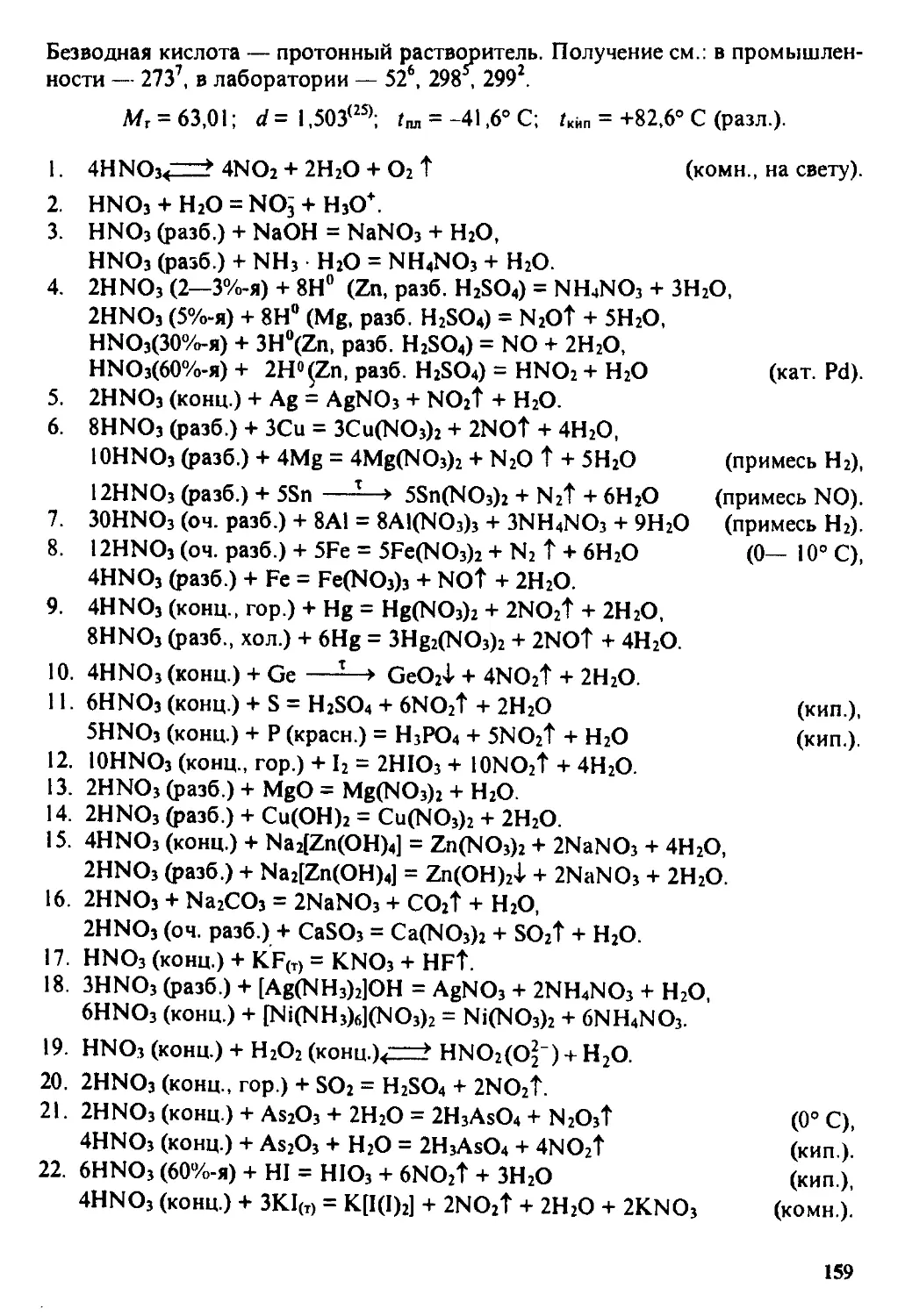

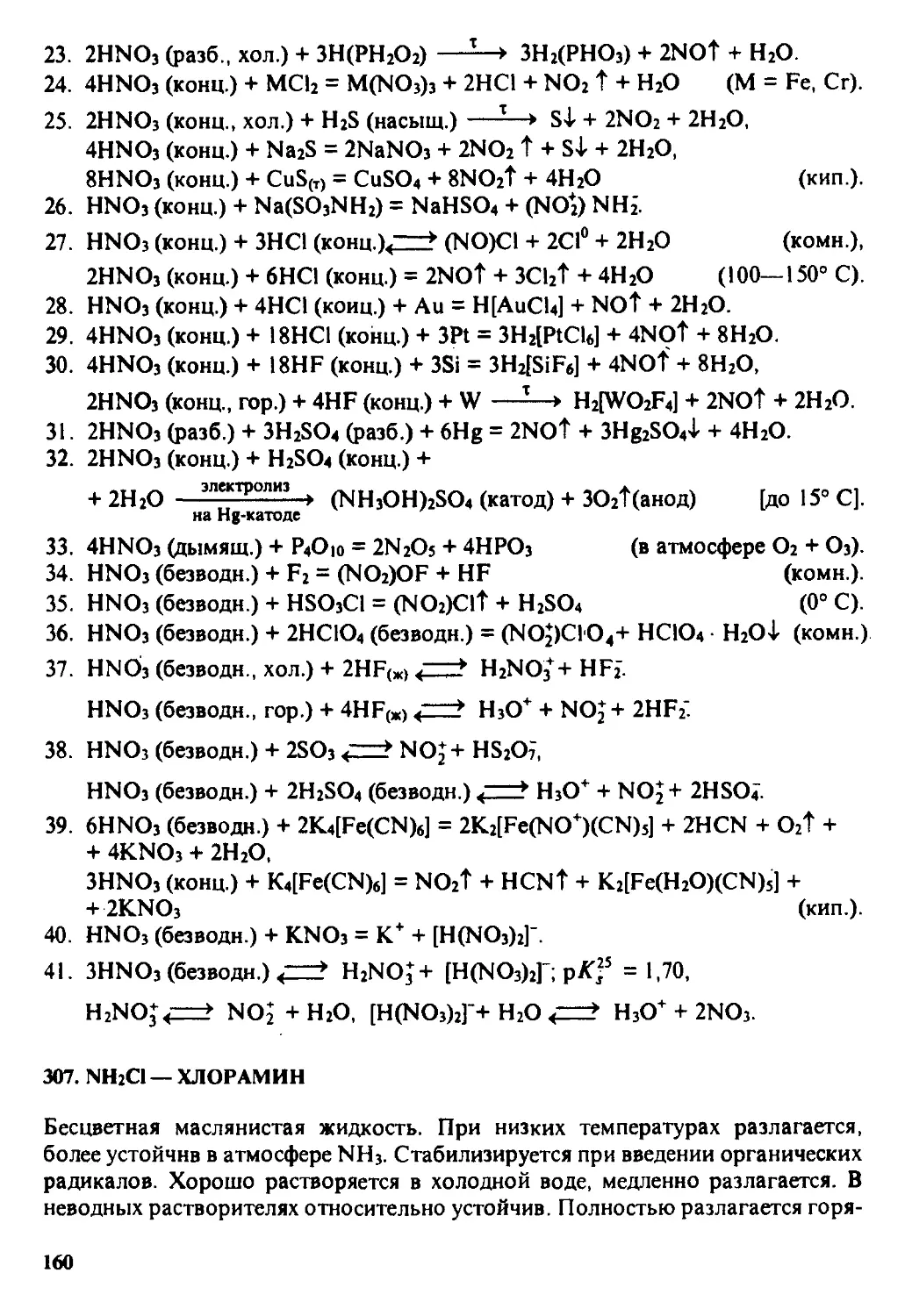

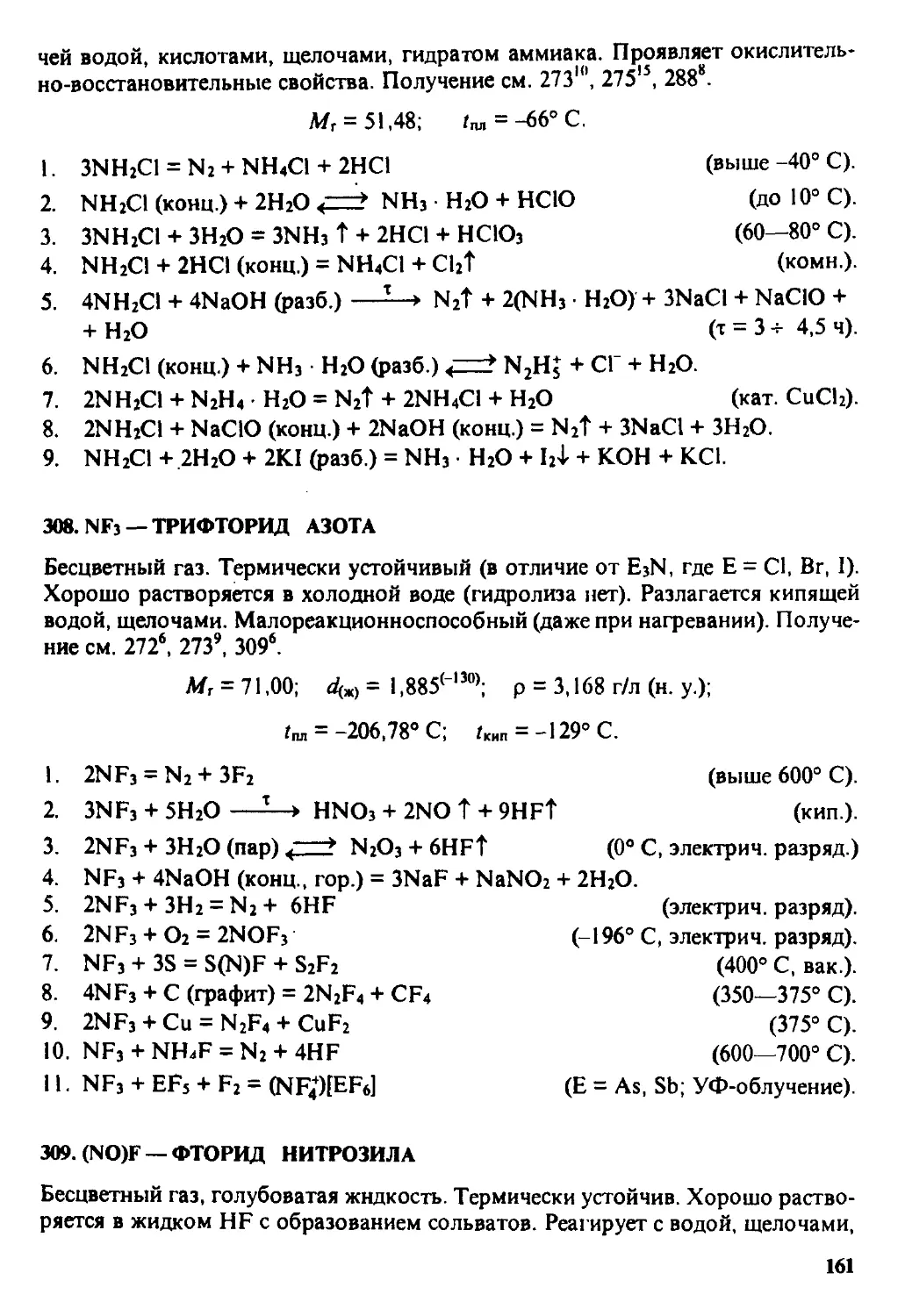

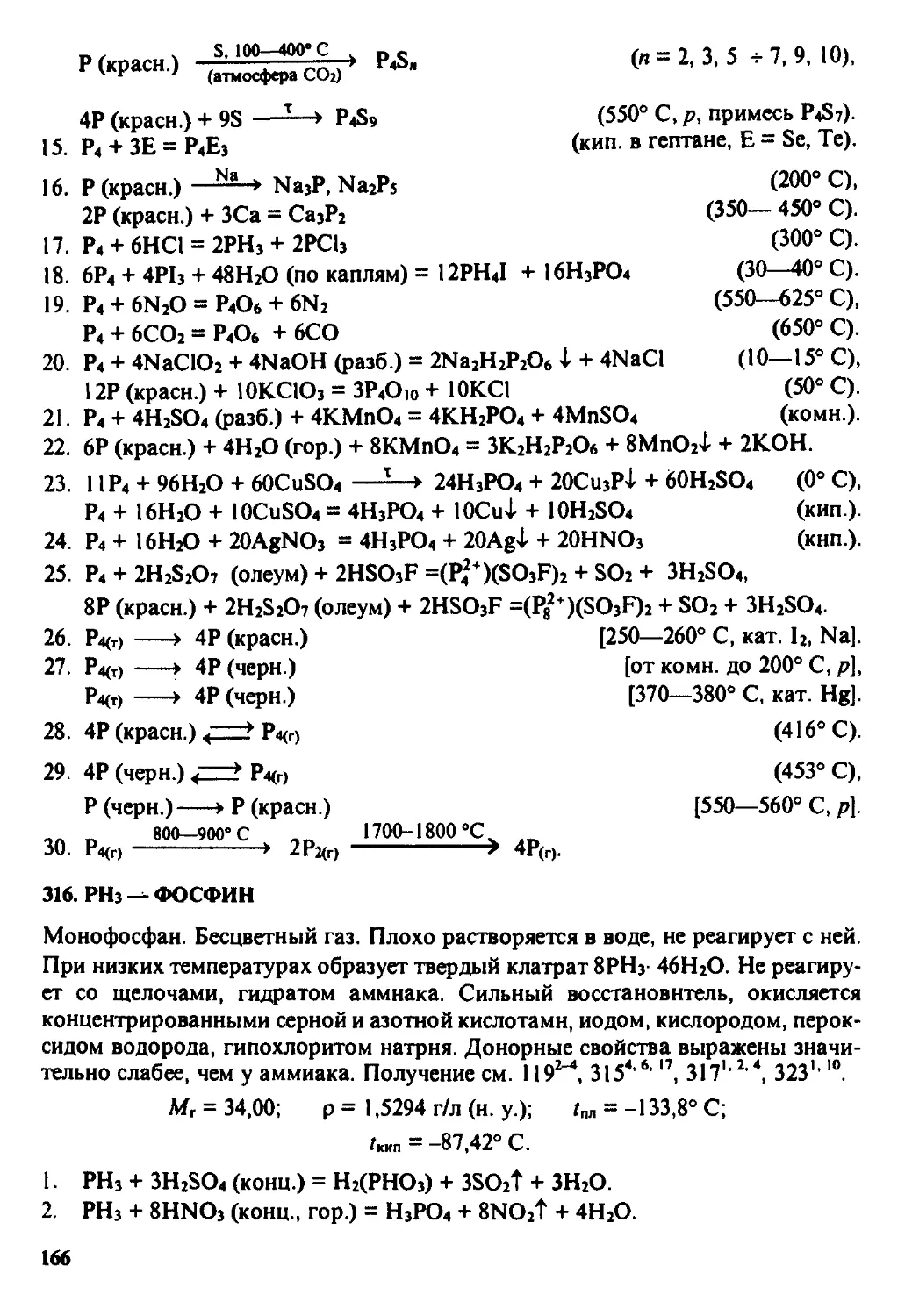

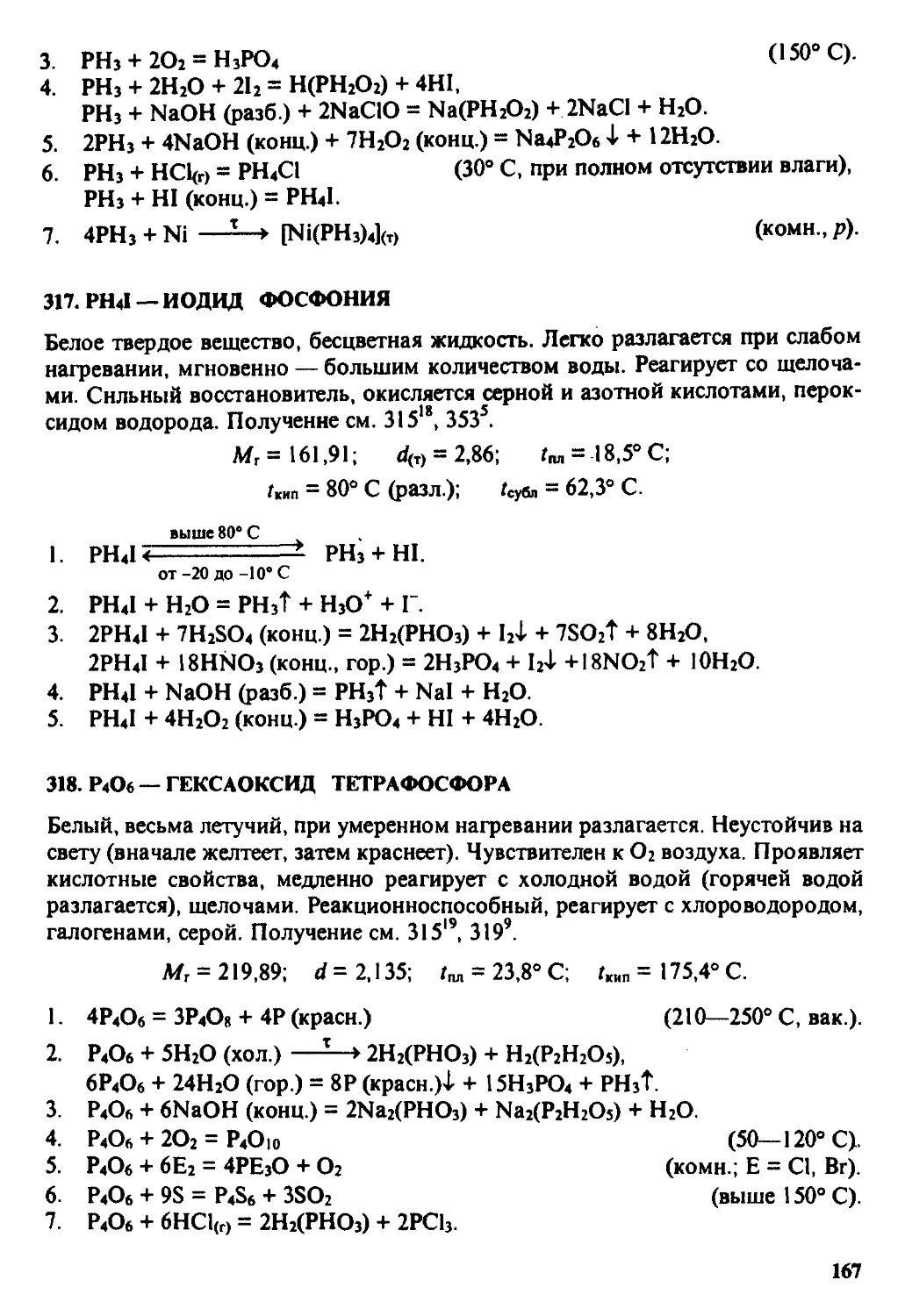

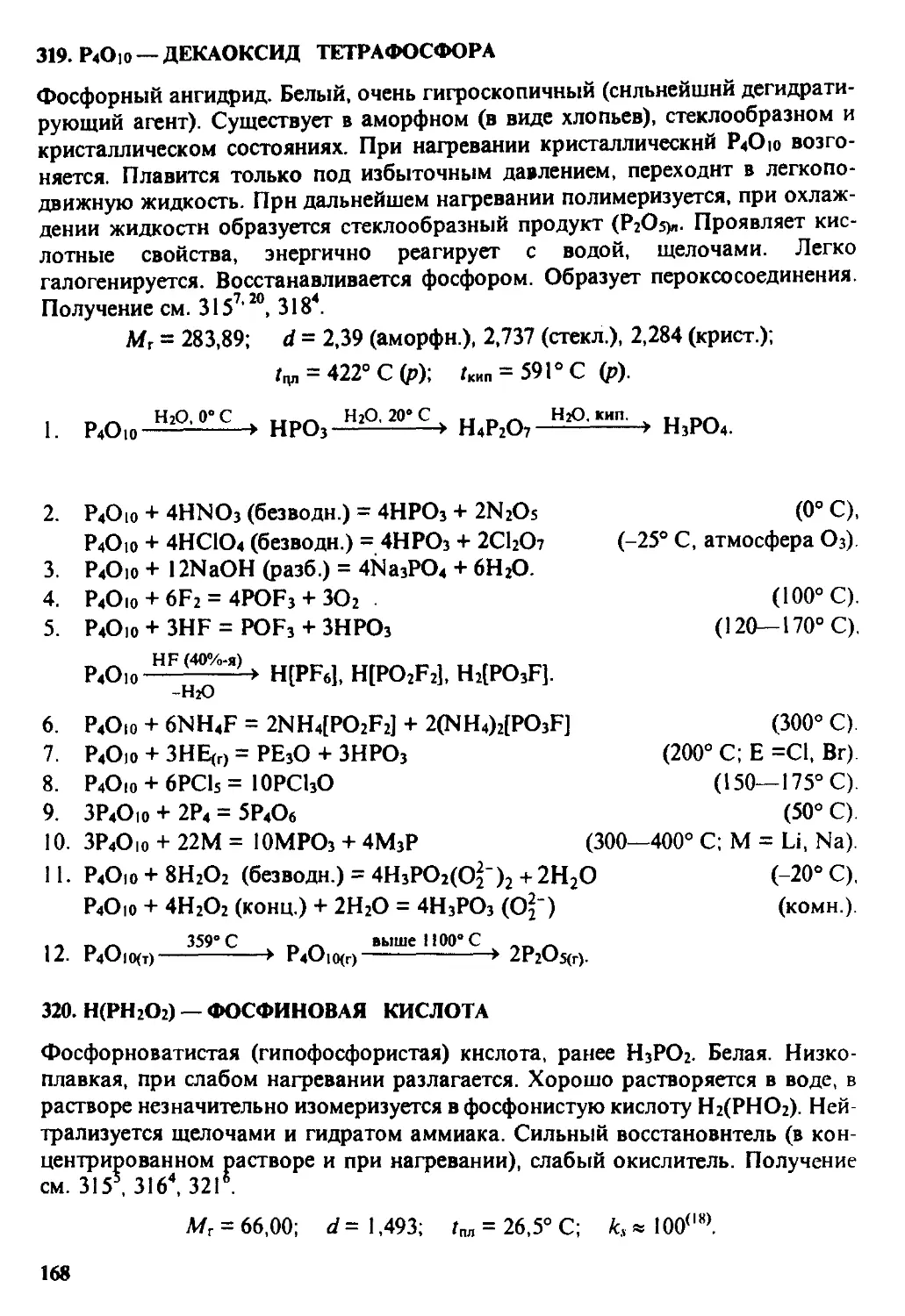

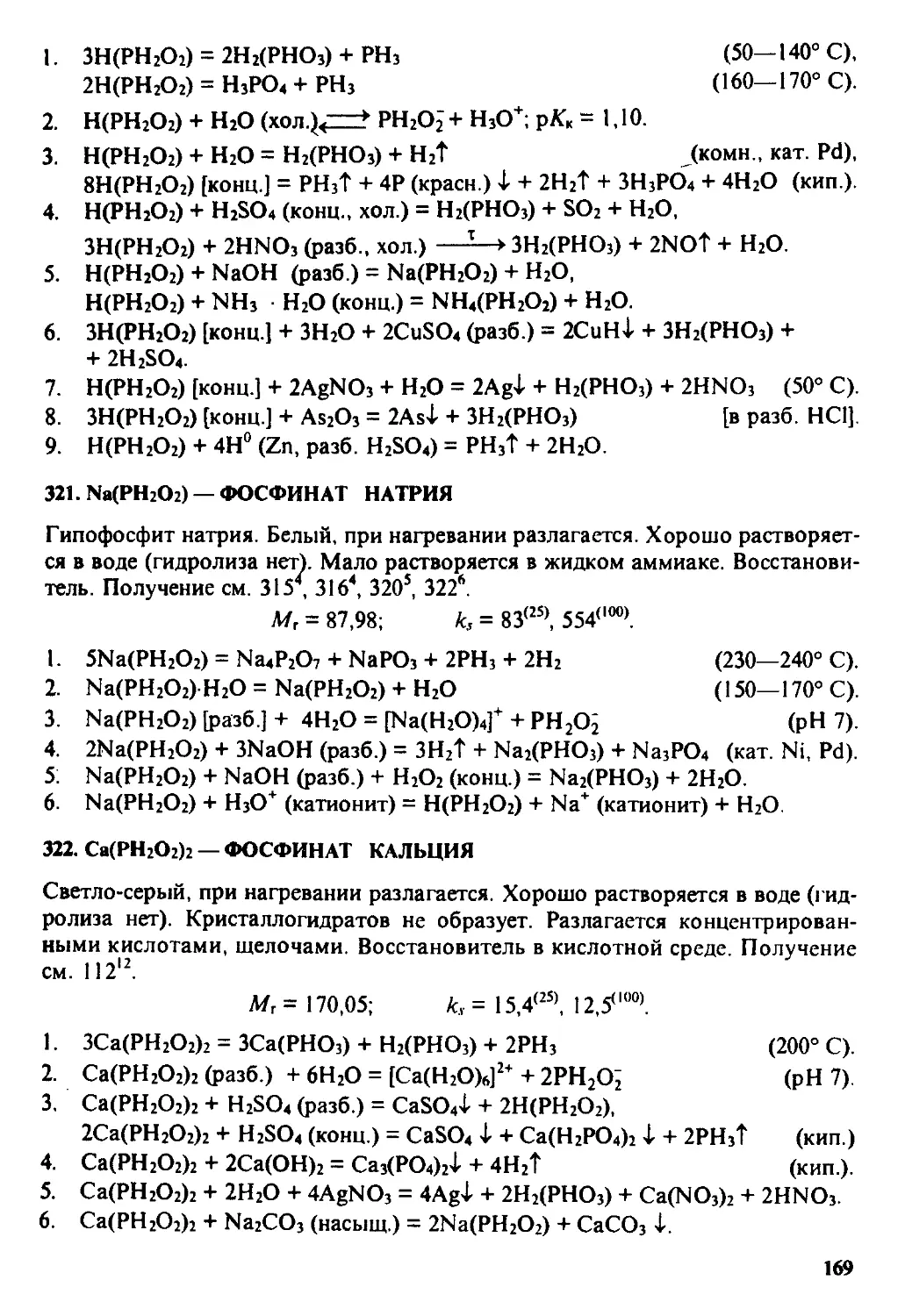

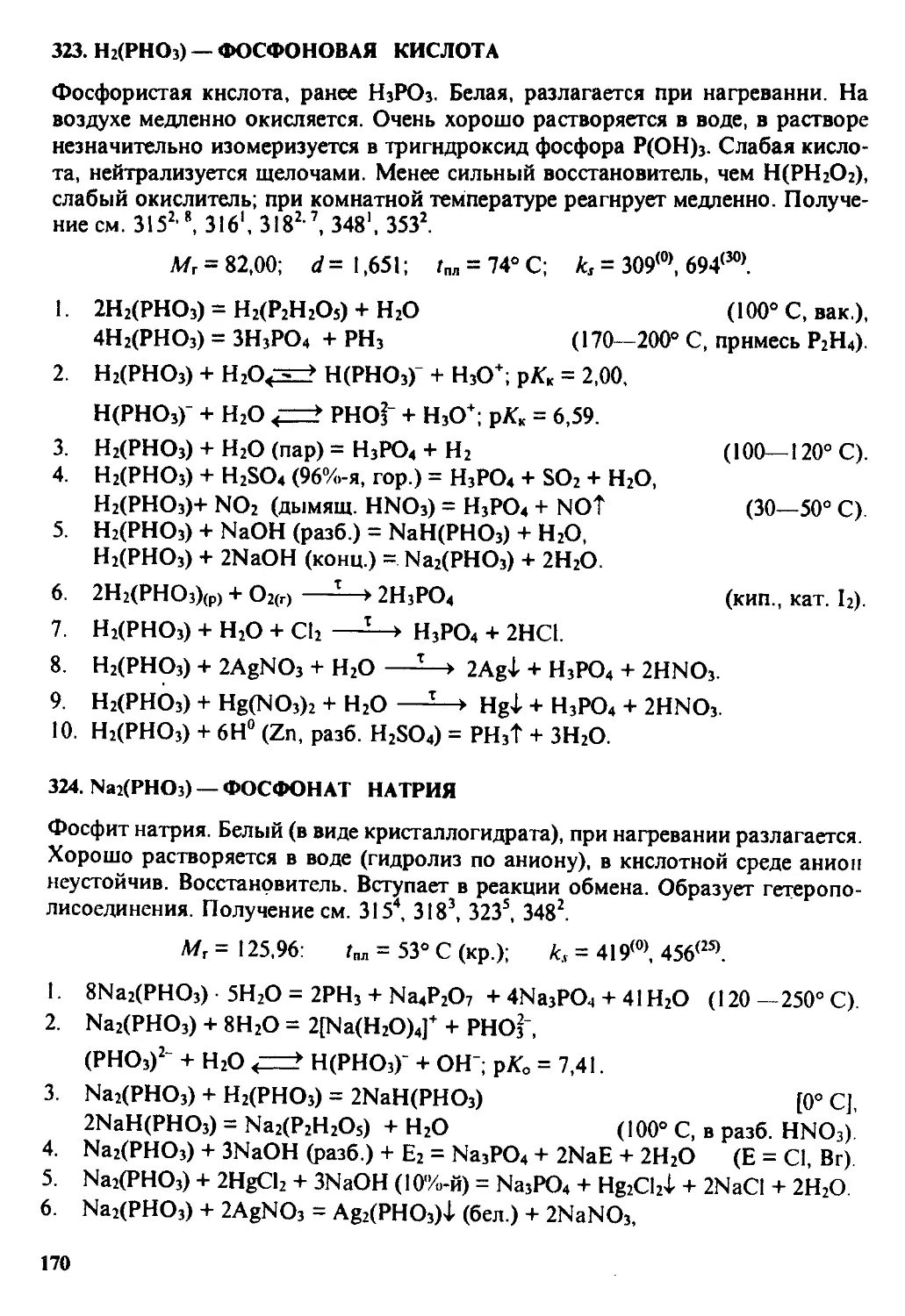

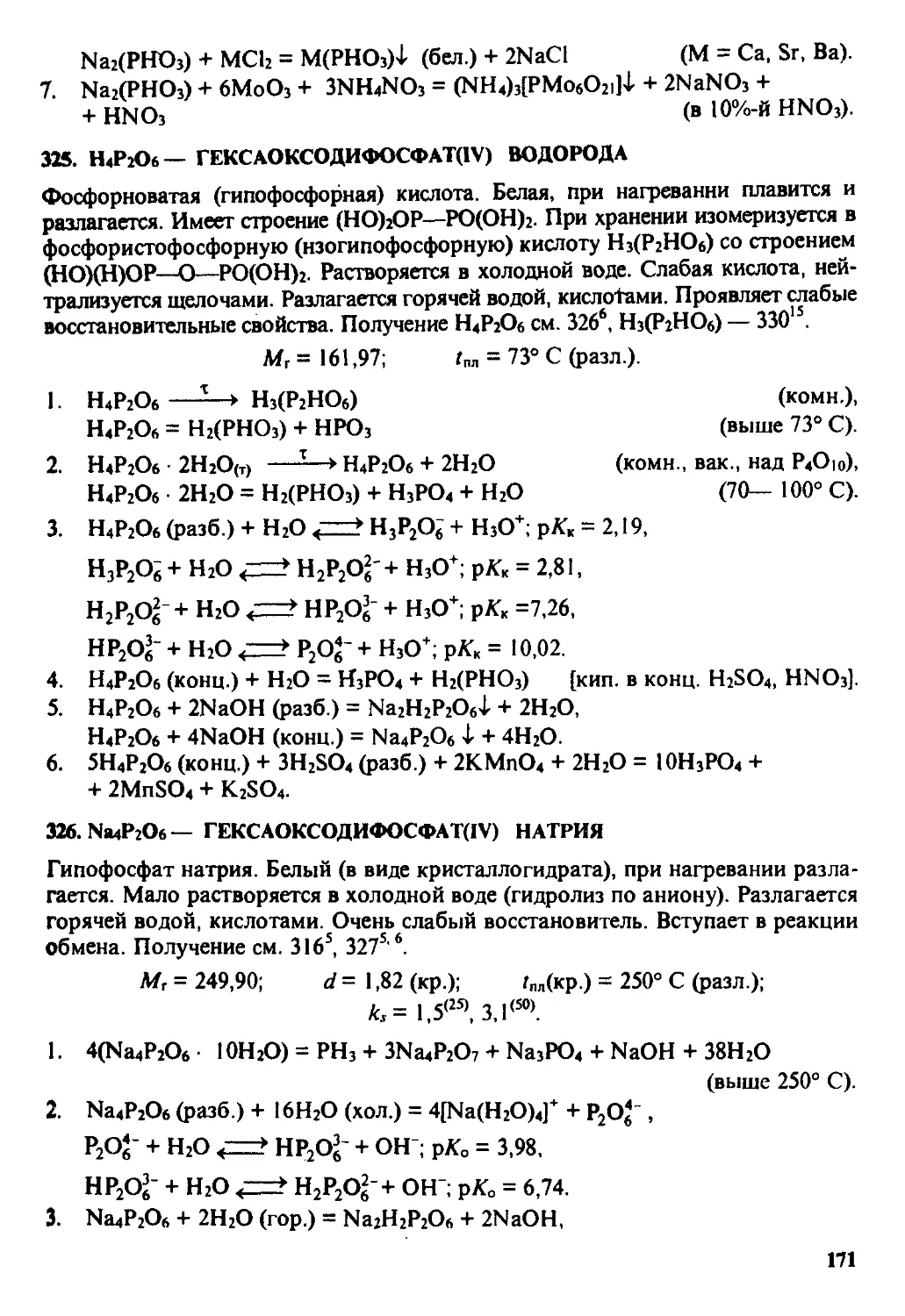

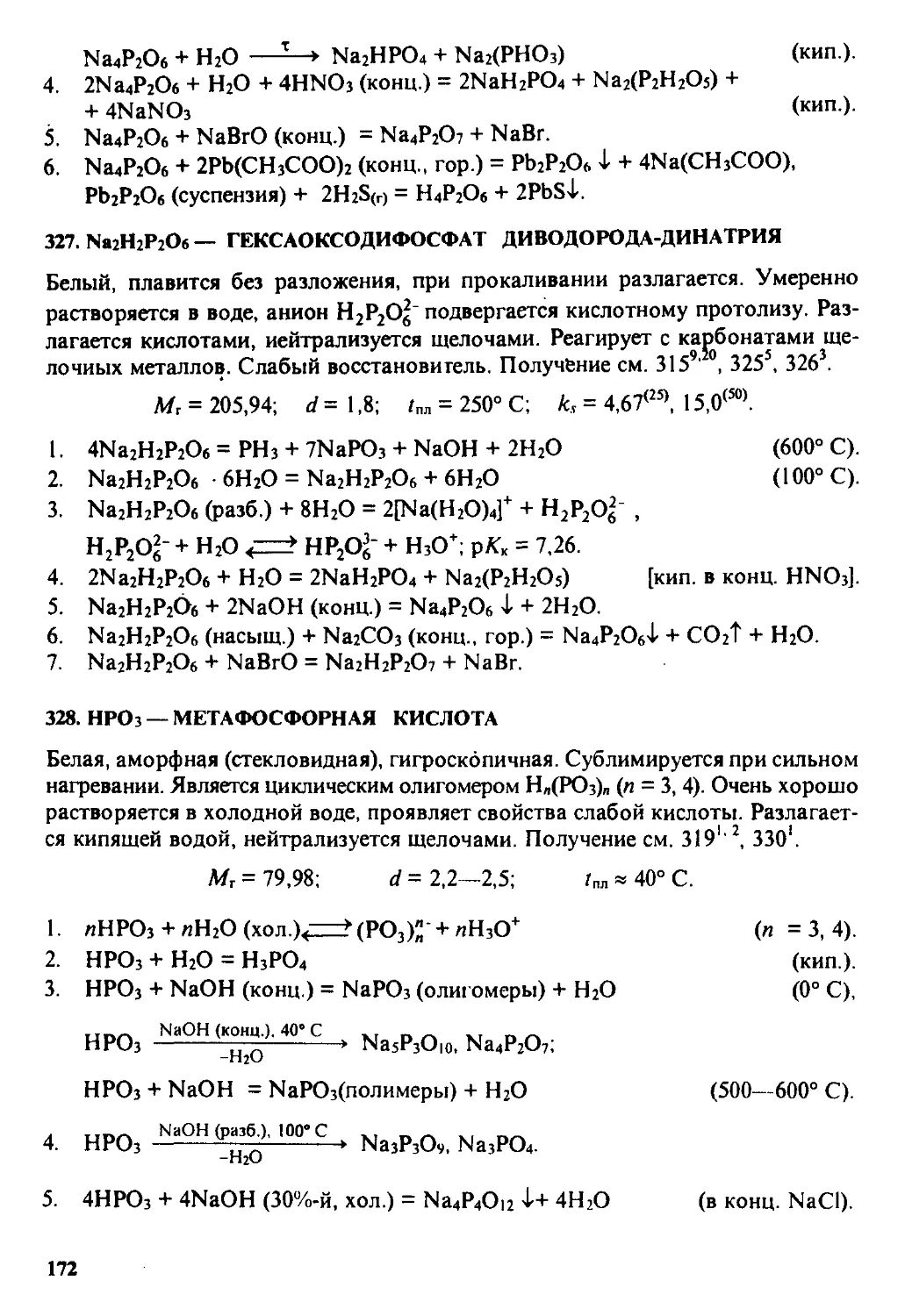

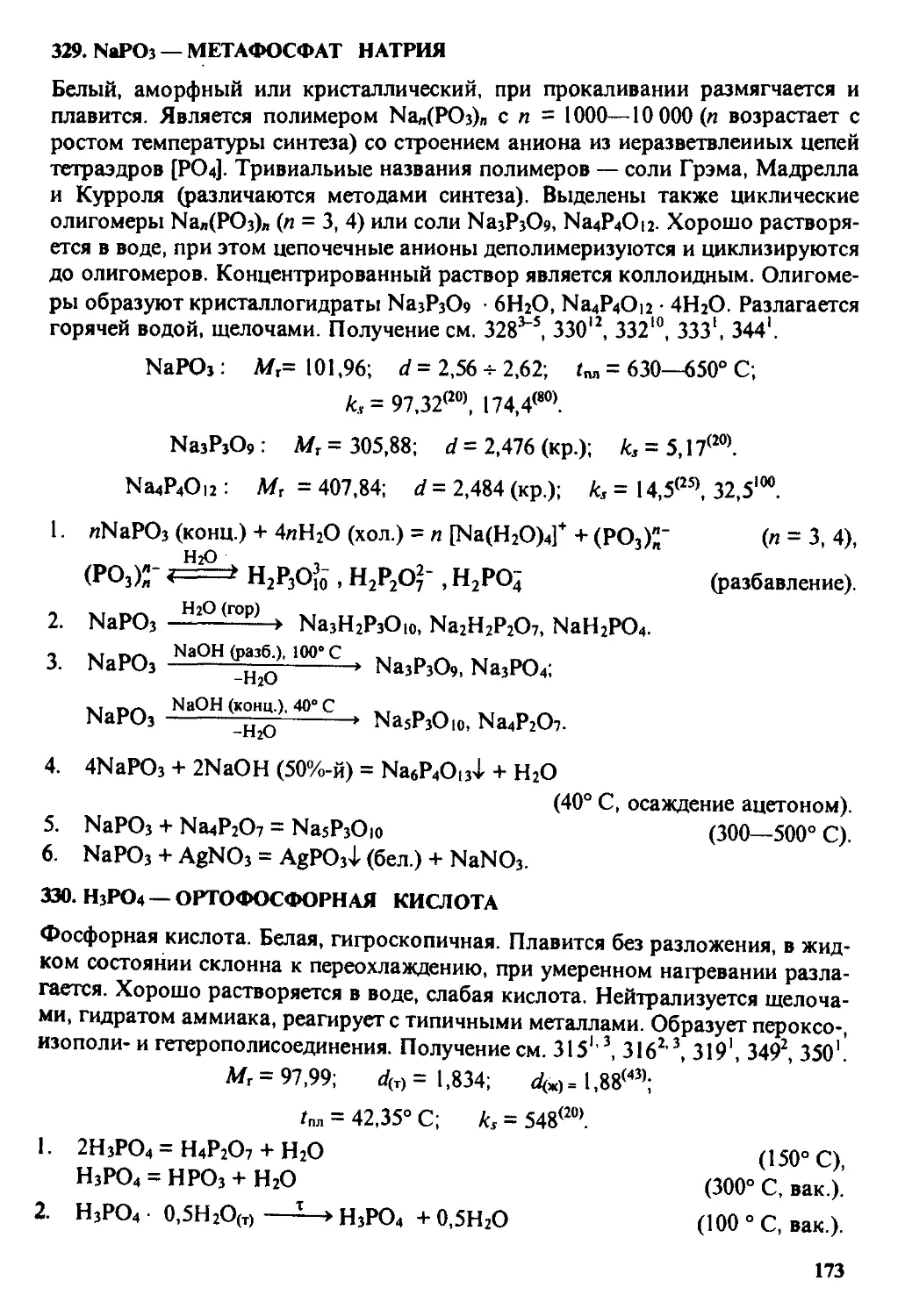

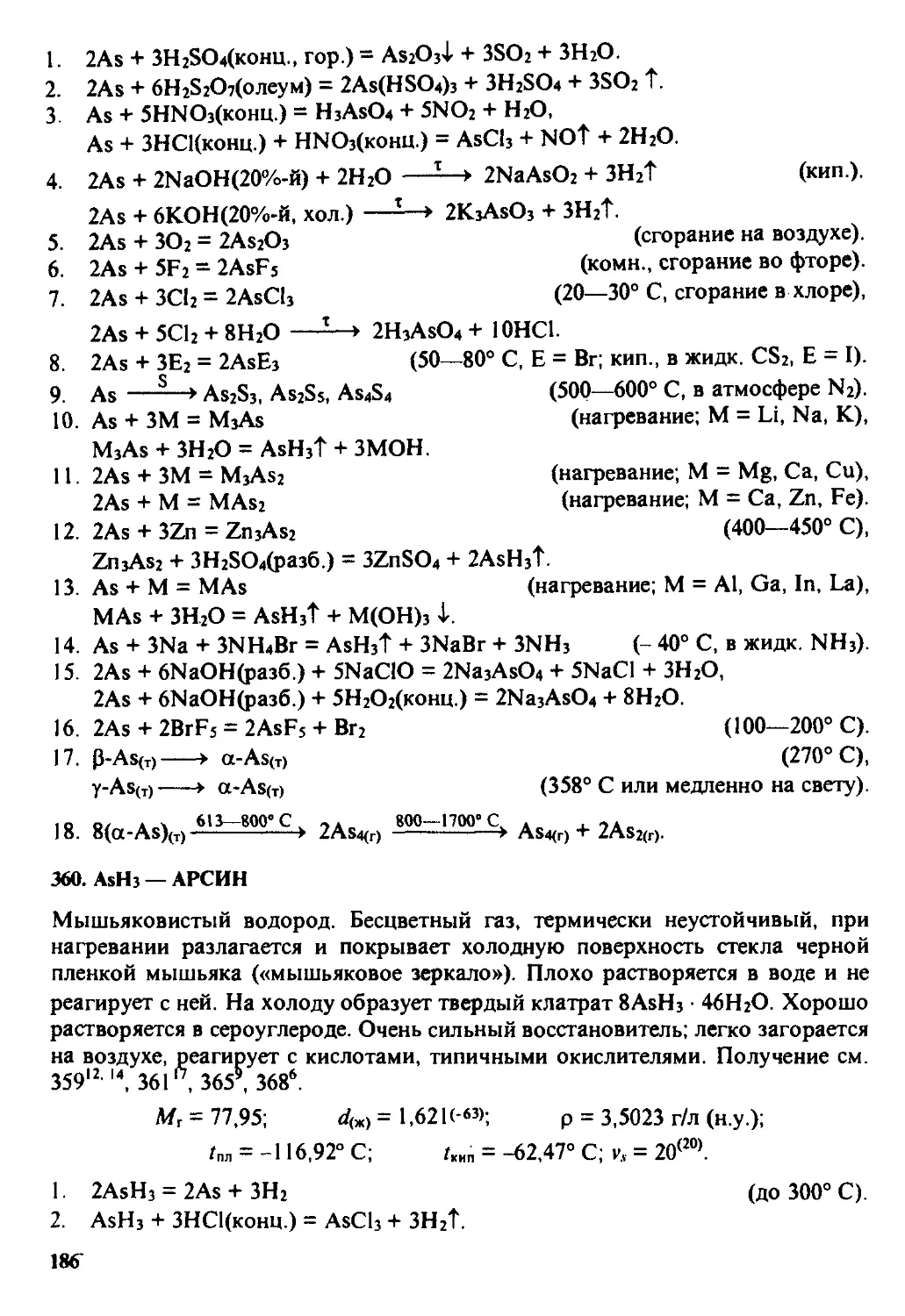

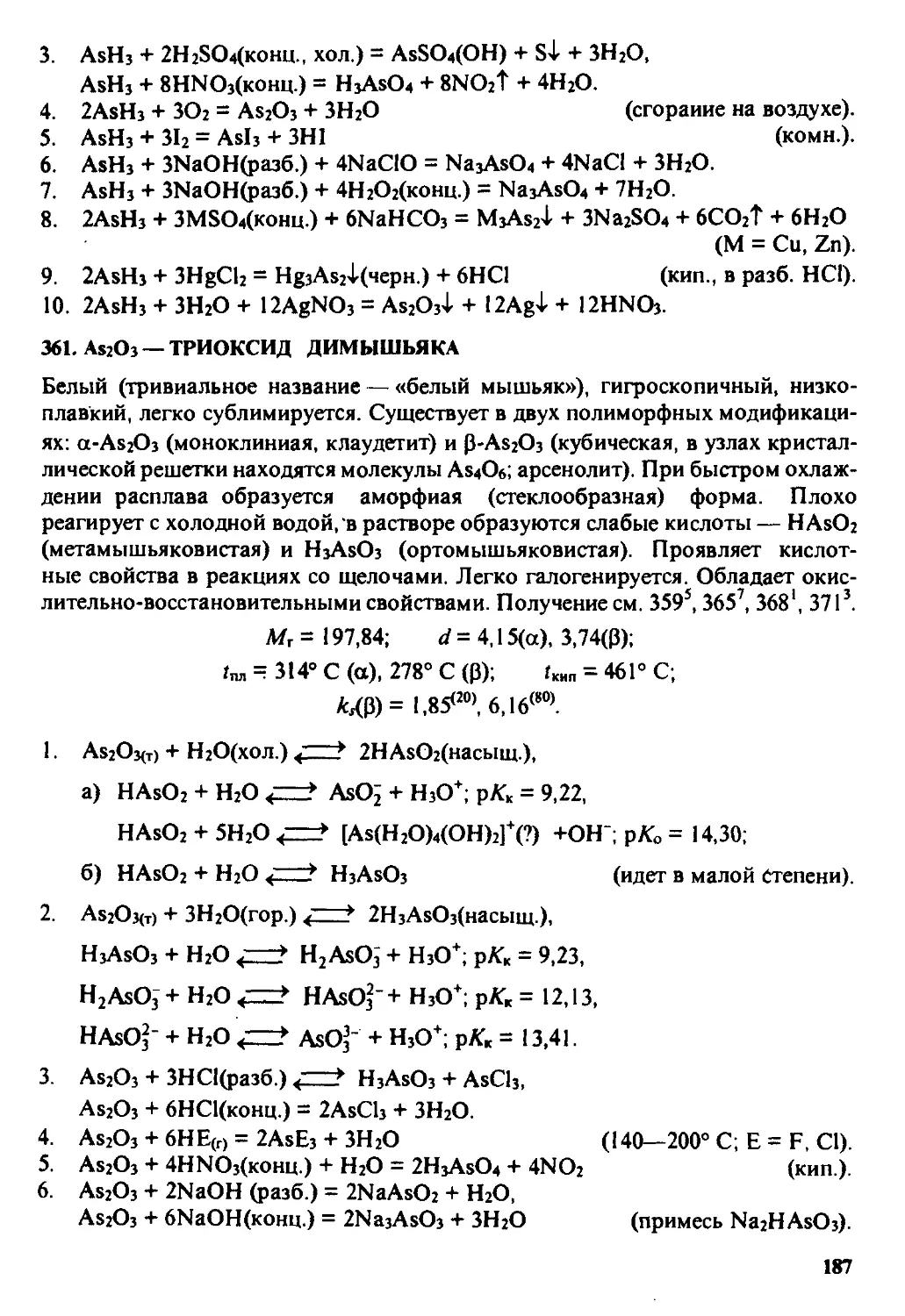

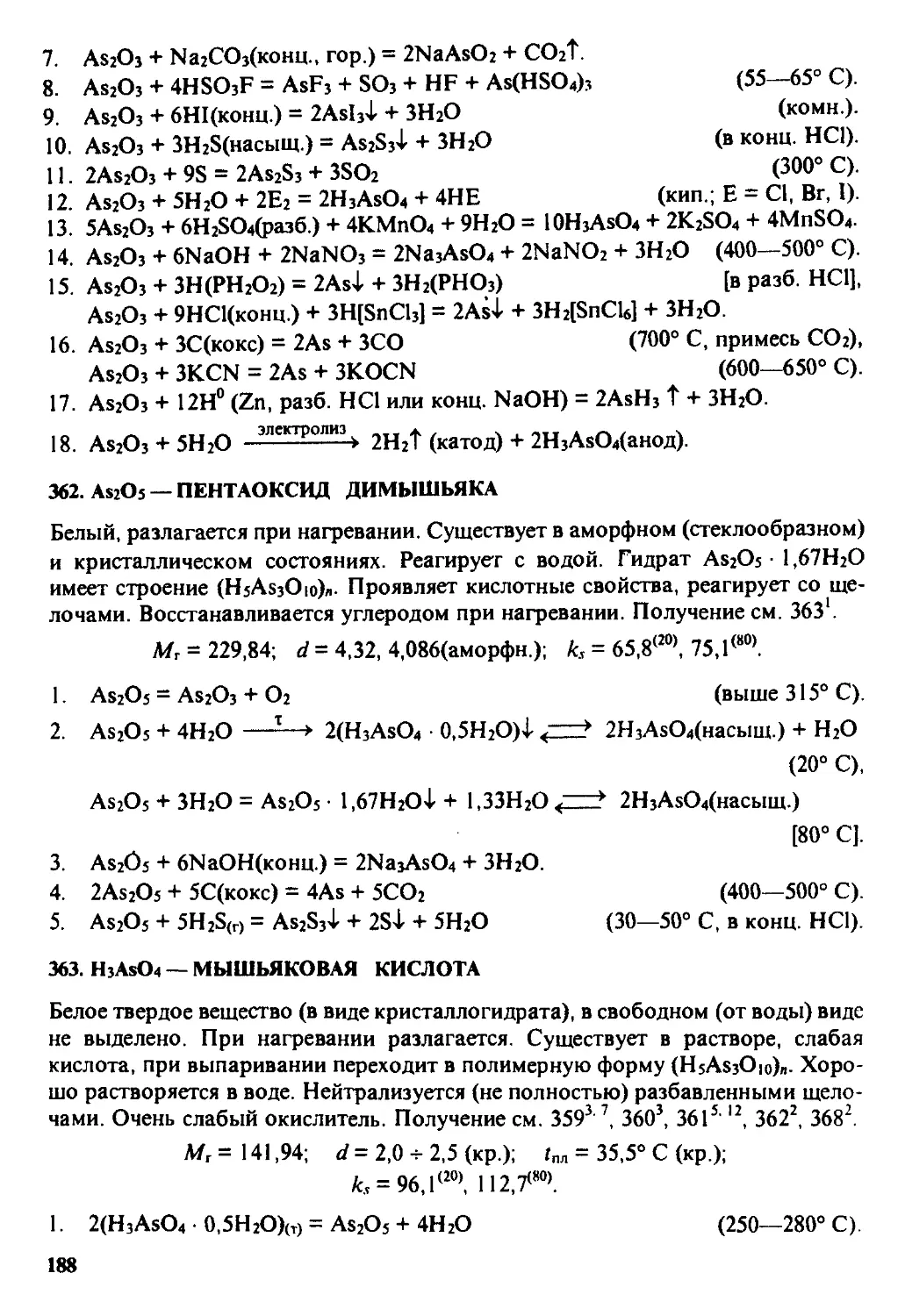

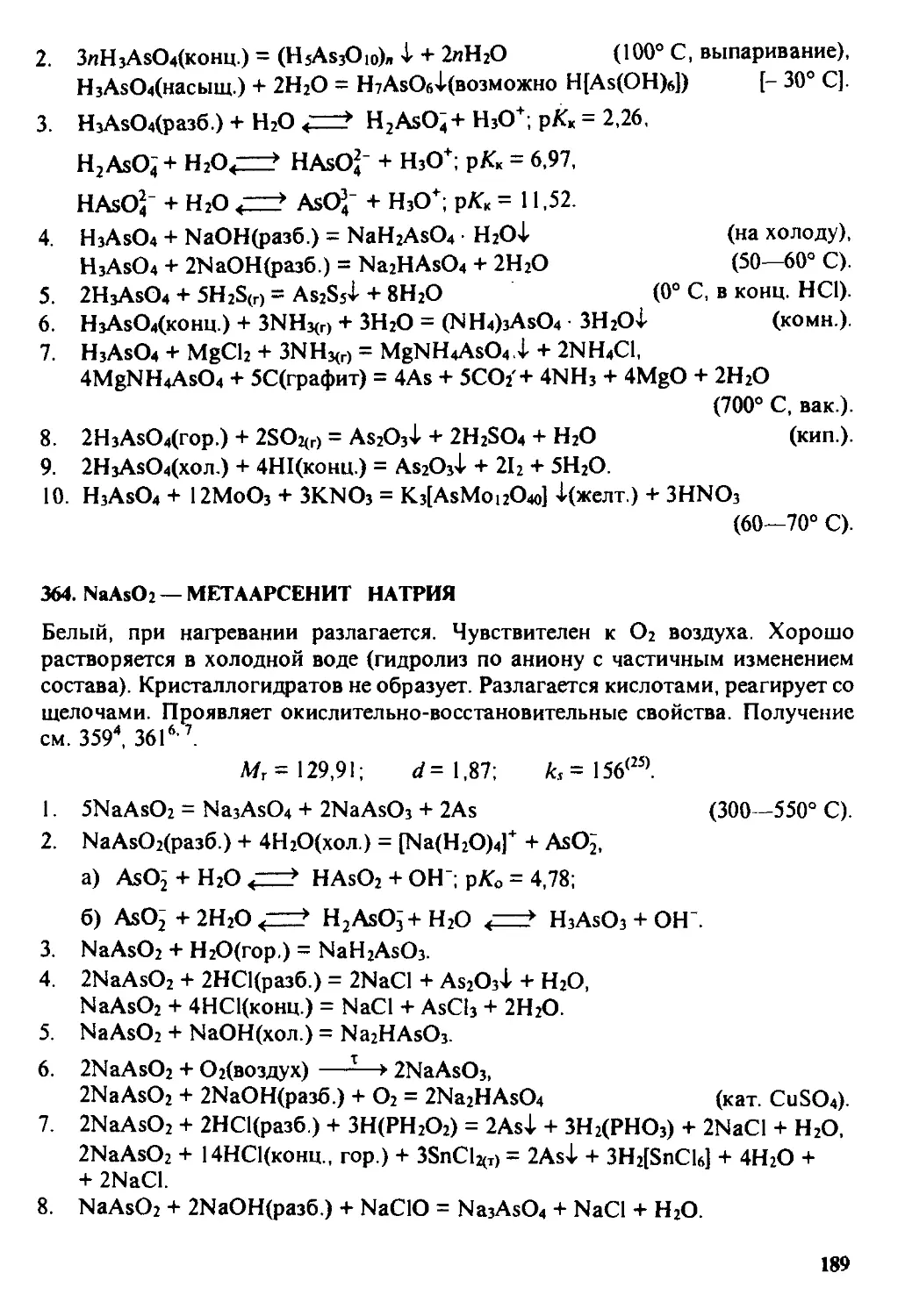

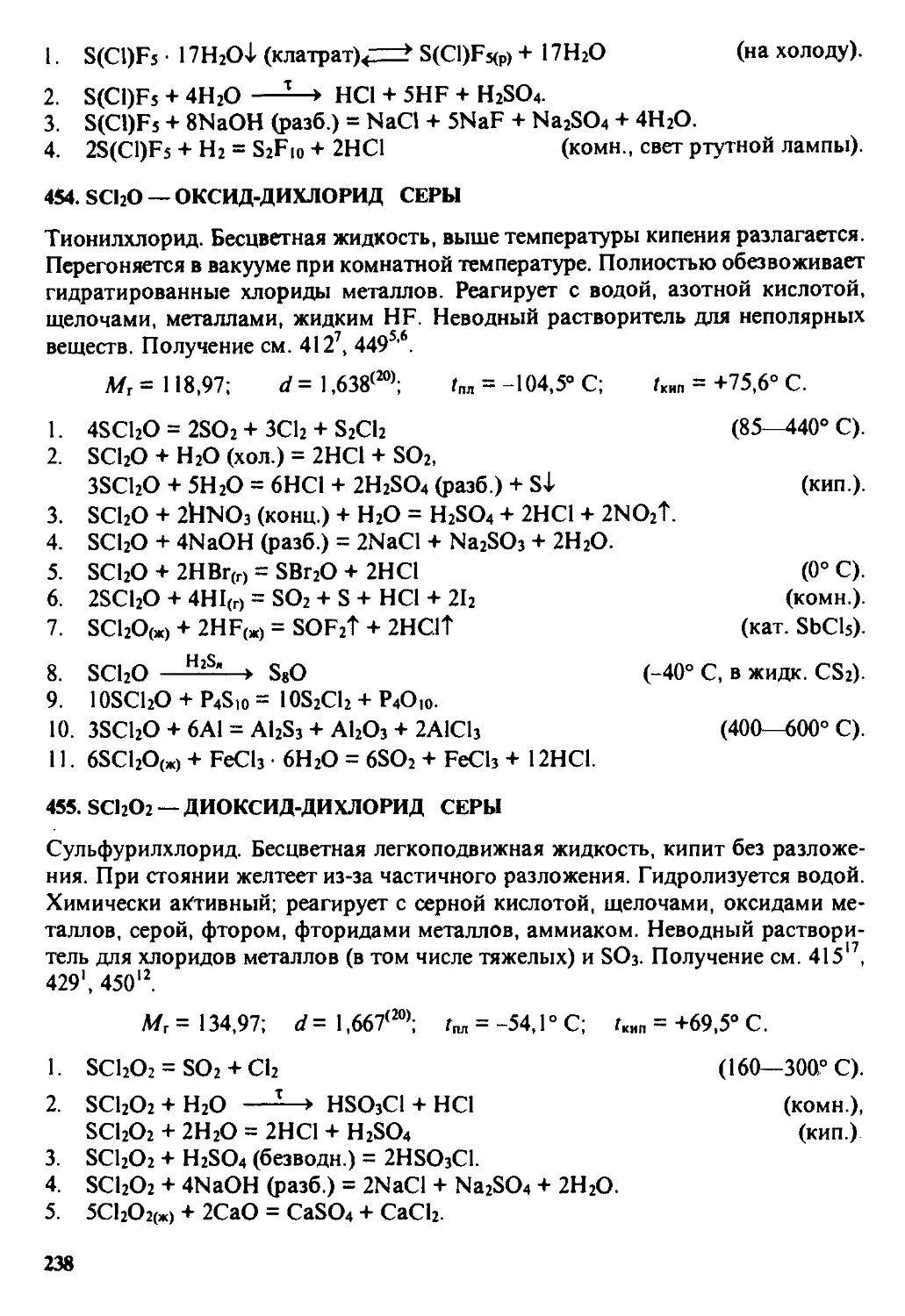

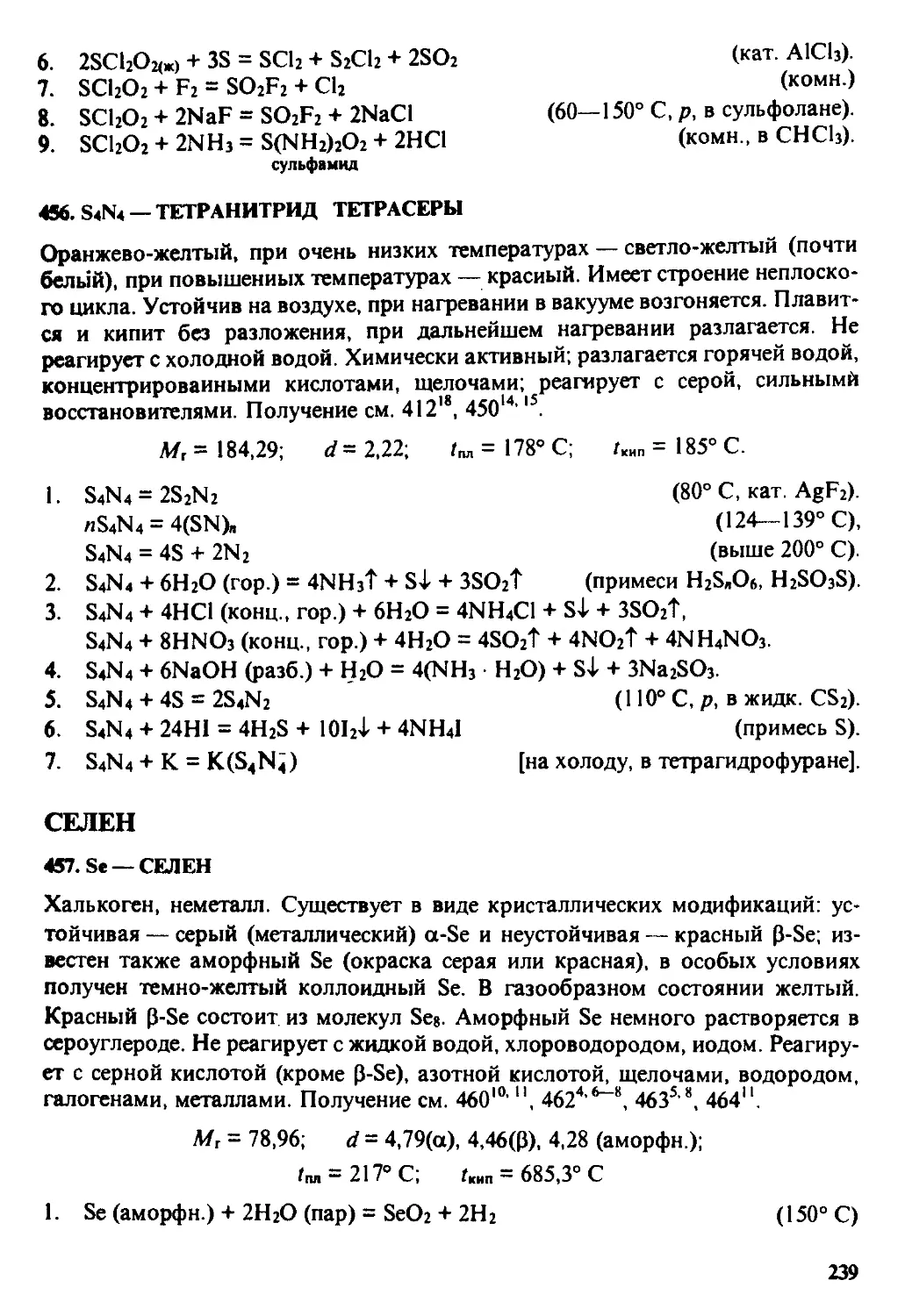

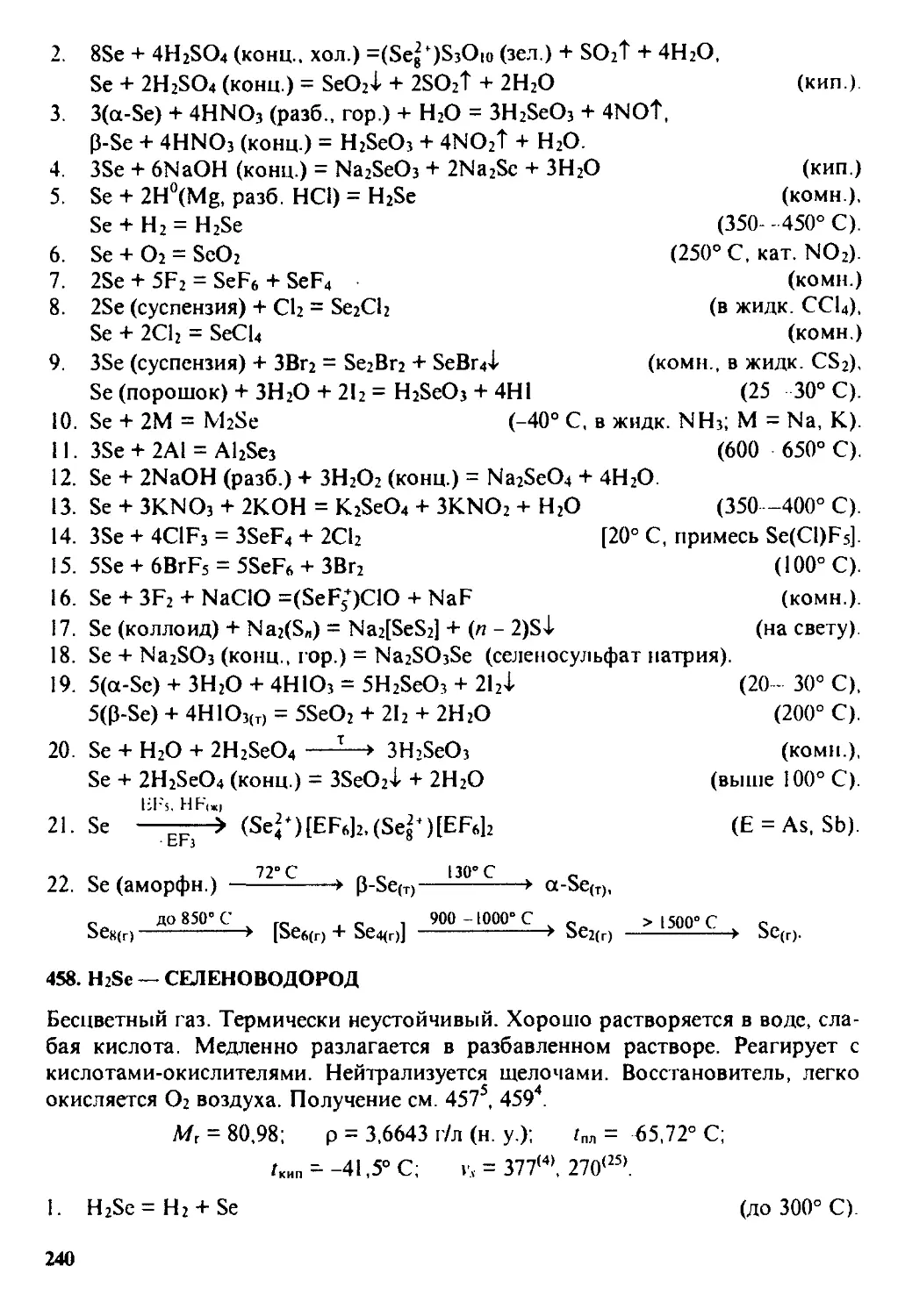

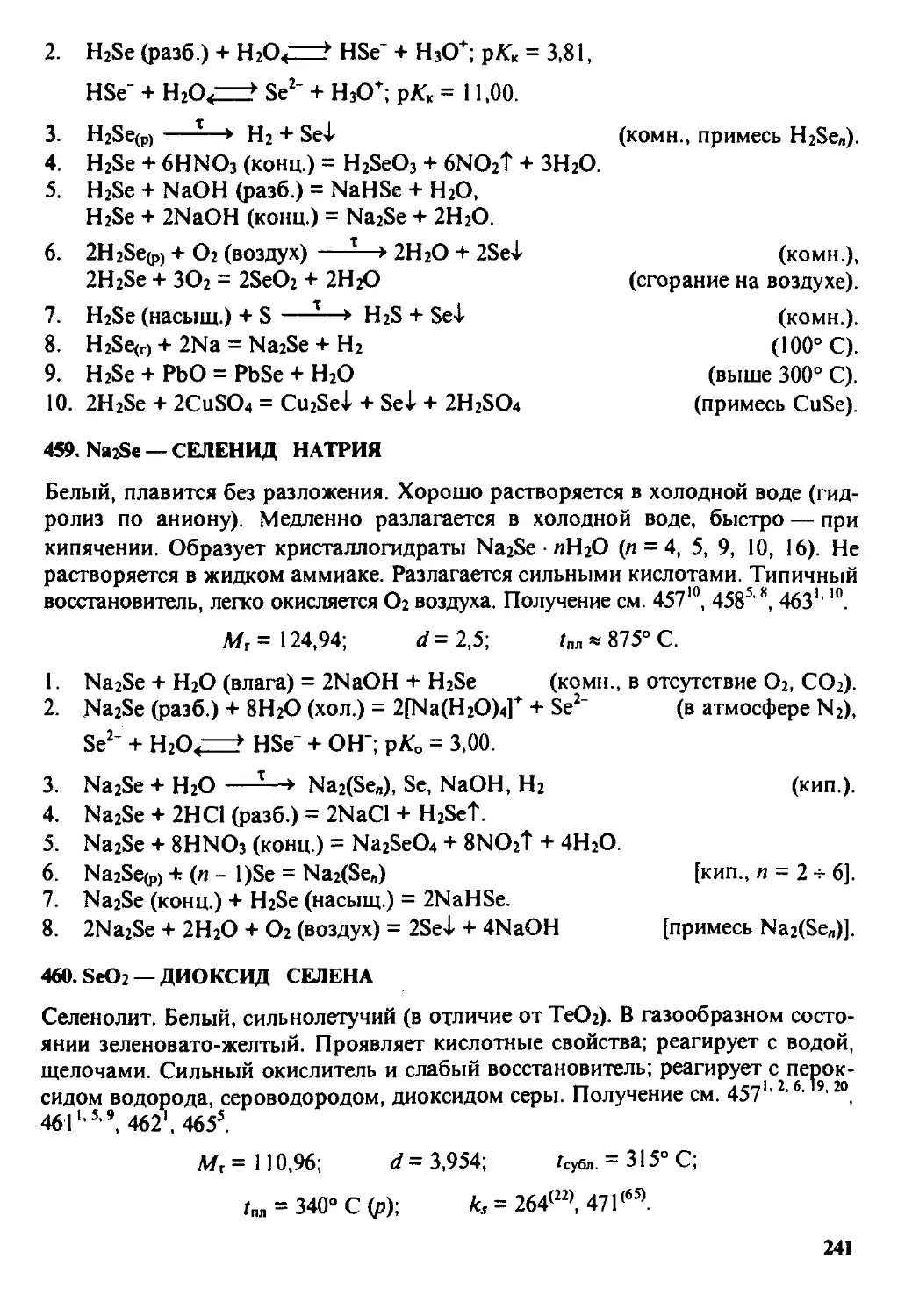

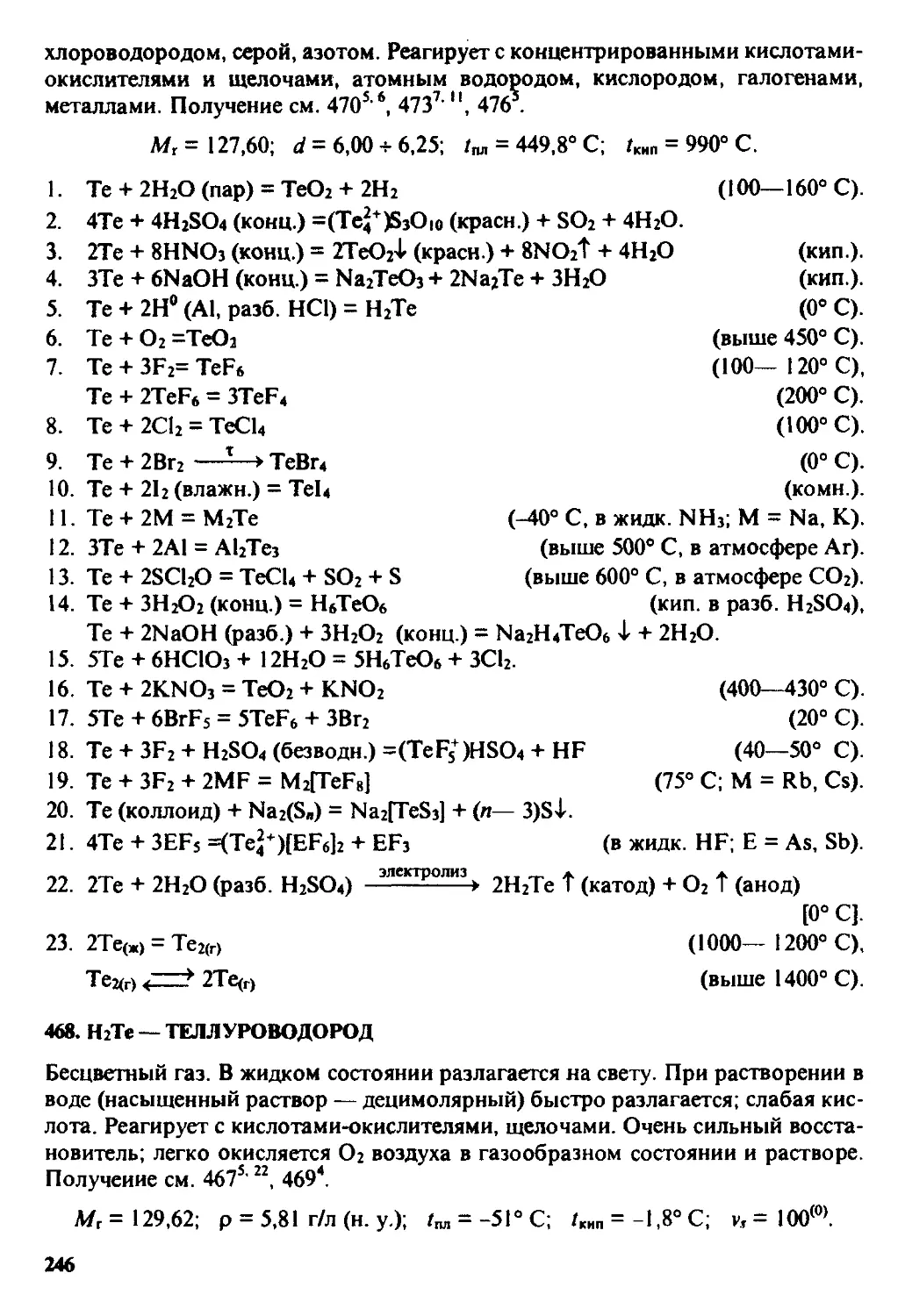

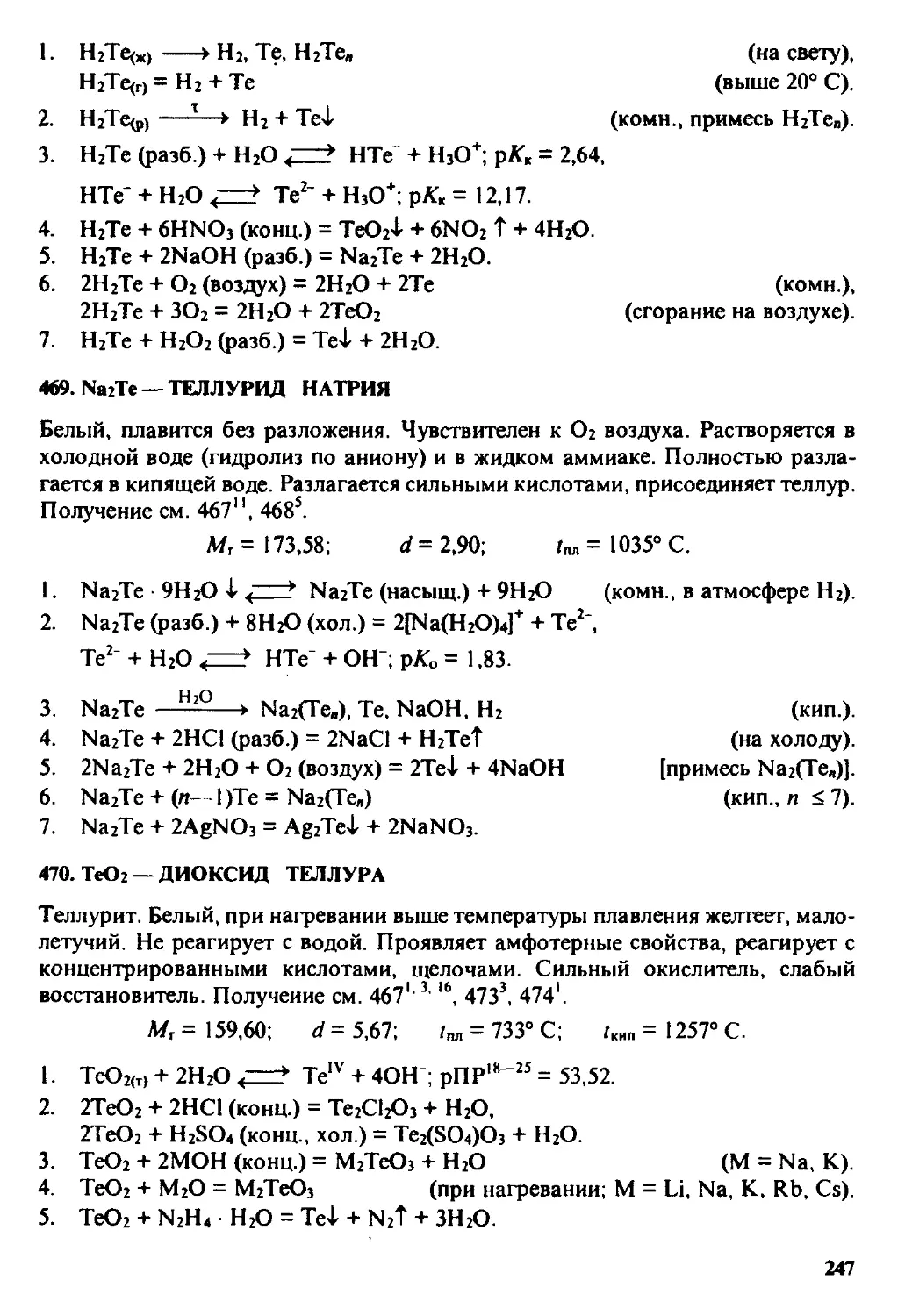

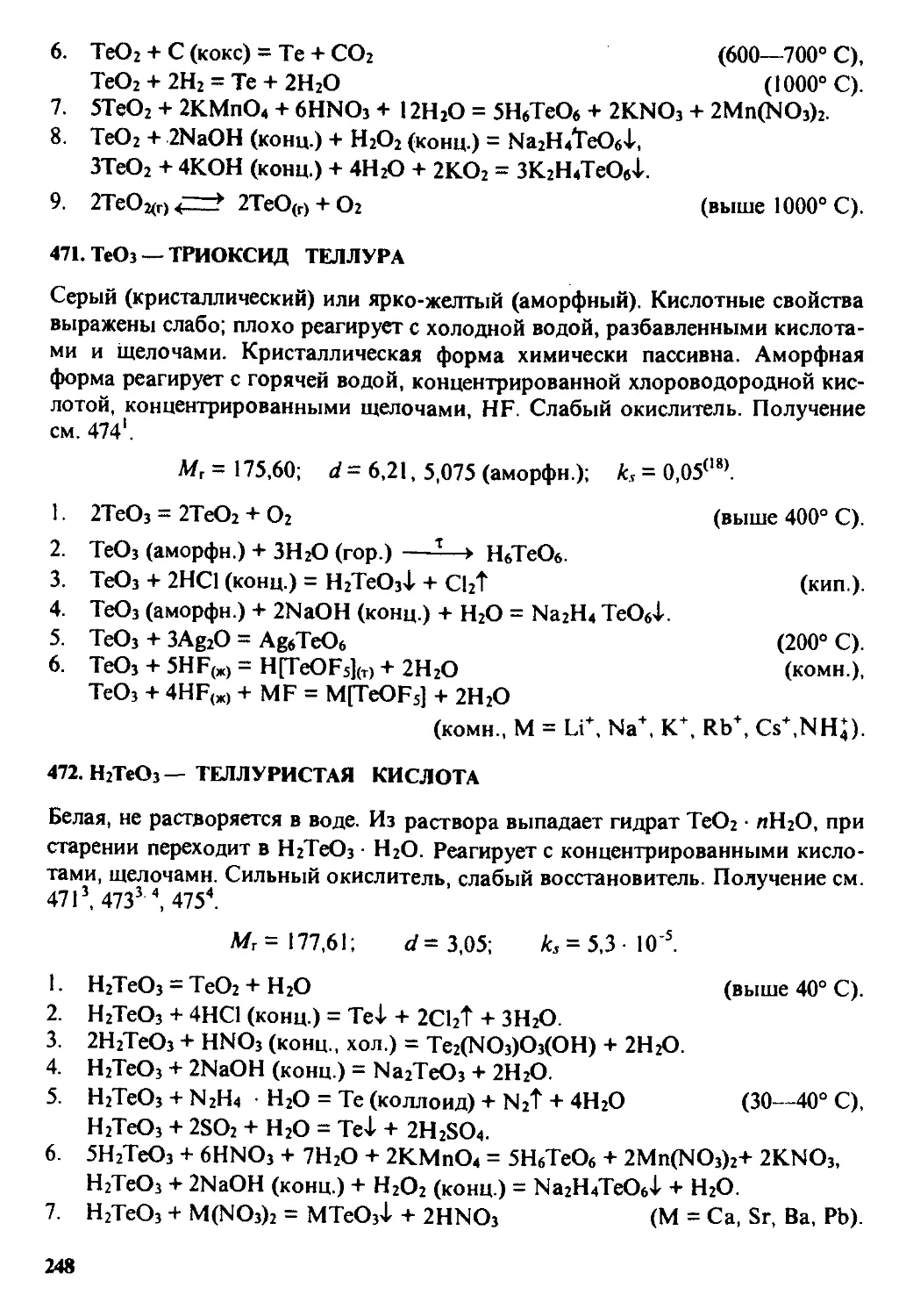

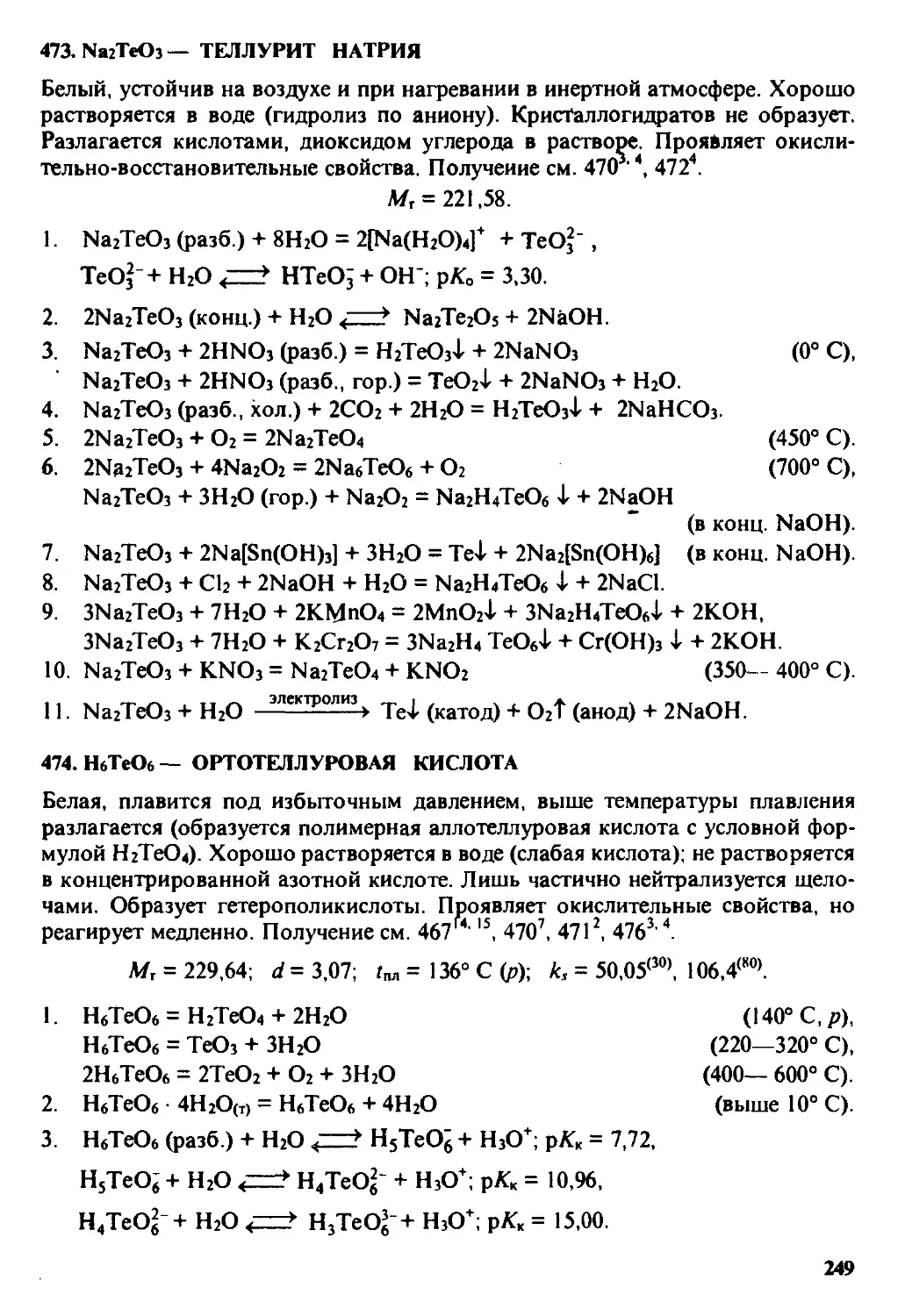

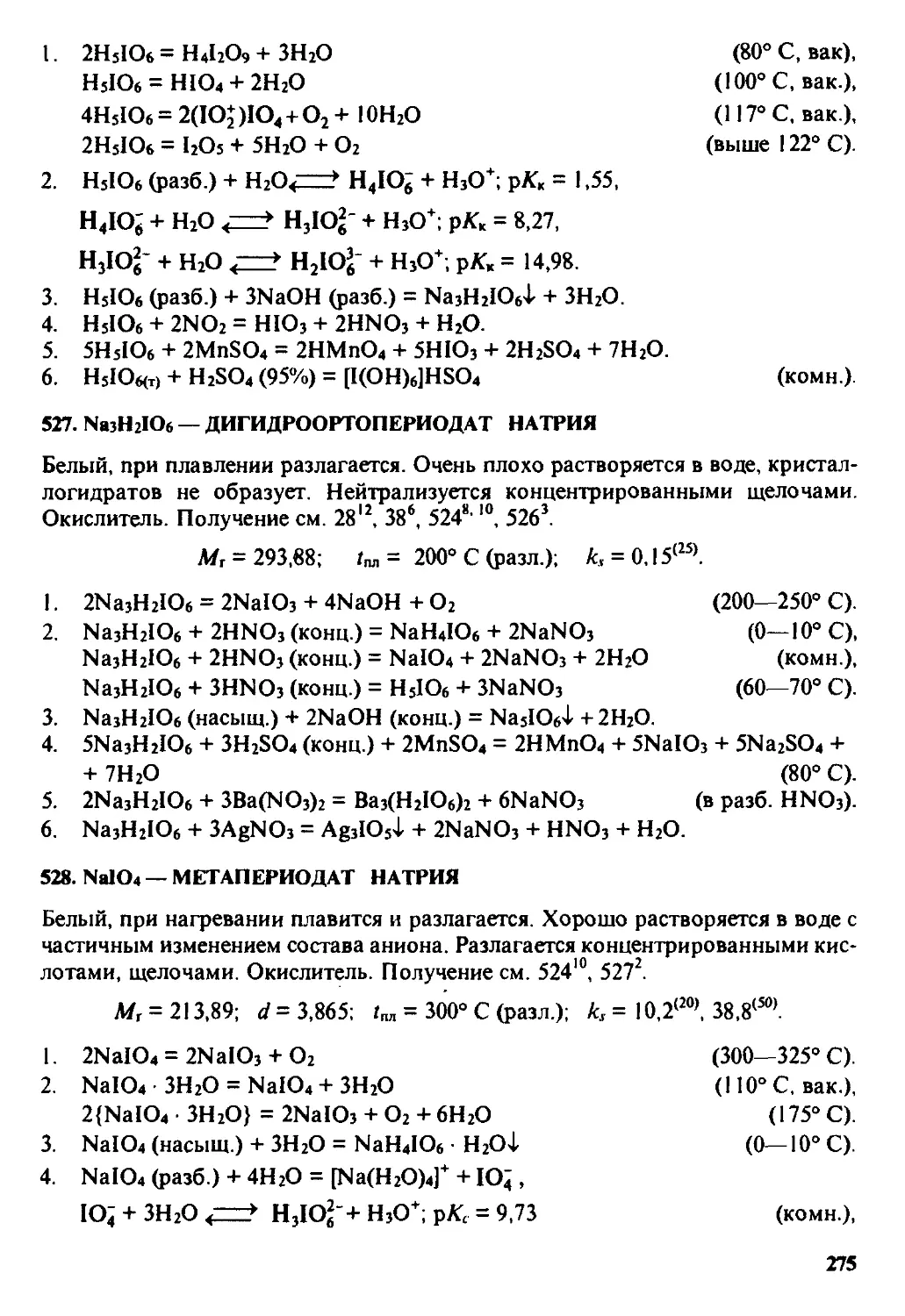

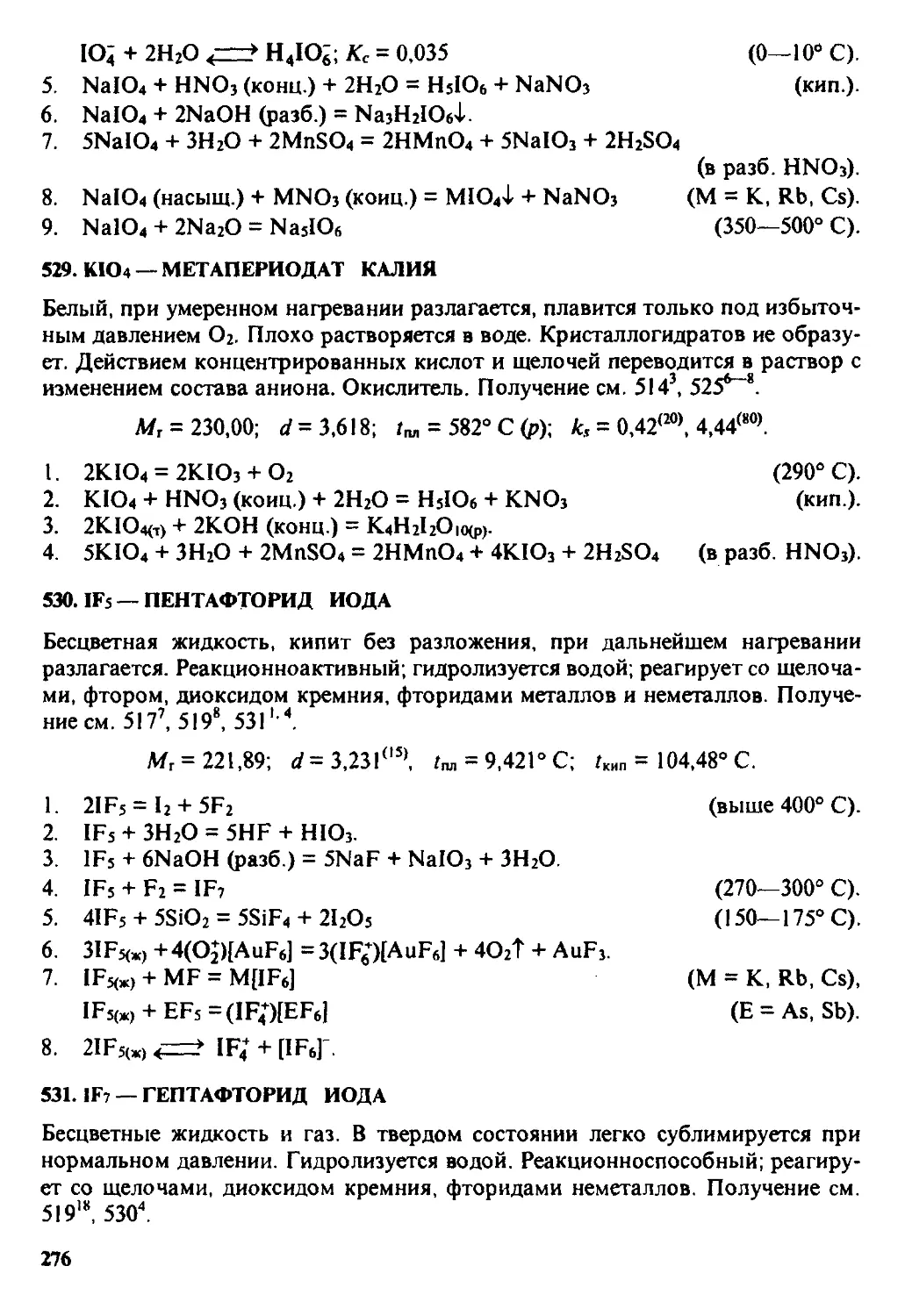

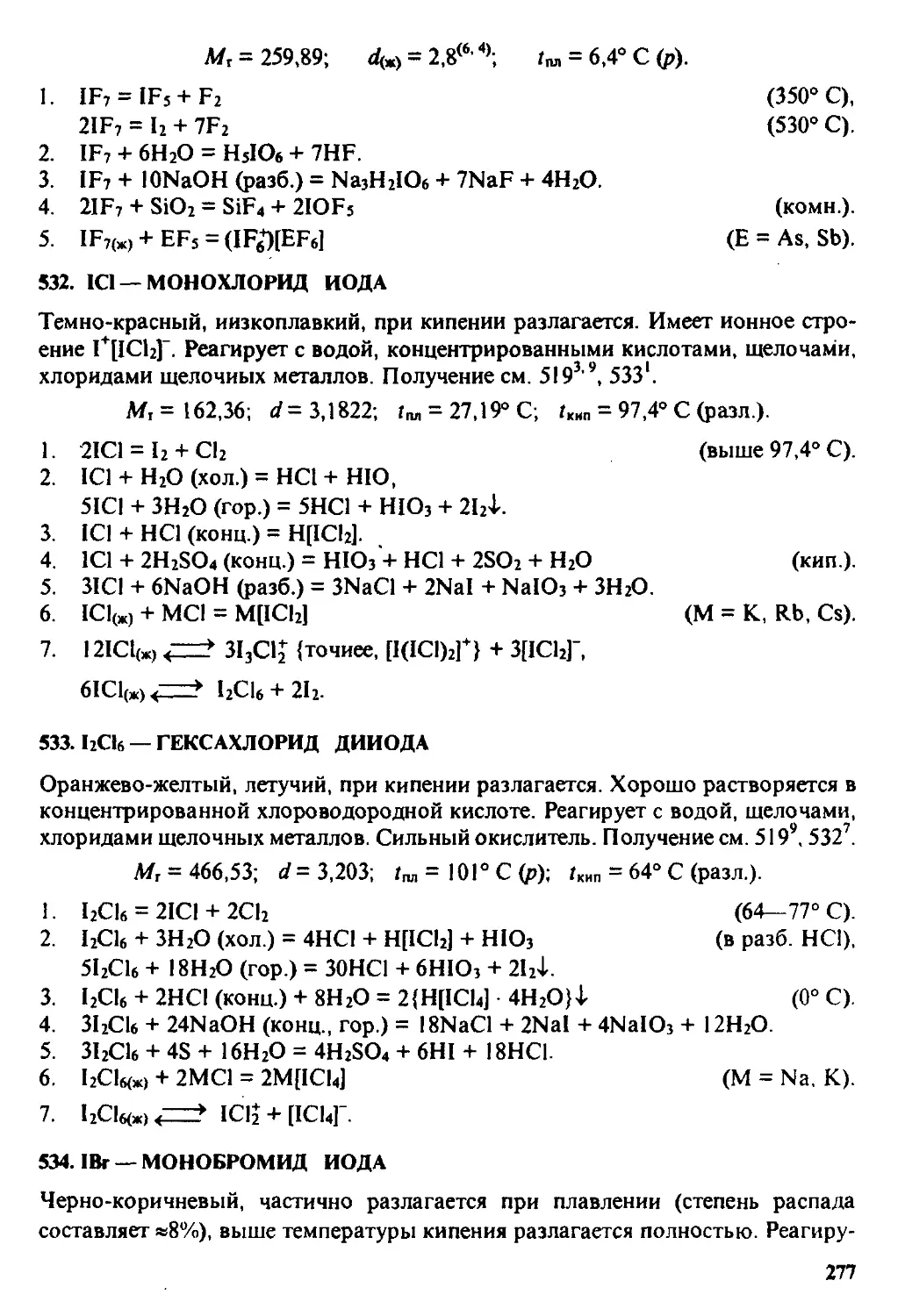

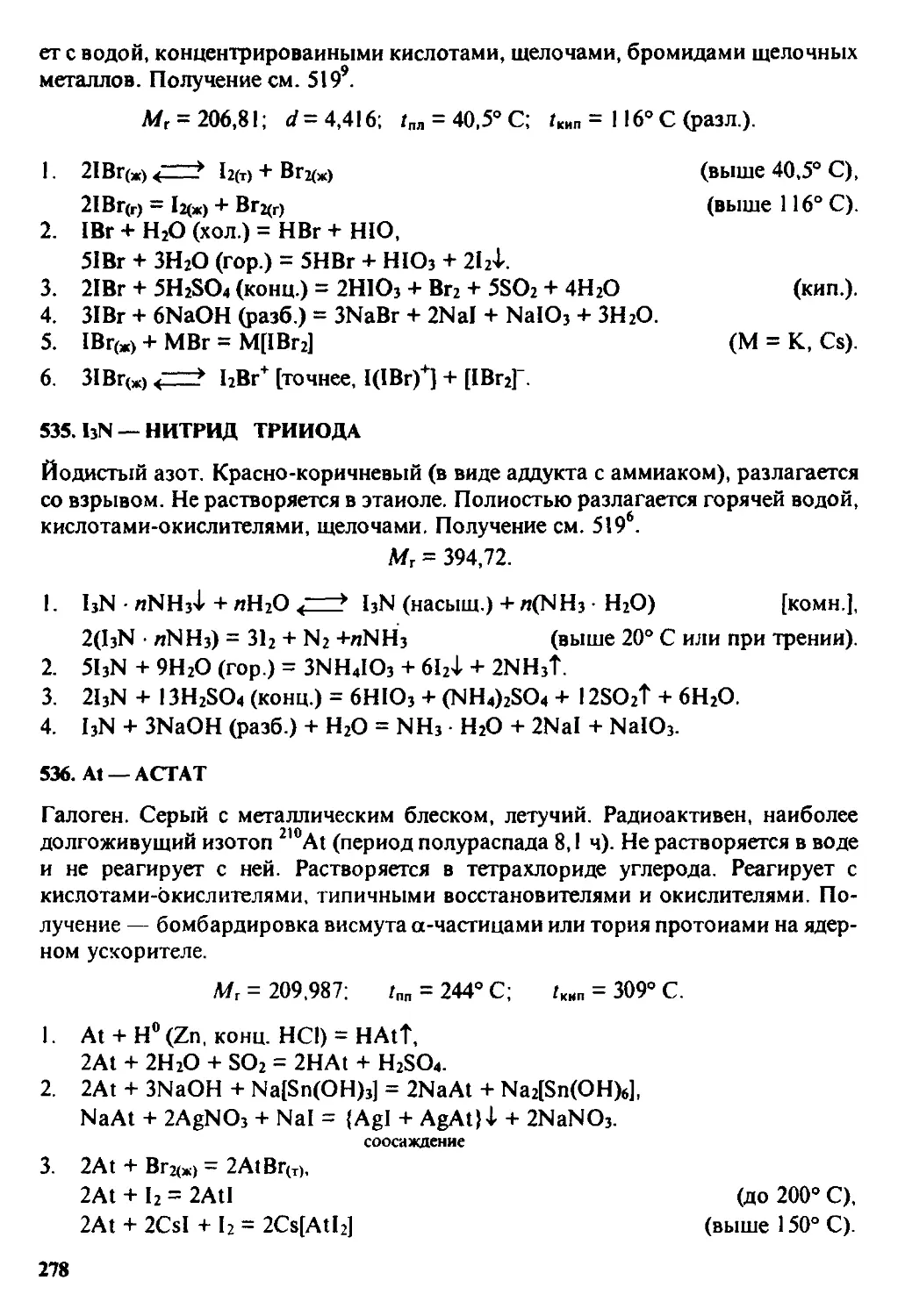

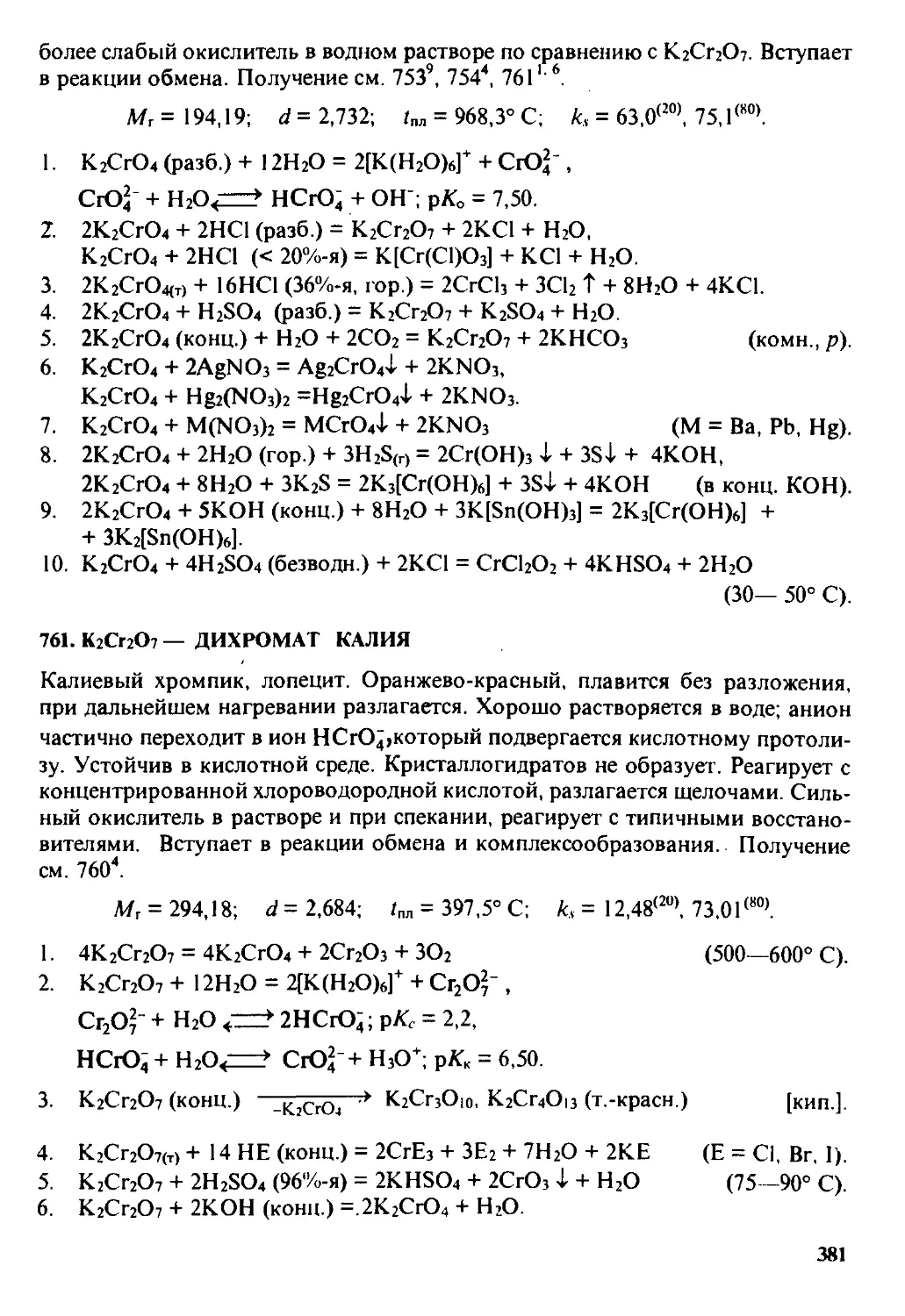

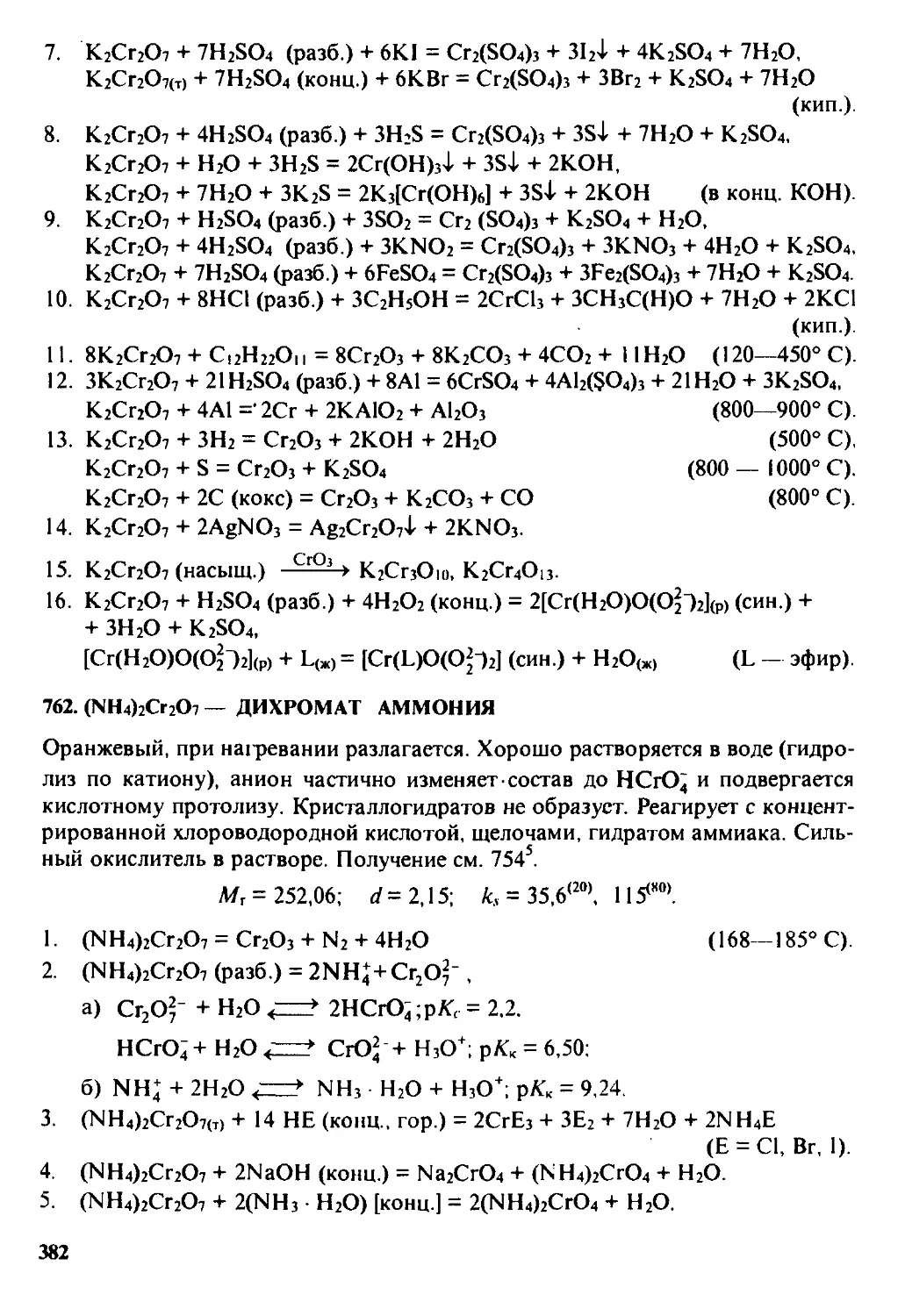

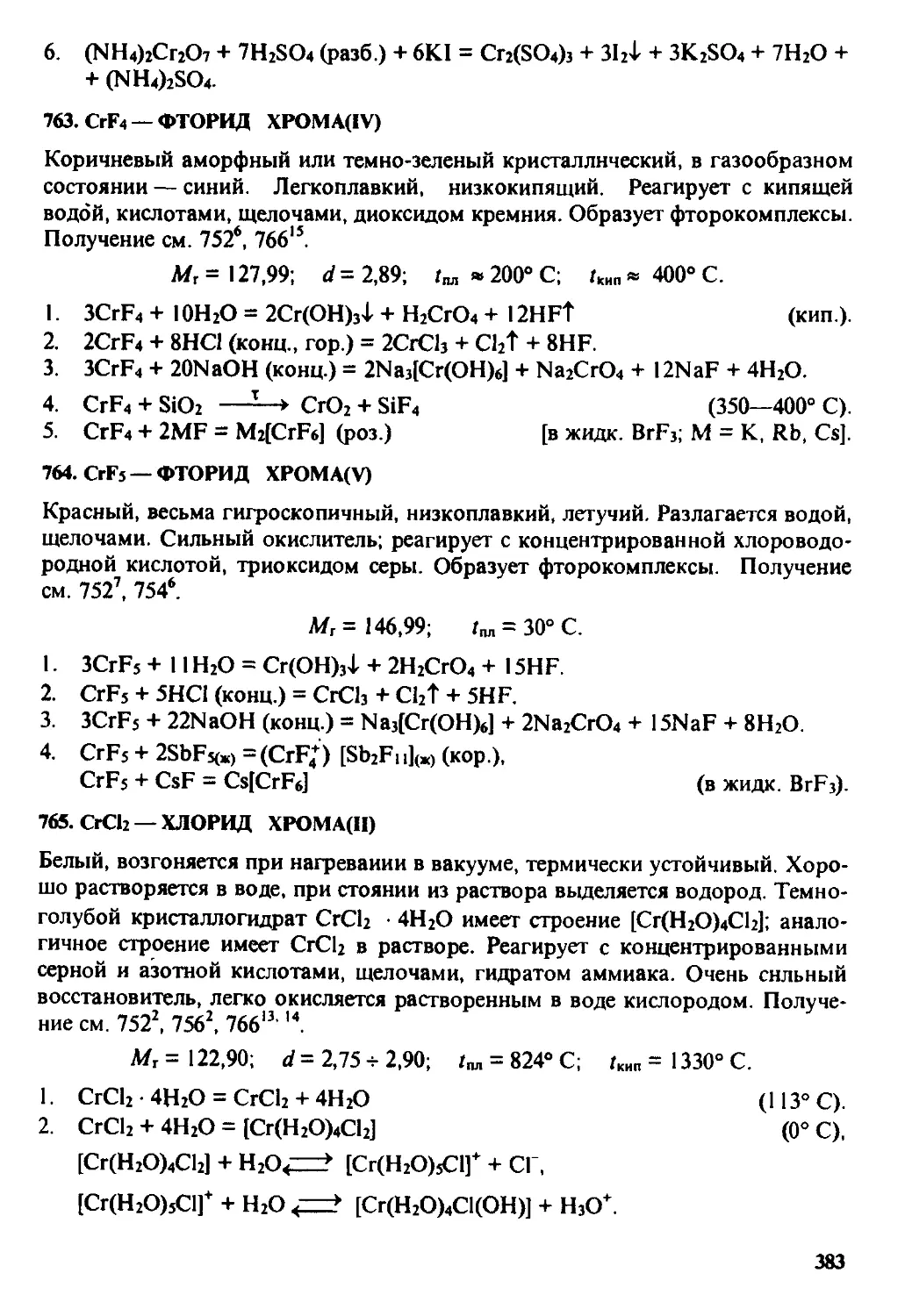

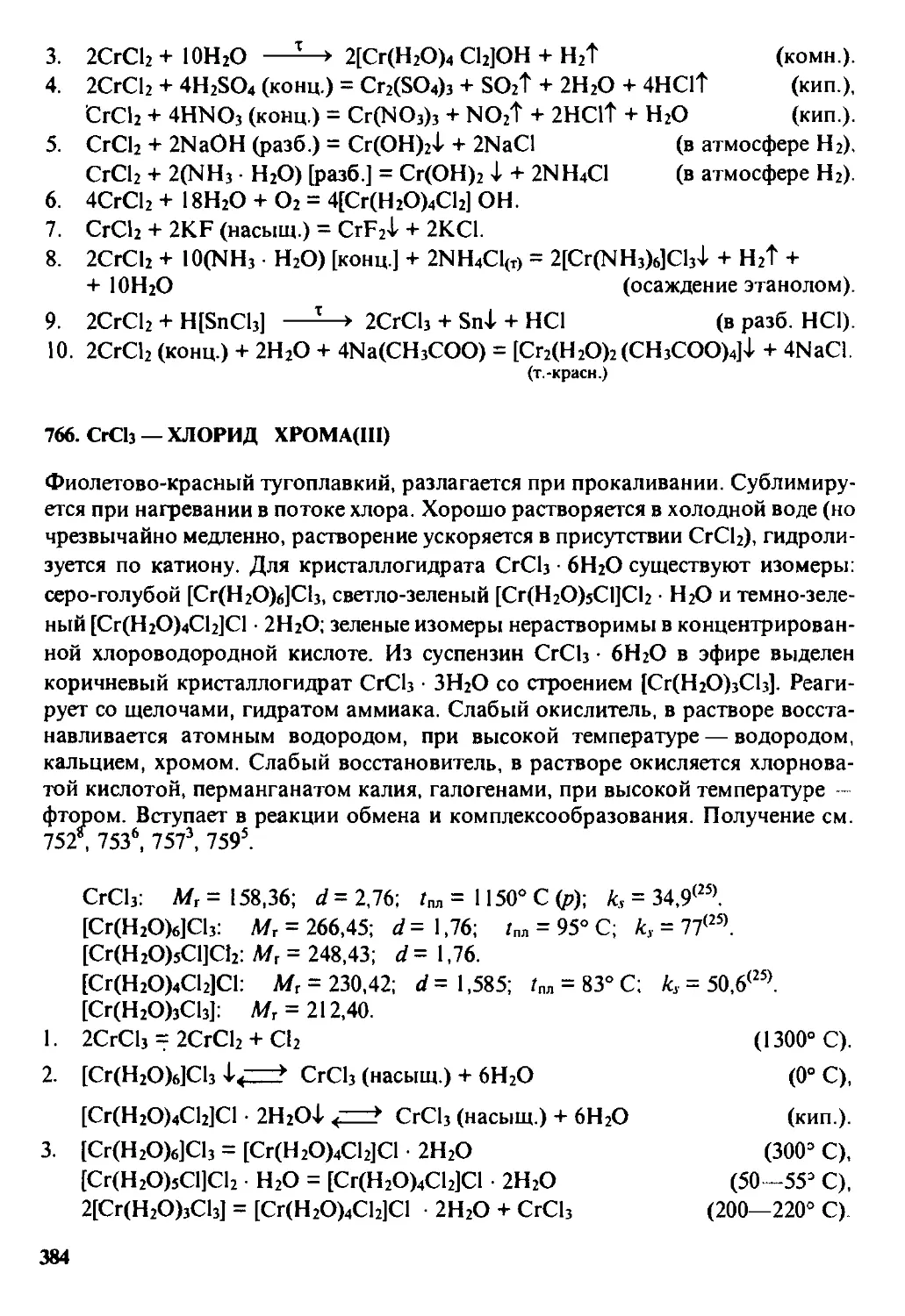

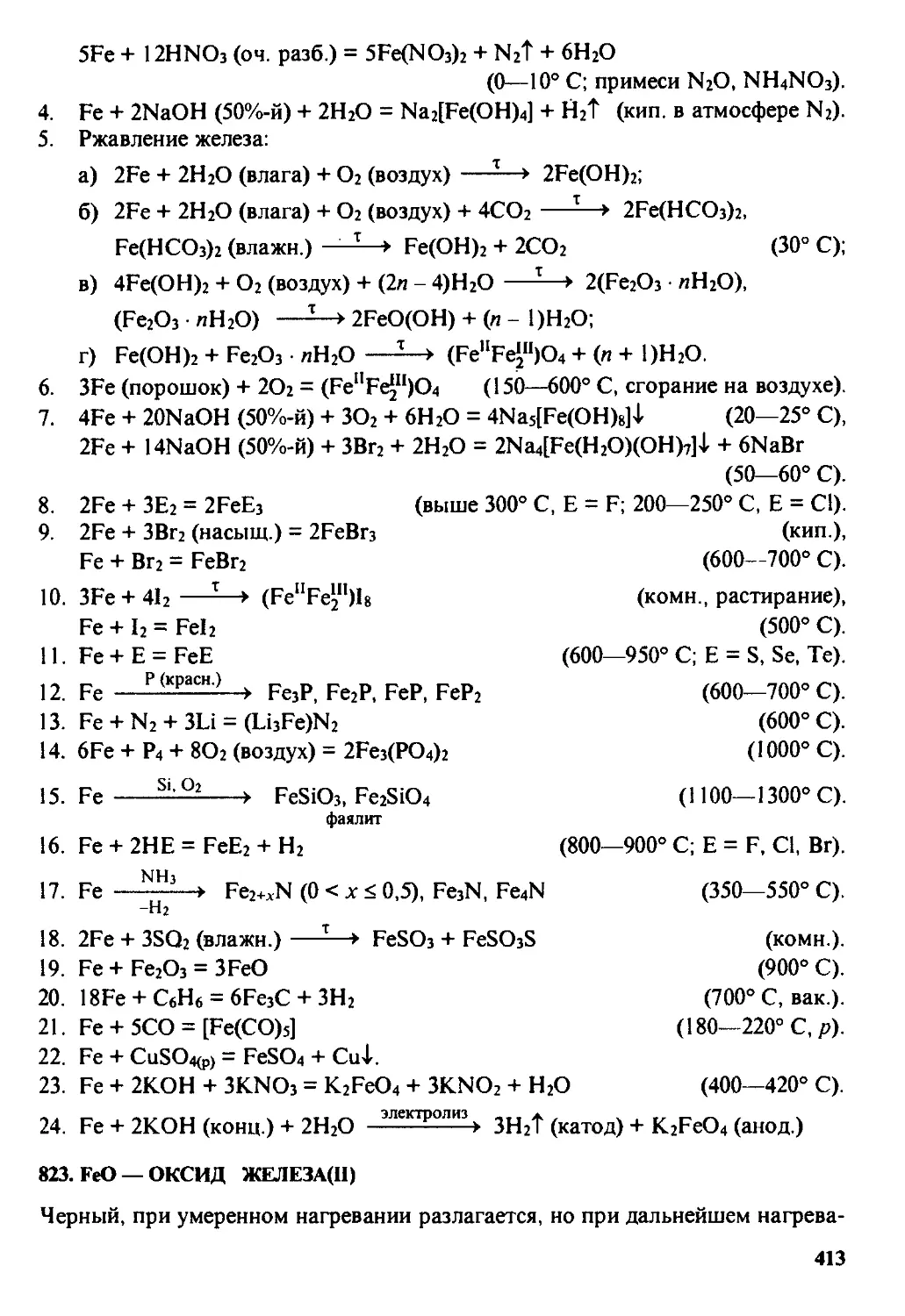

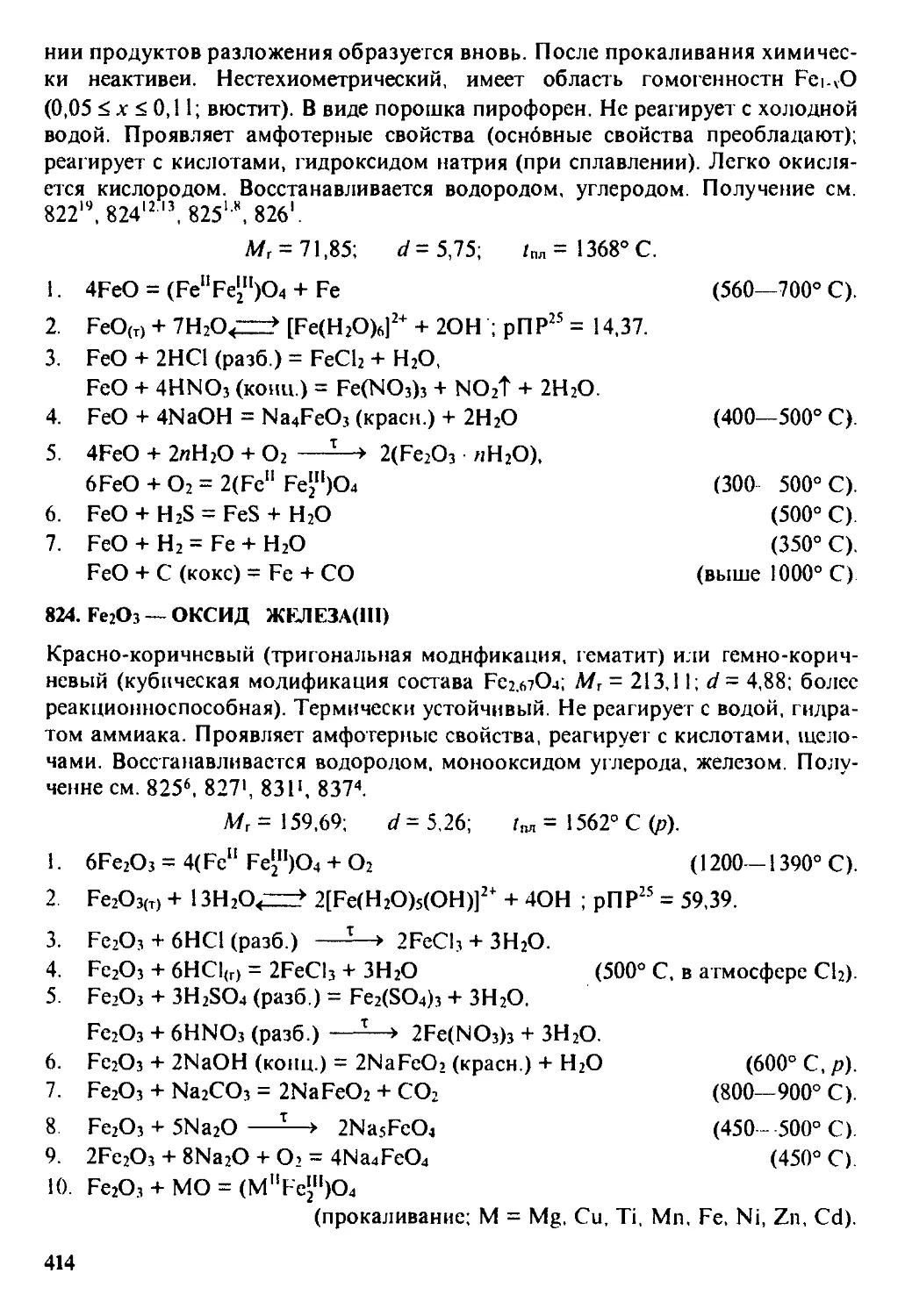

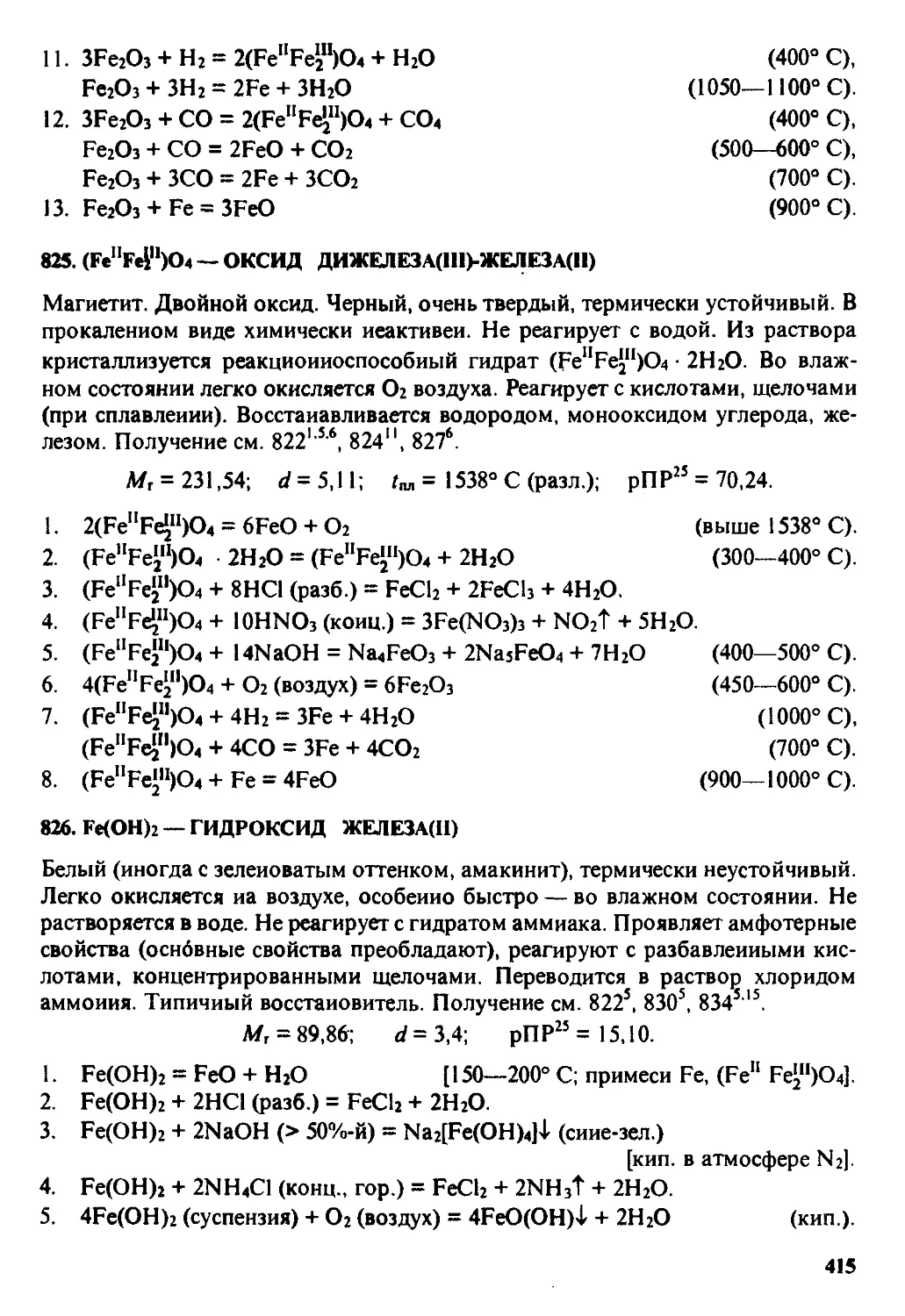

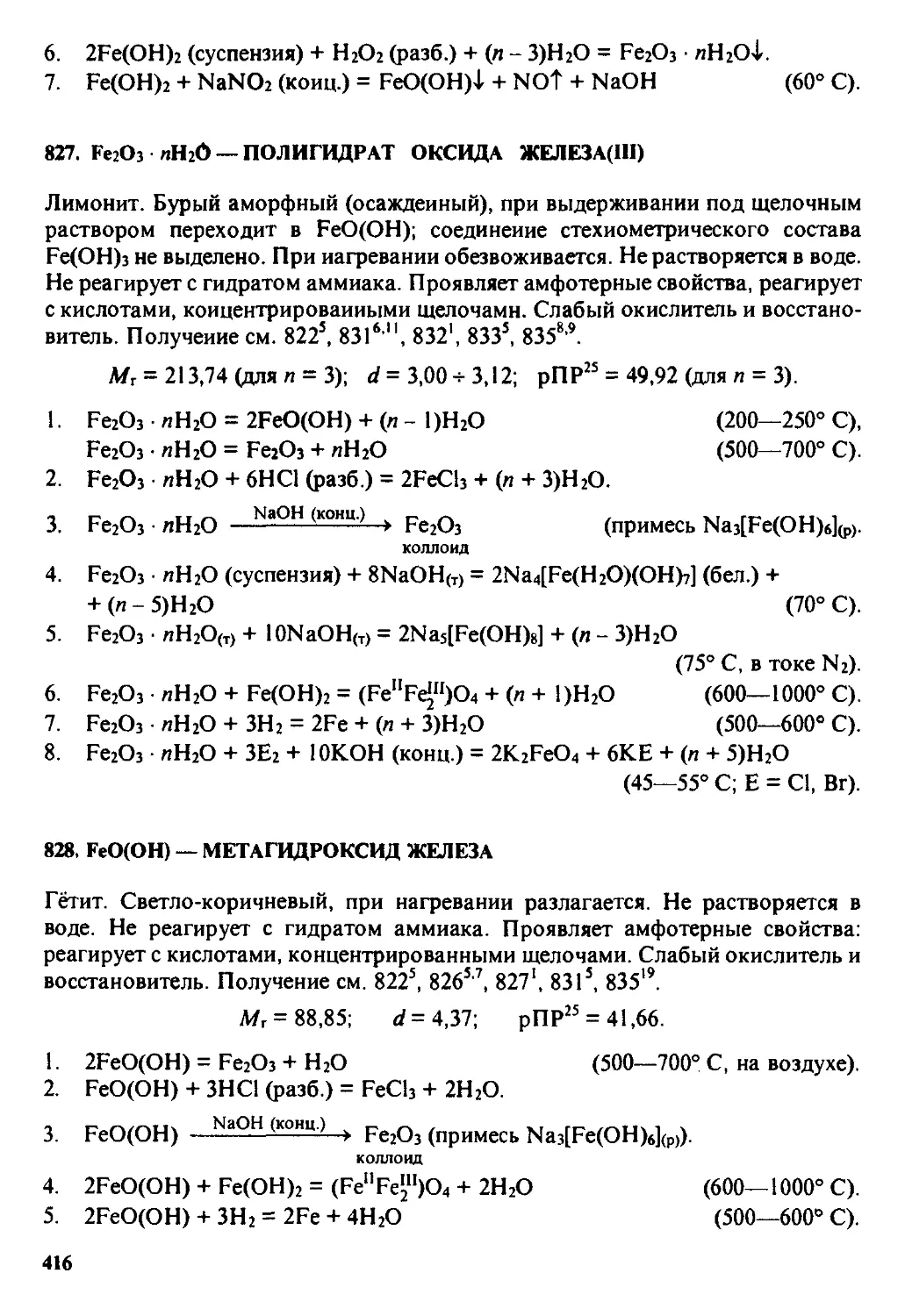

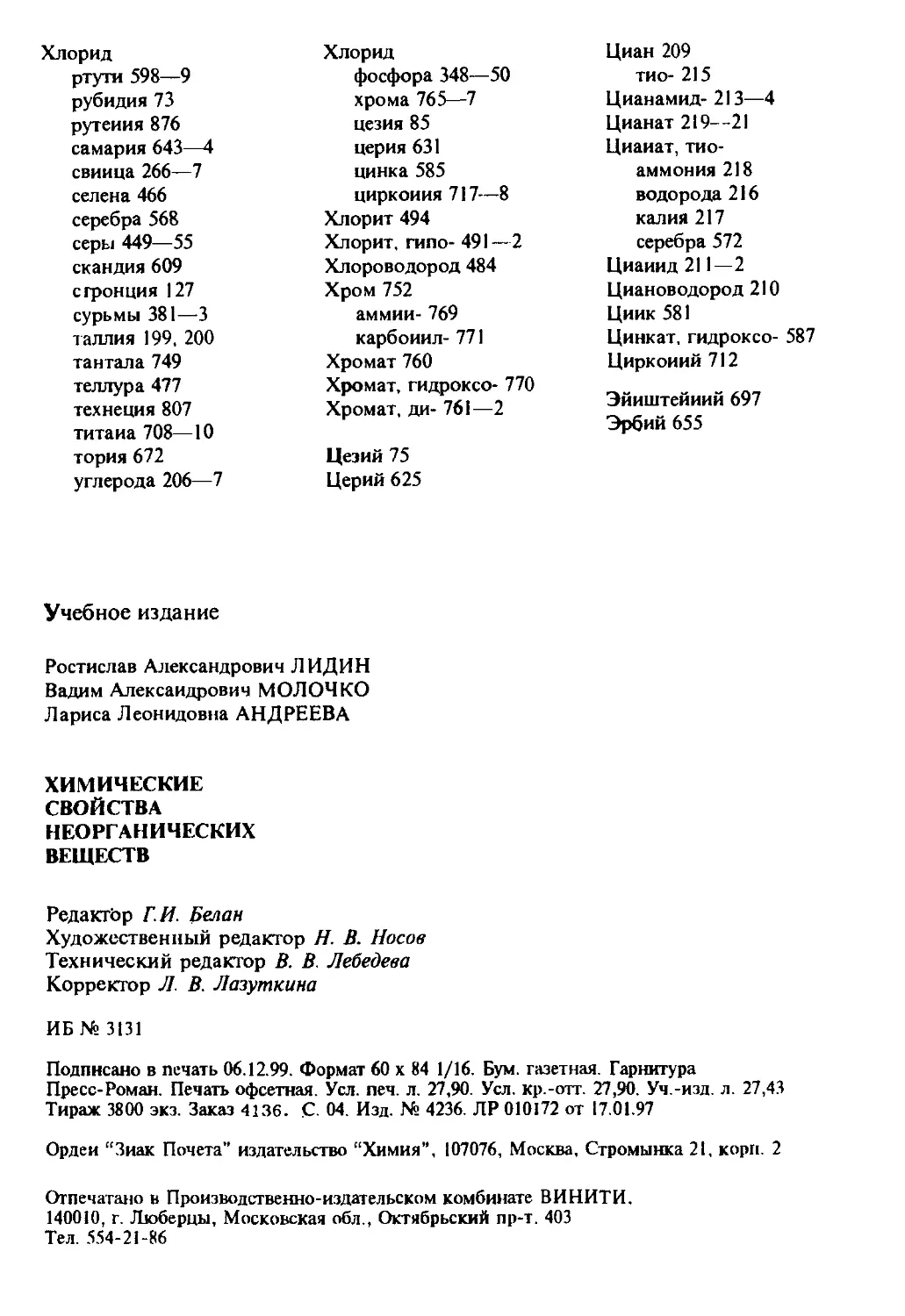

Лидии Р.А. и др.

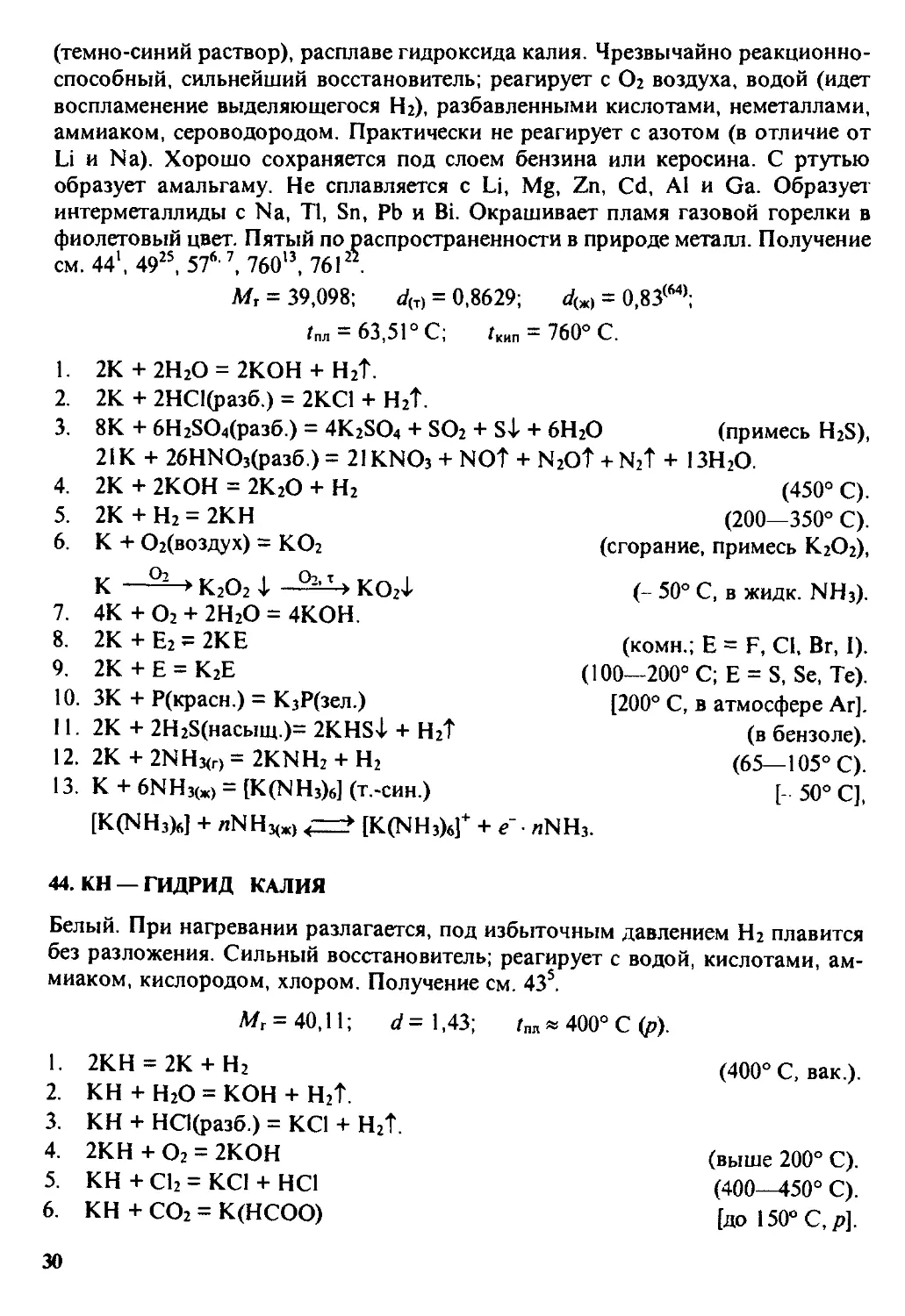

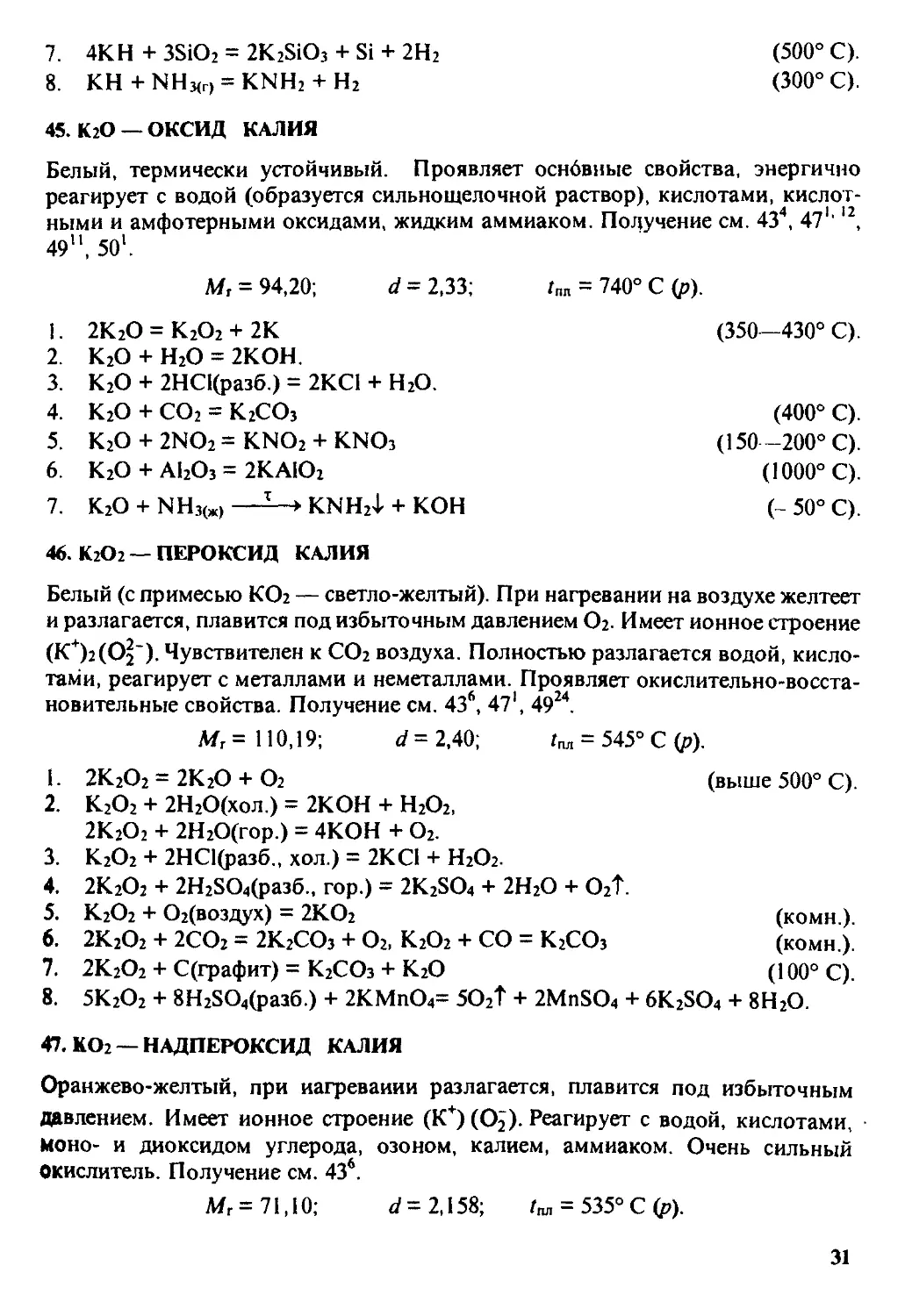

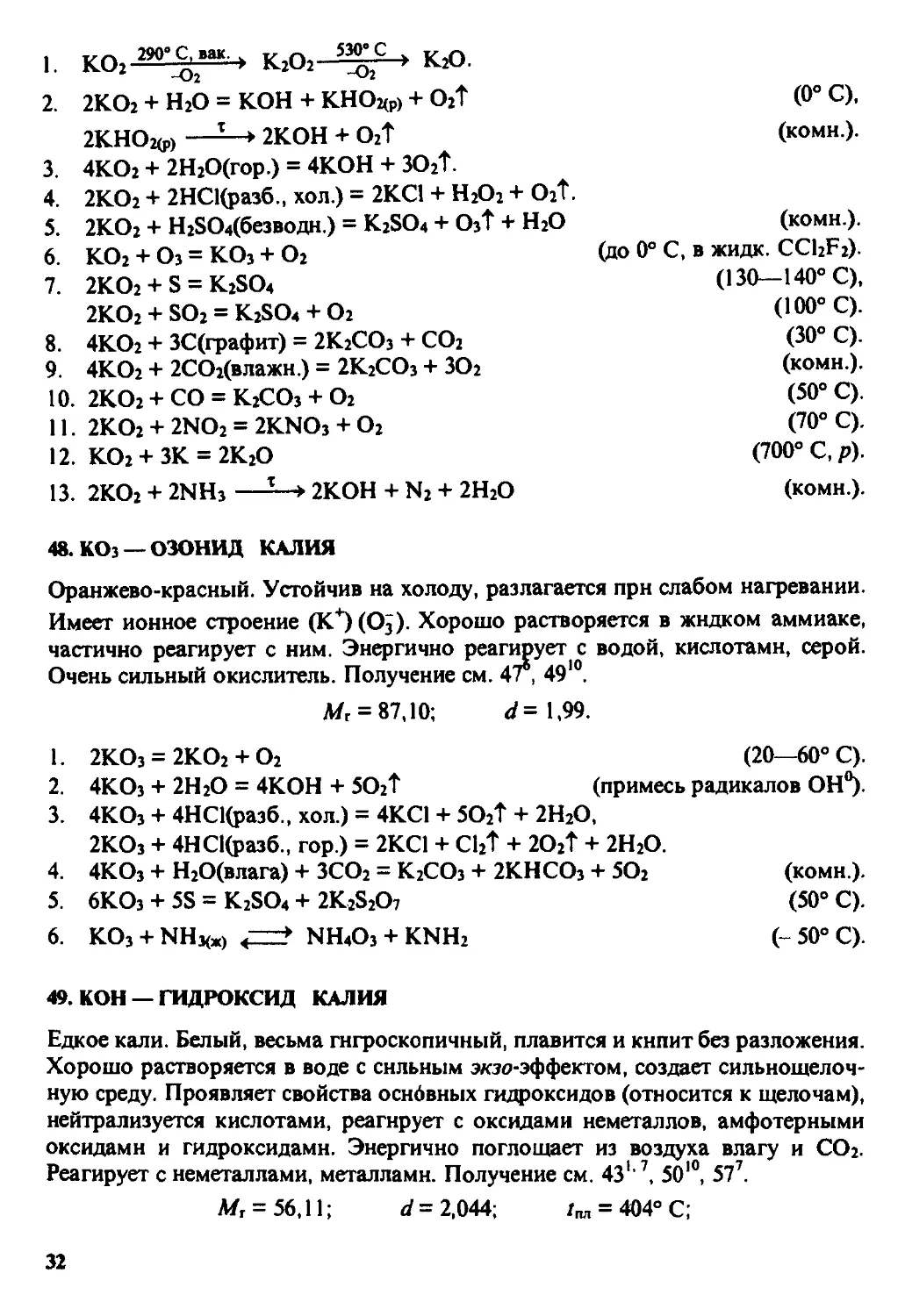

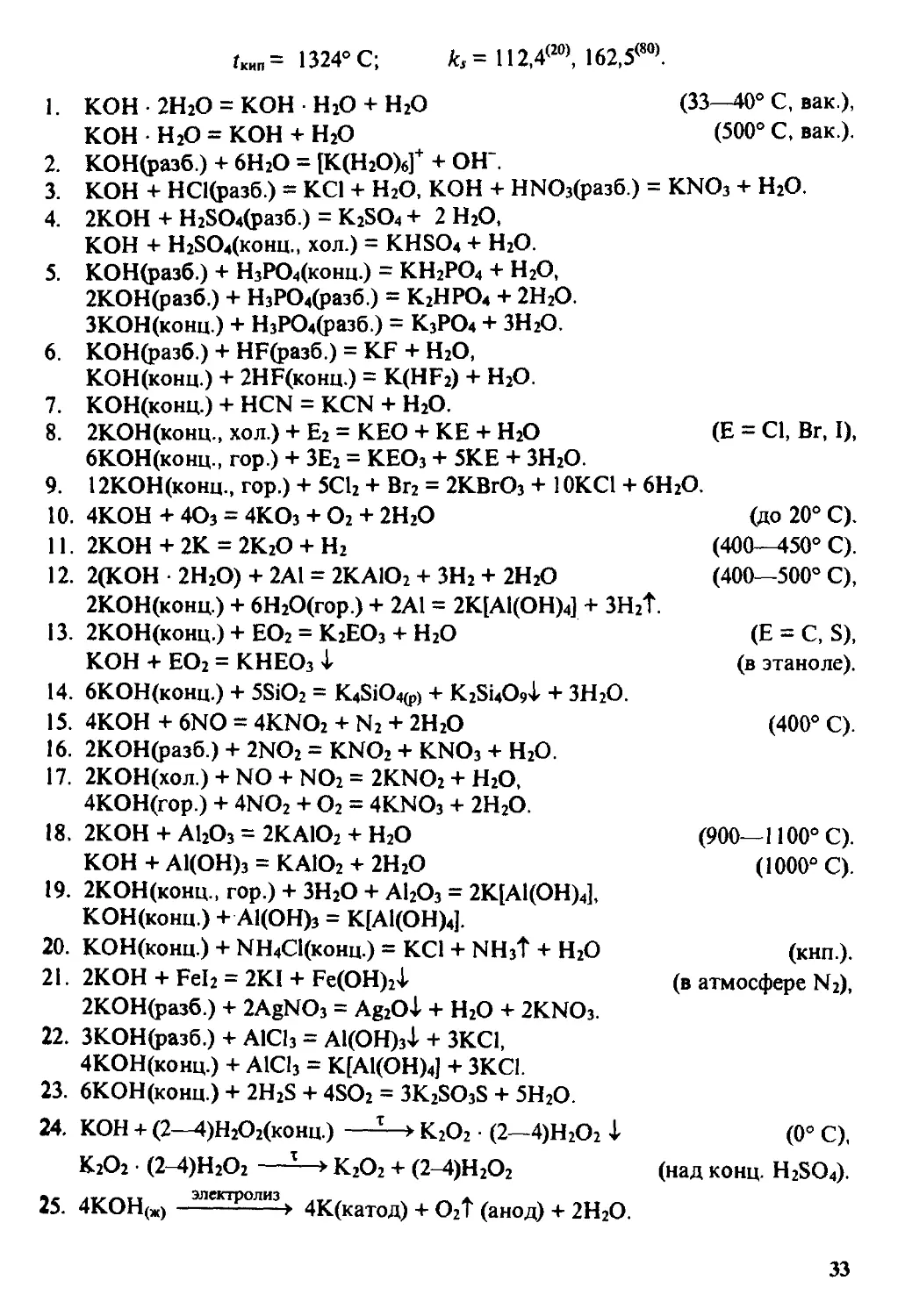

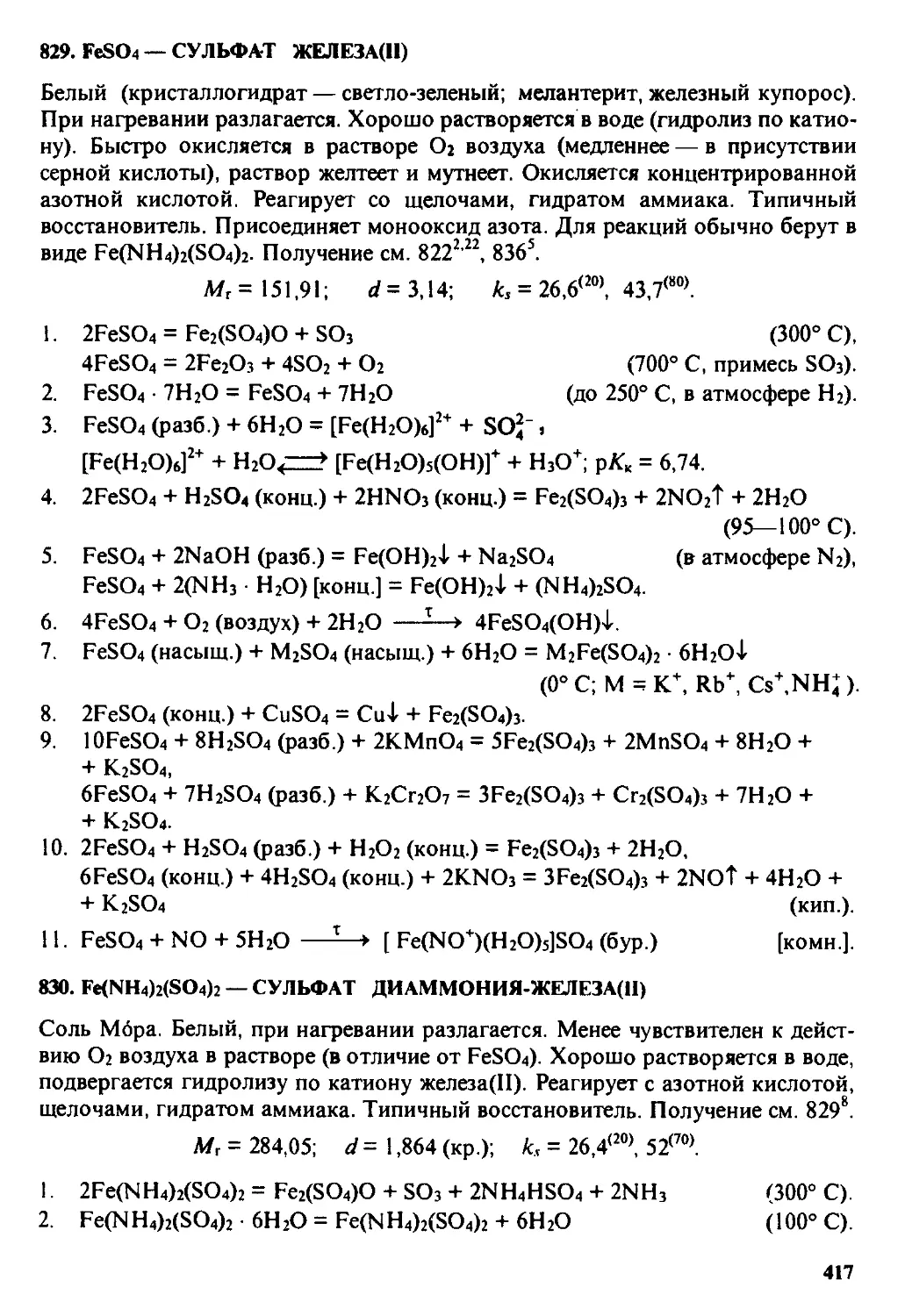

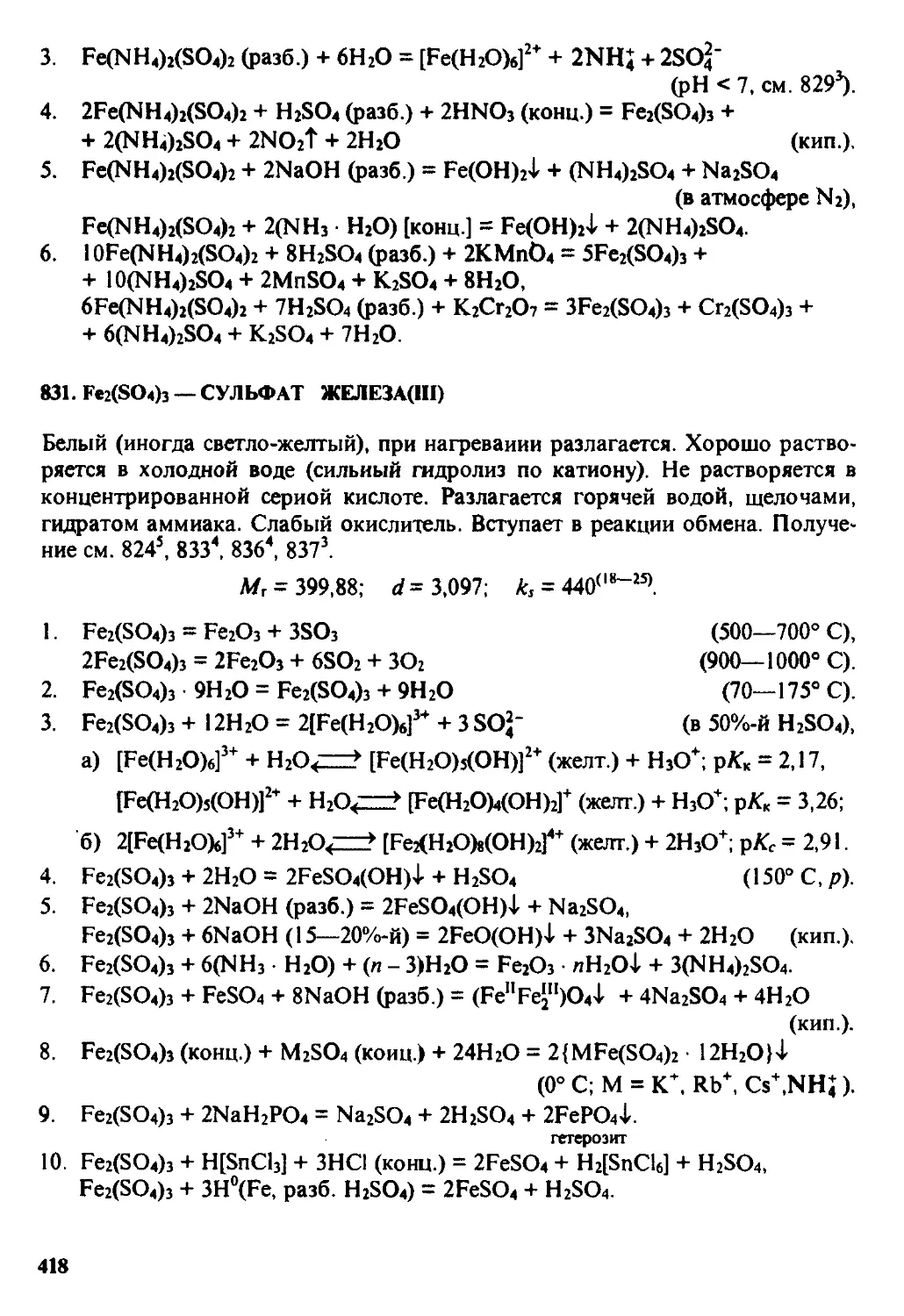

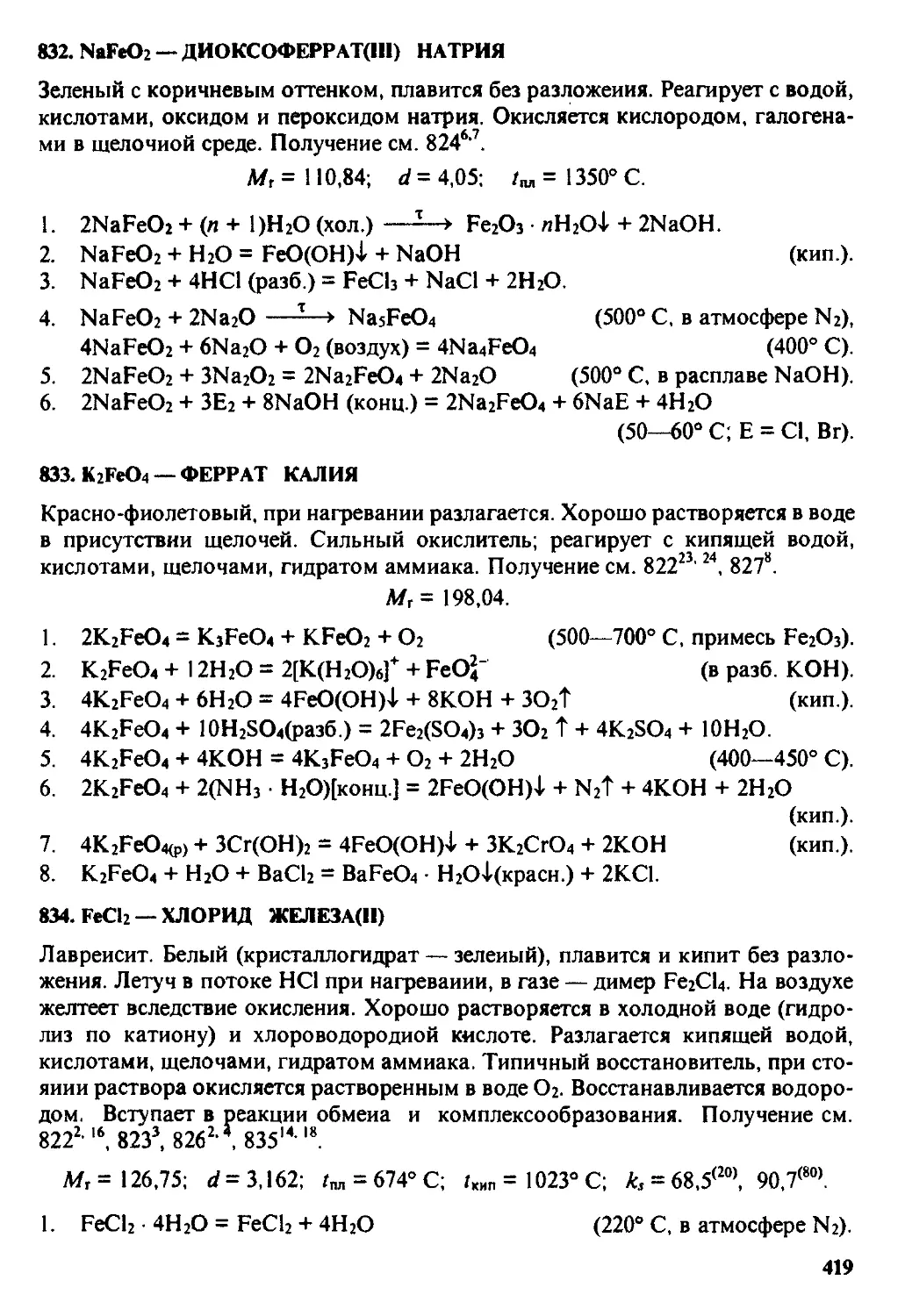

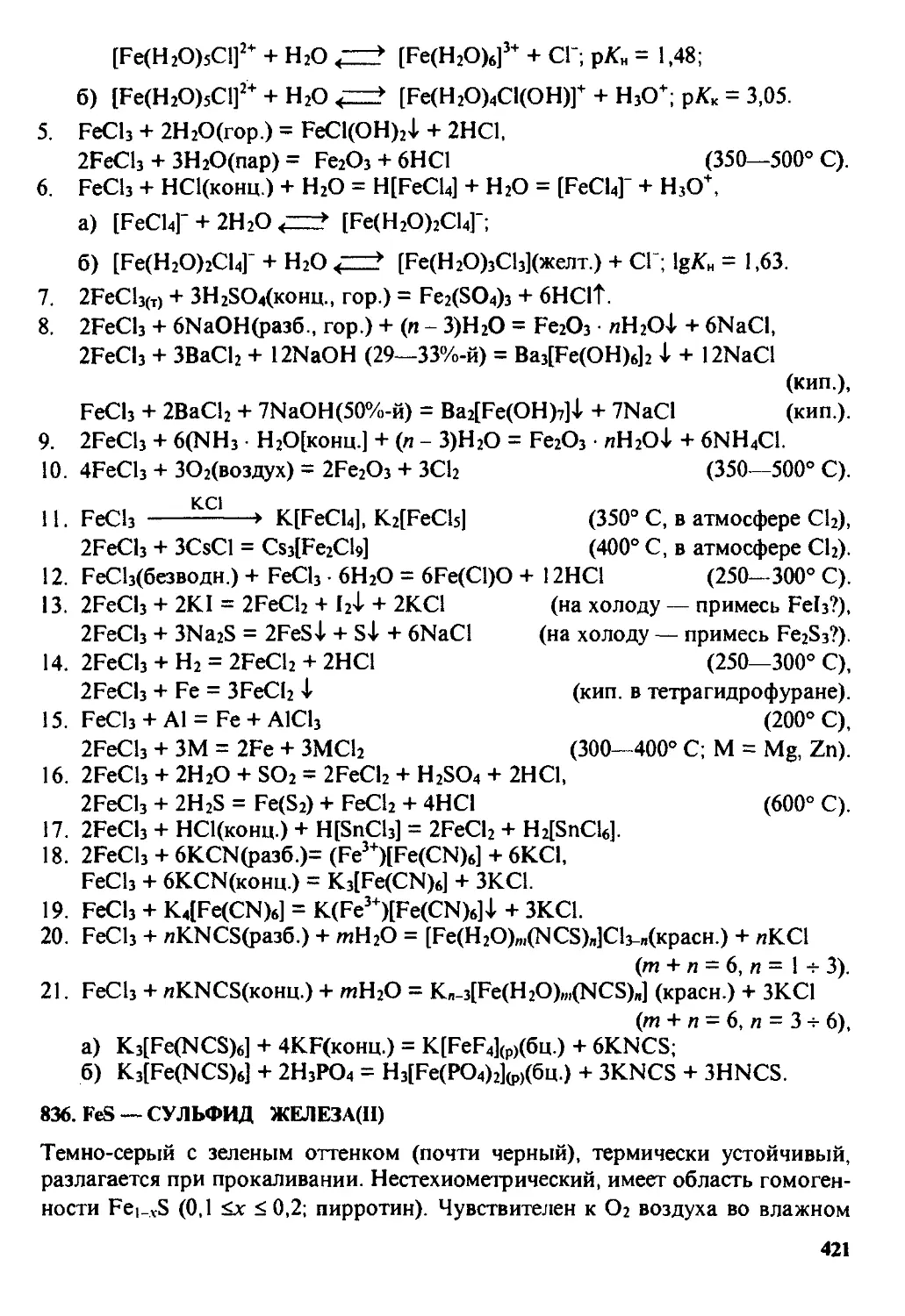

Л55 Химические свойства неорганических веществ: Учеб.

пособие для вузов. 3-е изд., испр./Р.А. Лидин, В.А. Мо-

Молочко, Л.Л. Андреева; Под ред. Р.А. Лидина. - М.: Хи-

Химия, 2000. 480 с: ил.

ISBN 5-7245-1163-0

Пособие по химическим свойствам неорганических соединений

10S элементов Периодической системы. Носит информационно-спра-

информационно-справочный характер, содержит сведения о 3S00 веществах, имеет четко раз-

разработанную структуру, снабжено указателями, позволяющими легко най-

найти нужное соединение или уравнение реакции.

Для студентов химических специальностей вузов. Прекрасное допол-

дополнение к традиционным учебникам по химии. Будет полезно преподавате-

преподавателям, аспирантам, а также научным и инженерно-техническим работни-

работникам химической промышленности.

1704000000-004

J] —— Без объявл. ББК 24.12

050@1H0

ISBN 5-7245-1163-0 © Р. А. Лидин, В. А. Молочко,

Л. Л. Андреева, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Структура пособия 5

Список сокращений и условных обозначений 7

ЧАСТЬ I. ХИМИЯ ^-ЭЛЕМЕНТОВ 8

Водород 8

Элементы IA-группы 12

Литий A2). Натрий A8). Калий B9). Рубидий D0). Цезий. Франций D5)

Элементы IIА-группы 51

Бериллий E1). Магний E6). Кальций E9). Стронций F5). Барий. Радий F8)

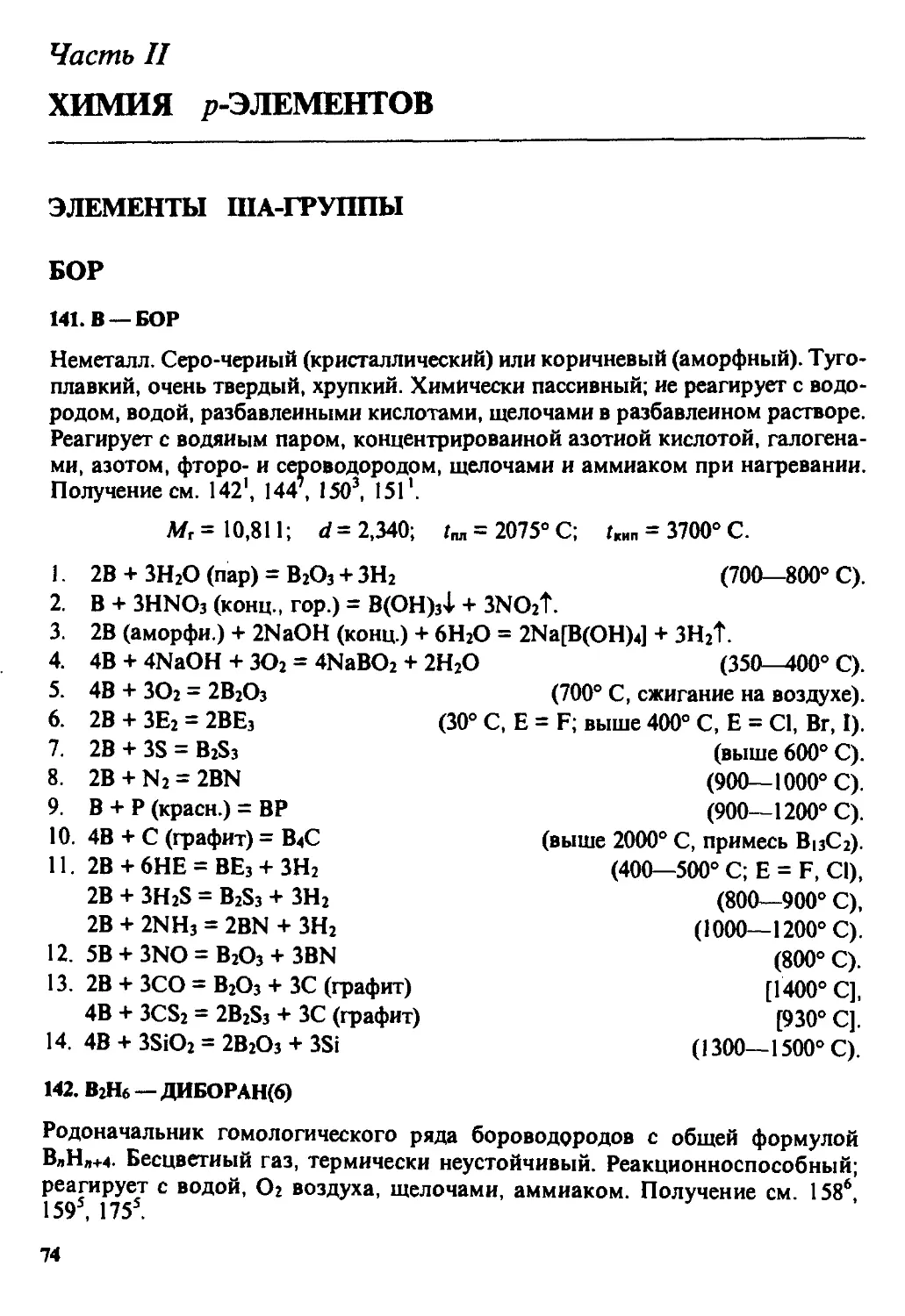

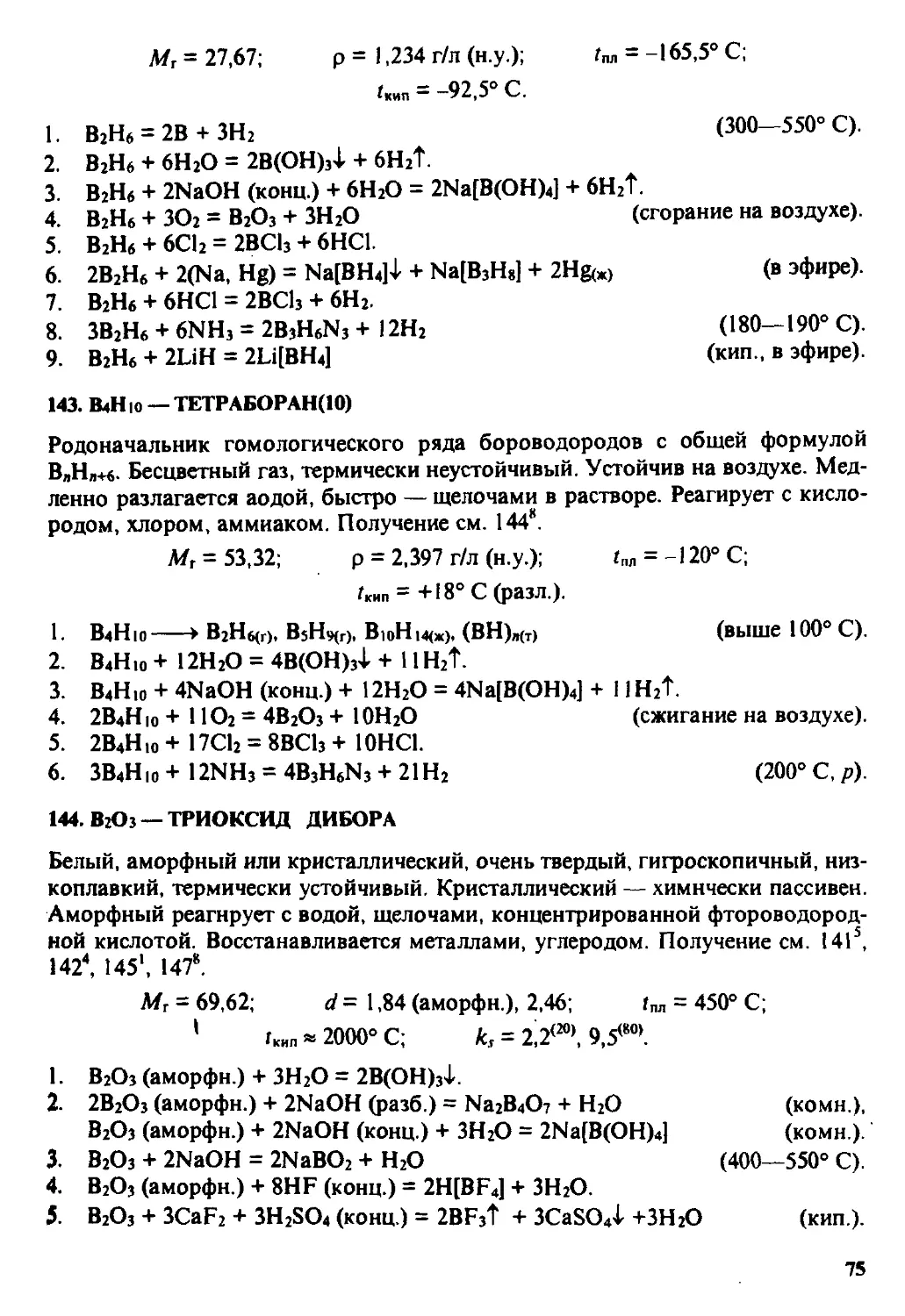

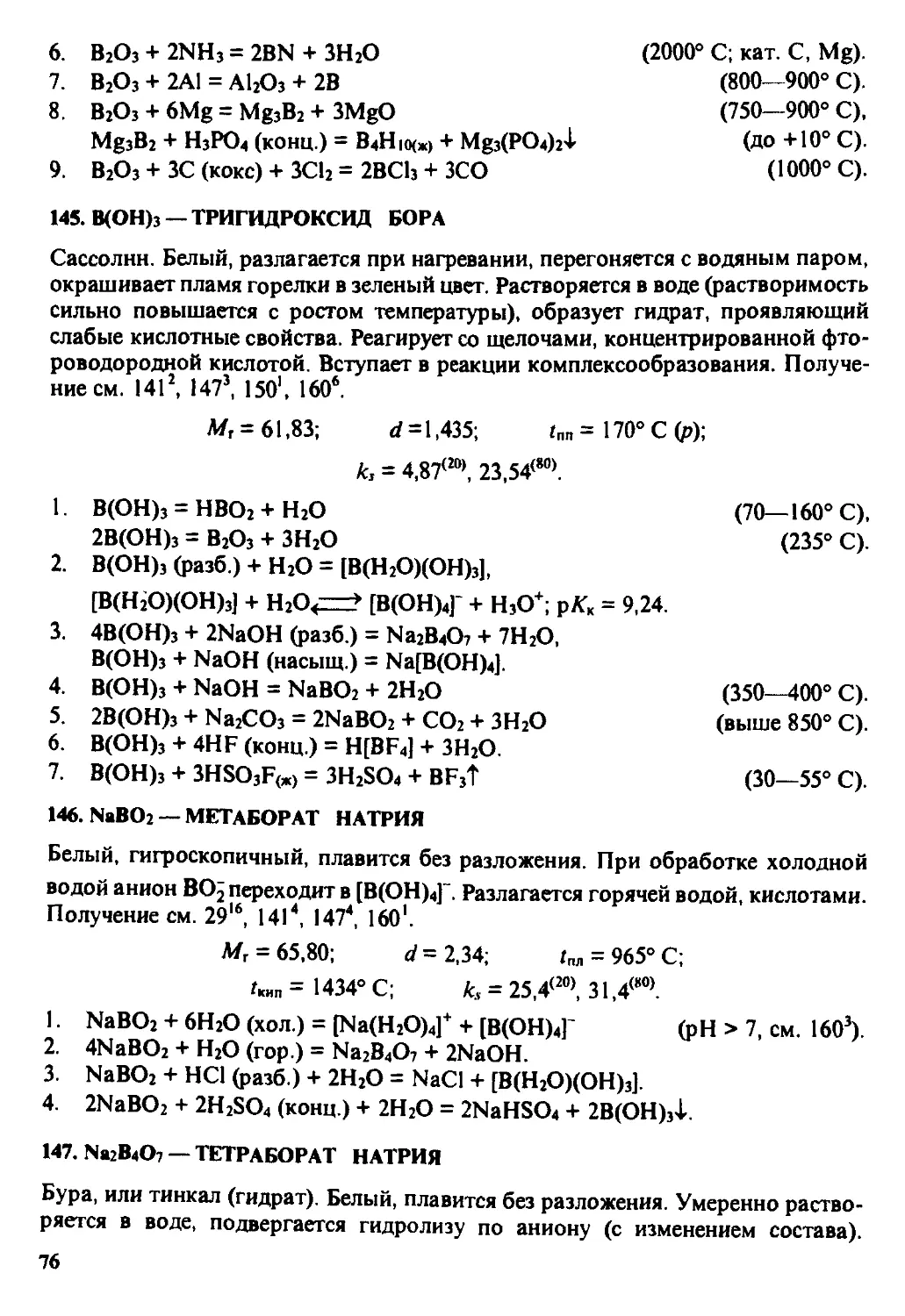

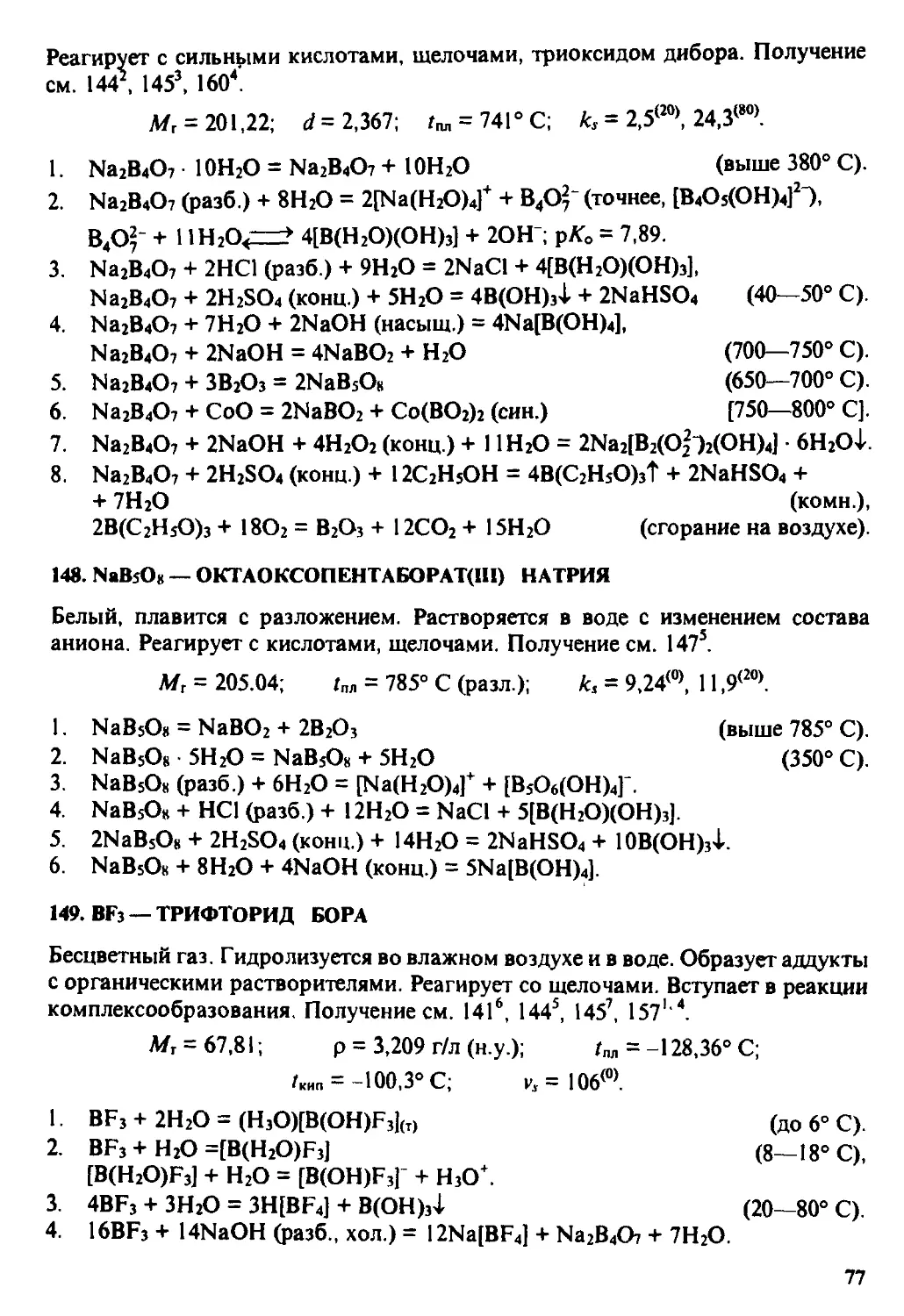

ЧАСТЬ II. ХИМИЯ р-ЭЛЕМЕНТОВ 74

Элементы ША-группы 74

Бор G4). Алюминий (82). Галлий (88). Индий (91). Таллий (94)

Элементы IVА-группы 99

Углерод (99). Кремний A09). Германий A19). Олово A23). Свинец A29)

Элементы VA-группы 137

Азот A37). Фосфор A64). Мышьяк A85). Сурьма A93). Висмут B03)

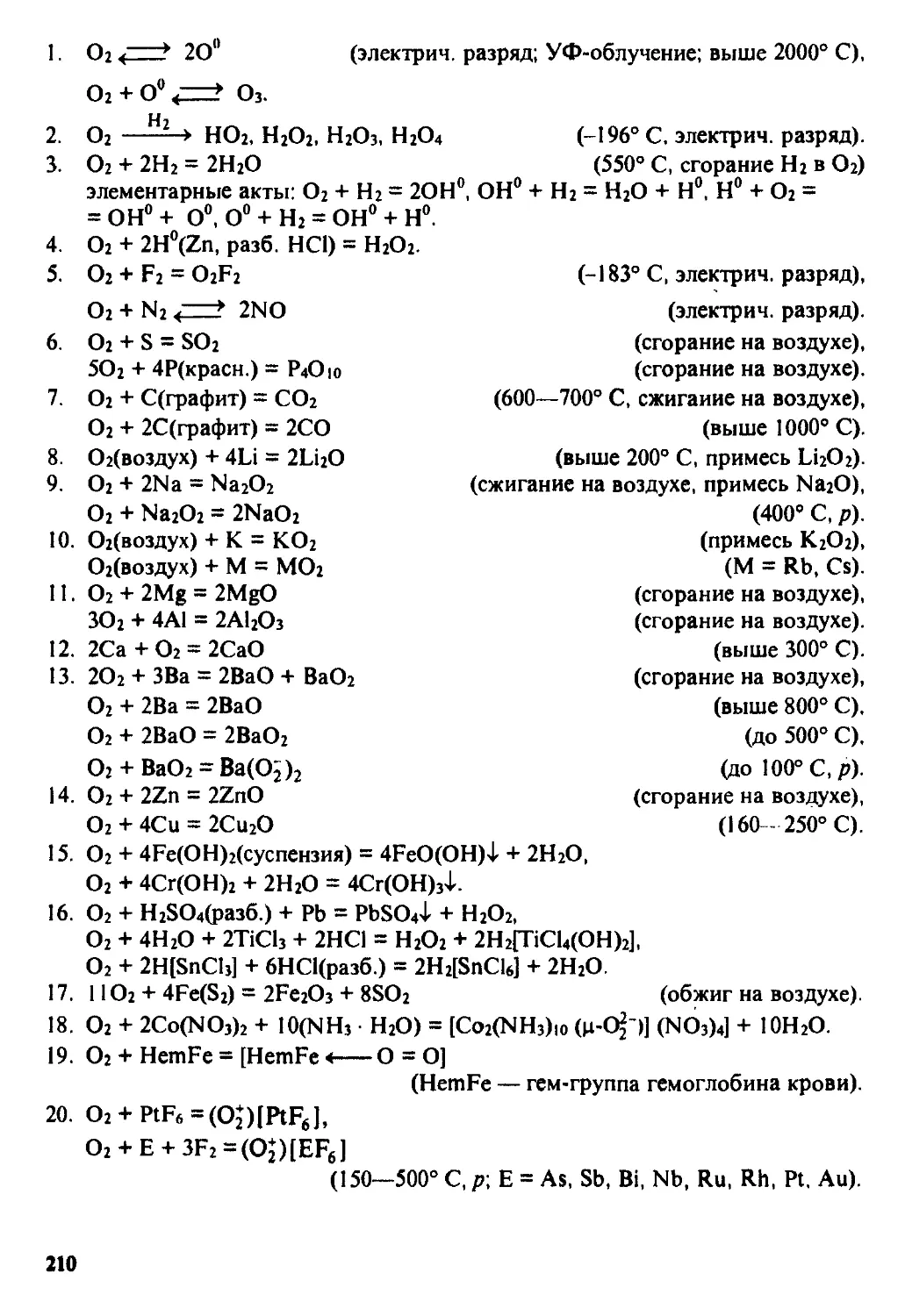

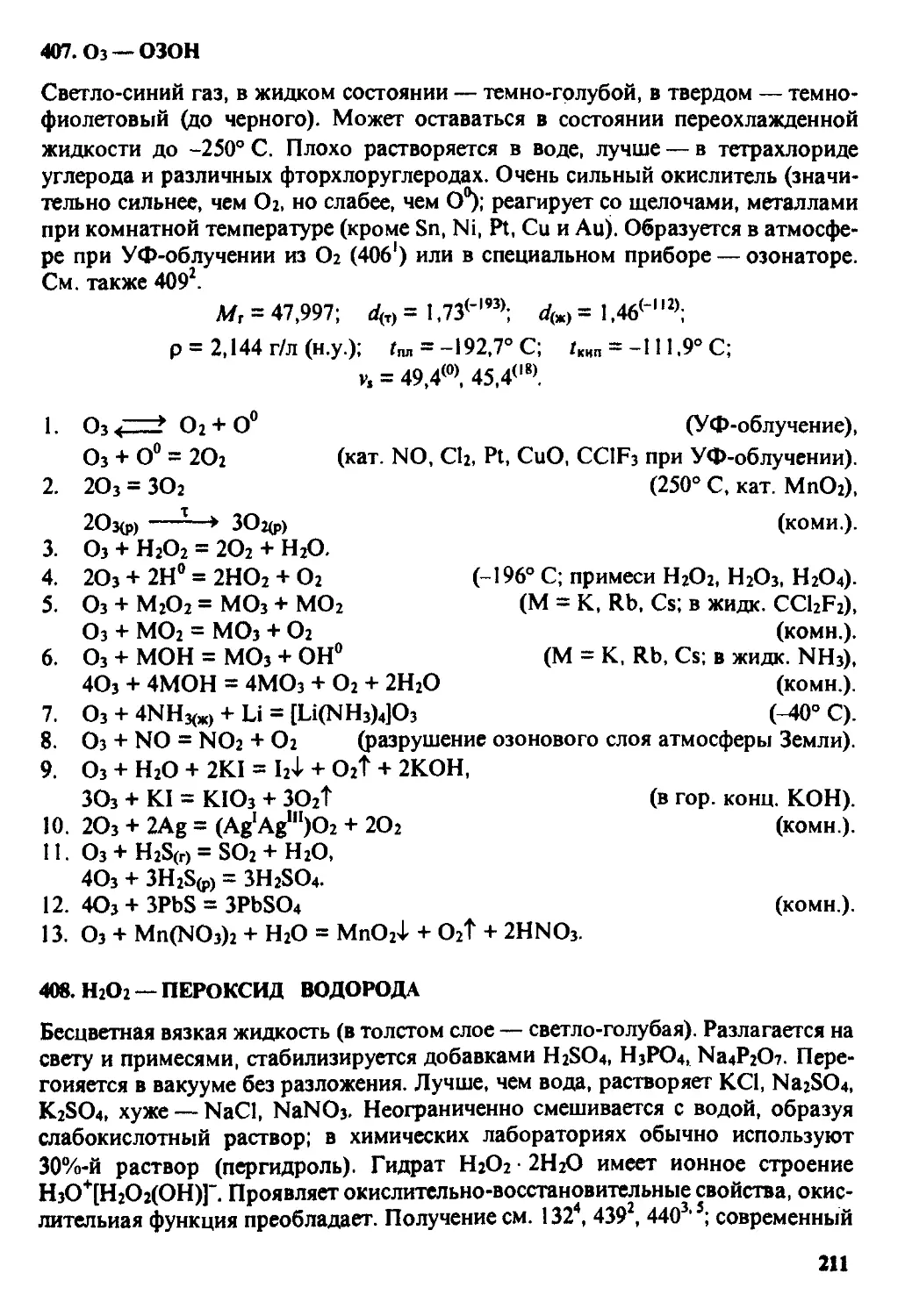

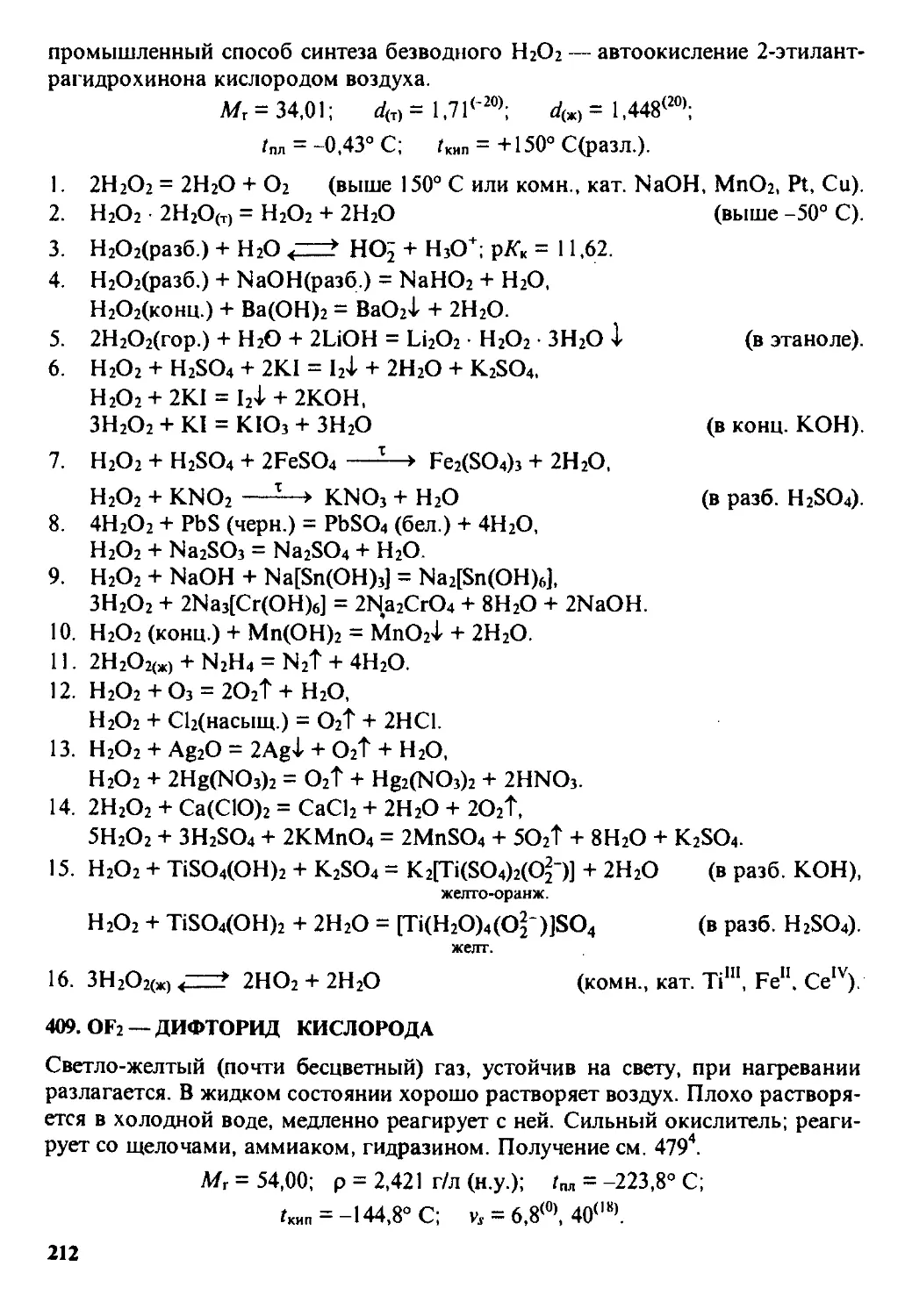

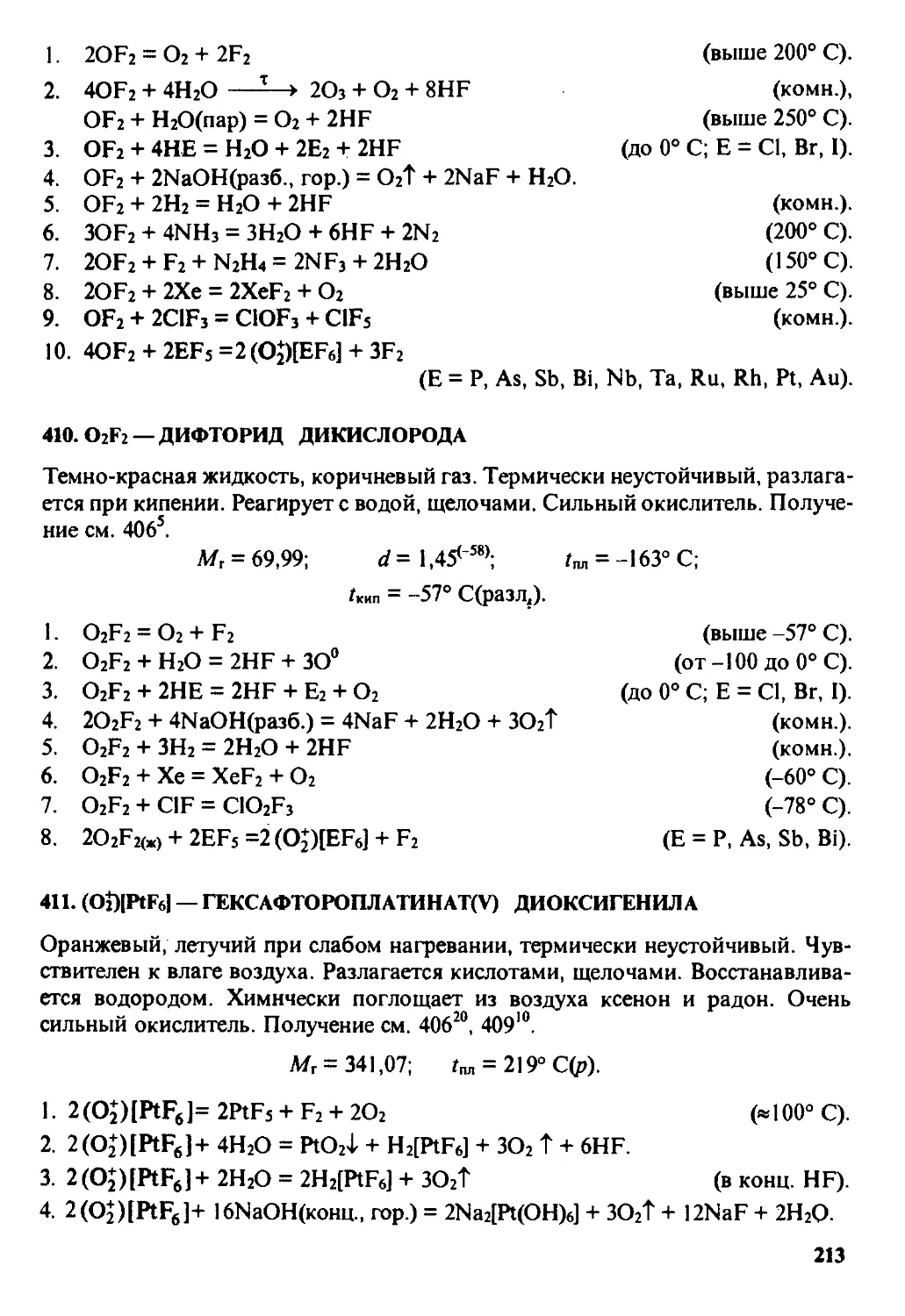

Элементы VIA-группы 209

Кислород B09). Сера B14). Селен B39). Теллур. Полоний B45)

Элементы VIIA-группы 252

Фтор B52). Хлор B54). Бром B64). Иод. Астат B70)

Элементы VIIIA-группы 279

ЧАСТЬ III. ХИМИЯ d- иf-ЭЛЕМЕНТОВ 286

Элементы IB-группы 286

Медь B86). Серебро B94). Золото B99)

Элементы IIБ-группы 301

Цинк C01). Кадмий C05). Ртуть C09)

Элементы ШБ-группы 314

Скандий C14). Иттрий C17). Лантаноиды C19). Актиноиды C36)

Элементы IVB-группы 351

Титан C51). Цирконий C57). Гафний. Резерфордий C61)

Элементы VБ-группы 364

Ванадий C64). Ниобий C71). Тантал. Дубний C73)

Элементы VIБ-группы 376

Хром C76). Молибден C87). Вольфрам C92)

Элементы VIIБ-группы 395

Марганец C95). Технеций D04). Рений D06)

Элементы VIIIБ-группы 412

Железо D12). Кобальт D26). Никель D34). Рутений D39). Родий D42).

Палладий D44). Осмий D48). Иридий D50). Платина D54)

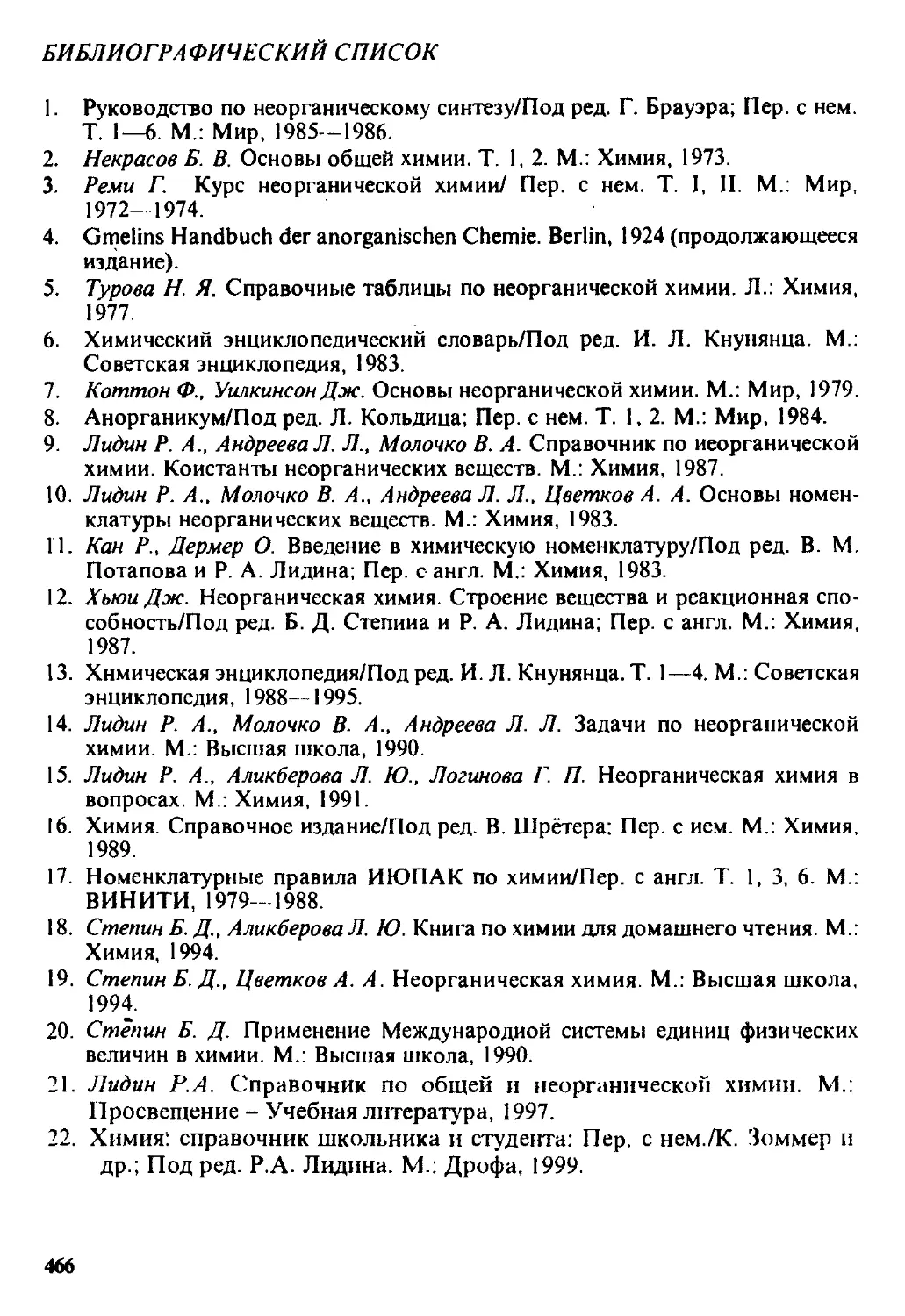

Библиографический список 466

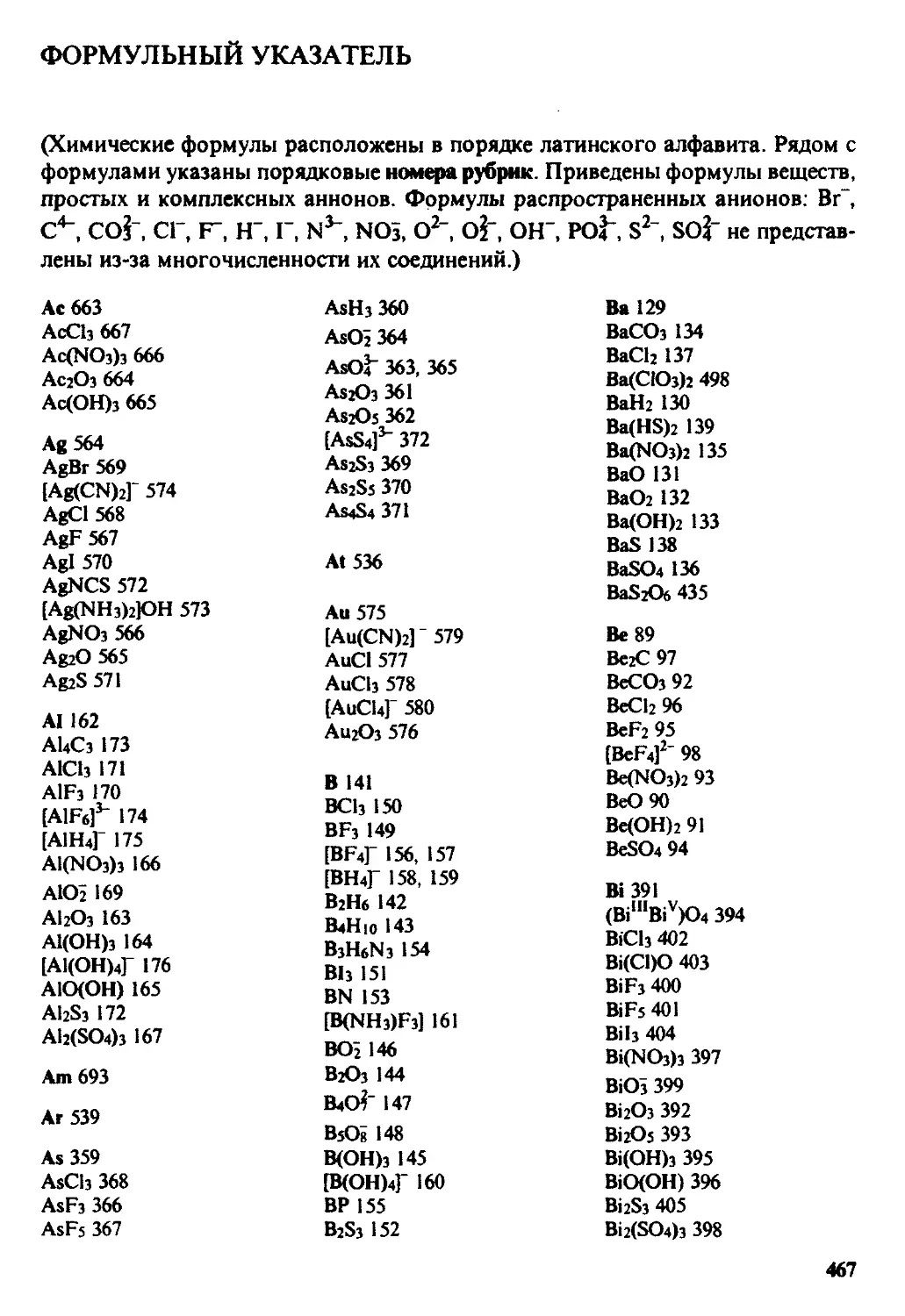

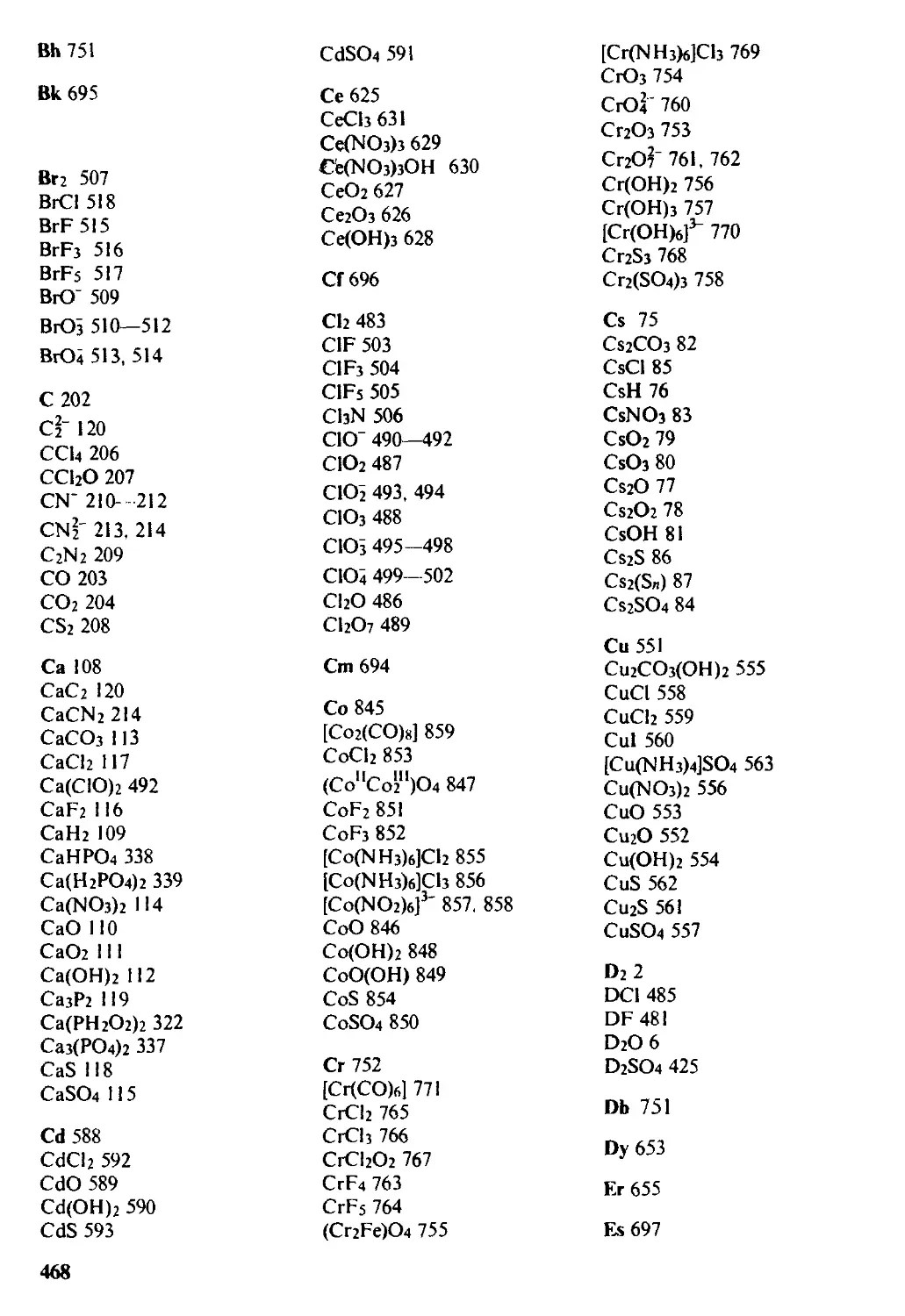

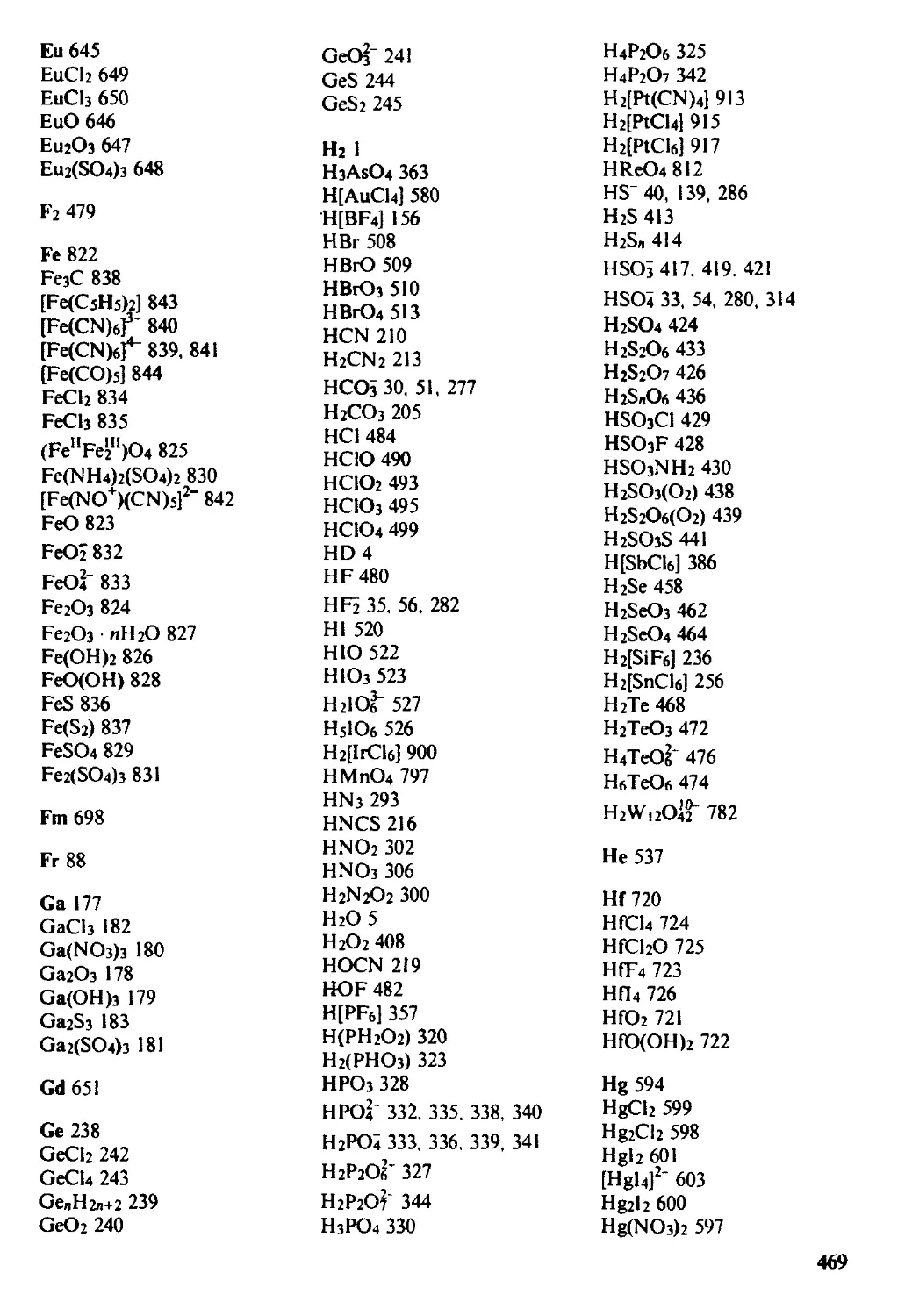

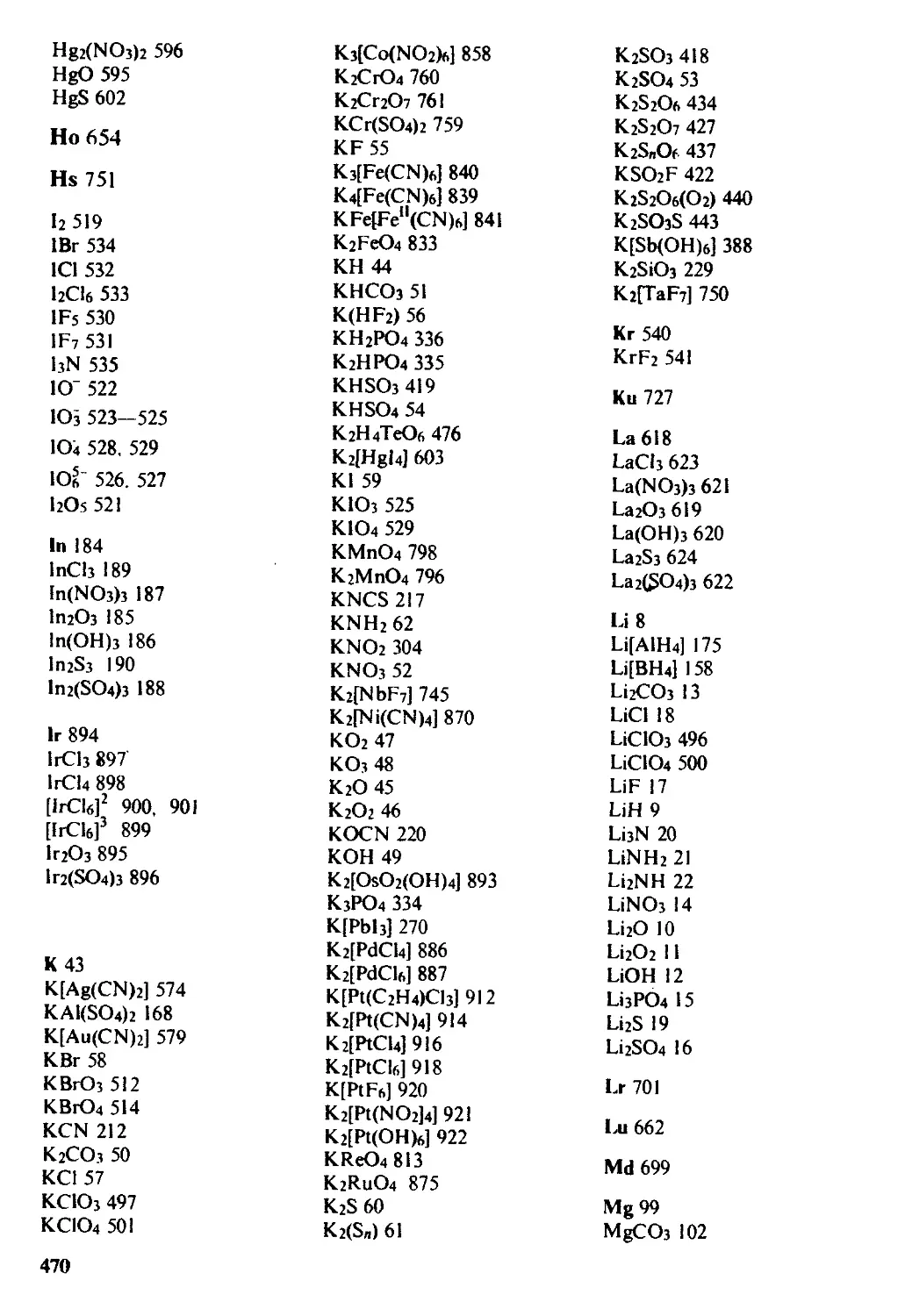

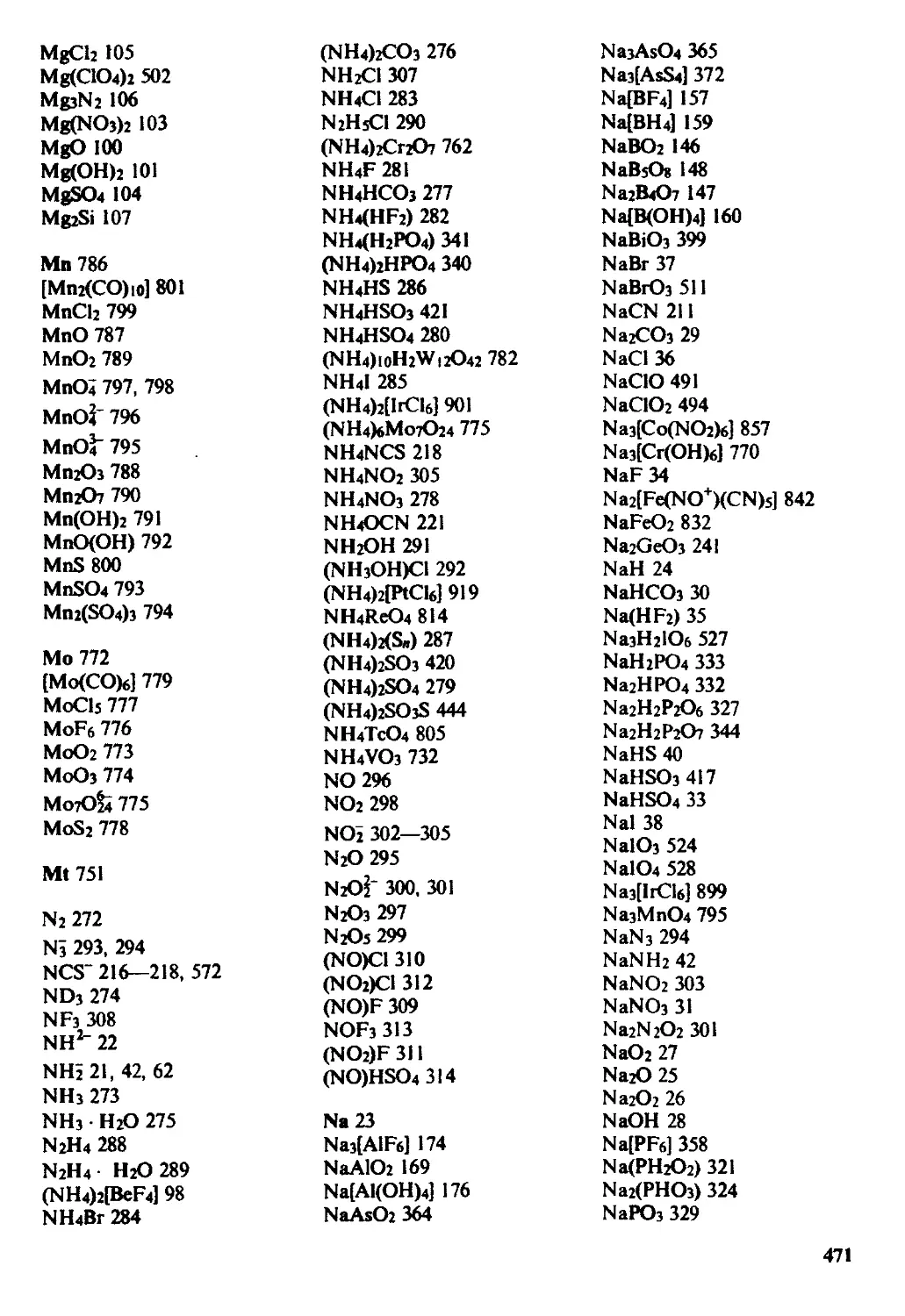

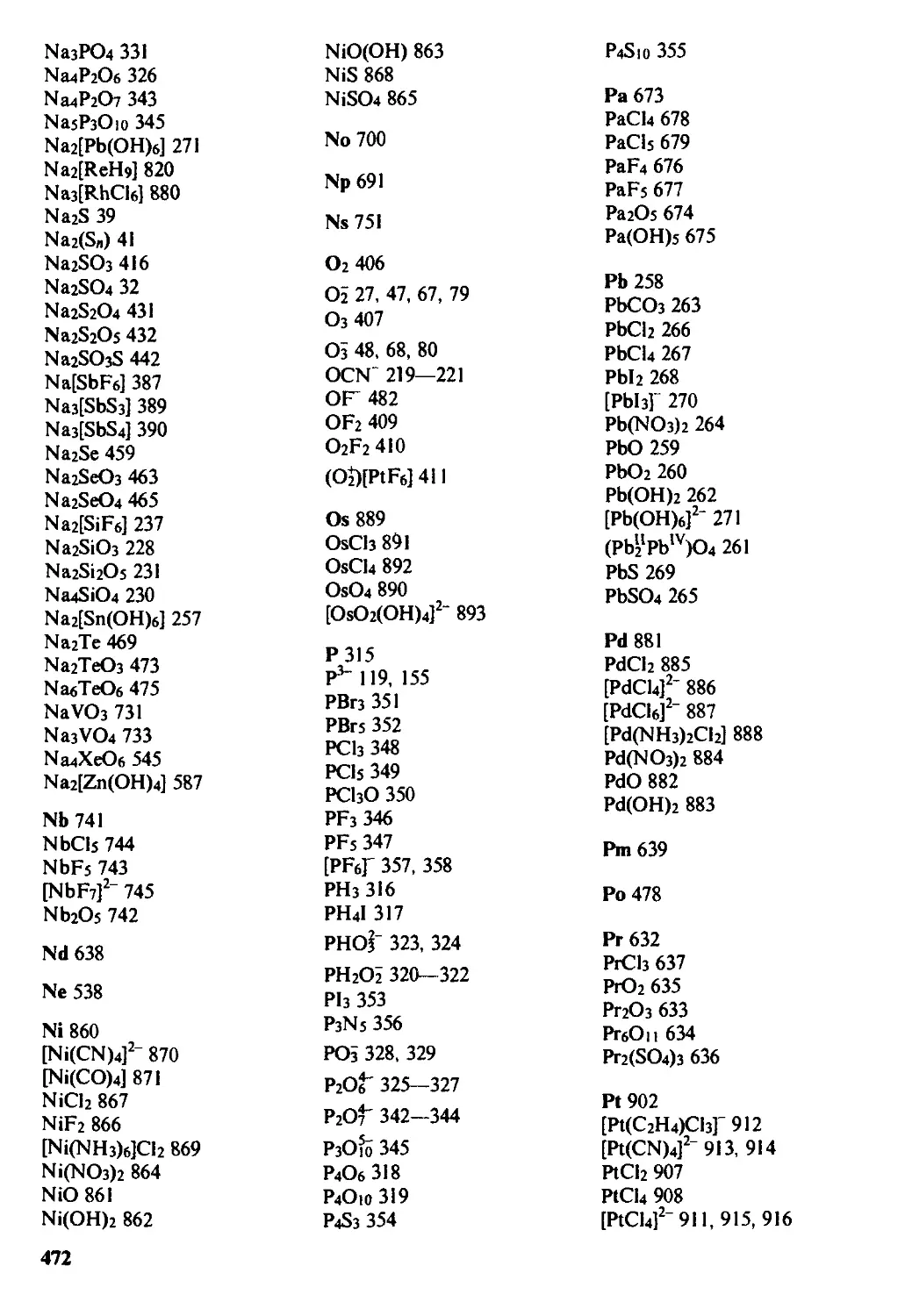

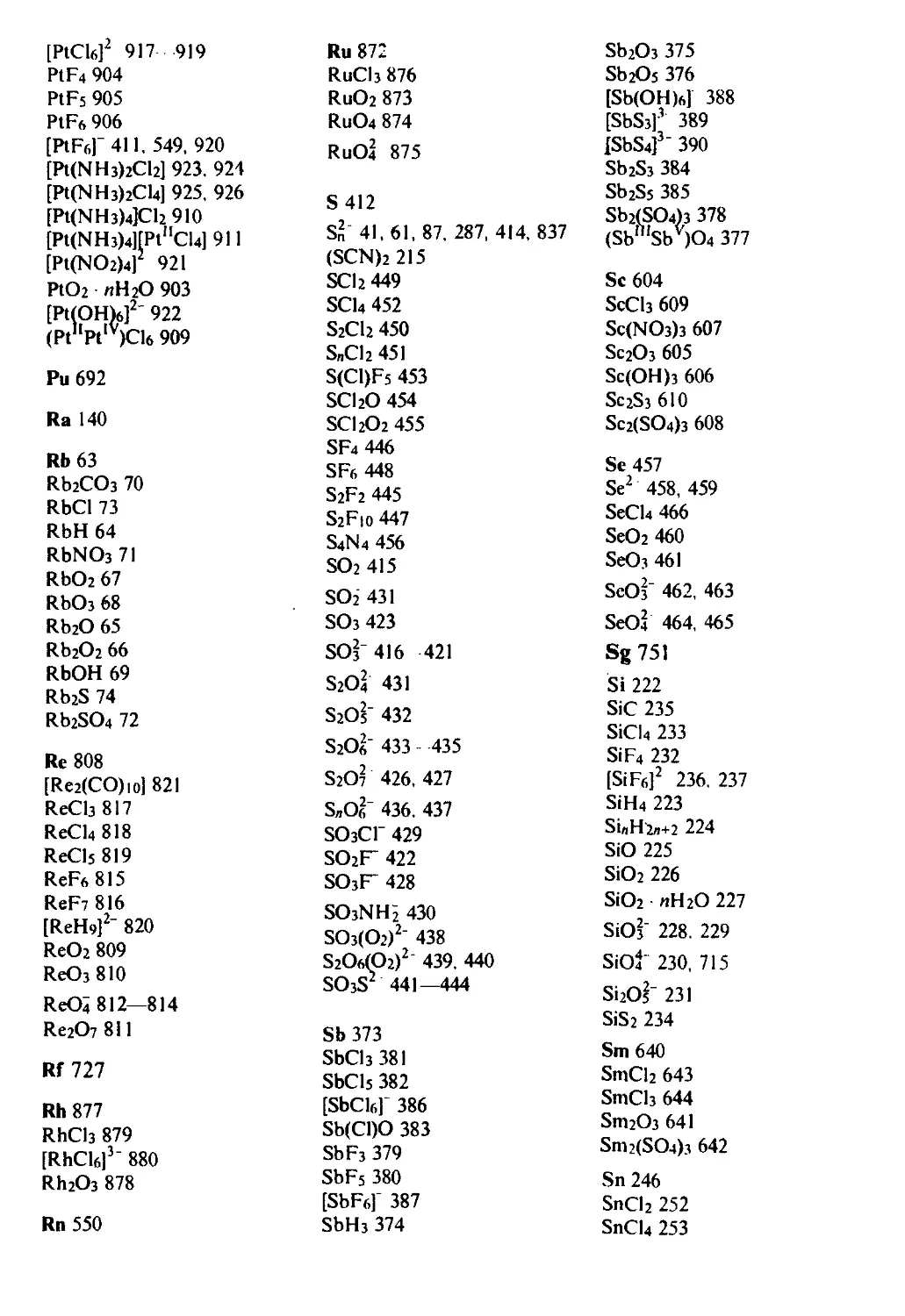

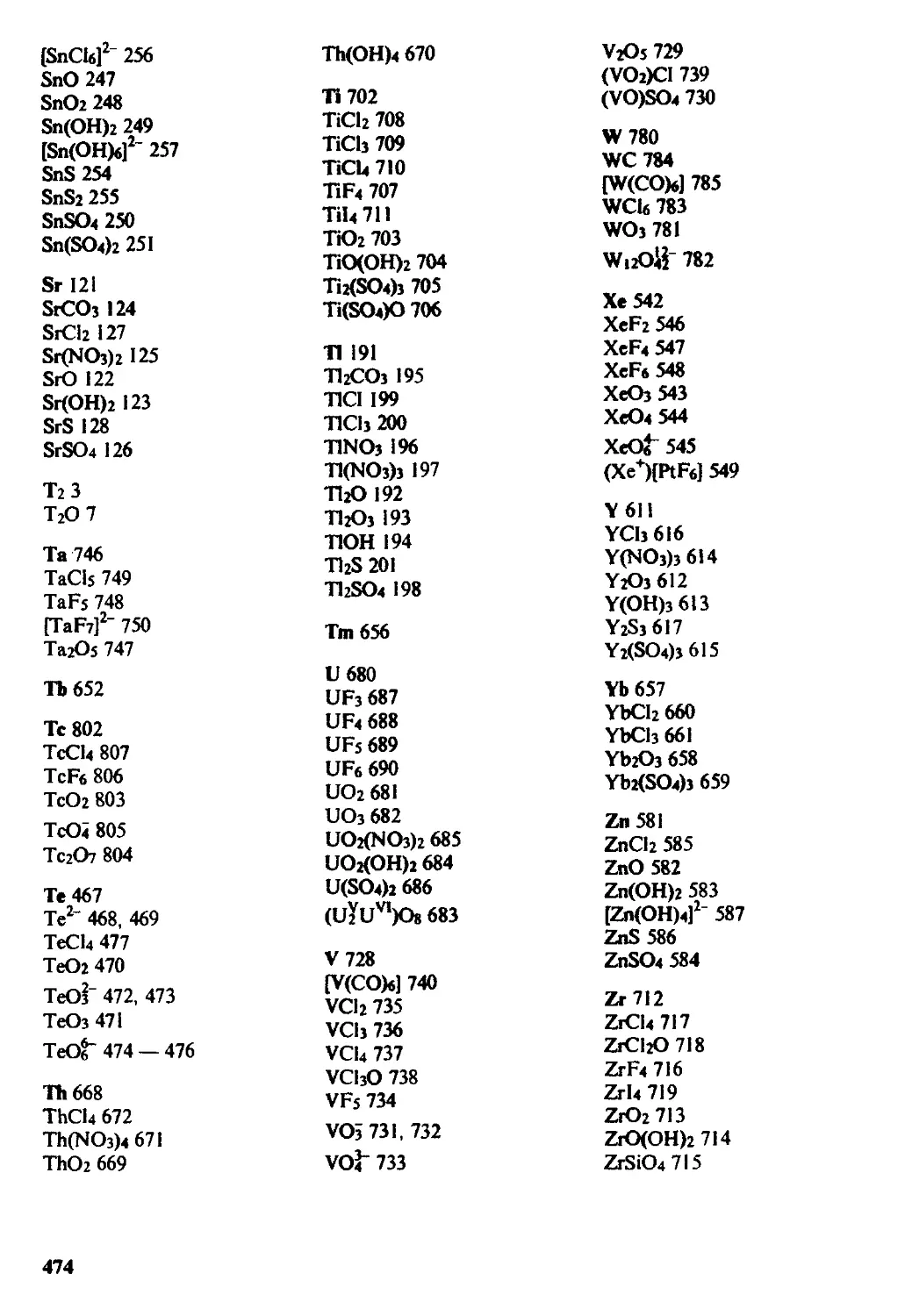

Формульный указатель 467

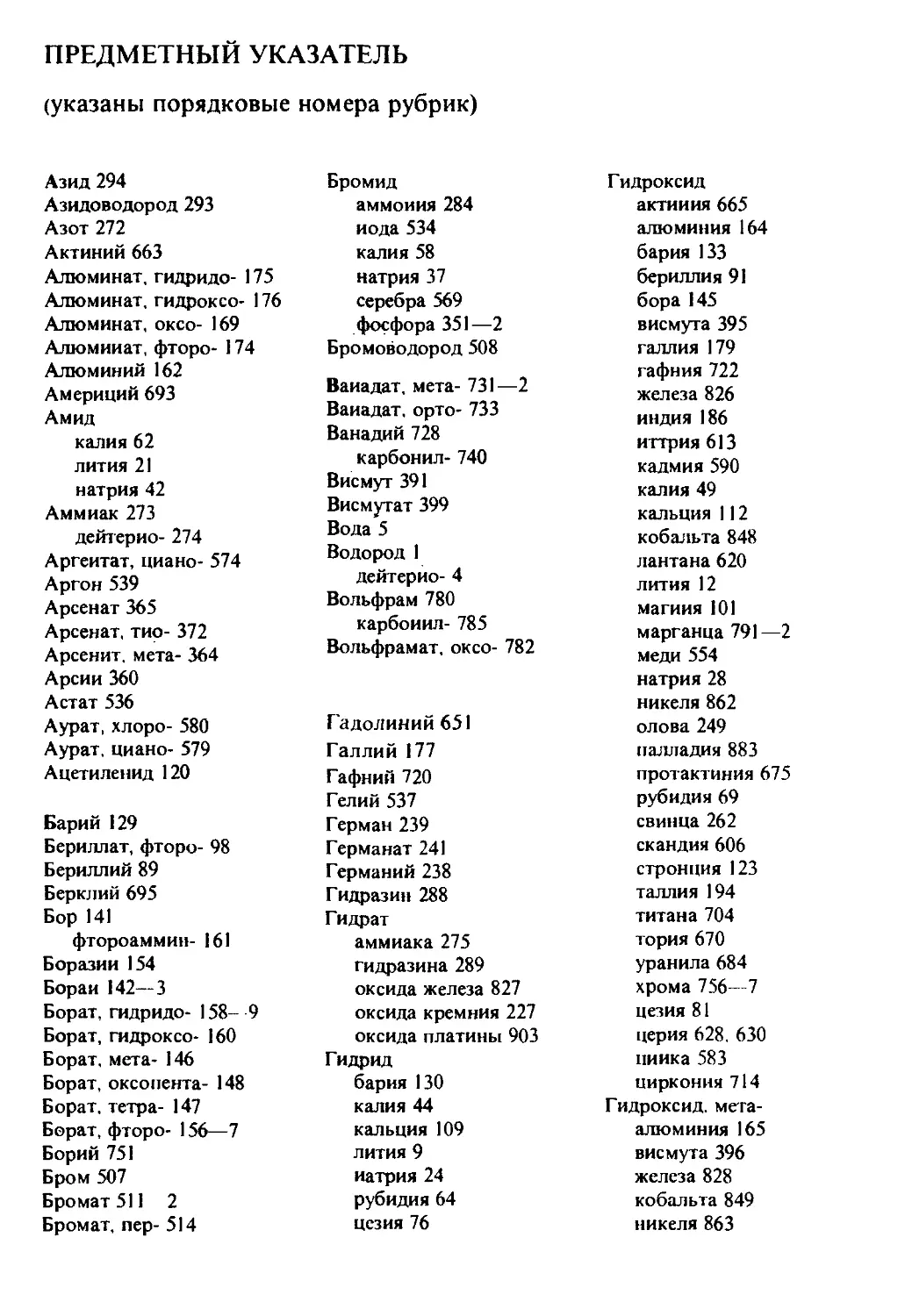

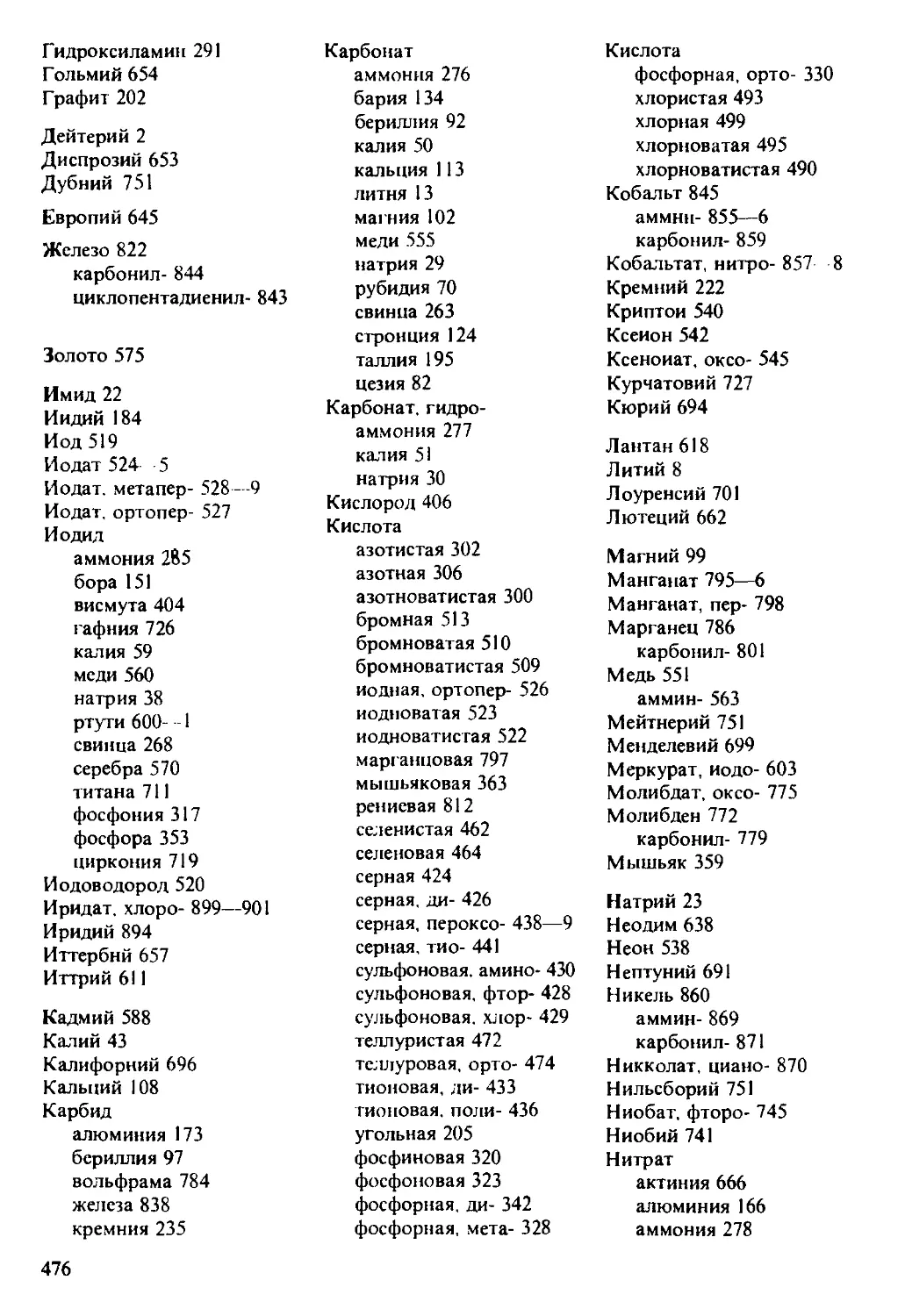

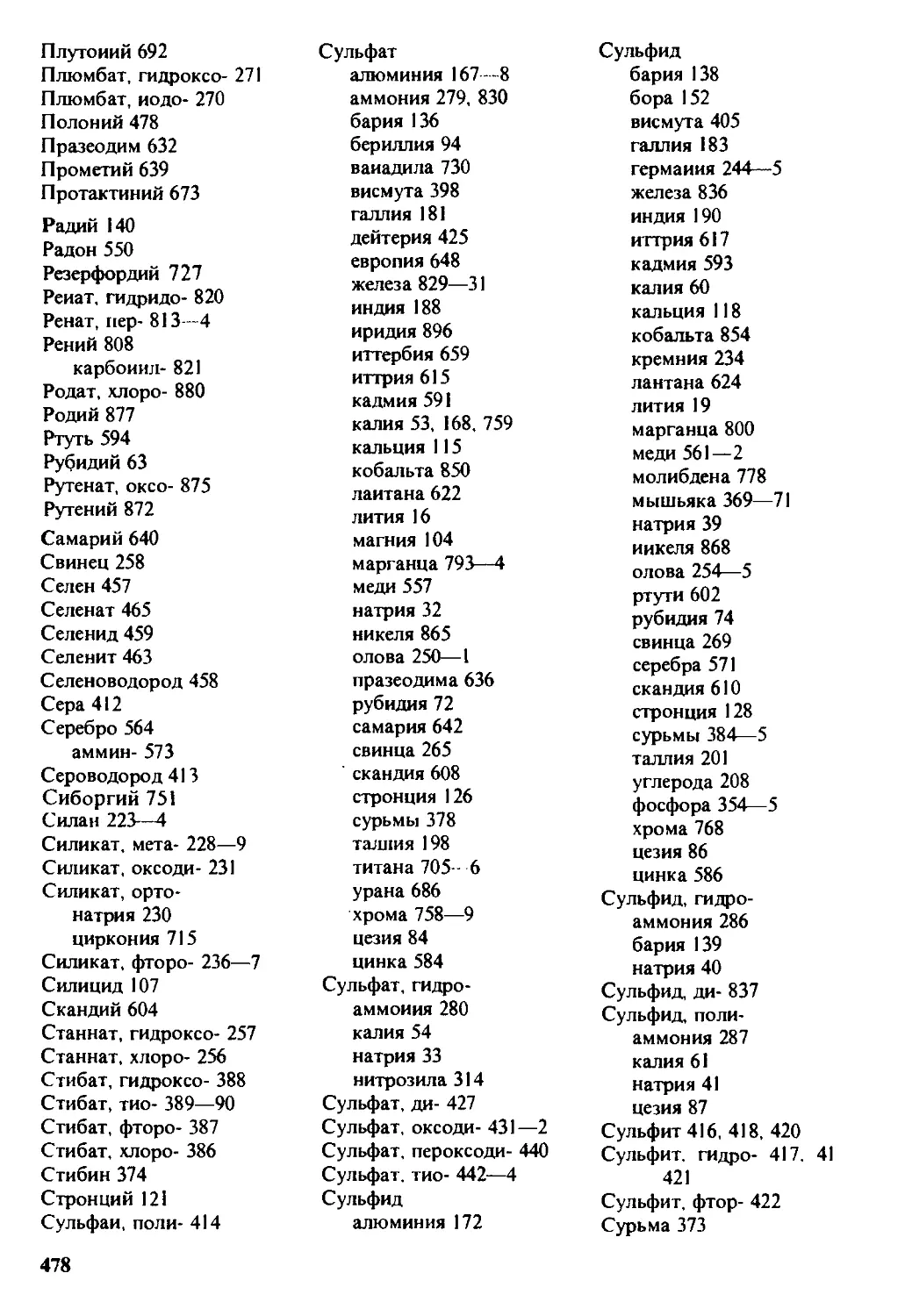

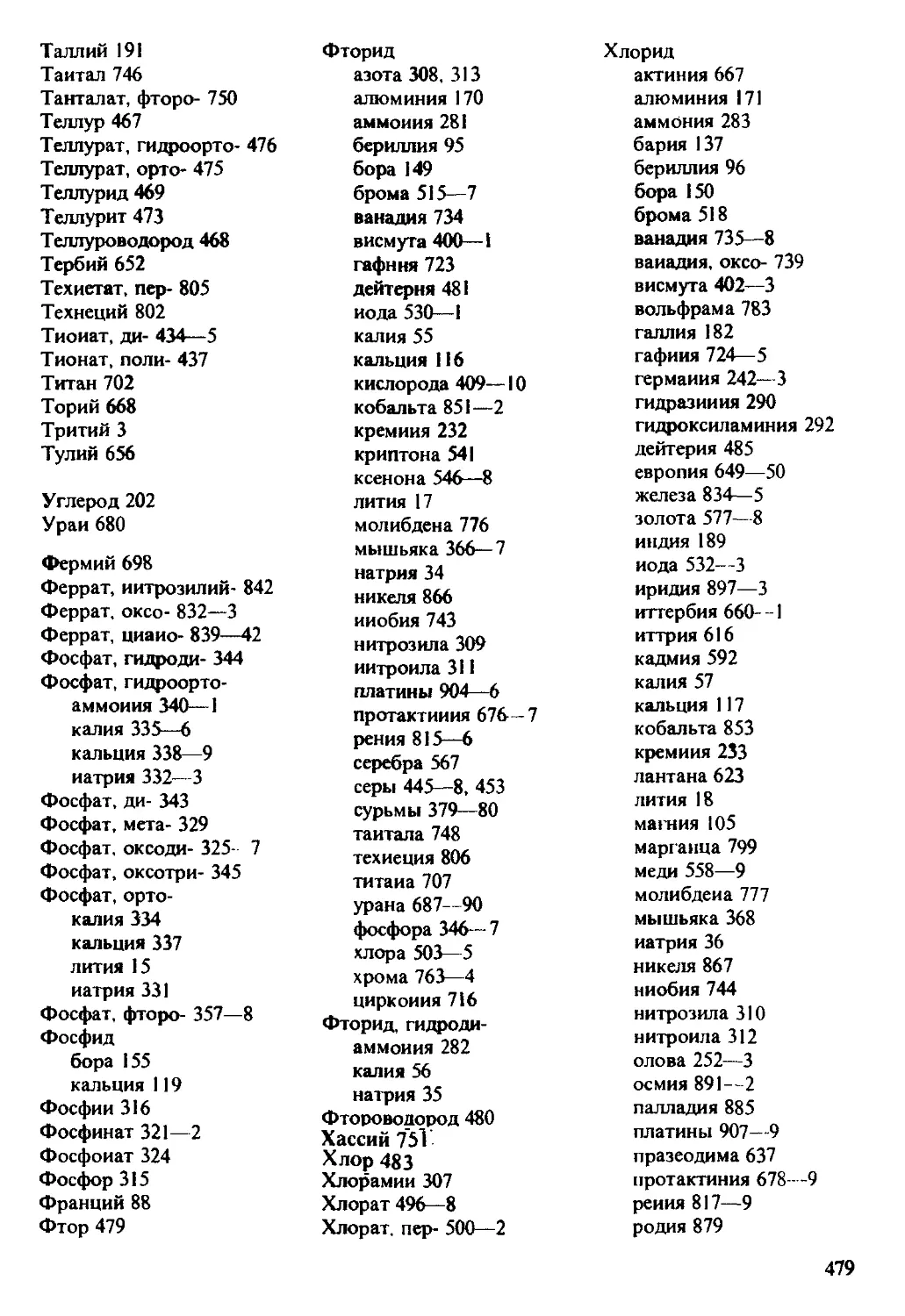

Предметный указатель 475

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная высшая школа в большой мере ориентирована на индивидуаль-

индивидуальную работу студентов. Обрести самостоятельность важно сразу же, на 1 курсе,

в частности при изучении общей и неорганической химии.

Индивидуальная работа заключается в домашней проработке конспекта

лекций, подготовке лабораторного журнала, решении задач и ответах на

контрольные вопросы. И тут незаменимым будет данное пособие как связую-

связующее звено между лекционным курсом и лабораторным практикумом.

Настоящее пособие носит информационно-справочный характер, не имеет

аналогов в отечественной и зарубежной химической литературе, охватывает

все разделы неорганической химии, изучаемые в химических вузах.

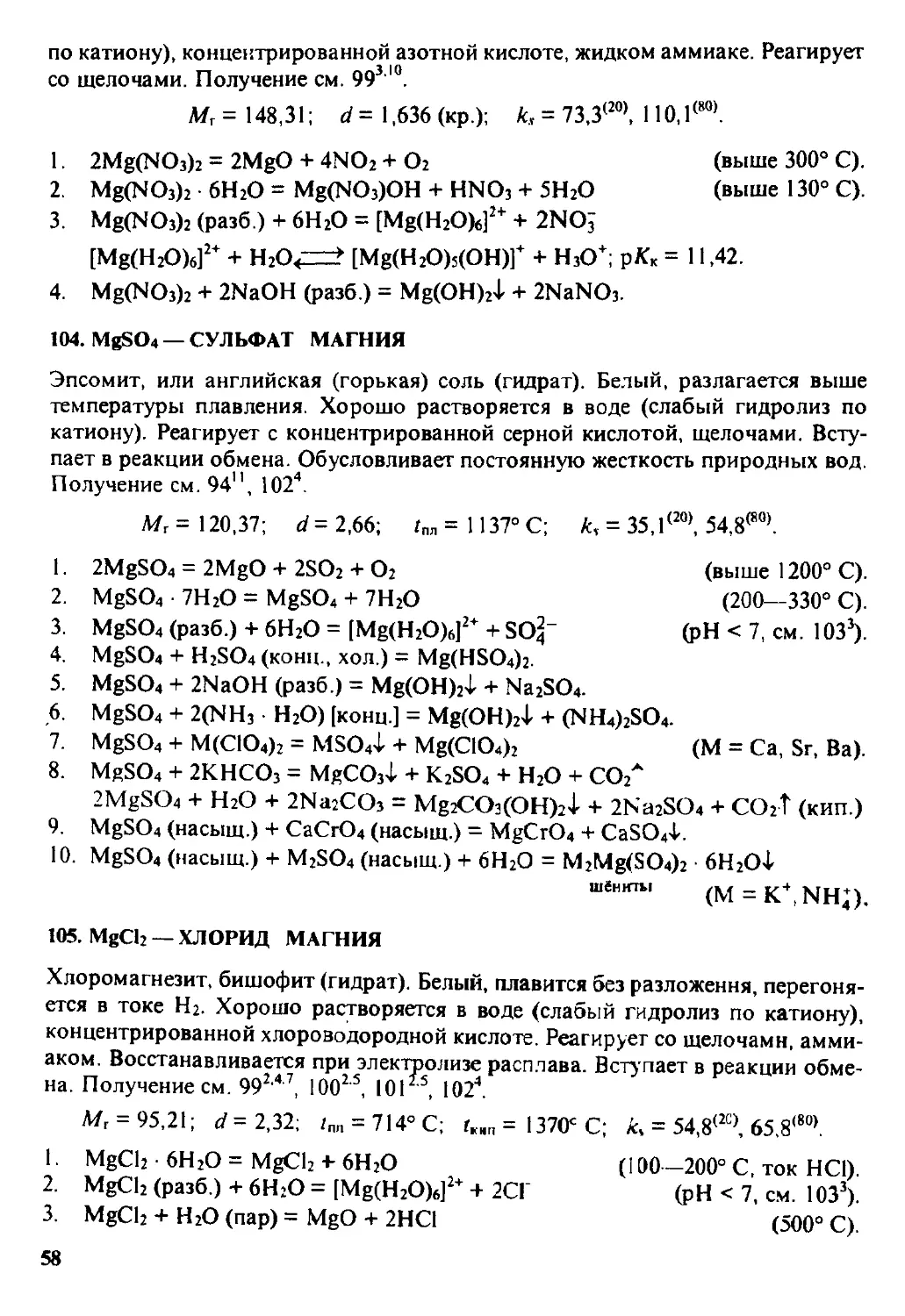

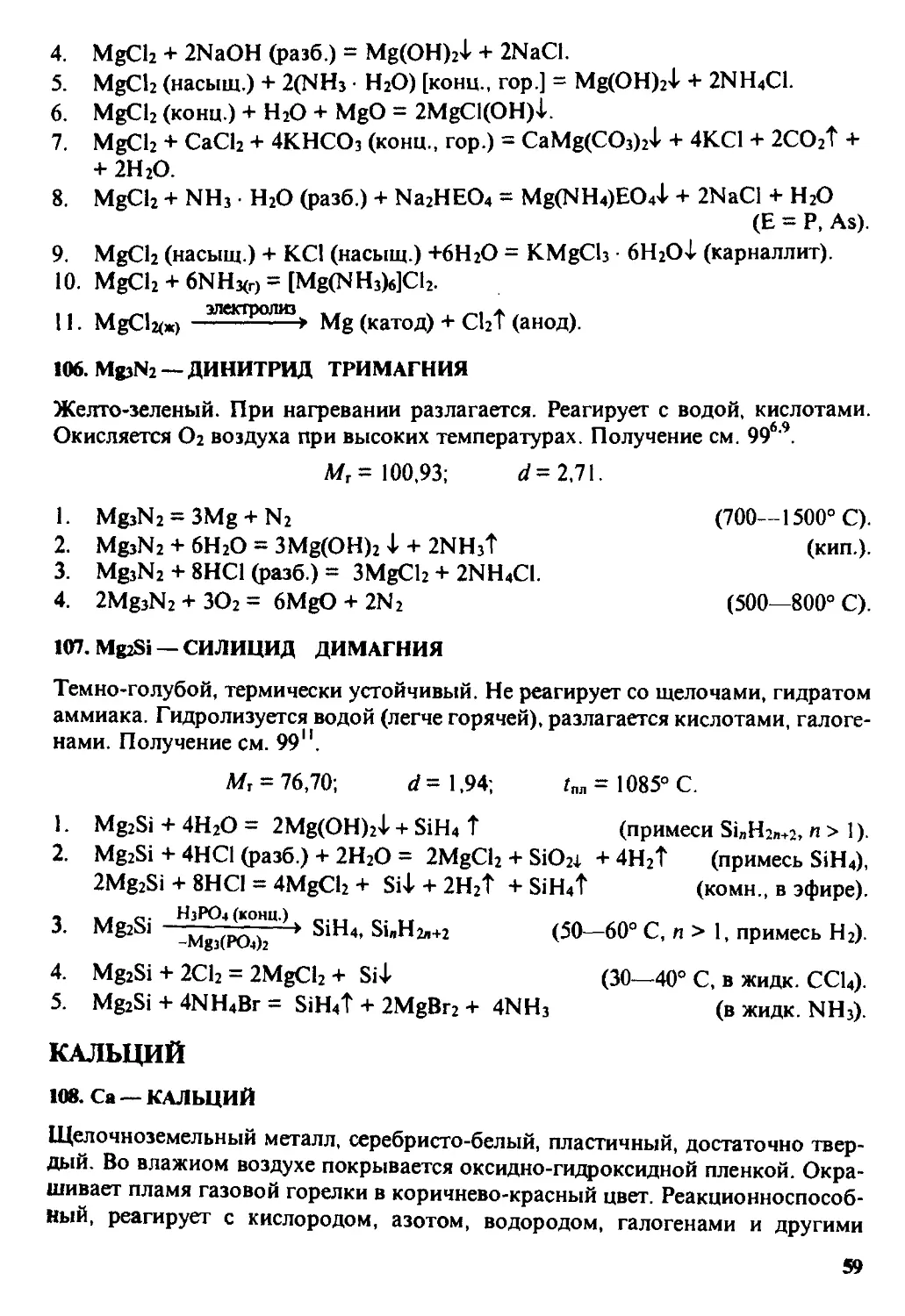

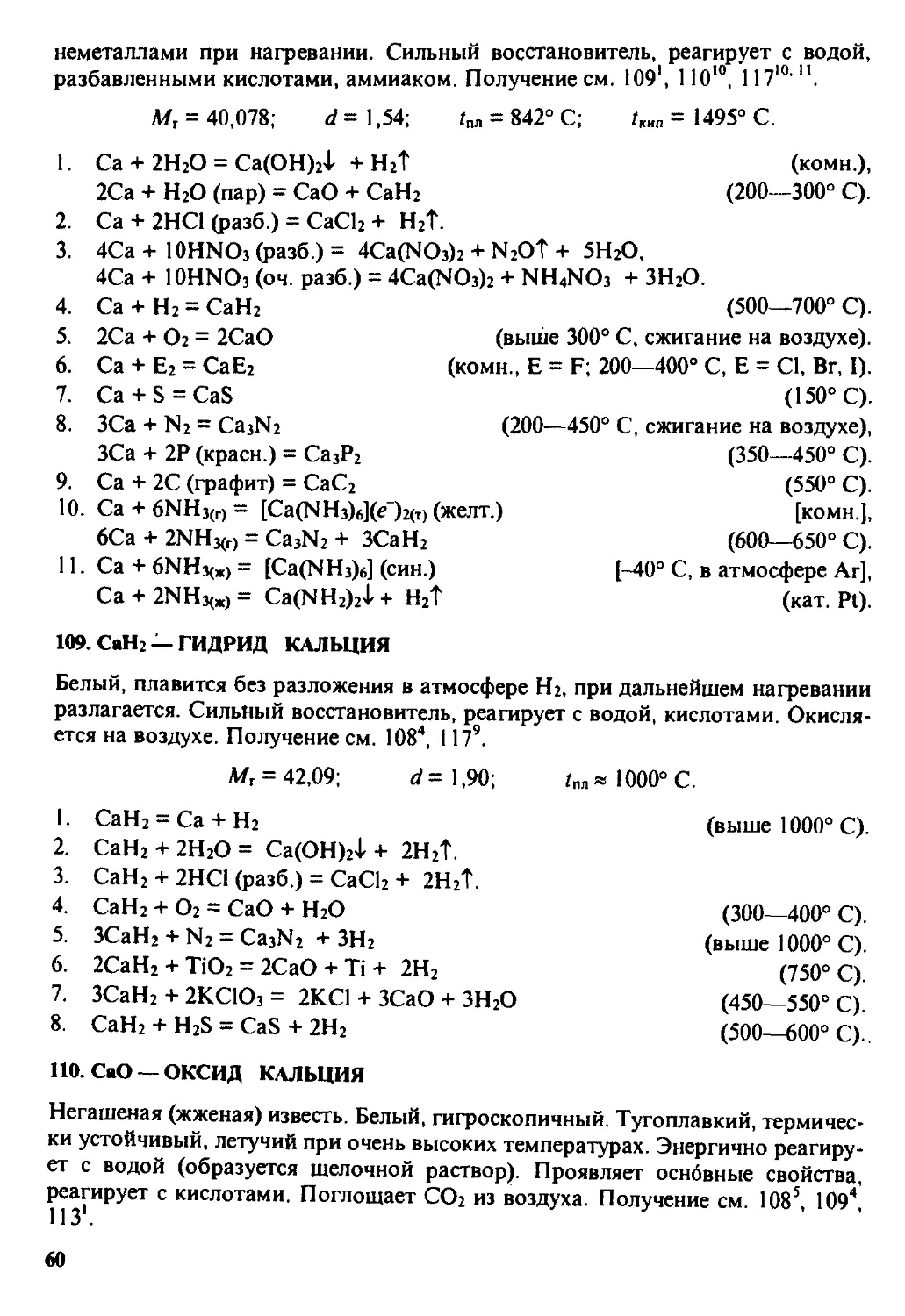

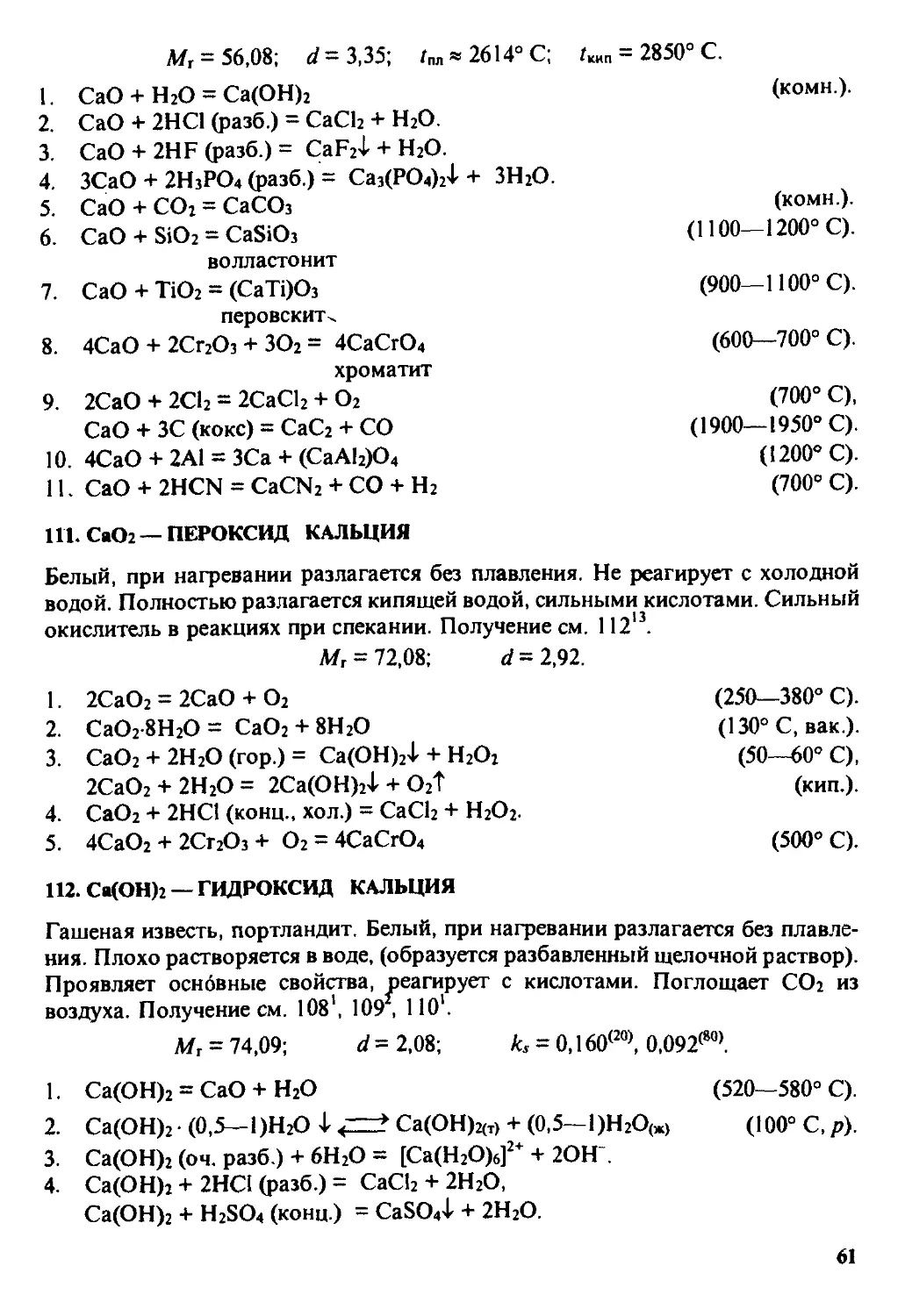

В книге представлены физические и химические свойства (уравнения реак-

реакций) важнейших соединений элементов от водорода до нильсбория. Детально

описаны около 1000 неорганических веществ, составляющих необходимый

«химический багаж» инженера-химика. Отбор веществ проводился по их про-

промышленной важности (исходные вещества для химических процессов, мине-

минеральное сырье), широте распространенности в инженерно-технической и учеб-

учебно-лабораторной практике (модельные растворители и реактивы, реагенты

качественного анализа) и применению в новейших отраслях химической техно-

технологии.

Порядок расположения и алгоритм поиска подробно описаны в разделе

«Структура пособия».

При создании этого пособия авторы опирались на свой многолетний

научно-педагогический опыт работы в Московской государственной академии

тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова на кафедре неорганичес-

неорганической химии. Авторский коллектив выражает признательность академику РАН

Н. Т. Кузнецову и проф. Б. Д. Степину за консультации и внимание к работе,

благодарит доц. Л. Ю. Аликберову и Н. С. Рукк, старшего преподавателя Г. П.

Логинову и других коллег за поддержку и ряд важных замечаний, а также

рецензентов — коллектив кафедры общей и неорганической химии МИСиС

(зав. кафедрой проф. Г. М. Курдюмов) и заведующего кафедрой общей и

физической химии МИХМ проф. В. С. Первова, взявших на себя нелегкий труд

внимательного прочтения рукописи и внесших конструктивные предложения,

учет которых заметно улучшил пособие.

Авторы ожидают, что книга окажется полезной преподавателям и студен-

студентам кафедр общей и неорганической химии в качестве учебного пособия и

справочно-информационной базы данных.

Все замечания и предложения читателей будут приняты с признательнос-

признательностью.

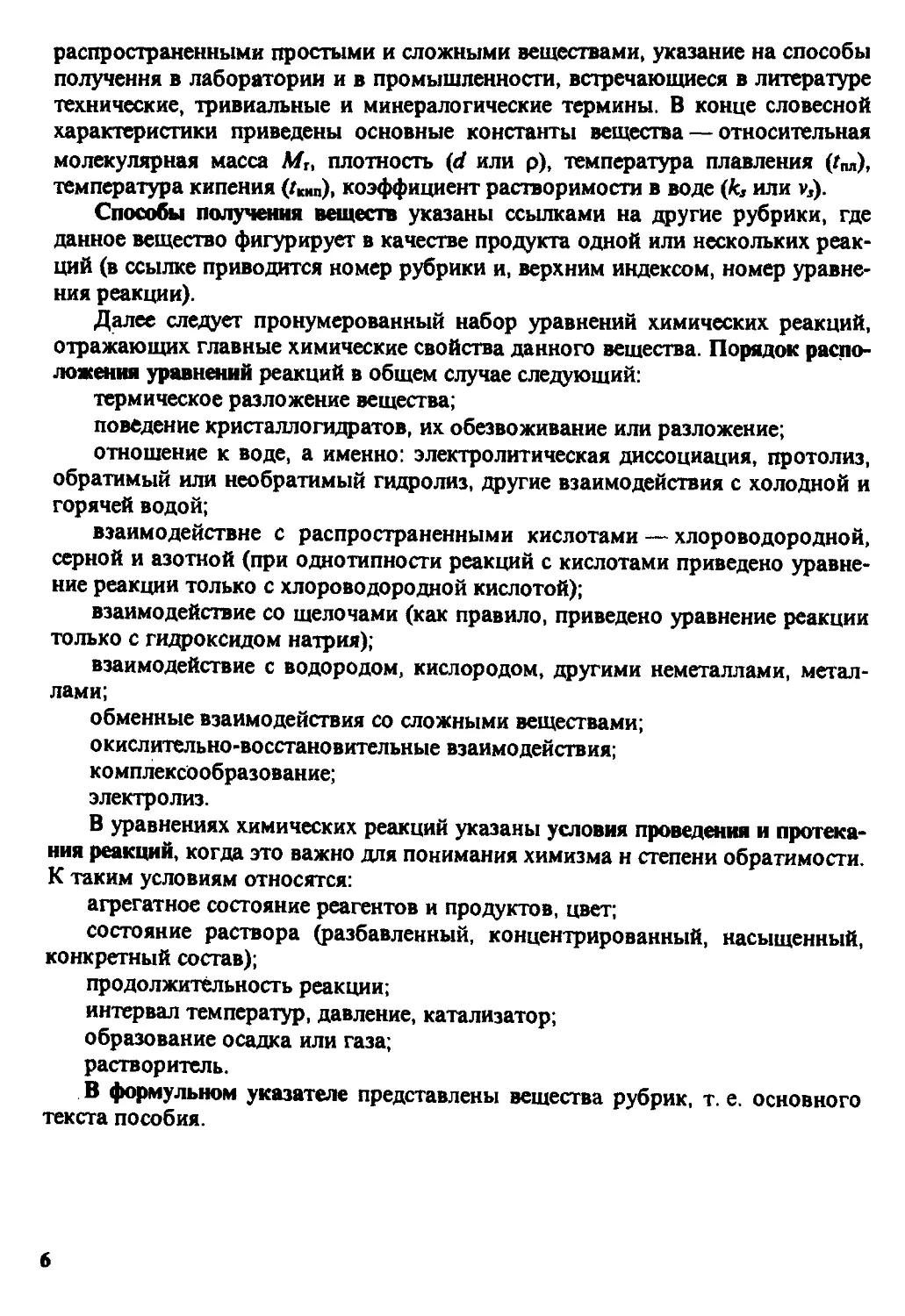

СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

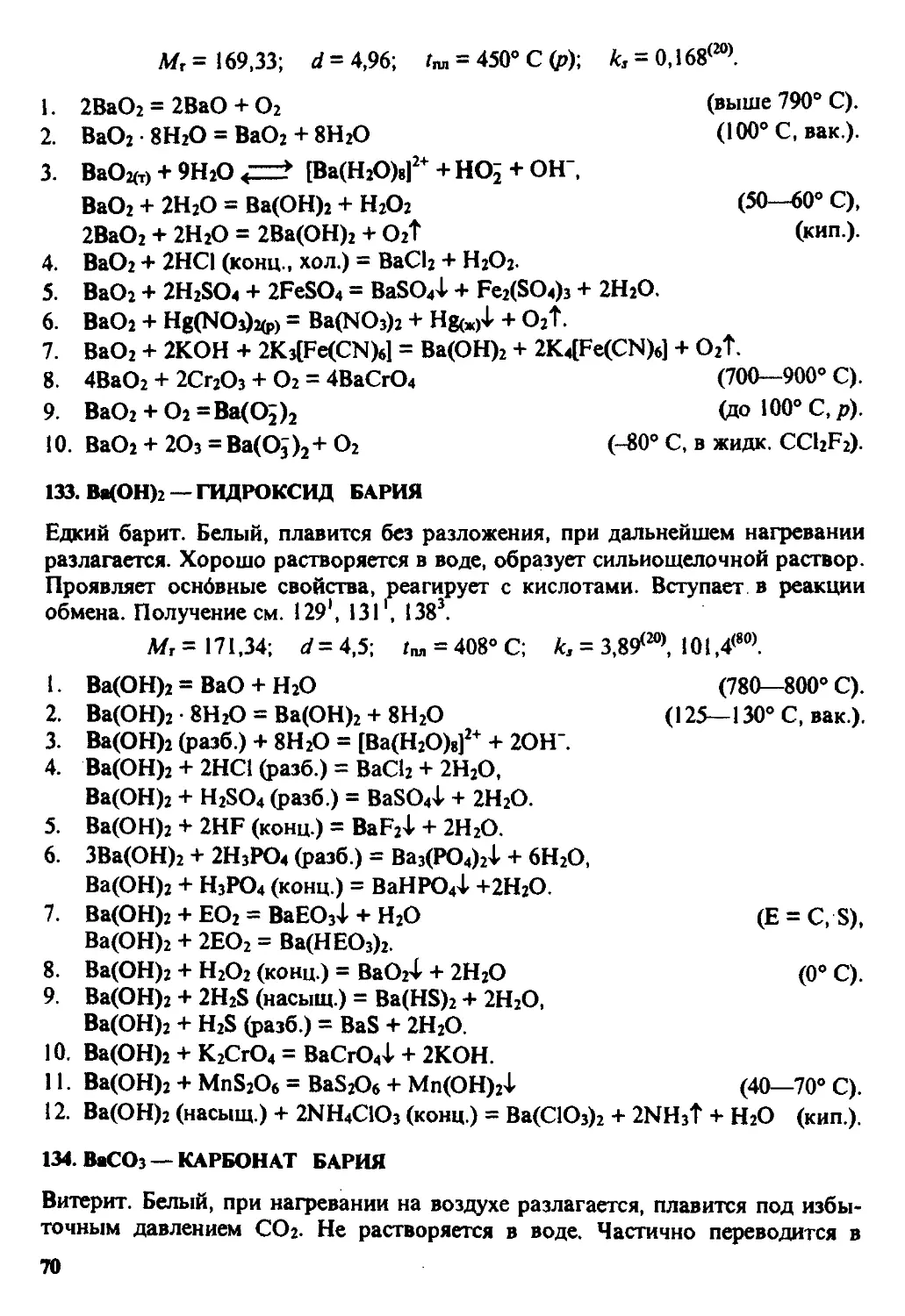

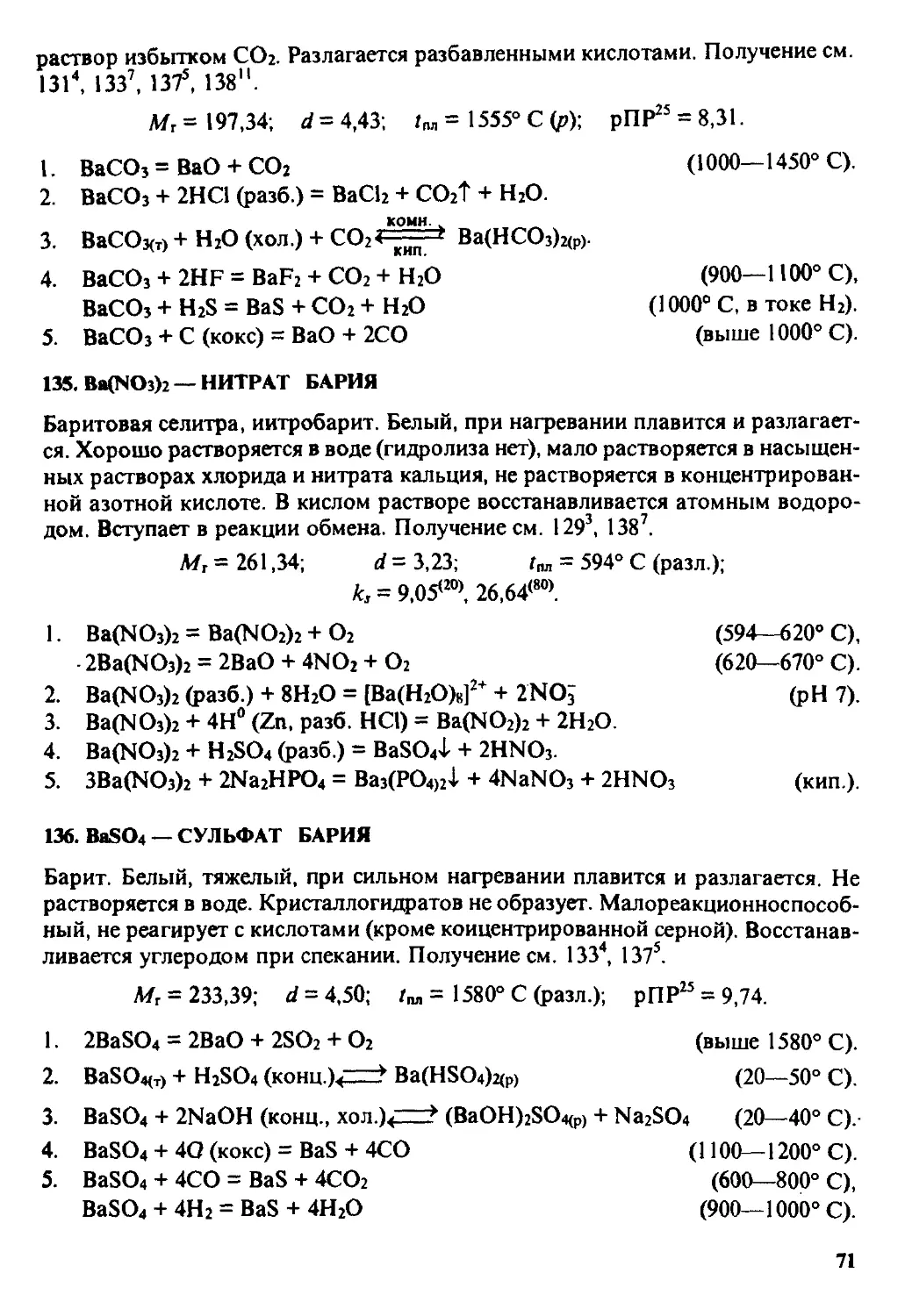

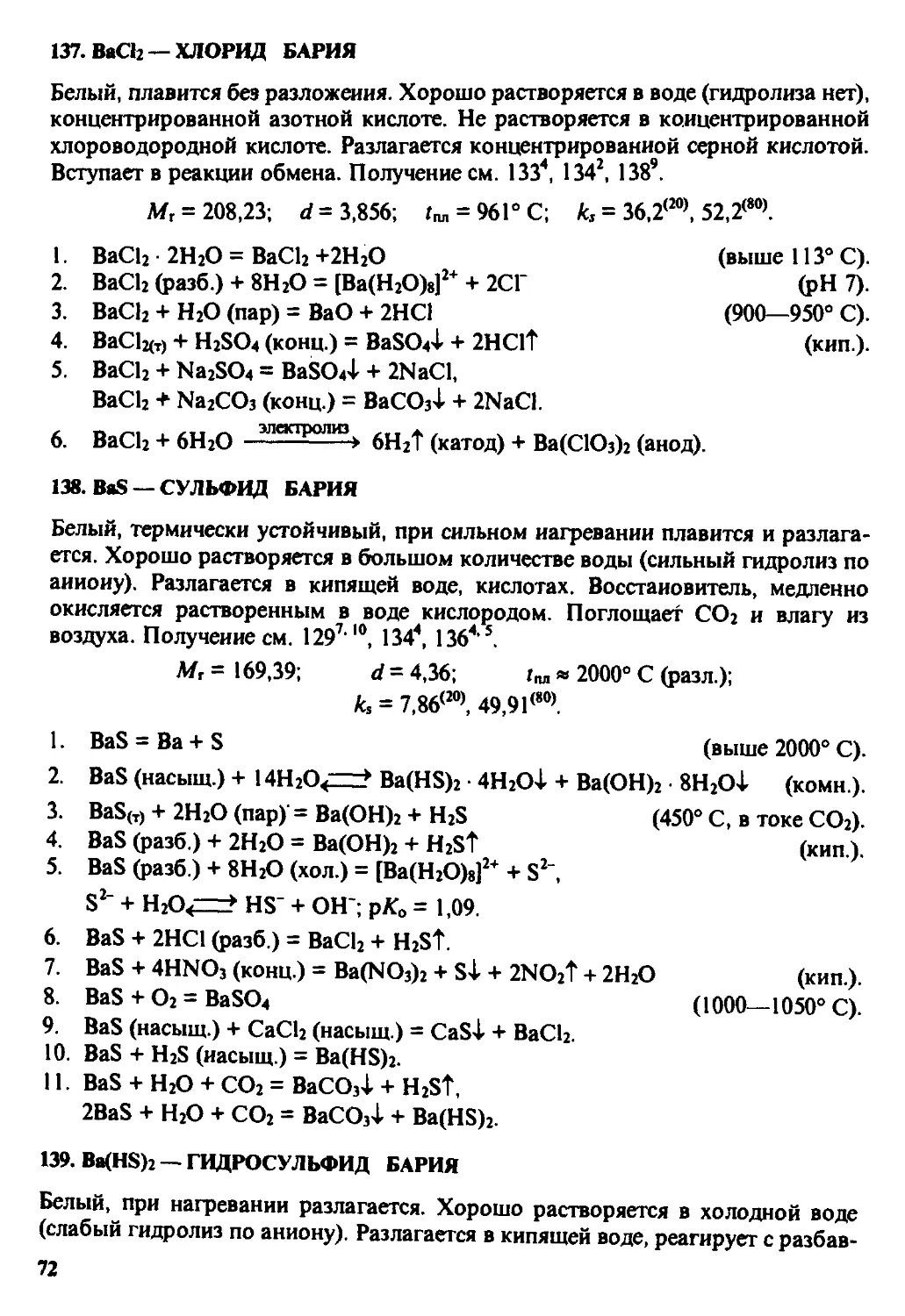

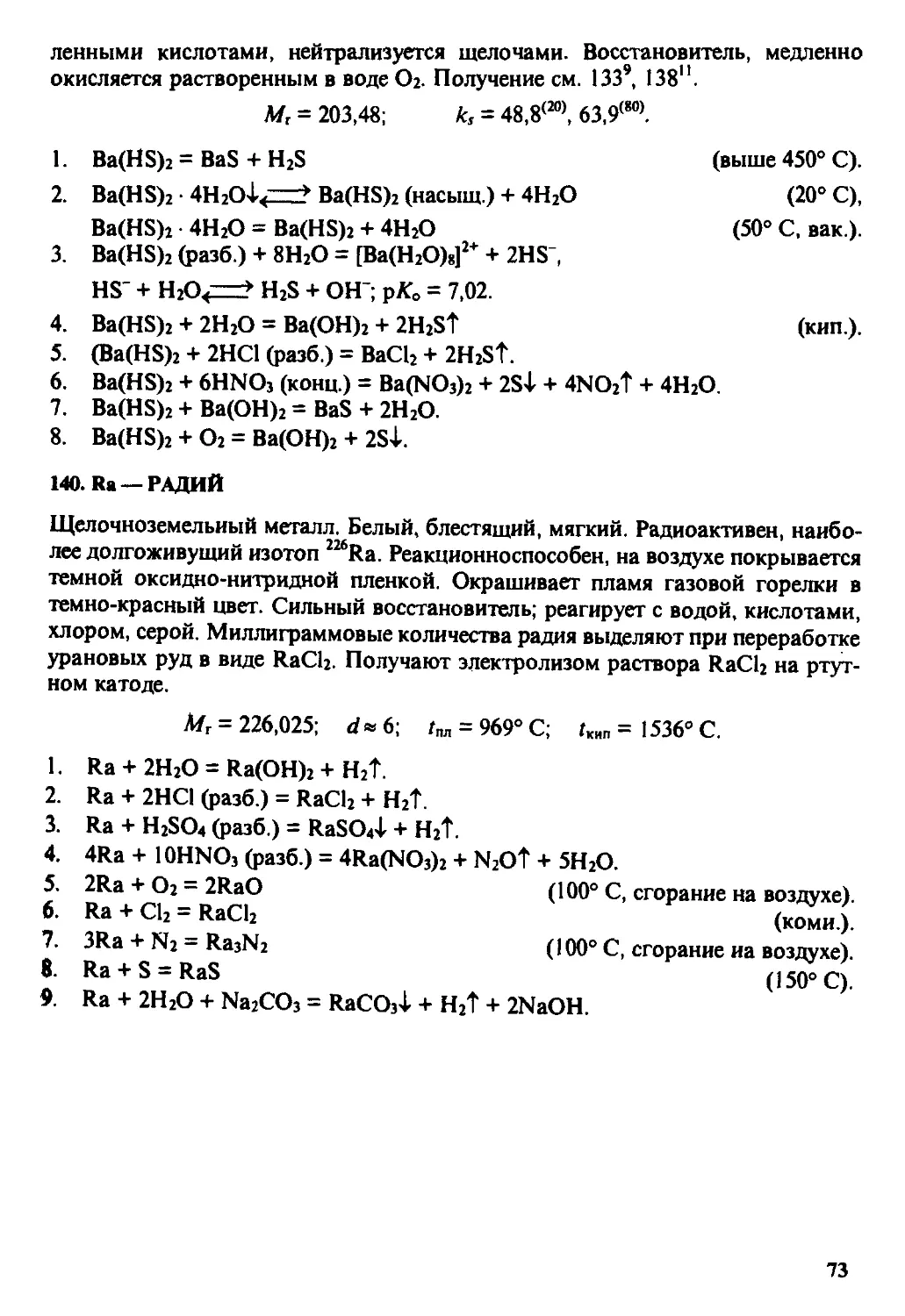

Описаны химические свойства неорганических веществ элементов, располо-

расположенных по группам Периодической системы, последовательно представлены

свойства элементов А-групп (s- и р-элементов), Б-групп (d-элементов) и отно-

относящихся к ШБ-группе семейств лантаноидов и актиноидов (^"-элементов). Внут-

Внутри каждой группы элементы расположены по мере увеличения порядкового

номера; так, свойства элементов IA-группы даны в следующем порядке: свой-

свойства лития, натрия, калия, рубидия, цезия и франция. Свойства водорода как

первого элемента Периодической системы, не относящегося ни к какой группе,

представлены отдельно.

Свойства каждого элемента охарактеризованы свойствами веществ, в со-

состав которых входит этот элемент. Многоэлементные вещества отнесены к

разделу того элемента, который определяет главные химические свойства всего

вещества. Например, химические свойства веществ К2Сr2О7 и КМnО4 представ-

представлены в разделах, посвященных соединениям хрома и марганца (а не в разделе

соединений калия), поскольку в большинстве реакций этих веществ катионы

калия К+ участия не принимают, а просто переходят из реагентов в продукты,

тогда как дихромат-ион Cr2О7 и перманганат-ион MnO4 определяют главное

для этих веществ — их сильные окислительные свойства. Водородные соедине-

соединения элементов находятся в разделах соответствующих элементов, то же отно-

относится к оксидам и гидроксидам.

Разделы, посвященные химии того или иного элемента, включают ряд

пронумерованных рубрик, каждая из которых отвечает одному веществу. Для

удобства пользования справочным материалом в пособии сделана сквозная

нумерация рубрик.

Порядок расположения рубрик внутри раздела следующий.

простое вещество (всегда первая рубрика раздела);

водородные соединения;

оксиды;

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды);

соли металлов (наиболее распространенные — карбонаты, нитраты, суль-

сульфаты, хлориды и др.);

бинарные соединения;

комплексные соединения.

Соли менее известных и малораспространенных кислот находятся в разде-

разделах кислотообразующих элементов вслед за соответствующими кислотами.

Для нахождения рубрик таких солей следует пользоваться формульным указа-

указателем в конце пособия.

Описание вещества начинается с краткой словесной характеристики, вклю-

включающей цвет (обычно для агрегатного состояния при комнатной температуре),

некоторые качественные физические свойства (твердость, хрупкость, термичес-

термическая устойчивость, фазовые переходы), особенности строения, устойчивость на

воздухе, растворимость в воде, наличие или отсутствие взаимодействия с

распространенными простыми и сложными веществами, указание на способы

получения в лаборатории и в промышленности, встречающиеся в литературе

технические, тривиальные и минералогические термины. В конце словесной

характеристики приведены основные константы вещества — относительная

молекулярная масса Мr, плотность (d или р), температура плавления (tпл),

температура кипения (Лат), коэффициент растворимости в воде (к, или v,).

Способы получения веществ указаны ссылками на другие рубрики, где

данное вещество фигурирует в качестве продукта одной или нескольких реак-

реакций (в ссылке приводится номер рубрики и, верхним индексом, номер уравне-

уравнения реакции).

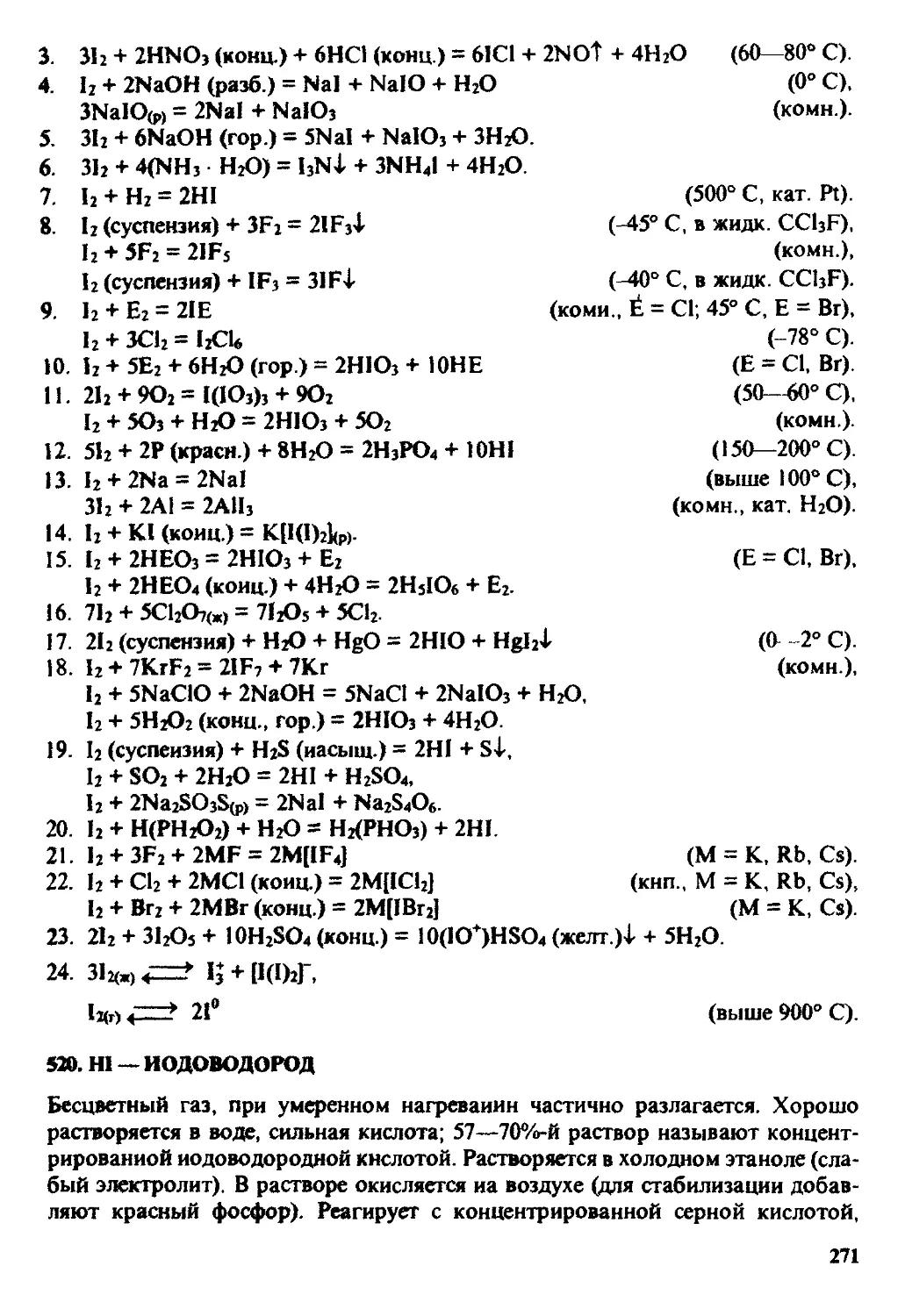

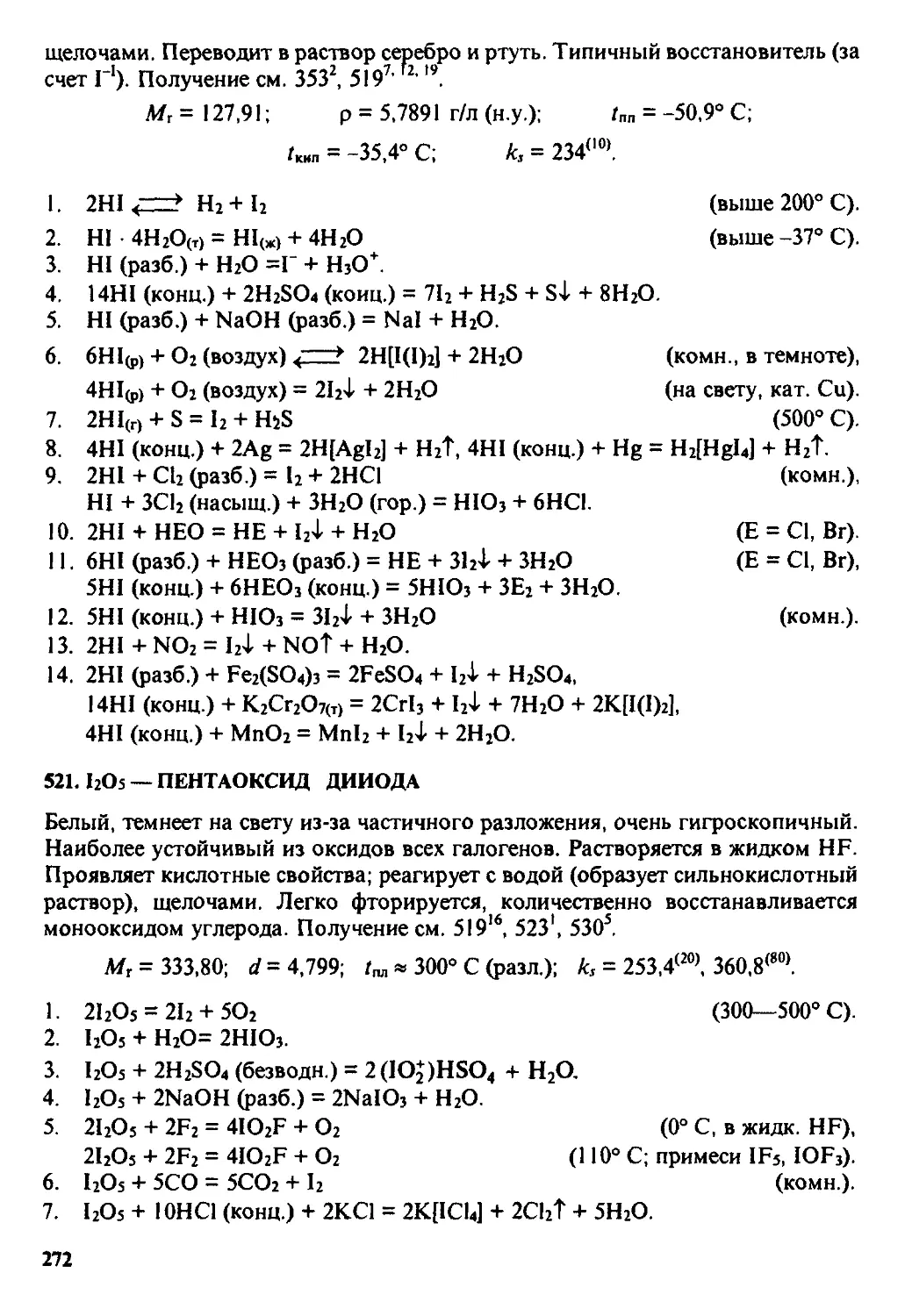

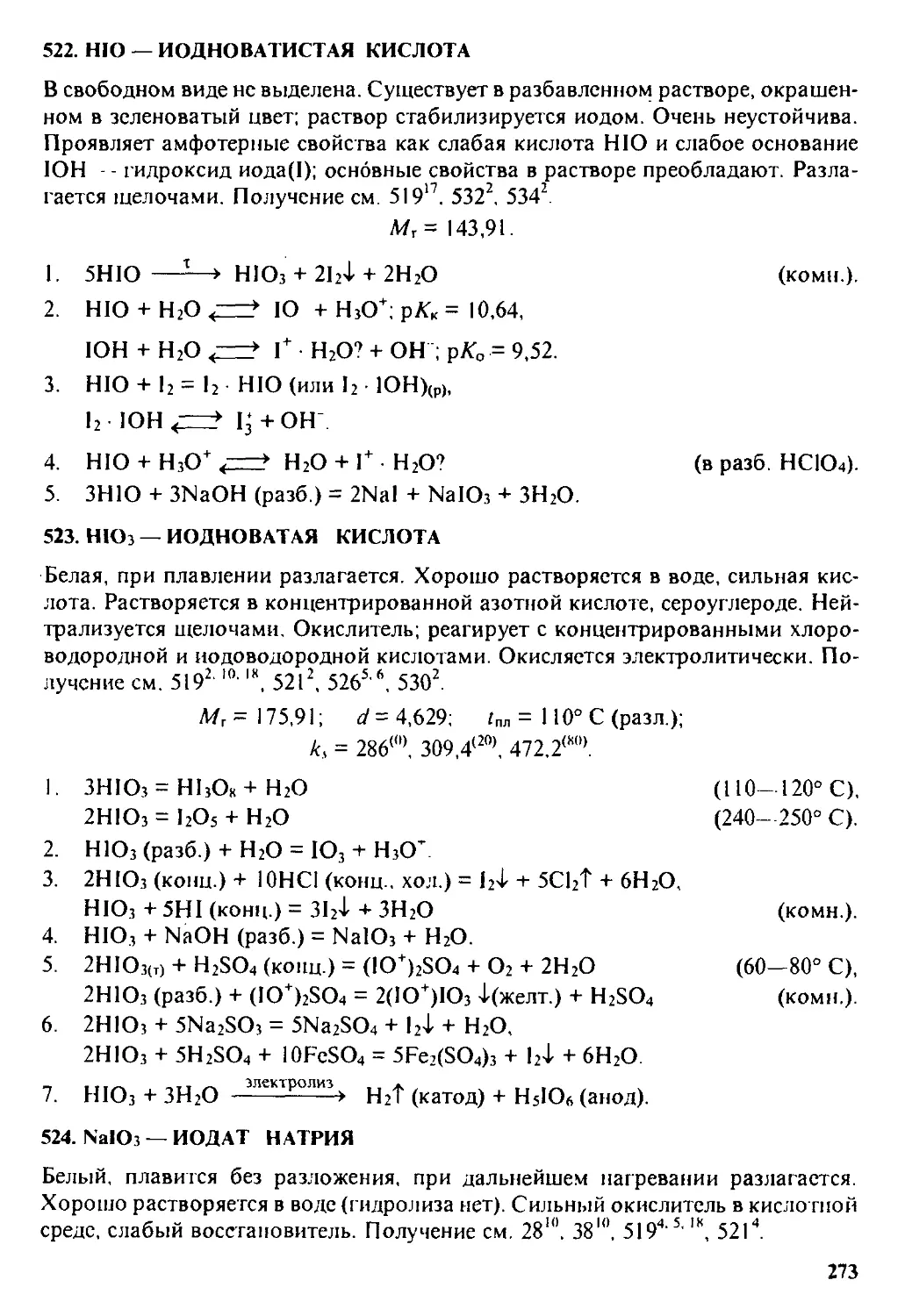

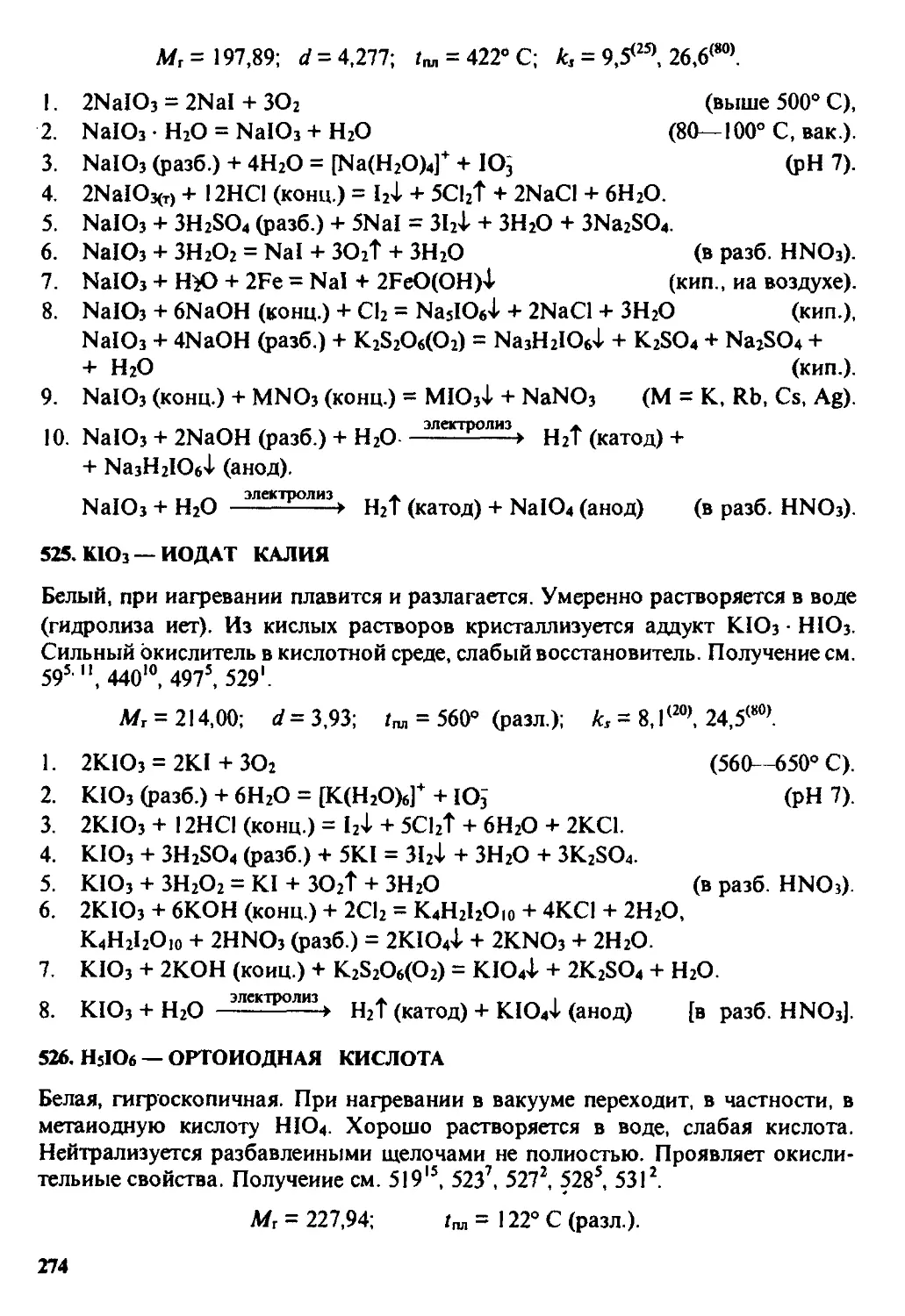

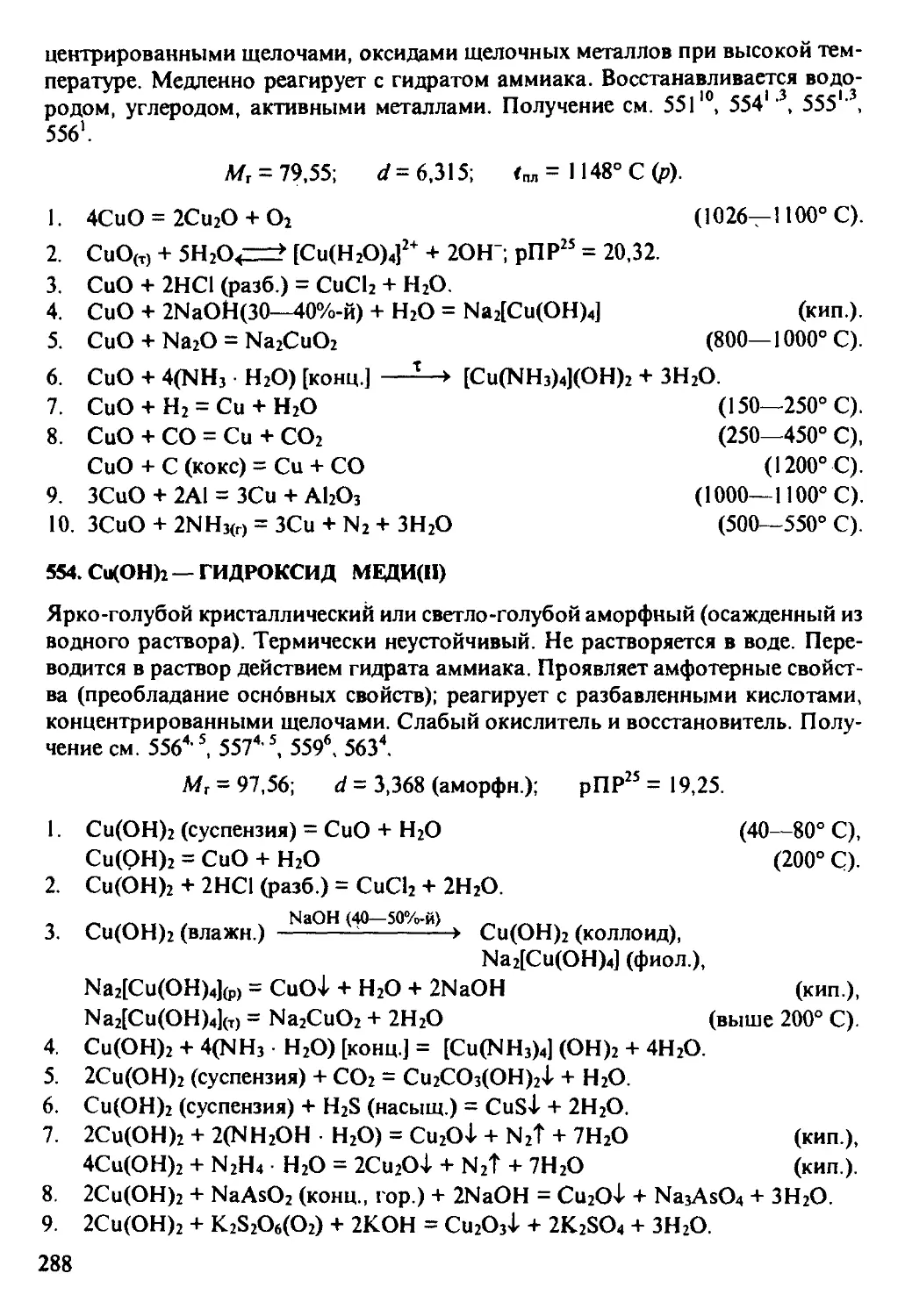

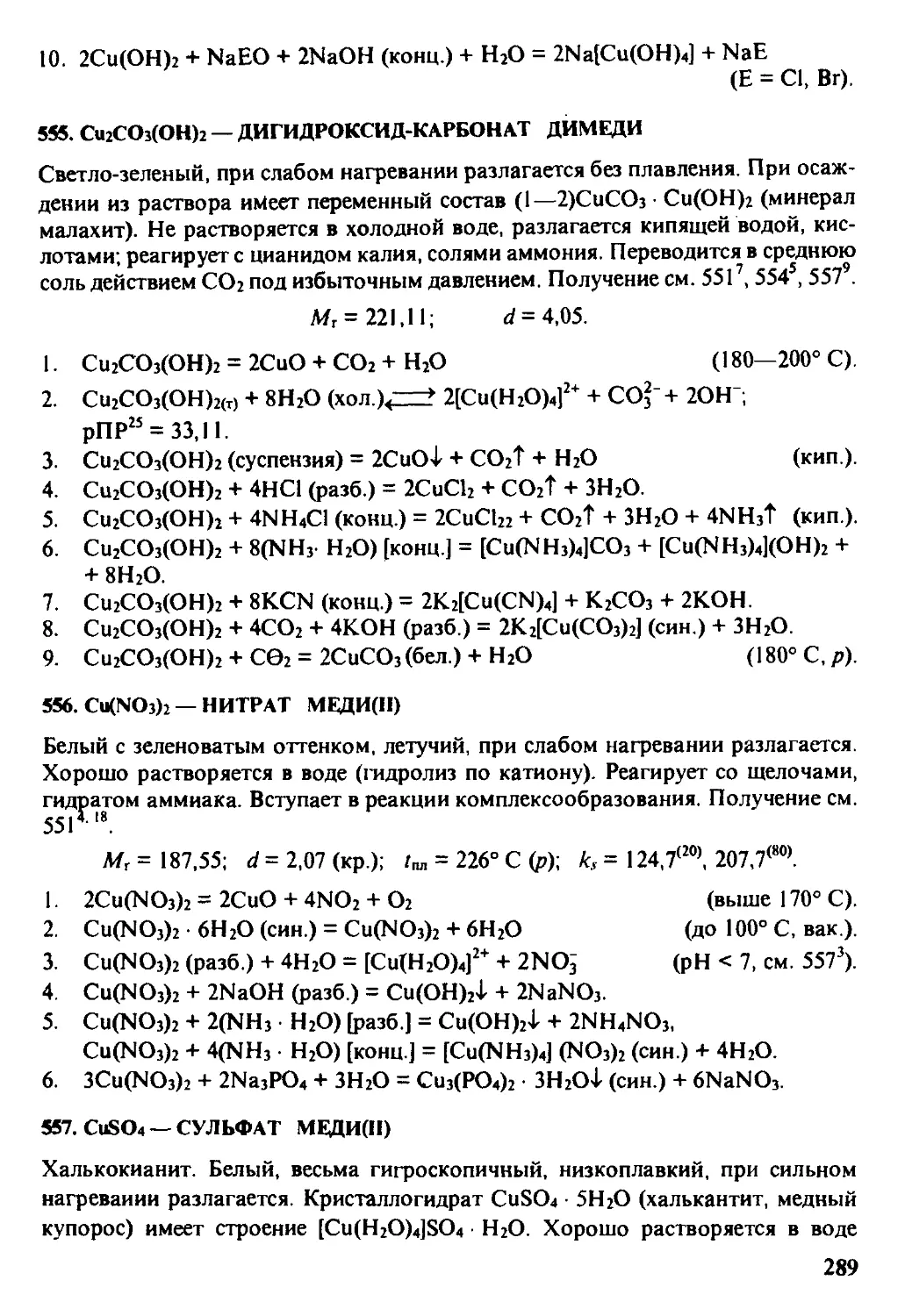

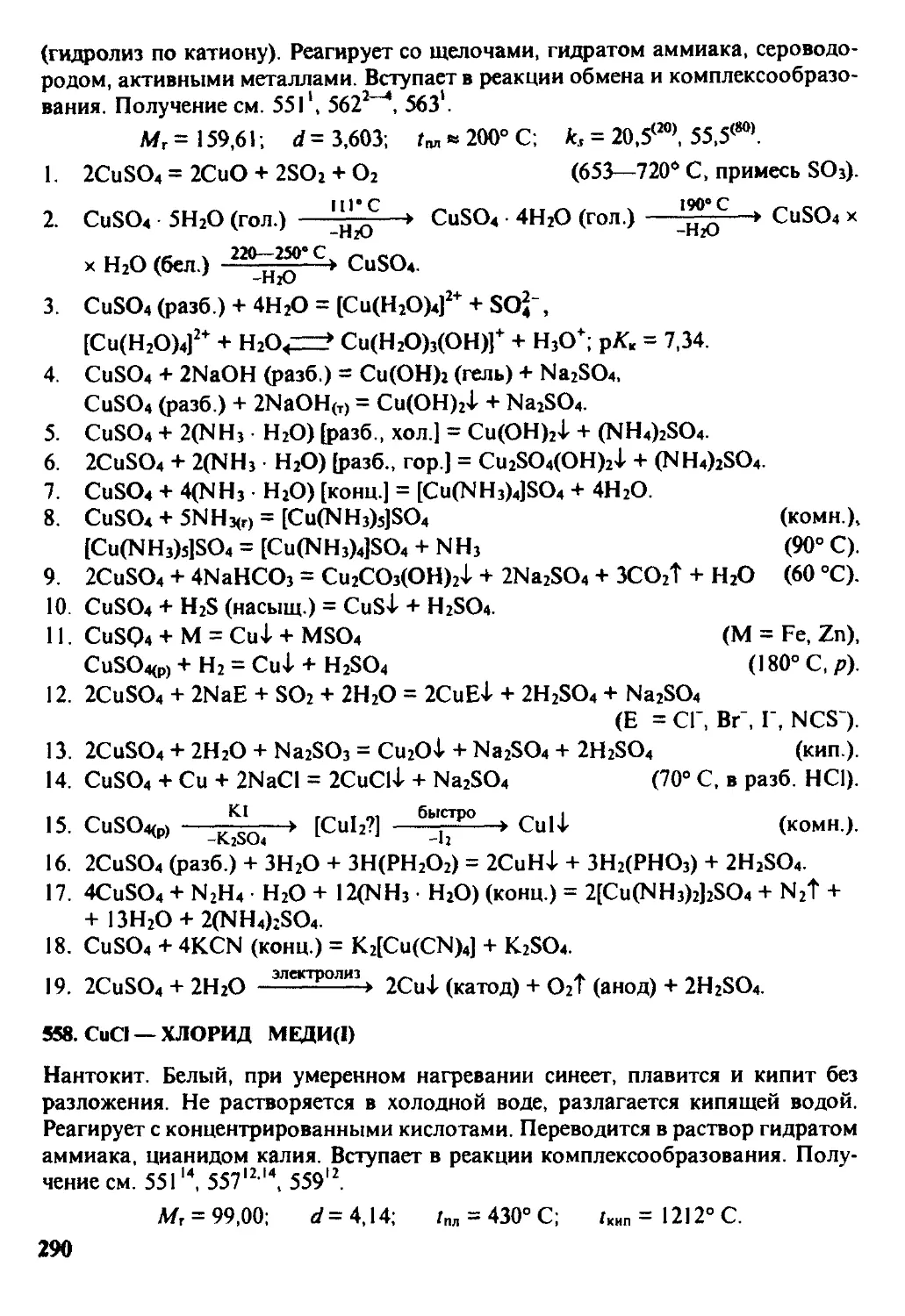

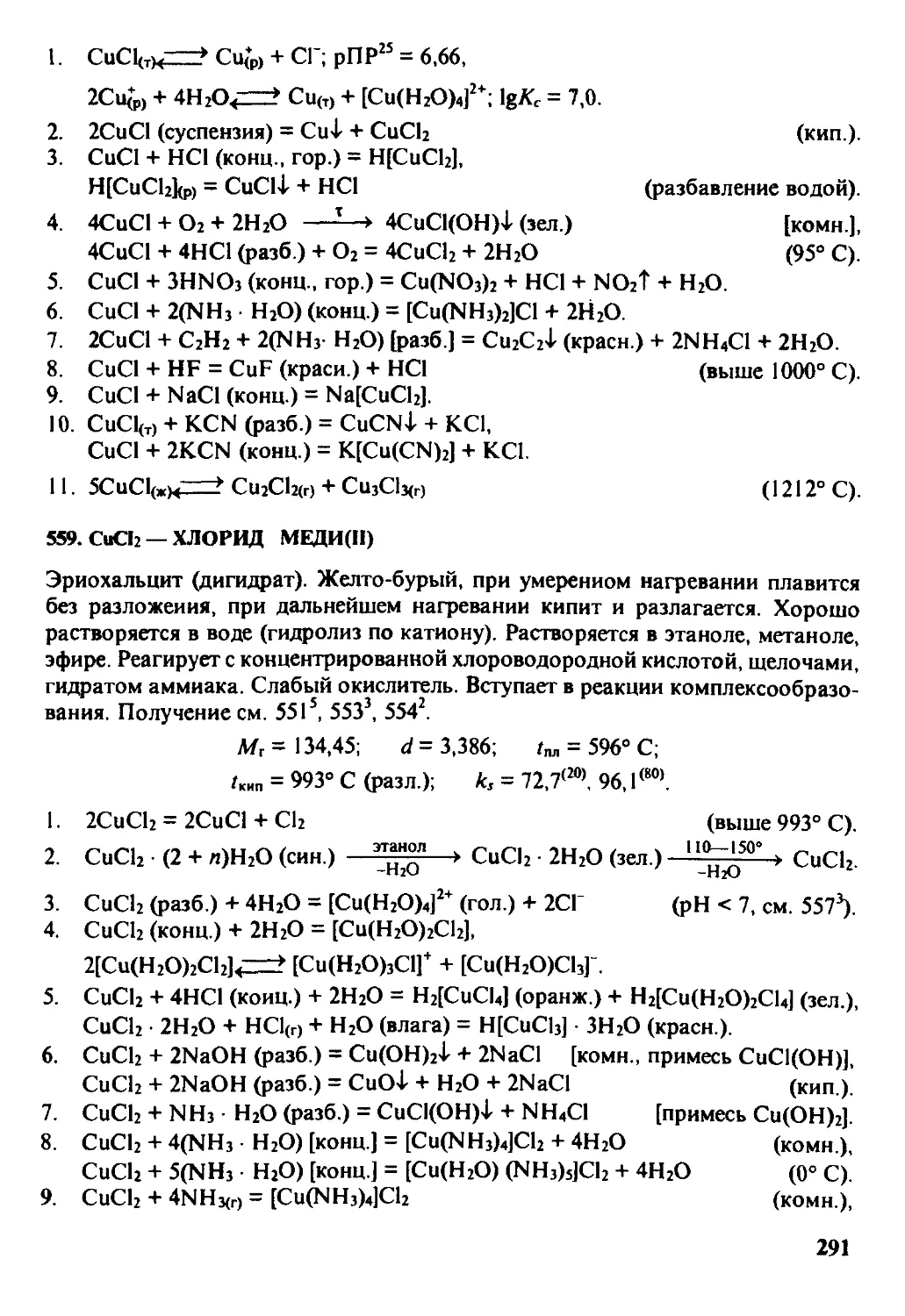

Далее следует пронумерованный набор уравнений химических реакций,

отражающих главные химические свойства данного вещества. Порядок распо-

расположения уравнений реакций в общем случае следующий:

термическое разложение вещества;

поведение кристаллогидратов, их обезвоживание или разложение;

отношение к воде, а именно: электролитическая диссоциация, протолиз,

обратимый или необратимый гидролиз, другие взаимодействия с холодной и

горячей водой;

взаимодействие с распространенными кислотами — хлороводородной,

серной и азотной (при однотипности реакций с кислотами приведено уравне-

уравнение реакции только с хлороводородной кислотой);

взаимодействие со щелочами (как правило, приведено уравнение реакции

только с гидроксидом натрия);

взаимодействие с водородом, кислородом, другими неметаллами, метал-

металлами;

обменные взаимодействия со сложными веществами;

окислительно-восстановительные взаимодействия;

комплексообразование;

электролиз.

В уравнениях химических реакций указаны условия проведения и протека-

протекания реакций, когда это важно для понимания химизма и степени обратимости.

К таким условиям относятся:

агрегатное состояние реагентов и продуктов, цвет;

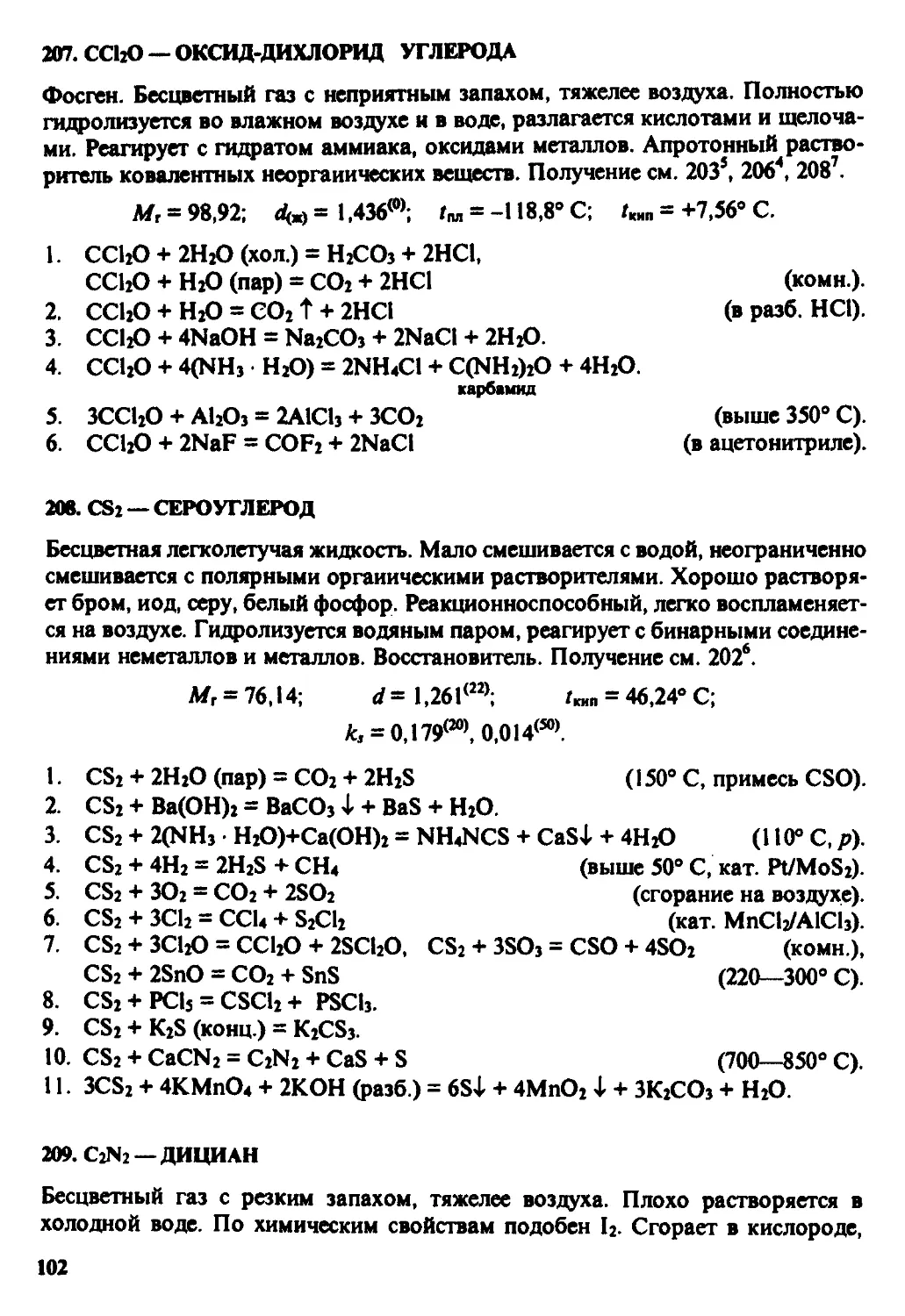

состояние раствора (разбавленный, концентрированный, насыщенный,

конкретный состав);

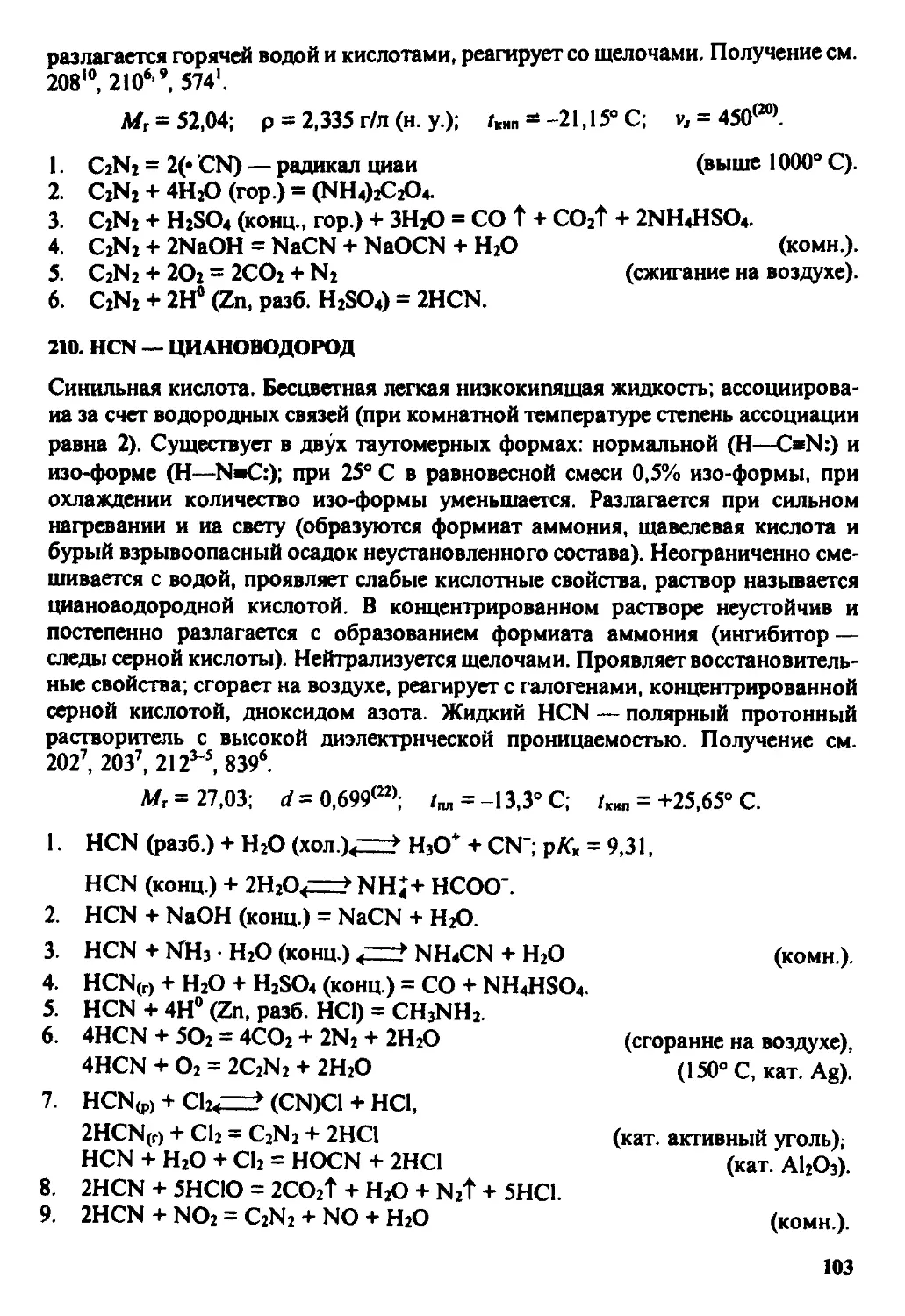

продолжительность реакции;

интервал температур, давление, катализатор;

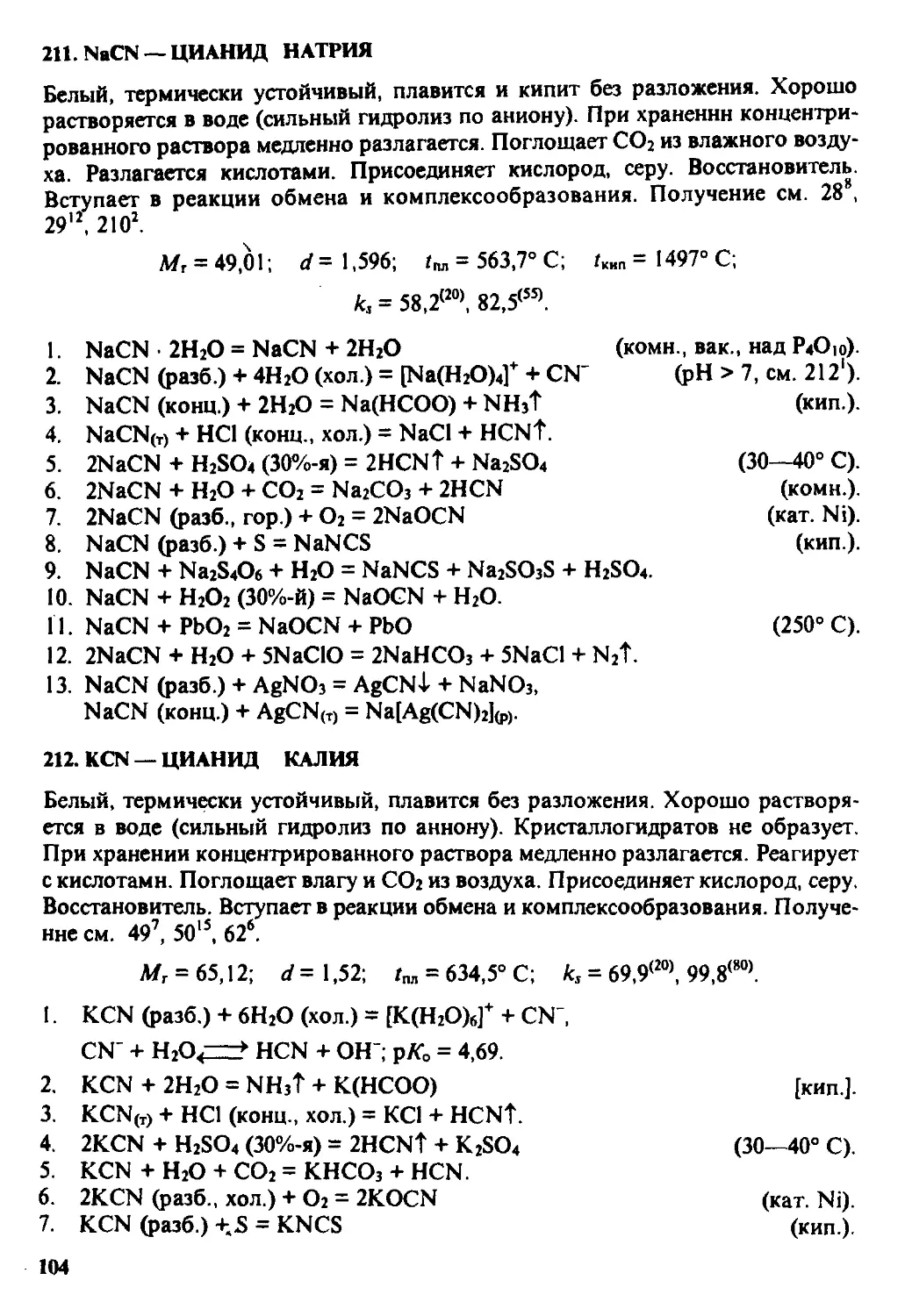

образование осадка или газа;

растворитель.

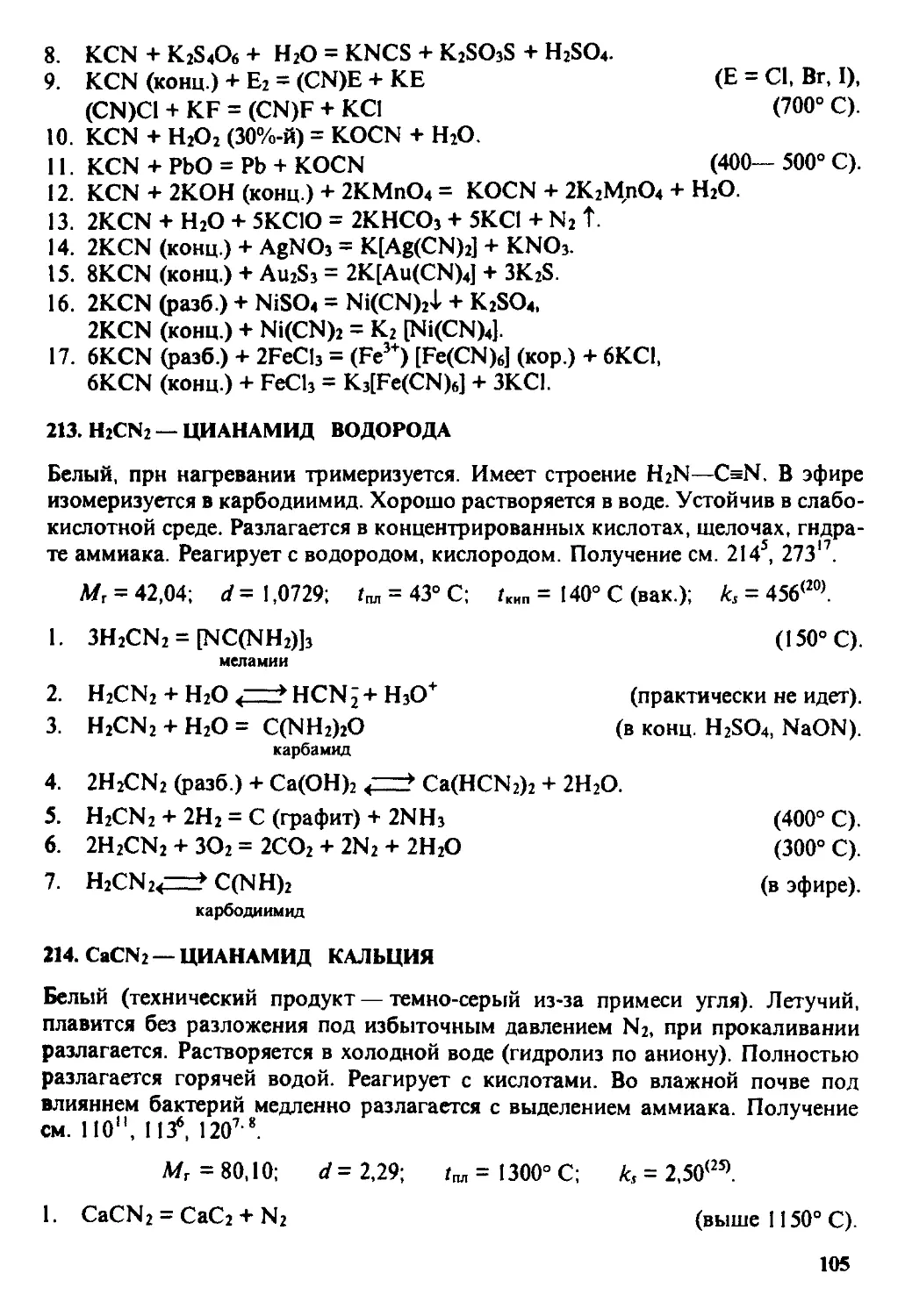

В формульном указателе представлены вещества рубрик, т. е. основного

текста пособия.

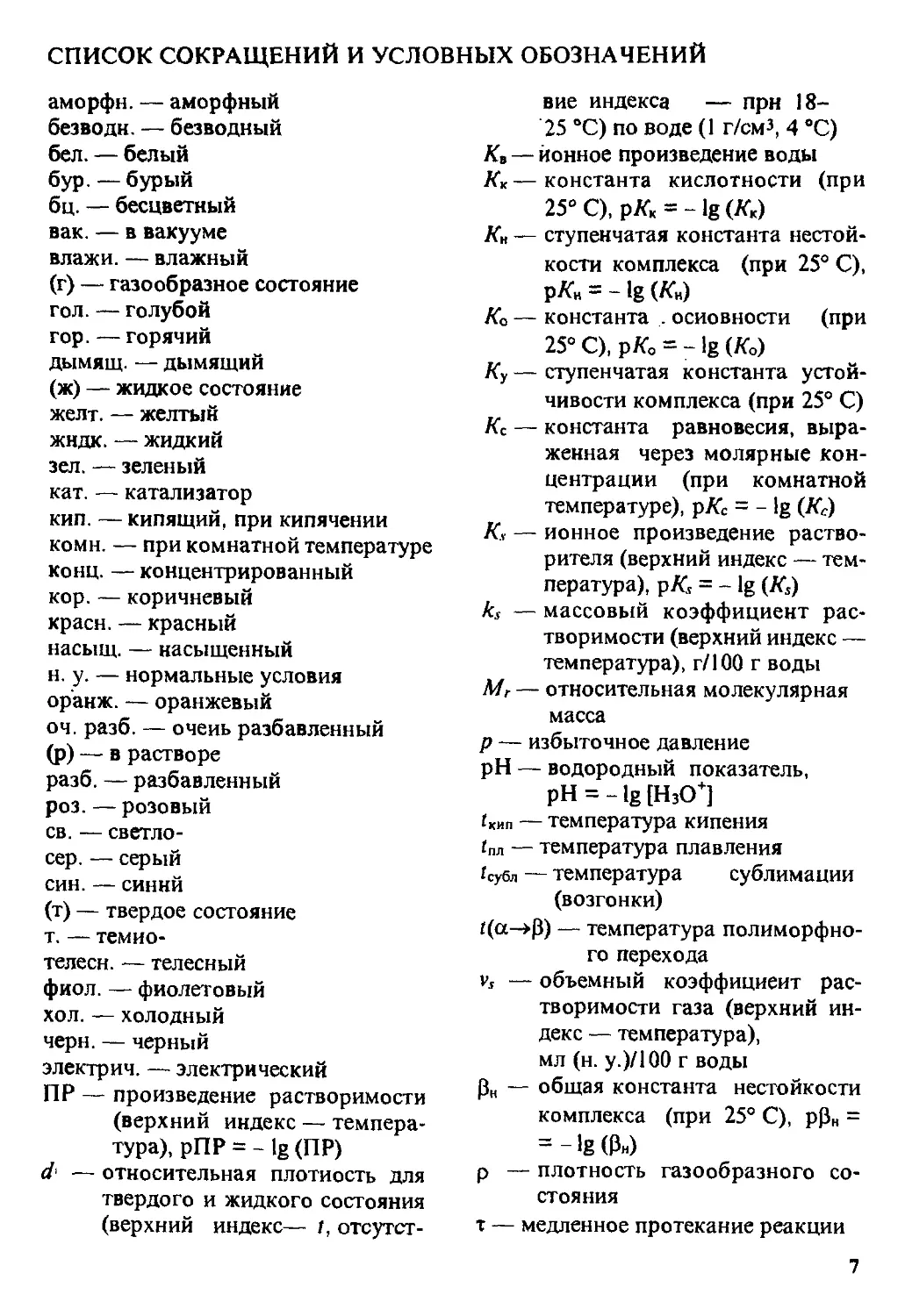

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

аморфн. — аморфный

безводн. — безводный

бел. — белый

бур. — бурый

бц. — бесцветный

вак. — в вакууме

влажн. — влажный

(г) — газообразное состояние

гол. — голубой

гор. — горячий

дымящ. — дымящий

(ж) — жидкое состояние

желт. — желтый

жидк. — жидкий

зел. — зеленый

кат. — катализатор

кип. — кипящий, при кипячении

комн. — при комнатной температуре

конц. — концентрированный

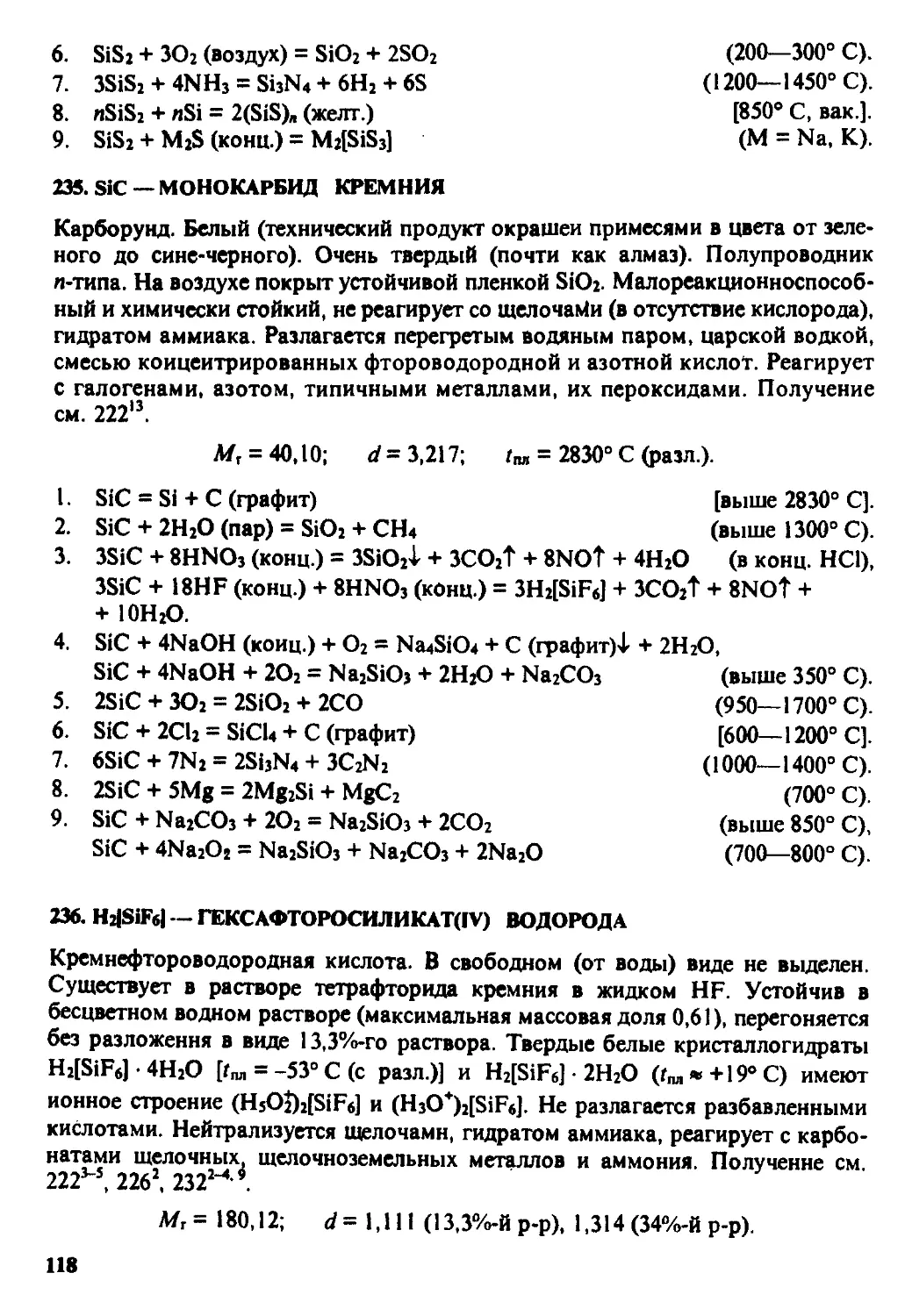

кор. — коричневый

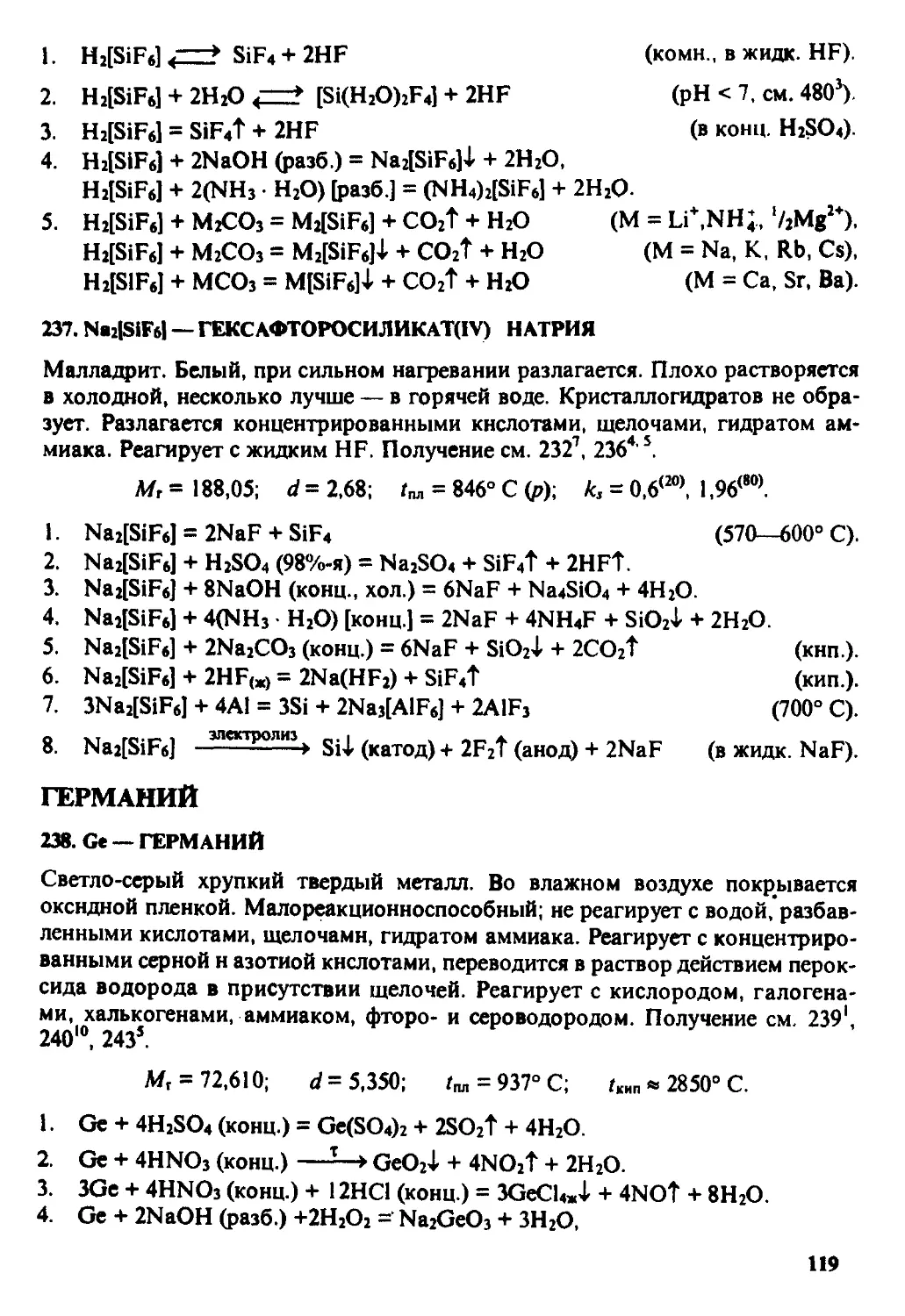

краен. — красный

насыщ. — насыщенный

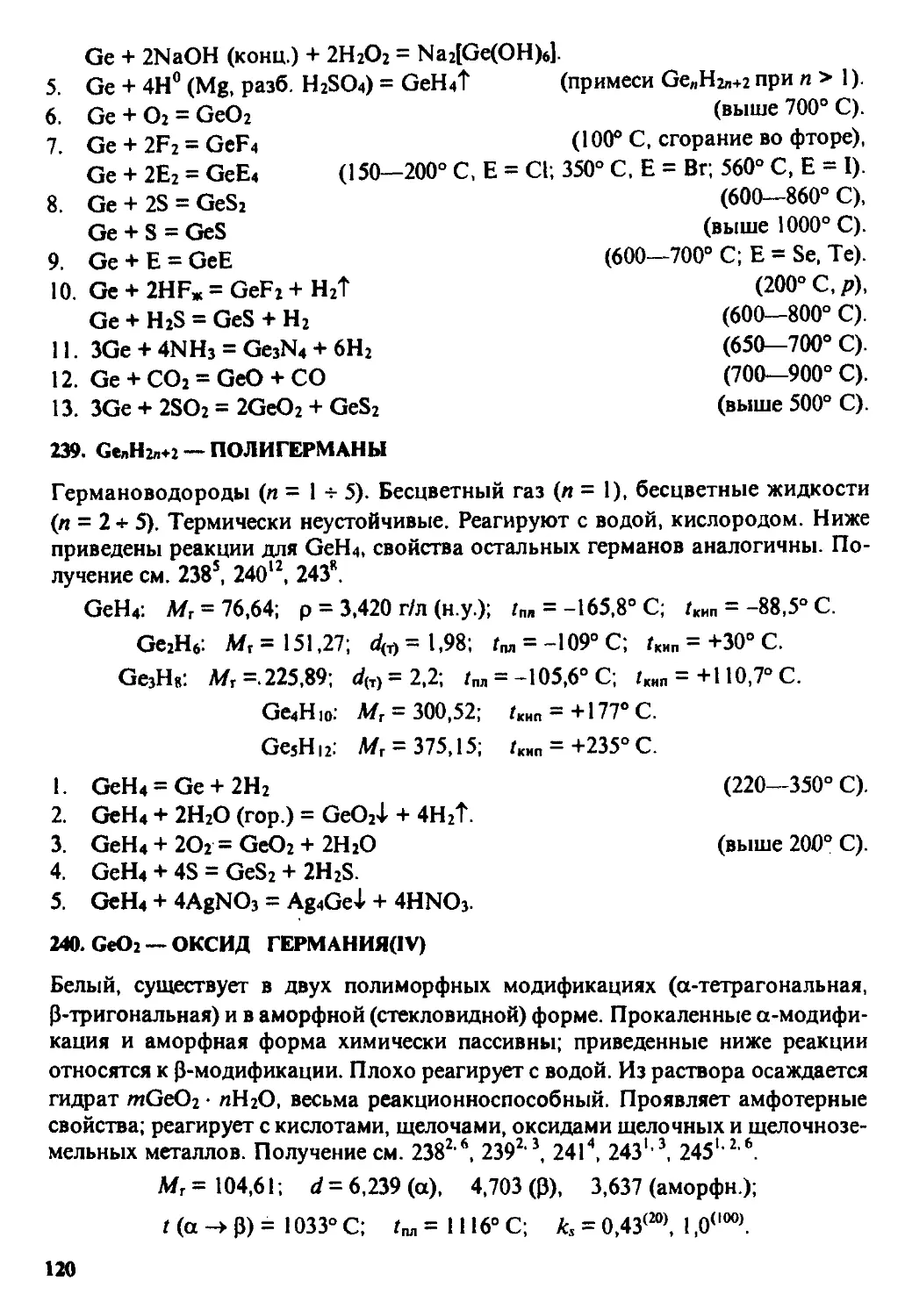

н. у. — нормальные условия

оранж. — оранжевый

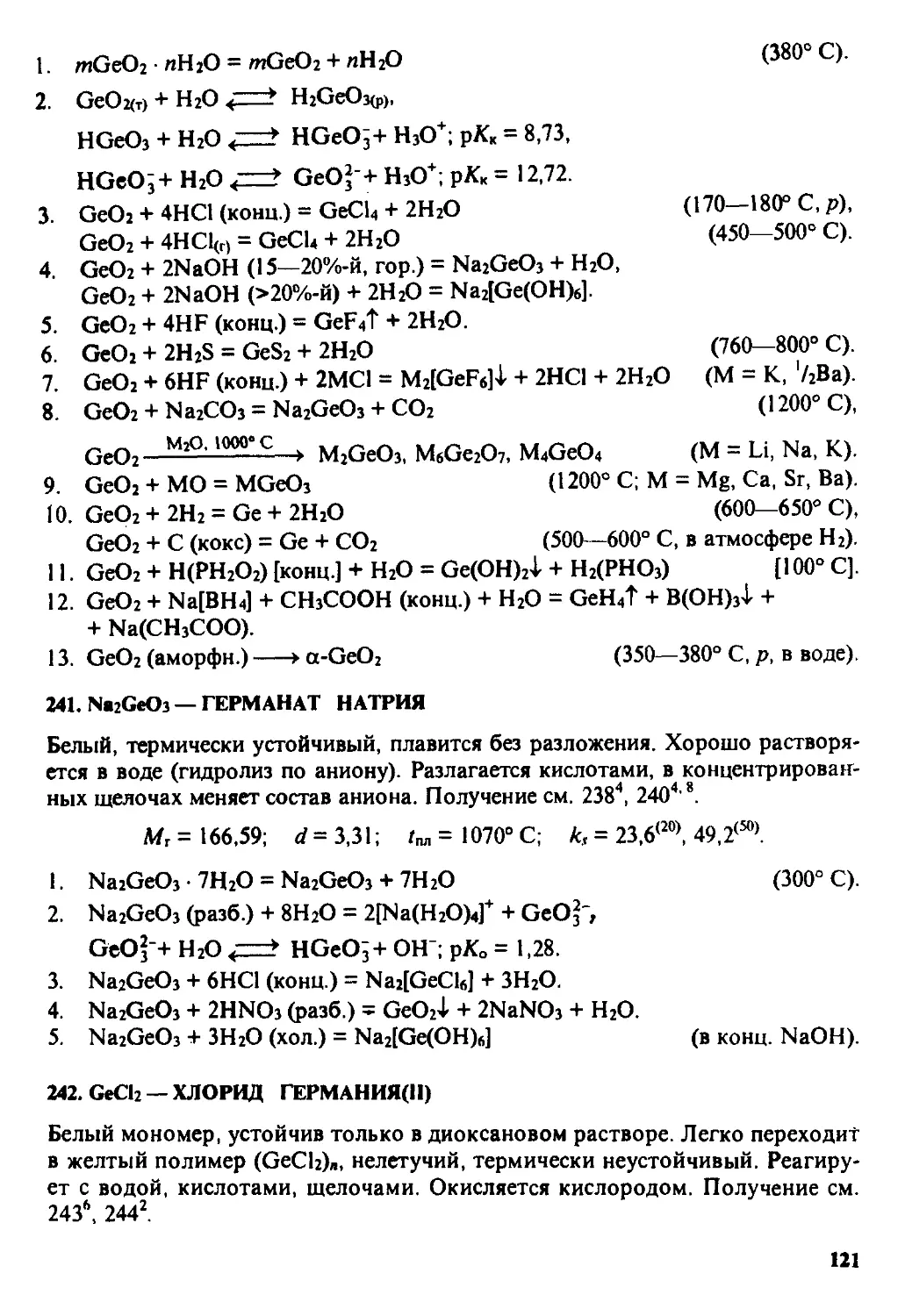

оч. разб. — очень разбавленный

(р) — в растворе

разб. — разбавленный

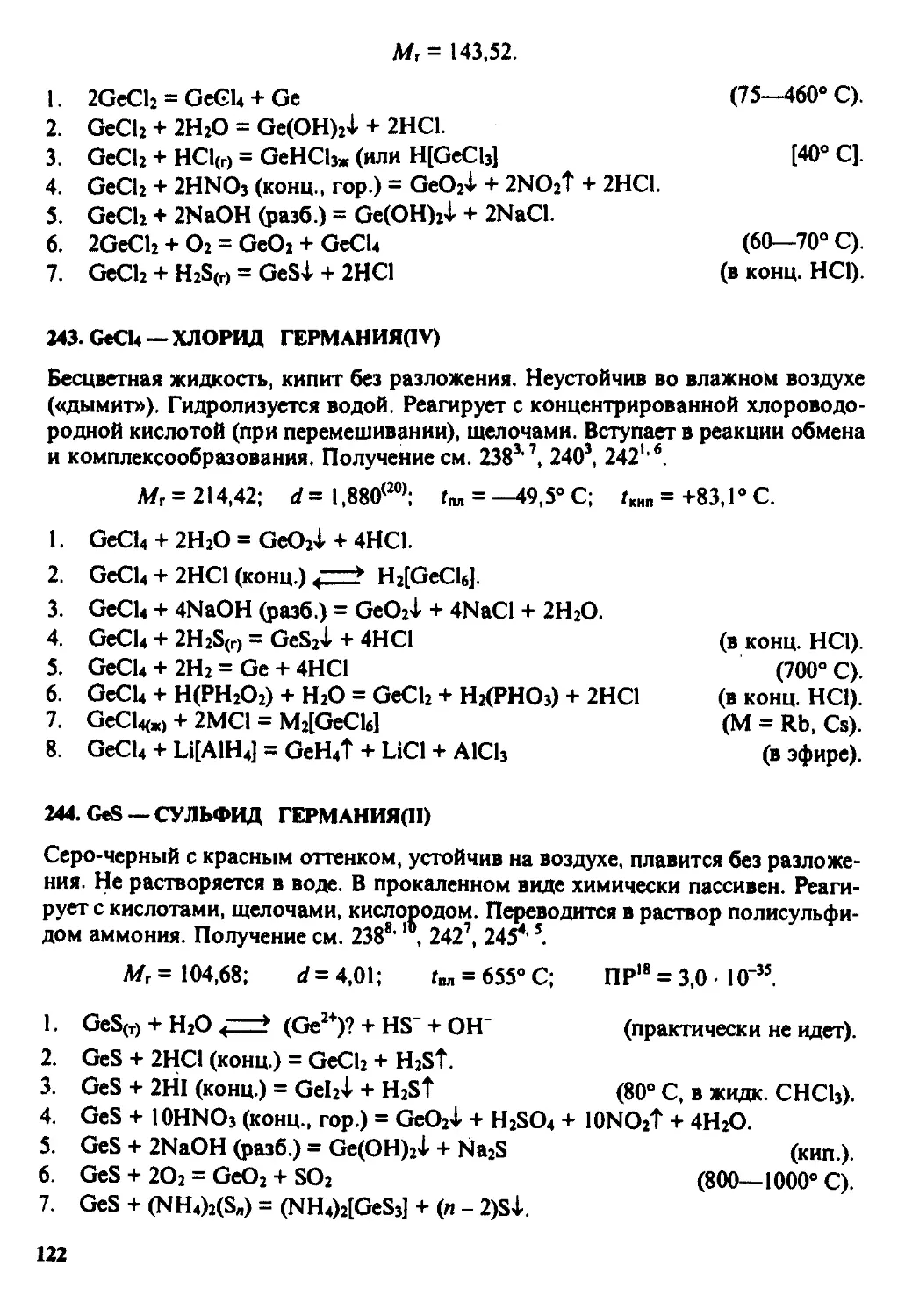

роз. — розовый

св. — светло-

светлосер. — серый

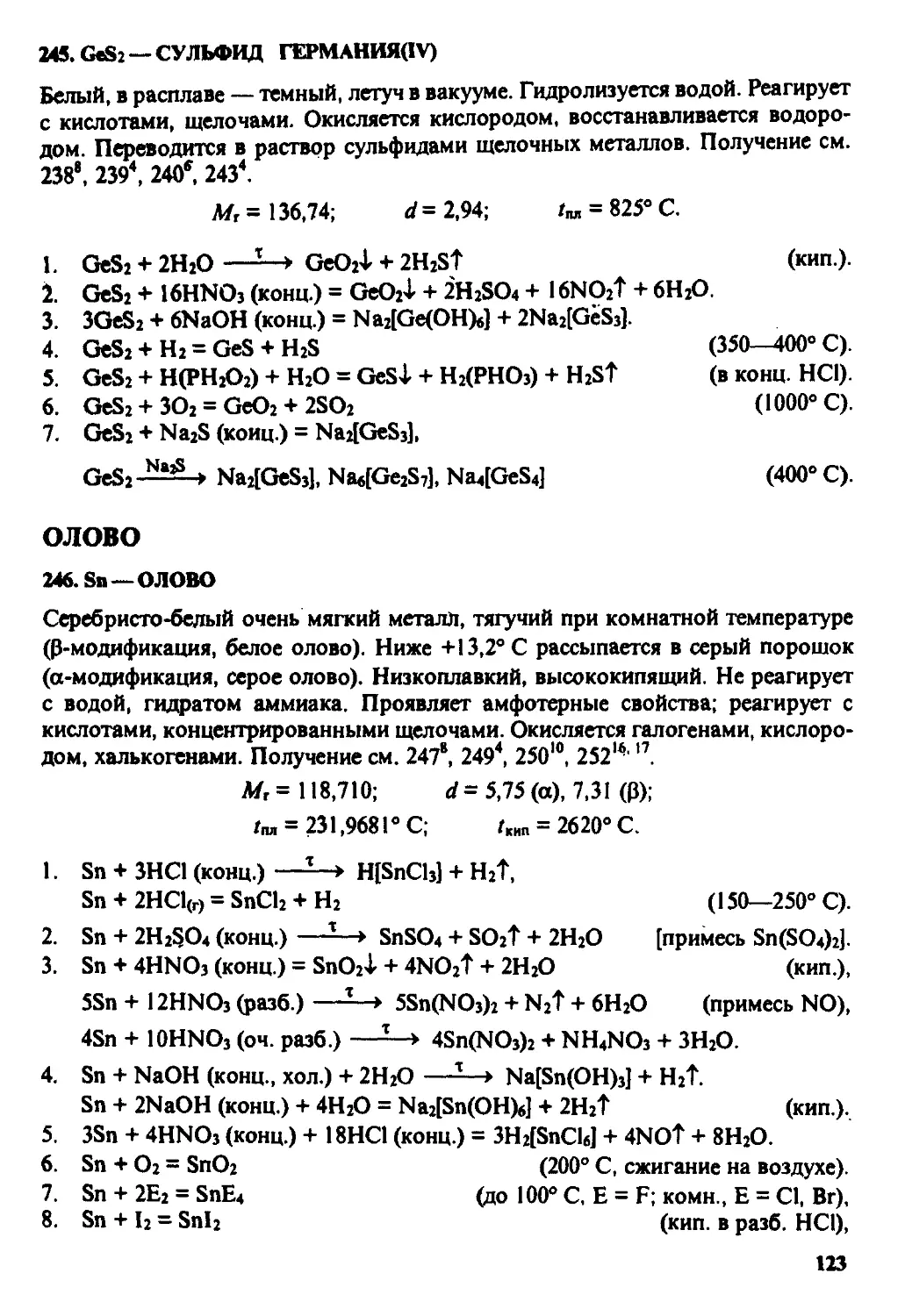

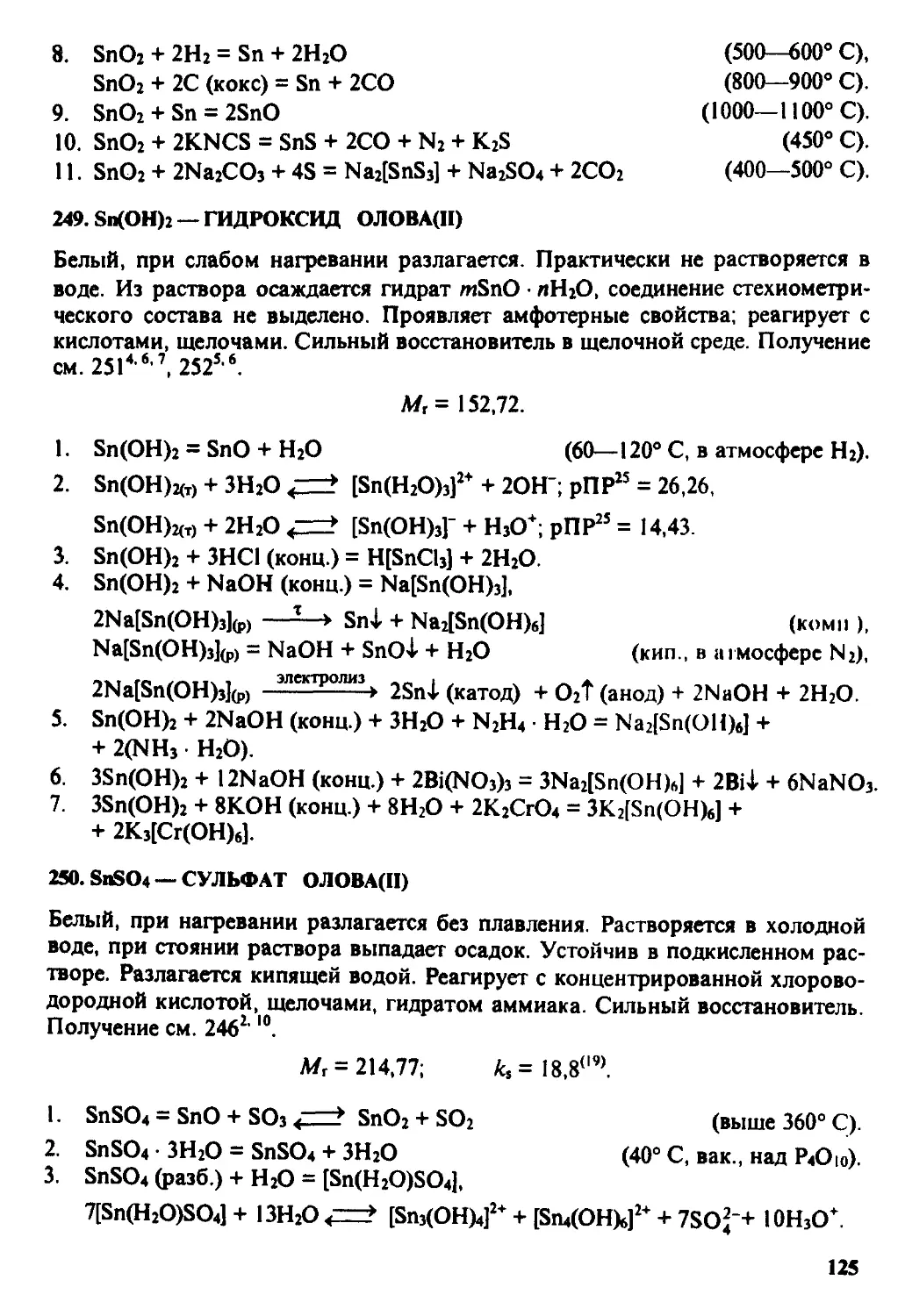

син. — синий

(т) — твердое состояние

т. — темно-

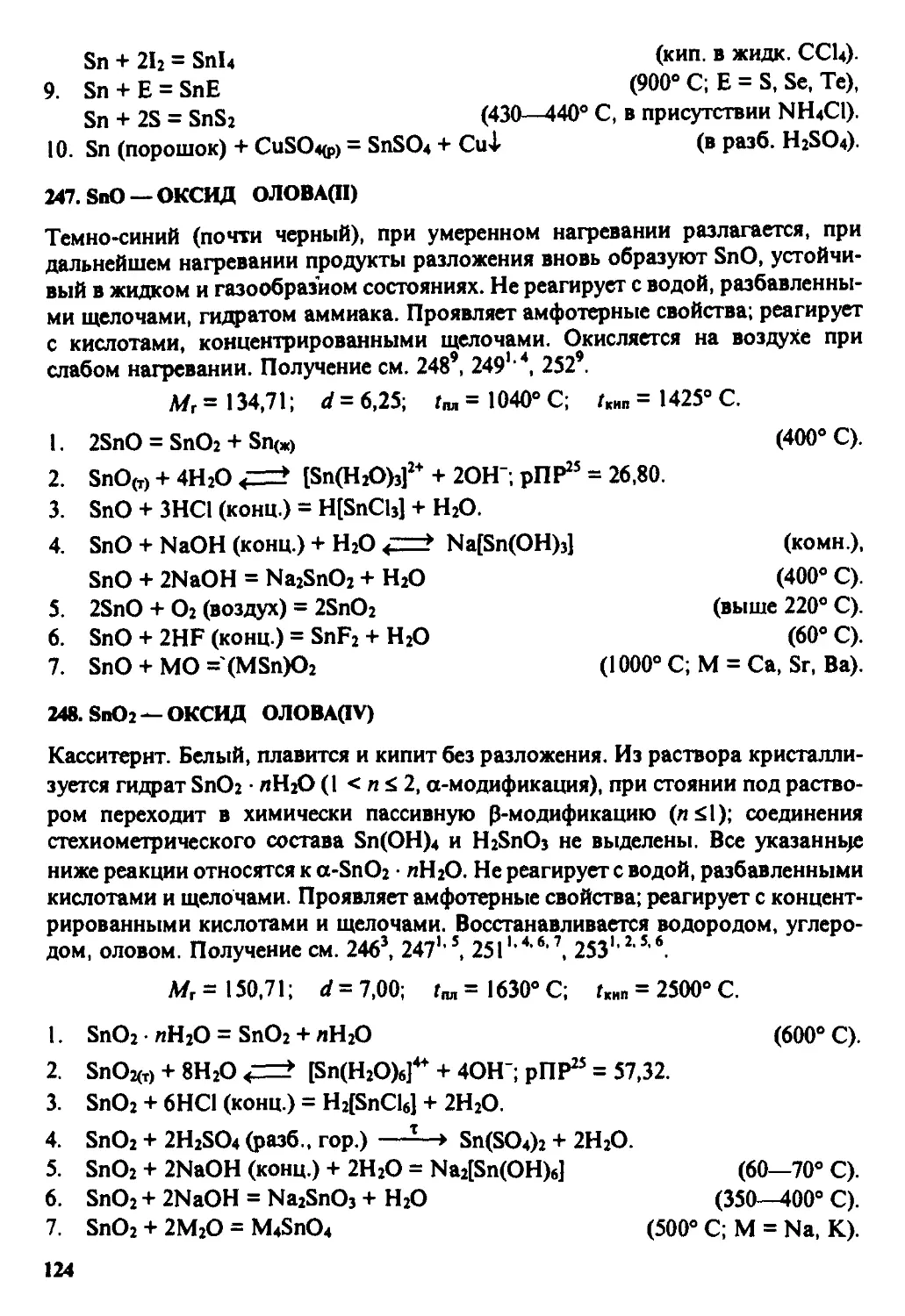

телесн. — телесный

фиол. — фиолетовый

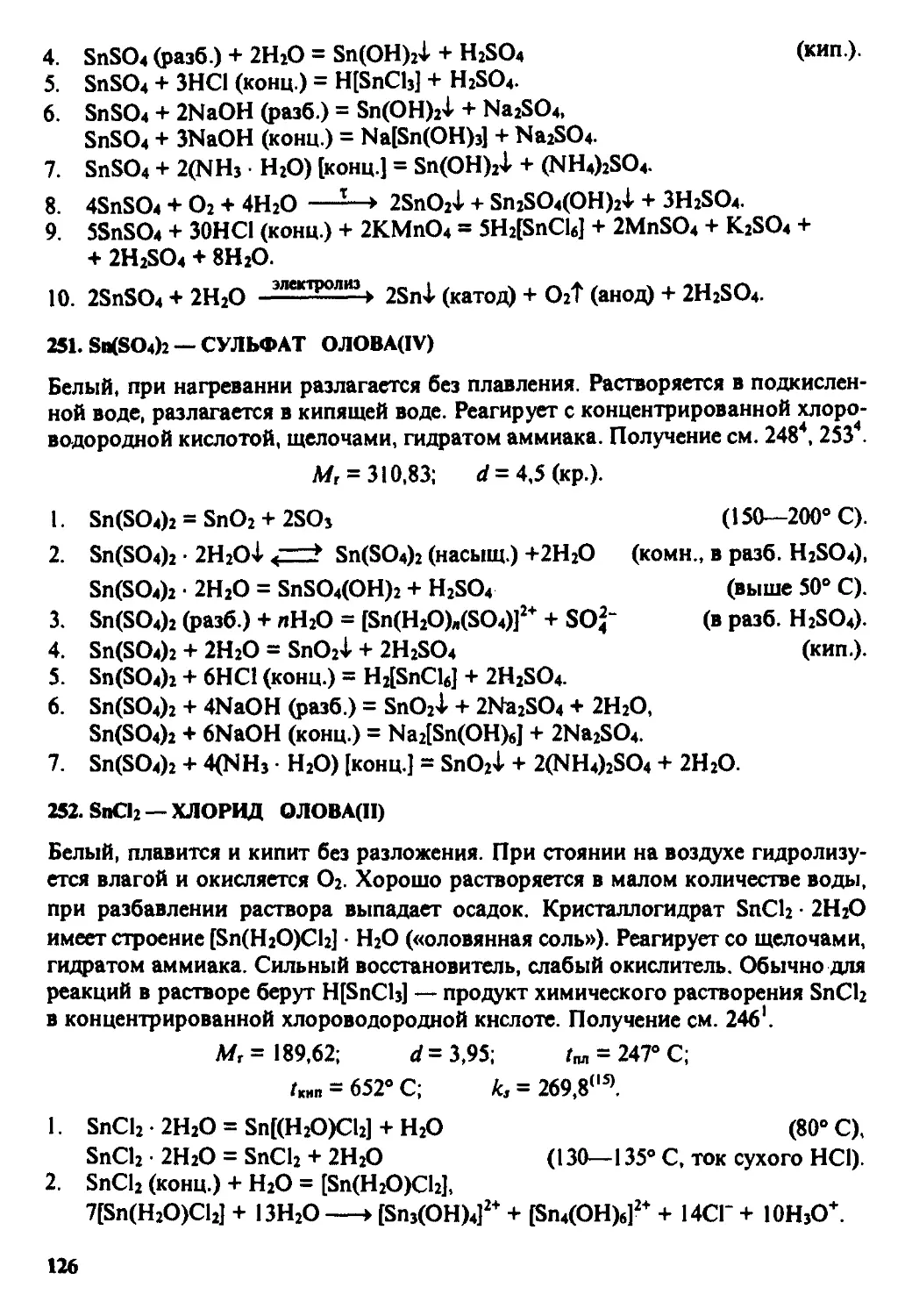

хол. — холодный

черн. — черный

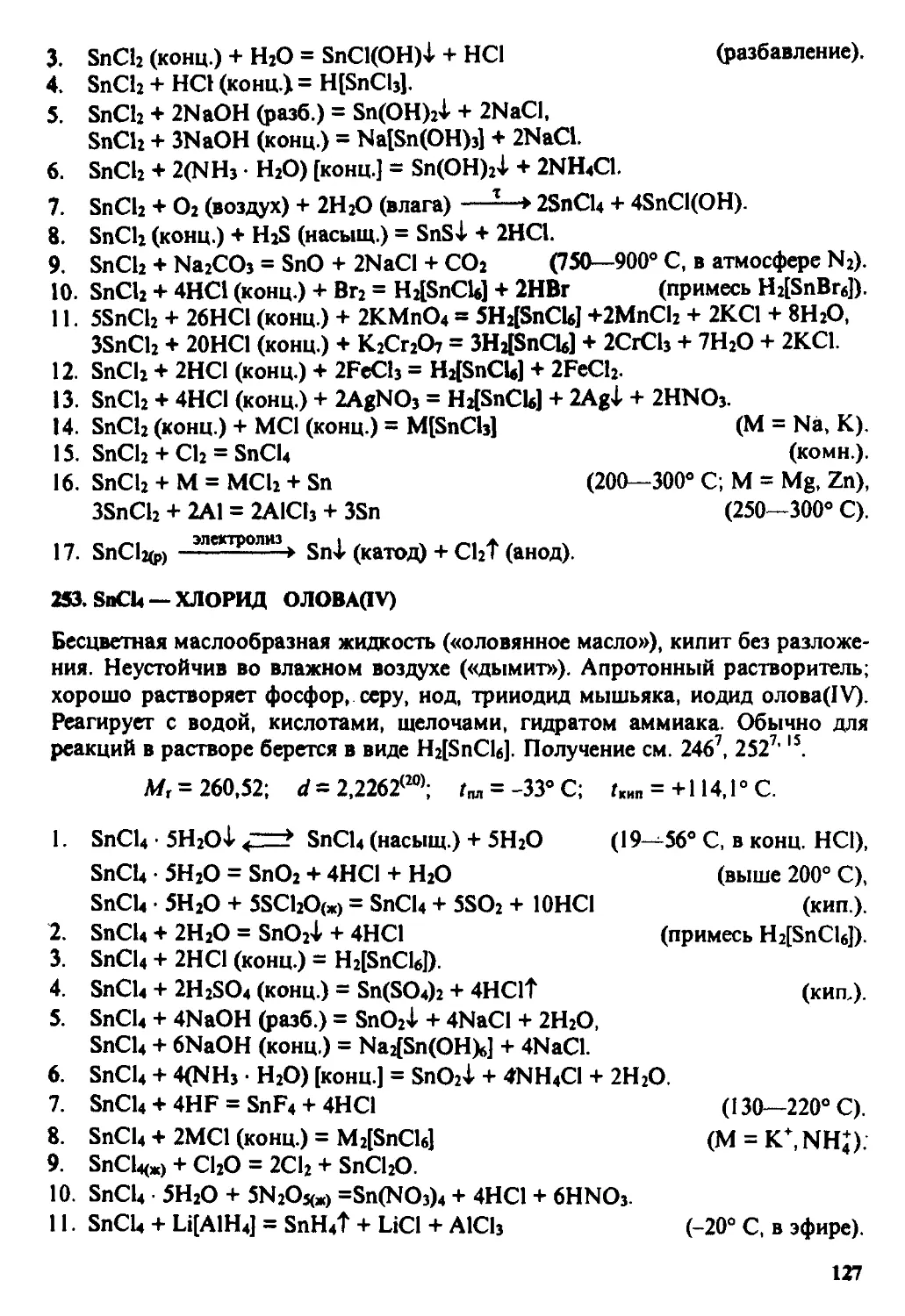

электрич. — электрический

ПР — произведение растворимости

(верхний индекс — темпера-

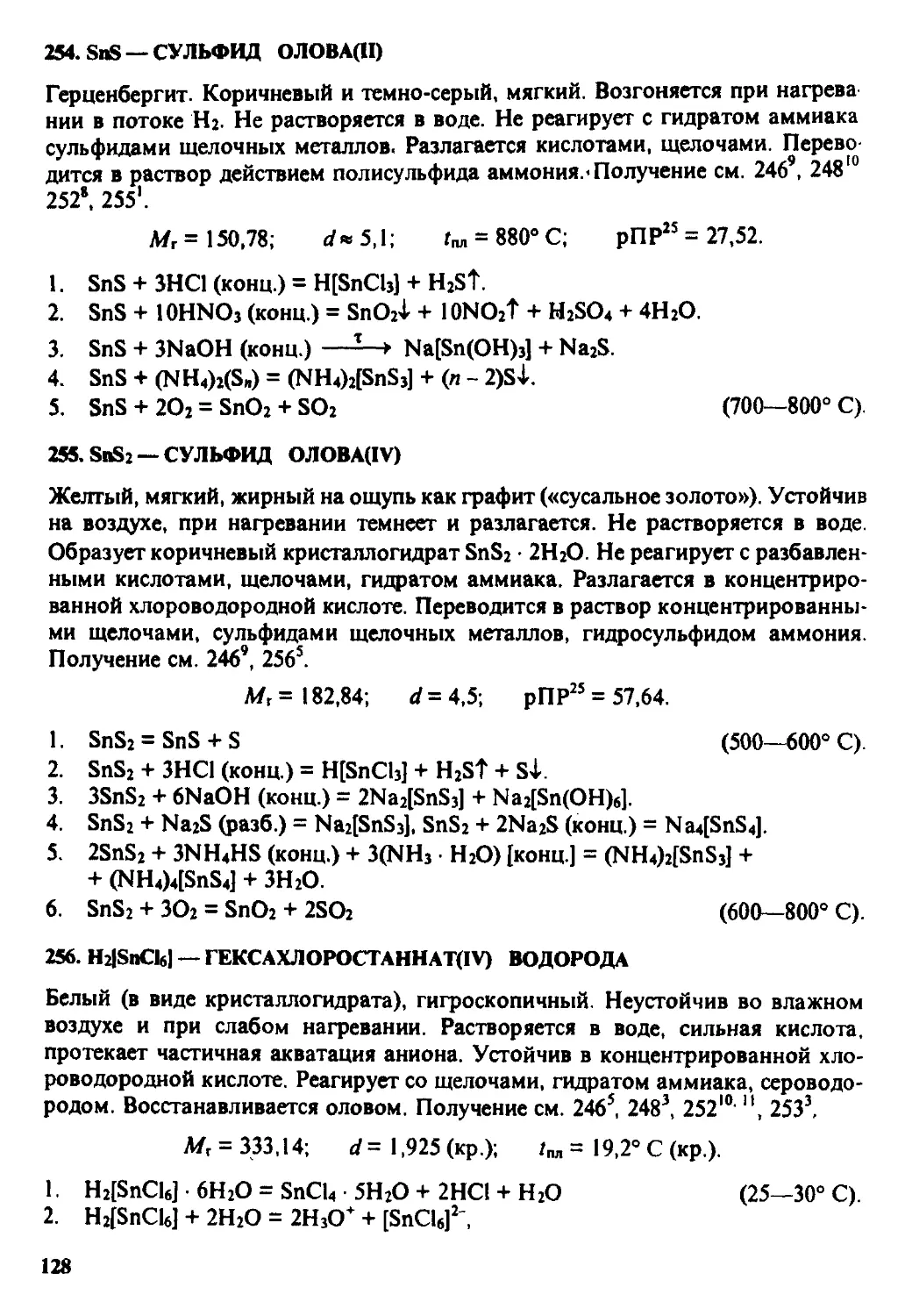

температура), рПР = - lg (ПР)

Ф — относительная плотность для

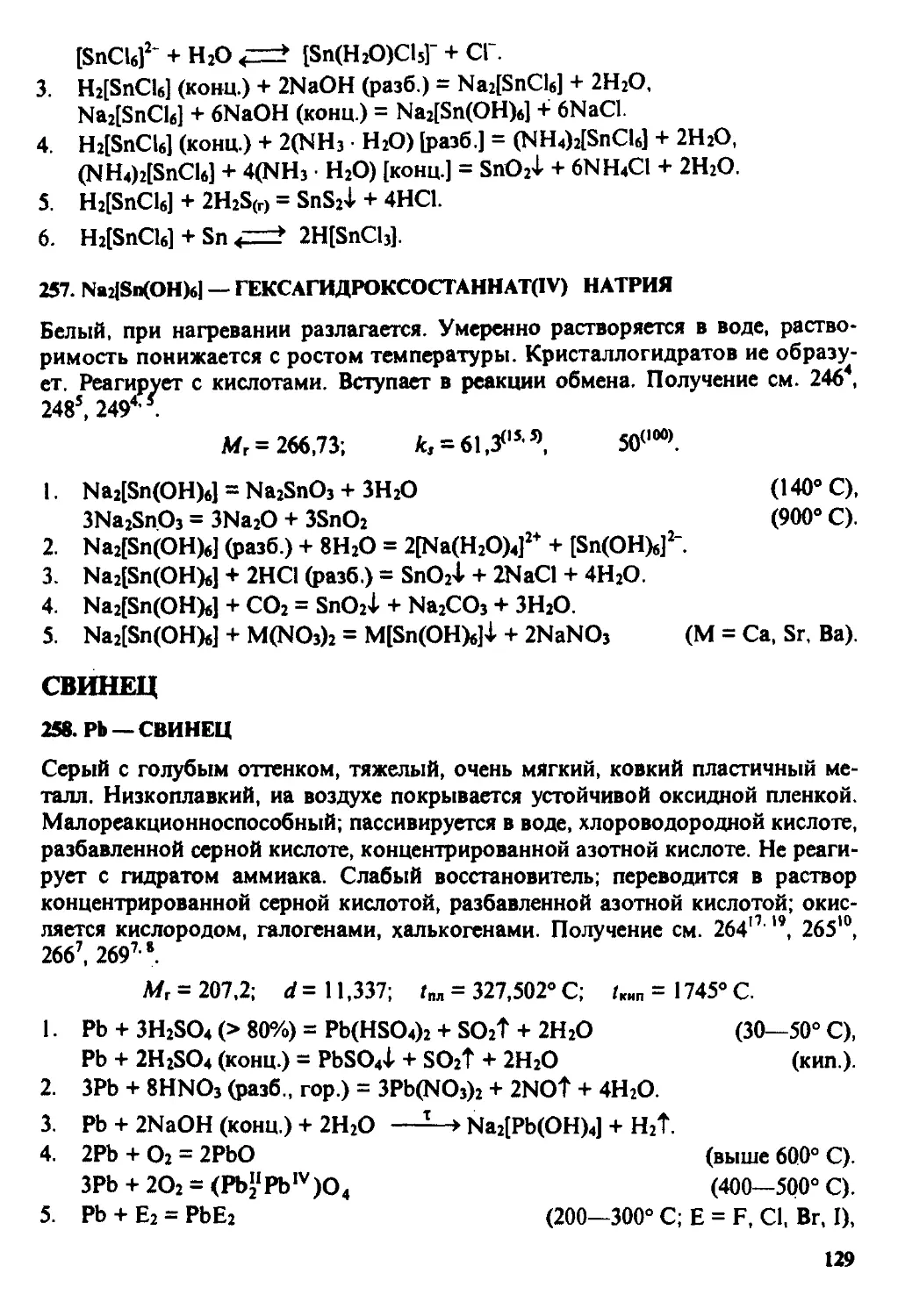

твердого и жидкого состояния

(верхний индекс— т, отсутст-

отсутствие индекса — при 18-

25 °С) по воде A г/емз, 4 °С)

Кв — ионное произведение воды

Кк — константа кислотности (при

25° С), pKK = -\g(KK)

Ки — ступенчатая константа нестой-

нестойкости комплекса (при 25° С),

р/Ги = - lg (*•„)

Ко — константа . основности (при

25° С), ptfo = - lg (/Q

Ку — ступенчатая константа устой-

устойчивости комплекса (при 25° С)

Кс — константа равновесия, выра-

выраженная через молярные кон-

концентрации (при комнатной

температуре), рКс = - lg (Kc)

К, — ионное произведение раство-

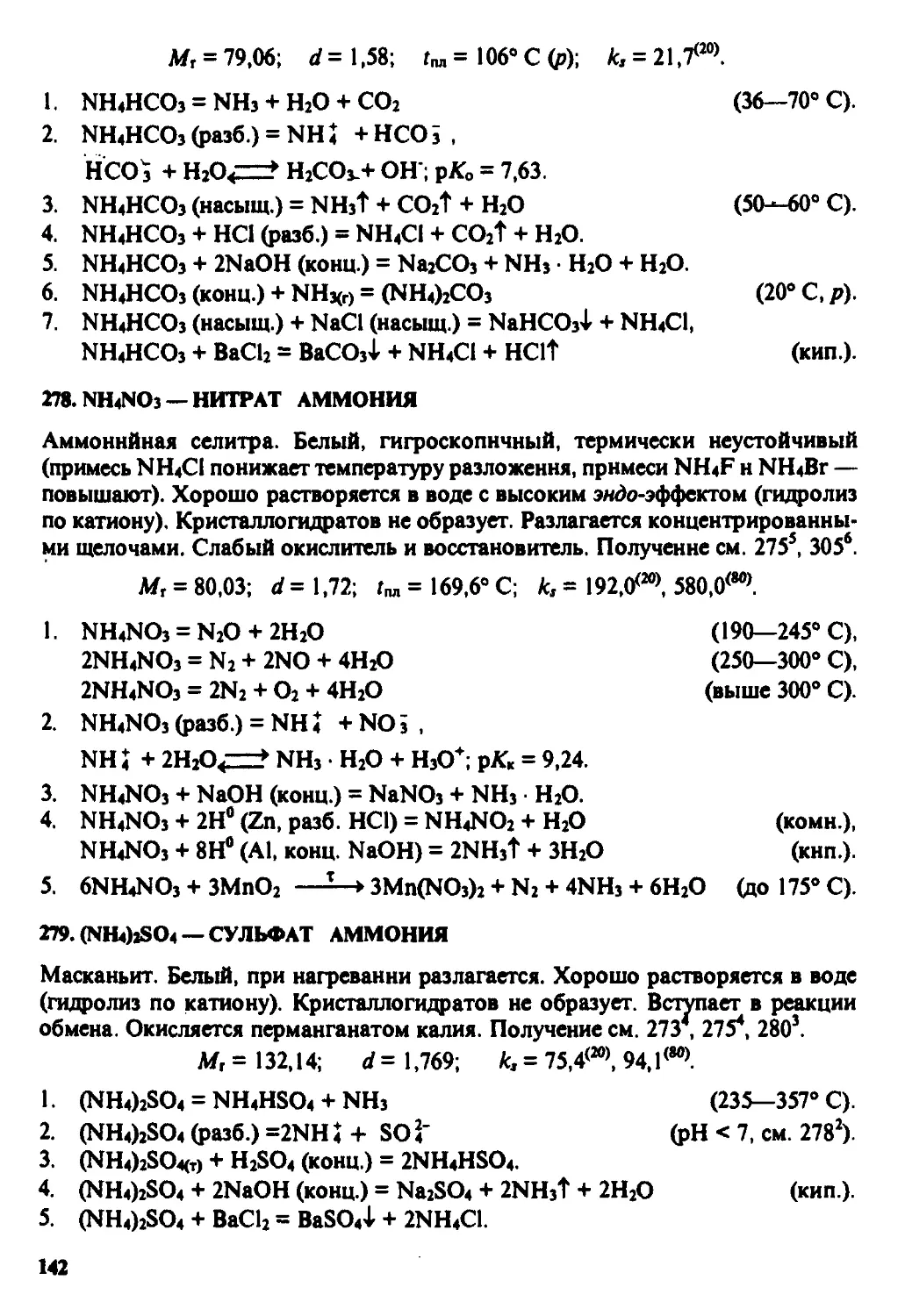

растворителя (верхний индекс — тем-

температура), pKs = - lg (Ks)

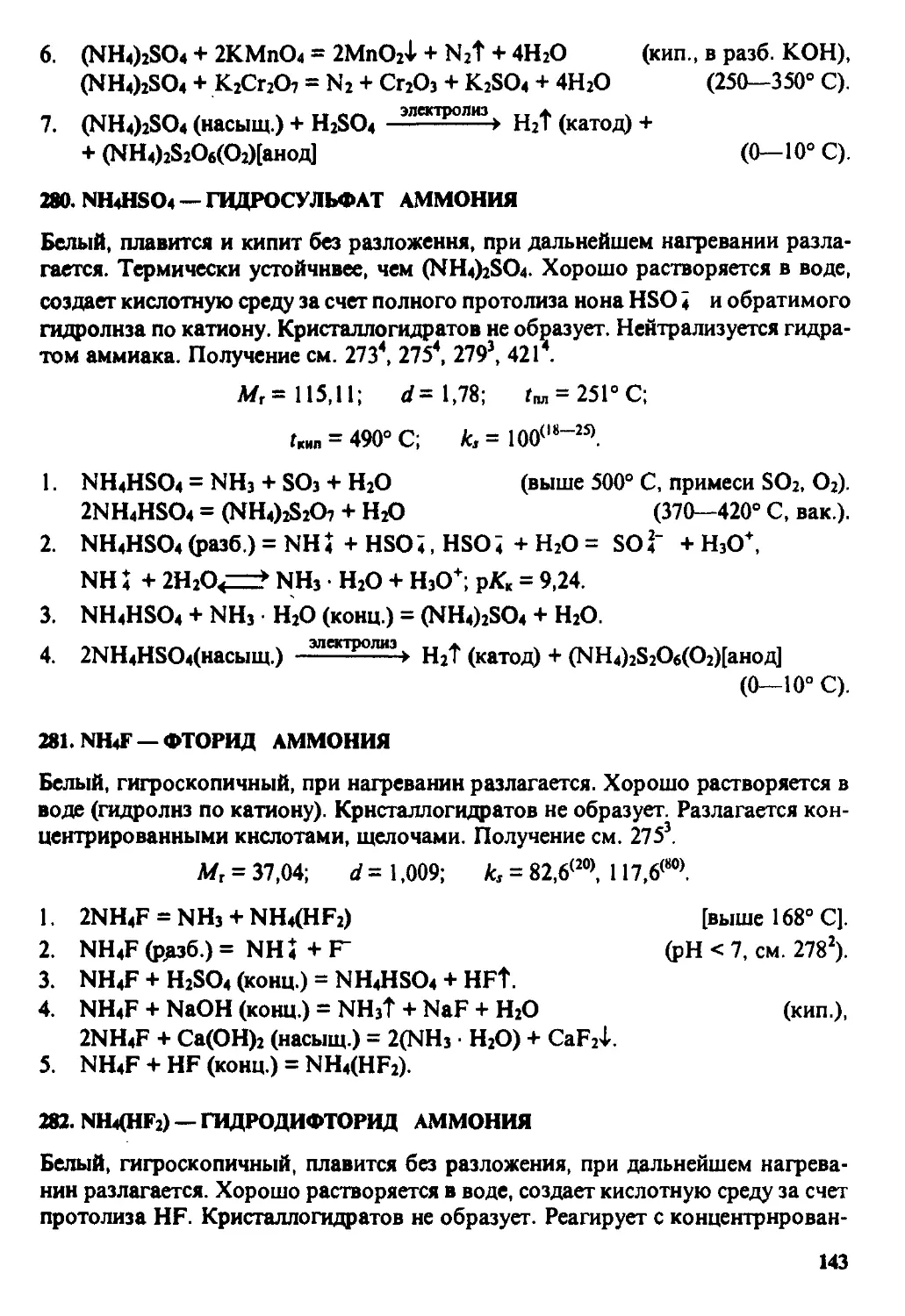

ks — массовый коэффициент рас-

растворимости (верхний индекс —

температура), г/100 г воды

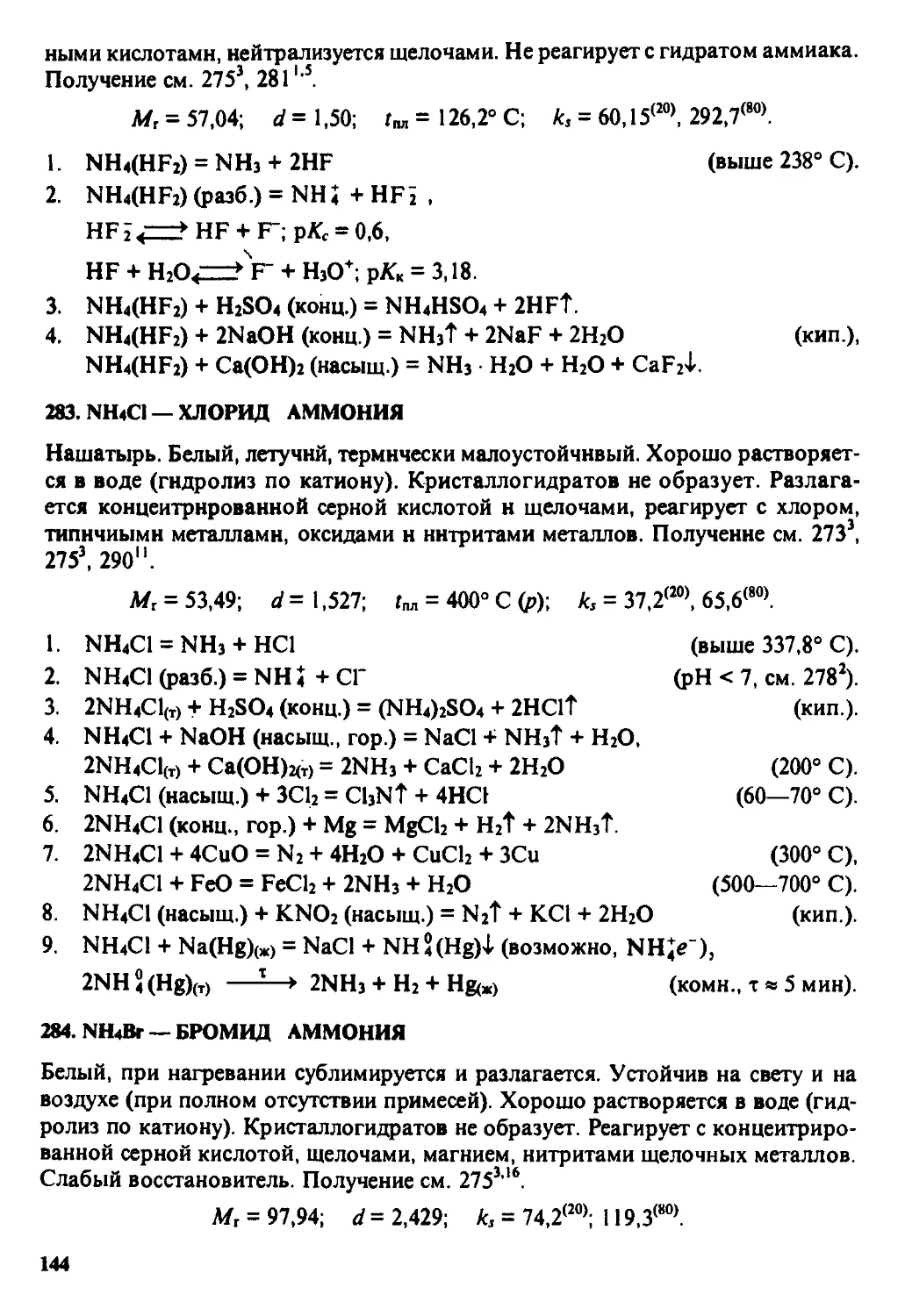

Мг — относительная молекулярная

масса

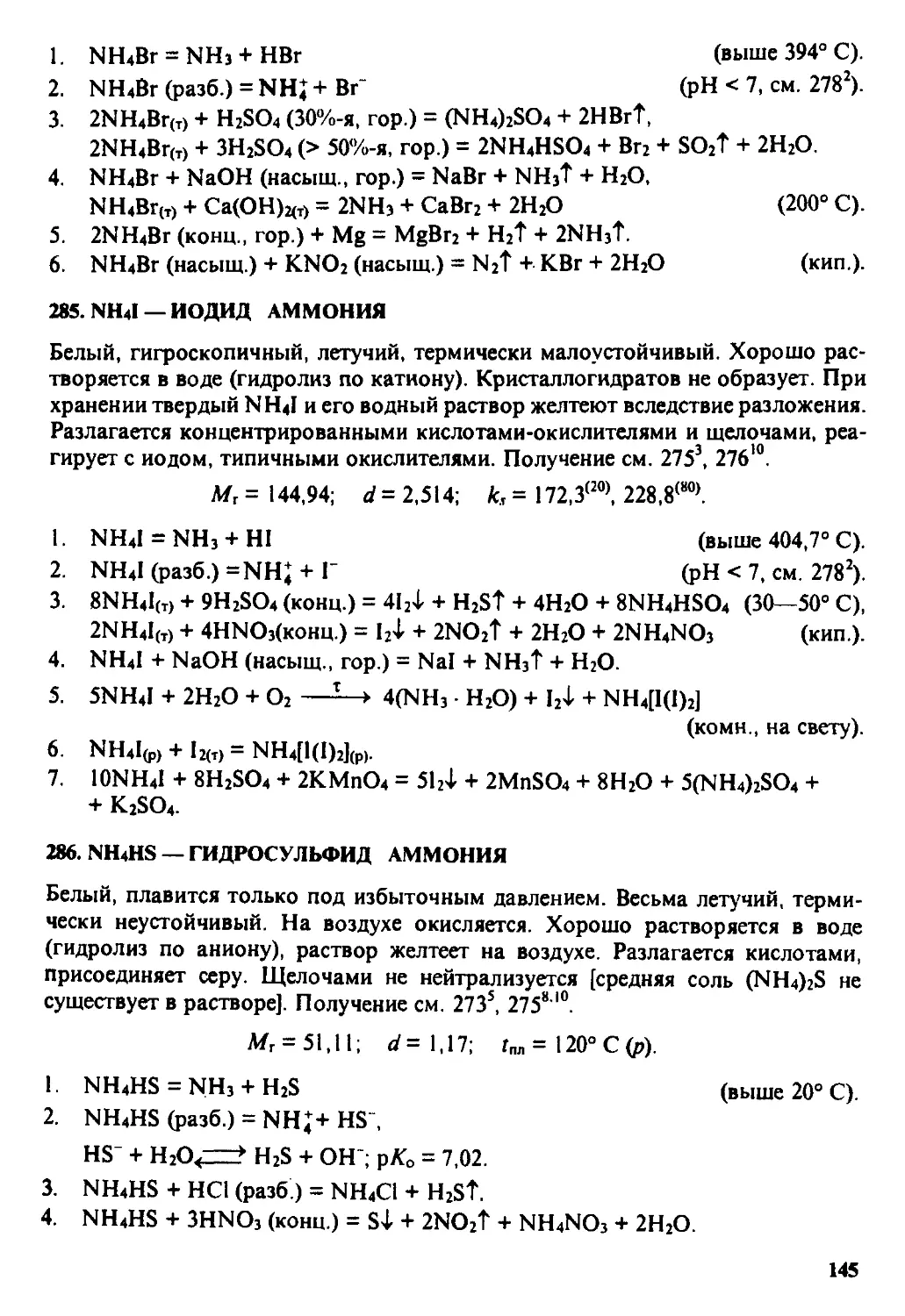

р — избыточное давление

рН — водородный показатель,

рН = - lg [Н3О+]

'кип — температура кипения

'пл — температура плавления

'субл — температура сублимации

(возгонки)

/(сс-»Р) — температура полиморфно-

полиморфного перехода

Vj — объемный коэффициент рас-

растворимости газа (верхний ин-

индекс — температура),

мл (н. у.)/100 г воды

рн — общая константа нестойкости

комплекса (при 25° С), рР„ =

= - lg (Рн)

р — плотность газообразного со-

состояния

т — медленное протекание реакции

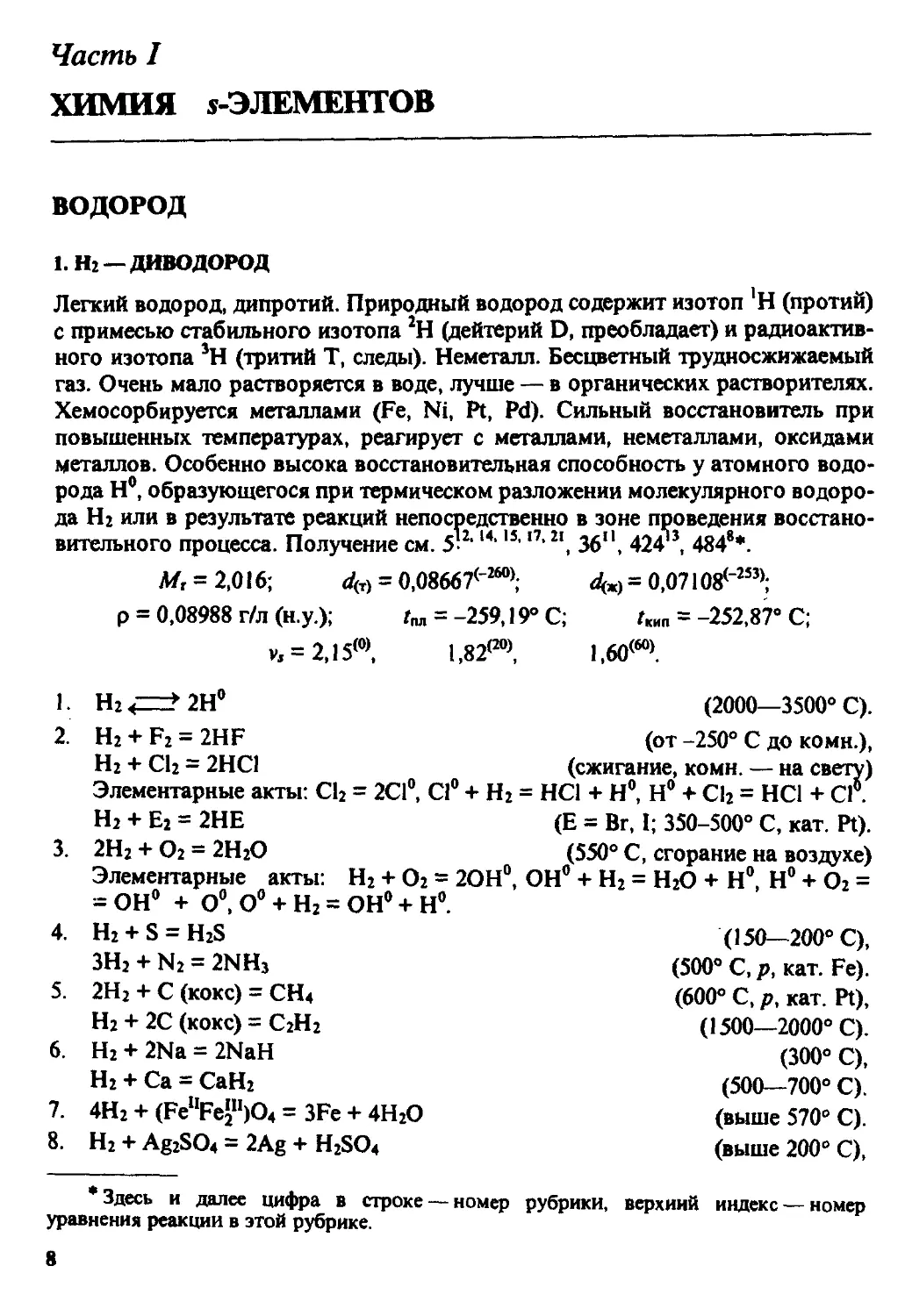

Часть I

ХИМИЯ s-ЭЛЕМЕНТОВ

ВОДОРОД

1. Н2 —ДИВОДОРОД

Легкий водород, дипротий. Природный водород содержит изотоп "Н (протай)

с примесью стабильного изотопа 2Н (дейтерий D, преобладает) и радиоактив-

радиоактивного изотопа 3Н (тритий Т, следы). Неметалл. Бесцветный трудносжижаемый

газ. Очень мало растворяется в воде, лучше — в органических растворителях.

Хемосорбируется металлами (Fe, Ni, Pt, Pd). Сильный восстановитель при

повышенных температурах, реагирует с металлами, неметаллами, оксидами

металлов. Особенно высока восстановительная способность у атомного водо-

водорода Н°, образующегося при термическом разложении молекулярного водоро-

водорода Нг или в результате реакций непосредственно в зоне проведения восстано-

восстановительного процесса. Получение см. 5-2> |4> 15' "•21, 36м, 42413, 4848*.

М, = 2,016; </(т) = 0,08667е-260»; 4*) = 0.07108(53);

р = 0,08988 г/л (н.у.); tm = -259,19° С; /к„„ = -252,87° С;

v, = 2,15го, 1,82BО), 1,60F0).

1. Н2<=»2Н° B000—3500° С).

2. Н2 + F2 = 2HF (от -250° С до комн.),

Нг + С12 = 2НС1 (сжигание, комн. — на свету)

Элементарные акты: С12 = 2С1°, С1° + Н2 = НС1 + Н°, Н° + С12 = НС1 + СГ

Н2 + Е2 = 2HE (Е = Вг, I; 350-500° С, кат. Pt).

3. 2Н2 + О2 = 2Н2О E50° С, сгорание на воздухе)

Элементарные акты: Н2 + О2 = 2ОН°, ОН0 + Н2 = Н2О + Н°, Н° + О2 =

= ОН0 + О0, О0 + Н2 = ОН0 + Н°.

4. H2 + S = H2S A50—200° С),

ЗН2 + N2 = 2NH3 E00° С, р, кат. Fe).

5. 2Н2 + С (кокс) = СН4 F00° С, р, кат. Pt),

Н2 + 2С (кокс) = С2Н2 A500—2000° С).

6. H2 + 2Na = 2NaH C00° С),

Н2 + Са = СаН2 E00—700° С).

7. 4Н2 + (Fe"Feni)O4 = 3Fe + 4H2O (выше 570° С).

8. Н2 + Ag2SO4 = 2Ag + H2SO4 (выше 200° С),

* Здесь и далее цифра в строке —номер рубрики, верхний индекс —номер

уравнения реакции в этой рубрике.

4Н2 + 2Na2SO4 = Na2S + 4H2O E50—600° С, кат. Fe2O3).

9. ЗН2 + 2ВСЬ = 2В + 6НС1 (800—1200° С),

Н2 + 2ЕиСЬ = 2EuCl2 + 2HC1 B70° С).

10. 4Н2 + СО2 = СН4 + 2Н2О B00° С, кат. СигО).

11. Н2 + СаС2 = Са + С2Н2 (выше 2200° С).

12. Н2 + 2С (кокс) + Ni = 2HCN (выше 1800° С).

13. Hi + ВаНг = Ва(НгJ &° °° С- *>•

14. 2H°(Zn, разб. НС1) + KNO3 = KNO2 + H2O,

8Н°(А1. конц. КОН) + KNO3 = NH3t + КОН + 2Н2О (кип.).

15. 2H°(Zn, разб. НС1) + ЕиСЬ = 2ЕиС12 + 2НС1,

2Н°(А1) + NaOH (конц.) + Ag2S = 2Ag4 + H2O + NaHS.

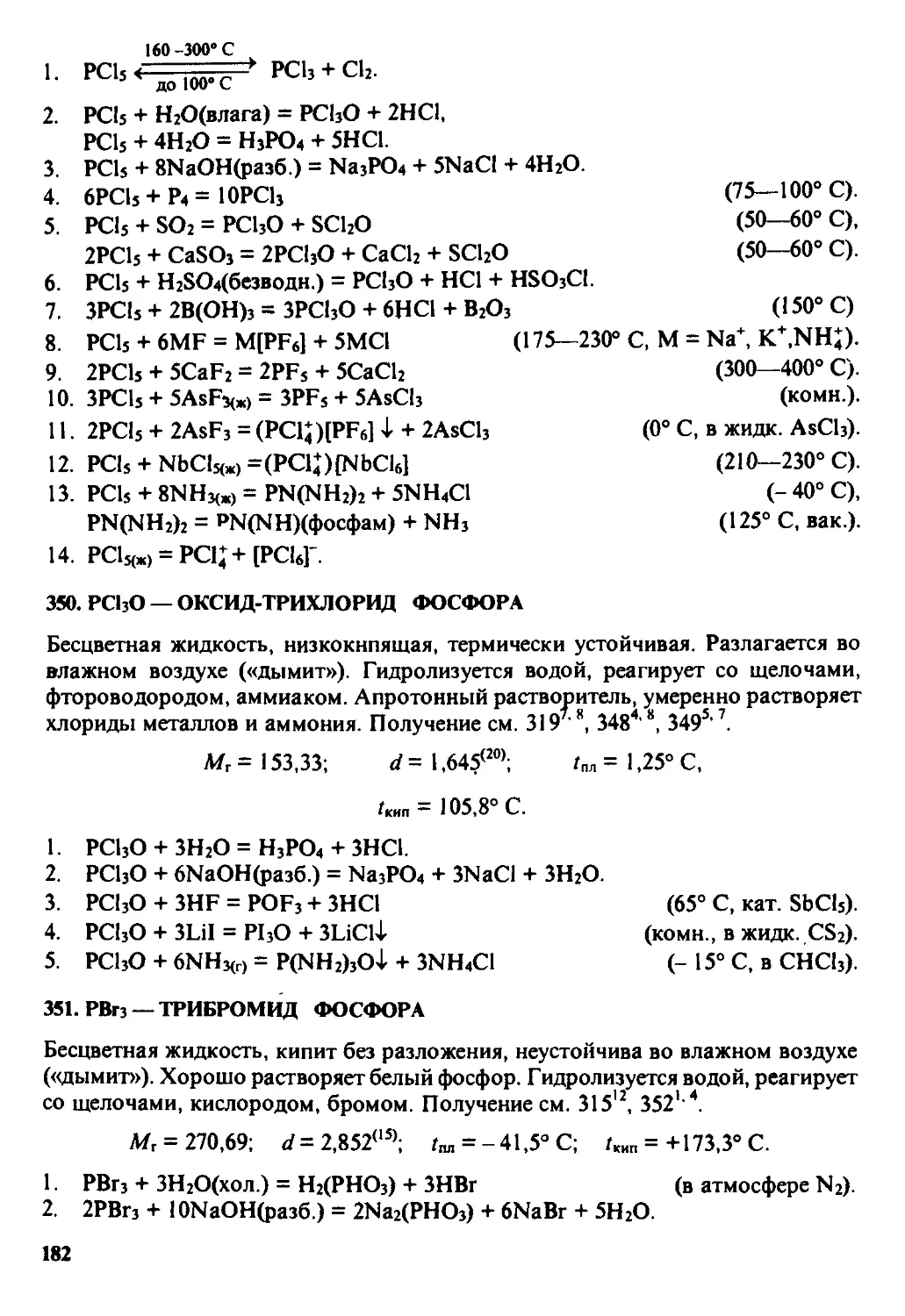

16. 2H°(Zn, разб. H2SO4) + C2N2 = 2HCN.

2. D2 — ДИДЕЙТЕРИЙ

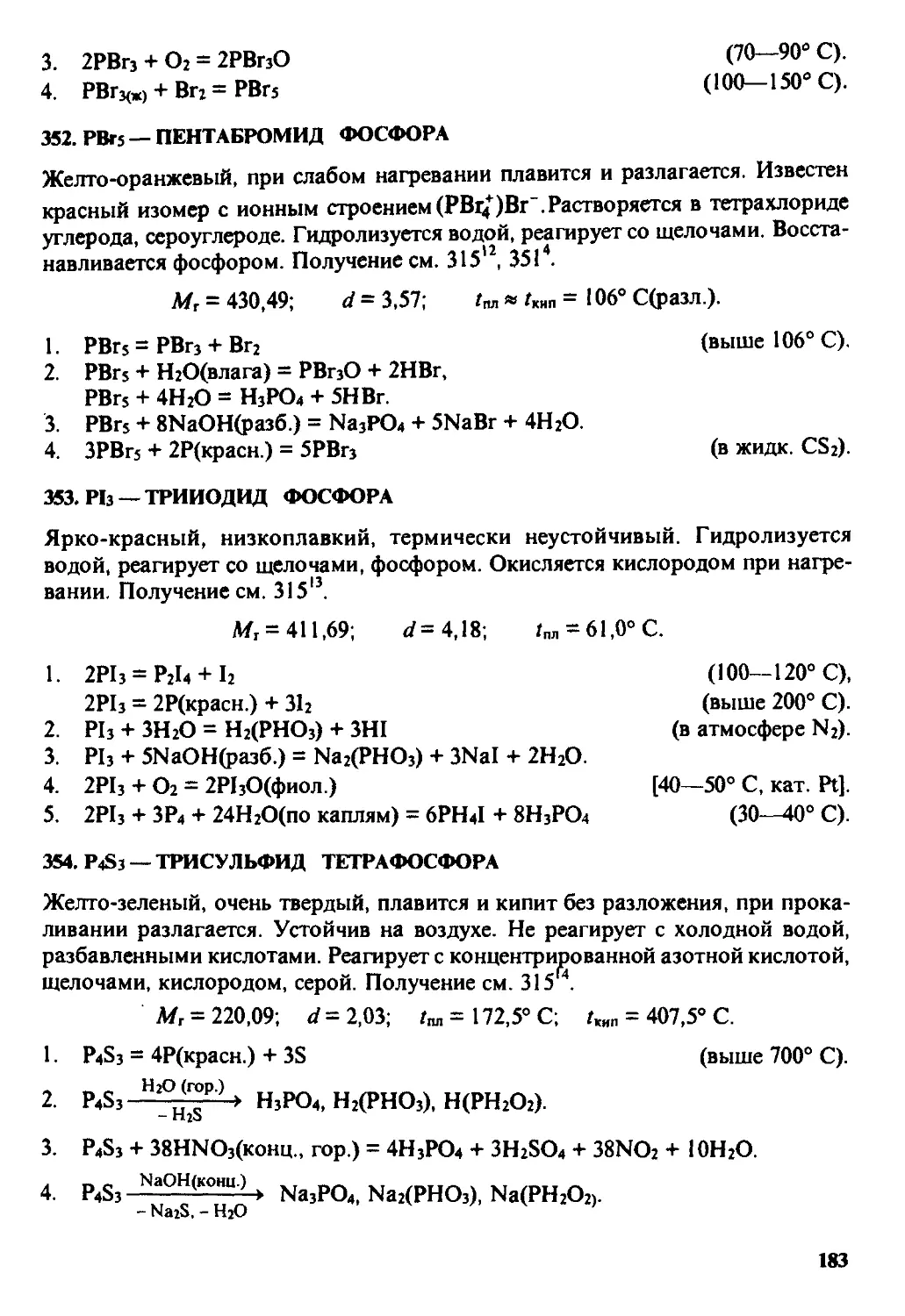

Тяжелый водород. Бесцветный трудносжижаемый газ. Природный водород

содержит 0,012—0,016% (масс.) D2 (остальное— 'Н2 и следы Т2). В газовой

смеси D2 с 1Нг изотопный обмен происходит при высоких температурах. Очень

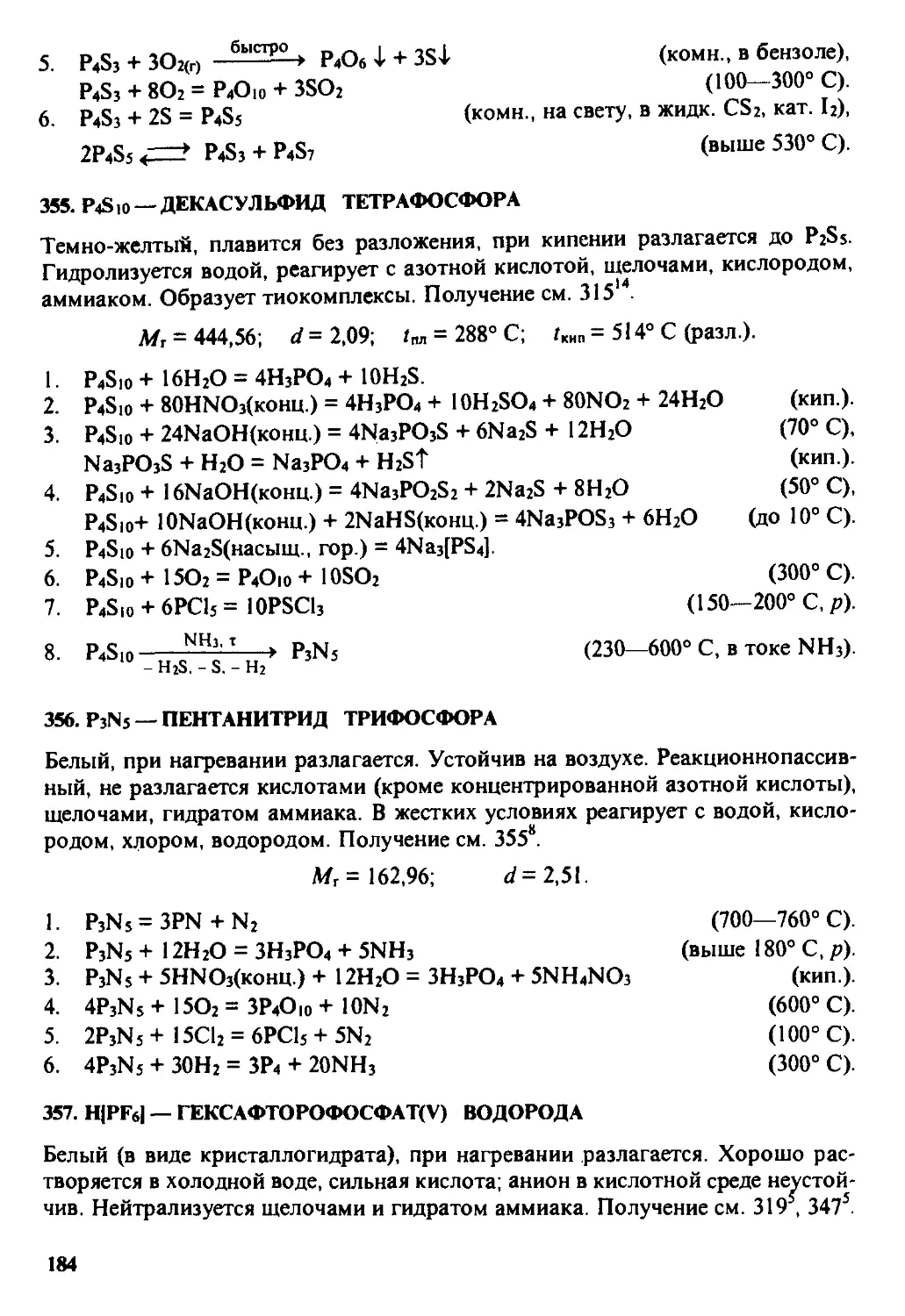

мало растворяется в обычной и тяжелой воде. Изотопный обмен с обычной

водой проходит слабо. По химическим свойствам аналогичен Н2, но менее

реакционноспособный. Получение .см. б3'4'|7.

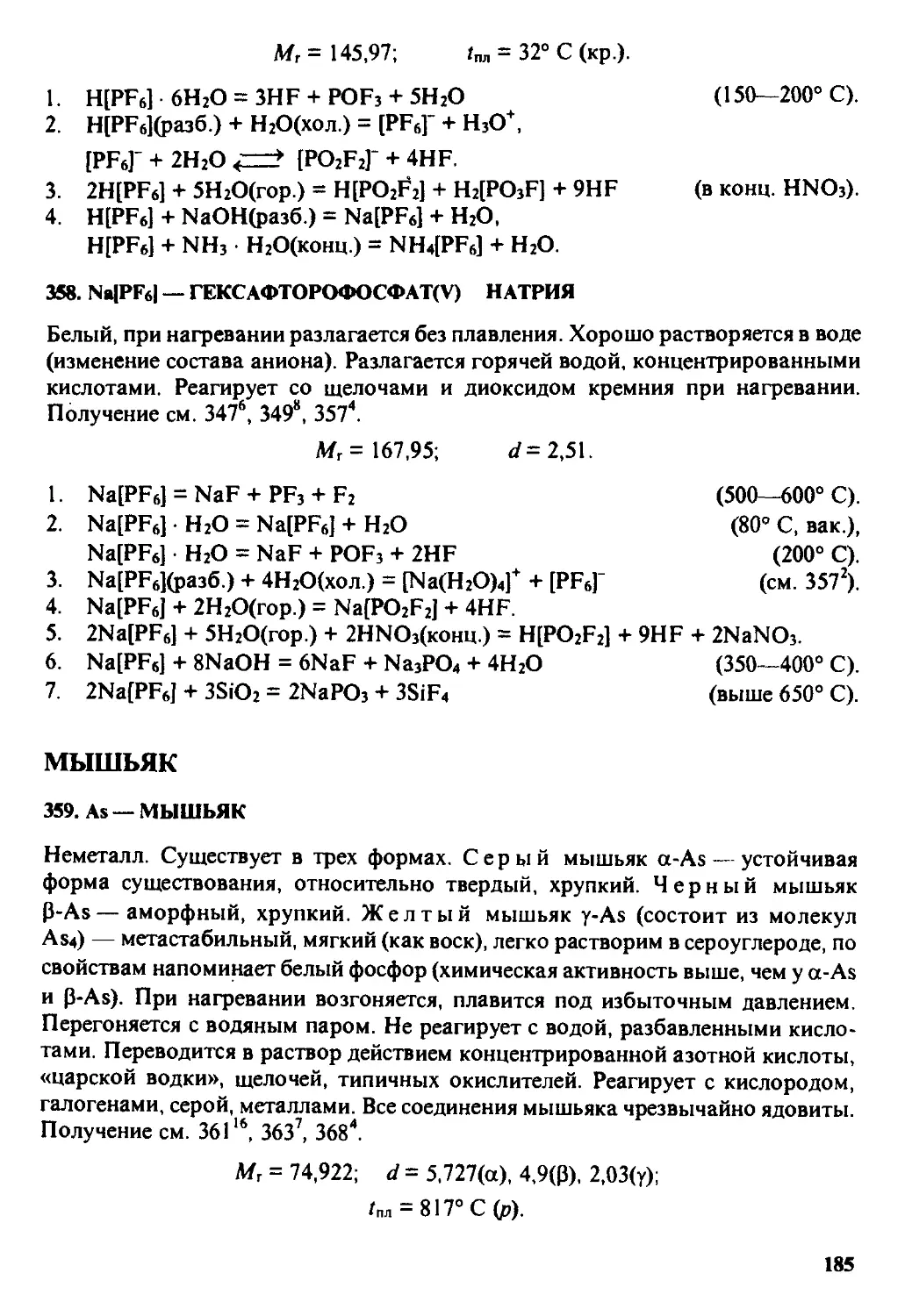

Мт = 4,028; d(«) = 0,17е-253'; тпл =-254,5° С; tma = -249,49° С.

З.Тг —ДИТРИТИЙ

Сверхтяжелый водород. Бесцветный газ. Радиоактивен (Р-излучатель), период

полураспада 12,34 года. По химическим свойствам аналогичен Нг. Образуется

в атмосфере при бомбардировке ядер I4N нейтронами космического излучения,

следы его содержатся в природных водах. Получение — бомбардировка лития

медленными нейтронами в ядерном реакторе.

Мг = 6,032;' tm = -252,52° С; /,„,„ = -248,12° С.

4. HD — ДЕЙТЕРИОВОДОРОД

Бесцветный газ. Практически не растворяется в обычной и тяжелой воде. По

химическим свойствам аналогичен Н2. Получение см. б16.

М, = 3,022; 4т) = 0,146Ь257); р = 0,135 г/л (н. у.);

/„л = -256,5° С; tmn = -251,02° С.

5. Н2О — ВОДА

Бесцветная жидкость (в толстом слое — голубовато-зеленая, летучая; твердая

вода (лед) легко возгоняется. По изотопному составу кислорода природная

вода - в основном Нг|6О с примесями Нг'Ю и Н2|7О, по изотопному составу

водорода — в основном 'НгО с примесью HDO. Жидкая вода подвергается

автопротолизу (продукты НзО+ и ОН"); катион оксония НэО+ — самая сильная

кислота и гидроксид-ион ОН" — самое сильное основание в водном растворе,

а сама вода — самый слабый сопряженный протолит (в протонной теории

кислот и оснований). Образует кристаллогидраты со многими веществами.

Химически активна; реагирует с металлами, неметаллами, оксидами, гидроли-

зует многие бинарные соединения и соли. Почти универсальный жидкий рас-

растворитель неорганических соединений. Для химических целей природную воду

обычно подвергают очистке методом перегонки (дистиллированная вода).

Специальными методами получают сверхчистую воду. См. также I3.

Мг =18,02; dnm = 0,917е0; rf<«) = 0,999841@),

0,998203B0), 0,997044B5), 0,97180<80), 0,95835(|0О);

d(H:l8O) =1,11B0); р = 0,8652 г/л (н. у.), 0,5977 г/л

(ро, 100° С); tm = 0,00° С; tKm = 100,00° С;

/кип(Н2'Ю) = 100,13° С; /Г25 = 1,008-Ю-'4.

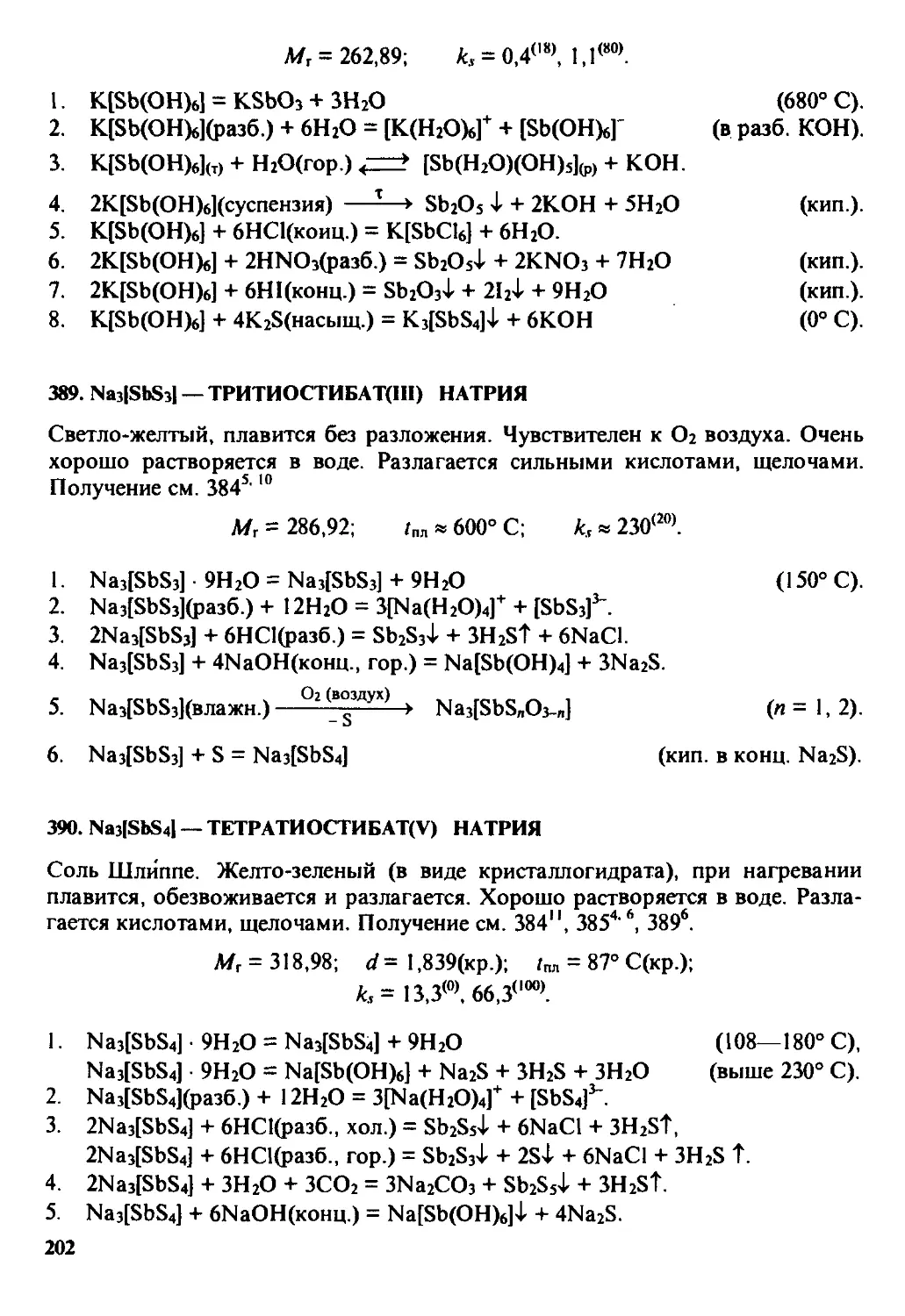

1. 2Н2О <=> 2Н2 + О2 (выше 1000° С),

Н2О > Н°, Н2, О0, О2, ОН0, Н2О2, НО? (радиолиз).

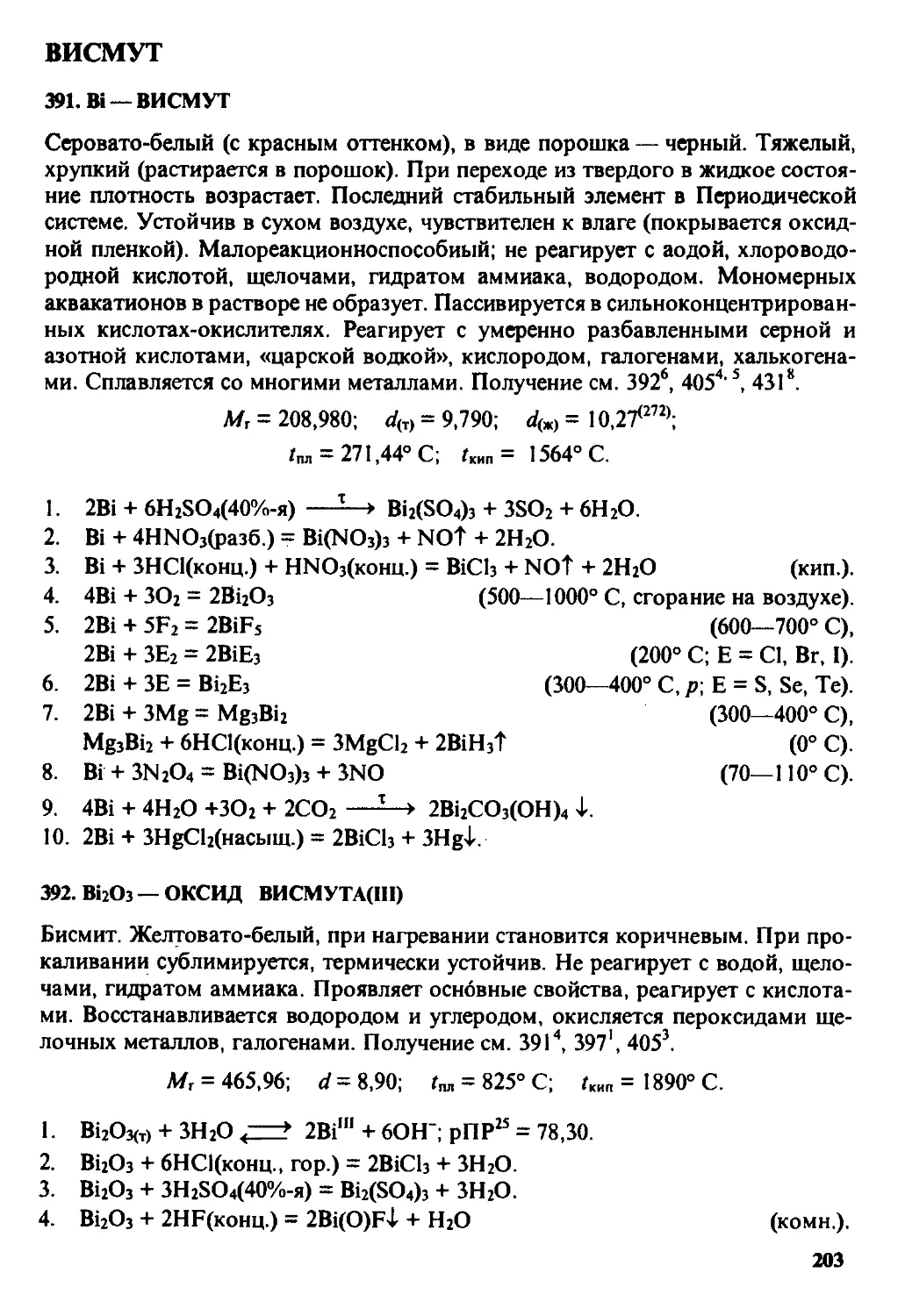

н+ н*

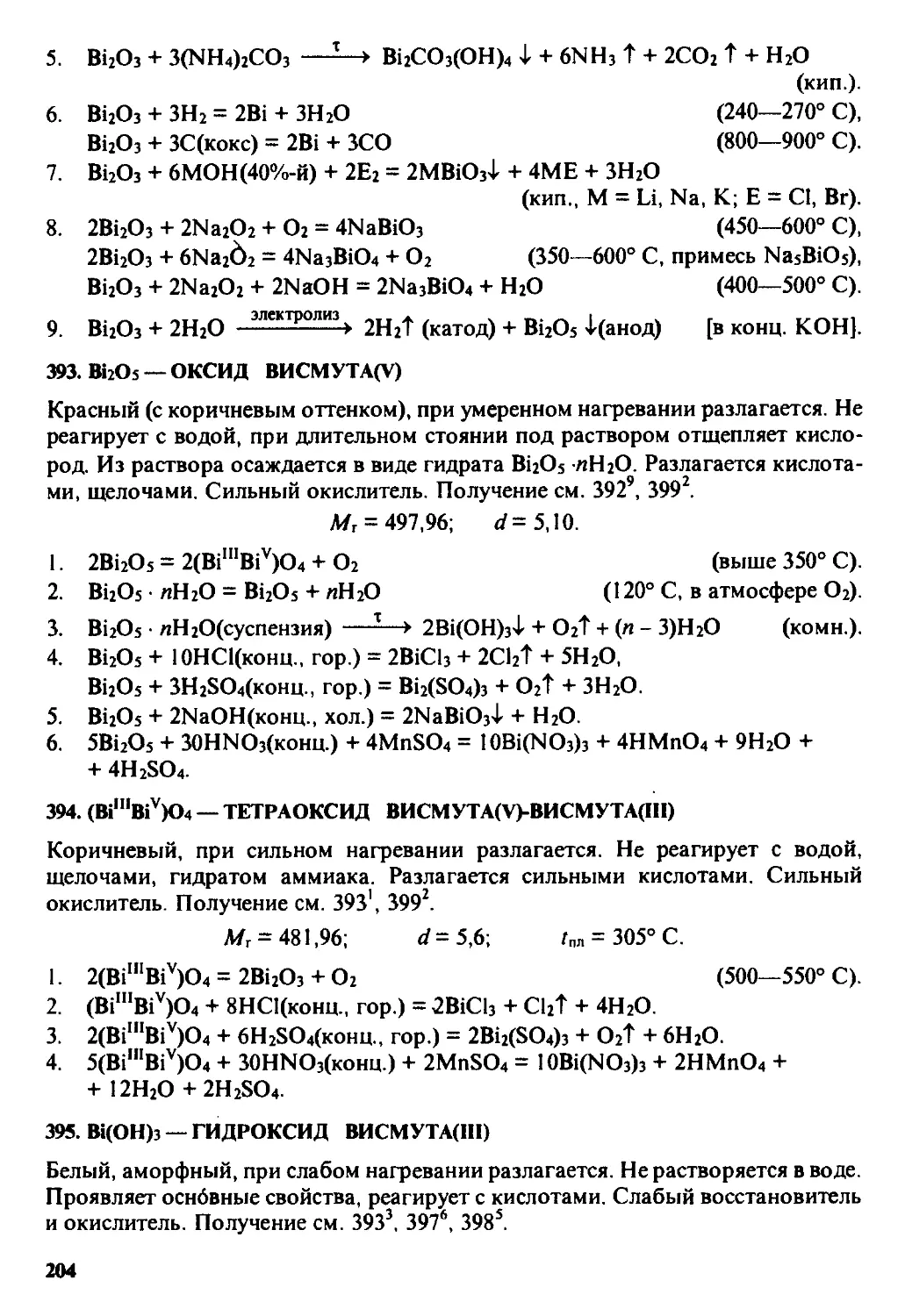

I I I 1

2 Н2О + Н2О зр=± ОН" + НзО+ (рН7).

кислота I основание II основание I кислота II

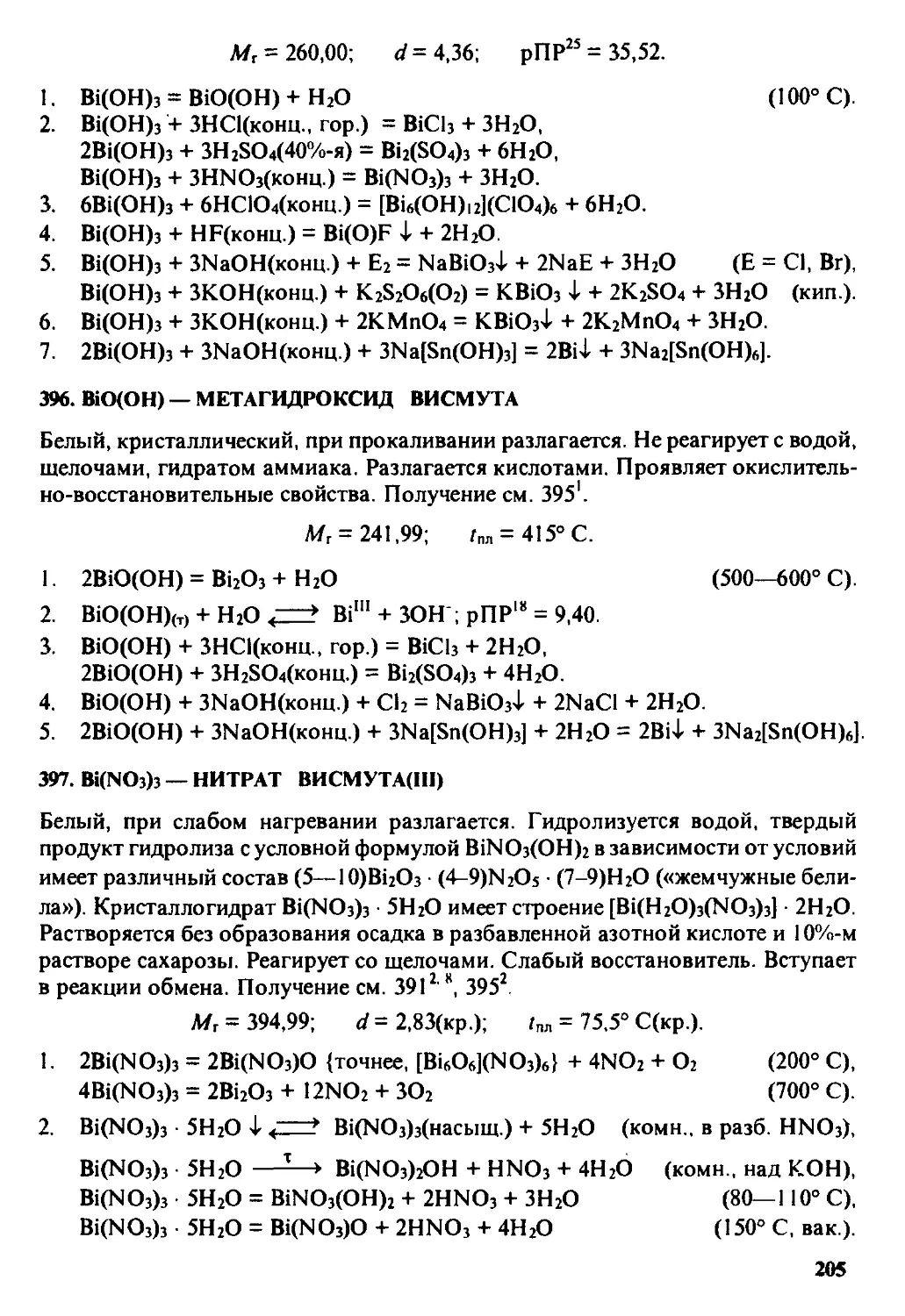

3. Н2О + НСЮ4 = СЮ; + Н3О+, Н2О + HCN<z=> CN" + Н3О+.

4. 4Н2О + NaOH = [Na(H2OL]+ + ОН", Н2О + NH*—? NHJ+ ОН".

5. 4Н2О + NaClO4 = [Na(H2OL)+ + СЮ;.

6. 4Н2О + Zn(CIO4J = [Zn(H2OL]2+ + 2C1O;,

H2O + [Zn(H2OL]2%=> [Zn(H2OK(OH)]+ + H3O+.

7. 4H2O + NaCN = [Na(H2OL]+ + CN", H2O + CN"«z=+ HCN + OH".

8. 6H2O + AI2S3 = 2A1(OHK 4- + 3H2St, 2H2O + SiCL, = SiO21 + 4HC1

6H2O (кип.) + MgjN2 = 3Mg(OHJ4- + 2NH31,

2H2O + CaC2 =Ca(OHJ + C2H2t.

9. H2O + Na2O = 2NaOH, H2O + CaO = Ca(OHJ, 3H2O + La2O3 = 2La(OHK

10. H2O + C12O7 = 2HC1O4, H2O + SO, = H2SO4, 6H2O + P4O,0 = 4H3PO4,

11 wH2O + Cl2 = С12лН2О, С12-яН2О<—>HCI + HC1O + («- 1)H2O.

12. 2H2O + CaH2 = Ca(OHJ + 2H2t.

13. 2H2O + 2M = 2MOH + H21 (M = Li, Na, K, Rb, Cs),

2H2O + M = M(OHJ + H2t (M = Ca, Sr, Ba, Ra)

14. 4H2O (nap) + 3Fe =(Fe»Fe'")O4+ 4H2 (до 570° С).

10

15. 6Н2О (гор.) + 2NaOH (конц.) + 2А1 = 2Na[Al(OH>4] + 3H21.

16. 2Н2О + 2CrSO4—L-> H2t + 2Cr(SO4)OH.

17. H2O + С(кокс)<=? CO + H2 (800-1000° C),

H2O + rn<—» CO2 + H2 (выше 230° С, кат. Fe2Oj).

18 H2O + F2 = 2HF + О0 (комн., примесь Оз),

Н2О + О0 = НгО2, Н2О + Оз = Н2О2 + О2 (УФ-облучение).

19. 2Н2О (гор.) + 2XeF2 —*—> О21 + 2Xe t + 4HF.

20. 2Н2О + 2Co2(SO4K = 4CoSO4 + O2f + 2H2SO4,

2Н2О + 4KMnO4 —L-+ 4MnO2 i + 3O2f + 4KOH.

21. 2H2O эпектропи3) 2Н21 (катод) + О21 (анод).

Внейтральном растворе (электролит Na2SO4):

(на катоде) 2Н2О + 2е' = Н21 + 2ОН~,

(на аноде) 2Н2О - 4ё~ = О21 + 4Н+ (точнее, Н3О+),

(в растворе) ОН" + Н+ = Н2О.

В к и с л о м растворе (электролит H2SO4):

(на катоде) 2Н+ (точнее, Н3О+) + 2е=Нг t.

(на аноде) 2Н2О - 4е~ = Ог t + 4Н+ (точнее, Н3О+).

Вщелочном растворе (электролит КОН):

(на катоде) 2Н2О + 2ё~ = Н21 + 2OH",

(на аноде) 4ОН",- 4е~ = O2t + 2Н2О.

б. D2O — ОКСИД ДЕЙТЕРИЯ

Тяжелая вода. Бесцветная гигроскопичная жидкость; более вязкая, чем обыч-

обычная вода Н2О. Автоионизирование протекает в меньшей степени, чем у Н2О.

Неограниченно смешивается с обычной водой, изотопный обмен приводит к

образованию полутяжелой воды НЕЮ. Растворяющая способность ниже, чем

у обыной воды. Химические свойства их одинаковы, но все реакции с участием

DjO и в D2O как растворителе протекают медленнее, чем для Н2О. Содержится

в природных водах (массовое отношение D2O : Н2О = 1 : 5500). Получают при

многократном электролизе природной воды (тяжелая вода накапливается в

остатке электролита).

Мг= 20,03; 4<ж)=1,1071016), 1,1042B5);

fn.s3.8iyC; /кип =101,43° С.

Z? D3O+ + OD~; pKs = 14,70.

2. D2O + H2O<=> 2HDO.

3. 2D2O + 2Na = 2NaOD + D21 (комн.).

4. D2O (nap) + Mg = MgO + Dj (выше 480° С).

5. D2O + 2C6H5C(O)E = (C6H5COJO + 2DE (80— 120° С, E = F, Cl).

11

6 D2O + HSO3F = HDSO4 + DF E0—70° С).

7. 2D2O + SiCU = SiO2 + 4DC1 (комн.).

8. D2O + PCI5 = РСЬО + 2DC1, 4D2O + PCb = D3PO4 + 5DC1.

9. 12D2O + 4РВгз = 12DBr + 3D3PO4 + PD31 (кип).

10. 4D2O + 3Br2 + S = D2SO4 + 6DBr.

11. 8D2O + 2P (краен.) + 5I2 = 10DI + 2D3PO4 (кип.).

12. 6D2O + AI2S3 = 2A1(ODK1 + 3D2S t (комн.).

13. D2O (хол.) + SO3 = D2SO4, 2D2O + SCI2O2 = D2SO4 + 2DC1.

14. 6D2O + Mg3N2 = 3Mg(ODJ1 + 2ND31 (кип.).

15. 6D2O + P4C0 = 4D3PO4 (95—100° C).

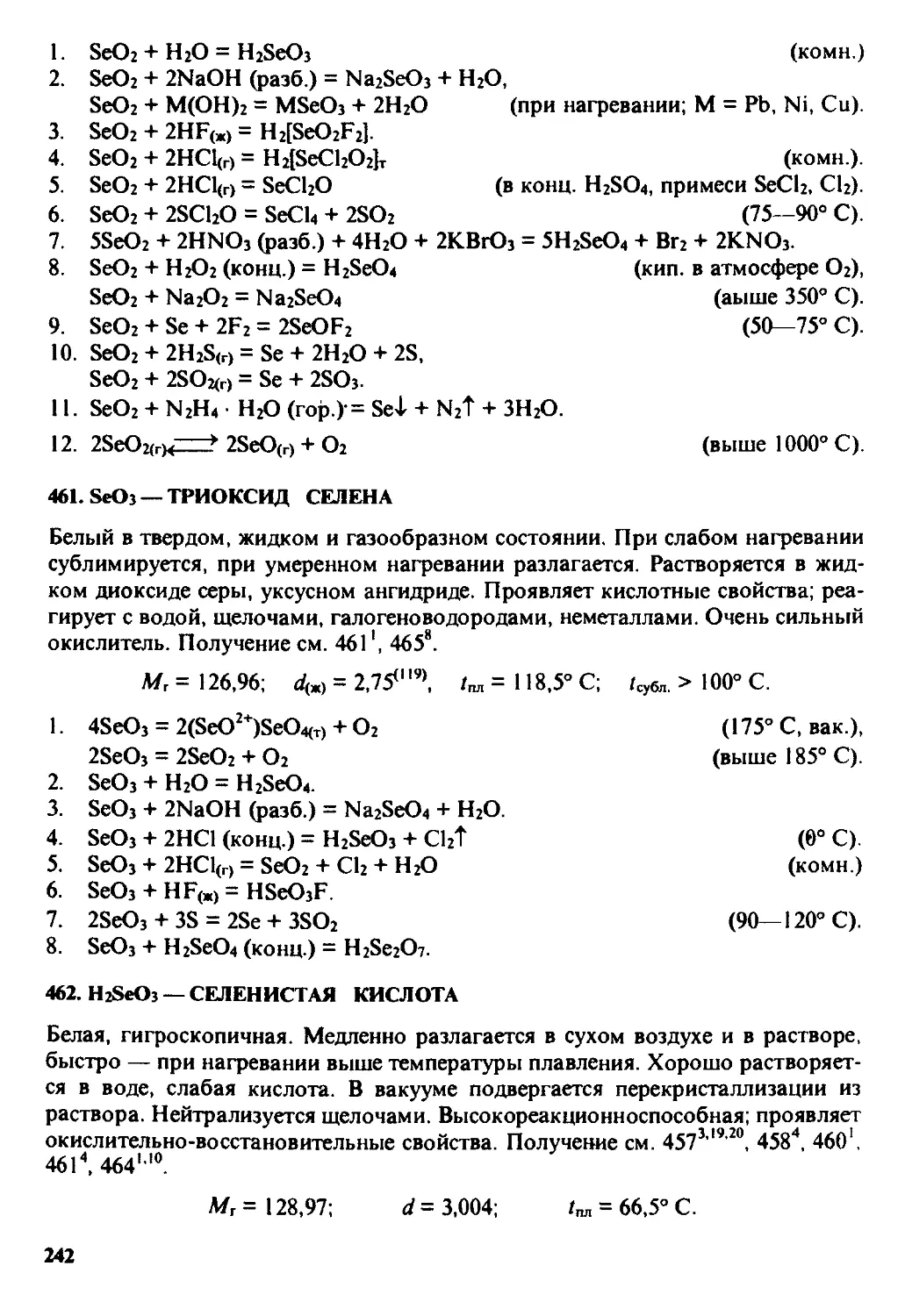

16. 4D2O + Li[AlH4] = LiOD + A1(ODK1 + 4HD t (в эфире).

17. 2D2O(«> элдпролиз> 2D21 (катод) + O21 (анод) [см. также 521].

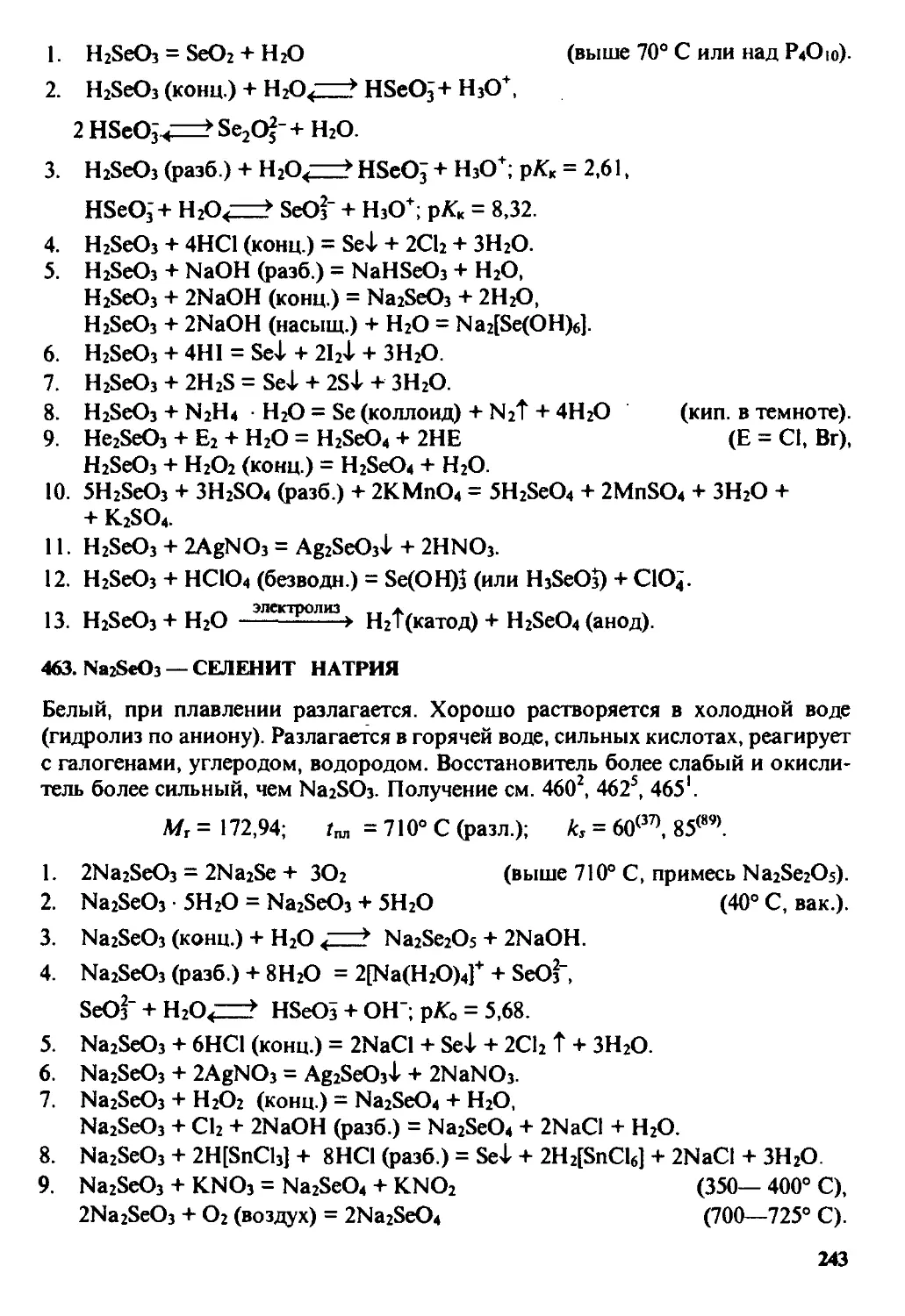

7. T2O — ОКСИД ТРИТИЯ

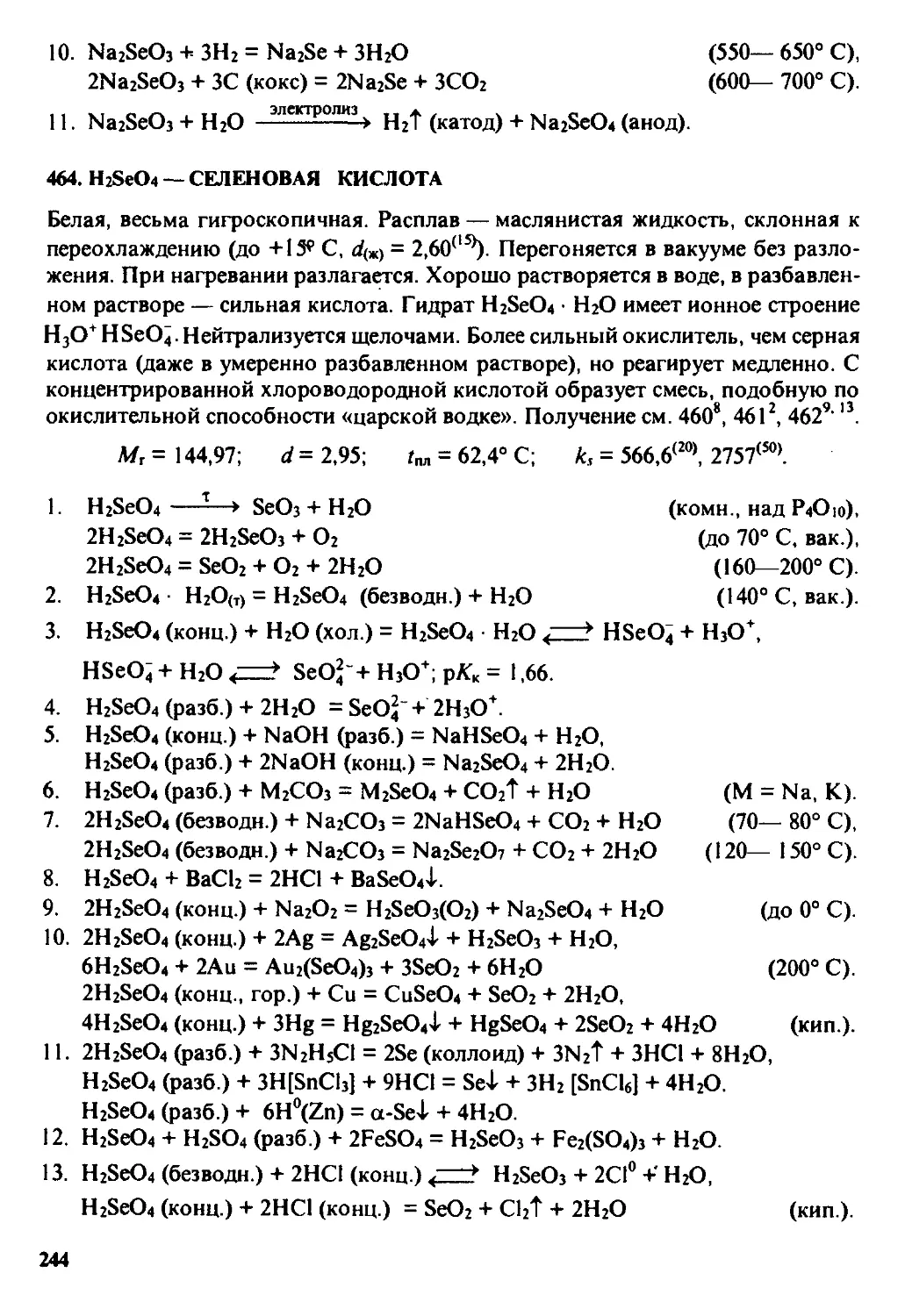

Сверхтяжелая вода. Бесцветная жидкость, более вязкая, чем D2O и Н2О.

Неограниченно смешивается с обычной и тяжелой водой. Изотопный обмен с

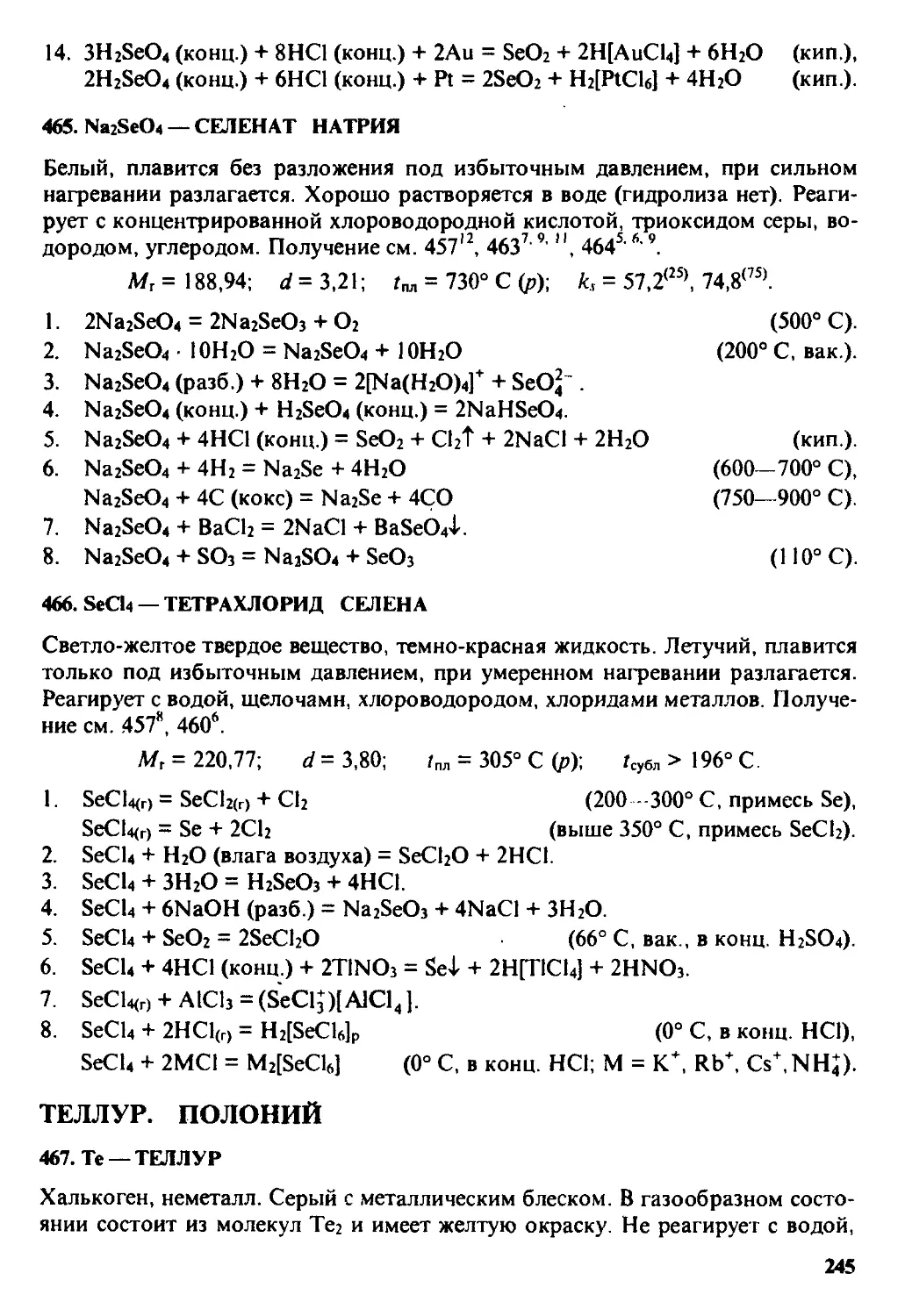

Н2О и D2O приводит к образованию НТО и DTO. Растворяющая способность

меньше, чем у D2O и Н2О. По химическим свойствам не отличается от Н2О и

D2O, но все реакции протекают медленнее. Следы ТгО содержатся в природных

водах и атмосферной влаге. Получение — пропускание Тг над раскаленным

СиО.

М, = 22,03; f™, = 4,5° С.

ЭЛЕМЕНТЫ 1А-ГРУППЫ

ЛИТИЙ

8. U—ЛИТИЙ

Щелочной металл. Серебристо-белый. Самый легкий из металлов, мягкий,

низкоплавкий. Реакционноспособный; на воздухе покрывается оксидно-нит-

ридной пленкой. Воспламеняется при умеренном нагревании; окрашивает

пламя газовой горелки в темно-красный цвет. Сильный восстановитель; реаги-

реагирует с водой, кислотами, неметаллами, аммиаком. Получение см. 91'|5, Ю4'6,

I81012, 20'.

М, = 6,941; d = 0,534; tm = 180,5° С; tmn = 1336,6° С.

1. 2Li + 2Н2О = 2LiOH + Н21.

2. 2Li + 2HC1 (разб.) = 2LiCl + H2 f.

3. 2Li + 3H2SO4 (конц.) = 2LiHSO4 + SO21 + 2H2O.

4. 3Li + 4HNO3 (разб.) = 3LiNO3 + NO t + 2H2O.

5. 2Li + H2 = 2LiH E00—700° C).

6. 2Li + E2 = 2LiE (комн., E = F, Cl, Br; выше 200° С, Е = I).

12

7. 4Li + O2 = 2Li2O (выше 200° С, примесь Li2O2).

8. 2Li + S = L12S (выше 130° С).

9. 6Li + N2 0wa>KH.) = 2Li3N (комн.),

6Li + N2 = 2Li3N B00-250° С, р).

10. 2Li + 2C = Li2C2 (»ыше 200° С, вак.).

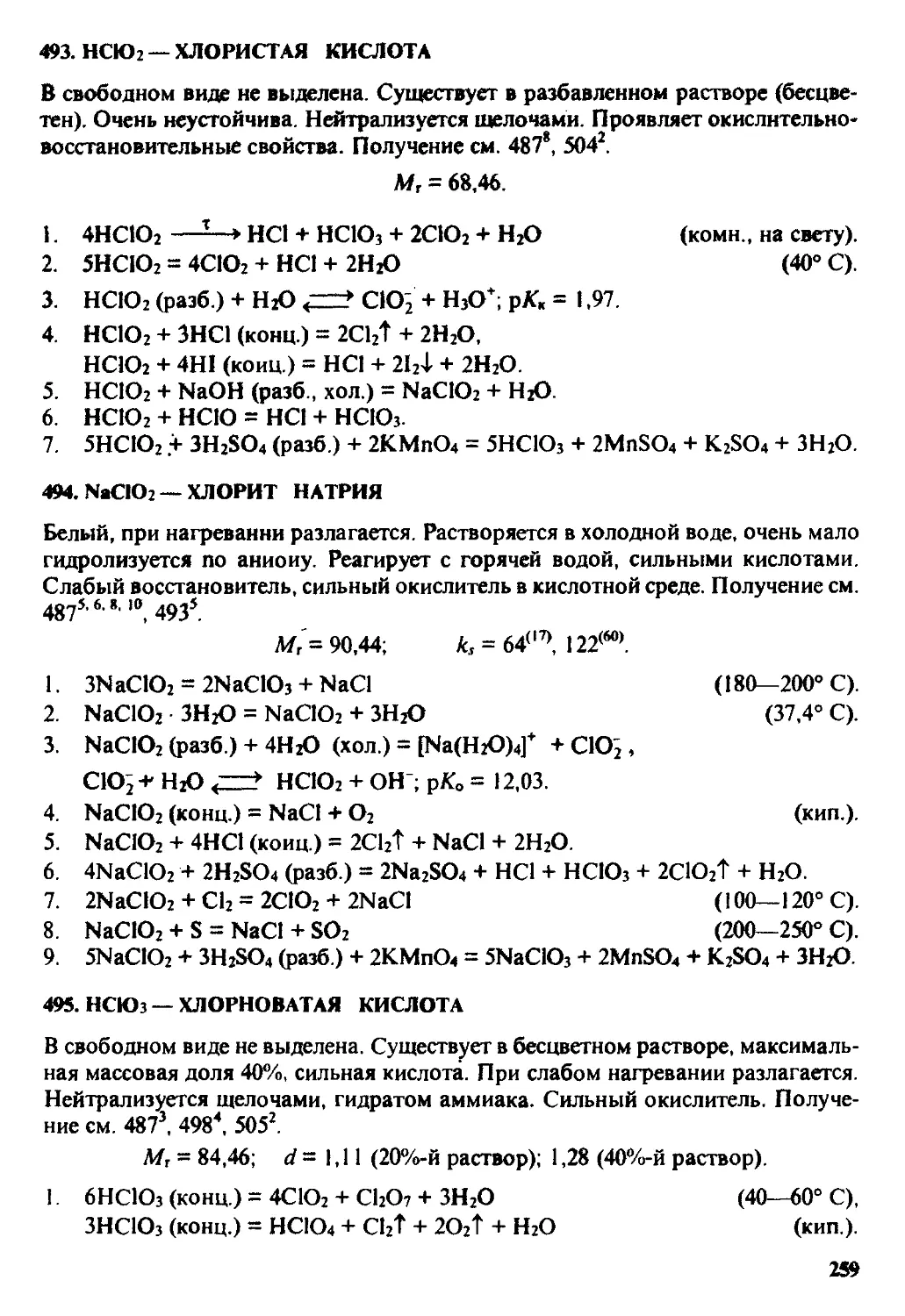

11. 4Li + Si = LuSi F00—700° С, примесь Li2Si).

12. 2Li + 2NH3 = 2LiNH2 + H2 B20° C),

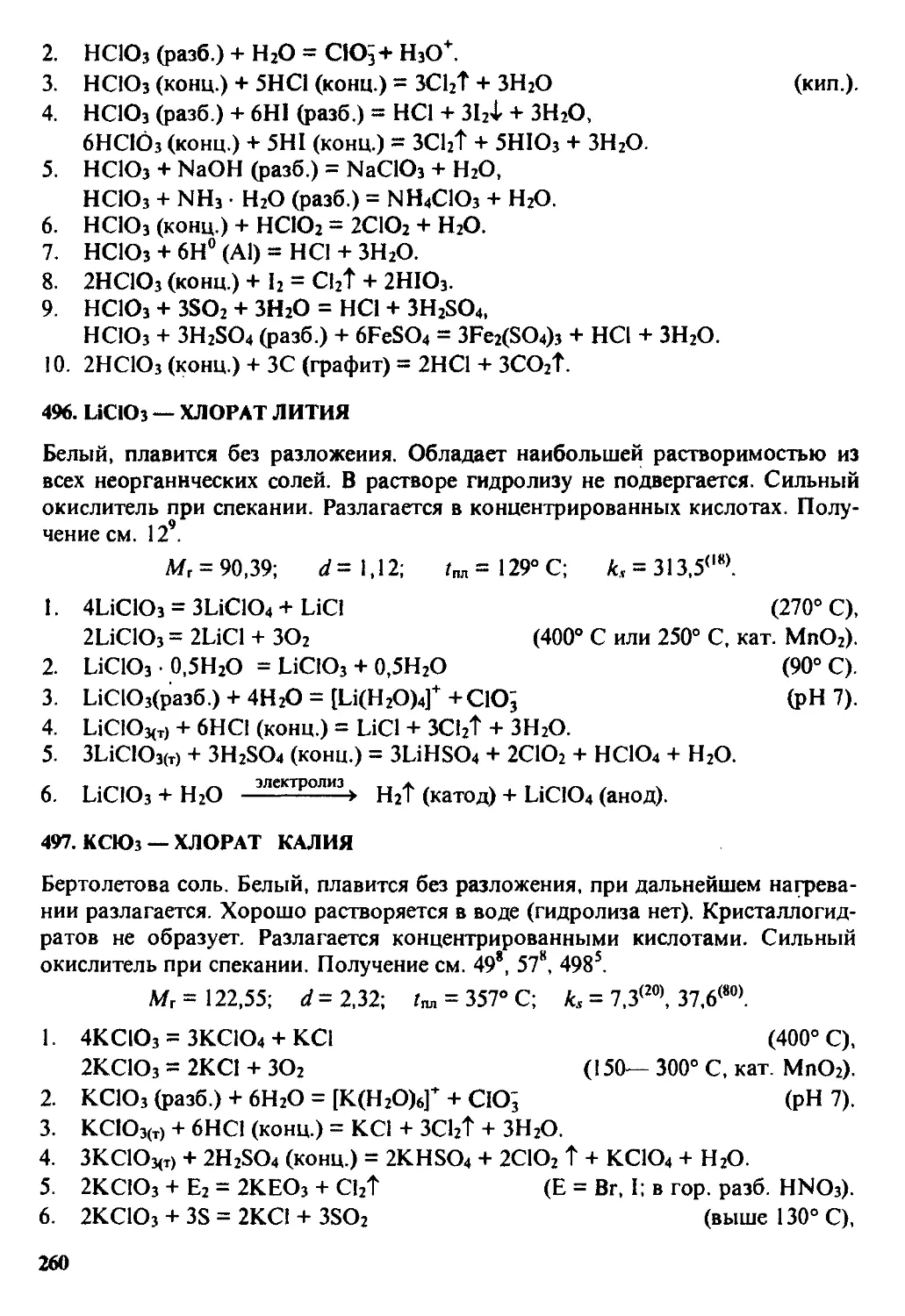

2Li + NH3 = LizNH + H2 D00° c)

13. Li + 4NH3(*) = [Li(NH3L]° (син.) [-40° C],

[Li(NH3L]° + nNH3(«) <=_ [Li(NH3L]+ + e «NH3.

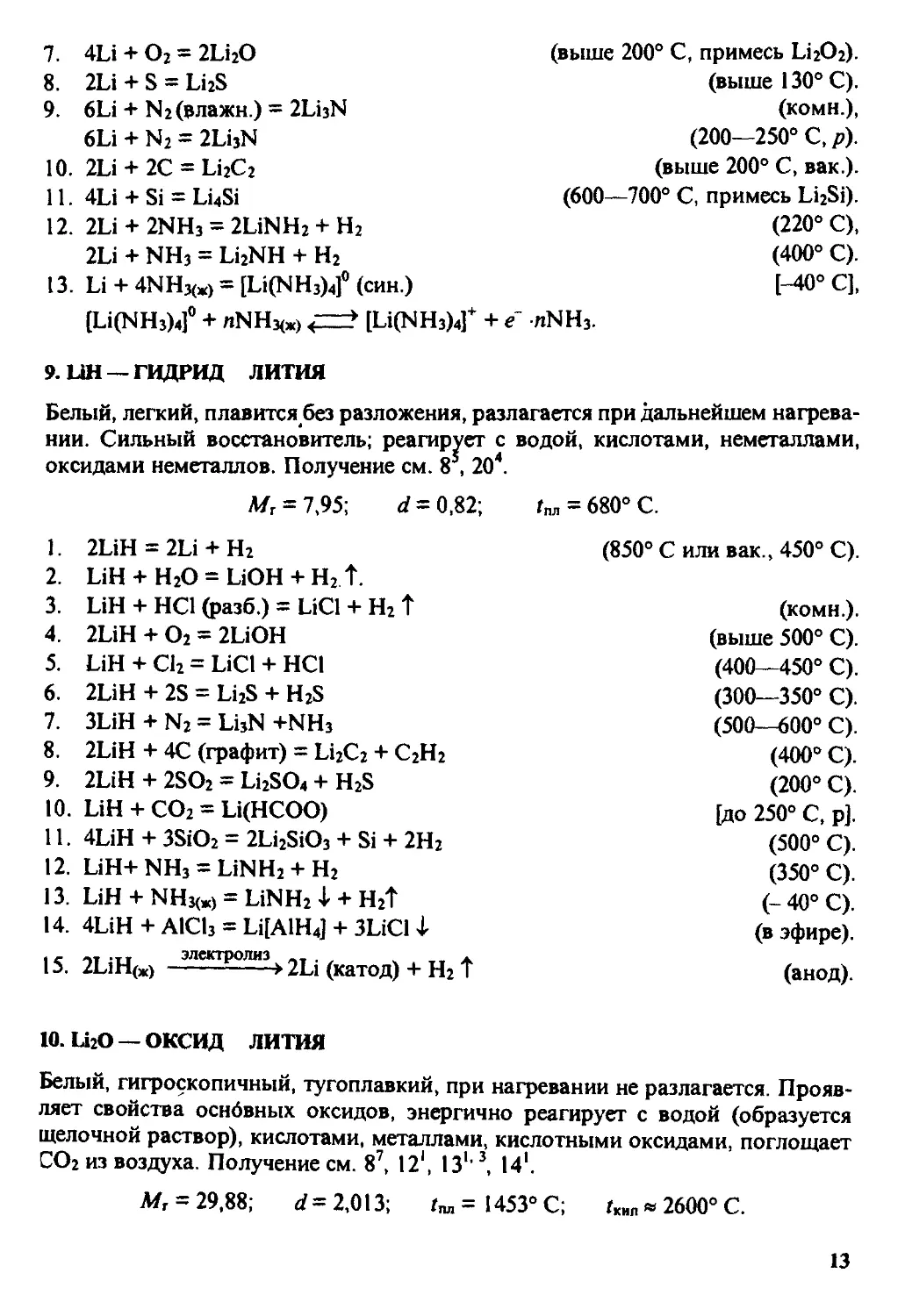

9. UH — ГИДРИД ЛИТИЯ

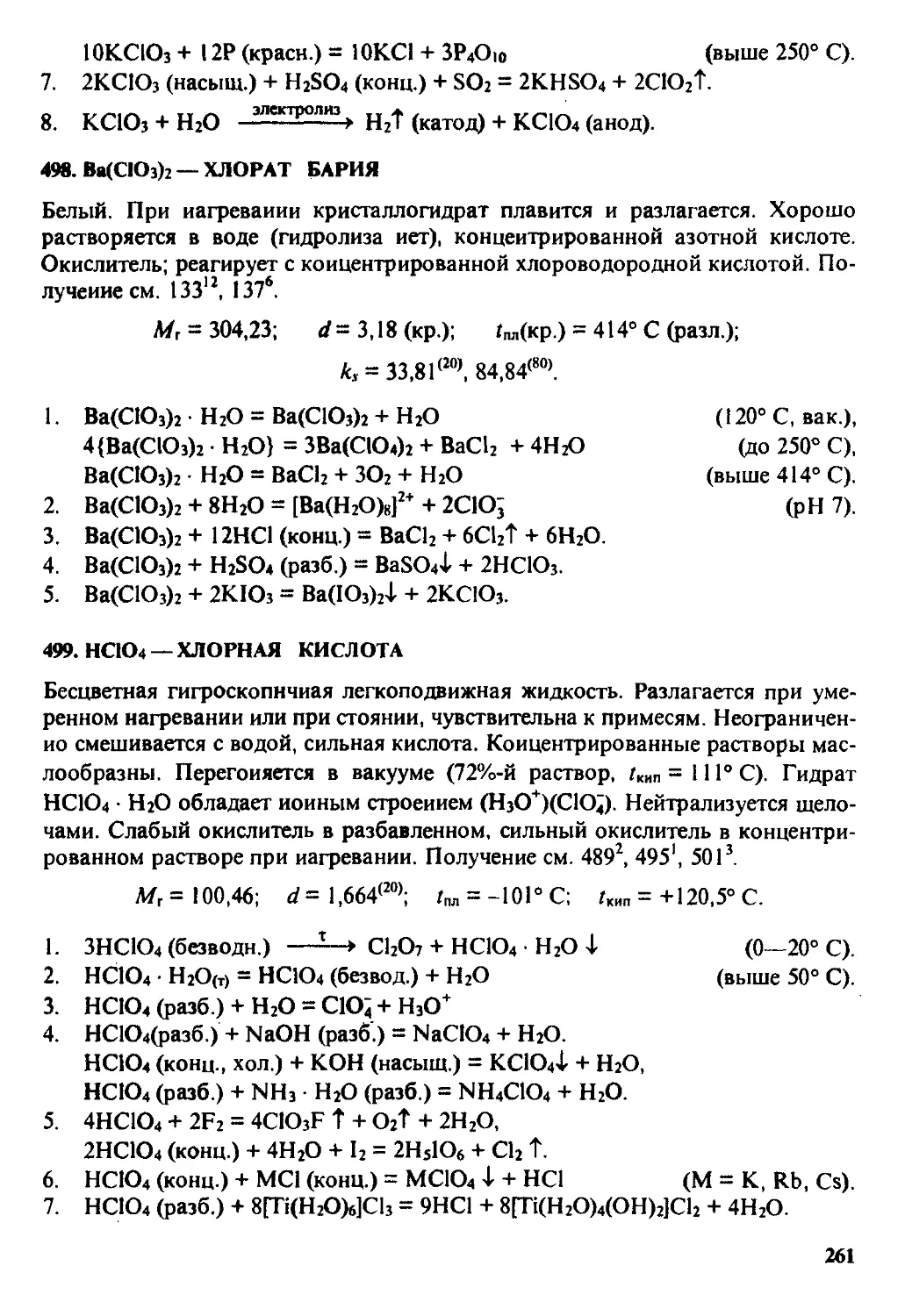

Белый, легкий, плавитсябез разложения, разлагается при дальнейшем нагрева-

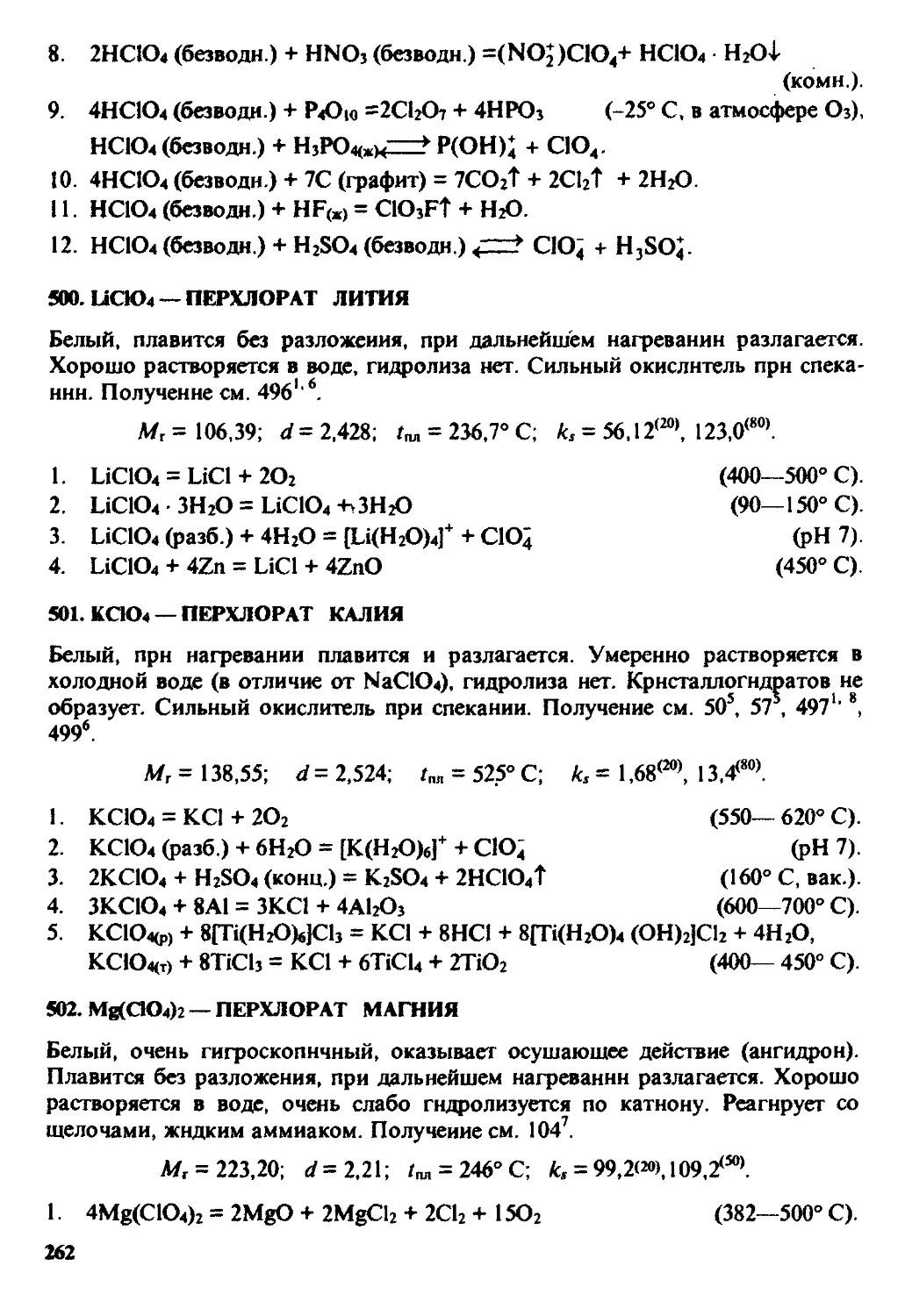

нагревании. Сильный восстановитель; реагирует с водой, кислотами, неметаллами,

оксидами неметаллов. Получение см. 8 , 204.

Mr = 7,95; d = 0,82; тш = 680° С.

1. 21ЛН = 2Li + Н2 (850° С или вак., 450° С).

2. LiH + Н2О = LiOH + H21.

3. LiH + НС1 (разб.) = LiCl + H21 (комн.).

4. 2UH + O2 = 2LJOH (выше 500° С).

5. LiH + Cl2 = LiCl + HC1 D00—450° C).

6. 2LiH + 2S = Li2S + H2S C00—350° C).

7. 3LiH + N2 = LijN +NH3 E00—600° C).

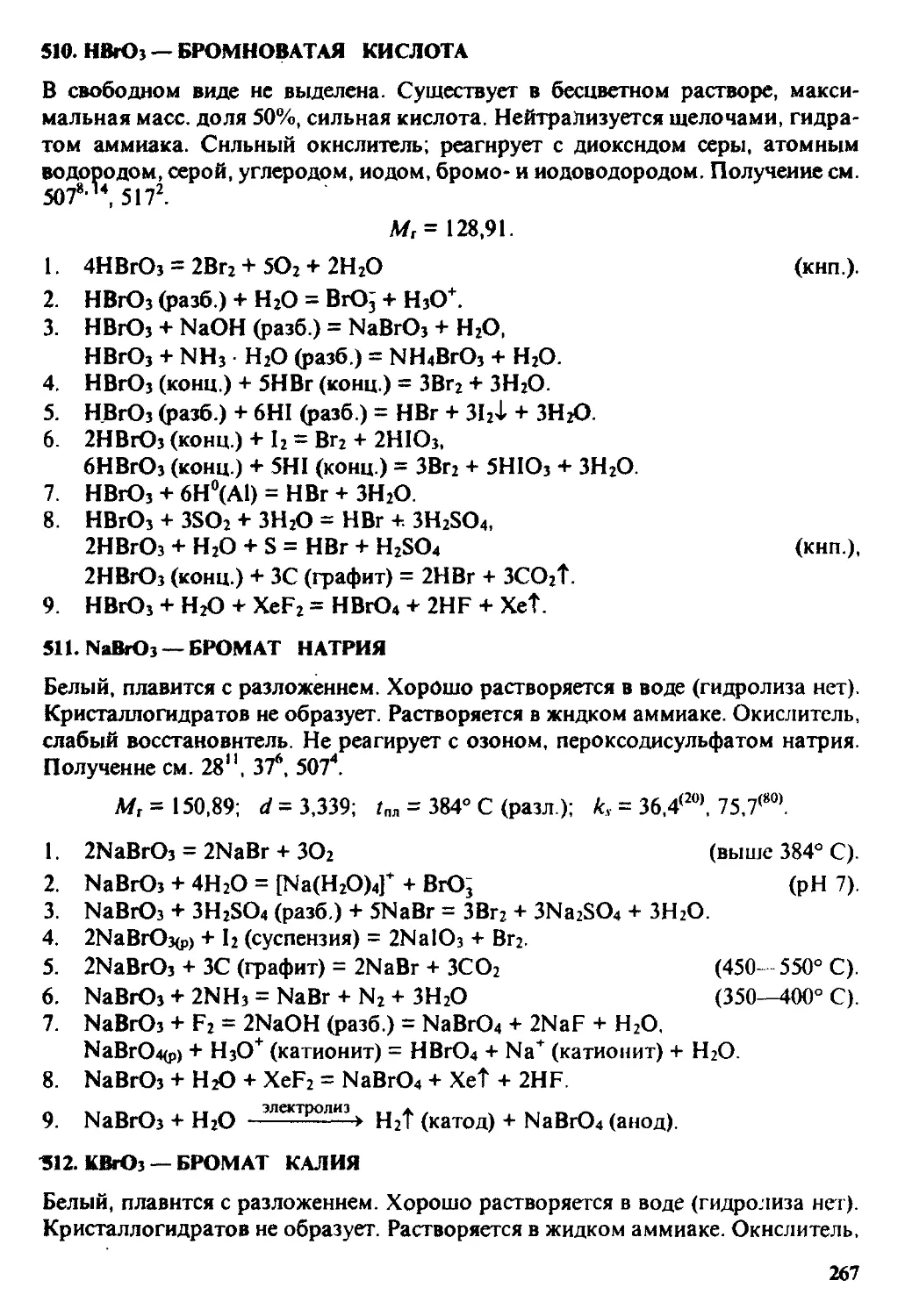

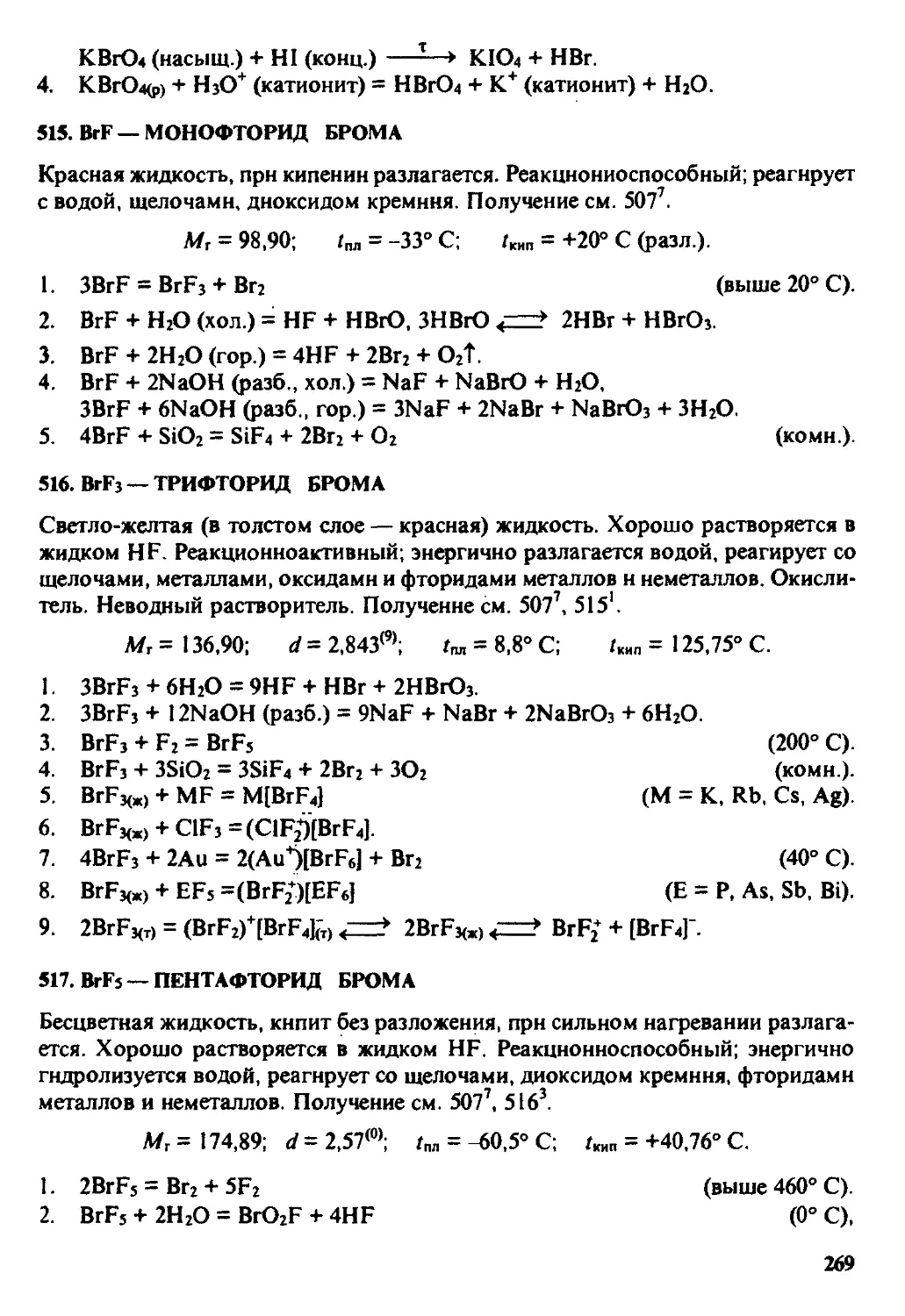

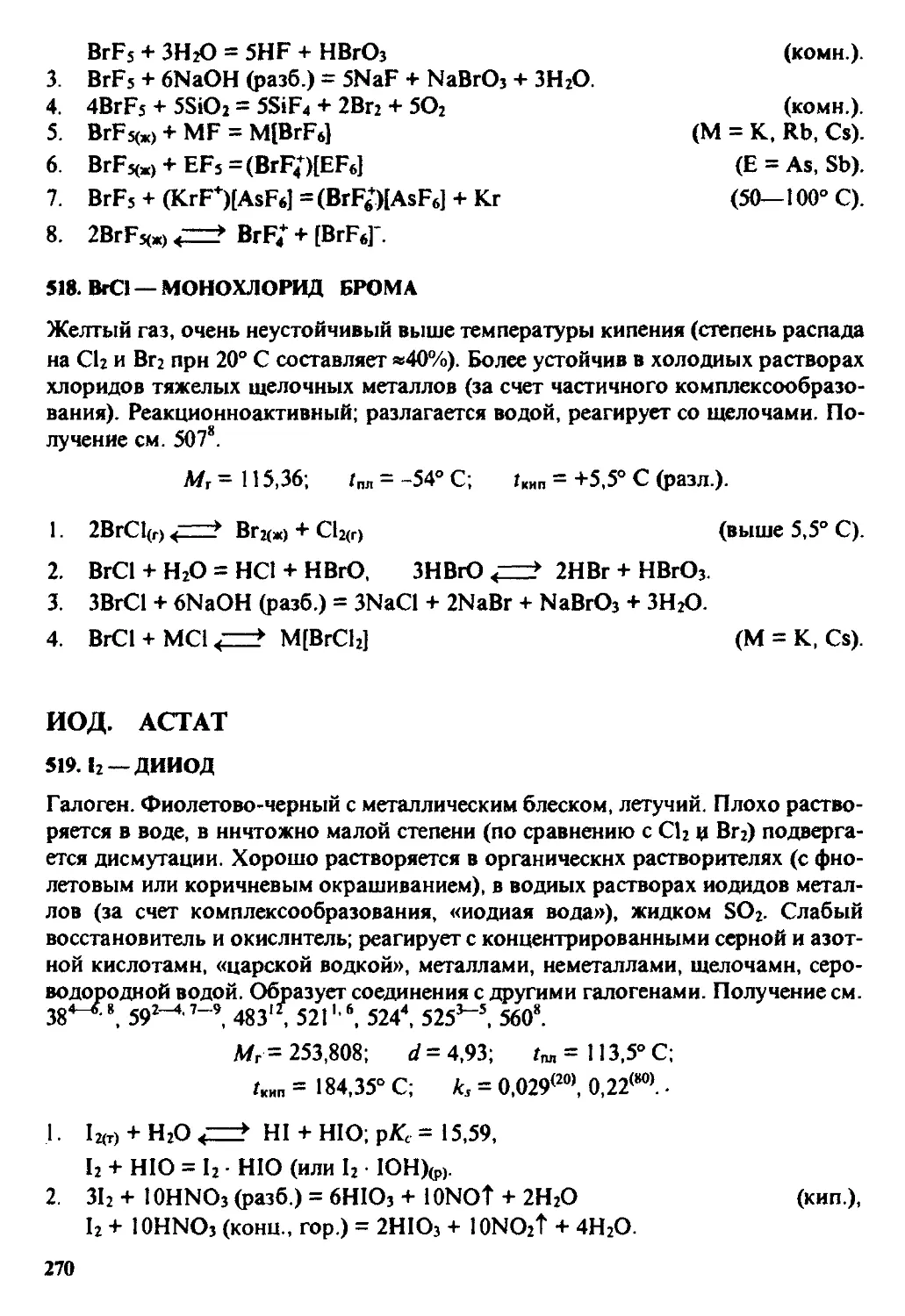

8. 2LiH + 4C (графит) = Li2C2 + C2H2 D00° C).

9. 2LiH + 2SO2 = Li2SO4 + H2S B00° C).

10. LiH + CO2 = Li(HCOO) [до 250° С, р].

11. 4LiH + 3SiO2 = 2Li2SiO3 + Si + 2H2 E00° C).

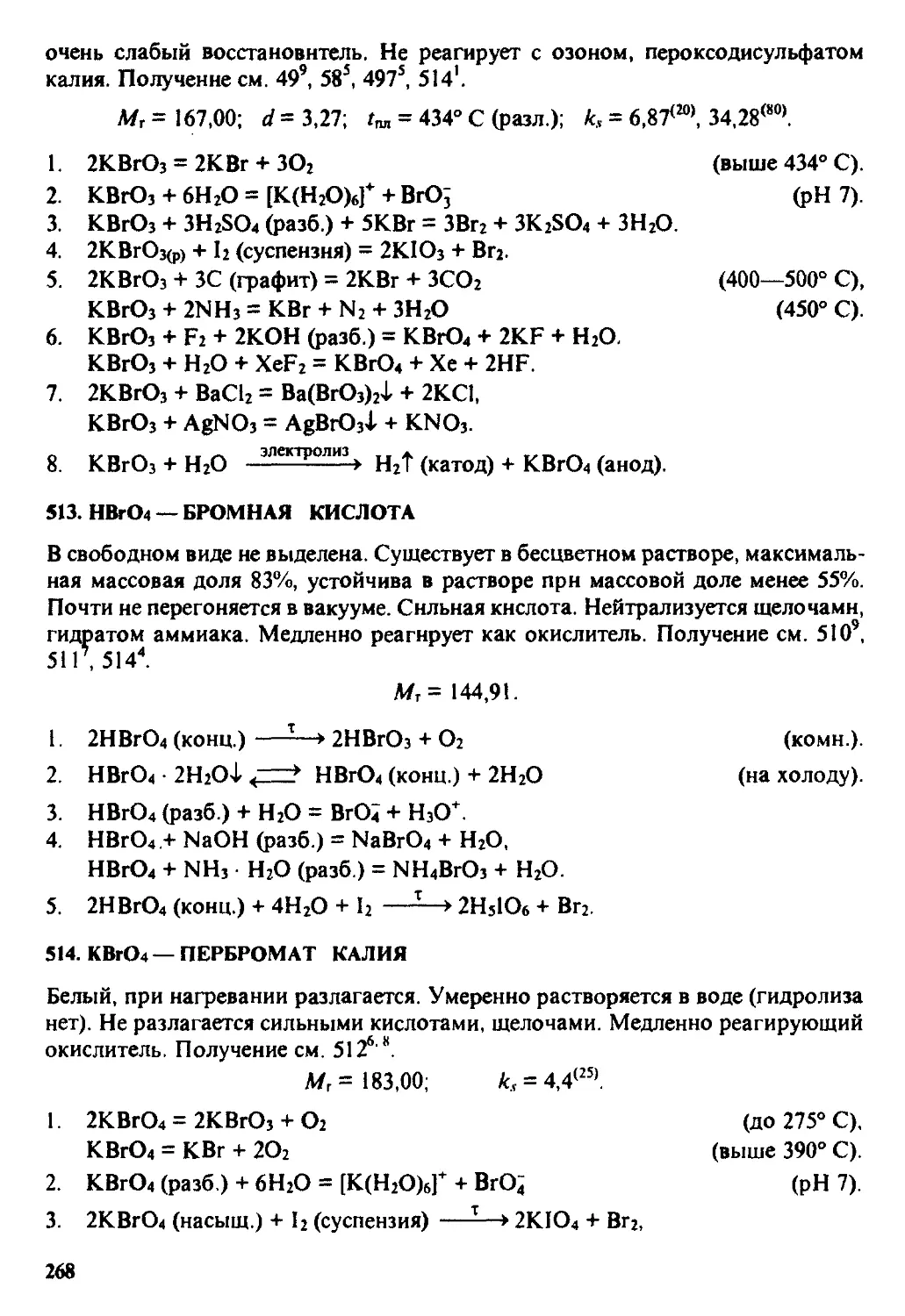

12. LiH+NH3 = LiNH2 + H2 C50° C).

13. LiH + NHs(«) = LiNH21 + H2t (-40°C).

14. 4LiH + AlCb = Li[AlH4] + 3LiCl 4- (в эфире).

15. 2LiHw эл<Жтролиз> 2Li (катод) + Н21 (анод).

10. UiO — ОКСИД ЛИТИЯ

Белый, гигроскопичный, тугоплавкий, при нагревании не разлагается. Прояв-

Проявляет свойства оснбвных оксидов, энергично реагирует с водой (образуется

щелочной раствор), кислотами, металлами, кислотными оксидами, поглощает

из воздуха. Получение см. 87, 121, 131'3, 14'.

М, = 29,88; d = 2,013; tm=\ 453° С; tmn« 2600° С.

13

1. Li2O + H2O = 21ЛОН.

2. Li2O + 2HC1 (разб.) = 2LiCl + H2O.

3. Li2O + H2S = LijS + H2O (900-1000° C).

4. 2Li2O + Si = 4Li + SiO2 A000° C).

5. Li2O + Mg = 2Li + MgO (выше 800° С).

6. ЗУ2О + 2A1 = 6Li + А12Оз (выше 1000° С).

7. Li2O + CO2 = Li2CO3 E00—600° С).

8. 2Li2O + SiO2 = Li4SiO4 A000° С),

Li2O + SiO2 = Li2SiO3 A200— 1300° C).

11. U2O2 — ПЕРОКСИД ЛИТИЯ

Белый, при нагревании разлагается без плавления. Полностью гидролизуется

водой, реагирует с кислотами. Энергично поглощает СО2 из воздуха. Получе-

Получение см. 128.

Мг = 45,88; d= 2,363.

1. 2Li2O2 = 2Li2O + О2 B00—400° С).

2. Li2O2 H2O = Li2O2 + H2O (выше 0° С).

3. Li2O2 + 2Н2О (хол.) = 2LiOH + H2O2,

2Li2O2 + 2H2O(rop.) = 4LiOH + O2t.

4. Li2O2 + 2HC1 (разб., хол.) = 2LiCl + H2O2,

2Li2O2 + 2H2SO4 (разб., гор.) = 2Li2SO4 + 2H2O + O21.

5. 2IJ2O2 + 2CO2 = 2Li2CO3 + O2 (выше 200° С),

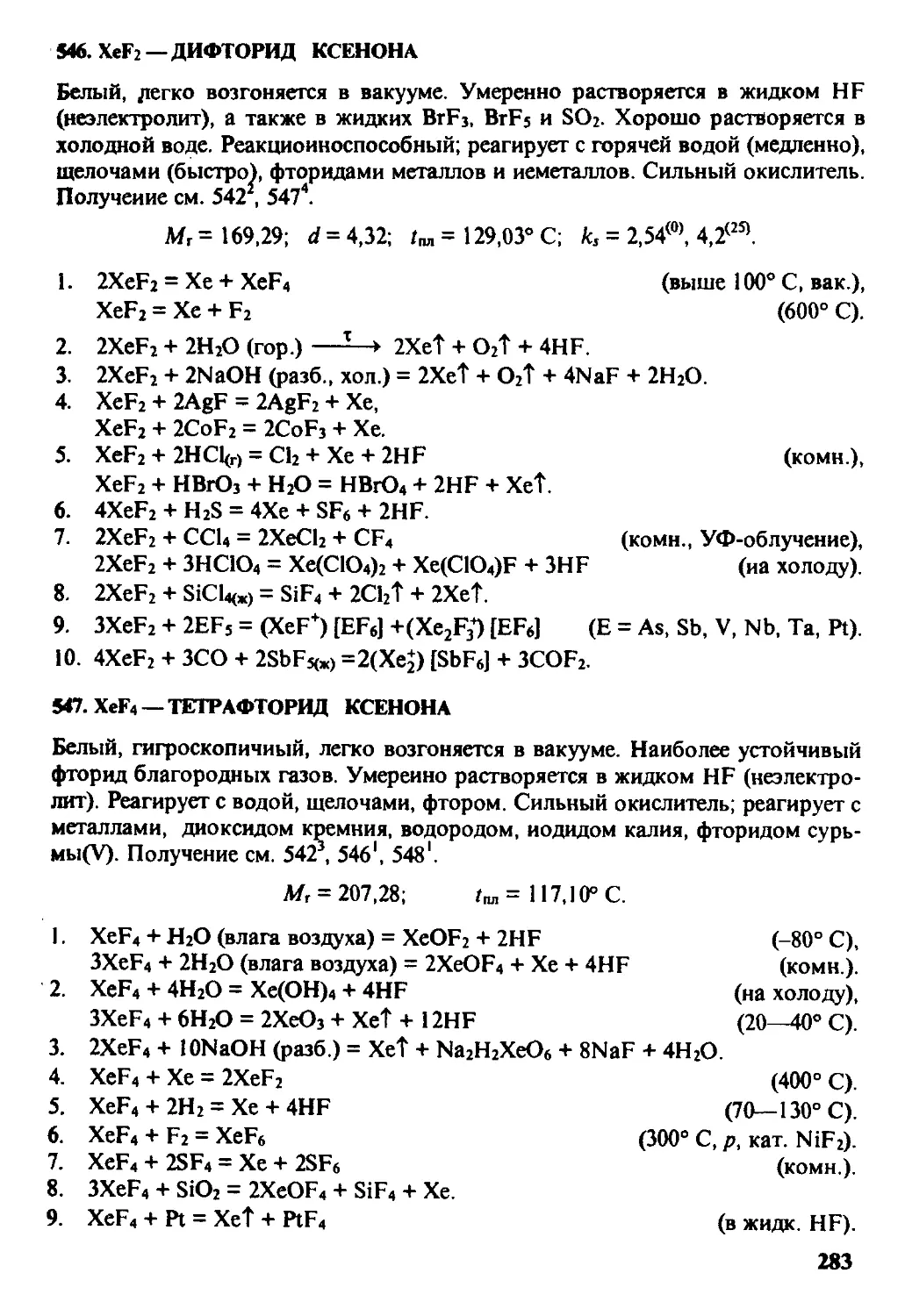

Li2O2 + CO = U2CO3 D0—70° C).

12. LiOH — ГИДРОКСИД ЛИТИЯ

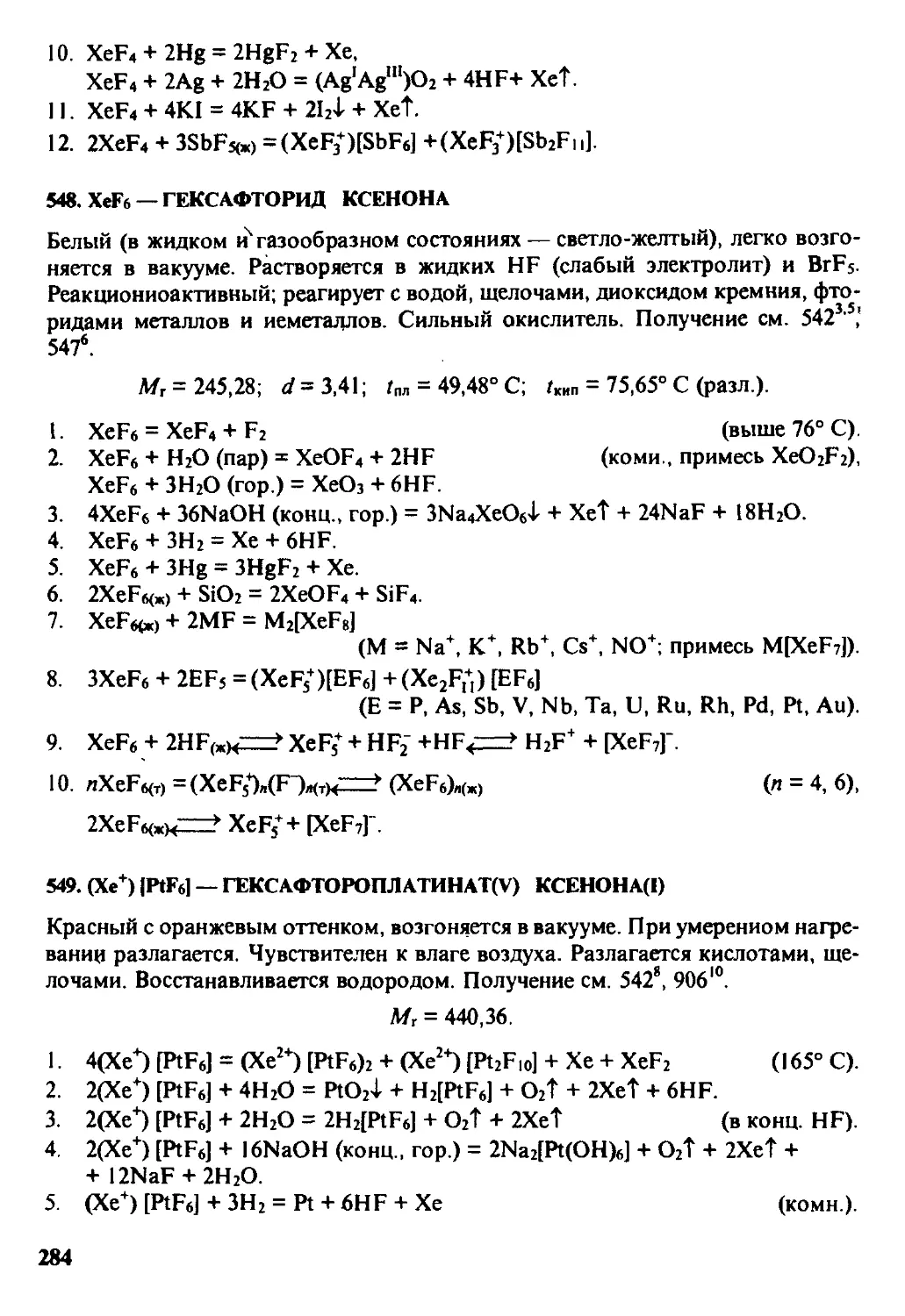

Белый, плавится без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается в

атмосфере Нг. Хорошо растворяется в воде. Проявляет свойства оснбвных

гидроксидов (щелочь), реагирует с кислотами, кислотными оксидами, погло-

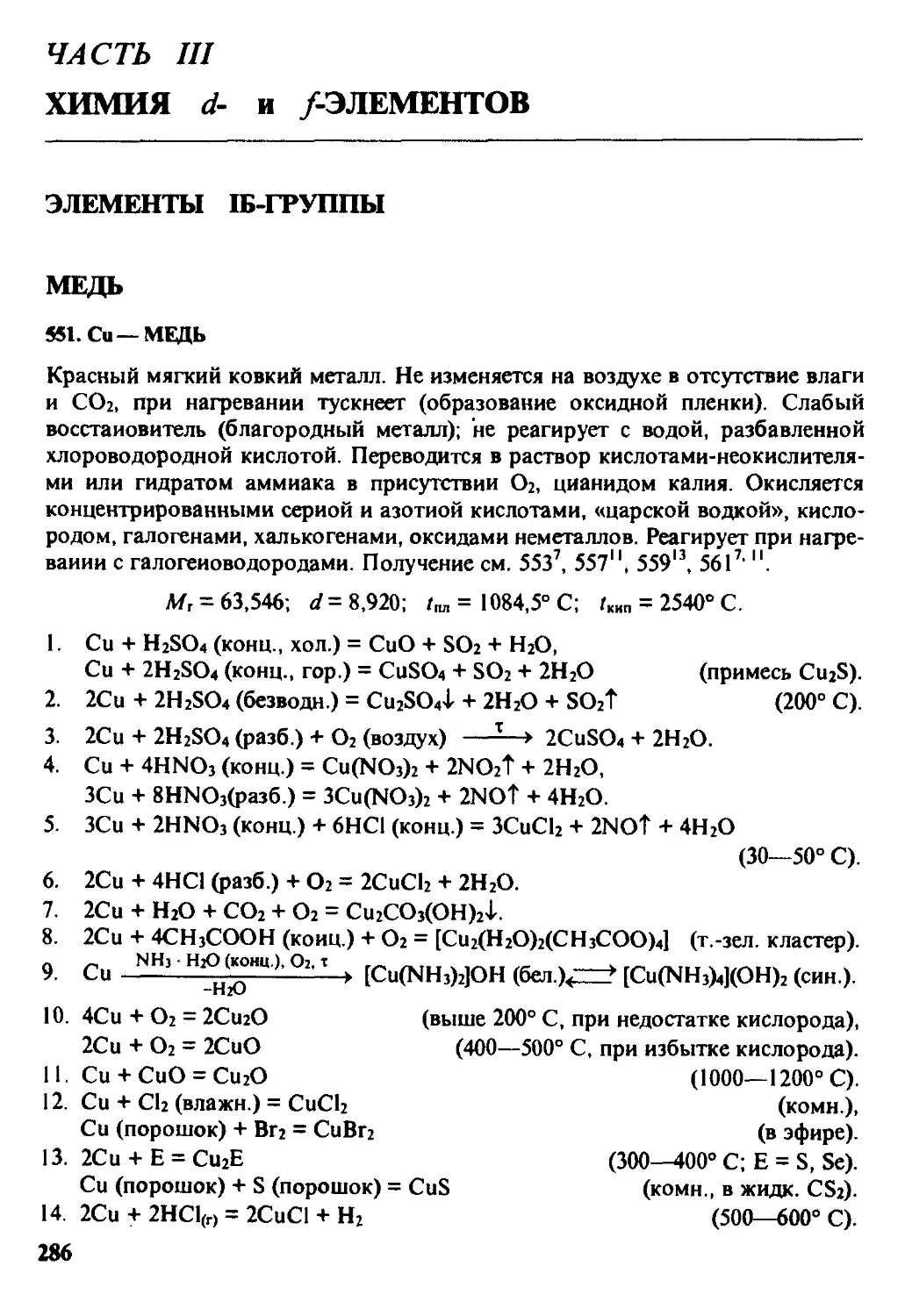

поглощает СО2 из воздуха. Получение см. 81, 92>4, 101, 139, 16*, 18".

М, = 23,95; d = 1,46; U = 471 ° С;

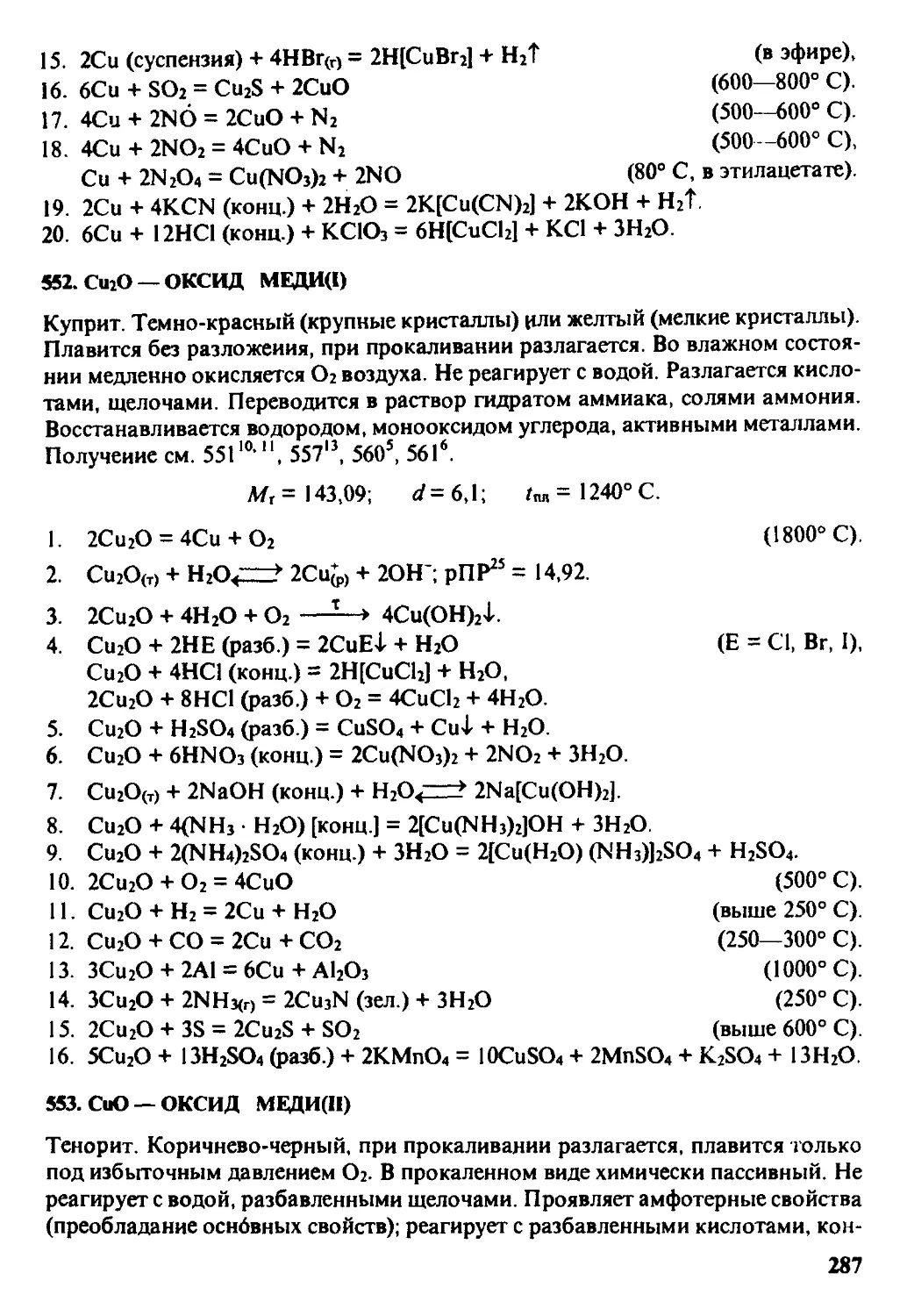

ks=\2,Sm, 15,3(80>.

1. 2LJOH = У2О + Н2О (800—1000° С, в атмосфере Н2).

2. LiOH • Н2О = LiOH + Н2О E00° С, в атмосфере Н2).

3. LiOH (разб.) + 4Н2О = [Li(H2OL]+ + ОН".

4. LiOH + НС1 (разб.) = LiCl + Н2О.

5. 2LiOH (конц.) + СО2 = Li2CO31 + H2O (комн.)

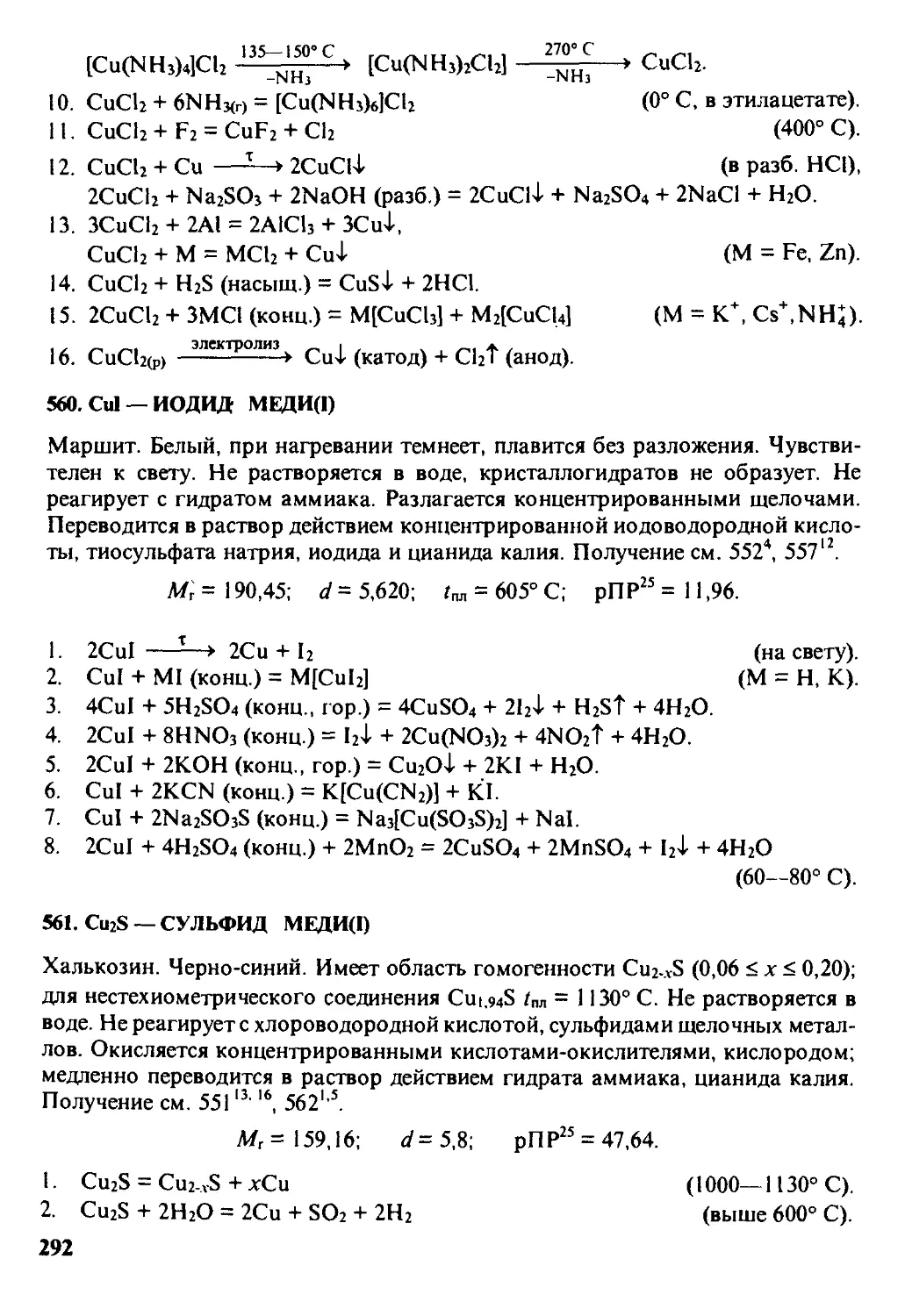

6. 4LiOH (разб.) + SiO2(T)<—» Li4SiO4(p) + 2H2O (комн.).

7. 2LiOH (насыщ.) + SO2 = Li2SO3 + Н2О.

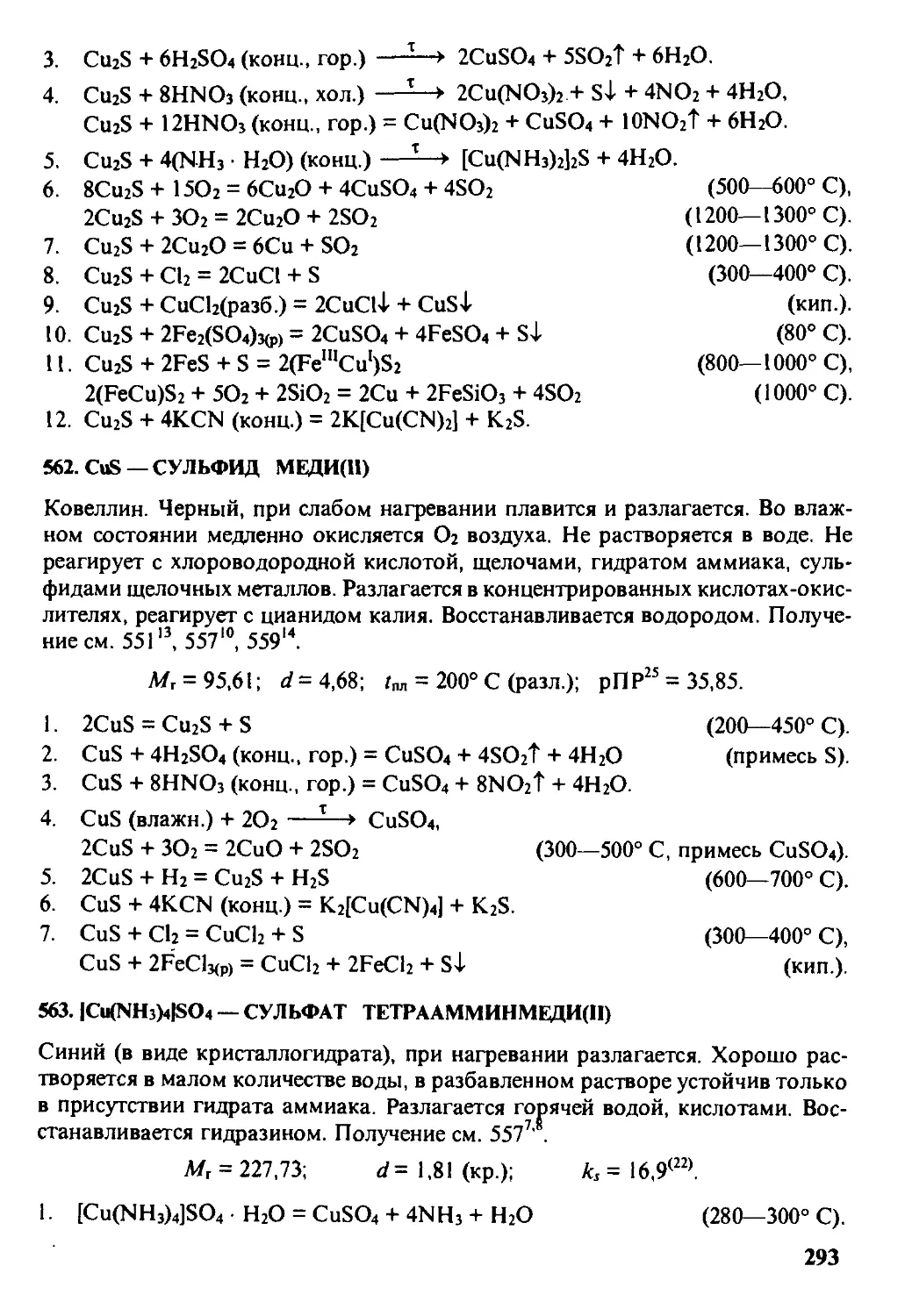

8. 2LiOH + H2O + 2Н2О2 (гор.) = Li2O2 H2O2 ЗН2О 4- (в этаноле),

14

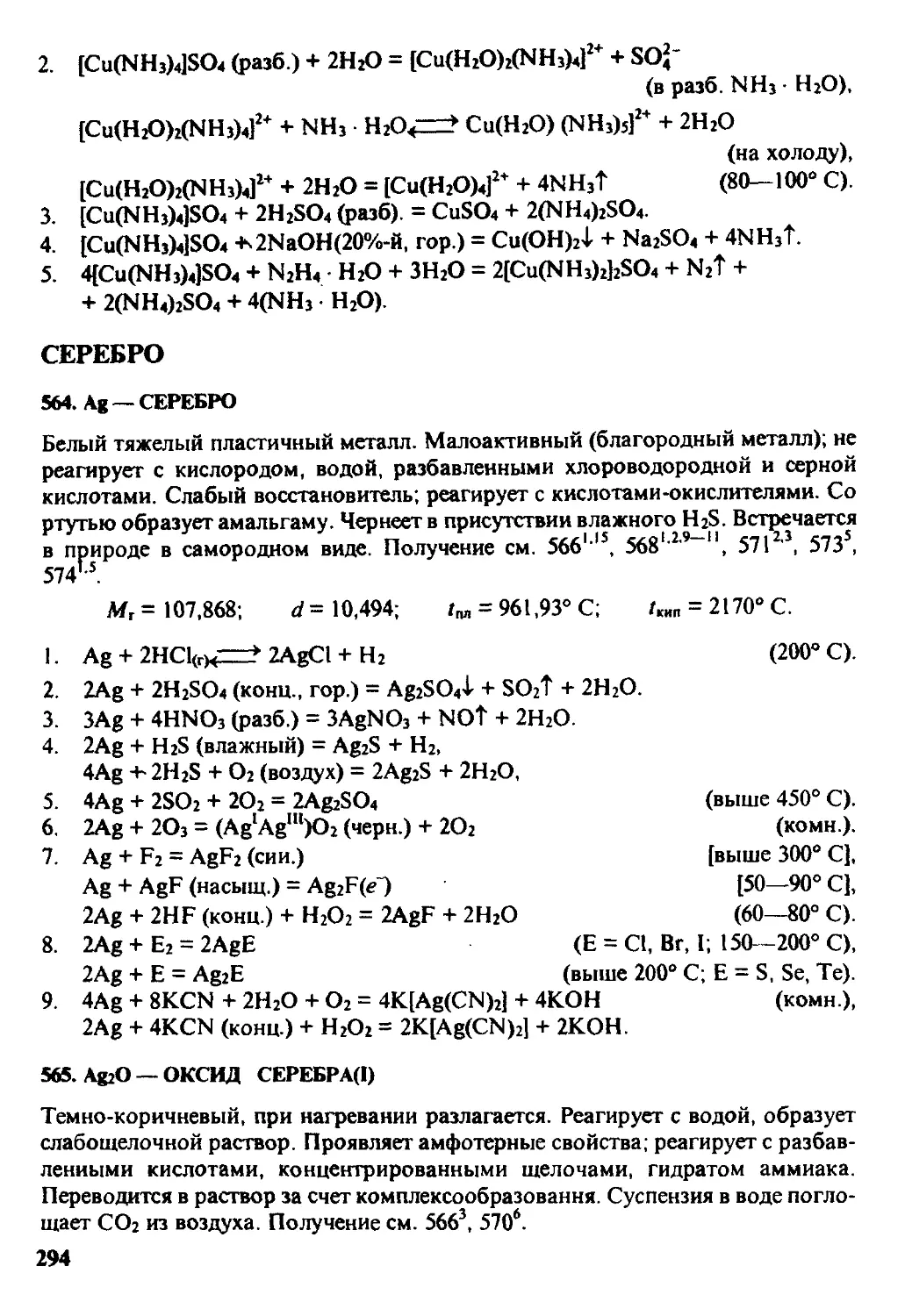

Li2O2 • H2O2• ЗН2О = U2O2 + H2O2 + ЗНгО

9. 2LiOH (хол.) + С12 = LiCIO + LiCl + Н2О,

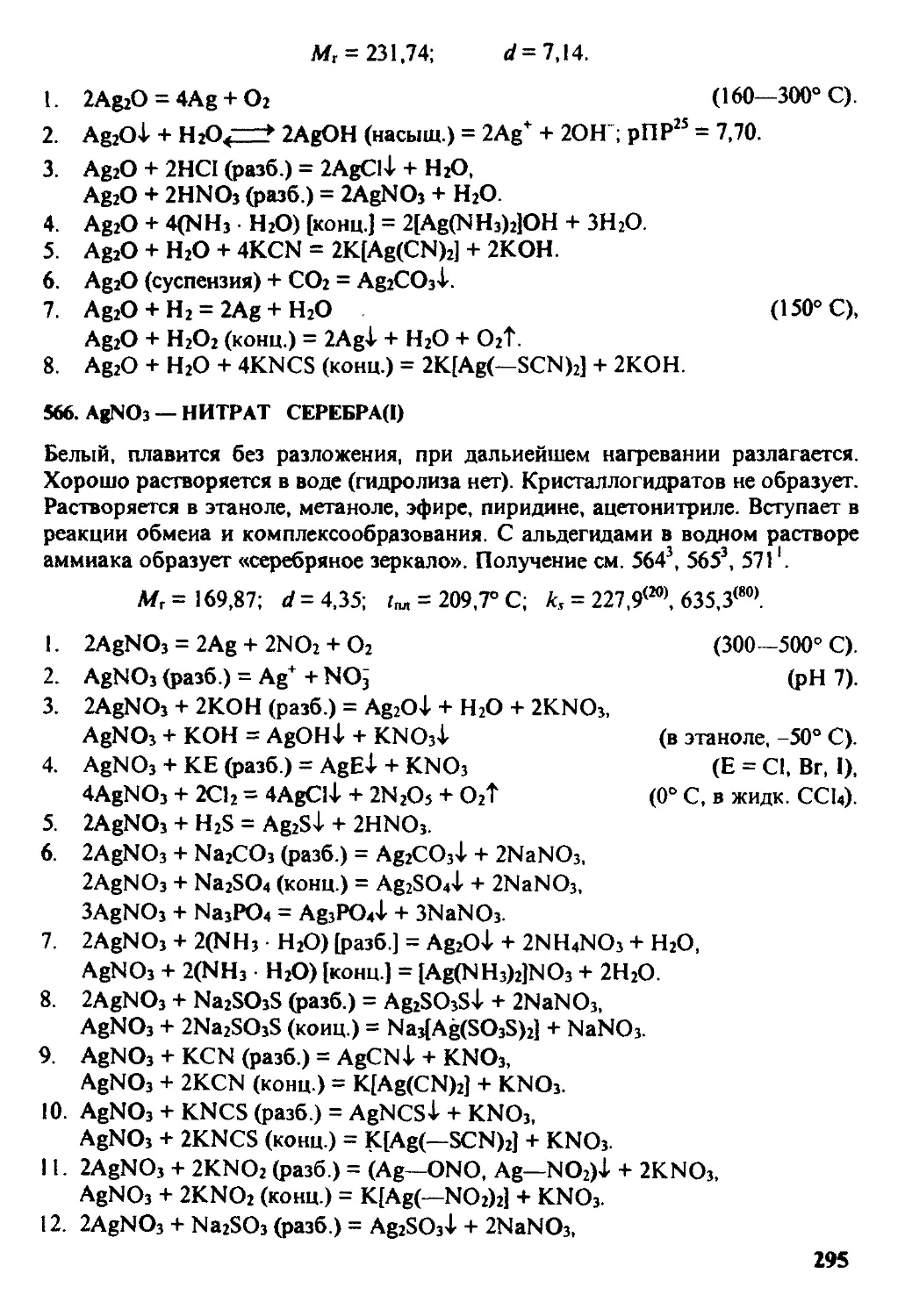

6LiOH (гор.) + ЗСЬ = LiClO3 + 5LiCl + ЗН2О.

(над Р4О10, вак.).

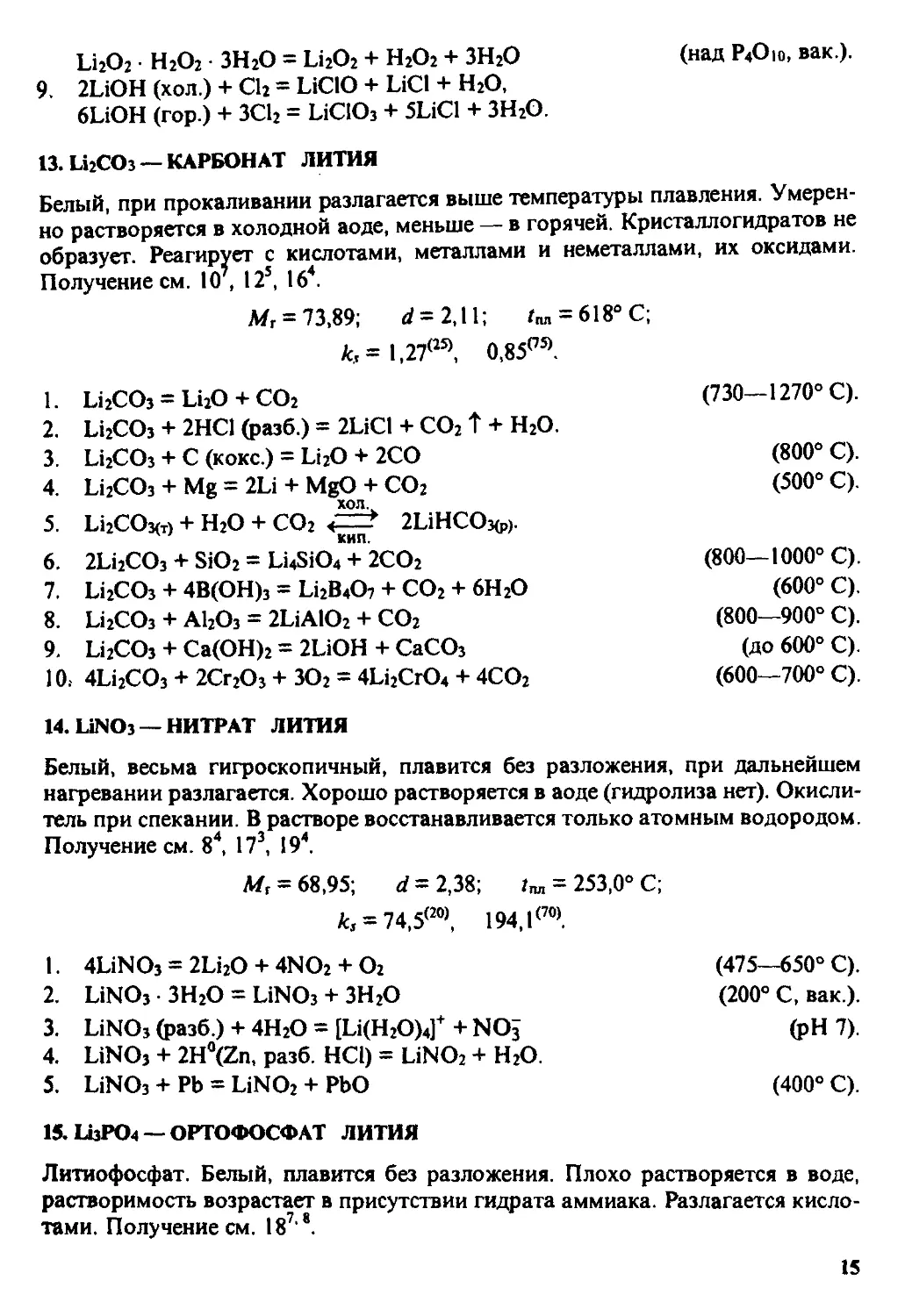

13. LhCOs —КАРБОНАТ ЛИТИЯ

Белый, при прокаливании разлагается выше температуры плавления. Умерен-

Умеренно растворяется в холодной воде, меньше — в горячей. Кристаллогидратов не

образует. Реагирует с кислотами, металлами и неметаллами, их оксидами.

Получение см. ю', 125, 164.

Mr = 73,89; d=2,ll; т„п = 618°С;

*.,= 1,27<25>, 0.85™.

Li2O + СО2 G30-1270° С).

2НС1 (разб.) = 2LiCl + СО21 + Н2О.

С (кокс.) = Li2O + 2CO (800° С).

Mg = 2Li + MgO + СО2 E00° С).

хол.

+ Н2О + СО2 <==? 2УНСОз(р).

SiO2 = 1Л48Ю4Т2СО2 (800— 1000° С).

4В(ОНK = Li2B4O7 + СО2 + 6Н2О F00° С).

AI2O3 = 2LiAlO2 + CO2 (800—900° С).

Са(ОНJ = 2LiOH + СаСОз (до 600° С).

2Сг2Оз + ЗО2 = 4Li2CrO4 + 4CO2 F00—700° С).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

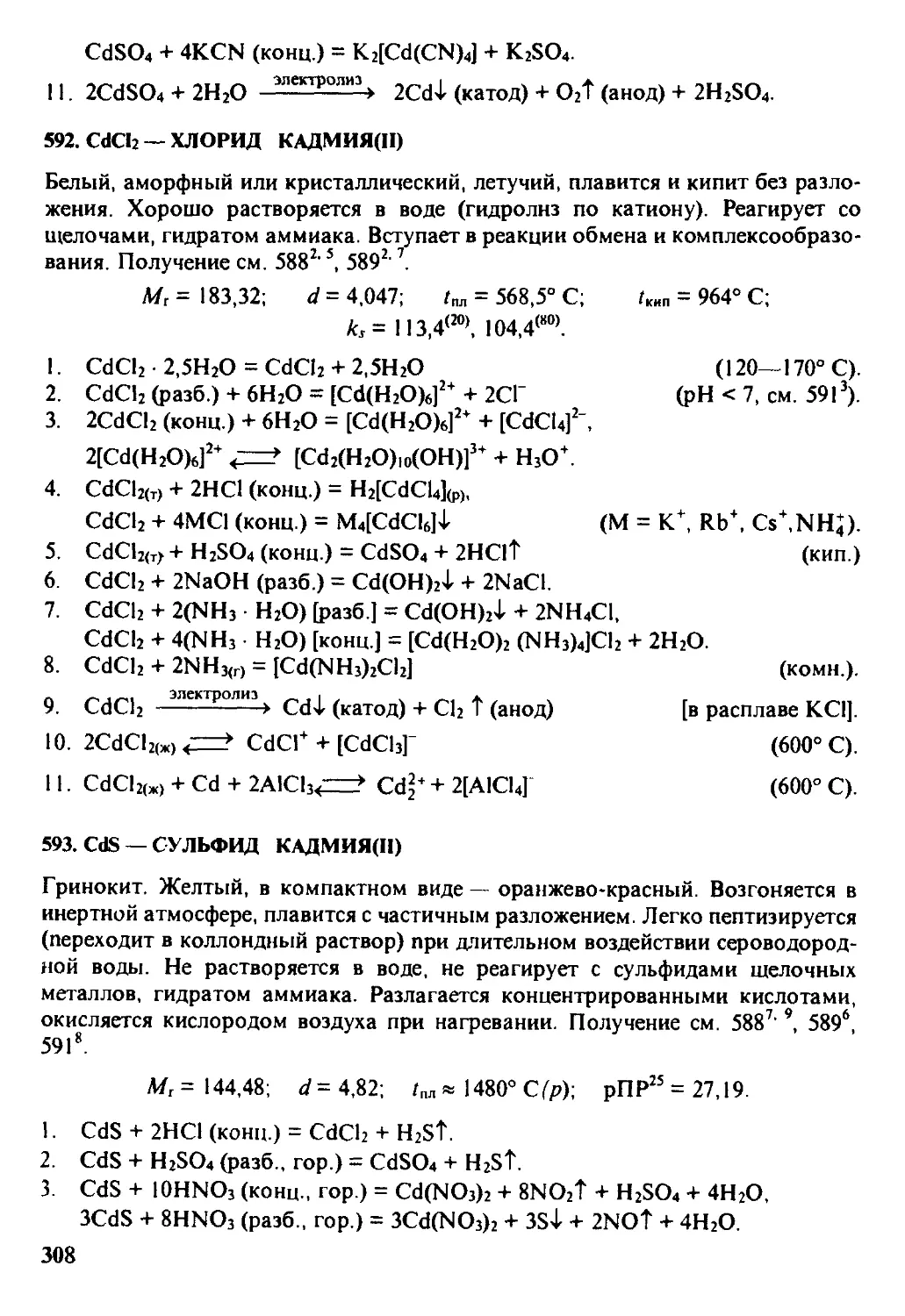

8.

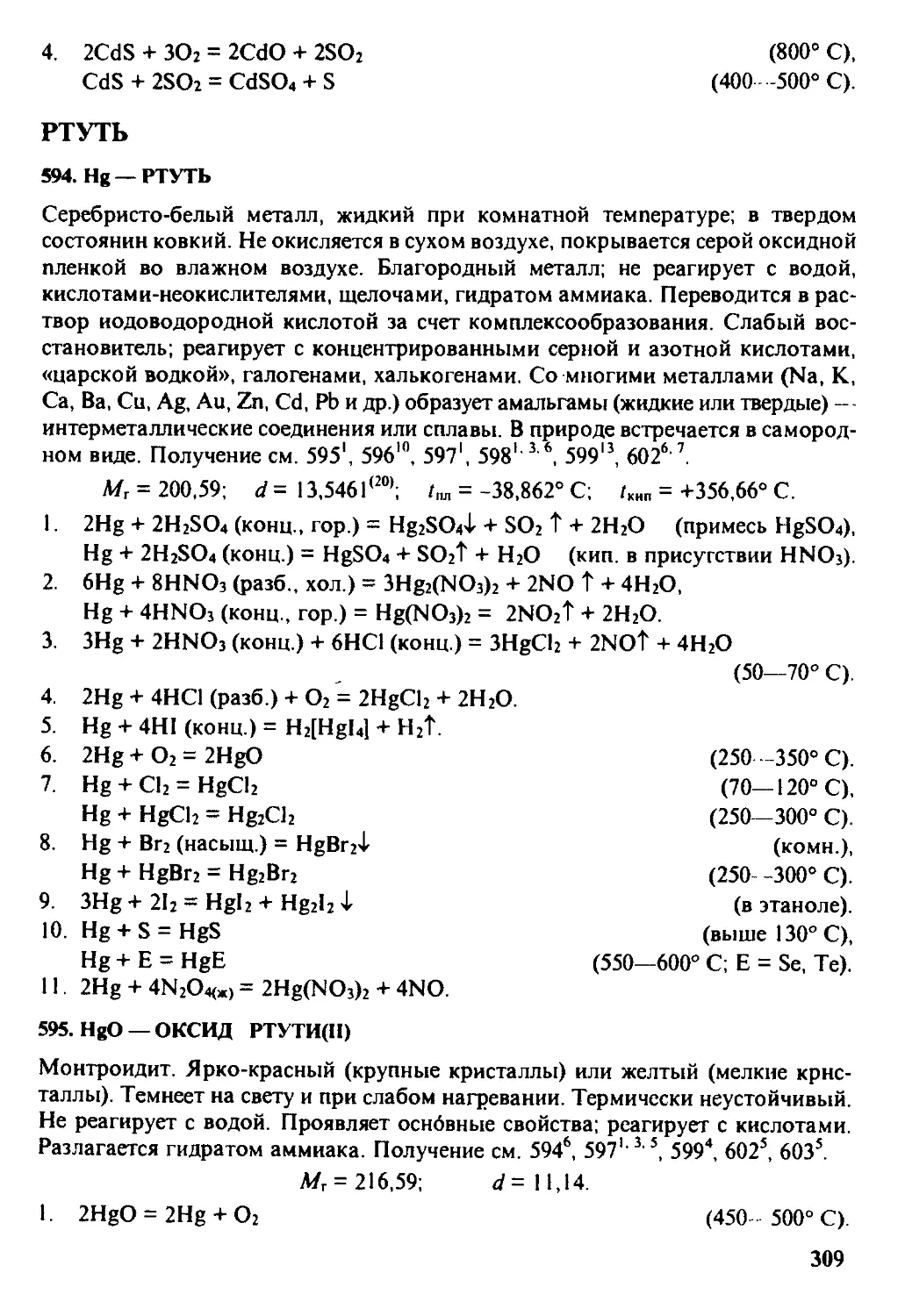

9.

Li2CO3 =

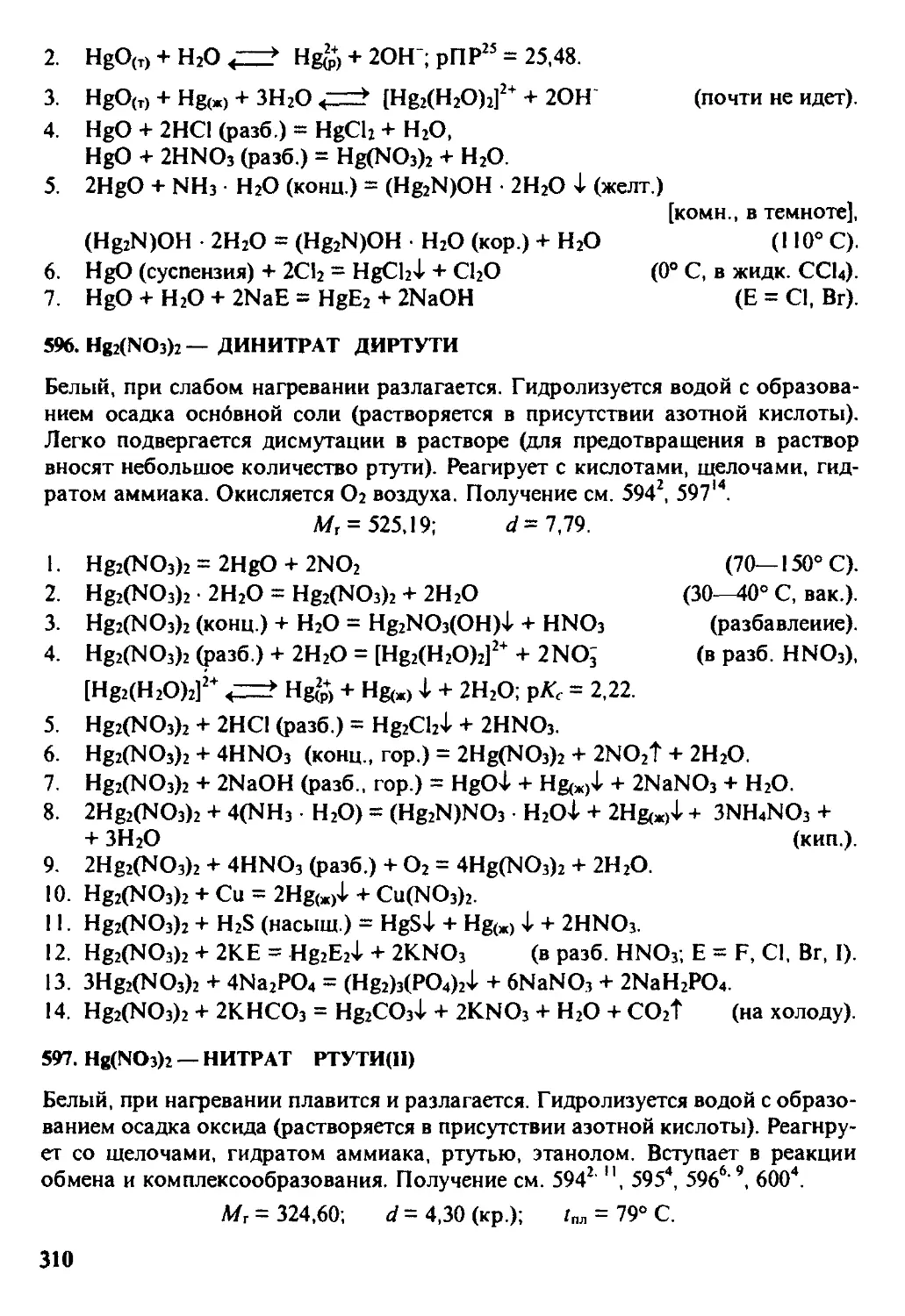

Li2CO3 +

Li2COj +

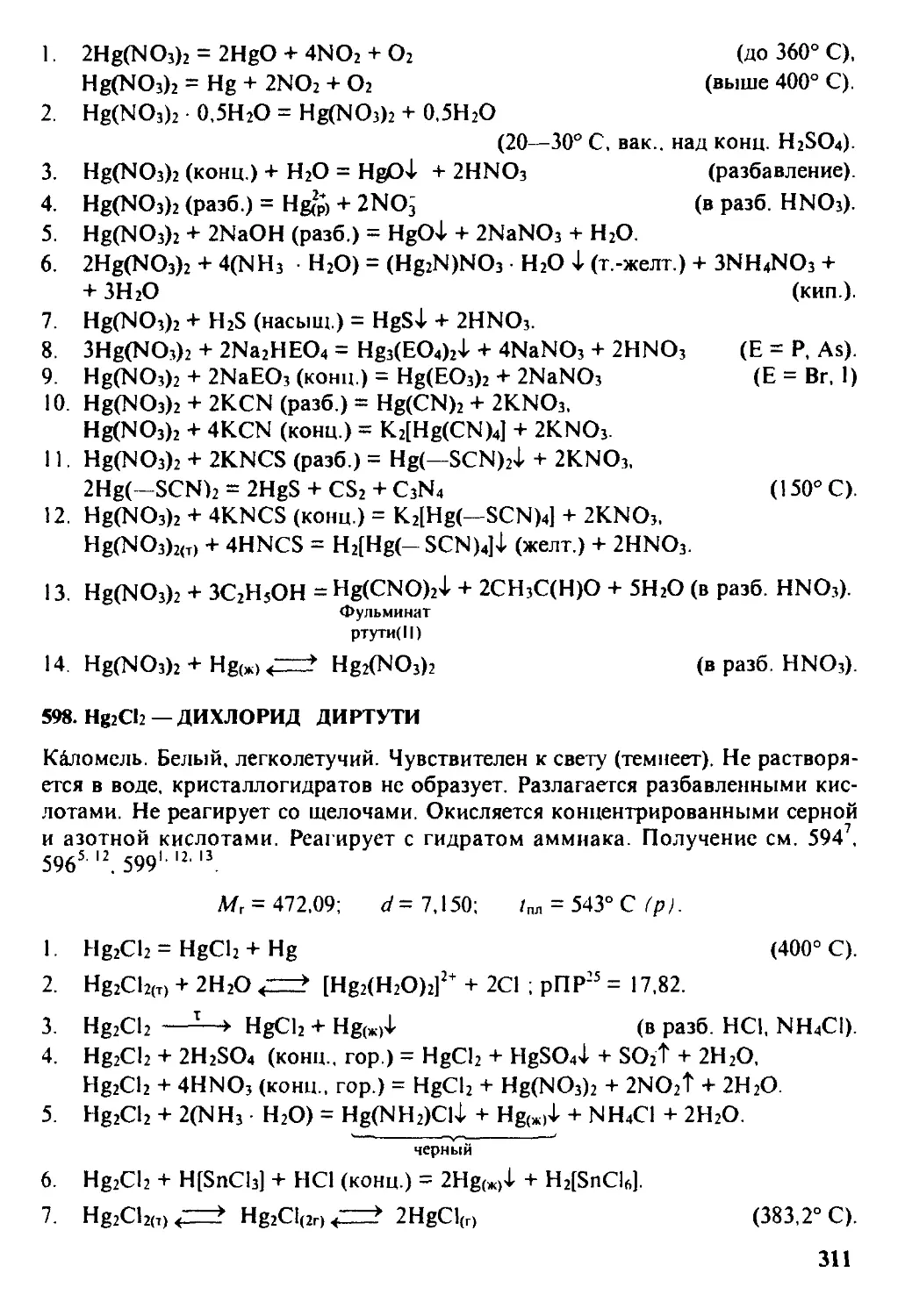

УгСОз +

Li2CO3<t)

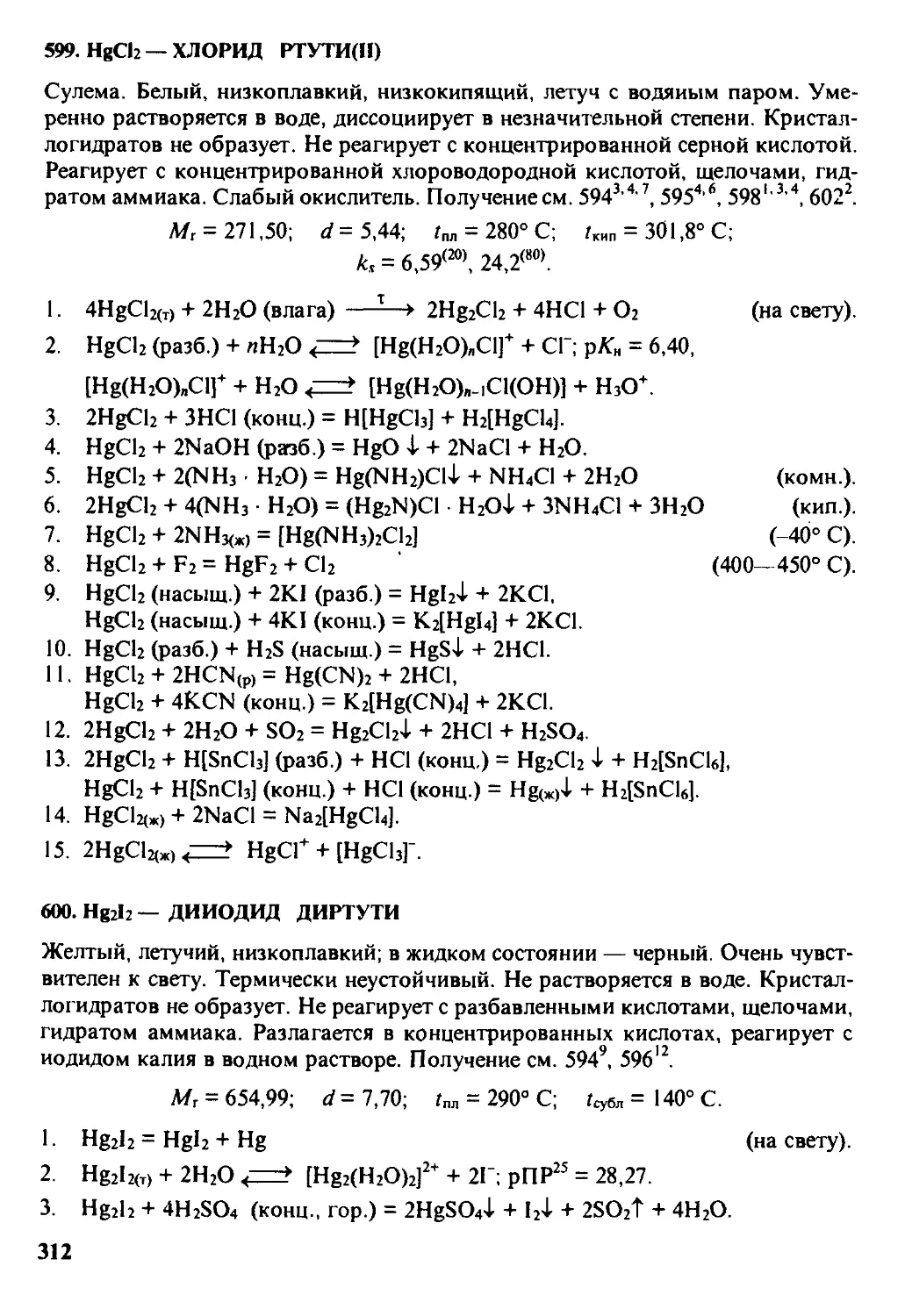

2Li2CO3

Li2CO3 +

Li2CO3 +

Li2CO3 +

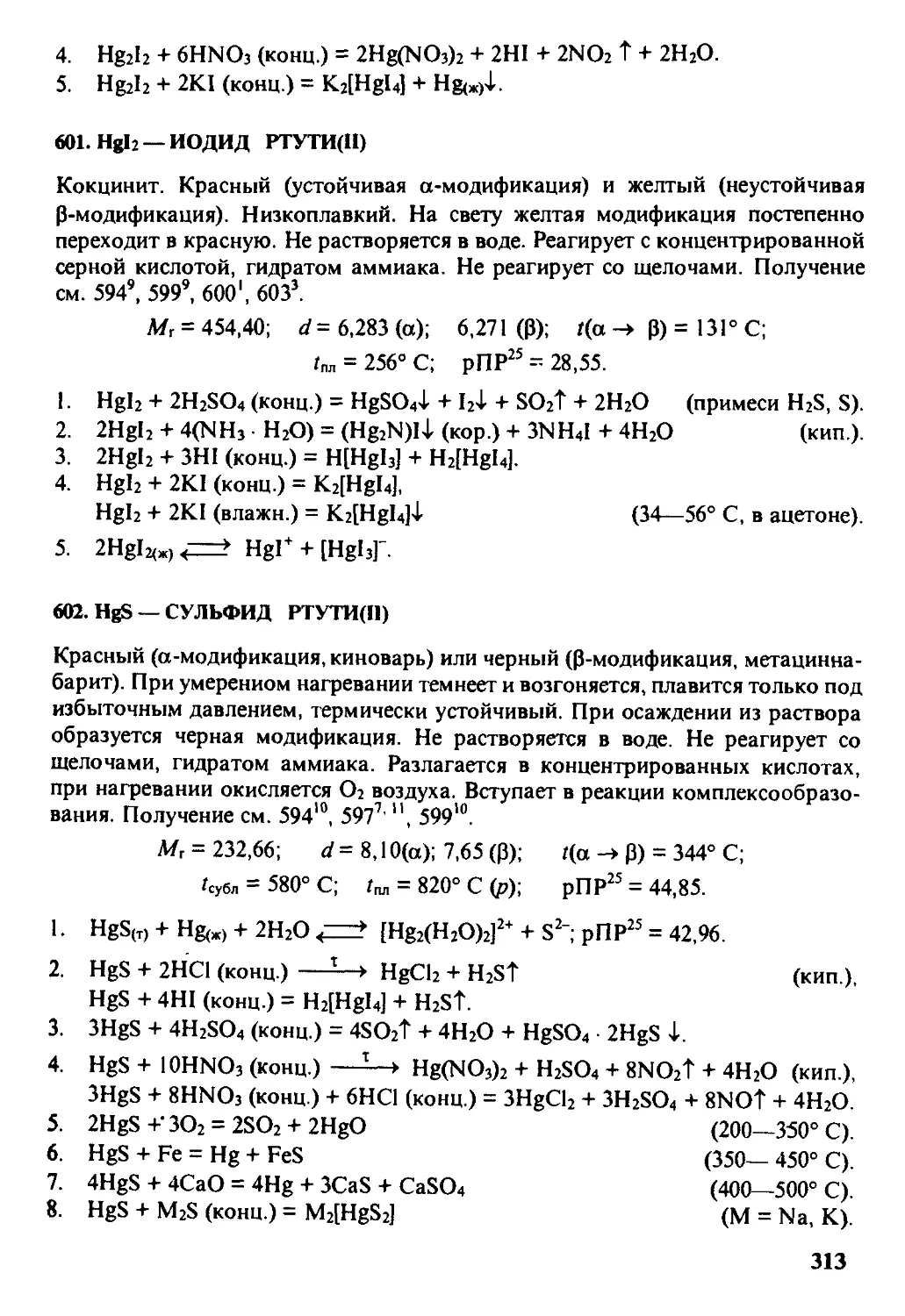

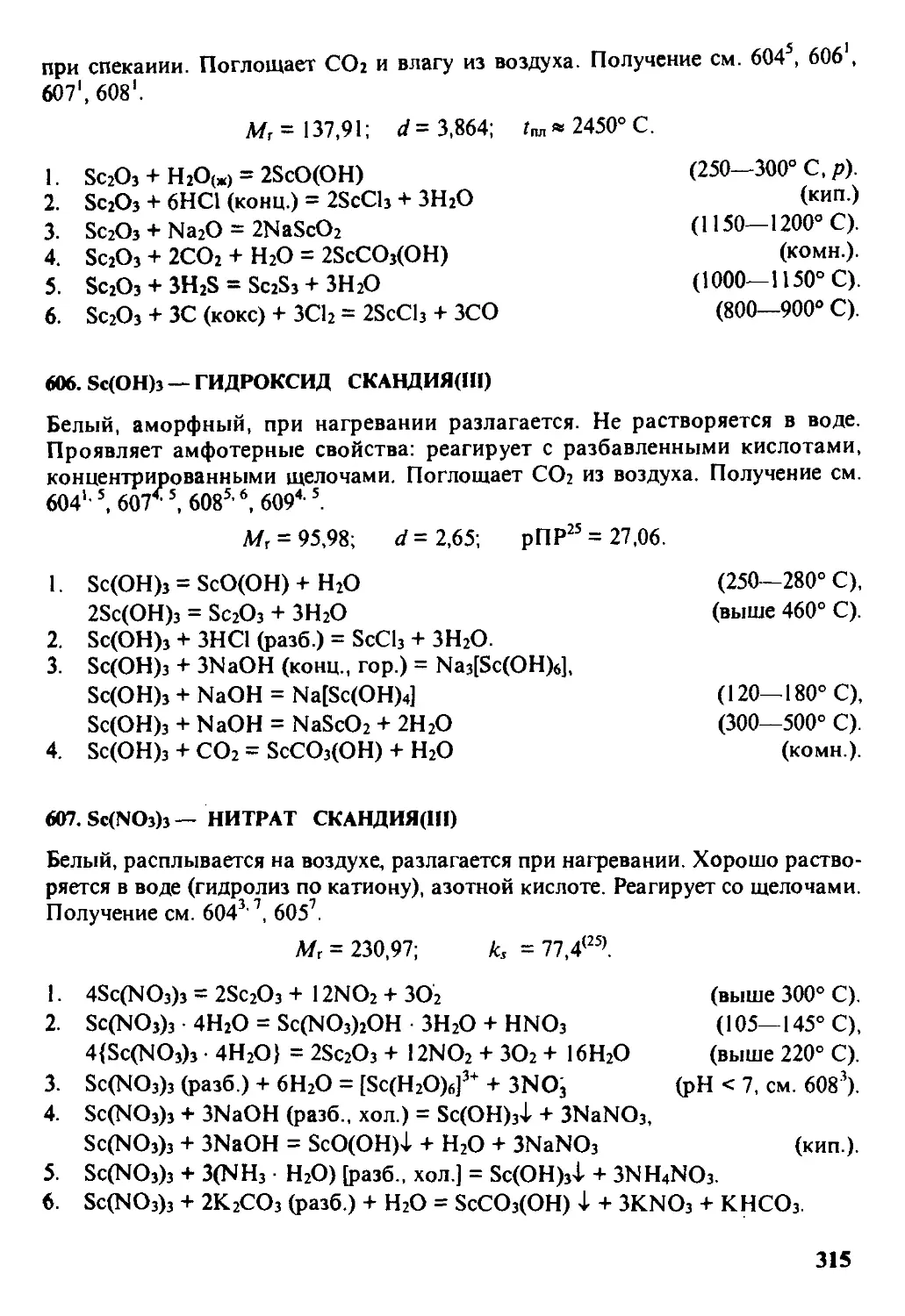

10. 4Li2COj

14. UNO3-НИТРАТ ЛИТИЯ

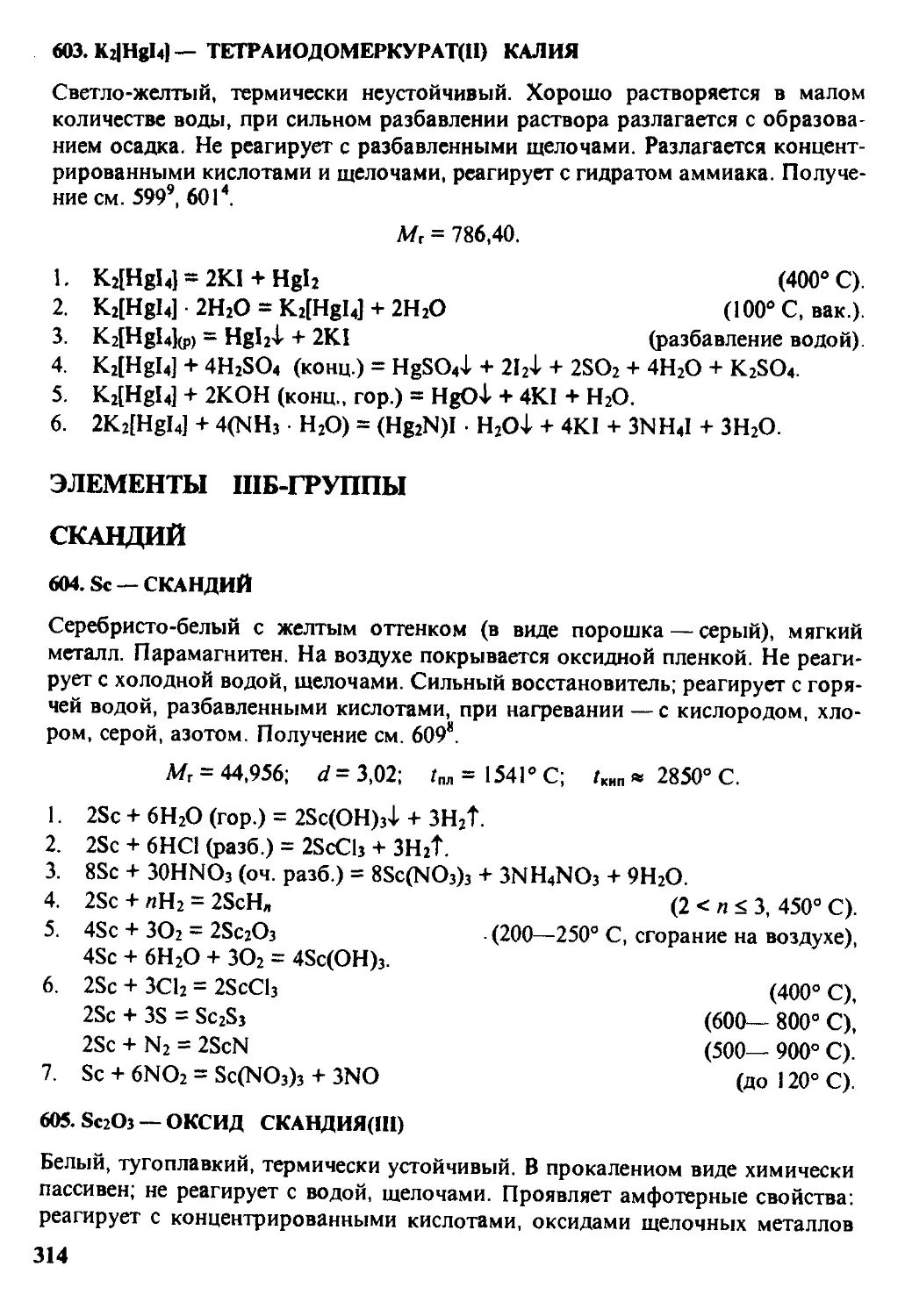

Белый, весьма гигроскопичный, плавится без разложения, при дальнейшем

нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет). Окисли-

Окислитель при спекании. В растворе восстанавливается только атомным водородом.

Получение см. 84, 173, 194.

М, = 68,95; d = 2,38; tm = 253,0° С;

/с, = 74,5B0>, 194,1<70>.

1. 4LiNO3 = 2Li2O + 4NO2 + О2 D75—650° С).

LiNOj • ЗН2О = LiNO3 + 3H2O B00° С, вак.).

LiNOj (разб.) + 4Н2О = [Li(H2OL]+ + NO3 (рН 7).

LiNOj + 2H°(Zn, разб. НС1) = LiNO2 + Н2О.

UNO* + Pb = LiNO2 + PbO D00° С).

2.

3.

4.

5.

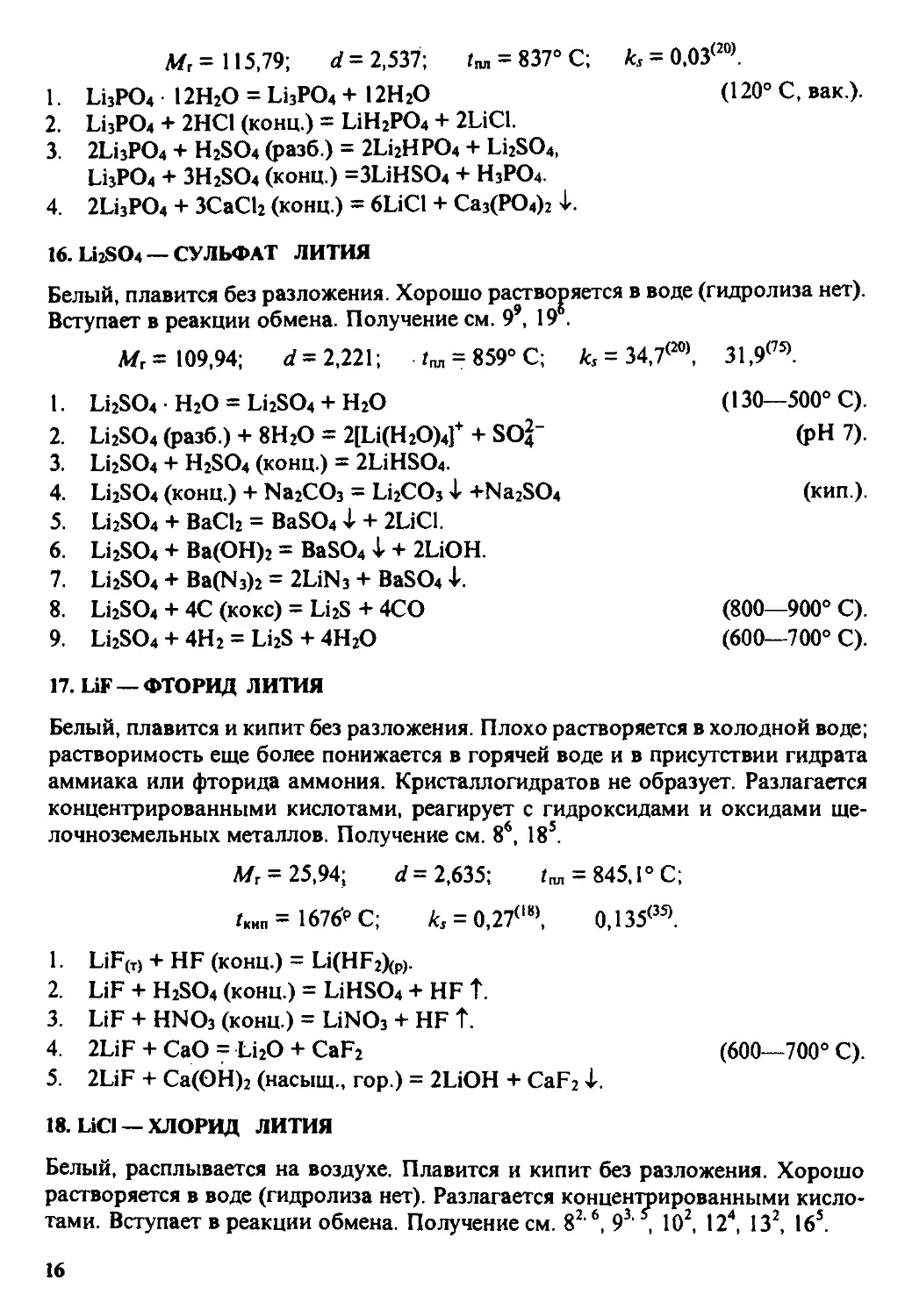

15. LbPO* — ОРТОФОСФАТ ЛИТИЯ

Литиофосфат. Белый, плавится без разложения. Плохо растворяется в воде,

растворимость возрастает в присутствии гидрата аммиака. Разлагается кисло-

кислотами. Получение см. 187'8.

15

Mt = 115,79; d = 2,537; tm = 837° C; k, = 0,03B0).

1. U3PO4 12H2O = U3PO4 + 12H2O A20° С, вак.).

2. Li3PO4 + 2HC1 (конц.) = LiH2PO4 + 2LiCl.

3. 2Li3PO4 + H2SO4 (разб.) = 2Li2HPO4 + Li2SO4,

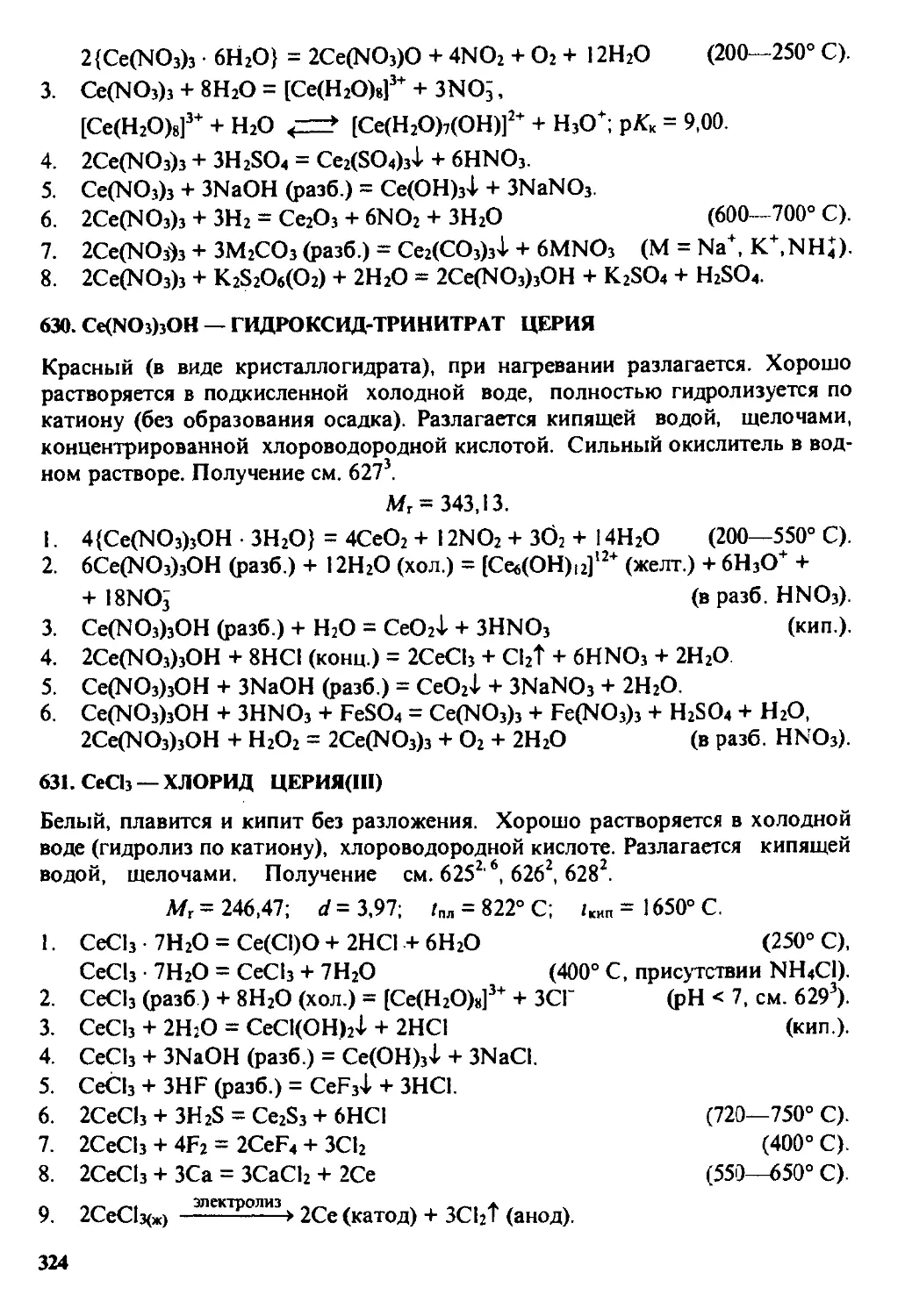

U3PO4 + 3H2SO4 (конц.) =3LiHSO4 + H3PO4.

4. 2Li3PO4 + ЗСаСЬ (конц.) = 6LiCl + Саз(РО4)г 4-.

16. U2SO4 —СУЛЬФАТ ЛИТИЯ

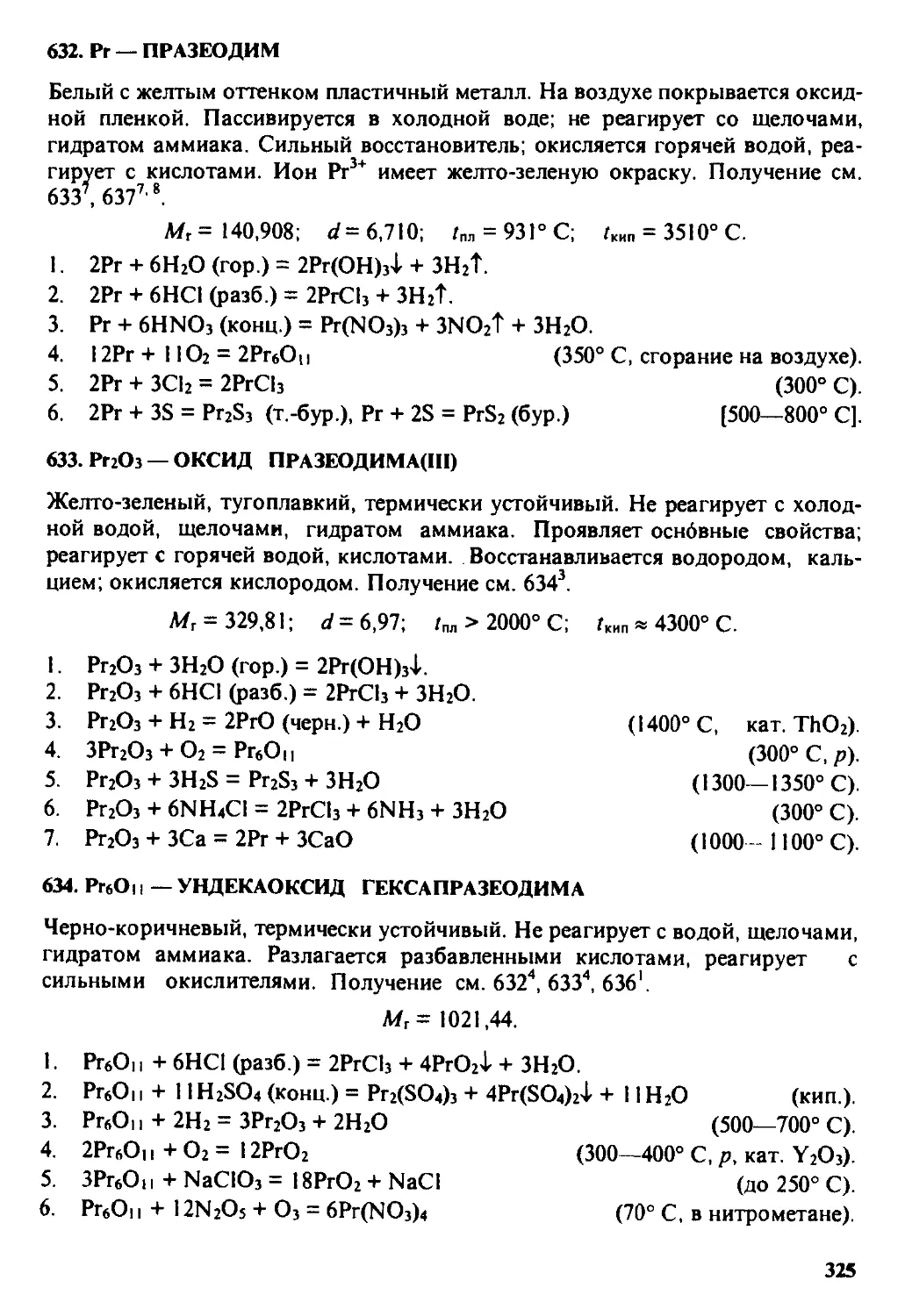

Белый, плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет).

Вступает в реакции обмена. Получение см. 99, 19 .

М, = 109,94; d = 2,221; т„л = 859° С; *, = 34,7B0), 31,9G5).

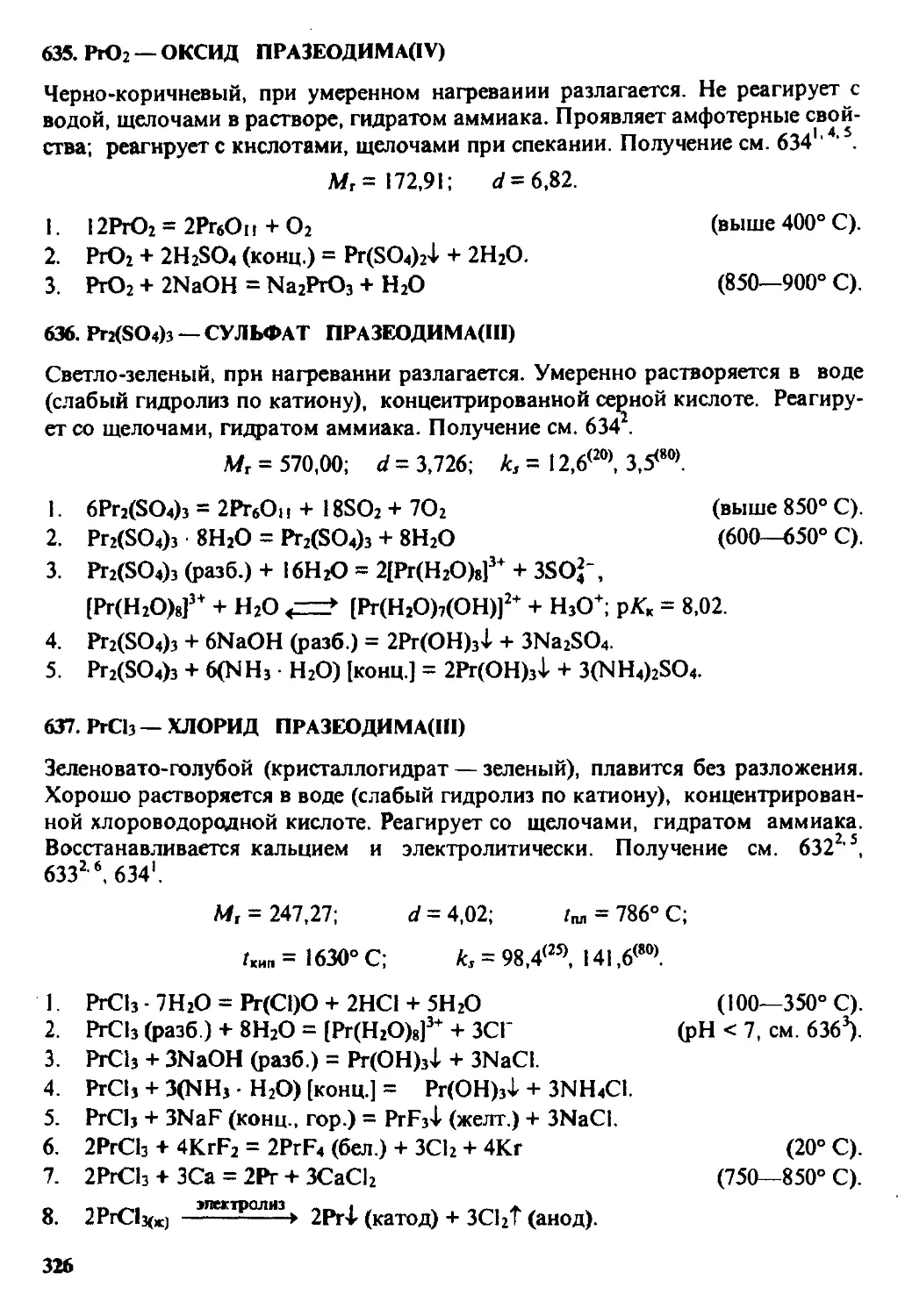

1. Li2SO4 Н2О = Li2SO4 + H2O A30—500° С).

2. Li2SO4 (разб.) + 8Н2О = 2[Li(H2OL]+ + SO^" (pH 7).

3. Li2SO4 + H2SO4 (конц.) = 2LiHSO4.

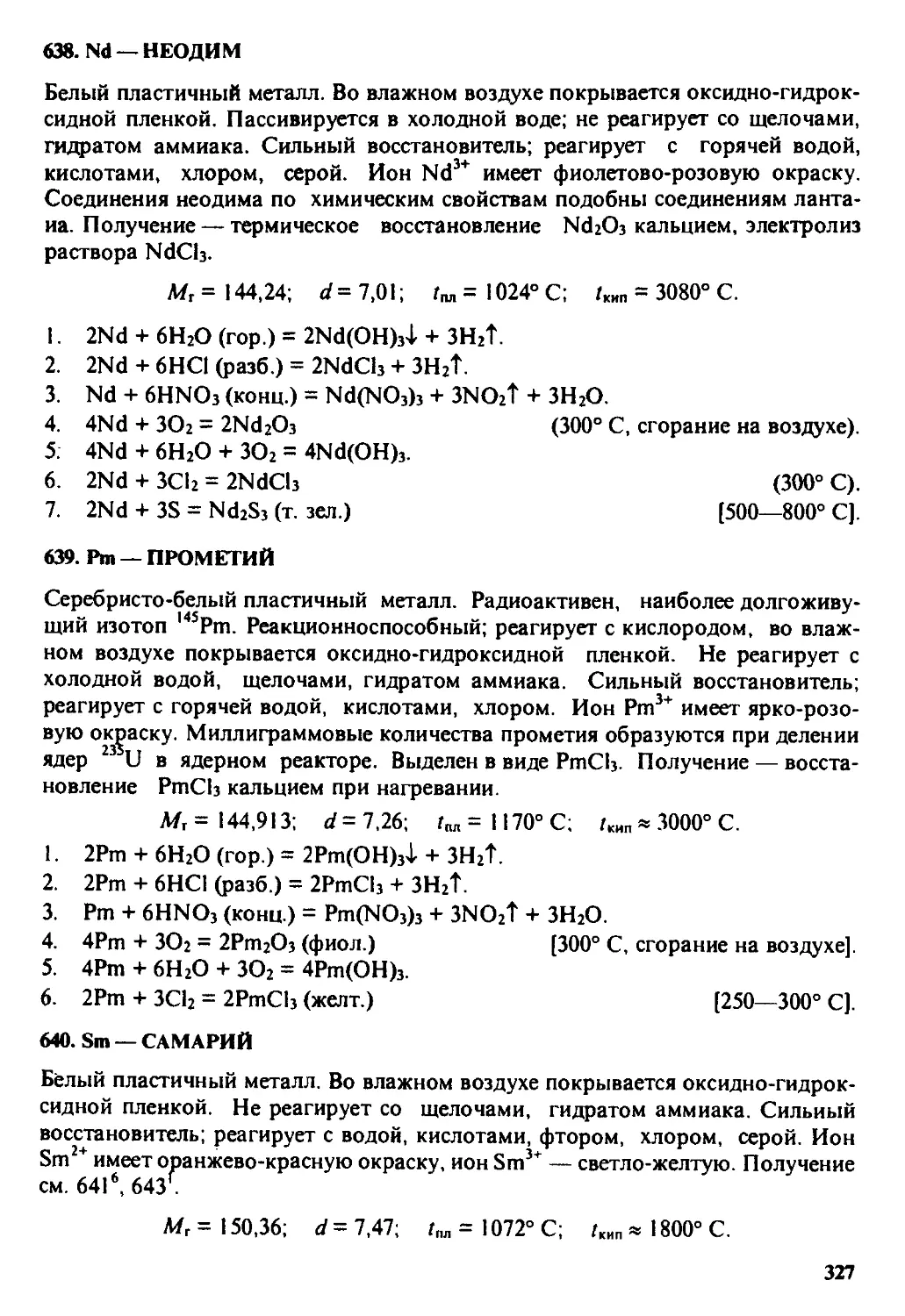

4. Li2SO4 (конц.) + Na2CO3 = Li2CO3 4- +Na2SO4 (кип).

5. Li2SO4 + BaCl2 = BaSO4 4- + 2LiCl.

6. Li2SO4 + Ba(OHJ = BaSO4 i + 2LiOH.

7. Li2SO4 + Ba(N3J = 2LiN3 + BaSO4 4-.

8. U2SO4 + 4C (кокс) = Li2S + 4CO (800—900° C).

9. L12SO4 + 4H2 = Li2S + 4H2O F00—700° C).

17. LiF —ФТОРИД ЛИТИЯ

Белый, плавится и кипит без разложения. Плохо растворяется в холодной воде;

растворимость еще более понижается в горячей воде и в присутствии гидрата

аммиака или фторида аммония. Кристаллогидратов не образует. Разлагается

концентрированными кислотами, реагирует с гидроксидами и оксидами ще-

щелочноземельных металлов. Получение см. 86, 185.

Мг = 25,94; d = 2,635; и = 845,1 ° С;

*кип= 1676'° С; к, = 0,211™\ 0,135C5).

1. LiF(T) + HF (конц.) = Li(HF2)(p).

2. LiF + H2SO4 (конц.) = LiHSO4 + HF t.

3. LiF + HNO3 (конц.) = LiNO3 + HF t.

4. 2LiF + CeO = Li2O + CaF2 F00—700° C).

5. 2LiF + Ca(OHJ (насыщ., гор.) = 2LiOH + CaF21.

18. LiCI — ХЛОРИД ЛИТИЯ

Белый, расплывается на воздухе. Плавится и кипит без разложения. Хорошо

растворяется в воде (гидролиза нет). Разлагается концентрированными кисло-

кислотами. Вступает в реакции обмена. Получение см. 82 6, 9 , 102, 124, 132, 165.

16

Mr = 42,39; d= 2,068; t^ = 610° C; r—, = 1380° C; fe=84,5B5), 112,3(80).

1. LiCl H2O = LiCl+ H2O (выше 98° C).

2. LiCl (разб.) + 4H2O = [ЩНгОЦ* + СГ (pH 7).

3. 2LiCl(T) + H2SO4 (конц.) = L12SO4 + 2HC11 (кип.).

4. LiCl + LiHSO4=Li2SO4 + HCl D50-500° C).

5. LiCl (конц.) + NH4F (конц.) = LiF 4- + NH4CI.

6. LiCl (хол.) + AgNO2 (насыщ.) = LiNO2 + AgCl i.

7. 3LiCl (конц.) + K3PO4 = Li3PO4 4- + 3KCI.

8. 3LiCl (конц.) + Na2HPO4 + NaOH = Li3PO4 I + H2O + 3NaCl.

9. LiCl (конц.) + 4(NH3 • H2O) [конц.] = [Li(NH3L]Cl + 4H2O.

10. 2LiClw ЭЛеКТрО"ИЗ> 2Li (катод) + Cl21 (анод).

11. 2LiCl + 2H2O 3JieKTpw"°) 2LiOH + H21 (катод) + Cl2 (анод).

12. 2LiCl(P) ЭЛеКтроЛШ> 2Li (катод) + Cl21 (анод).

(на Hg-хатоде)

19. Li2S —СУЛЬФИД ЛИТИЯ

Светло-желтый, плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде (силь-

(сильный гидролиз по аниону). Кристаллогидратов не образует. Восстановитель, во

влажном состоянии окисляется Ог воздуха. Реагирует с кислотами, неметалла-

неметаллами. Получение см. 88, 96, 103, 168'.

М, = 45,95; d = 1,66; Тпл = 950° С.

1. Li2S (разб.) + 8Н2О = 2[У(Н2ОL]+ + S2",

S2" + Н2О<=? HS" + ОН"; рА"о = 1,09.

2. Li2S + 2HC1 (разб.) = 2LiCl + H2S t.

3. Li2S + 3H2SO4 (конц.) = 2LiHSO4 + SO21 + S i + 2H2O.

4. Li2S + 4HNO3 (конц.) = 2LiNO3 + 2NO21 + S Jr + 2H2O.

5. Li2S (хол.) + H2S (насыщ.) =2LiHS.

6. Li2S + 2O2 = Li2SO4 (выше 300° С).

7. 2Li2S + 2H2O (хол.) + O2 = S I + 4LiOH.

20. LijN — НИТРИД ТРИЛИТИЯ

Темно-красный, плавится под избыточным давлением, разлагается при нагре-

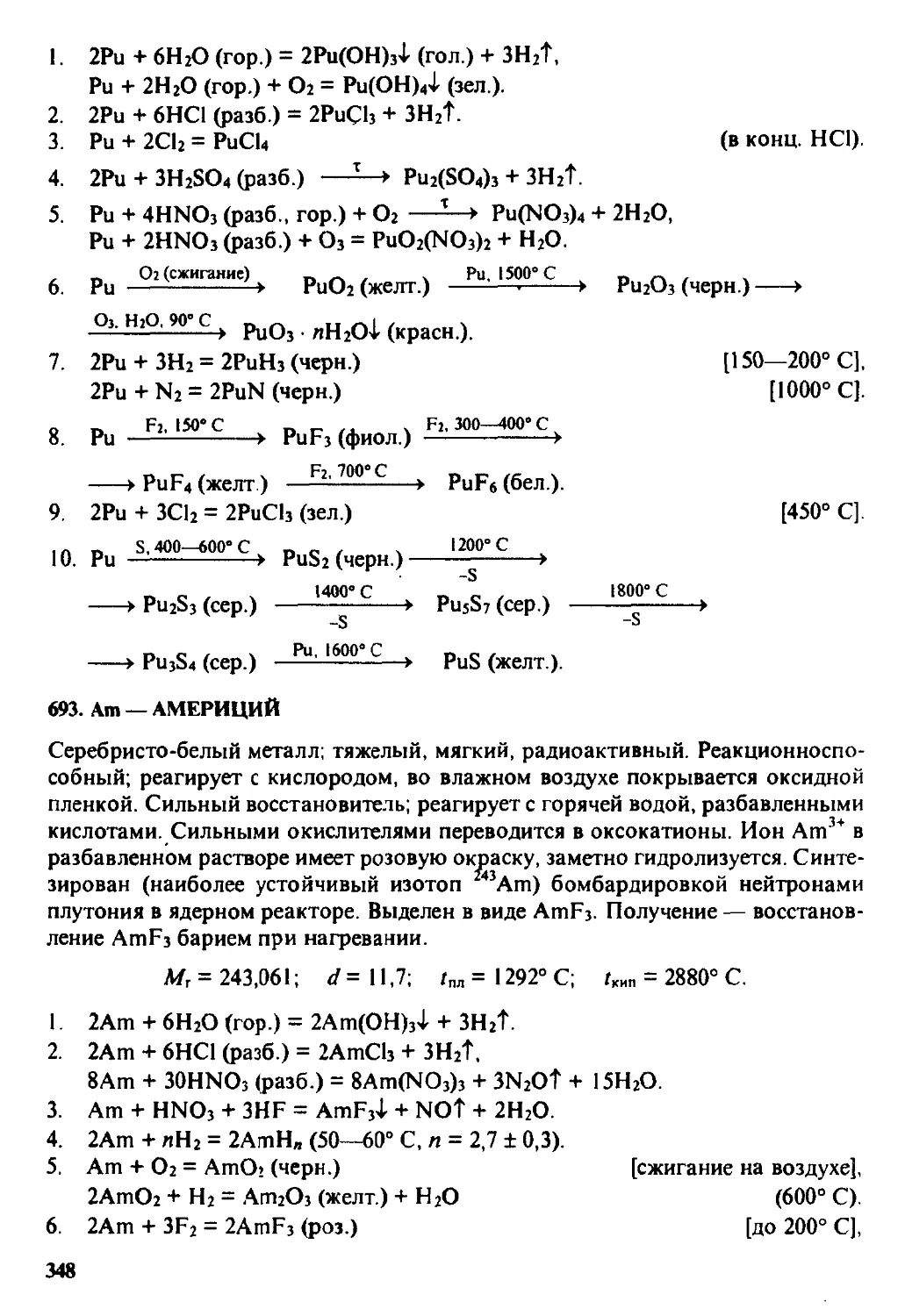

нагревании. Полностью гидролизуется в воде, разлагается кислотами. Получение

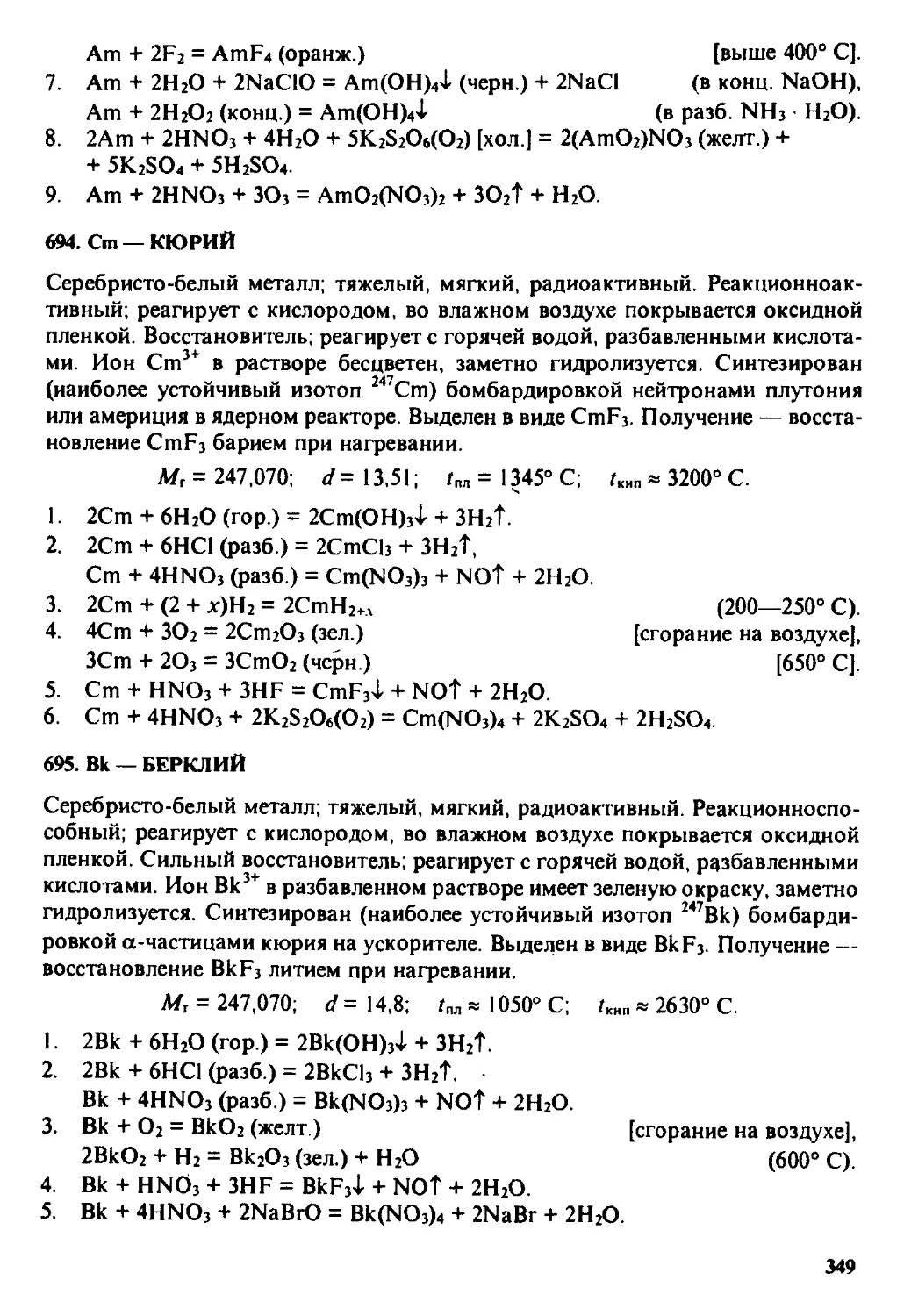

см. 89, 97.

Мг = 34,83; d=l,28; tm = 813° С (р).

1. 2Li3N = 6Li + N2 C00—500° С, вак.).

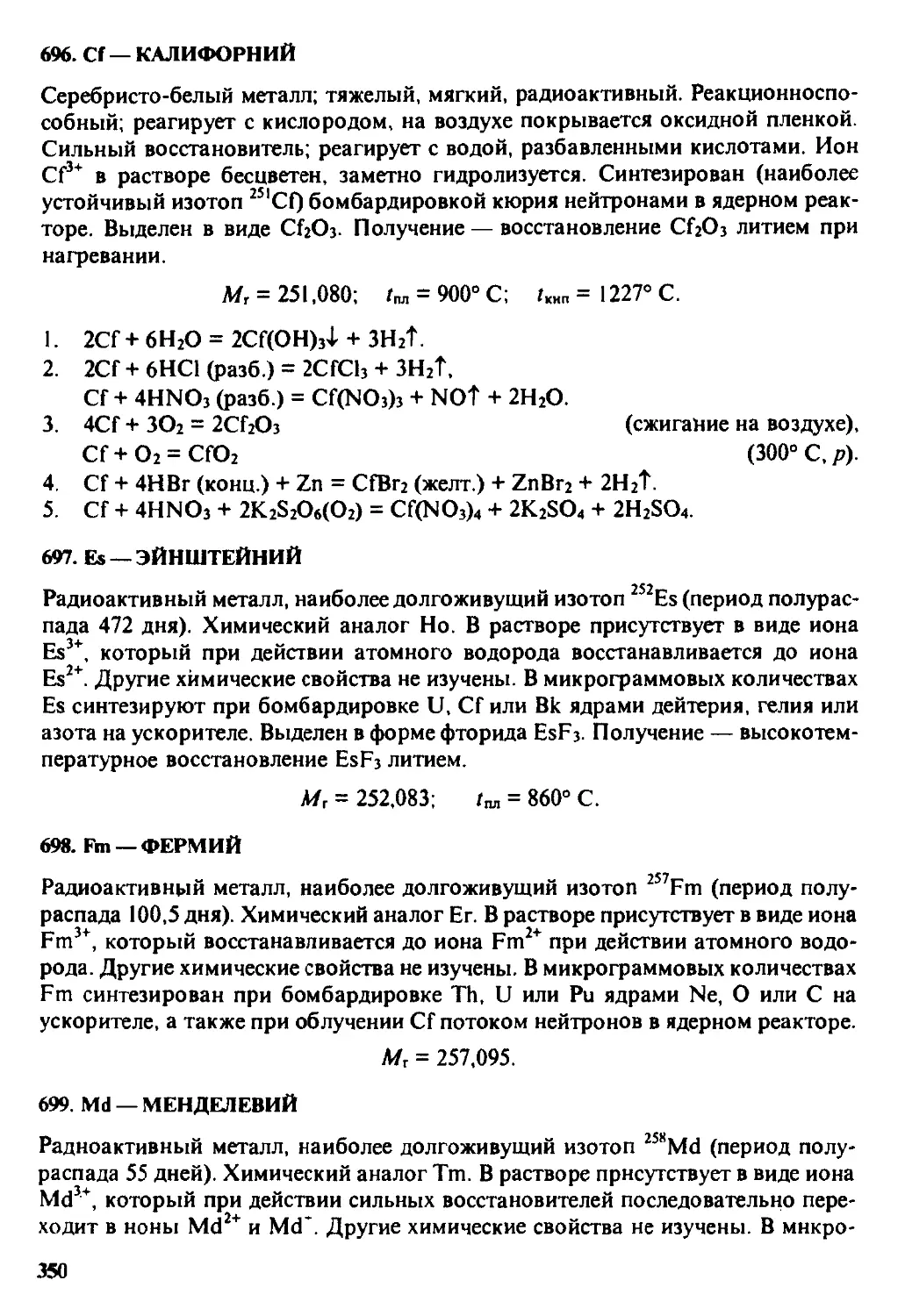

2. Li3N + 4Н2О (хол.) = 3LiOH + NH3 ¦ Н2О.

17

3 Li3N + 4HC1 (разб.) = 31ЛС1 + NH4C1.

4. Li3N + ЗН2 = 3LiH + NH3 C00° С, примесь Li2NH).

21. L1NH2 — АМИД ЛИТИЯ

Белый, плавится без разложения, разлагается при дальнейшем нагревании. Пол-

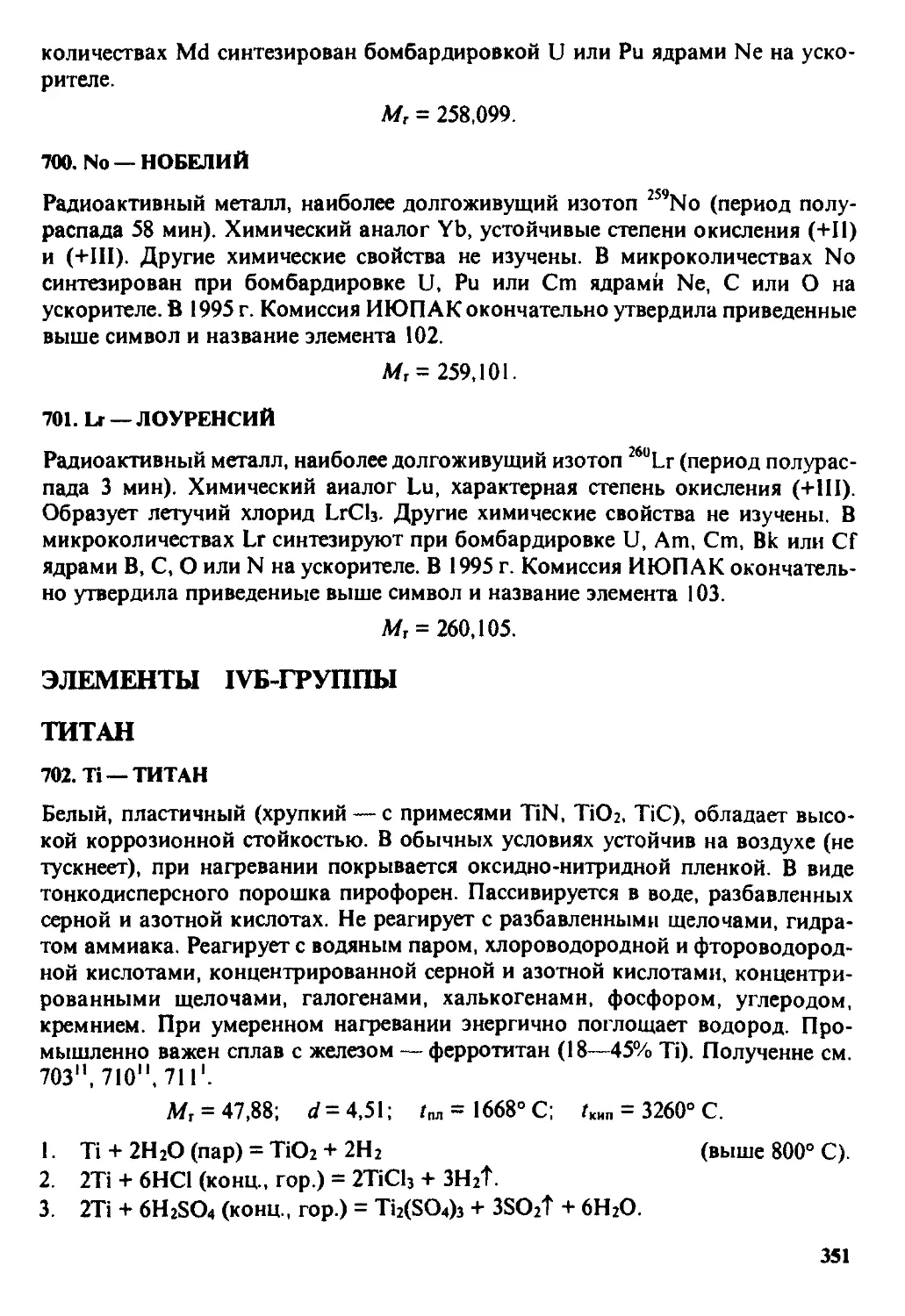

Полностью гидролизуется водой. Реагирует с кислотами. Получение см. 8 , 9 .

Мг = 22,96; d= 1,178; U = 374° С.

1. 2LiNH2 = Li2NH + NH3 D00—500° С).

2. LiNH2 + 2Н2О (хол.) = LiOH + NH3 НгО.

3. LiNH2 + 2HC1 (разб.) = LiCl + NH4C1.

22. L12NH — ИМИД ЛИТИЯ

Белый, при нагревании разлагается. Полностью гидролизуется в воде. Реаги-

Реагирует с кислотами, водородом. Получение см. 812, 21'.

А/г = 28,90; d= 1,48.

1. 3Li2NH = 2Li3N + NH3 (выше 500° С).

2. Li2NH+ ЗН2О (хол.) = 2LiOH + NH3 • H2O.

3. Li2NH + HC1 (разб.) = LiCl + NH4C1.

4. Li2NH + H2 = LiNH2 + LiH B50—350° C).

НАТРИЙ

23. Na — НАТРИЙ

Щелочной металл. Серебристо-белый (в тонком слое — с фиолетовым оттен-

оттенком), легкий, очень мягкий, низкоплавкий. Темно-красный пар натрия состоит

из атомов Na (преобладают) и молекул Na2. В особых условиях образуется

фиолетово-синий коллоидный раствор натрия в эфире. Химически растворяет-

растворяется в жидком NH3 (синий раствор), расплаве NaOH. Весьма реакционноспособ-

ный; на воздухе покрывается оксидной пленкой (тускнеет), воспламеняется при

умеренном нагревании. Устойчив в атмосфере аргона и азота. Сильный восста-

восстановитель; энергично реагирует с водой, кислотами, неметаллами. С азотом

реагирует только при нагревании (в отличие от Li). С ртутью образует амаль-

амальгаму; амальгама — сильный восстановитель, но (в отличие от чистого натрия)

реакция с водой протекает спокойно. Не реагирует с эфиром, хорошо сохраня-

сохраняется под слоем бензина или керосина, легко суспендируется в кипящих инерт-

инертных растворителях (толуол, ксилол, гептан, октан и др.). В инертной атмосфере

расплавленный натрий быстро распределяется по поверхности некоторых

твердых веществ (NaCl, №гСОз, уголь, железо, А12Оз, SiC, ZrO2), образуя

серо-черные моноатомные покрытия. Окрашивает пламя газовой горелки в

желтый цвет. Наиболее распространенный металл в морской воде. Получение

см. 2832, 29", 3610'".

18

Mr = 22,990; d(T) = 0,968; dw = 0,927(98);

т„л = 97,83° С; ткип = 886° С.

1. 2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н21.

2. 2Na + 2HC1 (разб.) = 2NaCl + Нг t.

3. 2Na + 2NaOH = 2Na2O + H2 F00° c)-

4. 2Na + H2 = 2NaH B50-400° C, p).

5 2Na + O2 (воздух) = Na2O2 (сжигание, примесь Na2O),

2Na + O2 = Na2O2 B50—400° C).

6. 4Na + O2 + 2H2O = 4NaOH.

7. 2Na + E2 = 2NaE (комн., E = F, Cl; 150—250° C, E = Br, 1).

8. 2Na + E = Na2E (выше 130° С, Е = S, Se, Те),

2Na + nS = Na2(Sn) [- 40° С, в жидк. NH3, n = 1, 2, 4, 5].

9. 6Na + N2 = 2Na3N A00° С, электрич. разряд),

3Na + P (краен.) = Na3P (зел.) [200° С, в атмосфере Аг].

10. 2Na + 2C (графит) = Na2C2 A50—200° С).

11. 2Na + 2H2S (насыщ.) = 2NaHSl + H2t (в бензоле).

12. Na + 4NHK«) = [Na(NH3L] (син.) [- 40° С],

[Na(NH3Ll + nNH3(«H=» [Na(NH3L]+ + e ¦ nNH3.

13. 2Na + 2NHs(r) = 2NaNH2 + H2 C50° C).

14. 2Na + B2O3 + 7H2 = 2Na[BH4] + 3H2O B50—300° C).

24. NaH — ГИДРИД НАТРИЯ

Белый. При нагревании разлагается, под избыточным давлением Нг плавится

без разложения. Сильный восстановитель; реагирует с водой, кислотами, ам-

аммиаком, кислородом. Получение см. 234, 820'.

Мг = 24,00; d = 1,364; tm = 638° С (р).

1. 2NaH = 2Na + Н2 D30—500° С, вак.).

2. NaH + H2O = NaOH +H2t.

3. NaH + HC1 (разб.) = NaCl + Н2 Т.

4. 2NaH +O2 = 2NaOH (выше 230° С).

5. NaH + С1г = NaCl + НС1 D50—500° С),

2NaH + 2S = Na2S + H2S C50—400° C).

6. 2NaH + 4C (графит) = Na2C2 + C2H2 C50° C).

7. NaH + CO2 = Na(HCOO) [до 200° С, р].

8. 2NaH + 2SO2 = Na2SO4 + H2S B00—250° C).

9. 4NaH+AlCl3= Na[AlH4] + 3NaCl (в эфире).

10. 2NaH + (Fe"Fey )O4=4NaOH + 3Fe C50—420° C).

11. 2NaH + TiCU = Ti + 2NaCl + 2HC1.

12. NaH + NHj(r) = NaNH2 + H2 C50° C).

19

25. Na2O — ОКСИД НАТРИЯ

Белый, термически устойчивый, тугоплавкий. Проявляет сильные оснбвные

свойства; энергично реагирует с водой (образуется щелочной раствор), кисло-

кислотами, кислотными и амфотерными оксидами, жидким аммиаком. Получение

см. 233'5, 26''|0, 2815, 291, 294*, 3039.

Мт = 61,98; d=2,36; т„л = 1132° С (р).

1. 2Na2O = Na2O2 + 2Na (выше 700° С).

2. Na2O + H2O = 2NaOH.

3. Na2O + 2HC1 (разб.) = 2NaCl + H2O.

4. Na2O + CO2 = Na2CO3 D50—550° С).

5. Na2O + NO + NO2 = 2NaNO2 B50° C).

6. Na2O + AI2O3 = 2NaAlO2 A200° C).

7. 2Na2O + O2 = 2Na2O2 B50—350° C, p).

8. Na2O + NHW ——* NaNH2 + NaOH (- 50° C).

26. Na2O2— ПЕРОКСИД НАТРИЯ

Белый (иногда желтоватый из-за примеси NaO2). При нагревании на воздухе

желтеет и разлагается, плавится под избыточным давлением Ог. Имеет ионное

строение (Na+J(O2~). Поглощает СО2 из воздуха. Полностью разлагается

водой, кислотами. Энергично реагирует с кислородом, серой, натрием, моно-

и диоксидом углерода. Проявляет окислительно-восстановительные свойства.

Получение см. 23 , 2517, 283'.

Мг = 77,98; d = 2,60; т„л = 596° С (р).

1. 2Na2O2 = 2Na2O + О2 D00- -675° С, вак.).

2. Na2O2 + 8Н2О (влага) = Na2O2 • 8Н2О @° С).

3. Na2O2 + 2Н2О (хол.) = Н2О2 + 2NaOH,

2Na2O2 + 2Н2О (гор.) = О2Т + 4NaOH.

4. Na2O2 + 2НС1 (разб., хол.) = 2NaCl + Н2О2.

5. 2Na2O2 + 2H2SO4 (разб., гор.) = 2Na2SO4 + 2Н2О + О21.

6. Na2O2 + О2 = 2NaO2 D50—500° С, р).

7. 2Na2O2 + S = Na2SO3 + Na2O A00° С),

2Na2O2 + С (графит) = Na2CO3 + Na2O A00° С),

3Na2O2 + 2AI (порошок) = 2NaAlO2 + 2Na2O G0—120° C).

8. 2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2, Na2O2 + CO = Na2CO3 (комн.).

9. Na2O2 + MnO2 = Na2MnO4 D00-500° C).

10. Na2O2 + 2Na = 2Na2O A30-200° С, в атмосфере Аг).

11. 5Na2O2 + 8H2SO4 (разб.) + 2KMnO4 = 5O21 + 2MnSO4 + 8H2O +

+ 5Na2SO4 + K2SO4.

12. Na2O2 + 2H2SO4 (разб.) + 2NaI = I2 4- + 2Na2SO4 + 2H2O.

20

13. 3№гОг + 2Na3[Cr(OHN] (гор.) = 2Na2CrO4 + 8NaOH + 2H2O.

14. NazO2 + 2H2SO4 (разб.) + 2FeSO4 = Fe2(SO4K + Na2SO4 + 2H2O,

Na2O2 + 2Ре(ОНJ(суспензия) = 2FeO(OHL +2NaOH.

27. NaO2 — НАДПЕРОКСИД НАТРИЯ

Оранжево-желтый, при нагревании разлагается без плавления. Имеет ионное

строение (№+)(Ог).Реагирует с водой, кислотами, моно- и диоксидом углеро-

углерода. Сильный окислитель. Получение см. 266, 4069.

Мг= 54,99; rf=2,21.

,. NaO2 IOO-27O°C > Na2O2-^^^^ Na2O.

2. 2NaO2 + H2O (хол.) = NaOH + NaHO2(p) + O2t,

2NaHO2(p) ——* 2NaOH + O2T (комн.).

3. 4NaO2 + 2H2O (гор.) = 4NaOH + 3O2t.

4. 2NaO2 + 2HC1 (разб., хол.) = 2NaCl + H2O2 + O2T.

5. 4NaO2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + 3O2 (комн.).

6. 2NaO2 + CO = Na2CO3 + O2 A00° C).

7. 4NaO2 + ЗС(графит) = 2Na2CO3 + CO2 A00° C).

8. NaO2 + А1(порошок) = NaAlO2 A00° C).

28. NaOH — ГИДРОКСИД НАТРИЯ

Едкий натр, каустическая сода, каустик. Белый, гигроскопичный, плавится и

кипит без разложения. Хорошо растворяется в воде (с высоким экзо-эффектом),

создает в растворе сильнощелочную среду. Сильно снижает растворимость

многих солей натрия в воде. Не растворяется в жидком аммиаке. Проявляет

свойства оснбвных гидроксидов (относится к щелочам); нейтрализуется кисло-

кислотами, реагирует с кислотными оксидами. Поглощает СОг из воздуха. Реагирует

с неметаллами, металлами, амфотерными оксидами и гидроксидами. Получе-

Получение см. 231'6, 252, 298, 36".

Мг = 40,00; d= 2,130; ТПЛ = 321°С;

/кип = 1390° С; к., = 108,7BО), 314(80).

1. NaOH Н2О = NaOH + H2O A00—400° С, вак )

2. №ОН(раз6.) + 4Н2О = [Na(H2OL]+ + ОН'.

3. NaOH + НС1(разб.) = NaCl + Н2О.

4. 2NaOH + H2SO4(pa36.) = Na2SO4 + Н2О,

NaOH + H2SO4(kohu., хол.) = NaHSO4 + H2O.

5. NaOH + HNO3(pa36.) = NaNO3 + H2O.

6. NaOH(pa36.) + Н3РО4(конц,) = NaH2PO4 + H2O,

2NaOH(pa36.) + Н3Ю4(разб.) = Na2HPO4 + 2H2O,

3NaOH(KOHU.) + Н3РО4(разб.) = №3РО4 + 3H2O.

21

7. NaOH + HF(pa36.) = NaF + H2O, NaOH + 2HF(kohu) = Na(HF2) + H2O.

8. NaOH(KOHU.) + HCN = NaCN + H2O.

9. 6NaOH(pa36.) + 4F2= OF2t + 6NaF + O2t + 3H2O.

10. 2NaOH(KOHU., xoji.) + E2 = NaEO + NaE + H2O (E = Cl, Br, I),

6NaOH(KOHU., rop.) + 3E2 = NaEO3 + 5NaE + 3H2O.

11. 12NaOH(KOHU., rop.) + 5CI2 + Br2 = 2NaBrO3 + lONaCl + 6H2O.

12. 20NaOH(pa36., rop.) + 7C12 + h = 2Na3H2lO64- +14NaCl + 8H2O,

24NaOH(KOHU., xoji.) + 7C12 + h = 2Na5lO64- +14NaCl + 12H2O.

13. 6NaOH + 3Br2 + 2(NH3 • H2O) —!—» 6NaBr + N2t + 8H2O (komh.).

14. 2NaOH(rop.) + I2 + H2O2 =2NaI + O2t + 2H2O,

2NaOH(xoji.) + I2 + H2S(r) = 2NaI + Si + 2H2O.

15. 2NaOH + 2Na = 2Na2O + H2 F00° C).

16. 4NaOH + 3Ca-= 3CaO + Na2O + 2Na + 2H2 F00° C).

17. 2(NaOH • H2O) + 2A1 = 2NaAlO2 + 3H2 D00—500° C),

2NaOH(KOHU.) + 6H2O(rop.) + 2A1 = 2Na[Al(OHL] + 3H2t.

18. 2NaOH(KOHu.) + 2H2O + Zn = Na2[Zn(OHL] + H2t.

19. NaOH(pa36.) + EO2 = NaHEO, (E = C, S),

2NaOH(KOHU.) + EO2 = Na2EO3 + H2O.

20. 4NaOH(KOHu.) + SiO2—L-> Na4SiO4 + 2H2O,

2NaOH + S1O2 = Na2SiO3 + H2O (900—1000° C).

21. 4NaOH + 6NO = 4NaNO2 + N2 + 2H2O C50-400° C).

22. 2NaOH(xoji.) + NO + NO2 = 2NaNO2 + H2O,

4NaOH(rop.) + 4NO2 + O2 = 4NaNO3 + 2H2O.

23. 2NaOH + A12O3 = 2NaAlO2 + H2O (900—1100° C),

NaOH + A1(OHK = NaAlO2 + 2H2O A000° C).

24. 2NaOH(KOHu., rop.) + 3H2O + AI2O3 =.2Na[Al(OHL],

NaOH(KOHU.) + A1(OHK = Na[Al(OHL].

25. 2NaOHF0%-fl) + H2O + ZnO = Na2[Zn(OHL] (90° C),

2NaOH(KOHU.) + Zn(OHJ = Na2[Zn(OHL] (komh.).

26. NaOH(KOHU.) + NH4C1(kohu) = NaCl + NH3t + H2O (khh.).

27. 2NaOH(pa36.) + Fel2 = 2NaI + Fe(OHJi (b aTMOC(j)epe N2),

2NaOH(pa36.) + 2AgNO3 = Ag2Ol + H2O + 2NaNO3.

28. 3NaOH(pa36.) + A1C13 = A1(OHK4- + 3NaCl,

4NaOH(KOHu.) + A1C13 = Na[Al(OHL] + 3NaCl.

29. 2NaOH(pa36.) + ZnCl2 = Zn(OHJ4- + 2NaCl,

4NaOH(KOHU.) + ZnCl2 = Na2[Zn(OHL] + 2NaCl.

30. 2NaOH(pa36., xoji.) + Zn + 2SO2 = Na2S2O4 + Zn(OHJ4-.

31. 2NaOH + 2H2O + 3H2O2(kohu.) = Na2O2 ¦ 2H2O2 4H2O4- @° C),

Na2O2 2H2O2 • 4H2O = Na2O2 + 2H2O2 + 4H2O (komh., Hafl kohu. H2SO4).

32. 4NaOH()l0 3JieKT^0J1H3 > 4Na(KaToa) + O2t(aHofl) + 2H2O.

22

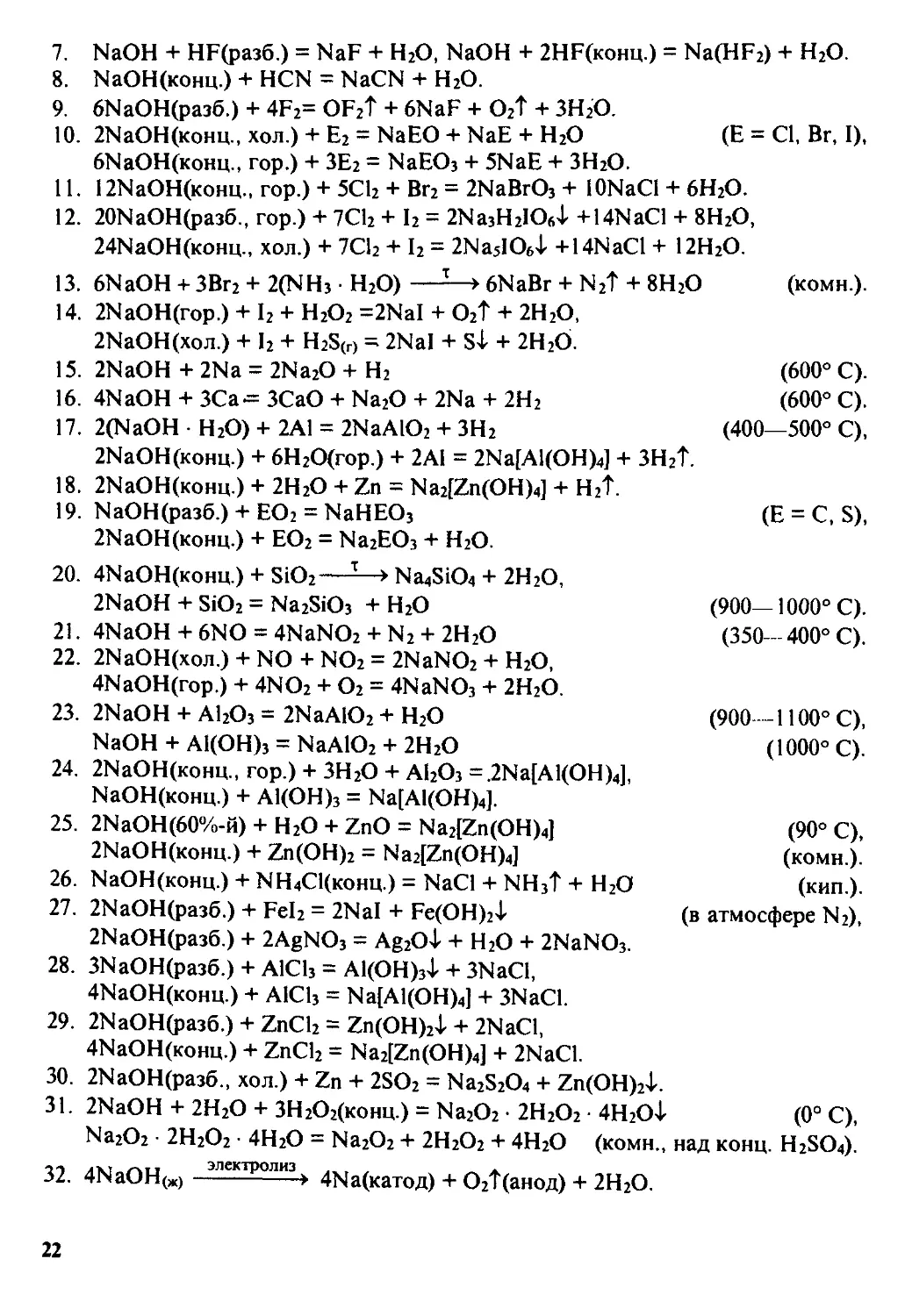

29. Na2CO3 —КАРБОНАТ НАТРИЯ

Сода (гидрат), сода кальцинированная, или стиральная (безводный). Белый,

плавится без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо

растворяется в воде (сильный гидролиз по аниону), создает сильнощелочную

среду. Реагирует с кислотами, неметаллами и их оксидами. Восстанавливается

углеродом. Получение см. 268, 28", 301'4, 327.

М,= 105,99; d= 2,539; 1,446 A0-гидрат);

Тпя = 851°С; А:,= 21,8B0),45,1(80).

1. Na2CO3 = Na2O + CO2 (выше 1000° С).

2. Na2CO3 • !0Н2О = Na2CO3+ ШН2О A00—120° С, вак.).

3. Na2CO3(pa36.) + 8Н2О = 2рМа(Н2ОL]+ + СО?",

СО^ + Н2О<=^ HCOi + ОН"; рКо = 3,67.

4. Na2CO3 + 2НС1(разб.) = 2NaCl + CO2t + Н2О.

5. Na2CO3(Hacbim.) + H2O + СО2 = 2NaHCO34- C0—40° С).

6. Na2CO3 + 2HF(pa36.) = 2NaF + Н2О + CO2t,

Na2CO3 + 4HF(kohu.) = 2Na(HF2) + CO2t + H2O.

7. 3Na2CO3(KOHu.) + 2Н3РО4(разб.) = 2Na3PO4 + 3H2O + 3CO2t (кип).

8. Na2CO3 + М(ОНJ(насыщ.) = MCOji + 2NaOH (M = Ca, Sr, Ba).

9. 3Na2CO3 + 3H2O(rop.) + 2A1C13 = 2A1(OHK4 + 3CO2t + 6NaCl.

10. Na2CO3(KOHU., гор.) + 3E2 = 5NaE + NaEO3 + 3CO2t (E = Cl, Br, I).

11. Na2CO3 + 2C(kokc) = 2Na + 3CO (900— 1000° C).

12. Na2CO3 + C(kokc) + CaCN2 = 2NaCN + CaCO3 F00—700° C).

13. Na2CO3(KOHU.) + SO2 = Na2SO3 + CO2t.

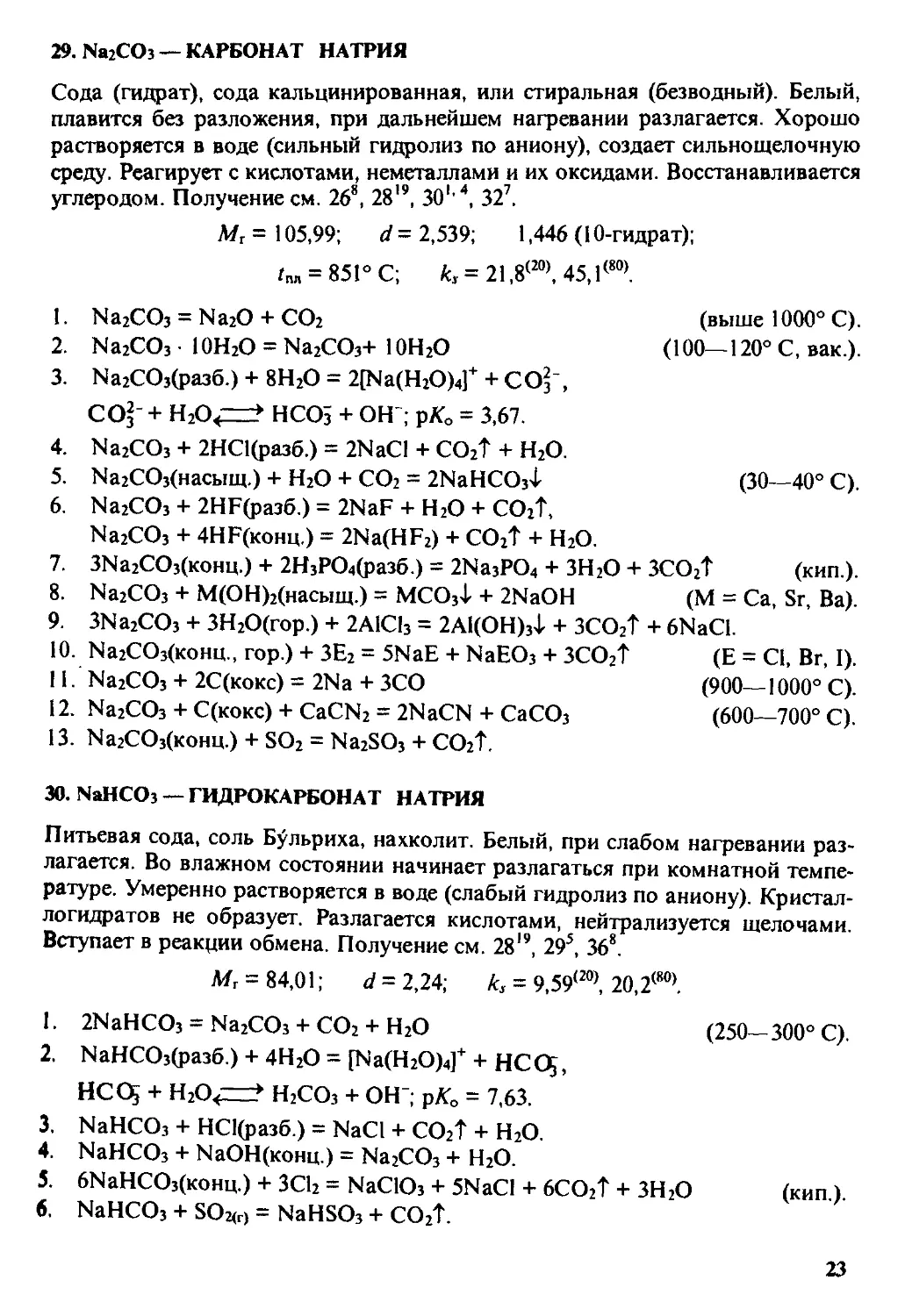

30. NaHCOs — ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ

Питьевая сода, соль Бу\ш>риха, нахколит. Белый, при слабом нагревании раз-

разлагается. Во влажном состоянии начинает разлагаться при комнатной темпе-

температуре. Умеренно растворяется в воде (слабый гидролиз по аниону). Кристал-

Кристаллогидратов не образует. Разлагается кислотами, нейтрализуется щелочами.

Вступает в реакции обмена. Получение см. 2819, 295, 368.

Мг = 84,01; d = 2,24; к, = 9,59B0), 20,2(80).

1. 2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + Н2О B50—300° С).

2. NaHCO3(pa36.) + 4Н2О = [Na(H2OL]+ + НСС$,

НСС$ + Н2О<=? Н2СОз + ОН"; рКо = 7,63.

3. NaHCO3 + НС1(разб.) = NaCl + СО2Т + Н2О.

4. NaHCO3 + NaOH(KOHu) = Na2CO3 + Н2О.

5. 6NaHCO3(KOH4.) + ЗС12 = NaCIO3 + 5NaCl + 6CO2t + 3H2O (кип).

6. NaHCOj + SO2<r) = NaHSO3 + CO2t.

23

7. NaHCOj + NaH2PO4 = Na2HPO4 + CO2t + H2O.

8. 4NaHCO3 + 2CuSO4 = Cu2CO3(OHJl + 2Na2SO4 + 3CO2t + H2O (кип.).

31. NaNO3 —НИТРАТ НАТРИЯ

Натронная (чилийская) селитра, нитратин. Белый, гигроскопичный. Плавится

без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворяет-

растворяется в воде с высоким эндо-эффектом (гидролиза нет). Кристаллогидратов не

образует. Практически не растворяется в концентрированной азотной кислоте.

Сильный окислитель при спекании. В растворе восстанавливается только

атомным водородом. Получение см. 285'2, 2985' , 303 .

Mt = 84,99; d = 2,266; tm =306,5° С; к, = 87,6B0), 149(80).

1. 2NaNO3 = 2NaNO2 + О2 C80—500° С; примеси Na2O, NO2).

2. NaNO3(pa36.) + 4Н2О = [Na(H2OL]++ NOi (pH 7).

3. vNaNO3 + 2H° (Zn, разб. НС1) = NaNO2 + H2O (комн.),

NaNO3 + 8H° (Zn, конц. NaOH) = NH3t + 2H2O + NaOH (кип.).

4. 2NaNO3 + (NH4JSO4 = Na2SO4 + 2N2O + 4H2O B30—300° C).

5. 8NaNO3 + 1 ONa = N2 + 6Na3NO4 B50° С, вак.),

NaNO3 + Na2O= Na3NO4 C10—320° C).

6. NaNOs + Pb = PbO + NaNO2 (выше 350° С).

7. 3NaNO3 + 4NaOH + Cr2O3 = 2Na2CrO4 + 3NaNOj + 2H2O C50—400° C).

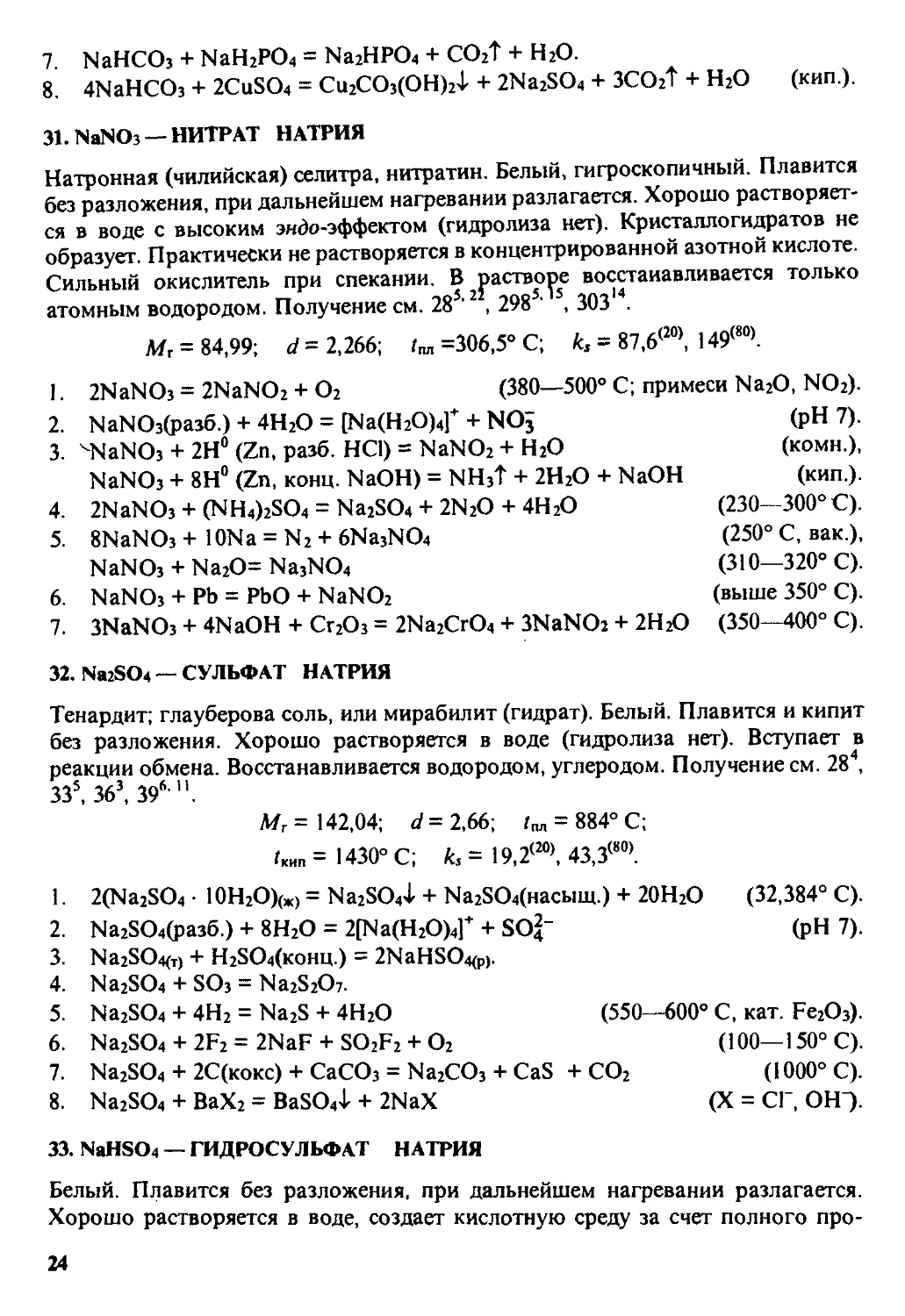

32. Na2SO4 — СУЛЬФАТ НАТРИЯ

Тенардит; глауберова соль, или мирабилит (гидрат). Белый. Плавится и кипит

без разложения. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет). Вступает в

реакции обмена. Восстанавливается водородом, углеродом. Получение см. 284,

ЗЗ5, 363, 396П.

Мг = 142,04; d = 2,66; т„л = 884° С;

Л,™ =1430° С; fc=19,2B0),43,3(80).

1. 2(Na2SO4 • 10Н2О)(ж) = Na2SO4l + Na2SO4(Hacbiw.) + 20Н2О C2,384° С).

2. Na2SO4(pa36.) + 8H2O = 2[Na(H2OL]+ + SO^" (pH 7).

3. Na2SO4(T) + H2SO4(kohu.) = 2NaHSO4(p).

4. Na2SO4 + SO3 = Na2S2O7.

5. Na2SO4 + 4H2 = Na2S + 4H2O E50—600° С, кат. Fe2O3).

6. Na2SO4 + 2F2 = 2NaF + SO2F2 + O2 A00—150° C).

7. Na2SO4 + 2С(кокс) + CaCO3 = Na2CO3 + CaS + CO2 A000° C).

8. Na2SO4 + BaX2 = BaSO44- + 2NaX (X = СГ, OH~).

33. NaHSO4 — ГИДРОСУЛЬФАТ НАТРИЯ

Белый. Плавится без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается.

Хорошо растворяется в воде, создает кислотную среду за счет полного про-

24

толиза иона HSCy Кристаллогидрат NaHSO4 ¦ Н2О имеет строение

Na+H3O+SO4". Нейтрализуется щелочами. Вступает в реакции обмена. Полу-

Получение см. 28", 323, 363, 4245-8'9.

М,= 120,06; d= 2,742, 2,103 (кр.); т„л=1860С;

fc* 28,6@), 50(|00).

1. 2NaHSO4 = Na2S2O7 + Н2О B50—320° С, вак.).

2. NaHSO4 Н2О = NaHSO4 + Н2О (до 120° С, вак),

2(NaHSO4 • Н2О) = Na2S2O7 + 3H2O B50° С).

3. NaHSO4(KOHU.) + 4Н2О = [Na(H2OL]+ + HSO4,

HSOi + H2O = SOf + H3O+ (разбавление).

4. NaHSO4 + NaOH(KOHU.) = Na2SO4 + Н2О.

5. NaHSO4 + NaCl = Na2SO4 + HCI D50—800° C).

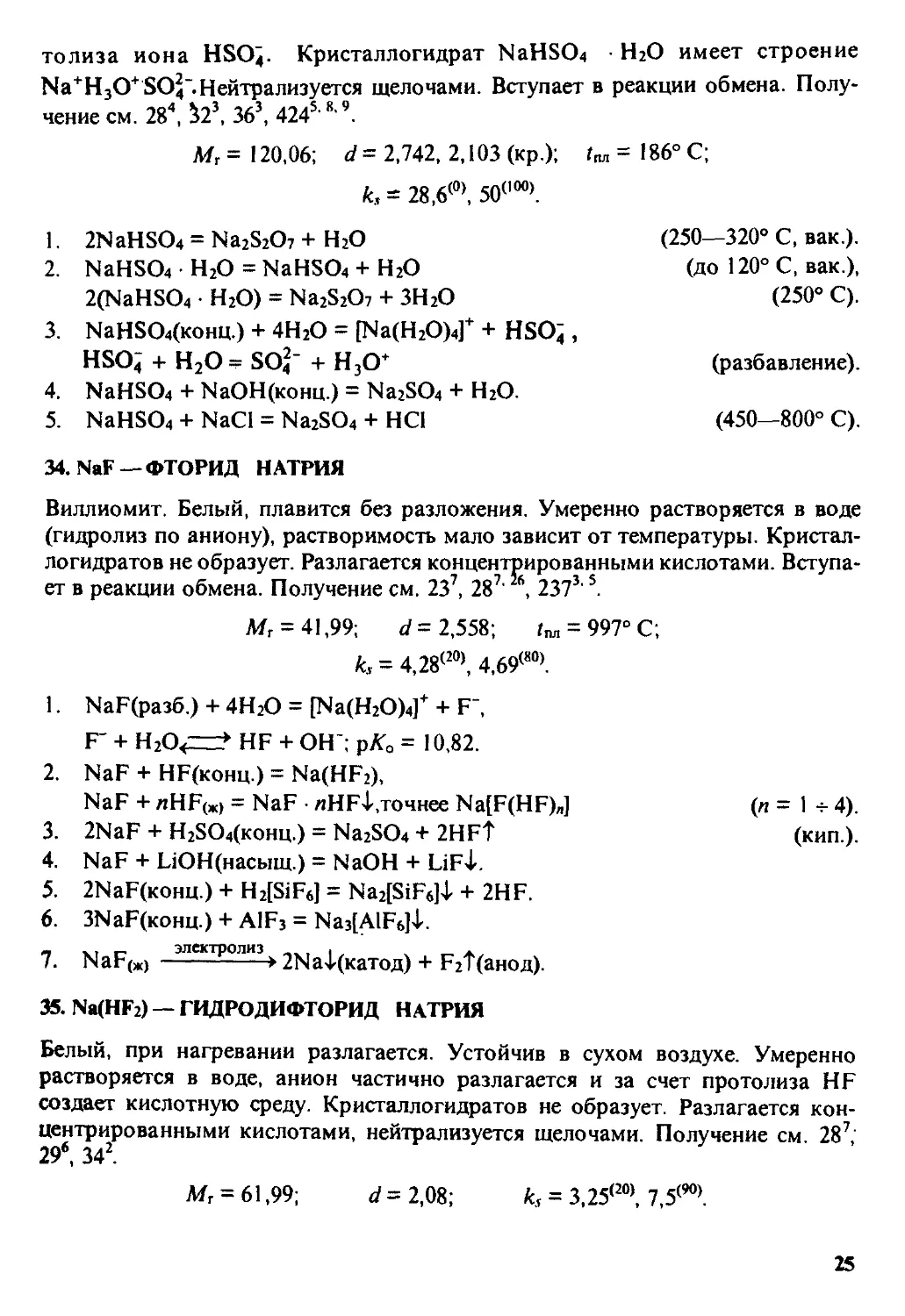

34. NaF —ФТОРИД НАТРИЯ

Виллиомит. Белый, плавится без разложения. Умеренно растворяется в воде

(гидролиз по аниону), растворимость мало зависит от температуры. Кристал-

Кристаллогидратов не образует. Разлагается концентрированными кислотами. Вступа-

Вступает в реакции обмена. Получение см. 237, 287 6, 2373'5.

М, = 41,99; d = 2,558; тпл = 997° С;

fc = 4,28B0),4,69(80).

1. NaF(pa36.) + 4H2O = [Na(H2OL]+ + F",

Г + H2O<Z=* HF + OH"; pKo = 10,82.

2. NaF + HF(kohu) = Na(HF2),

NaF + /iHF(«) = NaF • /»Нр!,точнее Na[F(HF)n] (n = 1 ч- 4).

3. 2NaF + H2SO4(koh4.) = Na2SO4 + 2HFt (кип).

4. NaF + 1лОН(насыщ.) = NaOH + LiFl.

5. 2NaF(KOHU.) + H2[SiF6] = Na2[SiF6]4 + 2HF.

6. 3NaF(KOHU.) + A1F3 = Na3[AlF6]4.

7. NaF(«> злектроли% 2Na^l-(кaтoд) + Р2Т(анод).

35. Na(HF2) — ГИДРОДИФТОРИД НАТРИЯ

Белый, при нагревании разлагается. Устойчив в сухом воздухе. Умеренно

растворяется в воде, анион частично разлагается и за счет протолиза HF

создает кислотную среду. Кристаллогидратов не образует. Разлагается кон-

концентрированными кислотами, нейтрализуется щелочами. Получение см. 287,

296, 342.

Мг = 61,99; d = 2,08; к, = 3,25B0), 7,5(9О).

25

1. Na(HF2) = NaF + HF B70—400° C).

2. Na(HF2)(pa36.) + 4H2O = [Na(H2OL]+ + HF2~ ,

HF;-( > HF + Г, HF + H2O<=? F" + H3O+; pKK = 3,18.

3. 2Na(HF2) + H2SO4(kohu.) = Na2SO4 + 4HFt (кип).

4. Na(HF2) + NaOH(KOHU.) = 2NaF + H2O.

5. Na(HF2) + Са(ОНJ(насыщ.) = NaOH + H2O + CaF24-.

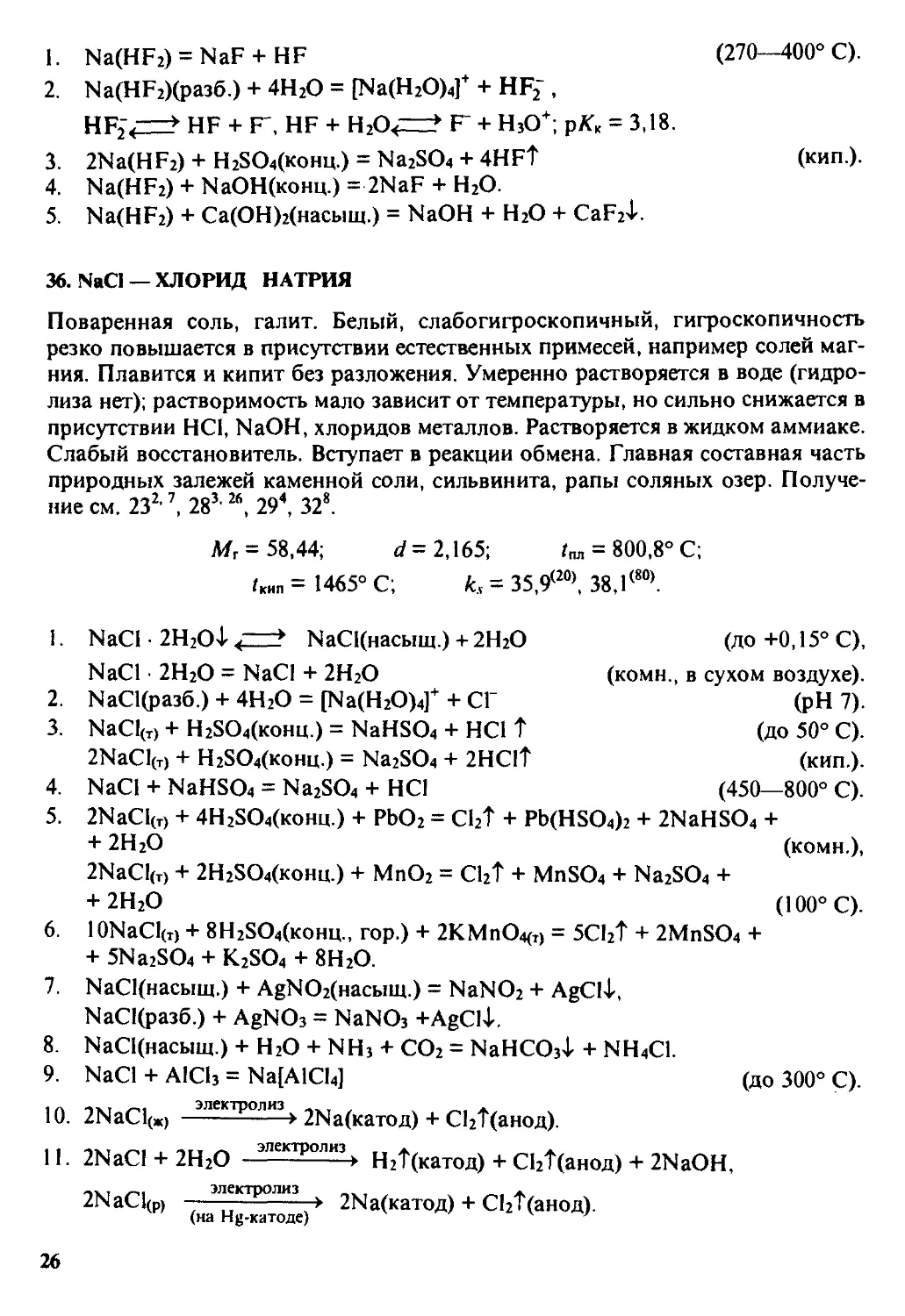

36. NaCI — ХЛОРИД НАТРИЯ

Поваренная соль, галит. Белый, слабогигроскопичный, гигроскопичность

резко повышается в присутствии естественных примесей, например солей маг-

магния. Плавится и кипит без разложения. Умеренно растворяется в воде (гидро-

(гидролиза нет); растворимость мало зависит от температуры, но сильно снижается в

присутствии НС1, NaOH, хлоридов металлов. Растворяется в жидком аммиаке.

Слабый восстановитель. Вступает в реакции обмена. Главная составная часть

природных залежей каменной соли, сильвинита, рапы соляных озер. Получе-

Получение см. 232'7, 283'26, 294, 328.

М, = 58,44; d = 2,165; tm = 800,8° С;

fкип = 1465° С; ks = 35,9B0), 38,1(80).

1. NaCI ¦ 2Н2О4- <=> №С1(насыщ.) + 2Н2О (до+0,15° С),

NaCI • 2НгО = NaCI + 2НгО (комн., в сухом воздухе).

2. NaCl(pa36.) + 4Н2О = [Na(H2OL]+ + СГ (рН 7).

3. NaCl(T) + H2SO4(kohu.) = NaHSO4 + HCI t (до 50° С).

2NaCl(T) + H2SO4(kohu.) = Na2SO4 + 2HClt (кип.).

4. NaCI + NaHSO4 = Na2SO4 + HCI D50—800° C).

5. 2NaCl(I) + 4H2SO4(kohu.) + PbO2 = Cl2t + Pb(HSO4J + 2NaHSO4 +

+ 2H2O (комн.),

2NaCl(T) + 2H2SO4(kohu.) + MnO2 = C12T + MnSO4 + Na2SO4 +

+ 2H2O A00° C).

6. 10NaCl(T) + 8H2SO4(kohu., гор.) + гКМпО^ = 5CI2t + 2MnSO4 +

+ 5Na2SO4 + K2SO4 + 8H2O.

7. NaCl(Hacb^.) + AgNO2(Hacbim.) = NaNO2 + AgCl4-,

NaCl(pa36.) + AgNO3 = NaNO3 +AgCll.

8. NaCl(нacыщ.) + H2O + NH3 + CO2 = NaHCO34- + NH4CI.

9. NaCI + AlCb = Na[AlCl4] (до 300° С).

10. 2NaClw ЭЛеК1ТОЛИЗ) 2Na(KaTOfl) + С1гТ(анод).

11. 2NaCI + 2H2O элек1т?олиз> Н2Т(катод) + С12Т(анод) + 2NaOH,

26

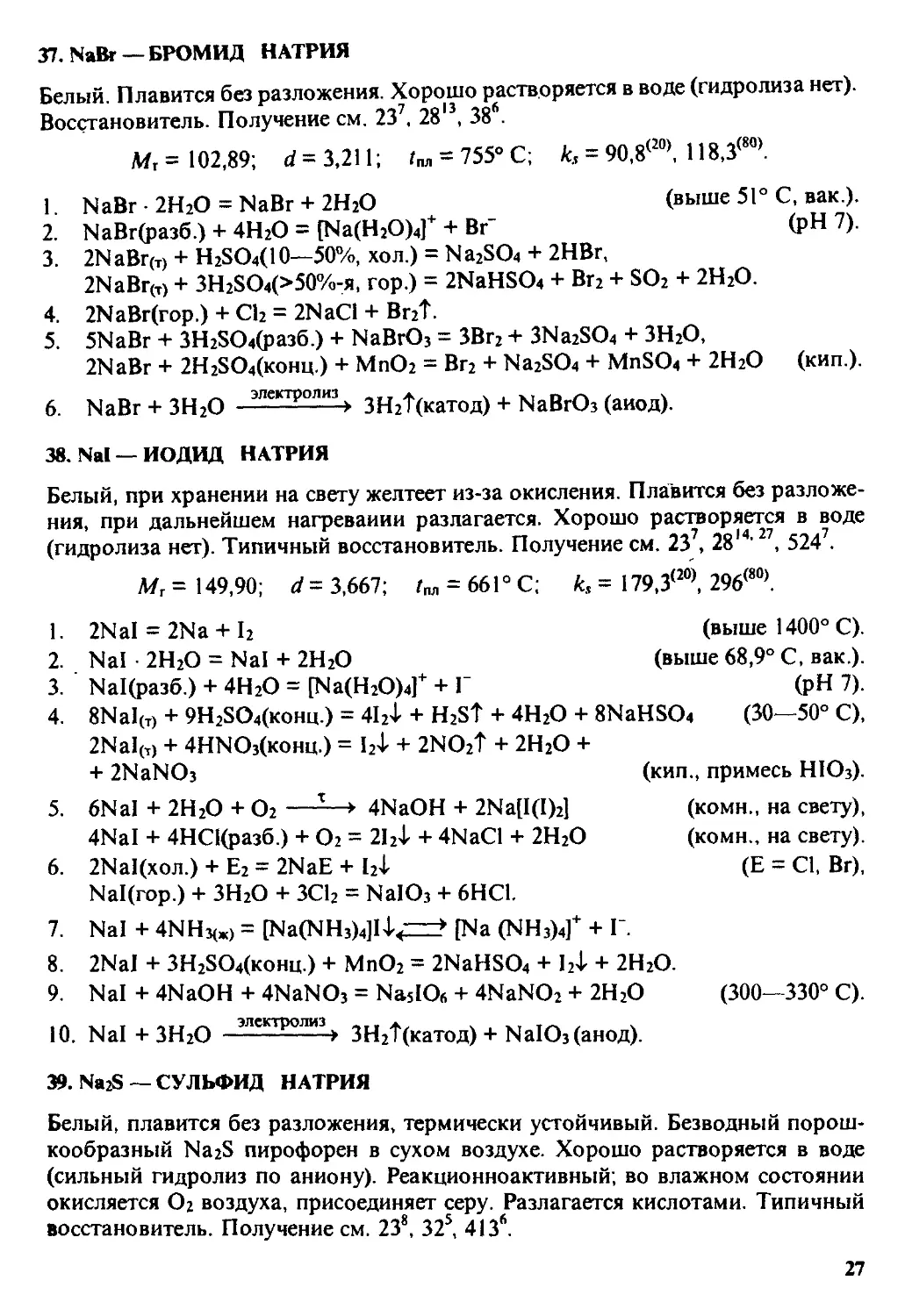

37. NaBr —БРОМИД НАТРИЯ

Белый. Плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет).

Восстановитель. Получение см. 23 , 28 , 38 .

Мг= 102,89; d= 3.211; т„л = 755° С; к., = 90,8(М), 118,3(8О).

1. NaBr • 2НгО = NaBr + 2Н2О (выше 51° С, вак.).

2. NaBr(pas6.) + 4Н2О = [№(Н2ОL]+ + Вг" (рН 7).

3. 2NaBr(T) + H2SO4A0—50%, хол.) = Na2SO4 + 2HBr,

2NaBr(T) + 3H2SO4(>50%-h, гор.) = 2NaHSO4 + Br2 + SO2 + 2H2O.

4. 2NaBr(rop.) + Ch = 2NaCl + Br2t.

5. 5NaBr + ЗНг8О4(разб.) + NaBrOj = 3Br2 + 3Na2SO4 + 3H2O,

2NaBr + 2H2SO4(kohu.) + MnO2 = Br2 + Na2SO4 + MnSO4 + 2H2O (кип).

6. NaBr + 3H2O электроли3) ЗН2Т(катод) + NaBrO3 (анод).

38. Nal —ИОДИД НАТРИЯ

Белый, при хранении на свету желтеет из-за окисления. Плавится без разложе-

разложения, при дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде

(гидролиза нет). Типичный восстановитель. Получение см. 237, 28й'27, 524 .

М, = 149,90; d = 3,667; т„л = 661 ° С; к, = 179,3(М>, 296(80).

1. 2Nal = 2Na + I2 (выше 1400° С).

2. Nal 2Н2О = Nal + 2Н2О (выше68,9° С, вак).

3. Nal(pa36.) + 4Н2О = [Na(H2OL]+ + Г (рН 7).

4. 8Nal(I) + 9H2SO4(kohu.) = 4I24- + H2St + 4H2O + 8NaHSO4 C0—50° С),

2Na!(T) + 4HNO3(kohu.) = hi + 2NO2T + 2H2O +

+ 2NaNO3 (кип., примесь НЮ3).

5. 6NaI + 2H2O + O2 ——> 4NaOH + 2Na[I(IJ] (комн., на свету),

4NaI + 4НС1(разб.) + O2 = 2J24 + 4NaCl + 2H2O (комн., на свету).

6. 2№1(хол.) + Е2 = 2NaE + hi (E = Cl, Br),

Nal(rop.) + 3H2O + 3C12 = NaIO3 + 6HC1.

7. Nal + 4NHj(«> = [Na(NH3L]U^=? [Na (NH,M+ + Г.

8. 2NaI + 3H2SO4(kohu.) + MnO2 = 2NaHSO4 + 124- + 2H2O.

9. Nal + 4NaOH + 4NaNO3 = Na5IO6 + 4NaNO2 + 2H2O C00—330° C).

10. Nal + 3H2O электрод""> ЗН2Т(катод) + NaIO3(aHOfl).

39. Na2S — СУЛЬФИД НАТРИЯ

Белый, плавится без разложения, термически устойчивый. Безводный порош-

порошкообразный Na2S пирофорен в сухом воздухе. Хорошо растворяется в воде

(сильный гидролиз по аниону). Реакционноактивный; во влажном состоянии

окисляется Ог воздуха, присоединяет серу. Разлагается кислотами. Типичный

восстановитель. Получение см. 238, 325, 4I36

27

Л/г = 78,05; d = 1,86; tm = 1180° С; Jfc, = 18,6B0), 49,2(80).

1. Na2S ¦ 9НгО = Na2S + 9H2O A5—35° С; над конц. H2SO4, P4O10).

2. Na2S(pa36.) + 8H2O = 2[Na(H2OL]+ + S2~,

S2~ + H2O^=? HS + OH"; pKo = 1,09.

3. Na2S + 2НС1(разб.) = 2NaCl + H2St

4. Na2S + 3H2SO4(kohu.) = 2NaHSO4 + SO2t + Si + 2H2O,

Na2S + 4HNO3(kohu.) = 2NaNO3 + 2NO2t + S4- + 2H2O.

5. Na2S(P) °MBS)lT> S(Konjroiw),Na^S.).Na2SO3S.

6. Na2S(T) + 2O2 = Na2SO4 (выше 400° С).

7. Na2S + H2S(Hacbiiu.) = 2NaHS.

8. Na2S(p) + (n - 1)S = Na2(S,,) [кип.],

Na2S + S = Na2(S2) [600° C],

Na2S + 3S = Na2(S4) [400° C],

Na2S + 4S = Na2(Ss) [200° C].

9. Na2S + СаСОз = Na2CO3 + CaS A200°C).

10. Na2S(pa36.) + Na2SO3(pa36.) + I2 = Na2SO3S + 2NaI.

11. Na2S + 4Н2О2(конц.) = Na2SO4 + 4H2O.

40. NaHS — ГИДРОСУЛЬФИД НАТРИЯ

Белый, в жидком состоянии — черный. Плавится без разложения, при дальней-

дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворяется в холодной воде (гидролиз

по аниону). Разлагается в кипящем растворе. Нейтрализуется щелочами (в

отличие от NH4HS). Присоединяет серу. Типичный восстановитель, окисляется

кислородом воздуха. Получение см. 23", 397, 4136'|22.

М, = 56,06; d = 1,79; т„л = 350° С; к, = 75,5BО).

1. NaHS = Na2S + H2S D50—500° С).

2. NaHS ¦ nH2O4- < * NaHS(Hacbiia) + лН2О (komh.,n>3).

3. NaHS(pa36.) + 4Н2О(хол.) = [Na(H2OL]+ + HS",

HS + H2O<=* H2S + OH"; pA"o = 7,02.

4. 2NaHS(p) = Na2S + H2St (кип.).

5. NaHS + НС1(разб.) = NaCl + H2St,

NaHS + 3HNO3(kohu.) = S4- + 2NO2T + NaNO3 + 2H2O.

6. NaHS + NaOH(KOHU.) = Na2S + H2O.

7. 2nNaHS(T)+ (« - 1)O2 = 2H2O + B/i 4)NaOH + 2Na2(Sn) [100-250° C].

8. NaHSfaacbiiu., гор.) + NaOH + (n - 1)S = Na2(Sn) + H2O.

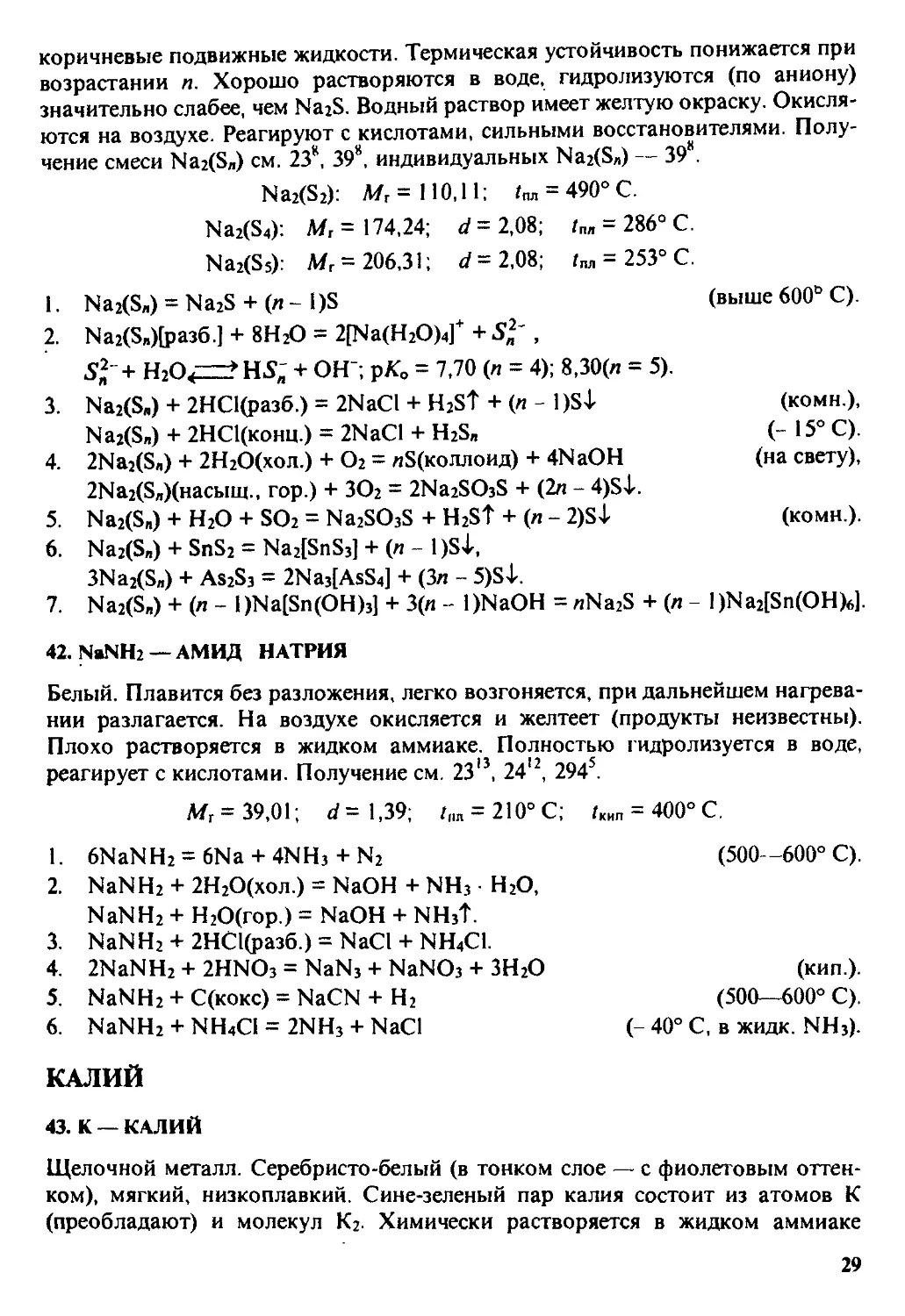

41. Na2(S») — ПОЛИСУЛЬФИДЫB-) НАТРИЯ

Смесь Na2(Sn) [и = 2, 4, 5] имеет желто-бурую окраску, Na2(S2) — желтого

цвета. Все Na2(Sn) — весьма твердые, плавятся без разложения, расплавы -

28

коричневые подвижные жидкости. Термическая устойчивость понижается при

возрастании п. Хорошо растворяются в воде, гидролизуются (по аниону)

значительно слабее, чем Na2S. Водный раствор имеет желтую окраску. Окисля-

Окисляются на воздухе. Реагируют с кислотами, сильными восстановителями. Полу-

Получение смеси Na2(S«) см. 23*, 39*, индивидуальных Na2(Sn) — 398.

Na2(S2): Mr =110,11; Ли. = 490° С.

Na2(S4): Mr = 174,24; d = 2,08; т„л = 286° С.

Na2(S5): Mr = 206,31; d=2,08; /„„ = 253° С

1. Na2(S,) = Na2S + (n-l)S (выше 600° C).

2. Na2(SB)[pa36.] + 8H2O = 2[Na(H2OL]+ + 5Л2",

S*'+ H2O<z=? H5; + OH"; pKo = 7,70 (n = 4); 8,30(« = 5).

3. Na2(S») + 2НС1(разб.) = 2NaCl + H2St + (и - 1 )Sl (комн.),

Na2(S,) + 2НС1(конц.) = 2NaCI + H2S, (- 15° C).

4. 2Na2(Sn) + 2Н2О(хол.) + Ог = л5(коллоид) + 4NaOH (на свету),

2Na2(S«)(Hacbim., гор.) + ЗО2 = 2Na2SO3S + Bл - 4)S-t.

5. Na2(SB) + Н2О + SO2 = Na2SO3S + H2St + (n - 2)S4 (комн.).

6. Na2(S«) + SnS2 = Na2[SnS3] + (n - l)si,

3Na2(S,) + As2S3 = 2Na3[AsS4] + (Зя - 5)Sl.

7. Na2(S») + (n - l)Na[Sn(OHK] + 3(« - l)NaOH = nNa2S + (n - l)Na2[Sn(OHN].

42. NaNH2 — АМИД НАТРИЯ

Белый. Плавится без разложения, легко возгоняется, при дальнейшем нагрева-

нагревании разлагается. На воздухе окисляется и желтеет (продукты неизвестны).

Плохо растворяется в жидком аммиаке. Полностью гидролизуется в воде,

реагирует с кислотами. Получение см. 2313, 2412, 2945.

Мг =39,01; d=l,39; /„„ = 210° С; Ткип = 400° С.

1. 6NaNH2 = 6Na + 4NH3 + N2 E00—600° С).

2. NaNH2 + 2Н2О(хол.) = NaOH + NH3 ¦ H2O,

NaNH2 + H2O(rop.) = NaOH + NHjt.

3. NaNH2 + 2НС1(разб.) = NaCl + NH4C1.

4. 2NaNH2 + 2HNO3 = NaN3 + NaNO3 + 3H2O (кип.).

5. NaNH2 + C(kokc) = NaCN + H2 E00—600° C).

6. NaNH2 + NH4CI = 2NH, + NaCl (-40° С, в жидк. NH3).

КАЛИЙ

43. К — КАЛИЙ

Щелочной металл. Серебристо-белый (в тонком слое — с фиолетовым оттен-

оттенком), мягкий, низкоплавкий. Сине-зеленый пар калия состоит из атомов К

(преобладают) и молекул К2. Химически растворяется в жидком аммиаке

29

(темно-синий раствор), расплаве гидроксида калия. Чрезвычайно реакционно-

способный, сильнейший восстановитель; реагирует с Ог воздуха, водой (идет

воспламенение выделяющегося Нг), разбавленными кислотами, неметаллами,

аммиаком, сероводородом. Практически не реагирует с азотом (в отличие от

Li и Na). Хорошо сохраняется под слоем бензина или керосина. С ртутью

образует амальгаму. Не сплавляется с Li, Mg, Zn, Cd, Al и Ga. Образует'

интерметаллиды с Na, Tl, Sn, Pb и Bi. Окрашивает пламя газовой горелки в

фиолетовый цвет. Пятый по распространенности в природе металл. Получение

см. 44',4925, 5767, 76013, 761Л

Мг = 39,098; d(T, = 0,8629; d(x) = 0,83F4);

Гпл = 63,51°С; ткип = 760°С.

1. 2К + 2Н2О = 2КОН + Н2Т.

2. 2К + 2НС1(разб.) = 2КС1 + Н2Т.

3. 8К + 6H2SO4(pa36.) = 4K2SO4 + SO2 + Si + 6Н2О (примесь H2S),

21К + 26HNO3(pa36.) = 21KNO3 + NOT + N2Ot + N2t + 13H2O.

4. 2K + 2K.OH = 2K2O + H2 D50° C).

5. 2K + H2 = 2KH B00—350° C).

6. К + Ог(воздух) = KO2 (сгорание, примесь К.2О2),

К —^-> К2О21 —^> КО24- (- 50° С, в жидк. NH3).

7. 4К+О2 + 2Н2О = 4КОН.

8. 2К + Е2 = 2КЕ (комн.; Е = F, C1, Вг, I).

9. 2К + Е = К2Е A00—200°C;E = S, Se, Те).

10. ЗК + Р(красн.) = К3Р(зел.) [200° С, в атмосфере Аг].

11. 2К + 2Н25(насыщ.)= 2KHS4- + H2t (в бензоле).

12. 2K + 2NHj(r) = 2KNH2 + H2 F5—105° С).

13. K + 6NH3(«) = [K(NH3N](t.-chh.) [-50° С],

[K(NH3)e] + nNHj(K) <=¦ [K(NH3N]+ + е • «NH3.

44. КН —ГИДРИД КАЛИЯ

Белый. При нагревании разлагается, под избыточным давлением Н2 плавится

без разложения. Сильный восстановитель; реагирует с водой, кислотами, ам-

аммиаком, кислородом, хлором. Получение см. 435.

Мг = 40,11; d=l,43; т„л « 400° С (р).

1. 2КН = 2К + Н2 D00° С, вак.).

2. КН + Н2О = КОН + H2t.

3. КН + НС1(разб.) = KCI + H2t.

4. 2КН + О2 = 2КОН (выше 200° С).

5. КН + С12 = КС1 + НС1 D00—450° С).

6. КН + СО2 = К(НСОО) [до 150° С, р].

30

7. 4КН + 3SiO2 = 2K2SiO3 + Si + 2H2 E00° C).

8. KH+NHj(r) = KNH2 + H2 C00° C).

45. КгО — ОКСИД КАЛИЯ

Белый, термически устойчивый. Проявляет оснбвиые свойства, энергично

реагирует с водой (образуется сильнощелочной раствор), кислотами, кислот-

кислотными и амфотерными оксидами, жидким аммиаком. Получение см. 434, 471'12,

49", 50'.

М, = 94,20; d = 2,33; т„л = 740° С (р).

1. 2К2О = К2О2 + 2К C50—430° С).

2. К2О + Н2О = 2КОН.

3. К2О + 2НС1(разб.) = 2КС1 + Н2О.

4. К2О + СО2 = К2СО3 D00° С).

5. К2О + 2NO2 = KNO2 + KNO3 A50-200° С).

6. К2О + А12Оз = 2КАЮ2 A000° С).

7. К2О + NH3W —Х—> KNH24 + КОН (- 50° С).

46. К2О2 —ПЕРОКСИД КАЛИЯ

Белый (с примесью КОг — светло-желтый). При нагревании на воздухе желтеет

и разлагается, плавится под избыточным давлением Ог. Имеет ионное строение

(К+)г(О1~). Чувствителен к СО2 воздуха. Полностью разлагается водой, кисло-

кислотами, реагирует с металлами и неметаллами. Проявляет окислительно-восста-

окислительно-восстановительные свойства. Получение см. 436, 471, 4924.

М, = 110,19; d = 2,40; т„л = 545° С (р).

1. 2К2О2 = 2К2О + О2 (выше 500° С).

2. К2О2 + 2Н2О(хол.) = 2КОН + Н2О2,

2К2О2 + 2Н2О(гор.) = 4КОН + О2.

3. К2О2 + 2НС1(разб., хол.) = 2КС1 + Н2О2.

4. 2К2О2 + 2H2SO4(pa36., гор.) = 2K2SO< + 2Н2О + О2Т.

5. К2О2 + О2(воздух) = 2КО2 (комн.).

6. 2К2О2 + 2СО2 = 2К2СО3 + О2, К2О2 + СО = К2СО3 (комн.).

7. 2К2О2 + С(графит) = К2СОз + К2О A00° С).

8. 5К2О2 + 8H2SO4(pa36.) + 2KMnO4= 5O2t + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8Н2О.

47. КО2 — НАДПЕРОКСИД КАЛИЯ

Оранжево-желтый, при нагревании разлагается, плавится под избыточным

давлением. Имеет ионное строение (К+) (О^). Реагирует с водой, кислотами,

моно- и диоксидом углерода, озоном, калием, аммиаком. Очень сильный

Окислитель. Получение см. 43*.

Л/г —71,10; d=2,158; /„, = 535° С <р).

31

, KOii290»C{m«.) К2О2-^^ К2О.

2. 2КО2 + Н2О = КОН + КНОад + O2t @° С),

2КНО2(р) —*-* 2КОН + O2t (комн.).

3. 4КО2 + 2Н2О(гор.) = 4КОН + 3O2t.

4. 2КО2 + 2НС1(разб., хол.) = 2КС1 + Н2О2 + Oit.

5. 2КО2 + Н28О4(безводн.) = K2SO4 + O3t + Н2О (комн.).

6 КО2 + Оз = КОз + О2 (До 0° С, в жидк. CC12F2).

7. 2KO2 + S = K2SO« A30-140° С),

2КО2 + SO2 = K2SO4 + О2 A00° С).

8. 4КО2 + ЗС(графит) = 2К2СОз + СО2 C0° С).

9. 4КО2 + 2СО2(влажн.) = 2K2COj + 3O2 (комн.).

10. 2КО2 + СО = К2СО3 + О2 E0° С).

11. 2КО2 + 2NO2 = 2KNO3 + O2 G0° С).

12. КО2 + ЗК = 2К2О G00° С, р).

13. 2КО2 + 2NH3 ——* 2КОН + N2 + 2H2O (комн.).

48. КОз — ОЗОНИД КАЛИЯ

Оранжево-красный. Устойчив на холоду, разлагается при слабом нагревании.

Имеет ионное строение (К4) (OJ). Хорошо растворяется в жидком аммиаке,

частично реагирует с ним. Энергично реагирует с водой, кислотами, серой.

Очень сильный окислитель. Получение см. 4г, 4910.

Мг = 87,10; d=l,99.

1. 2КОз = 2КО2 + О2 B0—60° С).

2. 4КО3 + 2Н2О = 4КОН + 5O2t (примесь радикалов ОН0).

3. 4КОз + 4НС1(разб„ хол.) = 4КС1 + 5O2t + 2Н2О,

2КО3 + 4НС1(разб., гор.) = 2КС1 + Cl2f + 2O2t + 2Н2О.

4. 4КО3 + Н2О(влага) + ЗСО2 = К2СО3 + 2КНСО3 + 5О2 (комн.).

5. 6КОз + 5S = K2SO4 + 2K2S2O7 E0° С).

6. КОз + NHk,o <—- NH4O3 + KNH2 (- 50° С).

49. КОН — ГИДРОКСИД КАЛИЯ

Едкое кали. Белый, весьма гигроскопичный, плавится и кипит без разложения.

Хорошо растворяется в воде с сильным экзо-эффектом, создает сильнощелоч-

сильнощелочную среду. Проявляет свойства оснбвных гидроксидов (относится к щелочам),

нейтрализуется кислотами, реагирует с оксидами неметаллов, амфотерными

оксидами и гидроксидами. Энергично поглощает из воздуха влагу и СО2.

Реагирует с неметаллами, металлами. Получение см. 431'7, 5010, 577.

Мг = 56,11; d= 2,044; tm = 404° С;

32

г™ = 1324° С; к, = 112,4B0), 162,5(8О).

1. КОН 2Н2О = КОН HiO + HjO C3—40° С, вак),

КОН • Н2О = КОН + Н2О E00° С, вак.).

2. КОНфазб.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + ОН".

3. КОН + НС1(разб.) = КС1 + Н2О, КОН + HNO3(pa36.) = KNO3 + Н2О.

4. 2КОН + H2SO4(pa36.) = K2SO4 + 2 Н2О,

КОН + H2SO4(kohu., хол.) = KHSO4 + Н2О.

5. КОНфазб.) + НзРО4(конц.) = КН2РО4 + Н2О,

2КОН(разб.) + НзРО4(разб.) = К2НРО4 + 2Н2О.

ЗКОЩконц.) + Н3РО4(разб.) = К3РО4 + ЗН2О.

6. КОН(разб.) + HF(pa36.) = KF + Н2О,

КОН(конц.) + 2HF(kohu.) = K(HF2) + Н2О.

7. КОЩконц.) + HCN = KCN + Н2О.

8. 2КОН(конц., хол.) + Е2 = КЕО + КЕ + Н2О (Е = С1, Вг, I),

6КОН(конц., гор.) + ЗЕ2 = КЕОз + 5КЕ + ЗН2О.

9. 12КОН(конц., гор.) + 5СЬ + Вг2 = 2КВгОз + ЮКС1 + 6Н2О.

10. 4КОН + 4О3 = 4КОз + О2 + 2Н2О (до 20° С).

11. 2КОН + 2К = 2К2О + Н2 D00—450° С).

12. 2(КОН • 2Н2О) + 2А1 = 2КАЮ2 + ЗН2 + 2Н2О D00—500° С),

2КОН(конц.) + 6Н2О(гор.) + 2А1 = 2К[А1(ОНL] + 3H2t.

13. 2КОН(конц.) + ЕО2 = К2ЕО3 + Н2О (Е = С, S),

КОН + ЕО2 = КНЕОз 4 (в этаноле).

14. 6КОН(конц.) + 5SiO2 = K4SiO4(p) + K2Si4O94- + ЗН2О.

15. 4КОН + 6NO = 4KNO2 + N2 + 2Н2О D00° С).

16. 2КОН(разб.) + 2NO2 = KNOj + KNO3 + Н2О.

17. 2КОН(хол.) + NO + NO2 = 2KNO2 + Н2О,

4KOH(rop.) + 4NO2 + O2 = 4KNO3 + 2H2O.

18. 2KOH + A12O3 = 2КА1О2 + Н2О (900—1100° С).

КОН + А1(ОНK = КА1О2 + 2Н2О A000° С).

19. 2КОН(конц., гор.) + ЗН2О + А12О3 = 2К[А1(ОНL],

КОН(конц.) + А1(ОНK = К[А1(ОНL].

20. КОН(конц.) + NH4C1(kohu.) = КС1 + NHjt + H2O (кип.).

21. 2КОН + Fel2 = 2KI + Fe(OHJ4 (в атмосфере N2),

2КОН(разб.) + 2AgNO3 = Ag2O4- + Н2О + 2KNO3.

22. ЗКОН(разб.) + А1С13 = А1(ОНK4- + ЗКС1,

4КОН(конц.) + А1С1з = К[А1(ОНL] + ЗКС1.

23. 6КОН(конц.) + 2H2S + 4SO2 = 3K2SO3S + 5Н2О.

24. КОН + B—4)Н2О2(конц.) —1—> К2О2 ¦ B—4)Н2О21 @° С),

К2О2 • B-4)Н2О2 —1—> К2О2 + B-4)Н2О2 (над конц. H2SO4).

25. 4КОН(Ж) апе'пролиз> 4К(катод) + O2t (анод) + 2Н2О.

33

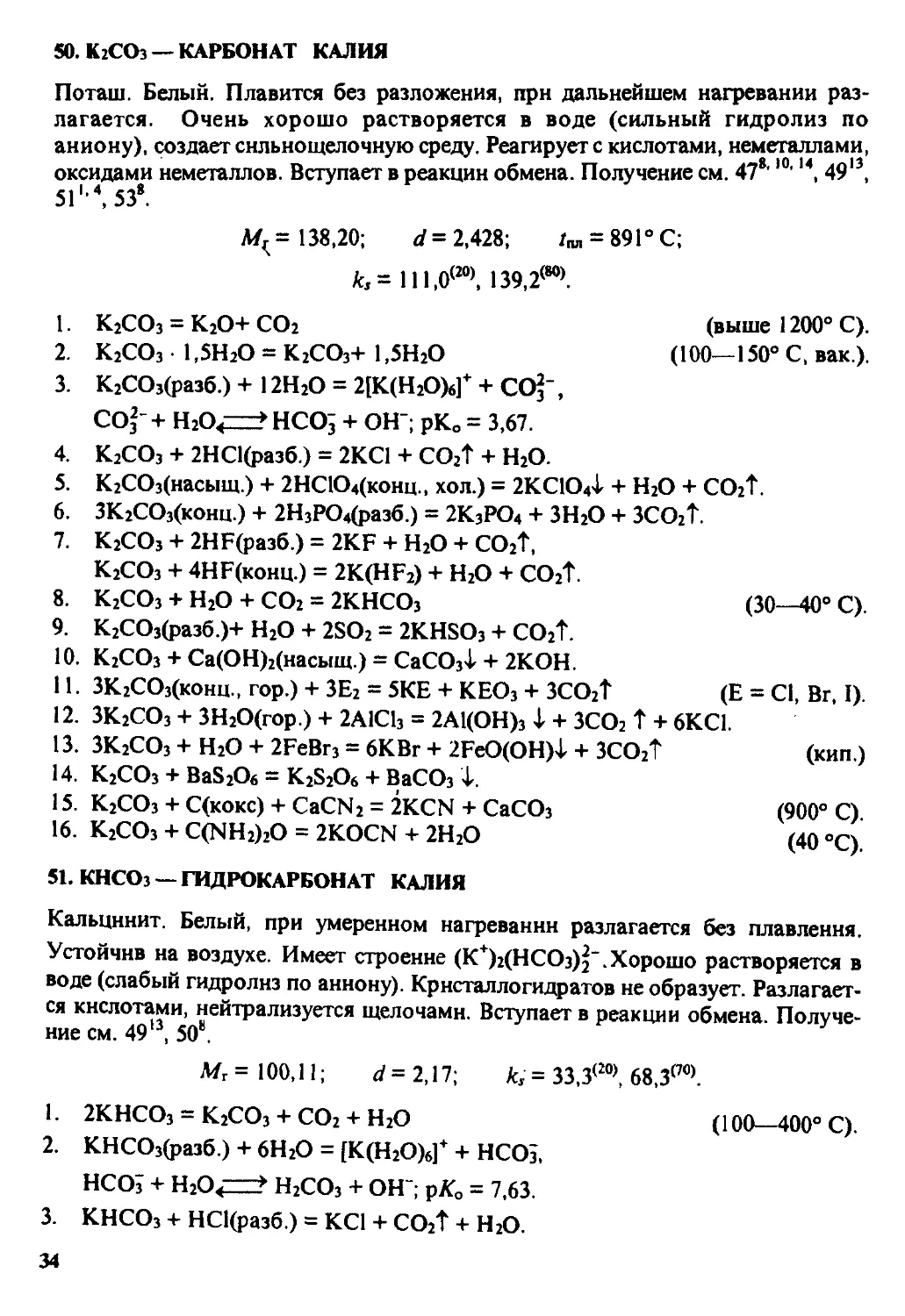

50. К2СОз — КАРБОНАТ КАЛИЯ

Поташ. Белый. Плавится без разложения, при дальнейшем нагревании раз-

разлагается. Очень хорошо растворяется в воде (сильный гидролиз по

аниону), создает сильнощелочную среду. Реагирует с кислотами, неметаллами,

оксидами неметаллов. Вступает в реакции обмена. Получение см. 47 ' ' ,49 ,

51м, 53*.

М<-= 138,20; d= 2,428; /„„ = 891° С;

*,= 111,0B0), 139,2<8О>.

1. К2СО3 = К2О+ СОг (выше 1200° С).

2. К2СО3 1,5Н2О = К2СОз+ 1,5Н2О A00—150° С, вак.).

3. К2СО3(разб.) + 12Н2О = 2[К(Н2О)в]+ + СО?",

СО1+ Н2О<=?НСО; + ОН"; рКо = 3,67.

4. К2СО3 + 2НС1(разб.) = 2КС1 + СО2Т + Н2О.

5. К2СО3(насыщ.) + 2НС1О4(конц„ хол.) = 2КСЮ44- + Н2О + CO2t.

6. ЗК2СОз(конц.) + 2Н3Ю4(разб.) = 2К3ГО4 + ЗН2О + 3CO2t.

7. К2СО3 + 2HF(pa36.) = 2KF + Н2О + CO2t,

К2СО3 + 4HF(kohu.) = 2K(HF2) + Н2О + CO2t.

8. К2СО3 + Н2О + СО2 = 2КНСОз C0—40° С).

9. К2СО3(разб.)+ Н2О + 2SO2 = 2KHSO3 + СО2Т.

10. К2СО3 + Са(ОНJ(насыщ.) = СаСО34 + 2КОН.

11. ЗК2СО3(конц., гор.) + ЗЕ2 = 5КЕ + КЕО3 + 3CO2t (Е = С1, Вг, I).

12. ЗК2СО3 + ЗН2О(гор.) + 2А1С13 = 2А1(ОН)з I + 3CO21 + 6KCI.

13. ЗК2СО3 + Н2О + 2FeBr3 = 6KBr + 2FeO(OHL- + 3CO2t (кип.)

14. К2СО3 + BaS2O6 = K2S2O6 + ВаСОз I.

15. К2СО3 + С(кокс) + CaCN2 = 2KCN + СаСОз (900° С).

16. К2СОз + C(NH2JO = 2KOCN + 2Н2О D0 °С).

51. КНСОз — ГИДРОКАРБОНАТ КАЛИЯ

Кальцинит. Белый, при умеренном нагревании разлагается без плавления.

Устойчив на воздухе. Имеет строение (К+J(НСОэJ~. Хорошо растворяется в

воде (слабый гидролиз по аниону). Кристаллогидратов не образует. Разлагает-

Разлагается кислотами, нейтрализуется щелочами. Вступает в реакции обмена Получе-

Получение см. 4913, 50*.

Л/г = 100.11; d = 2,17; к, = 33,3<2О), 68,3G0).

1. 2КНСО3 = К2СО3 + СО2 + Н2О A00—400° С).

2. КНСО3(разб.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + HCOI,

HCOJ + Н2О^=> H2CO3 + ОН"; рАГо = 7,63.

3. КНСОз + НС1(разб.) = КС1 + CO2t + Н2О.

34

4. КНСОз + КОН(конц) = К2СОз + Н2О.

5. 6КНСОз(конц.) + ЗС12 = КСЮз + 5КС14 + 6CO2t + ЗН2О.

6. КНСОз + SO2 = KHSO3 + CO2t.

7. 4КНСОз + 2CuSO4 = Cu2CO3(OHJl + 2K2SO4 + 3CO2t + H2O (кип.).

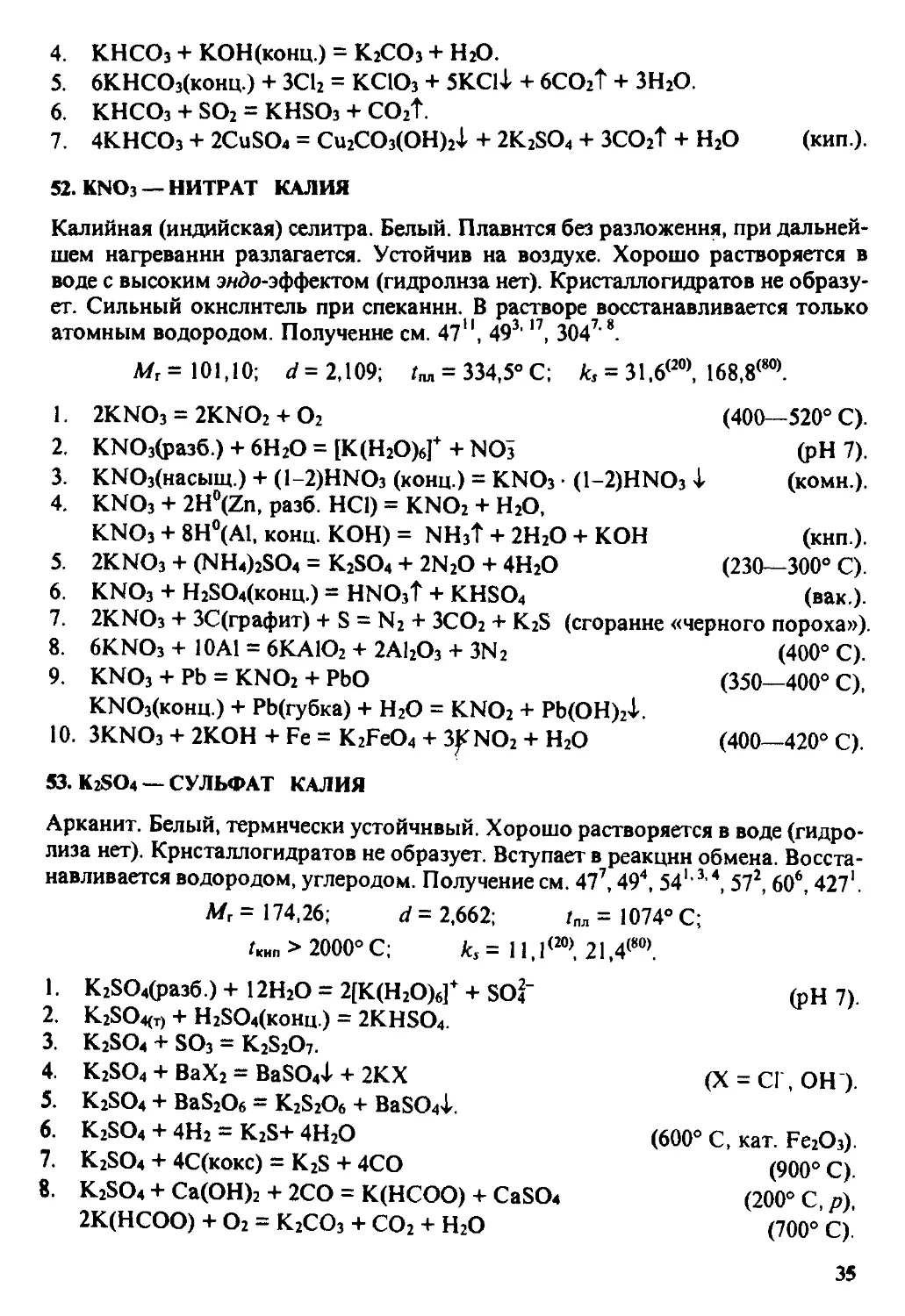

52. KNO3 —НИТРАТ КАЛИЯ

Калийная (индийская) селитра. Белый. Плавится без разложения, при дальней-

дальнейшем нагревании разлагается. Устойчив на воздухе. Хорошо растворяется в

воде с высоким эидо-эффектом (гидролиза нет). Кристаллогидратов не образу-

образует. Сильный окислитель при спекании. В растворе восстанавливается только

атомным водородом. Получение см. 47", 493' ", 3047'8.

Мт = 101,10; d = 2,109; tm = 334,5° С; к, = 31,6B0), 168,8(80).

1. 2KNO3 = 2KNO2 + О2 D00—520° С).

2. KNO3(pa36.) + 6H2O = [К(Н2О)б]+ + МОз (рН 7).

3. KNO3(Hacbmi.) + (I-2)HNO3 (конц.) = KNO3 • (l-2)HNO3 4- (комн.).

4. KNO3 + 2H°(Zn, разб. НС1) = KNO2 + H2O,

KNO3 + 8H°(A1. конц. КОН) = NH3T + 2H2O + КОН (кип.).

5. 2KNO3 + (NH4JSO4 = K2SO4 + 2N2O + 4Н2О B30—300° С).

6. KNO3 + H2SO4(kohu.) = HNO3t + KHSO4 (вак).

7. 2KNO3 + ЗС(графит) + S = N2 + 3CO2 + K2S (сгорание «черного пороха»).

8. 6KNO3 + 10AI = 6КАЮ2 + 2А12Оз + 3N2 D00° С).

9. KNO3 + Pb = KNO2 + PbO C50—400° С),

KNO3(kohu.) + РЬ(губка) + H2O = KNO2 + РЬ(ОНJ4.

10. 3KNO3 + 2КОН + Fe = K2FeO4 + 3^NO2 + H2O D00—420° С).

53. K2SO4 — СУЛЬФАТ КАЛИЯ

Арканит. Белый, термически устойчивый. Хорошо растворяется в воде (гидро-

(гидролиза нет). Кристаллогидратов не образует. Вступает в реакции обмена. Восста-

Восстанавливается водородом, углеродом. Получение см. 477,494, 541'3'4, 572,606,4271.

Мг = 174,26; d = 2,662; /пл = 1074° С;

/„„„ > 2000° С; к,= \\,\т, 21,4(80).

1. K2SO4(pa36.) + 12Н2О = 2[К(Н2ОN]+ + SO|" (рН 7).

2. K2SO4(t) + H2SO4(kohu) = 2KHSO4.

3. K2SO4 + SO3 = K2S2O7.

4. K2SO4 + ВаХ2 = BaSO44- + 2KX (X = CI , ОН").

5. K2SO4 + BaS2O6 = K2S2O6 + BaSO44-.

6. K2SO4 + 4H2 = K2S+ 4H2O F00° С, кат. Fe2O3).

7. K2SO4 + 4C(kokc) = K2S + 4CO (900° C).

8. K2SO4 + Ca(OHJ + 2CO = K(HCOO) + CaSO4 B00° C, p),

2K(HCOO) + O2 = K2CO3 + CO2 + H2O G00° C).

35

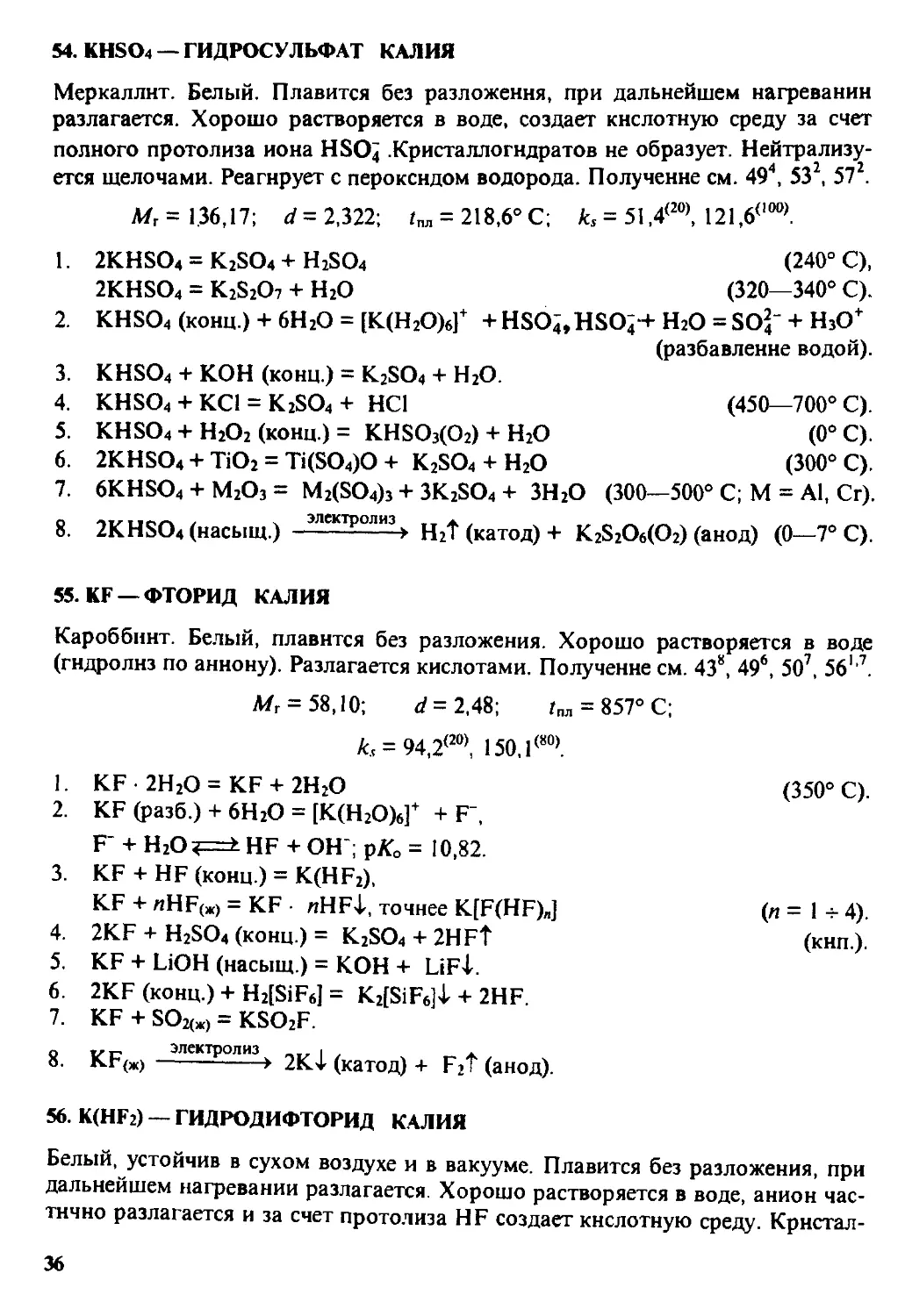

54. KHSO4 —ГИДРОСУЛЬФАТ КАЛИЯ

Меркаллит. Белый. Плавится без разложения, при дальнейшем нагревании

разлагается. Хорошо растворяется в воде, создает кислотную среду за счет

полного протолиза иона HSO4 Кристаллогидратов не образует. Нейтрализу-

Нейтрализуется щелочами. Реагирует с пероксидом водорода. Получение см. 49 , 53 , 57 .

Мх- 1.36,17; d=2,322; т„л = 218,6°С; ks = 51,4<20), 121,6AОО).

1. 2KHSO4 = K2SO4 + H2SO4 B40° С),

2KHSO4 = K2S2O7 + Н2О C20—340° С).

2. KHSO4 (конц.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + HSO;,HSO; + H2O = SO^" + Н3О+

(разбавление водой).

3. KHSO4 + КОН (конц.) = K2SO4 + Н2О.

4. KHSO4 + KC1 = K2SO4 + HC1 D50—700° С).

5. KHSO4 + Н2О2 (конц.) = KHSO3(O2) + Н2О @° С).

6. 2KHSO4 + ТЮ2 = Ti(SO4)O + K2SO4 + H2O C00° С).

7. 6KHSO4 + М2О3 = M2(SO4K + 3K2SO4 + ЗН2О C00—500° С; М = Al, Cr).

8. 2KHSO4 (насыщ.) электР°лиз) H2t (катод) + K2S2O6(O2) (анод) @—7° С).

55. KF —ФТОРИД КАЛИЯ

Кароббиит. Белый, плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде

(гидролиз по аниону). Разлагается кислотами. Получение см. 438, 496, 507, 561'7.

Mt = 58,10; d = 2,48; ?„л = 857° С;

А:., = 94,2B0), 150,1(80>.

1. KF • 2Н2О = KF + 2Н2О C50° С).

2. KF (разб.) + 6Н2О = [К(Н2О)в]+ + F",

F + Н2О ?=± HF + ОН"; ?К0 = 10,82.

3. KF + HF(kohu.) = K(HF2),

KF + nHFw = KF • nHFl, точнее K[F(HF)J (л = 1 -s- 4).

4. 2KF + H2SO4 (конц.) = K2SO4 + 2HFt (кип.).

5. KF + LiOH (насыщ.) = КОН + LiFl.

6. 2KF (конц.) + H2[SiF6] = K2[SiF«]4 + 2HF.

7. KF + SO2(*) = KSO2F.

8. KFW 3леК1ролШ) 2К4 (катод) + F2t (анод).

56. K(HF2) — ГИДРОДИФТОРИД КАЛИЯ

Белый, устойчив в сухом воздухе и в вакууме. Плавится без разложения, при

дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде, анион час-

частично разлагается и за счет протолиза HF создает кислотную среду. Кристал-

36

логидратов не образует. Разлагается концентрированными кислотами, нейтра-

нейтрализуется щелочами. Получение см. 496, 507, 553.

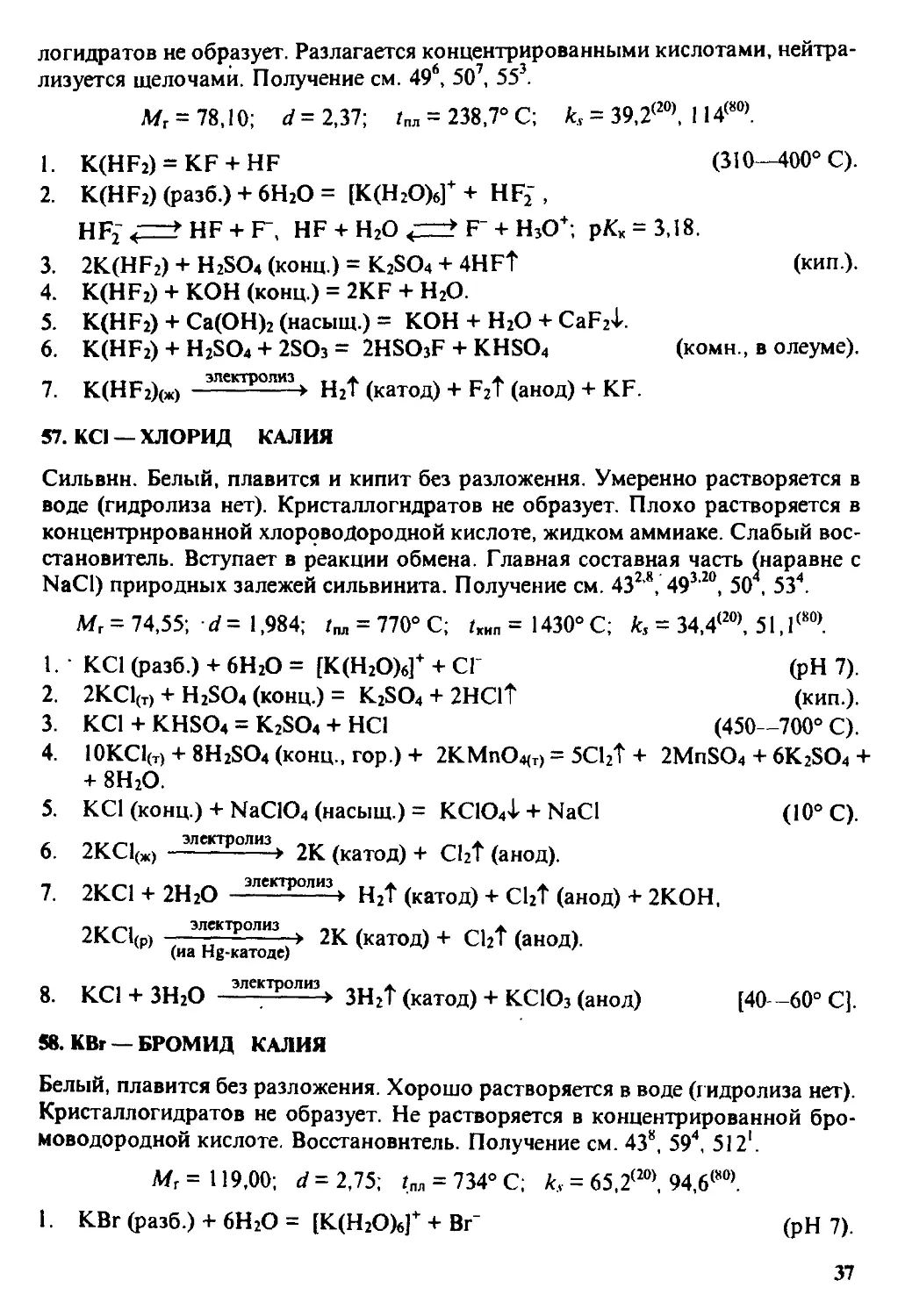

Л/г = 78,10; d=2,37; тпл = 238,7° С; *, = 39,2B0), 114(80>.

1. K(HF2) = KF + HF C10-400° С).

2. K(HF2) (разб.) + 6Н2О = [K(H2ON]+ + HF2" ,

HF2- <—? HF + F, HF + HjO ?=* Г + H3O+; рК„ = 3,18.

3. 2K(HF2) + H2SO4 (конц.) = K2SO4 + 4HFt (кип).

4. K(HF2) + КОН (конц.) = 2KF + H2O.

5. K(HF2) + Ca(OHJ (насыщ.) = КОН + H2O + CaF24-.

6. K(HF2) + H2SO4 + 2SO3 = 2HSO3F + KHSO4 (комн., в олеуме).

7. K(HF2)(«) Э"еКТРОЛИЗ> H2t (катод) + F2T (анод) + KF.

57. КС) — ХЛОРИД КАЛИЯ

Сильвин. Белый, плавится и кипит без разложения. Умеренно растворяется в

воде (гидролиза нет). Кристаллогидратов не образует. Плохо растворяется в

концентрированной хлороводородной кислоте, жидком аммиаке. Слабый вос-

восстановитель. Вступает в реакции обмена. Главная составная часть (наравне с

NaCl) природных залежей сильвинита. Получение см. 432'8, 493'20, 50 , 534.

Мг = 74,55; d = 1,984; т„л = 770° С; ткип = 1430° С; к, = 34,4B0), 51,1(80).

1. КС1 (разб.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + СГ (рН 7).

2. 2КС1(Т) + H2SO4 (конц.) = K2SO4 + 2HCIT (кип.).

3. KCI + KHSO4 = K2SO4 + НС1 D50—700° С).

4. 10КС1(Т) + 8H2SO4 (конц., гор.) + 2KMnO4(r)=5Cl2t+ 2MnSO4 + 6K2SO4 ^

+ 8Н2О.

5. KCI (конц.) + NaClO4 (насыщ.) = KCKV + NaCl A0° С).

6. 2КС1(Ж) ЭЛаар°ЛИЗ) 2К (катод) + С12Т (анод).

7. 2KCI + 2Н2О электр°лиз> Hit (катод) + Cht (анод) + 2КОН,

2КС'*> („"Где)* Ж(«™*>+ CUT (.над).

8. КС1 + ЗН2О ЭЛСКТР°ЛИЗ> 3H2t (катод) + КСЮз (анод) [40-60° С].

88. КВг — БРОМИД КАЛИЯ

Белый, плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет).

Кристаллогидратов не образует. Не растворяется в концентрированной бро-

моводородной кислоте, Восстановитель. Получение см. 438, 594, 512'.

Мг = 119,00; d = 2,75; тпл = 734° С; *, = 65,2B0), 94,6(S0).

I. КВг (разб.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + Вг" (рН 7).

37

2. 2KBr(T) + H2SO4 A0—50%-я, хол.) = K2SO4 + 2HBr,

2KBr(T) + 3H2SO4 (> 50%-я, гор.) = 2KHSO4 + Br2t + SO2t + 2H2O.

3. 2KBr + Cl2 = 2KC1 + Br2t (кип.).

4. 5KBr + 3H2SO4 (разб.) + КВгОз = 3Br2 + 3K2SO4 + 3H2O,

2KBr + 2H2SO4 (конц.) + MnO2 = Br2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O (кип.).

5. KBr + ЗН2О (гор.) ЭПекТр°ЛИЗ> 3H2t (катод) + КВгОз (анод).

59. KI — ИОДИД КАЛИЯ

Белый, при хранении на свету желтеет. Хорошо растворяется в воде (гидролиза

нет). Кристаллогидратов не образует. Типичный восстановитель. Водный рас-

раствор К1 химически растворяет иод за счет комплексообразования. Получение

см. 438, 4921, 5254'5.

Мг= 166,00; d=3,115; Т„Л = 681°С; к, = 144,5B0), 190,7(8О).

1. KI (разб.) + 6Н2О = [К(Н2ОN]+ + I" (Рн 7>-

2. 8К1(Т) + 9H2SO4 (конц.) = 4I24 + H2St + 4Н2О + 8KHSO4 C0—50° С).

3. K.I + 2Н2О + О2 —!—> 4КОН + hi + K[I(IJ] (комн., на свету),

4KI + 4НС1 (разб.) + О2 = 2I24- + 4KC1 + 2Н2О (комн., на свету).

4. 2KI + Е2 = 2КЕ + l2i (Е = С1, Вг).

5. KI + ЗН2О + ЗС12(г) = НЮз + КС1 +5НС1,

KI (конц.) + 6КОН (конц.) + 3Cl2(r) = КЮз^ + 6КС1 + ЗН2О.

6. KI(p)+l2= K[I(IJ](p) (желт).

7. 10KI + 8H2SO4 (разб.) + 2KMnO4 = 5I24- + 2MnSO4 + 8Н2О + 6K2SO4,

6KI + 7H2SO4 (разб.) + К2Сг2О7 = Cr2(SO4K + 3124- + 7Н2О + 4K2SO4.

8. 2KI + H2SO4 (разб.) + Н2О2 = Ь4- + K2SO4 + 2Н2О,

2KI + 2H2SO4 (разб.) + 2KNO2 = 2K2SO4 + \ii + 2NOt + 2H2O.

9. 2KI + Fe2(SO4K = I24- + 2FeSO4 + K2SO4 (в разб. H2SO4).

10. 2KI + 2CuSO4 + K2SO3 + H2O = 2Cu]i + 2K2SO4 + H2SO4 (в темноте).

11. KI + ЗН2О электроли3) 3H2t (катод) + KIO, (анод).

60. K2S —СУЛЬФИД КАЛИЯ

Белый, плавится без разложения. Термически устойчивый. Безводный порош-

порошкообразный K2S пирофорен в сухом воздухе. Хорошо растворяется в воде

(сильный гидролиз по аниону). Реакционноспособный; во влажном состоянии

окисляется кислородом воздуха, присоединяет серу. Разлагается кислотами.

Типичный восстановитель. Получение см. 439, 53 .

Мг= 110,26; d=l,74; Т„Я=912°С.

1. K2S 5H2O = K2S + 5H2O A50° С).

2. K2S (разб.) + 12Н2О = 2[К(Н2ОN]+ + S2",

S2" + H2Q?=- HS" + ОН"; рКо = 1,09.

38

3. K2S + 2НС1 (разб.) = 2КС1 + H2St.

4. K2S + 3H2SO4 (конц.) = 2KHSO4 + SO2t+ Si + 2H2O.

5. K2S(p) °2Д>'Т> S (коллоид), K2(S»), K2SO,S.

6. K2S(t) + 2O2 = K2SO4 (выше 500° C).

7. KiSo» + (n - t)S = K2(Sn) [кип.],

K2S + S = K2(S2) [500° C],

K2S + 2S = K.2(S3) [кип. в этаноле],

K2S + 3S = K2(S4) [250-300° C],

K2S + 4S = K2(S5) [175-220° C].

8. K2S + H2S (насыщ.) = 2KHS.

61. KiiSn) — ПОЛИСУЛЬФИДЫB-) КАЛИЯ

Смесь K2(S,) (л = 2 + 6) имеет желто-бурую окраску. Все K2(Sn) — весьма твер-

твердые, при плавлении образуют темно-коричневые подвижные жидкости. Терми-

Термическая устойчивость понижается при возрастании л. Хорошо растворяются в

воде, гидролизуются (по аниону) значительно слабее, чем K2S; раствор имеет

желтую окраску. Окисляются на воздухе, разлагаются кислотами. Обладают

окислительным действием. Получение смеси K2(S^ см. 6057, индивидуальных

K2(S«) (л = 2 + 5) — 607, K2(S6) — 61 \

K2(S2): Mr = 142,33; d = 1,973; tm = 520° С.

K2(SS): Mr = 174,39; d = 2,102; т„л = 292° С.

K2(S4): M, = 206,46; т„л = 159° С.

K2(S5): Mr = 238,53; d= 2,128; т„л = 21ГС.

K2(S6): Mr = 270,59; d = 2,02; т„„ = 196° С.