Author: Паппас Т.Н. Приор А.Д. Харниша М.С.

Tags: хирургия ортопедия офтальмология медицина

ISBN: 978-5-9704-2234-2

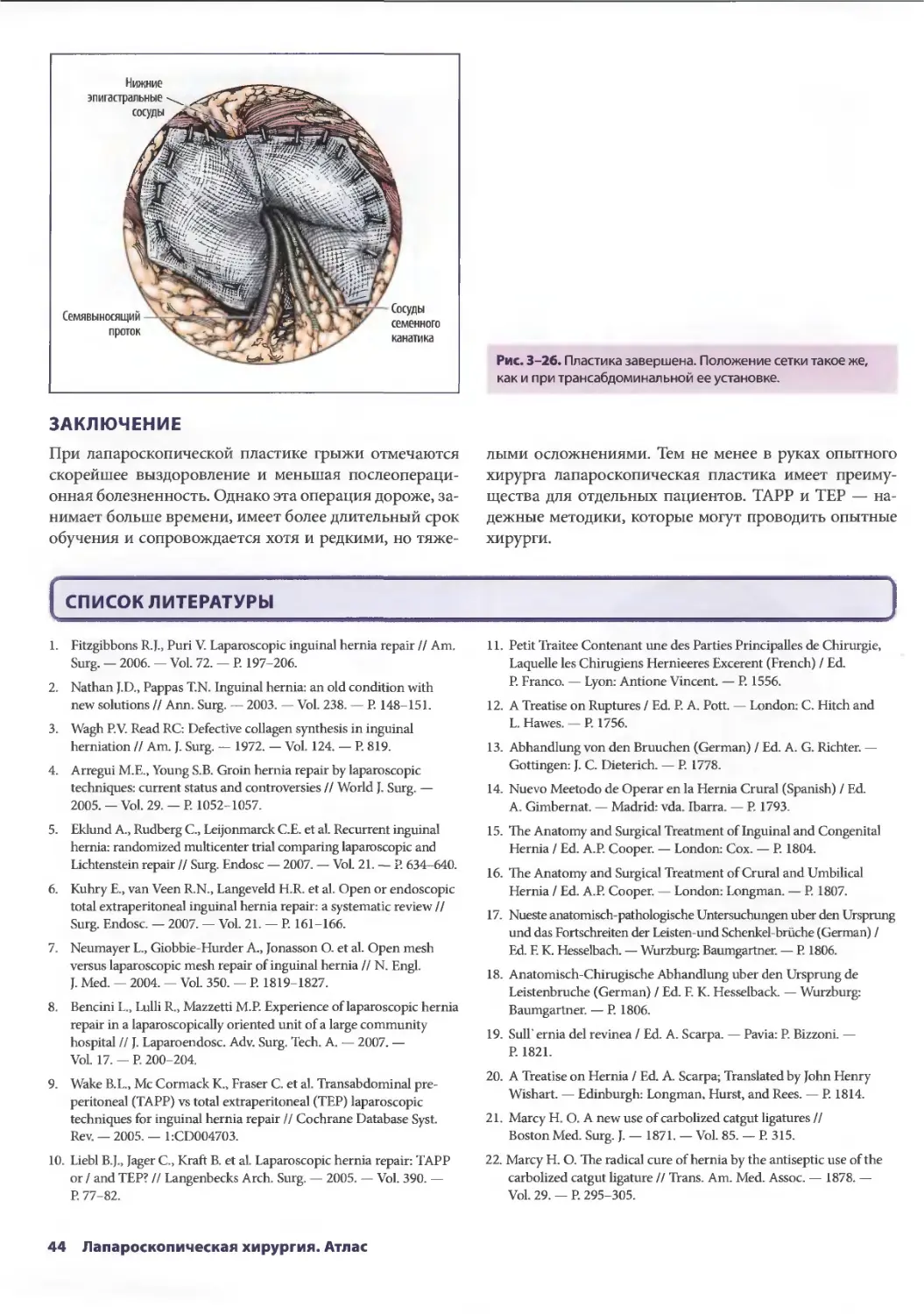

Year: 2012

Text

АТЛАС

Пол редакцией

Теодора Н. Паппаса

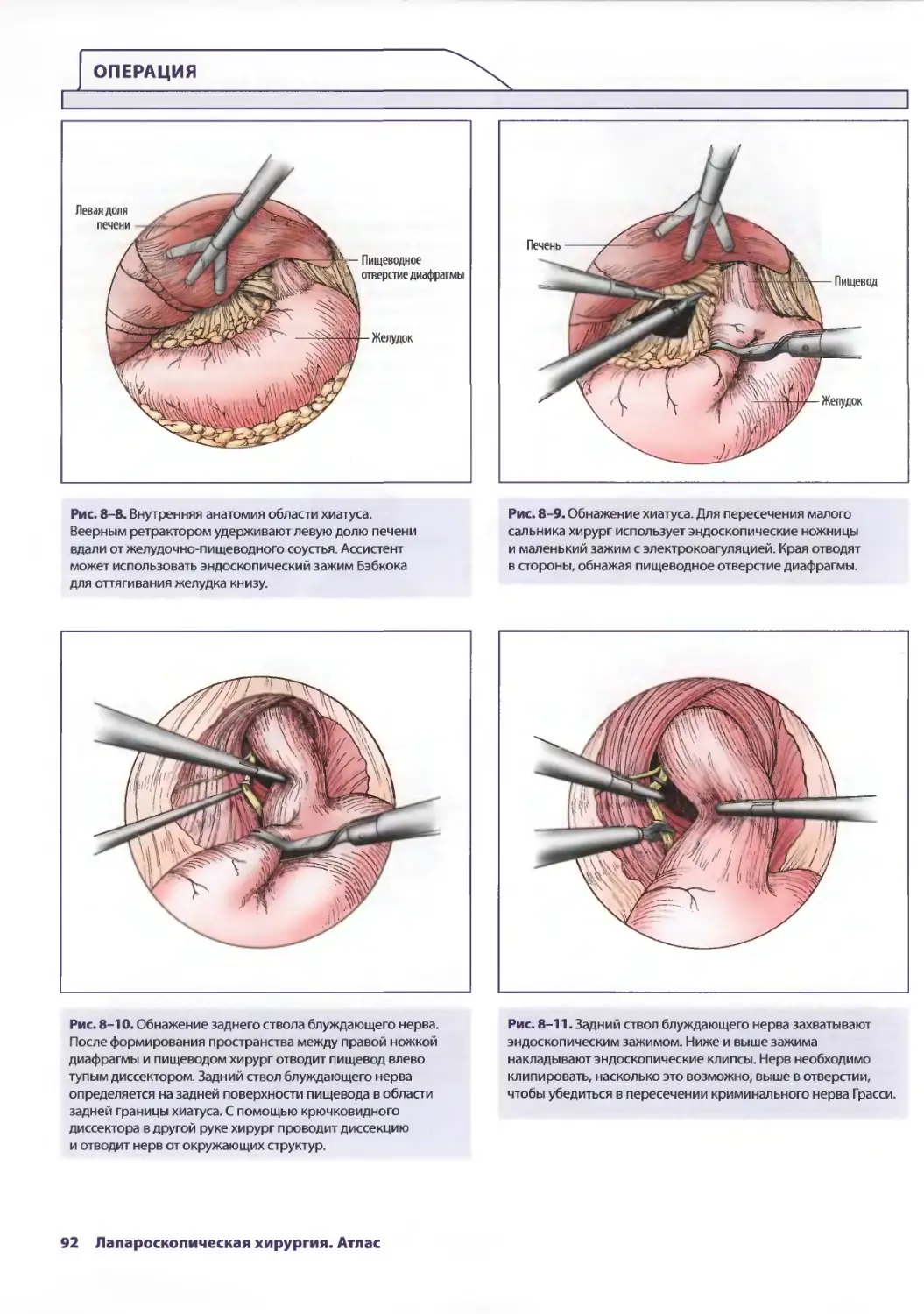

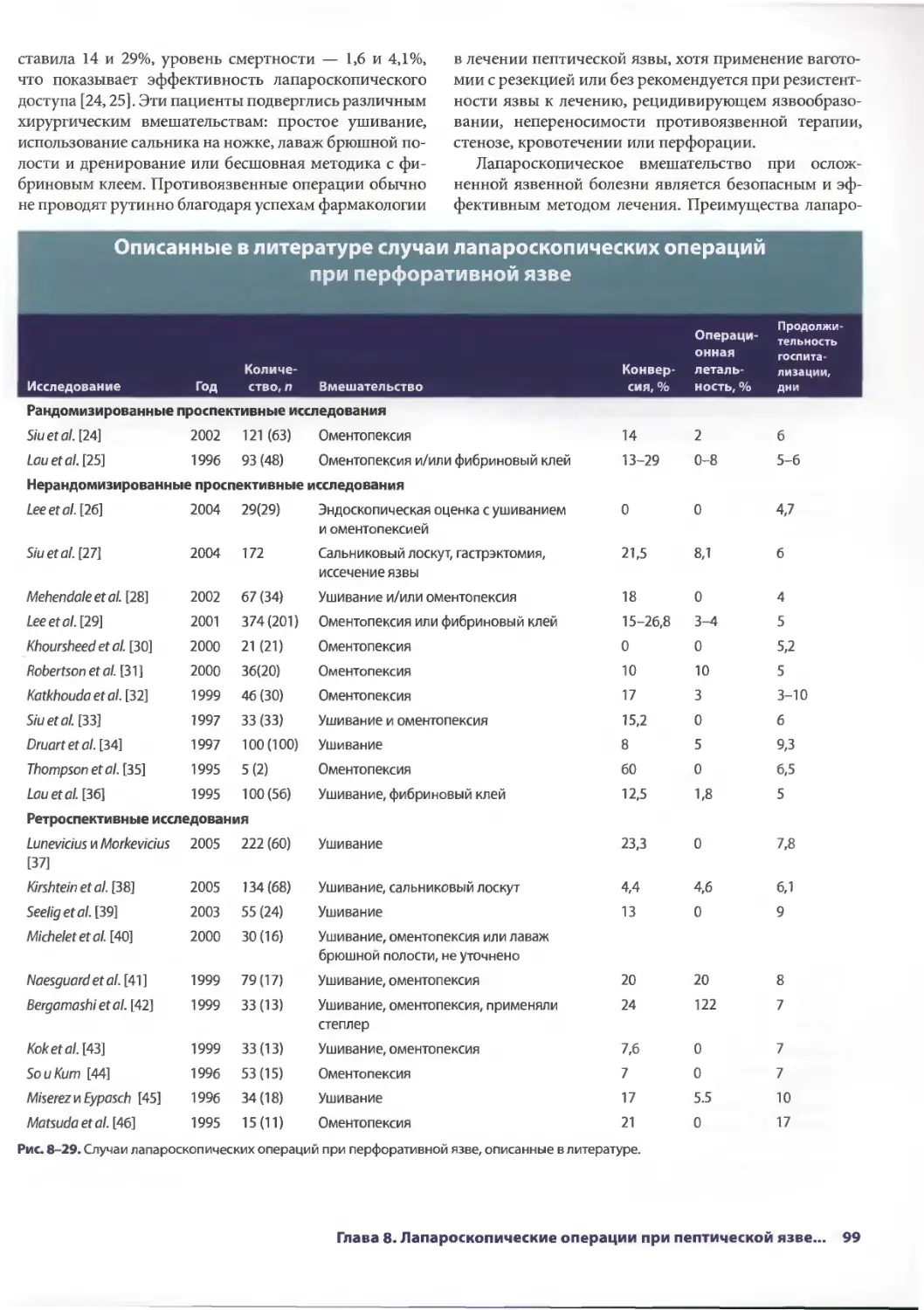

Авроры Д. Приор

Михаэля С. Харниша

Перевод

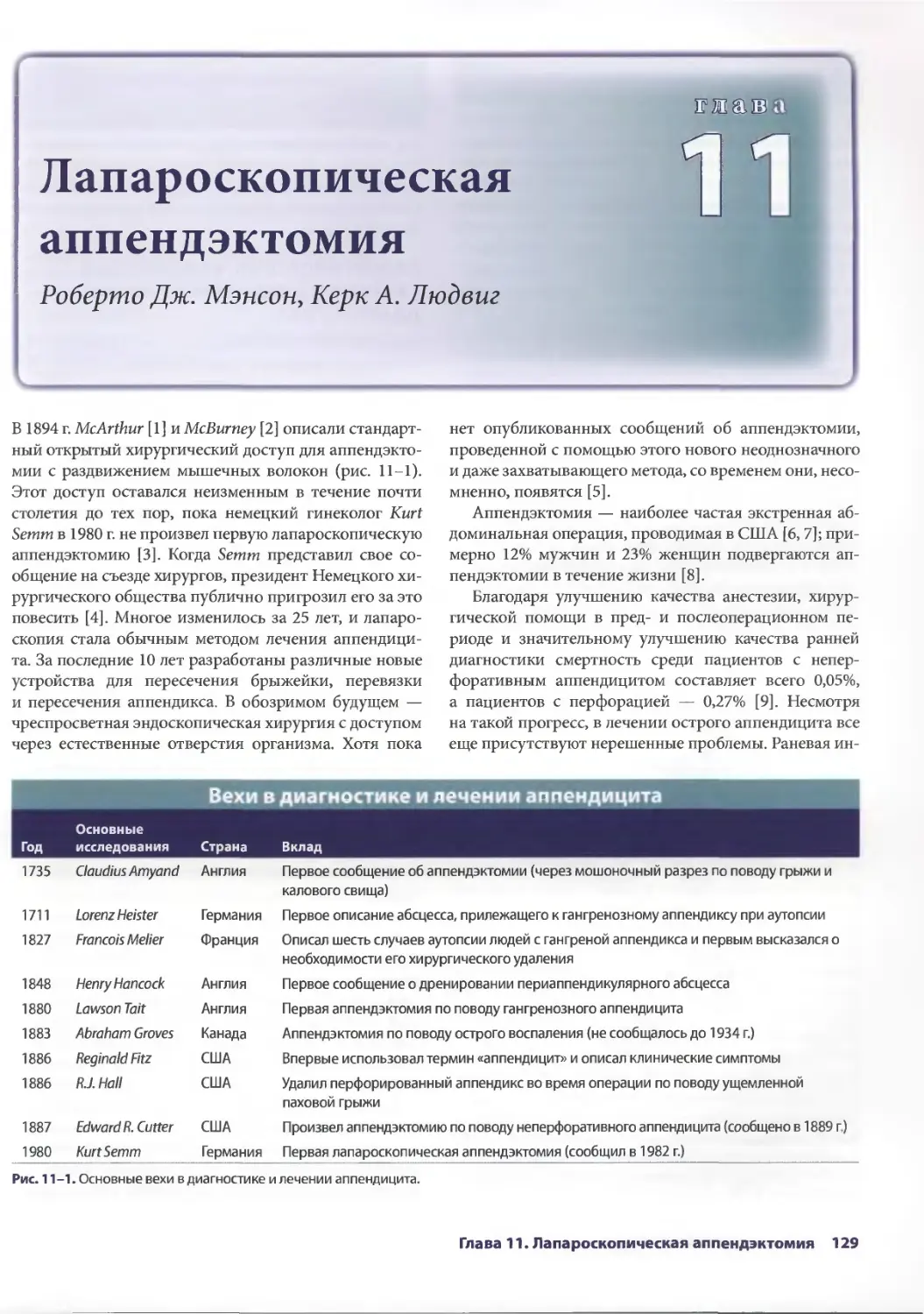

с английского

пол редакцией

профессора С.С. Харнаса

л I

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

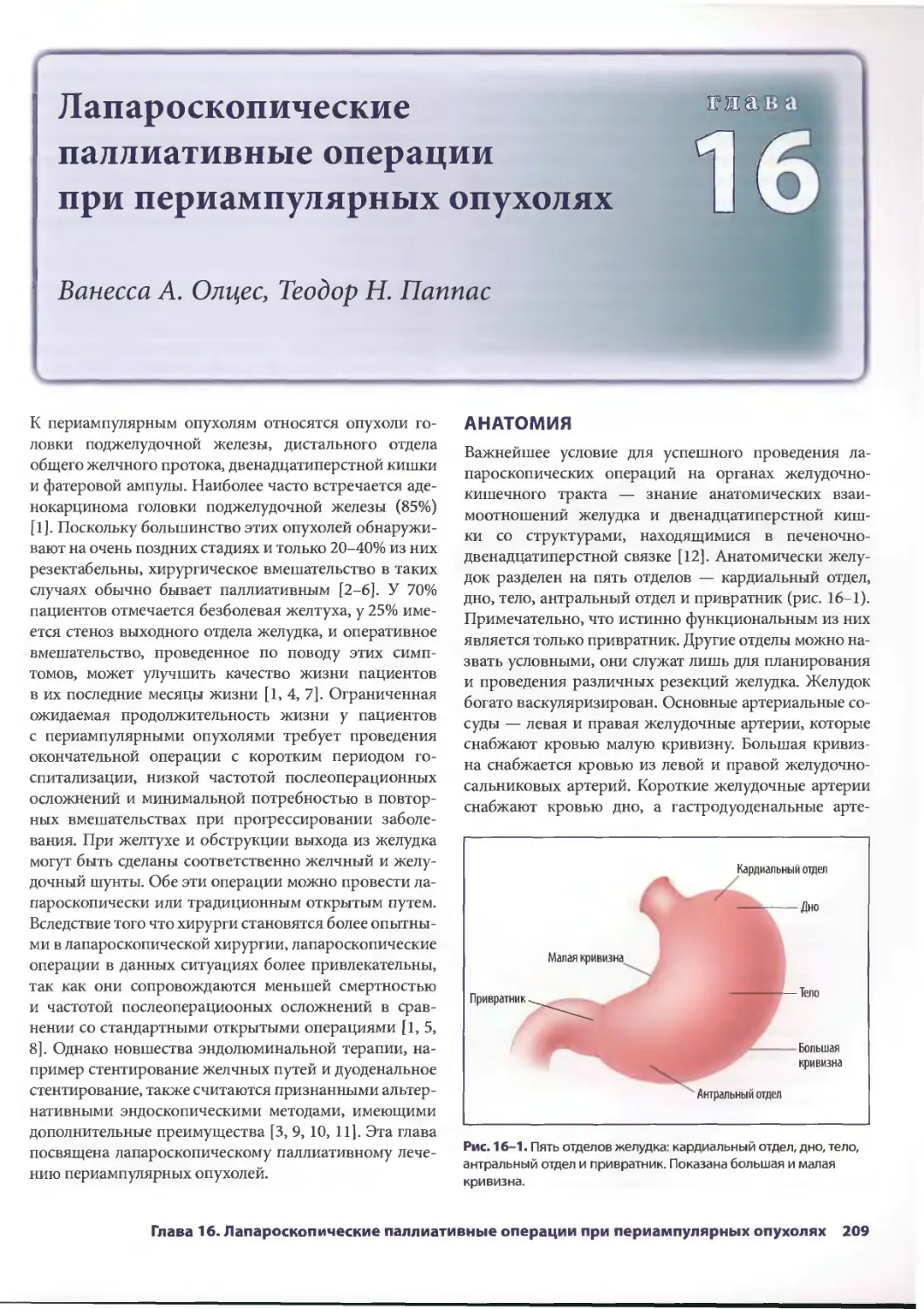

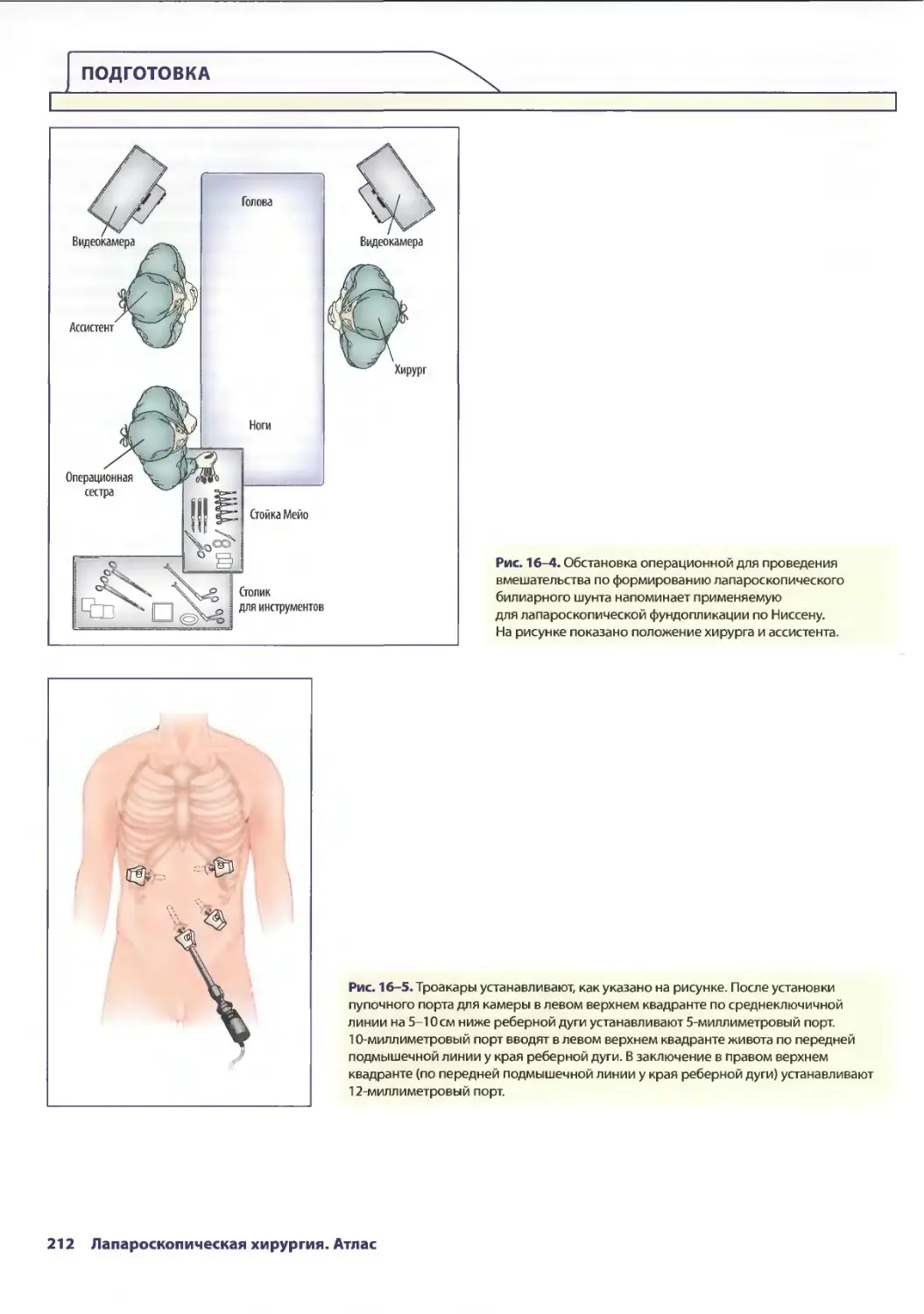

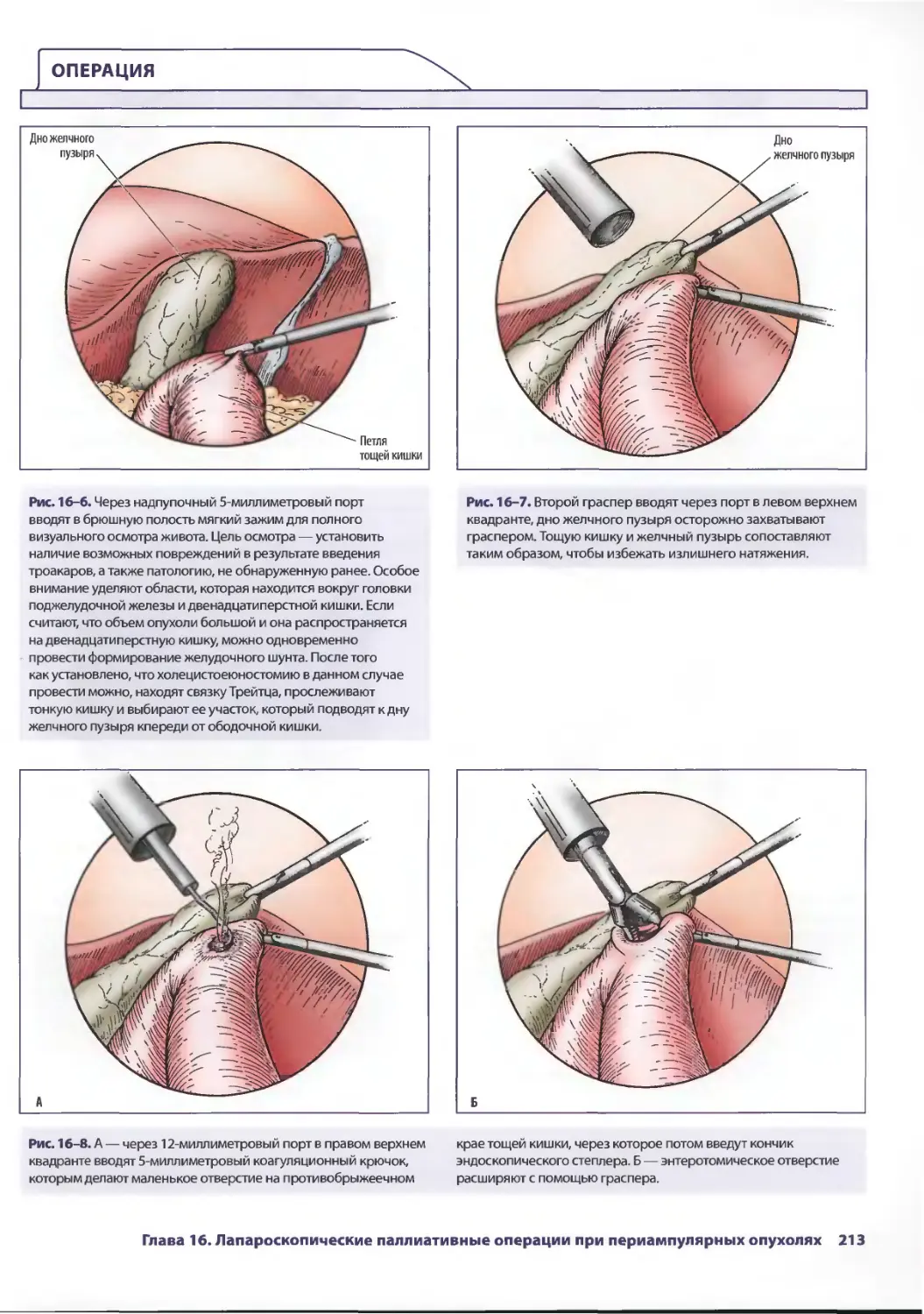

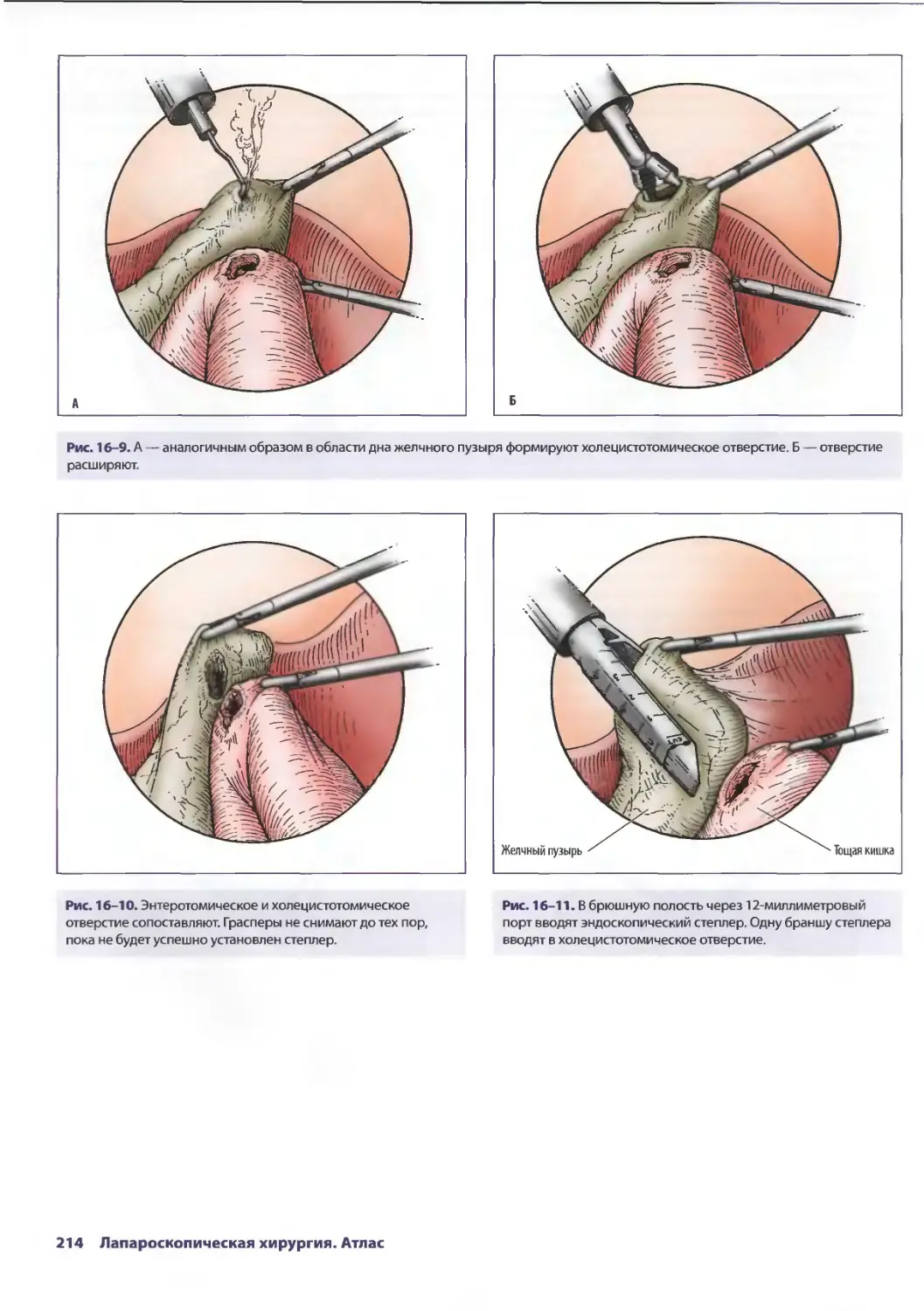

«ГЭОТАР-Медиа»

ATLAS OF

LAPAROSCOPIC

SURGERY

Third Edition

Editors

Theodore N. Pappas, MD

Professor and Vice Chairman,

Administration Department of Surgery

Duke University School of Medicine

Durham, North Carolina

Aurora D. Pryor, MD, FACS

Assistant Professor

Department of Surgery

Duke University Medical Center

Director

Duke Minimally Invasive Surgery

Durham Regional Hospital

Durham, North Carolina

Michael C. Harnisch, MD

Chief, Advanced Laparoscopic Surgery

Department of Surgery

Brooke Army Medical Center

San Antonio, Texas

With 63 contributors

Developed by Current Medicine Group LLC

Philadelphia

£)Sp

ringer

[^

Current Medicine Group LLC

a division of

Current Medicine Group Springer Science+Business Media LLC

АТЛАС

Под редакцией

Теодора Н. Паппаса

Авроры Д. Приор

Михаэля С. Харниша

Перевод

с английского

под редакцией

профессора С.С. Харнаса

Москва

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

«ГЭОТАР-Медиа»

2012

УДК 617-089-072.1(084.4)

ББК 54.546.5я61

Л76

Л76 Лапароскопическая хирургия. Атлас / Теодор Н. Паппас, Аврора Д. Приор,

Михаэль С. Харниш; пер. с англ. под ред. проф. С.С. Харнаса. — М.: ГЭОТАР-

Медиа,2012. — 388 с.

ISBN 978-5-9704-2234-2

Издание содержит главы, где описаны технические основы и инструменты,

лапароскопическое лечение травм живота, паховая и вентральная герниорафия, антирефлюксные операции,

лапароскопическая миотомия Геллера при ахалазии пищевода, лапароскопическая пластика

диафрагмальных грыж, лапароскопическая биопсия печени, торакоскопическая перикард-

эктомия, торакоскопическая редукция объема легких, лапароскопический доступ к

поясничному отделу позвоночника для дискэктомии и спондилодеза, а также педиатрическая эндохирур-

гия.

Атлас содержит детальные иллюстрации, фотографии, таблицы и схемы с подробными

объяснениями, которые сопровождаются научными статьями, обзорами и руководствами, поэтому

может рассматриваться и как исчерпывающее руководство, посвященное хирургическим

методам лапароскопии и торакоскопии.

УДК 617-089-072.1(084.4)

ББК54.546.5я61

Данное издание представляет собой перевод оригинального англоязычного издания «Atlas

of Laparoscopic Surgery, Third Edition». Editor: Theodore Pappas, ISBN: 978-1-57340-287-3.

© 2007 Published in arrangement with Current Medicine Group LLC, part of Springer

Science+Business Media LLC; 400 Market Street; Suite 700; Philadelphia, PA 19106; USA. All rights

reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in

an electronic or other form without prior permission of the copyright owner.

Опубликовано с согласия Current Medicine Group LLC, part of Springer Science+Business Media

LLC; 400 Market Street; Suite 700; Philadelphia, PA 19106; USA.

Все права защищены. Никакая часть материала данного издания не может быть

использована без согласия правообладателя.

© 2008 Current Medicine Group LLC a division of

Springer Science+Business Media LLC

© OOO Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», пере-

ISBN 978-5-9704-2234-2 Вод на русский язык, 2012

• -

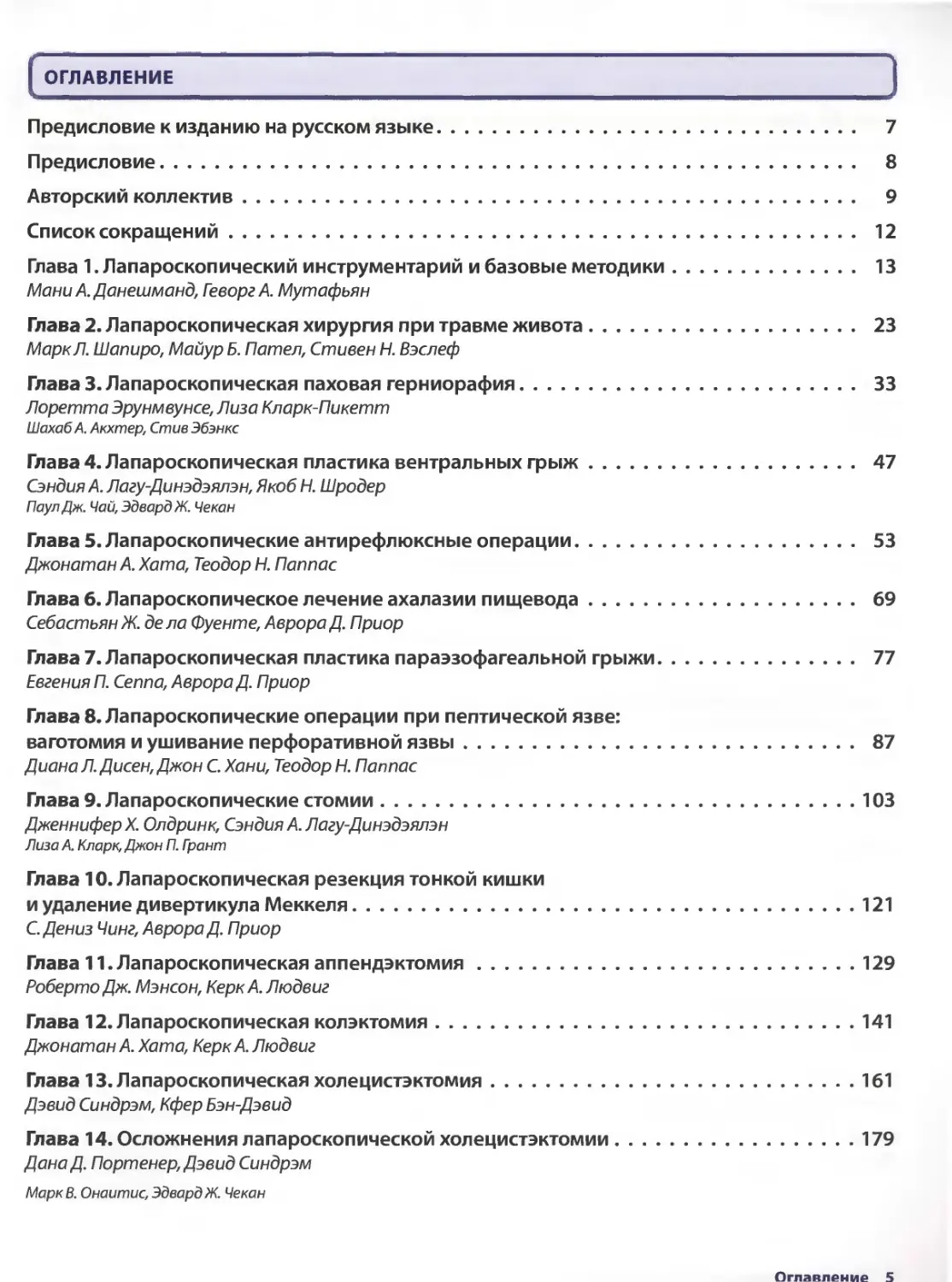

ОГЛАВЛЕНИЕ

■

Предисловие к изданию на русском языке 7

Предисловие 8

Авторский коллектив 9

Список сокращений 12

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 13

Мани А. Данешманд, Геворг А. Мутафьян

Глава 2. Лапароскопическая хирургия при травме живота 23

Марк Л. Шапиро, Майур Б. Пател, Стивен Н. Вэслеф

Глава 3. Лапароскопическая паховая герниорафия 33

Лоретта Эрунмвунсе, Лиза Кларк-Пикетт

ШахабА. Акхтер, Стив Эбэнкс

Глава 4. Лапароскопическая пластика вентральных грыж 47

Сэндия А. Лагу-Динэдэялэн, Якоб Н. Шродер

ПаулДж. Чай, Эдвард Ж. Чекан

Глава 5. Лапароскопические антирефлюксные операции 53

Джонатан А. Хата, Теодор Н. Паппас

Глава 6. Лапароскопическое лечение ахалазии пищевода 69

Себастьян Ж. дела Фуенте, Аврора Д. Приор

Глава 7. Лапароскопическая пластика параэзофагеальной грыжи 77

Евгения П. Сеппа, Аврора Д. Приор

Глава 8. Лапароскопические операции при пептическои язве:

ваготомия и ушивание перфоративной язвы 87

Диана Л. Дисен, Джон С. Хани, Теодор Н. Паппас

Глава 9. Лапароскопические стомии 103

Дженнифер X. Олдринк, Сэндия А. Лагу-Динэдэялэн

Лиза А. Кларк, Джон П. Грант

Глава 10. Лапароскопическая резекция тонкой кишки

и удаление дивертикула Меккеля 121

СДениз Чинг, Аврора Д. Приор

Глава 11. Лапароскопическая аппендэктомия 129

РобертоДж. Мэнсон, КеркА. Людвиг

Глава 12. Лапароскопическая колэктомия 141

Джонатан А. Хата, КеркА. Людвиг

Глава 13. Лапароскопическая холецистэктомия 161

Дэвид Синдрэм, Кфер Бэн-Дэвид

Глава 14. Осложнения лапароскопической холецистэктомии 179

Дана Д. Портенер, Дэвид Синдрэм

Марк В. Онаитис, Эдвард Ж. Чекан

Оглавление 5

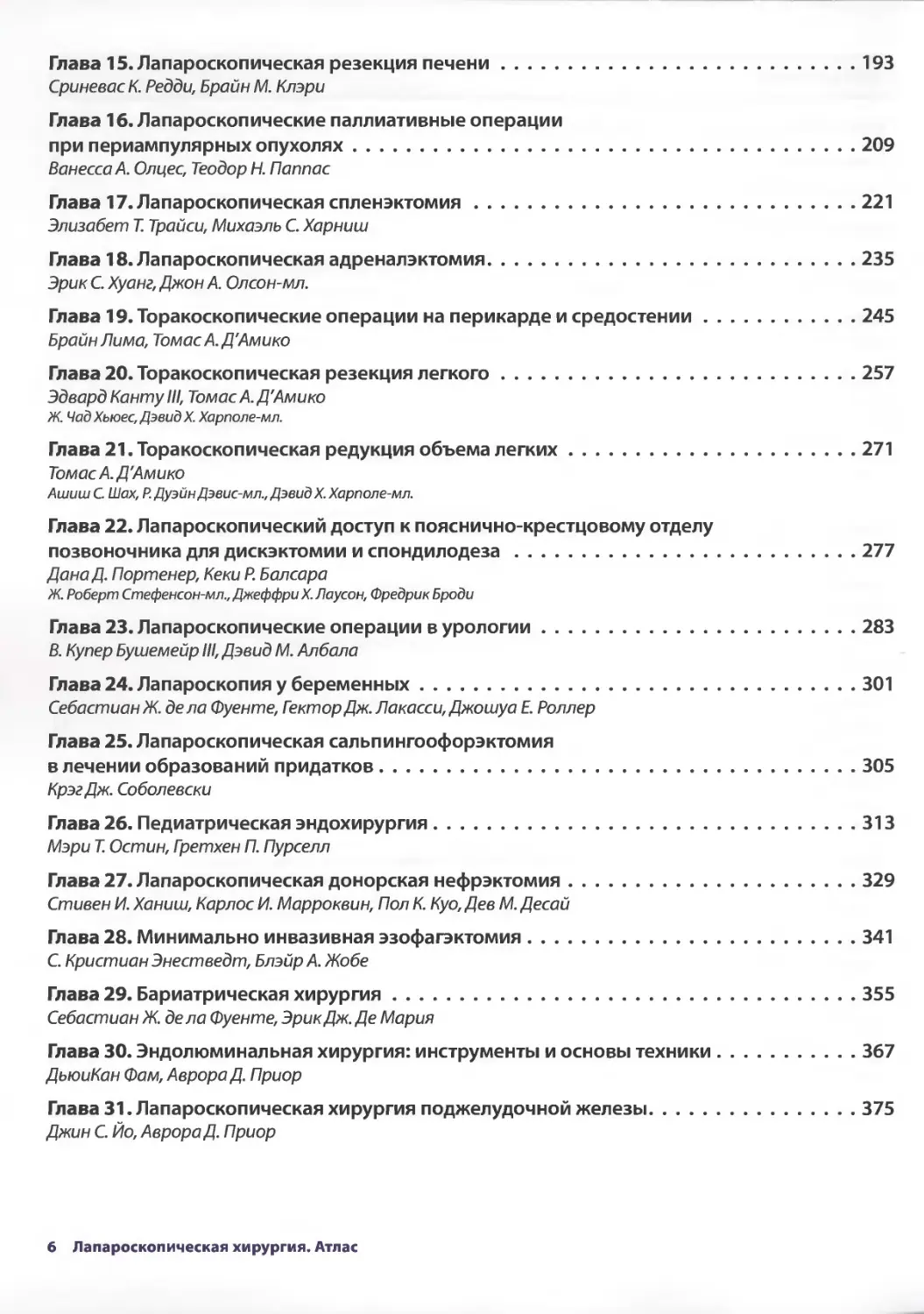

Глава 15. Лапароскопическая резекция печени 193

Сриневас К. Редди, Брайн М. Клэри

Глава 16. Лапароскопические паллиативные операции

при периампулярных опухолях 209

Ванесса А. Олцес, Теодор Н. Паппас

Глава 17. Лапароскопическая спленэктомия 221

Элизабет Т. Трайси, Михаэль С. Харниш

Глава 18. Лапароскопическая адреналэктомия 235

Эрик С. Хуанг, Джон А. Олсон-мл.

Глава 19. Торакоскопические операции на перикарде и средостении 245

Брайн Лима, ТомасА.Д'Амико

Глава 20. Торакоскопическая резекция легкого 257

Эдвард Канту III, ТомасА.Д'Амико

Ж. Чад Хьюес, Дэвид X. Харполе-мл.

Глава 21. Торакоскопическая редукция объема легких 271

ТомасА.Д'Амико

Ашиш С. Шах, Р. ДуэйнДэвис-мл., Дэвид X. Харполе-мл.

Глава 22. Лапароскопический доступ к пояснично-крестцовому отделу

позвоночника для дискэктомии и спондилодеза 277

Дана Д. Портенер, Кеки Р. Балсара

Ж. Роберт Стефенсон-мл., Джеффри X. Лаусон, Фредрик Броди

Глава 23. Лапароскопические операции в урологии 283

B. Купер Бушемейр III, Дэвид М. Албала

Глава 24. Лапароскопия у беременных 301

Себастиан Ж. дела Фуенте, Гектор Дж. Лакасси, Джошуа Е. Роллер

Глава 25. Лапароскопическая сальпингоофорэктомия

влечении образований придатков 305

КрэгДж. Соболевски

Глава 26. Педиатрическая эндохирургия 313

Мэри Т. Остин, Гретхен П. Пурселл

Глава 27. Лапароскопическая донорская нефрэктомия 329

Стивен И. Ханиш, Карлос И. Марроквин, Пол К. Куо, Дев М. Десай

Глава 28. Минимально инвазивная эзофагэктомия 341

C. Кристиан Энестведт, Блэйр А. Жобе

Глава 29. Бариатрическая хирургия 355

Себастиан Ж. де ла Фуенте, ЭрикДж. Де Мария

Глава 30. Эндолюминальная хирургия: инструменты и основы техники 367

ДьюиКан Фом, Аврора Д. Приор

Глава 31. Лапароскопическая хирургия поджелудочной железы 375

Джин С. Йо, Аврора Д. Приор

б Лапароскопическая хирургия. Атлас

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

■

В настоящее время хирургические лапароскопические

методы, будучи менее травматичными, удобными для

выполнения и сопровождающимися меньшим

процентов осложнений, а в ряде случаев более эффективными

для конкретного больного, выходят на передний план

среди всех лечебно-диагностических вмешательств.

Вниманию российских врачей всех хирургических

профилей — абдоминальных, торакальных и пластических

хирургов, травматологов, гинекологов, урологов —

представляется возможность ознакомиться с третьим

изданием атласа лапароскопической хирургии,

освещающим теоретические и практические аспекты

выполнения лапароскопических вмешательств. Учитывая

разработку и внедрение в практическую деятельность

все новых методик, инструментов, изменения взглядов

на ряд подходов к хирургическому лечению тех или

иных заболеваний и в то же время сохраняя

преемственность в отношении большого объема материала,

изложенного в предыдущих изданиях атласа, третье

издание переработано и дополнено новыми

медицинскими данными и рекомендациями.

В атласе приводится описание хирургического

инструментария, в первую очередь лапароскопического,

технических основ выполнения хирургических

манипуляций, а также подробные иллюстрации, в том числе

наглядные и четкие интраоперационные снимки,

варианты доступов и последующих манипуляций на

различных органах и в анатомических областях. Помимо

описания лечения «классических» хирургических

заболеваний, таких как острый аппендицит, холецистит,

заболеваний органов малого таза, в том числе

объемных образований, выполнения резекций тонкой и

толстой кишки, легкого, печени, поджелудочной железы,

спленэктомии, читатели могут ознакомиться с

аспектами выполнения пластических операций на

пищеводе, кишечнике, внутренних половых органах и др.

Особое внимание уделено формированию стом

различных локализаций, возможным осложнениям

лапароскопического вмешательства, малоинвазив-

ным методам, а также вопросам эндолюминальнои и

бариатрической хирургии, а также операциям у

беременных и детей. Настоящее издание будет

полезно для врачей всех специальностей: как начинающих

докторов, так и состоявшихся специалистов, а также

научных сотрудников и студентов-медиков, позволит

обладать современной информацией о последних

достижениях лапароскопической хирургии и открыть

новый взгляд на те или иные аспекты в этой

перспективной области.

Д-р мед. наук, проф. кафедры

факультетской хирургии № 1

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

С.С. Харнас

Предисловие к изланию на dvcckom языке

7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое издание атласа лапароскопической хирургии

вышло в свет, когда минимально инвазивная

хирургия еще была новой концепцией для общих хирургов.

Издание было задумано как познавательное

руководство для хирургов, которые стараются научиться

чему-то новому. Однако минимально инвазивная

хирургия — это быстроразвивающаяся отрасль

медицины, и скоро новые методики и инструменты стали

доступными для большинства хирургов. Со временем

атлас также был усовершенствован. Для того чтобы

отразить прогресс в этой области, произошедший со

времени последней публикации, третье издание атласа

лапароскопической хирургии подверглось основательной

переработке. Во всех главах описаны

усовершенствованные оперативные методики с множеством новых

технологий, которые детализированы в первой главе

данного издания («Лапароскопический

инструментарий и базовые методики»). В атлас также включено

достаточное количество интраоперационных снимков,

дополняющих отличные, как уже исторически

сложилось, иллюстрации.

В издание были добавлены главы по бариатриче-

ской хирургии, минимально инвазивной резекции

пищевода, донорской нефрэктомии, резекции печени

и хирургии поджелудочной железы. Последними

нововведениями в оперативной технике и в области

минимально инвазивной хирургии являются эндолюми-

нальные хирургические техники (endoluminal surgical

techniques) и операции, проводимые через

естественные отверстия (natural orifice surgery), которым авторы

также посвятили одну из глав издания. В книге

охвачены не только минимально инвазивные операции в га-

строинтестинальной хирургии, но также в

гинекологии, урологии, торакальной хирургии, для того чтобы

расширить багаж знаний хорошо обученного общего

хирурга.

Эта книга написана для всех врачей,

интересующихся минимально инвазивной хирургией, независимо

от уровня мастерства. Она также будет служить

источником новых знаний как для сестринского персонала,

студентов-медиков, так и для практикующих хирургов.

Публикуем третье издание атласа с большой надеждой,

что нам удалось рассказать о лучших техниках

минимально инвазивной хирургии 2007 г. Надеемся, что

читатели получат удовольствие от прочтения этого атласа

и смогут с его помощью улучшить свою хирургическую

технику.

Теодор Н. Паппас,

Аврора Д. Приор,

Михаэль С. Харниш

8 Лапароскопическая хирургия. Атлас

»""""""" " lllllllllllllllllll ..11Г11Г11.1П1Г1Т11. 1.1 HI ИНИН 'ИГ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

■

Шахаб А. Акхтер

(Shahab A. Akhter, MD)

Assistant Professor of Surgery Division

of Cardiothoracic Surgery University of

Chicago

Chicago, Illinois

Дэвид М. Апбала

(David M. Albala, MD)

Professor of Urology

Department of Surgery, Division of

Urology Duke University Medical School

Durham, North Carolina

Дженнифер Х. Олдринк

(Jennifer H. Aldrink, MD)

Chief Resident

Department of General Surgery Duke

University Medical Center Durham,

North Carolina

Мэри Т. Остин

(Mary Т. Austin, MD, MPH)

Fellow, Pediatric Surgical Critical

Care Department of Pediatric Surgery

Children's Hospital of Los Angeles

Los Angeles, California

Кеки Р. Балсара

Keki R. Balsara, MD)

Resident

Department of Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

Кфер Бэн-Дэвид

(Kfir Ben-David, MD)

Assistant Professor

Department of Surgery

University of Florida College of Medicine

Gainesville, Florida

Фредрик Броди

(Fredrick Brody, MD, MBA)

Associate Professor Department of

Surgery George Washington University

Medical Center

Washington, DC

В. Купер Бушемейр III

(W. Cooper Buschemeyer III, MD)

Resident

Department of Surgery, Division of

Urology

Duke University

Durham, North Carolina

Эдвард Канту III

(Edward Cantu III, MD)

Cardiothoracic Fellow Department of

General and Thoracic Surgery Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Евгения П. Сеппа

(Eugene R Ceppa, MD)

Resident

Department of Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

Паул Дж. Чай

(Paul J. Chai, MD)

Pediatric Cardiovascular Surgeon

St. Joseph's Children's Hospital

Tampa, Florida

Эдвард Ж. Чекан

(Edward G. Chekan, MD)

Associate Medical Director

Ethicon Endosurgery

Cincinnati, Ohio

С. Дениз Чинг

(С. Denise Ching, MD)

Fellow

Surgical Oncology

MD Anderson Cancer Center

Houston, Texas

Лиза Кларк-Пикетт

(Lisa Clark-Pickett, MD,

FACS)

Assistant Professor of Surgery Assistant

Professor of Medicine Department

of Surgery Duke Health Center Duke

University

Durham, North Carolina

Брайн М. Клэри

(Bryan M. Clary, MD, FACS)

Assistant Professor of Surgery Chief of

Hepatobiliary Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

Томас А. Д'Амико

(Thomas A. DAmico, MD)

Professor of Surgery Department of

Thoracic Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

1

Мани А. Данешманд

(Mani A. Daneshmand, MD)

Research Fellow Department of Surgery

Duke University

Durham, North Carolina

P. Дуэйн Дэвис-мл.

(R. Duane Davis, Jr., MD)

Department of Surgery Division of

Cardiovascular and Thoracic Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Себастьян Ж. де ла Фуенте

(Sebastian G. de la Fuente, MD)

Resident, General Surgery Department

of Surgery Duke University Medical

Center

Durham, North Carolina

Эрик Дж. Де Мария

(Eric J. De Maria, MD)

Professor of Surgery Department of

Surgery Duke University Medical

School

Durham, North Carolina

Дев М. Десай

(Dev M. Desai, MD, PhD)

Assistant Professor of Transplant

Surgery Director, Pediatric Solid Organ

Transplantation

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Диана Л. Дисен

(Diana L. Diesen, MD)

Resident, General Surgery Department

of General Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

С. Кристиан Энестведт

(С. Kristian Enestvedt, MD)

Resident, Department of General

Surgery Oregon Health and Science

University

Portland, Oregon

Лоретта Эрунмвунсе

(Loretta Erhunmwunsee, MD)

Resident

Department of General Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Авторский коллектив 9

Стив Эбэнкс (Steve Eubanks, MD)

Hugh E. Stephenson, Jr.

Chair of Surgery

W. Alton Jones Distinguished Professor

in Surgery

University of Missouri

Columbia, Missouri

Джон П. Грант (John P. Grant, MD)

Director

Weight Loss Surgery Clinic Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Джон С. Хани

(John С. Haney, MD, MPH)

Resident, General Surgery Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Стивен И. Ханиш

(Steven I. Hanish, MD)

Clinical Instructor Fellow, Transplant

Surgery Department of Surgery,

Division of Transplant Surgery

University of Wisconsin

Madison, Wisconsin

Михаэль С. Харниш

(Michael С. Harnisch, MD)

Chief, Advanced Laparoscopic Surgery

Department of Surgery Brooke Army

Medical Center

San Antonio, Texas

Дэвид X. Харполе-мл.

(David H. Harpole, Jr., MD)

Associate Professor

Department of Thoracic Surgery

Chief

General Thoracic Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Джонатан А. Хата

(Jonathan A. Hata, MD)

Chief Resident Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Эрик С. Хуанг

(Erich S. Huang, MD, PhD)

Chief Resident

Department of General Surgery Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Ж. Чад Хьюес

(G. Chad Hughes, MD)

Research Fellow Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Блэйр А. Жобе

(Blair A. Jobe, MD)

Associate Professor Department of

General Surgery Oregon Health and

Science University

Portland, Oregon

Пол К. Куо

(Paul С Kuo, MD, MBA)

Professor

Department of Surgery Duke University

Medical School

Durham, North Carolina

Гектор Дж. Лакасси

(Hector J. Lacassie, MD)

Associate Professor of Anesthesiology

Department of Anesthesiology

Universidad Catolica

Santiago, Chile

Сэндия А. Лангу-Динэдэялэн

(Sandhya A. Lagoo-Deenadayalan,

MD, PhD)

Assistant Professor Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Джеффри X. Лаусон

(Jeffrey H. Lawson, MD, PhD)

Assistant Professor Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Брайн Лима (Brian Lima, MD)

Senior Assistant Resident Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Керк А. Людвиг

(KirkA.Ludwig,MD)

Assistant Professor Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Роберто Дж. Мэнсон

(Roberto J. Manson, MD)

Research Fellow Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Карлос И. Марроквин

(Carlos E. Marroquin, MD)

Department of Surgery Duke University

Durham, North Carolina

Геворг А. Мутафьян

(Gevorg A. Mutafyan, MD)

Research Fellow, Minimally Invasive

Surgery Department of Surgery Duke

University

Durham, North Carolina

Ванесса А. Олцес

(Vanessa A. Olcese, MD, PhD)

Senior Resident Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Джон А. Олсон-мл.

(John A. Olson, Jr., MD, PhD)

Associate Professor of Surgery Chief of

Endocrine Surgery Surgical Oncology

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Марк В. Онаитис

(Mark W. Onaitis, MD)

Assistant Professor of Surgery

Department of General Surgery Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Теодор Н. Паппас

(Theodore N. Pappas, MD)

Professor and Vice Chairman,

Administration Department of Surgery

Duke University School of Medicine

Durham, North Carolina

Майур Б. Пател

(Mayur В. Patel, MD)

Senior Assistant Resident Department

of General Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

ДьюиКан Фам

(DuyKhanh Pham, MD)

Chief Resident Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Дана Д. Портенер

(Dana D. Portenier, MD)

Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Аврора Д. Приор

(Aurora D. Pryor, MD, FACS)

Assistant Professor

Department of Surgery

Duke University Medical Center

Director

Duke Minimally Invasive Surgery

Durham Regional Hospital

Durham, North Carolina

Гретхен П. Пурселл

(Gretchen P. Purcell, MD, PhD)

Assistant Professor of Surgery and

Biomedical Informatics Department of Pediatric

Surgery Vanderbilt Children's Hospital and

Vanderbilt University Medical Center

Nashville, Tennessee

10 Лапароскопическая хирургия. Атлас

Сриневас К. Редди

(Srinevas К. Reddy, MD)

Resident

Department of Surgery Duke University

Medical School

Durham, North Carolina

Джошуа Е. Роллер

(Joshua E. Roller, MD)

Instructor

Department of Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

Якоб Н. Шродер

(Jacob N. Schroder, MD)

Senior Surgical Resident Department of

Surgery Duke University

Durham, North Carolina

Ашиш С. Шах

(Ashish S. Shah, MD)

Resident

Department of General and Thoracic

Surgery Duke University Medical

Center

Durham, North Carolina

Марк Л. Шапиро

(Mark L. Shapiro, MD, FACS)

Associate Professor of Surgery Associate

Director, Trauma Services Trauma,

Critical Care and General Surgery Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Дэвид Синдрэм

(David Sindram, MD, PhD)

Chief Resident Department of Surgery

Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Крэг Дж. Соболевски

(Craig J. Sobolewski, MD)

Assistant Professor Department of

Obstetrics and Gynecology Duke

University

Durham, North Carolina

Ж. Роберт Стефенсон-мл.

(G. Robert Stephenson, Jr., MD)

Resident

Department of Surgery Duke University

Medical Center

Durham, North Carolina

Элизабет Т. Трайси

(Elisabeth Т. Tracy, MD)

Resident

Department of General Surgery Duke

University Medical Center

Durham, North Carolina

Стивен Н. Вэслеф

(Steven N. Vaslef, MD, PhD)

Assistant Professor Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Джин С. Йо (Jin S. Yoo, MD)

Resident, General Surgery Department of

Surgery Duke University Medical Center

Durham, North Carolina

Авторский коллектив 11

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

]

В-Т — воронко-тазовая (связка) ФЭГДС

ИМТ — индекс массы тела ХДД

ИПН — ингибитор протонного насоса ХДЕ

КТ — компьютерная томография ХОБЛ

ЛРА — лапароскопия с ручной ассистенцией ХРОЛ

ЛРП — лапароскопическая резекция печени ХЕС

МРТ — магнитно-резонансная томография ЧЧХ

НПВ — нижняя полая вена

НПВП — нестероидные противовоспалительные ЭКГ

препараты ЭРХПГ

НПС — нижний пищеводный сфинктер

ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1 с ЯБЖ

ПЭГ — параэзофагеальная грыжа ТАРР

ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография

РХПГ — ретроградная холангиопанкреатография ТЕР

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ — ультразвуковое исследование

фиброэзофагогастродуоденоскопия

холедоходуоденостомия

холедохоеюностомия

хроническая обструктивная болезнь легких

хирургическая редукция объема легких

холецистоеюностомия

чрескожная чреспеченочная холангиогра-

фия

электрокардиограмма

эндоскопическая ретроградная

холангиопанкреатография

язвенная болезнь желудка

трансабдоминальная предбрюшинная гер-

ниопластика

полностью экстраперитонеальная гернио-

пластика

12 Лапароскопическая хирургия. Атлас

Лапароскопический

инструментарий

и базовые методики

Мани А. Данешманд, Геворг А. Мутафьян

Гш;

сП

Первоначальный успех лапароскопической холецист-

эктомии побудил хирургов и инженеров к

изобретению новых инструментов и разработке новых

хирургических операций все возрастающей сложности.

Лапароскоп, который первоначально применяли только

для удаления желчного пузыря, теперь используется

при операциях на почти всех органах живота, грудной

клетки и средостения. Разработка и внедрение

нового инструментария растут экспоненциально. Хирурги

должны хорошо освоить новую технику, а также знать

ее потенциальные недостатки, для того чтобы

безопасно и эффективно проводить операции. В этой главе

представлены общие рекомендации по применению

лапароскопического и торакоскопического

инструментария, а также последние разработки в области ви-

деоскопической хирургии.

ОПЕРАЦИОННАЯ

Возможно, ни один фактор в видеоскопической

хирургии не имеет такой важности, как правильное

обучение персонала операционной подготовке к работе и

использованию видеооборудования, а также освоение

необходимых мер, принимаемых при возникновении

неполадок. Авторы предпочитают содержать в

штате обученного специалиста, в обязанности которого

входят подбор оборудования и его содержание в

исправном состоянии. Такой подход сводит к минимуму

проблемы, зачастую возникающие при использовании

нового или испорченного оборудования, а также

экономит много операционного времени.

Точные детали дизайна лапароскопической

операционной зависят от вида проводимых операций.

Тем не менее основные направления можно проследить

в большинстве операционных. Успех любой

лапароскопической операции зависит от пространственного

расположения хирурга, первого ассистента и

видеомониторов. Основной монитор должен быть установлен так,

чтобы хирург находился лицом к нему и

оперируемому органу. Монитор нельзя заслонять электрическими

проводами, шлангами, оборудованием анестезиолога

и тому подобным. Необходимо в то же время

постараться расположить пациента и оборудование таким

образом, чтобы обеспечить удобство и отсутствие

помех для хирурга при работе с видеомонитором.

Монитор для первого ассистента нужно установить исходя

из таких же принципов. Другие мониторы (для

операционной сестры и наблюдателей) следует располагать

на удалении от операционного стола. Если это

возможно, ассистент и хирург стоят лицом в одном

направлении таким образом, чтобы они могли работать

на одной линии ориентации.

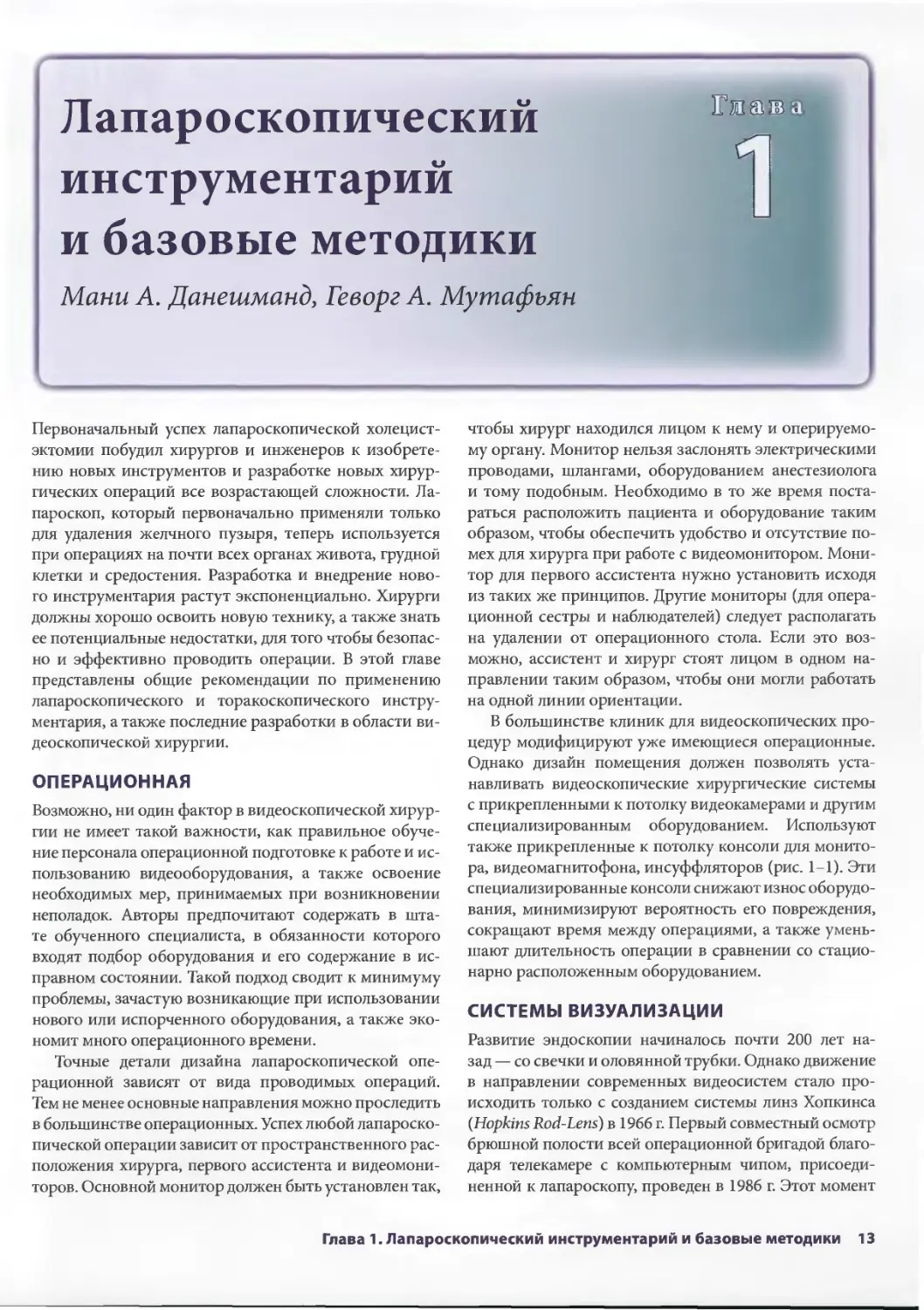

В большинстве клиник для видеоскопических

процедур модифицируют уже имеющиеся операционные.

Однако дизайн помещения должен позволять

устанавливать видеоскопические хирургические системы

с прикрепленными к потолку видеокамерами и другим

специализированным оборудованием. Используют

также прикрепленные к потолку консоли для

монитора, видеомагнитофона, инсуффляторов (рис. 1-1). Эти

специализированные консоли снижают износ

оборудования, минимизируют вероятность его повреждения,

сокращают время между операциями, а также

уменьшают длительность операции в сравнении со

стационарно расположенным оборудованием.

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Развитие эндоскопии начиналось почти 200 лет

назад — со свечки и оловянной трубки. Однако движение

в направлении современных видеосистем стало

происходить только с созданием системы линз Хопкинса

(Hopkins Rod-Lens) в 1966 г. Первый совместный осмотр

брюшной полости всей операционной бригадой

благодаря телекамере с компьютерным чипом,

присоединенной к лапароскопу, проведен в 1986 г. Этот момент

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 13

Рис. 1-1. Оборудование педиатрической лапароскопической

операционной в медицинском центре Университета Дюка (Duke

University Medical Center).

Рис. 1-2. фотография 5-миллиметрового микроэндоскопа (Styker

Corp., Kalamazoo, Ml).

стал отправной точкой развития современной

лапароскопии.

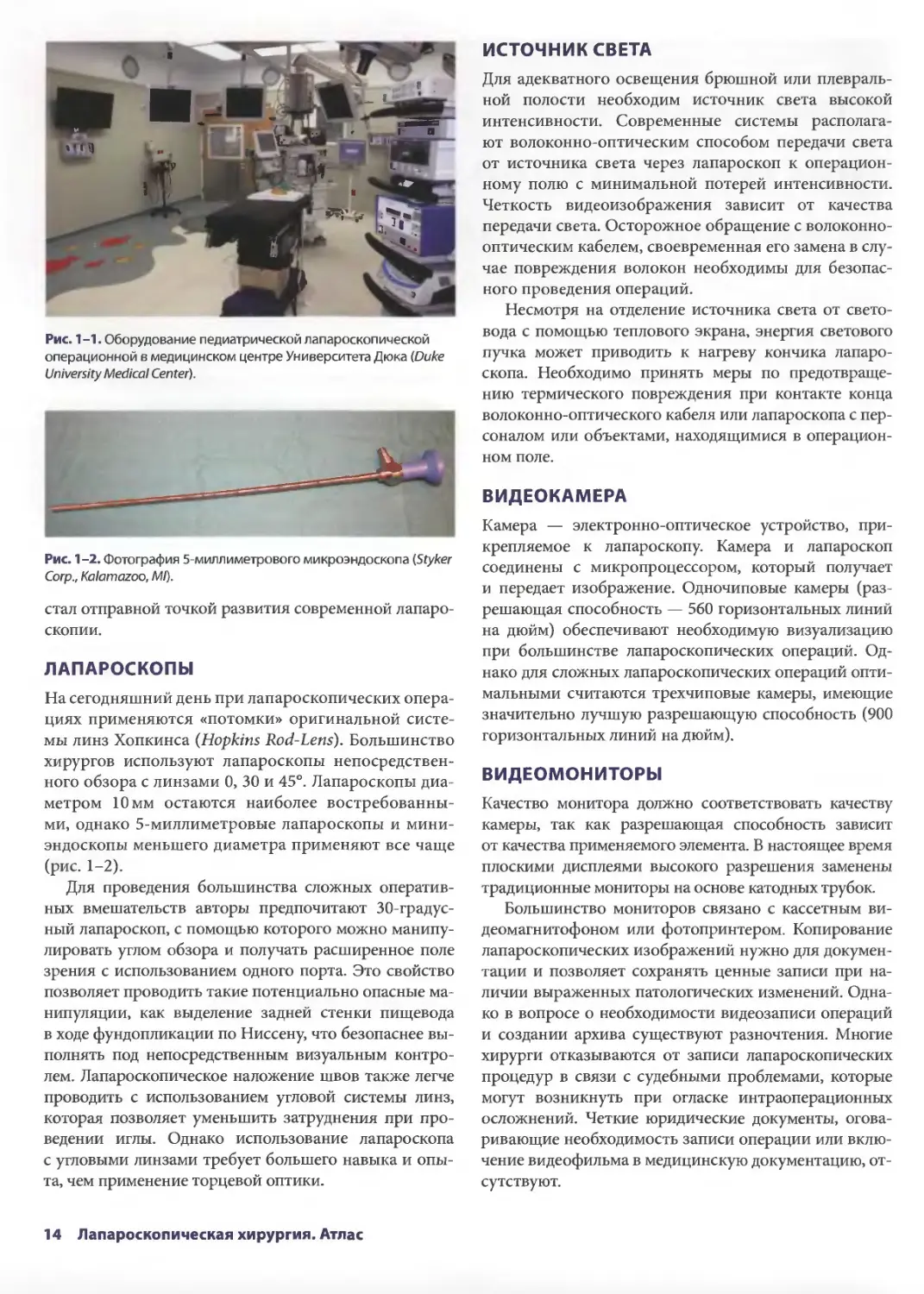

ЛАПАРОСКОПЫ

На сегодняшний день при лапароскопических

операциях применяются «потомки» оригинальной

системы линз Хопкинса (Hopkins Rod-Lens). Большинство

хирургов используют лапароскопы

непосредственного обзора с линзами 0, 30 и 45°. Лапароскопы

диаметром 10 мм остаются наиболее

востребованными, однако 5-миллиметровые лапароскопы и мини-

эндоскопы меньшего диаметра применяют все чаще

(рис. 1-2).

Для проведения большинства сложных

оперативных вмешательств авторы предпочитают

30-градусный лапароскоп, с помощью которого можно

манипулировать углом обзора и получать расширенное поле

зрения с использованием одного порта. Это свойство

позволяет проводить такие потенциально опасные

манипуляции, как выделение задней стенки пищевода

в ходе фундопликации по Ниссену, что безопаснее

выполнять под непосредственным визуальным

контролем. Лапароскопическое наложение швов также легче

проводить с использованием угловой системы линз,

которая позволяет уменьшить затруднения при

проведении иглы. Однако использование лапароскопа

с угловыми линзами требует большего навыка и

опыта, чем применение торцевой оптики.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Для адекватного освещения брюшной или

плевральной полости необходим источник света высокой

интенсивности. Современные системы

располагают волоконно-оптическим способом передачи света

от источника света через лапароскоп к

операционному полю с минимальной потерей интенсивности.

Четкость видеоизображения зависит от качества

передачи света. Осторожное обращение с волоконно-

оптическим кабелем, своевременная его замена в

случае повреждения волокон необходимы для

безопасного проведения операций.

Несмотря на отделение источника света от

световода с помощью теплового экрана, энергия светового

пучка может приводить к нагреву кончика

лапароскопа. Необходимо принять меры по

предотвращению термического повреждения при контакте конца

волоконно-оптического кабеля или лапароскопа с

персоналом или объектами, находящимися в

операционном поле.

ВИДЕОКАМЕРА

Камера — электронно-оптическое устройство,

прикрепляемое к лапароскопу. Камера и лапароскоп

соединены с микропроцессором, который получает

и передает изображение. Одночиповые камеры

(разрешающая способность — 560 горизонтальных линий

на дюйм) обеспечивают необходимую визуализацию

при большинстве лапароскопических операций.

Однако для сложных лапароскопических операций

оптимальными считаются трехчиповые камеры, имеющие

значительно лучшую разрешающую способность (900

горизонтальных линий на дюйм).

ВИДЕОМОНИТОРЫ

Качество монитора должно соответствовать качеству

камеры, так как разрешающая способность зависит

от качества применяемого элемента. В настоящее время

плоскими дисплеями высокого разрешения заменены

традиционные мониторы на основе катодных трубок.

Большинство мониторов связано с кассетным

видеомагнитофоном или фотопринтером. Копирование

лапароскопических изображений нужно для

документации и позволяет сохранять ценные записи при

наличии выраженных патологических изменений.

Однако в вопросе о необходимости видеозаписи операций

и создании архива существуют разночтения. Многие

хирурги отказываются от записи лапароскопических

процедур в связи с судебными проблемами, которые

могут возникнуть при огласке интраоперационных

осложнений. Четкие юридические документы,

оговаривающие необходимость записи операции или

включение видеофильма в медицинскую документацию,

отсутствуют.

14 Лапароскопическая хирургия. Атлас

ТРЕХМЕРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТЬЮ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Трехмерные (3D) лапароскопические системы были

предложены в целях обеспечения «чувства

глубины» традиционному двухмерному изображению.

Хотя благодаря последним достижениям качество

изображений значительно улучшилось, а

эксплуатация упростилась, ЗБ-телевидение имеет недостатки,

такие как необходимость работы в защитных очках,

сниженные цветность и разрешающая способность.

К тому же отсутствие доказательств в пользу четких

преимуществ использования этих систем привело

к слабому восприятию этого оборудования на рынке

и ослаблению интереса к нему [4].

Телевидение высокой четкости (HDTV)

обеспечивает изображение с прекрасным разрешением и

«чувством глубины». Однако, как и в случае с ЗО-системами,

нет достаточных преимуществ HDTV-систем над трех-

чиповыми камерами. Этот факт наряду с высокими

ценами конверсии традиционных систем в HDTV привел

к ограниченному применению HDTV-систем в

лапароскопической хирургии [4].

ОБОРУДОВАНИЕ

Инсуффляция

Визуализация брюшной полости требует растяжения

или ретракции передней брюшной стенки, чтобы

создать операционное поле для инструментов и

манипуляций. Хотя для получения операционного поля

традиционно использовали инсуффляцию газа,

необходимая полость для работы может быть получена с

использованием механической ретракции стенки живота

(лапароскопия без газа). Безгазовая лапароскопия

оказывает меньшее отрицательное влияние на

сердечнососудистую и дыхательную системы, характеризуется

меньшими периферическим венозным стазом и нейро-

эндокринным ответом [5, 6]. В настоящее время

стандартом остается инсуффляция газа. Наиболее часто

применяют автоматический инсуффлятор, созданный

доктором Куртом Земмом почти 40 лет назад и

обеспечивающий постоянный приток газа и регуляцию вну-

трибрюшного давления.

Для инсуффляции использовали разные газы,

включая воздух, кислород, азот, оксид азота, гелий,

аргон и диоксид углерода. Наиболее популярным газом

для инсуффляции вследствие непособности к

возгоранию, высокой растворимости, доступности и низкой

цены является диоксид углерода. Недостаток диоксида

углерода — потенциальная возможность развития

метаболического ацидоза при его абсорбции из брюшной

полости. У пациентов с нарушениями функций

легких может отмечаться неприемлемый уровень

диоксида углерода во время лапароскопических операций.

Для пациентов с сердечно-легочными заболеваниями

рекомендуют интра- и послеоперационный

мониторинг газового состава артериальной крови.

Последние исследования показали, что пневмопери-

тонеум с диоксидом углерода приводит к интраопераци-

онной иммуносупрессии, вероятно, в результате того,

что он ингибирует продукцию фактора некроза опухо-

ли-а макрофагами [7]. Кроме того, еще недавно с ин-

суффляцией диоксида углерода связывали

предположения об отсеве раковых клеток в троакарных разрезах

при лапароскопии [8], а в исследованиях in vivo и in vitro

диоксид углерода усиливал рост раковых клеток [9].

Инсуффляторы обеспечивают доставку диоксида

углерода через регулятор с различной скоростью

потока и поддерживают постоянное внутрибрюшное

давление. Исторически считалось, что оптимальное

внутрибрюшное давление у взрослого человека во

время лапароскопии должно составлять от 12 до 15 мм

рт.ст. Повышенное внутрибрюшное давление может

вызвать нестабильную гемодинамику в ответ на

компрессию вен. В таком случае необходимо немедленно

удалить пневмоперитонеум и решить вопрос о

конверсии в открытую операцию. Таким образом,

рекомендуется поддерживать наименьшее внутрибрюшное

давление, позволяющее получить адекватную

визуализацию операционного поля, а не стандартные значения.

У пациентов с нарушениями функций легких, сердца

или почек альтернативным подходом является

комбинация подъемников брюшной стенки и низкого вну-

трибрюшинного давления, хотя применение устройств

для подъема передней брюшной стенки у среднего

пациента не имеет клинически значимых преимуществ

перед использованием пневмоперитонеума с низким

давлением (5-7 мм рт.ст.) [10].

Ранние модели инсуффляторов подавали газ со

скоростью до 3 л/мин, в то время как устройства

второго поколения работают со скоростью до 8-10л/мин.

Системы ускоренной подачи, созданные в последние

годы, способны подавать газ со скоростью 15-20 л/мин,

что позволяет поддерживать адекватный

пневмоперитонеум даже в условиях постоянной утечки газа

из троакаров. Инсуффлятор должен быть оборудован

ограничительным клапаном и сигнализатором

избыточного давления в брюшной полости1.

Все члены операционной бригады должны уметь

обращаться с инсуффлятором. Давление газа и скорость

его подачи необходимо отслеживать во время

первичной инсуффляции брюшной полости и периодически

контролировать по ходу операции. Высокую скорость

подачи и низкое первоначальное давление (менее 5 мм

рт.ст.) отмечают в случае правильного положения

канюли Хэссона. Повышенное давление при низкой скорости

1 Современные инсуффляторы обеспечивают подачу газа

до 40 л/мин, что необходимо в некоторых сложных ситуациях.

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 15

подачи могут говорить о неверном положении троакара,

закрытом клапане, перегибе инсуффляционных трубок

или неадекватной анестезии, вызвавшей реакцию Валь-

сальвы. При повышенном первоначальном давлении

следует немедленно прекратить подачу газа для

предотвращения инфузии газа в экстраперитонеальное

пространство или просвет сосуда. Оптимальные значения

абдоминального давления в необычных ситуациях,

например при беременности, точно не выяснены.

Клинические выгоды подачи подогретого,

увлажненного газа минимальны и противоречивы. При

длительных лапароскопических операциях с использованием

пневмоперитонеума необходимо применять

прерывистую пневматическую компрессию нижних

конечностей для снижения риска тромбоза глубоких вен [10].

Иглы для инсуффляции

Большинство игл для инсуффляции созданы на основе

иглы Вереша, которая имеет подвижный тупоконечный

Рис. 1-3. Троакар Хэссона {USSurgical, Norwalk, CT).

Рис. 1-5. Троакар Хэссона прикреплен к животу с помощью

апоневротических швов. К канюле присоединена трубка

для инсуффляции.

обтуратор с пружинным механизмом, выдвигающийся

из острого кончика иглы при попадании ее в брюшную

полость. Преимущество пружинного механизма в том,

что сразу же после проникновения в брюшную полость

он позволяет обезопасить острый кончик иглы.

Большим преимуществом одноразовых игл служит всегда

острый кончик, благодаря которому оператор

прилагает стандартное усилие при введении иглы. Техника

установки иглы Вереша предполагает подъем передней

брюшной стенки с помощью бельевых цапок и

введение иглы в брюшную полость с приложением

дозированного усилия.

Техника Хэссона показана на рис. 1-3-1-5. Хотя

исследования показали, что применение и открытой,

и закрытой методики сопровождается одинаковым

количеством осложнений, виды этих осложнений

значительно различаются. Например, при проведении

техники Хэссона отмечают повреждения кишечника,

а повреждения крупных сосудов для нее нехарактерны.

Рис. 1-4. В области пупка сделали вертикальный разрез кожи

длиной 10 мм. После разведения тканей на апоневроз наложили

швы-держалки. Затем апоневроз приподняли за держалки

для введения троакара Хэссона в брюшную полость.

Рис. 1-6. Различные троакары, используемые

в лапароскопической хирургии. Слева направо: кожух троакара

для поэтапного доступа, безопасная игла кожуха поэтапного

доступа, 5-миллиметровый троакар для поэтапного доступа,

интродьюсер для 5-миллиметрового троакара для поэтапного

доступа, 10-миллиметровый троакар для поэтапного доступа,

интродьюсер для 10-миллиметрового троакара для поэтапного

доступа (US Surgical, Norwalk, CT).

1 б Лапароскопическая хирургия. Атлас

Большинство опасных для жизни и фатальных

осложнений лапароскопических операций возникает в

результате неверного введения иглы Вереша или первого

троакара, что приводит к воздушной эмболии и

повреждению крупных сосудов, которые невозможно

немедленно предотвратить.

Эксперты Европейской ассоциации

эндоскопической хирургии, основываясь на исследовании

литературных источников (Medline, Embase, Cochrane), фор-

Рис. 1 -7. Троакар с лезвием {US Surgical, Norwalk, CT).

Рис. 1-8. Троакар без лезвия (US Surgical, Norwalk, CT).

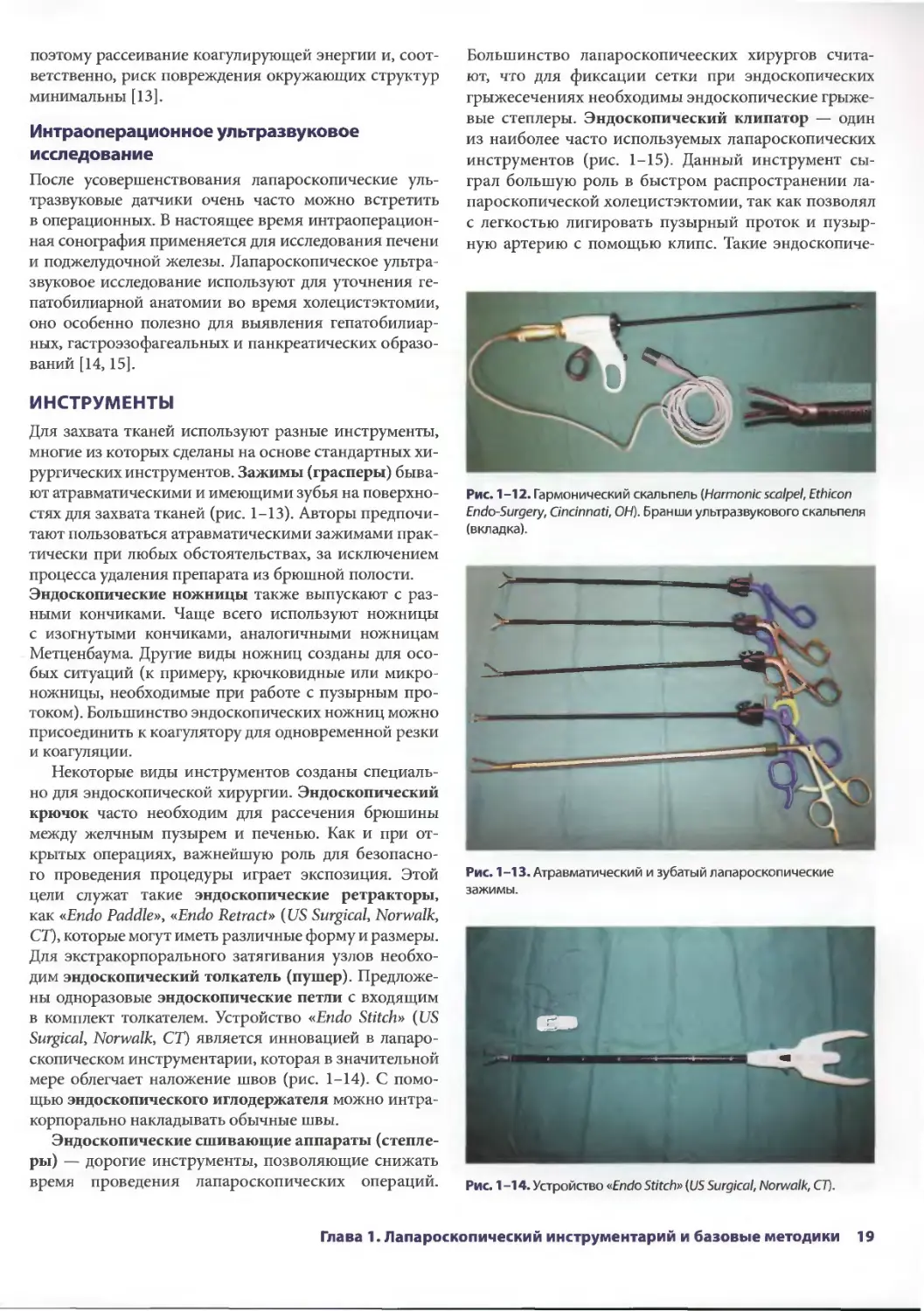

Рис. 1-9. J-техника введения вторичных троакаров. А — после

доступа в брюшную полость с помощью техники Хэссона вводят

вторичные троакары. Троакар устанавливают под углом 90°

градусов к брюшной стенке. Б — после попадания кончика

троакара в брюшную полость подвижный выскакивающий

мулируют клинические рекомендации, которые

оцениваются в связи с доказательной силой источников.

Доступные данные по применению закрытой (игла

Вереша) и открытой техник доступа в брюшную полость

не позволяют установить явные преимущества того

или иного метода [10].

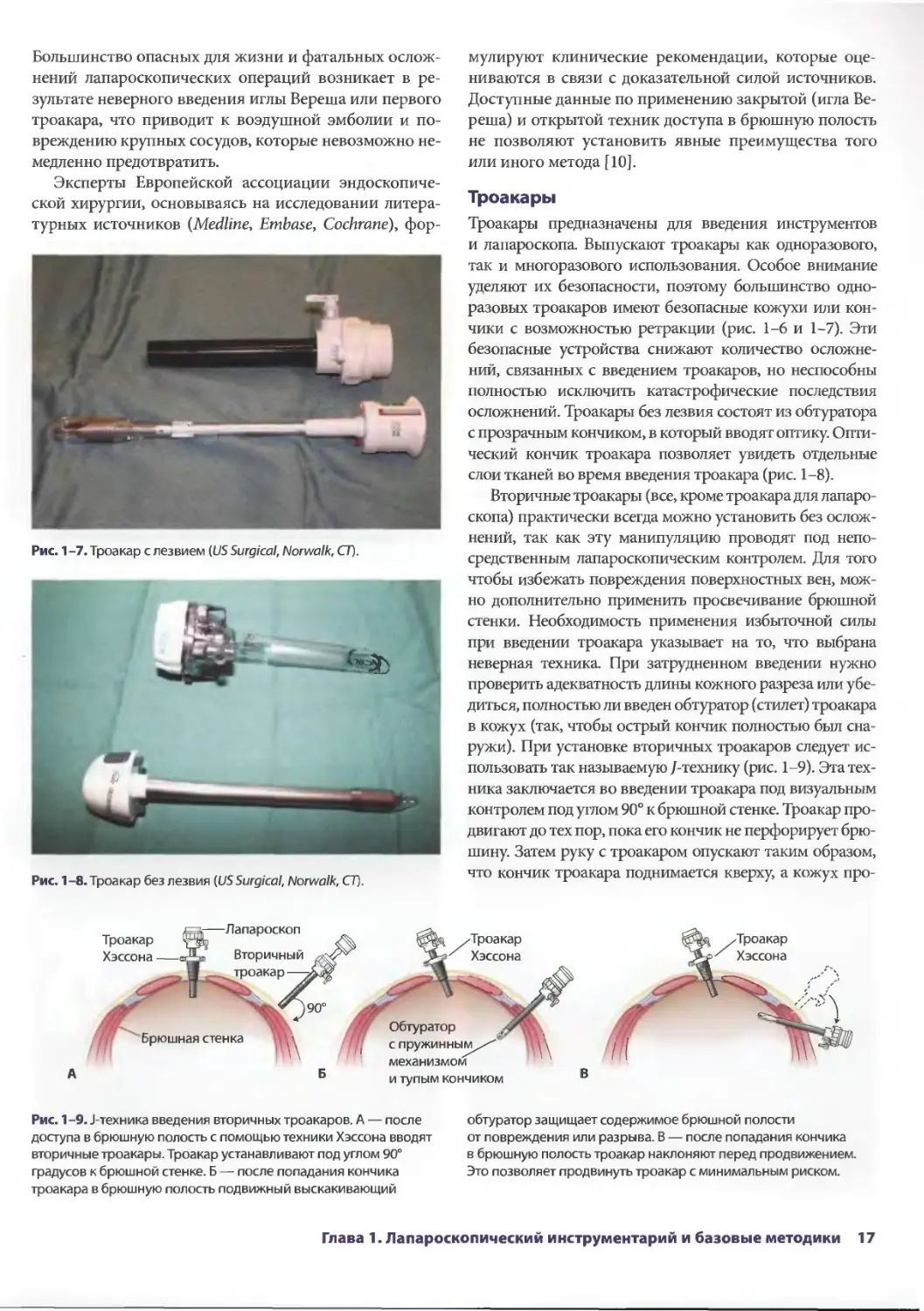

Троакары

Троакары предназначены для введения инструментов

и лапароскопа. Выпускают троакары как одноразового,

так и многоразового использования. Особое внимание

уделяют их безопасности, поэтому большинство

одноразовых троакаров имеют безопасные кожухи или

кончики с возможностью ретракции (рис. 1-6 и 1-7). Эти

безопасные устройства снижают количество

осложнений, связанных с введением троакаров, но неспособны

полностью исключить катастрофические последствия

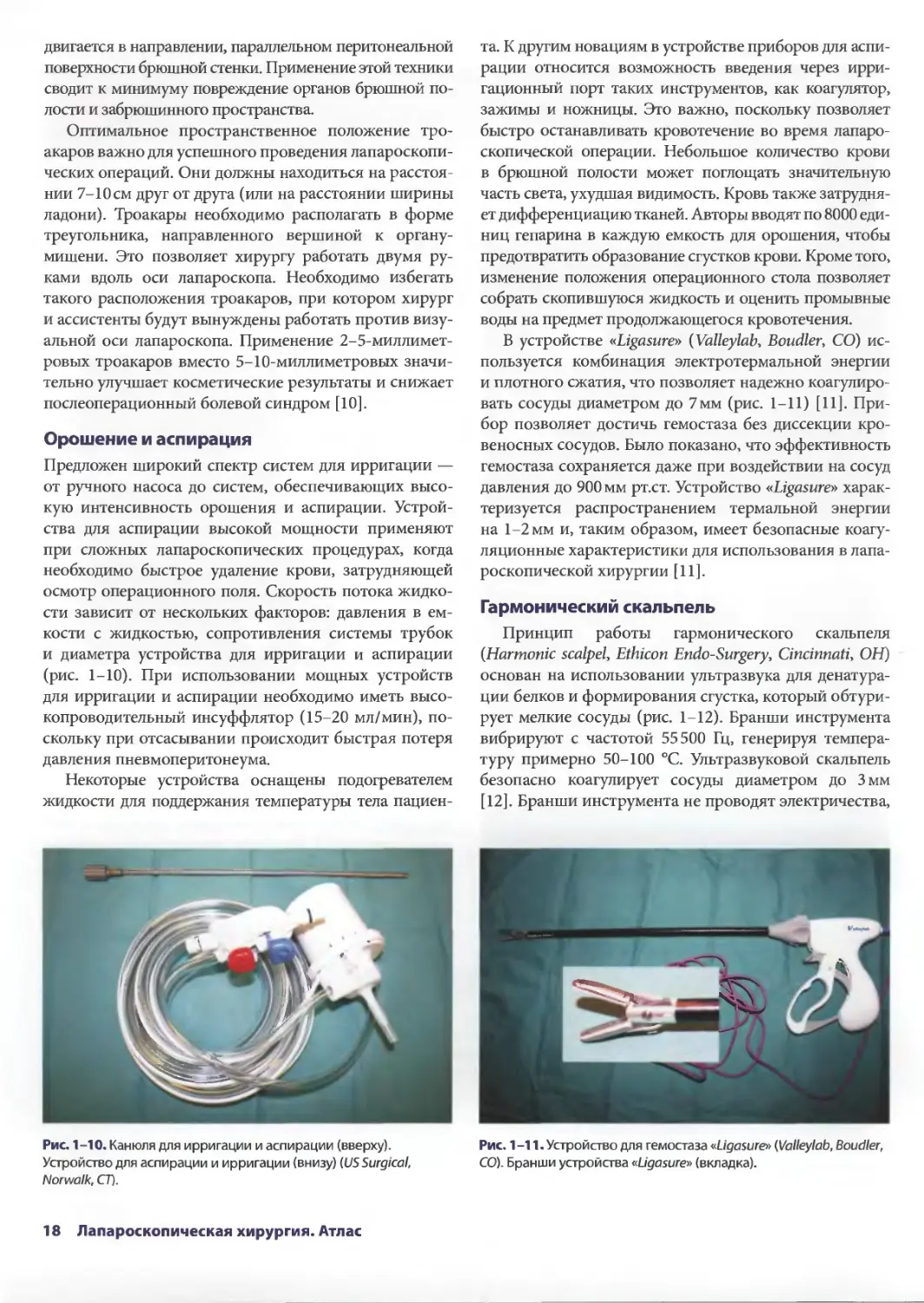

осложнений. Троакары без лезвия состоят из обтуратора

с прозрачным кончиком, в который вводят оптику.

Оптический кончик троакара позволяет увидеть отдельные

слои тканей во время введения троакара (рис. 1-8).

Вторичные троакары (все, кроме троакара для

лапароскопа) практически всегда можно установить без

осложнений, так как эту манипуляцию проводят под

непосредственным лапароскопическим контролем. Для того

чтобы избежать повреждения поверхностных вен,

можно дополнительно применить просвечивание брюшной

стенки. Необходимость применения избыточной силы

при введении троакара указывает на то, что выбрана

неверная техника. При затрудненном введении нужно

проверить адекватность длины кожного разреза или

убедиться, полностью ли введен обтуратор (стилет) троакара

в кожух (так, чтобы острый кончик полностью был

снаружи). При установке вторичных троакаров следует

использовать так называемую /-технику (рис. 1-9). Эта

техника заключается во введении троакара под визуальным

контролем под углом 90° к брюшной стенке. Троакар

продвигают до тех пор, пока его кончик не перфорирует

брюшину. Затем руку с троакаром опускают таким образом,

что кончик троакара поднимается кверху, а кожух про-

обтуратор защищает содержимое брюшной полости

от повреждения или разрыва. В — после попадания кончика

в брюшную полость троакар наклоняют перед продвижением.

Это позволяет продвинуть троакар с минимальным риском.

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 17

двигается в направлении, параллельном перитонеальной

поверхности брюшной стенки. Применение этой техники

сводит к минимуму повреждение органов брюшной

полости и забрюшинного пространства.

Оптимальное пространственное положение

троакаров важно для успешного проведения

лапароскопических операций. Они должны находиться на

расстоянии 7-10 см друг от друга (или на расстоянии ширины

ладони). Троакары необходимо располагать в форме

треугольника, направленного вершиной к органу-

мишени. Это позволяет хирургу работать двумя

руками вдоль оси лапароскопа. Необходимо избегать

такого расположения троакаров, при котором хирург

и ассистенты будут вынуждены работать против

визуальной оси лапароскопа. Применение

2-5-миллиметровых троакаров вместо 5-10-миллиметровых

значительно улучшает косметические результаты и снижает

послеоперационный болевой синдром [10].

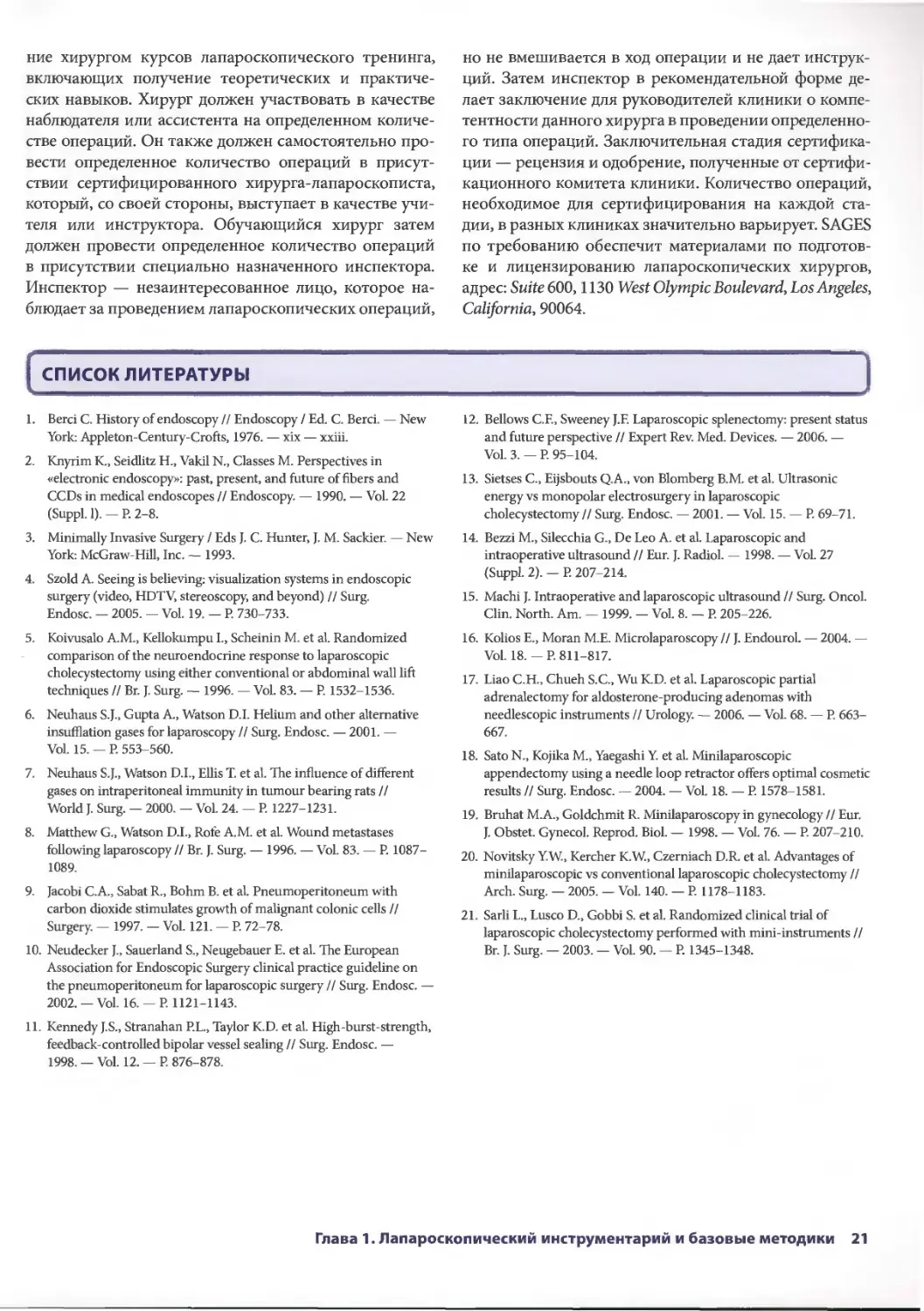

Орошение и аспирация

Предложен широкий спектр систем для ирригации —

от ручного насоса до систем, обеспечивающих

высокую интенсивность орошения и аспирации.

Устройства для аспирации высокой мощности применяют

при сложных лапароскопических процедурах, когда

необходимо быстрое удаление крови, затрудняющей

осмотр операционного поля. Скорость потока

жидкости зависит от нескольких факторов: давления в

емкости с жидкостью, сопротивления системы трубок

и диаметра устройства для ирригации и аспирации

(рис. 1-10). При использовании мощных устройств

для ирригации и аспирации необходимо иметь высо-

копроводительный инсуффлятор (15-20 мл/мин),

поскольку при отсасывании происходит быстрая потеря

давления пневмоперитонеума.

Некоторые устройства оснащены подогревателем

жидкости для поддержания температуры тела пациен-

Рис. 1-10. Канюля для ирригации и аспирации (вверху).

Устройство для аспирации и ирригации (внизу) (USSurgical,

Norwalk, CT).

та. К другим новациям в устройстве приборов для

аспирации относится возможность введения через

ирригационный порт таких инструментов, как коагулятор,

зажимы и ножницы. Это важно, поскольку позволяет

быстро останавливать кровотечение во время

лапароскопической операции. Небольшое количество крови

в брюшной полости может поглощать значительную

часть света, ухудшая видимость. Кровь также

затрудняет дифференциацию тканей. Авторы вводят по 8000

единиц гепарина в каждую емкость для орошения, чтобы

предотвратить образование сгустков крови. Кроме того,

изменение положения операционного стола позволяет

собрать скопившуюся жидкость и оценить промывные

воды на предмет продолжающегося кровотечения.

В устройстве «Ligasure» (Valleylab, Boudler, СО)

используется комбинация электротермальной энергии

и плотного сжатия, что позволяет надежно

коагулировать сосуды диаметром до 7мм (рис. 1-11) [11].

Прибор позволяет достичь гемостаза без диссекции

кровеносных сосудов. Было показано, что эффективность

гемостаза сохраняется даже при воздействии на сосуд

давления до 900 мм рт.ст. Устройство «Ligasure»

характеризуется распространением термальной энергии

на 1-2 мм и, таким образом, имеет безопасные коагу-

ляционные характеристики для использования в

лапароскопической хирургии [11].

Гармонический скальпель

Принцип работы гармонического скальпеля

(Harmonic scalpel, Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, OH)

основан на использовании ультразвука для

денатурации белков и формирования сгустка, который обтури-

рует мелкие сосуды (рис. 1-12). Бранши инструмента

вибрируют с частотой 55500 Гц, генерируя

температуру примерно 50-100 °С. Ультразвуковой скальпель

безопасно коагулирует сосуды диаметром до Змм

[12]. Бранши инструмента не проводят электричества,

Рис. 1-11. Устройство для гемостаза «Ligasure» {Valleylab, Boudler,

СО). Бранши устройства «Ligasure» (вкладка).

18 Лапароскопическая хирургия. Атлас

поэтому рассеивание коагулирующей энергии и,

соответственно, риск повреждения окружающих структур

минимальны [13].

Интраоперационное ультразвуковое

исследование

После усовершенствования лапароскопические

ультразвуковые датчики очень часто можно встретить

в операционных. В настоящее время интраоперацион-

ная сонография применяется для исследования печени

и поджелудочной железы. Лапароскопическое

ультразвуковое исследование используют для уточнения ге-

патобилиарной анатомии во время холецистэктомии,

оно особенно полезно для выявления гепатобилиар-

ных, гастроэзофагеальных и панкреатических

образований [14, 15].

ИНСТРУМЕНТЫ

Для захвата тканей используют разные инструменты,

многие из которых сделаны на основе стандартных

хирургических инструментов. Зажимы (грасперы)

бывают атравматическими и имеющими зубья на

поверхностях для захвата тканей (рис. 1-13). Авторы

предпочитают пользоваться атравматическими зажимами

практически при любых обстоятельствах, за исключением

процесса удаления препарата из брюшной полости.

Эндоскопические ножницы также выпускают с

разными кончиками. Чаще всего используют ножницы

с изогнутыми кончиками, аналогичными ножницам

Метценбаума. Другие виды ножниц созданы для

особых ситуаций (к примеру, крючковидные или

микроножницы, необходимые при работе с пузырным

протоком). Большинство эндоскопических ножниц можно

присоединить к коагулятору для одновременной резки

и коагуляции.

Некоторые виды инструментов созданы

специально для эндоскопической хирургии. Эндоскопический

крючок часто необходим для рассечения брюшины

между желчным пузырем и печенью. Как и при

открытых операциях, важнейшую роль для

безопасного проведения процедуры играет экспозиция. Этой

цели служат такие эндоскопические ретракторы,

как «Endo Paddle», «Endo Retract» (US Surgical, Norwalk,

CT), которые могут иметь различные форму и размеры.

Для экстракорпорального затягивания узлов

необходим эндоскопический толкатель (пушер).

Предложены одноразовые эндоскопические петли с входящим

в комплект толкателем. Устройство «Endo Stitch» (US

Surgical, Norwalk, CT) является инновацией в

лапароскопическом инструментарии, которая в значительной

мере облегчает наложение швов (рис. 1-14). С

помощью эндоскопического иглодержателя можно интра-

корпорально накладывать обычные швы.

Эндоскопические сшивающие аппараты (степле-

ры) — дорогие инструменты, позволяющие снижать

время проведения лапароскопических операций.

Большинство лапароскопичееских хирургов

считают, что для фиксации сетки при эндоскопических

грыжесечениях необходимы эндоскопические

грыжевые степлеры. Эндоскопический клипатор — один

из наиболее часто используемых лапароскопических

инструментов (рис. 1-15). Данный инструмент

сыграл большую роль в быстром распространении

лапароскопической холецистэктомии, так как позволял

с легкостью лигировать пузырный проток и

пузырную артерию с помощью клипс. Такие эндоскопиче-

Рис. 1-12. Гармонический скальпель {Harmonicscalpel, Ethicon

Endo-Surgery, Cincinnati, ОН). Бранши ультразвукового скальпеля

(вкладка).

Рис. 1-13. Атравматический и зубатый лапароскопические

зажимы.

Рис. 1-14. Устройство «Endo Stitch» {US Surgical, Norwalk, CT).

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 19

ские сшивающие аппараты, как «Endo GIA» и «Endo

ТА» (US Surgical, Norwalk, CT) используют в тех же

ситуациях, что и их обычные аналоги (рис. 1-16). «Endo

Catch» (US Surgical, Norwalk, CT) служит для захвата

удаленного препарата и его изоляции, пока он

находится в брюшной полости (рис. 1-17).

МИНИ-ЛАПАРОСКОПИЯ

Мини-лапароскопия — новая грань лапароскопической

хирургии. По сравнению с обычными

лапароскопическими инструментами, диаметр которых составляет

5-10 мм, инструменты для мини-лапароскопии имеют

диаметр 1,7-3,0 мм. Однако несмотря на применение

волоконно-оптических технологий, качество

изображения все еще остается ниже, чем при стандартной

Рис. 1-15. Устройство «Endo Clip» (US Surgical, Norwalk, CT).

Рис. 1-16. Степлер «Endo GIA» (US Surgical, Norwalk, CT).

Рис. 1-17. Устройство «Endo Catch» (US Surgical, Norwalk, CT).

лапароскопии [16]. Мини-лапароскопию, как правило,

используют с диагностической целью, а также для

проведения аппендэктомии, холецистэктомии и адренал-

эктомии [17, 18]. Ее можно проводить под местной

анестезией с внутривенной седацией [19]. Для успеха

минимально инвазивного доступа необходим

соответствующий подбор пациентов и инструментария. С

помощью мини-лапароскопии возможно провести также

многие сложные процедуры. Используя данный вид

доступа, хирург на первых порах сочетает

инструменты для мини-лапароскопии и стандартные

лапароскопические инструменты. То, какие инструменты

применяет хирург, зависит от его опыта и навыка.

Хотя рандомизированные исследования показали,

что мини-лапароскопия так же безопасна, как и

обычная лапароскопия, тем не менее устранение таких

осложнений, как кровотечения или повреждения

органов брюшной полости, является более трудной

задачей при применении маленьких инструментов [20, 21].

Клипаторы таких маленьких размеров еще не

появились на рынке, поэтому кровотечения останавливают

с помощью петель или прошивания. Кроме того,

предельно тонкие канюли для аспирации неспособны

очищать операционное поле от крови так же эффективно,

как стандартная 5-миллиметровая канюля.

ОБУЧЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

В дополнение к общехирургическому обучению

лапароскопическая хирургия требует специфических

базовых знаний и навыков. Лапароскопические операции

должны проводить только те хирурги, которые

способны осуществлять их открытым доступом. Однако

хирурга, имеющего технические навыки в открытых

операциях, нельзя автоматически считать компетентным

в лапароскопии. Многие хирурги после завершения

резидентуры по общей хирургии выбирают

специализацию и дальнейшее обучение технике лапароскопии,

хотя лапароскопическая хирургия стала обязательным

компонентом при обучении резидентов. Таким

образом, возникает огромная необходимость в

лапароскопическом обучении практикующих хирургов, а также

во внедрении новых методик и технологий.

Не существует национальных стандартов по

лицензированию хирургов, занимающихся

лапароскопической хирургией. Американское общество гастроинте-

стинальных и эндоскопических хирургов (SAGES)

опубликовало рекомендации по обучению и

лицензированию лапароскопическиих хирургов. Кроме того, SAGES

проводит сертификационные курсы по основам

лапароскопической хирургии. Однако медицинская и

юридическая ответственность за лицензирование лапаро-

скопистов лежит на плечах отдельных клиник.

Необходимый компонент обучения,

соответствующего сертификационным стандартам, — прохожде-

20 Лапароскопическая хирургия. Атлас

ние хирургом курсов лапароскопического тренинга,

включающих получение теоретических и

практических навыков. Хирург должен участвовать в качестве

наблюдателя или ассистента на определенном

количестве операций. Он также должен самостоятельно

провести определенное количество операций в

присутствии сертифицированного хирурга-лапароскописта,

который, со своей стороны, выступает в качестве

учителя или инструктора. Обучающийся хирург затем

должен провести определенное количество операций

в присутствии специально назначенного инспектора.

Инспектор — незаинтересованное лицо, которое

наблюдает за проведением лапароскопических операций,

но не вмешивается в ход операции и не дает

инструкций. Затем инспектор в рекомендательной форме

делает заключение для руководителей клиники о

компетентности данного хирурга в проведении

определенного типа операций. Заключительная стадия

сертификации — рецензия и одобрение, полученные от

сертификационного комитета клиники. Количество операций,

необходимое для сертифицирования на каждой

стадии, в разных клиниках значительно варьирует. SAGES

по требованию обеспечит материалами по

подготовке и лицензированию лапароскопических хирургов,

адрес: Suite 600, ИЗО West Olympic Boulevard, Los Angeles,

California, 90064.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Berci С. History of endoscopy // Endoscopy / Ed. C. Berci. — New

York: Appleton-Century-Crofts, 1976. — xix — xxiii.

2. Knyrim K., Seidlitz H., Vakil N., Classes M. Perspectives in

«electronic endoscopy»: past, present, and future of fibers and

CCDs in medical endoscopes // Endoscopy. — 1990. — Vol. 22

(Suppl. 1). - P. 2-8.

3. Minimally Invasive Surgery / Eds J. C. Hunter, J. M. Sackier. — New

York: McGraw-Hill, Inc. — 1993.

4. Szold A. Seeing is believing: visualization systems in endoscopic

surgery (video, HDTV, stereoscopy, and beyond) // Surg.

Endosc. — 2005. — Vol. 19. — P. 730-733.

5. Koivusalo A.M., Kellokumpu I., Scheinin M. et al. Randomized

comparison of the neuroendocrine response to laparoscopic

cholecystectomy using either conventional or abdominal wall lift

techniques // Br. J. Surg. — 1996. — Vol. 83. — P. 1532-1536.

6. Neuhaus S.J., Gupta A., Watson D.I. Helium and other alternative

insufflation gases for laparoscopy // Surg. Endosc. — 2001. —

Vol. 15. — P. 553-560.

7. Neuhaus S.J., Watson D.I., Ellis T. et al. The influence of different

gases on intraperitoneal immunity in tumour bearing rats //

World J. Surg. — 2000. — Vol. 24. — P. 1227-1231.

8. Matthew G., Watson D.I., Rofe A.M. et al. Wound metastases

following laparoscopy // Br. J. Surg. — 1996. — Vol. 83. — P. 1087-

1089.

9. Jacobi C.A., Sabat R., Bohm B. et al. Pneumoperitoneum with

carbon dioxide stimulates growth of malignant colonic cells //

Surgery. — 1997. — Vol. 121. — P. 72-78.

10. Neudecker J., Sauerland S., Neugebauer E. et al. The European

Association for Endoscopic Surgery clinical practice guideline on

the pneumoperitoneum for laparoscopic surgery // Surg. Endosc. —

2002. — Vol. 16. — P. 1121-1143.

11. Kennedy J.S., Stranahan PL., Taylor K.D. et al. High-burst-strength,

feedback-controlled bipolar vessel sealing // Surg. Endosc. —

1998. — Vol. 12. — P. 876-878.

12. Bellows C.E, Sweeney J.E Laparoscopic splenectomy: present status

and future perspective // Expert Rev. Med. Devices. — 2006. —

Vol. 3. — P. 95-104.

13. Sietses C, Eijsbouts Q.A., von Blomberg B.M. et al. Ultrasonic

energy vs monopolar electrosurgery in laparoscopic

cholecystectomy // Surg. Endosc. — 2001. — Vol. 15. — P. 69-71.

14. Bezzi M., Silecchia G., De Leo A. et al. Laparoscopic and

intraoperative ultrasound // Eur. J. Radiol. — 1998. — Vol. 27

(Suppl. 2). — P. 207-214.

15. Machi J. Intraoperative and laparoscopic ultrasound // Surg. Oncol.

Clin. North. Am. — 1999. — Vol. 8. — P. 205-226.

16. Kolios E., Moran M.E. Microlaparoscopy// J. Endourol.

Vol. 18.— P. 811-817.

2004. —

17. Liao C.H., Chueh S.C., Wu K.D. et al. Laparoscopic partial

adrenalectomy for aldosterone-producing adenomas with

needlescopic instruments // Urology. — 2006. — Vol. 68. — P. 663-

667.

18. Sato N., Kojika M., Yaegashi Y et al. Minilaparoscopic

appendectomy using a needle loop retractor offers optimal cosmetic

results // Surg. Endosc. — 2004. — Vol. 18. — P. 1578-1581.

19. Bruhat M.A., Goldchmit R. Minilaparoscopy in gynecology // Eur.

J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 1998. — Vol. 76. — P. 207-210.

20. Novitsky YW, Kercher K.W, Czerniach D.R. et al. Advantages of

minilaparoscopic vs conventional laparoscopic cholecystectomy //

Arch. Surg. — 2005. — Vol. 140. — P. 1178-1183.

21. Sarli L., Lusco D., Gobbi S. et al. Randomized clinical trial of

laparoscopic cholecystectomy performed with mini-instruments //

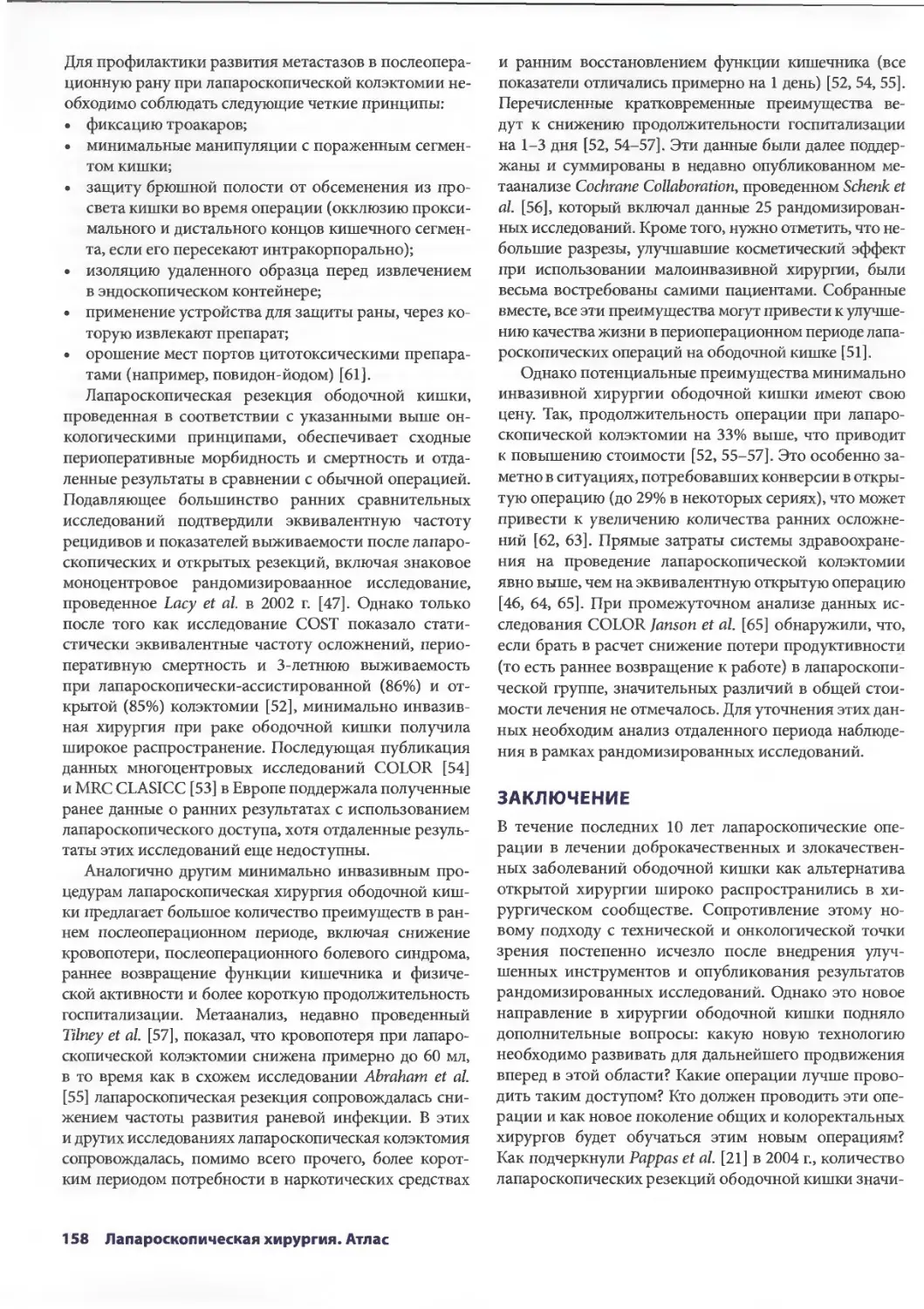

Br. J. Surg. — 2003. — Vol. 90. — P. 1345-1348.

Глава 1. Лапароскопический инструментарий и базовые методики 21

Лапароскопическая

хирургия при травме

живота

Марк Л. Шапиро, Майур Б. Пател, Стивен Н. Вэслеф

В США травмы остаются основной причиной

смерти людей в возрасте от 1 до 44 лет и лидируют среди

причин потери потенциальных лет жизни в возрасте

до 65 лет [19]. Травма — это мультисистемное

поражение, для лечения которого необходимы передовые

достижения как медицины в целом, так и хирургии,

включая лапароскопию и минимально инвазивную

хирургию.

Самое раннее сообщение о применении

лапароскопии при травме относится к 1920-м гг. и связано

с диагностикой гемоперитонеума [2, 3]. В конце XX в.,

после того как лапароскопия доказала свою

практическую пользу и получила всеобщее признание,

возникла потребность ее использования для

диагностики при закрытых и проникающих ранениях живота

[4-6]. Однако при закрытой травме лапароскопия

не имеет четких преимуществ перед другими, менее

инвазивными методиками, такими как лапароцен-

тез или КТ [7-10], которые до сих пор используются

во многих клиниках.

Хотя в некоторых литературных источниках

применяют термин «диагностическая лапароскопия»,

лапароскопию при травмах можно разделить на скринин-

говую, диагностическую и лечебную. Скрининговая

лапароскопия предназначена для выявления или

исключения повреждений, требующих диагностической

лапаротомии. Цель диагностической лапароскопии —

обнаружить все повреждения, она часто противостоит

«золотому стандарту» — лапаротомии — в точности

ее данных. Целью лечебной лапароскопии является

устранение повреждений после исключения травм,

требующих открытой операции [11].

Лапароскопию можно с успехом использовать в

лечении проникающих травм живота для снижения числа

эксплоративных лапаротомии, но для ее широкого

применения имеются определенные препятствия. В 1997 г.

Zantut et al. [12] провели ретроспективное мультицен-

тровое исследование по оценке скрининговой

лапароскопии при проникающей травме живота. Оказалось,

что более чем у 50% пострадавших не было

перфорации брюшины или значительных повреждений.

Однако у остальных пациентов, подвергшихся лапаротомии

по результатам скрининговой лапароскопии, были

дополнительно обнаружены повреждения кишечника

или забрюшинных органов [12]. Villavicencio и Аисаг

[11] провели обзор 37 исследований, охватывающих

более 1900 пациентов с тупыми и проникающими

травмами. Оказалось, что при скрининговой

лапароскопии было пропущено около 1% повреждений и 67%

пациентов были спасены от ненужной лапаротомии,

но при диагностической лапароскопии было

пропущено от 41 до 77% повреждений. Проспективное

рандомизированное исследование Leppaniemi и Haapiainen

[13] пациентов с резаными ранами показало, что у

пациентов с повреждением органов брюшной полости

скрининговая лапароскопия имеет мало преимуществ

перед лапаротомией по показателям смертности,

частоты осложнений, стоимости и пропущенной патологии,

однако 55% лапаротомии удалось избежать благодаря

лапароскопии. В 2005 г. была проспективно

исследована группа пациентов из 52 человек с проникающими

ранениями живота. У 77% пациентов с

проникающими повреждениями и стабильными витальными

функциями удалось избежать эксплоративной лапаротомии

благодаря скрининговой лапароскопии [14]. Сходные

данные были получены Мс Quay и Britt [15] в их

недавно проведенном исследовании, включавшем 80

пациентов с проникающими торакоабдоминальными

травмами, подвергшимися скрининговой лапароскопии,

72,5% которых избежали лапаротомии.

Признана важная роль лапароскопии в

специфической ситуации — при подозрении на повреждение

диафрагмы у пациентов с левосторонней

проникающей торакоабдоминальной травмой, затрагиваю-

Глава 2. Лапароскопическая хирургия при травме живота 23

щей область, ограниченную соском и верхушкой

лопатки сверху и краем реберной дуги снизу. Известно,

что радиологические исследования, такие как

рентгенография грудной клетки, КТ, контрастные

исследования, ненадежны в диагностике небольших нео-

сложненных повреждений диафрагмы [ 16]. У этой

категории пациентов при невыраженных клинических

симптомах и нормальных данных

рентгенологических исследований частота повреждений диафрагмы

составляет примерно 42% [17]. Ivatury et al. [18, 19]

закрепили позиции лапароскопии как прекрасной

методики для ревизии верхней части брюшной

полости и диафрагмы. Murray et al. [20] проспективно

оценили ПО пациентов с левосторонними

проникающими торакоабдоминальными повреждениями

(без абдоминальных симптомов). Частота скрытых

повреждений диафрагмы, выявленных с помощью

лапароскопии, составила 24%. В проспективной

серии исследований Parkland Memorial Hospital (2005)

чувствительность, специфичность и частота

отрицательных результатов лапароскопии в диагностике

проникающих торакоабдоминальных повреждений

составили 100, 87,5 и 96,8% соответственно [21]

что подтвердило данные, полученные Ortega et al

в 1996 г. [22].

Противопоказания к лапароскопии у

пациента с травмой такие же, как и у нетравмированного

за исключением одного — повреждений головы.

Повышенное давление в брюшной полости, т.е. пневмо-

перитонеум, вызывает значительное повышение

внутричерепного давления у пациентов с травмой головы

Этот эффект вероятнее всего является результатом

повышенного внутригрудного давления, которое

препятствует оттоку крови из головного мозга [23, 24]

Повышенное парциальное давление диоксида

углерода в крови может повысить внутричерепное давление

вследствие вазодилатирующего рефлекса [25]. Таким

образом, травмы головного мозга являются

противопоказанием к лапароскопии.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

На рис. 2-1—2-25 показана техника лапароскопии

при травме живота.

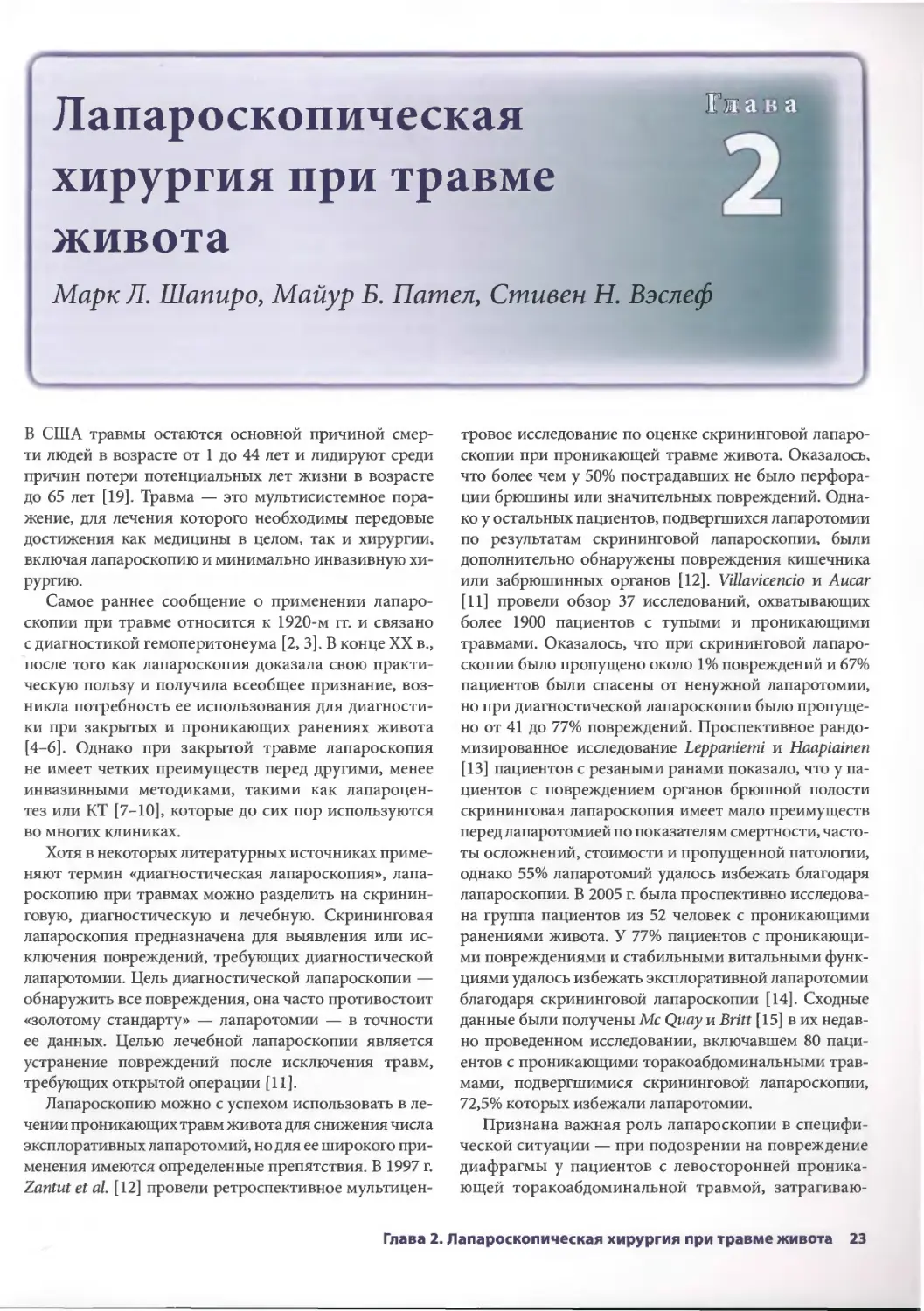

Рис. 2-1. Обстановка операционной для лапароскопического

вмешательства при травме живота. Перед операцией

в отделении экстренной помощи пациенту вводят

антибиотики и устанавливают назогастральный зонд

и катетер Фолея. Первоначальное положение пациента —

как для лапароскопической холецистэктомии. Хирург должен

убедиться в том, что анестезиолог сможет с легкостью

двигать пациента. Ассистент должен приготовиться

к работе с камерой в процессе операции. Персоналу

операционной и оперирующему хирургу следует иметь

в виду, что возможность перемены положения пациента

и перемещения оборудования очень важна во время такой

операции.

ПОДГОТОВКА

24 Лапароскопическая хирургия. Атлас

\

4

I

-.г- ^\^ Камера

10-ммпорт

\

А

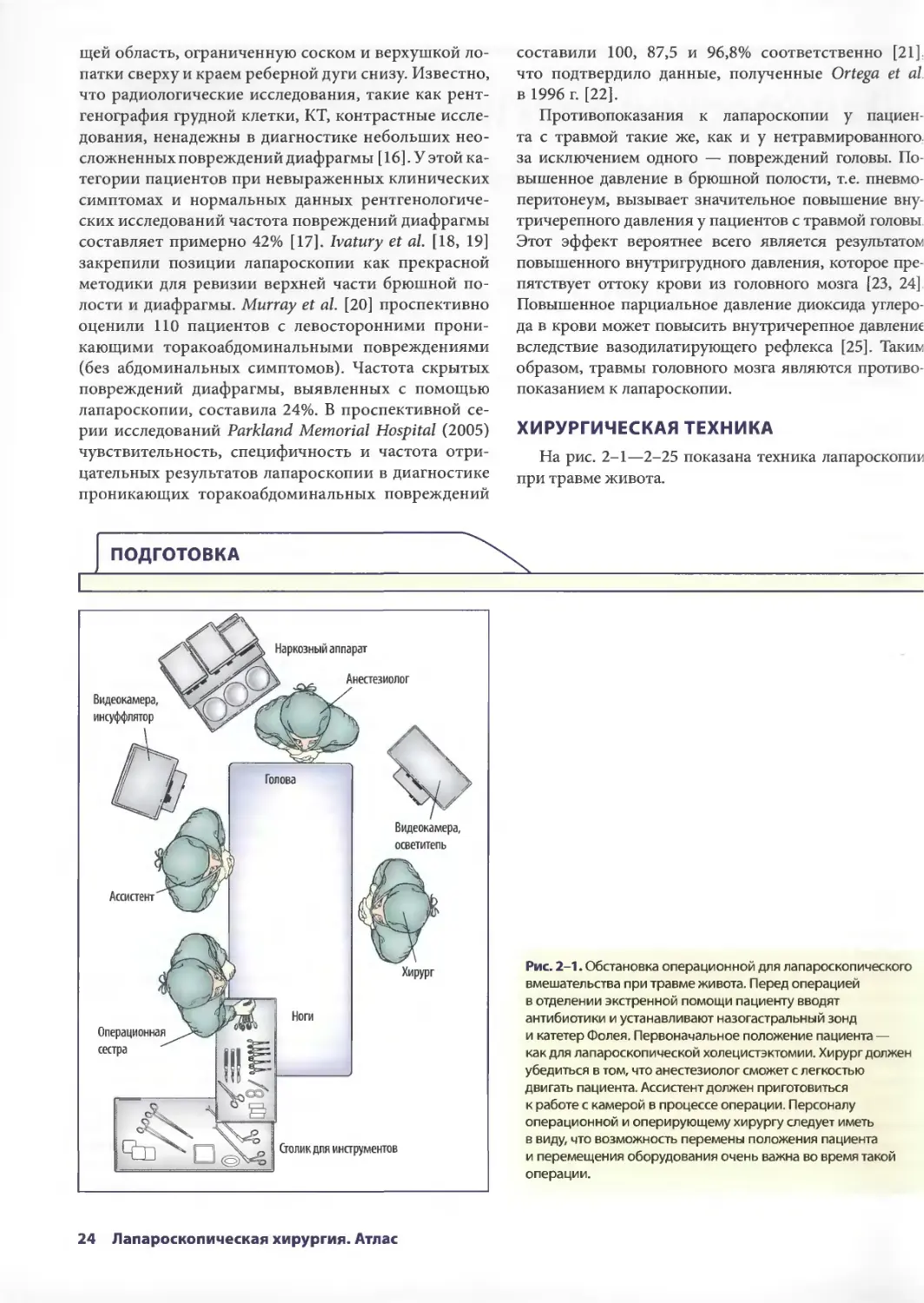

Рис. 2-2. А, Б — первоначальное положение пациента — с опущенным на 30° головным концом, руки

по сторонам. Доступ в брюшную полость — ниже пупка (10-миллиметровый троакар) с помощью закрытой

(игла Вереша) или открытой (троакар Хэссона) техники. Лапароскоп вводят через 10-миллиметровый порт

после инсуффляции диоксида углерода или оксида азота до давления 15-20 мм рт.ст. На этом этапе проводят

тщательную ревизию брюшной полости, уделяя особое внимание областям, где имеется или подозревается

повреждение брюшины.

ОПЕРАЦИЯ

Рис. 2-3. Первичный осмотр заключается в детальной оценке Рис. 2-4. Как только поверхность париетальной брюшины

поверхности париетальной брюшины передней стенки исследована, начинают систематизированную и полную

живота. Этот маневр проводят на ровном операционном ревизию брюшной полости. Это описание техники начинается

столе. Особое внимание уделяют зонам наружных с осмотра таза. Хирург должен уделять особое внимание

повреждений — возможность проникающих ранений. наличию свободной жидкости в полости таза. Головной

конец опускают книзу на 30°, при этом тонкая кишка отходит

в краниальном направлении.

Глава 2. Лапароскопическая хирургия при травме живота 25

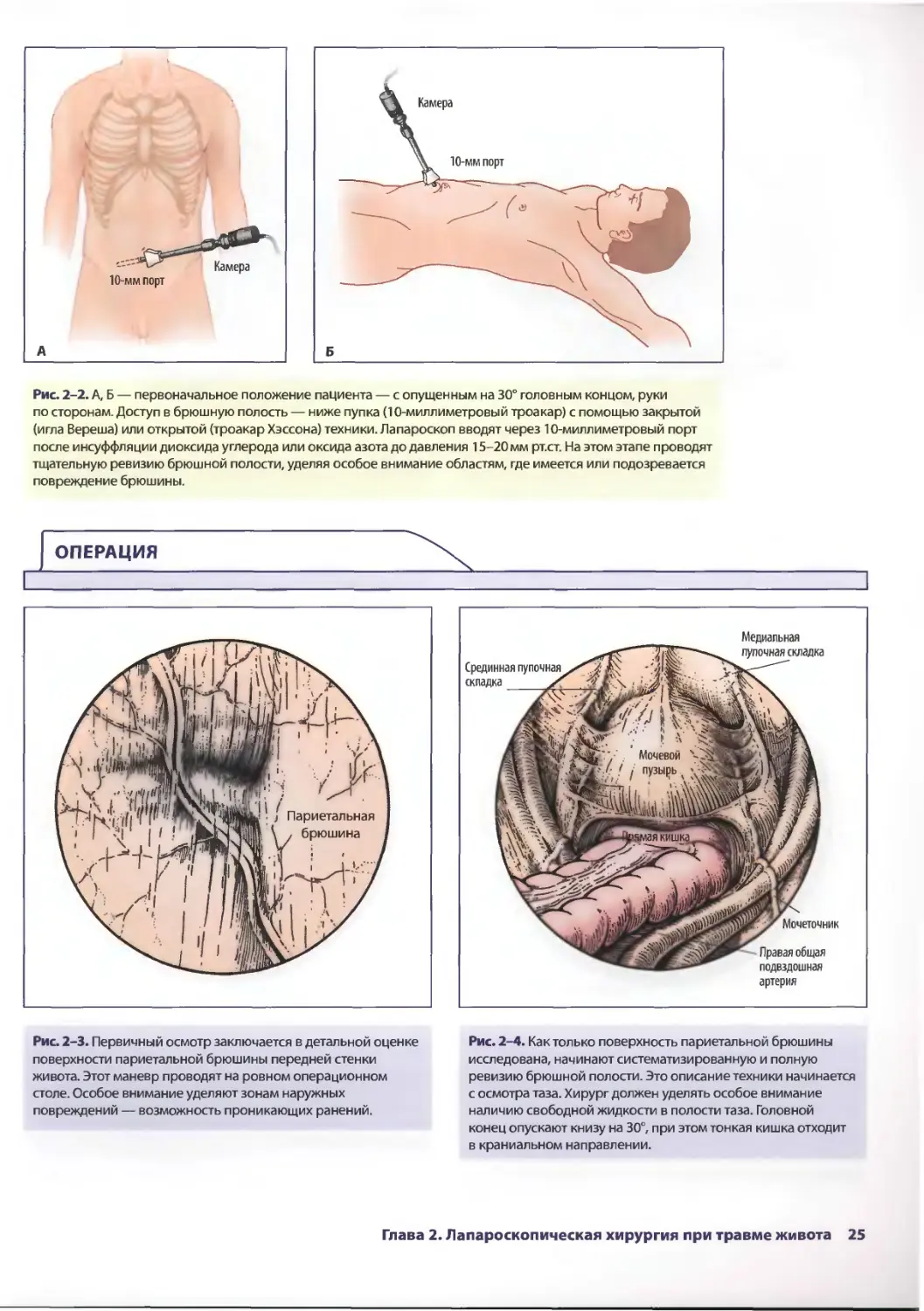

Рис. 2-5. Мочевой пузырь исследуют на предмет

повреждения. При этом можно обнаружить кровоподтеки

на стенке мочевого пузыря или истечение мочи. На данном

этапе в правый верхний квадрант живота можно установить

5-миллиметровый троакар, через который вводят тонкий

зажим. Это позволяет хирургу лучше осмотреть полость таза

с помощью тракции за мочевой пузырь.

Рис. 2-7. Проводят ревизию правого бокового канала

на предмет повреждения забрюшинного пространства.

Кровоизлияния являются важным признаком, указывающим

на повреждение этой области. Если подозревают

повреждение забрюшинного пространства (что можно

предположить на основе локализации входного отверстия

раны), рекомендуется мобилизация забрюшинной части

восходящей ободочной кишки.

Рис. 2-6. Далее исследуют правый нижний квадрант живота.

Пациент остается в наклонном 30-градусном положении

Тренделенбурга, но стол ротируют вокруг продольной

оси на 30° влево. Это позволяет лучше осмотреть правый

нижний квадрант. Хирург сейчас внимательно осматривает

слепую кишку и восходящую ободочную кишку, оценивая

проникающие ранения передней поверхности ободочной

кишки. Кровотечение, кишечное содержимое, кровоизлияния

в стенке указывают на повреждение кишки.

Рис. 2-8. На данном этапе проводят ревизию печени

и содержимого верхнего правого квадранта живота.

Операционный стол выравнивают. Печень лучше осматривать

с помощью зажима. Переднюю и латеральную поверхности

правой доли можно легко осмотреть с применением

минимума манипуляций.

26 Лапароскопическая хирургия. Атлас

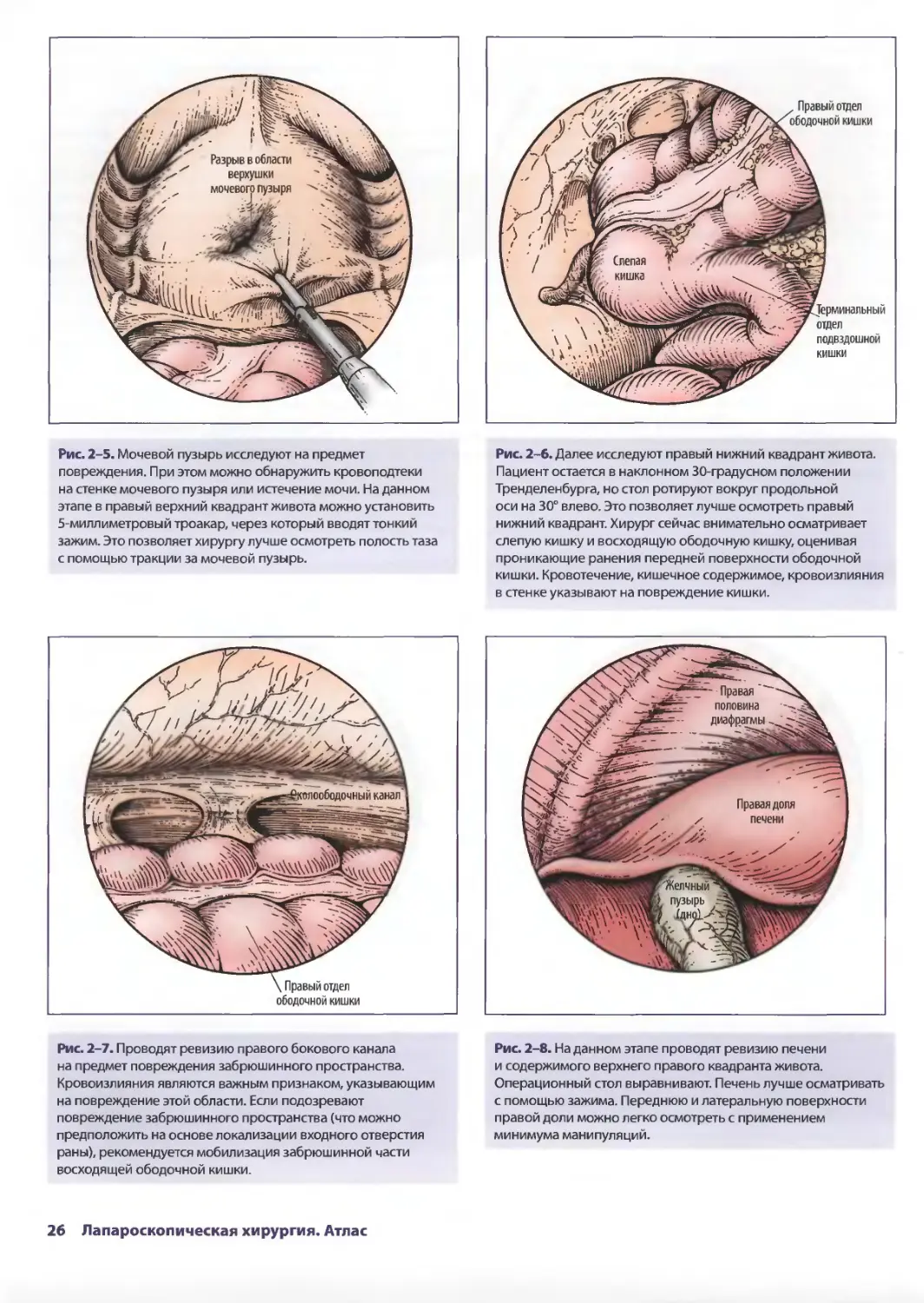

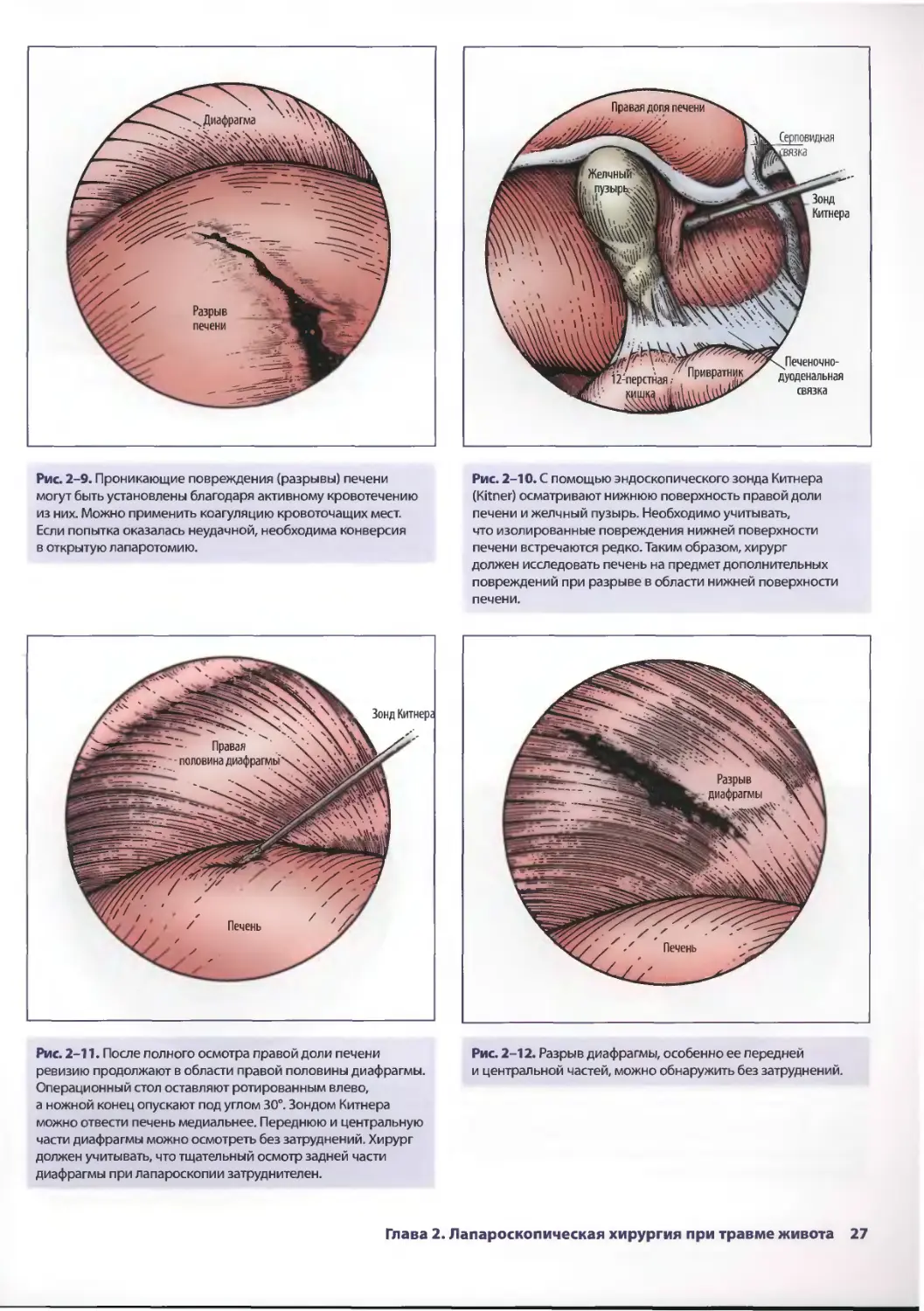

Рис. 2-9. Проникающие повреждения (разрывы) печени

могут быть установлены благодаря активному кровотечению

из них. Можно применить коагуляцию кровоточащих мест.

Если попытка оказалась неудачной, необходима конверсия

в открытую лапаротомию.

Рис. 2-11. После полного осмотра правой доли печени

ревизию продолжают в области правой половины диафрагмы.

Операционный стол оставляют ротированным влево,

а ножной конец опускают под углом 30°. Зондом Китнера

можно отвести печень медиальнее. Переднюю и центральную

части диафрагмы можно осмотреть без затруднений. Хирург

должен учитывать, что тщательный осмотр задней части

диафрагмы при лапароскопии затруднителен.

Рис. 2-10. С помощью эндоскопического зонда Китнера

(Kitner) осматривают нижнюю поверхность правой доли

печени и желчный пузырь. Необходимо учитывать,

что изолированные повреждения нижней поверхности

печени встречаются редко. Таким образом, хирург

должен исследовать печень на предмет дополнительных

повреждений при разрыве в области нижней поверхности

печени.

Рис. 2-12. Разрыв диафрагмы, особенно ее передней

и центральной частей, можно обнаружить без затруднений.

Глава 2. Лапароскопическая хирургия при травме живота 27

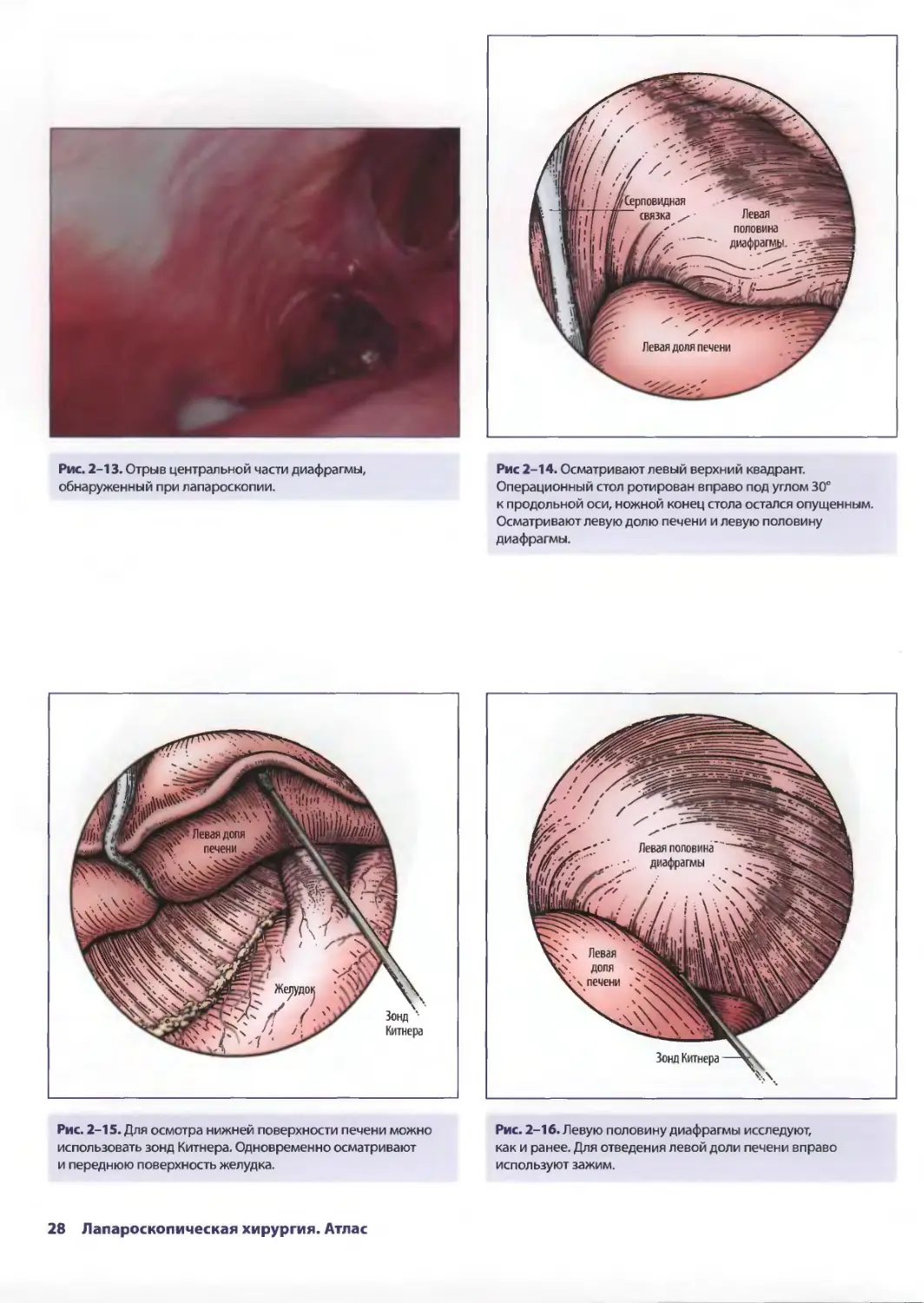

Рис. 2-13. Отрыв центральной части диафрагмы,

обнаруженный при лапароскопии.

Рис. 2-15. Для осмотра нижней поверхности печени можно

использовать зонд Китнера. Одновременно осматривают

и переднюю поверхность желудка.

Рис 2-14. Осматривают левый верхний квадрант.

Операционный стол ротирован вправо под углом 30°

к продольной оси, ножной конец стола остался опущенным.

Осматривают левую долю печени и левую половину

диафрагмы.

Рис. 2-16. Левую половину диафрагмы исследуют,

как и ранее. Для отведения левой доли печени вправо

используют зажим.

28 Лапароскопическая хирургия. Атлас

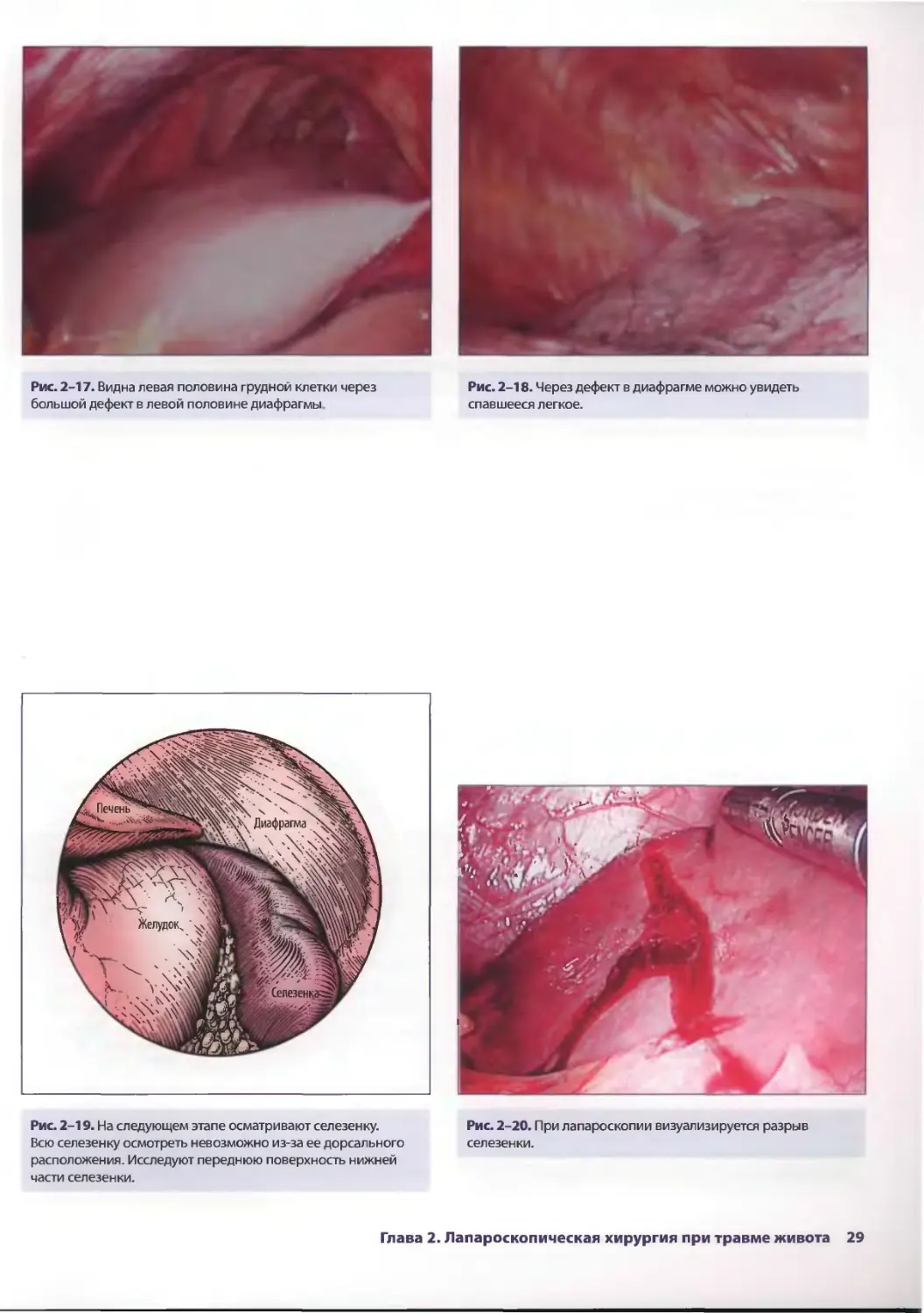

Рис. 2-17. Видна левая половина грудной клетки через

большой дефект в левой половине диафрагмы.

Рис. 2-18. Через дефект в диафрагме можно увидеть

спавшееся легкое.

Рис. 2-19. На следующем этапе осматривают селезенку.

Всю селезенку осмотреть невозможно из-за ее дорсального

расположения. Исследуют переднюю поверхность нижней

части селезенки.

Рис. 2-20. При лапароскопии визуализируется разрыв

селезенки.

Глава 2. Лапароскопическая хирургия при травме живота 29

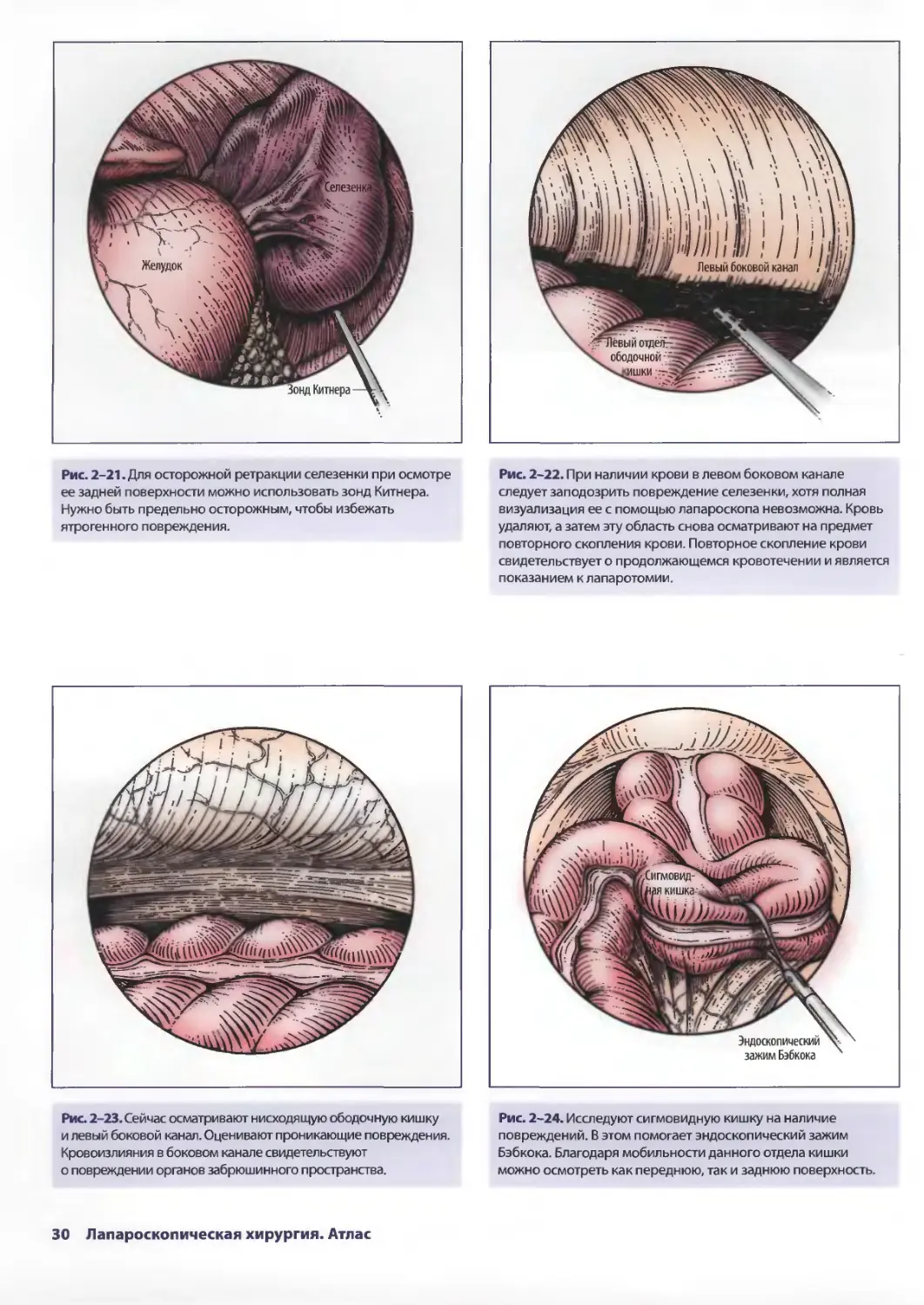

Рис. 2-21. Для осторожной ретракции селезенки при осмотре

ее задней поверхности можно использовать зонд Китнера.

Нужно быть предельно осторожным, чтобы избежать

ятрогенного повреждения.

Рис. 2-23. Сейчас осматривают нисходящую ободочную кишку

и левый боковой канал. Оценивают проникающие повреждения.

Кровоизлияния в боковом канале свидетельствуют

о повреждении органов забрюшинного пространства.

Рис. 2-22. При наличии крови в левом боковом канале

следует заподозрить повреждение селезенки, хотя полная

визуализация ее с помощью лапароскопа невозможна. Кровь

удаляют, а затем эту область снова осматривают на предмет

повторного скопления крови. Повторное скопление крови

свидетельствует о продолжающемся кровотечении и является

показанием к лапаротомии.

Рис. 2-24. Исследуют сигмовидную кишку на наличие

повреждений. В этом помогает эндоскопический зажим

Бэбкока. Благодаря мобильности данного отдела кишки

можно осмотреть как переднюю, так и заднюю поверхность.

30 Лапароскопическая хирургия. Атлас

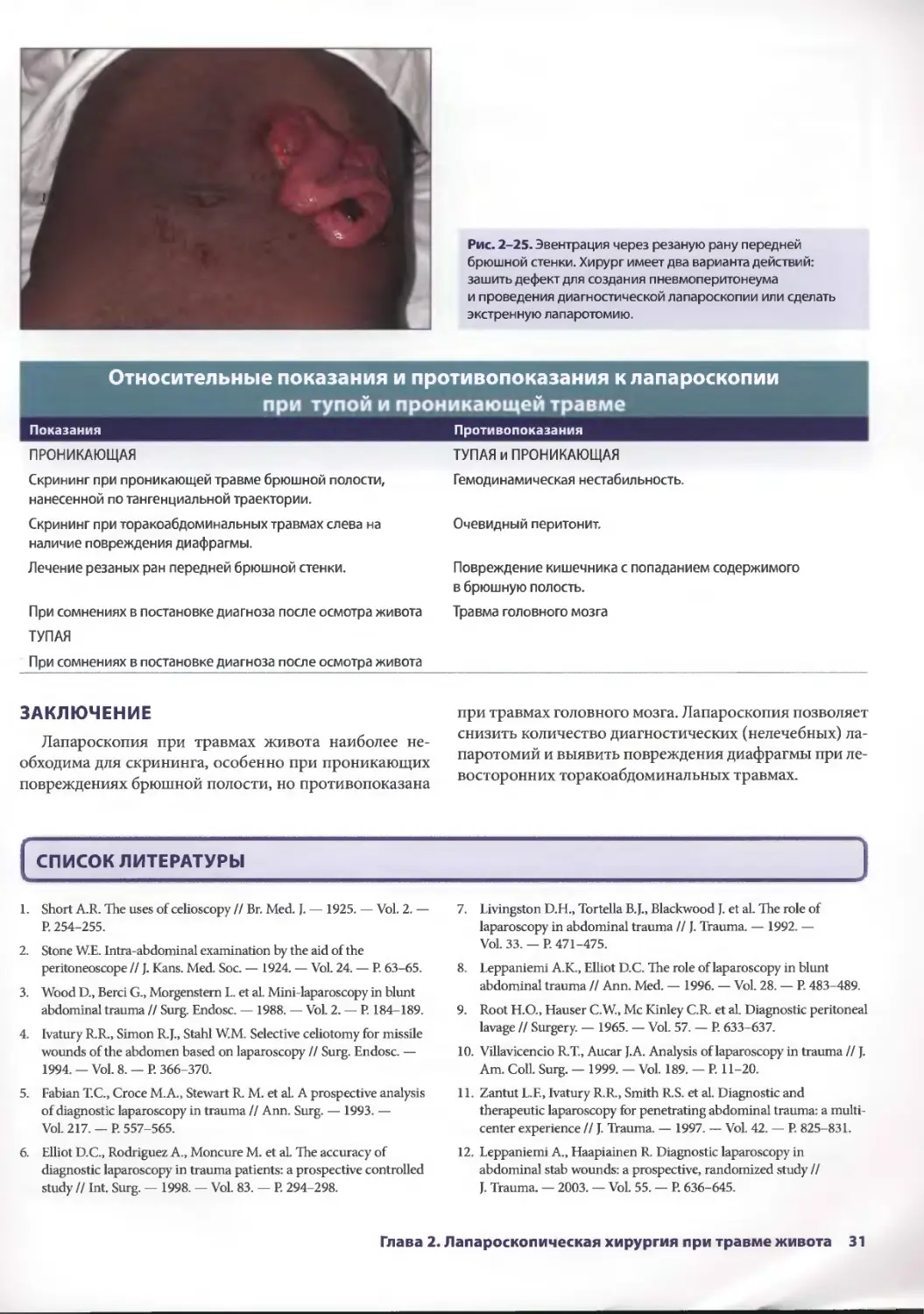

Рис. 2-25. Эвентрация через резаную рану передней

брюшной стенки. Хирург имеет два варианта действий:

зашить дефект для создания пневмоперитонеума

и проведения диагностической лапароскопии или сделать

экстренную лапаротомию.

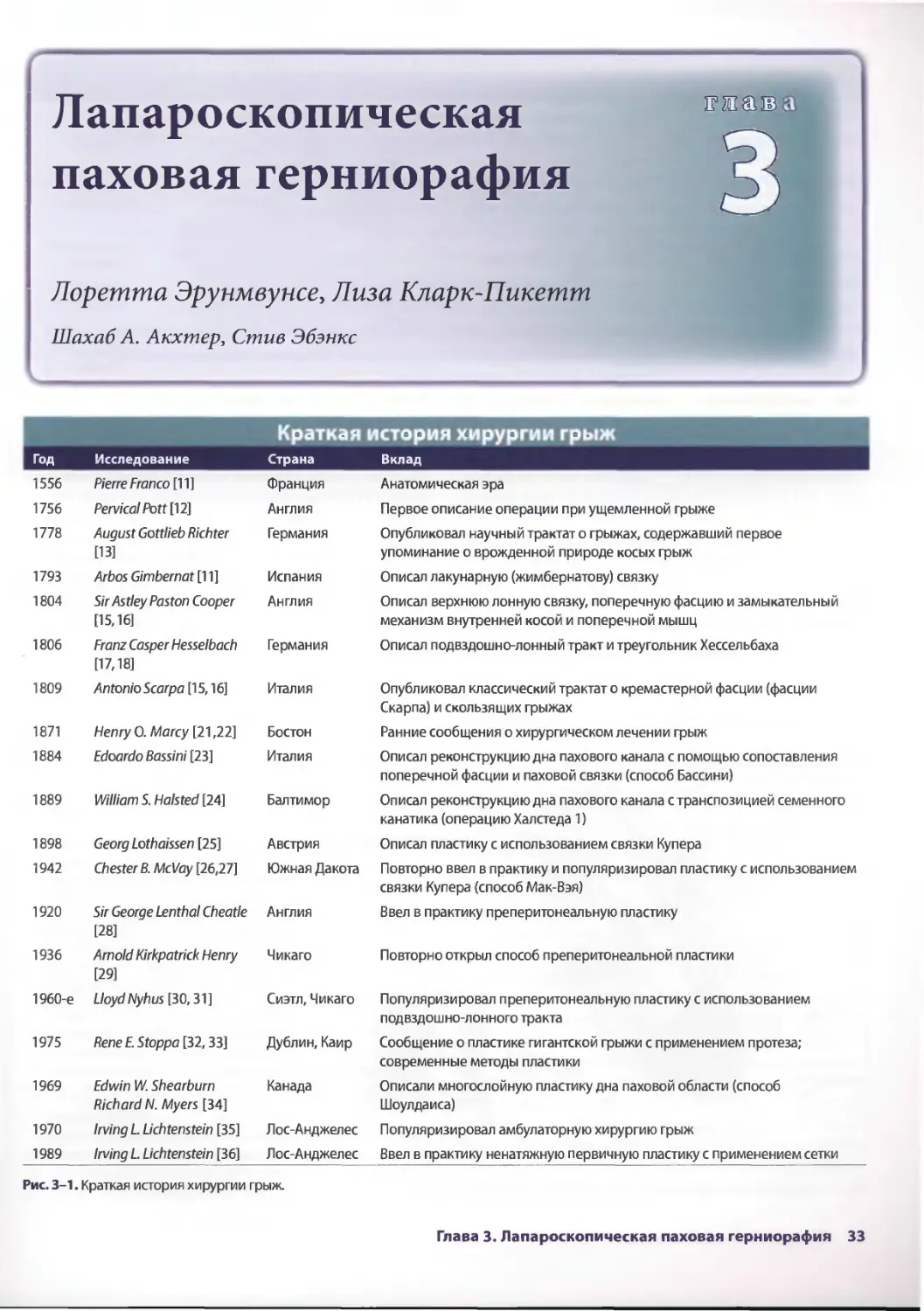

Показания

Относительные показания и противопоказания к лапароскопии

ри тупой и проникающей травме

Противопоказания

ПРОНИКАЮЩАЯ

Скрининг при проникающей травме брюшной полости,

нанесенной по тангенциальной траектории.

Скрининг при торакоабдоминальных травмах слева на

наличие повреждения диафрагмы.

Лечение резаных ран передней брюшной стенки.

При сомнениях в постановке диагноза после осмотра живота

ТУПАЯ

При сомнениях в постановке диагноза после осмотра живота

ТУПАЯ и ПРОНИКАЮЩАЯ

Гемодинамическая нестабильность.

Очевидный перитонит.

Повреждение кишечника с попаданием содержимого

в брюшную полость.

Травма головного мозга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

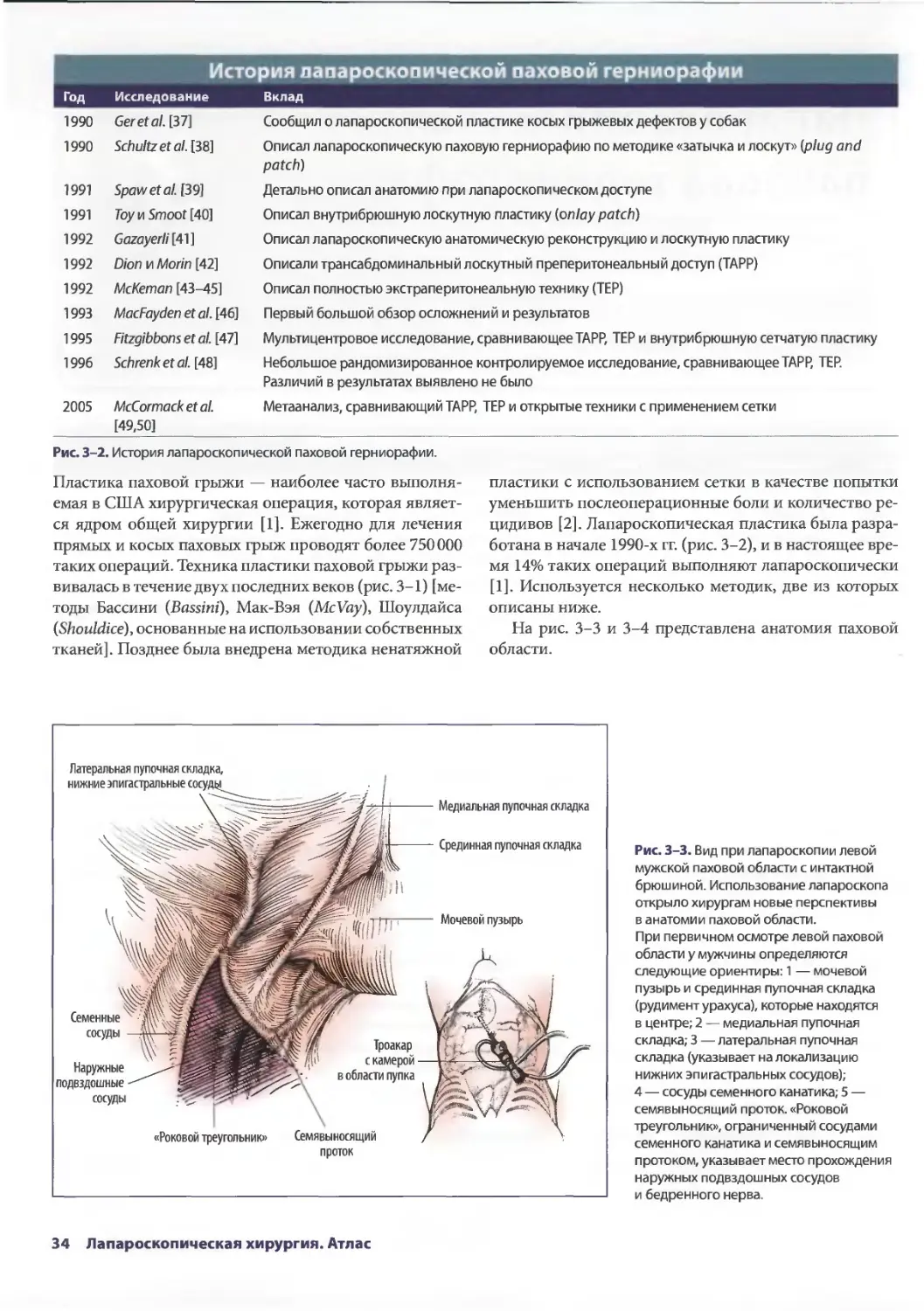

Лапароскопия при травмах живота наиболее

необходима для скрининга, особенно при проникающих

повреждениях брюшной полости, но противопоказана

при травмах головного мозга. Лапароскопия позволяет

снизить количество диагностических (нелечебных) ла-

паротомий и выявить повреждения диафрагмы при

левосторонних торакоабдоминальных травмах.

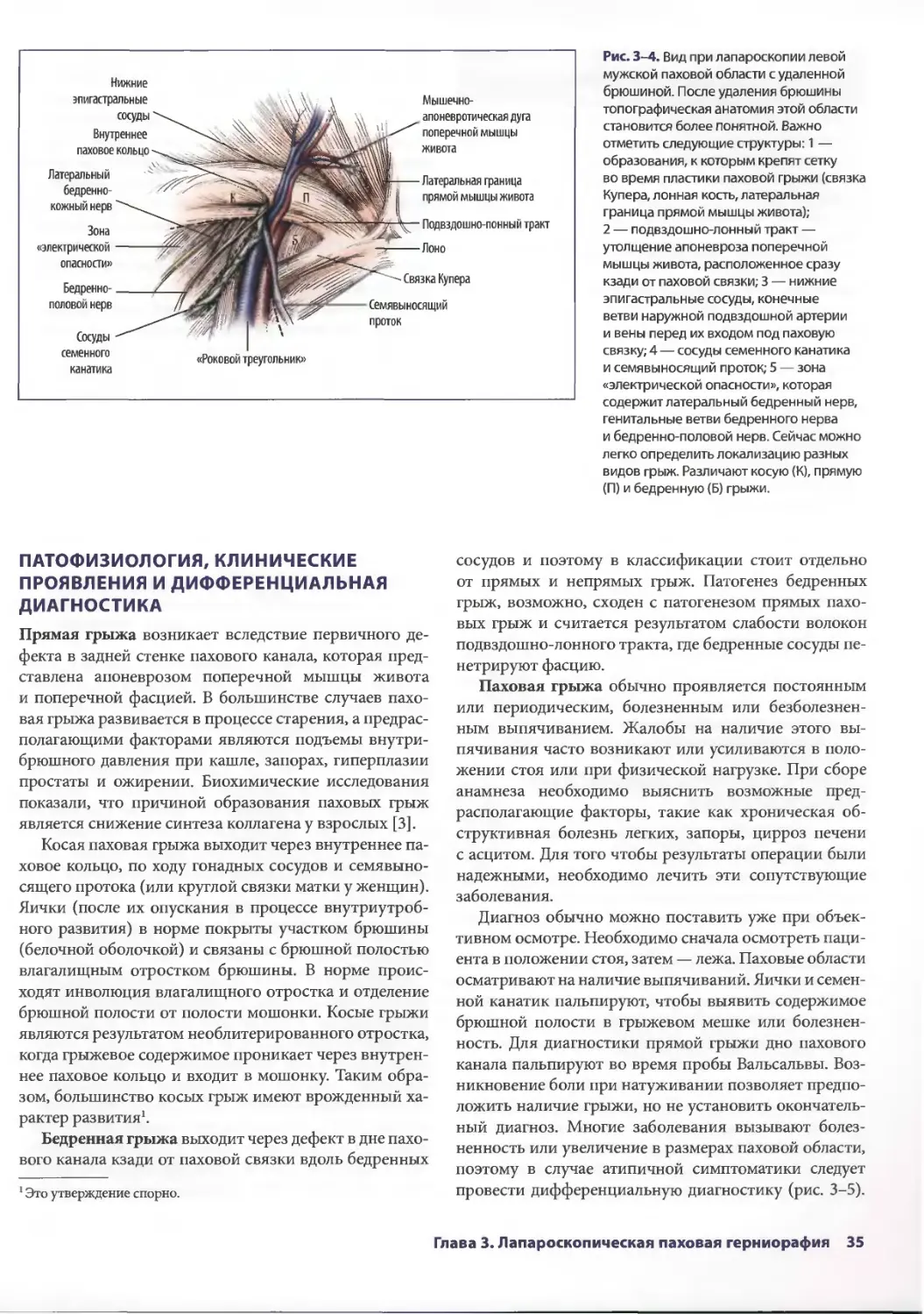

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Short A.R. The uses of celioscopy // Br. Med. J.

P. 254-255.

1925. — Vol. 2.

2. Stone W.E. Intra-abdominal examination by the aid of the

peritoneoscope // J. Kans. Med. Soc. — 1924. — Vol. 24. — P. 63-65.

3. Wood D., Berci G., Morgenstern L. et al. Mini-laparoscopy in blunt

abdominal trauma // Surg. Endosc. — 1988. — Vol. 2. — P. 184-189.

4. Ivatury R.R., Simon R.J., Stahl W.M. Selective celiotomy for missile

wounds of the abdomen based on laparoscopy // Surg. Endosc. —

1994. — Vol. 8. — P. 366-370.

5. Fabian T.C., Croce M.A., Stewart R. M. et al. A prospective analysis

of diagnostic laparoscopy in trauma // Ann. Surg. — 1993. —

Vol. 217. — P. 557-565.

6. Elliot D.C., Rodriguez A., Moncure M. et al. The accuracy of

diagnostic laparoscopy in trauma patients: a prospective controlled

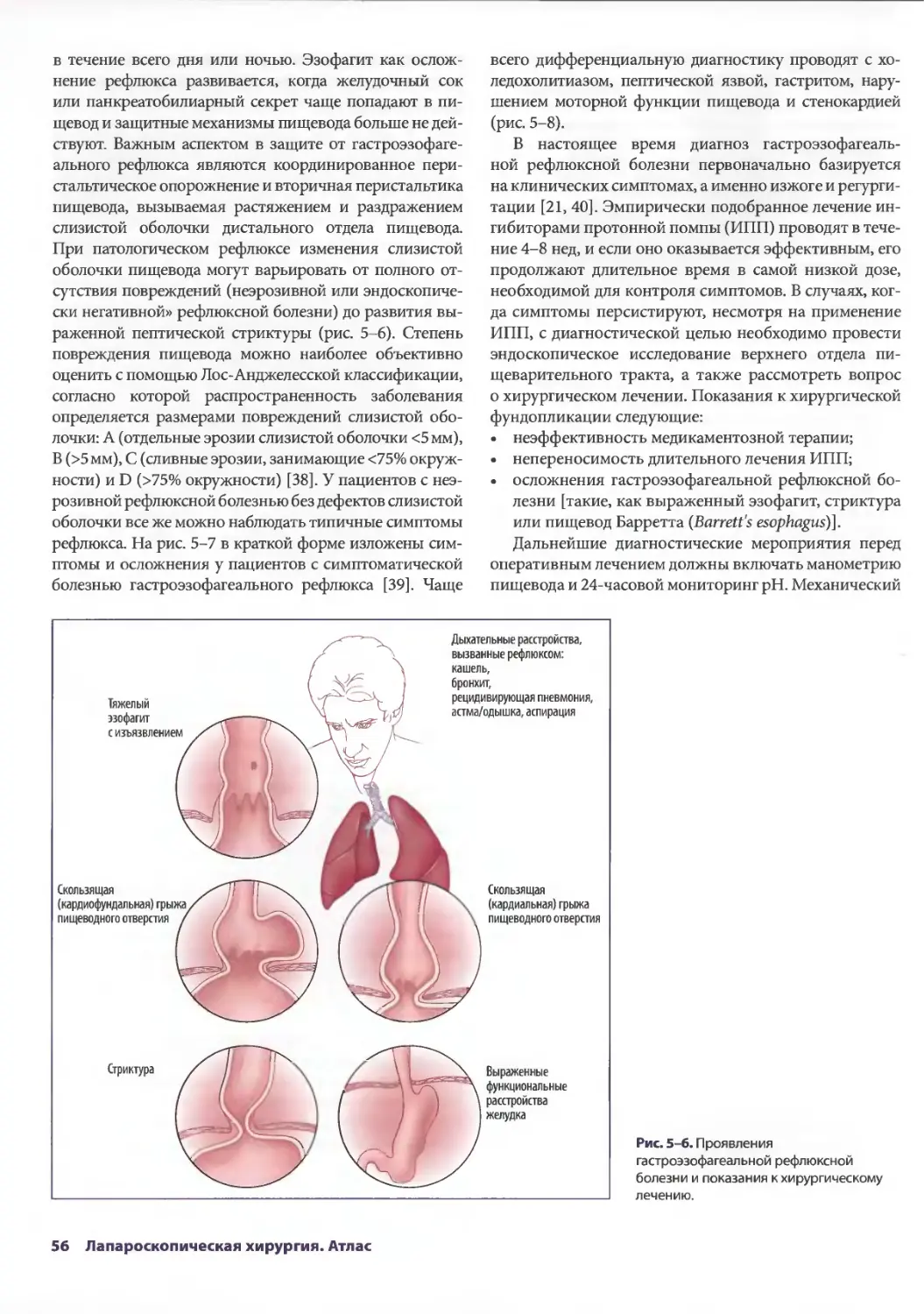

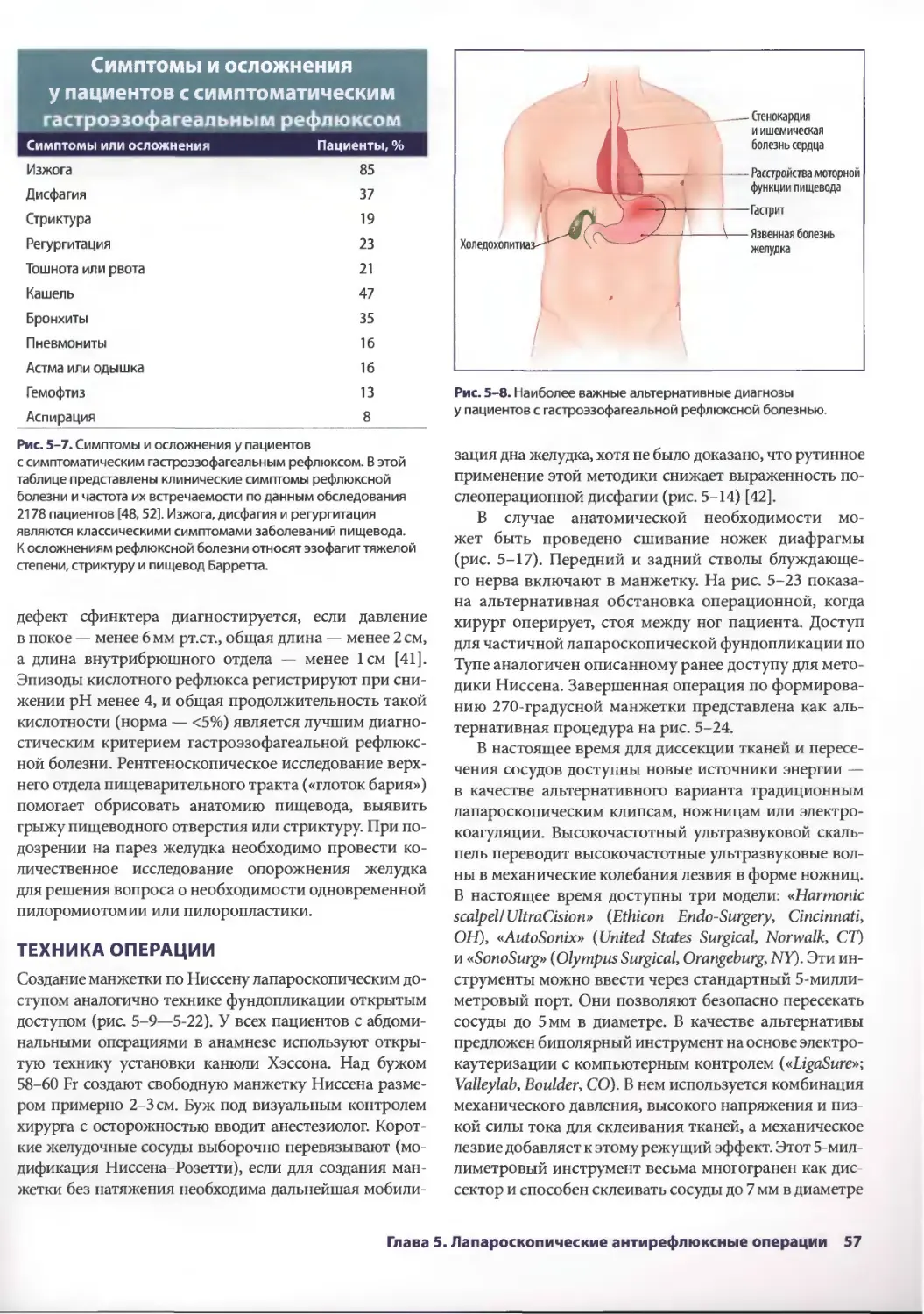

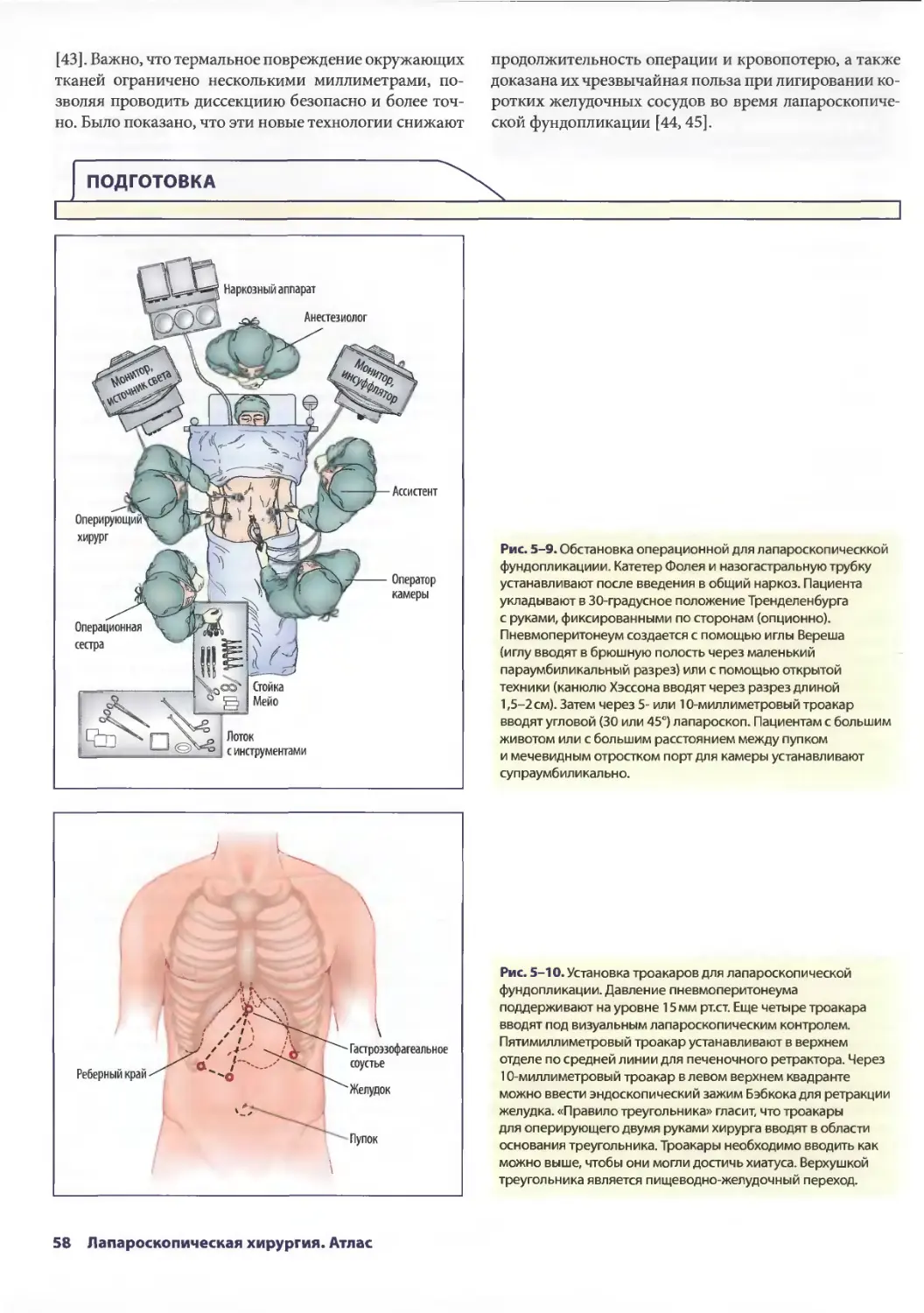

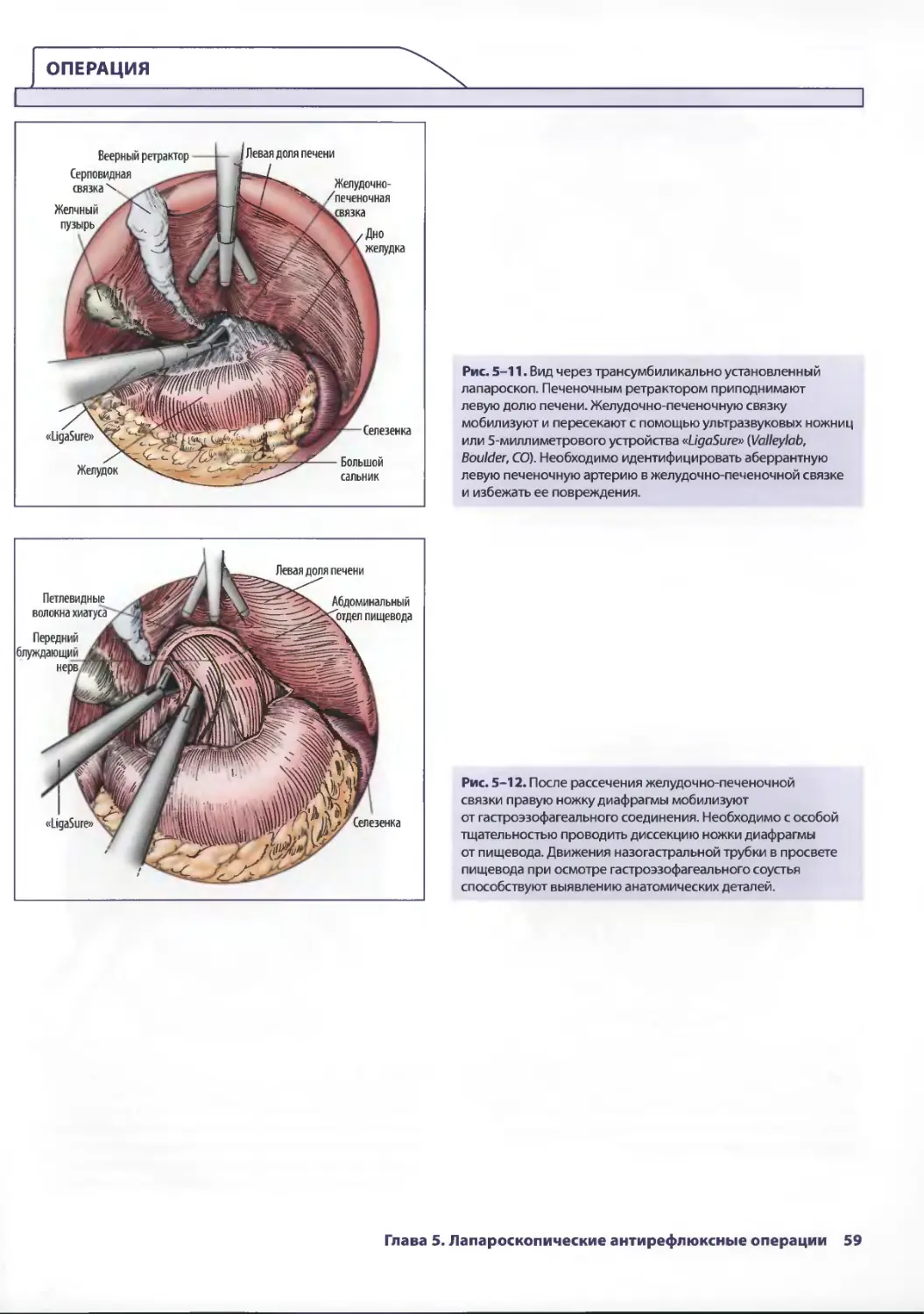

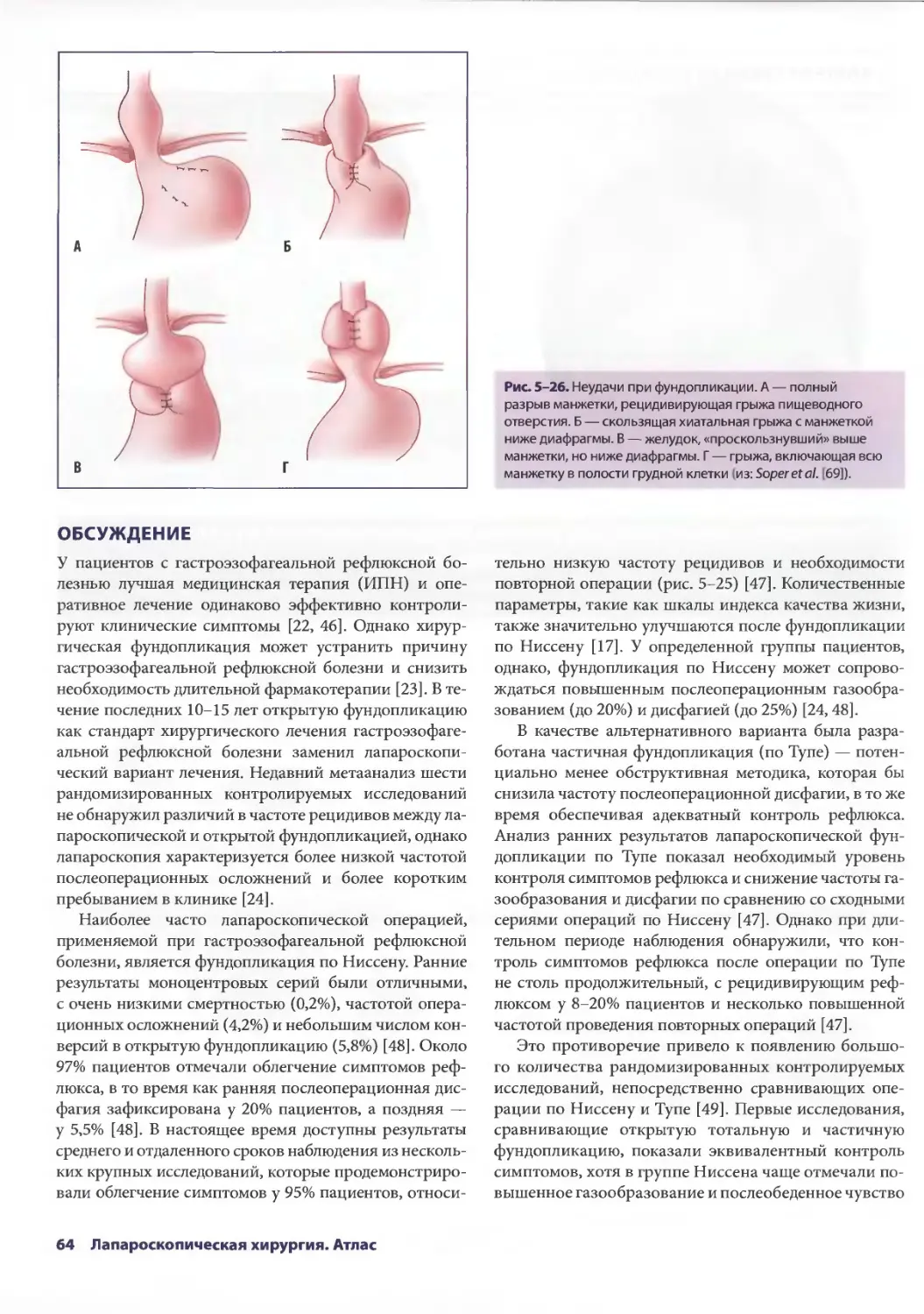

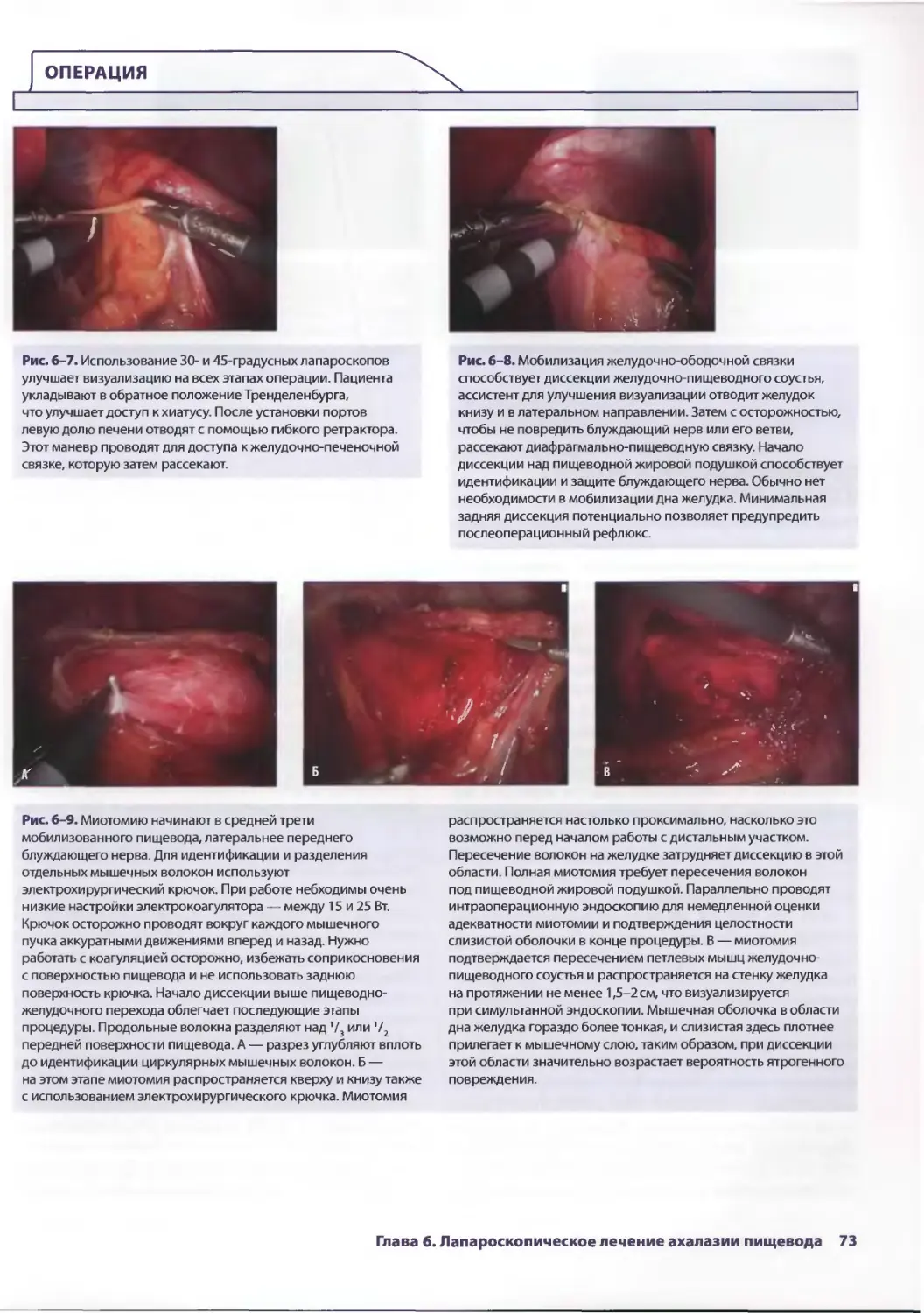

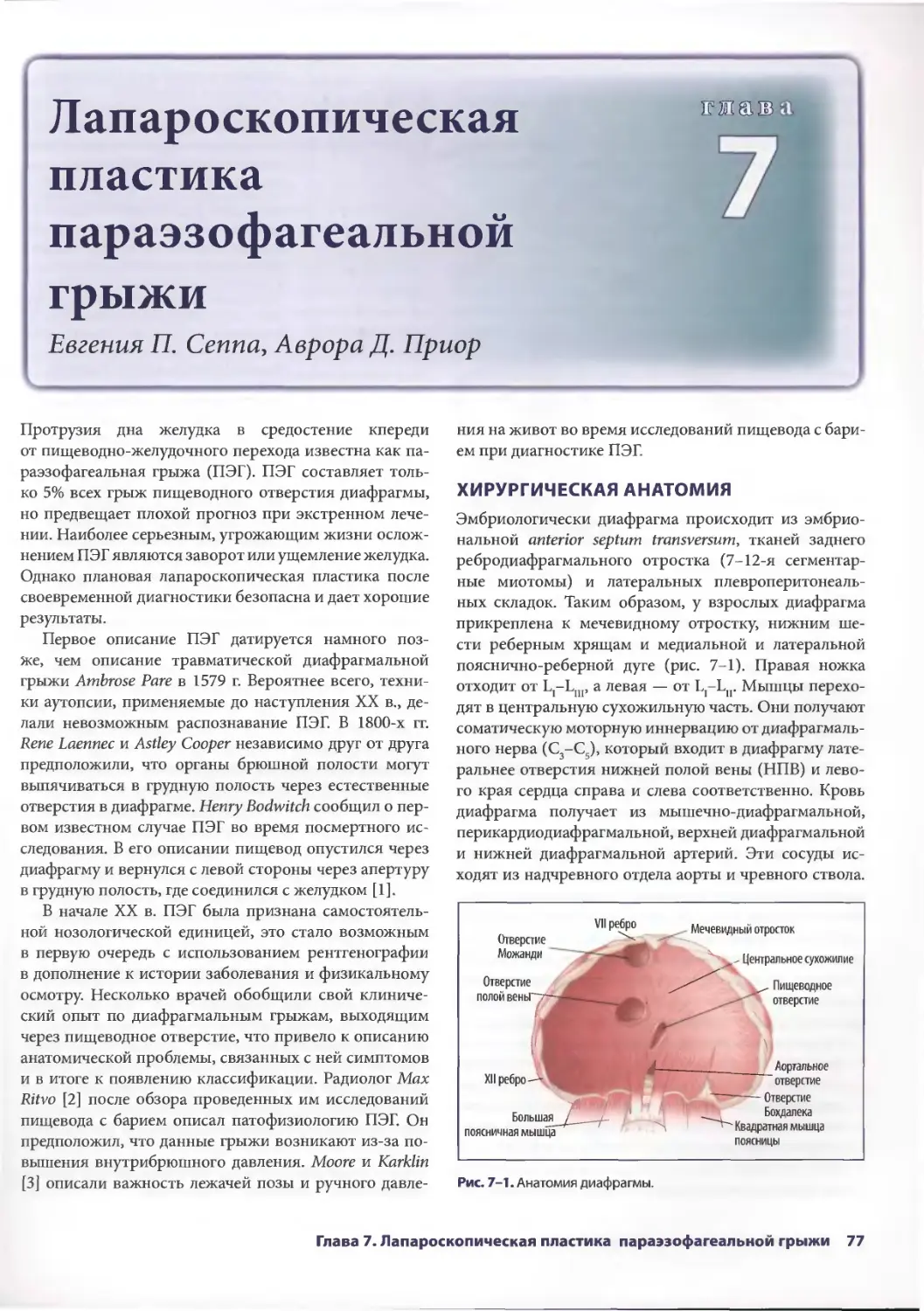

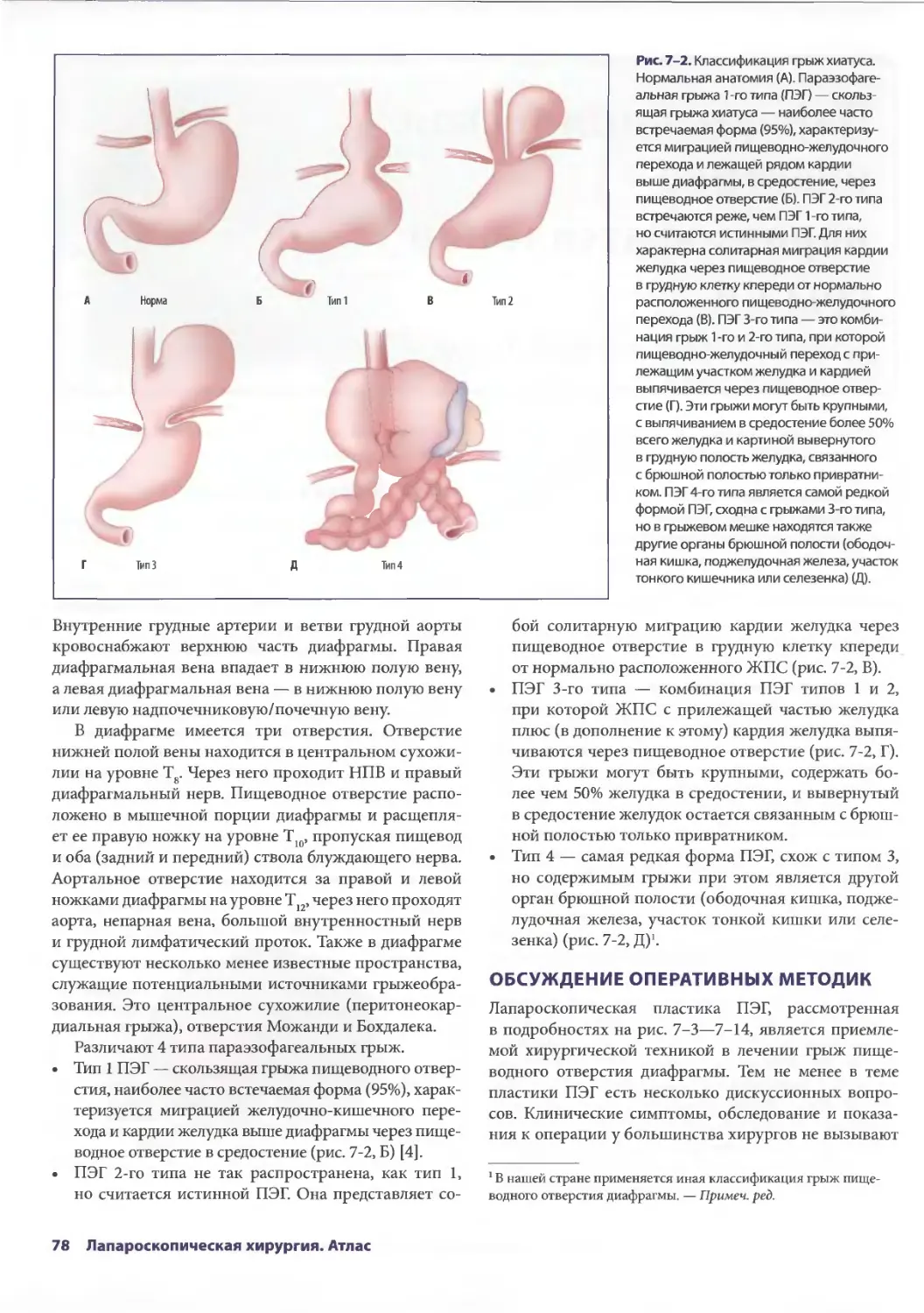

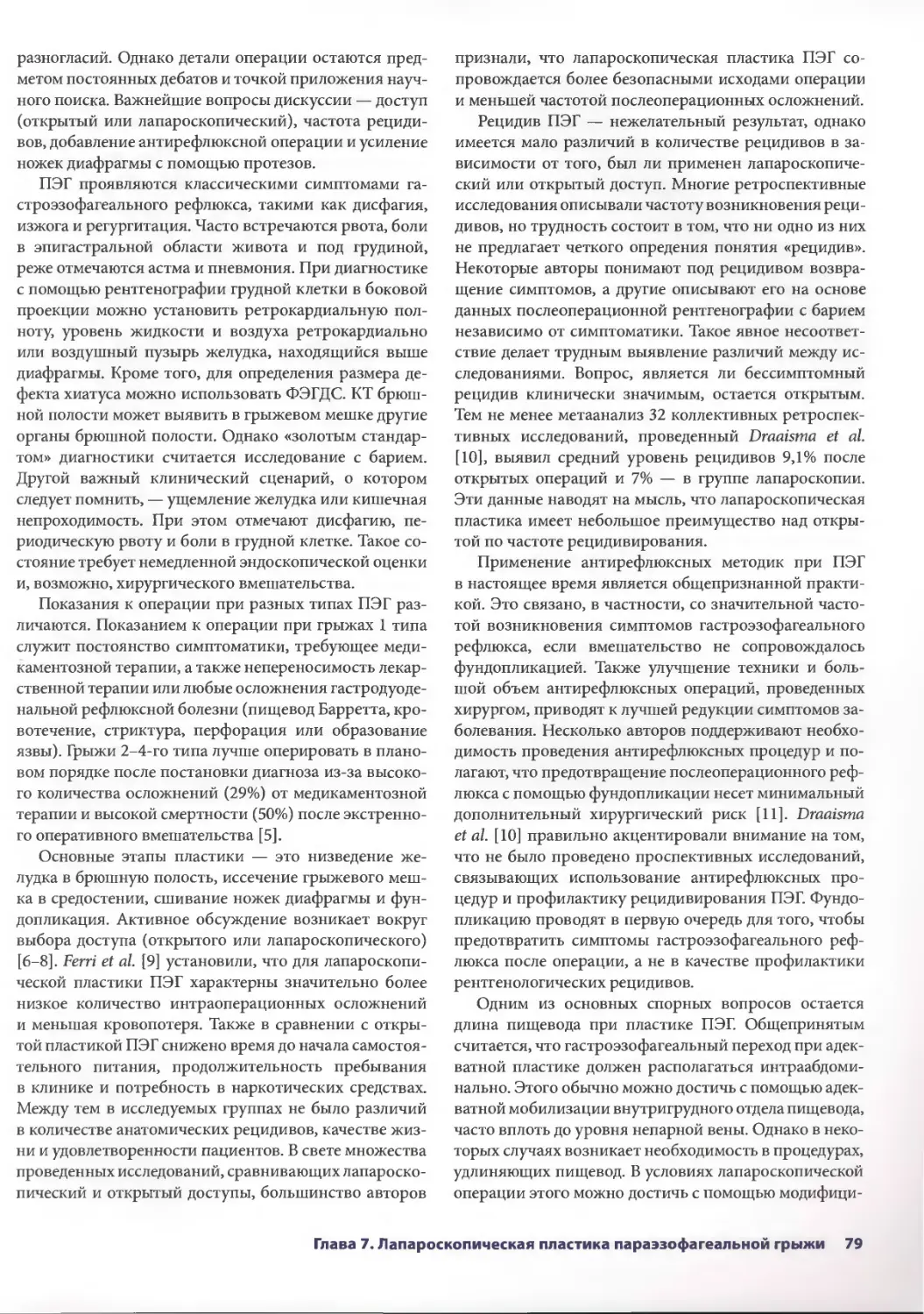

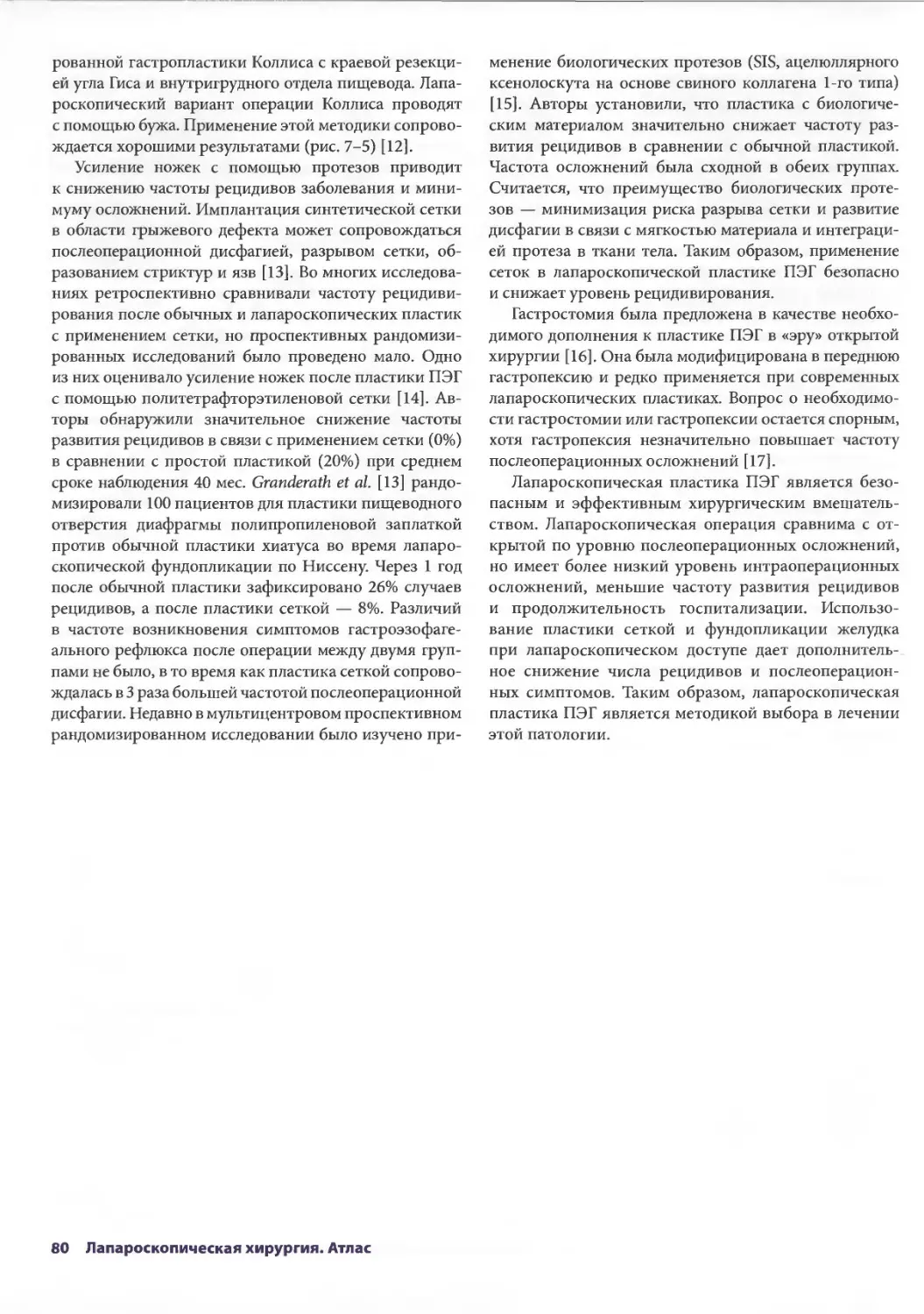

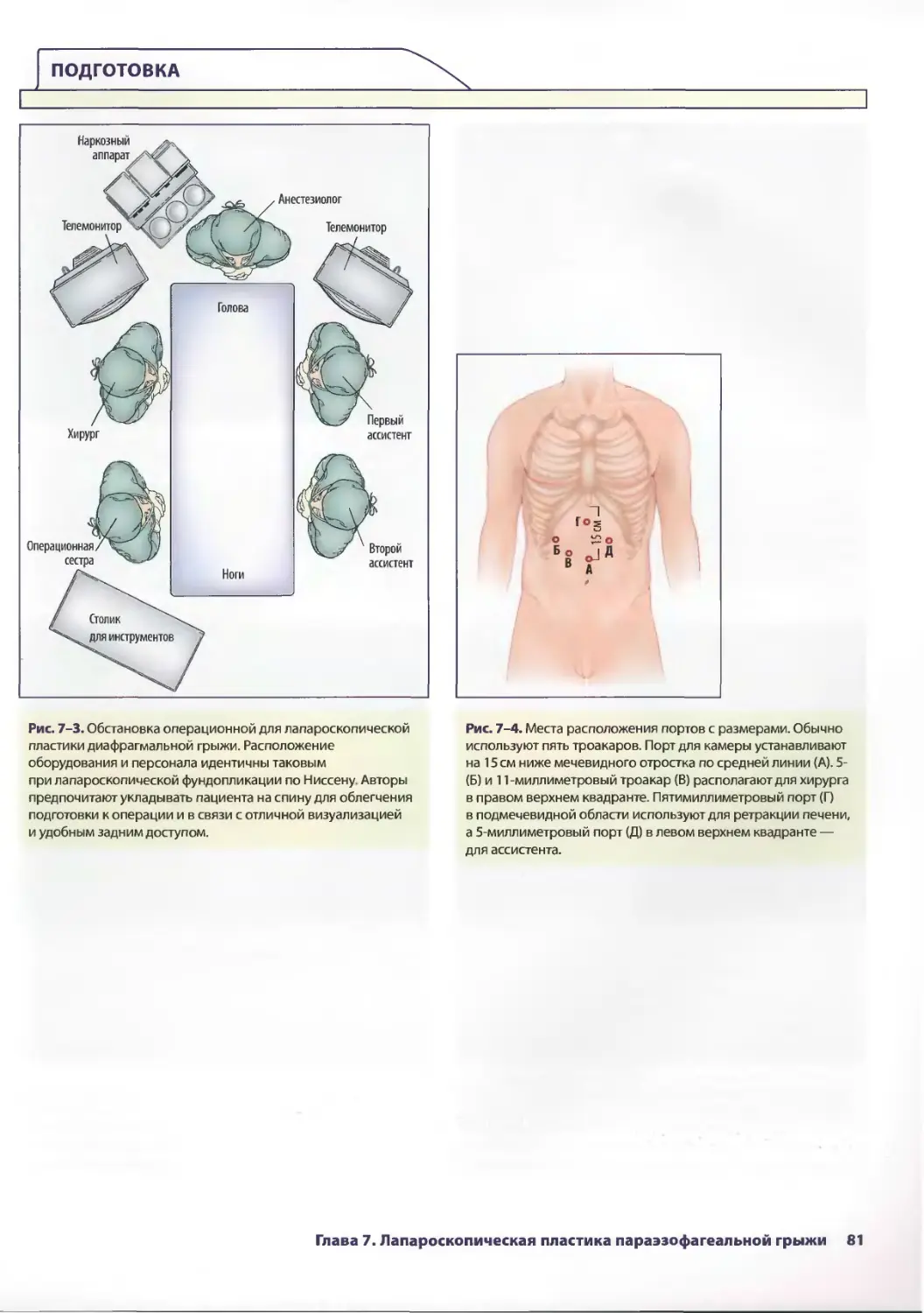

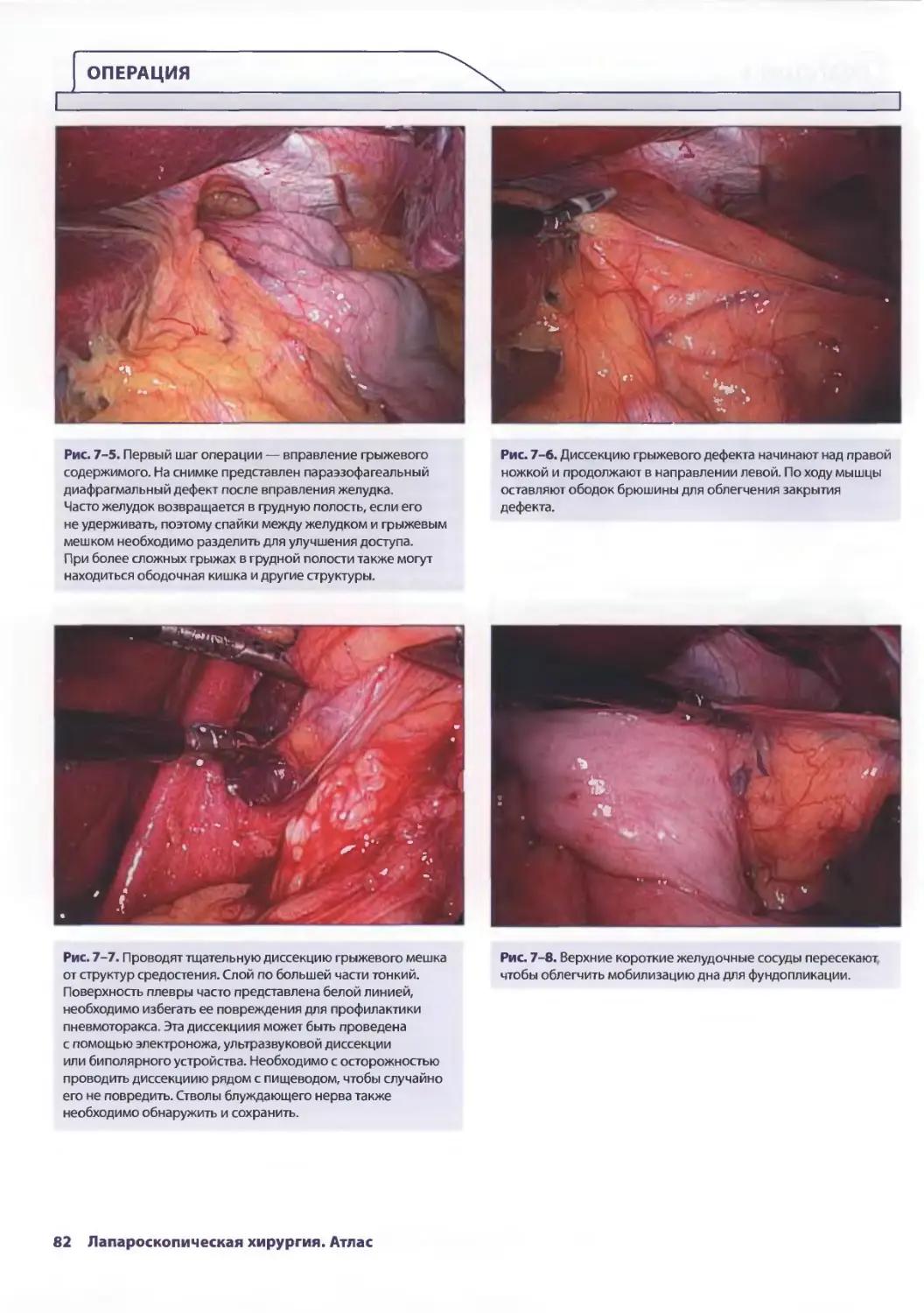

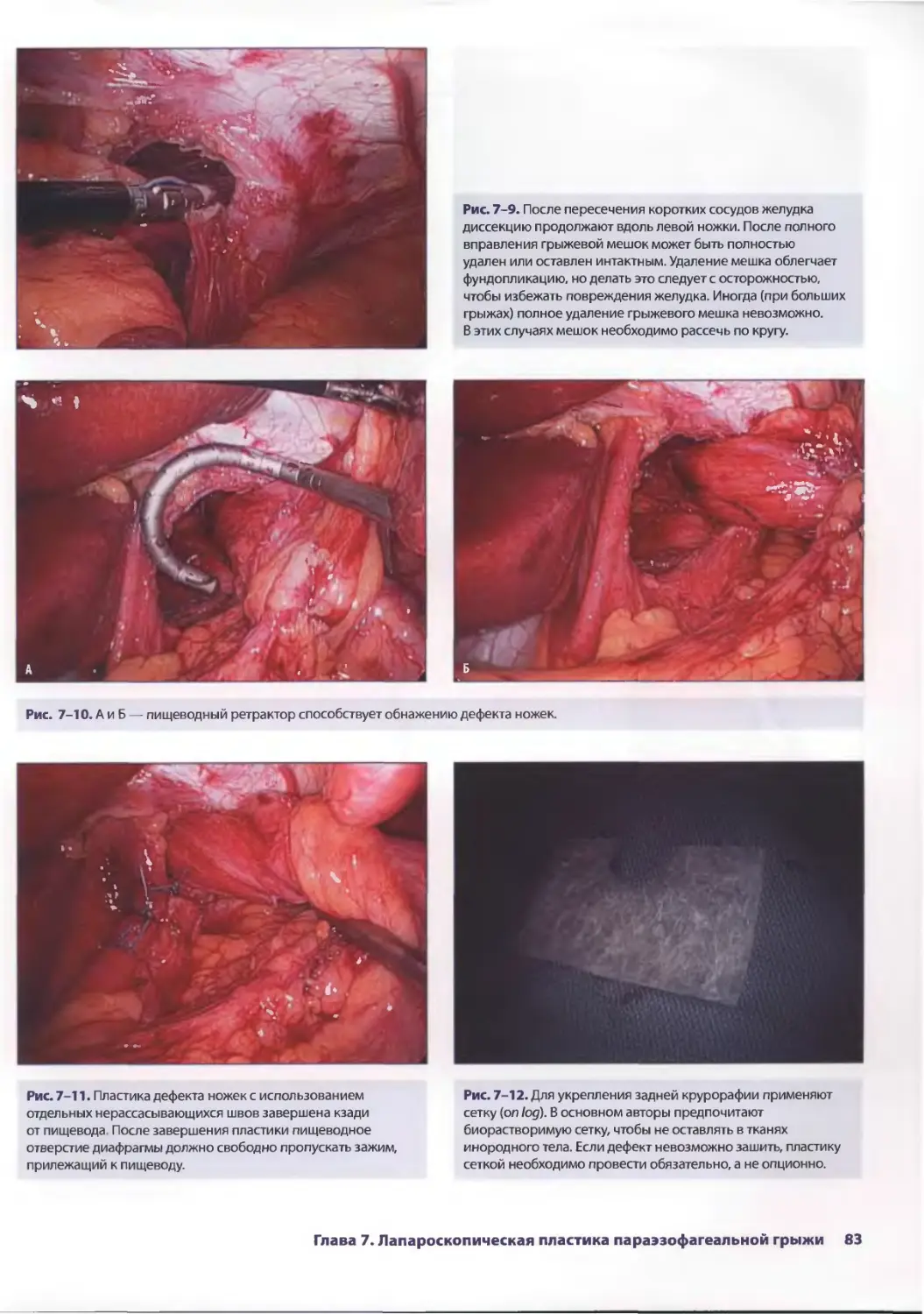

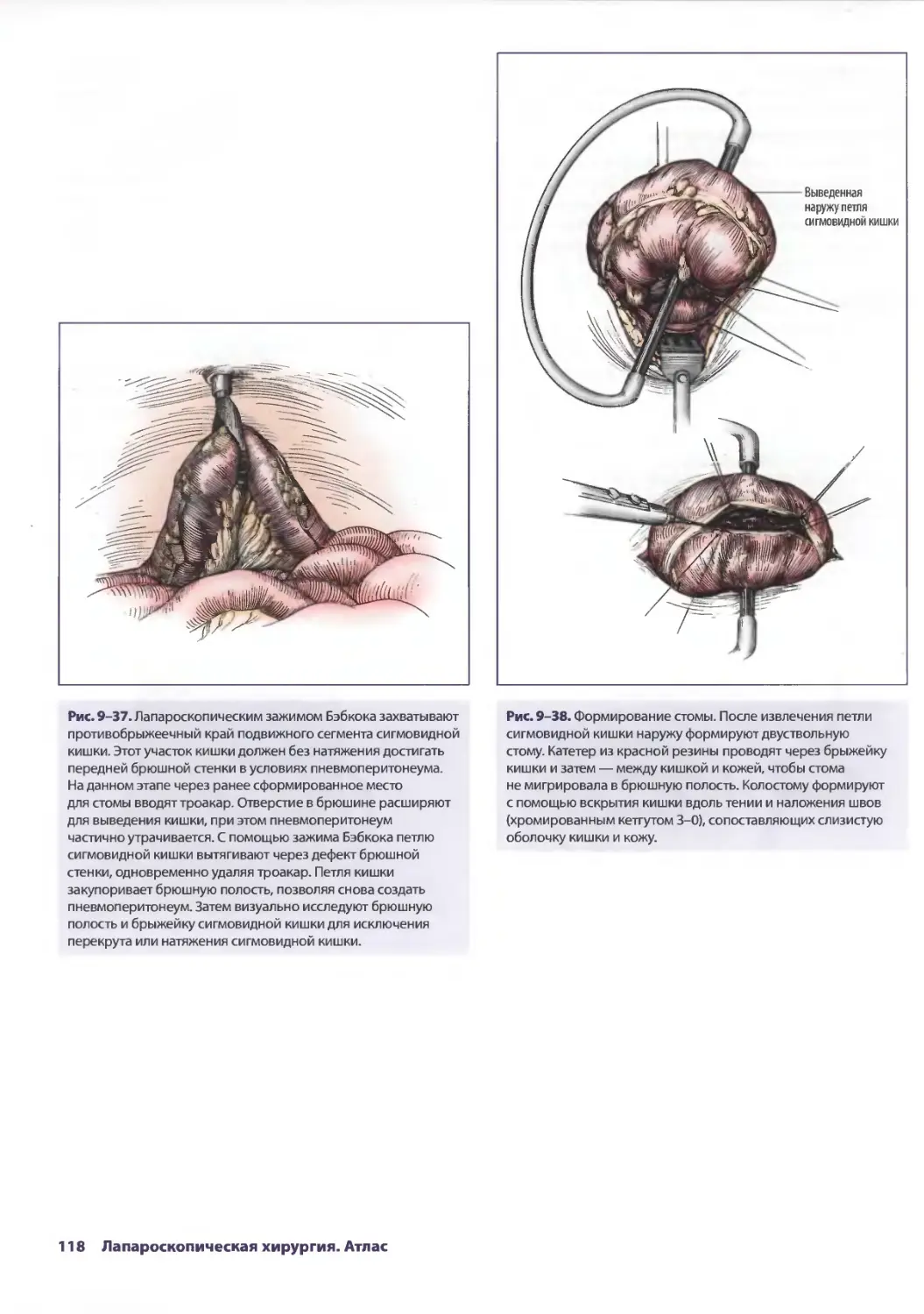

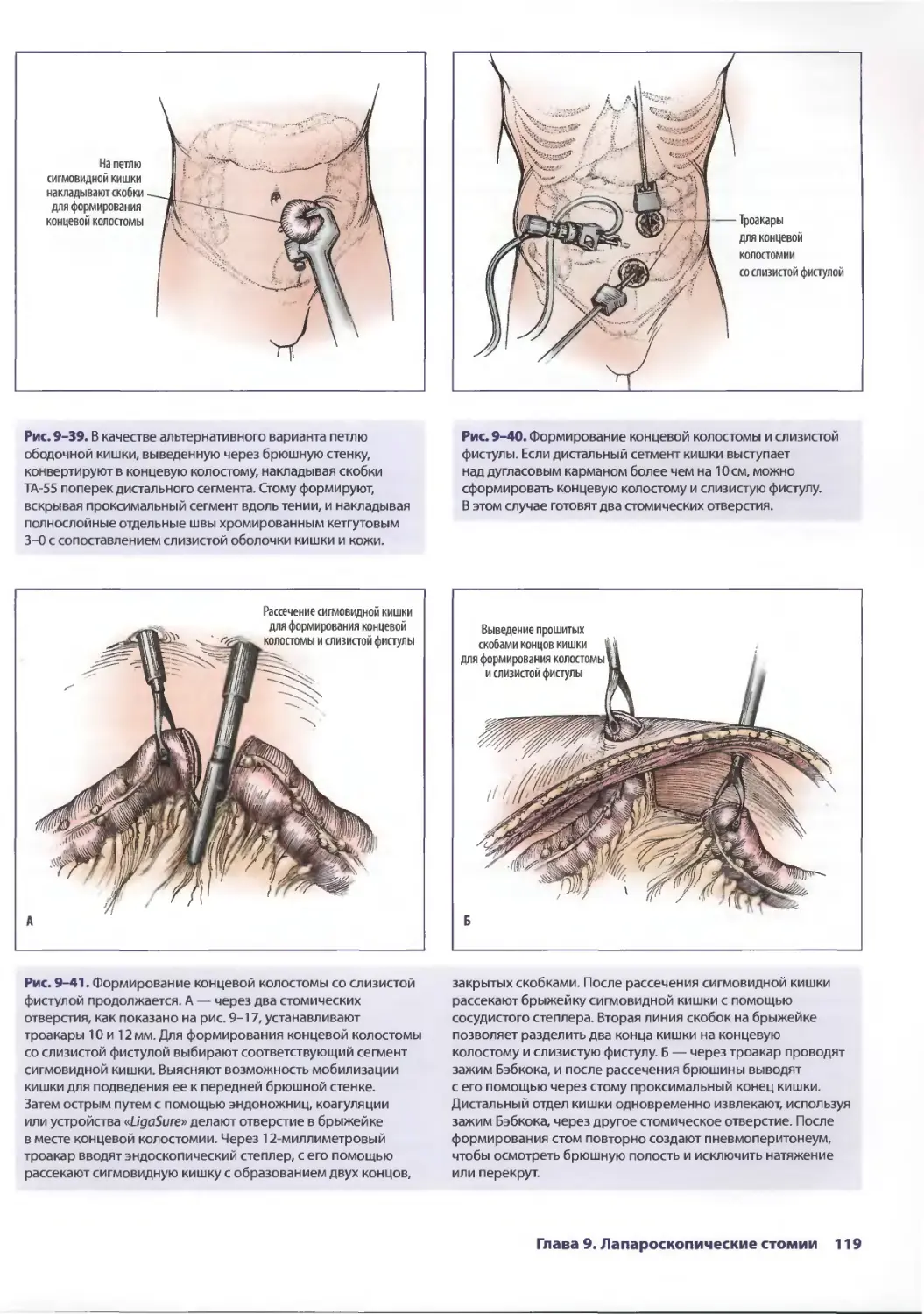

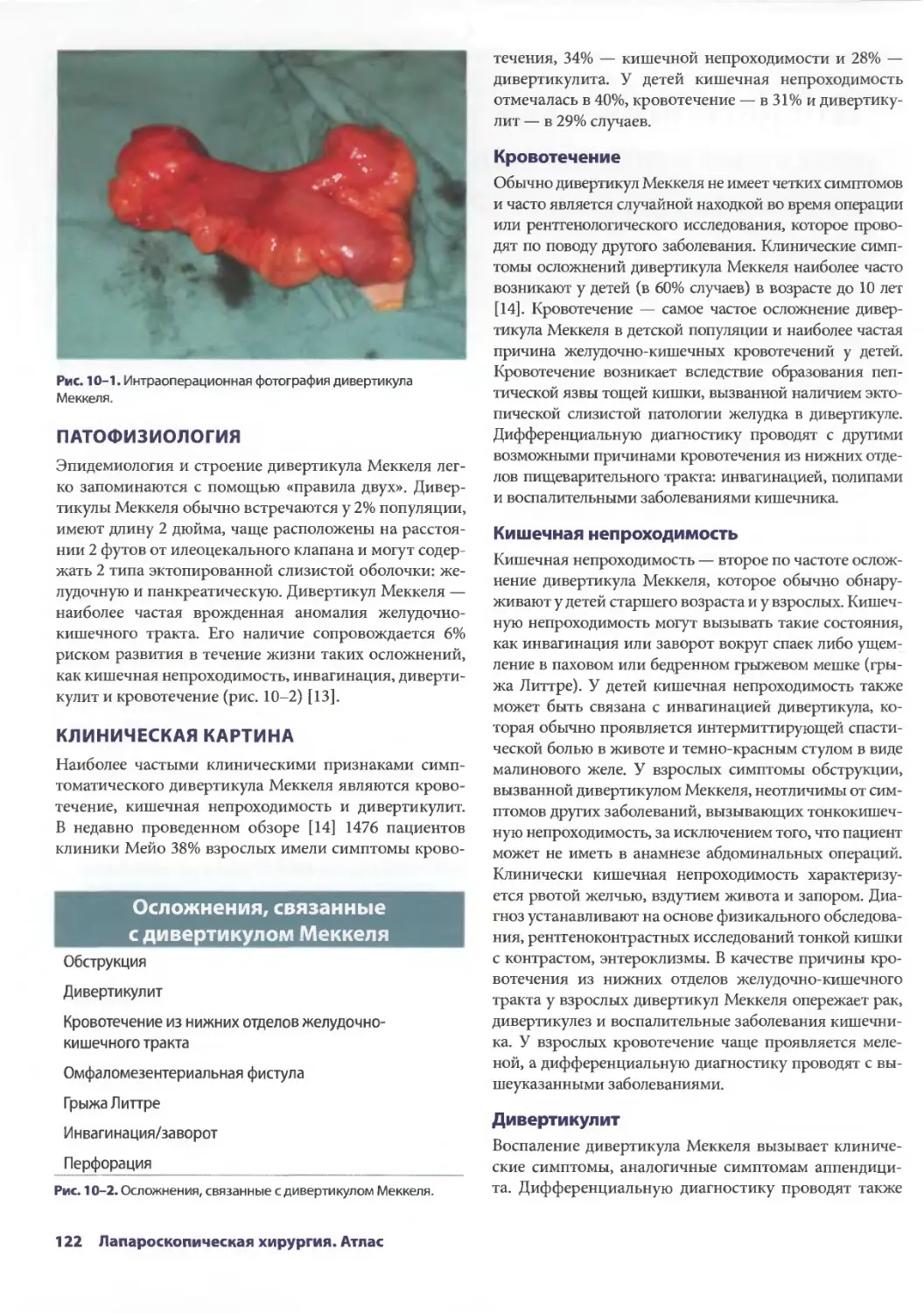

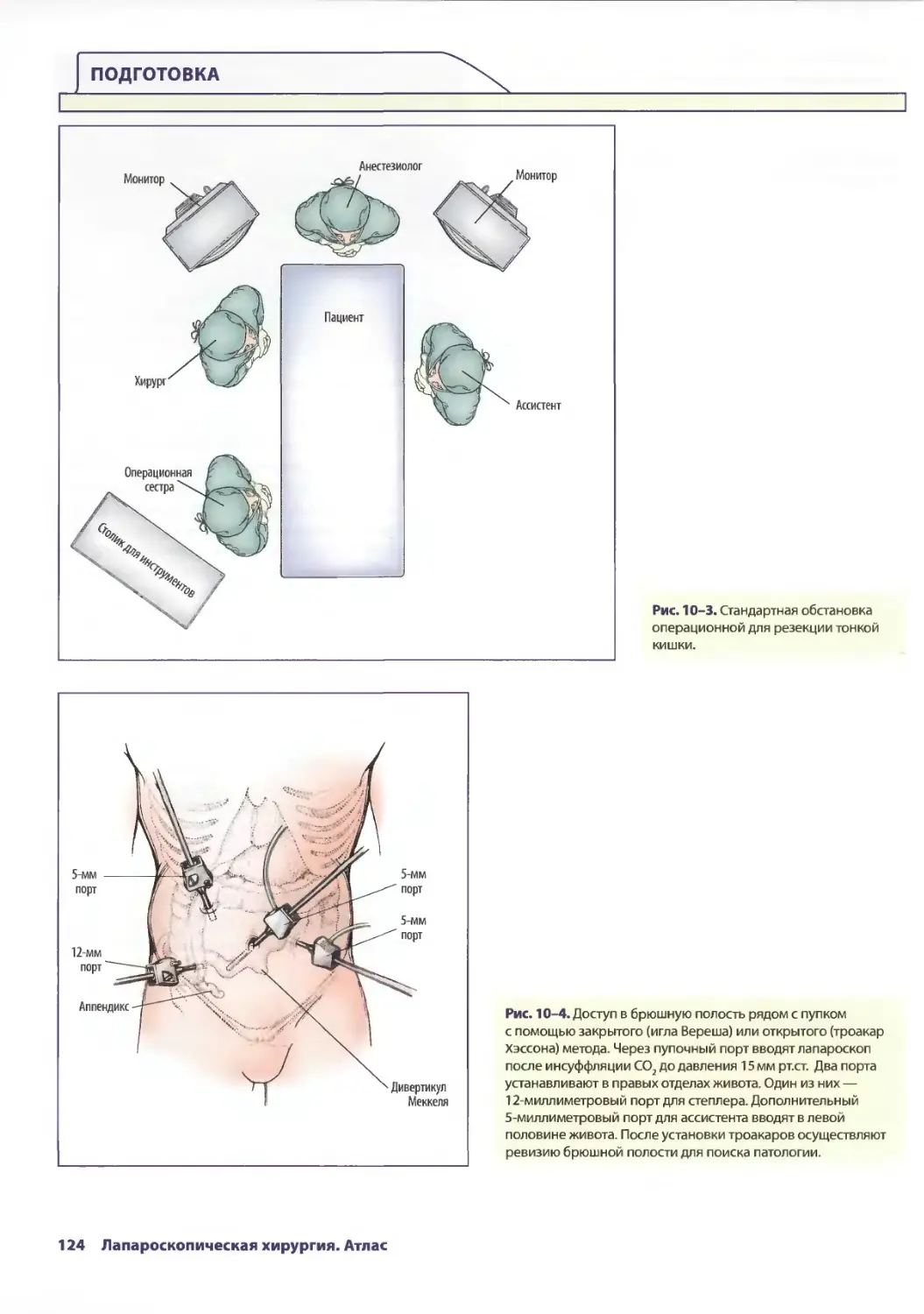

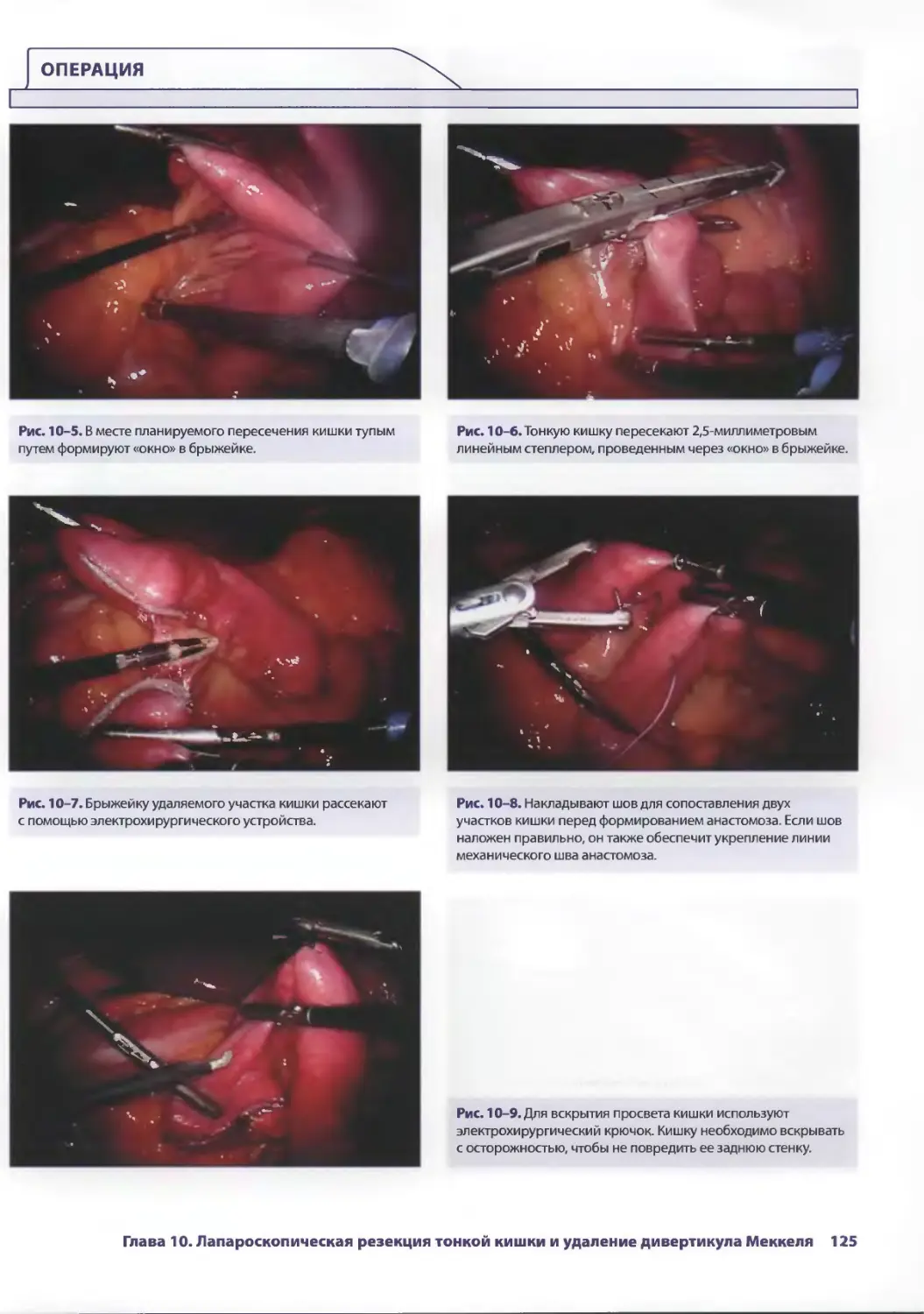

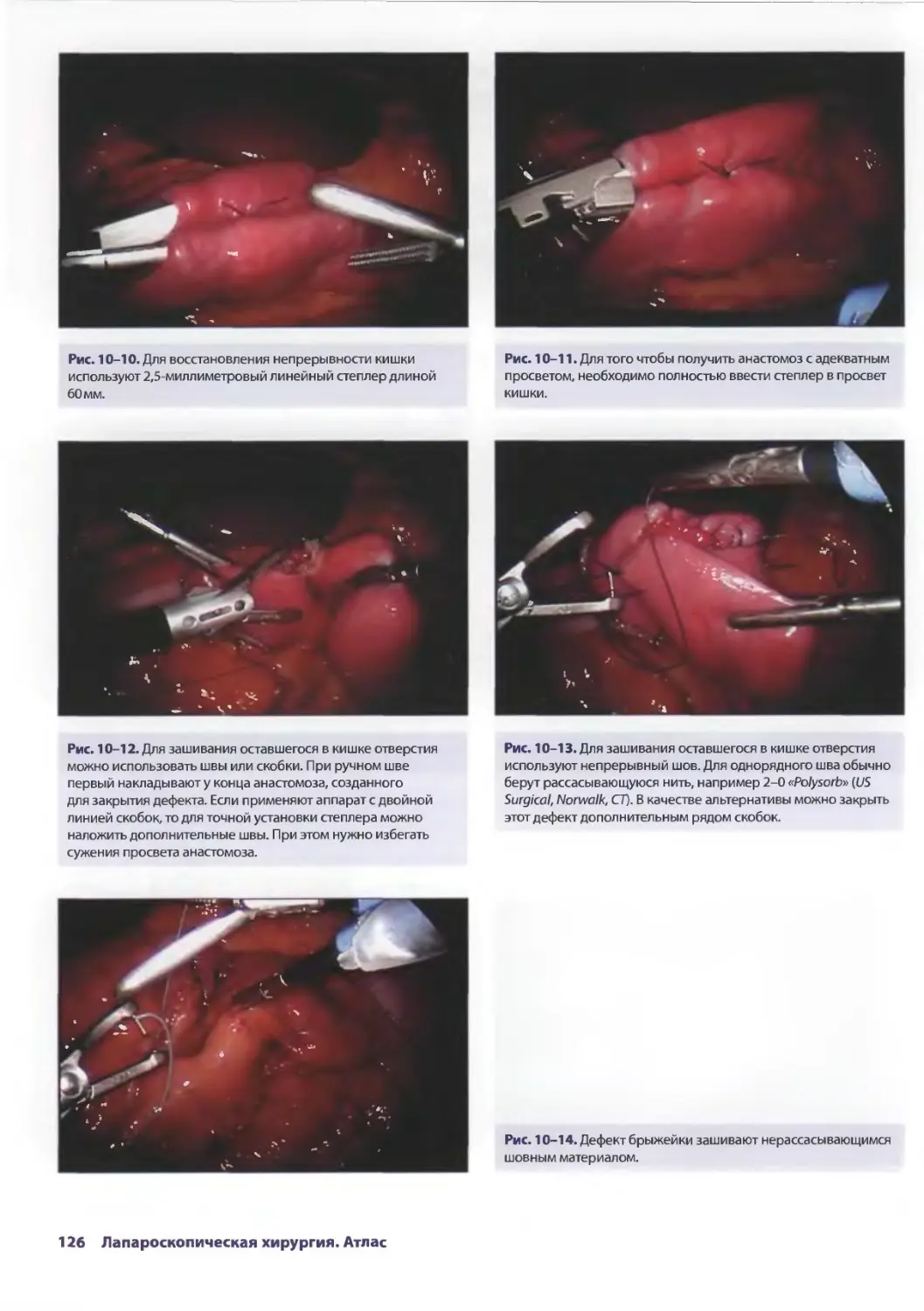

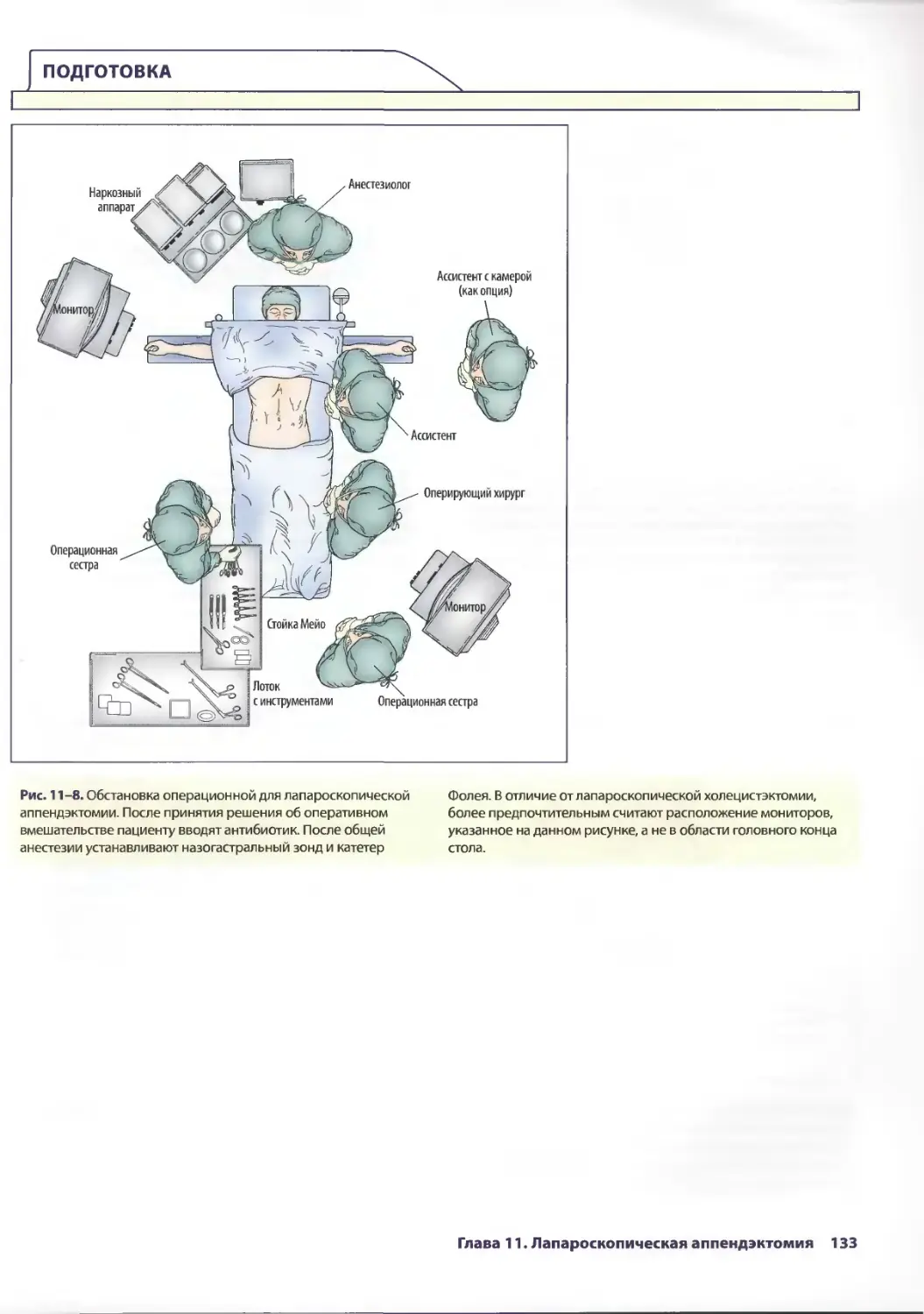

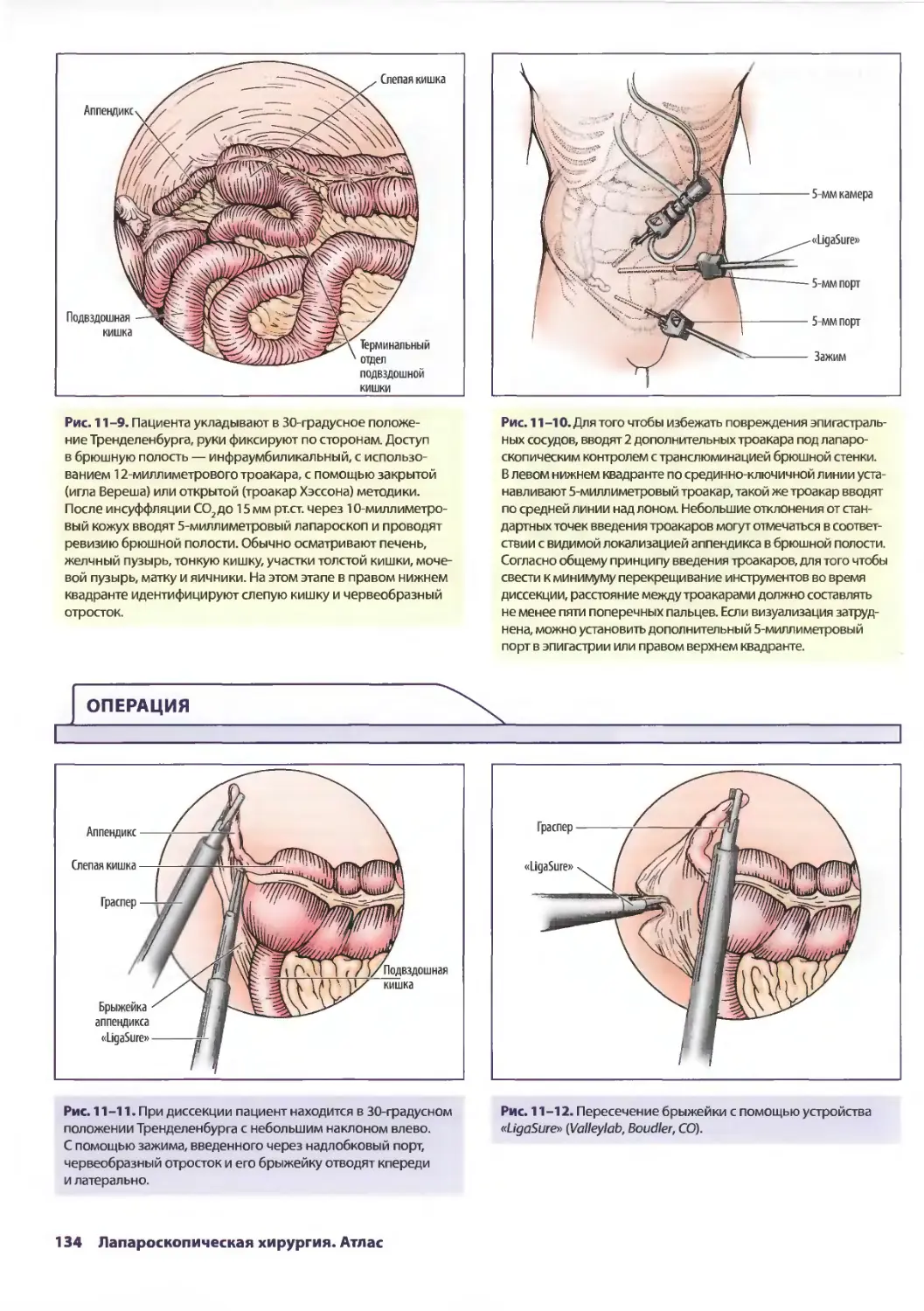

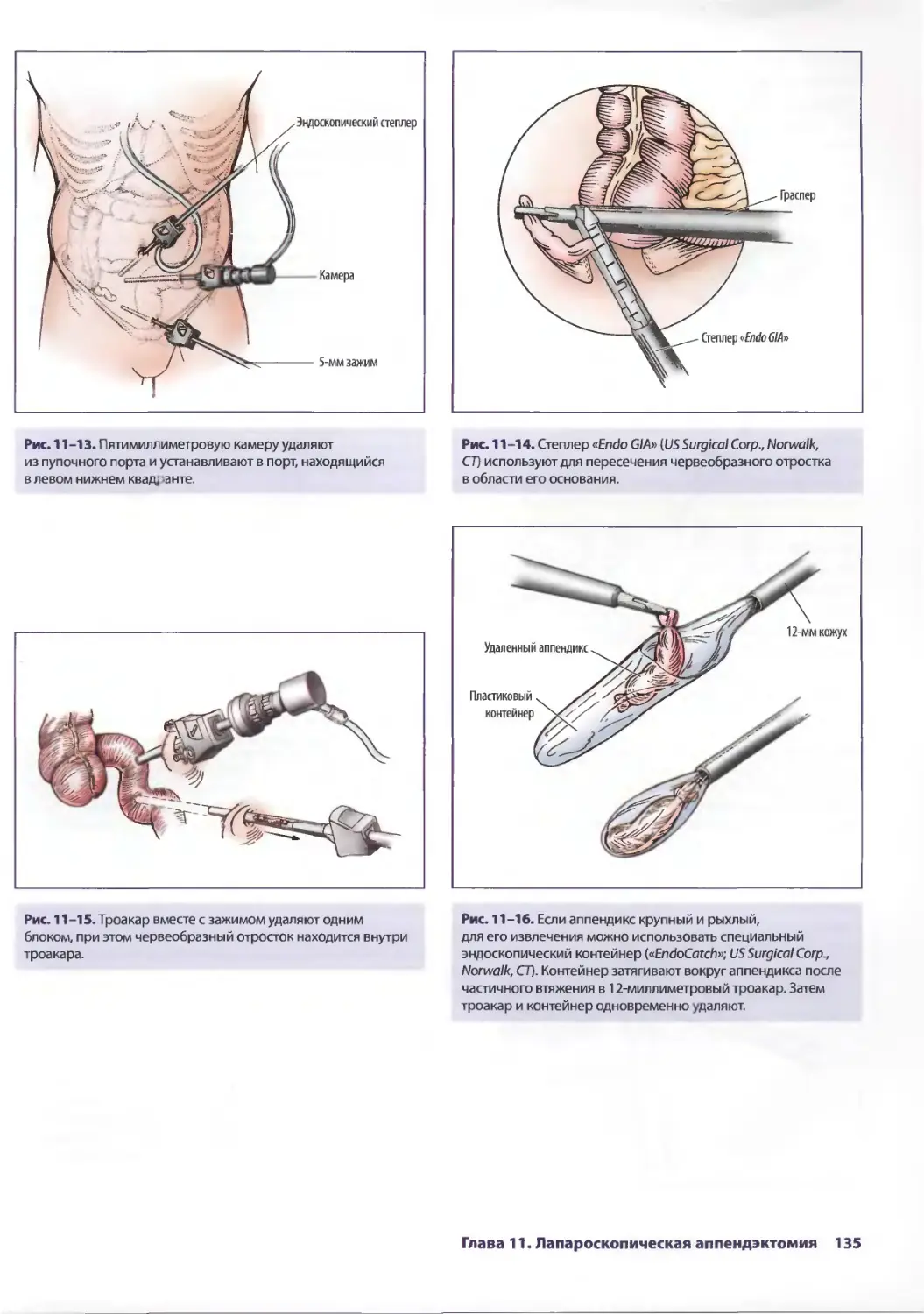

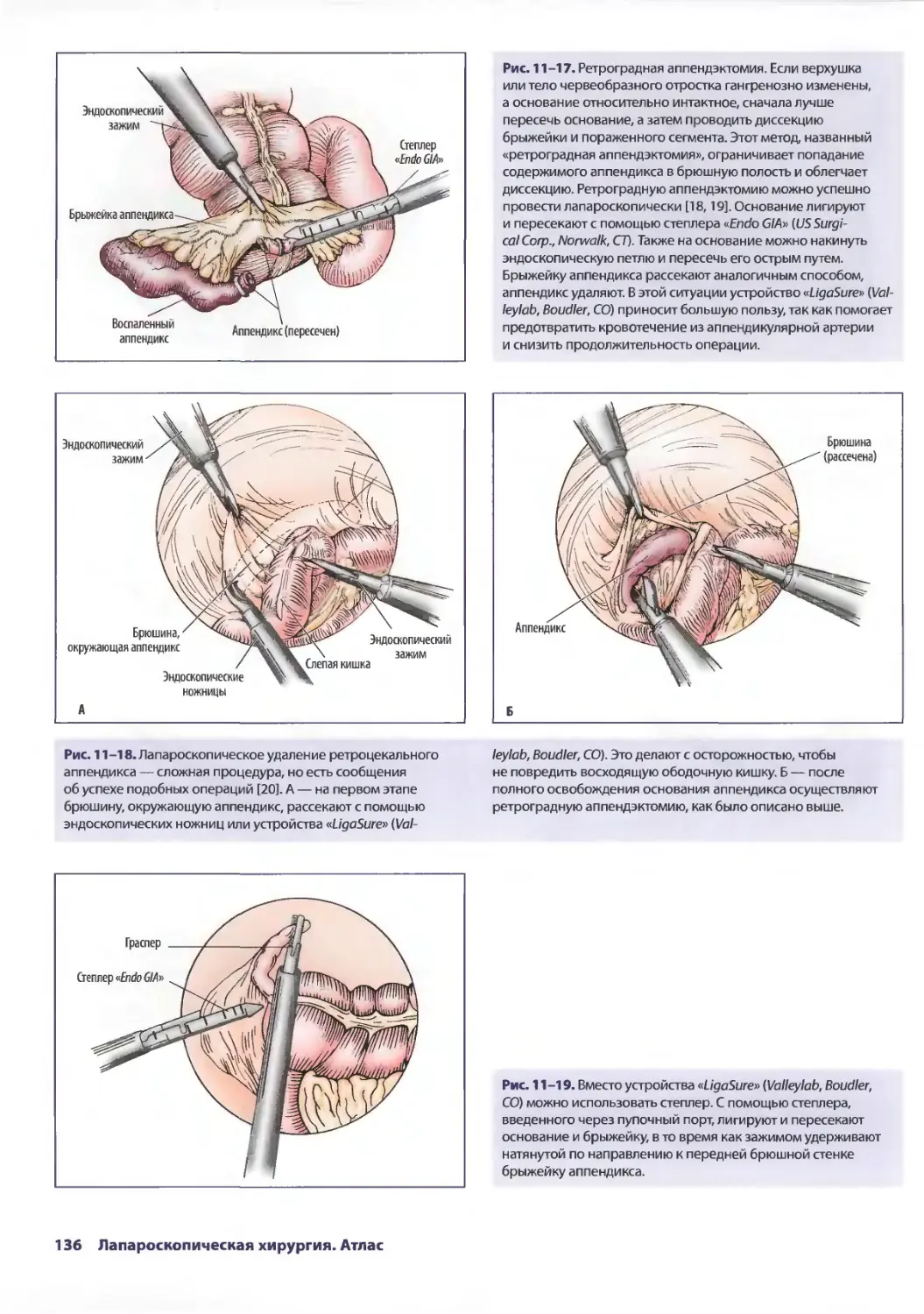

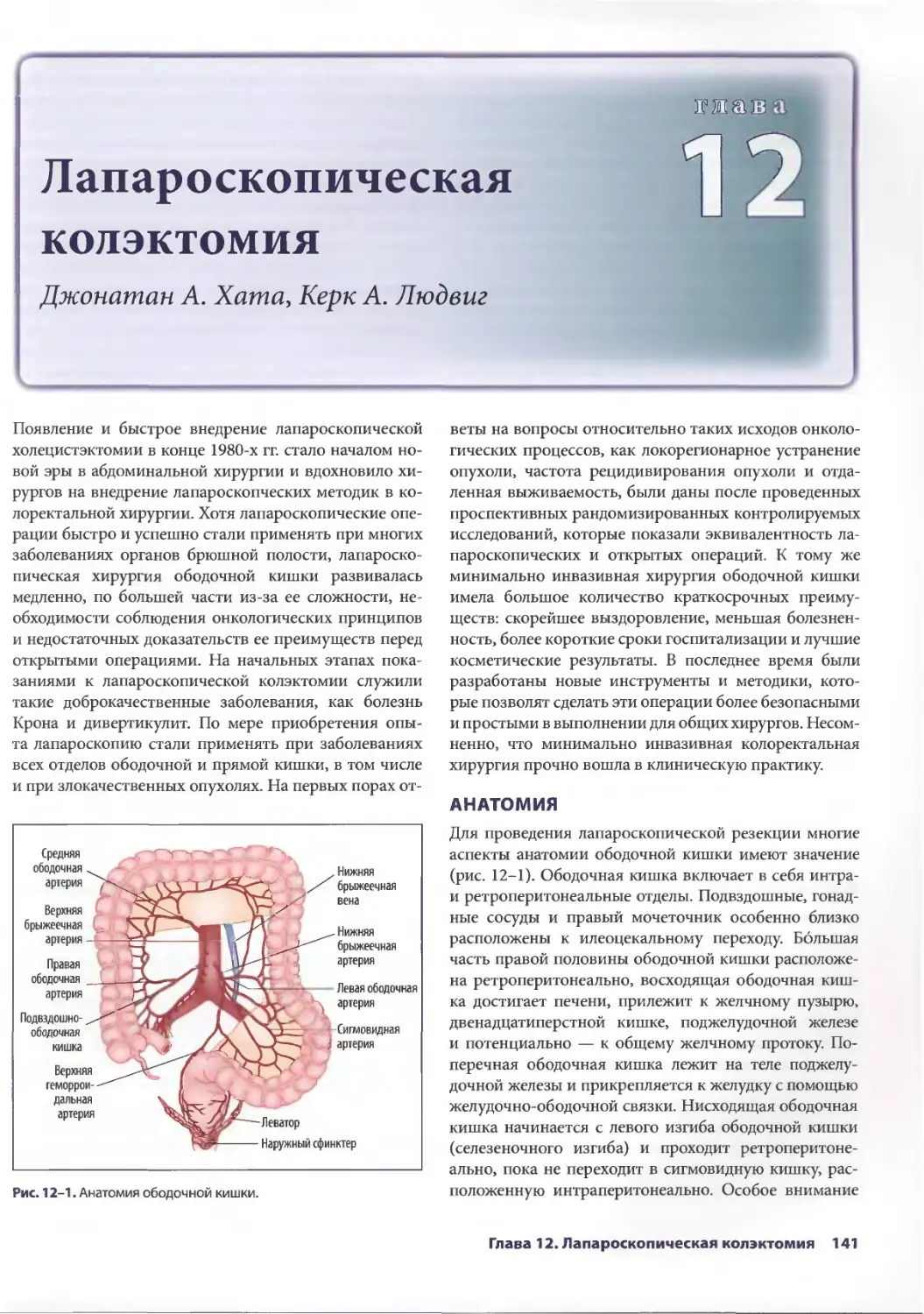

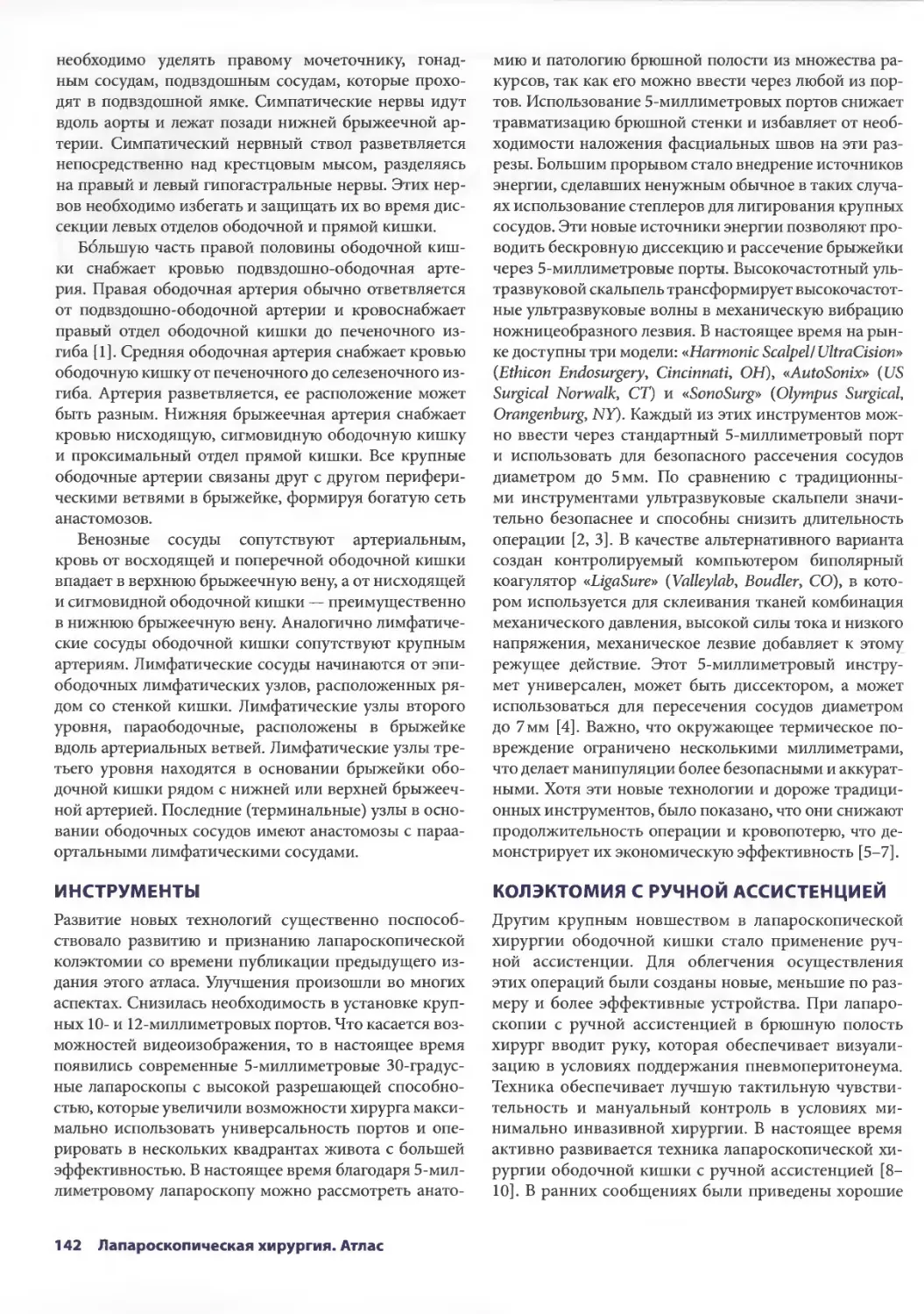

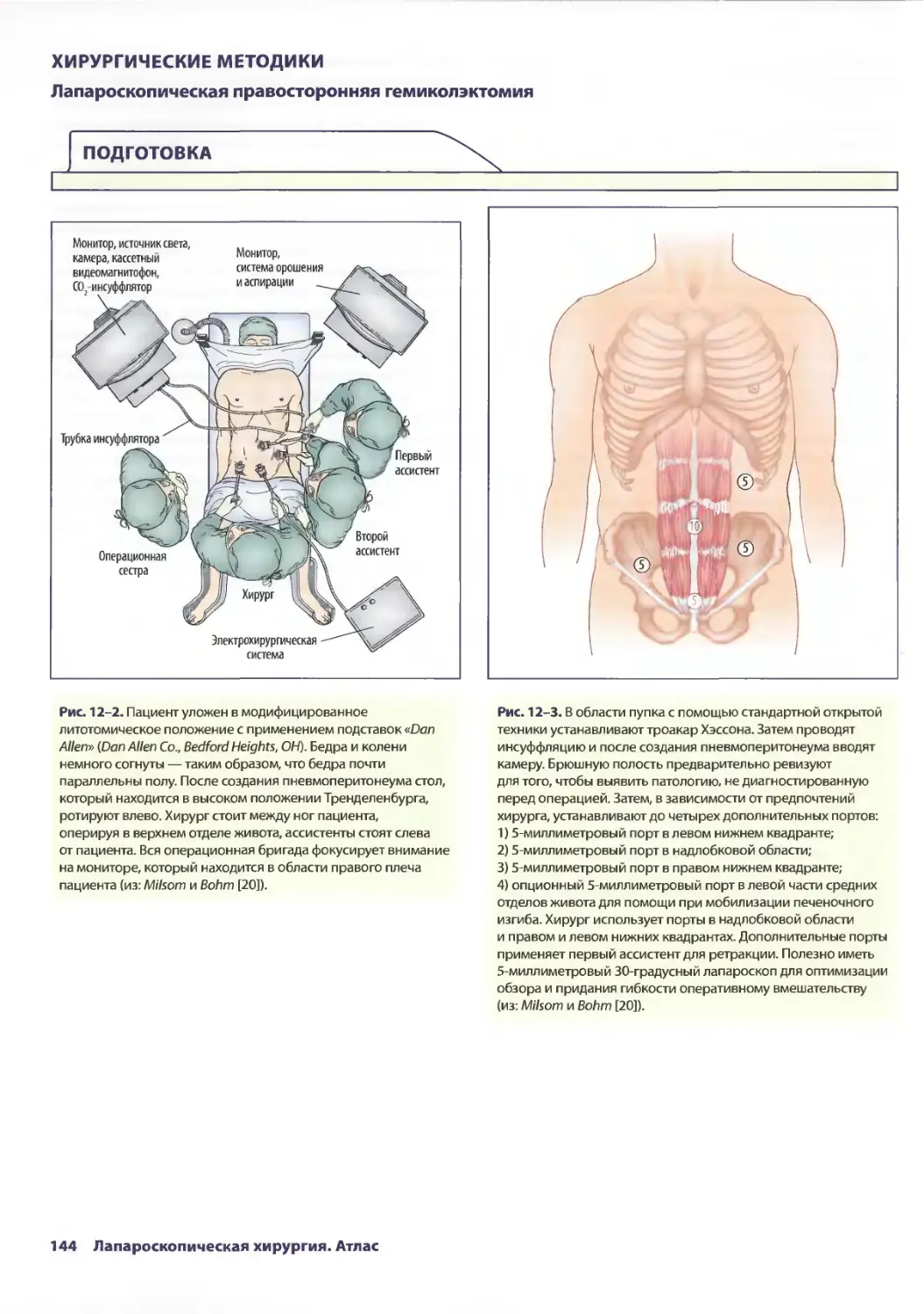

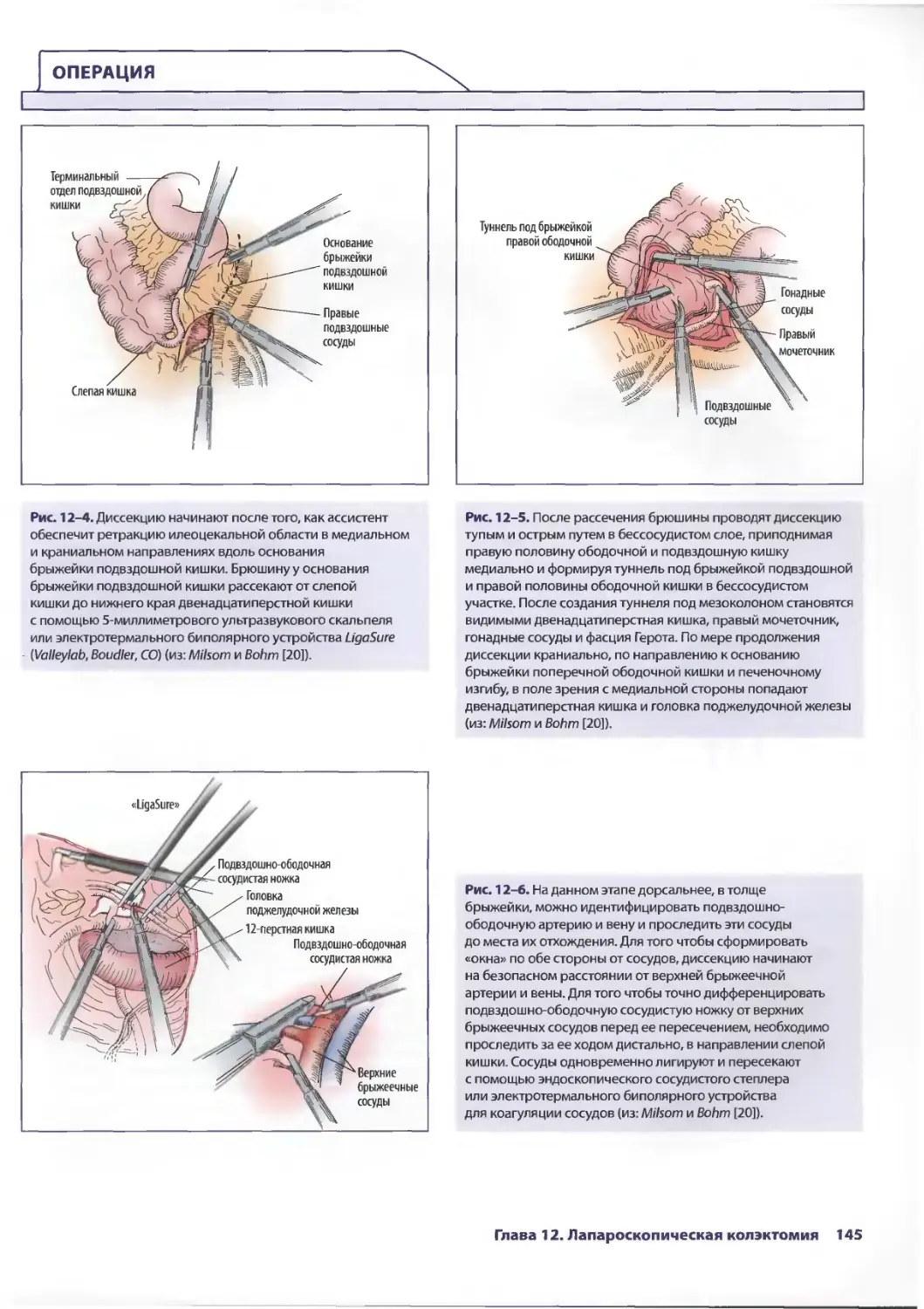

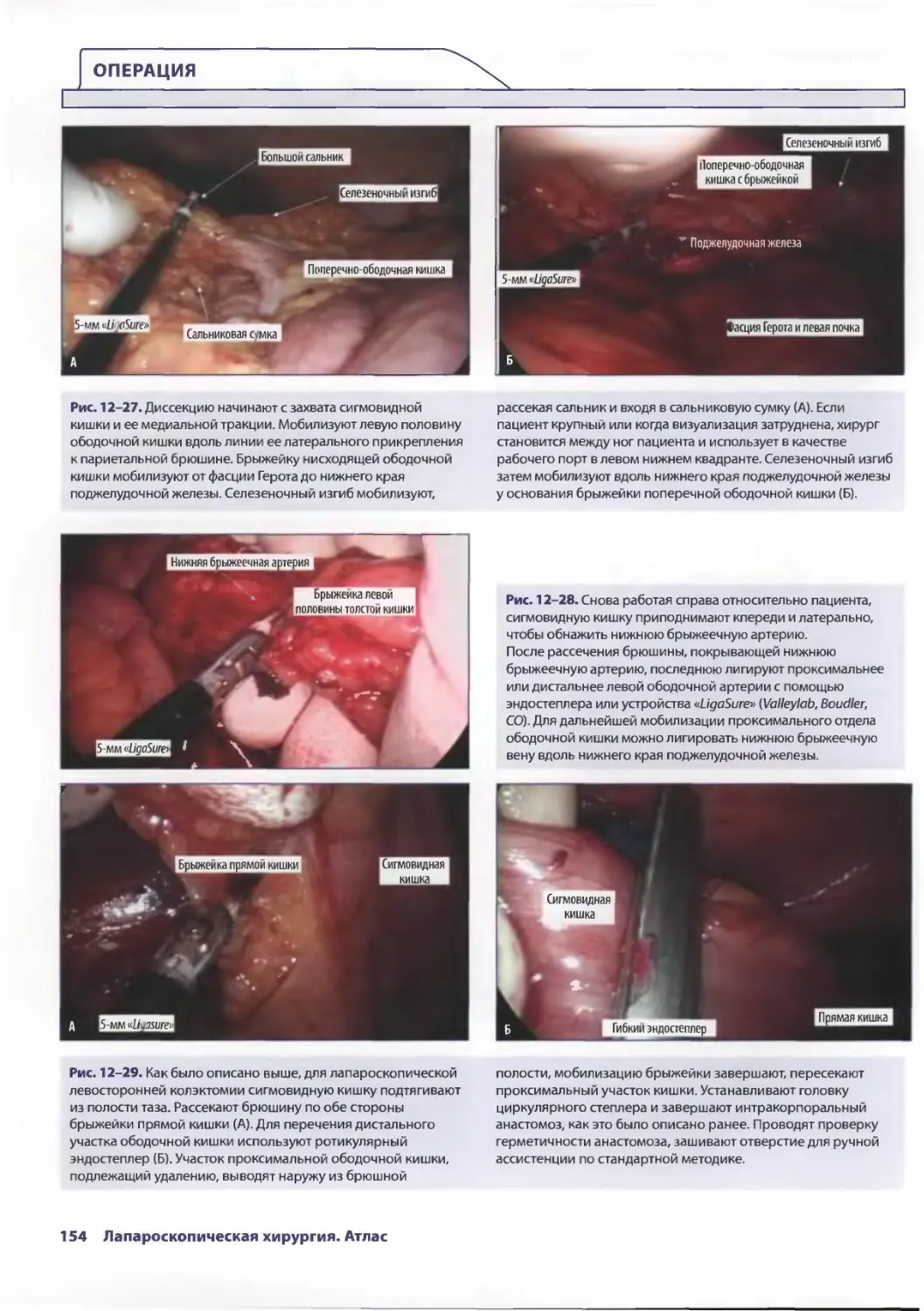

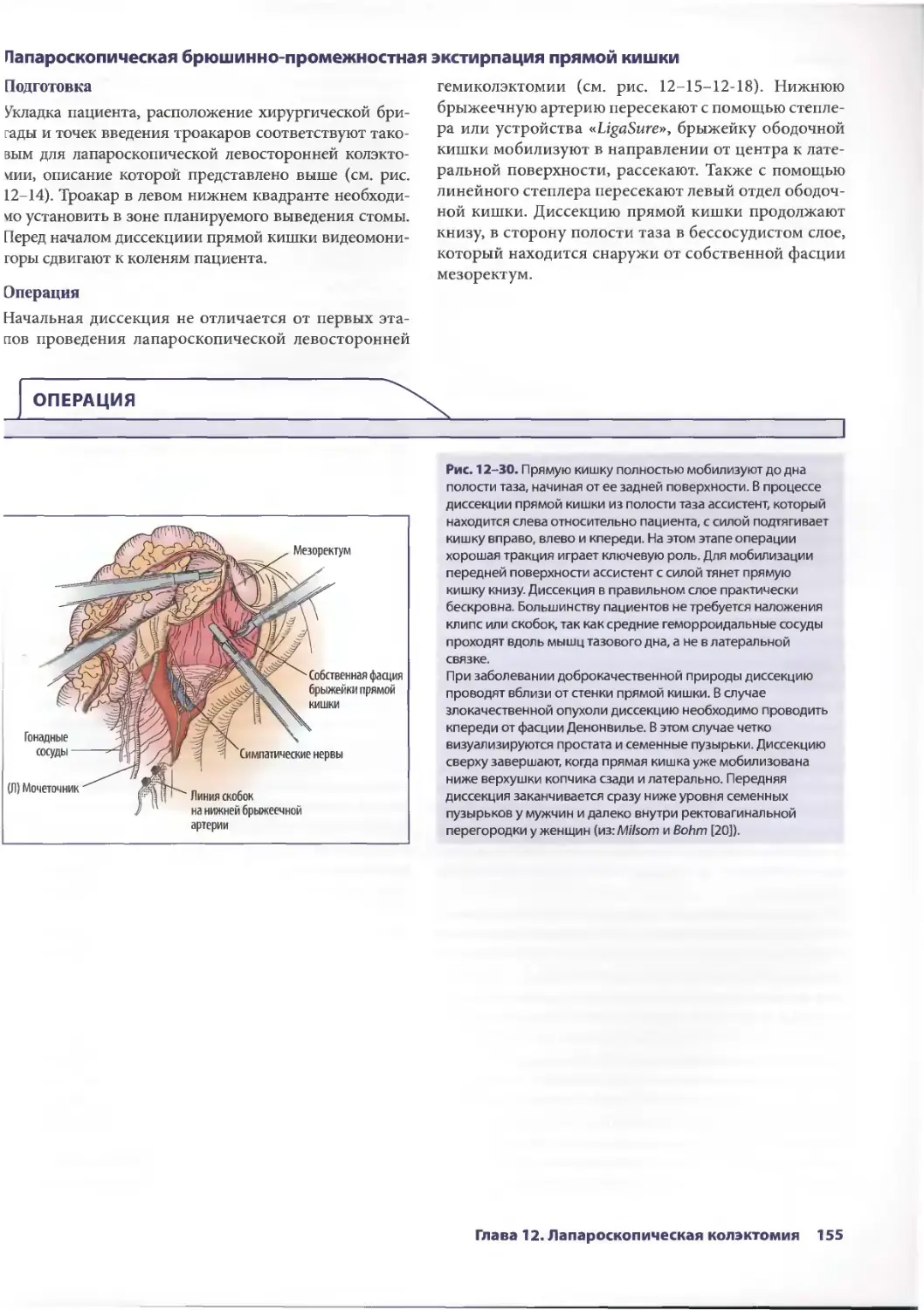

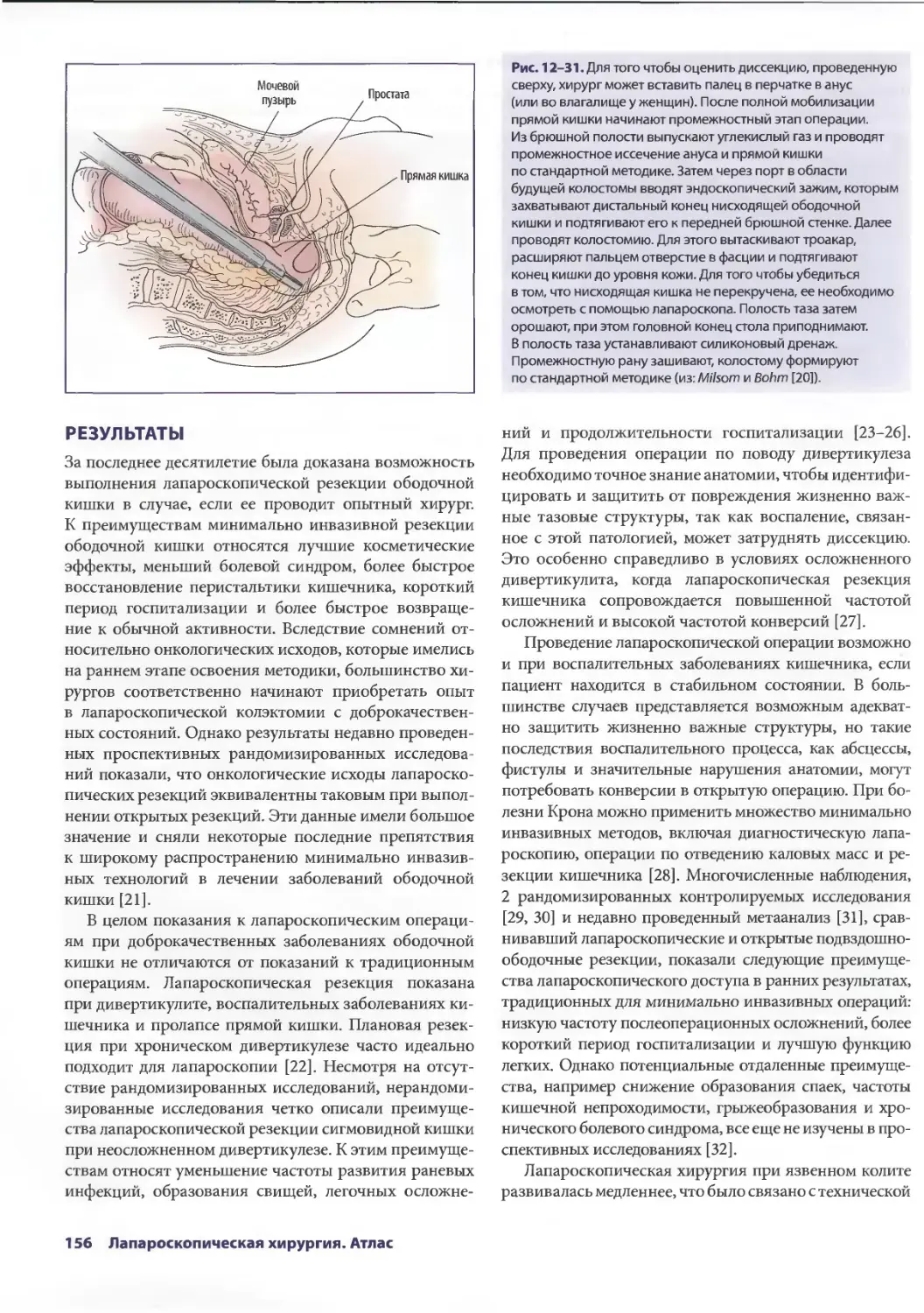

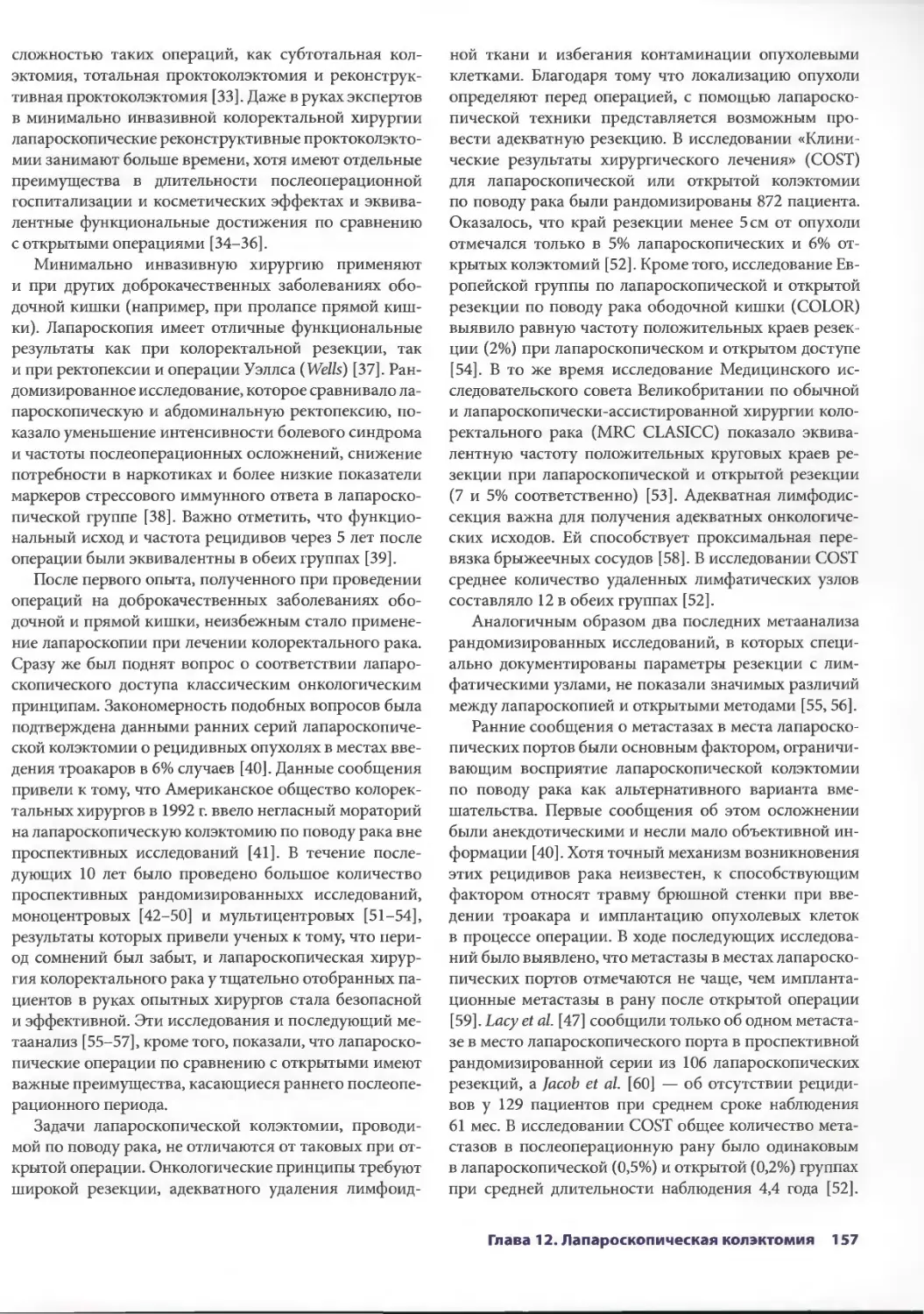

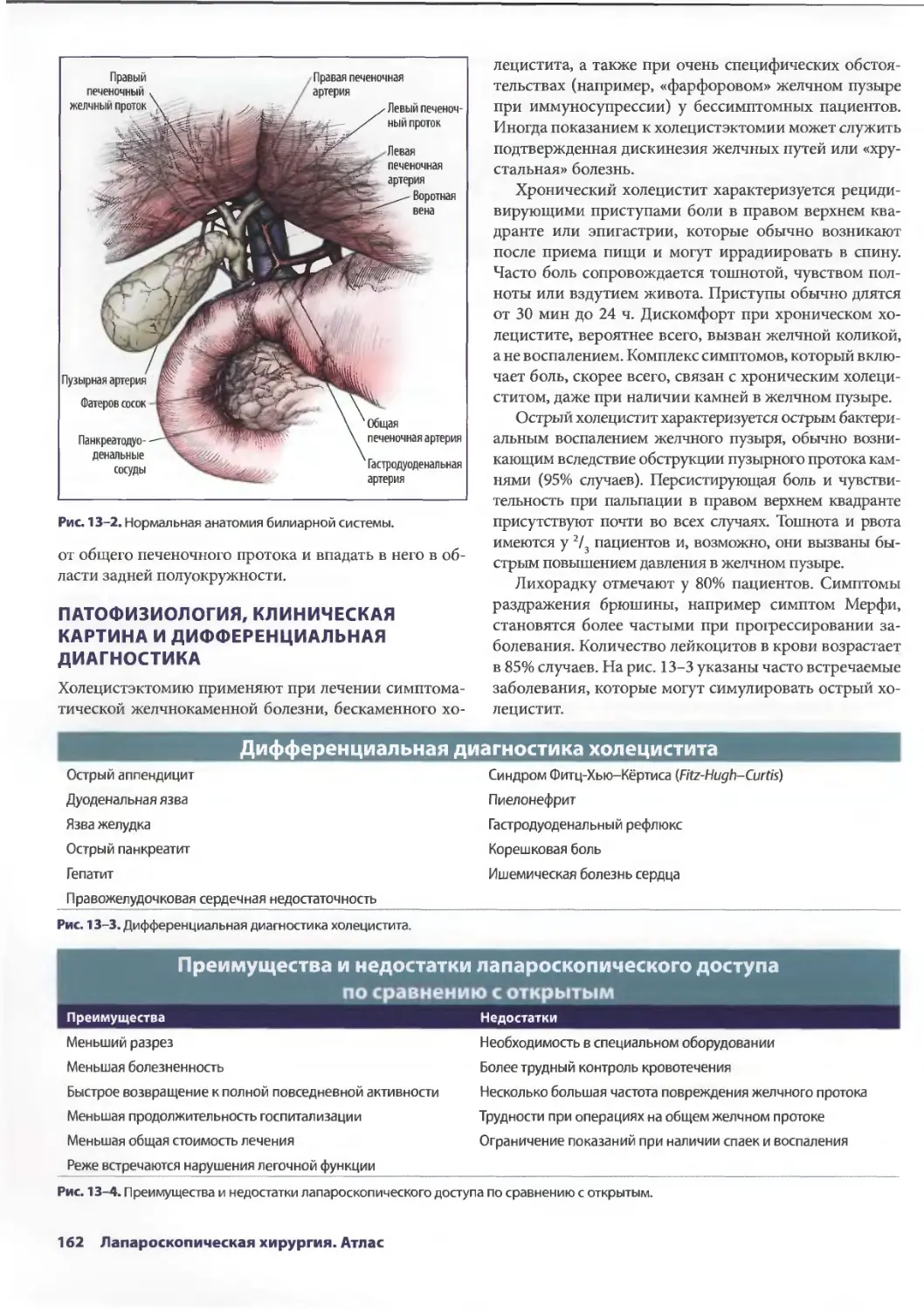

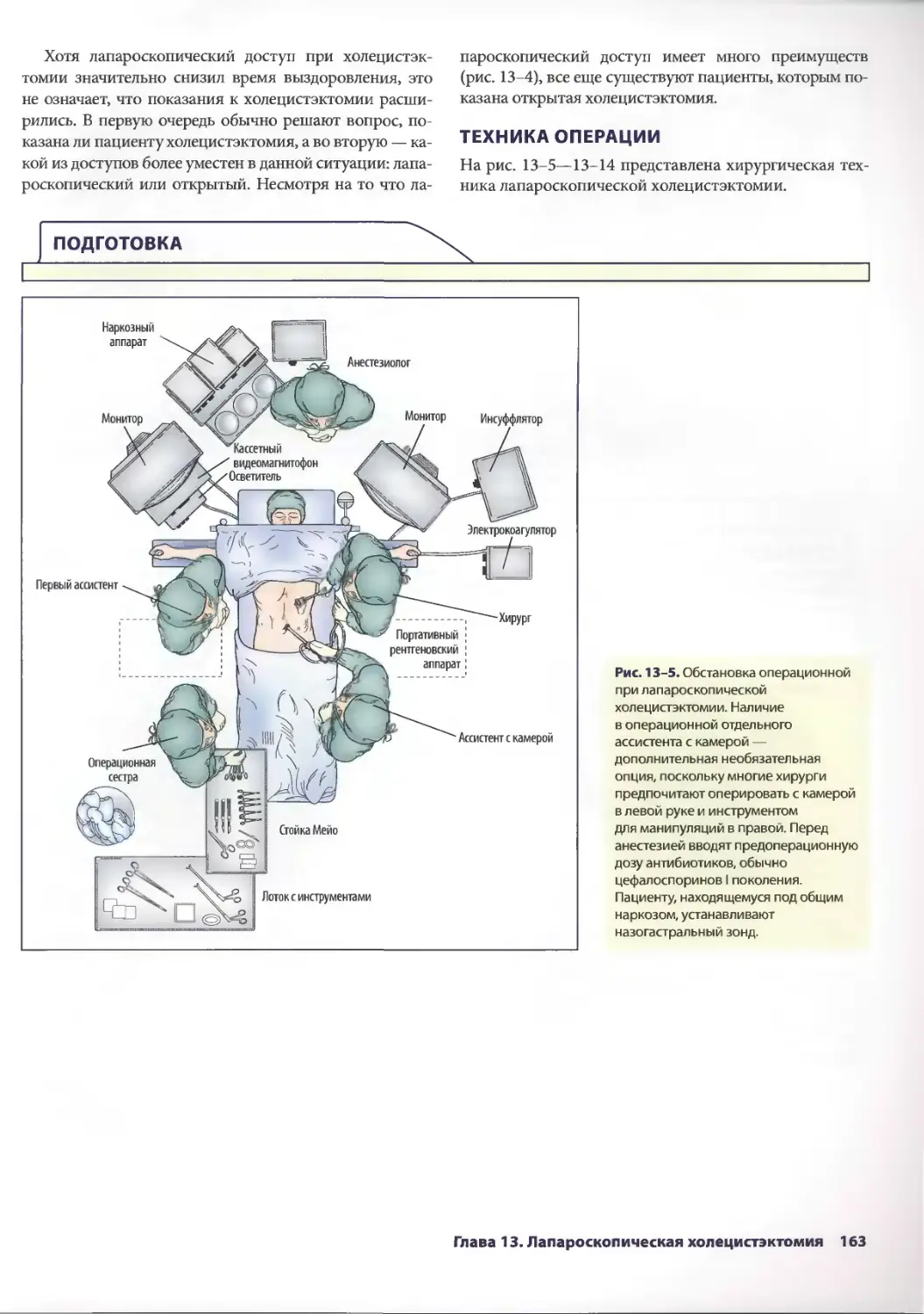

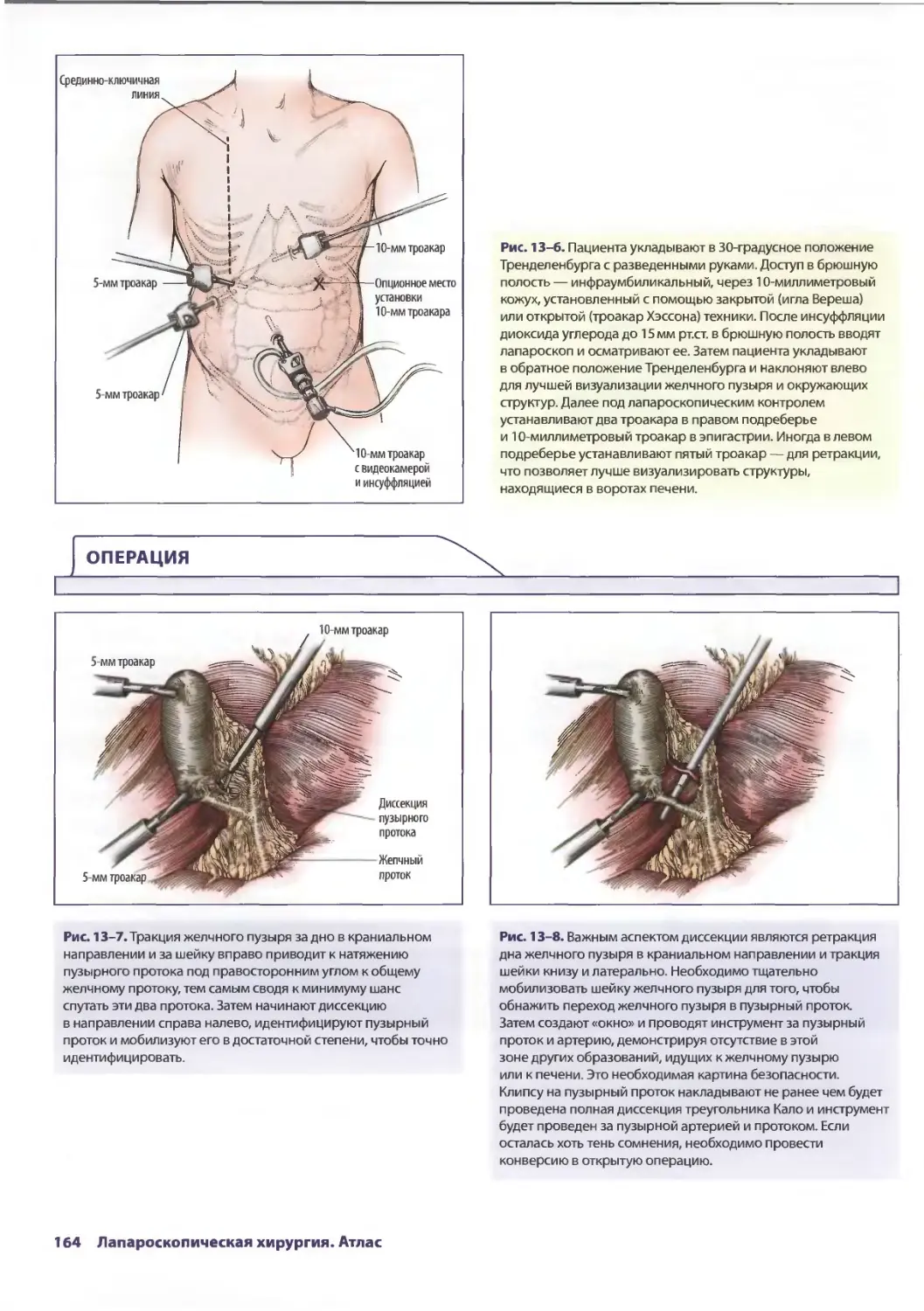

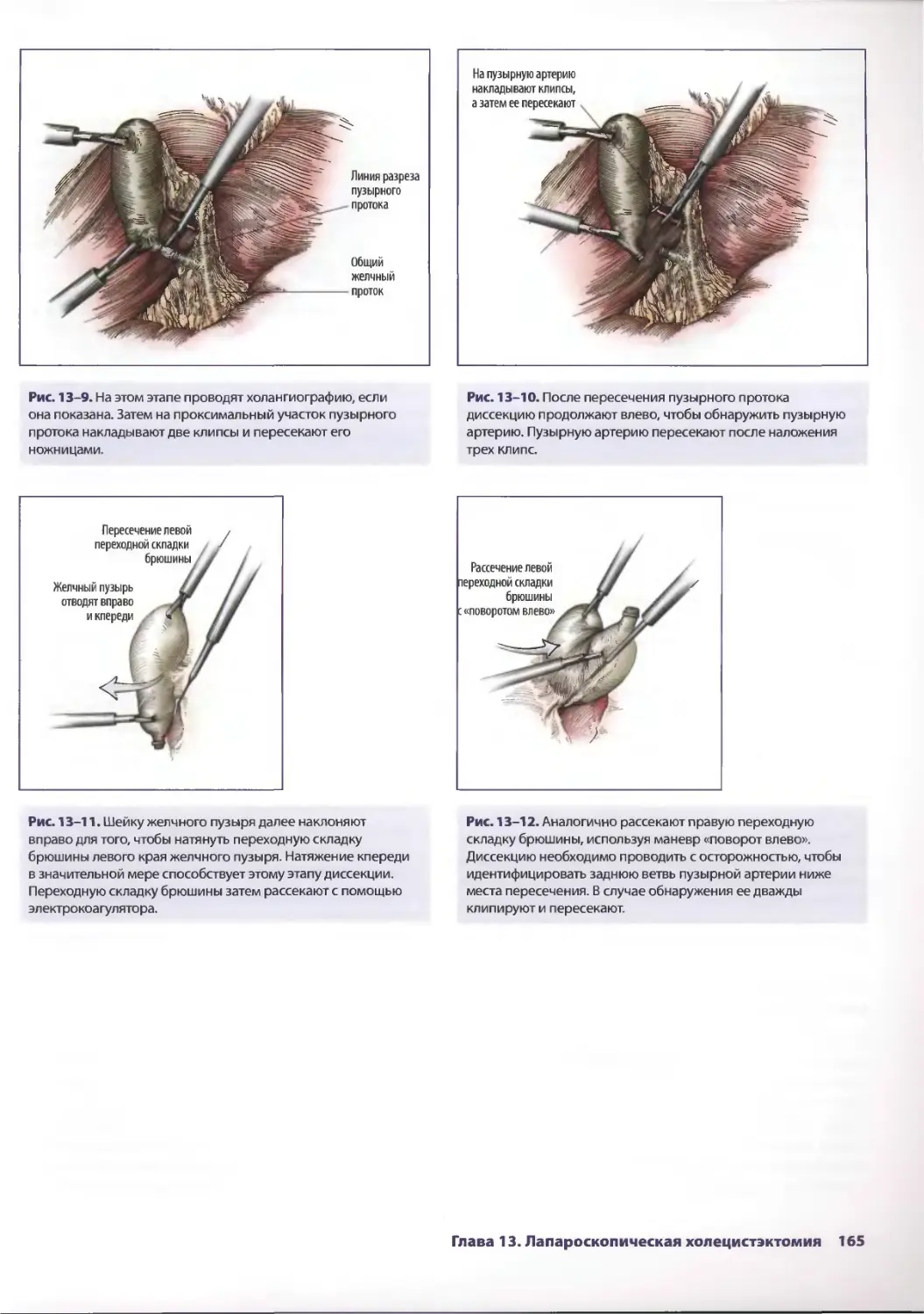

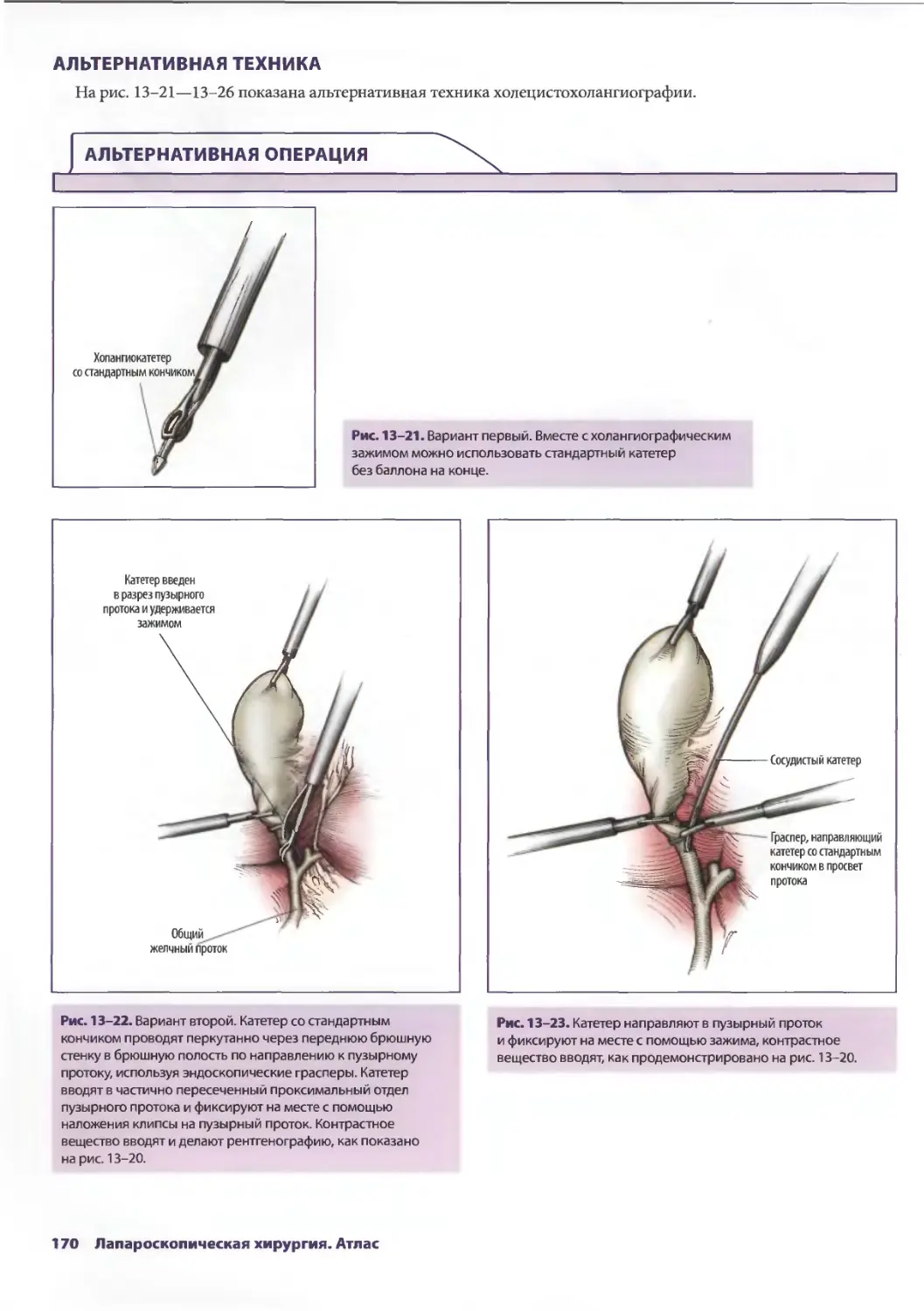

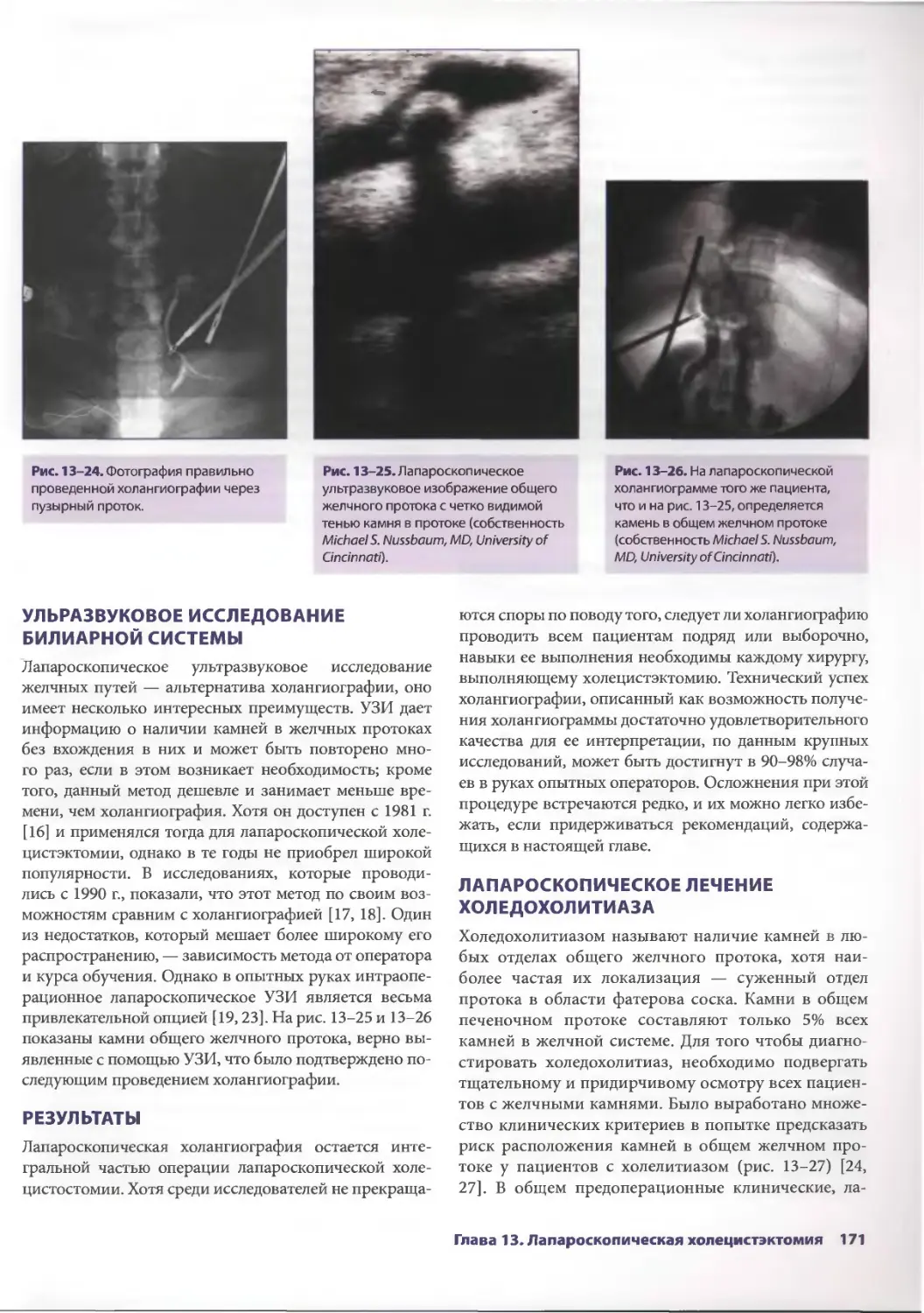

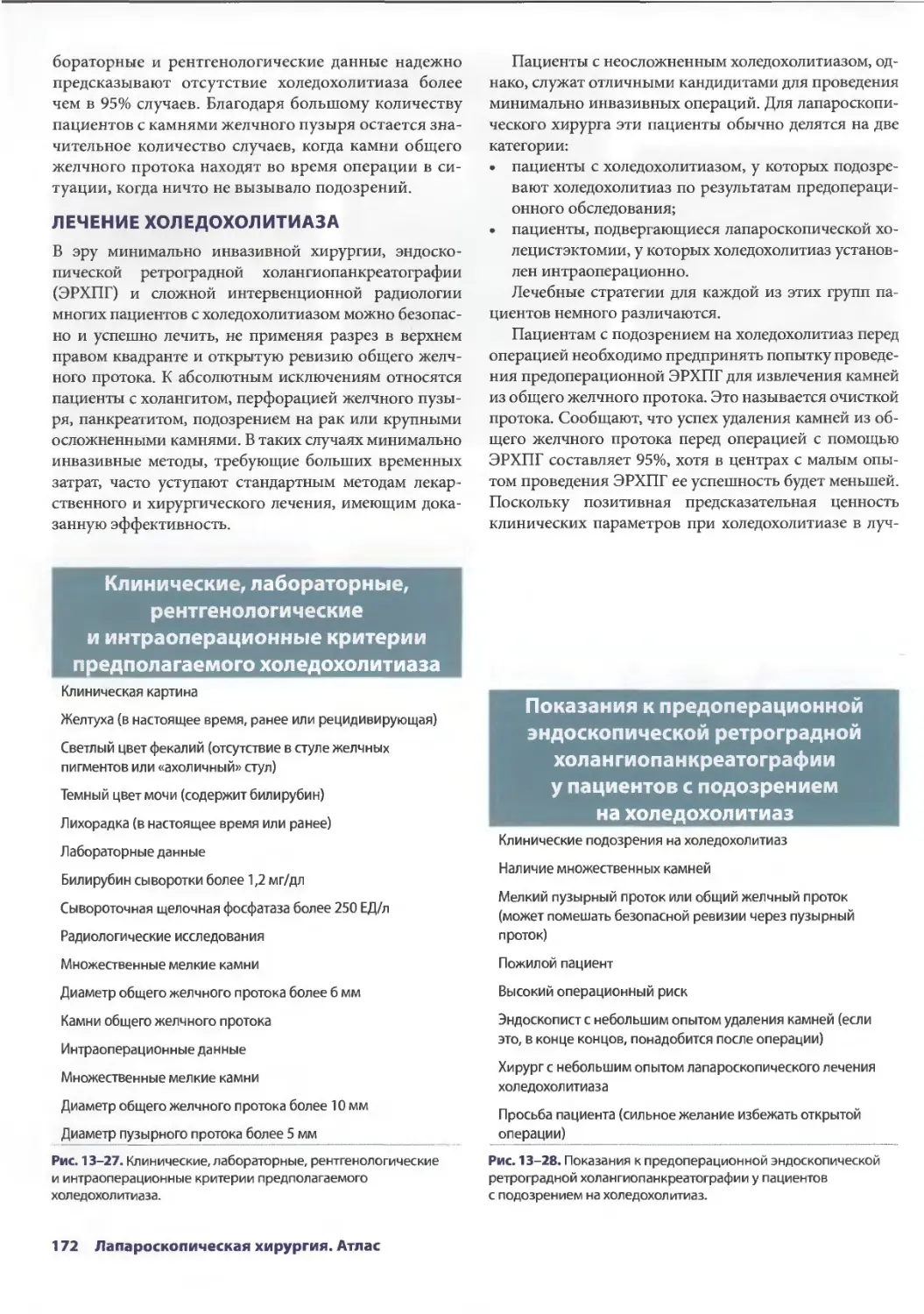

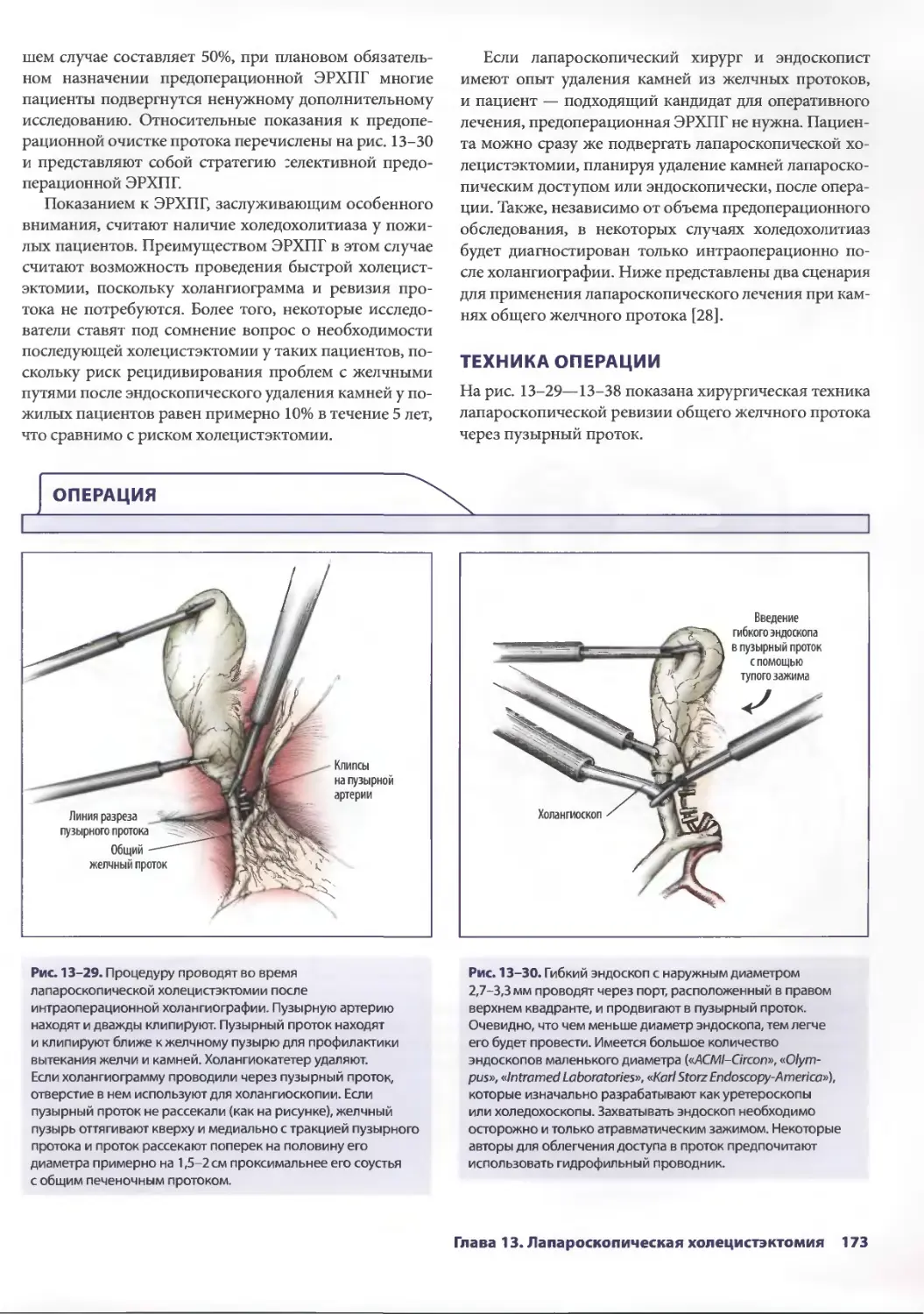

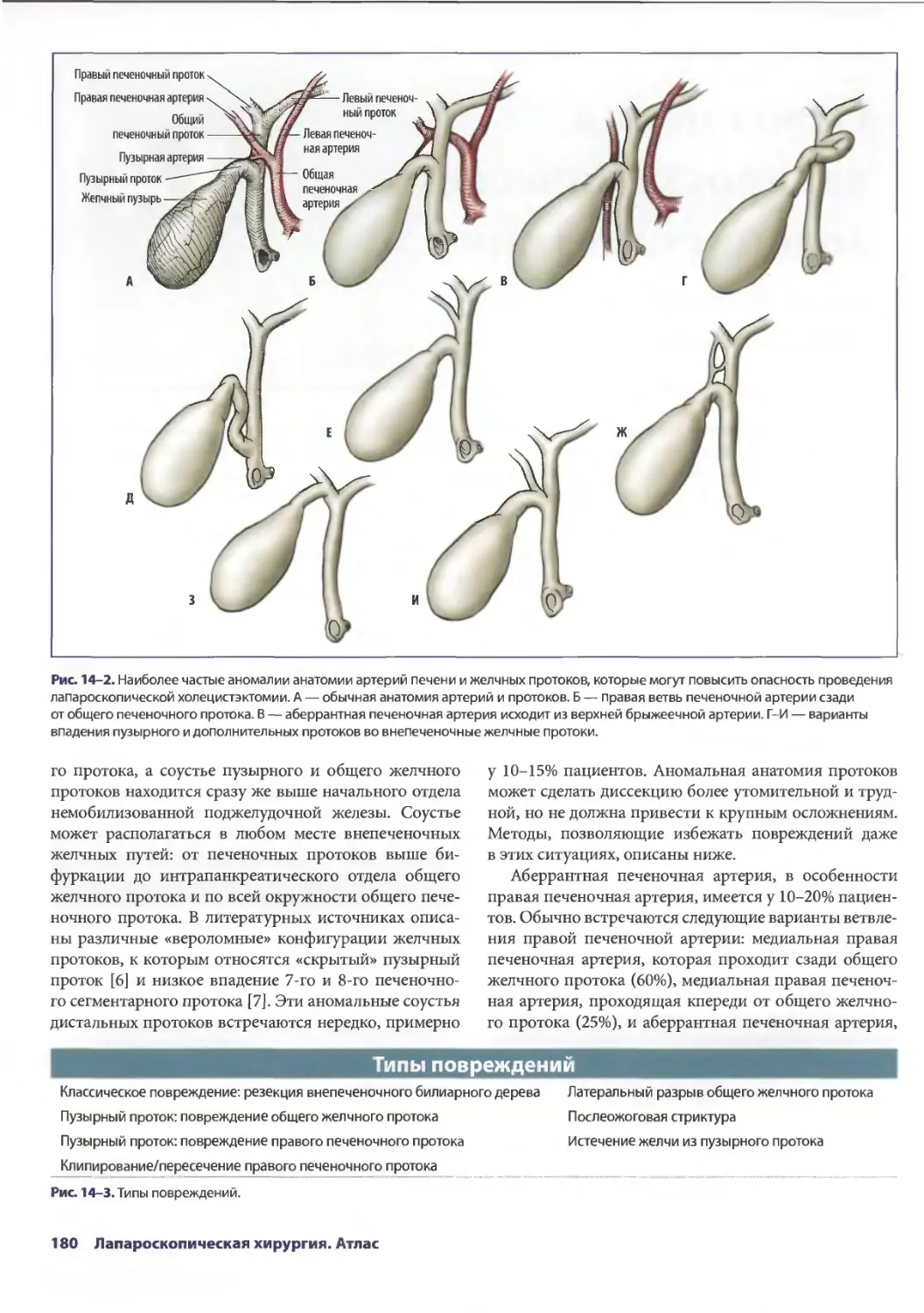

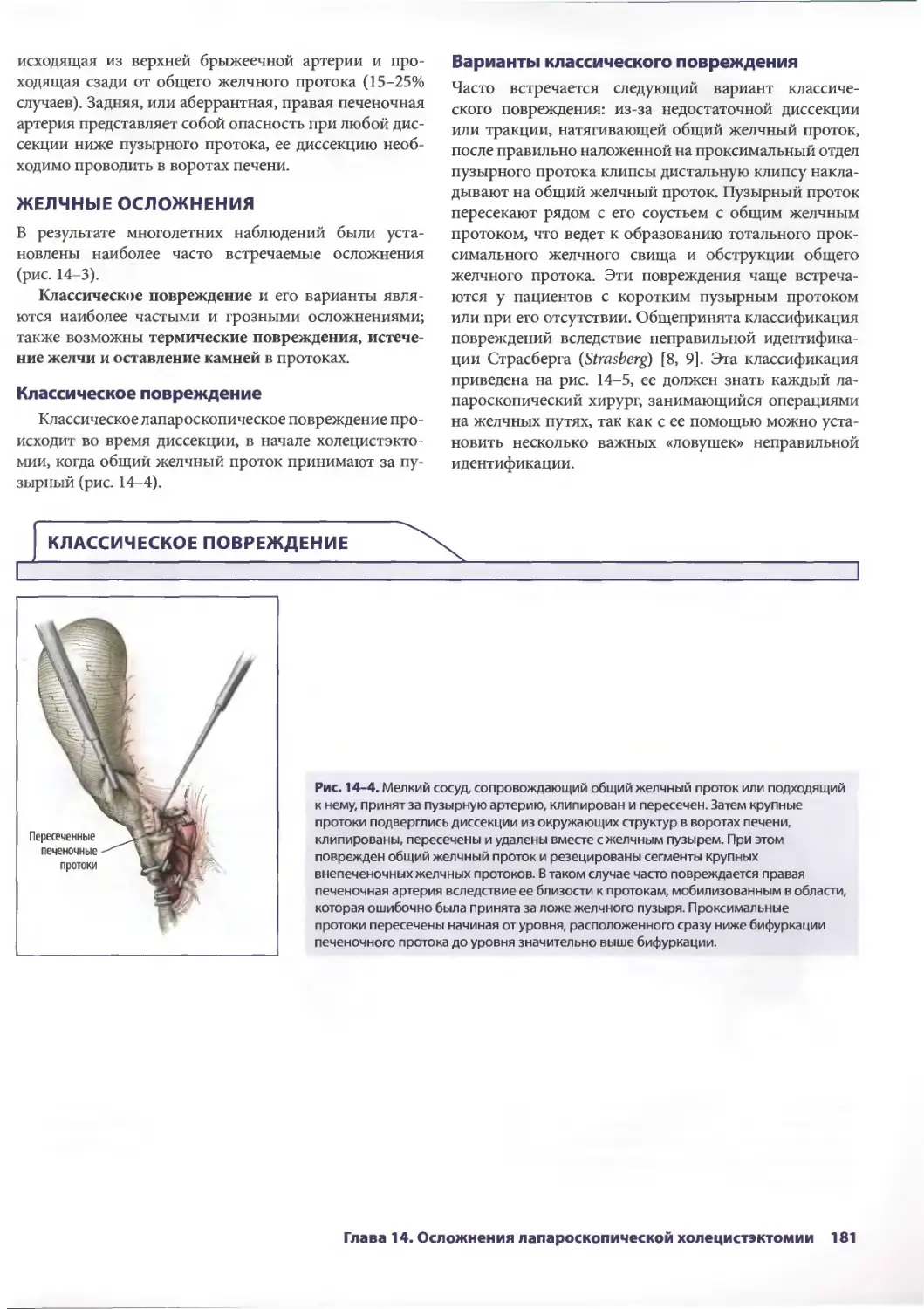

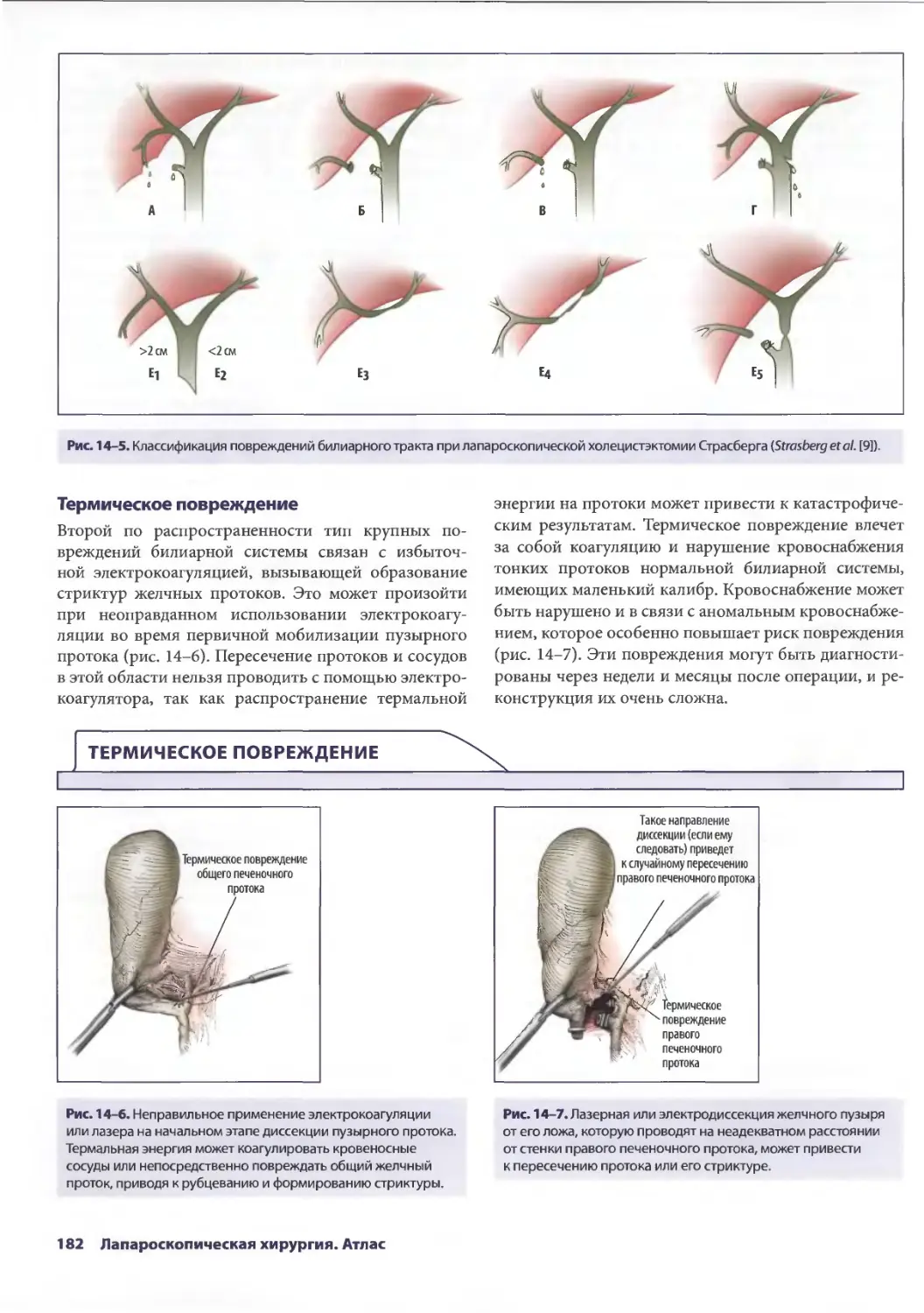

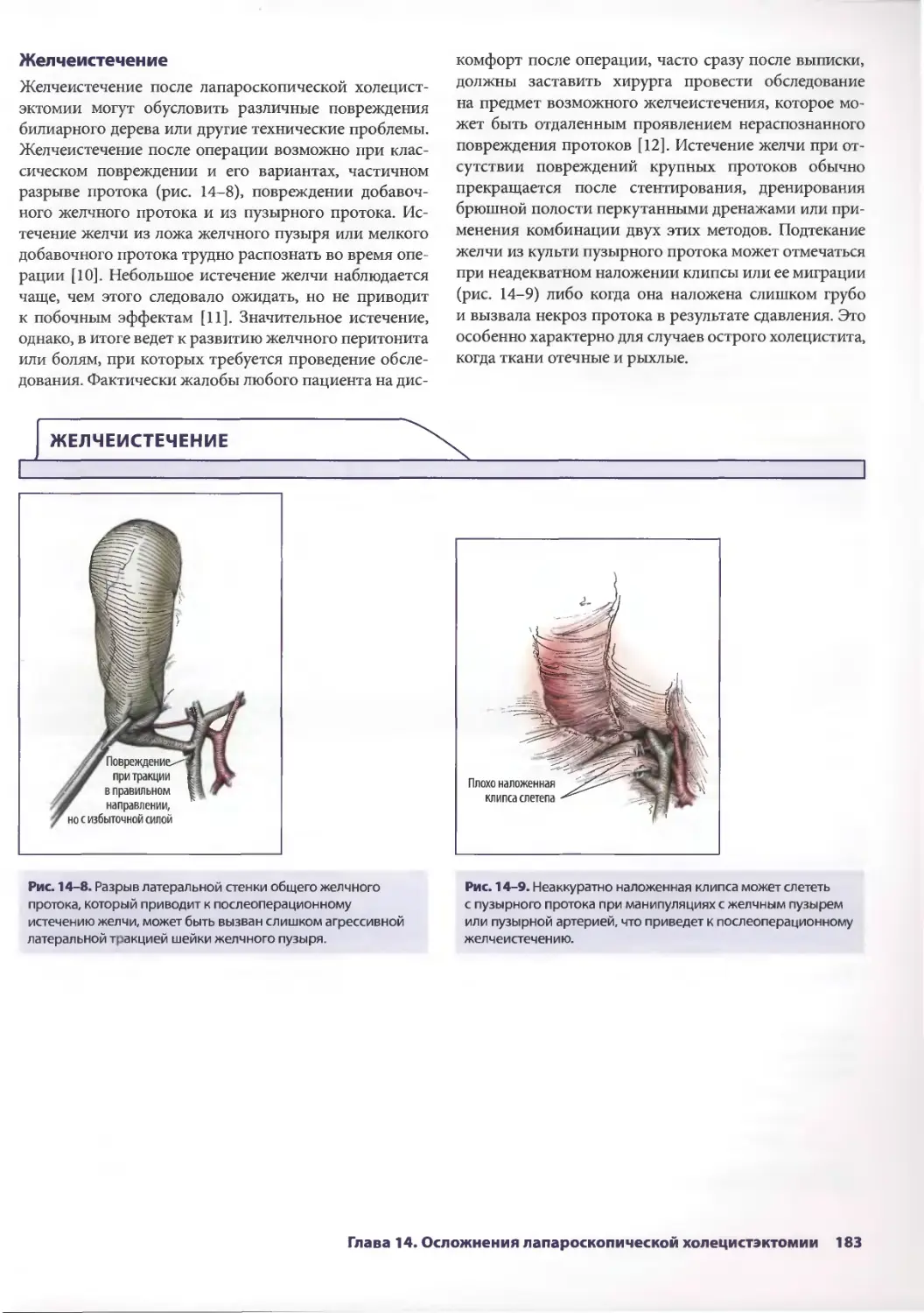

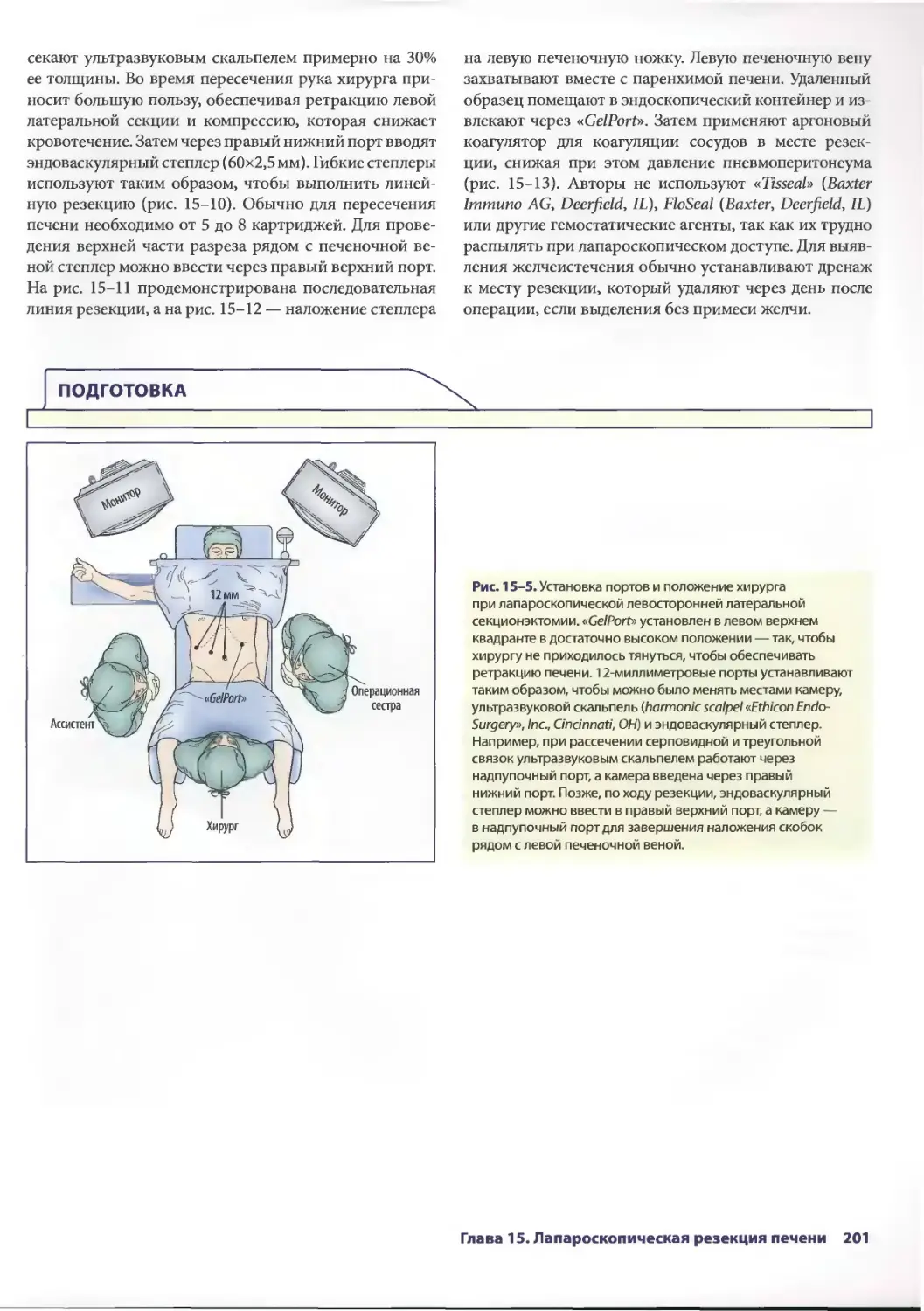

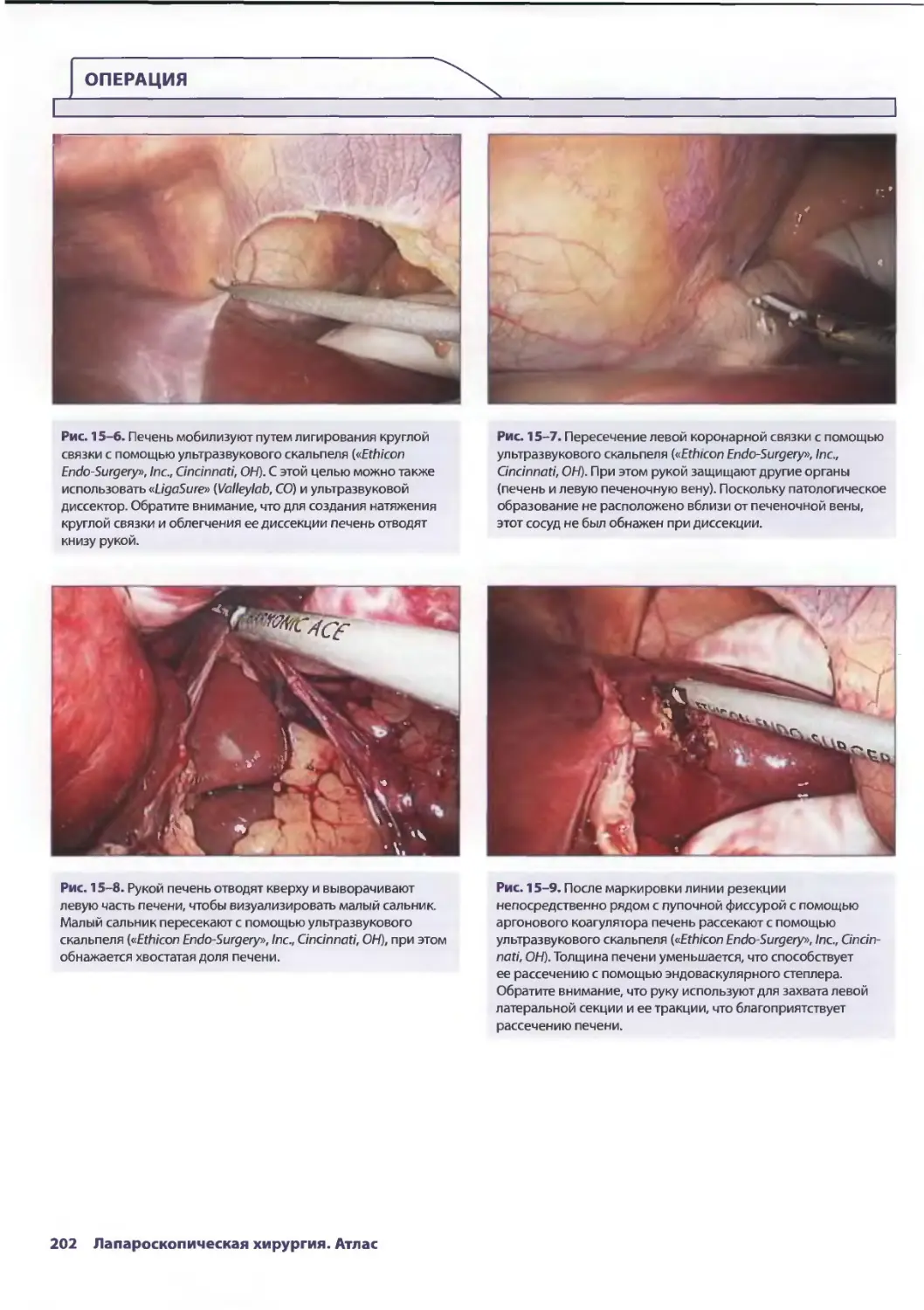

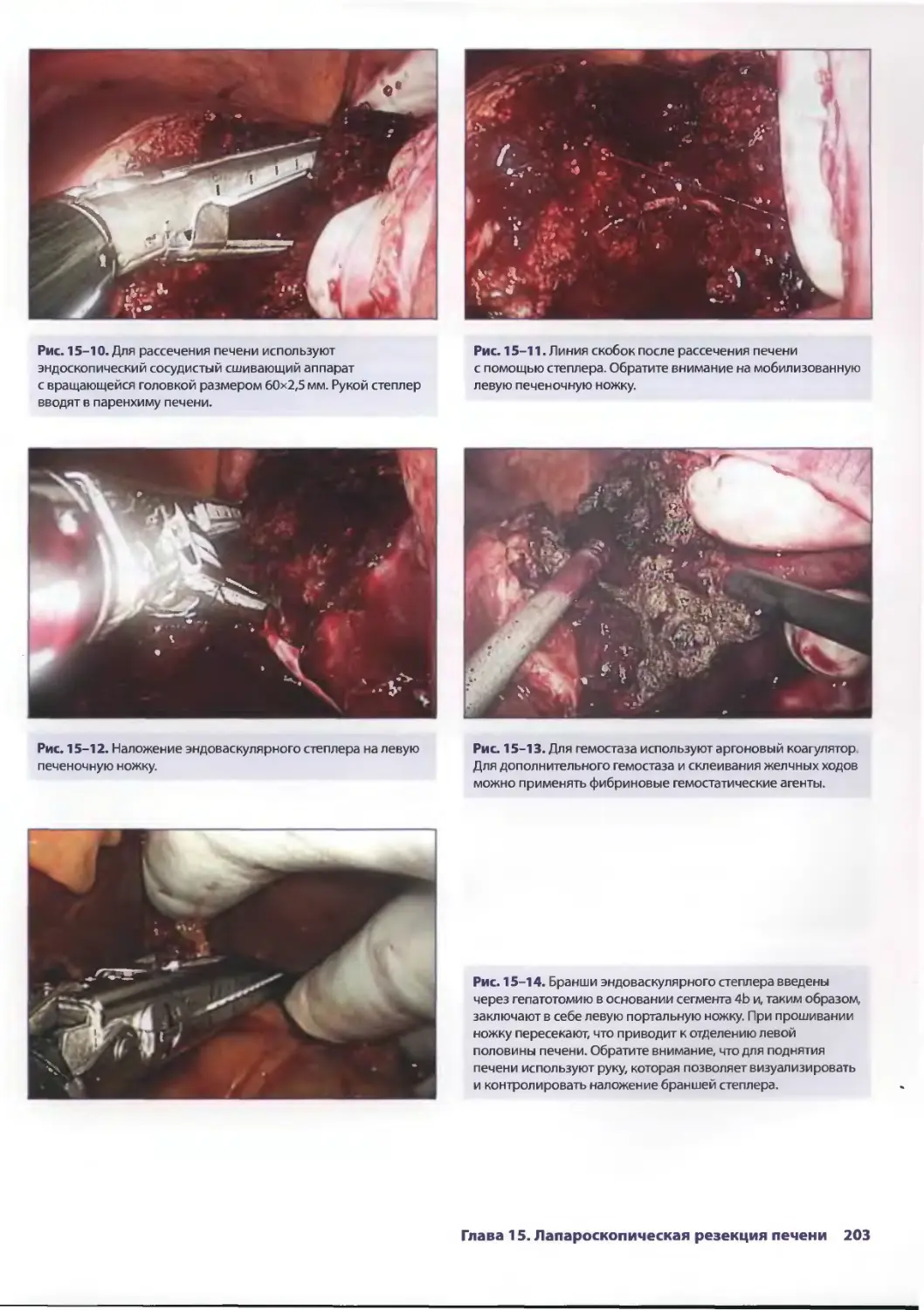

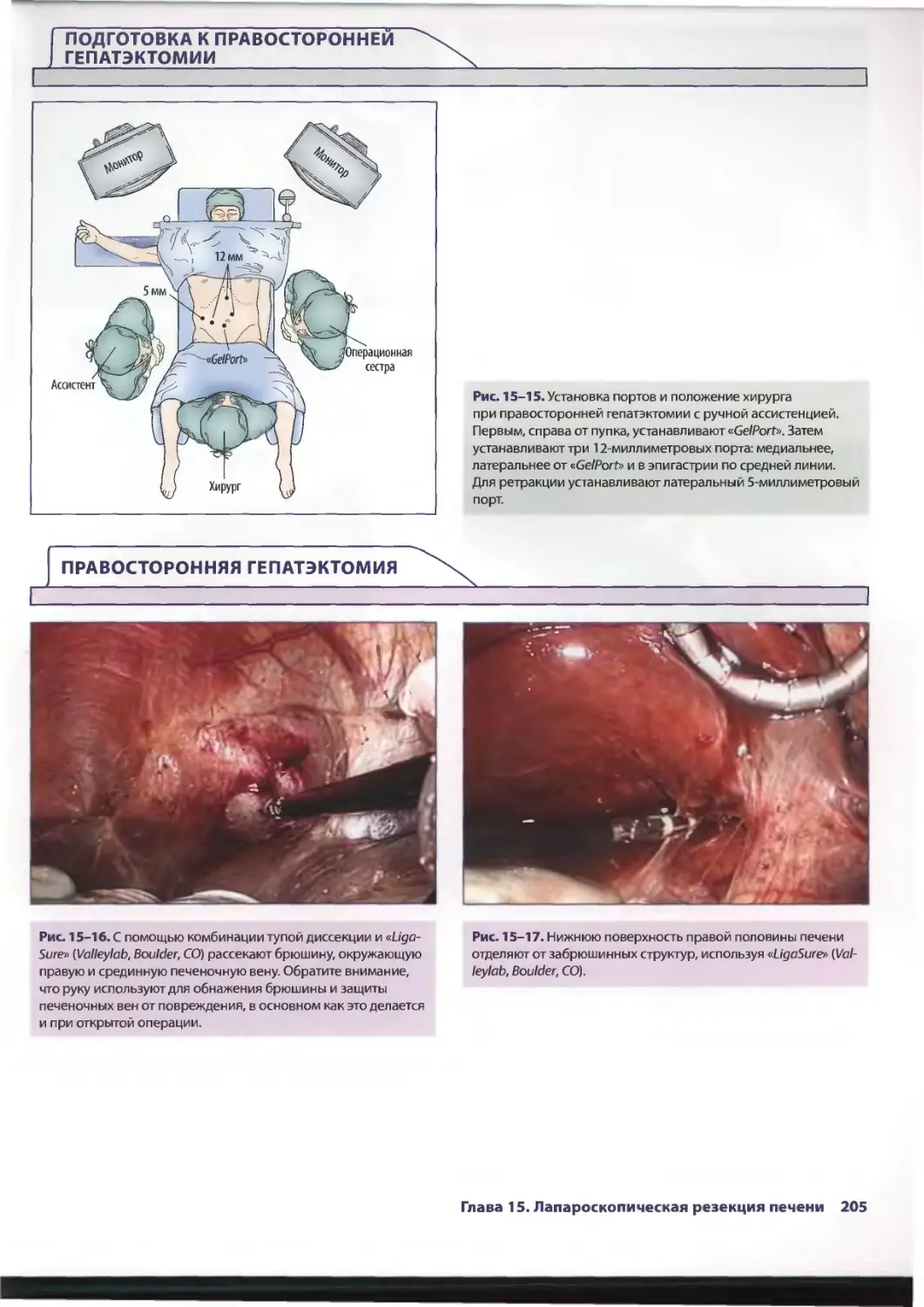

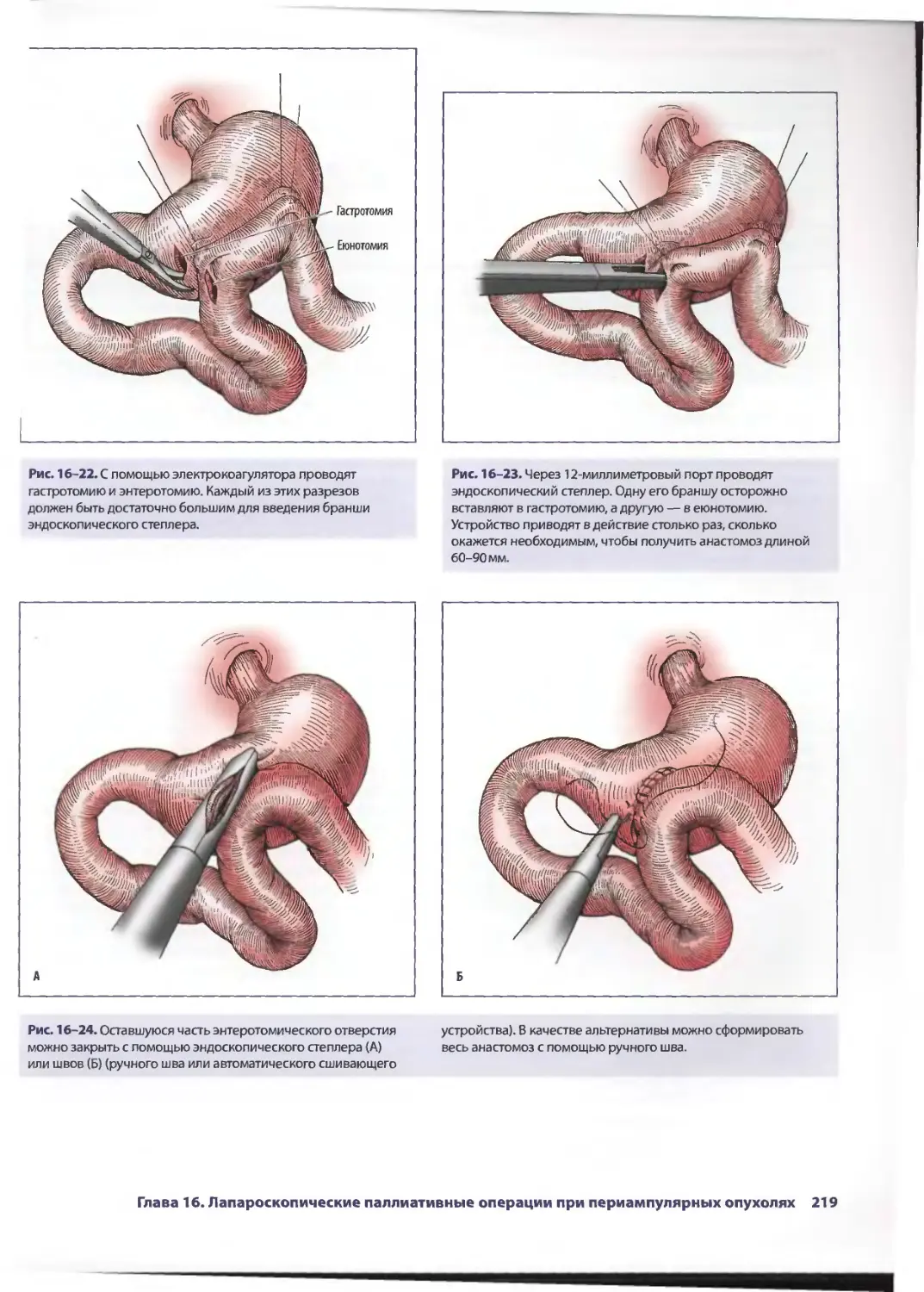

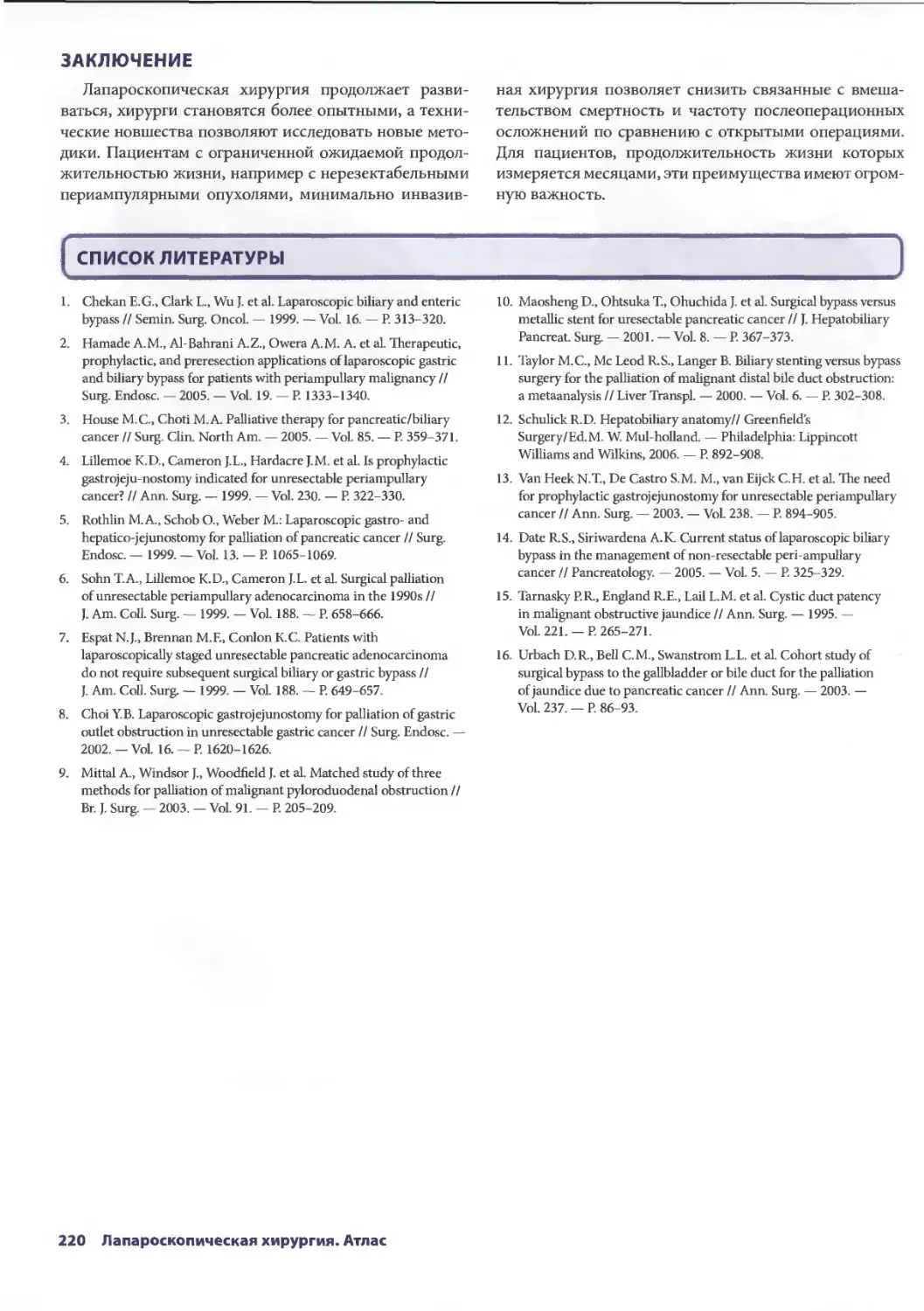

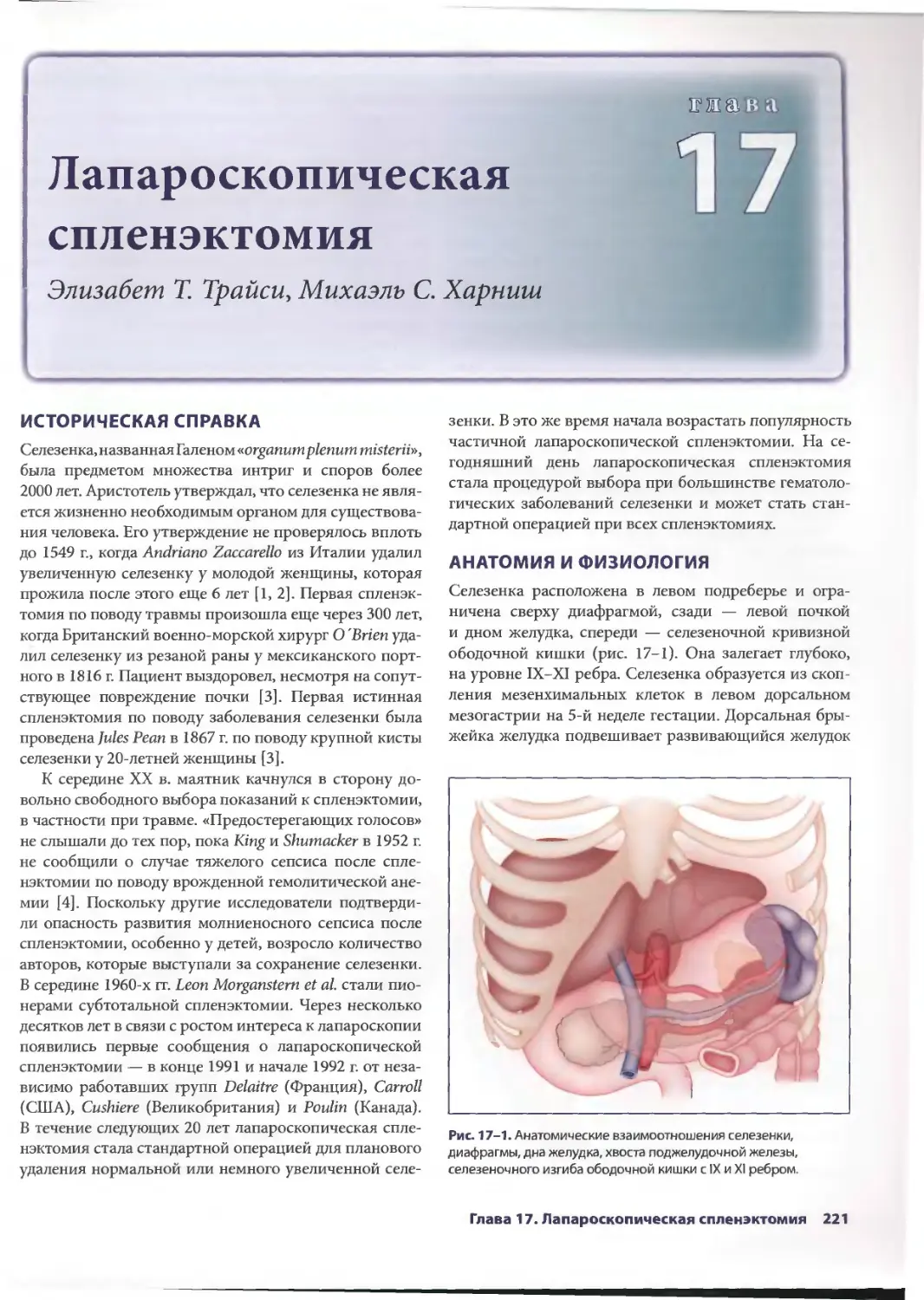

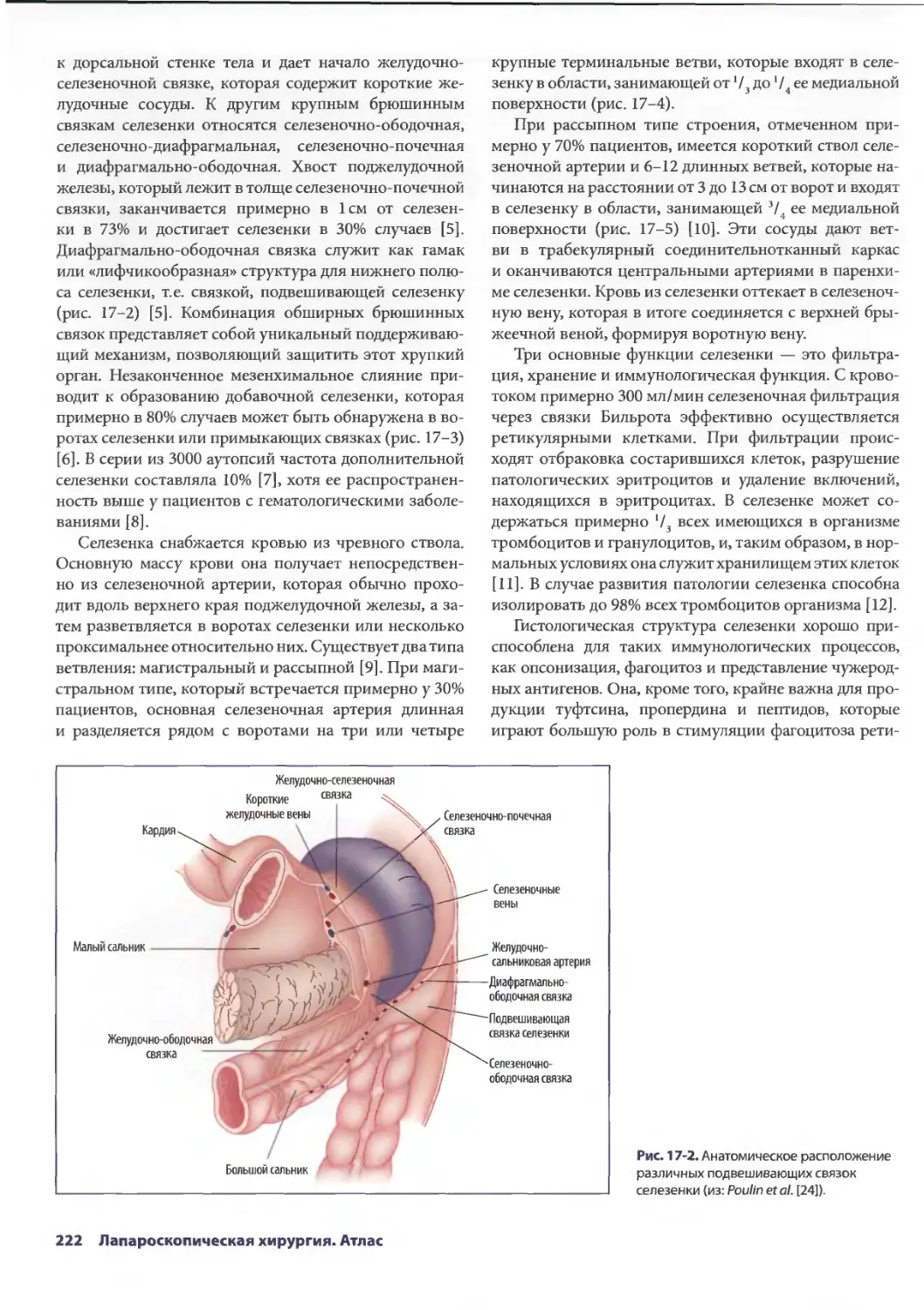

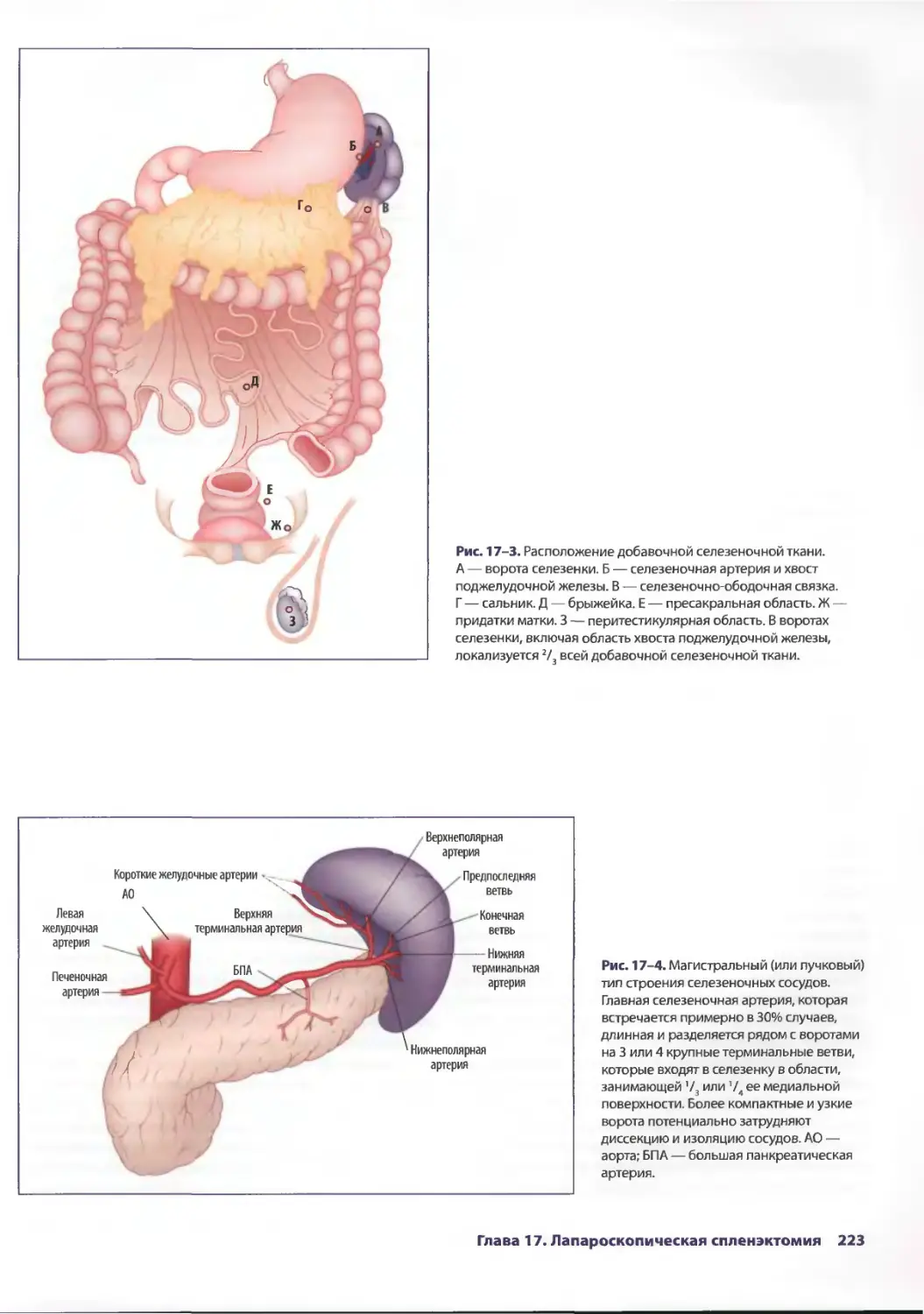

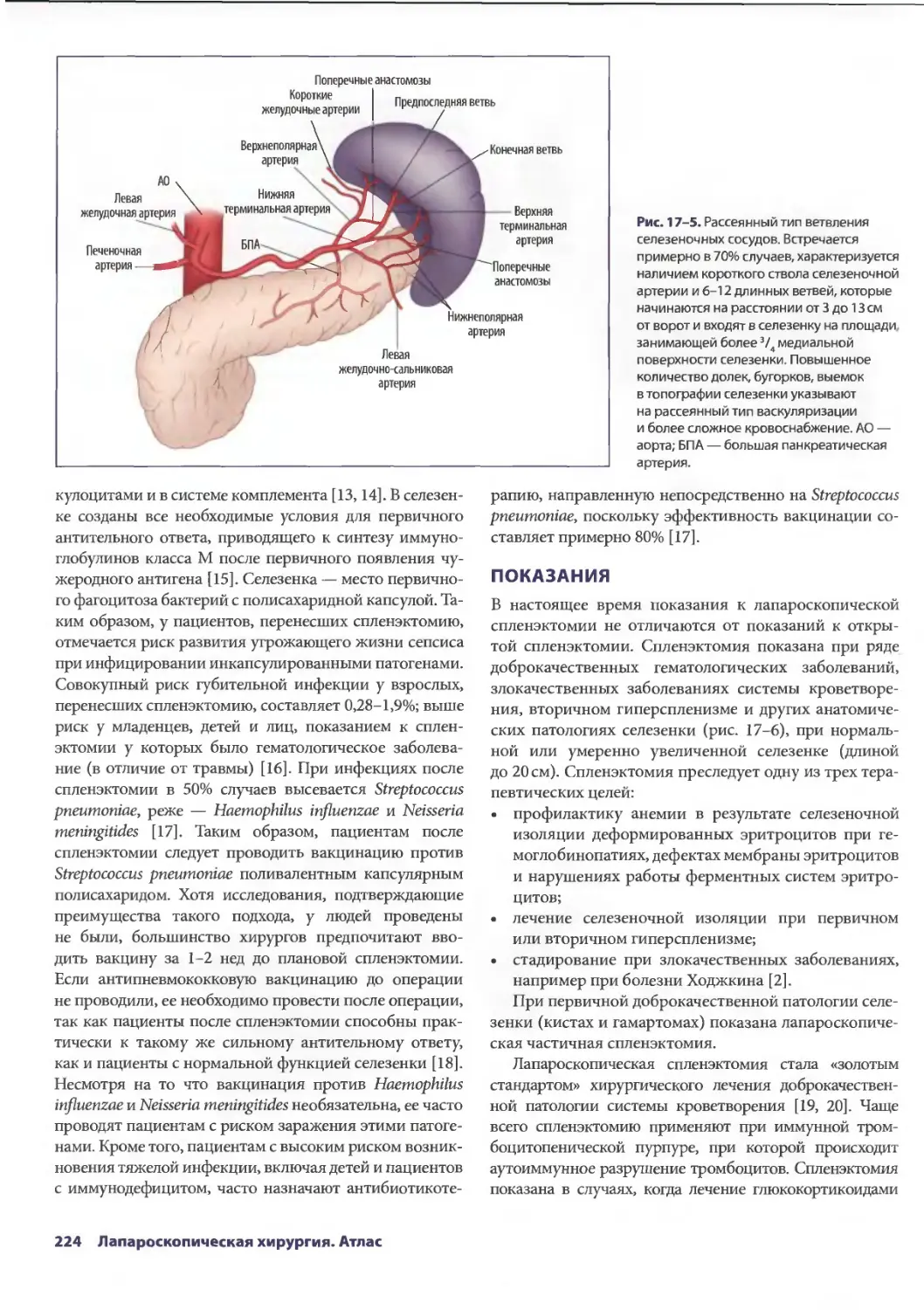

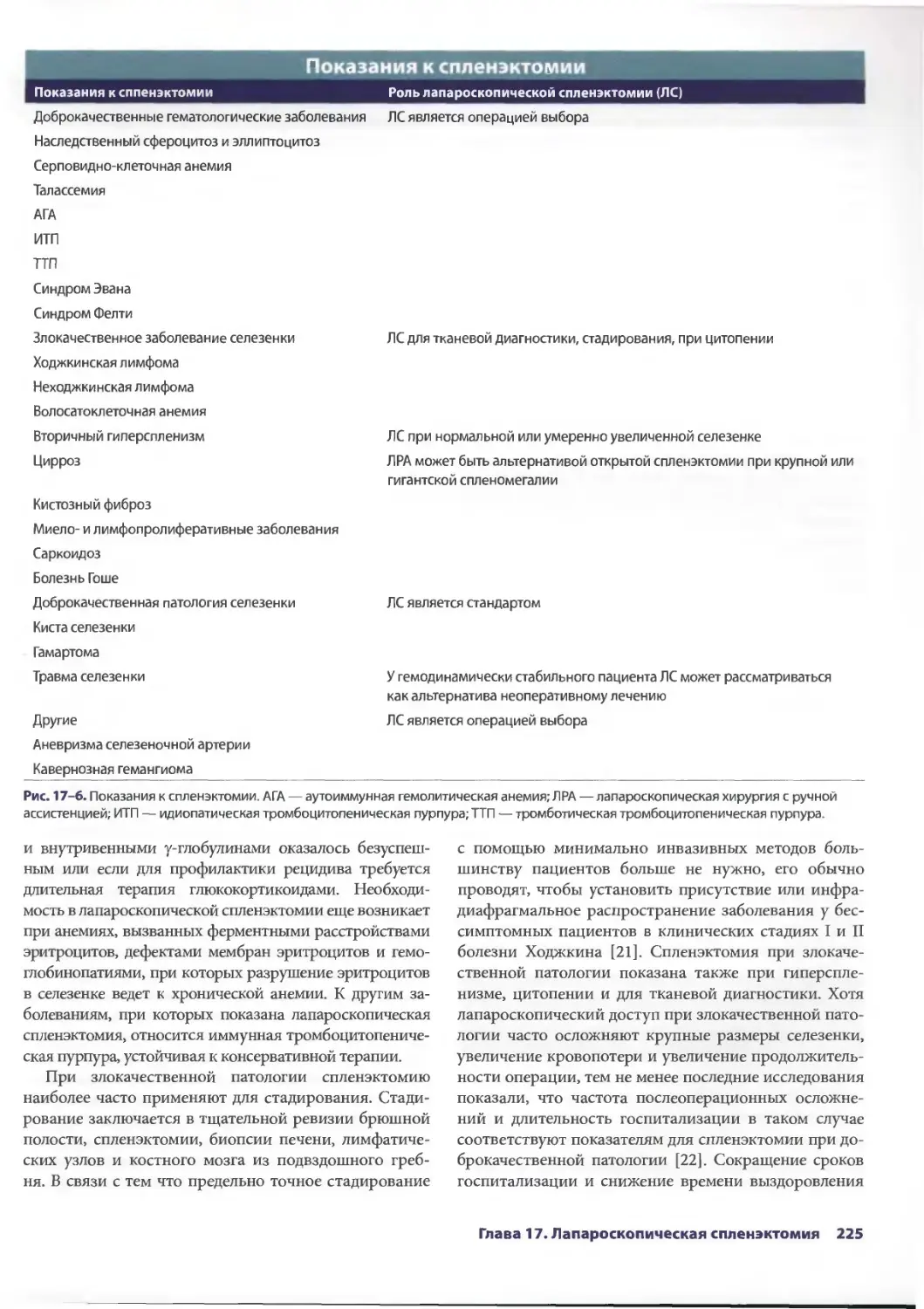

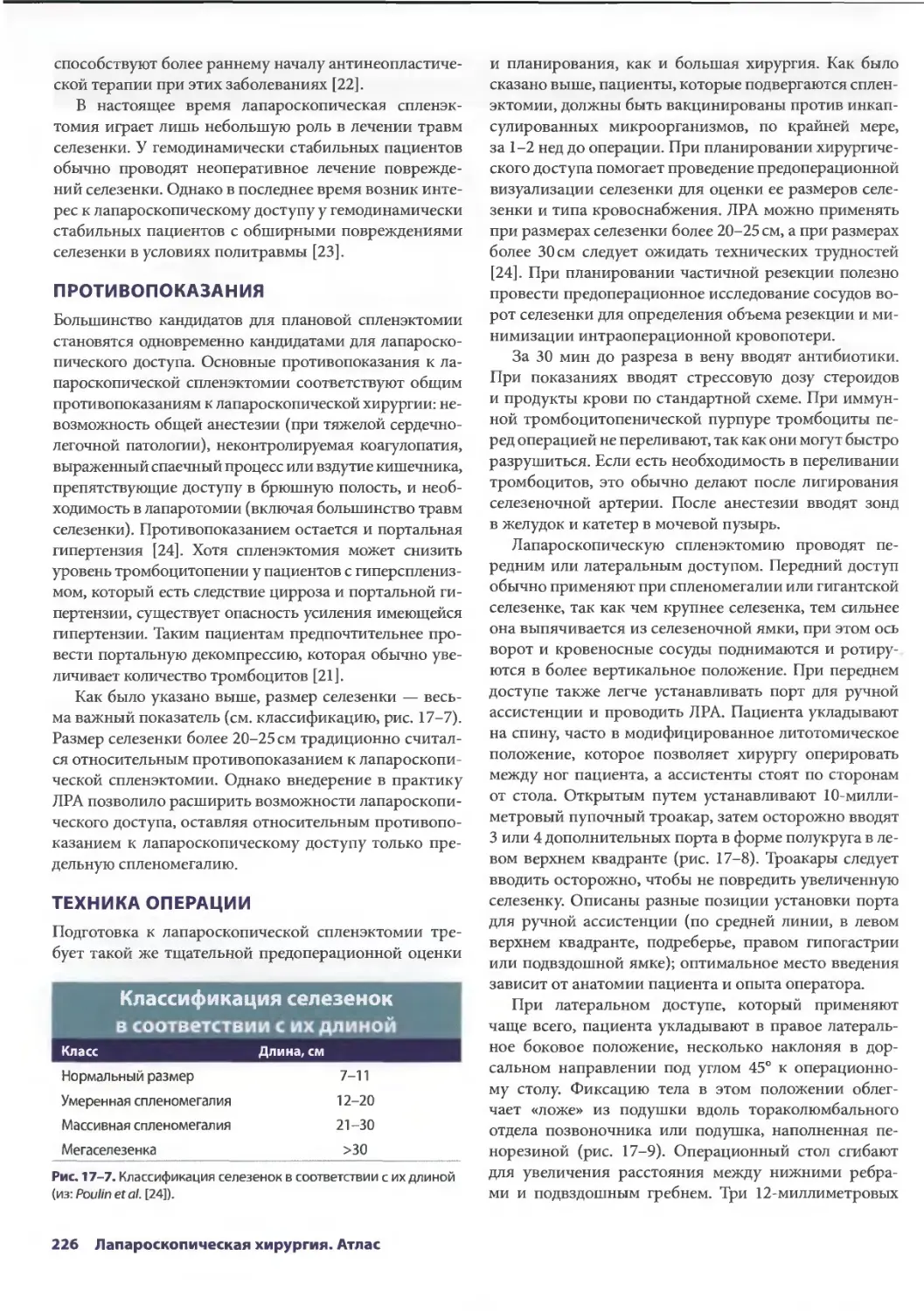

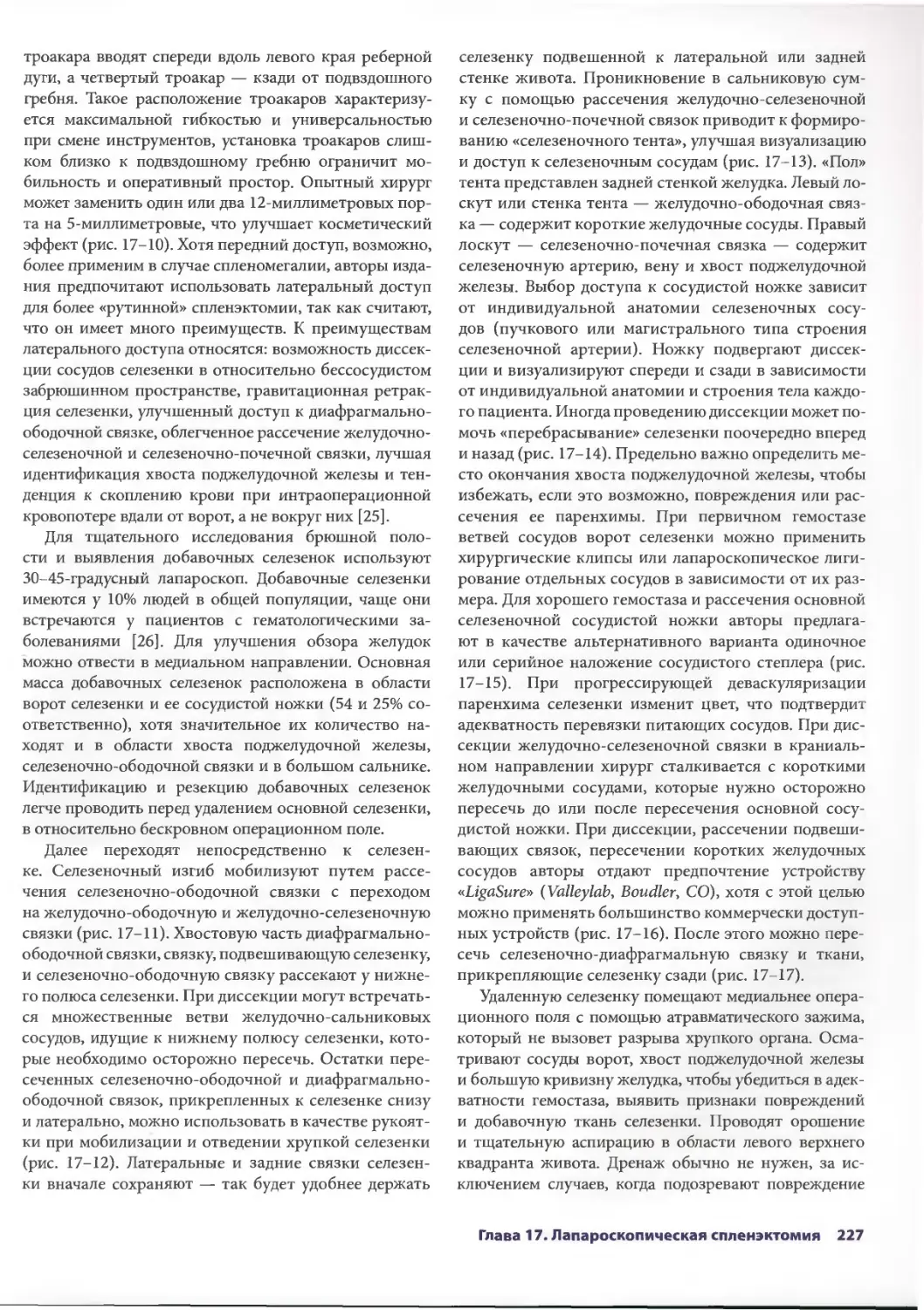

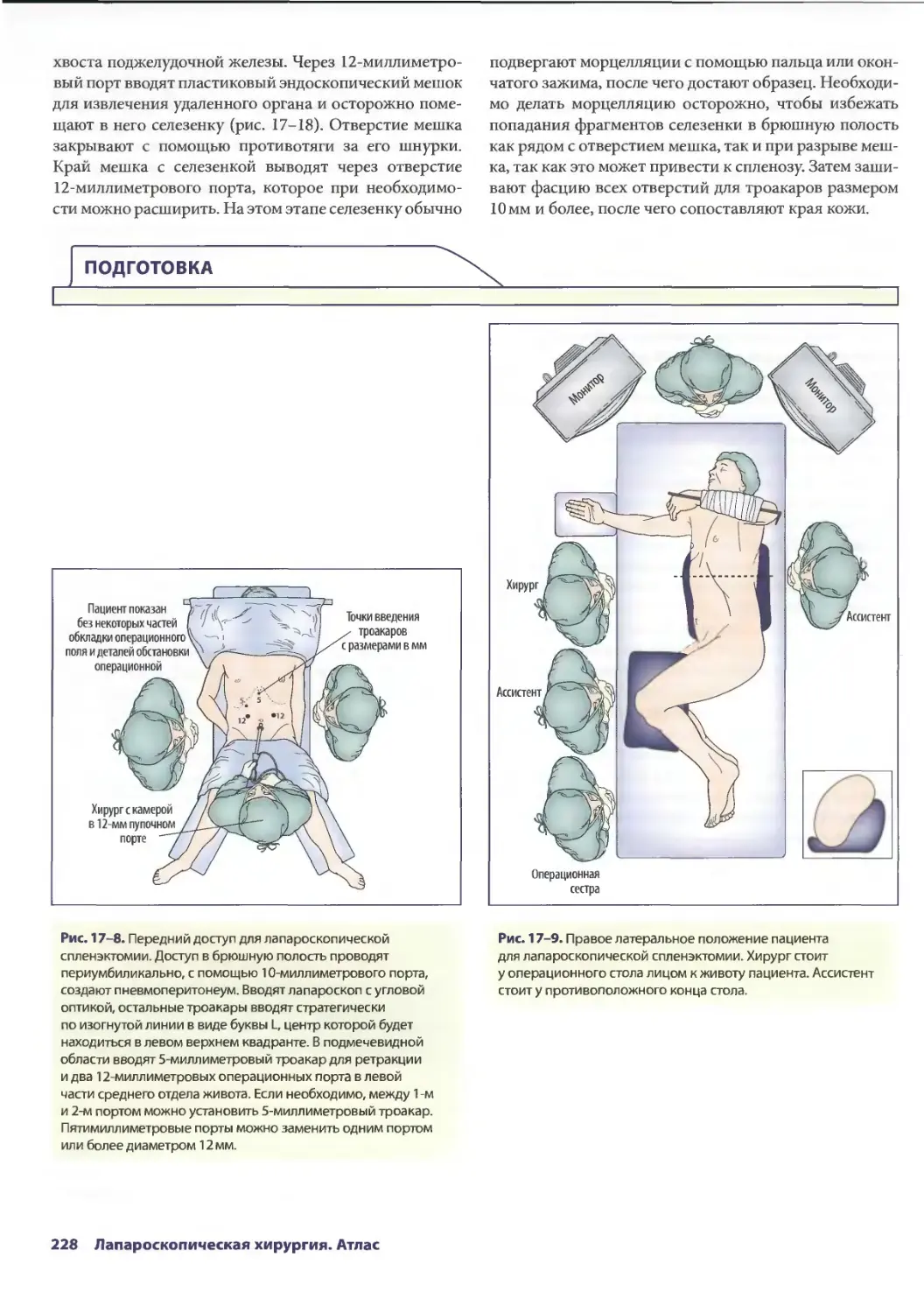

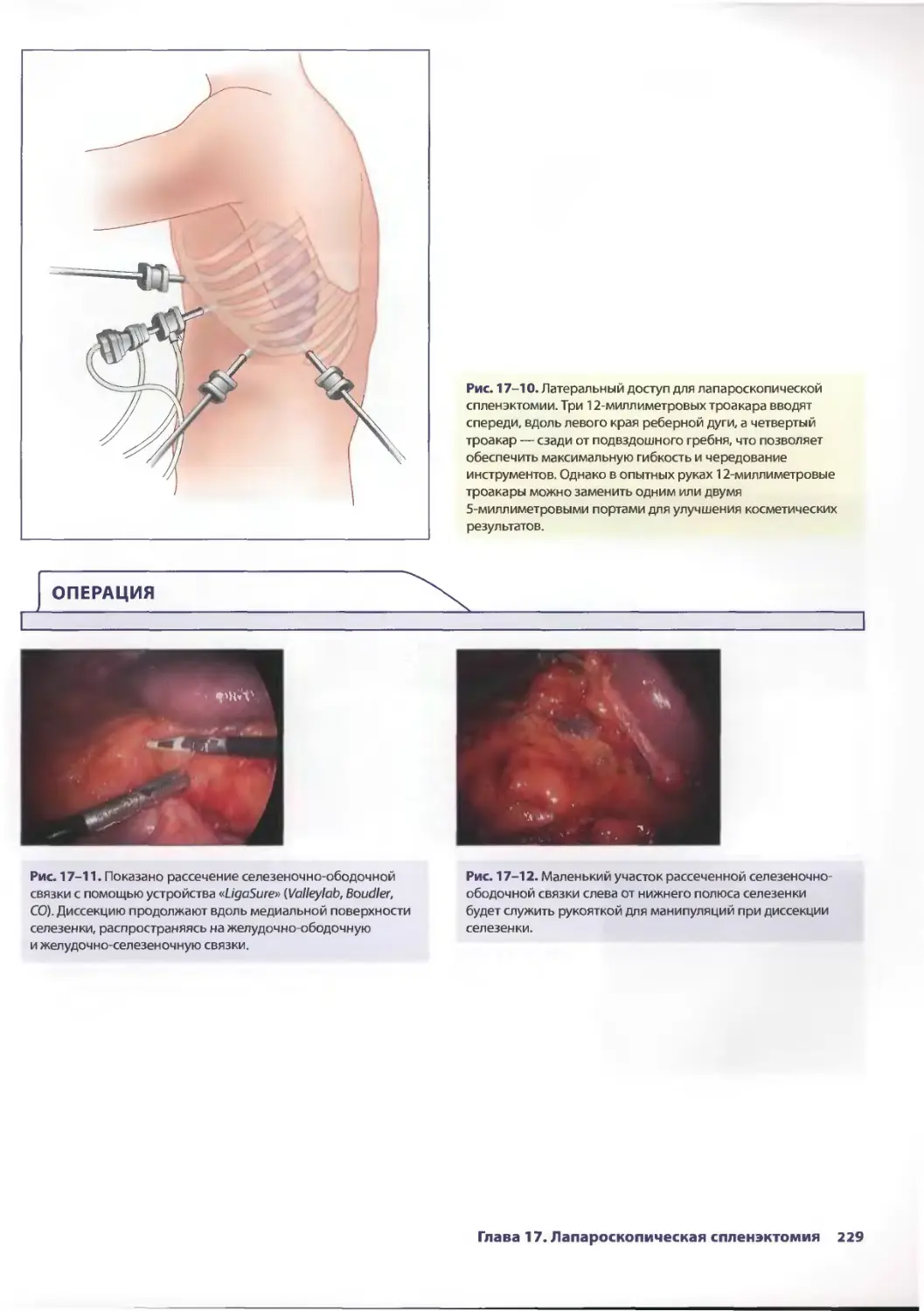

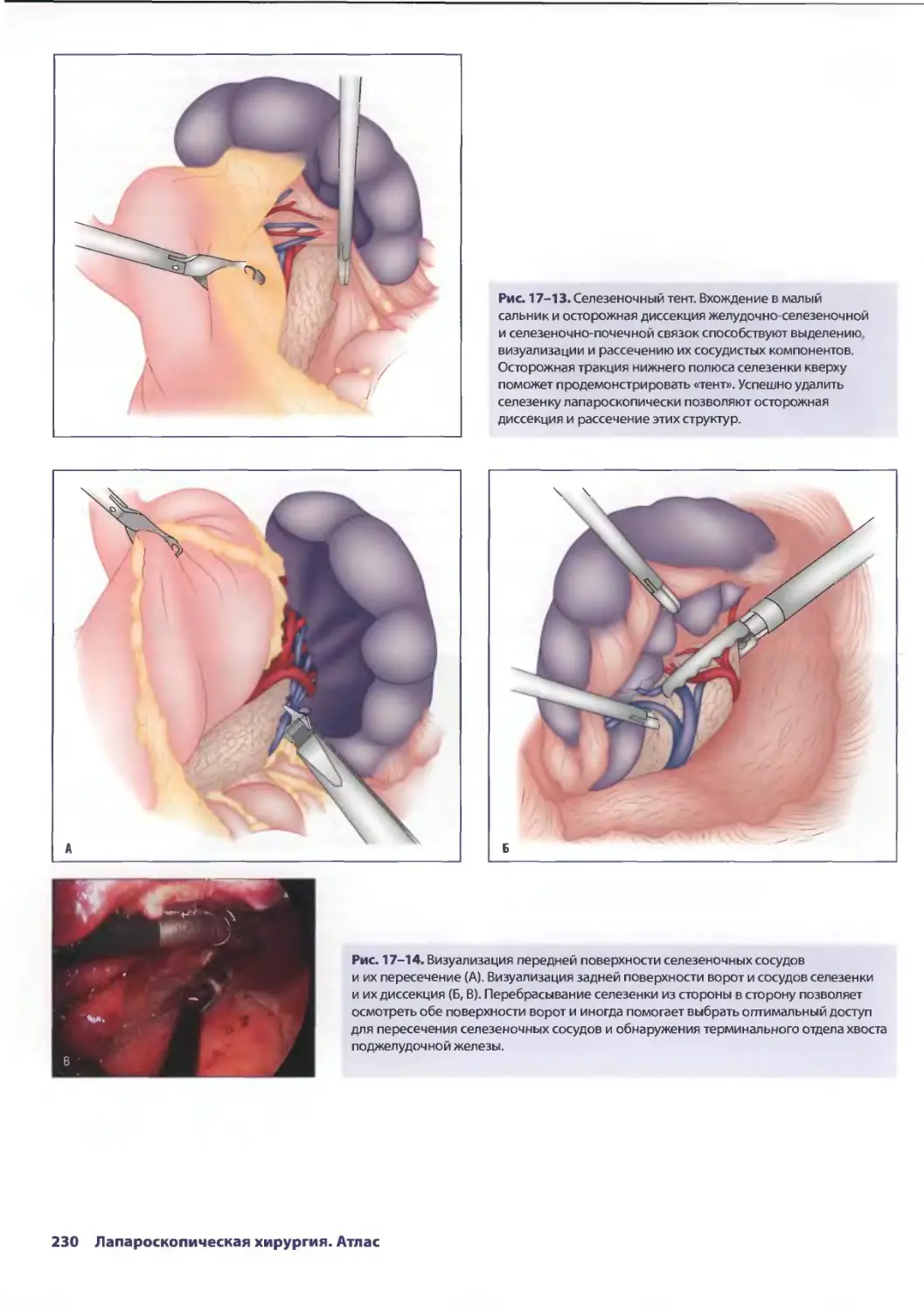

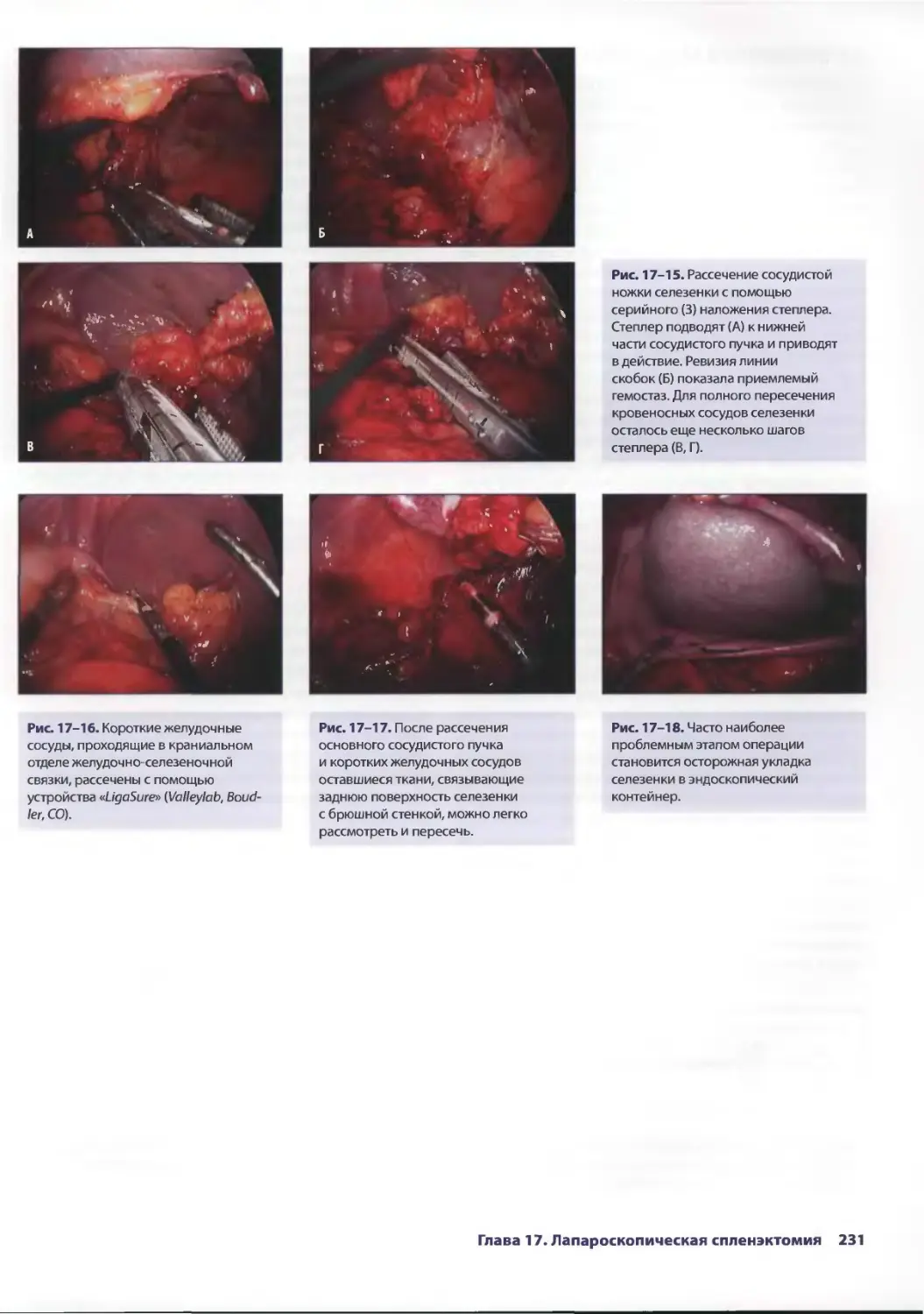

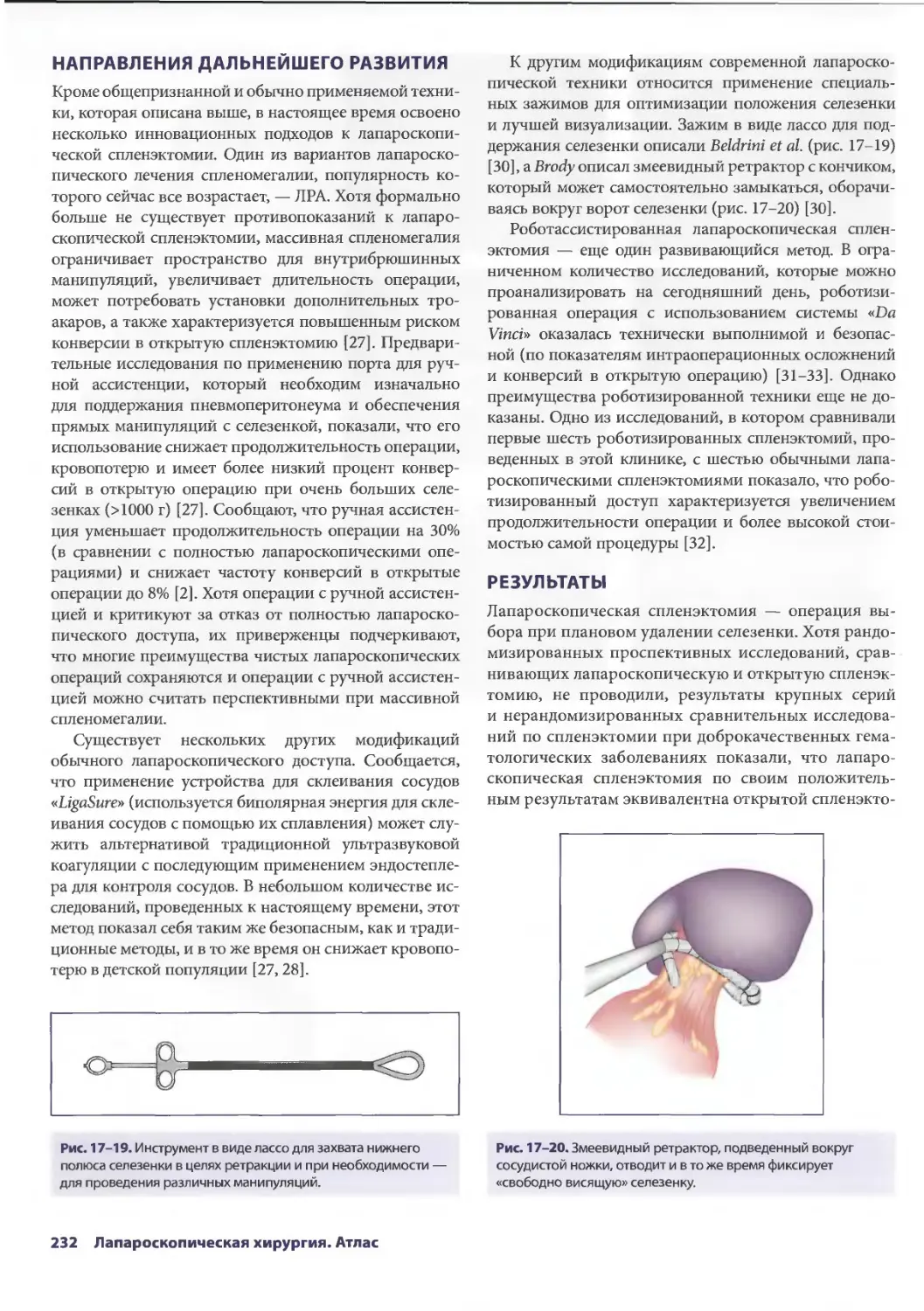

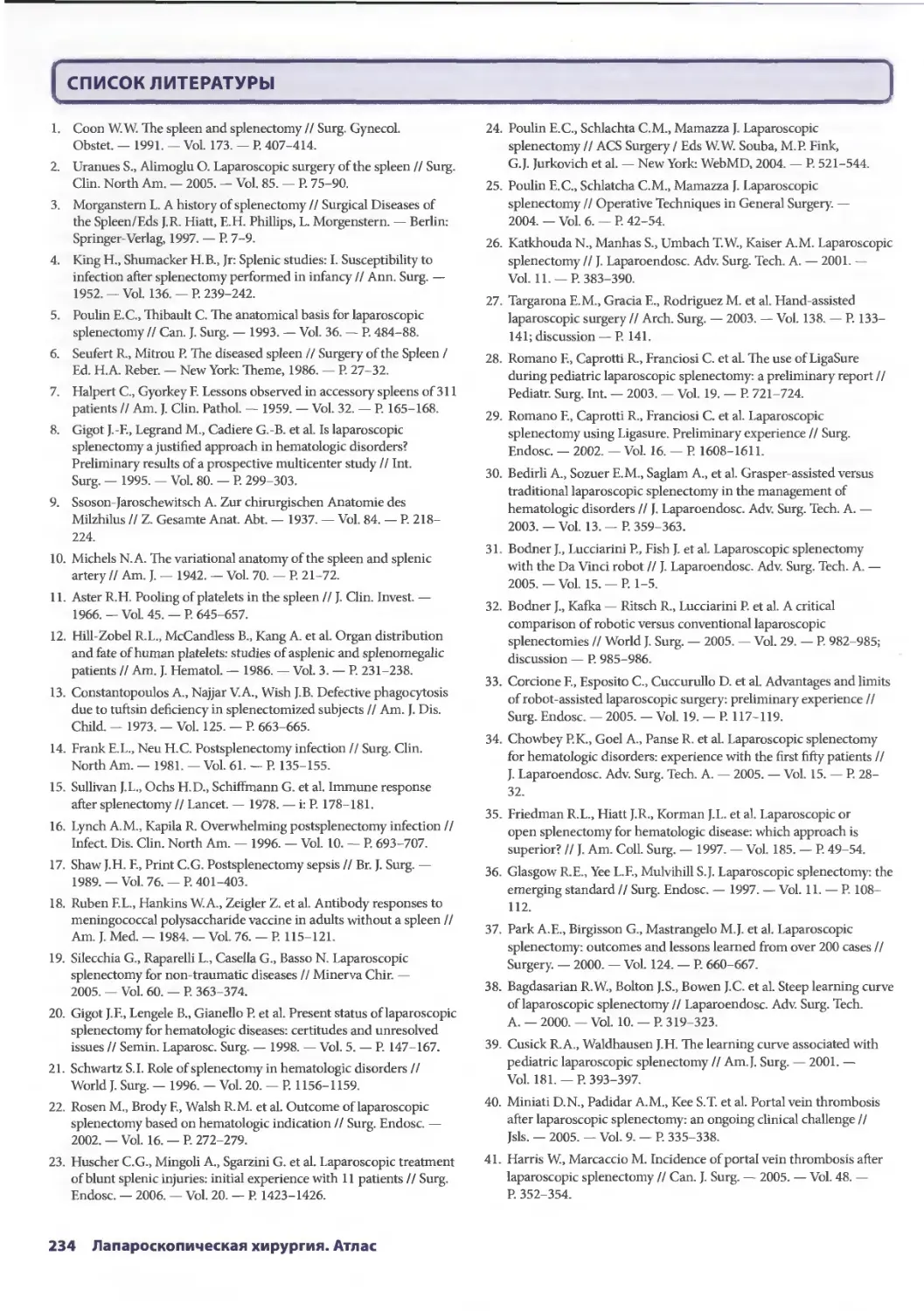

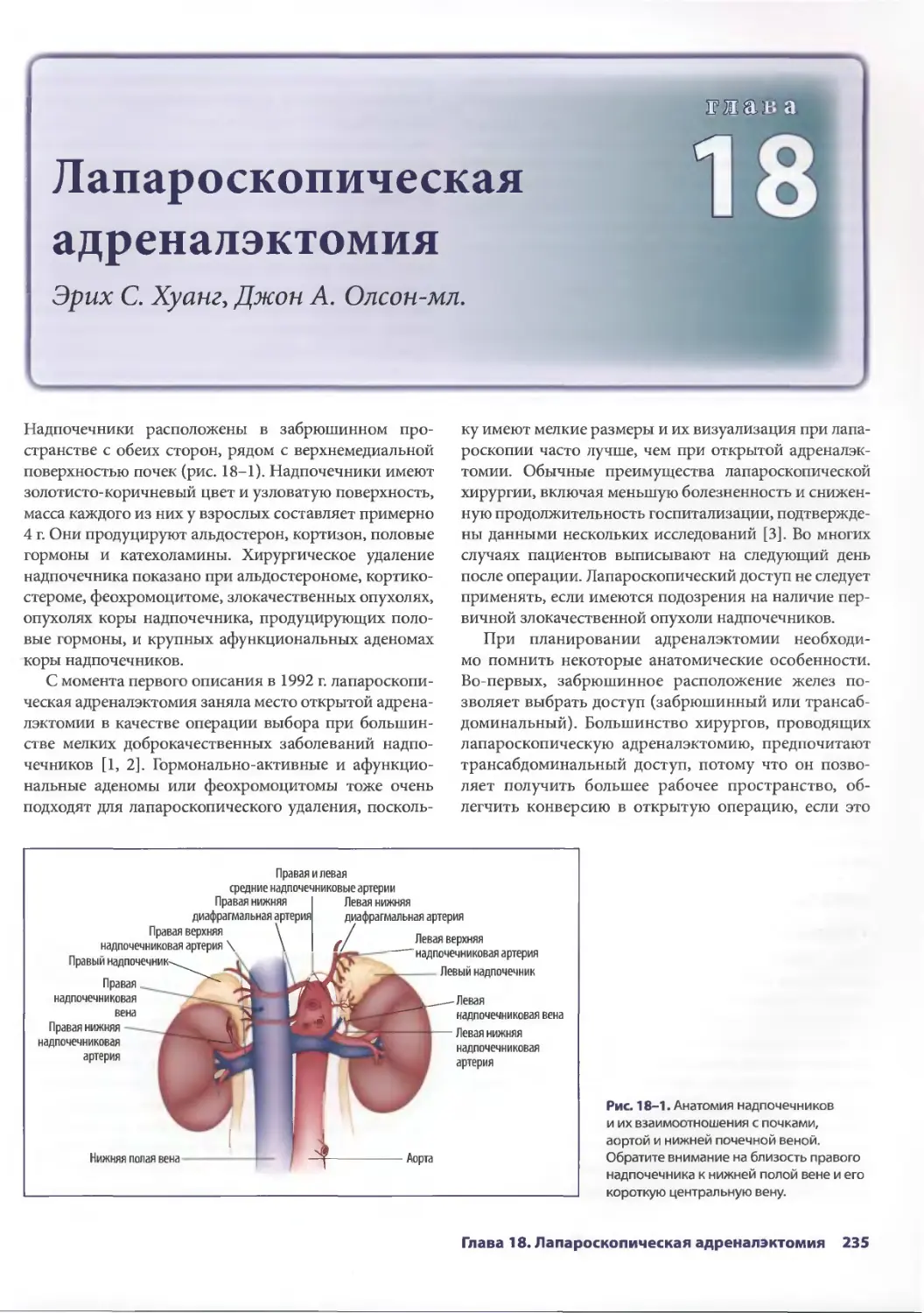

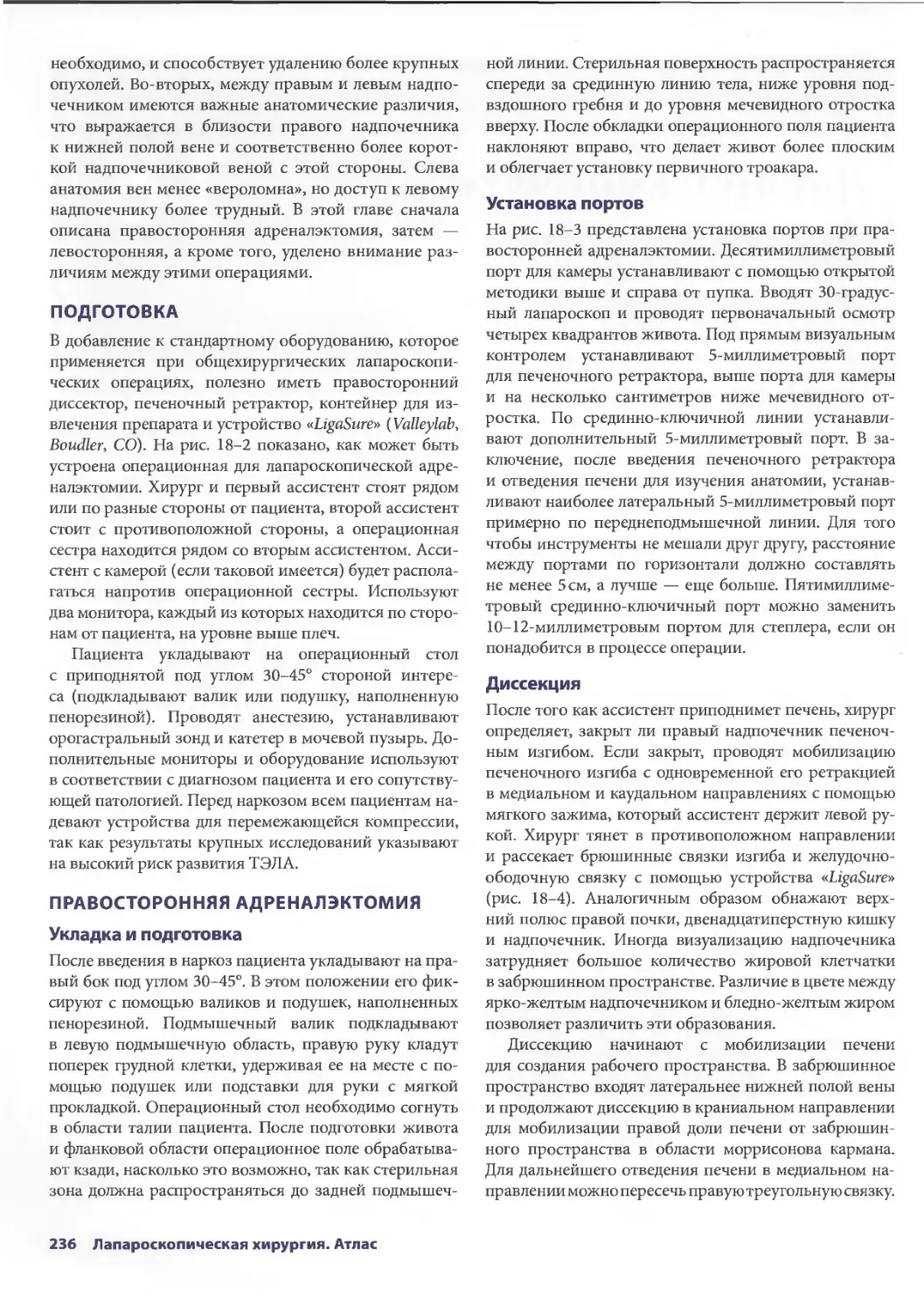

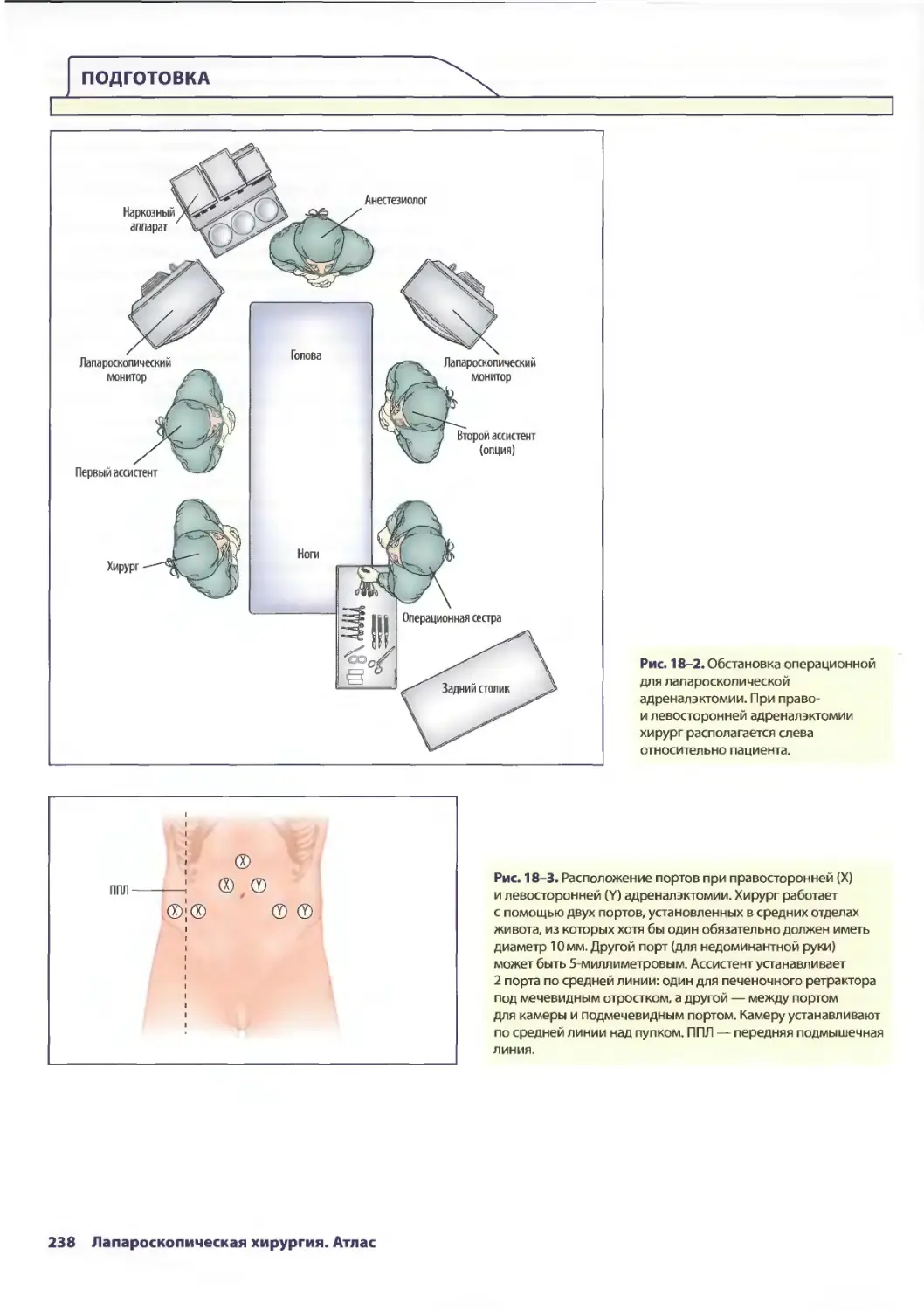

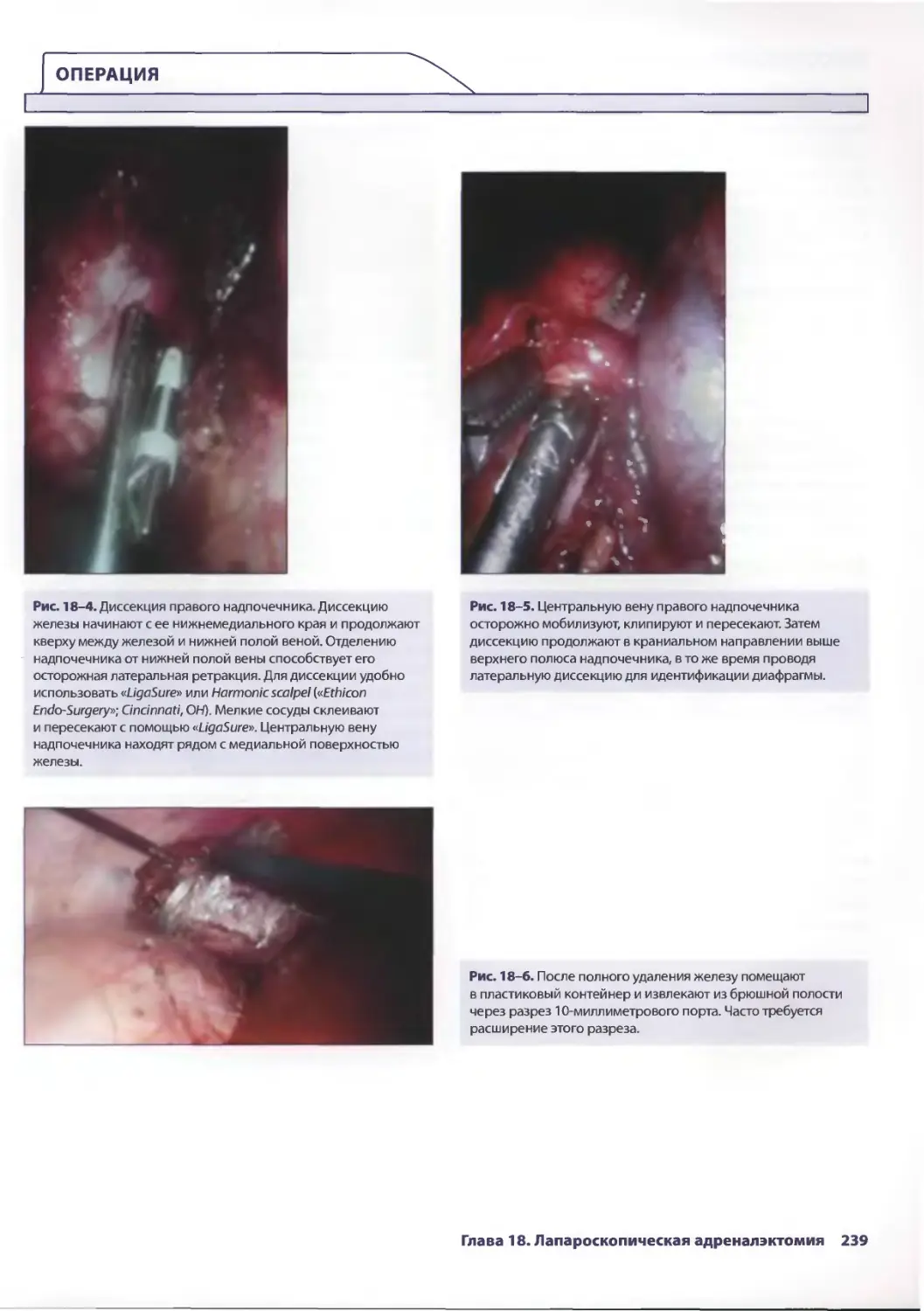

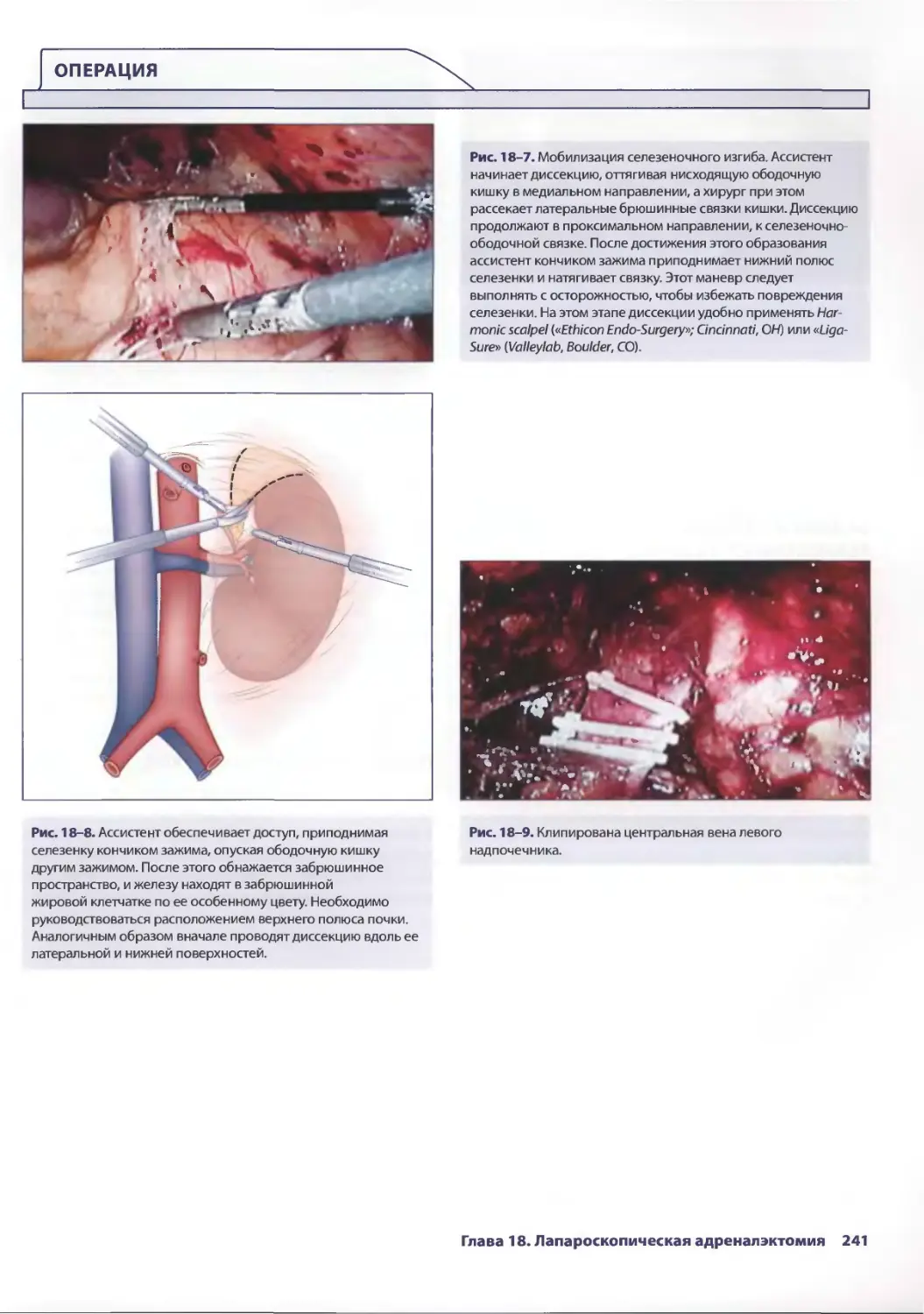

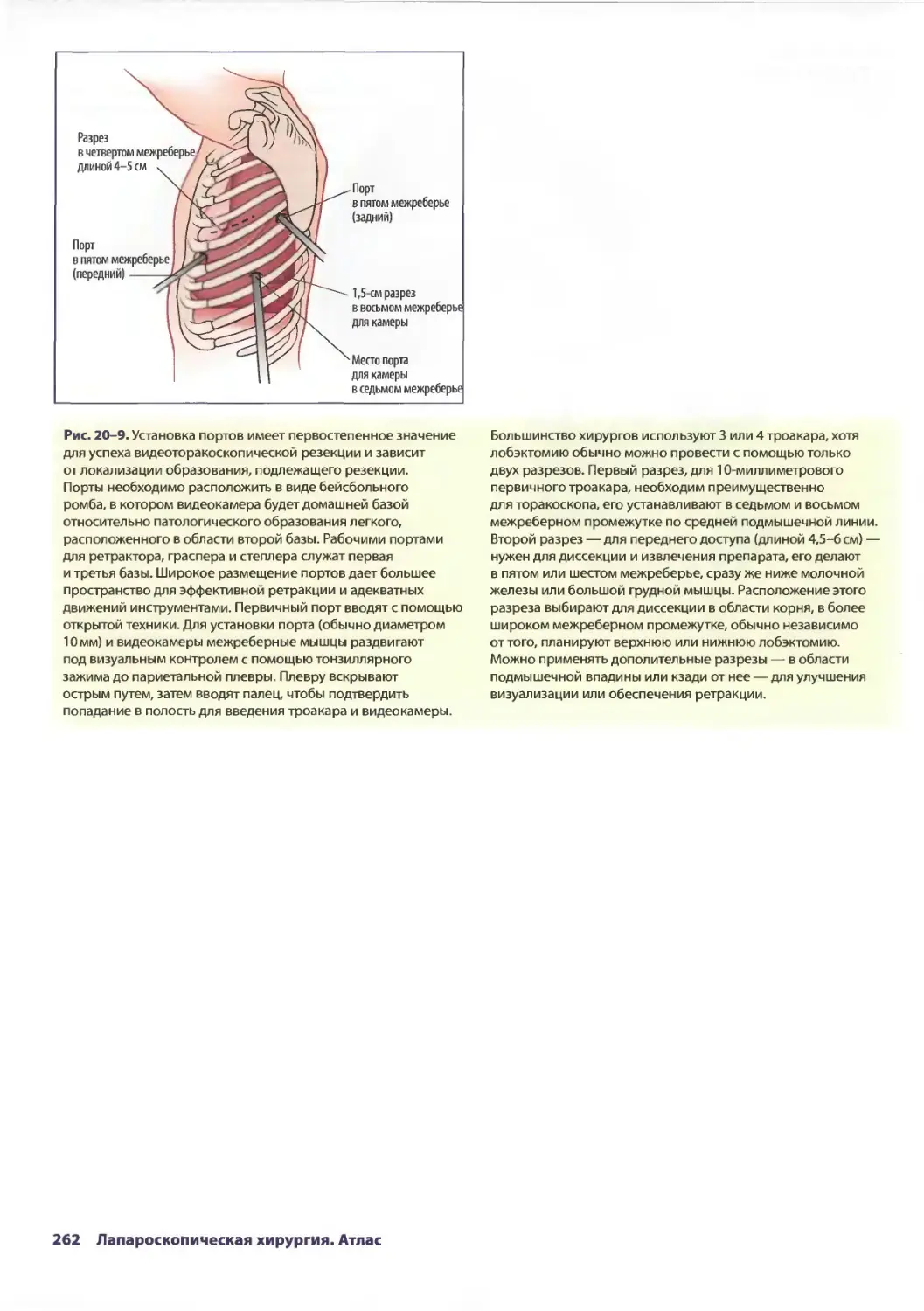

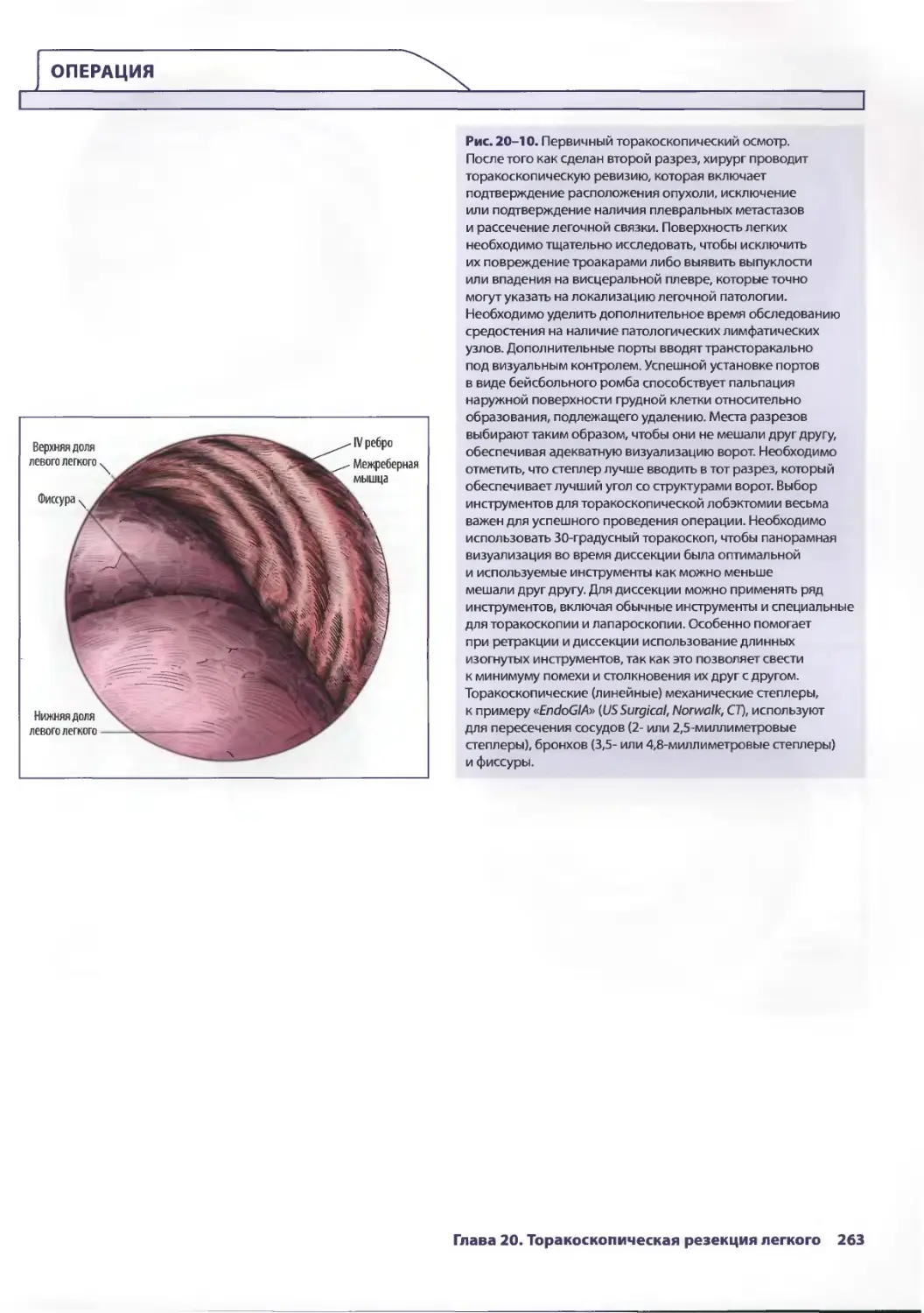

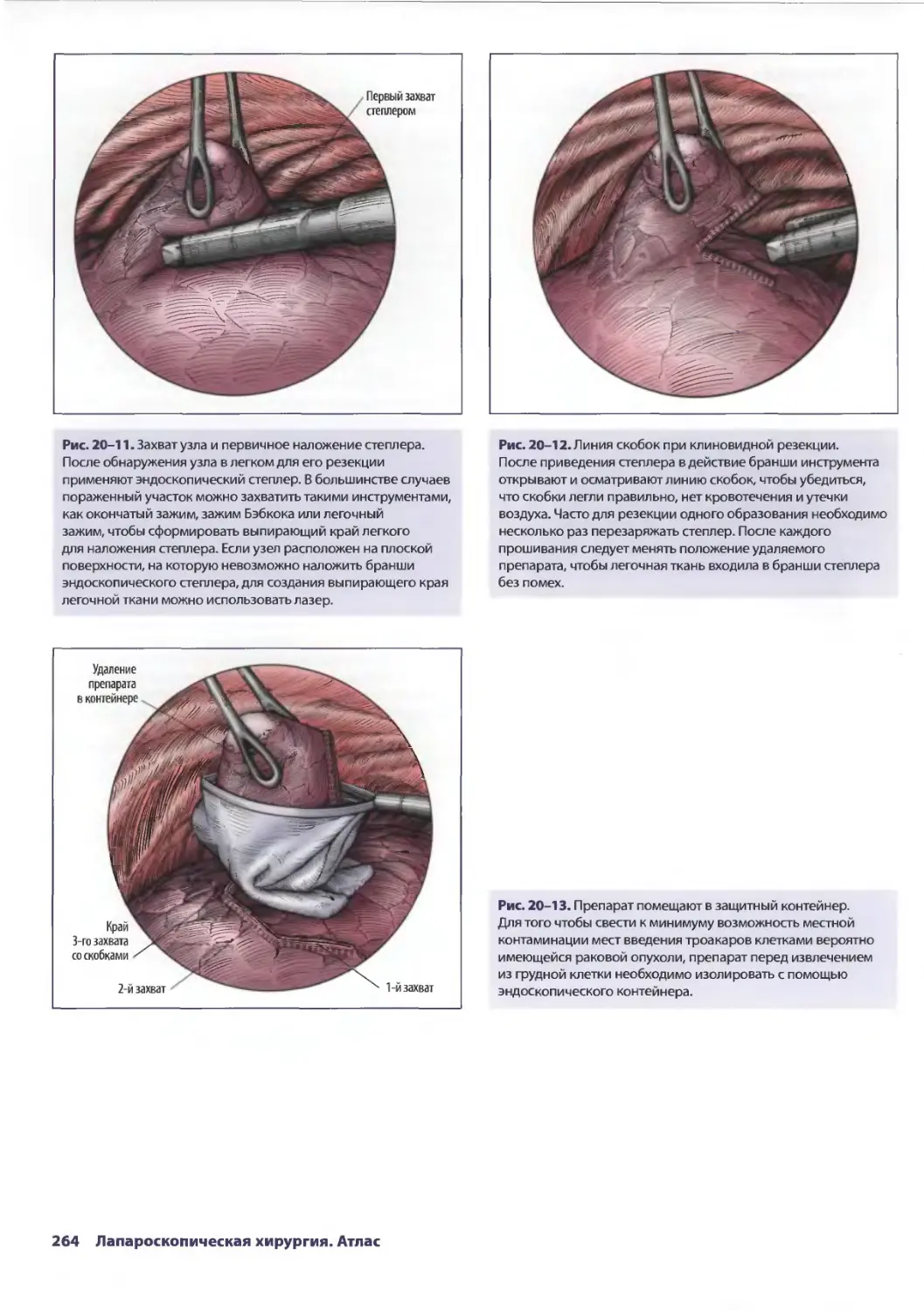

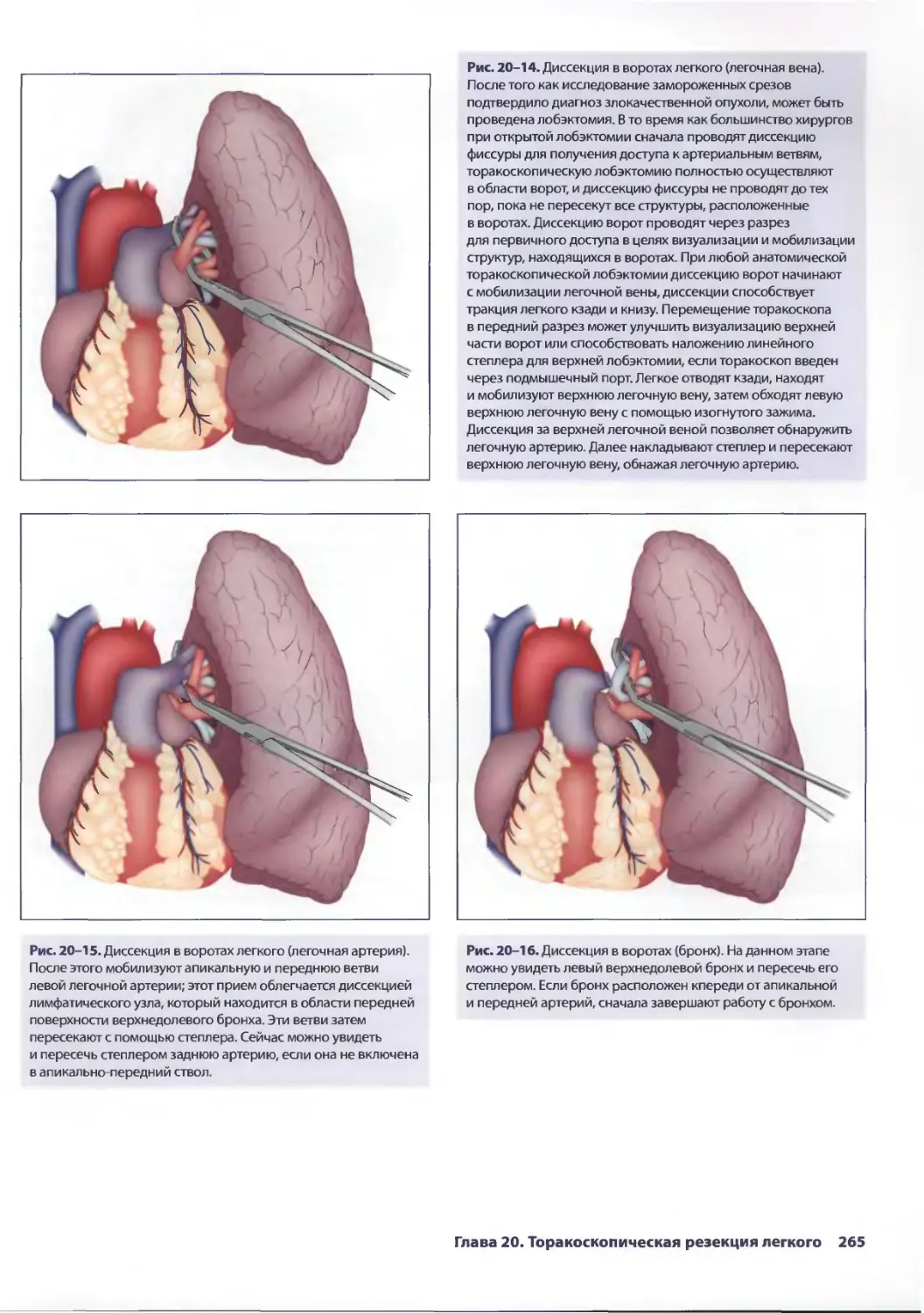

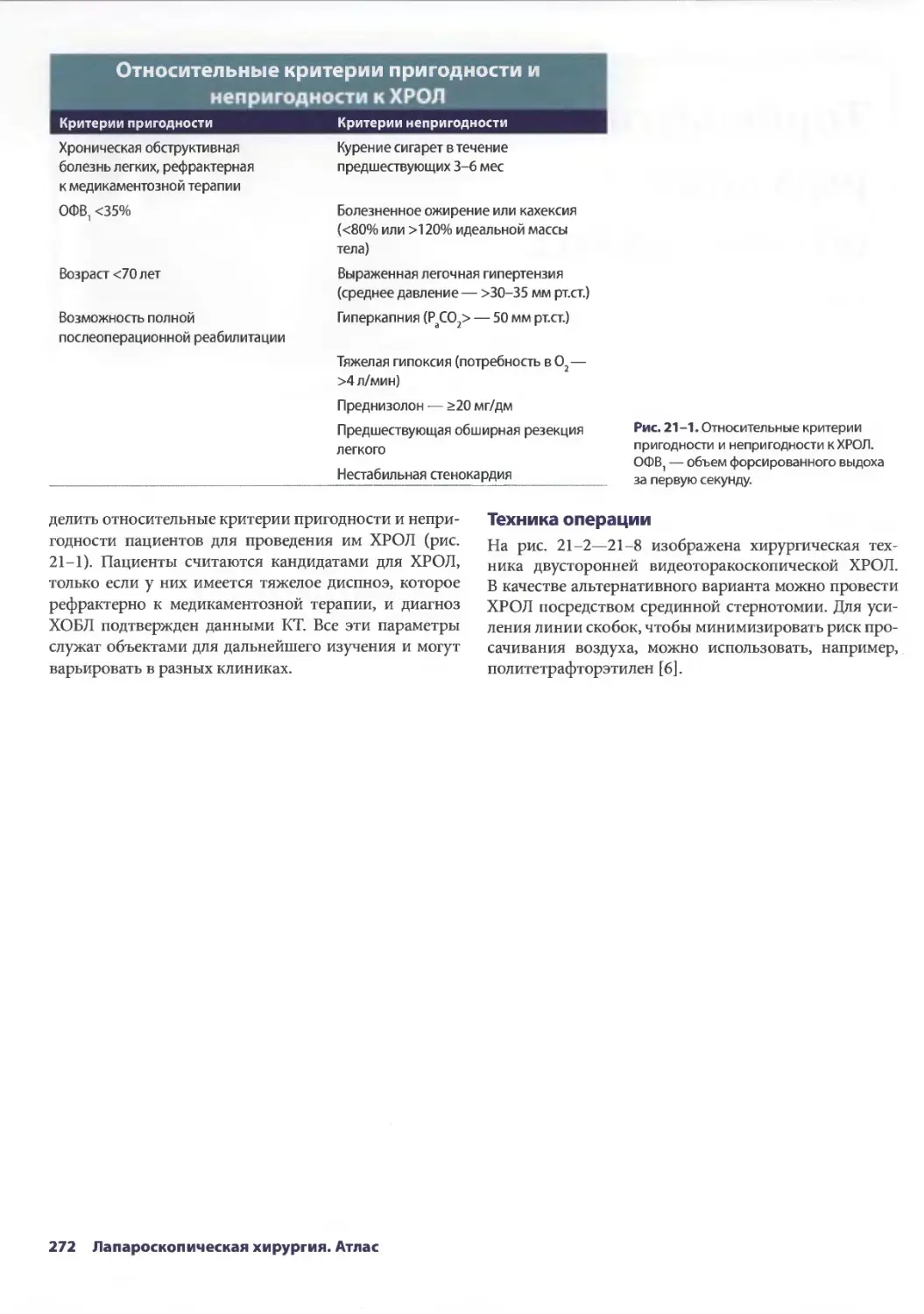

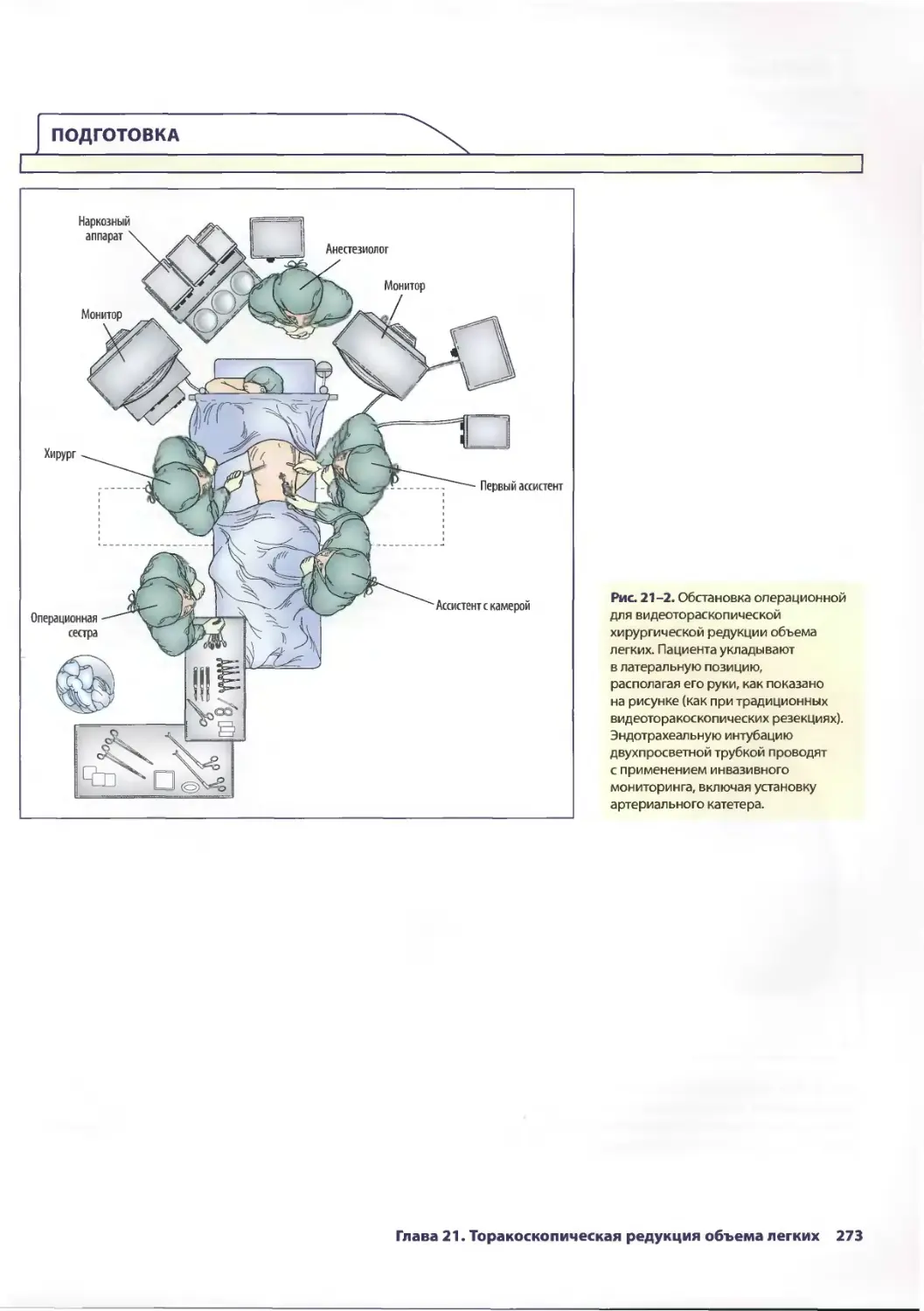

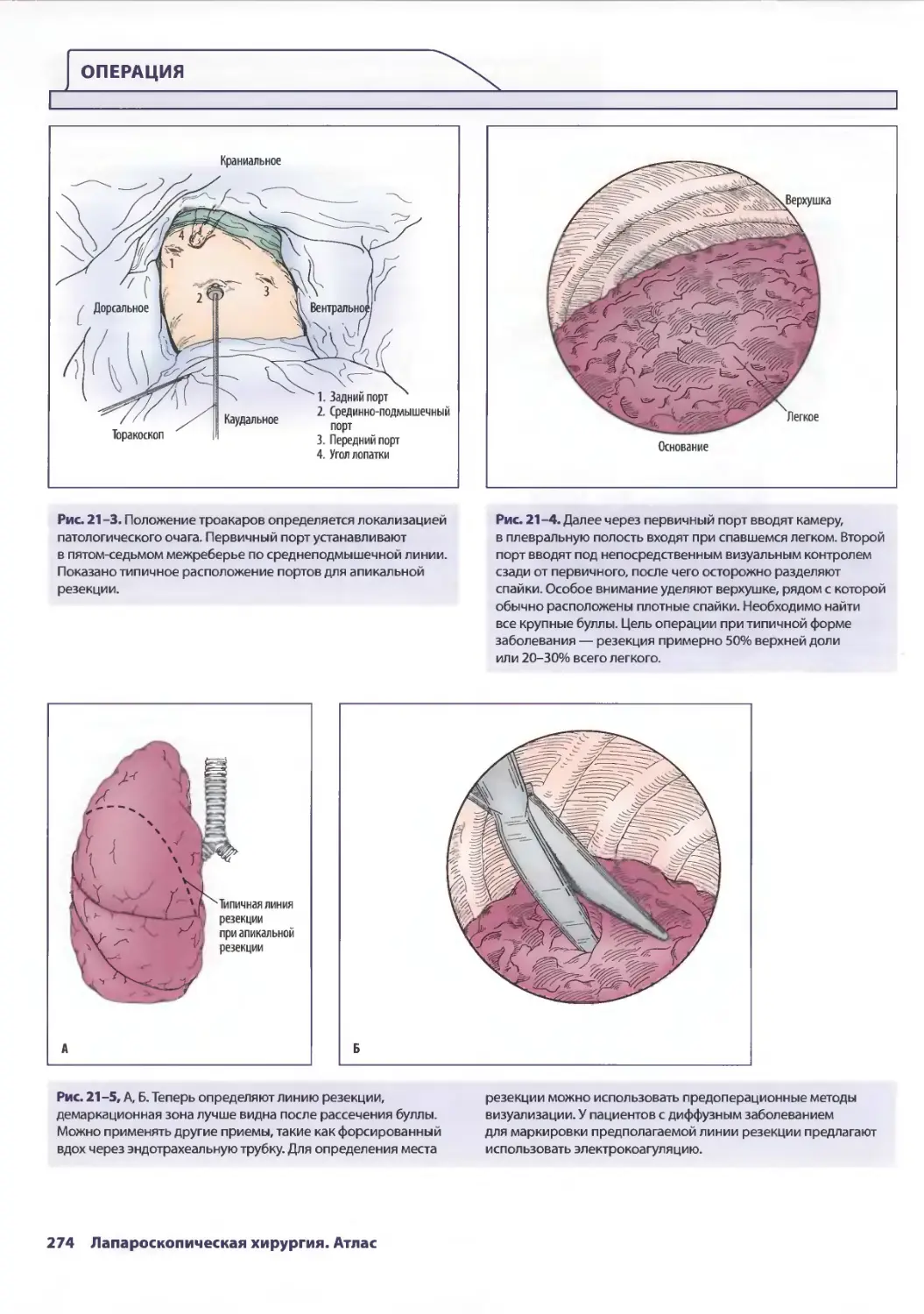

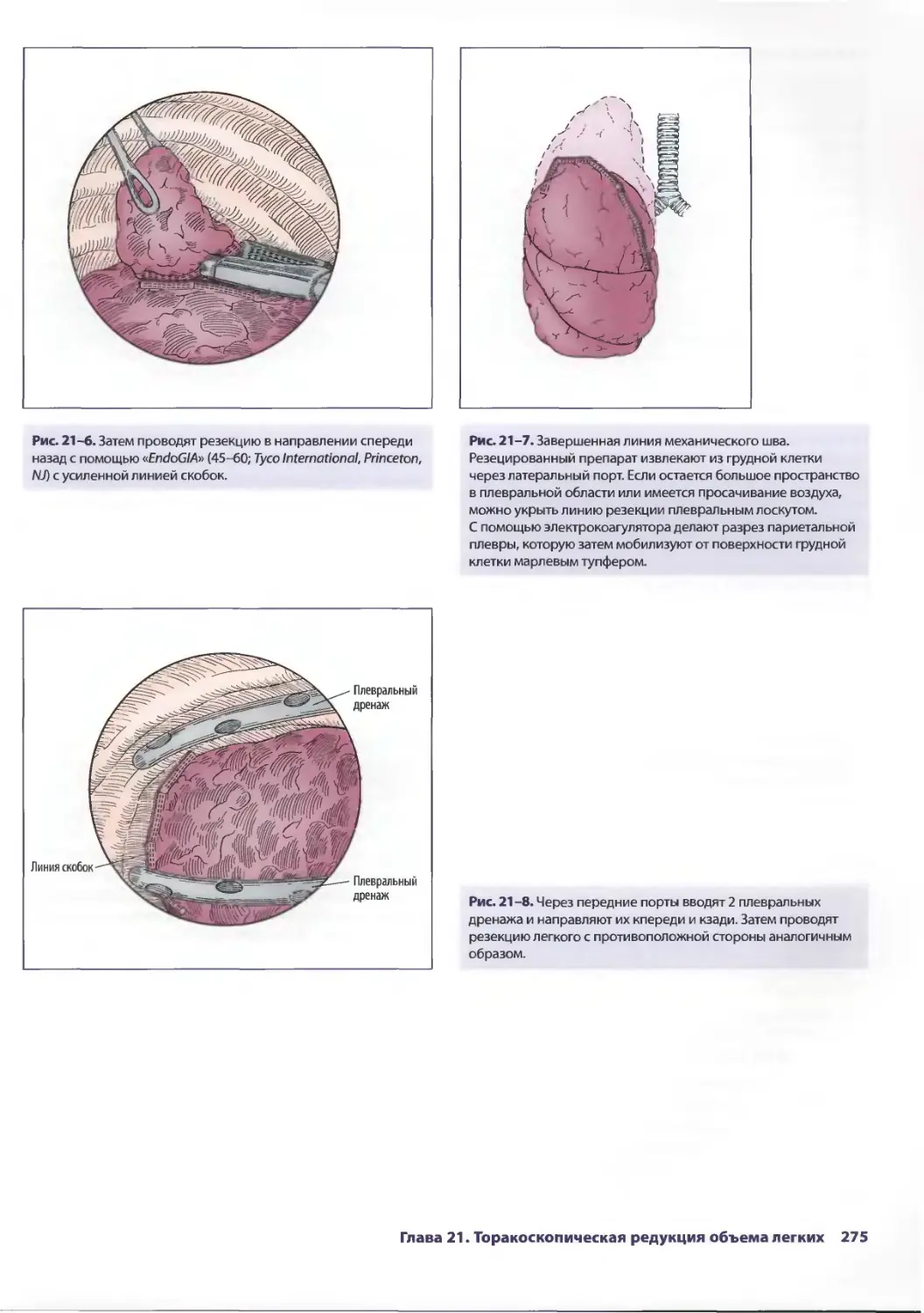

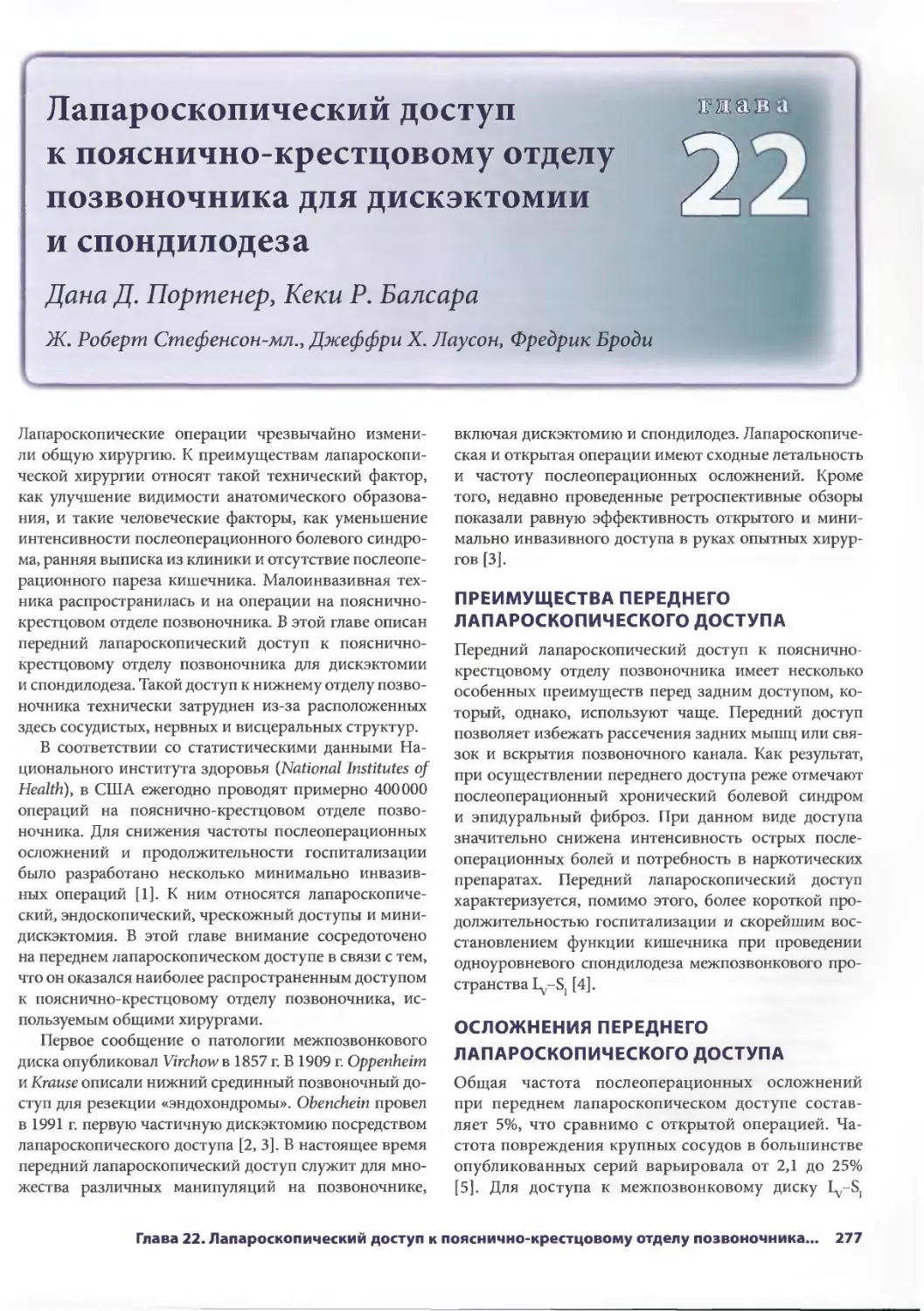

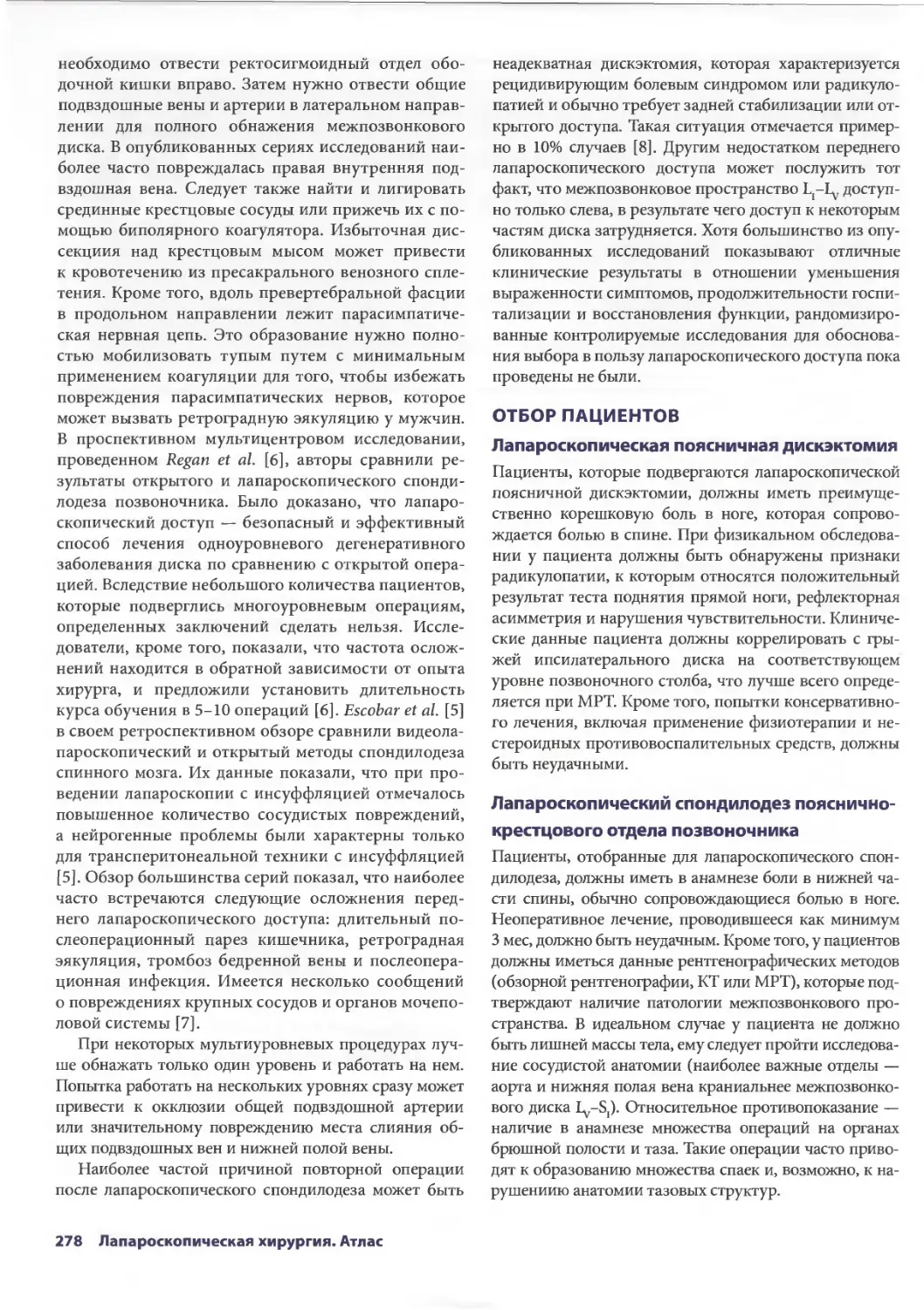

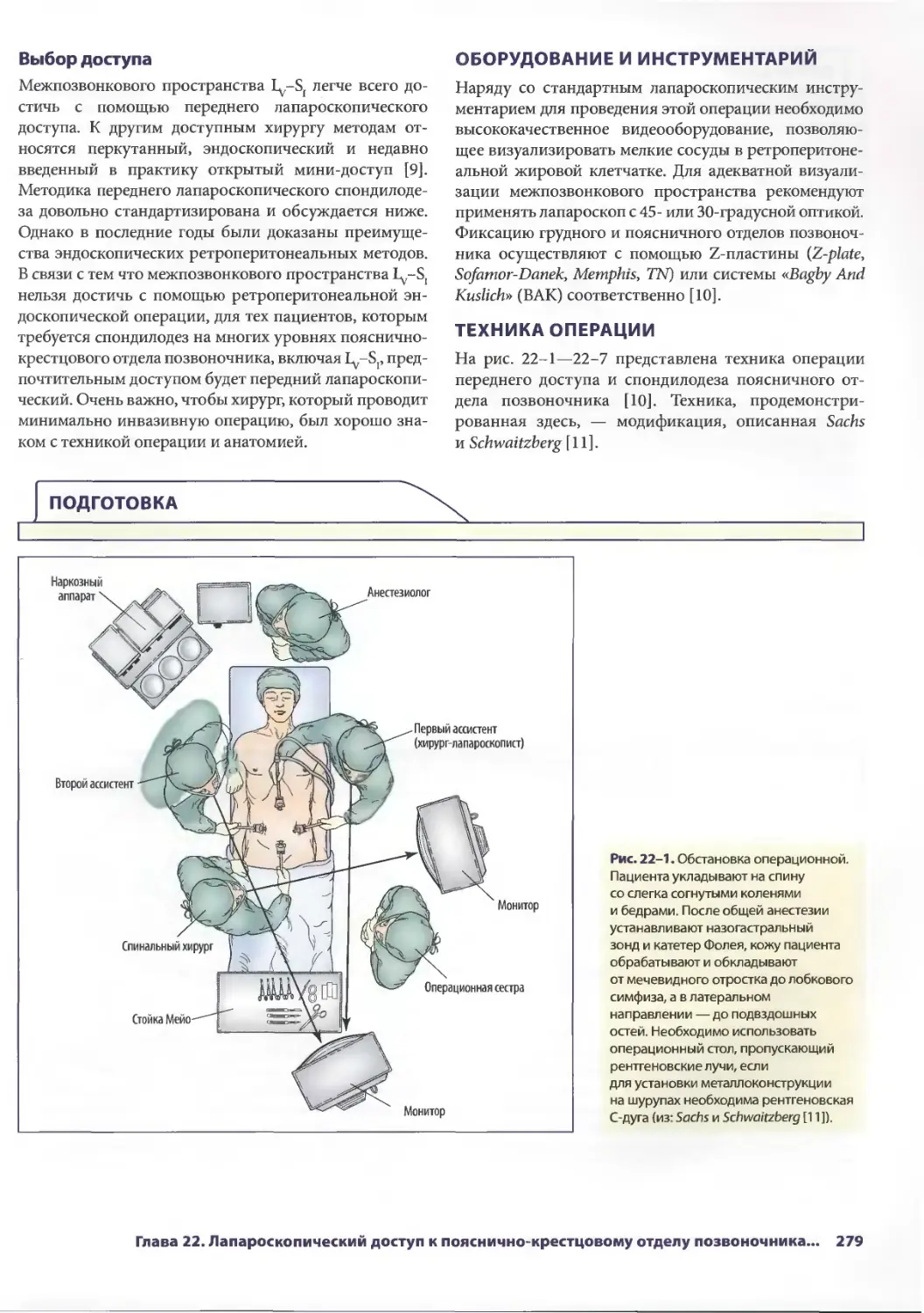

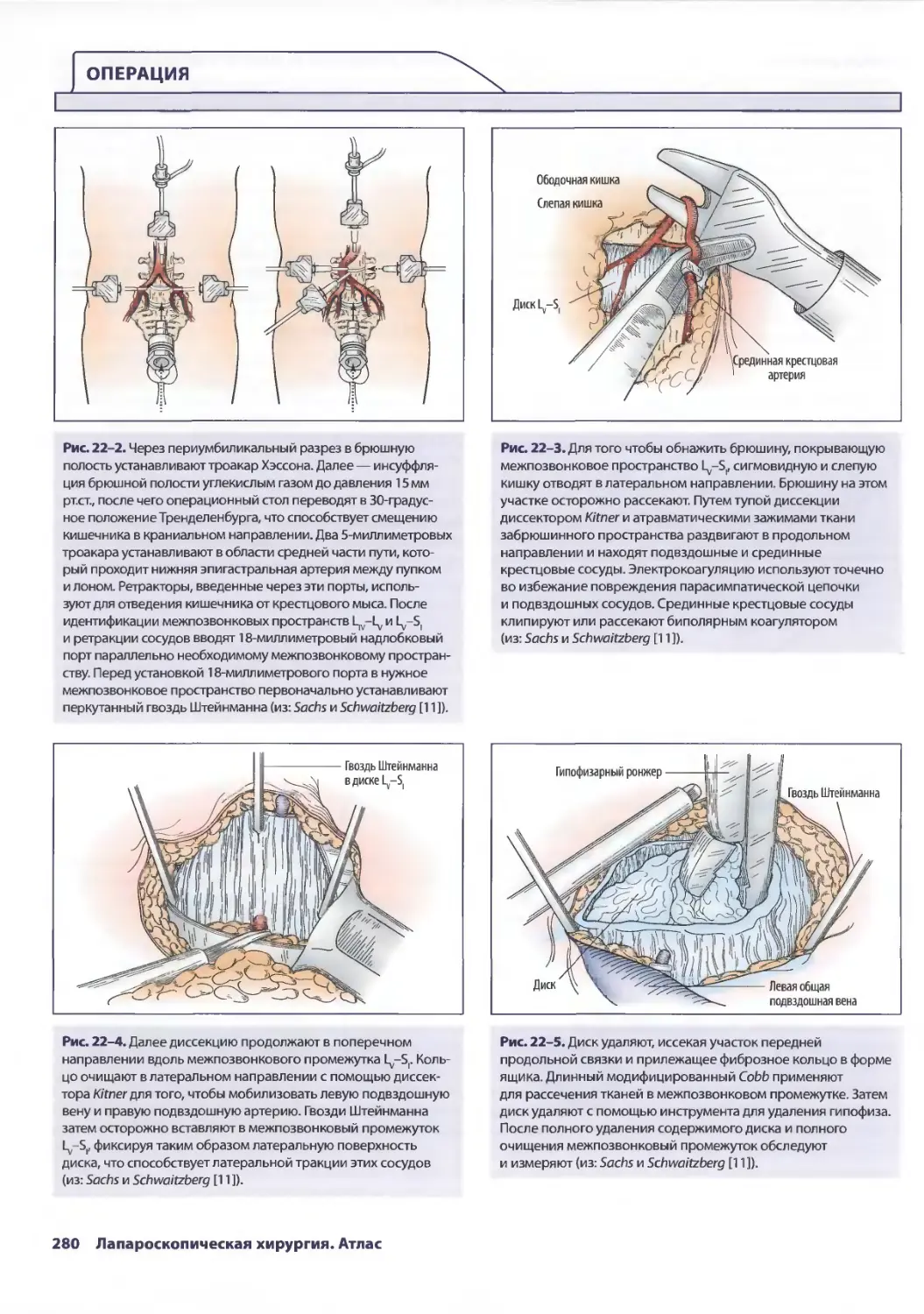

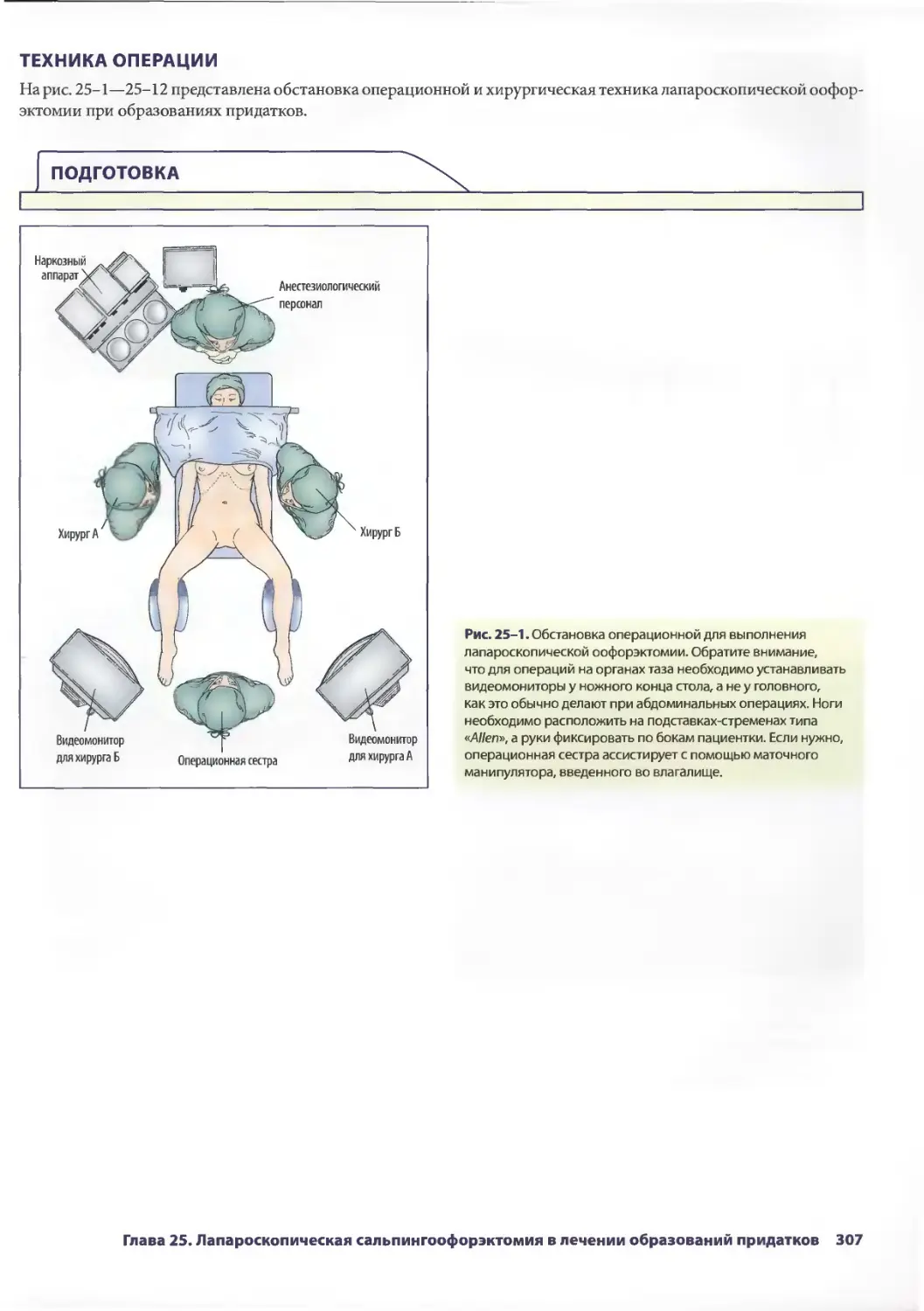

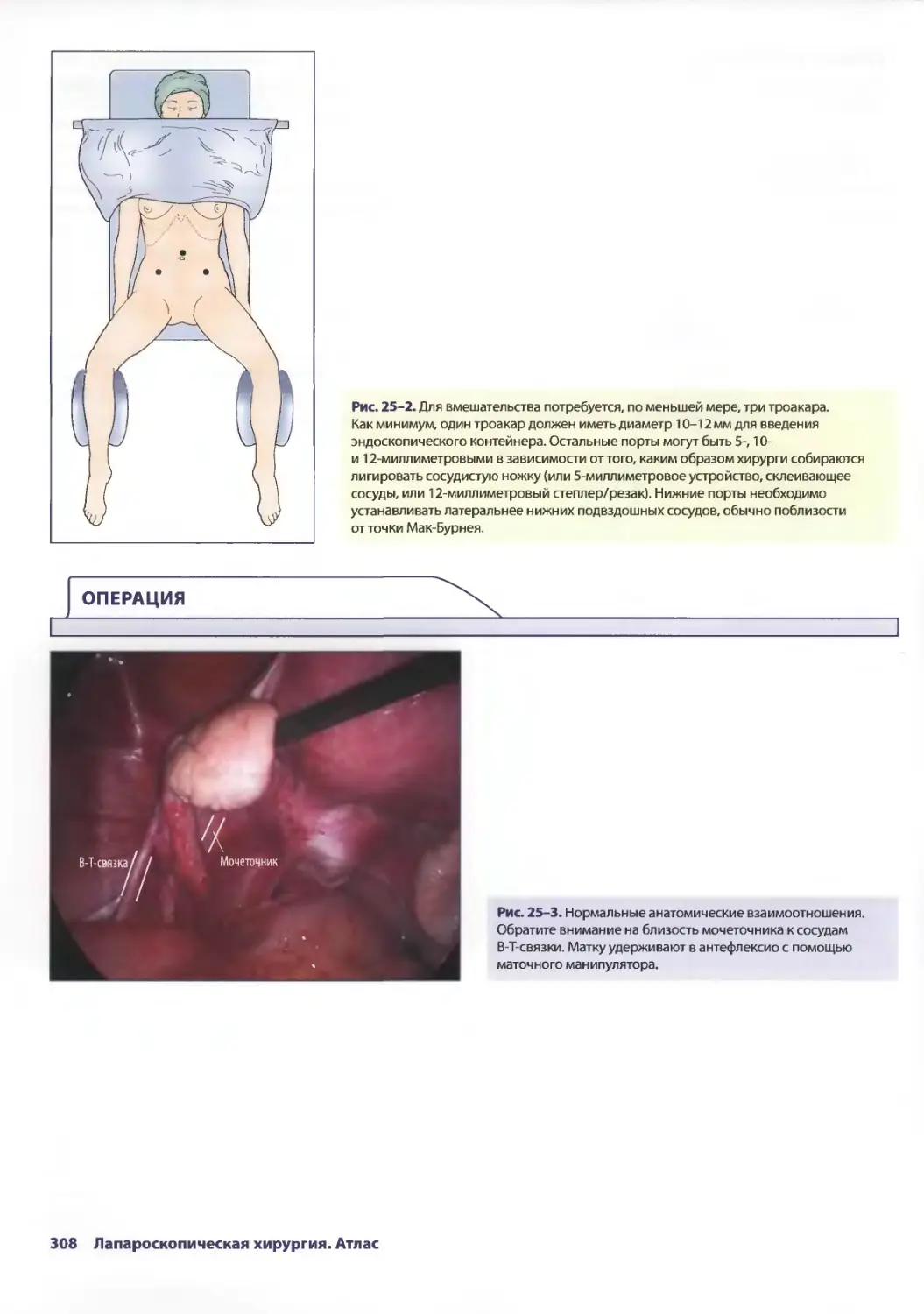

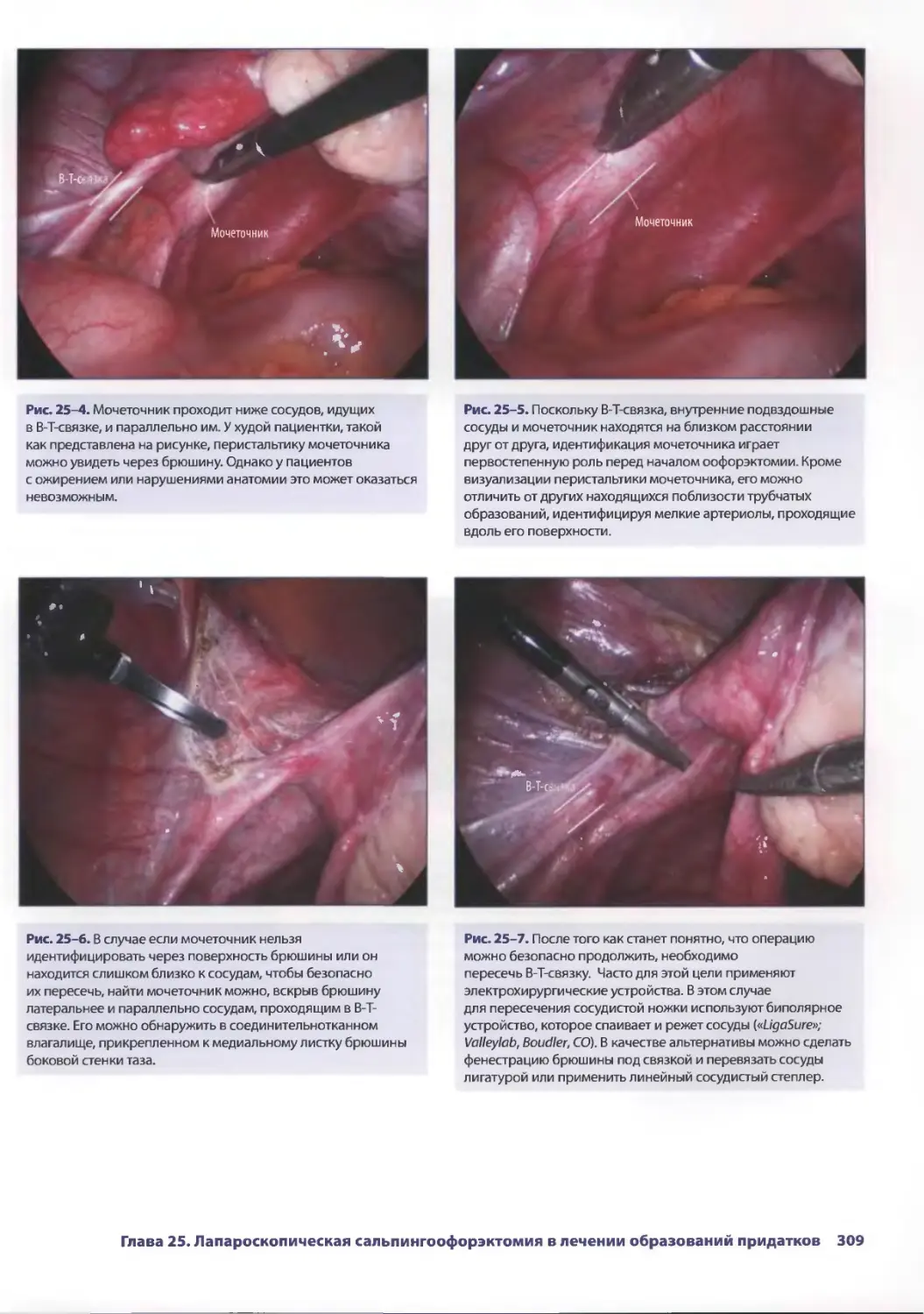

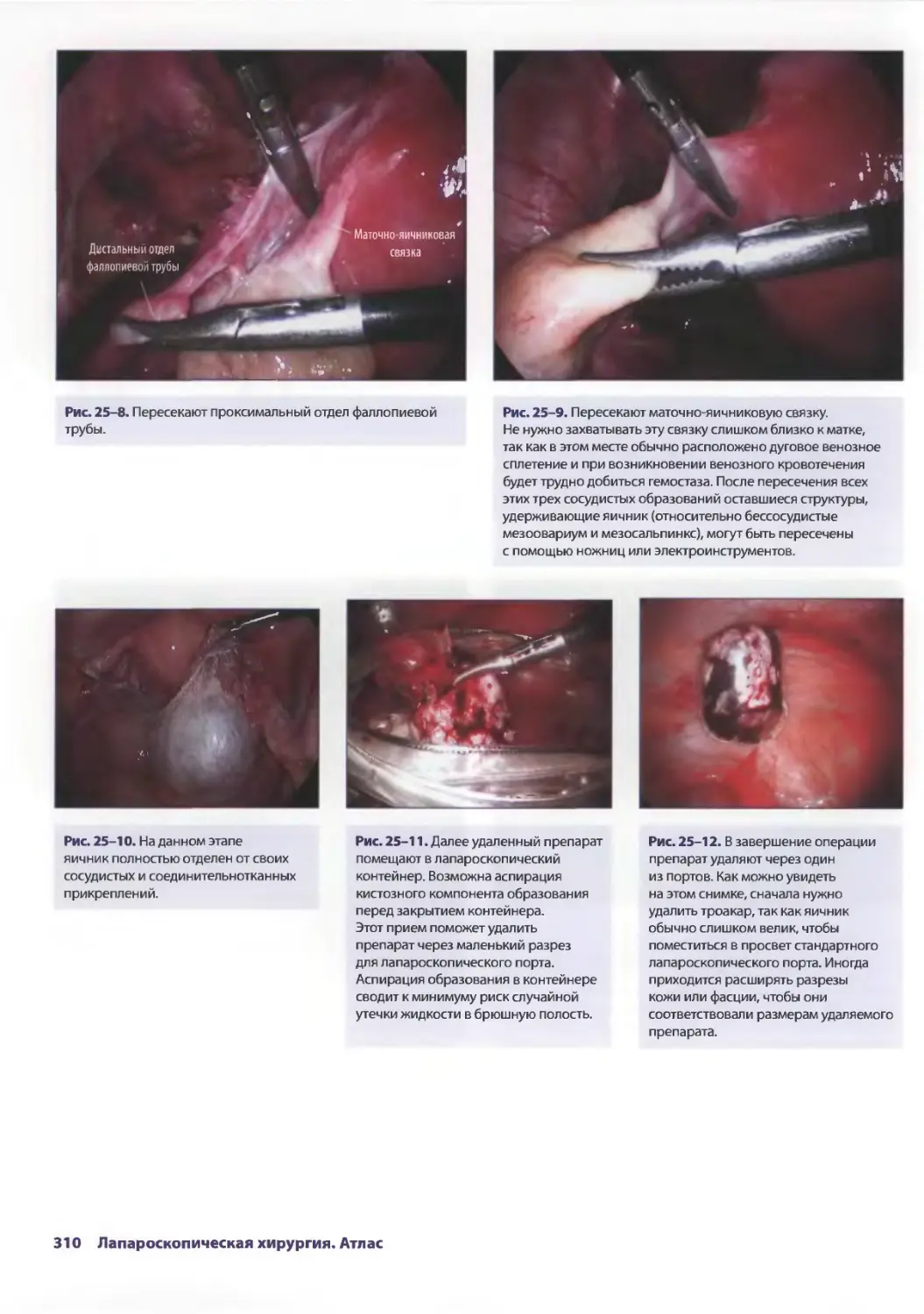

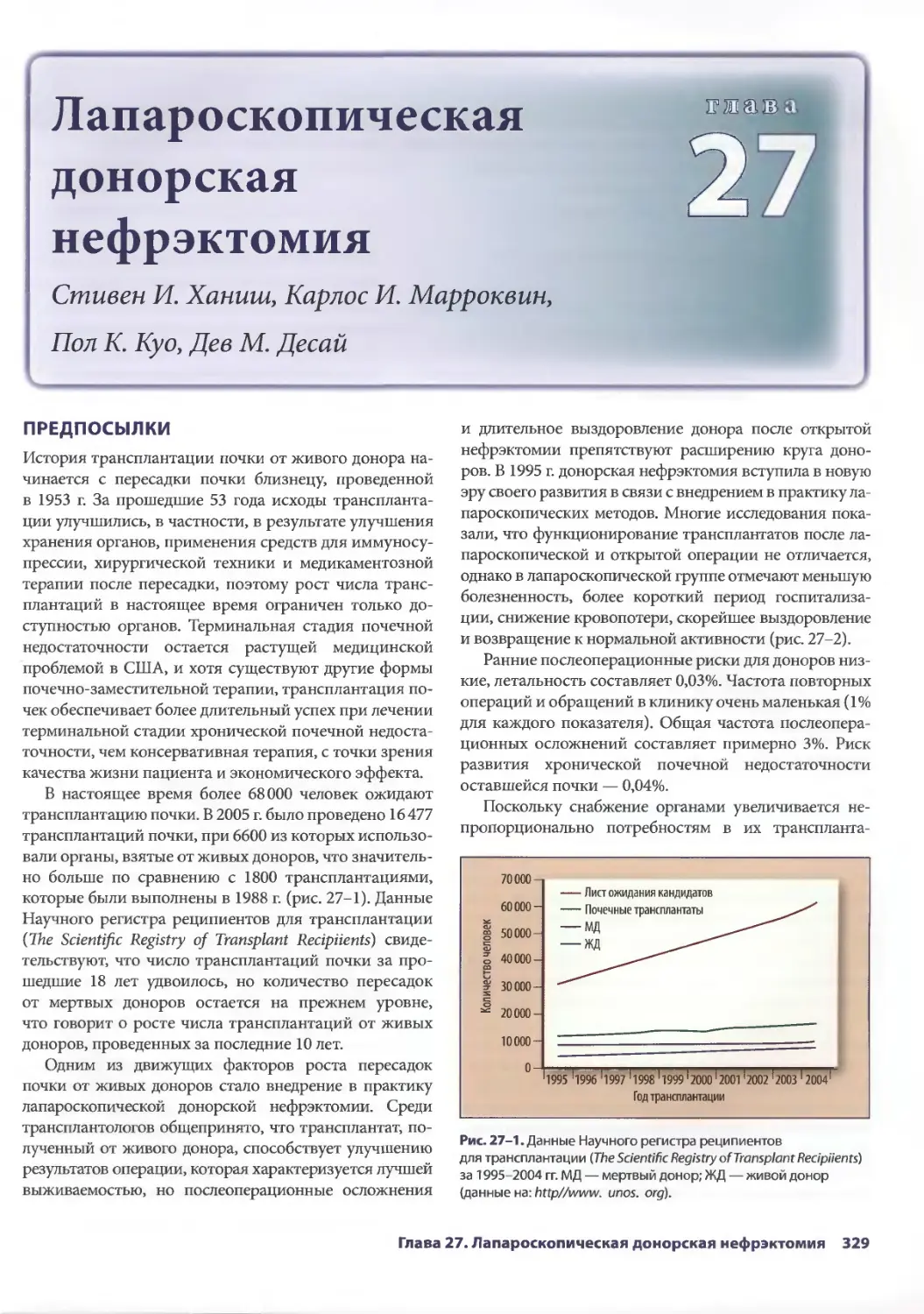

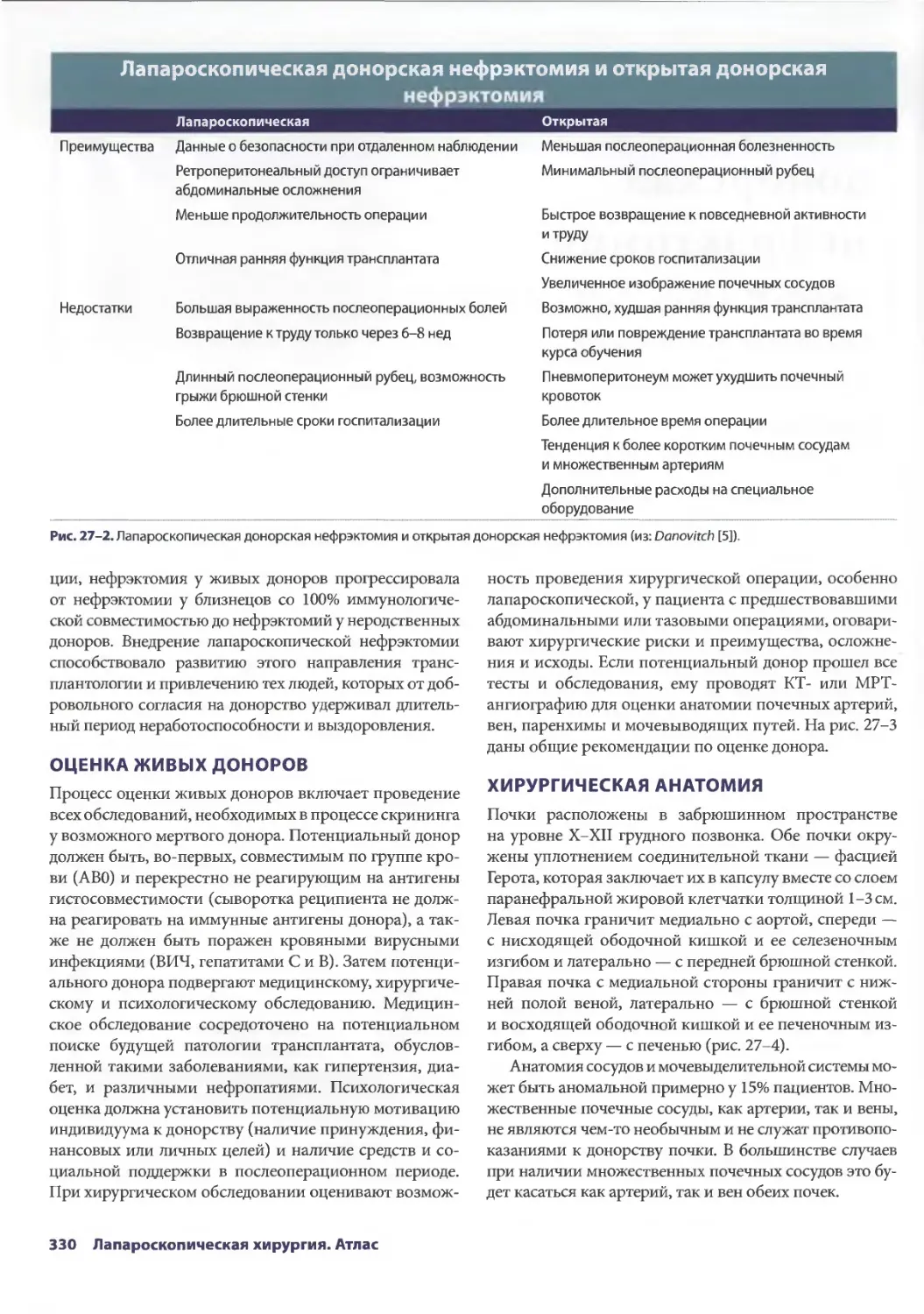

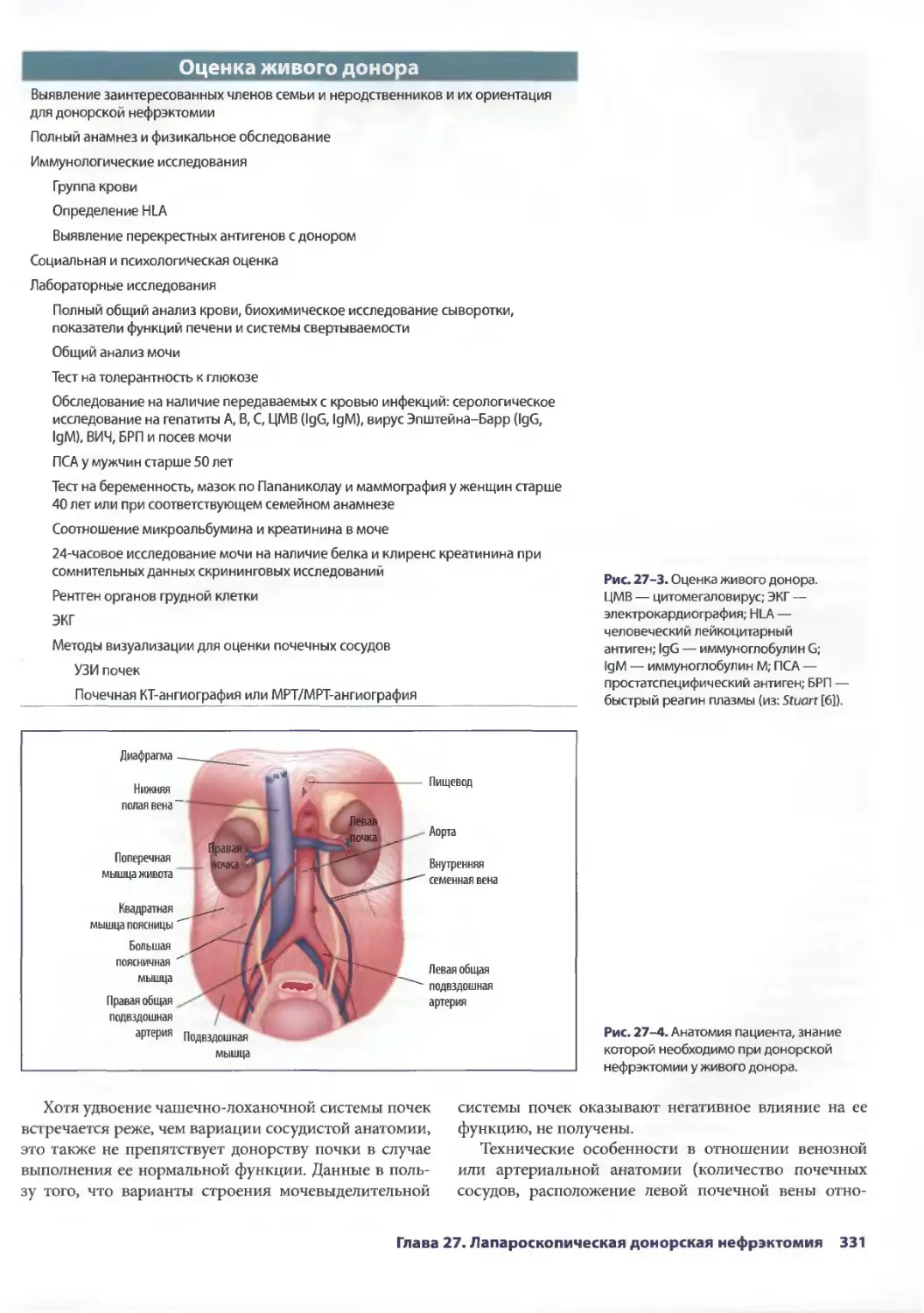

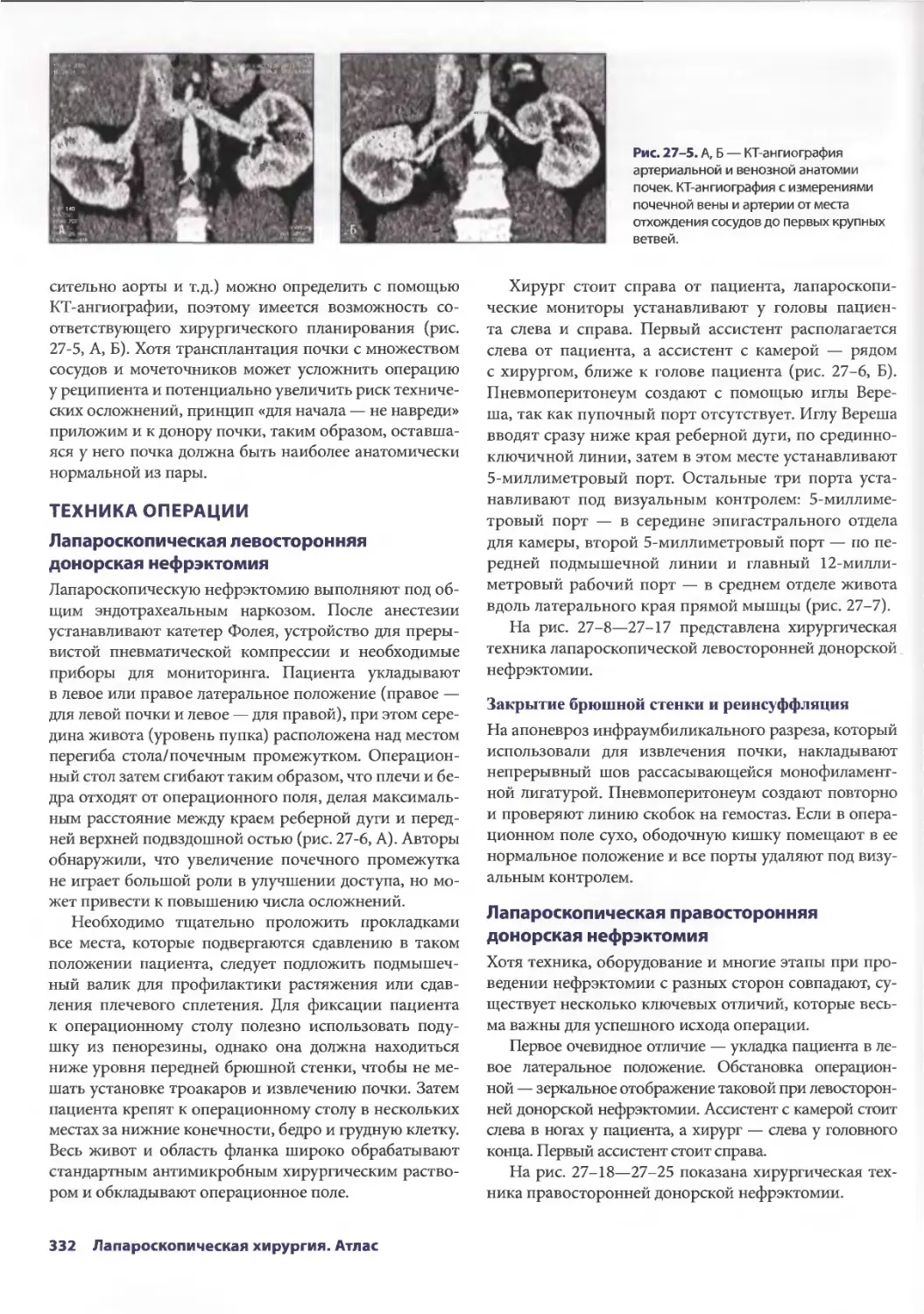

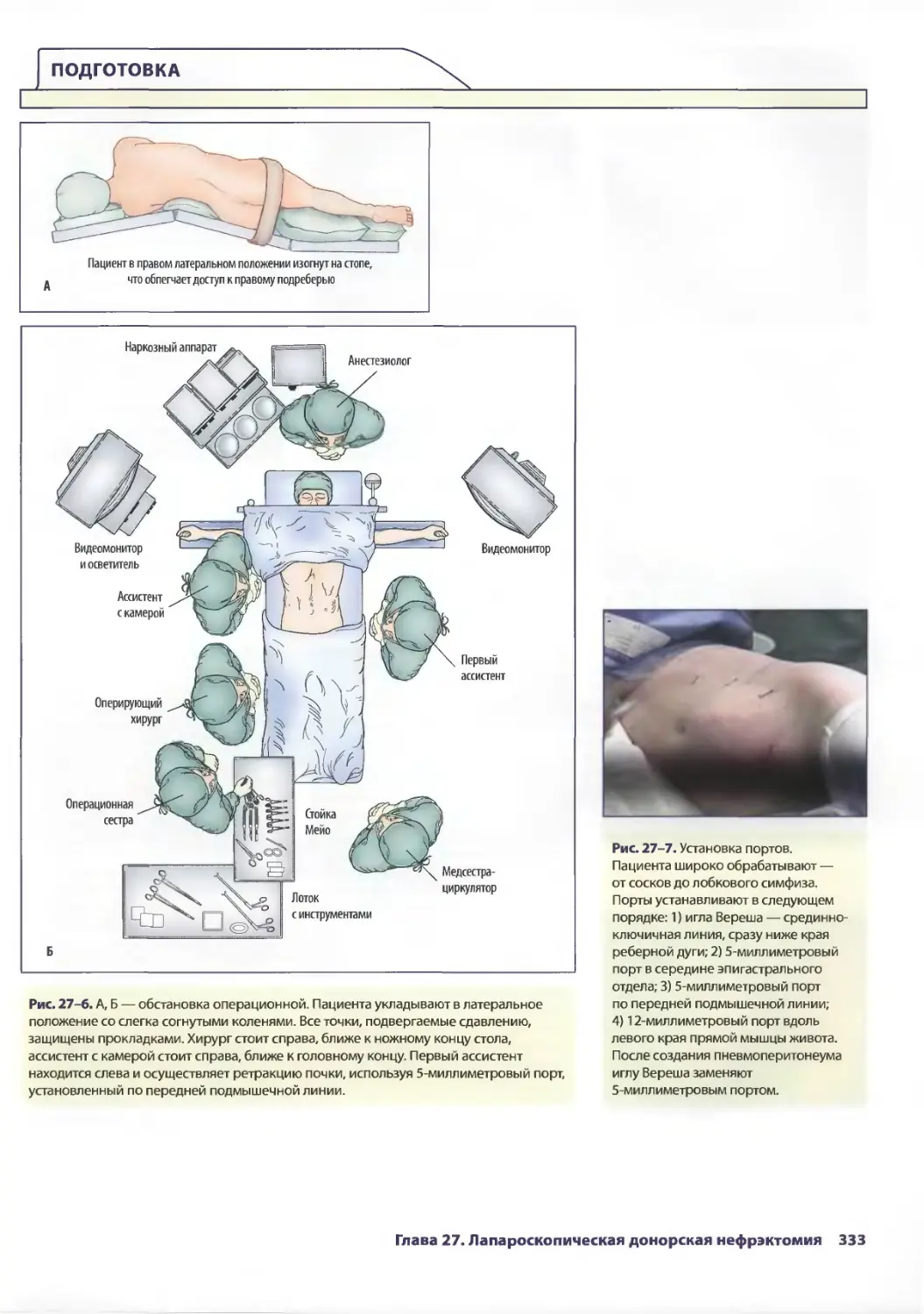

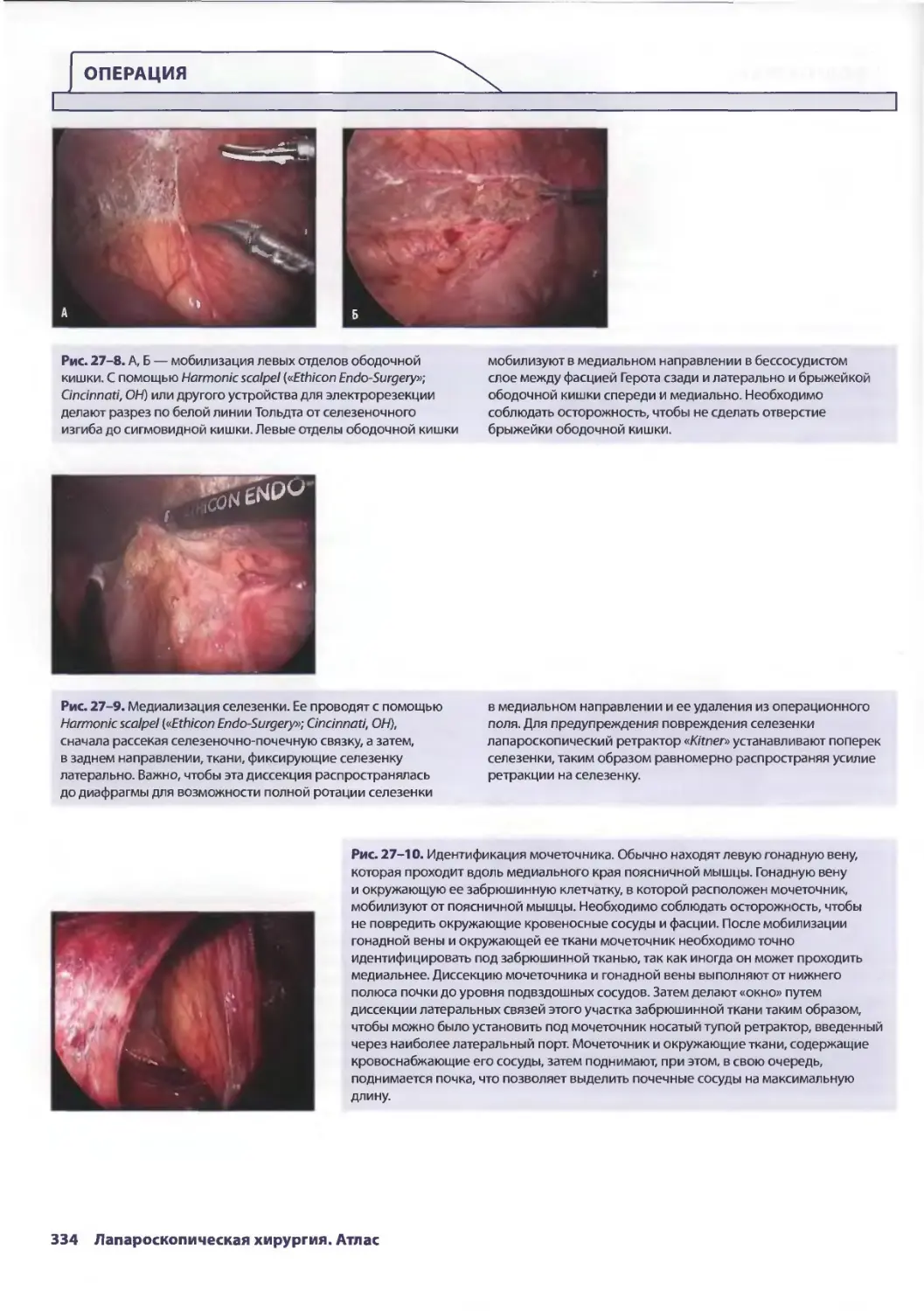

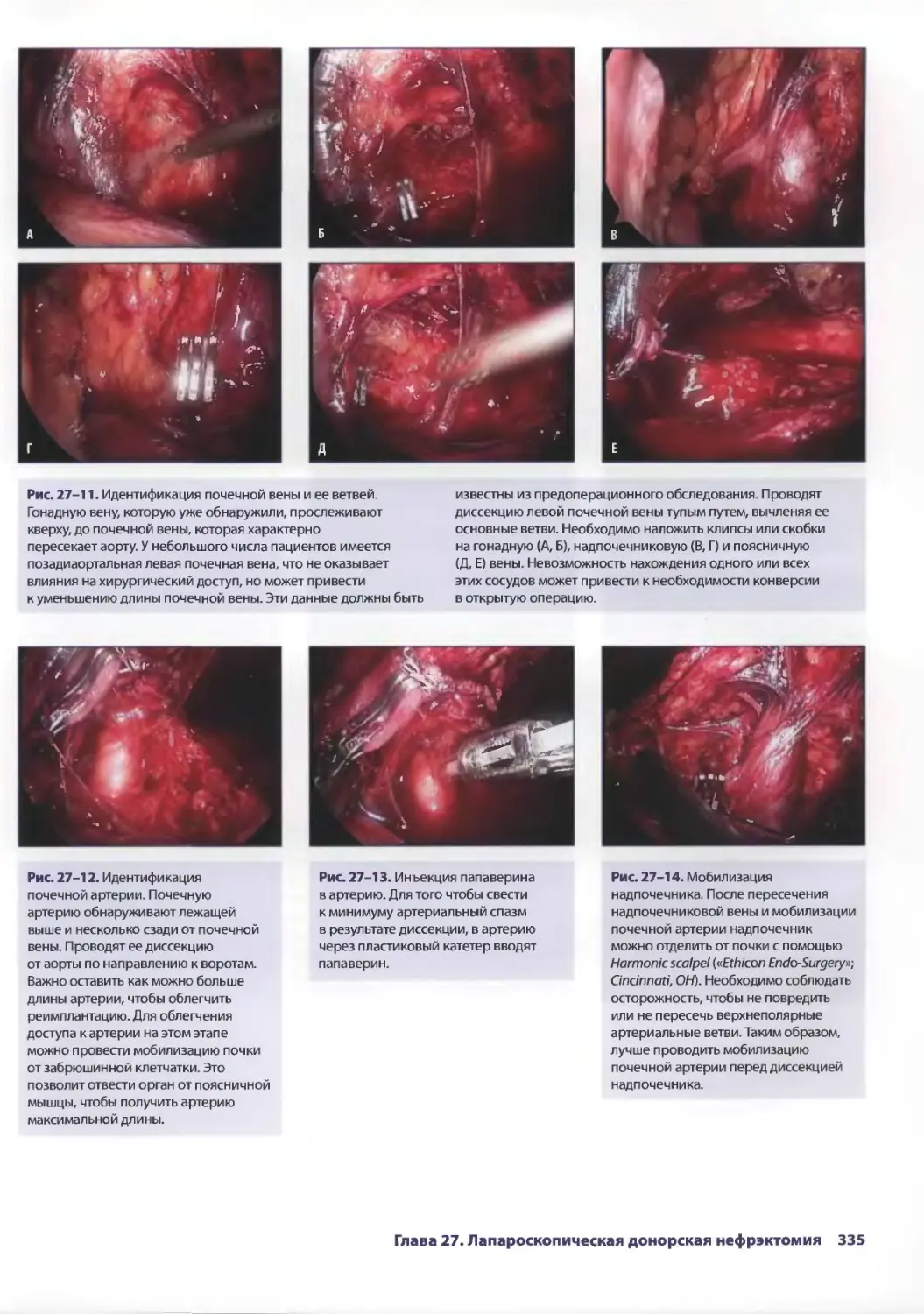

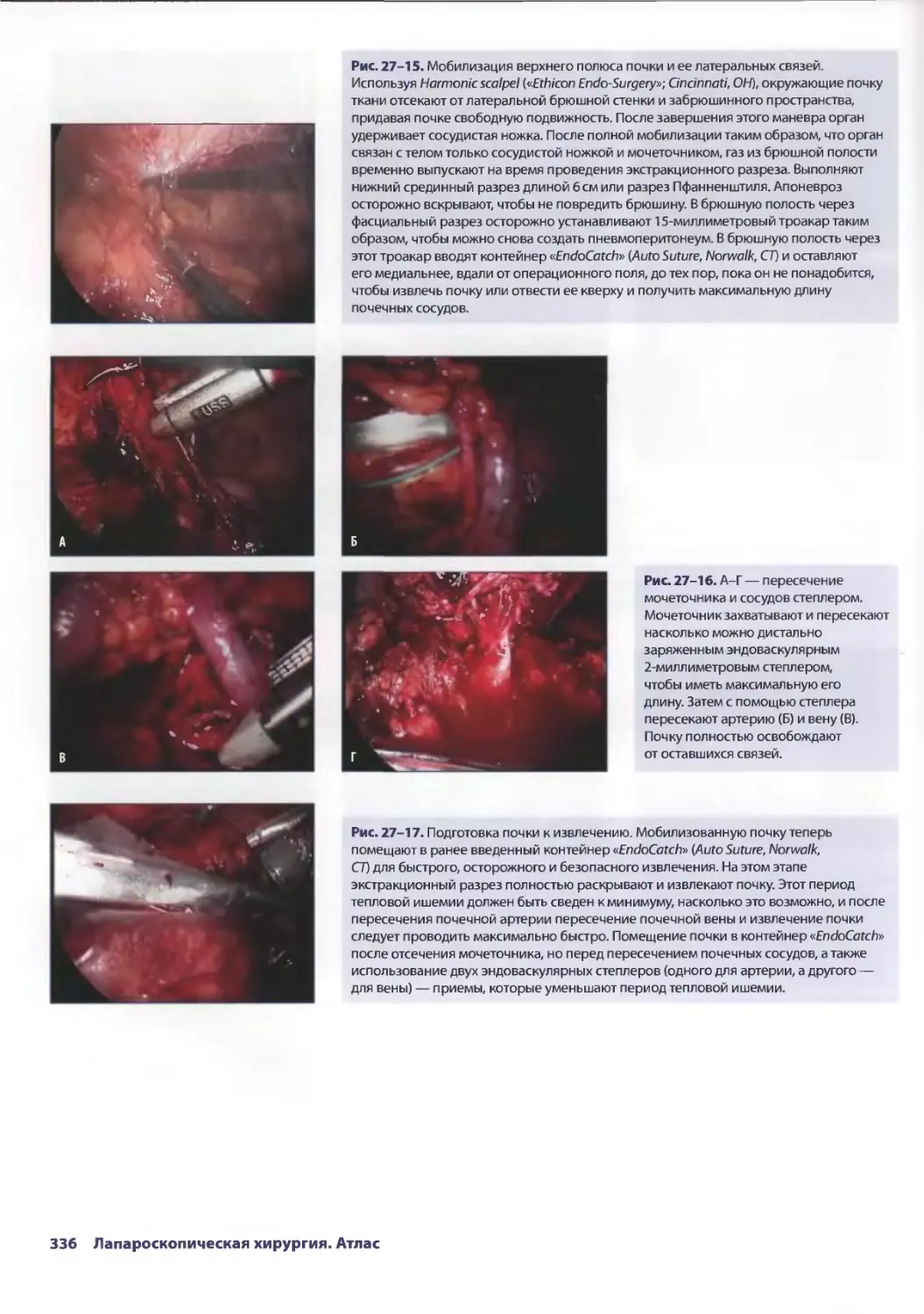

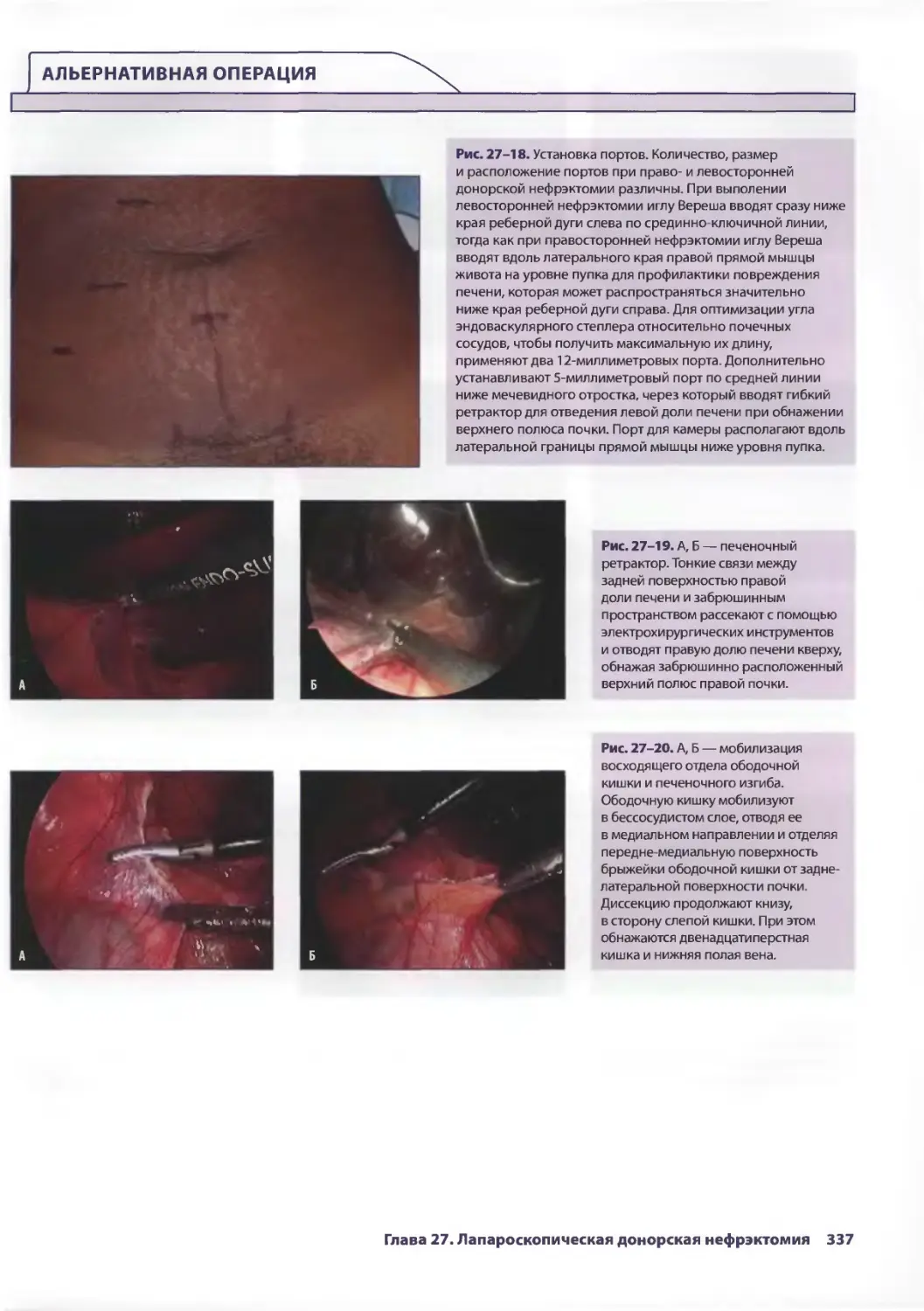

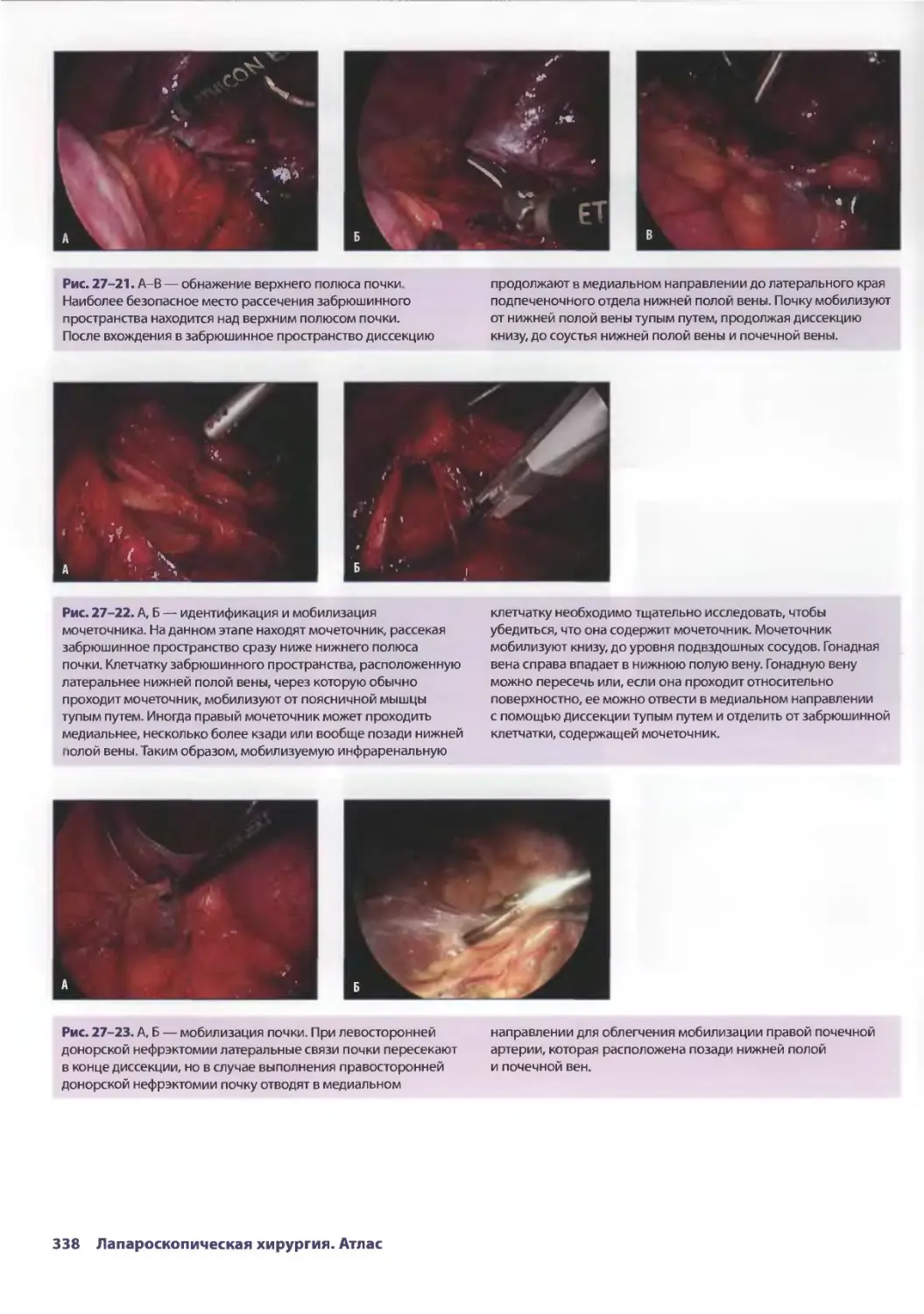

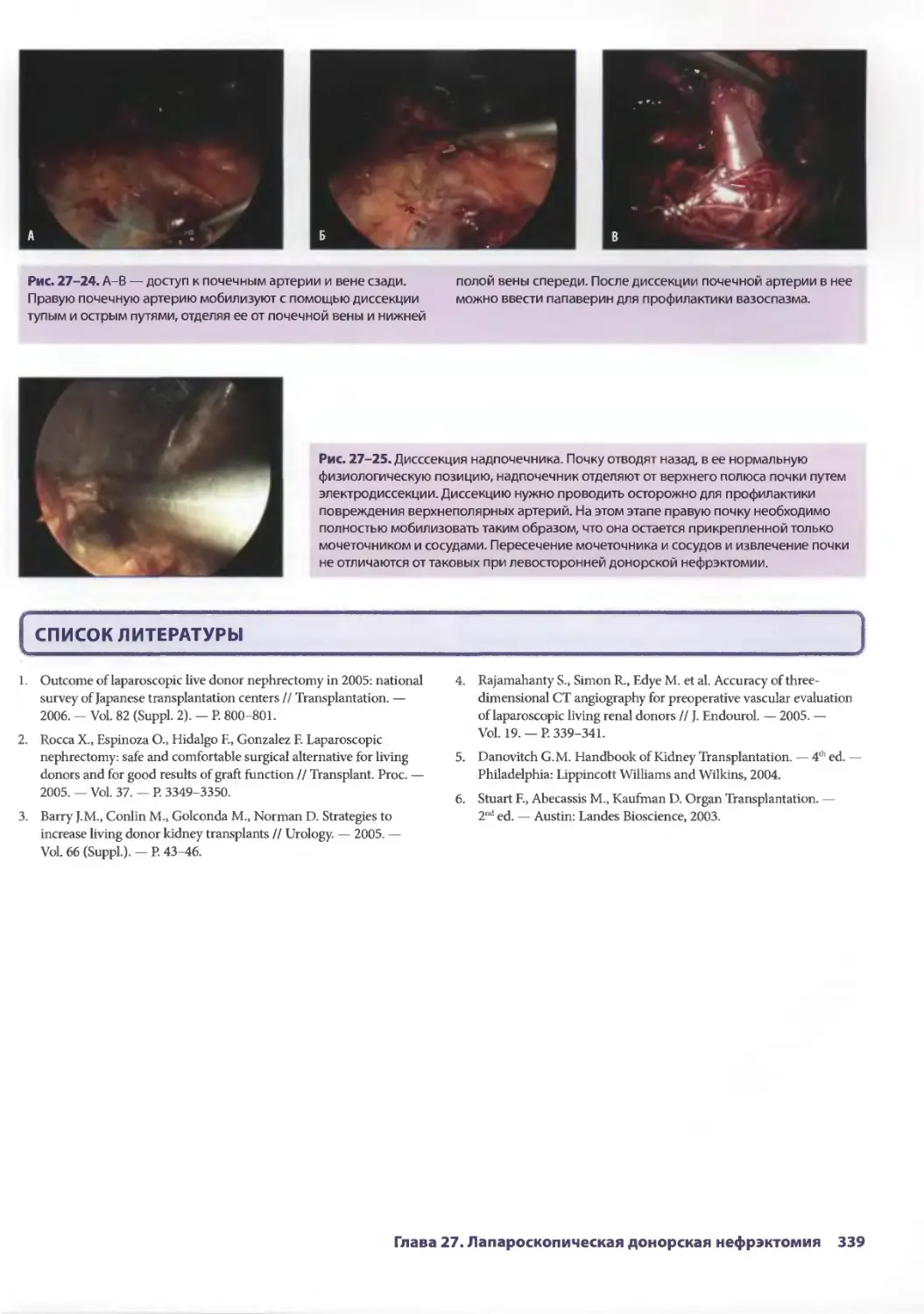

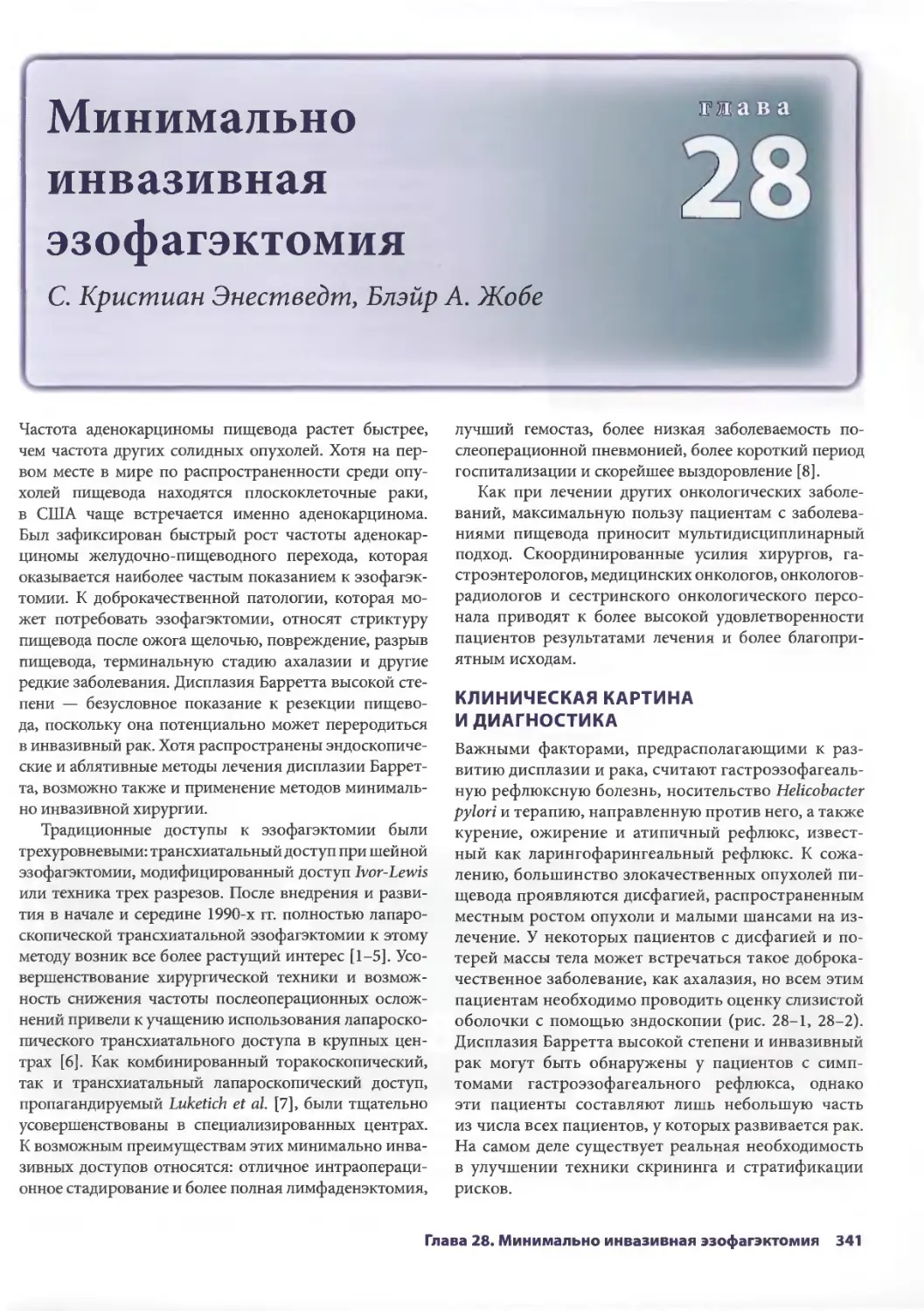

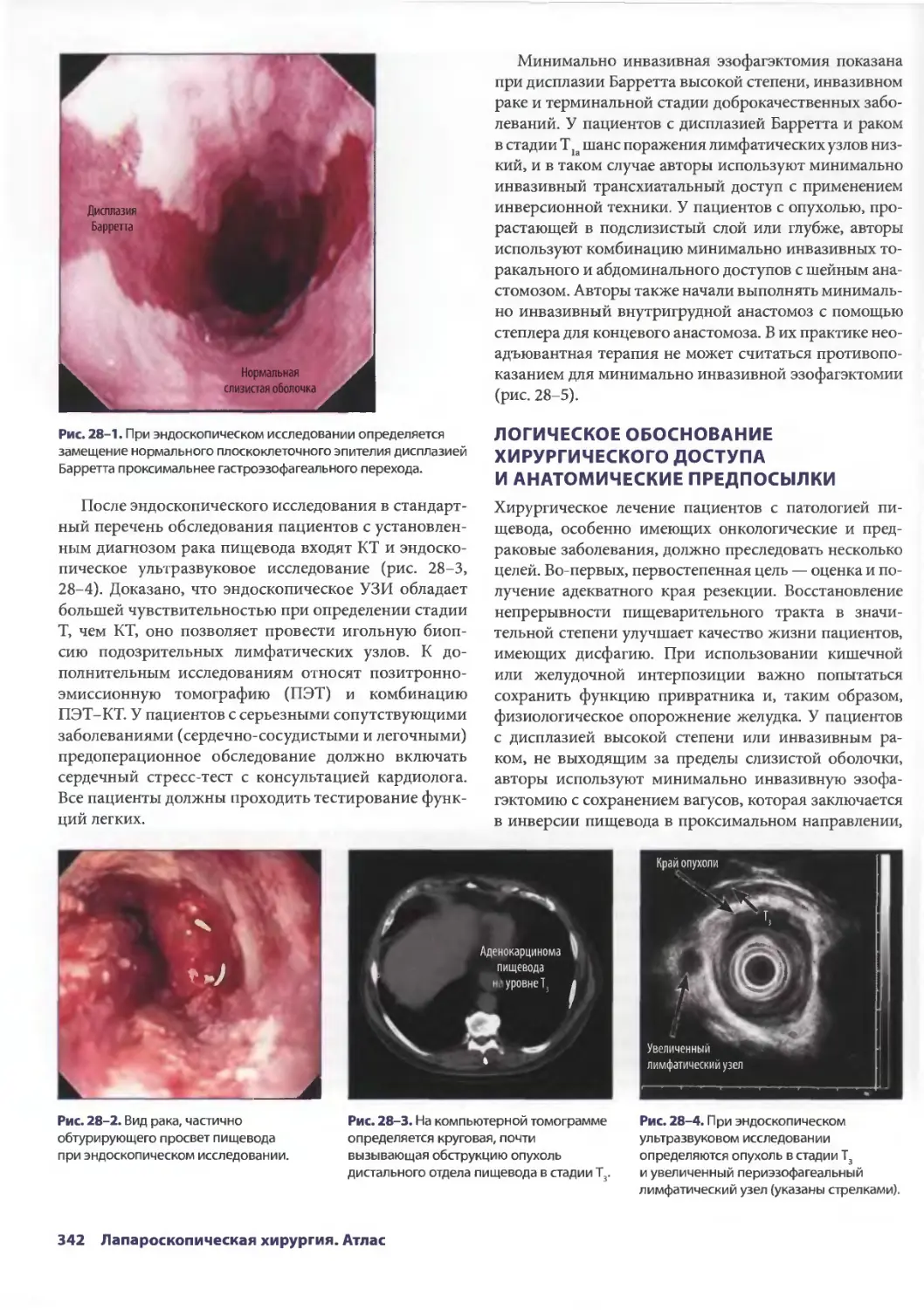

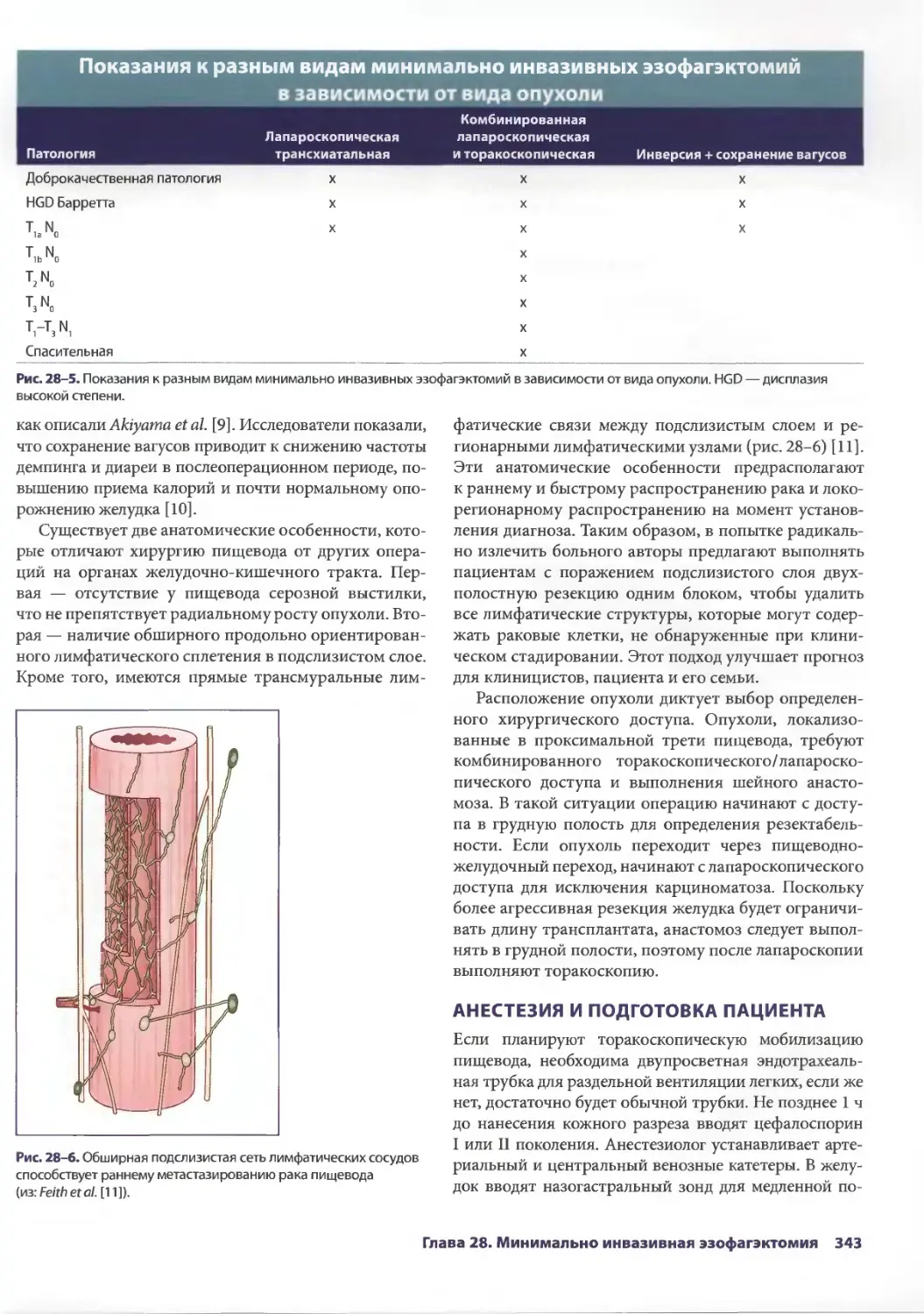

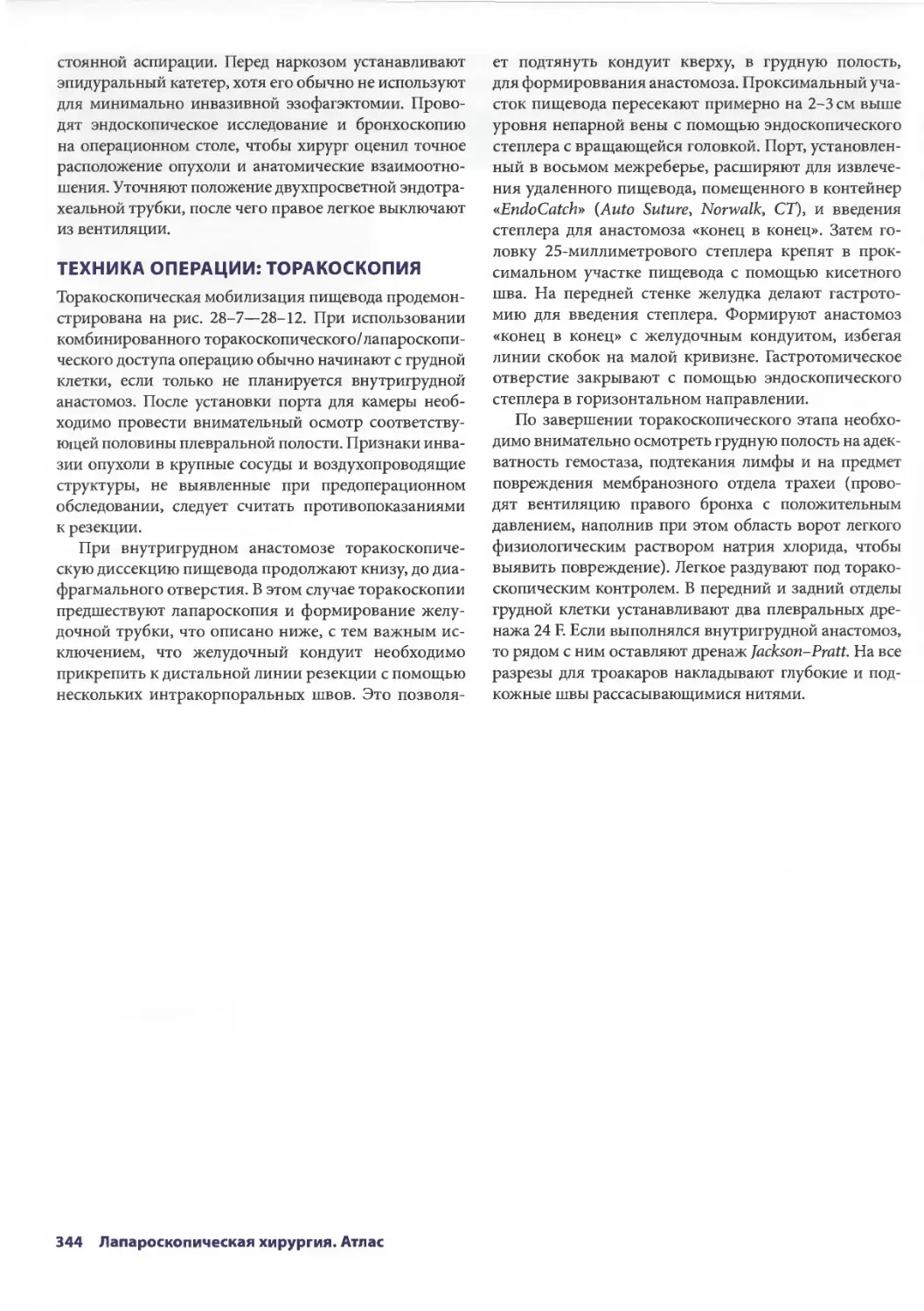

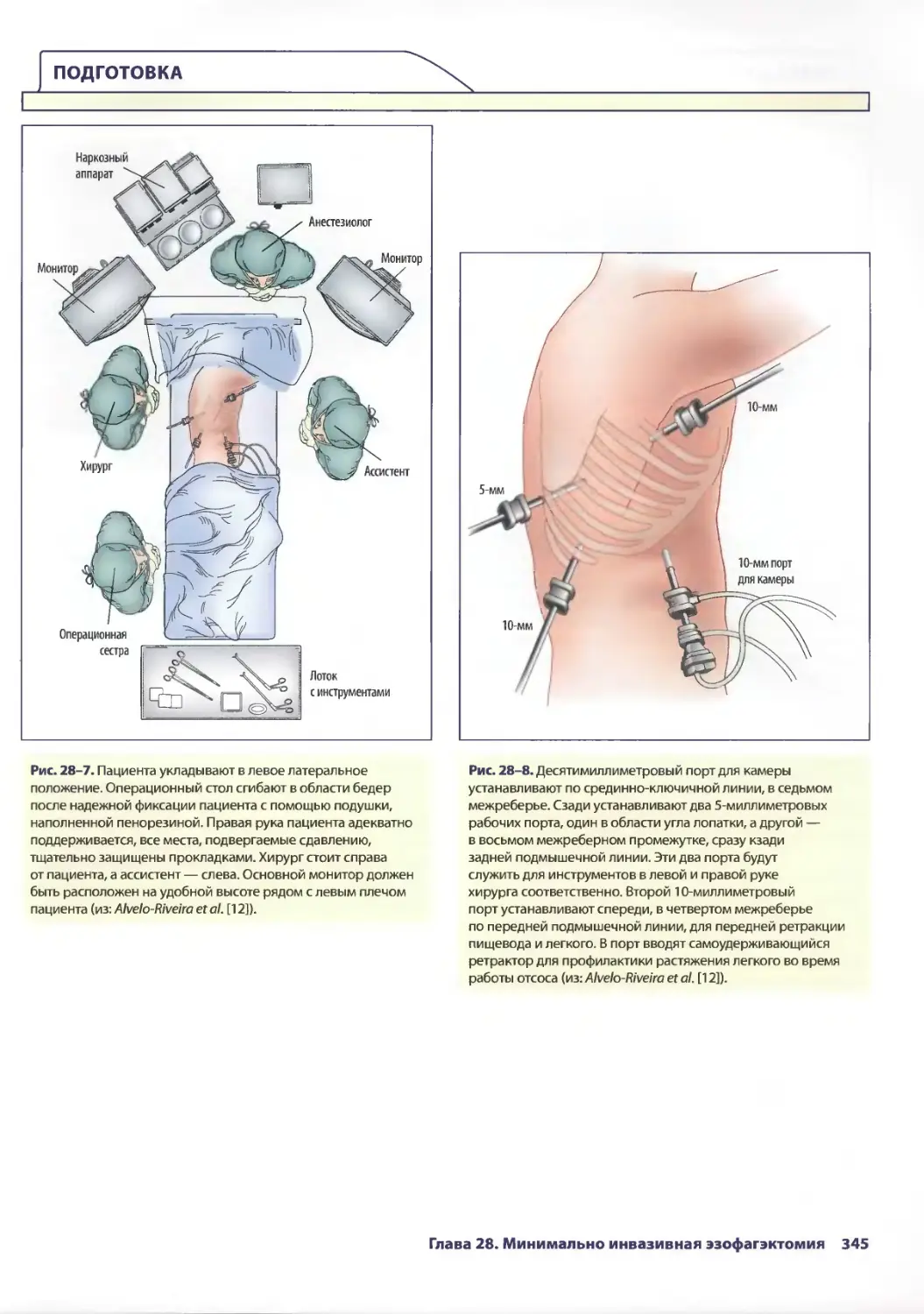

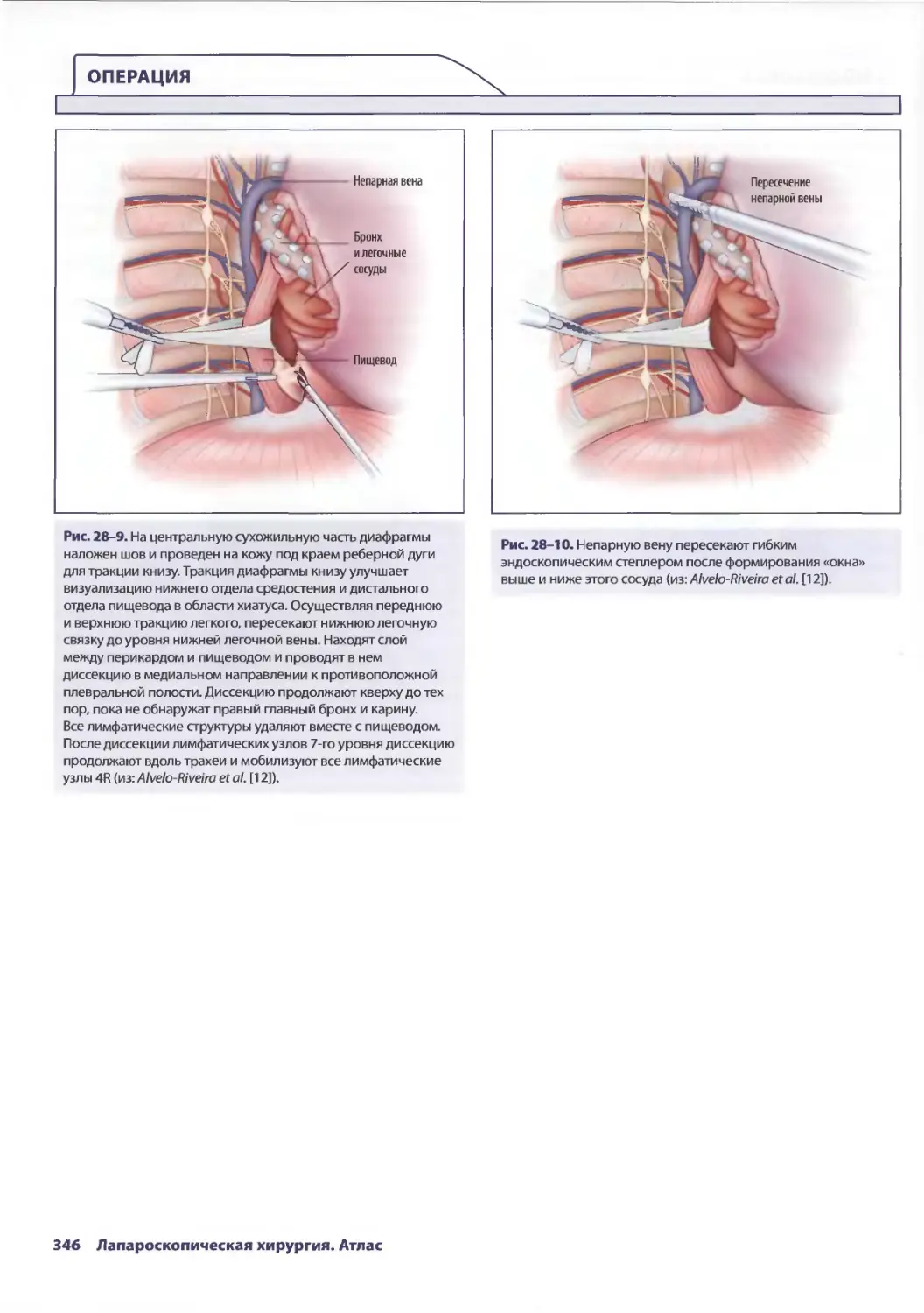

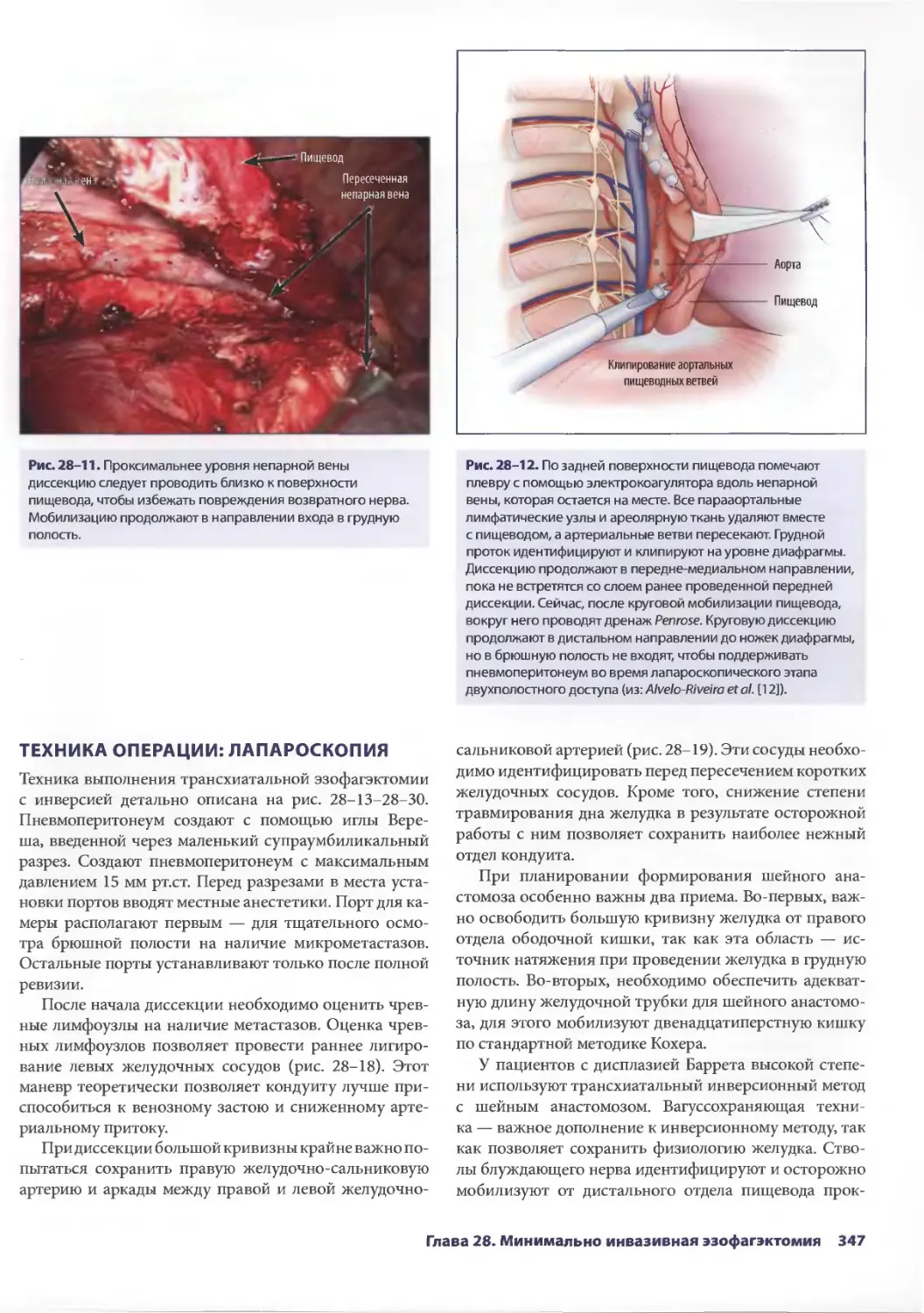

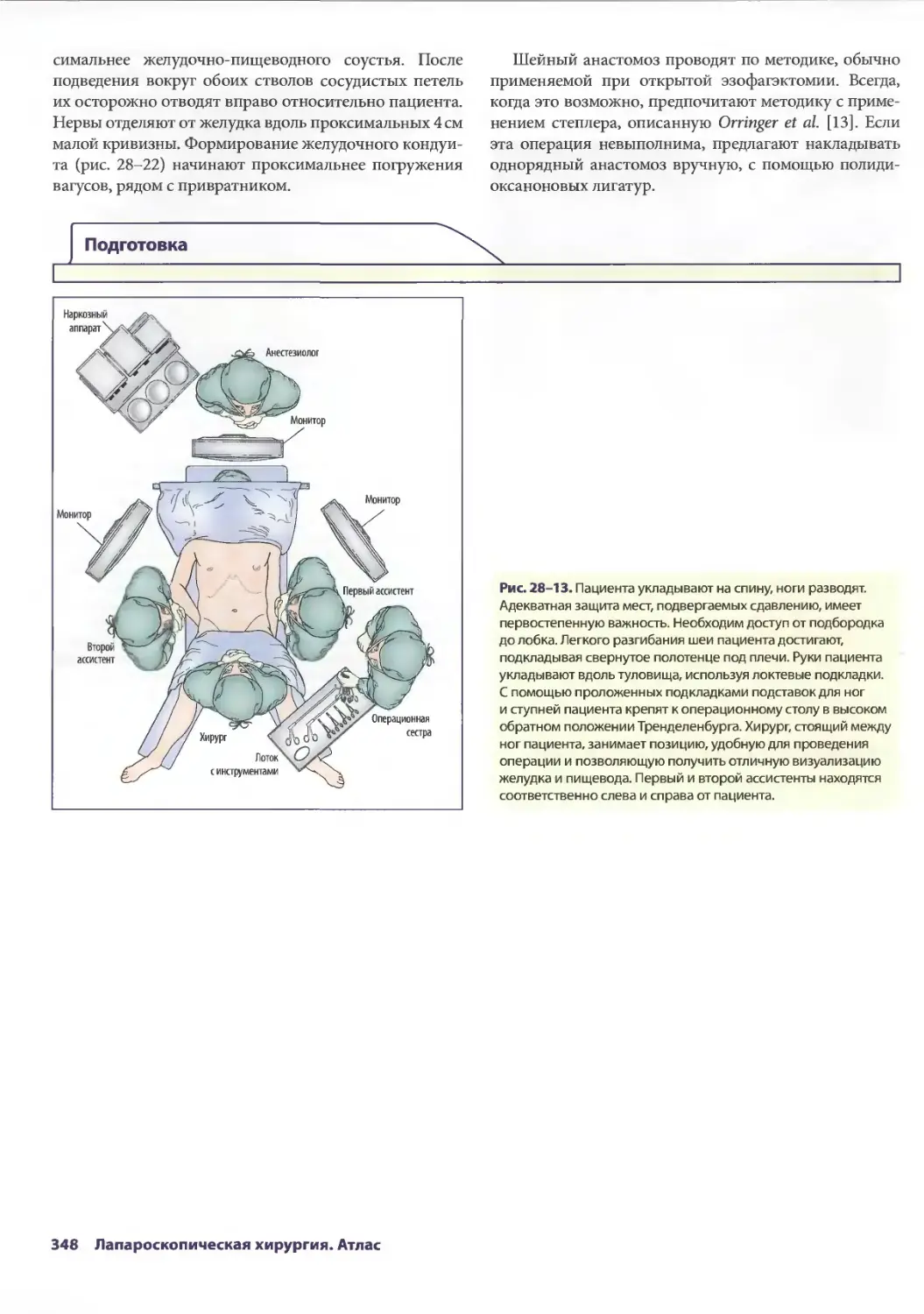

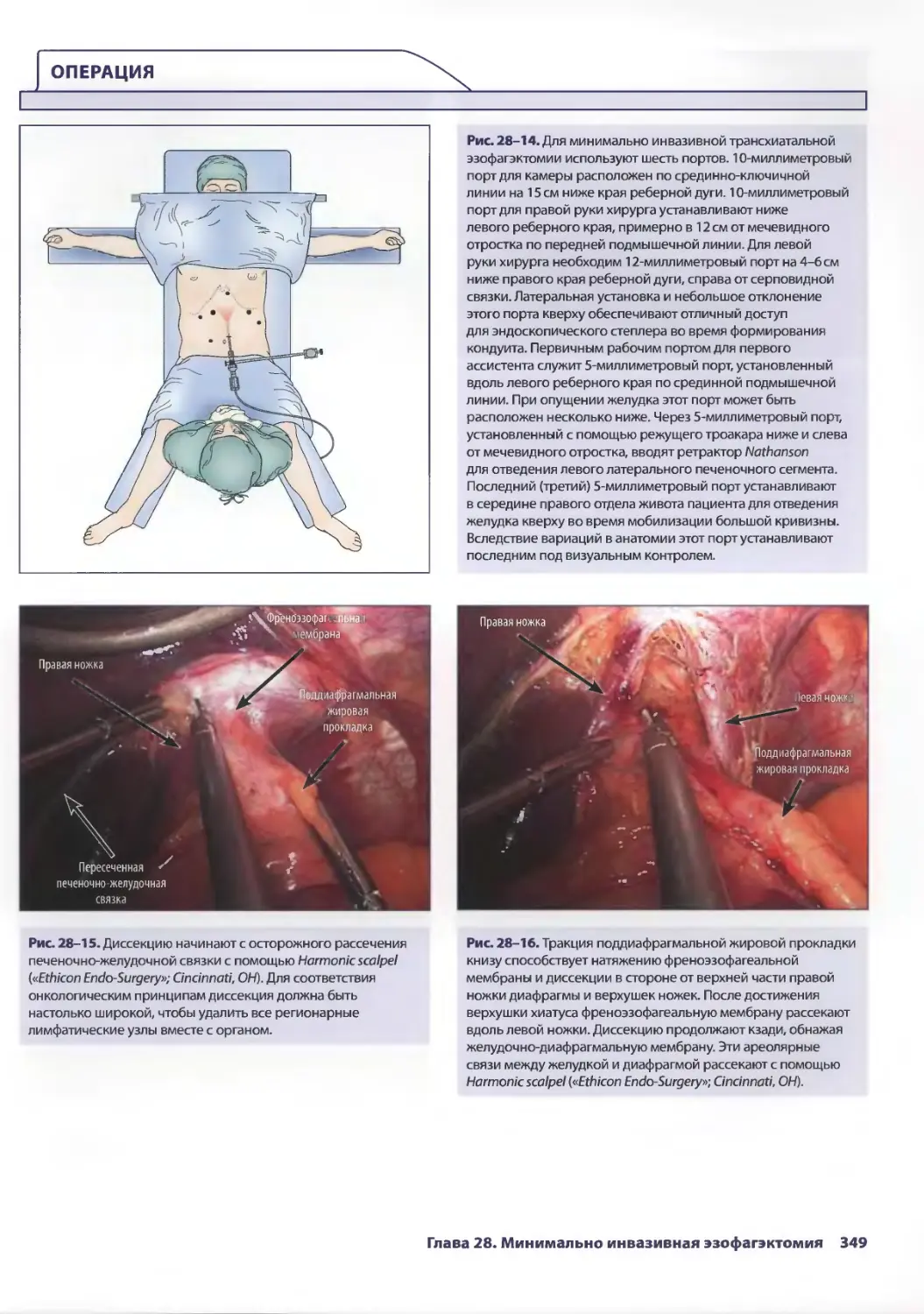

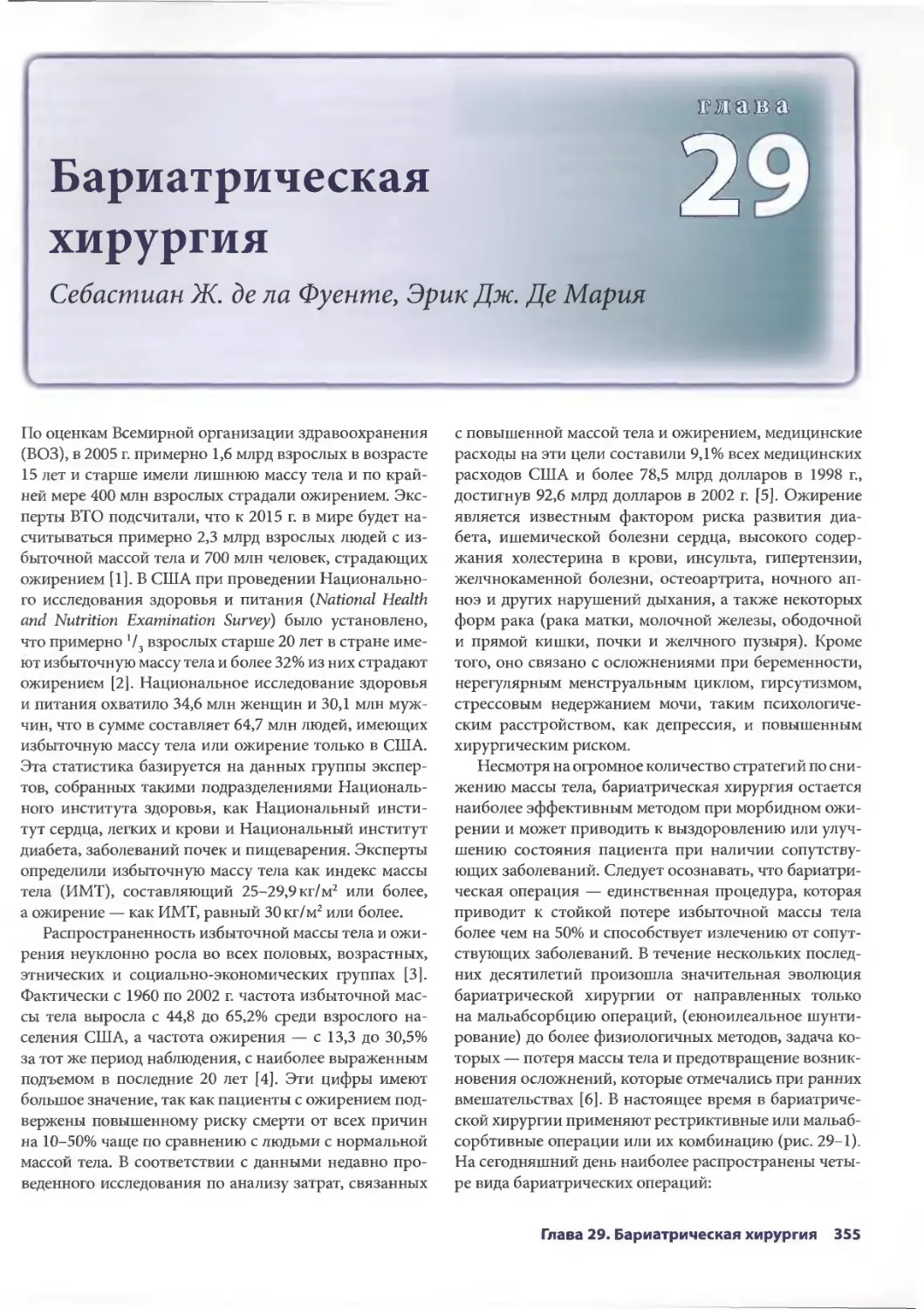

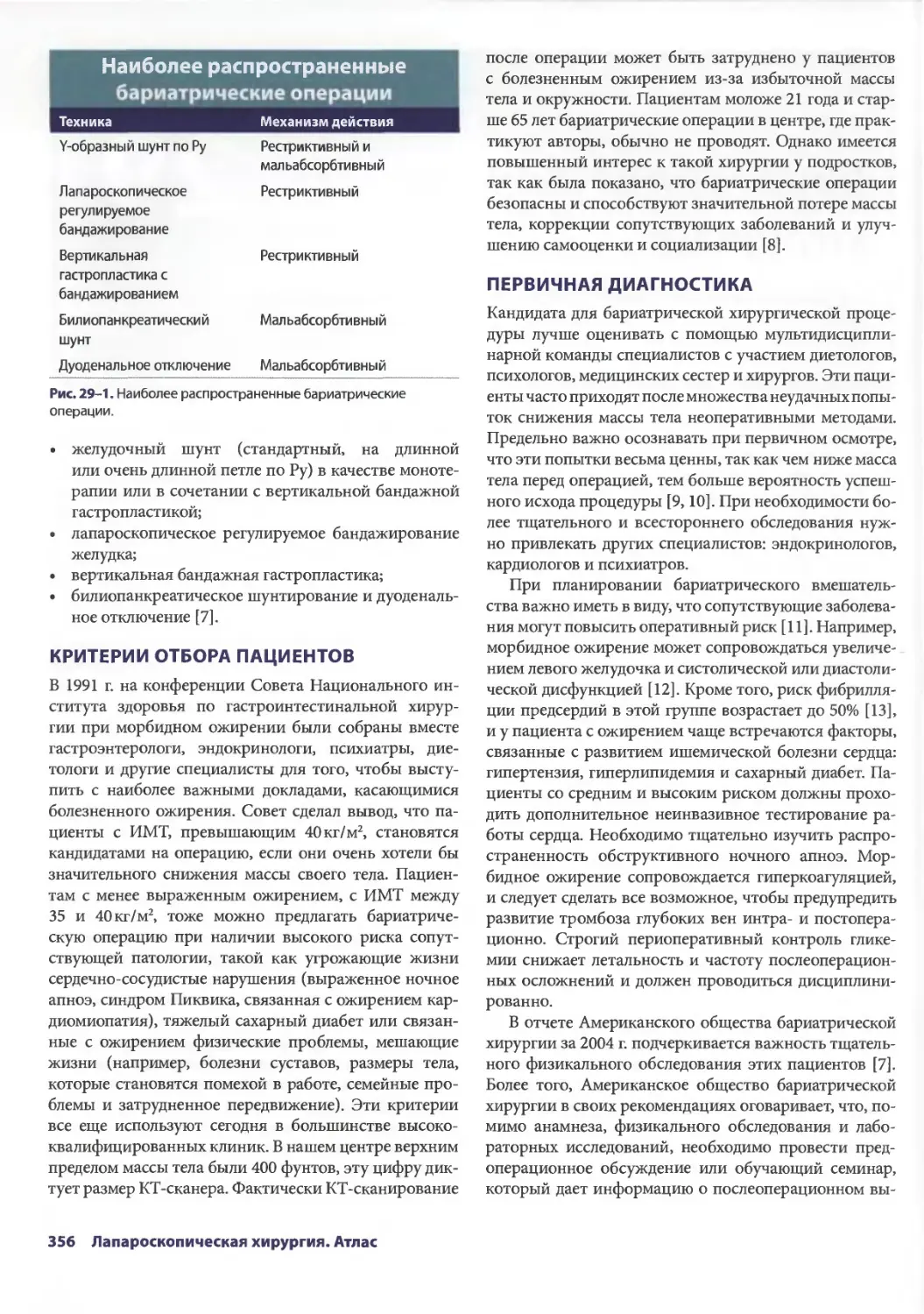

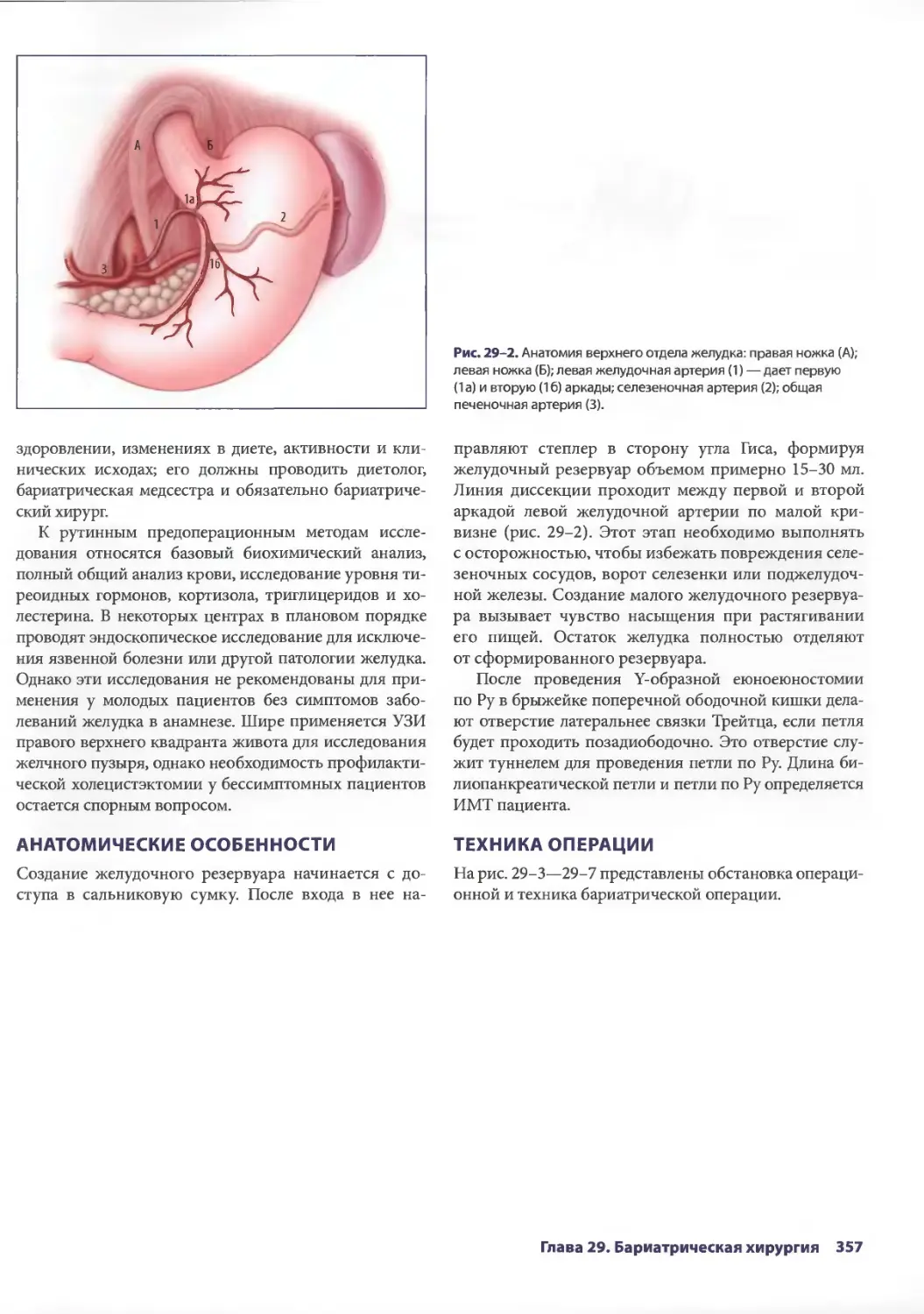

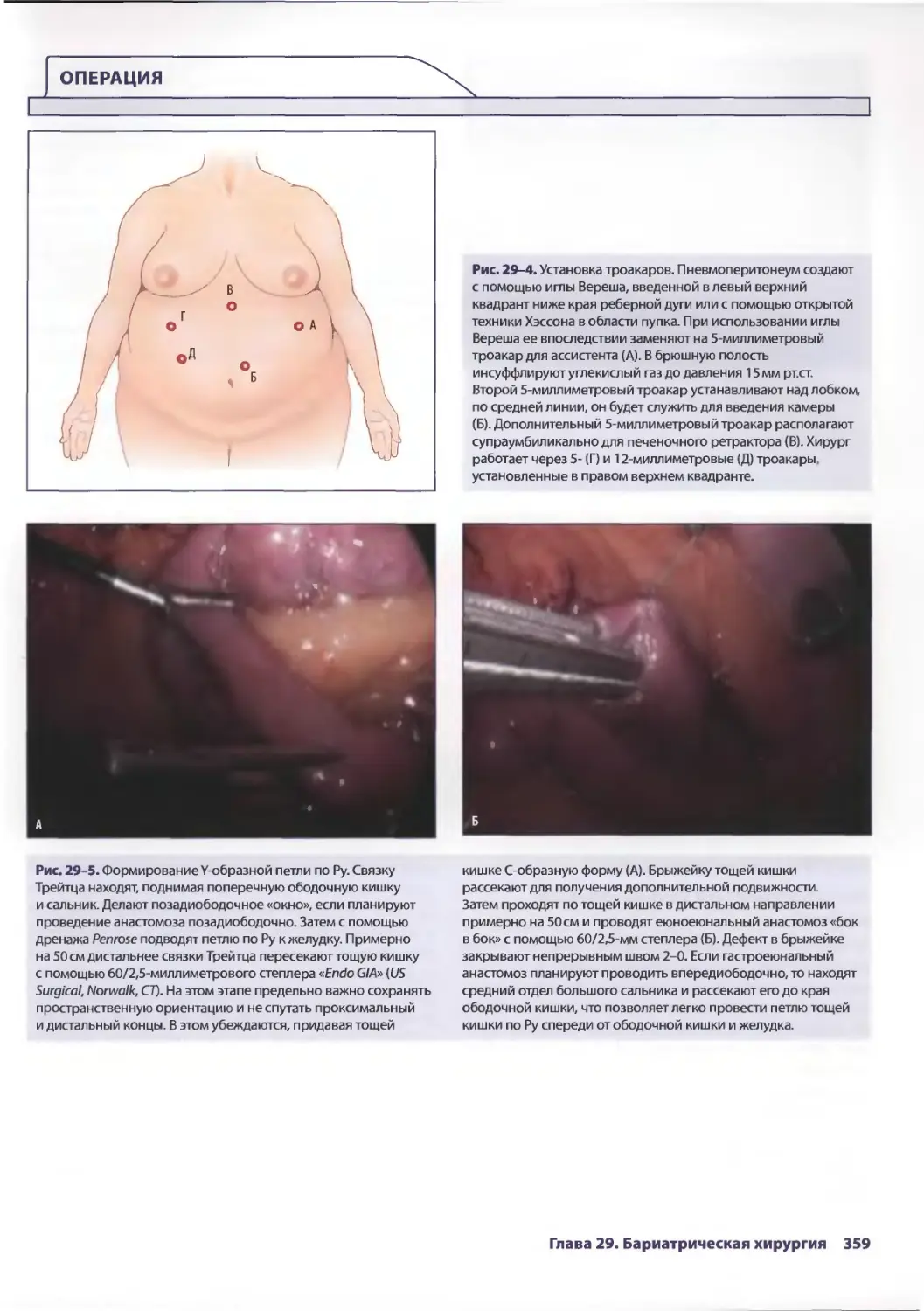

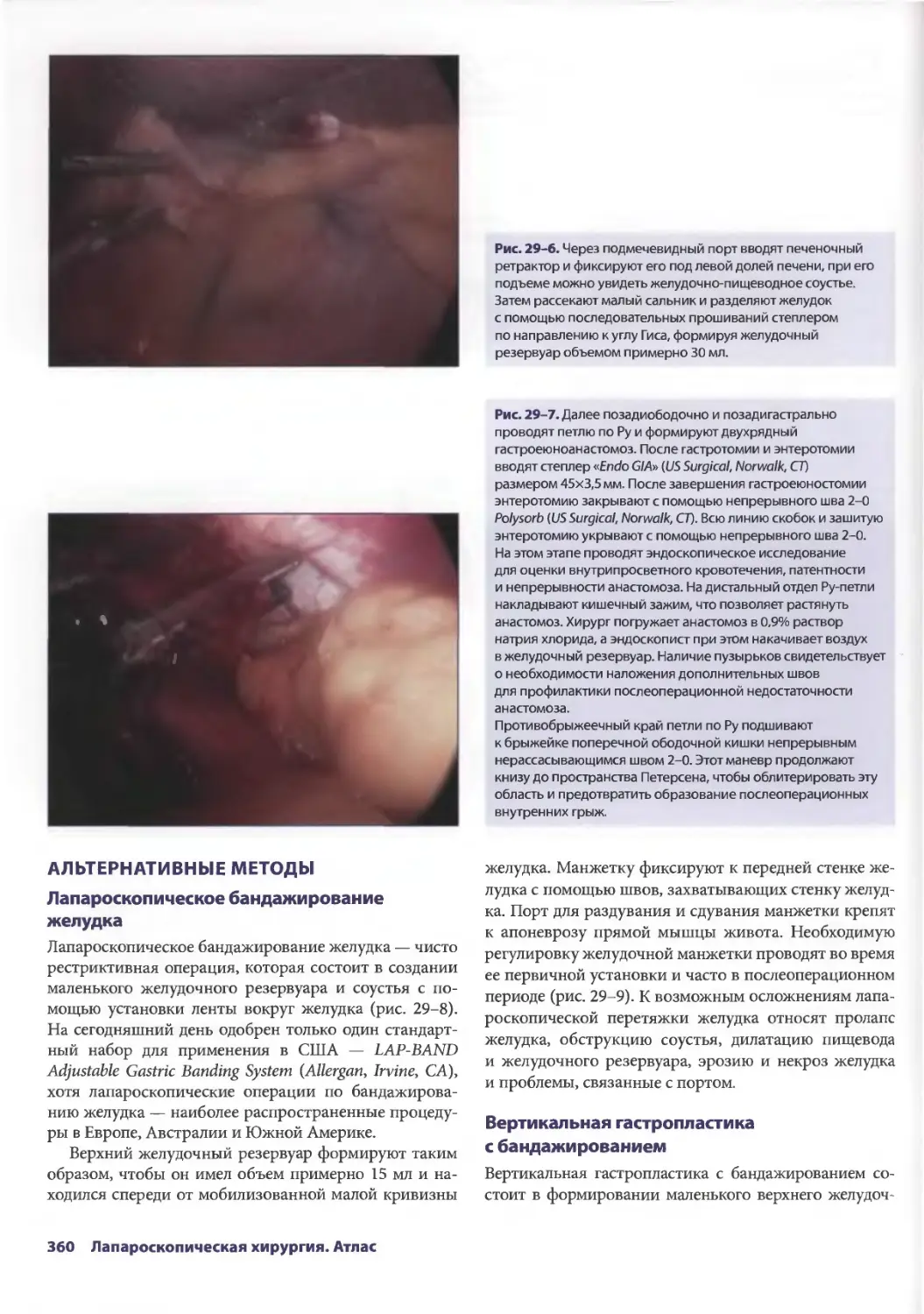

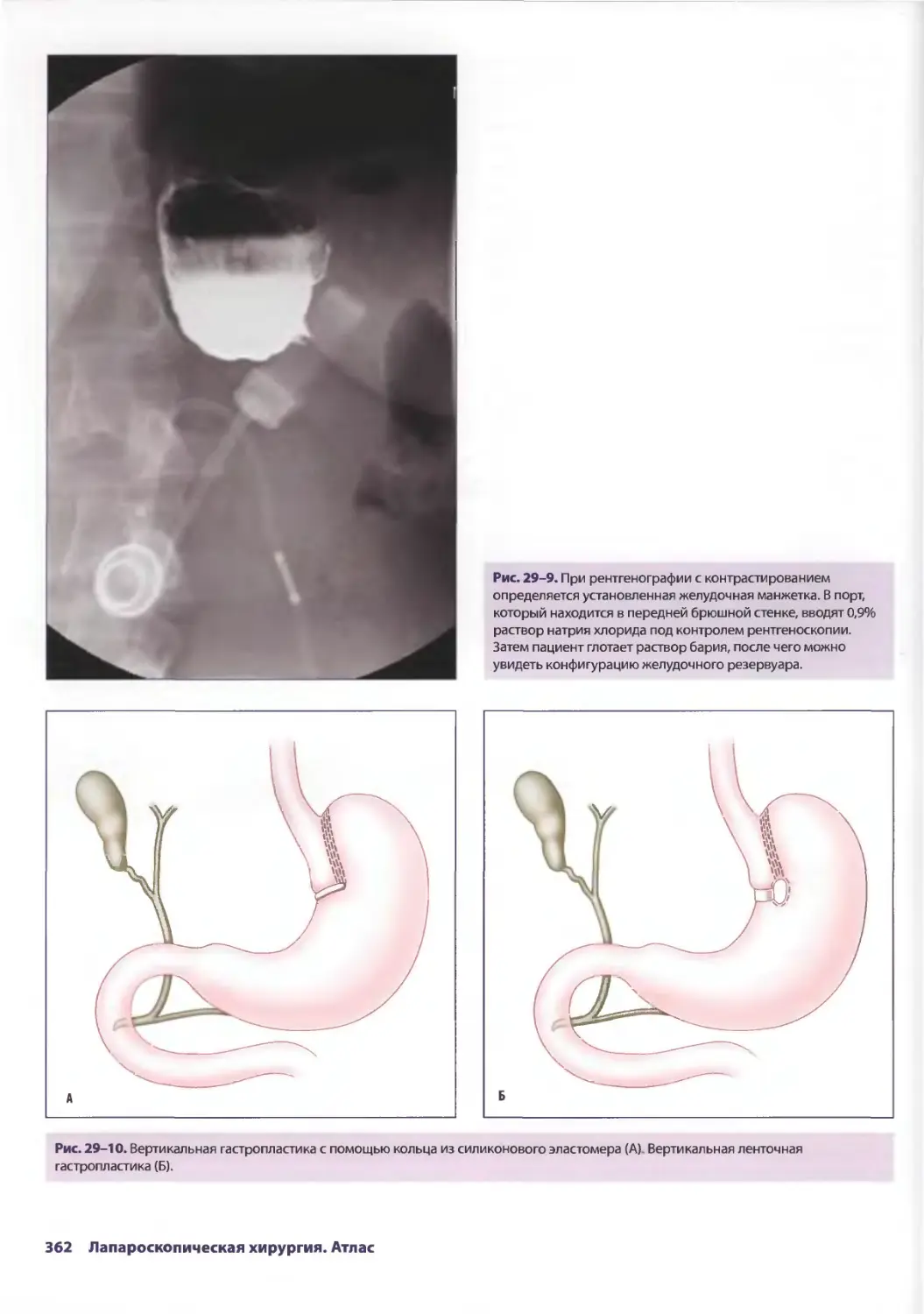

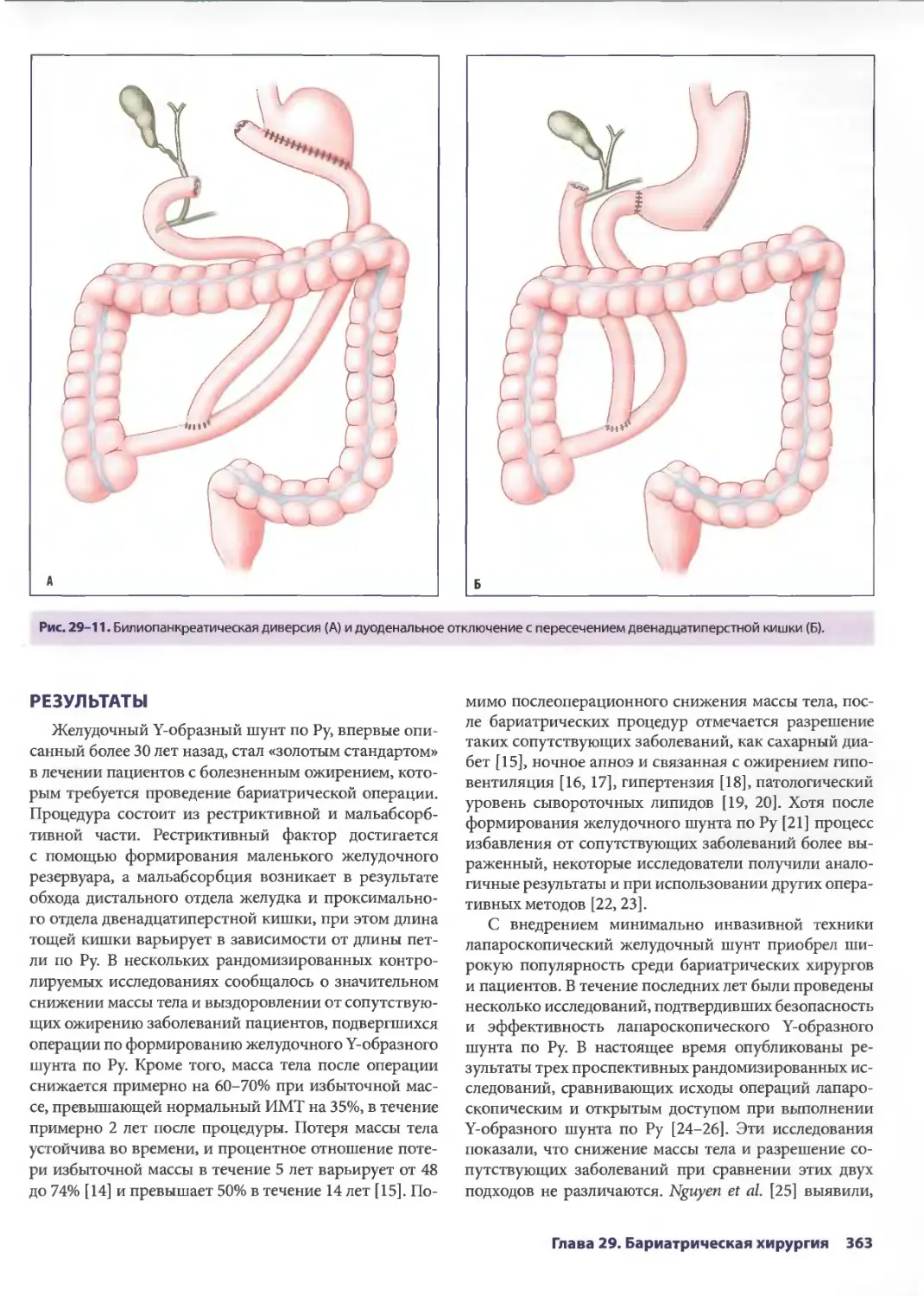

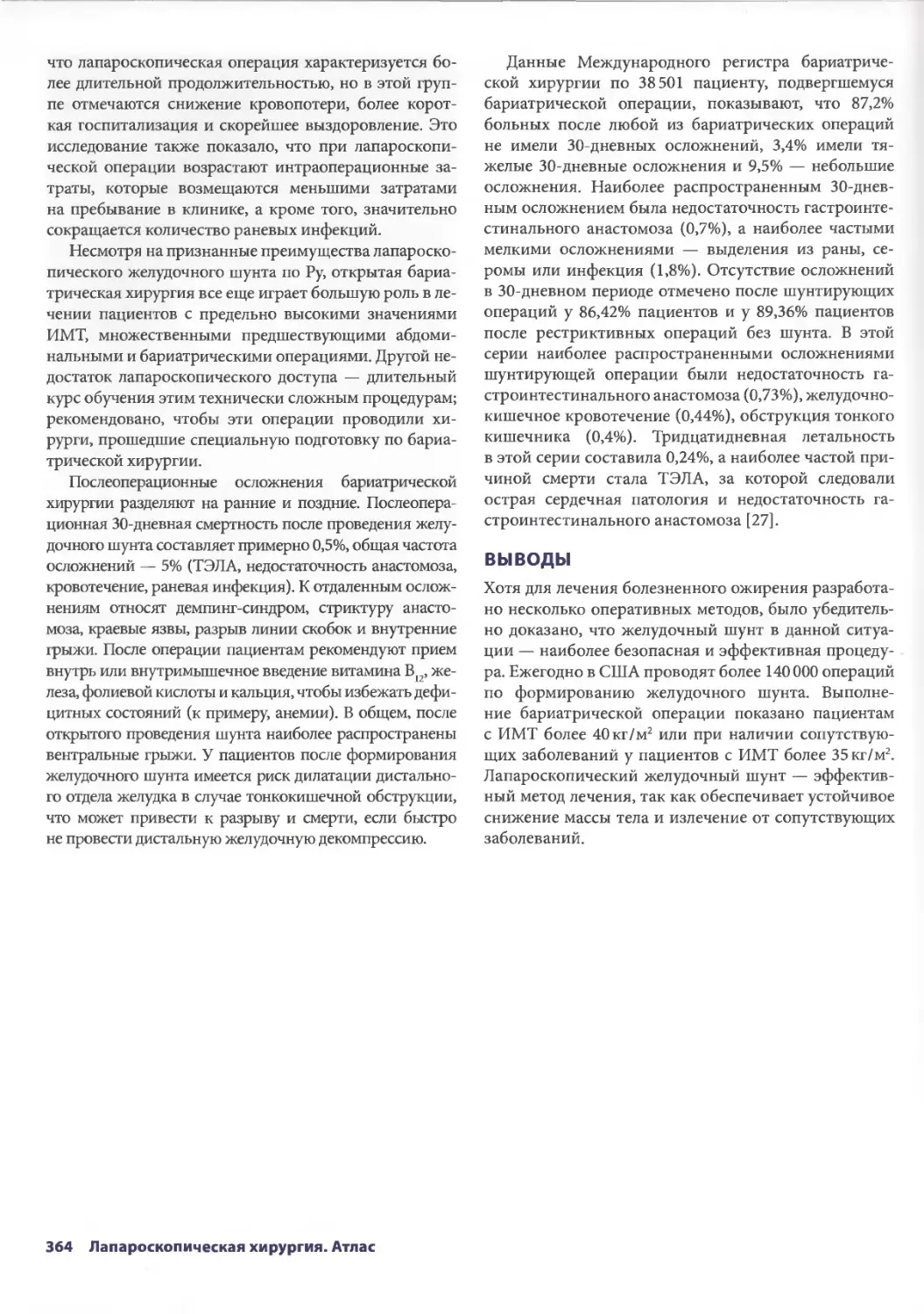

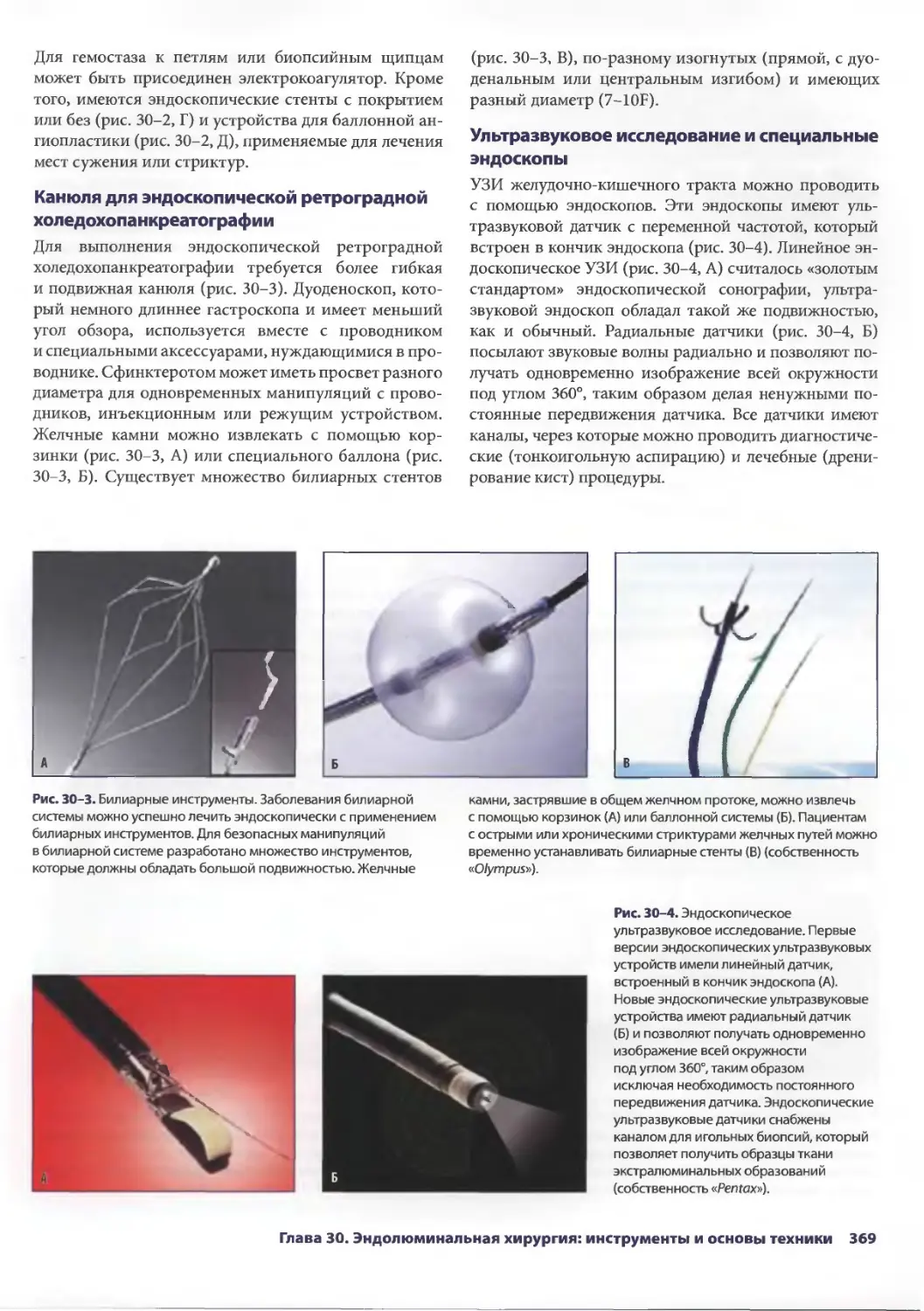

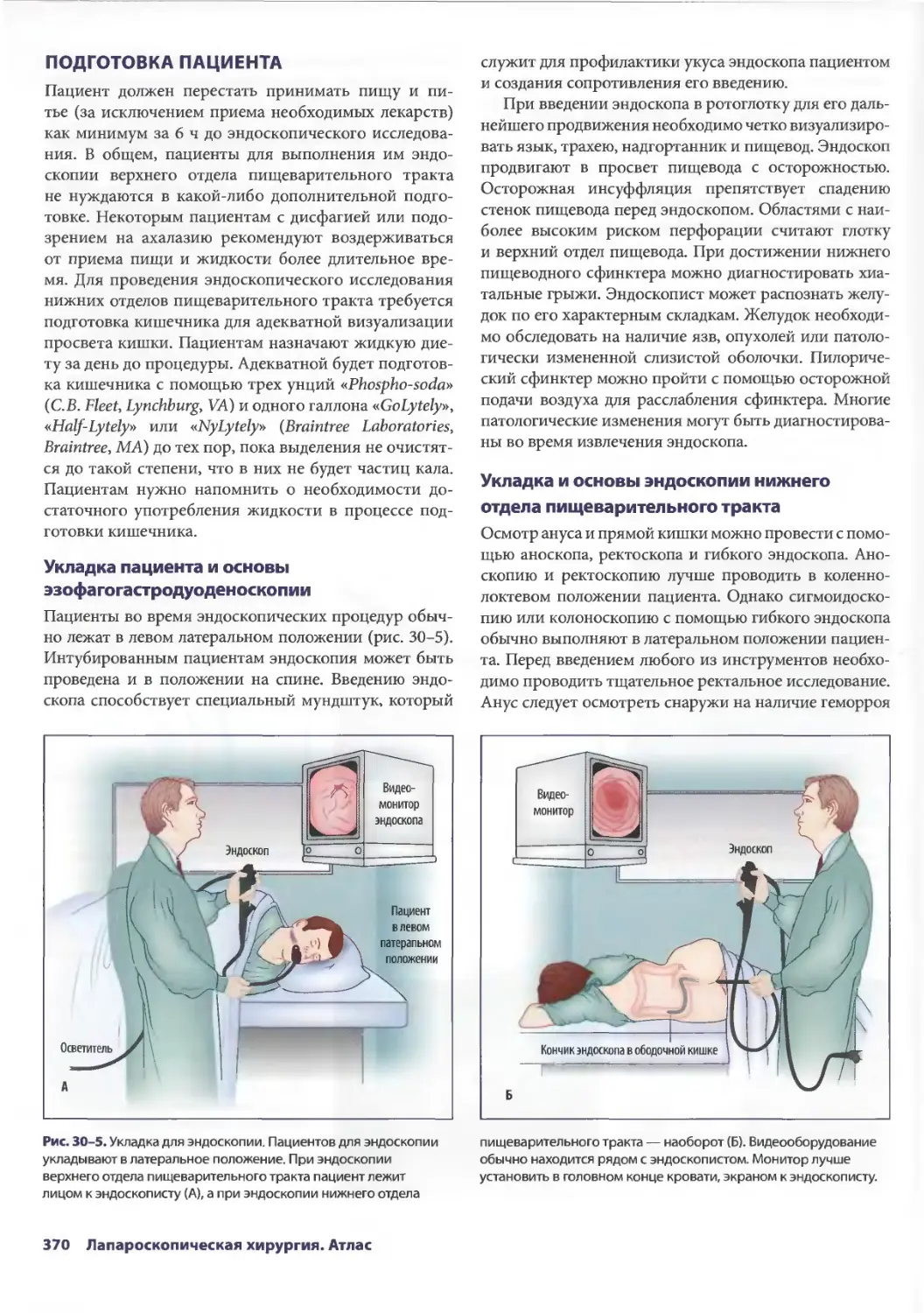

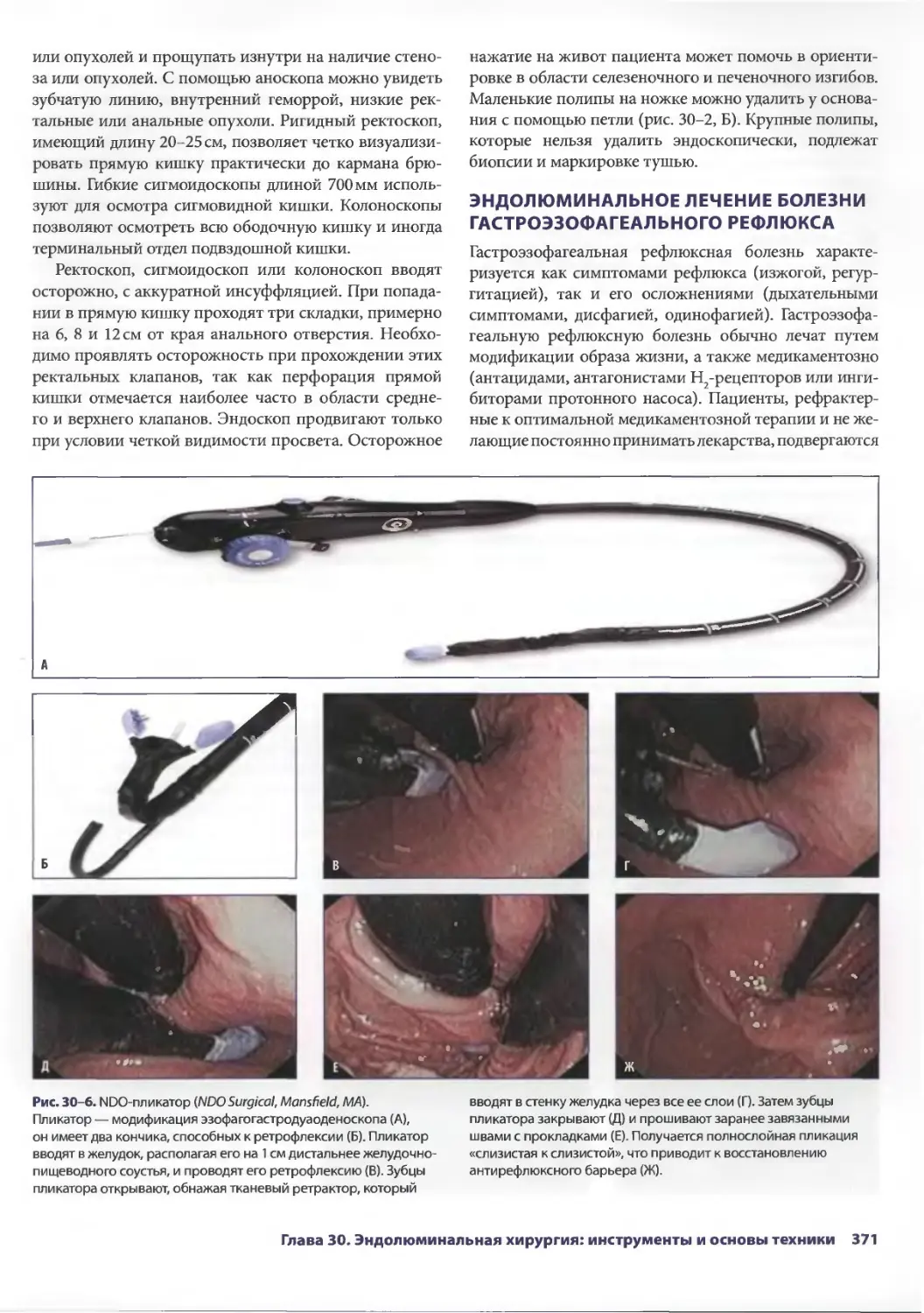

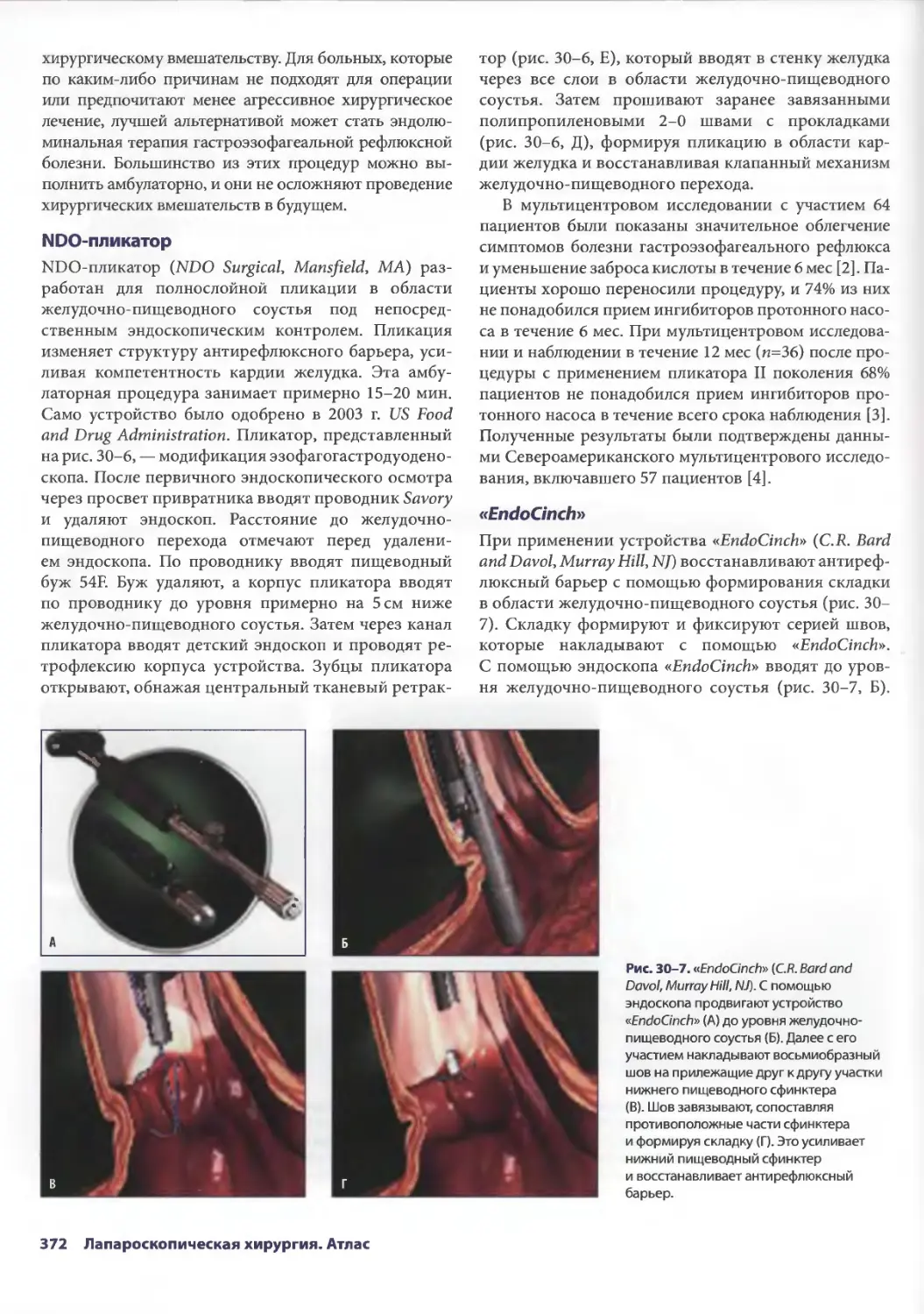

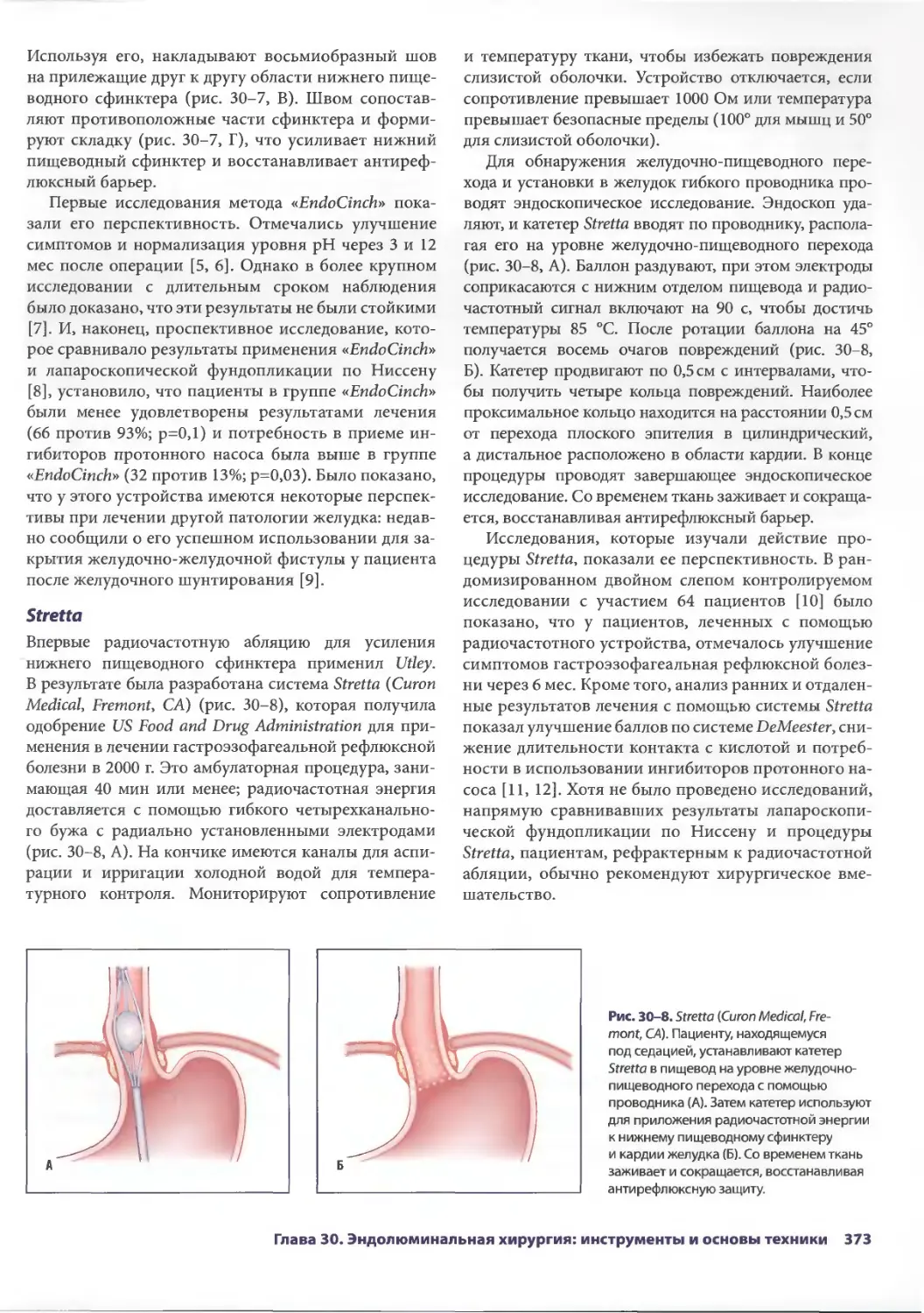

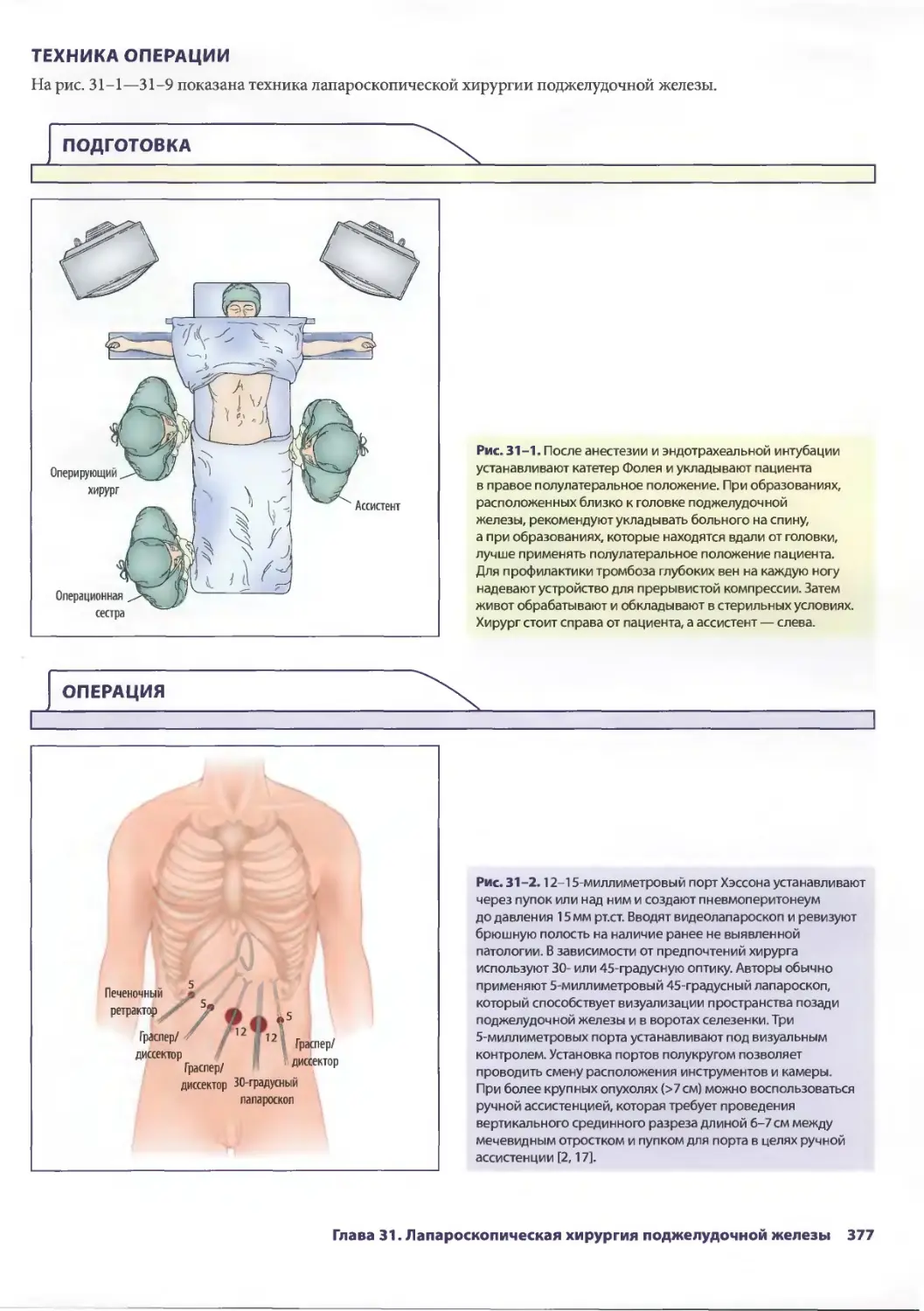

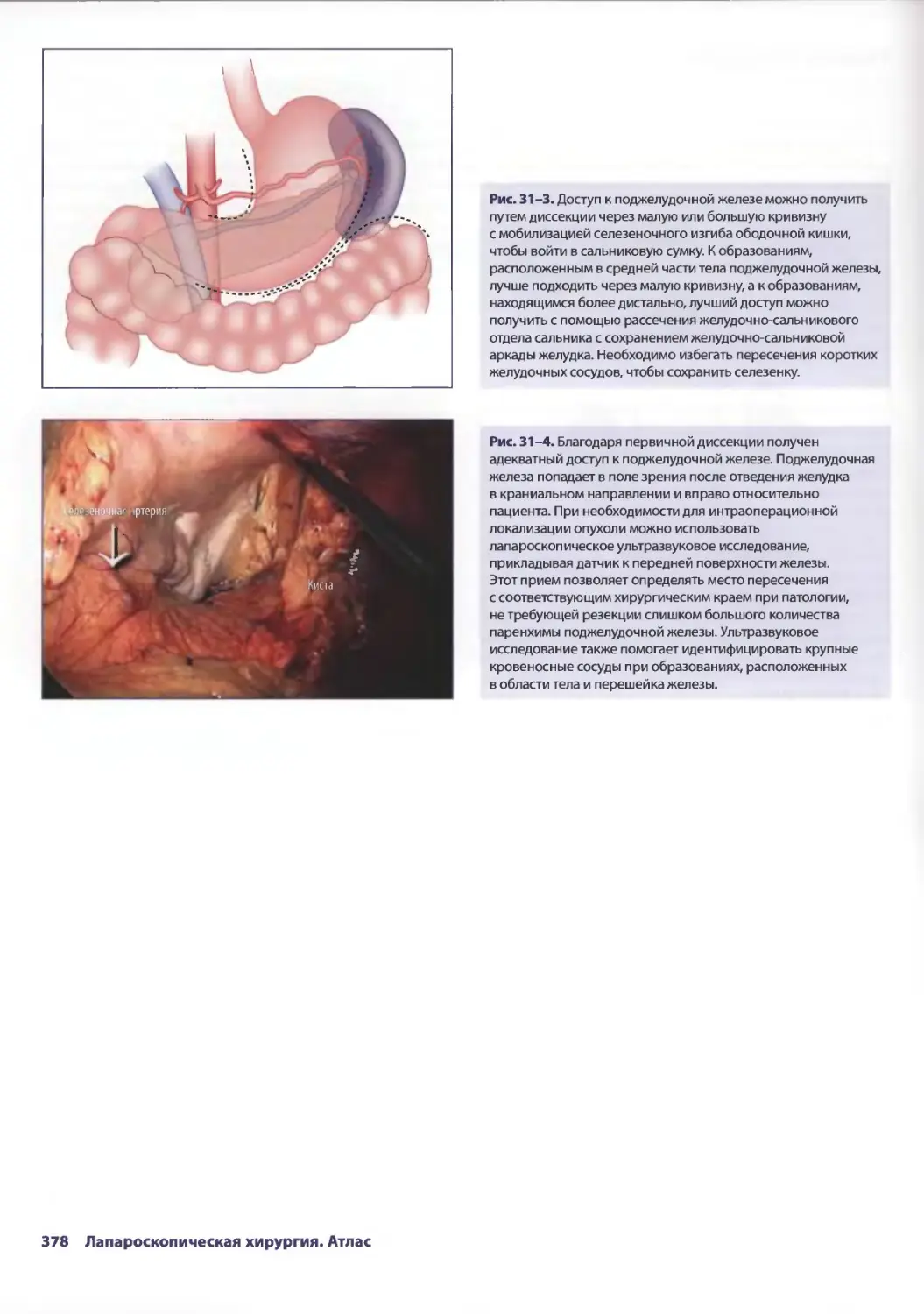

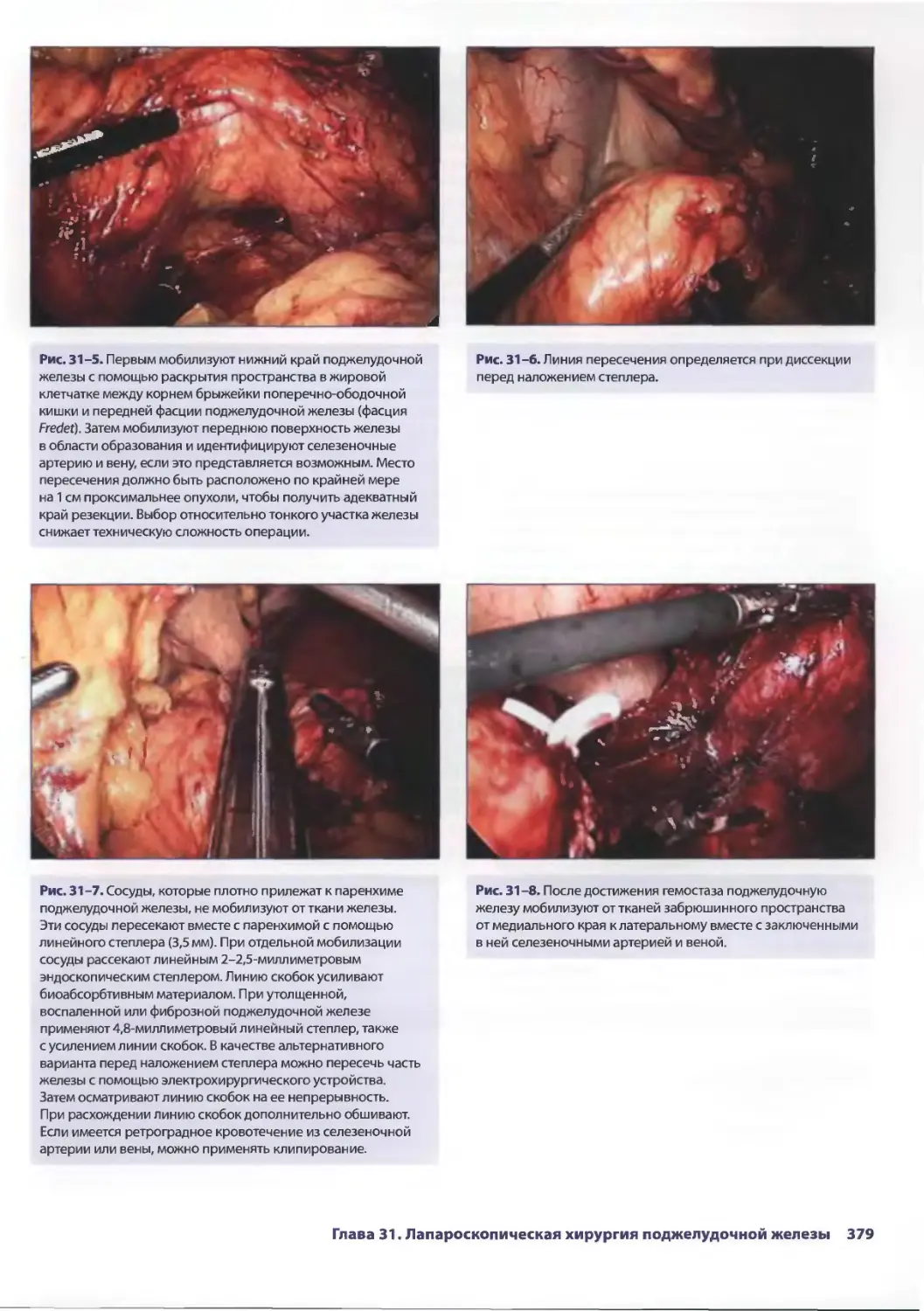

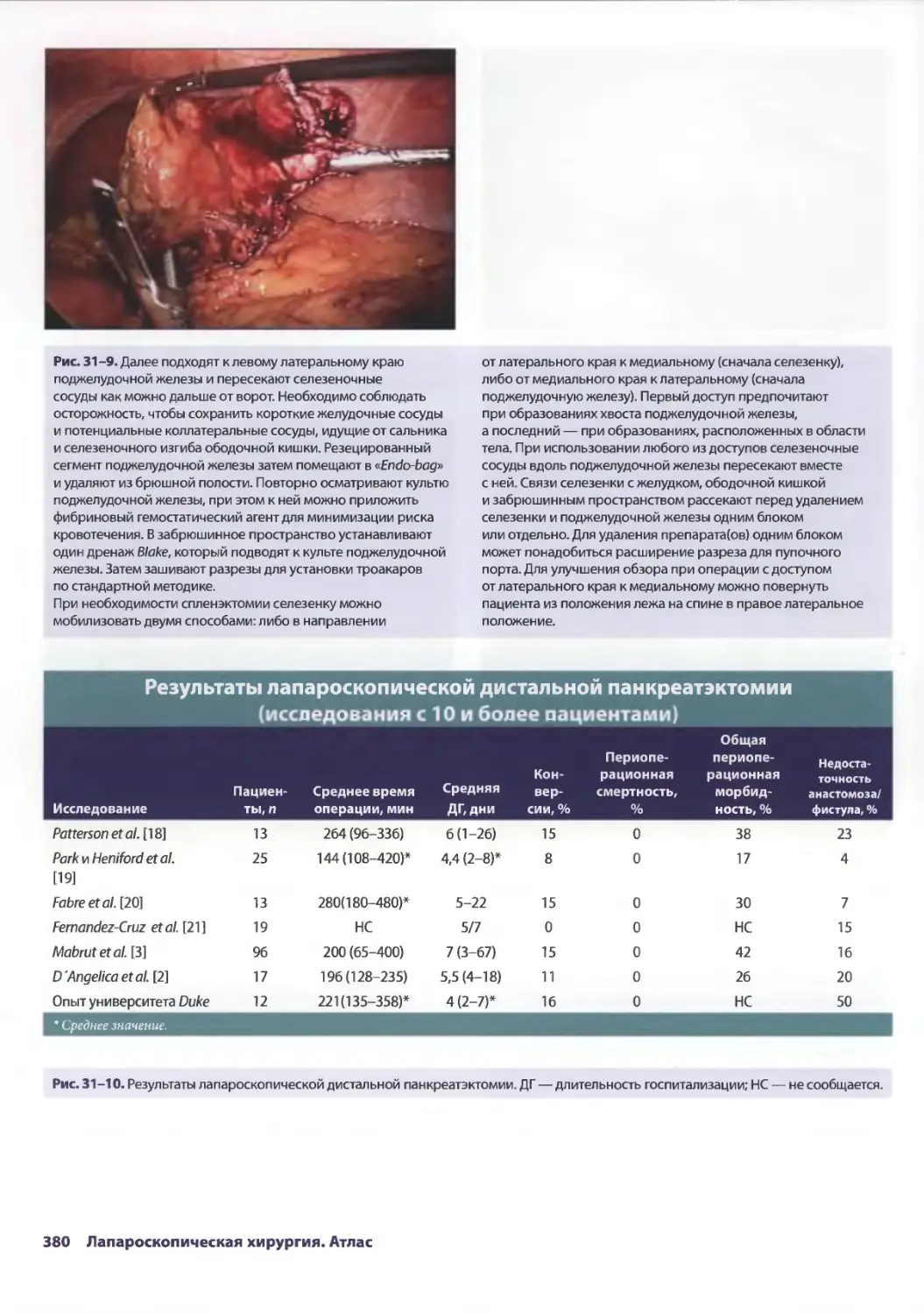

study // Int. Surg. — 1998. — Vol. 83. — P. 294-298.