Author: Торопыгина М.В. Маранджян К.Г.

Tags: художественная литература японская литература

ISBN: 5-89332-041-7

Year: 2001

Text

ХРЕСТОМАТИЯ по ИСТОРИИ

ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТ УРЫ

том II

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

СЕРЕДИНЫ XIX-XX ВВ.

Составитель

К. г. МАРАНДЖЯН

Санкт-Петерб ург

«Гиперион»

2001

ББК84 (5ЯПО)я7-3

X79I

Издательство «Гиперион» вмражает благодарность Японскому Фонду за

финансовую помощь в издании этой книги

Рublication of this book was generously supported by a grant

from The Japan Foundation

Данное издание выпущено при поддержке

Института «Открытое общество» (Фонд Сор оса)

Х791 Хрестоматия по истории японской литературы: В 2 т. / Составл.

М. В. Торопыгиной и К. Г. Маранджян. // Т. 2. Художественная

проза середины XIX-XX вв. СПб.: Гиперион, 2001.一 268 с.

Настоящее пособие является вторым томом «Хрестоматии по истории

японской лите ратуры» для студентов-японистов. Оно охватывает пер иод с

сер едины XIX в. вплоть до наших дней. 2-й том «Хр естоматии» включает в

себя произведения семнадцати наиболее значительных японских писателей

сер едины XIX-XX вв.

ББК84 (5ЯПО)я7-3

ISBN 5-89332-041-7

ISBN 5-89332-042-5

© Фтабатэй Симэй, наследники, 2001

© Токутоми Рока, наследники, 2001

© Куникида Доппо, наследники, 2001

© Симадзаки Тосон, наследники, 2001

© Нацумэ Сосэки, наследники, 2001

© Нагаи Кафу, наследники, 2001

© Мори О гай, наследники, 2001

© Арисима Такэо, наследники, 2001

© Сига Наоя, наследники, 2001

© Акутагава Рюноскэ, наследники, 2001

© Миямото Юрико, наследники, 2001

© Танидзаки Дзюнъитиро, наследники, 2001

© Дадзай Осаму, наследники, 2001

© Кавабата Ясунари, наследники, 2001

© Мисима Юкио, наследники, 2001

© Абэ Кобо, наследники, 2001

© Оэ Кэндзабуро, 2001

© К. Г. Маранджян, составление,

комментарии, 2001

© В. В. Неклюдов, о(|)ормление, 2001

© Издательство «Гиперион», 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хрестоматия по истории японской литературм середины Х1Х-ХХ вв.

задумана как учебное пособие для студентов-японистов. Идея создания по¬

добной хрестоматии возникла в процессе преподавания японского художе¬

ственного текста студентам Восточного Института (Санкт-Петербург). Не¬

обходимость составления подобной книги вызвана рядом соображений.

Во-первых, отсутствием современных отечественных изданий такого рода.

Во-вторых, нынешние студенты, изучающие японский язык, имеют воз¬

можность ознакомиться с многочисленными пер сводами японской литера-

туры на русский язык. Однако, нам кажется, что в процессе обучения сту¬

денты должны получить представления не только 〇 произвольно отобранных

текстах, а 〇 всем корпусе японской литературы в его эволюции и многооб¬

разии. Существует определенный набор текстов, который в данной литера・

туре может быть определен как «классика». Студенты-гуманитарии долж¬

ны прочитать эти тексты на языке ор игинала, а не только в пер сводах. Именно

эту задачу и призвана решить данная хрестоматия, позволяющая студентам

в р амках занятий по пер своду художественного текста ознакомиться со сти¬

листическим многообразием японской литературы.

Хрестоматия включает в себя произведения семнадцати наиболее зна¬

чительных японских писателей сер едины XIX-XX вв.

Принцип построения хрестоматии следующий: сначала дается краткая справ¬

ка 〇 писателе, затем подробная библиография, включающая в себя переводы

произведений данного писателя на русский язык и исследования его творчест-

ва (на русском языке). Далее следует японский текст ——без перевода, так как

мы сознательно отбирали для хрестоматии произведения, ранее не переводив¬

шиеся на русский язык. Нам кажется правильным включать в хрестоматию

законченные произведения, в основном новеллы или рассказы. Такой подход

позволяет читателю получить целостное представление 〇 тексте, 〇 его стилис¬

тических особенностях и, кроме того, делает процесс чтения более увлекатель¬

ным. Чтение отрывка текста, взятого вне контекста, лишь усложняет его пони¬

мание и более напоминает чтение учебных текстов, необходимых студентам

для отработки тех или иных грамматических конструкций, но никак не позво¬

ляющих оценить своебразие и прелесть художественного текста.

Необходимо сразу оговорить, что в хрестоматии представлена только

叩〇за. Бесспорно, что хрестоматия по истории литературы должна вклю¬

чать в себя произведения японских поэтов, и думается, что в будущем сле¬

дует составить отдельный том по японской поэзии.

В кратких справках 〇 писателях и в обоих указателях пр оставлен^】 дол¬

готы гласных во всех японских названиях и именах, однако в библиографии

написания имен даны в том виде, как они представлены на титульном листе

печатных изданий, другими словами, без обозначения долгот. 1

Тексты произвепений взяты из следующих изданий:

1. Фтабатэй Симэй дзэнсю: [Собрание сочинений Фтабатэя Симэй]. То¬

кио, 1964. Т. 4.

2. Токутоми Рока сю: [Сочинения Токутоми Рока]. Токио: Тикума сёбо:.

1977. Т. 42.

3. Куникида Доппо сю: [Сочинения Куникида Доппо]. Токио: Тикума

сёбо:. 1977. Т. 66.

4. Симадзаки То:сон сю: [Сочинения Симадзаки Тосон]. Токио: Тикума

сёбо:. 1977. Т. 69.

5. Нацумэ Со:сэки сю: [Сочинения Нацумэ Сосэки]. Токио: Тикума сёбо:.

1977. Т. 55.

6. Нагаи Кафу: сю: [Сочинения Нагаи Кафу]. Токио: Тикума сёбо:. 1977.

Т. 73.

7. Мори 〇:гай дзэнсю: [Соб рание сочинений Мори О гай]. Токио: Тику¬

ма сёбо:. 1974. Т. 2,3.

8. Арисима Такэо дзэнсю: [Собрание сочинений Арисима Такзо]. Го-

кио, 1924. Т. 2.

9. Сига Наоя сю: [Сочинения Сига Наоя]. Токио, 1962. Т. 25.

! 〇. Акутагава Рю:носкэ сю: [Сочинения Акутагава Рюноскэ]. Токио, 1926,

Т.1.

11. Миямото Юрнко сю: [Сочинения Миямото Юрико]. Токио, 1954. Т. 35.

12. Танидзаки Дзюнъитиро: дзэнсю: [Собрание сочинений Танидзаки

Дзюнъитиро]. Токио, 1977. Т. 8.

13. Цадзай Осаму. Хасирэ Мэросу. Токио, 1978.

14. Кавабата Ясунари дзэнсю: [Собрание сочинений Кавабата Ясунари].

Токио, 1973. Т.З.

15. Мисима Юкио сю: [Сочинения Мисима Юкио]. Токио, 1987. Т.15.

16. Лбэ Ко:бо:. Суйтю:тоси. Дзндорокакария. Токио, 1996.

17. 〇:э Кэндзабуро:. Сися-но сгори. Сиику. Токио, 1996.

ФТАБАТЭЙ СИМЭЙ (1864-1909)

Писатель и переводчик, основоположник японского критического реа・

лизма, реформатор литературного языка, знаток русской культуры, автор

работ по теории перевода.

Фтабатэй Симэй (настоящее имя — Хасэгава Тацуноскэ) родился в Эдо

(Токио), в 1864 г. в самурайской семье. Мечтая 〇 дипломатической карьере, в

1881 г. поступил на русское отделение Токийского Института Иностранных

языков. Знакомство с творчеством Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоев¬

ского, со статьями Белинского и Добролюбоваопределило профессиональный

выбор Фтабатэя — он решил посвятить себя литературной деятельности. В

эти же годы он сблизился с известным переводчиком и писателем Цубоути

Сё:ё: (1859-1935), дружеское покровитепьство которого помогло начинаю¬

щему авт ору опубликовать в 1887 г. первую часть романа «Укигумо» («Плы¬

вущее облако»). Публикация романа завершилась в 1889 г. и поначалу не

принесла успеха. Небольшое по объему произведение носило новаторский

характер — созданное в традициях критического реализма оно рассказыва-

ло исторню провинциального юноши, приехавшего в столицу и столкнув¬

шегося с двуличием и цинизмом окружающих его людей. Новизна романа

про явилась и в его языке 一 живом, близком к разгор ному. Именно Фтаба¬

тэй, как считают японские литературоведы, ввел в тирокий обиход стиль

«гэмбун итти» (единство разговорной и письменной речи) и стал создате¬

лем нового литературного языка.

Настоящее rip изнание и успех Фтабатэю пр инесли его пер своды. В 1888 г.

вышел в свет перевод рассказа Тургенева «Свидание» (из «Записок охотни¬

ка»), который был не только пер вым пер сводом (в противоположность пред¬

шествующей пр актике адаптаций), но и пер вым художественным пер сводом

литературного произведения на японский язык. Последующие переводы про¬

изведений Тургенева («Ася», «Рудин» и др.), Гоголя, Л. Толстого, Л. Андрее¬

ва, русской критики и публицистики стали неотъемлемой частью японской

лите ратуры.

Литературная деятельность не приносила денег; поэтому Фтабатэй уст-

роился на работу в Управление по делам печати при кабинете министров,

где он ггроспужил 9 лет. Затем некоторое время преподавал русский язык,

работал в Харбине и Пекине, потом стал корреспондентом газеты «Осака

Асахи Симбун». Все эти годы он не прекр ащал заниматься пер сводом. 1904-

1909 гг. были очень плодотворной порой в жизни писателя. В 1906 г. был

опубликован новый роман «Соно омокагэ» («Его образ»), а в 1907 г. вышел

полуавтобиографический роман «Хэибон» («Обыкновенный человек»).

К этому пер иоду относится увлечение Фтабатэя языком эспе ранто, кр еп-

нут его связи с Россией, он сотрудничает с русскоязычным еженедельником

«Восток», издающимся в Иокогама. В 1908 г. в качестве корреспондента -—

газеты «Асахи» он отп равняется в Пете рбург, но веко ре заболевает туберку¬

лезом и решает вернуться в Японию.

Он скончался 10 мая 1909 г. на борту судна «Камомару» в Бенгальском

заливе по пути на родину.

В хрестоматию включен(j)pагмент (9-21 главы) из романа «Обыкновен¬

ный человек» («Хэйбон»,1907).

Литература 〇 Фтабатэй Симэй

1. Карлина Р. Г. Творческие связи Хасэгава Фтабатэя с русской литера・

турой / В КН.: Японская лите ратура. Исследования и мате риалы. М.,1959.

2. Цоктоева Т. Н. Фтабатэй Симэй — переводчик русской литературы.

(Переводм произведений И. С. Тургенева на японский язык) / Автореф. дисс.

на соискание ученой степени канд. филол. наук. Л., 1983.

3. Цоктоева Т. Н. Первый из японских русистов / В кн.:100 лет русской

культурн в Японии / Под реп. Л. Л. Громковской. М.,1989.

Переводы на русский язык

1.Фтабатэй Симэй. Мои принципы художественного пер свода / В кн.:

Восточный альманах. Вып.1./ Пер. Р. Карлиной. М.,1957.

ТОКУТОМИ РОКА (1868-1927)

Классик новой японской литературы, автор популярных «семейных» и

«социальных» романов, очерков, эссе и дневников путешествий.

Настоящее имя ——Токутоми Кэндзиро:, псевдоним Рока ——«Цветок тро・

стника»). Родился в префектуре Кумамото в семье мелкого землевладельца.

Вместе со своим братом Токутоми Иитиро: (псевдоним Сохо:, впоследст¬

вии известный публицист и историк) учился в христианском колледже

«До:сися» (Киото), нз которого вышло немало крумных политических дея¬

телей и журналистов. В 17 лет принял христианство. В конце 80-х годов

сотрудничал с издательством «Минью:ся» («Общество друзей народа»),

р аботал в редакции либе рального жур нала «Кокумин-но том о» («Друг на¬

ро да»). В 1898 г. печатает в газете «семейный» роман «Хототогису» («Ку¬

кушка» 一 в русском переводе «Лучше не жить»), которой рассказывает

историю тратической любви молодых супругов, разлученных по воле стар・

ших родственников. Роман имел огромный успех и был издан отдельной

книгой в 1900 г. В 1900 г. вышел в свет сборник «С и дзэн то дзинсэй» («При-

рода и человек»), на следующий год роман «Омоидэ-но ки» («Летопись вос¬

поминаний», 1901),а спустя два года был опубликован ро ман «Ку рос ио»,

критиковавший политический строй японского общества тех лет. В 1906 г.

Токутоми Рока соверожл путешествие в Палестину, а затем в Росеню — он

посетил Ясную Поляну, где провёп пять дней вместе со своим давним куми-

ром и учителем Львом Толстым. Вернувшись в Японию, он решил последо¬

вать примеРУ Толстого, т. е. перебраться в деревню и посвятить себя крес¬

тьянскому труду. Писатель поселился в небольшом поселке Касу я, недалеко

от Токио (отсюда его новый литературный псевдоним «отшельник из Ка-

суя»). Впечатления тех лет легли в основу сбор ника «Мимидзу-но тавагото»

(«Бормотанье земляного червячка»,1913), который, по словам П. И. Конра・

да, был одним из лучших по своим художественным достоинствам произ・

ведений мэйдзийской литературы. Рсальная «жизнь на земле» оказалась не

столь идиллической и романтичной как рисовалось вначале——Токутоми

Рока вернулся в Токио, лишь время от врсмени заезжая в Касуя. С этого

врсмени в его творчестве начинают преобладать автобиографические мо¬

тивы. Роман «Курой мэ то тяироно мэ» («Черные глаза и карие глаза»,1914)

рассказывают 〇 его юношеской любви, романы «Си-но кагэ-ни» («Под се¬

нью сме рти»,1917) и «Синсюн» («Новая весна»,1918) про должают тенден¬

цию «самообнажения» художника. Сам писатель называл «Новую весну»

«золотым ключом к своей жизни» 一 в ней нашли отражение многие размы¬

шления, впечатления и воспоминания 1'окутоми Рока. В 1919 г. он отправля・

ется в кругосветное путешествие, которое длится больше года ——в результа-

те появляется книга «Нихон-кара Нихон-э» («Из Японии в Японию»), в которой

рассказывается 〇 сокровенном смысле путешествия, которое, по мнению Z_.

Токутоми Рока, было предписано ему Богом. В последние годы жизни он

начинает работу над большим автобиограбическим романом «Фудзи» (1925-

1927), но успевает издать только две части ——после смерти роман заканчи¬

вает его жена. Токутроми Рока умер в 1927 г. Он похоронен в своей усадьбе

в Касу я.

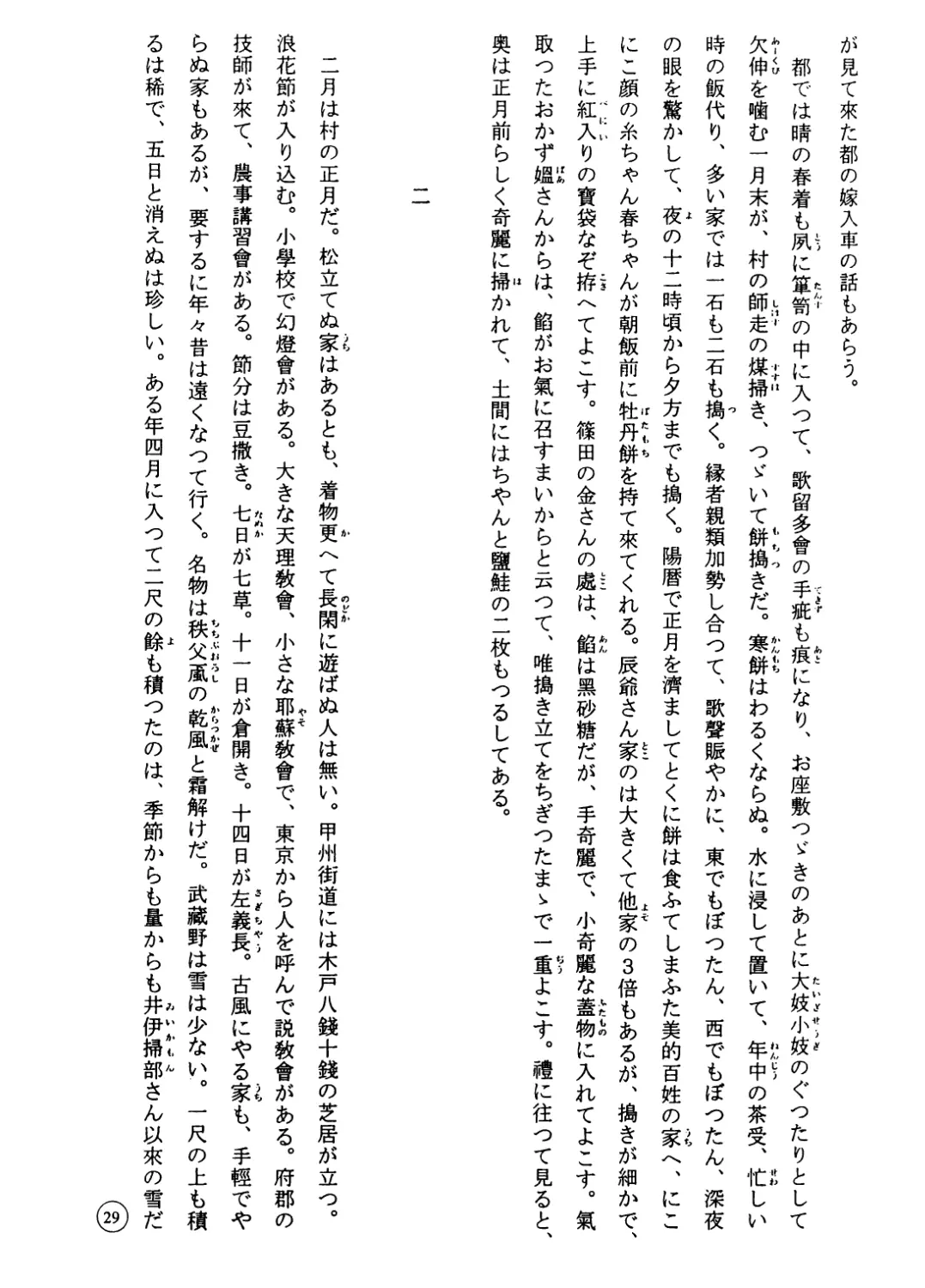

В хрестоматию включен отрьibok из книги «Бормотанье земляного чер-

вячка» («Мимидзу-но тавагото»,1913), раздел «Пшеничные и рисовые ко¬

лосья», глава «Год в деревне» («Мура-но итинэн»).

Литература 〇 Токутоми Рока

1. Конрад И. И. Токутоми Рока» / В кн.: Конрад Н. И. Японская литера¬

тура. М.,1974.

2. Громковская Л. Л. Токутоми Р ока. Отшельник из Касу я. М.,1983.

Hepеводы на русский язык

1. Току томи Рока. Куросиво / Пер. И. Львовой. М.,1957.

2. Токутоми Рока. Пр ирода и человек.(① р агменты) / В кн.: Восточный

альманах. Вып.1./ Пер. Е. Пинус. М., 1958.

3. Токутоми Рока. Избранное / Пер. Е. Пинус. Л., 1978.

4. Токутоми Кэндзиро. Лучше не жить. СПб., год не указан.

5. Токутоми Рока. Воспоминания. Японский паломник / В кн.: Литера・

турное наследство. Т. 75, кн. 2. М.,1965.

КУНИКИДА ДОППО (1871-1908)

Поэт и новеллист. Настоящее имя Куникида Тэцуо. Доппо ——литератур¬

ный псевдоним («Одинокий стр ан и и к»). Традиционно считается одним из

основателей реалистического направнения в литературе, однако многие кри¬

тики относят его произведения (особенно ранние) к романтическому на-

пр авлению.

Родился в префектуре Тиба. Учился на английском отделении Токе Сэм-

мон Гакко: (нынешний университет Васэда), в 1890 г. из-за конфликта с на¬

чальством был вынужден уйти из университета и вернулся в префектуру

Ямагути, где начал преподавать английский язык. В 1892 г. возвращается в

Токио и сотрудничает в газете «Дзию: симбун» («Свобода»). С началом япо¬

но-китайской войны поступает в штат газеты «Кокумин симбун» («Народ・

ная газета») и в качестве военного журналиста отправляется в Китай. В 1895

г. он женится на Сасаки Нобуко, чей образ послужил прототипом『ероини

знаменитого ро мана Арисима Г акэо «Ару он на» («Женщина»), но брак про¬

длился недолго. Покинутый женой Доппо тяжело переживал разрыв ——свое

смятение и мучения он описал в «Адзамукадзару・но ки» (1893-1897) («От-

кровенные записки»). Вскоре он организовал небольшое издательство, ко¬

торое просутествовало несколько лет. Находясь под влиянием Вордсворта

и Карлейля, Доппо начинает как поэт-ро мантик, выпустив сбор ник стихов

«Доп по ГИИ» («Песни Доппо», 1897-1899). В 1897 г. он написал свой пер¬

вый рассказ «Гэн одзи» («Дядя Гэи»), который снискал себе славу самого

〈〈романтического» рассказа писателя. В 1901 г. выходит книга очерков «Му-

саси но» («Равнина Мусаси»), которая, по словам Н. И. Конрада, была «од¬

ним из лучших произведений этого жанра во всей мэйдзийской литерату・

ре». Она была посвящена поэтическому описанию осени в знаменитой

долине Мусаси и во многом была иавеяна творчеством Тургенева, которого

Куникида Доппо хорошо знал и любил. Он даже вставил в свой очерк це¬

лый 巾рагмент из «Свидания» Тургенева.

В следующие годы (1901-1904) в творчестве писателя начинают зву¬

чать реалистические мотивы, его новой темой становится проблема соот¬

ношения «действительности» и «идеала». Наиболее известные рассказы той

поры — «Гю:нику то барэйсё» («Мясо и картофель»,1901),«Уммэй ронся»

(«①аталист,1903), «Хару-но тори» («Весенняя птица»,1904). Последний

пер иод (1904-1908) считается чисто р еалистическим этапом его твор чест¬

на, когда в произведениях Доппо начинают звучать социальные темы. Они

раскрываются в таких рассказах как «Кюхи» («Жалкая смерть»,1907), «Такэ-

но кидо» («Бамбуковая калитка»,1908).

Доппо не написал ни одного крупного по размерам произведения, в кон¬

це жизни он начал работу над романом «Ураган», но не успел его завер¬

шить. Он умер от туберкулеза в 1908 г. в возрасте тридцати восьми лет. £

Акутагава Р ю:носукэ писал: «У Доп по был ост рый ум, и потому он не

мог не видеть землю. У него было нежное сердце, и потому он не мог не

видеть неба.... К несчастью, эти черты не гармонировали, и жизнь его была

трагической». [(3]

В хрестоматии представлены четы ре рассказа: «Тоска по р исованию»

(«Э-но канасими»,1902), «Полицейский» («Дзюнса»,1902), «Шляпа»

(«Бо:си»,1906) и «Столичному другу от господина В.» («Мияко-но томо-э,

В-сэй ёри»,1907).

Литература 〇 Куникида Доппо

1. Конрад Н. И. Лекции по японской литерату ре пер иода Мэйдзи / В кн.:

Очерки японской литературь1.М.,1973.

2. Григорьева Т. П. Одинокий странник. 〇 японском писателе Куникида

Доппо. М.,1967.

3. Григорьева Т. П. Японская литература XX века. М.,1983.

Repеводы на русскни язык

1.КуникидаДоппо. «Избранные рассказы» / Пер. и послесловие Т. Гопе-

хи. М.,1958.

СИМАДЗАКИ ТО:СОН (1872-1943)

Романтический поэт, про заик. Один из родон ач аль ни ков свободного сти¬

ха. Автор знаменитого романа «Нарушенный завет», ставшего поворотной

вехой в становлении критического реализма в японской литературе.

Настоящее имя ——Симадзаки Харуки. Родился в деревне Магомэ (пре・

фектура Нагано) в семье деревенского старосты. В 1887 г. поступил в проте¬

стантский колледж «Мэйдзи Гаку ин» и пр инял хр истианство. Уже в 1892 г.

появились первые литерату рные пер своды Тохона. К этому же времени от¬

носится и знакомство с Китам ура То:коку, известным поэтом и кр итиком. В

январс 1893 г. Китамура То:коку, Симадзаки То:сон и другие молодые лите-

раторы организовали журнал «Бунгакукай» («Литературный мир»), в кото-

ром опубликовал свои первые стихи молодой То:сон. В 1897 г. он издает

сборник «Ваканасю:» («Молодые травы»), который сразу делает его извест¬

ным. За ним последовали сбор ники «Хитохабунэ» («Кораблик»,1898).

«Нацу-но гуса» («Летние травы»,1898) и «Ракубайсю:» («Опавшие цветы

сливы»,1901).

В 1899 г. То:сон покидает Токио м переезжает в маленький「ородок Ко-

моро, где получает место учителя. Здесь он пробует себя как про заик, со¬

здав серию очерков «Тикумагава-но скэтти» («Очерки реки Тикума»), кото-

рые публикует лишь много позже 一 в 1912г.

В 1906 г. появляется ставший знаменитым роман «Хакай» («Нарушен¬

ный завет»), рассказывающий 〇 бесправном положении касты японских

париев («эта»). Роман, написанный в духе натурализма («сидзэнсюги»), оз¬

наменовал отход Симадзаки Тохон от романтизма. В 1907 г. выходит но¬

вый роман «Хару» («Весна»), рассказывающий 〇 годах юности писателя, 〇

его дружбе с Китам ура То: коку, 〇 лите ратурном кружке «Бунгакукай». В

центре внимания романа «Иэ» («Семья»)——история двух тесно связанных

между собой семей, терпящих крах в новых историчсскнх условиях. Лите-

ратурные критики единодушно выделяют этот роман как второе по значи¬

мости произведение Тохона. В дальнейшем творчестве писагеля происхо¬

дит перелом ——он отходит от общественно-политической гематики и

обращается к жанру психологического романа (относимого в Японии к жанру

«повестей 〇 себе»). В романе «Синсэй» («Новая жизнь») писатель откро・

венно и правдиво описывал любовную связь со своей племянницей——по¬

явление этой книги вызвало целый скандал и негодование публики. Ав-

тобиограбическая линия была продолжена в повестях «Араси» («Буря»,

1926) и «Бумпай» («Раздел»,1927). Третий этап в творчестве писателя свя¬

зан с работой в жанре исторического рОмана. В 1928 г. Симадзаки То:сон

начинает писать большой роман 〇 событиях времен резолюции Мэйдзи

«Ёакэмаэ» («Перед рассветом»)——он выходит в свет в 1935 г. Следующий Li_

роман «То:хо:-но мон» («Врата на Восток»), замысленный как продолже-

ние «Ёакэмаэ», так и не был завершен — Симадзаки То:сон умер в 1943 г.

Одной из отличительных особенностей творческой манеры писателя был

живой разговорный язык его произведений. И хотя То:сон не был новато-

ром в языке ——но в отличие, например, от Фтабатэя Симэй он показал, что

раз го в ор ным я зыком могут быть написаны не только диалоги, но и всё про¬

изведение целиком. По меткому определению Н.①ельдман, То:сон пишет

как бы тонкой прозрачной аква релью, часто только намечая оче ртани я, поз¬

воляя читателю дор исовать целую кар тину по одной-двум деталям.

В хрестоматию вошли два рассказа: «Старик» («Оядзи»,1903) и «Мол¬

чун» («Мугон-но хито»,1912)

Литература 〇 Симадзаки Тосон

1. Гривиин В. С. Симадзаки Тосон. Био-библиограбический указатель.

М.,1957.

2. Маркова В, Н. Симадзаки Тосон / В кн.: Восточный альманах. Вып. 2.

М.,1958.

3. Конрад Н. И, 〇 некоторых писателях пери ода Мэйдзи. Симадзаки

Тосон / В КН.: Конрад И. И. «Японская литература». М.,1974.

4. Шефтелевич Н. С. Новая японская поэзия. Симадзаки Тосон. М.,1982.

5. Долин Л. Л. Японский романтизм и становление новой поэзии. М.,

1978.

Пер своды на ру сский язык

1. Симадзаки Тосон. Нарушенный завет / В кн.: Мори Огай. Дикий гусь.

Танцовщица. Симадзаки Тосон, Нарушенный завет / Нер. Н. Фельдман. М.,

199〇.

2. Симадзаки Тосон. Семья / Пер. Б. Поспелов, А. Рябкина. М.,1966.

3. Симадзаки Тосон. Ранняя весна / В кн.: Шефтелевич Н. С. Новая япон¬

ская поэзия. Симадзаки Тосон. М.,1982

НАЦУМЭ СО:СЭКИ (1867-1916)

Крумный писатель, автор шестнадцати романов, повестей и рассказов,

поэт, литературовед, переводчик, знаток китайского языка и культуры. Его

влияние на японскую литературу было столь велико, что целое десятиле¬

тие 一!905-1916 一 получило название «Годов Сохэки».

Настоящее имя Нацумэ Кинноскэ (Сохэки ——псевдоним). В раннем воз-

расте был отдан на усыновление, однако в приемной семье дела шли неваж¬

но и мальчика вернули настоящим родителям. Несчастливые детские годы

стали причиной частых неврозов и непростых отношений с близкими.

В 1893 г. закончил (непопулярное тогда!) английское отделение Гокий-

ского Университета и начал преподавать, сначала в Токио, азатем в провин・

ции, на 〇, Сикоку. В 1900 г. Министе рство пр освещения посылает его на

учебу в Англию, где Нацумэ занимается изучением английской литературы.

По возвращении домой (1903 г.) он приступает к чтению курса лекций по

литературе в Гокийском Университете. Преподавательская деятельность

(как, впрочем, и нелюбимая английская словесность) тяготили Нацумэ, и

когда редактор журнала «Хототогису» предложил ему написать художест¬

венный очерк, он с радостью согласился. Именно так и появился на свет

знаменитый ро ман «Вагахай-ва нэко дэ ару» («Ваш по ко рный слуга кот»,

1905) , одна из глав которого первоначально была представлена в журнале

как самостоятельное произведение. Написанный от лица кота роман — одно

из пер вых сати рических пр оизведений в новой японской лоте ратуре ——имел

оглушительный успех. За ним последовала повесть «Боттян» («Мальчуган»,

1906) , ро ман «Кусамаку ра» («В дор оге»,1906), повесть «Нихякутожа» («210-

й день»,1906) и роман «Новаки» («Пронизывающий осенний ветер»,1907),

который ознаменовал отход от 叩ежних сатирических и романтических ус¬

тановок и переход на позиции реализма. Критикуя натуралистов («сидзэн-

сюги») за их неспособность отрешиться от изображаемо「〇 мира, писатель

выдвигал идею «хининдзё:» («бесстрастности»), под которои понимал «уме¬

нье наблюдать все явления жизни с сох ранением душевной независимос¬

ти» (Н. И. Конрад). Принцип «ёю:» (дословно «духовная свобода») выра¬

жал творческую позицию писателей школы Нацумэ («ёю:ха»).

В 1907 г. писатель переходит на постоянную работу в газету «Асахи»,

полностью посвятив себя литературному труду. Он пишет роман «Губинд-

зинсо» («Полевой мак»,1907). Затем под ряд выходят три романа, составля¬

ющие своебразную трилогию 一 «Санейро:» (1908), «Сорэкара» («Затем»,

1909), «Мон» («Врата»,1910), в которой, описывая «увядание чувств в че¬

ловеке», писатель показывает царившую в душах его современников ду¬

шевную растерянность и нерешительность. Тема человеческого эгоизма по¬

следовательно разрабатывается и в других произведениях писателя, таких

как «Хиган судэ мадэ» («Пока не кончилея Хиган»,1912), «Ко:дзин» («Пу- 22

тешественник»,1913), «Кокоро» («Сердие»,1914), «Митигуса» (автобио¬

графический роман «Придорожная трава»,1915) и последний роман «Мэй-

ан» («Свет и тьма»), в котором мечущийся герой Нацумэ пытаете я выйти за

пределы «эгоистического» начала в человеке.

Нацумэ Сохэки, написавший свой первый роман в тридцать восемь лет,

скончался в 1916г. Через пять дней после его кончины газета «Асахи» напе¬

чатала последнюю порцию романа «Мэйан», который так и остался недо-

писанным до конца.

В хрестоматию включен рассказ «Десять снов» («Юмэ дзю:я»,1918)

Литература 〇 Нацумэ Со:сэки

1. Конрад И. И, 〇 некоторых писателях пер иода Мэйдзи. Нацумэ Сосэ-

ки/В КН.: Конрад И. И. Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми».

М.,1974.

2. Гривнин В. Нацумэ Сосэки / В кн.: Нацулгэ Сосэки. Сансиро. Затем.

Врата.. М.,1973.

3. Григорьева Т. Японская литература XX века. М.,1983.

4. Краткая история литературы Японии. Курс лекций / Под ред. Е. М. Пи-

нус. Л., 1975.

Нереводы на русский язык

1. Нацумэ Сосэки. Мальчуган / Пер. Р. Карлиной. М.,1956.

2. Нацумэ Сосэки. Сердце / Пер. Н. Конрада. Л., 1935.

3. Нацумз Сосэки. Ваш покорный слуга кот/ Пер. Л. Коршикова и А. Стру¬

гацкого. М.,196〇.

4. Нацумэ Сосэки. Сансиро. Затем. Врата / Пер. А. Рябкина. М.,1973.

5. Нацумэ Сосэки. Тауэр / В кн.: Весенние дожди. Зарубежный Восток.

Литературная панорама. Вып.17. / Пер. И. Львовой. М.,1989.

НАГАИ КАФУ: (1879-1959)

Писатель и эссеист. Считается одним из лидеров неоромантизма. Насто¬

ящее имя Нагаи Со:кити. Р одился в Токио в семье кр упного го суда рствен・

но го чиновника. Поступил на китайское отделение Токийской Школы ино-

странных языков, но вскоре забросил занятия, отдав предпочтение миру

традиционного японского искусства 一 миру Кабуки, веселых кварталов.

Он стал брать уроки игры на сямисэне и флейте сякухати. Начав писать, он

показал свой рассказ популярному тогда писателю Хироцу Рю:ро:(1861—

1928) и был пр инят к нему учеником. В пер вых книгах Нагаи Кафу: «Ясин»

(«Честолюбие»,1902) и «Дзигоку но хана» («Цветы ада»,1902) было замет¬

но влияние фр анцузских натур ал истов и, в особенности. Золя. Однако вско-

ре кум и ром молодого писателя стал Г. Мопассан, любовь к которому он

про нес через всю жизнь. В 1903 г. по настоянию отца он отправился учить¬

ся за границу, в Америку, где немедленно начал брать уроки французского

языка. Впечатления от пребывания в Америке, от встреч с японскими им-

миг рантами легли в основу сбор ника «Амэрика моногатари» («Рассказы об

Америке»), опубликованного в Японии в 1908 г.. В 1907 г. он переехал во

Францию, 〇 которой давно мечтал ——там были написаны «Фурансу моно-

гатари» («Рассказы 〇 ①ранции»,1909), которые по цензурным соображена

ям были запрещены к печати. Вскоре после возвращения в Японию (1908)

он получил место профессора лите ратуры в Кэйо Гидзюку Дай гаку, где на¬

чал издавать литературный журнал «Митабунгаку». 10-е годы были необы¬

чайно плодотворными ——в 1909 г. по рекомендации Нацумэ Со:сэки писа¬

тель начинает печатать в газете Асахи свою повесть «Рэйсё:» («Холодная

улыбка»), выходит из печати повесть «Сумидагава», считающаяся одним из

лучших творений Нагаи Кафу:. В 1917 г. появляется повесть «Удэкурабэ»

(«Соперничество»), в 1920 г. «Окамэдзаса» («Карликовый бамбук»). Эти

повести рассказывают 〇 жизни полусвета, где главные герои— гейши и

актеры, писатели и художники. В повести «Амэ сё:сё:» («Уныние дождя»,

1921)Нагаи Кафу: воссоздает атмосферу современной ему эпохи. Кроме

того, он выпускает сборник переводов из французской поэзии «Сангосю:»

(«Коралловая антология»,1913), пишет множество коротких рассказов и

эссе. Затем, в двадцатые годы, наступает пауза, и писатель вновь публикует

повесть только в 1931 г.——«Цую но атосаки» («До и после дождей»),『ероиня

которой по собственной воле выбирает для себя судьбу продажной женщи¬

ны. Сюжет повести «Бокуто: кидан» («Уцивительная история с западного бе-

рera реки»,1937) строится вокруг случайного знакомства коллекционера,

любителя старины (alter ego Нагаи Кафу:) с проституткой. Действие ripоисхо・

ДИТ в квартале Таманои, в котором все еще царит дух старого Эдо, столь

милого сердцу писателя. В 1937-1945 гг. Нагаи Кафу:, отрицающий ценно¬

сти сов ременного ему общества, испытывает трудности с публикацией сво¬

их р абот. Молчание было пр ервано лишь после войны, когда нар яду с рас¬

сказами писатель опубликовал свои дневники, которые он вел, начиная с

1917 г.

Нагаи Кафу:, известный своей экс цент ричностью и нестандартностью

поведения, последние годы вел жизнь затворника и умер в одиночестве в

1959 г. Он снискал себе славу знатока старого Эдо, красоту и своеобразие

которого воспел в своем творчестве.

В хрестоматии представлены два рассказа «Двенадцать часов за кулиса¬

ми» («Гакуя дзю:нидзи»,1901)и «Нездоровье» («Кадзз гокоти»,1912)

Литература 〇 Нагаи Кафу:

1.Краткая история литерату ры Японии/Под ред. Е. М. Пинус. Л., 1975.

Переводы на русский язык

1.Нагаи Кафу. Рисовые шарики / В кн.: Японская новелла. 1945-1960 /

Пер. Н. Чегодарь. М.,1961.

МОРИ 〇:ГАЙ (1862-1922)

Один из крупнеиших писателей новой японской литератури, драматурт;

поэт, переводчик и критик. Традиционно считается одним из основополож¬

ников японского романтизма.

Настоящее имя — Мори Ринтаро:. Родился в семье потомственных ме¬

диков в г. Цувано (соврем, префектура Симанэ). После нескольких лет уче¬

ничества у известного ученого-просветителя Ниси Аманэ (1829-1897), по¬

ступил на медицинский факультет токийского университета. В год окончания

учебы он напечатал свою первую статью в газете «Ёмиури симбун» и ре・

шил посвятить себя журналистике. Однако семья воспротивилась ——стар・

ший сын в семье традиционно должен был наследовать отцовскую ripoфес-

сию. До конца своих дней Мори 〇:гай совмещал занятия литературой с

медициной, избрав для себя область санитарии и добившись высоких чи¬

нов в военной иерархии (долгое время он возглавлял санитарную службу

японской армии).

В 1884 г. он был командирован на стажировку в Германию (Мори 〇:гай

владел немецким и голландским языками), где смог ближе познакомиться с

немецкой лите ратурой, философией и эстетикой. Веко ре после возв pame・

НИЯ в Японию (1888) он издал свои переводы из немецкой и английской

поэзии (сборник «Омокагэ» 一 «Образы 叩〇шлого»,1889) и основал лите-

ратурный журнал «Сигарами сохи» («Запруда»), на страницах которого на¬

шла отражение его дискуссия с известным критиком Цубоути Сё:ё: 〇 сущ¬

ности литературы.

В 1890 г. он опубликовал свою первую повесть «Маихимэ» («Танцовщи¬

ца»), в основу которой легла драматическая история молодого человека,

отказавшегося от своей любви. Вслед за ней появились «Утаката-но ки»

(«Пузыри на воде»,1890) и «①умидзукаи» («Курьер»,1891).

После некоторой паузы писатель вновь заявил 〇 себе как драматург (пьеса

«Тамакусигэ футари Урасима» 一 «Драгоценная шкатулка и два Урасима»,

1902). В пер своде Мори 〇:гай выходят пьесы Ибсена, в 1913 г. его пер свод

«Фауста» Гёте, который во многом способствовал рождению новой япон¬

ской поэзии. В 1909 г. была напечатана большая повесть «Vita sexualis» —

своеобразный отклик на произведения писателей-натуралистов.

В 1911 г. писатель издает повесть «Сэйнэн» («Юноша»), в которой рас¬

сказывается 〇 молодом провинцнале, мечтающем сделать литературную ка-

рьеру в Токио. Затем появляются повести «Ган» («Дикий гусь», 1911-1913)

и «Каидзин» («Пепел», 1911-1912).

Большой рассказ «Окицу Ягоэмон-но исё» («Посмертное письмо Окицу

Ягоэмона»,1912) открывает целый цикл исторических ripоизведений, в ко-

торых описываются быт и нравы самурайства. («Абэ итидзоку» ——«Семья

Абэ», 1913; «Сакаи дзикэн» — «Случай в Сакаи», 1914; «〇:сио Хэйхати- IZ.

ро:», 1914, и др.). Последние годы жизни Мори 〇:гай посвятил написанию

исторических биографий, к числу которых относятся такие книги как «Сибуэ

Тю:сай» (1916), «Исава Ранкэн» (1916), «Хо:дзё: Катэй» (1917). Подробные

биогра(()ии Эдосских медиков — знатоков китайской медицины ——сам писа¬

тель считал самым главным достижением в своем творчестве, несмотря на

то, что отношение критики к этим длинным и изобилующим незначительны¬

ми деталями сочинениям и по сей день остается весьма неоднозначным.

Мори 〇:гай скончался в 1922 г.

Большая часть сюжетов его исторических произведений взята из япон¬

ской истории, но иногда писатель обращался к событиям китайской стари¬

ны. Сочинения Мори 〇:гай написаны архаическим языком в стиле старой

орнаментальной прозы.

В хрестоматию вошли два рассказа «Самоубийство по сговору» («Синд・

ЗЮ:»,1911)и «Трамвайное окно» («Дэнся-но мадо»,1910)

Литература 〇 Мори 〇:гай

1.Иванова Г. Д. Мори Огай. М.,1982.

Repеводы на русский язык

1. Мори Огай. Дикий гусь. Танцовщица. Рассказы // В кн.: Мори Огай.

Дикий гусь. Танцовщица; Симадзаки Тосон, Нарушенный завет. М.,199〇.

2. Мори Огай. Однажды в лодке // В кн.: «Восточный альманах». Вып. 4.

/ Пер. В. Костеревой. М.,1961.

18

АРИСИМА ТАКЭО (1887-1923)

Писатель, автор коротких рассказов, критик, публицист. Традиционно

относится к писателям группы «Сиракаба». Несмотря на скромное по объ¬

ему литературное наследие, занимает особое место в японской литературе

как автор знаменитого романа «Ару онна» («Женщина»).

Родился в 1878 г. в Токио в семье чиновника Министерства финансов,

который старался дать своим детям хорошее европейское образование.

После окончания миссионерекой школы, где преподавание велось на

английском языке, поступил в школу Пэров. С детства мечтал 〇 карьере

морского офицера, но затем передумал и в 1986 г поступил в сельскохозяйст¬

венный институт в Саппоро. Под влиянием сильных христианских настрое・

НИЙ, господствовавших среди студентов и преподавателей школы, в 1900 г.

обратился в христианство. В 1903 г. в соавторстве со своим другом Мори・

мото Кокити (1878-1950) опубликовал биогра(|)ик)миссионера Д. Ливинг¬

стона. Для продолжения образования Арисима уезжает в Америку, где изу¬

чает историю и экономику. Находясь в США, он знакомится с идеями

социалистов, позднее в Евр one встречается с Кропоткиным. В эти годы

Арисима серьезно занимается европейской и русской литературой, и место

действия его первого литературного опыта ——рассказа «Канкан муси» («Глу¬

хари», 1906)разворачивается на берегу Днемра. В 1907 г. он возвратаетеяв

Японию и веко ре начинает пр еподавание английского языка в сельскохо¬

зяйственном университете в Саппоро. С 1910 г. Арисима сотрудничает с

журналом «Сиракаба» («Еереза»), поставляя для него критические статьи и

рассказы. В 1911 г. он приступает к изданию первой части романа «Женщи¬

на», но веко ре прекр ащает публикацию, недовольный собой. Ар исима за¬

вершает р аботу над книгой только через несколько лет (1919). В цент ре

ро мана судьба женщины, которая не может жить по нор мам современного

ей общества и в одиночку борется за свое право на счастье. Новаторство

ро мана определялось тем, что Сацуки Йоко ——имевшая реальный про то-

тип ——принадлежала к новому для японской литературы типу【ероинь. (Ско・

рее она напоминала толстовскую Анну Каренину.)

В 1917 г. Арисима публикует небольшую повесть «Каин-но мацуэй» («По¬

томок Каина»). Главный герой ——крестьянин Нинъэмон — в своем стрем-

лении вырваться из нищеты утрачивает все человеческие чувства, превра-

тившись в машину для выживания.

По единодушному признанию критиков именно эти два произведения

являются лучшими работами Арисима Такэо. Однако список его литера・

турных трудов намного шире, в него входят новеллы, пьесы, эссе, роман

«Сэйдза» («Созвездие»,1921).

В конце своей жизни Арисима Такэо пожертвовал свое наследственное

поместье на Хоккайдо в совместное владение гтроживающим на земле кре・

стьянам. Приветствуя становление про лета рекой литерату ры и подде ржав

первый ripолетарский журнал «Танэмаку хито» («Сеятель»), писатель тем

не менее не мог примкнуть к пролетарскому направлению, четко осознавая

свою принадлежность к иному классу.

В 1923 г. он ушел из жизни, совершив двойное самоубийство со своей

возлюбленной в Каруидзава.

В хрестоматии приводится рассказ «Густой туман» («Гасу»,1916).

Литература об Арисима Такэо

1. Гривнин В. Послесловие // В кн.: Арисима Такэо. Женщина. Потомок

Каина. М.,1967.

2. Краткая история литературы Японии. Курс лекций. Л., 1975.

Переводы на русский язык

1.Арисима Такэо. Женщина. Потомок Каина / Пер. А. Рябкина. М.,1967.

СИГА НАОЯ (1883-1971)

Известный японский писатель, маетер короткой прозы, автор повестей

и романов, написанных в жанре эгобеллетристики {ватакусп сё:сэцу).

Родился в г. Исиномаки префектуры Мияги в семье банковского слу¬

жащего.

Веко ре семья пер еехала в Токио и мальчик поступил в пр ивилегирован-

ную школу «Гакусю:ин», где впервые попробовал себя на литературном

поприще. В это время Наоя знакомится с философом и теологом Утимура

Кандзо: (1861-1930), христианские взгляды которого оказали значительное

влияние на творчество писателя. В 1906 г. Наоя поступает в Токийский им-

ператорский университет на отделение английской литературм, затем пере、

ходит на отделение японской лите ратуры, но веко ре оставляет студенчес¬

кую скамью, так и не доучившись. В годы учебы начинается его дружба с

Арисима Такэо, а в 1908 г. вместе с литераторами Мусяноко:дзи Санэацу

(1885-1976), Сатоми Тон (1888-1983) и др. Сига Наоя начинает выпускать

журнал «Сиракаба» («Береза»), выходящий под знаменем идей гуманизма и

сыгравший большую роль в становлении японской литературы.

Из-за разногласий с отцом Сига Наоя уходит из дома ив 1912 г. публику¬

ет автобиографический роман «Оцу Дзюнкити», сделавший известным его

имя. Веко ре выходит пер вый сборник новелл писателя, куда входят такие

знаменитые произведения как «Камисори» («Вритва»), «Хаха-но си то ата-

расии хаха» («Смерть матери и новая мать»), «Хан-но хандзай» («Нреступ-

ление Хана») и др.

В 1917 г. появляется повесть «Вакай» («Примирение»), в которой Сига

Наоя про должает тему сложных отношений в семье.

В 1921 г. начинается публикация романа «Путь в ночном мраке» («Анъя

ко:ро»). Главный герой романа Токито Кэнсаку стремится к свободной ис¬

полненной смысла жизни, но не встретив понимания близких, замыкается в

себе, погрузившись в одиночество и избрав для себя путь самосовершенст-

вования. Работа над произведением оказалась столь мучительной для писа¬

теля, что он несколько раз оставлял её, закончив роман только в 1937 г.

В 1928 г. в предисловии к тому собственных произведений Сига Наоя

объявляет об отказе от литературной деятельности. После пяти лет молча¬

ния выходит в свет новелла «Фарфор Ванрэки» («Банрэки акаэ»), написанная

под впечатлением поездки в Маньчжурию в 1929-1930 гг. На годы войны

писатель вновь прекращает писательскую деятельность и только в 1945 г.

публикует новеллу «Луна пепельного цвета» («Хай иро но цуки»). Хотя по¬

следние годы своей жизни Сига Наоя не занимается литературным творче¬

ством, в глазах читателей и критики он продолжает оставаться одним из

наиболее почитаемых авторов, которого журналисты и литературоведы еще

при жизни окрестили «Богом литературы» (бунгаку-но камисама). Он счи- 27

тается непревзойденным стилистом, для его манеры свойственны эскизность

изображения, недосказанность, внимание к деталям, больший акцент не на

фабуле rip оизведения, а на в нут ренних пер еживаниях и ощущениях героев.

Как отмечают многие критики, язык Сига Наоя прост — вы не найдете в его

текстах архаичных и редко-употребляемых иероглифов, число используе¬

мых им идеограмм ограничено, но кажущаяся «простота» его прозы ——ре・

зультат долгой и кропотливой работы писателя над каждой фразой ——при¬

дает его стилю удивительную отточенность и изящество.

Акутагава Рю:носкэ, относившийся к Сига Наоя с почтительным благо¬

говением, называл его «чистым» писателем, отмечая «атмосферу высокой

морали, царившей в его произведениях». Oripеделяя его метод как «свобод¬

ный от фантазий реализм», Акутагава подчеркивал, что именно Сига Наоя

«влил в него поэтический дух, базирующийся на восточной традиции... что

придает неповторимую красочность его 叩оизведениям». (Цит. по: Рюнос-

кэ Акутагава. Слова пигмея. Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма//Сост.

В. С. Гривнин. М.,1992).

В хрестоматию вошел рассказ «Хорошие супруги» («Ко:дзимбуцу-но

фу:фу»,1917).

Литература 〇 Сига Наоя

1. Сига Наоя. Библиографический указатель // Сост. В. П. Алексеев. М.:

ВГБИ 几198〇.

2. Краткая история литературы Японии// Под ред. Е. М. Пинус. Л.,1975.

С. 82-83

3. Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. М.,1964. С. 193-

194.

ГТереводы на русский язык

1. Преступление Фаня// В кн.: Восточный альманах. Вып. 5. / Пер. В. Скрып-

ника. М.,1962.

2. Серая луна // В кн.: Восточная новелла / Пер. Г. Ивановой. М.,1963.

3. Бог мальчугана. В полдень третьего ноября. Преступление Хана // В кн.:

И была любовь, и была ненависть / Пер. Т. Григорьевой. М.,1975.

4. На водах в Киносаки / Пер. В. Скальника. Там же.

5. Божество мальчугана // В кн.: Похвала тени. Рассказы японских писа¬

телей в переводах М. П. Григорьева / Пер. М. Григорьева. СПб., 1996.

АКУТАГАВА РЮ:НОСКЭ (1892-1927)

Один из наиболее ор игинальных и яр ких маете ров малой фор мы. Авто р

свыше полусотни новелл, миниатюр, стихов, сценариев, эссе и критичес¬

ких статей.

Родился 1 марта 1892 г. в Токио. Вскоре из-за душевного расстройства

матери был отдан на воспитание родственникам по материнской линии.

Мальчик с детства интересовался литературой, круг его чтения ——японская

и китайская классика, Нацумэ Сохэки, Мори 〇:гай. Стриндберц Бодлер,

Ибсен, Франс, Стендаль, Толстой, Достоевский, Гоголь ——был необыкно¬

венно тир ок. В 1913 г. он поступил на английское отделение Токийского

университета, а еще через год опубликовал в журнале «Синейте:» («Новые

течения») первый рассказ «Ро:нэн» («Старость»). За ним последовали но¬

веллы «Расё:мон» (1915) и «Хана» («Нос»,1916), получивший хвалебную

оценку Нацумэ Со:сэки. Среди ранних работ Акутагава преобладают «ква-

зиисторические» новеллы, сюжеты которых были позаимствованы из раз・

личных литературных памятников (например, из «Кондзяку моногатари»,

«Уазисю:и моногатари» и др.). Как объяснял сам писатель в «Тё:ко:до: дзак-

ки» («Заметки Тёкодо»,1925), «чтобы с максимальной художественной си¬

лой р аск рыть тему, необходимо какое-то необычное событие. ... Я пер сно¬

шу действие в давние времена, чтобы избежать их неестественности».

Поэтому действие его новелл происходит то в эпоху Хэйан («Имогаю» 一

«Бататовая каша»,1916), то в эпоху Эдо (цикл новелл из истории христиан-

ства в Японии ——«0-Гин»,1922), то в первые десятилетия после револю-

ции Мэйдзи («Ханкэти» ——«Носовой платок»,1916). Художника интересу-

ет прежде всего внутренний мир героев, их психология ——ведь именно в

нестандартных ситуациях начинает про являться истинная природа личнос¬

ти («Кумо-но ИТО» 一 «Паутинка»,1918). Еще одна важная тема 一 искусст¬

во и жизнь, мастерски решаемая в таких новеллах как «Дзигокухэн» («Муки

ада»,1918) или «Гэсаку дзаммэй» («Одержиммй творчеством»,1917).

После окончания университета Акутагава некоторое время ripеподавал

английский язык в Морском училище в Камакура, но в 1919 г. переехал в

Токио, полностью посвятив себя литературе. К этому врсмени Акутагава

(успевший издать уже несколько сбор ников р ассказов) становится одним

из признаных мэтров группы «сингико:ха» («неомастерства»), которая ра¬

товала за реалистическое воплощение действительности, увиденной в

каком-либо ярком, необычном факте.

Человек и общество, добро и зло, несовершенство социальной жизни

стали предметом размышлений Акутагава в двадцатые годы («Сё:гун», 1922

или сатирическая утопия «Каппа»,1927). В последние годы жизни писа¬

тель обращается к жанру полуавтобиограбической прозы——таков цикл «Ясу-

КИТИ-НО тэте: кара» («Из записных книжек Ясукити»,1923) или лирико-фи¬

лософские эссе «Сюдзю-но котоба» («Слова пигмея», 1923-1925). Напи¬

санные в последние месяцы и изданные посмертно новеллы «Хагурума»

(«Зубчатые колеса») и «Ару ахо:-но иссё:» («Жизнь идиота») описывают

тот страшный «ад одиночества», в котором находился Акутагава. Болезни,

душевный надлом, страх перед возможным безумием (тогда считалось, что

психические расстр ойства пер сдаются по наследству) измучили его. В июне

1927 г. Акутагава принял смертельную дозу веронала.

Ранний Акутагава стилистически тяготел к Мори 〇:гай, книги которого

он высоко чтил. Его даже обвиняли в явном подражательстве. Выделяя осо¬

бенности автор ского письма более позднего пер иода, В. С. Гривнин, пр из-

нанный знаток творчества Акутагава, отмечал «ясность, краткость, отто¬

ченность фразь1, полный отказ от внешней “крacивocти^^, лаконичность, даже

скупость в обрисовке персонажей, не просто рассказ 〇 том, что произошло,

а само действие». (Цит. по: Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Жизнь・『вор・

честно. Идеи. М.,198〇. С. 15.)

В книгу вошли два рассказа: «Ун» («Удача»,1917) и «Мандарины» («Ми-

кан»,1919)

Литература 〇 Акутагава Рю:носкэ

1. Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Био-библиографический указатель.

М.,1961.

2. Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Жизнь. Творчество. Идеи. М.,198〇.

3. Конрад Н. И. Акутакава Рюноскэ // В кн.: Хрестоматия японского языка.

Вып. З.М., 1949.

4. Ермакова Л, М. Некоторые методы пост роения новелл Акутагава Рю・

носкэ // В КН.: Литература Востока. М.,1969.

5. Стругацкий Л. Три открнтия Рюноскэ Акутагавы // В кн.: Акутагава.

Новеллы. М.,1989.

Repеводы на русский язык

1. Расёмон / Пер. Н. Фельдман. Л., 1936.

2. В стране водяных / Пер. А. Стругацкого. М.,1962.

3. Избранное. В 2-х тт. // Сост. В. Гривнина и А. Стругацкого. М.,1971.

4. Паутинка. Новеллы // Сост. В. С. Санович. М.,1987.

5. Новеллы. Эссе. Миниатюры // Вступ. ст. А. Стругацкого. М.,1985.

6. Слова пигмея. Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма//Сост. В. С. Грив¬

нин. М.,1992.

7. Избранное // Вступ. ст. А. М. Кабанова. СПб., 1995.

МИЯМОТО ЮРИКО (1899-1951)

Писательница и общественная деятельница. Вместе с Кобаяси Такидзи

(1908-1933) и Токунага Сунао (1899-1958) относится к числу наиболее яр¬

ких представителей «пролетарской литературь】》, ставшей заметным явле¬

нием культуры в 20-е годы.

Миямото ЮрИКО (девичья фамилия Тю:дзё:) родилась в семье известно¬

го архитектора и получила хорошее образование. Она начала рано писать, и

уже первые литературние опыты 一 повесть «Мадзусики хитобито-но мурз»

(«Бедные люди»,1916) и рассказ «Нэги-сама Мия да» («Блаженный Ми я・

да»,1917) рассказывали 〇 тяжелой доле японских крестьян. В 1919 г. она

вместе с отцом отпр авилась в Нью-Й орк и веко ре вышла замуж за Сигэ ру

Ар аки, специалиста по древним языкам. Семейная жизнь оказалась неудач¬

ной, и в 1924 г. последовал развод. События личной жизни писательницы —

поездка в Америку, разрыв с семьей, уход от мужа 一 стали материалом для

первого большого автобиографического романа «Нобуко», опубликованно¬

го в 1924-1926 гг. на страницах журнала «Кайдзо:». По мнению японских

литературоведов, это произведение было создано в лучших традициях жан-

ра «ватакуси сёсэцу» (эгобеллетристики). Сблизившись с Юаса Ёсико, пе-

реводчицей с русского языка, Миямото Юрико в 1927 г. предприн刃ла поезд¬

ку в Россию, 〇 которой давно мечтала. Именно в России произошел

окончательный переход писательницы к коммунистическому мировоззре¬

нию. Вернув山ись в Японию, она вступила в коммунистическую партию

Японии, была изб рана в Цент ральнын комитет Японской феде рации проле-

тарской культуры, возглавила журнал «Хатараку фудзин» («Работающая

женщина»). В 1932 г. Миямото НЭрико стала женой Миямото Кэндзи, тогда

одного из деятелей пролетарского движения, впоследствии генерального

секретаря Японской Компартии. В жизни писательницы наступили тяже¬

лые времена, начались гонения. Миямото Кэндзи был брошен в тюрьму

(его освободили только в 1945 г.), произведения Миямото Юрико запpema・

ют печатать, её саму неоднократно арестовывают и выпускают на свободу

лишь из-за резкого ухудшения здоровья (в тюрьме с ней случился тепловой

удар). Несмотря на превратности судьбы, Миямото Юрико продолжает пи¬

сать. В 1936 г. она издает повесть «Тибуса» («Грудь»), пишет эссе, ведет

тюремные дневники. В послевоенный период появились две автобиогра¬

фические повести «Банею: хэйя» («Равнина Банею») и «Фу:тиео:» (так на-

зываетея живучая придорожная трава), рассказывающие 〇 жизни в после-

военний Японии. В 1947-1950 гг. писательница выпустила два роман

«Футацу-но нива» («Два дома») и «До:хё:» («Вехи»), составившие вместе с

ранним романом «Нобуко» автобиографическую трилогию. «Два дома» ripo・

должает сюжетную линию «Нобуко», описывая жизнь「ероини после разво¬

да и до поездки в Россию. Роман «Вехи» посвящен трехлетнему пребыва- 25

НИЮ в России. По словам самой Миямото Qpи ко, два последних романа

трилогии написаны в духе «социалистического реализма», за распростра・

нение которого она столь горячо ратовала в своих статьях. Миямото Юрико

скончалась в 1951 г. В её архивах были найдены мате риалы для последней

(так и незавершенной) части автобиографической эпопеи ——романа «Две¬

надцать лет», в котором она хотела рассказать 〇 жизни Нобуко в 30-40 гг.

В хрестоматию включен рассказ «Воспоминания» («Омокагэ»), напи¬

санный в 1940 г.

Литература 〇 Миямото Юрико

1. Логунова Б. Б. Жизнь и творчество Юрико Миямото. М.,1957.

2. Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.

3. Краткая история литературы Японии // Под ред. Е. М. Пинус. Л., 1975.

Переводы на русскии язык

1.Миямото Юрико. Повести // Сост. В. Логунова. М.,195&

ТАНИДЗАКИ ДЗЮНЬИТИРО: (1886-1965)

Один из крупнейших японских писателей XX в. Новеллист, романист,

драматург; публицист. Представитель течения «неоромантизма», стоявшего

на противоположных натурализму («сидзэнсюги») позициях.

Родился в Токио, в семье купца. С детства увлекался литературой и хотел

стать писателем. Первые публикации прошли незамеченными критикой. На¬

стоящий успех принесли рассказы «Сисэй» («Татуировка»,1910) и «Кирин»

(«Цзилинь»,1910), напечатанные в литературном журнале «Синейте:» («Но¬

вые течения»), созданного студентами Имперского Университета. Молодой

студент литературного факультета сразу стал знаменитостью, удостоившись

хвалебного отзыва Нагаи Кафу:. В ранних произведениях Танидзаки, подни¬

мавших проблемы соотношения красоты и зла, искусства и жизни, прослежи¬

вается влияние таких европейских мастеров как Э. По, Ш. Бодпер, 〇. Уайльд.

Зротические мотивы, эстетизм, столь характерные для раннего Танидзаки, зву¬

чат и в более поздних его произведениях. В 1925 г. он издает роман «Тидзин-но

аи» («Любовь глупца») 〇 губительной страсти героя к прекр асной и пор очной

женщине, обладающей колоссальной властью над мужчиной. К этому врсмени

писатель успел разочароваться в своем пристрастии к Западу, и этот роман оз¬

наменовал конец определенного этапа в его творчестве. После разрушительно-

го землетрясения 1923 г Танидзаки, поселившийся в районе Кансай, обратил¬

ся к истокам классической японской культуры. В 1929 г. он публикует роман

«Тадэ куу муси» («〇 вкусах не спорят»), герой которого в минуты душевного

разлада обращается к прекрасному миру традиционного искусства. В начале

30-х гг Танидзаки создает серию произведений, принесших ему еще большую

славу и любовь читателей. Это рассказы «Ёсино кудзу» («Лианы Ёсино»,1931),

«Асикари» (1932), «Сюнкин сё:» («История Сюнкин»,1933), эссе «Инъэй р ай-

сан» («Похвала тени»,1934) и др. В 1935 г он берется за перевод на современ・

ный язык классического романа Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», ра6о・

та над которым длится несколько лет. В 1943 г в самый разгар войны Танидзаки

приступает к созданию своего лучшего ripоизведення — рОмана «Сасамэюки»

(«Мелкий снег», 1943-1948), написанного в жанре семейной хроники дома

Макиока. Центральное место в повествовании (как и во многих других произ・

ведениях писателя) занимают женские образы 一 одна из сестер, Юкико, во¬

площает собой лирический идеал японской женщины. Если в романе «Мелкий

снег» писатель обращается к тематике повседневной жизни, то в последних

работах его интересуют прежде всего два аспекта 一 плотская любовь и смерть.

Роман «Каги» («Ключ»,1956) построен на чередовании дневниковых записей

супружеский четы, стремящейся к утонченным эротическим наслаждениям.

«Тэнфу ро:дзнн НИККИ» («Дневник сумасшедшего старика»,1962) рассказыва¬

ет 〇 переживаниях семидесятисемилетнего старика, не лишенного чувствен¬

ных фантазий и желаний. 近

Уже при жизни писателя в 1930-е гг. было издано его пер вое «Соб рание

сочинений», в 1949 г. ему была присуждена Императорская премия залите-

р атурные достижения, а в 1973 г. (посмертно) он, нар яду с Ясунари Каваба¬

та, был выдвинут на Нобелевскую премию. Танидзаки по праву считается

классиком японской литературы XX в., ярким и самобытным писателем,

про должающим лучшие тр адиции японской словесности.

Художественный язык прозы Танидзаки точен и изыскан, недаром писа¬

тель считается одним из лучших японских стилистов 一он великолепно знает

иероглифику и его произведения необыкновенно лексически богаты, писа¬

тель умело пользуется тем иероглифическим многообразием, которым рас-

полагает японский язык. Акутагава Рю:носкэ, отмечавший недюжинный

талант и блестящее красноречие Танидзаки, писал, что он «умел выиски¬

вать и шлифовать японские и китайские слова, превращать их в блестки

чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать

ими свои произведения... Его рассказы... от начала до конца пронизаны яс¬

ным ритмом... В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойден-

ным маете ром».

В хрестоматию включен рассказ «Голубой цветок» («Аои хана»,1922).

Литература 〇 Танидзаки Дзюньитиро:

1. Львова И. Предисловие. // В кн.: Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные

произведения. Т.1.М.,1986.

2. Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.

3. Катасонова Е. Л. Проблемы художественного маетерства Танидзаки

Дзюнъитиро / Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.

филол. наук). М.,1982.

Repеводы на русский язык

1. Танидзаки Дзюнъ итиро. Изб ранные пр оизведения. В 2-х тт. // Сост.

И. Львова. М.,1986.

(Т.1.—Рассказы. Любовь глупца. Похвала тени. Т. 2. — Мелкий снег).

2. Танидзаки Дзюнъитиро. Мать Сигэмото. М.,1984.

3. ТанидзакиДзюнъитиро. Луна и комедианты. // В кн.: Японские новел¬

лы. М.,1962.

4. Танидзаки Дзюнъитиро. Татуировка. История Сюнкин. Шут // В кн.:

И была любовь, и была ненависть (Сборник рассказов японских писателей

XX века) / Пер. А. Долина, Е. Александровой. М.,1975.

5. Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени // В кн.: Похвала тени. Расска¬

зы японских писателей в пер сводах М. П. Григо рь ева / Пе р. М. П. Григорь¬

ева. СПб., 1996.

ДАДЗАЙ ОСАМУ (1909-1948)

Про заик, пр изнанный мастер жан ра малых форм, авт ор многочислен¬

ных сборников рассказов, эссеист, создатель двух больших повестей, один

из наиболее знаменитых писателей в послевоенной Японии.

Насто ящее имя — Цусима Сю:дзи. Родился в префекту ре Аомори в се¬

мье богатого землевладельца, члена Верхней палаты Парламента. Детство

мальчика, шестого сына в семье, где было 11 детей, про шло в окру жении

слуг и кормилицы. С шестнадцати лет он мечтал стать писателем и начал

издавать вместе с однокашниками литературний журнал. Позднее увлекся

идеями коммунизма и, (по одной из версий японских биографов Дадзай

Осаму) стыдясь своего социального происхождения, попытался в 1929 г.

покончить жизнь самоубийством.

В 1930 г. поступил на французское отделение Токийского Император・

с ко го университета, продолжая подде рживать контакты с нелегальным дви¬

жением. В 1932 г. он порвал с левым движением и начал писать, взяв себе

псевдоним Дадзай Осаму. Его литературный дебют состоялся в 1935 г.,

когда в журнале «Бунгэй» был опубликован рассказ «Гякко:» («Против те¬

чения»). Начинающий писатель сразу привлек к себе внимание критики и

был включен в число претендентов на получение вновь учрежденной пре¬

мии Акутагава. В 1936 г. вышел в свет его пер вый сбор ник «Баннэн»

(«Поздние годы»). Несмотря на быстрый литературный успех, жизнь Дад¬

зай Осаму в эти годы была мучительной и напряженной. Он 6росип уни-

верситет, практически так и не выучив французский язык. Совертил еще

одну попытку самоубийства, пристрастился к наркотикам. В 1935 г. по-

тер пев неудачу при попытке уст роиться на работу в газету, он еще раз

попытался уйти из жизни.

В 1939 г. в жизни Дадзай Осаму наступил перелом — он женился, стал

вести размеренный образ жизни, занимаясь литературным трудом.

В годы войны он перебралея к себе на родину. В 1944 г. он написал не¬

большую повесть «Цугару» 〇 своем путешествии по родным местам, за ней

последовала повесть в письмах «Пандора・но хако» («Ящик пандоры»), опи-

сывающаю жизнь молодого человека в туберкулезном санатории. В 1945 г.

вышла повесть «Сэкибэцу» («Грустное расставание»). Дадзай Осаму вер・

нулся в Токио в 1946 г. К тому врсмени он уже был знаменитостью.

В последние годы жизни появились на свет два крупных (и самых чита¬

емых) произведения писателя — повести «Сяё:» («Заходящее солнце»,1947)

и «Нингэн сиккаку» («Утрата человечности» 一 в русском переводе «Испо¬

ведь ''неполноценного чeлoвeкa^^»,1948). Первая рассказывала 〇 жизни обед¬

невшей аристократиリеской семьи в послевоенные годы, вторая во многом

носила автобиографический характер, повествуя 〇 рсальных событиях из

жизни писателя. 空

Последняя работа писателя ——полная юмора и иронии повесть «Гуддо-

бай» («Goodbye») осталась незавершенной. Интенсивная творческая рабо-

та, прогр ессирующий тубе ркулез, пр ист растие к алкоголю оказали разру¬

шающее воздействие на Дадзай Осаму.

В 1948 г. он покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено

19 июня, в день когда ему должно было исполниться 39 лет.

Одна из отличительных особенностей творчества писателя ——его мане¬

ра писать от первого лица, многие из его произведений носят откровенно

автобиографический характер, иной раз он даже не дает вымышленных имен

своим персонажам. Однако «исповедальный» характер его прозы часто со¬

четался с умелым использованием известных литературных сюжетов как из

японской классики (наприме р, сбор ник сказочных историй «Отоги дзо:си»,

1945 или «Уаайдзин Санэтомо» — «Правый министр Санэтомо»,1943), так

и из европейской ( пьеса «Син Хамурэтто» ——«Новый Гамлет»,1941).

В хрестоматии представлен рассказ «Сто видов Фудзи» («Фугоку хяк-

ка»,1939).

Литература 〇 Дадзай Осаму

Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.

Переводы на русский язык

1. Цадзай Осаму. Жена Вийона // В кн.: Японская новелла. 1945-1960 /

Пер. Кими Минэ. М.,1961.

2. Цадзай Осаму. Вишни // В кн.: Красная лягушка / Пер. А. Бабинцева.

М.,1973.

3. J\ad3au Осаму Дас Гемайнэ. Нр и падаю к вашим стопам. Одежда из

рыбьей чешуи. Обезьяний остров. Листья вишни и флейта // В кн.: И была

любовь, и была ненависть. Сборник рассказов японских писателей XX века

/ Нер.Т. Л. Соколовой-Делюсиной. М.,1975.

4. Цадзай Осаму Исповедь «неполноценного» человека / Нер. с яп.

В. Скальника. М.,1998.

КАВАБАТА ЯСУНАРИ (1899-1972)

Один из крупнейших писателей XX в., лауреат Нобелевской премии,

присужденной в 1968 г. за «писательское мастерство, с которым Кавабата

выражает сущность японского восприятия жизни и образа мышления».

Родился в Осака в семье врача, рано потерял родителей и воспитывался

дедом. В 1920 г. поступает на английское отделение Токийского универси¬

тета, веко ре переходит на отде ление японской литерату ры. В 1924 г. вместе

с литераторами Ёкомицу Риити (1898-1947), ставшим близким другом Ка¬

вабата на всю жизнь, Кон То:ко: (1989-1977) и др. основывает журнал «Вун・

ГЭЙ дзидай», объединивший писателей-неосенсуалистов («синканкакуха»).

Кавабата рано начал печататься (с 1915 г.), и его ранние новеллы были на¬

писаны под явным влиянием теорий Фрейда и прозы Джойса. Увлечение

модернизмом пр ослеживается в коро тких р асе казах, создававшихся с 1921

по 1972 гг. и названных писателем «танагокоро-но сё:сэцу» («рассказы ве¬

личиной с ладонь»).

Первым значительным произведением Кавабата стала небольшая повесть

«Идзу-но опорико» («Танцовщица из Идзу»,1925), история юношеской люб¬

ви к бродячей артистке. Затем появился роман «Асакуса курэнайдан» («Бро¬

дяги из Асакуса», 1929-1930), положивший начало серии произведений из

жизни этого квартала. Пирическая повесть «Юкигуни» («Снежная страна»,

1937), рассказывающая 〇 встрече приехавшего в северную провинцию ге-

роя с прекрасной гейшей, многими критиками считается шедевром Каваба¬

та. В послевоенные годы писатель один за другим публикует повесть «Ма-

ихимэ» («Танцовщица»,1950), роман «Сэмбадзуру» («Тысячекрылнй

журавль», 1952 — он был удостоен 叩емии Японской Академии Искусств),

роман «Мэйдзин» («Мастер»,1954), повесть «Мидзууми» («Озеро»,1954),

роман «Яма-но ото» («Стон горы»,1954). Все эти произведения, про должая

традиции японской классической литературы, пронизанм утонченным чув¬

ством прекрасного и культом чистоты. После публикации романа «Стон

горы», вызвавшего восторженную реакцию публики и прессы, Кавабата был

объявлен «человеком-сокровиицем» («нингэн-кокухо:» 一 почетное звание

присуждаемое правительством для поощрения развития национальных тра・

диций в искусстве). Наряду с «чистой литературой», как именуют критики

лучшие р аботы писателя, Кавабата пр одолжал печатать в популя рных газе¬

тах и журналах произведения, рассчитанные на массовую аудитерию. К та¬

ким сочинениям относятся, например, самая большая по объему работа

писателя «То:кё:-но хито» («Токийцы»,1955) или повесть «Оннадэ ару кото»

(«Быть женщиной»,1956).

В 1961 г. выходит в свет повесть «Нэмурэру бидзё» («Спящие красави-

цы»), а затем роман «Кото» («Старая столица»), который был восторженно

принят читателями. В 1968 г. на церемонии вручения Нобелевской премии ——

Кавабата произнес евою знаменитую речь «Уцукусии Нихон-но ватакуси»

(«Красотой Японии рожденный»).

Последним незаконченным романом Кавабата стал роман «Тампопо»

(«Одуванчики», 1964-1972).

16 апреля 1972 г. в местечке Дзуси, где находился рабочий кабинет писа¬

теля, Кавабата Ясунари ушел из жизни, совер山ив самоубийство.

Писатель известен как один из наиболее велоколепных стилистов.

Рассказы величиной с ладонь («та на го к оро・но сё:сэцу»)

Жанр короткого рассказа был чрезвычайно популярен в японских лите-

ратурных кругах в 20-е гг. Первоначально короткие рассказы именовались

на французский манер eonte, позднее за ними закрепилось сугубо японское

название — «Рассказы величиной с ладонь» (так был озаглавлен короткий

рассказ одного малоизвестного автора).

Мода на короткие р ассказы про шла довольно быстро, однако Кавабата

Ясунари остался верен жанру и писал «Рассказы величиной с ладонь» на

протяжении 40 лет своей литературной деятельности.

Пер вый сбор ник «Р ассказов величиной с ладонь» появился в 1926 г., он

назывался «Наряд чувств» и включал в себя 36 рассказов. Затем рассказы,

выходившие в разное время, были объединены писателем в 6-м томе собра・

НИЯ сочинений Кавабата, как «Сто рассказов величиной с ладонь».

Рассказы очень разнообразни и по тематике и по стилю 一 одни рассказы

носят автобиографический характер, другие тяготеют к жанру мистических

историй, третьи близки к фольклору, четвертые напоминают исторические

новеллы, пятые как-бы бессюжетные зарисовки, вызывающие особое нас-

троение и чувство у читателя.

Писатель считается непревзойденным мастером малых форм. Как отмеча¬

ет японский критик Сэко Каку, «в рассказах Кавабата нет обыденности, прозы

жизни, присутствующая в них таинственность придает им изящество... Поэто¬

му его рассказы лишены ripoзаической сухости и изящны как стихи».

Литература 〇 Кавабата Ясунари

КавабатаЯсунари. Библиографический указатель // Сост. В. П. Алексе¬

ев. М.,1973.

Герасимова М. П. Бытие красоты. Градиции и современность в творче¬

стве Кавабата Ясунари. М.,199〇.

Григорьева Т. П. Читая Кавабата Ясунари // В жур.: Иностранная лите¬

ратура. М.,1971.№ &

Переводы на русский язык

Кавабата Ясунари. М.,1971.

Кавабата Ясунари. Изб ранные произведения. М.,1986.

МИСИМА ЮКИО (1925-1970)

Крупнейший японский писатель XX в. Автор 40 романов,18 пьес, рас¬

сказов, эссе. Трижды выдвигался на соискание Нобелевской премии.

Настоящее имя — Кимитакэ Хираока. Родился в семье государственно・

го чиновника. Учился в привилегированной школе для аристократических

семей Гакусюин и закончил её с блестящими результатами, за что был удо¬

стоен чести получить серебряные часы из рук самого императора.

Первую повесть «Ханадзакари・но мори» («Цветуший лес»,1941)напе¬

чатал в 16 лет под псевдонимом Мисима Юкио. После окончания юридиче-

ского факультета Гокийского университета был принят на службу в Минис-

терство финансов, из которого вскоре ушел, предпочтя карьере занятия

литературой. В 1946 г. Мисима показал свои рассказы Кавабата Ясунари,

который оценил маетерство начинающего писателя и порекомендовал к

печати его рассказ «Табако» («Сигареты»). Веко ре появилась пер вая боль¬

шая повесть «То:дзоку» («ВорьI»,1946-1948), а еще через год вышла «Ис¬

поведь маски» («Камэн-но кокухаку»,1949). Полуавтобиографический ро・

ман 〇 становлении под ростка, осознавшего свою гомосексуальность, был

восторженно принят критиками и публикой. За этим романом следует «Ай¬

но каваки» («Жажда любви»,1950), затем «Киндзики» («Запретные радос-

ти»,1951).После опубликования этих романов Мисима совер山ил путеше¬

ствие по Евр one и Амер ике. Одно из наиболее сильных впечатлений писатель

получил в Греции, 〇 которой мечтал с детских лет ——сюжетная канва рома¬

на «Сиосай» («Шум волн»,1954) была построена на истории Дафниса и

Хлои. В 1956 г. вышел в свет «Кинкакудзи» («Золотой храм»), единодушно

пр изнаваемый кр итиками вер шиной твор чества писателя. Исто рия поджо¬

га знаменитого храма (основанная на рсальных событиях) становится по¬

водом для размь 1шлений над вечными проблемами 〇 сущности красоты и

смерти. Все эти годы наряду с серьезными философскими произведениями

Мисима писал и совсем иную прозу 一 развлекательные романы, имевшие

большой успех, составили отдельный том в его собрании сочинений.

В 1959 г. вышел роман «Кё:ко-но иэ» («Дом Киоко»,1959), в котором

фигури ровало четы ре главных героя (как-бы четыре ипостаси самого ав¬

тора), а в 1960 г. роман «Итагэ-но ато» («После банкета»), которь1Й амери・

канский литературовед Дональд Кин, большой знаток творчества Миси¬

ма, считает «одной из самых больших удач писателя». Повесть «Ю:коку»

(«Патриотизм»,1961),повествующая об офицерекой среде 30-х гг., от-

крь 1вает новую большую тему «самурайского духа», воплощению кото-

рой (как в искусстве, так и в жизни) Мисима отдавал много сил. Его перу

принадлежит и множество пьес, к числу которых относятся «современ・

ные пьесы для театра Но», пьеса «Вага том о Хиттора:» («Мой друг Гит¬

лер», 1968) и др. ゼ

Последней крупной работой писателя стала тетралогия «Хо:гё-но уми»

(«Море изобилия»), включающая «Хару・но юки» («Весенний снег»,1969),

«Хомба» («Мчащиеся кони»,1969), «Акацуки-но тэра» («Храм на рас-

свете»,1970) и «Тэннин го суй» («Падение ангела»,1970).

В основе тетралогии лежит буддийская идея реинкарнации —— repoями

книг оказываются разные перерождения одного из главных персонажей

«Весеннего снега».

25 ноября 1970 г. Мисима Юкио ушел из жизни, совершив ритуальное

самоубийство вспарыванием живота.

В хрестоматии 叩иведен рассказ «Хождение через мост» («Хаси зуку-

си»,1956).

Литература 〇 Мисима Юкио

1. Гривиии В. С. Путь самурая // Иност ранная лите ратура. М.,1971.№ 3.

2. Чхартишвили Г. 11I. Жизнь и смерть Юкио Мисима или Как уничто¬

жить храм // В КН.: Юкио Мисима. Золотой храм. СПб., 1993.

ITepеводы на русский язык

1. Юкио Мисима. Золотой храм. Роман. Новеллы. Пьесы/Пер. Г. Ш. Чхар¬

тишвили. СПб., 1993.

2. Юкио Мисима. Исповедь маски (роман), новеллы, пьесы, эссе. / Пер.

Г. Ш. Чхартишвили. СПб., 1994.

3. Юкио Мисима. Хагакурз нюмон Самурайская этика в современной

Японии // В КН.: Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ. Юкио Мисима. Хагакурз

нюмон / Пер. А. Мищенко. СПб., 1996.

4. Мисима Юкио. Жажда любви / Пер. А. Вялых. СПб.: Гиперион, 200〇.

АБЭ КО:БО: (1924-1993)

Писатель, драматург публицист. Один из наиболее оригинальных пи¬

сателей послевоенного поколения, получивший тирокое международное

叩 изнание.

Настояще имя Абэ Кимифуса. Родился в Токио в семье врача. Детство про¬

вел в Маньчжурии, в Мукдене, где работал отец. В 1941 г. вернулся в Гокио,

веко ре по настоянию семьи поступил на медицинский факультет Токийского

университета. В 1948 г закончил учебу, но ни одного дня своей жизни не за¬

нимался врамебной практикой. Решив еще в студенческие годы посвятить

себя литературе, пишет свои первые рассказы в 40-50-е годы. Первым про-

изведением, отмеченным критикой, стала повесть «Кабэ» («Стена. Преступ-

ление С. Кармы»,1951),за которую он получил премию Акутагава. В этой

работе были намечены основные темы 一 одиночества и отчужденности чело¬

века в урбанизированном мире, потери собственной личности, утраты само¬

идентификации 一 которые нашли свое воплощение в следующих книгах Абэ

Ко:бо:. В 1954 г вышла повесть «Кига до:мэй» («Союз голодающих»), затем

повесть «Кэмонотати-ва кокё;-о мэдзасу» («Звери стремятся домой»,1957), в

1959 г. повесть «Дайси кампё:-ки» («Четвертый ледниковый пер иод»). Наиболь¬

шую известность принесли писателю романы «Суна-но онна» («Женщина в

песках»,1962), «Танин-но као» («Чужое лицо»,1964), «Моэцукита тидзу» («Со¬

жженная кар та»,1967) и «Хако отоко» («Человек-ящик»,1973). Сюжетно эти

романы не связаны друг с другом, однако их объединяет единый мотив утраты

человеком собственной сущности, бесконечного одиночества человека средн

себе подобных, иллюзорность многих навязанных обществом ценностей, без¬

душия самого общества, живущего по законам инерини.

Наряду с про ЗОЙ Абэ Ко:бо: много и плодотворно работал для теат ра.

К числу его наиболее известных пьес относятся «Бони натта отоко»

(«Человек, превратившийся в палку»,1969), «Томодати» («Друзья»,1967),

«Мидорииро-но сутокингу» («Зеленые чулки»,1974) и др. В 1973 г. писа¬

тель организовал собственную труппу «Студию Абэ», в который успешно

выступал не только как драматург; но и как режиссер.

В 1977 г. выходит новая повесть «Миккай» («Тайное свидание»), свое-

образная сатира на бюрократическое общество. В романе «Хакобунэ саку-

ра-мару» («Вошедшие в ковчег»,1984) ставится проблема выживаемости

человека в современном мире. В 1986 г. писатель выпускает новый роман

«Си-ни исогу кудзиратати» («Киты спешат наветречу смерти»), а в 1991 г.

печатает роман «Кангару но:то» («Записки кенгуру»). Последней незавер¬

шенной работой стала повесть «Тобу отоко» («Летающий человек»).

Абэ Ко:бо: скончался в 1993 г.

Многие критики отмечают влияние Кафки на творчестве писателя, но

по собственному признанию Абэ Ко:6о:, ему ближе манера Гоголя. Абсурд 臣.

и рсальность, вымысел и достоверность, трагедия и гротеск 一 казалось бы

противоположные понятия ——легко уживаются на страницах его книг.

В хрестоматии представлены два ранних рассказа писателя «Рука» («Тэ»,

1951)и «Ловушка Плутона» («Пуру:то:-но вана»,1952).

Литература 〇 Абэ Ко:бо:

1. Гривиии В. С. Трилогия Кобо Абэ / Иност ранная лите ратура. М.,1969.

№ 10.

2. Гривиии В. С. Кобо Абэ 一 писатель и драматург // В кн.: Кобо Абэ.

Пьесы. М.,1975.

3. Григорьева Т. П. Японская литература XX века. Размышления 〇 тра¬

диции и современности. М.,1983.

4. Злобии Г. Дорога к другим — дорога к себе // В кн.: Кобо Абэ. Женщи¬

на в песках. Чужое лицо. М.,1988.

5. Рёхо К. Соврсменный японский роман. М.,1977.

6. Чегодарь Н. И. Человек и общество в послевоенной литературе Япо¬

нии. М.,1985.

Переводы на русский язык

1. Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро. Время «малых жанров»? Диалог // Иност-

ранная литература / Пер. И. Львовой и В. С. Гривнина. М,1965. № 8.

2. Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо / Пер. В. С. Гривнина. М.,

1988.

3. Абэ Кобо. Четвертый ледниковый период / Пер. С. Бережкова. М,1965.

4. Абэ Кобо. Изб ранное: Чужое лицо. Сожженная кар та. Человек-ящик

/ Пер. В. Гривнина. М.,1988.

5. Абэ Кобо. Женщина в песках. Повести. Рассказы. Сцены / Пер. В. С.

Гривнина. М.,1987.

6. Абэ Кобо. Пьесы: Призраки среди нас. Крепость. Охота на рабов. М.,

1975.

〇:Э КЭНДЗАБУРО:

Прозаик, публицист. Один из крупнейших современных японских писа¬

телей. Лауреат Нобелевской премии 1994 г.

Родился в маленькой деревушке на острове Сикоку в 1935 г. В 1959 г.

закончил французское отделение Токийского универснтета, его дипломная

работа была посвящена творчеству Сартра, оказавшего серьезное влияние

на молодого литератора・ 〇:э Кэндзабуро: начал печататься еще в студенче¬

ские годы, его ранняя повесть «Сиику» («Содержание скотины»,1958) была

удостоена престижной премии Акутагава. Признанный лидер нового поко¬

ления писателей 〇:э не боялся ставить острые политические и социальные

вопросы. Его первые работы были посвящены жизни молодежи ——повесть

«Варэра-но дзидай» («Наш век»,1959), рассказ «Себунтин» («Семнадцати¬

летний», 1961)ид р.

«Обманутое» поколение, истоки зарождения левого экстремизма стали

темой романа «Окурэтэ кита сэйнэн» («Опоздавшая молодежь»,1962).

Вынержавший множество изданий и отмеченный премией Танидзаки ро・

ман «Манъэн Ганнэн-но футтобору» («Футбол 1860 года»,1967) заострял

внимание на отношении «толпа-лидер», а следующая книга «Ко:дзуй-ва вага

тамасии-ни оеби» («Объяли меня воды до души моей»,1973) исследовала

причины молодежной философии бегства от общества. Сатирой на левый