Tags: наука и жизнь журнал журнал наука и жизнь

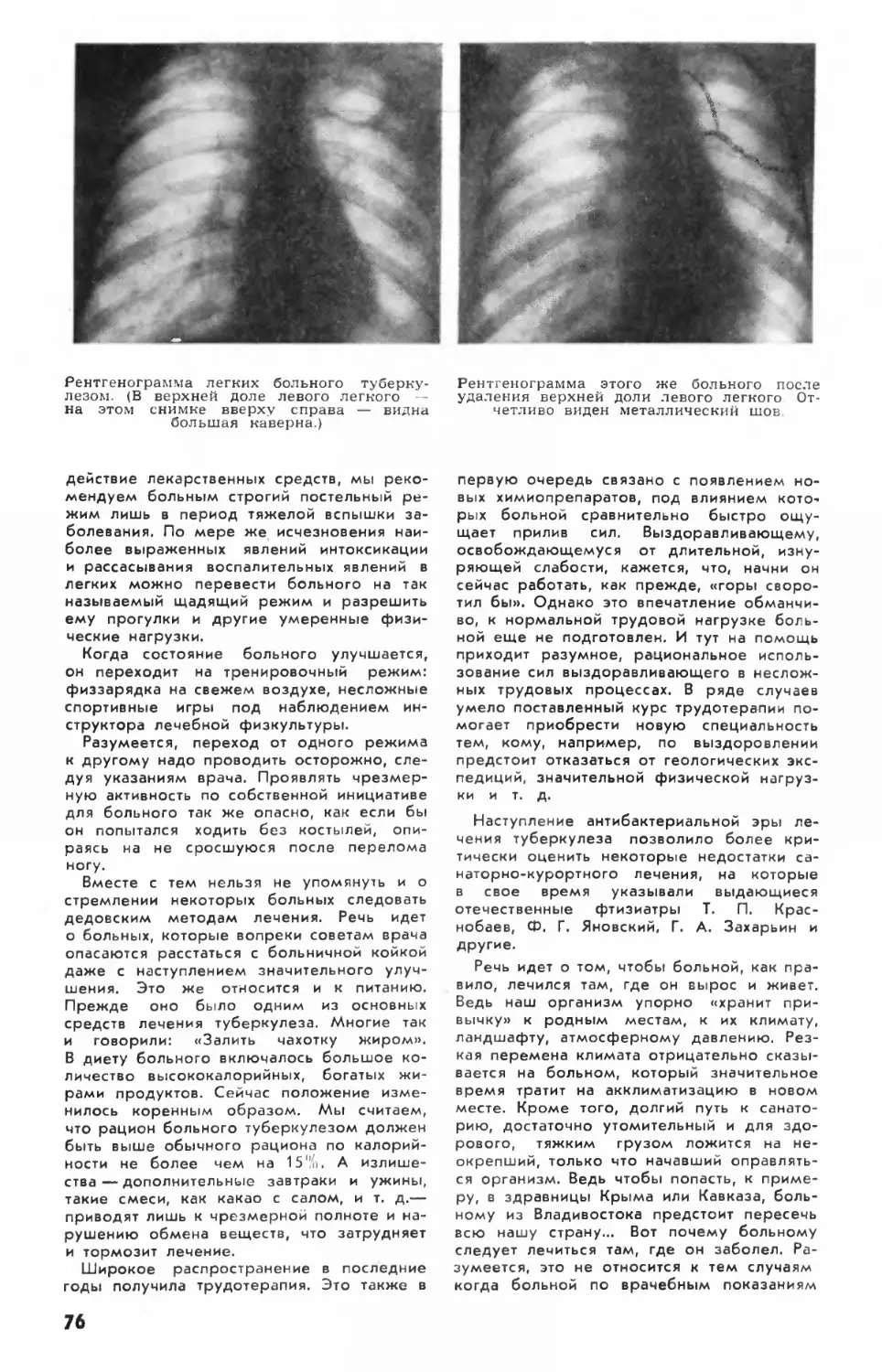

Year: 1966

Text

НАУКА И ЖИЗНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

♦ Страна встречает XXIII съезд КПСС. Вице-президент АН

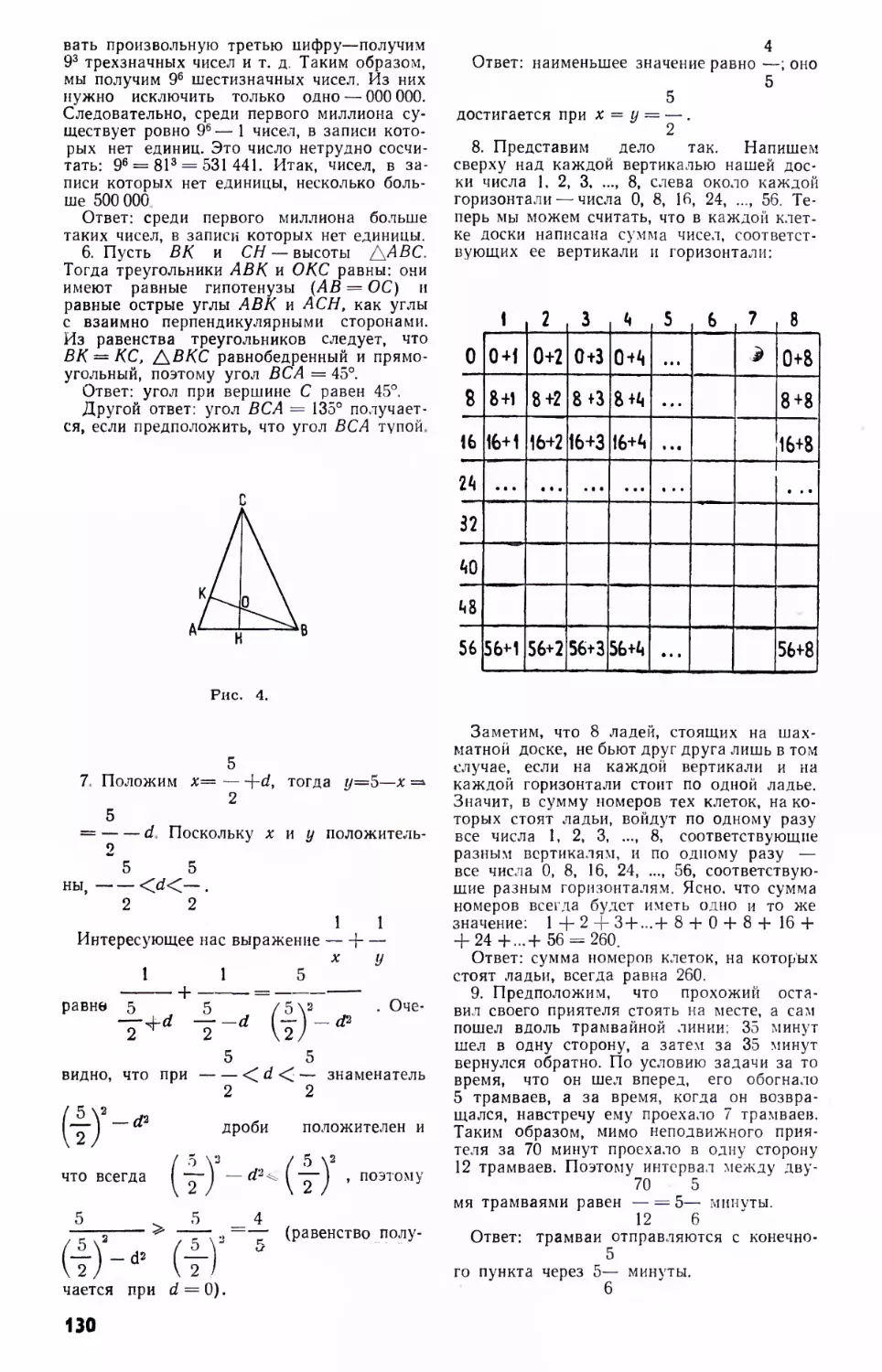

СССР М. Д. Миллионщиков говорит о перспективах научных

исследований и технического прогресса ♦ У вокала появи-

лись неошибающиеся ценители: с помощью акустических

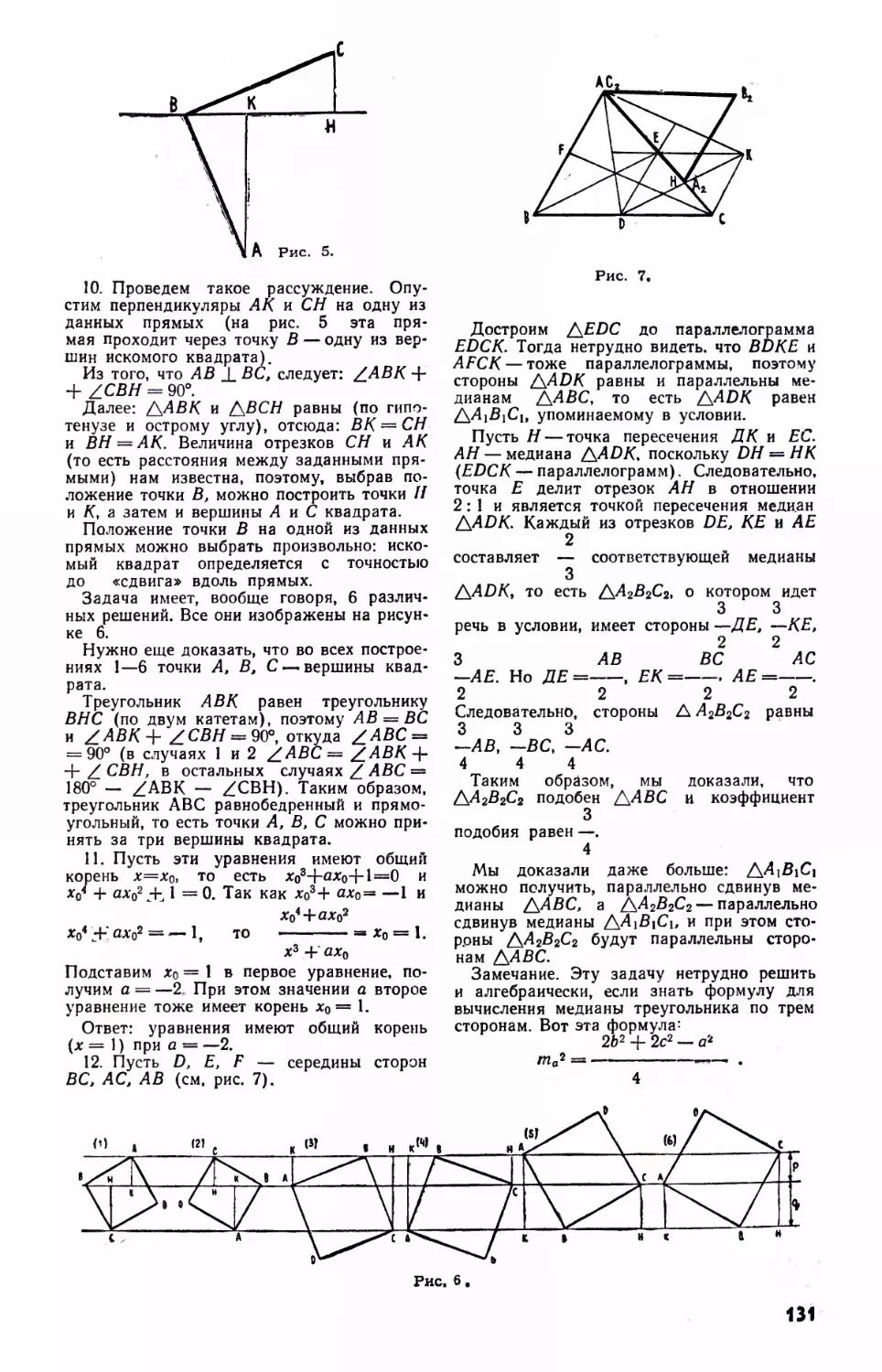

приборов удалось детально проанализировать красоту голоса

великих певцов ф А. Н. Колмогоров знакомит читателей

с исследованием, где чисто геометрические методы были удач-

но применены к истории нашей планеты ф Шахматисты, как

известно, играют молча. О безмолвных дискуссиях, которые

они ведут в это время сами с собой, рассказывает гроссмей-

стер В. Корчной ф Очерк «Где-то там, за полюсом...» сооб-

щает новые подробности о полном героики и драматизма по-

лете Леваневского и его товарищей Ф Вопрос о двойниках и

самозванцах — одна из труднейших и увлекательных про-

блем исторической науки Ф В «Спортшколе»: техника

бильярдной игры.

№№111 Сшйпм Феотня Мти Шш.

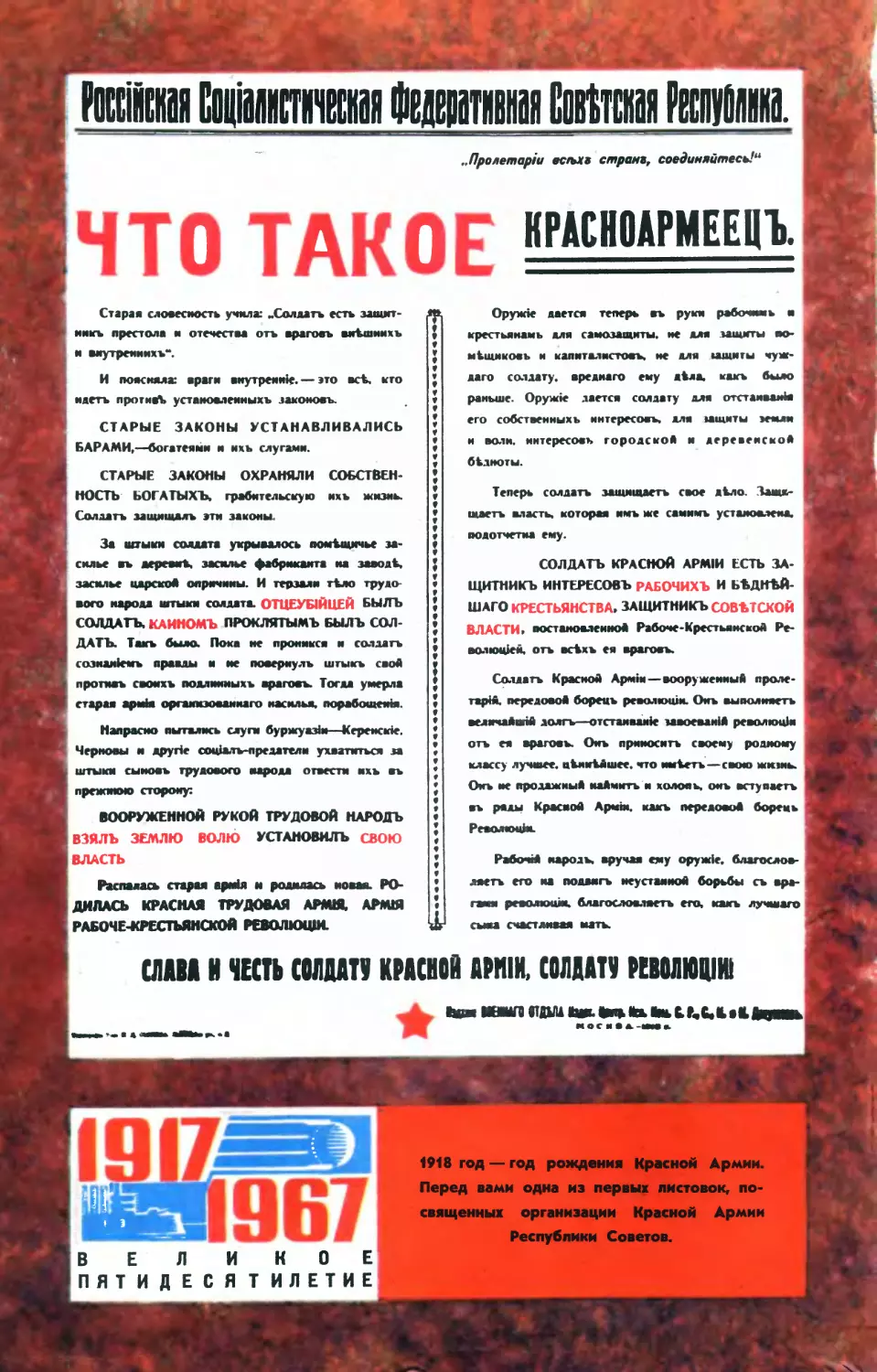

„Пролетарии есгъхь стран*, соединяйтесь!"

ЧТО ТАКОЕ me”™**1

Старая словесность учила: ..Солдатъ есть зашмт-

иикъ престола и отечества огь враговъ виЬшиихъ

и внутренних!.**.

И поясняла: враги внутреннее.— это всК кто

вдеть против» установлеиныхъ лакоиовь.

СТАРЫЕ ЗАКОНЫ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ

БАРАМИ,—богатеями и ихъ слугами.

СТАРЫЕ ЗАКОНЫ ОХРАНЯЛИ СОБСТВЕН-

НОСТЬ ЬОГАТЫХЪ, грабительскую ихь жизнь.

Солдатъ защищаль эти законы.

За штыки солдата укрывалось помещичье за-

силье въ деревиЪ, засилье фабриканта на заводК

засилье царской опричины. И терзали т!ло трудо-

вого народа штыки солдата. ОТЦЕУБ1ЙЦЕЙ БЫЛЬ

СОЛДАТЪ. КАИНОМЪ ПРОКЛЯТЫМЪ БЫЛЬ СОЛ-

ДАТЪ Такъ была Пока не проникся и солдагь

созиан1емъ правды и не повернулъ штыкъ свой

противь свонхъ подлинныхъ враговъ. Тогда умерла

старая армй оргаииэоваииаго насилья. порабошеМя.

Напрасно пытались слуги буржуазЯи—Керенскге.

Черновы и друНе сошалъ-предатели ухватиться за

штыки сыновь трудового парода отвести ихь вь

прежнюю сторону:

ВООРУЖЕННОЙ РУКОЙ ТРУДОВОЙ НАРОДЪ

ВЗЯЛЪ ЗЕМЛЮ ВОЛЮ УСТАНОВИЛЪ СВОЮ

ВЛАСТЬ

Распалась старая арми и родмлась новая. РО-

ДИЛАСЬ КРАСНАЯ ТРУДОВАЯ АРМ1Я. АРМ1Я

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕВОЛЮШИ.

Оружие дается теперь вь руки рабочимь и

крестьянамъ для самозащиты, не для защиты ио-

м1щиковъ и калиталистовъ, не для ващиты чуж-

даго солдату. вредиаго ему дйла. какь было

раньше. Оружте лается солдату для отстаивания

его собственныхь интересовъ, для защиты земля

и волн, интересовъ городской и деревеиской

бЪлноты.

Теперь солдатъ защищаетъ свое д1ло. Зашя-

щаетъ власть, которая имъ же самимъ установлена,

подотчетна ему.

СОЛДАТЪ КРАСНОЙ APMIH ЕСТЬ ЗА-

ЩИТНИКЕ ИНТЕРЕСОВЪ РАБОЧИХЪ И ЬЪДНЪЙ-

ШАГО КРЕСТЬЯНСТВА, ЗАЩИТНИКЪ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТИ» постановленной Рабоче-Крестьянской Ре-

волюц1ем, огь вскхъ ея враговъ.

Солдатъ Красной Армен—вооруженный проле-

тарзА. передовой борецъ революши. Онъ вылолняеть

велячайилй долги—отстаиваий завоеваиМ революции

отъ ея враговъ. Онъ приносить своему родному

классу лучшее. цЬмиЬАшее. что нм4еть—свою жизнь.

Онъ ие продажный каймить и холоп ъ, онъ встуяаетъ

въ ряды Красной Армзи. какь передовой борецъ

Реяатюц|н.

РабочгИ пароль, вручая ему opywie. благослов-

ляетъ его на подвнгъ неустанной борьбы съ вра-

гами революши. благословляеть его. какь лучшего

сына счастливая мать.

СЛШ И ЧЕСТЬ СШЩ1П КМСНОЙ ПРМ1И, С0Л1Ш КШП11№

19

9671

ИНОЕ

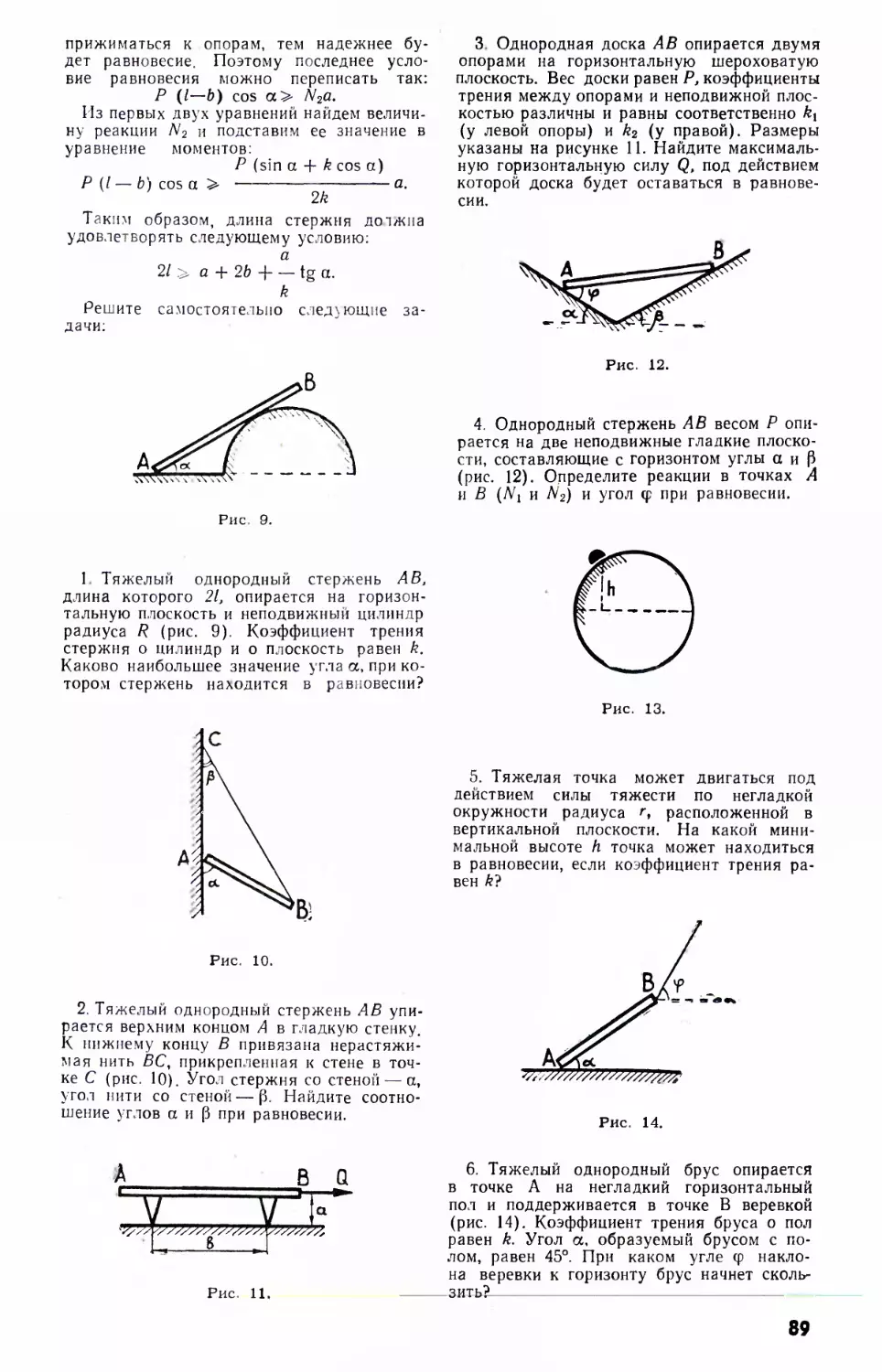

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

1918 год —год рождения Красной Армии.

Перед вами одна из первых листовок, по-

священных организации Красной Армии

Республики Советов.

М. МИЛЛИОНЩИКОВ, акад. — Наука

на марше . . .... 2

Бюро справок ........ 4

Гетерозис — ключ к высоким уро-

жаям ..............11

Э. КОЛЬМАН, проф., и О. ЗИХ — За-

нимательная логика .... 13

ВЕЛИКОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Вооруженный народ. Фотодоку-

менты ........................ 14

А. РУМЯНЦЕВ, чл.-корр. АН СССР —

Как использовать экономиче-

ские законы.................18

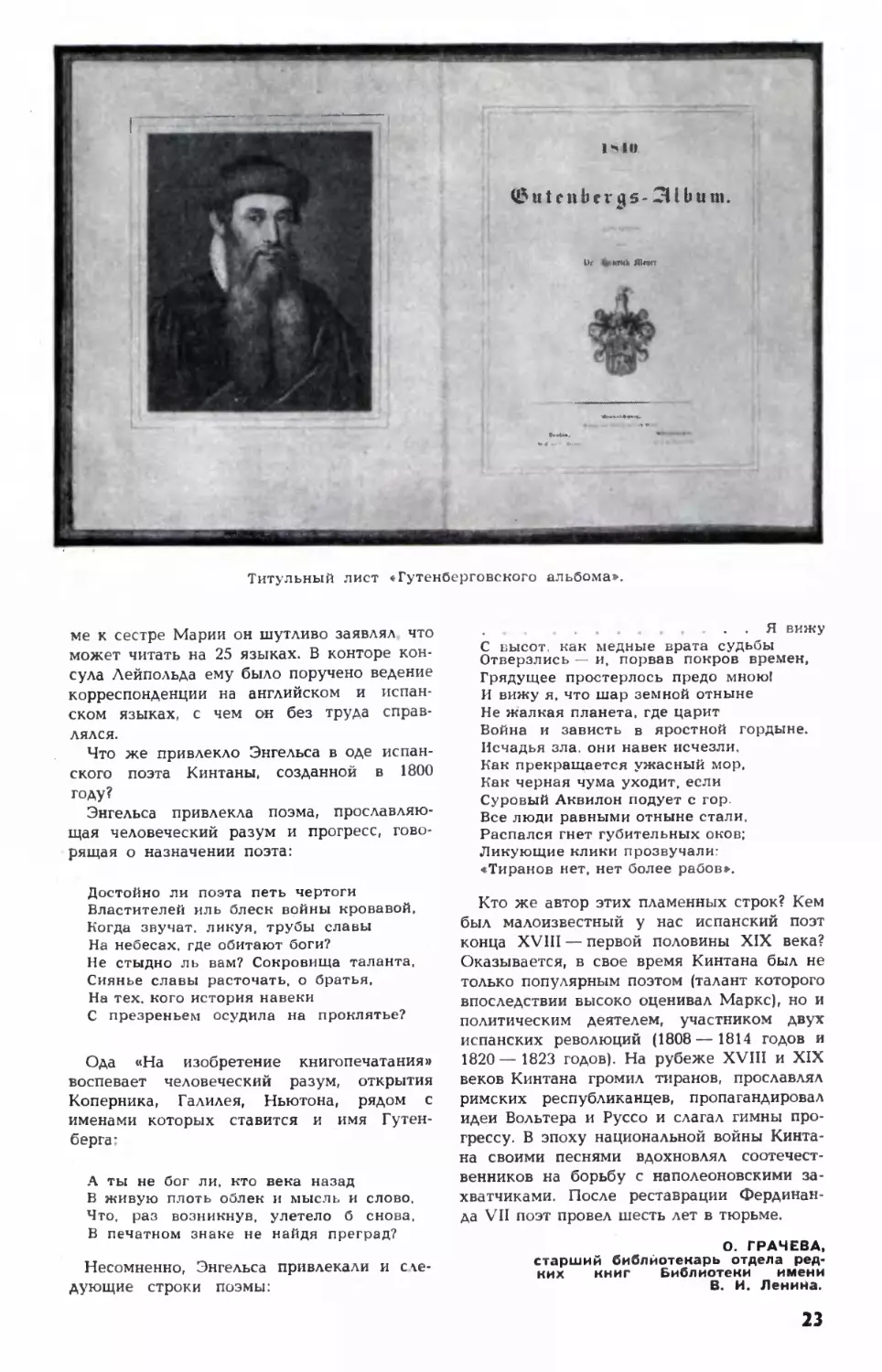

О. ГРАЧЕВА — «Гутенберговский

альбом».....................22

В. МОРОЗОВ, канд. биол. наук —

«Цвет» голоса...............24

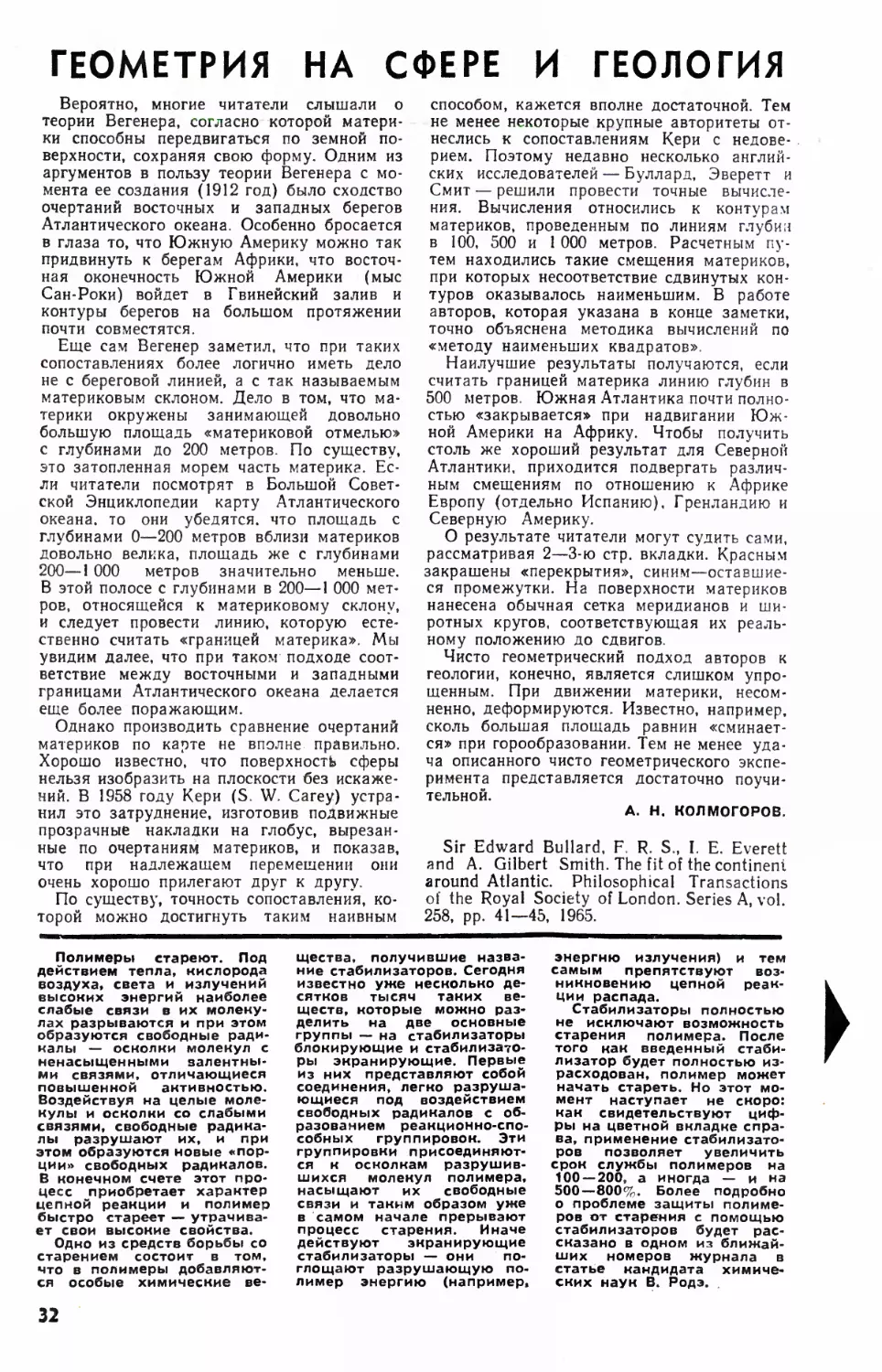

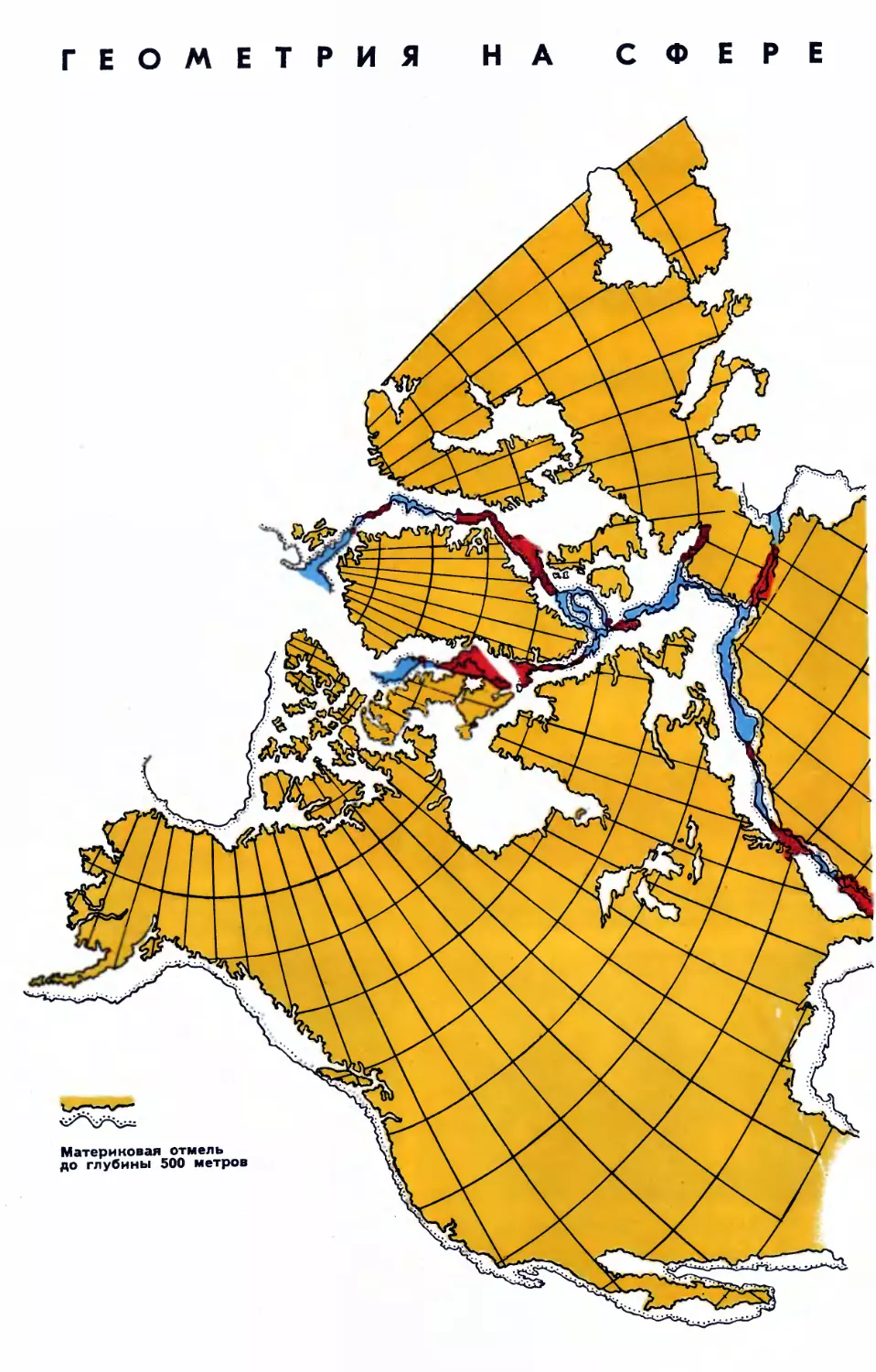

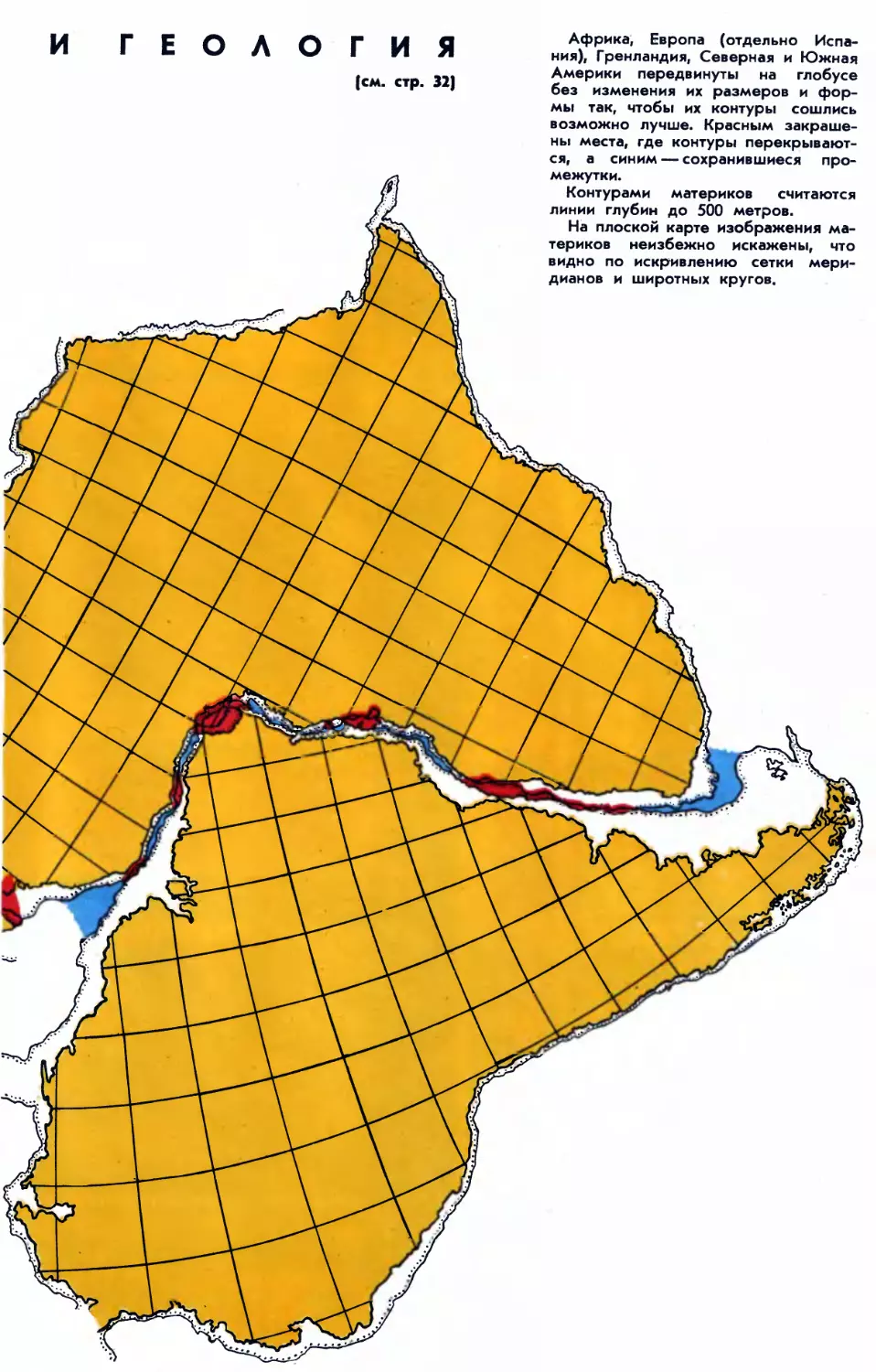

А. КОЛМОГОРОВ, акад. — Геомет-

рия на сфере и геология . . 32

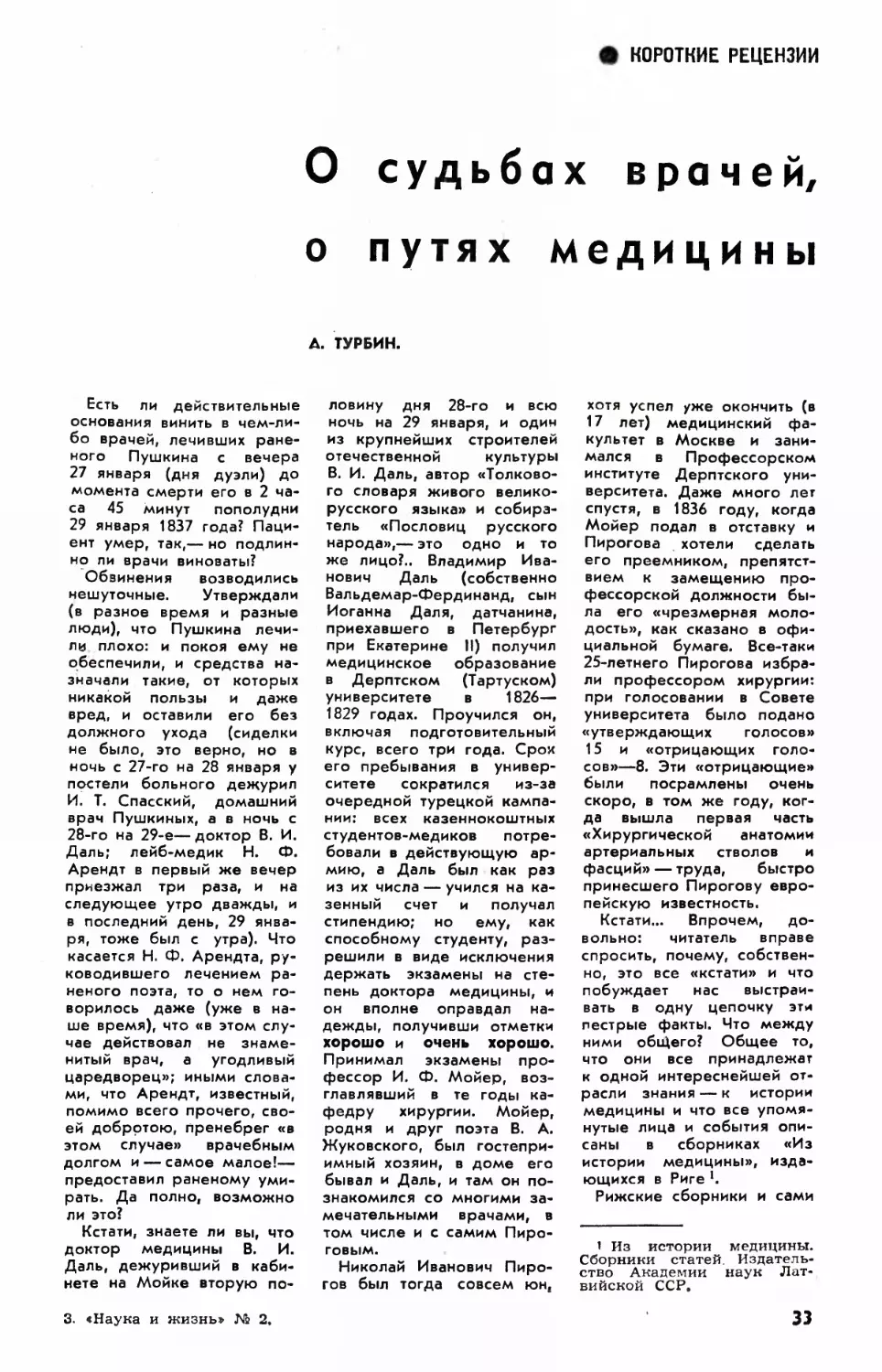

А. ТУРБИН — О судьбах врачей, о

путях медицины .............33

Математические досуги ........... 35

Ф. РАБИЗА, инж.-Опыты с иголкой 36

И. ГУРЕВИЧ. инж. — Поворотная

рейсшина....................39

Ф ПАТРУНОВ, инж. — Ведет авто-

машинист ...................40

Ю. ЛИВЕРОВСКИЙ, докт. географ,

наук — Суздаль (стихи) ... 43

Физика на спичках.................44

М. СТЕФАН — Инстинкт возвраще-

ния у млекопитающих ... 46

Тритоны и жабы тоже стремятся до-

мой ........................49

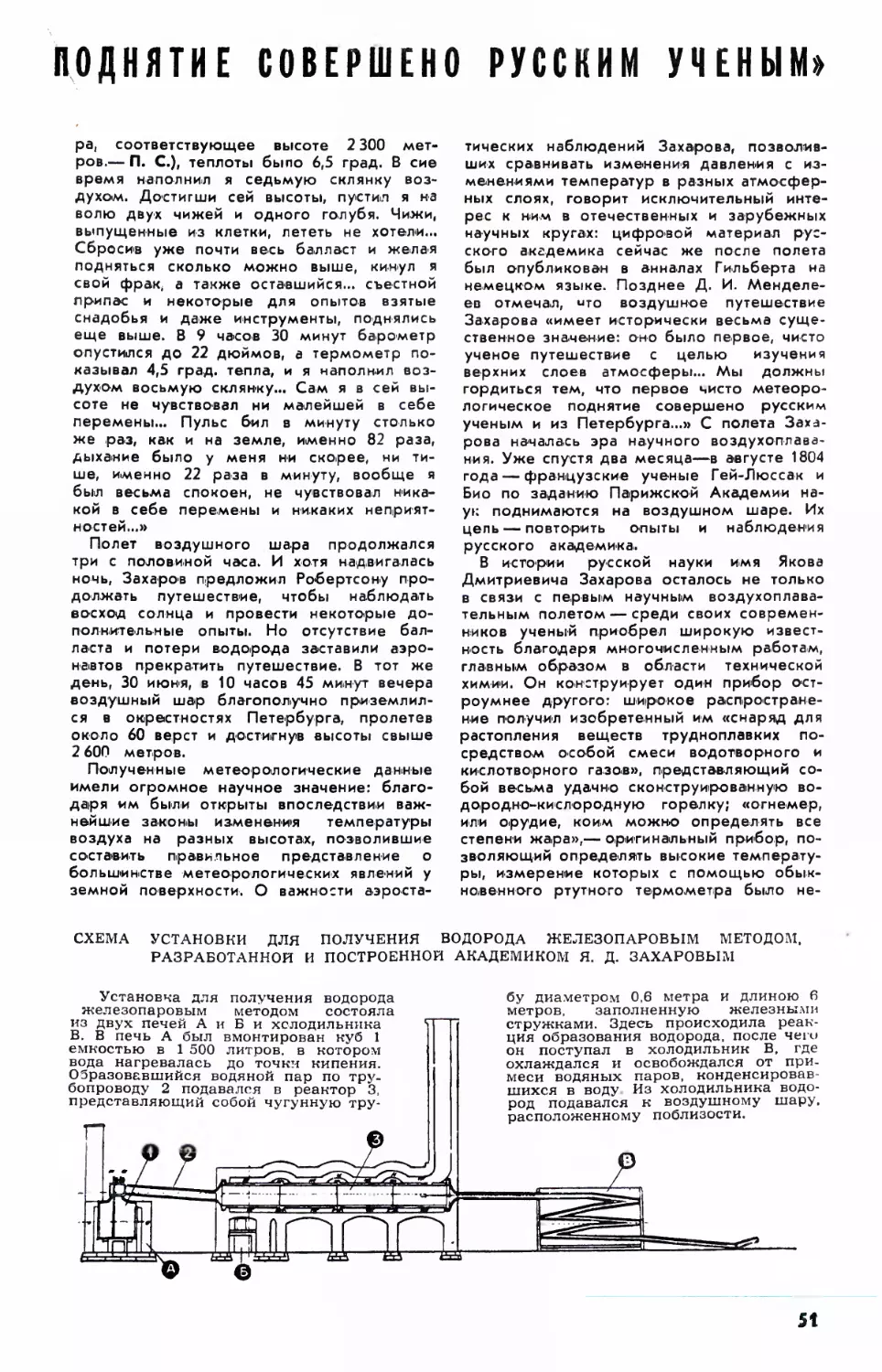

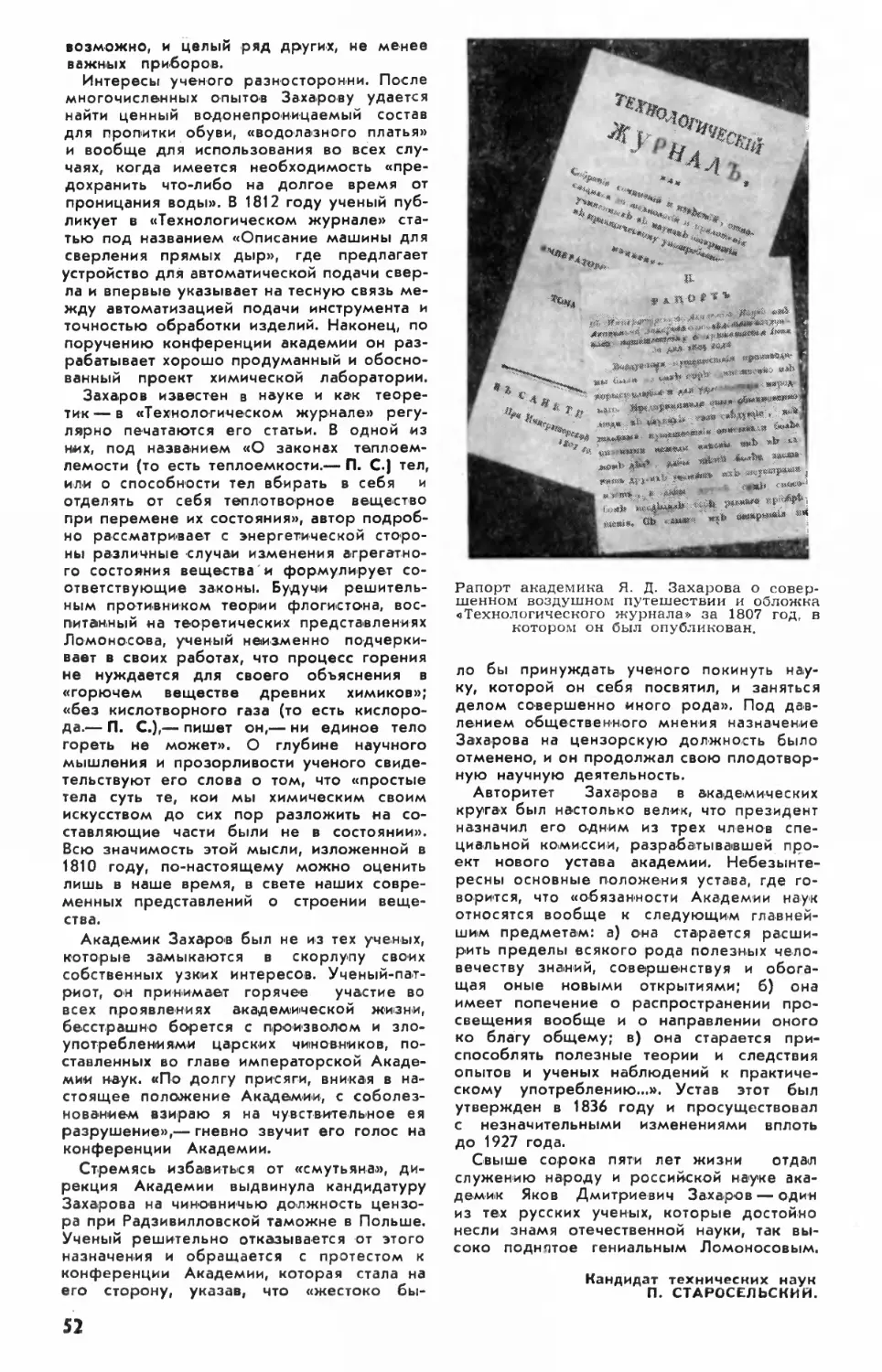

П. СТАРОСЕЛЬСКИЙ, канд. техн, на-

ук — «Первое чисто метеороло-

гическое поднятие совершено

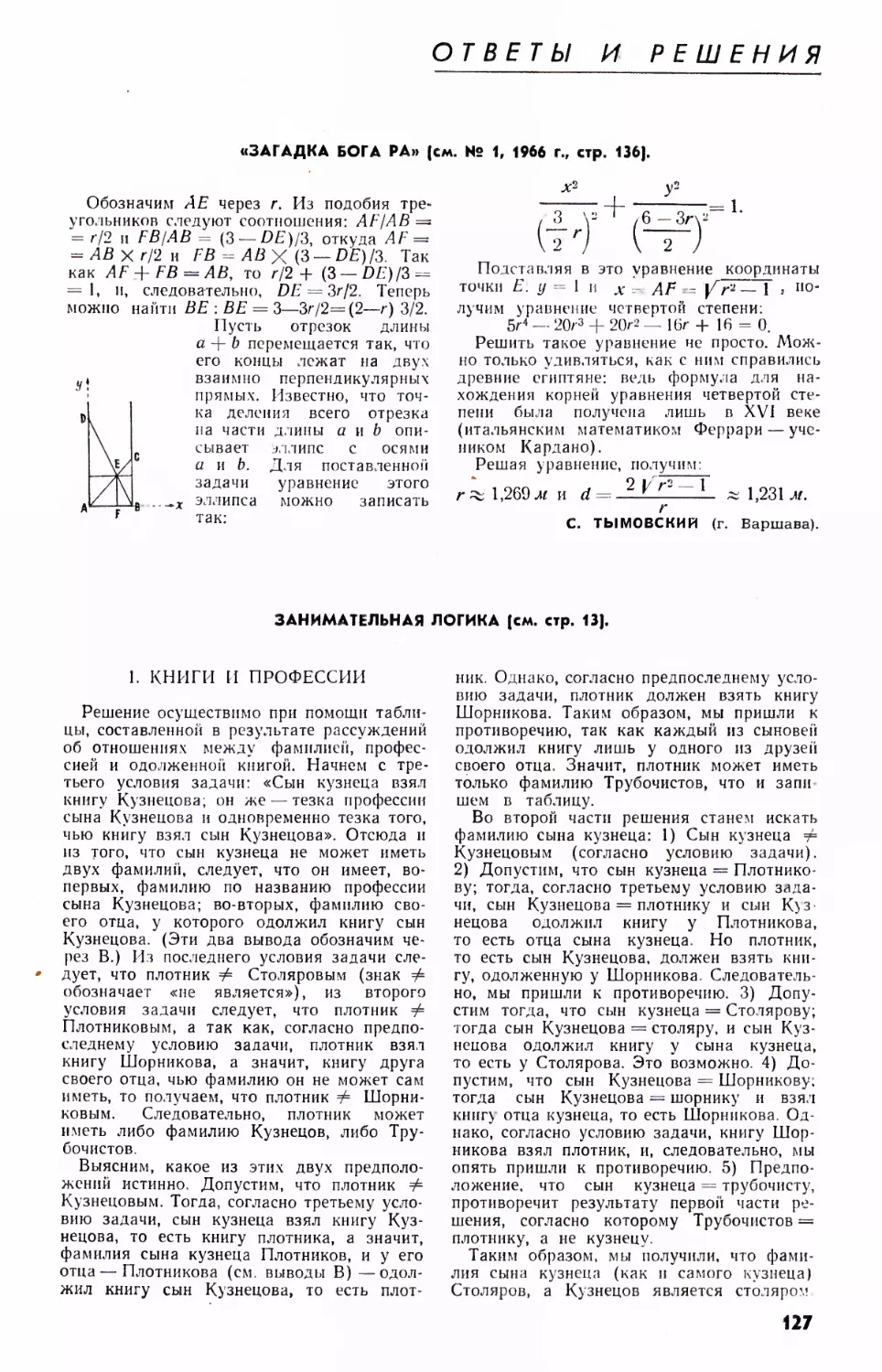

русским ученым» .... 50

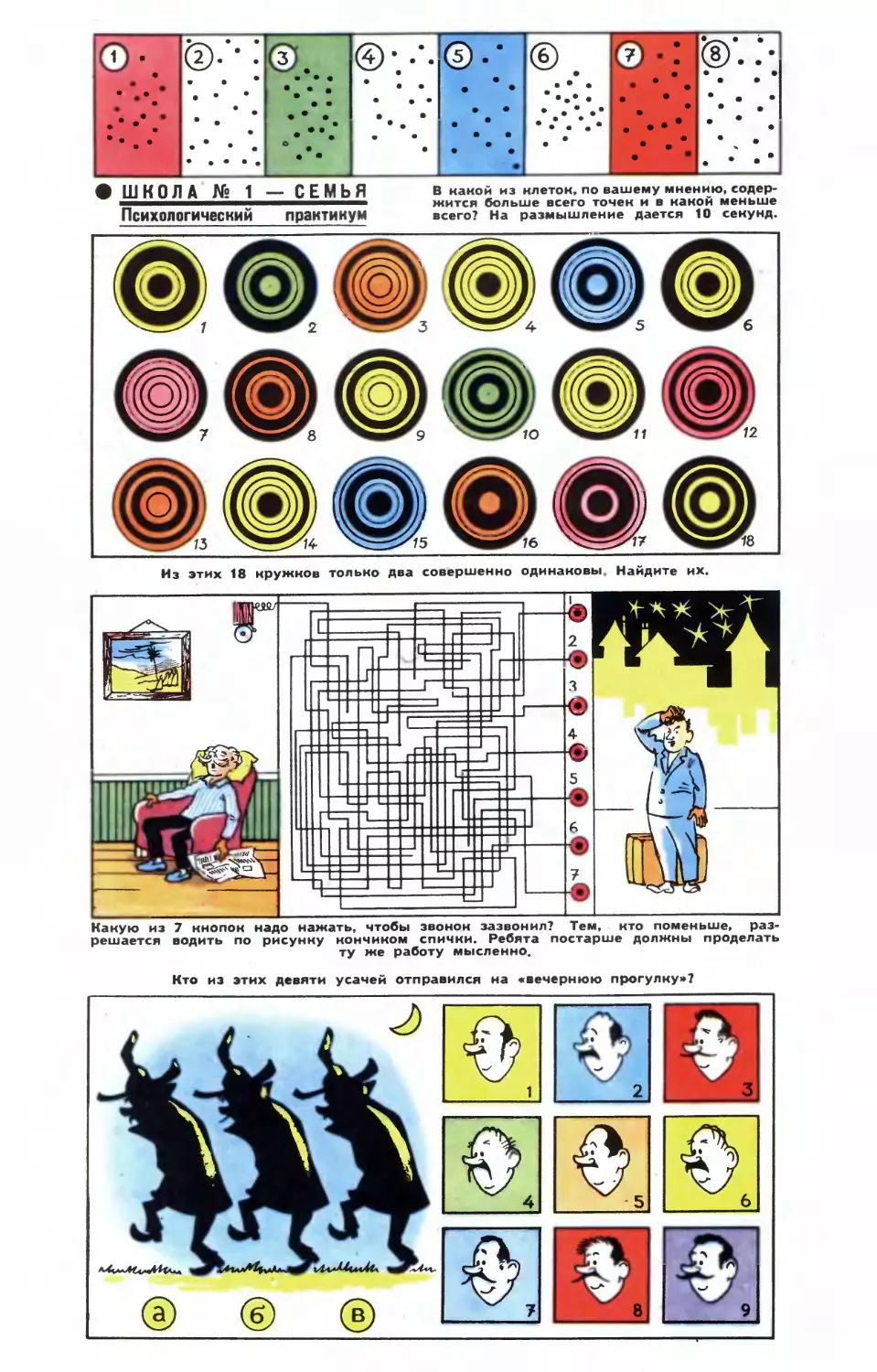

Психологический практикум . 53, 118,

3-я стр. обложки

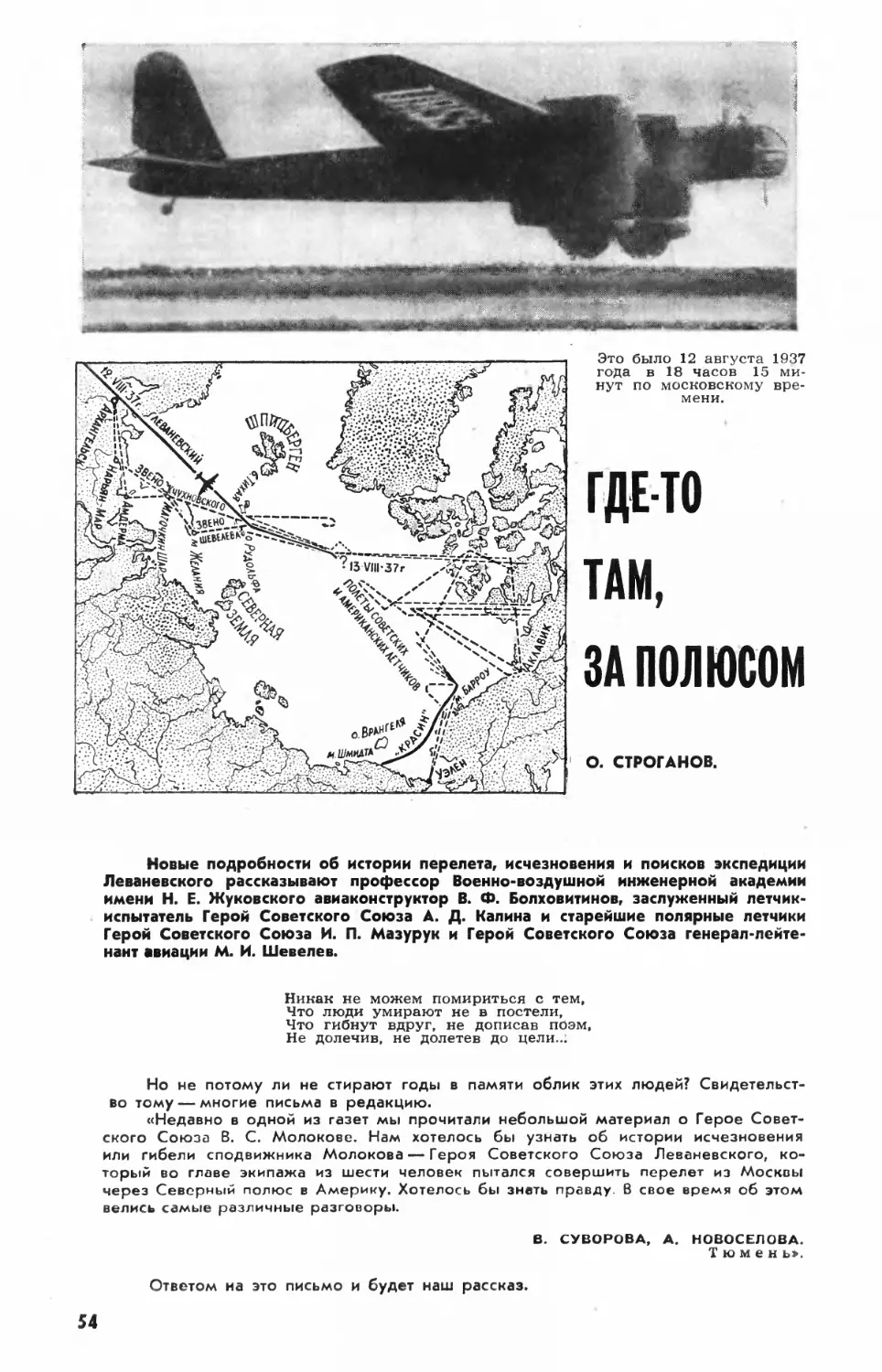

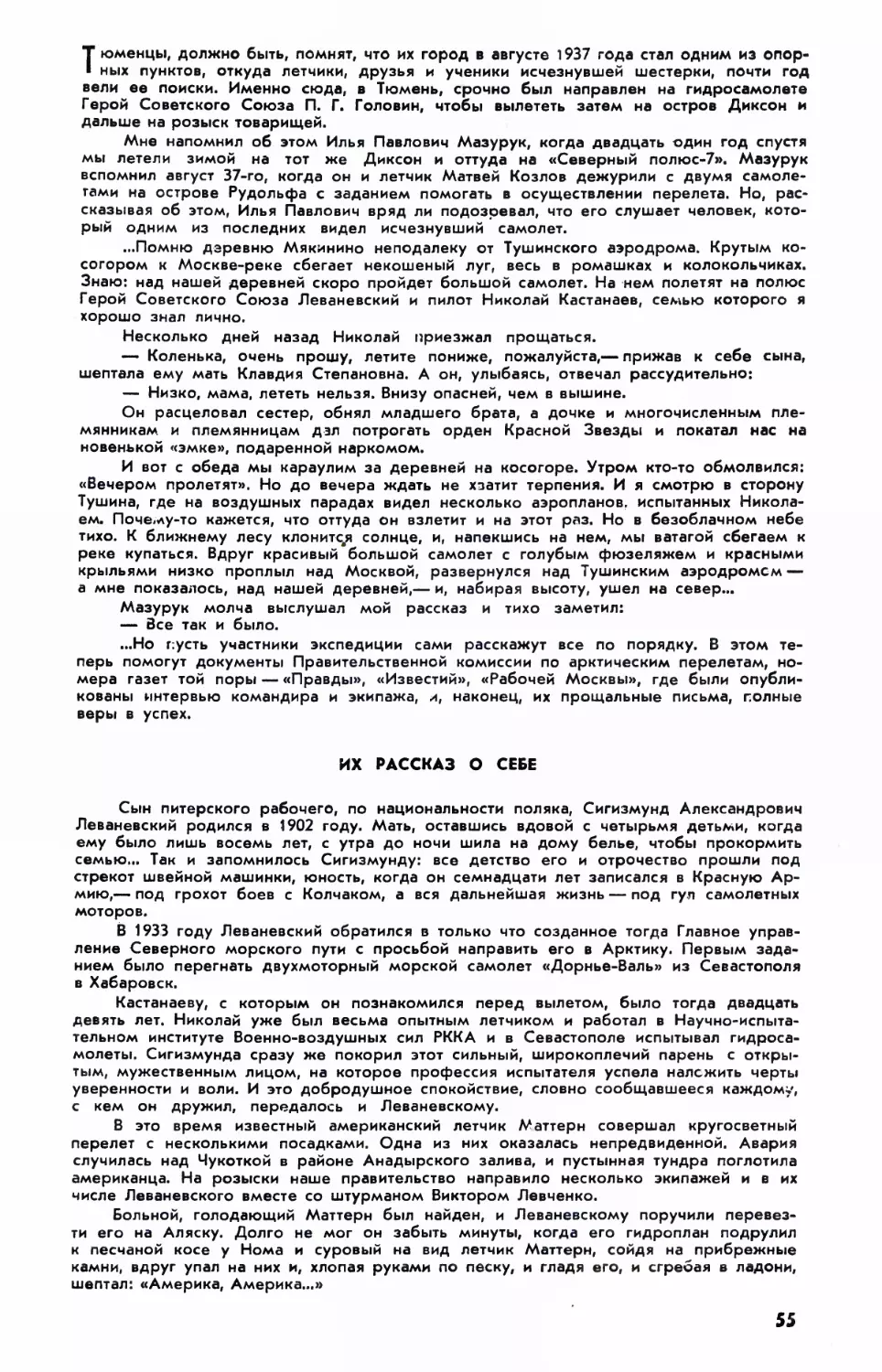

О. СТРОГАНОВ — Где-то там, за по-

люсом ..........................54

А. ГОРБОВСКИЙ, канд. Истор. на-

ук — Двойники, самозванцы

или исторические личности,

жившие дважды...................65

И. ГУБАРЕВ — Туберкулез излечим

(беседа с проф. А. Рабухиным) 71

Новые лекарства...................77

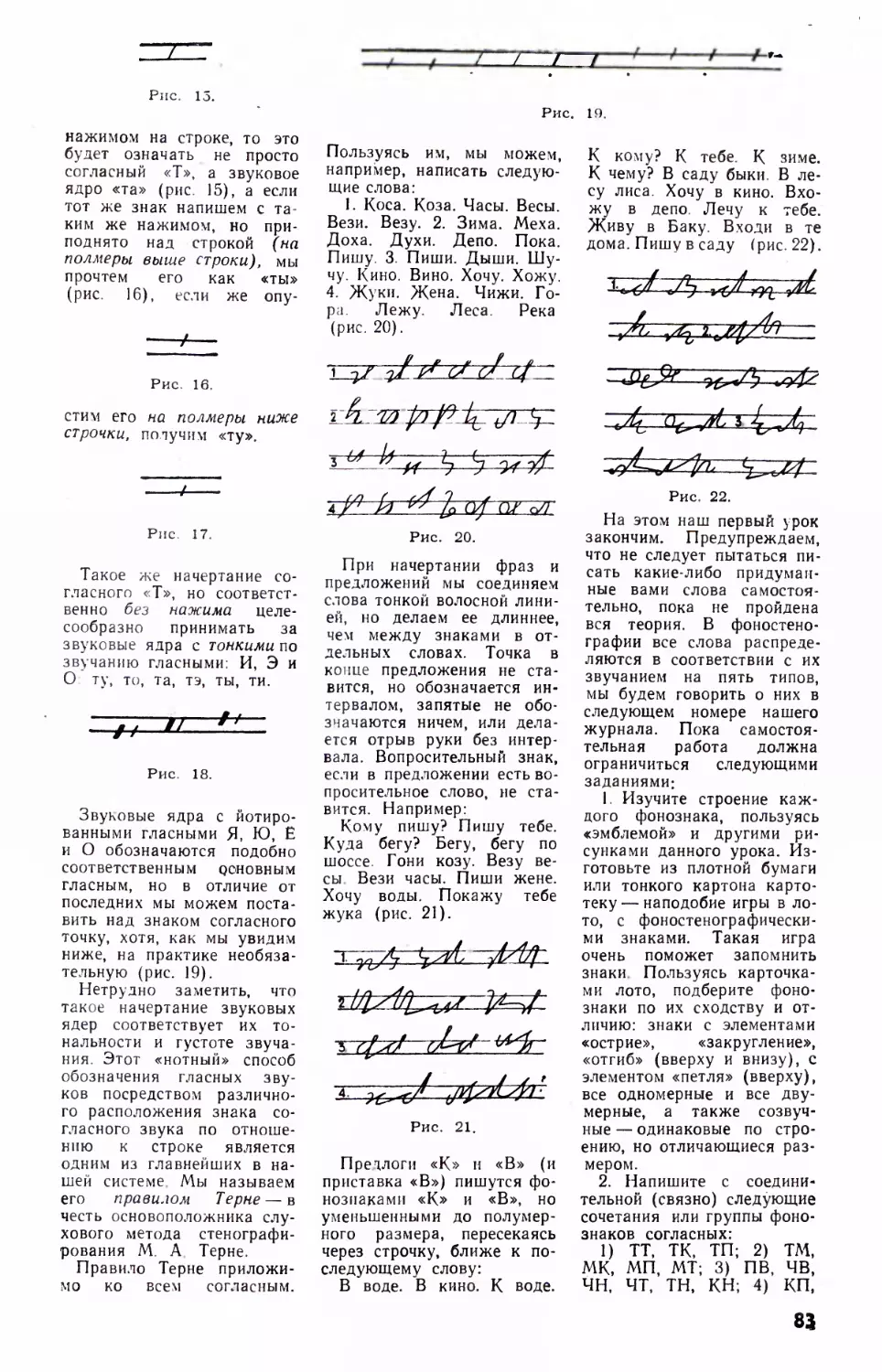

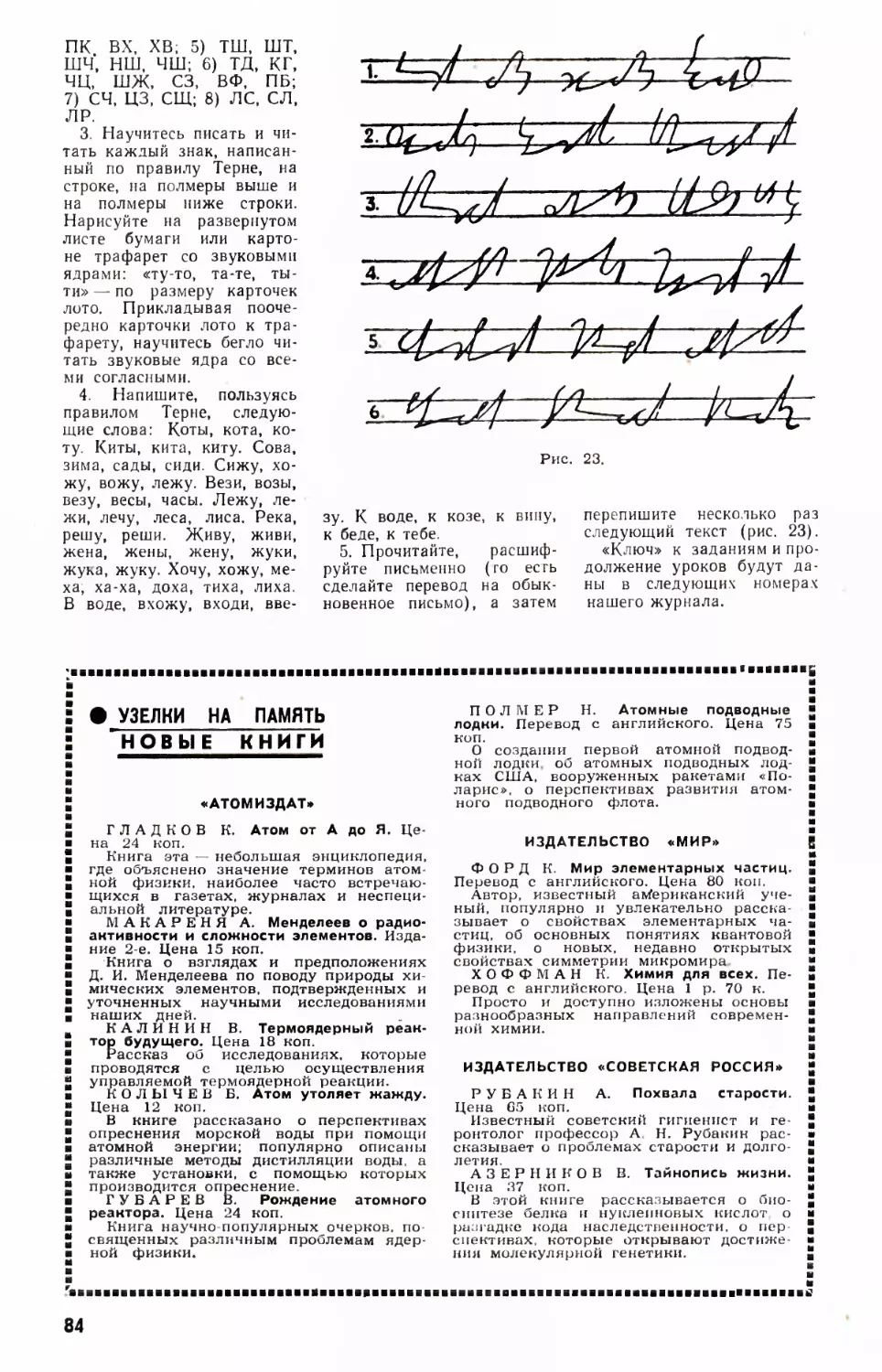

О АЛЕКСАНДРОВА — Фоностено-

графия — слуховая скоропись 78

Новые книги . 84

КУРСЫ: ГОТОВЬТЕСЬ К КОНКУРСНЫМ

ЭКЗАМЕНАМ

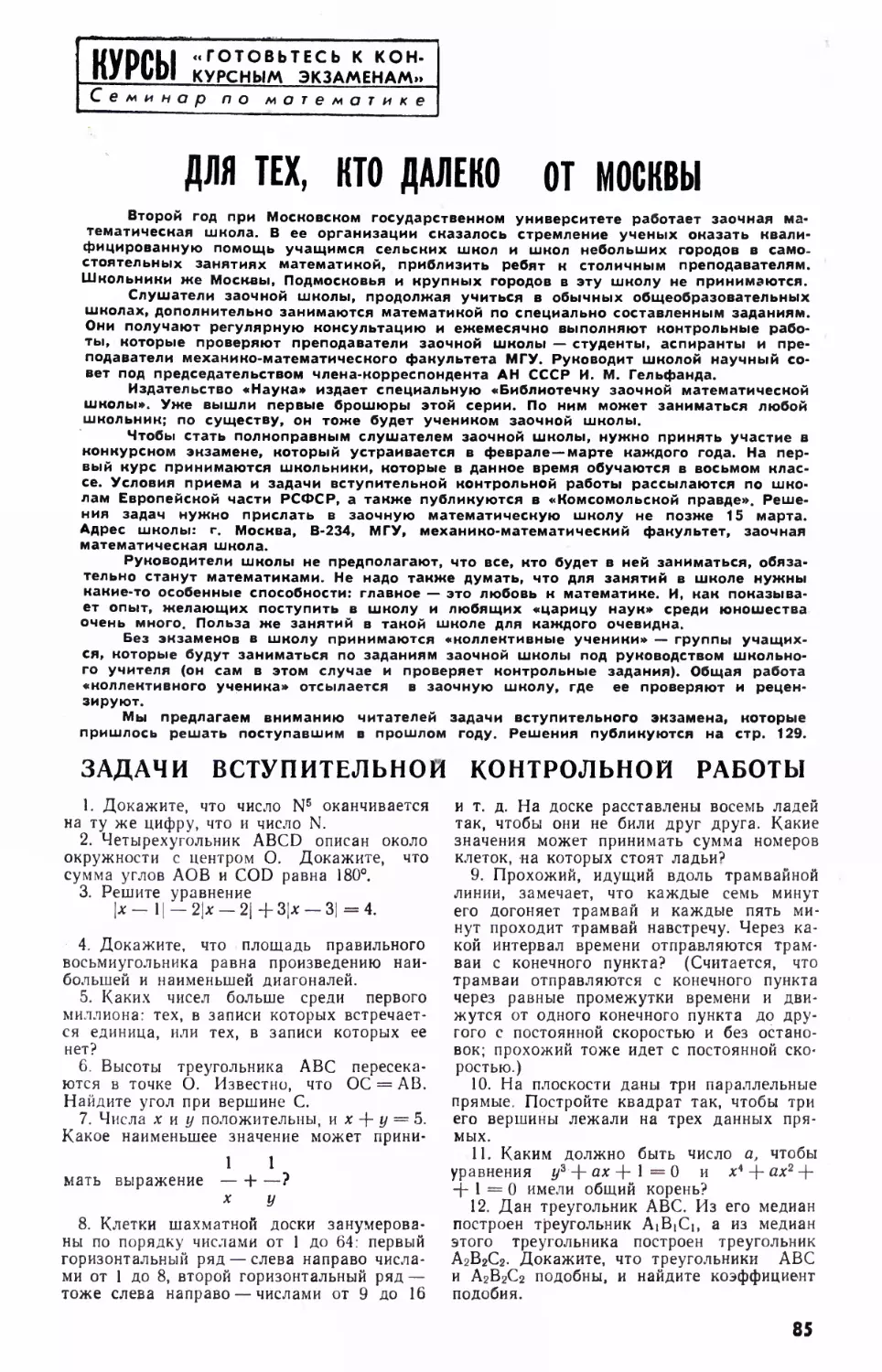

Семинар по математике ... 85

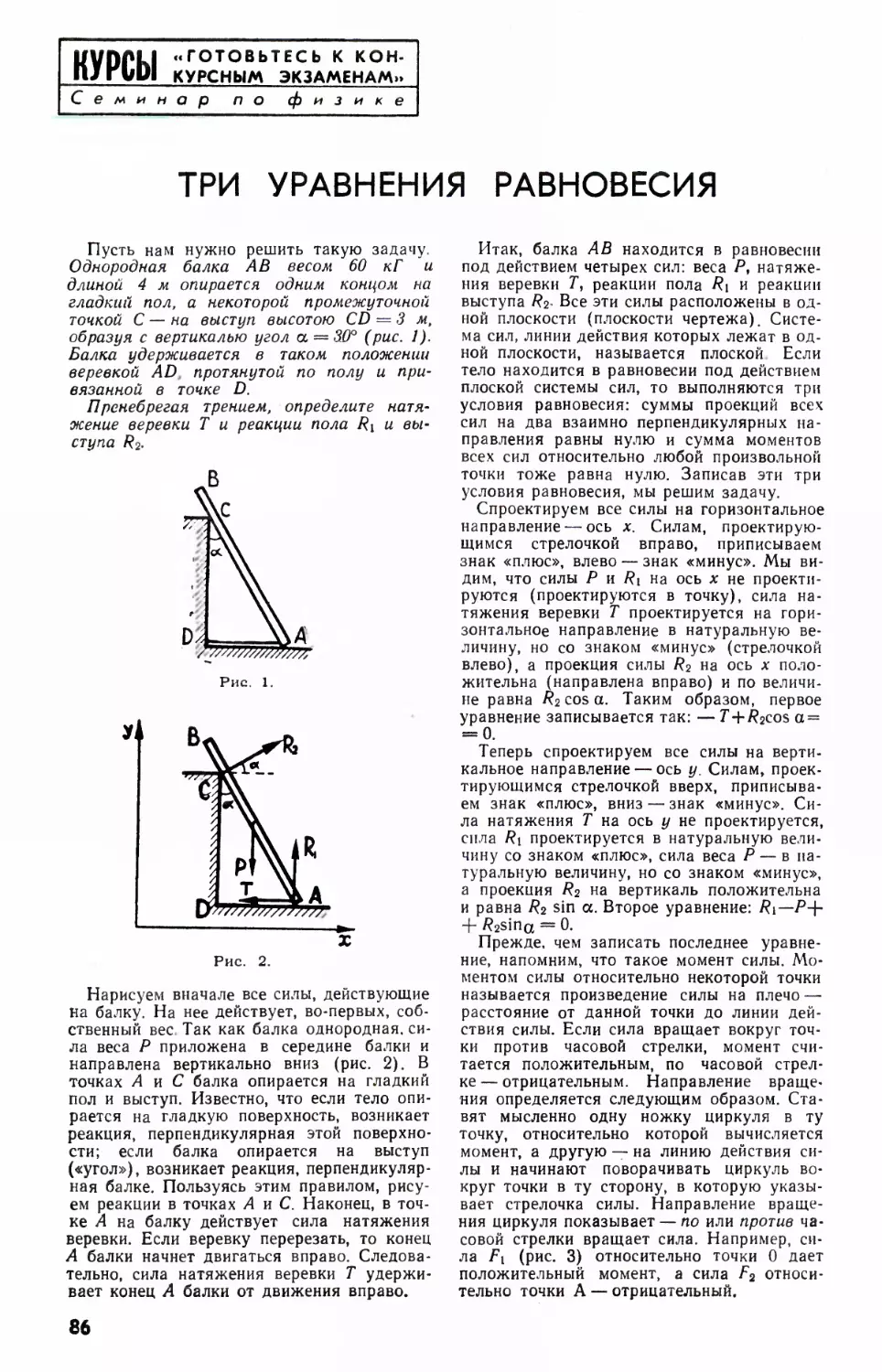

Семинар по физике ..... 86

Семинар по химии..............113

Кунсткамера.......................90

М. НЕЙМАН, докт. хим. наук — За-

гадочный бензол.............92

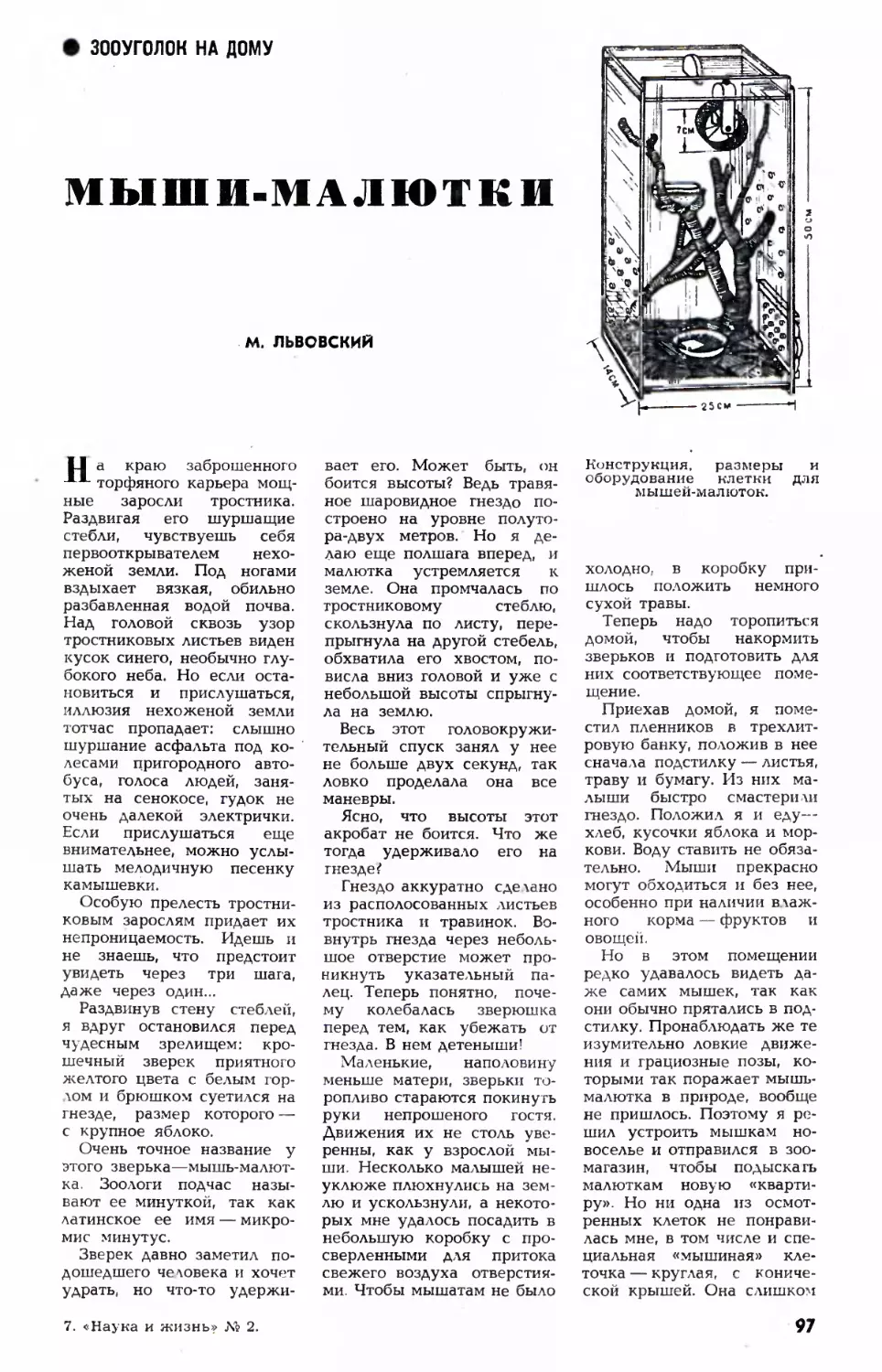

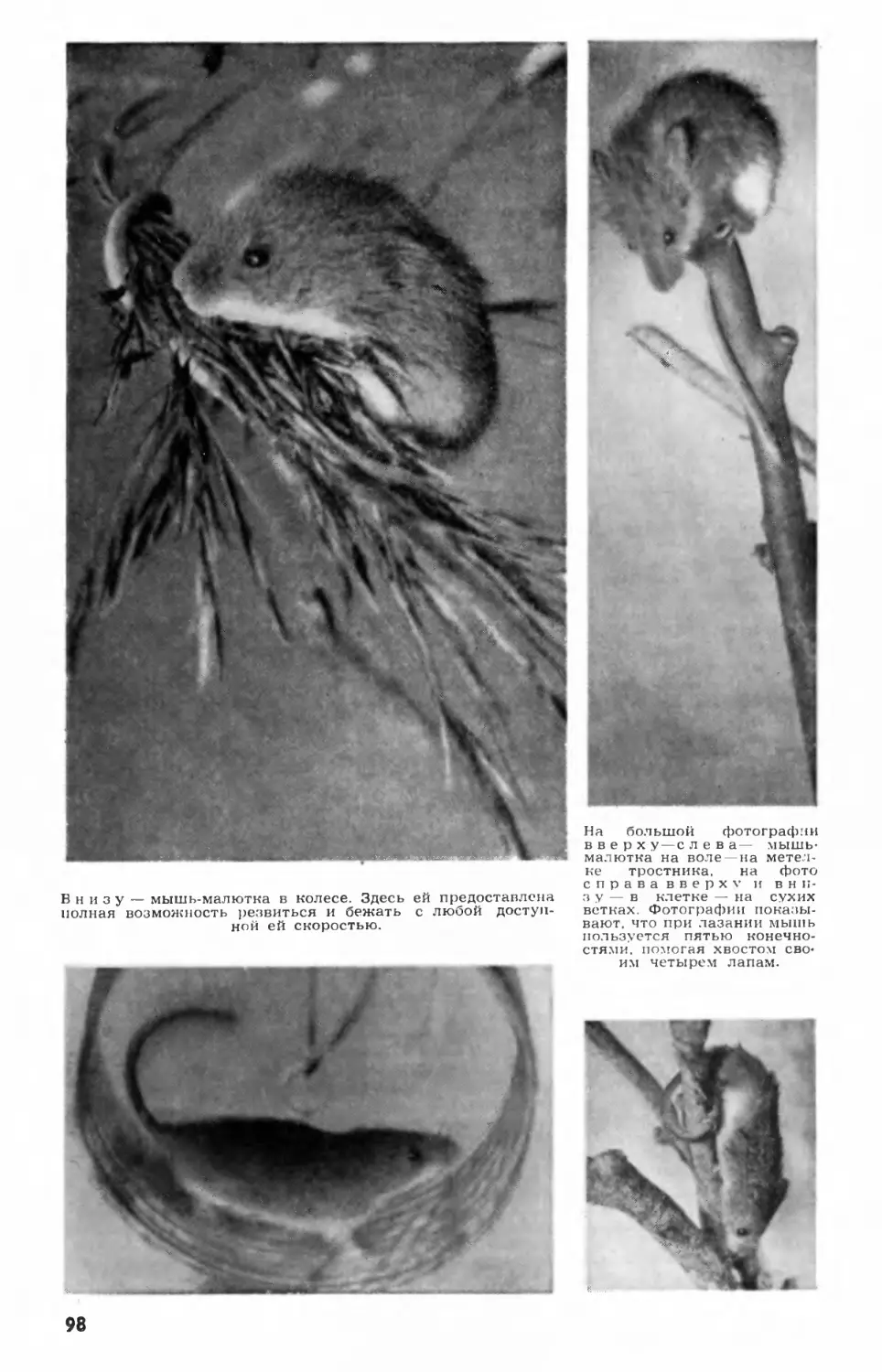

М. ЛЬВОВСКИЙ — Мыши-малютки 97

С. ШАНЬ — Самый большой в мире

орех .......................99

БИНТИ (Бюро иностранной научно-

технической информации) . . 100

Георгий ФЕДОРОВ. докт. истор.

наук — Живая вода .... 103

Э. ГОЛЬДМАН, канд. мед. наук —

Правильно ли мы сидим? , . 114

А. СУХОВА — Комментарий специа-

листа-мебельщика ...........116

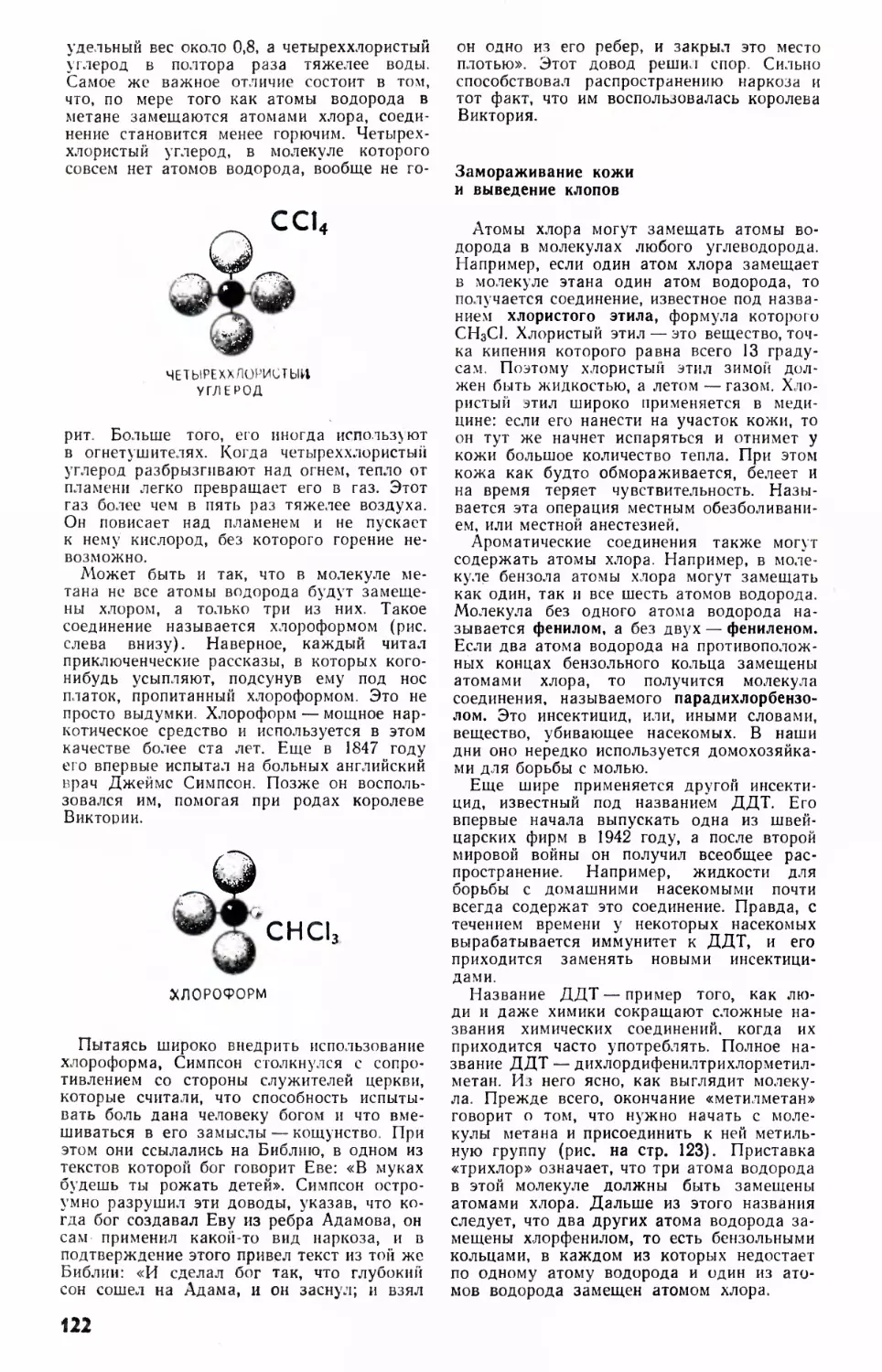

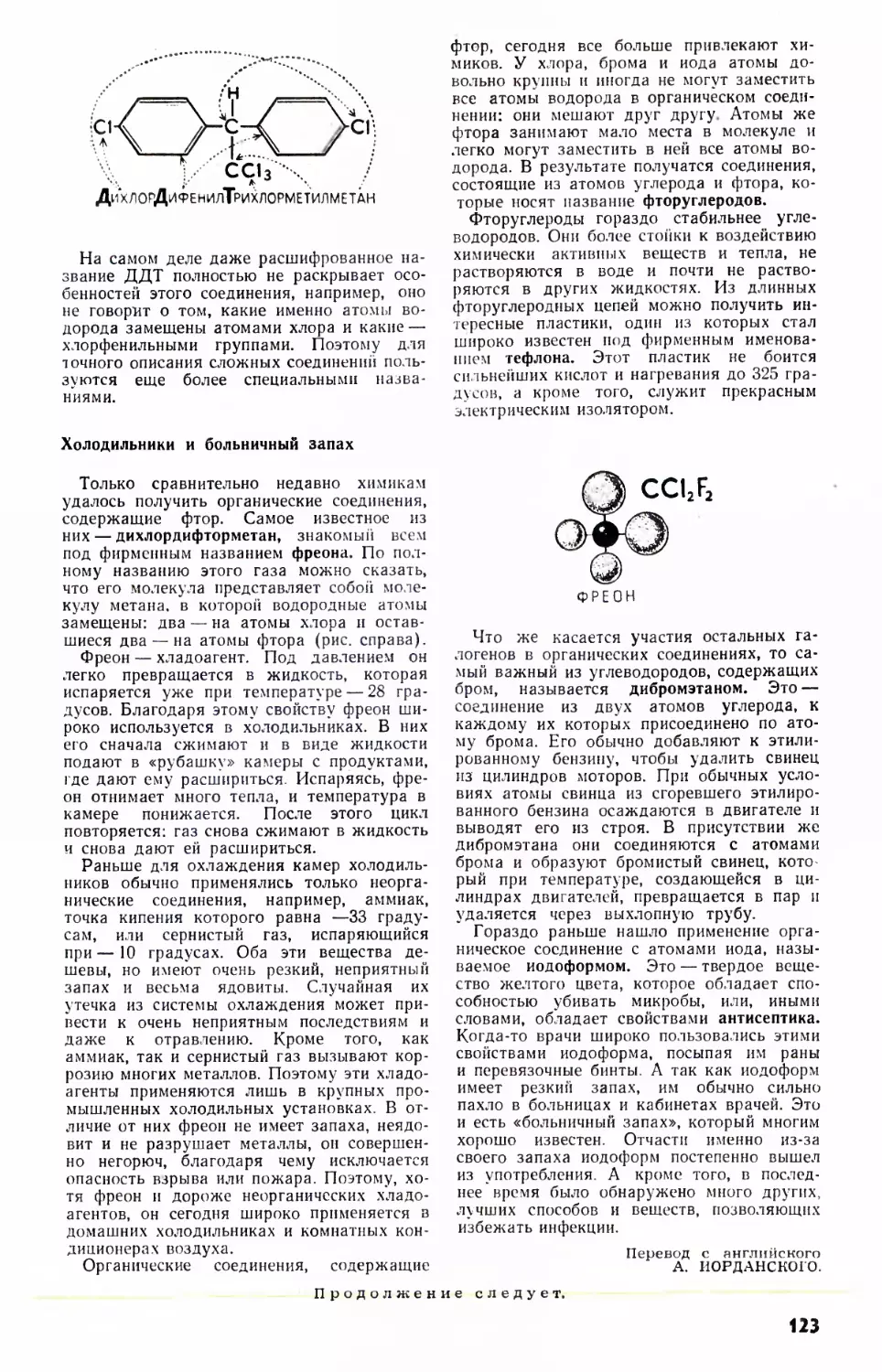

А. АЗИМОВ — Мир углерода . . . 119

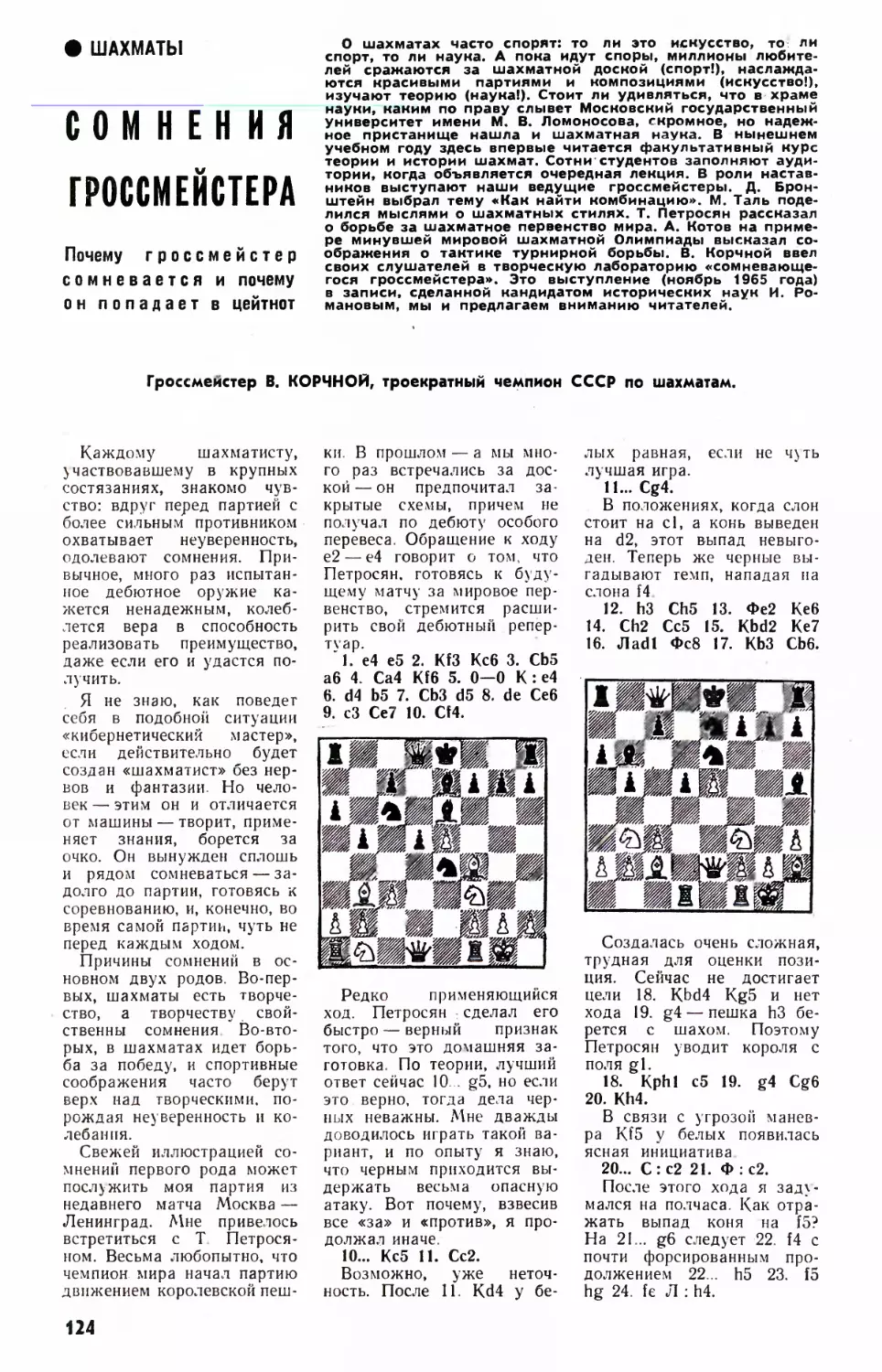

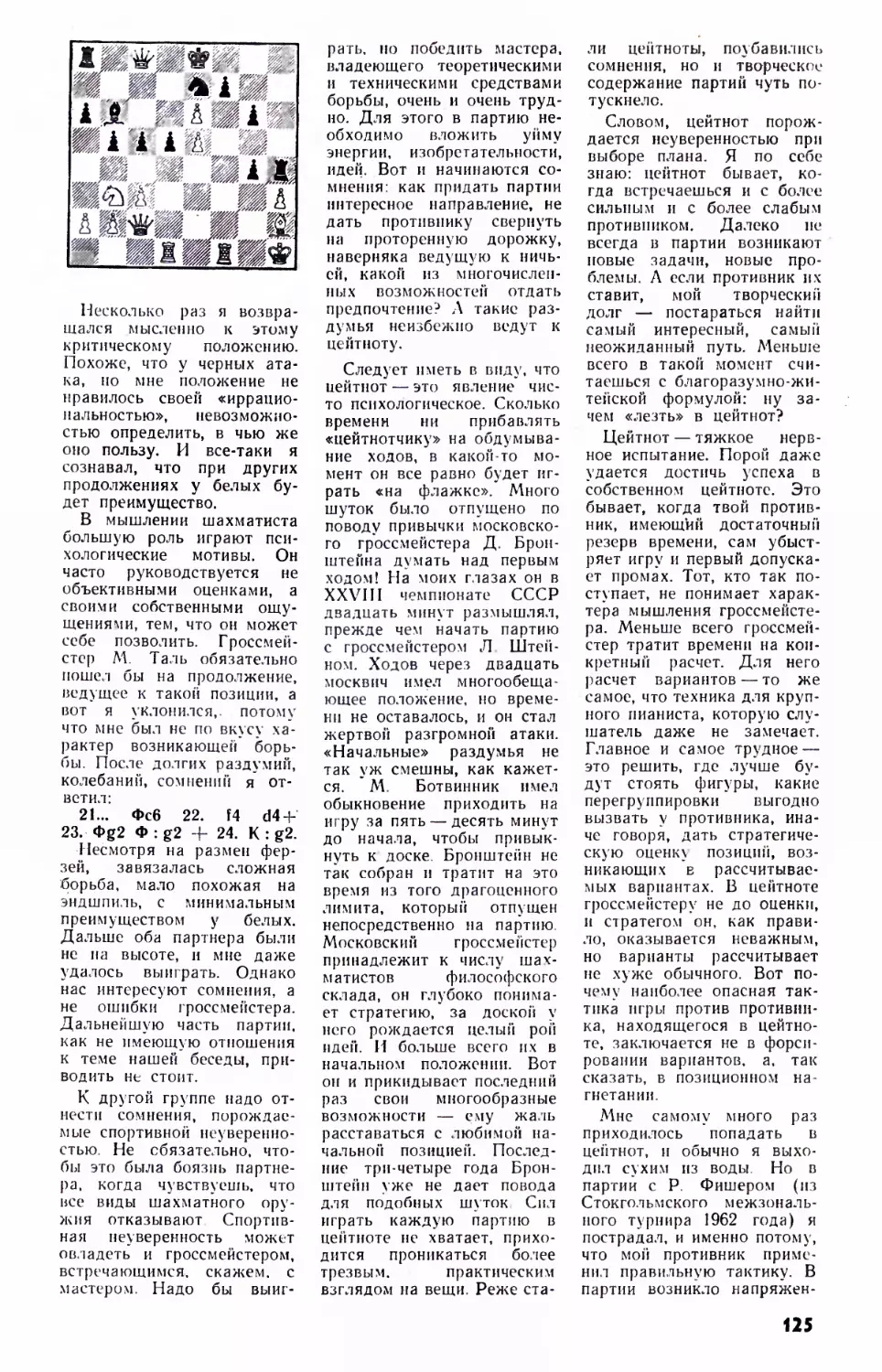

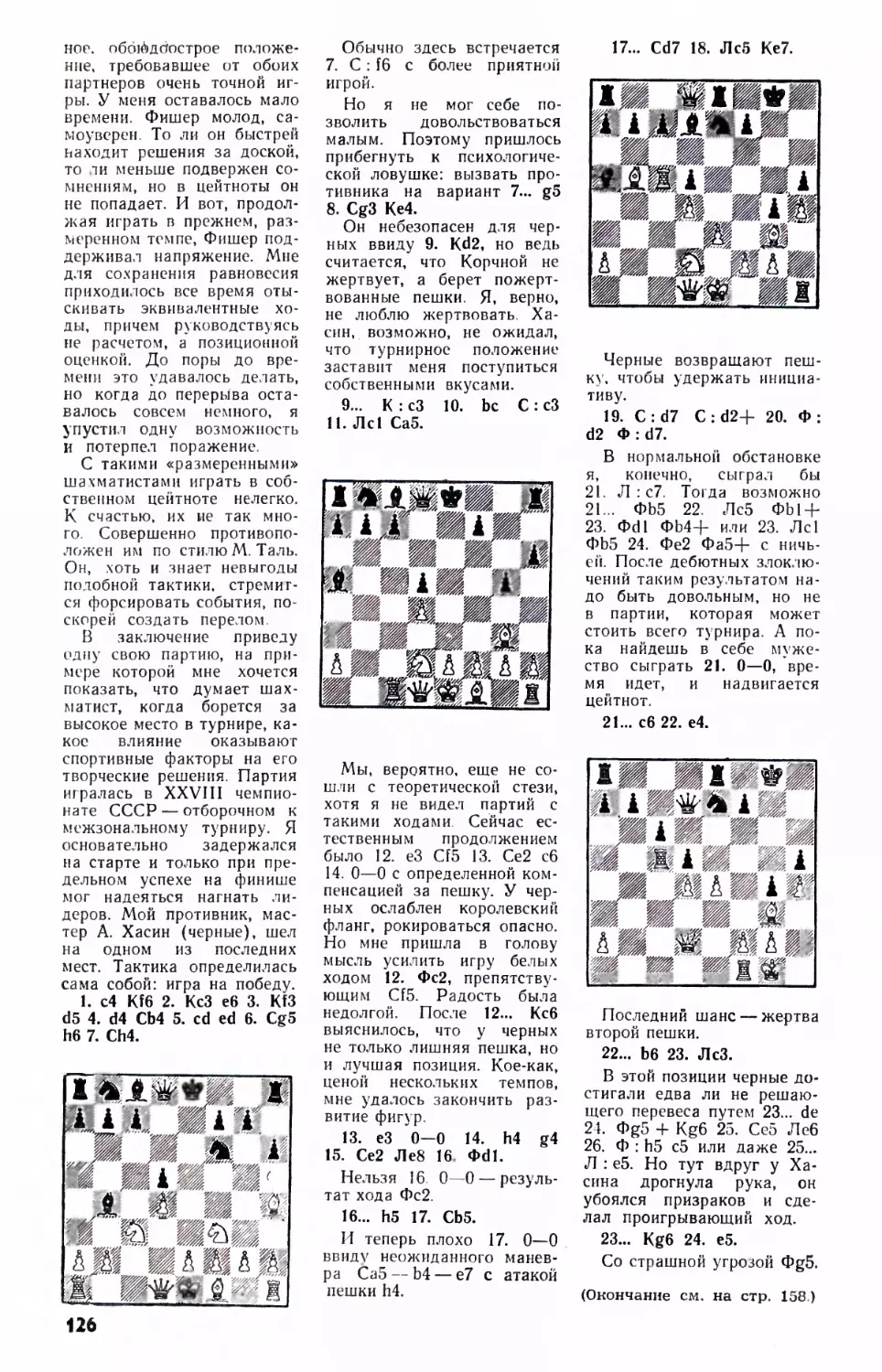

В. КОРЧНОЙ, гроссмейстер — Сом-

нения гроссмейстера .... 124

Ответы и решения.............127, 156

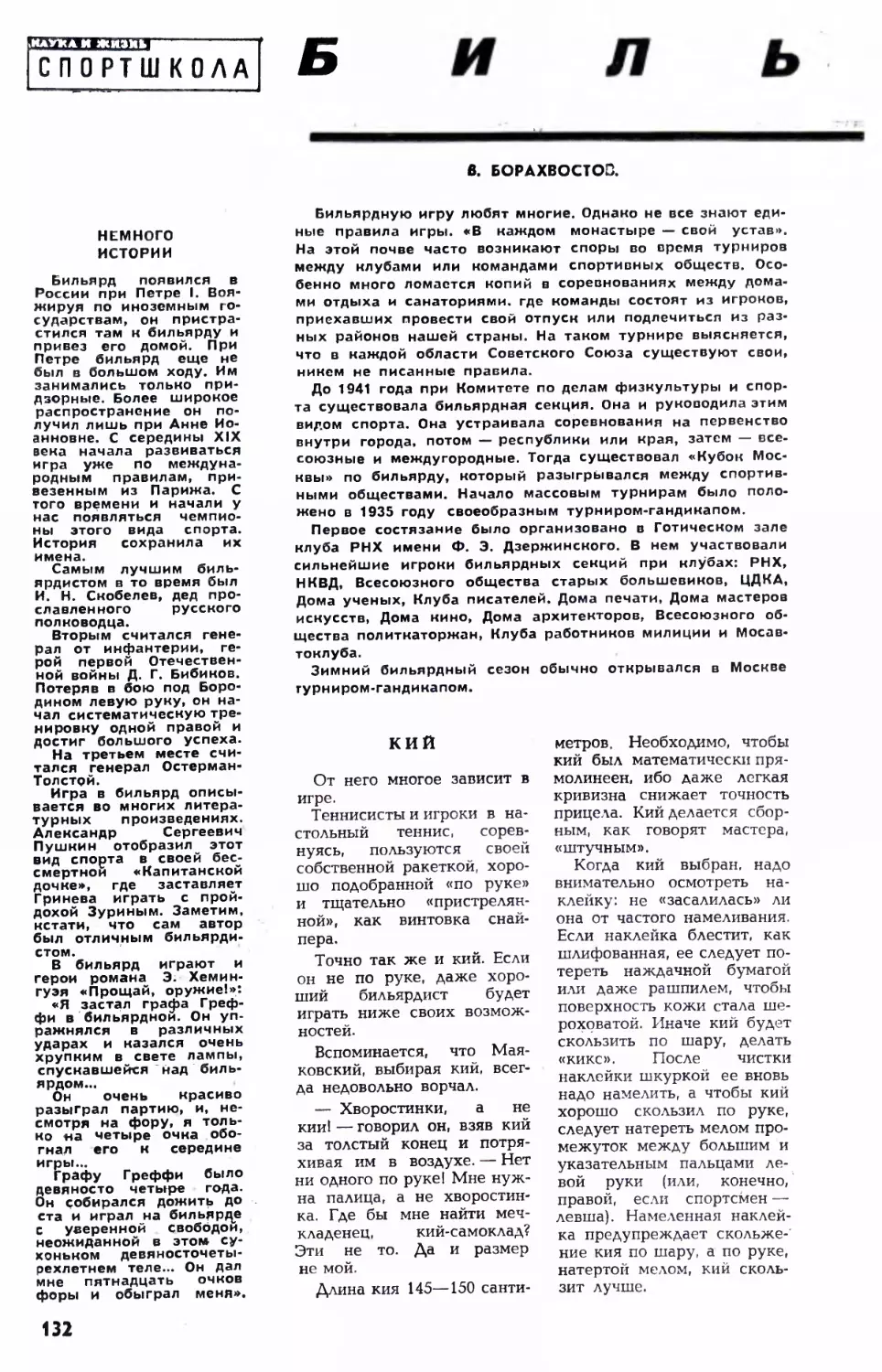

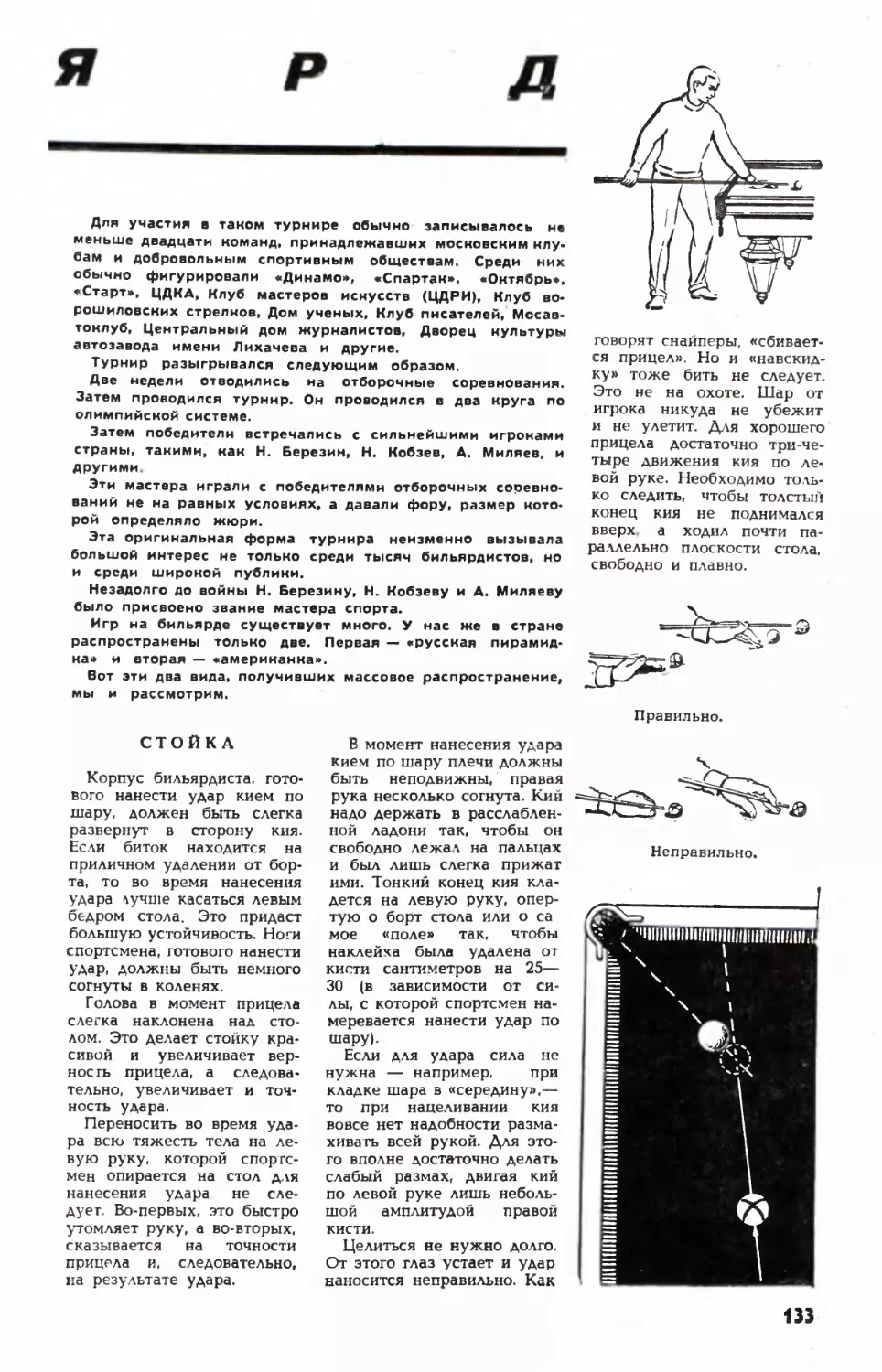

В. БОРАХВОСТОВ — Бильярд . . 132

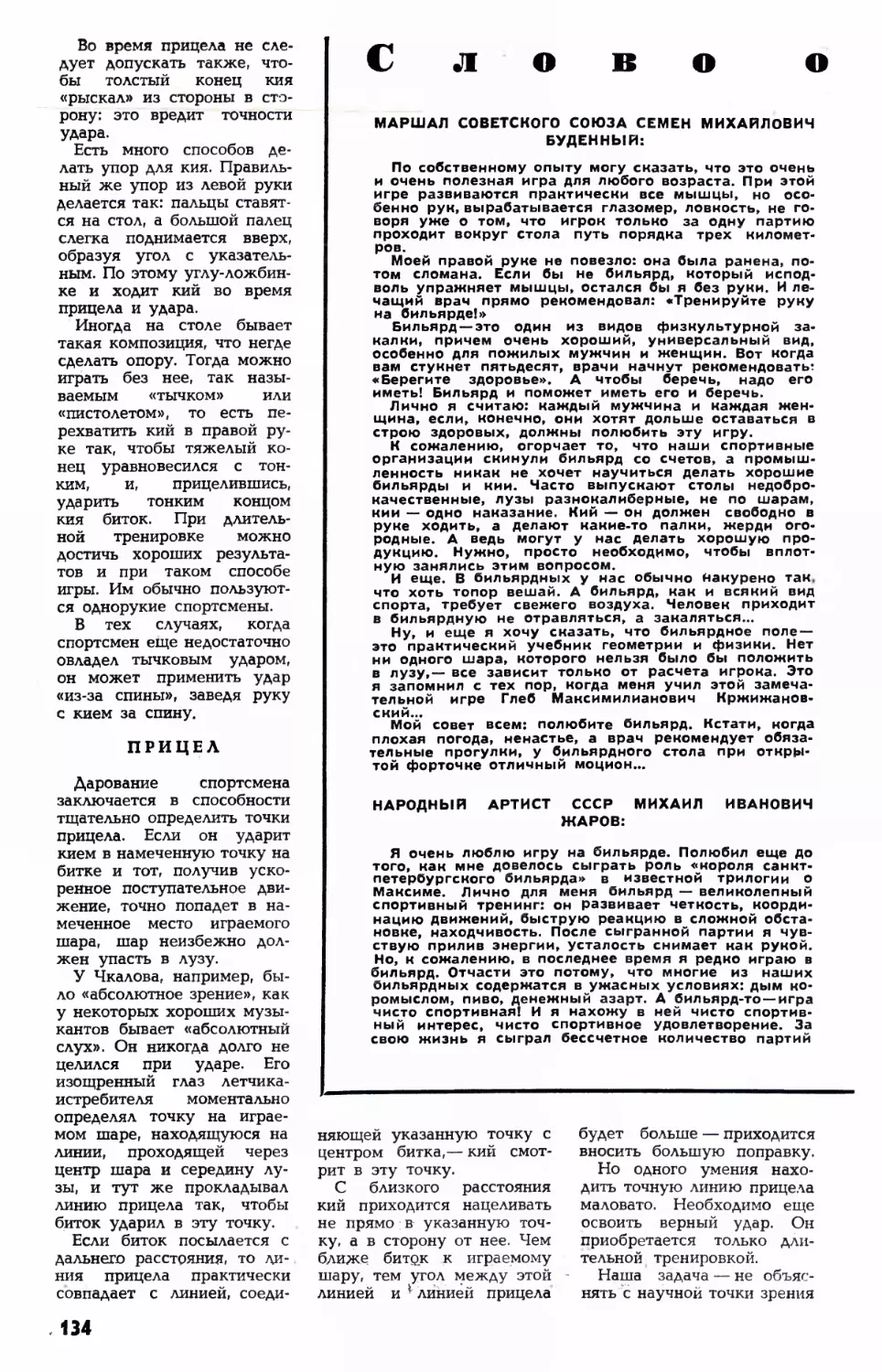

Слово о бильярде................134

«Американка»....................137

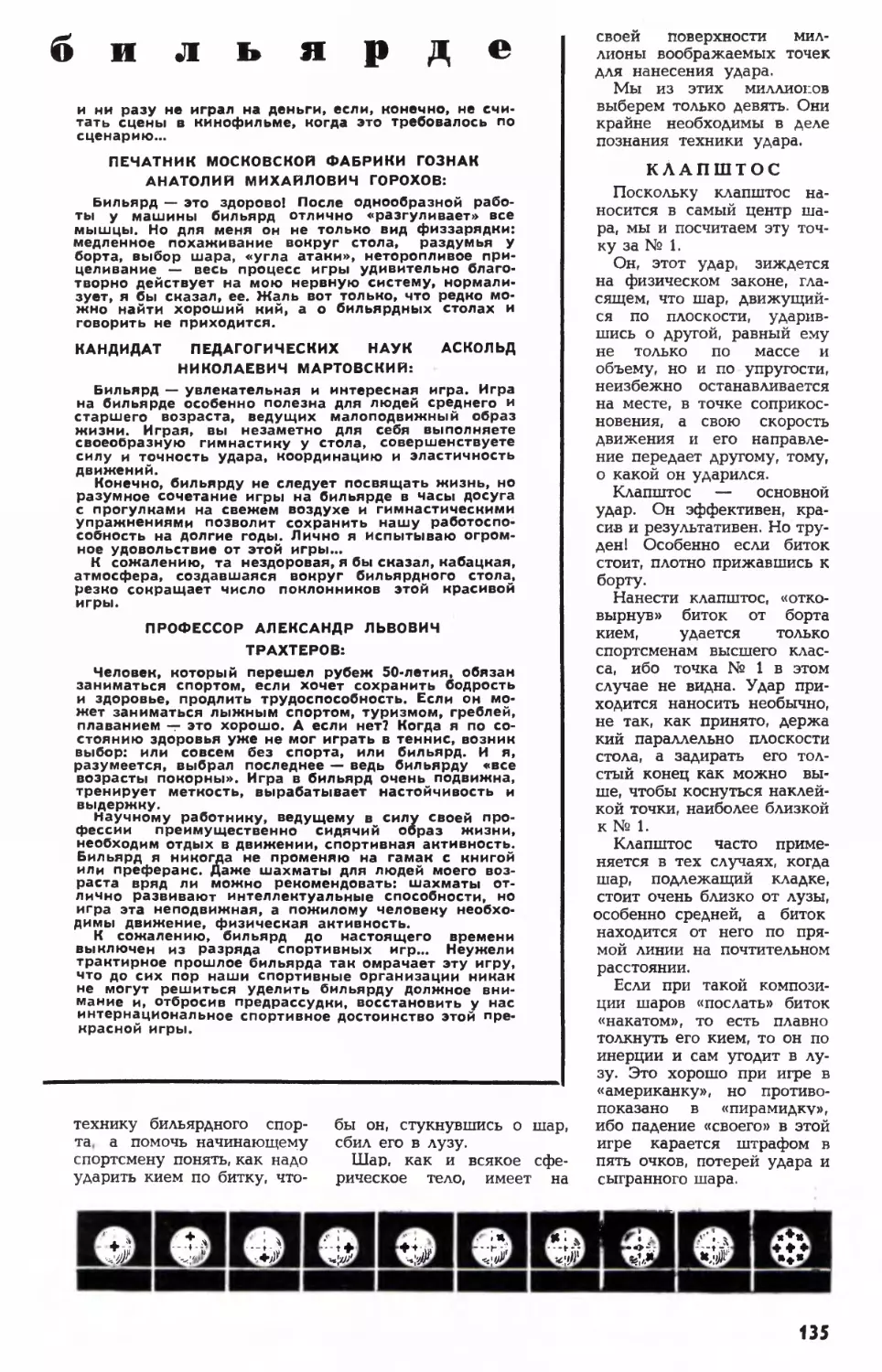

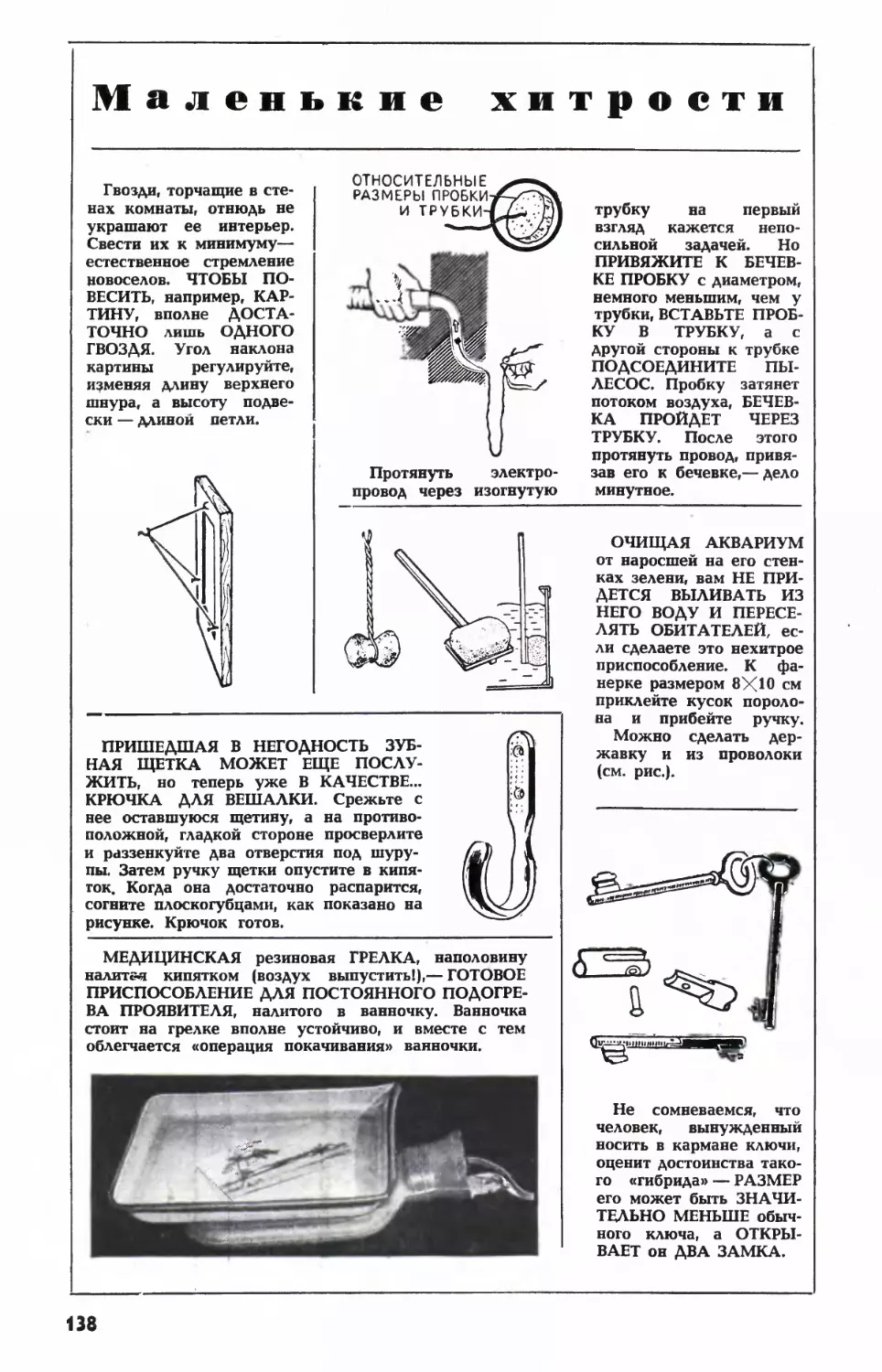

Маленькие хитрости ............ 138

И. ЛУЧКОВА и А. СИКАЧЕВ, архи-

текторы — Вариации на тему:

как оборудовать квартиру . . 140

К. СПИРИДОНОВ, канд. пед. наук —

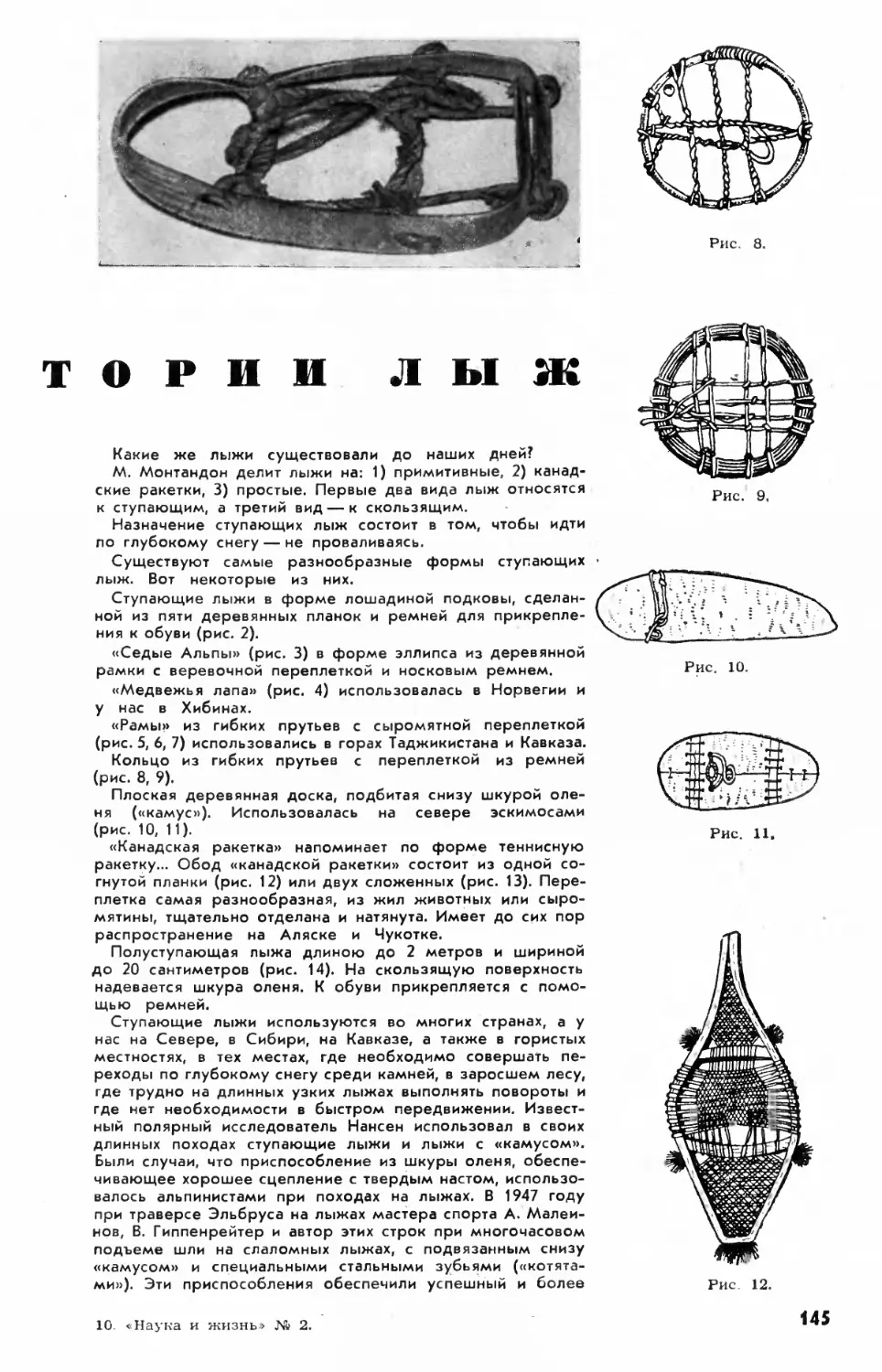

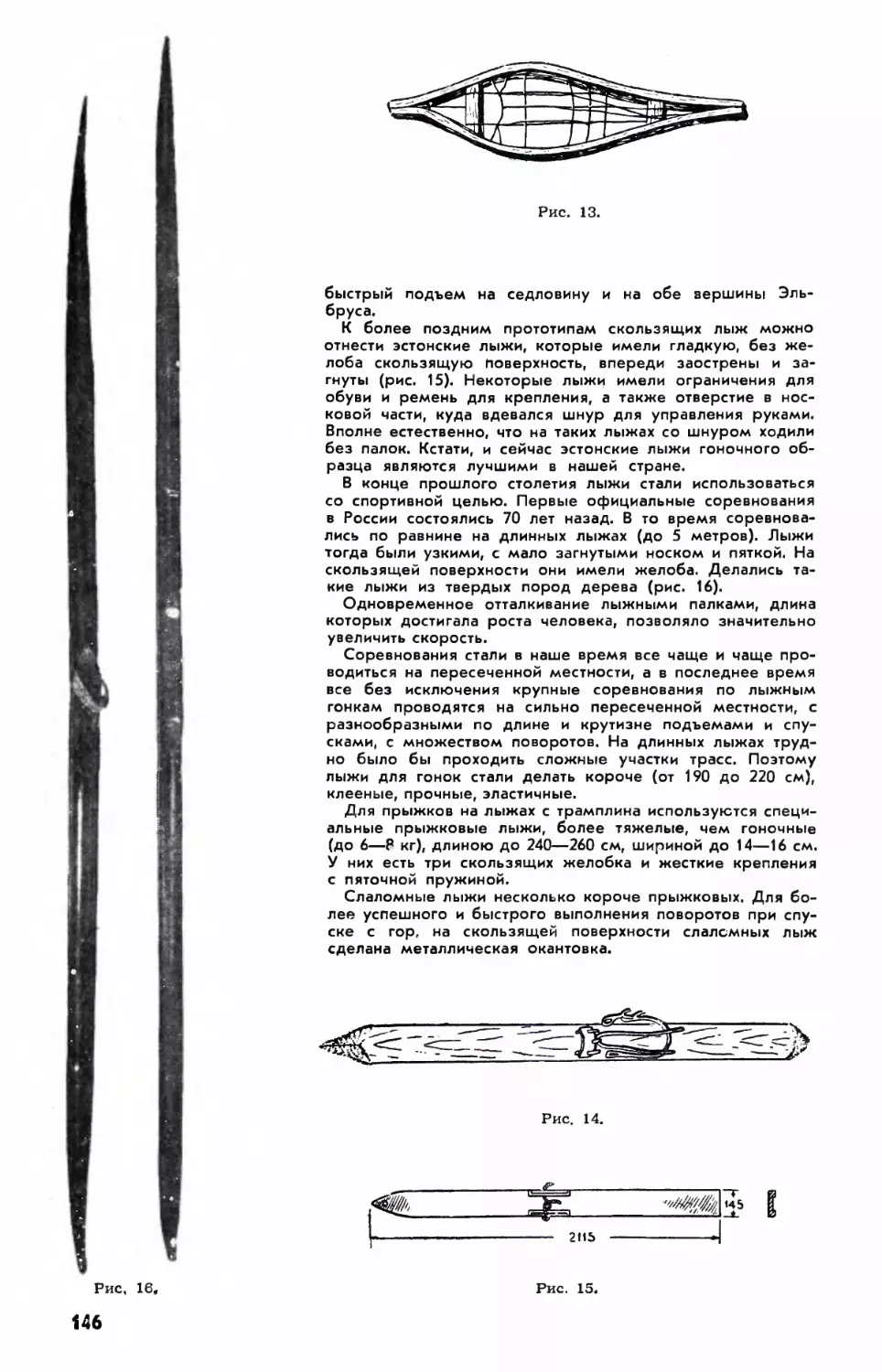

Из истории лыж..............144

Лев УСПЕНСКИЙ — А почему не

иначе? (Краткий этимологиче-

ский словарик)..............147

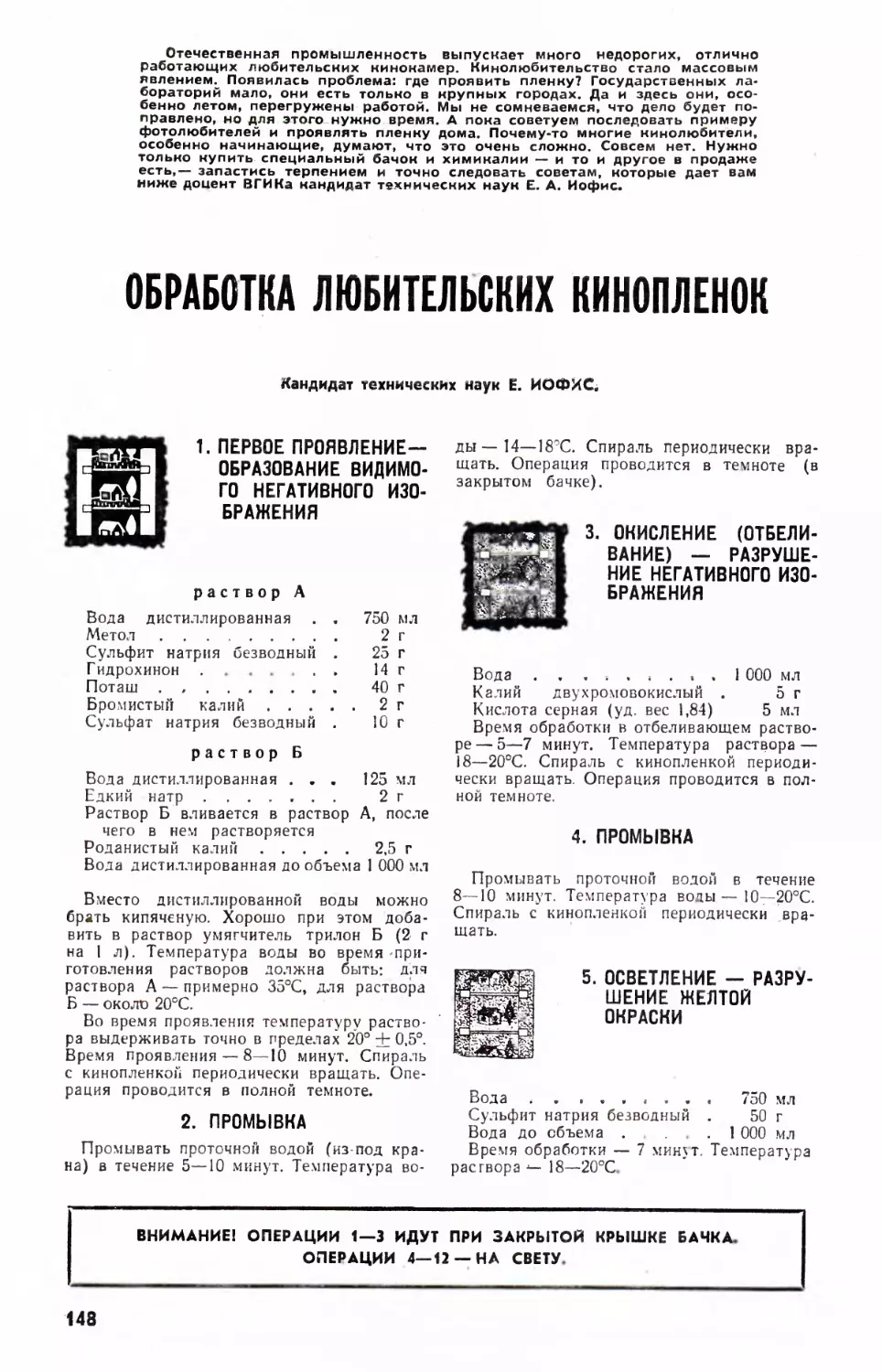

Е ИОФИС, канд. техн, наук — Об-

работка любительских кинопле-

нок ........................148

На вопросы читателей .... 150.158

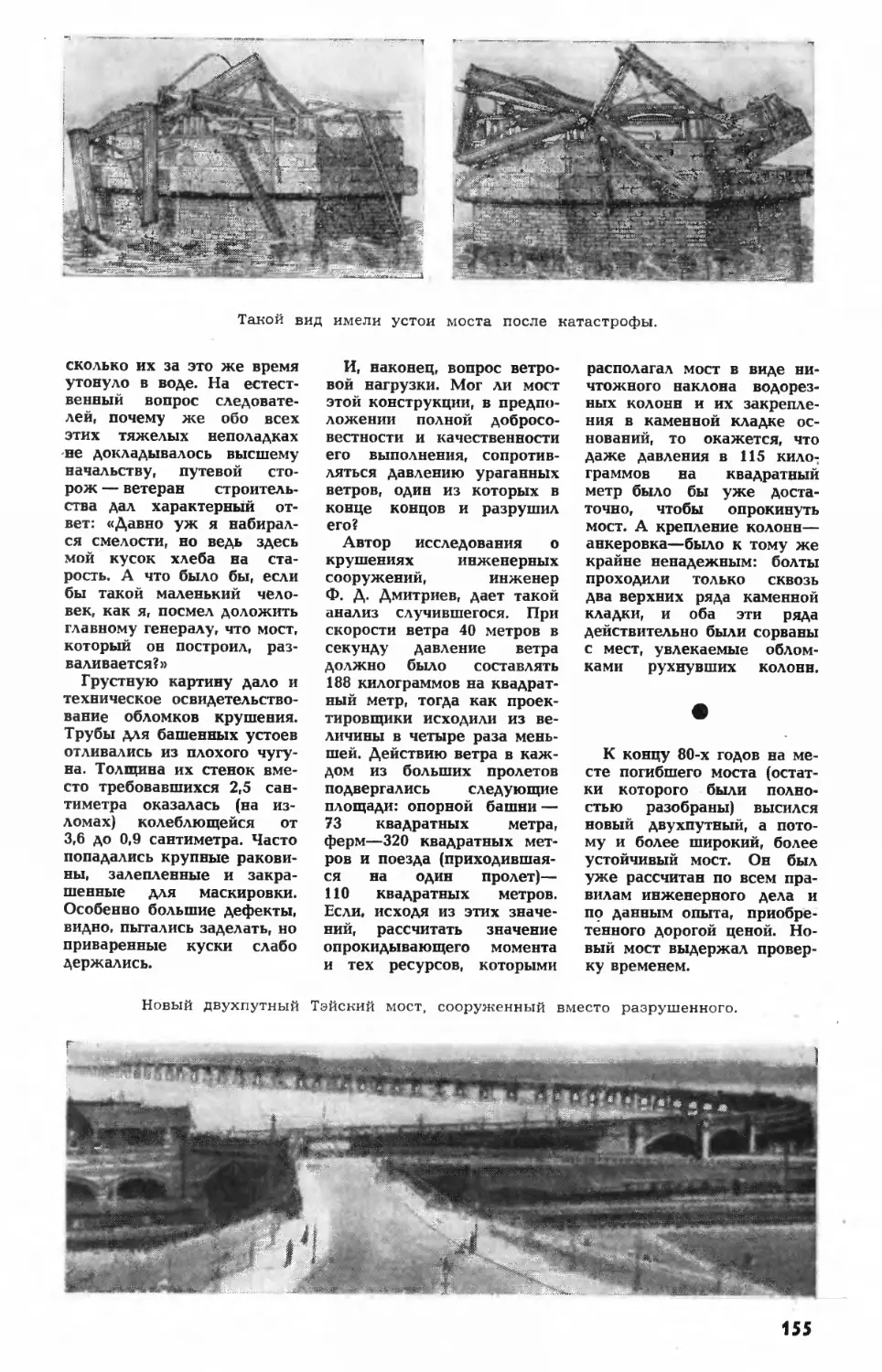

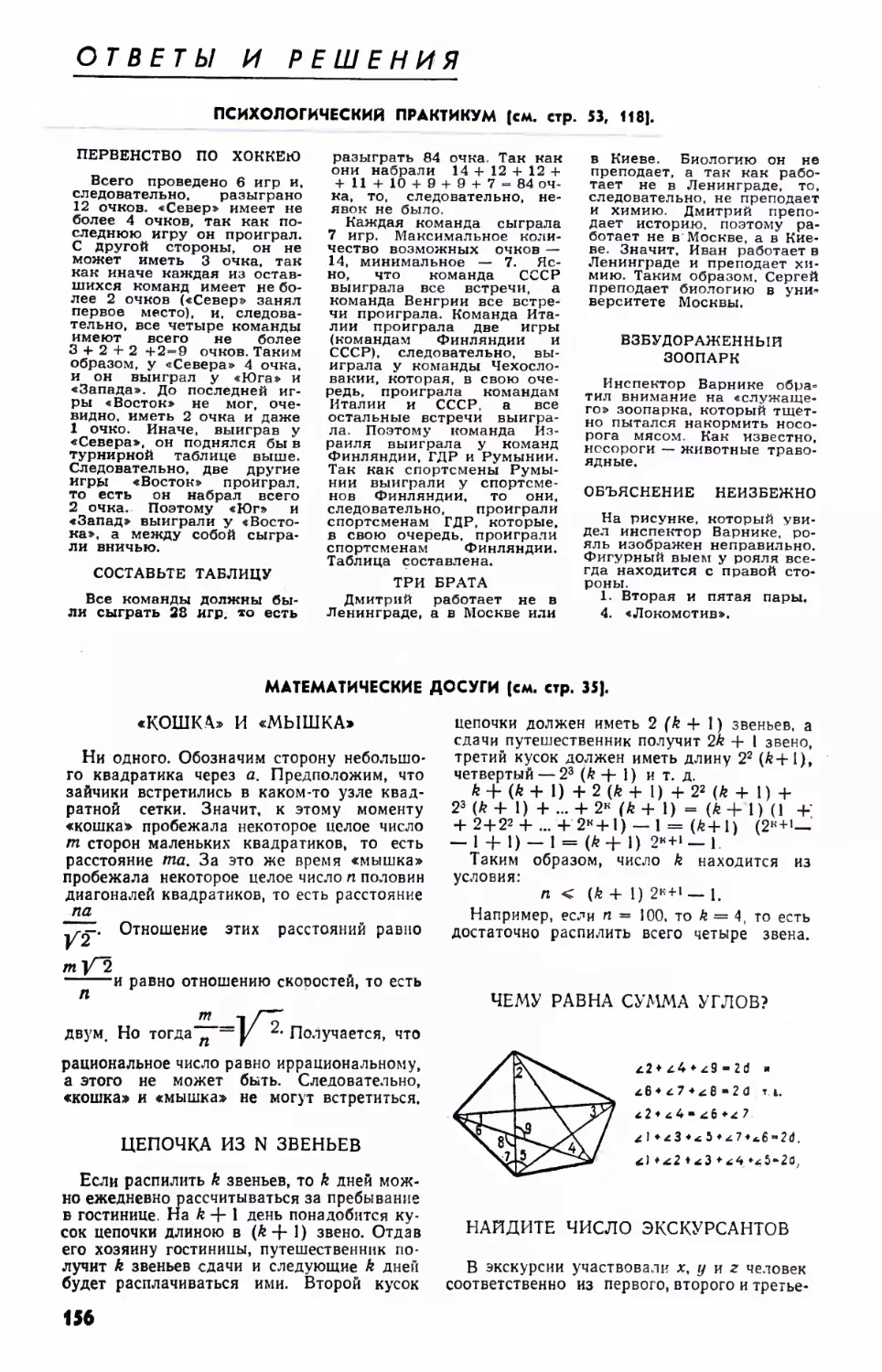

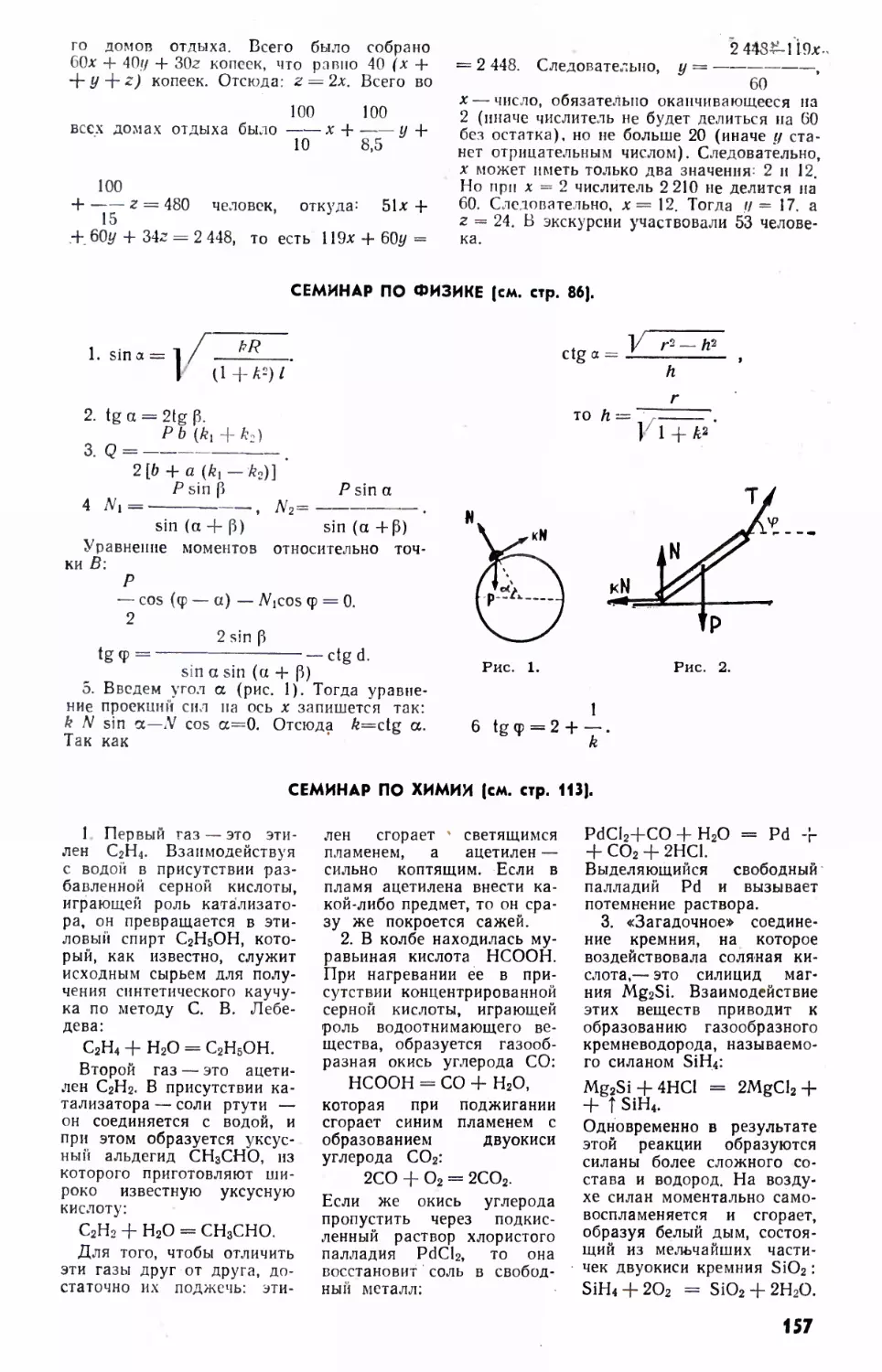

Н. БЕРНШТЕЙН, проф. — Крушение

Тэйского моста..............151

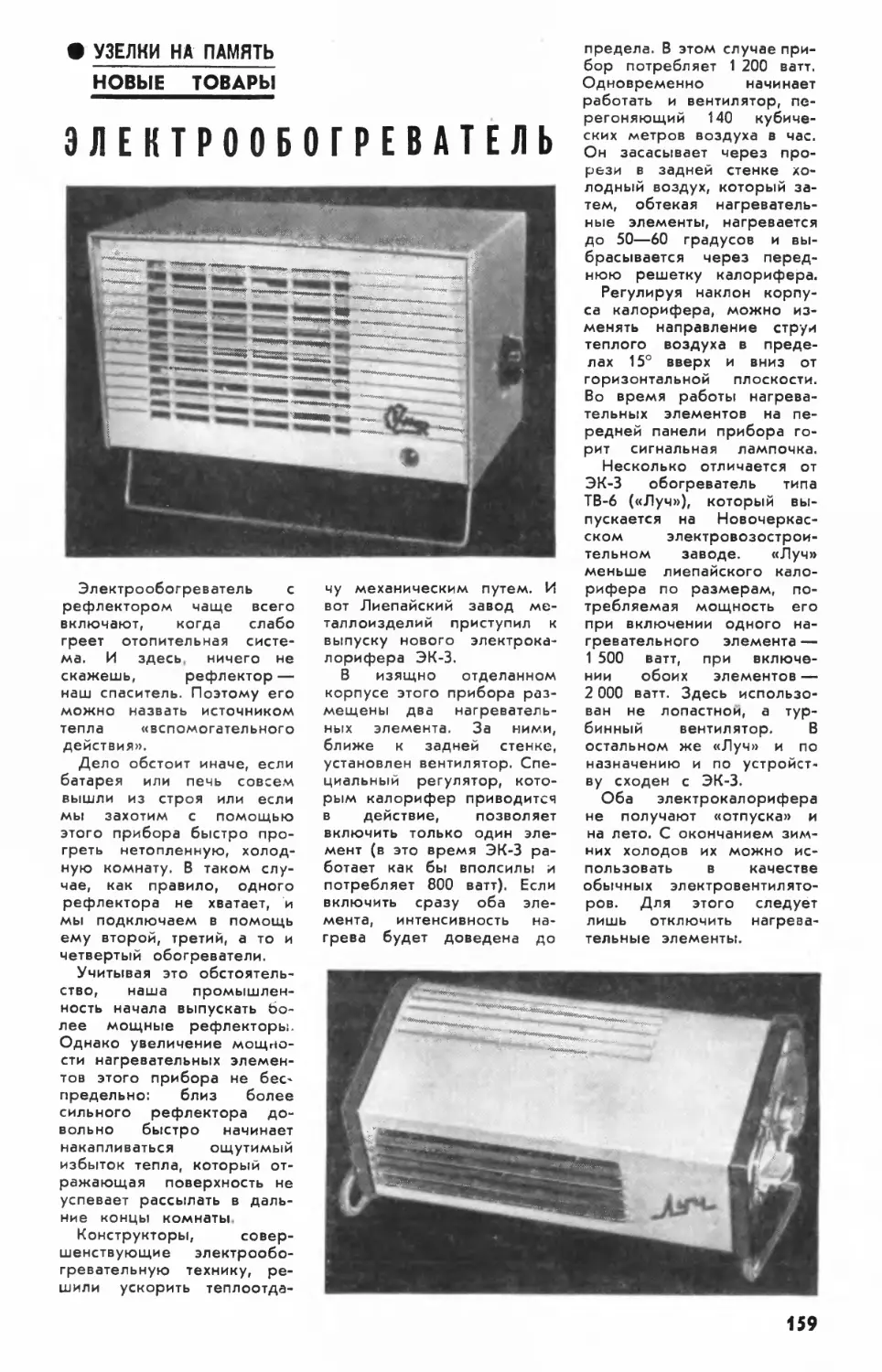

Новые товары....................159

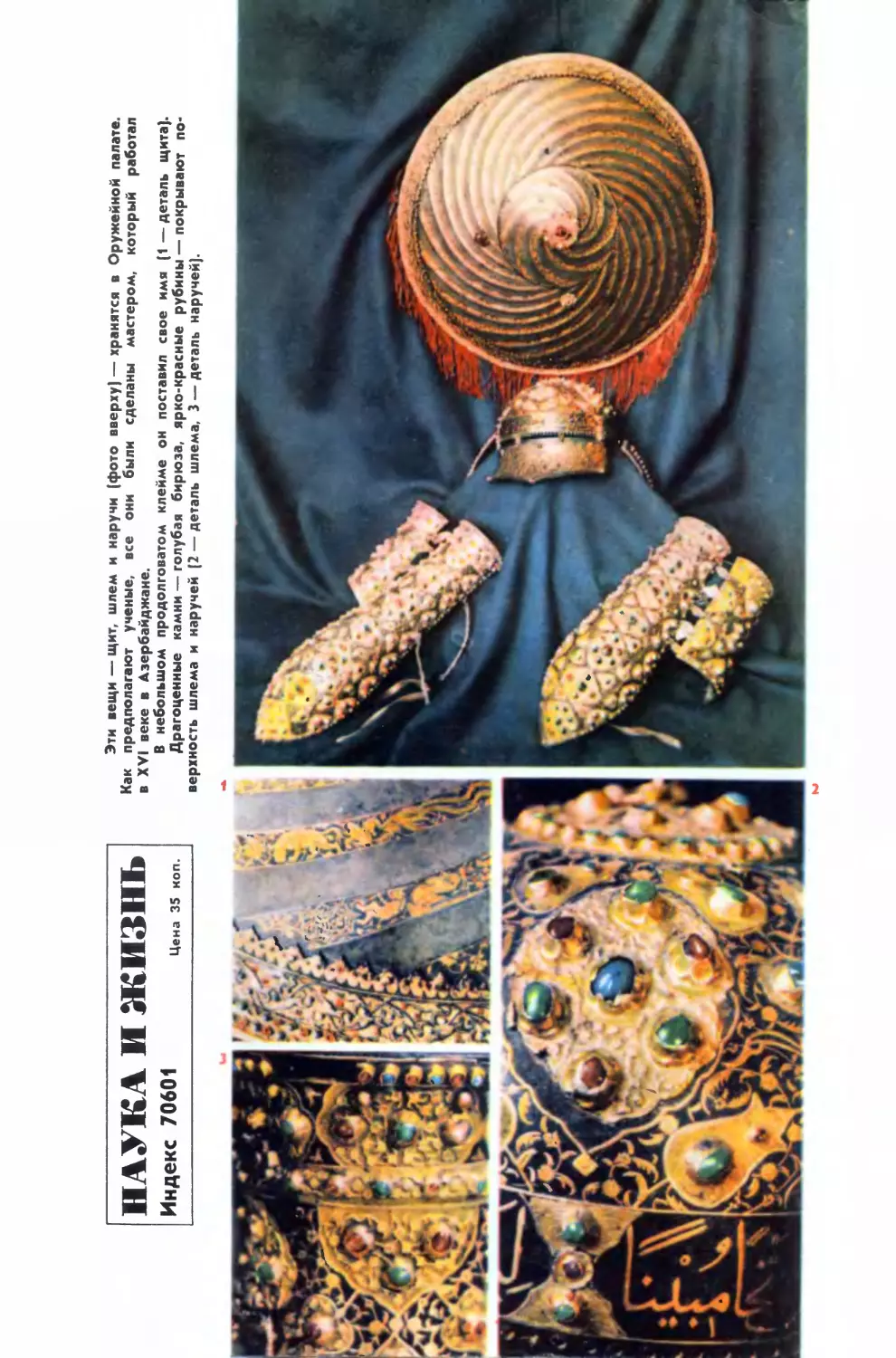

Т. ЗЕМСКОВА, научн. сотр. — Ис-

кусство оружейных дел масте-

ров ........................160

НА ОБЛОЖКЕ:

1-я стр. —- ФОТОБЛОКНОТ. Никелевый за-

вод Норильского горно-металлурги-

ческого комбината имени А. П. За

венягина. Разлив анодного никеля в

электропечном отделении. Фото

А. Скурихина.

Внизу — лыжа «Канадская ракетка». (См.

ст. «Из истории лыж».)

4-я стр. — Восточное оружие. (См. ст.

«Искусство оружейных дел масте-

ров».) Фото Ю. Несквернова.

НА ВКЛАДКАХ:

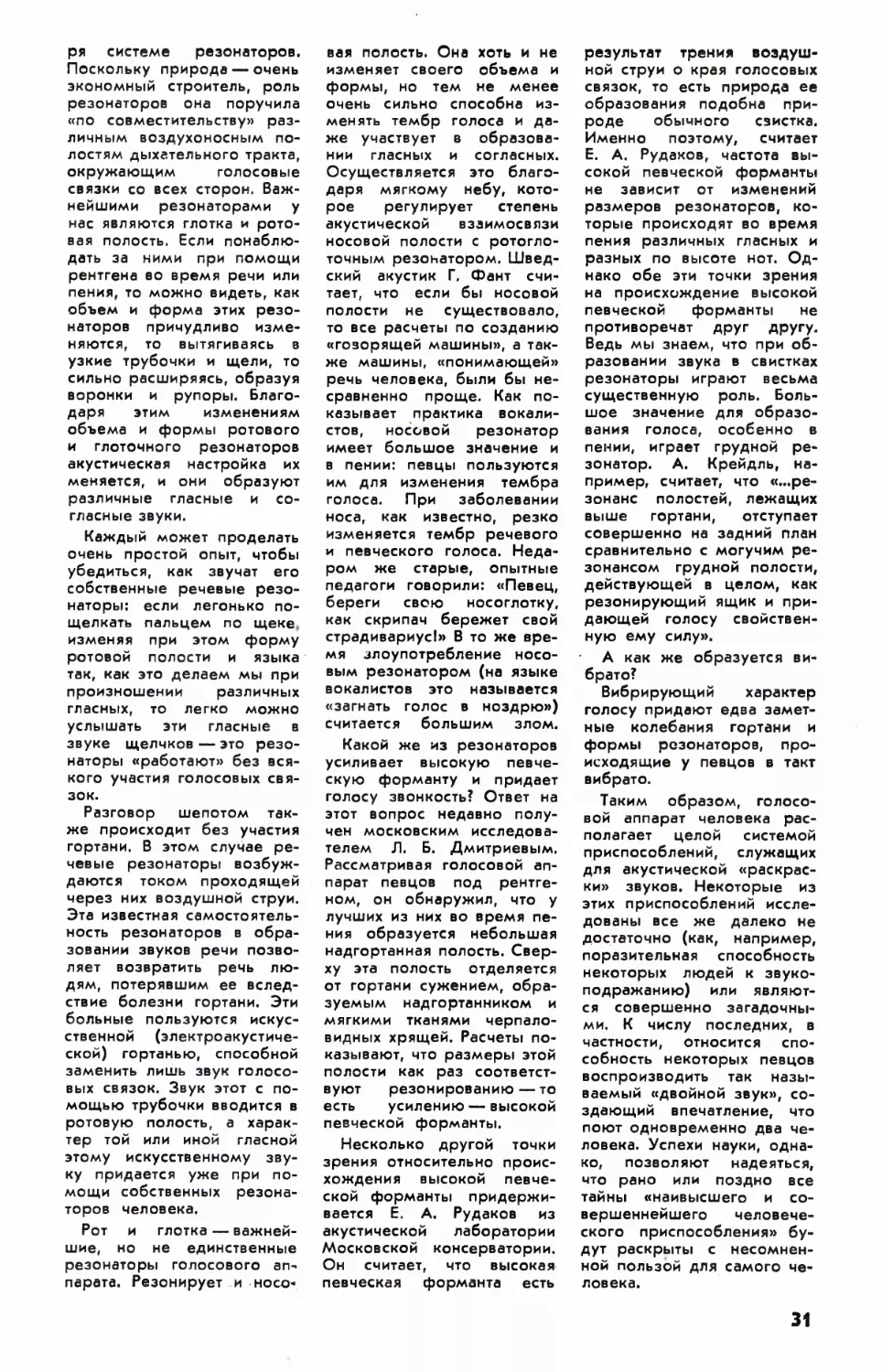

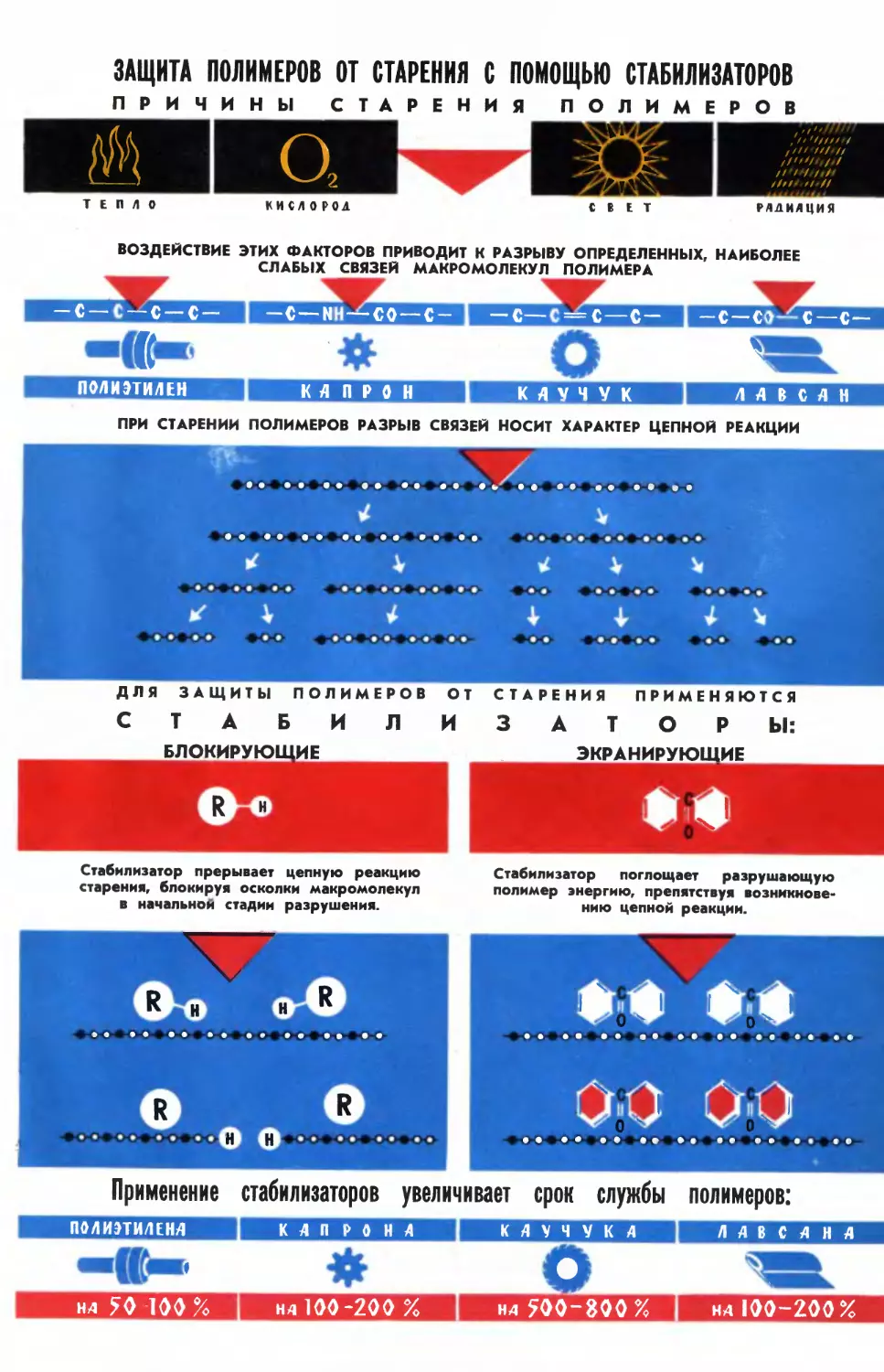

1-я стр. — Старение полимеров и борьба

с ним. Рис. О. Р е в о.

2 —3-я стр.— Иллюстрация к статье «Гео-

метрия на сфере и геология». Рис.

Н. Мордовкина.

4-я стр. — Справочник — Вселенная XX

столетия. Сила. Рис. В. Страшно-

в а.

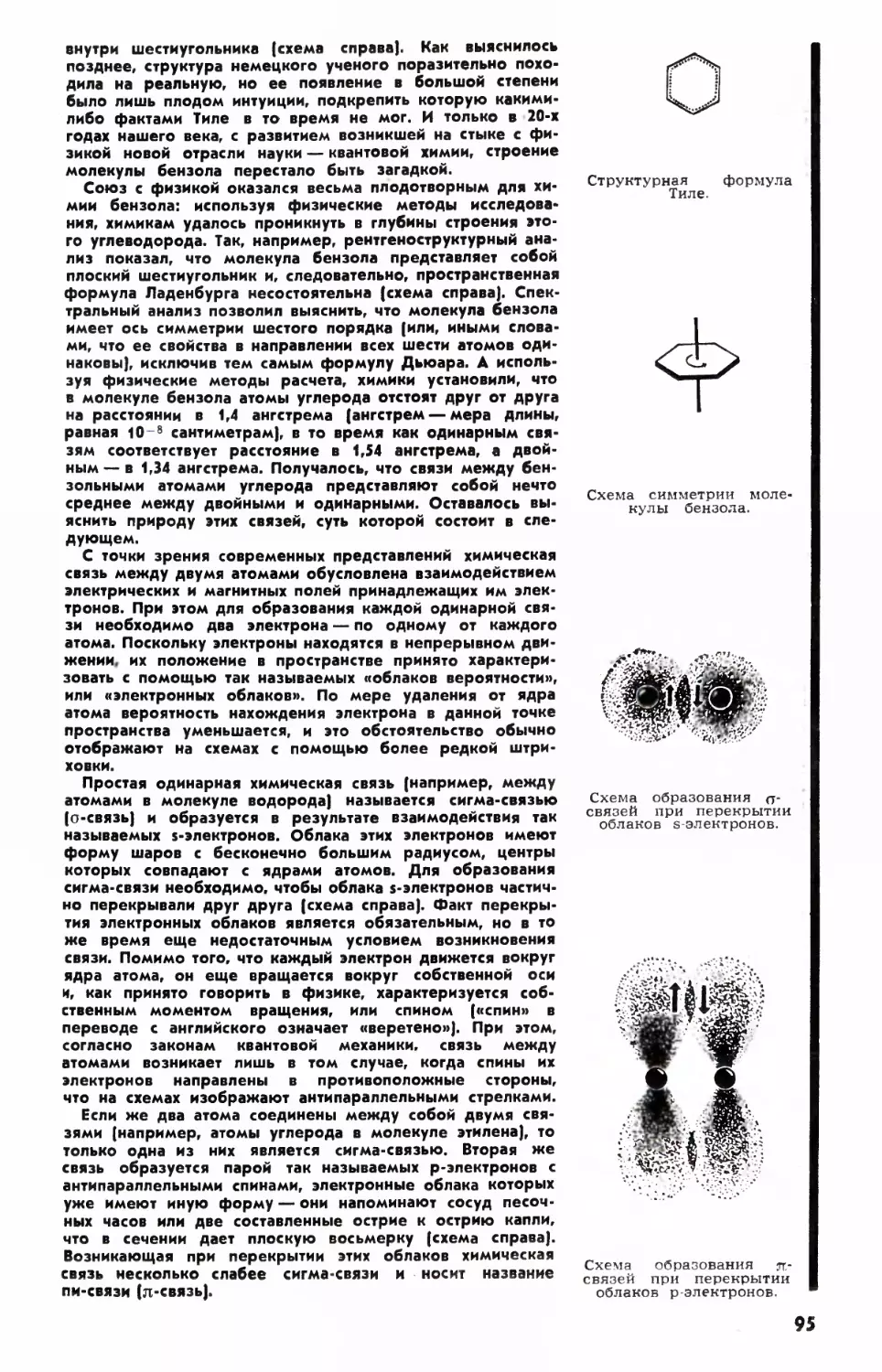

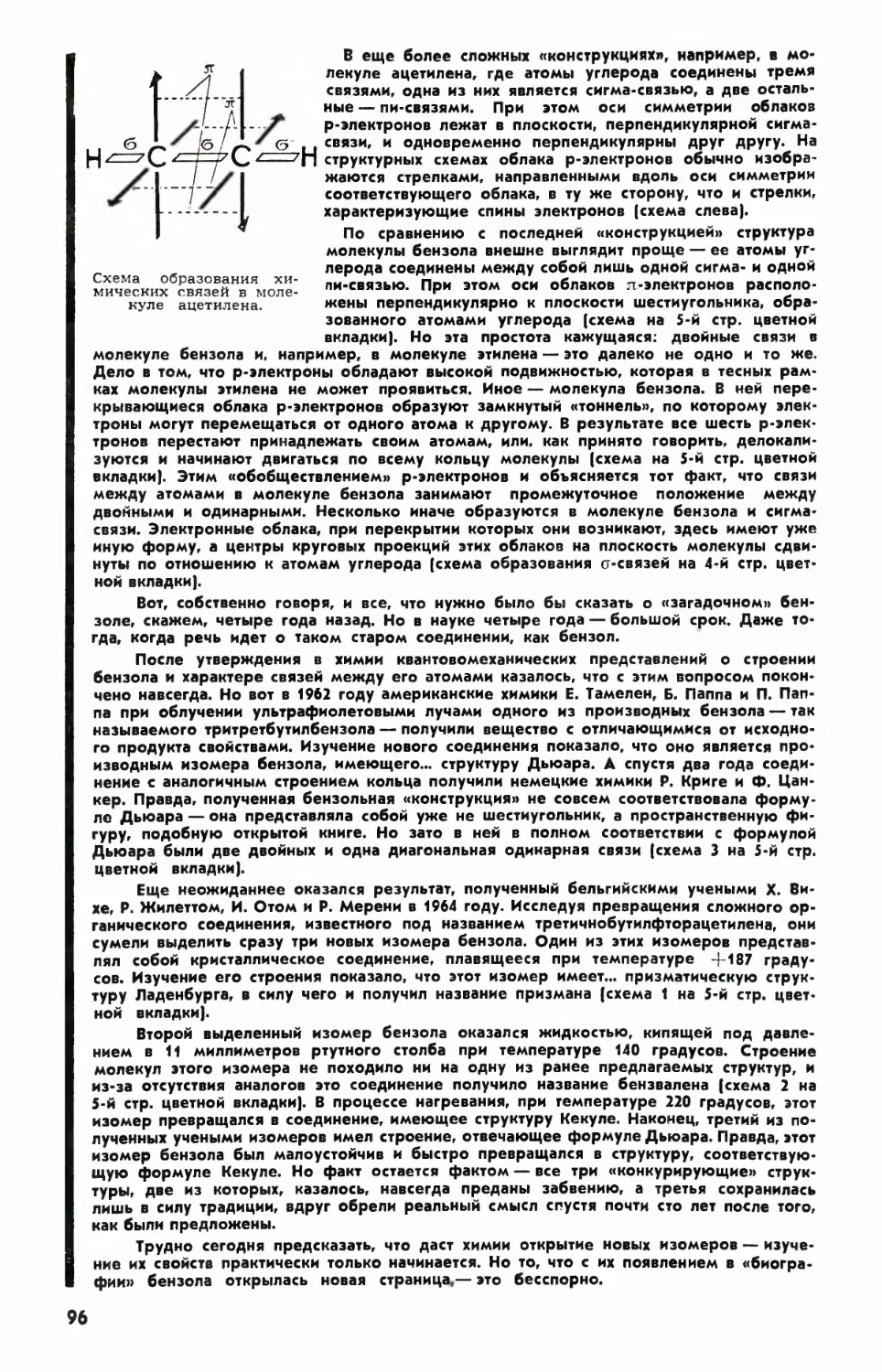

5-я стр. — Схемы образования связей в

молекуле бензола и его новые про-

изводные. Рис. Э. Смолина.

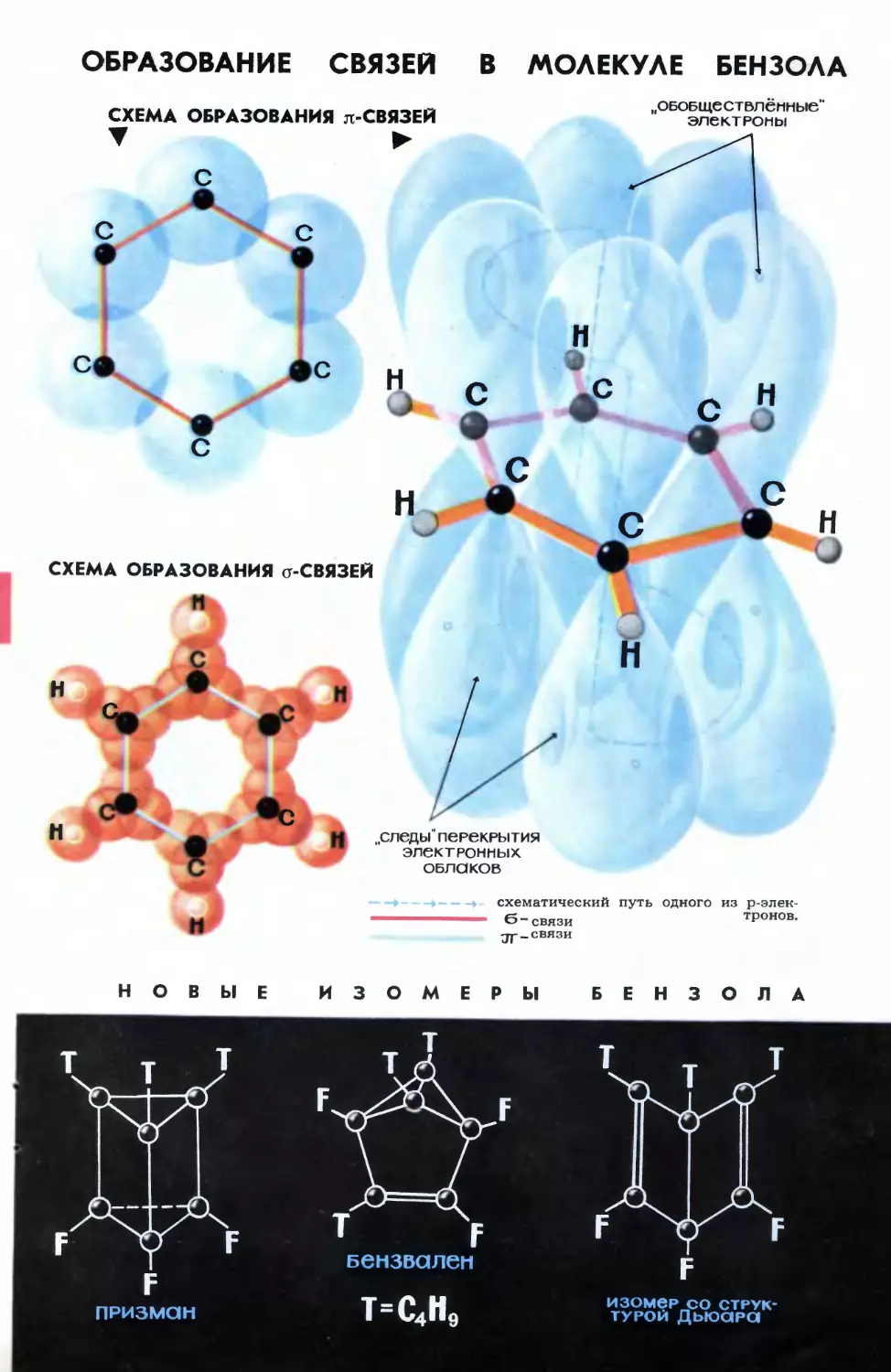

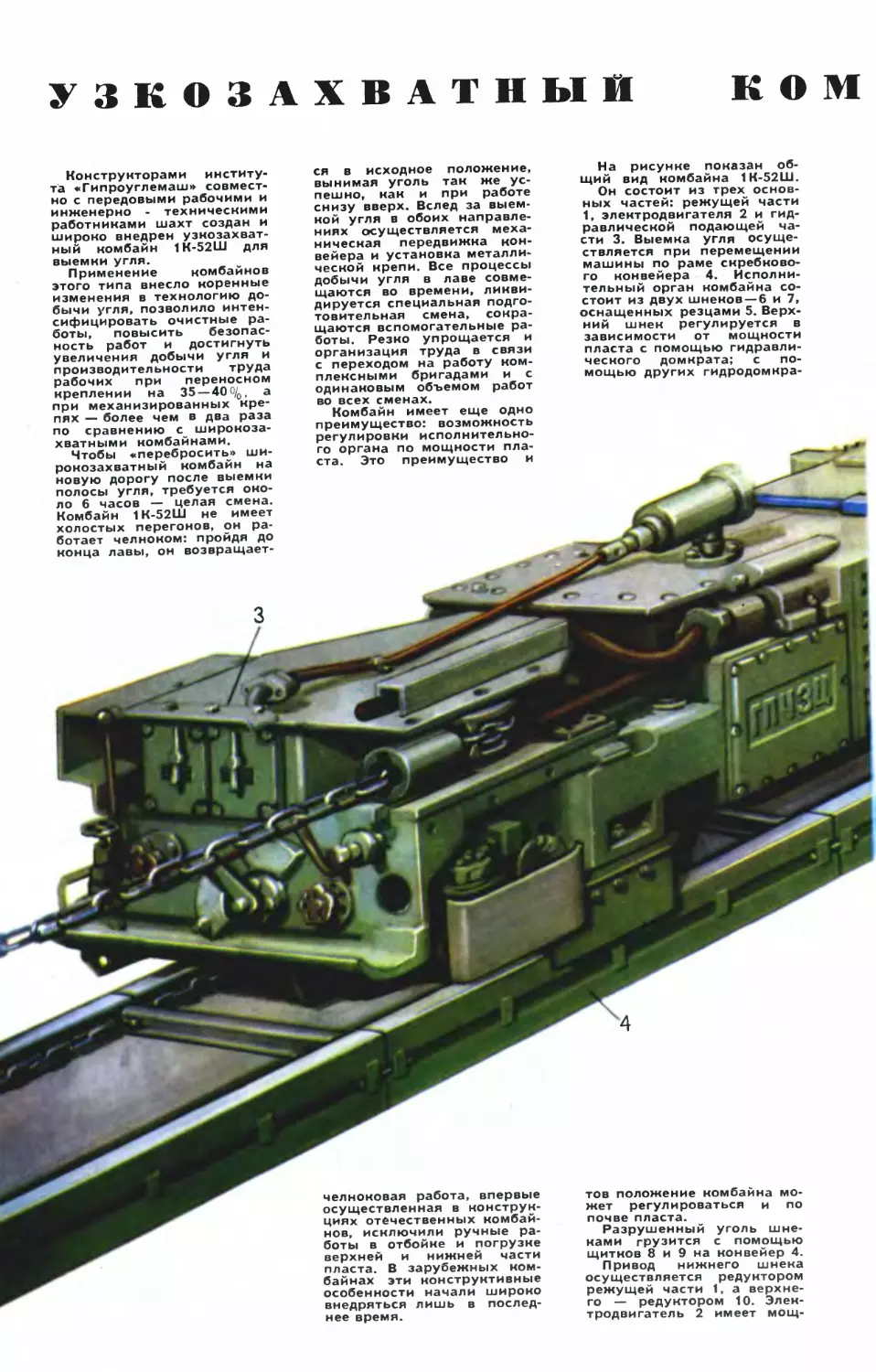

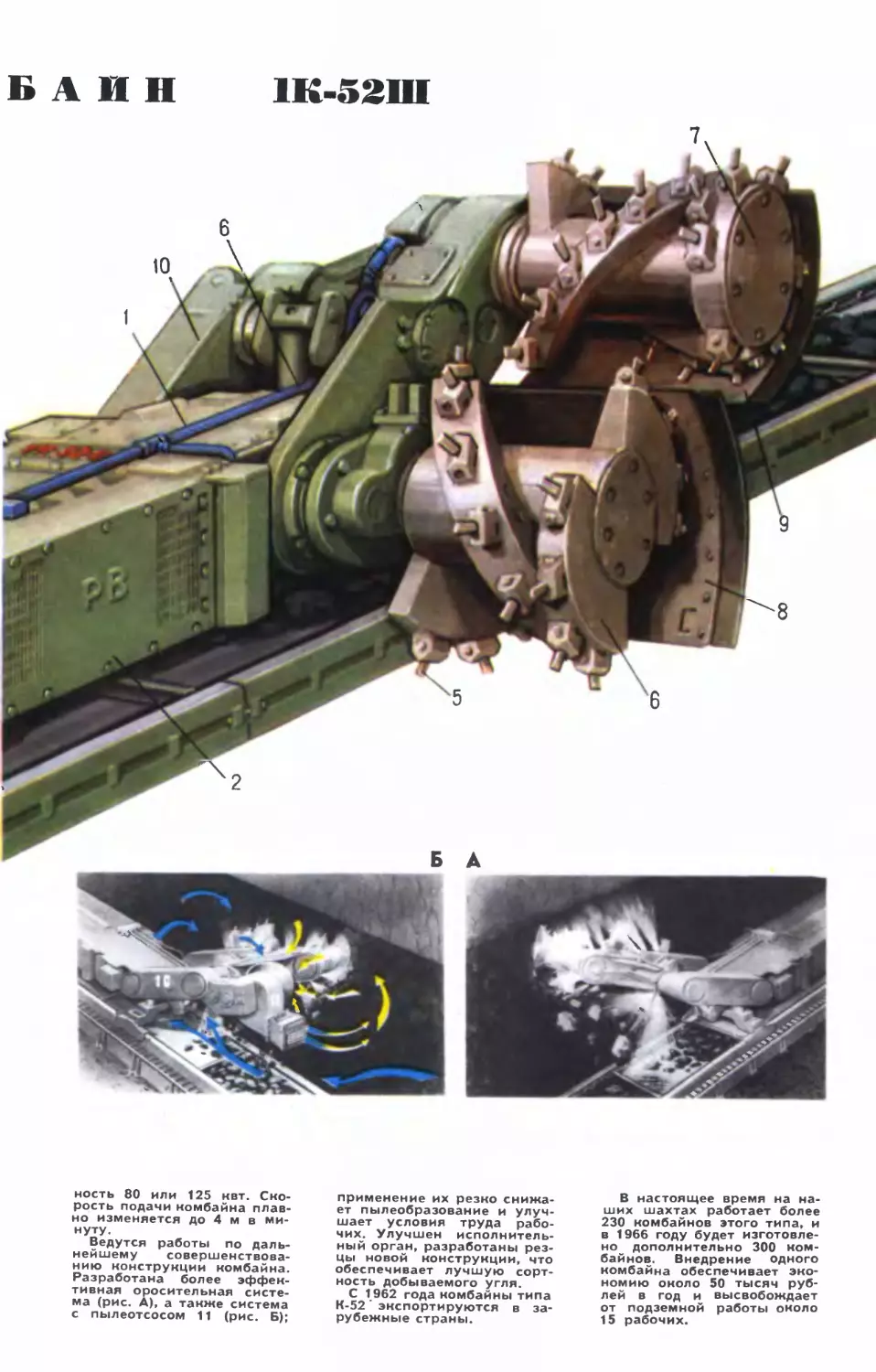

6 —7-я стр.— Узкозахватный комбайн

1К-52Ш. Рис. В. Курепина.

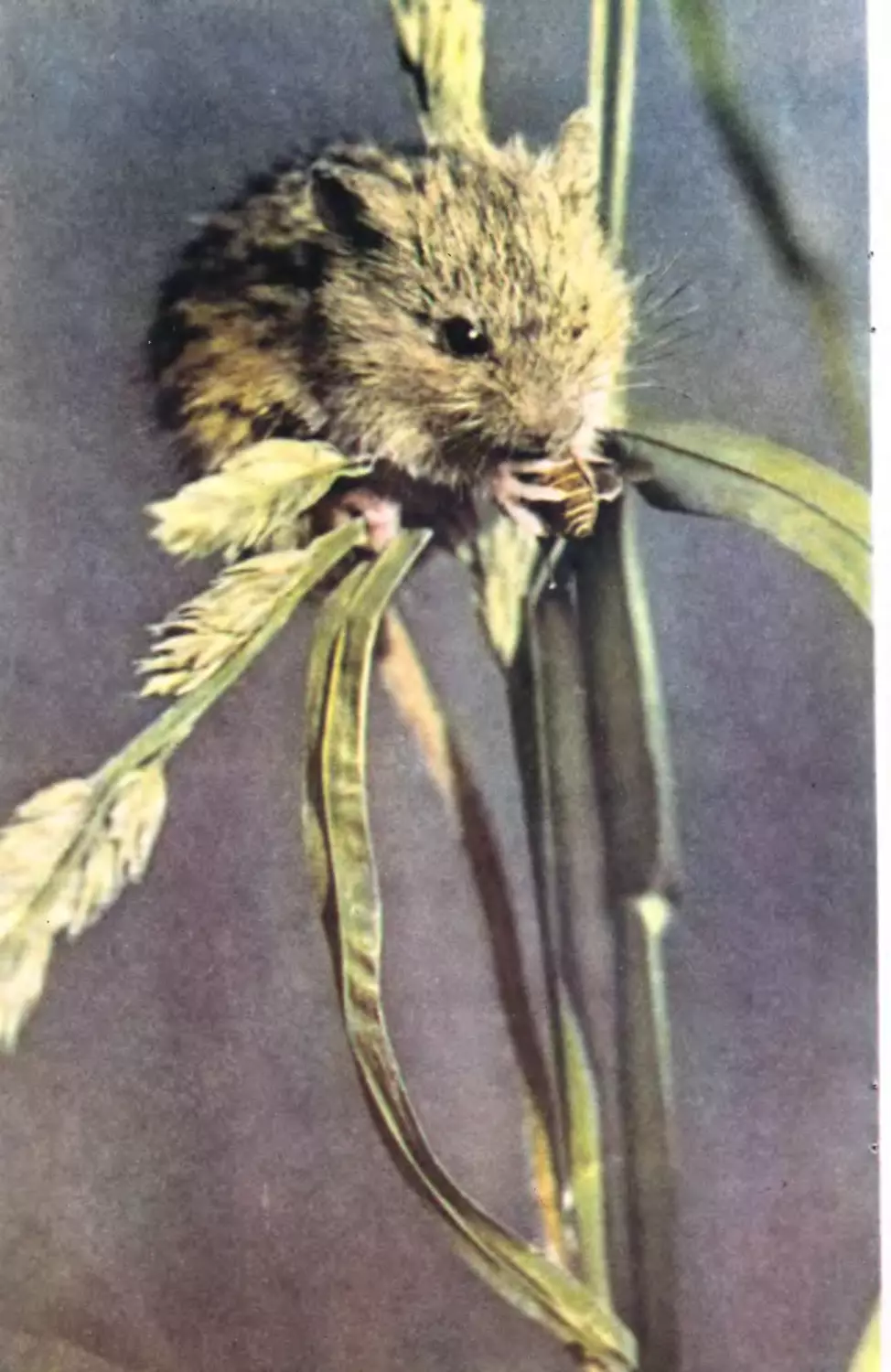

8-я стр.—Лесная мышевка. Фото Н. Нем-

н о н о в а.

НАУКА И ЖИЗНЬ

Ежемесячный научно-популярный журнал Всесоюзного общества «Знание*

.V» 2

ФЕВРАЛЬ

ГОД ИЗДАНИЯ 32-й

1966

«Надо идти вперед, надо смотреть впе-

ред, надо принести на съезд продуман-

ный и внимательно, общим трудом, об-

щими усилиями всех членов партии пе-

реработанный практический

опыт хозяйственного строительства».

ЛЕНИН.

НАУКА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧ£

В канун XXIII съезда КПСС вся страна стала на вахту новых трудовых свершений.

Советский народ подводит итоги того, что сделано, намечает новые рубежи. Заботой

о благе нашей Родины, о развитии ее народного хозяйства было проникнуто Общее

собрание Академии наук СССР (декабрь 1965 года), посвященное насущным проблемам

экономического развития и технического прогресса. Во вступительном слове президент

Академии наук академик М. В. Келдыш подчеркнул, что обсуждение этих проблем на

Общем собрании особенно актуально в связи с подготовкой к XXIII съезду КПСС, на

котором будут приняты директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства

страны. Значение науки возрастает с каждым годом, и это, говорил М. В. Келдыш,

налагает громадную ответственность на ученых не только за развитие самой науки, но

и за то, как идет использование ее достижений на благо народа.

На Общем собрании с докладом «Основные направления технического прогресса

в связи с достижениями науки» выступил вице-президент Академии наук СССР акаде-

мик Михаил Дмитриевич Миллионщиков. Ниже печатается статья, подготовленная на

основе этого доклада.

Решение сентябрьского (1965 г.) Плену-

ма ЦК КПСС о переходе к отраслевому

управлению промышленностью и разрабо-

танные Пленумом мероприятия по эконо-

мическому стимулированию промышлен-

ного производства открывают самые широ-

кие возможности для максимального уско-

рения темпов технического прогресса. Но

предстоит еще очень большая и сложная

работа по претворению этих решений в

жизнь, чтобы обеспечить на деле широкое

внедрение в народное хозяйство новейших

достижений отечественной и зарубежной

науки и техники. Рациональное использова-

ние этих достижений, основанное на точ-

ных экономических расчетах, позволит

значительно поднять технический уровень

производства во всех отраслях народного

хозяйства.

Развитие важнейших отраслей народного

хозяйства в большой мере зависит от до-

стижений физики, химии, математики, био-

логии, которые не только способствуют

созданию новых, более совершенных мате-

риалов, процессов и способов управления

процессами, но могут приводить к рожде-

нию принципиально новых отраслей техни-

ки и промышленности, стимулирующих об-

щий прогресс народного хозяйства. Особое

значение сейчас приобретает развитие эко-

номической науки, использование новейших

экономико-математических методов в пла-

нировании и управлении.

Мне хотелось бы остановиться на узло-

вых направлениях технического прогресса

и на соответствующих им направлениях

науки.

Прежде всего следует отметить, что на-

учные исследования по своим исходным

положениям и по своим выходам в практику

неоднородны. Есть области исследований,

которые принято называть фундаменталь-

ными, и есть области прикладные. Если

роль прикладных исследований в техниче-

ском прогрессе более или менее общепри-

знанна и никогда не возникают сомнения в

необходимости развивать их, то в отноше-

нии фундаментальных исследований точки

зрения различны.

Вся история развития науки показала, что

наибслее революционные изменения в тех-

нике, технологии и экономике возникают на

основании наиболее глубоких, фундамен-

тальных исследований, с помощью кото-

рых человек проникает в понимание основ

строения материи, в сущность процессов

живой и неживой природы.

Очень часто наиболее глубокие открытия

представлялись и наиболее оторванными

от жизни. Казалось, что они даже в обоз-

римые сроки не будут иметь никакого от-

ношения к практике. Но время показало,

что все действительно фундаментальные

открытия оказывают самое существенное

влияние на жизнь человеческого общества.

Еще до войны исследования в области

физики ядра носили такой характер, что к

ним можно было относиться как к абст-

рактным исследованиям, направленным на

удовлетворение любознательности ученых.

Мы знаем, какую роль сыграли открытия в

области ядерной физики, воплощенные ра-

ботами последних десятилетий в технику,

какое влияние оказали они на все сферы

человеческой деятельности, положив нача-

ло атомной эре.

Поэтому, разделяя науки на фундамен-

тальные и прикладные, следует относиться

к фундаментальным наукам как к важней-

шему виду человеческой деятельности, за-

кладывающей основы будущего развития

всего комплекса научных и технических на-

2

НА МА РШ Е

Вице-президент

Академии наук СССР

академик

М. МИЛЛИОНЩИКОВ.

СКЙГО ПРОГРЕССА В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЯМИ НАУКИ.

правлений. Следовательно, долгосрочное

стратегическое планирование нашей науки

должно строиться на основе тенденций

фундаментальных исследований и учиты-

вать необходимость их дальнейшего раз-

вития.

Граница между фундаментальными и

прикладными направлениями весьма зыб-

кая и условная. В процессе проведения ис-

следований, направленных на развитие той

или иной области техники, подчас возника-

ют открытия, имеющие фундаментальный

характер, а исследования, на первый взгляд

абстрактные, могут за несколько лет при-

вести к возникновению новой эры и в тех-

нике. При этом совершенно очевидно, что

никакой размах фундаментальных исследо-

ваний без соответствующего подкрепления

их техническими разработками не может

дать выхода в практику. Поэтому весь

фронт науки должен развиваться гармо-

нично.

Прогрессу самых различных областей

науки и техники должно соответствовать

опережающее развитие всех основных

направлений математики. В последние два

десятилетия значительно расширились об-

ласти ее применения. Математические ме-

тоды все шире и глубже применяются не

только в механике, физике, технике, но и в

химии, биологии, лингвистике и других

областях науки. Особенно широким пото-

ком вливаются сейчас математические мето-

ды в экономическую науку. Непрерывному

расширению применения математики спо-

собствует бурное развитие электронной вы-

числительной техники.

К числу важнейших направлений, лежа-

щих на столбовой дороге развития науки,

можно отнести те ее разделы, которые

изучают строение материи. Это физика

элементарных частиц, физика атомного яд-

ра, исследование космических лучей. В по-

следние годы важную роль для понимания

основ строения материи стали играть астро-

физические исследования.

Основная задача этих направлений—со-

здание теории элементарных частиц и по-

следовательной теории атомного яд а, ос-

нованных на развитии методов ускорения

заряженных частиц и прежде всего новых,

перспективных, например, таких, как метод

встречных пучков. Большое значение при-

обрели исследования по физике нейтрино.

Бурное развитие астрофизики, изучение

таких грандиозных по своим пространствен-

ным масштабам и количеству выделяемой

энергии явлений, как взрывы сверхновых

звезд и ядер галактик, изучение «гравита-

ционного коллапса» — все это может обога-

тить наши представления о самых основных

законах строения материи.

Исследования космоса с помощью спут-

ников и ракет, помимо получаемых уже

сегодня практических применений в даль-

ней связи, метеорологии и навигации, по-

зволяют расширить представления об окру-

жающем нас космическом пространстве,

Солнце и планетах.

С точки зрения дальнейшего развития

всего громадного комплекса химических

исследований большое значение имеет раз-

витие теоретической химии, достижения ко-

торой в нашей стране с давних пор заслу-

жили мировое признание. Прогресс этой

области науки в первую очередь определя-

ется успехами в области теорий химическо-

го строения и реакционной способности

веществ и химической кинетики.

Огромное значение для всех областей

химии имеет дальнейшее развитие теории

катализа.

Особый интерес вызывают перспективы

использования в химии экстремальных усло-

вий, плазменных процессов.

Все явственней становится возрастающее

принципиальное значение для развития

многих областей науки и практики биоло-

гических исследований. Наиболее револю-

ционных открытий биологи ожидают в обла-

сти изучения тонких физико-химических

процессов на субклеточном уровне, вплоть

до молекулярного. Эти исследования долж-

ны привести к пониманию основ наследст-

венности и обмена веществ. Сейчас нам

трудно представить все возможности, ко-

торые открываются в связи с будущи-

ми результатами этих исследований в об-

ласти направленного изменения живой при-

роды и охраны здоровья людей, однако

ясно, что они будут иметь огромное зна-

чение.

Я кратко остановился лишь на важнейших

фундаментальных научных направлениях,

тех, от которых мы ожидаем самых глубо-

ких сдвигов в практике более или менее

отдаленного будущего.

Технический прогресс ближайших лет в

первую очередь определяется развитием

важнейших отраслей народного хозяйства:

энергетики, электроники, вычислительной

техники и средств автоматизации, машино-

строения, химической промышленности,

сельскохозяйственного производства.

Важнейшим фактором развития народно-

го хозяйства является энергетика.

Насущные задачи энергетики сегодняшне-

3

го дня — удешевление строительства и уве-

личение надежности тепловых электростан-

ций с повышенной единичной мощностью

агрегатов, работающих при высоких тепло-

физических параметрах. Дальнейший про-

гресс нашей энергетики зависит в значи-

тельной степени от создания новых видов

вспомогательного энергетического обору-

дования, освоения линий передач пере-

менного тока сверхвысокого напряжения,

разработки новых, более экономичных кон-

струкций мощных высоконапорных ГЭС и

оборудования для них.

В свете этих задач большое значение

приобретает разработка научных основ

усовершенствования линий дальних пере-

дач электроэнергии постоянным и пере-

менным током сверхвысокого напряжения

и поисковые исследования принципи-

ально новых методов передачи электро-

энергии. Должны быть проведены работы,

обеспечивающие широкое применение си-

ловой полупроводниковой техники, и зало-

жены основы электротехники, использую-

щей сверхпроводники.

Все возрастающее значение для общего

энергетического баланса страны приобрета-

ет ядерная энергетика. Основные задачи

в этом направлении заключаются в усовер-

шенствовании существующих типов реак-

торов на медленных нейтронах и разработ-

ке новых, более мощных реакторов с Дру-

гими типами теплоносителя, а также энерге-

тических реакторов на быстрых нейтронах.

Генеральной целью развития «большой»

ядерной энергетики является достижение

такого уровня капитальных и эксплуатаци-

онных затрат на атомные электростанции,

который сделал бы их конкуренто-

способными по технико-экономическим по-

казателям с тепловыми и гидравлическими

станциями.

С точки зрения овладения новыми, еще

недоступными нам природными резервами

энергии большое значение имеют исследо-

вания по проблеме управляемого термо-

ядерного синтеза.

В связи с задачами энергетики весьма

важно развивать теорию оптимизации топ-

ливно-энергетического баланса страны на

основе широкого применения математиче-

ских методов и электронных вычислитель-

ных машин.

Большое значение имеет разработка но-

вых методов прямого преобразования теп-

ловой и ядерной энергии в электрическую,

обеспечивающая основные предпосылки

внедрения в энергетику магнитогидродина-

мического метода преобразования, могу-

щего дать существенное увеличение кпд

тепловых электростанций.

В наше время одним из важнейших

элементов технического прогресса страны

стали средства связи и управления, сбора и

переработки информации, автоматизации

все более широкого круга отраслей про-

мышленности. Все эти вопросы сегодня

имеют первостепенное значение для разви-

тия народного хозяйства страны, ее оборо-

носпособности, улучшения быта и повыше-

ния культуры народа. В повестке дня стоит

создание системы цветного телевидения,

разработка и освоение производства высо-

кокачественной бытовой радиоаппаратуры

и приборов.

Главные направления прогресса радио-

электроники охватывают и средства автома-

тизации, и электронные вычислительные

машины, и методы контроля в производст-

ве, и разнообразные применения в меди-

цине. Особенно актуальны задачи совер-

шенствования электронных приборов и ап-

паратуры и повышения их качества, созда-

ния и внедрения комплекса универсальных

вычислительных машин со значительно по-

вышенной скоростью счета и объемом па-

мяти.

Проблемам вычислительной техники

[ЖИЗНЬ

БЮРО СПРАВОК

По проблемам, упомянутым

в статье «Наука на марше»,

см., например, следующие

статьи в журнале «Наука

и жизнь»:

А. БИРМАН, д-р эконом, на-

ук. Что такое экономика.

№ 8. 1964.

Г. ОСТРОУМОВ. Поиски наи-

лучшего. № 9, 1963.

К. ЛЕВИТИН и А. МЕЛАМЕД,

инженеры. Наступление на

время (сетевые графики).

№ 9. 1965.

В ЕМЕЛЬЯНОВ, чл.-корр. АН

СССР. Мирный атом за де-

сять пет. № 1, 1964.

Строение вещества. № 4,

1964.

Г. ФЛЕРОВ, чл.-корр. АН

СССР. Атомные ядра удив-

ляют ученых. № 5, 1964.

В. ГИНЗБУРГ, чл.-корр. АН

СССР. Новое в астрофизи-

ке космических лучей.

№ 1, 1964.

Л. ДОРМАН, д-р физ.-мат.

наук. Вариации космиче-

ских лучей. № 2, 1965.

Б. ПОНТЕКОРВО, чл.-корр.

АН СССР. Нейтрино в ла-

боратории и во Вселенной.

№ 12, 1963.

И. ШКЛОВСКИЙ, проф. Аст-

рономия через 20 лет.

№ 9, 1963.

Актуальные проблемы науки

(цикл бесед): Рождение и

эволюция галактик и

звезд. № 6, 1964.

В. АМБАРЦУМЯН, акад. Ос-

новная проблема космо-

гонии. № 8, 1965.

Дж. НАРЛИКАР. Гравитаци-

онный коллапс. № 6, 1964.

И. РАДУНСКАЯ Радиодвой-

ник Луны. № 6. 1963.

Е. ПАРКЕР. Солнечный ве-

тер. № 11, 1964.

В. ЭНГЕЛЬГАРДТ, акад. Хи-

мия жизни. №№ 4 и 6.

1962.

Р. САЛГАНИК, канд. биол.

наук. Реабилитация ДНК.

№ 1, 1962.

Л. КИСЕЛЕВ, канд. биол.

наук. Разгаданные трипле-

ты. № 1, 1965.

В. СКУЛАЧЕВ, канд. биол.

наук. Энергия жизни. № 1,

1965.

В. АЗЕРНИКОВ. Советским

ученым удалось рекон-

струировать белок бакте-

риофага. № 6, 1965.

И. КИКНАДЗЕ, канд. биол.

наук. Как работает хромо-

сома. № 4, 1962.

4

должно быть уделено особенно серьезное

внимание Исследования в этой области

должны быть направлены на совершенст-

вование логической структуры и повыше-

ние быстродействия и надежности матема-

тических машин, на создание более совер-

шенных внешних устройств машин, на раз-

работку гибридных и интегральных схем.

Особенно актуальна разработка математи-

ческих методов и серии машин для эконо-

мических расчетов, планирования, органи-

зации и управления народным хозяйством.

Широкое применение в сфере производ-

ства, планирования, проектирования и уп-

равления найдет техническая кибернетика.

Необходимо продолжать разработку прин-

ципов построения автоматизированных си-

стем управления промышленными и други-

ми предприятиями и объектами, обеспечи-

вающих высокопроизводительную работу,

систем автоматического управления от-

дельными технологическими агрегатами и

машинами, функционирующих без участия

людей, систем управления высокопроизво-

дительными процессами. Важное значение

имеет разработка принципов построения

комплексных автоматизированных систем

для проведения инженерных расчетов, вы-

бора оптимальных вариантов и выдачи не-

обходимой технической документации.

Для создания всех этих систем потребу-

ются дальнейшие исследования принципов

самонастройки и самоорганизации в техни-

ческих системах, развитие принципов рас-

познавания образов, теории релейных схем

и конечных автоматов, теории информации,

бионики.

Перевооружению и подъему на качест-

венно новый уровень всей радиоэлектро-

ники, и в особенности вычислительной тех-

ники, будут способствовать исследования в

области физики и химии полупроводников.

Основная задача здесь — создание новых

видов полупроводниковых соединений, в

том числе полупроводников, работающих

при высоких температурах, и полупроводни-

ков, пригодных в качестве приемников све-

та. Дальнейшее изучение процессов в по-

лупроводниках и совершенствование тех-

нологии их производства приведет к повы-

шению надежности, термической и радиа-

ционной стойкости, а также к уменьшению

размеров полупроводниковых приборов.

Достижения квантовой электроники от-

крывают реальные возможности создания

новых методов связи. Использование элект-

ромагнитных волн оптического диапазона с

помощью средств квантовой электроники

позволит в десятки тысяч раз увеличить

объем передаваемой информации по срав-

нению с сантиметровым диапазоном. Для

дальнейшего совершенствования методов

квантовой электроники исследования в этой

области должны быть направлены на повы-

шение кпд и мощности квантовых генера-

торов, освоение новых диапазонов длин

волн, повышение стабильности частоты,

поиск новых сред и новых источников воз-

буждения квантовых генераторов.

Усовершенствованию различных систем

радиосвязи будут способствовать исследо-

вания распространения электромагнитных

волн в различных средах.

Технический прогресс практически всех

отраслей промышленности в сильной сте-

пени зависит от уровня развития машино-

строения.

В этой отрасли промышленности самая

актуальная задача — совершенствование

технологии обработки материалов, которое

является важнейшим условием повышения

производительности труда, повышения на-

дежности и точности машин и механизмов,

экономии материалов.

Наряду с совершенствованием суще-

ствующих процессов обработки металлов

(применение точного литья, точной штам-

повки, широкое использование алмазной

О. ПИСАРЖЕВСКИИ. У ко-

лыбели новой науки. № 2,

1965.

Энергетики держат совет.

№ 8, 1962.

П. КАПИЦА, акад. Электро-

ника больших мощностей.

№ 3, 1963.

Н. ДОЛЛЕЖАЛЬ, акад. Не-

которые вопросы атомной

энергетики. № 5. 1964.

Е. БАЛАБАНОВ, проф. Ядер-

ные реакторы. № 3, 1965.

Л. АРЦИМОВИЧ, акад. Поко-

рение плазмы. № 5, 1964.

Б. КАДОМЦЕВ, чл.-корр. АН

СССР Укрощение «строп-

тивой» продолжается. № 6.

1963.

Укрощение «строптивой»

продолжается. № 6, 1964.

В ФАБРИКАНТ, д-р физ.-мат.

наук. Оптика плазмы. № 6,

1963.

В. КИРИЛЛИН акад. МГД-ге-

нераторы. № 5, 1964.

Р. РОЗА и А. КАНТРОВИТЦ.

МГД-генератор. № 4, 1965.

А. ФРУМКИН, акад. Топлив-

ный элемент. № 5, 1964.

Ю. ПОПОВ и Ю. ПУХНАЧЕВ,

инженеры. «Инфорга-65».

№ 8, 1965.

Л. ЧИЧЕРИНА. инж. «СЕ-

КАМ». № 6, 1965.

В. ГЛУШКОВ, акад. Элект-

ронные вычислительные

машины и будущее мате-

матики. № 6. 1965.

В. ТРАПЕЗНИКОВ, акад. Ав-

томатическое управление

и его экономическая эф-

фективность. №№ 11 —12,

1965.

Ю. ПОПОВ и Ю. ПУХНАЧЕВ,

инженеры. Пневмоника.

№ 1, 1965.

М. БОНГАРД, канд. физ.-мат.

наук. Моделирование про-

цесса узнавания. № 6,

1965.

К. МАРТЮШОВ, зам. минист-

ра электронной промыш-

ленности СССР. Транзи-

сторы — год 1965-й. № 7,

1965.

Р. СВОРЕНЬ, инж. Микро-

электроника наступает.

№ 10, 1964.

В. ФАБРИКАНТ, д-р физ.-мат.

наук Классика, кванты и

квантовая электроника.

№ 10, 1965.

Н. БАСОВ, чл.-корр. АН

СССР. Два направления в

современной физике. № 3,

1965.

А. ПРОХОРОВ, чл.-корр. АН

СССР. Из истории кванто-

вых генераторов. № 3,

1965.

А. ОРАЕВСКИЙ, канд. физ.-

мат. наук. Квантовые ге-

нераторы. № 3, 1965.

Парад лазеров. № 5, 1965.

(Окончание см. на стр. 8)

5

обработки и внедрение автоматизирован-

ных непрерывных процессов прокатки)

необходимо быстрее разрабатывать и

осваивать новые способы обработки мате-

риалов: гидроэкструзию, электроэрозион-

ные, электроимпульсные и электрохимиче-

ские, ультразвуковые методы.

Дальнейшее развитие должны получить

работы, направленные на внедрение новых

способов сварки: электроннолучевой, уль-

тразвуковой и холодной.

Учитывая быстрый темп автоматизации

технологических процессов и повышающие-

ся требования к точности обработки изде-

лий, нужно продолжать развивать исследо-

вания по созданию и совершенствованию

методов измерения и контроля в произ-

водстве.

Прогресс в промышленности существен-

ным образом зависит от наличия экономич-

ных и высококачественных материалов,

удовлетворяющих самым разнообразным

комплексам требований.

Огромное значение приобретают работы

по получению новых высокопрочных и жа-

ростойких материалов, сплавов и разнооб-

разных композиций из металлов и неме-

таллов.

Важнейшие задачи, стоящие перед метал-

лургией, решение которых будет способ-

ствовать ее дальнейшему техническому

прогрессу, связаны с проблемой прямого

восстановления металлов из руд (с обеспе-

чением высокой чистоты промежуточных и

конечных продуктов) и с освоением новых

процессов переработки и плавки металлов

в вакууме и инертных средах с применени-

ем электроннолучевой, дуговой и высоко-

частотной технологии.

Результаты физики твердого тела созда-

ют возможности существенного улучшения

материалов, применяемых в промышленно-

сти. Путем комбинации различных способов

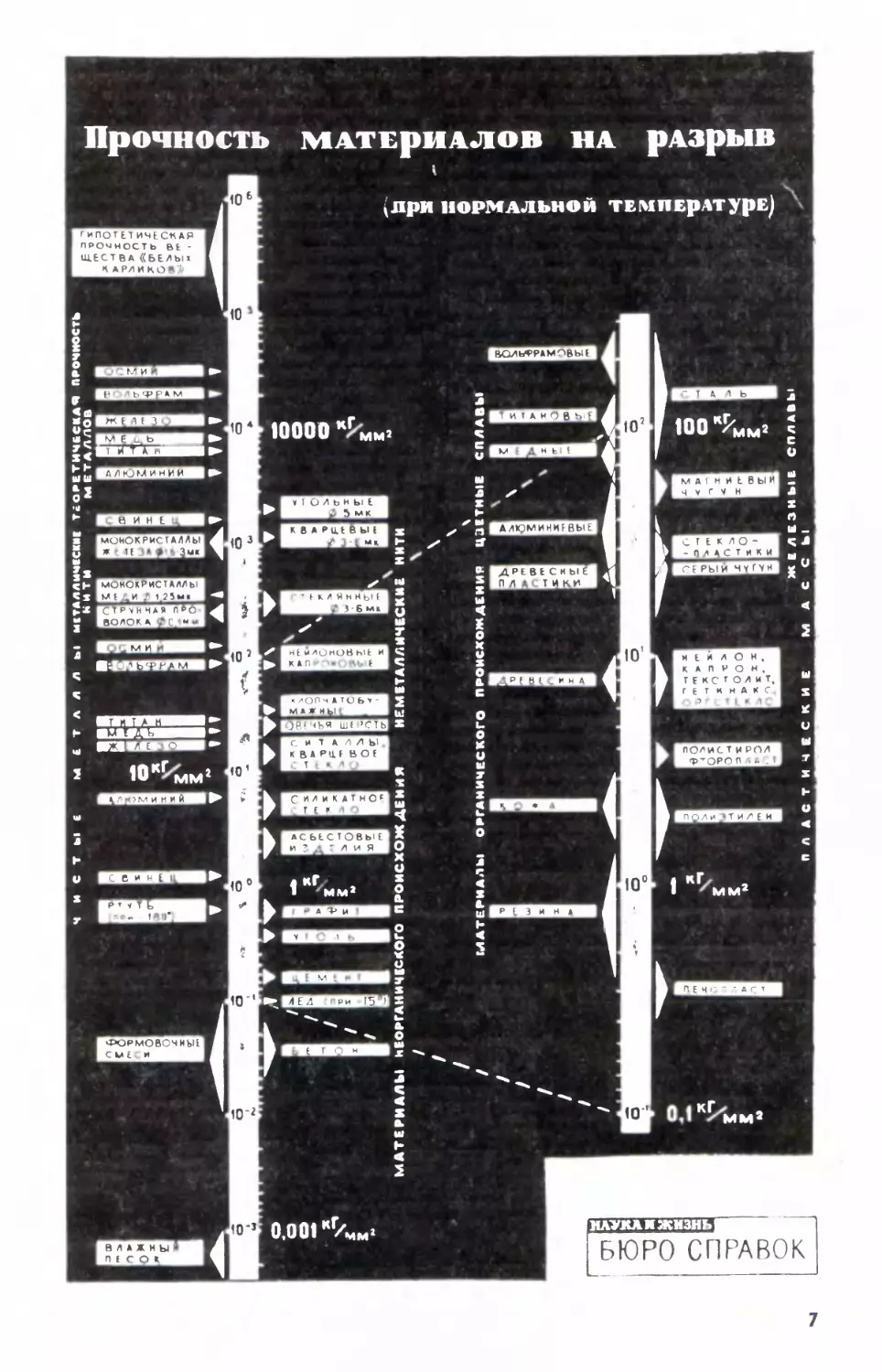

упрочнения в настоящее время прочность

конструкционных сталей может быть повы-

шена почти в два раза (данные о разрыв-

ной прочности различных материалов см.

на рис. на стр. 7.— Прим. ред.).

Главным препятствием на пути использо-

вания высокопрочных материалов в технике

является их существенно пониженная

пластичность. Поэтому основная задача в

разработке прочных конструкционных ма-

териалов — обеспечение целого комплекса

свойств, в первую очередь прочности, пла-

стичности, а также коррозийной стойко-

сти. Решение проблемы пластичности тре-

бует проведения глубоких теоретических

исследований электронной структуры, де-

фектов кристаллов, влияния примесей.

Изучение сверхчистых, идеальных моно-

кристаллов позволяет предвидеть появле-

ние материалов с рекордно высокими ме-

ханическими свойствами. Так, бездефект-

ным монокристаллам некоторых окислов

присуща прочность, в несколько раз пре-

вышающая прочность лучших сталей, в со-

четании с высокой пластичностью. Тугоплав-

кость таких кристаллических окислов, стой-

кость к воздействию агрессивных сред

и другие свойства дают им ряд преиму-

ществ перед металлами.

Для дальнейшего прогресса ряда обла-

стей техники необходимы поиски новых

Спентр конструкционных

материалов, которыми рас-

полагает современная техни-

ка, огромен: их количество

(с учетом всех видов и ма-

рон) достигло примерно 10

тысяч. В процессе работы

машин, приборов, сооруже-

ний материалы подвергают-

ся действию различных на-

грузок. И поэтому в отношег

нии прочности к материа-

лам могут предъявляться

весьма разнообразные тре-

бования. Одни материалы

должны выдерживать удар-

ные нагрузки, другие — мно-

гократно повторяющиеся»

третьи*—постоянные нагруз-

ки, но при повышенных тем-

пературах, и т. д. Сами на-

грузки могут быть простые

и комбинированные (напри-

мер» одновременное дей-

ствие растягивающих и

изгибающих усилий), посто-

янные и переменные. Одна-

ко при всем разнообразии

видов нагружения можно

для подавляющего числа ма-

териалов выделить главную

характеристику их механи-

ческих свойств. Это разрыв-

ная прочность, то есть вели-

чина разрушающего усилия,

отнесенная к единице пло-

щади (перпендикулярной к

направлению силы).

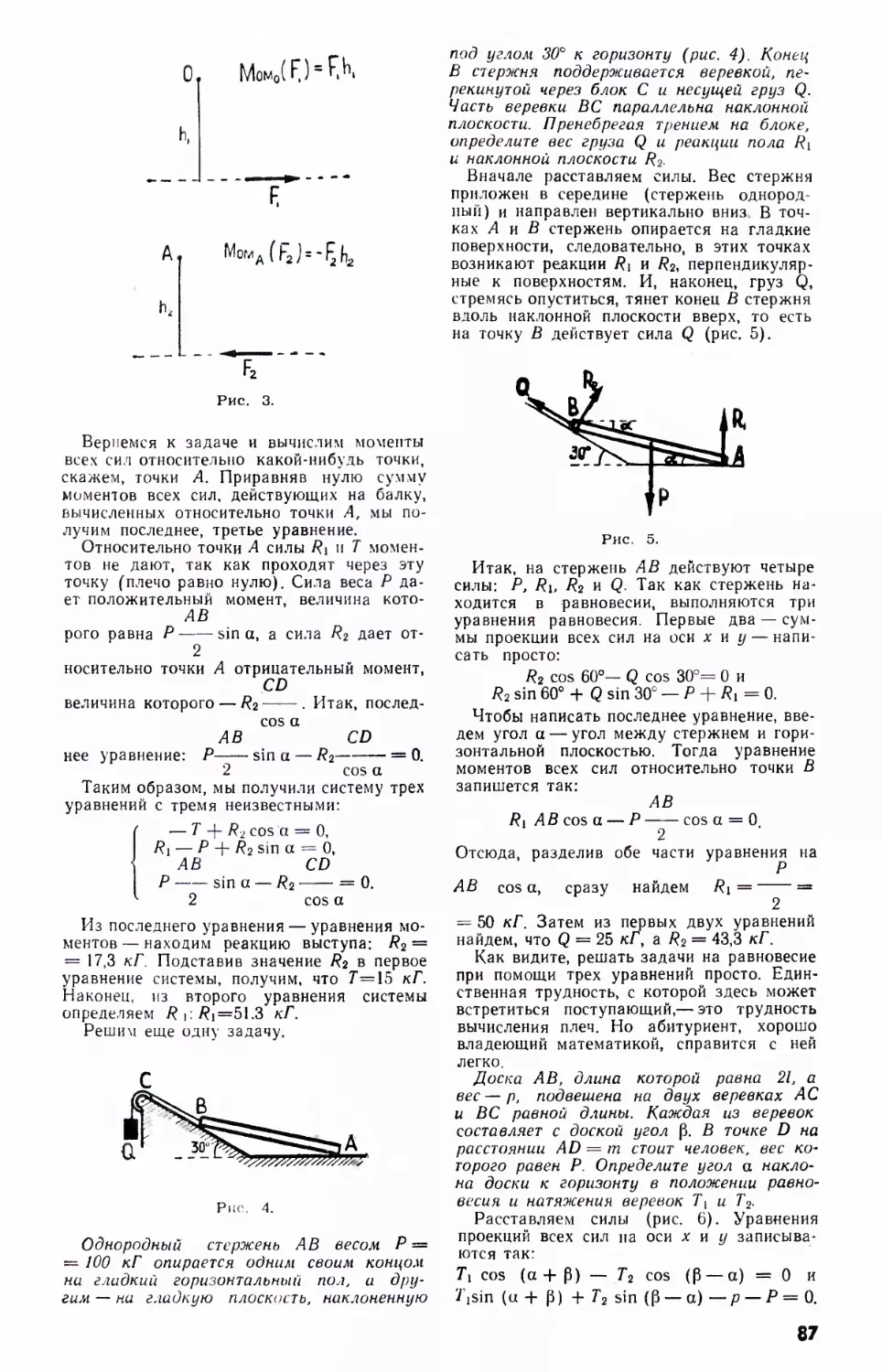

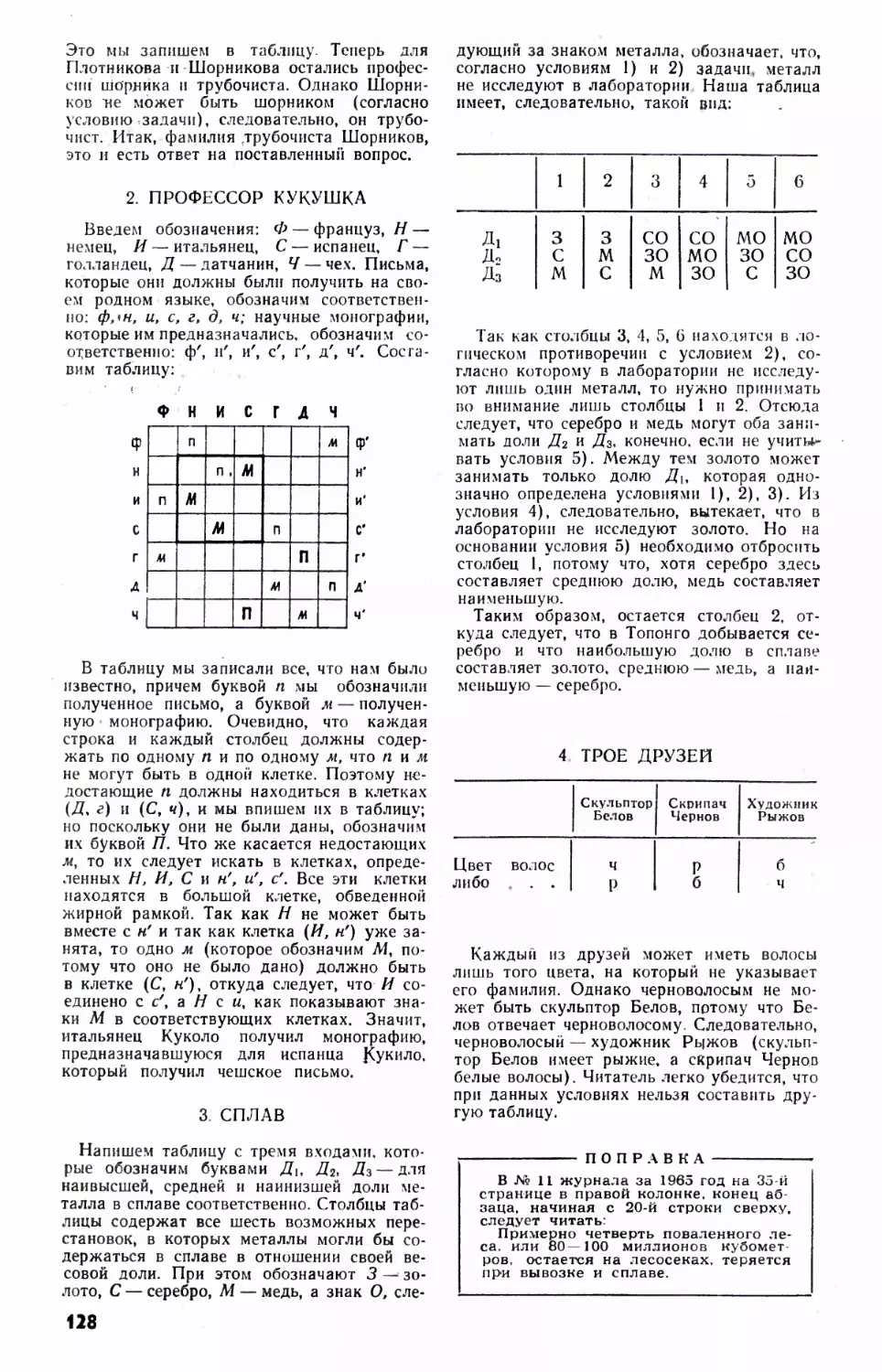

На рисунке справа указа-

ны величины разрывной

прочности (в кГ/см) ряда

наиболее часто применяе-

мых материалов. В тех слу-

чаях, когда необходимо бы-

ло показать, в каких интер-

валах находится прочность

данного материала, основа-

ние указывающего треуголь-

ника обращено к шкале.

Самая низкая разрывная

прочность •— у вдажного пе-

ска (в сущности, это проч-

ность водяной пленки, по-

крывающей отдельные пес-

чинки). Представление о

максимальной прочности

связано с веществом звезд»

называемых «белыми кар-

ликами». Под действием чу-

довищных давлений и тем-

ператур оголенные ядра ато-

мов такого звездного веще-

ства вступают в непосред-

ственное взаимодействие,

которое и определяет колос-

сальную прочность.

Повышение прочности со-

временных материалов, в

особенности металлов (на

графике под названием «чи-

стые металлы» имеются в

виду металлы, содержащие

не более 1% примесей), мо-

жет достигаться двумя путя-

ми. Первый Путь — сниже-

ние микроскопических неод-

нородностей и дефектов

строения (дислокаций), на-

пример, вытягиванием мате-

риала в тончайшие нити;

второй путь —создание в ма-

териале равномерно распре-

деленных барьеров, препят-

ствующих пластической де-

формации (достигается вве-

дением легирующих добавок,

термической, термомехани-

ческой и другими видами

обработки) Пока еще ни тот,

ни другой путь не позволил

даже близко подойти к

значениям теоретической

Прочности, то есть прочно-

сти идеального, бездефект-

ного металла.

Данные о прочности мате-

риалов взяты из советских

и зарубежных литературных

источников. Так как у каж-

дого материала существует

немало различных марок,

сортов, а результаты испы-

таний даже одного и того же

материала дают разброс (что

связано в основном с его

неоднородностью), то, есте-

ственно, однозначно опреде-

лить величину прочности

весьма затруднительно. При-

водимые усредненные Дан-

ные дают лишь общее пред-

ставление о прочности ма-

териалов. Для конкретных

инженерных расчетов необ-

ходимо обращаться к специ-

альным справочникам или

монографиям.

Профессор Б ГУЛЯЕВ,

Т. ГУЛЯЕВА.

Ленинград.

6

Прочность МАТЕРИАЛОВ НА рАЗрЫВ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

МЕТАЛЛОВ

7

технически ценных кристаллов и способов

их выращивания. Этим определяется серь-

езное значение теоретических и экспери-

ментальных исследований процессов обра-

зования и роста кристаллов, в особенности

крупных монокристаллов.

Работы по созданию сверхтвердых мате-

риалов занимают особое место по эффек-

тивности применения их результатов в ма-

шиностроении и буровой технике. Дальней-

ший прогресс в этом направлении зависит

от исследований поведения твердых тел,

изучения обратимых и необратимых фазо-

вых переходов при сверхвысоких давле-

ниях. Результатом этих исследований

должно быть создание крупных искусствен-

ных алмазов (пригодных для однокристаль-

ного инструмента и для буровой техники),

а также новых сверхтвердых материалов.

Дальнейшее развитие должны также по-

лучить исследования, направленные на раз-

работку физико-химических основ техноло-

гии получения полупроводниковых мате-

риалов, обеспечивающей повышение их

чистоты.

Ряд крупнейших задач стоит перед хими-

ческой промышленностью, уровень разви-

тия которой жизненно важен почти для

всех отраслей народного хозяйства. Наря-

ду с расширением производства и повыше-

нием качества продукции основной химии

должно быть резко увеличено производст-

во и ассортимент удобрений и средств хи-

мической защиты растений, универсальных

термопластичных, новых полимерных и ла-

кокрасочных материалов.

Серьезные проблемы стоят перед про-

мышленностью строительных материалов

в направлении создания производства прин-

ципиально новых неорганических строи-

тельных материалов и перед лесной и де-

ревообрабатывающей промышленностью —

в деле комплексного и рационального ис-

пользования древесного сырья и повыше-

ния качества целлюлозно-бумажной про-

дукции.

Только перечисление этих основных задач

народного хозяйства, связанных с химией,

показывает, какое обширное и ответствен-

ное поле деятельности открывается для

нашей химической науки.

Одна мз первоочередных стоящих перед

ней задач — разработка принципов, кото-

рые позволяют учитывать изменения, свя-

занные с переносом химических процессов

из лабораторных условий в промышленные,

то есть создание так называемой макроки-

нетики. Решение этой проблемы, требую-

щей совместных усилий химиков, физиков

и, по-видимому, математиков, должно при-

вести к разработке научных основ химиче-

ской технологии.

Серьезное народнохозяйственное значе-

ние имеет дальнейшее развитие работ по

кинетике горения, направленных на созда-

ние новых способов интенсификации и ре-

гулирования режимов горения, совершен-

ствование различных типов двигателей.

Перед химической наукой стоят большие

задачи по созданию высокоэффективных

путей переработки нефти и природного га-

за для обеспечения производства высоко-

качественных пластмасс, синтетического

каучука, химических волокон, синтетиче-

ских моющих средств и получения ряда

других важных для народного хозяйства

продуктов, а также сырья с высокой сте-

пенью чистоты. Особое место среди этих

задач занимают исследования по разработ-

ке микробиологических методов получения

белков, антибиотиков, биологически актив-

ных веществ, белково-витаминных кон-

центратов и жиров из очищенных жидких

парафинов и из природного газа. Это необ-

ходимо для обеспечения сельскохозяй-

ственных животных недостающим перева-

римым белком, а также замены пищевых

жиров и импортных растительных масел,

расходуемых на технические нужды.

Работами наших химиков должны быть

созданы все условия для полного прекра-

щения использования пищевых жиров в

производстве мыла.

Предметом особых забот по-прежнему

остается исследовательская работа в обла-

БЮРО СПРАВОК

В. ПАВЛОВ, инж. Одним уда-

ром. № 7, 1964.

Л. РОЗЕНБЕРГ. проф., и

Л. КОКИН. Модель «А».

№ 2. 1965.

А. НИКОЛАЕВ, канд. техн,

наук. Электрон обрабаты-

вает. № 5, 1963.

К. ЛЕВИТИН и А. МЕЛАМЕД,

инженеры. Холодная свар-

ка. № 9, 1963.

Н. ОЛЬШАНСКИЙ, канд. техн,

наук. Электрон сваривает.

№ 4, 1963.

К. КАРАНДЕЕВ, чл.-корр. АН

СССР. ИИС. № 1. 1962.

Е. МАКАРОВ, научн. сотр.

Для точных измерений.

№ 3, 1963.

Полимеры. Основные свойст-

ва (таблицы). №К2 2, 5 и

9. 1965.

М. СМЕЛЯНСКИЙ. канд.

техн, наук, К. ГУТТЕРМАН,

инж. Дуговая плавка в ва-

кууме. № 8, 1962.

М. СМЕЛЯНСКИЙ. канд.

техн. наук. Электрон пла-

вит. № 3, 1963.

А. НАШЕЛЬСКИЙ, канд.

техн. наук. Электрон про-

изводит зонную очистку.

№ 6. 1963.

Л. ГУССАК, канд. техн. наук.

Форкамерное зажигание.

№ 4, 1963.

В. ГОЛЬДАНСКИЙ. чл.-корр.

АН СССР. Некоторые проб-

лемы ядерной химии. Ко 3.

1963.

Н. ЖАВОРОНКОВ, акад. До-

рогой созидания. № 2.

1963.

В. ЛЕВИН, чл.-корр. АН

СССР. Макроскопическая

кинетика. № 2, 1965.

А. НЕСМЕЯНОВ, акад., В. БЕ-

ЛИКОВ, канд. хим. наук.

Синтетическая пища —

новая проблема химии.

№ 8, 1965.

В. КОРШАК. чл.-корр. АН

СССР, В. КУРАШОВ, канд.

хим. наук. На границе

фаз — новый способ по-

лучения полимеров. Ко И,

1963.

3

сти химии полимеров. Для целенаправлен-

ного синтеза полимерных веществ с зара-

нее заданным комплексом свойств необхо-

димо изучать принципы регулирования

строения полимерных молекул, определя-

ющего их физико-химические и химические

свойства.

Серьезное внимание следует уделить

развитию научных основ механики полиме-

ров, в частности исследованию химико-ме-

ханических эффектов при высоких скоро-

стях нагружения полимеров.

Совместными работами химиков и эконо-

мистов должны быть решены неотложные

вопросы рациональной структуры полимер-

ной промышленности. Без этого невозмож-

но обеспечить непрерывность всего про-

цесса разработки и промышленного про-

изводства полимеров. Очень важно соз-

дать базы для опытных и полупромышлен-

ных исследований, чтобы эффективно про-

водить освоение производства полимеров,

полученных учеными.

Эти исследования помогут промышленно-

сти наладить выпуск разнообразных мате-

риалов, в частности обладающих высокой

термо-, морозо-, хемо- и радиационной

стойкостью. Должны также синтезироваться

полимерные полупроводники, ионо- и

электронообменники. Неотложной задачей

является решение проблемы химической

модификации синтетических и особенно

природных полимерных веществ (хлопка,

древесины и т. п.), что позволит придать

этим материалам новые, более ценные

свойства.

В нашей стране имеются все возможно-

сти для развития работ по стабилизации

полимеров — важнейшей области полимер-

ной химии. Стабилизаторы обеспечивают

защиту изделия из природных и синтетиче-

ских полимерных материалов от различных

видов старения, наступающего под воздей-

ствием высоких и низких температур и све-

та, а следовательно, значительно повысить

срок их службы (см. 1-ю стр. цветной

вкладки.— Прим. ред.). Наряду с этим необ-

ходимо усилить изыскания новых пластифи-

каторов и других вспомогательных веществ

для синтетических полимерных материалов.

Важное значение приобретают исследова-

ния по разработке эффективных средств

защиты полимерных материалов от биоло-

гической коррозии.

Заслуживает внимания также разработка

лакокрасочных материалов с высокими

эксплуатационными и эстетическими свой-

ствами. Такие материалы нужны промыш-

ленности и строительству, в особенности

для работы в агрессивных средах и в раз-

личных климатических условиях.

Получение физиологически активных ве-

ществ для медицины и сельского хозяйст-

ва, новых веществ для «малой химии» свя-

зано со значительным расширением иссле-

дований по синтезу новых органических и

элементоорганических соединений.

Базу для создания новых неорганических

материалов (ситаллов, керамических мате-

риалов и т. п.) обеспечивает неорганиче-

ская химия. В этой области следует сосре-

доточить усилия на вопросах повышения

прочности и улучшения других конструкци-

онных свойств материалов. Необходимо

разработать принципы получения на основе

стекла материалов высокого качества, кото-

рые смогут заменить в ряде конструкций

металлы.

Развитие ряда отраслей промышленности,

создающих разнообразные материалы, в

значительной степени определяется уров-

нем добычи полезных ископаемых. Понят-

но, сколь важны в связи с этим исследова-

ния земной коры с применением комплек-

са точных методов в наиболее важных в

структурном отношении ее участках (на

Дальнем Востоке, в районе озера Байкал,

на Урале, на территории Западной Сибири,

на Балтийском кристаллическом щите и

Кавказе). Эти исследования имеют большое

значение для поисков полезных ископае-

мых на больших глубинах, а также на глу-

бине 3—5 километров. Важное значение

приобретают также геолого-географиче-

ские исследования материкового шельфа

для выявления месторождений нефти и

Е. ЧЕЧИК, инж. Синтетиче-

ские волокна. Кв 5, 1963.

А. ДЕНИСОВ, инж. Силико-

ны. Кв 11, 1963.

В. АЗЕРНИКОВ, инж. Вете-

ран не уходит в отставку.

№ 7, 1965.

Б. ДЕРЯГИН, чл.-корр. АН

СССР, В. РЯБОВ, канд.

хим. наук. Проблемы по-

верхности стекла. Кв 4,

1965.

Э. КАЧАРОВ, Э. НИГИН, на-

учи. сотрудн. Стеклянное

волокно. № 10, 1965.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, чл.-корр. АН

СССР. Опреснение мор-

ских и соленых вод. Кв 3,

1965.

С. НОВИКОВ. Поиск на Севе-

ре. Ke 1, 1963.

С. СОБОЛЕВ, д-р с.-х. наук.

В сельском хозяйстве

почва — главное средство

производства. Сохранить

и умножить ее богатст-

ва — дело государствен-

ной важности. Кв 4, 1962.

Н. ДУБИНИН, чл.-корр. АН

СССР. Достижения генети-

ки — сельскому хозяйст-

ву. Ке 9, 1965.

А. ЛУТКОВ, канд. биол. на-

ук. Полиплоидная свекла

претендует на первенство.

№ 4, 1962.

О. ПИСАРЖЕВСКИИ. Рекон-

струкция сорта. Ке 4, 1963.

Б. МОШКОВ, чл.-корр.

ВАСХНИЛ. Свет и урожаи.

Ке 3, 1964.

Б. ЛАЗАРЕНКО, д-р физ.-мат.

наук. К обмену веществ —

через энергообмен. Ке 5,

1964.

X. ПОЧИНОК, канд. хим. на-

ук, Б. ГУЛЯЕВ. КПД зеле-

ного листа. № 9, 1962.

А. ЛОМАГИН, канд. биол.

наук. Как защищаются и

лечатся растения. № 6,

1965.

Э. ТЕРЕХИН, канд. биол.

наук. Союзник селекцио-

нера — эксперименталь-

ная биология. Ке 10, 1965.

В. ЦЕРЛИНГ. Питание расте-

ний — под контроль хи-

мии. Ко 7, 1962.

Л. КАТОЛИН. Химия роста.

№ 1. 1965.

А. БОБЫЛЕВ, канд. биол.

наук. Карбамид — микрс

бы — мясо. № 4, 1964.

И. КАРПЕНКО. НОТ — союз

труда и науки. Ке 7, 1965.

Что такое организация и

управление. № 8, 1965.

природного газа, а также исследования,

направленные на использование глубинного

тепла.

При этом следует обратить внимание на

разработку новых геофизических и геохи-

мических методов исследования и создание

геофизических приборов, обеспечивающих

повышенную точность измерений (что осо-

бенно важно для магнито- и сейсморазве-

дочной аппаратуры), на разработку новых

методов поиска месторождений полезных

ископаемых, не выходящих на поверхность

земли.

Ряд крупных научных задач возникает в

связи с проблемами извлечения полезных

ископаемых из земных недр: установле-

ние рациональных параметров крепей,

создание безопасных способов разработки

пластов, опасных по внезапным выбросам

угля и газа и по горным ударам, изыска-

ние эффективных мер разрушения горных

пород, создание совершенных проходче-

ских комбайнов, устранение человеческого

труда на ряде подземных работ.

Обеспечение народного хозяйства прес-

ной водой очень тесно связано с изучени-

ем условий и процессов формирования

подземных вод. Должна быть решена про-

блема количественной оценки ресурсов

подземных вод, а также разработаны ме-

тоды их рациональной эксплуатации и охра-

ны от истощения и загрязнения. Большое

значение имеет изучение водных ресурсов и

средств улучшения водоснабжения пустын-

ных пастбищ и пустынь.

Следует уделять больше внимания раз-

работке основных принципов экономико-

географической оценки развития и ком-

плексного использования природных ресур-

сов различных районов СССР, составляю-

щих естественную основу развития народ-

ного хозяйства.

Одна из важнейших задач в этом направ-

лении, от решения которой зависит

повышение уровня нашего сельского хозяй-

ства,— проблема изучения почвенных бо-

гатств, повышение эффективности исполь-

зования земель на основе ирригации, ме-

лиорации, применения научно обоснован-

ных способов обработки земли и внесения

удобрений.

Необходимость более рационального ис-

пользования биологических ресурсов тре-

бует дальнейшей разработки проблемы

сохранения и воспроизводства естественных

сообществ (популяций) животных и расте-

ний. Исследования численности и динамики

популяций, а также взаимоотношений ме-

жду различными видами животных и расте-

ний должны содействовать разработке

мероприятий по борьбе с вредителями

сельского хозяйства и переносчиками за-

болеваний.

Должны продолжаться исследования,

направленные на использование пищевых

и минеральных ресурсов океанов и морей,

а также по реконструкции рыбного про-

мысла рек и внутренних морей страны, по

разработке рациональных систем ведения

рыбного промысла на основе расширенно-

го воспроизводства биологической продук-

тивности водоемов и реконструкции реч-

ной и морской фауны путем создания бла-

гоприятных условий для расширенного вос-

производства ценных видов рыб.

Подъем уровня сельскохозяйственного

производства, дальнейшее развитие меди-

цины, а также ряда отраслей легкой и пи-

щевой промышленности самым тесным

образом связаны с достижениями в области

биологических наук.

Разработка методов направленного изме-

нения наследственности организмов путем

перестройки молекулярной структуры нук-

леопротеидов должна привести к коренно-

му перелому во всей проблеме управле-

ния наследственностью организмов и от-

крыть неограниченные перспективы прак-

тического создания ценных форм микро-

организмов, растений и животных.

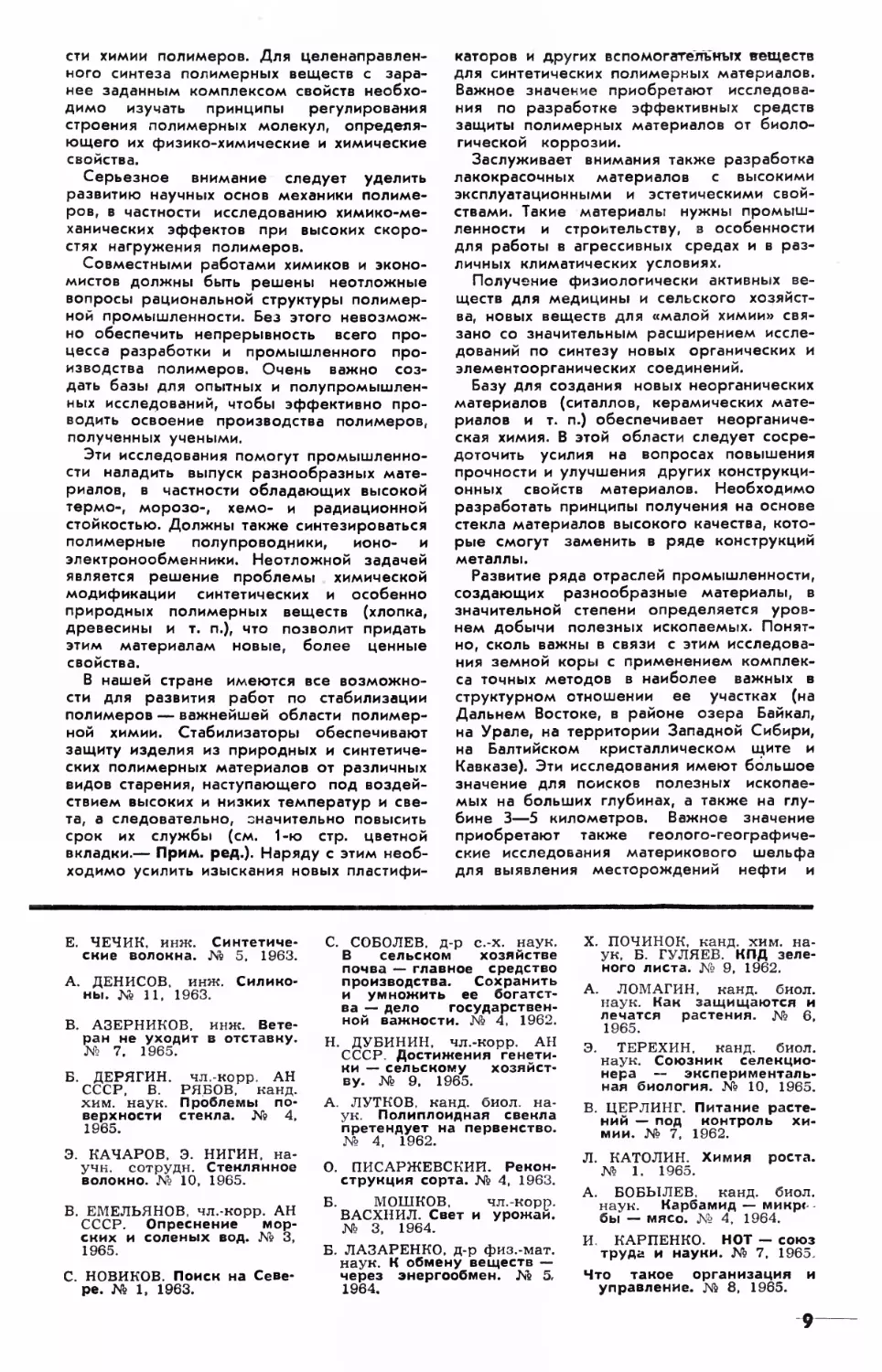

Для практики сельского хозяйства уже

теперь имеют большое значение селекци-

онно-генетические работы, в том числе с

применением методов гетерозиса (см.

стр. 11.— Прим, ред.), полиплоидии и мута-

генеза, открывающие новые пути интенси-

фикации сельскохозяйственного производ-

ства за счет внедрения более продуктив-

ных сортов растений и пород животных.

Генетические исследования находят свое

применение и в мирном использовании

атомной энергии, в борьбе с нерегулируе-

мым повышением фона радиации на Зем-

ле, в проблеме рака, в важнейших с прак-

тической точки зрения проблемах вирусо-

логии, в освоении космоса.

Синтез веществ с заданным типом био-

логического действия, основанный на

изучении строения и физиологической

активности природных соединений, позво-

лит создать новые высокоэффективные

препараты для медицины и сельского хо-

зяйства. Разработка способов регуляции

биосинтетических процессов должна послу-

жить основой повышения продуктивности

сельскохозяйственных животных и расте-

ний, а также микроорганизмов, используе-

мых для получения антибиотиков. Весьма

перспективны исследования по искусствен-

ному изготовлению полноценных пищевых

и кормовых продуктов на основе химиче-

ского и микробиологического синтеза.

Для успешного выполнения ответствен-

ных задач, стоящих перед наукой, важное

значение имеет сосредоточение научных

сил и средств на разработке наиболее ак-

туальных направлений, повышение эффек-

тивности труда ученых и четкая организа-

ция быстрого внедрения научных резуль-

татов в практику.

Повышение эффективности научно-иссле-

довательской работы может быть достигну-

то при выполнении следующих главных

условий: во-первых, коренного изменения

организации труда ученых, автоматизации

эксперимента и осуществления других мер,

необходимых для сведения к минимуму

непроизводительной траты времени высо-

коквалифицированным научным персона-

лом, и, во-вторых, оснащения научных учре-

10

• КОММЕНТАРИЙ

ГЕТЕРОЗИС-КЛЮЧ

К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

«Гетерозис — это особая, повышенная

продуктивность и жизнеспособность гиб-

ридных форм, полученных от специально

подобранных родителей» — такое определе-

ние явлению дает член-корреспондент АН

СССР Н. П. Дубинин.

Во всем мире получили признание меж-

линейные гибриды кукурузы. Для их полу-

чения каждую из родительских линий семь

поколений подряд подвергают принудитель-

ному самоопылению, тщательно оберегая

растения от «чужой» пыльцы. Из года в год

растения чахнут, становятся все более и бо-

лее хилыми. На восьмой год родительские

линии скрещивают между собой и — уже

на девятый! — из семян этих «заморышей»

получают могучие растения. Они дают уро-

жай, с лихвой возмещающий затраты на

кропотливую и долгую предварительную се-

лекционную работу: урожайность гибридов

самоопыленных линий на 20—30 процентов

выше, чем у обычных сортов.

Для получения гибридных семян необхо-

димо исключить всякую возможность само-

опыления, то есть нужно, чтобы материн-

ские растения опылялись только отцовской

пыльцой. Сначала добивались этого тем, что

на всех материнских растениях вручную

обрывали метелки — мужские соцветия.

Это очень трудоемкая операция, не под-

дающаяся в силу многих причин механиза-

ции.

Сейчас задачей селекционеров-генети-

ков—задачей, над которой они активно и

успешно работают,— является создание и

внедрение в практику гетерозисных гибри-

дов пшеницы. Сложность этой работы в

том, что у пшеницы и тычинки и пестики

находятся в одном цветке. Удалить тычинки

из каждого цветка на поле — практически

невыполнимая задача. И создание гибридов

пшеницы было бы невозможным, если бы

селекционеры не открыли явление цито-

плазматической мужской стерильности —

сокращенно ЦМС.

Обнаружили это явление в 30-х годах.

Селекционеры подметили, что отдельные

экземпляры кукурузных растений имеют

стерильную — неспособную оплодотворить

женский цветок — пыльцу. Дальнейшее изу-

чение показало, что это свойство передает-

ся по наследству, но не ядром зародыше-

вой клетки, а ее протоплазмой, которую за-

родыш получает почти исключительно от

матери.

Пшеничных растений, обладающих ЦМС,

в природе найти не смогли. Но их удалось

получить искусственно.

Мы уже сказали, что необходимым для

гибридизации условием является стериль-

ность мужских цветков у материнских рас-

тений. Но столь же необходимо, чтобы ра-

стения-потомки, получившиеся в результате

такого скрещивания, обладали плодовитой—

или, как называют ее селекционеры, фер-

тильной — пыльцой. Удалось добиться и

этого. Были найдены растения, которые при

скрещивании со стерильными формами вос-

станавливали у потомства фертильность

пыльцы.

Следует подчеркнуть и еще одну слож-

ность работы по получению гибридов по-

добного рода. Имея растения только со сте-

рильной пыльцой, селекционеры не могли

бы вывести материнскую линию: ведь са-

моопыление ее невозможно. Поэтому в про-

цессе семилетней работы над линией нужно

иметь и растения со стерильной пыльцой и

растения-аналоги, то есть растения того

же сорта, со всеми теми же наследственны-

ми задатками, но не обладающие ЦМС. На

сортоучастке растения со стерильной пыль-

цой и растения-аналоги высеваются рядом,

чтобы обеспечить возможность опыления.

в в

АВ АВ

АВ АВ

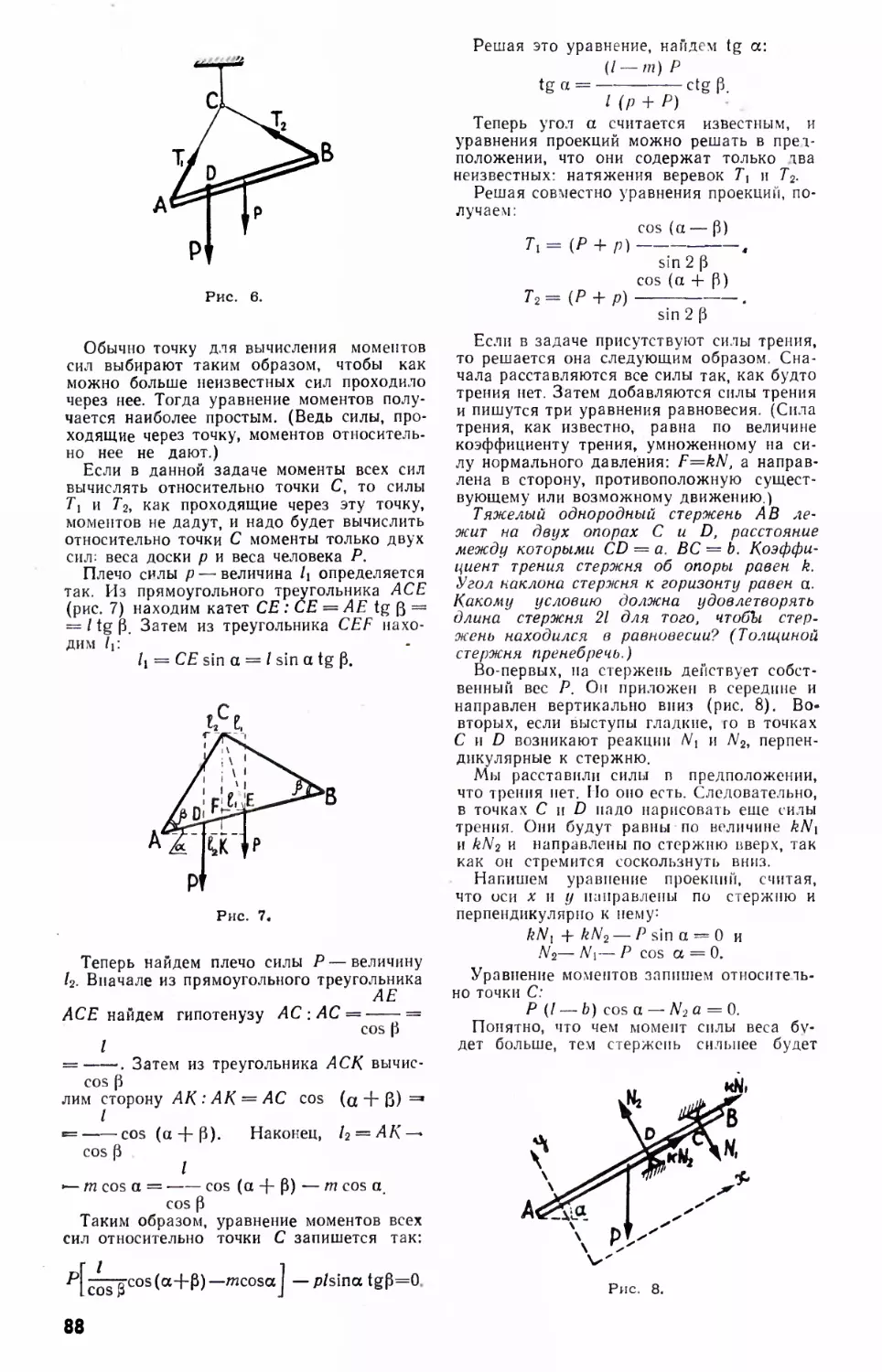

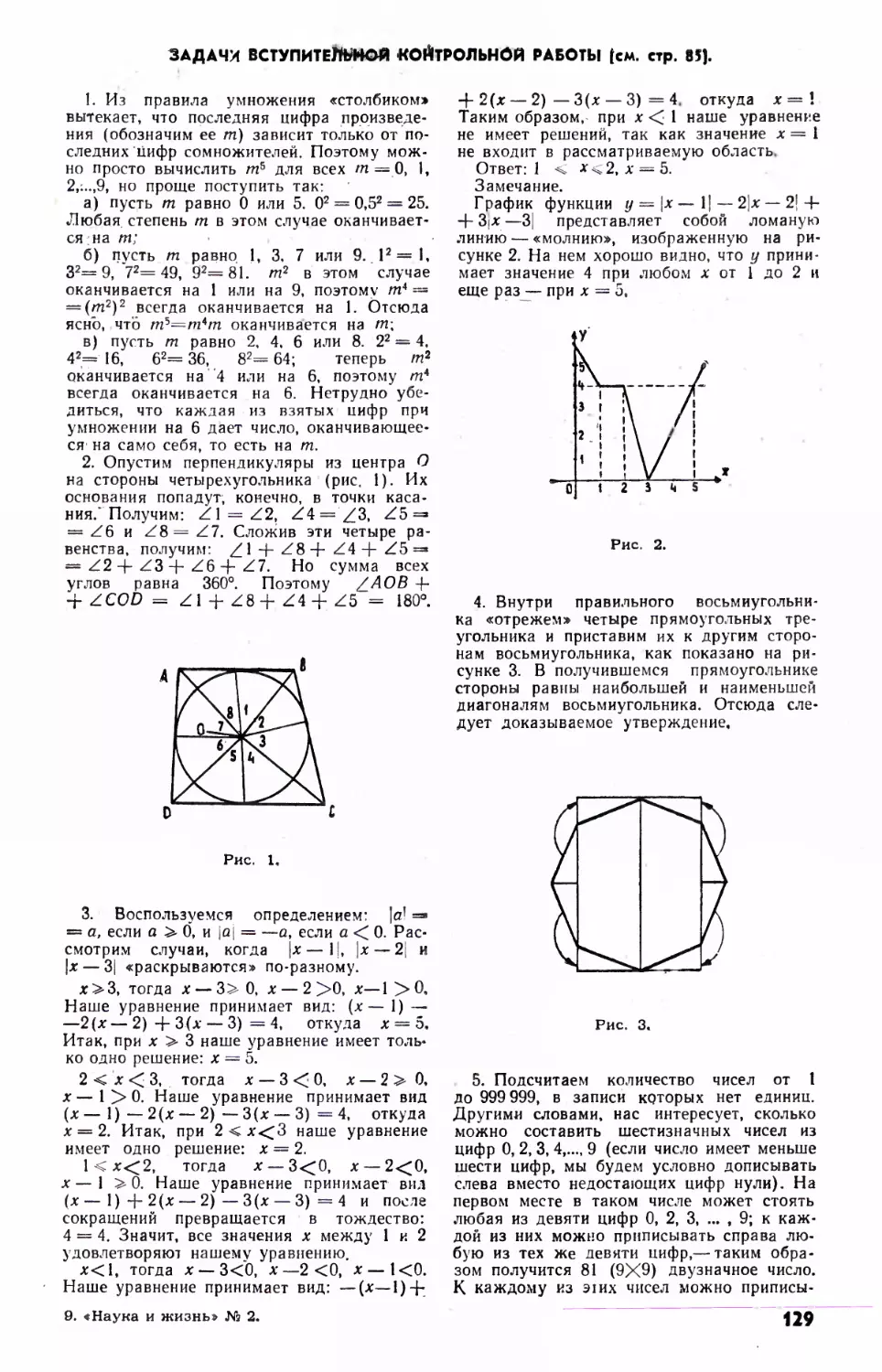

А — растение материнской линии с ЦМС.

А1 — аналог растения материнской линии,

обладающий фертильной пыльцой.

В — растения отцовской линии, обладаю-

щие способностью восстанавливать фер-

тильность пыльцы у гибридов.

АВ — растения-гибриды с фертильной

пыльцой.

ждений оборудованием, находящимся на

уровне мировой науки и техники.

Для выполнения первого условия боль-

шое значение имеет решение вопроса о

предоставлении руководителям научных

учреждений права свободно распоряжаться

финансовыми средствами в пределах уста-

новленных ассигнований и более гибко ре-

шать вопросы о штатах.

Несмотря на то, что проблема организа-

ции научного труда является крайне важ-

ной, не менее остро стоит в нашей науке

вопрос об обеспечении современными при-

борами и оборудованием.

11

Роль такого оборудования в процессе

научного исследования лишь отдаленно

может быть уподоблена роли оборудова-

ния в производстве. Если устаревшее, но

годное оборудование в промышленности,

снижая производительность труда, все же

позволяет получить продукцию, то устарев-

шее оборудование в науке ставит предел

в получении самой научной продукции, ко-

торая не может быть простым повторени-

ем известного. И поэтому, очевидно, пра-

вильнее будет такая аналогия: устаревшее

оборудование в науке равносильно отсут-

ствию оборудования в производстве.

Необходимо четко представлять, что но-

вая техника научного эксперимента — это

не вопрос удобства, точнее, не только во-

прос удобства или некоторого повышения

производительности научного труда, а не-

пременное условие его плодотворности.

В истории науки найдется множество при-

меров, когда создание нового прибора

вызывало исключительно глубокие измене-

ния в развитии и даже зарождении целых

областей науки. Достаточно упомянуть

микроскоп и микробиологию, спектроскоп

и спектральные методы в астрофизике и

аналитической химии. Афоризм «За каж-

дым знаком после запятой стоит откры-

тие» не сильно гиперболизирует дей-

ствительное положение вещей.

Я затронул только самые общие прин-

ципы подхода к рассматриваемой пробле-

ме, которые, как мне кажется, должны учи-

тываться при решении вопросов о разви-

тии научного приборостроения в нашей

стране.

Хотелось бы сделать несколько замеча-

ний в связи с проблемой внедрения.

Мы много говорим о внедрении научных

достижений в практику, поскольку видим

немало недостатков в этой области нашей

деятельности. Известно, что в ряде случа-

ев открытия первостепенной важности, сде-

ланные советскими учеными, впервые на-

ходят техническое применение за рубежом,

и мы вынуждены догонять иностранную

технику в таких областях, где научный при-

оритет принадлежит нам.

Следует отметить, что не все отрасли

техники и промышленности в этом отноше-

нии находятся у нас в одинаковом положе-

нии. Есть отрасли, в которых на основе

наших научных, конструкторских и техно-

логических разработок создаются новые

первоклассные машины и оборудование,

находящиеся на уровне лучших миро-

вых стандартов либо даже превосходя-

щие их.

Однако имеются области промышленно-

сти, в которых, несмотря на наличие пер-

воклассных ученых, хороших исследователь-

ских институтов, работающих в соответ-

ствующих областях науки (таких, как, на-

пример, химия), мы имеем существенное

отставание в разработке технологических

процессов, в создании заводских установок

для получения новых веществ, синтезиро-

ванных нашими учеными.

Возникает вопрос: почему в пределах

нашей страны возможны такие контрасты,

когда одна отрасль опережает, а другая

отрасль отстает от зарубежного уровня?

Этот вопрос достоин пристального внима-

ния, и в частности внимания экономистов.

Хочу разъяснить, чем, как мне кажется, не-

обходимо заинтересоваться экономистам.

В тех отраслях техники, где мы имеем

передовые достижения в области создания

нового оборудования или новых техноло-

гических процессов, эти достижения не при-

ходят случайно: они являются результатом

большой работы, которую совместно про-

водят научно-исследовательские, в том чис-

ле и академические институты, отраслевые

институты, в основном решающие техноло-

гические задачи, конструкторские бюро,

разрабатывающие оборудование, опытные

производства, осуществляющие его провер-

ку и освоение, и, наконец, промышленные

предприятия.

Естественно, что содержание всех этих

организаций связано с определенными рас-

ходами, то есть является некоторым бреме-

нем для экономики. Однако в результате

этой работы создается оборудование высо-

кого качества, экономичное по расходу ма-

териалов и энергии, надежное в работе.

Экономические расчеты, по-моему, по-

кажут, что расходы, которые несет народ-

ное хозяйство на содержание проектно-

конструкторских институтов и опытных

производств, полностью компенсируются

выгодами от перечисленных преимуществ.

Экономистам нужно было бы проанали-

зировать структуру нашей химической про-

мышленности, выяснить, насколько она под-

готовлена к освоению достижений науки,

то есть существует ли и здесь такая же

стройная система — от научно-исследова-

тельских институтов через конструкторские

бюро и опытные заводы до промышленных

предприятий,— как в тех областях, в кото-

рых мы имеем передовые достижения.

И мне кажется, что такой анализ выявил бы

определенные недостатки в отстающих от-

раслях промышленности.

При этом, конечно, дело не только в про-

порциях распределения средств внутри

этих отраслей промышленности. Помимо

этого, должна быть обеспечена такая систе-

ма работы, которая создает заинтересован-

ность работников в развитии наиболее пе-

редовых направлений в технике и промыш-

ленности.

Решения сентябрьского Пленума ЦК

КПСС создают все условия для того, что-

бы отрицательные явления в промышлен-

ности, мешавшие единству и непрерывно-

сти процесса внедрения, были ликвидиро-

ваны.

Я смог коснуться, разумеется, лишь не-

которых вопросов, связанных с техническим

прогрессом и достижениями науки, опреде-

ляющими его. Обсуждение важнейших во-

просов развития науки на ближайшие годы

позволит выявить ее наиболее перспектив-

ные области и будет тем самым содей-

ствовать повышению общего уровня науки,

техники и промышленности нашей страны.

12

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

Э. КОЛЬМАН и О. ЗИХ.

Библиотечка «занимательных наук» пополняется. В скором времени на книжной

полке рядом с «Популярной астрономией» К. Фламмариона, «Занимательной геохи-

мией» А. Ферсмана, серией широко известных книг Я. Перельмана станет «Занима-

тельная логика» Э. Кольмана и О. Зиха. Ее в настоящее время готовит к выпуску

издательство «Наука».

Для того чтобы решить большинство задач, помещенных в книге, вполне доста-

точно знаний, полученных в средней школе. В более сложных случаях, когда реше-

ние связано с методами логики высказываний и логики классов, на помощь придет

популярное изложение этих методов, приведенное в книге.

«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»,— гласит известная истина. Однако спо-

собность правильно оценить ситуацию, умение веско и доказательно высказать свое

мнение либо возразить, когда это потребуется,— эти свойства не приходят сами со-

бой. Они воспитываются, тренируются, «шлифуются». В этом-то и поможет «Занима-

тельная логика», которая открывает возможность испробовать свои силы, свою про-

ницательность и сообразительность. Она поможет также овладеть методами современ-

ной формальной логики, которую называют еще математической, или символической,

логикой. Математическая логика имеет теперь не только теоретическое, но и большое

практическое значение, так как широко используется при создании различных кибер^

нетических устройств, «думающих» автоматов и т. п.

А. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

В части А приведены задачи, решение ко-

торых дано без применения методов мате-

матической логики, что, однако, не озна-

чает, будто эти методы к ним неприме-

нимы. В этих задачах такое применение

либо невыгодно, так как они решаются и

без него, либо нужно использовать более

сложные части современной логики, чем те,

которые изложены в книге.

1. Книги и профессии

Каждый из пяти друзей имеет по одно-

му сыну. Каждый сын одолжил книгу у од-

ного из друзей своего отца. Все эти друзья

имеют фамилии, которые произошли от на-

званий профессий, однако ни у кого фами-

лия не совпадает с его профессией. Сын

кузнеца взял книгу Кузнецова; он же тезка

профессии сына Кузнецова и одновременно

того, чью книгу взял сын Кузнецова. Из-

вестно, что фамилия плотника не Столяров

и что плотник взял книгу Шорникова. Како-

ва фамилия трубочиста? (Согласно старой

традиции, сын наследует профессию своего

отца.)

2. Профессор Кукушка

Профессор Кукушка послал своим колле-

гам в семь стран свои научные работы, пе-

репутав конверты. Чех Кукачка, интересую-

щийся орлами, получил письма на датском

языке и статью о фламинго, которая была

предназначена французу Куку. Последний

получил итальянское письмо и статью о

клесте, предназначенную для голландца

Кокока, который получил испанское письмо

и монографию о лазоревке, интересующую

датчанина Кукена, получившего статью об

орлах. Итальянец Куколо, интересующийся

пчелоедом, получил немецкое письмо, а

• КНИГИ В РАБОТЕ

немец Кукук, интересующийся ласточка-

ми,— французское.

Кто получил статью, предназначавшуюся

для испанца Кукило, и на каком языке бы-

ло написано письмо, которое Кукило по-

лучил?

3. Сплав

О сплаве, состоящем из неодинаковых

весовых долей золота, серебра и меди, из-

вестно, что:

1) ни один из металлов, которые иссле-

дуют в лаборатории, не составляет в спла-

ве долю большую, чем золото;

2) если золото составляет некоторую из

низших долей веса в сплаве, то его не ис-

следуют в лаборатории;

3) лишь один металл не исследуют в ла-

боратории;

4) в лаборатории не исследуют тот ме-

талл, весовая доля которого в сплаве одно-

значно определена предыдущими усло-

виями;

5) если серебро или медь составляет

среднюю долю в сплаве, тогда медь состав-

ляет долю большую, чем металл, который

добывают в Топонго.

Спрашивается: какую долю — большую,

среднюю, меньшую — составляет каждый из

металлов в сплаве, какой металл не иссле-

дуют в лаборатории и какой добывают в

Топонго?

4. Трое друзей

В кафе встретились три друга: скульптор

Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов.

«Замечательно, что один из нас имеет бе-

лые, один черные и один рыжие волосы,

но ни у одного из нас нет волос того цвета,

на который указывает его фамилия»,— за-

метил черноволосый. «Ты прав»,— сказал

Белов.

Какой цвет волос у художника?

13

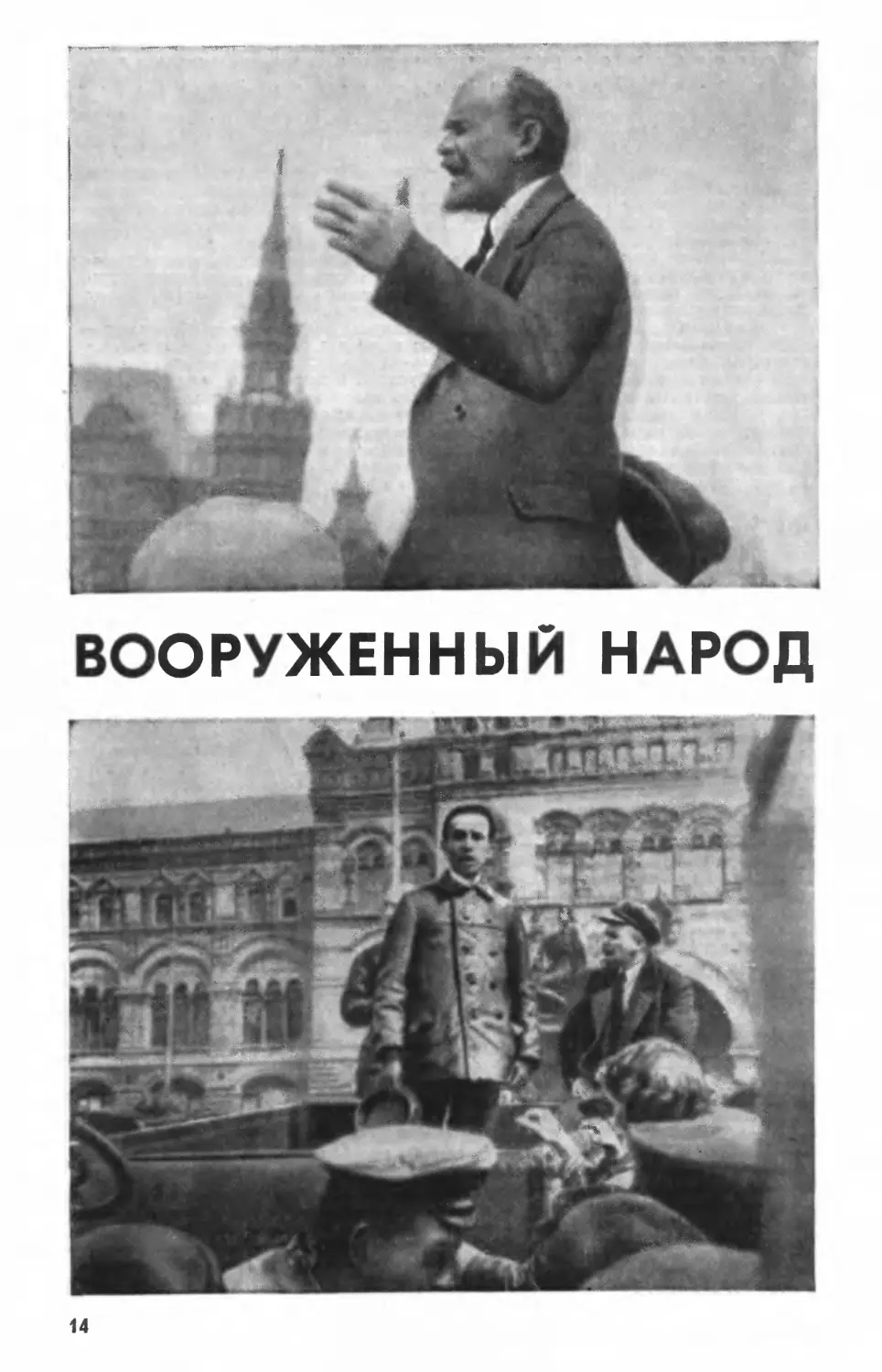

ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД

14

В феврале 1918 года отряды красных бойцов нанесли под Нарвой и Псковом со-

крушительное поражение войскам германских империалистов. Эта победа молодой

Советской республики стала днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Мы публикуем фотографию В. И. Ленина, несколько документальных кинокадров,

рассказывающих о жизни Красной Армии в 1918—1919 годах (эти кинокадры хранятся

в Центральном государственном архиве кинофотодокументов СССР), и фото листовок,

которые были выпущены в эти годы.

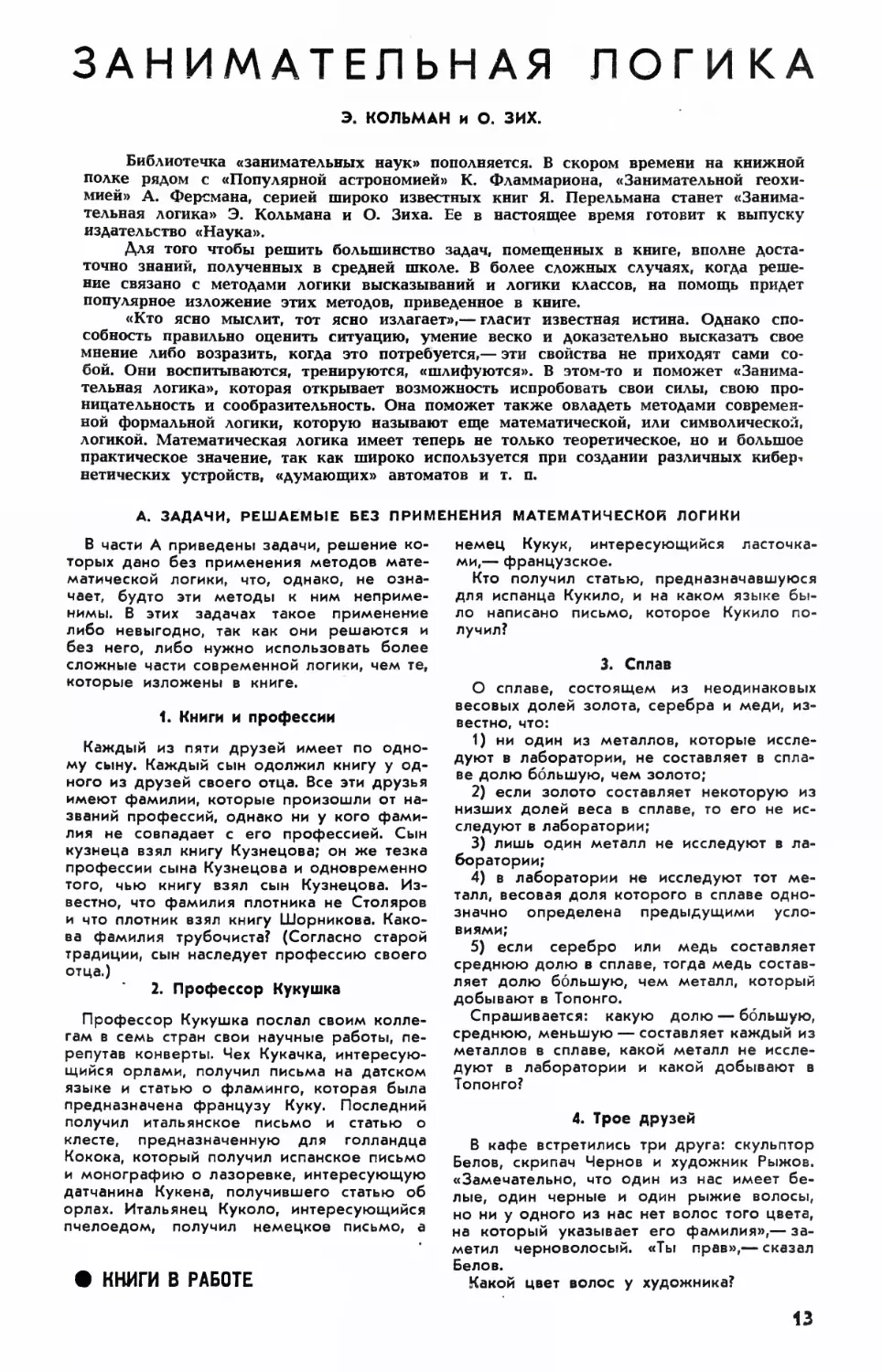

25 мая 1919 года. Республи-

ка Советов отмечала День

всеобщего военного обуче-

ния. Это был праздник на-

рода, ведущего трудную

борьбу с белогвардейщиной

и интервентами. В Москве,

на Красной площади, перед

рабочими выступил с речью

Владимир Ильич Ленин. Он

сказал: «До сих пор воен-

ное дело было одним из ору-

дий для эксплуатации про-

летариата классом капита-

листов и помещиков... Но

эта самая прочная опора

буржуазии падет, когда ра-

бочие возьмут в свои руки

винтовку, когда они начнут

создавать свою огромную

армию пролетариата, нач-

нут воспитывать солдат, ко-

торые будут знать за что

они воюют...»

Публикуемая фотография —

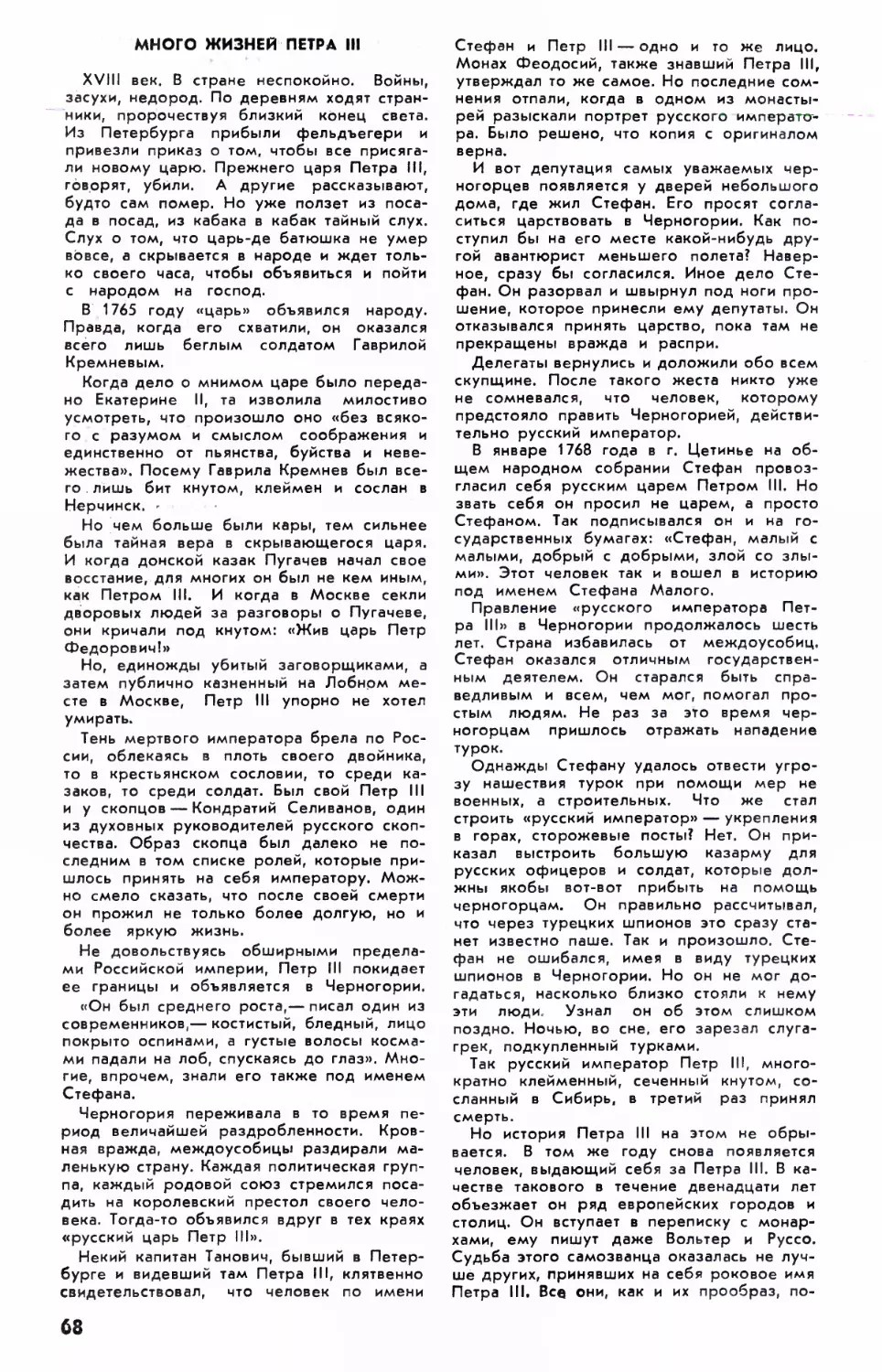

|В. И. Ленин на празднике

Ъсевобуча — сделана опера-

тором А. Левицким.

На празднике Всевобуча вы-

ступил венгерский комму-

нист, заместитель нарко-

ма по военным делам Вен-

герской социалистической

республики Тибор Самуэли.

В этом же году он был убит

белогвардейцами.

Одна из листовок, кото-

рые были выпущены в пери-

од создания Красной Армии.

ВЕЛИК О Е

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Фотодокументы

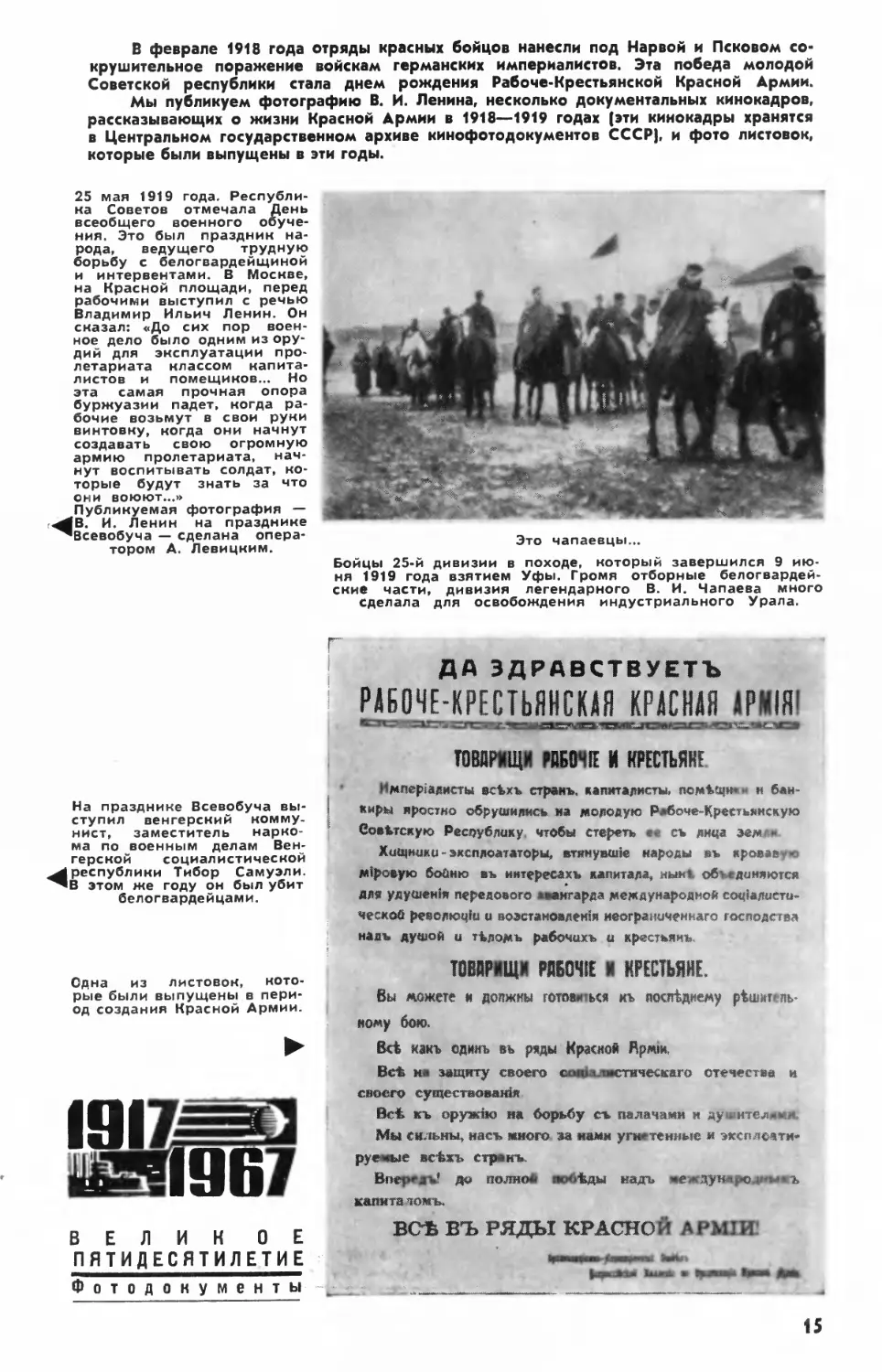

Это чапаевцы...

Бойцы 25-й дивизии в походе, который завершился 9 ию-

ня 1919 года взятием Уфы. Громя отборные белогвардей-

ские части, дивизия легендарного В И. Чапаева много

сделала для освобождения индустриального Урала.

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМ1Я1

ТОВАРИЩИ КБОТ1Е И КРЕСТЬЯНЕ

♦ Им nepi а диеты вс1хъ странъ. капиталисты, помощи» и и бан-

*мры яростно обрушились на молодую Рабоче-Крестьянскую

Советскую Республику чтобы стереть •« сь лица зем *

Хищники - эксплуататоры, втянувшее народы въ кровавую

м1ровую бойню въ интересах* капитала, иынь об - единяются

для удушенй передового авангарда международной соц!алисти-

ческой революции и возстаноалежя неограниченная господства

иадъ душой и тЪдомъ рабочихъ и крестьян!».

Т0ВЙР«ЩИ РАБОЧЕЕ И КРЕСТЬЯНЕ.

Вы можете и должны готовиться къ яосггЬдиему р!шхт ель-

кому бою.

Bet кзкъ один* въ ряды Красной Ярмм.

B<rfc мв защиту своего одЩалмстическаго отечества и

своего существования

Вс€ къ оружие на борьбу съ палачами и душителями.

Мы сильны» насъ много за нами угнетенные и эхеплоатн*

руеыые вс4хъ стран*.

Впереди! до полной вобйды надъ ме*дунаро.п‘м»ъ

капиталом*.

ВСЬ ВЪ РЯДЫ КРАСНОЙ АРМ1И:

15

Летом 1918 года от руки

контрреволюционера пал

замечательный большевик

В. Володарский. Его име-

нем был назван один из

вооруженных отрядов пи-

терского пролетариата, за-

печатленный в этом кино-

кадре.

Листовка 1918 года.

ВЕЛИК О Е

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Фотодокументы

№ш (пиши Шм йФм tajfc

ПОМНИ, ТОВАРИЩЪ-КРАСНОДРИЕЕЦЪ!

Солдатъ Красной Арм1и? Ты защитнике ««тертнн» рабочмхъ я

бЗДНЬЙшаго Крестьянства «м* ГжЬшй «г*-

ffoto ж» жегдж П тмчгх. гонят аванЬ? «шкот » нё унижай его

<т» Оруж1е вручено ТёбЪ млггм>ллй служен»»

Г« ^1Й oppkie держи его- ЕГЬ порядка « ИИ»»П. »<• inrfUft . • 1 Н ЛМ

>«мкм< .w^hwx'X «&а*й

Будь ГОТОВЬ м» Итикаву мрвдн») <к»^пшй жтйг»> груд»,?, НЙ

защиту угнетенныхь К» точенъ ® ж исполнении прикезояъ

Вх«1и в^й QW яъ д$л*> »шшйй йй йгжк»й i-p»!K,vn, Нйкогяй не пере-

ставай учиться воевать.

Г»удк wttxa скроменъ з воа^ержанъ. *п»гл не растроить рядояь

Красной Арм1и. w «ятго ®ъ И«т<

Никогда не ропщи противъ своей1 власти н»? ж*«ит содействуй ей

В Ь ея ВНЛИКОЙ работъ а* ту»уджй»цкк?«» . »* к UwwH* «нааСукм кгысги-

гж» и j^ywr** *>й асярвлтУ их-^ *

Не поддавайся алоетной клевета враговъ Советской &шсти

мма ей шякШ «зианишиа йЩ/ лмт^-а. жфош

Живи wws* ** ладу егъ бЪлиЪйшимъ нясеяен1емъ» оберегай его

грудь и не покушаясь на плоды тгого труда

Kf-awa A|«w Будь wsr^a чутокъ кь иесправсзливост» не

«ЙО8& рещ.амфШййЖ» у «»**«» «-к *т>кь

Будъ »fip*w*b р*#ъ»ма«лы» .-«к^и.емькх'гй—первый<--ёъ борьб г

послам*-гь огсту пленж.

Подавай примерь бодрости смелости н

ДИС ШШЛ-Н ы

Omw йчддрржмвай товарищее1йй духь cast»* г»

Някйс^не порывай жйжАСМЭМ «» жм«я мши.

у чествуй яъ его партНь не замыкайся отъ иен

Ьсмии’т К|>^нй» Куды iwh груамч

«н^ж будь cw««s»»fe

ыж «ш« тш м жы ш• it «вв^

-_53? .’ «rtirsssrr SrT: М *«*»

16

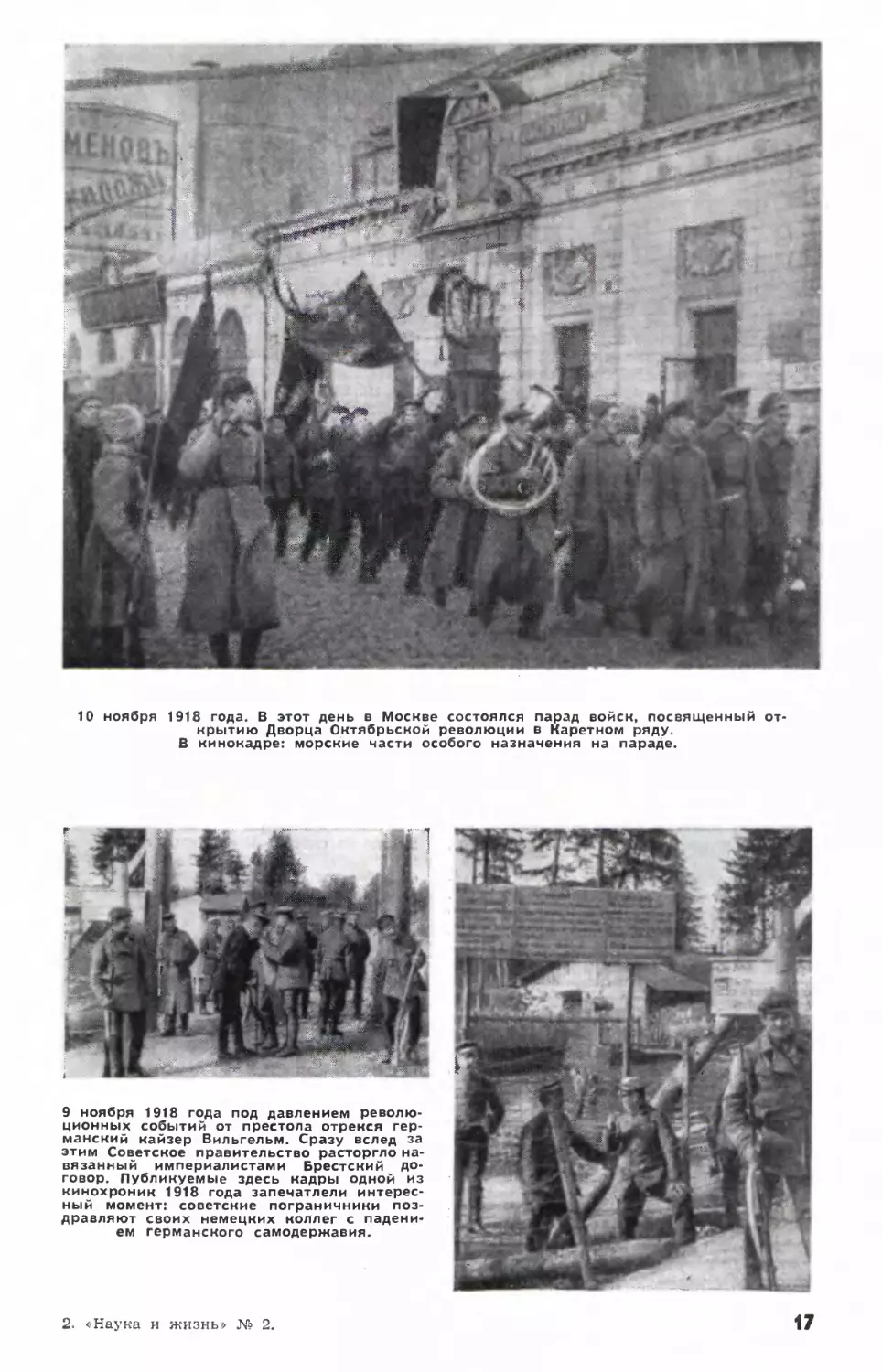

10 ноября 1918 года. В этот день в Москве состоялся парад войск, посвященный от-

крытию Дворца Октябрьской революции в Каретном ряду.

В кинокадре: морские части особого назначения на параде.

9 ноября 1918 года под давлением револю-

ционных событий от престола отрекся гер-

манский кайзер Вильгельм. Сразу вслед за

этим Советское правительство расторгло на-

вязанный империалистами Брестский до-

говор. Публикуемые здесь кадры одной из

кинохроник 1918 года запечатлели интерес-

ный момент: советские пограничники поз-

дравляют своих немецких коллег с падени-

ем германского самодержавия.

2. «Наука и жизнь» № 2.

17

ППШШШШВ---

РЕФЕРАТЫ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

Б конце прошлого года в Центральном

лектории Всесоюзного общества «Знание»

состоялось несколько бесед на тему «Эконо-

мическая наука и руководство народным

хозяйством». На одной из таких встреч с

большим успехом выступил известный со-

ветский экономист член-корреспондент АН

СССР А. М. Румянцев.

Сегодня мы публикуем реферат доклада

А. М. Румянцева, а также ответы на вопро-

сы, которые были заданы лектору.

Известно, что экономическая система

определяется отношениями собственности,

а ее совершенство согласно с преодолени-

ем прошлых отношений и, следовательно,

широтой действия экономических законов,

свойственных системе.

Социальная история общества подошла к

вершинам своего развития: наша страна

осваивает практику коммунистического

строительства. Здесь встает совершенно но-

вая и очень трудная проблема всесторонне-

го, постоянного подчинения экономических

законов воле общества, или, что то же са-

мое, использования экономических законов.

«Речь идет не о том, чтобы просто знать тот

или иной закон, а о том, как, познав эти

законы, их использовать»,— говорит А. М.

Румянцев.

Вообще говоря, эта проблема существо-

вала всегда, но в досоциалистических обще-

ствах использование законов в интересах

всех членов общества, как правило, невоз-

можно. В них господствует стихийное дей-

ствие законов экономики. Только победа

пролетарской революции ставит эту про-

блему как повседневную проблему хозяй-

ствования. При этом чем более развитым

становится социалистическое хозяйство, чем

более оно растет и усложняется, тем боль-

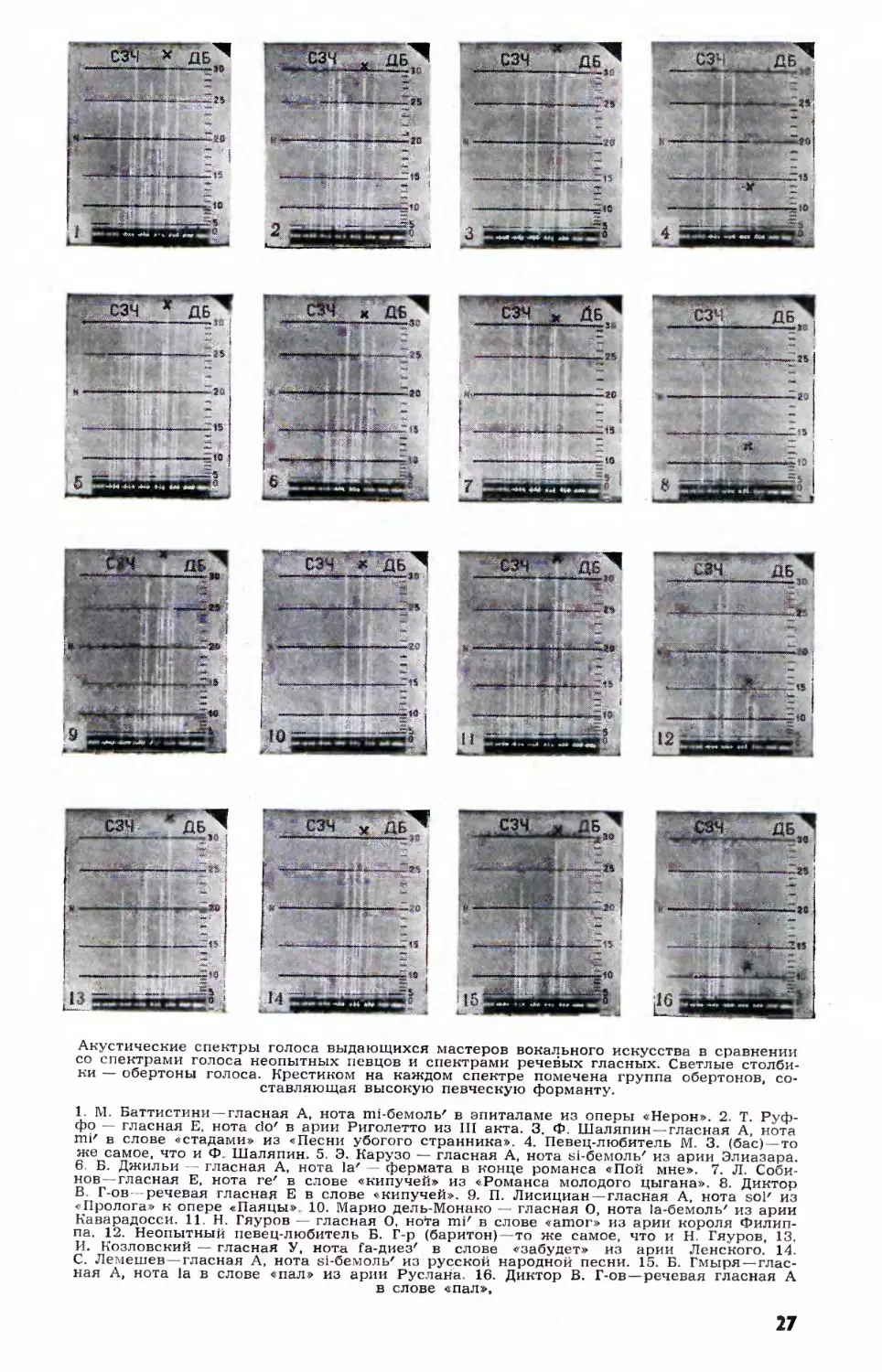

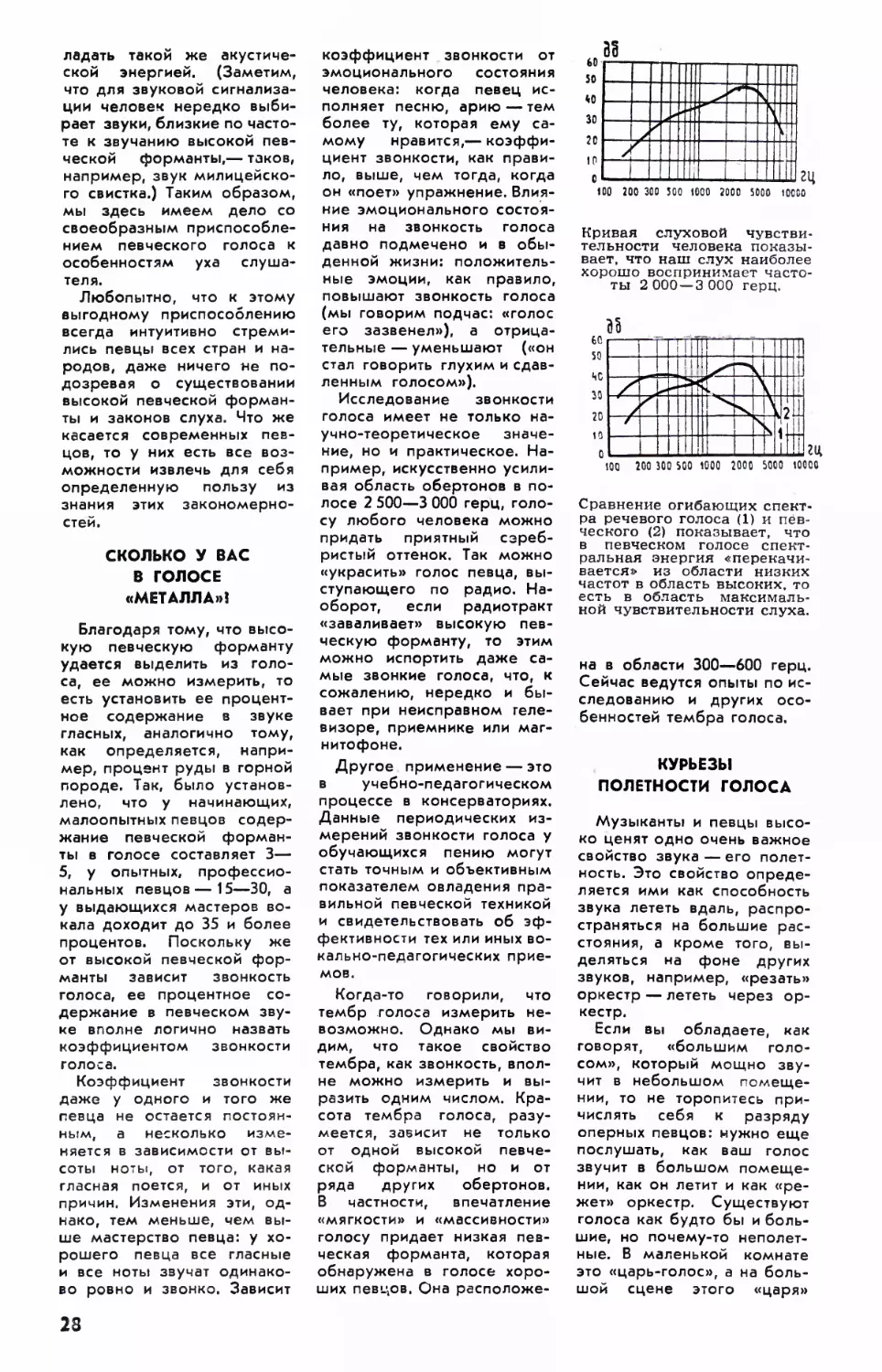

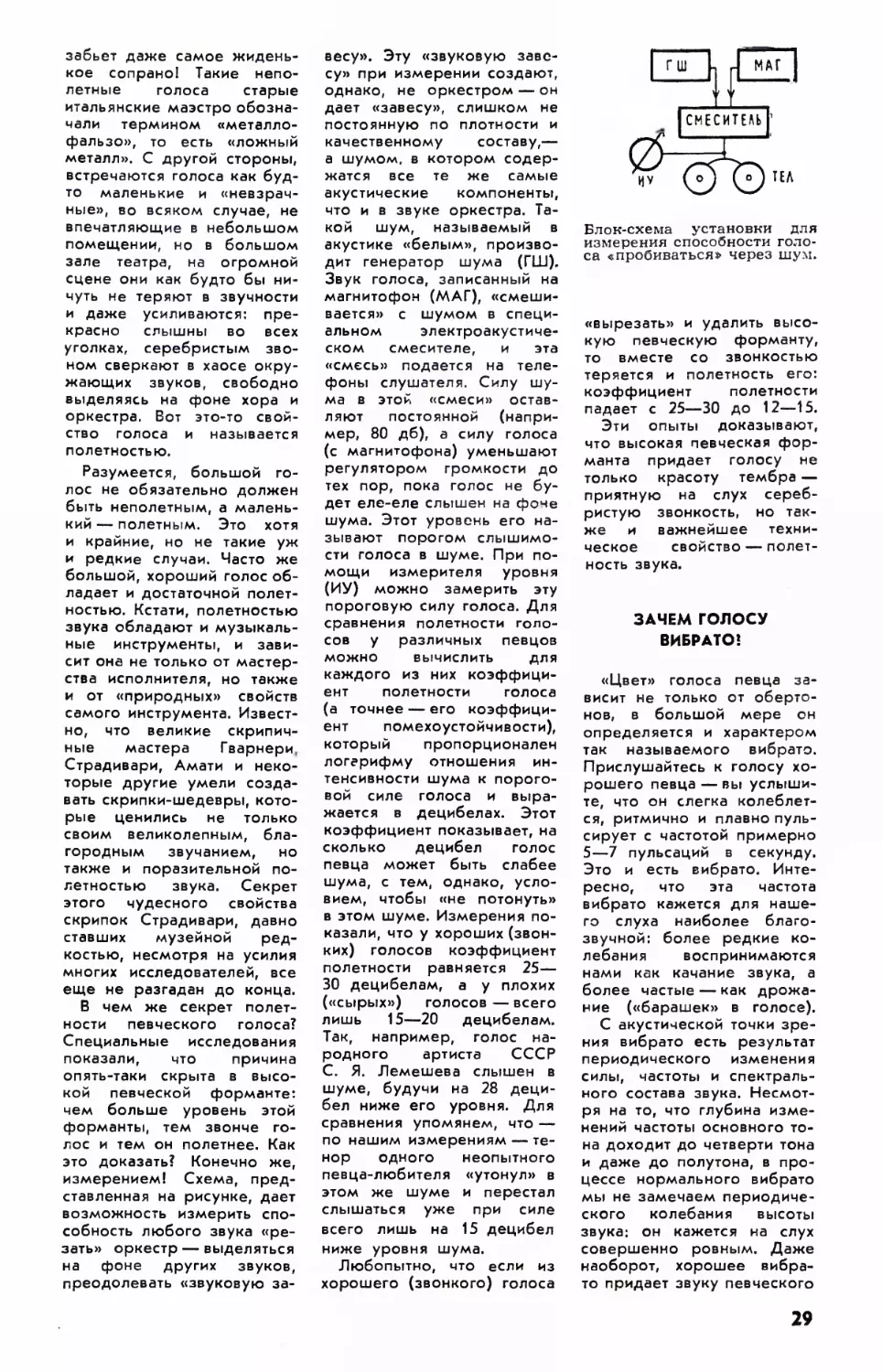

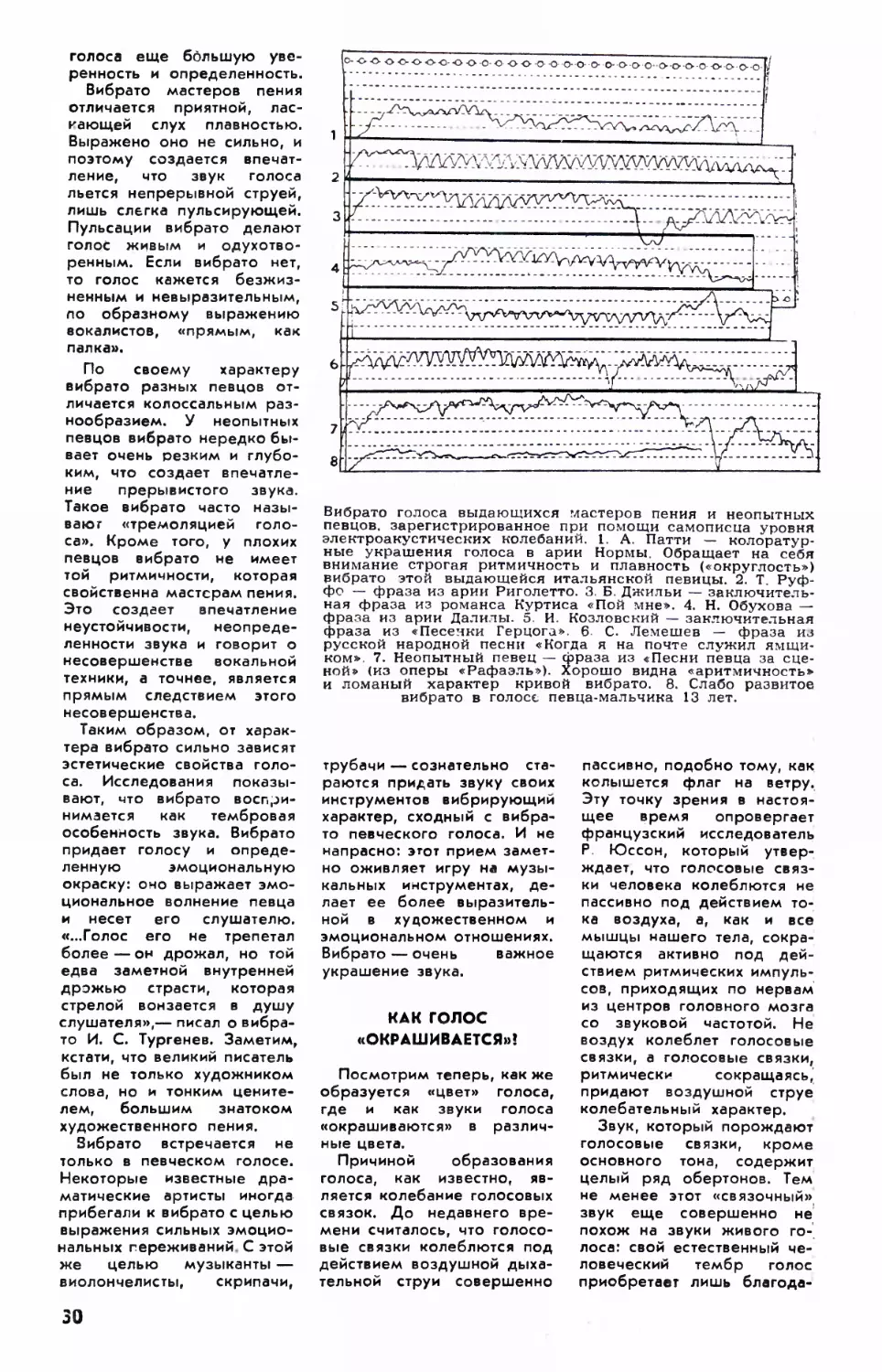

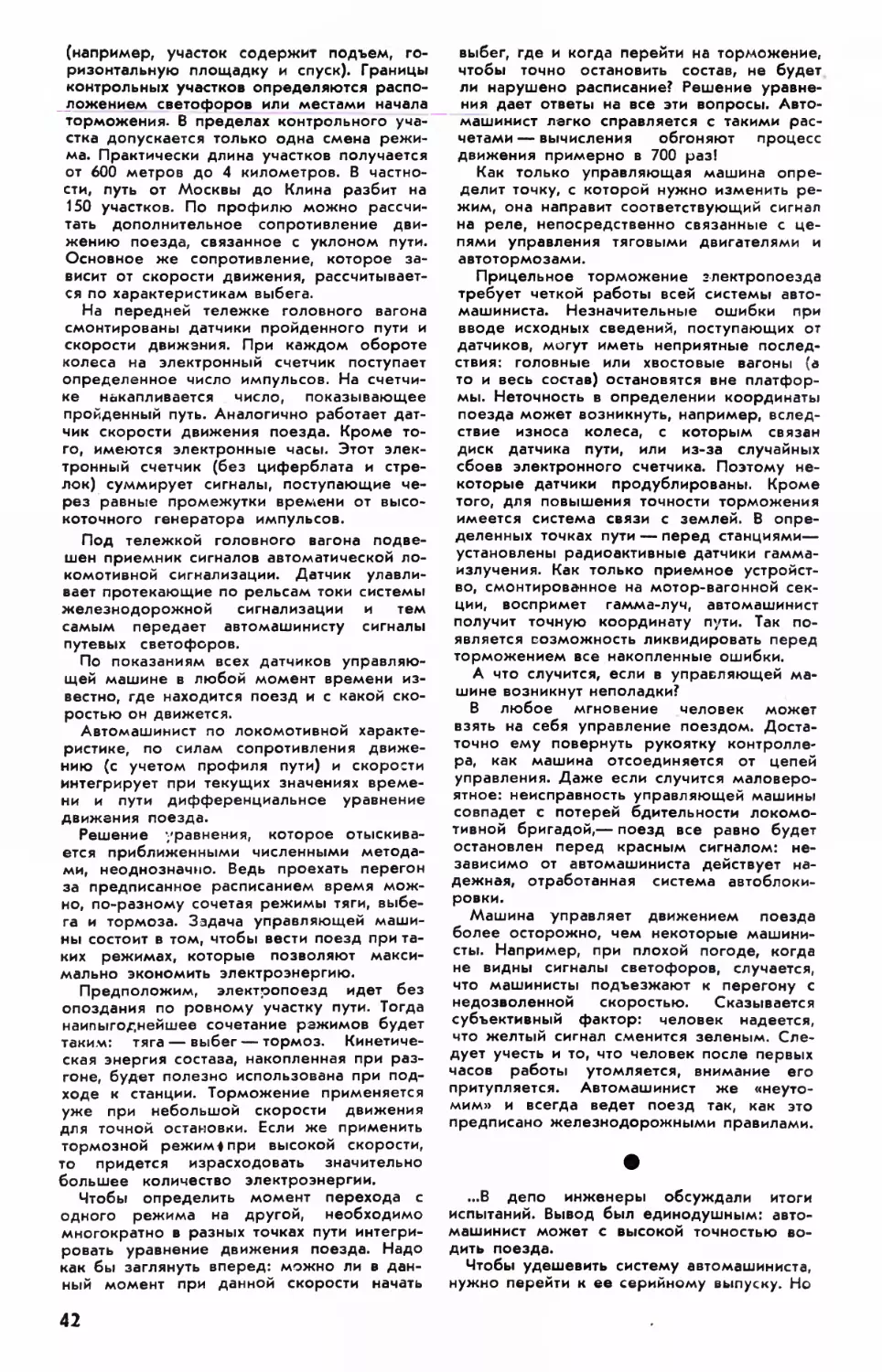

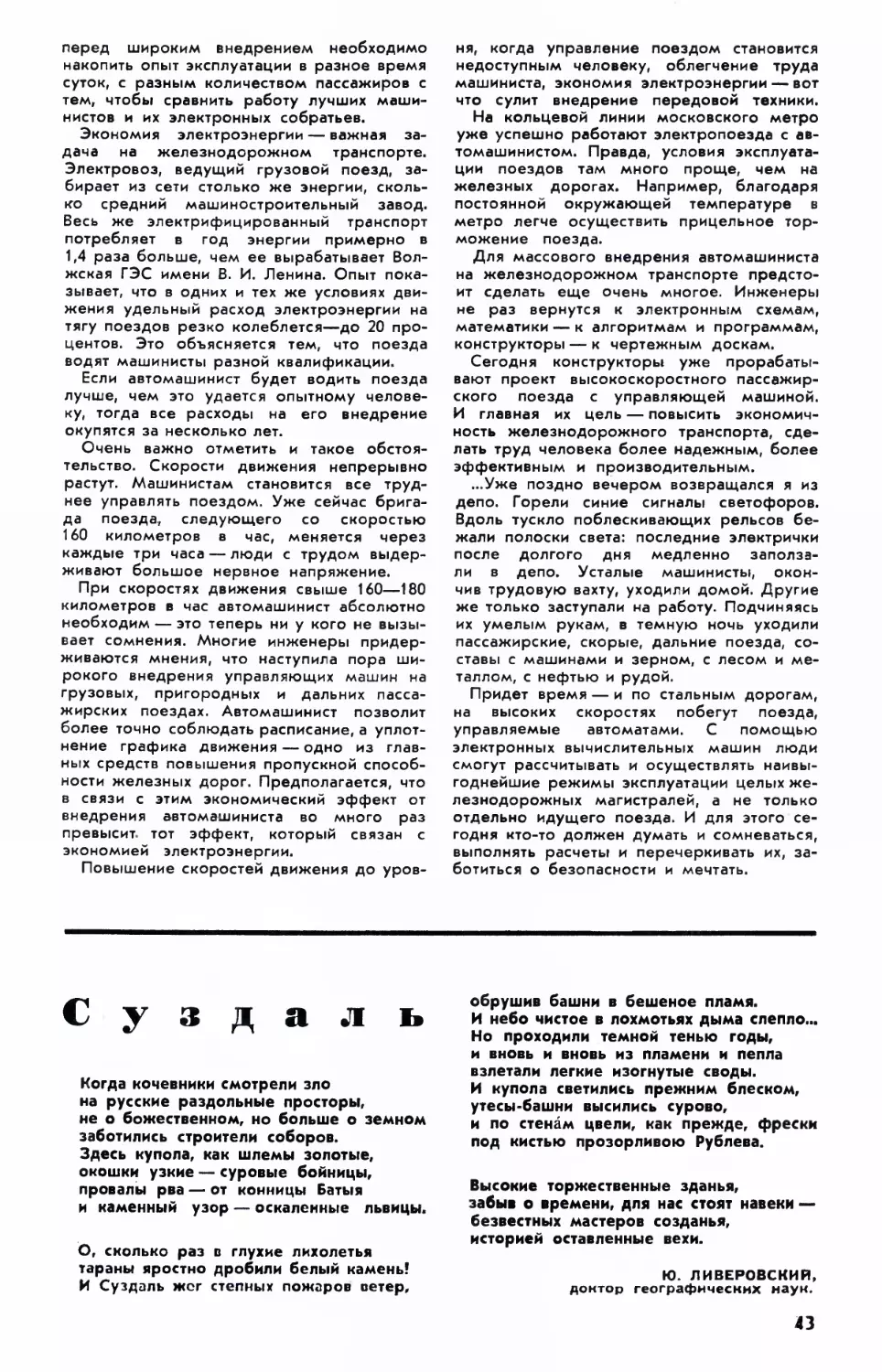

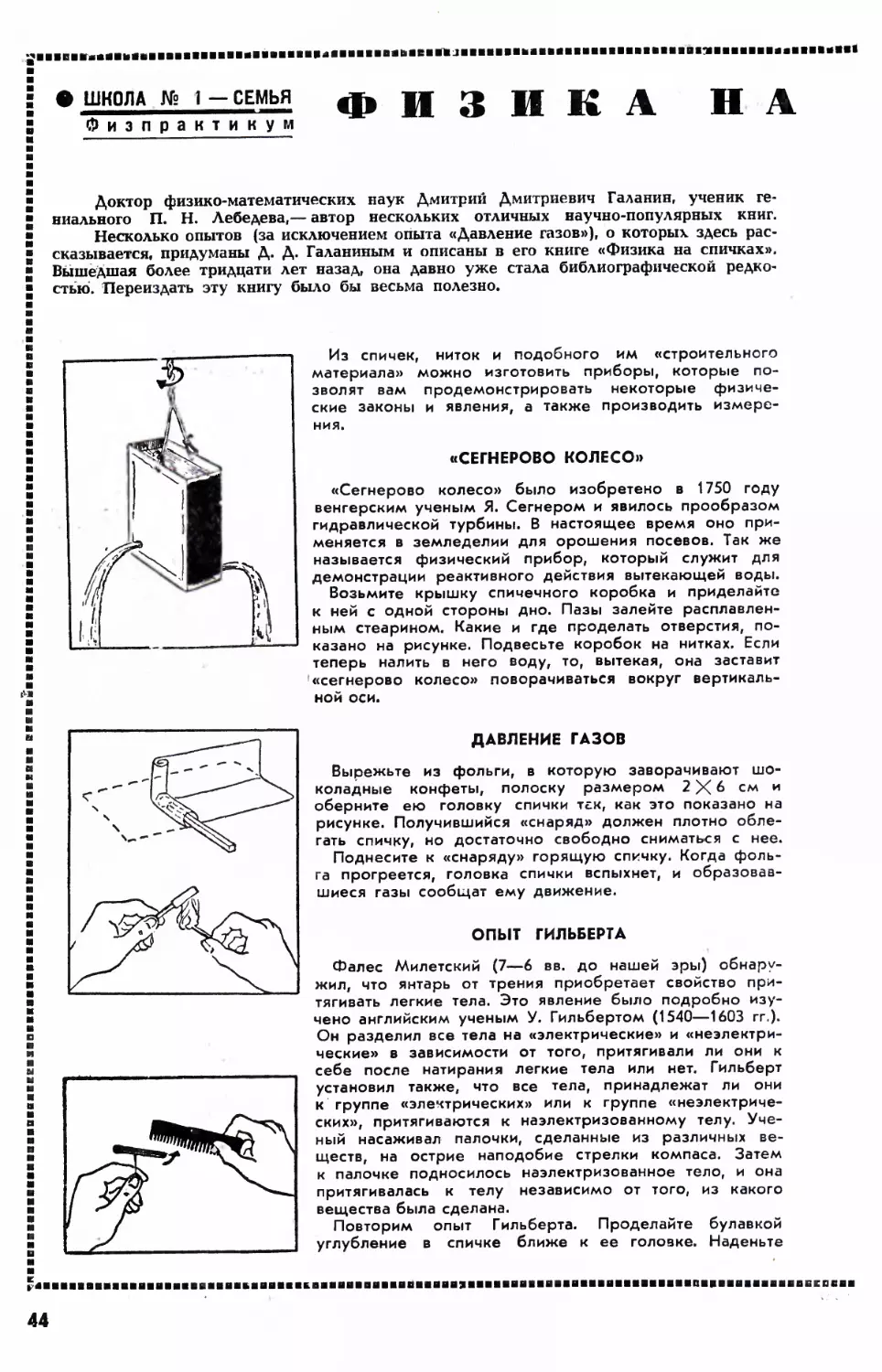

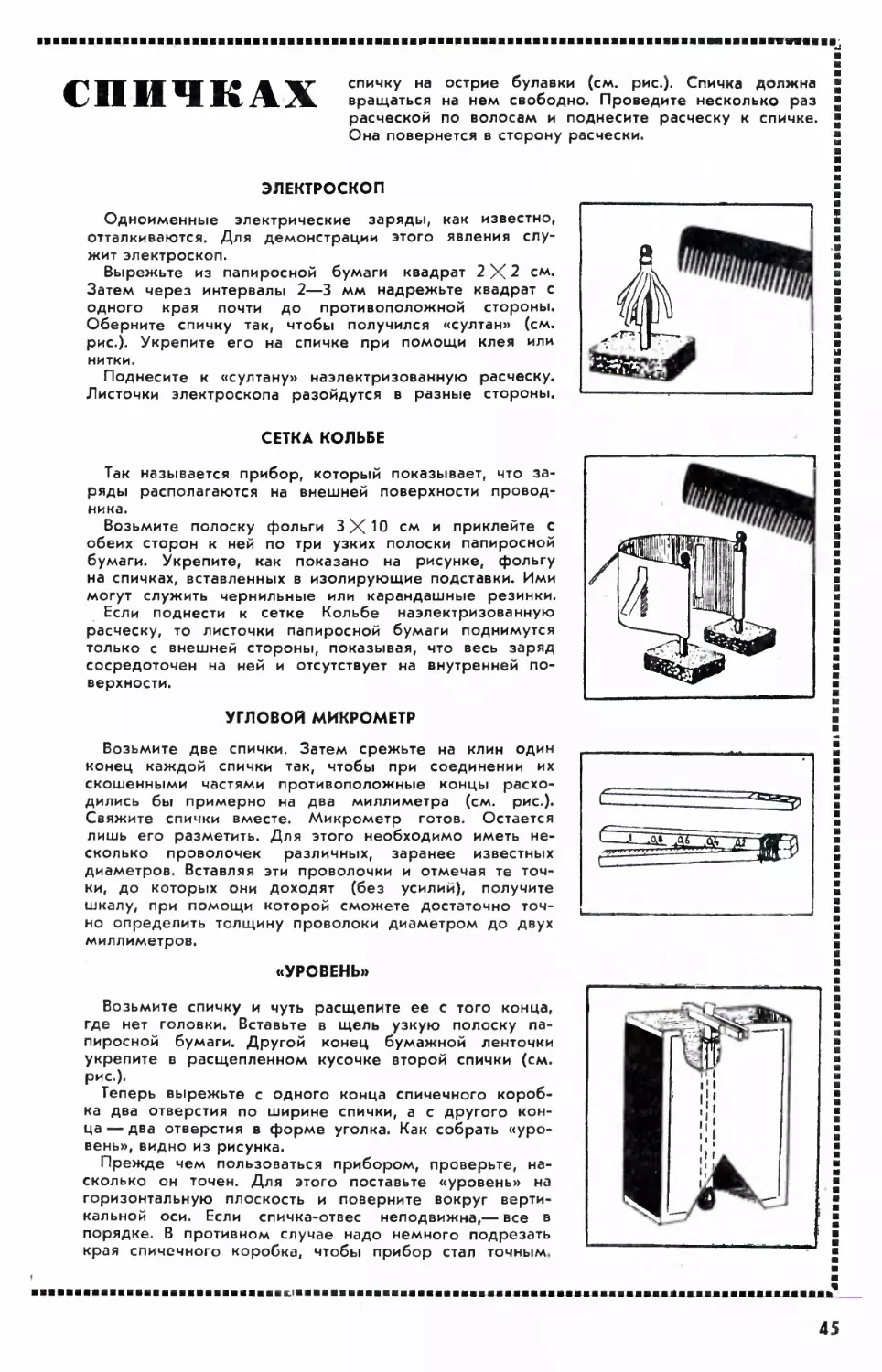

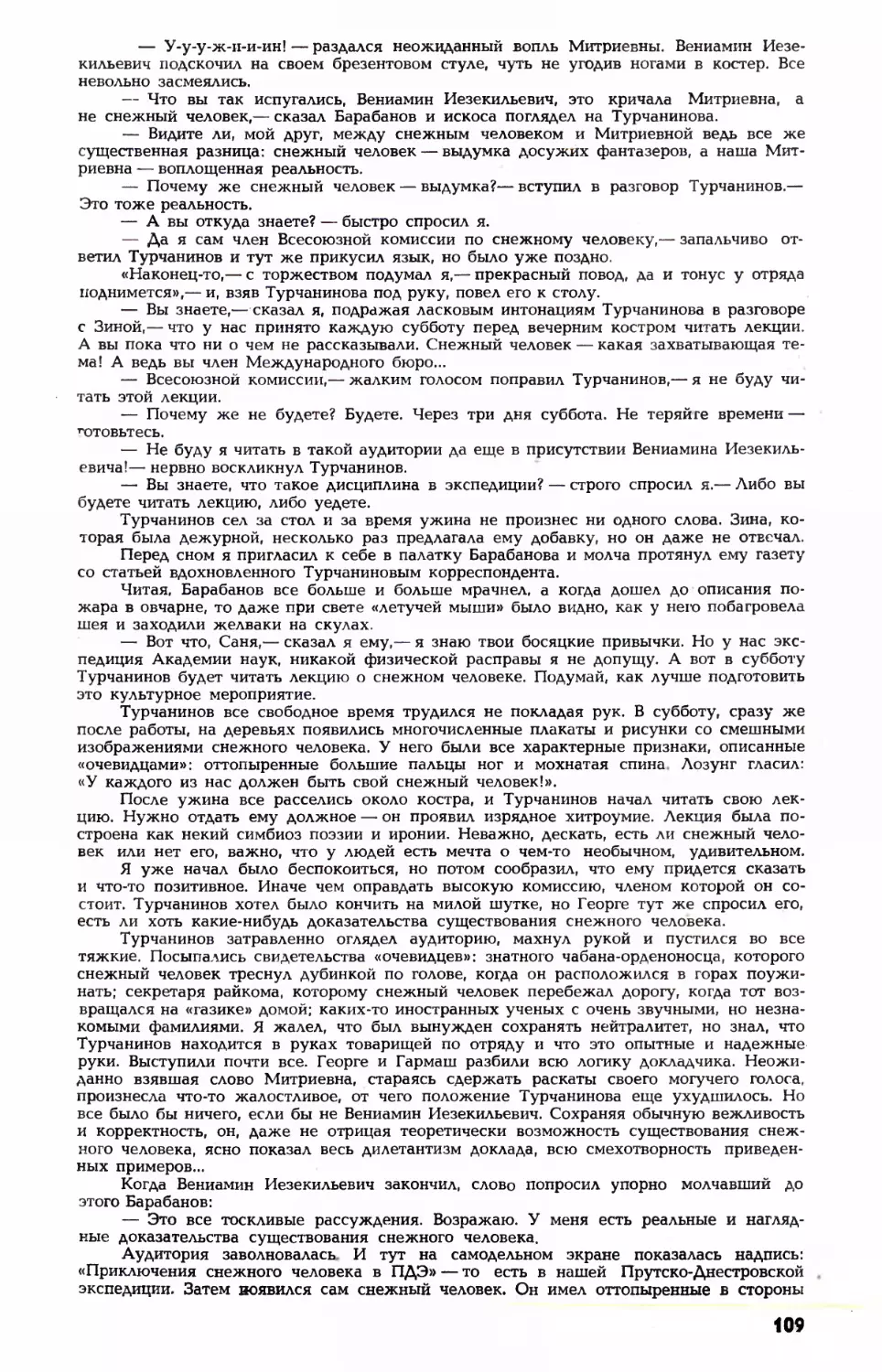

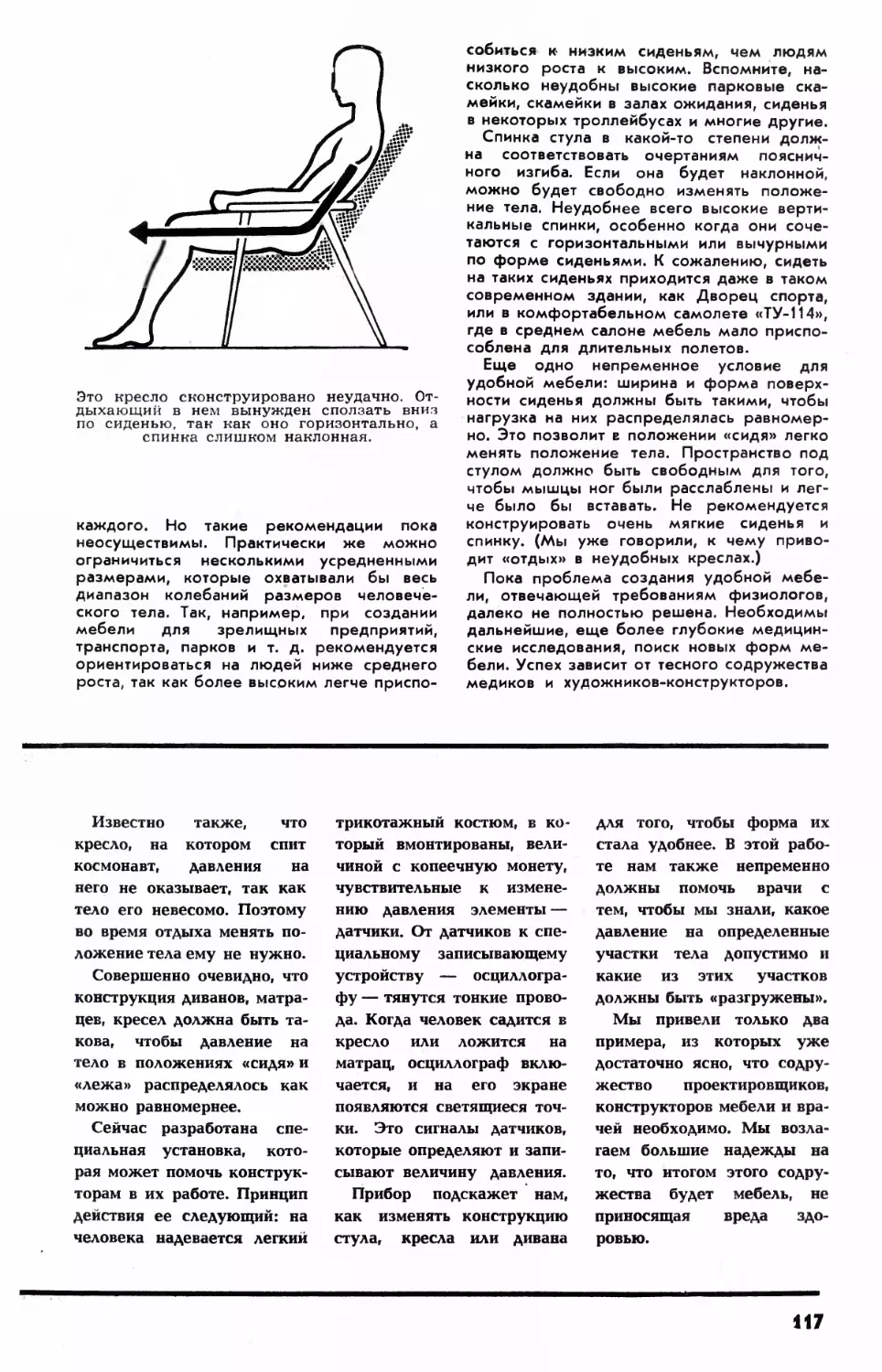

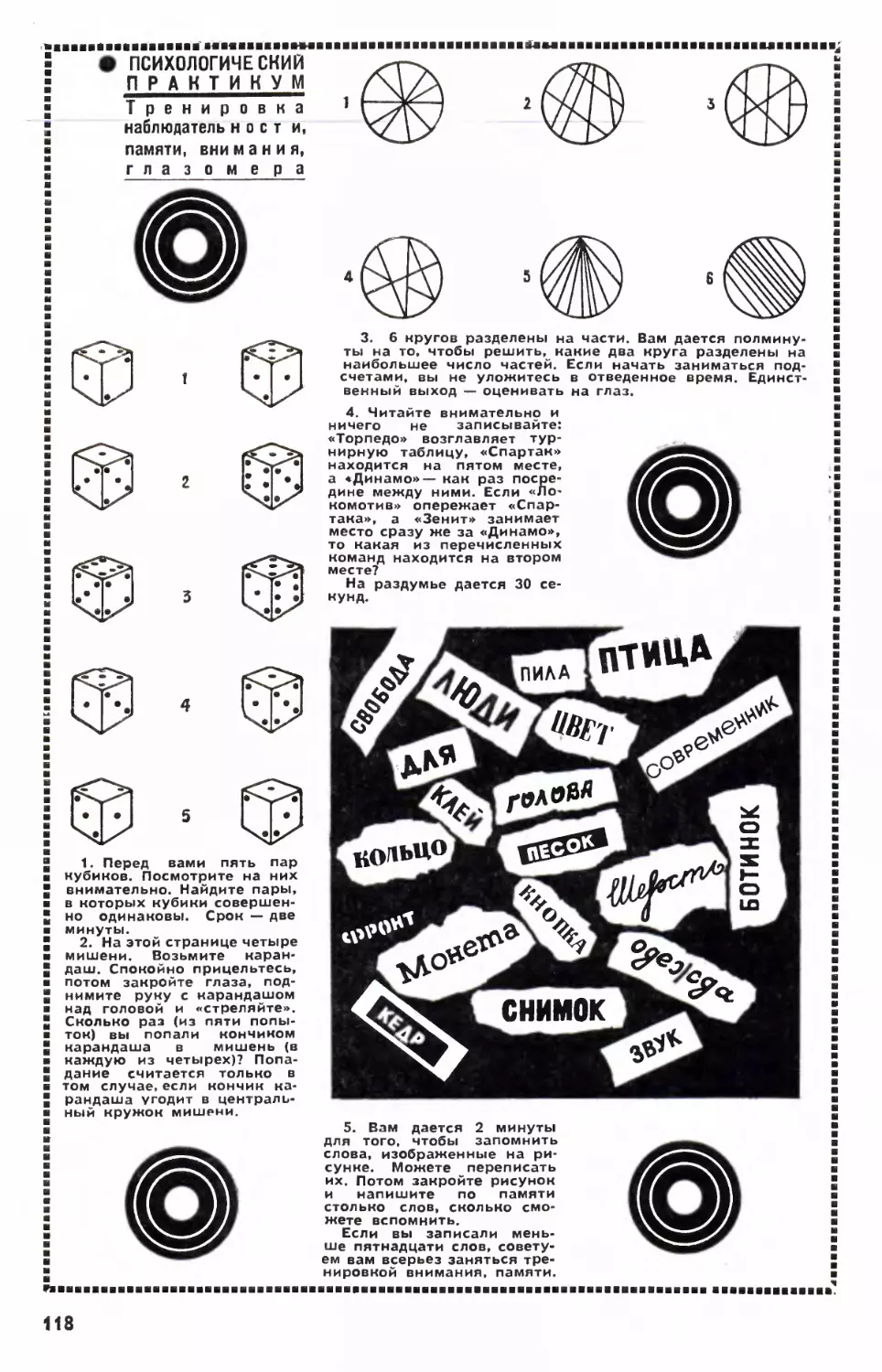

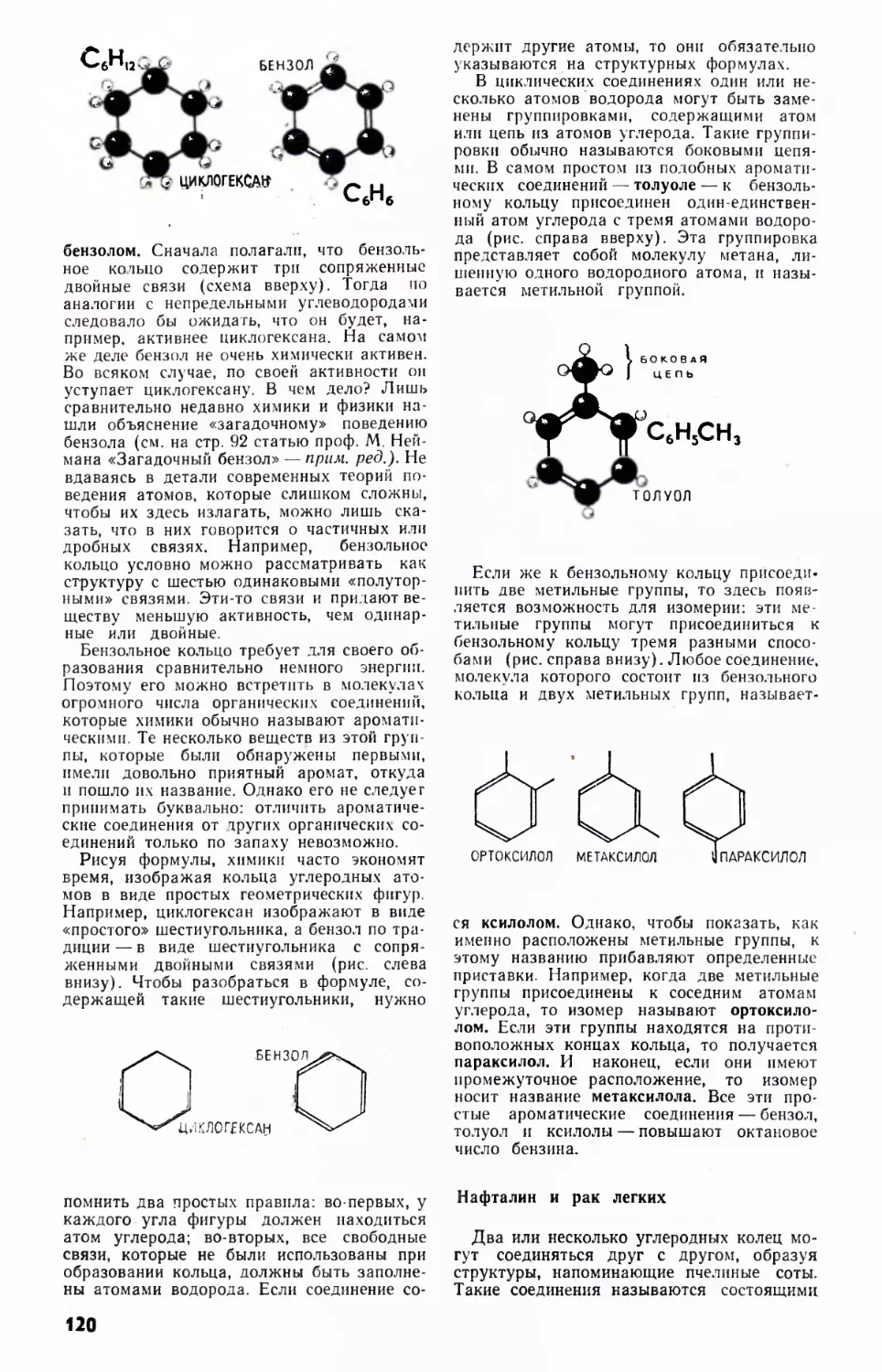

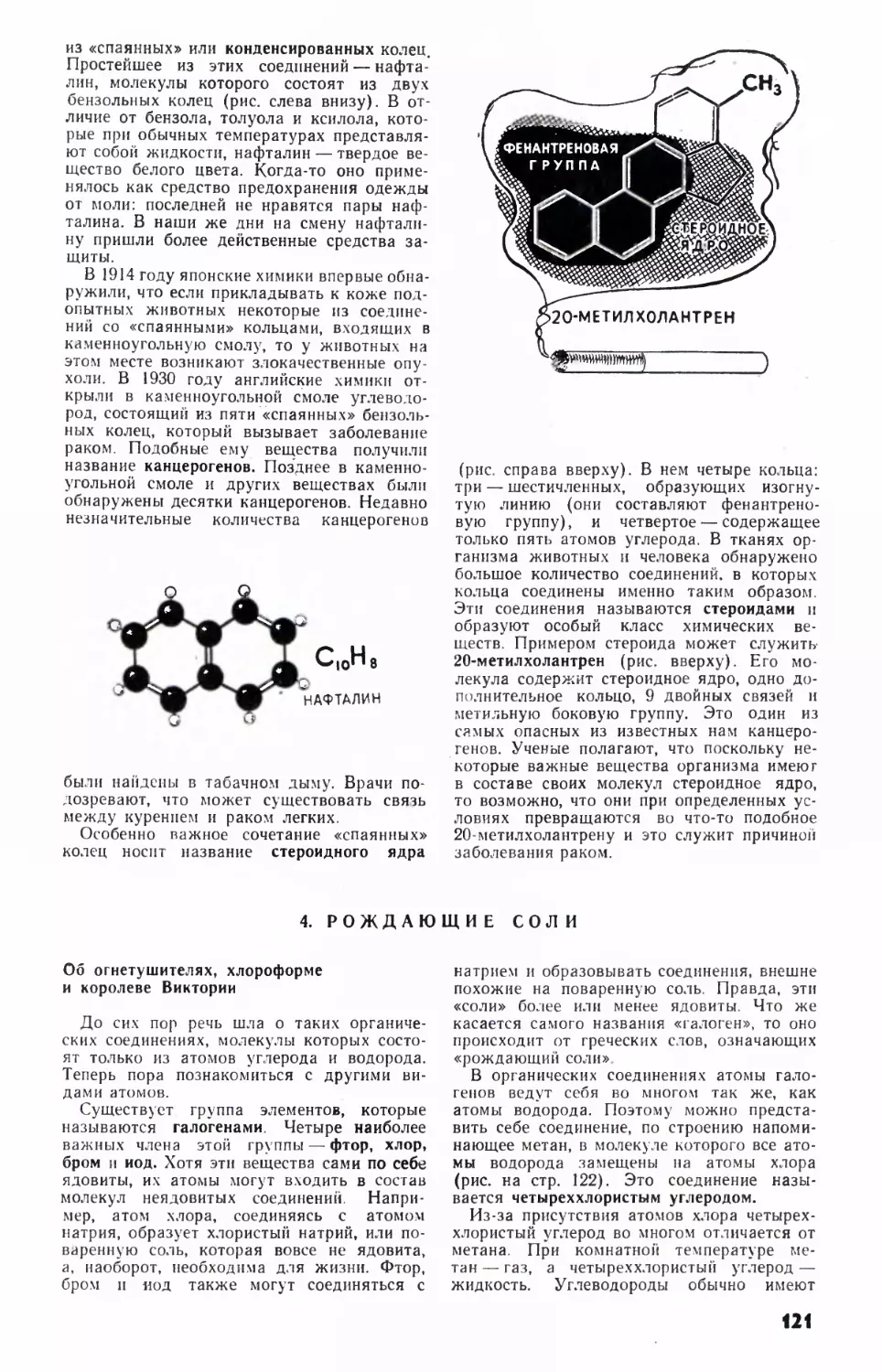

шее значение приобретает для общества