Author: Григорьев А.И.

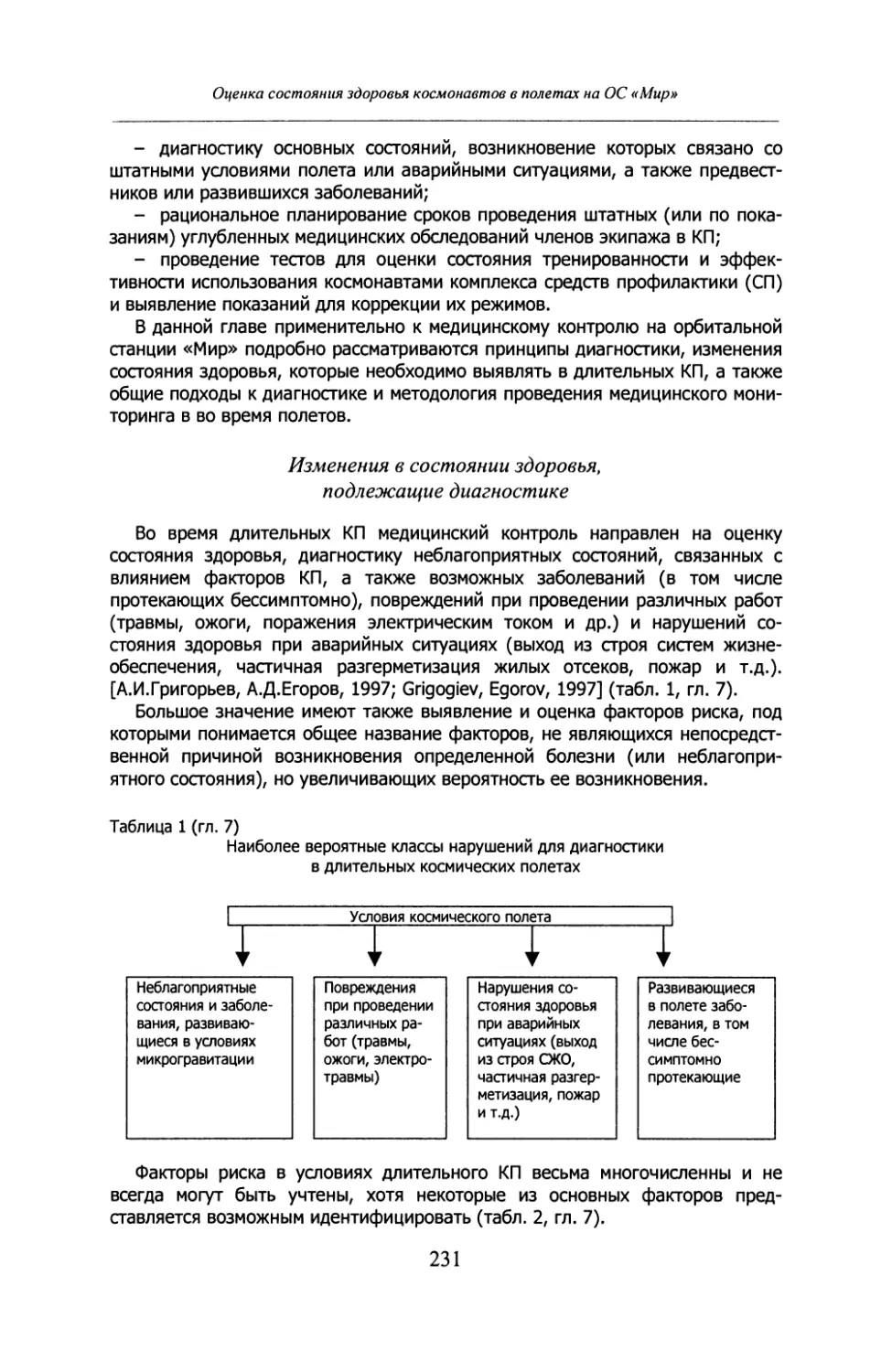

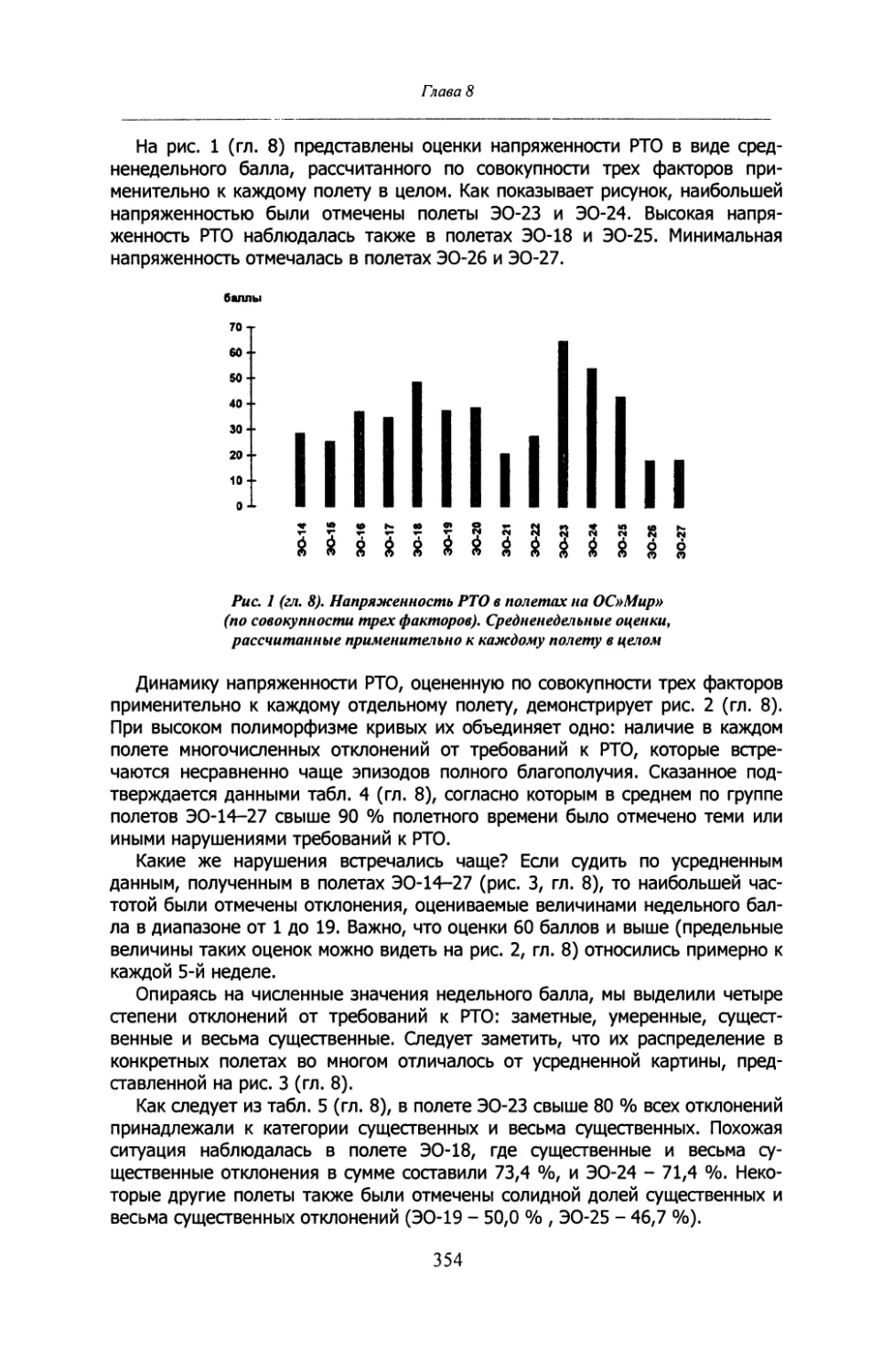

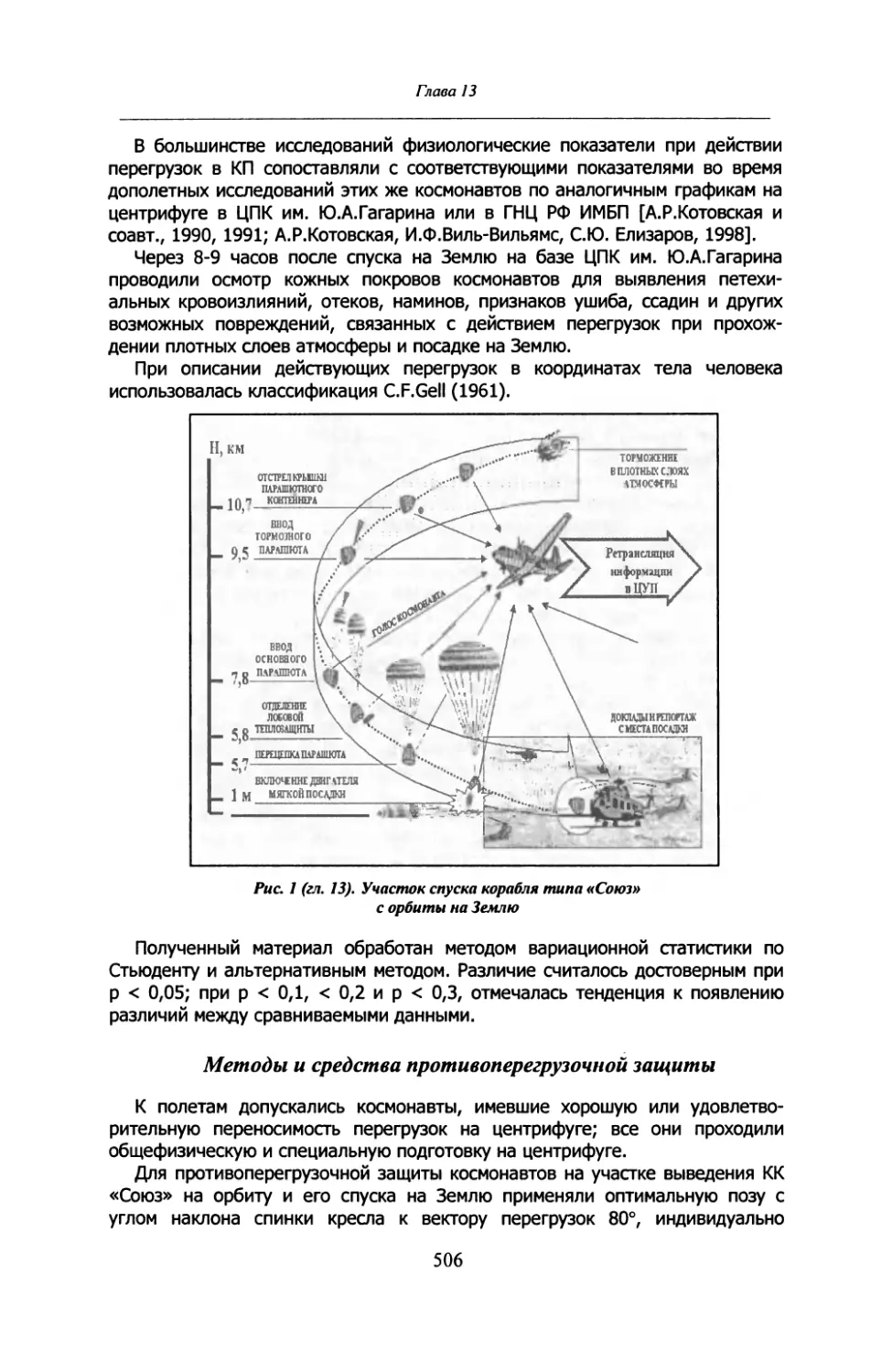

Tags: профессиональные заболевания гигиена труда биологические науки здравоохранение космическая биология космическая медицина

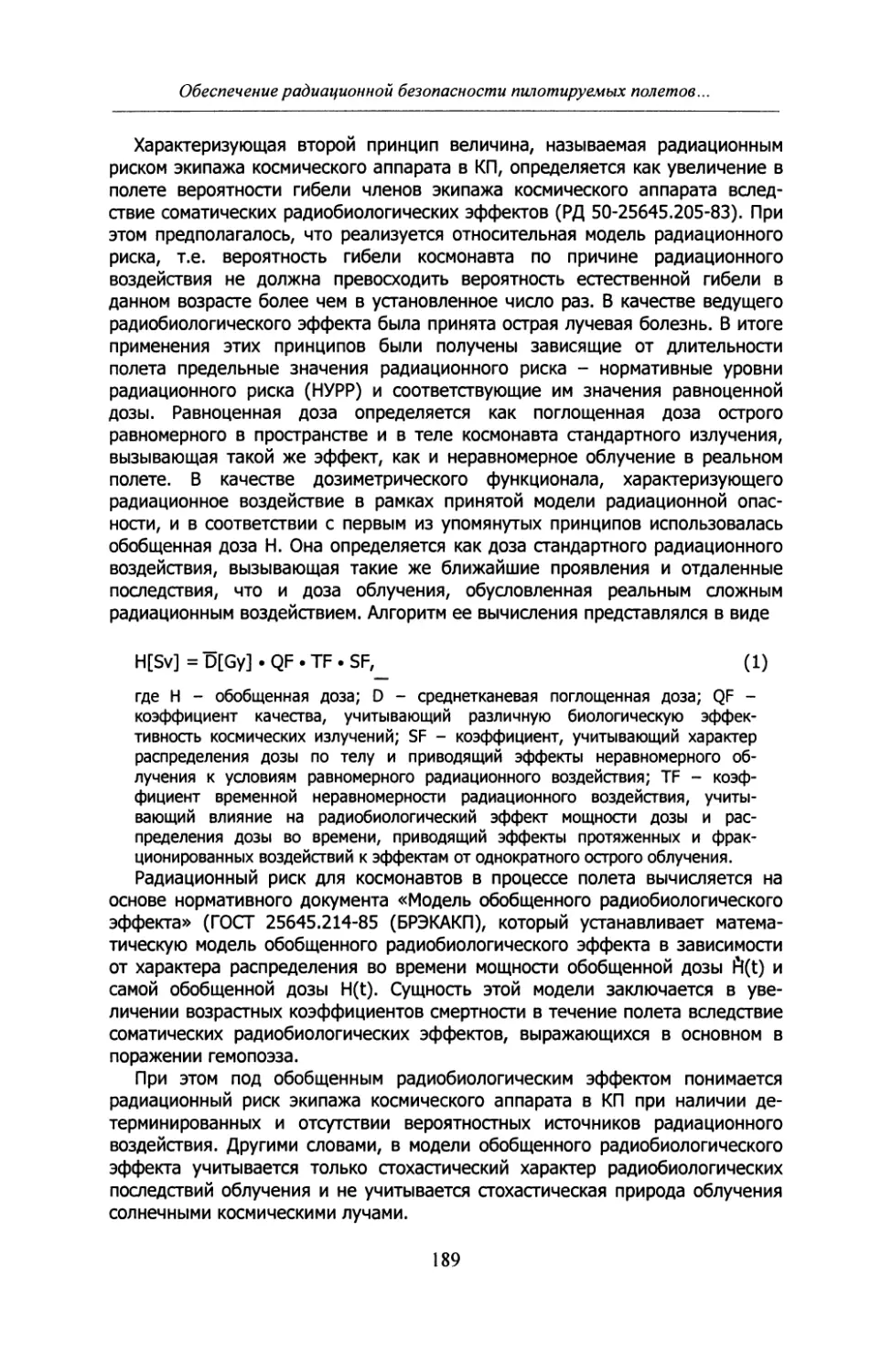

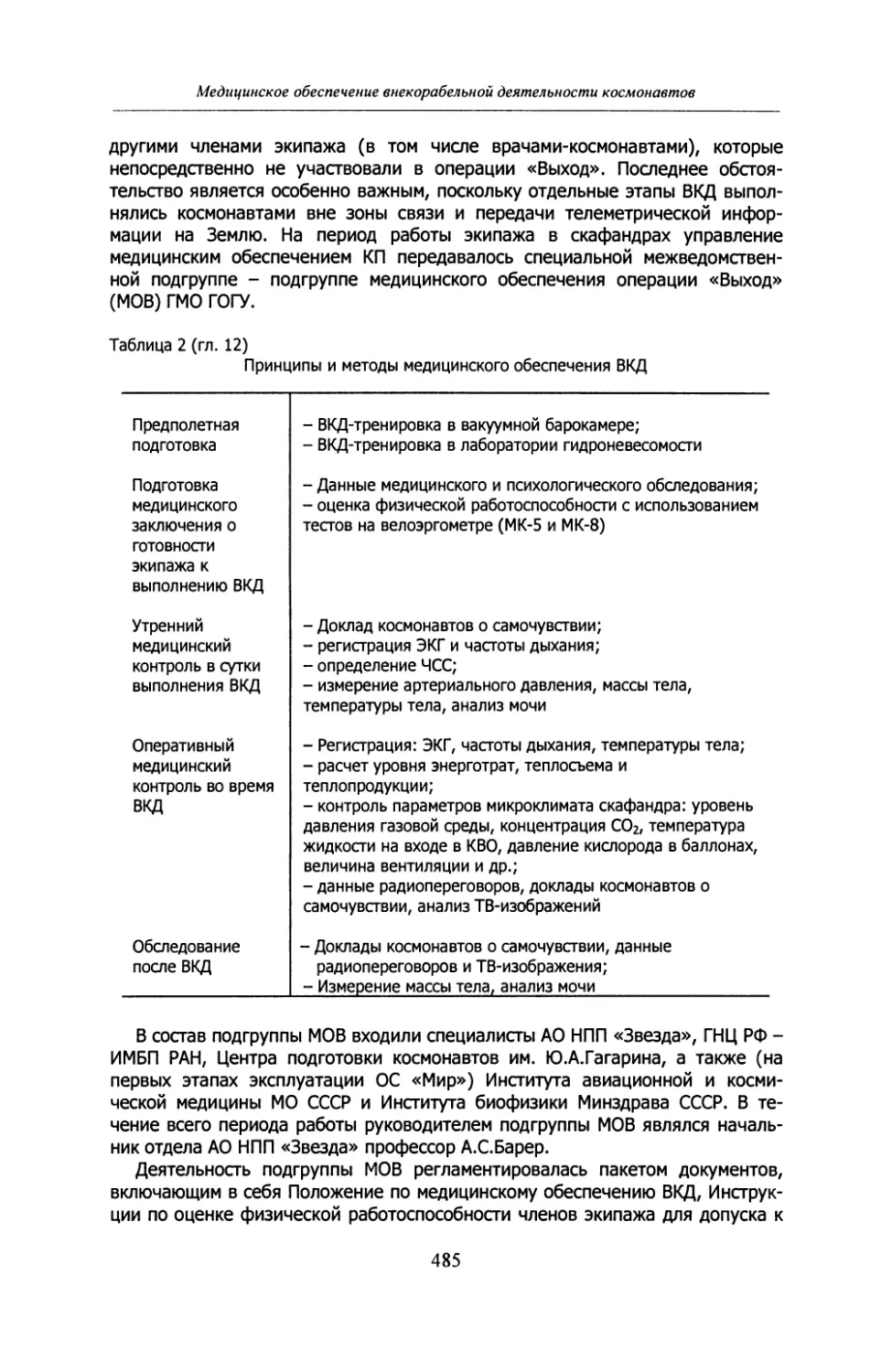

ISBN: 5-902119-01-4

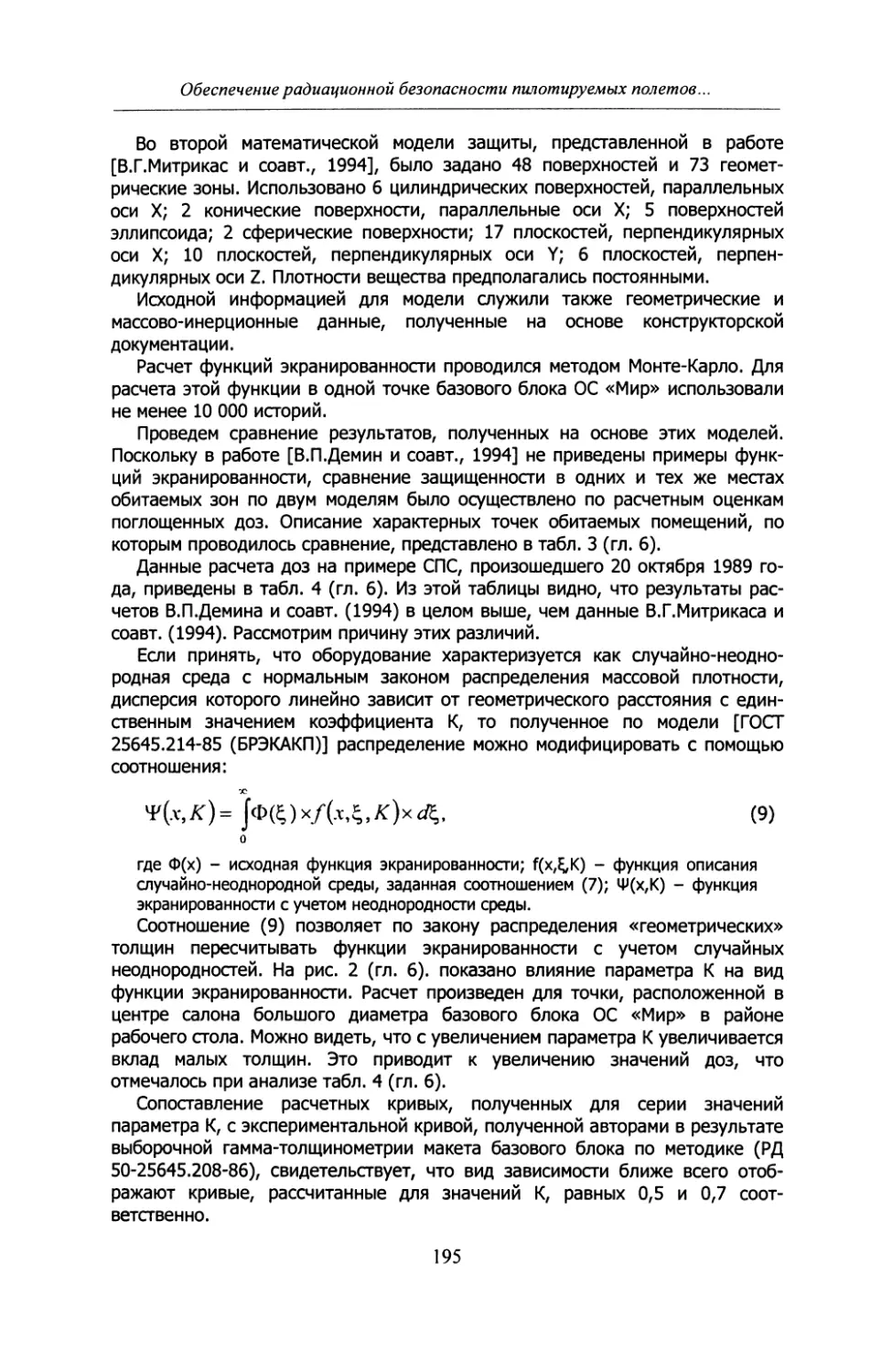

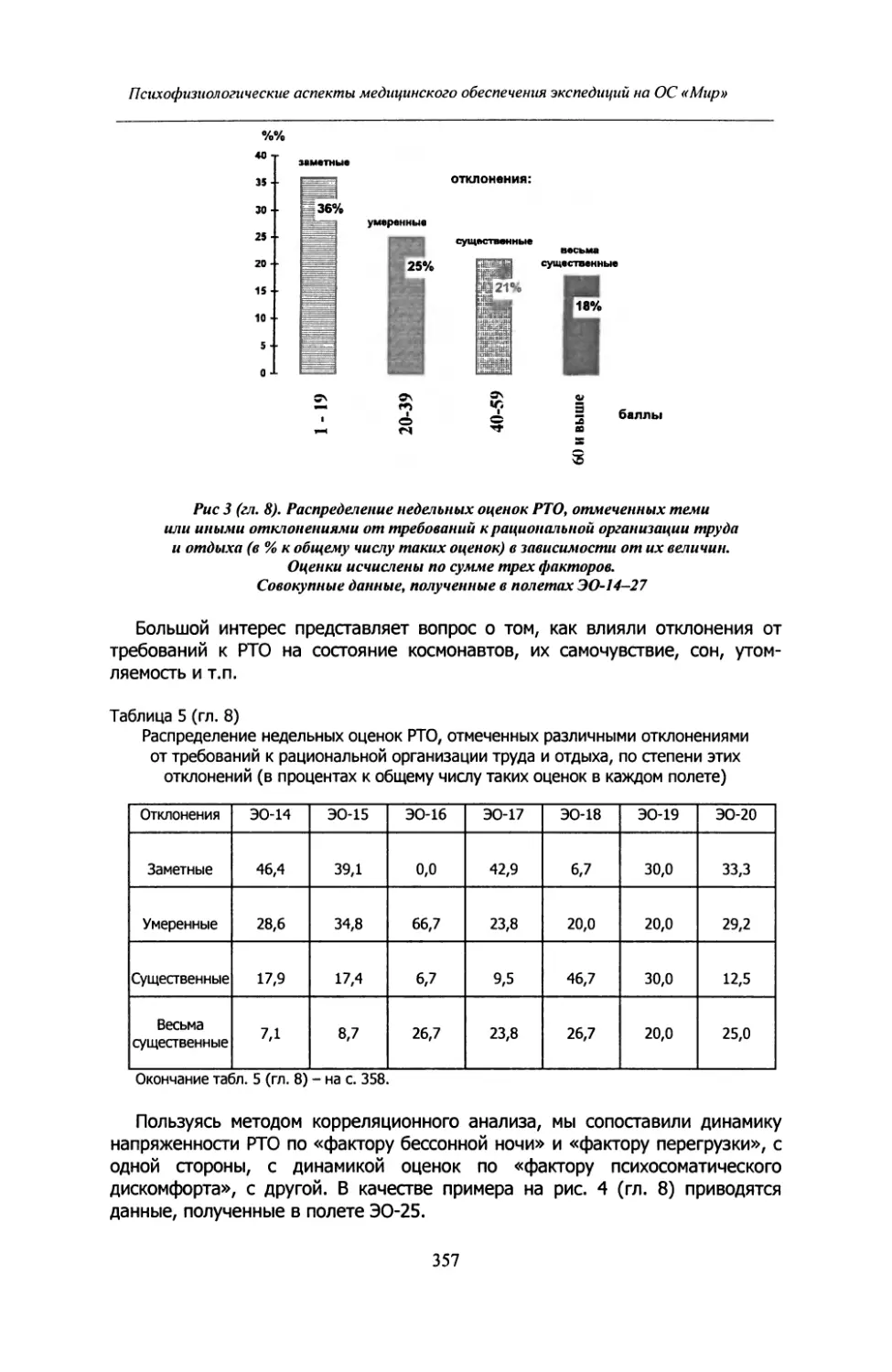

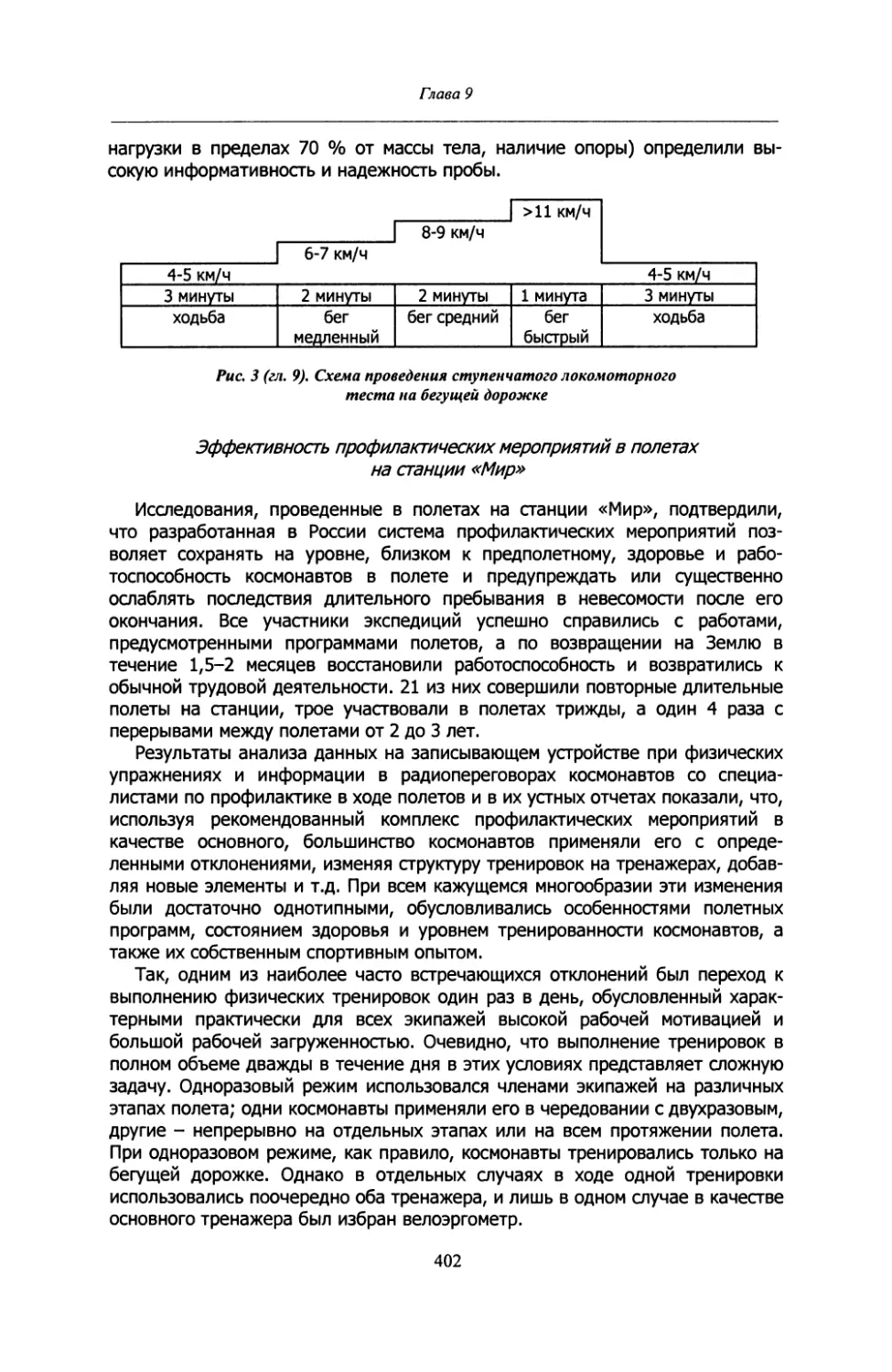

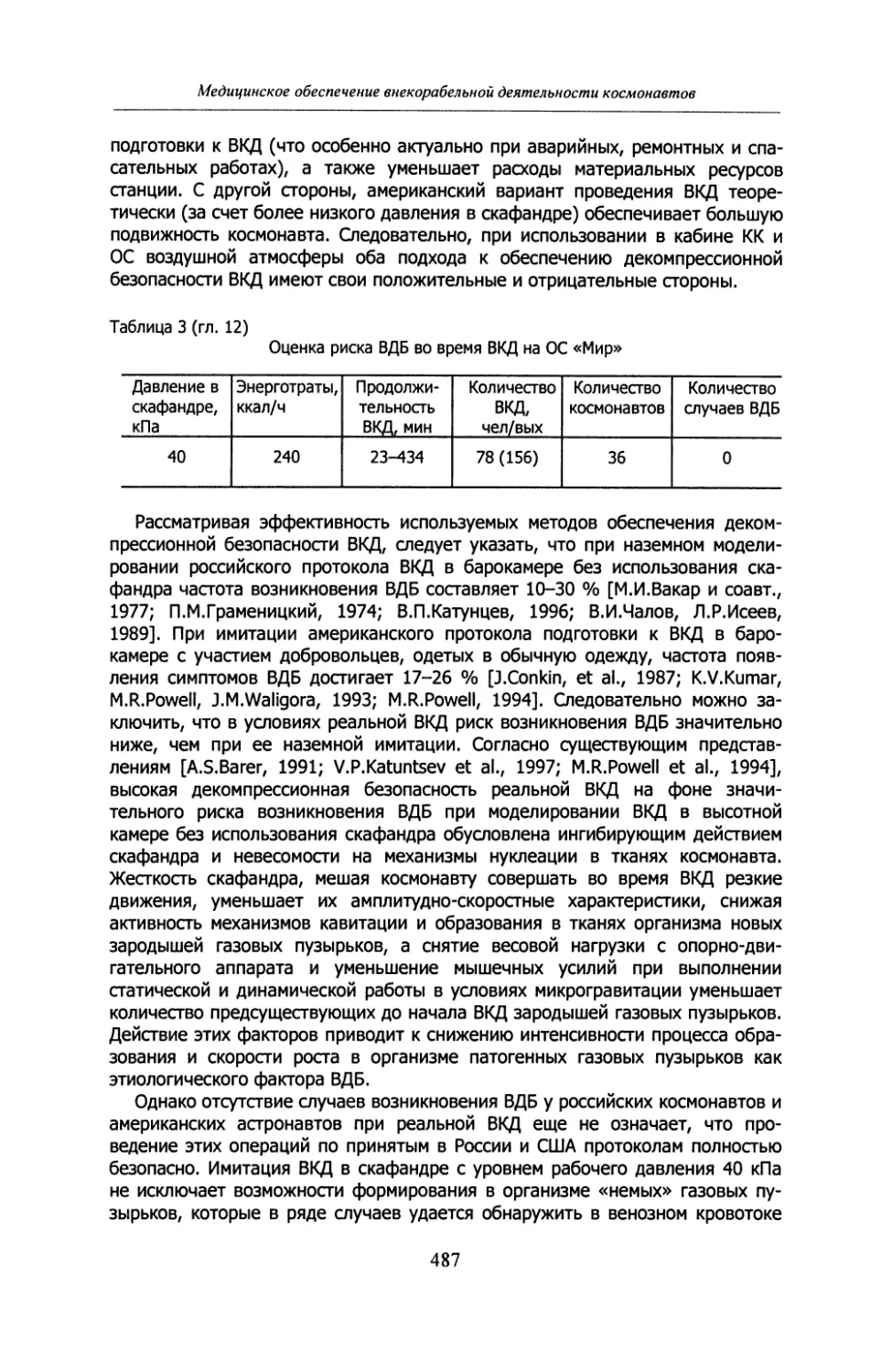

Year: 2001

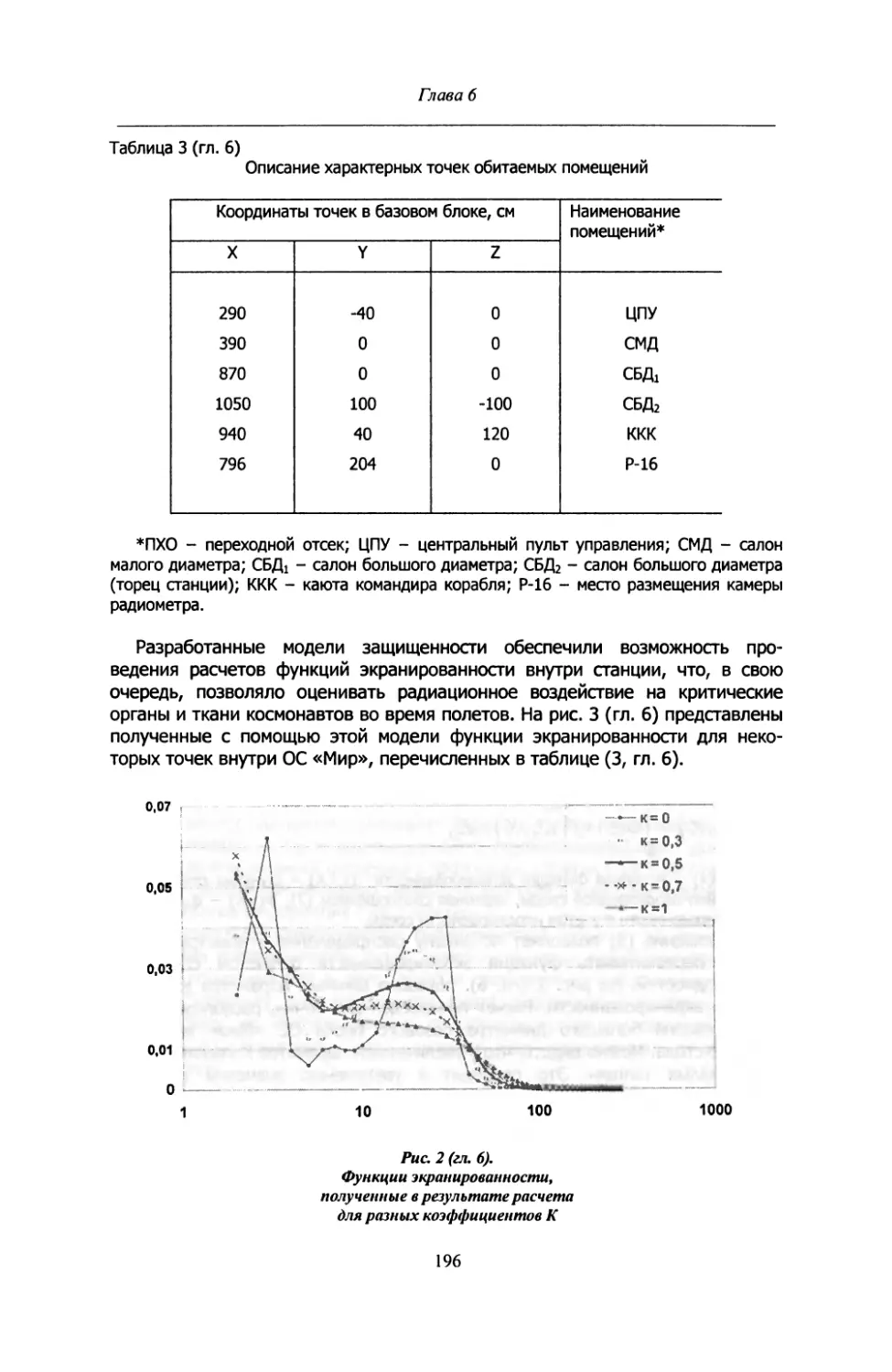

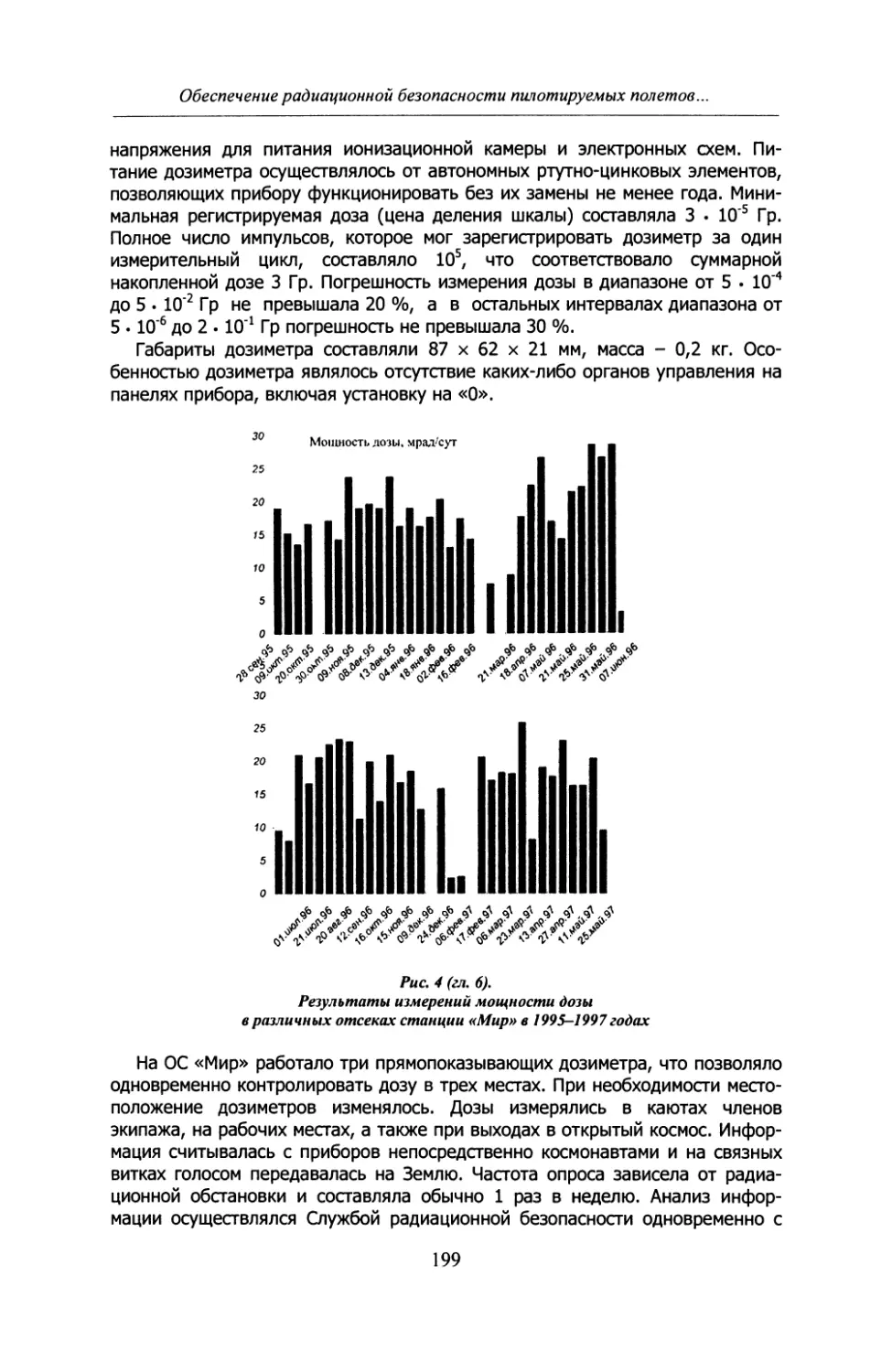

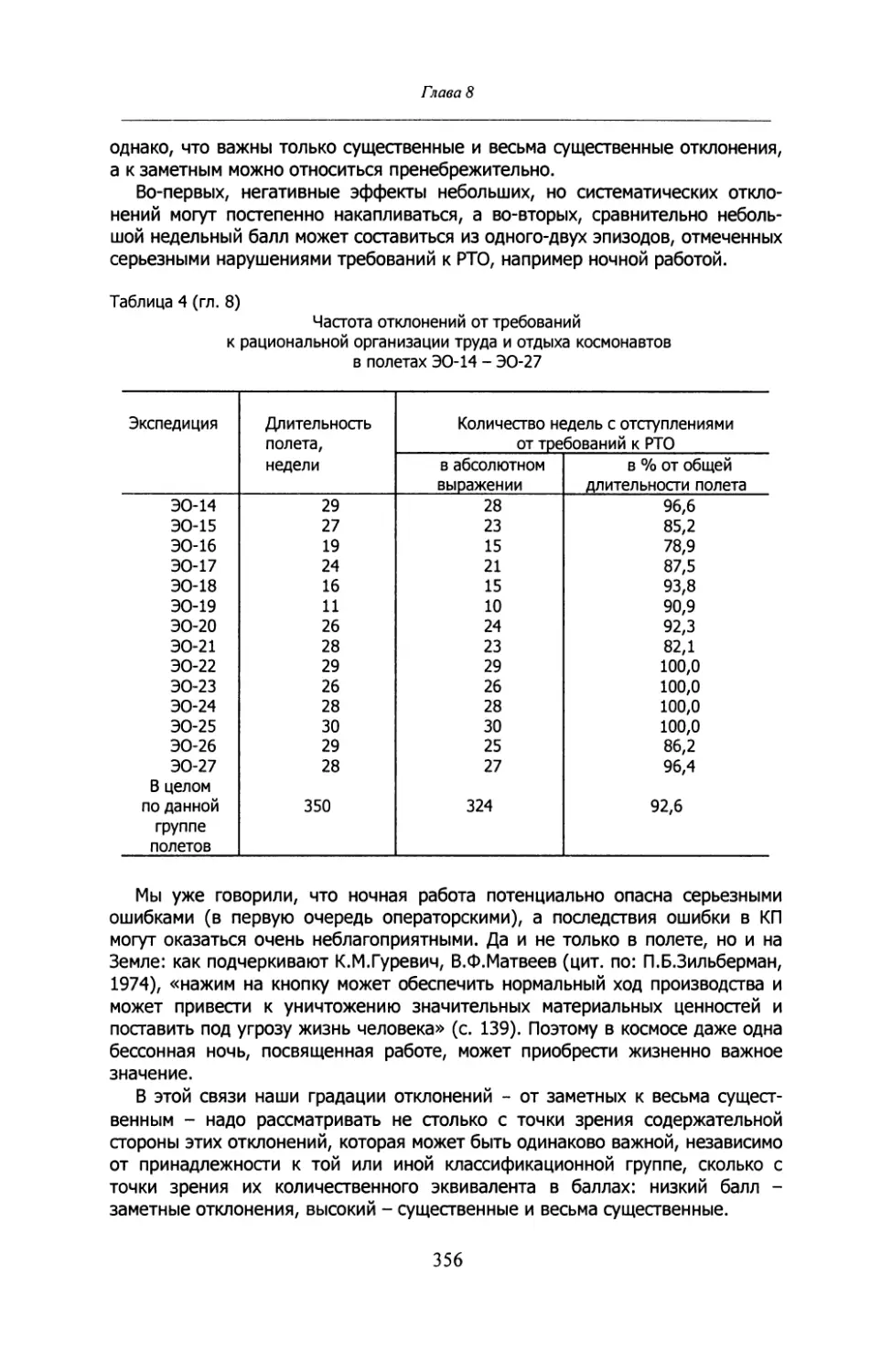

Text

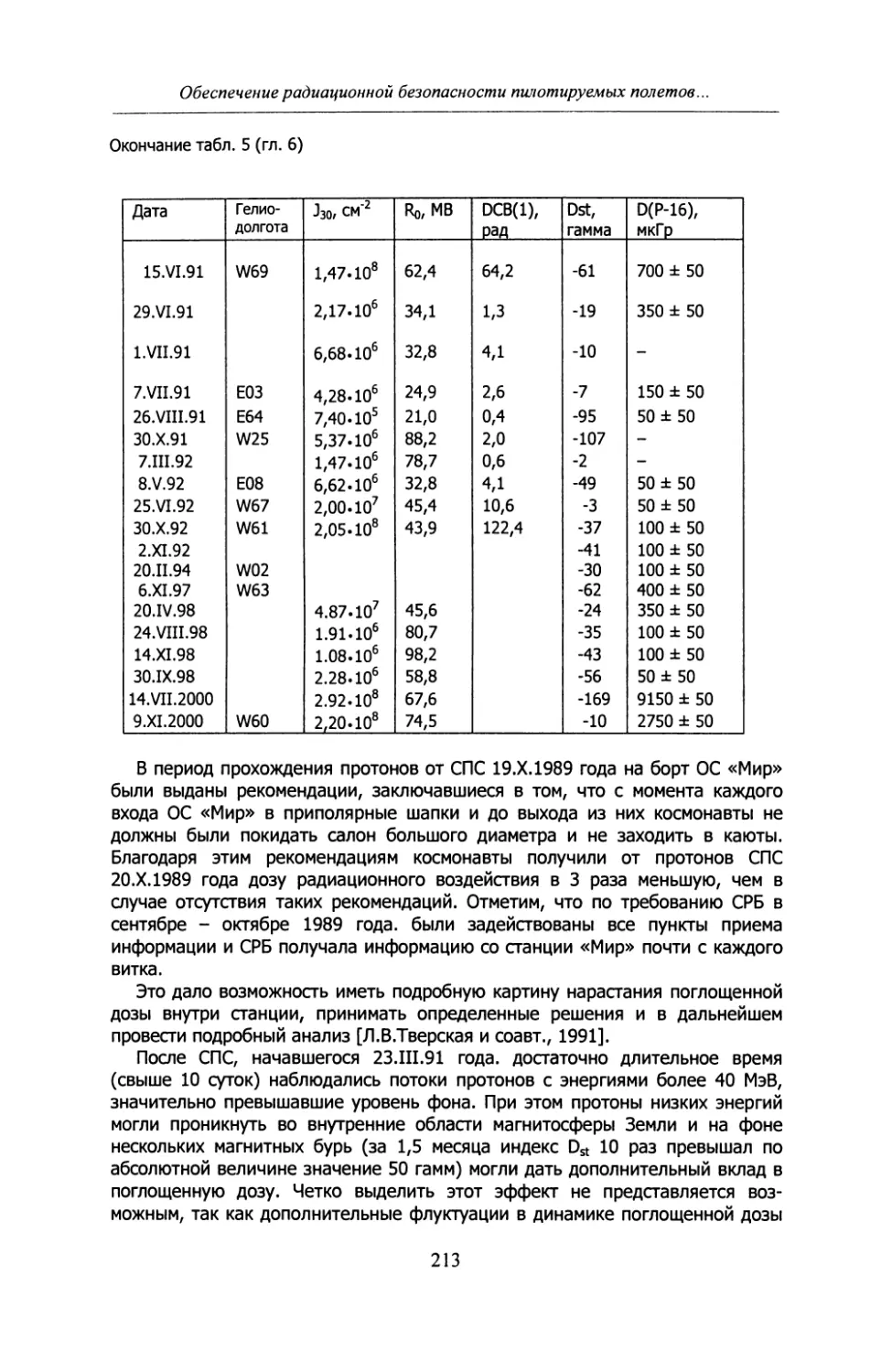

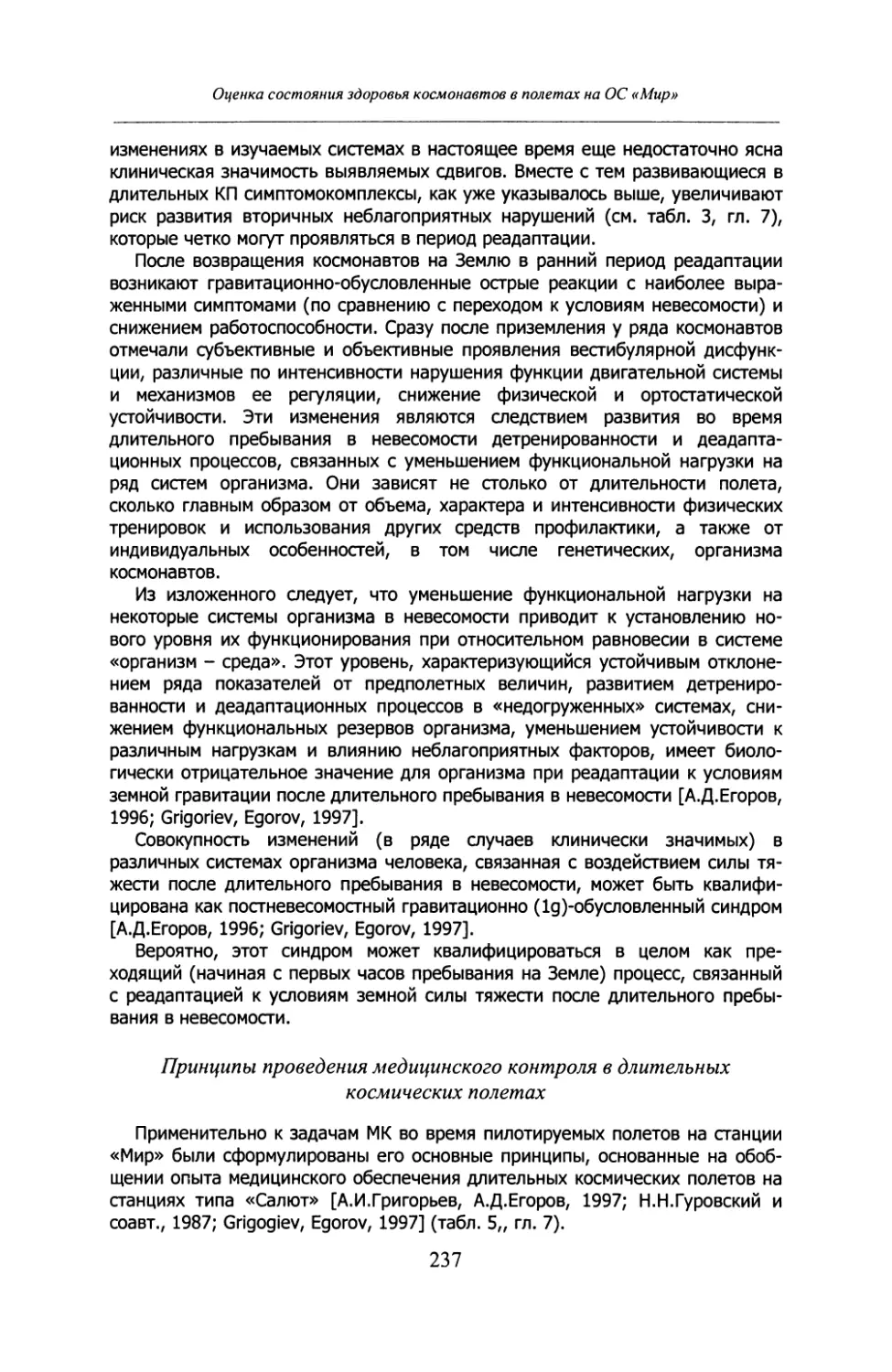

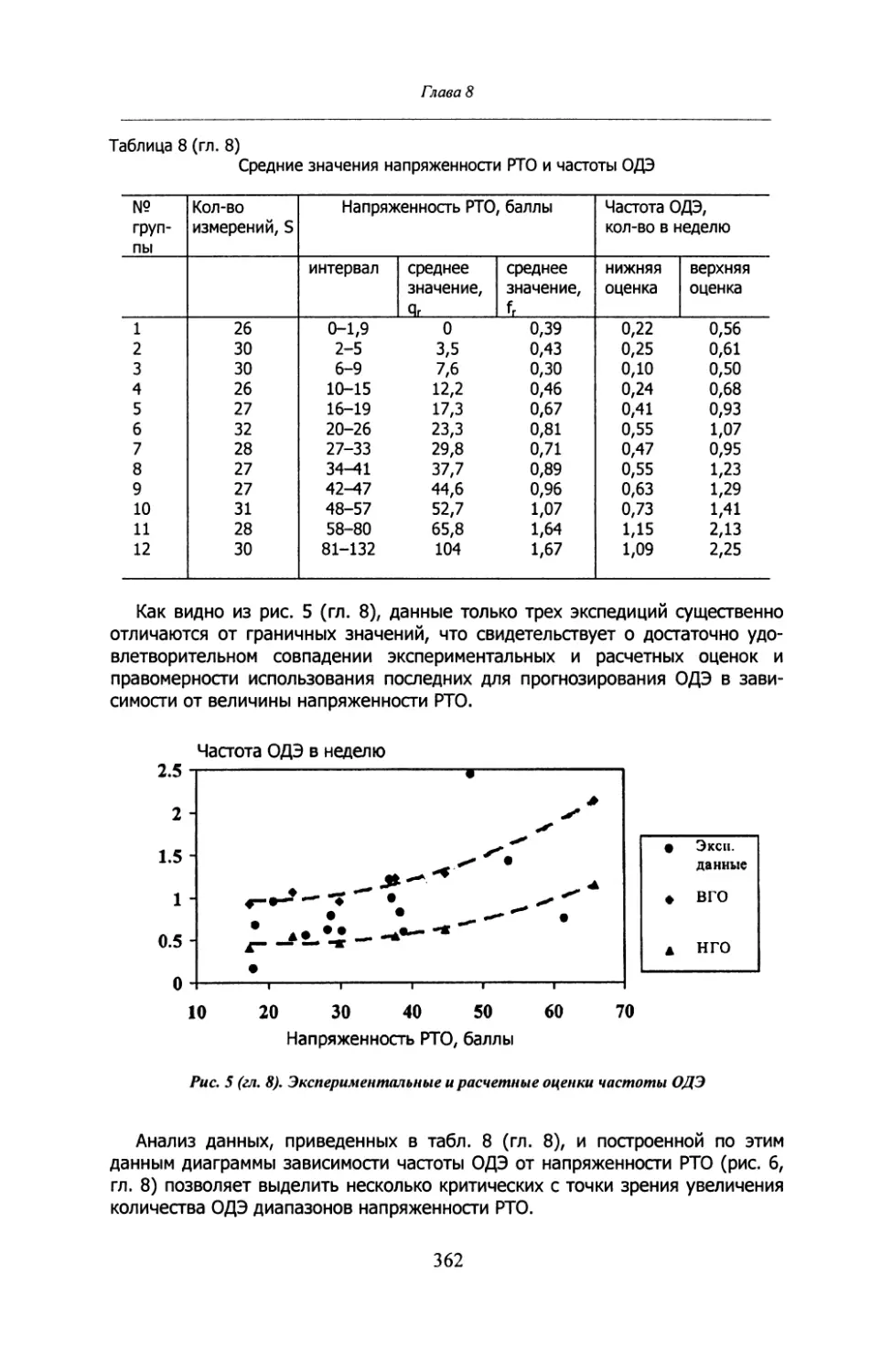

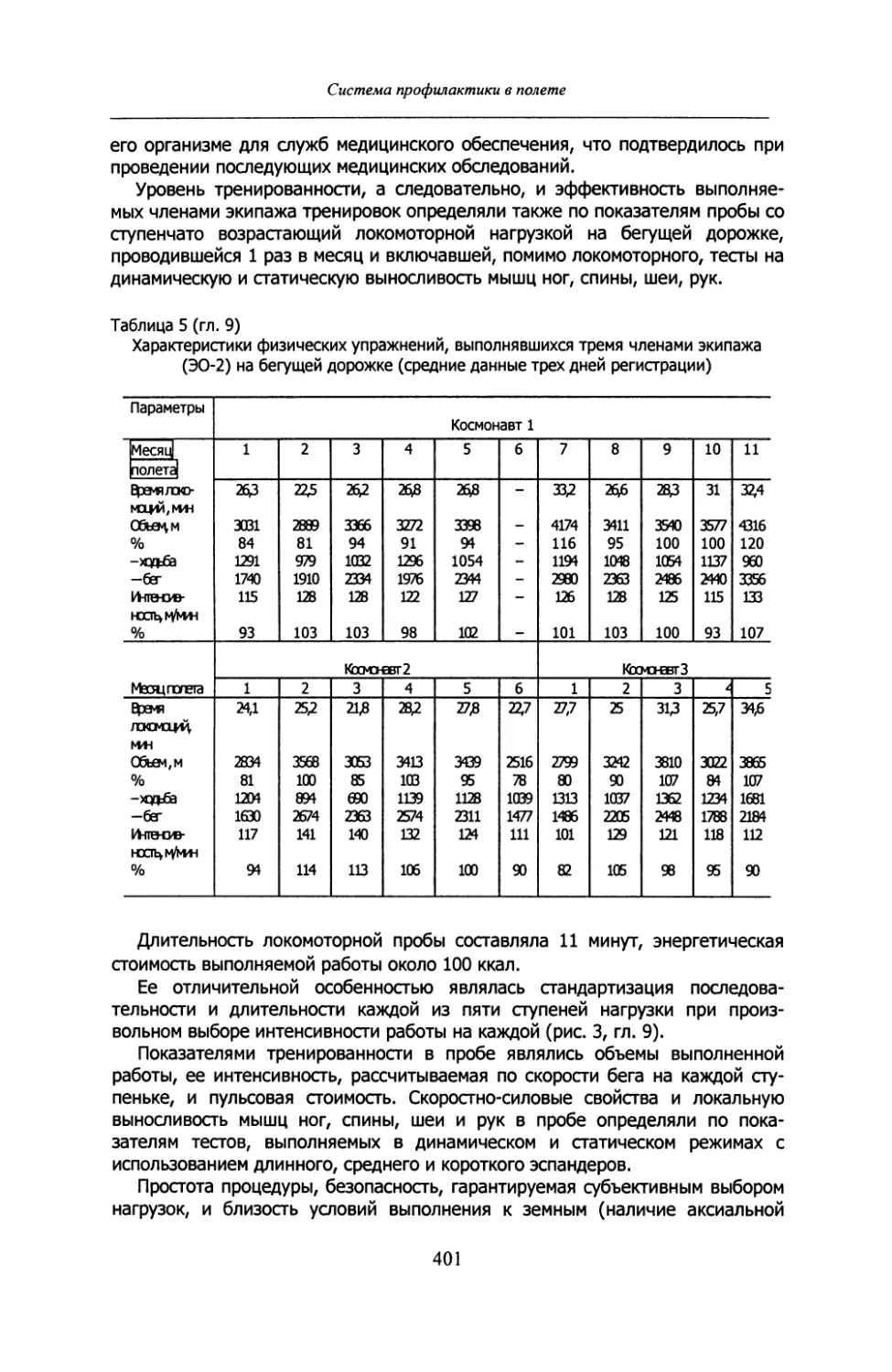

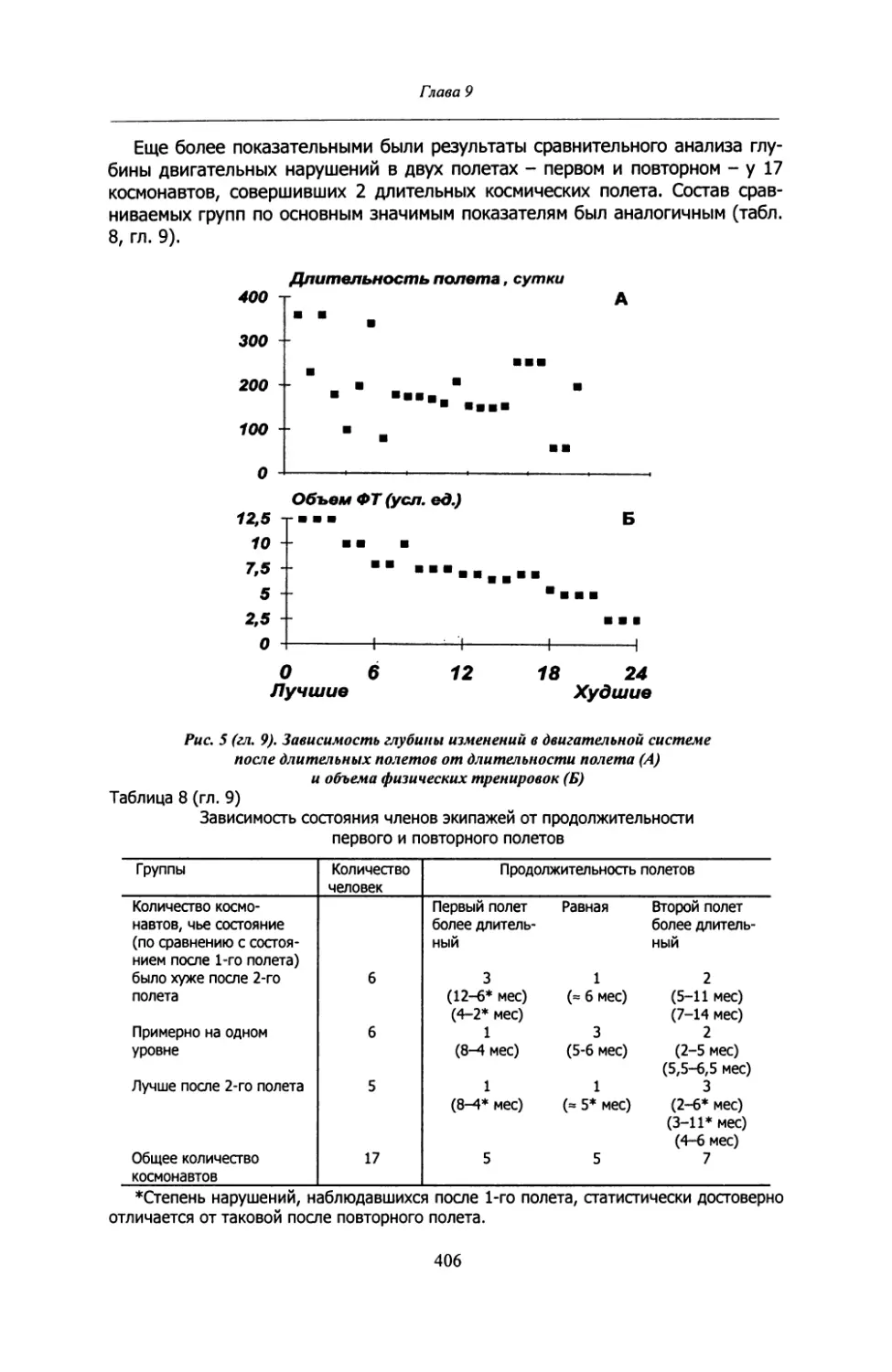

Орбитальная

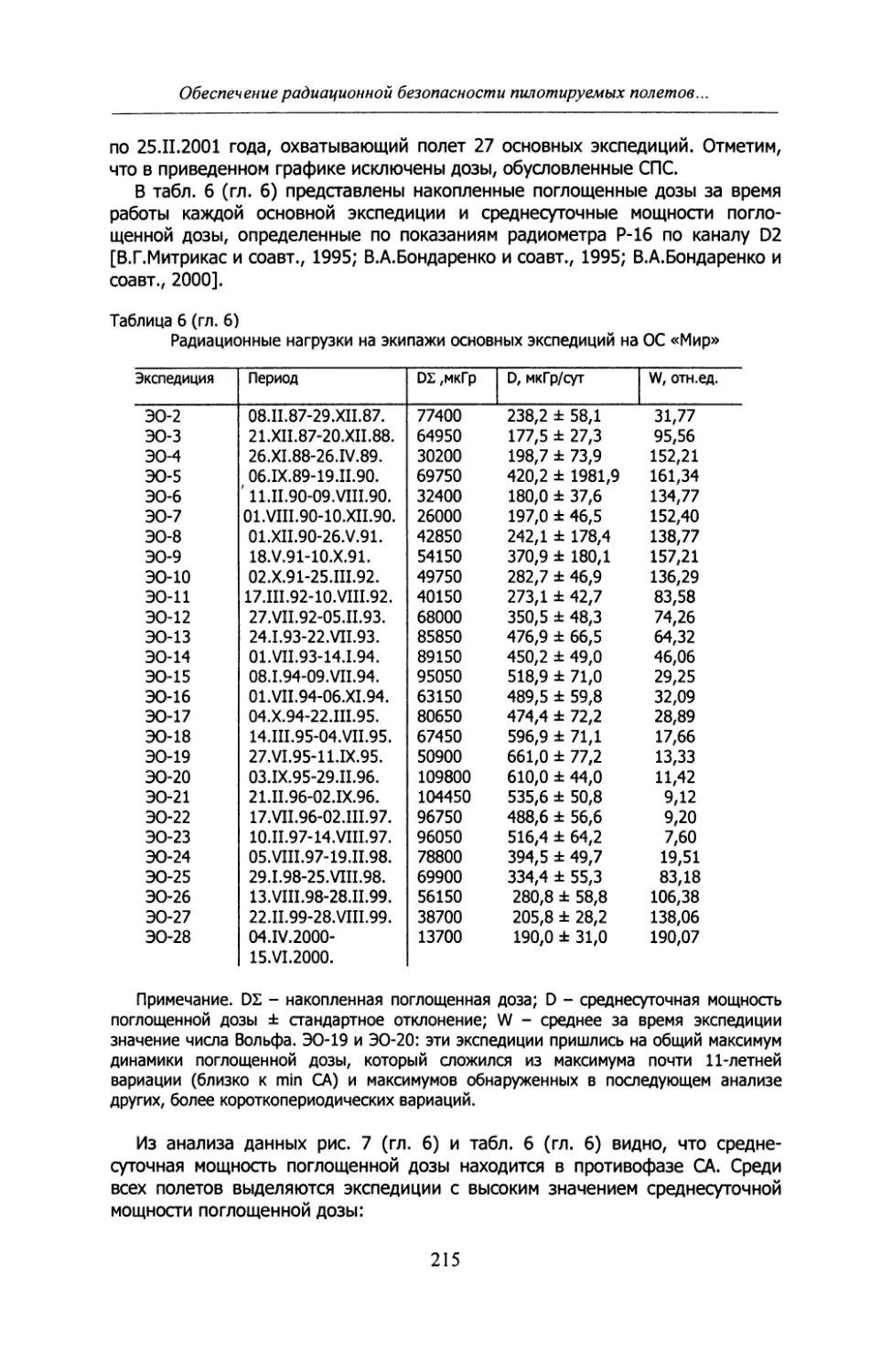

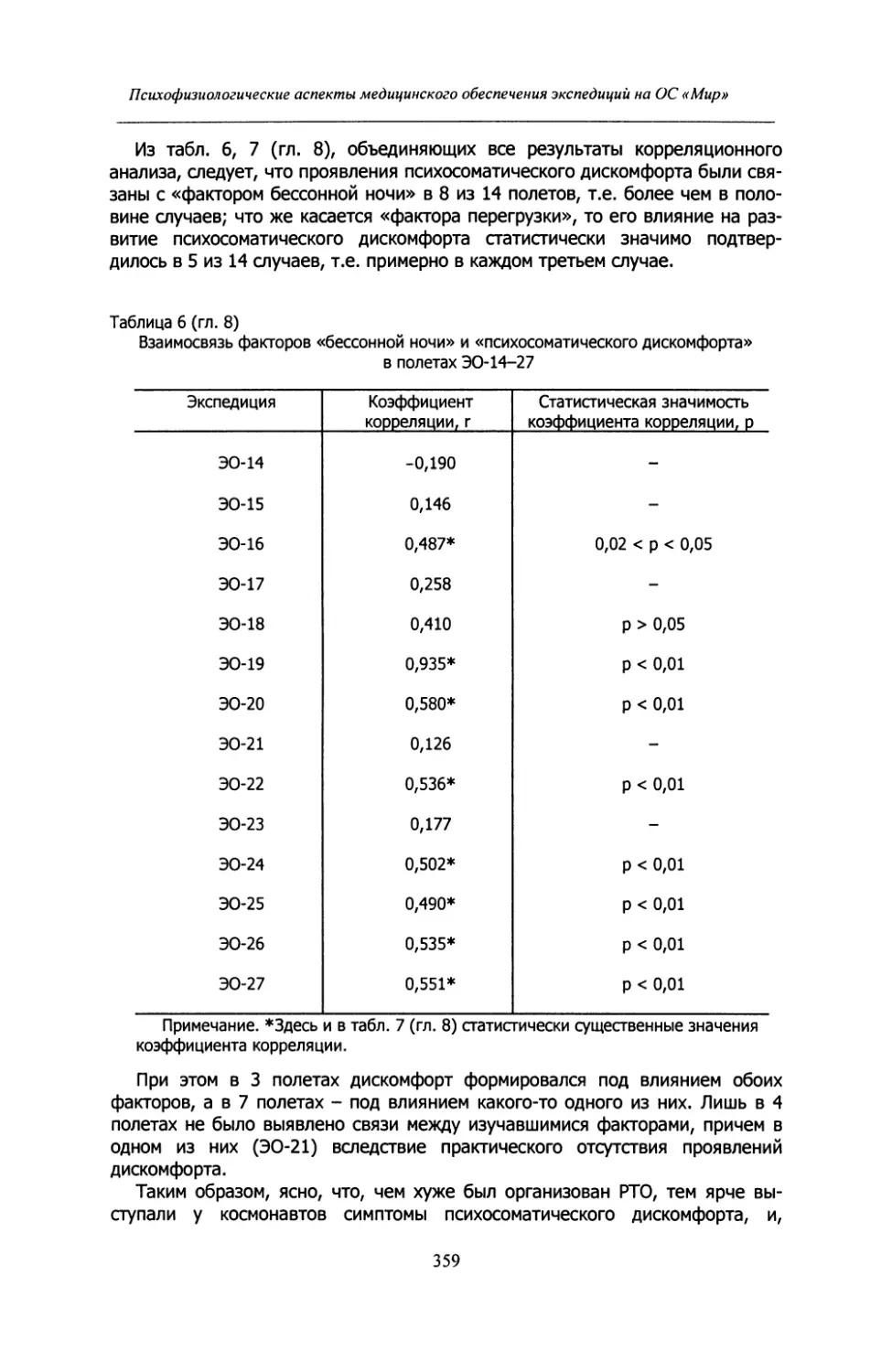

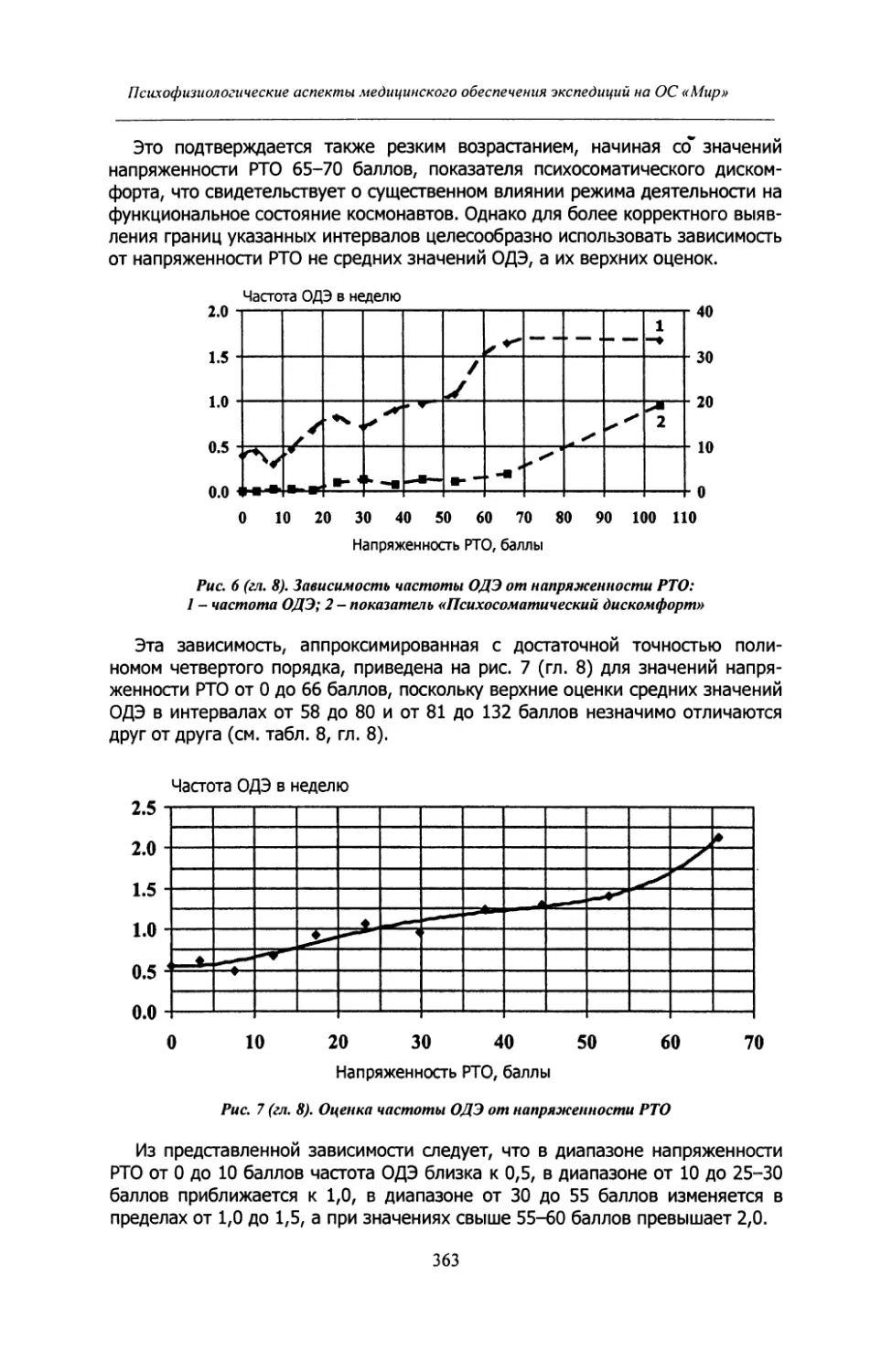

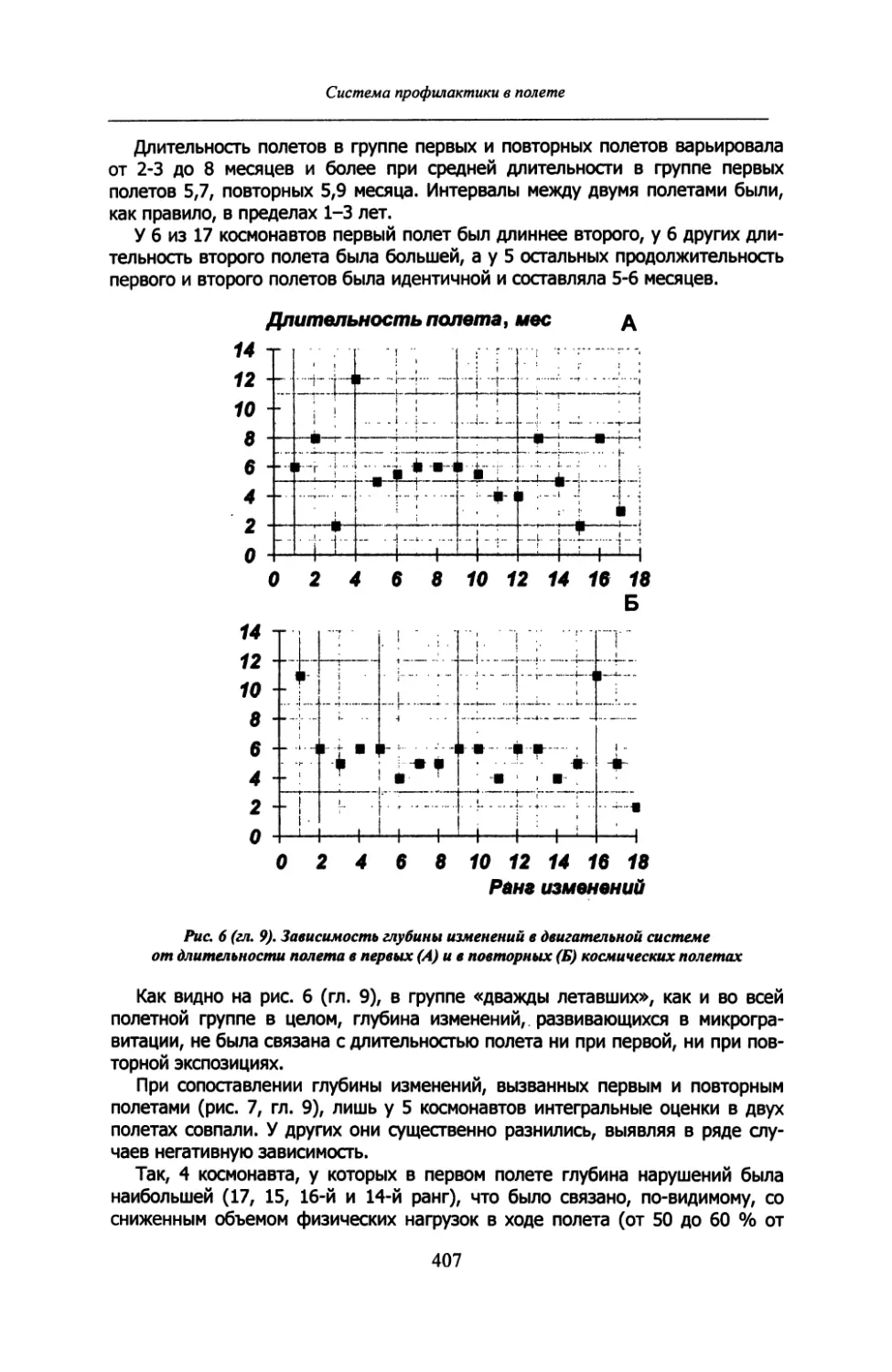

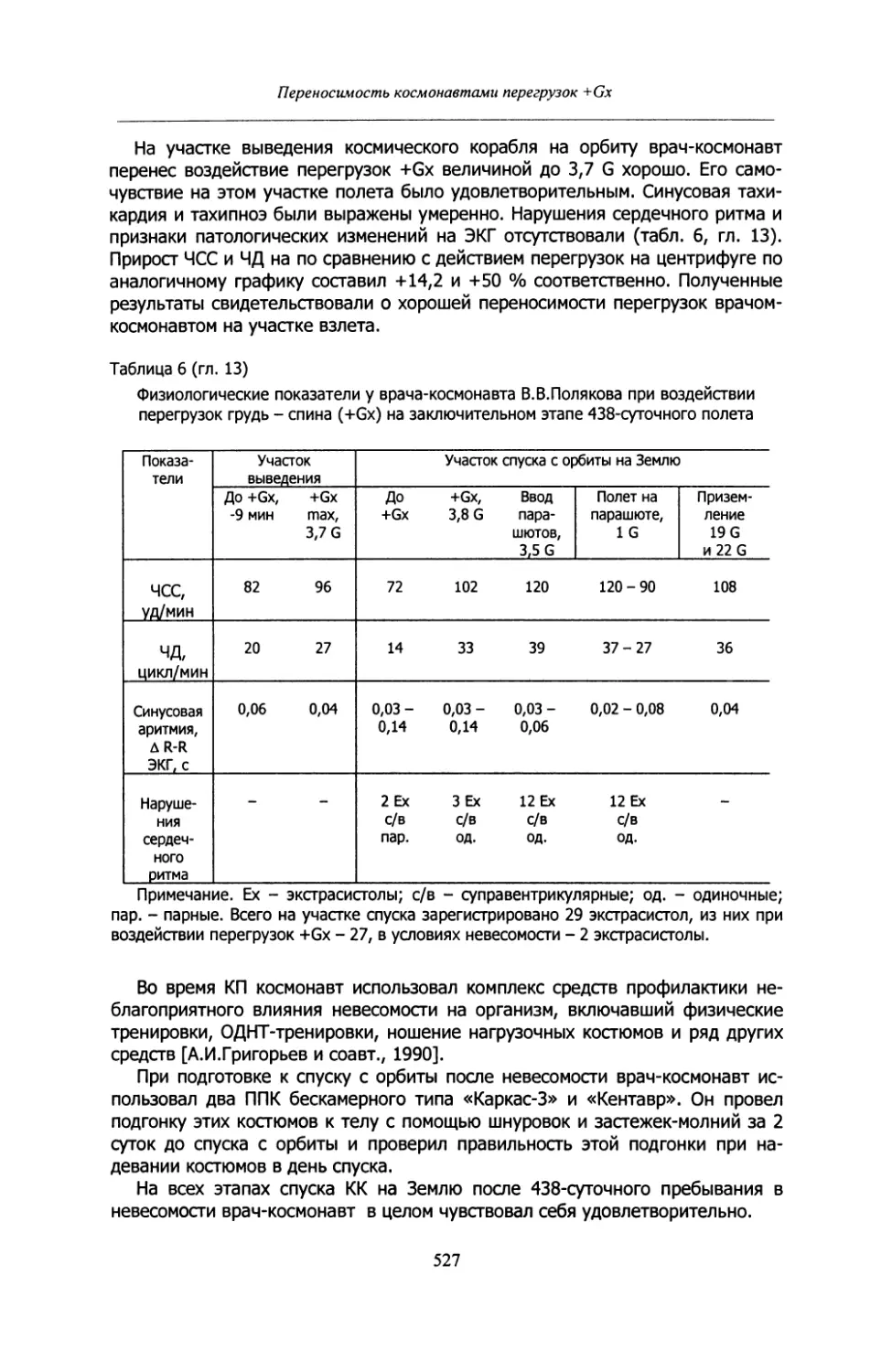

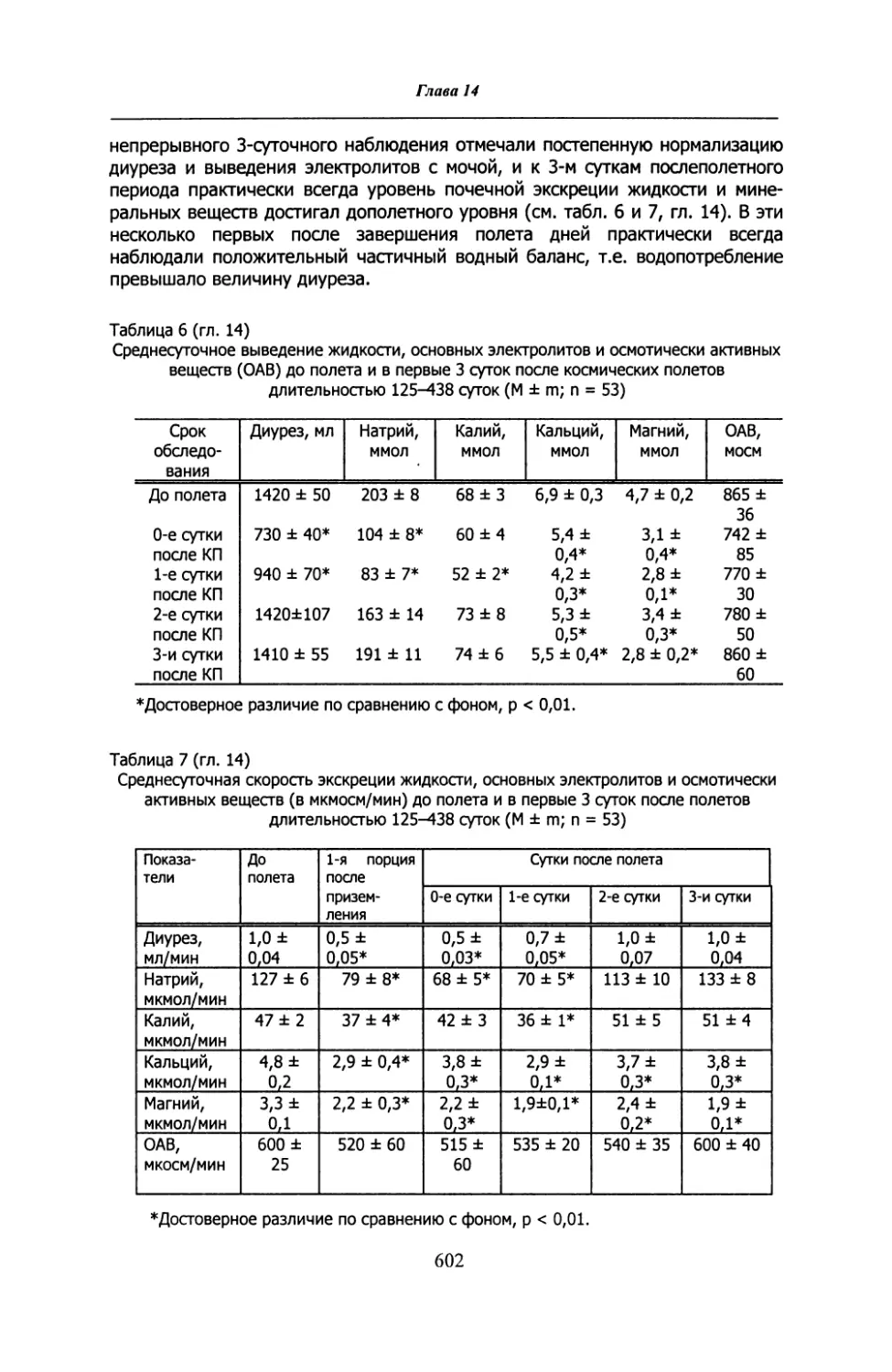

станция

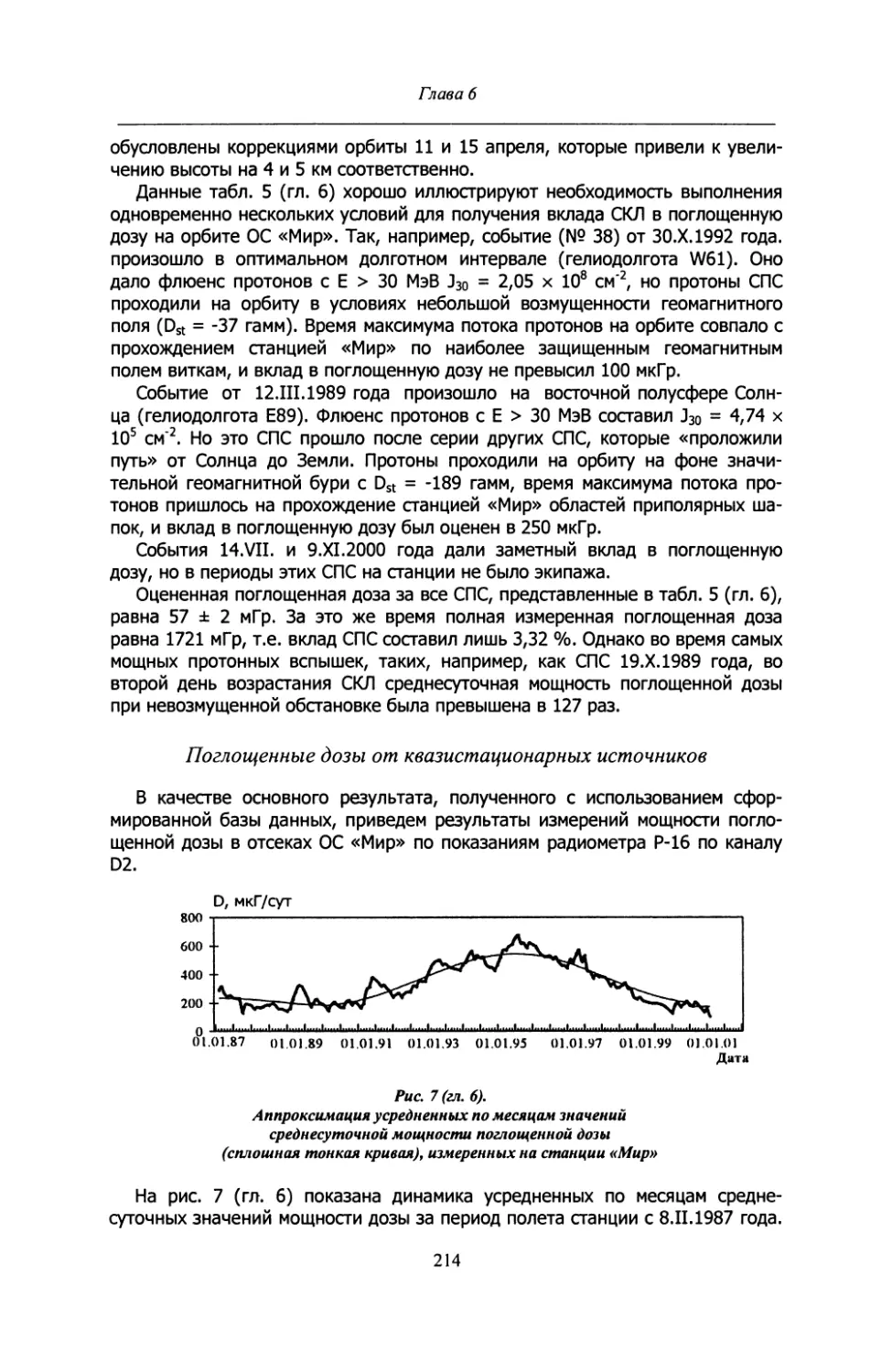

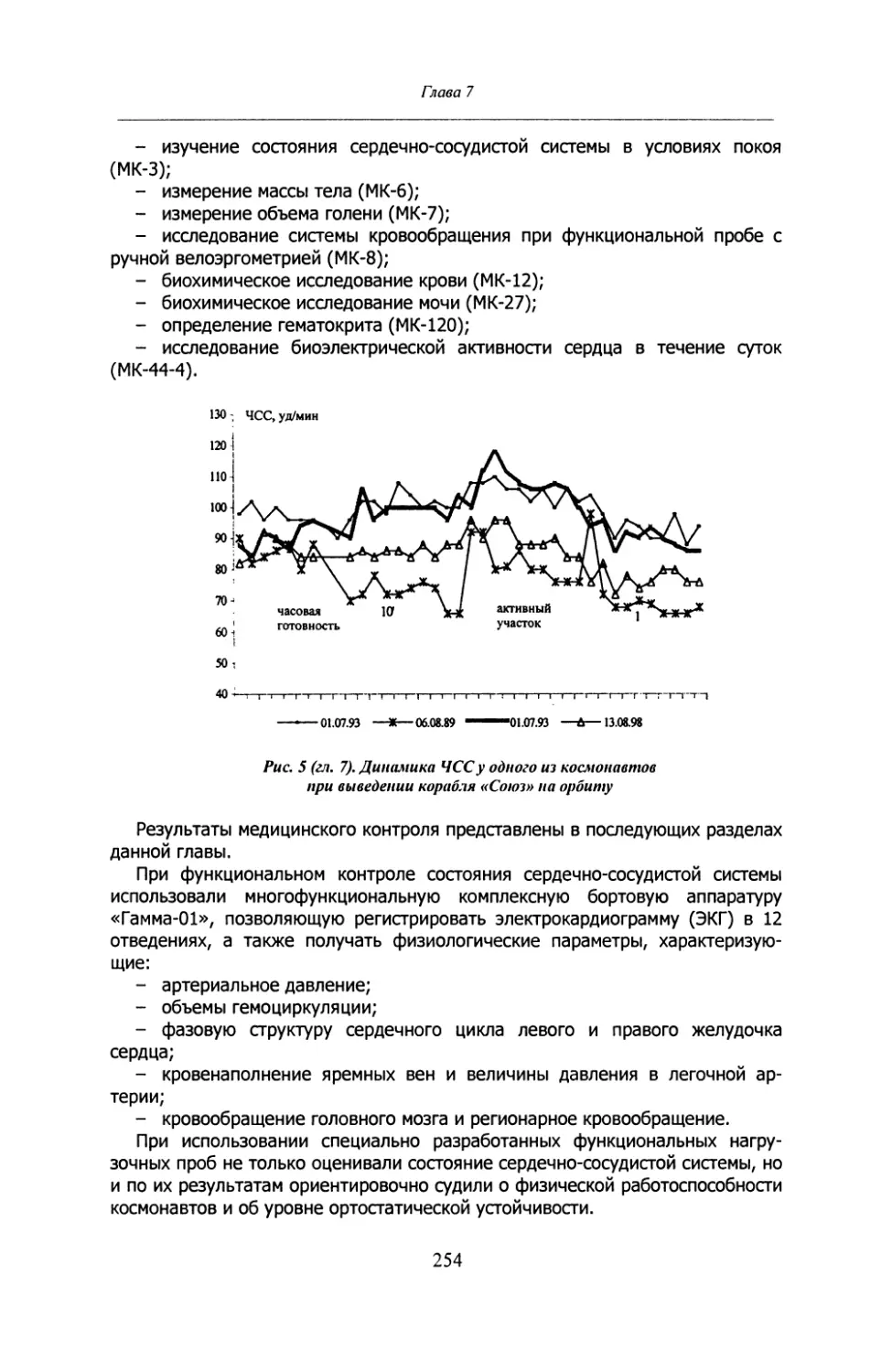

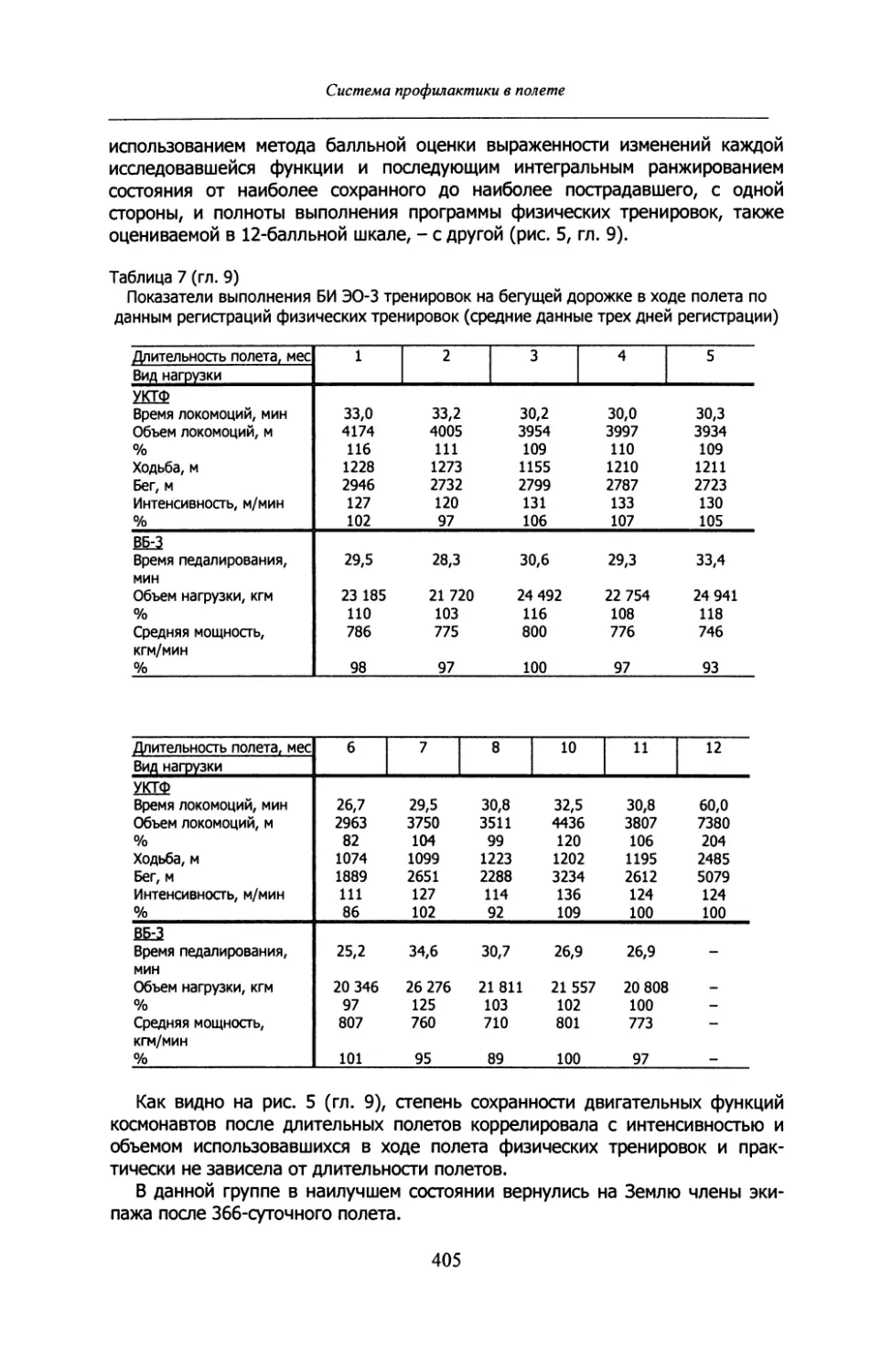

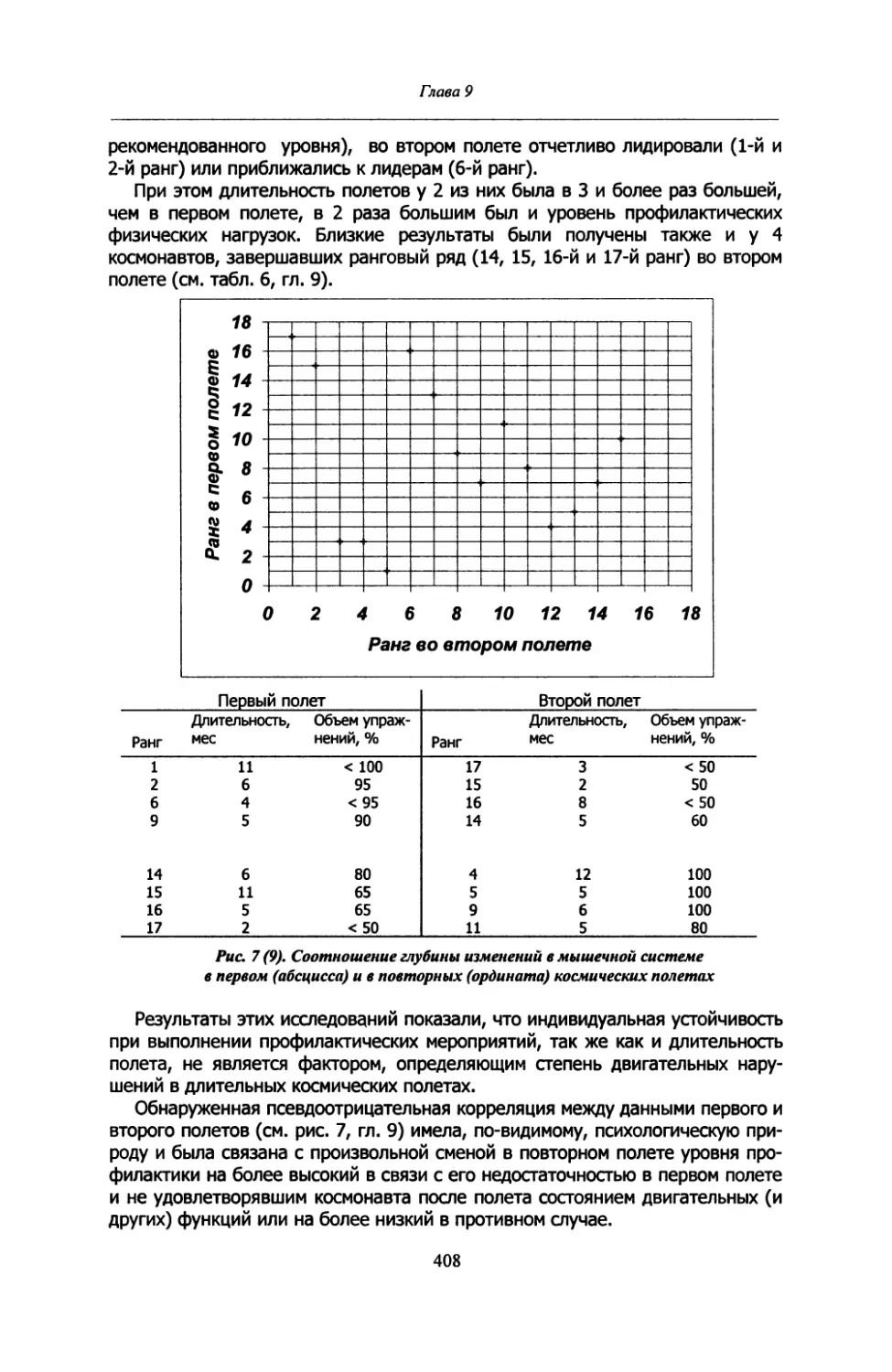

«Мир»

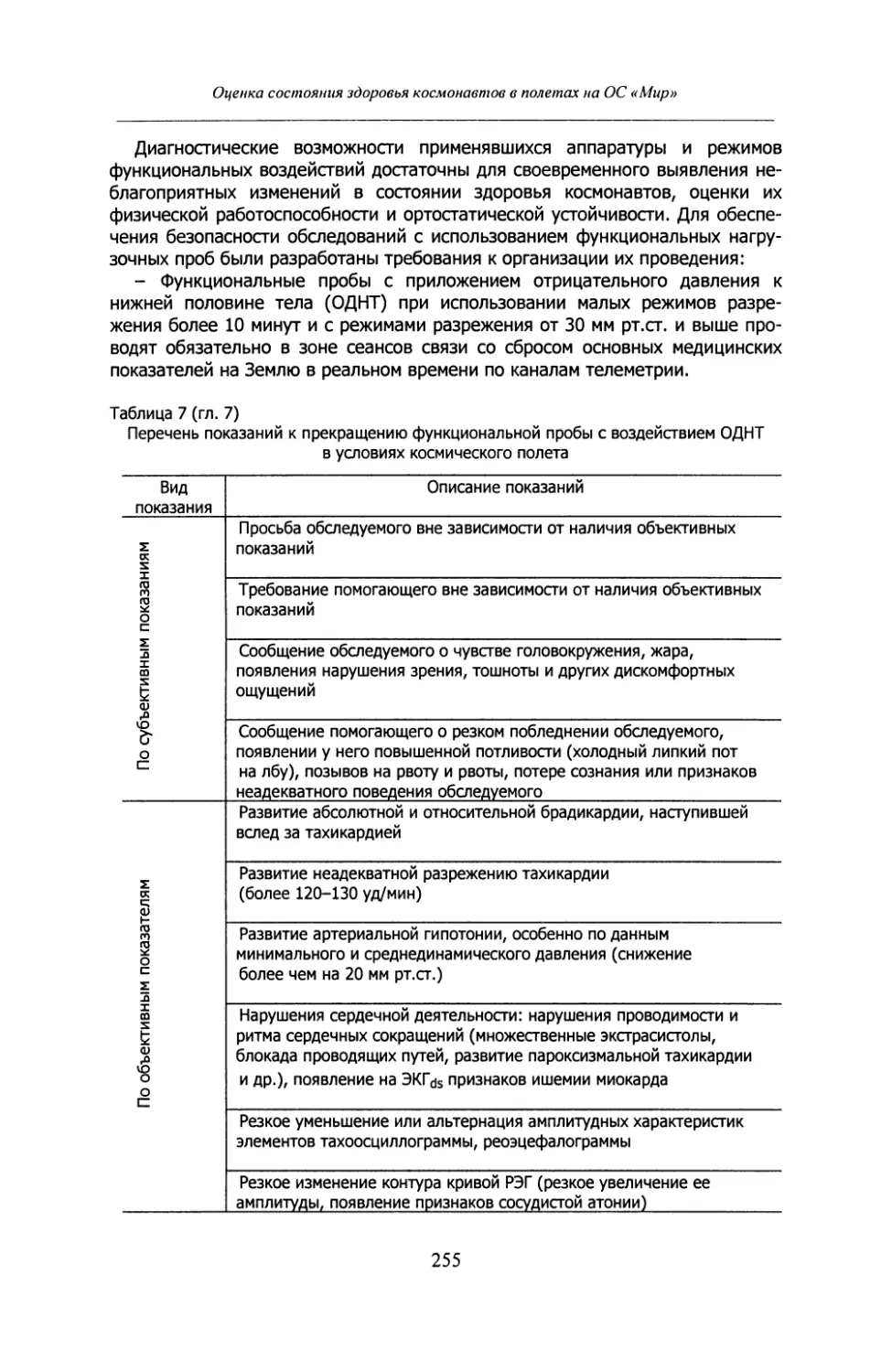

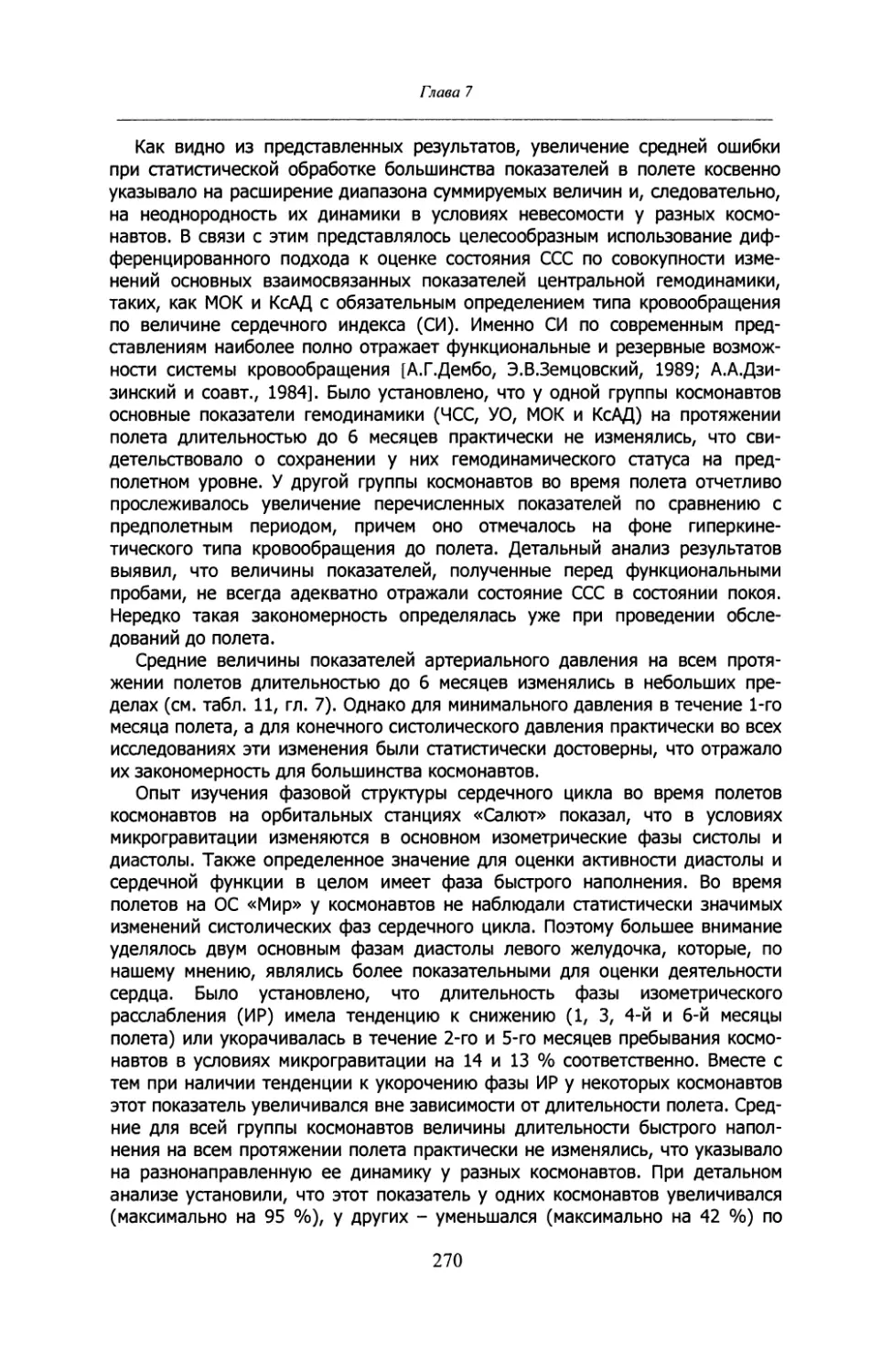

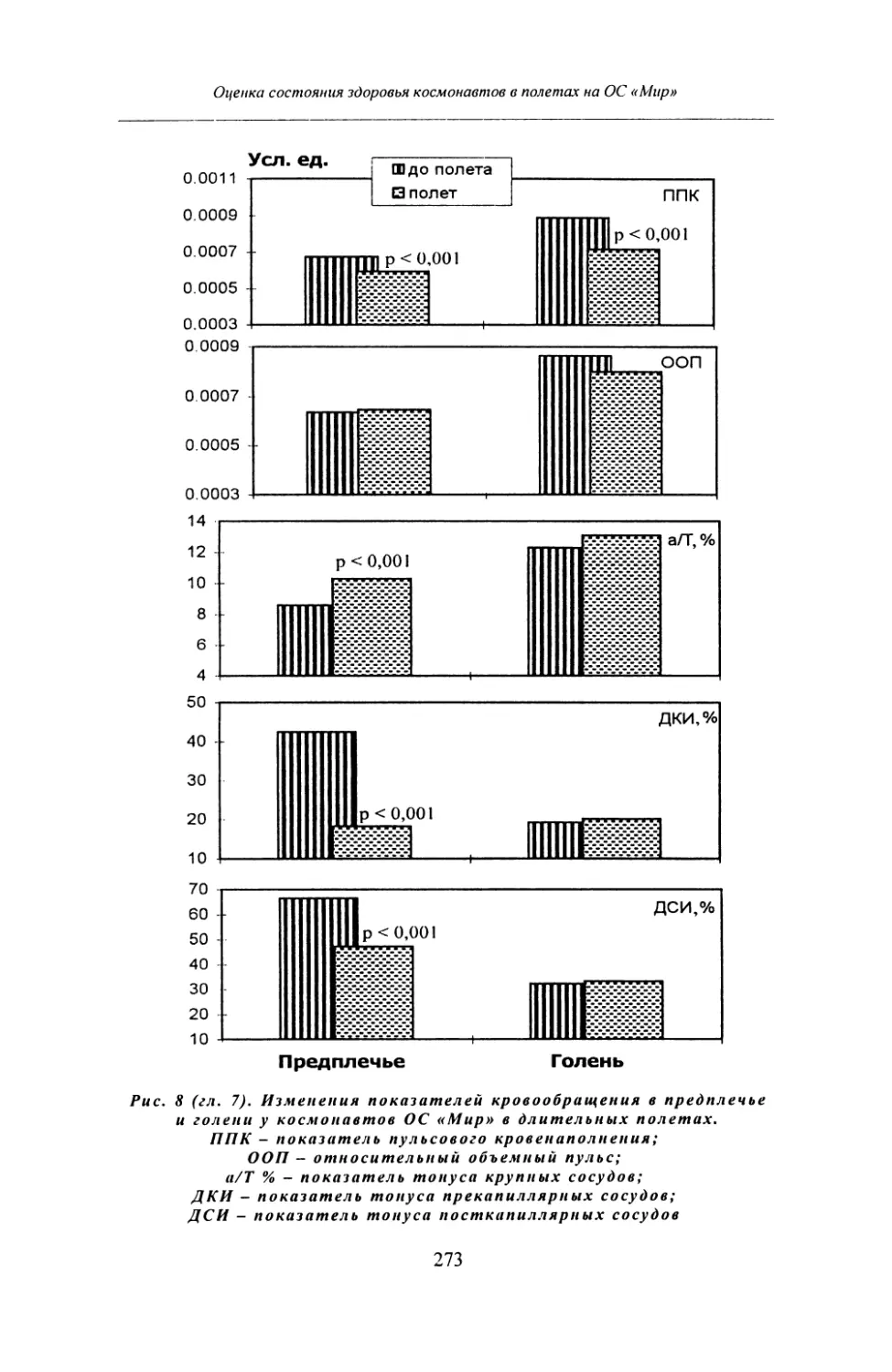

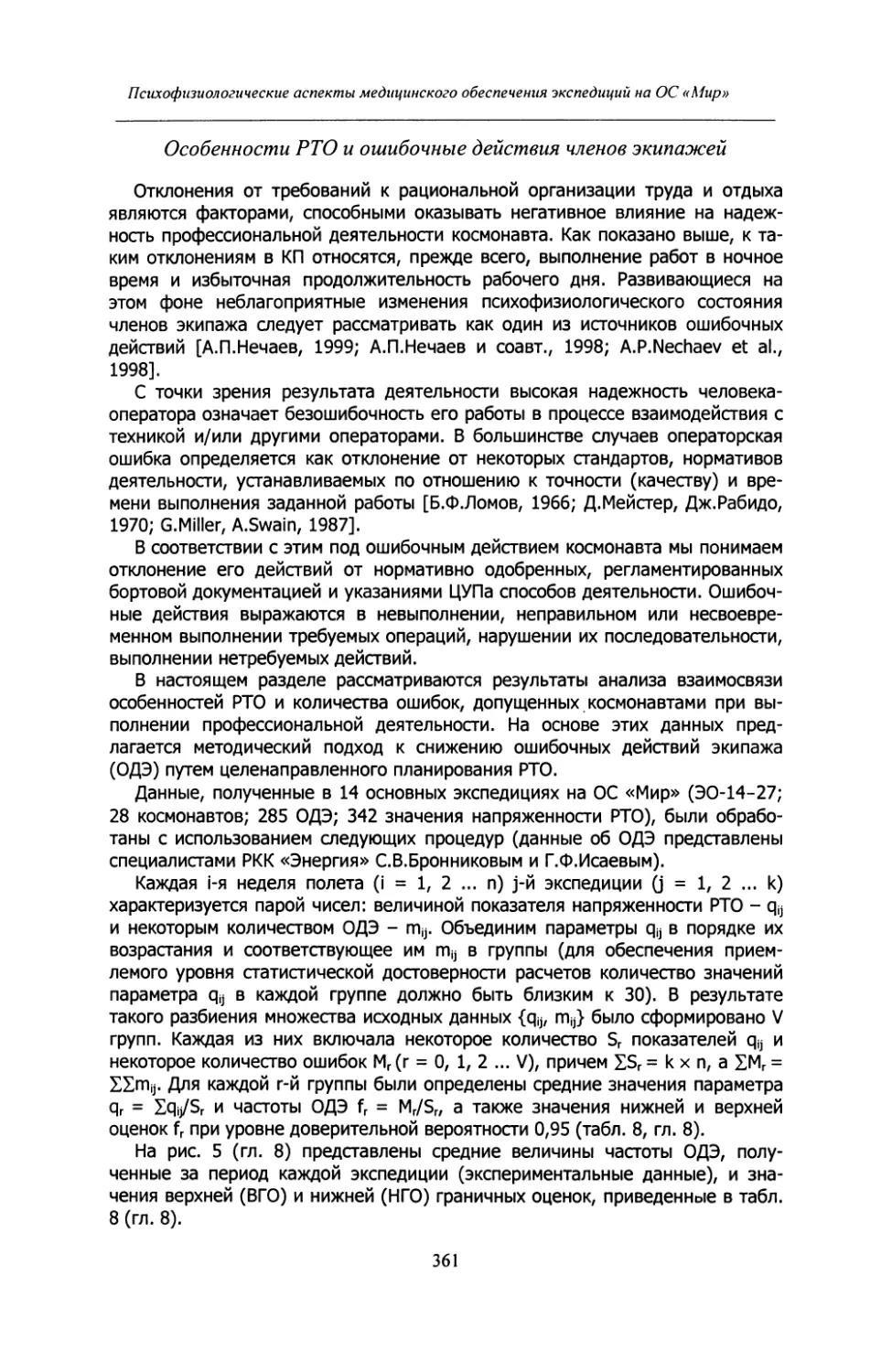

ТОМ 1

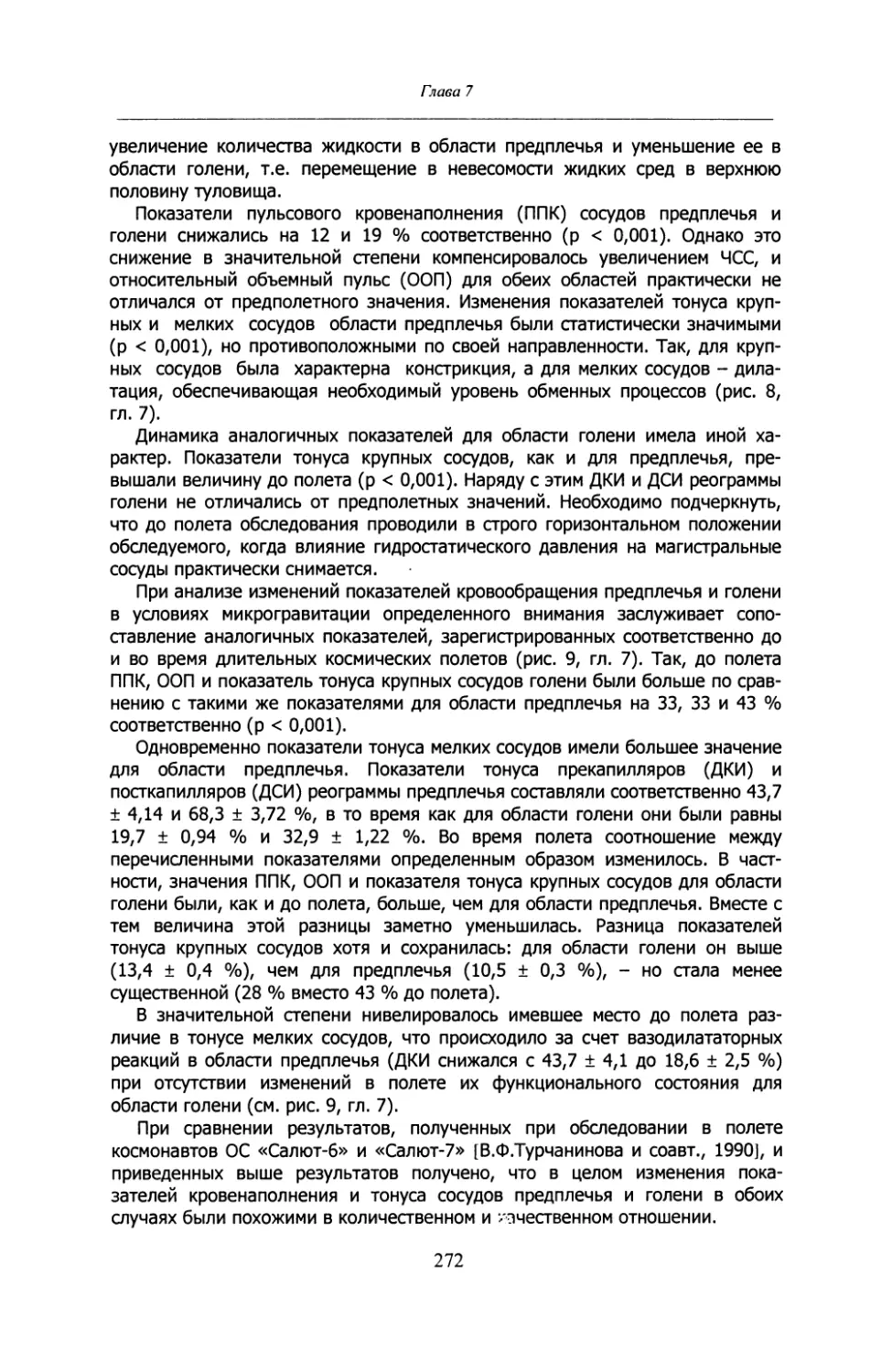

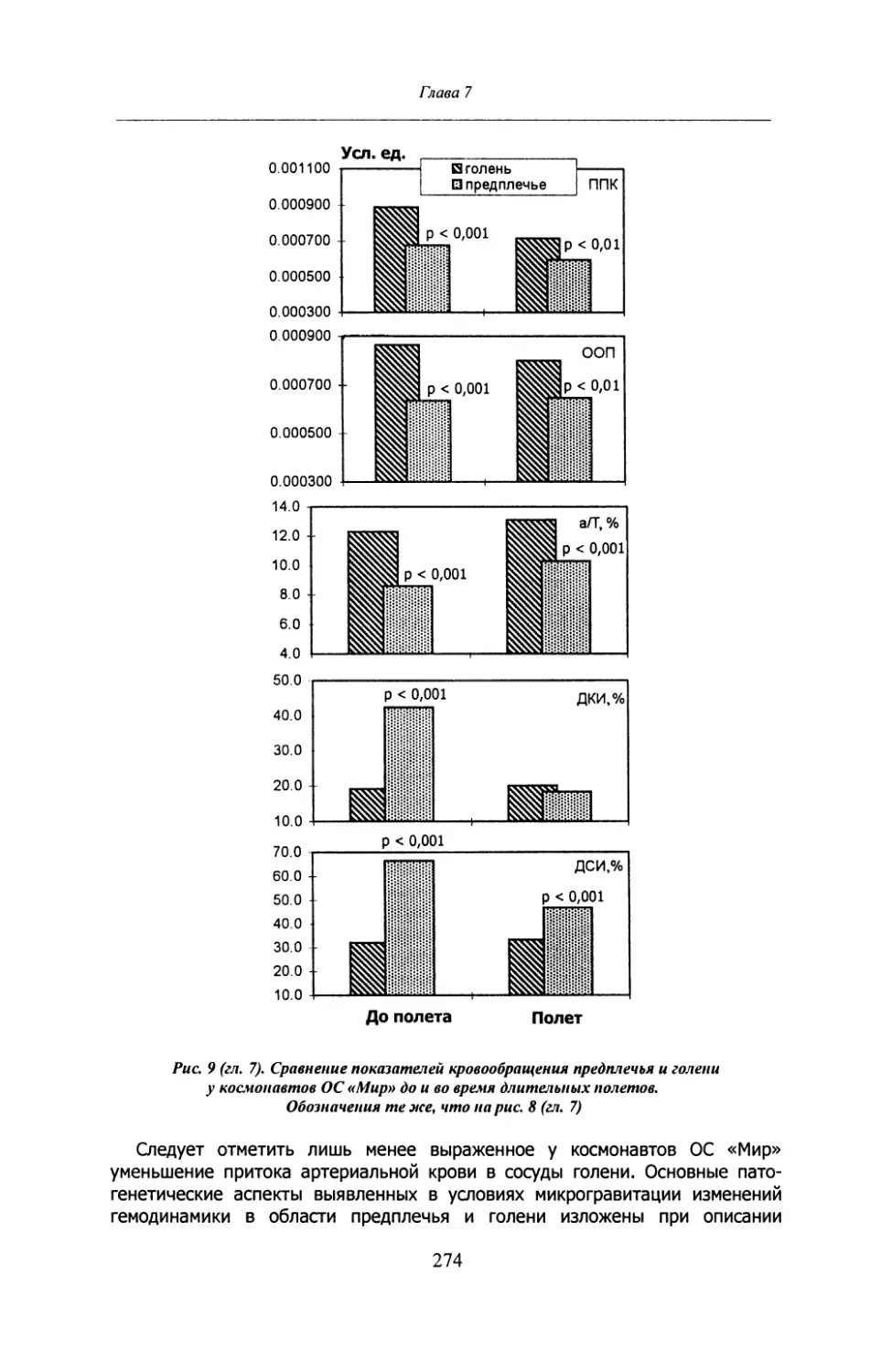

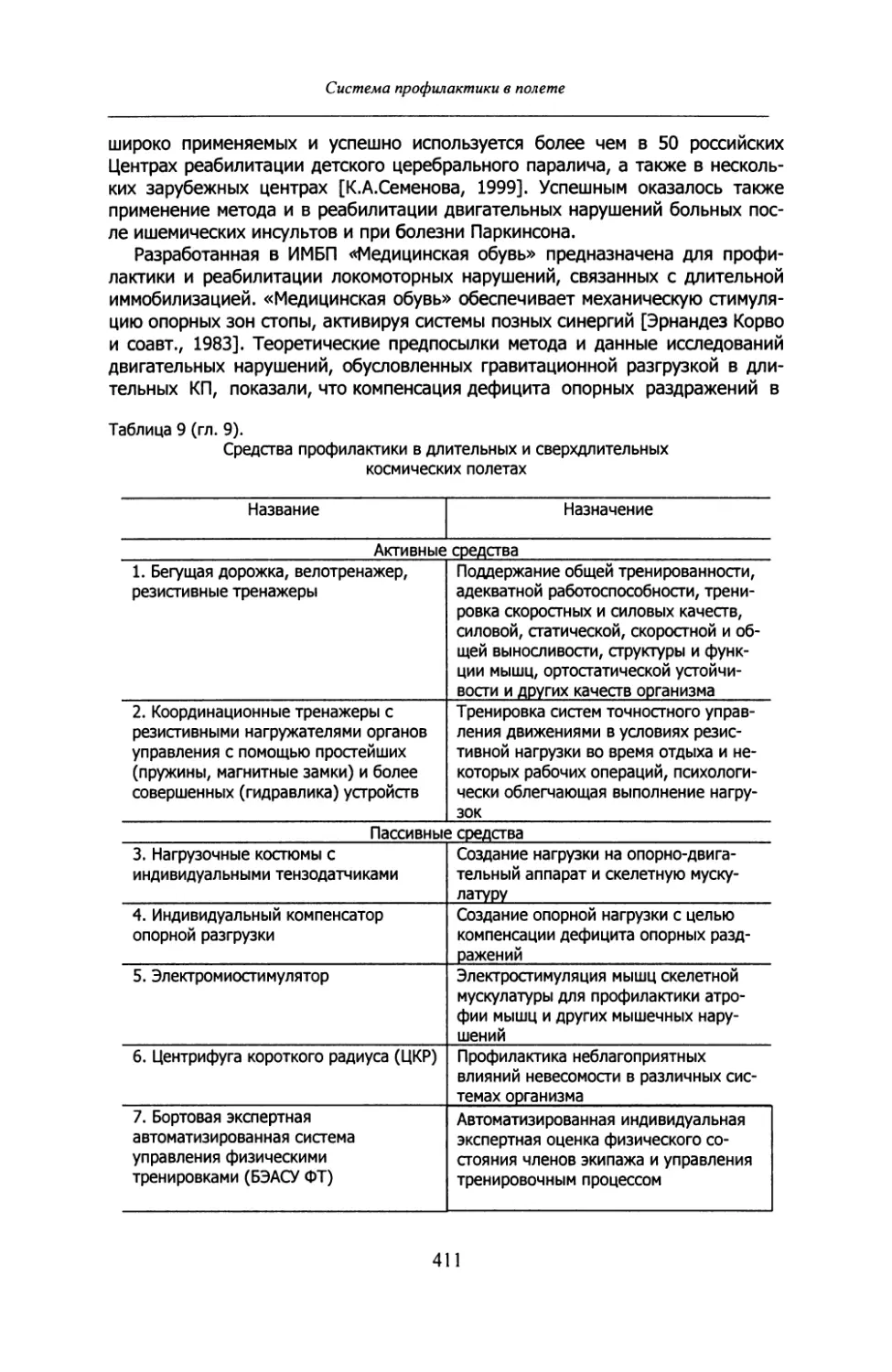

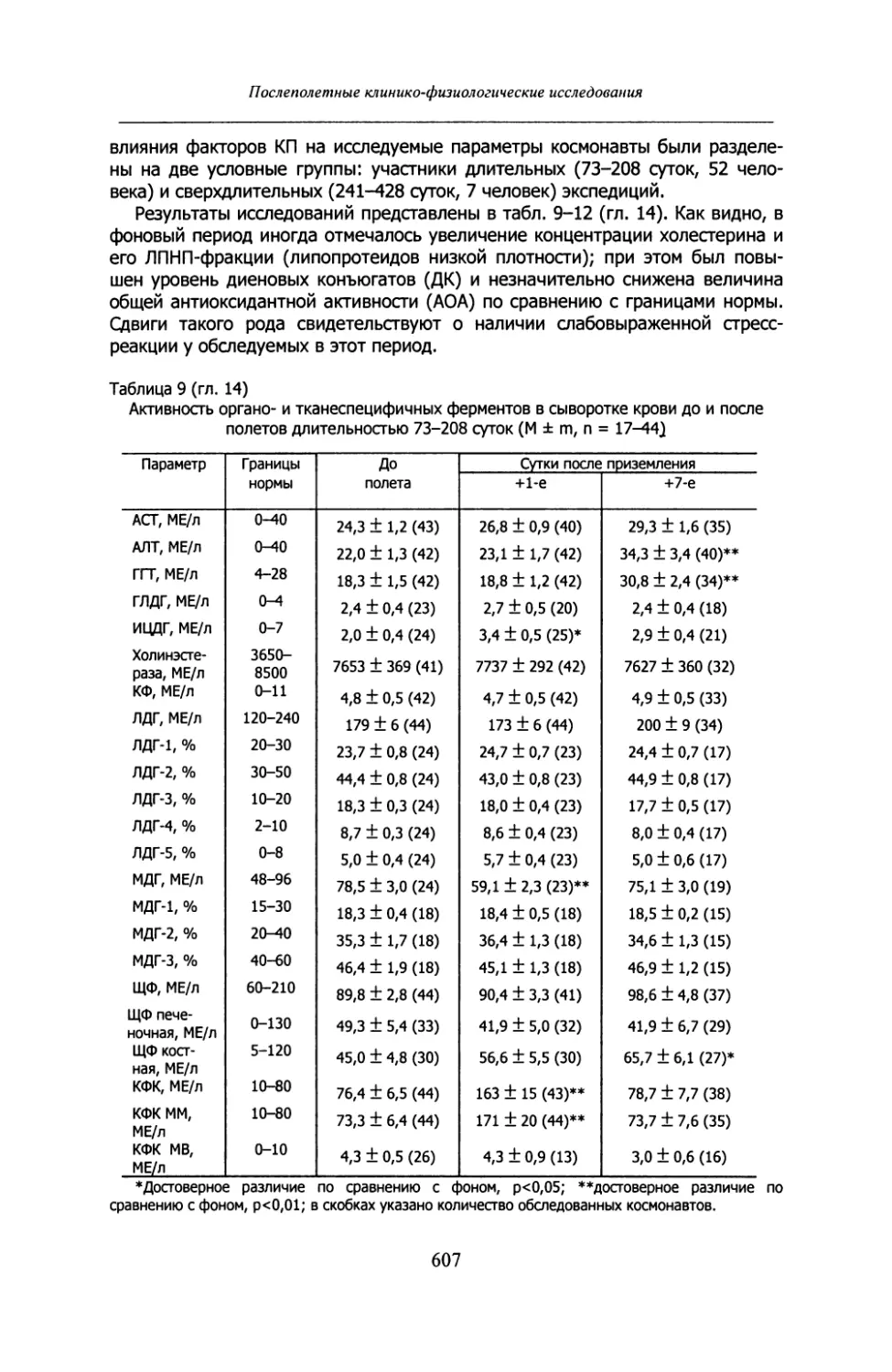

Орбитальная

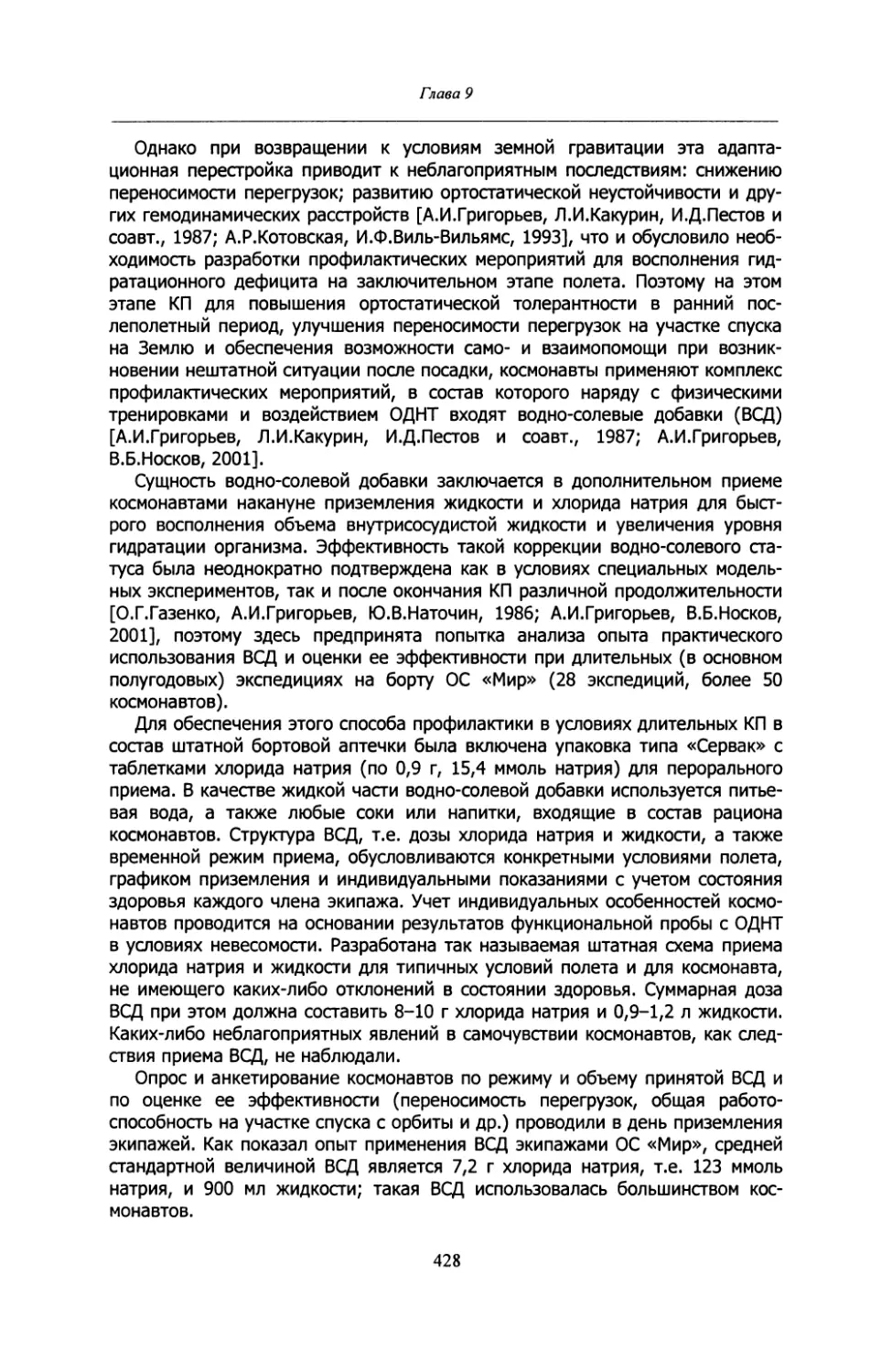

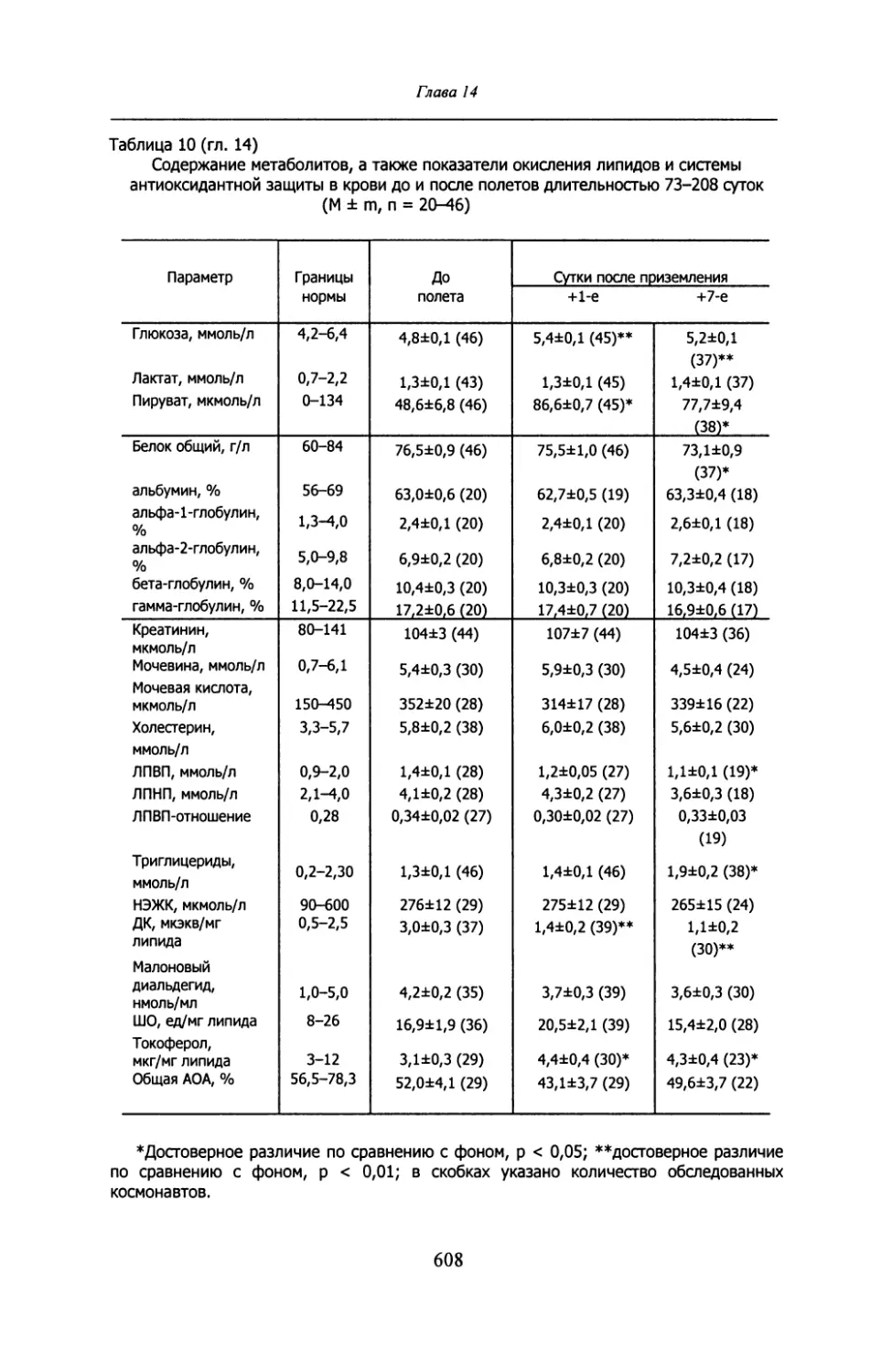

станция

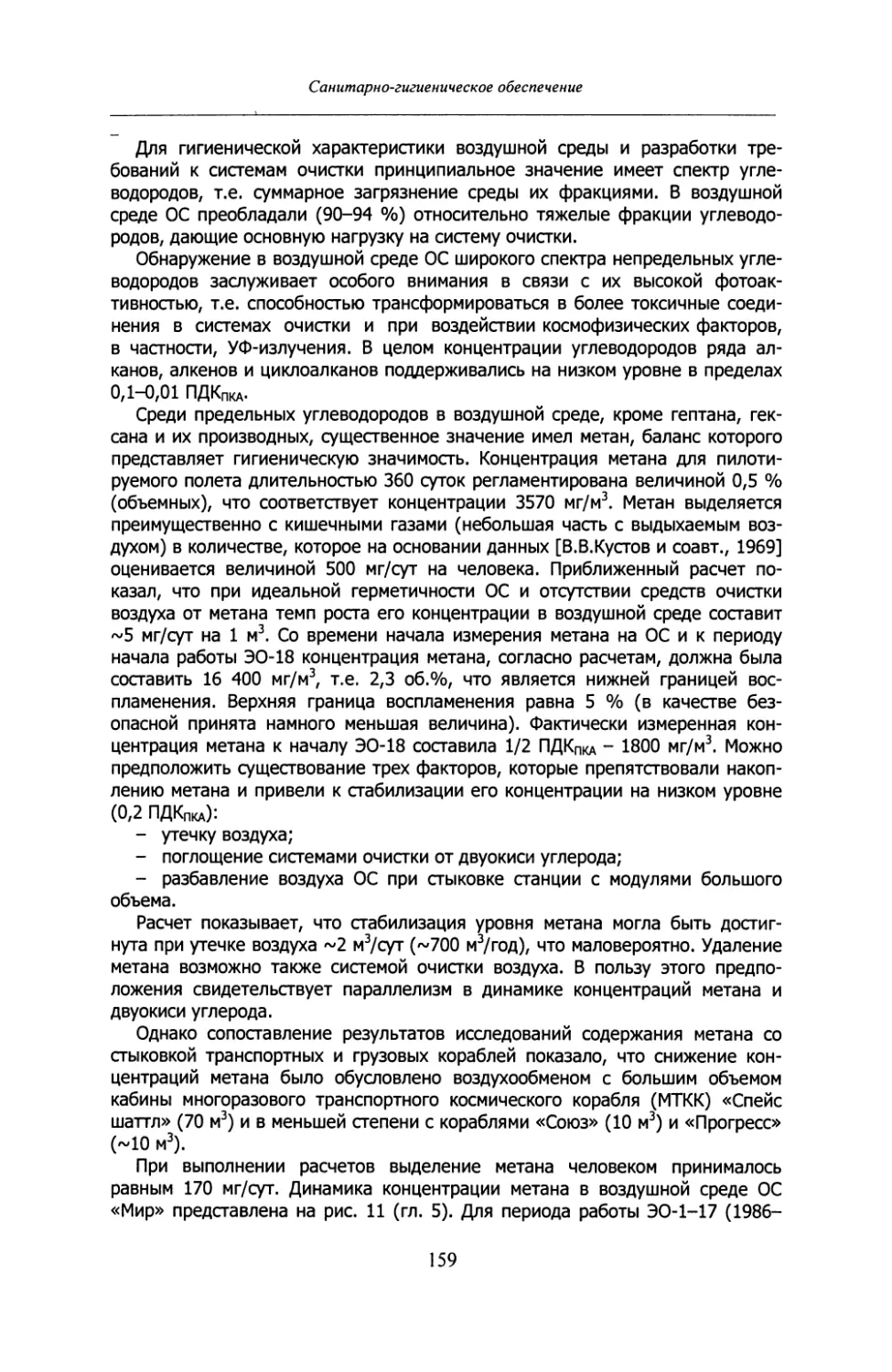

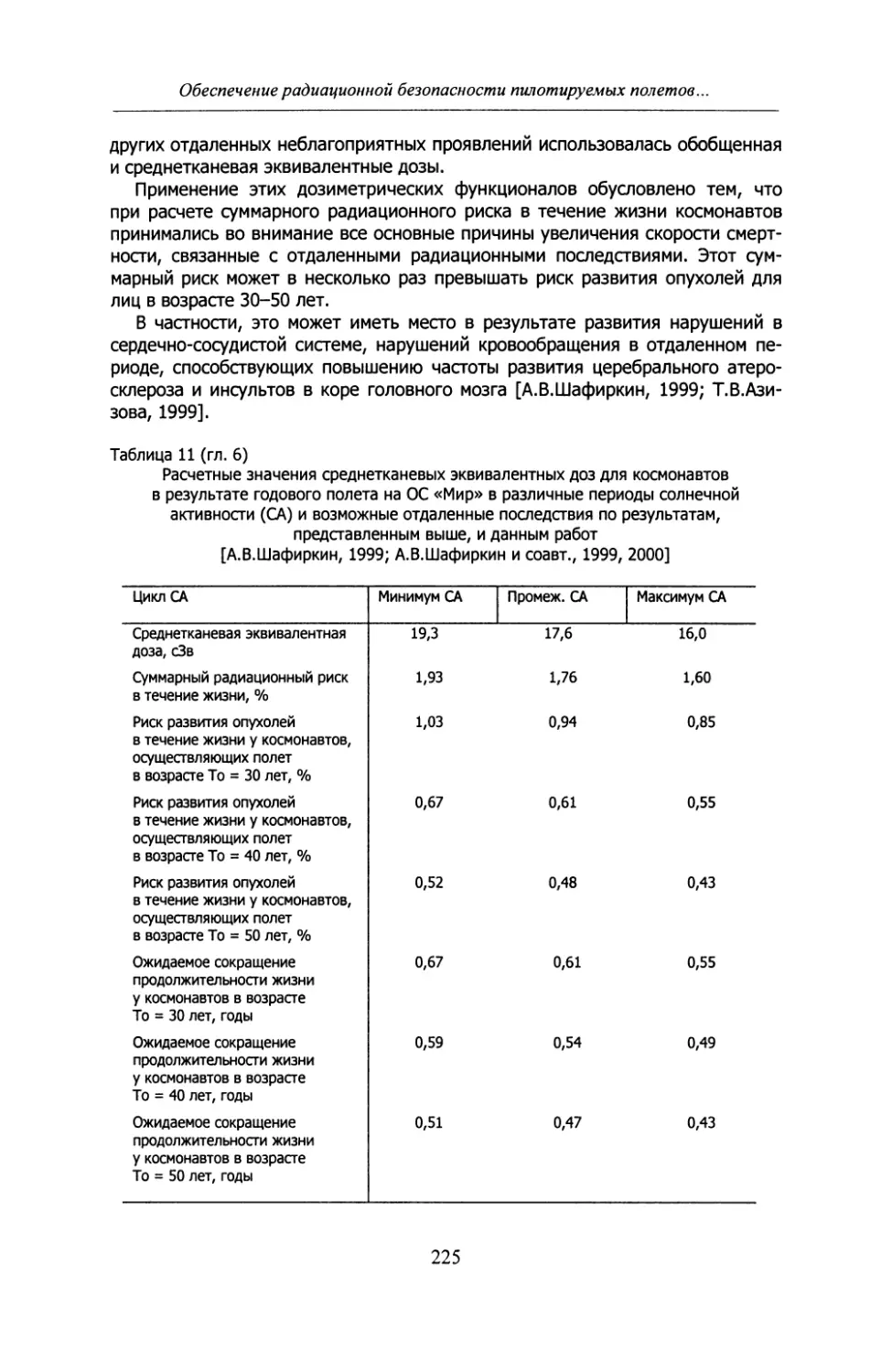

"Мир"

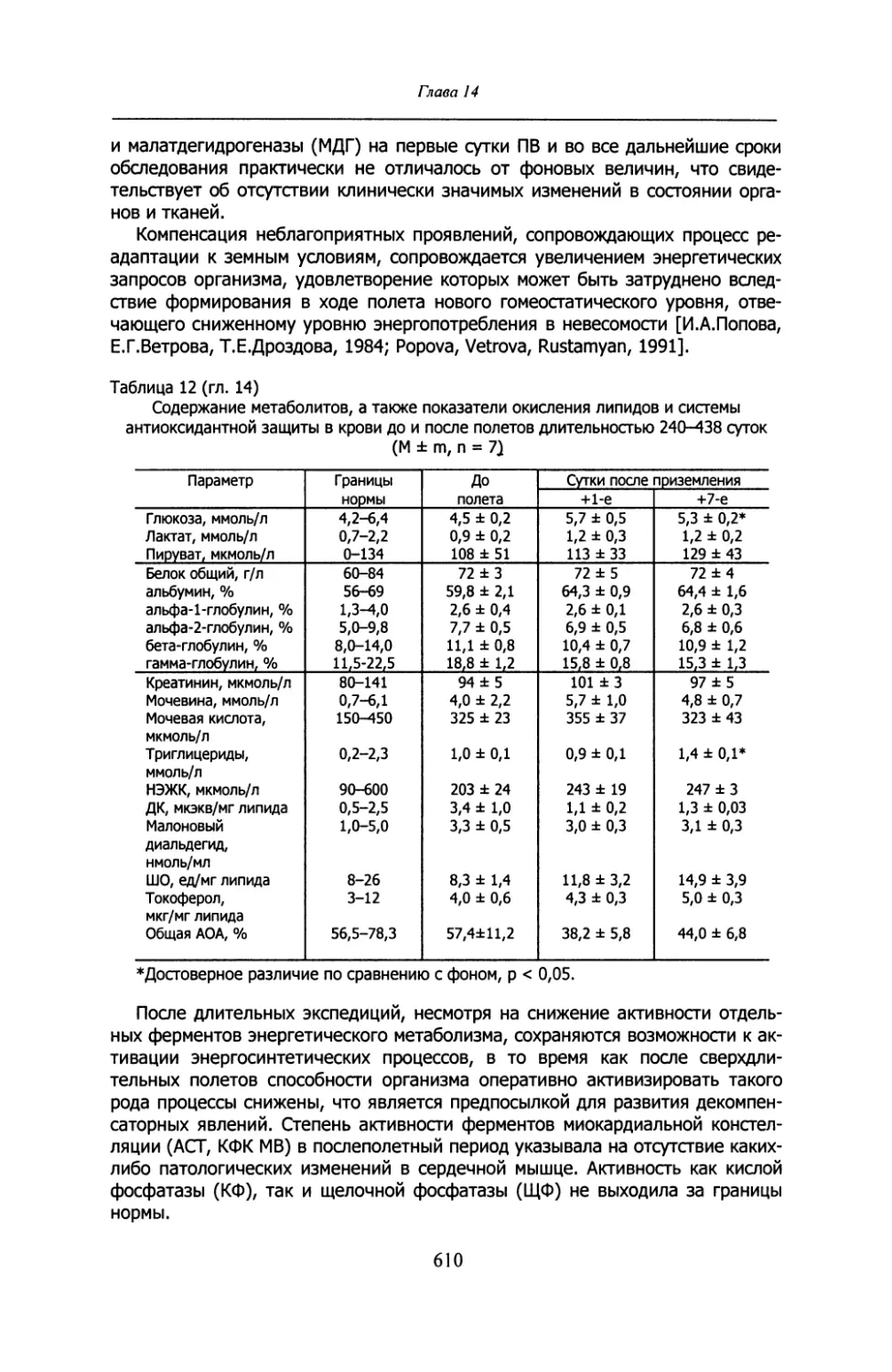

Космическая биология

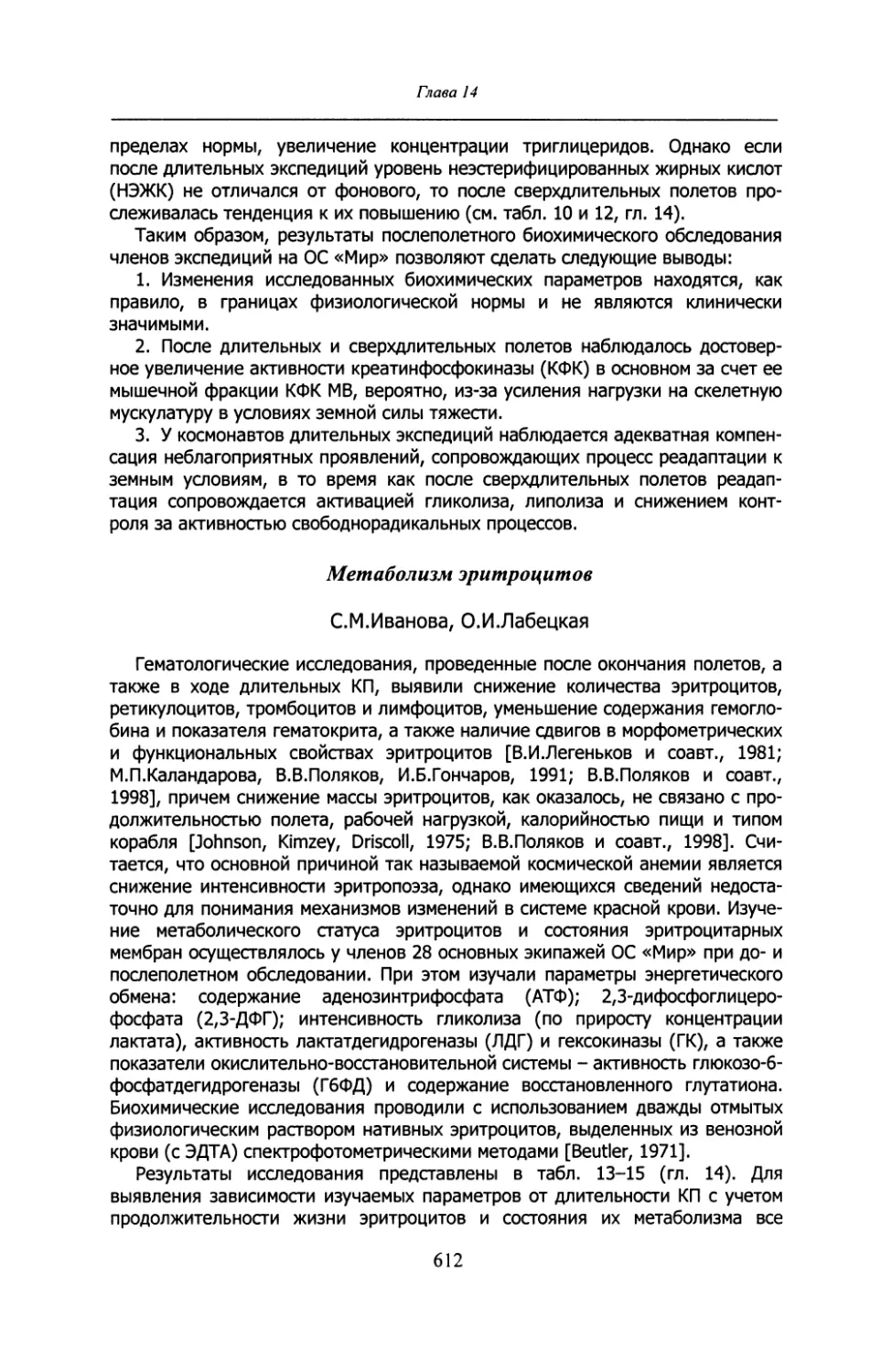

и медицина

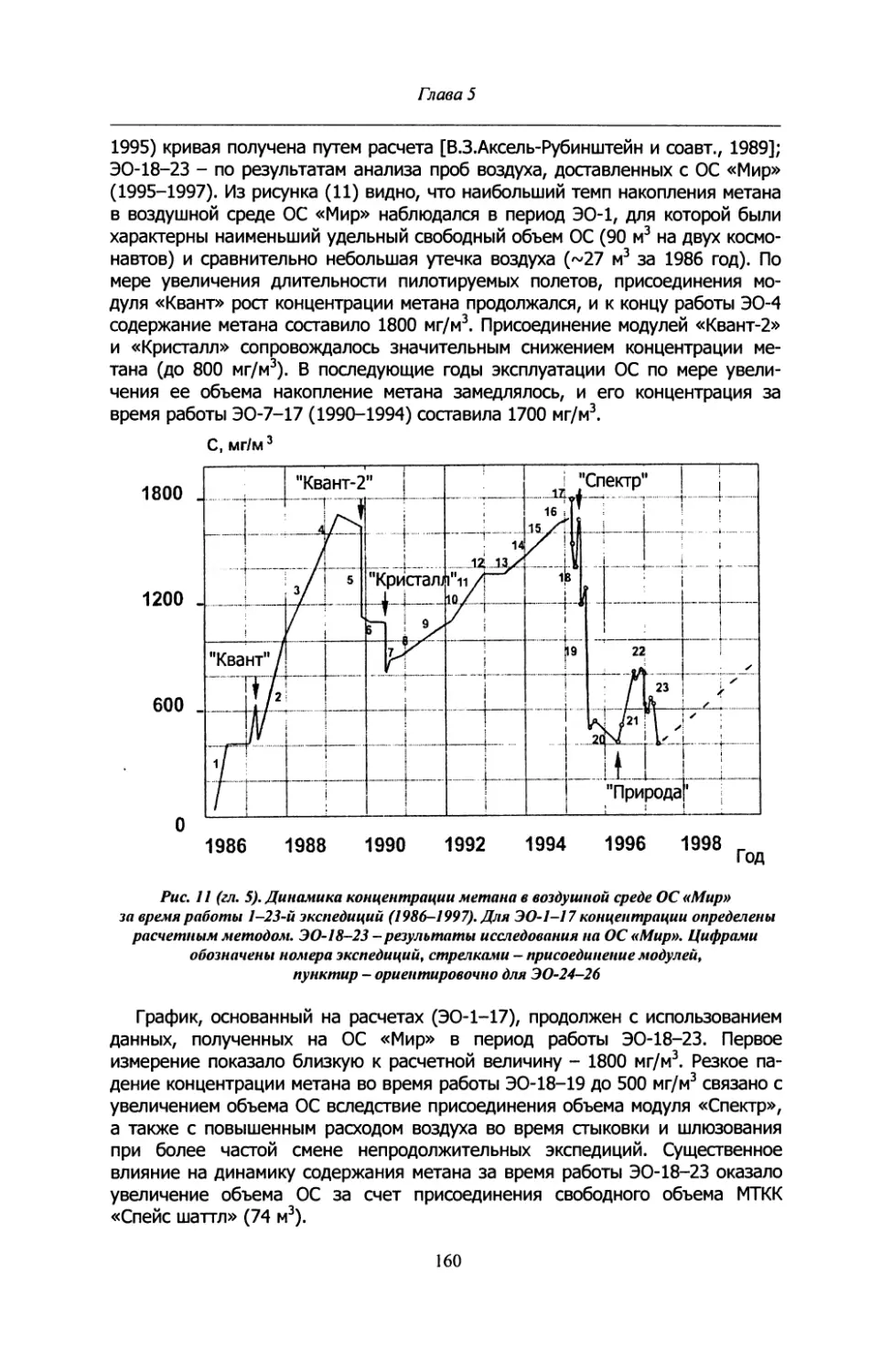

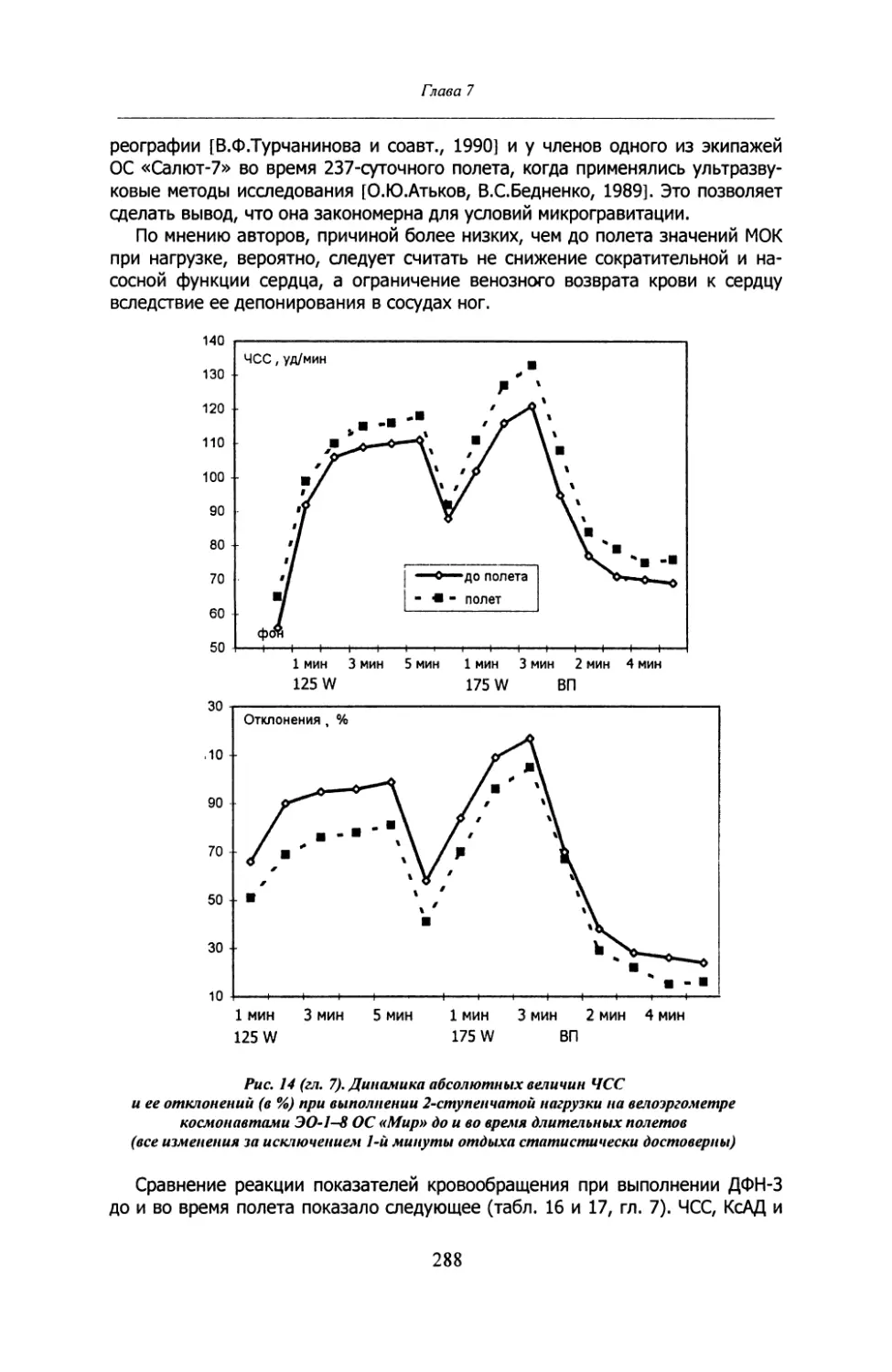

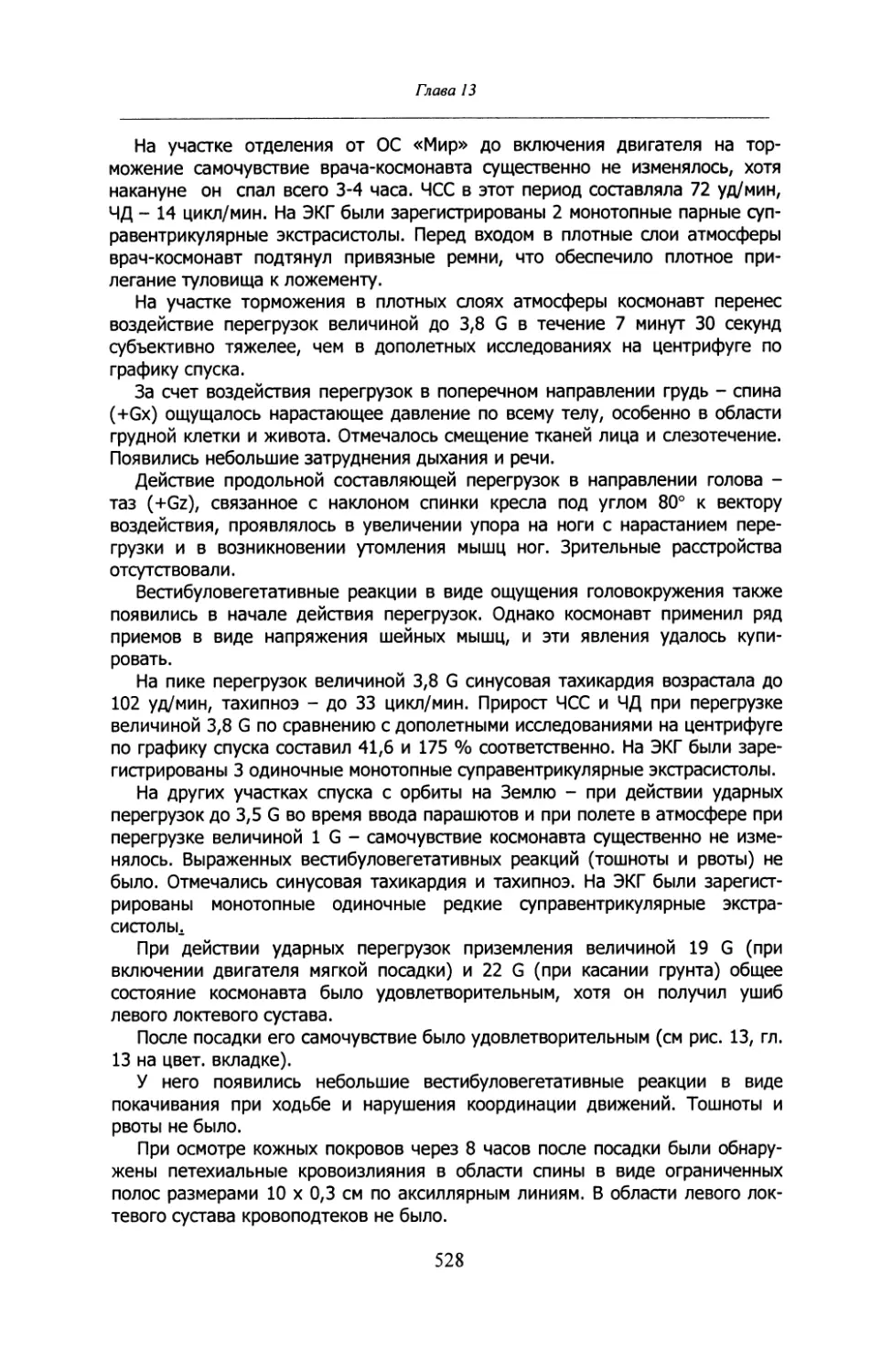

Том 1

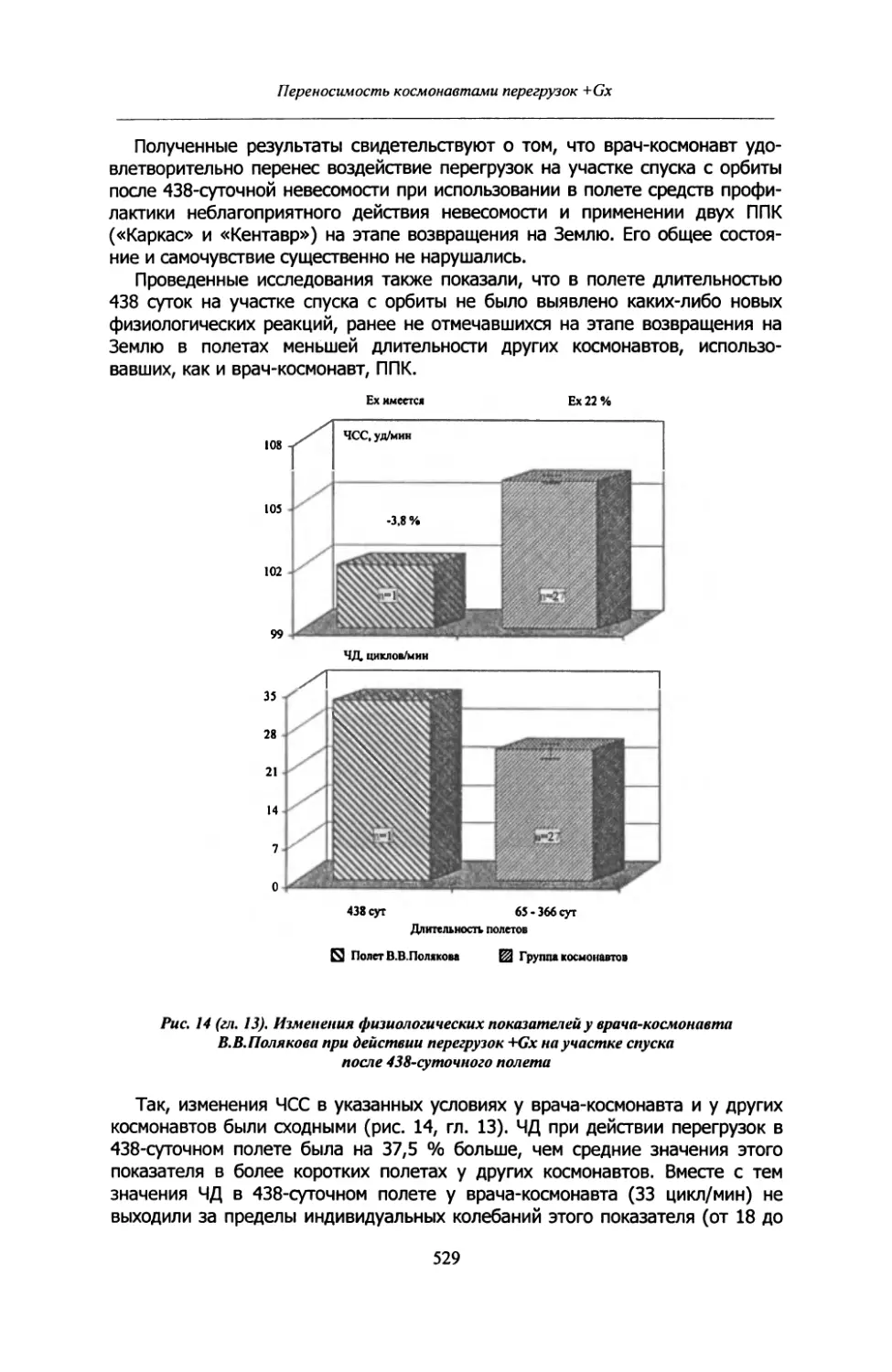

Москва

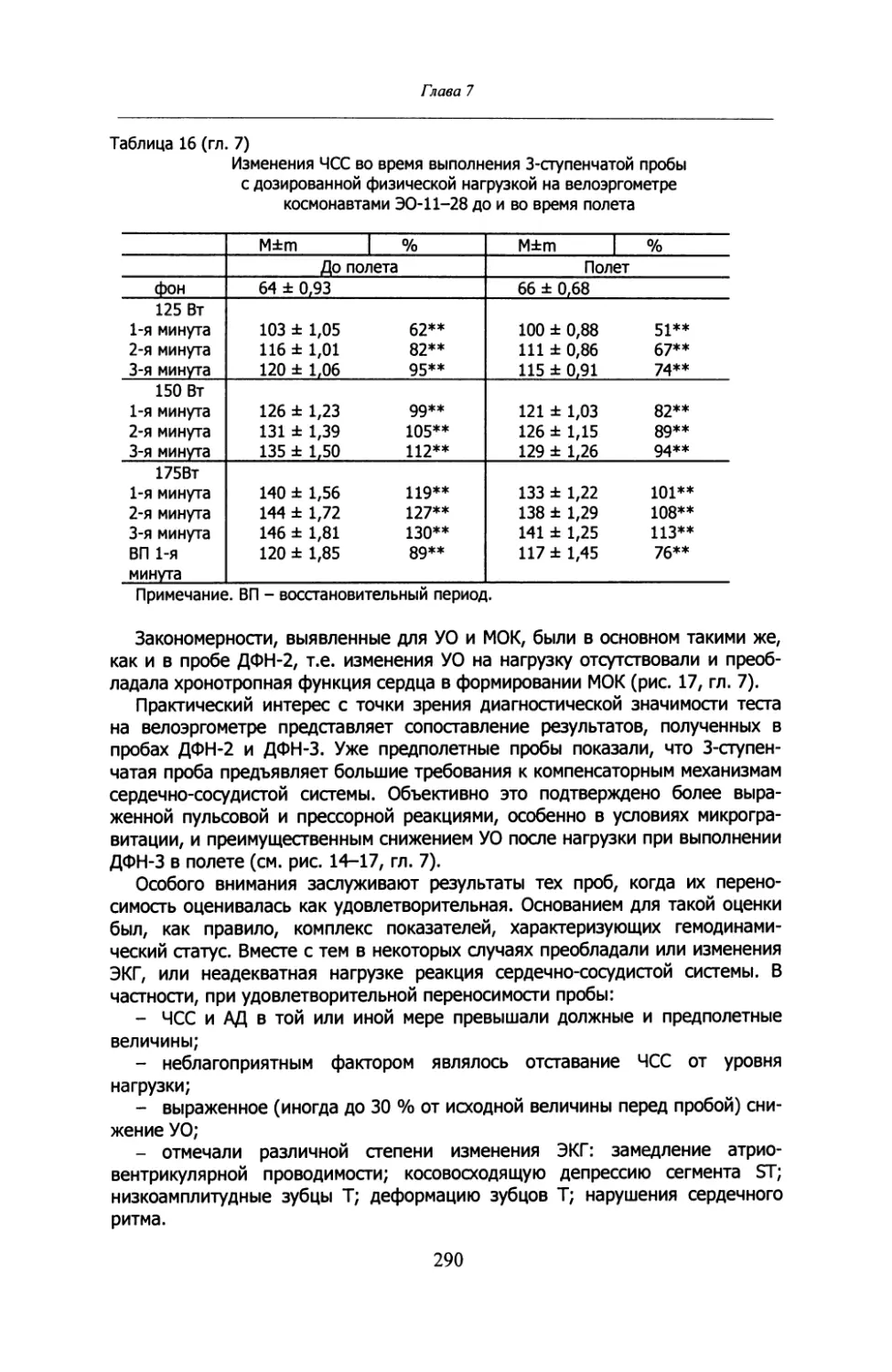

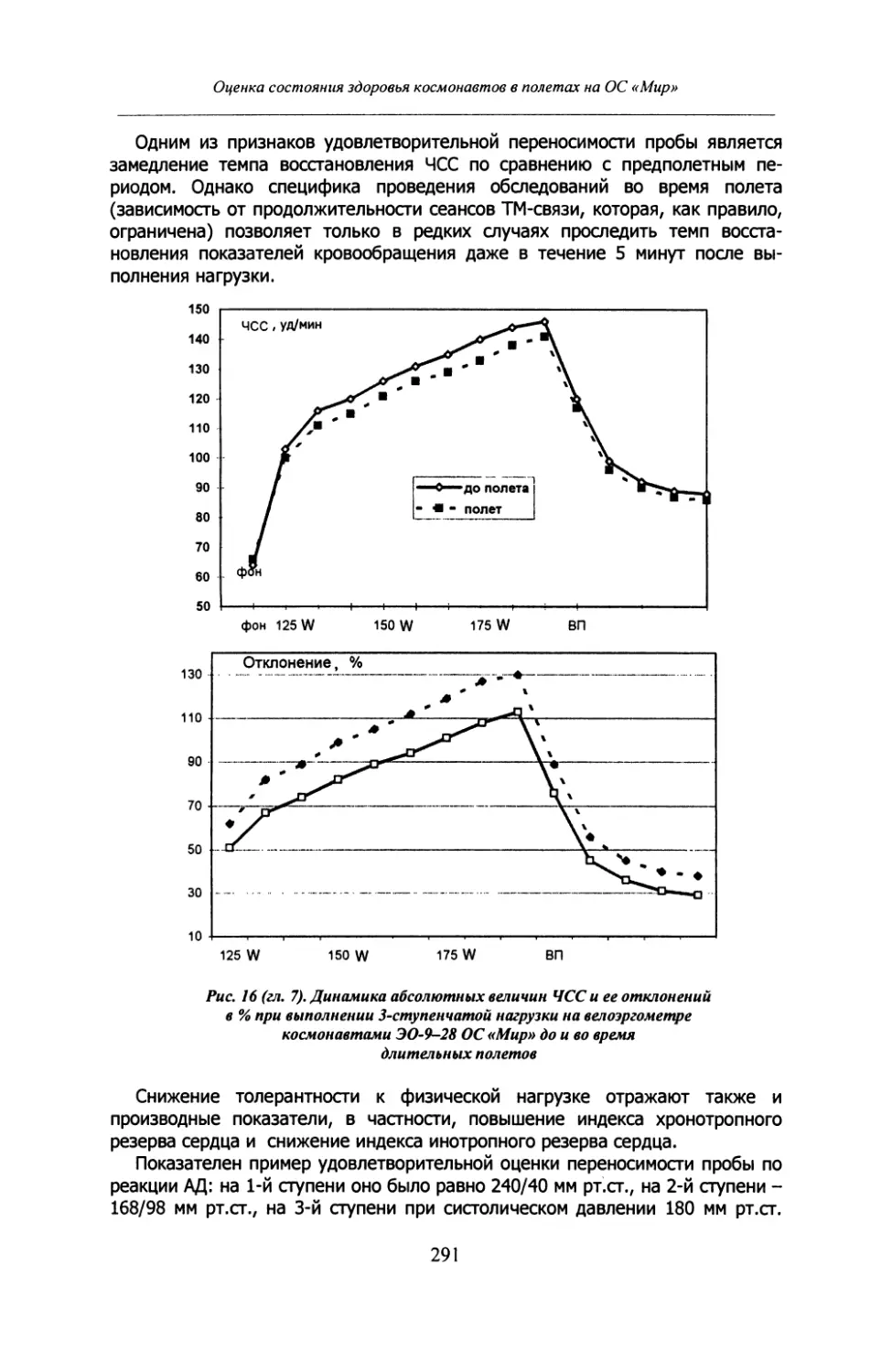

2001

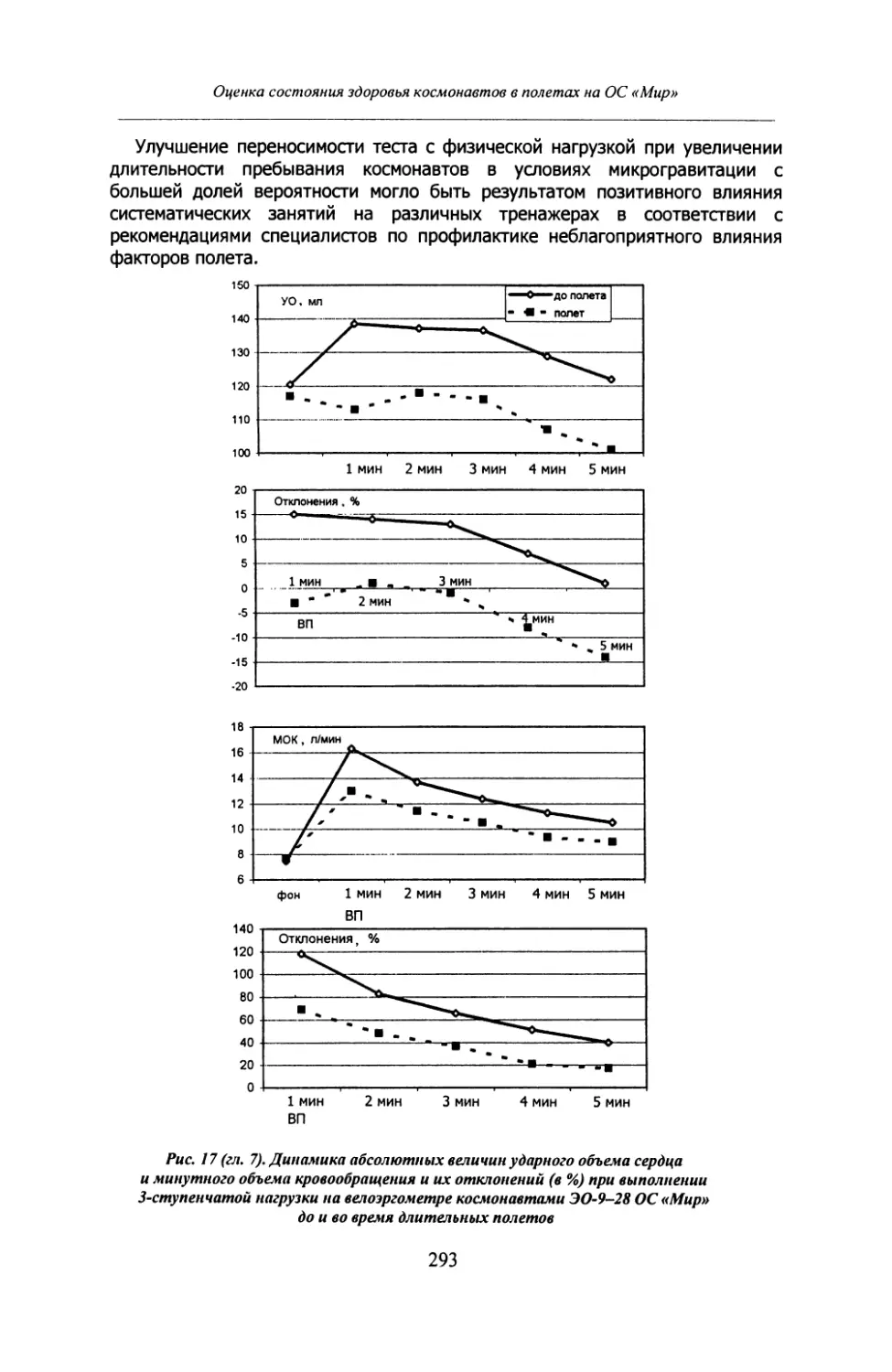

ББК 28903. 139

УДК 613.693

Печатается

по решению Ученого совета ГНЦ РФ -

Институт медико-биологических проблем РАН

Редакционная коллегия

А.И.Григорьев -

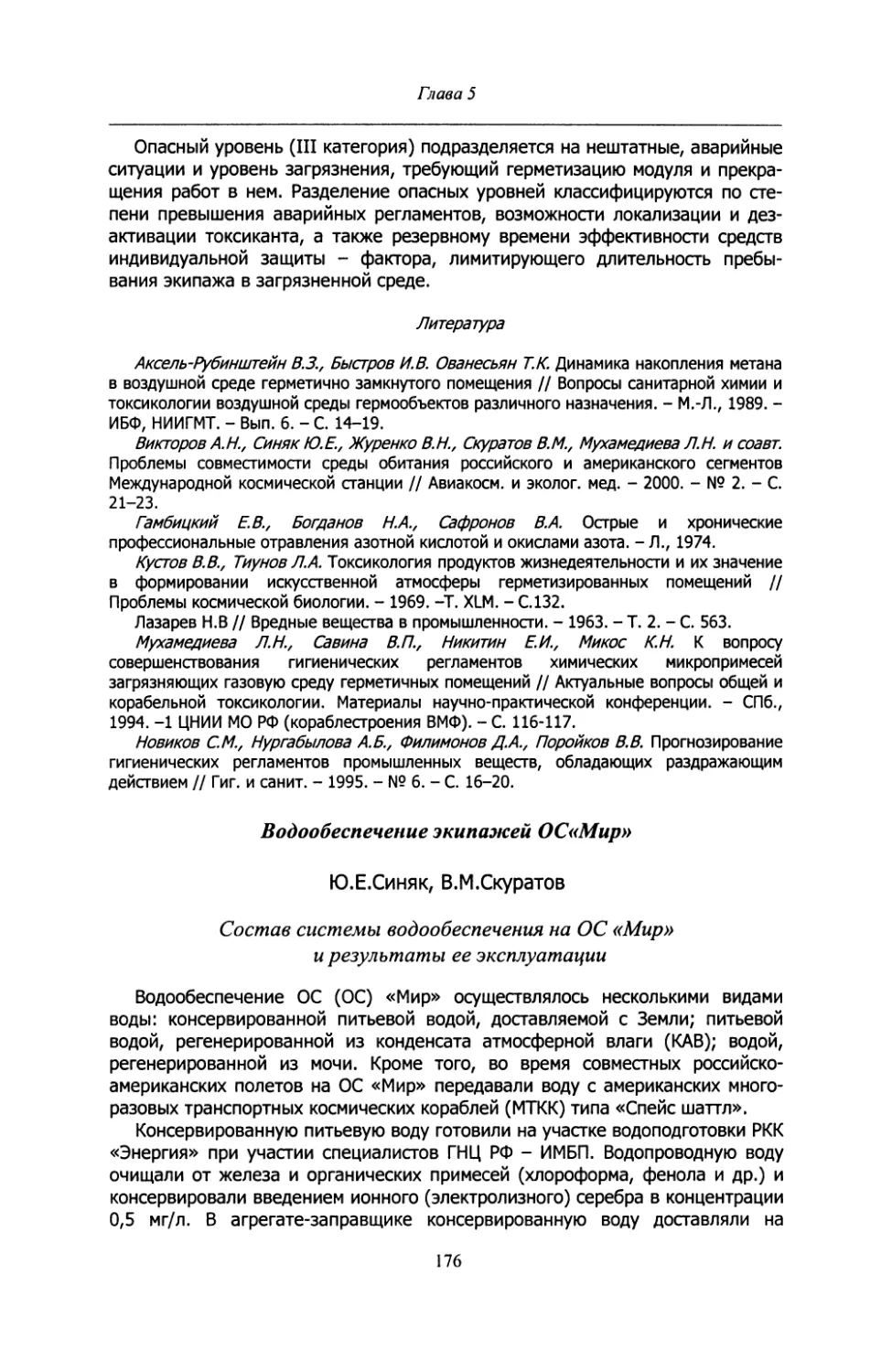

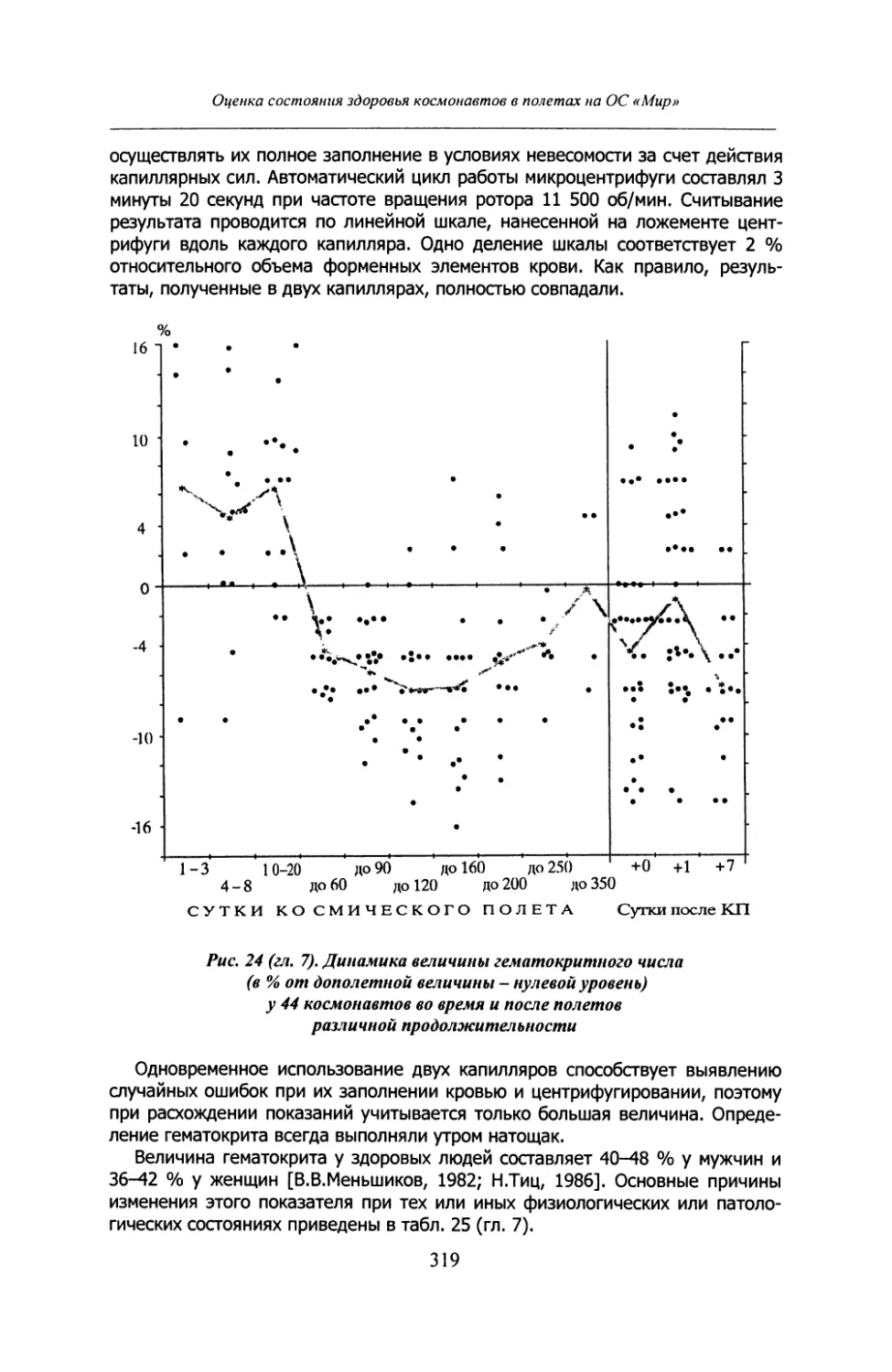

главный редактор

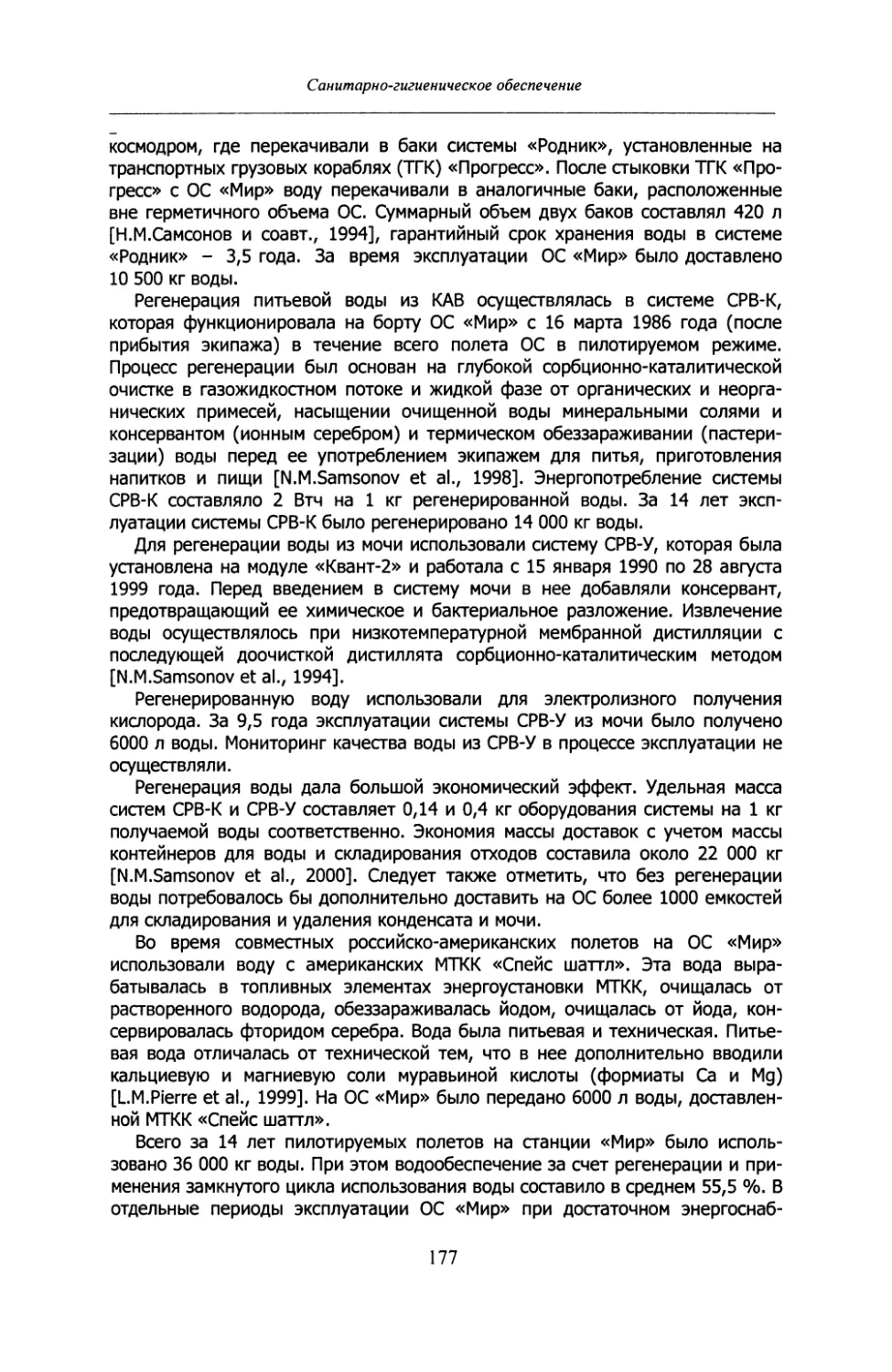

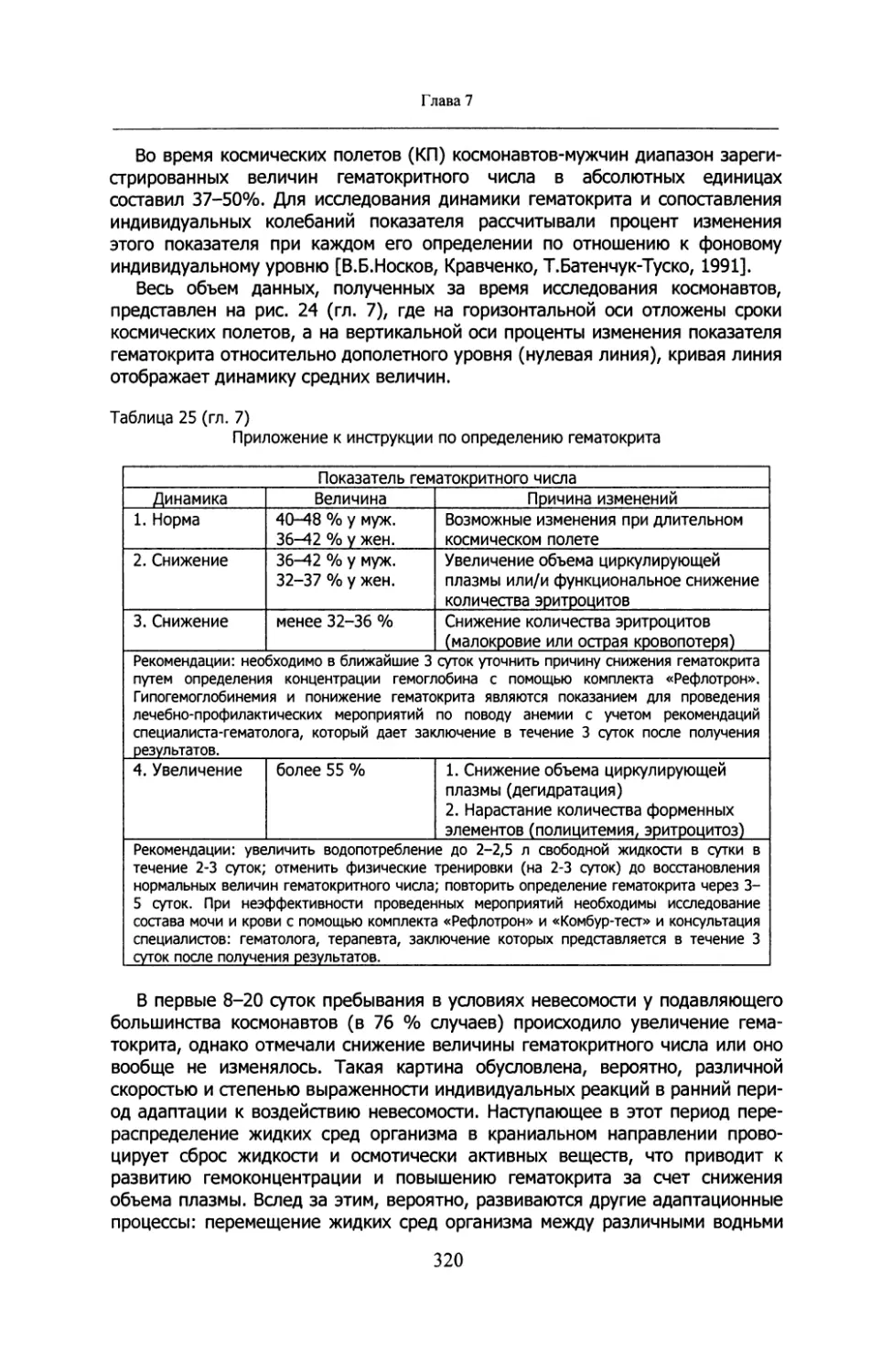

В.М.Баранов

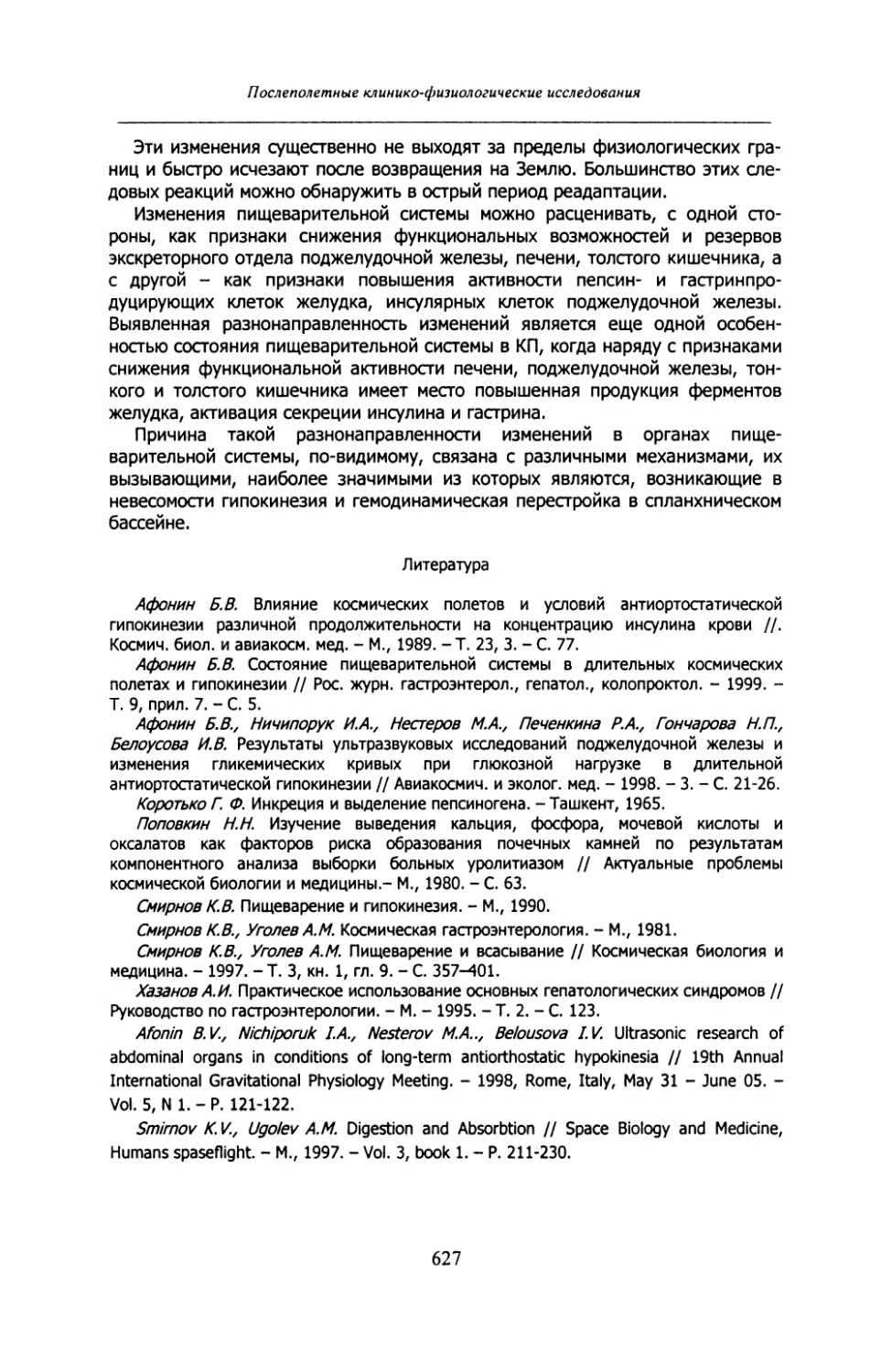

В.В.Богомолов

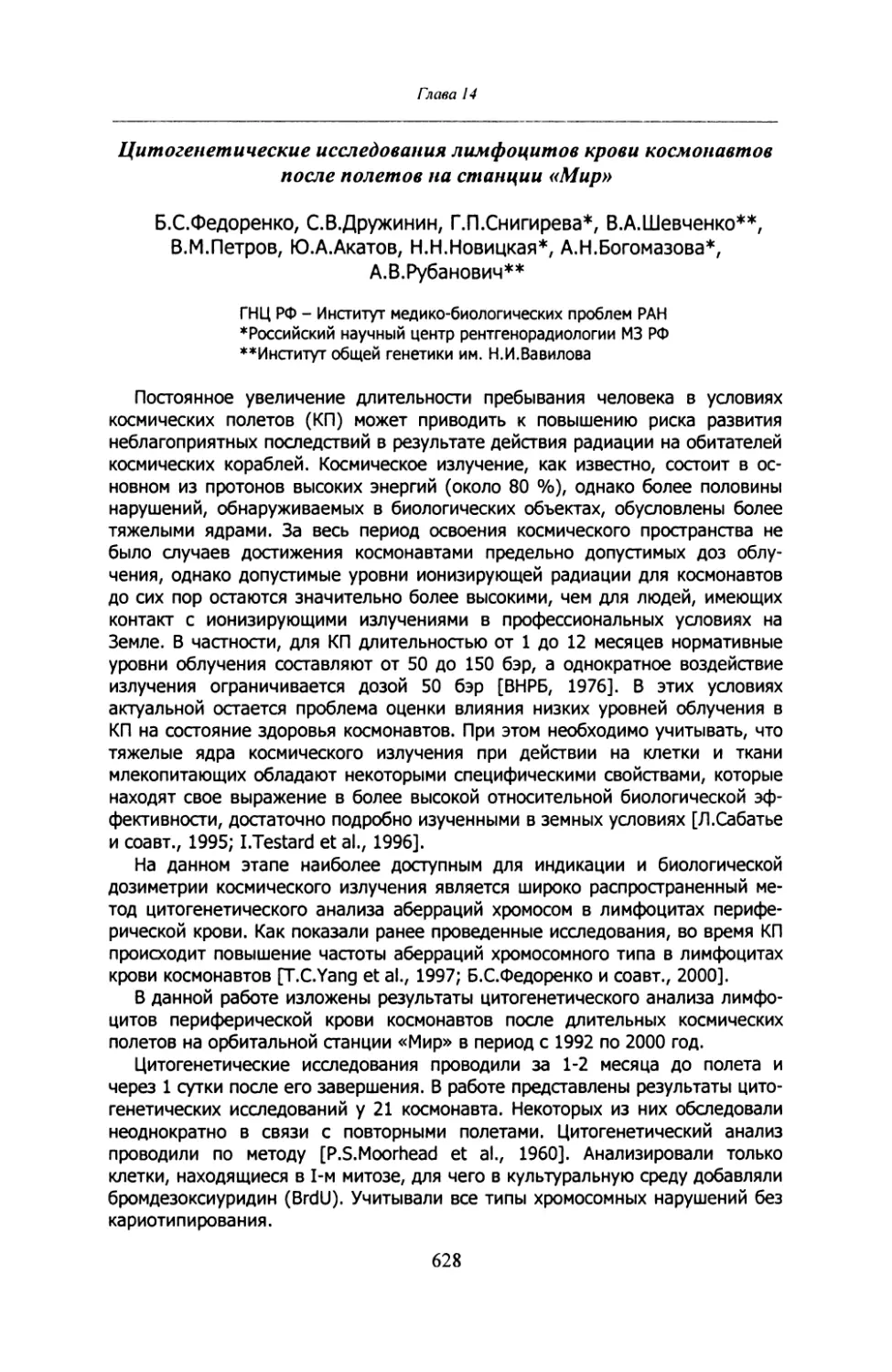

О.Г.Газенко

В.А.Княжев

Ю.В.Наточин

С.О.Николаев

В.В.Поляков

Г.И.Самарин

Том 1

Медицинское обеспечение

длительных полетов

В двухтомном издании «Орбитальная станция «Мир» представлены

основные результаты исследований в области космической биологии и

медицины, полученные за время 15-летней эксплуатации российской

орбитальной станции «Мир» в пилотируемом режиме.

В первом томе рассматриваются проблемы медицинского обеспечения

длительных полетов человека, во втором - итоги медико-биологических

экспериментов, проведенных на ОС «Мир».

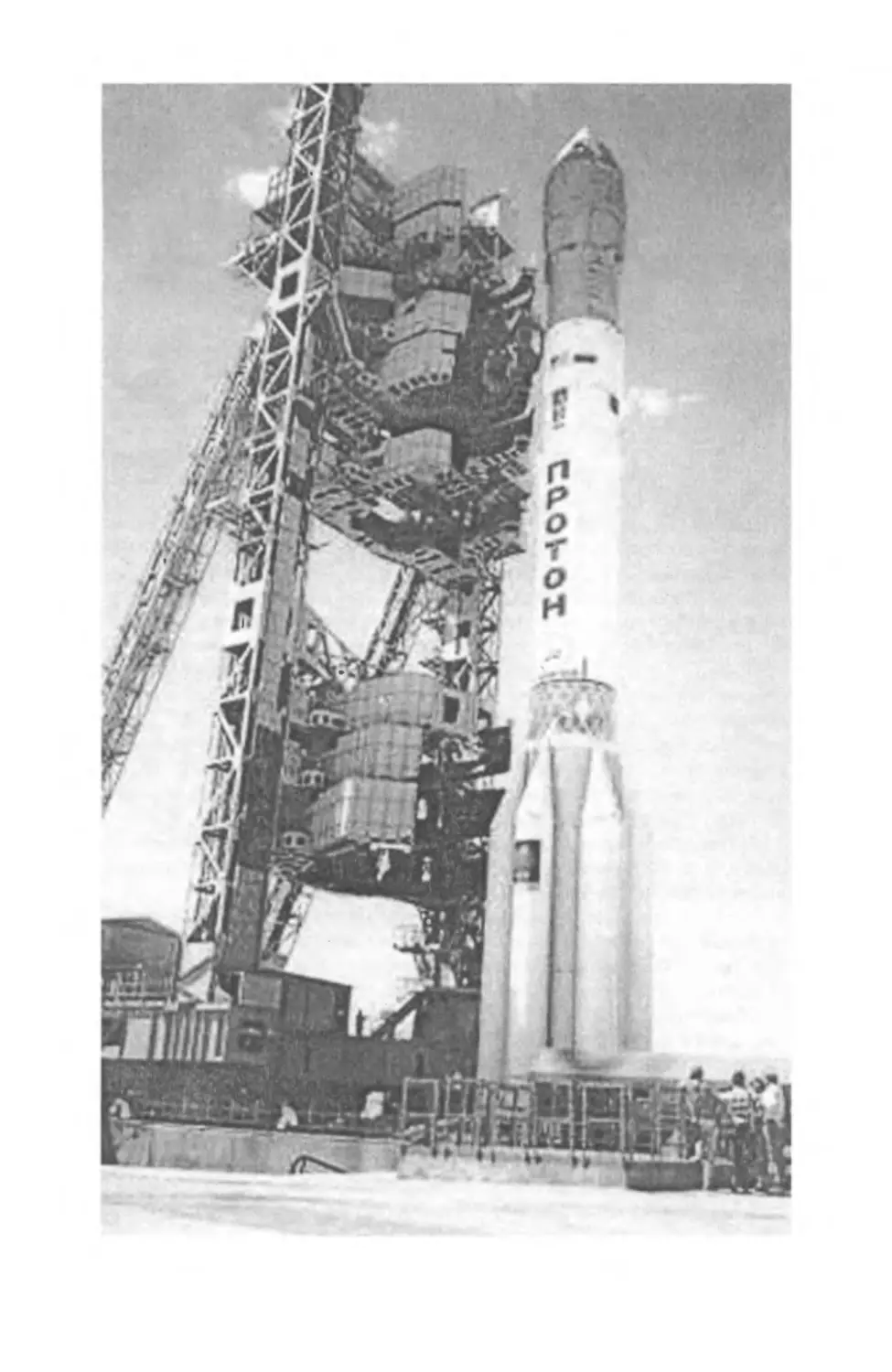

На стр. 3 -

Ракета-носитель «Протон»,

с помощью которой

в 1986 году была выведена

на околоземную орбиту

орбитальная станция «Мир»

Редакционная коллегия благодарит руководство РКК «Энергия» и

космонавтов, летавших на станции «Мир», за предоставленные

фотографии.

Космическая биология и медицина. В 2-х томах. Том 1. Ме-

дицинское обеспечение длительных полетов. © Государственный

научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем Российской

академии наук. ISBN 5-902119-01-4; ISBN 5-902119-02-2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Наша страна всегда занимала передовые позиции в освоении косми-

ческого пространства человеком. Гениальные теоретические изыска-

ния К.Э.Циолковского, организаторский талант Генерального конструк-

тора С.П.Королева, самоотверженный труд многих специалистов яви-

лись основной причиной успехов российской космонавтики в XX веке.

Первый искусственный спутник Земли, первый орбитальный полет,

который совершил представитель нашей планеты, другие достижения

обеспечили выход человека в космос для проведения его всесто-

роннего исследования.

Навсегда вошел в историю мировой цивилизации Юрий Алексеевич

Гагарин, сорокалетие полета которого мы отмечали в 2001 году,

легендарный первооткрыватель космоса, обаятельный человек, улыбку

которого знают и помнят во всех уголках нашей планеты.

Ярким явлением в пилотируемой космонавтике стали медико-био-

логические исследования, проведенные во время 15-летнего пребы-

вания на орбите станции «Мир».

Эти исследования уникальны и важны не только для сохранения

здоровья космонавтов, находящихся в экстремальных условиях, но и

для практического здравоохранения, особенно в условиях сущест-

венного ухудшения экологических условий существования на Земле.

Обеспечение указанных исследований осуществляли в основном

сотрудники Института медико-биологических проблем в кооперации со

специалистами Российской академии наук, Российской академии меди-

цинских наук, Министерства обороны и различных организаций.

Уже сейчас первые результаты этих исследований начали прино-

сить реальную пользу здравоохранению, развитию фундаментальных

биомедицинских исследований, о чем, в частности, рассказывается в

предлагаемом специалистам и всем читателям двухтомнике «Орби-

тальная станция «Мир». Космическая биология и медицина».

4

Приоритет российской науки в этой области исследований стал

мощным стимулом того, что научные изыскания на орбитальной

станции «Мир» обрели международный характер, стали сферой

приложения творческих сил русских и американцев, французов и

немцев, австрийцев и представителей других стран. Широкое меж-

дународное научное сотрудничество, основанное, в частности, в

совместных полетах на станции многочисленных международных

экипажей, имеет практически неограниченные перспективы. Как и

прежде, эти исследования преследуют важную цель — помогать

избавляться от болезней, полнее раскрывать свои физические и

интеллектуальные способности.

Отрадно, что в этой области знаний наша страна не утратила

научного лидерства и сохранила свой интеллектуальный потенциал,

что, безусловно, является основанием для проведения перспективных

медико-биологических исследований в самом ближайшем будущем.

Президент

Российской академии наук

академик

Генеральный конструктор

РКК «Энергия»

академик

Ю.П.Семенов

Ю.С.Осипов

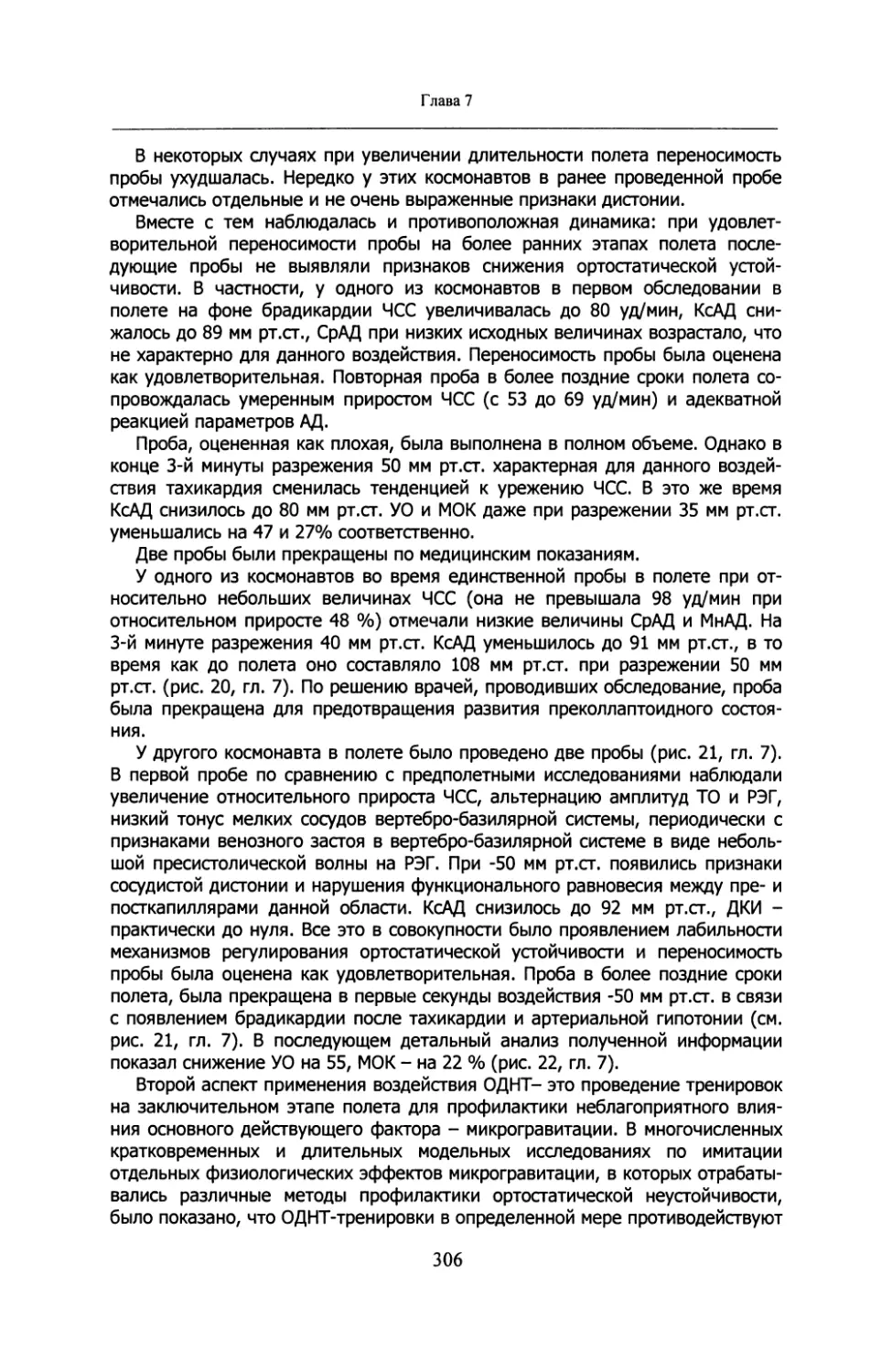

5

6

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Длительные пилотируемые полеты на орбитальной станции (ОС)

«Мир» - это исключительно важный этап в развитии отечественной и

мировой космонавтики.

Отличительной особенностью многолетних исследований на ОС

«Мир» явилось планомерное увеличение возможностей ее исполь-

зования в интересах народного хозяйства и научных исследований,

благодаря регулярному подсоединению к ней модулей с современной

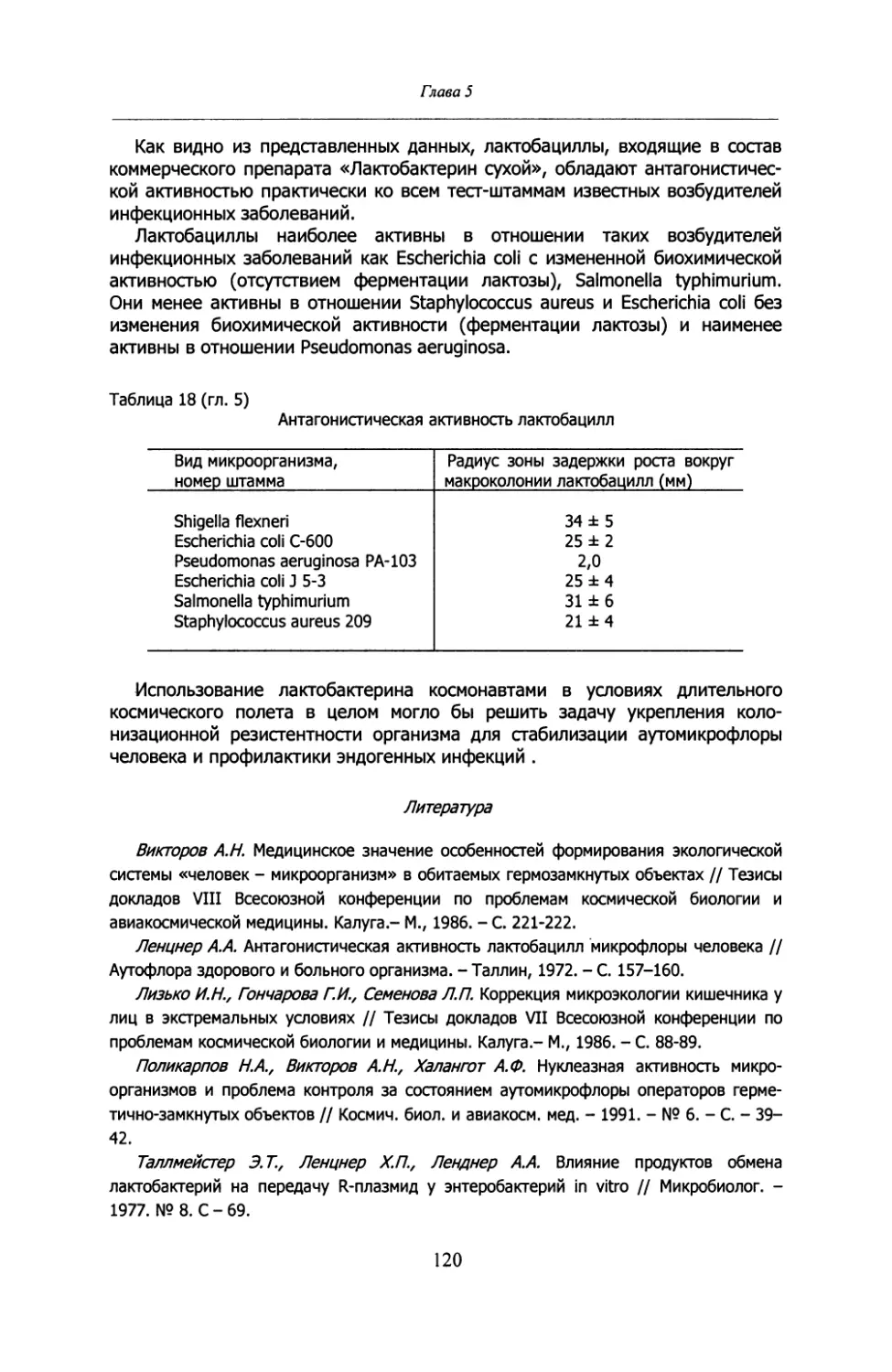

исследовательской аппаратурой.

Это, естественно, способствовало расширению спектра и объема

научных экспериментов для решения ряда теоретических и при-

кладных проблем.

В научных программах, выполненных на ОС «Мир», большое место

занимали исследования по космической медицине и гравитационной

физиологии, которые позволили успешно решить задачи медико-

биологического обеспечения деятельности человека в длительных

космических полетах.

Благодаря разработке и испытаниям на ОС «Мир» новых элементов

системы медицинского контроля и управления состоянием человека,

была выполнена серия продолжительных космических миссий, которая

увенчалась рекордным сверхдлительным полетом врача-космонавта

В.В.Полякова.

Весомым результатом проведенных на ОС «Мир» экспедиций

явилось также создание и апробация эффективных методов и средств

медицинской помощи во время полетов и в период послеполетной

реабилитации космонавтов.

Особое внимание было уделено медико-биологическим иссле-

дованиям, проводившимся в течение 15 лет на ОС «Мир».

На с. 6-

Первый космонавт Земли

Юрий

Алексеевич

Гагарин

7

В ходе выполнения физиологических и биологических иссле-

дований были получены уникальные сведения о жизнедеятельности

организма человека в экстремальных условиях, открыты новые

закономерности адаптации функциональных систем к условиям из-

мененной гравитации, получены новые данные об особенностях

психологических реакций и работоспособности космонавтов при

сложных динамических операциях, накоплен ценный опыт социально-

психологического обеспечения профессиональной деятельности в

условиях столь продолжительной изоляции и стресса, что, безусловно,

учитывалось при совершенствовании системы безопасности в дли-

тельных космических полетах.

Существенно обогатились наши знания при изучении проблем

обитаемости пилотируемых комплексов (гигиенические, токсико-

логические, микробиологические и радиационно-физические иссле-

дования).

Накоплен опыт медико-санитарного обеспечения экипажей при

столь длительной эксплуатации станции и при нештатных режимах

работы систем жизнеобеспечения.

Выполнено большое число биологических исследований на высших

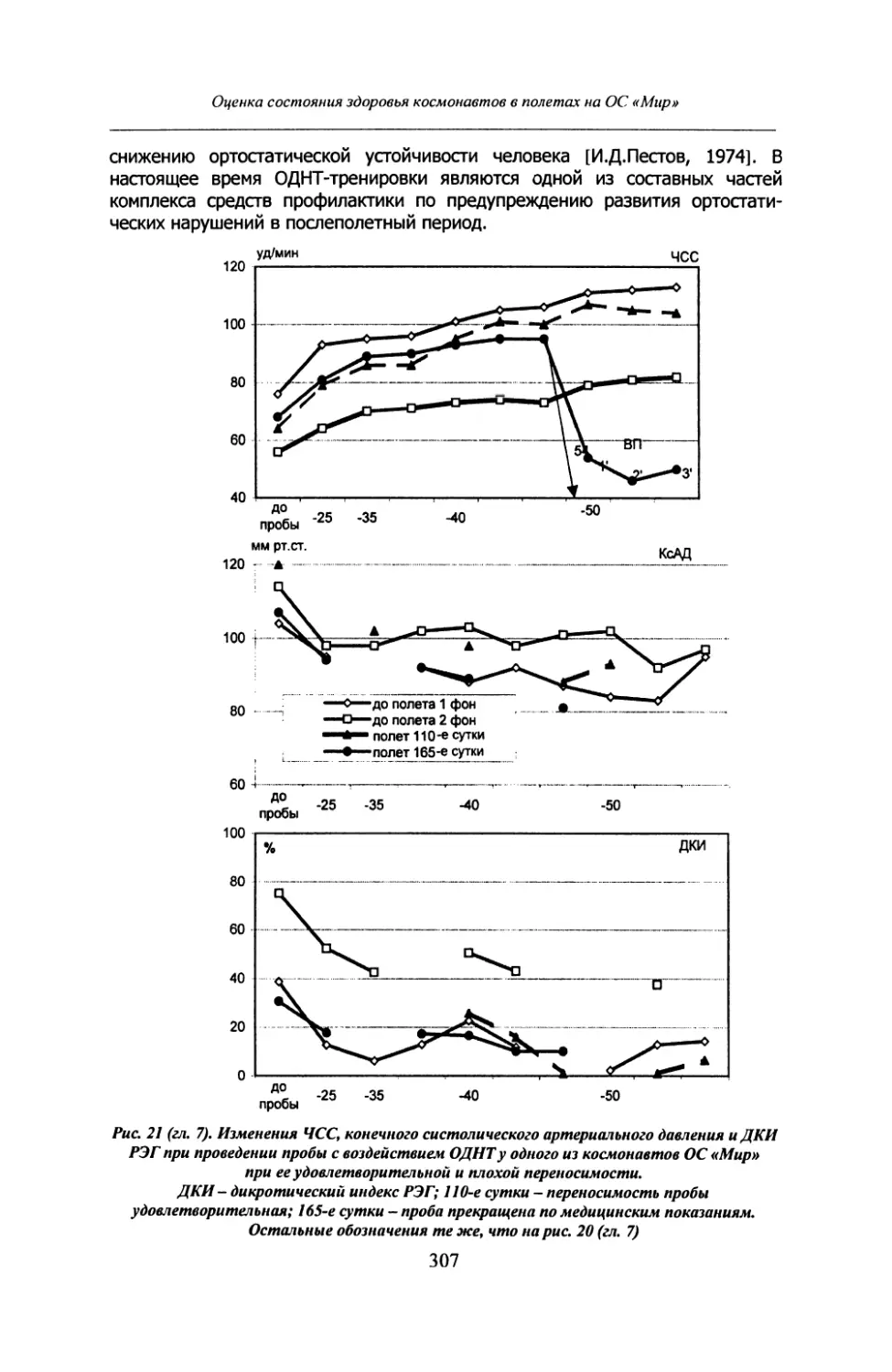

растениях, земноводных, улитках и других биообъектах, что позволило

получить новые данные для развития перспективных биологических

систем обеспечения жизнедеятельности и фундаментальных проблем

биологии.

Достигнут существенный прогресс в создании оборудования и

аппаратурных комплексов для медицинского обеспечения и ис-

следований, в совершенствовании автоматизированной системы сбора,

обработки и хранения медико-биологической информации, в создании

банка экспериментальных данных, а также в развитии технических

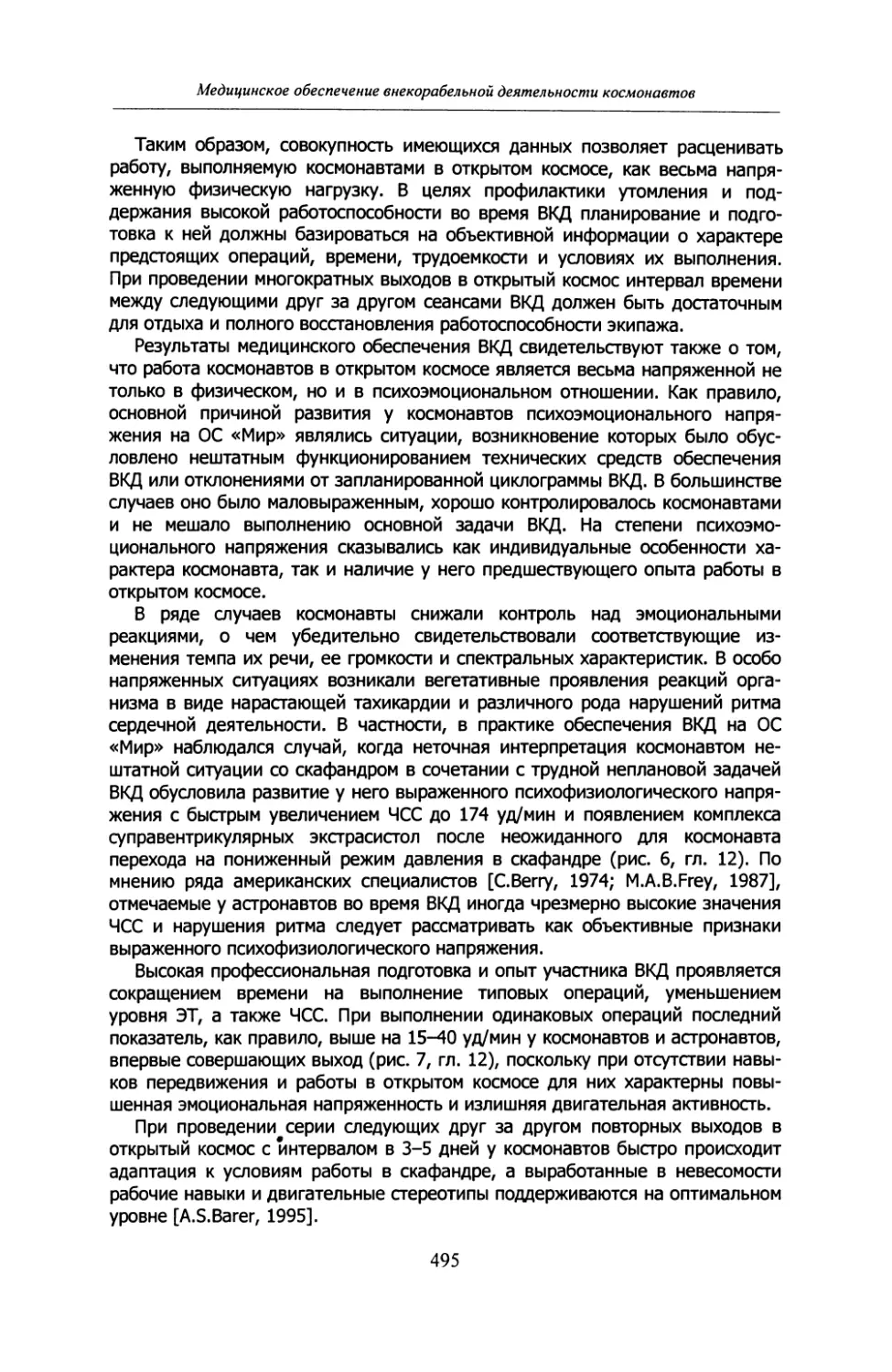

систем телекоммуникации. Многие результаты исследований и

разработанные технические средства нашли самое широкое при-

менение в здравоохранении и во многих других отраслях народного

хозяйства нашей страны.

Необходимо отметить, что огромные исследовательские воз-

можности на ОС «Мир», актуальные программы научных исследований

привлекли внимание зарубежных специалистов, что позволило

реализовать ряд крупных совместных проектов с Австрией, Германией,

ЕКА, Францией и США (проекты «Мир - НАСА» и «Мир - Шаттл»).

Международное сотрудничество на ОС «Мир» является вдох-

новляющим примером успешного объединения усилий ученых ряда

стран для решения перспективных задач пилотируемой космонавтики,

а также надежной основой для эффективной совместной деятельности

разных стран на Международной космической станции, а в даль-

нейшем - при реализации проекта пилотируемой экспедиции на

Марс.

8

Надеюсь, что настоящий труд (две книги, в которых представлены

результаты многолетнего труда большого числа ученых из различных

учреждений, в том числе и из нашего института) привлечет внимание

не только широкого круга специалистов в области космической

биологии и медицины, но и тех, кто сегодня еще учится в школах и

высших учебных заведениях, поможет им понять важность и обще-

человеческую значимость исследований в космических полетах.

Директор Государственного научного центра РФ -

Институт медико-биологических проблем

Российской академии наук

академик А.И.Григорьев

9

Глава I

Глава 1

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ «МИР» И СВЕДЕНИЯ

О ПОЛЕТАХ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Ю.И.Григорьев*, Е.Н.Бирюков

Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-

биологических проблем Российской академии наук

♦Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

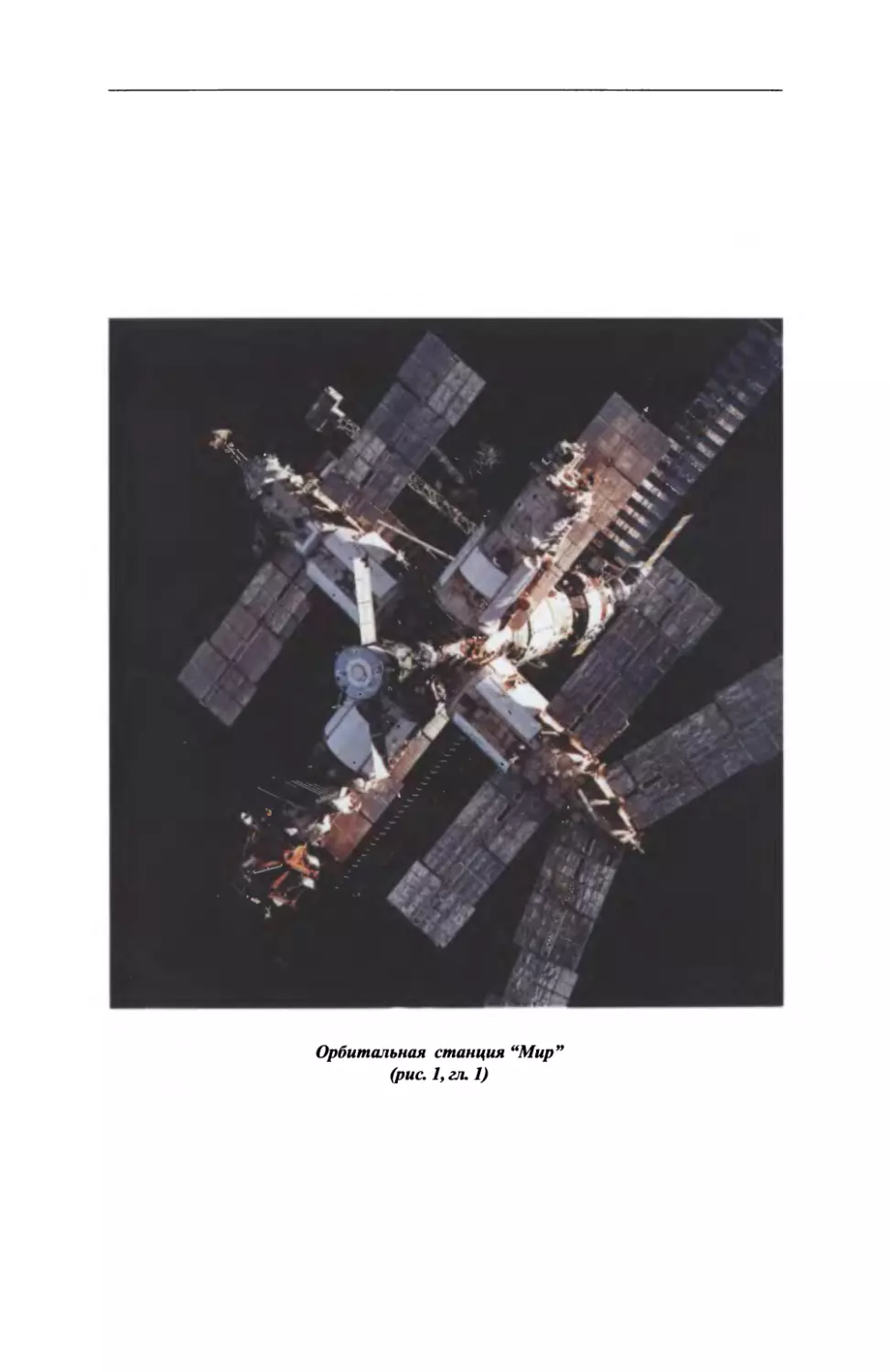

Базовый блок орбитальной станции (ОС) «Мир» был выведен на около-

земную орбиту 20 февраля 1986 года, что ознаменовало начало нового этапа

освоения космического пространства (рис 1, гл. 1 - на цветной вкладке). Это

направление работ, которое С.П.Королев со своими соратниками сформи-

ровал еще в начале 1960-х годов как одно из основных в отечественной

космонавтике, в нашей стране возглавляет Ракетно-космическая корпорация

«Энергия» имени С.П.Королева.

Корпорация, в прежние годы известная как ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энер-

гия», - признанный мировой лидер в области пилотируемой космонавтики.

Поэтому она, являясь головным разработчиком и исполнителем работ по

созданию отечественных пилотируемых орбитальных комплексов, транспорт-

ных пилотируемых и грузовых космических кораблей, объединяла и объеди-

няет усилия коллективов десятков организаций и предприятий-соиспол-

нителей, работающих в области космонавтики. В этой кооперации ГНЦ РФ -

Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) - головной соиспол-

нитель по такому важнейшему направлению, как медико-биологическое обес-

печение пилотируемых полетов.

Назначение ОС «Мир» - выполнение широкой программы научных и

прикладных космических исследований и экспериментов в интересах

фундаментальных и прикладных наук, народного хозяйства и обороны страны

при постоянном присутствии человека на его борту. Это определяло серьез-

ные требования ко всем средствам и методам обеспечения жизне-

деятельности экипажей в космических полетах, предполетной медико-био-

логической подготовке и послеполетной реабилитации космонавтов-участ-

ников длительных основных экспедиций (ЭО).

В связи с этим при проектировании и на каждом этапе строительства ОС и

ее дооснащении на орбите особое внимание специалистов уделялось

обеспечению активной работоспособности экипажа в ходе полета, что

достигалось начиная с первого базового блока станции. Техническое назна-

чение ОС заключалось в использовании опыта эксплуатации орбитальных

станций типа «Салют» при создании международных космических станций,

формирование одной из которых осуществляется в настоящее время.

Базовый блок (рис. 2, гл. 1) являлся основным звеном всей орбитальной

станции, объединяющим ее составные части (модули) в единый комплекс. В

нем находился «мозг» станции - бортовой цифровой вычислительный

комплекс (БЦВК), осуществлявший связь «Земля - борт - Земля», т.е. прием и

реализацию всех управляющих команд.

10

Общее назначение станции «Мир» и сведения о полетах пилотируемых экспедиций

Блок состоял из:

- герметичного переходного отсека (ПХО);

- герметичного рабочего отсека (РО);

- герметичной переходной камеры (ПрК);

- негерметичного агрегатного отсека (АО).

ПХО был оборудован пятью пассивными стыковочными агрегатами (одним

продольным по оси -X и четырьмя на боковых осях +Y, -Y, +Z и -Z) для

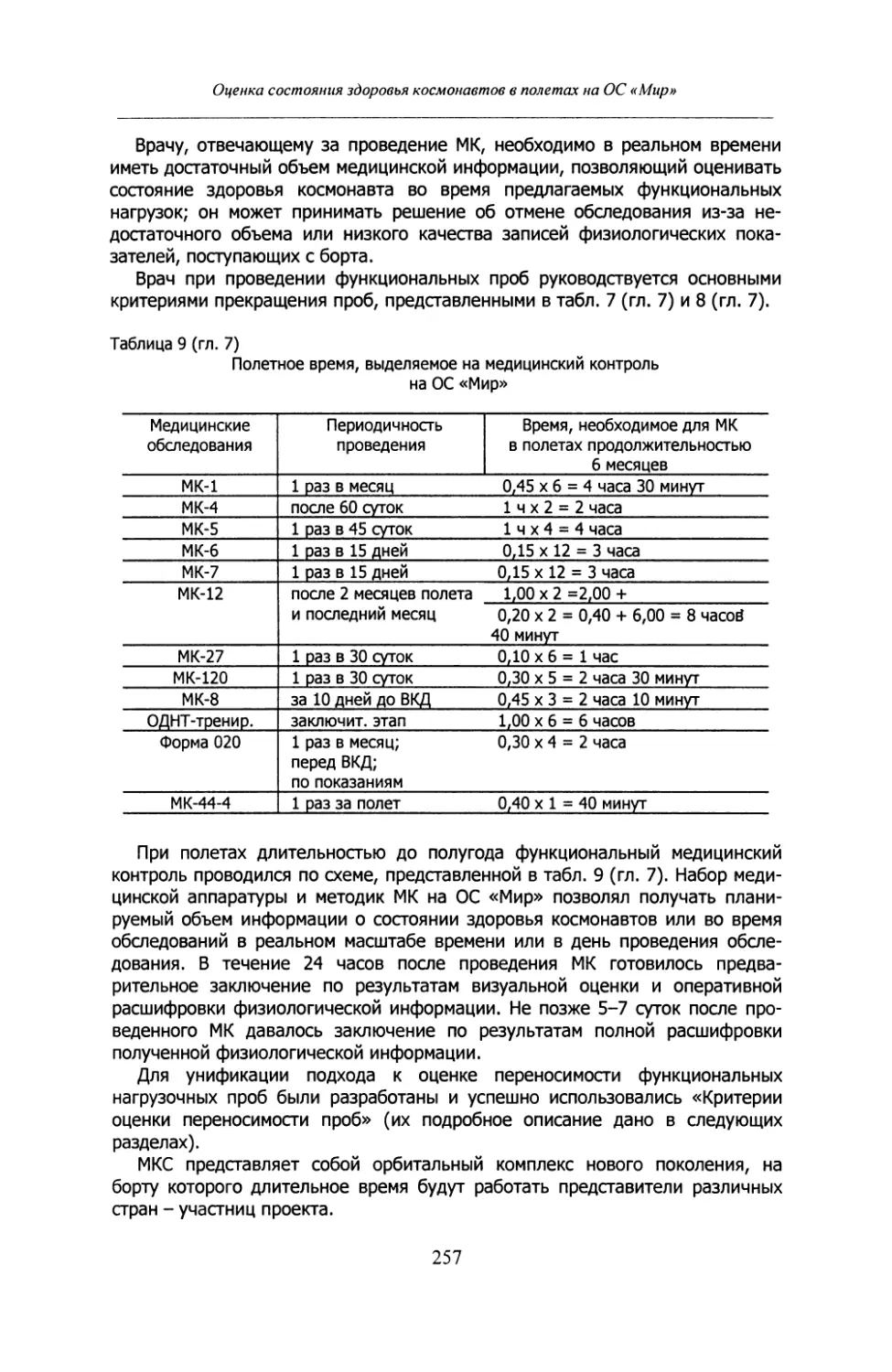

подстыковки специализированных модулей, а промежуточная камера - одним

стыковочным агрегатом по оси +Х. Все стыковочные агрегаты были типа

системы «штырь - конус».

Рис 2 (гл. I). Базовый блок ОС «Мир» (1986)

Рабочий отсек был разделен на две функциональные зоны:

- размещения основной части служебных систем и центрального поста

управления;

- размещения систем обеспечения жизнедеятельности космонавтов и

научной аппаратуры, а также мест для отдыха и физических тренировок

экипажа.

В базовом блоке были размещены элементы системы обеспечения газового

состава:

- датчики давления;

- анализаторы СО2, О2, Н2, СО и влажности;

- агрегаты СОГС для поглощения СО2.

Кроме того, в базовом блоке находились:

- система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (СРВ-К2);

- запас воды в баках системы «Родник»;

- система регенерации воды из санитарно-гигиенических отходов

(СРВ-СГ);

- система регенерации воды из урины (СРВ-У);

- система приема и консервации урины (СПК-У);

- средства хранения запасов воды (ЕДВ).

11

Глава 1

В средства санитарно-гигиенического обеспечения входили:

- ассенизационно-санитарное устройство (АСУ);

- душевое и умывальное устройство;

- средства личной гигиены - салфетки сухие и влажные, полотенца сухие

и влажные, комплект предметов для туалета и быта, моющие средства, элек-

тробритва «Харюв»;

- комплекты одежды;

- спальные принадлежности;

- средства уборки отходов (контейнеры, пакеты, пылесос);

- средства обеспечения пищей (бортовые рационы, устройства для прие-

ма пищи, электроподогреватели пищи, бортовой холодильник).

В средства индивидуальной защиты входили:

- скафандры «Орлан-ДМА»;

- изолирующие противогазы ИПК-1;

- огнетушители.

В основные средства медицинского обеспечения входили:

- многофункциональная электрофизиологическая аппаратура

«Гамма-01»;

- эхокардиологическая аппаратура «Аргумент-01»;

- средства оказания медицинской помощи (бортовая аптечка, спе-

циализированные медицинские укладки);

- сфигмоманометр МВ-200;

- электротермометр ЭТ-01;

- дозиметрическая аппаратура (дозиметр Р-16, прямопоказывающий

дозиметр ППД-2, в одном из карманов полетного костюма космонавтов ПК-10

находились индивидуальные дозиметры ИД-ЗМ).

Для профилактики неблагоприятного воздействия невесомости были пред-

назначены:

- спортивный тренажер «бегущая дорожка» (УКТФ);

- велотренажер бортовой (ВБ-3);

- костюмы ТНК-1 с обувью;

- профилактические устройства «Пневматик» и «Браслет»;

- профилактический костюм «Пингвин-3»;

- электростимулятор «Тонус-3»;

- спортивное белье;

- профилактическое устройство для создания отрицательного давления

на нижнюю половину тела «Чибис»;

- костюмы ППК-С;

- заборник проб воздуха;

- укладки с пробирками для микробиологических исследований кожных

покровов космонавтов и поверхностей интерьера станции;

- измеритель массы тела (ИМТ);

- измеритель объема голени (ИЗОГ) доставлялся индивидуально для

каждого космонавта.

Первая экспедиция была осуществлена с 15 марта по 5 мая 1986 года эки-

пажем в составе Л.Д.Кизима и В.А.Соловьева, в течение полета которых был

расконсервирован базовый блок, совершен перелет на станцию «Салют-7» и

обратно с доставкой на ОС «Мир» части оборудования, в том числе и ме-

дицинской аппаратуры.

12

Общее назначение станции «Мир» и сведения о полетах пилотируемых экспедиций

Эксплуатация ОС «Мир» в режиме постоянно действующей станции на-

чалась 8 февраля 1987 года после прибытия экипажа в составе командира

экспедиции Ю.В.Романенко и бортинженера А.И.Лавейкина. В апреле этого же

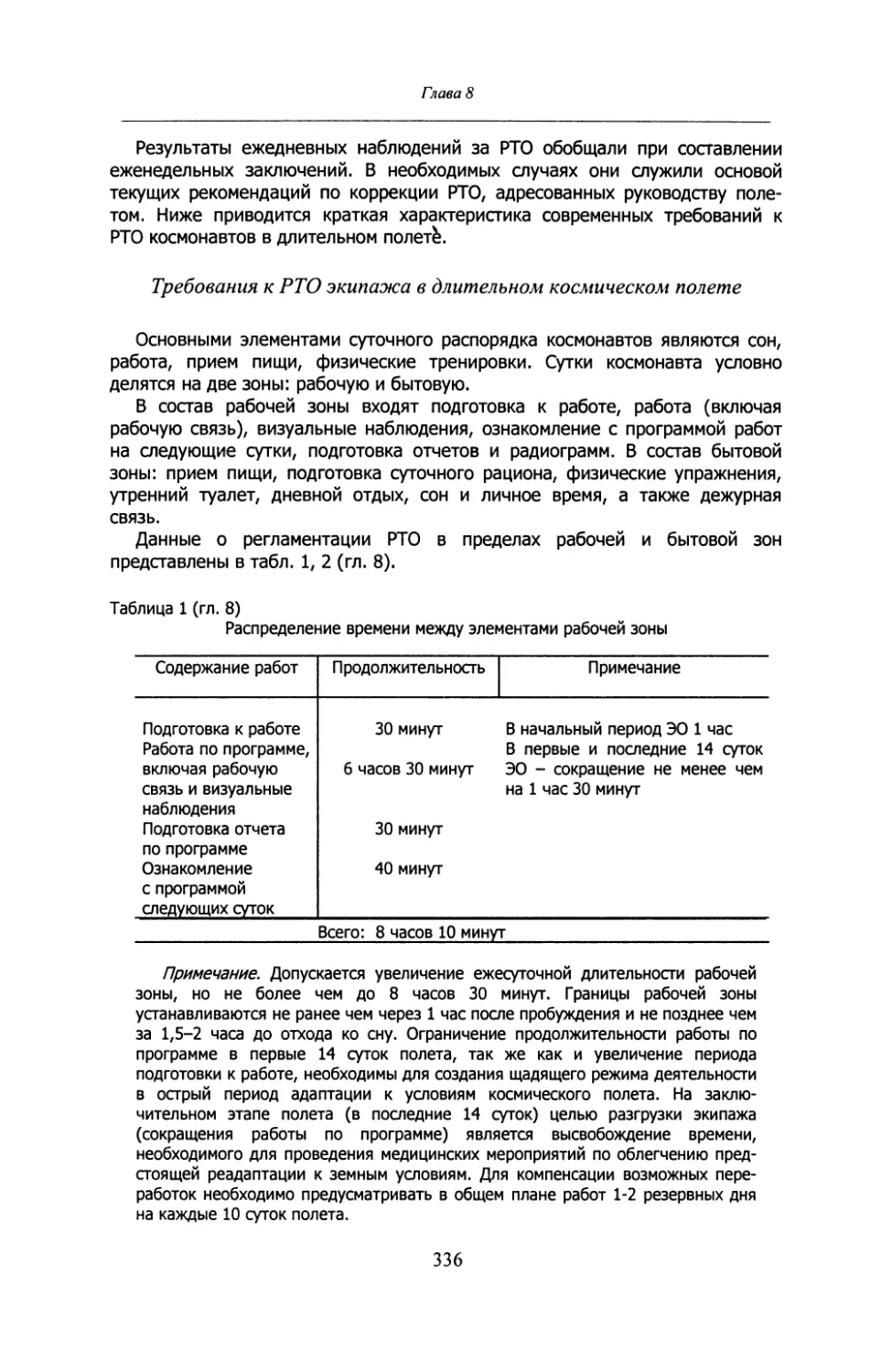

года к станции был пристыкован первый дополнительный модуль «Квант»,

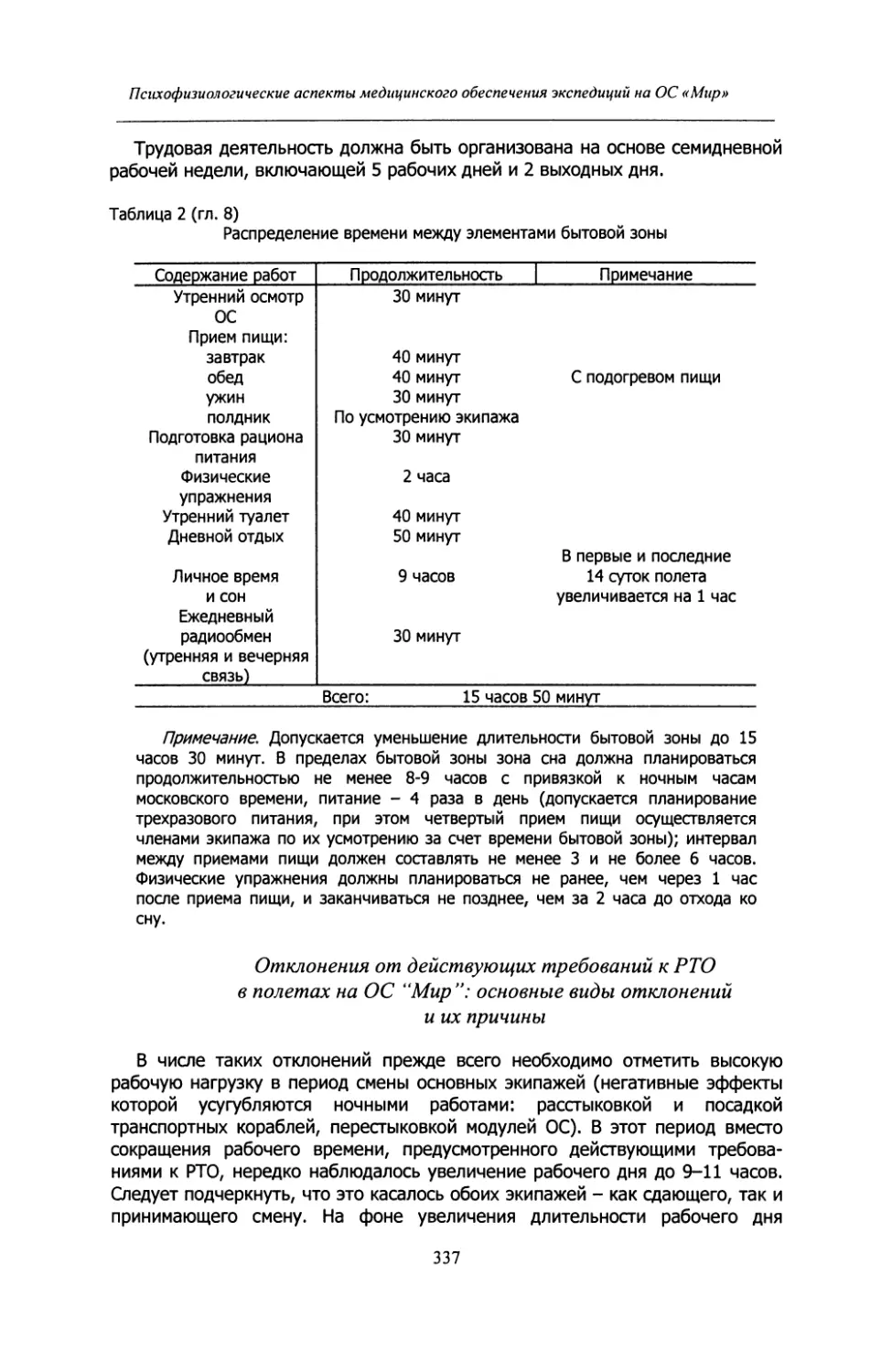

который предназначался для проведения астрофизических и других научных

исследований и экспериментов (рис. 3, гл. 1).

Модуль состоял из лабораторного отсека с переходной камерой и негер-

метичного отсека научных инструментов. Маневрирование модуля на орбите

обеспечивалось с помощью служебного блока с двигательной установкой,

отделяемого после стыковки модуля со станцией. На модуле были уста-

новлены два стыковочных агрегата (пассивный и активный), расположенных

по его продольной оси.

Рис. 3 (гл. 1). Базовый блок -

модуль «Квант» с кораблем «Союз ТМ» (1987)

В модуле были размещены:

- бортовой холодильник;

- бортовой морозильник;

- спортивные принадлежности;

- система очистки атмосферы «Воздух»;

- система кислородообеспечения «Электрон-В»;

- система поглощения вредных примесей (БМП);

- ресурсное оборудование для средств личной гигиены, запас комп-

лектующих для установки «Электрон-В»;

- медицинские укладки для проведения научных медико-биологических

исследований;

- газоанализатор на Н2 и средства его выброса в открытый космос;

- экспериментальная система для получения кислорода «Вика»;

13

Глава 1

- твердые генераторы кислорода с контейнерами твердых источников

кислорода.

При первой попытке стыковки модуля со станцией после механической

сцепки процесс стягивания не удался из-за того, что в приемном конусе

стыковочного узла станции оказался посторонний предмет (спрессованный

мешок с отходами) и для его удаления потребовался незапланированный

выход экипажа ЭО-2 в открытый космос.

Шестого декабря 1989 года к ОС «Мир» был пристыкован первый из

четырех специализированных модулей - «Квант-2», предназначенный для

дооснащения станции научной аппаратурой, оборудованием для работы

системы жизнеобеспечения и проведения физических тренировок экипажа,

обеспечения выходов экипажа в открытый космос и др. (рис. 4, гл. 1).

Рис. 4 (гл. 1). Базовый блок -

модули «Квант», «Квант-2» и «Кристалл» (1990)

Модуль состоял из трех герметичных отсеков: приборно-грузового, при-

борно-научного и шлюзового с выходным люком диаметром 1000 мм. Сты-

ковку этого и всех последующих модулей осуществляли к осевому стыковоч-

ному агрегату переходного отсека базового блока, после чего с помощью

электромеханического манипулятора их переводили на боковые стыковочные

агрегаты переходного отсека станции.

Через полгода (10 июня 1990 года) к станции был пристыкован еще один

специализированный модуль «Кристалл», предназначенный для проведения

технологических, металловедческих и других научных исследований и экс-

периментов, а также для обеспечения стыковок с кораблями, имеющими анд-

рогинно-периферийный стыковочный агрегат, позволяющий проводить опе-

рацию стыковки на орбите как в активном, так и в пассивном режиме.

Модуль состоял из двух герметичных отсеков: приборно-грузового и

переходно-стыковочного. Он имел два стыковочных агрегата: осевой актив-

ный для стыковки со станцией и андрогинно-периферийный на переходно-

стыковочном отсеке.

14

Общее назначение станции «Мир» и сведения о полетах пилотируемых экспедиций

Этот модуль неоднократно переставлялся манипулятором с места на место;

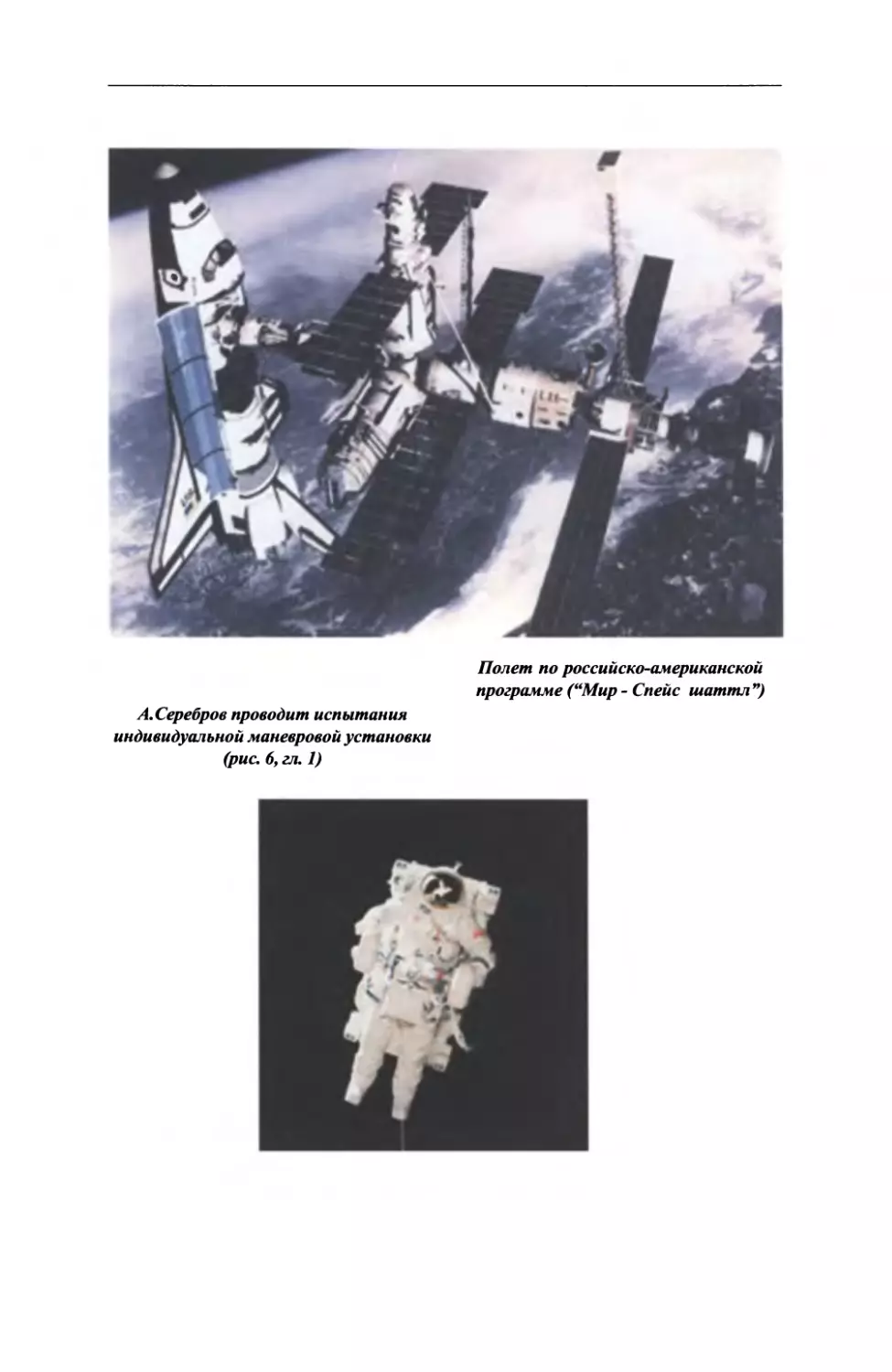

17 июля 1995 года он был использован для первой стыковки с американским

многоразовым транспортным кораблем «Атлантис» STS-71, после чего на-

чался 5-летний этап реализации совместных российско-американских проек-

тов «Мир - Шаттл» и «Мир - НАСА».

Первого июня 1995 года к ОС «Мир» был пристыкован очередной

специализированный модуль «Спектр», который предназначался для повы-

шения энергетики станции за счет доставки 4 дополнительных солнечных

батарей, проведения научных исследований и экспериментов по изучению

верхних слоев земной атмосферы и собственной внешней атмосферы ОС,

геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в

околоземном пространстве и в верхних слоях земной атмосферы, а также для

дооснащения станции дополнительными источниками электроэнергии. Модуль

состоял из двух отсеков: герметичного приборно-грузового и негерметичного,

на котором были установлены две основные и две дополнительные солнечные

батареи и научная аппаратура.

Стыковочный отсек, предназначенный для стыковок американских кораб-

лей со станцией без изменения ее конфигурации, был доставлен на орбиту на

корабле «Атлантис» и 15 ноября 1995 года пристыкован к модулю «Крис-

талл». Кроме того, в состав ОС дополнительно ввели выносную двигательную

установку (ВДУ) для обеспечения управления по крену и ряд развора-

чиваемых ферменных конструкций.

Наконец, 26 апреля 1996 года к станции «Мир» был пристыкован

последний специализированный модуль «Природа» для проведения иссле-

дований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли,

верхних слоев земной атмосферы, космических излучений, геофизических

процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном

космическом пространстве и верхних слоях земной атмосферы.

Модуль состоял из одного герметичного приборно-грузового отсека и имел

один стыковочный агрегат, расположенный по продольной оси. Облик орби-

тальной станции «Мир» был окончательно сформирован (рис. 5, гл. 1 - на

цветной вкладке).

Следует отметить, что 25 июня 1997 года во время работы на станции

ЭО-23 в составе командира экспедиции В.В.Циблиева и бортинженера

А.И.Лазуткина при проведении экспериментального режима сближения и

стыковки грузового транспортного корабля «Прогресс М-34» со станцией с

использованием телеоператорного режима управления произошли их столк-

новение на орбите и разгерметизация модуля «Спектр». Общее давление в

станции снизилось до 660 мм рт.ст., после чего была проведена герметизация

переходного люка с модулем «Спектр» и наддув остальных обитаемых отсеков

запасами воздуха.

Несмотря на попытки провести ремонтно-восстановительные работы в

разгерметизированном модуле, для чего в ходе ЭО-24 космонавты А.Я.Соло-

вьев и П.В.Виноградов дважды входили в скафандрах «Орлан-ДМА» в модуль

«Спектр» (общая продолжительность выхода около 10 часов), а во время ЭО-

26 Г.И.Падалка и С.В.Авдеев продолжили эту работу, восстановить работо-

способность модуля не удалось.

Функционирование станции в пилотируемом режиме продолжалось с

февраля 1987 года до 27 апреля 1989 года, когда экипаж ЭО-4 в составе

15

Глава 1

А.А.Волкова и С.К.Крикалева, а также врача-космонавта В.В.Полякова,

перешедшего в состав ЭО-4 из ЭО-3 и пролетавшего к этому времени на

станции 241 сутки, перевел станцию в режим беспилотного функциони-

рования и совершил посадку на Землю.

В этот период два космонавта ЭО-3 В.Г.Титов и М.Х.Манаров впервые

осуществили полет длительностью 365 суток 22 часа и 39 минут, что явилось

тогда абсолютным мировым достижением в пилотируемой космонавтике.

За это время также было осуществлено запланированное дооснащение

станции средствами управления (БЦВК «Салют-5Б», гиродины) и средствами

обеспечения жизнедеятельности (системы «Воздух», «Электрон-В», БМП и

др.) для перехода к непрерывной пилотируемой эксплуатации.

Выведением на орбиту 6 сентября 1989 года следующей основной экспе-

диции (ЭО-5) в составе А.С.Викторенко и А.А.Сереброва начался самый дли-

тельный, практически 10-летний этап функционирования ОС «Мир» в пило-

тируемом режиме.

За это время базовый блок был оснащен четырьмя специализированными

модулями, проведены летные испытания индивидуальной маневровой уста-

новки для передвижения космонавта в открытом космическом пространстве,

реализована огромная программа научных исследований и экспериментов. В

конце августа 1999 года посадкой экипажа ЭО-27 этот этап был завершен и

ОС была переведена в режим беспилотного функционирования (рис. 6, гл. 1 -

на цветной вкладке).

Полет экипажа ЭО-28 в составе С.В.Залетина и А.Ю.Калери, который был

проведен в период с 4 апреля по 16 июня 2000 года уже только на ком-

мерческой основе, завершил беспримерную в истории мировой космонавтики

программу многолетней эксплуатации орбитальной космической станции в

пилотируемом режиме.

В беспилотном режиме станция эксплуатировалась с выключенным БЦВК и

пассивной ориентацией для подзарядки аккумуляторных батарей. Под-

держание необходимой высоты орбиты для предупреждения схода ОС с

орбиты из-за естественного торможения в атмосфере обеспечивалось вы-

дачей корректирующих импульсов кораблями «Прогресс», находящимися в

составе ОС.

К основным техническим достижениям эксплуатации ОС «Мир» можно

отнести:

- уникальный опыт длительного существования на орбите в течение

более 15 лет;

- межорбитальный перелет со станции «Мир» на станцию «Салют-7» и

обратно;

- 11 750 чел/сут непрерывной эксплуатации в пилотируемом режиме;

- 28 длительных экспедиций;

- выполнение масштабной научно-исследовательской программы (свыше

32 тысяч экспериментов по 10 направлениям, в том числе открытие сверх-

новой звезды в 1987 году, получение сверхчистых материалов и биопре-

паратов, развертывание больших ферменных конструкций, экологический и

сейсмологический мониторинг и др.);

- рекордные непрерывные полеты мужчины (В.В.Поляков - 438 суток) и

женщины (Ш.Люсид - 189 суток);

16

Общее назначение станции «Мир» и сведения о полетах пилотируемых экспедиций

- рекорд суммарной продолжительности пребывания человека в космосе

(С.В.Авдеев - 748 суток);

- отработка перспективных бортовых систем и средств активной работы в

космосе (управление, жизнеобеспечение, передвижение вне станции, энерго-

обеспечение, связь, стыковка и др.);

- уникальный опыт проведения ремонтно-восстановительных работ

практически всех систем станции; выполнение 78 выходов в открытый космос

(включая три выхода в разгерметизированный модуль «Спектр») суммарной

продолжительностью 360 часов 20 минут, в которых участвовали 29 рос-

сийских космонавтов, 3 астронавта США, 2 - Франции и 1 - ЕКА (Германия);

- запуск и выведение на околоземную орбиту 7 крупногабаритных

модулей, в которых за время эксплуатации была размещена научная ап-

паратура 240 наименований общей массой 11,5 тонны производства 27 стран,

31 корабля «Союз» и 64 кораблей «Прогресс»;

- масса станции выросла с 20 до 140 тонн;

- отработана уникальная операция стыковки на орбите двух объектов

массой более 100 тонн каждый (проведено 9 стыковок ОС «Мир» и кораблей

«Спейс шаттл»). Масса станции вместе с пристыкованным кораблем «Спейс

шаттл» достигала 240 тонн.

Всего на ОС работали 104 космонавта и астронавта России, США, евро-

пейских и азиатских стран. В состав основных экспедиций входили 35 рос-

сийских космонавтов, один астронавт из Франции - Жан-Пьер Энере (ЭО-27) и

7 американских астронавтов при реализации совместных российско-

американских проектов «Мир - Шаттл» и «Мир - НАСА» в ходе ЭО-18 (Норман

Тагард) в 1995 году и в период 1996-1998 годов в ходе ЭО-21-25 (Ш.Люсид,

Дж.Блаха, Дж.Линенджер, М.Фоул, Д.Вулф и Э.Томас), которые совершили

длительные полеты от 128 до 189 суток (рис. 7, гл. 1 - на цветной вкладке).

По программам ЕКА на борту работали 5 астронавтов (Ф.Фибек, К.-Д.Фла-

де, У.Мербольд, Т.Райтер и Р.Эвальд).

Суммарное время пребывания всех космонавтов на ОС составляет более 37

лет. В экспедициях посещения продолжительностью от 8 до 31 суток на

станции работали 15 человек, в том числе 6 российских космонавтов (А.С.Вик-

торенко, А.Я.Соловьев, В.П.Савиных, В.А.Ляхов, Т.О.Аубакиров и Ю.М.Бату-

рин).

Совместные российско-французские программы осуществляли 5 астро-

навтов из Франции (Ж.-Л.Кретьен, М.Тонини, Ж.-П.Энере, К.Андре-Деэ и

Л.Эйартц). Ряд совместных программ в коротких экспедициях выполнили

астронавты из Сирии (М.Фарис), Афганистана (А.Моманд), Японии (Т.Аки-

яма), Англии (Х.Шарман) и Словакии (И.Белла).

На борту ОС «Мир» периодически находилась большая группа астронавтов

при осуществлении совместной деятельности с американскими кораблями

«Спейс шаттл».

В июне 1998 года посещение станции с инспекционной целью совершил

заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» космонавт В.В.Рюмин.

По две основные экспедиции на ОС «Мир» провели 8 космонавтов:

М.Х.Манаров - ЭО-3 и ЭО-8; А.А.Волков - ЭО-4 и ЭО-10; А.А Серебров - ЭО-5 и

ЭО-14; Г.М.Манаков - ЭО-7 и ЭО-13; Г.М.Стрекалов - ЭО-7 и ЭО-18;

В.В.Циблиев - ЭО-14 и ЭО-23; Ю.В.Усачев - ЭО-15 и ЭО-21; Т.А.Мусабаев -

ЭО-16 и ЭО-25; Н.М.Бударин - ЭО-19 и ЭО-25.

17

Глава 1

По три основные экспедиции на ОС «Мир» провели 4 космонавта:

СК.Крикалев - ЭО-4, ЭО-9 и ЭО-Ю; А.С.Викторенко - ЭО-5, ЭО-11 и ЭО-17;

В.М.Афанасьев - ЭО-8, ЭО-15 и ЭО-27; А.Ю.Калери - ЭО-11, ЭО-22 и ЭО-28.

По четыре основные экспедиции на ОК «Мир» провели 2 космонавта:

А.Я.Соловьев - ЭО-6, ЭО-12, ЭО-19 и ЭО-24; С.В.Авдеев - ЭО-12, ЭО-20, ЭО-26

и ЭО-27.

Необходимо отметить некоторые результаты выполнения международных

программ исследований на станции «Мир» в 1987-1999 годах:

- всего реализовано 27 научных программ (21 из них на коммерческой

основе), наибольший удельный вес в которых составляли медико-биоло-

гические исследования и эксперименты;

- выполнено 336 экспериментов;

- суммарная масса возвращенных на Землю грузов с результатами

экспериментов превысила 4,7 тонны;

- объем переданной на Землю информации составил 1690 Гб.

Особо следует подчеркнуть, что на ОС научные программы медико-био-

логических исследований и экспериментов выполнили б врачей-исследо-

вателей из России, США и Франции:

- Н.Тагард стартовал в составе ЭО-18 на корабле «Союз ТМ-21» 14 марта

1995 года и после 115-суточного полета вернулся на Землю на американском

корабле «Атлантис» после его 1-й стыковки со станцией «Мир»;

- в 1996 году после 3-й стыковки с кораблем «Атлантис» на ОС «Мир»

осталась работать американский врач Шенон Люсид. Совершив самую дли-

тельную экспедицию астронавта-женщины в течение 189 суток, она вернулась

на Землю на американском корабле «Спейс шаттл»;

- в начале работы ЭО-22 в течение почти 16 суток выполняла совместную

российско-французскую научную программу «Кассиопея» врач-исследователь

из Франции Клоди Андре-Деэ;

- в дальнейшем медицинские исследования продолжили два американ-

ских врача Дж.Линенджер и Д.Вулф, совершив полеты длительностью 132 и

128 суток соответственно.

Существенный научный вклад в развитие космической биологии и меди-

цины внес российский врач космонавт-исследователь В.В.Поляков.

Проработав в ЭО-3 и ЭО-4 в течение 240 суток 22 часов 35 минут, он

стартовал в составе ЭО-15 на корабле «Союз ТМ-18» 8 января 1994 года и

находился в непрерывном космическом полете в трех основных экспедициях

около 438 суток, завершив свою уникальную по длительности работу в неве-

сомости посадкой на Землю в составе ЭО-17.

Рекордное количество выходов в открытый космос из ОС совершил кос-

монавт А.Я.Соловьев: 16 выходов суммарной длительностью 77 часов 46 ми-

нут.

По 10 выходов выполнили космонавты С.В.Авдеев и А.А.Серебров сум-

марной длительностью 41 час 49 минут и 31 час 48 минут соответственно.

На счету у 11 российских космонавтов от б до 8 выходов суммарной дли-

тельностью от 19 часов 11 минут до 44 часов.

В заключение необходимо отметить неоценимое значение полета станции

«Мир» для создания международной космической станции (МКС), развер-

тывание которой на орбите происходит в настоящее время.

18

Общее назначение станции «Мир» и сведения о полетах пилотируемых экспедиций

Станция «Мир» стала своеобразным летным полигоном для испытаний в

реальных условиях многих технических решений и технологических про-

цессов, используемых на МКС:

- впервые в мировой практике реализован модульный принцип строи-

тельства на орбите космических сооружений больших габаритов и масс;

- апробировано применение кораблей «Союз», «Прогресс» и «Спейс

шаттл» в качестве транспортных средств доставки экипажей и материально-

технического снабжения;

- отработано взаимодействие международных экипажей в длительных

полетах;

- освоена технология поддержания станции в работоспособном состоянии

в течение 15 лет; приобретен опыт ликвидации нештатных ситуаций, обес-

печения безопасности экипажа и живучести станции, а также одновременного

проведения нескольких международных научных программ интернацио-

нальными экипажами;

- получен опыт совмещения двух технических (отечественной и зару-

бежной) школ при создании космической техники для совместного исполь-

зования;

- проведена отработка технологии совместного управления пилоти-

руемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления

(ЦУП-М, г. Королев, Россия и ЦУП-Х, г. Хьюстон, США).

Естественно, что эти достижения отечественной космонавтики не состоя-

лись бы без высокой творческой самоотдачи и активной позиции в отстаи-

вании интересов самой наукоемкой отрасли России, которую занимали

коллектив и руководители РКК «Энергия» им. С.П.Королева, верные тради-

циям, заложенным основоположником практической космонавтики акаде-

миком С.П.Королевым. Все это, подкрепленное усилиями коллективов и

руководителей организаций и предприятий отрасли, позволило не только

получить значительные научные и практические результаты, вызывающие

восхищение у мировой общественности, но и сохранить в сложных условиях

переходного периода к рыночной экономике ракетно-космическую отрасль

страны - основу ее научно-технического потенциала и залог процветания в

новом веке.

19

Глава 2

Глава 2

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ

ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ «МИР»

В.В.Богомолов, Г.И.Самарин

Введение

Надежность и безопасность выполнения отечественных пилотируемых

космических программ обеспечиваются постоянным совершенствованием

технических систем космических аппаратов и систем управления и по-

вышением уровня медицинского обеспечения здоровья и работоспособности

космонавтов, что способствует продлению их профессионального дол-

голетия.

Российская наука занимает лидирующие позиции в решении фун-

даментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, в

частности, в создании эффективной системы медицинского обеспечения

здоровья и активной деятельности человека в пилотируемых космических

полетах (КП).

Это определяется, прежде всего, планомерными исследованиями в нашей

стране с 1960-х годов и особенно в 1970-1980-е годы в области гра-

витационной биологии и физиологии в наземных условиях и в КП на биоло-

гических спутниках и пилотируемых объектах. Благодаря проведению комп-

лексных исследований в наземных модельных экспериментах, на кораблях

«Восток», «Восход» и орбитальных станциях «Салют-1-7» была создана

основа для понимания феноменологии адаптации к воздействию условий КП и

для разработки эффективной системы медицинского обеспечения здоровья

космонавтов в полетах длительностью до нескольких месяцев [Л.И.Какурин и

соавт., 1978; О.Г.Газенко и соавт., 1981, 1986, 1987, 1990; А.И.Григорьев,

А.Д.Егоров, 1988].

Разработка проблем космической физиологии и медицины, решение

комплекса вопросов медицинского обеспечения здоровья экипажей при

реализации пилотируемых космических программ успешно осуществляются

благодаря кооперации учреждений различных министерств и ведомств.

К ним относятся, прежде всего, Государственный научный центр Рос-

сийской Федерации - Институт медико-биологических проблем РАН (головная

организация, ответственная за медицинское обеспечение пилотируемых КП),

Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (головная организация, ответ-

ственная за медико-биологическую подготовку космонавтов и проведение

предполетных и послеполетных клинико-физиологических обследований

космонавтов), ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда», Центр

авиационной и космической медицины, ГосНИИ военной медицины, Военно-

медицинская академия Министерства обороны, учреждения Минздрава РФ,

РАМН и РАН.

20

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

Разработка, испытания и эксплуатация средств медико-биологического

обеспечения КП были бы невозможны без активного сотрудничества с

головной технической организацией по разработке и эксплуатации косми-

ческой техники - РКК «Энергия».

Широкий охват проблем, сочетание традиционных и новаторских подходов

к их решению, тесная связь научного поиска с решением прикладных задач,

союз медиков, биологов и разработчиков космической техники явились

определяющими условиями успешного освоения космического пространства.

Это позволило космической биологии и медицине занять одно из ведущих

мест в достижениях научно-технического прогресса, проявившихся в области

пилотируемых КП [В.С.Новиков, 2000].

В результате научной и практической деятельности в области кос-

монавтики к настоящему времени в медицинском обеспечении пилотируемых

КП сложились два взаимосвязанных направления.

Первое - медицинское обеспечение жизни, здоровья и эффективной

деятельности человека в условиях космического полета (КП). Второе на-

правление - проведение исследований при моделировании воздействия

факторов КП в наземных условиях и непосредственно на борту космических

аппаратов.

Эти исследования направлены на разработку и совершенствование средств

и методов сохранения здоровья, медицинского контроля, оказания меди-

цинской помощи, профилактики и защиты человека от неблагоприятного

воздействия факторов КП.

В комплекс этих исследований входят научное обоснование принципов

построения и нормативов системы жизнеобеспечения и обитаемости, раз-

работка методологии обеспечения эффективной деятельности космонавта в

системе «человек - техника - окружающая среда» и мероприятий по

обеспечению профессионального долголетия космонавтов.

Более чем 14-летний период эксплуатации орбитальной станции (ОС)

«Мир» в пилотируемом режиме характеризовался существенным прогрессом в

решении практических задач обеспечения безопасности и эффективности

деятельности экипажей в пилотируемых полетах возрастающей продол-

жительности.

За этот период продолжительность полетов возросла до 14,5 месяца у

мужчин и до б месяцев у женщин. Этому прогрессу в существенной мере

способствовала успешная реализация программ медико-биологических иссле-

дований.

На станции работали 62 (многие летали повторно) космонавта, в том числе

25 иностранных. В 53 экспедициях (28 основных и 17 посещения), а также в 8

совместных полетах ОС «Мир» и кораблей «Спейс шаттл» в общей сложности

было проведено 12 155 чел/сут, 78 выходов в открытый космос суммарной

продолжительностью 360 часов 20 минут.

Самый длительный КП продолжительностью 438 суток совершил врач-

космонавт В.В.Поляков (сотрудник Института медико-биологических проб-

лем).

Среди «долгожителей», наиболее долго работавших на орбите, следует

отметить космонавтов С.В.Авдеева (748 суток за 3 КП), В.В.Полякова (679

суток за 2 КП), А.Я.Соловьева (653 суток за 5 КП), В.М.Афанасьева (547 суток

за 3 КП), А.В.Викторенко (489 суток за 4 КП).

21

Глава 2

Концепция медицинского обеспечения здоровья

экипажей станции «Мир»: цели и задачи

Стратегической задачей космической медицины является обеспечение

здоровья, работоспособности и профессионального долголетия космонав-

тов на основе изучения механизмов адаптационных процессов в организме

в условиях КП, оценки факторов медицинского риска при реализации

сложных полетных программ, разработки и реализации методов и средств

защиты от воздействия неблагоприятных факторов полета, создания необ-

ходимых условий жизнедеятельности экипажей пилотируемых космических

аппаратов.

Медицинское обеспечение пилотируемых КП представляет собой комплекс

медицинских, санитарно-гигиенических, технических и организационных

мероприятий, направленных на сохранение здоровья членов экипажа при

выполнении полетных программ на фоне воздействия на них факторов, ока-

зывающих неблагоприятное воздействие практически на все функциональные

системы.

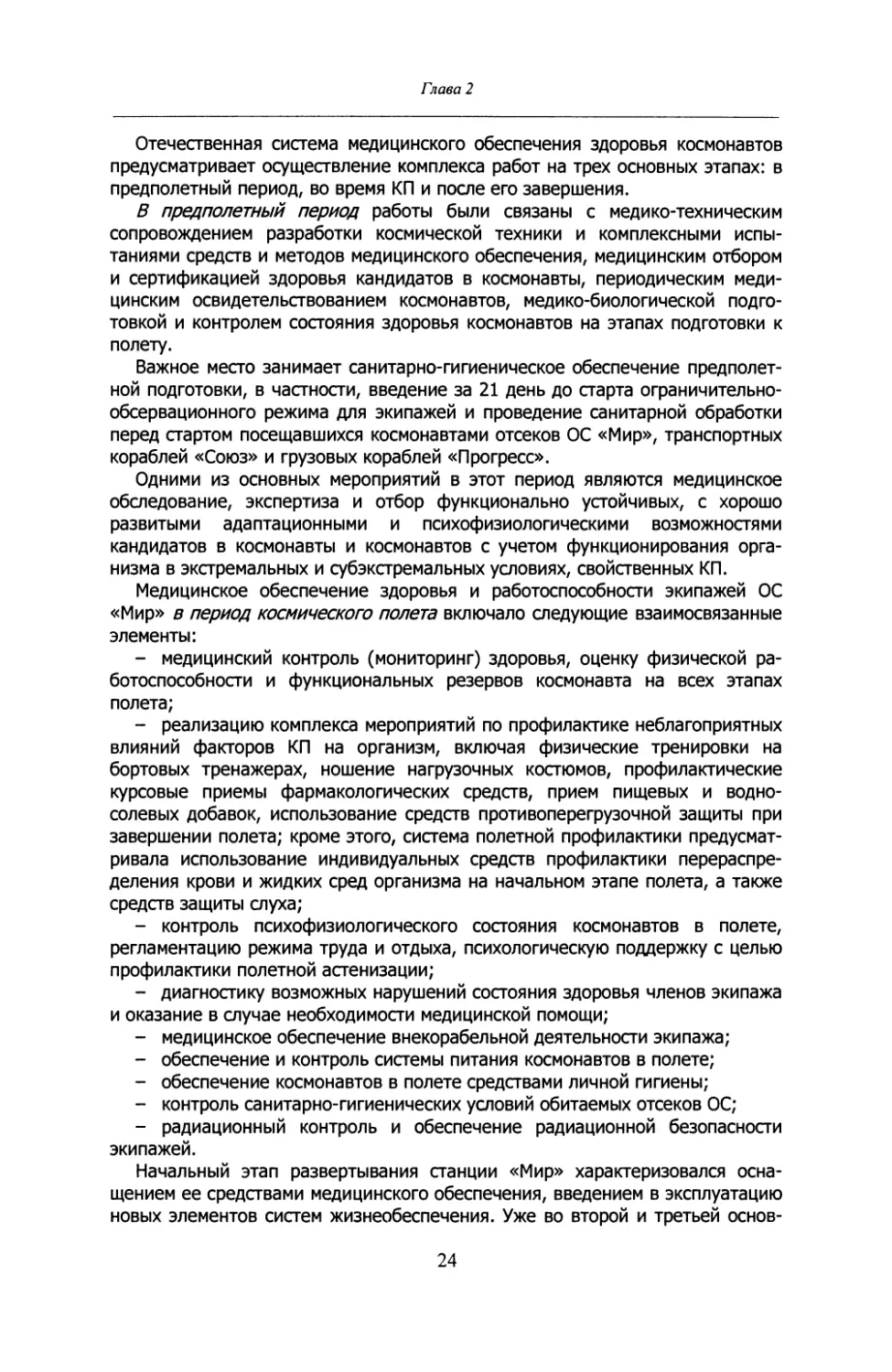

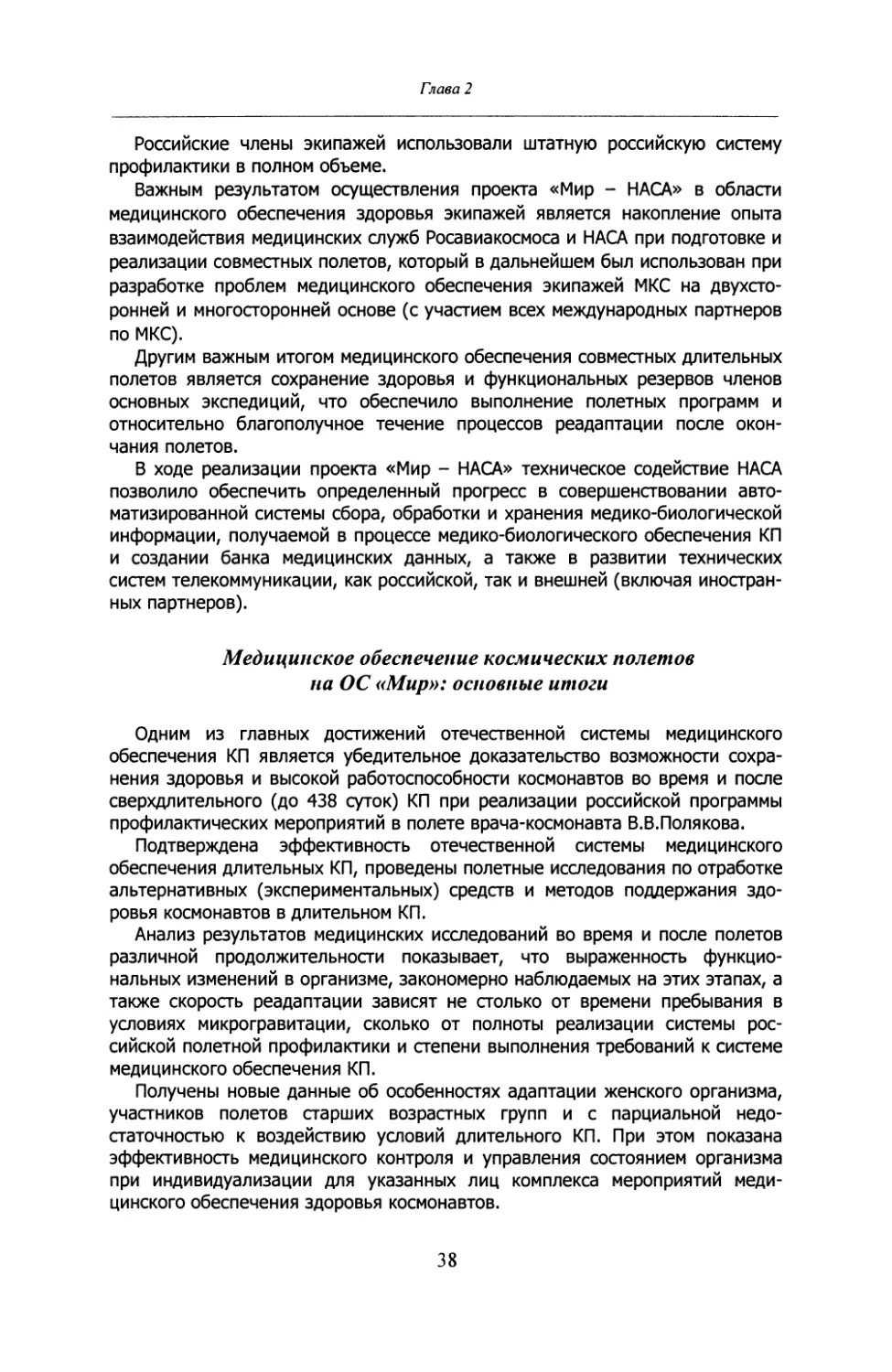

Концепция медицинского обеспечения здоровья экипажей ОС «Мир» опре-

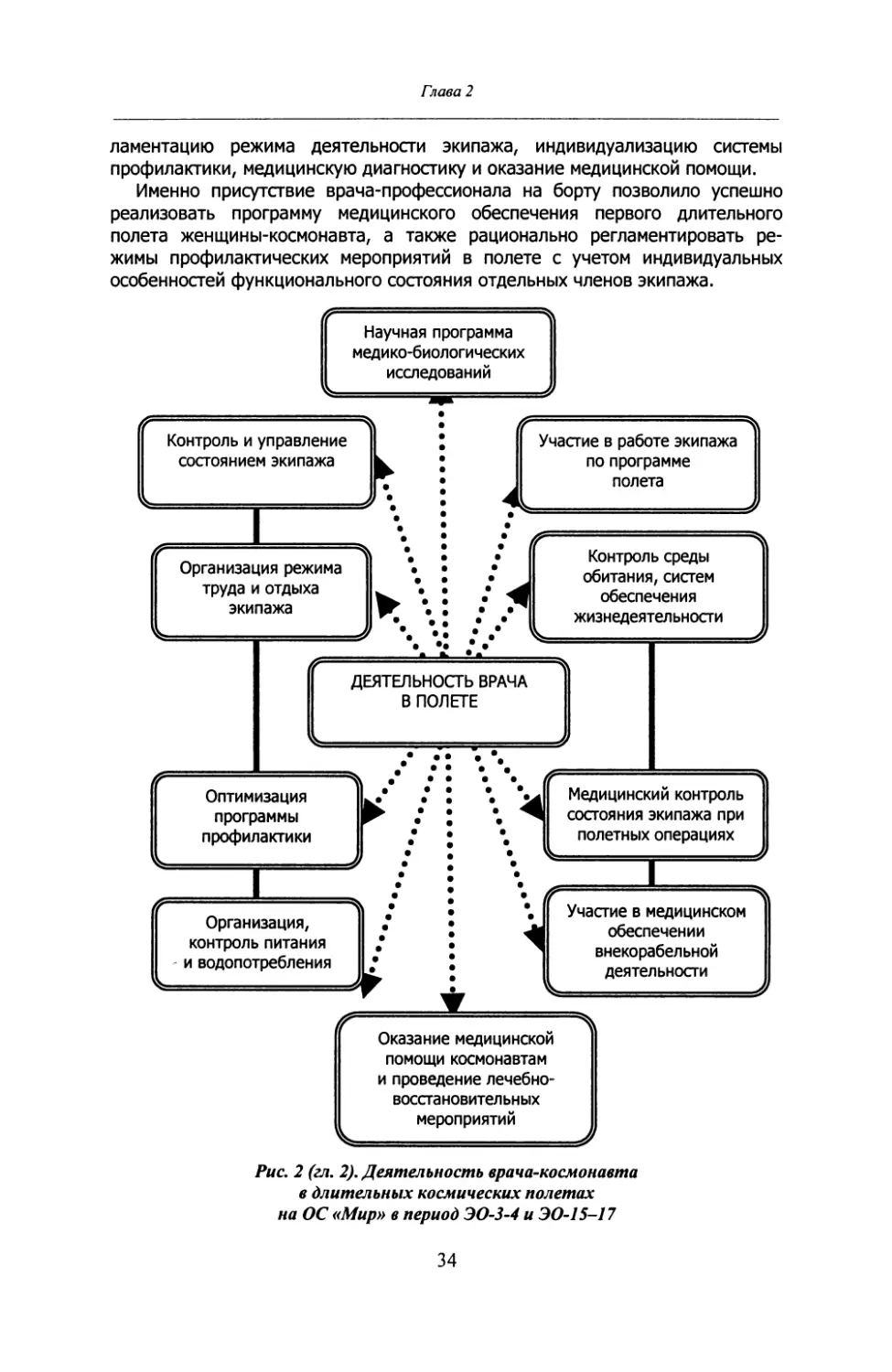

делялась (рис. 1, гл. 2):

- стратегией длительных КП с учетом перспектив пилотируемой космо-

навтики и задач будущих межпланетных полетов;

- изучением факторов медицинского риска в длительных полетах,

включая определение допустимых границ адаптационных изменений в орга-

низме в длительном полете и после его завершения, оптимизацией и ин-

дивидуализацией мер защиты человека в полете с учетом пола, возраста,

особенностей функционального состояния организма;

- решением проблем эколого-гигиенического состояния среды обитания

длительно функционирующей ОС, включая отработку мер защиты экипажа

при нештатных и аварийных ситуациях;

- интеграцией новейших достижений и технологий в космической био-

логии и медицине на основе международного сотрудничества для медицин-

ского обеспечения здоровья экипажей.

Программа медицинского обеспечения экипажа ОС «Мир» имела следую-

щие основные цели:

- совершенствование медицинских аспектов безопасности и обеспечения

высокой работоспособности экипажей в длительных КП, отработку перспек-

тивных методов и средств медицинского обеспечения полетов;

- изучение динамики и механизмов адаптивных реакций физиологических

систем организма в условиях КП различной продолжительности, оценку

факторов медицинского риска при реализации пилотируемых космических

программ, отработку и совершенствование средств коррекции функцио-

нального состояния организма на этапах полета;

- эколого-гигиенические исследования проблем обитаемости человека

при длительном функционировании орбитальной станции в пилотируемом ре-

жиме;

- отработку новых перспективных технологий, методов и средств жизне-

обеспечения экипажей в КП;

- решение проблем медико-биологического обеспечения будущих орби-

тальных пилотируемых станций и межпланетных полетов человека.

22

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

Рис. 1 (гл. 2). Концепция

медицинского обеспечения

здоровья экипажей станции «Мир»

23

Глава 2

Отечественная система медицинского обеспечения здоровья космонавтов

предусматривает осуществление комплекса работ на трех основных этапах: в

предполетный период, во время КП и после его завершения.

В предполетный период работы были связаны с медико-техническим

сопровождением разработки космической техники и комплексными испы-

таниями средств и методов медицинского обеспечения, медицинским отбором

и сертификацией здоровья кандидатов в космонавты, периодическим меди-

цинским освидетельствованием космонавтов, медико-биологической подго-

товкой и контролем состояния здоровья космонавтов на этапах подготовки к

полету.

Важное место занимает санитарно-гигиеническое обеспечение предполет-

ной подготовки, в частности, введение за 21 день до старта ограничительно-

обсервационного режима для экипажей и проведение санитарной обработки

перед стартом посещавшихся космонавтами отсеков ОС «Мир», транспортных

кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс».

Одними из основных мероприятий в этот период являются медицинское

обследование, экспертиза и отбор функционально устойчивых, с хорошо

развитыми адаптационными и психофизиологическими возможностями

кандидатов в космонавты и космонавтов с учетом функционирования орга-

низма в экстремальных и субэкстремальных условиях, свойственных КП.

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС

«Мир» в период космического полета включало следующие взаимосвязанные

элементы:

- медицинский контроль (мониторинг) здоровья, оценку физической ра-

ботоспособности и функциональных резервов космонавта на всех этапах

полета;

- реализацию комплекса мероприятий по профилактике неблагоприятных

влияний факторов КП на организм, включая физические тренировки на

бортовых тренажерах, ношение нагрузочных костюмов, профилактические

курсовые приемы фармакологических средств, прием пищевых и водно-

солевых добавок, использование средств противоперегрузочной защиты при

завершении полета; кроме этого, система полетной профилактики предусмат-

ривала использование индивидуальных средств профилактики перераспре-

деления крови и жидких сред организма на начальном этапе полета, а также

средств защиты слуха;

- контроль психофизиологического состояния космонавтов в полете,

регламентацию режима труда и отдыха, психологическую поддержку с целью

профилактики полетной астенизации;

- диагностику возможных нарушений состояния здоровья членов экипажа

и оказание в случае необходимости медицинской помощи;

- медицинское обеспечение внекорабельной деятельности экипажа;

- обеспечение и контроль системы питания космонавтов в полете;

- обеспечение космонавтов в полете средствами личной гигиены;

- контроль санитарно-гигиенических условий обитаемых отсеков ОС;

- радиационный контроль и обеспечение радиационной безопасности

экипажей.

Начальный этап развертывания станции «Мир» характеризовался осна-

щением ее средствами медицинского обеспечения, введением в эксплуатацию

новых элементов систем жизнеобеспечения. Уже во второй и третьей основ-

24

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

ных экспедициях (ЭО) были реализованы программа постепенного увеличения

длительности космических миссий (до 11-12 месяцев) и программа между-

народных КП. В дальнейшем происходило постепенное расширение воз-

можностей станции за счет пристыковки научно-исследовательских модулей

«Квант», «Квант-2», «Кристалл».

Также расширялась программа международного сотрудничества. ОС «Мир»

стала поистине международной космической лабораторией, оснащенной

современным уникальным комплексом медицинских средств, приборов и

оборудования, что позволяло не только осуществлять широкий комплекс

научных медико-биологических исследований, но и увеличивало возможности

медицинского обеспечения здоровья и работоспособности членов экипажей.

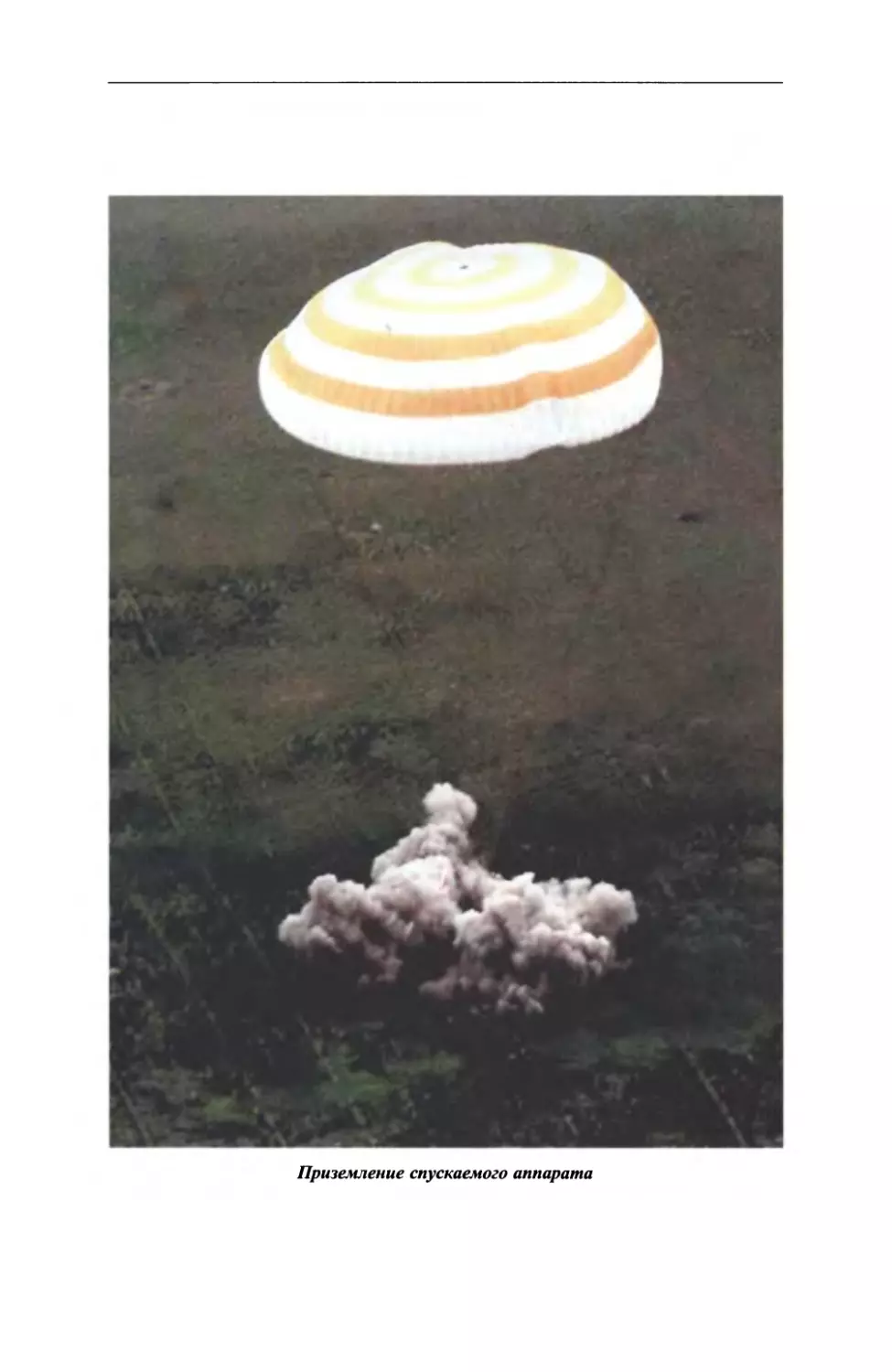

Медицинское обеспечение в послеполетный период включало в себя

проведение работ на месте приземления спускаемого аппарата с экипажем

(медицинский осмотр, оценка состояния здоровья и, в случае необходимости,

оказание специализированной медицинской помощи), на промежуточной ба-

зе эвакуации (пересадка с вертолета на самолет), в самолете и в местах

размещения экипажа в острый период реадаптации (профилакторий РГНИИ

ЦПК им. Ю.А.Гагарина, космодром «Байконур»).

Особое место в медицинском обеспечении космонавтов после КП

отводится их медицинской реабилитации, которая начинается сразу после

посадки.

Несмотря на проведение комплекса профилактических мероприятий у

космонавтов во время полета на ОС «Мир», в острый период реадаптации

к воздействию земной силы тяжести (особенно первые 5-7 дней после

посадки) у них отмечали снижение ортостатической устойчивости, вестибуло-

вегетативные нарушения, боли в спине, т.е. страдали те системы, которые

формировались у человека при воздействии гравитационного фактора.

При медицинском наблюдении и клинико-физиологическом обследовании

практически у всех космонавтов после завершения первого этапа реадап-

тации отмечали незначительные остаточные изменения состояния здоровья.

Они характеризовались признаками общей астенизации и детренирован-

ностью сердечно-сосудистой и мышечной систем. Для устранения этих из-

менений космонавты продолжали период реадаптации в санаторных условиях

(предпочтительно сердечно-сосудистого профиля в условиях среднегорья) в

течение 21-24 суток.

Аппаратурно-техническое обеспечение

Одним из важнейших элементов системы медицинского обеспечения

здоровья и работоспособности космонавтов является использование «штат-

ных» (входящих в состав оборудования ОС) средств медицинского обеспе-

чения, включающих средства медицинского контроля, оказания медицинской

помощи, бортовые средства для медицинской профилактики, санитарно-

гигиенического обеспечения и личной гигиены.

Опыт медицинского обеспечения работ на станции «Мир» свидетельствует

об адекватности и надежности бортовых средств медицинского обеспечения,

что подтверждает эффективность отечественной системы разработки, тех-

нических и медицинских испытаний, системы контроля качества бортовых

медицинских средств и оборудования.

25

Глава 2

Основные задачи программы медицинского обеспечения пилотируемых

космических программ и медико-биологических исследований на станции

«Мир» имели особенности в зависимости от этапов развертывания и

эксплуатации ОС.

Санитарно-гигиеническое обеспечение

В 1986-1995 годах системы жизнеобеспечения (СОЖ) на станции «Мир» в

целом обеспечивали нормальные условия обитания экипажей. В дальнейшем,

по мере увеличения сроков эксплуатации ОС «Мир», возникали технические

нарушения в работе отдельных элементов СОЖ, периодически сопровож-

давшиеся колебаниями температурно-влажностного режима на станции, что

требовало проведения ремонтно-восстановительных работ.

Результаты санитарно-гигиенического обеспечения полетов на ОС «Мир»

показали, что из нормируемых физических факторов среды обитания наи-

более значимыми с точки зрения неблагоприятного влияния на организм

космонавтов являлись акустические воздействия, создаваемые работой сис-

тем жизнеобеспечения, системой вентиляции, экспериментальным оборудо-

ванием, средствами связи и аварийной сигнализацией [Р.И.Богатова и соавт.,

1987].

Основными источниками шума, формирующими акустическую обстановку

на станции, являлись вентиляторы, блок кондиционирования воздуха, система

«Воздух» и спортивные тренажеры. Включение вентиляторов пылесборников,

вентиляторов повышало уровни звука в обитаемых отсеках на 10-15 дБА. Для

уменьшения влияния на организм шумовых воздействий члены экипажа

основных экспедиций использовали ушные «беруши» и наушники с активным

и пассивным шумоподавлением. Также проводились технические мероприятия

по снижению шума (замена вентиляторов, устранение звуковых помех при

сеансах связи, периодическое выключение пылесборников и т.д.).

Ряд медицинских проблем в ходе эксплуатации ОС «Мир» был связан с

нештатной работой систем жизнеобеспечения и, прежде всего, с нарушением

целостности системы терморегулирования и попаданием в атмосферу станции

теплоносителя «Темп-М», содержащего 36,8 % этиленгликоля (4-й класс ток-

сичности). Эта ситуация впервые возникла в конце 1995 года (ЭО-20) и в

дальнейшем повторялась в 1997-1998 годах. Медицинские мероприятия при

этом сводились к медицинскому мониторингу среды обитания и состояния

здоровья членов экипажа, санитарно-гигиеническим мероприятиям и исполь-

зованию средств защиты экипажа при проведении ремонтно-восста-

новительных работ, определению регламента работ систем очистки атмо-

сферы и системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.

Благодаря высокой растворимости в воде, основным путем удаления этилен-

гликоля из газовой среды является конденсат атмосферной влаги, идущий

либо в систему СРВ-К, либо в емкости для последующего удаления. Поэтому

при всех проливах этиленгликоля выдавался запрет на получение питьевой

воды из СРВ-К и ее использование разрешалось только после наземного

анализа проб конденсата атмосферной влаги, которые отбирались в раз-

личные временные интервалы. Другим путем удаления этиленгликоля из

газовой среды являлись штатные системы «Воздух», блок микропримесей

(БМП) и фильтры вредных примесей (ФВП).

26

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

Анализ результатов санитарно-химических исследований в наземных

испытаниях и в течение 15-летнего периода эксплуатации ОС «Мир» в

пилотируемом и беспилотном режимах позволил оценить токсические риски и

разработать классификацию степени опасности уровней загрязнения воздуш-

ной среды при нормальном функционировании систем очистки и регенерации

и нештатных ситуациях, что чрезвычайно важно для совершенствования

системы санитарно-токсикологической безопасности будущих пилотируемых

космических систем и Международной космической станции (МКС).

При возникновении аварийных ситуаций в период ЭО-23, связанных с

разгерметизацией модуля «Спектр» вследствие столкновения грузового ко-

рабля «Прогресс» и ОС «Мир», а также при возгорании твердотопливного

генератора кислорода (ТГК) медицинские мероприятия включали оценку и

прогнозирование состояния среды обитания в ОС «Мир» и состояния здо-

ровья членов экипажа, а также использование средств индивидуальной

защиты космонавтов (противогаза, респиратора).

Анализ этих ситуаций и данные медицинского наблюдения свидетель-

ствуют о том, что они существенно не повлияли на состояние здоровья и

работоспособность членов экипажа.

При этом был накоплен ценный практический опыт работы по меди-

цинскому и санитарно-гигиеническому обеспечению деятельности экипажа в

условиях длительно функционирующей ОС, в том числе в условиях нештатной

работы ряда бортовых систем жизнеобеспечения (включая аварийные ситу-

ации) и проведения ремонтно-восстановительных работ в сложных условиях.

Важным итогом этих работ явилось сведение к минимуму негативных

влияний неблагоприятных условий среды обитания на состояние здоровья

членов экипажа.

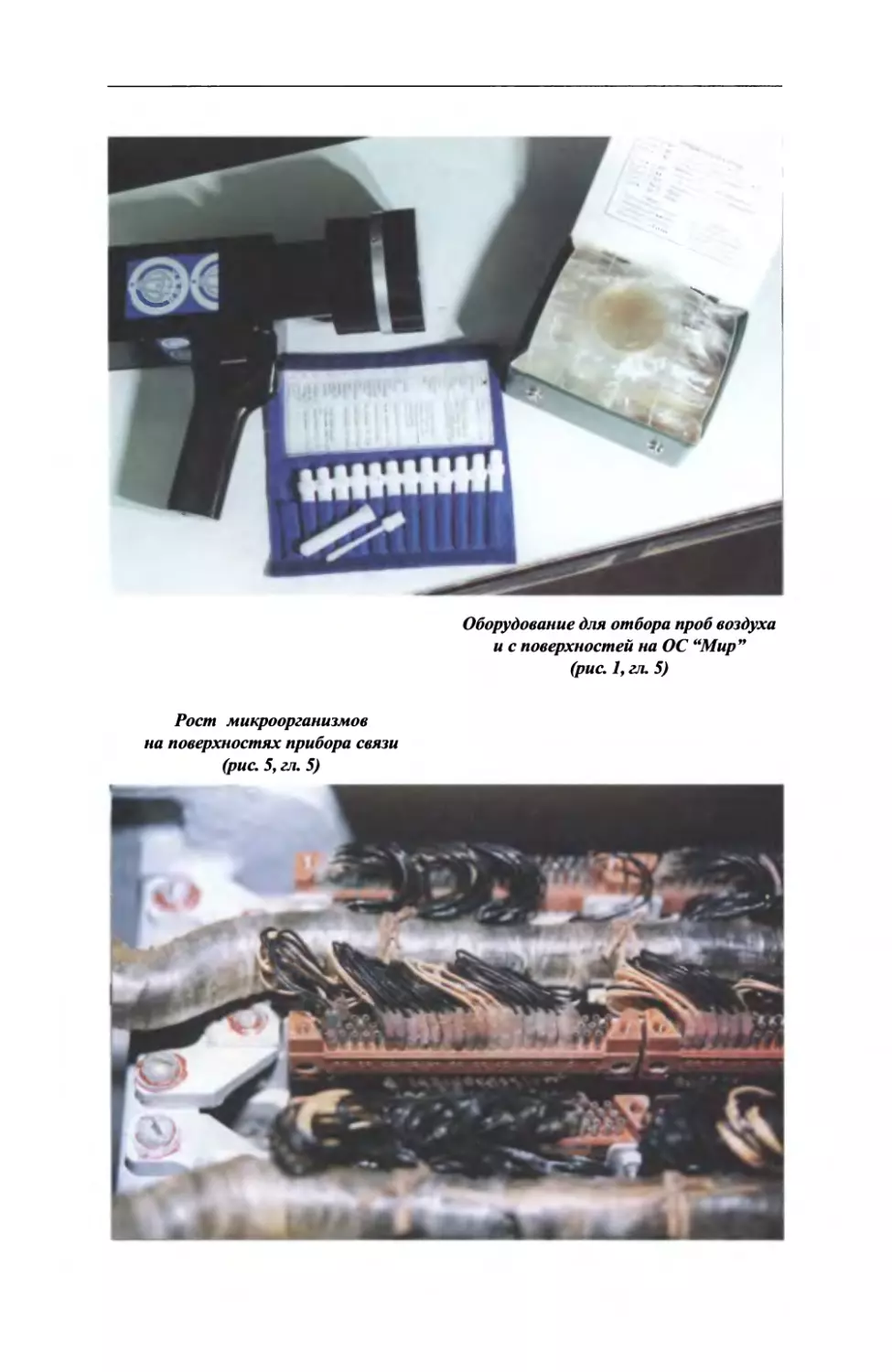

Данные, полученные при длительной эксплуатации ОС «Мир», свидетель-

ствуют о том, что по мере увеличения продолжительности полета все боль-

шее значение приобретают экологические проблемы. Среди них важная роль

принадлежит микробному фактору.

Опыт 14-летней непрерывной эксплуатации ОС «Мир», а также результаты

систематических микробиологических исследований позволяют сделать вывод

о том, что система микробиологической безопасности оказалась высоко-

эффективной для сохранения здоровья членов экипажей и предупреждения

серьезных инфекционных заболеваний.

Однако система микробиологической защиты оказалась недостаточно

эффективной в отношении рисков, обусловленных жизнедеятельностью

микроорганизмов на поверхностях, а именно биодеструкции конструкционных

и декоративно-отделочных материалов [А.Н.Викторов и соавт., 1992, 1995].

В результате проведенных работ выявлены закономерности развития

микробной и грибковой флоры в объемах станции, создана уникальная база

данных по составу и динамике формирования микробиологических условий на

ОС «Мир», отработаны методы и средства нормализации микробиологических

условий на длительно функционирующей ОС (предполетные мероприятия по

экспертизе и обработке грузов и материалов, использование фунгистата для

обработки поверхностей на станции и т.д.).

Результаты этих исследований имеют большое значение для повышения

эффективности системы обеспечения микробиологической безопасности на

МКС.

27

Глава 2

Система водообеспечения

В системе водообеспечения ОС «Мир» использовалась консервированная

питьевая вода, доставляемая с Земли, питьевая вода, регенерированная из

конденсата атмосферной влаги, вода, регенерированная из мочи. В период

совместных российско-американских полетов на станцию «Мир» передавалась

и использовалась вода с американских многоразовых транспортных кораблей

«Спейс шаттл». Эти системы обеспечивали экипажи высококачественной

водой для питья, приготовления пищи, проведения санитарно-гигиенических

процедур и получения кислорода для дыхания [Ю.Е.Синяк и соавт., 1994;

Н.М.Самсонбв и соавт., 2001].

При поступлении в атмосферу станции в больших количествах соединений,

не предусмотренных штатной эксплуатацией станции в результате аварий,

пожара и т.п., системы водообеспечения сводили к минимуму риск потреб-

ления некачественной воды.

Радиационная безопасность

Важным элементом медицинского обеспечения здоровья экипажей в

длительных полетах является система радиационной безопасности. Это

сложная многофункциональная система, включающая разработку оптималь-

ной защиты экипажа космического аппарата от ионизирующих излучений,

контроль радиационной ситуации во время полета на основе непрерывного

мониторирования дозных полей излучений вне и внутри космического

корабля, а также оперативное определение степени радиационной опасности

для космонавтов в процессе полета.

В результате радиационно-физических исследований в период экс-

плуатации ОС «Мир» изучены спектры линейной передачи энергии внутри

станции и динамика дозного поля внутри станции «Мир» в спокойных и

возмущенных условиях, исследована динамика потока и мощности дозы вдоль

траектории полета и при прохождении Южной магнитной аномалии, раз-

работана динамическая модель радиационной обстановки для оперативного

обеспечения радиационной безопасности космонавтов в КП. Бортовые

средства дозиметрического контроля адекватно обеспечивали текущий радиа-

ционный контроль в ходе основных экспедиций [А.В.Коломенский и соавт.,

1998; В.Г.Митрикас, В.В.Цетлин, 2000].

В результате выполненных исследований изучена динамика стабильных и

нестабильных хромосомных аберраций в крови космонавтов, совершивших

длительные и повторные КП.

Медицинский мониторинг здоровья

В процессе реализации полетных операций на ОС «Мир» использовалась

система мониторинга здоровья и уровня физической тренированности членов

экипажа, отработанная в основном ранее при полетах экипажей на станциях

типа «Салют».

Она включала медицинский контроль (ЭКГ, пневмограмма) на активных

участках полета (старт и выведение транспортного корабля, стыковка,

перестыковка, отстыковка и спуск с орбиты транспортных кораблей),

28

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

исследование показателей сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя и

при функциональных тестах с физической нагрузкой на бортовых тренажерах

и с приложением отрицательного давления на нижнюю половину тела

(ОДНТ), антропометрические исследования, лабораторные и биохимические

тесты крови и мочи.

При полетном медицинском мониторинге широко использовали результаты

радиопереговоров, телевизионных репортажей. Кроме этого, в медицинском

контроле для допуска космонавтов к внекорабельной деятельности (ВКД)

использовали специальные нагрузочные функциональные тесты с ручной и

ножной велоэргометрией. На заключительном этапе длительных полетов

проводили специальные исследования с оценкой размещения космонавтов в

кресле «Казбек» спускаемого аппарата.

При проведении медицинского контроля состояния здоровья космонавтов

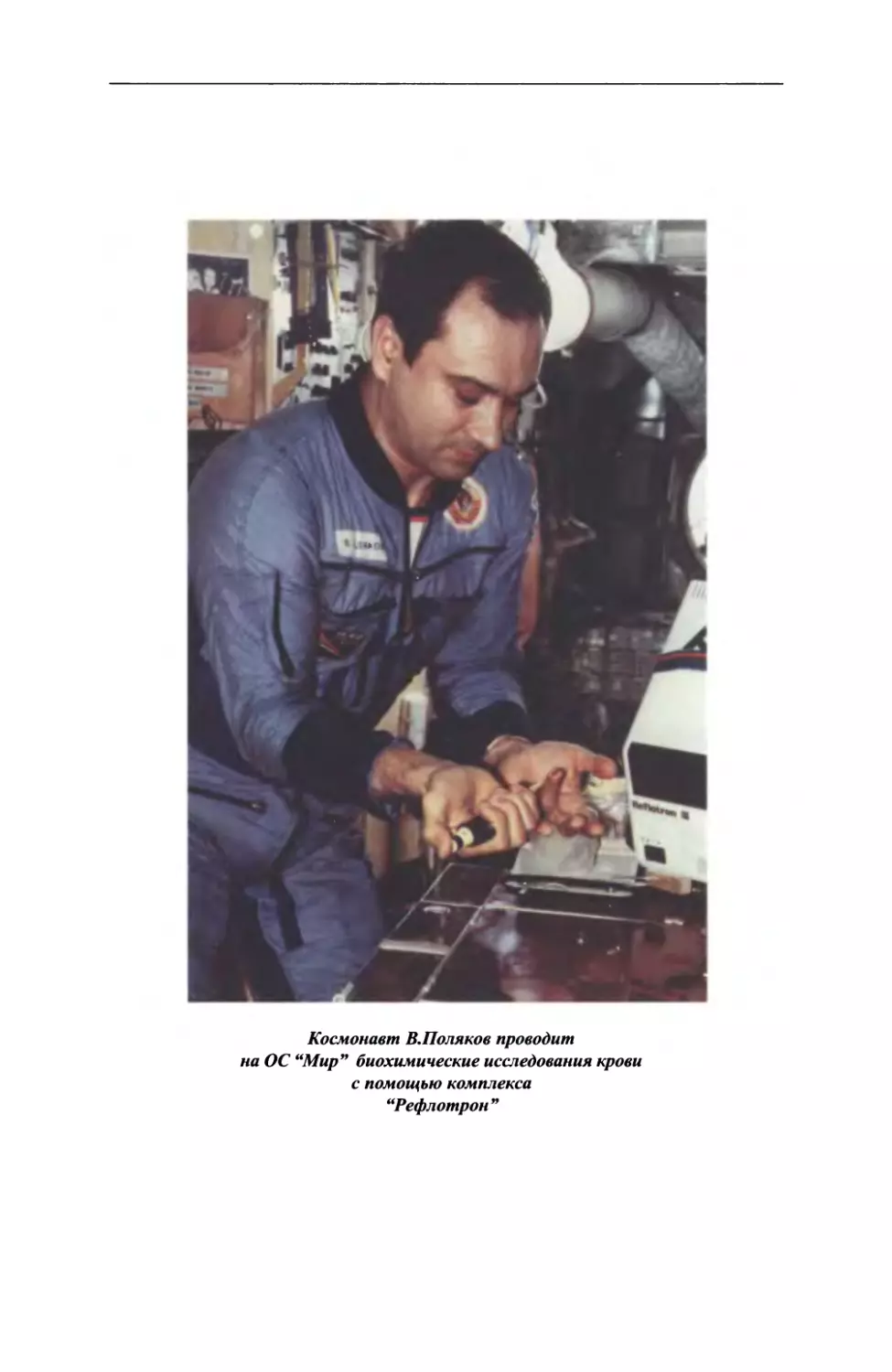

на ОС «Мир» были модифицированы методики велоэргометрического теста

(МК-5) и расширены возможности медицинского контроля за счет био-

химических исследований мочи и крови с использованием биохимических ана-

лизаторов «Уролюкс» и «Рефлотрон». Дополнительные возможности для

оценки состояния космонавтов в полете предоставляли данные ряда научных

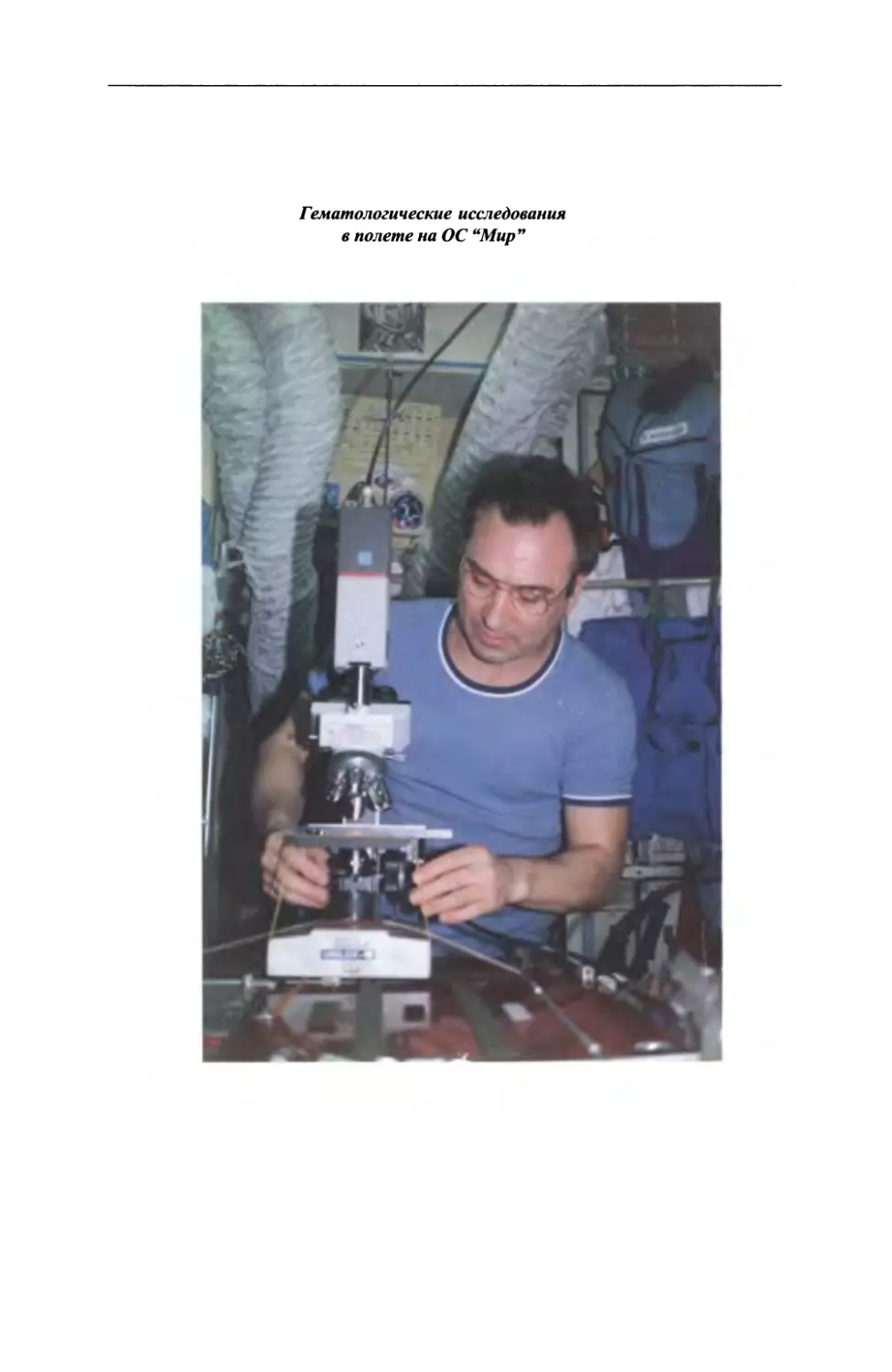

медицинских исследований с использованием бортового микроскопа (гема-

тологические исследования «Микровзор»), укладки «Лактат» (определение

молочной кислоты в крови при физических нагрузках) и др.

В целом система медицинского контроля здоровья и физической тре-

нированности космонавтов на ОС «Мир» была достаточной и адекватной.

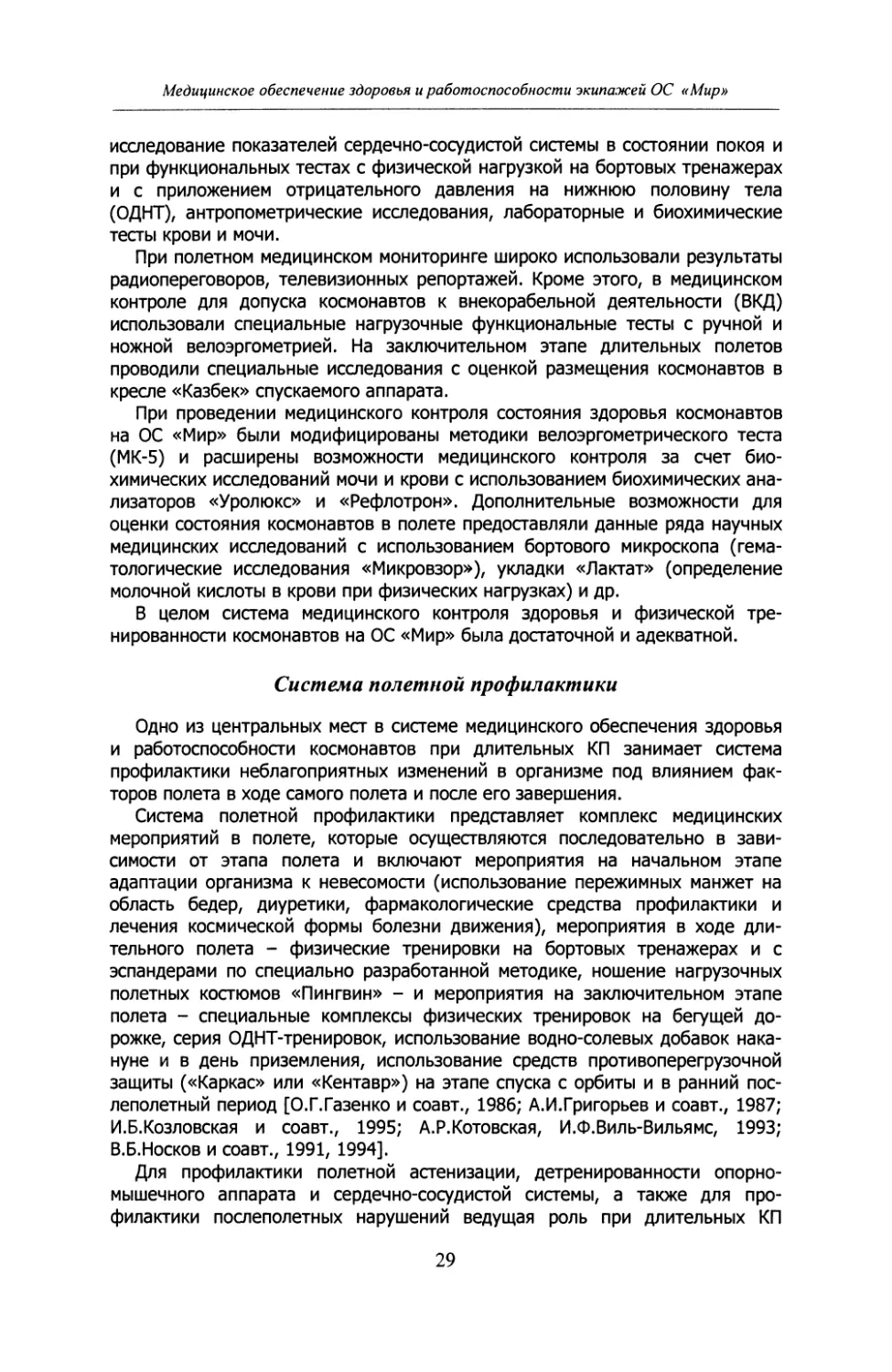

Система полетной профилактики

Одно из центральных мест в системе медицинского обеспечения здоровья

и работоспособности космонавтов при длительных КП занимает система

профилактики неблагоприятных изменений в организме под влиянием фак-

торов полета в ходе самого полета и после его завершения.

Система полетной профилактики представляет комплекс медицинских

мероприятий в полете, которые осуществляются последовательно в зави-

симости от этапа полета и включают мероприятия на начальном этапе

адаптации организма к невесомости (использование пережимных манжет на

область бедер, диуретики, фармакологические средства профилактики и

лечения космической формы болезни движения), мероприятия в ходе дли-

тельного полета - физические тренировки на бортовых тренажерах и с

эспандерами по специально разработанной методике, ношение нагрузочных

полетных костюмов «Пингвин» - и мероприятия на заключительном этапе

полета - специальные комплексы физических тренировок на бегущей до-

рожке, серия ОДНТ-тренировок, использование водно-солевых добавок нака-

нуне и в день приземления, использование средств противоперегрузочной

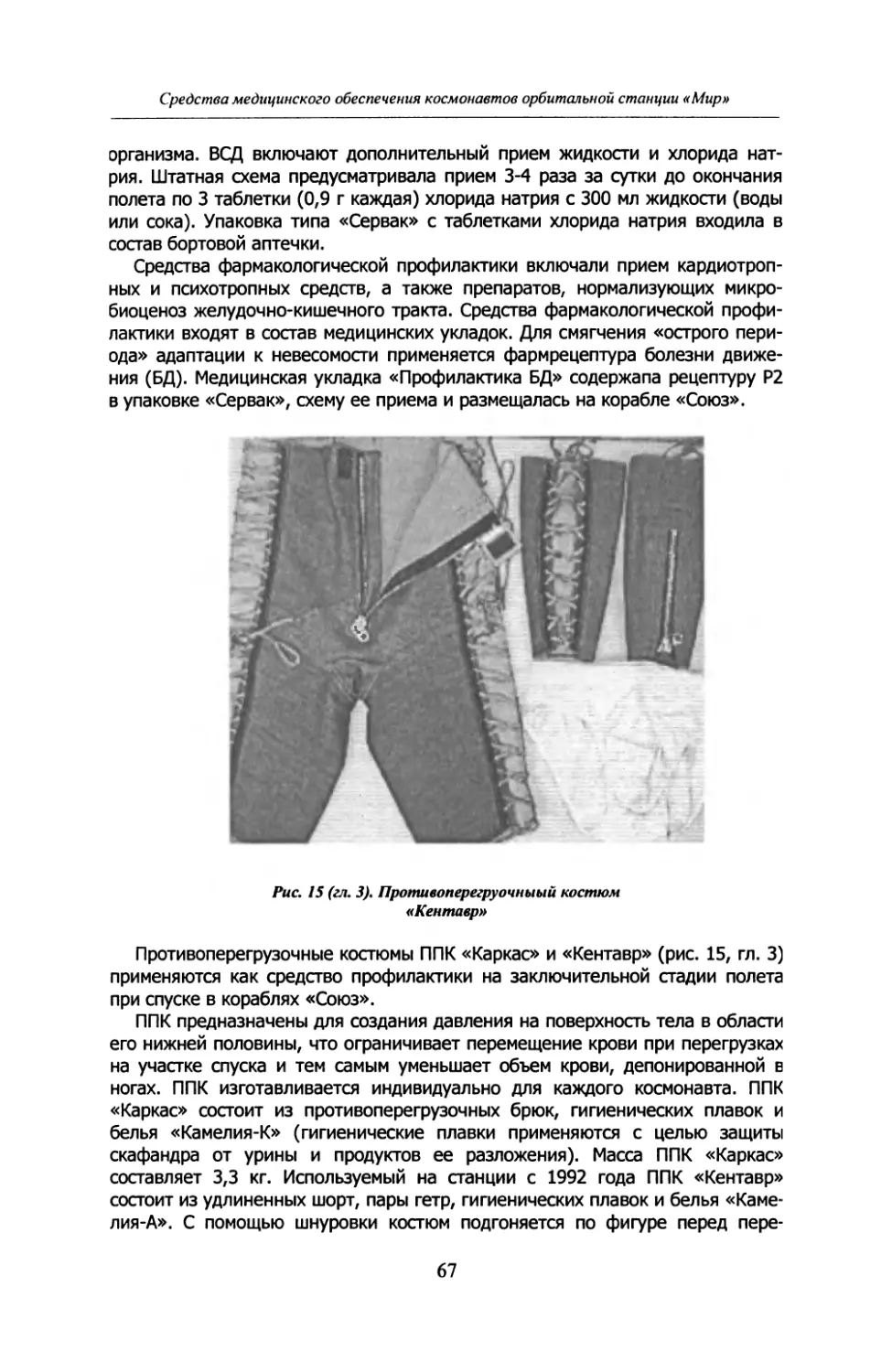

защиты («Каркас» или «Кентавр») на этапе спуска с орбиты и в ранний пос-

леполетный период [О.Г.Газенко и соавт., 1986; А.И.Григорьев и соавт., 1987;

И.Б.Козловская и соавт., 1995; А.Р.Котовская, И.Ф.Виль-Вильямс, 1993;

В.Б.Носков и соавт., 1991, 1994].

Для профилактики полетной астенизации, детренированности опорно-

мышечного аппарата и сердечно-сосудистой системы, а также для про-

филактики послеполетных нарушений ведущая роль при длительных КП

29

Гпава 2

отводилась физическим мерам профилактики - специальным 4-дневным

комплексам физической тренировки на бортовых тренажерах: велоэргометре

и бегущей дорожке, - причем на заключительном этапе полета акцент

делался на двухразовых физических тренировках на бегущей дорожке

[И.Б.Козловская и соавт., 1995].

Анализ результатов медицинских исследований, выполненных во время и

после полетов различной продолжительности на ОС «Мир», показывает, что

степень функциональных изменений в организме, закономерно наблюдаемых

во время полета и после его завершения, а также скорость реадаптации

зависят не столько от продолжительности пребывания в условиях микро-

гравитации, сколько от полноты реализации системы российской полетной

профилактики и степени выполнения требований к системе медицинского

обеспечения КП, разработанной в предыдущие годы [А.И.Григорьев и соавт.,

1991; И.Б.Козловская и соавт., 1995].

В ходе реализации программы медицинского обеспечения полетов

экипажей на ОС «Мир» получены новые данные об особенностях адаптации

женского организма, лиц старших возрастных групп и лиц с парциальной

недостаточностью к условиям длительного КП. При этом показана воз-

можность и эффективность медицинского контроля и управления состоянием

организма при индивидуализации для указанных лиц профилактических меро-

приятий и всего комплекса мероприятий медицинского обеспечения здоровья

космонавтов. Получили развитие работы по оценке факторов медицинского

риска при подготовке и осуществлении пилотируемых КП.

Режим труда и отдыха экипажей

Важная роль в системе медицинского обеспечения длительных полетов

отводится рациональной организации режима труда и отдыха (РТО) экипажей

[С.И.Степанова, 1977; Б.С.Алякринский, 1987].

Анализ деятельности экипажей ОС «Мир» свидетельствует, что РТО не

всегда соответствовал требованиям. В силу разных обстоятельств (график

полетных операций, нештатные ситуации с большим количеством ремонтно-

восстановительных работ, внекорабельная деятельность, практика хроно-

дефицитного планирования и т.д.) нередко наблюдались значительные пре-

вышения нормативных сроков работы (переработки), смещение зоны сна,

сокращение зон и дней отдыха экипажей.

Высокая рабочая напряженность была характерна для периодов смены

основных экспедиций, а также в период приема и разгрузки транспортных

грузовых кораблей «Прогресс». Дефицит рабочего времени экипажа зачастую

сопровождался сокращением времени профилактических физических

упражнений или их отменой, резким сокращением бытовой зоны, нару-

шениями распорядка приема пищи.

Нарушения РТО, как правило, приводили к появлениям признаков

полетной астенизации, нарушениям сна, возрастало число ошибочных дейст-

вий со стороны экипажа.

Осуществление мероприятий по нормализации РТО, предоставление

экипажу необходимого времени для отдыха способствовали нормализации

психологического статуса членов экипажа, купированию признаков полетного

утомления, сводили к минимуму количество ошибочных действий со стороны

30

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

экипажей [А.П.Нечаев и соавт., 1998, 1999]. Более подробно описание орга-

низации психофизиологического контроля состояния экипажей ОС «Мир» и

РТО дано в соответствующем разделе этого издания.

В целом система медицинского обеспечения длительных полетов экипажей

на ОС «Мир» способствовала успешному выполнению сложных полетных

заданий, а также сохранению здоровья космонавтов и поддержанию их

функциональных резервов. Это, в частности, позволило успешно осуществить

медицинское обеспечение сложных работ при 78 «выходах» в открытый

космос с участием 36 космонавтов [В.П.Катунцев, 1996].

Медицинская помощь

Ранее созданная и постоянно развивающаяся российская система оказания

помощи и профилактики при орбитальных полетах различной продол-

жительности способствовала сохранению здоровья и работоспособности

космонавтов ОС «Мир» на всех этапах реализации полетных программ.

В процессе эксплуатации станции эта система получила дальнейшее

развитие за счет расширения бортовых средств оказания медицинской

помощи, разработки специализированных медицинских укладок - неотложной

помощи, отоларингологической, стоматологической и т.д. [Л.Л.Стажадзе и

соавт., 1982; В.В.Богомолов и соавт., 1987].

Важно, что при длительных полетах российско-американских экипажей на

станции «Мир» по программе «Мир - НАСА» российские средства оказания

медицинской помощи были дополнены американской медицинской укладкой,

а также средствами и оборудованием для неотложной медицинской помощи,

что существенно расширило возможности лечебной помощи в случае

возникновения заболеваний, травм или неотложных состояний и позволило

специалистам НАСА отработать перспективные средства оказания меди-

цинской помощи для МКС [M.Barratt, 1999].

Среди состояний, требующих оказания медицинской помощи космонавтам

на станции «Мир», наиболее частыми являлись мелкие травмы, простудные

проявления, «намины» и мышечные боли в руках после ВКД.

Вместе с тем следует отметить возникновение в ходе эксплуатации ОС

«Мир» более серьезных медицинских проблем, связанных с индивидуальными

особенностями адаптивных реакций у некоторых космонавтов основных

экспедиций, спецификой их профессиональной деятельности, отклонениями в

работе бортовых систем жизнеобеспечения в процессе их длительной экс-

плуатации или с возникновением аварийных ситуаций, таких, как нарушение

герметичности вследствие столкновения грузового корабля «Прогресс» и

модуля «Спектр» (ЭО-23) или возгорания на станции.

Следует отметить также случаи возникновения у некоторых космонавтов в

длительных полетах сердечных аритмий, изменений конечной части желу-

дочкового комплекса ЭКГ, особенно при интенсивных физических и эмоцио-

нальных нагрузках и внекорабельной деятельности (ЭО-2, -8, -15, -25).

Самочувствие космонавтов при этом оставалось хорошим. Медицинские

мероприятия в этих случаях включали индивидуальное использование курсов

приема фармакологических препаратов и меры по нормализации режима

труда и отдыха и психофизиологического состояния космонавтов.

31

Глава 2

Как правило, проводимые медицинские мероприятия купировали выяв-

ленные изменения ЭКГ при сохранении достаточного уровня профессио-

нальной работоспособности космонавтов.

В одном случае мелкое травматическое повреждение кожи руки ослож-

нилось инфекционно-аллергическим воспалительным процессом, потре-

бовавшим относительно продолжительных специальных лечебных меро-

приятий с использованием бортовых средств оказания медицинской помощи и

ограничением в этот период профессиональной деятельности космонавта

(ЭО-18).

Данную ситуацию удалось полностью купировать в ходе полета без

существенных изменений полетной программы.

Система питания

В системах жизнеобеспечения пилотируемых космических объектов особое

место занимает система обеспечения питанием (СОП), которая состоит из

рационов, приспособлений для хранения продуктов, средств приготовления и

приема пищи. Основное ее назначение состоит в том, чтобы в сочетании с

остальными элементами медицинского обеспечения поддерживать у членов

экипажей необходимый уровень здоровья и работоспособности.

Известно, что сочетанное воздействие факторов КП на организм человека

сопровождается определенными сдвигами в обмене веществ, функции пище-

варения, состоянии аппетита и общей реактивности организма, что не может

не изменить его потребностей в некоторых пищевых веществах и энергии.

С целью поддержания достаточного уровня работоспособности и уско-

рения процессов реадаптации к условиям земной гравитации космонавтам

задается определенный уровень физической активности (энерготрат), и,

естественно, их питание должно быть адекватным потребностям организма в

основных незаменимых продуктах питания и энергии. Условия КП предъяв-

ляют особые требования к рациону в целом и к входящим в его состав

продуктам, к технологии их изготовления.

Данные, полученные на ОС «Мир», свидетельствуют о том, что в КП

различной продолжительности основные сдвиги в пищевом статусе членов

экипажей происходили в основном на начальном этапе воздействия неве-

сомости, а также на фоне высокого уровня нервно-эмоционального напря-

жения.

Динамика массы тела у космонавтов во время полета имела разно-

направленный характер, но сохраняла отмеченные нами закономерности

изменения данного показателя при длительном КП - снижение массы тела у

большинства космонавтов в первые два месяца полета, замедление темпов ее

снижения примерно на 100-е сутки полета и затем незначительные колебания

массы тела до его окончания.

Изучавшиеся показатели метаболизма свидетельствовали о том, что

наблюдавшиеся сдвиги обменных процессов не выходили за пределы

допустимых физиологических колебаний и не приводили к нарушению

пищевого статуса членов экипажей. Отмечены лишь небольшие изменения

показателей липидного обмена и некоторых ферментов [А.Н.Агуреев,

В.В.Поляков и соавт., 1998].

32

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

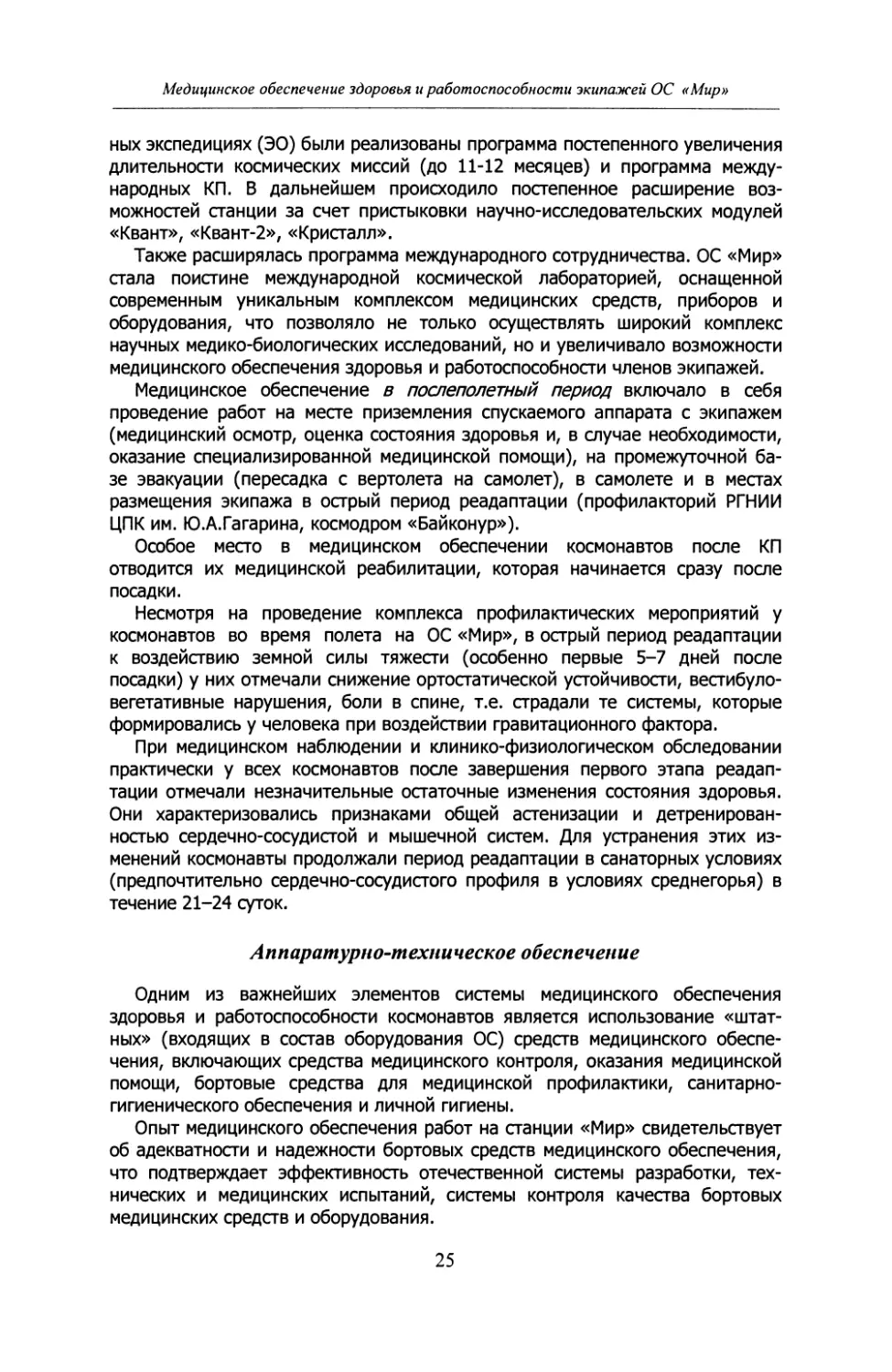

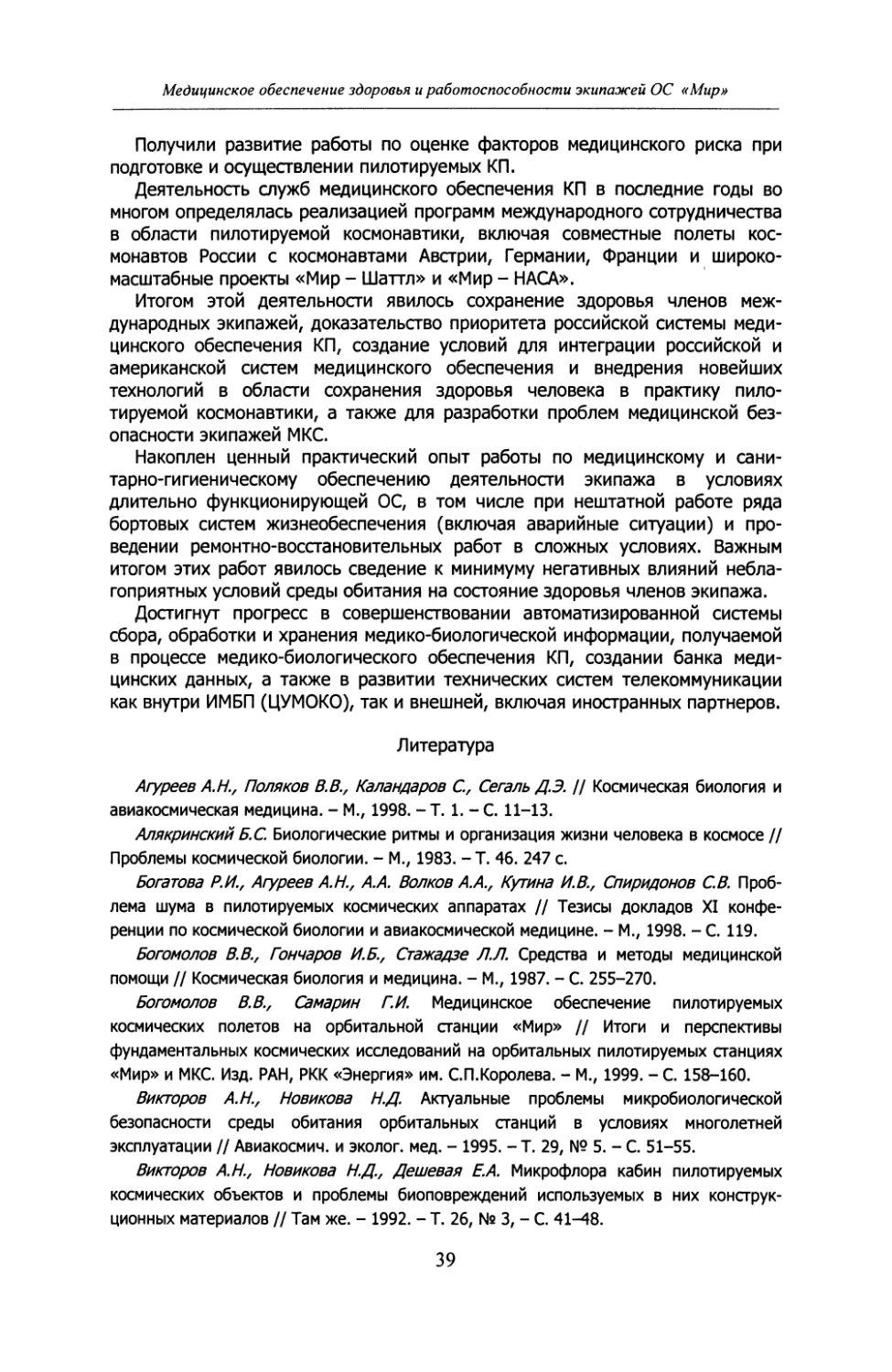

Полет врача-космонавта В.В.Полякова

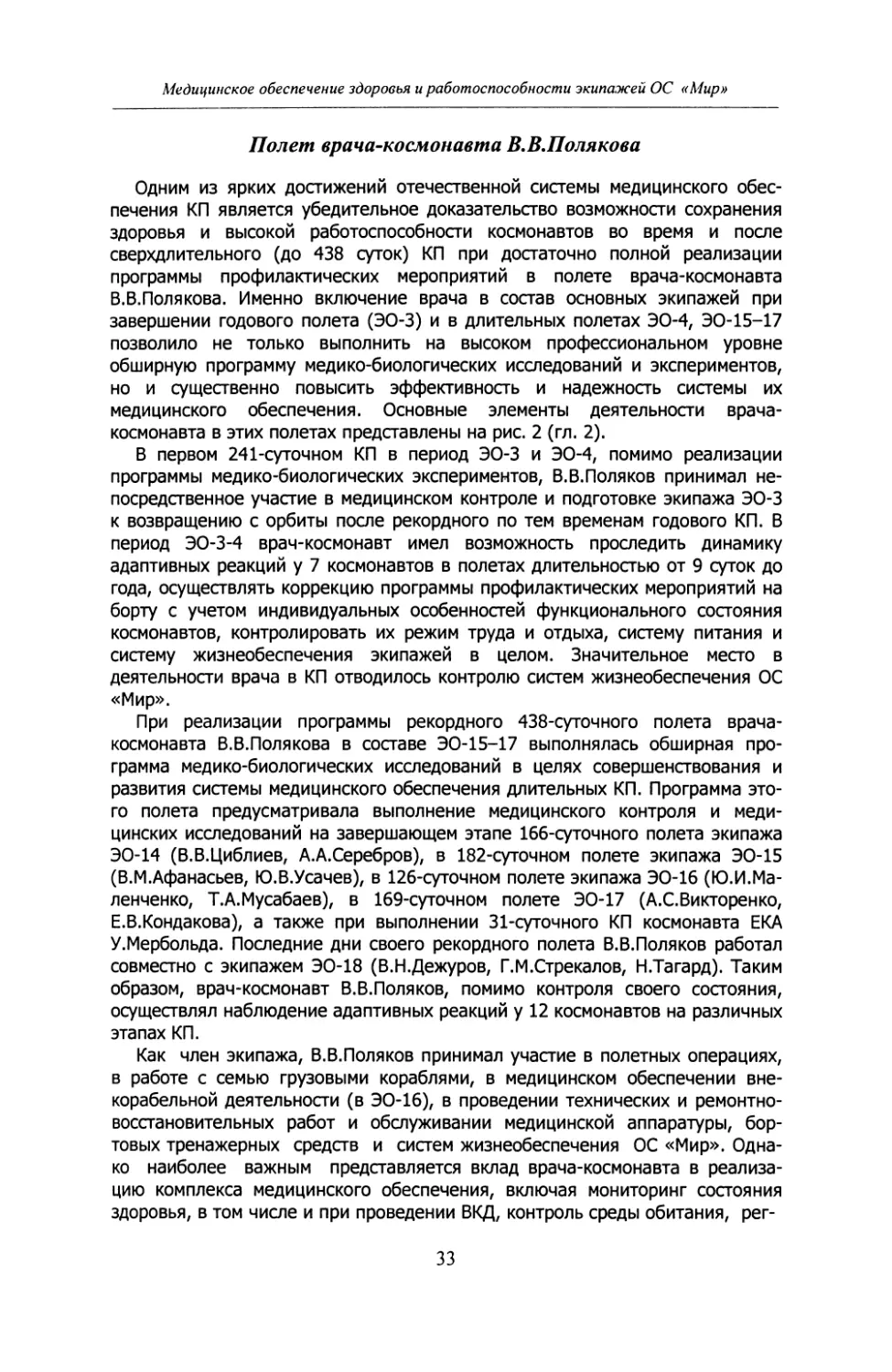

Одним из ярких достижений отечественной системы медицинского обес-

печения КП является убедительное доказательство возможности сохранения

здоровья и высокой работоспособности космонавтов во время и после

сверхдлительного (до 438 суток) КП при достаточно полной реализации

программы профилактических мероприятий в полете врача-космонавта

В.В.Полякова. Именно включение врача в состав основных экипажей при

завершении годового полета (ЭО-3) и в длительных полетах ЭО-4, ЭО-15-17

позволило не только выполнить на высоком профессиональном уровне

обширную программу медико-биологических исследований и экспериментов,

но и существенно повысить эффективность и надежность системы их

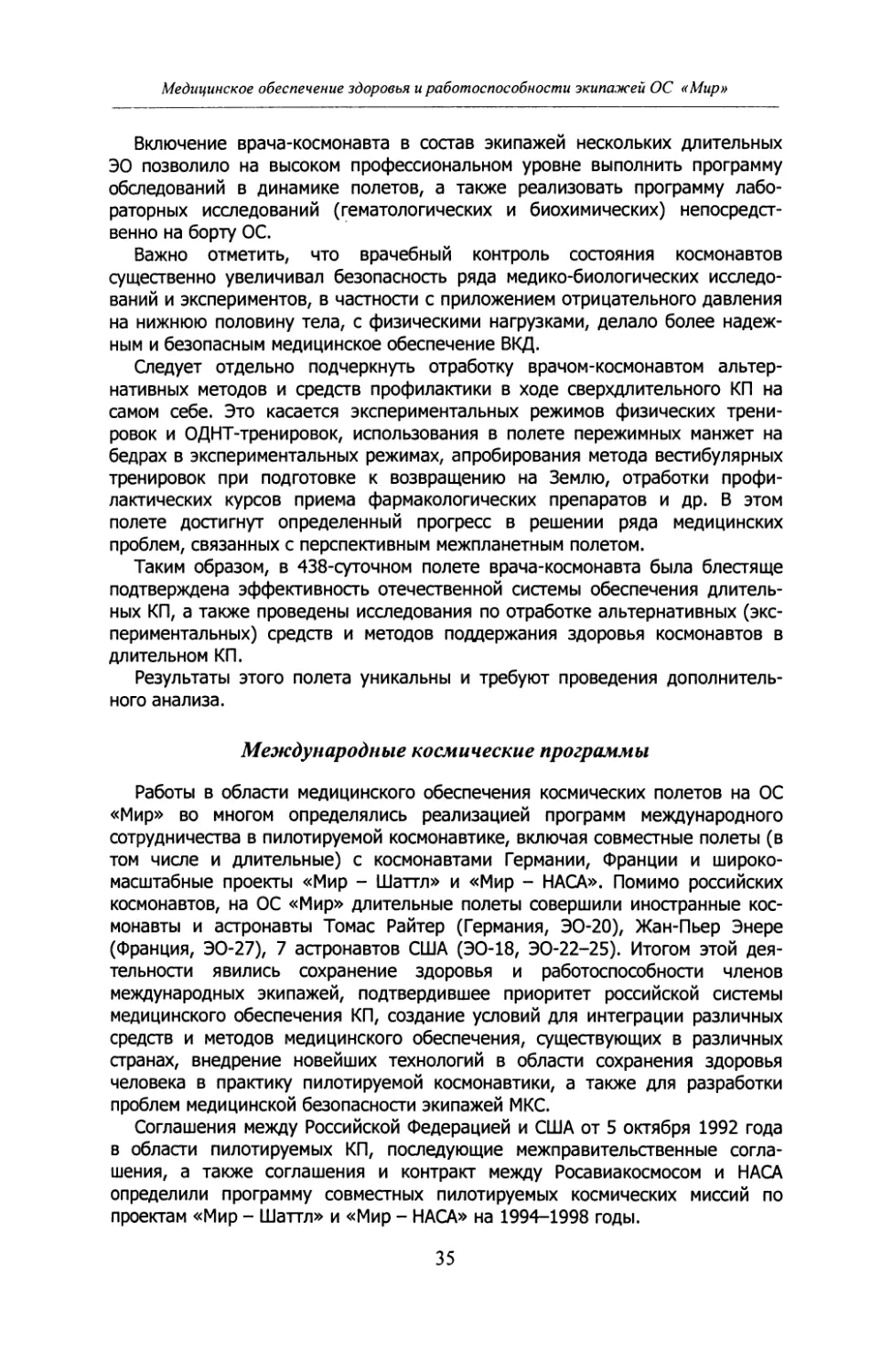

медицинского обеспечения. Основные элементы деятельности врача-

космонавта в этих полетах представлены на рис. 2 (гл. 2).

В первом 241-суточном КП в период ЭО-3 и ЭО-4, помимо реализации

программы медико-биологических экспериментов, В.В.Поляков принимал не-

посредственное участие в медицинском контроле и подготовке экипажа ЭО-3

к возвращению с орбиты после рекордного по тем временам годового КП. В

период ЭО-3-4 врач-космонавт имел возможность проследить динамику

адаптивных реакций у 7 космонавтов в полетах длительностью от 9 суток до

года, осуществлять коррекцию программы профилактических мероприятий на

борту с учетом индивидуальных особенностей функционального состояния

космонавтов, контролировать их режим труда и отдыха, систему питания и

систему жизнеобеспечения экипажей в целом. Значительное место в

деятельности врача в КП отводилось контролю систем жизнеобеспечения ОС

«Мир».

При реализации программы рекордного 438-суточного полета врача-

космонавта В.В.Полякова в составе ЭО-15-17 выполнялась обширная про-

грамма медико-биологических исследований в целях совершенствования и

развития системы медицинского обеспечения длительных КП. Программа это-

го полета предусматривала выполнение медицинского контроля и меди-

цинских исследований на завершающем этапе 166-суточного полета экипажа

ЭО-14 (В.В.Циблиев, А.А.Серебров), в 182-суточном полете экипажа ЭО-15

(В.М.Афанасьев, Ю.В.Усачев), в 126-суточном полете экипажа ЭО-16 (Ю.И.Ма-

ленченко, Т.А.Мусабаев), в 169-суточном полете ЭО-17 (А.С.Викторенко,

Е.В.Кондакова), а также при выполнении 31-суточного КП космонавта ЕКА

У.Мербольда. Последние дни своего рекордного полета В.В.Поляков работал

совместно с экипажем ЭО-18 (В.Н.Дежуров, Г.М.Стрекалов, Н.Тагард). Таким

образом, врач-космонавт В.В.Поляков, помимо контроля своего состояния,

осуществлял наблюдение адаптивных реакций у 12 космонавтов на различных

этапах КП.

Как член экипажа, В.В.Поляков принимал участие в полетных операциях,

в работе с семью грузовыми кораблями, в медицинском обеспечении вне-

корабельной деятельности (в ЭО-16), в проведении технических и ремонтно-

восстановительных работ и обслуживании медицинской аппаратуры, бор-

товых тренажерных средств и систем жизнеобеспечения ОС «Мир». Одна-

ко наиболее важным представляется вклад врача-космонавта в реализа-

цию комплекса медицинского обеспечения, включая мониторинг состояния

здоровья, в том числе и при проведении ВКД, контроль среды обитания, рег-

33

Глава 2

ламентацию режима деятельности экипажа, индивидуализацию системы

профилактики, медицинскую диагностику и оказание медицинской помощи.

Именно присутствие врача-профессионала на борту позволило успешно

реализовать программу медицинского обеспечения первого длительного

полета женщины-космонавта, а также рационально регламентировать ре-

жимы профилактических мероприятий в полете с учетом индивидуальных

особенностей функционального состояния отдельных членов экипажа.

Рис. 2 (гл. 2). Деятельность врача-космонавта

в длительных космических полетах

на ОС «Мир» в период ЭО-3-4 и ЭО-15-17

34

Медицинское обеспечение здоровья и работоспособности экипажей ОС «Мир»

Включение врача-космонавта в состав экипажей нескольких длительных

ЭО позволило на высоком профессиональном уровне выполнить программу

обследований в динамике полетов, а также реализовать программу лабо-

раторных исследований (гематологических и биохимических) непосредст-

венно на борту ОС.

Важно отметить, что врачебный контроль состояния космонавтов

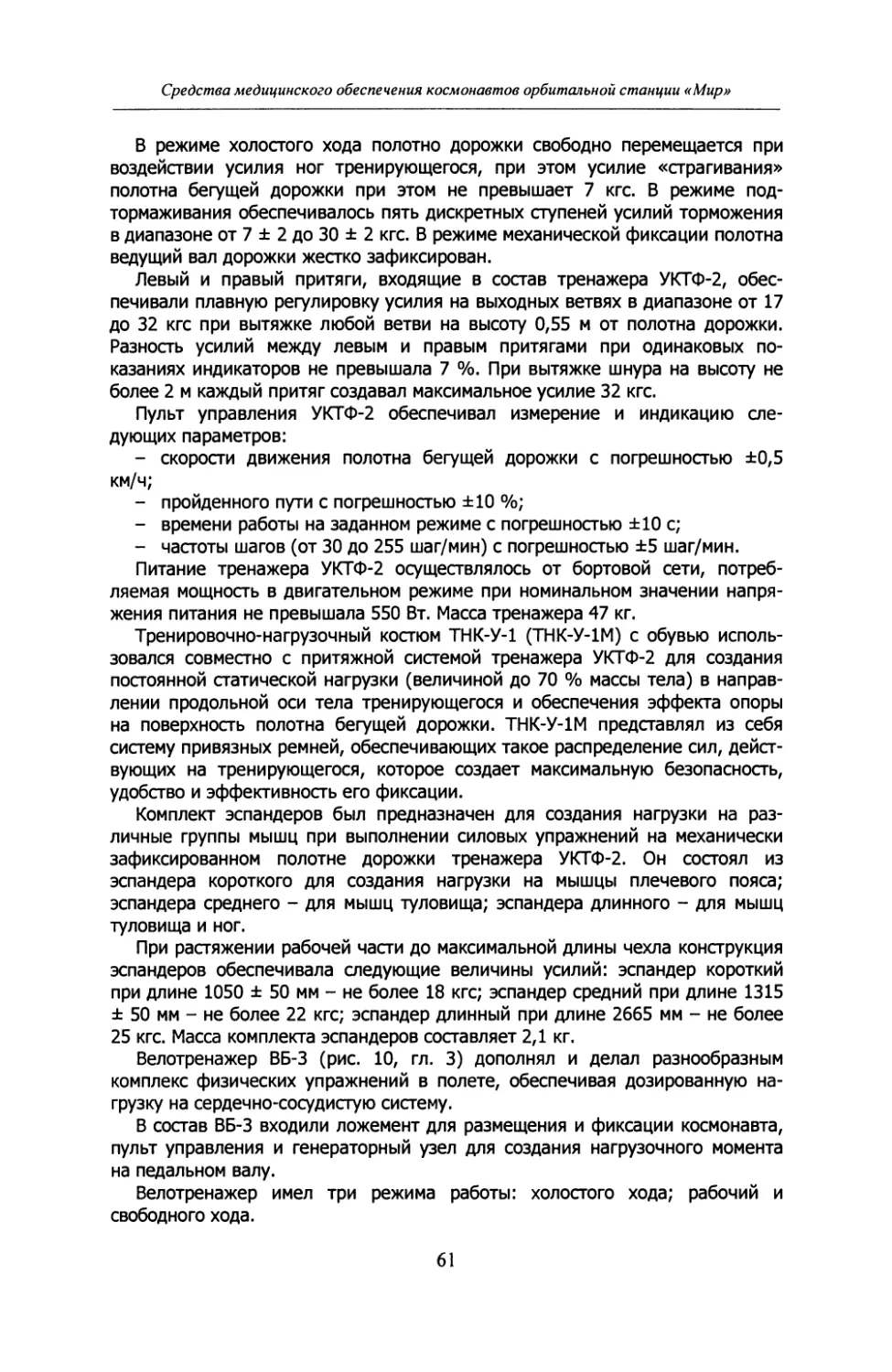

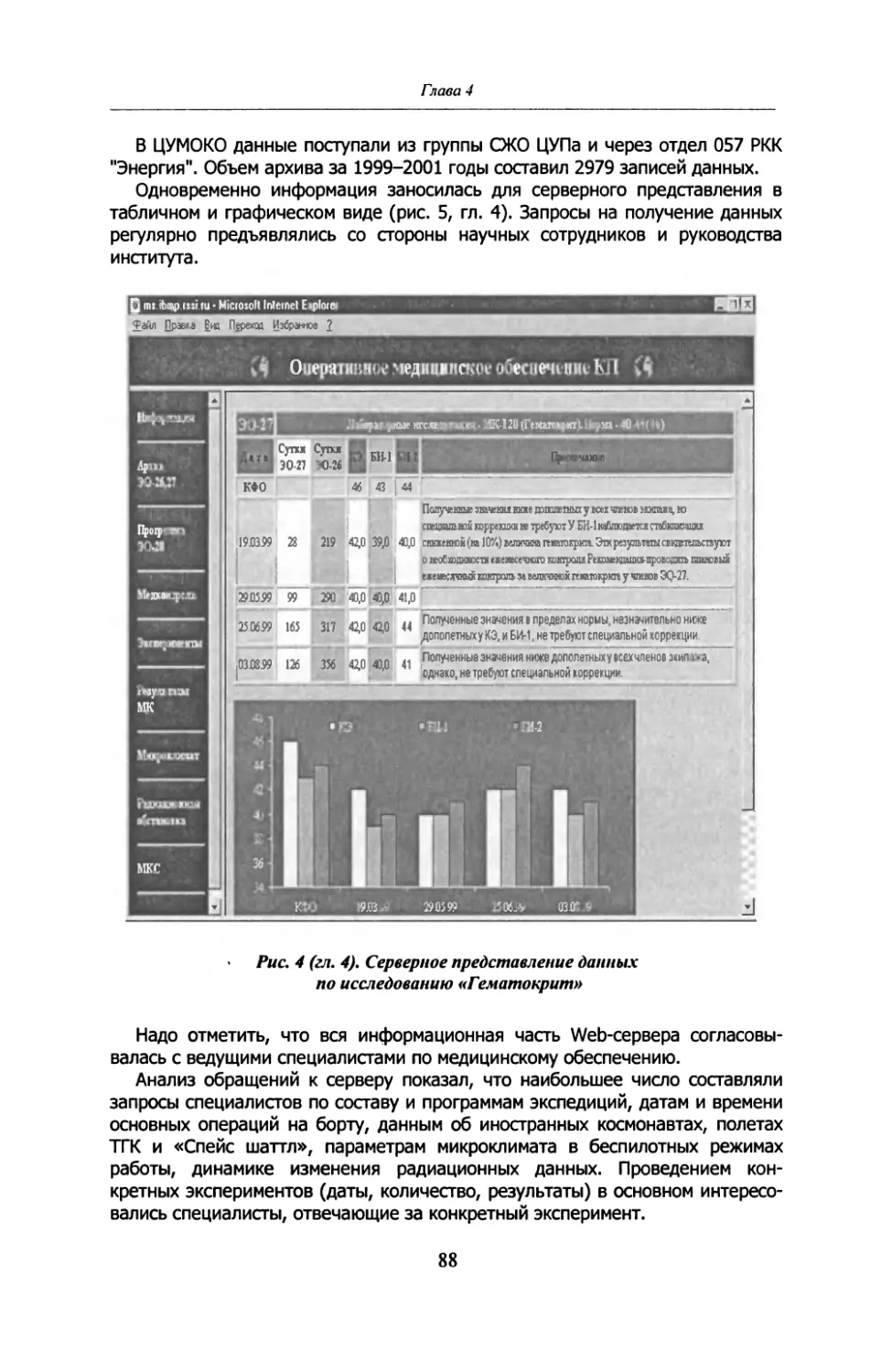

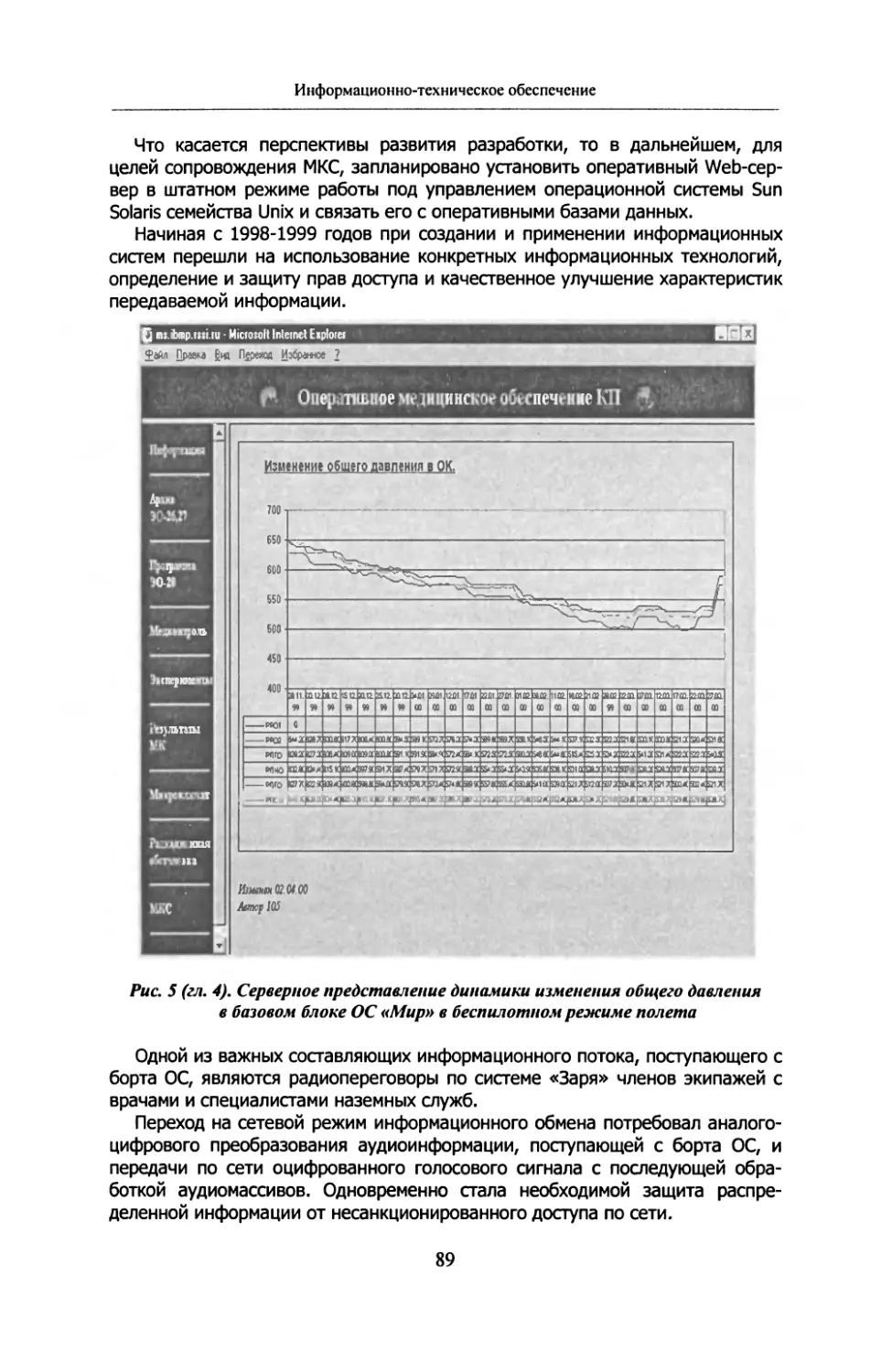

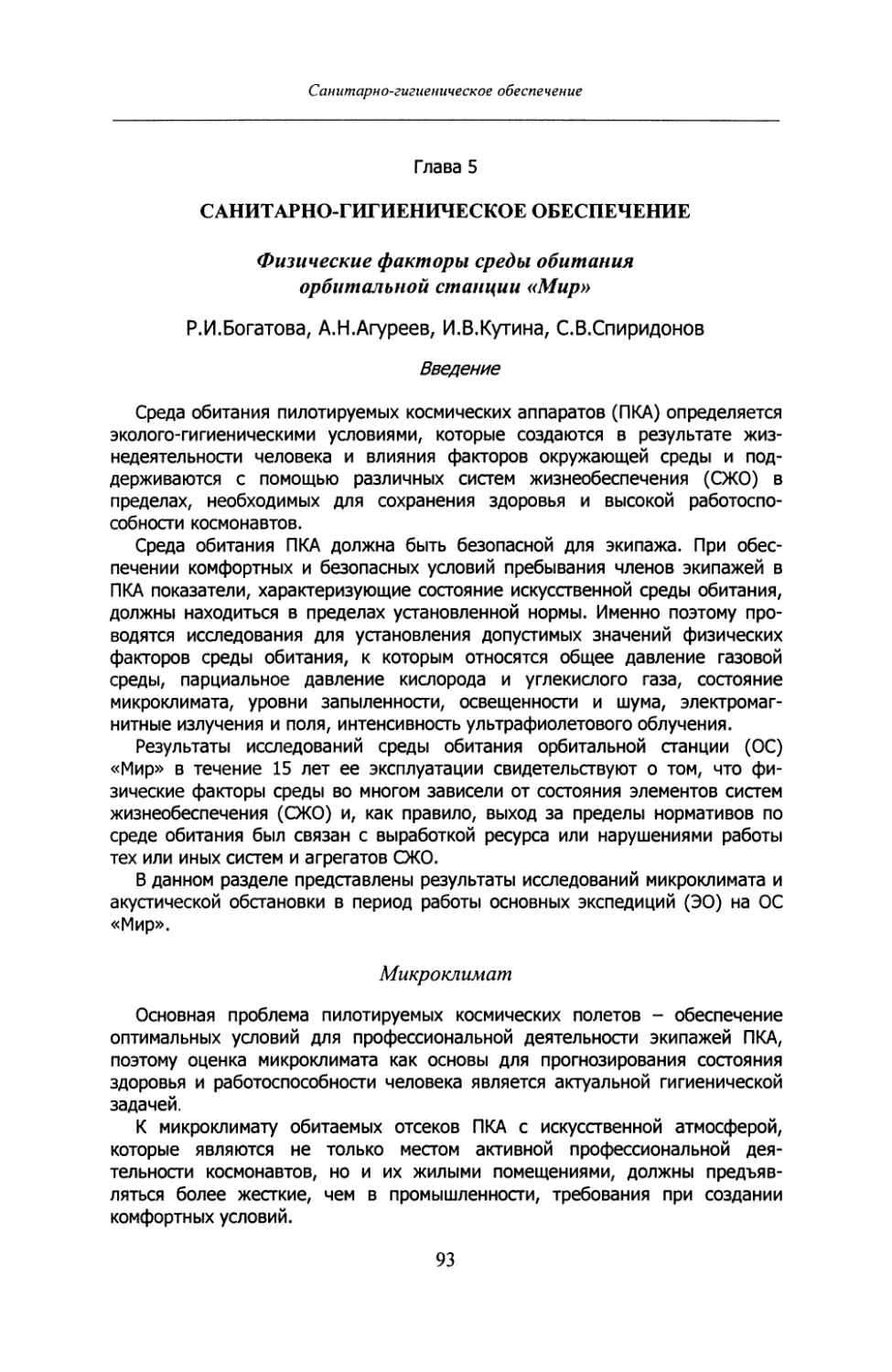

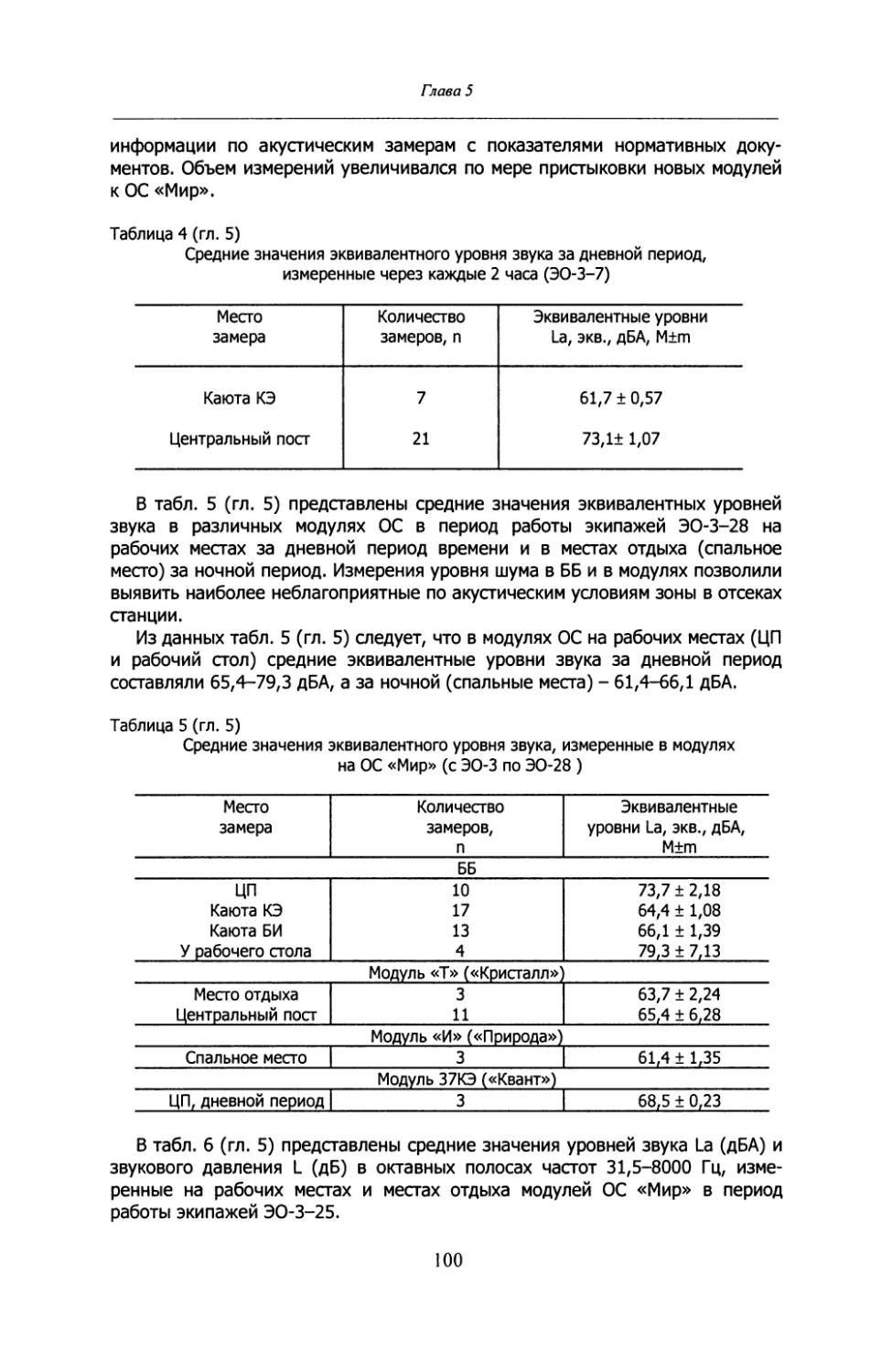

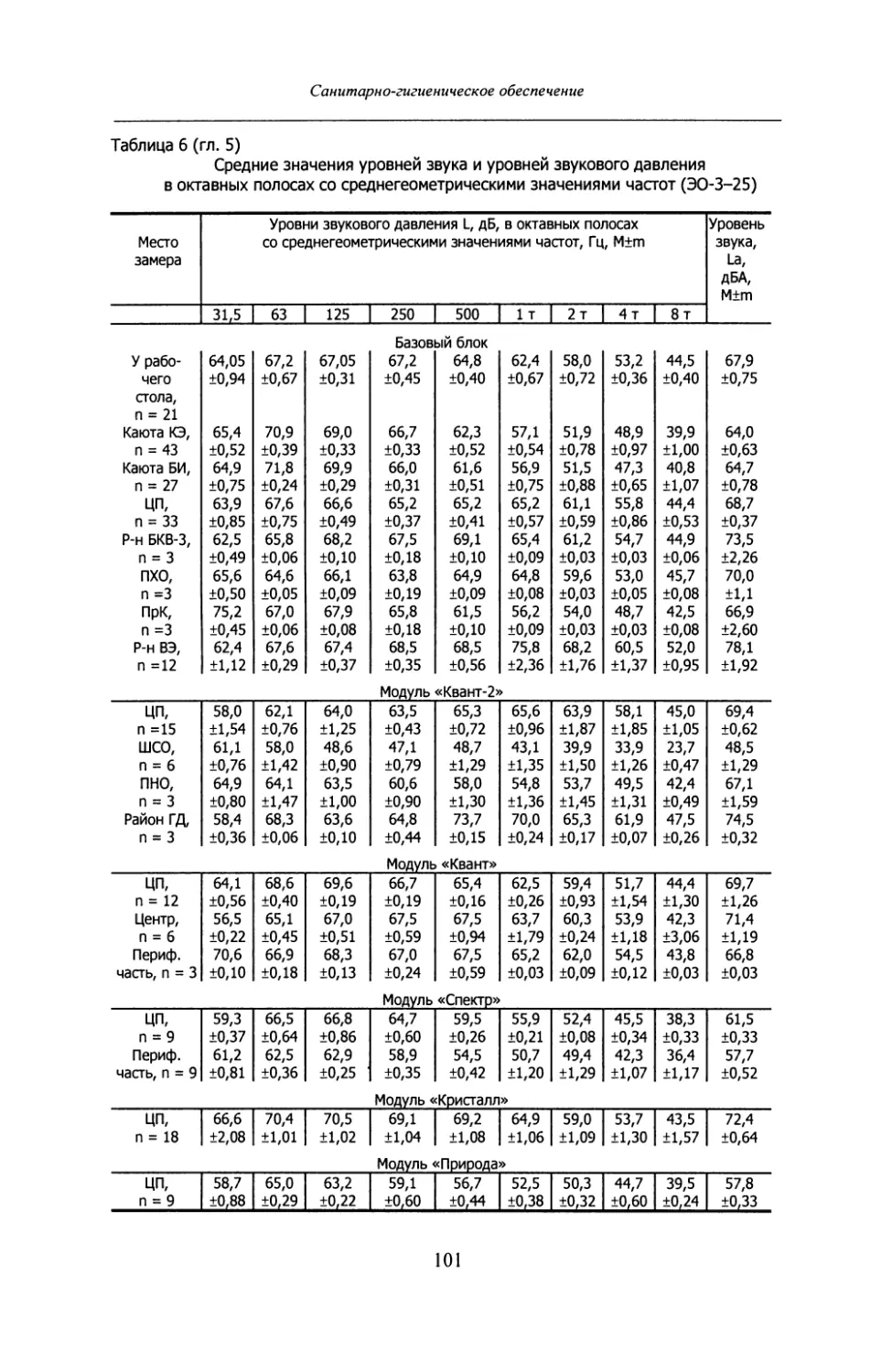

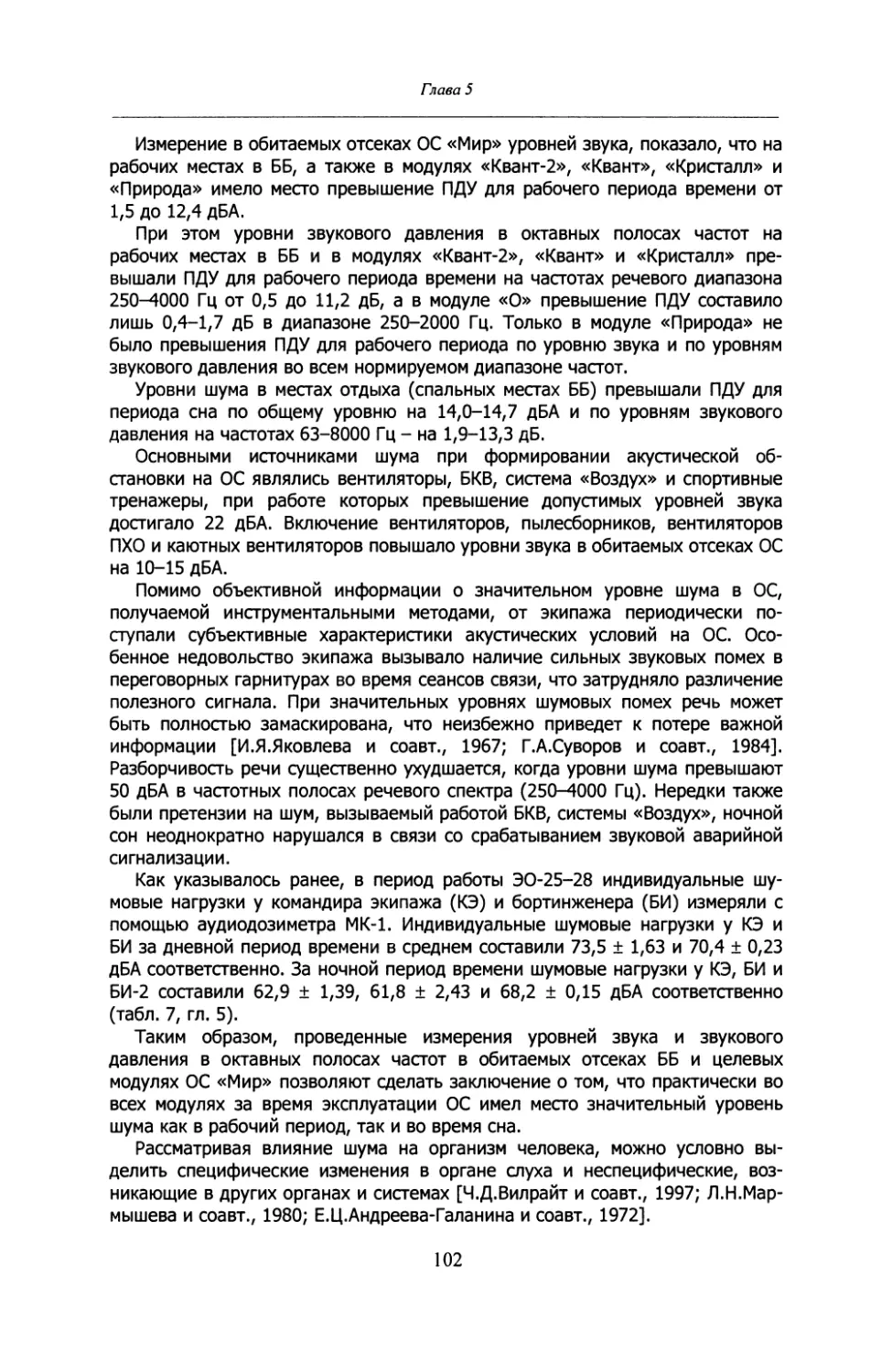

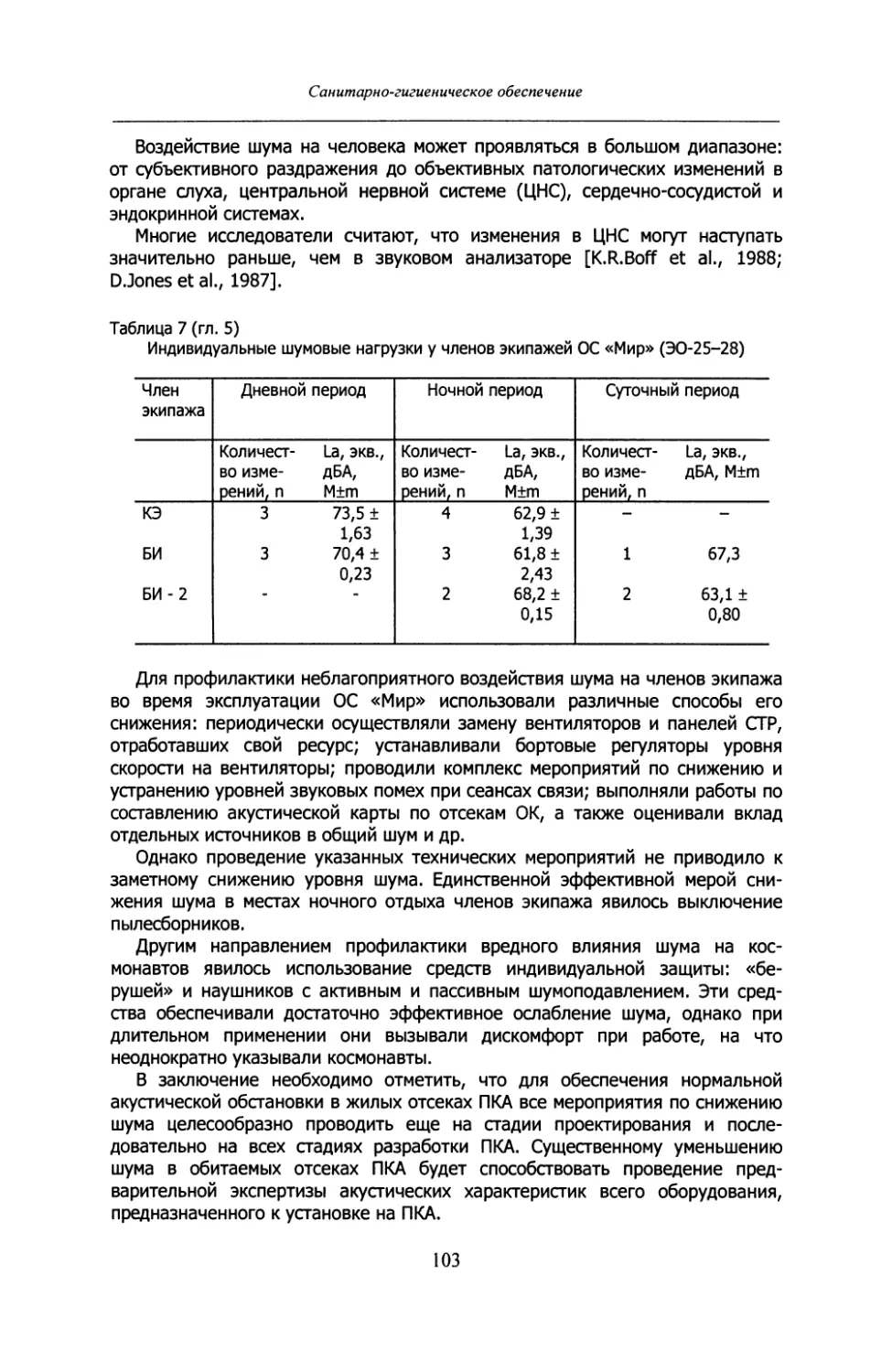

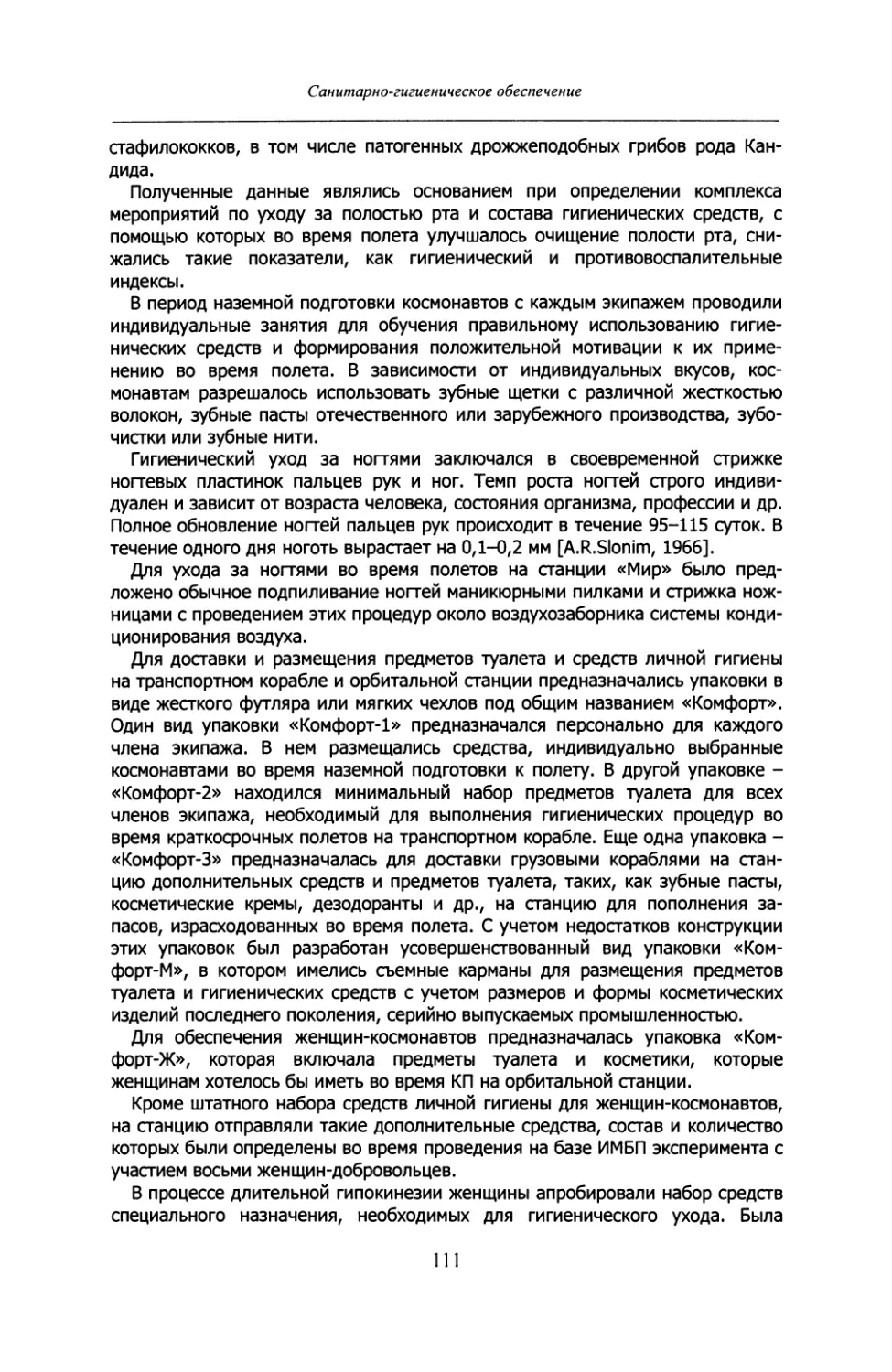

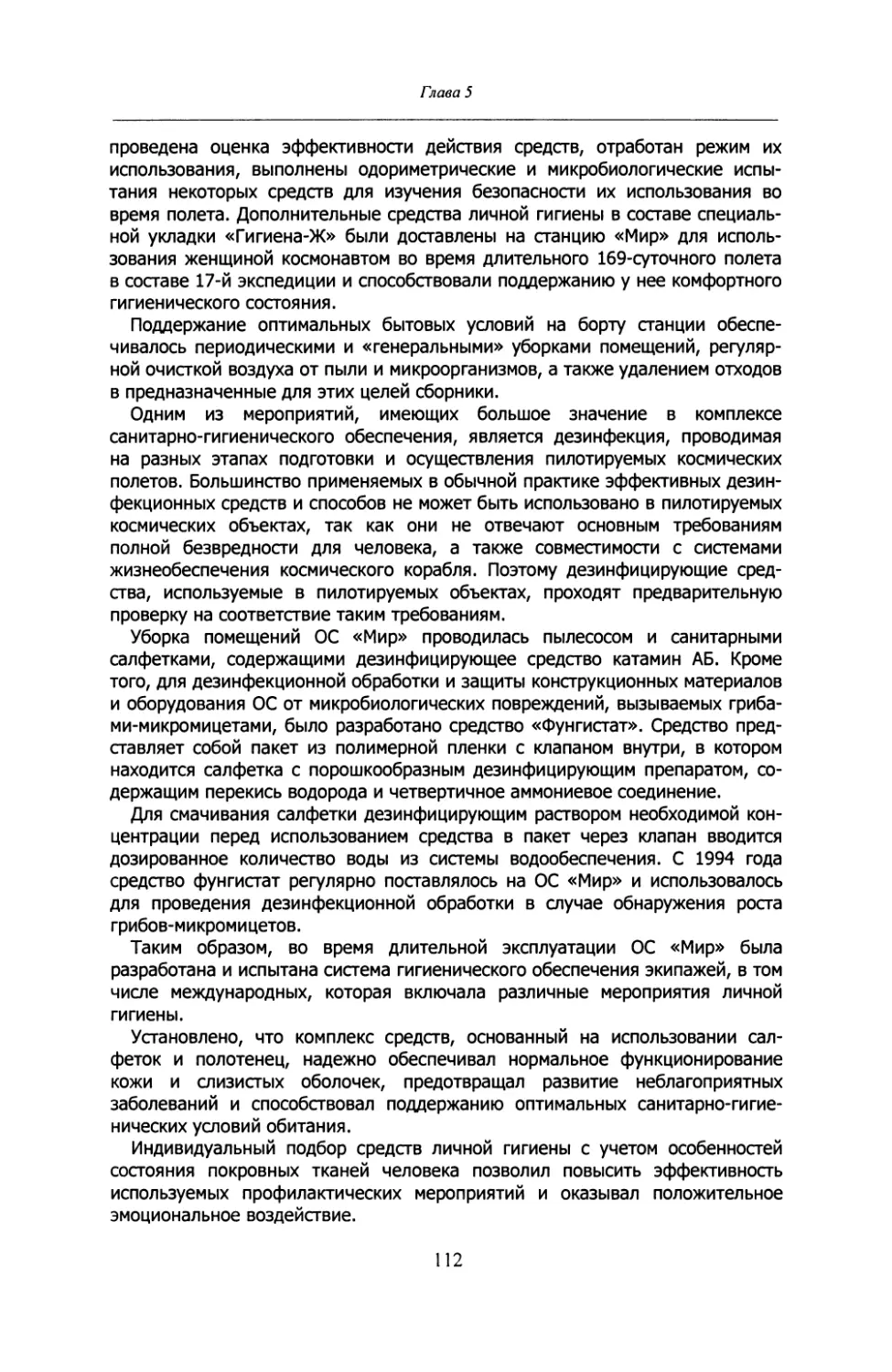

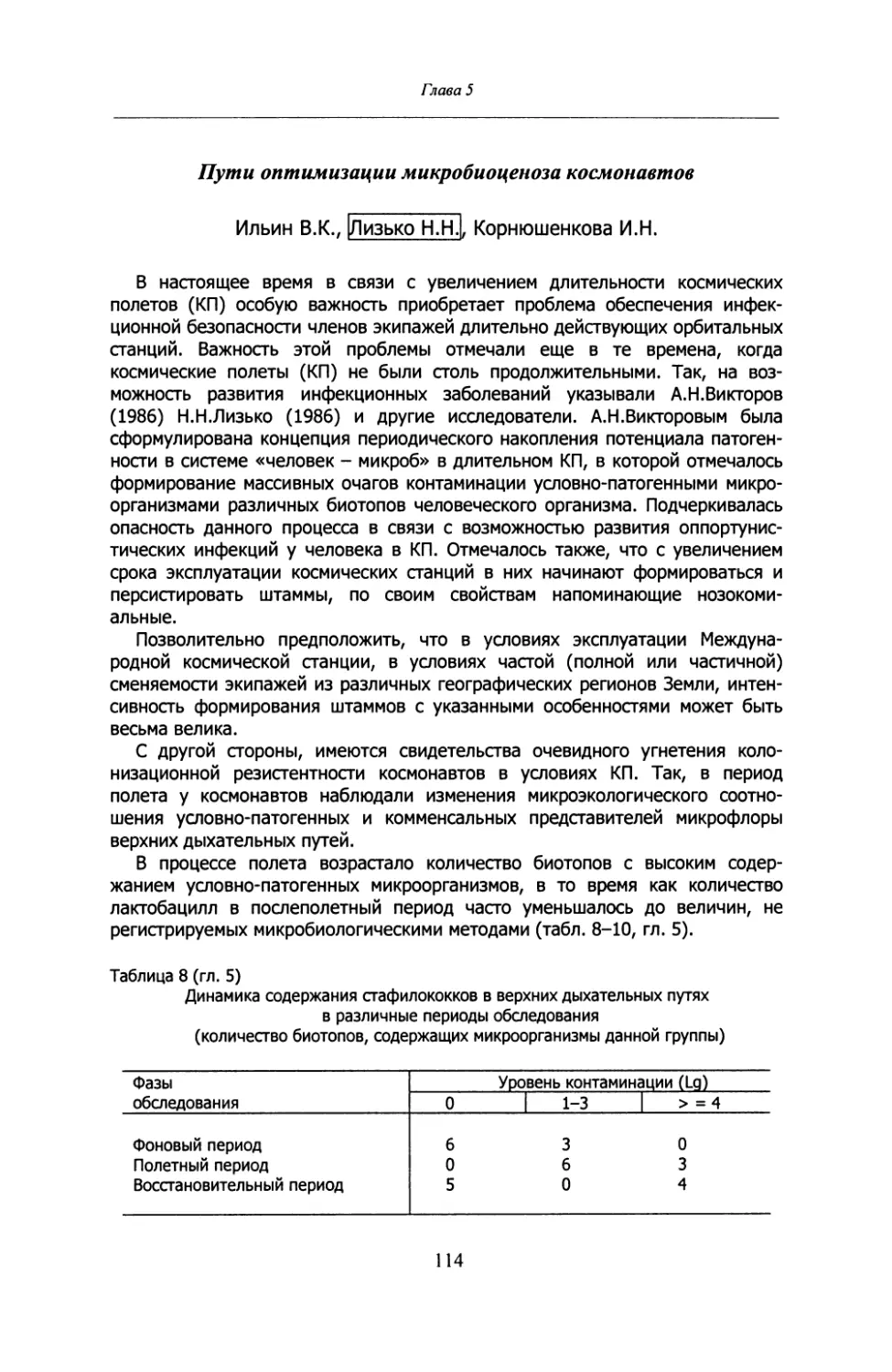

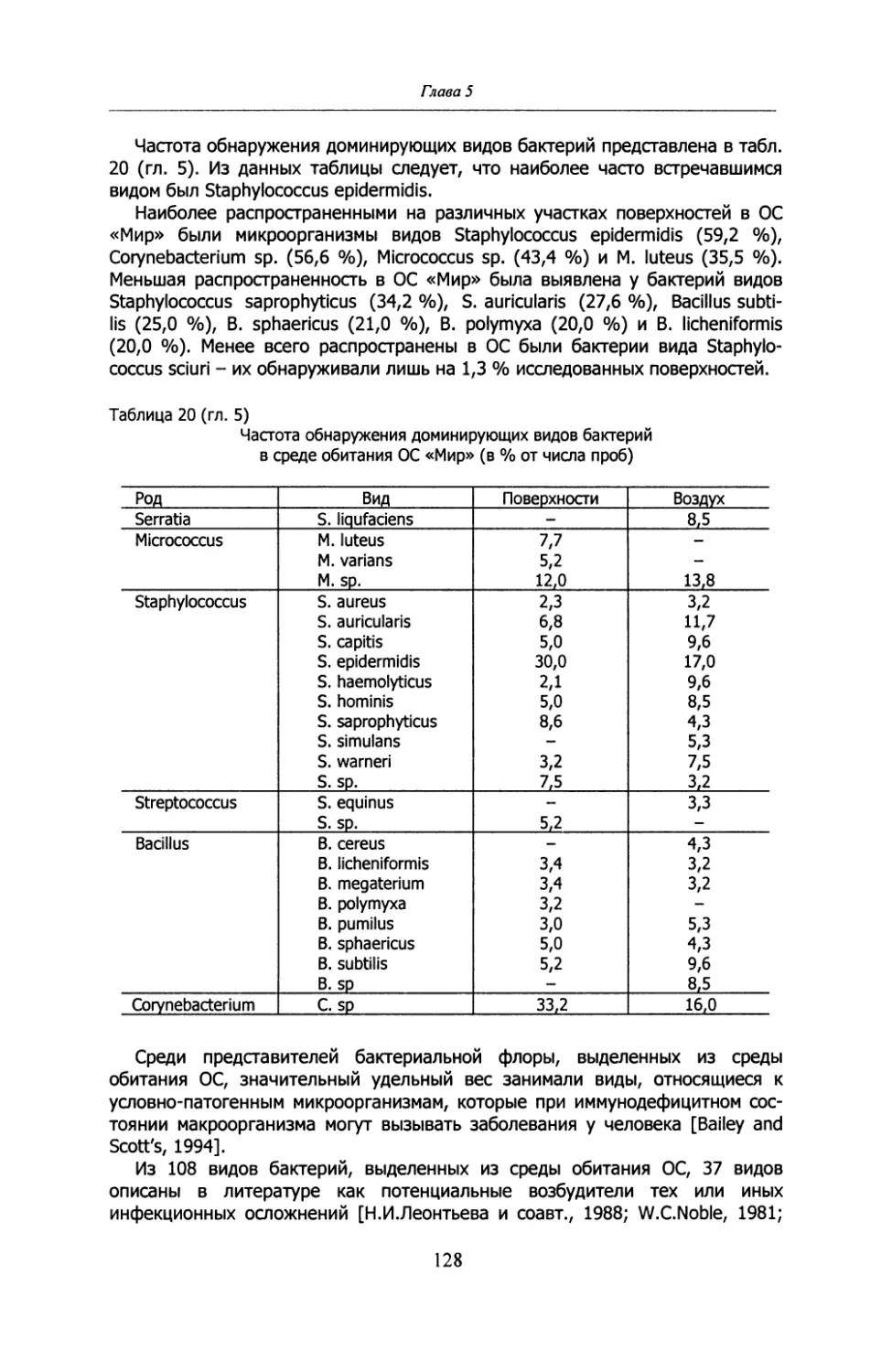

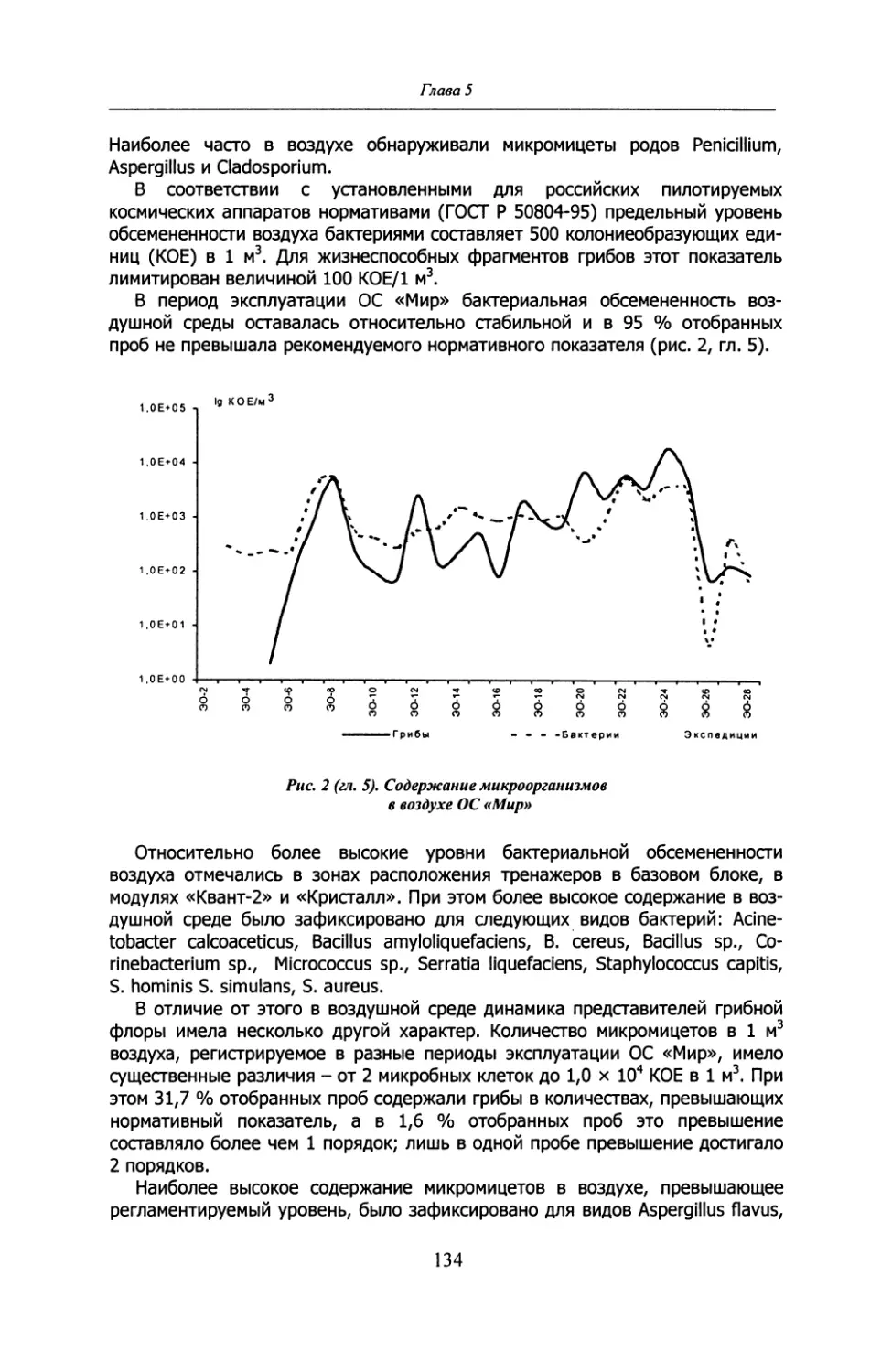

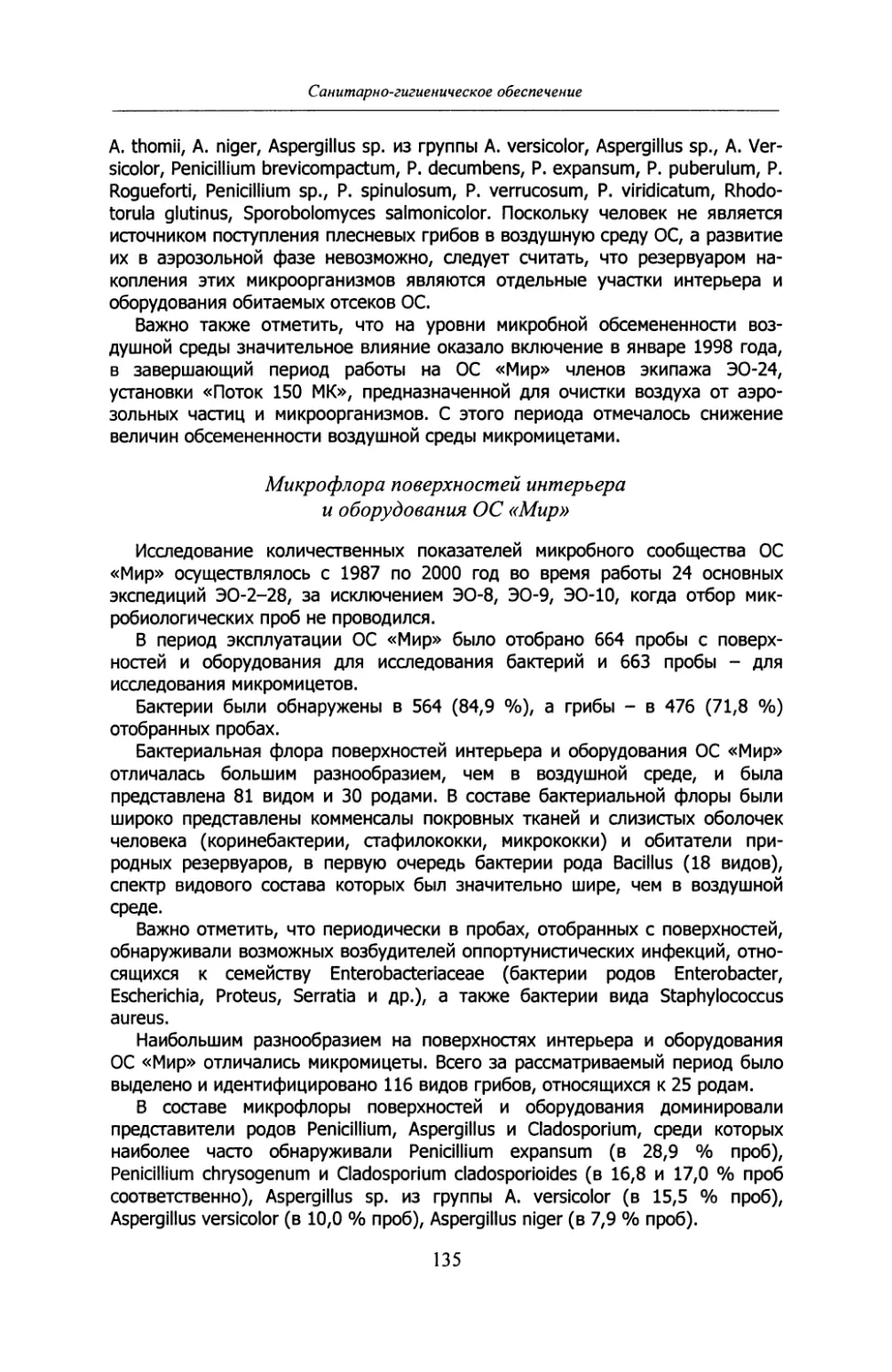

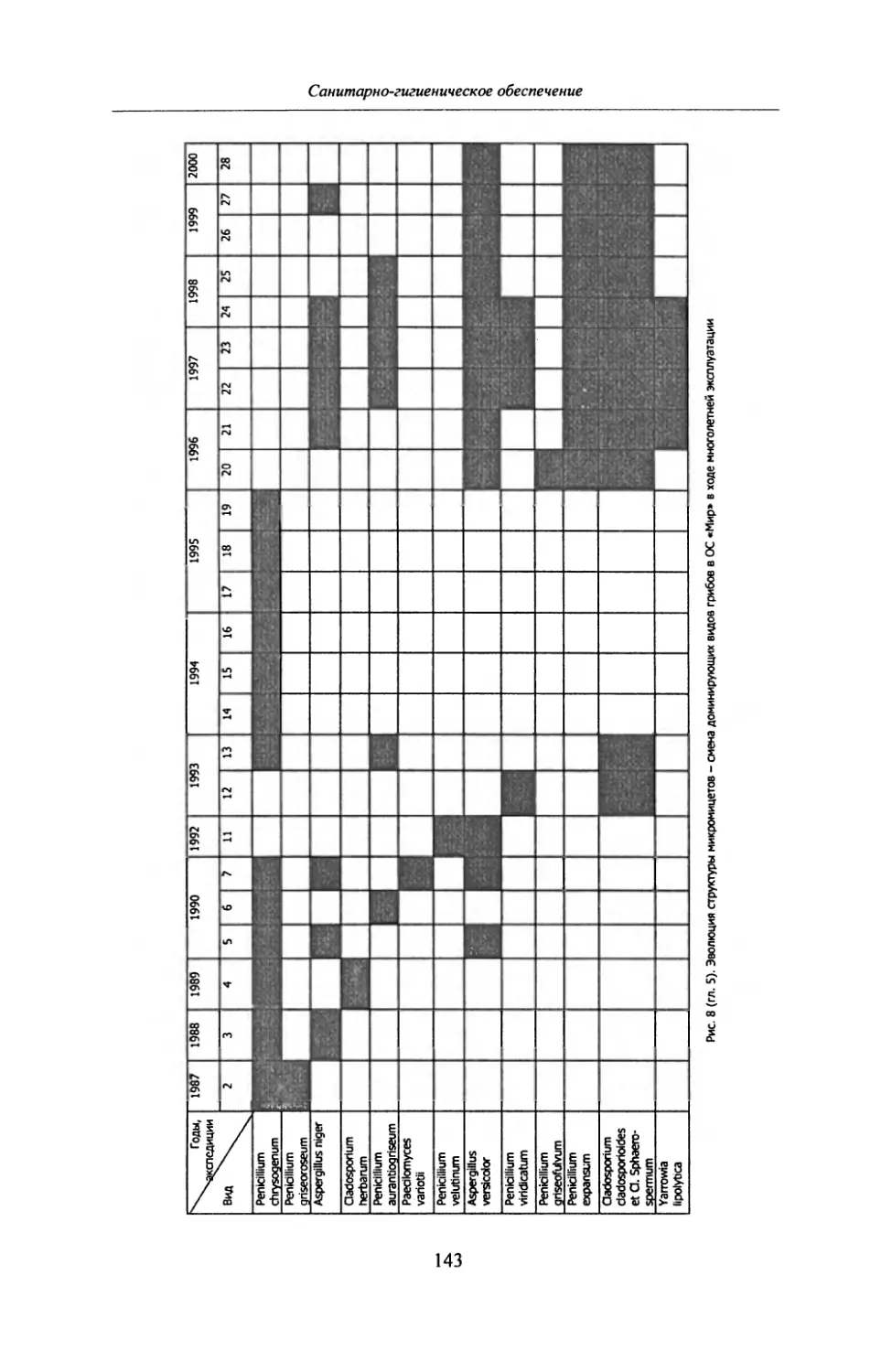

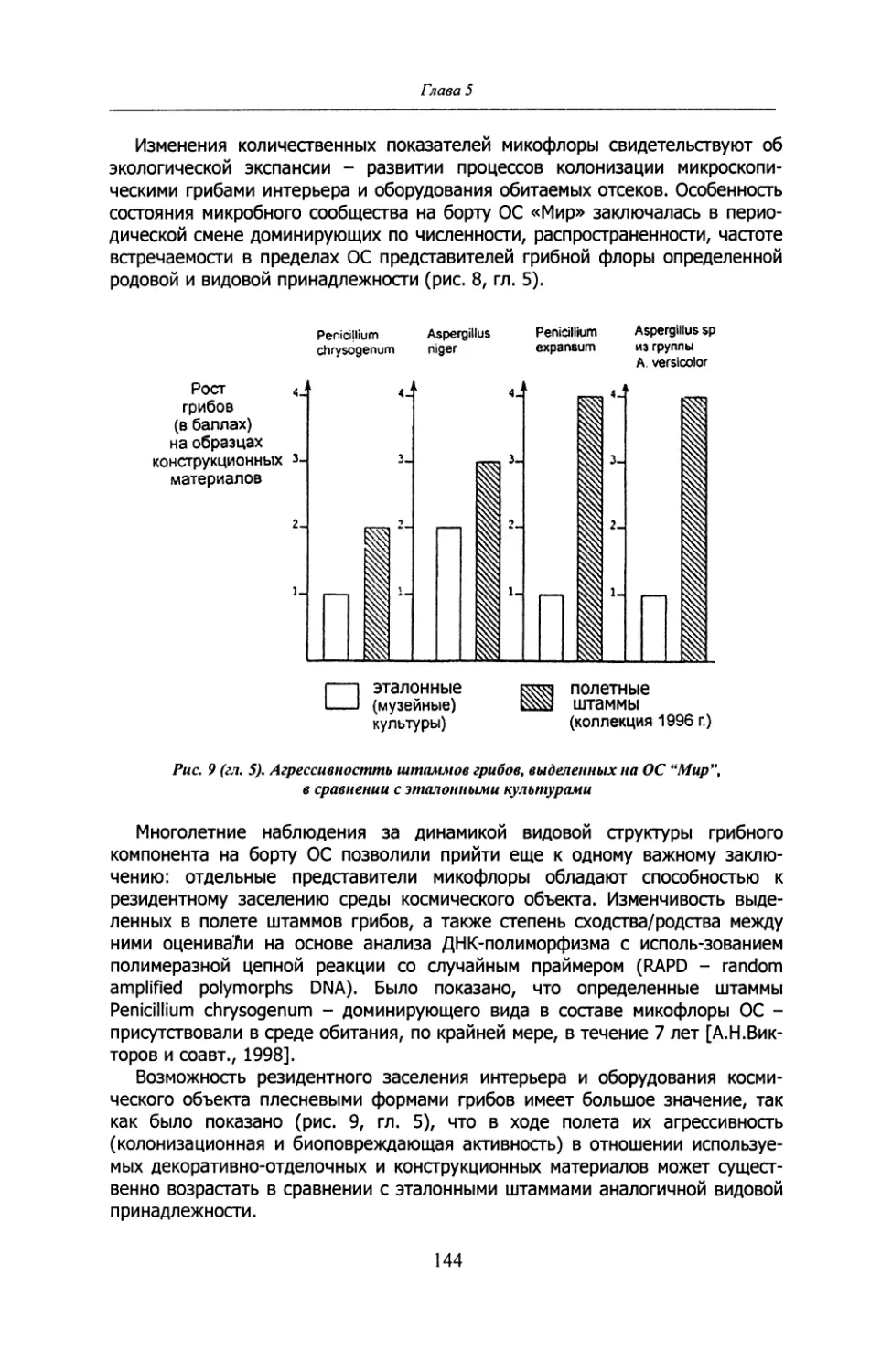

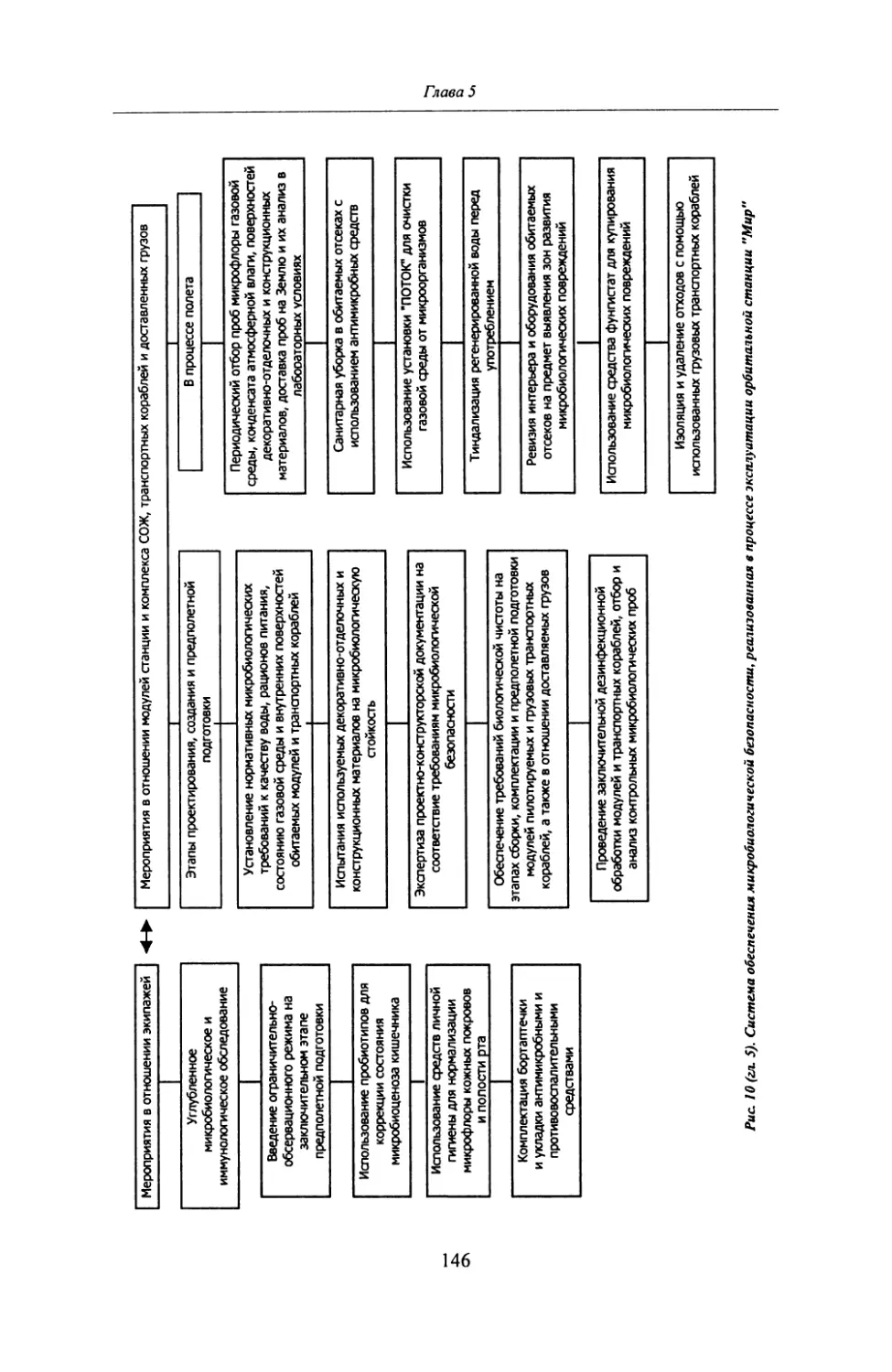

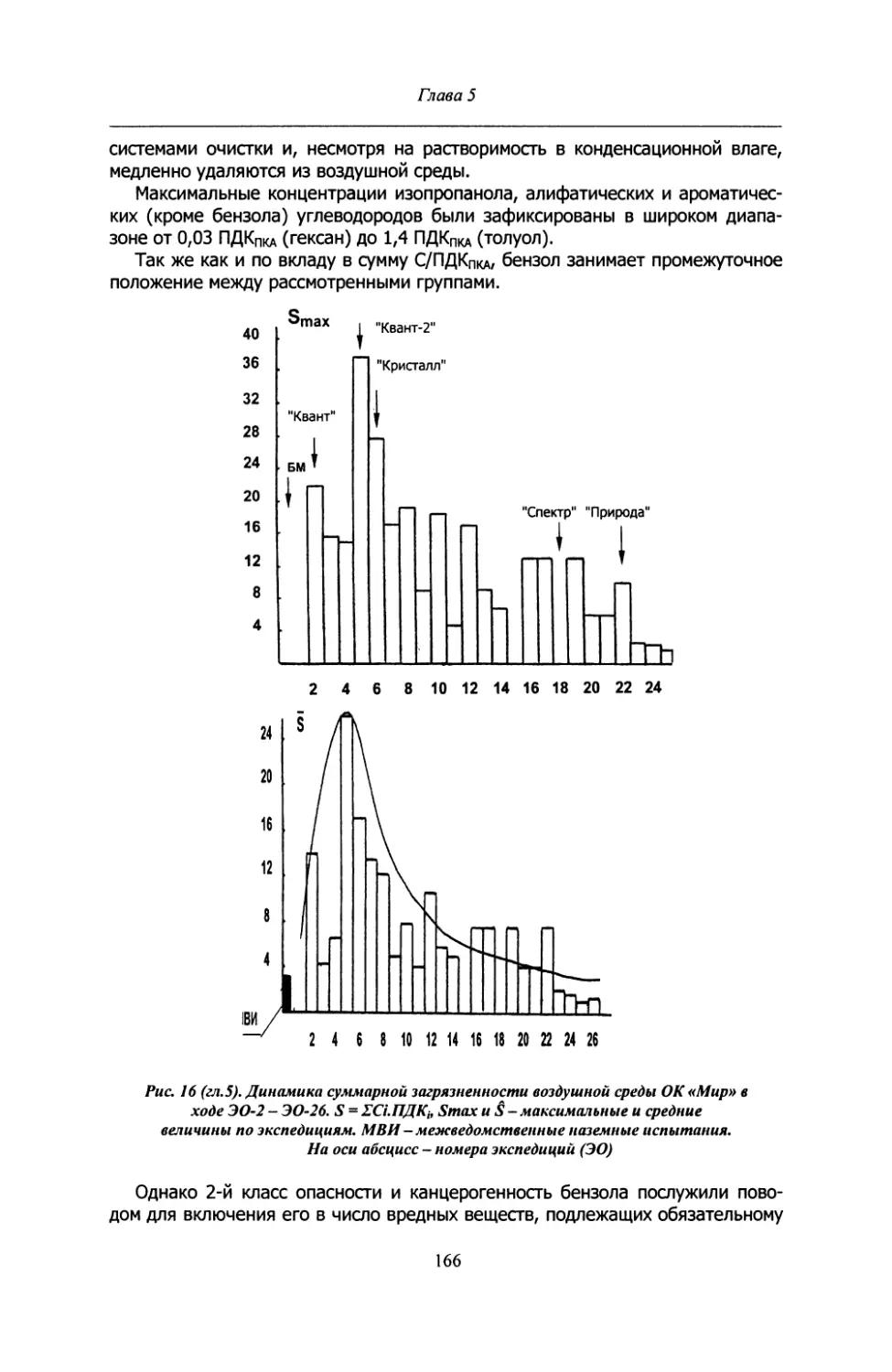

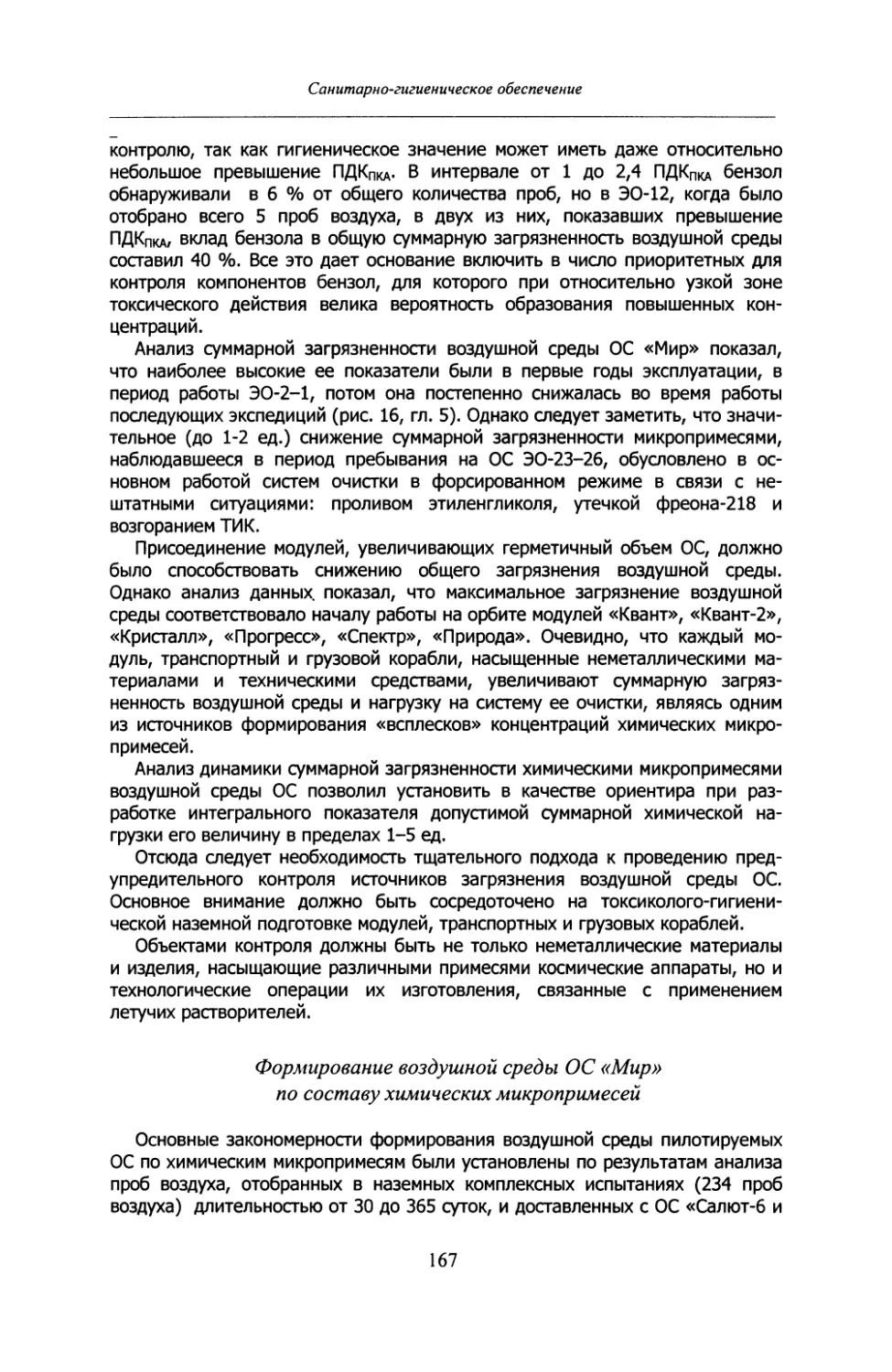

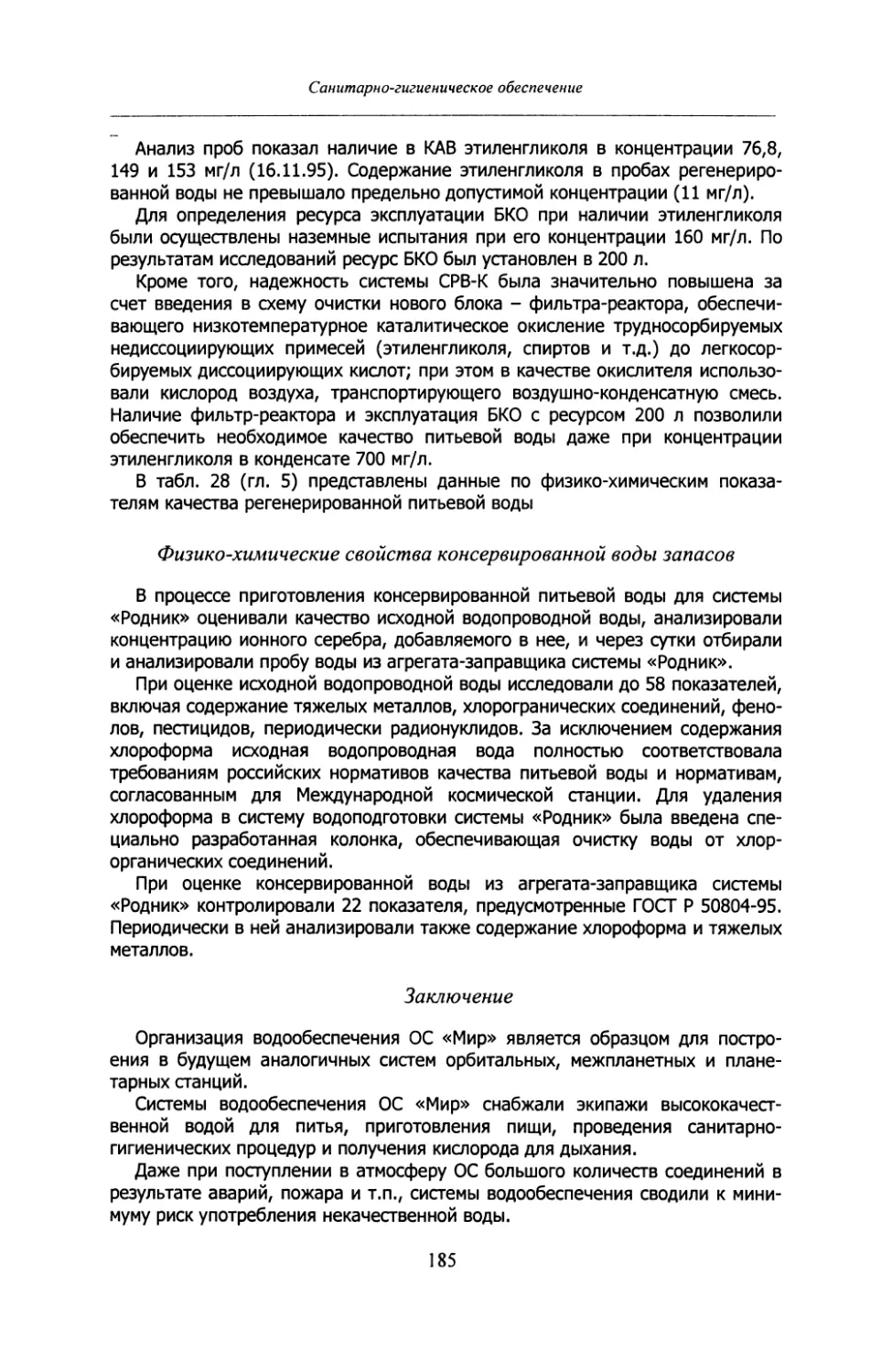

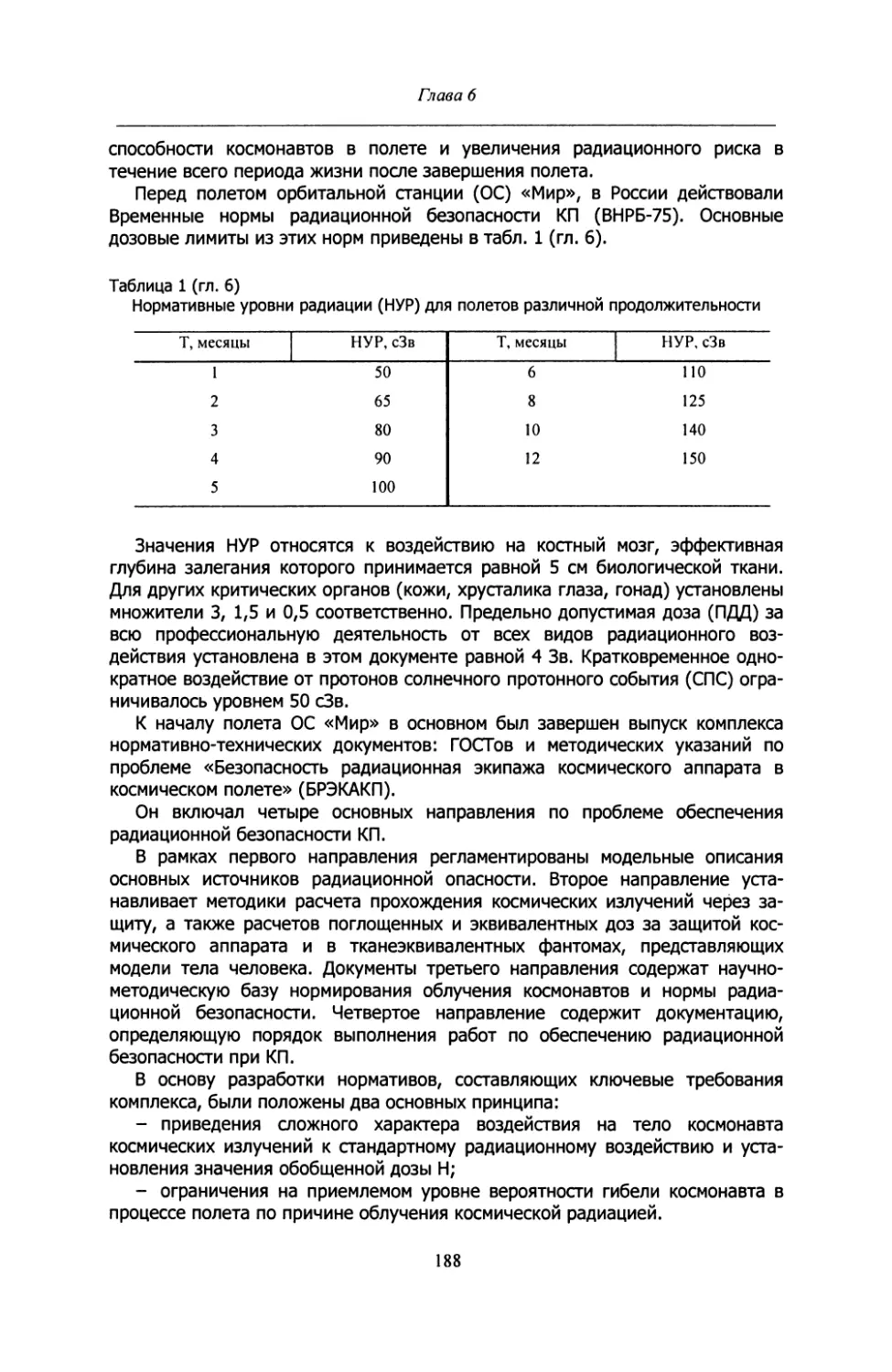

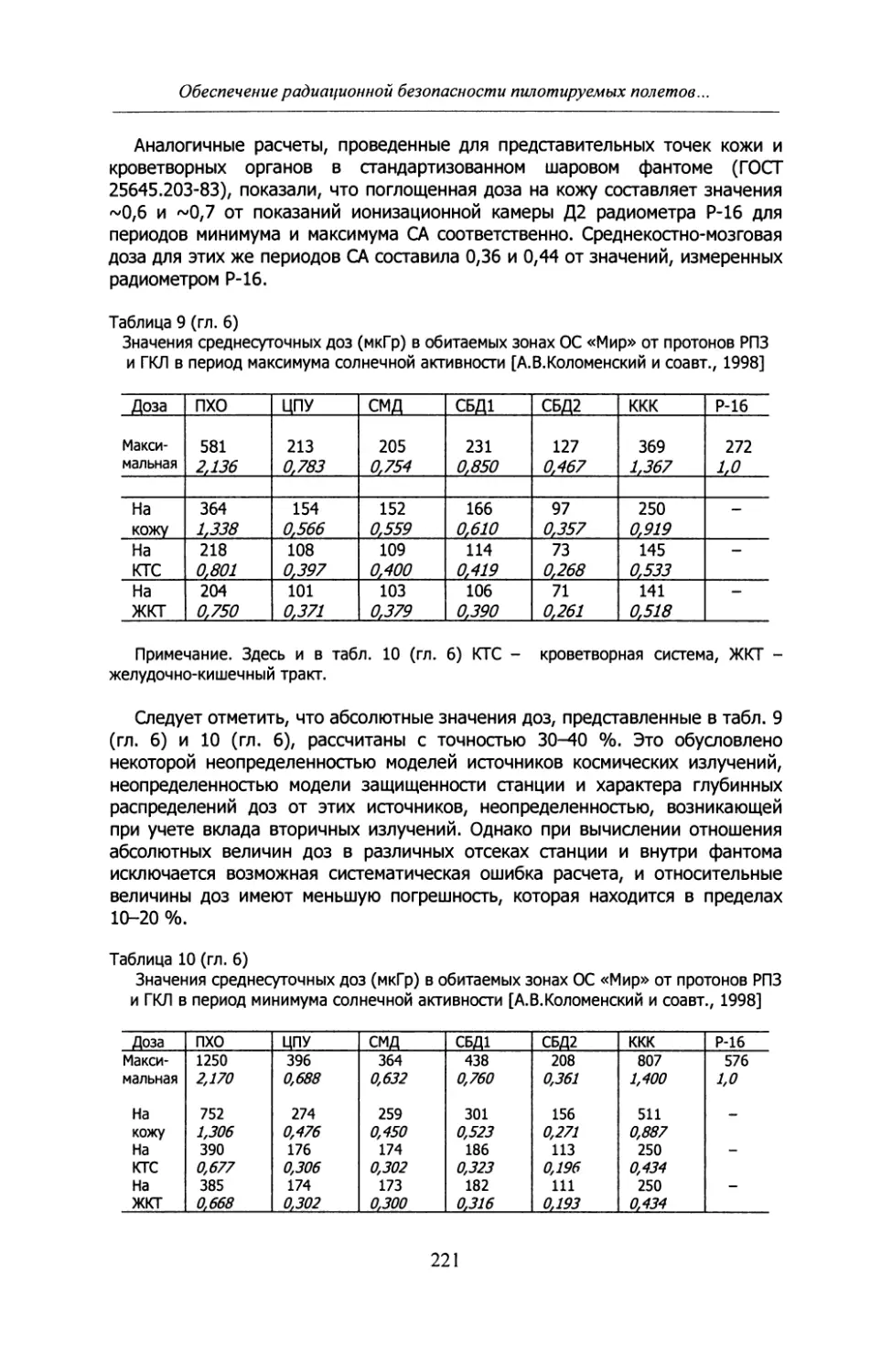

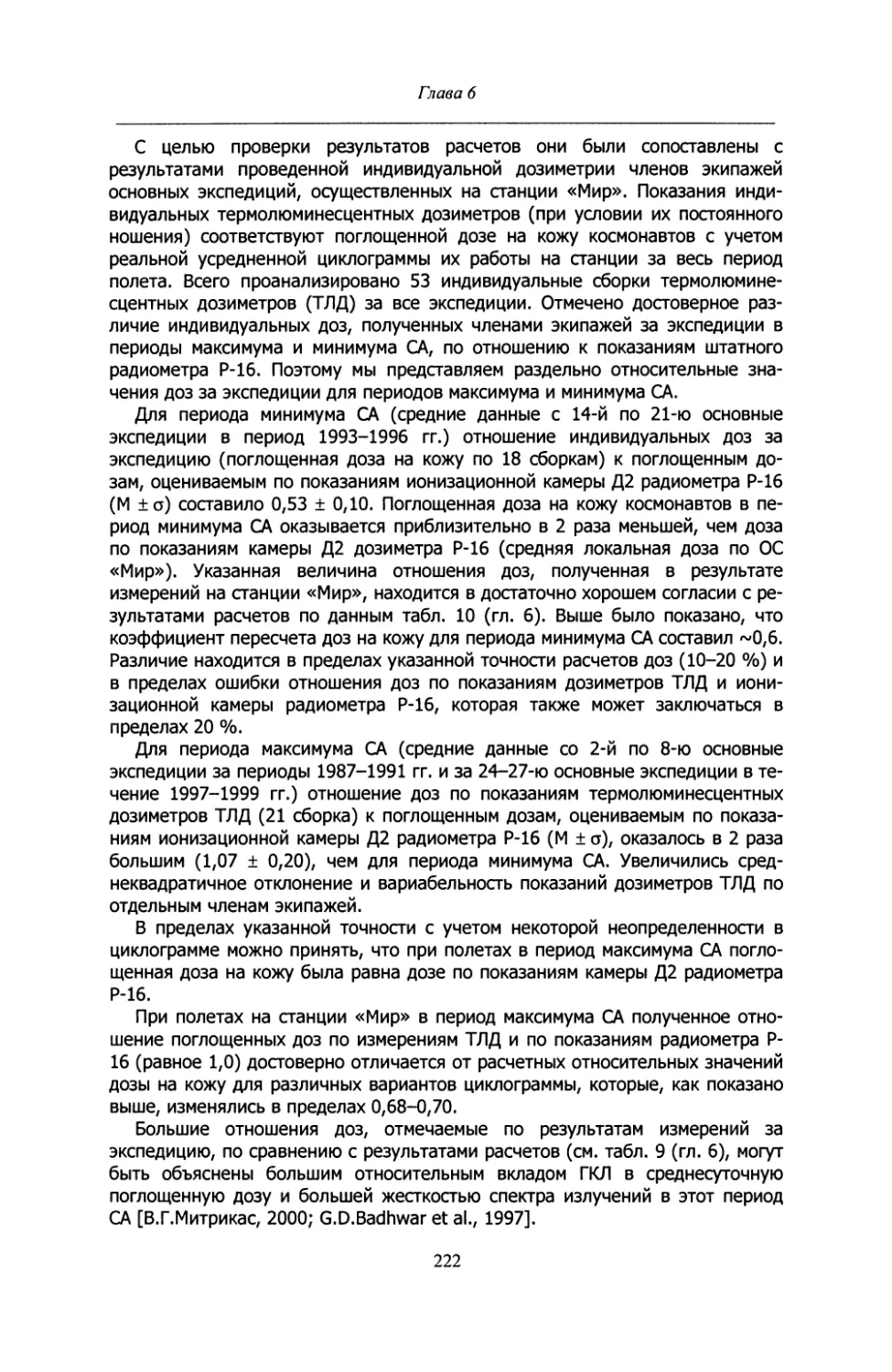

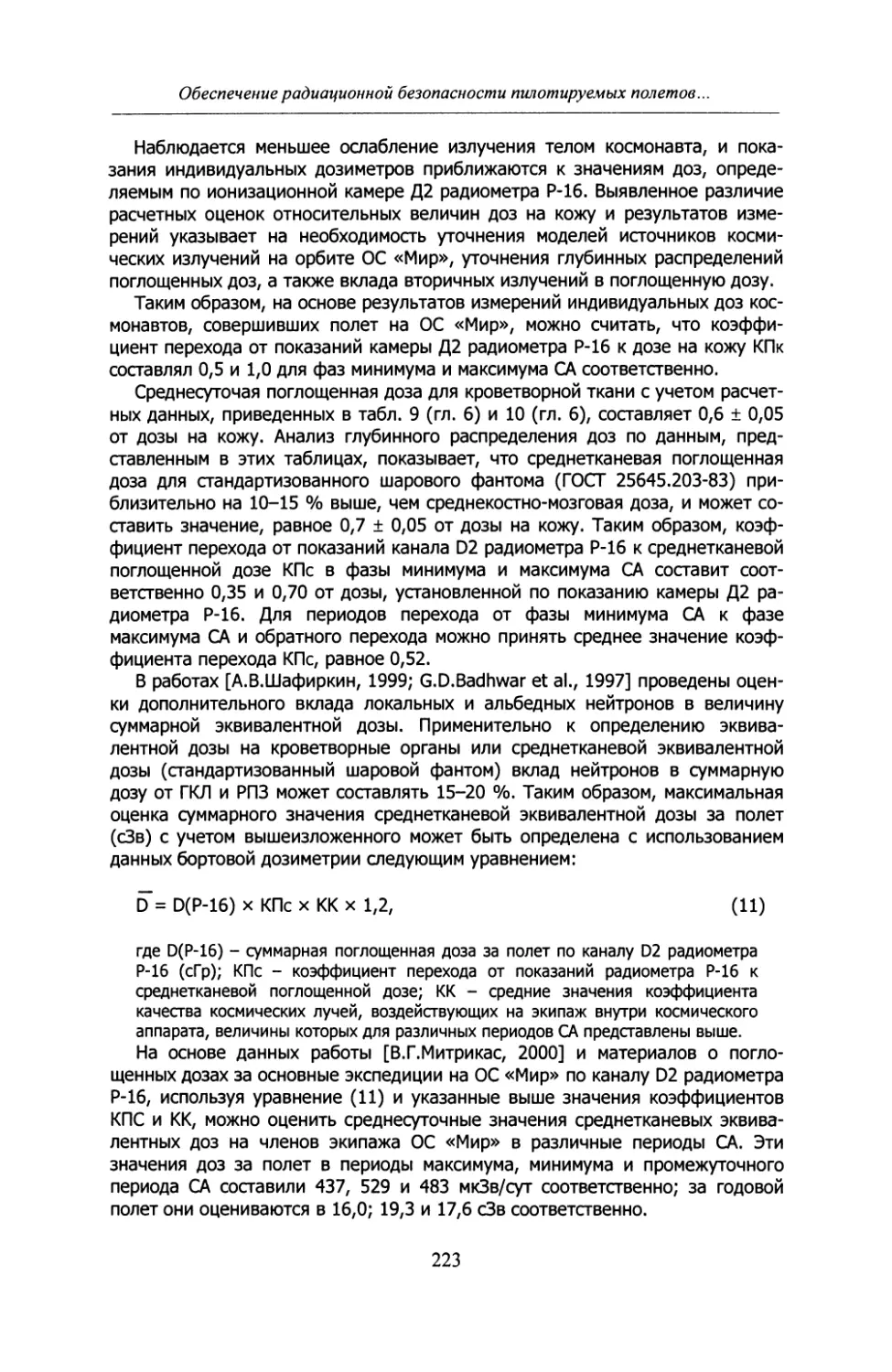

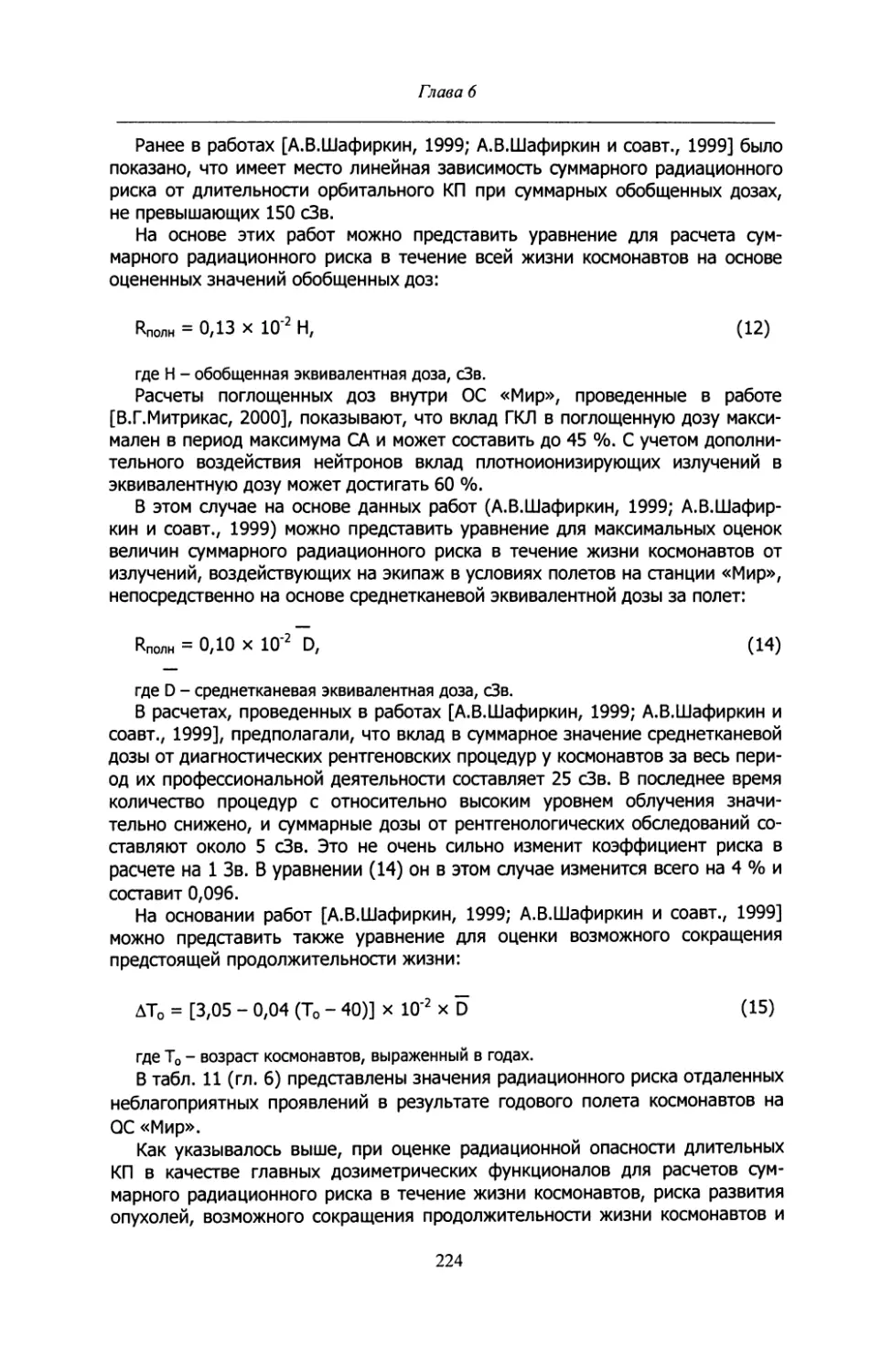

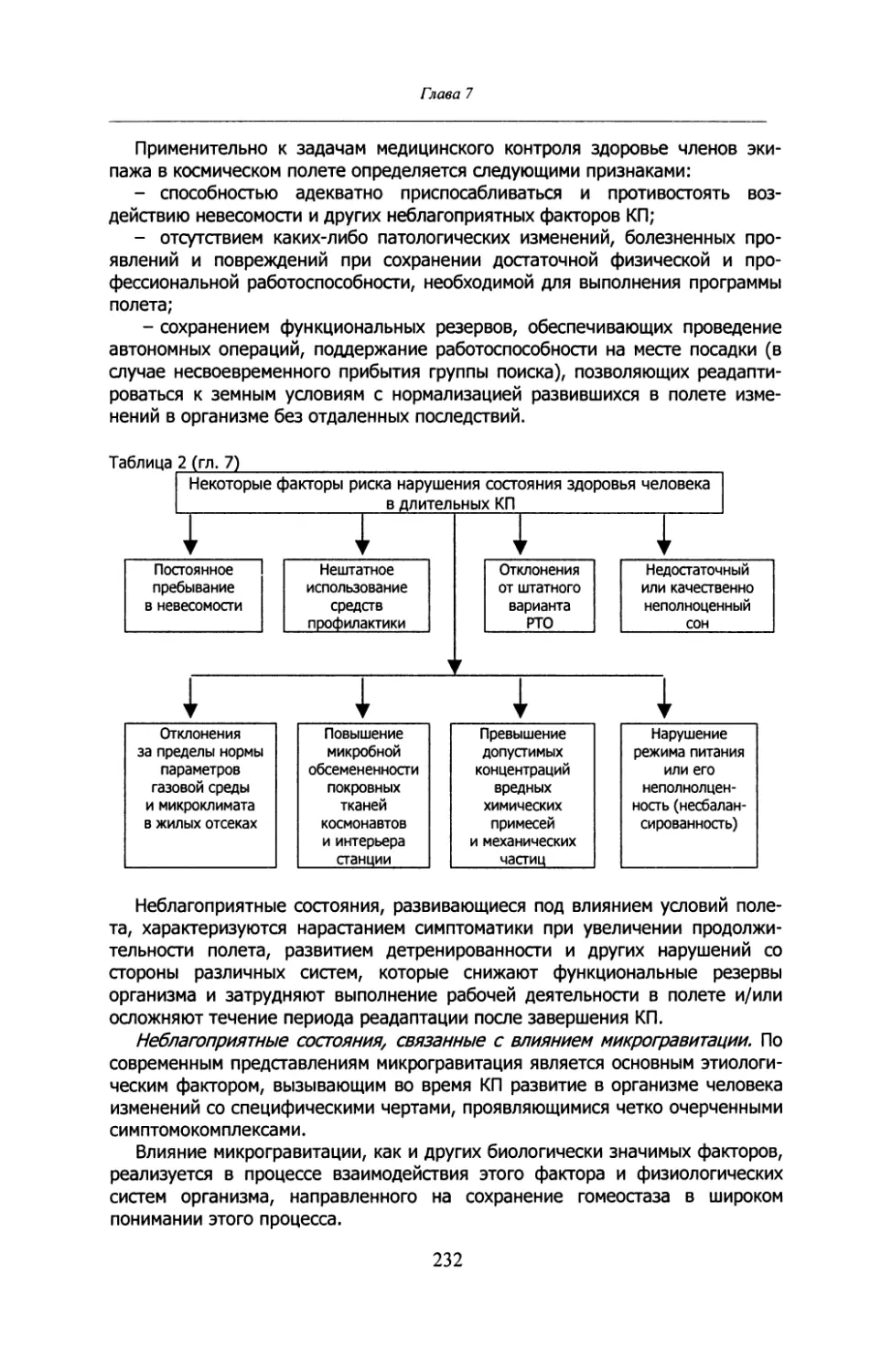

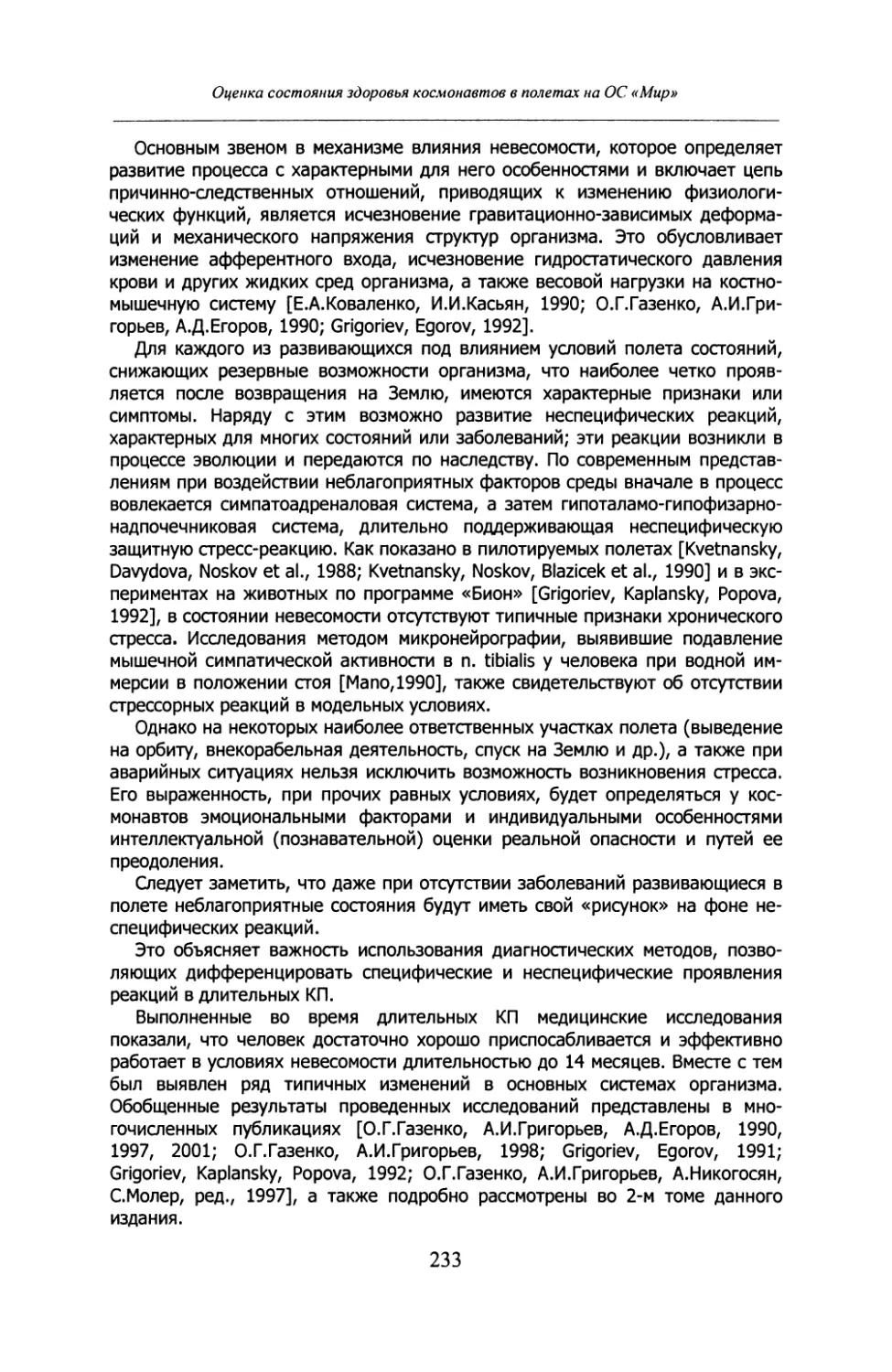

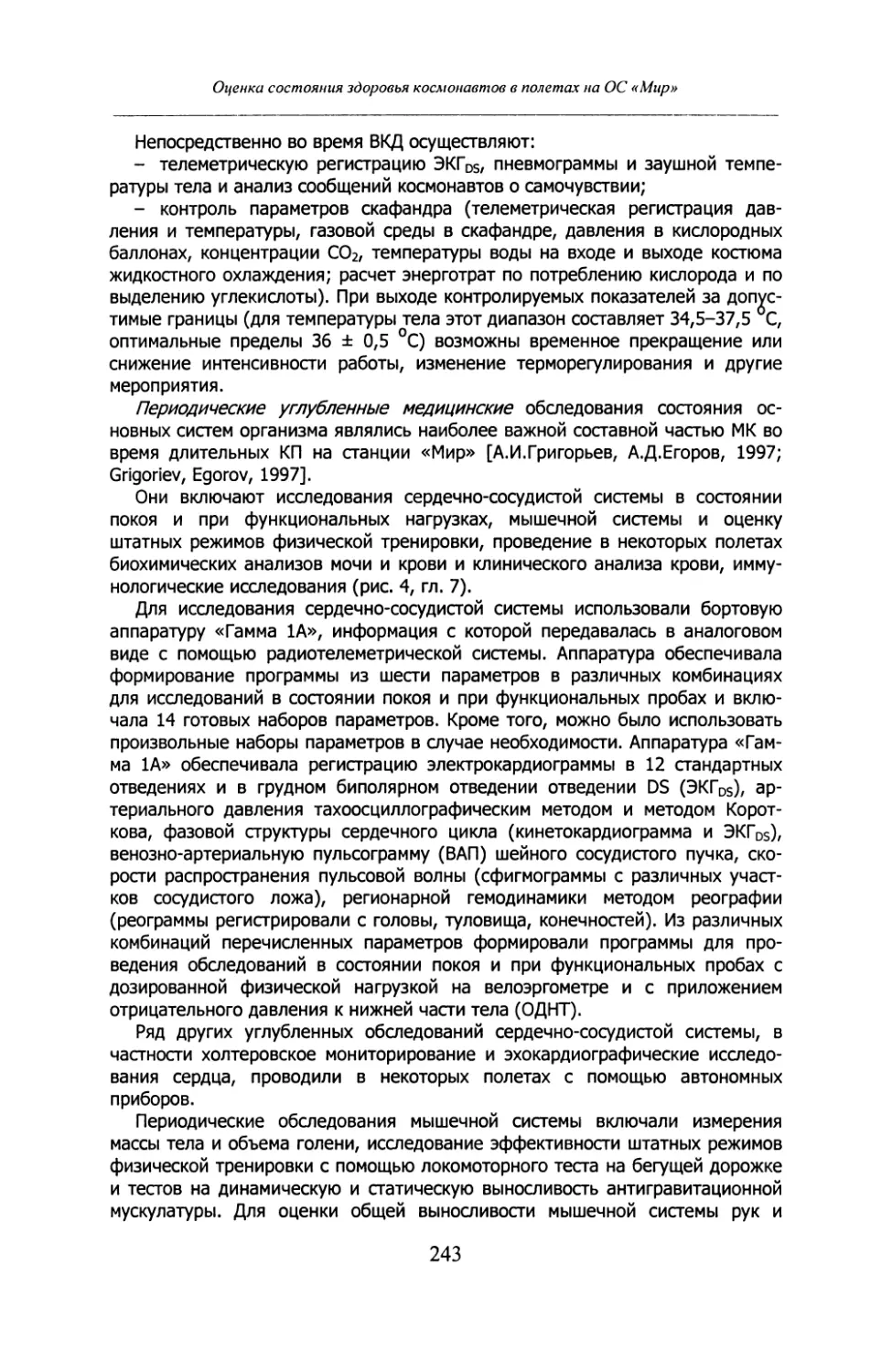

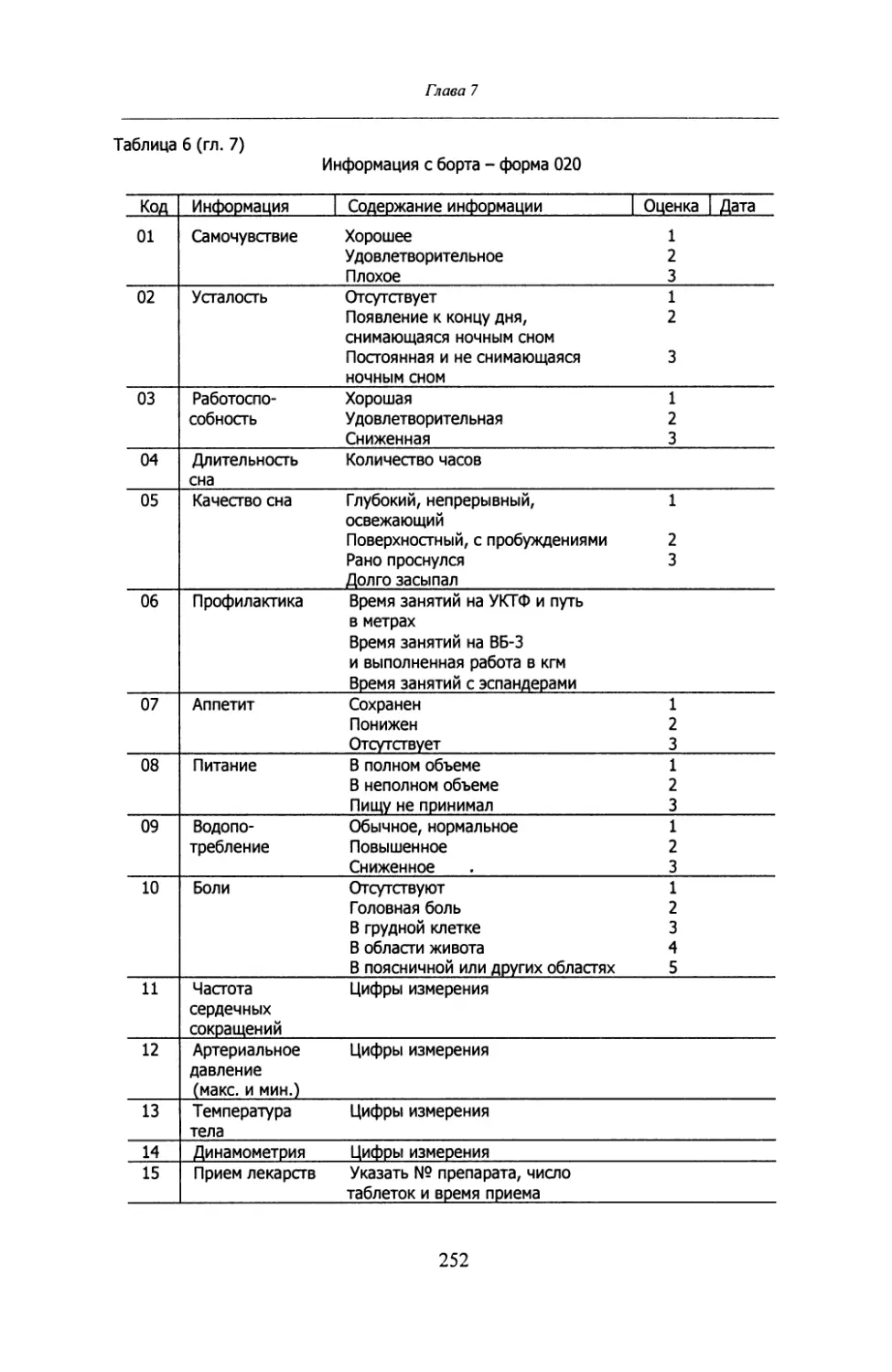

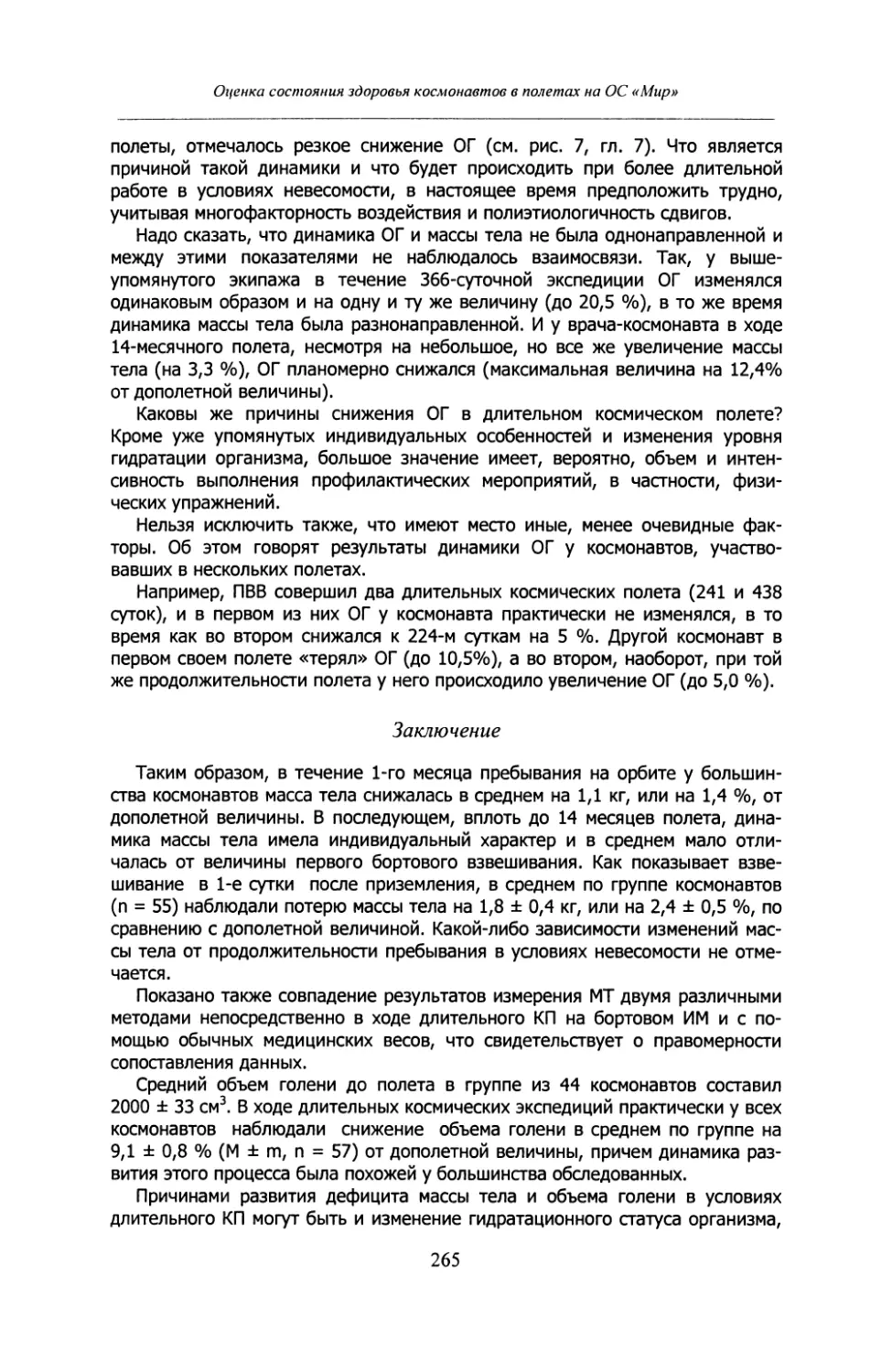

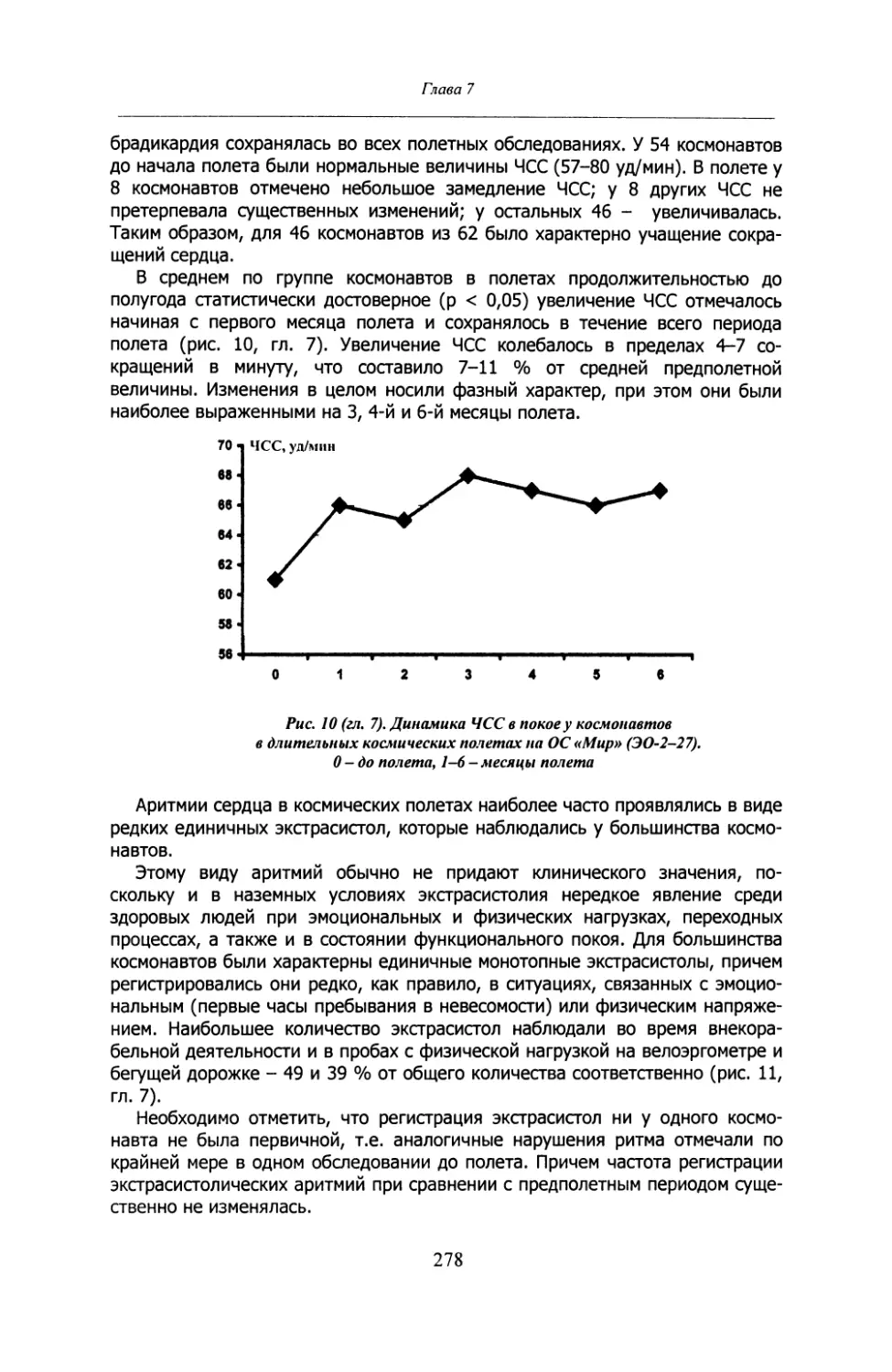

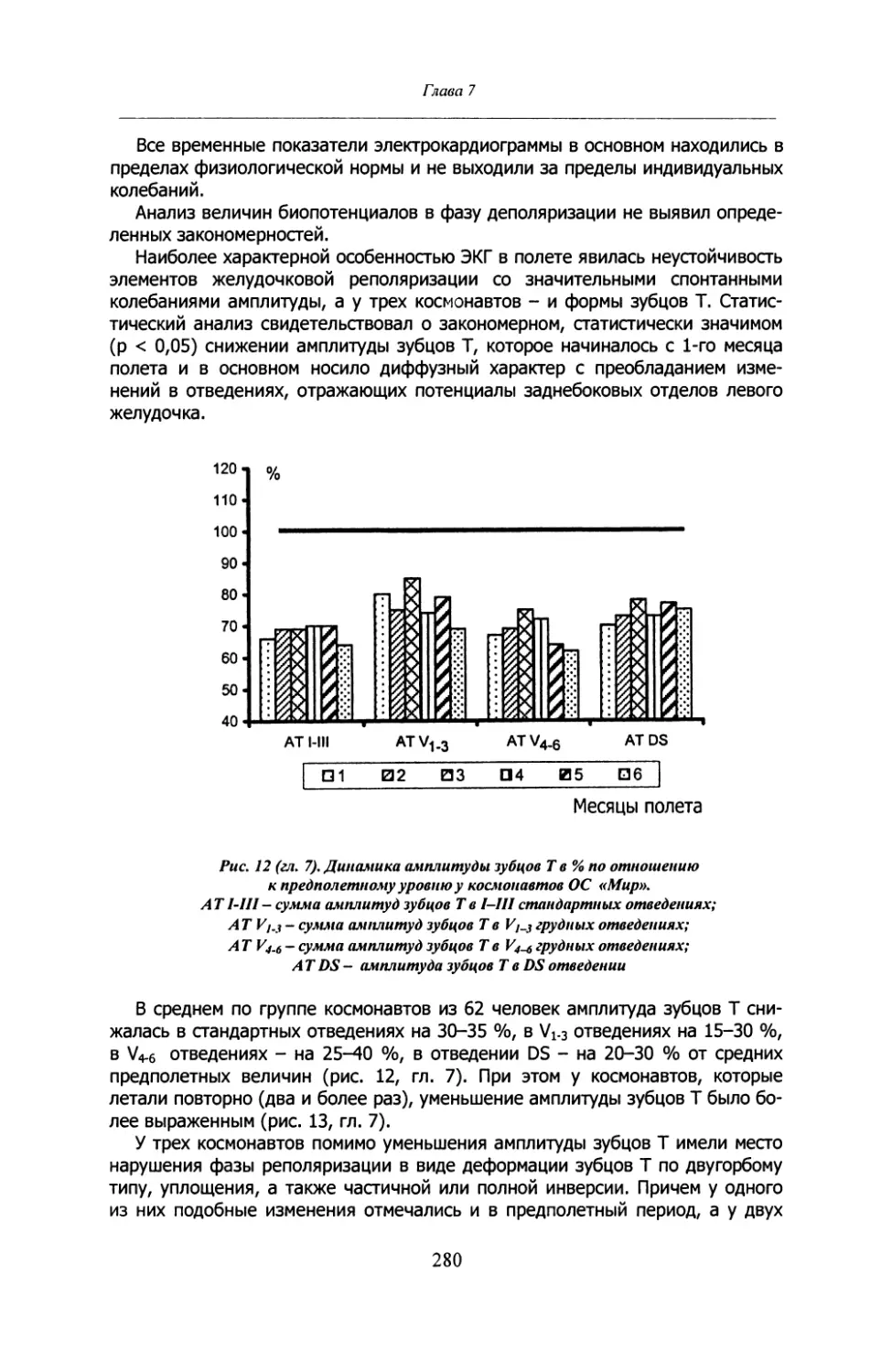

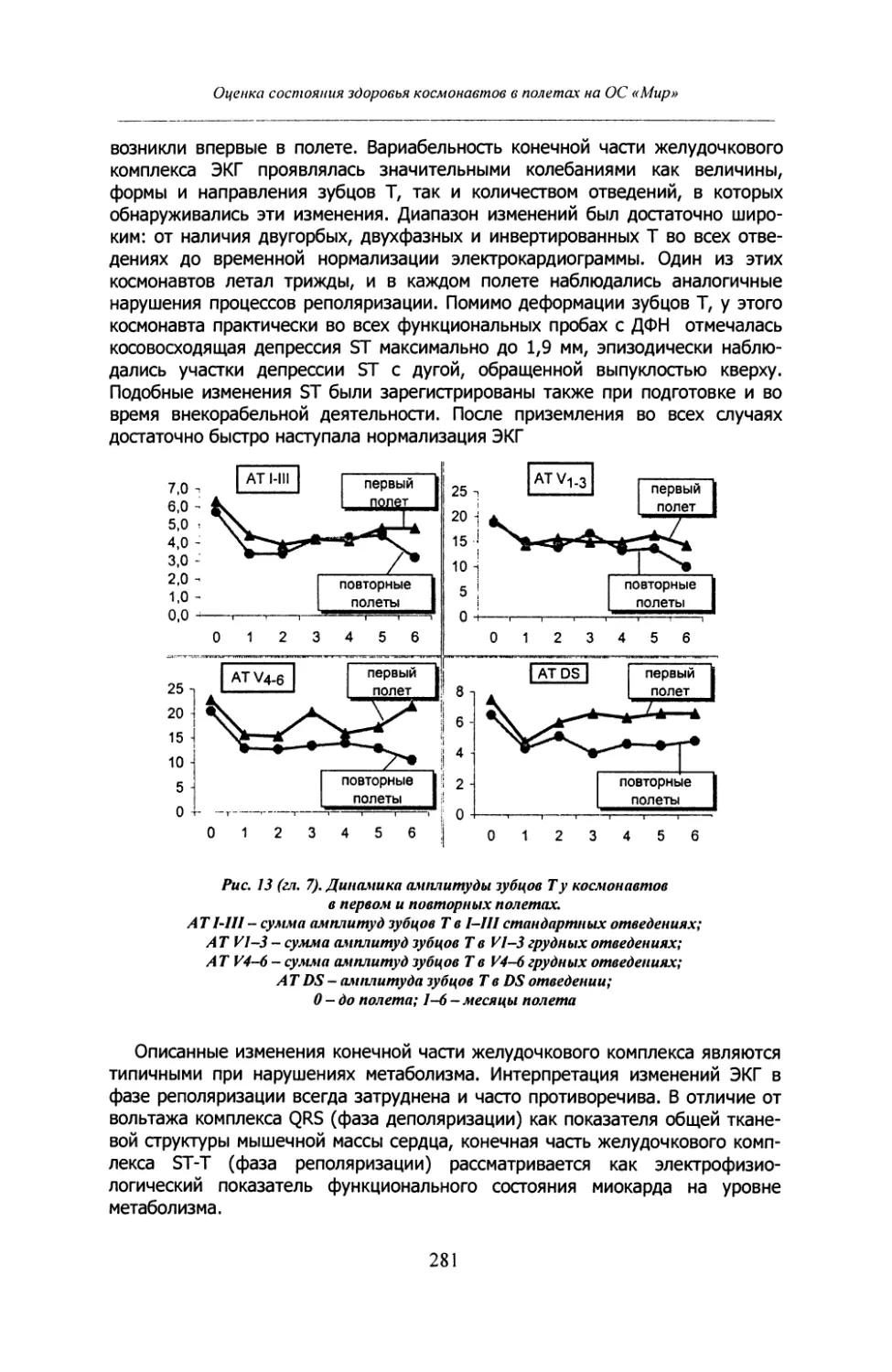

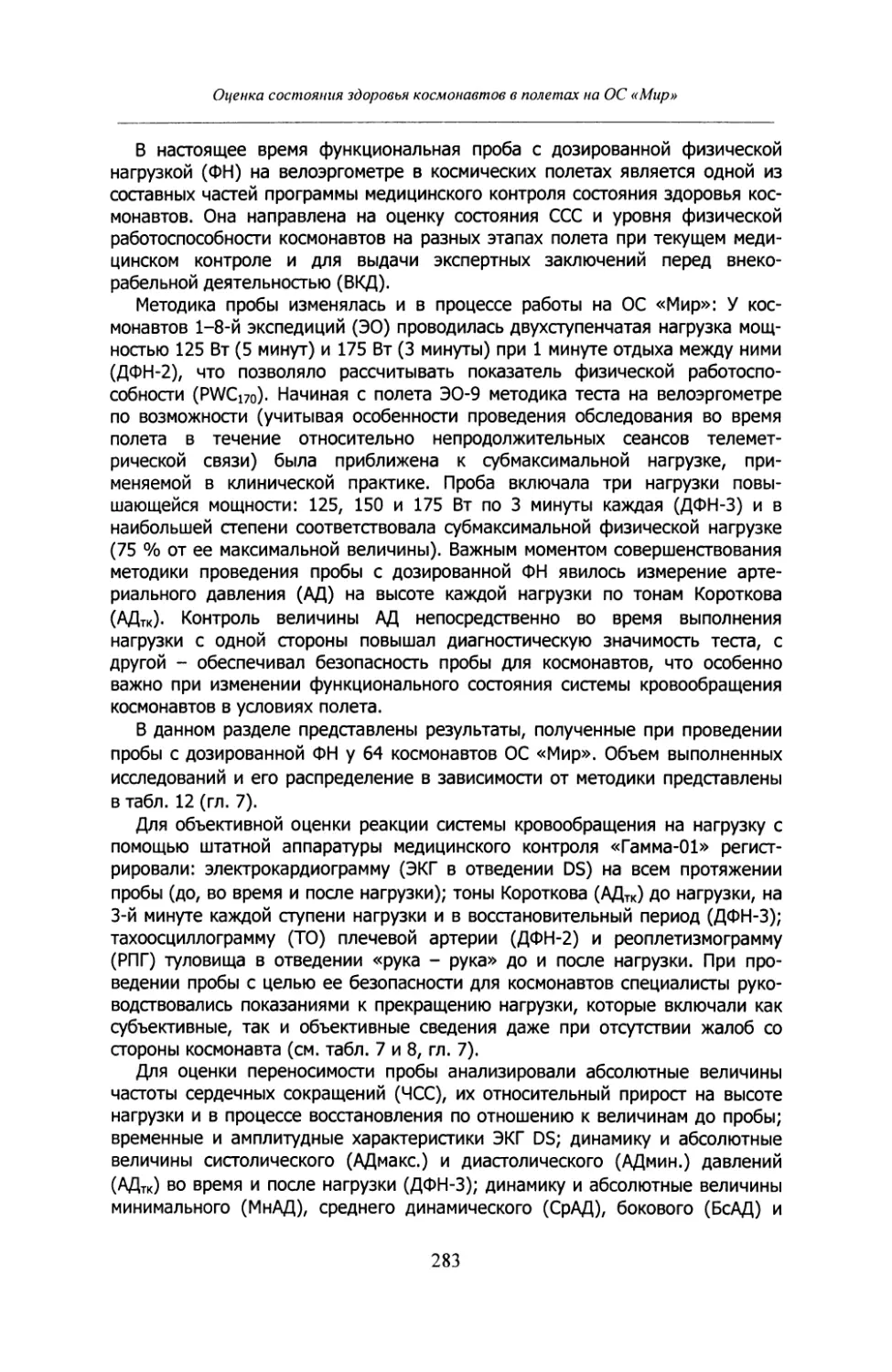

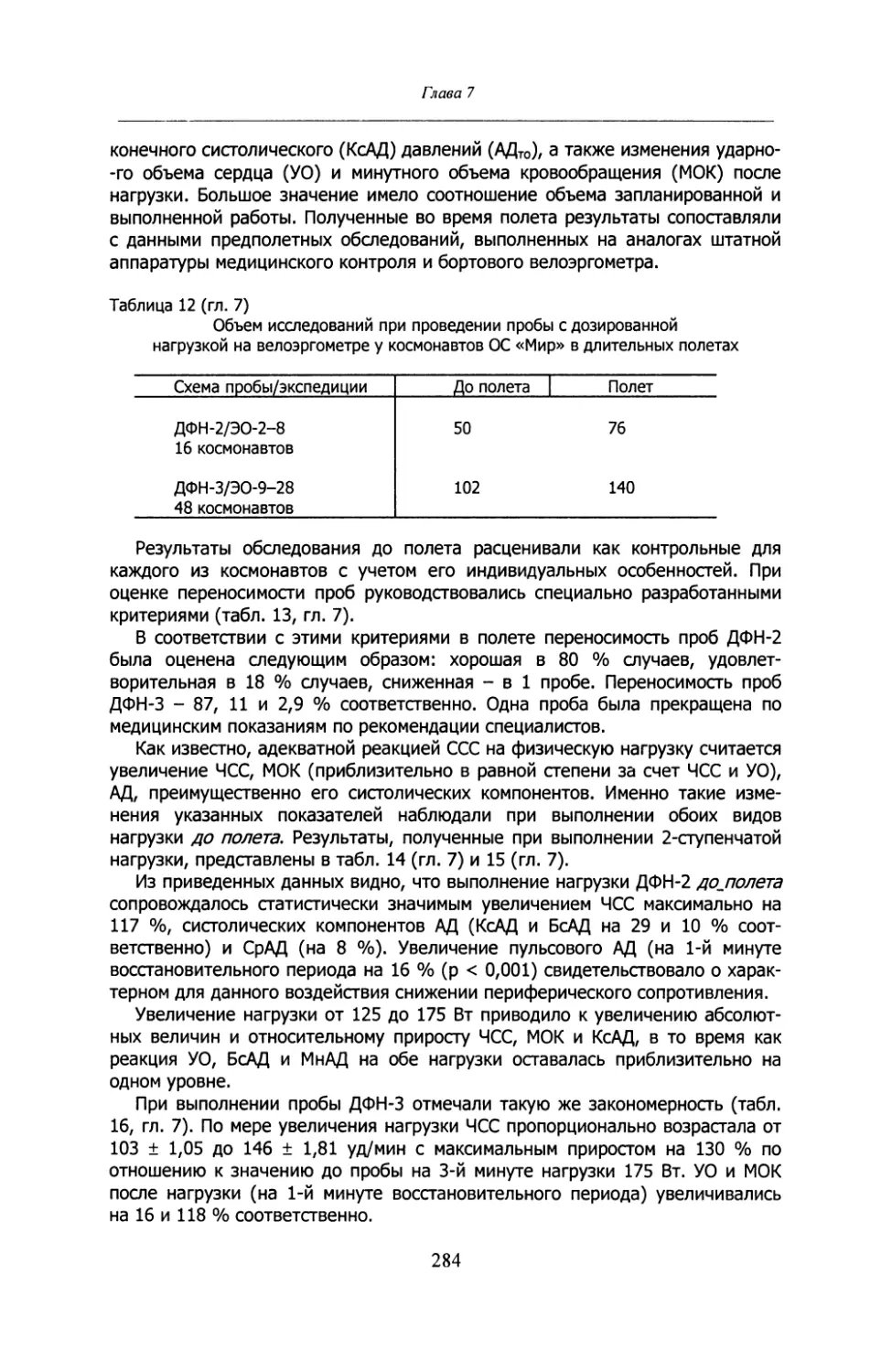

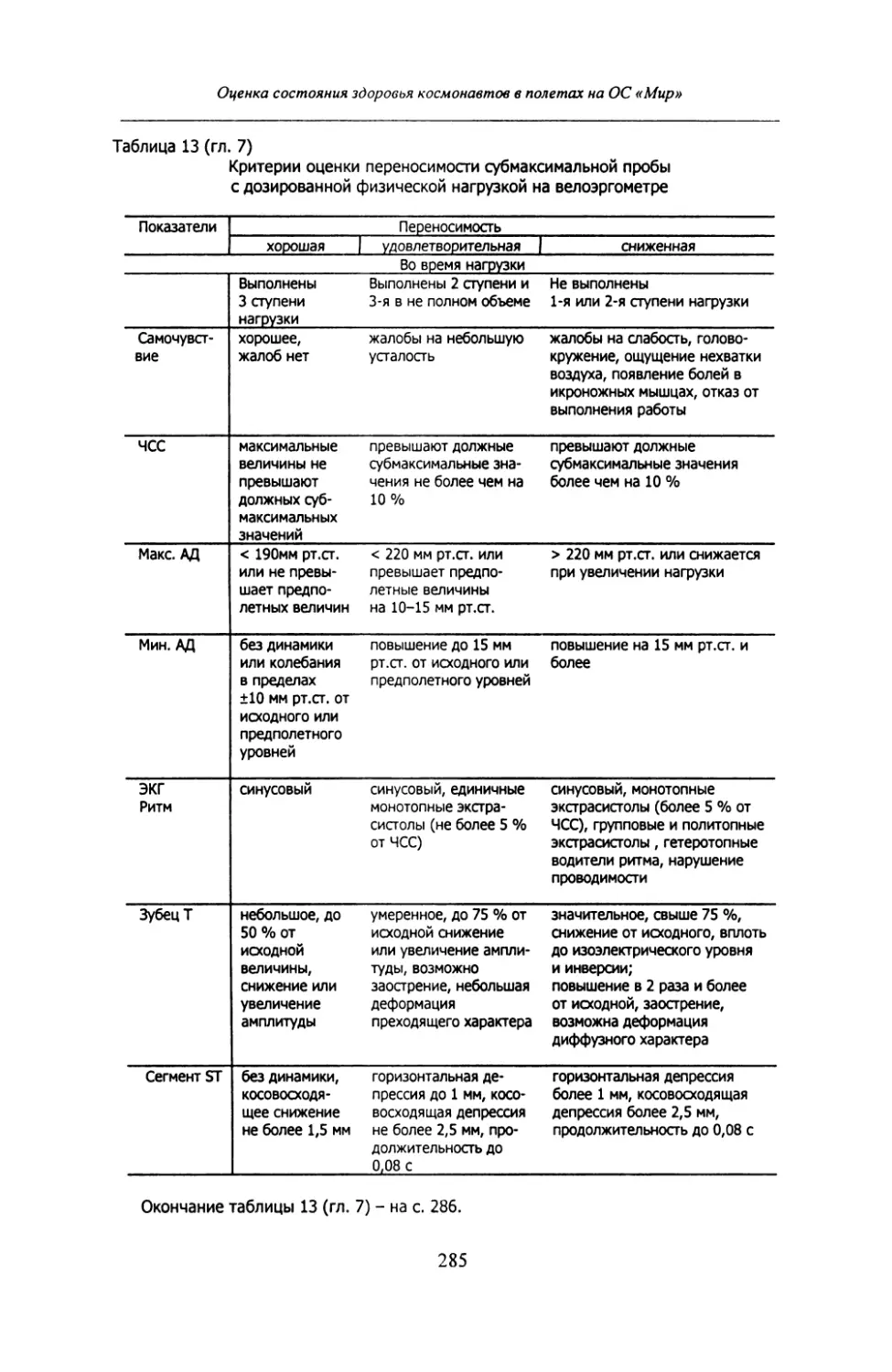

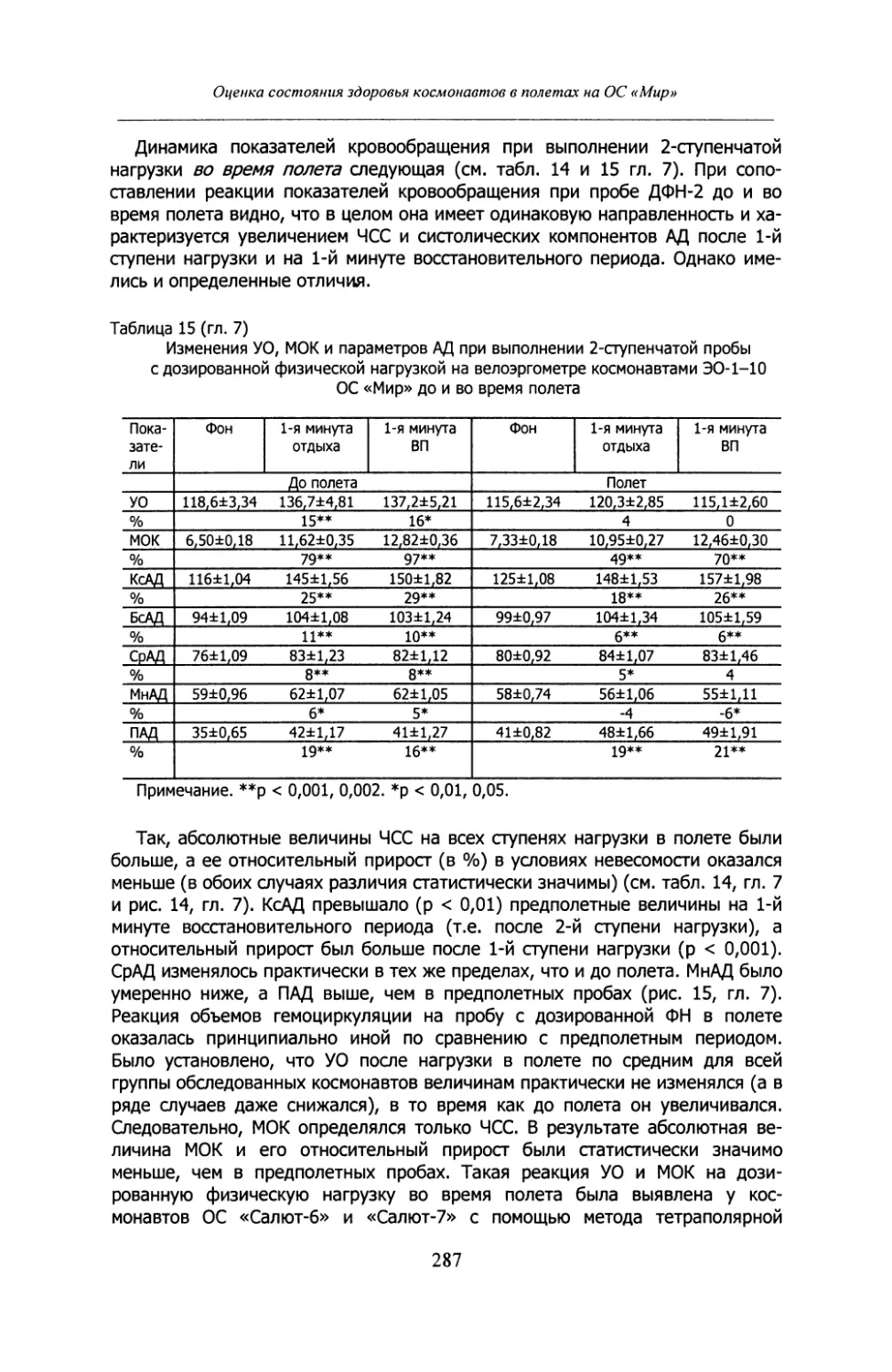

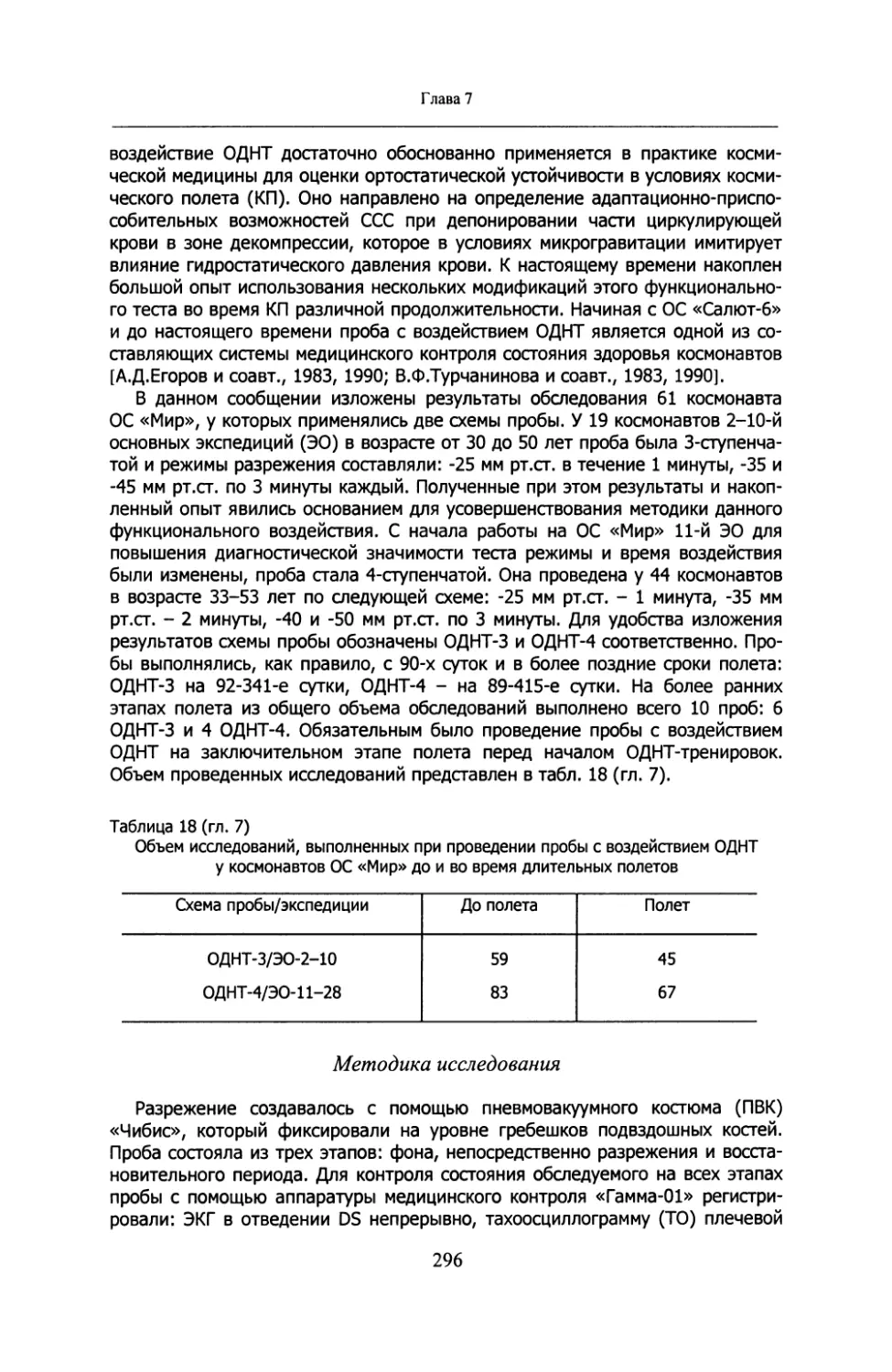

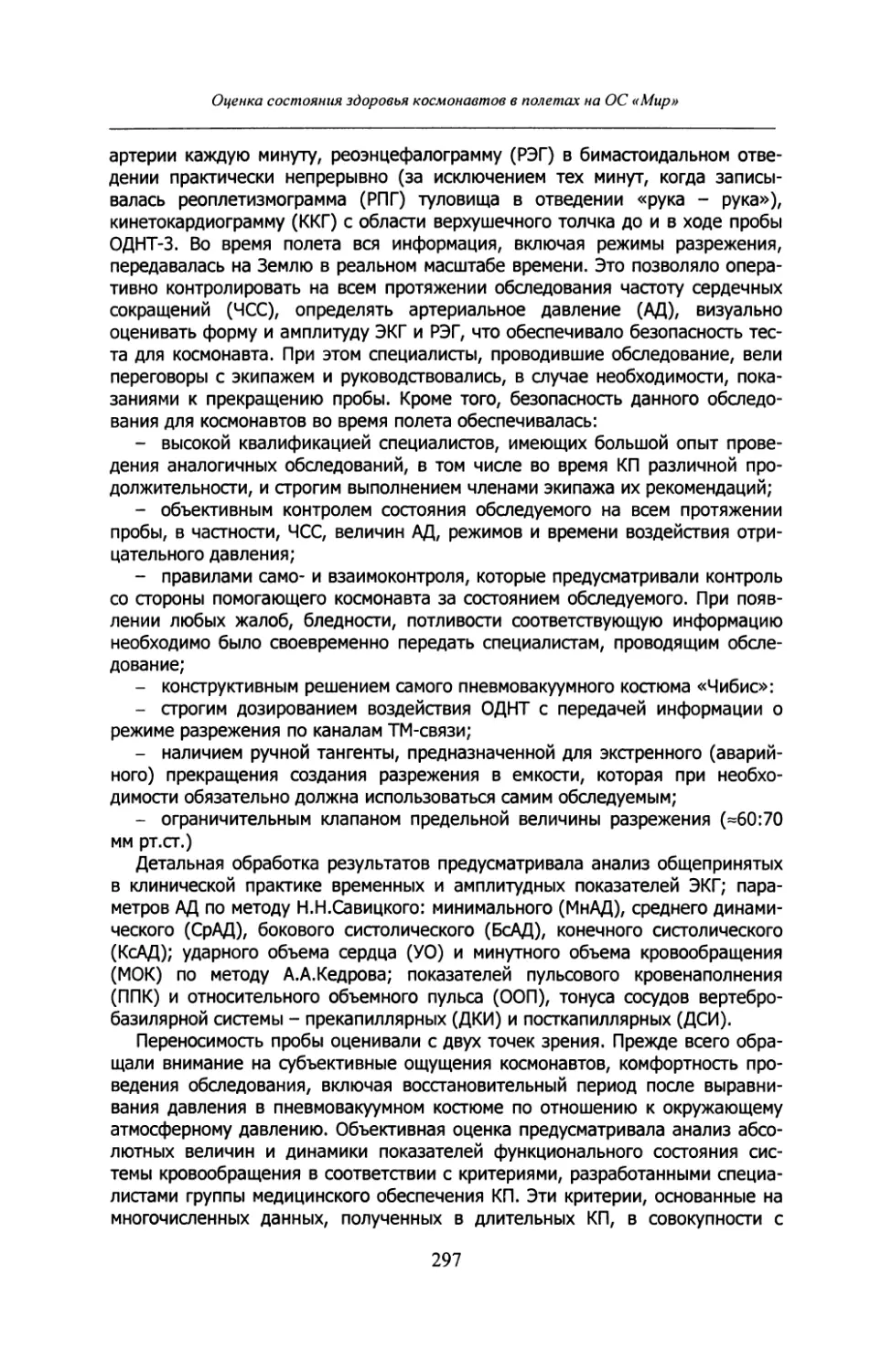

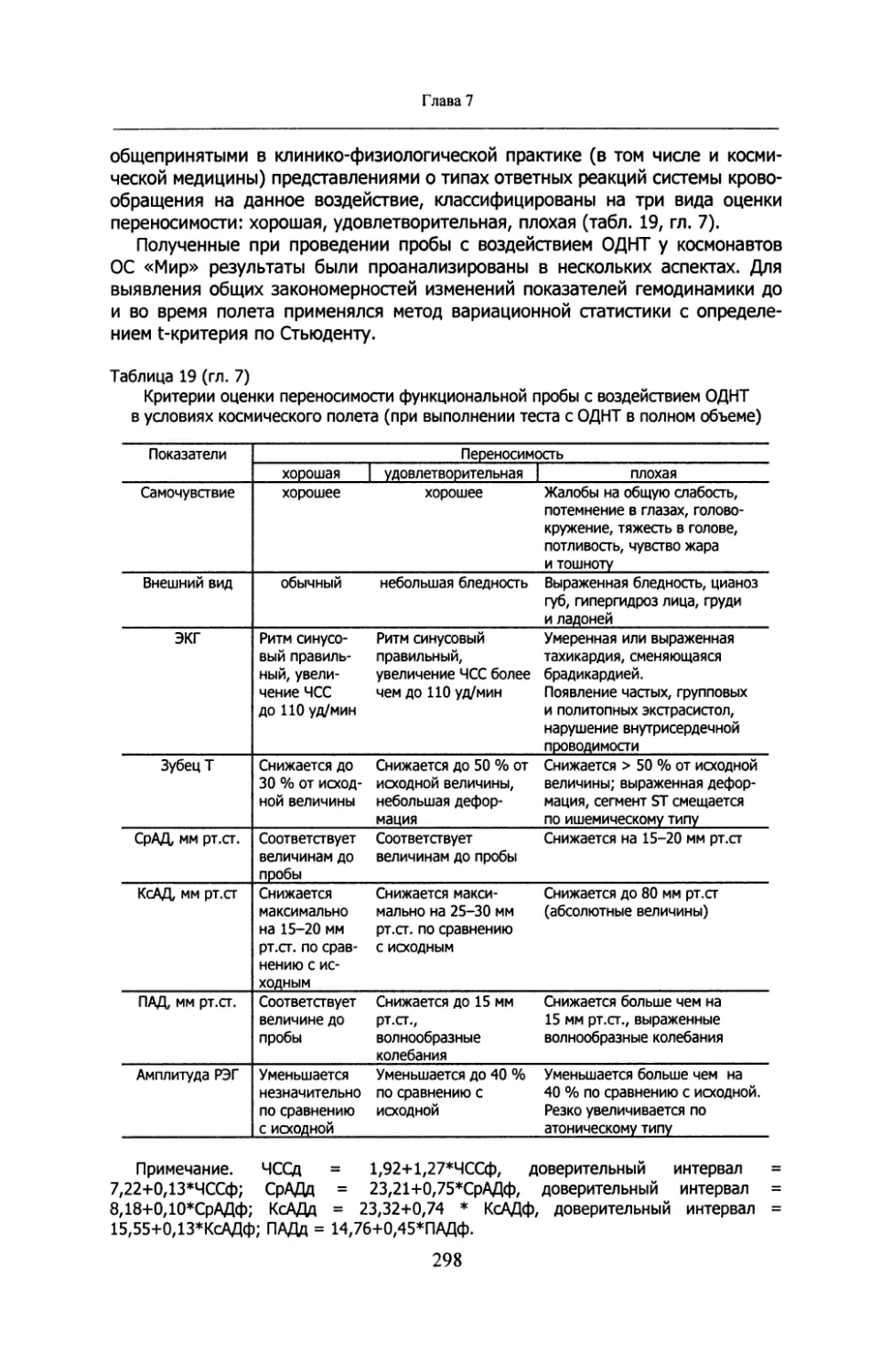

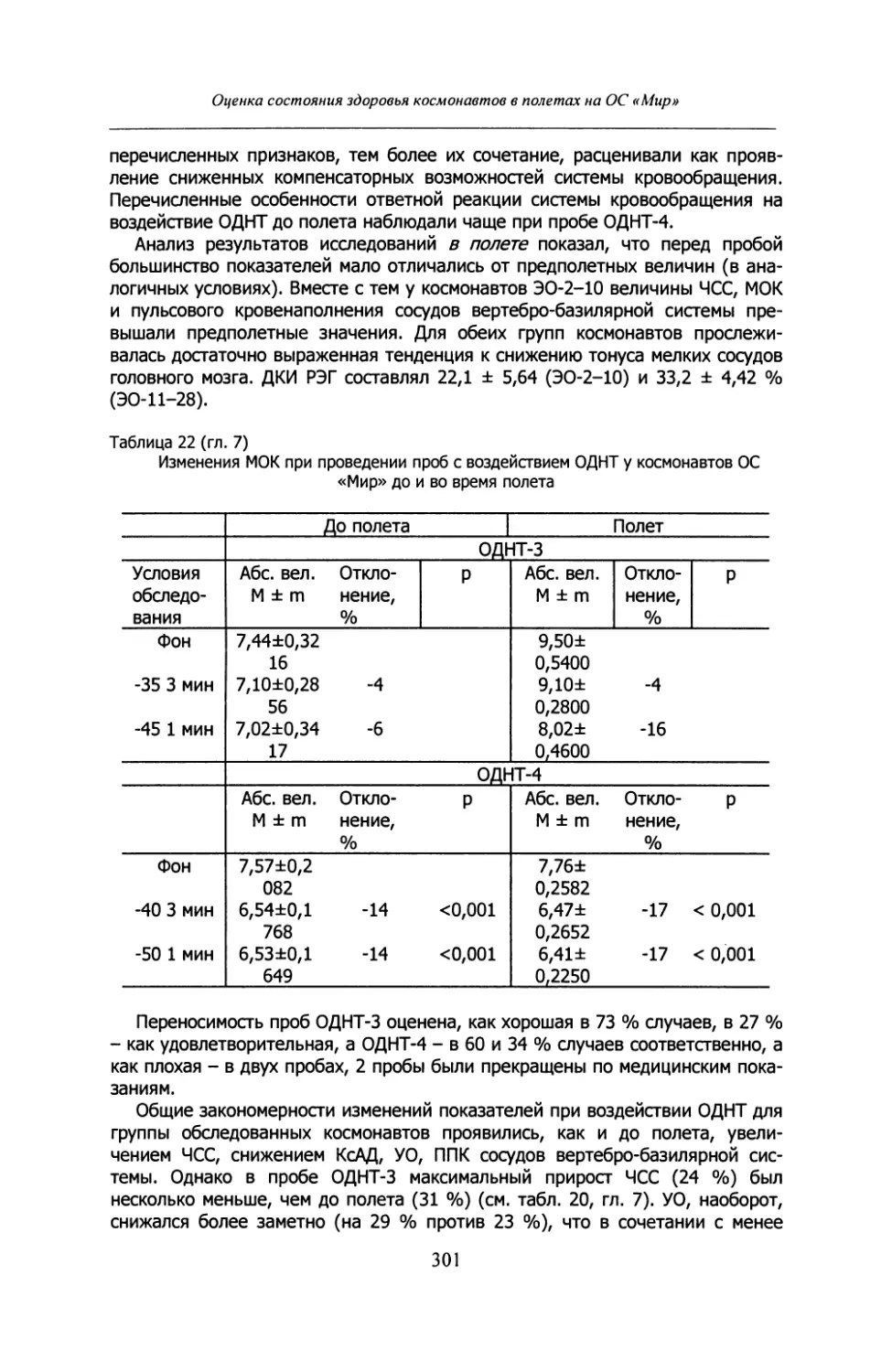

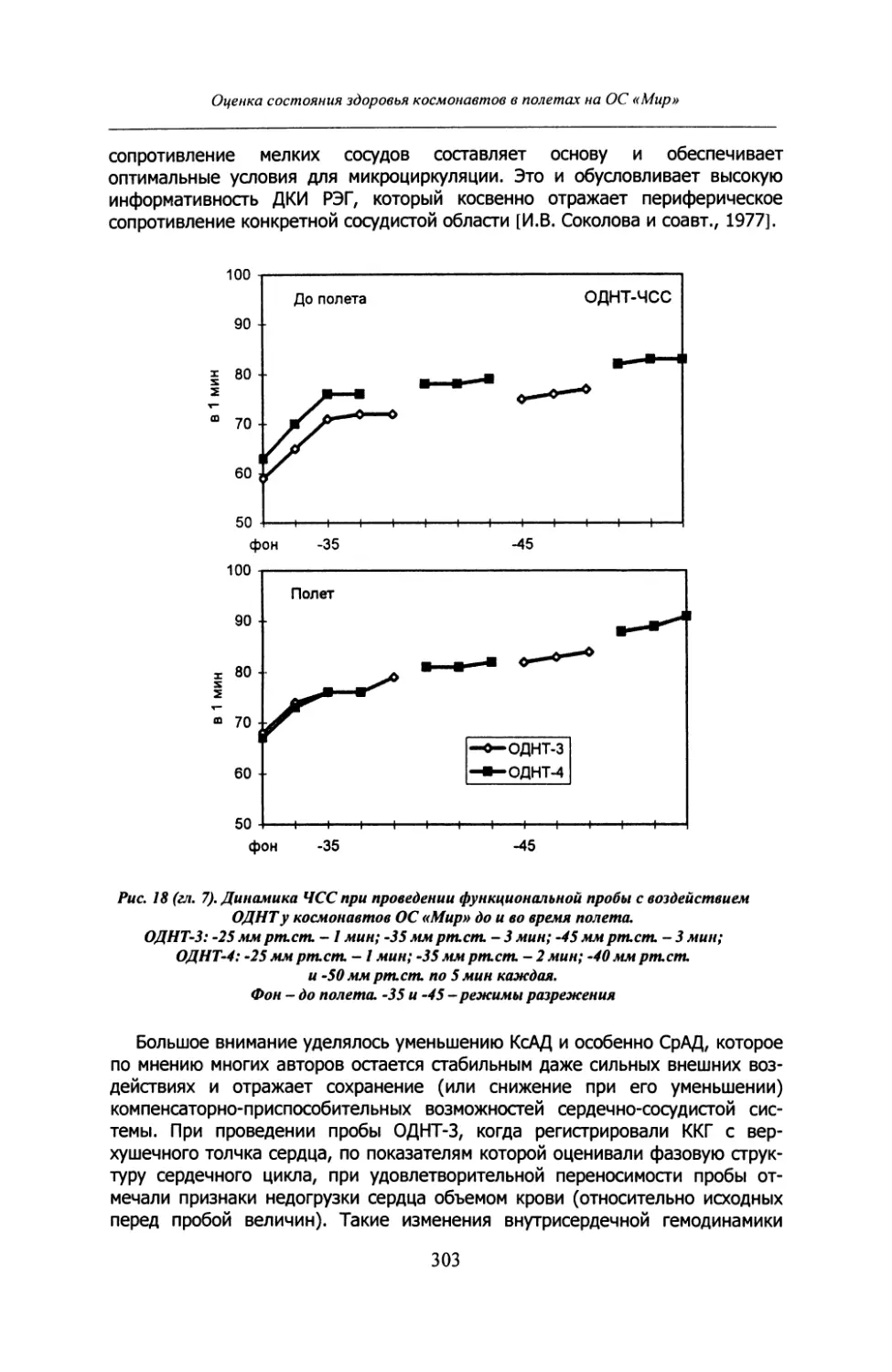

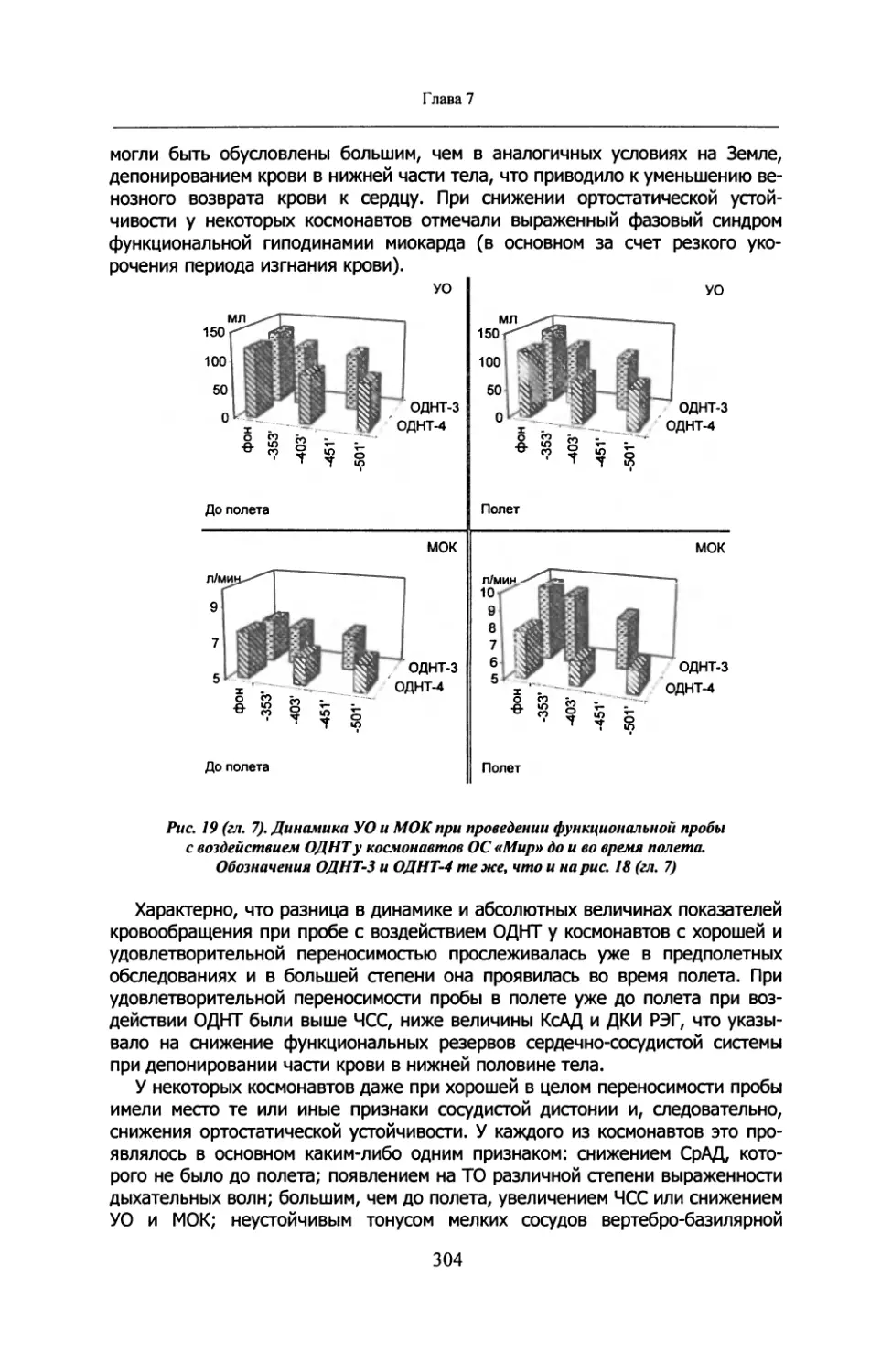

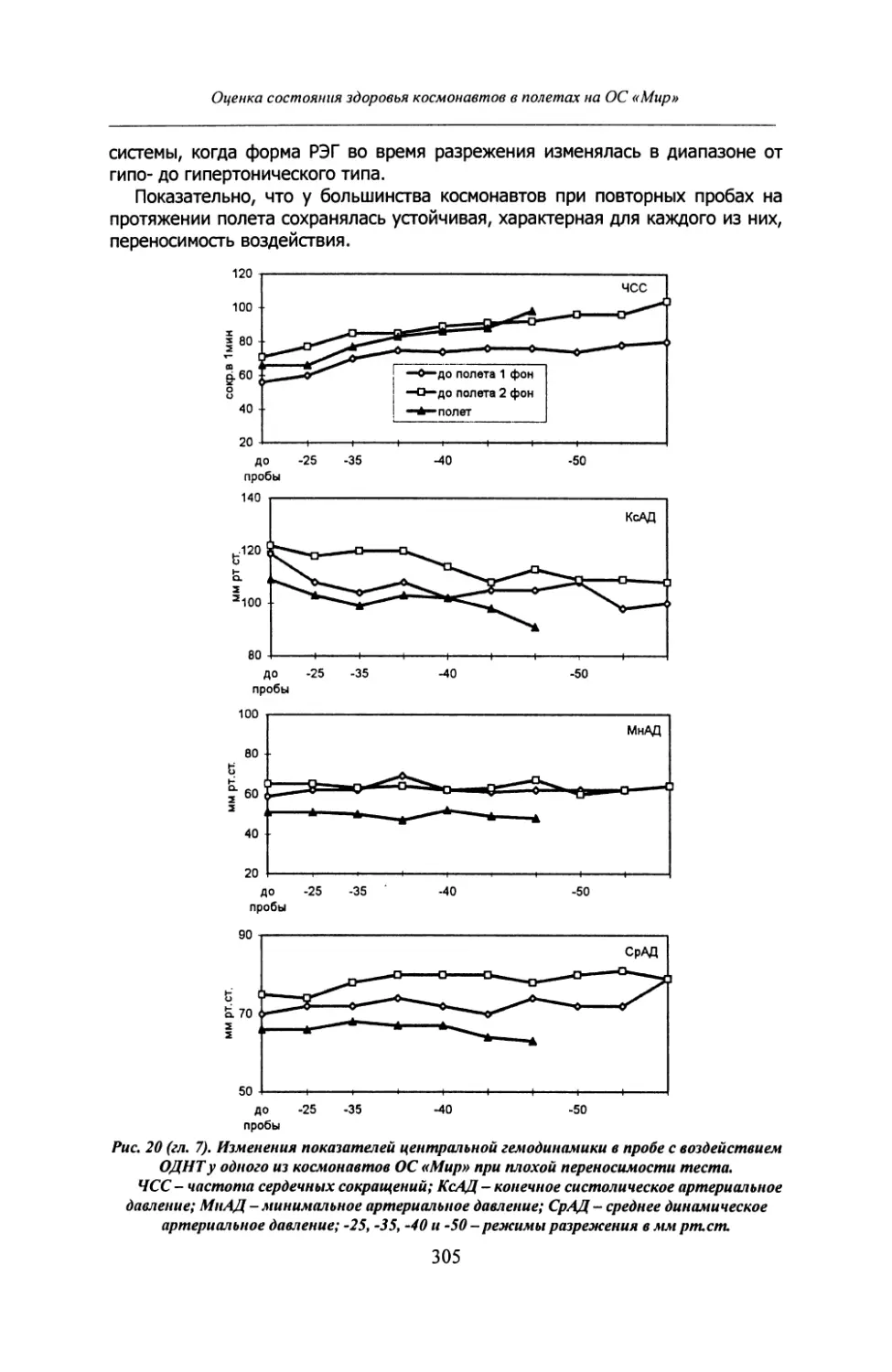

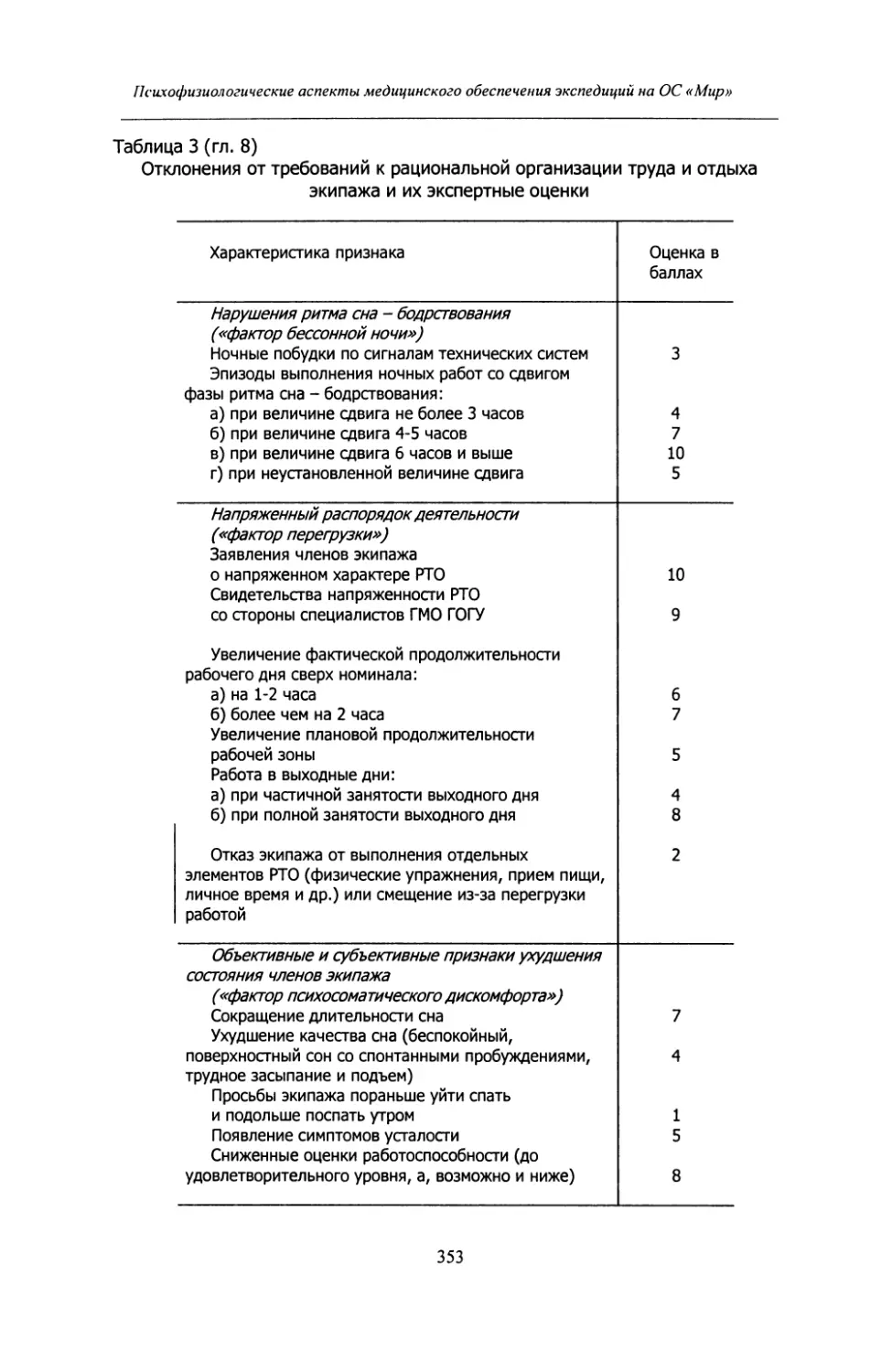

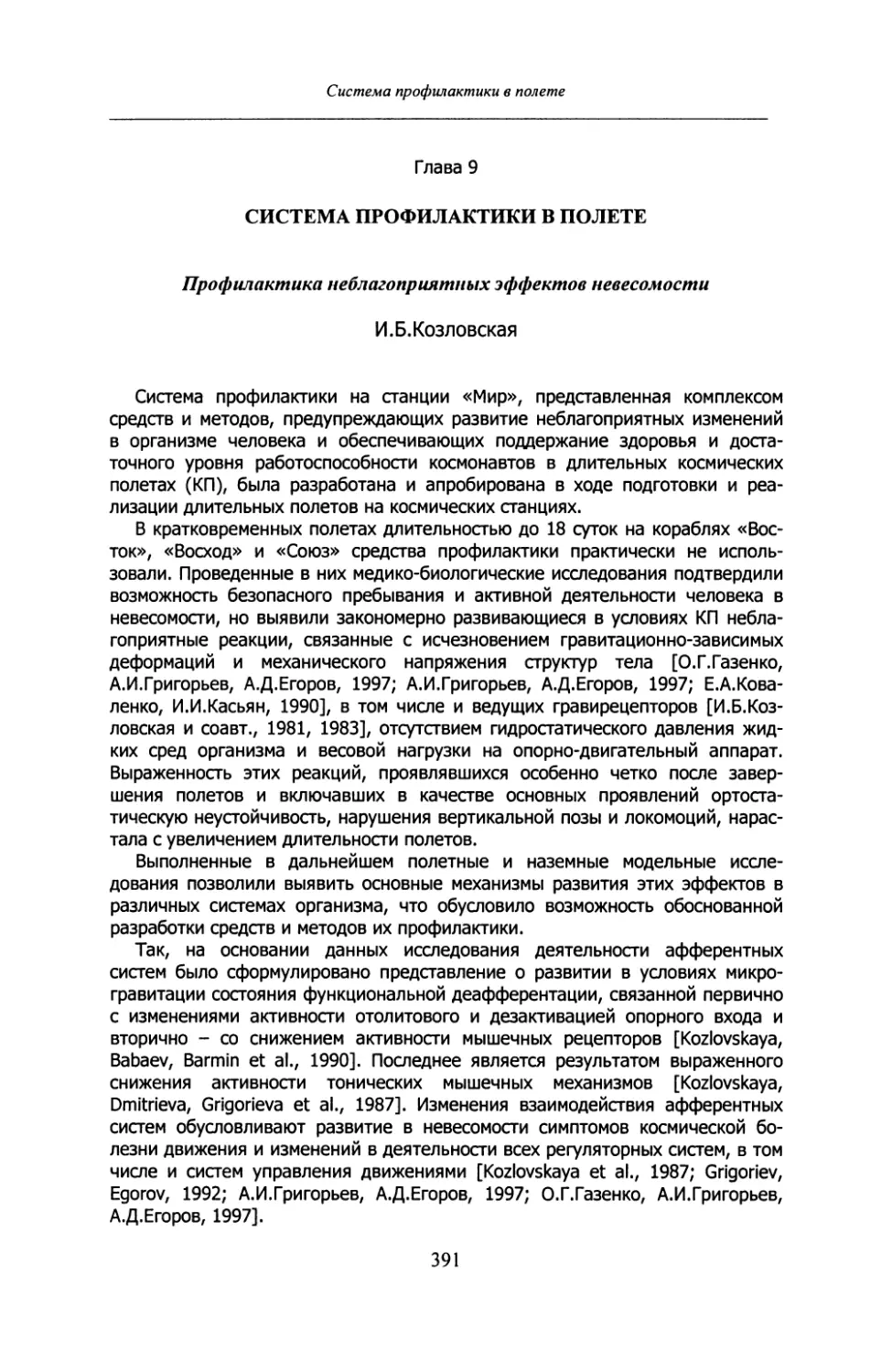

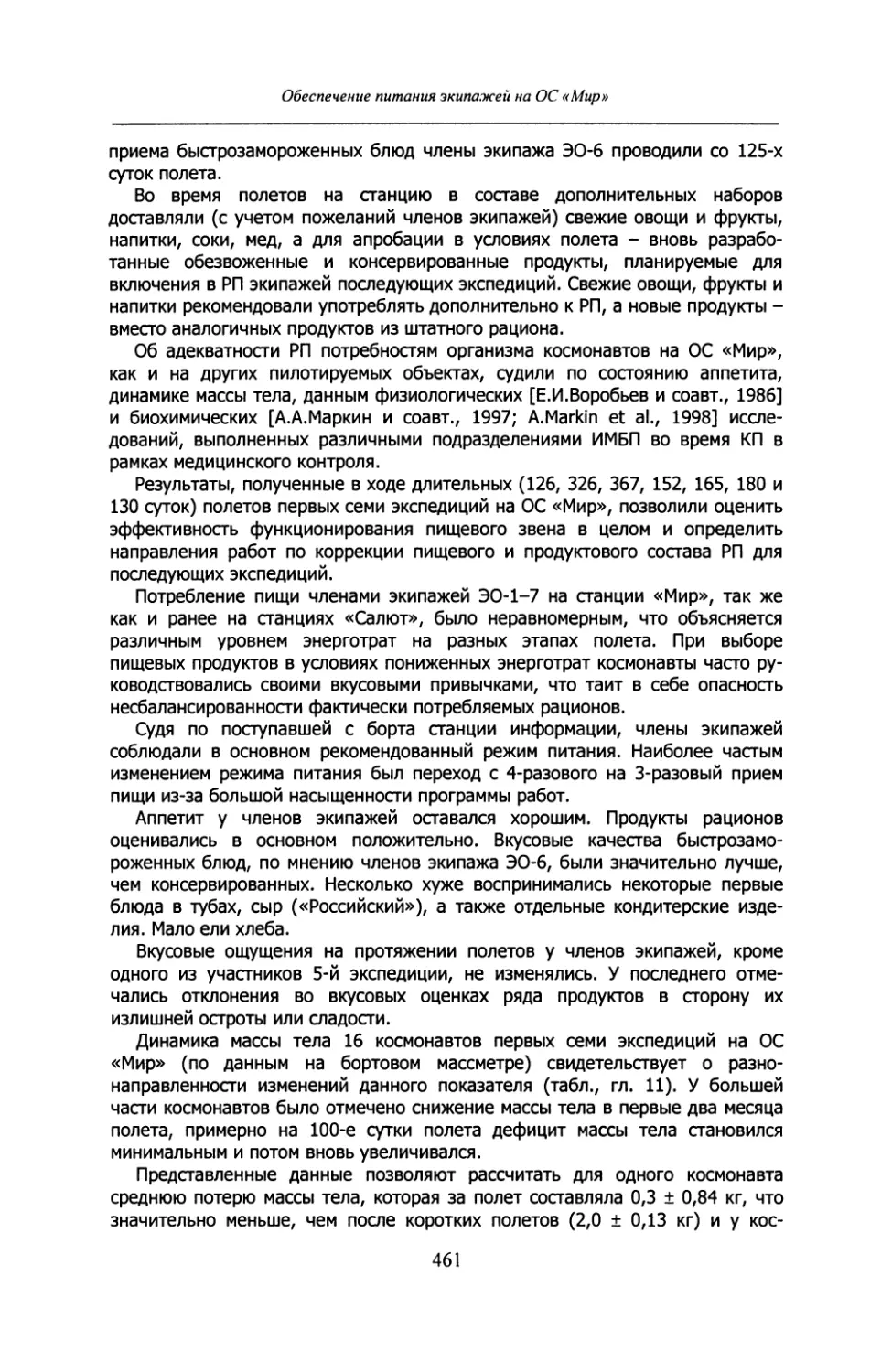

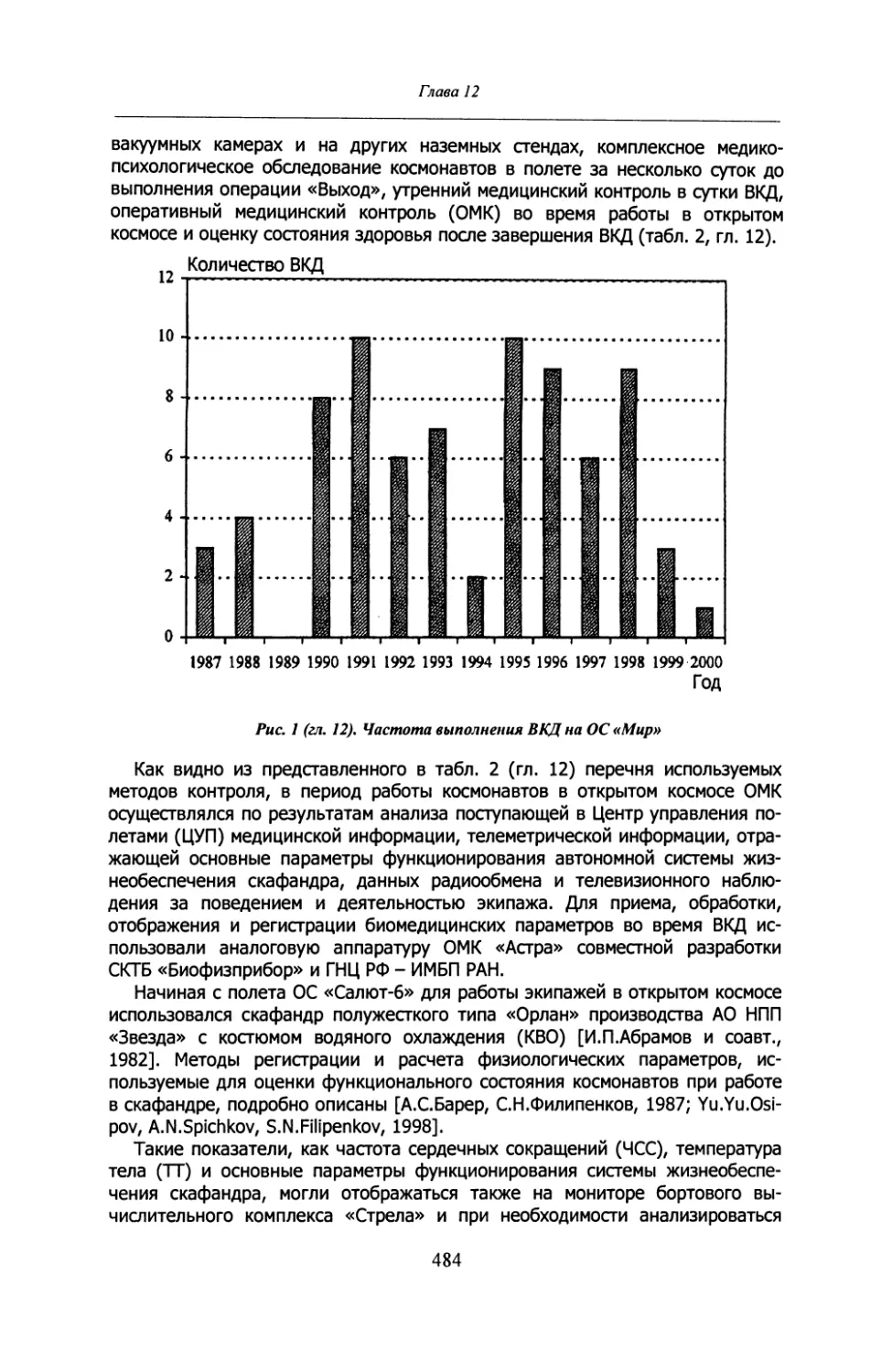

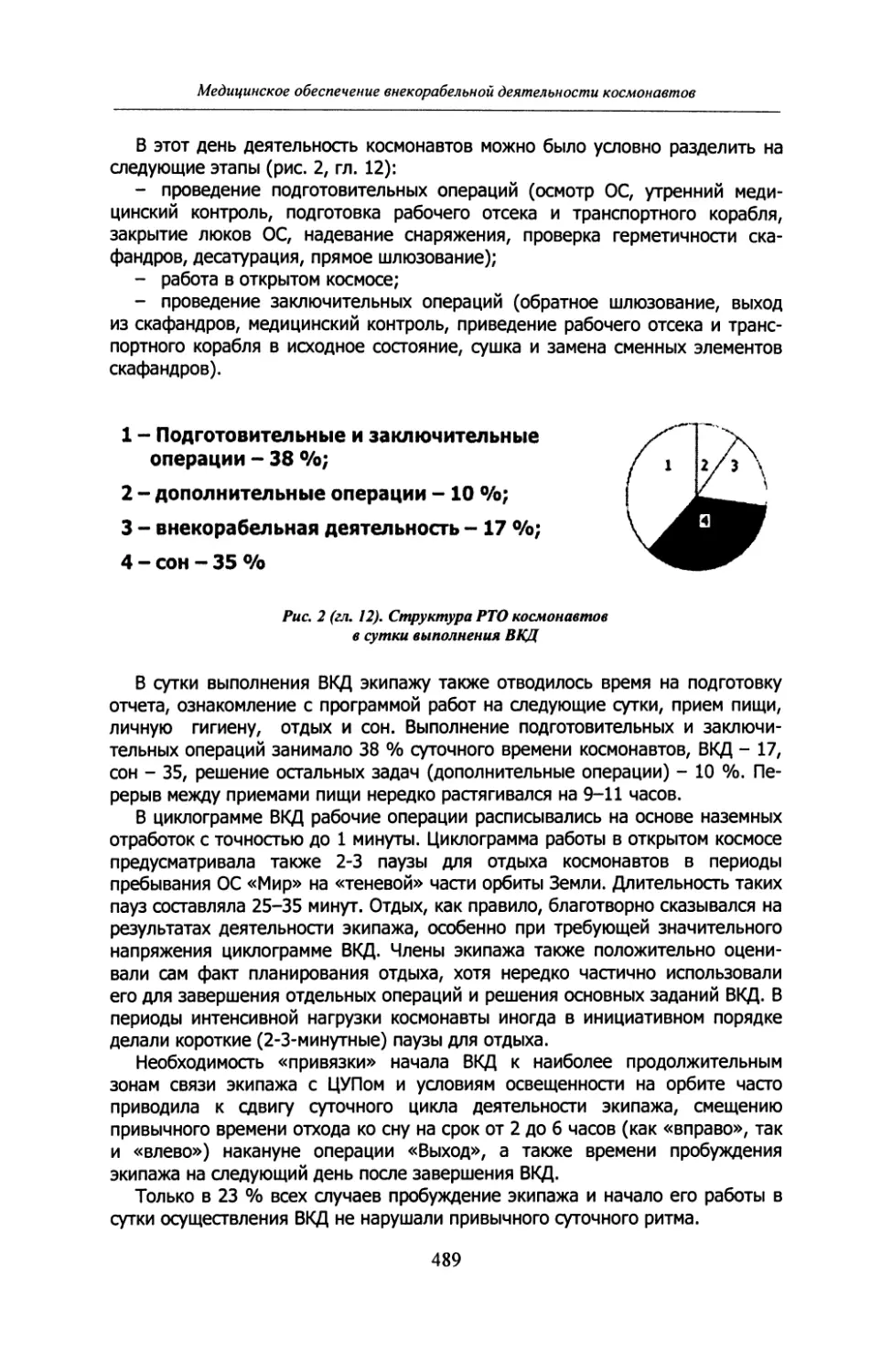

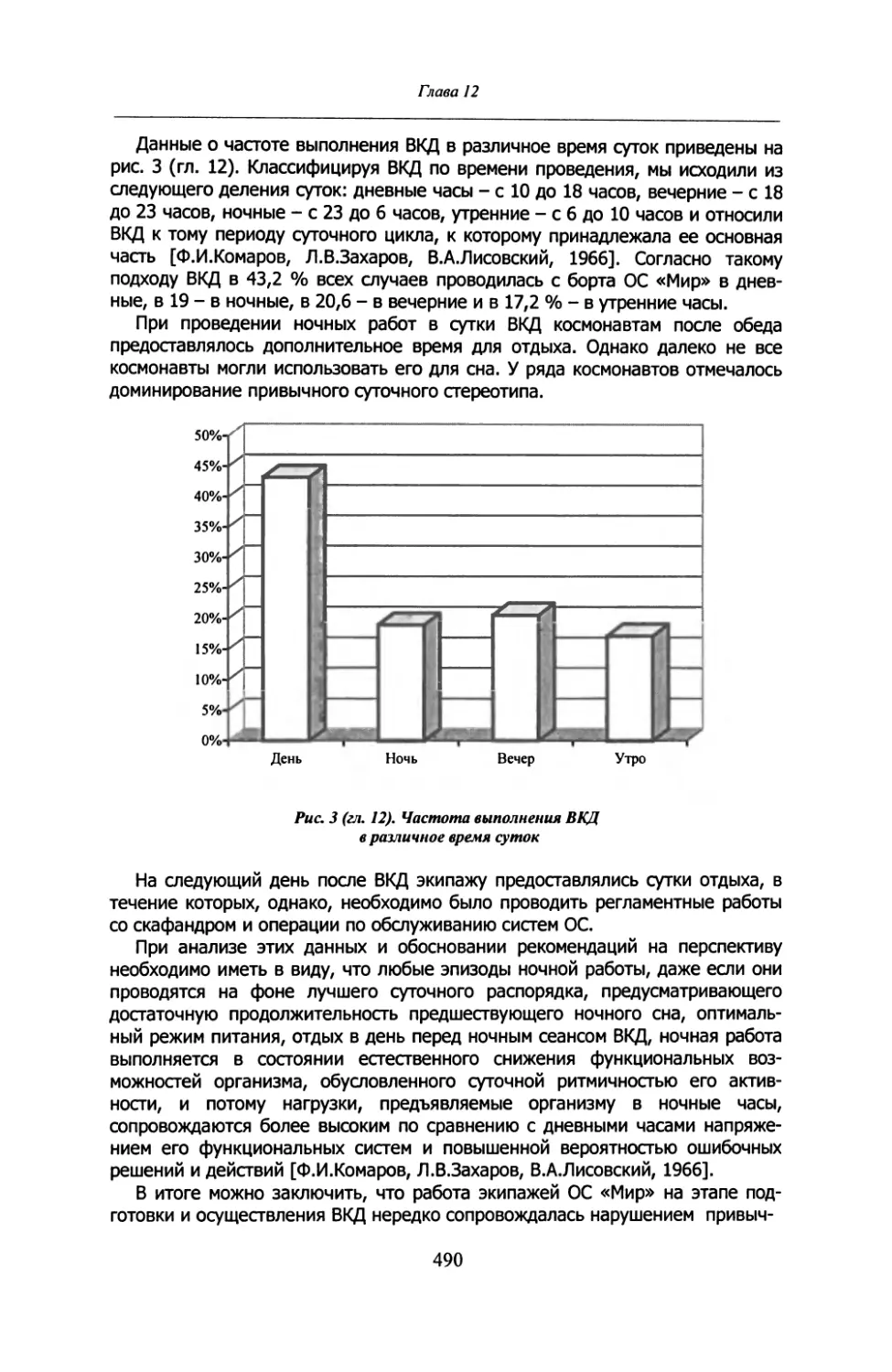

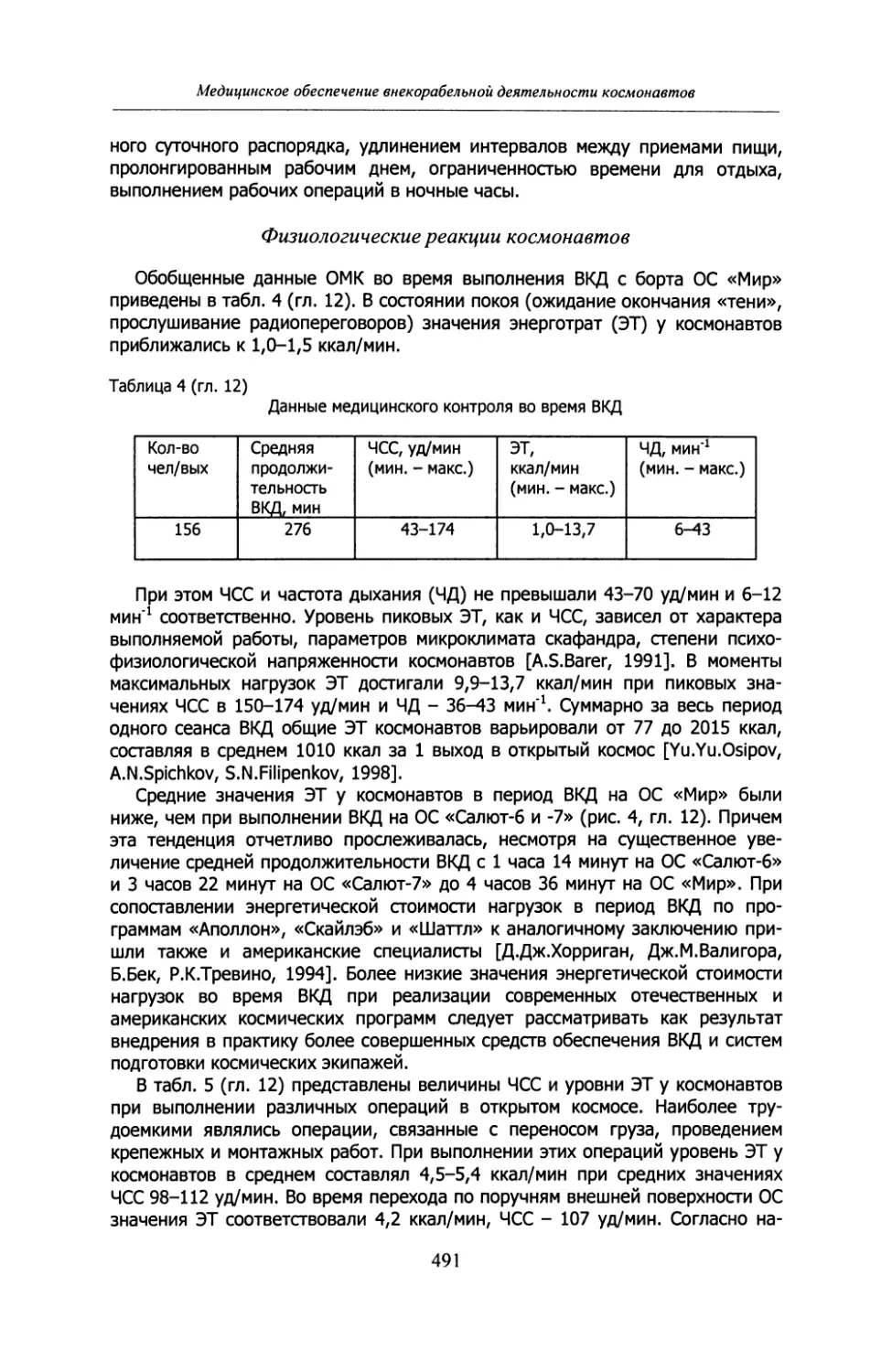

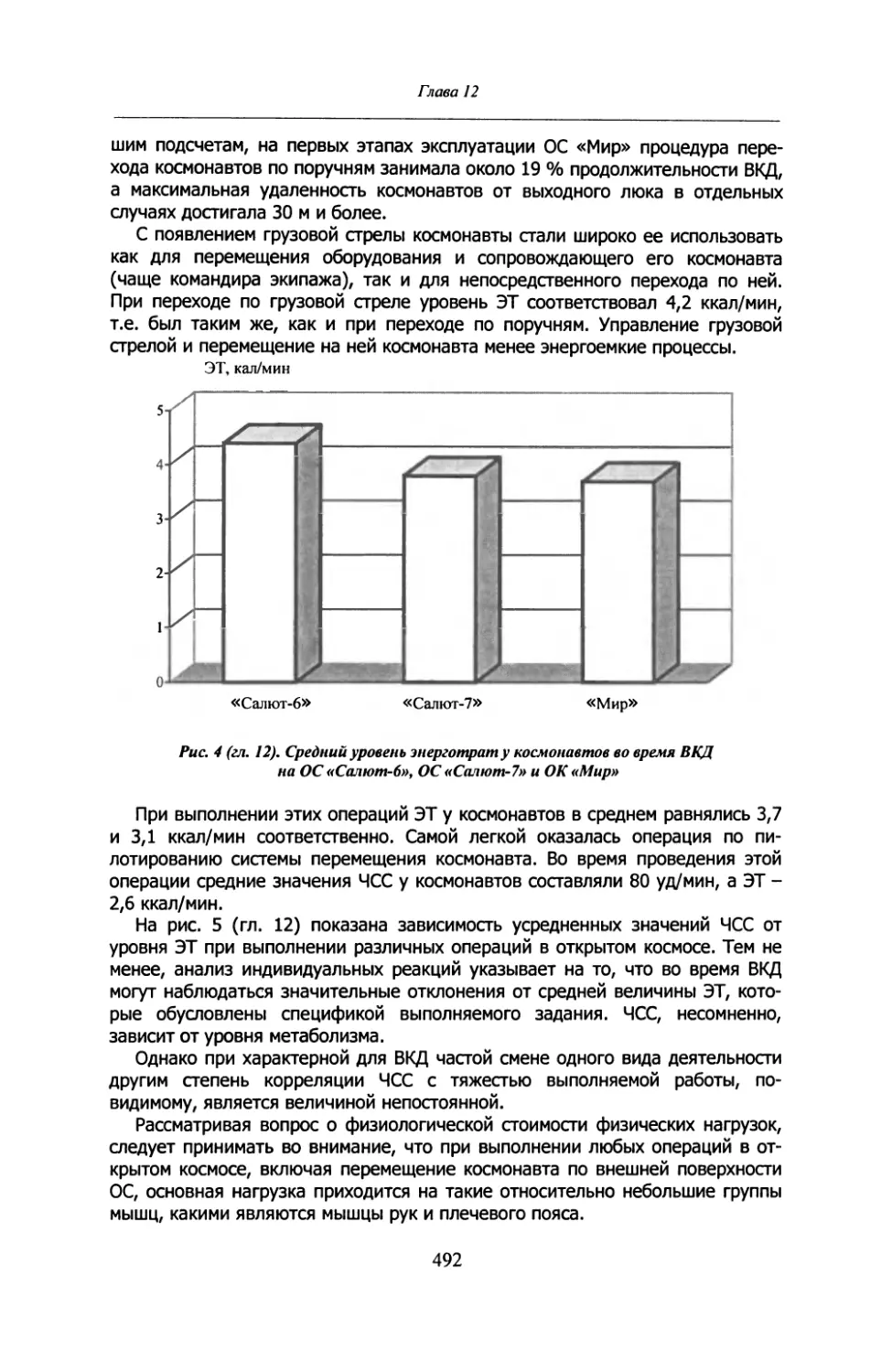

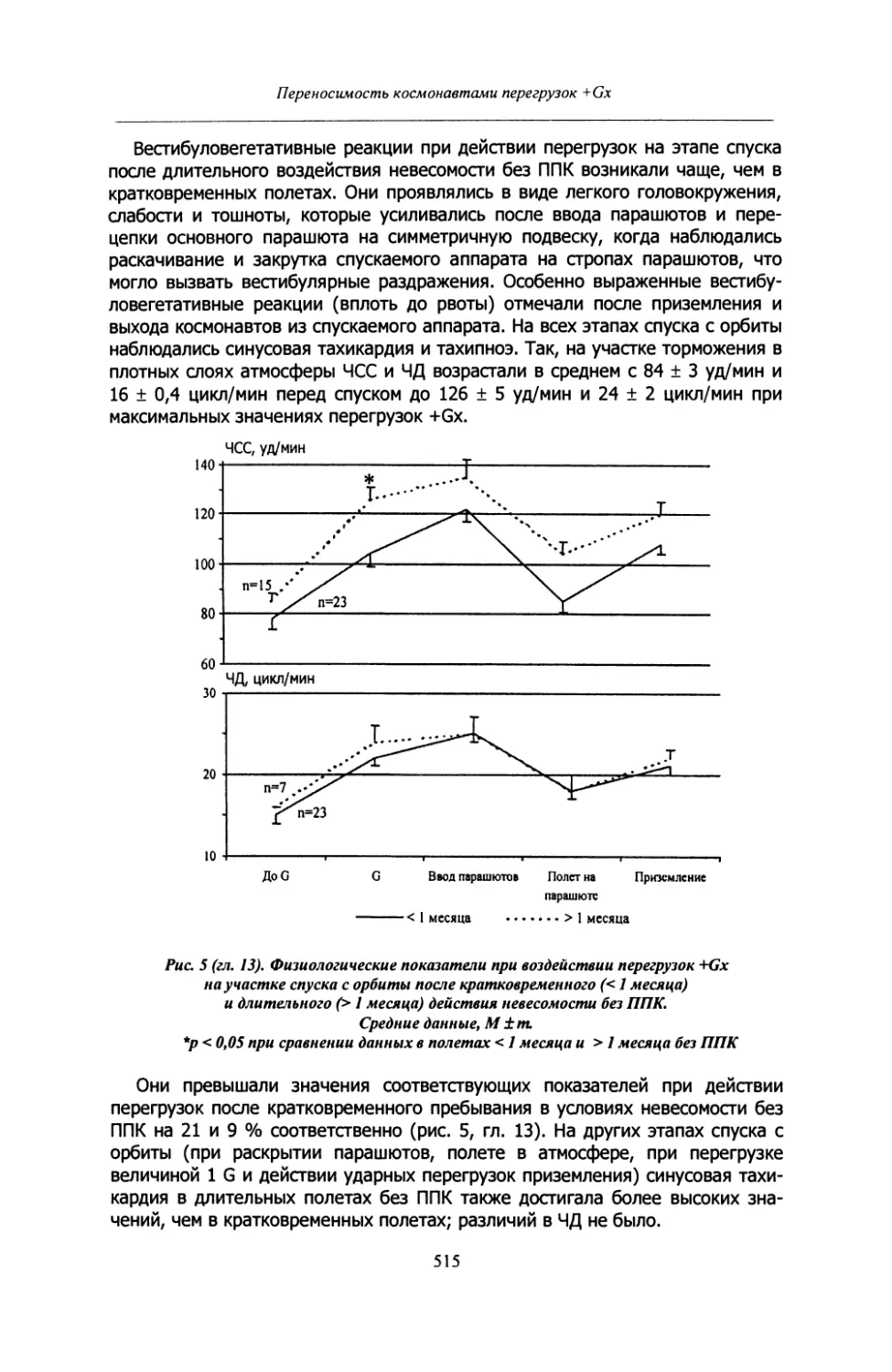

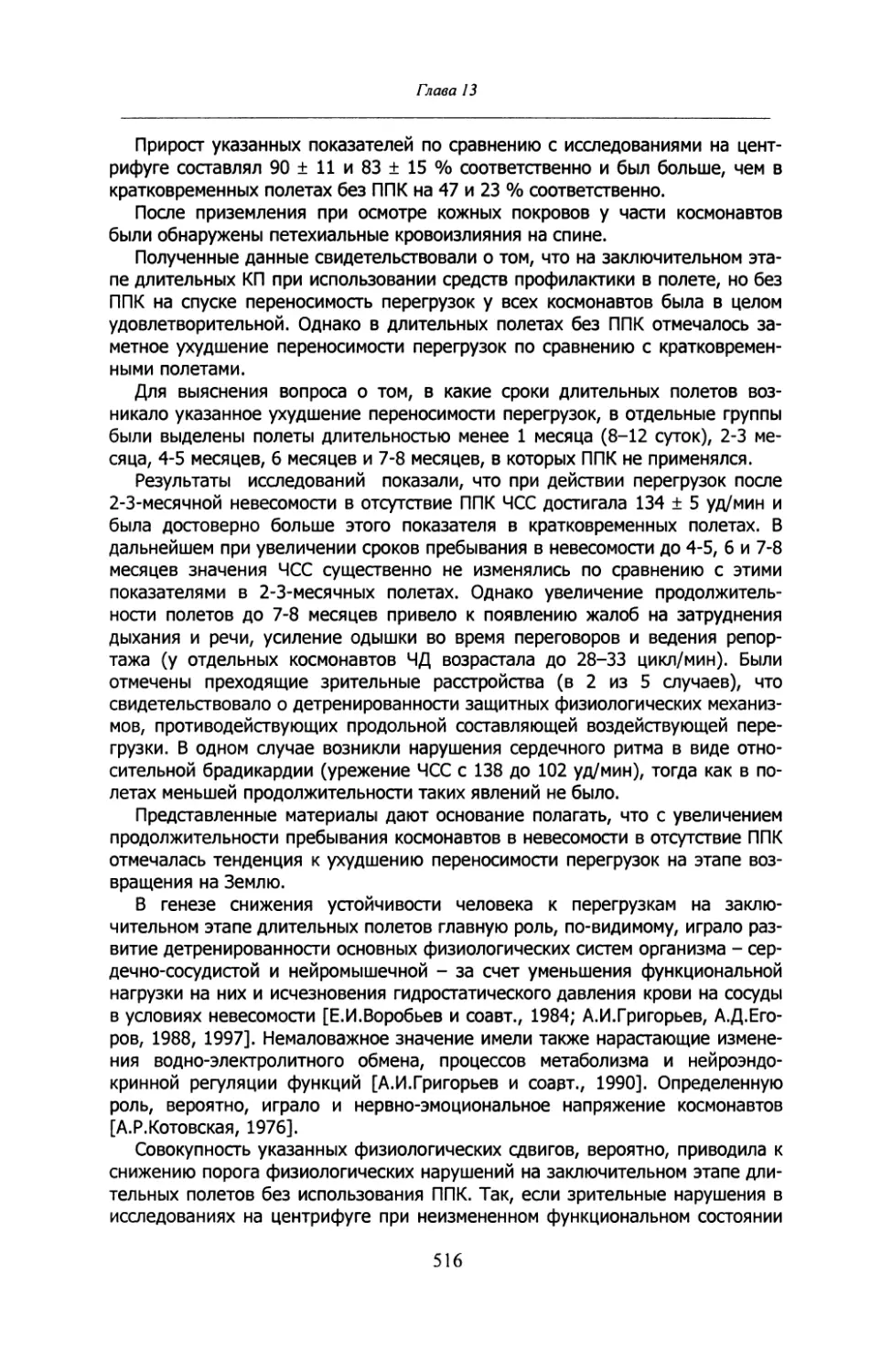

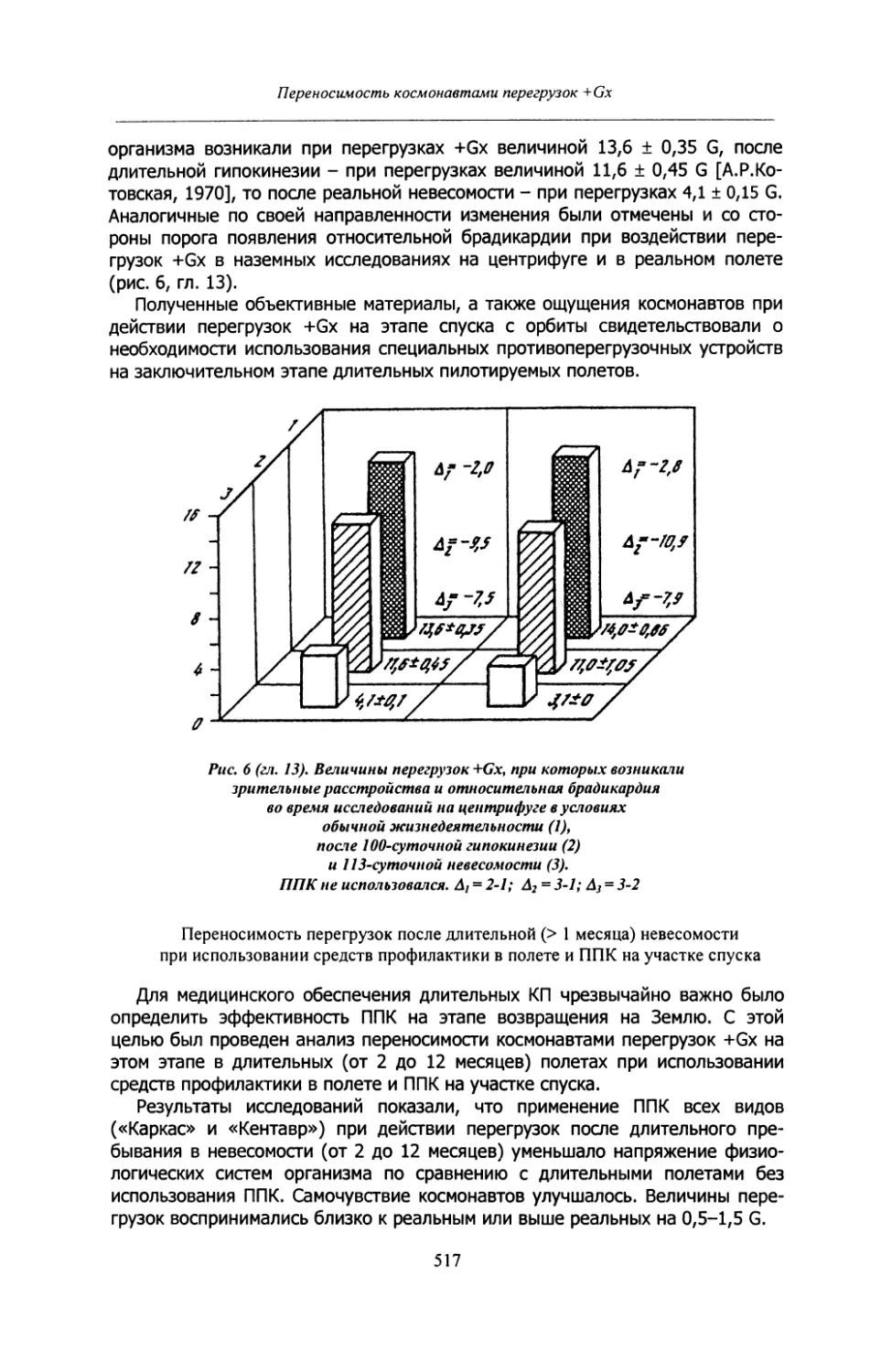

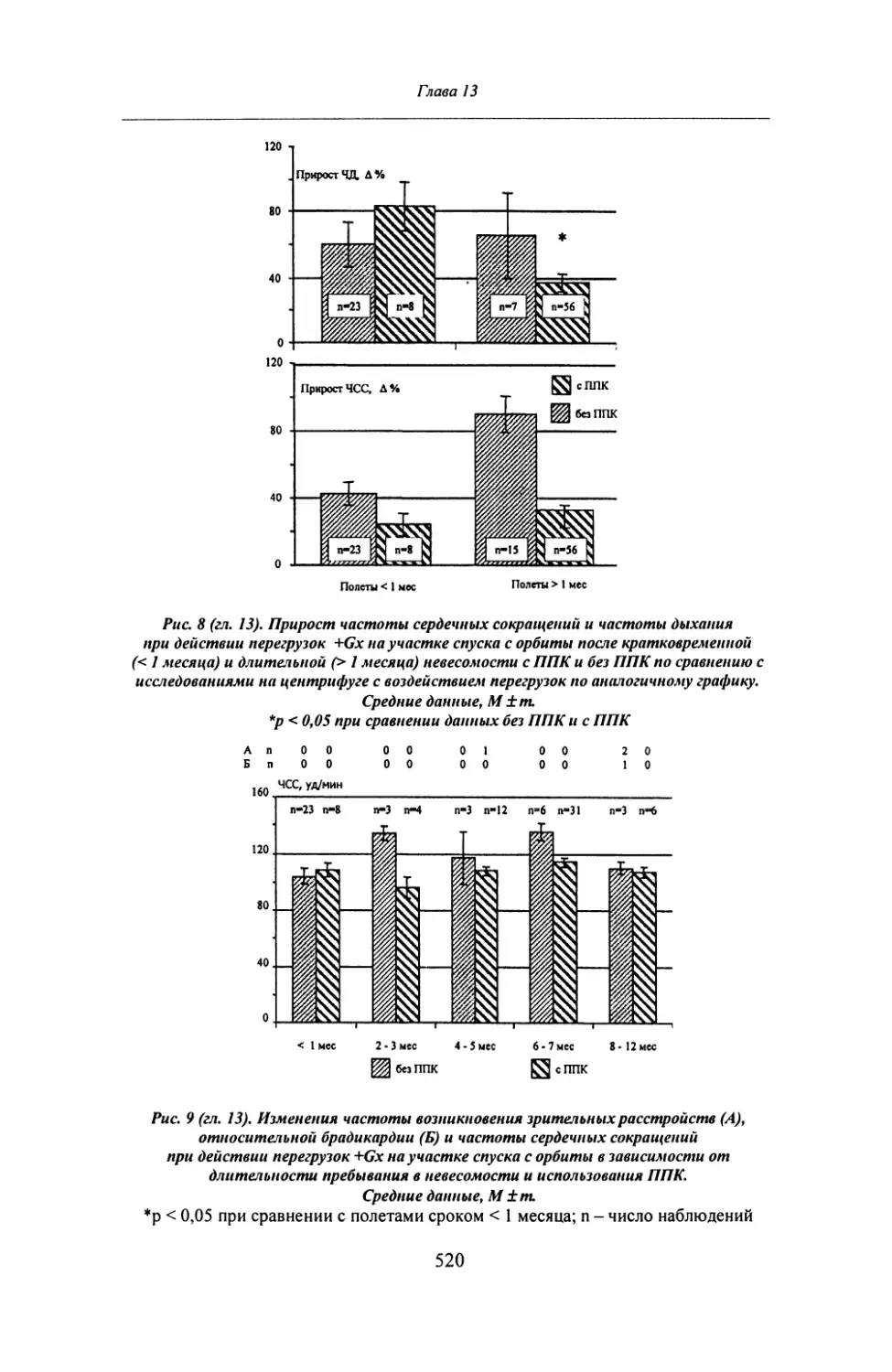

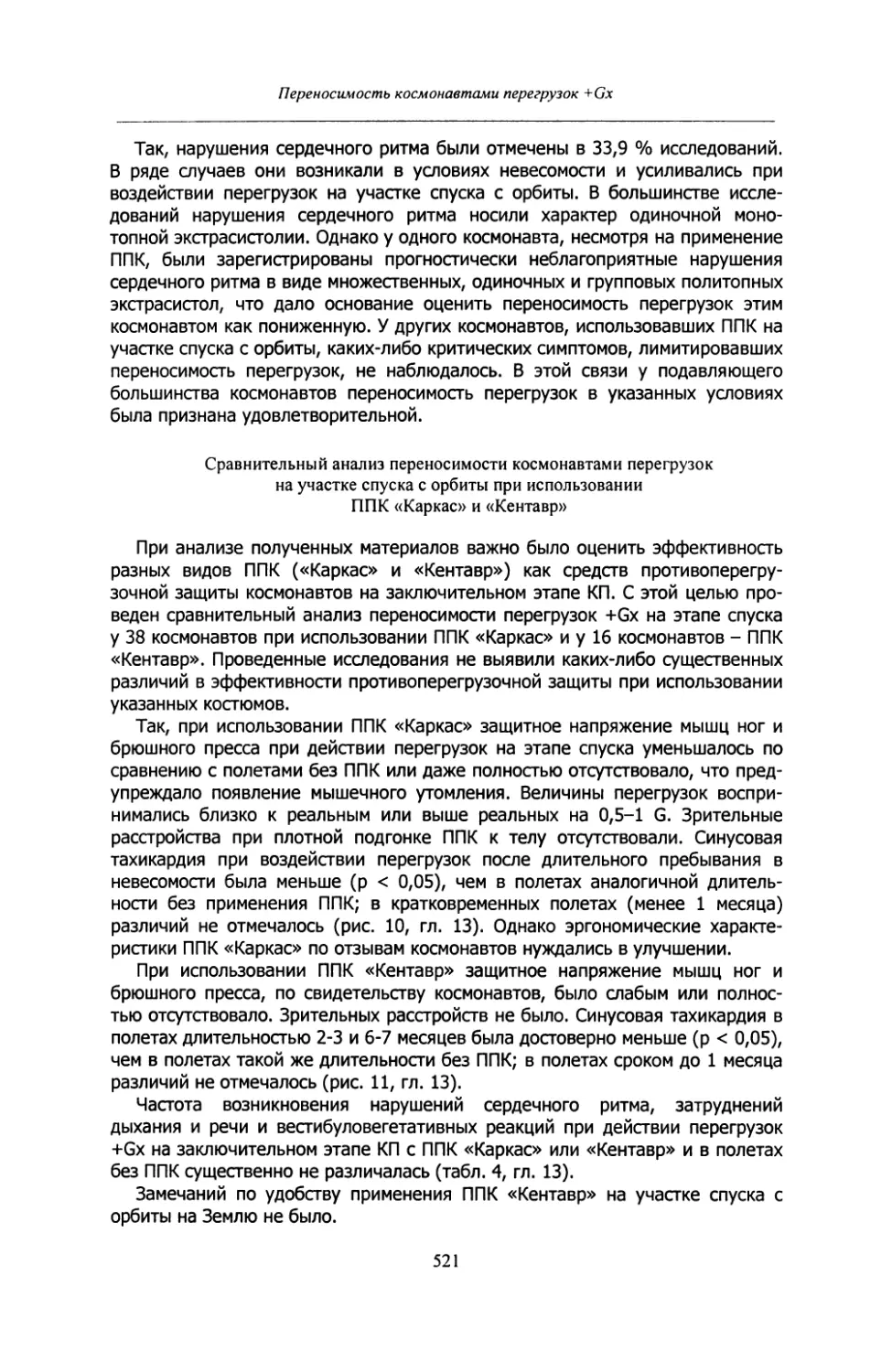

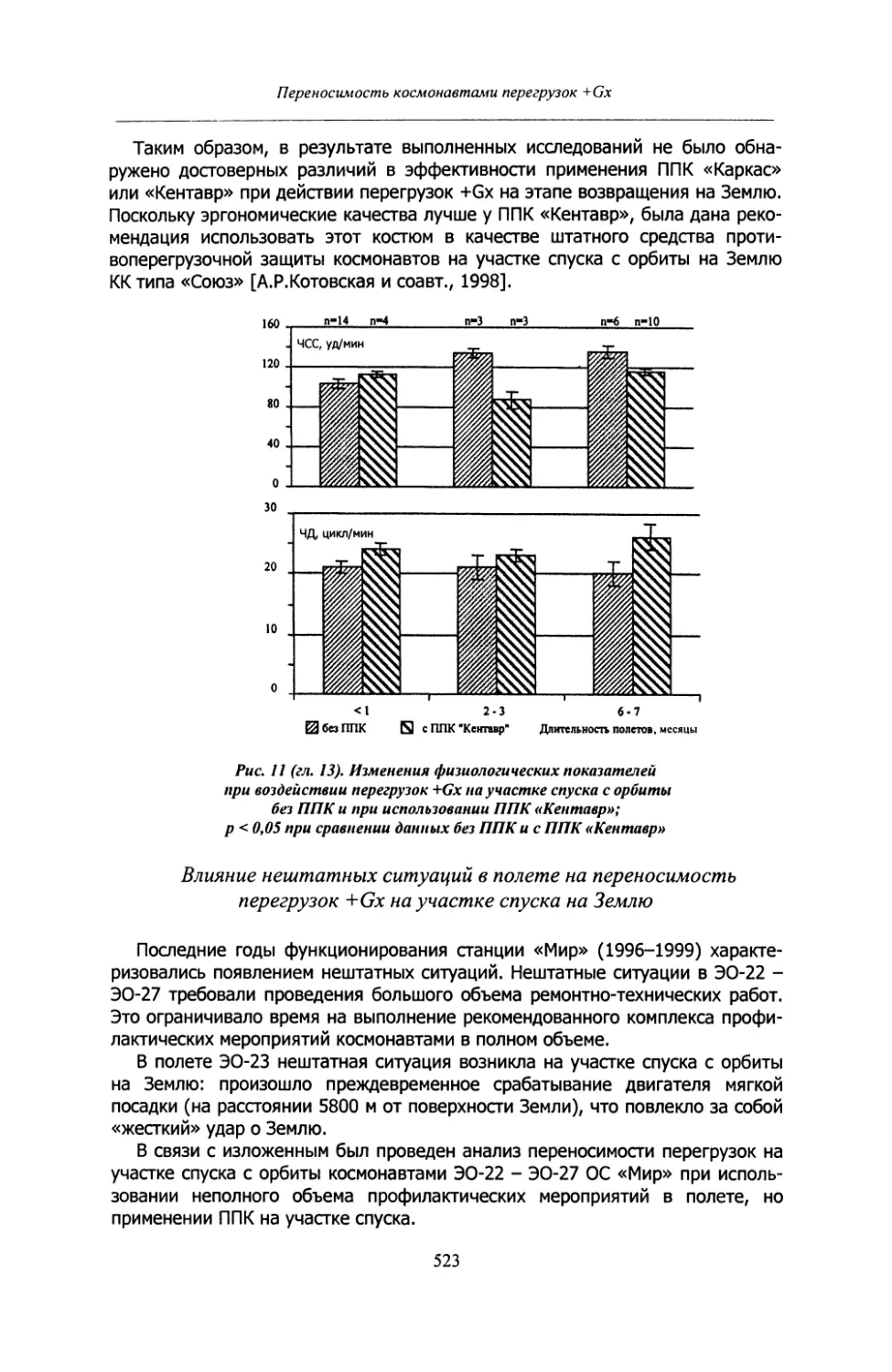

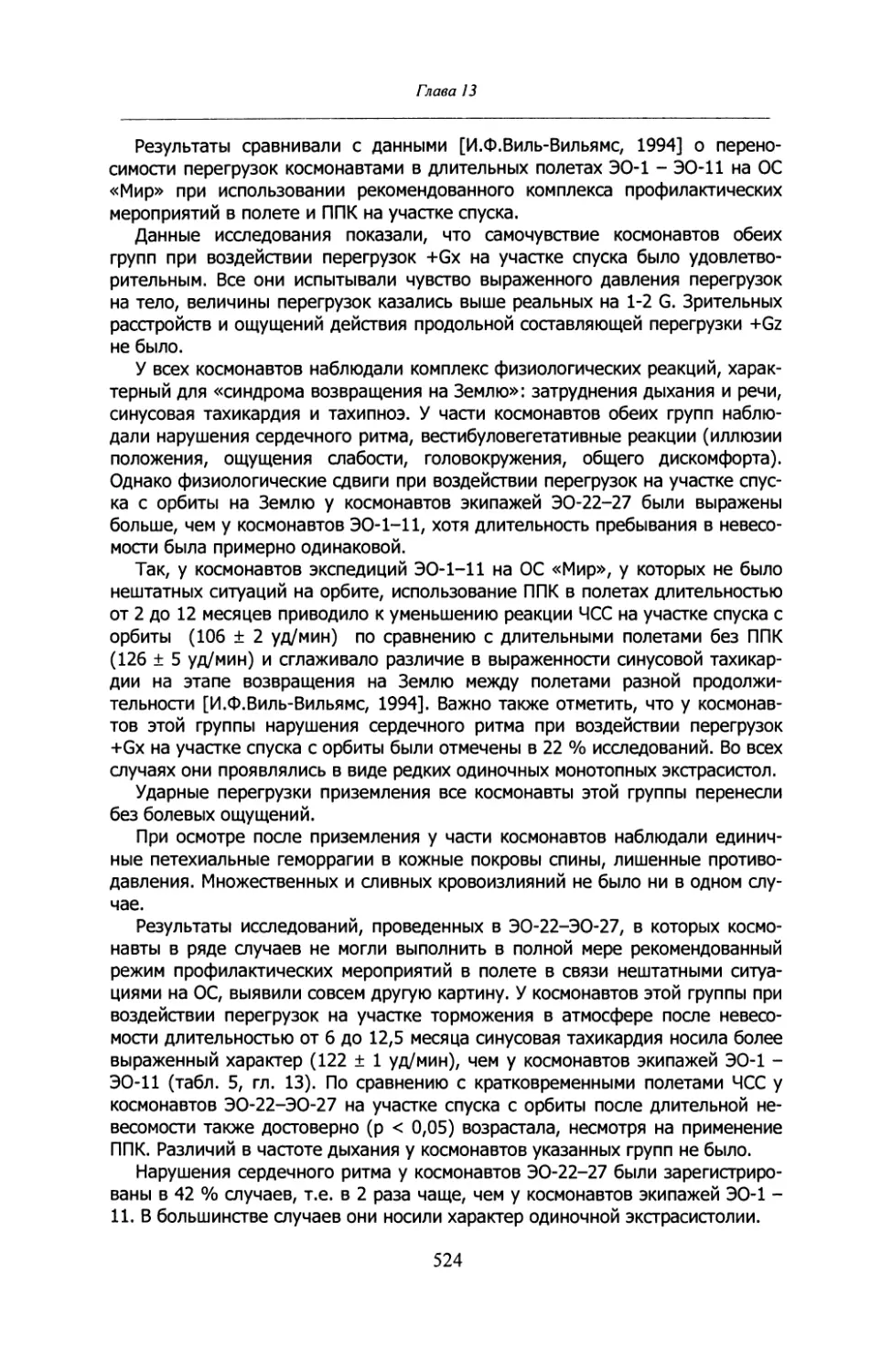

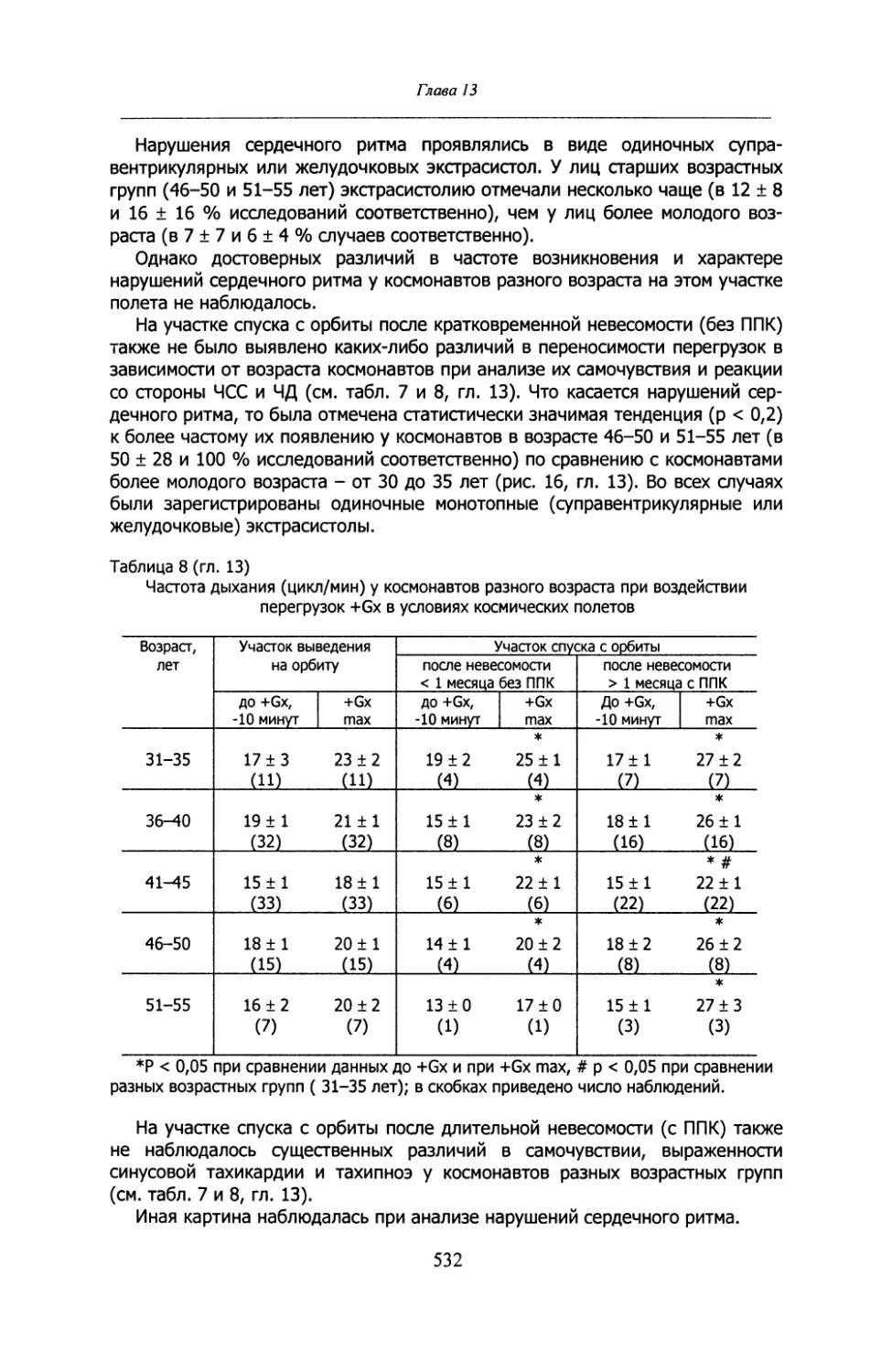

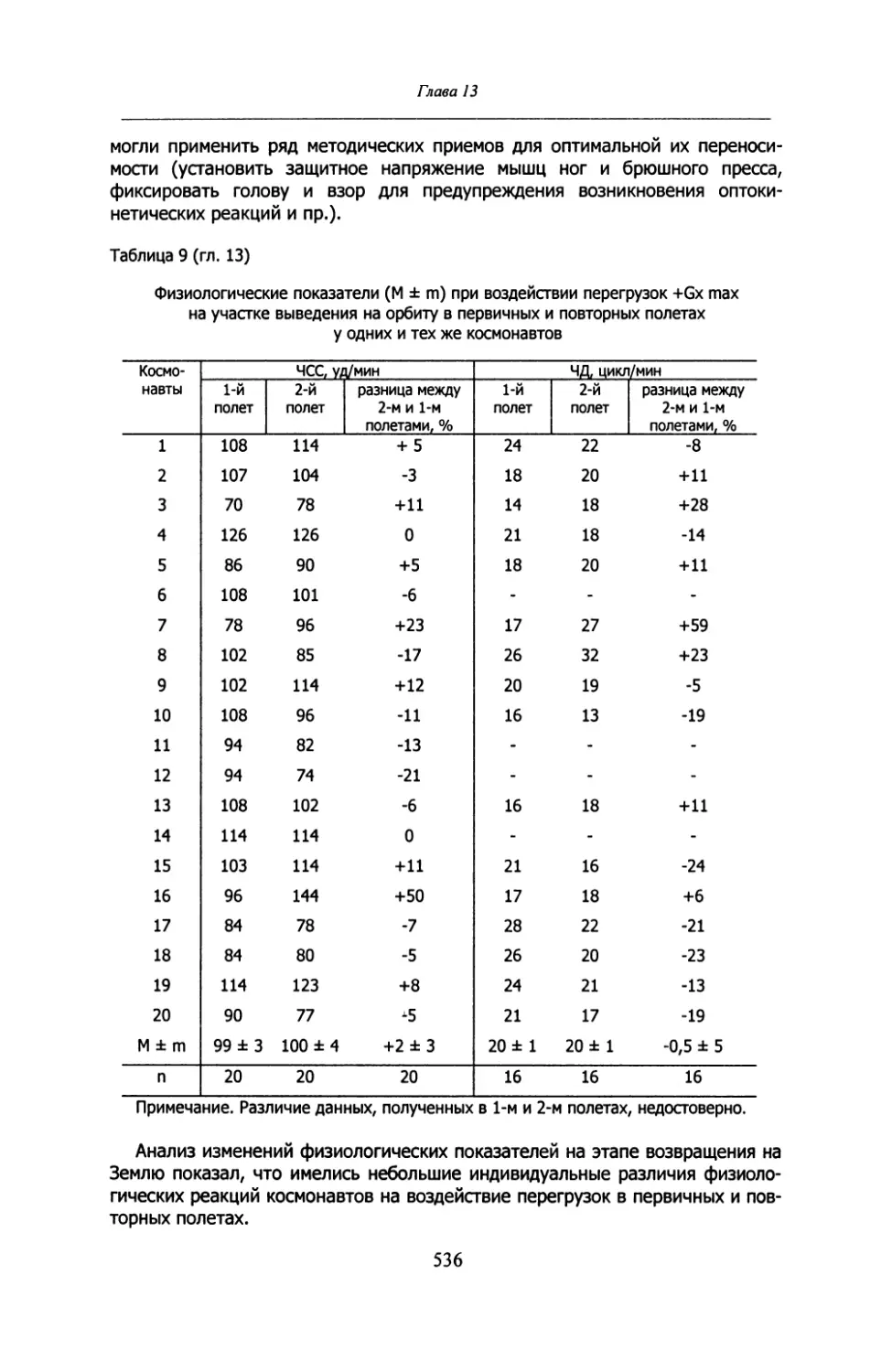

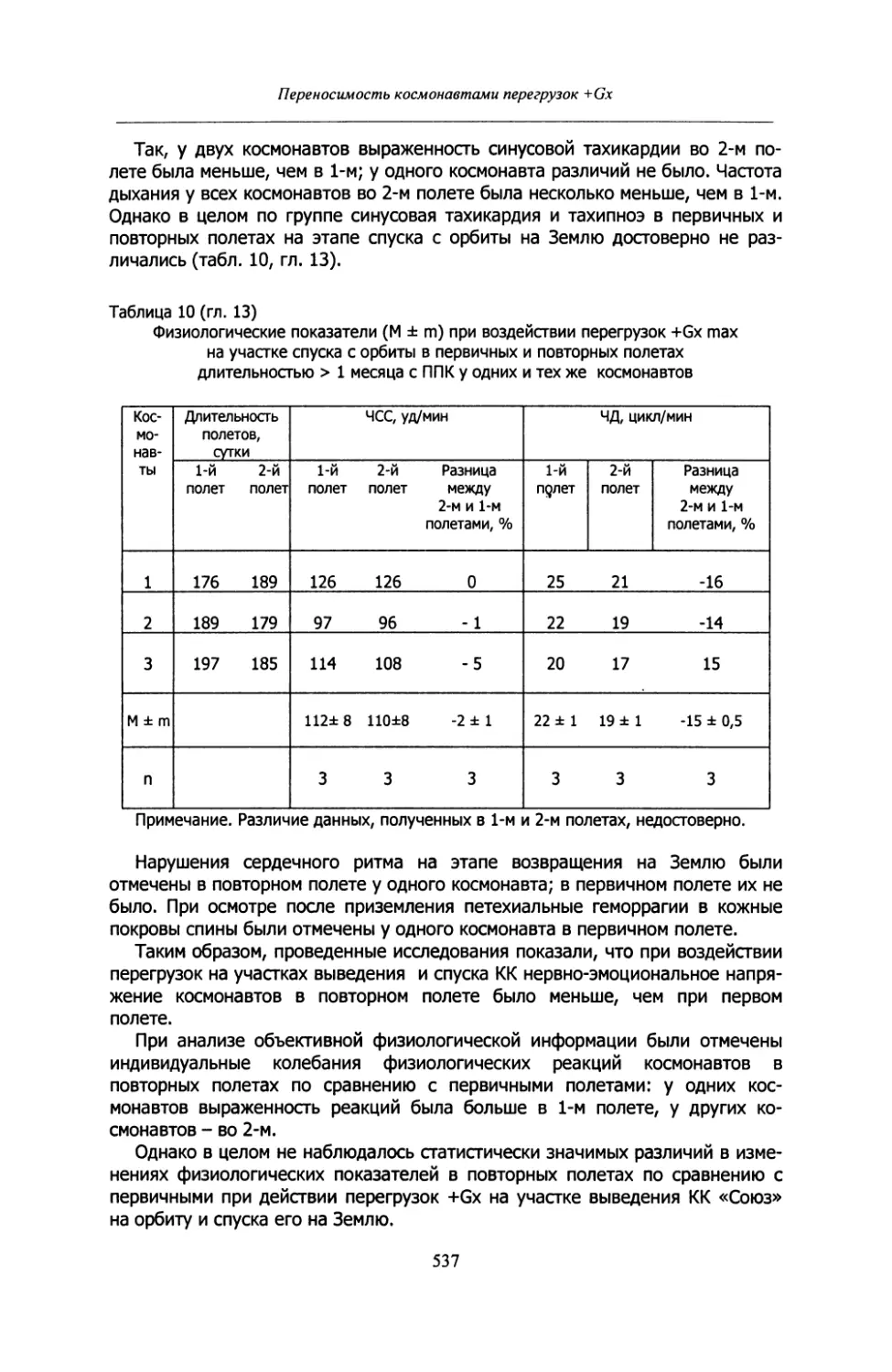

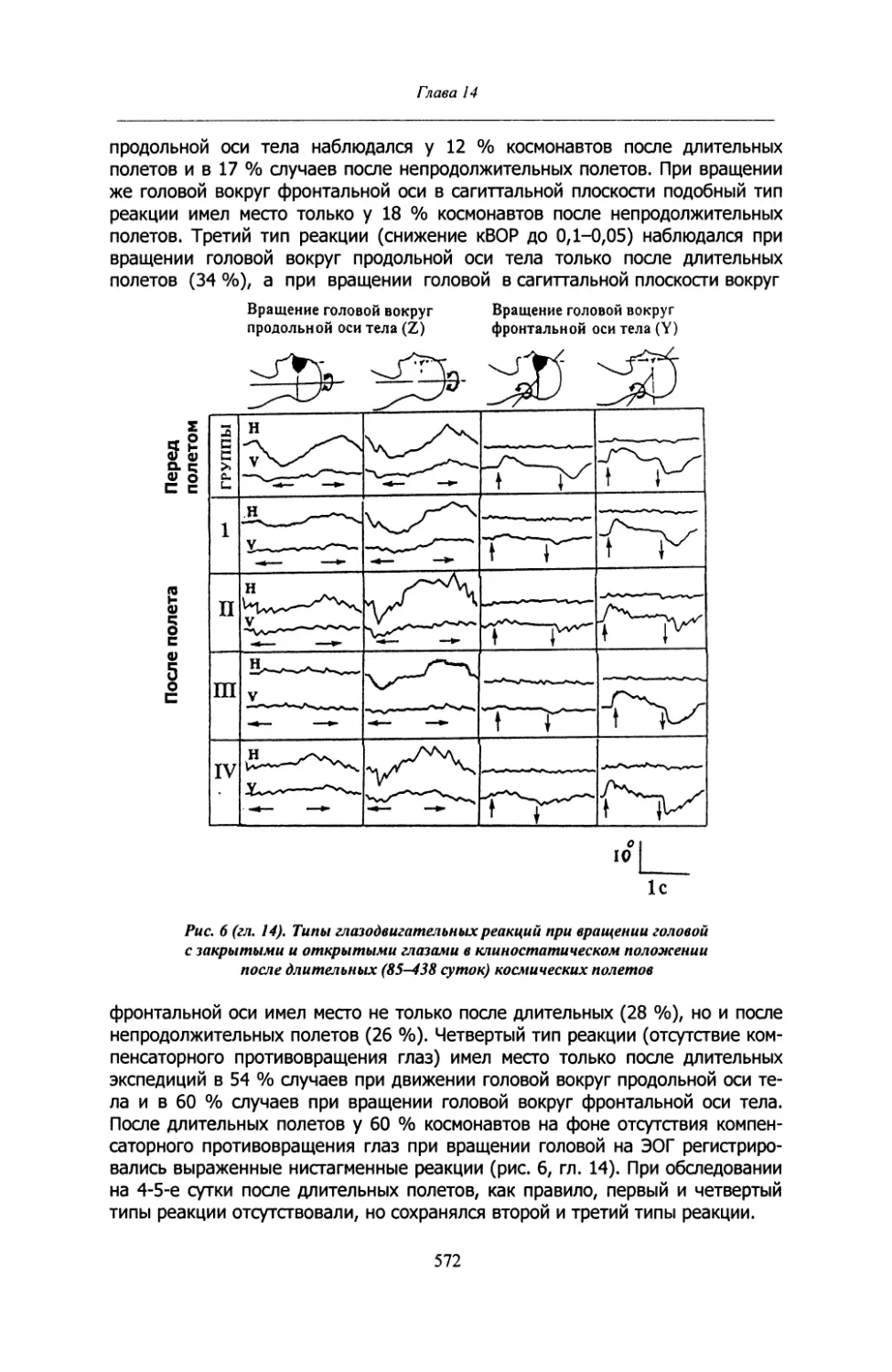

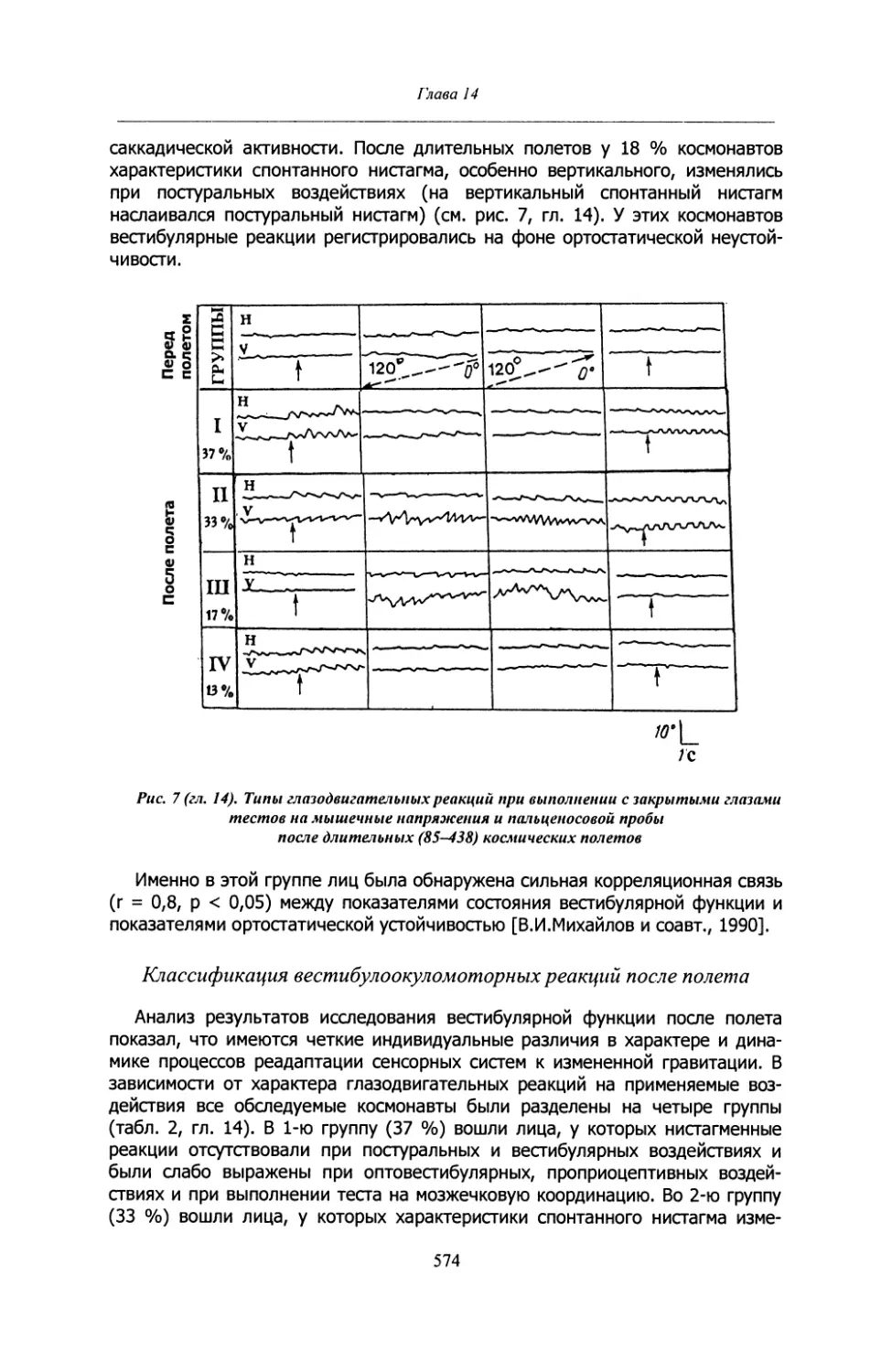

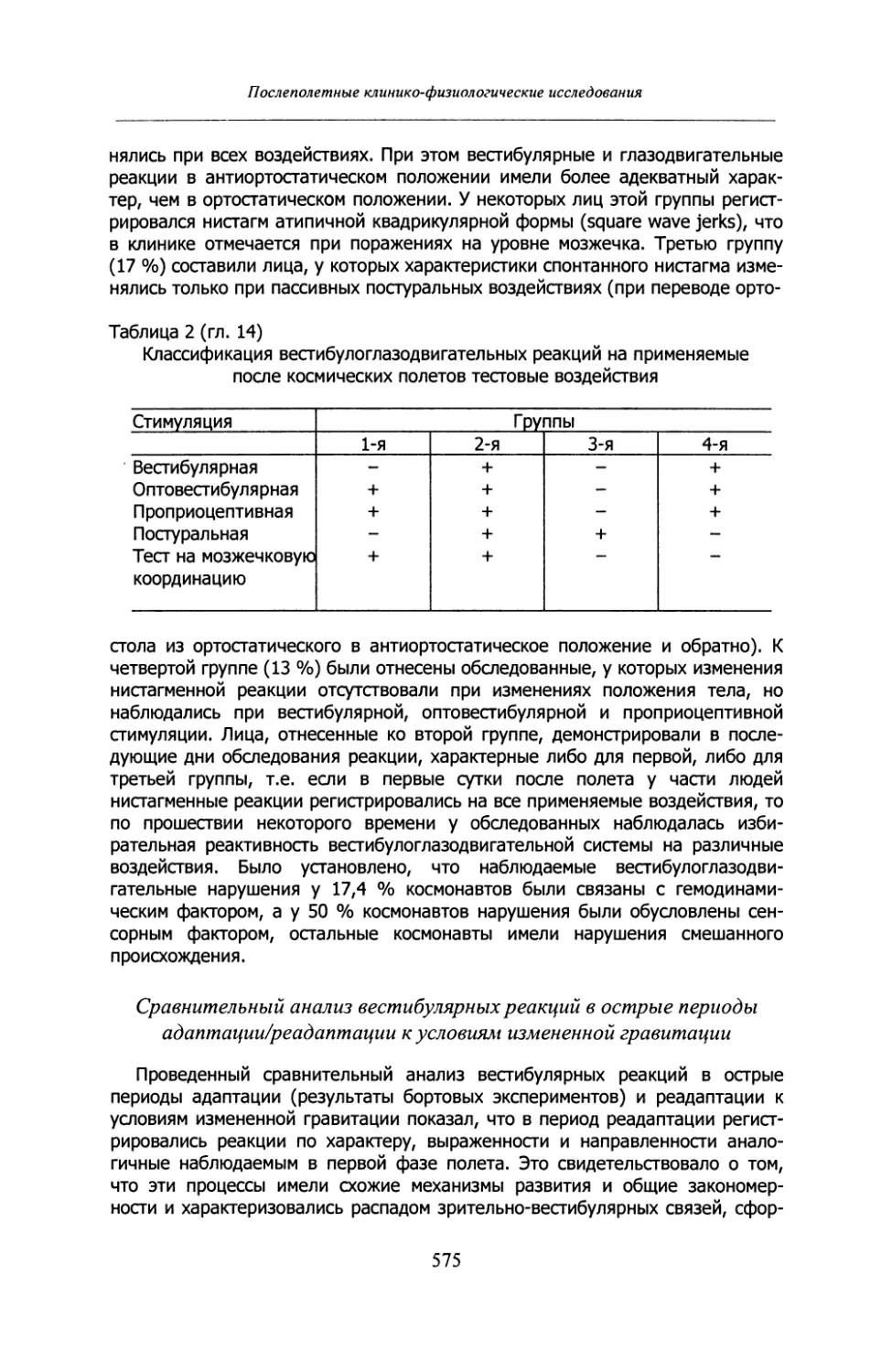

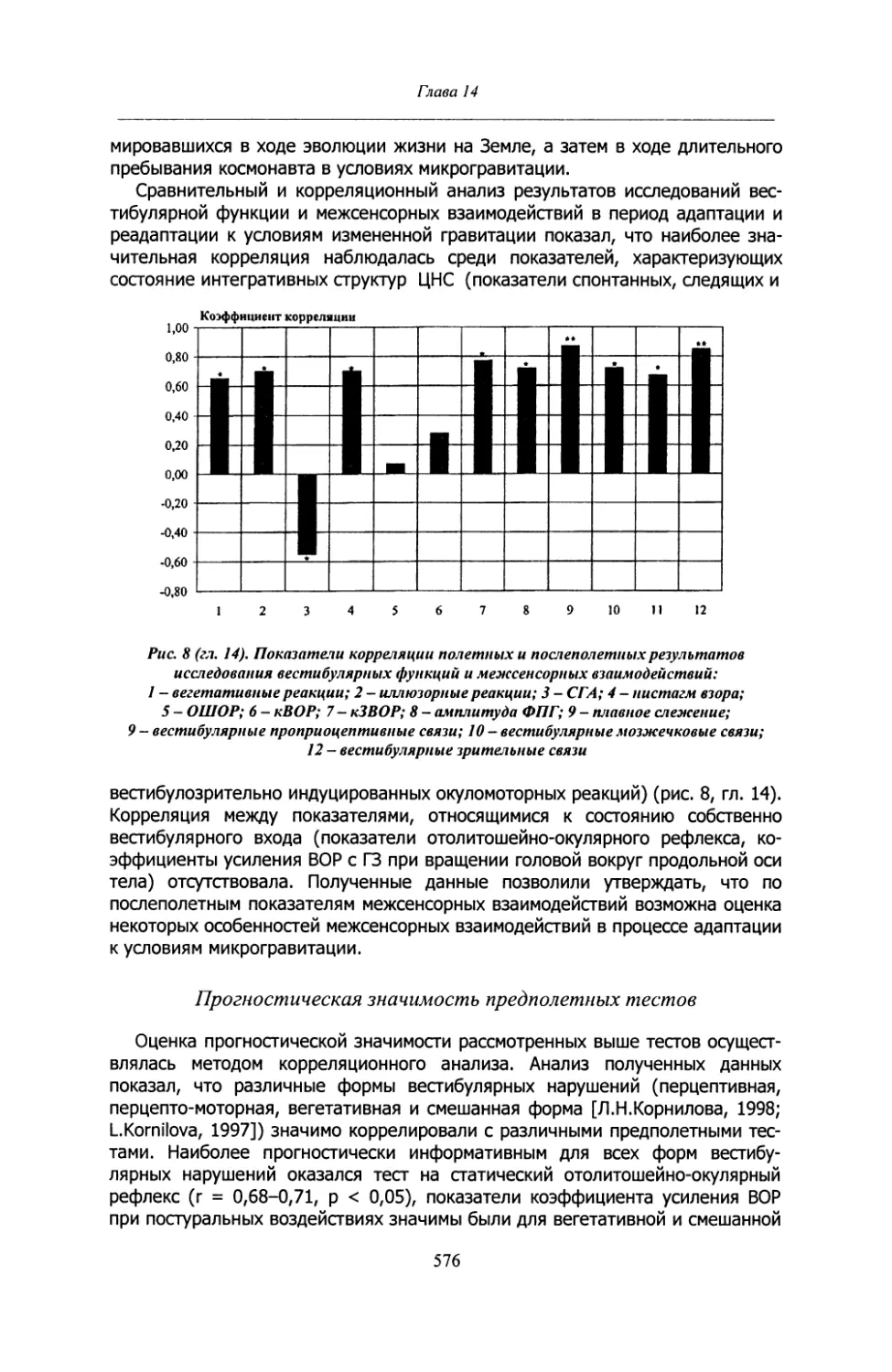

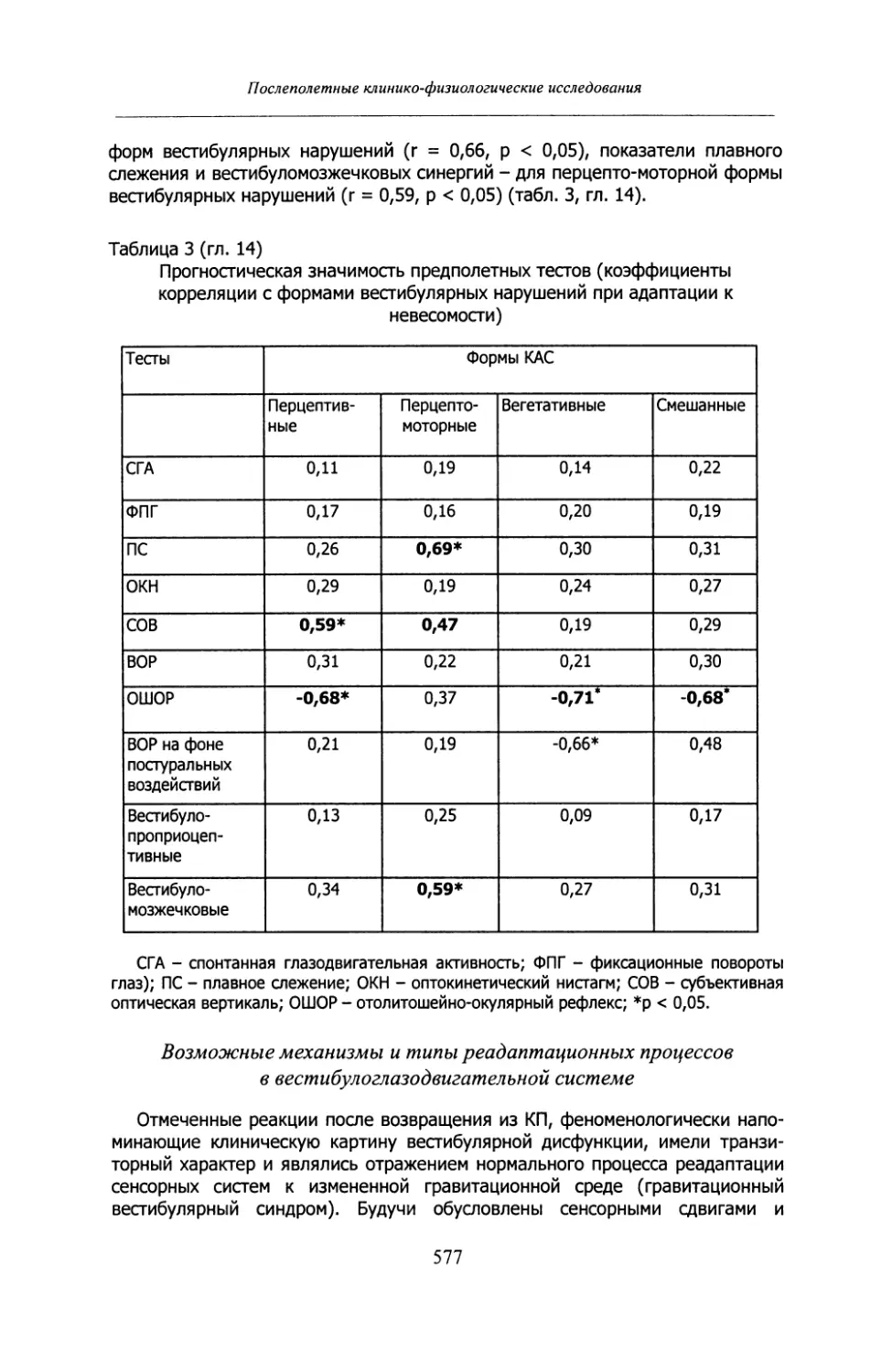

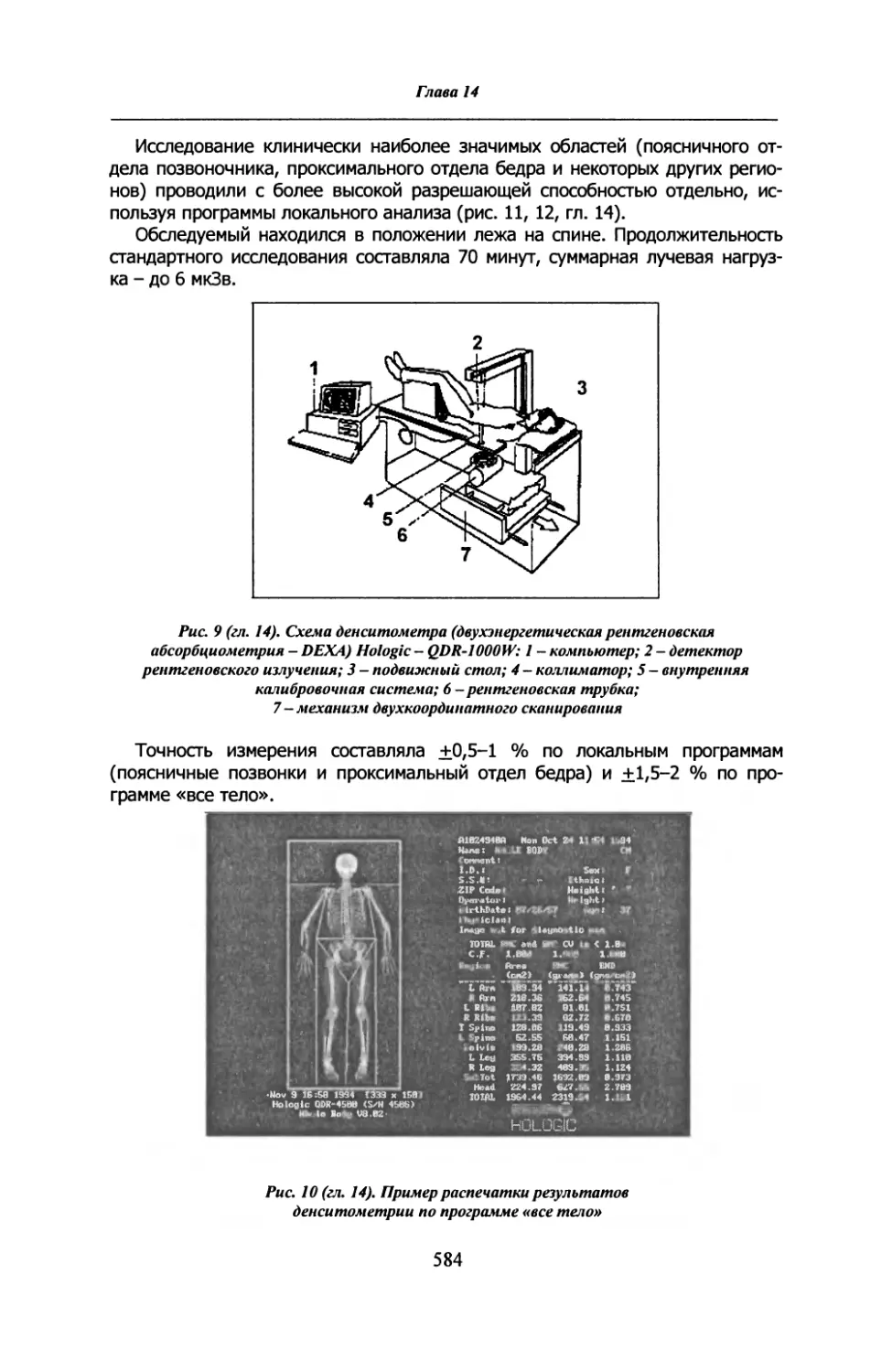

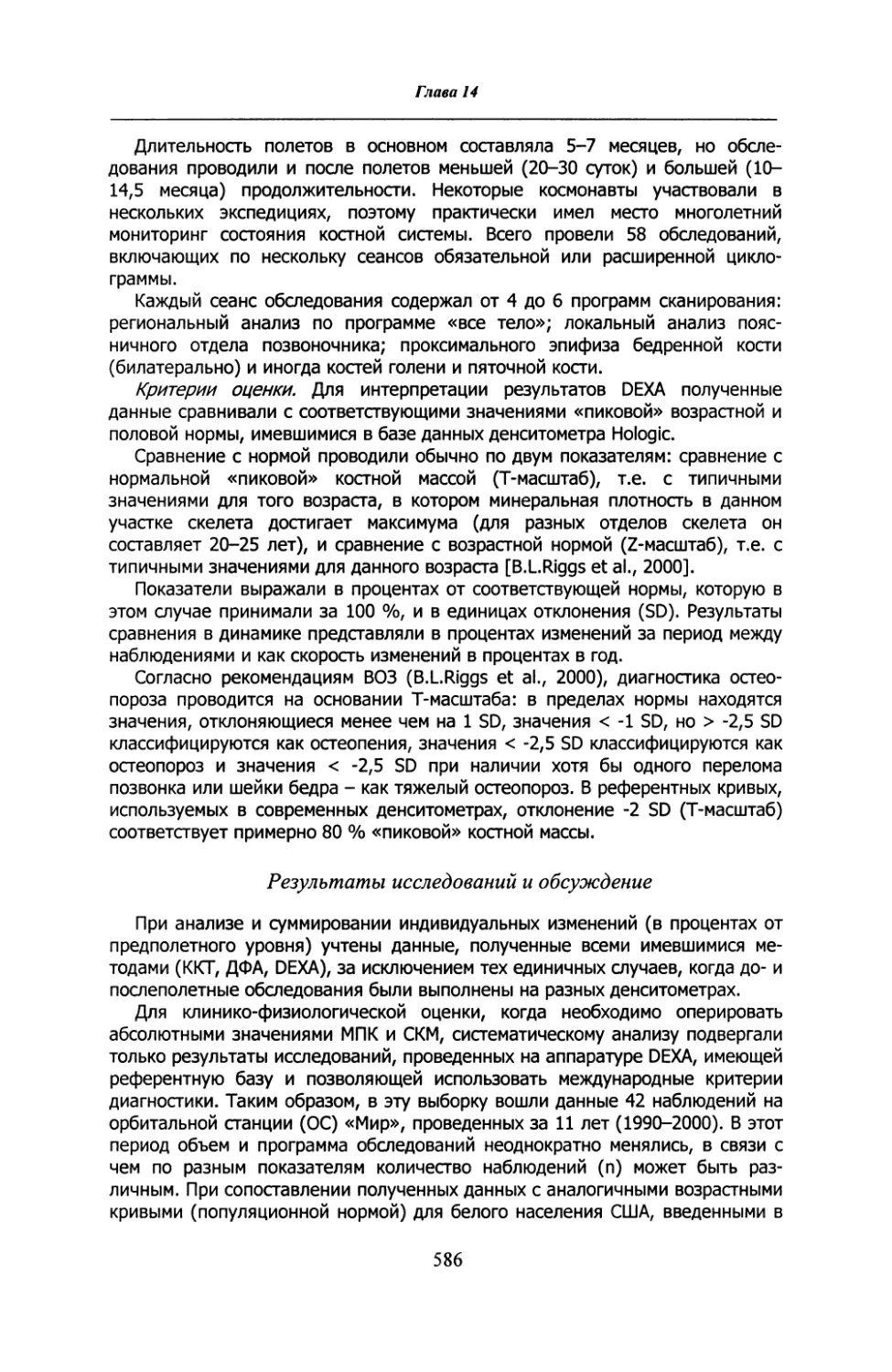

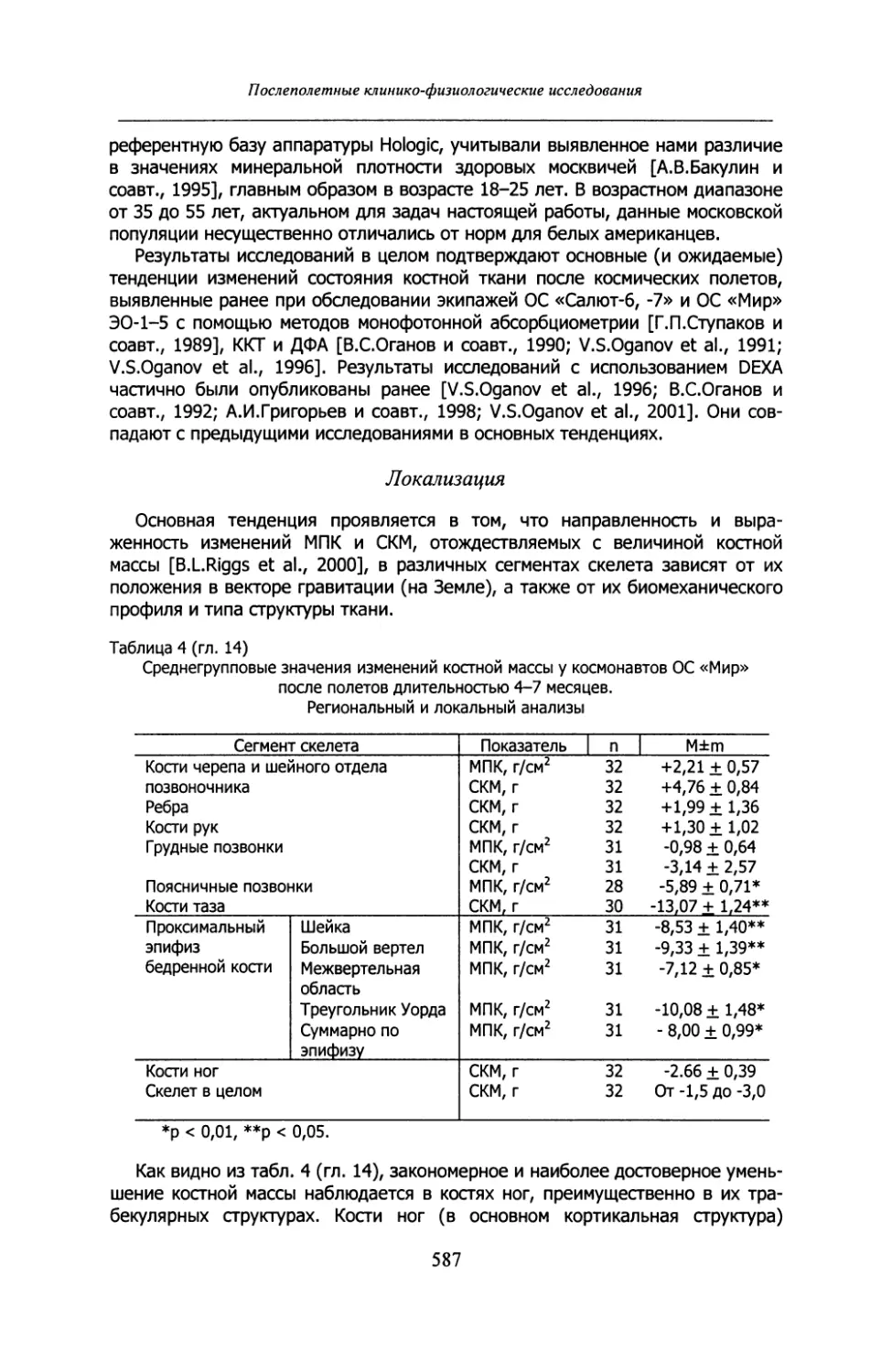

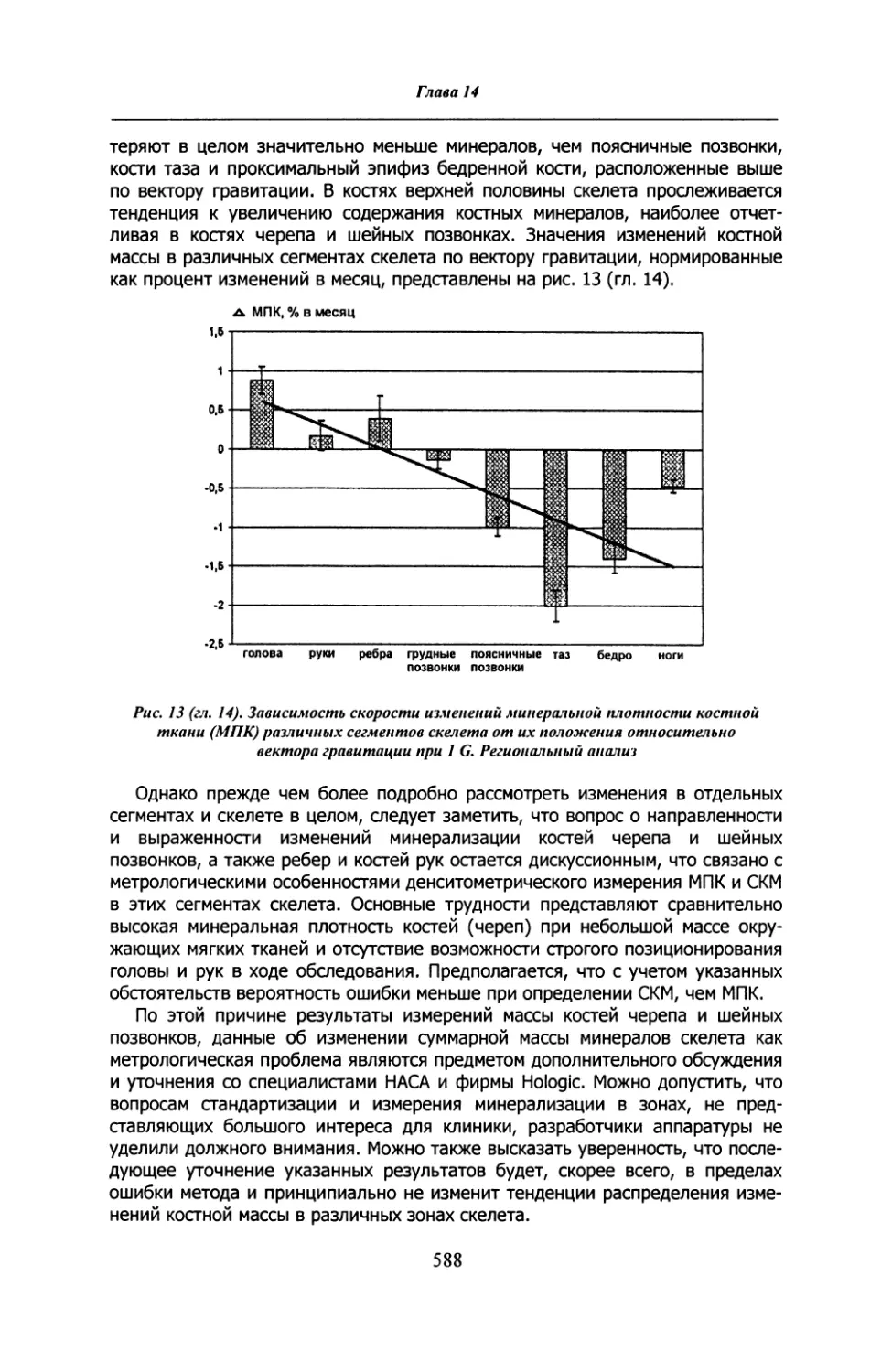

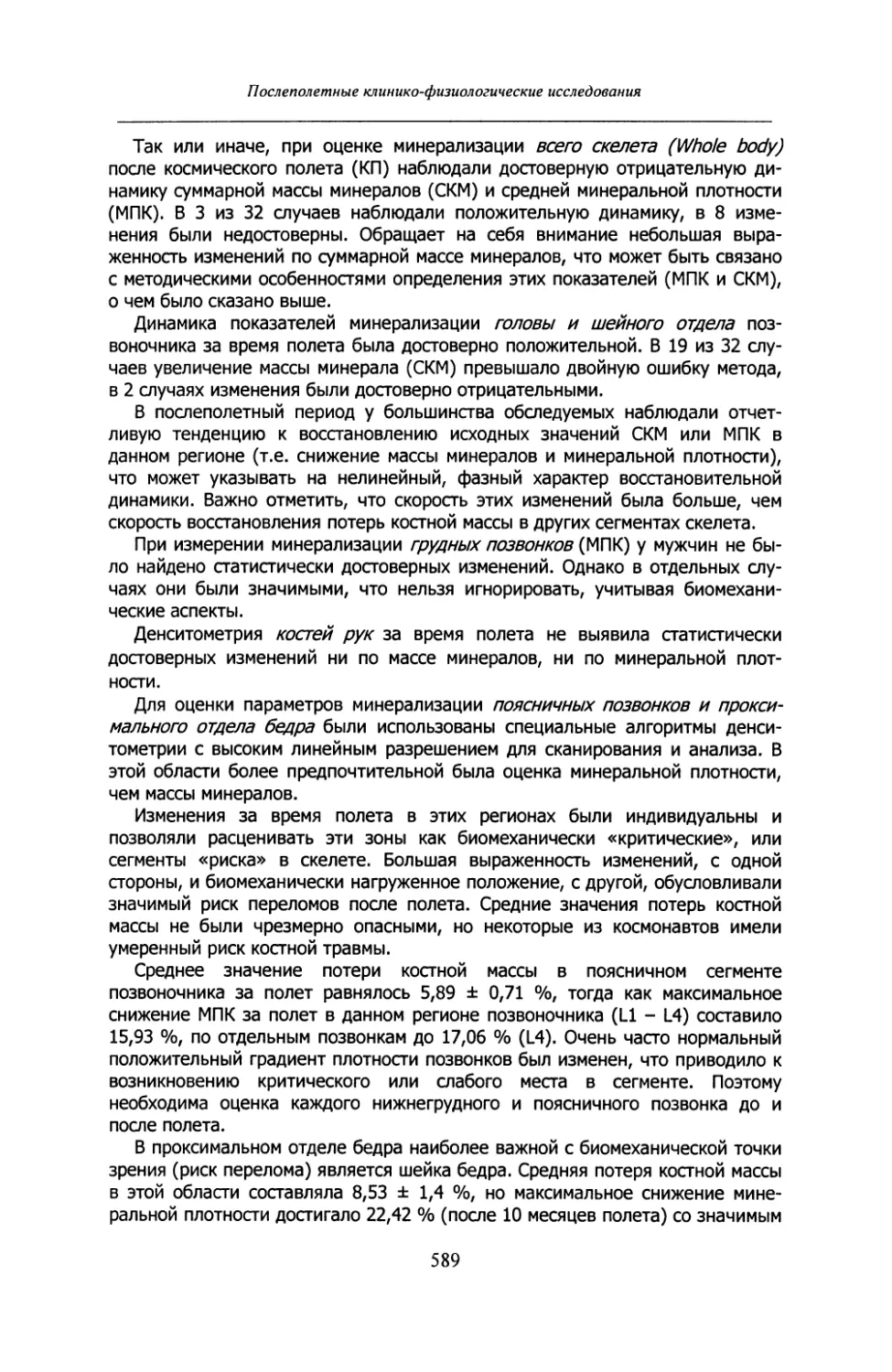

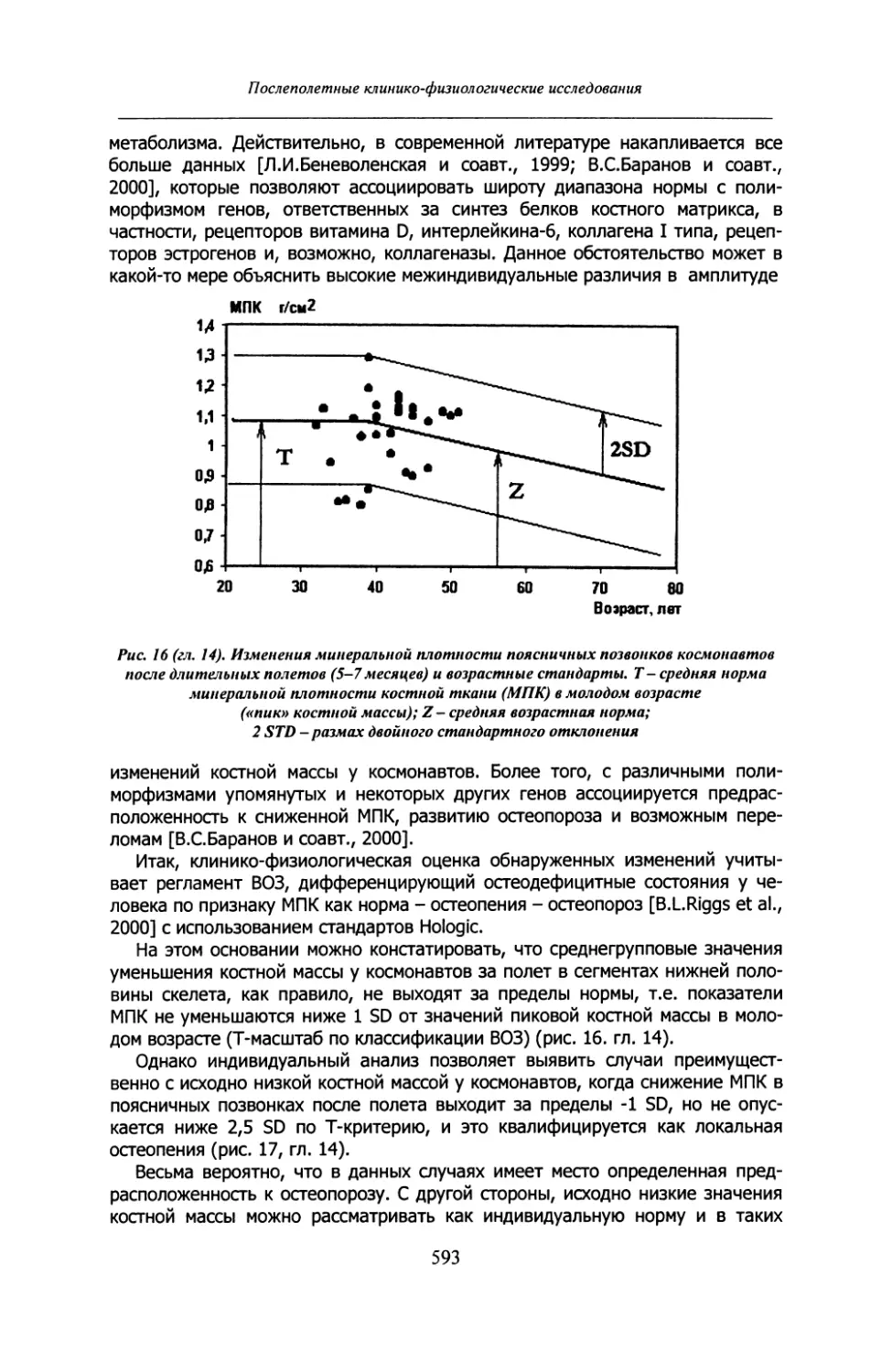

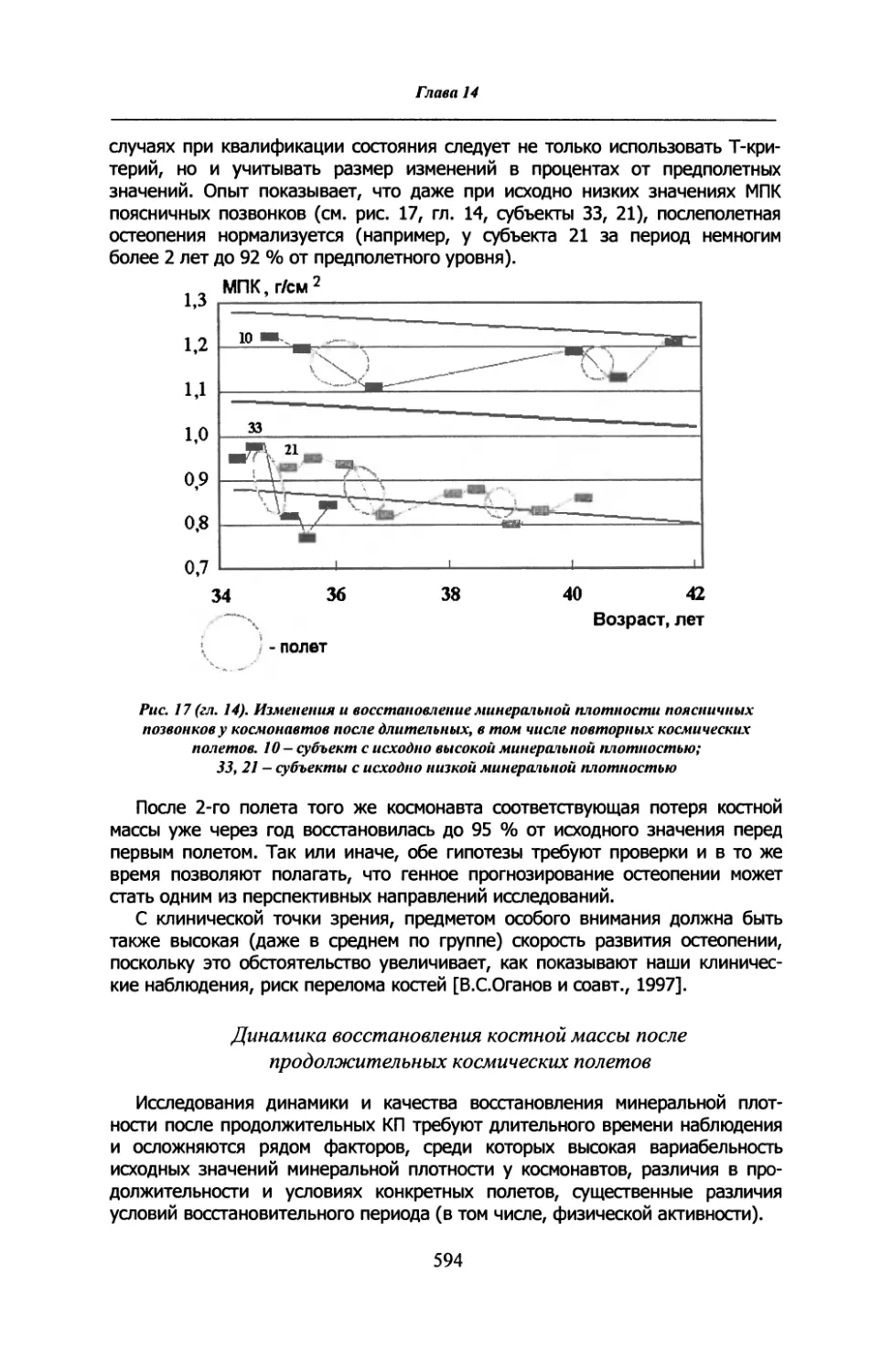

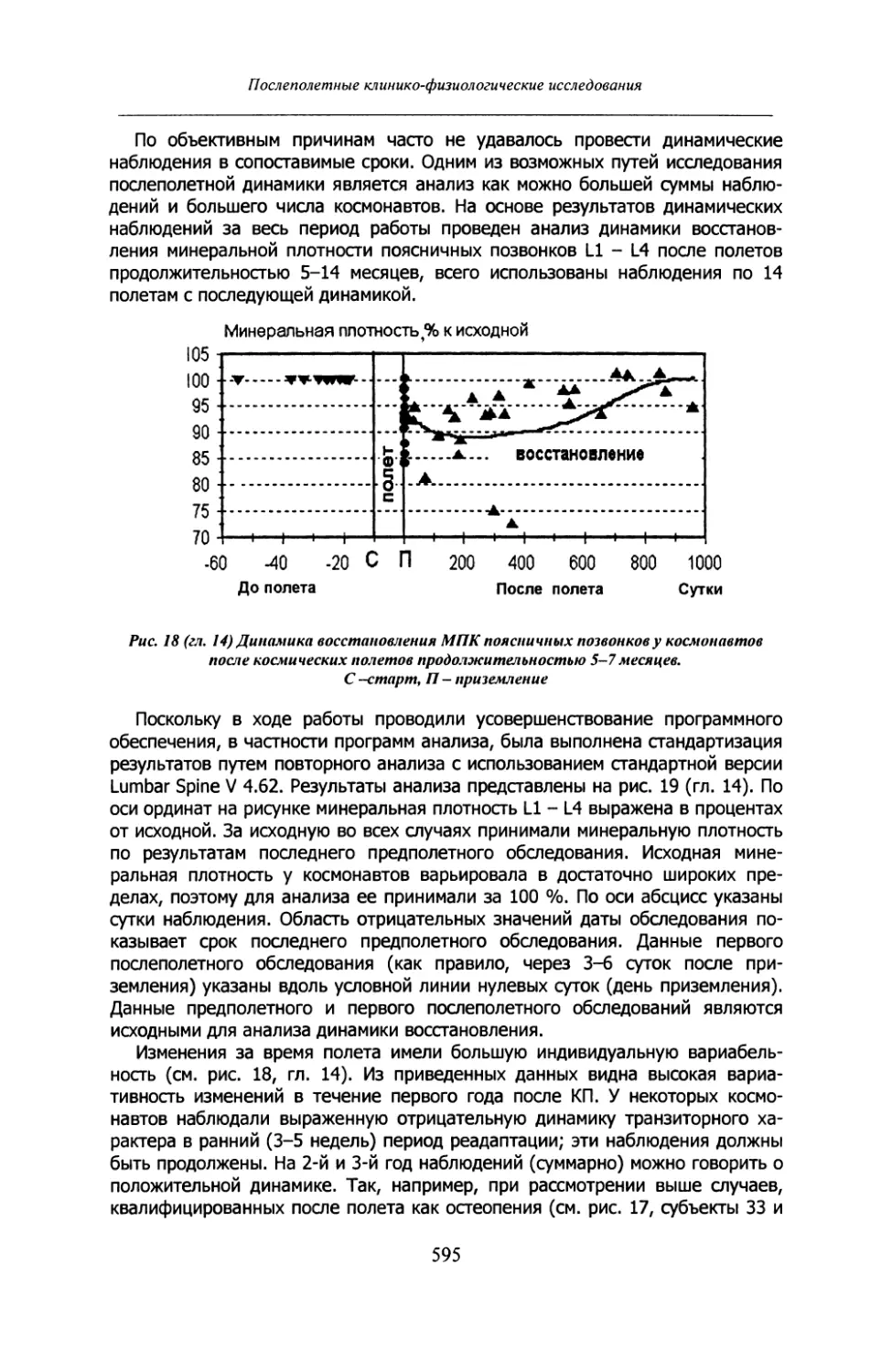

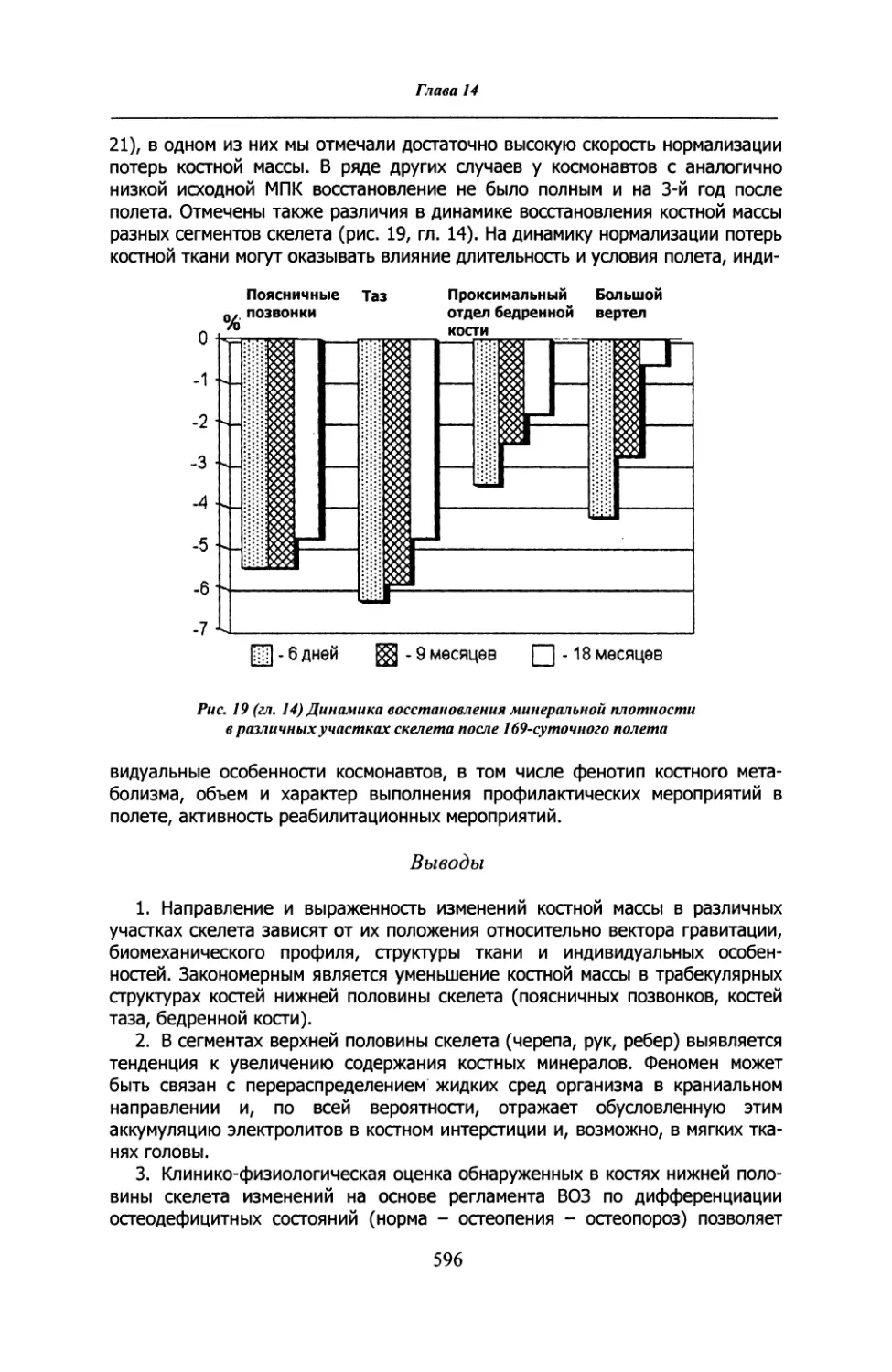

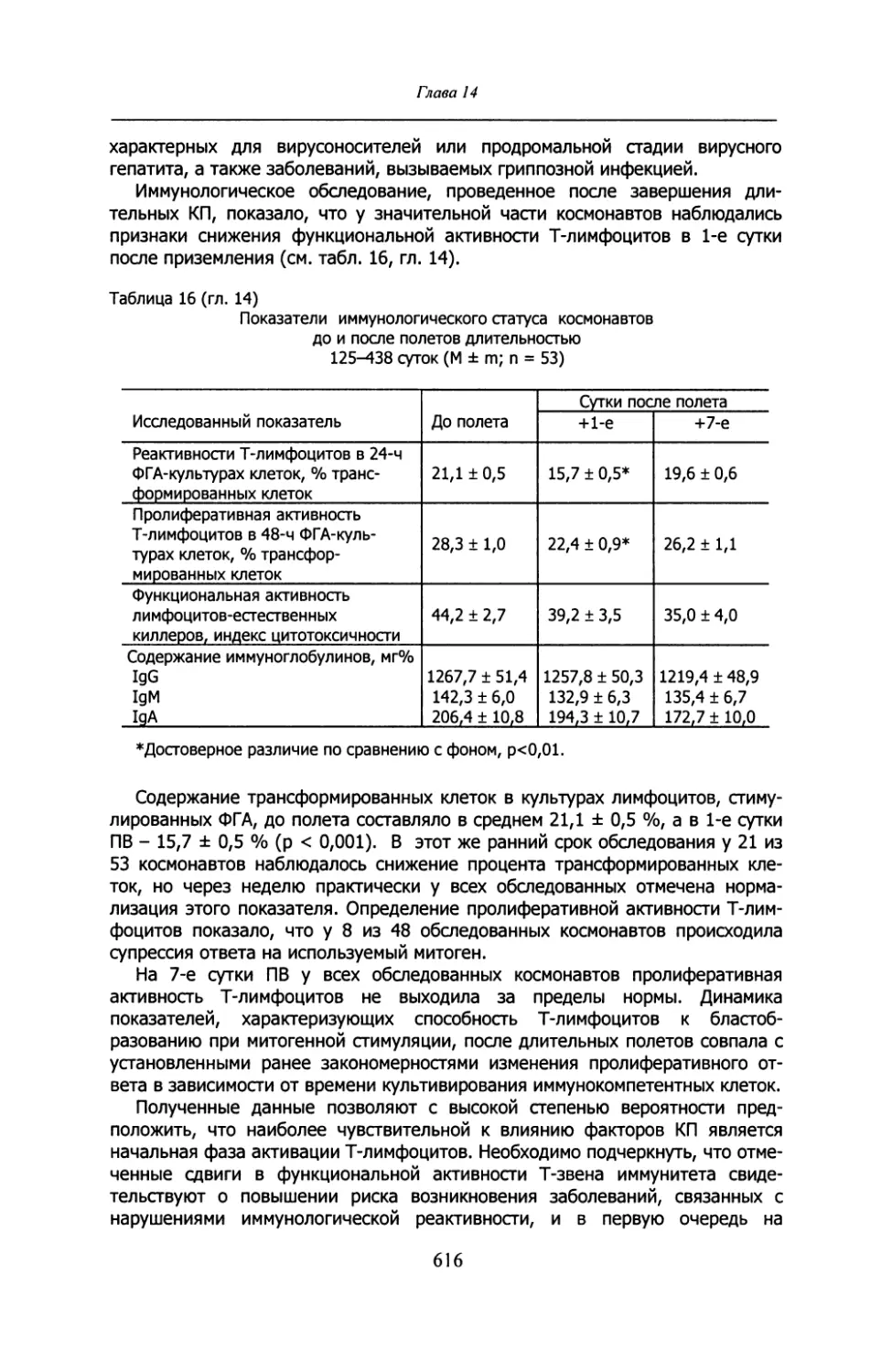

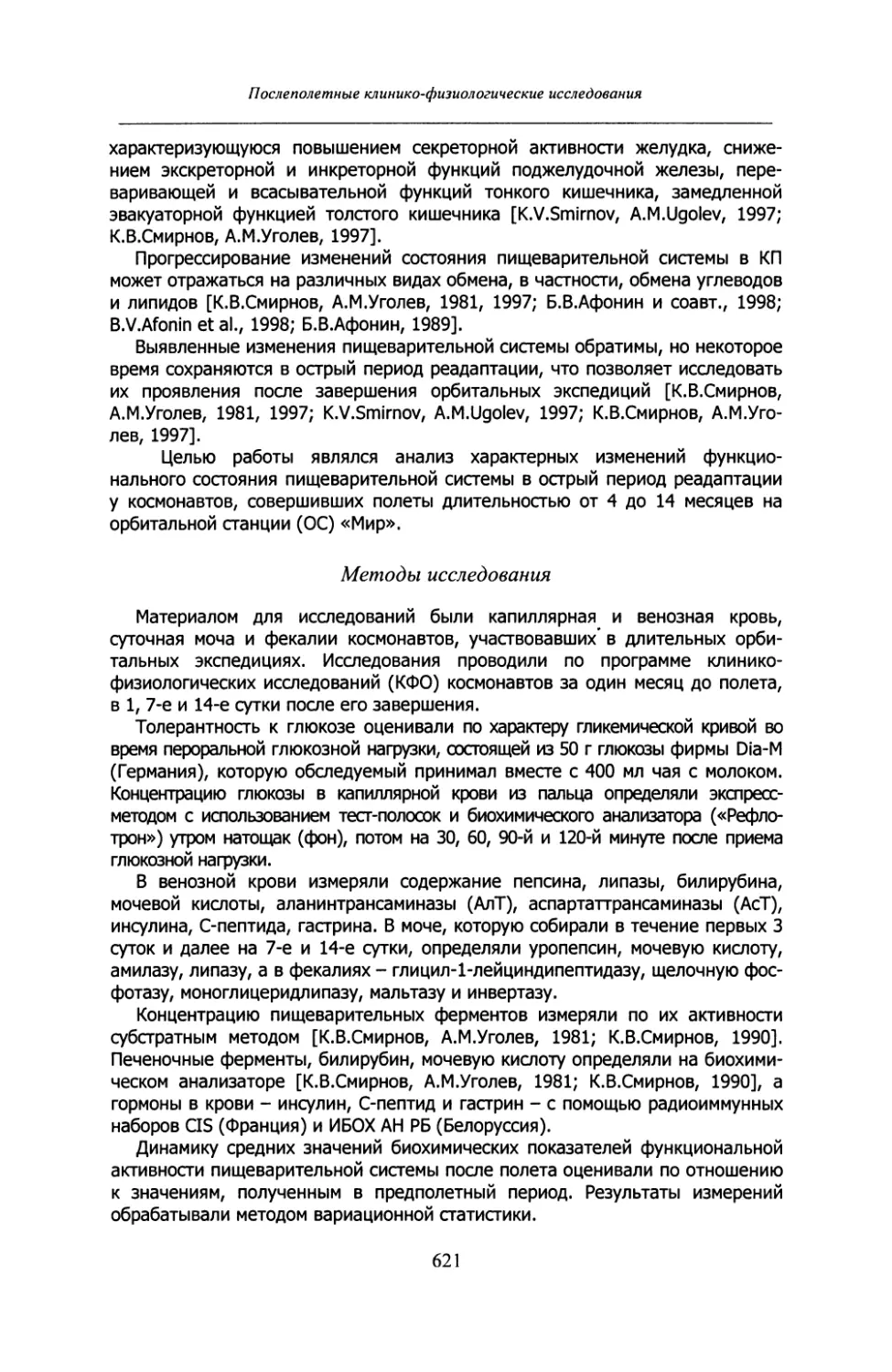

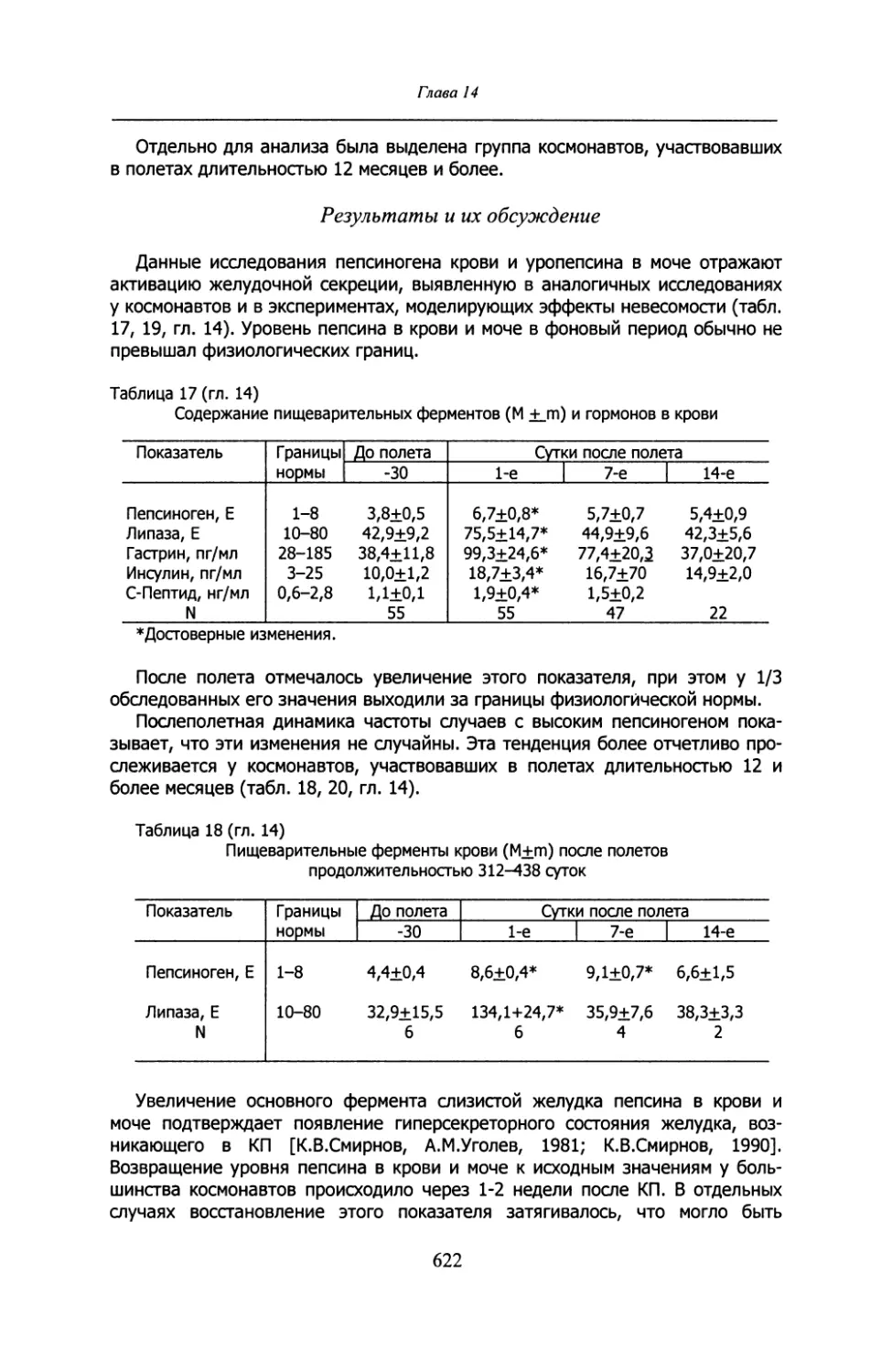

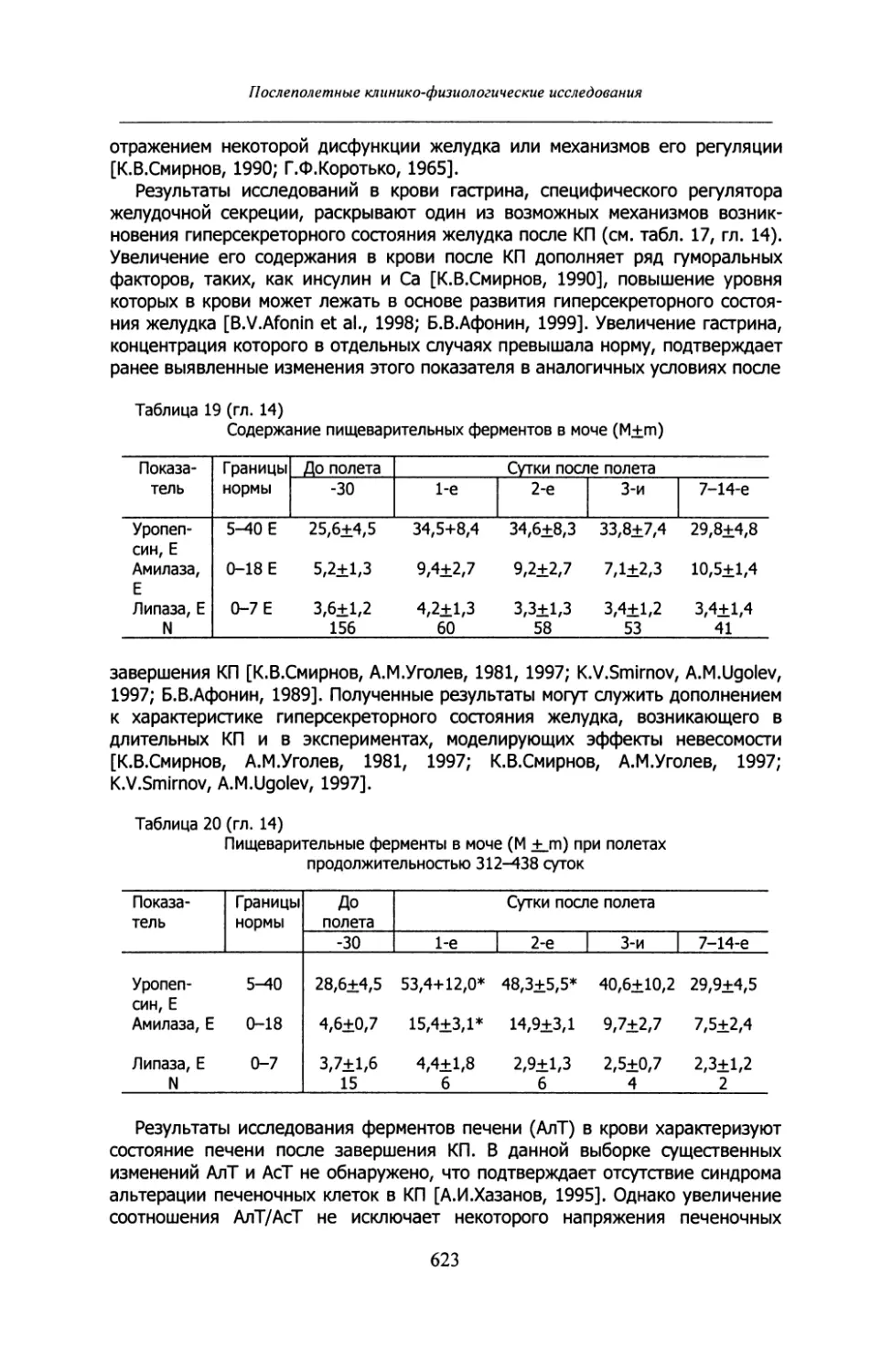

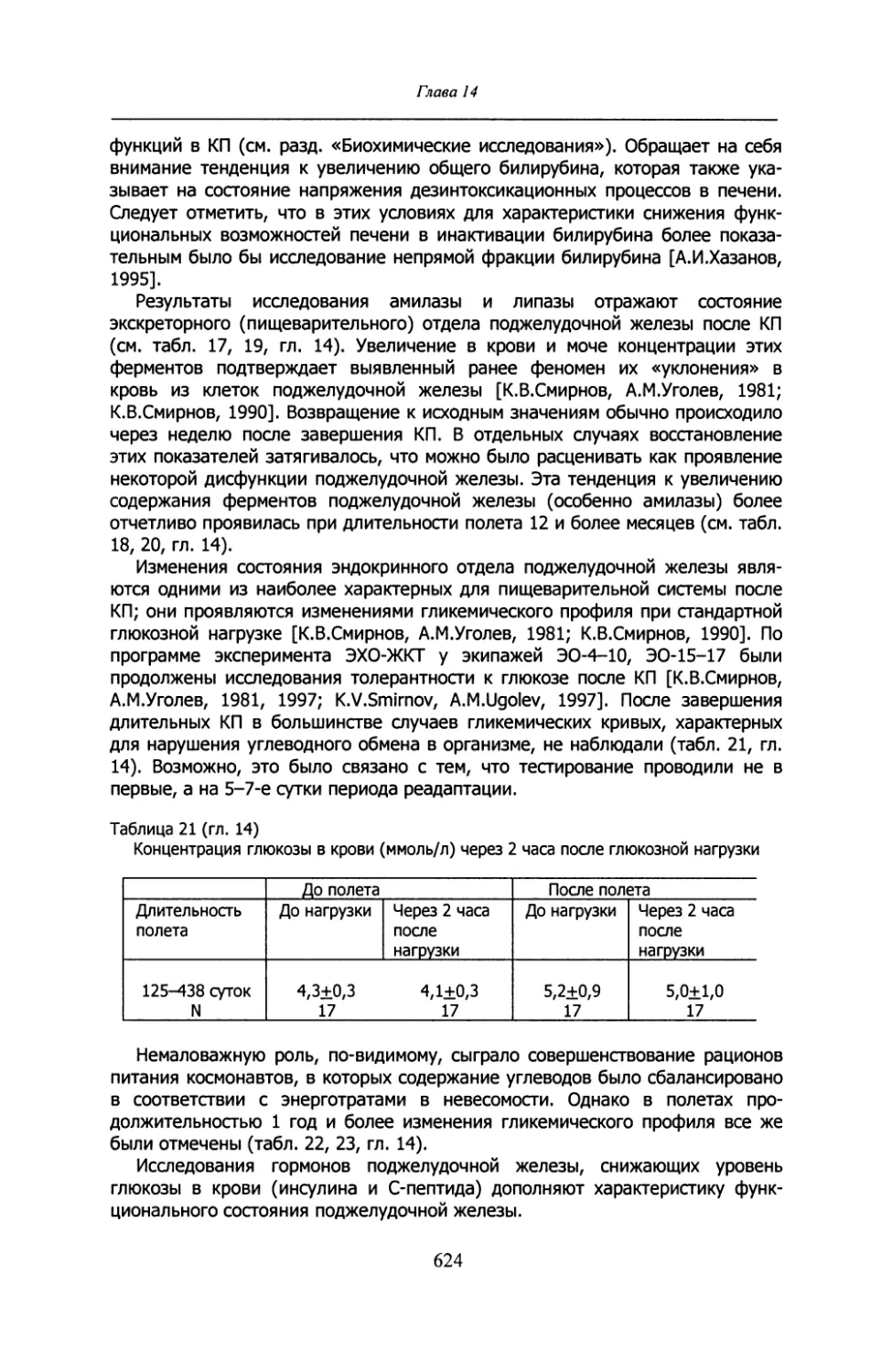

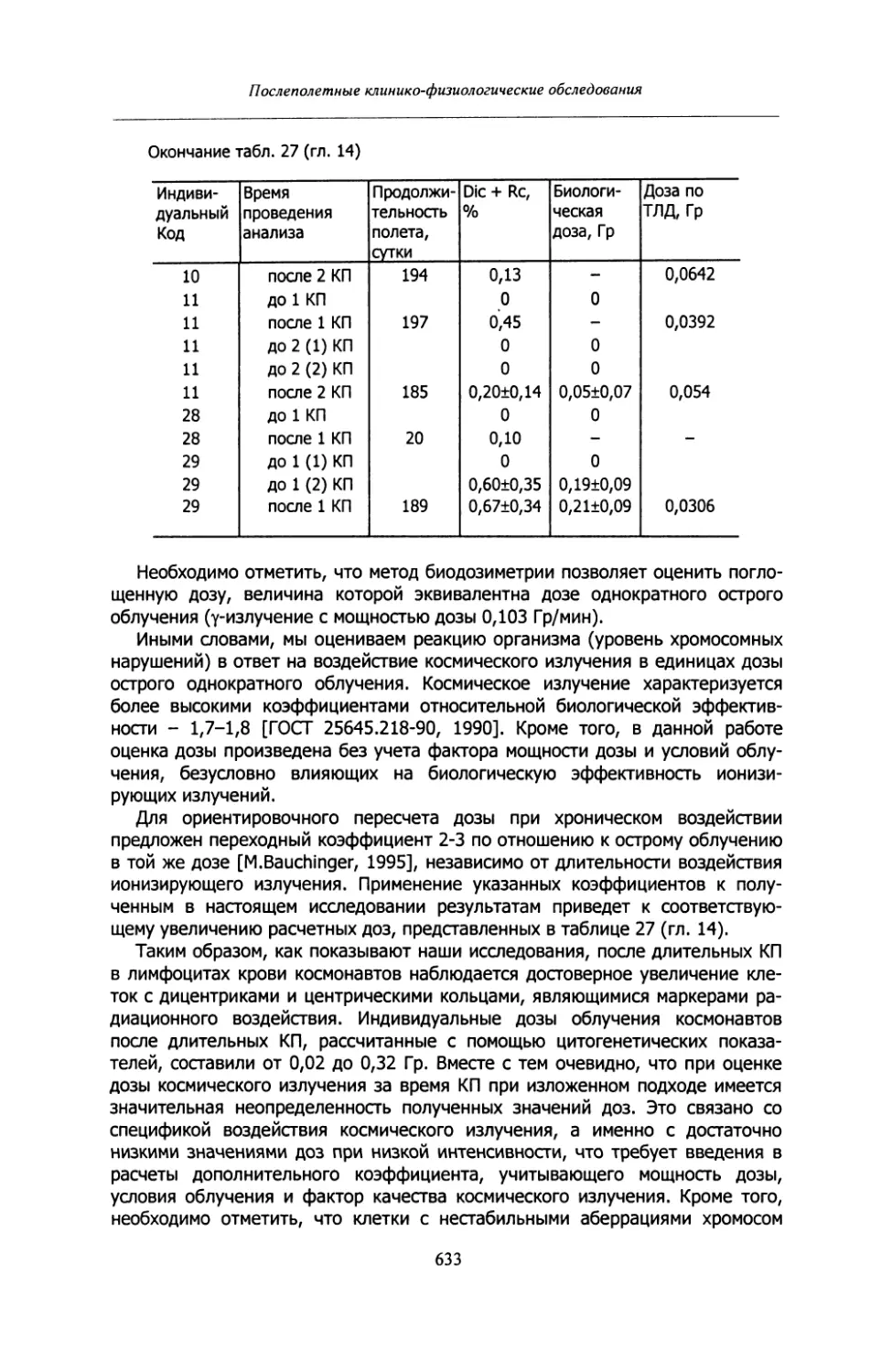

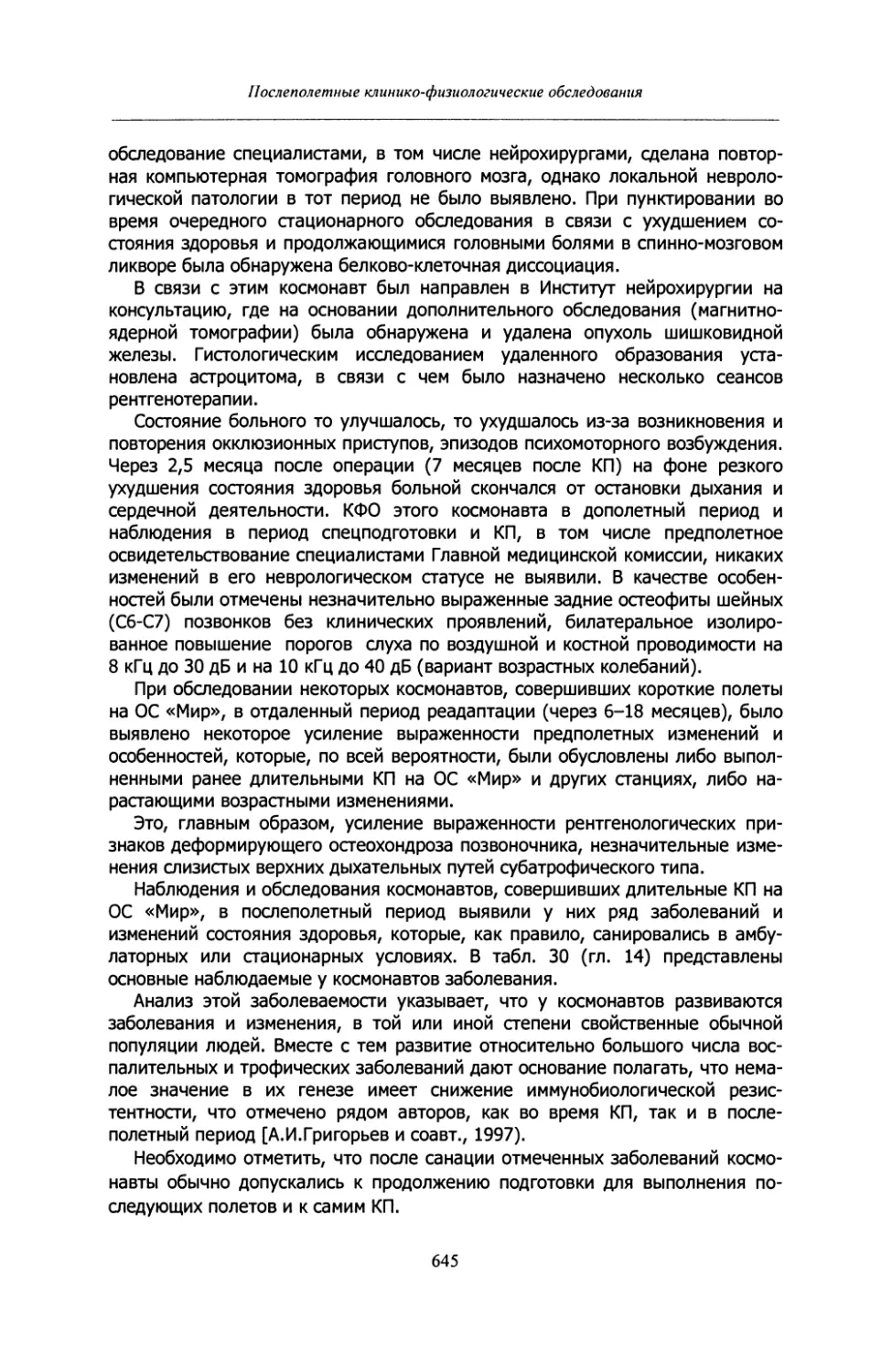

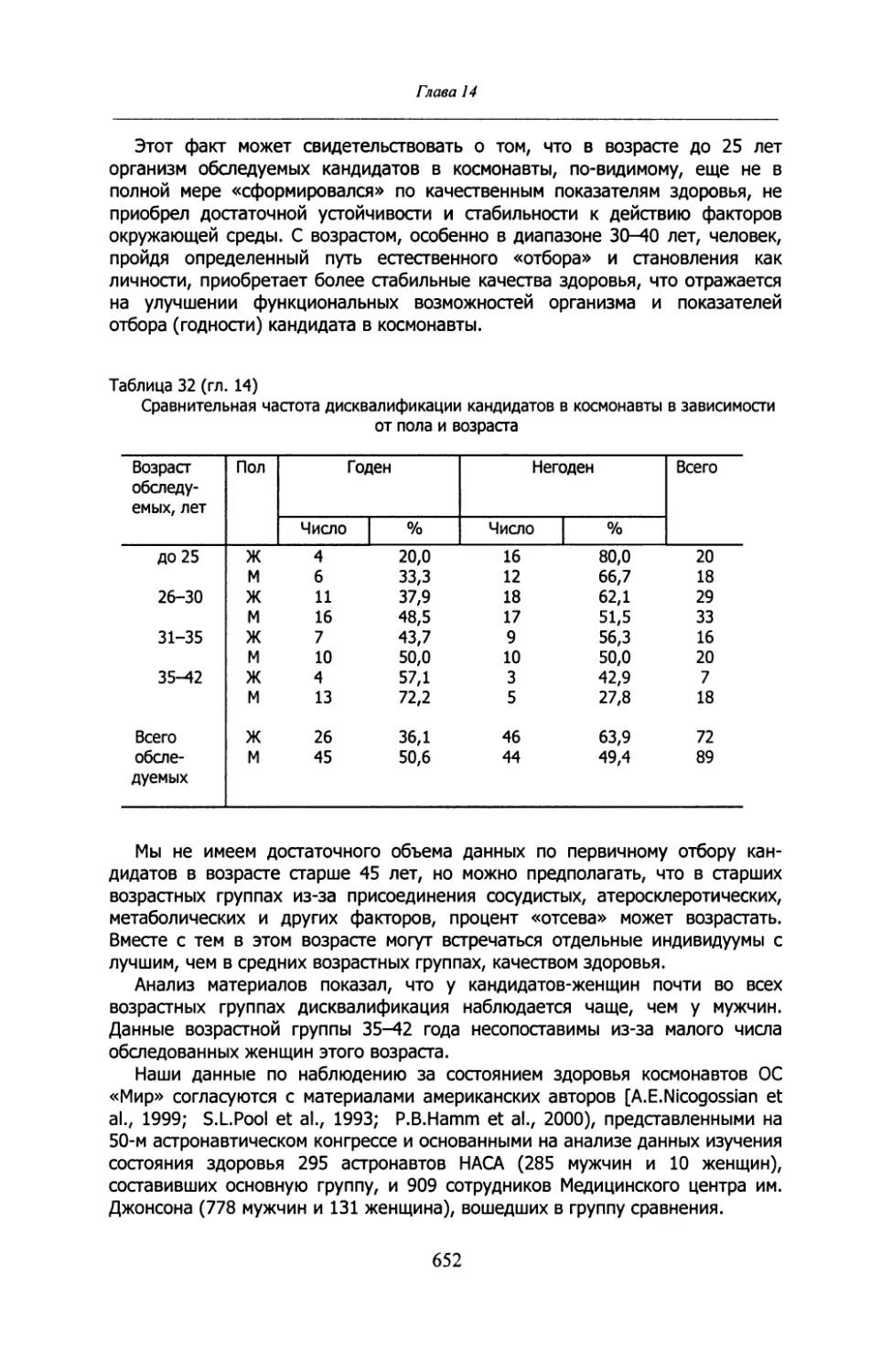

существенно увеличивал безопасность ряда медико-биологических исследо-