Text

ISSN O130.-5972

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

АНАДЕМИИ НАУК СССР

ю

1990

ж/г ; ,

ХИМИЯ И ЖИЧНк *ж°м*с"чны* научно-популярный журна

№ 10 октябрь

Москва 1990

|ук СССР

Издается

с 196S годя

Технология и

природа

Научный комментатор

Из дальних поездок

Страницы истории

И химия — и жизнь!

Продолжение

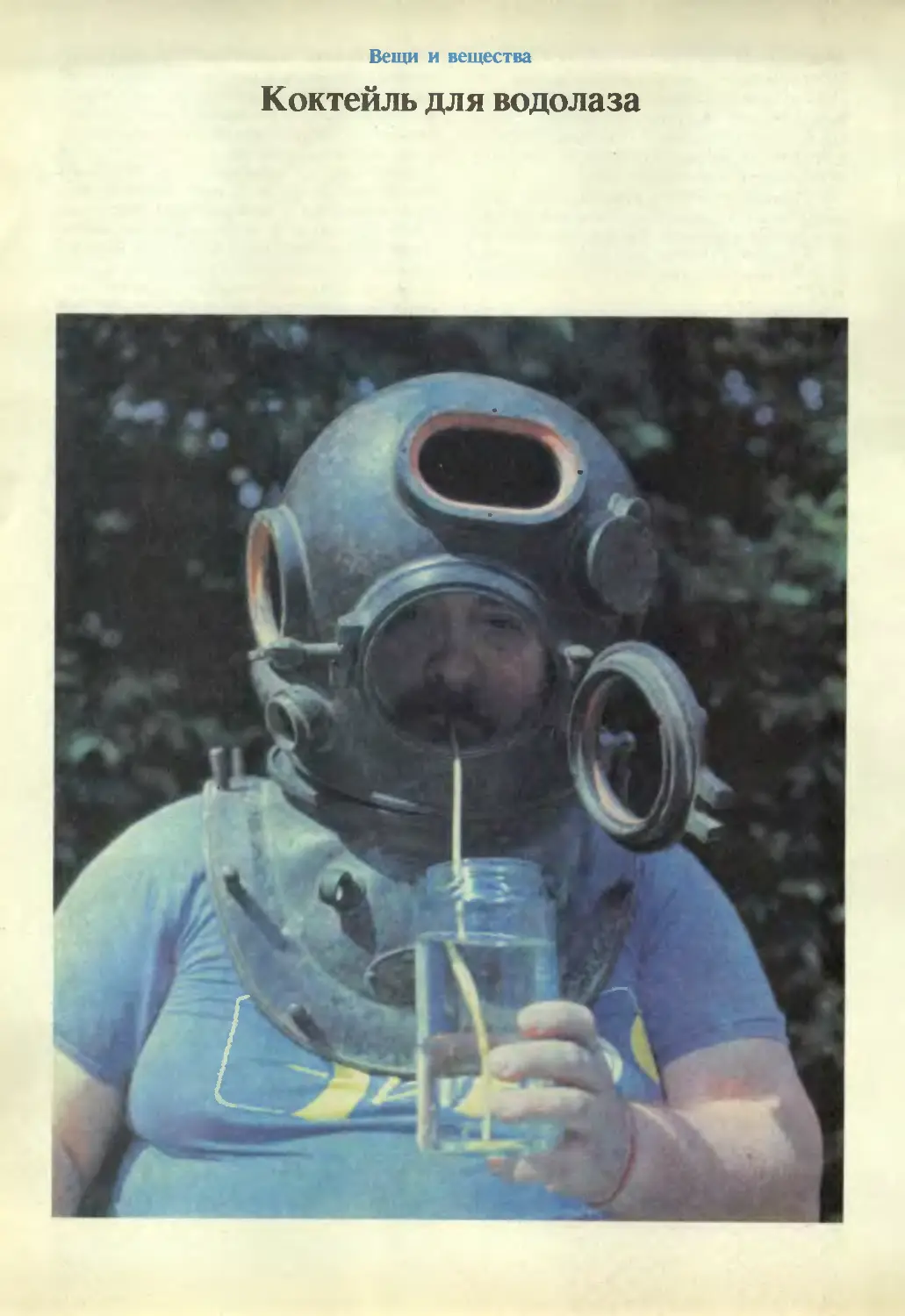

Вещи и вещества

А почему бы и нет?

Тема дня

Вещи и вещества

Земля и ее обитатели

Классика науки

Гипотезы

Ученые досуги

Ноу-хау

Проблемы и методы

современной науки

Гипотезы

Размышления

С намагниченных лент

Из писем

в редакцию

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕМЕН. Н. Н. Ротт

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛОБАЛЬНОМУ ФОРУМУ

КОВАРНЕЙШИЙ ВРАГ — ПАУ. А. Я. Бушков

ПРОЛОГ ХИМИЧЕСКОЙ БИОНИКИ. Ю. А. Афанасьев

КАК РОЖДАЕТСЯ БИОПРОТОНИКА. Л. И. Верховский

СЕМИНАР В РЕХОВОТЕ

ЭШЕЛОН. И. С. Шкловский

ГОРЮЧЕЕ ИЗ МЕЛАССЫ. Е. В. Грузинов, В. Л. Яровенко

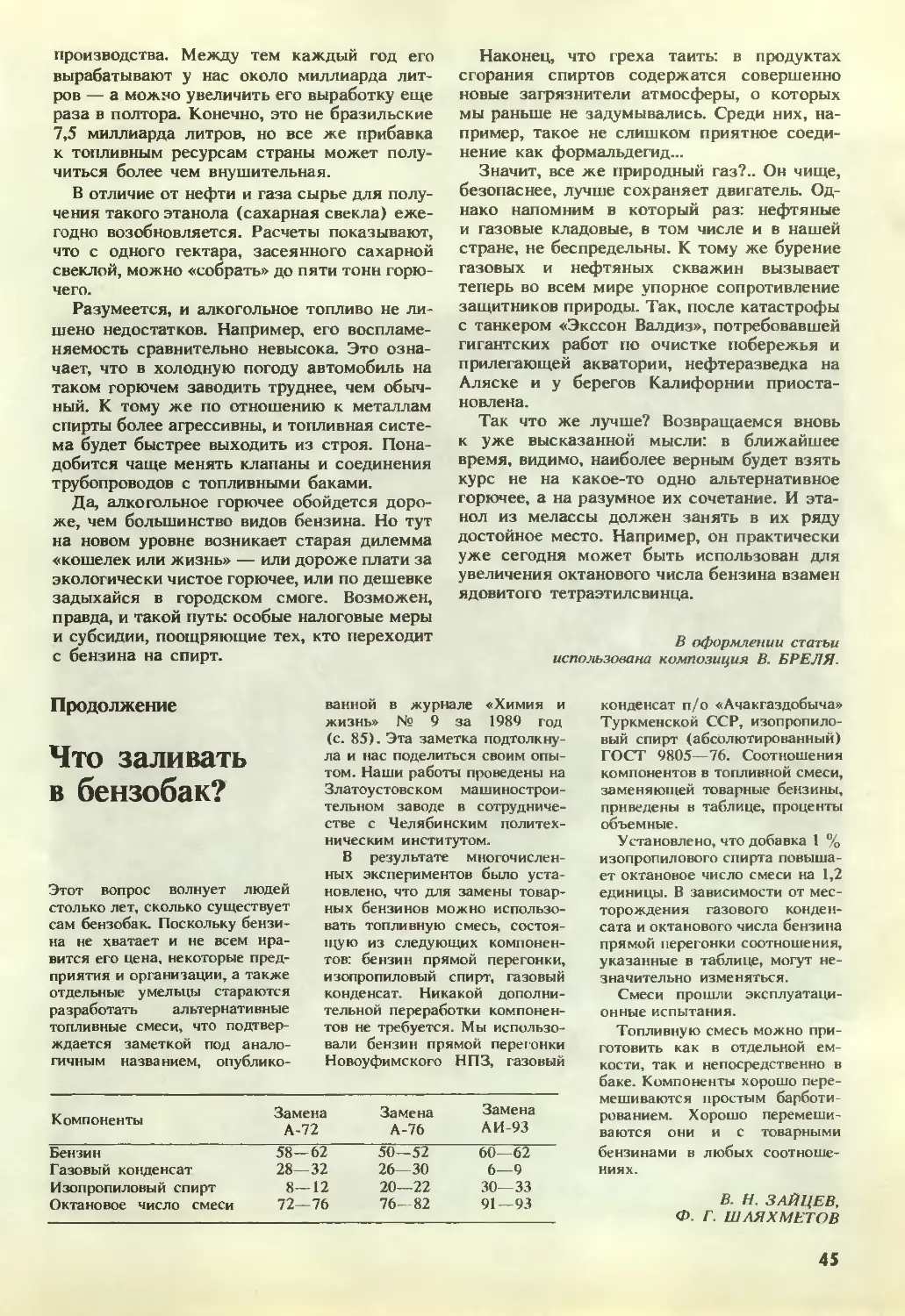

ЧТО ЗАЛИВАТЬ В БЕНЗОБАК? В. Н. Зайцев, Ф. Г. Шаяхметов

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ВОДОЛАЗА. А. Ю. Следков

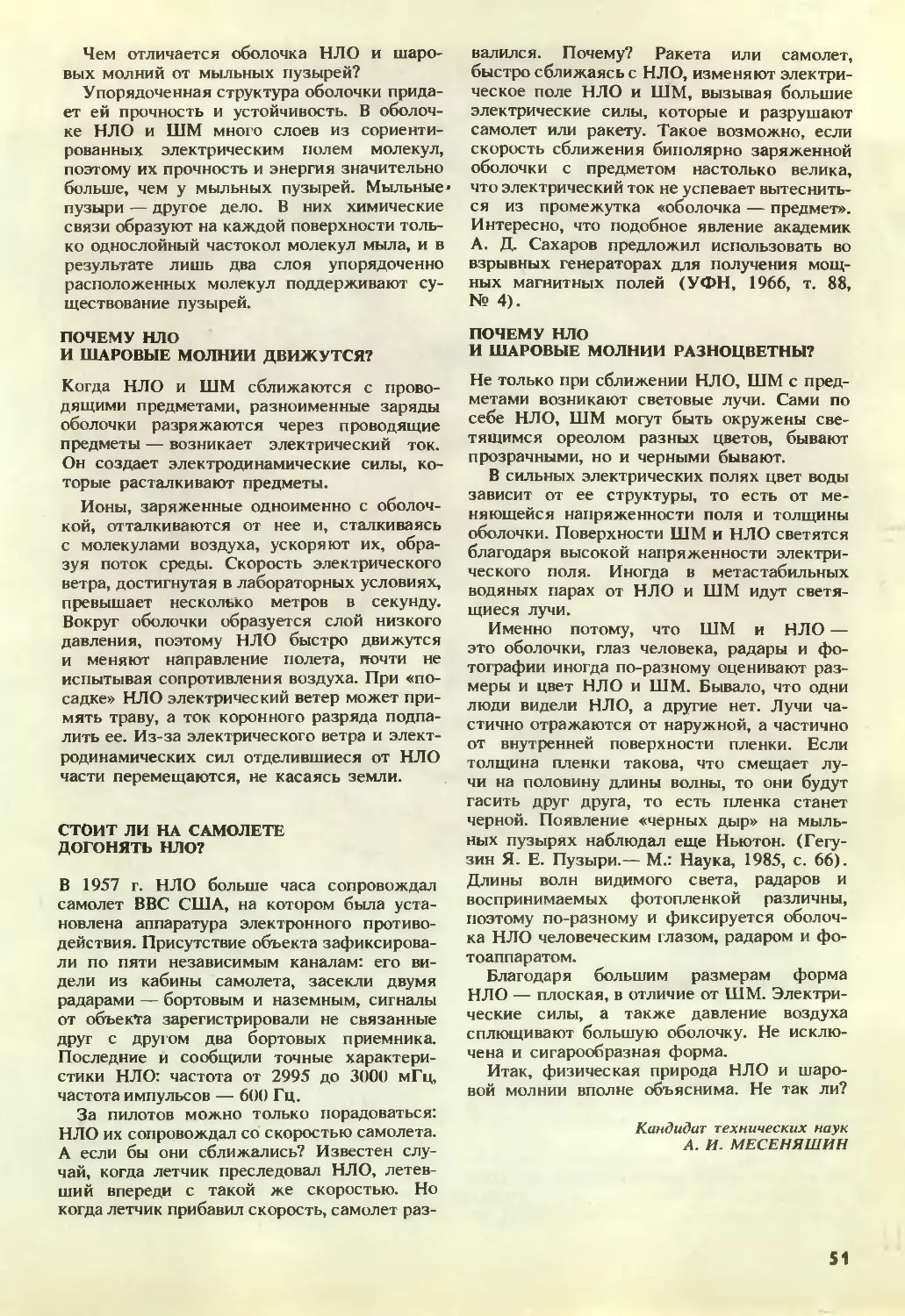

НЛО — ЭТО ПУЗЫРИ? А. И. Месеняшин

БУРАВЧИКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ. М. А. Алевский

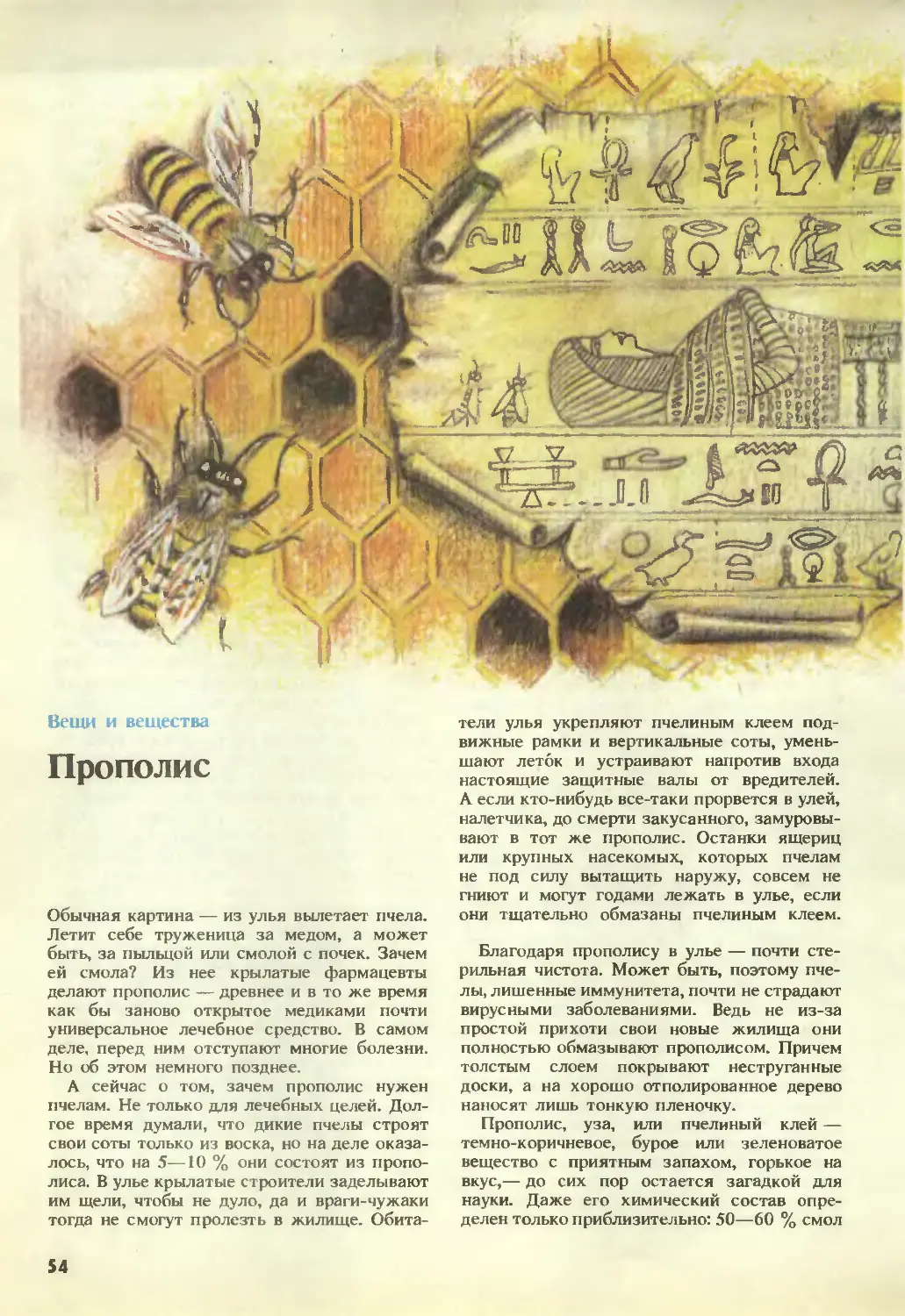

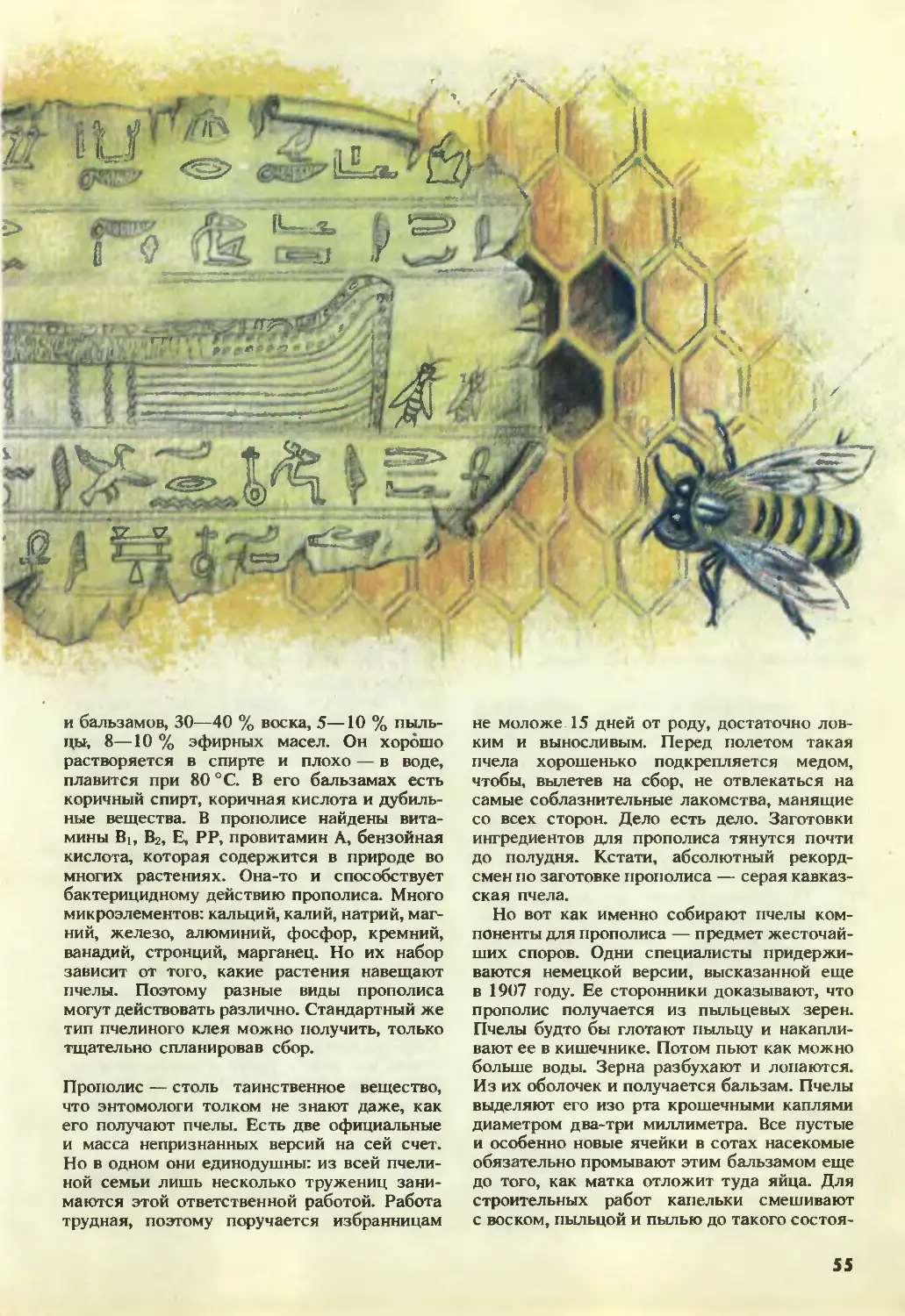

ПРОПОЛИС. Е. С. Курапова

НАЗАД К БУТЫЛКЕ. Е. Арбатов

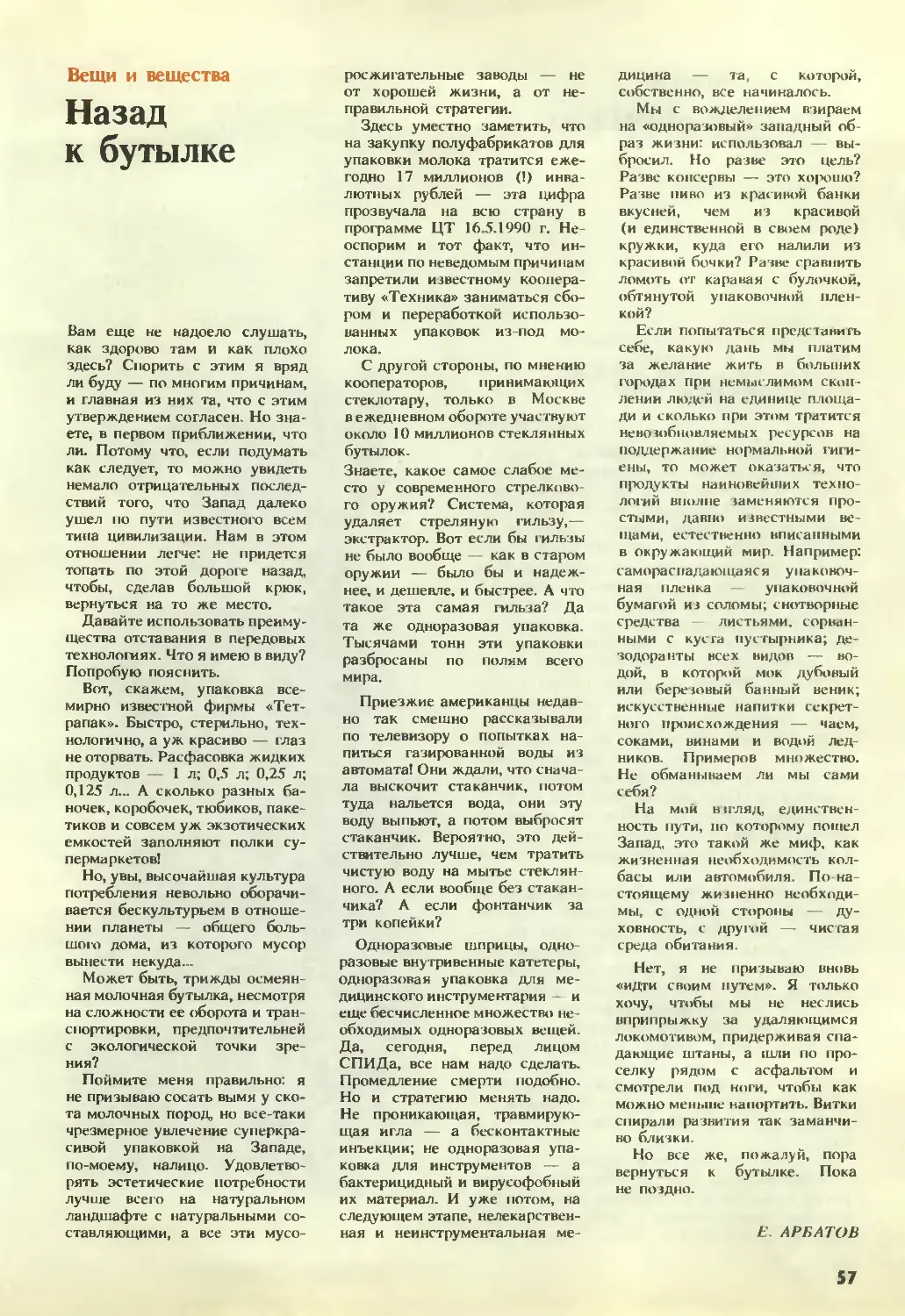

ПУХЛЯКИ-«БОМЖИ». М. Ю. Марковец, С. Ю. Афонькин

МОЗАИКА НАШЕГО ОРГАНИЗМА. С. Н. Румянцев, В. К. Герасимов

ПОПАСТЬ В ТАКТ! В. М. Кошкин, Ю. Н. Елдышев,

И. В. Любомирский

ИДЕАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Е. Айрапетян

УРОКИ СКОРОЧТЕНИЯ. В. Левенталь

ПЕРЕПЛЕТЕМ КНИГУ? Д. С. Шокин

О КОМПЬЮТЕРАХ, ШАХМАТАХ И ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ.

Г. Б. Шульпин

МИСС МАРПЛ И СЛЕДСТВИЕ О ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЕ.

Г. М. Палий, Г. А. Сальникова

СЕКСОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ. В. Е. Каган

«И ДУША РИСОВАЛА КАРТИНЫ...» Д. Сухарев

ПАФОС ОБЫДЕННОГО, ИЛИ ТРАГЕДИЯ ОДНОГО АФОРИЗМА.

А. Гланц

2

5

6

10

16

18

34

42

45

46

49

52

54

57

58

60

64

67

68

71

76

88

92

98

102

НА ОБЛОЖКЕ: рисунок

художника И. Гончарука к

статье «Мозаика нашего

организма».

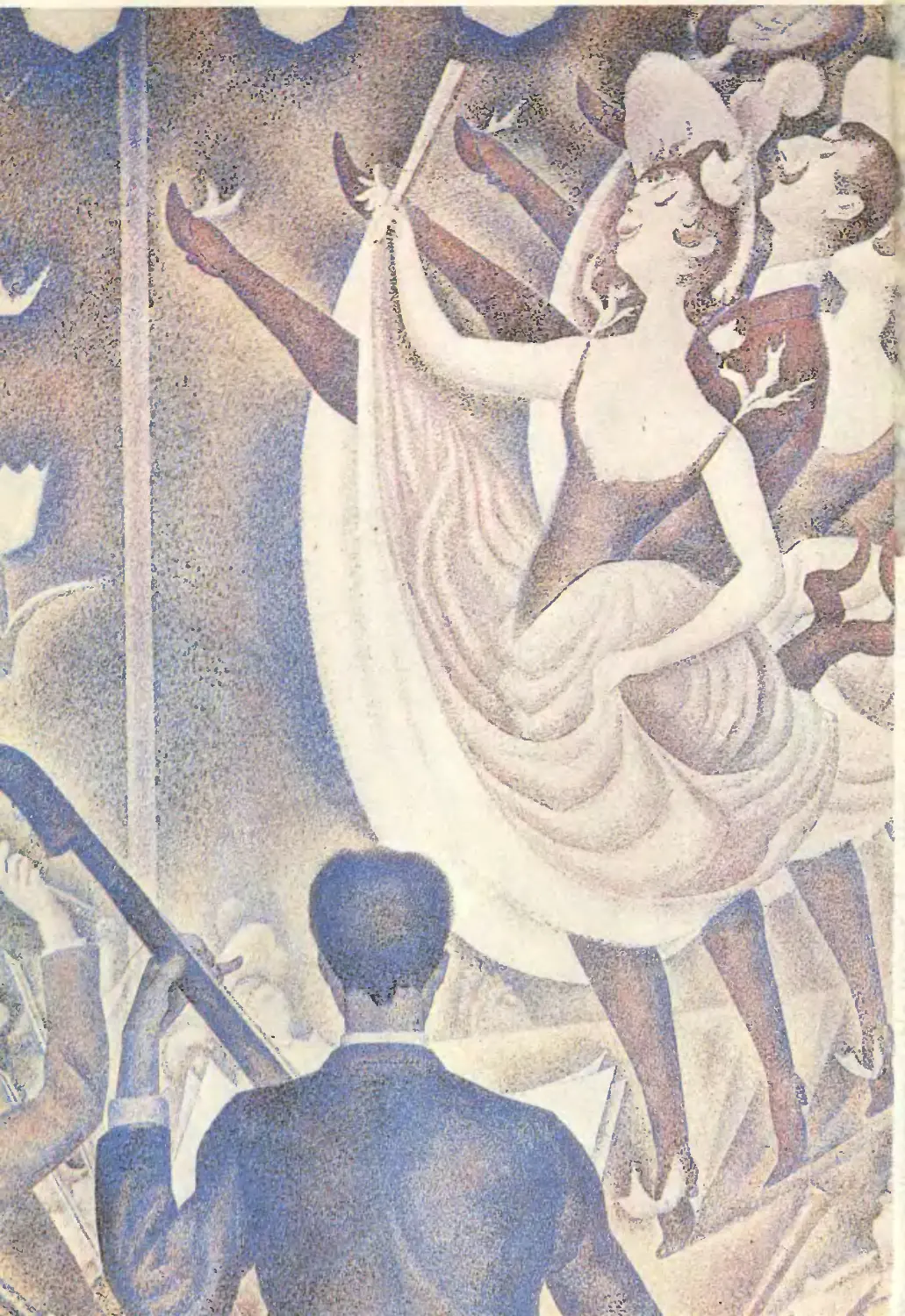

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

ОБЛОЖКИ: картина А. Сера

«Канкан в Мулен-Руж».

Музыкальный ритм подчиняет

себе тела танцовщиц и сердце

зрителей. О том, как можно

управлять биосистемами с

помощью периодических

воздействий, читайте в статье

«Попасть в такт!»

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБОЗРЕНИЕ

ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ

ИНФОРМАЦИЯ

КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

ПИШУТ, ЧТО..,

ПЕРЕПИСКА

15

32

74

81, 97, 106

82

ПО

ПО

112

1

ч1

4

лл;

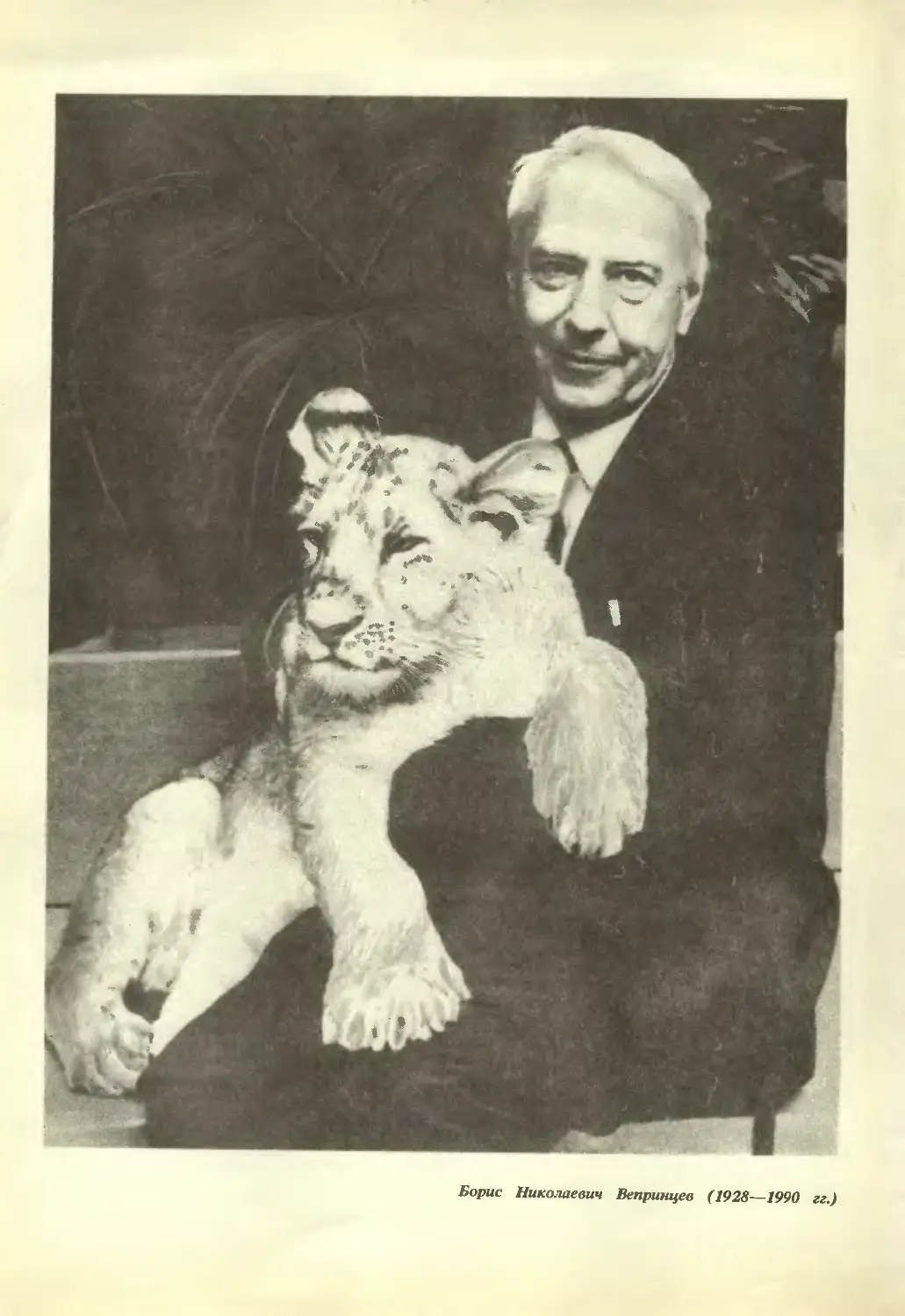

Борис Николаевич Вепринцев A928—1990

Соединение

времен

«Распалась связь времен...

Зачем же я связать ее рожден?»

ШЕКСПИР

Каждый выдающийся человек имеет некую

глобальную идею. Она может остаться

незамеченной при жизни этого человека из-за

внешнего многообразия его интересов и

занятий. Больше того, она может остаться не

вполне осознанной самим человеком и

высветиться только с его уходом, когда близкие к

нему люди мучительно пытаются решить

загадку его личности...

Для Бориса Николаевича Вепринцева,

биофизика, орнитолога, создателя серии

приборов для микрохирургии клетки,

основателя генного банка редких и исчезающих

видов — такой главной идеей было

воссоздание разрушенной связи времен.

Что соединяет времена? Что позволяет нам

ощутить время как некую непрерывность,

что создает для нас более или менее

правильное представление о минувшем, не

виденном нами? Это, во-первых, живая

память человеческая, память близких нам

людей старших поколений; во-вторых, это

записанная память — книги, архивные

документы, картины, рисунки, фотографии,

кинофильмы, магнитофонные записи;

в-третьих, это вечная краса природы, которая

сияет для нас практически так же, как и для

далеких предков.

Но что происходит Сейчас с этими

средствами связи между прошедшим, настоящим и

будущим? Живая память катастрофически

разрушается неправильным образом жизни,

перегрузками и стрессами. Записанная

память понесла огромный урон во время

революции, войн и репрессий, которым

подвергались не только люди, но и книги,

и архивы. Сколько бесценных произведений

искусства и документов было обменено на

трактора! Сколько домашних архивов было

уничтожено либо гонимыми, либо

преследователями как опасное свидетельство

«неблагонадежности» их владельцев! И, наконец,

вечная краса природы оказалась совсем не

вечной — за последние десятилетия она

пережила столько покушений, сколько их не

было за все существование человечества.

Исчезают целые виды, мельчают выжившие,

падает их плодовитость, укорачиваются

сроки жизни.

Осознание связи поколений было у Б. Н.

очень обострено. Он писал книгу про

своего отца — профессионального

революционера, до конца преданного идее, умершего

в ссылке в 1941 г. Для Вепринцева было

важно, что председатель Всемирного фонда

дикой природы сэр Питер Скотт — отпрыск

Роберта Скотта, героической и трагической

фигуры среди великих путешественников.

И было важно, что близко друживший с

ним историк Лев Николаевич Гумилев —

сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

Он записывал воспоминания своих родных

и друзей, составлял их родословные.

Научные интересы Б. Н. были неразрывно

связаны с задачей сохранения связи времен.

Его докторская диссертация — о

механизмах памяти. Формально — хобби, а по

существу, высокопрофессиональной была его

деятельность по записи птичьих голосов. Он

начал ее еще студентом и продолжал

потом всю жизнь, уезжая каждый год в

длительные экспедиции по самым

отдаленным регионам. Результатом явилось

создание первой в нашей стране фонотеки

голосов животных. Вышли двадцать шесть

пластинок с записями голосов пернатых,

которые стали уникальным пособием не

только для любителей, но и ц^\я профессионалов.

Но с наибольшей силой забота о

сохранении связи времен проявилась в лебединой

песне Б. Н. — идее создать генетические

банки. Мы уже писали об этом замысле

в «Химии и жизни» A979, № 8; 1988, № 6).

Напомню, что в 1975 г. Вепринцев впервые

предложил создать банк глубокозаморожен-

ных половых и соматических клеток

редких и исчезающих видов животных и

растений. Он рассчитывал, что в будущем

можно будет возродить содержащуюся в

клетках генетическую информацию с

помощью методов биологии развития.

Идея консервации и возрождения

родилась на стыке трех отраслей знания.

Зоологии — поскольку во время своих

экспедиций Б. Н. с растущей тревогой наблюдал

оскудение природы в самых отдаленных

районах. Биофизики клетки — поскольку Б. Н.

научился методам микрохирургии и создал

серию приборов, которые позволили усовер-

1*

3

шенствовать манипуляции с клетками (за

эту работу ему и группе его коллег в

1982 г. была присуждена Государственная

премия). Наконец эмбриологии — с нею

Б. Н. познакомился по книге Гексли и де

Бера «Экспериментальная эмбриология». Эту

книгу, присланную другом, Б. Н. разделил

на отдельные брошюры и тайком читал в

лагере — был в его жизни и такой

четырехлетний «эпизод».

Итак, идея была высказана. И —

наткнулась на дружное сопротивление зоологов

и эмбриологов.

Эмбриологи считали ее невыполнимой,

так как некоторые этапы превращения

замороженной клетки в живой организм

казались непреодолимыми в то время.

Например, невозможным казалось, что самка

какого-либо вида млекопитающих может

выносить плод другого вида. Но уже в 1977 г.

оказался успешным межвидовой перенос

зигот, а сейчас мы знаем двадцать

комбинаций разных видов! Назову, например,

такие: дикий баран муфлон и домашняя

овца, зебра — лошадь, дикий бык гаур —

домашняя корова, даже коза — овца!

Экспериментаторы овладели искусством

трансплантации ядер у млекопитающих, а это

необходимые условия для проявления

информации, сохраненной в соматических клетках.

Зоологи не хотели признавать генные

банки как способ сохранения редких и

исчезающих видов, они опасались, что власть

предержащие ухватятся за такую идею

как за дешевую альтернативу зоопаркам

и заповедникам.

Однако Б. Н. постоянно подчеркивал,

что лишь в триединстве этих методов —

путь к спасению природы. Генные банки,

и только они, позволяют сохранять

наследственную информацию в полном объеме и

практически в неизменном состоянии в

течение десятков, а то и сотен лет, пока

человечество не одумается и не примет мер к

тому, чтобы воссоздать на Земле

приемлемые условия для жизни всех животных и

растений — в том числе и тех, которые

сохранятся в виде глубокозамороженных

клеток.

С момента последней нашей публикации

в «Химии и жизни» ситуация с

воплощением идеи Вепринцева несколько

изменилась к лучшему. Генный банк в Институте

биофизики в Пущино переезжает из

сарайчика в просторное помещение, где можно

разместить не только сосуды Дьюара, но и

необходимое оборудование. Неформальный

коллектив, занятый проблемой сохранения и

реализации генетической информации,

насчитывает не одну сотню людей из нескольких

десятков научных учреждений. Каждый год

проходят совещания — чтобы

информировать о сделанном и координировать работу.

Издано около тридцати брошюр с

обзорами теоретических и экспериментальных

исследований по разным аспектам проблемы.

Созданы небольшие банки для хранения

глубокозамороженных семян, эмбриоидов

и пыльцы растений, спермы сельско-хозяйст-

венных млекопитающих и птиц, в том

числе редких и исчезающих пород,

микроорганизмов.

Наконец, в 1990 г. были впервые

выделены деньги для этих исследований и

утверждена целевая программа

«Низкотемпературный генетический банк промысловых и

редких видов рыб и водных беспозвоночных».

Финансируют ее Минрыбхоз, ГКНТ,

АН СССР и ВАСХНИЛ. К работам

проявляют интерес Госкомприрода, Всемирный

фонд выживания и развития человечества.

Но время, то время, соединению

которого Б. Н. посвятил жизнь, оказалось

безжалостным к нему. Как раз тогда, когда

появилась реальная надежда воплотить идею,—

жестокая болезнь сразила его. Он умер

11 апреля 1990 г., через неделю после того,

как ему исполнилось 62 года...

Совсем незадолго до кончины Б. Н. еще

раз проявил то чувство личной

ответственности за судьбу человечества и то редкое

мужество, которыми был глубоко одарен

этот скромный, легко ранимый человек.

Через несколько дней после тяжелейшей

операции, находясь в реанимационном

отделении больницы, он написал обращение к

участникам проходившего в те дни в Москве

Глобального форума по окружающей среде

и развитию в целях выживания. Это

обращение вы прочтете. Оно — последнее слово

человека, обращенное ко всем нам, еще

живым, и потому обязанным продолжать дело

его жизни.

Доктор биологических наук

Я. И. РОТТ

4

Обращение к Глобальному форуму

по окружающей среде и развитию в целях выживания,

состоявшемуся в Москве 15—19 января 1990 года

Дорогие друзья, волею судеб я оказался на операционном столе и не могу быть среди

вас.

Но проблема, которая стоит перед нами, превосходит по важности все мыслимые проблемы,

стоявшие перед человечеством.

Чудо природы, чудо космической эволюции — Земля с ее водой, зелеными силуэтами

листьев, невероятной красоты животные и даже люди стоят на грани уничтожения. Это,

кажется, понимают многие из могучих мира сего, а не только зоологи и ботаники и те, кто

живет в мире природы и питается ее плодами.

Где выход?! Как его обрести?

Мы, это люди, объединенные Международным союзом охраны природы, Всемирным

фондом дикой природы, Программой ООН по окружающей среде, имевшие счастье

общаться с сэром Питером Скоттом, принцем Филиппом, Алексеем Я блоковым, Эндрю Хаксли,

Конрадом Лоренцем и другими, видим три пути:

I. Сохранить основные естественные экосистемы в их нативном состоянии, полностью

исключенными из хозяйственного, культурного и научного освоения. Только мониторинг,

слежение.

Это должны быть самоподдерживающиеся системы с охранной зоной, охраняемые так же

жестко, как советские границы в период культа, с привлечением всей современной

оборонной техники. С этим надо примириться. Это надо понять. Это естественные хранилища

генофонда Земли. Это гарантия ее будущего.

Размеры? Пока расчеты дают очень широкий спектр площадей. Для разных регионов

разные. Наиболее авторитетные эксперты называют до 30 % территории Земли. Здесь нет смысла

рассуждать, накормим ли мы страждущее человечество лишь вырубив леса, распахав остатки

земли и опустошив океанские глубины. Человечество, как расширяющийся газ — оно не хочет

знать ограничений могучему инстинкту сохранения жизни и освоения пространства.

Мы уже дошли до последней черты — last frontieres — мы должны сейчас, не теряя ни

секунды, перестраивать экономику, быт, традиции. Выхода нет. Здесь на самом деле много

возможностей. Но, думаю, пока не стоит их обсуждать.

II. Разводить животных и растения в условиях неволи.

Идея поддерживающего развития — sustainable development — положительна, но она

тупиковая. Она не спасет чудо Земли. Она прекрасна лишь для охранной зоны, для

поддержания в ней генетического разнообразия, для реинтродукции видов в закрытую зону.

III. Создать низкотемпературный генетический банк зародышевых клеток животных и

растений. Современные методы криоконсервации, биологии развития и биологии животных

дают надежные гарантии сохранения многих редчайших видов геномов в этом Ноевом ковчеге

XX веке и воскрешения из них полноценных редчайших животных.

Теперь я хочу коснуться крайне чувствительного вопроса, однако не коснуться его нельзя.

Где границы роста популяции человечества? Я видел своими глазами перенаселенные

районы — это ужас. Так жить нельзя. Это источник всех видов преступлений, не говоря уже о

чувстве индивидуальности и ценности собственной жизни, присущей человеку. Экспертные

оценки варьируются в диапазоне 20—12 миллиардов человек. Это, конечно, оценки, основанные

на подсчетах ресурсов энергетики. Оценки, основанные на особенностях поведения человека,

не поднимаются выше 1 миллиарда жителей на планете, если мы хотим для каждого иметь

дом с удобствами, душевный покой, нормальную физическую и интеллектуальную работу.

Мы подходим уже к 6 миллиардам — с массой нерешенных проблем.

Здесь мы стоим. Отсюда мы должны начать движение.

Мы должны быть мудрыми и добрыми.

Профессор Б. Н. ВЕПРИНЦЕВ, доктор биологических наук, зав. лабораторией

биофизики клетки ИБФ АН СССР, руководитель Программы «Низкотемпературный

генетический банк промысловых и редких видов рыб и водных беспозвоночных»

АН СССР, ВАСХНИЛ СССР, Ыинрыбхоза СССР, Госкомприроды СССР и ГКНТ

СССР, руководитель группы консервации геномов редких и исчезающих видов

Международного союза охраны природы, лауреат Государственной премии СССР

5

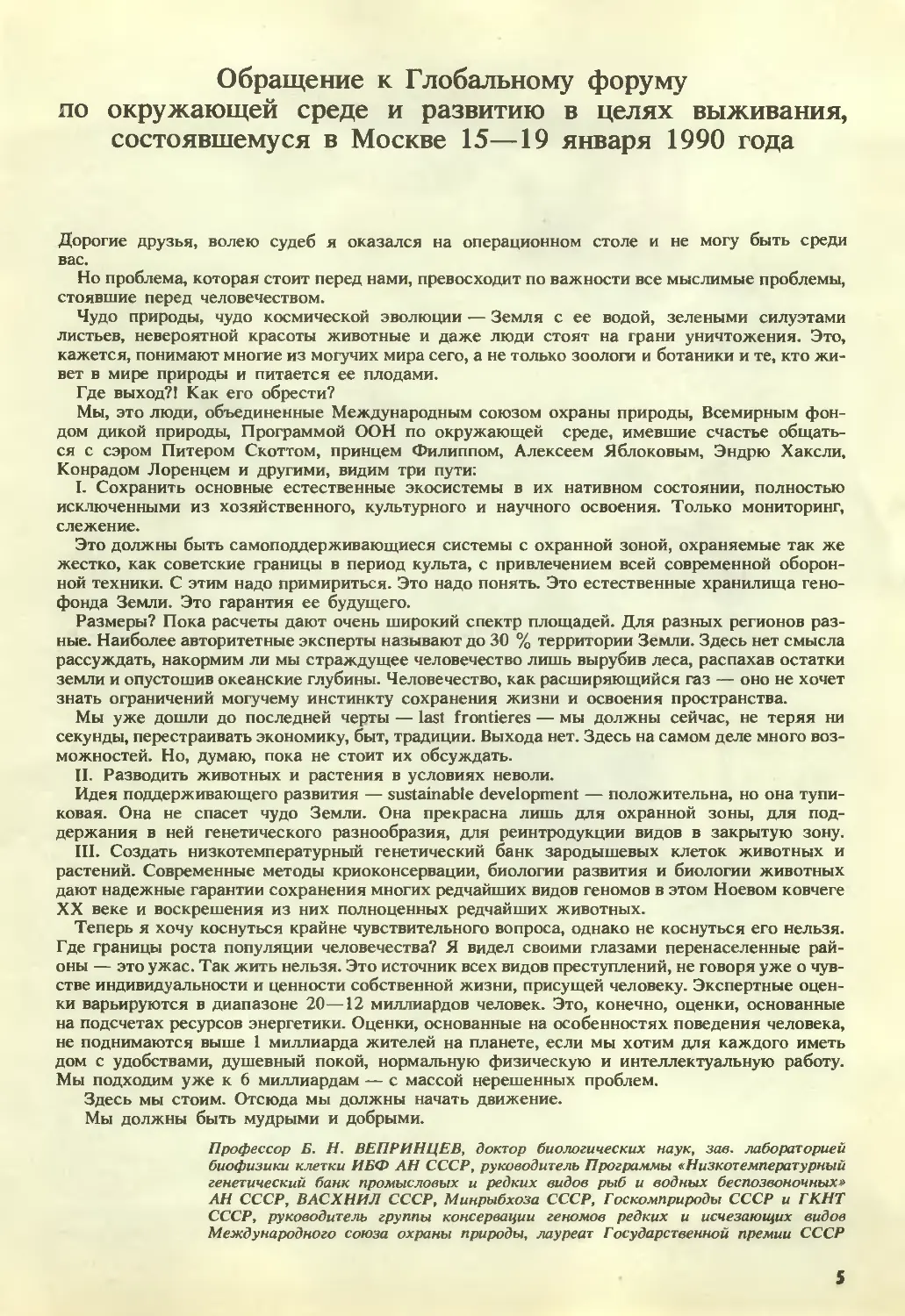

Технология и природа

Коварнейший

враг — ПАУ

Конечно, модные ныне протесты против

строительства новых АЭС во многом

справедливы. Но не кроется ли за естественным

страхом перед потенциальной атомной

угрозой, которая у всех на виду, незнание тихих

бед сегодняшнего дня? Когда-то А. Т.

Твардовский писал о «войне незнаменитой».

Увы, незнаменитыми бывают не только

войны.

Несколько цифр, без которых не обойтись.

В 1980 г. в структуре онкологических

заболеваний населения страны рак легких

занимал второе место после рака желудка

B9,4 и 36,9 случаев соответственно на

100 тысяч человек). А теперь сравним

те же показатели в 1970 г.: 20,8 против

42,3 («Вопросы онкологии», 1982, № 10).

Налицо заметное сокращение

заболеваемости раком желудка и еще более частая

заболеваемость раком легкого. Между тем ни

о каком Чернобыле в то десятилетие мир

еще не знал. Причины роста легочной онко-

заболеваемости иные.

Полагают, что вероятность заболевания

раком на 75—80 % зависит от внешней

среды, в основном от химических

канцерогенов. Среди них ведущее место

принадлежит полициклическим ароматическим

углеводородам (ПАУ).

Так уж получилось (поистине велик и

могуч русский язык), что некоторые

сокращения, состоящие из трех начальных букв,

несут оттенок двусмысленности. Например,

КПЗ. Казалось бы,— комплекс с переносом

заряда. Ан нет — еще и камера

предварительного заключения. Аналогично СТК — не

только совет трудового коллектива, но и

спортивно-техническая комиссия.

Мне кажется, что сокращение ПАУ такой

двусмысленностью пока не отличается.

Однако, чтобы покончить с терминологией,

придется сделать одно пояснение. Читателей

«Химии и жизни», не знакомых с химией,

но хорошо знающих жизнь, не должно

сбивать с толку понятие «ароматические

углеводороды». Это чисто химический

термин, никакого отношения к житейским

ароматам не имеющий. Простейший

ароматический углеводород — бензол. Модель этой

молекулы в учебниках химии выглядит

как обыкновенная гайка. Возьмите две

гайки, состыкуйте их. У вас получится

модель молекулы всем хорошо известного

нафталина. Если же взять несколько гаек,

то число возможных стыковочных

комбинаций резко увеличится. Из пяти гаек можно,

например, собрать модель молекулы бенз(а)-

пирена (БП) — крайне опасного

канцерогена. Канцерогенны и многие другие ПАУ.

Вот эти самые ПАУ все мы вдыхаем.

В большей или меньшей степени.

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ В ВОЗДУХЕ?

Главных источников несколько. Это и

транспорт (в основном автомобильный), и

металлургия, нефтехимия, коксохимия и

тепловые электростанции.

Каковы же сегодняшние реалии?

ПДК (предельно допустимая

концентрация) БП в воздухе — 1 нанограмм, то есть

одна миллиардная грамма на кубометр.

Несмотря на кажущуюся ничтожную

малость, величина эта вполне достоверна и

взята не с потолка.

Экстраполяция результатов

экспериментов с подопытными животными на человека

позволяет вычислить критическую массу БП,

то есть ту дозу, получение которой делает

заболевание весьма вероятным. Поделив эту

вычисленную массу (всего 2 мг!) на общий

объем воздуха, который

среднестатистический житель пропускает через легкие в

течение жизни C83 000 м3 — не так уж и

много, например объем лужниковской

стадионной чаши больше) и введя некоторый

запас прочности, можно получить

вышеприведенную величину ПДК. Во всяком случае

именно так утверждает журнал «Гигиена

труда и профессиональные заболевания»

A988, № 9).

Введение «некоторого запаса прочности»

совсем не лишне. Об этом напомнила

недавняя работа группы наших ученых,

установивших статистически достоверную высокую

заболеваемость злокачественными

опухолями у людей, длительное время дышавших

воздухом с концентрацией БП 2—7 нг/м3.

Во многих городах концентрация БП в

атмосфере давно превысила ПДК. Так, в

Ростове-на-Дону этот показатель превышен

примерно в 8(!) раз.

Откуда же взялся бенз(а)пирен в городе,

где очень мало металлургии и совсем нет

нефте- и коксохимии? Остаются две

причины — автомобильные выхлопы во всей

своей многоликости (грузовые, легковые,

дизельные, карбюраторные и т. д.) и

расположенная невдалеке мощная

Новочеркасская ГРЭС. Однако ее дымовые выбросы,

как выяснили недавно, содержат очень

мало бенз(а)пирена. Значит, главный

виновник — автомобиль.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Автомобиль — не роскошь, а средство

передвижения, утверждал любитель

перетаскивать королевскую пешку с поля е2 на поле е4.

Вероятно, только усталость после карлсбад-

ского турнира помешала Остапу

Ибрагимовичу сформулировать свою мысль несколькр

иначе. Да, средство передвижения, только

очень опасное. Опасное для всех.

Многочисленные научные данные свидетельствуют:

выхлопные газы автомобилей содержат

канцерогенные ПАУ. Особенно много их

выделяется во время разгона, торможения,

при работе двигателя на холостом ходу,

а также при езде по ямам и колдобинам.

Надежно выявлена и прямая

зависимость между интенсивностью движения

автотранспорта и концентрацией ПАУ в

приземном слое атмосферы. За рубежом такая

информация давно осознана. В странах

ЕЭС введен жесткий закон «Об

автомобильном топливе и выхлопных газах в

Европе». Во всем мире идут обширные

исследования. Например, ВВС США занялись

идентификацией ПАУ в выхлопных газах

авиационных двигателей.

Выхлопная труба современного

зарубежного автомобиля, как правило, имеет

каталитический конвертер — устройство, «до-

7

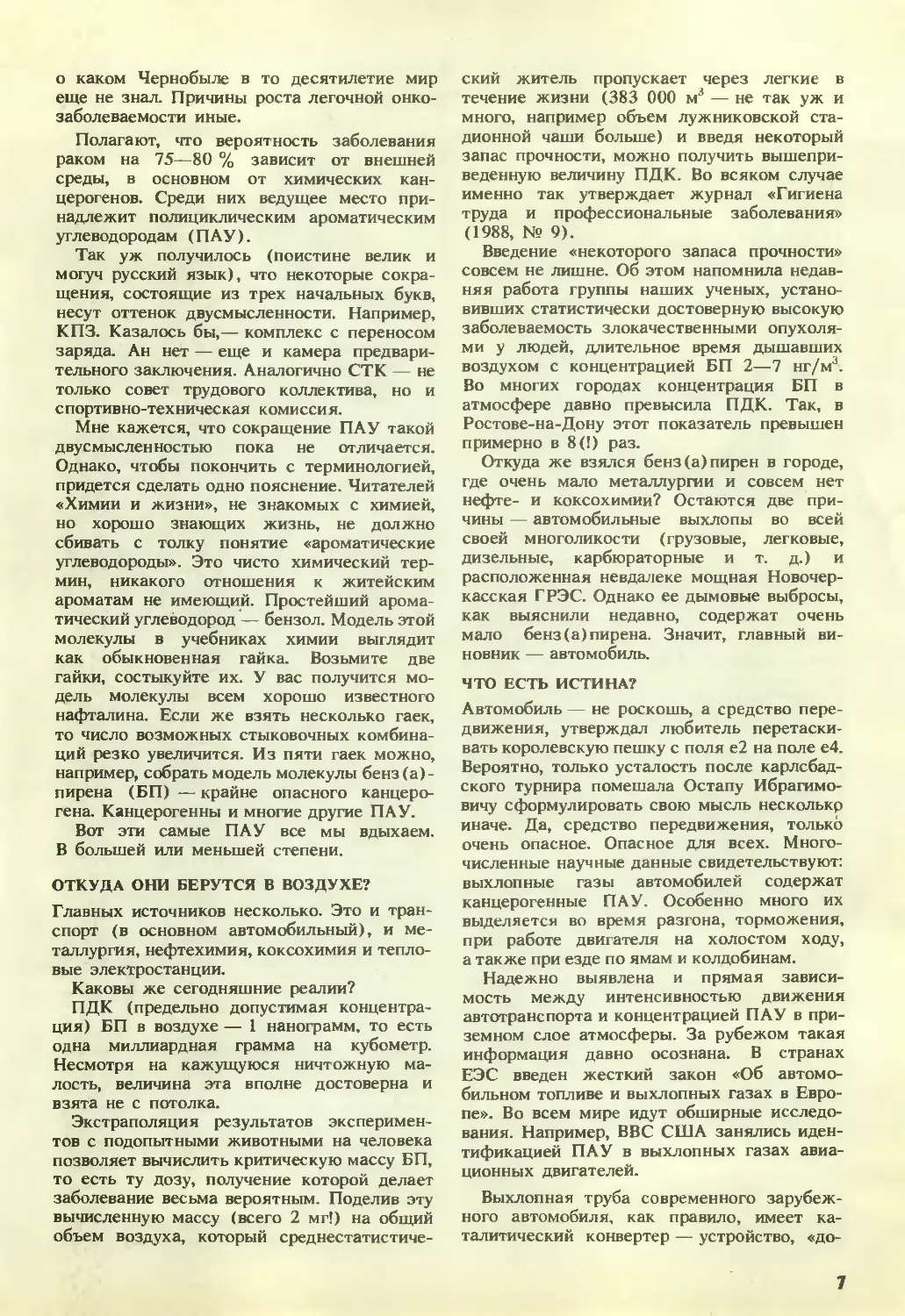

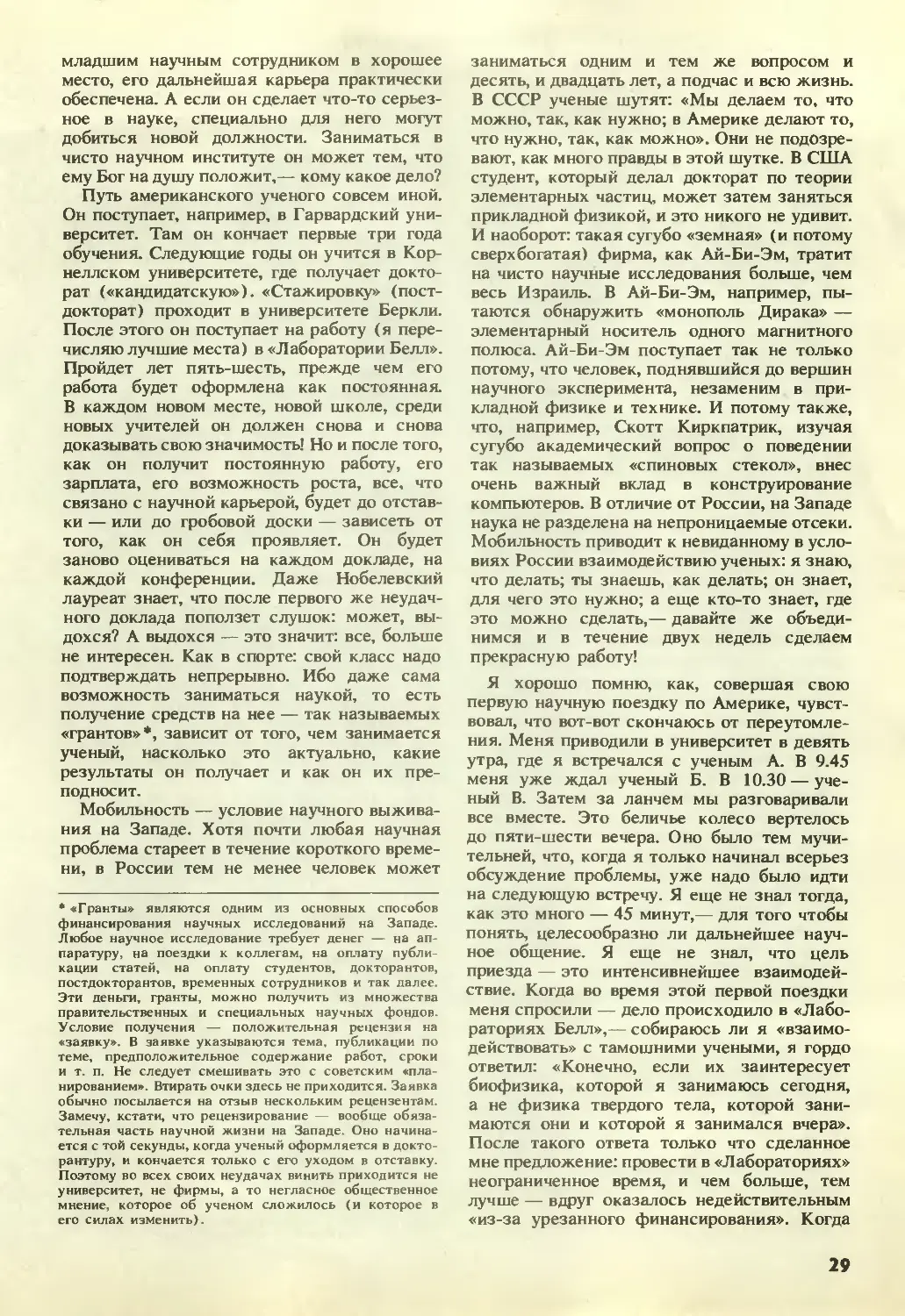

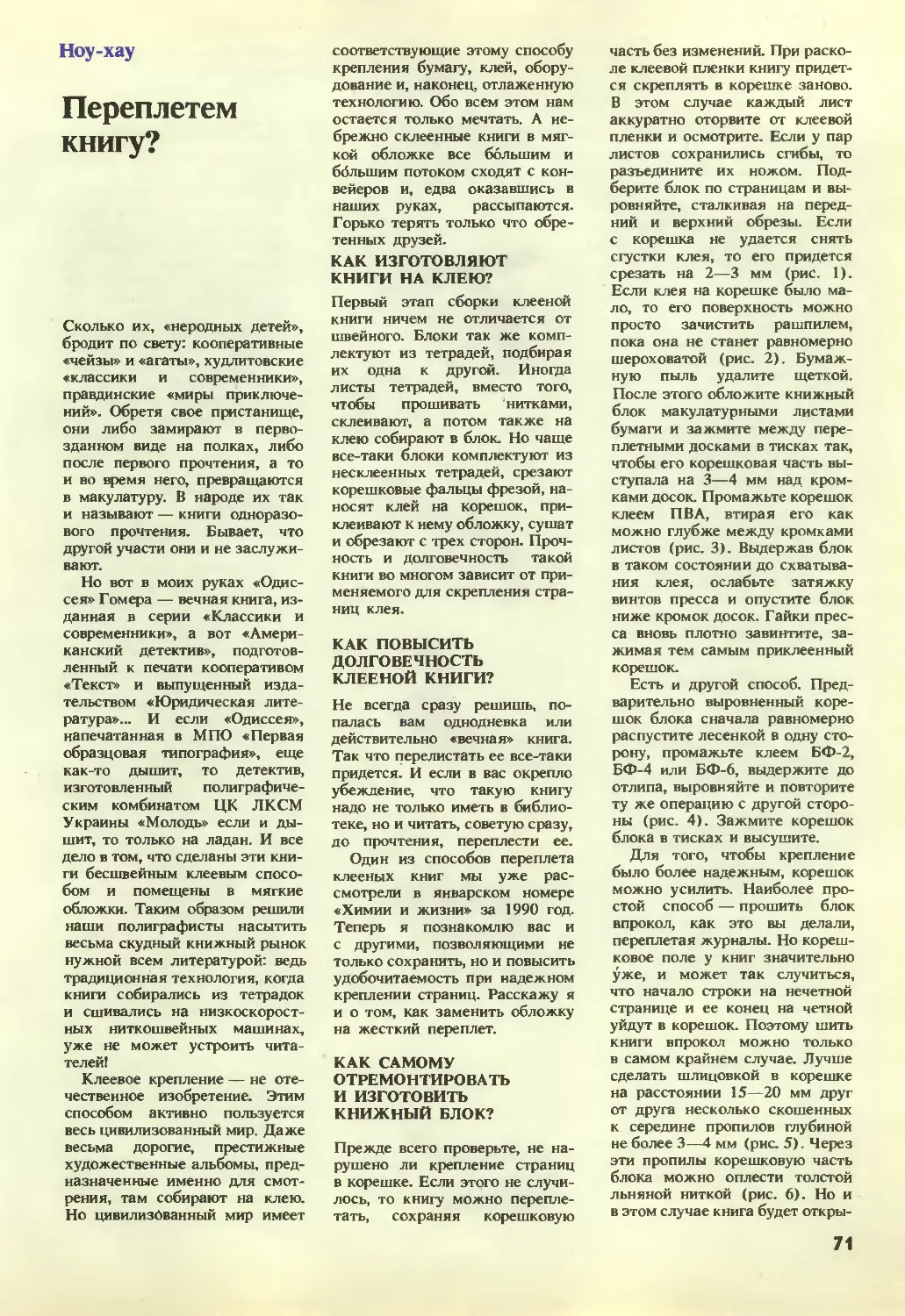

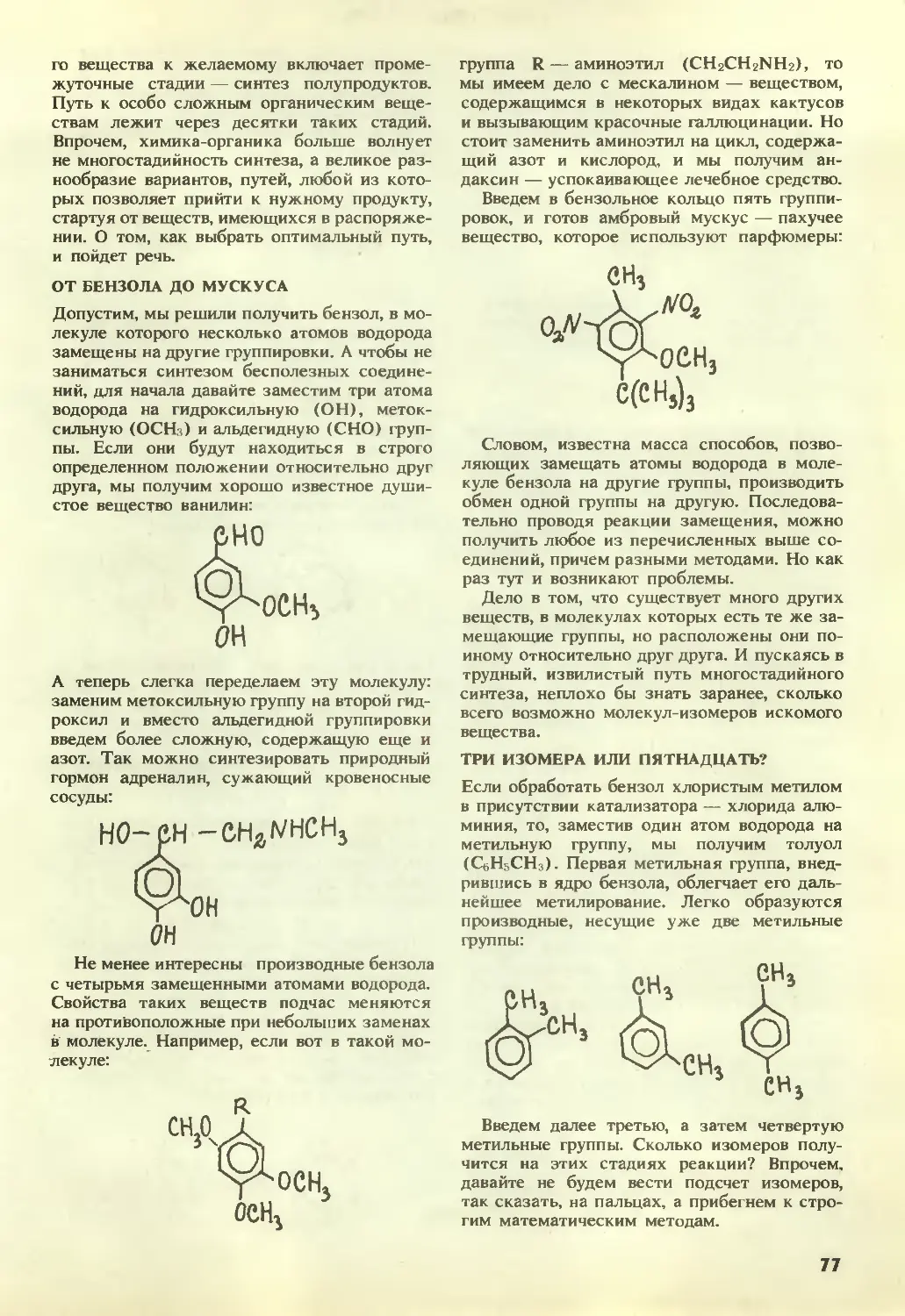

мцшорАЗ-схвпфн

Некоторые вещества из мрачного сонма ПАУ

жигающее» вредные примеси (в основном

окись углерода и углеводороды, в том

числе и ПАУ). Есть и так называемые

трехцелевые конвертеры (для одновременной

очистки от СО, углеводородов и окислов

азота). Решена проблема рекуперации

платины, палладия и родия из отработанных

конвертеров. Судя по последним

зарубежным публикациям, изучение атмосферных

канцерогенов поднимается на новый

уровень. Исследуют уже не только и не столько

ПАУ, сколько их многочисленные

производные, появившиеся в атмосфере из-за

химических и фотохимических реакций.

ПАУ И НЕСКОЛЬКО

ПАТРИОТИЧЕСКИХ СЛОВ

Ныне есть два основных аналитических

подхода к выявлению ПАУ в окружающей

среде, причем оба базируются на

фундаментальных открытиях наших

соотечественников. Я надеюсь избежать упрека в

приверженности небезызвестной идее

«Россия — родина слонов», сознавая, что

некоторые черты того мутного исторического

периода (например, разгоревшаяся борьба с

«безродными космополитами») опять

проступают на политическом лице Отечества.

Но ближе к делу.

Сейчас для анализа ПАУ в ходу эффект

Шпольского*. Суть здесь в том, что спектры

* Шпольский Э. В. A892—1975) — советский

физик, лауреат Государственной премии СССР,

основатель журнала «Успехи физических наук».

В возрасте 60 лет открыл эффект, носящий его

имя.

i

s,o-

6Р-

нр^

&>-

1 «

it

Ji

I \s

11 *

П

111

1_

i 9 io

lAiJLJL

, 1 ^

fy*4<4{JWj

S # 15 10

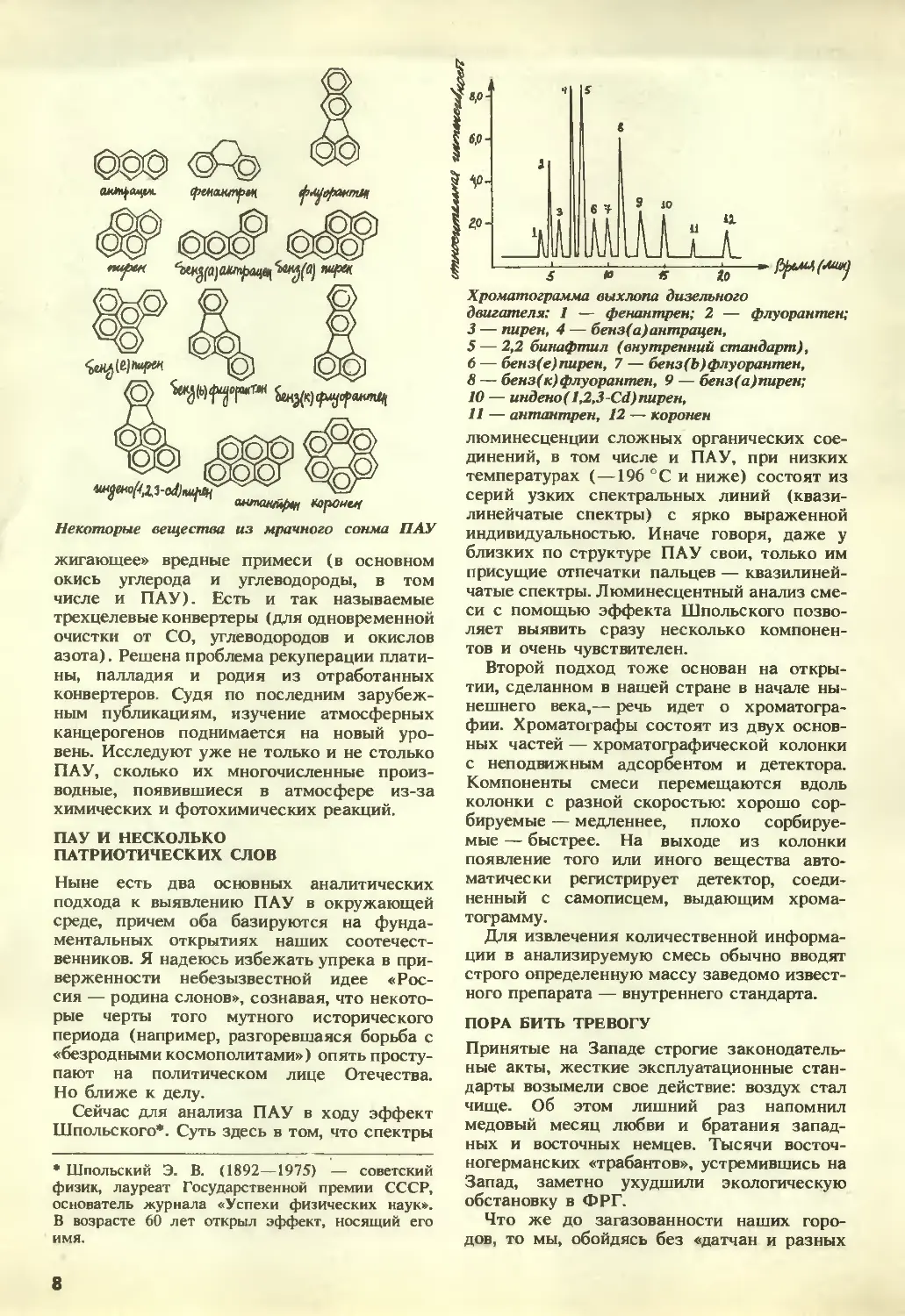

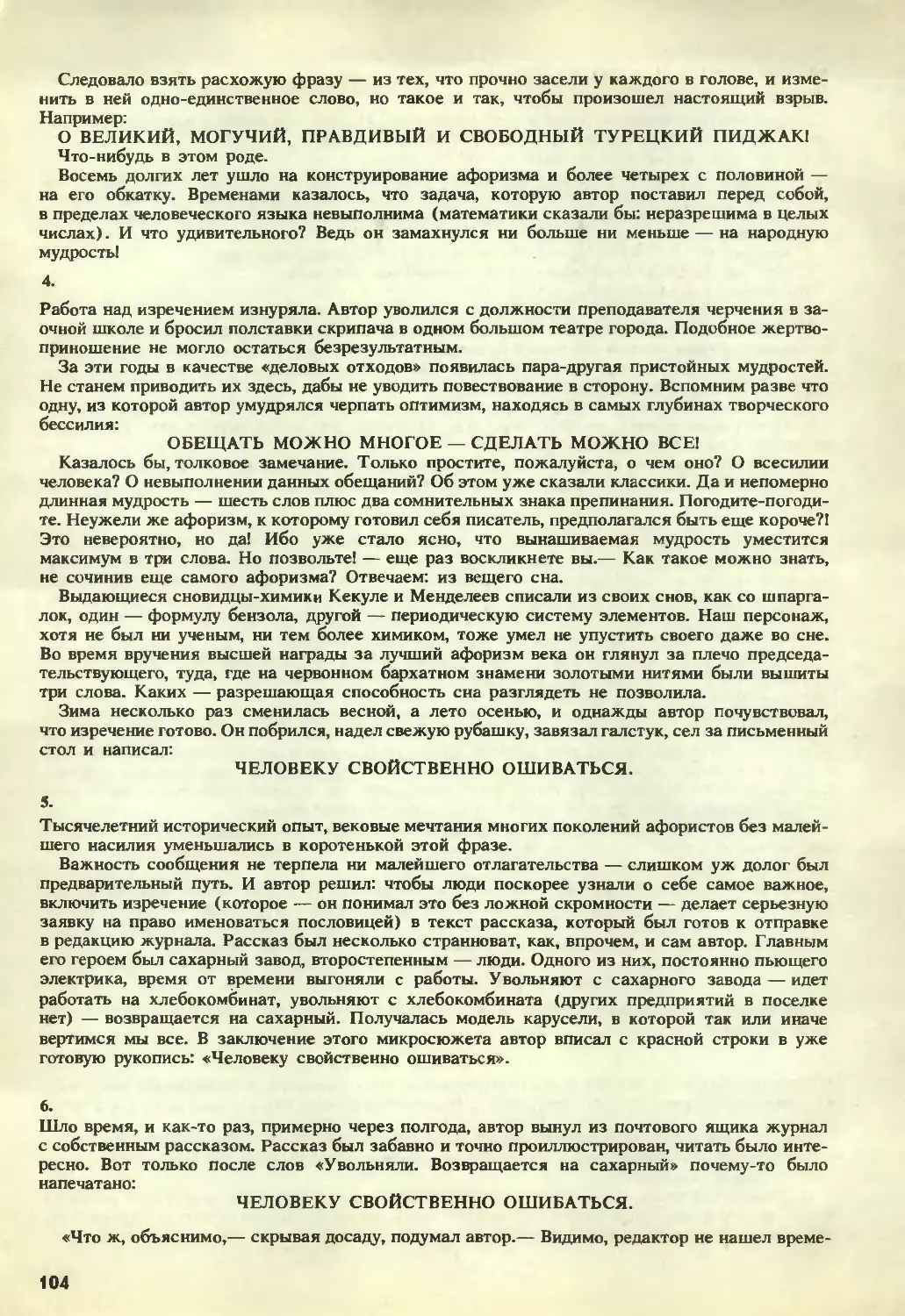

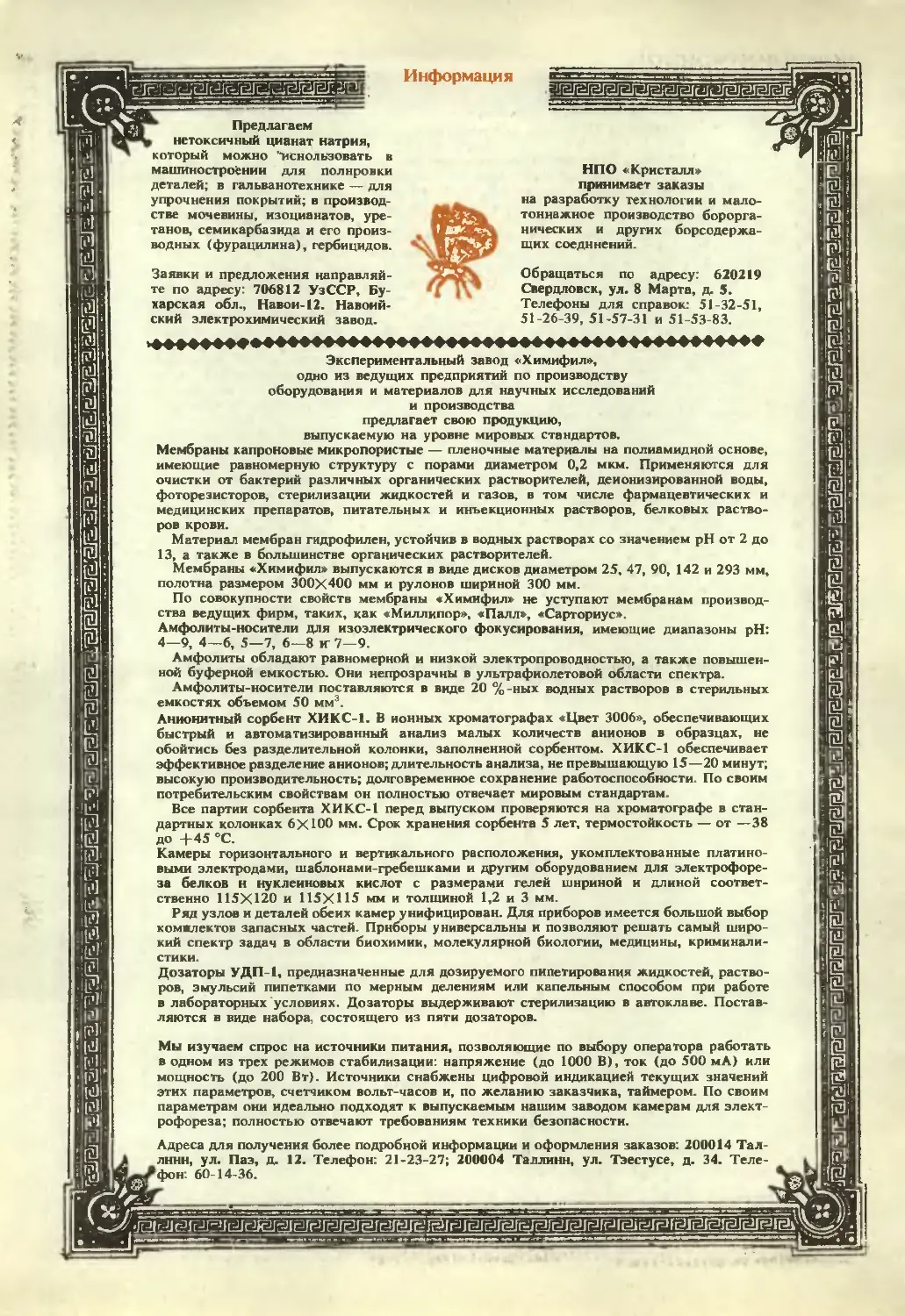

Хроматограмма выхлопа дизельного

двигателя: 1 — фенантрен; 2 — флуорантен;

3 — парен, 4 — бенз(а)антрацен,

5 — 2,2 бинафтил (внутренний стандарт),

6 — бенз(е)пирен, 7 — бенз(Ь)флуорантен,

8 — бенз(к)флуорантен, 9 — бенз(а)пирен;

10 — индено( 1,2,3-Cdjnupen,

11 — антантрен, 12 — коронен

люминесценции сложных органических

соединений, в том числе и ПАУ, при низких

температурах (—196 °С и ниже) состоят из

серий узких спектральных линий

(квазилинейчатые спектры) с ярко выраженной

индивидуальностью. Иначе говоря, даже у

близких по структуре ПАУ свои, только им

присущие отпечатки пальцев —

квазилинейчатые спектры. Люминесцентный анализ

смеси с помощью эффекта Шпольского

позволяет выявить сразу несколько

компонентов и очень чувствителен.

Второй подход тоже основан на

открытии, сделанном в нашей стране в начале

нынешнего века,— речь идет о

хроматографии. Хроматографы состоят из двух

основных частей — хроматографической колонки

с неподвижным адсорбентом и детектора.

Компоненты смеси перемещаются вдоль

колонки с разной скоростью: хорошо

сорбируемые — медленнее, плохо

сорбируемые — быстрее. На выходе из колонки

появление того или иного вещества

автоматически регистрирует детектор,

соединенный с самописцем, выдающим хрома-

тограмму.

Для извлечения количественной

информации в анализируемую смесь обычно вводят

строго определенную массу заведомо

известного препарата — внутреннего стандарта.

ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ

Принятые на Западе строгие

законодательные акты, жесткие эксплуатационные

стандарты возымели свое действие: воздух стал

чище. Об этом лишний раз напомнил

медовый месяц любви и братания

западных и восточных немцев. Тысячи

восточногерманских «трабантов», устремившись на

Запад, заметно ухудшили экологическую

обстановку в ФРГ.

Что же до загазованности наших

городов, то мы, обойдясь без «датчан и разных

8

прочих шведов», уже подошли к крайне

опасной черте, а фактически перешагнули ее.

Автомобильно-экологическая

безграмотность наводит на грустные размышления.

Даже центральные газеты пишут о

неэтилированном бензине как об экологически

чистом топливе. При этом забывают, что и

самое идеальное топливо сгорает не в

идеальных, а в самых что ни на есть реальных,

технически несовершенных двигателях

наших драгоценных «Волг» и «Жигулей»,

«Москвичей» и «Запорожцев». Есть ли среди

них хотя бы одна машина, полностью

соответствующая нынешним международным

стандартам?

Между тем «всеобщая автомобилизация»

продолжается. Соглашение о создании

совместного производства с «Фиатом»

предусматривает выпуск еще 300 000

автомобилей в год. В дальнейшем это число хотят

утроить. Итальянскую сторону, подписавшую

соглашение, понять можно — выгоды

очевидны, тем более, что наши автолюбители,

в подавляющем большинстве не искушенные

в тонких различиях между «тойотами» и

«мерседесами», возьмут все, что угодно.

Советских представителей тоже можно

понять — найден мощный рычаг стабилизации

потребительского рынка.

И все же возникают естественные

вопросы — а каковы будут экологические

последствия, кто и когда их подсчитывал

и прогнозировал? Существуют ли хотя бы

приблизительные оценки, какой будет

концентрация ПАУ в воздухе наших городов,

когда армада, обойденная вниманием

нашего ненавязчивого автосервиса, ринется по

узким улицам и разбитым дорогам, изрыгая

тонны пролонгированной смерти? Один из

парадоксов нашей повседневной жизни

состоит в том, что даже 8-кратное

превышение ПДК БП (как в Ростове-на-Дону)

уже не считается чем-то чрезвычайным.

А ведь в воздухе городов, где интенсивно

не только автомобильное движение, но и

металлургическое, коксохимическое

производства, это превышение достигает 15—

25-кратного уровня.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ?

После столь модной сейчас фразы о

«непредсказуемых последствиях» можно было бы

поставить не вопросительный знак, а точку.

Однако последствия безудержного роста

канцерогенных выбросов в окружающую

среду вполне предсказуемы и весьма

печальны.

Поэтому в ближайшее время надо

безотлагательно решить такие задачи.

Часть имеющейся «экологической» валюты

следует потратить на приобретение

новейшей аппаратуры, позволяющей оперативно

наблюдать за концентрацией ПАУ в

атмосфере крупных городов и промышленных

регионов. Сейчас такой аппаратуры

катастрофически не хватает.

Совместными усилиями химиков и

физиков, врачей, юристов и инженеров надо

выработать новые законодательные акты,

аналогичные существующим в развитых

странах, и перенять передовой зарубежный опыт.

Может быть, организационные структуры

«быстрого реагирования», адекватные данной

п роблеме, следует создать в рамках

возрождающейся Российской Академии наук?

Конечно, наше беспокойное время, когда

шаман на телевизионном экране уверенно

ликвидирует ртутные испарения, а народный

депутат СССР намекает на то, что в наших

бедах виноваты «академики — космические

и всякие» (В. Белов),— далеко не лучшая

пора для фундаментальных исследований.

В такой обстановке многие интересные идеи

рискуют быть выброшенными за борт

тяжеловесного административно-научного

корабля. А новинка есть. Не так давно, например,

при исследовании дымовых выбросов

Назарове кой ГРЭС стало ясно, что здесь

отношение концентраций пирена и БП серьезно

отличается от аналогичных характеристик

других источников загрязнения, что может

служить своеобразной меткой источника.

Если такая идея верна, то, вероятно,

возможно не просто констатировать

превышение ПДК по бенз(а)пирену, но и как-то

«пометить» его, и оперируя уже не

абсолютными, а относительными величинами,

выявить родословную опасного

канцерогена для каждого города или региона...

Обрисовав одну из причин скачка раковых

заболеваний, автор, естественно, не мог столь

же подробно сказать о других причинах, в

частности, о курении. А между тем

действующим канцерогенным началом сигаретного

дыма служит совсем не никотин, а все те

же самые ПАУ. Немало их и в дыме

другого сорта — в том, который ежегодно в

сентябре-октябре окутывает наши города и

поселки при сжигании опавшей листвы. В это

время невольным курильщиком, по существу,

становится каждый человек — от грудного

младенца до почтенного старца. Изредка,

правда, местные власти обращаются к

«уважаемым гражданам» с просьбой

отказаться от вредного занятия, однако, как

правило, гражданам на такие обращения

наплевать — как жгли, так и жгут.

Когда же мы научимся беречь самих себя?

Кандидат химических наук

Л. Я. БУШКОВ,

НИИ физической и органической химии РГУ

9

Технология и природа

Пролог

химической бионики

Начнем с тривиального. В последнее время

одна из самых многотоннажных областей

приложения химической науки —

химическая промышленность — стала непопулярной

и часто вызывает на себя огонь критики.

Ее считают главным виновником

загрязнения окружающей среды, хотя во многих

случаях это не совсем справедливо, если

вспомнить хотя бы о «заслугах»

энергетики, угольной промышленности и даже

сельского хозяйства. Но вместе с тем,

многие наши повседневные дефициты связаны

как раз со слабым развитием химической

промышленности: мало мыла, поскольку

мало щелочей; мало стиральных порошков,

потому что мало сульфанола... К тому же

традиционные виды сырья, которые сегодня

потребляются химическими заводами, рано

или поздно будут исчерпаны — причем,

кажется, скорее рано, чем поздно.

Недостатков у сегодняшней химической

технологии, что и говорить, хватает. Хорошо

бы придумать какую-нибудь принципиально

другую. Только где ее искать?

Вспоминаются мысли академика

А. Е. Ферсмана, недавно прозвучавшие в

одной из статей «Химии и жизни»: нужно к

сырью подбирать процессы, а не наоборот,—

и вообще, в технологии следует

основываться на том, что дает нам природа, а не идти

против нее...* Пусть высказано это по

другому поводу — чем негож такой подход

для химии?

Почин принадлежит техникам и

архитекторам: они уже давно пытаются черпать

идеи своих решений у живых существ —

это называется бионикой. Не открыть ли

нам новое направление: химическую

бионику?

Поясним, что мы имеем в виду.

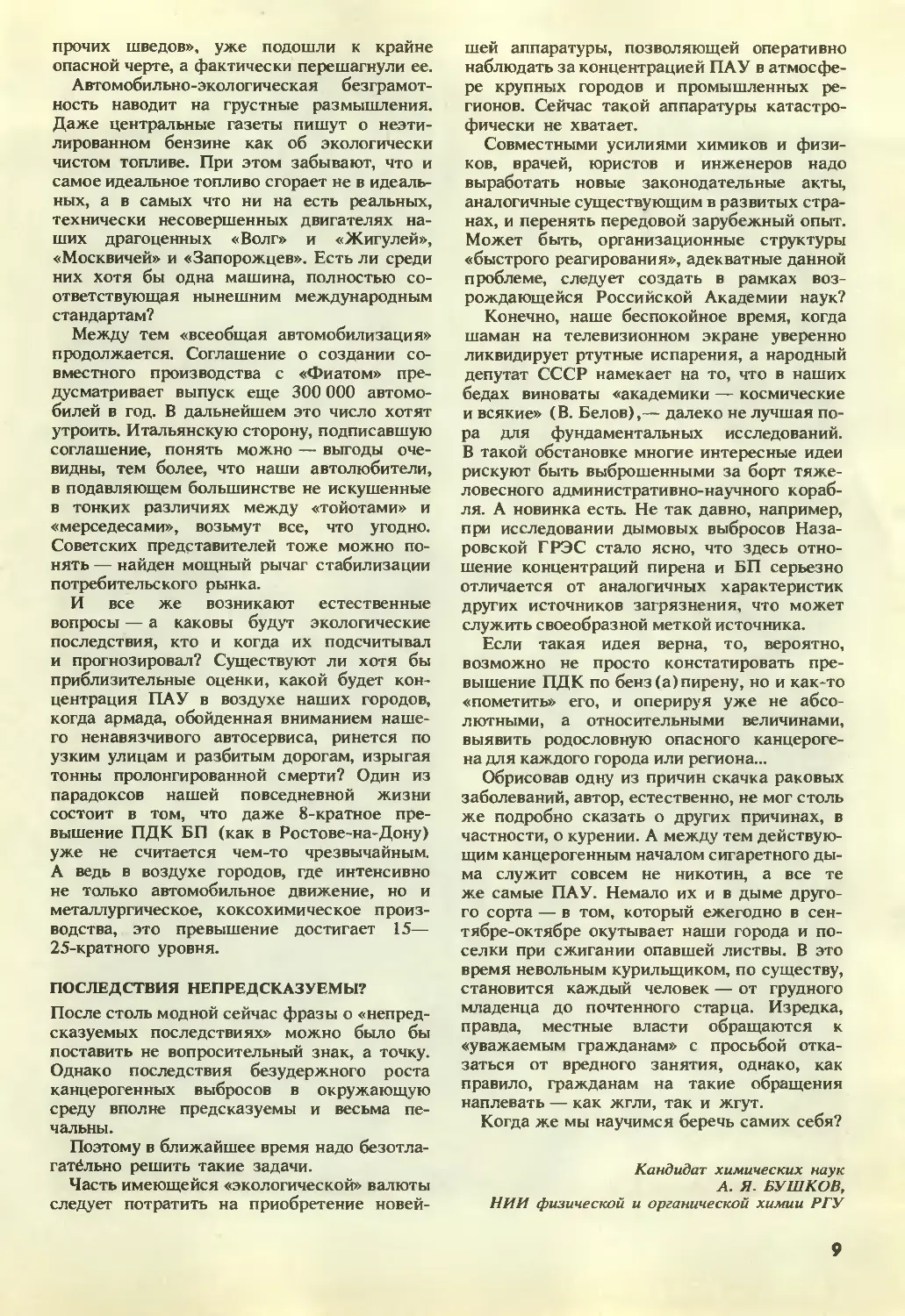

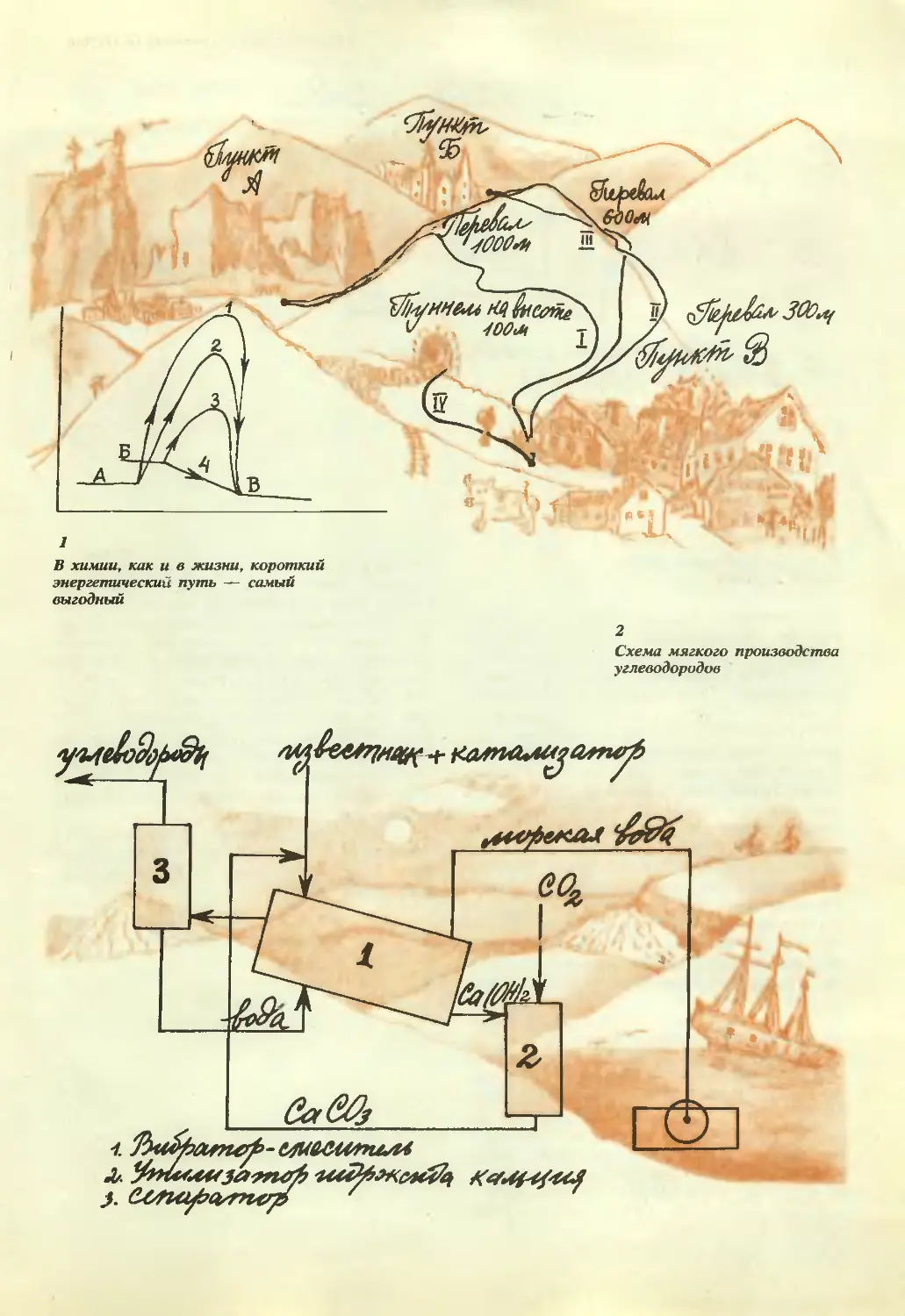

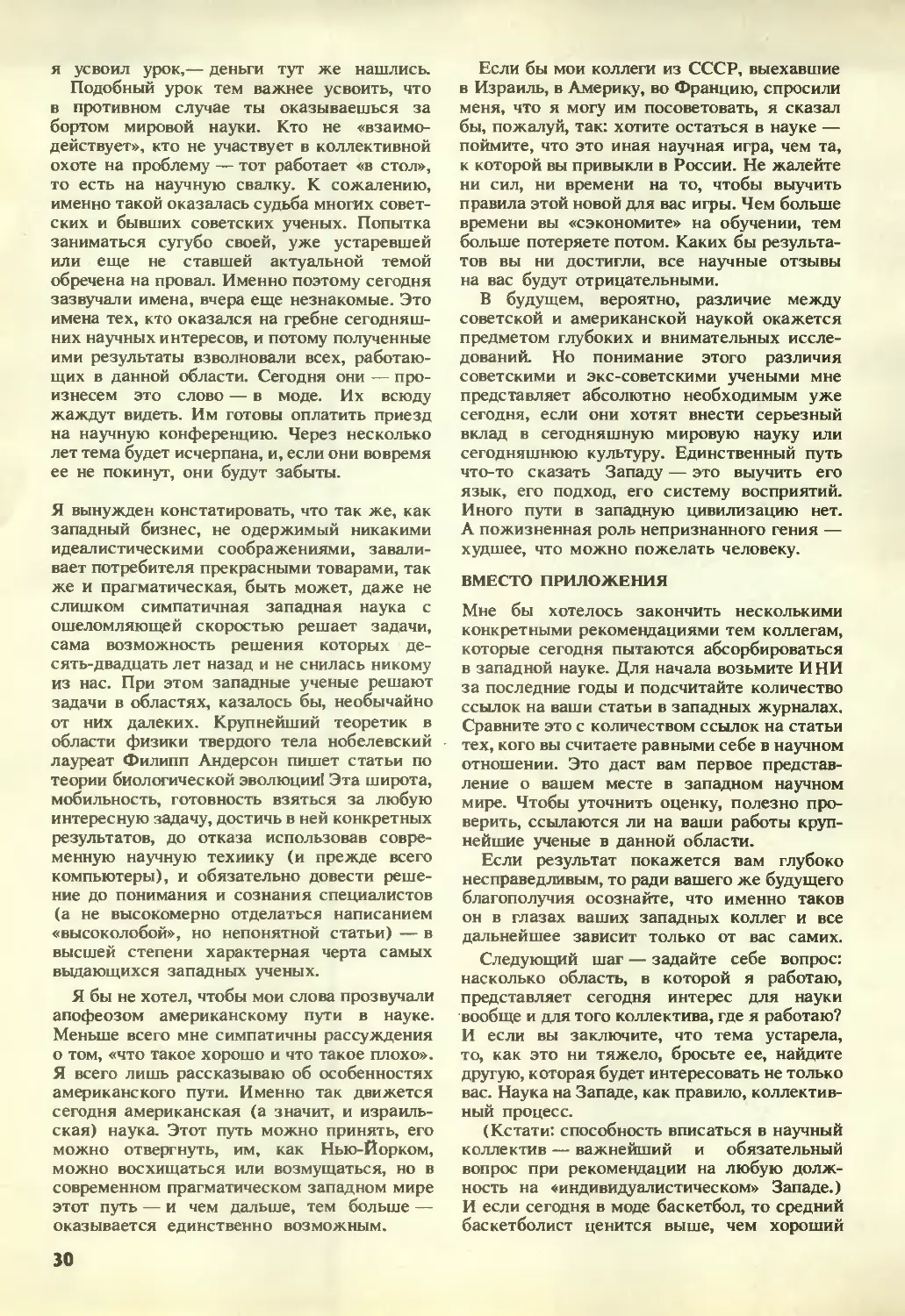

Выбор пути химической реакции схож

с выбором пути странником. Посмотрите

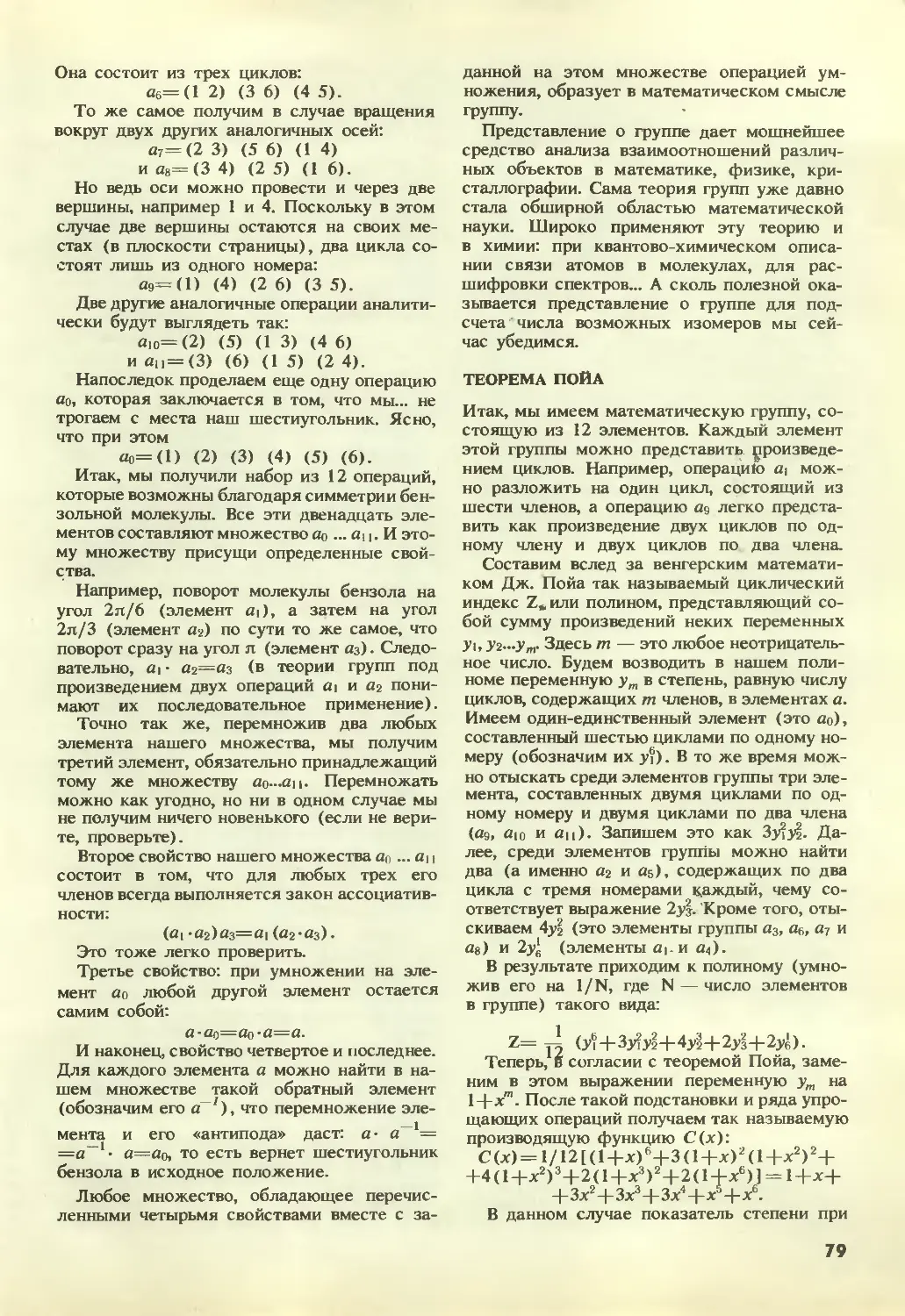

на рис. 1 (с. 13). Пусть конечная цель

путника пункт В. Тогда из пункта А он сможет

* См. статью «Концепция зациклен ноет и»: «Химия

и жизнь», 1988, № 8.

попасть в пункт В по пути I через перевал

высотой 1000 м и по пути II через перевал

высотой 600 м. Не правда ли, ведь вы

изберете путь II, хотя он несколько длиннее?

А если наш путник начинает путешествие

из пункта Б, то у него, кроме пути III с

перевалом в 300 м, есть еще возможность

воспользоваться туннелем на пути IV. В левой

части схемы показаны четыре аналогичных

пути для реакции от А или Б до В. Роль

перевалов играют энергетические барьеры.

В этом случае так же весьма

привлекателен путь IV — туннельный эффект, хорошо

известный в ядерной физике, но

встречаемый и в химических реакциях.

Как будто ясно без долгих дискуссий,

что путь IV — самый выгодный. Но мы все-

таки выскажем ряд соображений, чтобы

знать, за что воюем. Итак, зачем нужна

мягкая технология, чем она лучше

традиционной, жесткой?

Протекание процесса в природе — лучшее

свидетельство его экологической

безвредности или, по крайней мере, способности

природы компенсировать его последствия с

наименьшим для себя ущербом. Поскольку

отходы этого процесса уже заведомо

присутствуют в природе,— они менее опасны,

чем то, что получается на наших

противоестественных по отношению к природе

производствах. При мягкой технологии —

например при более низкой температуре —

меньше будет сожжено топлива. Значит, в

атмосферу попадет меньше продуктов

сгорания, уменьшится и тепловое загрязнение,

работающее на парниковый эффект. Мягкий,

щадящий режим работы оборудования

снизит вероятность аварий, в последние годы

буквально замучивших человечество.

Обратимся теперь к конкретным

примерам существующих технологий и их

гипотетическим мягким альтернативам.

Классическое получение аммиака по

реакции

N2+3H^2NH3

происходит сегодня при температурах около

880 К F07 °С) и давлении 20—30 МПа.

А в природе бобовые растения связывают

азот воздуха при обычных температурах и

давлении. Химики долго не могли разгадать

механизм их работы или создать его модель.

Лишь в конце 60-х годов были найдены

комплексные соединения молибдена, железа

и некоторых других металлов, способных к

фиксации азота. Почему бы со временем

этому процессу не заменить современные

заводы по производству аммиака?

Предвижу скептические возражения:

природные процессы все до единого медленны,

малопроизводительны — читай: экономиче-

11

ски невыгодны. Но — вот тут и должна бы

поработать химия. Если производительность

моделируемого природного процесса в самом

деле мала, то наиболее очевидная причина

этого — малая скорость (плохая кинетика)

самого процесса или доставки исходных

продуктов. Эти недостатки можно

попытаться устранить: подобрать катализаторы,

которых нет в природе, или организовать доставку

сырья в нужных количествах. Природа

блюдет свои интересы — кто же мешает нам,

заимствуя ее патенты без лицензий,

блюсти свои?

Примеры некоторых начальных успехов

в таком подходе уже можно привести.

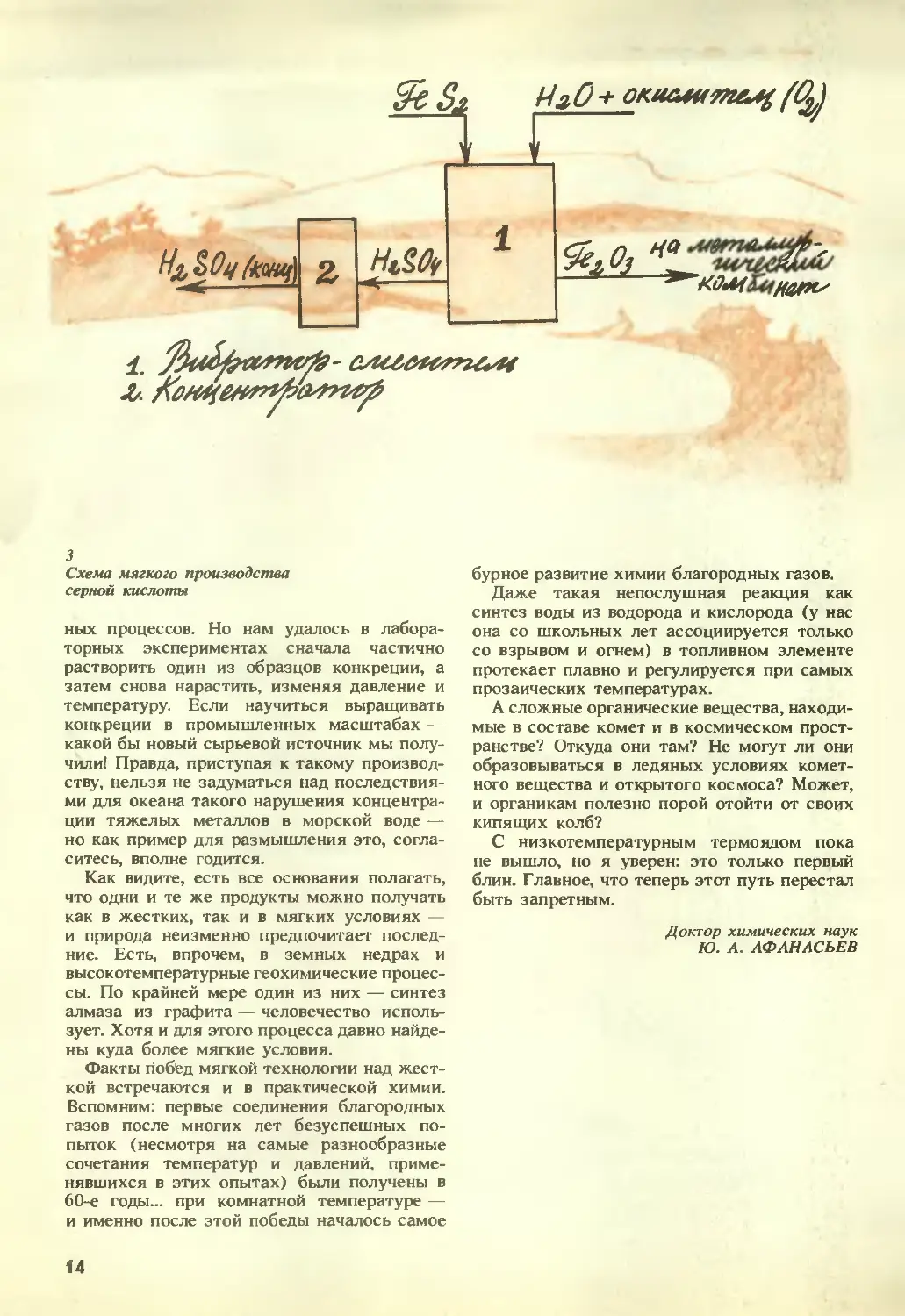

Углеводороды сегодня получают из

природного газа и нефти, запасы которых

начинают иссякать. Можно, конечно,

синтезировать метан из углерода и водорода,

но получится еще накладнее: такой синтез

идет при температуре около 1500К. В

природе же, как недавно выяснено, в зонах

тектонических разломов может протекать

следующая реакция:

Со1" + 7Н2О+8ё-кСН4+10ОН-.

Подобное взаимодействие осуществлено в

лабораторных условиях, при этом, кроме

метана, выделяются и другие

углеводороды, как газообразные, так и жидкие.

Оптимальная температура вполне божеская:

373К (или 100 °С). При использовании

морской воды выход углеводородов возрастает.

Мы просчитали термодинамику этой реакции

и пришли к выводу, что еще более вероятен

следующий механизм:

СаСОэ+8гГ +8ё^Са(СОJ+СН4+Н20.

Есть основания предполагать возможность

протекания этой реакции в океане в зоне

прибоя, где всегда есть известняки, а также

оксиды и другие соединения тяжелых

металлов, служащие источником свободных

электронов. Кроме того, в достатке энергия

прибоя, а местные перегревы при

соударениях гальки и известняка обеспечивают

вполне приличную температуру. И вот,

если немного пофантазировать, можно

представить себе завод по производству

углеводородов, схему которого мы попытались

представить на рис. 2 (с. 13).

Н. В. Черский и В. П. Царев* в простой

установке, собранной по этой схеме,

используя 1 кг исходного материала при 100° С,

за 10 суток получили 200 мл газообразных

и 20 г жидких углеводородов. Для

лабораторных условий, учитывая случайный состав

♦ДАН СССР, 1984, т. 279, № 3, с. 730—735.

12

шихты и жидкой фазы, результат

безусловно обнадеживающий. Тем более что недавно

те же исследователи сумели увеличить

выход продуктов, используя морскую воду —

по-видимому, содержащиеся в ней

микроэлементы катализируют процесс.

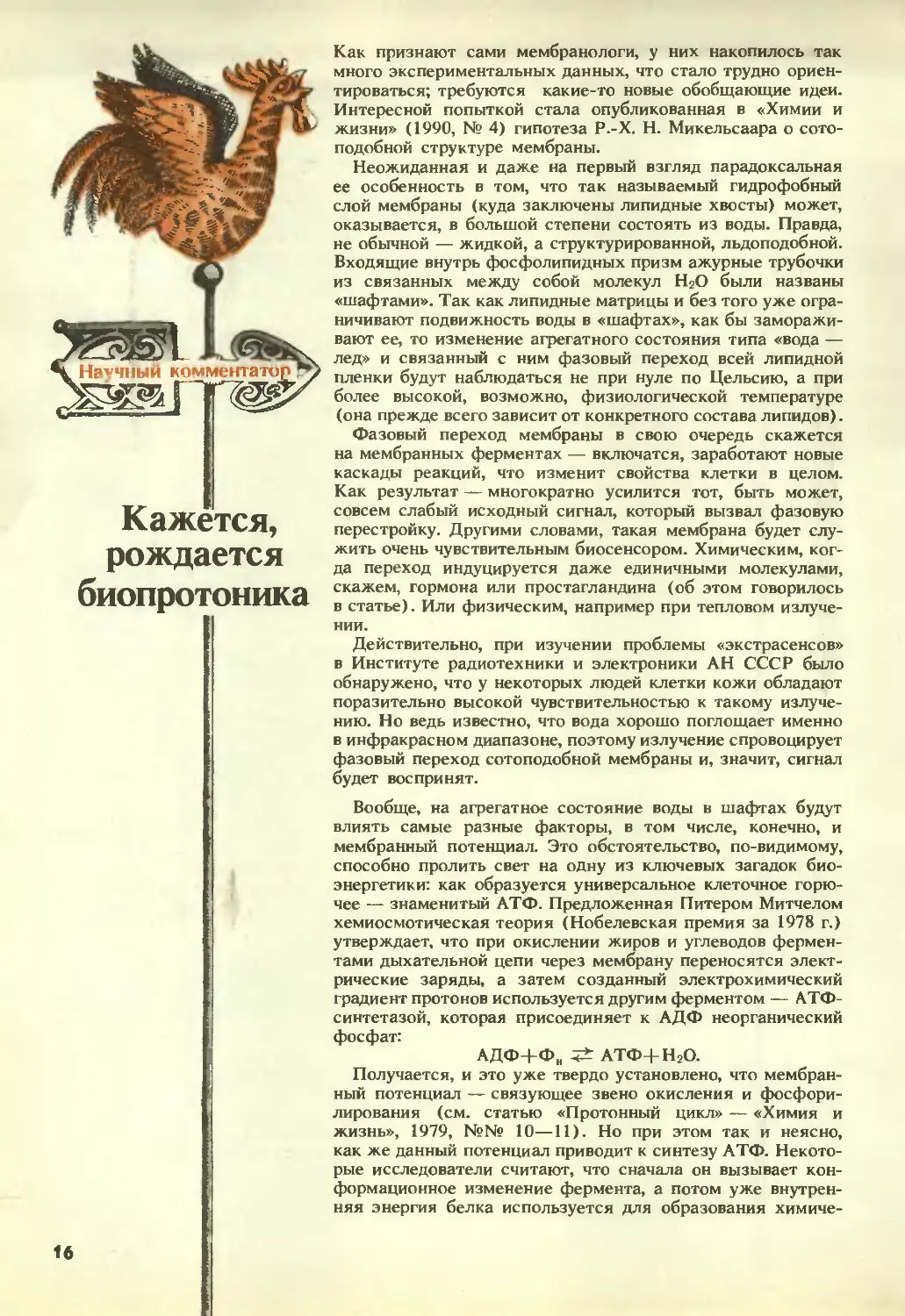

Видится альтернатива и известному

процессу получения серной кислоты, обычно

состоящему из высокотемпературного

обжига пирита FeS2 и столь же

высокотемпературного окисления сернистого газа.

Г. М. Гусев (Институт биологии и

геофизики СО АН СССР), изучая процессы

измельчения различных веществ, нашел,

что при диспергировании пирита в водных

растворах образуется серная кислота. Как и

в предыдущем случае, эта реакция скорее

всего непрерывно идет в зоне прибоя

Мирового океана, поставляя в него новые порции

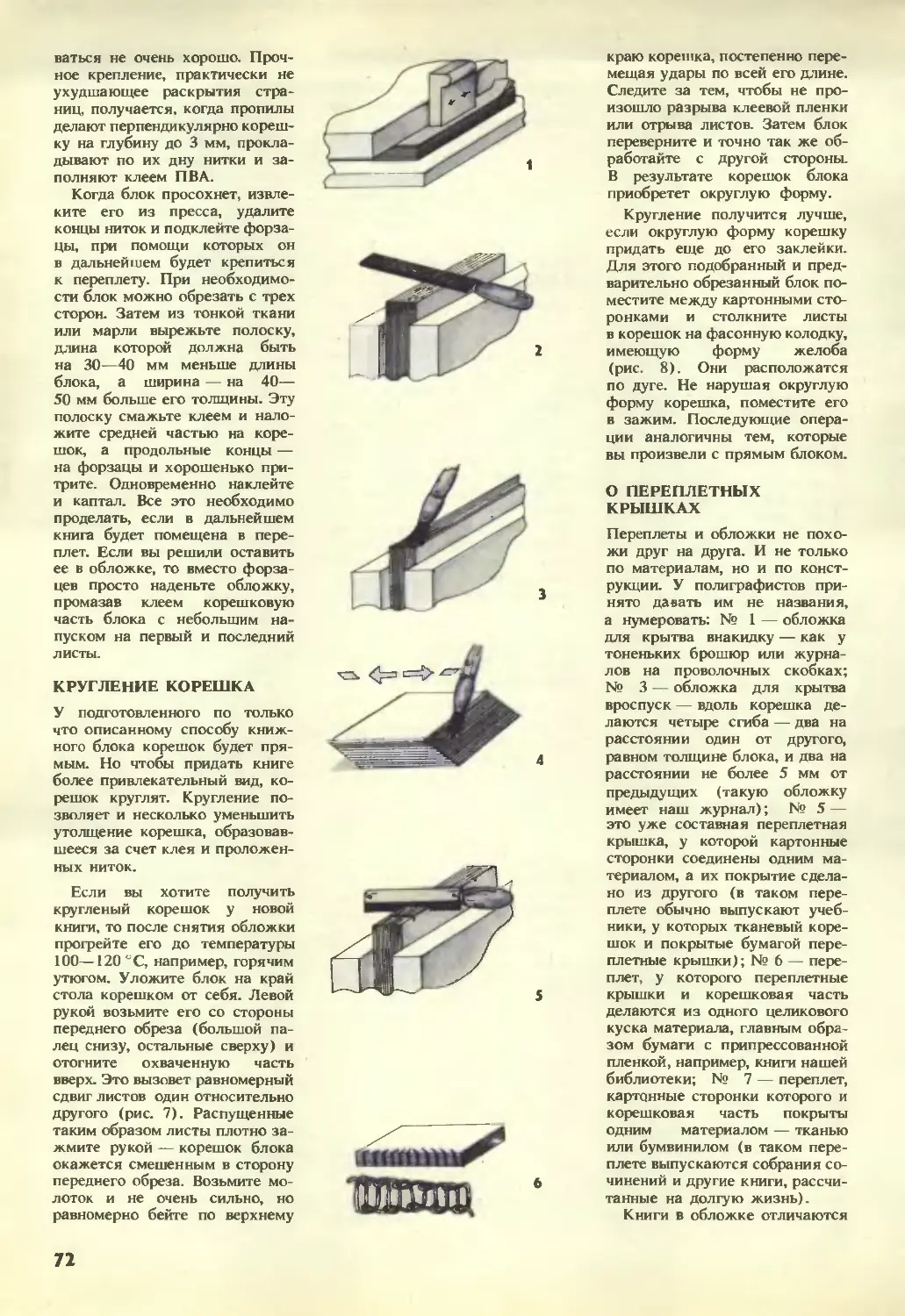

сульфатов. И вот, на рис. 3 (с. 14) вы можете

видеть блок-схему нового гипотетического

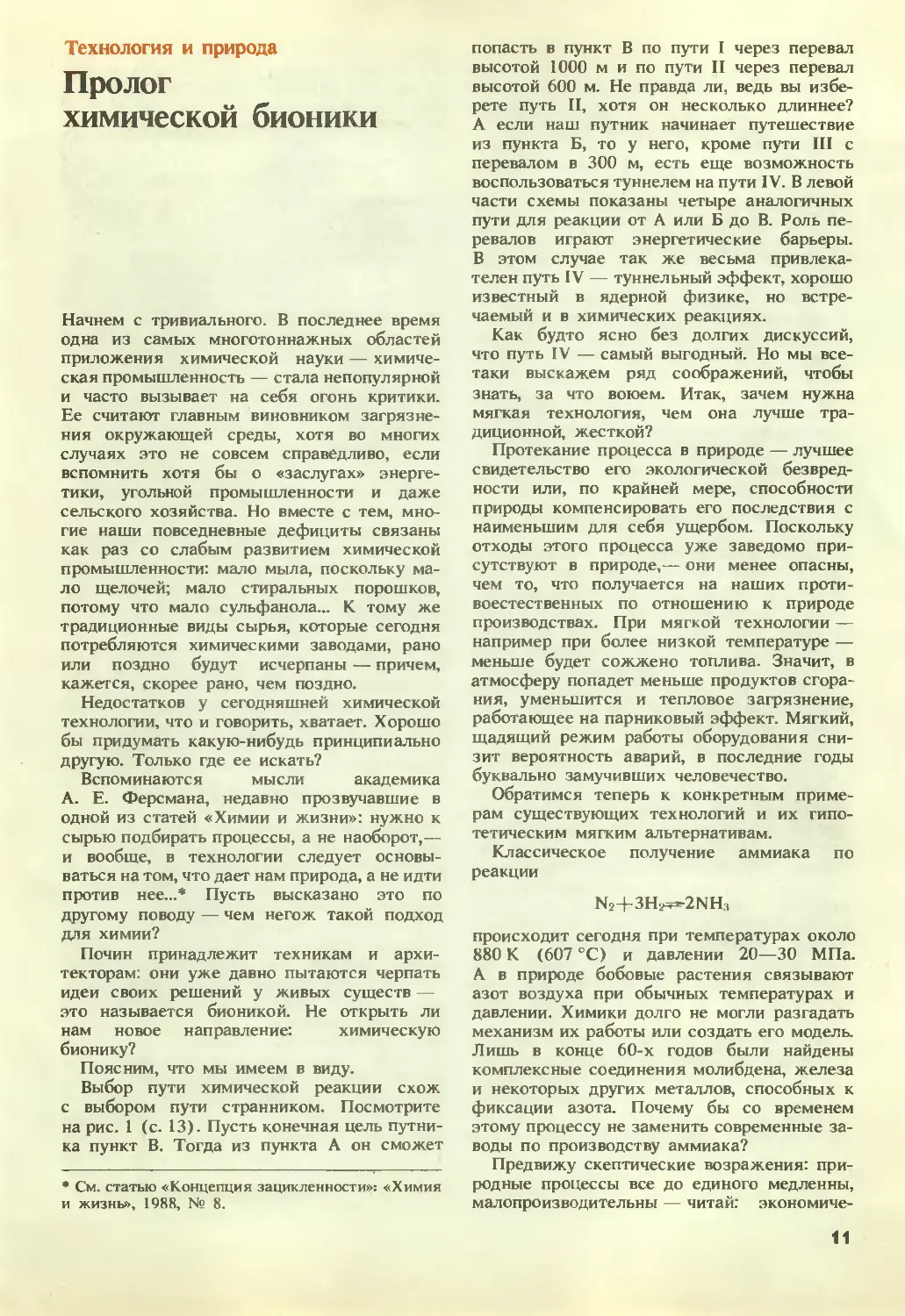

завода серной кислоты.

Для полноты картины укажем еще два

океанических процесса, также потенциально

технологичных.

В анаэробных (не содержащих

кислорода) зонах океана (например в Черном

море) происходит химическое и

бактериальное восстановление оксидной серы,

ведущей к образованию сероводорода. Кажется,

сегодня об этой особенности Черного моря

знают все. Нам удалось показать, что в

стандартных условиях B98К; 0,1 МПа)

термодинамически разрешены реакции

восстановления сульфат-ионов многими

органическими веществами, присутствующими в

морской воде. Так, глюкоза восстанавливает

сульфат-ион до сероводорода по реакции

3SO^ +C6H,206^3H2S-|-6HCOr.

Примечательный факт: в присутствии

кислорода эта и подобная реакции сдвигаются

влево. Выходит, и здесь есть над чем

подумать технологам, ищущим альтернативу

современным «жестким» заводам!

В Мировом о кеане, где условия, как

можно догадаться, совсем не те, что в

химическом реакторе, при концентрациях

тяжелых металлов в воде порядка

микрограммов на литр, образуются так называемые

железо-марганцевые конкреции* — особый

вид глубоководных осадков, содержащих

до 26 % железа, до 52 % марганца, медь,

никель, кобальт... По сравнению с морской

водой металлы в конкрециях

концентрируются в миллионы раз. Традиционная технология

вообще не знает приемов проведения подоб-

* См. статью «Страсти по сырью стратегическому»,

«Химия и жизнь», 1990, № 7.

В химии, как и в жизни, короткий

энергетический путь — самый

выгодный

Схема мягкого производства

углеводородов

yi4elo%b&ii п№ещмщ+1{&та44ша*ти>4>

*«фекал<£&$

4. JOiuteafntrib-tfliMUtnu**

«#>4Hf4Cf

g£& H*0+ 0Ku&*tni&4i fO?)

Нд&Оу/kotm

4. /wdfr&mtfi- сл*г0*е?7г&*€

Схема мягкого производства

серной кислоты

ных процессов. Но нам удалось в

лабораторных экспериментах сначала частично

растворить один из образцов конкреции, а

затем снова нарастить, изменяя давление и

температуру. Если научиться выращивать

конкреции в промышленных масштабах —

какой бы новый сырьевой источник мы

получили! Правда, приступая к такому

производству, нельзя не задуматься над

последствиями для океана такого нарушения

концентрации тяжелых металлов в морской воде —

но как пример для размышления это,

согласитесь, вполне годится.

Как видите, есть все основания полагать,

что одни и те же продукты можно получать

как в жестких, так и в мягких условиях —

и природа неизменно предпочитает

последние. Есть, впрочем, в земных недрах и

высокотемпературные геохимические

процессы. По крайней мере один из них — синтез

алмаза из графита — человечество

использует. Хотя и для этого процесса давно

найдены куда более мягкие условия.

Факты побед мягкой технологии над

жесткой встречаются и в практической химии.

Вспомним: первые соединения благородных

газов после многих лет безуспешных

попыток (несмотря на самые разнообразные

сочетания температур и давлений,

применявшихся в этих опытах) были получены в

60-е годы... при комнатной температуре —

и именно после этой победы началось самое

бурное развитие химии благородных газов.

Даже такая непослушная реакция как

синтез воды из водорода и кислорода (у нас

она со школьных лет ассоциируется только

со взрывом и огнем) в топливном элементе

протекает плавно и регулируется при самых

прозаических температурах.

А сложные органические вещества,

находимые в составе комет и в космическом

пространстве? Откуда они там? Не могут ли они

образовываться в ледяных условиях комет-

ного вещества и открытого космоса? Может,

и органикам полезно порой отойти от своих

кипящих колб?

С низкотемпературным термоядом пока

не вышло, но я уверен: это только первый

блин. Главное, что теперь этот путь перестал

быть запретным.

Доктор химических наук

Ю. А. АФАНАСЬЕВ

14

последние известия

Торжество

плюрализма

Синтезированы

органические молекулы, в которых

связь С—С, в

зависимости от условий,

разрывается по любому из

четырех известных

механизмов.

®

^Hj-c-W

1S1

МО,

®

Большинство химических реакций сводится к тому, что

рвутся одни связи между атомами и образуются новые. Это,

пожалуй, единственный пункт, в котором исследователи

единодушны. Но любая попытка расшифровать конкретные

механизмы разрыва или воссоединения вызывает споры, по

накалу порой не уступающие парламентским. В принципе ясно,

что связь, соединяющая два атома (или атомные группы) А

и В, может расщепиться либо по радикальному типу, когда

два ее электрона делятся «по-братски», либо по ионному, при

котором А берет оба электрона себе, превращаясь в анион, а

В не достается ни единого и он становится катионом.

В последние десятилетия добавились еще два варианта,

которые стали причиной особенно яростных дискуссий:

молекула А — В в целом может потерять один электрон —

окислиться, переродившись в катион-радикал, или

Приобрести его, обернувшись анион-радикалом. А уж

связь порвется потом, причем одна из

«половинок» молекулы станет ионом, другая же — радикалом.

Теоретики-экстремисты страстно агитируют за то, что во всех

случаях жизни реализуется только одноэлектронный

сценарий.

Исследователи из Пенсильванского университета П. Мас-

лак и Дж. Нарваес («Angewandte Chemie, International

Edition», 1990, т. 29, № 3, с. 283) представили изящный, чисто

химический аргумент в пользу плюрализма: синтезировали

вещество, в котором центральная связь С—С может

разрываться по любому из названных выше механизмов. Его

молекула (формула показана рядом) почти симметрична. Но в

бензольном кольце одна из половинок (А) —

диметиламиногруппа, которая способна стабилизировать

положительный заряд. В другой же половинке (В) —

электроотрицательная нитрогруппа, стабилизирующая анионы.

При нагревании до 130 °С в неполярной среде дейтериро-

ванного ортоксилола, к которому добавлен тиофенол (он

легко отдает атом водорода свободным радикалам), это

вещество быстро превращается в пару радикалов, которые

«обдирают» тиофенол, и образуется смесь соединений

«А—Н» и «В—Н».

Нагревание до 100 °С в сильно ионизирующем диметил-

сульфоксиде (тоже сполна дейтерированном) приводит к

иному результату. Фрагмент А теряет протон, превращаясь

в соответствующий олефин, а В этот протон подбирает,

давая уже известный «В—Н».

То же вещество, если его восстанавливать на электроде

при комнатной температуре при потенциале — 1,26 В,

присоединяет один электрон (это доказано электрохимическими

методами), а образующийся анион-радикал распадается на

продукты, отвечающие радикалу А и аниону В.

Особенно легко это поразительное вещество разрушается

при одноэлектронном окислении (потенциал -|-0,66 В).

Распад начинается при минус 95 °С.

Единственное, к чему можно придраться в этой работе,—

терминология: авторы называют одноэлектронный распад

«мезолитическим», что вызывает несправедливые

ассоциации с каменным веком.

В. ЗЯБЛОВ

15

Как признают сами мембранологи, у них накопилось так

много экспериментальных данных, что стало трудно

ориентироваться; требуются какие-то новые обобщающие идеи.

Интересной попыткой стала опубликованная в «Химии и

жизни» A990, № 4) гипотеза Р.-Х. Н. Микельсаара о сото-

подобной структуре мембраны.

Неожиданная и даже на первый взгляд парадоксальная

ее особенность в том, что так называемый гидрофобный

слой мембраны (куда заключены липидные хвосты) может,

оказывается, в большой степени состоять из воды. Правда,

не обычной — жидкой, а структурированной, льдоподобной.

Входящие внутрь фосфолипидных призм ажурные трубочки

из связанных между собой молекул Н20 были названы

«шафтами». Так как липидные матрицы и без того уже

ограничивают подвижность воды в «шафтах», как бы

замораживают ее, то изменение агрегатного состояния типа «вода —

лед» и связанный с ним фазовый переход всей липидной

пленки будут наблюдаться не при нуле по Цельсию, а при

более высокой, возможно, физиологической температуре

(она прежде всего зависит от конкретного состава липидов).

Фазовый переход мембраны в свою очередь скажется

на мембранных ферментах — включатся, заработают новые

каскады реакций, что изменит свойства клетки в целом.

Как результат — многократно усилится тот, быть может,

совсем слабый исходный сигнал, который вызвал фазовую

перестройку. Другими словами, такая мембрана будет

служить очень чувствительным биосенсором. Химическим,

когда переход индуцируется даже единичными молекулами,

скажем, гормона или простагландина (об этом говорилось

в статье). Или физическим, например при тепловом

излучении.

Действительно, при изучении проблемы «экстрасенсов»

в Институте радиотехники и электроники АН СССР было

обнаружено, что у некоторых людей клетки кожи обладают

поразительно высокой чувствительностью к такому

излучению. Но ведь известно, что вода хорошо поглощает именно

в инфракрасном диапазоне, поэтому излучение спровоцирует

фазовый переход сотоподобной мембраны и, значит, сигнал

будет воспринят.

Вообще, на агрегатное состояние воды в шафтах будут

влиять самые разные факторы, в том числе, конечно, и

мембранный потенциал. Это обстоятельство, по-видимому,

способно пролить свет на одну из ключевых загадок

биоэнергетики: как образуется универсальное клеточное

горючее — знаменитый АТФ. Предложенная Питером Митчелом

хемиосмотическая теория (Нобелевская премия за 1978 г.)

утверждает, что при окислении жиров и углеводов

ферментами дыхательной цепи через мембрану переносятся

электрические заряды, а затем созданный электрохимический

градиент протонов используется другим ферментом — АТФ-

синтетазой, которая присоединяет к АДФ неорганический

фосфат:

АДФ+ФН ^± АТФ+Н20.

Получается, и это уже твердо установлено, что

мембранный потенциал — связующее звено окисления и фосфори-

лирования (см. статью «Протонный цикл» — «Химия и

жизнь», 1979, №№ 10—11). Но при этом так и неясно,

как же данный потенциал приводит к синтезу АТФ.

Некоторые исследователи считают, что сначала он вызывает кон-

формационное изменение фермента, а потом уже

внутренняя энергия белка используется для образования химиче-

ской связи. Однако такое представление кажется чересчур общим и мало что

объясняет.

Давайте еще раз взглянем на приведенную выше реакцию синтеза-гидролиза АТФ. Ясно,

что ее равновесие можно сместить вправо, если отводить один из ее конечных продуктов —

воду. Причем ее необязательно куда-то физически переносить, а достаточно лишь понизить

ее химическую активность. Ну, например, переводя в лед, то есть вымораживая. А эту

функцию как раз и мог бы выполнять мембранный потенциал.

В самом деле, пусть работает дыхательная цепь, мембрана заряжается. Вследствие этого

в ней идут структурные перестройки, фазовые изменения. При зарядке мембраны вода в ней

станет жидкой (об этом сообщают встроенные в мембрану флуоресцентные зонды). Но если

теперь в каком-то месте несколько протонов пройдут через нее вниз по градиенту их

концентрации, то локально, на какой-то миг, мембрана разрядится и вода в шафтах замерзнет.

Значит, равновесие сместится вправо — к синтезу АТФ. И в обратную сторону: мембрана не

заряжена, вода в ней — в кристаллическом состоянии. Но если перебросить через мембрану

несколько протонов, то опять же локально лед расплавится и наша реакция пойдет влево —

гидролиз. В этом случае фермент работает в режиме ионного насоса — перекачивает

протоны через мембрану, используя энергию АТФ.

Кроме этого белка, в разных мембранах есть и другие ионные помпы (натриево-калиевая,

кальциевая), которые транспортируют ионы через мембрану или, наоборот, синтезируют АТФ

при разрядке мембранного конденсатора. Естественно предположить, что они действуют по

такому же принципу, который, наверное, можно было бы назвать «аквахемиосмотиче-

ским».

Присутствие в мембране ледяных шафтов позволяет на новом уровне вернуться к

аналогии, на которую указали в 1958 г. будущий нобелевский лауреат Манфред Эйген и Лео де Мейер

из ФРГ. Они обратили внимание на то, что «эстафетный» механизм протонной

проводимости не имеет ничего общего с диффузией ионов, а напоминает движение электронов

и «дырок» в обычных полупроводниках. При этом полупроводнику электронного, п-типа

соответствует лед с избытком протонов, а дырочного, р-типа — с избытком гицроксилов,

которые тоже являются как бы «дырками» в молекулах воды, потерявших один атом

водорода.

Если соединить два куска льда с разным типом носителей, то на разделяющей их границе

возникает запорный потенциал — аналог п—р-перехода в полупроводниках, то есть получится

протонный выпрямитель, диод. Эйген и де Мейер заметили, что поскольку в «порах

протеиновых мембран» имеются льдоподобные структуры, то это было бы важно для биологии, где

комбинации таких элементов могли бы дать системы, похожие на те, что изучает

техническая кибернетика.

В сотоподобной мембране шафты способны пропускать протоны в одном направлении —

в соответствии с их ориентацией, а для других ионов липидную мембрану можно считать

непроницаемым барьером. С другой стороны, отдельные отсеки (компартменты) клетки могут

сильно различаться по концентрации водородных ионов (по своему рН). В одном отсеке

возможна кислотная среда, в другом — щелочная (см. статью «Протонное непостоянство

клетки» — «Химия и жизнь», 1983, N. 10). По градиенту своей концентрации избыточные

носители начнут просачиваться в соседние отсеки, и на разделяющей их мембране появится

запорный потенциал.

Понятно, что такая мембрана будет очень восприимчива к электрическим полям:

определенным образом приложенное поле обогатит носителями тока примембранную зону, через

границу потечет ток, потенциал снимется. А это вызовет в ней фазовый переход со всеми

вытекающими отсюда последствиями. Проясняется очень важная, но пока еще плохо

понятная роль электрических полей в организме.

Но ведь в клетке есть сложная, разветвленная сеть мембран — эндоплазматический

ретикулум. Значит, там возможны комплексы из трех отсеков, разделенных двумя

мембранами,— аналог п—р—п- или р—п—р-переходов в полупроводниках, которые образуют триод —

основной элемент радиосхем. А если так, то что мешает собрать в клетке из таких протонных

транзисторов радиоприемник или вычислительное устройство?

Еще один нобелевский лауреат, Альберт Сент-Дьердьи, написал маленькую книжку под

названием «Биоэлектроника» (М.: Мир, 1971). Если гипотеза о сотоподобной структуре

биомембран подтвердится, то, судя по всему, можно будет начинать писать «Био-

протонику».

Л. И. ВЕРХОВСКИЙ

17

Из дальних поездок

Семинар в Реховоте

1 * -i;VA\-4

Начало

ПОСЕТИМ ЕЛЬ

Осенью прошлого года в редакции раздался

телефонный звонок. Официальный голос из

Академии наук сообщил, что в Москву

прибыл из Израиля известный молекулярный

биолог, профессор Эдуард Трифонов и хочет

посетить нашу редакцию.

Ну вот, не прошло и четырнадцати лет,

как вернулся на Родину, но уже гостем,

Эдуард Николаевич Трифонов, яркий ученый,

блестящий популяризатор. Одним из пунктов

его обширной программы значилось и

посещение нашей редакции. Видимо, не забылись

дружелюбные дотошные редакторы и

совместные поездки на устные выпуски журнала,

где Эдуард Николаевич (для друзей просто

Эдик) неизменно был душой компании.

Напомним читателям, что наш журнал не раз

публиковал статьи Трифонова A973, № 10,

1974, № 1; 19?5, № 7 и 1975, № 10).

В редакции на гостя обрушилась масса

вопросов, ответы на которые, думаем, будут

интересны нашим читателям.

18

Вы работаете в крупном исследовательском

центре — Институте науки имени Веицмана. Много ли

там наших бывших сограждан?

Пятьдесят процентов профессуры —

коренные израильтяне, сорок процентов —

эмигранты, и меньше пяти процентов —

эмигранты из СССР. Наших берут неохотно.

Главный критерий приема на работу —

научный авторитет и публикации в

международных журналах. Мне предложили работу после

семинара, где я рассказывал о своих

исследованиях. Помню, я спросил тогда

сотрудников института: «Почему так неохотно берете

русских?» Мне ответили, что русские —

плохие ученые, потому что у них, как правило,

нет публикаций в международных журналах.

Вот и у вас только две публикации — это

маловато. Я жутко обозлился и сказал, что

есть такие большие страны, как Россия,

Соединенные Штаты, где много своих научных

журналов и ученым нет необходимости

печататься за рубежом. А есть такие маленькие

страны, как, например, Израиль, где очень

мало журналов и нет другого выхода, как

печататься в международных.

Чем вы сейчас занимаетесь?

Когда я приехал в Израиль и оценил обста-

19

новку, то понял, что с экспериментальной

работой придется распрощаться, потому что

очень долго буду искать деньги на

необходимое оборудование. А через два года мне надо

показать себя, опубликовать несколько

статей по результатам работы. Поэтому с

плавлением ДНК — проблемой, которой я

занимался в Союзе, пришлось покончить и

переключиться на теоретическую работу —

анализ нуклеотидных последовательностей.

Где вы берете деньги на исследования?

С деньгами очень сложно. Небольшие

средства университетам и научным центрам

отпускает государство. На эти деньги

оборудования не купишь. Половина средств на

науку в нашем институте поступает от

богатых людей со всего мира — евреев, немцев,

канадцев. Ксть/и, все, что есть в нашем

институте, приобретено на такие вот

пожертвования или подарено. Каждый прибор должен

иметь вывеску, кем и когда он подарен

институту. Но повесить все таблички

невозможно — ступить будет негде. Поэтому

приходится следить, чтобы хотя бы к приезду

благодетеля...

Деньги поступают и в виде

индивидуальных грантов: каждый ученый имеет право

обратиться с просьбой о финансировании

в любую организацию или фонд в мире.

Кстати, составление таких заявок — дело

непростое. Это все равно что написать хорошую

научную статью. Я подготовил штук двадцать

подобных заявок и потихонечку продолжаю

это занятие, но деньги получил только один

раз. Да и то не очень большую сумму,

хватившую едва на половину лаборанта.

В чем же причина неуспеха? Не верится, что вы

не можете обоснованно и красиво написать

заявку.

Дело в отношении к науке. На Западе в цене

прикладные исследования, ъе, что принесут

пользу сегодня. А фундаментальные — дело

второе! В этом советская и западная науки

отличаются разительно. Конечно, деньги

могут дать просто под известное научное имя

или просто так, чтобы поддержать

исследователя, не требуя отчета о расходах.

Ученый может на эти деньги хоть целый год

кататься на яхте. Ну и хорошо. Все равно в

дальнейшем окупится. Но отношение к

фундаментальным наукам в Израиле явно

негативное.

Вот вам еще один штрих. Долгое время

у меня не было ни одного израильского

студента, закончившего университет и

желавшего под моим руководством изготовить

магистерскую работу. Но недавно такой

подопечный у меня появился. (Кстати,

научных руководителей здесь выбирает себе сам

студент). Я спросил его, почему ко мне не

идут израильские студенты? Он ответил:

«С вашей фундаментальной наукой трудно

будет устроиться на работу. Я пришел

потому, что мне все это жутко интересно и

потому что я ненормальный». Но я-то знаю, что у

него не будет проблем в будущем, потому

что его отец — стоматолог, весьма

состоятельный человек.

Правда, в последнее время я вижу, что

интерес к моей работе у студентов возрос.

Связано это с тем, что двоих моих

подопечных пригласили поработать в Сгэнфордском

университете в США. А с такой школой они

потом всегда найдут работу.

У вас большая научная группа?

Вся моя группа — это я, мне помогают

секретарша департамента и студенты. Иметь

студентов очень выгодно, потому что они

приходят с деньгами, которые им дает аспирантура

или другие субсидирующие организации.

Значит, между преподавателями идет борьба за

студентов?

У нас есть профессора, которые уже давно не

имеют студентов.

То есть сачки, грубо говоря. Почему же их держат?

Потому, что они на постоянной работе,

уволить их невозможно. Новый человек долго

работает временно, к нему присматриваются,

следят за научными результатами. Когда,

наконец, его должно оценивают, то

переводят на постоянную работу. И с этого дня

он может уже на работу не ходить, потому что

все равно будет получать зарплату. За него

горой стоит профсоюз. Раз вы его взяли,

значит, он хороший ученый, значит, платите ему.

Говорите, что он ничего не делает? Откуда

вы это знаете? Может быть, он пишет книгу,

которую опубликуют после его смерти...

Какое место в иерархии профессий занимает в

Израиле ученый?

Ученым платят чуть больше средней

зарплаты в стране. Я получаю тысячу долларов в

месяц, и еще у меня есть командировочный

фонд — две тысячи шестьдесят долларов в

год. На эти деньги можно шикарно съездить

один раз в Штаты или два раза в Европу. Но

я езжу скромно и с женой. За четырнадцать

лет побывали за границей в командировках

сорок шесть раз. Для меня это отдых,

потому что за границей по субботам и

воскресеньям не работают. А в Израиле работаю каждый

день. Хотя у меня есть ежегодный месячный

отпуск, но я его еще ни разу не брал. А кроме

того, ученые могут ездить в отпуск на целый

год — один раз в семь лет. Это называется

шабатон или sabbatical. Этот год можно

потратить на развлечения, но, как правило, все

20

это время люди работают в других странах.

Молодежь охотно идет в институты и

университеты?

А почему бы и не пойти? Можно прослушать

весь курс и, ничего не делая, только сдавая

экзамены, получить степень бакалавра. Но

самые популярные профессии — юрист и

врач. Это образование сразу же дает

возможность частной практики, а значит — скорых

денег.

Можно вопрос «не по теме»? Мы здесь наслышаны

об израильской военщине. На ваш взгляд, чем она

отличается от Советской Армии?

На мой взгляд, она более гуманна. Там,

например, солдат отпускают на субботу домой,

не позволяют единственному сыну или

дочери служить на передовой. Там, если человек

испугался, то его никто не погонит в атаку.

Одним словом, человека в армии уважают.

Там служат все — юноши и девушки, и

весьма охотно. Для них армия, когда нет войны,—

некий молодежный клуб, где они знакомятся,

выходят замуж, женятся.

Чтобы попасть в армию, надо пройти

медицинскую комиссию. Она заполняет на вас

специальный рейтинговый лист, куда заносит

все ваши болезни, прошлые и настоящие,

травмы и прочее. Каждая болезнь и травма

Делаем жизнь

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Эдуард ТРИФОНОВ

Это было совершенно невозможно еще

совсем недавно, а сегодня это удалось: первый

израильско-советский семинар по

биомолекулярным структурам состоялся в городе

Реховоте, в Институте науки имени Вейц-

мана.

Организаторы научной встречи,

профессора Йоэль Суссман, Ада Йонат и автор

этой заметки, поначалу хотели принять у

себя запросто, по-домашнему, трех-четырех

советских коллег, занимающихся

биологическими структурами. А в итоге все это

превратилось в серьезное научное собрание

тридцати четырех ученых, в том числе

одиннадцати из Москвы, Киева и Пущино.

Приехали и известные советские ученые —

член-корреспондент Академии наук Михаил

Владимирович Волькенштейн, академик

Александр Сергеевич Спирин, профессор

Максим Давидович Франк-Каменецкий, про-

имеют определенное число баллов. Их

складывают и вычитают из первоначальной

стартовой суммы, которая равна ста. Если вы

набираете меньше определенного нижнего

предела, то вас в армию не возьмут. (В

качестве курьеза — чистокровный еврей,

абсолютно здоровый, всегда имеет не более

девяноста семи баллов — три балла сбрасывают

на операцию обрезания.) Важный момент: на

тех, кто не служил, смотрят подозрительно —

значит, в чем-то неполноценен или как-то

словчил.

Для меня армия, месяц в году — как бы

отпуск. И, как и в отпуске, ухитряюсь иногда

написать статью — на свободную голову.

Одна из целей вашей поездки на родину —

повидаться с друзьями?

Да, а также прочитать лекции. И главное —

пригласить советских ученых на первую

советско-израильскую научную встречу,

которую организует наш институт.

А не хотите ли вы позвать научных журналистов

на эту встречу?!

Именно это я и собирался сделать. Думаю,

что корреспонденту вашего журнала было бы

интересно на ней поприсутствовать.

Дежурный редактор

Л. СТРЕЛЬНИКОВА

фессор Валерий Иванович Иванов.

Израильские ученые из Реховота, Иерусалима,

Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы и Бет-Даго-

на представили интересные доклады.

Этому событию предшествовал мой визит

в СССР по приглашению научного центра

биологических исследований Академии наук

(Пущино). Мы с Леной (это моя жена) были

очень тепло и открыто приняты коллегами

и друзьями в Пущино, в Москве и Ленинграде.

Мы не почувствовали никаких барьеров для

общения, никакого постороннего присутствия

или вмешательства. Стало казаться, что,

похоже, ничто не помешает нам организовать

встречу более широкую, чем было задумано

вначале.

Раздавая щедро приглашения в Москве,

я только мысленно крякал, прикидывая, где

же мы возьмем довольно большие средства

на конференцию. Наш опыт подсказывал,

что можно, в конце концов, расселить гостей

по домам, взять их на домашний кошт, и это

будет расценено не иначе как естественное

гостеприимство «по-русски». Однако

средства на гостеприимство «по-западному»,

конечно же, нашлись. Центр имени Киммель-

манов по биомолекулярным структурам и

Фонд Гольдшлегеров выделили суммы,

достаточные для проведения обстоятельной, инте-

21

ресной и, по общему мнению, необычной

конференции.

Конференцию (семинар, как мы в самом

начале это осторожно называли, еще не зная

что получится) открыл профессор Шнейор

Лифсон. Он предложил почтить память

Андрея Дмитриевича Сахарова минутой

молчания. Затем к участникам обратился

профессор Эфраим Кацир, в прошлом —

президент государства Израиль.

После двух дней интенсивной работы:

докладов, обсуждений и посещения

лабораторий мы отправились с нашими русскими

друзьями в экскурсию по стране. Походили

по Иерусалиму, были на Мертвом море, на

Гениссаретском озере, ночевали на берегу

Иордана в кибуце «Кфар Блюм», заехали

на винный завод около Кацрина. «Делали

жизнь», как у нас тут говорят. А в первый

день Нового года, который здесь вовсе не

празднуется (хотя, конечно, в новогоднюю

ночь мы хорошо погуляли), наши советские

коллеги разъехались с лекциями по

университетам в Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.

Мне было приятно видеть, что израильская

наука и сама страна произвели на наших

гостей сильное (и, соответственно, очень

сильное) впечатление. Как бывший советский

гражданин, я порадовался тому, что наши

советские коллеги могут сегодня приехать

даже в дипломатически отвергнутую страну

без сопровождающих «в штатском» и даже

с женами (да как же, собственно, еще?).

Интересный Прецедент — участие в

конференции научного корреспондента из Москвы

Веры Черниковой, журналиста, редактора

отдела журнала «Химия и жизнь». Грамотно

адаптированное освещение научных встреч

в печати очень важно для контакта между

учеными и налогоплательщиками.

Передо мной лежит телеграмма со словами

восхищения и признательности уже оттуда,

из Москвы: «Мы никогда не забудем эту

нашу первую (и, надеемся, не последнюю)

поездку на Святую землю».

Мы с Леной и коллегами тоже надеемся

на продолжение. Потому и семинар назван

Первым. Как оказалось, это была

действительно первая израильско-советская научная

конференция, вообще первая. «Делаем

историю»,— с улыбкой сказала девушка из

службы безопасности в аэропорту Л од,

проверяя, как и у всех, нет ли оружия или

взрывчатки в багаже наших гостей.

ш&

~--*»<^

Ьу ** >v

21

«Мы ждали давно»

Из выступления профессора Эфраима Каци-

ра на открытии Первого

советско-израильского симпозиума

...Мы приветствуем наших русских гостей,

впервые приехавших в Израиль. На самом

деле, мы уже встречали многих из них либо

в Америке, либо в СССР, и мы ждали давно,

когда же они смогут приехать в Израиль.

Я думаю, что перестройка и гласность в

Советском Союзе привели к серьезным

сдвигам, поскольку наши гости действительно

смогли приехать к нам.

Мне кажется символическим, что встреча

наша происходит сейчас, на пороге Нового

года. И другой аспект этой символики

заключается в том, что сейчас у нас в стране

праздник, который называется «Хану к а»,

символизирующий обновление.

Я химик и естествоиспытатель, поэтому

я смотрю на нынешний Израиль как на

модель того, чего можно достигнуть. На нашу

землю приехали евреи из более чем ста

стран мира. Мы обновили и воссоздали нашу

нацию, мы заговорили на иврите, который

был мертв в течение двух тысяч лет. Мы

стремимся воссоздать нашу культуру и наше

наследие. Израиль был начат евреями —

выходцами из России много лет назад, и

поэтому замечательно, что у нас теперь

возникает возможность возродить связи с

Россией и с русскими евреями.

Я думаю, что наука есть совместное

предприятие ученых всего мира, что у ученых

есть общий язык, на котором они говорят,

и общие цели, к которым они стремятся.

Мы рады тому, что здесь присутствуют

русские ученые, потому что знаем, что в

России есть интеллектуалы, которые

относятся с глубоким уважением не только к

науке, но и к культуре, к музыке, к искусству,

и мы очень рады, что у нас возникли

контакты с такими людьми.

Мой брат Аарон Качальский, убитый

террористами около семнадцати лет назад,

посетил Москву в 1957 году. Он был первым

израильским ученым, посетившим СССР

после создания государства Израиль.

Сохранился его отчет об этой поездке, из которого

следует, с каким энтузиазмом он отнесся

к увиденному. Он встретился в Москве с

профессором Волькенштейном. В отчете он

писал о том, что был бы необыкновенно

рад, если бы русские ученые приехали бы

к нам с визитом. Я глубоко сожалею, что

моего брата сейчас нет с нами — ведь он

столько сделал для развития биофизики и

для взаимопонимания деятелей науки разных

стран.

В 1948 году десять ученых пришли на то

место, где сейчас расположен Институт

Вейцмана. Здесь было маленькое научное

заведение, где работал сам Вейцман. И мы,

несколько друзей, в числе которых был и мой

брат, решили, что должны создать здесь

большой институт — как бы подарок Вейц-

ману, которому тогда исполнилось 70 лет.

Теперь в этом институте работают 3000

человек, и он превратился в крупное научное

учреждение, широко известное в области

естественных наук. 500 студентов делают

здесь диссертации, и трудятся около

200 постдокторантов, то есть молодых людей,

приехавших со всех концов мира.

Поскольку мы присутствуем на симпозиуме

по молекулярным структурам, я бы хотел

сослаться на книгу Михаила Волькенштейна

«Молекула и жизнь». В начале этой книги

цитируются Тютчев и Тургенев. Тютчев

написал: «Не то, что мните вы, Природа — не

слепок, не бездушный лик. В ней есть душа,

в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней

есть язык». Природа — действительно не

бездушный лик, не структура, где

воспроизводятся другие подобные структуры.

Тургенев же сказал: «Природа — не храм, а

мастерская, и человек в ней работник».

Мне кажется, что в образе ученого должно

сочетаться высказанное замечательными

художниками: ученый должен осознавать

красоту Природы, но он должен также

понять, как все это устроено.

Корр. «Химии и жизни»: Правда ли, что на пост

президента страны не раз выбирали директора

Вейцмановского института?

Кацир: Правда. Сорок лет назад, когда мы

были молодыми людьми, я частенько

приходил к профессору Хаиму Вейцману и

рассказывал ему, что нового в науке. Он

всегда спрашивал меня, что есть новенького.

В то время он был уже первым президентом

государства Израиль. И однажды он мне

сказал: «Послушайте, юноша, вы станете

хорошим химиком, но мой вам совет — не

лезьте в политику. Если вы полезете в

политику, то кончите так же, как и я —

станете президентом страны». Я был молодым

человеком, не послушался его и кончил тем

же самым. Конечно же, мое пребывание на

посту президента — совершенно1 необыкно-

23

FFWP9

*^^V^4*y*Jtt«* < ЛЛГГйАГ- - •: <**7 ,,*

венные переживания, необыкновенный опыт,

но все-таки мой главный интерес — химия.

Следует отметить, что в Израиле должность

президента весьма символическая — нечто

подобное правлению английской королевы.

Сохранилась такая история о Вейцмане.

Он очень не любил военных парадов. Но

президентам приходится присутствовать на

парадах. Во время одного из них он потерял

носовой платок и начал его искать. Его друг

сказал: «Ну, в чем же дело, возьми мой».—

«Нет, я хочу именно свой! Потому что в

Израиле носовой платок — это единственное

место, куда я могу сунуть свой нос!»

Я рассказываю это к тому, что с наукой

дело обстоит, конечно, лучше — вы здесь

свободны делать то, что хотите.

Я вижу, что в вашей стране стремятся выдвигать

ученых людей.

Я был четвертым президентом-ученым.

Первый президент — профессор Вейцман, был

химик по образованию. Я тоже химик. Из

четырех президентов — два химика.

Неплохо! Поэтому я говорю своим студентам,

что если они будут учить химию, то у них

есть вероятность стать президентами.

24

7>'

|?

T>

*£ *

Г-&

'fU

Вы улыбаетесь, а мне эта тема представляется

очень важной. Сейчас отношение к науке

приобретает характер некоторого кризиса. Кризис

доверия, кризис уважения как к роду занятий,

и мне кажется достаточно символичным, что на

пост президента выдвигается именно человек из

науки. Это прекрасная традиция.

Я думаю, вам следует знать, что в нашей

стране очень глубоко уважение к учению.

Это традиционная национальная черта,

потому что каждая еврейская мама хочет, чтобы

ее сын был образованным ученым,

инженером, врачом. Я и мои друзья старались

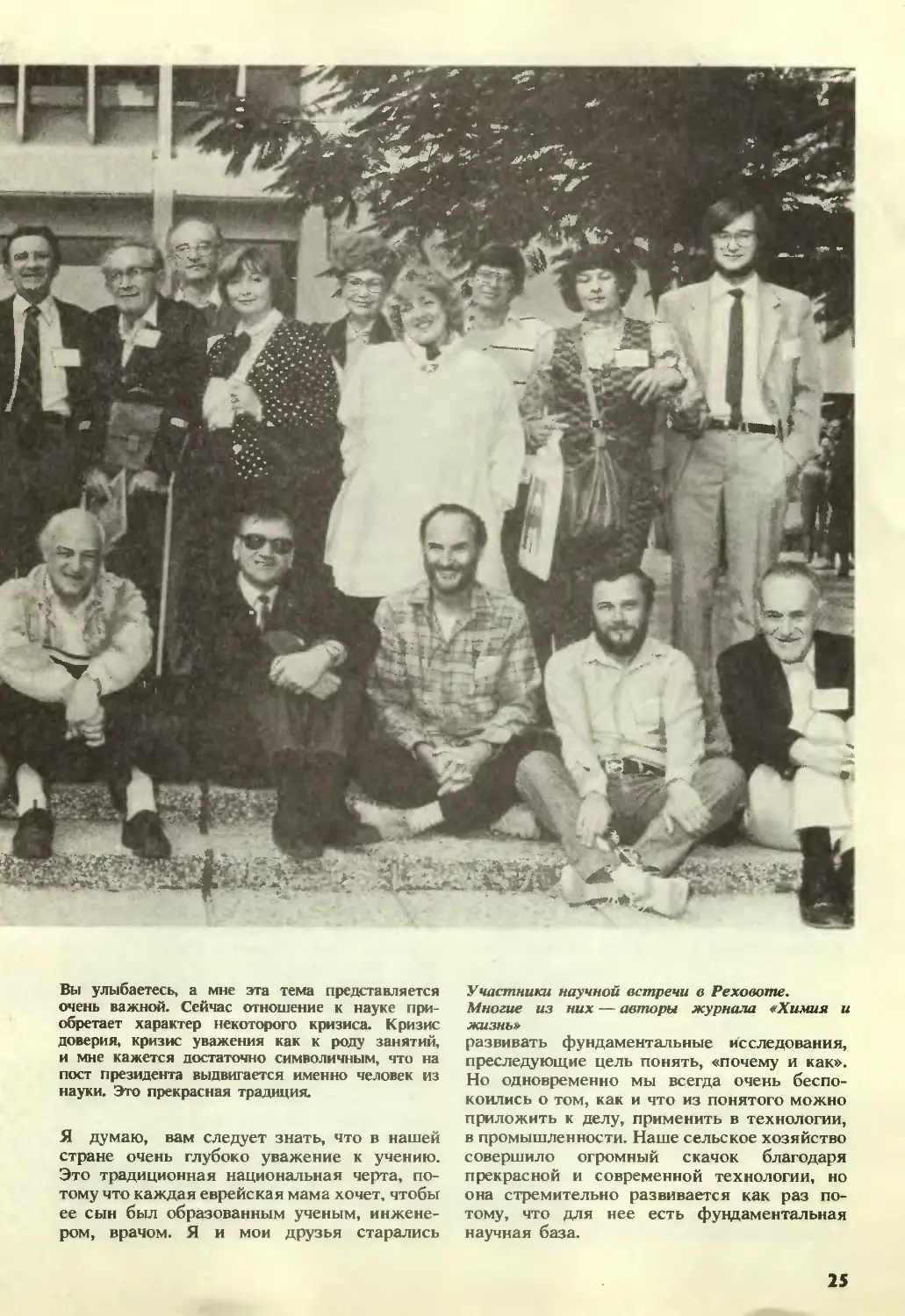

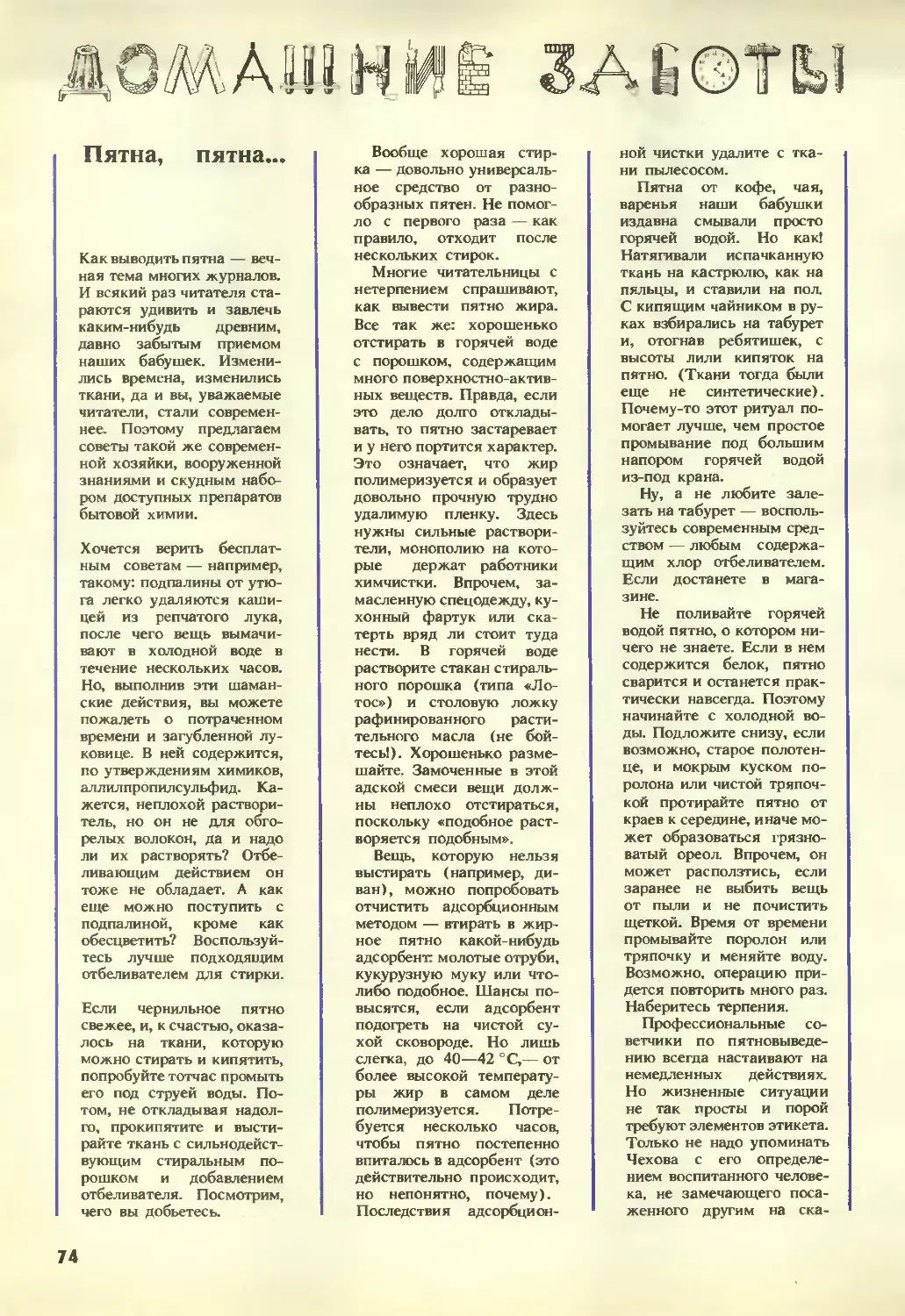

Участники научной встречи в Реховоте.

Многие из них — авторы журнала «Химия и

жизнь»

развивать фундаментальные исследования,

преследующие цель понять, «почему и как».

Но одновременно мы всегда очень

беспокоились о том, как и что из понятого можно

приложить к делу, применить в технологии,

в промышленности. Наше сельское хозяйство

совершило огромный скачок благодаря

прекрасной и современной технологии, но

она стремительно развивается как раз

потому, что для нее есть фундаментальная

научная база.

25

Это иная

научная игра

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Марк АЗБЕЛЬ

Автор этой статьи, доктор

физико-математических наук, родился в 1932 году в

Харькове. В Израиле живет с 1977 г., профессор

физики Тель-Авивского университета. Он

принял живое участие в беседе за круглым

столом, организованным устроителями

семинара и корреспондентом «Химии и жизни».

Тема беседы — эмиграция ученых из

СССР — вызвала огромный интерес. На

встречу собрались ученые, служащие

государственных учреждений, журналисты. Рассказ

об этой беседе еще предстоит, а пока —

суждения М. Азбеля, изложенные им в

сборнике «Ученые» из серии «Место работы»,

над которой уже несколько лет работает

израильский журналист Владимир Лазарис.

Мои коллеги с изумлением рассказали мне,

что один из известнейших советских

физиков, подавший заявление на выезд в Израиль,

сообщил: по приезде сюда он готов возглавить

здешние исследования по физике плазмы.

Об этом рассказывали как о шутке.

Я помню обиды бывшего советского

физика, профессора. В СССР он входил во

Всесоюзный совет Академии наук по тонким

ферромагнитным пленкам. Приехав в

Израиль, он выразил готовность возглавить

институт по исследованию этих пленок

(такого института в Израиле не было, и его

следовало создать специально). На худой

конец профессор был готов удовлетвориться

должностью штатного профессора —

разумеется, с «квиютом» (постоянство (ивр.), то

есть постоянная работа). Ему предложили

«квиют», но в должности, эквивалентной

доценту, или должность штатного