Author: Ермакова С.

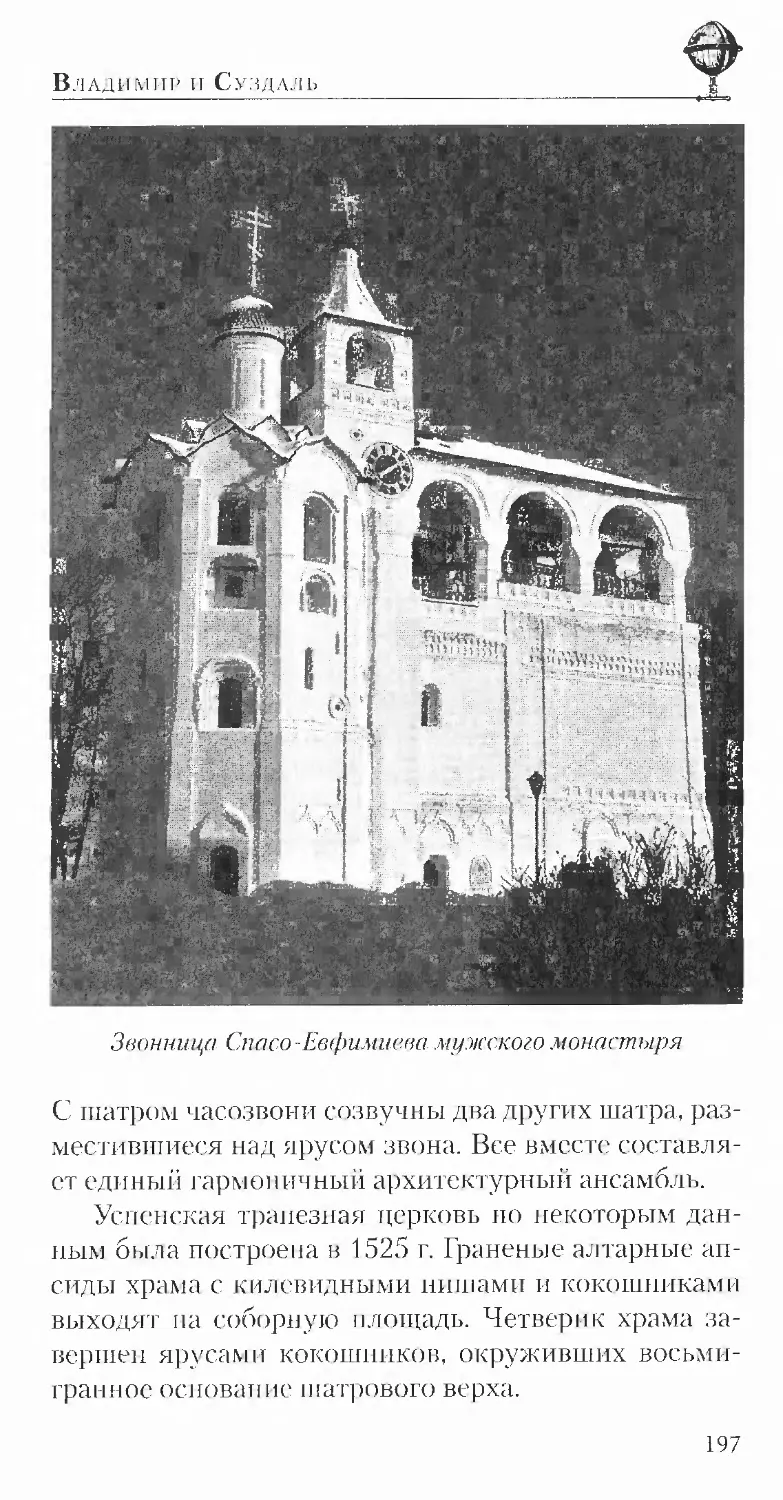

Tags: страноведение краеведение география история историческая география

ISBN: 978-5-9533-3018-3

Year: 2008

Text

ВЛАДИМИР и СУЗДАЛЬ

ЮНЕСКО. Памятники Всемирного Наследия

С.0. Ермакова

Владимир и Суздаль

Москва «ВЕЧЕ» 2008

ГДЖ 26.89

Е72

Ермакова С.О.

1:72 Владимир п Суз,ид а ь / С.О. Ермакова. М. : Вече,2008.— 240с.: пл, —(Ю1IECKO. 11амятнпки всемирного наел ед 1 1я).

ISBN 978-5-9533-3018-3

Владимир и Суздаль были столицами Древни! Руси исторически короткий срок. Причем бол иную часть а того периода страна находилась под жестким том мопголо-татар. Несмотря ни на что. вклад двух столпи в н.нн\ 1ктио-пал ьную духовную жизнь переоценить невозможно Точнее было бы сказать — вопреки иноземному игу владимнро-суздалнекая эпоха русской культуры во многом определила сущность русского права па все нос чедующие века, ее светлый богородичный характер. Об. и ом и о м hoi ом другом п.з истории п бытия прошлых времен Руси y.aiaei чн iaie и», познакомившись с этой книroii.

ЫЖ 26.89

ISBN 978 .>-9533-3018-3 © Ермакова С.О. 2005

© ООО «11зда сельский дом - Вече», 2008

Введение

МвтелЪ и яистч^. С кп^к<}лъни Смотрю на золото листвы.

И. еле виден мир окольный

Из помутневшем синевы.

/1 глянет солнце — мир окрестный Просторней, чище и видней.

II СнЦглве берег, неизвестный, И даль прозрачней и синей. Под первым злым, колючим снегом Дрожит озябшая земля — Зима жестоким нвчвнещм Пришла на мирныеЪоля.

Но на ополье возле Перли,

Где каждый храм креке приник. Кресты и шпили не тмеркй. Как грани рурских ратных пик.

АДрлий Жигулин.

Истсцтмя русского государства началась с Киевской Руси. (. тавные подвиги предков сражены в сказаниях и легендах, в древних рукописях и в каменной Стенной сохранившихся с тех времен памятников архитектуры.

В начале XI в. великому князю киевскому Владимиру Мономаху (1053—1 12SF далась объединить сонемнчавших ме>£ду собой |Рш<#х князей ддя отражения разорительных набегов половцев. Но после смерти Мономаха сдала вновь оказалась раздробленной, поскольку на Руси по-йрежнему сохранялся лествцчный принцип прс^т^онаследая, согласно которому главный великокняжеский кневркцй престол

передавался не прямому наследнику умершего князя, а старшему по возрасту в роду Рюриковичей. Однако далеко не все князья-были согласий цфгЗ'гь своего < рока — у одного Мономаха было восемь сыновей, и чедм кто-то из них при жизни не занял бы киевский престол, то все его потомки в будущем выпадали из очереди претендентов на великое княжение. Князья постоянно ссорились между собой ва влаотё;над Кн еврм, сильнейшие стремились захватить власть вне ,ечер.еди. гфли при атом учесть, что во главе страны по .закону ^тоял не. один человек, а сразу весь род Рюриковичей, и по этой причине никто из князей. кроме великого княдя киевского, не иметгевоего пос гояпподо княжества. но каждый вЛюбое.время мог &ыть назначен киевским ктйгзём прИить в любое иное русское. Княжество, tq можно представить, какая чехарда и свара }а ^оденприбыльную вотчину шла между потомками Рюрика.

Ид заре XII столетия, далеко к северу от Киева на берегу реки Клязьмы, возник небольшой городок Владимир — будущий центр русской государственности. Андреи Боголюбскип (1110 1 174) — воликвй князь Владимирский, Ростовский и Суздальский, сын великого КНЯЗЯ КИевСКОГО 1()ри>) До. П-оруК.0ГО 110111,1-тался сделать Владимир новой с io. 1111ц ii Руси. 1 (елью его правления сталф единовластие, полное нодчнпс-ииу ему всех удельных княжест в. Ту было начало нового этапа в развитии русского государства, названного и<хор1хками Владимпро-Сгзда.'п.ской I’xci.iq.

Андрей Богулюбскин сделал очень многое для становления новой сЖтицы. Он украсил Владимир каменными шглатамп и храмами. Русские Зодчие в еврей оаботе опирались на те традиции архи т^кт\ ры, которые сложились при строительстве лучших камеи пых творений Киевской Русл;.

Позднее Владимиру и Суздалю с .тРйхвой досталось от монголо-татарских захватчиков. Эти горо

да долгие ({толедня делили. со страной тяяцедцй гв.ет моцвльслого ига.

Именно иа.]3ладцмпрской земле зародилась будущая столица Русского гВгударсгва — Москва, ставшая центром народной борьбы с монголо-татарской неволей. В московских постройках нашли отражение лучшие традиции владимирских п. сз^альских мастеров, основанные на Многовековой преемственности культуры русского народа.

Искусство Древней Руси в первую очередь выразилось в строительствецерквей и храмов, их отделке и росписи. На протяжении 700 лет строилась каменные храмыиккрашенные резьбой и мозаикой, живописью ц ювелирной утварью. СшШтеЛямн Иодй кра,-сМы были замечательные русские мастера, вложившие в свои творения всю силу таланта, вдохновение и дорогие на)|£ду мечты о счасМпщой жизни. Именно в этомйалог немеркнущей красоты этих произведений искусства, их непреходящая ценностьДля России.

В данной! книге читателе, ознакомятся с истори ей создания наиболее значительных памятников архитектуры, живописи и прикладного искусства, кпго-рц& хранит Владимиро-Суадальркая .земля. Старинные предания и речения древних дфописцев помогут воображению создать образы великих князей, стоявших у истоков русской государственности.

Шум дубрав и хвойных ЛТс.ов iimLi, раздольными изгибами реК, майский черемуховый <асмег>, цдьменсю-щиге сентябрьские осинки» уйМбые полотна цветущега. зьна, розоватые iiojpf душистого кДевсра, волны золотых колосьев — Ti^Qjja Вдади.миро-Суздальская земля.

Бурее тысячи фт навйд поселились здесь первые славянскщ? племена. В тишиву дремучих лесов ворвался стук топоров; вздрагивала зрмля от ударов щ$аюп1да сочен, над нолями несли ь черрые клубы дыма, (йдавянсклс городища вставали по берегам хру-етафпо чистые рек.

От того времени остались лишь названия лесных урочищ, реТ< и озф. Смыад некоторых из них пгт е,рян, до ясно одно: землю славяне завоевывали сохой, а не мечом. Именно отида. из древнос ти гянет-

СЙ Крепкая пить преемствентисти поколении.

Проходили столетия, менялись орудия труда, человеческие атношЕия, а жизнь продолжала бурлить там, где далекие предки заложили первые города., ставшиездсвою мйрговсков^ю историю настоящими сокровищницами древнеруЛсрфгр искусства.

Язык (Древних зодчих доступен каждому, потому что, талантливые мастера, при косившись натруженными руками к простым камням и вложив в них частицу .своей дудит, вдохцули в эти камни жизнь и Затворили и§;11нХ бРссЖ’ртЙую каменную сказку.

Может быть, с помощью киши читатели проникнутся большим уважением к прошлому < всего на-р<£® захотят проехать по бескрайним просторам ВИтдиммро-СуздалцскощЧемли и полюбят ее всем сердцем.

Автор сердечно благодарит фотографа 11авла 1£то-PQBa, работы которого использованы в оформлении

книги.

Глава I ВЛАДИМИР

Древчис русичи умести выбирать Место для поселений. Владампр занивдет высокое плато на берегу реки Клязьмы. Город Окружен живописными пойменным® дугами и синеющими до горизонта, лесами. Дюди сфшдись в этцх местах еще в I в. В результа-те археологических pacrajTiSK в районе Успенского собора бы;го доказало, что па заре нйшей эры здесь был иЫе.ИоЩ основанный фннно-упдоским племенем.

Славяне появились в этих местях тольктЙЬ X XI вв. Место для цоселсггия привлекло смоленских кривичей и новгородских С^ювен. своей естественной неприступностью (Ьагодаря .высоте мыса, возры пщнше-гося над рекой, и изрезанным берАам полноводной Клязьмы. Кроме т^ро, река, впадая в Волгу, связыва-д^эти ЭемлД с древними торговыми путями Восточной Европы-

Залесский край,-как называли в Киеве PpqfloBQ-Суздальскувд землю* изобиловал естественными богатствами: рыбой, пупщьйм зверем, плодородными почвами. Дружинники всякого князя собирали богатую дань. Сам Владимир Мономах не раз приезжал сюда, ч тобы позаботиться об укренЛнип гратйтц ог-дЯ’ХСипой северной вотчийы.

Киевские князья е.рару обратили внимание и па оборонну&л.ьное з^а^енне высокого бсрсгаЖтязьмы. Поэтому Небольшой торговый наделок очень скоро превратился в 'могучую крепость,, основателем которой стал Владимир Мономах. В честь него и был на

зван новьл город .Год основания крепости - 1108-i. стал датой рождения города Владимира.

История создания столицы Владимиро-Суздальской Руси

Отбытие, пропзощцдшед in берегах Клязьмы в лето 6616-е., а НО современному летоисчислению в 1108 г., было отмечено в /и-гоп пси: «Того Iftc ле та свершен (")ыл град Владимир Залсшьский Владмме-ром Мономахом, и созда в нем церковь камену святого С паса». Об основа теле В.чадимнра-на Клязьме современным нес. кхчователям известно ле так много. Все сведения подучены в основном, из древних летописей, где норой образы н&тнких .князей бывают весьма приукрашены. '1см не менее» читателям будет интересно угнать о личности одного из величайших людей. Древней Руси.

Великий князь Владимир Всеволодович Мономах.

Интересна история прихода Владимира Мономаха на киевский престол. Киевляне назвали Владимира Всеволодовича Мономаха достойнейшим из русских князей и после смерч и вели-кбдо князя киевского Святопо.яка 11 1 Ъя'Пчавича (1050—1113) призвали его прави ть rocyaajK'TBQM. Но Владимир почему-то сна-чада отказаЯя от чести велнклкняж-епня.

В Киеве начались волнения, потому ч то ei о жители ц.е желали другого князя. Множестве, ломов в столице было разграблено, и бояре, испугавшись беспорядков. вновь призвали Мономаха .занять киевский

Владимир л Суадчл£>

Отдых в(щикого^нЛз}1Рладшшрв Мономаха после охоты. Худч^шк В.М. Васнецов

престол. Когда Мономах въезжал в хжэод, на улицах царила нйеобщая радость.

Доотриным ыачф1ом ивяжвйия Мономаха стадо перенесение 2 мая 1115 г. святых мошей Бориса и Глета. сыновей великого князя Владимира Крас-вдай'олнышко (960—1015), из по.ф'-разрушейцой деревянной церкви в новый каменный храм в Вышго-роде. Это событие имело д.а$ руэдкогр народгроГурм-ное значение.

Мономах хотел прекратить Ловодролития и старался сделать все водможЛзв-’Для спокойствия государства. Встав во главе войЕь Мономах прогнал с Р^сской:«пмлп племена пеубнеиов и торгов, кочевавших возле Переяславля и доставлявших много хлопот .жителям.

Сыновья Мономаха тоже одержали ряд славных п®б<?д на благо рпфюй земли. Военные $рачи Мономаха и его детей принесли ЙИу мировую c.nafey. От .одного имени Мономаха трепетала даже Виинтия.

Великий князь отправн. i туда своего сына Мстислава Вслмког^) (1076-11J2) с огромным войском.

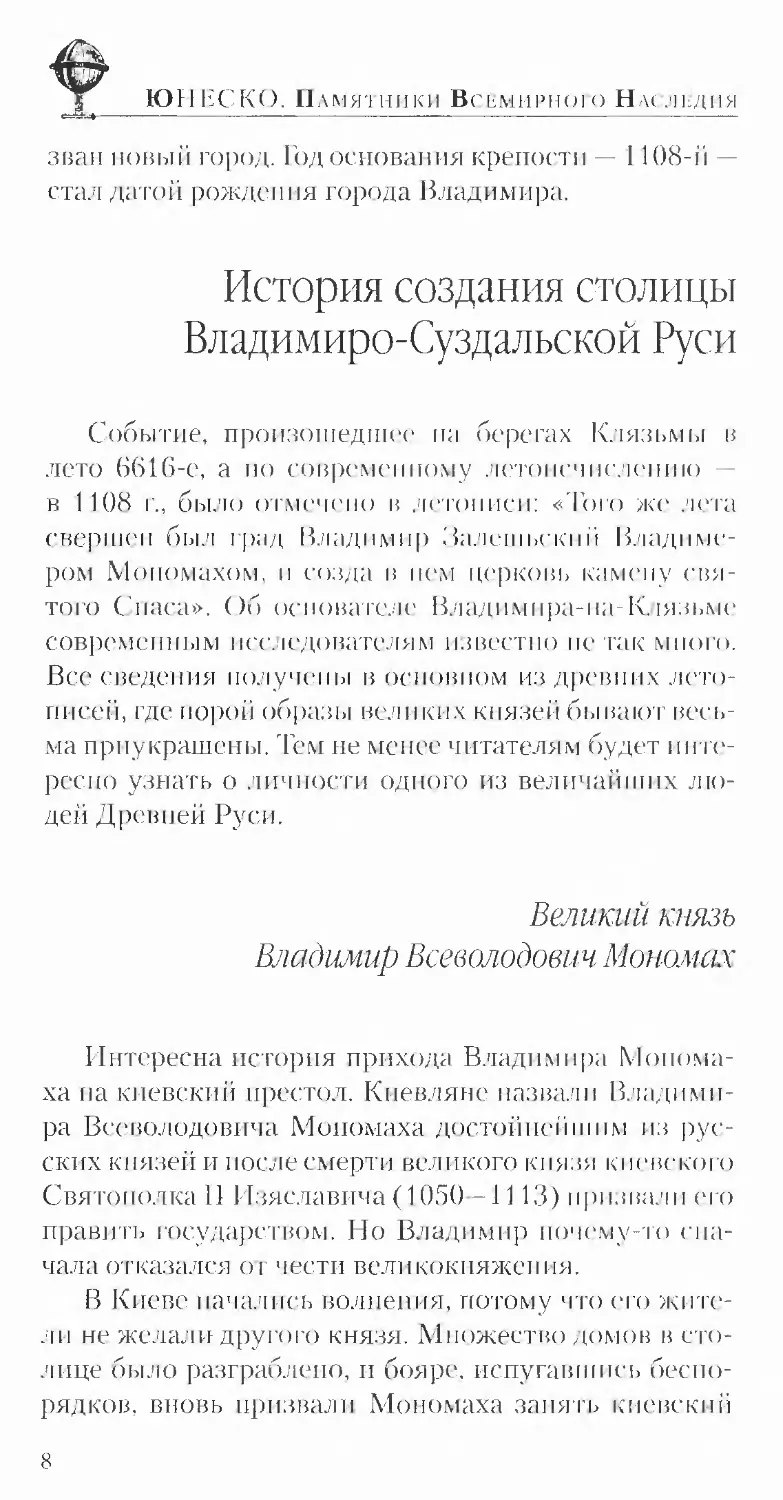

Византийский император Алфадй I Комнин Сок. 10-48— 111$) после стремительного лОхоДа Мстислава на Фракию прислал в Кневцрры: крест из животворящего дерева, сердоликовую чашу Августа-кесаря, ЗО.тот^ю цепь, венец п бармы Константина Мономаха, приходящегося дедом великому князю. Дары привез митрополит Эфесский, цовенчавгцин МономахЬ императорским венном в киевском соборном храме и провозгласивши1 i Мономаха русским царем.

Стой поры шапка Мономаха, йелъ, скипетр и бармы’дО 1917 г. были непременными атрибутами при венчании русских властителей п стали Символом царской власти. Согласно дЬевнему преданию, Модемах п^заделго до смерти передал вен< ц, склпетр, цепь Ji бармы сьпЯЮргпо (Долгорукому) и < велел

Шапка Мономахи

хранить их каквенмцу ока и передавать из рода в род без употребления до те'' пор, пока Бот не умилостивится над бевдОй Русырят нс1 воздвигнет в ней истинного самадержна; Застойного украснтьаьзну.ка-мн могущества».

В период с 1116 по 1123 г. Владимиру МтЬтома-xv удавалось с успехом отражать нападения внешних врагов, но нема.®) ХлоЦог создавали ему русский кггааь^; их настоянные междоусобицы. Чтобы прекратить их, Мовомаху не jnJ приходилось применять силу.

Владимир вме< тс с сыном Ярололком (1082— 1139) подчинил царрДа Оршу, Вячклавль, Копью, осаждал Минск. Когда в Новгороде вдаыхнуд мятеж, Moi-Kjwax пршЦзал ^атныкГ новгородгдойм боярам прибыть в Киев и принародно присягнуть в вернАе.тп де^ико.му князю. Те, тууо сказались ат присяги, были заточены в темницу. Остальных отпустили домой, и опп повсюду рассказывали, что великий ктдяаь Владимир Мономах — самый мудрый и справедливый, что он никогда не оставит виновных без наказания.

Покорением Минска и Владимира, руковдйцтву-ясь справед.чывостьго, великий князь сумел укрепить свою влас ть внутри государства.

Мономах бчз очень чувствительным и набожным чед)вскол1. По свмщтельсдчзу летописца, князь по мог сдержа ть слез, когда мгййгед Ейиунйа двои народ, за отечество.

Свою кончину Мономах тоже встретил в моЛНТВах к Вадвьщтнему. Умер Вгйаднмпр Всеволодович Мономах 19 мая 1125 г. на семьдесят третьем году жизни.

В одной из летописей исследователи обнаружили «Поучение» Владимира Мономаха ЭЕнм пятерым сыновьям. Каждая фраза "лугу великого npojra-ведензя сЦраведчрЬа, точна п мудра. Все йапиеан-ноетПЙЯомахом может служить ирнмером*ЙЛя£авета любящих подителей детям вц все времена. Основная

мысль, крторог проннвдно все послание: главное — это добро в жизни! Крфме тою, в «Поучении» сыновьям Мономах поддвЖитог всем свершенным им деяниям, в том ч.иоде. гг военным победам: on оувершпл 83 военных похода; заключил 1 Смирных договоров с половецкими ханами.

Русь и1И1ст правления Мономаха, была избавлена от междоусобиц и разбогатела благодаря развитию скотоводства гр^емледелия, торговли и ремесел, Добыче рыбы, воска, меда, мщ{а. Все земли были объединены в мощное государство, отражены нападения внешних врагов.

Imchhq при Мономахе.бьрг построен мен г через Дне.ю, а па берегах Клязьмы основан город, который вначале получил название; Владимира Зал'етского.

Основание Владимнра-паЧ<лязьме

Первы.е десятилетия своего существования Владимир был пригородом; бога ых русских городов Ростова и Су^тля. РостошЛ’ий боярсЬотзывались о городке н решительно, называя его городом шарсп.

Границы города-крепости были определены самой природой: Крутые северные склоны спускались в долину речки Лыбеди, на юге еегесч кениым рубежом был обрывистый берег Клязьмы на западе и востоке доступ врагу был Затруднен mi гожее, пом i лубоких оврагов, соединенных ио^усствеипым рвом. огре.зав-111 им । ород; рт плато.

Крепость по всему периметру окружали огромные землянкге валы, на. гжбпв которых были выпросим дерев>1пны_е цтен.ы. Общая длина земляного вала составляла:,почти 3 км. Ца самом высоком месте новой крепости по приказу Мономаха была вьк ipoeiia каменная! церковь Спаса. Территория креном:! и сл ала Центром будущей1 столицы Руси.

Юрий Долгорукий

В 11.49 г., после продо.ж^тедъно’й'и.кроваво^'борь-бы с братьями* на киевский престол ненадолго вступил младший из них — Юрий Долгорукий. Именно он понял, что Киев уже утратил свое значение столицы, а северные города cfcjfll разрастаться п богатеть.

Пет приказу ве^ткрЯ князя на северо-заданных цкрцрпах Руси развернщргь сурои'Е^льство новых Городов. Туыли основаны Юрье₽-Польский, Дмитров, Звенигород, Городац Мещерский (ныне Касимов),

1 НесЛвдимо отметай^ что в княжеских междоусобицах не Задались тодйко с. кровью смердов. Убийство j^jp-либо из рода Рюриковичей рассматривалось как тяжелейшие. преступление, и ерш кто-то цз князей погибал в йылу сражение, .то оплакивали покойного равно обе враж-Я'кнцаб стороны. Первый, кто дюку^гдея в начале XI в. на своих сводные, братфв, кндфь Святоцолк Владимирович: Окаянный (ЖР—1018), был пврклят всей Русью, а жэртвы егз’здоДеягий князья Борце и-Глеб стади первыми вАонн-зпровалными святыми, цапх^® надеда.

Коснятин, Кндскша. Начал отстраиваться первый Московский Крем ib. А .во Владимире bo.iiic.iii новые Княжеские палаты с белокаменной церковью. Они расположились кюгу от тфегоФ’И Владимира Мономаха.

Население города к,'этому времени сильно увеличилось. Дрдаюрукпй способствовал переселению лю-дей из южных oo.'iai 'сГ. нредоставл?1я им льготы и земельные наделы. Среди жителей Владимира были выходцы из Приднепровья, Киева и других южных городов.

О тех далеких временах iiaiioMiinaioi названия городов п рек: Прнепь, Лыбсдь. Почайн и Переяславль, Стародуб, Галин Звенигород, Трубеж. 1>ыс1оый рост города и его иасе/кутя, богатство и важное оборонительное значение стали определяющими предпосы I-Камп для превращен ня Владимира в столицу Северной Руси.

После смерти отца Андреи Юрьевич Боголюбом ш, и$ желая садиться на киевский престол, правил гусу-дарством нз Владимира.

В 1158—1 165 1 г. в городе развернулось грандиозное строительство. Все, незащищенные учас тки раз-рос ни ,’о1 я города бы. in охвачены гипсами новых крепостных вадов. В западной часш Владимира было четыре падерат ные башни. Волжские воро га выходили на клязьминскую присглиь, Иринины и Медные были построены перед спусками в овраги и были де-ревя 1 и।ымн, белокаменные Золотые ворот стояли на продольной осп Владимира и открывали путь па юг.

Рядом с Золотыми воротами князь Андрей но строил новый кияМеокий двор с белока юпиой цер-Ковыо Спаса. На ющ-заиаде Bjia/piMiipa вырос гран диодный Успен«кнй <*обор. Вся западная час ть го|)<|ца бы ia заселена, таким 1*>браз()м, князьями и бця|)ами.

Посадская час ть Владимира раснолаг шась в вое точном треугольнике, прикрытом валами и кре,пост-

нымп стенами. Име.нЬдтш. недалека от моста иерее Лыбе&ь, были выстроены вторые белокаменные ворота — Серебряные. Лярога, на которую они вводили, вела к Б^ржобову н Cyg^ji®.

Ирзсле трагической кончины Андрея Брголюб-c^^ij) на в гадимирском престоле воцарился его бааг, Всеволод Юрьевич. При нем происходило ВаЬьргей-шее усиление реликокняжукрй власти, что пвийИо к волнениям среди горожан и народным вХх’таниям. Княжеский двор переселился в CpwJUiiiii' город ( 'пр’чч. njpftpa, осирванийя еще Мономахом) вместе с епископским дворо^

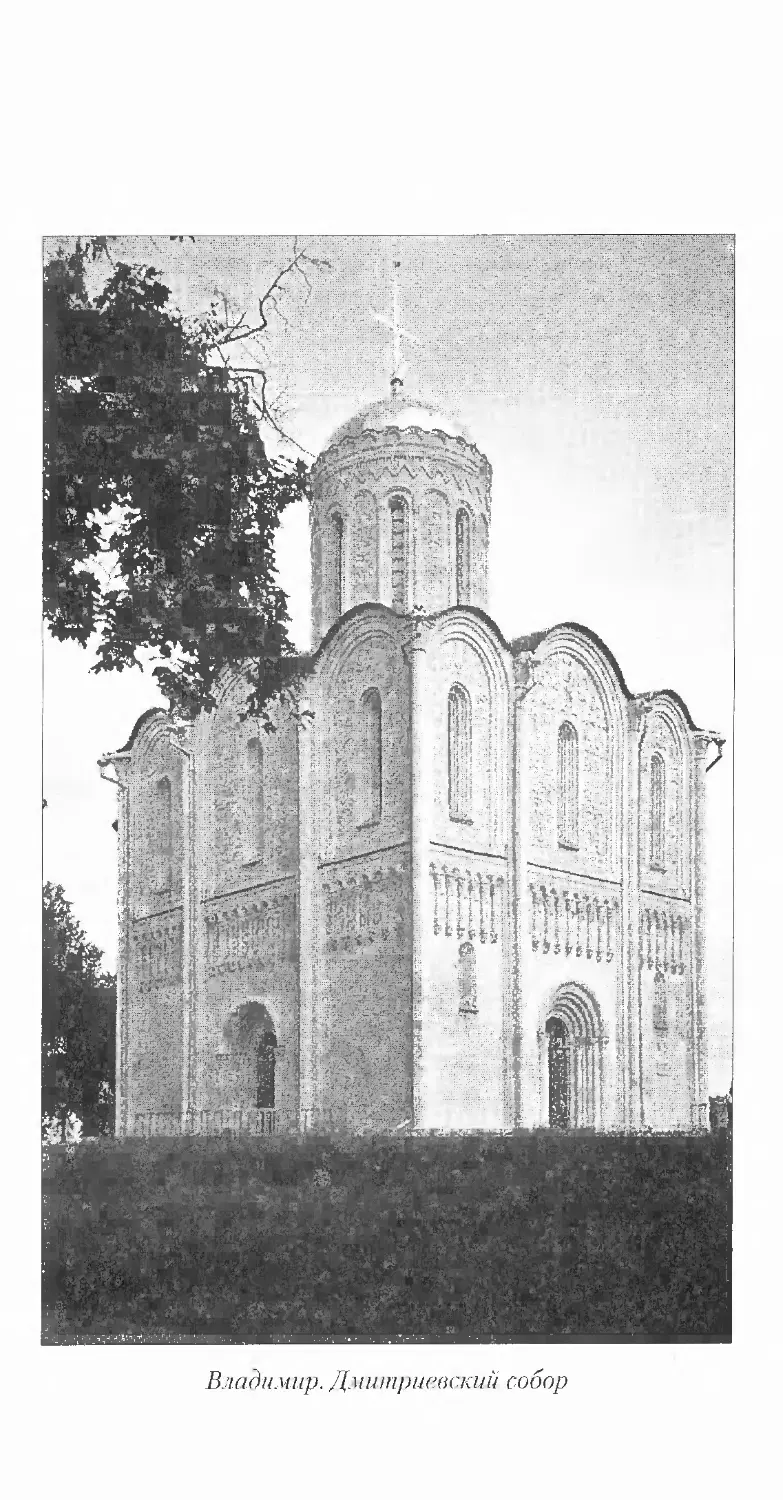

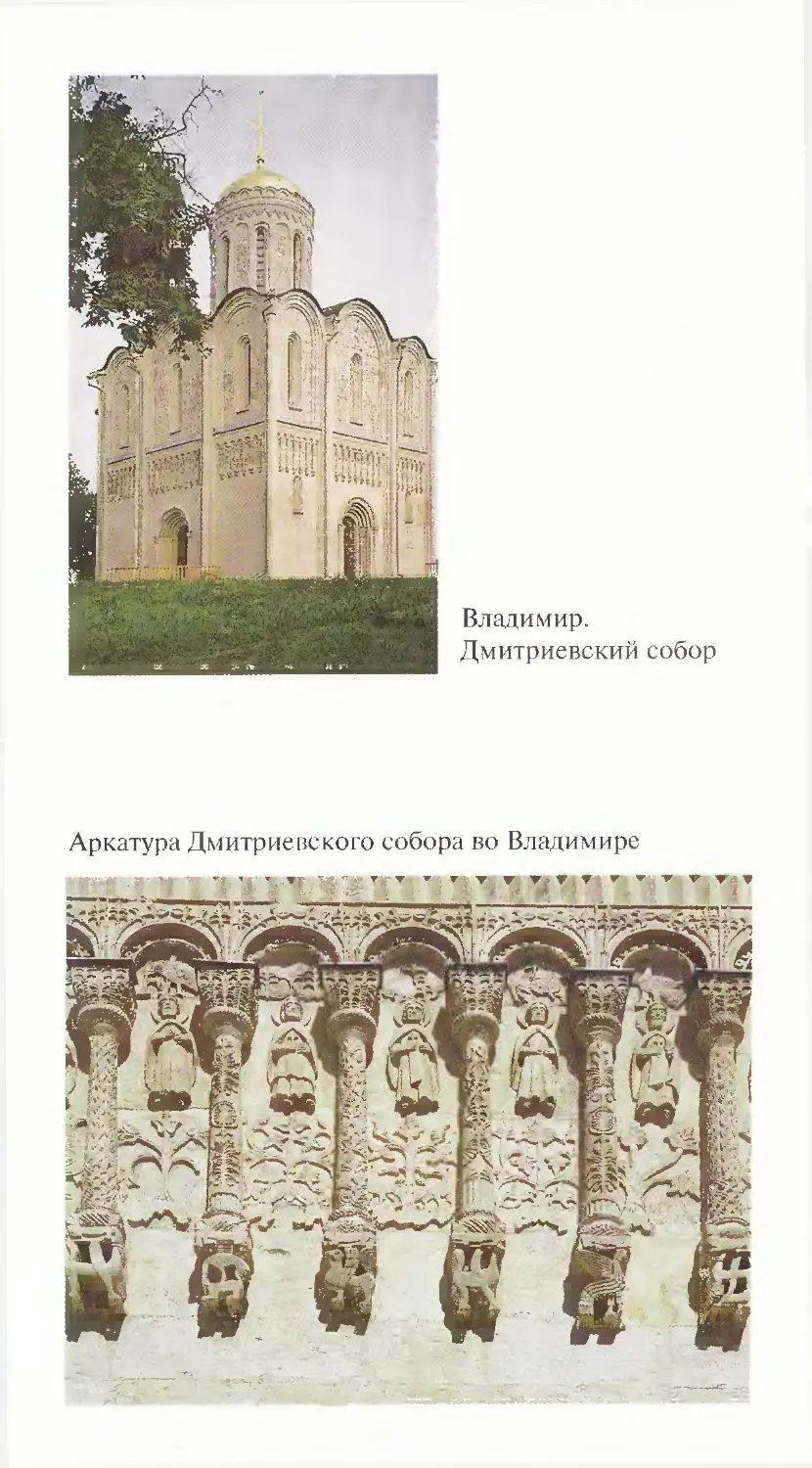

ВскорфЭдесь был пос троен новый роскошный княжеский дверйц н бцдёкйменный Дмитриевский собор (1194 11963. Вес эго было обнесено крепкой каменной стеной и подучил!? названий «дртнйец» (крепость в крепости). Стена преграждала путь восставшим горожанам и давала .возможность устгевно обороняться.

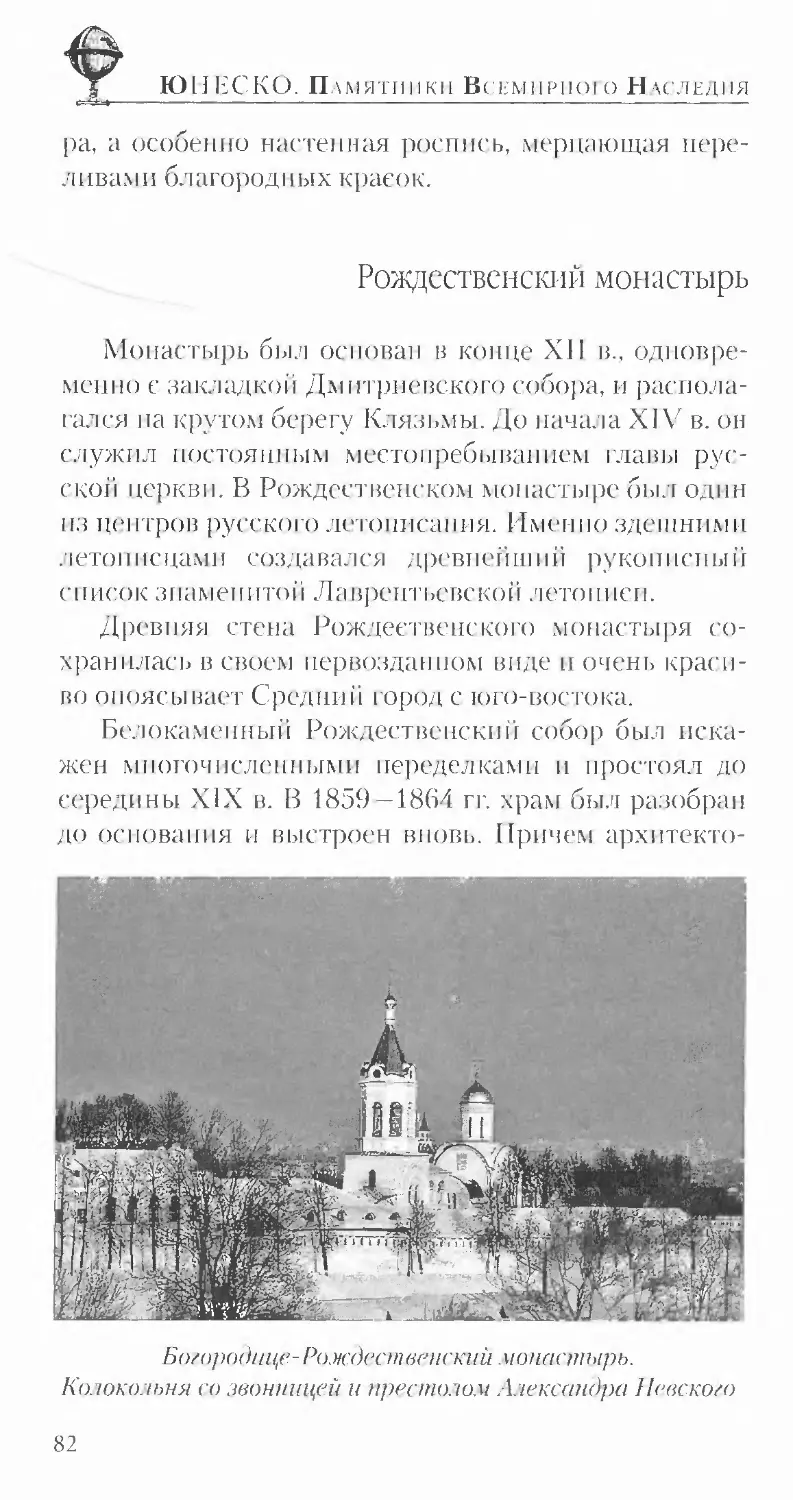

'К тому времени УспенсАпй собор, C-4KJWO пострадавший от пожара 1185 г., был сцйемршанро-ван и обнесён новыми, бол®? мощными стенами, а на юго-восточном углу Среднего города закончилось строительство рождественского монастыря. с белокаменным собором в центре.

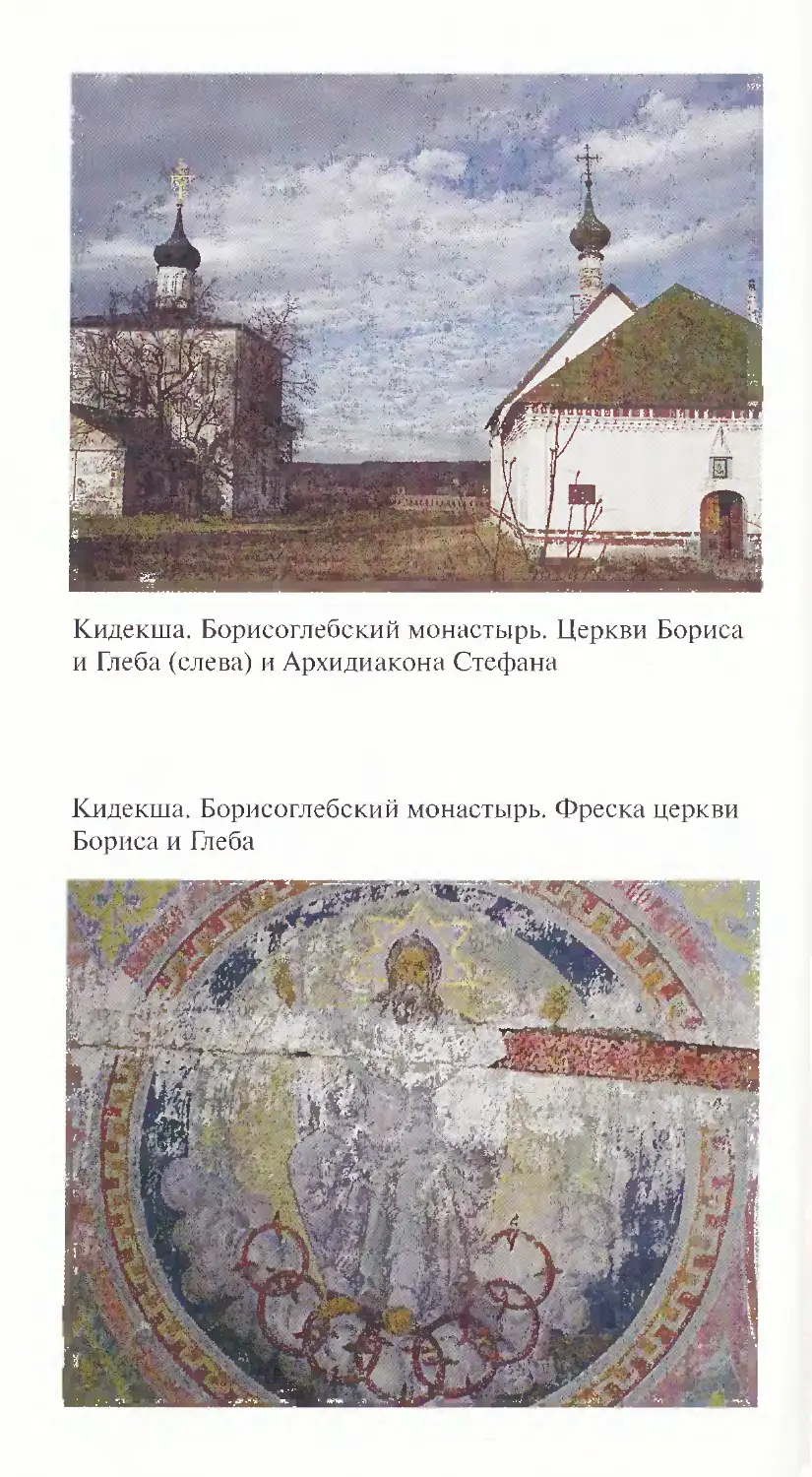

В северной час ти Среднего города преемник Всеволода III кня£н> Константин выстроил в 1218 г. небольшую церковь Воздвиженья, а княгиня Мария соз&1ла женский Княтшш монастырь. По свидетельству летрпнеца, во время большого пожара 1185 г. № Владимире сгорело 92 крама ,п большое колпчеофо д^вещнныз? домов, ка?к, купеческих, так и лйцуг бедноты.

Таким образом, к концу XI11 в. Владимир представлял собой живописное зрелище. ОсфбйннЛкрасив был гфЖт qo стороны южного фасада, обращенного к Клязьме. Через ширь пойм и .чесов кВладимп-ру шла дорога из Мурома, и с нее город был виден во

Bceii своей протяженности, напоминая своим величием панораму Киева над Дцедром.

На западном холме стояли церковь Николы и Вознесенский монастырь. С южного угла спускалась к оврагу крепостная стена, a от Волжски:к ворот онд вновь поднималась в углу Среднего города. За стеной утопали в зелени садрв жилые дома владимирцев, а прямо над ними, по высокому краю ила-ю, возвышались княжеские, терема с храмами Георгия и ( паса.

В цен тре всей панорамы возвышался Зигенский собор, а по его сторонам бы ш видны Дмитриевский и Рождественский соборы. Г,щдя на них, казалось, что и все ирис:рап<твоза ними тоже заполнено красивыми белокаменными зд иными

О г вершины го пола. Успенского собора Владимир медленно понижался к Ветшаноыу .городу, дробный силуэт .которого создавали шатры крепос'Щых башен и верхи деревянных храмов.

Особенно сказочным Владимир кйзЙся в нведрас-светпый час, когда городские высоты тонули в клубах утренаего тумана, а пламенеющие в первых лучах* солнца купола соборов кажутся фантаст! i icckh-мп видениями. Все о то было результа п}м творческого ген i издадим ирских зодчих.

Во второй половине XII в. культура Владимирской Руси переживала расцвет. Появились признанные мастерамобластиархитед^ры, т$лан1лнвыеживописцы, возникла благодатная почва д гл оживленной литературной деятельности.

При Успенском собсЯе велась летописная работа. В записях того времени сохранилось множество свидетельств стойкости и патриотизма владимирцев в борьбе за город и Русскую землю. В .нетонне ь включено несколько сказаний о чудесах, связанных с иконой Владимирской Божией Матерн, а сцеже подробное описание гибели Андрея Боголюбского.

Этот великий князь сыграл огромную рода в ста-новлЛин будущей столицы Руси. История едр княжения заслуживает отдельного рассказа.

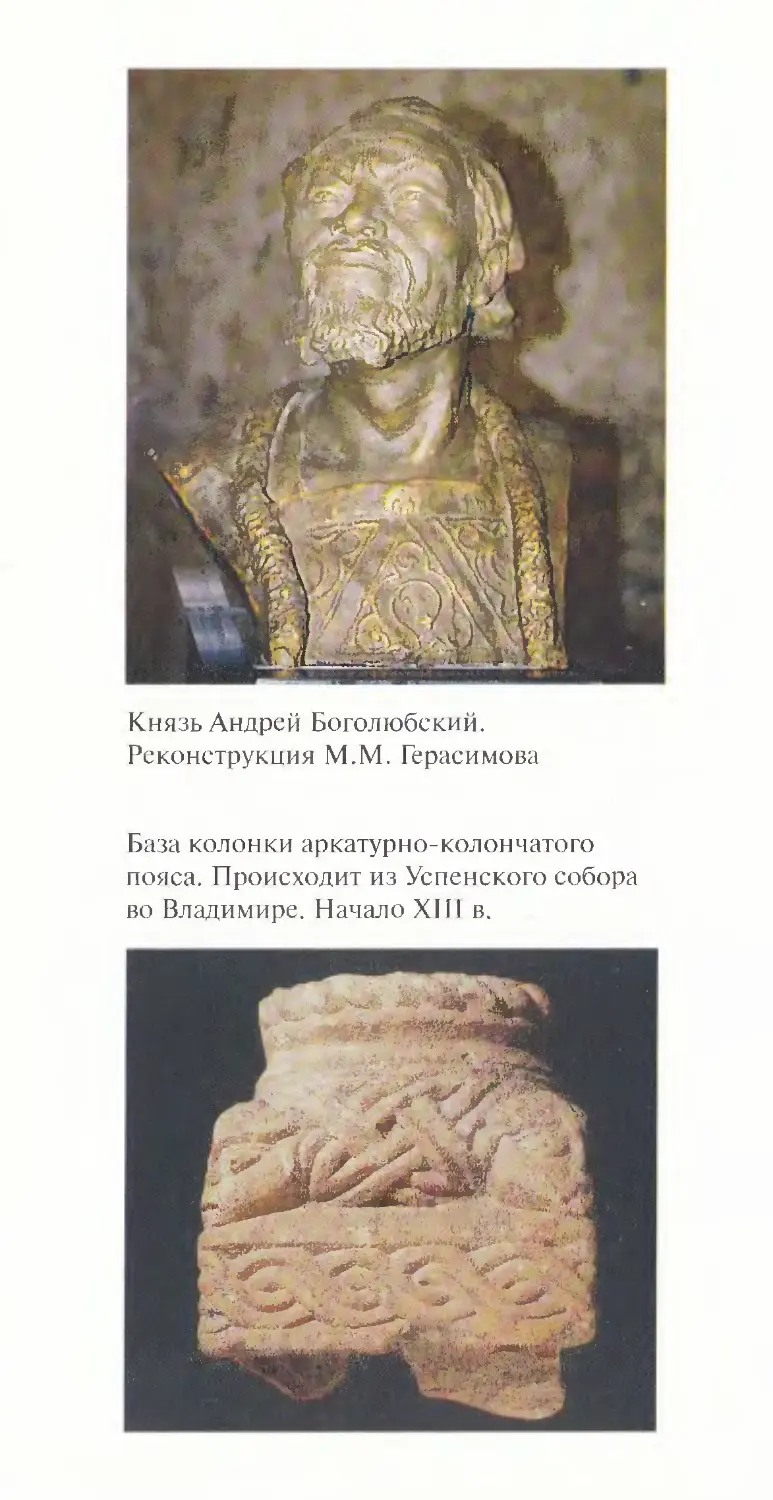

Великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский

Будущий великий КНЯЗЬ РОДЦЛСИ В 1 1 1 1 Г. В йчуд-ском-фахолустье?—как тогда называли Ростовскую об-. 1.чсгь, обособившуюся в сЦц^лыюе княжество. Андрей Юрьевич получил хорошее ио тем-временам в^айЗж-iiiie и образований ДолпЛукий доверия сыну управ-ля п> Владимиром, маленьким 1трмгдродрм Суздаля.

Андрей княжял во В.^рДгмире долгие, гдаы. Пер-ны£ упоминания 0 вдадимнрскОА^нязе в летоплодх

Святой кия^ъ стршяпопи^щйАндр^Бог^иоо^кий

появи.шас® в 1146 г., tq есть Андрею 6j?uio уж» 35 Лет. В этот ini Юрий Долгорукий с мечом в рУК^сражал-ся за киевски!’. престол, цо сДтм двоюродным братом ведпкнм князем ИзясЛавом Мстисл^впчем (1097— 1154). Андрей со своей дружиной тоже пьинчмал участисЕсражепияхна сторрнй отца. В рассказе дет(£ писца. обхэтих событиях как рая и было •найдено описание характера князя Андрея.

Егц боевая удаль 6eisifc примером для дружины. Андрей всеудабыл вхамой гуше битвы. Он мф не .заметить сбитого с головы шлема и продолжать рази ть прфивиика направо и ца.^н^о. Летописец отмечает редкое умение князя усмирять после сражения свой воинствен!гы" пыл и сразу превращаться в рсторож-цого и благоразумного политика.

Несмотря на то »о Андрен был славным бойцом, он не лгдбил войну. Пос.® каждого сражения князь торопил! я заключить Аир с побежденным противников. BjfeTomicn есть строки, раскрывающие одну из ^рт его характера: «У него всада все было в лелдом. порядке и нагецоЬе, Jtafctyrp минуту он был настороже и не терял голову в возникшем вдруг переполохе». Эту черту Андрей унаследовал от своего деда, Владимира Мономаха. Кроме того, оифьрд таким же набожным, как дед.

В 1149 г. Юрий ДДгорукий сед на киевский престол, но борьба с двоюродным братом еще не окончилась. Изяс|Сав Мстиславич, вернувшись со своей дружиной, вынудил его оставц^ь город. Долгорукий очень болезненно переживал поражение, Андрей же ннко^Лие цоцимал’ЙТца.

Сам он не стремиА'Я княжить в Киеве. Андрею бщго досадно наблюдать за тем, как его мн,е№1«аеа-ная родря постоянно враждует яруг с другом в то время, когда, русские города грабят половцы, а многие Ф1яжества додпостью разорены.

Только подле кончины Изяслава Мейклавнца. Юрий Долгорукий вторично и ненадолго сед на к#Ёв-

GKjtii преет®, а Андрея посадил княжить в Вйппгоро-де. Но тот не выдержал и тайно от отца уехал в близкий его сердцу Су даль кий край.

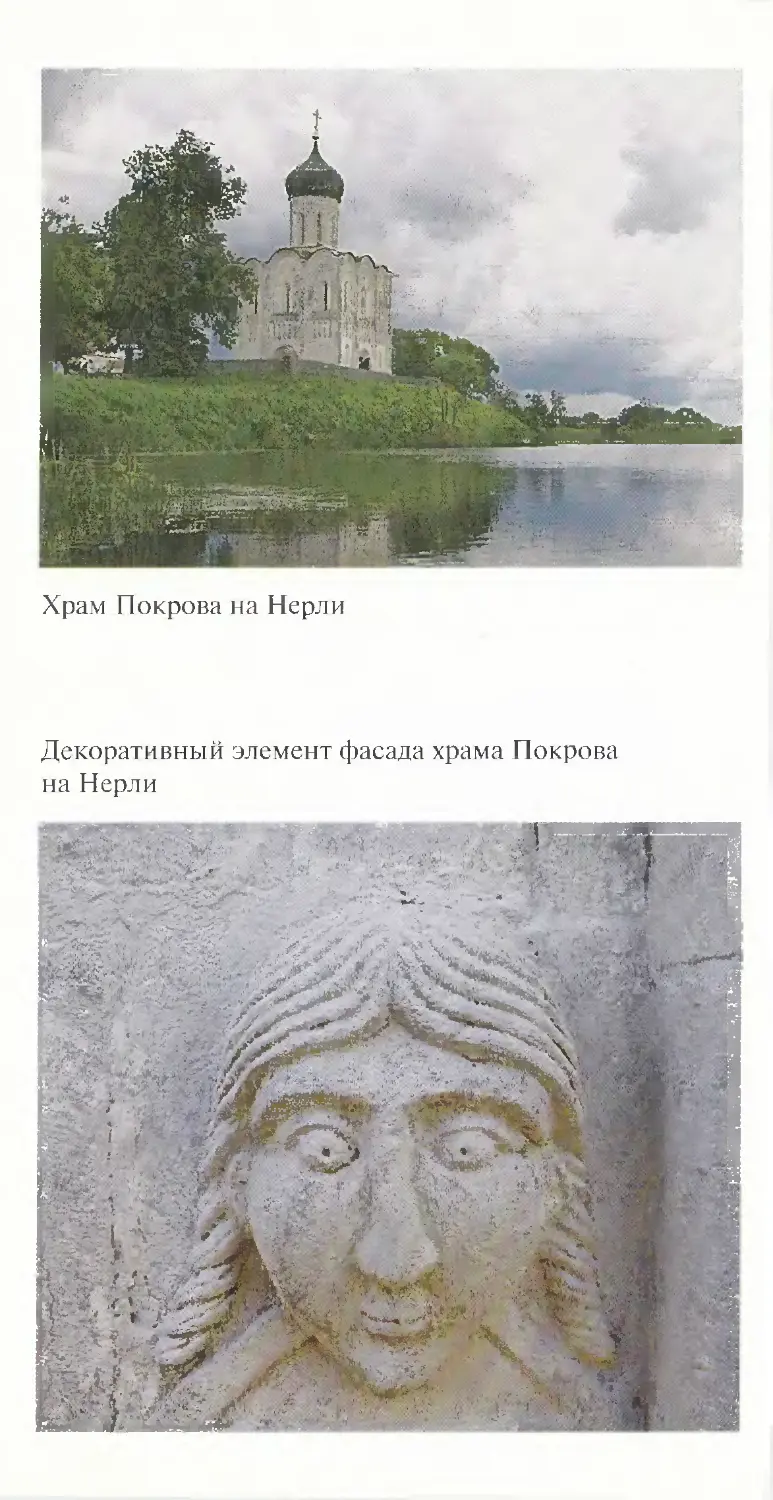

Из Вьрлгорода Андрею уцаеооь вывезти во Владимир чудотворную икону Важней Матери. ВпосдЙД-ствии эта икона, нВЙванпая Владимирской Божией Матерью, стала главной с.пятыцей Суздальской земли. С лей связаны многие народные .предания. Князь Андрен построил для иконы один н&ышых красивых гтра-BQc.nfejJbix храмов церковь Успения Богородицы.

Во Владимире по указу цабожнсЕ) Андрея были возведены также два монастыря ^Воскресенский и Спасский), другие православною храмы, а также, ио приме» Кн^ва. — Золотые и Серебряный ворота. Строительство рогатых церквей во Владпмирсипри-давало этом^цороду особый статус ы возвышало его над дру, ими городами.

Андрею удгуюсь привлечь ро Владимир расторопных и предлрнитивых купцов, талавдямвых мастеров и ремесленников. Население быстро росло. Из ма.Дйгького еи/шйьского пригорода Владимир очень скоро превратился в крупный населенный город, достойный стать столицей го^дарцтва.

Юрий Дойгерукин умер в 1157 г. Андрея Бо-голюбского поврали на княжелие-д.'уздадьцы и ростовцы. Андрею не хотелось делить власть с веж и старшими боярами, поэтому он уступил кцевркнй престол евцем.у двоюродному брату Роцтис^йву Мстиславнчу (?— 1167), а сам оста лся во Владимира и начал искать пути к самодержавному правлению над Русской землей.

Андрей Линене давать уделов <ц>1нрвьям, тем самым он стирался укрепить Владимирское. дпяяке^тво. Чтобы обрести неограниченную власть над государством, Боголкзрекий просто изгнал, в Византию младших Лэатьвв и племянников, лишив их npajja наследования.

Он расширял новую столицу Руси it даже попытался перевести во Владимир центр русского духо-BcnciBa. Но коцсгантиноподьсжий патриарх' категорически отказался посвятить в митрополиты став-лении ка русски го кi щзя.

Андрей Боголтобский придали бфгь’щое значение ук]к|пд₽нию христианской веры н борьбе с иноверцами. ТИк, в 1164 г. он со своим войском впервые предпринял чтоход в Бщп’арскре царство, где проповедовалась магометанская вера. В резуЦДтате были захвачены знамена булгар, а князь изгнан. После итого походы на бушар стали вес тись постоянно, н Андрей Боголюбскии перил, что в священной борьбе ему помогала чудотворная икона.

11осле смерти киевского князя Ростислава Андрей дал согласие на великое кЯяжеииссвоего племянника Мстислава Изяславича (?—1170). Но вскоре тот совершил политическую ошибку, направив князем в Но,вго-род своего юного сына Романа. Андрей Богблюбский бы?г взбешен — киевский княйй» попытался самоуправничать без его согласия! Это нецЛшювеипе оказалось bia руку Бяфлюбскому, ему представилась уникальная возможность принизить значение. великого киевского княжения и стать во главе всех русских князей.

Он сумел быстро собрать суздальское ополчение, к которому присоедлнн.гдчсь одиннадцать князей, недовольных правлением Метвслава Изяславпча. Два дня сражалось объединенное войско под оленями древнего Киева. На третйй день город был взят штурмом. Войско Боголадбсжого варварски ограбило и разрушило город. Беззащитных жителей Жива in. позабыв, что они те же*русскн:е люди. «Были тогда в Киеве на всех ;сюдях стон и туга, скорбр неутешная и слезы непрестанны®»,, — •здлисад Д^то i iMtoi.

Ilocjje.победы Андрей всА.же не поех-ал в Киев на йняжение. Киевским князем стай его младший брат 1 1еб (?—1171). Андрей Лотйриаб^ий принял пнул

великого князя и остался во Владимире. Э$р событие ютописцы относят к 1169 г.

Пойле падения Кш ва Андрею БоголюОскому jfca-iQC.b собрать под своей рукой всю Русскую землю. Грдько Господин Великий Новгород ire захдгел подчиниться ему. Тогда, князь решил сделать с HopjJopQ-дом то же, что в с Киевом. Зиме# .1170 г. войско Бо-rq.'iюбскох'о потопило по| цовгородски^стецы, чтобы подавить бунт. Но новгородцы с .безумной храбростью снижались за свой город, за священные уставы предков, нарушение князем Андреем. Они бились иле непс.тЯо, что войско великого князя отступило.

Богояюбский не простил новгородцам нВражк-нпя своего войска и ^щил действовать по-другому. Спустя год пфеле битвы Зри перекрыл подвеш. хлеба в 11овгород пчаклм образом заставил непокорных признать ctfoio власть. Новййродцы изгнали кп^Зя Романа и пришли на подгон к Боголюбскому. В эТо время п Киеве скоропостижно скончайся Гдеб.

Много пересудов бы$£> об «Дои сме^й. Андрей и :>то обс.тоятЬвьство исп&ль'вовал для укрепления своей власти.. Чтобы избавиться от смрленТкцх кня4?й РостнсЗГавйчен, БоголюбАсШ! открыто заявцд, чт® Глеб был убит и они скрывают убийцею брада.

Андрей вытцал Ростиславичей из Киева, однако они не смирились и разбили наголову посланное про-111 в них войско. Победйцс помогла Киеву вернуть^ы-ло(' величие. город стал перехоДМь из рук в руки и в конце концов гшжинцлея владимирскому кидаю.

ВсЛцпдт-вльнь>с.ть великого князя Андрея. Бого-нобского бьпМ! попыткой и§мещщ> политический erpofi в Русском государстве. Он шаг за гладом продолжал идти; к единовластию. Вслед за братьями и племянниками Андрей изгнал с Суздальской' больших цДювых бояр. ОпиЛкой Боголюбского стало то. чад вместе нцх он окружил себя невежественной дворней.

Вецгикнй князь быд «набожен и нищелюбив, недоверчив и строг». «Такой умник во в'СДХ Делах, - говорило нем летописец, — такой доблестны 'i, князь Андрей погубил свой смысл невоздержанием», то есть HeflocTafloM самообладания..

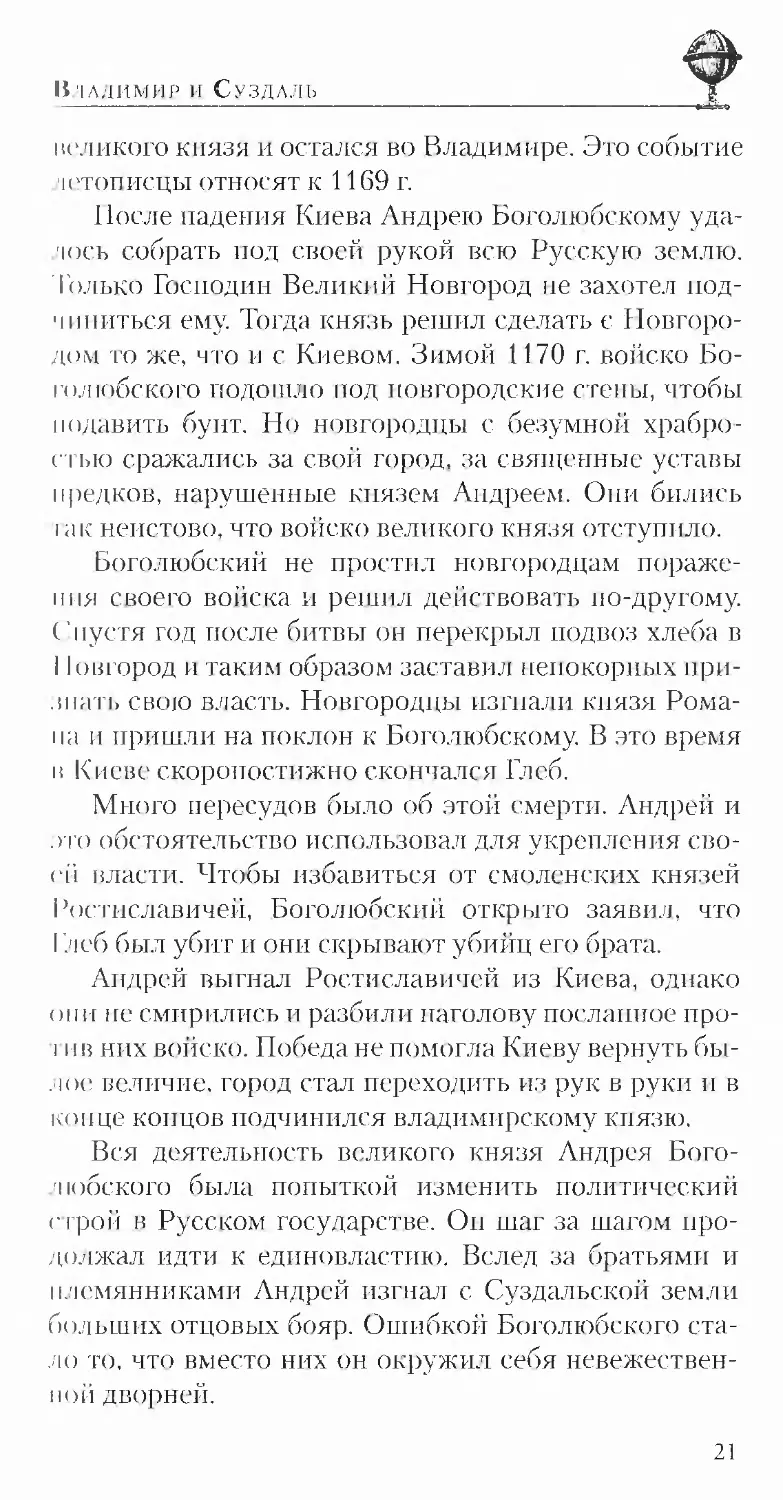

Боголюбскнн нридял страшную смерть в своей довой резиденции иод Владимиром — Боголюбове. В 1174..J, он пал жертвой заговора, в котором участвовали родственники его жйньд, КуЧковичн. В летописи сохранилась овисАне этого pofco&pfo собы тия. Безоружного Бдголюбского кололи мечами и копьями в его же спальне двадцать заговорщиков. Но самое

Боголюбове. Лестничная, башня замка, место убийства князя Андрея

страшно? началось иосйе убийства князя. Тело Ан-'Йрея выброоПн на улину, а его прибилжелныё разграбили дворец. Волна грабежей и насилия перекинулась сперва на все Бого.!»обово, а затем и на Вла-ДИМИр.

По сяЬвам историка В.О. Ключевского, «никогда на Руси ни одна княжфкая смерть де сопровождалась такими пр^тыдными явлениями». Князя щуот-певади и нехороищиЦелых пять дней, а во Владимире все это время продолжался разгул черни.

На шестой день один из священников взял njfflfi-творпую икону Владимирской БоздасйД1ахери и стал с молитвами ходить с нфт по городу. В arsrtr ж а л'унп Боголю(?скаго похоронили в построенной пр'Й'о указу соборной церйви Успения Богородицы.

С.'^ги.цеск^'смрргыо Андрея БоголвдбйВДго народник предания связывают некоторые географические наддания огфестцосдей Владимира и Боголюбова. В одной из догсвд говорится, чтЯ подале схвати-лн Кучковичой люди великого князя Всеволода III Большое Гнсздр (1154—1212). ПДступникам над-резжЯ пятки, и насыпали в раны мелко насеченного конского волоса,^ауем их волокецтащи.дл из Владп-

Погребение останков Андрея Богомобсного

Икона св. Андрея Боголюбе коге/

мира до Плавучего озчра. Их посадили в прс^м.ол.ен-iibicj короба, наглухо закрыли и бросЮТ-i в озеро.

Далее в легенде говорится, что со дна озера часто до)Юсятся£стопы убийц кидая Андрея, особенно громкие крики слышны в очередную годовщину преступления. Дурной славе озера способствовало то, что он(>быстро заторфиро'Ёйлось, и часто лт®дп принимали за короба огромные торфяные кочки, плавающие в воде.

Неподалеф от Плавучего озера есть еще одно — Поганое. Согласно преданию, в нем утонили жену Андрея Бог.олюбскогу — княгиню Улиту, возглавившую заговор против мужа. Ей привязали нашею жернов и бросили в воду

Русская православная церковь причнелй.® принявшего мученическую смерть яелакого князя крику святых. Его мощи позднее были перенесены в спецп-

альный придел1 храма. Память св. Андрея Боголюб-ского отмечается 4 июля.

31евозм()Жно с уверейноцтыо ска$ааЬ, былр ли его стремление к самодержавию оццзиаиным и от-ветствЯннИм или же оно стало обыкновенным проявлением влйстцлюбия и самодурства. Несомненно одно — именно при Андрее Богоддрбемом перестала существовать Киевская и начала свою историю Владимиро-Суздальская Русь.

Владимир после нашествия монголо-татар

Тапжюкие полчища, дууi и ились на Владимир в 1238 г. Несмотря на героическую оборону, город нал. Он был фжжен н'-райграб^Шн. но и после этой трагедии ©йадимир 0<ЛаЙСя центром культурных традиций Северо-Восточной Py^jii. Значение городу придавал тот факт, что в конце XIII в. здесь была резиденция митрополита всея Руси, которая просуществовала во Владимире нискольку десятилетий. Кроме того, венчание на великое княжение тоже происходило во владимирском Успенском с.цборе., несмотря .на то что великие князья уже перебрались is новую столицу -НсАву.

Зодчие, возводившие главные храмы и дворцы в Москве, во всем подражали образцам владим.нр-скрн архитектуры. ВеЛикий князь Дмитрий Донской (1-350—1389) покровительствовал Дмитрищщкому добору и часто приезжал во Владимир. Перед Куликовский битвой из храма был вывезен древний об-

1 Приде^— в правоедщщом храме небольшая бесстолп пая пристройка со.18|гороны южного или северного фасада, имеющая дополнительный алтарь ДЛЯ богослужения.

Мо нг.олр - татарский воин

раз Дмитрия (Тюлунского, а. спустя 14я1еч' в московский Успенский собор пе-рвтесли чудотворную икону Владимирской Божией Аматер и.

В начале XV в. Влади-м I ip был опустошен войском хана Фдщмя (1352—1419). Обгоревший Успенский собор поручили расписывать заново артелгл Андрея Рублева (ок. 1360—1370 — ок. 143Q) и Даниила Черного (ок. 1360—14.30). Фраг-аенты росписи и отдельные фрески можно и сейчас увидеть на стенах собора.

В 1410в.Влади.мнрвповь

подвергся разорению ордой царевича Талыча. Только через пятьдесят лет пострадавшие и обветшавши^

здания города начали восстанавливать под руководством знаменитого архитектора Василия Дмитриевича ^ЕрмолинаЯХУ в.). Ему удмрсь Qipe^oiri ировать Золотые ворота и церковь Воздвиженья на Торгу.

Укрепления Владимира более не восстанавливались, занято были отегрОены только бревенчатые ст4»,пы Среднего города. В крице XV в. началась перестройка храма Княгинина монастыря.

Именно этот nepitoa считаемся историками временной гранью, Ва Которой Владимир окончательно утратил статусстблиды и превратился в рядовой город с*богатым прошлым. Далее строительство шло. медленно,, лишь разрастались слободы и слободки вокруг креп.остноЗ> вала.

Сохранились некоторые данные о численном уставе населения Владимира. Так, в Стредацкрй иЮушкар-

Владимир. Кнщинин женский монастырь. Со§о/> Успения Пресвятой Богородицы

<§<ой слободах в 1584 г. нагчнт!51ва.11очь лцщь 20 дворов, а шщез 8 Жет проживала всего сдтня Стрельцов. К 1668 г. население Владимира состояло из 990 человек.

Ремесленники жилив восточной части города, а в западной жи.д торговый л<Ыт. В 1684 г. там существовал Г&'тиный двор, в котором было по меньше^твре 390 редких ц на Торговой площади возвышалась Церковь Параскевы Пятницы, покровительствовавшей торговле.

Строительство камедтных йХаиий во Владимире возобнКви5гос.ь лишь в XVII в. Зодчйе эго го периода бережно относились к древним постройкЖг и возводили новые здания, не нарушая, существующих ансамблей. Владимирские купцы на свои средства построили изящный Богородицкий храм, украсивший к,жн; ю панораму города.

В это же время былд возведена грандиозная: шатровая колокольня, при строительств» которой зод

чие использовали основание бедекаменных ворот детинца. Нарядную коддк^ьню, црд§бную этой, соорудили в Рождественском монастыре. Там же зодчие выстройли Свят .де ворота, украшений!, живоп'Кыо. В падая? Х\ III в. деревянные стены детинца были заменены каменными, которые превратил» детинец в подобие кремля.

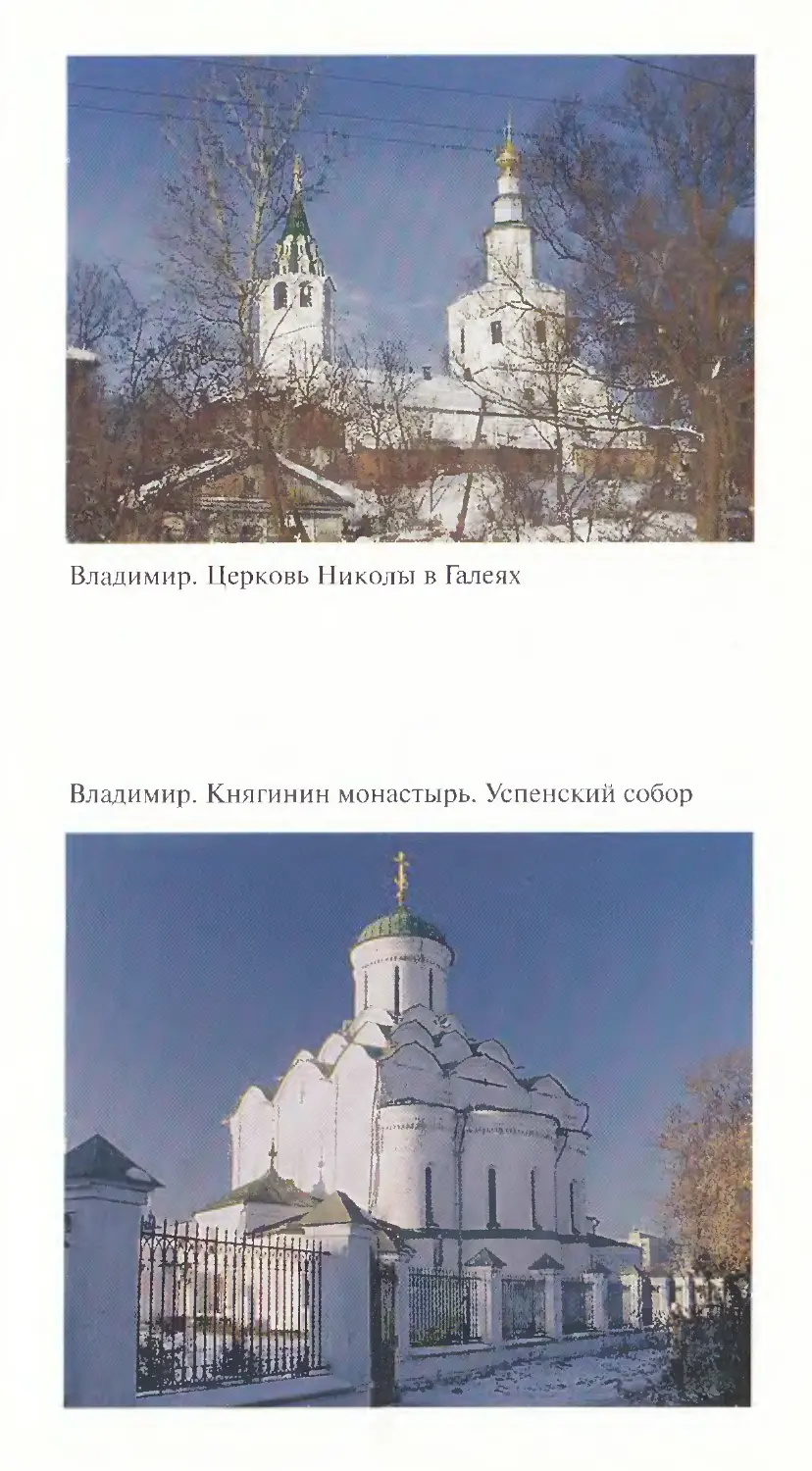

На территории древнего "княжеского двора была построена небольшая Никольская церковь н колокольня. Южная сторона Владимира продолжала по-нрлнжься;;Н в XVIII в., когда большая част ь деревянных храмов была заменена каменными: в 1724 г. отстроена заново церковь Вознесения, а в 17.'* г. церковь Николы в Гаяеях

Сохранился своеобразный план Владимира, нарисованный безвестным пй^онопцецем в 1715^{ В центре города обозначен детинец с деревянными стенами и башнями, восемь из которых расположены на южной крепостной стене. На южном Склоне холма вид, и патриарший сад. К северу от соборов обозначена пло-недД%, |уатовстроенная дворами и подворьями. среди которых выделяется дом воеводы. Возле Тайниц-jEtoii башцц тЛд^цЛ4*гце существовал пруд, созданные

Владимир. Церковь Николы Мокрого — покровителя моряков в Галчеях. Сиимок 1980-х гг.

при дановании крепости для совдргатя загрга воды нЛлучай.орады города неприятелем. У Торговых во-po'i: г* западной части Владимира распрыгался острог, огороженный острыми деревянными кольями. К началу XVIII в. в городе насчитывалось 1840 жителем.

После пожара 1778 г. бы.Д’фУ4/ичтрЖ£но несколц-ко древних памятников, перестроены Золотые ворр-та, разобраны йострадаршие в огне каменные соборы Спаса и Георгия. В 1796 .с. в России были учреждены губернии. Владимир тоже стал центром губернии и получил проект перепланировки древней части города.

К чести создателей проекту и местных архитекторов, внесших в него сваи попрании, исторические памятники Рыли по возможности сохранены. Един-одъемиымц ч«о нарушило, древтою красоту южного городского фасада, стало массивное здание корпуса Присутственных мест, выстроенное между Успенским и’ Дмитриевским соборами.

В восточной части древнего центр$.был. выстроен губернаторский дом, а на северном краю площади возникли двафдшшя, возведенных в стиле русского классицизма: Дворянское собрание и Благородный пансион. В это же, время при Золотых воротах были построены круглые уТЛовые башни, существующий до сих пор.

Развитие промышленности в России Владимира почти не коснулось. На главной городской улице выросло. йееко^^о доходных домов с торговыми помещениями. У подножия южного склона в 1861 г. про-пгда ветргг М^рековско-Нвегородской железной дороги, которая лишь обрзобрази.^ южную панораму Владимира.

Цосйедрозцых событий 1917 г. и Гражданкой войны. государство нашло средства для ре,дтаврадии уникальных историчеокйх памятников apxn'jja&ryprfe-го ансамбля Владимира. Ыченые и художники нача-

лиидао1р работу с расчидаи фреймовых,росписей стен Успенского собора. Благодаря кропотливому труду исследрвагелей, архитекторов, реставраторов лиэди могут подучить представление о высоком искусстве предков, проставившем Владимирскую землю.

Архитектурные памятники XII - XIV вв.

К середине XII в. Владимир стал многолюдным торговым и ремесленным городом. За земляными валами крепости выросли большие досады, населенные сотнями ремесленников. Там жили гончары, ювелиры, художники, плотники, землекопы, камеи щнкр. Появились во Владимире и купцы, хоргоравшие с другими ру$£$лми гороцамп. Опп установили прочные связи с камскими бо. 'арами и кснечестном Константинополя.

Как уже говорилось, во время княжения Бого-любского во Владимире шло интенсивное строиЙ^ль-ство. Город окружили повод новых крепос тных вадов, 3 крепость Мономаха сдала называться Средним городом. Рядом с Золотыми воротами, построенными ни/ожной?Игороне крацо£тно1Т стены, выросли камеи ные дадаты вёлйтодго князя и белокаменная церковь Спаса.

Владимир строился на месте слияния Клгядьмы и ЛыбеДн. Холмистая, изрезанная глубокими оврагами местность позволила окружить крепость высокими земляными валами и ' лубокими рвами.

Па восточной: стороне, фгепы были возведены еще одни бедсцкамецные,вордта, получившие иазвапи<уСе-ребрдаых (всего ворот было пить). Через них пролег -да дорога к кияжедоуй усадьбе, в Боголюбове и Суздалю.

В детописн Средний гедод называли Нетерпим, западную часть Владимира — Новым городом., а восточную — Вет'Йиым. Общий периметр крепостных ст&п Владимира достигал 7 км и значительно превосходи-.» размеры киевской и новгородской крепостей.

Золотые ворота

Золотые ворора представляют собой уникальный памятник русской иоигнф-оборонтггельной архитектуры. За прошедшие века внйЬпшй вид вор® сильно изменился, так как посйе военных действий их всякий раз приходилось реставрировать.

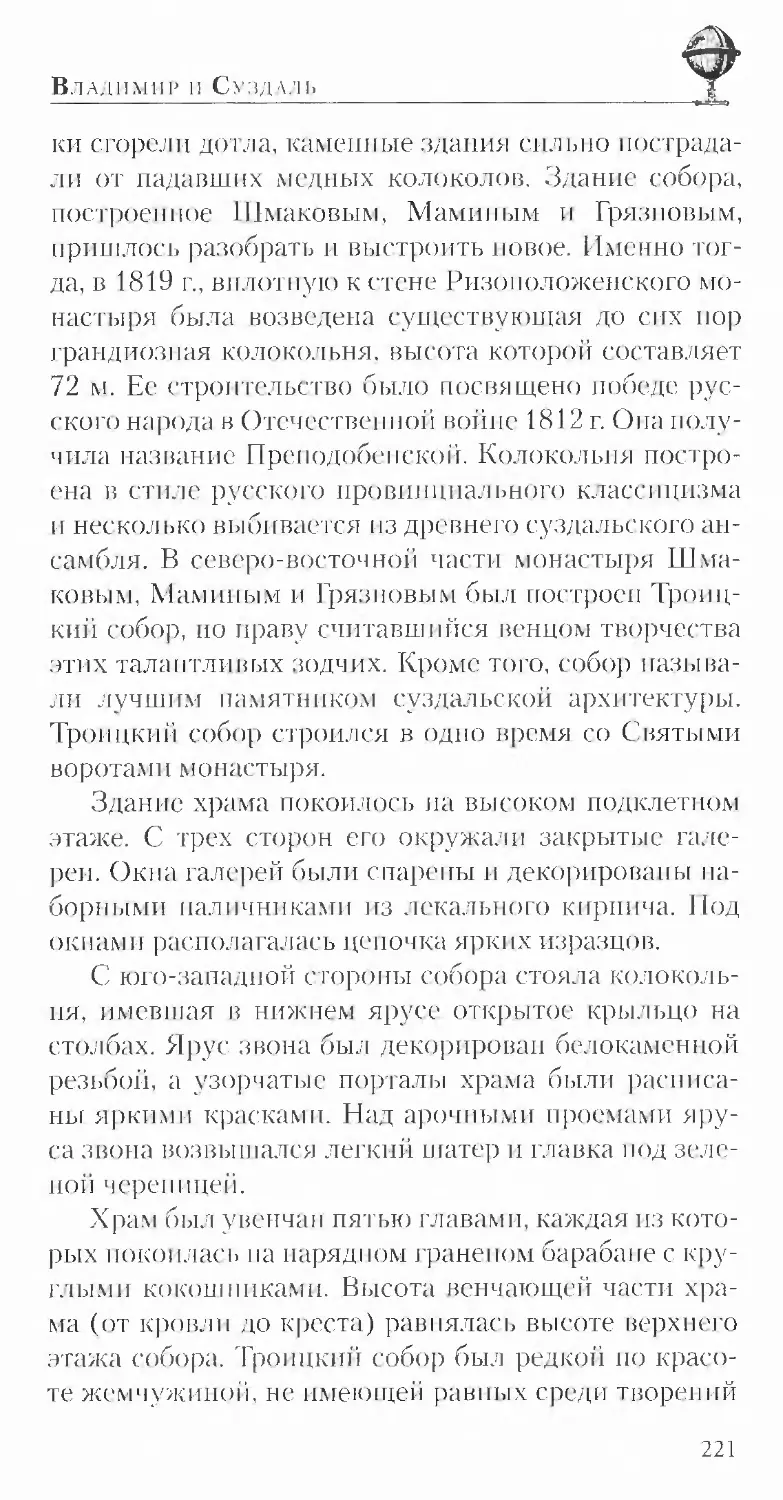

Владимир. Золотыерюрота. Церковь фложения ризы Преовятой Богородицы в Золотых воротах

Первый раз ворога полечили повреждения при. штурме Владимира монголо-татарамн в 1.238 г. В XV в. надвратную церковь обновляли по проек ту изеестдаро московского архитектора В.Д. Ермолина.

Ворога сильно пострадали л во время грозные событии начала XVII в. Сохранилась смета на стройматериалы, составленная московским зодчим: Актином Константиновым. По рмгаврация. ворот была проведена лишь в конце столетия.

Последняя переделка Золотых ворот производилась в начале XIX в. Было решено увеличить пропускную способность вороь в связю с чем были срыты остатки земляных валов. В результате па сооружении появились тЛцины. Пришлось гДтла.м isopoff подводите кдфрфорс.ы1. Теперь пх ферывают круглый башни, значительно исказившие внешний облик ворот. Мфкду башнями тоьл<1^,г. были встроены, жилые помещения, а с южной стороны была пост роена новая лестница. Обветшавший свод был переложен, а на нем выстроена новая рамратная: церковь.

ВЯередяне XIX в. губернатор Владимира рассматривал представленным архш^едорами проект перестройки Золотых ворот в водой анодную башню. К счастью, этот чудовищным проект не был реализован. От древнего сооружения 1164 у. сохранились лишь две массивные белокаменные стены, лежащие в децо-Н&эдания. Онн^пржнны из тщатщщнр отесанного бе-лого камня и составляют прочную кдробку зжны, заполненную бутом, скрепленным оцени прочным рас-творрм. Своды были ВЫЛОЖЕНЫ ц| д£вд^по пористого туфа. За прошедшие столетия стены Золотых ворот вросли в .землю более чем на 1,5 м, то есть задние ворот в древности было еще более высоким и стройным.

1 Контрфорс (Фр- —противодействующая с ига) — устой, поперечная стенка, вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию.

Земляные валы выси гои окею 9 м ,i шириной оо гее 25 м ^йлотную примыкали к башне, с обеих сторон.

Снаружи вокруг крепостных.стен был вырыт ров глубиной 8 м и шириной 22 м. К югу от Колотых ворот сохранились остатки этих древних укреплений,.Кф£р-рые нсвп название Козлонаг вала. Высюта проездной Насти Золотых ворот была весьма значительной, что серьезно затрудняло оборону крепостной стены на этом участке. На середине й^нузты арки была перемычка, к которой вплотную примыкали створки ворот. Они были выполнены и;1 дуба гйобшпты тонким! листами зВДоченой меди.

В «дерниной летописи найцвнр. Оказание о чудесах Владимирской иконы Б<л|рматернй, где есть упоминание q Злотых воротах. Летописец рассказывает,

Владимир. Козлов вал

как жители города собрались 11ьлюбоЭДться.построен-ным зданиет.; ворот. Пе^ли (Дне- не успели укрепиться в каменной клааке. и тяжелее дубовые створки упали на тодцу, придавив 12 человек. Массивные кованые [{етлитрхранились до наших дней, ид m.qh®o увцйеть по обеим (Дронам арки. При оборон# крепоегтдах стен на уровне щэочной перемычки, ворот устрашали деревянный похйгт, основой к<ЕомВА были балки, укладывавшиеся в большие квадратные гнезд# в каменной #лаДйе.

С э-тото помоста защитники йтрода мощи лить кипяток и горячую смолу на головы нападавших, бросать камни и обстреливать про?ивппка. К уровню деревянного пастила подходам первый марш лестницы. Следующий марш вьгводйл воинов на верхнюю боевую 1глощадк\Аередит1у jtotopoii занимала. маленькая падвратная церковь Положения рй'з Богоматери. Зотпугенын куггодЕ венчавший церковь, был виден из" далека. Золойл ворота возводили замечательные мастера <13 ВлЭНДМира и Ростова. В южной нише ворот сохранился княжеский знак, выселенный. на одном из камней. Это говорилк) том, что строителе. были и!а княжеских людей.

Незадолго до гибчли Апдр.ен Боголюбский хотел послать мастеров .отличившихся на строительстве Золотых ворот, в Киев, чтобы они возвели красивый храм ца знаменитом дворе Ярослава Мудрого. К со-Хале*нщЬ, князь нелЛАел выполнить задуманное.

Золотые вррота выполнит двойную функцию: креЬик'тнрй башни и парадных ворот для въезда в с’годащу. В Качестве военно-оборонитЛьного сооружения Золотые, ворота сыграли ИЙЧ^тта^сЬную роль в Дни осады города монголо-ратарами.

Вражье войско гак и не. смогло преодолеть крепостную стену во8Д$ Зорттых ворот и предцриня-ло попытку разрушить сте.ну к югу Ат ворот в районе церкви Спаса.

Величественность арочноф проема if большая вы-ота башни придавали внепщему виду сооружения характер трнИгфальной арки. Таким обИгзом, Зо ю-тые ворота полностью со|Жетствоващ* и второй своей функции — торжественному въезду на Чтецкую улицу Владимира.

Bq всем, что создавалось при БогЖдюбском, сквозило его желание поднять и укрепить значение новой с толицы Руси и доказать полное равноправие с Килевом, а в чем-^о и превосходство Владимира. Полна нк^.объедин'ения русский зеМеЯА под единое начало и укрепления значений Владимира как столицы Руси продолжил младший брат Лнфт$я’Бого.щрбско-го, Всеволод.

Великий князь Всеволод III Большое Гн&до

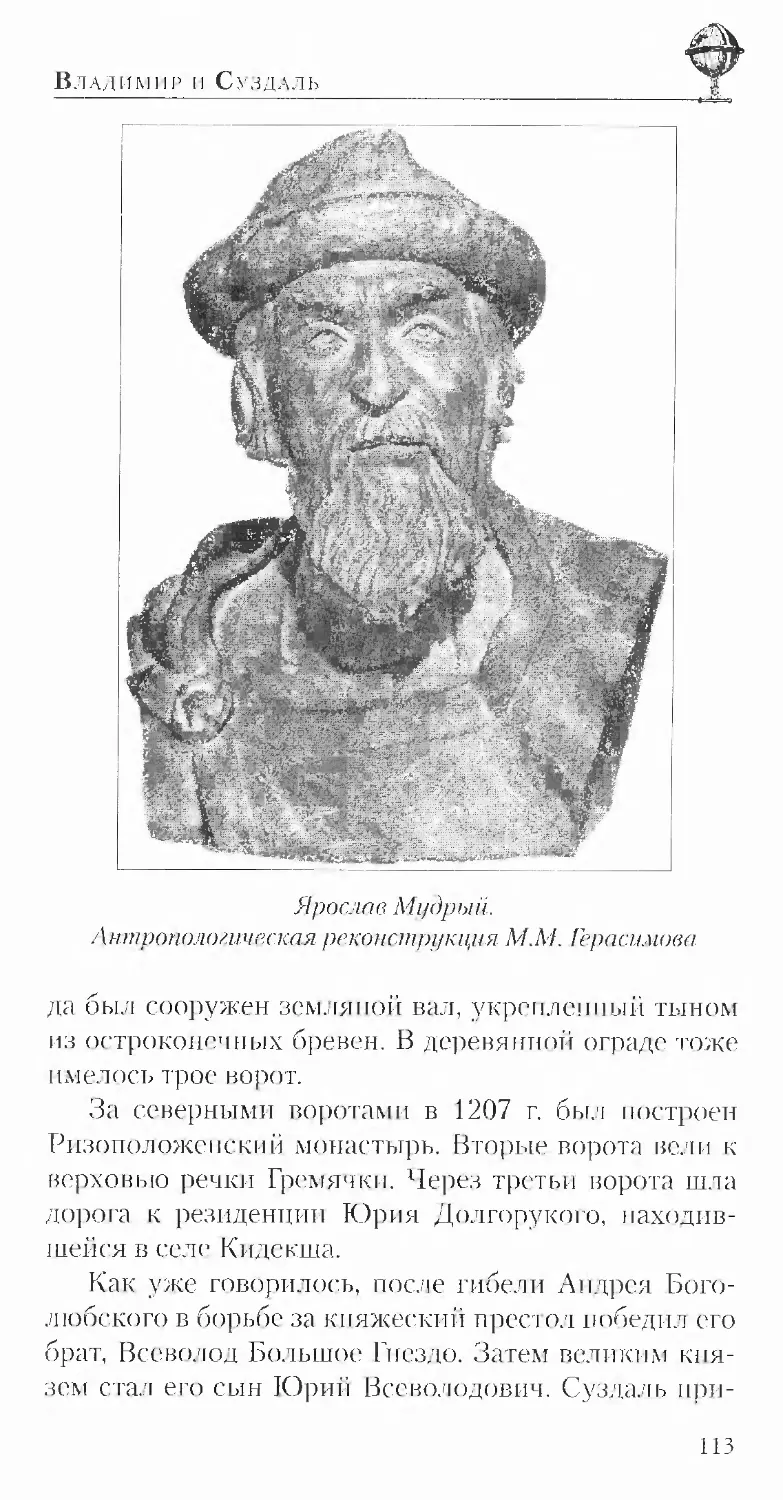

ПосЛе смерти Богрдюбс^ого владимирцы призвали на княжение егр младшего брата, Михаила Юрьевича (о$с Ц45—1153—1176). кейф-те изгнанного в Византию. Рядом е. ним всегда был младший сын Юрия Долгорукого, Всеволод, родившийся в 1154. г.

Великий князь Михаил Юрьевич пряжил вйе-го грд, в 1176 г. он умер. Pro преемников жЛтели Владимира, Суздаля, Пе,Дйславдя-Залесского назвали Всеволода. I Л> против него выступали ростовские князья и Затеяли BQi'fpy.

Сражение иод городом Юрьевым 27 нюня 1176 г. sa-коггчилось победой Всеволода. Великого’лкнязя не признал Новгород.. Его житцЙн

прзвали княжить Владами- Всеволо,!) Большое Г>1|а&

ра, сына Святослава Черниговского. Всеволод был раздосадован таким поворотом событий, так как считал Новгород вотчиной Мономаховнчей, и произошедшее с тало причиной для новой вражды.

Черниговский князь, полная, чте Всеволод $ще не набрал силы как правя гель, захотел смиршь его, для начала захватив власть в Киеве. В 1181 г.£вято&, ла.в собрал многочисленное войско из половецки^ отрядов и выступил против Всеволода.

Противостояний возле Ьен Переславля продолжалось до самой весны;. На попытку Святослава заключить мир Всеволод отвечал молчанием. Конфликт закончи, ея там, что войско Святослава вошло в Новгород, a войске Всеволода — во Владимир. Вффре междоусобицы на Руси прекратились, и князья идчали объединяться против внешних врагов. Первым испытанием для обтИдиненного войска стад

Бой с нолойцами. XydoiicHiix С. Кобуладз^

Половецкий воин. Художник. О. Фс.ддров

поход против мусульман. Всеволод вмвйд’1 с Влади миром, сыном Свяи<|олнва, с рязанскими и муромскими князьями в 1182 г. двинулся к гра^ицамБэдгарии. В этом походе погиб любимый племянник Всеволода Изяслав Глебович, омрачив удачное начало похода. Эта смерть стала причиной, прервавшей военные действия. Войско Всеволода вернулось ца Русь.

Князья Южной Рус® объединили свой силы, чтобы пр<*иво£'|оять обнаглевшим половцам. Bq гладе войска в 1184 г. встал внук Долрорукятр Владимир Пересда^кнй и первым вступил в битву с половцами. «Мне должно наказать их за разорение моей Це-р^лдвской земли» — так защитно в .Уотогпгсц. В ходе продолжительного и жестокого сражения было взято в ?глен более 7 тыс. половцев, в трм числе-417 киязь-ров. Был разбит наголову и отряд самого свирепого хана Квйчака.. а сам-<зн взят, "6 пдеп.

I

Однако князю повгород-оеверскому Г.игорю Святославичу (1150—1202) захотелось большей и срб-АвёЬнрй славы. Невзирая на уговфры других князей в 1185 г. он организовал свои'^оуод на половцев. Нцрвувд битву русские выиграли н от радости одвсем забыли про осторожность. Они не. ожидали, что pas-розненныИотряды половцев смогут гак быстро объединиться и укрепить свое, войско свежими силами. Половцы сумели отрезать русским доступ к воде, а потом 1!еребнли в^е войскр. Оставшихся в живых фЖЛИ в плен, в том чпе ie и русских князей, возглавлявших поход. Через год к|£яз|о Игорю удалось бежать из плена.

I'.«бель северской дружины, пленение князей и спасение Игоря описаны неизвестным ав тором в p'^v цком эбосе «Сливе о полку Пгоревс». На страии-цах «Слова» автор дал оценку великому князю Всеволоду, называя его мним из сильнейших русских князей, пре.умнеркившим политическое могущество Владимире-Суздальской Руси.

Посбив описания поражения русокосо войска автор «СловаИобращ'Зетса к Всеволоду с такими словами: «-Великий князь В^волоЛ'! Прилететь бы тё.64 недалека оз пего золотого стола постеречь: ведь ты можедть Во гру разбрьюгЬть веслами, Дон пеленами вычерпать».

Вйевйлой сумед заставить признать себя великим князем всей Русл ц все время правления продолжал политику Андрея Боголиобского. Он такж# правил Южно Русью из Владимира. Киевские князья были посажены на престол по сго’воле и с его согласия. Политическое влияние» Всеволода, его тяжелая властная рука, ощущались далацв самых отдаленных от Владимира городах. Он держал в страхе и повиновении всю РЬсскую землю. По свидетельству летописца, в J.207 г., узнай о намерениях накрдррых рязанских князей обмануть его, Всеволод приказал схватить их,

пюивезти в<) Владимир и^аточить в темницу где они просидели до ^амой смерттьв^ллкого князя.

Когда Ж£;> Всеволод уздал об нзменр рярйщев, он выгнал всех горожан, расселил их гго разным областям, а город испепелил, присоединив Рязанскую землю к Владимирскому княжеству. Все нокЬуг трепетали от одного но имени.

Во 1?ремя княжения Всещздода, Большое Гнездо Владимире-Суздальские княжество существенно иреобЗтадаяЬ^над всей Русью, а великий князь сделал пецвувд попытку зах’цжаи присоединения к своей отчине целого княжества.

В то же время cgejfci северных князей укреплялась даметное пренебрежение ЁКиеву й вырастало уважение к Владимиро-вд«здадьскому квязю. Всеволод III Юрьевну правил Русый тридцать шесть лет и умер в 1212 г. в возрасте пятидесяти девяти лет. Заставленное мнеточисленИое потомство он 1№$ущь^троввище Большое Гпеэдо. ПослеЯанчины велятодго князя Вее-^З’-’ЦйДЗ- Северо-Восточная PycJI стала распадаться на отдельные княжества. Объединяли русских только Язык и христианская вера

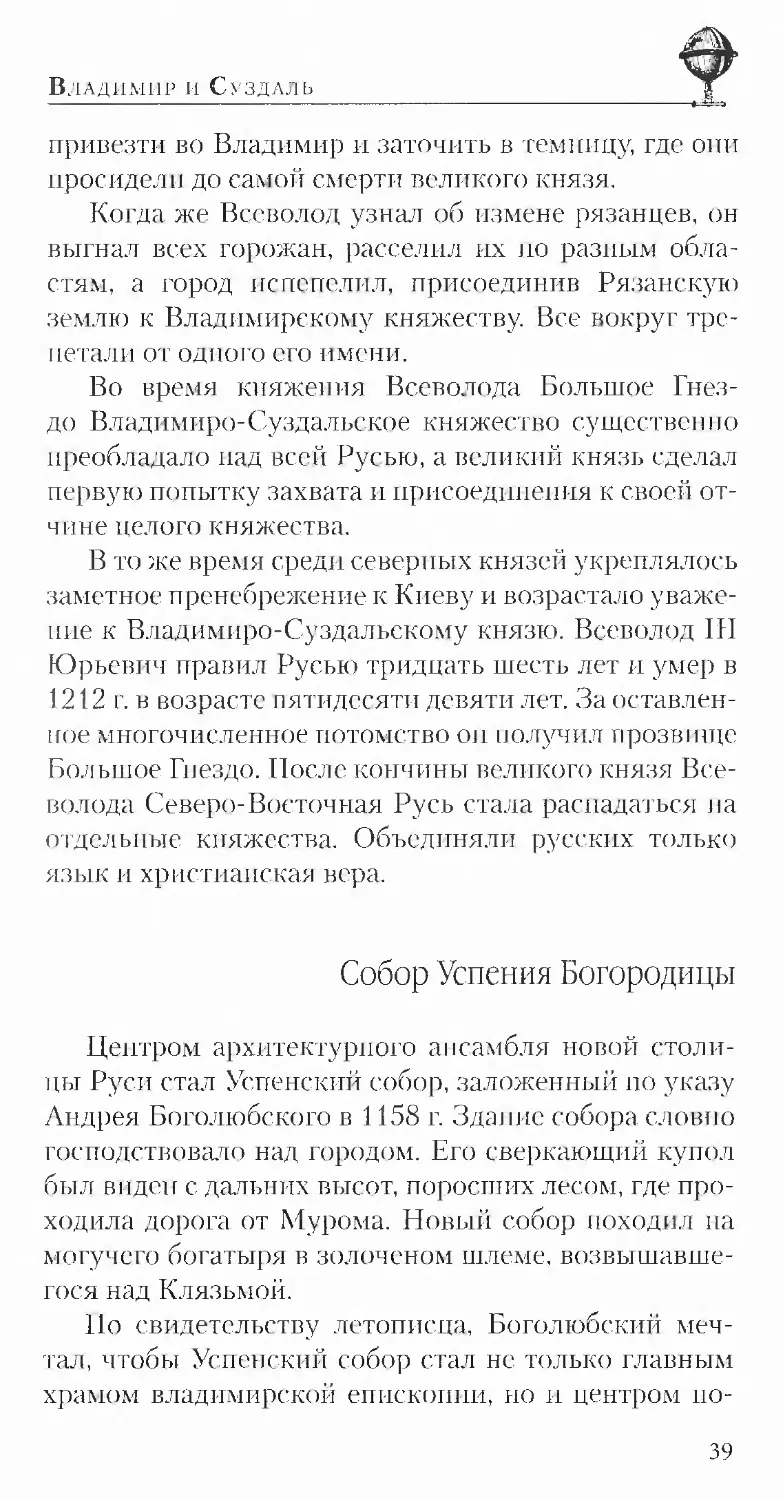

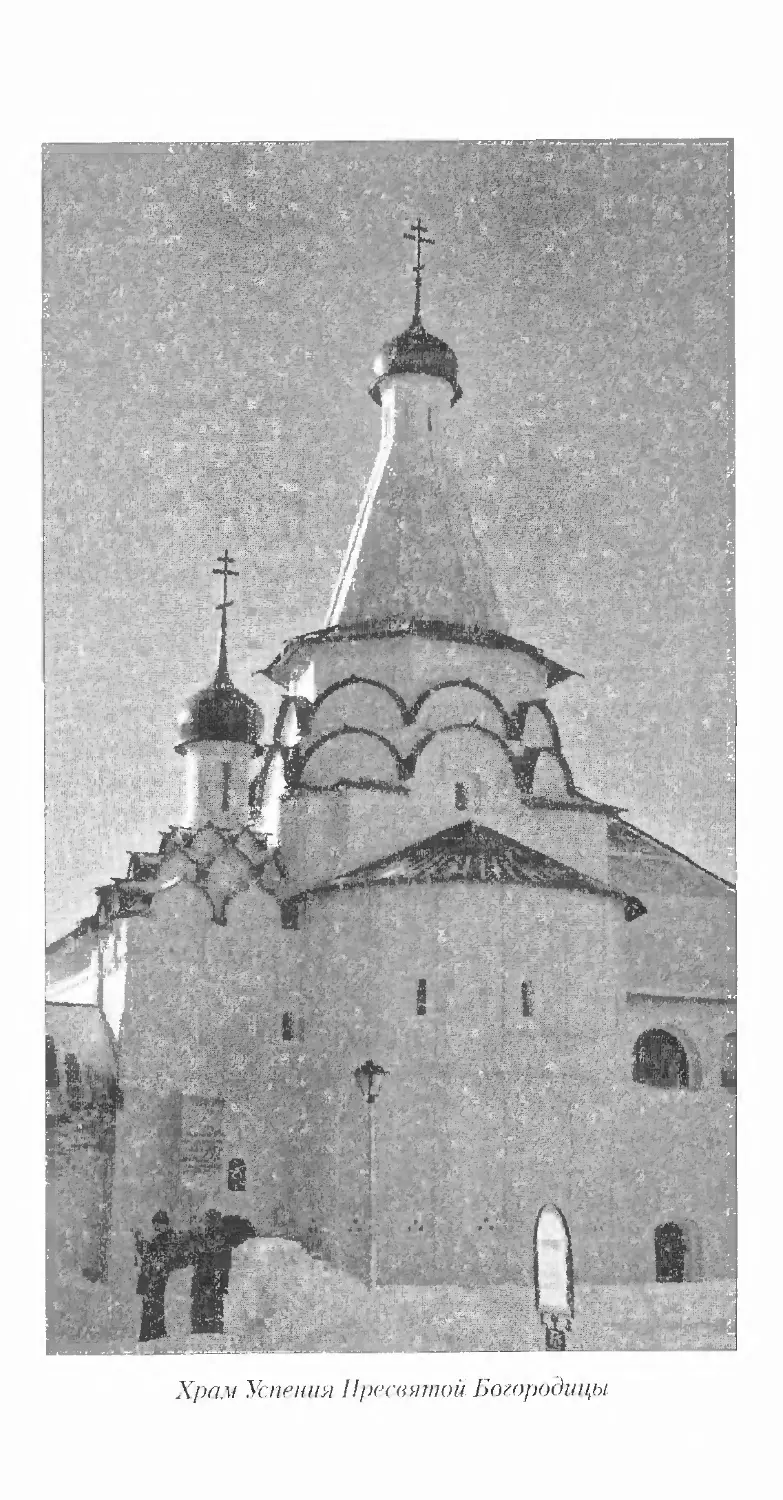

Собор Успения Богородицы

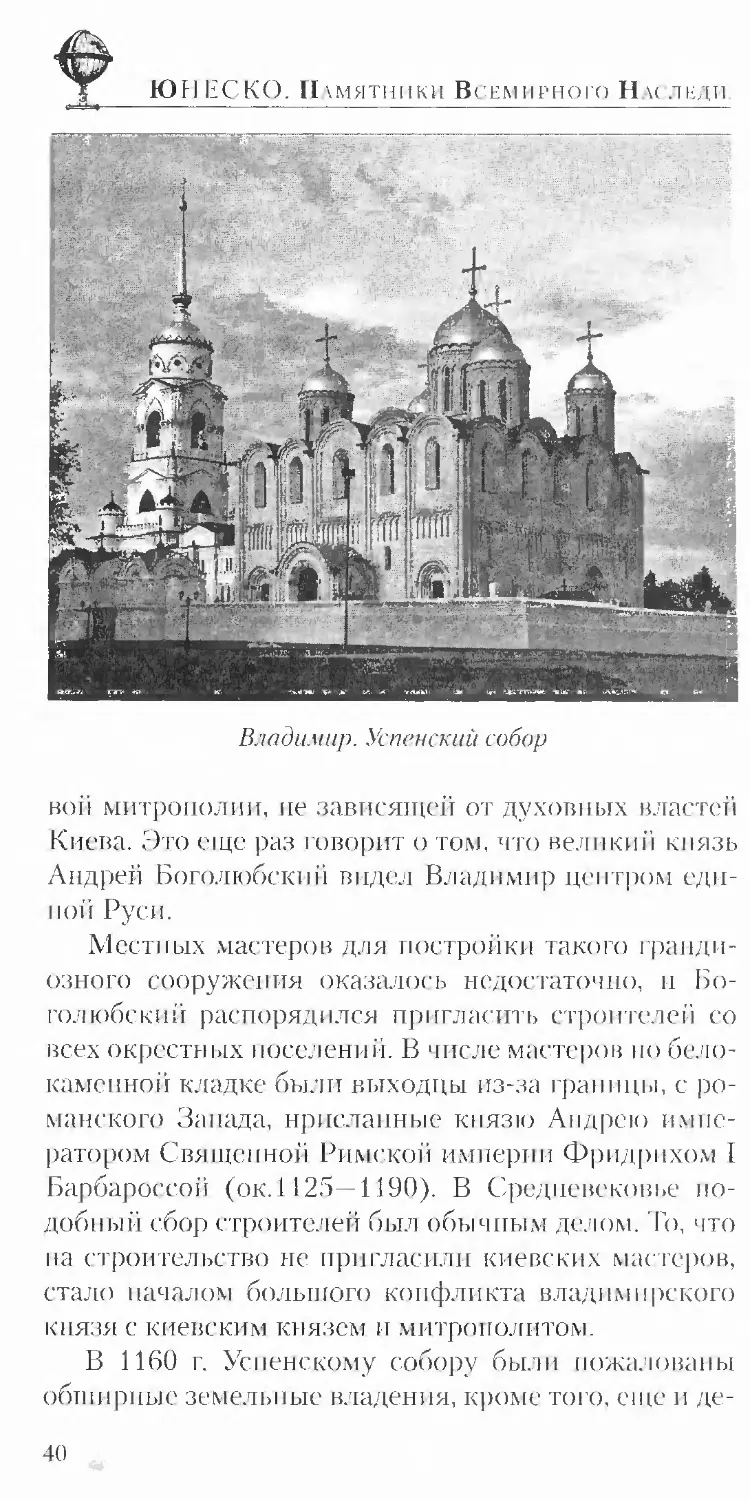

Центром архитектурно^ анфм&я новой столицы Руси «-тал Усцёдскпй собор, заложенный по указу Андрея жголюбскЬго в 1158 г. Здание собора словно господствовало над городД Его сверкающий кудрл .бшьфнден с дальних высед’, поросших лещом, где проходила дорога.от Мурома. Невый собор пейодил на могучего богатыря в золоченом шлеме, возвышавшегося над Клязьмой.

По свидетельству летописца, Боголюбс1фй. мечтал, Чтобы Успенский coflgp стад н<у тольй* главным храмом владимирской епискрпни, но и центром ио-

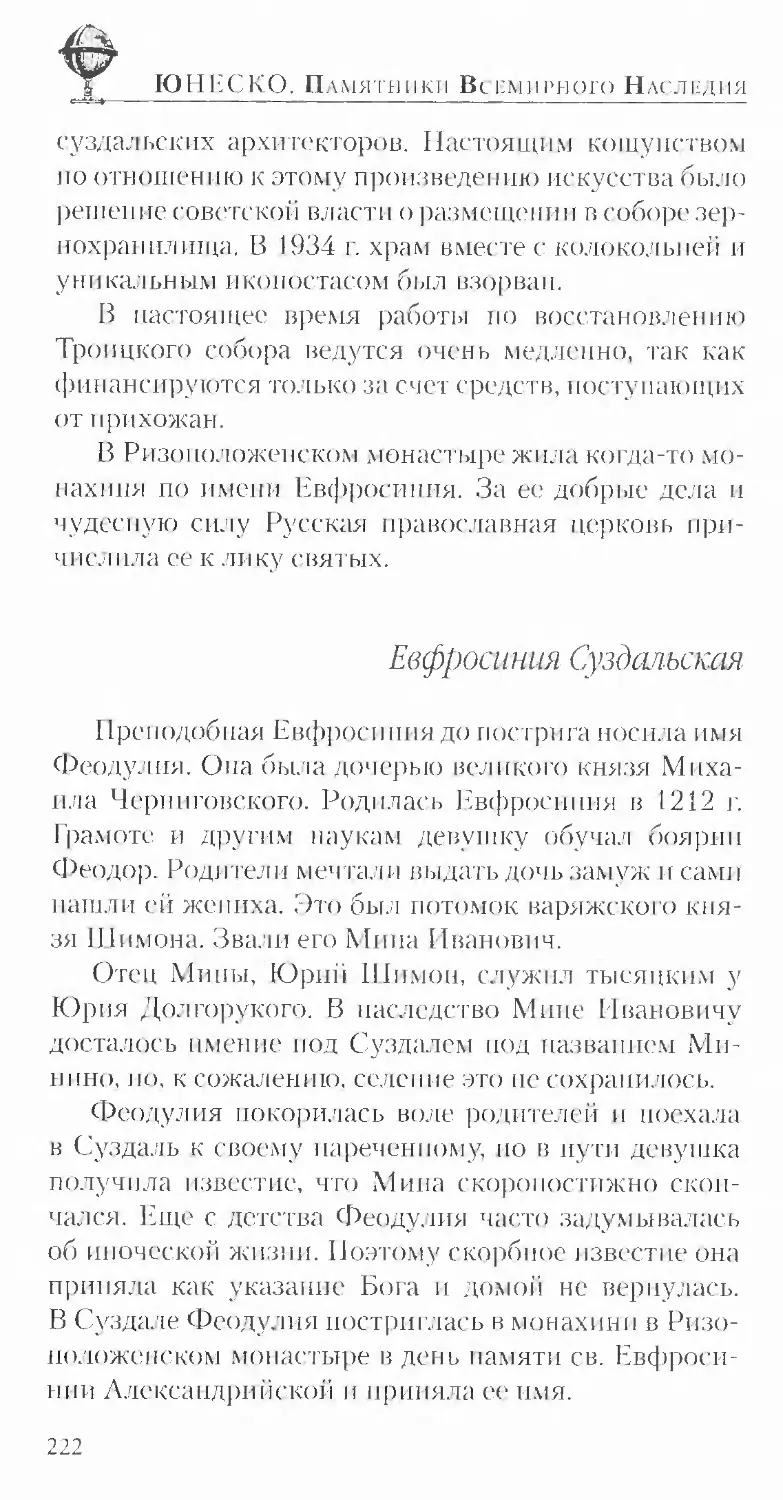

Владимир. Успенский собор

вой митрополии, не зависящей от духовных властей Киева. Это еще рад говорит о том, что великий клязь Андрей Б^голюбскщ. видел Владимир центром единой Руси.

Местных мастеров для постройки такого гранди-ogHsJ'O соощ/Кения оказалось недостаточно, и Бо-Голюбский распорядился пригласить строи гелей ср всех окрестных поселений. В числе мастеров но белокаменной кладке были выходцы из-за границы, с ро-манского Запада, присланные князю Андрею императором Свяшецйзвй Римской имверли Фридрихом I Барбароссой (ок.111190). В Средневековье подобный сбфр строителей был обычным делом. Го, что на строительств© не пригласили киевских мастеров, стал?' началом большого конфликта владимирского князя с киевским князем и .мптротгозгитом.

В 1160 г. Успенскому собору/'ыли пожалованы обширные земельные владения, кроме того, еще и де-

Фридрих I Барбаросса

сятая часть клалиских досолив, что ставило храм на •тин уровень с Десятинной церковью в Киеве.

С обор Бмюлюбского спльнр нрстрадад в пламени рожара 11 Ко г. Степы из бв.тадгр известняка обго-ррш настолько! что восстановить их первоначале ный вид? было практцчесй нев&рможно. Правому зодчие Всеволода Бодыпфе Гнездо окршнлп собор новыми фенами, связав их арками ср старыми степами храма. Такам образом, старый храм оказался заключенным в своеобразный футляр п в1 результате. перестройки получил также новую алтарную часть.

УспенеЛий собор оказался в эпицентре событий rpoSjioro 1238 г„ кргда монгоЛсцтатараше полчища двидтулнсь на Гуфь Слова дрёв;ле£о .детарисца пронизаны ужасом н раотсрЯ!ihqctt^jq: «Пришж неслыхан

ная рать, безбожные. маувпгяне, называемые татары, их же никто ясно не знает, кдо они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени' они, и что. зайёра их. И довут их татары».

О несметной сило .лютых завоевателе^ русские услышали впервые в 1224 г., когда половцы неожиданно обратились за помощью к. киевскому князю Мстиславу Удалрму-

Великий Kwfei»ffla.ir согласие и созвал удйгьиык князей в Киев. Мстислав постарался убедить их в том, что лучше врага встретить на чужой земле п предупредить проникновение неприятеля на русские Земли. Он стал собирать войско, куда многие, кнжья отправили свои дружины, и вскоре многочисленная радь выступила навстречу неизвестному врагу. По пути в войско вливались ОгрядЬг половцев.

Татары дважды присылали гонцов к русским с предложением заключить мир, по гонцов казнили и ответа не дали. Русскне.с легкостью унич гожлли сторожевой отряд татар, переправились через Д^епр и ПЩ( 1U дней шли на восток 31 мая войско Остановилось у реки Калки, на другрм берегу которой русских поджидали основные сплыДгатар.

Русские князья не считали татар серьезными противниками, наверире, поэтому on it не смогли правильно оценить обедановку н действовав сообща. Молодые князья рвДдн^ь в бой и, не дожидаясь сигнала к наступлению, ринулись на татар.

Силы были слишком неравными — половцы тряские обра'с ।ишсь в бегство, а татары гнали их до берегов Днепра. В той битве сложили гблйвы 70 русских богатырей, фгда убито 6 князей. Одних только киевлян полегло тогда болйе 10 тыс. Уцелела лишь жм,-тая часть войска.

С этогц времени монгодо-татары шли по Русской земле, беспощадно жгли, убивали, насиловали д грабили. Русь быда охвачена ужасом перед захватчика

ми, нй татары вдруг остановились, не дойдя до Киева всего сотню верс*£ н повернули обратно. Несколько лет никто не слышало неприятеле. Казйлбсь, что гроза миновала и татары никогда не вернутся. Князья и не думалггабфдонять свои войска.

Снова татарские полчища вторынсь на Русскую землю в 1237 г. Во главе несметного вона® сДяд внук Чпшисхана, двадцатидевятилеигий хан Батый (1208- 1255). Рязань была одним из первых городов, осажденных монгол^-татарами. Великий кнВДз.ь Юрий Всеволодович (1187-^.238) ц* помог рязанцам, т;ц< как считал, что захватчиков обессилят бит

вы с удельными князьями, а он потом сможет легко одержать победу лад обескровленным врагом п снискать славу за ату победу.

Жители Рязани сражались с отчаянной храбростью, hq силы были слишком неравны, и город иал. Та тары, разрушив Рязань до основания, двцнулмсь дальше. Они захватили Ксцюмпу, сожги! Москву.

В нлфн к татарам попал сын ge./niKQfO Князя, московский кнЯяь Владимир Юрьевич. Только тогдй Юрий Всеволодович поспешил собрать войско it выступи ч за стены Владимира. Столицу остались защищать дружины сыновей великого князя.

Вражья елла осадила Владимир 2 февраля 1238 г. ЧдАУь войска Батый отправил в Суздаль, кЛрры.й сдался татарам без боя. Жители Владимира сдаваться отказались. На виду у защитников города Батый прикафт изруби® салями сына Юрия

Хан Батый.

Китайская миниатюра

Всеволодовича. Нарядном из камней внутри Золотых ворот можно увидеть высеченное сл.цво Орргнц» (Георгиевич) и шестиконечный крест. IСледователи предподажюу, что этот памятный, знак бг£р.сделан в память о жестоком убийстве Владимира Юрьевича.

Ьатьи и после жестукой расправы п^д московским князем не Дождался от владимирцев молвбы о пощаде. Русские понимали, что им н&выстрять против такого сильного врага, по цТачу города, снизили позором. Защита Владимира стала одной из многих SkpoinjCCKiijf страниц в истории борхфы русского народа против мгтнмф-татарсвого ига.

Воображение» помогает оживить события той битвы, приставить искаженные яростью лица татар и су-poBbte, полные решимости отстоять город ли цазащит-ников крепостных с;тец. Владимирцы отбивались мужественно, стояли насмерть. На головы противников летали камни, лилась кипящая смола, тысячи стрел пробивали тонкие татарские кольчуги насквозь, поражая Одного пЬурмующе.го ^а другим. Но силы были слишком: неравными, а городские стены цедостаточ-

Хан >

Китайский средневековый рисунок

по укрепленными.

Батый начал штурм города 7 февраля 1238 г. Татары ворвались во Владимир че-ре» проломы в крепостных сте'цд* и смерчем пронеслись по сдйлиод. Великая княгиня Агафья Всеволодовна, жена Юрия Всеволодовича, и цх младшая дочь Феодора Юрьевна с боярами нашли убежище в Успацском Доборе. Владимирцы храбро сражались, защищая храм, но все усилия были напрасны. Татары ворвались в здание.

Они выламывада дорогие оклады, хватали драгоценную утварь и крушили все на своем пути.

"Защитники собора вм*есте с княжеской семьей укрылись,на хорах. Захватчики обложили стены храма дровами с. наружной. и внутренней сторон и подожгли. Семья Юрия Всеволодовича и их защитники ногнбдн в огне (есть версия, что бьуиг взяты в плен и замучены). Сам жФбобор ycTQfci.

Вокруг пыдрла отчая земля — Стога, деревни, церкви и повети. A здесь, внутри, за стенами кремля— Не трлъко жены, старики и дети.

Здесь, за стеною жил не только князь, Митрополит и славный воевода, Но древних. букв затейливая вязь — Язык, культура и душа народа... Как мало нынче знаем мы о них, О тех, погибших в той крвеавой тризне! Вень в те, года сгорело только книг. А khuzu — туже, продолженье жизни.

Анатолий Жигулин

Посл‘‘ взятия Вла дими] а татарские подчища покорили и другие русские города. Битва с войском великого князя 11роизошла»на реке СцтивПеред битвой Юрия ВаеяолоЫвича настигло страшное известие о падении стодицц и гибели его семьи (младший сын вЛч^кого князя Мстислав был убит во время сражения за Владимир, а старший сын Всеволод-Дмитрий предпбдо-жительно бь№1 тогда же.взя* в плен и казнен цо приказу Батыя). Великий глянь был иолОп, гнева и реши-мо<Д1 отомстить жестокому врагу, ио был убит в той кровопролитной битве на реке Сцтн. Годова великого князя была отрублена и преподнесена хану Батьйо.

По свидетельству ^.етоштсцев, рязанский князь Игорь, приехав на место гибели великого княэд и его

дружины, «едва мог найти тело каязя Юрия и привез его в Рязань; а над гробам и Феодоры Юрьевны, нежной его супруги1 Евпраксии н сына п&Чфвил каменные кресты najoppery реки Осетра, где стоит ныне славная церковь Николая Заравского». Таким было начало трехвекового монгфйо-татарского ига. Русь лишилась своей независимости.

К концу XIII в. здание Успенского собора было обновлено. Его покрыли оловом и пристроили к юго-западному углу придел Пантелеймона, который впоследствии был разрущед.

В 1410 г. Владимир вновь перфкцл разрушительны!" набф" мон голо-татар. Успенский ц®бор снова был разграблен, но. по свндетельедву л(топнвца, самую ценную церковную утварь владимирцы успели спрятать в тайнике внутри сйфира.

Спуетя 150 дет собор был вновь охвачен плам( нем пожара и спов^сильно пострадал. К XVIII в. здание храма сильно обветшало. Еяв стены были испещрены Mi 10гочцеленным и трещинами. После ремонта облик древнеЛ) собора бул сильно искажен. В 1862 г. между северной стороной собора и.колокбдьией был возведен храм Святого Георгия.

В 1890-х >г. была проведена гракдиДщдя реконструкция Успе^того собора, в рфэдсьтате которой храму был возвращен еф древний облик. При реставрации стало ясно, lptq строители собора пользовались весьма совершенной техникой» ддя*|<оторой характерны выодкая точность тески камня, тщательная кладка и использование для постройки куполов легкого пористого туфа.

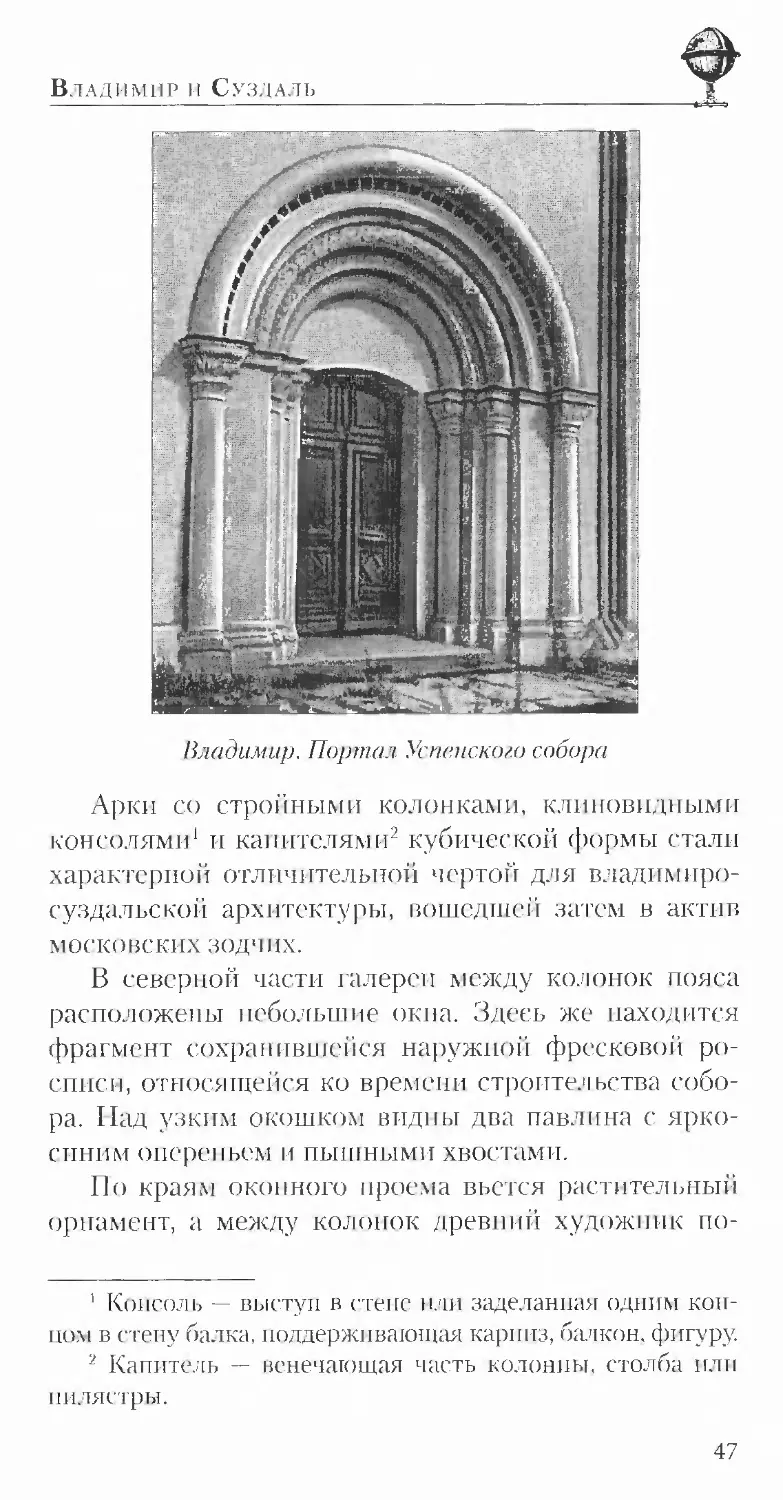

При осмотре внутреннего убранства собора в западной галерее хорошо виден аркВДурпо-кддонпатый фриз’ западного фасада здания собора XII в.

1 Фрир — декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы.

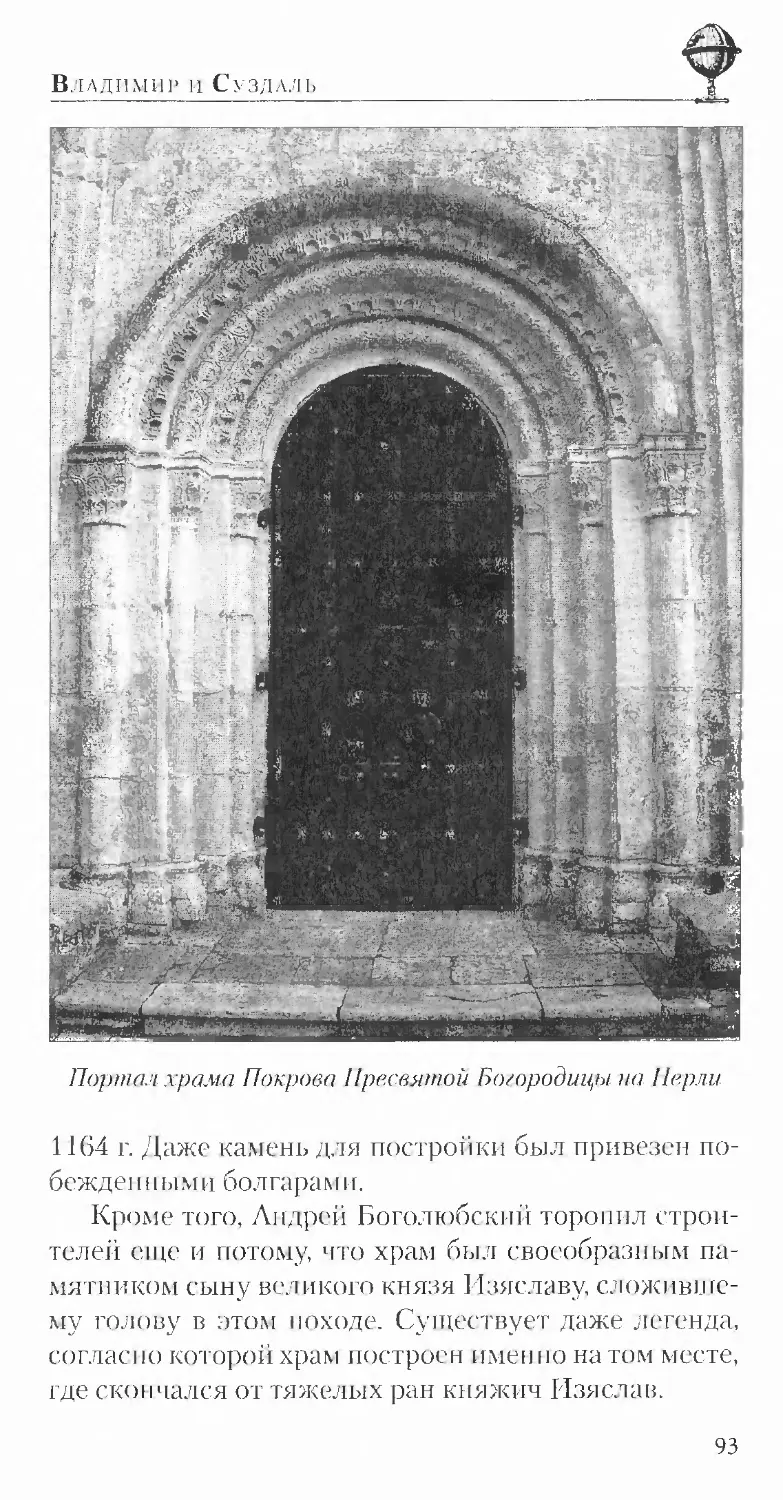

Владимир. Порта» Успеискот собора

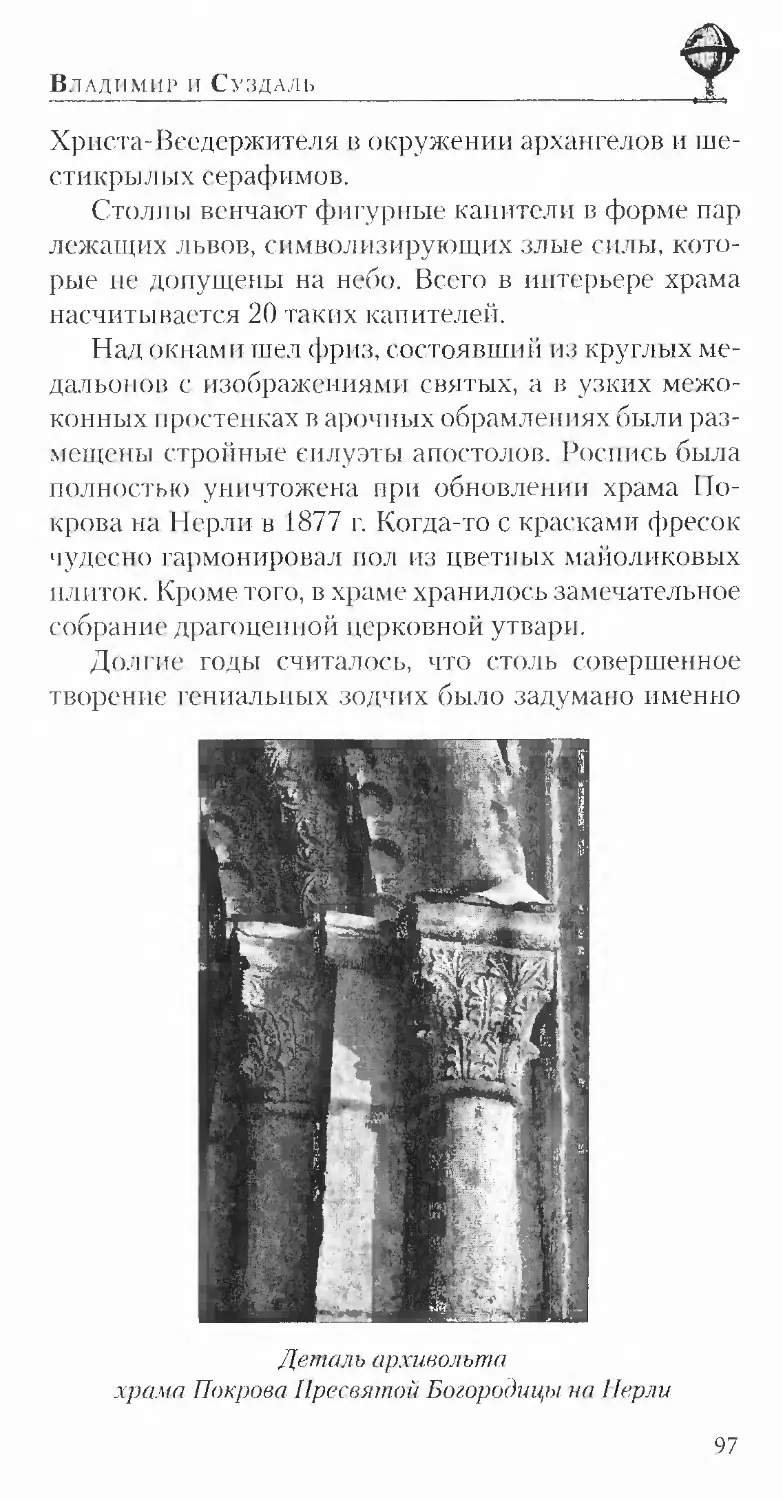

Арки со стройными кнопками, клиновидными коне,одами1 и каггнтфямн1 2 ку^ич|бской формы стали характерной отлцчитф1ьлой чертой для вдоЛимпро-суздалъфой архитектуры, вошедшей затем в актив московских зодчих.

В северной части галереи мел^ду колонок пояса расположены небольшие ,<Ина. Здесь же находится фрагмент сохранившейся наружной фресковой росписи, относящейся ко времени строительства собора. Над узким окошком вщрты два павлина с ярко-синим опереньем и пышными хвостами.

По краям.«конного проема вьется растительный орнамент, а между колонок древний художник по-

1 Консоль — выступ в щене iiaui заделанная одним iyинном в стену балка, поддерживающая карниз, балкон. фигуру.

2 Капитель — венечающая часть ко<>нпы. столба пли пилястры.

местнл нэдбрадсшпр! пророков со слитками в руках. Наволоченные колонки и цветная роспись сг^длва-лм нарядную ленту, которая словно стягивала файады храма. В том месте, где сейчас большие проемы в с генах, были широкие порталы1, черезлозорые входили внутрь храма. Каждый портал им&т «златые врата» да дуба, обг-гШго зо.1<)"йэит>1ми листами меди, украшенными тонкой гравировкой. Позолотой сверкали и сами порталы. Исследования показали, что перед порталами плодились притворы (небольшие сводчатые пристройки).

Возле окон и в ^RKOMojgax1 2 были помещены рельефы, представляющицфарличные сюжетные композиции. Так, в центральных закомарах изображены сцены вознесения Александра Македонской), сорока севакийских мучеников, известный сюжет под названием «Три одрока в пещи огненной» н др Особенностью резг.ьефов Успенского собора.является наличие фигурокльвов, которые дёржпт в руках Александр.

В лавой закрмаре западного (главного) фасадахра-ма изображен царь Давид, за которым шествует Cq-домон. КрОме TOtp, в скульптур?западного фасада в центре внимания оказываются сцены подвигов Герак-ла (во времена СреДЦевековья Геракла отождествляют с Христом): поедрнцквл^рнейской гцдрои[, борьба с мемейцким львом, стимфалнйскимп птицами и др. В ейфичие от других фасадов р^ба западного портала изобилует зооморфными мотивами изображений. Это ггронзошлц скорее всего потому, что двеци западного фалда связаны с идеей Христа (двери рад), поэтому здесь сильнее; всего выражена мысль о запрете

1 Порта.'! — архитектурно оформленный вход в здание.

2 Закомара — в древнерусской архитектуре шаэдкруг-

лф.е задертенне наружной стены здания, образующееся от сводчатого перекрытия внутри.

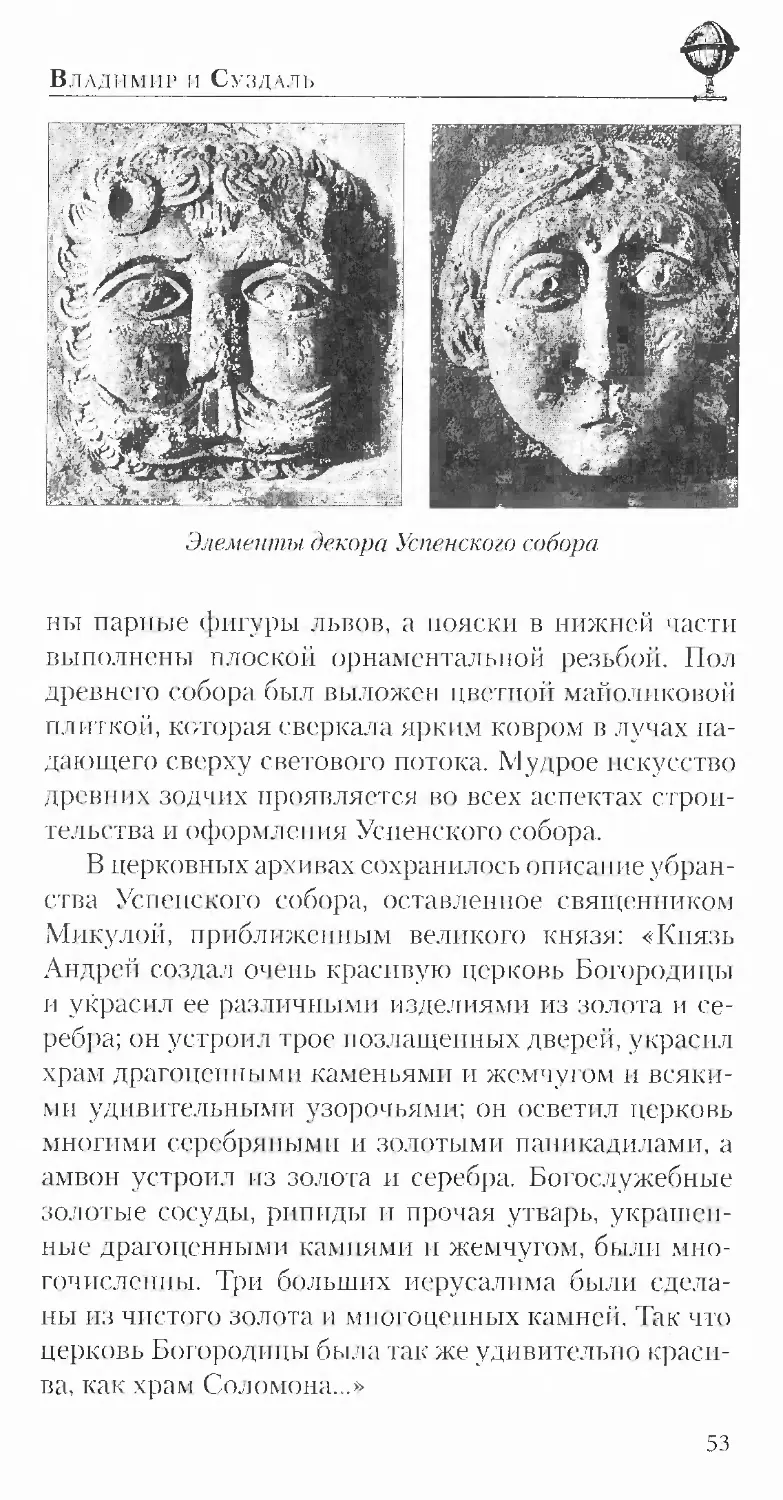

злй1м силам на. вход is храм. 11 <>д рельефами скульпторы расположили женские маски, символизирующие посвящение храма Богородице.

По углам Окон были выполнены звериные маски. Подобная сдержавшая композиция резного украшения собора была применена в оформлении храма Покрова на Перли. Кроме перечисленного, Успенский собор имел ийругие украшения: надзакомарами стояли вырезанные из Золоченой м^и изображения кубков и пдиц, на окованном золоченой медью барабане главы храма красовалась аркатура с полукМонками и ।гиемовщгтое, золоченое покрытие.

Внешний вид собора постройки 1185—1189 тг. .значительно отличался от первоначального. Галереи, которыми .зодчже окружили собор, были немного ниже старого здания храма и придавал ему ступенчатую форму.

Композиция внешнего облика храма приобрела традиционную ярусность, характерную идя -церковных сооружений XI—XII вв. (Десятинная церковь и Софийский собор в Киеве). В этом случае ццою роль также сыгр^лв стремлепи^вёлнкого князя подражать 'ревцей столице и постараться превзойти её. Успенский собор после перестройки цриобр&Хвелнчес^вен-ный вид, в полной мере отвечавший разросшемуся к тому времени городу.

Интересно, что рельефы, имеющиеся, на наружных едшах собора, были помещены туда вмесш с камнями, снятыми со старого здания. Церковь н£одобряла скульптуры, явью папом1|гн*1[О1цме q недавнем язычестве, поэтому многие маски и рельефы были ебнз ы с камней. Лишь скульптурно# изображение трех отроков в пещи огненной осталось па стене, обращенной к городу. Возможно, это было разрешено в память 6 пожаре 1185 г.

История отрогов любопытна. Царь Навуходоносор поставил на поле Дейре, бли® города Вавилона,

B.'KldtlMUp. КОЛОКОЛЬНЯ '•I'rtf'HCKO/O собора

большого золотого истукана. К открытию его были собраны вое вфтьможп и знатные люди вавилонского царства. И бы io. объявлено, чтобы все, как только услышат звук грубы и музыкальных орудии, пали на землю и iiokuioi 1 плиее> истукану. Если же кто нс нс-

полнит царского повеления, буцет брошен в paqga-лецную печь.

По звуку трубы вс? пали на. зсмл iq; тойАкц трое — Анания, Азарйя и Мисамл — не поклонились ыс,тукану.

Царь разгневался, приказал разжечь в семь раз снльиее пень, связм, их и бросить в огОВь. 11’Й5мя б^ло таю Онльно, что воины, бросавшие «х в печь, упали мертвыми. Hq Анания, Азария и Мисаи.Пэста-лчсь нщзр«дцм.ыми, потому что Господь доЯаЯангел'Й Своего сохранить их среди пламени. И они пели, проставляя Господу

Навуходоносор сидел на высоком престоледротив печи. Он, услышав ненце, смутился, нотам, изумленный, поёпе.шно всЦбЬп ска^йл ведщдо&ам свонм/лЦе троих лимы бродили в ормь связанными? А я вижу четырех не связанны?, ходящих средн огня, без всякою вреда, й<вид четвертого подобен сыну 1|®жпв>.

После этого он подошел к Лечи и сказал: <?Анаи1й1, Азария и Мпсанл рабЬ1 Бога Всевышнего! Выйдите и подойдите, ко мне». Когда они вышли, tq сказалось, что оРонь не .крснулся их, дюке одежда и волосы не опалились, и aaBM*i<li#Ja- не был® от них.

Навуходоносор, видя эцо, сказал: «Благословен Бит ваш, Который послал ангелаСвоего и избавил рабов Своих, надеющяхсяз-га Дрго». И запретил, царь, под страхам смерти, 5рем сдоим подданным хулить имя Бога пЗрацлева.

Собор в том виде, в кщором QH*существует сейчас, представляет оооо" архитектурный памятник зйдчих Всеволода Большое ГпезДо. О создателях этого грандиозных; сооружения в Jfp^onjfcn найдеяа,Запись, содержащая сведения, что великому князю уже не пришлось искать мастеров у немцев, тЭк как среди княжеских мастеровых людей мяло достаточно своих зодчих и художников. Успеяский собор — яркор т^уау подтверждение. Гениальные мащ-ера сумели создать ивре здание, сохранив для потомков старый собор.

В конце XV р. в Москву был приглашен знаменитый итальянски1' архшйкюр Армс: гоп ель Фиораванти для строительства зданий Московского кремля. Ему н&еоватовэдн осмотреть Мчген,с.кнй <юбор во Владимире и принять его архитектуру в качестве образна.

Итальянец был поражен техническим проектом и художественным радением сооружения, по не мог поверить, что его построили неграмотные русскугс люди. Фиораванти не хотел шфрушать о его создать лях, так как ({читал фбор -нзореннем рук и.ек^х неизвестных ему итальянских мастеров.

Колокольня Успенского ербора была возведена в 1810 г. Она представляет собой соединение классических элементов с псевдоготическими деталями (стрельчатыми арками). Зсчгчий при сооружении КОЛОКОЛ ы। н проявил тонкий вкусе в результате чего облик сооружения весьма оригинально сочетается с внешним видом собора.

Внутреннее убранство Успенского собора

Внутреннее пространство храма поражает высотой и обилием свободы и света. Интересно, что по высоте собор был равен самому крупному сооружению Дркв-ijjti Руси — Софийскому собору в Киеве. Скорей, веч*-го, это было сд&Данр намеренно, показанию Андрея Боголюбовой), с тем ч тобы новы, собор в своем величин не уступал киевской свят,ыне. црдчие, возводившие Успенский собор, сумели сделать высоту храма особенно ощутимой, усилив эффект шестью легкими стройными стрлбамп, несугцнми своды собора. Глава храма имелГа 12 окоп, из«вторых лился мощный поток света. Казалось, что Христсмр изображенный на внутренней поверхности купола, парит в воздухе.

Впечатлений легкости усиливали некоторые скульптурные детали: в пятах каждой арки помеде-

Элементы Иекора Успенской) сдбора

ны парные фигуры львов, а пояски в нижней ласти выполнены п.дор.кой орнаментальной. резьбой. Пол древнего собора.-б^ящыложен цветной майоликовой цлнткой, которая сверкала ярким кйвром в лучах падающего сверху светового потока. теГудрое нцк^цтво древних зодчих проявляется во всех аспекта? строительства и оформления Успенского собора.

В церковных архиважлхрадалрф onircai ше удран-ства ^сиенского собора, оставленное священником Микцинй, приниженным велшфго князя: «Князь Андрен создал очень краевую церковь Богородицы и украсил ее различными нзделюцт из .золота и ое-р®|ра; он устроил трое, позлащенных дверей, украсил храм драгоценными каменьями и жемчугом и всякими удмвителЬнымн узорочьями; он осветид .церковь многими серебряными и задотымл паникадилами, а амвон устроил из .-Голод а у серебра. Богослужебное зодохыё сосуды, рнпиды и прочая утварь, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, были многочисленны. Три больших Иерусалима были c,iAia-ны и? чнртаго золота и мпогоцерцых камней|. Так. что церкогЦ^Ботородппы была так же удивит^льнофраси-ва, кдтс храм Соломона...»

Нетрудно представить, какое впечатление оказы-ва.'^э убранство храма на обитдАщей закопченных и тесных курных изб. Огромную роль в гедонической жизни государства играла непоколебимая ве.ра*в магическую силу чудотворной пкОцы Владимирской Божией Матери.

Искусство и архитектура помогали прЛ^зрживать авторитет княжеской власти, наверное, поэтому во время богаслужения князь со свитой жигодилнеь на хорах, над Словами простонародья. Именно под хорами была помещена оГромиая фреска с изображением сцены Страшного/?уца, внушавшая человеку мыс-1п о суровом подчинении Богу а князьям, о карах, уготованных грешникам за неподчинение.

Князья погадали в собор ио специальным переходам прямо ид княжеских палат, а священники — из епископского дома. Раскопки, произведенные в начале XX в., показали, что вблизи храма действительно находилось какое-то здание, сдаедипенно®узким проходом с собором. В летописях также указывается па существование таких переходов.

После обстройки собора галереям!, он стад, по существу, совсем новым знанием, где на месте старых апсид1 была рыстЛеда новая алтарная часть храма. Тем не некее старая часть собрра ясно выделялась в а нтерьере нового 'здаi < i vi.

Появление |ситерей внесло существенные изменения в интерьер. Пространства талфей тонули в сумраке п были лишены росписи. В них предполагалось устроить усыпальницу владимирских князей и представителей выел него духовенства. В стенах гаЛррей были да>Л?. устроены ниши для саркофагов.

' Апсида — вьгетхи здания, полукруглый, граненый пли прямоугольной в плада, iiepeicpbUrSirt полукуполом пли сомкнутым полуспелом; в христианских храмах аггемда обычно являет^ алтарным выступом.

В соборе были иогрЖ^ны Андрей Богодюбскнй, его бра г Всеволод Большой Гнездо и Другие члену княжеской семьи. Светлый праздничный облик собора сменился .мрачной и торлДртвенион атмосферой пиан гсв£).|<$ мавз'ф.геЯ''

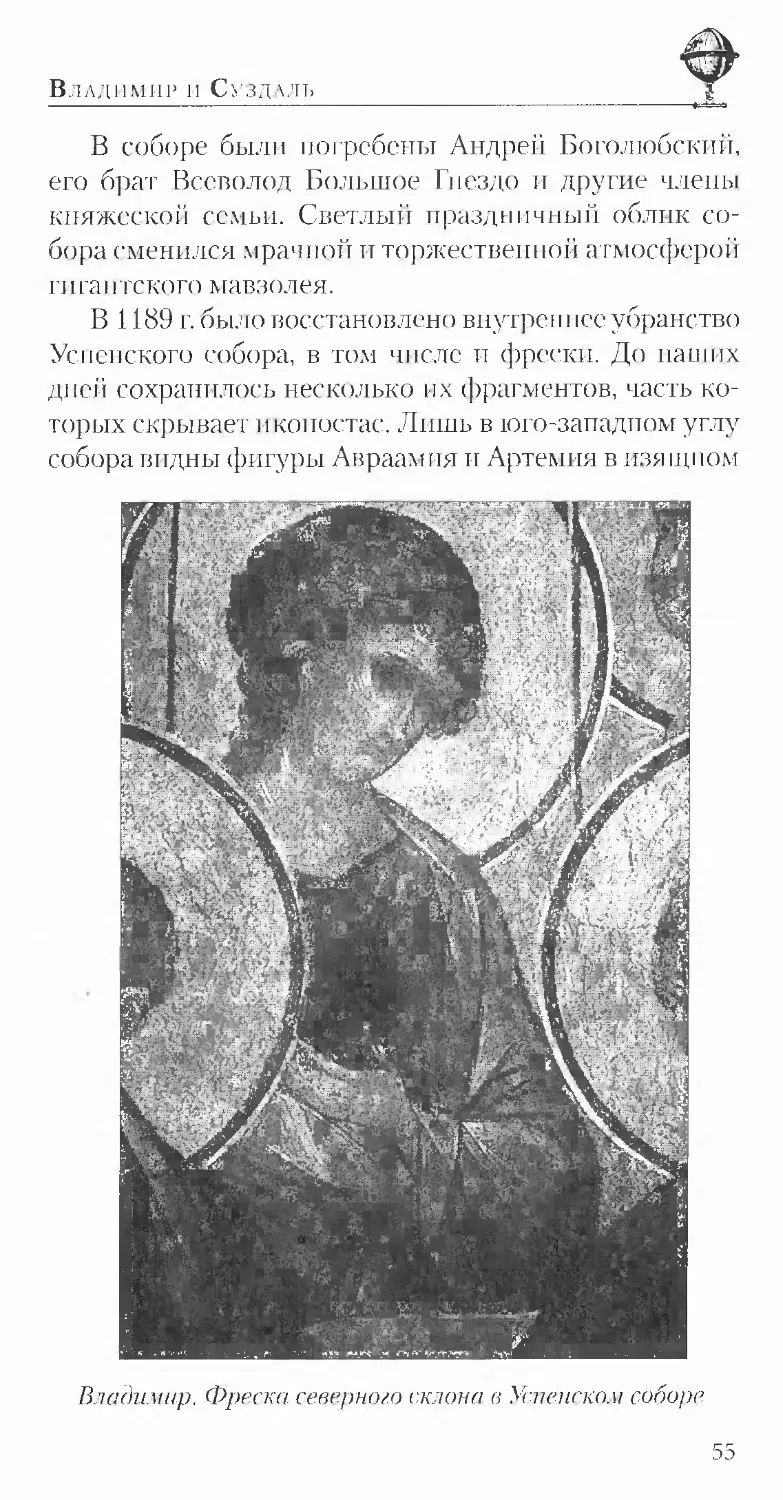

В 1189 г. было восстан(1й|а£но внутре! 11 ice убранство Успенского собой в том числен фрсскй.-’Д© наших дней сохранилось иеск.0Ж1£о]нк фрагментов, часть которых скрывает иконостас. Лишь в юго-еападном углу собора вй/шы фигуры Авраам ня н Арт^йй в изя щней!

Владимир. Фреска северного склона о Успенском соборе

X ЮНЕСКО. II лмятники Всемирною Нлслгщия рельефном оформлении. Безвестные русские живописцы строго соблюдали церковпы^раднцнп. лишив фигуры святых малейшего движения.

Еще одни фрагмент росписи сохранился на стене южной галереи. Время его создания исследователи относят к 123/ г. Известен и автор росписи — епмщадп Митрофан. На фрагменте цвдна часть фигуры воина, 'i'i.o позволяем сделать предположение о военной те-матнке.всей фресковой росписи княжеской гробницы. Известно, что в 1.408 г. для обновления росписи Успенского собора, быд-приглащен Андрей Рублев со своим талантливым учеником и другом Даниилом Черным. Вместе с целон артелью они заново расписали собор, придерживаясь старее плана расположения сюжетов.

Очевидно, что фрески уже потеряли былую красоту, их (фаски потускнели, гармония композиций нарушена многочисленными повреждениями красочного слоя. К Сохранившимся фрескам рабдты Андрея Рублена относигсямлогоплапавая композиция с изображением Страшного суда.

«Страшный, суд» Рублева совершенно потерт трагический характер происходящего. Сидящие апостолы спокойно бйцедуюг между собой. Oniji кажутся моложавыми и похожими друг на друг^ лишенными темперамента и характера древней живописи. Аросолы ув. ,ечены беседопг, лишь глаза их немного расширены и кажутся удивленными пли ислу.ганнымп. Лирической умиротворенностью веет от фрески Ан-дре'$:Рубл|Апа.

В замке арки видна огромная рука, ужимающая в горам маленькие фигурки л;одей («Души праведных в pylie Божьей»), Трубящие ангелы призывают на суд мертвецов, а над всем этим в своде арки фигура Хри-став окружении шестикрылых серафимов.

На йейэе под арочным сводом изображен судейский престол*^.которому припали Богоматерь, По-an и Предтеча, Адам и Ева. Возле них процэдсня из

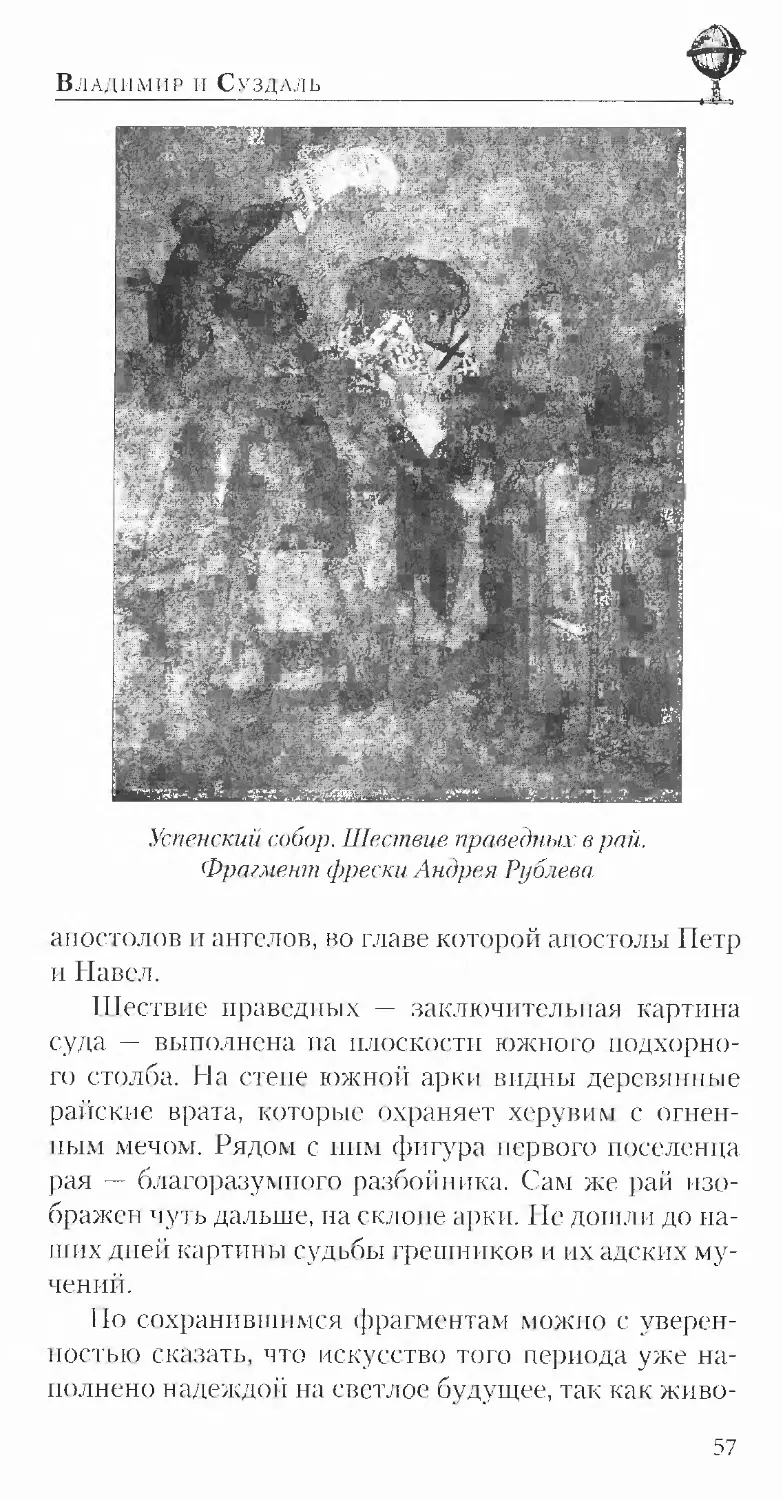

Успенский собор. Шествие праведных в рай. Фрагмент фре&т Андрея Рублева

алостодов и ангелов, во главе которой апосг^гы Петр н Навал.

Шествие праведных — задд43ц1телы1ад картина стаа — выполнен! ла плоскости южного подхорнр-го столба. На. сдене южной дрки виднв! деревянные райские врата, которые охраняет херувим с огненным мечом. Рядом с ним фигура первого црселенйа рая — благоразумного разбойника. Сам же рай н|р-бражеггчуть дольше, на склоне арки. Не ^ршли до наших дней ц^ритны судьбы грешников и их адские мучений.

11,©. сохранившимся фрагментам MOJKhq с уверен-ноатью Жазатг-,что искусство того дериода уже наполнено надеждой на светлое будущее, тгцскак. живо-

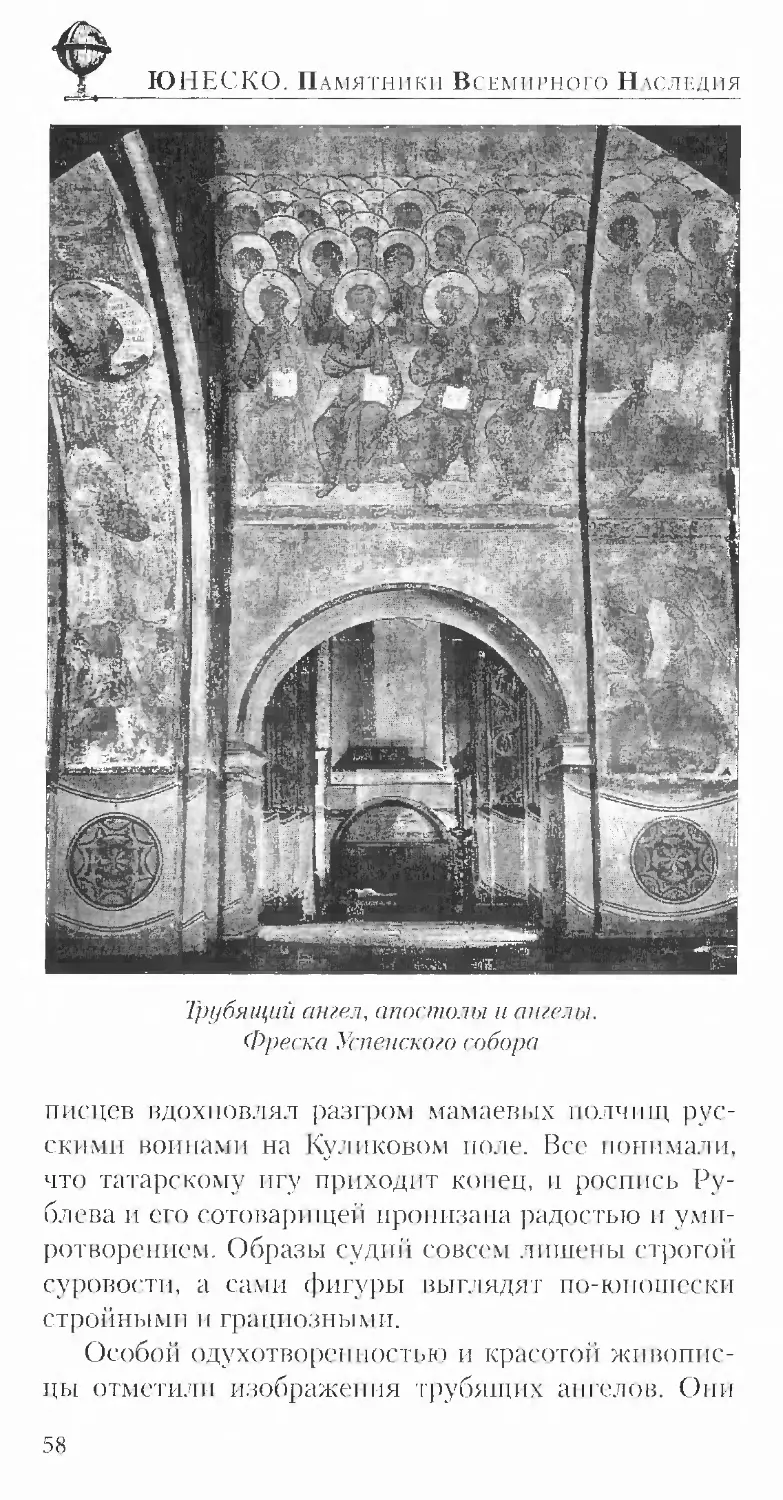

'Цгубящий ангел, апщтозы и ангелы.. Фреска Успенского собора

иисцев вдохновлял разгром мамаевых иолчнщ русскими воинами на Куликовом поле. Все понимали, что татарскому игу приходит крнед, <н роспись Рублева и его Сотоварищей ироииЯна радостью и умиротворением. Образы судпй срвсем лишены строгой суровости, а сами фигуры выглядят по-юношески стройными и грациозными.

Особой одухотворенностью и красотой живописцы отмейЭДЛн изображения трубиицих ангсВфв. Они

совсем не похожи па грозных весдишсов Страшного суда, поднимающих мертвецов из морил. ТалагТ-г-датвая кисть З'ЖФйника сумела передать то неуловимое мгновение, когда гибкие Невесомые тела алгелйв еще находятся в naneijHi ступни уЖе коснулись земли. Даже трубы в их руках больше похожи на пастушьи свирели.

ФрЯжи, выполненные Рублевым и: Черным, р?в-kq оддичаюпяйК,описанного tjan.ee фрагмента стеновой росписи 1189 г. При сравнении фресок становится очевидным, что они отражают мировоззрение двух ра^а^ых эпох.

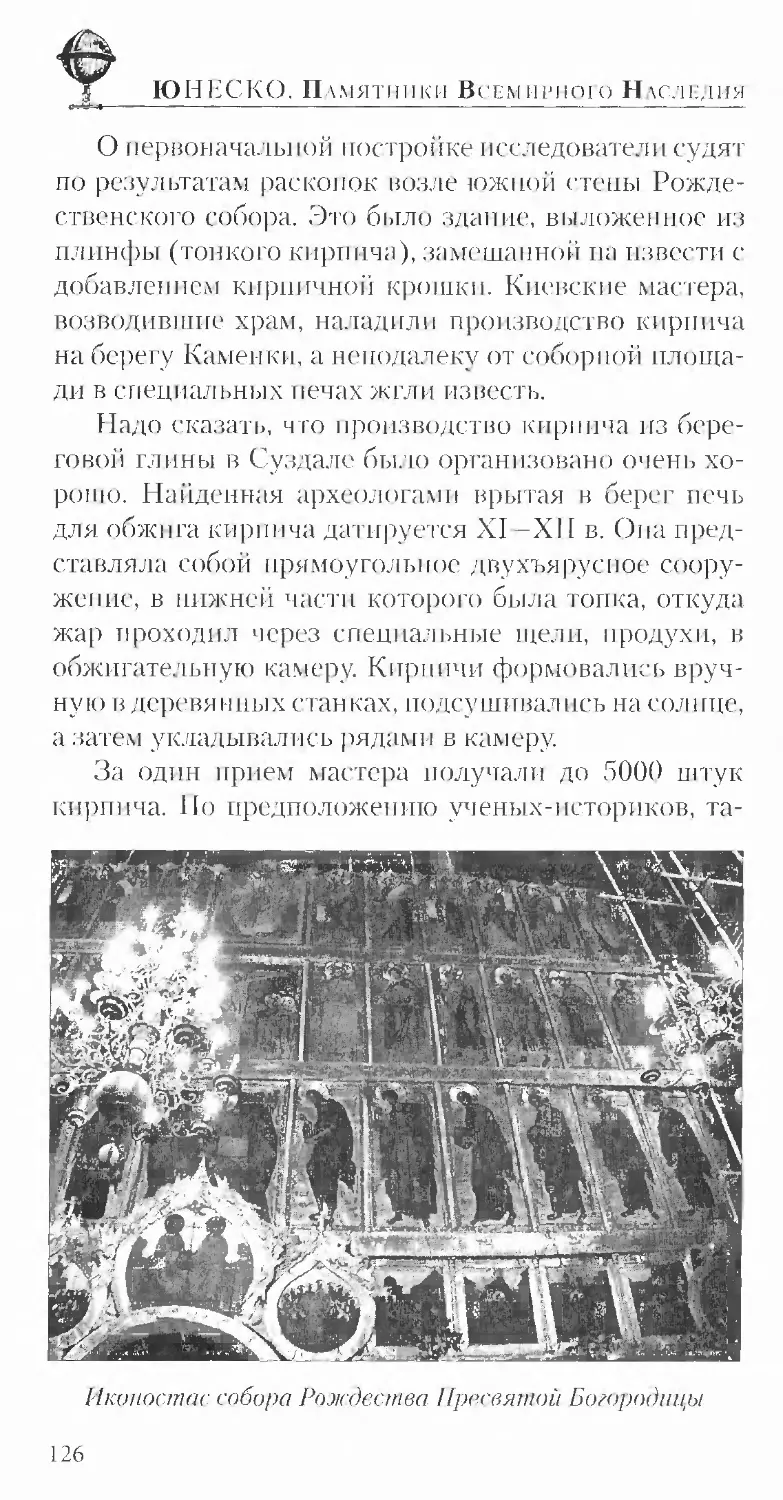

Особо надо рассказать об иконостасе работы Рублева. Иконы в XVIII в. сняли и продали в маленькую церковь села Вас.ильенекое Владимирской губернии. В 1922 г. они были вывезены в Мрцкву, где с ними долтоц время работали'реставраторы. Часть икон обставляет гордости Руцкого музея в Сднкт-Петефбурге, а остальные хранятся в запах Третьяковской галереи.

Рублевский иконостас был гораздо ниже сохранившегося доныне, но в эпоху Средневековья он представляв собой грандиозное зрелище и считался самым большим на Руси.

Высота икон денцусного чнна(по‘К.г£онение нзсЛэа-же^нрму в центре Христу) орста^тя'ла 3,14 м. На золотистом фоне бьш! четко прорисованы исполинские фигуры адостйлов, святители: и архангелов. Их силуэты были построены с удивительным чувством ритма, а использованные при росписи'ираски гармонично сочетал мер друг с другом. В цветовой гамме ф^еяпий'зрлотисто-жслтыетоца чередовались с темно-зелеными и крашЦтми, а «ргние — с вишневыми.

Мастерски выполненный небольшой иконостас органично вписывался в огромное пространству собора. Как только человек входил в храм его взгляд с легкостью охватывал весь иконостас. Он объединял

Собравшихся в храма л;рДей и словно уравнивал ах между собой.

Ifo мнению некоторых исследователей, иконостас быя расположен на алтарной преграде — бслокамен ной аркаде, завешенной цветными тканями и вышитыми пеленами. Икон было соЛгм немного. Преграда. гармонично вписывалась в пространство лрама л придавала интерьеру Ищ* большую величавость.

Главное место в икоиоставе занимала. фагоценная свдйыня— Владимирская икона Божией. Матери. Как уже говорилось, Успенский собор князь изначально предназначал именно для нее.

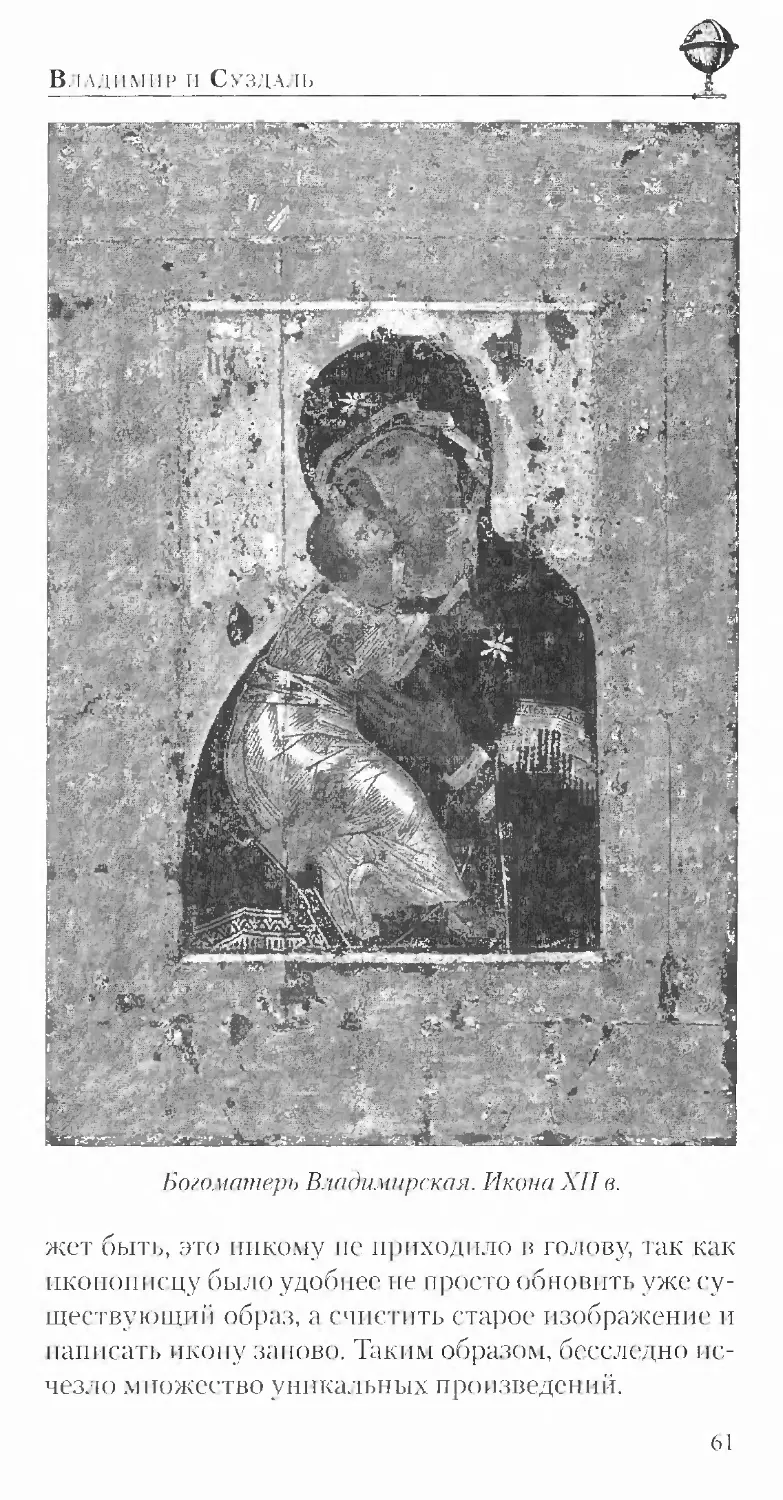

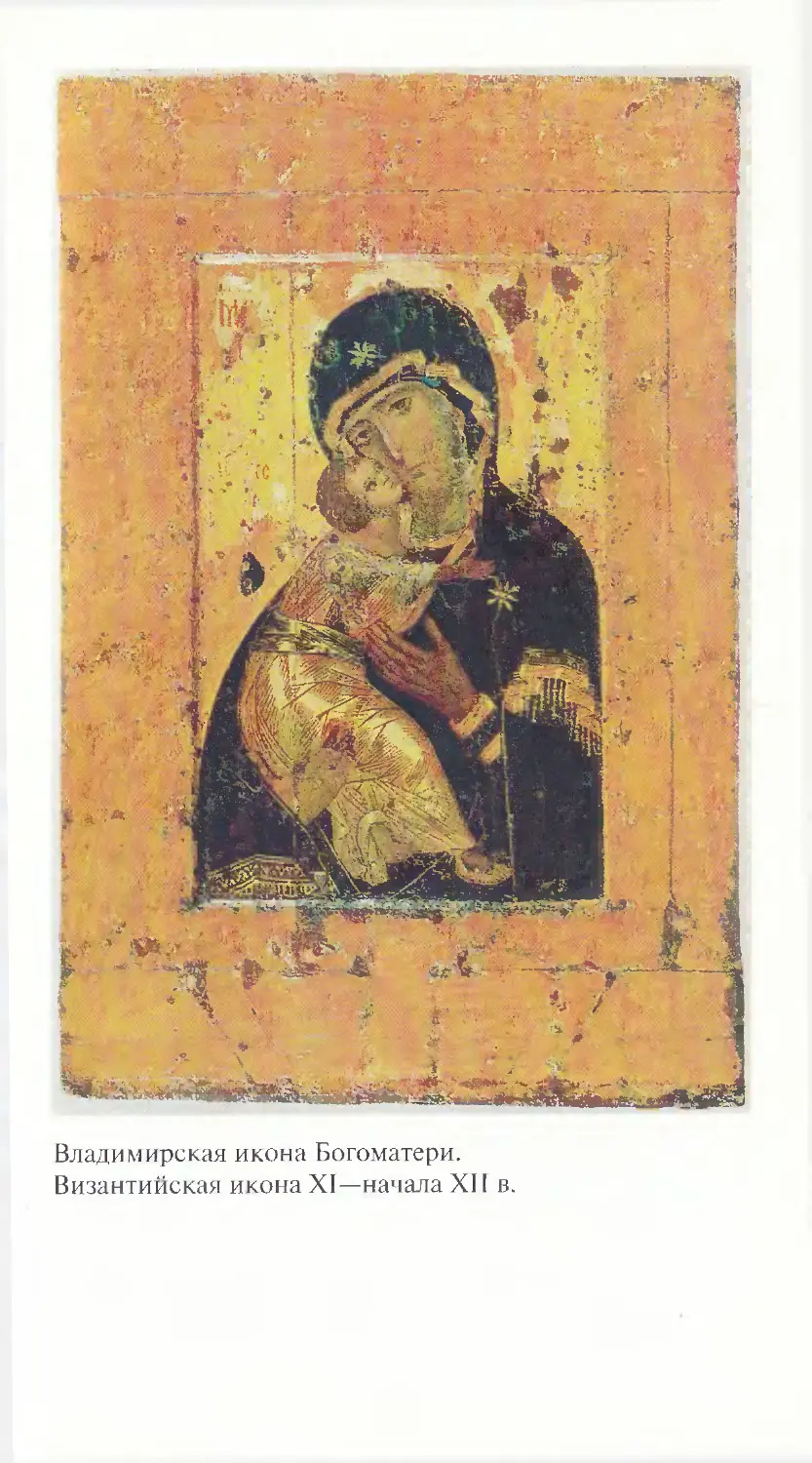

Владимирская икона Божией Матери

Никто точно не знает' имени талантливого иконописца, создавшего эту чудотворную реликвию, точная дата Написания иконы тоже затерялась в дОках. По преданию, ее сотворил сам ева1н слист Лука, а из летописи следует, чз’о из Византии в Вышгород реликвию в начале XII в. привез куфец ио имени Пи-рогощп. Несколько десятилетий икона хранилась в одном из храмов Вьппгорода, пока в 1155 г: <е тайно не вывййз оттуда Андрей Борэлюйсйнй.

Древние иконописцы сами занимались приготовлением красой, используя для этого яичный желтфе С годами яичная эмульсия придавала красочному слою иск^очительпую прочность, по произведения Иконописи изначально находились в неблагоприятных ущтовмях. Сажа и кршЭть от постоянно горящих в храмах свечей сф^Жсдвовали быстрому разлогиню тонкой пленки олифы, которую наносили поверх иЖбражелпя. Уже через 70 лек первоначальное изображение невозможно было различить.

В то время еще не умели восстанавливать краски так, как это.'Д'йпают современные реставраторы. Мо-

В. I VIIIMIII1 Г1 Сузда. il

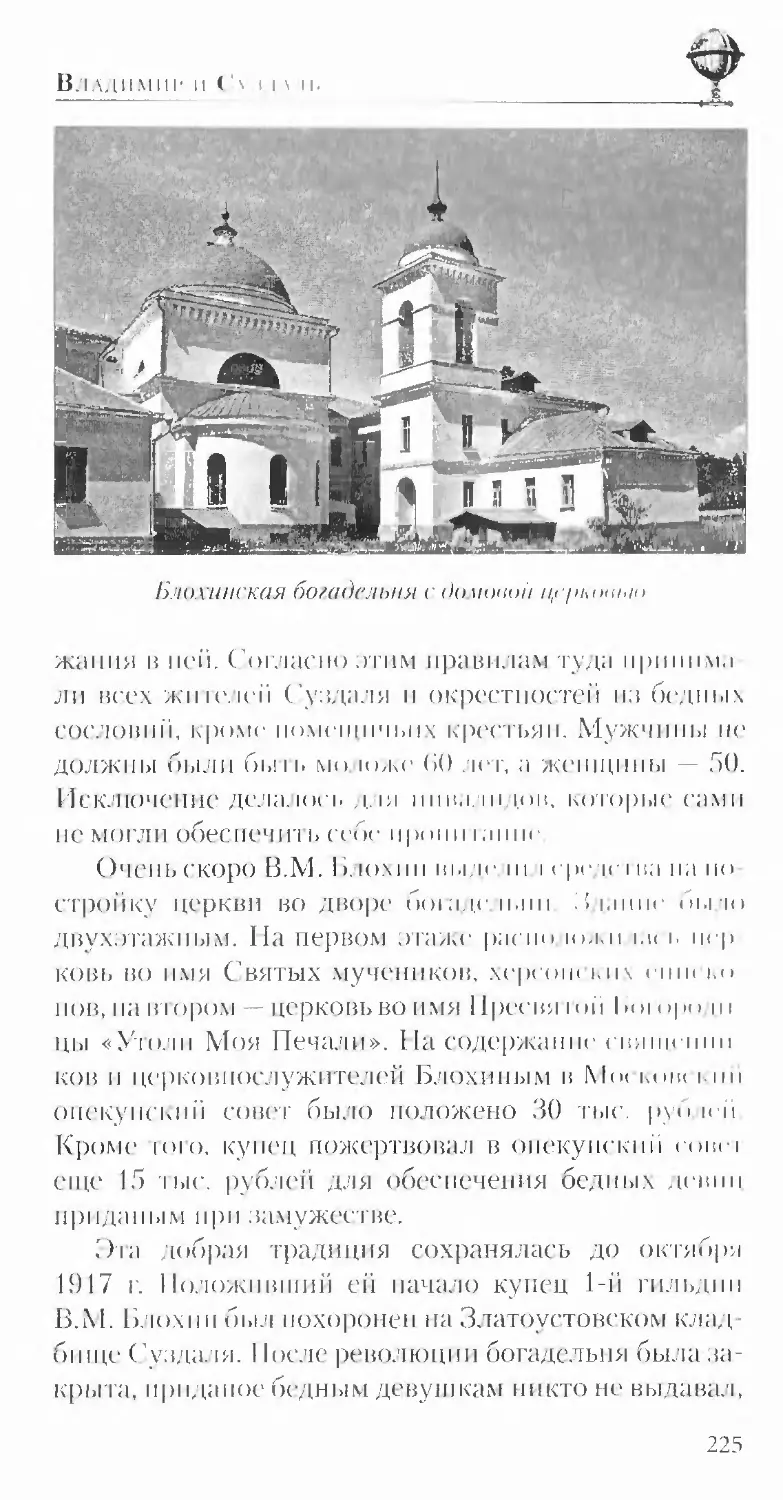

Богоматерь Владимирская. Икона XII в.

же-т быть, ото никому ле приходило в FQJiQpy, гак как иконописцу былм Удобнее не просто обновитьсуществующий образ, а. счистить старое изображение и ..аписа гь икону .заново. Таким образом, бесслетно и -незло .мпожеслтзо уникальных произведений.

В лучшем случае древний «реставратора mic.au икону прямо поверх потемневшего СЗДя олифы. СЬ временем это изображение снова темнело, и его вновь записывали. На некоторых иконах исследователи находят вд э-красочных фоев.

Подобное проиаощлр и с Владимирской иконой Божией Матери. Когда в реставрационном мастер-ской икона бйига расчищена от поздних записей; оказалось, что авторской живописи на древней святыне осталась совсем немного. И вер «^судьба была мнло-сгнвой к святыне, остгавив уцелевшими древни? джеч лцатери н младенца.

БлагоЙВря кропотливому труду замечательных специалистов Владимирская иквка Божией Матери вновь предстала в своем первозданном виде. Тема иконы близка так называемому Умилению, кцгд^ Богоматерь ласково сй.'/оняе1гся к лфгаделцу. Но «до пр УмЖаснМе.

Тема э^бго изображения проникла из Византии: на икоие пре^етавдено елняние.чемного и божестцецио-гр1 что и явилось условием исключительной эмоциональное^ образа.

Младенец внимАльно всматривается в.Яицо матери, обхватив ее шею левой рукой. Иисус тянется к ее щеке с поцелуем, а Мария смотрит вдаль, прижМ-шисъ щекой к щеке сьща. Ее большие темные глаза печальны, а уста скорбно сомкнуты. Образ молодой m^j-мэм цо,4он Человеческого чувства — любви к ребенку и грусти за его судьбу. Of тонкого овала го лица с маленькими розовыми губами.и чудесными глазами невозможно оторвать взгляд.

Владимирская икона Божией Матерн поражай' Шубиной гфиходогцческой характеристики, которую создатель нЫ'Н.ы подчинил великой цели — показать красоту жизни и передать высочанппи'г смыс.т человеческого бытия. Тог, [сто зарщнул в скорбные глаза. Марии, никогда ннзабудет их выражения.

Дрйвнии живописец использовал всего нескольку красД, но умелым сочетанием тончайших цветовых оттенков достиг неповторимой гармонии. Изображение словно пронизано тончайшими лучами внутренр^о света, идущего к зрителю из глубины беков.

Этот образ прошел с рус^сим народом путь длиною в тысячелетие. Икона быта на£.толй>к0 .'прбпма в народу что с нее непрестанно делали списки, которые распространялись по всей Руси. О чудесах, связанных с Владимирской иконой Божие# Матери, слагались лагенды и прсданняЛЗсж’ одно из них.

В 1395 г. к границам Московской Руси подступил великий завоеватадь Тамсрлвут (он ж4 Тимур), получивший в пароде прозвище Ждлозяып хромец. Тамерлан был-одержим идеен восстановления былого величия Золотой Орды. Он мечтах покорить мир и прославить свое имя в веках, было тридцать пять .лет, когдаон взоптел на престол и Поклялся, чтф покорит всех царей земли.

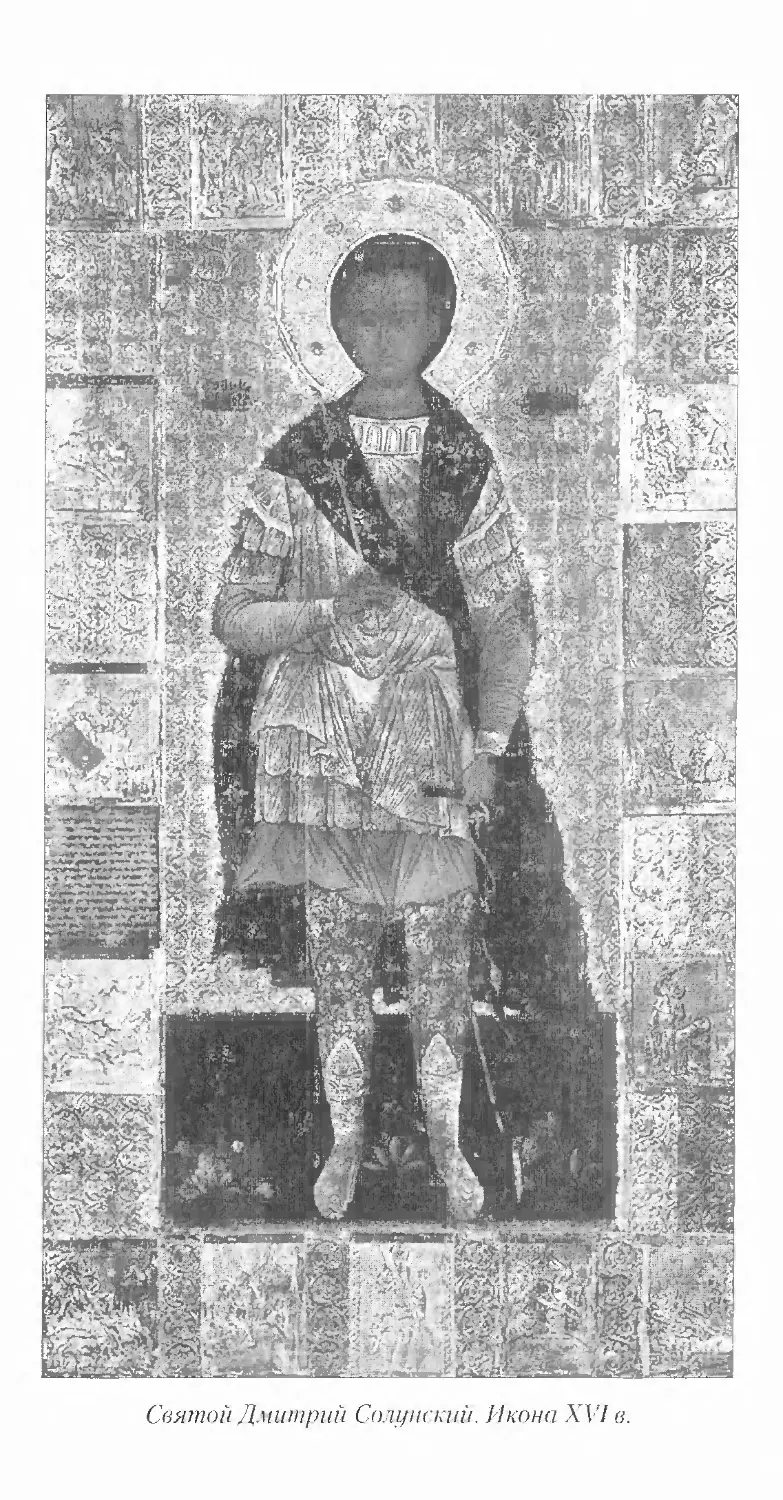

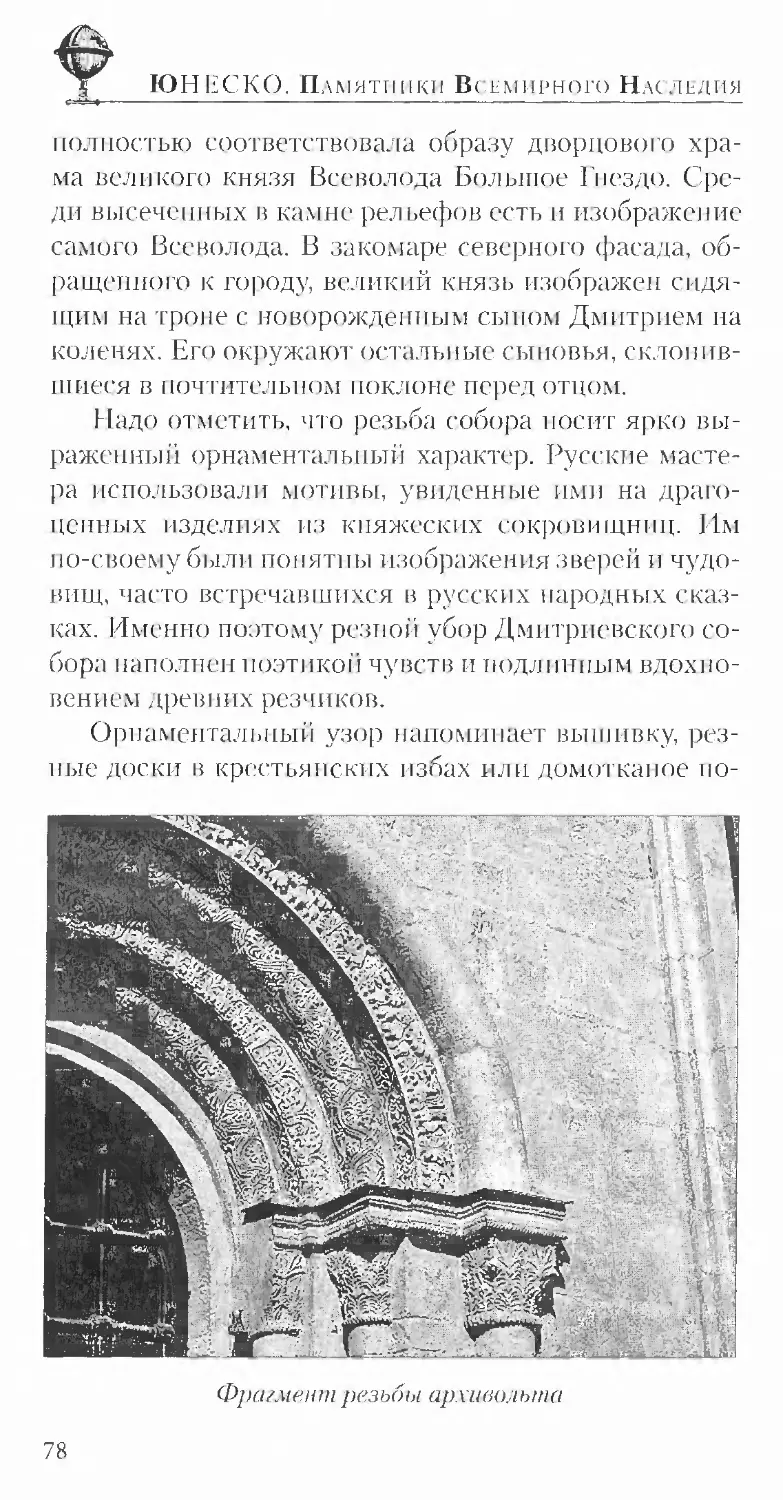

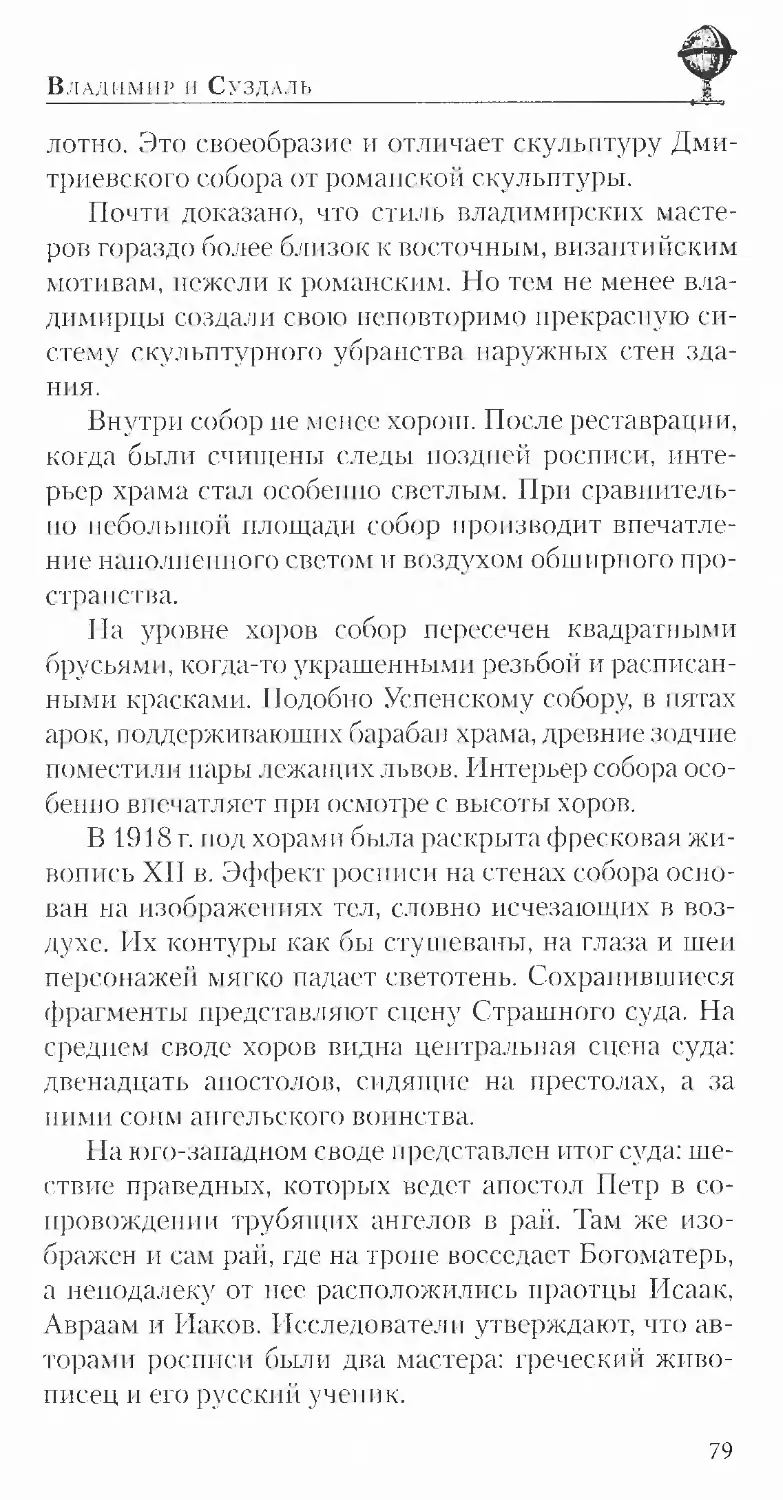

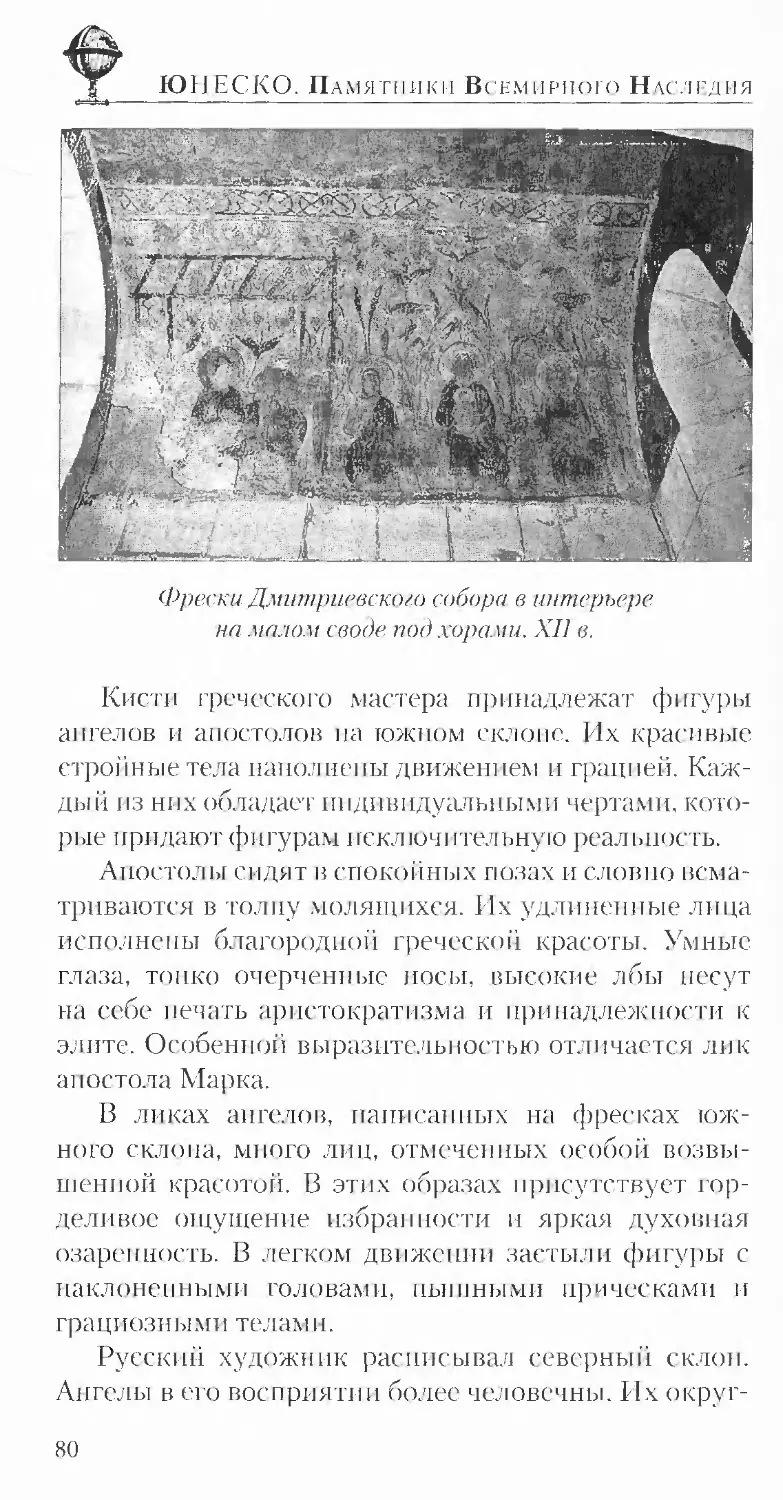

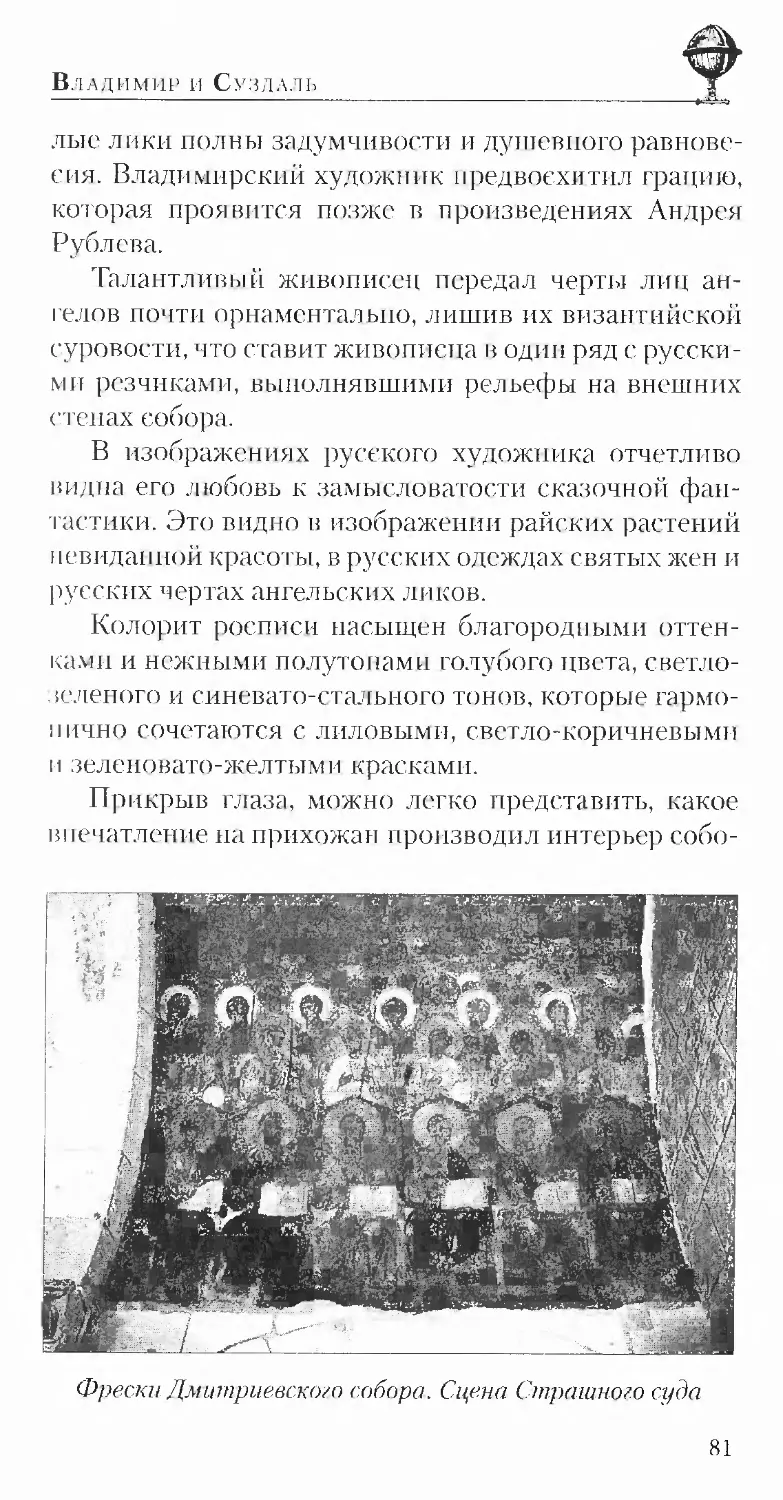

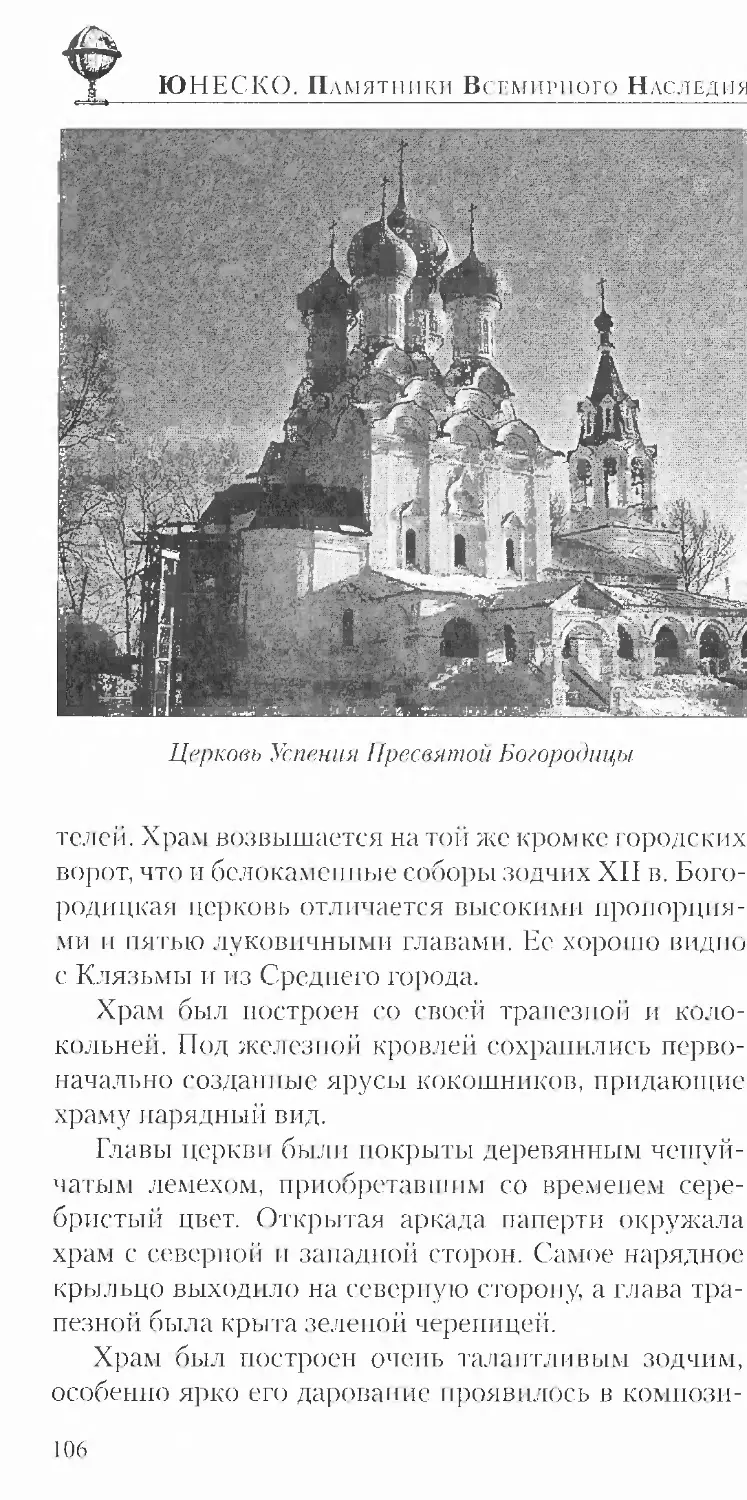

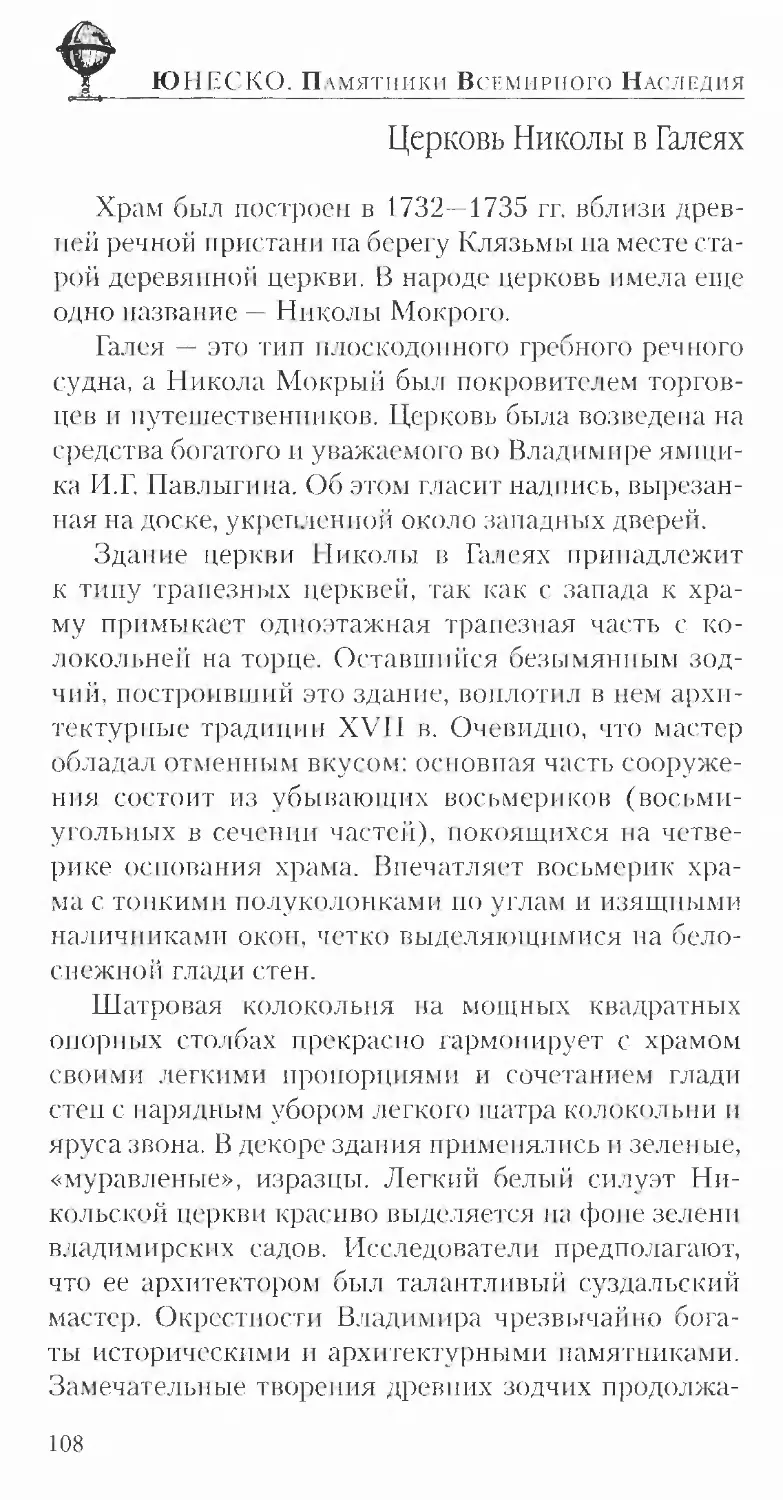

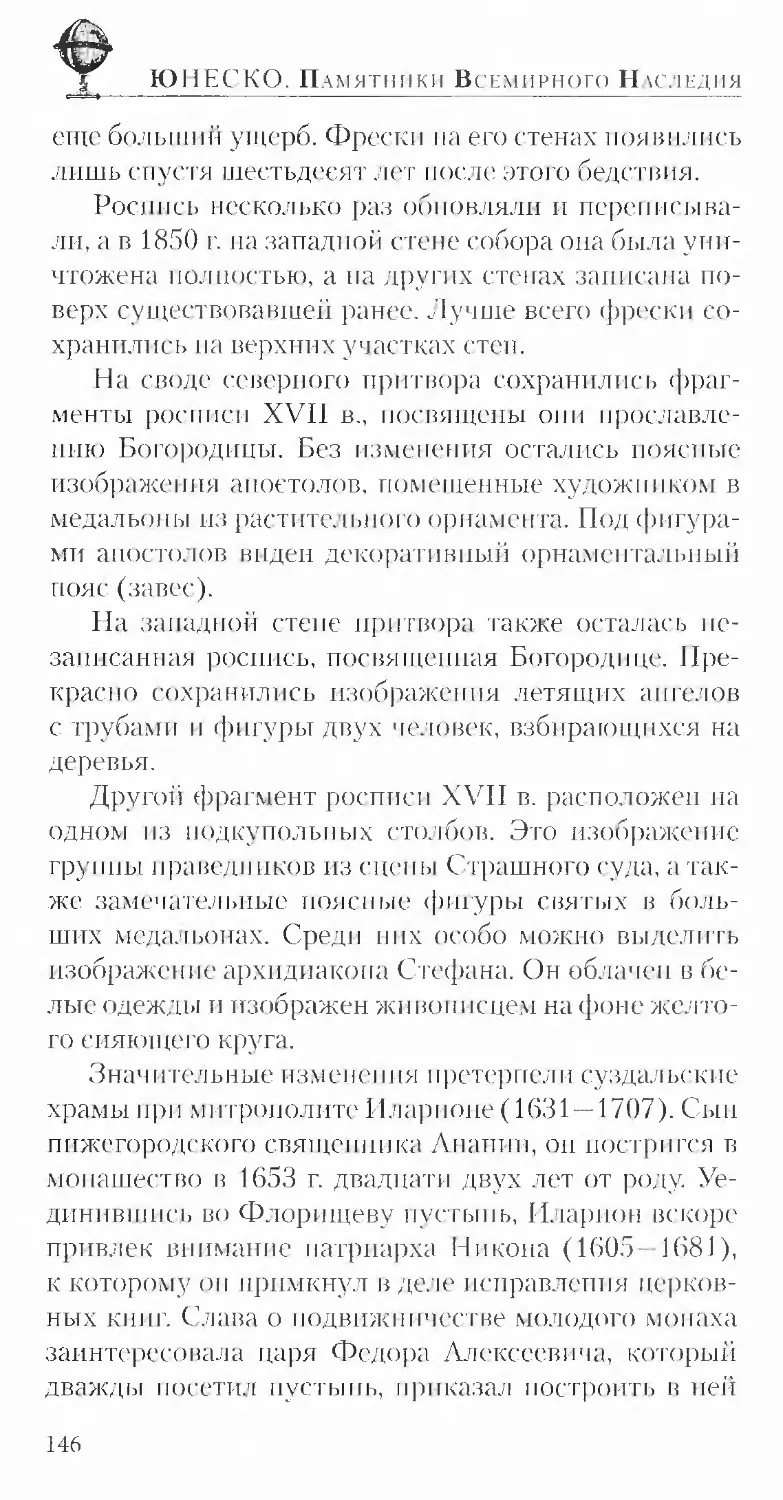

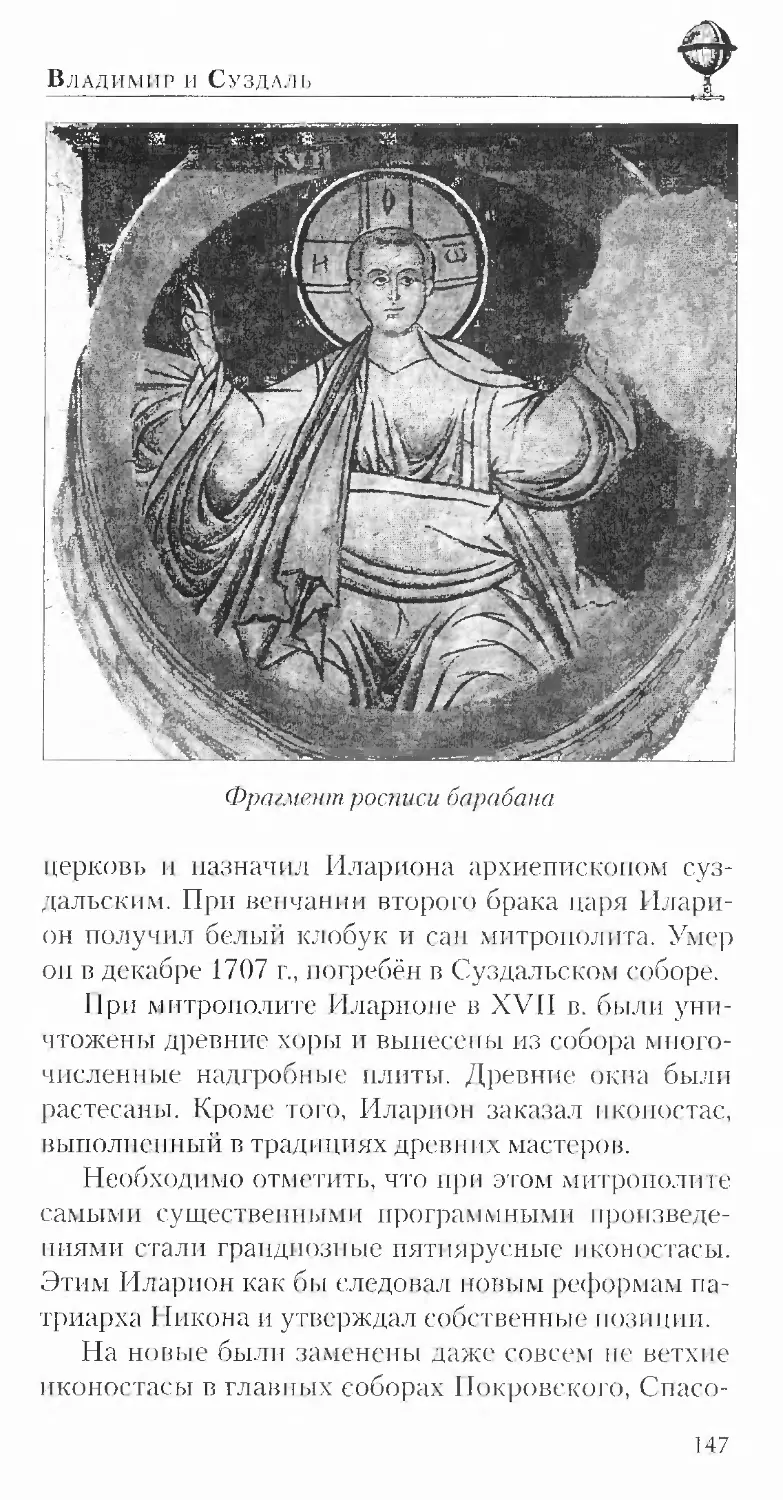

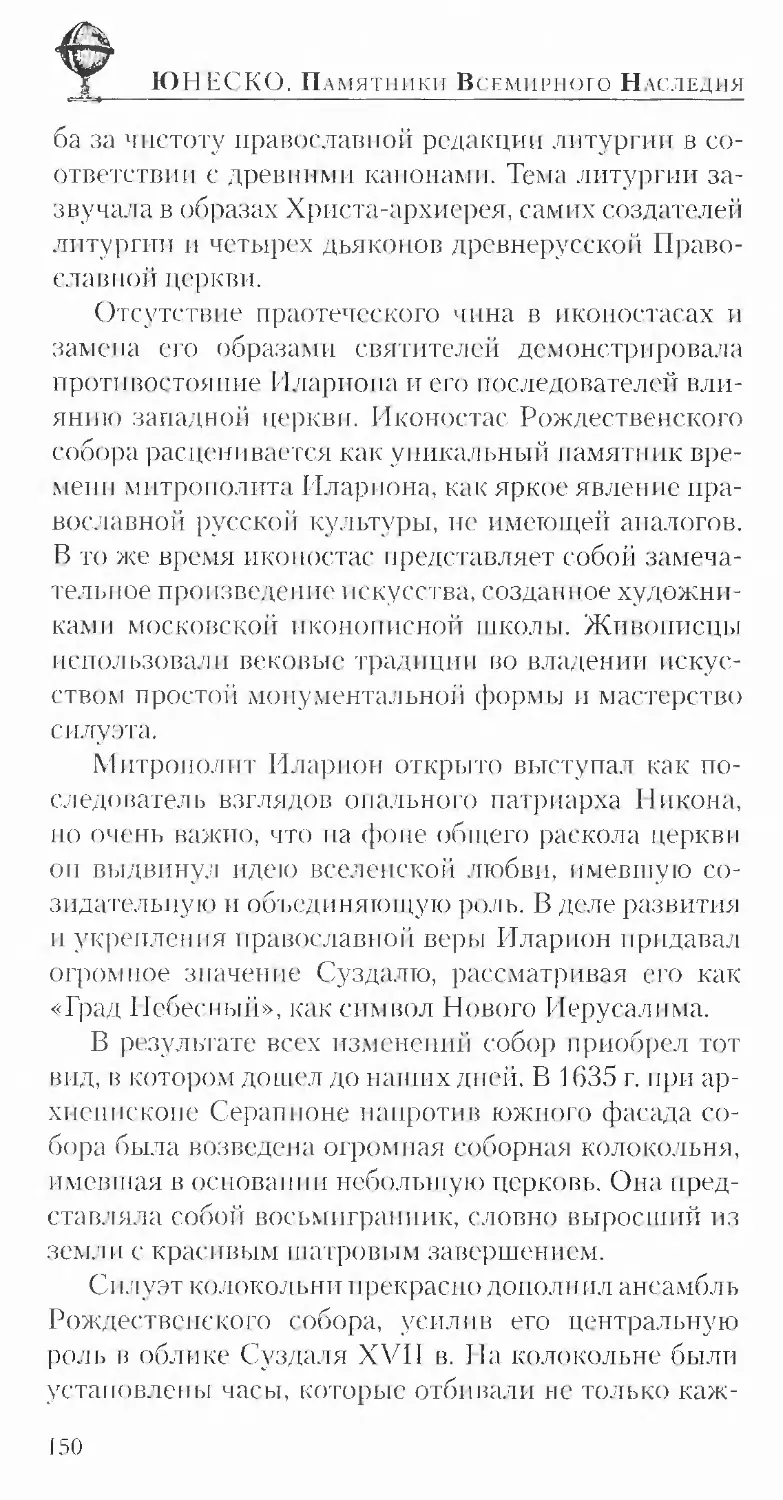

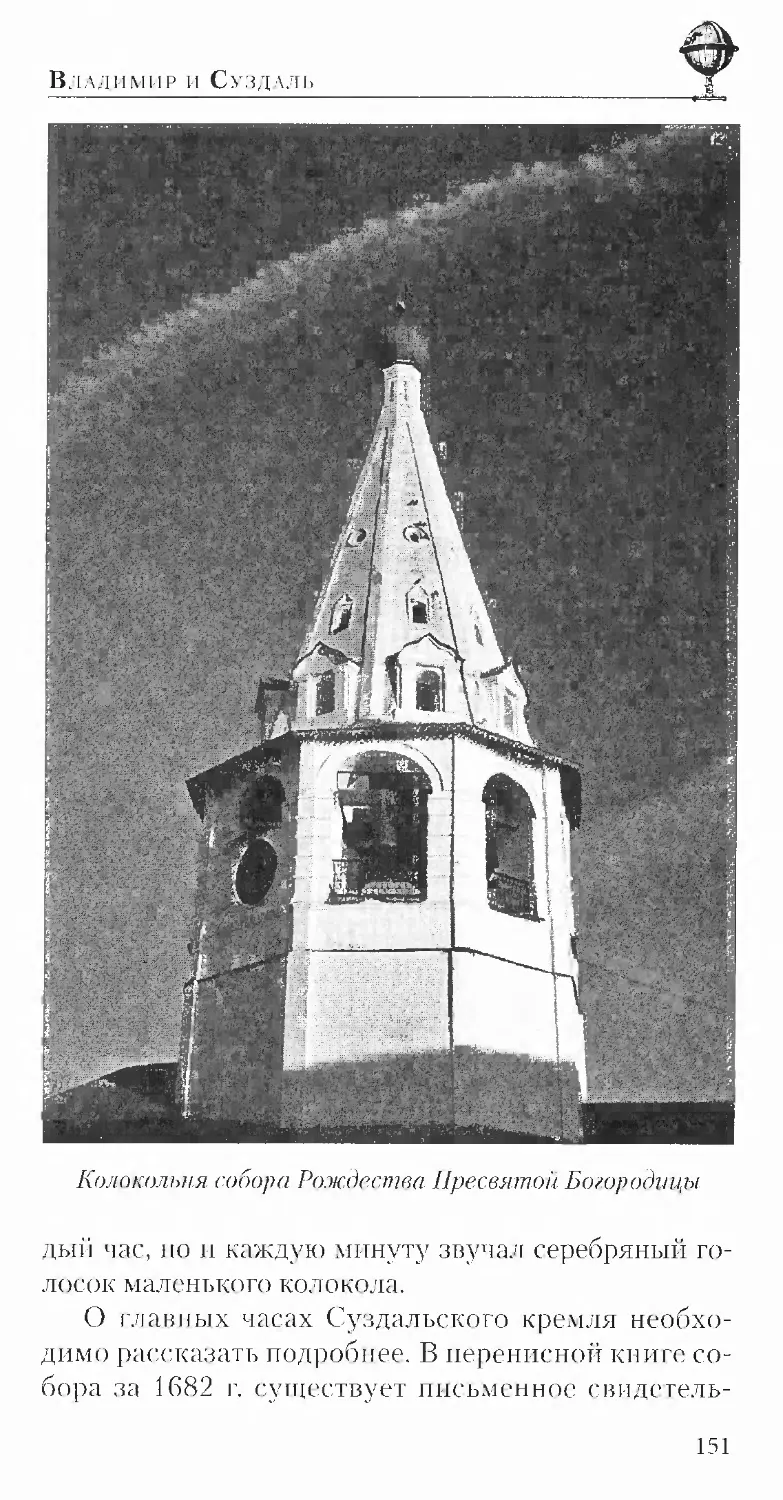

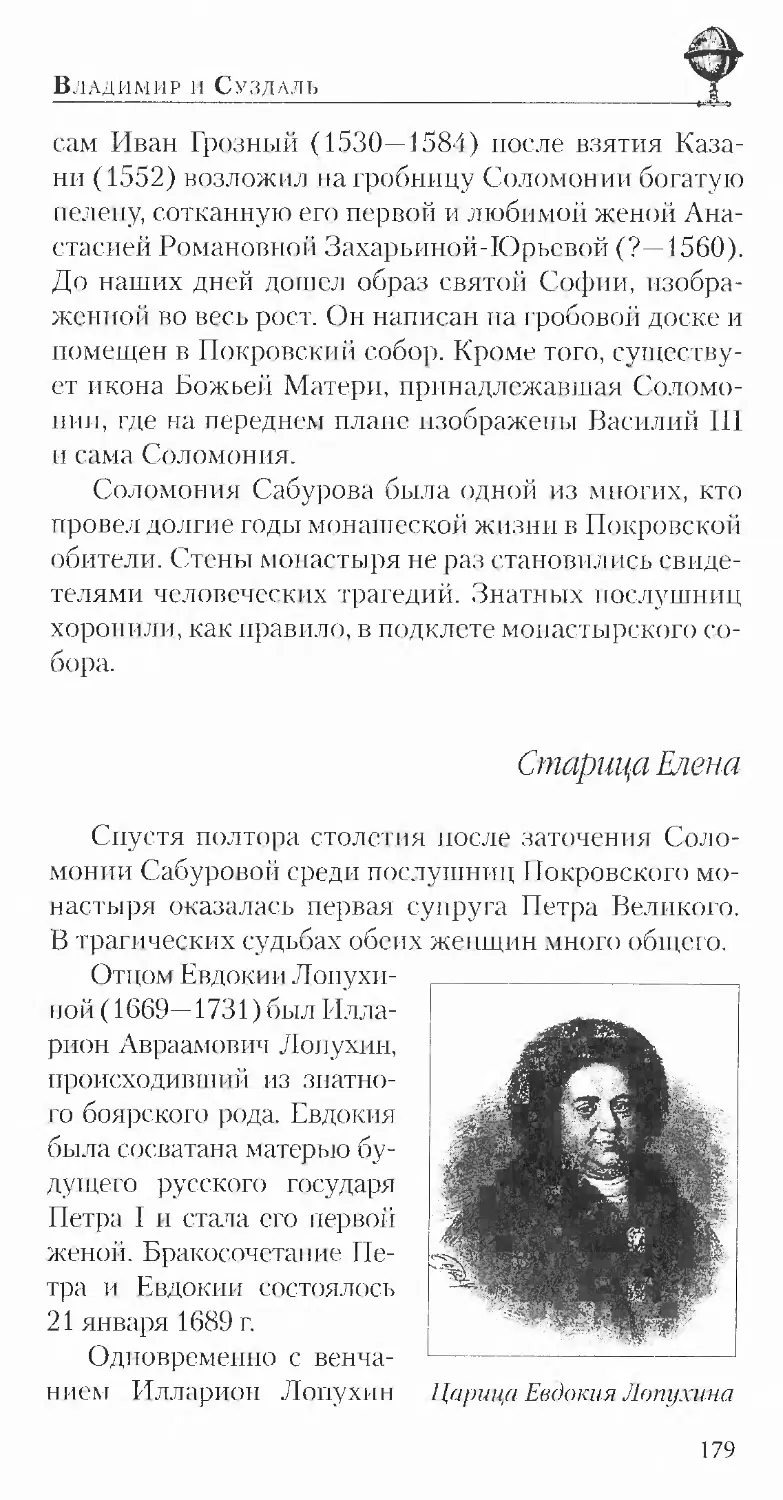

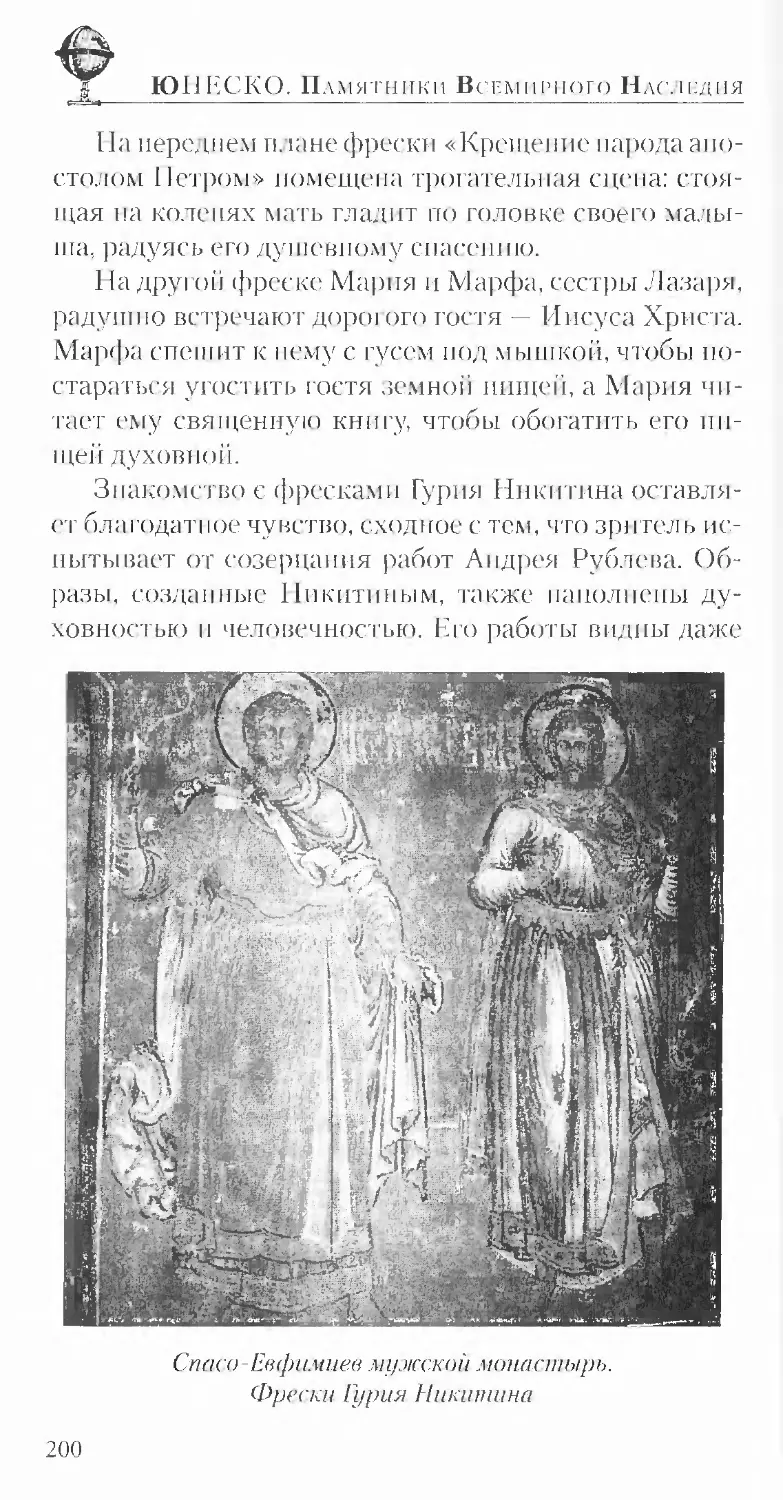

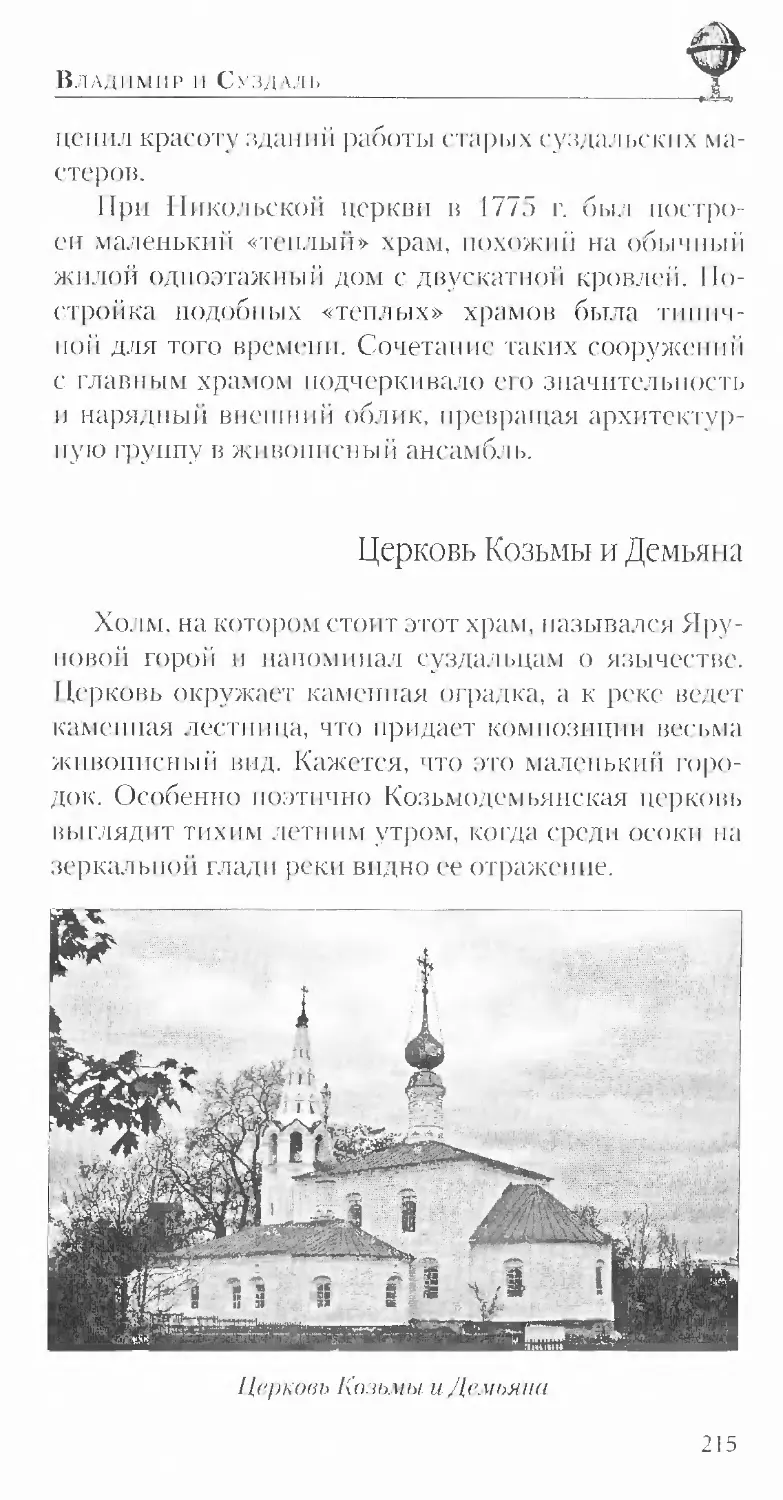

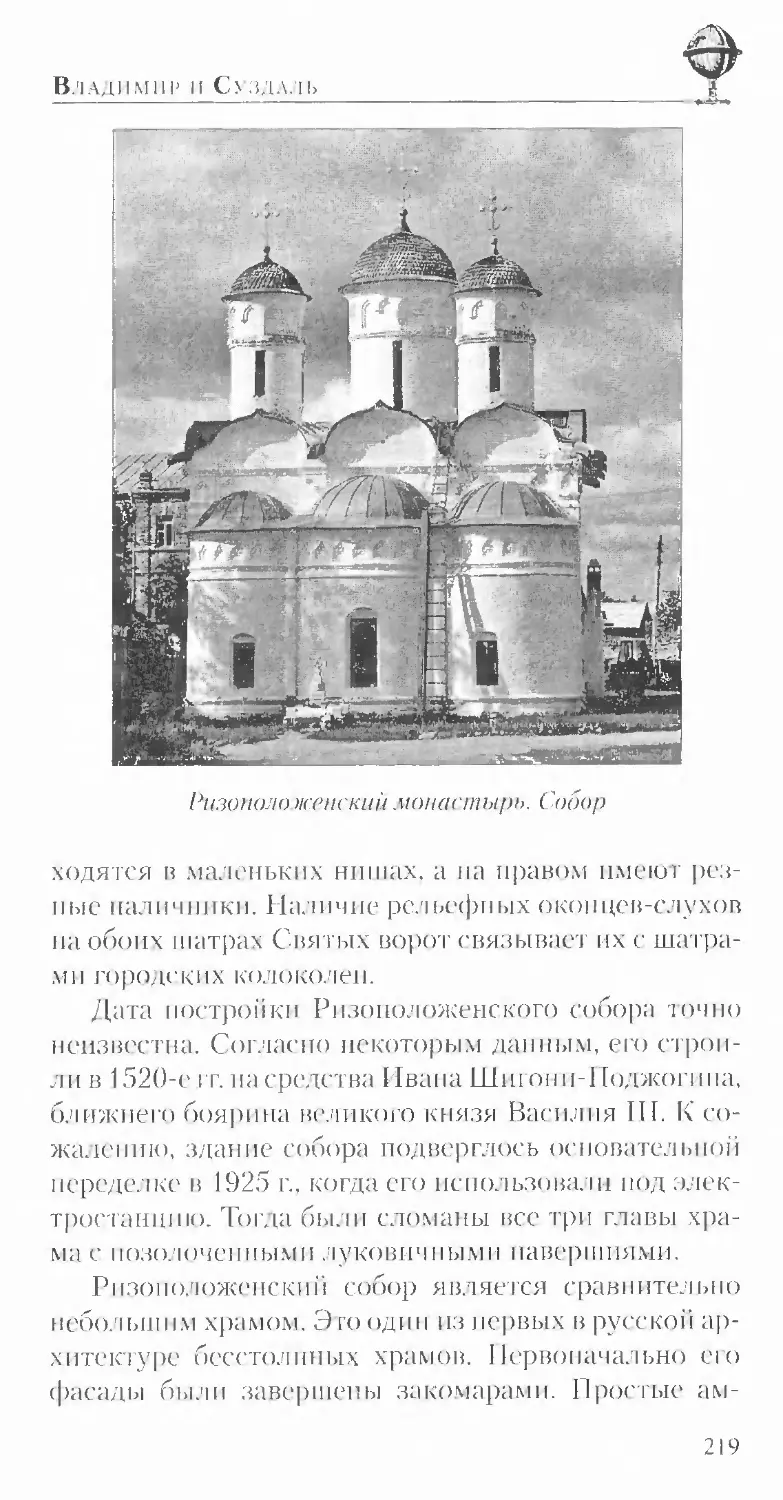

Ко времени нашествия на Русь Тамерлан подчиняв дважать шесть государств. Весть о жестокости нового завоевателя, о свпр^гости его воинов вихрем пронеслась по русским горцам п селам.