Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1972

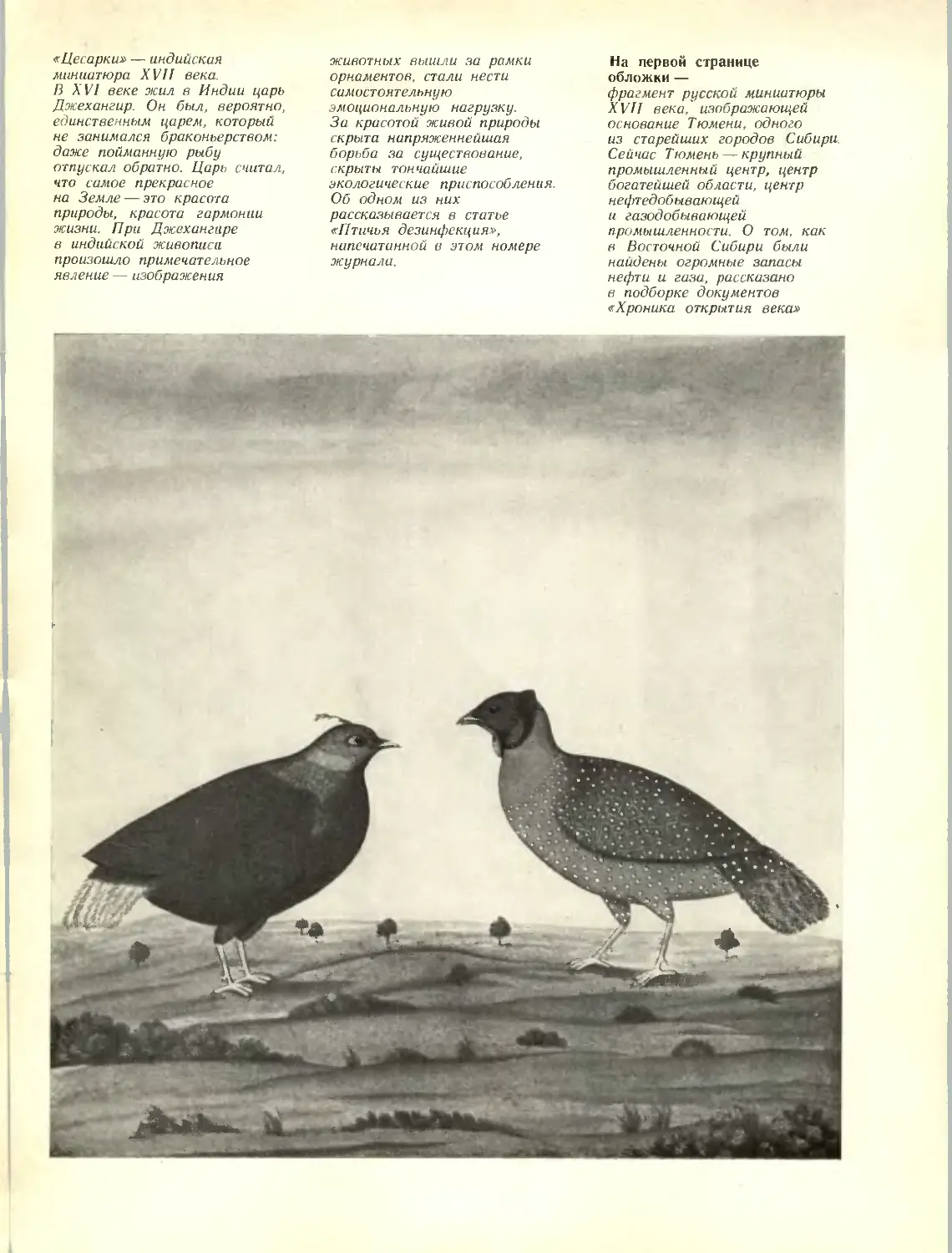

«Цесарки» — индийская

миниатюра XVII века.

В XVI веке жил в Индии царь

Джехангир. Он был, вероятно,

единственным царем, который

не занимался браконьерством:

даже пойманную рыбу

отпускал обратно. Царь считал,

что самое прекрасное

на Земле — это красота

природы, красота гармонии

жизни. При Джехангаре

в индийской живописи

произошло примечательное

явление — изображения

животных вышли за рамки

орнаментов, стали нести

самостоятельную

эмоциональную нагрузку.

За красотой живой природы

скрыта напряженнейшая

борьба за существование,

скрыты тончайшие

экологические приспособления.

Об одном из них

рассказывается в статье

«Птичья дезинфекция»,

напечатанной в этом номере

журнала.

На первой странице

обложки —

фрагмент русской миниатюры

XVII века, изображающей

основание Тюмени, одного

из старейших городов Сибири.

Сейчас Тюмень — крупный

промышленный центр, центр

богатейшей области, центр

нефтедобывающей

и газодобывающей

промышленности. О том, как

в Восточной Сибири были

найдены огромные запасы

нефти и газа, рассказано

в подборке документов

«Хроника открытия века»

-*1PPW^4PSV#.

v^ft- Л:**'

50 пет СССР

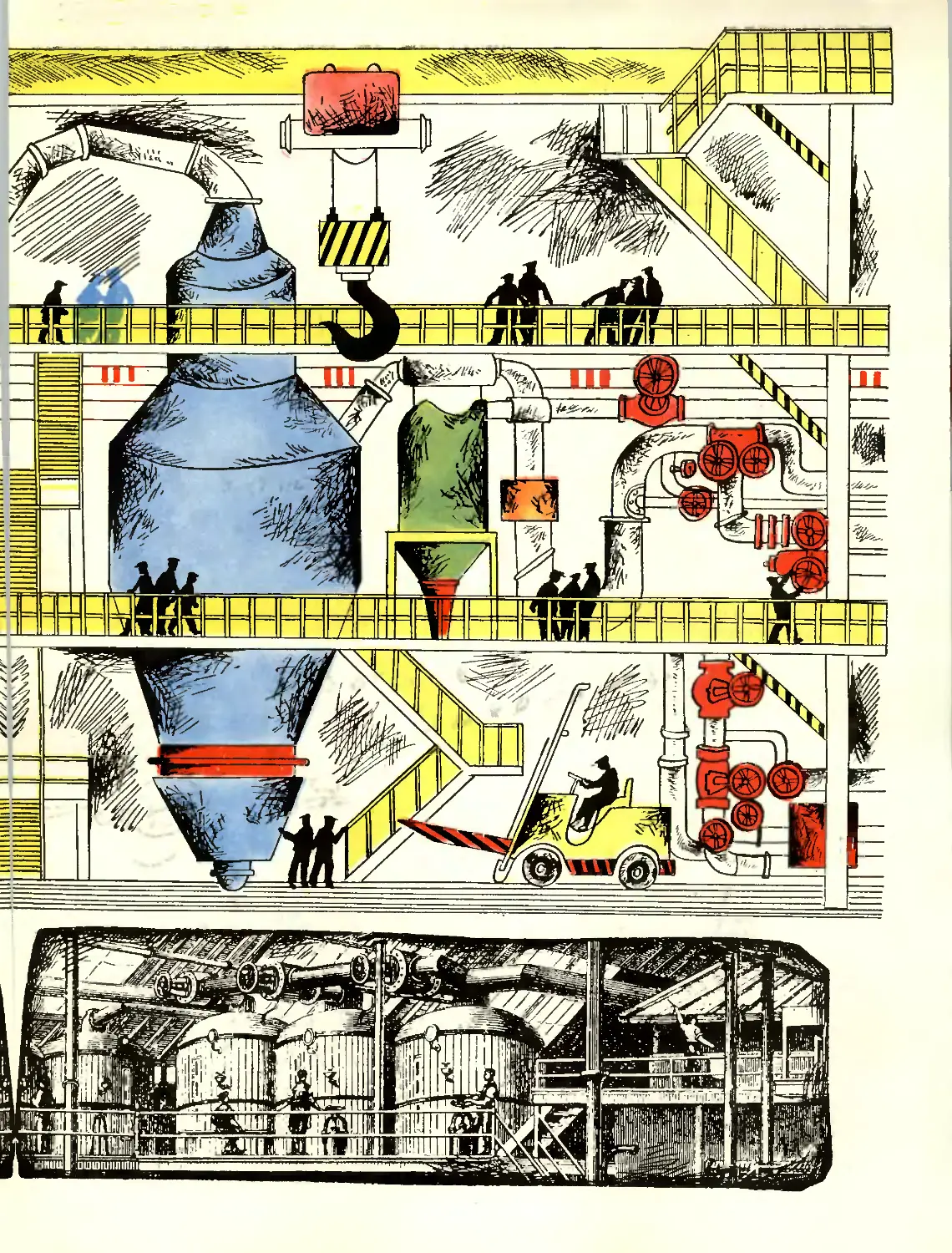

Новые заводы

Проблемы и методы

современной науки

Формулы жизни

Короткие заметки

Гипотезы

Элемент №...

Новости отовсюду

Проблемы и методы

современной науки

Информация

Страницы истории

Литературные страницы

Что мы льем

Обыкиовениое вещестао

Земля и ее обитатели

2

9

10

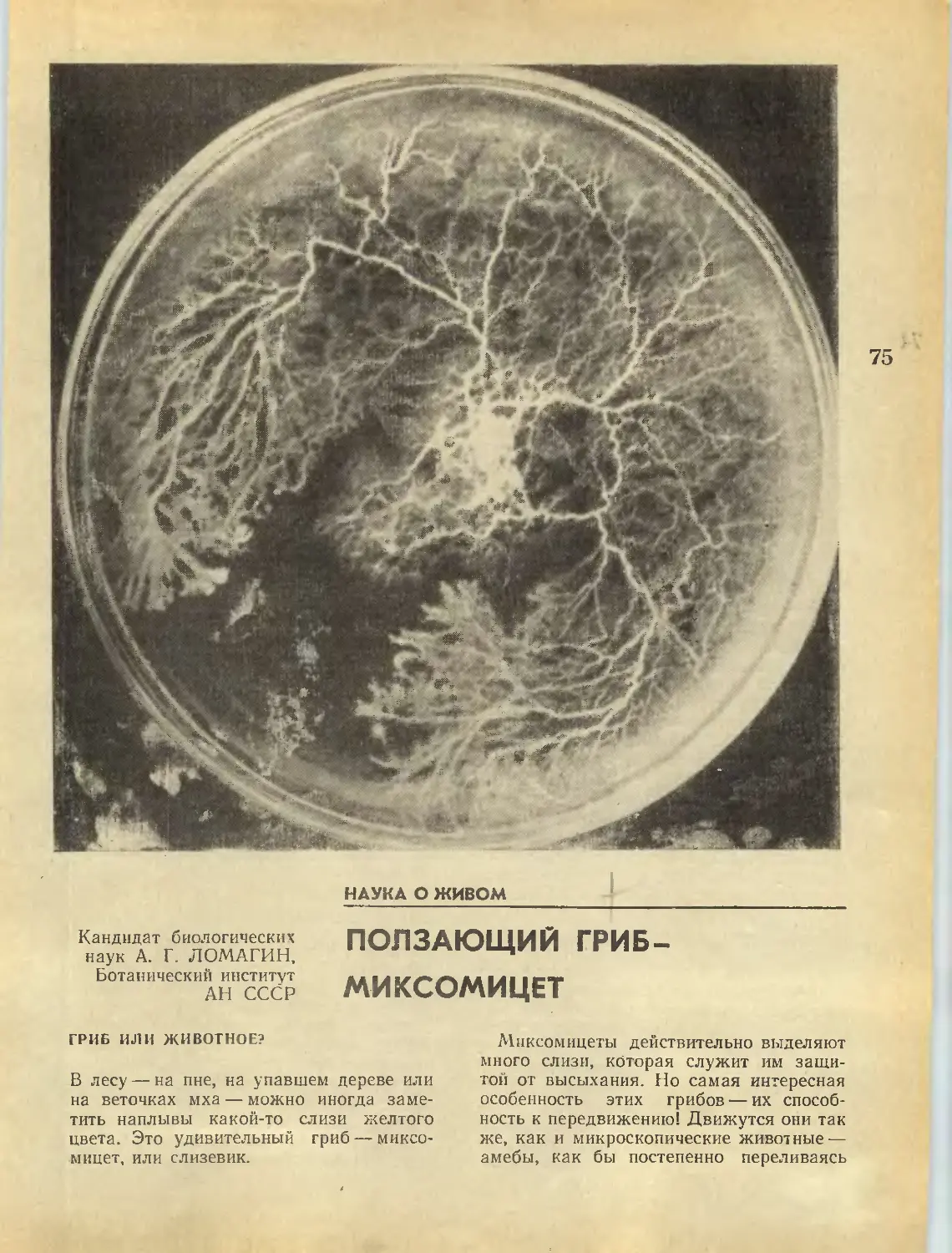

Наука о жиаом 75

Спортплощадка

Клуб Юный химик

Новые книжки

Пишут, что...

Учитесь переводить

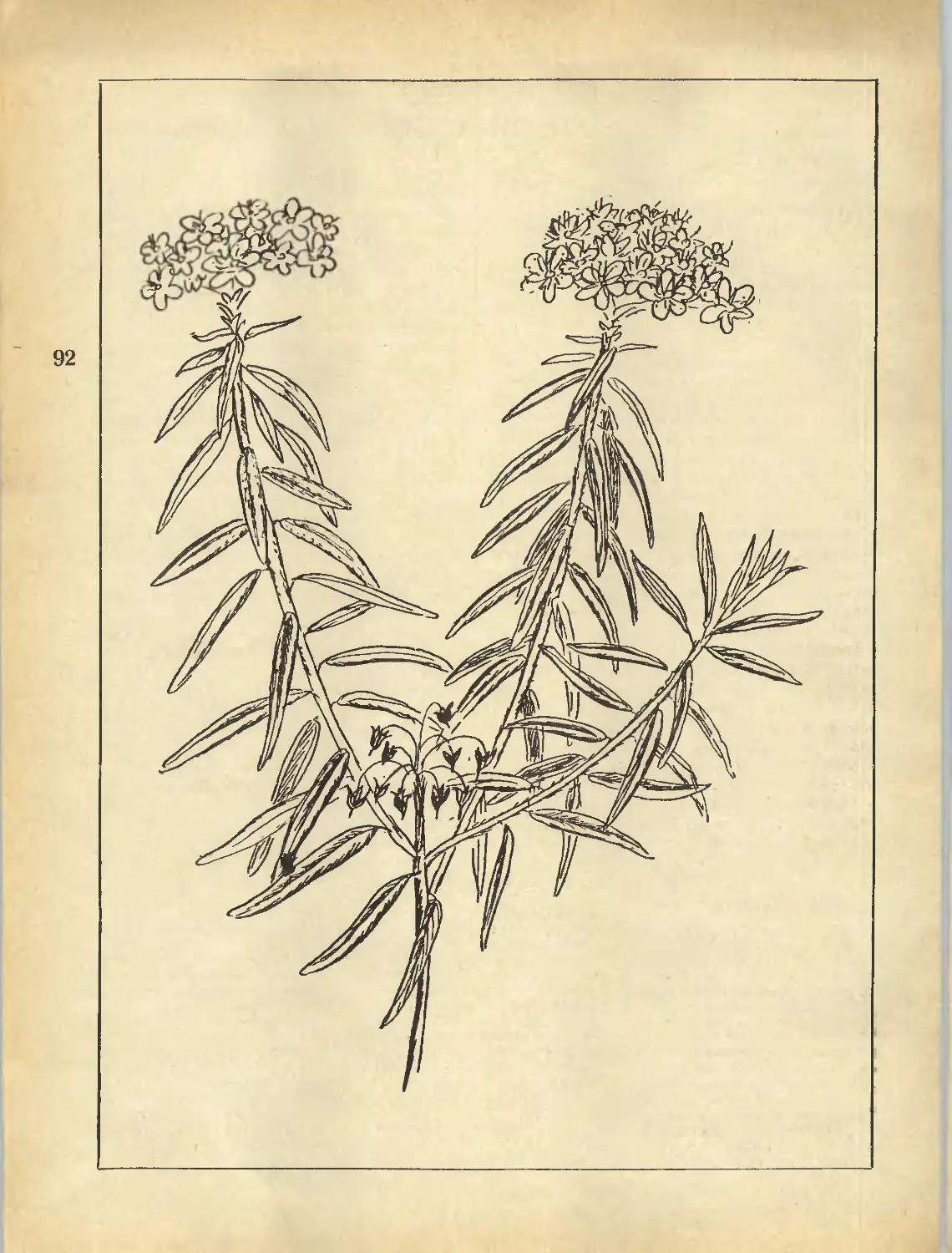

Живые лаборатории

Консультации

Перелиска

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ № Э

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ Май 1972

НАУК СССР Год издания 8-й

28 МАЯ —ДЕНЬ ХИМИКА

Хроника открытия века

A. КРАСНЫЙ. Мубарекская сера

B. ЖВИРБЛИС. «Будущее —за

контролируемым усложнением

органических молекул»

13 В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ. Исцеление

клетки

15 Дж. Ф. Даниэлли о перспективах

генетической инженерии

17 М. И. ХАДЖИНОВ. Селекция:

синтез новых растений

19 Э. ГАЙСЛЕР. Бактериофаг —

модель вируса рака

22 И. Б- ОБУХ. Модель объясняет

не все...

24 Л. С. ПЕРСИАНИНОВ,

Б. В. ЛЕОНОВ. Еще раз о «детях

из пробирки»

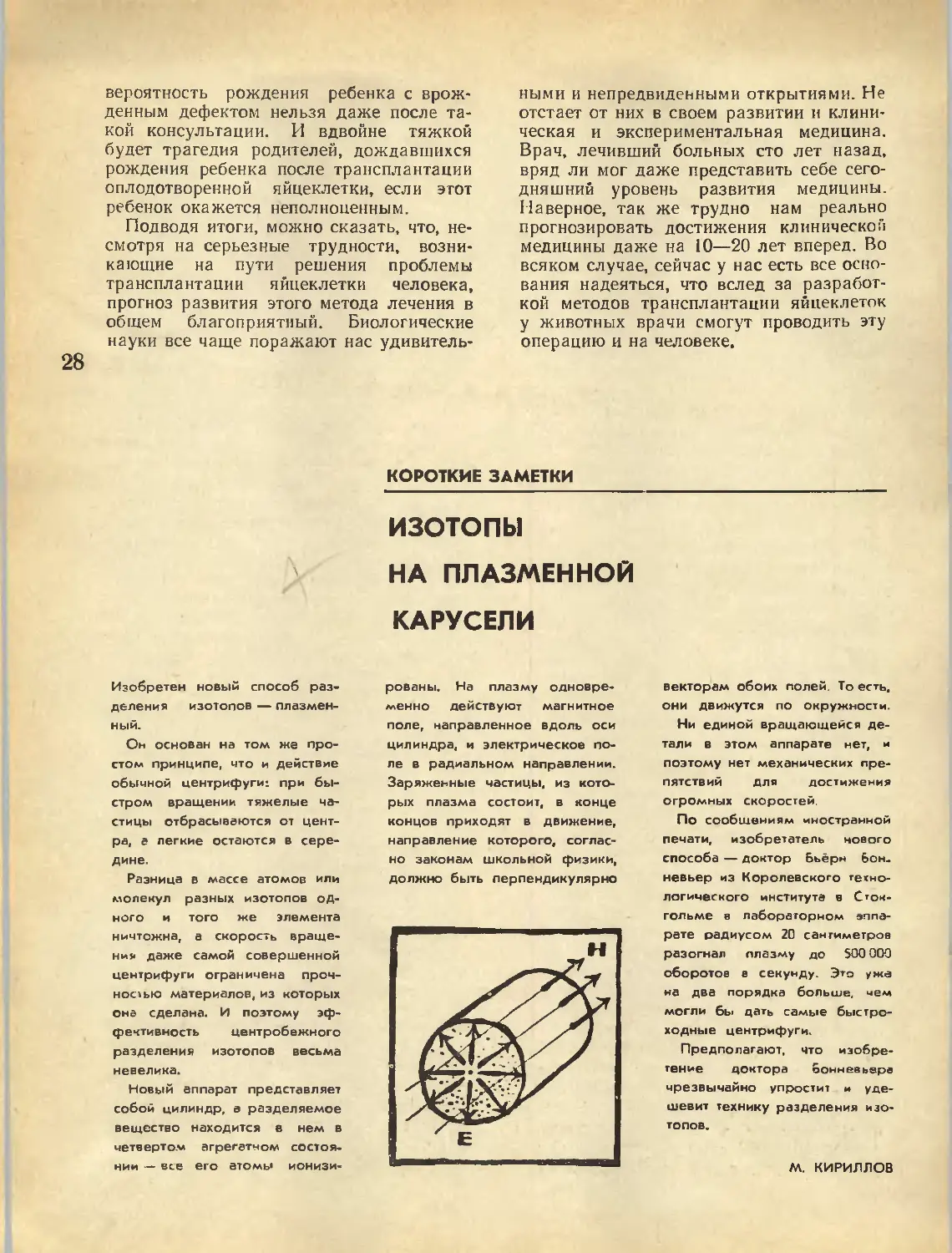

28 М. КИРИЛЛОВ. Изотопы на

плазменной карусели

29 А. А. ЯРОШЕВСКИЙ. Земное

ядро — из чего оно?

32 И. И. ПОТАПОВ. Ржавчина против

ржавчины

35 В. В. СТАНИЦЫН. Осмий

38

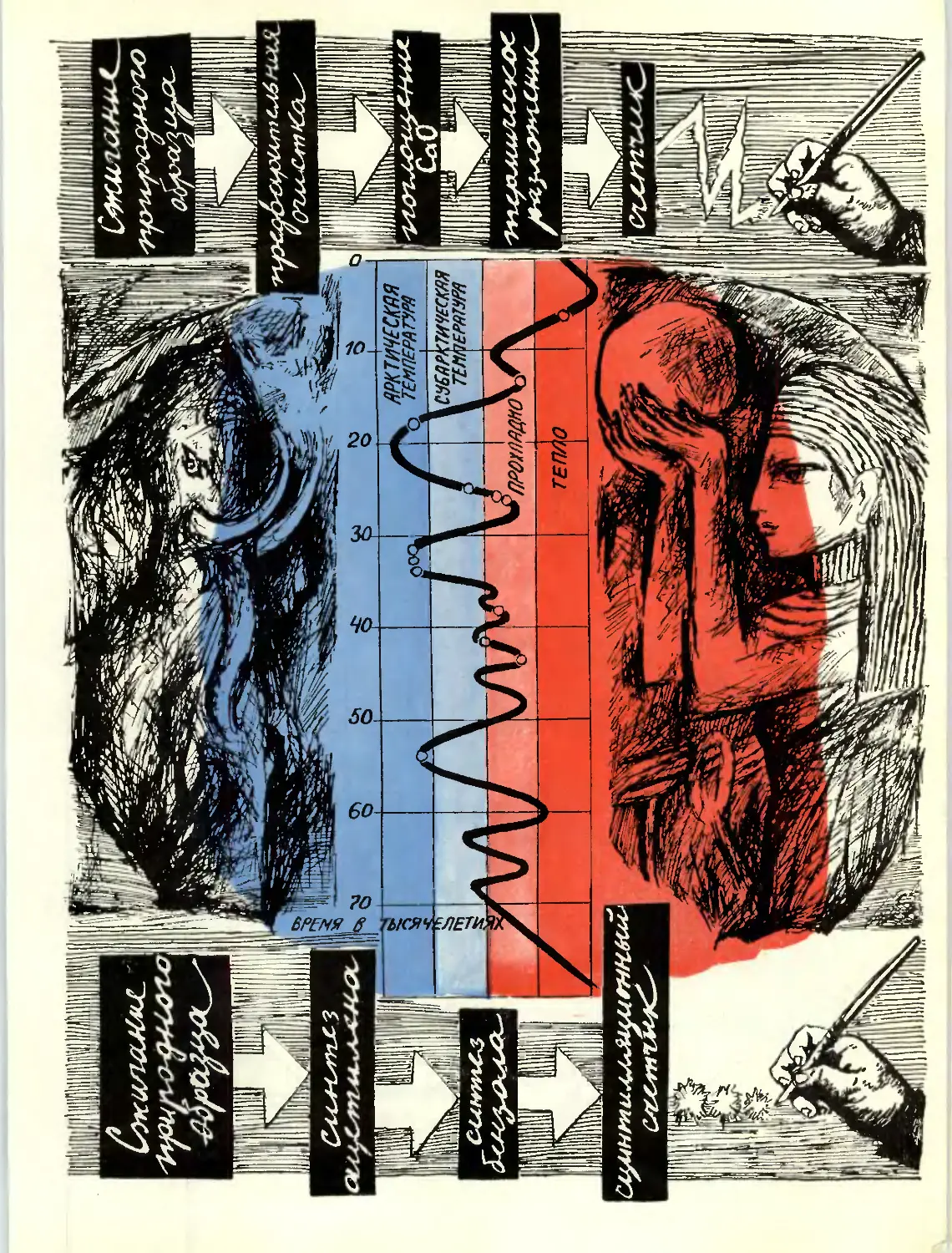

40 С. А. СЕВЕРНЫЙ. Радиоуглерод —

очевидец прошлого

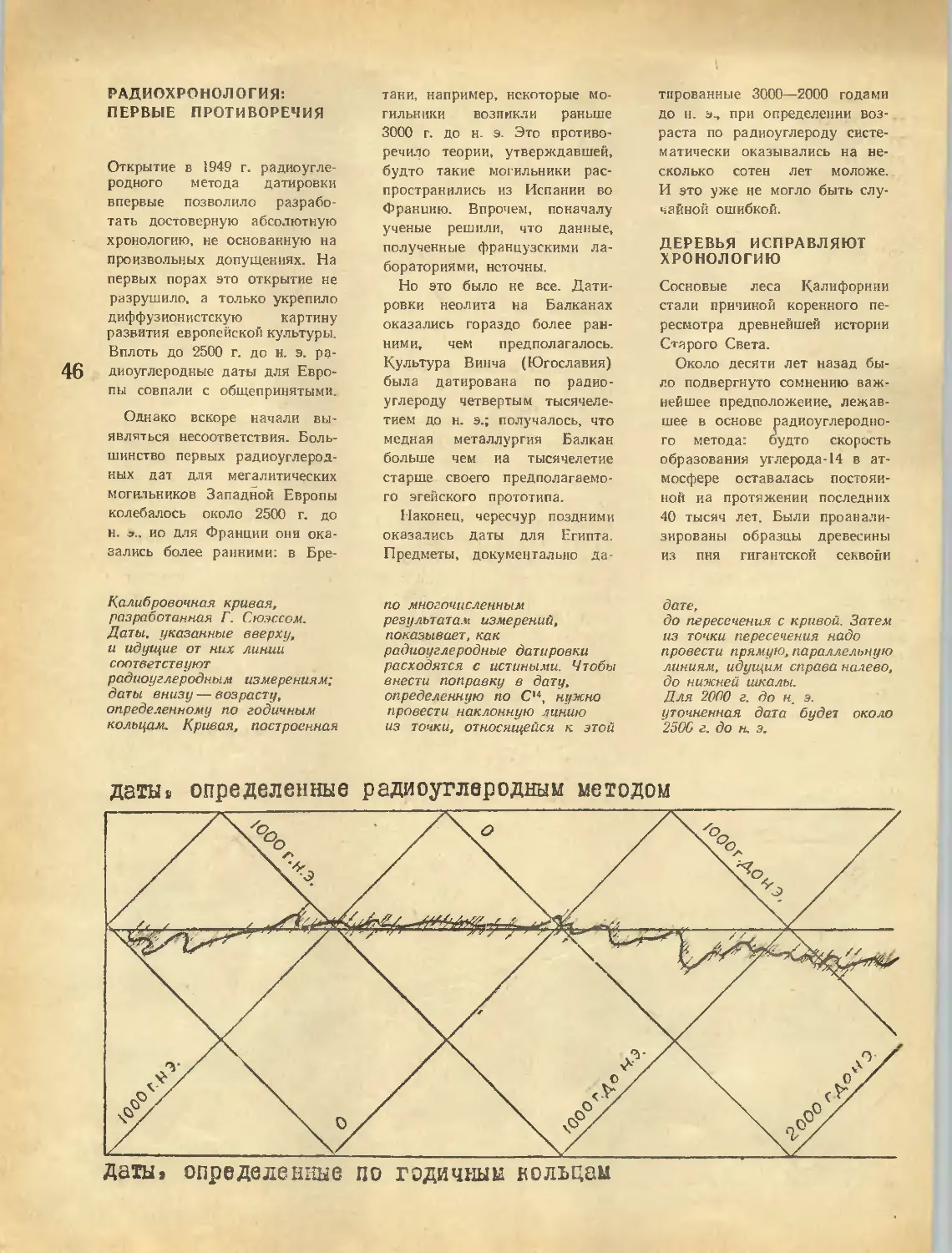

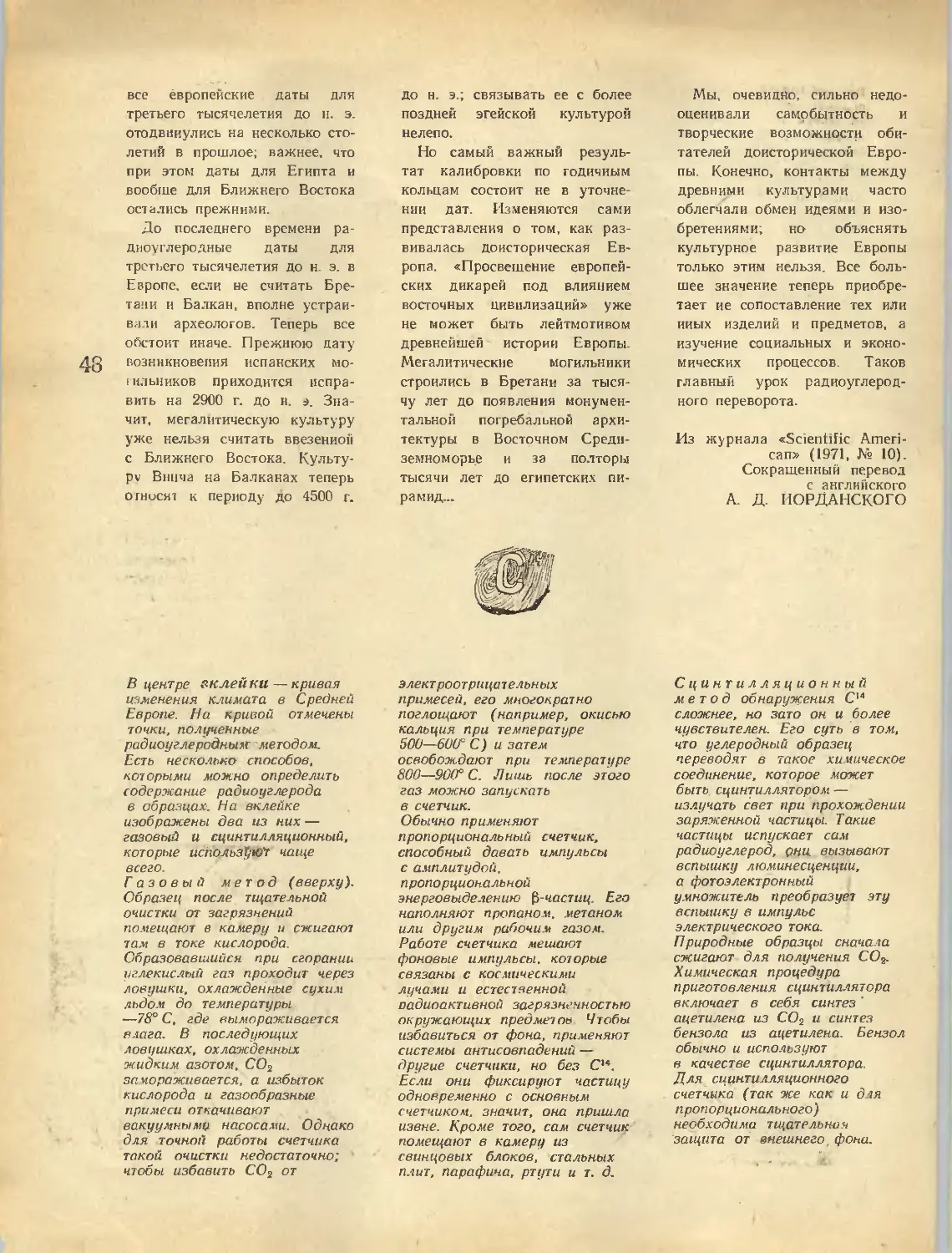

45 К. РЕНФРЬЮ. Радиоуглеродный

переворот

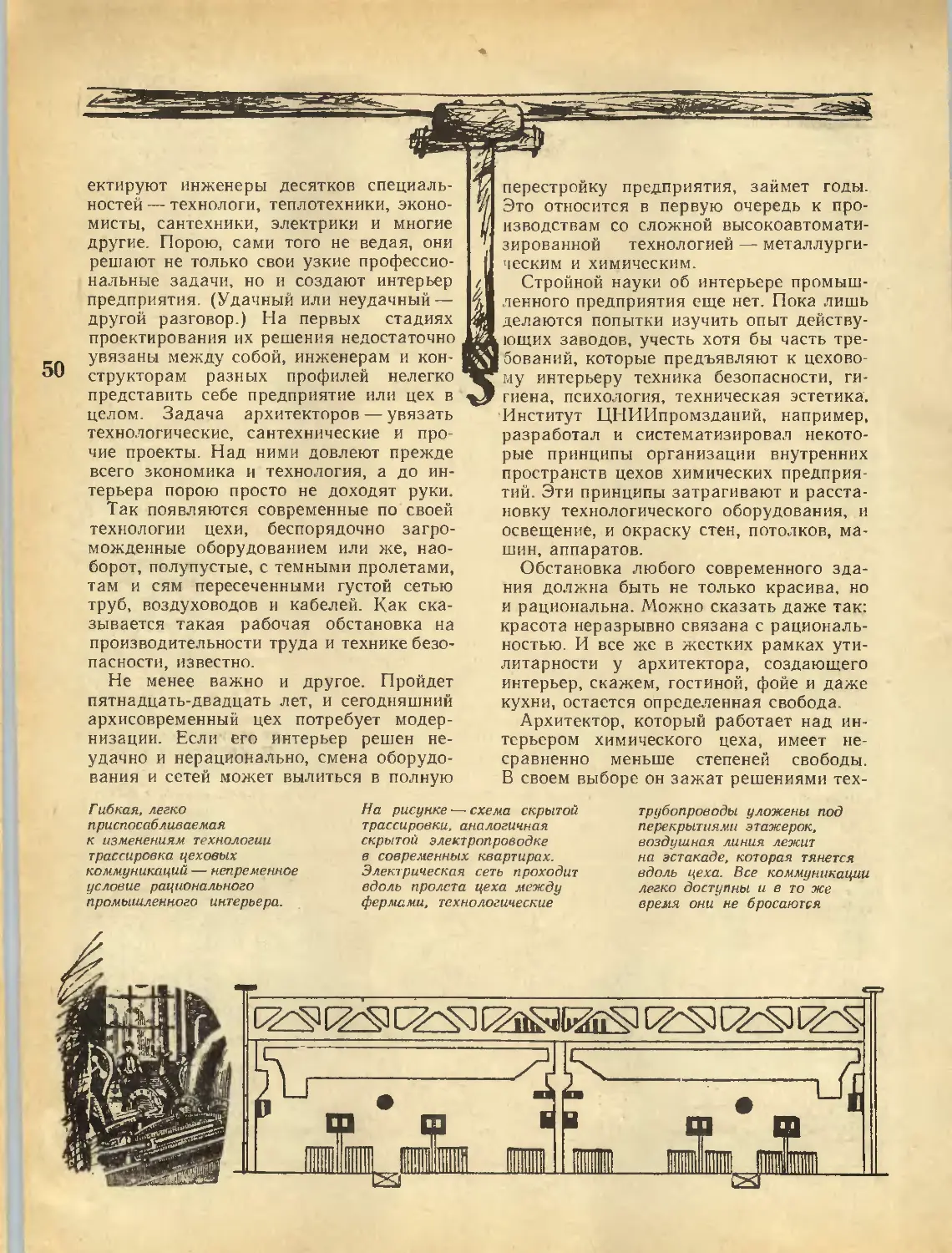

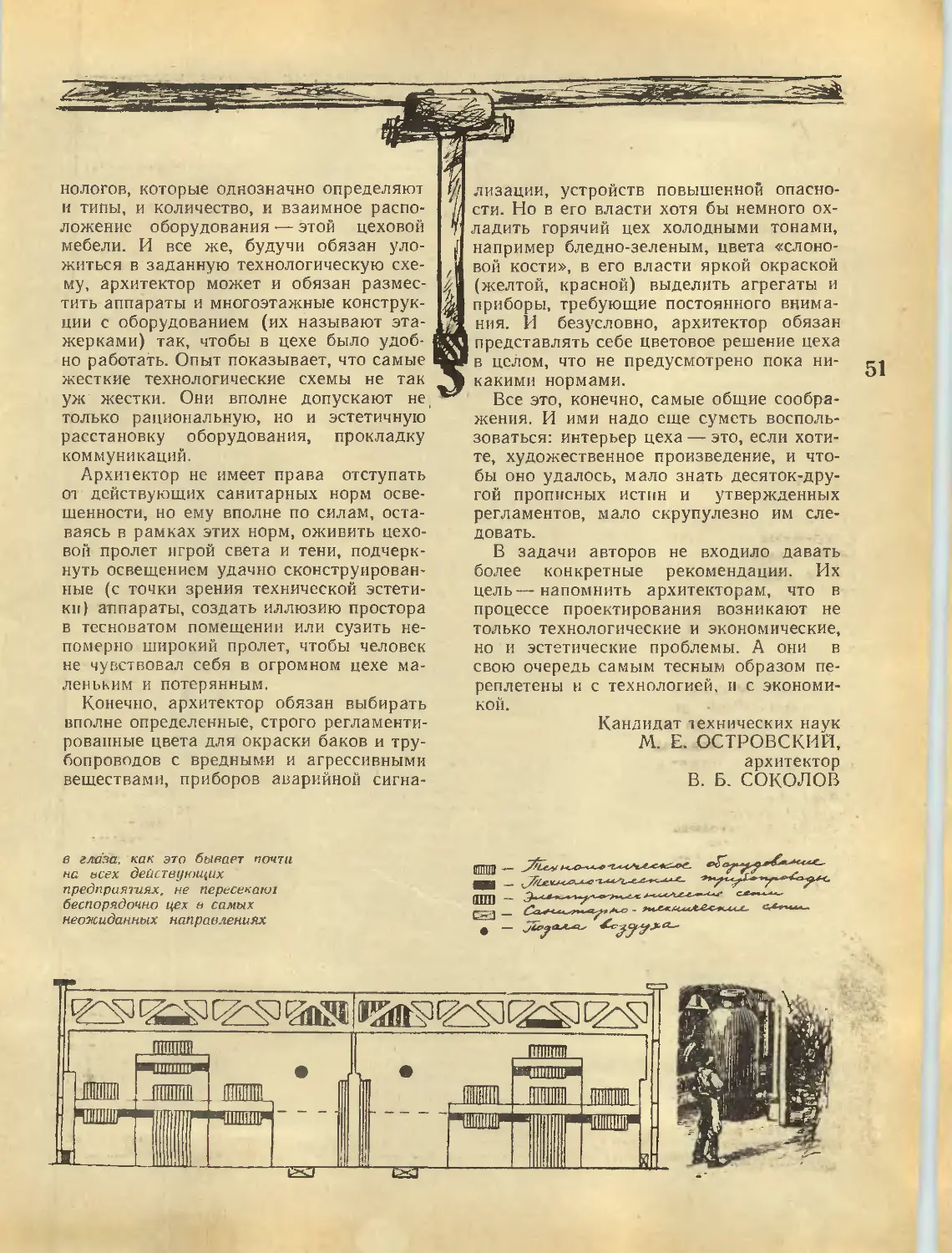

49 М. Е. ОСТРОВСКИЙ,

В. Б. СОКОЛОВ. Художественное

произведение: цех

52

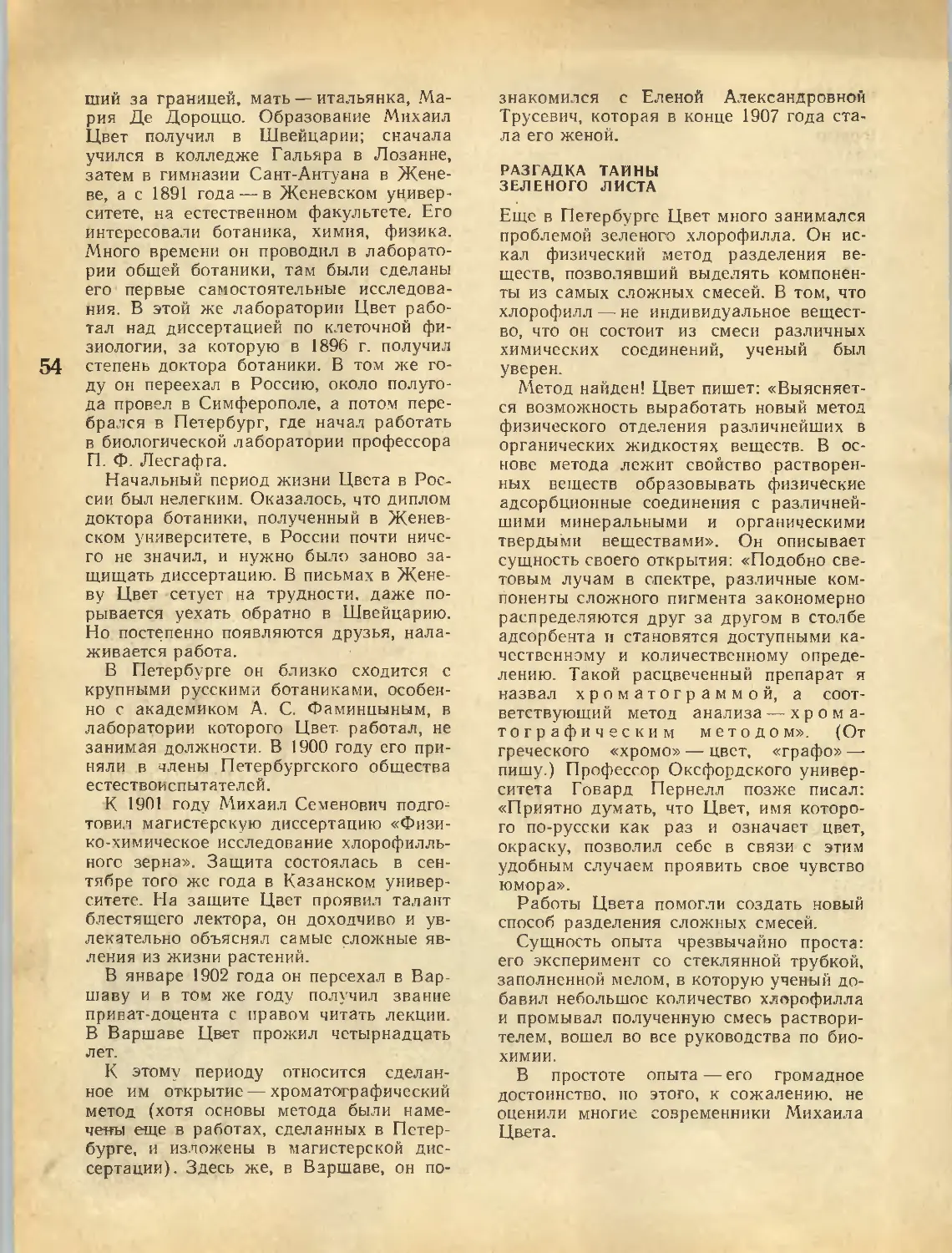

53 К. И. САКОДЫНСКИЙ. Михаил

Семенович Цвет

58 Г. ФАЙБУСОВИЧ. Марципанов, или

1001-й научно-фантастический

рассказ

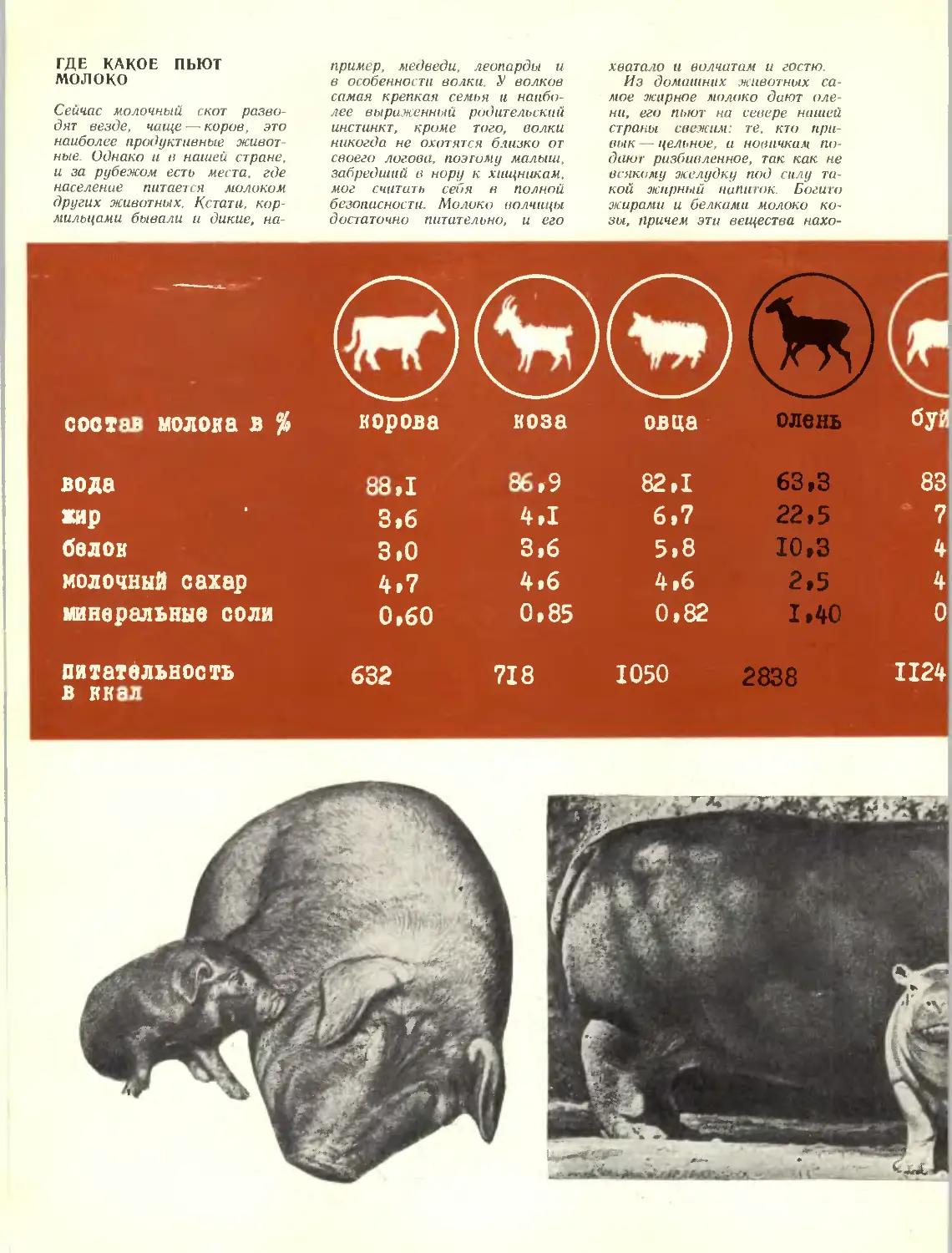

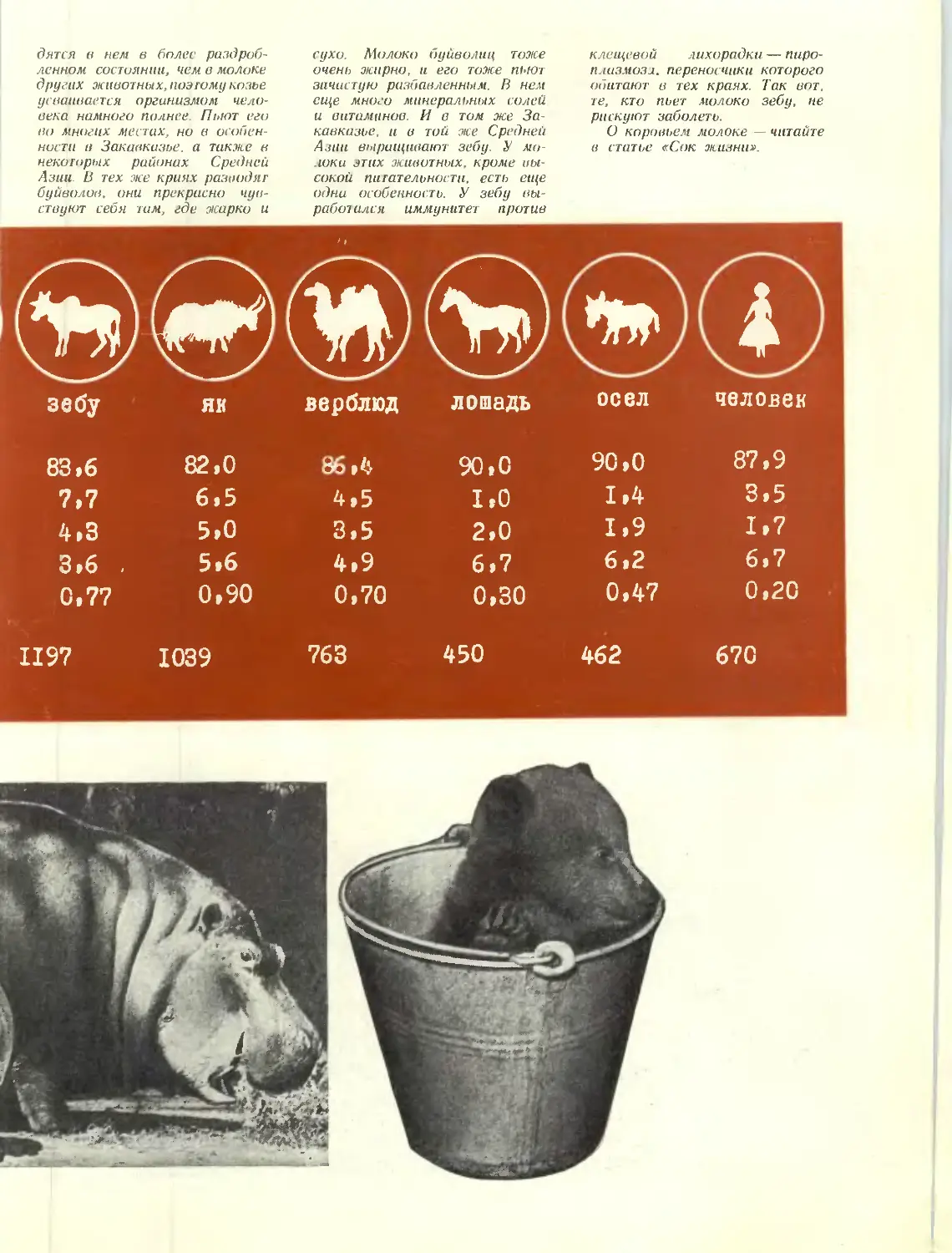

65 С. МАРТЫНОВ. «Сок жизни»

67 А. СМИРНОВ Черкизовское молоко

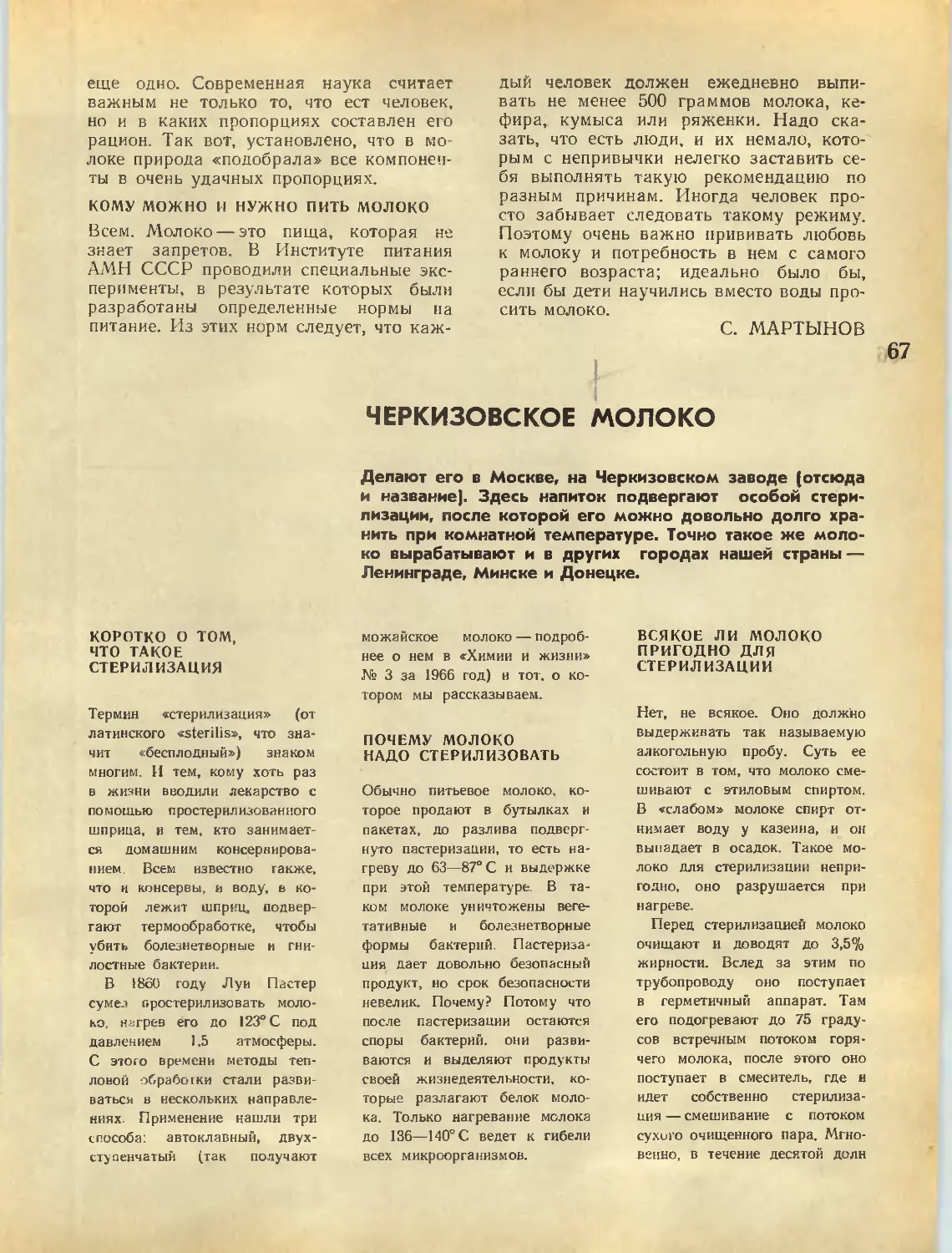

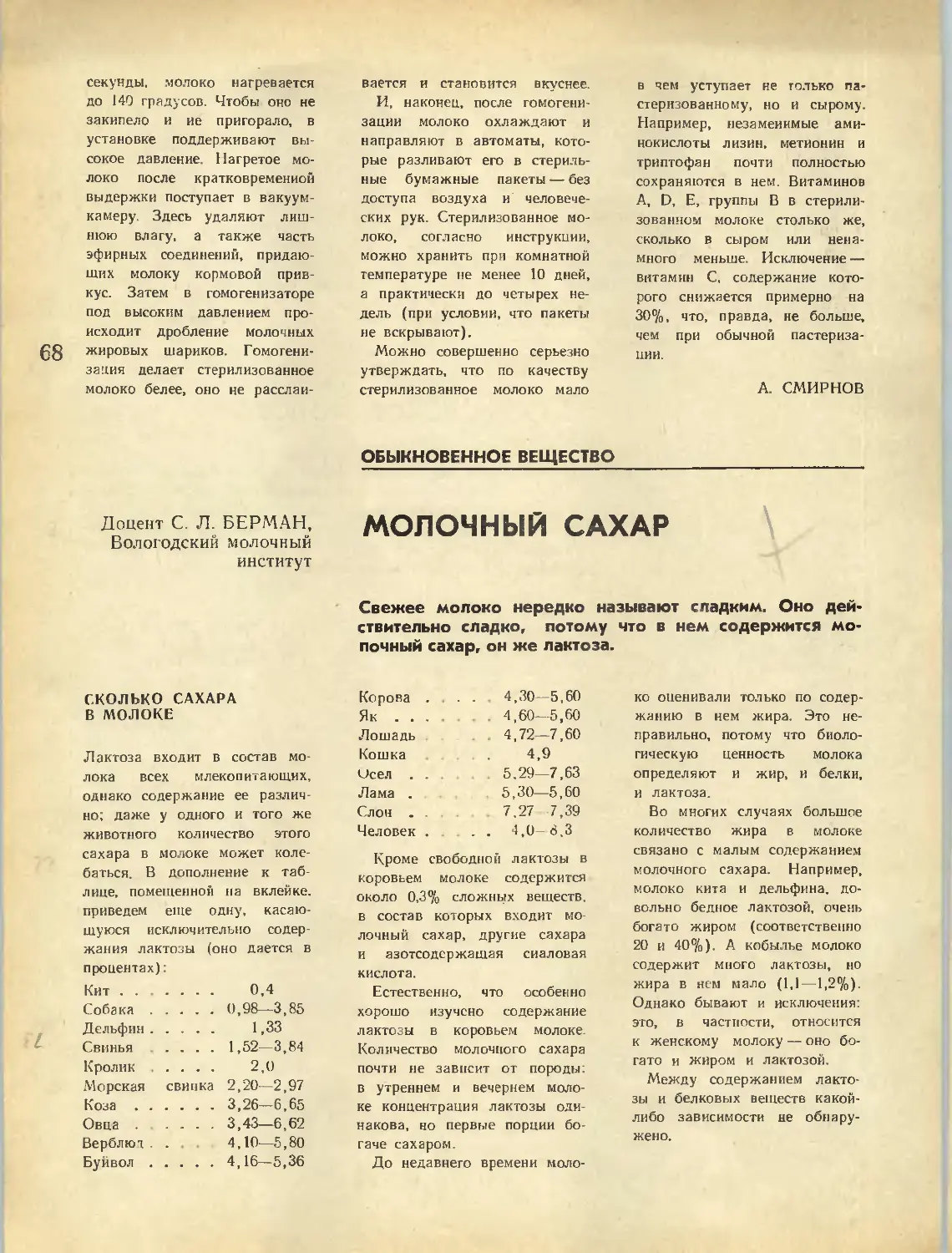

68 С. Л. БЕРМАИ. Молочный сахар

"' С. Д. КУСТАНОВИЧ. Птичья

дезинфекция

А. Г. ЛОМАГИН Ползающий

гриб — м иксом ицет

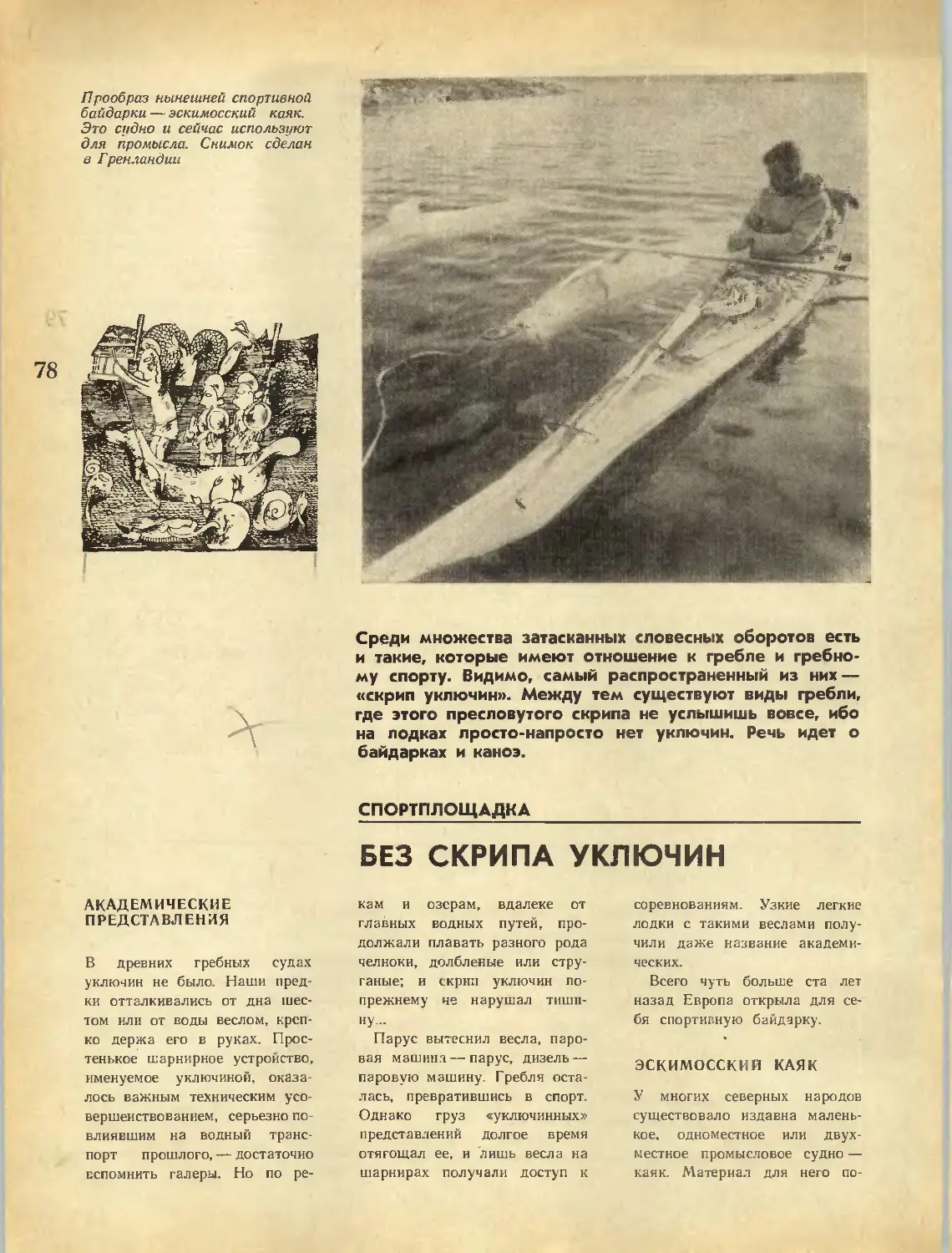

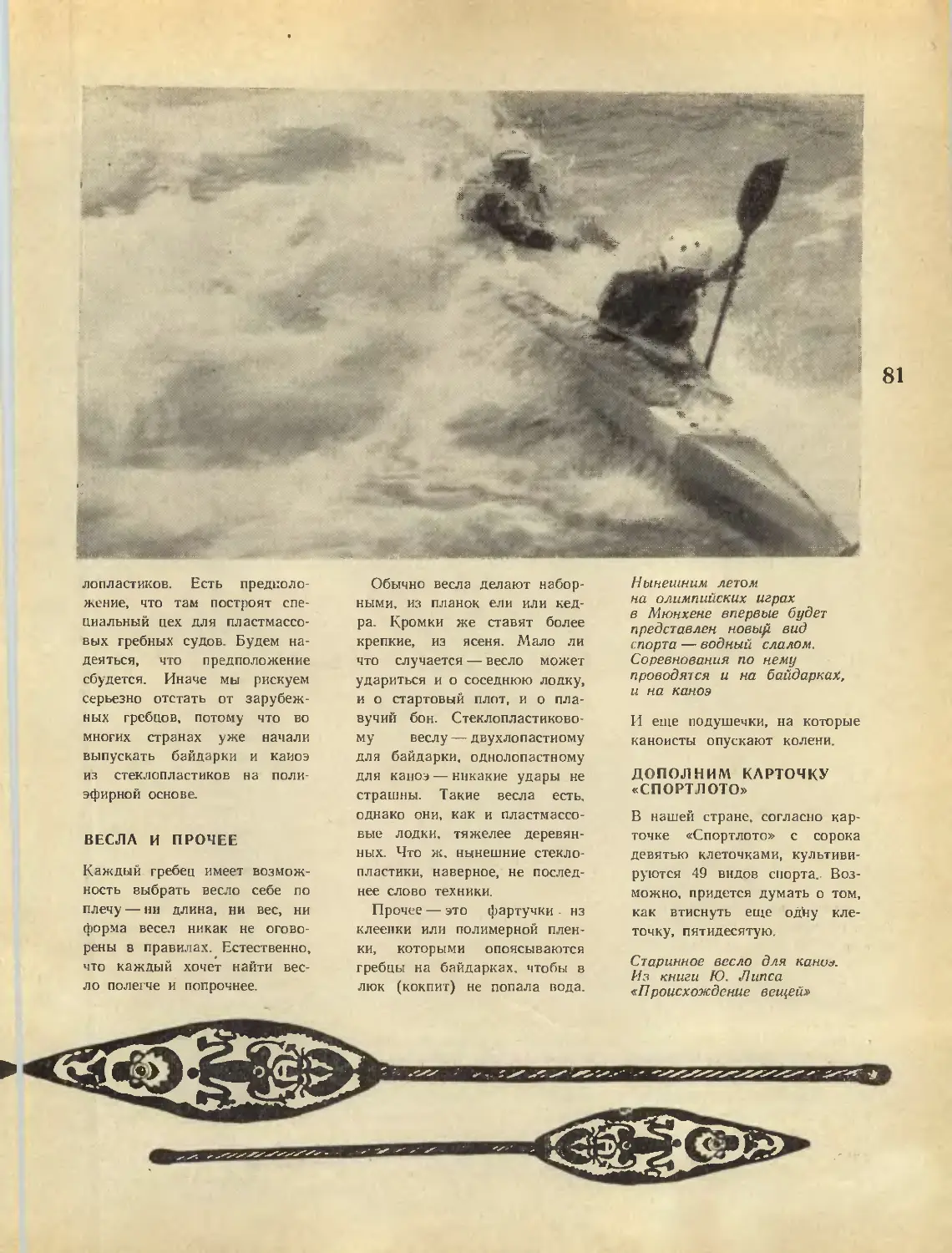

78 Л. ОЛЬГИН. Без скрипа уключин

83

88

90

91 С. БРАГИНСКАЯ. Английский —

для химиков

92 М. МАЗУРЕНКО. Багульник

94

95

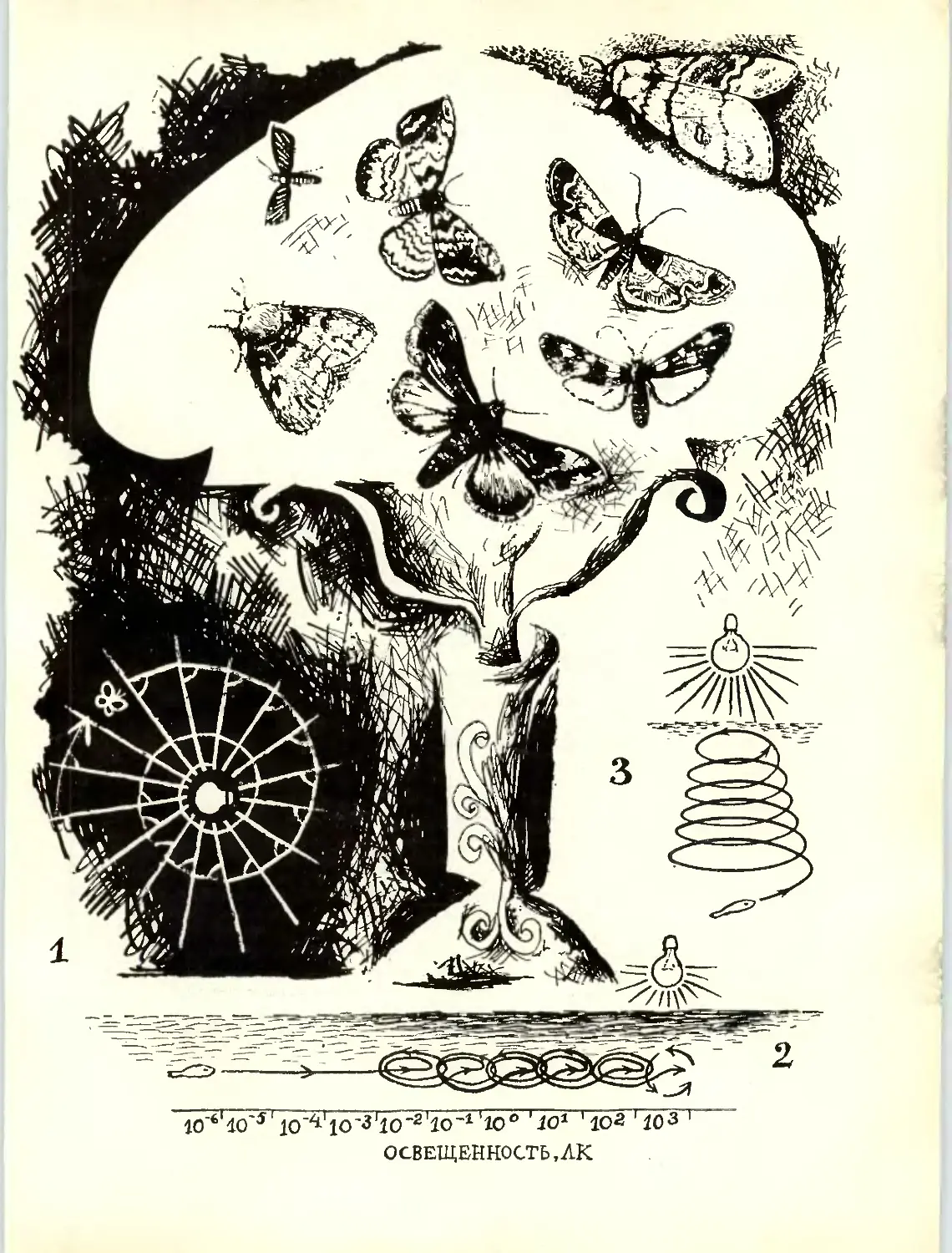

96 С. СТАРИКОВИЧ. Почему бабочка

летит к огию?

71

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер.

М. И. Рохлии

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Эигельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский.

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Чериякова

Художественный редактор

C. С. Верховский

Номер оформили

художники

A. И. Гольдман,

И. М. Лагутина,

B. В. Локшин

Технический редактор

Э. И. Михлин

Корректоры:

Н. А. Велерштейн

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал

«Химия и жизнь»

обязательна

Адрес редакции:

117333

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-04-19

135-52-29,

135-63-91

Подписано к печати

13/IV 1972 г. Т06375.

Бумага 84 X 108Vie

Печ. л. 6,0 + вкл.

Усл. печ. л. И), 08.

Уч.-изд, л. 10,8.

Тираж 160 000 экз.

Заказ 68. Цена 30 коп.

Московская типография JVa 13

Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР. Москва,

Денисовский пер., д. 30

so

ХРОНИКА ОТКРЫТИЯ ВЕКА

НЕФТЬ И ГАЗ ТЮМЕНИ. СТРОКИ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЬМА,

ТЕЛЕГРАММЫ, ГАЗЕТНЫЕ ВЫРЕЗКИ A901—1971)

Людям присуща склонность преувеличивать чнл-

чение и масштабы того, что сделано при их

жизни. И все-таки эпитета «открытие века»

удостаиваются лишь два-три открытия в каждом

столетии. В наши дни, дни бурного развития науки н

техники, дни космических полетов, ирких

достижений ядерной физики, молекулярной биологии и

медицины, открытием века названо открытие

гигантских запасов нефти и газа в Западной

Сибири. Названо единодушно — ив нашей, и в

зарубежной печати. Всего несколько десятилетий

назад о колоссальных богатствах Западной

Сибири можно было догадываться лишь по

случайным находкам местных жителей и

одиночек-геологов да по смелым прогнозам академика

И. М. Губкина. А в сентябре 1953 г. ударил

газовый фонтан на окраине села Березово, что на

берегу Оби. Это было первое сибирское газовое

месторождение. Летом 1960 г. зафонтанировала

нефть Шаима. Открытие века совершилось.

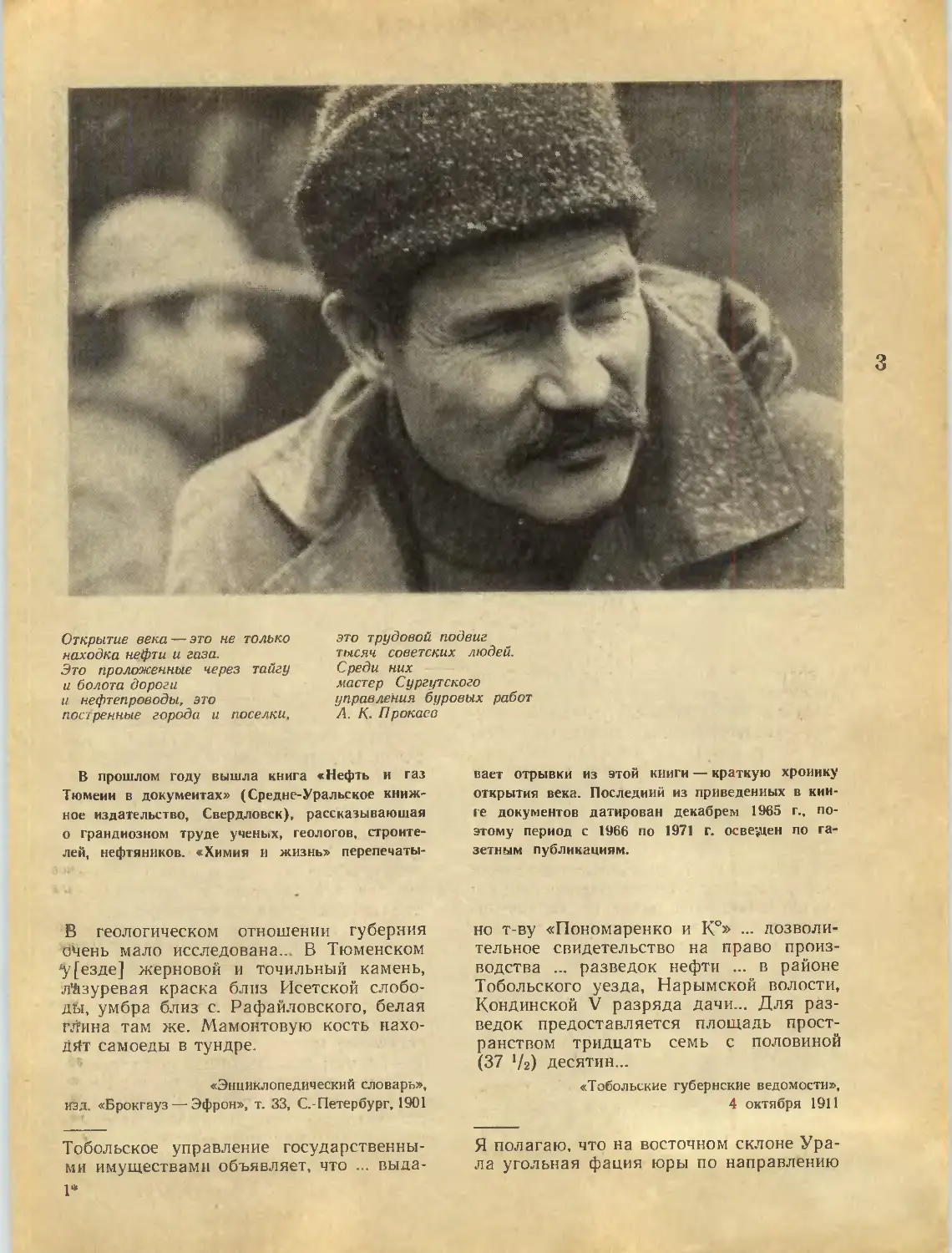

Но открытие века — это не только находка

газа и иефти. Это освоение огромных

нефтеносных и газоносных районов от Обской губы, до

Тюмени, это проложенные через тайгу и болота

дороги н трубопроводы, это построенные города

и поселки. Найти иефть и газ было несравненно

проше, чем добывать нх в условиях сурового

сибирского климата, чем превращать дикий край в

индустриальный район страны. Однако и это

сделано: в 1965 г. страна получила миллион тонн

тюменской нефти, в 1970 г.— 28 миллионов тонн,

в 1975 молодые западносибирские промыслы

дадут 125 миллионов тони нефти и десятки

миллиардов кубометров газа.

Открытие века— это не только

находка нефти и газа.

Это проложенные через тайгу

и болота дороги

и нефтепроводы, это

пост ренные города и поселки,

это трудовой подвиг

тысяч советских людей.

Среди них

мастер Сургутского

управления буровых работ

Л. К. Прокасв

В прошлом году вышла книга «Нефть и газ

Тюмени в документах» (Средне-Уральское

книжное издательство, Свердловск), рассказывающая

о грандиозном труде ученых, геологов,

строителей, нефтяников. «Химия и жизнь»

перепечатывает отрывки из этой книги — краткую хронику

открытия века. Последний из приведенных в

книге документов датирован декабрем 1965 г.,

поэтому период с 1966 по 1971 г. освежен по

газетным публикациям.

В геологическом отношении губерния

о^ень мало исследована... В Тюменском

*у[езде] жерновой и точильный камень,

лазуревая краска близ Исетской

слободы, умбра близ с. Рафайловского, белая

гл'ина там же. Мамонтовую кость

находят самоеды в тундре.

«Энциклопедический словарь»,

изд. «Брокгауз — Эфрон», т. 33, С.-Петербург, 1901

Тобольское управление

государственными имуществами объявляет, что ... выда-

1*

но т-ву «Пономаренко и К°» ...

дозволительное свидетельство на право

производства ... разведок нефти ... в районе

Тобольского уезда, Нарымской волости,

Кондинской V разряда дачи... Для

разведок предоставляется площадь

пространством тридцать семь с половиной

C7 !/г) десятин...

«Тобольские губернские ведомости»,

4 октября 1911

Я полагаю, что на восточном склоне

Урала угольная фация юры по направлению

к востоку, т. е. немного дальше от бере-~

говой линии, где происходило накопление

осадков, где отложились угленосные

свиты,— угольная фация заменяется

нефтяной.

Из беседы с академиком

Yh~PA. Губкиным, «Правда»

14 июня 1932

В целях планомерного развития геолого-

геодезических и поисково-разведочных

работ возложить общее планирование и

организацию этих работ на управление

промышленностью, создав в нем

геологоразведочную группу.

Из постановления бюро Обско-Иртышского обкома

ВКП(б), 11 июня 1934

ТЕЛЕГРАММА

Из Сургута 20 июля 1934 г.

Указание о выходе нефти на Югане

подтвердилось. Необходимы детальные

геологоразведочные работы. Геолог

Васильев.

Нефть есть. Ее близость ощутима

сотнями признаков, знакомых геологам и

нефтяникам. О ней говорят издавна и

уверенно. О наличии нефти вдоль рек

Большой Юган и Белой говорят геологи,

нефтяники, побывавшие на склонах

Восточного Урала, о нефти говорят местные

жители. г

Свыше 100 заявок на месторождения

нефти, обнаруженных в нашей области,

имеется в Управлении

геологоразведочной службы треста «Востокнефть»...

Н. РАКОВСКИЙ

«Омская правда», 5 февраля 1935

Всего закончено бурением 32 скважины.

Из них 5 глубиной от 30 до 48 метров,

остальные имеют проходку до глубины

10—20 метров... Не отставая от темпов

бурения, ведется и лабораторное

исследование добытых пород. В результате

лабораторной обработки добытых пород

имеются битуминозные вытяжки.

«Колхозник», Сургут, 12 апреля 1935

Нефтенапивная станция

трубопровода Шаим — Тюмень

Насосная станция для

перекачки нефти в Самотлоре

Прошу указать, кому мне сообщить о

нахождении участков с признаками нефти.

Несколько лет назад, работая в лесоэко-

номической экспедиции Сибирского края,

ведя исследование по реке Вастьюган,

притоке реки Обь... я обнаружил выход

■мазута и в воде нефтяные круги

плавающей нефти. Жители глухих мест

применяли в тяжелые годы эту жидкость,

собирая и делая из нее коптилки...

1 Мое письмо — самое искреннее

желание помочь Родине хоть чем-нибудь, долг

гражданина...

* Из письма инженера А. Д. Суворова

в газету «Индустрия», Ленинград,

не позднее 9 октября 1937

1

—t

... Обеспечить развертывание

геологопоисковых и разведочных работ в новых

районах добычи нефти: между Волгой и

Уралом, в Сибири...

1

Из резолюции XVIII съезда ВКЩ6),

принятой 20 марта 1939

Работами, проведенными в течение

1930—1943 годов... установлены основные

черты геологического строения и

перспективы нефтеносности Западной Сибири...

Западно-Сибирский филиал Академии

наук СССР... пришел к заключению о

необходимости срочного возобновления

прерванных из-за условий военного

времени поисковых работ и разведочного

бурения глубоких скважин...

Письмо вице-президента АН СССР

академика И. П. Бардина

иаркому нефтяной промышленности СССР

Н. К. Байбакову, 15 сентября 19-15

Неподалеку от моего селения Татарская,

в котором я живу вот уже как три года,

я начинаю замечать выход на

поверхность земли маслянистой жидкости... Вот

таким образом. А вот из увала горы все

время сочится вода, такая, как будто в

нее налито горючее, сверху покрытая

слоем фиолетового цвета. Вот такие и есть

признаки... Прошу Вас сообщить мне

точные приметы месторождения и

охарактеризуйте мои. Вот все, что я должен был

вам сообщить. Викулов.

Письмо тракториста И. Г. Викулова

министру нефтяной промышленности СССР

Н. К. Байбакову, 29 июля 1946

... Ввиду того, что посылка геолога на

место выхода пленок... сопряжена с

большими расходами... мы обращаемся к Вам

с просьбой проверить характер

наблюдаемых Вами пленок...

Возьмите лист промокательной...

бумаги и осторожно соберите пленку с

воды на эту бумагу, дайте бумаге

высохнуть и посмотрите: если на бумаге

осталось жирное пятно — возможно, пленка

нефтяная...

Письмо начальника геологического отдела

Главвостокнефтеразведки Н. Грязнова

трактористу И. Г. Викулову, 7 сентября 1946

...В целях обеспечения развертывания

нефтеразведочных работ в 1948 году

приказываю организовать в составе Глав-

нефтегеологии следующие

нефтеразведочные экспедиции:

1. Центральную нефтеразведочную

экспедицию в Западной Сибири с

местонахождением в г. Новосибирске.

2. Тюменскую нефтеразведочную

экспедицию с местонахождением в г. Тюмени...

Приказ № 15 министра геологии СССР

И. И. Малышева, 15 января 1948

... Учитывая целесообразность

строительства буровой Р-1... комиссия считает, что

местом для строительства буровой

должна быть площадка, расположенная

между стеклозаводом и больницей,

захватывающая незначительную часть рощи-

кедрача. Требуемую площадь отвести для

Тюменской геологоразведочной экспеди-

g ции...

Из акта об отводе земельного участка

для строительства опорной буровой Р-1

в Березове, 31 января 1952

... Коротко сообщаю об итогах своей

работы. Как я уже сообщал Вам,

вследствие того, что пароходы в Ныду еще не

ходят, я вынужден был изменить план

работы, включив в него сверхплановый

маршрут Салехард — Ныда E00 км). Его

мы проделали за 2 недели... большей

частью пришлось идти на веслах и в одном

месте даже удалось протащиться

бечевой... Один раз налетевшим шквалом

меня выбросило из лодки. К счастью,

оказалось мелко (по пояс), и, выскочив все

в воду, мы смогли удержать лодку и

спасти от потопления груз... Если будет

возможность, Михаил Калиникович, то

срочно посылкой по почте вышлите через

отдел снабжения 2—3 пары резиновых

сапог с длинными голяшками...

Теперь о геологических результатах...

Под третичными периодами должны быть

неглубоко более древние и, вероятно,

тоже в морских прибрежных фациях. Я

послал 4 образца почтой в адрес

лаборатории для анализа. Прошу, чтобы Тамара

Федоровна сделала анализ.

Из письма начальника второго отряда

Северной геологической экспедиции

В. В. Вдовина профессору М. К. Коровину,

6 июня 1952

ТЕЛЕГРАММА

из Березово 21 сентября 1953 г.

Срочная. Тюмень, Нефтегеология, Ши-

лечко

Выброс при подъеме инструмента.

Давление на устье 75 атмосфер. Срочно

ждем самолет. Сурков.

Обеспечить ввод в промышленную

разработку новых газовых месторождений:

Ставропольского, Шебелинского, Степ-

новского — и подготовить к эксплуатации

Березовское месторождение газа...

Приступить к строительству

газопроводов Березово— Свердловск...

Из Директив XX съезда КПСС

по шестому пятилетнему плану

развития народного хозяйства СССР

иа 1956—1960 годы, 25 февраля 1956

14 сентября на Игримской площади, в

100 км южнее Березово, ударил мощный

фонтан газа. Эта новая трудовая победа

тюменских геологов и буровиков

совпала с выдающимся достижением

советской науки и техники — успешным

полетом на Луну космической ракеты.

...Суточный дебит месторождения

определен сейчас в 1,5 миллиона

кубометров, а общие запасы газа — более 7

миллиардов кубометров. Это намного

превышает расчеты и дает возможность геоло-

Этот снимок сделан

в суровой Сибири —

в Тюменской области, на

берегу Оби

гам досрочно выполнить свое

обязательство и задание семилетки.

«Тюменская правда», 18 сентября 1959

РАДИОГРАММА

Из Шаима 21 июня 1960 г.

Скважина Р-6 фонтанировала через

5-дюймовую обсадную колонну без

спущенных насосно-компрессорных труб

через 4-дюймовую задвижку в земляной

амбар. Емкость амбара определяется (в)

350—400 кубометров. После перфорации

нижней части объекта и смены

технической воды на нефть скважина

периодически фонтанировала с дебитом 350—500

тонн в сутки... Амбар сейчас почти

полностью заполнен нефтью, давление ...

сообщу позднее. Шалавин.

Радиограмма начальника

Шаимской нефтеразведочной экспедиции

М В. Шалавина начальнику геологического

управления Ю. Г. Эри:>е

Таежный этюд. Снимок сделан

под Сургутом

Вопрос корреспондента: Какие новые

обоснования позволило сделать открытие

Шаимского месторождения нефти и

какое оно имеет значение для экономики

Сибири и нашей Родины в целом?

А. А. Трофимук: Значение Шаимского

месторождения, особенно сейчас, после

успешного испытания скважины № 6,

трудно переоценить. Прежде всего, это

первая большая нефть Сибири, имеющая

промышленное значение.

«Тюменская правда», 23 июия 1960

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР

За выдающиеся успехи, достигнутые в

деле открытия и разведки

месторождений полезных ископаемых, присвоить

звание Героя Социалистического Труда с

вручением ордена Ленина и Золотой

медали «Серп и молот»:

...13. Урусову Семену

Никитичу—буровому мастеру Шаимской

нефтеразведочной экспедиции Тюменского

геологического управления Главного управления

геологии и охраны недр при Совете

Министров РСФСР.

...15. Эрвье Раулю-Юрию

Георгиевичу — начальнику Тюменского

геологического управления Главного управления

геологии и охраны недр при Совете

Министров РСФСР.

Председатель Президиума Верховного

Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль

23 апреля 1963 г.

С борта теплохода «Ферсман» получена

приятная радиограмма:

Рады сообщить, что первые две тысячи

тонн нефти, полученной на Усть-Балык-

ской площади, залиты 26 мая в

нефтеналивную баржу. Теплоход «Ферсман»

повел ее в Омск... Недалеко то время,

когда Родина будет получать десятки

миллионов тонн северной нефти. В эти дни

геологоразведчики подняли нефтяной

керн на Салымской и Быстринской

площадях.

«Известия», 29 мая 1964

Москва 17 (корр. ТАСС). Сегодня

Государственная экспертная комиссия

Госплана СССР одобрила проектное

задание на строительство железнодорожной

магистрали Тюмень — Тобольск —

Сургут. ... Ее длина — 710 километров. Она

пересечет тайгу, болота, реку Обь.

«Тюменская правда», 20 апреля 19G5

ТЫ СЛЫШИШЬ, СЕВЕР?

НЕФТЬ ПОШЛА!

ТВОЯ НЕФТЬ —В ОМСКЕ!

8 ДВА ГАЗОВЫХ ФОНТАНА

УСТЬ-БАЛЫК- ОМСК СТРОИТСЯ

ЕСТЬ ГАЗ!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, НЕФТЬ

ШАИМА!

Газетные заголовки, 1965

ГОЛ 1966

В январе закончено строительство

самого северного в стране газопровода Иг-

рим — Серов. Его протяженность

превышает 500 километров. Диаметр труб —

1020 миллиметров.

В мае началась пробная эксплуатация

Тетеревского месторождения. Эю вторая

по счету кладовая нефти в районе Шаи-

ма. «Черное золото» поступает по

трубопроводу Шаим — Тюмень.

В декабре началось строительство одной

из крупнейших линий электропередач

Тюмень — Сургут протяженностью 700

километров.

ГОД 1967

25 августа в единую нить сомкнулся

тысячекилометровый нефтепровод Усть-Ба-

лык — Омск.

18 октября. «Мы убедились, что

нефтеносные районы, которые мы посетили,

наиболее перспективны не только в

Советском Союзе, но и в мире» — так

заявил местным журналистам председатель

правления канадской компании «Ойл энд

гэс консервейшн» А. Меньюлок.

ГОД 1968

В феврале началась подвеска проводов

ча линии электропередач Тюмень —

Сургут.

1 апреля началось заполнение нефтью

стальной трубы, связывающей Правдин-

ское месторождение, одно из крупнейших

в Западной Сибири, с магистральным

трубопроводом Усть-Балык — Омск.

Правдинское месторождение — пятое по

счету в Сибири — стало давать стране

нефть круглый год.

18 декабря промысловики Сибири

выполнили годовой план добычи

нефти—отправлено 11,5 млн. тонн.

ГОД 196Э

Март. 26 месторождений нефти и газа

открыли геологи Тюмени за минувшие три

года.

Апрель. На севере области, в зоне вечной

мерзлоты, там, где находится маленький

поселок Надым, решено построить город.

Он станет центром разработки

уникальных месторождений природного газа. От

Надыма пойдет трубопровод, по

которому тюменский газ направится в

Европейскую часть СССР и за рубеж.

ГОД 1970

15 января опубликовано постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР

об ускоренном развитии

нефтеперерабатывающей промышленности Западной

Сибири.

Декабрь. За пять лет добыто 73,5 млн.

тонн нефти, в том числе сверх плана

10,5 млн. тонн, пробурено 3,3 млн.

метров скважин, в том числе сверх плана

550 тысяч, производительность труда

буровых бригад увеличилась более чем в

два раза. За пятилетие в районе

нефтедобывающей промышленности построено и

сдано в эксплуатацию более 330 тысяч

квадратных метров жилья.

«Тюменская правда», 10 февраля 1971

ГОД 1971

Передовые бригады Тюменской области,

возглавляемые т.т. Шакшиным,

Петровым и Ягофаровым, при бурении

скважин глубиной 1600—1800 метров, в

суровых природно-климатических условиях,

довели проходку на каждую бригаду до

58—60 тысяч метров в год, что является

выдающимся успехом в бурении и в 1,5—

2 раза превышает достигнутый в

нефтяных районах Западной Сибири уровень

производительности труда.

«Правда», 20 января 1971

Создать в Западной Сибири крупнейшую

в стране базу нефтяной промышленности;

довести в 1975 году добычу нефти не

менее чем до 120—125 млн. тонн, построить

газоперерабатывающие заводы

мощностью 5—6 млрд. куб. метров

переработки газа в год. Ускорить разработку

мощных газовых месторождений на се-

Несколько лет назад близ поселка

Мубарек Кашкедарьинской области было

обнаружено мощное месторождение

природного газа. До открытия этого

месторождения самым богатым серой

считался оренбургский газ D,5% —H2S).

В мубарекском газе содержание

сероводорода достигает 6%.

Мубарекский завод построен в пустыне.

Для снабжения производства водой к

f нему протянут водовод Яккабаг — Кар-

ши — Мубарек.

Новое предприятие будет ежегодно

перерабатывать 4,7 миллиарда

кубометров природного газа, выпускать 220

тысяч тонн чистой серы.

Серу на заводе получают термокатали-

тнческим путем. Сначала из осушенного

природного газа выделяют сероводород.

вере Тюменской области. Приступить

к строительству крупных

нефтехимических комплексов в районах Тобольска и

Томска...

Директивы XXIV съезда КПСС

по пятилетнему плану развития

народного хозяйства СССР

.на 1971—1975 годы

Затем сероводород сжигают,

образуется сернистый ангидрид, который

восстанавливают на катализаторе до

элементарной серы. Управление

технологическим процессом полностью

автоматизировано.

Обычно в сере, которую получают из

руд, остается даже после очистки 0,6%

примесей, в газовой сере — всего 0,2%.

При этом газовая сера значительно

дешевле.

Выпуская серу высокой чистоты,

Мубарекский завод одновременно очищает

огромные количества природного газа,

повышает качество топлива. Очищенный

газ поступает в газопрозод Мубарек —

Ташкент — Фрунзе — Алма-Ата.

А. КРАСНЫЙ

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

МУБАРЕКСКАЯ СЕРА

В Узбекистане пущена первая очередь Мубарекского

газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших

предприятий отечественной газо-химической

промышленности

«БУДУЩЕЕ-

ЗА КОНТРОЛИРУЕМЫМ

УСЛОЖНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ

МОЛЕКУЛ»

ЗАМЕТКИ С 3-ГО СИМПОЗИУМА ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОЛИМЕРАМ

И МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫМ МОДЕЛЯМ БИОПОЛИМЕРОВ

Слова, вынесенные в заголовок,

принадлежат академику В. А. Каргину. Он

произнес их в 1967 году, отвечая на вопрос

о перспективах развития химии в

ближайшие 50 лет, — как специалист по

полимерам, он считал главной конечной

задачей своей области науки создание

аналогов высокомолекулярных веществ,

входящих в состав живых организмов,

воспроизведение протекающих в них

химических процессов и использование

полученных результатов в

промышленности и медицине.

Этому совсем еще молодому

направлению и была посвящена очередная

встреча ученых.

НА СТЫКЕ МНОГИХ НАУК

Рассуждения о том, что нынче все самое

интересное рождается на стыках наук,

наверное, уже изрядно надоели

читателям. Но этих рассуждений не миновать

и на этот раз: направление, о котором

пойдет речь, тоже требует слияния

различных областей знания.

Работы по созданию физиологически

активных полимеров и макромолекуляр-

ных моделей биополимеров требуют

участия полимерщиков, биооргаников,

молекулярных биологов, физико-химиков,

медиков, фармакологов, физиологов...

Обратите внимание на два обстоятельства:

во-первых, на то, сколь велик этот

перечень (обычно рождение новой

дисциплины происходит на стыке двух, максимум

трех наук); во-вторых, на то, что

некоторые из этих областей знания (например,

биоорганическая химия и молекулярная

биология) сами представляют собой

результат подобного слияния,

происшедшего к тому же недавно, лет десять назад.

Все это порождает немало трудностей

как организационного, так и научного

характеров. Немалых усилий стоит

привлечь к работе в области химии ученых

нехимических специальностей (на

симпозиум, несмотря на многочисленные

приглашения, приехало крайне мало

медиков, фармакологов и физиологов), подчас

бывает и так, что химик не мог понять

медика, а медик — химика...

И все же, несмотря на эти болезни

роста, новое направление достигло

немалых успехов за немногие годы,

прошедшие с момента его зарождения.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МОДЕЛИ

Биополимеры, то есть полимеры,

ответственные за основные процессы

жизнедеятельности, — это в первую очередь

нуклеиновые кислоты, содержащие

информацию о наследственных признаках

живого существа, и ферменты,

избирательно ускоряющие те или иные

биохимические процессы.

Когда в 1969 г. американский ученый

Г. Корана сообщил о том, что ему

удалось синтезировать ген — участок

нуклеиновой кислоты, определяющий

биосинтез аланиновой транспортной РНК

дрожжей, — стало ясно, что сделан еще

один важный шаг на пути к

сознательному управлению наследственностью

живых существ. Общая схема изменения

наследственности теперь выглядит так:

выделение или синтез нужного гена и

прививка его к нуклеиновой кислоте г

организма, подлежащего переделке. При-,

витый ген будет вызывать цепочку соот-ч

ветствующих биохимических превращен

ний: например, если больному диабетом-

привить ген, ответственный за синтез

инсулина, то человек окажется

радикально излеченным и болезнь не будет

угрожать его потомству...

А как быть, если возникнет

необходимость заставить совершенно

определенный ген прекратить свою деятельность?

Например, чтобы подавить

неограниченный рост раковых клеток?

Для этого нужно так изменить его

химически, чтобы он стал неспособным

выдавать записанную в нем

наследственную информацию. Этой цели могут

служить модели нуклеиновых кислот,

созданные в рижском Институте

органического синтеза под руководством

академика Латвийской ССР С. А. Гиллера.

Если синтезировать модель гена —

цепочку, обладающую основными

признаками нуклеиновой кислоты, но

неспособную полностью выполнять все

биохимические функции, — то такой аналог

настоящей нуклеиновой кислоты будет

специфически соединяться с геном, но на

этом его биохимические способности

исчерпаются, и ген окажется

блокированным. Именно такие аналоги, проявившие

биологическую активность, и удалось

синтезировать рижским химикам.

Другая возможная область применения

синтетических моделей биополимеров

лежит в области химического катализа.

Работы в этом направлении ведутся,

например, на химическом факультете МГУ под

руководством членов-корреспондентов АН

СССР И. В. Березина и В. А. Кабанова.

Если в воде растворить поверхностно-

активное вещество типа мыла, то при

определенной концентрации образуются

мицеллы — мельчайшие шарики,

сложенные из нескольких десятков молекул

этого вещества, расположенных наружу

концами, имеющими сродство к воде. И вот

оказывается, что после образования

мицелл способность поверхностно-активного

вещества ускорять реакцию гидролиза

значительно возрастает. Дело в том, что

мицеллы обладают, как и настоящие

ферменты, способностью концентрировать

внутри себя молекулы субстрата и

ориентировать их определенным образом.

Аналогично высокой эффективности

катализа удается достичь, применяя

синтетические полимеры. Например,

некоторые полимерные основания обладают

способностью ускорять реакцию

гидролиза, причем эта способность существенно

выше, чем у соответствующих

низкомолекулярных веществ. Причина ускорения

почти та же, что и в случае мицеллярно-

го катализа: возникающие полимерные

глобулы концентрируют внутри себя

молекулы субстрата; кроме того,

полимерная цепь образует складки, внутри

которых, почти как в активном центре

фермента, ориентируются и закрепляются

молекулы гидролизуемого вещества.

Не исключено, что в будущем эти

работы приведут к созданию искусственных

катализаторов, ни в чем не уступающих

природным ферментам. '

НА ПУТИ К ПОЛИМЕРНЫМ ЛЕКАРСТВАМ

Сейчас все больше работ посвящается

синтезу полимерных лекарственных пре- 11

паратов. Дело в том, что, во-первых,

высокомолекулярные вещества ведут себя

в живом организме не так, как вещества

с малым молекулярным весом; во-вто*

рых, свойства низкомолекулярных

лекарств меняются после их присоединения

к полимерной цепи. Но это пока еще

почти совершенно неизведанная область

исследований, о чем лучше всего

свидетельствуют высказывания некоторых

участников совещания.

Член-корреспондент АН СССР А. М. УГОЛ ЕВ

(Физиология)

Один из вопросов, которого я хотел бы

коснуться в этом выступлении,

относится к сфере неожиданного и странного.

Здесь говорилось о том, что пришитый

к полимеру инсулин всасывается тонкой

кишкой и вызывает типичные для этого

гормона гипогликемические эффекты.

Между тем, хорошо известно, что у

взрослых животных и человека белки

всасываются в виде аминокислот и очень

редко— в виде дипептидов. Более того, у

тонкой кишки эффективный радиус пор,

через которые могут всасываться

водорастворимые вещества, равен примерно

10 А. И если учесть это и многие другие

обстоятельства, то всасывание инсулина

кажется просто чудом. И хотя я не

исключаю чуда, все же хотелось бы,

чтобы оно было доказано на моделях,

исключающих другие объяснения.

Член-корреспондент АН СССР А. С. ХОХЛОВ

(Химия природных соединений)

Александру Михайловичу Уголеву, как

физиологу, показались странными

некоторые химические работы. Но они кажут-

ся странными и мне, химику. Скажем,

тут к полимеру пришивался пенициллин.

А для чего? Да просто для того, чтобы

посмотреть — что получится. Но мы-то и

без этого прекрасно знаем, что при этом

получится. Химии и фармакологии пени-

циллинов посвящено более тысячи работ;

мы знаем, как меняются свойства этого

антибиотика при изменении тех или иных

частей его молекулы. И можно

утверждать, что те изменения, которые были

внесены присутствием полимерной цепи,

ничего интересного дать не могут.

Нет смысла присоединять к полимерам

и те препараты, которые могут

действовать, только попав в тонкие клеточные

структуры, например тетрациклин. Ведь

полимерная цепь неизбежно будет

препятствовать проникновению

действующего начала через биологические

мембраны. Иное дело, если препарат работает

на поверхности клетки: в этом случае

«полимерность» может оказаться даже

полезной, так как в принципе она

позволяет получить молекулу с точным

пространственным расположением активных

групп и, следовательно, высокой

специфичностью действия.

Одним словом, мы зачастую освящаем

грубые эмпирические работы словом

«полимер». Конечно, мы можем напечь

сотни новых веществ на основе полимеров,

но эти поиски должны быть связаны

с определенными общими идеями. Пора

уже отказаться от явно неперспективных

направлений, перестать тратить на них

силы и средства.

Член-корреспондент АН СССР В. А. КАБАНОВ

(Химия полимеров)

Мы знаем, что в технике тоже был

период, когда полимеры применяли

повсюду — и где нужно и где не нужно, лишь

бы был полимер. Теперь же в технике

полимеры используются главным

образом лишь там, где это целесообразно.

Так и в случае физиологически

активных веществ полимерного характера. Их

главная особенность заключается в том,

что они способны взаимодействовать с

клеточными структурами (в частности, с

мембранами) по широко

распространенному в живой природе принципу «все или

ничего». Классические примеры такого

взаимодействия — это взаимодействие

двух комплементарных нитей дезоксири-

бонуклеиновой кислоты. То есть высоко-

молекулярность ценна не сама по себе,

а лишь в той мере, в какой она

позволяет создавать препараты, действующие

по иным принципам, нежели

низкомолекулярные вещества.

Один из таких принципов — это коопе-

ратпвность. Полимер-носитель

специально подобранных функциональных групп

может «прилипать» к стенке клетки,

изменяя ее свойства (в частности,

проницаемость), и даже может разрушить

стенку и воздействовать таким путем на

клеточные органеллы.

ЧЕГО НЕ ПОСТАНОВИЛ СИМПОЗИУМ

«Симпозиум постановляет:

1. Считать наиболее важными

направлениями исследований на ближайшие годы

а) изыскание синтетических

полимерных лекарственных средств, основанных

на использовании особенностей макромо-

лекулярной природы этих веществ;

б) изучение судьбы полимеров в

организме, метаболизма и путей вывода

полимерных веществ из организма;

в) создание синтетических полимерных

аналогов ферментов, нуклеиновых кислот

и мембран...»

Это первый пункт постановления;

далее шли чисто организационные вопросы.

Но в постановлении не было пункта

(впрочем, такие пункты и не приняты

в официальных документах, а жаль),

в котором было бы записано, что все

присутствовавшие занимаются одним

общим делом и поэтому должны не

сторониться друг друга, а стремиться к самому

тесному взаимодействию. При этом

немаловажным кажется вот какое

обстоятельство. Людям, привыкшим с гордостью

называться химиками, физиологами,

медиками, молекулярными биологами

и т. д., очень трудно всерьез заниматься

чем-то словесно не определенным. Ведь

на вопрос о специальности никто из них

не ответит: «физиологически активные

синтетические полимеры и макромолеку-

лярные модели биополимеров». Иное

было бы дело, если в этом случае ученый

мог ответить, например, так:

«молекулярная бионика»...

В. ЖВИРБЛИС,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ИСЦЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ

Впервые удалось заменить поврежденный ген в кпетке

человеческого организма. Сделан первый практический

шаг к печению наследственных болезней. По просьбе

корреспондента «Химии и жизни» это важное событие

комментирует академик В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ.

Одна из наиболее привлекательных целей

современной биологии — сделать

реальной генетическую инженерию. Иными

словами, научиться управлять

наследственностью, овладев искусством

пересадки генов от одного организма к

другому. Еще совсем недавно можно было

думать, что генетическая инженерия, с

которой, кстати, связаны не только

оптимистические надежды, но и серьезные

опасения, — очень отдаленная

перспектива науки. На самом же деле оказалось,

что эта перспектива довольно близка к

сегодняшнему дню. В конце прошлого

года в журнале «Nature» появилось

сообщение о первой пересадке гена из

бактериальной клетки в человеческую. Авторы

этой работы — сотрудники Института

здравоохранения (США) Карл Меррил,

Марк Гэйер и Джон Петрициаии.

Существует тяжелая болезнь галакто-

земия, при которой организм человека не

способен перерабатывать галактозу

(составную часть молочного сахара), так

как в нем отсутствует необходимый для

переработки фермент — УДФГ-галакто-

трансфераза. Этого фермента нет потому,

что в хромосоме человека поврежден ген,

ответственный за его выработку.

Хромосомный дефект, а значит, и сама болезнь

передается по наследству. С галактозе-

мией борются, исключая из пищи

галактозу, но, конечно, такое лечение нельзя

назвать радикальным.

Фермент, о котором идет речь,

встречается не только в человеческом

организме. Он довольно широко распространен

в природе. В частности, его содержат

клетки кишечной палочки Е. coli.

Интересно, что среди этих бактерий

существуют мутантные штаммы, в которых

упомянутого фермента нет. Такие

больные штаммы до известной степени

аналогичны галактоземическому организму

человека.

Группа К. Меррила взяла для своих

исследований культуру ткани больного

галактоземией. Они работали с клетками

соединительной ткани — фибробластами,

которые хорошо растут вне

человеческого организма в лабораторных условиях.

С помощью тонкого приема

исследователи внесли в клетку фибробласта ген

кишечной палочки, ответственный за

производство галактотрансферазы. Что это

за прием? Это так называемая трансдук-

ция, то есть перенос наследственного

материала с помощью посредника — его

роль выполнял в этих опытах вирус под

названием бактериофаг лямбда.

Клетку кишечной палочки, имеющую

нужный фермент и параллельно с нею

(в контрольном опыте) такую же, но му-

тантную клетку, в которой фермент

отсутствует, заражали вирусом.

Бактериофаг лямбда проникал в клетку,

размножался в ней, и его новые поколения уже

несли в своих ДНК наследственный

материал кишечной палочки, в частности

ген, ответственный за выработку

галактотрансферазы. Затем эти вирусы

вводили в культуру клеток фибробластов

человека.

В результате этих манипуляций фиб-

робласты приобретали новые свойства —

они начинали усваивать галактозу! Это

значит, что в ДНК человеческой клетки

был введен отсутствующий в ней ген,

который был перенесен от бактерии

кишечной палочки. Более того, последующие

поколения излеченной клетки тоже

оказались здоровыми. Таким образом,

произошло исцеление клеток от тяжелой

наследственной болезни.

В контрольном опыте, где вирус

переносил наследственный материал из му-

тантной (больной) клетки Е. coli, в

которой требуемый ген отсутствовал, фиб-

робласты никаких новых свойств не

приобретали.

Итак, можно считать доказанным, что

открылась принципиальная возможность

искусственно внедрять в клетки

животных организмов и даже человека гены,

заимствованные у других организмов.

Это позволяет думать, что эпоха

генетической инженерии начинается уже в

наши дни, на наших глазах.

Мне хотелось бы упомянуть здесь еще

об одной работе, тоже связанной с

генами. Чуть больше года назад видный

американский биолог Дж. Ф. Даниэлли дал

интервью корреспонденту журнала «New

Scientist», в котором поделился своими

соображениями о возможностях

генетической инженерии. В частности, Даниэлли

позволил себе помечтать о том, как

хорошо было бы выделить ген,

ответственный за фиксацию азота у бактерий и

пересадить его в наследственный

аппарат какого-нибудь злака, скажем,

пшеницы. Благодаря такой пересадке пшеница

смогла бы ассимилировать атмосферный

азот, то есть, сама себя удобрять.

Мы встретились с Даниэлли осенью

прошлого года на Международном

конгрессе биофизиков в Австрии и оба

подшучивали над этим интервью и, в

частности, над казавшейся недосягаемой

утопией возможностью такой пересадки гена.

А спустя менее двух месяцев в

журнале «Nature» появилась публикация,

которая еще раз показала, как опасно

делать прогнозы в молекулярной биологии.

Два английских исследователя Р. Диксон

и Дж. Постгэйт из Сассекского

университета сообщили именно о пересадке гена

ассимиляции азота! Правда, речь идет

пока не о переносе наследственного

материала из бактерии в клетку высшего

растения или человека, а только об

обмене генами между двумя видами

родственных бактерий. Но это уже первый

шаг к осуществлению той перспективы,

о которой весьма предположительно

толковал Даниэлли.

В чем коротко суть работы английских

исследователей? Известно, что есть

бактерии, способные фиксировать

атмосферный азот. И в этой же группе бактерий

можно найти особый вид

микроорганизмов, которые лишены этой способности

Оказалось, что если выращивать вместе

те и другие микроорганизмы, то они

начинают взаимодействовать, и ген,

отвечающий за усвоение азота, может

переместиться в клетку, лишенную его. Такая

клетка приобретает новую для себя

способность ассимилировать азот.

Эти опыты показывают, что недалеко

время, когда станет реальной

возможность переносить ген фиксации азота или

совокупность таких генов из бактерий в

тот или иной высший организм. Я верю,

что это случится на глазах нашего

поколения, и чтобы этого дождаться, вовсе не

потребуется продлевать жизнь человека

до 150 лет.

Дж. Ф. ДАНИЭЛЛИ

О ПЕРСПЕКТИВАХ

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Имя Джеймса Ф. Даниэлли стало

широко известным в научном мире еще в

середине тридцатых годов нашего века —

после того, как он сформулировал

гипотезу о структуре биологических мембран,

вошедшую затем в науку под названием

«гипотезы Дэвсона — Даниэлли».

Даниэлли— ведущая фигура в области

теоретической биологии, основатель и

редактор международного журнала «Journal

of Theoretical Biology».

В самое недавнее время его имя снова

привлекло к себе большое внимание.

В конце 1969 г. Даниэлли с

сотрудниками сообщили о достигнутых ими весьма

замечательных экспериментальных

результатах. Одноклеточный организм —

амебу им удалось разделить на главные

составные части —- клеточную оболочку,

цитоплазму и ядро. Разумеется, порознь

взятые, эти клеточные компоненты не

проявляли признаков жизнедеятельности.

Но при надлежащих условиях оказалось

возможным, взяв ядро из одной амебы,

цитоплазму из другой и оболбчку

третьей, «собрать» из них снова вполне

жизнеспособную амебу. Можно сказать, что

был осуществлен синтез живой клетки из

ее отдельных составных частей!

Недавно в интервью с сотрудниками

английского журнала «New Scientist»

Даниэлли рассказал о перспективах,

которые, по его мнению, открывает

возможность получения живой клетки

синтетическим путем.

Например, если этот метод удастся

применить к клеткам культуры

человеческой ткани, то, комбинируя компоненты

больных и здоровых клеток, удастся

выяснить, какие именно повреждения этих

компонентов лежат в основе тех или

иных нарушений жизнедеятельности

клетки в целом. А разновидность этого

метода — пересадка из клетки в клетку

отдельных генов— позволит не только

исправлять наследственные дефекты, но

и заново конструировать живые

существа с заданными свойствами.

В качестве одного из примеров

Даниэлли привел возможность пересадки гена,

ответственного за фиксацию

атмосферного азота клубеньковыми бактериями,

в клетки риса или пшеницы. Но это

далеко не все, чего можно достичь

пересадкой генов. Можно существенно

улучшить очистку сточных вод, если

использовать специально созданные организмы

вместо того, чтобы иметь дело с микро-

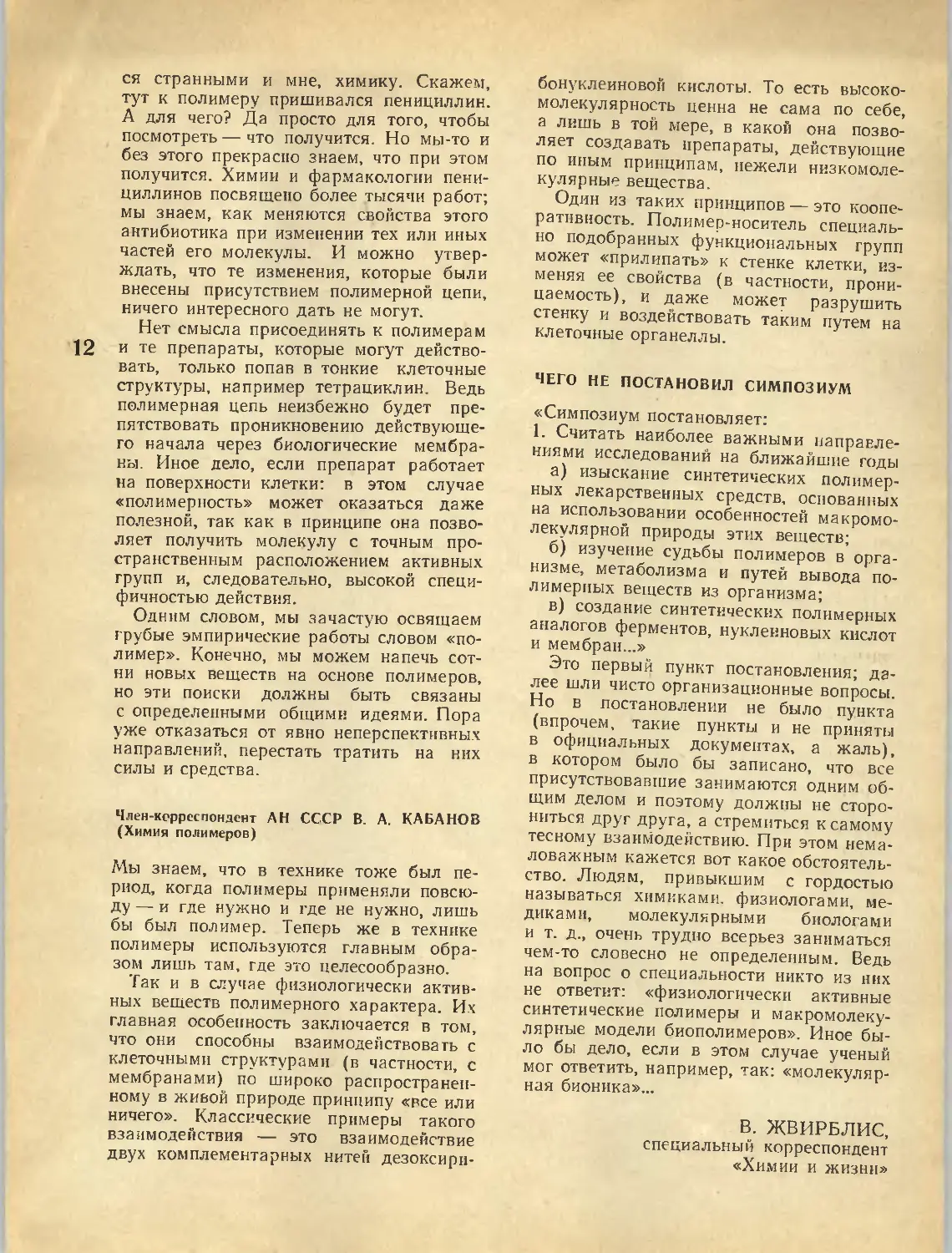

1 и. 2 — бактериофаг проникает

в бактерию Е. coli, в

наследственном веществе которой

есть необходимый

экспериментаторам ген,

ответственный за синтез

галактотрансферазы. Вирус

размножается в бактерии, при

этом в наследственное

вещество новых вирусных

частиц включается этот ген C).

Если одна из этих вирусных

частый проникает затем

в клетку человека D), то она

привносит в ее. наследственный

аппарат недостающий ген E)

Рисунки из журнала «Bild der

Wissenschaft», 1972, № 1.

бами, которые случайно попадают в

очистные сооружения. Если .создать

водоросль, избирательно поглощающую из

раствора катионы металлов, то такая

водоросль, используя энергию солнца,

будет опреснять морскую воду.

Искусственные микроорганизмы. могут

принести пользу и в промышленности. По

сути дела, они используются уже сейчас,

например для синтеза гормонов и

антибиотиков. Но пересадка генов позволяет

не только повысить эффективность таких

микроорганизмов, иски найти им

принципиально новые области применения,

скажем, для синтеза полимеров со строго

упорядоченной структурой".

Сейчас Даниэлли—руководитель

Центра теоретической биологии Университета

штата Нью-Йорк в Буффало. Интересно,

что часть работ этого центра

финансирует НАСА: Даниэлли убежден, что лет за

десять удастся синтезировать

микроорганизм, способный жить на Марсе или

Венере и сделать их пригодными для

обитания. Скажем, на Марсе такие

микроорганизмы могли бы' генерировать

кислород, выделяя его из марсианских

пород, а на Венере — из углекислого газа

атмосферы...

Но существует ли, по мнению

Даниэлли, предел не тому, что биологи могут

сделать, а тому, что они должны делать?

Ученый говорит: «Некоторые пока еще

не сделанные открытия, например

изменение продолжительности жизни

человека или его умственных способностей,

могут быть предотвращены, если мы

решим, что они опасны. Но есть другие

направления, например синтез вирусов и

бактерий, которые очень, очень трудно

контролировать. Я думаю, что полезнее

всего было бы не пытаться полностью

отказаться от таких работ; а воспитывать

у биологов чувство ответственности,

которое не позволяло бы им заниматься

теми или иными исследованиями, если

не приняты нужные меры

предосторожности. Например, ни в коем случае не

следует синтезировать вирусы в любой

лаборатории, потому что всегда есть

небольшой, но реальный риск, что

полученный вирус окажется опасным если не для

человека, то для животных или растений.

Я думаю, что биологи не будут

заниматься подобными вещами, если мы создадим

атмосферу общественного мнения, в

которой это будет считаться позорным и

просто неприличным».

Даниэлли, например, считает, что

промышленные микроорганизмы должны

быть сконструированы так, чтобы не

могли жить вне завода, а марсианский

микроб должен иметь механизм

самоуничтожения, делающий для него непригодной

земную среду—на случай, если он в нее

попадет.

Но тут есть одна трудность, не

имеющая ничего общего с наукой. Ученый с

грустью отметил, что, хотя на

исследования тратятся огромные деньги, лишь

ничтожная часть этих средств тратится на

попытки предсказать влияние этих

исследований на общество: как только

создается что-то новое, оно немедленно

используется без всякого изучения

возможных последствий для человечества.

По материалам журнала «New Scientist»

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

БЕЗВРЕДНЫЙ

АНАЛОГ

ДДТ

Важнейший современный

инсектицид ДДТ основательно

скомпрометирован. О вредных

последствиях его применения

написано множество статей,

идут разговоры о полном

запрещении ДДТ. Дело в том,

что, попадая в организм

животных даже в самых

ничтожных количествах, инсектицид

после биохимических

превращений образует трудно

растворимые вещества, которые

накапливаются в жировых

тканях. Эти продукты вызывают

необратимые изменения в

организме.

Как сообщает журнал

«Science News» A971, № 7), недавно

синтезирован безвредный для

человека и животных аналог,

не уступающий по своим

основным свойствам

классическому ДДТ. Это удалось

сделать! заменив р-хлорфениль-

ные группировки в молекуле

другими фенильными

группами, которые при дальнейших

биохимических превращениях

образуют растворимые

вещества, легко удаляющиеся из

организма. —,

Если испытания подтвердят д

безвредность нового инсекти- *

цида, будет налажено его

массовое производство. Для

этого потребуются

незначительные изменения в

действующих производствах ДДТ.

) СЕЛЕКЦИЯ:

СИНТЕЗ НОВЫХ РАСТЕНИЙ

На проходившем в начале этого года Втором съезде

Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.

Н. И. Вавилова корреспондент «Химии и жизни»

попросил делегата съезда академика ВАСХНИЛ М. И. ХАД-

ЖИНОВА рассказать о современных методах селекции

растений. Перед вами — запись этой беседы.

Еще до недавнего времени селекция

растении сводилась к подбору родительских

пар, скрещиванию их и индивидуальному

отбору потомства с желаемыми

признаками. Селекционер пользовался лишь тем

материалом, который предоставляла ему

живая природа. Именно с целью

накопления исходного генетического

материала и была создана знаменитая вавилов-

ская коллекция растений, которая

хранится в Ленинграде, во Всесоюзном

институте растениеводства; она и поныне

чрезвычайно важна для теории и

практики селекции.

Однако селекция методом

индивидуального отбора и внутривидовой

гибридизации не могла решить всех практических

задач. Хотя естественный генетический

2 Химии и Жизнь, Nv 3

материал и многообразен, но он все же

ограничен, а селекционеру подчас бывает

нужно придать растению признак,

имеющийся у далекого вида либо вообще не

существующий в природе. Таким путем

селекционер может создавать новый

исходный материал и как бы синтезировать

новое растение, собирая по крупинкам

нужные признаки и сводя их воедино.

Качественно новый исходный материал

для скрещиваний можно получить с

помощью мутагенеза — изменения

наследственности организмов под действием

физических или химических агентов. Этим

же способом удается изменять отдельные

признаки уже готового сорта. Такую

задачу вовсе нельзя решить методами

традиционной селекции — ведь при

скрещивании наряду с одним признаком

неизбежно будут меняться и другие.

Существенно усовершенствовалась и

техника отбора. Раньше опыты

проводились в естественных условиях; сейчас же

условия создаются специально. Скажем,

если необходимо вывести сорт,

устойчивый к определенному заболеванию, то

опыты можно ставить на искусственно

созданном зараженном фоне, а не

дожидаться массового заболевания

растений — эпифитотии, которая случается

раз в несколько лет. Засухоустойчивые и

морозоустойчивые сорта можно выводить

в камерах с искусственным климатом.

Все больше используют сейчас

гетерозис — резкое увеличение продуктивности

у первого гибридного поколения. Это

явление известно давно, однако

практически могло применяться только на

раздельнополых растениях (типа кукурузы).

А в тех случаях, когда в одном цветке

есть и тычинки и пестики, нужно было

вручную обрабатывать каждый цветок:

удалить тычинки и нанести на пестик

пыльцу растения другого сорта. Такая

работа под силу экспериментатору, но

использовать метод в практике сельского

хозяйства, конечно, невозможно.

Проблема была решена после того, как

было открыто явление цитоплазматиче-

ской мужской стерильности (ЦМС).

Иногда среди однодомных растений

встречаются экземпляры, не способные

производить жизнеспособную пыльцу;

чтобы такое растение дало семена, оно

должно опылиться пыльцой другого

сорта. Признак пыльцевой стерильности в

этом случае передается материнским

растением всему потомству. Это и есть

ЦМС. Если посеять на одном ноле семена

двух сортов, один из которых обладает

ЦМС, а другой цветет и образует

жизнеспособную пыльцу, можно без всякой

обработки, в результате естественного

перекрестного опыления, получить гибридные

семена.

Но так просто дело обстоит только в

том случае, если в потомстве гибридных

семян ценность представляют корни или

зеленая масса, как у свеклы или

люцерны. Но когда товарная продукция — это

сами семена, то задача усложняется: из

гибридных семян вырастают стерильные

растения.

К счастью, было обнаружено, что

пыльца некоторых сортов способна

восстанавливать способность к плодоношению

(или, как ее называют, фертильность).

И если на одном поле посеять два сорта,

один из которых обладает ЦМС, а

другой может восстанавливать фертильность,

то полученные гибридные семена будут

нормально цвести и дадут урожай. Но

для посева семена, полученные на

высокопродуктивных гибридах первого

поколения, использовать нельзя, потому что

гетерозис уже не возникает. Поэтому

гибридные семена приходится

производить ежегодно на специальных участках.

Проблема ЦМС, пожалуй, одна из

центральных в современной селекции.

ЦМС позволяет использовать явление

гетерозиса для очень многих культурных

растений и поднять их урожайность на

20—25%. Сейчас с помощью ЦМС

получают около 95% всех гибридных семян

кукурузы. Этот способ используют для

свеклы, сорго, люцерны, некоторых

бахчевых культур. Изучают ЦМС и на

пшенице.

Генетические основы ЦМС и

восстановления фертильности усиленно изучаются.

Когда они будут раскрыты, гибридное

семеноводство получит еще более широкое

распространение.

ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ

Профессор

ГАЙСЛЕР

(ГДР)

БАКТЕРИОФАГ-

МОДЕЛЬ ВИРУСА РАКА

Предпринятое в последнее время

изучение механизма действия некоторых онко-

генных вирусов стало важной вехой на

пути выяснения причин возникновения

рака. Действие опухолевых вирусов, по

крайней мере таких, которые содержат в

качестве генетического материала ДНК,

очень сходно с действием бактериофагов.

Поэтому следует надеяться, что изучение

бактериофагов может значительно

углубить наше понимание роли вирусов в

развитии рака.

РАЗЛИЧНЫЕ БАКТЕРИОФАГИ по-

разному ведут себя в зараженной

клетке. Фаги одной группы, например очень

известные фаги Т2, Т4 и Т6, нападая на

кишечную палочку, всегда вызывают

смерть клетки-хозяина. Такие фаги

называются вирулентными. Они

размножаются благодаря тому, что их ДНК,

проникнув в клетку, передает ей свою

генетическую информацию, и в результате

нормальный обмен веществ в клетке

блокируется, происходит размножение ДНК

фага и синтез различных белков его

оболочки.

Наряду с этим существует группа так

называемых умеренных фагов, после

заражения которыми процессы обмена

веществ в клетке-хозяине сначала

продолжают протекать нормально. Но затем

большинство зараженных клеток гибнет,

выделяя потомков фага. Лишь

небольшому числу их удается пережить инфекцию.

Выжившие бактерии отличаются от

незаряженных двумя существенными

свойствами. Во-первых, они, так же как и их

потомки, обладают иммунитетом по

отношению к повторному заражению фагом

того же типа. Во-вторых, их

клетки-потомки способны лизироваться, то есть

внезапно гибнуть, выделяя большое

число фагочастиц (такие клетки называют

лизогенными). Обычно гибнет сотая или

даже тысячная часть клеток-потомков.

Но это может произойти и с остальными

клетками, если облучить их небольшой

дозой ультрафиолета или обработать

определенными химическими веществами.

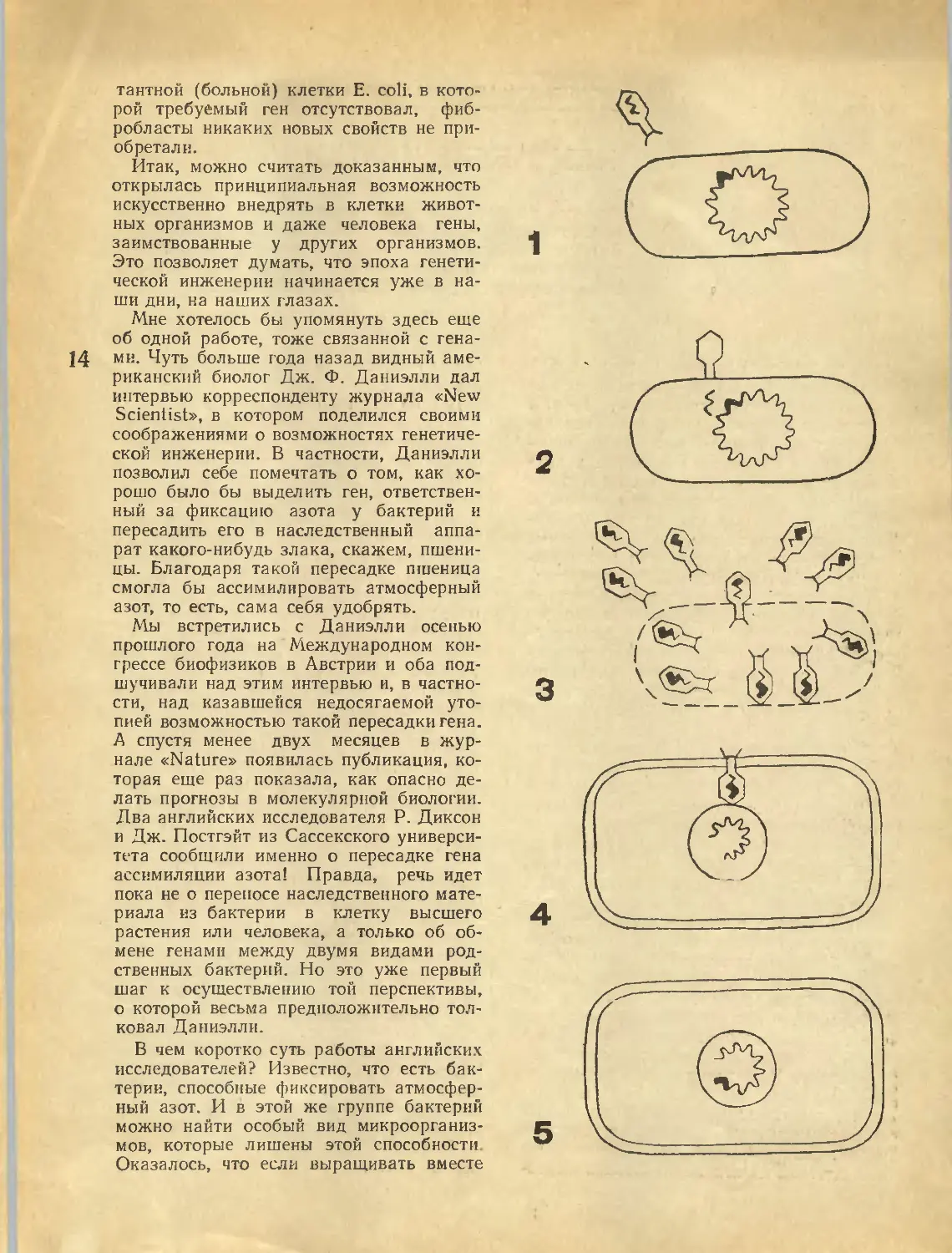

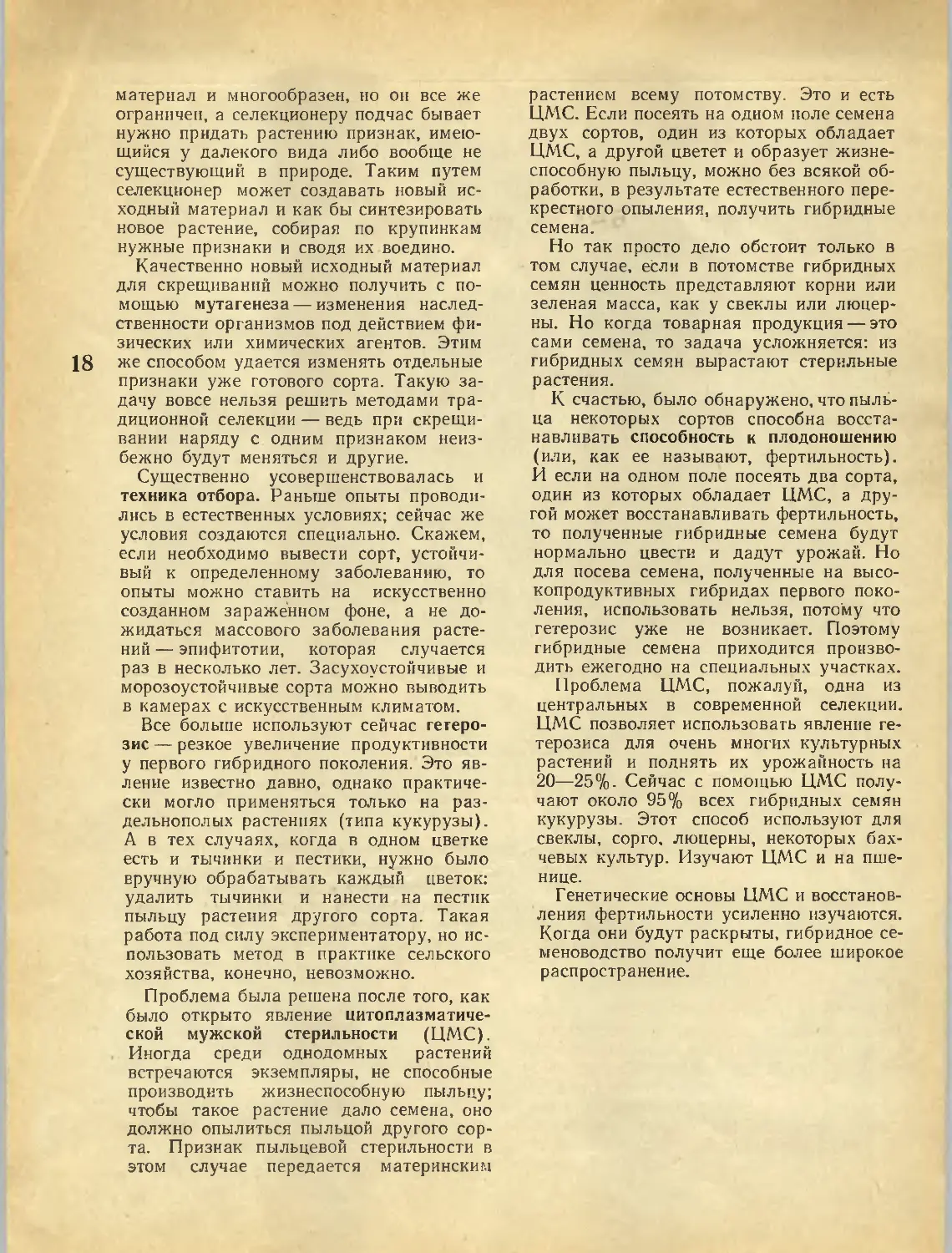

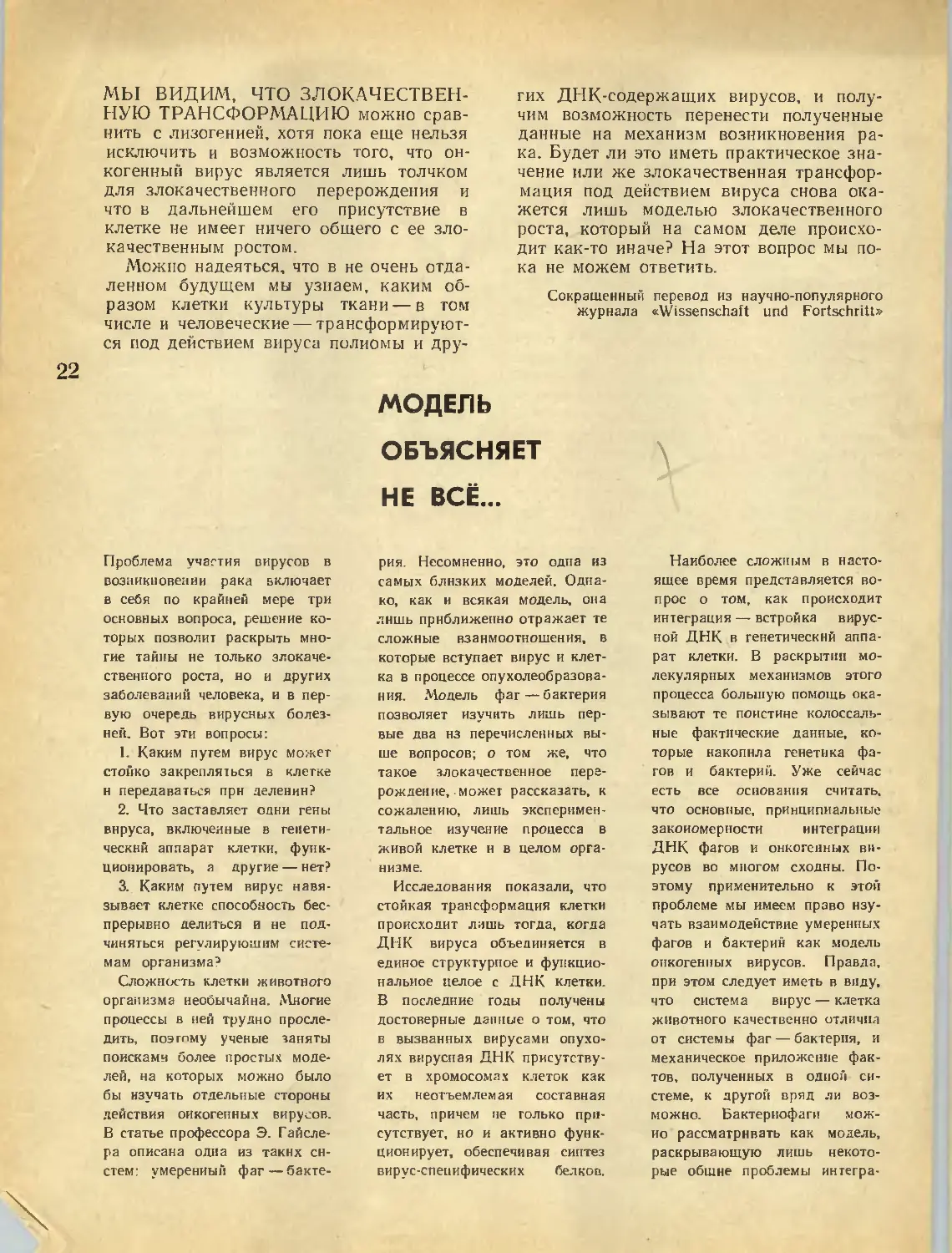

Заражение бактерии

умеренным фагом. После

адсорбции на поверхности

бактерии фаг впрыскивает

в нее свою ДНК. которая

либо вызывает немедленное

размножение фагов (слева),

либо включается в качестве

профага в кольцеобразную

молекулу ДИК бактерии

(справа) и вместе с ней

переходит в дочерние клетки

I **■ J<w. *^

1

ifc=v—„ДНЕ фага

"^^^ЦШ бактерия

j/ \ |ДШС фага

\

m

/ \

l^'^'v\*~v j>«»^4^w»^l I^^VHA^—*) [>^«^vy4^«^-|

\ / 4

2*

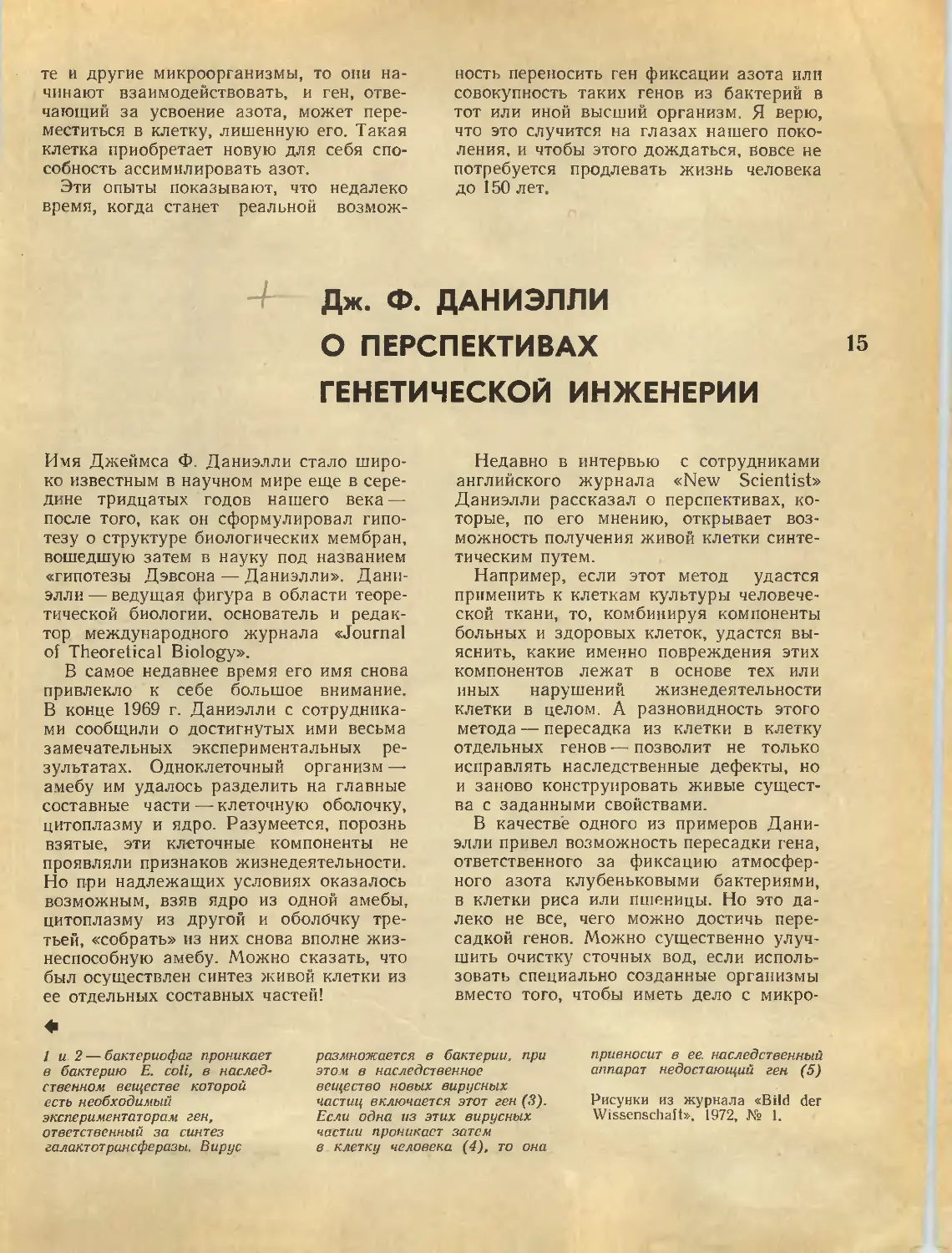

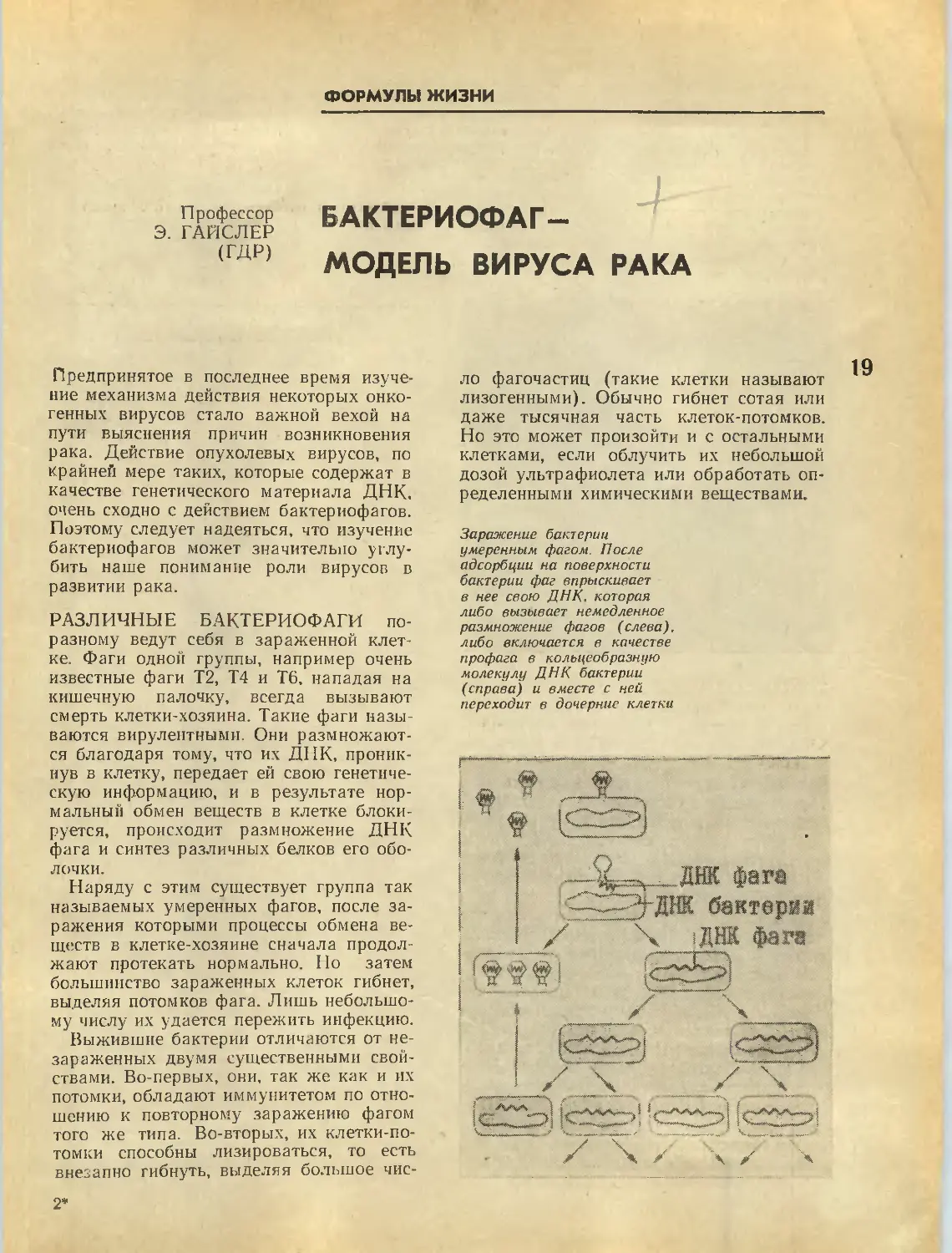

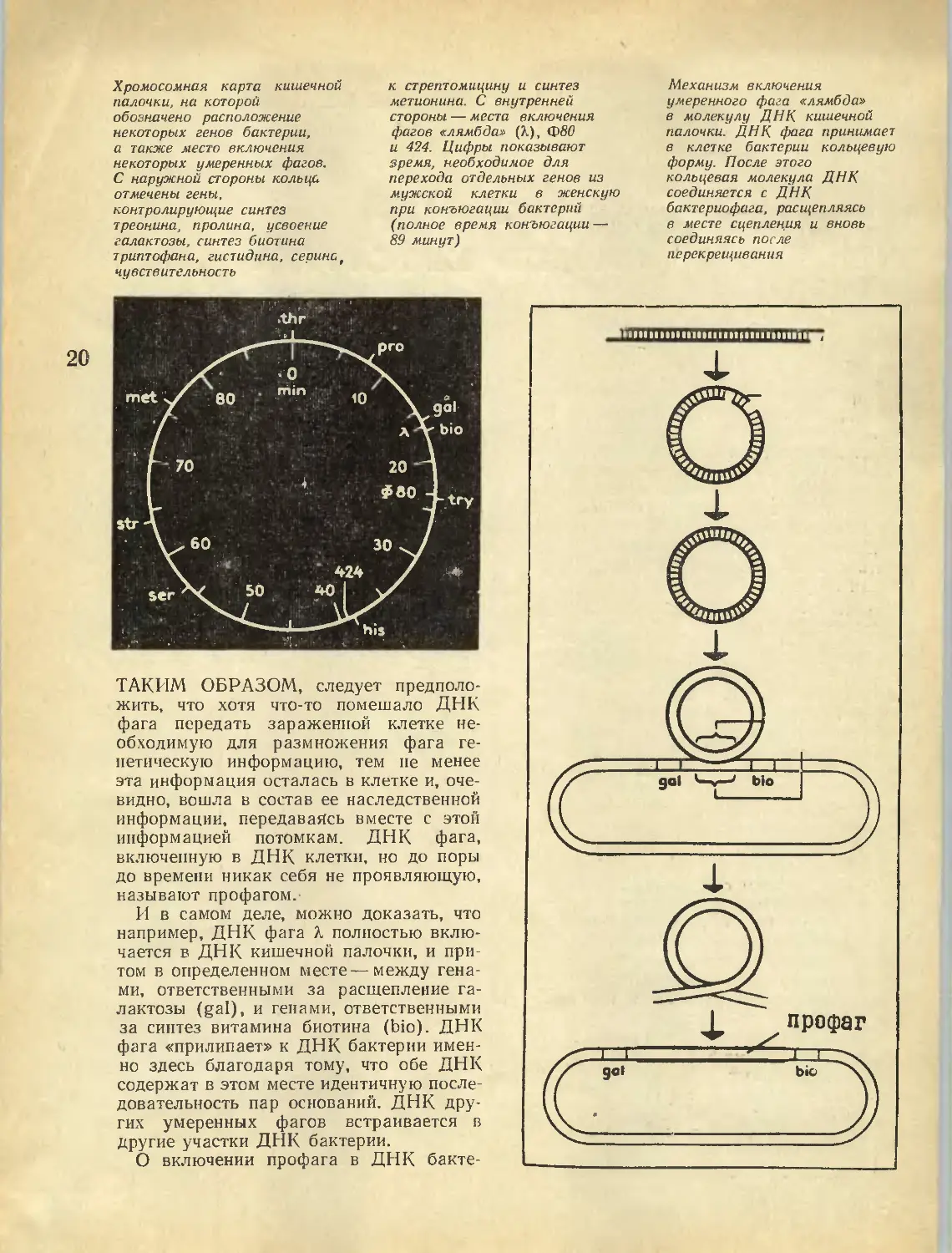

Хромосомная карта кишечной

палочки, на которой

обозначено расположение

некоторых генов бактерии,

а также место включения

некоторых умеренных фагов.

С наружной стороны кольца

отмечены гены,

контролирующие синтез

треонина, пролина, усвоение

галактозы, синтез биотина

триптофана, гистидина, серинс9

чувствительность

к стрептомицину и синтез

метионина. С внутренней

стороны — места включения

фагов «лямбда» G,), Ф80

и 424. Цифры показывают

зремя, необходимое для

перехода отдельных генов из

мужской клетки в женскую

при конъюгации бактерий

(полное время конъюгации —

89 минут)

ТАКИМ ОБРАЗОМ, следует

предположить, что хотя что-то помешало ДИК

фага передать зараженной клетке

необходимую для размножения фага

генетическую информацию, тем не менее

эта информация осталась в клетке и,

очевидно, вошла в состав ее наследственной

информации, передаваясь вместе с этой

информацией потомкам. ДНК фага,

включенную в ДНК клетки, но до поры

до времени никак себя не проявляющую,

называют профагом.

И в самом деле, можно доказать, что

например, ДНК фага X полностью

включается в ДНК кишечной палочки, и

притом в определенном месте—между

генами, ответственными за расщепление

галактозы (gal), и генами, ответственными

за синтез витамина биотина (bio). ДНК

фага «прилипает» к ДНК бактерии

именно здесь благодаря тому, что обе ДНК

содержат в этом месте идентичную

последовательность пар оснований. ДНК

других умеренных фагов встраивается в

другие участки ДНК бактерии.

О включении профага в ДНК бакте-

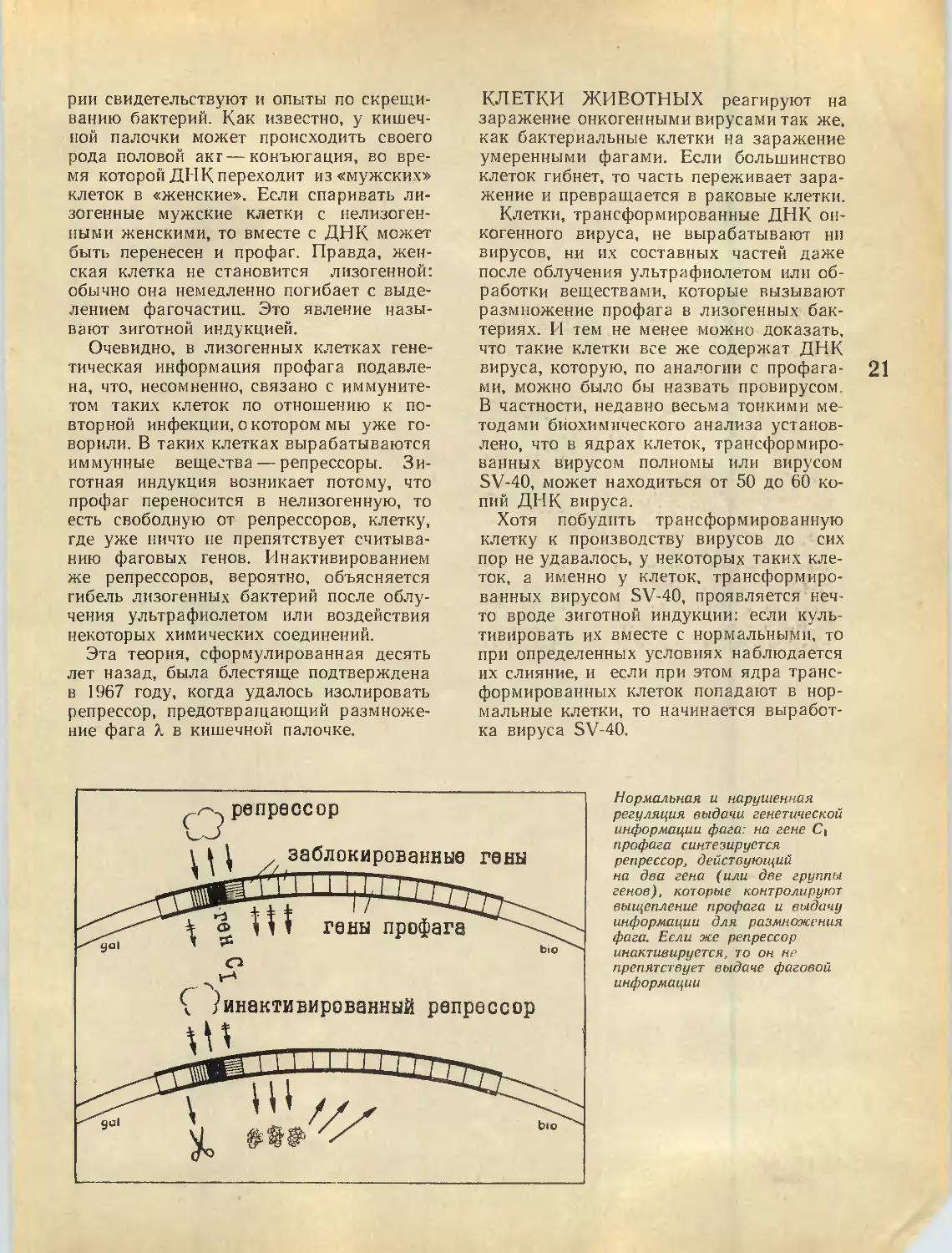

Механизм включения

умеренного фага «лямбда»

в молекулу ДИК кишечной

палочки. ДИК фага принимает

в клетке бактерии кольцевую

форму. После этого

кольцевая молекула ДИК

соединяется с ДИК

бактериофага, расщепляясь

в месте сцепления и вновь

соединяясь после

перекрещивания

imiimmnminiimiiHiimi.

I I — 'I ZL

gal

bio

^ профаг

goi

bio

рии свидетельствуют и опыты по

скрещиванию бактерий. Как известно, у

кишечной палочки может происходить своего

рода половой акг — конъюгация, во

время которой ДНК переходит из «мужских»

клеток в «женские». Если спаривать ли-

зогенные мужские клетки с нелизоген-

ными женскими, то вместе с ДНК может

быть перенесен и профаг. Правда,

женская клетка не становится лизогенной:

обычно она немедленно погибает с

выделением фагочастиц. Это явление

называют зиготной индукцией.

Очевидно, в лизогенных клетках

генетическая информация профага

подавлена, что, несомненно, связано с

иммунитетом таких клеток по отношению к

повторной инфекции, о котором мы уже

говорили. В таких клетках вырабатываются

иммунные вещества — репрессоры.

Зиготная индукция возникает потому, что

профаг переносится в нелизогенную, то

есть свободную от репрессоров, клетку,

где уже ничто не препятствует

считыванию фаговых генов. Инактивированием

же репрессоров, вероятно, объясняется

гибель лизогенных бактерий после

облучения ультрафиолетом или воздействия

некоторых химических соединений.

Эта теория, сформулированная десять

лет назад, была блестяще подтверждена

в 1967 году, когда удалось изолировать

репрессор, предотвращающий

размножение фага К в кишечной палочке.

КЛЕТКИ ЖИВОТНЫХ реагируют на

заражение онкогенными вирусами так же,

как бактериальные клетки на заражение

умеренными фагами. Если большинство

клеток гибнет, то часть переживает

заражение и превращается в раковые клетки.

Клетки, трансформированные ДНК он-

когенного вируса, не вырабатывают ни

вирусов, ни их составных частей даже

после облучения ультрафиолетом или

обработки веществами, которые вызывают

размножение профага в лизогенных

бактериях. И тем не менее можно доказать,

что такие клетки все же содержат ДНК

вируса, которую, по аналогии с профага-

ми, можно было бы назвать провирусом.

В частности, недавно весьма тонкими

методами биохимического анализа

установлено, что в ядрах клеток,

трансформированных вирусом полиомы или вирусом

SV-40, может находиться от 50 до 60

копий ДНК вируса.

Хотя побудить трансформированную

клетку к производству вирусов до сих

пор не удавалось, у некоторых таких

клеток, а именно у клеток,

трансформированных вирусом SV-40, проявляется

нечто вроде зиготной индукции: если

культивировать их вместе с нормальными, то

при определенных условиях наблюдается

их слияние, и если при этом ядра

трансформированных клеток попадают в

нормальные клетки, то начинается

выработка вируса SV-40.

gal

г^ репрессор

заблокированные гены

гены профага

bio

\ ?инактивированный репрессор

Ыо

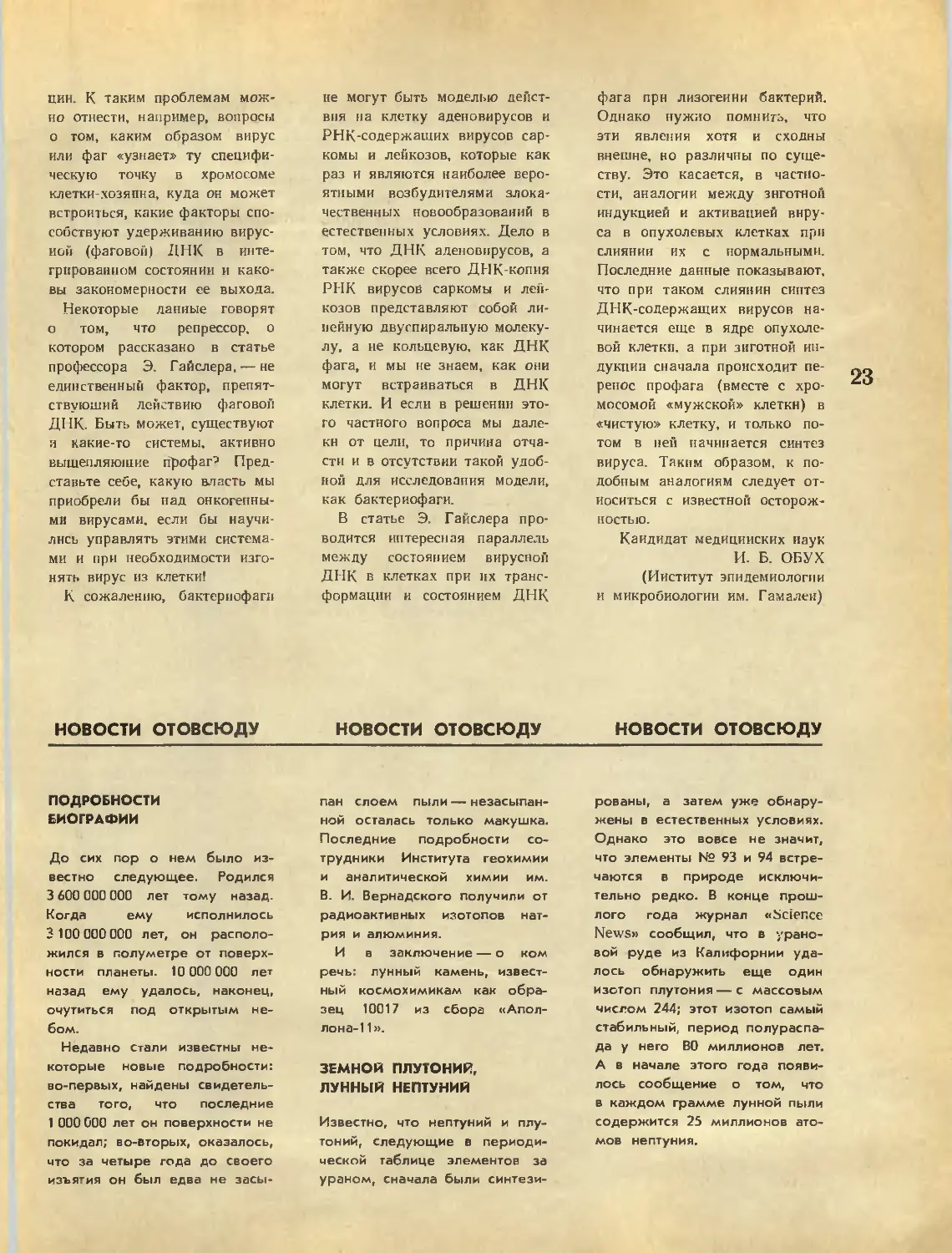

Нормальная и нарушенная

регуляция выдачи генетической

информации фага: на гене Ct

профага синтезируется

репрессор, действующий

на два гена (или две группы

генов), которые контролируют

выщепление профага и выдачу

информации для размножения

фага. Если же репрессор

инактивируется, то он нр

препятствует выдаче фаговой

информации

МЫ ВИДИМ, ЧТО ЗЛОКАЧЕСТВЕН.

НУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ можно

сравнить с лизогенией, хотя пока еще нельзя

исключить и возможность того, что он-

когенный вирус является лишь толчком

для злокачественного перерождения и

что в дальнейшем его присутствие в

клетке не имеет ничего общего с ее

злокачественным ростом.

Можно надеяться, что в не очень

отдаленном будущем мы узнаем, каким

образом клетки культуры ткани — в том

числе и человеческие —

трансформируются под действием вируса полиомы и

других ДНК-содержащих вирусов, и

получим возможность перенести полученные

данные на механизм возникновения

рака. Будет ли это иметь практическое

значение или же злокачественная

трансформация под действием вируса снова

окажется лишь моделью злокачественного

роста, который на самом деле

происходит как-то иначе? На этот вопрос мы

пока не можем ответить.

Сокращенный перевод из научно-популярного

журнала «Wissenschaft und Fortschritt»

МОДЕЛЬ

ОБЪЯСНЯЕТ

НЕ ВСЁ...

Проблема участия вирусов в

возникновении рака включает

в себя по крайней мере три

основных вопроса, решение

которых позволит раскрыть

многие тайны не только

злокачественного роста, но и других

заболеваний человека, и в

первую очередь вирусных

болезней. Вот эти вопросы:

1. Каким путем вирус может

стойко закрепляться в клетке

н передаваться прн делении?

2. Что заставляет одни гены

вируса, включенные в

генетический аппарат клетки,

функционировать, а другие — нет?

3. Каким путем вирус

навязывает клетке способность

беспрерывно делиться и не

подчиняться регулирующим

системам организма^

Сложность клетки животного

организма необычайна. Многие

процессы в ней трудно

проследить, поэтому ученые заняты

поисками более простых

моделей, на которых можно было

бы изучать отдельные стороны

действия оикогенных вирусов.

В статье профессора Э. Гайсле-

ра описана одна из таких

систем: умеренный фаг —

бактерия. Несомненно, это одна из

самых близких моделей.

Однако, как и всякая модель, она

лишь приближенно отражает те

сложные взаимоотношения, в

которые вступает вирус и

клетка в процессе опухолеобразова-

ния. Модель фаг—бактерия

позволяет изучить лишь

первые два нз перечисленных

выше вопросов; о том же, что

такое злокачественное

перерождение, может рассказать, к

сожалению, лишь эксперимен-

тальн ое изучен ие п роцесса в

живой клетке н в целом

организме.

Исследования показали, что

стойкая трансформация клетки

происходит лишь тогда, когда

ДНК вируса объединяется в

единое структурное и

функциональное целое с ДНК клетки.

В последние годы получены

достоверные данные о том, что

в вызванных вирусами

опухолях вирусная ДНК

присутствует в хромосомах клеток как

их неотъемлемая составная

часть, причем не только

присутствует, но и активно

функцией ирует, обеспечивая синтез

вирус-спеиифических белков.

Наиболее сложным в

настоящее время представляется

вопрос о том, как происходит

интеграция — встройка

вирусной ДНК в генетический

аппарат клетки. В раскрытии

молекулярных механизмов этого

процесса большую помощь

оказывают те поистине

колоссальные фактические данные,

которые накопила генетика

фагов и бактерий. Уже сейчас

есть все основания считать,

что основные, принципиальные

закономерности интеграции

ДНК фагов и онкогеиных

вирусов во многом сходны.

Поэтому применительно к этой

проблеме мы имеем право

изучать взаимодействие умеренных

фагов и бактерий как модель

онкогенных вирусов. Правда,

при этом следует иметь в виду,

что система вирус — клетка

животного качественно отлична

от системы фаг — бактерия, и

механическое приложение

фактов, полученных в одной

системе, к другой вряд ли

возможно. Бактериофаги

можно рассматривать как модель,

раскрывающую лишь

некоторые обшне проблемы интегра-

цин. К таким проблемам

можно отнести, например, вопросы

о том, каким образом вирус

или фаг «узнает» ту

специфическую точку в хромосоме

клетки-хозяина, куда он может

встроиться, какие факторы

способствуют удерживанию вирус-

ион (фаговой) ДНК в

интегрированном состоянии и

каковы закономерности ее выхода.

Некоторые данные говорят

о том, что репрессор, о

котором рассказано в статье

профессора Э. Гайслера, — не

единственный фактор,

препятствующий действию фаговой

ДНК. Быть может, существуют

и какие-то системы, активно

выщепляюшие профаг^

Представьте себе, какую власть мы

приобрели бы над онкогенны-

ми вирусами, если бы

научились управлять этими

системами и при необходимости

изгонять вирус из клетки!

К сожалению, бактериофаги

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

ПОДРОБНОСТИ

БИОГРАФИИ

До сих пор о нем было

известно следующее. Родился

3 600 000 000 лет тому назад.

Когда ему исполнилось

3100 000 000 лет, он

расположился в полуметре от

поверхности планеты. 10 000 000 лет

назад ему удалось, наконец,

очутиться под открытым

небом.

Недавно стали известны

некоторые новые подробности:

во-первых, найдены

свидетельства того, что последние

1 000 000 лет он поверхности не

покидал; во-вторых, оказалось,

что за четыре года до своего

изъятия он был едва не

засыпе могут быть моделью

действия на клетку аденовирусов и

РНК-содержащих вирусов

саркомы и лейкозов, которые как

раз и являются наиболее

вероятными возбудителями

злокачественных новообразований в

естественных условиях. Дело в

том, что ДНК аденовирусов, а

также скорее всего ДНК-копия

РНК вирусов саркомы и

лейкозов представляют собой

линейную двугпиральную

молекулу, а ие кольцевую, как ДНК

фага, и мы не знаем, как они

могут встраиваться в ДНК

клетки. И если в решении

этого частного вопроса мы

далеки от цели, то причина

отчасти и в отсутствии такой

удобной для исследования модели,

как бактериофаги.

В статье Э. Гайслера

проводится интересная параллель

между состоянием вирусной

ДНК в клетках при их

трансформации и состоянием ДНК

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

пан слоем пыли — незасыпан-

ной осталась только макушка.

Последние подробности

сотрудники Института геохимии

и аналитической химии им.

В. И. Вернадского получили от

радиоактивных изотопов

натрия и алюминия.

И в заключение — о ком

речь: лунный камень,

известный космохимикам как

образец 10017 из сбора

«Аполлона-1 1».

ЗЕМНОЙ ПЛУТОНИЯ,

ЛУННЫЙ НЕПТУНИЙ

Известно, что нептуний и

плутоний, следующие в

периодической таблице элементов за

ураном, сначала были синтези-

фага прн лизогеини бактерий.

Однако нужно помнить, что

эти явления хотя и сходны

внешне, но различны по

существу. Это касается, в

частности, аналогии между зиготной

индукцией и активацией

вируса в опухолевых клетках прн

слиянии их с нормальными.

Последние данные показывают,

что при таком слиянии синтез

ДНК-содержащих вирусов

начинается еще в ядре

опухолевой клетки, а при зиготной

индукции сначала происходит

перенос профага (вместе с

хромосомой «мужской» клетки) в

«чистую» клетку, и только

потом в ней начинается синтез

вируса. Таким образом, к

подобным аналогиям следует

относиться с известной

осторожностью.

Кандидат медицинских наук

И. Б. ОБУХ

(Институт эпидемиологии

и микробиологии им. Гамалеи)

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

рованы, а затем уже

обнаружены в естественных условиях.

Однако это вовсе не значит,

что элементы № 93 и 94

встречаются в природе

исключительно редко. В конце

прошлого года журнал «Science

News» сообщил, что в

урановой руде из Калифорнии

удалось обнаружить еще один

изотоп плутония — с массовым

числом 244; этот изотоп самый

стабильный, период

полураспада у него ВО миллионов лет.

А в начале этого года

появилось сообщение о том, что

в каждом грамме лунной пыли

содержится 25 миллионов

атомов нептуния.

Вот уже больше десяти лет в лопулярных журналах и у

нас и за рубежом время от времен»/ появляются

сообщения о работах итальянского хирурга Д. Петруччи.

По словам авторов этих сообщений, Петруччи удается

оплодотворять яйцеклетки человека вне организма,

некоторое время выращивать их in vitro (в пробирке),

а затем вводить в матку женщинам, страдающим

бесплодием,— после этого у них наступает беременность,

которая заканчивается нормальными родами. Об

экспериментах Петруччи писала и «Химия и жизнь»: в № 6

журнала за прошлый год был опубликован перевод

статьи Р. де Паолис «Дети из пробирки» из итальянского

журнала «Vie Nuove». После этого редакция получила

много писем от читателей, которые просят подробнее

рассказать о достижениях науки в области выращивания

вне организма эмбрионов млекопитающих и человека.

Выполняем эту просьбу.

Академик АМН СССР

Л. С. ПЕРСИАНИНОВ,

кандидат

медицинских наук

Б. В. ЛЕОНОВ

ЕЩЕ РАЗ

О

«ДЕТЯХ ИЗ ПРОБИРКИ»

Прежде чем рассказывать о существе

дела, нужно, наверное, сразу ответить на

вопрос, который задают многие читатели.

Их волнует, когда реально можно будет

применить метод искусственого

оплодотворения и трансплантации яйцеклетки

в клинике для лечения женского

бесплодия?

К сожалению, операция, о которой идет

речь, пока еще не вошла в медшшнск\ю

практику. До сих пор о ней еще вообще

не было ни одной научной публикации,

и все сведения о якобы успешных

пересадках яйцеклетки человека, в том числе

и о работах Петруччи, приходится

черпать исключительно из популярных

статей и сенсационных репортажей.

Насколько нам известно, метод Петруччи

также не запатентован ни в одной стране

мира.

Поэтому в настоящей статье речь

будет идти только о тех реальных успехах,

о которых мы знаем из серьезных

научных публикаций, и о результатах наших

собственных экспериментов.

КЛЕТКА ВНЕ ОРГАНИЗМА

Выращивание клеток животных и

человека вне организма (in vitro), вообще

говоря, дело уже довольно обыкновенное.

В сотнях лабораторий мира вне

организма, в искусственных питательных средах,

удается выращивать самые различные

клетки: клетки эпителия и нервных

тканей, соединительной ткани и мышечные,

а также клетки злокачественных

опухолей. Существование некоторых штаммов

клеток удается поддерживать in vitro

в течение многих лет. Например, штамм

культуры клеток HeLa, полученный более

20 лет назад из опухоли матки женщины,

до сих пор культивируется во многих

лабораториях мира. Культуры клеток

млекопитающих и человека применяются

в вирусологии (вирусы хорошо

развиваются на некоторых штаммах клеток)

и других отраслях биологии и

экспериментальной медицины. На клетках,

культивируемых in vitro, экспериментатору

часто удается подсмотреть сущность ме-

ханизмов действия различных факторов

на клетку, вскрыть закономерности

физиологии самой клетки, что бывает не

просто сделать при изучении целого

организма.

Но все это относится только к

соматическим — не половым клеткам. Если же

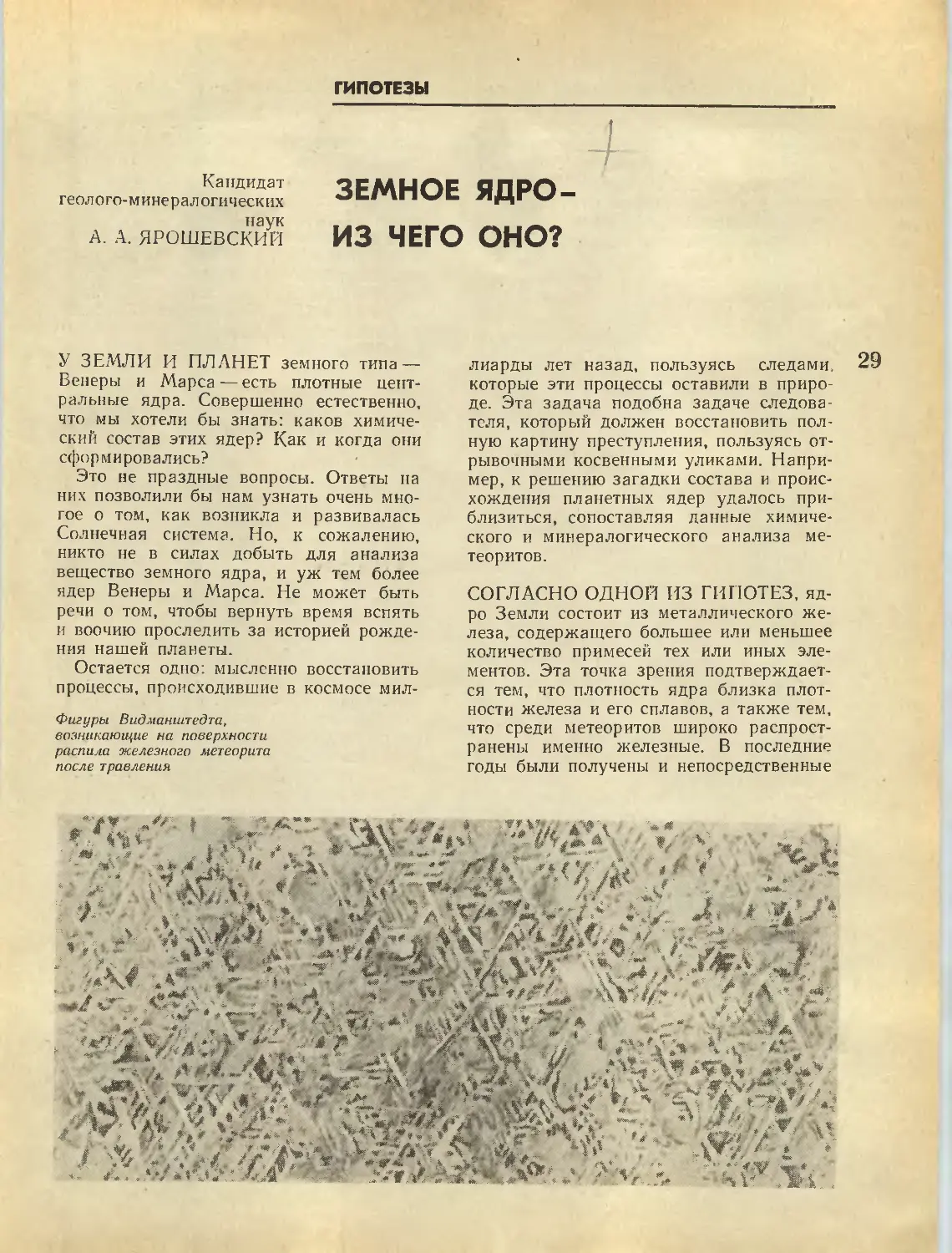

говорить о культивировании вне