Author: Костюнина В.Ф. Туманова Е.И. Демидчик Л.Г

Tags: медицинские науки общественное здоровье и гигиена санитария защита от несчастных случаев и их предупреждение ветеринария микробиология

ISBN: 5—10—000670—6

Year: 1991

В Ф КОСТЮНИНА

ЕИТУМАНОВА

Л.Г.ДЕМИДЧИК

ЗООГИГИЕНА

С ОСНОВАМИ

ВЕТЕРИНАРИИ

И САНИТАРИИ

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМОВ

В Ф. КОСТЮНИНА

Е И. ТУМАНОВА'

ПГ.ДЕМИДЧИК

ЗООГИГИЕНА

С ОСНОВАМИ

ВЕТЕРИНАРИИ

И САНИТАРИИ

Допущено Главным управлением высших

учебных заведений при Государственном

комиссии Совета Министров СССР по про*

довольствию и закупкам в качестве учеб-

ного пособия для учащихся средник

специальных учебных заведений по спе-

циальностям «Ветеринария», «Зоотехния»,

«Птицеводство»

ф

МОСКВА ВО «АГРОП^ОМИЗДАТ»

ББК 48

К 72

УДК 619:614(075.3)

Редактор П. И. Тихонов

Рецензенты: доценты В. И. Балакин, А. А. Бикорюков, А. С. Юш-

кевич (Ленинградский ветеринарный институт)

Костюнина В. Ф. и др.

К72 Зоогигиена с основами ветеринарии и санита-

рии/Костюнина В. Ф., Туманова Е. И., Демид-

чик Л. Г. — М.: Агропромиздат, 1991 г. — 480 с.:

ил. — (Учебники и учеб, пособия для учащихся тех-

никумов).

ISBN 5—10—000670—6

Учебник состоит из трех разделов: зоогигиена с основами

санитарии; основы микробиологии и иммунологии; основы ве-

теринарии.

Для учащихся техникумов по специальностям «Ветерина-

• рия», «Зоотехния», «Птицеводство».

К

3706000000—140

035(01)—91

279—91

ББК 48 .

Учебное издание

Костюнина Вера Федоровна, Туманова Евгения Ивановна, Демидчнк

Людмила Григорьевна

ЗООГИГИЕНА С ОСНОВАМИ ВЕТЕРИНАРИИ И САНИТАРИИ

Зав. редакцией В. Г. Федотов, художественный редактор А. И. Бер-

шачевская, технический редактор Н. Н. Зиновьева, корректор

Н. Я. Туманова

ИВ № 6138

Сдано в набор 26.10.90. Подписано к печати 16.01.91. Формат

SdXlOS'/sg. Бумага кн.-журн. Гарнитура Литературная. Печать

высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 27,56.

Изд. № 345. Тираж 36000 экз. Заказ К» 603. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени ВО «Агропромиздат», 107807,

ГСП-6, Москва, Б-78, ул. Садовая-Спасская, 18

Московская типография № 11 Госкомпечати СССР, 113105, Москва,

ул. Нагатинская, 1

ISBN 5—10—000670—6 © В. Ф. Костюнина, Е. И. Ту-

манова, Л. Г, Демидчнк,

1991

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЗООГИГИЕНЫ

С ОСНОВАМИ ВЕТЕРИНАРИИ И САНИТАРИИ

, Гигиена сельскохозяйственных животных, или зооги-

гиена (от греческого слова zoon — животное, hygienes—

целебный, приносящий здоровье), — наука об охране

здоровья животных рациональными приемами кормле-

ния, содержания, выращивания и ухода за ними, при ко-

торых животные сохраняют здоровье и могут дать мак-

симальную продуктивность.

Зоогигиена изучает преимущественно здоровый орга-

низм и влияние на него факторов окружающей среды:

климата, почвы и состава растительности, воздуха, кор-

мов, состава воды и т. д. На этой основе наука разраба-

тывает нормы и рекомендации, способствующие укреп-

лению здоровья, повышению резистентности и продук-

тивности животных. Зоогигиена разрабатывает правила

и нормы зимнего и летнего содержания животных, уста-

навливает наиболее рациональные гигиенические спосо-

бы их использования, осуществляет контроль за проек-

тированием и строительством животноводческих и пти-

цеводческих предприятий, а также разрабатывает меры

по охране природы от загрязнения сточными водами и

производственными отходами ферм и комплексов.'

Методы, применяемые зоогигиеной для выполнения

своих задач, весьма разнообразны. Широко используют-

ся результаты исследований и данные по физиологии

сельскохозяйственных животных и других биологичес-

ких, физико-химических, ветеринарных, зоотехнических

и медицинских наук.

Между зоогигиеной и гигиеной человека существует

взаимообусловленная связь. Так, создавая для живот-

ных наиболее благоприятные условия содержания, улуч-

шают и гигиену труда работников животноводства. При

нормальных гигиенических условиях кормления и со-

держания скота и птицы повышаются биологическая

ценность и санитарные качества продуктов питания лю-

3

дей, предупреждаются многие заболевания, общие жи-

вотным н человеку.

Гигиенические способы содержания животных и ухо-

да за ними, а также мероприятия по охране их здоровья

изучались и внедрялись еще до начала нашего летосчис-

ления в Индии, Вавилоне, Древнем Египте, Греции,

Древнем Риме. В России развитие зоогигиены и первые

шаги по внедрению государственных зоогигиенических

мероприятий (указания об устройстве скотомогильни-

ков, об отводе мест водопоя для животных) относятся к

первой половине XVII в. С открытием в начале XIX в.

ветеринарных школ зоогигиена становится одним из

предметов преподавания.

Из отечественных трудов по зоогигиене в конце про-

шлого столетия можно отметить раздел книги профес-

сора И. П. Попова «Курс общего скотоводства». В на-

чале XX в. данные научных исследовании и опыт их

реализации в хозяйствах Западной Европы были обоб-

щены в книге М. Климмера «Ветеринарная гигиена»

(1912). В ней автор впервые в полном объеме предста-

вил содержание зоогигиены как научной отрасли, со-

хранившееся до настоящего времени. В этот же период

вышли книги Г. И. Светлова «Зоогигиена» (1911) и

Н. П. Червинского «Общее животноводство» (1912).

Преподавали зоогигиену в дореволюционной России в

высших учебных заведениях также М. Ф. Иванов и

К. И. Скрябин.

Большой вклад в зоогигиеническую науку внесли

советские ученые И. А. Добросмыслов, Г. И. Гурин,

А. К. Скороходько, А. В. Озеров, А. П. Олегов,

В. А. Аликаев, Г. В. Бурксер, А. К. Данилова, Н. Д. Кра-

косевич, П. Т. Лебедев, И. М. Голосов, М. С. Борщ,

И. Ф. Храбустовский, Г. К. Волков, А. И. Карелин,

А. Ф. Кузнецов, С. И. Плященко и др.

Комплекс практических мероприятий, вытекающих

из теоретических положений зоогигиены, составляет осо-

бый раздел этой науки — ветеринарную санитарию (от

латинского слова sanitas — здоровье).

Ветеринарная санитария — совокупность практичес-

ких мероприятий технического и иного характера, на-

правленных на проведение в жизнь требований гигиены.

Она тесно связана с другими ветеринарными и медицин-

скими науками: микробиологией, эпизоотологией, гель-

минтологией, биологией, химией, зоогигиеной и гигиеной

4

человека. Эта связь облегчает научную разработку са-

нирования животноводческих объектов, транспорта,

предприятий пищевой промышленности, а также заво-

дов по переработке сырья животного происхождения.

Ветеринарная санитария проводит массовые меро-

приятия, направленные на поддержание благополучия

всего стада: предотвращение заноса в хозяйство или вы-

носа из него возбудителей инфекционных и инвазион-

ных болезней и создание условий, исключающих контакт

патогенного возбудителя с организмом животного.

С целью профилактики инфекционных болезней в про-

мышленном животноводстве особое внимание уделяется

вопросам ветеринарно-санитарного контроля за отбором

и поставкой животных для комплексов.

Вопросам ветеринарной санитарии посвящены науч-

ные исследования А. А. Полякова, А. А. Закомырдина,

Н. М. Комарова, А. Т. Семенюты, И. Д. Гришаева и др.

Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные меро-

приятия направлены в основном на охрану здоровья,

увеличение поголовья и продуктивности сельскохозяй-

ственных животных, а также на повышение производи-

тельности труда, снижение себестоимости продукции и

повышение ее биологической ценности при высоких по-

казателях санитарной оценки..Широкое использование

достижений гигиены позволяет осуществлять главное

направление ветеринарии — профилактику.

Ветеринария — это комплекс наук, изучающих строе-

ние и функции животного организма, причины, симпто-

мы, распространение, лечение и профилактику незараз-

ных, инфекционных и паразитарных болезней сельско-

хозяйственных животных, пушных и промысловых зве-

рей, птиц, рыб, пчел.

Основная задача ветеринарии — создание благопо-

лучия животноводческих комплексов, ферм, стад в отно-

шении болезней, получение высококачественных продук-

тов животноводства. С этой целью она разрабатывает и

проводит обоснованные комплексные ветеринарно-сани-

тарные мероприятия, позволяющие профнлактировать

заболевания и снизить гибель скота и птицы, создавать

здоровые высокопродуктивные стада животных. Одно-

временно ветеринария проводит большую работу по

охране здоровья человека. Проводя ветеринарно-сани-

тарные мероприятия против инфекционных болезней, об-

щих для человека и животных — зооантрононозов, вете-

5

ринария обеспечивает-санитарное качество мяса, моло-

ка и других продуктов животноводства, предназначен-

ных для питания людей.

Ветеринарией достигнуты существенные успехи по

сокращению заболеваемости и смертности среди всех

видов сельскохозяйственных животных. Это обусловле-

но проведением активных ветеринарно-санитарных и

профилактических мероприятий, открытием и созданием

новых эффективных диагностических и лечебных средств

и методов лечения.

Комплекс ветеринарных наук тесно связан с обще-

биологическими и зоотехническими науками. Ветеринар-

ные специалисты совместно с зооинженерной службой

решают вопросы кормления, содержания и ухода за жи-

вотными, охраны здоровья животных.

ЗООГИГИЕНА С ОСНОВАМИ ВЕТЕРИНАРИИ

И САНИТАРИИ

ОБЩАЯ ЗООГИГИЕНА

Глава 1.ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ

НА ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ

ПОМЕЩЕНИЙ

Среди факторов внешней среды, постоянно и непо-

средственно воздействующих на организм животных,

воздух играет наиболее важную роль. Воздушная сре-

да— это комплекс разнообразных физических, механи-

ческих и биологических факторов, оказывающих огром-

ное влияние на физиологические функции организма

животных, продуктивность, воспроизводительные спо-

собности и состояние их здоровья. Воздушная среда не-<

постоянна: изменяются ее температура, влажность, ско-/

рость движения, запыленность, бактериальная" обсеме-

ненность, газовый состав. Приспосабливаясь к этим из-

менениям, организм приобретает новые временные или

постоянные свойства. Одни изменения полезны, так как

поддерживают жизненный тонус, другие наносят орга-

низму вред. Если на внешнюю воздушную среду влия-

ние человека незначительно, то состоянием ее в помеще-

нии он может управлять. Изменяя воздушную среду по-

мещений, мы можем влиять на организм находящихся в

них животных в нужном направлении. Воздух закрытых

животноводческих помещений отличается от атмосфер-

ного по своему газовому составу, содержанию паров во-

ды и различных примесей, которые могут способство-

вать появлению болезней. В процессе жизни организм

животных приспосабливается к условиям воздушной

среды, мобилизует свои защитные силы, и если они ока*

7

зываются достаточными, то нё снижается продуктив-

ность и не возникают болезни.

Интенсификация животноводства, сопровождающая-

ся значительным повышением продуктивности, а также

увеличением выхода продукции с единицы производст-

венных площадей, возможна только при создании жи-

вотным оптимального микроклимата в помещениях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ ,

Из физических свойств воздуха большое значение

для жизни, здоровья и продуктивности животных имеют

температура, влажность, движение воздуха, примесь

пыли, а также лучистая энергия и уровень шума. При

изменении физических свойств воздушной среды (состоя-

ние погоды) в организме животных возникают приспо-

собительные реакции по сохранению нормальной тем-

пературы тела, уровня обмена веществ и функций ор-

ганов и тканей.

При постепенных изменениях температуры, влажно-

сти и скорости движения воздуха, а также светового ре-

жима происходит тренировка приспособительных реак-

ций организма, т. е. его закаливание. Такой организм

лучше противостоит резким изменениям погоды. Живот-

ные изнеженные, незакаленные не способны быстро пе-

рестроить свои функции в новых условиях, что может

быть причиной болезней и резкого снижения продуктив-

ности.

Состояние погоды в течение длительного периода оп-

ределяют как климат местности. Разнообразие климата

зависит от географического положения и рельефа мест-

ности (горный, равнинный и др.), близости к большим

водным поверхностям (морям, океанам, крупным водо-

хранилищам, озерам, заболоченным территориям), от

количества поступающей солнечной энергии, движения

воздушных масс и других факторов. Организм живот-

ных, длительно обитающих в определенных климатичес-

ких условиях, приспосабливается к их воздействию.

При перемещении же в новые местности с другим клима-

том нм необходим некоторый период для акклиматиза-

ция. В это время за животными должен быть особый

уход, нм предоставляют наиболее полноценные корма и

хорошие условия содержания.

8

Состояние воздушного окружения, которое создает

человек для сельскохозяйственных животных в закры-

тых помещениях, называют микроклиматом. Зоогигиена

изучает требования животных к микроклимату, а также

способы и приемы создания его в животноводческих по*

мещениях.

Влияние на животных температуры к

влажности воздуха. Из всех факторов мнкрокли-

мата температура воздуха оказывает наибольшее алия-,

ние на продуктивность сельскохозяйственных животных

и использование ими корма. При пониженной темпе*

р а ту ре' воздуха в помещениях в сочетании с высокой

влажностью и повышенной подвижностью его даже прк

вполне удовлетворительном кормлении молочная про--

дуктивность коров снижается на 30—40%, прирост жи>

вой массы откармливаемых животных — на 40—50, щ

растущего молодняка — на 25—35%.

В организме всех теплокровных животных в процес-

се обмена веществ непрерывно образуется тепло в ре-

зультате тех химических реакций, которые происходят*

при использовании энергни корма. Благодаря этому у

животных поддерживается постоянная температура тела,.

Наряду с образованием тепла в организме идет и непре-

рывное выделение — потери его в окружающий воздух^

так называемая теплоотдача. Тепло расходуется и на

нагревание поступающих в желудочно-кишечный тракт-

корма и воды, а также вдыхаемого холодного воздуха..

Атмосферный воздух слабо нагревается при прохожде-.

нин через него солнечных лучей. Нагревается он глав--

ным образом от почвы за’ счет поглощения ею солнеч-

ного тепла. В зависимости от поступления этого тепла

на земную поверхность температура воздуха, окружаю-

щего животных, может очень резко изменяться: от

—65 до +65 °C.

На температуру воздуха влияет и высота местности

над уровнем моря, ее рельеф, облачность и движение:

воздуха (ветры).

Для защиты животных от пониженной или резко по-

вышенной температуры, а также от атмосферных осад-

ков, ветра и ярких солнечных лучей возводят животно-

водческие постройки. Нагревание воздуха в помещениях

зависит от тепла, выделяемого животными, тепла, обра-

зующегося при разложении органических веществ под-

стилки микроорганизмами, и отопления.

Я

Температура окружающего воздуха может усилить

или ослабить выработку тепла в организме. Низкие тем-

пературы (около О °C) увеличивают теплоотдачу, почто,

му для сохранения постоянной температуры тела в ор*

ганизме усиливается обмен веществ путем повышения

окислительных процессов и дополнительного образова-

ния тепла, что приводит к непроизводительной затрате

кормов на 20—50%. Воздействие низкой температуры,

выходящей за пределы возможностей терморегуляции

организма, приводит к обмораживаниям отдельных час-

тей тела (уши, хвост) или к болезням, связанным с пе-

реохлаждением, а иногда и к смерти.

При температуре воздуха выше 25 °C отдача тепла

из организма замедляется. Накапливающийся его избы-

ток ведет к перегреванию организма (гипертермии) и к

снижению окислительных процессов, а следовательно,

к уменьшению образования тепла. При перегревании ор-

ганизма отмечают такие болезненные состояния, как теп-

ловой удар, а также снижение сопротивляемости к ин-

фекционным болезням (например, у телят — к дипло-

кокковой инфекции). Усиленная теплоотдача происходит

при движении окружающего ипапухя. Постоянное сопри-

косновение с телом более холодного воздуха ведет к пе-

реохлаждению организма.

Большое влияние на физиологические функции жи-

вотного оказывает влажность воздуха. В процессе теп-

лообмена организма с внешней средой влажность имеет

значение как фактор, существенным образом изменяю-

щий величину отдачи тепла.

Воздух как в атмосфере, так и в помещениях для

животных всегда содержит известное количество водя-

ных паров. Влажность воздуха зависит от его темпера-

туры, движения, атмосферного давления, времени года и

некоторых других условий. Содержание водяных паров

в воздухе постоянно пополняется испарением воды с по-

верхности морей, рек, озер, прудов, почвы, а также ис-

парениями влаги растениями и животными. Влажность

воздуха снижается при образовании атмосферных осад-

ков (дождь, снег, иней, роса) и при поглощении влаги

из воздуха почвой.

Влажность воздуха имеет большое значение для жиз-

ни животных и растений. При низких температурах

влажный воздух усиливает теплоотдачу. Зимой при

содержании животных в неблагоустроенных, сырых по-

10

метениях появляются такие болезни, как бронхопнев-

мония у молодых животных, бронхит и воспаление лег-

ких у взрослых животных, расстройства пищеварения

у молодняка, суставной и мышечный ревматизм, воспа-

ление вымени у коров. Особенно неблагоприятно отра-

жается в таких условиях теплоотдача на молодых,

больных и истощенных животных, которые не могут бы-

стро приспособиться (а иногда и не в состоянии) к по-

вышенной теплоотдаче. Поэтому у таких животных ча-

ще отмечают простудные болезни из-за переохлажде-

ния. Во влажном воздухе дольше живут различные

микроорганизмы, в том числе и возбудители заразных

болезней.

Повышенная влажность воздуха при высокой его

температуре также неблагоприятно сказывается на здо-

ровье и продуктивности животных. В таких условиях

воздушного окружения тепло задерживается в организ-

ме. Происходит это потому, что в окружающий теплый

воздух организм не может выделять избыточное тепло,

образующееся непрерывно в процессе обмена веществ,

а повышенная влажность мешает удалению его с потом

или с водяными парами при дыхании. Излишнее тепло в

организме может вызвать перегревание, следствием ко-

торого бывает так называемый тепловой удар. Быстрее

перегреваются животные при усиленном кормлении, мы-

шечной работе, высокой влажности и неподвижности

воздуха. Предупреждают тепловой удар правильные

кормление, водопой, а также предоставление животным

отдыха в тени или на продуваемых возвышенных мес-

тах, прекращение работы (на площадях) в наиболее

жаркое время дня и др. Помощь при тепловом ударе*

оказывают немедленно: животное обливают холодной

водой, назначают средства, поддерживающие сердеч-

ную деятельность (кофеин, камфора) и регулирующие

дыхание (лобелии), и др.

При содержании в теплых и сырых помещениях у

животных уменьшается аппетит, появляется вялость,

снижается устойчивость к различным заболеваниям.

При любых температурах здоровье и достаточная

продуктивность сельскохозяйственных животных лучше

сохраняются при более сухом воздухе. Сухой воздух —

неблагоприятная среда для развития микроорганизмов.

Теплоотдача в сухом воздухе при высоких температурах

идет путем испарения пота с кожи и влаги с поверхнос-

11

ти легких. При низких температурах сухой воздух, от-

личаясь меньшей теплопроводностью, уменьшает тепло-

отдачу у животных. Простудные заболевания при низ-

ких температурах и сухом воздухе бывают очень редко.

Однако слишком низкая относительная влажность воз-

духа в помещениях (ниже 55%) действует на животных,

я особенно на птиц, отрицательно. Отмечают сухость

сл из истых, оболочек и кожных покровов (у птиц опере-

ния), усиленную жажду, снижение аппетита, _плохое

усвоение питательных веществ, уменьшение продуктив-

ности у взрослых и задержку роста у молодняка.

Климатические условия в отдельных зонах и райо-

нах Советского Союза весьма различны. В связи с этим

различны и условия ведения животноводства, а также и

нормативы строительства животноводческих помещений.

Влияние на животных движения воз-

духа. Воздух перемещается из области высокого ат-

мосферного давления в область низкого. При увеличе-

нии разницы в давлении и при уменьшении расстояния

между этими областями возникает движение воздуха —

ветер, который может усиливаться до урагана. Сильный

холодный ветер легко вызывает обморожение отдельных

участков тела из-за большой отдачи тепла. В жаркие

дни ветры действуют на животных освежающе, но при

слишком горячем ветре отмечают большую потерю воды

из организма и сильную жажду.

Направление движения воздуха может быть различ-

ным и постоянно изменяться. В каждой местности есть

так называемые господствующие ветры, т. е. дующие

более часто в одном Направлении, что учитывают при

планировании расположения животноводческих постро-

ек, отдельных зданий и сооружений на территории жи-

вотноводческой фермы, летних лагерей.

Большое влияние на обмен веществ н состояние здо-

ровья животных оказывает движение воздуха в помеще-

ниях (особенно сквозняки), которое действует на орга-

низм в комплексе с температурой и влажностью. ГигйЬч

ническое значение движения воздуха сводится к пере-

мешиванию и выравниванию его состава, удалению

вредных газов и паров воды из животноводческих поме-

щений. Скорость движения воздуха определяют в мет-

рах в секунду. При искусственном вентилировании жи-

вотноводческих помещений с подогревом вводимого воз-

духа скорость его движения может б«ть выше,

12

Гигиеническое значение солнечной ра-

диации. Солнечная радиация — это поток лучистой

энергии Солнца, идущий к поверхности Земли и атмос-

феры. Поглощаясь поверхностью земли, она превраща-

ется в тепловую энергию, а в растениях — в химичес-

кую энергию органических соединений.

От излучаемой Солнцем энергии в виде электромаг-

нитных волн различной длины до земли доходит только

одна двухмиллионная доля ее, и почти 60% этой энер-

гии отражается или поглощается воздушной оболочкой

земли. На пути к Земле полностью поглощаются самые

короткие и самые длинные волны, и до поверхности

Земли доходит только 1% ультрафиолетовых лучей с

длиной волны 289—400 нм, -видимых световых лу-

чей с длиной волны 400—780 нм и 60% инфракрасных

лучей с длиной волны 780—3000 нм.

Количество задерживаемых атмосферных солнечных

лучей тем больше, чем меньше угол падения их на зем-

лю, т. е. чем ниже к горизонту находится солнце. Лучи

солнца оказывают на организм тепловое и химическое

воздействие. Тепловое излучение больше исходит от ин-

фракрасных, а химическое — от ультрафиолетовых лу-

чей. В зависимости от длины волны эти лучи проникают

в кожу и в ткани организма животных на различную

глубину. Более глубоко (на несколько сантиметров)

проникают инфракрасные лучи. Инфракрасные лампы

используют в терапии для глубокого прогревания тка-

ней (ИКЗ-220-500, ИК-220-375, ИКЗК-220-250, газовые

горелки и т. д.) или для обогревания новорожденных и

молодых животных. Световые лучи проникают в кожу

на несколько миллиметров, а ультрафиолетовые — на де-

сятые доли миллиметра.

Очень важно и многообразно влияние на животных

солнечного света. Его лучи вызывают раздражение'Зри-

tj тельного нерва, а также чувствительных нервных окои-

' чаний, заложенных в коже и слизистых оболочках. Кро-

ме того, они возбуждают нервную систему и эндокрин-

ные ткедезы' и через них действуют_ на весь организм.

. Под влиянием солнечного освещения у животных воз-

д растает активность окислительных ферментов, углуб-

7 ляется дыхание, они поглощают больше кислорода и вы-

деляют больше углекислоты и водяных паров. В перифе-

•л| рической крови увеличивается количество эритроцитов и

< гемоглобина. Усиливаются также переваривание корма

13

и отложение в тканях белка, жира и минеральных ве-

ществ. Однако при очень сильном освещении наблюда-

ют обратное явление, поэтому откармливаемых живот-

ных рекомендуют держать в умеренно освещенных по-

мещениях.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже

животных образуется из провитамина 7-дегидрохолес-

терина витамин D3, предохраняющий молодняк от рахи-

та, а взрослых от различных нарушений обмена каль-

ция и фосфора. Эти лучи обладают бактерицидным (бак-

териоубивающим) действием, но они не проникают че-

рез обычное оконное стекло. Таким образом, прямой

солнечный свет является бесплатным и надежным при-

родным дезинфектором. Под воздействием лучей солн-

ца некоторые виды микроорганизмов погибают в тече-

ние нескольких минут, а наиболее устойчивые в течение

часов и суток. Поэтому в теплые летние дни необходи-

мо открывать окна и двери животноводческих помеще-

ний, чаще выносить для облучения солнечными лучами

инвентарь и предметы ухода за животными.

При недостатке света организм испытывает состоя-

ние светового голодания, что сильно отражается на об-

мене веществ. В результате значительно снижаются

продуктивность и сопротивляемость к болезням; отме-

чают также вялое заживление ран, появление кожных

заболеваний, задержание охоты у самок, отставание в

росте молодняка. Поэтому ранней весной в связи с

ослаблением защитных сил организма, вызванного рез-

ким снижением интенсивности солнечного освещения в

предшествующие зимние месяцы, у животных увеличи-

вается число заболеваний органов дыхания, наблюдает-

ся распространение некоторых инфекций.

В северных, северо-западных, северо-восточных райо-

нах Советского Союза из общего годового количества

ультрафиолетовых лучей 80—90% их приходится на па-

стбищный период и только 10—20% на весь стойловый

сезон. Обычно световое голодание в этот период испы-

тывают все животные. Поэтому в зимние месяцы жи-

вотных регулярно выводят на прогулки в наиболее сол-

нечные часы дня, в помещении предусматривают доста-

точное число окон. Кроме того, необходимо следить за

чистотой окон, учитывая, что загрязненные стекла силь-

но задерживают прохождение световых лучей.

Для нормального хода работ по обслуживанию жи-

14

вотных, Наблюдению за ними и обеспечения нормально-

го течения физиологических процессов в темную поло-

вину суток все помещения для животных и птиц долж-

ны иметь искусственное освещение (электрическое лам-

пами накаливания и люминесцентными) в соответствии

с установленными нормами. В ночное время в помеще-

ниях оставляют только дежурное освещение. Чрезмерно

длительное и интенсивное освещение с помощью искус-

ственных источников света оказывает неблагоприятное

действие на животных. Например, при круглосуточном

освещении удои у коров снижаются на 7%. Рациональ-

ное освещение птичников в осенне-зимний период позво-

ляет повысить яйценоскость кур.

Большое значение в предупреждении светового голо-

дания имеет искусственное ультрафиолетовое облучение

с помощью ртутно-кварцевых ламп ДРТ-400 и ЛЭ-30-1.

Облучать животных рекомендуют с октября по апрель

включительно через два дня на третий. Причем приуча-

ют их к этому постепенно. Начинают облучать с ’Л ре-

комендуемой дозы и в течение 10—15 суток доводят ее

до полной. Облучают каждую группу животных в одно

и то же время. Если в хозяйстве есть стационарные

установки, их лучше размещать над кормушками или

над стойлами для животных, а передвижные — в нера-

бочих проходах или использовать их в часы перерывов

в работе обслуживающего персонала. Режим облуче-

ния, дозировки и порядок его проведения контролируют

ветеринарные специалисты. Обслуживающему персона-

лу в момент облучения необходимо соблюдать соответ-

ствующие меры предосторожности (носить темные оч-

ки, находиться на определенном расстоянии от ртутно-

кварцевых излучателей и др.).

Слишком яркий солнечный свет оказывает на не

привыкших к нему животных неблагоприятное воздей-

ствие в виде солнечных ожогов, а иногда при длитель-

ном воздействии инфракрасных лучей и солнечного уда-

ра. В последнем случае происходит перегревание голов-

ного мозга, что вызывает прилив к мозгу и его оболочкам

большого количества крови, разрыв кровеносных сосу-

дов и кровоизлияния в мозг, отек мозга; у животного от-

мечают возбуждение, учащенное сердцебиение и дыха-

ние, судороги, возможна смерть. Для защиты животных

от солнечного удара устраивают теневые навесы, отменя-

ют тяжелые работы на лошадях в жаркие часы дня.

15

В яркие солнечные дни у животных d йёййгМенТй-

рованной кожей могут быть поражения в форме дерма*

титов. Подобную картину наблюдают при скармлива-

нии животным некоторых растений (гречихи, зверобоя,

гороха почечуйного, якорца и возможно люцерны, кле-

вера, люпина), в которых содержатся светочувствитель-

ные вещества, действующие как катализаторы лучистой

энергии. Лучистая энергия солнца представляет собой

мощный профилактический и лечебный фактор и широ-

ко используется в животноводстве и ветеринарии.

Аэроионизация. Кроме температуры, влажнос-

ти воздуха движения воздушных масс, барометрического

давления на организм животных, большое влияние ока-

зывают ионы воздуха— расщепленные молекулы или

атомы газов под вл иянием таких ионизирующих факто7

ров, как постоянный распад радиоактивных веществ,

почвы, космические излучен и я, ультрафиолетовые лучи

солнца, электрические разряды в атмосфере. В свобод-

ной атмосфере всегда содержится известное количество

легких отрицательных аэрононов, наличие которых в до-

статочных количествах поддерживает нормальное со-

стояние организма. В воздухе животноводческих поме-

щений, постоянно содержащем пары воды, пыль и мик-

роорганизмы, находится значительно меньше отрица-

тельных ионов по сравнению с атмосферным воз-

духом.

Разработаны методы искусственной ионизации воз-

духа в помещениях, что с успехом используется для по-

вышения устойчивости к заболеваниям, для улучшения

Обмена веществ, роста и развития молодняка, а также

санитарного состояния воздуха в помещениях; кроме

того, это один из способов профилактики и лечения не-

которых болезней (верхних дыхательных путей, диспеп-

сии, бронхопневмонии и др.).

Ионизацию воздуха широко применяют в крупных

птицеводческих хозяйствах. А. Л. Чижевским установ-

лено, что кратковременное воздействие аэроионаМи на

куриные яйца в инкубатории благоприятно действует

На выход цыплят (увеличивается на 3—6%) и повыше-

ние их сохранности в первые 30 суток жизни. Благо-

приятное влияние аэроионизация оказывает на орга-

низм телят я поросят. Для ионизации воздуха в поме-

щениях промышленность выпускает специальные аппа-

раты-ионизаторы (АФ-2, АФ-3 и др.).

16

На нашей планете все живые существа (челбвек,

животные» растения) подвергаются воздействию радио-

активных веществ, широко распространенных в природе.

В организм животных они поступают с вдыхаемым воз-

духом в весьма незначительных количествах, которые

продуцируются естественными источниками радиации.

Эти дозы радиации имеют физиологическое значение и

не проявляют вредного действия.

Газовый состав атмосферного воздуха

и влияние его на организм животных. Ат-

мосферный воздух представляет смесь газов. В ниж-

них слоях он почти одинаков. В сухом атмосферном

воздухе содержится, %: 20,95 кислорода, 78,09 азота,

0,03 углекислого газа, 0,93 аргона, гелия, неона, крипто-

на, водорода, ксенона, родона; в небольшом количест-

ве — озон, закись азота, йод, метан. Водяных паров в

воздухе 0,01—4%. Кроме постоянных составных частей,

в воздухе находятся некоторые примеси природного

происхождения, а также загрязнения, вносимые в ат-

мосферу за счет производственной деятельности чело-

века.

Санитарно-гигиеническое значение газов велико, так

как воздушная среда является средой обитания и жизнь

бе/ нее невозможна. Отклонения в газовом составе от

нормы могут привести к тяжелым патологическим про-

цессам в организме животных.

Азот — физиологически индифферентный газ, слу-

жит разбавителем других газов. Содержание его в ат-

мосфере постоянно, количество во вдыхаемом воздухе

одинаково. В атмосфере азота жизнь невозможна. Для

многих растений азот служит источнцком питания, бо-

бовые утилизируют его с помощью корневых клубней.

Азот воздуха усваивается некоторыми видами бактерий

почвы (клубеньковыми и азотфиксирующими), а также

сине-зелеными водорослями. Под влиянием электричес-

ких разрядов азот воздуха превращается в окислы азо-

та, которые, вымываясь осадками из атмосферы, обога-

щают почву солями азотистой и азотной кислот. Под

влиянием почвенных бактерий соли азотистой кислоты

превращаются в соли азотной кислоты, которые, в свою

очередь, усваиваются растениями и используются для

синтеза белка.

Наряду со связыванием азота в природе происходят

процессы, приводящие к выделении? его в атмосферу.

Небольшие количества свободного азота образуются

при разложении органических соединений за счет мик-

роорганизмов — денитрификаторов.

Таким образом, в природе идет непрерывный про-

цесс круговорота, в результате которого азот атмосфе-

ры превращается в органические соединения, а при раз-

ложении их он восстанавливается и вновь поступает в

атмосферу и оттуда снова связывается с биологически-

ми объектами. Атмосферный азот, кроме того, является

разбавителем кислорода, так как вдыхание чистого

кислорода приводит к необратимым изменениям в ор-

ганизме.

Кислород (О?) —самая важная для жизни часть

воздуха. Он необходим для Окислительных процессов и

находится в крови главным образом в химически свя-

занном с гемоглобином состоянии, образуя оксигемо-

глобин, который переносится эритроцитами к клеткам

организма и расходуется на окисление питательных ве-

ществ, образуя углекислый газ и воду. Все химические

процессы в животном организме, связанные с образо-

ванием различных веществ, с работой мышц и органов,

с выделением тепла, происходят только при наличии

кислорода. Содержание кислорода у поверхности Земли

колеблется незначительно (от 20,7 до 20,95%), несмот-

ря на потребление его животными и людьми, а 7акже

на окисление в природе и процессы горения; не накап-

ливается также и углекислый газ. Последний необхо-

дим для жизни зеленых растений, из которого они бе-

рут только углерод, а кислород выделяют в атмосферу.

Эта реакция протекает в листьях зеленых растений под

воздействием солнечного света.

Содержание кислорода в воздухе закрытых помеще-

ний для животных при недостаточном обмене воздуха

(вентиляции) может снижаться, что при длительном воз-

действии сказывается на их здоровье и продуктивности.

Наиболее чувствительна к этому птица.

Углекислый газ (диоксид углерода—

COj). Основной источник накопления углекислого газа

в помещениях— животные. Он играет большую роль в

жизнедеятельности животных и человека, являясь фи-

зиологическим возбудителем дыхательного центра. Сни-

жение концентрации СОг во вдыхаемом воздухе не

представляет существенной опасности для организма,

так как необходимый уровень парциального давления

этого газа в крови обеспечивается регулированием кис-

лотно-щелочного равновесия. Повышенное же содержа-

ние СО9 в атмосферном воздухе сказывается отрица-

тельно на организме: при вдыхании больших концент-

раций СО2 нарушаются окислительно-восстановитель-'

ные процессы.

Чем больше углекислого газа во вдыхаемом воздухе,

тем меньше его может выделить организм. Происходит

накопление его в крови. Кровь из-за избыточного со-

держания СО2 не в состоянии принять его из'тканей,

что ведет к развитию явлений тканевой аноксии. Увели-

чение концентрации СО2 в крови у млекопитающих при-

водит к возбуждению их дыхательного центра. При этом

дыхание становится более частым и глубоким, что спо-

собствует более полному выделению углекислого газа

из крови. У птипы накопление углекислого газа в крови

не учащает дыхание, а вызывает его замедление и даже

остановку. Поэтому в помещениях для птицы преду-

сматривают постоянный приток наружного воздуха в

гораздо больших количествах (из расчета на 1 кг мас-

сы), чем для млекопитающих.

В гигиеническом отношении углекислый газ являет-

ся важным показателем, по которому судят о степени

чистоты воздуха. Если в животноводческих помещениях

нет вентиляции, СО2 может- скапливаться в значитель?

ных количествах, так как в выдыхаемом воздухе его со-

держится до 3%. Много СО2 поступает в воздух поме-

щения, если оно обогревается газовыми горелками. По-

этому в таких помещениях вентиляционные устройства

должны быть механическими и более эффективными в

работе. При содержании в помещении СО2 больше 1%

у животных учащается дыхание, а при 10%, кроме то-

го, отмечают иг учащение пульса. Таким образом, жи-

вотные приспосабливаются к ненормальным условиям

внешней среды. Однако при длительном нахождении

животных в плохо вентилируемых помещениях, а также

при отсутствии прогулок на свежем воздухе у них появ-

ляется слабость, снижаются аппетит, продуктивность и

сопротивляемость к заболеваниям.

Максимально допустимое количество СО2 в воздухе

животноводческих помещений не должно превышать

0,15—0,25% для животных и 0,1—0,2% для птицы.

Оксид углерода (угарный газ) в атмос-

ферном воздухе отсутствует. Однако при работе в жи-

вотноводческнх помещениях техники- (’тракторов; кору-

мор аздатчиков, бульдозеров и др-), ок выделяется, с вы-

хлопными газами. Подобное отмечают и при обогрева-

нии помещений газовыми горелками» если их решетки;

закупориваются пригоревшей пылью, что приводит к

неполному сгоранию газа.

Оксид углерода — сильнейший яд для животных иг

человека: соединяясь с гемоглобином крови» он лишает

его способности переносить кислород из легких в ткани..

При вдыхании этого газа животные погибают рт уду-

шья вследствие острого недостатка кислорода. Ядови-

тое действие начинает проявляться уже яри накопле-

нии 0,4% оксида углерода. Чтобы предупредить подоб-

ные отравления, следует хорошо проветривать помеще-

ния, где работают двигатели внутреннего сгорания.

При отравлении угарным газом в первую очередь,

необходимо животных вывести из помещения на све-

жий воздух. Предельно допустимая концентрация это-

го газа — 2 мг/м3.

Аммиак (NH3) в атмосферном воздухе встречает-

ся редко и в небольших концентрациях. В животноводче-

ских помещениях аммиак образуется при разложении

мочи, навоза, подстилки, осадка в плохо очищаемых ка-

нализационных сооружениях. Особенно он накапливает-

ся в помещениях, где плохая вентиляция, не поддержи-

вается чистота пола, животных содержат без подстилки»

а также в навозохранилищах, жомовых ямах сахарных

заводов.

Постоянное вдыхание воздуха даже с небольшой

примесью аммиака (10 мг/м3) неблагоприятно отража-

ется на здоровье животных. Аммиак, растворяясь на

слизистых__оболочках верхних дыхательных путей и

конъюнктивы, раздражает их: кроме того, он рефлектор-

но уменьшает глубину дыхания, следовательно, и вен-

тиляцию легких. В результате у животных появляются'

кашель, слезотечение, бронхит, конъюнктивит, спазмы

голосовой щели, трахеи, отек легких. При воспалнтель-!'

ных процессах дыхательных путей снижается и способ-

ность слизистых оболочек противостоять внедрению

микроорганизмов.

В крови аммиак соединяется с гемоглобином и пре-

вращает его в щелочной гематин, который не способен

поглощать кислород при дыхании, т. е. наступает кисло-

родное голодание. При вдыхании воздуха с большим

20

содержанием аммиака поражается центральная нервная

система. У животного появляются обморочное состоя-

ние, судороги, останавливается дыхание, возможен смер-

тельный исход.

При оценке качества воздуха в помещениях для жи-'

вотных необходимо помнить, что аммиак действует от-

рицательно и на обслуживающий персонал. Поэтому в

целях охраны здоровья работающих в помещениях,

а также для создания нормальных условий животным

следует предусматривать достаточную по объему венти-

ляцию. В современных условиях , это можно осущест-

вить при помощи принудительной вентиляции. Большое

значение в обеспечении нормального состава воздуха

животноводческих помещений имеет исправно и беспе-

ребойно действующая система канализации и тщатель-

ное удаление навоза. Максимально допустимая кон-

центрация аммиака в воздухе помещений — 10—20 мг/м3.

Сероводород (H2S) в свободной атмосфере от-

сутствует. Источником накопления сероводорода в воз-

духе помещений для животных служат гниение содер-

жащих серу белковых веществ и кишечные выделения

животных, особенно ири богатом белком корме или рас-

стройствах пищеварения. Сероводород может поступать

в воздух помещений из жижеприемников, а также из

траншей,, расположенных под щелевыми полами. Вды-

хание этого газа в организм в незначительных количе-

ствах (10 мг/м3) вызывает воспаление слизистых обо-

лочек, кислородное голодание организма, а в больших

концентрациях — паралич дыхательного центра и цент-

ра, который управляет сокращением кровеносных со-

судов.

Содержание во вдыхаемом воздухе сероводорода

свыше 1 мг/л может вызвать быструю смерть животно-

го, а длительное воздействие незначительной его при-

меси— хроническое отравление, проявляющееся общей

слабостью, нарушениями пищеварения, воспалением

дыхательных путей, снижением продуктивности. Допус-

тимая концентрация сероводорода в воздухе помеще-

ний — 5—10 мг/м3.

Чтобы предупредить образование сероводорода в

помещениях, необходимо следить за исправным состоя-

нием канализационных сооружений и применять хоро-

шую, сухую, газоноглощающую подстилку. В отдельных

зонах в атмосфере встречается примесь газообразных

21

промышленных выбросов: окислов азота, сернистых со-

единений, окиси углерода.

Примесь пылевых частиц и микроор-

ганизмов в воздухе и их влияние на

животных. Атмосферный воздух, и особенно воздух

животноводческих помещений содержит взвешенные

механические частицы, образующие в совокупности

воздушную пыль, называемую аэрозолями. В зависи-

мости от скорости движения воздуха аэрозоли могут

переноситься на большие расстояния и удерживаться

в воздухе длительное время. Количество и состав пыли

в значительной мере зависят от местности, ее рельефа,

характера почвы, времени года, способа содержания и

технологии кормления животных, метеорологических

факторов и т. д. По характеру происхождения различа-

ют пыль минерального и органического происхождения.

В атмосферном воздухе содержится больше минераль-

ной пыли, а в воздухе помещений для животных — ор-

ганической.

От размера пылинок зависит длительность нахож-

дения их во взвешенном состоянии в воздухе.

Различают пылевые частицы от 0,1 до 100 мкм.

Наибольшую опасность представляют частички разме-

ром менее 5 мкм. Они могут проникать в самые глубо-

кие отделы дыхательных путей (альвеолы), оседать в

них и вызывать раздражение слизистых оболочек, а за-

тем их воспаление.

Пыль механически действует на слизистые оболоч-

ки, нарушая их целостность. Более крупные частицы

(10—100 мкм) задерживаются в верхних отделах дыха-

тельных путей и удаляются со слизью при кашле. Од-

нако и эта пыль может явиться причиной заболеваний

верхних дыхательных путей. Раздражая, травмируя

слизистые оболочки, пыль открывает «ворота» для

внедрения микроорганизмов. Пыль загрязняет кожу

животных, где она смешивается с потом, выделениями

сальных желез, слущившимися клетками эпидермиса,

различными микроорганизмами. Эти загрязнения вызы-

вают зуд и воспалительный процесс в коже, что нару-

шает ее функции теплорегуляции, выделения пота и

кожного жира, чувствительность и рефлекторные реак-

ции.

Пылевые частицы, находящиеся в воздухе, косвенно

влияют и на здоровье животных, ухудшают освещен-

22

ность помещения при загрязнении стекол окон, погло-

щают значительную часть коротковолновых ультрафио-

летовых лучей (до 50%), необходимых для нормальной

жизнедеятельности организма.

Атмосферный воздух загрязняется дымом от сжига-

ния угля, торфа и других видов топлива. Кроме вредно'

действующих на организм газов (углекислый газ, оксид

углерода, сернистый газ и др.), в дыме имеются части-

цы золы и сажа. В саже находятся вещества (напри-

мер, 3,4-бензопирен), которым приписывают канцеро-

генные свойства.

Существует определенная зависимость между запы-

ленностью воздуха и содержанием в нем микроорганиз-

мов, представляющих опасность для здоровья живот-

ных. Пыль является хранительницей и носительницей

микроорганизмов. В состав микрофлоры воздуха входят

различные микроорганизмы из почвы, воды, из организ-

ма животных и с поверхности растений. Воздух помеще-

ний может содержать сапрофиты и болезнетворные воз-

будители— бактерии, споры, грибки и т. д. Количество

микроорганизмов в воздухе помещений больше в зим-

ний период, чем в летний, тогда как в наружной ат-

мосфере, наоборот, микроорганизмов больше летом.

Воздух животноводческих и птицеводческих помещений

обогащается микроорганизмами особенно во время раз-

дачи сухих кормов, применения подстилки, чистке жи-

вотных и т. д.

В атмосферном воздухе значительная часть микро-

бов погибает под влиянием солнечных лучей. Осадки

также способствуют очищению воздуха от микробов,

осаждая их вместе с пылью. В воздухе помещений мик-

роорганизмы могут сохраняться длительное время и пе-

ремещаться с его потоками, увеличивая степень опасно-

сти передачи возбудителей инфекционных болезней аэ-

рогенным путем. Этим путем передаются от больных к

Здоровым животным возбудители ящура, чумы, туберку-

леза и др. Чтобы избежать передачу возбудителей ин-

фекционных болезней, необходимо быстро и надежно

изолировать от общего поголовья больных и не допус-

кать скученного содержания животных в помещениях с

высокой влажностью, с недостаточным естественным

освещением, не имеющих эффективного воздухообмена.

Уборку и проветривание помещений проводят после вы-

вода животных на прогулку.

23

УстяйбВлеио, что йбрМйЛЬйай йенТилйцйй животно-

водческих помещений снижает количество микроорга-

низмов в 1 м3 воздуха на 17,2%. В целях предупрежде-

ния образования пыли в помещениях для животных не-

обходимо создавать вокруг ферм защитные зеленые на-

саждения, укреплять поверхностный слой почвы на тер-

ритории ферм посевами многолетних трав. Чистить жи-

вотных следует вне помещения или использовать для

этого пылесосы.

Большая насыщенность воздуха животноводческих

помещений различными микроорганизмами приводит к

загрязнению воздушного бассейна над территорией фер-

мы или комплекса и далеко за ее пределами. Например,

кишечную палочку обнаружили в воздухе на расстоянии

1—2 км от животноводческого комплекса. Для борьбы с

пылью на пастбищах необходима своевременная смена

их, а также прогонов к местам водопоя и стоянок.

Для обеззараживания воздуха в помещениях (на-

пример, в операционных и в ветеринарных лечебницах,

помещениях для молодняка, конюшнях для племенных

лошадей и др.) можно применять бактерицидные лампы

(ДБ-15, ДБ-30, ДБ-60).

Своевременное удаление из стада больных живот-

ных, регулярная очистка и дезинфекция помещений и

правильное размещение животных позволяют предупре-

ждать распространение возбудителей инфекционных бо-

лезней, которые передаются аэрогенным путем как с

пылью, так и капельным путем.

Лабораторная работа. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МИК-

РОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ЖИВОТНЫХ.

Цель работы: ознакомить учащихся с приборами, которые

применяются для контроля за отдельными показателями микрокли-

мата в помещениях для сельскохозяйственных животных с целью

овладения методами измерения этих показателей.

Содержанке работы. Определение температуры. Для

Измерения температуры воздуха в помещениях применяют ртутные,

спиртовые н толуоловые термометры. Наибольшее распространение

получили ртутные термометры. Это объясняется их большой точ-

ностью и возможностью применять в широких пределах (от —35

До 4-375*). Спиртовые термометры менее точны, так как при

Температуре выше О °C спирт расширяется неравномерно. Толуоло-

вые термометры можно применять для измерения как низких, так

н высоких температур (от —95 до 4-ПО °C).

Для длительных наблюдений пользуются записывающим при-

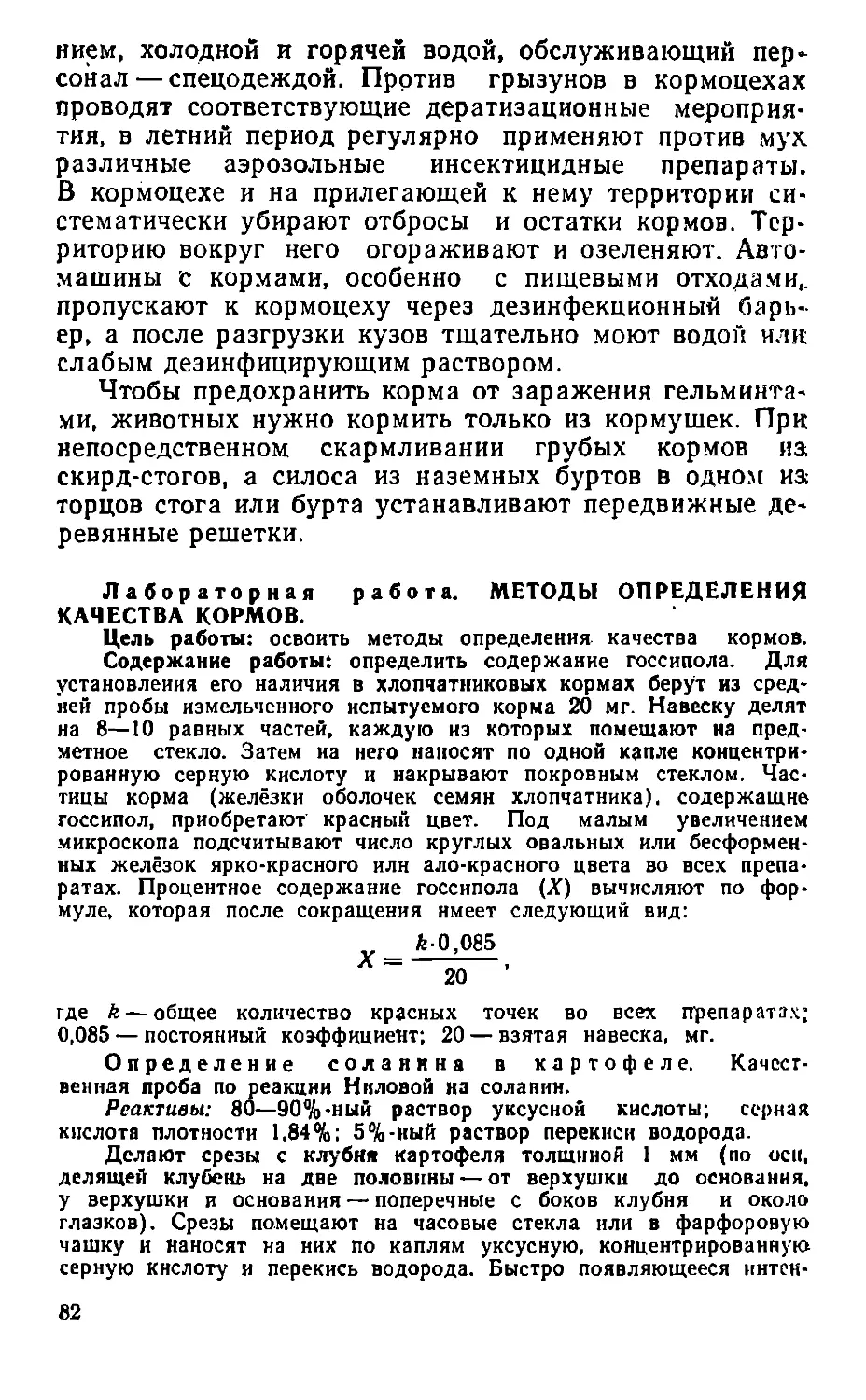

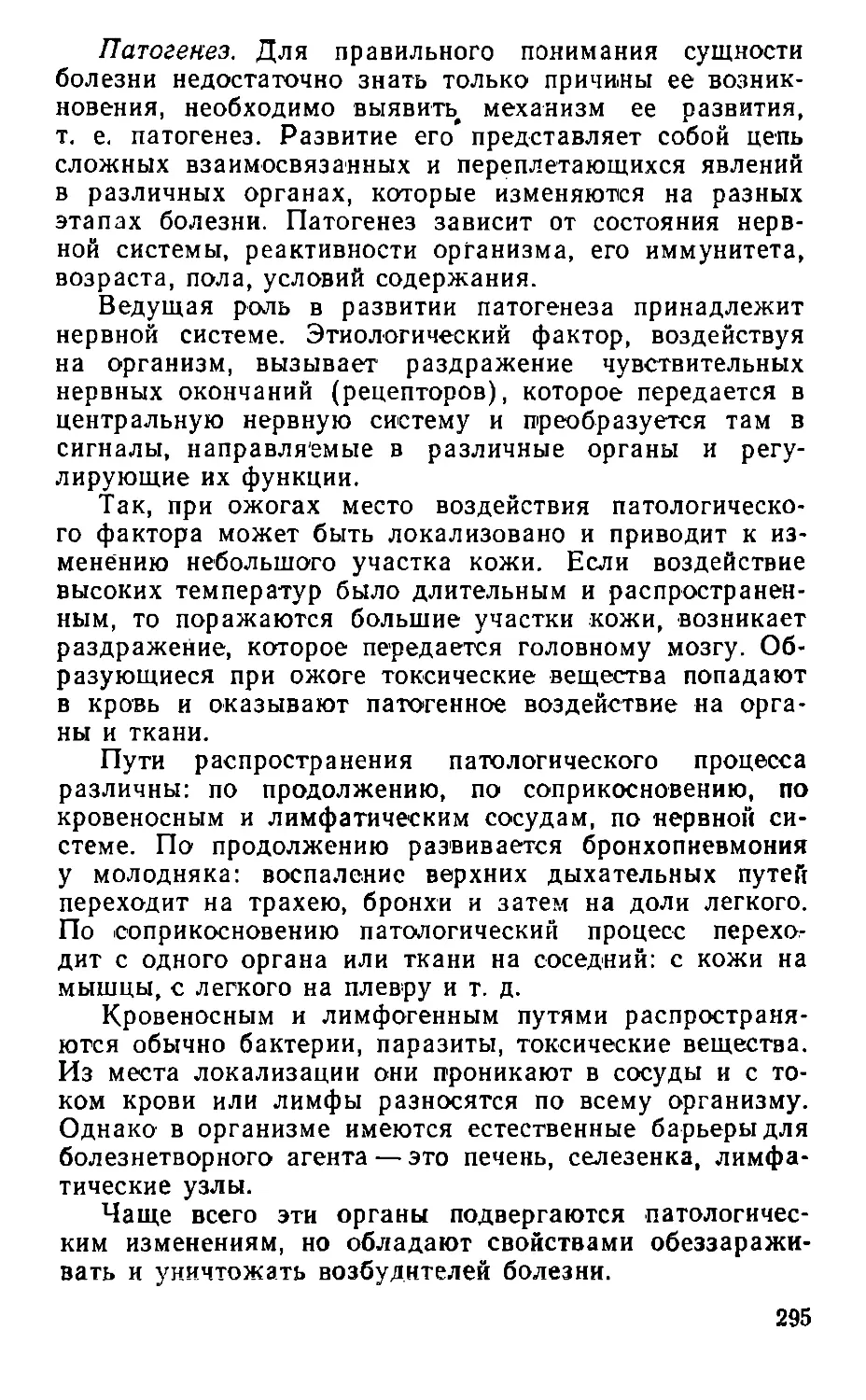

бором-самописцем, термографом типа М-16А (рис. 1). Состоит он

Из Следующих основных узлов: датчика температуры — бнметалля-

«4

Рис. 1. Термограф типа

М-16А:

1 — корпус: 2 — корреляци-

онный винт; 3 — биметалли-

ческая пластинка (датчик

температуры); 4 — стрелка с

пером; 5 — барабан с часо-

вым механизмом и диа-

граммной лентой

ческой пластинки, состоящей из двух спаянных между собой

изогнутых металлических пластинок, имеющих различные темпе-

ратурные коэффициенты, передаточного механизма (рычага, тяги,

регулятора и осн), регистрирующей части (стрелки с пером и

барабана с часовым механизмом) и пластмассового корпуса. Прин-

цип действия прибора основан на свойстве биметаллической

пластинки изменять радиус изгиба в зависимости от температуры

окружающей среды. Изменения в кривизне пластинки передаются

стрелке с пером и на диаграммной ленте, надетой на барабан,

получается непрерывная графическая запись температуры.

Термографы изготовляют двух типов — суточные с продолжи-

тельностью одного оборота барабана 26 ч н недельные—176 ч.

Правильность записи термографа 1 раз в трое суток следует

проверять по ртутному термометру н нри необходимости вносить

поправку при помощи коррекционного винта.

.Температуру воздуха внутри помещения измеряют 3 раза в

сутан (утром, в СЕрёДИИё Дйя И вечером). Рекомендуется измерять

ее в двух-трех зонах но вертикали, учитывая зоны лежания и

стояния животных-»- нахождения обслуживающего персонал'’.

Температуру в помещениях определяют для взрослого крупного

рогатого скота, молодняка старшего возраста и лошадей на рас-

стоянии 0,6* и 1,5 м от пола; для молодняка свиней и овец — 0,2,

Q4 и 1.5 м от пола, а для взрослых животных — 0,4, 0,7 и 1,5 м

от пола. Точки измерения — середина помещения и два угла по

диагонали на расстоянии 1 м от продольных стен и 3 м от торцо-

вых.

В птичниках при напольном содержании измерения производят

на высотах 0,8 н 1,5 м от пола, при клеточном — на уровне каж-

дого яруса батареи. Продолжительность измерения температуры

в точке—10—15 мни. Измерительные приборы располагают

в помещении так, чтобы на них не попадали солнечные лучи, тепло

от батарей отопления, холод от стен н вентиляционных устройств.

Температуру измеряют не реже 3—4 раз в месяц, по 3 дня

подряд. При измерении температуры наружного воздуха резервуар

термометра защищают от влияния солнечной радиации и холодных

ветров. Для этого применяют ширмы из листа картона или фане-

ры, которые устанавливают на пути солнечных лучей или холодного

ветра, но не препятствуют движению воздуха вокруг термометра.

Температуру наружного воздуха можно определять по показа-

ниям «сухого» термометра, аспирационного психрометра, так как

ртутные резервуары которого заключены в металлические патроны,

Я

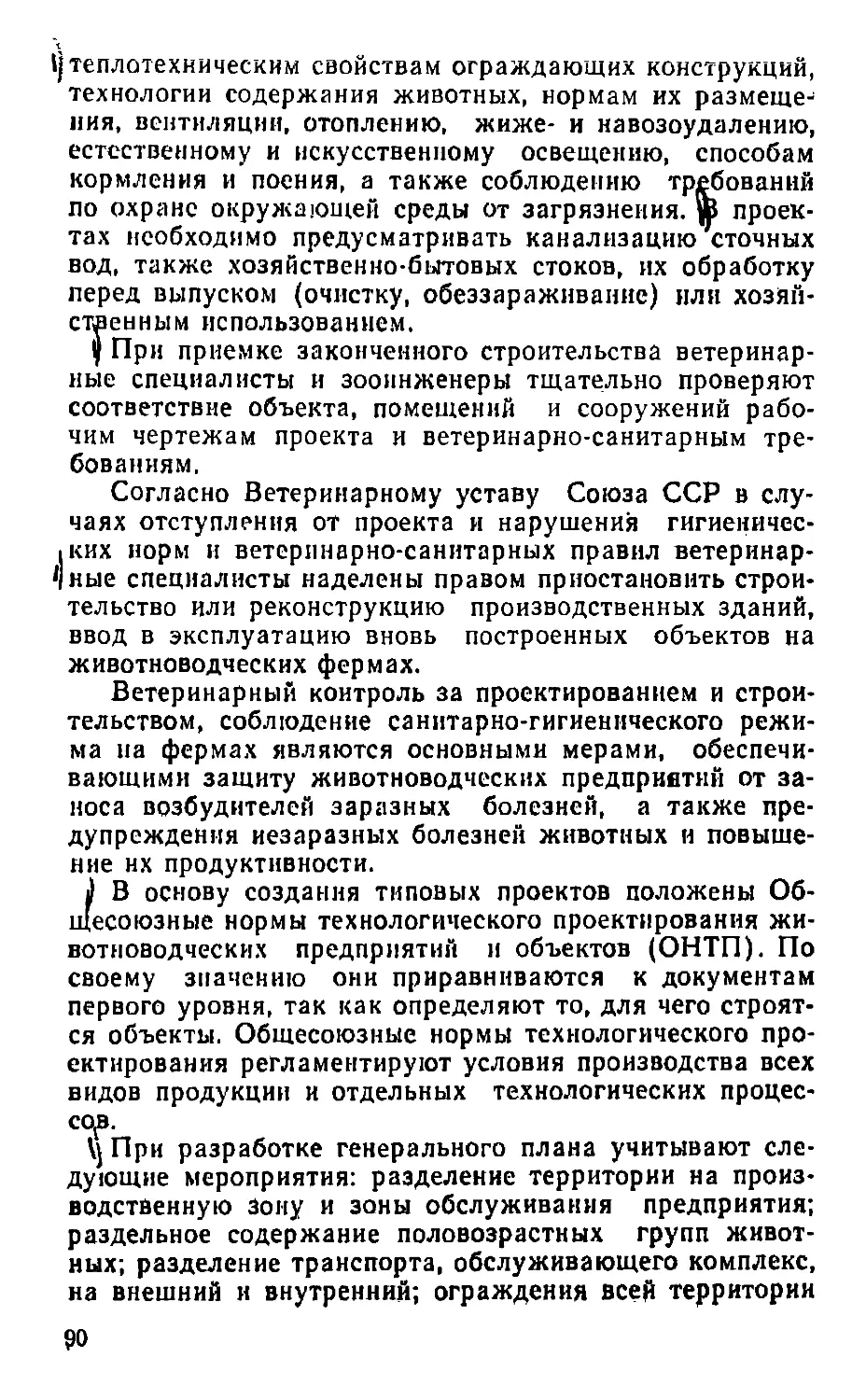

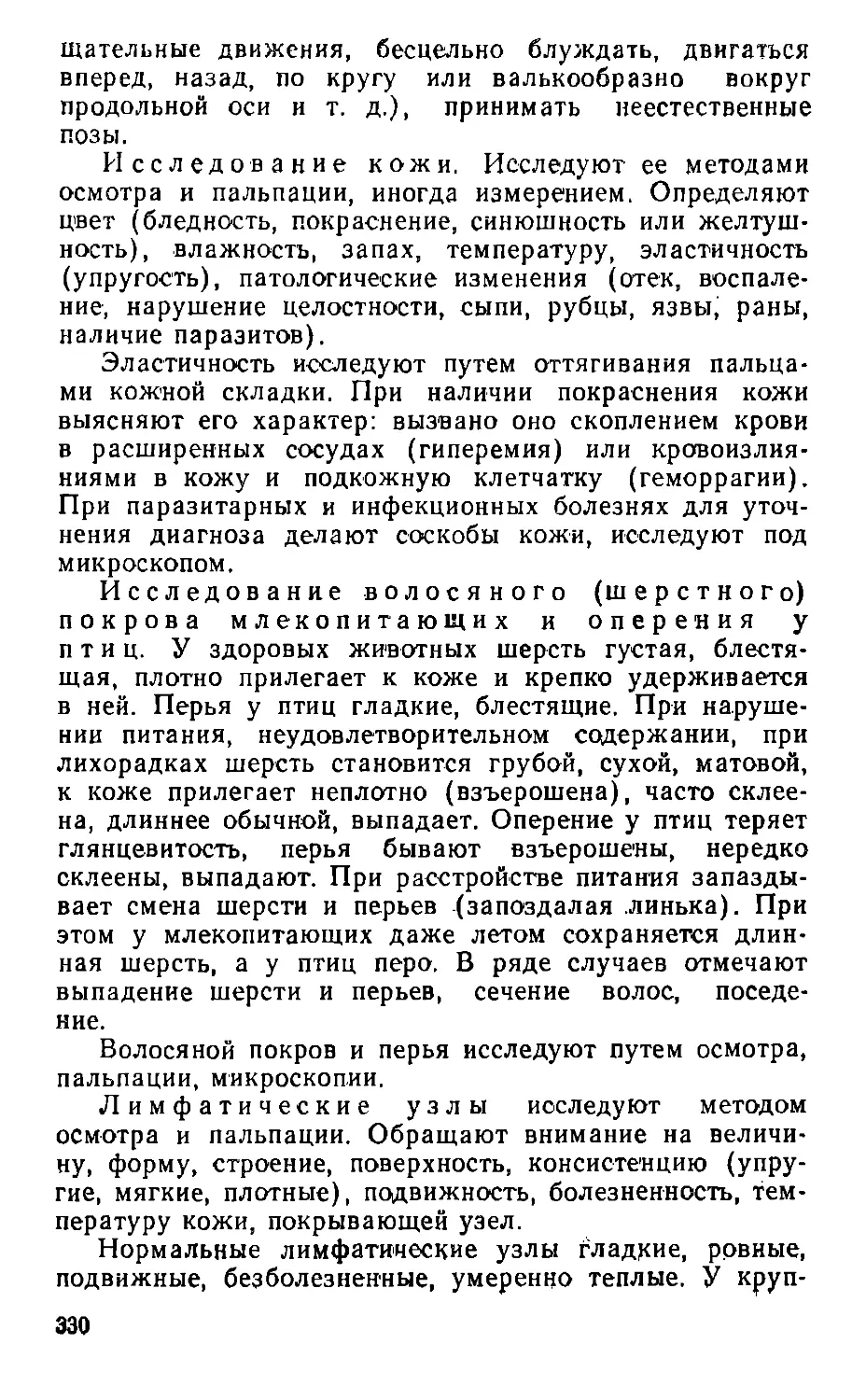

Рис. 2. Психрометры:

я —тип ПБУ (статический); б—

Ассмана (динамический)

что защищает их от воздейст-

вия посторонних факторов

внешней среды.

Определение влаж-

ности воздуха. В поме-

щениях ее измеряют при по-

мощи психрометров, гигромет-

ров и гигрографов.

Психрометр статический

типа ПБУ (рис. 2). Прибор

состоит нз двух одинаковых

спиртовых термометров со

шкалой, градуированной в

пределах 0—45 “С с ценой де-

лений 0,5 °C. Резервуар одно-

го термометра обернут кусоч-

ком ткани (батист, шифон,

марля), конец которой опущен

в середину чашечки питатель-

ной трубки, заполненной ди-

стиллированной или кипяченой

водой. Термометр прибора,

показывающий температуру

воздуха, называется сухим,

а термометр, резервуар которого обернут кусочком ткани, — влаж-

ным. Ткань по законам капиллярности непрерывно смачивается н

увлажняет шарик термометра. Испарение воды с поверхности

шарика влажного термометра вызывает потерю тепла, в результате

последний показывает более низкую температуру, чем сухой тер-

мометр. Разница будет тем больше, чем сильнее испарение воды

с поверхности шарика (суше воздух).

Разность показаний обоих термометров и берут за основу

расчетов. Показания термометров снимают после выдержки пси-

хрометра в помещении в течение 10—15 мин. При этом надо сле-

дить, чтобы иа прибор не влияли источники тепла (лучистая энер-

гия, лампы, батареи и др.), а также случайные движения воздуха

(при ходьбе людей, открывании ворот, окон и др.). При определе-

нии относительной влажности должны учитываться поправки на

точность показаний, имеющиеся в паспорте прибора.

В настоящее время промышленность выпускает еще один тип

статического психрометра типа ВИТ-1 (гигрометр психрометричес-

кий, рис. 3). Принцип работы этого прибора такой же, как и пси-

хрометра типа ПБУ.

Влажность воздуха характеризуется следующими гигрометри-

ческими величинами: максимальная рлажность, абсолютная влаж-

ность, относительная влажность, дефицит влажности и точка росы.

Максимальная влажность (Е)—количество водяных паров в

граммах в 1 мэ воздуха или упругость водяных паров, выражен-

ная в миллиметрах ртутного столба при полном насыщении возду-

ха водяными парами при определенной температуре. Для каждой

Рис. 3. Гигрометр психро-

метрический типа ВИТ-1

температуры макси-

мальная влажность есть

величина постоянная. С

повышением температу-

ры (от определенного

предела) максимальная

влажность увеличива-

ется. Так, при темпера-

туре воздуха —55 °C

она равна 0, —20 °C —

1,05 г, 0 °C —4,83,

4-20 °C — 17,22, 4-50 °C

— 82,68 г.

Абсолютная влаж-

ность (А) — количество

водяных паров в грам-

мах в 1 м3 воздуха при

данной температуре или

упругости водяных па-

ров, выраженное в мил-

лиметрах ртутного стол-

ба в данный момент

при данной температуре.

Она дает представление

об абсолютном содер-

жании водяных паров в

воздухе, но не показы-

вает степень его насы-

щения. При одной и той

же абсолютной влаж-

ности насыщенность во-

дяными парами в зави-

симости от температуры

воздуха может быть

различной. Абсолютная

влажность увеличивает-

ся от пола к потолку.

В помещениях для жи-

вотных она колеблется

от 4 до 12 г/м3 воздуха.

Относительная влаж-

ность (Р) — отношение

между абсолютной и

увлажя

СУХ.

с

ЯЧИСЯЯ ПДиШИИЙ ttPKHIHOt'C

24

L22

20

18

16

14

12

10

8

6

о» h.olu tzuia цоцз №1<з Цой?

’огиоеигелмия алджносиг.]

2

0

ГИГРОГГТР ПОЯИНЕ1ЯКЕСКИЙ

ВИТ-1

дгошрддэсдЕопиззйзш

относиттлялл влажное го X

СКОРОСТЬ АСПИРАЦИИ otQ3a«tO^

максимальной влажностью, выраженной в процентах.

Дефицит влажности (Д) —разность между максимальной

и

абсолютной влажностью, выраженная в граммах в 1 м3 воздуха в

данный момент н при данной температуре. Дефицит влажности

показывает, насколько абсолютная влажность близка к максималь-

ной. Чем больше дефицит влажности, тем суше воздух, и наоборот.

В помещениях для животных рн водебдется от 0,2 до 7,2 г/мэ.

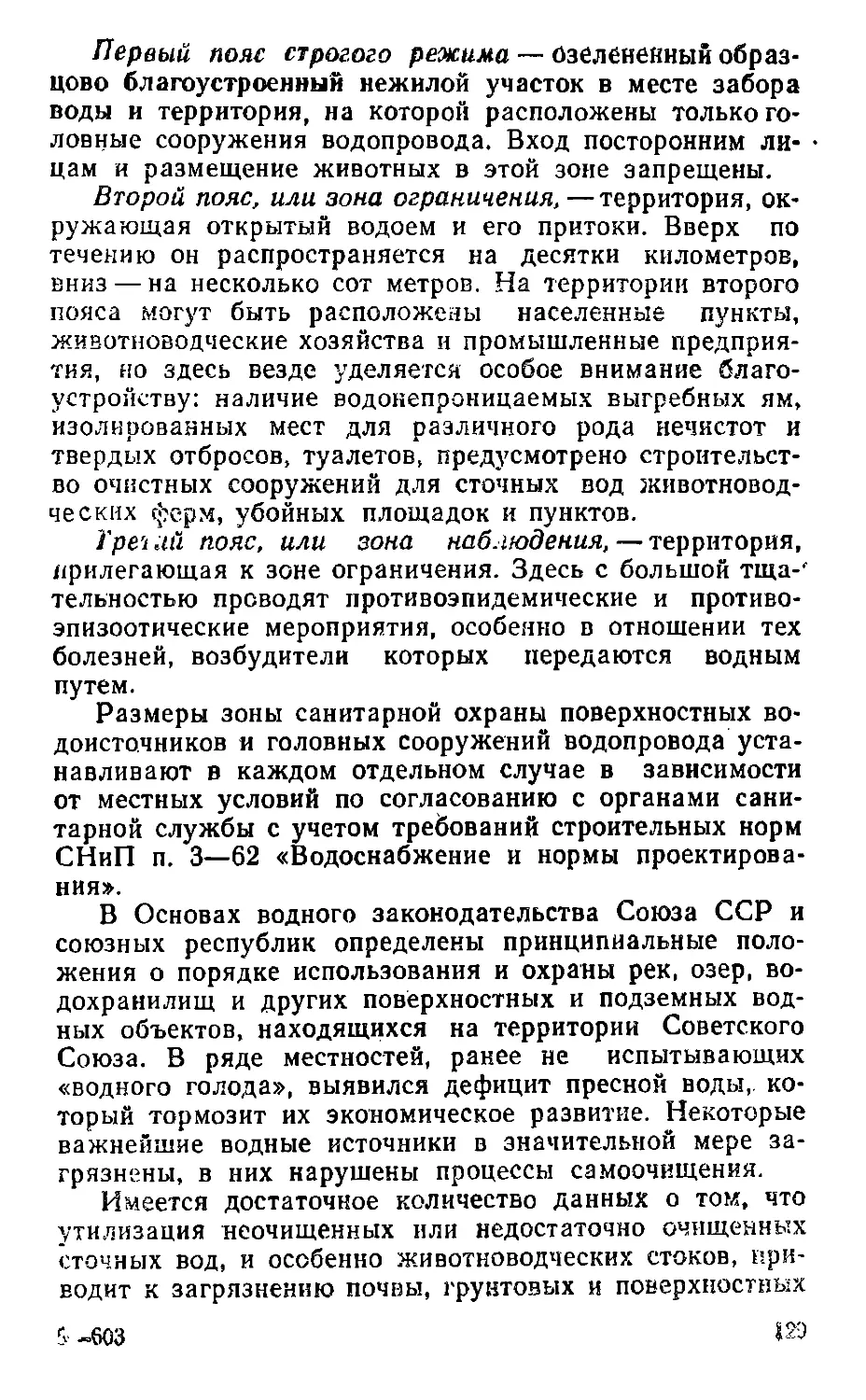

1, Плотность насыщения водяных паров прн различных

температурах, мм рт. ст., или г/м3

Целые Десятые доли градусов

граду- « сы 0 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 1 9

3,16 3,13 3,11 3,09 3,06 3,04 3,02 2,99 2,97 2,95

—4 3,40 3,38 3,35 3,33 3,30 3,28 3,25 3,23 3,21 3,18

—3 3,67 3,64 3,62 3,59 3,56 3,53 3,51 3,48 3,46 3,43

—2 3,95 3»92 3,89 3,86 3,84 3,81 3,78 3,75 3,72 3,70

—1 4,26 4.22 4,19 4,16 4,13. , 4.Ю 4,07 4,04 4,01 3,98

0 4,58 4,61 4.65 4,68 4,72 4,75 4,78 4,82 4,86 4.89

1 4,93 4,96 - 5,00 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26

2 5,29 5,23 5.37 5,41 5,45 5,49 5,52 5,56 5,60-5,64

3 5,68 5,72 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06

4 6,10 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6,41x6,45 6,50

5 6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,57 6,92 6,96

6 7,01 7,06 7,11 7,16 7,21 7,26 7,ЗЬ 7,36 7,41 7,46

7 7,51 7,56 7,62 7,67 7,72 7,78 7,83 7,88 7,94 7,99

8 8,04 8,10 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8,49 8,55

9 8,61 8,67 8,73 8,79 8,84 8,90 8,96 9,02 9,09 9,15

10 9,21 9,27 9,33 9,40 9,40 9,52 9,58 9,65 9,71 9.78

11 9,84 9,91 9,98 10,04 Ю>1 10,18 Ю.24 Ю,31 Ю.38 10,45

12 10,52 10,59 10,66 10,74 10,80 10,87 10,94 11.OI 11,08 11,16

13 11,23 11,30 11,38 11,4^ И ,53 11,60 П,68 11,7641,83 11,91

14 11,99 12,06 12.14 12<'22 12.30 12,3812,46 12,54 12,6212,71

15 12,79 12,87 12.95 43.04 13,12 13,20 13,29 13,38 1 3.46 13,55

16 13,63 13,72 1Д81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14.44

17 14,53 14,62. '14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,2815,38

18 15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37

19 16,48 16,58 16,67 16,79 16,89 17.00 17,10 17,21 17,3217,43

20 47,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,0818,20 18,31 18,42 18,54

21 18,65 18,76 18.88 19.00 19.11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71

22 19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,82 20,94

‘23 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,84 21,98 22,1122,24

24 22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,0623,20 23,34 23,48 23,62

25 23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06

26 25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,9626,1226,27 26,4326,58

27 26,74 26,90 27,06 27,21 27,37 27,5427,7027,8628.0228,18

28 28,35 28,51 28.68 28,85 29,02 29,18 29,3529,52 29,70 29,87

29 30.04 30,22 Эо,39 30,57 30,74 30,92 31,1031,28 31,46 31,64

30 31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50

31 33,70 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46

32 35.66 35,86 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,10 37,31 37,52

33 37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68

34 39,90 40,12* 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41.41 41,71 41,94

Точка росы — температура, прн которой водяные пары, нахо-

дящиеся в воздухе, достигают полного насыщения и переходят в

жидкое’ состояние, оседая на холодных поверхностях помещения

(в виде капелек росы). Точка росы указывает на приближение аб-

солютной влажности к максимальной. Определив абсолютную

влажность, можно по таблице 1 найти температуру точки росу,

26

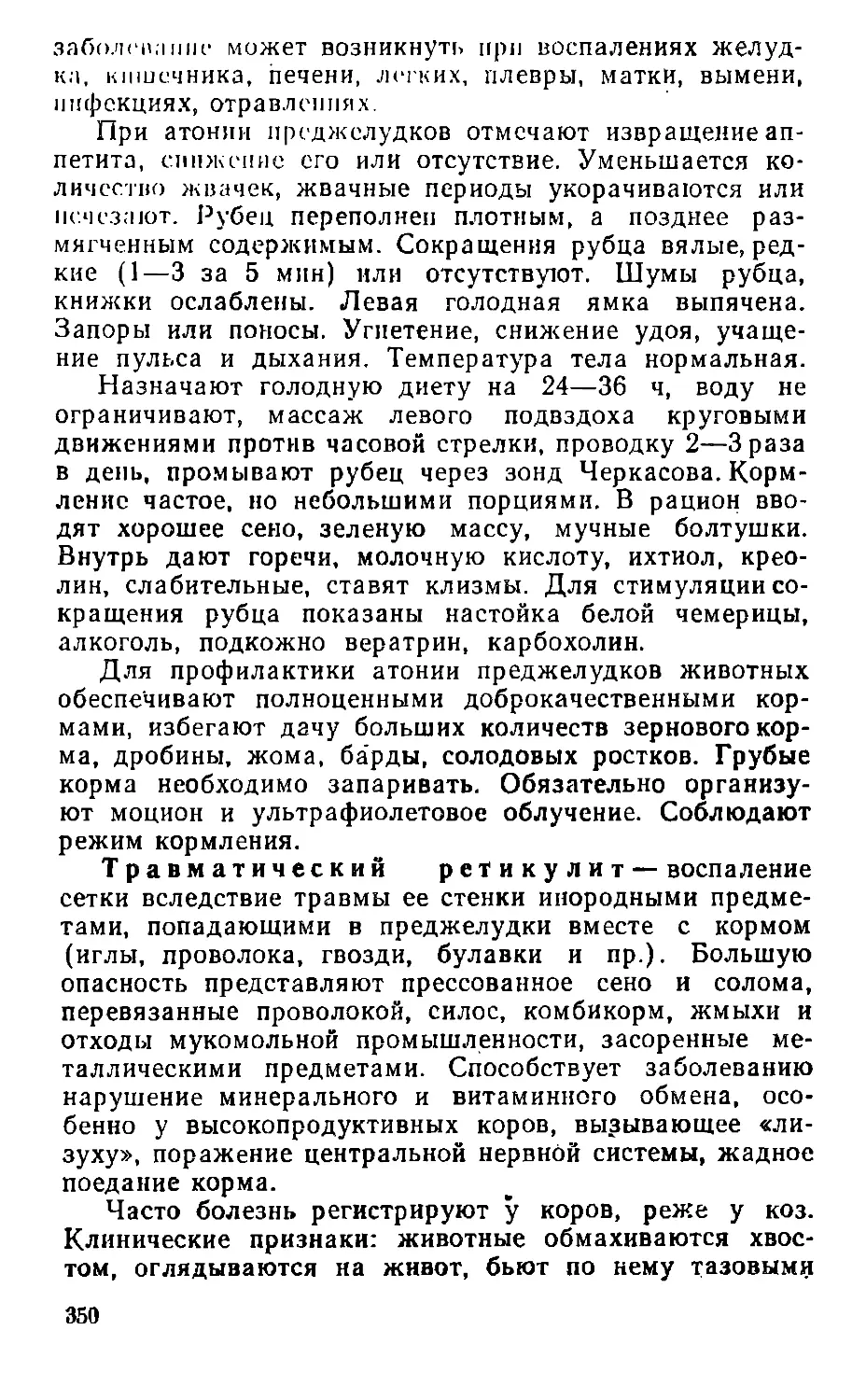

Рис. 4. Гигрограф типа

М-21А:

1 — корпус; 2 — датчик — пу-

чок обезжиренных волос;

3 — коррекционный винт; 4 —

стрелка с пером; 5 — бара-

бан с часовым механизмом

и диаграммной лентой

Максимальную влажность для определенной температуры на-

ходят по таблице 1.

Абсолютную влажность (А) определяют по формуле Ренье:

А = £-[а (/С-Гвл) В],

где Л —искомая абсолютная влажность воздуха, г/м3, или мм

рт. ст.; Е — максимальная влажность при температуре влажного

термометра, мм рт. ст., или г/м3; а — психрометрический коэффи-

циент, зависит от подвижности воздуха в помещении; t0 — темпе-

ратура сухого 1ермометра, °C; /вл — температура влажного термо-

метра, °C- В — атмосферное давление в момент наблюдения, мм.

рт. СТ.

Относительную влажность воздуха в практике определяют по

таблице, которая прилагается к каждому прибору (психрометру)

или по формуле

/? = — 100,

Е

где R — искомая относительная влажность, %; А — абсолютная

влажность воздуха, г/м3, или. мм рт. ст.; Е—максимальная упру-

гость водяных паров в воздухе при температуре сухого термометра,

мм рт. ст., или г/мэ; 100 — пересчет на проценты. Величину Е нахо-

дят по таблице 1.

Длительные наблюдения за влажностью воздуха ведут по

гигрографам (рис. 4). Влажность воздуха будет зависеть от изме-

нений длины пучка обезжиренных волос. Гигрографами определяют

относительную влажность.

Определение скорости движения воздуха.

При определении движения воздуха проверяют его направление

н скорость. По направлению воздушные потоки бывают продольные,

поперечные, нисходящие и восходящие.

При соблюдении нормативов температур скорость движения

воздуха в эоне расположения животных бывает от 0,15 до 1 м/с.

Вне помещений н в вытяжных каналах ее определяют анемометра-

ми. Различают анемометры динамические и статические. Первыми

определяют скорость движения воедуха по числу оборотов, а пос-

ледними — по отклонению пластинки.

Динамические анемометры бывают двух типов: крыльчатые я

чашечные (рис. 5). Принцип действия анемометров обоих типов

одинаков. Воздух давит на ветроприеминк (легкие подвижные

крылья или чашечки) прибора и приводит их во вращение, которое

через систему шестеренок передается стрелке на циферблате.

Специальный арретир позволяет включать и выключать счетчик

29

оборотов. Порядок пользования динамическим анемометром изло-

жен в инструкции, прилагаемой к прибору.

Для более точного определения скорости движения воздуха

в одной точке наблюдают 2—3 раза. При этом берут среднюю

скорость и полученную величину умножают на поправочный коэф-

фициент по прилагаемой к каждому анемометру таблице.

Низкие скорости движения воздуха определяют посредством

кататермометров. Это особые спиртовые термометры, имеющие

цилиндрический резервуар со шкалой, разделенной на градусы от

35 до 38 °C, или шаровые со шкалой 33—40 °C (рис. 6).

На тыльной стороне кататермометра обозначен его фактор,

который характеризует теплопотери в милликалориях с 1 см2

поверхности спиртового резервуара, нагретого при охлаждении

его от 38 до 35 °C. Фактор устанавливают для каждого прибора при

изготовлении его на заводе. В начале исследования определяют

время охлаждения прибора и вычисляют катаиндекс путем деления

фактора F на время прохождения спиртом расстояния от 38 до

35 °C, затем находят скорость движения воздуха по формуле соот-

ветственно Хилла или Вейса:

(Н \2 / Н

-q-°,2°) /-£--0,14 |

0,40 / ' V~ \ 0,49 / '

где V — скорость движения воздуха, м/с; Н — охлаждающая спо-

собность воздуха по кататермометру; 0,20 и 0,40; 0,14 и 0,49 —

эмпирические величины; Q — разница между средней температурой

кататермометра (36,5 °C) и температурой в точке исследования.

30

Рис. 6. Кататермометры:

а — цилиндрические; б — шаровой

Если показатель Н, деленный на

Q, будет меньше 0,6, то '«.скорость

движения воздуха меньше 1 м/с, в

этом случае пользуются формулой

Хилла; если же больше или равен

0,6, то скорость движения воздуха

равна или больше 1 м/с, тогда вы-

числение ведут по формуле Вейса.

Для точного установления ско-

рости движения воздуха в одной

точке наблюдают 2—3 раза. Точки

измерения те же, что и при опреде-

лении температуры и влажности.

Нормативы температуры, относитель-

ной влажности и скорости движения

воздуха в животноводческих поме-

щениях даны в таблице 2 в соответ-

ствии с ОНТП для различных видов

животных (в том числе и птицы).

Атмосферное давление.

Определяют его ртутным барометром

по высоте ртутного столба в милли-

метрах, который способен уравнове-

сить давление атмосферного воздуха

в данный момент, или при помощи

металлического барометра-анеро-

ида.

В эоогигиенических исследованиях

пользуются портативным баромет-

ром-анероидом. Основная часть этого

прибора — тонкостенная металличес-

кая коробка с гофрированными дном

и крышкой или тонкостенная плос-

кая трубка. Внутри коробки или

трубки находится разреженный воз-

дух (30—40 мм рт. ст.). Приколеба-

Я

нии атмосферного давления сдавливаются или выпячиваются стенки

коробки или разгибаются и сгибаются стенкн трубки. Эти нэменення

через систему рычагов передаются стрелке, движущейся по цифер-

блату с делениями, показывающими давление воздуха в миллимет-

рах высоты ртутного столба или в гектопаскалях (гПа). Для

определения атмосферного давления используют записывающий при-

бор — барограф.

Определение естественной освещенности.

В практике строительства животноводческих помещений норматив

естественной освещенности в соответствии с общесоюзными норма-

ми технологического проектирования ферм обеспечивается опреде-

ленными световыми коэффициентами, т. е. отношением площади

остекления к площади пола (табл. 3).

Для зоогнгнеинческой оценки естественной освещенности

животноводческих помещении используют фотометрию — отдел оп-

тики, изучающий измерение силы света, яркости естественной к

31

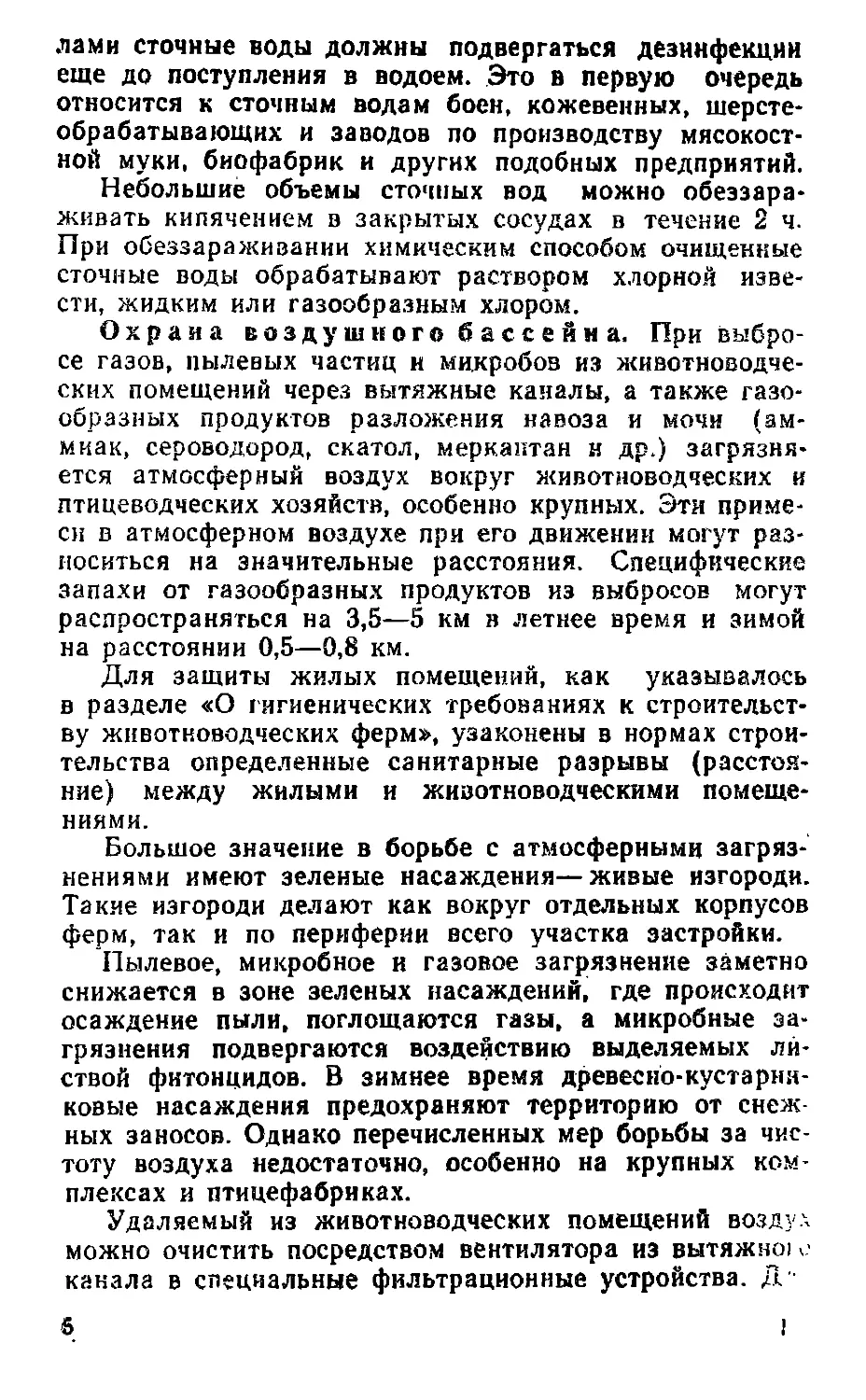

2. Нормативы температуры, относительной влажности и скорости

движения воздуха в помещениях для животных

Помещения для животных Температу- ра, ®С Относитель- ная влаж- ность, % Скорость движения воздуха, м/с

Крупный рогатый скот

Родильное отделение

Привязного, беспривязно*

боксового содержания н

молодняка старше года

Бесирнвяэиого содержания

(на подстилке)

Профилакторий (телята до

20 суток)

Выращивания телят от 20

до 60 суток

Доращивания телят 60—

120 суток

Молодняк от 4 до 12 меся-

цев

Свиньи

Холостых, супоросных ма-

ток и хряков

Опороса и выращивания по-

росят до 4 месяцев

Откорм

Овцы

Содержания баранов, ма-

ток, молодняка после от-

бывки н валухов

Тепляки и родильные от-

деления

Лошади

Взрослых

Молодняка

Птица

Взрослой птицы:

кур

индеек

уток

гусей

Молодняка кур в возрасте,

суток:

1—30

31—60

61—150

151-210

16—18 8—10 70 70 0,3—0,5 о,з-1,о

5—8 70 0,3—1,0

16—20 70 0,1—0,5

16—18 70 0,1—0,5

12—18 70^75- 0,2—1,0

' • **

10—12 70—75 0,3—1,0

14—16 75^, Oj—1,0

18—22 70 0,1—0,6

12—18 75 0,3—1,0

4-6 70—75 0,5—1,0

— —

12—16 75 0,2-0,5

0,3—0,5

12—16 60—70 _ 0,2—0 6

'12—16 bo—ТО

7—14 70—80 0,2—0,8

10—15 70—80 0,2—0,8

35—22 60—70 0,1—0,5

20—18 60—75 0,1—0,5

16—14 60—70 0,1—0,5

16—12 60—70 0,1—0,5

32

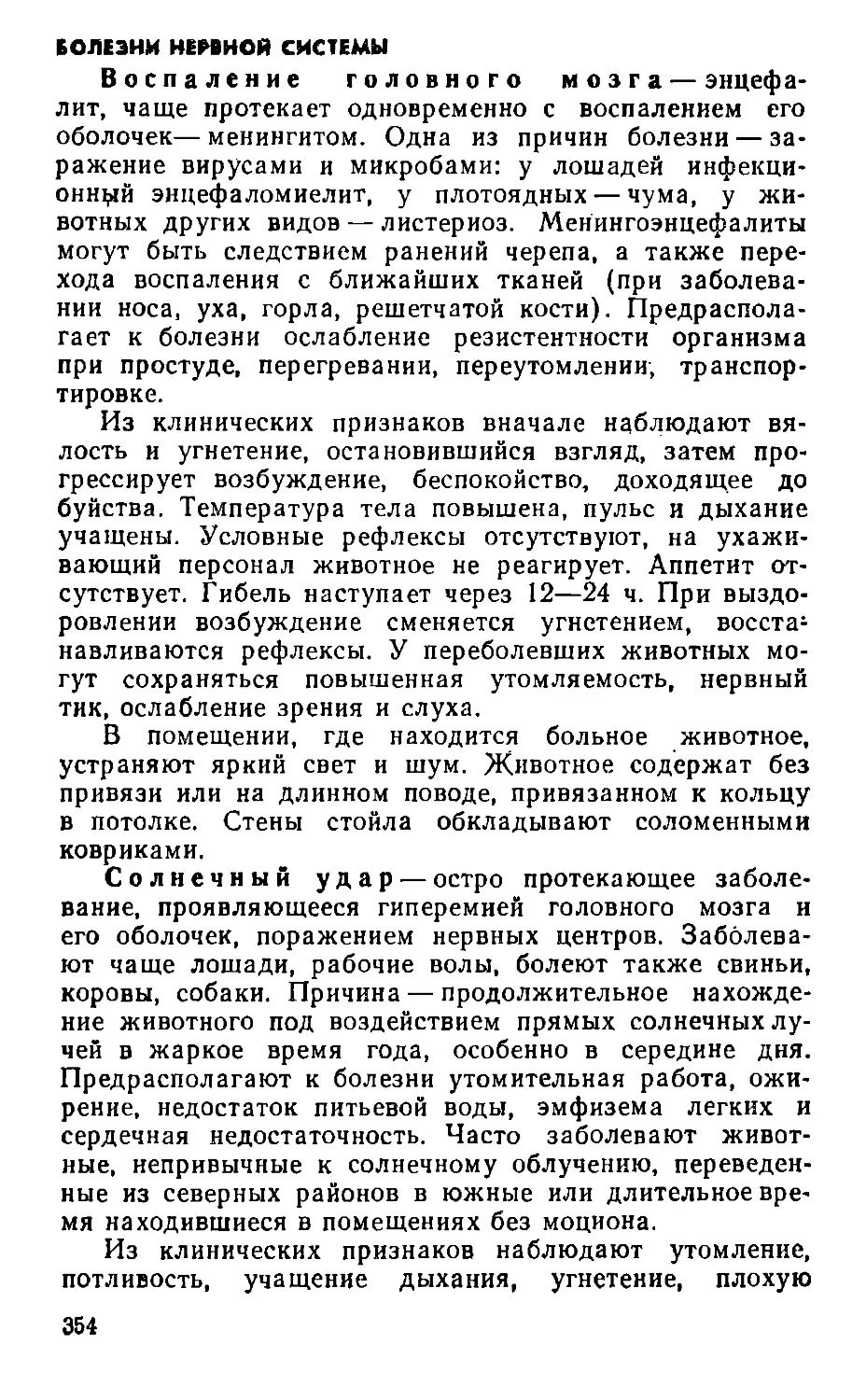

Рис. 7. Люксметр типа Ю-16:

1 — гальванометр со шкалой; 2 — переключатель диапазонов шкалы; 3 — свето-

поглотитель; 4 — селеновый светопрнсмннк (фотоэлемент)

искусственной освещенности. Приборы, применяемые для этой цели,

называются фотометрами или люксметрами.

Люксметры бывают визуальные и объективные. Точность пока*

заний первых зависит от субъективных ощущений исследователя.

Поэтому в санитарно-гигиенической практике применяют только

объективные люксметры типов Ю-16 и Ю-116.

' Люксметр типа Ю-16 (рнс 7). Состоит он из селенового фото-

элемента. преобразующего свет в электрический ток (фотоэлект-

рический эффект), и гальванометра, которые соединены между

. собой гибким проводом. Фотоэлемент представляет собой очищен-

”-ную от окислов железную пластинку, на которую нанесен слой

селена, а сверху него — тонкий прозрачный слон золота. Для защи-

ты от воздействия внешних атмосферных влияний пленка из золота

покрыта прозрачным лаком. При падении световых лучей на

приемную часть фотоэлемента возникает поток электронов, который

создает фототок во внешней цепи, соединяющей фотоэлемент с

гальванометром, и стрелка последнего отклоняется на определенное

число делений шкалы соответственно интенсивности освещения.

Гальванометр имеет три шкалы, отградуированные в люксах

и позволяющие производить отсчет в трех основных диапазонах

измерений: верхняя шкала 0—25 лк, средняя — 0—100, нижняя —

0—500 лк. Диапазон измерения может быть расширен при помощи

прилагаемой к прибору светопоглощающеу насадки с коэффициен-

том, равным 100. При покрытии ею-воспринимающей части фото-

элемента можно измерять Освещенность в трех диапазонах

(0—2500, 0—10 000 и 0—50 000 лк). Эту иасадку применяют глав-

2-*6ОЗ 33

3. Нормы естественного и искусственного освещения

животноводческих помещении

Помещение для животных Нормы естественного освещения Искусствен- ная осве- щен ноЛь в эоне разме- щения жи- вотных, лк

коэффици- ент естест- венной осве- щенности! (КЕО). % световой ко- эффициент (СК)

Крупный рогатый скот

Привязного и беспривязно- 0,8—1,0 1:10—1:15 50—75

го содержания коров, нете- лей, выращивание и дора-

щнвание молодняка Откорма 0,4—0,5 1:20—1:30 20—30

Родильное отделение и про- филакторий 0,8—1,0 1:10—1:15 75-100

Свиньи

Холостых и супоросных 0,5—1,2 1:10 50—100

свиноматок и хряков —

Ремонтного молодняка 0,5—1,2 1:10 50—100

Молодняка после отъема до 1,2 ' 1:10 50-100

4-месячного возраста Свиней на откорме:

первого периода 0,5 1:20 30—50

второго периода 0,5 1:20 20—50

Овцы

Маток, баранов, молодняка 0,35—0,5 1:20 30—50

после отбивки н валухов

Тепляки с родильным отде- 0,35—0,8 1:15 50—100

лением

Манеж в бараннике, стри- гальный пункт 1,0 1:10 150—200

Птица

Взрослой птицы: напольного содержания — 1:10—1:12 15 __ 10—70

клеточного содержания 1:10

(по фронту кормушек) Бройлеров 0,35 1:20 10—70

Молодняка — 1:8—1:10 20

Инкубационные залы 0,8—1,0 1:15-1:20 30

Лошади

Взрослых 0,5—0.8 1:10—1:15 . 20—75_

Молодняка “О-М) 1:8—1:10 30—75

Кролики 0.7 1:10-1:13 50-70

34

ным образом при измерении интенсивности естественной освещен-

ности.

Фотоэлемент устанавливают горизонтально на исследуемой

освещенной поверхности и включают фотоэлемент в цепь гальвано-

метра посредством арретира, расположенного посредине прибора

над гальванометром, устанавливая какой-либо диапазон измерений,

начиная с первого. При подключении фотоэлемента к измерителю

обязательно надо соблюдать полярность, указанную на зажимах.

При измерении освещенности от люминесцентных ламп типа

ДС показания люксметра умножают на коэффициент 0,8, от ламп

типа ЛБ — на коэффициент 1,15, а при измерении естественной ос-

вещенности в помещении или под открытым небом коэффициент

не вводится. Окончив измерение, фотоэлемент отключают от галь-

ванометра, а его стрелку закрепляют с помощью арретира.

Люксметр типа Ю-116. Состоит нз измерителя и селенового

фотоэлемента с четырьмя насадками М, Р, Т, К. Прибор имеет две

шкалы: 0—100 (100 делений) и 0—30 (30 делений). На каждой

шкале точками отмечено начало диапазона измерений: на шкале

0—100 точка находится над отметкой 20, на шкале 0—30 — над

отметкой 5. На боковой стенке корпуса люксметра расположена

вилка для присоединения фотоэлемента.

Насадка К, состоящая из белой светорассеивающей пластмас-

совой полусферы и непрозрачного пластмассового кольца, служит

для уменьшения косинусовой погрешности люксметра. Применяют

ее не отдельно, а совместно с одной из трех насадок, имеющих

обозначение М, Р, Т, каждая из которых совместно с насадкой К

образует соответственно три поглотителя света 10, 100, 1000,

используют эти показатели для расширения диапазона измерений.

' Для подготовки к измерению прибор устанавливают в горизон-

тальном положении. Стрелка прибора должна быть на нулевом

делении шкалы. Против нажатой кнопки определяют выбранное с

помощью насадок или без них наибольшее значение диапазонов

измерений. При нажатии правой кнопки, против которой нанесены

наибольшие значения диапазонов измерений (кратное 10), следует

пользоваться для отсчета показаний шкалой 0—100. При нажатой

левой кнопке, против которой нанесены наибольшие значения диа-

пазонов измерений (кратные 30), пользуются шкалой 0—30. Пока-

зания прибора иа соответствующей шкале умножают на коэффи-

циент ослабления, зависящий от применяемых насадок и указаний

на них.

Пример. На фотоэлементе установлены насадки КР, нажата

левая кнопка, стрелка по шкале 0—30 показывает 20 делений.

Измеряемая освещенность 20*100=2000 лк. Для определения осве-

щенности фотоэлемент устанавливают горизонтально вверх селено-

вым слоем. Селеновые люксметры на практике дают невысокую

точность измерений (погрешность 5—10%).

В практике строительства животноводческих помещений для

нормирования естественного освещения используют коэффициент

естественной освещенности (КЕО). Это величина, определяющая

процентное .отношение горизонтальной освещенности внутри поме-

щения к1 одновременной горизонтальной освещенности под откры-

тым небрм (с защитой от прямых солнечных лучей). Допустим, что

наружная освещенность в феврале в полдень равна 5000 лк. Коэф-

фициент естественной освещенности в помещении равен 1%, т. е.

2е

35

4. Величина коэффициента е для перевода ватт в люксы

Мощность ламп, Вт Величина коэффициента при освещении

лампами накаливания при напряжении в сети. В люминесцентны- ми лампами при напряжении в сети, В

127 I : 220 220

До ПО 2,4 2,0 6,5

Свыше 100 3,2 2,5 8,0

составляет 0,01 % наружной освещенности. Искомая освещенность

5000-0,01=50 лк.

Задача*. 1) определить световой коэффициент обследуемых

помещений; 2) определить КЕО в момент обследования помещений;

3) определить с помощью объективного люксметра освещенность

в животноводческих помещениях н сравнить полученные результа*

ты с аоогигиенычсскими нормативами освещенности. Рассчитав таким

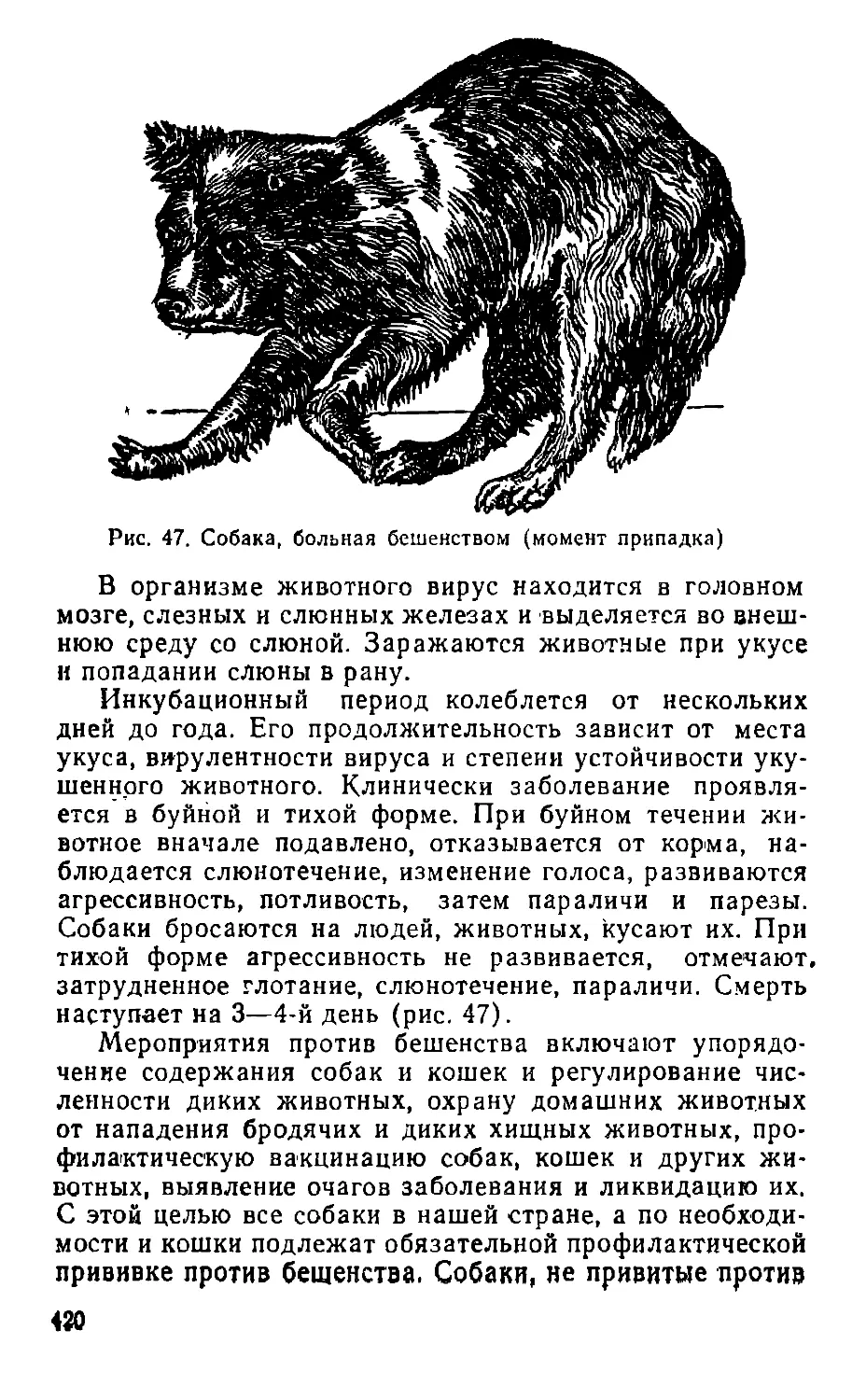

образом освещенность в различные часы дня н приняв во внима-