Author: Кузнецов Б.А. Чернов А.З.

Tags: общая зоология зоология ветеринария

ISBN: 5—10—000460—6

Year: 1989

Text

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(курс зоологий)

Б. А. КУЗНЕЦОВ

А. 3. ЧЕРНОВ

Л.Н.КАТОНОВА

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ,

ПЕРЕРАБОТАННОЕ

И ДОПОЛНЕННОЕ

Допущено Управлением высшего и среднего специаль-

ного образования Государственного агропромышлен-

ного комитета СССР в качестве учебника для сту-

дентов высших учебных заведений по специальности

«Защита растений»

МОСКВА ВО -АГРОПРОМИЗДАТ- 1989

ББК 28.6

К89

УДК 591 (075.8)

Ред а к т о р Е. В. Мухортова

Рецензент - доктор биологических наук, профессор И. Т. Покозий

Кузнецов Б. А.- и ftp.

К 89 Курозоологи^/Б.'А. Кузнецов, А. 3'. Чернов, Л. Н. Като-

новй.-—"4*е ИЗД'., ГЬер^рШ. и доп.—/М.: Агропромиздат,

1989.— 399 с.: ил,— (Учебники и учеб, пособия для студен-

тов высш. учеб, заведений).

ISBN 5—10—000460—6

В общей части учебника рассматриваются строение и развитие жи-

вотных, эволюция животного мира; в систематическом разделе опи-

сание животных. В четвертое издание (третье вышло в 1978 г.) внесены

дополнения и уточнения как в темы общей части курса, так и в описание

отдельных систематических категорий животных.

Для студентов по специальности «Защита растений».

1907000000-008 ПОС( оо

------------— 238—88

035(01)—89

ISBN 5-10—000460-6

К

ББК 28.6

© Издательство «Высшая школа», 1978

© ВО «Агропромиздат», 1989,

с изменениями

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Изучение зоологии имеет большое значение для подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов сельского хозяйства. По-

знание животного мира важно для общебиологического образова-

ния и формирования материалистического мировоззрения. В то

же время зоология предоставляет будущим специалистам комп-

лекс научных знаний, полезных для понимания ряда задач сель-

скохозяйственного производства.

Авторы стремились создать учебник по сельскохозяйствен-

ной зоологии, в котором были бы, с одной стороны, даны осно-

вные теоретические положения зоологической науки, с другой —

изложены нужные работникам сельского хозяйства сведения о

животных.

При подготовке четвертого издания учебника внесены допол-

нения во введение и общую часть. Расширена информация о нау-

ках — отраслях зоологии. Обращено внимание на углубление све-

дений, имеющих отношение к профессиональным интересам, обу-

чающихся в сельскохозяйственных вузах. Уточнена систематика.

Главы «Экологиями хозяйственное значение птиц», «Экология

и хозяйственное значение млекопитающих», «Охрана и рациональ-

ное использование животного- мира в СССР» написаны заново

доцентом кафедры зоологии ТСХА Л. Н. Катоновой.

ВВЕДЕНИЕ

Зоология в сельскохозяйственных вузах. Зоология (греч. zoon —

животное, logos — учение) — наука о животных, часть биологии,

изучающая многообразие животного мира (строение и жизне-

деятельность, распространение, связь со средой обитания и т. д.).

Зоология способствовала обоснованию общебиологической теории

развития органической природы. На протяжении становления на-

уки о животных направления исследований и методы менялись.

В давние времена преобладал описательный метод. Но и тогда

описание животных дополнялось изучением процессов, протека-

ющих в организмах, с постановкой экспериментов. Опыты в приро-

де и лабораториях способствовали углубленному познанию живот-

ного мира, объяснению особенностей строения разных животных

и их взаимоотношений с живой и мертвой природой. В наши дни

успехи зоологии и других наук о природе сделали возможным

изыскания путей воздействия на биологические процессы в ор-

ганизмах в расчете познать способы управления их жизнедеятель-

ностью.

Теоретические изыскания расширили использование научных

сведений для удовлетворения потребностей людей и народного

хозяйства. Постепенно стали зарождаться производственные от-

расли зоологической науки и каждая со своими теоретическими

и практическими задачами. Среди них — сельскохозяйственная

зоология, накопившая материалы большого значения для разных

направлений сельскохозяйственного производства. Об этом свиде-

тельствуют приводимые примеры.

Утверждение эволюции животных, открытие факторов эволю-

ционного процесса способствовали разработке проблемы про-

исхождения домашних животных и стали основой селекционной

работы в животноводстве.

Сложны и разнообразны взаимоотношения животных с миром

растений. Большие работы проведены по проблеме взаимозависи-

мости двух царств органической природы. Обращено внимание на

почвенную фауну: описаны многие виды почвенных животных, их

экология. В почвах, не протравленных ядами, обитают животные

разных типов, особенно многочисленны беспозвоночные. Так, од-

4

ноклеточные встречаются в 1 г почвы до 1,2 млн особей, что в пере-

счете на площадь в 1 м2 составляет более 100 млрд. На

площади того же размера (1 м2) обнаружены миллионы червей —

коловраток, десятки миллионов нематод, сотни дождевых червей,

десятки и сотни тысяч клещей и первичнобескрылых насеко-

мых. Суммарная масса животных, населяющих почвенный слой

Земли, па 1 га может достигать 4 и более тонн. Выяснена ре-

шающая роль этой живой силы в образовании почвенного слоя

Земли. Почвенные животные наряду с бактериями влияют на

физико-химические процессы, протекающие в почве, на ускорение

переработки растительного опада, трупов животных, их экскремен-

тов, а в целом — па плодородие почвы. В почве животные

находятся в контакте с подземными органами растений и, сле-

довательно, представляют собой важный биотический фактор сре-

ды жизни растений.

Изучение биологии животных углубило понимание экологиче-

ских связей в органической природе и открыло путь биологичес-

кому методу борьбы с животными, приносящими вред, путем

использования их естественных врагов. Например, в борьбе с сов-

ками, вредной черепашкой и рядом других насекомых-вредителей

разводят и в нужное время выпускают па поля паразитических,

перепончатокрылых насекомых — наездников и яйцеедов.

Преимущество биологического метода над применением хими-

ческих препаратов бесспорно, так как ядохимикаты губят пеутоль-

ко вредных, по и многих полезных животных.

Но не только биологические способы борьбы с вредителя-

ми, а и ряд химических, основываются на знании строения и фи-

зиологии животных, их жизненных повадок, среды обитания, к

которой они приспособлены. Многие химические препараты приме-

няют с учетом особенностей питания или дыхания животных, с

которыми ведется борьба.

Агротехнические приемы (например, лущение стерпи) также

базируются на осведомленности о биологии животных. Учитывает-

ся распределение вредителей в слоях почвы в разные периоды

жизни.

Около 700 видов паразитических червей известны как воз-

будители заболеваний домашних животных и сельскохозяйствен-

ных растений. Данные о биологии паразитов и их хозяев —

необходимая предпосылка при выработке мер профилактики, нре-

д у и р е ж д ei i и я з а бол е в а и и й.

Прямое отношение к вопросам сельского хозяйства имеет

знание участия животных в круговороте веществ, наглядно про-

слеживаемого в периоды миграций животных, больших и малых.

В. И. Вернадский (1863—1945) —основатель науки биогеохи-

мии— обосновал роль животных в круговороте химических эле-

ментов на нашей планете, их транспортировке по лику Земли, учас-

тие в формировании земной коры и почвы. Перемещение животных

происходит повсеместно и всюду. Оно особенно обращает па себя

внимание во время массовой миграции, например, саранчи. В своей

книге «Биосфера» (1936) В. И. Вернадский приводит наблюде-

ние натуралиста Карутерса, описавшего грандиозный перелет са-

ранчи в 1889 г. с берегов Северной Африки в Аравию. Размер

лишь одной из туч натуралист определил в 5967,3 км2, массу

которой можно принять за 4,4-107 т. Такое количество саранчи,

выраженное в химических элементах и метрических тоннах, пишет

ученый, может считаться аналогичным горной породе или, вернее,

движущейся горной породе, одаренной свободной энергией. Вся

эта масса углерода, кислорода, кальция и прочих элементов,

входящих в состав живой материи, будет изъята в местах выпло-

да этих насекомых и где-то отложена после смерти мигрирую-

щих животных. Вопросы, поставленные перед зоологией сель-

скохозяйственной наукой и практикой, многообразны. Изучение

животных служит более углубленному усвоению учащимися вуза

ряда других дисциплин учебного плана. Хотя зоология имеет

непосредственное отношение к теории и практике растениеводства

и животноводства, ее изучение не может подменять другие дис-

циплины, однако будущие специалисты сельского хозяйства имеют

возможность в каждой главе курса почерпнуть комплекс сведений,

имеющих профессиональный интерес.

История зоологии. С глубокой древности люди накапливали

опыт использования естественных ресурсов, среди которых важ-

ную роль играли различные животные. Добывая их, они постепен-

но познавали жизнь и строение животных. Начало зоологии как

науке положил знаменитый древнегреческий ученый и философ

Аристотель (IV в. до н. э.). В своих работах «История животных»,

«О частях животных», «О возникновении животных» и др. он дал

описание 452 различных известных в то время животных. Значи-

тельный вклад Аристотель внес в изучение строения животных,

рассматривая их части тела во взаимосвязи.

Походы римлян в далекие страны значительно обогатили на-

уку знаниями о животных Северной Африки, Передней Азии и

Европы. Древнеримский ученый Плиний Старший (23—79 гг. н.э.)

в своей многотомной «Естественной истории» дал описание всех

известных в то время животных.

В эпоху феодализма, когда Европа была разобщена на мно-

жество мелких владений феодалов, а господствующая над об-

ществом религия тормозила развитие науки, изучение животных

испытало период длительного застоя.

Великая эпоха Возрождения (XV—XVI вв.) была временем но-

вого расцвета науки. Путешествия великих землепроходцев того

времени — Колумба, Марко Поло, Магеллана и многих других —

намного обогатили знания человечества о животном мире разных

континентов.

Накопленный к концу XVI в. обширный материал о фауне ра-

зличных частей Земли потребовал их систематизации и обобщения.

Из подобных обобщающих-зоологических работ наибольшую цен-

6

ность представляет многотомная сводка швейцарского ученого

К- Геспера (1516—1565) «История животных»подлинная

энциклопедия для того времени данных о животном мире.

В XVII в. был создан микроскоп, который открыл перед зо-

ологами обширный и удивительный мир мельчайших животных

и позволил приступить к изучению тончайших структур органов

многоклеточных животных. Из первых зоологических исследо-

ваний с помощью микроскопа надо прежде всего отметить работы

голландского натуралиста А. Левенгука (1632—1723), который

опубликовал 4-томпый труд «Тайны природы, открытые при

помощи микроскопа». Им были открыты инфузории, описаны эрит-

роциты, мышечная ткань вышних животных и многое другое.

Итальянский ученый М. Мальпиги (1628—1694) описал капил-

ляры в кровеносной системе позвоночных животных, сделал цен-

ные открытия в области микроскопического строения выдели-

тельных органов и покровов различных животных.

В физиологии много сделали М. Сервет (1511 —1543) и осо-

бенно У. Гарвей (1578—1657), описавшие кровообращение у чело-

века. В XVII—XVIII вв. зародились современная систематика

животных и палеонтология. С именем Ж. Кювье (1769 —1832)

связана разработка принципа корреляции, согласно которому все

части и органы животного организма находятся в неразрывной

связи друг с другом, и изменение одного из них влечет изменение

остальных органов тела (об этом в общих чертах ранее писал

Аристотель). Этим положением пользуются палеонтологи, восста-

навливая целое животное па основе его останков, найденных

в окаменелом состоянии. Из важнейших работ Ж. Кювье отмстим

«Царство животных» в 5 томах, «Иконография животного царст-

ва» с 450 таблицами и 6200 рисунками, многие из которых исполь-

зуются и в современной научной и учебной литературе, «Рас-

суждения о переворотах на поверхности земного шара и об

изменениях, какие они произвели», «Исследования об ископаемых

костях» (первое издание в 4 томах, четвертое -- в 10 томах).

В «Рассуждениях...» излагаются теория катастроф, распределение

ископаемых но слоям Земли и вместе с тем отказ признать смену

фаун как результат эволюции.

XIX в. знаменуется утверждением идеи эволюции органиче-

ского мира, постепенного развития всей живой природы от более

простых форм к более сложным. Развитию идеи эволюции спо-

собствовало и создание в 30-х годах XIX в. теории клеточного

строения животных и растений (Т. Шванн, М. Шлейдеп),

заложившей фундамент представления о единстве животного и

растительного мира.

Большие заслуги в развитии идей эволюции животных прина-

длежат знаменитому французскому естествоиспытателю Ж. Ла-

марку (1744—1829). Он развил и усовершенствовал систематику

животных, предложенную К- Линнеем, проделал большую работу

по изучению беспозвоночных. Но особенно ценна работа Ламарка

7

«Философия зоологии» (1809), в которой он выступает против

метафизических воззрений большинства биологов того времени о

неизменяемости видов животных и излагает первую целостную

теорию эволюции живой природы. Ламарк утверждал, что все

растения и животные постоянно изменяются и превращаются в

новые формы под воздействием внешних условий и внутреннего,

заложенного в каждом организме стремления к совершенство-

ванию. К- А. Тимирязев считал основной труд Ламарка «Филосо-

фия зоологии» произведением, в котором впервые вопрос о проис-

хождении организмов обсуждается не мимоходом, а со всей

необходимой широтой охвата, во всеоружии научных знаний того

времени. Но, создав теорию эволюции животного мира, Ламарк

дал ошибочное толкование причины этого процесса.

Окончательно победили идеи эволюции в биологии после опу-

бликования Ч. Дарвином (1809—1882) его основного труда «Про-

исхождение видов путем естественного отбора, или сохранение

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859). В этой

замечательной работе Ч. Дарвин не только доказал существова-

ние изменчивости видов и эволюции всего органического мира,

но и вскрыл причины этого процесса. Он объяснил целесообраз-

ность организации и приспособленность живых существ как ре-

зультат действия длительного естественного или искусственного

отбора — важнейшего фактора эволюции. Теорию эволюции Дар-

вина высоко оценил В. И. Ленин, указавший, что Дарвин впервые

поставил биологию на вполне научную почву, установив из-

меняемость видов и преемственность между ними.

Значение теории эволюции органического мира Ч. Дарвина

для естествознания и, в частности, для зоологии огромно: бы-

ло дано научное материалистическое объяснение строению и яв-

лениям жизни животных. Нет такой отрасли зоологических зна-

ний, в которой утверждение эволюционного учения не вызвало

бы коренных изменений во взглядах ученых. Победа теории эво-

люции в биологии послужила мощным стимулом к развитию всех

отраслей зоологии.

Быстрое развитие зоологических исследований в конце XIX в.

и особенно в XX в. было тесно связано с ростом животновод-

ства, рыбного и охотничьего промыслов и других отраслей

сельского хозяйства, использующих данные зоологии. Развитие

зоологической науки во многом способствовало росту и совер-

шенствованию сельского хозяйства, охране здоровья человека.

Накопление огромного фактического материала и теоретических

построений о животных и их жизни повлекло разделение зоологии

в XIX в. и начале XX в. на ряд отраслей — зоология стала

комплексной наукой.

В нашей стране зоология имеет длительную и славную ис-

торию. Еще в первых русских книгах («Русская правда» и др.)

есть упоминания о многих животных, обитавших в Древней Руси.

Но широкое развитие зоологические исследования получили в Рос-

8

сии в XVIII в., когда Академия наук организовала серию далеких

экспедиций для изучения природы различных районов страны.

Академик П. Паллас (1741 —1811) совершил путешествие в По-

волжье, Сибирь, Казахстан и на Урал, С. Стеллер (1709—1746) —

на Дальний Восток, С. Гмелин (1745—1774) — на юг Европейской

России, И. Гюльденштедт (1745—1781) — на Кавказ, И. Лепехин

(1740—1802) — по центральным и северным областям страны.

Ими были собраны большие зоологические коллекции и проведено

много наблюдений за животными посещенных районов. На основе

этих материалов П. Паллас создал капитальный труд «Русско-

Азиатская зоография», в котором дал описание всех известных

в то время позвоночных животных русской фауны.

Изучение животного мира России продолжалось и в первой

половине XIX в., когда многие ученые совершили ряд длитель-

ных путешествий в разные отдаленные районы страны. Особенно

плодотворной была трехлетняя поездка академика А. Ф. Мидден-

дорфа (1815—1894), объехавшего почти всю Сибирь и в полном

смысле слова «научно открывшего» ее для естествоиспытателей.

Большое значение для развития русской зоологической науки

имели труды профессора Московского университета К- Рулье

(1814 — 1858), в которых он развивал идеи единства организма

животного и окружающей среды, стремился показать, что измене-

ния условий жизни вызывают изменения животных. К- Рулье вы-

ступал против метафизических взглядов Ж- Кювье и других уче-

ных, отстаивающих теорию неизменности видов.

Ученик К- Рулье Н. А. Северцов (1827—1885) создал ряд

замечательных работ по экологии и зоогеографии. В них он

всегда подчеркивал необходимость изучения животных в связи

со средой обитания. С риском для жизни Н. А. Северцов проник

в горы и пустыни Средней Азии и дал ' подробное описание

фауны этой замечательной страны.

Большой вклад в зоологическую науку внес выдающийся рус-

ский исследователь академик К- М. Бэр (1792—1876). Его заслу-

женно считают одним из основоположников науки о развитии жи-

вотных — эмбриологии. Огромное значение для развития рыбного

промысла имели экспедиции К- М. Бэра на Каспийское и Азов-

ское моря.

Особенно быстро стала развиваться русская зоологическая

наука во второй половине XIX в. после опубликования Ч. Дарви-

ном теории эволюции органической природы. Передовые ученые

России — ботаник К. А. Тимирязев (1843—1920), зоологи

А. О. Ковалевский (1840—1901), И. И. Мечников (1845—1916),

В. О. Ковалевский (1842—1883) и др.— не только популяризиро-

вали и распространяли учение Дарвина, но и обогащали его

своими исследованиями.

Во второй половине XIX и начале XX в. продолжалось экспе-

диционное изучение фауны нашей страны и соседних с ней

территорий. Таковы экспедиции Н. М. Пржевальского (1839—

9

1888) и его учеников в Центральную Азию, Н. М. Книповича

(1862—1939) по морям России. Эти поездки значительно обогати-

ли знания о фауне России.

Особенно широко развернулись зоологические исследования в

нашей стране после Великой Октябрьской социалистической

революции. Коренным образом изменились содержание и объем

зоологических работ: вместо разрозненных исследований отдель-

ных ученых началось планомерное комплексное изучение фауны

страны, направленное на лучшее использование животных ресур-

сов в социалистическом строительстве, охрану и обогащение жи-

вотного мира СССР. Выдающихся успехов достигли школы за-

мечательных советских ученых: А. Н. Северцова (эволюционная

морфология), Н. К. Кольцова (генетика), Е. Н. Павлов-

ского (паразитология), К- И. Скрябина (гельминтология),

М. А. Мензбира (зоогеография), В. А. Догеля (протозоология),

В. Н. Беклемишева (сравнительная морфология беспозвоночных)

и многих других зоологов. Созданы научно-исследовательские

институты, разрабатывающие вопросы теоретической и приклад-

ной зоологии. Ежегодно десятки зоологических экспедиций на-

правляются в различные районы Советского Союза. Все эти рабо-

ты позволили создать ряд обширных монографических описаний

отдельных групп животных фауны СССР. Академия наук СССР

выпускает многотомное издание «Фауна СССР». По степени изу-

ченности своей фауны Советский Союз занимает одно из первых

мест среди стран мира.

Зоология — комплексная наука. Развитие наук вместе с накоп-

лением знаний приводит к их расчленению. В настоящее время

зоология представляет систему наук, каждая из которых имеет

свои задачи и в исследованиях использует свою методику. Они

не обособлены одна от другой, поскольку у всех общий объект

познания — животный мир.

Морфология (от греч. morphe — форма) — одна из основ-

ных и древнейших биологических наук. Ее предметом являются

изучение и объяснение внешнего и внутреннего строения организ-

ма. Описание морфологии животных — отправной пункт всякого

зоологического исследования.

Методом сравнительной морфологии более четко выявляются

характерное в строении животных и степень сложности их ор-

ганизации. Этим методом пользуются и при установлении

исторических связей между группами животных, и в экологичес-

ких исследованиях, когда анализируют приспособительные черты

у животных к среде обитания и в связи с их образом жизни.

К достижениям сравнительной эволюционной и экологической

морфологии принадлежит разработка учения об органах аналогич-

ных и гомологичных. Аналогичные органы те, что выполняют схо-

дную функцию, но строение имеют различное. Примером могут

служить крылья насекомых и птиц. У них аналогичная функция,

с помощью крыльев совершается полет, но нет сходства в их строе-

10

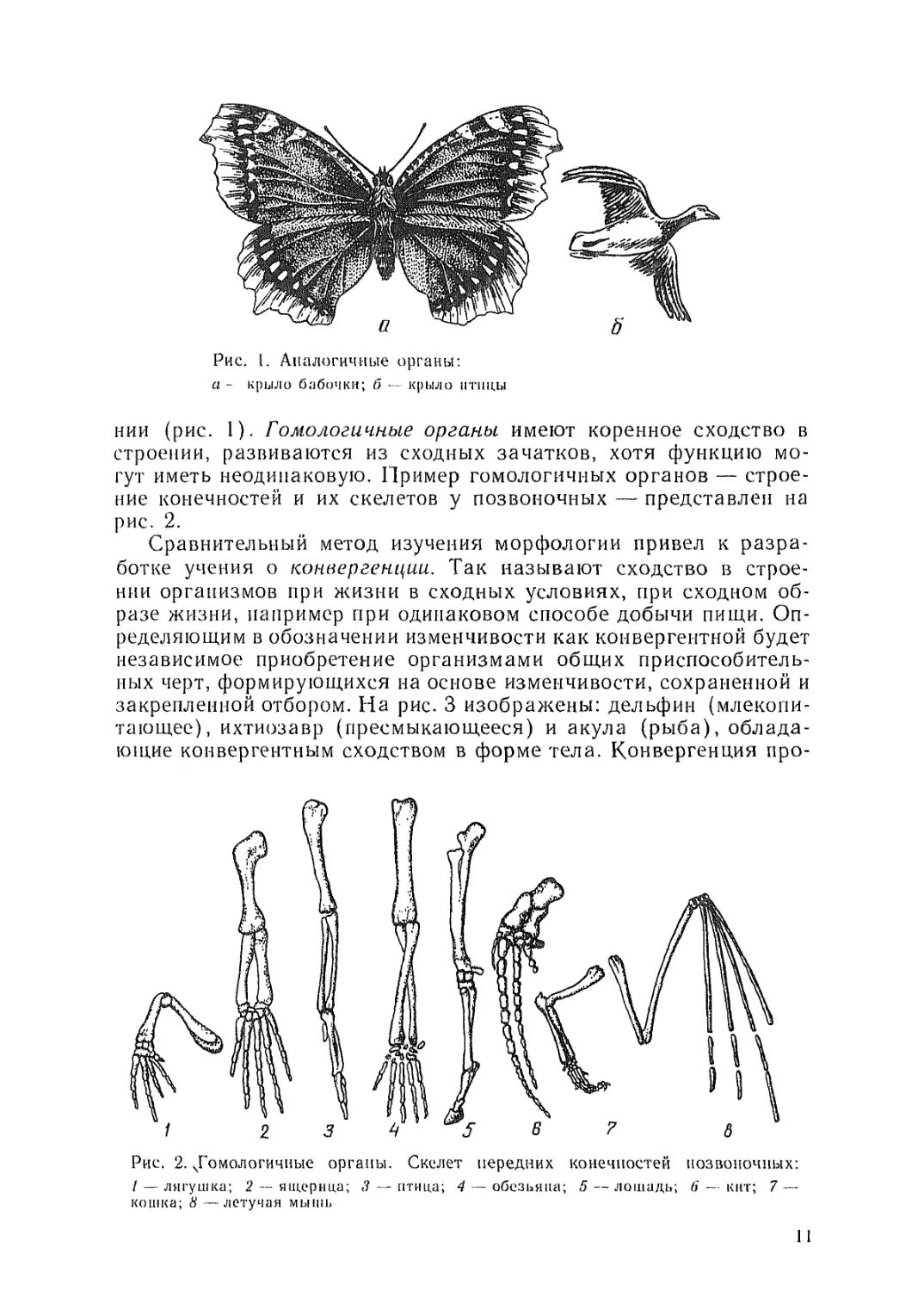

Рис. 1. Аналогичные органы:

а - крыло бабочки; б — крыло птицы

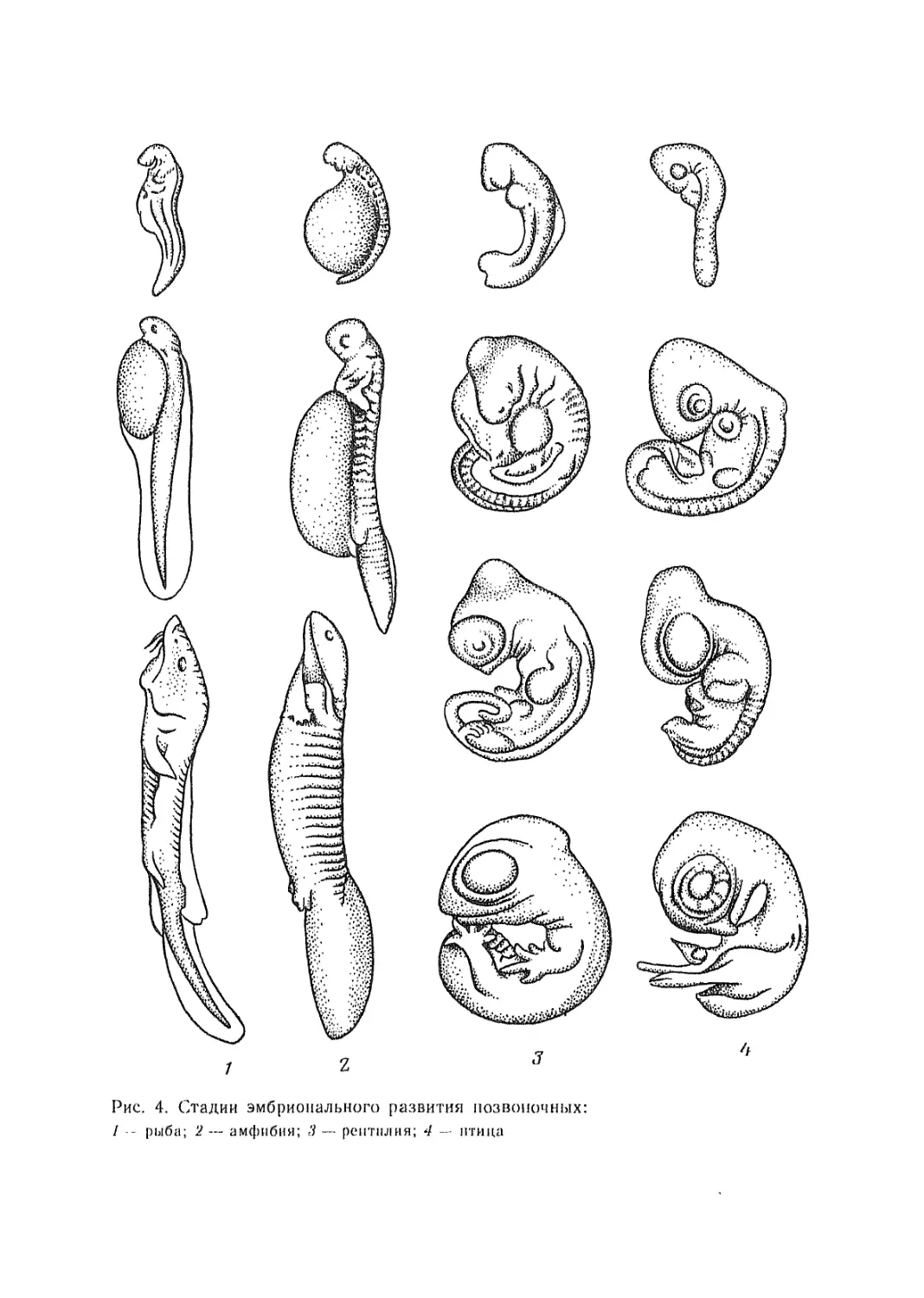

нии (рис. 1). Гомологичные органы имеют коренное сходство в

строении, развиваются из сходных зачатков, хотя функцию мо-

гут иметь неодинаковую. Пример гомологичных органов — строе-

ние конечностей и их скелетов у позвоночных — представлен на

рис. 2.

Сравнительный метод изучения морфологии привел к разра-

ботке учения о конвергенции. Так называют сходство в строе-

нии организмов при жизни в сходных условиях, при сходном об-

разе жизни, например при одинаковом способе добычи пищи. Оп-

ределяющим в обозначении изменчивости как конвергентной будет

независимое приобретение организмами общих приспособитель-

ных черт, формирующихся на основе изменчивости, сохраненной и

закрепленной отбором. На рис. 3 изображены: дельфин (млекопи-

тающее), ихтиозавр (пресмыкающееся) и акула (рыба), облада-

ющие конвергентным сходством в форме тела. Конвергенция про-

Рис. 2. хГ°МОЛОГИЧНЬ1е органы. Скелет передних конечностей позвоночных:

/ — лягушка; 2 — ящерица; 3 — птица; 4 — обезьяна; 5 — лошадь; б — кит; 7 —

кошка; 8 —летучая мышь

1 1

Рис. 3. Конвергенция:

I — акула; 2 — ихтиозавр; 3 — дельфин

является и в утрате органов, например в редукции глаз у пещер-

ных животных.

С другой стороны, обычная картина — разнообразие форм у

животных, живущих в одной и той же среде, свидетельствует о

многообразии связей с факторами среды обитания. Например,

жизнь в воде тогда сопровождается конвергентным сходством,

когда имеется общее в жизненных связях с данной средой. Рыбы,

по-разному добывающие пищу, отличаются по форме тела, строе-

нию рта и т. д.

Физиология (от греч. fazis — природа) — наука о жизне-

деятельности организма и его органов, изучающая одновремен-

но и их строение. Закон о единстве формы и функции находит

полное подтверждение в морфологии и физиологии. К теорети-

ческим достижениям в физиологии относится учение И. П. Павло-

ва о нервной системе, интегрирующей организм в единое целое,

а также работы в области эндокринологии о роли желез

внутренней секреции, о выделяемых ими гормонах, участвующих в

регуляции функций различных органов и организма в целом.

Эмбриология (от греч. embryon — зародыш) изучает

рост и развитие животных в зародышевом периоде. Материалы

сравнительной эмбриологии позволяют понять законо-

мерности в развитии эмбрионов, взаимосвязь онтогенеза (индиви-

дуального развития) с филогенезом (развитием историческим).

Пройденные этапы в эволюционном развитии животных не про-

ходят бесследно, а в какой-то мере проявляются у современных

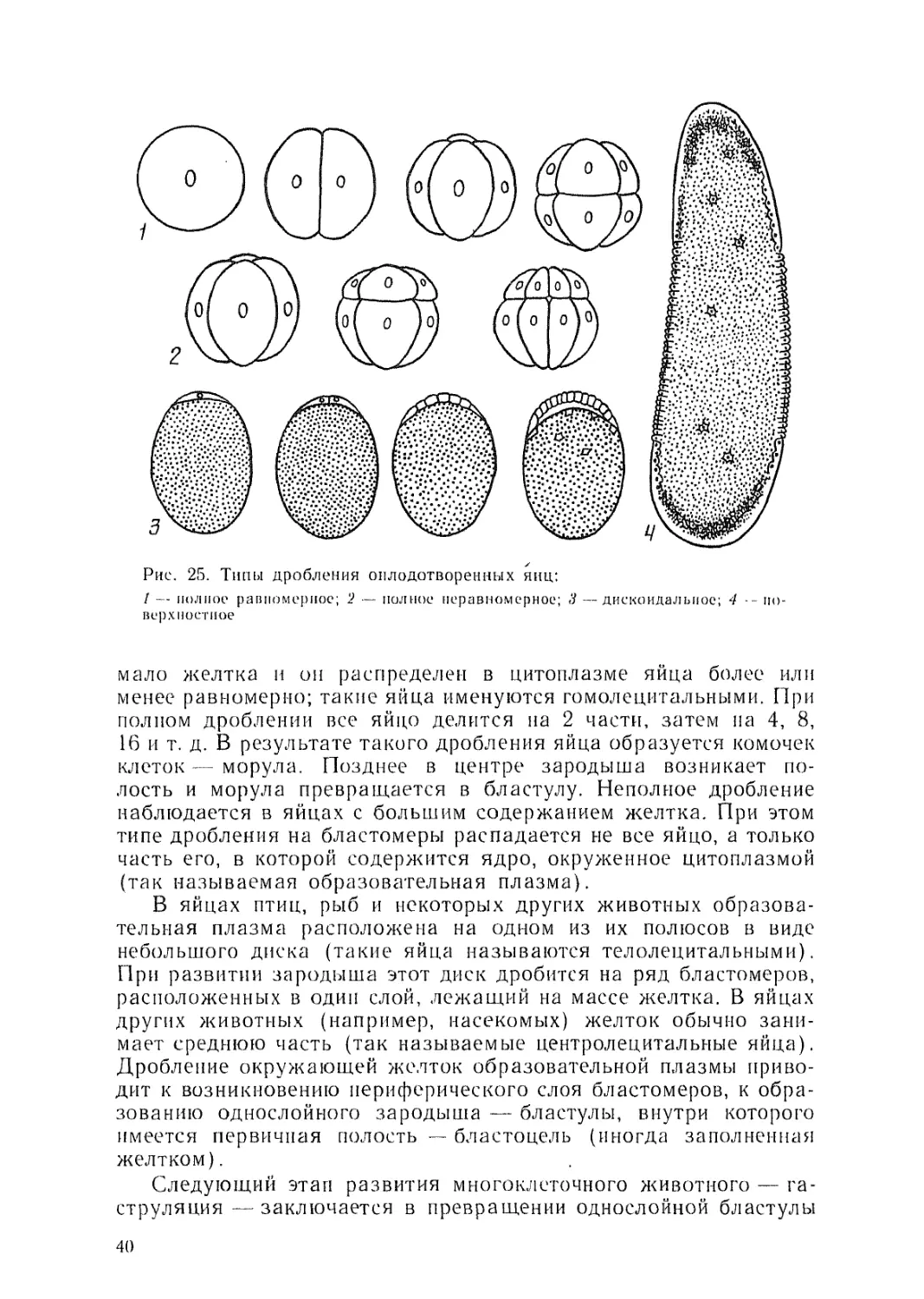

видов на эмбриональных стадиях. Наибольшее сходство эмбрионов

животных разных типов наблюдается в раннем периоде их раз-

вития. На более поздних стадиях это сходство становится меньше

(рис. 4). Такая закономерность была сформулирована К- Бэром

12

Рис. 4. (Лидии эмбрионального развития позвоночных:

I — рыба; 2 — амфибия; 3 — рептилия; 4 — птица

как закон зародышевого сходства: в эмбриональном периоде

развития раньше других закладываются признаки типа, к которо-

му принадлежит животное, затем — признаки класса, еще по-

зднее — признаки отряда. Видовые признаки оформляются по-

следними. Закономерность повторения в онтогенезе стадий истори-

ческого развития была подмечена рядом ученых и обобщена Э. Гек-

келем в форме биогенетического закона: онтогенез есть краткое

повторение филогенеза. Для его формулировки послужили работы

Ф. Мюллера, А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и др. Ученые

достигли выдающихся результатов в описании зародышевого раз-

вития многих беспозвоночных животных и низших хордо-

вых и считаются основоположниками эволюционной эмбрио-

логии.

Использование биогенетического закона для выявления пре-

дков современных животных встречает трудности. Известно, что

организмы изменчивы на всех стадиях жизни, а не только во

взрослом состоянии. Выживание зависит от приспособленности к

существованию во все периоды развития. Исследования о соотно-

шении онтогенеза и филогенеза, их взаимопроникновения про-

ведены А. Н. Северцовым — автором теории филэмбриогенеза,

изучаемой в курсе дарвинизма.

Экология (от греч. oikos — жилище, местообитание)

изучает животных в связи с местом и условиями их жизни, зако-

номерности во взаимосвязях организмов со средой обитания. Од-

ной из главных проблем экологии будет исследование приспосо-

бительных черт в строении животных, в их жизненных от-

правлениях, в поведении. Последнее стало предметом изучения

особой науки — этологии (от греч. ethos — характер, нрав).

Данные экологии ценны при разработке теоретических проблем об-

щей биологии, но имеют большое значение и для практики. Так,

мероприятия по акклиматизации животных включают тщательное

изучение биологии самих животных, а также экологических фак-

торов на территории, куда решено их внедрить. Сведения по

экологии домашних животных помогают проведению мероприятий

по районированию пород, рациональному использованию пастбищ

и т. д. В растениеводстве важна осведомленность об экологии вре-

дителей возделываемых культур и животных, которых можно

использовать в борьбе с ними.

Пути экологических исследований: изучение биологии отдель-

ных видов и сообществ животных, изучение факторов среды

их обитания, изучение воздействия факторов среды.

Факторы среды. К абиотическим факторам (физико-

химическим) относятся географические, климатические, эдафичес-

кие (греч. edafos — почва) и др. При изучении водных животных

большое внимание уделяется таким факторам, как прозрачность

воды, ее температура, растворенные в воде газы, соли, показатель

активной реакции среды (pH); соединениям азота, фосфора,

железа.

14

Биотические факторы: взаимовлияние организмов одного и

разных видов друг на друга (хищник и жертва, хозяин и его

паразиты, растения и животные и т. д.).

Антропогенные факторы — воздействие человека на природу.

Оно бывает и положительным, но чаще хозяйственная деятель-

ность наносит ущерб, который бывает очень значительным.

Имеются специальные постановления об охране природы, созданы

общества охраны природы.

Все факторы взаимосвязаны. Так, количество растворенно-

го в воде кислорода зависит от температуры воды, влияющей на

растворимость этого газа, от организмов, населяющих водоем.

Одни из них обогащают воду кислородом, другие потребляют его.

Интенсивность процесса связана с температурой, освещенностью,

количеством тех или других организмов и с другими обстоятель-

ствами.

Место обитания организмов со всеми его особенностями на-

зывается биотопом (греч. bios — жизнь, topos — место), а со-

общество организмов животной и растительной природы в био-

топе — биоценозом (греч. bios жизнь, koinos — общий). Круп-

ные биотопы подразделяют на более мелкие. Так, например,

в озере есть биотоп открытой толщи воды — пелагиаль, его

биоценоз — планктон; биотоп дна — бенталь, его биоценоз —

бентос; биотоп прибрежной зоны — литораль. Каждый из биото-

пов отличается особенностями абиотических и биотических фак-

торов, к которым приспособлены организмы биоценозов.

Экология отдельных групп животных рассматривается в гла-

вах систематической зоологии.

Зоогеография изучает географическое распространение

животных, закономерности этого распространения. Зоогеогра-

фические материалы вносят вклад в решение общебиологичес-

ких проблем и, в частности, в теорию эволюции животного мира.

Изучение ландшафтных зон областей с характерным для каж-

дой из них комплексом животных и растений и физико-географи-

ческими условиями жизни; изучение конкретных связей населяю-

щих их организмов со средой -- их экологии — создаст предпо-

сылки к практическому использованию сведений, например, для

обоснования мер по реконструкции фауны.

В работу зоогеографа входят установление географических

границ распространения видов животных — их ареалов, выявле-

ние причин наблюдаемого распространения, что связано с про-

ведением разносторонних изысканий. Для своих сообщений зооге-

ографы обращаются к данным исторической геологии, палеонто-

логии и других наук. Например, известно, что в Южной Америке

живут ленивцы, муравьеды и броненосцы. Их отсутствие на со-

седнем материке объясняется геологической историей разоб-

щенностью материков. Географическая изоляция Северной Амери-

ки от Южной в прошлом и изменчивость животных привели к раз-

витию новых родов и видов, происшедших от предков, живших на

15

том же континенте в минувшие геологические эпохи. А палеонто-

логические находки тех же неполнозубых на о-ве Куба свиде-

тельствуют о связи о-ва Куба в геологическом прошлом с Южной

Америкой. Так, данные зоогеографии, исторической геологии и

палеонтологии, взаимно дополняя, придают выводам научную

достоверность.

Виды животных, свойственные только данной местности, на-

зываются эндемичными (греч. eudetnos — местный). Много энде-

миков, например, в оз. Байкал. Исключительное своеобразие

этого уникального водоема отражено в специфичности его фауны

и микрофлоры. В озере множество не только эндемичных видов,

но и родов и даже семейств. Эндемики нередки в горной местности.

При обнаружении эндемиков во всех случаях отмечаются своеоб-

разие условий жизни и наличие каких-либо факторов изоляции

(географических или иных). Большое значение имеет фактор

времени — длительность жизни при особых обстоятельствах.

Зоогеографические изыскания привели к находкам реликтов —

остатков фауны, населявшей территорию в минувшие геологиче-

ские времена. Есть реликты — свидетели ледниковой эпохи, есть

морские реликты, сохранившиеся в водоемах от времени морской

трансгрессии (наступления моря), вызванной понижением суши и

последующим отступлением моря при повышении суши.

Успехи зоогеографии послужили основанием к разделению

суши и Мирового океана на зоогеографические области по приз-

наку наличия ряда видов животных, присущих только им.

Территория СССР принадлежит к одной области — Палеар-

ктической. В нее входят также Западная Европа и северная

часть Африки. Ландшафтные зоны СССР представлены полосой

тундр на Севере, за которой к югу располагается лесная полоса,

затем —лесостепь и пустыни. Отдельные зоны составляют Кавказ,

горный Крым, низменная часть Средней Азии, горный Туркестан,

а на востоке — смешанные леса Дальнего Востока (см. главу

«Животный мир Советского Союза»).

Неоарктическая область включает Северную Америку и Грен-

ландию. По составу видов близка к Палеарктической. Эти обе

северные области объединяют в одну Голарктическую область.

Африка, кроме ее северной полосы, составляет Эфиопскую

область. Неотропическая область включает Центральную и Юж-

ную Америку и Вест-Индские острова. Восточная, или Индо-Ма-

лайская, область распространяется на Индию, Южный Китай с

прилегающими островами, включая о. Цейлон. Смежна с Восточ-

ной Австралийская область. Граница между ними — острова Ин-

донезии Ломбок и Бали. В нее входят также о-ва Тасмания,

Новая Зеландия, Новая Гвинея, многие острова Полинезии.

Материалы по зоогеографии представлены в темах систе-

матического отдела курса.

Палеонтология (от греч. palaios — древний) — наука о

вымерших животных (палеозоология) и растениях (палеоботани-

16

ка), занимается всесторонним изучением вымерших организмов

минувших геологических эпох, опираясь в своих исследованиях

на другие биологические науки. Так, палеоморфологи восстанав-

ливают по окаменелостям облик целых животных, палеоэколо-

ги — условия жизни в те времена, среду биотическую и абиоти-

ческую и приспособленность к ней организмов и т. д.

Большой след оставил в палеонтологии Ж- Кювье. Он создал

научное построение распределения окаменелостей по слоям оса-

дочных пластов Земли разного геологического возраста, но дал

ошибочное толкование наблюдаемому с позиций противника эво-

люции. Согласно Ж. Кювье своеобразие палеофауны в разных

пластах обязано периодической гибели животных в результате

грандиозных катастроф. Новый состав животных, причем выше ор-

ганизованных, в следующем более молодом слое (слое отложений)

объяснялся приходом их «откуда-то». Ученики Кювье выдвинули

фантастическую гипотезу о повторных актах творения после каж-

дой катастрофы, доведя к половине XIX в. число катастроф и по-

вторных актов творения до многих десятков.

В прогрессивном направлении палеонтологии видное место за-

няли работы В. О. Ковалевского. По Ковалевскому, палеонто-

лог должен полагать своей задачей не простую констатацию от-

личия в фаунах разных эпох, а направление усилия на поиски

среди ископаемых останков сходства между животными смежных

напластований. Автор представил по данным палеонтологии до-

казательство эволюционного развития современных однопалых ло-

шадей от многопалых предков и дал новый экологический анализ

материалов. Переход от 4- к 3-палому животному и затем к од-

нопалой лошади происходил во взаимосвязи со сменой условий

жизни и, в частности, с появлением злаков на обширных степных

пространствах. Ковалевский учитывал ряд факторов: смену ха-

рактера питания, появление новых кормовых растений, их распро-

странение и способ добычи пищи. Экологический путь анализа

привел к созданию эволюционной палеоэкологии.

Палеонтологическая летопись бедна по причине трудности

сохранения останков, подвергающихся разрушению под действием

внешних сил. Сохраняются, как правило, животные с наружным

или внутренним скелетом. Более благоприятны возможности

захоронения водных животных и тех наземных, трупы которых

сносятся водой в понижения рельефа местности и там погребаются

под выносами вод. Некоторые насекомые сохранились погребен-

ными в смоле.

В практическом отношении палеонтология предоставляет ис-

торической геологии сведения о «руководящих» ископаемых того

или иного геологического возраста. Эти данные используются гео-

логами при поисках полезных ископаемых.

Филогенетика (греч. phylon — племя, род, genesis —

происхождение) — раскрытие исторических связей в мире живот-

ных и растений. Наука возникла вместе с утверждением тео-

17

рии развития органической природы. В результате исследования

родственных отношений животных стало возможным построение

родословного древа животного мира. Филогенетические изыска-

ния стремятся проводить параллельно в трех направлениях:

сравнительно-морфологическом, эмбриологическом и палеонто-

логическом. Если выводы исследования, проведенного тремя пу-

тями, совпадут, то достоверность вызовет меньше сомнения. Фи-

логения типов животных рассматривается в разделах система-

тической части курса.

Систематика (от греч. systema — целое, составленное из

частей) разрабатывает на основе данных других зоологических

наук классификацию животных и естественную систему животного

мира, которая отражает родственные связи различных групп жи-

вотных.

Время возникновения первых систем затеряно в глубине ве-

ков. Известно, что их отличала практическая направленность

в содержании. Животные издавна подразделялись на диких и до-

машних, полезных и вредных. Из ранних зоологических клас-

сификаций, в основу которых положены сходство и отличие осо-

бей между собой, выдающееся значение имела классификация

Аристотеля — знаменитого философа и естествоиспытателя ан-

тичной Греции. Примечательно подразделение Аристотелем

животных на две группы: имеющих кровь и без крови. Первая

группа соответствует в современной классификации позвоноч-

ным, а составляющие ее отделы — в основном классам позвоноч-

ных.

Вторая группа получила в XIX в. в работах Ламарка наимено-

вание беспозвоночных. В древности применялась такая номен-

клатура, как вид и род. Под видом Аристотель подразумевал

группы организмов, сходных между собой и способных к скрещи-

ванию. Содержание термина «род» было менее определенным.

В XVII—XIX вв. вид был признан основной систематической

категорией.

Много сделал для систематики шведский врач и естество-

испытатель К. Линней (1707—1778). Им описаны тысячи видов

животных и растений. Линней утвердил в систематике ряд катего-

рий: вид, род, отряд, класс — и уточнил их содержание. Он ввел

в широкую практику двойное наименование вида — бинарную

номенклатуру вида, в которой первое слово, имя существительное,

обозначает название рода, а второе, прилагательное,— вида. Наз-

вание рода пишется всегда с прописной буквы, а видовое — со

строчной. Например, собака домашняя — Canis faniiliaris L.

После наименования вида и других таксонов ставится фамилия

автора, впервые его описавшего, лишь фамилия Линнея обозна-

чается одной буквой L.

Позже, в XIX в., в систематику были введены систематиче-

ские категории: семейство и тип.

Главные работы К. Линнея: Система природы (1735), Виды

18

Рис. <5. Половой диморфизм у бабочки (зимней пяденицы):

а - самец; б - самка

Рис. 6. Полиморфизм у муравьев (Pheidole instabilis):

1 -крупный муравей; 2-- рабочий средних размеров; 3— самка, сбро-

сившая крылья; 4 - самец

растений (1753), Философия ботаники (1751). Описания К. Лин-

неем животных и растений отличаются точностью и глубиной по-

нимания природы организмов. Он ввел название «млекопитаю-

щие», отнес человека к группе приматов и т. д. В современной клас-

сификации сохранена схема подразделения на систематические ка-

тегории, но принцип построения отличен. Систему Линнея называ-

ют искусственной. Ее автор ставил целью преимущественно ката-

логизацию органической природы. Естественная система исходит

из признания развития организмов. Она призвана отразить ге-

неалогические связи организмов. Для объединения животных в ту

или иную категорию основанием служит степень сходства как

отражение родства. К одному виду относятся животные, наиболее

близко родственные, и этим объясняются их морфологическое

сходство, физиологическое (генетическое) свободное скрещивание

с получением плодовитого потомства и географическое распрост-

ранение (вид имеет свой ареал).

В результате внутривидовой изменчивости образуются под-

виды и разновидности. Внутривидовые изменения об-ратимы. Из-

вестна неодинаковость строения в размерах, окраске и пр. у живот-

ных одного вида, но проживающих в разных географических

зонах (географическая изменчивость, экологическая и пр.). На-

секомые и моллюски отличаются особенно большой пластич-

ностью.

Многообразная внутривидовая изменчивость побудила пер-

вых эволюционистов, включая Ламарка, сделать вывод, что вид

как систематическая категория понятие условное, что в природе

нет четких видовых отличий. Популярностью пользовался тезис

Лейбница: природа не делает скачков. Отказ от признания чет-

ких видовых отличий привел к порождению множества псевдо-

видов.

Описывающий новые формы мог классифицировать по собст-

венному усмотрению как новые виды, располагая нередко малым

количеством особей или даже единичными экземплярами. Ревизия

в систематике привела к «закрытию» многих псевдовидов, оказав-

шихся разновидностями.

Видовые признаки стойкие, они отличаются исключительной

консервативностью.

Свои отличия имеет сезонная внутривидовая изменчивость.

Например, смена шерстного покрова млекопитающих. Их зимний

мех, как правило, светлой окраски, более густой. Сезонная из-

менчивость закономерна.

Морфологические отличительные особенности животных раз-

ного пола одного и того же вида получили название полового

диморфизма (рис. 5).

Многообразие форм особей одного вида называется полимор-

физмом.

Полиморфизм также характерен для пчел, муравьев, термитов

(рис. 6).

20

Основная схема современной номенклатуры в систематике:

Царство (regnum)

П од ц а р ств о (su h regn и in)

Тип (phylum)

Подтип (subphytum)

Класс (clussis)

Подкласс (хubclassis)

Отряд (огdo)

Подотряд (subordo)

Семейство (familia)

Род (genus)

Вид (species)

Подвид (sub s ре ci es)

Наименование семейства оканчивается на -idae (например,

бычьи — Bovidae), наименование подсемейства — па -inae (на-

пример, овцекозы — Caproovinae).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА

Жизнь на Земле зародилась очень давно — около 4 млрд лет на-

зад. За этот огромный промежуток времени органическая природа

прошла сложный путь развития — от первичного живого вещества

до современных сложнейших организмов. Эволюция живой приро-

ды на нашей планете привела к образованию двух основных

групп организмов: животных и растений.

В чем же главные различия между этими группами живых

существ? Важное отличие между ними заключается в характере

обмена веществ. Животные—в основном гетеротрофные

организмы, т. е. организмы, питающиеся органическими вещест-

вами, созданными другими животными и растениями. Напротив,

подавляющее большинство растений — автотрофные орга-

низмы, способные при помощи фотосинтеза и других физико-

химических процессов создавать органические вещества своего те-

ла из неорганических веществ внешней среды. Но эта важная

черта отличия животных от растений неабсолютна. Среди расте-

ний есть некоторые группы (например, грибы), которые не могут

синтезировать органические вещества из неорганических и питают-

ся гетеротрофно. С другой стороны, у некоторых низших живот-

ных, например у обычных обитателей наших водоемов — эвглен, в

теле имеются хлорофилловые зерна, что позволяет им на свету

питаться подобно растениям. Но помещенные в темноту эвглены нс

погибают, а начинают поглощать органические вещества подобно

другим животным.

Подавляющее большинство животных обладают подвиж-

ностью, могут перемещаться или совершать различные движения.

Растения же, как правило, неподвижны. Но у некоторых высших

растений (мимоза, росянка и др.) наблюдается движение отдель-

ных частей (например, листьев), а многие низшие одноклеточные

растения могут передвигаться в пространстве. Клетки тела живот-

ных обычно не имеют целлюлозных оболочек и не содержат вакуо-

лей клеточного сока, весьма характерных для клеток растений.

Но и эти отличия в строении клеток присущи не всем животным

и растениям.

22

Таким образом, провести резкую границу между животными

и растениями невозможно. Если высшие, сложно организованные

животные и растения резко отличны, то низшие их формы обна-

руживают черты сходства. На общность указывает и клеточное

строение тела.

КЛЕТКА

Изобретение микроскопа открыло путь к познанию микрострук-

туры тела животных и растений, их строения. Клеточная теория —

учение об общих чертах строения животных и растений, о клетке

как элементарной структуре, о тканях, образованных клетками.

Использование электронного микроскопа, микроманипу-

ляторов, физико-химических методов и т. д. углубило познание

общего в строении клеток и особенного. Выяснено, что в деталях

клетки имеют специфическое строение не только у организ-

мов, далеко отстоящих в системе, но и у особей одного вида,

и у клеток разных тканей в одном организме. Установлено также,

что непрерывное физиологическое взаимодействие клеток в

организме происходит через их поверхностную мембрану.

Отошло в прошлое суждение о многоклеточном организме, как

о «государстве клеток» (механистическая теория анатома Вир-

хова). Клетки свое начало берут при дроблении яйца и в даль-

нейшем, численно возрастая путем деления, продолжают сохра-

нять взаимосвязь.

Жизненные отправления клеток обусловлены целым орга-

низмом, закономерностями его роста и развития. В клетках про-

исходит обмен веществ — процессы ассимиляции и диссимиля-

ции. Новым стало и понимание физиологической роли меж-

клеточных веществ.

В теле многоклеточных животных клетки дифференцированы

в зависимости от их функций. Они различаются по размерам,

форме и строению.

Большинство из клеток микроскопически малы, но некоторые

достигают относительно большой величины. Например, отрост-

ки некоторых нервных клеток мозга крупных млекопитающих

достигают длины свыше метра. Формы клеток (рис. 7) обуслов-

лены их функцией и положением в организме. Встречаются клетки

округлой, овальной, кубической, призматической, веретено-

видной, звездчатой и других форм. Некоторые клетки не имеют

постоянной формы, она изменяется путем образования временных

выпячиваний.

Строение клеток животных отличается большой сложностью.

Обычно в них можно различить наружную мембрану, цитоплаз-

му, клеточное ядро (или ядра) и различные органоиды

(рис. 8).

23

Рис. 7. Различные формы клеток животного;

1 — нервная клетка; 2—4 — клетки эпителия; 5 — клетка соединитель-

ной ткани; 6 — яйцеклетка; 7 — мышечная клетка

Рис. 8. Схема строения клетки жи-

вотного:

/ — ядро; 2 -- ядрышко; 3 — ядерная

мембрана; 4 — цитоплазма; 5 — аппа-

рат Гольджи; 6 - митохондрии; 7 —

лизосома; 8 — эндоплазматическая

сеть; 9 — рибосомы; 10 - клеточная

мембрана

Наружная мембрана кле-

ток животных, как правило,

очень тонка (толщина око-

ло 10“ь см). Она состоит из

трех слоев: наружного, сред-

него и внутреннего. Наруж-

ный и внутренний слои об-

разованы белками, сред-

ний — липоидами. На внут-

ренней поверхности мембра-

на образует складки и раз-

ветвления, переходящие в эндоплазматическую сеть цитоплазмы.

Мембрана служит защитной оболочкой клетки и активно

участвует в регуляции обмена веществ между клеткой и окру-

жающей средой.

Цитоплазма занимает большую часть тела клетки. Цитоплаз-

ма— сложная коллоидная система. В ее состав входят бел-

ки, часть которых соединена с липидами, различные соли, фер-

менты и большое количество воды. Общими для всех клеток

структурными образованиями цитоплазмы являются эндоплазма-

тическая сеть, аппарат Гольджи, рибосомы и митохондрии.

Эндоплазматическая сеть пронизывает всю цитоплазму клет-

ки. Опа представляет собой систему тончайших мембран. Около

ядра мембраны переходят в мембраны ядерной оболочки.

Эндоплазматическая сеть выполняет функцию остова клетки,

а по ее канальцам и синусам происходит внутриклеточный

обмен веществ, синтезируемых в различных частях клетки.

Аппарат Гольджи имеет структуру, близкую к структурным

образованиям эндоплазматической сети. Он образован мембрана-

ми, ограничивающими более крупные вакуоли и мелкие пузырьки.

Функции аппарата Гольджи еще недостаточно выяснены, но, ве-

роятно, он служит для временного накапливания некоторых про-

дуктов внутриклеточного синтеза, главным образом ферментов

и гормонов. При определенном состоянии организма эти вещества

могут быть выведены из клетки через эндоплазматическую сеть

и вовлечены в обменные процессы всего организма.

Митохондрии являются энергетическими центрами клетки и

оказывают влияние на ее многие жизненные отправления. Это

мелкие удлиненные тельца длиной 0,2—5 мкм. Они покрыты двух-

25

слойной оболочкой. Из внутреннего слоя оболочки в полость мито-

хондрии направлены многочисленные гребни. Они резко увеличи-

вают внутреннюю поверхность митохондрий, что важно для ускоре-

ния биохимических реакций накопления и превращения энергии

в клетке.

Рибосомы — мельчайшие зерна диаметром около 0,015 мкм,

расположенные преимущественно на поверхности мембран эндо-

плазматической сети. Они имеются также и в ядре клетки. Функция

рибосом заключается в синтезе белков, которые затем по каналам

эндоплазматической сети разносятся по всей клетке.

Центрозома присуща почти всем клеткам животного. Обычно

она имеет вид светлого поля, в Котором размещены 1—2, реже

больше мелких зернышек — центриол. В некоторых клетках,

особенно находящихся в состоянии деления, от центрозомы ради-

ально расходятся тончайшие лучи, образующие лучистую сферу.

Центриоли принимают важное участие в расхождении хромосом

при сложном делении клеток.

Нередко в цитоплазме клеток животных можно обнаружить

различные тончайшие нити и волоконца. Одни из них служат как

бы опорным каркасом клеток (тонофибриллы), другие обладают

способностью сокращаться (например, миофибриллы мышечных

клеток). В нервных клетках нити цитоплазмы (нейрофибриллы)

участвуют в проведении нервных импульсов.

В цитоплазме клеток тела животных периодически наблюда-

ются различные временные включения (капельки жира, зерна

и глыбки запасных белков и др.). Они возникают и исчезают в за-

висимости от баланса обмена веществ. Железистые клетки содер-

жат капли секрета, позднее выводимого из них. К клеточным

включениям относятся и зернышки различных пигментов — крася-

щих веществ, придающих клеткам ту или иную окраску. Нередко

наружный слой цитоплазмы (эктоплазма) отличается от ее внут-

ренних частей (эндоплазмы) более плотной консистенцией и от-

сутствием включенных пузырьков и зерен.

Ядро присуще почти всем клеткам животных. Лишь некото-

рые специализированные клетки (например, красные кровяные

клетки высших позвоночных) в процессе своего формирования ут-

рачивают ядро. Ядра клеток животных разнообразны по величи-

не и форме. Снаружи ядро клетки одето двухслойной ядерной мем-

браной. В ней имеются многочисленные поры, через которые осу-

ществляется обмен веществ между ядром и цитоплазмой. Описана'

также система тончайших канальцев, которые связывают ядро со

структурными элементами цитоплазмы. Кариоплазма — вещество

ядра, содержит белки, липоиды, ферменты, минеральные вещест-

ва, нуклеиновые кислоты. В ядре расположены хромосомы и яд-

рышко. Хромосомы — носители наследственной информации.

Число и форма их постоянны для данного вида животного. Они

видны в период деления ядра. Ядрышко — мелкое тельце округ-

лой формы, хорошо различимое в неделящихся клетках.

26

ТКАНИ

Клетки, за исключением половых, находятся в составе тканей.

Ткани — сложившиеся в процессе исторического развития много-

клеточных организмов структуры, образованные клетками. Они со-

держат также межклеточное вещество. Ткани входят в состав

органов и участвуют в выполняемой ими функции. Строение

той или иной ткани соответствует деятельности, которую она

осуществляет. Многообразие функций тела животного отражено в

строении органов и соответственно тканей. Различают четыре типа

тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. В

каждом типе тканей встречается разнообразие в строении соот-

ветственно особенностям отправлений. Так, функции кожного эпи-

телия и выстилающего кишечник неодинаковы. В этой связи в ги-

стологии (учении о тканях) принято понятие «система тканей»:

система эпителиальных тканей, система соединительных тканей и

т. д. Специфическое в структуре тканей выявляется при рассмот-

рении их места в организме и функции, выполняемой органами.

Эпителиальная ткань. Ее клетки тесно лежат одна к другой,

межклеточного вещества очень мало, иногда клетки связаны меж-

ду собой протоплазматическими мостиками. В однослойном эпите-

лии клетки лежат в один ряд, в многослойном — в несколько

рядов, скрепляемых тонофибриллами (имеющими вид переплетен-

ных дуг, опирающихся на базальную мембрану) (рис. 9). Другая

отличительная черта эпителия — неодинаковость в строении внеш-

ней части клеток и их базальной части, где расположено ядро.

Базальная мембрана клеток эпителия связывает эпителиаль-

ную ткань с находящейся под нею соединительной тканью. Для

эпителия характерна способность к регенерации — к восстановле-

нию эпителиального пласта по мере отмирания клеток, срок

деятельности которых бывает коротким, как, например, в кише-

чнике.

На долю кожного эпителия приходится контакт с внешней

средой, и его строение свидетельствует о приспособленности жи-

вотного к характерной для него среде обитания. Так, кожа рыб

отличается обилием слизистых желез, а у наземных животных —

защитных образований, предохраняющих тело от высыхания и

травм. У насекомых эпителий с хитиновой оболочкой, а в много-

слойном эпителии наземных позвоночных происходит ороговение

клеток наружных слоев (рис. 10). У эндодермального эпителия

кишечника иная функция и свои особенности в строении. Клетки

близки к цилиндрической форме, лежат в один ряд. Наружный

край с ресничками (у многих беспозвоночных) или, как у поз-

воночных, с каймой, имеющей палочковидную исчерчеиность сло-

жного строения. Физиологическая роль этого эпителия также

сложна. Через него происходит в известной мере избиратель-

ное всасывание переваренной пищи (рис. 11). На рис. 12 изоб-

ражены клетки эпителия слизистой оболочки полости носа. Они

27

Рис. 9. Многослойный эпителий:

А — плоский многослойный эпите-

лий роговицы глаза кошки; Б --

схема расположения тонофибрилл

Рис. 10. Однослойный эпителий

насекомого (поперечный разрез

через спинной щиток брюшка

личинки плавунца):

1 — эпикутикула; 2 -- экзокутнку-

ла; <? —эндокутикула; 4 — клетки

гиподермы; 5 — ядро; б - базаль-

ная мембрана

Рис. 11. Однослойный цилинд-

рический каемчатый эпителий

тонкой кишки млекопитающего;

/ — клетки эпителия; 2 - клетки

в состоянии митоза

Рис.

12. Многорядный эпителий слизистой

оболочки полости носа:

1 - - мерцательные реснички; ‘2 -- бокаловидные

клетки; 4 - базальная мембрана

клетки; 3 --- замещающие

высокие, на стороне, обращенной в просвет трахеи, с ресничка-

ми. Мерцанием ресничек обусловливается вынос из органов дыха-

ния слизи с осевшей на ней пылью и пр. В этом проявляется

защитная функция мерцательного эпителия трахеи; в легких же

эпителий плоский и несет дыхательную функцию. В железах

клетки эпителия продуцируют секрет (железистый эпителий).

В многослойном ороговевающем эпителии живыми будут клетки

базального ряда и отчасти лежащие над ним. Здесь происходит

размножение клеток делением. По мере оттеснения клеток наружу

они становятся все более уплощенными, а самые наружные слои

состоят из плоских роговых чешуек. При шелушении на их место

поступают перерождающиеся клетки глубинных слоев.

Соединительная ткань (иначе, система тканей внутренней сре-

ды). Ее морфологическая особенность — преобладание межкле-

точного вещества над клетками. В крови оно жидкое, в кости

плотное. Основные функции соединительной ткани: трофическая,

связанная с питанием организма, опорная, защитная и др. Виды

соединительной ткани: мезенхима, ретикулярная, кровь, волок-

нистая, хрящевая, костная, жировая, пигментная.

Ретикулярная ткань представляет собой рыхлое скоп-

ление звездчатых клеток, соединенных в синцитий. Из этой ткани,

например, в основном состоит селезенка, имеющая губчатое строе-

ние. Пространство ячей заполнено образующимися в селезенке бе-

29

Рис. 13. Ретикулярная ткань лимфатического узла:

1 — ретикулярная клетка; 2 — ретикулиновые волокна

лыми кровяными клетками — лимфоцитами. Способность рети-

кулярного синцития к фагоцитозу (к захвату и поглощению

инородных тел, включая бактерий) определяет защитную функцию

этой ткани (рис. 13).

Рыхлая волокнистая соединительная ткань

(рис. 14). Промежуточное вещество жидкое, с многочисленными

волокнами: относительно толстыми коллагеновыми (клейдаю-

щими) и тонкими эластиновыми. Среди клеток выделяют фибро-

бласты — клетки, порождающие волокна, а также пигментные

клетки, ретикулярные и др. У позвоночных ткань входит в состав

органов, в подкожную клетчатку.

Плотная волокнистая соединительная ткань

в основном состоит из плотно переплетенных волокон. Если при-

обладают коллагеновые волокна, ткань называют фиброзной,

если эластиновые—эластиновой. Эластиновая ткань образует

связки, придавая им растяжимость. Коллагеновые же волокна

отличаются прочностью при слабой растяжимости, выдерживают

30

нагрузку до 6 кг на 1 м2. У млекопитающих фиброзная

ткань образует, например, нижний слой кожи, идущий па выделку

кожевенных изделий.

Хрящевая ткань состоит из клеток, лежащих в капсулах,

вкрапленных в плотное основное вещество. Хрящ входит в сос-

тав скелета позвоночных и ряда беспозвоночных (у немногих

аннелид и головоногих моллюсков). Рост хряща происходит за

счет надхрящницы. В гиалиновом хряще (рис. 15) промежуточное

вещество выглядит на срезах однородным, благодаря тому что

коллагеновые волокна имеют одинаковое лучепреломление с

аморфным веществом. Покрывает суставные поверхности костей.

В эластиновом хряще эластиновые волокна преобладают над кол-

лагеновыми. Встречается, например, в ушных раковинах. Воло-

книстый хрящ состоит из плотно лежащих коллагеновых волокон

и округлых клеток. У позвоночных им образованы межпозвоноч-

ные диски.

Костная ткань образует кости. Ее промежуточное вещест-

во состоит из коллагеновых волокон и аморфной массы, пропитан-

Рис. 14. Рыхлая волокнистая соединительная ткань:

/ — пучки коллагеновых волокон; 2 -- эластиновые волокна; ,3 - фибробласты;

4 — их ядра; 5 — гистиоциты (блуждающие)

31

Рис. 15. Гиалиновый хрящ:

/ — надхрящница; 2 -•

основное вещество; 3 — хря-

щевые клетки внутри кап-

сул

ной солями. Есть кости трубчатые, пластинчатые, чешуйчатые и

другой формы и разного строения. Кости развиваются в мезенхиме,

богатой коллагеновыми волокнами. Из клеток образуются остеоб-

ласты — костеобразователи, деятельностью которых накапливает-

ся бесструктурная масса. Следующий этап —- отложение солей и

преобразование остеобластов в костные клетки — остеоциты (рис.

16), имеющие многочисленные отростки, которыми клетки, замуро-

ванные в основном веществе, сообщаются между собой. Остеоциты

располагаются концентрически вокруг Гаверсовых каналов, в ко-

торых находятся кровеносные сосуды и нервы. Кость — живая

ткань. Большая часть принадлежит крови, в частности, в достав-

ке солей и извлечении их из кости. Кости — солевой резерв,

из которого животные могут почерпнуть при необходимости мине-

ральные вещества. В костях содержится около 50 % воды, 15,7 %

жира, 12,45 % органического вещества и 21,85 % солей (но

Заварзину и Щелканову).

Кость может развиваться и на месте хряща. В этом случае

продуцирование костного вещества происходит на периферии хря-

ща при одновременном изменении его самого. Хрящ разрушается

остеобластами, в измененную ткань проникают кровеносные сосу-

ды и соединительнотканные клетки; остеобласты в дальнейшем

становятся остеоцитами.

Кровь. В состав крови входят: жидкая ее часть — плазма и

форменные элементы — кровяные клетки. Форменные элементы у

животных разных типов имеют отличия. У беспозвоночных (рис.

17) они часто бесцветны и способны к амебоидному движению.

У позвоночных (рис. 18) они подразделяются на эритроциты

(красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки)

и тромбоциты (у млекопитающих представлены пластинками).

Главный орган кроветворения наземных позвоночных — костный

мозг. Лишь часть белых кровяных клеток образуется в селезенке

и лимфатических узлах. У водных позвоночных кровообразование

происходит во многих местах.

Эритроциты большинства позвоночных имеют ядро, у млеко-

питающих они безъядерные. Длительность их жизни различна.

Роль эритроцитов в дыхании заключается в поглощении ими

кислорода органами дыхания и транспортировке его к тканям.

Рис. 17. Кровяные клетки пчелы в разных стадиях развития:

/ ядро; 2 хроматиновые зерна; 3 вакуоли

2 Б. А. Кузнецов и др.

33

Лейкоциты различны по форме и выполняемым функциям.

Наиболее они разнообразны у позвоночных. Все формы лейкоцитов

имеют ядро. Многие способны к амебоидному движению. Известна

защитная функция фагоцитов (клеток-пожирателей). В наиболь-

шей мере ее выполняют нейтрофильные лейкоциты. При инфекци-

онных заболеваниях их число возрастает в 5—10 раз. Есть сре-

ди лейкоцитов ферментообразователи, что свидетельствует об

участии лейкоцитов в обмене веществ. У ряда лейкоцитов защит-

ная функция проявляется в нейтрализации ядовитых веществ.

Длительность существования разных форм лейкоцитов от нес-

кольких дней до нескольких месяцев.

Тромбоциты (образующие тромб). Участвуют в свертывании

крови, в заживлении ран.

Кровяная плазма — вязкая жидкость сложного химического

состава. Содержит белки, аминокислоты, углеводы, жиры, мине-

ральные вещества, гормоны, газы, продукты обмена. Состав плаз-

мы отражает многостороннее участие ее в жизнедеятельности ор-

ганизма. Среди функций плазмы: дыхательная — транспортиров-

ка кислорода и других газов; трофическая — транспортировка пи-

тательных веществ; регуляторная — перенос гормонов; терморегу-

ляторная — благодаря большой теплоемкости воды поддержание

водного баланса тканей путем обмена жидкостью через стенки кро-

веносных капилляров; защитная — содержание антител, антито-

ксинов.

Лимфа у низших позвоночных представлена межтканевой

жидкостью с клеточными включениями. У животных, имеющих

Рис. 18. Кровь крупного рогатого скота:

/ — эритроциты; 2 — лимфоцит; 3 — мо-

ноцит; 4с, 4п, 4ю — сегментоядерпый,

палочкоядерный и юный нейтрофилы;

5 — эозинофил; 6 — базофил; 7 — кровя-

ные пластинки

Рис. 19. Формы мышечной ткани:

а — гладкие мышечные клетки; б -

поперечнополосатые мышечные во-

локна

34

кровь, лимфатическая система развита наряду с кровеносной.

В наиболее полном виде она состоит из лимфатических сосудов

и лимфатических узлов. Ее клеточные элементы — лимфоциты, об-

ладают амебоидным движением и способны выселяться из русла

сосудов (блуждающие клетки).

Мышечная ткань. Различают мышцы гладкие и поперечнополо-

сатые. В тех и других мышцах, их клетках и волокнах, находят-

ся тончайшие волоконца — миофибриллы. Сократительные воло-

конца имеют и высшие одноклеточные, но мышечная ткань

характерна для многоклеточных животных. Гладкие мышцы — на-

иболее древняя структура мышечной ткани, развивается из мезен-

химы. Гладкие мышцы состоят из пучков мышечных клеток,

тесно прилежащих одна к другой (рис. 19, а). Клетки верете-

нообразной формы с одним продолговатым ядром. Миофибриллы

гладкие. Коллагеновое вещество связывает клетки и придает всему

пучку монолитность. Для этих мышц характерна плавность сокра-

щения и расслабления. У низших беспозвоночных и кольчатых

червей такие мышцы находятся во внутренних органах и образуют

кожную мускулатуру. Членистоногие и позвоночные, имеющие ске-

лет, кроме гладкой мускулатуры во внутренних органах, имеют

скелетные мышцы поперечнополосатые.

Поперечнополосатые мышцы (рис. 19,6) состоят из много-

ядерных волокон со сложным строением миофибрилл, способны

совершать быстрые сокращения и выносить большую нагрузку.

Скорость их сокращения в отличие от мышц гладких варьирует

от очень медленного до крайне быстрого (пчелы и многие дру-

гие насекомые делают несколько сот взмахов крыльями в секунду).

Они во всех случаях имеют прочную опору. Поперечнополосатые

мышцы обычно опираются на скелет наружный или внутренний

и относятся к мышцам произвольного сокращения. Каждое мышеч-

ное волокно покрыто сарколеммой, под которой расположено

несколько продолговатых ядер. В миофибриллах с поперечной

исчерченностыо светлые диски чередуются с темными. Каждая

миофибрилла по длине неоднородна, и это в совокупности про-

является в исчерченности всего волокна (рис. 20). Длина волокон

в отдельных мышцах достигает нескольких сантиметров. Эти

мышцы отличаются от гладких и физиологическим процессом сок-

ращения волокна.

Рис. 20. Схема строения мио-

фибрилл;

/ -- светлые диски; 2 — темные

диски; 3 — перемычки (инофраг-

мы) светлых дисков; 4 - пере-

мычки темных дисков

2*

35

Нервная ткань воспринимает и передает раздражения, посту-

пающие из внешней среды и возникающие в самом организме.

Раздражимость — одно из свойств, характеризующих живую ма-

терию.

Тканевые элементы нервной системы представлены клетками

и межклеточным веществом. Различают нервные клетки — нейро-

ны и одевающие их (сопровождающие) клетки — нейроглии

(рис. 21). В цитоплазме нервной клетки — нейроплазме — нахо-

дятся нейрофибриллы, а также своеобразное тигроидное вещест-

во — глыбки Нисселя, об участии их в деятельности нейрона мож-

но судить по изменению числа глыбок, концентрация которых при

раздражении уменьшается. По функции различают нейроны чувст-

вительные и двигательные. Нейрон имеет отростки: короткие —

дендриты и длинный — нейрит (аксон). Концевые разветвления

нейрита чувствующей клетки воспринимают раздражение и назы-

ваются рецепторами (рис. 22). Они многочисленны на поверхности

тела и во внутренних органах. От рецептора возбуждение пере-

дается по нейриту в тело клетки, а затем через дендриты —

дендритам двигательной клетки, вызывая ту или иную реакцию

Рис. 21. Мультиполярный нейрон:

/ - тело клетки с нейрофибрилламп и

глыбкамн тигроидпого вещества; 2--

дендриты; 3 — нейрит (аксон) в оболочке,

образованной клетками глин (олигоденд-

роглии); 4 — нервное окончание в мышце;

5 — мышечное волокно

Рис. 22. Рецепторы в коже и их спе-

цифическая функция:

1 колбочки Краузе (на холод); 2—

эпидермис; 3— дерма; 4 — нервные спле-

тения волосяного фолликула; 5 — тельце

Руффини (на тепло); 6 —свободные нерв-

ные окончания (на болевые стимулы);

7 — диски Меркеля и 8 — тельца Мейсне-

ра (на прикосновение); 9 - тельце Начи-

ни (на более сильное давление)

36

органа: в мышце двигательную, в железе выделение секрета и т. д.

Разветвление двигательного нейрита в органе называется эффек-

тором. Так идет реакция возбуждения по рефлекторной дуге.

Например, если в спинном мозге позвоночных, кроме двух

нейронов, есть еще промежуточный, то рефлекторная дуга будет

образована тремя нервными клетками. Нейроны одноядерные.

Установлено, что у высших позвоночных они не размножаются,

но их нейтриты при ранениях регенерируют. Нейроглия состоит из

клеток различного строения и выполняет ряд функций: защитную,

опорную, секреторную. Слой глии покрывает нейриты, у позвоноч-

ных глия выстилает мозговую полость, входит в состав голов-

ного и спинного мозга. Присутствие в ряде мест промежуточного

вещества глии в виде волокон обусловливает опорную функцию

нейроглии.

ОРГАНЫ

Жизненные процессы многоклеточных животных осуществляют:

покровы, органы движения, пищеварения, дыхания, кровообраще-

ния, выделения, нервной системы с органами чувств, внутренней

секреции, размножения. Отправления любого из органов совер-

шаются в полной взаимосвязи и при взаимодействии со всеми

другими органами, свидетельствуя о целостности организма. По-

добное же прослеживается и в жизнедеятельности структур

одноклеточного животного, особенно выраженное у высших прото-

зоа — инфузорий.

Каждый орган функционирует как неразрывная часть едино-

го организма. Например, пищеварительная функция невозможна

без воздействия нервной системы, органов дыхания и пр. Прием

пищи, ее механическая обработка, переваривание, всасывание,

дефекация — все эти" сложные процессы протекают с непремен-

ным участием других органов. Следовательно, в данном при-

мере мы говорим не об органе пищеварения, а о системе органов

пищеварения как о взаимодействующих структурах.

Органы изучаются во всех разделах систематической части

зоологии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Размножение — свойство живых организмов воспроизводить себе

подобные особи.

Животные размножаются бесполым и половым путем. Бесполое

размножение свойственно преимущественно низшим животным.

При бесполом размножении от материнской особи отделяется

часть ее тела или вся особь делится на две или большее число

частей, каждая из которых развивается в самостоятельное живот-

37

Рис. 23. Бесполое размножение протозоа:

1—деление амебы; 2 — почкование инфузории (сувойки); 3 —

шизогония малярийного плазмодия

Рис. 24. Формы сперматозоидов:

1 — барана; 2 — рака; 3 — круглого червя; 4 — жука

ное. Различают несколько способов бесполого размножения жи-

вотных: деление, почкование, шизогонию (рис. 23).

Деление заключается в перетяжке материнской особи на

две более или менее равные части, каждая из которых становится

новым организмом.

Почкование — такое бесполое размножение, когда на те-

ле материнской особи образуется вырост (почка), постепенно при-

обретающей форму и строение взрослого животного. После от-

деления (отпочкования) от материнского организма новая особь

начинает вести самостоятельную жизнь.

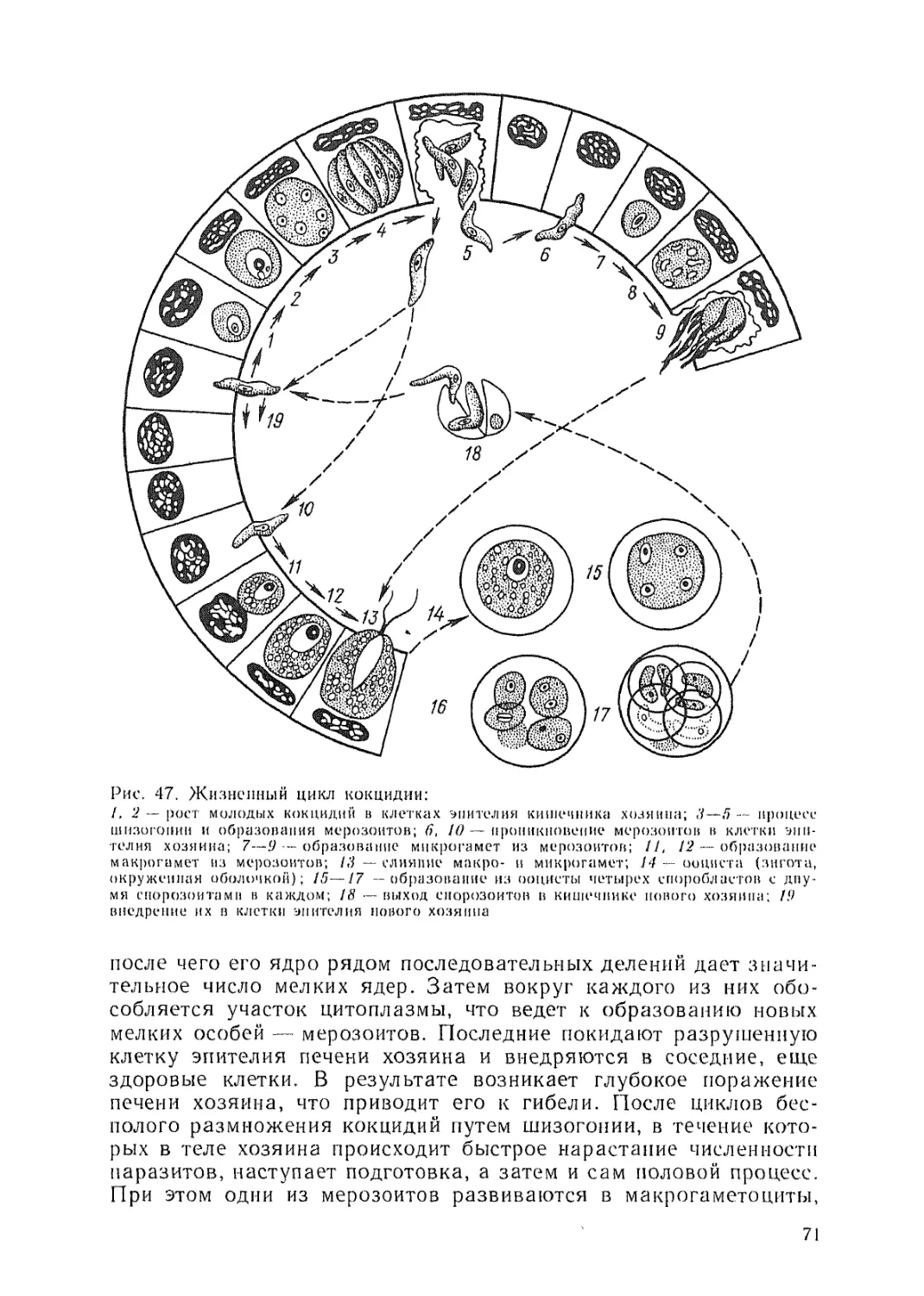

Множественное деление (шизогония) наблюдается

у ряда паразитических одноклеточных животных. Сначала ядро

материнского организма многократно делится, что ведет к об-

разованию многоядерного шизонта. Затем вокруг каждого ядра

обособляется участок цитоплазмы и шизонт распадается на

многочисленные мелкие дочерние особи (мерозоиты), что влечет

за собой быстрое накопление паразитов в теле хозяина.

Половое размножение присуще всем типам животных. При по-

ловом размножении новый организм развивается из зиготы, об-

разующейся в результате оплодотворения яйца сперматозоидом.

Женская половая клетка — яйцо (яйцеклетка) обычно имеет

округлую или овальную форму и состоит из цитоплазмы и ядра.

В цитоплазме содержится то или иное количество питательного

вещества. Яйцо, как правило, покрыто оболочками различного

строения.

Мужские половые клетки — с п е р м а т о з о и д ы имеют

разнообразную форму (рис. 24), но обычно состоят из головки,

соединительной части и хвоста, который служит для движения

в жидкой среде. Большую часть головки занимает ядро.

У одних многоклеточных животных (как правило, обитающих

в воде) наблюдается наружное оплодотворение: как

яйца, так и сперматозоиды выделяются в воду, где и происходит

их слияние. Другим животным свойственно внутреннее

оплодотворен и е: сперма вводится в половые пути самки,

и там совершается акт оплодотворения яйца сперматозоидом.

Иногда животное развивается из иеоплодотворенного яйца;

такое размножение называется девственным — парте-

ногенетическим.

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Развитие оплодотворенного яйца начинается с его дробления

на ряд клеток — бластомеров. В зависимости от количества

желтка в яйце этот процесс протекает у разных животных раз-

лично.'Дробление яйца бывает полным и неполным (рис. 25). Пол-

ное дробление яйца происходит в тех случаях, когда в нем

39

Рис. 25. Типы дробления оплодотворенных яиц:

1 — полное равномерное; 2 — полное неравномерное; 3 — дискоидалыюе; 4 -- по-

верхностное

мало желтка и он распределен в цитоплазме яйца более или

менее равномерно; такие яйца именуются гомолецитальными. При

полном дроблении все яйцо делится на 2 части, затем на 4, 8,

16 и т. д. В результате такого дробления яйца образуется комочек

клеток — морула. Позднее в центре зародыша возникает по-

лость и морула превращается в бластулу. Неполное дробление

наблюдается в яйцах с большим содержанием желтка. При этом

типе дробления на бластомеры распадается не все яйцо, а только

часть его, в которой содержится ядро, окруженное цитоплазмой

(так называемая образовательная плазма).

В яйцах птиц, рыб и некоторых других животных образова-

тельная плазма расположена на одном из их полюсов в виде

небольшого диска (такие яйца называются телолецитальными).

При развитии зародыша этот диск дробится на ряд бластомеров,

расположенных в один слой, лежащий на массе желтка. В яйцах

других животных (например, насекомых) желток обычно зани-

мает среднюю часть (так называемые центролецитальные яйца).

Дробление окружающей желток образовательной плазмы приво-

дит к возникновению периферического слоя бластомеров, к обра-

зованию однослойного зародыша — бластулы, внутри которого

имеется первичная полость — бластоцель (иногда заполненная

желтком).

Следующий этап развития многоклеточного животного — га-

струляция —заключается в превращении однослойной бластулы

40

в двухслойную гаструлу. Гаструляция у разных животных проте-

кает неодинаково (рис. 26). У форм, яйца которых проходят

полное'и равномерное дробление, бластула имеет вид пузырька

с клеточной стенкой примерно одинаковой толщины. В этом случае

гаструляция идет путем впячивания нижней части бластулы.

В результате образуется зародыш с двумя зародышевыми лист-

ками: наружными — эктодермой и внутренним -- эндодермой.

У животных, яйца которых проходят полное, но неравномер-