Tags: наука и знание в целом науковедение организация умственного труда история науки

ISBN: 978-5-4448-0144-4

Year: 2015

Text

ИСТОРИЯ /НАУКИ

Peter Dear

REVOLUTIONIZING THE SCIENCES.

EUROPEAN KNOWLEDGE

AND ITS AMBITIONS, 1500-1700

2001

Steven Shapin

THE SCIENTIFIC REVOLUTION

1998

Питер Деар, Стивен Шейпин

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СОБЫТИЕ

Новое

Литературное

Обозрение

2015

УДК 001(091)

ББК 72.3

Д32

Редактор серии К. Иванов

Деар, П., Шейпин, С.

Д32 Научная революция как событие / Питер Деар, Стивен

Шейпин; пер. с англ. А. Маркова. — М.: Новое литератур-

ное обозрение, 2015. — 576 с: ил. (Серия «История науки»)

ISBN 978-5-4448-0144-4

В предлагаемом издании представлены две книги, авторы которых стояли

у истоков формирования новой истории науки, основанной не столько на по-

следовательном изложении научных идей, сколько на тщательном изучении

исторических обстоятельств, способствовавших появлению тех или иных

научных концептов. С точки зрения Питера Деара и Стивена Шейпина исто-

рия знания всегда локальна, а убежденность в абсолютной справедливости

и универсальной значимости того или иного научного утверждения являет-

ся результатом социально детерминированных процессов, направленных на

унификацию стандартов, налагаемых на приемлемое знание. Обе книги сфо-

кусированы на обстоятельном изучении события, получившего в современной

историографии название «научная революция». Деар и Шейпин предлагают

свое видение того, как к началу XVII века сложились исторические условия,

приведшие к появлению науки в ее современном понимании. Обе работы

входят в число хрестоматийных источников по социальной истории науки

и могут быть использованы не только как яркая иллюстрация взглядов сторон-

ников локализма в научной историографии (обычно противопоставляемого

глобализму или универсализму), но и как учебное пособие для университет-

ских курсов по истории науки. Каждая из книг снабжена обширным библио-

графическим очерком.

УДК 001(091)

ББК 72.3

© Peter Dear 2001, 2009

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers

Limited under the title Revolutionizing the Sciences, 2nd edition by Peter Dear.

This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan.

The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

© Steven Shapin. 1996 by The University of Chicago. All rights reserved. Licensed by

The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.

© А. Марков, пер. с англ., 2015

© ООО «Новое литературное обозрение». 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Питер Деар. Событие революции в науке. Европей-

ское знание и его притязания (1500-1700)

От автора 11

Введение: Философия и операционализм 13

1. Знание и его история 13

2. Каким образом средневековый философ

мыслил естественный мир 17

3. Ренессанс и революция 25

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 28

1. Универсум университета 28

2. Естественное знание и естественная философия 34

3. Астрономия и космология 40

4. За стенами университета 49

5. Ученая культура и повседневность 57

Глава II. Гуманизм и античная мудрость:

как в XVI в. изучали предметную реальность 59

1. Язык и мудрость 59

2. Научный Ренессанс 64

3. Исследование: как это делали древние 71

4. Возобновление, новизна, рецепция 78

5. Восстановление наук и новая философская

программа: Возрожденный Архимед 84

Глава III. Ученость и ремесло:

Парацельс, Гильберт, Бэкон 90

1. Тайна как предмет ремесла 90

2. Ремесленное знание и его глашатаи 95

3. Фрэнсис Бэкон: философия,

практическое знание и заслуги Античности 103

4. Знание и государственное могущество 110

Глава IV. Математики бросают вызов философии:

Галилей, Кеплер и все-все-все 117

1. Естественная философия:

можно играть только в нее? 117

2. Галилей — математик-философ ...'. 121

3. Возникновение и когнитивные амбиции

математических наук: Галилей и Кеплер 128

4. Знание, дело и математика 138

Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 141

1. Мир, соразмерный познающему 141

2. Если проникнуть в ум Бога 148

3. Материя в движении 153

4. Универсум Декарта — убедительность

через аналогии из практики 159

5. Космос Декарта 166

6. Успех физики Декарта 171

Глава VI. Научная деятельность вне университетского

куррикулума: новые обители естественных наук ..175

1. Перемена мест 175

2. Галилей: из университета ко двору 180

3. Патроны и клиенты 187

4. Покровители и институты 193

5. Институты для покорения пространства:

естественная история и глобальное

распространение европейского влияния 212

Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали,

что таит в себе природа 223

1. Переустройство опыта 223

2. Математический эксперимент 230

3. Эксперимент в стиле Бэкона 236

4. Физиологические эксперименты 248

Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 253

1. Картезианская естественная

философия во Франции 253

2. Альтернативы Ньютона 268

3. Ньютонианство 278

Заключение. Чего еще не знали в начале XVIII в.? 285

Избранная библиография 289

Стивен Шейпин. Научная революция

Введение 315

1. Научная революция: история термина 315

2. Почему мы пишем о научной революции? 319

3. Некоторые историографические положения 324

Глава I. Что было известно? 333

1. Цель знания и природа природы 333

2. Как был поколеблен

антропоцентрический универсум 340

3. Машина природы 350

4. Математизация качеств 369

5. Математическая структура

естественной реальности 384

Глава II. Каким образом достигалось это знание? 393

1. Чтение книги природы 393

2. Состав опыта 412

3. Контроль над опытом 419

4. Механика изготовления фактов 422

5. Как получить экспериментальный факт 431

6. Рамки естественно-научного знания 437

7. Когда знание становится публичным 444

8. В чем суть эксперимента? 447

Глава III. Чему служило новое знание? 459

1. Естественная философия заботится о самой себе 459

2. Естественно-научное знание

и государственная власть 465

3. Наука как служанка религии 480

4. Природа и Бог — премудрость и воля 488

5. Природа и цель: место тайны в мире науки 503

6. Незаинтересованность

и смысл естественно-научного знания 511

Библиография 516

1. «Большая традиция» истории науки 516

2. Историографические споры и обсуждения 519

3. Контексты и отрасли науки 525

A. Механистическая философия

и развитие физики 525

B. Общие подходы к природе

и к окружающему миру 527

C. Астрономия и астрономы 528

D. Математика и «математизация» 531

E. Химия, алхимия и теория материи 533

Е Медицина, анатомия и физиология 536

G. Естественная история

и связанные с ней практики 540

Н. Изучение человеческого ума,

человеческой природы и культуры 544

4. Вопросы и темы 547

A. Эксперимент, опыт и строение знания 547

B. Наука, религия, магия и оккультизм 552

C. Социальные формы, связи

и применения науки 558

D. Научные инструменты 564

5. Исследователи и их проекты 566

A. Галилео Галилей 567

B. Фрэнсис Бэкон 567

C. Томас Гоббс 568

D. Рене Декарт 568

E. Роберт Бойль 569

Е Роберт Гук 569

G. Христиан Гюйгенс 569

Н. Исаак Ньютон 570

ПИТЕР ДЕАР

СОБЫТИЕ РЕВОЛЮЦИИ В НАУКЕ.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО

ПРИТЯЗАНИЯ (1500-1700)

© 2001 Peter Dear. Revolutionizing the Sciences.

European Knowledge and its Ambitions, 1500-1700

От автора

Перед вами книга, предназначенная для студентов

колледжей и университетов, а также и для всех, кто стре-

мится составить серьезное представление о «научной

революции». Главная цель книги— очертить главные

контуры этого явления, облегчая последующую интен-

сивную проработку сложных вопросов, неизбежно воз-

никающих при изучении развития науки в этот период.

В конце книги вы найдете аннотированную библиогра-

фию, в которую мы постарались включить важнейшие

монографии и статьи, посвященные ключевым момен-

там «научной революции».

Конечно, одна-единственная книга не может осве-

тить все вопросы (или даже один историко-научный во-

прос) во всех подробностях. Ноя надеюсь, что книга,

по крайней мере, заставит читателей внимательнее от-

носиться к развитию науки в последние четыре столе-

тия, убедившись в перспективности соответствующих

исторических вопросов. В главах книги рассматривается

период, хорошо знакомый университетским преподава-

телям, читающим курсы по истории науки: на базовые

знания о происхождении научных идей, которые узна-

ют в ходе таких курсов все учащиеся, и опирается изло-

жение. Как раз в силу современной организации школь-

ных и университетских программ нам пришлось уделить

истории математики и физики больше внимания, чем

истории биологии и медицины. Конечно, об изучении

живой природы мы тоже говорим немало, но при этом

всякий раз отмечаем (как бы ни пытались оспорить это

положение), что самые значительные интеллектуальные

научные прорывы в этот период произошли в области

методологии, теории материи и специфики математических

12 Питер Деар. Событие революции в науке

наук. Поэтому, когда я говорю об изменениях в изучении

естественной истории, то в русле общей аргументации

ограничиваюсь сменой техники обработки и представле-

ния материала (эта сторона естественно-научной работы

ближе всего к правилам математики).

Также мне пришлось затронуть важные вопросы со-

циальной истории этого периода, в первую очередь на-

прямую связанные с институциональными и концепту-

альными основаниями изучения природы образованной

элитой. Коснуться более тонких вопросов социальной

организации науки, таких как роль тендерного момента

в становлении современного типа познания в этот пе-

риод или классового момента (который, при всей своей

решающей роли, исследован недостаточно), оказалось

возможно лишь кратко: наша книга— скорее введение

в вопрос, а не специальная монография. Но всякий раз

по ходу изложения я указывал на необходимость в даль-

нейшем подробнее рассмотреть социальный аспект.

Любознательный читатель, обратившись к аннотирован-

ной библиографии, сможет лучше узнать, как действуют

в науке социальные факторы.

Мне остается поблагодарить анонимных рецензен-

тов книги, и особенно — Паулу Финдлер за исключитель-

но ценные замечания по всему тексту работы, которые

позволили значительно улучшить книгу перед сдачей в

печать. Но за все возможные неточности и упущения,

которые могут встретиться читателю, я несу ответствен-

ность только лично.

Книга писалась в расчете на то, что читатель может

параллельно заглядывать в первоисточники в англий-

ском переводе. Поэтому в сносках к каждой главе мы ука-

зываем в первую очередь первоисточники, чтобы чита-

тель мог без труда отыскать цитируемое место.

Питер Деар

ВВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ

1. Знание и его история

Что такое «знание»? Мы говорим, что птица «знает»,

как нужно летать, но никогда не скажем, что она «знает»

аэронавтику и может сравниться с братьями Райт. Слово

«знание» овеяно множеством смыслов и вызывает целый

диапазон ассоциаций — это говорит о том, что сама исто-

рия этого слова длительная и непростая. Чтобы понять,

какой смысл в это слово вкладывается сейчас, нужно по-

грузиться в прошлое и найти, когда известные нам значе-

ния и были созданы в общедоступной форме. Поворот-

ным был рубеж XVT-XVIIbb. в Европе: произошедшее

тогда событие и принято называть научной революцией.

Всемирная деятельность, которую мы именуем на-

укой, в XXI в. по-прежнему окликает целые века опытов

и исследований, вошедших в плоть и кровь европейской

традиции. Новая наука была в свое время воспринята в

Соединенных Штатах, прежде всего благодаря содей-

ствию европейской академической традиции в лице ев-

ропейских эмигрантов; но только в XX в. была осознана

как нормативное занятие во всем мире. Нобелевские пре-

мии по математике, химии, медицине и физике достают-

ся прежде всего ученым из Европы и Северной Америки,

хотя лауреаты могут быть откуда угодно, подавляющее их

большинство получило высшее образование и реализо-

вало программу исследований в названном регионе. Если

мы хотим понять исторические причины такого положе-

ния дел, нам придется обратиться к тому моменту, когда

в Европе и начала «развиваться наука».

14 Питер Деар. Событие революции в науке

Сама идея о том, что ключевое событие произошло в

европейской науке на рубеже XVT-XVII вв., была заявле-

на европейскими образованными людьми уже в XVIII в.

Период, начиная с трудов Коперника начала XVI в., за-

явившего, что Земля движется вокруг Солнца, и кончая

утверждением ньютоновского мировидения в начале

XVII в., уже на основе закона всемирного тяготения, стал

считаться удивительной «революцией» знания, не име-

ющей аналогов в истории1. Разумеется, такая перспек-

тива подразумевала надлежащую переоценку всего сде-

ланного прежде. Европейская ученость Средних веков с

этих позиций казалась регрессивной и бессодержатель-

ной: тогдашние философы рабски следовали древним

писаниям Аристотеля и размышляли только о словах и

о доводах, а не о вещах и их применении. Миф о бессмыс-

ленной учености в период до Нового времени продолжа-

ет жить в массовом сознании, несмотря на то что наука за

последнее столетие произвела радикальную переоценку

Средних веков и показала недопустимость такой пло-

ской карикатуры средневековой интеллектуальной жиз-

ни. Тем не менее триумф XVIII в. над «предрассудками

прошлого» и над всеми линиями предшествующего на-

учного развития знаменателен и сам по себе. Если вы-

честь из такого торжественного настроения нарочитое

восхваление самих себя, само представление о фунда-

ментальном различии между средневековой ученостью

и новой наукой, возникшей «революционным» образом,

характерно как перелом мировидения. С этой точки зре-

ния, средневековая ученость отстаивала способность че-

ловека находить истину в вещах, тогда как теперь знание

направлено на мир: оно вскрывает его устройство и ищет

пути для новых практических решений.

В предлагаемой книге мы будем исследовать, насколь-

ко справедлив такой подход. Понятно, что триумфализм

XVIII в. слишком прямолинеен и в чем-то наивен. В наши

1 См., например, введение д'Аламбера к «Энциклопедии наук

и искусств» Дидро (1751).

Введение: Философия и операционализм 15

дни уже нельзя безусловно смыкаться с ораторами Про-

свещения, поздравлять себя с торжеством рациональ-

ности над суеверием и говорить, что наша современная

наука — это универсальный и неизбежный продукт про-

гресса. Наука — это часть культуры, которая и питает ее,

что подтверждается во многих случаях «контекстуаль-

ным» историко-социологическим изучением различных

примеров: наука, как много раз доказано, создается исто-

рией. Поэтому главная цель истории науки — понять, по-

чему (конкретные) люди прошлого именно так думали

о вещах, с которыми им пришлось столкнуться, и изо-

брели именно такой подход к миру проблемных вещей.

Историк не должен останавливаться на том, чтобы объ-

являть некоторые утверждения людей прошлого истин-

ными: мы должны изучать убеждение Коперника в том,

что Земля движется вокруг Солнца, независимо от того,

истинно его убеждение или ложно. Ведь Коперник мог

руководствоваться другими доводами, чем мы; и пря-

мой задачей историка становится раскрыть предпосылки

Коперника, которые и привели его к данному выводу.

Истина и ложь в науке видны только тогда, когда высказа-

ны все аргументы или хотя бы их часть; и эти аргументы

и нужно изучать с исторической точки зрения.

Когда мы вскрываем исторические причины перемен

в науке, мы непременно видим, что в науке никогда не

действует только один фактор. Напротив, факторы мо-

гут быть различными и иногда непредсказуемыми. Слож-

ность исследования «научной революции» состоит в том,

что мы имеем дело с еще не вполне проясненными собы-

тиями, причем единичными и беспрецедентными. Это

все равно, как если бы геолога попросили объяснить, по-

чему известная гора именно такой высоты, а не больше

и не меньше. Знание общих геологических процессов

позволяет объяснить, почему горы высокие, но частные

детали формирования гор зависят от множества неиз-

вестных и случайных эпизодов геологической истории.

Точно так же и историки не могут вскрыть все возмож-

ные причины какого-то частного события, например

16 Питер Деар. Событие революции в науке

гражданской войны в Англии; но историки могут делать

обобщения, исходя из того, что именно эти факторы

оказались наиболее влиятельными. Поэтому, чем искать

похожие результаты в разных науках, лучше попытаться

понять, почему вообще сдвиги в науке оказались резуль-

тативными. Настоящий историк хочет понять аспекты

прошлого тем же самым образом, каким мы стремимся

понять, как можно выиграть в лотерею, хотя мы никогда

не можем предсказать, кто выиграет.

В эпоху научной революции такой когнитивный

сдвиг произошел в умах самих исследователей приро-

ды. Их средневековые предшественники, заклейменные

в XVIII в. как невежды, пытались понять естественный

мир как он есть; тогда как новые философы, напротив,

стали ценить успешное предвидение и контроль над при-

родой. Поэтому нельзя сказать, что они «делали то же

самое, только лучше», — они стали делать что-то совсем

другое. Литературная культура Высокого Средневековья

(XII-XTVbb.) разрасталась вокруг средневековых уни-

верситетов, где она так и именовалась «схоластикой»

(школьной наукой). Университеты были в большей или

меньшей степени связаны с Церковью и ее культурными

программами. В результате в университетах, Парижском

или Оксфордском, теология была главной наукой, препо-

дававшейся на высших факультетах (на которых готови-

лись к получению степени доктора), и она именовалась

«царицей наук». Такое положение теологии связано с

наращиванием возможностей отвлеченного философ-

ствования, которое было поставлено на службу искомой

истине; теология стала рациональной поддержкой вере

и представляла собой вовсе не набор практических реше-

ний, но искусство теоретического убеждения.

Главной средневековой дисциплиной, изучавшей

природу, была естественная философия (philosophia

naturalis, или часто «естественная наука», scientia natu-

ralis). Природные факты изучали и другие дисципли-

ны, медицина (она тоже была «высшим факультетом»)

и математические науки. В средневековом понимании

Введение: Философия и операционализм 17

в математические науки входили не только арифметика

и геометрия, но и изучение тех сторон природы, где тре-

буется сравнение количеств: это такие науки, как астро-

номия, музыкальная теория и геометрическая оптика.

Среди этих наук естественная философия занимала осо-

бое место— ведь ее главной целью было философское

объяснение всех аспектов естественного мира. Она ор-

ганизовывалась с опорой на соответствующие трактаты

Аристотеля; и так как Аристотель употреблял греческое

слово physis по отношению ко всему естественному миру,

живому и неживому, то слово «физика» (physica) стало

в латинском Средневековье синонимом «естественной

философии».

2. Каким образом средневековый философ

мыслил естественный мир

Всякая революция — это революция против чего-

то. Какой-то порядок вещей опровергается, заменяясь

иным, прежде непредставимым. Если мы действительно

говорим о научной «революции», нужно сказать и о тех

научных убеждениях, которые она низвергла, рассмо-

трев, как прежде полагалось решать научные вопросы.

Конечно, нам еще предстоит выяснить, действительно

ли можно говорить о многовековой неизменности и не-

колебимости средневековой науки и можно ли считать,

что идеи, ее заменившие, во всем были новыми, осмыс-

ленными в едином ключе и ни с какой стороны не подго-

товленными предыдущим ходом развития науки. Но вся-

кую историю приходится с чего-то начинать, и пока нам

нужно как-то соотнести те воззрения, которые принима-

лись большинством естественных философов в средне-

вековых университетах как само собой разумеющееся,

с нашими собственными. А значит, нам предстоит изу-

чить общие места схоластически-аристотелианского по-

нимания естественного знания и понять, что от этого со-

хранилось в современном знании.

18 Питер Деар. Событие революции в науке

Целью аристотелевской философии было объяснение.

Аристотеля факты сами по себе не интересовали, ему

был важен смысл факта. Иначе говоря, познавать вещи

означало для него познавать причины, почему вещи

именно таковы. Простое описание наглядных свойств

объекта или процесса (например, размеров) было недо-

статочным, нужно было еще и объяснить наличие у вещи

данных свойств. Это вовсе не означало, что чувственное

описание как-то принижалось в сравнении с интеллекту-

альной реконструкцией. Напротив, Аристотель подчер-

кивал, что любое знание возникает у нас посредством

чувств. Без участия чувств мы не можем ничего познать,

даже истины математики; последние, как и все прочие

познаваемые моменты вещей, выводятся путем отвлече-

ния от чувственно воспринимаемых частностей. Явно

отвлеченный характер средневековой аристотелевской

философии, на который так нападали в XVIII в., пред-

ставлял собой организацию научных процедур на основании

полученных чувственных данных. В работе Аристотеля

не было ничего напоминающего о нашей идее экспери-

мента, но только обращенное ко всем людям требование

чувственного познания.

Для Аристотеля чувственное постижение окружа-

ющего мира представляло собой отправную точку в соз-

дании действительно философского знания. Рассмотрим

пример из средневековой логики: силлогизм, выполняв-

ший функцию довода:

Все люди смертны.

Сократ — человек.

Следовательно, Сократ смертен.

Как мы видим, отсылка к чувственным данным со-

держится и в выводе (заключении силлогизма): «Сократ

смертен». Такое специфическое утверждение о Сократе

могло быть произведено только на основании чувствен-

ного опыта, свидетельствующего о жизни и смерти

данного лица. Но первая часть силлогизма, называемая

Введение: Философия и операционализм 19

большей посылкой, «все люди смертны», представляет

собой универсальное утверждение, применимое ко всем

людям, в каком бы времени и в каком месте они ни жили.

Данное утверждение никак не может быть произведено

на основе любого ограниченного количества индиви-

дуальных чувственных наблюдений. Но как быть, если

Аристотель говорил, что научное доказательство должно

основываться на чувственном опыте? В XVII в. критики

философской традиции, прежде всего Фрэнсис Бэкон,

порицали аристотелевскую логику, основанную на сил-

логизме, за порочный круг доказательств. Универсальное

утверждение, составляющее большую посылку, говорил

Бэкон, может быть подтверждено только бесконечным

числом частностей, тогда как заключение в аристотелев-

ском силлогизме — это только одна из многих этих част-

ностей. Получается, что заключение, которое вроде бы

обосновывается универсальным философским знанием,

в конечном счете восходит к самому себе как к частному

примеру2.

Критика Бэкона вскрывает в аристотелевских фило-

софских процедурах нечто для нас непривычное. Бэкон

целился в силлогизм, желая подорвать чрезвычайно раз-

росшийся громоздкий логический аппарат схоластиче-

ских философов. Но схоласты просто не придавали зна-

чение тому, что Бэкон ощущал как изъян. Они просто не

видели проблемы в том, как двигаться от частного опыта в

мире к универсально значимым (и потому философским)

обобщениям. «Опыт» для аристотелианца-схоластика оз-

начал вовсе не чувственное восприятие отдельных собы-

тий, как это бывает при фиксации результата экспери-

мента. Напротив, согласно Аристотелю, «из восприятия

возникает память, а из памяти (когда она часто сталкива-

ется с одной и той же вещью) — то, что многократные вос-

поминания формируют единый опыт»3. И в самом деле,

трудность, которую испытал Бэкон, — психологического

2 См. ниже, гл. III, раздел 4.

3 Аристотель. Позднейшие Аналитики II, 19.

20 Питер Деар. Событие революции в науке

плана; но он понял свою психологическую установку как

единственно возможную для законных познавательных

операций. Обычные способы, каковыми люди добывают

знание (как выраженное в словах, так и внутреннее), тра-

диционно под вопрос не ставились: Аристотелю важнее

было создать естественную историю знания, а не крити-

ческую эпистемологию. Позиция Аристотеля достигла

высшей точки в его изречении: «То, что мы делаем, о том

и наше знание».

Опыт в понимании Аристотеля на практике означал

не что иное, как восприятие в качестве действительно-

сти «той же самой» вещи, которую человек уже много раз

встречал и встретит еще без счета. Так, Солнце встает

каждый день (хотя иногда только пробивается из-за об-

лаков) — это лучший пример опытного знания в понима-

нии Аристотеля. Так же точно из повседневного опыта

всем было известно, что тяжелые тела падают вниз, и на

основе опыта Аристотель дал философское объяснение

природы тяжелых тел в своей «Физике»4. Когда фило-

соф-аристотелик утверждал, что знание основывается на

чувственном опыте, он имел в виду, что знаком с поведе-

нием и свойствами обсуждаемых им вещей. В идеальном

смысле со всем этим была знакома и аудитория. Но как

раз здесь мы сталкиваемся с самой большой трудностью.

Несмотря на то что эксперимент усиленно отметался

в традиции, философия природы Аристотеля заявляла о

себе как о «науке» (по-гречески episteme, что было пере-

дано в схоластике латинским словом scientia). Настоящая

наука делает выводы только из тех предпосылок, которые

считаются достоверными. Доказательные выводы на-

дежны тогда, когда они корректным образом выводятся

из начальных посылок, достоверность которых уже все-

ми признана: одной только «похожести» недостаточно.

4 Аристотель говорил, что падать вниз — в природе тяжелых тел.

Утверждение Аристотеля следует понимать в терминах «конечных

причин» — естественное место тяжелых тел (оно же, их «предназна-

чение») быть в центре универсума, и туда они каждый миг стремятся.

См. об этом гл. I, раздел 1.

Введение: Философия и операционализм 21

Порядка придерживались строго: Аристотель явным

образом скопировал свое понимание идеальной науки с

греческой математической практики — более поздний

образчик такой практики — трактат Евклида по геоме-

трии «Элементы» (ок. 300 г. до н.э.). В «Элементах» всем

построениям предшествуют самоочевидные начальные

утверждения: это могут быть либо конвенциональные

очевидности (таковы определения), либо очевидности

общечеловеческого опыта (постулаты/аксиомы). Из оче-

видных предпосылок Евклид выводил все более сложные

и все менее очевидные утверждения о свойствах геоме-

трических фигур — при этом он никогда не отступал от

строжайших правил дедукции. Аристотель в своем труде

«Позднейшие Аналитики» требовал применять сходную

схему для всех претендовавших на научность формаль-

ных разделов знания, независимо от их специфического

предметного содержания. Неудивительно, что аристоте-

левский идеал научности не нашел себе никаких других

образцов, кроме математики греческого типа. Невозмож-

но представить, чтобы Аристотель применил открытый

им дедуктивный метод, например, в зоологии, которой

он занимался с особой заинтересованностью.

Тем не менее блеск наглядной доказательности со-

блазнял схоластических натурфилософов возможностью

думать, что они могут создать знание, целостное в своей

аналитичности: термины внутри этого знания должны

определяться настолько бесспорно, чтобы все логиче-

ские дедукции стали вечными и неоспоримыми. Так,

элемент «земля» надлежало определять как субстанцию,

имеющую свое естественное место в центре универсу-

ма (аристотелевский универсум был геоцентрическим).

Из этого легко молено было обосновать, хотя бы в пер-

вом приближении, центральное место нашего обита-

лища — земной сферы (оно понималось как средоточие

всех тяжелых, иначе говоря, «земляных» тел), а также и

стремление тяжелых тел падать вниз (они просто стре-

мятся к своему естественному месту). Перед нами та

стратегия объяснения, которая впоследствии переживет

22 Питер Деар. Событие революции в науке

тяжелейший кризис, с каковых пор ее будут восприни-

мать как просто игру словами.

Упор Аристотеля на опыт, доведенный до универса-

лизма (то, что мы и называем «общее знание»), означал

поощрение той естественной философии, для которой

важно только объяснять, а прочие цели побоку. Философ

стремился понять уже известные явления — и ни один из

схоластических философов природы не думал, что он

обязан по ходу работы делать новые открытия. Все пе-

ременилось в XVII в.: новое понимание задач философа

встраивалось в целый ряд изменений культурного плана.

Само понятие «открытие» наглядно отсылает к геогра-

фическим открытиям. Так, в 1663 г. Роберт Гук, выступая

с речью в только что созданном Лондонском королев-

ском обществе, говорил о микроскопе как о средстве от-

крытия новых земель — целого мира, пусть очень малого,

но заслуживающего своего интереса. Расширение евро-

пейского влияния после путешествий и открытий ново-

го мира и постоянный рост всемирной торговли сделали

метафору «научного открытия» понятной и удобной для

всех. В начале XVII в. Фрэнсис Бэкон употреблял тот же

самый образ «открытий» и даже цитировал пророчество

из библейской Книги Даниила, выражая собственные

фундаментальные притязания: «Многие пройдут через

это, и знание возрастет»5. И действительно, мир теперь

заключал в себе гораздо больше вещей, чем о том могла

грезить схоластическая философия.

Важно понимать тем не менее, что новообразован-

ный тип естественной философии, преодолевший ари-

стотелизм в XVII в., не просто обладал большей эффек-

тивностью. Помимо того, что новая наука облегчала

открытие «новых вещей», она (о чем схоласты-аристо-

телики не смогли сразу догадаться) позволяла лучше уяс-

нить себе уже известные явления. Одна из серьезнейших

5 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 93. Бэкон употребляет образ

открытия Нового Света после прохода «через Гибралтарские Стол-

бы» в открытый океан.

Введение: Философия и операционализм 23

интеллектуальных и культурных полемик того времени

была связана с аристотелевским идеалом интеллигибель-

ности (понятности окружающего мира для естествен-

ного разума человека. — Пер.): новая наука отказалась от

этой идеи. Не менее яростно спорили и о том, почему

физические объяснения Аристотеля в новой науке за-

менялись механическими объяснениями естественных

процессов. Скажем, через допущение того, что все при-

родные вещи сложены из мельчайших частиц — атомов,

можно было произвести математическую формализа-

цию всех природных процессов, которую никогда бы

не одобрил Аристотель, хотя к математизму был близок

(но на других идейных основаниях) учитель Аристотеля

Платон. Приверженность старым моделям объяснения

в естественной философии и тем категориям, которые

для этого вводятся, долгое время оставалась открытой

перед интеллектуалами возможностью — пока она нако-

нец окончательно не вышла из моды.

Менялись объяснительные схемы, но точно так же

менялись и практики исследования. Когда с аристоте-

левской привязанностью к известному было покончено

и фокус научного внимания был перенесен на «новизну»,

то сразу же изменилось и понятие опыта, которое всег-

да было ключевым в построении естественно-научного

знания. Аристотель понимал опыт как знание порядка

вещей, как понимание того, что происходит в мире изо

дня в день. Тогда как в XVII в. опытом все чаще называли

эксперимент, произведенный в специально подготовлен-

ных для этого условиях, который раскрывал те свойства

вещей, которых раньше не просто не видели — о них даже

не догадывались. Экспериментальное исследование исхо-

дит из того, что природа заключает в себе способности,

которые повседневно не проявляются, но которые могут

быть раскрыты с помощью специальных средств. Фрэнсис

Бэкон говорил об эксперименте как о «разоблачении»

природы, и замечательно, что правительственный дея-

тель позднего периода правления Елизаветы сравнивал

эксперимент с пыткой, которая выуживает информацию

24 Питер Деар. Событие революции в науке

из прежде молчаливых подозреваемых6. Аристотелиан-

цы, напротив, не хотели вмешиваться в природу: они

просто «созерцали», то есть наблюдали обычный ход со-

бытий, считая, что любое вмешательство только портит

действительность. Говоря совсем кратко, аристотелизм

отказывался ставить природу под контроль.

В этом и заключается большая, и весьма существен-

ная, разница между старой академической философией

природы и предприятием, возникшим в ходе научной

революции. Но нам нужно в точности понять, что имен-

но понималось под новизной, а потом уже объяснять от-

дельные начинания. Тема операционализма весьма эффек-

тивна для того, чтобы подвести под общий знаменатель

большое количество изменений того времени. Мы тогда

сможем понять, почему аристотелевские воззрения на

природу были оставлены позади: новые ученые не согла-

шались не с аристотелевским пониманием причин, а, как

отмечал Бэкон, с его пониманием целей.

Знают ли птицы, как летать? И знает ли пекарь, что

такое хлеб? Бэкон отвечал отрицательно на первый во-

прос и гадательно — на второй. Пекарь скорее всего не

может сказать, что он знает, что такое хлеб в философ-

ском смысле, потому что он не занимался философией,

тогда как птица просто способна летать и ей не нужно

ничего знать. Бэкон был убежден, что возможен пекарь-

философ, который приобрел истинное знание о хлебе и

потому по определению способен хорошо делать хлеб,

ведь для Бэкона критерий правильного знания природы

какой-либо вещи — это способность искусственно ее вос-

произвести. Тот хорошо знает, что такое пирог, кто хоро-

шо его готовит. Отсюда и пренебрежение со стороны Бэ-

кона естественной философией Аристотеля: Аристотель

дает объяснения, которые никак не связаны с практиче-

ским действием и не могут быть пущены в оборот.

6 Недавнюю содержательную дискуссию по этому вопросу

см.: Pesic P. Wrestling with Proteus: Francis Bacon and the «Torture» of

Nature //Isis 90 (1999). P. 81-94.

Введение: Философия и операционализм 25

Итак, предмет настоящей книги — процесс корен-

ного и глубинного преобразования идей о природе, из-

менение в понимании целей знания о природе и путей

приобретения этого знания. Те высочайшего уровня

культурные сдвиги, в результате которых на сцену вы-

шли новые интеллектуальные и социальные ценности и

возникли новые способы обозначать и понимать вещи,

образуют раму нашего повествования о возникновении

новой науки. Нас интересует только то, чем стала совре-

менная наука: чему она посвящена и что означают все ее

процедуры.

3. Ренессанс и революция

Наше повествование может быть разделено на две

части. Хотя термин «научная революция» долгое вре-

мя употреблялся к большому периоду, охватывающему

два века (XVI и XVII), в настоящее время так принято

называть только XVII в. Первый этап называют теперь

иначе — «научный Ренессанс»7. Ренессанс как период ев-

ропейской истории в разных областях Европы длился

по-разному, поэтому условно его границы — конец XIV —

начало XVII в. Важность проблемы Ренессанса для наших

целей проистекает из основополагающей роли ренес-

сансных идей для многих областей интеллектуального

поиска, включая научный поиск, где влияние ренессанс-

ного понимания знания сказалось в полной мере только

во второй период. Ренессанс— это прежде всего куль-

турное движение, начатое людьми, которые рассматри-

вали классическую Античность, мир древних греков и

римлян, как модель для подражания в дни их жизни. Дух

Ренессанса благотворнее всего распространялся посред-

ством реформы образования в школах и университетах,

7 Начало такому рассмотрению положила книга под характер-

ным названием: Hall М.В. The Scientific Renaissance, 1450-1630 (New

York: Harper & Row, 1962).

26 Питер Деар. Событие революции в науке

которые готовили социальную элиту; а это означает, что

ценности Ренессанса получили самое искреннее при-

знание среди самых могущественных и образованных

людей. Из Италии влияние новой культуры двинулось

на север, через Альпы, преобразуя культурную жизнь

не только образованного меньшинства, но и, через ряд

сложных опосредовании, жизнь общества в целом. Для

судьбы наук это означало прежде всего фокусировку на

философских, включая математические, текстах и тра-

дициях античной древности. Само слово «Ренессанс»

означает «Возрождение», и возрождавшийся античный

мир включал в себя не только архитектуру Афин и поэмы

Овидия, но и физику Аристотеля, математику Архимеда

и астрономию Птолемея. Конечно, к этим наукам внима-

ние было не первостепенное, но они тоже вошли в сферу

интересов образованных людей: ведь предстояло возро-

дить достижения всех классических авторов. Поэтому

сначала мы займемся «научным Ренессансом», просле-

див судьбу наследия античных ученых в Европе с конца

XV в. до начала XVII в.

Второй этап уже является «научной революцией»

в полном смысле этого слова: ведь только в XVII в. меч-

та об улучшении знания о природе путем восстановления

античного отношения к науке была вытеснена охватив-

шим образованных людей чувством, что только по новым

правилам разработанное знание может превзойти достиже-

ния прошлого, а не просто воспроизвести их в безысход-

ном круге подражаний. Ученые XVII в. уже не ставили

целью археологически обнаружить то, что якобы знали

древние, но было потом забыто8. Важный момент наше-

го рассказа — изменение самого отношения к новизне и

новым веяниям. Даже в конце XVII в. в некоторых обла-

стях культуры «новаторы» критиковались за нежелание

8 Конечно, из этого были и важные исключения, в том числе

сюда следует отнести и некоторые особенности трудов Исаака Нью-

тона. Об этом см.: McGuireJ.E., Rattansi P.M. Newton and the «Pipes of

Pan» // Notes and Records of the Royal Society of London 21 (1966).

P. 108-143.

Введение: Философия и операционализм 27

идти по стопам античных авторитетов: это, по мнению

критиков, свидетельствовало о плохом воспитании и

отсутствии вкуса. Большая часть великих ученых, пре-

образивших науку, работала в XVII, а не в XVI в. Един-

ственный бесспорно великий исследователь природы в

XVI в. — это Николай Коперник, и с ним может встать

рядом только другой астроном — Тихо Браге. Другие ве-

ликие исследователи Вселенной, такие как Кеплер и Га-

лилей, создали свои самые значительные труды уже по-

сле 1600 г., работая в том же обновленном времени, что и

Рене Декарт, Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон и многие

другие. Именно в XVII в. философия оспорила прежнюю

аристотелианскую схоластику и набрала достаточно сил,

чтобы вытеснить ее даже из преподавания, где она со-

биралась пребывать вечно. Конечно, аристотелевскую

философию преподавали во всех университетах и кол-

леджах Европы как и прежде, но другое дело, что к 1700 г.

ее обступили другие специализации и сравнимые по глу-

бине подходы к знанию. Институциональная инерция,

велевшая сохранять труды Аристотеля в официальных

учебных программах, сохранила остатки прежнего мыш-

ления даже в XVIII в., но мир уже был совсем другим:

знать природу теперь значило понимать, как работают

естественные вещи и как они могут быть употреблены

во благо людей.

Глава I

ЧТО БЫЛО УЖЕ ИЗВЕСТНО В 1500 Г.

1. Универсум университета

В 1500 г. в европейской интеллектуальной жизни го-

сподствовали университеты. Их организационная струк-

тура была в точности смоделирована по прототипу XIII в.,

к которому они и восходят, а содержание философского

образования в целом отвечало уже описанным во Вве-

дении началам схоластического аристотелизма. Эти

принципы представляли собой нечто большее, чем фор-

мальные критерии объяснения: они были весьма тесно

переплетены с видением структуры мира, воспроизводя

в отвлеченных понятиях облик физического универсума.

Аристотелевская философия говорила о сфериче-

ском мире, в центре которого располагается столь же

круглая Земля. Мир Аристотеля, глубоко устроившийся

в чувственном опыте, всегда имел в виду угол зрения на-

блюдающего человека, а не трансцендентный божествен-

ный взгляд, который мог бы увидеть целое извне. Чело-

веческий взгляд обнаруживал, что небеса над нами

повинуются иным регулятивам, чем наблюдаемые в дей-

ствительности земной поверхности. Небеса вращались

вокруг Земли как своего центра, циклично воспроизводя

периоды времени, и таким образом учреждая и календарь,

и смену времен суток. Небеса не могли ни упасть, ни ис-

чезнуть из вида. Напротив, на Земле мы окружены тяже-

лыми телами, которые падают, и легкими взлетающими

телами. Таким образом, характерные движения в земной

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 29

области — это движения к центру или от центра, тогда как

движение небес, напротив, — движение вокруг центра.

Такое восприятие вещей находилось в полной зави-

симости от теории материи. Откуда мы можем знать, из

чего сделаны вещи? Аристотель дает на это простой от-

вет: мы можем пронаблюдать за их поведением. На по-

верхности Земли тела падают. Собственное свойство этих

тел — тяжесть. Но не все падающие тела одинаковы, по-

этому приходится сказать, что в твердых телах, которые

сразу падают, преобладает такой элемент, как «земля»,

тогда как в текущих телах, тоже стремящихся вниз, пре-

обладает «вода». И те и другие движутся потому, что они

были в свое время подняты над их привычным местом во

Вселенной. Естественное место Земли— быть в центре

универсума, тогда как естественное место воды— окру-

жать это естественное место Земли: вот почему океаны

омывают всю Землю. Двум тяжелым элементам, земле и

воде, соответствуют два легких элемента, воздух и огонь,

которые обладают уже не качеством тяжести, а качеством

легкости. Поэтому мы видим, что пузырики воздуха и

пламя огня рвутся вверх. Воздуху положено веять над во-

дами, тогда как огонь бушует выше, надо всем воздухом.

Все четыре элемента в их слияниях и образуют материю.

Эта «земная луковица», с землей в качестве сердцеви-

ны, а водой, воздухом и огнем в качестве шелухи — толь-

ко небольшая часть универсума. Огромное пространство

над сферой огня — небеса, циклически вращающиеся во-

круг центра. Их движение, неизбежное и непременное,

принципиально отличается от движения любых земных

элементов. Поэтому небеса состоят из особого элемен-

та, эфира, естественное движение которого — круговое.

Итак, мы видим, что доказательством существования

эфира является постоянно наблюдаемое движение, отли-

чающееся от движений земных элементов.

Видимые небесные тела, включающие Луну, Солнце и

пять видимых невооруженным глазом планет, неслись во-

круг Земли на прозрачных невидимых сферах. Эти сфе-

ры— продолжение мотива «луковицы»: они насажены

30 Питер Деар. Событие революции в науке

одна над другой вокруг центра, и всякое небесное тело

закреплено на соответствующей отдельной сфере. Сфе-

ры обращаются, пронося по кругу видимые тела. Все

звезды находятся за самой дальней сферой, сферой Са-

турна, и сами размещены по поверхности огромной сфе-

ры. Такая модель размещения тел опять же учитывает то,

что мы видим, находясь на земной поверхности. Невиди-

мые небесные сферы должны существовать, чтобы объ-

яснять характер движения видимых небесных тел. Для

аристотеликов опытное знание — это не только то, что

мы непосредственно ощущаем, но и то, что мы можем

непосредственно вывести из этих ощущений.

Но такое рассмотрение мира позволяет вскрыть и бо-

лее непосредственные свойства небес. Элементы, как мы

уже видели, отличаются естественным свойством дви-

гаться: вверх, вниз или вокруг. Но также они могут пере-

ходить один в другой, потому что наш опыт сообщает об

их особом поведении: жидкости застывают и становятся

твердыми, твердые тела вспыхивают и порождают огонь

и т.п. Таким образом, понятие «элемента» заключает в

себе и возможность перехода одного элемента в другой,

во всяком случае, пока мы рассматриваем земные элемен-

ты. Небеса не подвержены такой трансмутации: ведь они

сделаны из единого элемента, эфира, и эта единичность

исключает перемену субстанции. Вещи, складывающие-

ся из эфира, могут быть густыми или разряженными — но

нет другого небесного элемента, который мог бы произ-

вести в них перемену. На небесах ничего не возникает

и не уничтожается: поэтому и само телесное движение

циклично, и ничего нового мы никогда не углядим в

пределах небесной области. Такие эфемерные небесные

явления, как кометы, считались тогда не небесными,

а земными вещами. Аристотель считал, что кометы — ме-

теорологические явления, зарождающиеся в верхних

слоях атмосферы, под лунной сферой — низшей из сфер,

обращающихся вокруг Земли. Земное и небесное— отдель-

ные области, управляемые различными физическими

конструкциями и выявляющие различное поведение

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 31

физических тел. И земная физика, и небесная физика со-

ставляли разделы естественной философии, но это были

различные области знания, каждая со своими законами.

Именно такую картину мира изучали на универси-

тетской скамье в курсе «искусств» (artes): этот мир рас-

сматривался, изучался и объяснялся по выводам есте-

ственной философии. Такой мир был сложным, но он

был ограниченным по меньшей мере в двух смыслах. Его

пространственные размеры были невелики — это был

огромный, но имеющий некоторый предельный радиус

шар, в котором находится все творение; но также важно,

что ограничены были и качества вещей, в нем содержа-

щиеся, и способы поведения этих вещей также уже все

стояли на учете. Аристотелевская естественная филосо-

фия специфицировала категории вещей, находящихся

в мире, и давала исчерпывающий каталог способов, ко-

торыми они могут быть поняты. Отсутствие каких-либо

новаций и открытий в мире обосновывалось рациональ-

но и составляло важную часть такого мировоззрения.

Тогда совершенно отсутствовало ощущение окружающе-

го мира как поля, свободного для исследования, — ведь в

мире не могло быть ничего по-настоящему и фундамен-

тально нового, чтобы это исследовать.

Важно указать, что в 1500 г. Америка еще не была из-

вестна по имени: первое путешествие Колумба состо-

ялось за восемь лет до этой даты, и никто еще не знал,

что был открыт новый континент. Появление метафоры

«открытия», напрямую связанной с географическими от-

крытиями, относится к XVI и XVII вв. Содержание этой

метафоры закономерно: европейцы в эту эпоху вышли к

рубежам мира, который уже не соответствовал классиче-

ской географии, изложенной в стандартном античном

пособии, «1еографии» Птолемея, читавшемся и изучав-

шемся из поколения в поколение. Новое чувство, что

мир велик и по большей части неведом, таким образом,

происходит не только из одной философии.

Обсуждаемое нами качество Аристотелевой физи-

ки, назначать для естественной философии заранее

32 Питер Деар. Событие революции в науке

известное место, становится окончательно ясно из уче-

ния о «четырех причинах», в рамках которого и анали-

зировались вопросы (или, как бы мы сказали, категории)

человеческого объективного опыта. Самый большой во-

прос, которым непременно задавался любой ученый чело-

век, — это: «Каким способом мы понимаем вещи?» Ответ

Аристотеля состоял в том, что мы понимаем и объясняем

вещи по четырем моделям, которые называются «причи-

нами». Четыре причины исчерпывают всевозможные спо-

собы объяснения и понимания вещей. «Конечная причи-

на» позволяет понять поведение или свойства вещи путем

указания на ее предназначение: так, я иду, потому что мне

нужно достичь конечной точки, а молодое деревце рас-

тет, чтобы стать наконец большим деревом. «Конечная

причина» — это та, ввиду которой и случается что-либо в

порядке событий или процессов. Но можно говорить не

о событиях и процессах, но о способе действия, скажем,

объяснять расположение зубов во рту со ссылкой на их же-

вательную способность, — этот второй способ объяснения

называется «имманентной теологией». «Материальная

причина» указывает на то, из чего сделана вещь: скажем,

если поджечь табуретку, она вспыхнет, потому что сделана

из горючего материала — дерева. «Действующая причина»

(иногда называемая «движущей причиной») ближе всего

к современному пониманию слова «причина»: это дей-

ствие, благодаря которому что-то происходит, становясь

производным этого действия. Так, действующая причи-

на выстрела — нажатие курка, или действующая причина

того, что шар попал в лунку, — столкновение его с битой.

Самая хитрая и, однако же, самая характерная из че-

тырех причин Аристотеля — это формальная причина.

Речь идет о таком способе объяснения, который имеет

в виду природу рассматриваемой вещи. Взглянем еще раз

на классический средневековый силлогизм:

Все люди смертны.

Сократ человек.

Сократ смертен.

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 33

Формальная причина смертности Сократа — принад-

лежность его к понятию «человек». Он человек по свое-

му виду, а человеческая природа, как мы знаем, смертна.

Такое обоснование и названо «формальной причиной»:

аристотелики ссылаются на родовую принадлежность

вещи, которая и оказывается ее «формой».

Понятие формы занимает центральное место в ари-

стотелевском мышлении. Оно возникло благодаря реин-

терпретации главного философского вопроса, который

занимал учителя Аристотеля, Платона. Каким образом

мы опознаем отдельную (индивидуальную) вещь? Каким

образом, например, смотря на конкретное дерево, мы

опознаем его как дерево и не путаем его с кустом, и тем

более с вертолетом? Ответ Платона, который и был вос-

принят Аристотелем, состоит в том, что нужно заранее

знать, что такое дерево, чтобы узнать его в этом самом

дереве. Получается, что каждый из нас знает, что такое

дерево вообще, то есть что такое дерево в смысле родо-

вого понятия — и Платон описывает это знание как зна-

ние формы (idea) дерева. И для Платона, и для Аристо-

теля формы — это в действительности категории, под

которые нужно подвести все индивидуальные объекты.

Категория, под которую подпадает данная вещь (дере-

во, куст, вертолет...), показывает, какого рода вещью

является этот предмет: например, в приведенном слу-

чае Сократ — это человек. Итак, мир выглядит как склад

категорий, как совокупность коробок с наклейками, по

которым можно разложить все, что существует или что

может существовать. Аристотель смотрит на мир как на

таксономическую систему, в которой найдется место все-

му. Настоящее философское знание мира должно уметь

отвести каждой вещи свое место. Следовательно, опозна-

ние причин — важнейший момент категоризации вещей.

Целью философской схемы было, таким образом, по-

нимание как можно более фундаментальным способом,

чем являются данные вещи и почему они ведут себя имен-

но таким образом. Аристотелевская таксономия причин

определяет, как и все прочие хорошие таксономии, что

34 Питер Деар. Событие революции в науке

может, а что не может быть сказано о естественных явле-

ниях и о чем вообще стоит говорить. Вместе с тем нужно

помнить, что в большей или меньшей мере такое пере-

определение всех вещей вокруг нас свойственно любой

системе классификации: она превращается в сетку, ко-

торая стремится вместить в себя все знания о природе.

Не случайно философия Аристотеля ограничила науки

о природе тем, что в них упорядочиваются готовые зна-

ния. В любой единичной системе мы найдем те же самые

структурные характеристики, некоторые из которых бу-

дут рассмотрены в следующих главах. Но отказ от схола-

стического аристотелианства, особенно в XVII в., сопро-

вождался поспешным распространением альтернатив,

которые, взаимодействуя, значительно расширили воз-

можности познания — даже если большая часть этих воз-

можностей, всякий раз различных, будет потом отверг-

нута любой даже самой частной философской схемой.

Все те системы, которые были представлены в XVII в.

как нечто новое, требовали раскрывать их импликации

и следовать их предписаниям — это, несомненно, озна-

чало, что исчез тот беспроблемный обзор предметного

мира, который был реален в аристотелизме.

2. Естественное знание

и естественная философия

Схоластический аристотелизм, в начале XVI в. го-

сподствовавший в Европе, в ряде существенных черт от-

личался от философии, представленной в сочинениях

Аристотеля. Аристотелизм, особенно его естественно-на-

учные компоненты, был воспринят ученым миром римо-

католической (латинской) Европы в XII-XIII вв. Ассими-

ляция мысли неизбежно изменила ее, потому что учение

Аристотеля встраивалось в прежде не существовавшую

структуру интересов. Ученые почти поголовно были кли-

риками: ведь образованность существовала только в цер-

ковной среде. Церковь, как институция, главенствующая

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 35

во всей Западной и Центральной Европе, определяла

основные интеллектуальные приоритеты: Аристотель

понадобился затем, чтобы лучше осветить богословские

вопросы. После многих жарких споров XIII в., особенно

в Парижском университете, труды Аристотеля по целому

ряду предметных областей, от логики и риторики до ме-

теорологии, были благополучно включены в программы

новых университетов, хотя официальная церковная дог-

матика в ряде случаев предписывала особым образом их

интерпретировать. Богословская ценность естественной

философии напрямую следовала из ее сосредоточенно-

сти на вещах: в христианской интерпретации это означа-

ло изучение Божьего творения. Естественная философия

учила о Боге на примерах сотворенного Им и позволяла

понять пространственные и причинные особенности

сотворенного мира, что многим ученым людям казалось

исключительно благочестивым занятием. Естественная

философия превратилась в религиозное подвижниче-

ство, и таковой она пребыла многие века. Даже в начале

XVIII в. Исаак Ньютон писал: «Толкование Бога из явле-

ний — это несомненная часть естественной философии».

Не нужно и говорить, что естественная философия

в Европе Средних веков и раннего Нового времени

всегда понималась как изучение в полном согласии с От-

кровением естественного мира как Божьего творения.

Это требование было нормой, но, как доказывает возра-

жение Ньютона, не было необходимым. Так, в Падуе (ко-

торая тогда была ведущим университетским центром)

в XVI в., как и несколькими веками раньше в Париже в

XIII в., огромную смуту вызвал так называемый «аверро-

изм», требовавший обсуждать вопросы аристотелевской

естественной философии в полной изолированности

от контекста христианского богословия. Сам Аверро-

эс, арабский философ XII в., написал подробный ком-

ментарий на сочинения Аристотеля по естественной

философии, где попытался объяснить их содержание

без обращения к внешним для них религиозным учени-

ям (в случае Аверроэса это, конечно, ислам). В XIII в.

36 Питер Деар. Событие революции в науке

некоторые христианские схоласты в Париже последо-

вали за Аверроэсом и стали разрабатывать начатое им

толкование Аристотеля, бросая явный вызов тогдашним

богословам. Хотя они пытались заявлять, что все их по-

пытки служат только изучению природы и не затрагива-

ют богословских материй, они не избежали осуждения.

Это означает, что естественная философия прямо и без-

условно рассматривалась как изучение божественной

реальности. Позиции аверроистов противостал Фома

Аквинский, который сделал все, чтобы опровергнуть

основные предпосылки аверроизма: Фома Аквинский

смотрел на естественную философию как на служанку

богословия, и его воззрение вскоре получило всеобщее

признание, предопределив самосознание богословов на

многие века. Если не в своих основаниях, то на практике

естественная философия и богословие оказались нераз-

делимо связаны.

Мир университетов к 1500 г. значительно расширил-

ся, в сравнении с временем начала университетов, ру-

бежом XII и XIII вв. Само слово университет в современ-

ных языках — это латинское universitas, и этот термин

обычно в Средние века прилагался к корпорациям как

объекту права. Понадобилось несколько веков, чтобы

«университетом» стали называть только те корпорации

учащих и учащихся, которые создавались для целей об-

учения и присуждали «степени», через которые должен

был пройти учащийся, чтобы стать ученым. В XV в. на-

блюдался буйный рост числа университетов по всей

Европе, во многом благодаря основанию новых таких

учебных заведений в восточных областях католиче-

ской Европы, например, в Польше (так, Николай Ко-

перник учился в Кракове, в Ягеллонском университете,

в 1490-х гг.). Новые институты воспроизводили в целом

ту же самую организационную структуру, что и их средне-

вековые предшественники. Ядром такого университета

был факультет искусств, то есть подразделение, на кото-

ром изучались «свободные искусства», важной частью ко-

торых была философия — естественная, метафизическая

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 37

и моральная. Учащийся, успешно сдавший экзамены и по-

лучивший степени сначала бакалавра, а потом магистра

искусств, дальше мог уже учиться профессионально — он

поступал, с целью получения доктората, на один из трех

«высших» факультетов: медицинский, юридический или

богословский. В университетах вне Италии, к северу от

Альп, богословие было самой важной из этих трех дис-

циплин. Такая организация обучения только подтверж-

дала приниженное положение естественной философии

в сравнении с богословием и даже усиливала его.

Характерной особенностью всех трех высших факуль-

тетов, а не только богословского, было то, что женщины

на них не допускались, а значит, не могли получить про-

фессионального образования. Нас не должно удивлять

то, что в университетах не отводилось места женщинам:

главным предназначением университетов было подгото-

вить неутомимых профессионалов. Самым выдающимся

и важным призванием в Средние века было служение в

церкви, клириком, а этот важнейший социальный ин-

ститут клира был чисто мужским. Клирики могли проис-

ходить из любого социального слоя, и открытость клира

в большей или меньшей степени отличала все Средние

века, но они не могли быть женщинами. Такое положение

дел было очень глубоко укоренено в сознании; и мы не

ошибемся, если скажем, что длительное господство муж-

чин в западной науке во многом вызвано клерикальными

истоками школьного и университетского образования.

Какое воздействие все это оказывало на концептуальную

и идеологическую структуру наук — судить уже труднее:

чтобы надежно связать одно с другим, нужны изыскания

и размышления. Тем не менее важно не забывать этот

основной факт социологии средневекового знания при

изучении как науки Средних веков, так и науки раннего

Нового времени.

Помимо естественной философии в университетах

существовали и другие предметы преподавания, связан-

ные со знанием естественного мира. На медицинском

факультете, другом высшем факультете, изучались такие

38 Питер Деар. Событие революции в науке

разделы, как анатомия и фармакология (materia medica).

Анатомия человеческого тела постепенно, к 1500 г., ста-

ла преподаваться студентам медицины во всех универси-

тетах Италии и в некоторых университетах Централь-

ной Европы путем демонстрационных вскрытий: тело

рассекалось в присутствии зрителей, обнаруживались

органы, и расчленялось на составляющие — часто такое

представление шло с перерывами несколько дней, как

курс лекций. Рассечения сопровождались комментари-

ем, который был склеен из анатомических утвержде-

ний античного физиолога Галена (конец II в. н.э.) и из

положений учебника начала XIV в. итальянца Мондино

де Луцци. Цель вскрытий была не исследовательской,

но чисто педагогической: студентов нужно было позна-

комить с внутренним строением человеческого тела, что-

бы они лучше запомнили учение Галена. В фармакологии

рассматривались такие вопросы, как состав таблеток и

мазей, давались рецепты, как изготовить их из минераль-

ных и особенно растительных компонентов. Таким обра-

зом, эта наука включала в себя знания из естественной

истории в том, что касалось растений и их медицинских

свойств. Следует заметить, что ни анатомия, ни фармако-

логия никогда не разрабатывались систематически в рам-

ках философских построений. Хотя человеческое тело и

его части и понимались согласно теоретическим (а на са-

мом деле естественно-научно-философским) воззрениям

Галена, изучение анатомии представляло собой скорее

детальное морфологическое описание, чем общее скон-

центрированное исследование. Фармакология состояла

из практических рецептов и предписаний и не включала

в себя теоретического понимания. Физиолог, имея дело,

скажем, с растениями, вовсе не стремился к познанию их

причин в аристотелевском смысле, но довольствовался

эмпирическими знаниями о свойствах растений. И язык

естественной философии часто употреблялся для того,

чтобы охарактеризовать медицинские свойства лекар-

ства, а значит, занимал вспомогательное место по отно-

шению к медицинскому знанию.

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 39

Другой фундаментальной областью естественного

знания, отдельной от естественной философии как по

принципам, так и на практике, была математика. Главны-

ми математическими науками, изучавшимися в средневе-

ковом университете, являлись астрономия и в меньшей

степени музыка. Обе эти науки входили в средневеко-

вый квадривий, охватывавший четыре математические

науки: арифметику, геометрию, астрономию и музыку

Теоретическое обоснование такой группировки наук мы

находим опять в размышлениях Аристотеля. Первые две

науки представляли собой ветви «чистой» математики,

которая имеет дело в качестве собственного предмета

с абстрактной величиной. Арифметика занималась дис-

кретными величинами, числами, тогда как геометрия —

континуальными, в виде пространственной протяжен-

ности. Третья и четвертая науки квадривия — ветви

«смешанной» математики. Термин «смешанной» обозна-

чал, что предметом их внимания делается величина в соче-

тании с какой-то специфической предметной областью.

Астрономия была развитием геометрии в применении

к движению небес, а музыка— развитием арифметики,

но уже отнесенной к звукам.

Две последние науки представляли собой знание

естественного мира, но при этом им было откровенно

отказано в статусе естественной философии. Сам Ари-

стотель называл объекты таких наук «математическими»

и отличие их от объектов естественной философии усма-

тривал в неприменимости к ним каузальных объяснений.

Астроном-математик, по его мнению, просто описывает

и моделирует движение небесных тел, тогда как задача

естественного философа— объяснить, почему они так

движутся. Музыкант-математик кодифицировал число-

вые пропорции, отвечающие определенным звуковым

(музыкальным) интервалам, — мы бы сказали, что речь

шла о физическом натягивании струны, которое описы-

вается только с помощью математических пропорций.

Но естественный философ должен был затем объяснить

природу звука, стоящую за этими явлениями.

40 Питер Деар. Событие революции в науке

Итак, в программах европейских университетов го-

сподствовало аристотелевское подразделение матема-

тических наук. Естественная философия преподавалась

как важный компонент обучения «искусствам», и, когда

математическим наукам отводилось значительное место,

их сразу начинали представлять как независимые дисци-

плины специализации, имеющие в виду только практиче-

ские цели разного вида подсчетов. Самой важной из этих

университетских дисциплин оказывалась астрономия,

причем по ряду причин. Прежде всего очень ценили ее

практическое употребление: составление календаря,

включая подсчет даты передвижного цикла церковных

праздников (правда, эта сторона астрономических заня-

тий ко времени основания первых университетов стала

уже рутинной и беспроблемной) и создание гороскопов.

Астрология никогда специально напрямую не отделялась

от астрономии: астроном был также астрологом, и астро-

лог был вынужден постигать все принципы астрономии,

учившей о движении небес. Высокая практическая важ-

ность астрологии проистекала из ее употребления в ака-

демической медицине, где составление гороскопа было

неизбежной рутиной для предсказания возможного бу-

дущего течения болезни. Именно поэтому астрономия

так подробно и успешно изучалась в Падуанском универ-

ситете на протяжении всего Средневековья: в Падуе ме-

дицинский факультет держал верх среди всех трех выс-

ших факультетов, и этот перевес медицины сказывался

и в программах подготовительного факультета.

3. Астрономия и космология

Связь астрономии и космологии в средневековой уни-

верситетской традиции не была до конца прояснена — по-

ложение стало меняться коренным образом только в поко-

лении, предшествующем Копернику. Слово «космология»

в современном смысле стало употребляться в XVIII в.,

но его вполне можно отнести и к ранним теориям физики

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 41

небес и к соответствующим идеям естественной фило-

софии касательно всеобщей структуры и функциониро-

вания универсума. Космология, которая была принята

в университетах до Коперника, была в своем строении

аристотелевской и сводила все небесные явления к совер-

шенным, однообразным и круговым движениям — имен-

но такое естественное движение подобало сферам, состо-

ящим из эфира. Самый авторитетный ученый-астроном

в Античности Клавдий Птолемей (II в. н.э.) был известен

на протяжении всего Средневековья: его труд «Компи-

ляция» (Syntaxis) или в арабском переводе «Альмагест»

стал настольной книгой многих поколений греческих,

арабских и, наконец, латинских астрономов. Птолемей

начал свой труд кратким обзором принятых физических

положений: он утверждал, что небесные движения подчи-

няются законам, которые вполне описаны естественной

философией Аристотеля. Птолемей следовал традиции

предшествующих греческих астрономов, когда противо-

поставлял движения стихий, которые мы актуально на-

блюдаем, и синтетическое круговое движение. Такое раз-

граничение, как мы уже говорили, восходит к Платону

и составляет сердцевину аристотелевской «небесной

физики». Но хотя Птолемей и следовал физике Аристо-

теля, в описании космических явлений он подчинил себя

автономной математической традиции греческой астро-

номии. Птолемеева астрономия, вошедшая в употребле-

ние в латинском мире, после этого уже легко вливалась

в состав университетской естественной философии.

Построения Птолемея были сложны, тем более если

учитывать все уточнения и дополнения, внесенные араб-

скими переводчиками, и потому вряд ли могли быть

восприняты в латинском мире сразу же после перевода

«Альмагеста» с арабского на латынь в XII столетии. Пто-

лемеевская астрономия, канонизировавшая шарообраз-

ную Землю и ее центральное место во Вселенной, с помо-

щью доводов Аристотеля расположила все небесные тела

на орбитах, а детализацию их траектории производила

благодаря допущению дополнительных орбит помимо

42 Питер Деар. Событие революции в науке

eWk

§%Ä^Ä

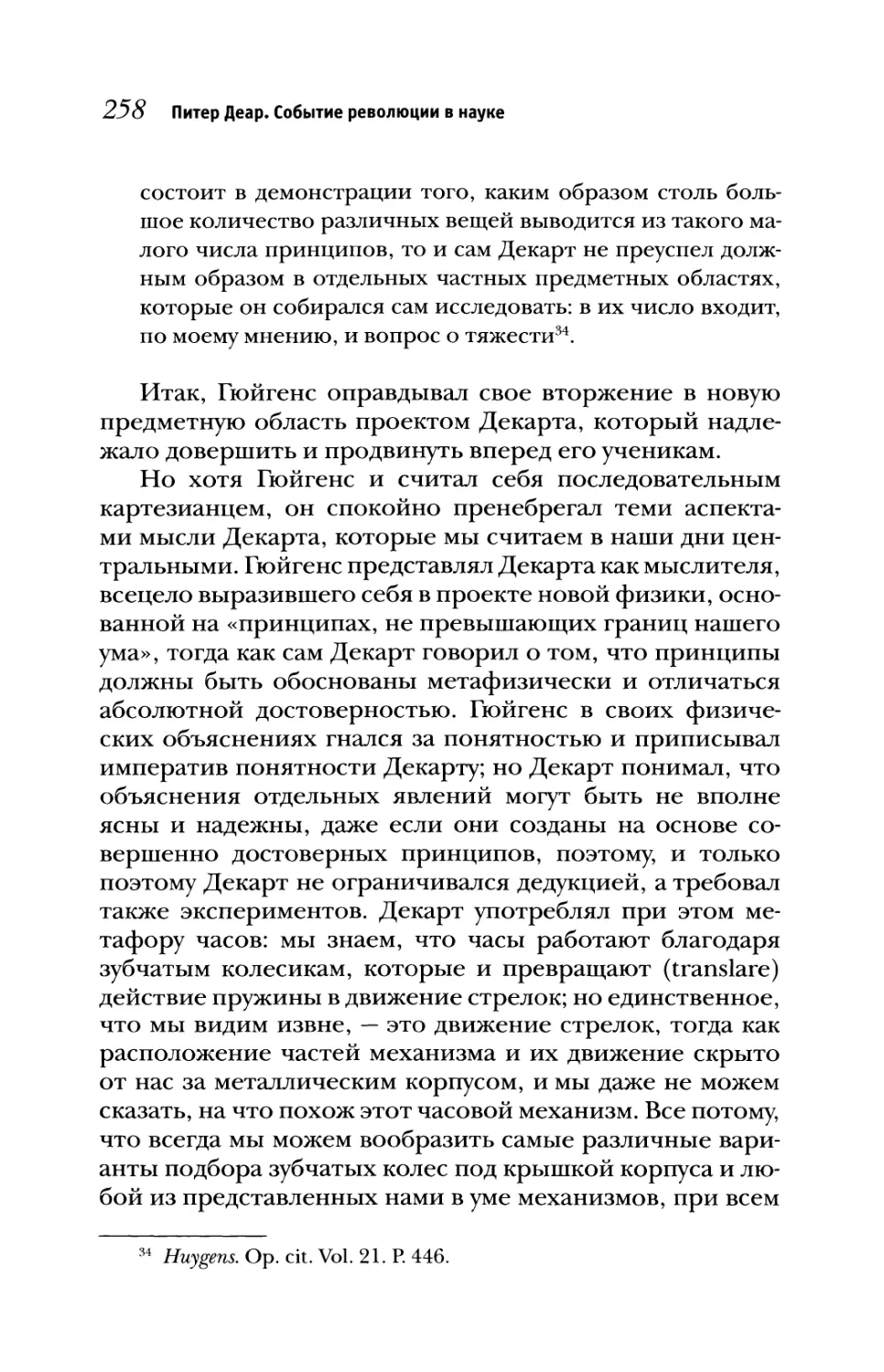

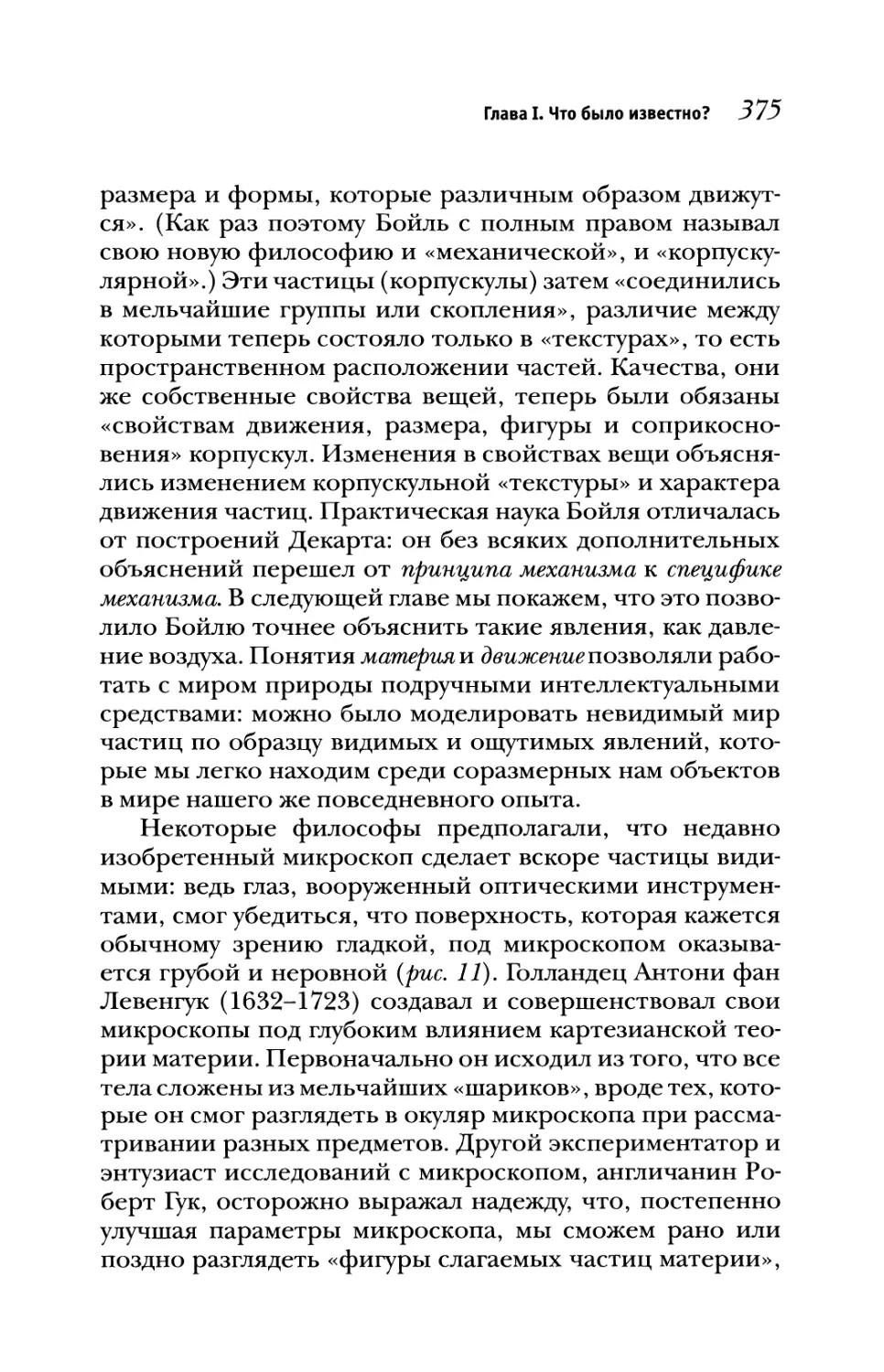

Рис. 1. Универсум Аристотеля, как его представляли в XVI в.

Иллюстрация взята из книги Петра Апиана «Космография»

(1539). Последовательность планет по отношению к Земле

дана по Птолемею, а не по Аристотелю

основной сферической. Упрощенный до предела вари-

ант движения планет по Птолемею представлен на рис. 2.

На этой диаграмме раскрывается ежесуточное движение

небес, и, говоря строго, вся эта диаграмма тоже должна

вращаться вокруг Земли как центра в течение суток. Про-

стой круговой путь вокруг Земли как центра не нуждал-

ся бы в наблюдениях; но астрономы видели, что небеса

кружатся вокруг Земли по круговым траекториям (и это

характерное свойство эфира как элемента, по Аристо-

телю), тогда как планеты движутся аномально. Напри-

мер, Марс, Юпитер и Сатурн периодически замедляются

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 43

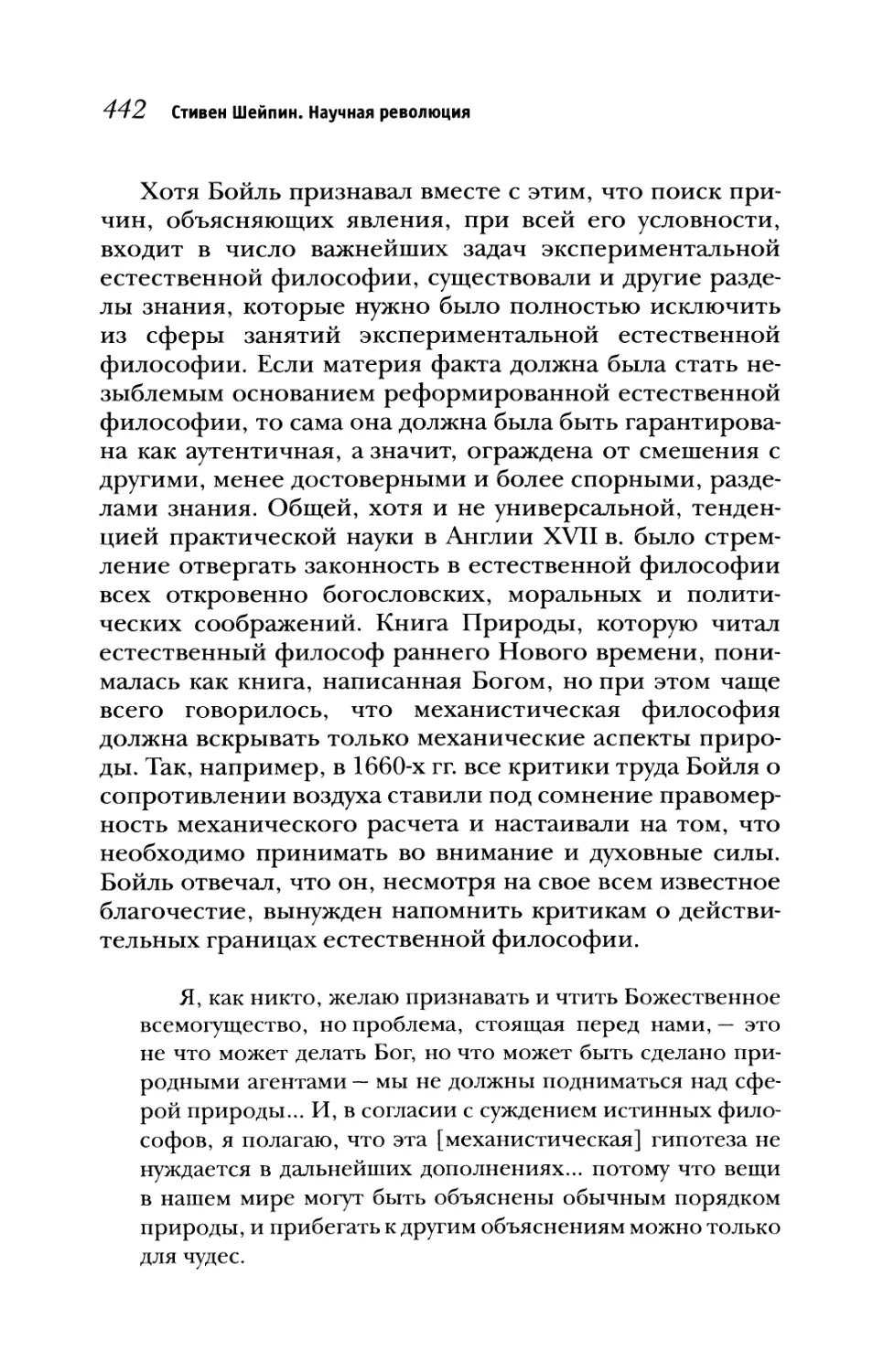

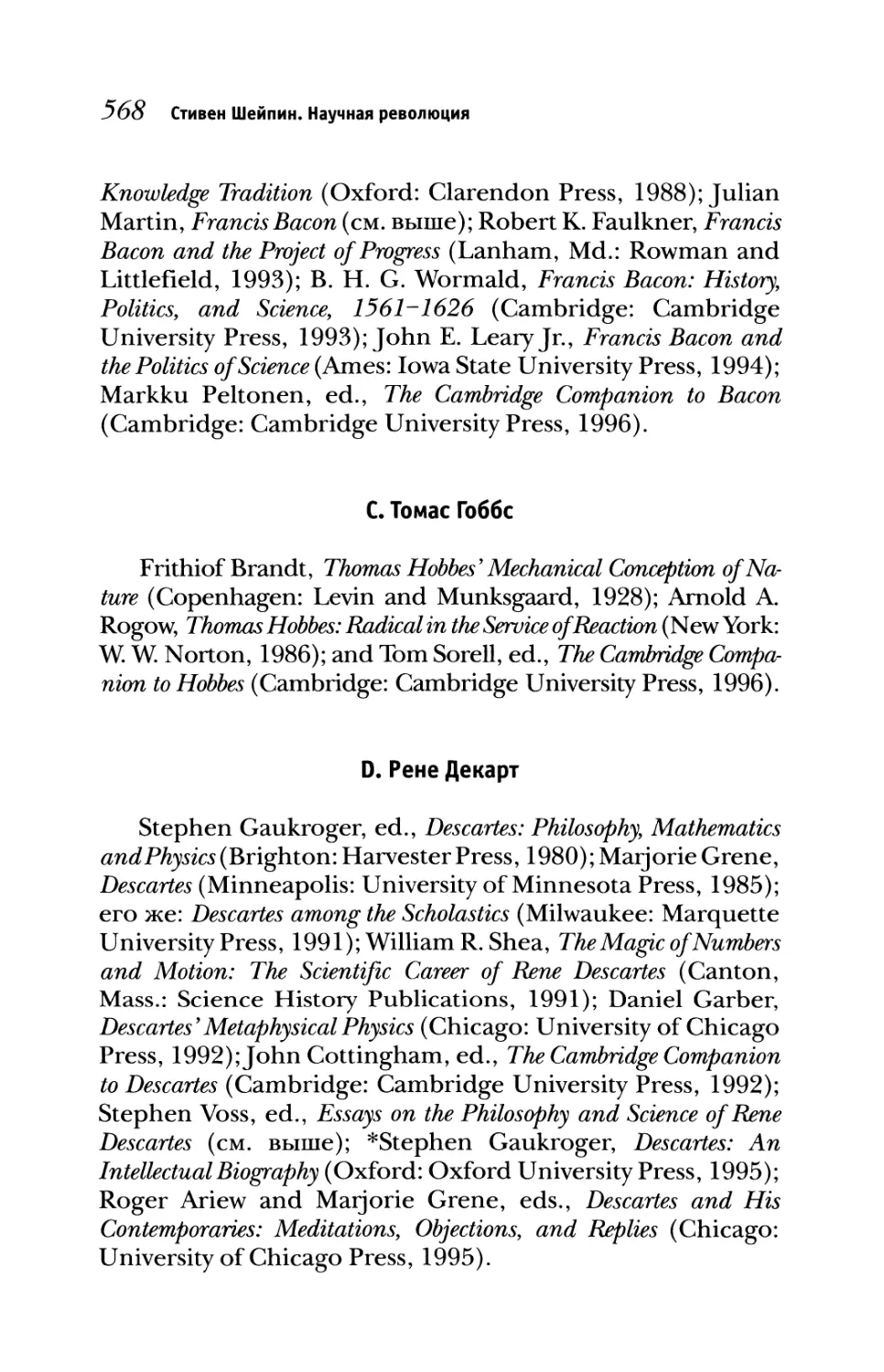

Рис. 2. Упрощенная модель движения планеты,

по Птолемею. Эпицикл, вокруг центра которого движется

планета, сам в свою очередь движется по своей собственной

круговой орбите вокруг Земли как центра

в своем всеобщем движении с запада на восток через звез-

ды и дают двойной отход, прежде чем продолжить свое

исконное направление. Такой двойной отход был назван

«ретроградным движением», а все явление — «ретрогрес-

сией». Малый круг на рис. 2 позволяет разглядеть такое

движение. Планета движется закономерно по этому

«малому циклу», который так и был назван «эпициклом»,

тогда как центр такого круга движется столь же законо-

мерно по большему кругу, который зовется «деферен-

том» (соотносимым). Когда меньшее круговое движение

совершает несколько оборотов (revolutiones) во время

единого оборота по большому кругу, из центра начинает

казаться, что планета описывает обратную петлю в своем

движении, как раз приближаясь при этом к центру всей

системы {рис. 3). Такое понимание было основано на объ-

яснении Птолемеем движения планет вокруг Земли. Что-

бы достичь максимально возможной точности, и было

введено огромное множество поправок, включая допол-

нительные вспомогательные циклы, без которых модель

уже никак бы не обошлась.

44 Питер Деар. Событие революции в науке

Рис. 3. Эпицикл планеты по Птолемею: планета

описывает в своем движении вокруг Земли траекторию,

которая при наблюдении с Земли показывает

периодические движения назад — как раз когда планета

оказывается ближе всего к Земле

С точки зрения естественного философа, тем не ме-

нее такой подход оказался бы проблематичен, если бы он

представил себя «объяснением» движений планет. Но в

том-то и дело, что здесь не было даже намека на то, что-

бы объяснять, почему описываются именно такие круги

и из каких импульсов они слагаются; сами по себе эти ци-

клы (в рассматриваемом случае — эпициклы) имеют по-

стоянный центр обращения, хотя бы этот центр и был

смещен относительно центра Земли, то есть, в тогдаш-

них представлениях, центра всего мира. Аристотелев-

ское понятие кругового движения, напротив, подразуме-

вало понимание любого такого движения как движения

вокруг Земли. И тогда, какой же был физический статус

моделей Птолемея в Средние века?

Проще всего будет сказать, что все эти модели употреб-

лялись исключительно для подсчетов. Раз выведенные

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 45

числа могут адекватно описывать положения светил на

небе, то математику-астроному все равно, действительно

ли его детализованные модели представляют реальное

движение на небе или это фикция. Являются ли эпици-

клы и деферентные циклы реальными объектами или по-

рождениями воображения астронома? С практической

точки зрения это не должно волновать астронома: точ-

ность его подсчетов от ответа на этот вопрос не возрас-

тет. Но для естественного философа дело обстоит уже не

так просто. Если астроном может не затрагивать вопрос

о физической причинности, то при изучении естествен-

ной философии задаваться таким вопросом — необходи-

мое условие вообще любого рассказа о таких вещах.

Тем не менее обычно средневековая философия зани-

малась общими вопросами природы небес и причинами

движения небес, оставляя детализацию этого движения

астрономам, которые вносили свои уточнения, уже не-

философского плана. Только крайне редко средневе-

ковые естественные философы рассматривали вопро-

сы, связанные с физическим статусом сложных систем

(или циклов), — эти вопросы было легко игнорировать,

просто сославшись на иерархию университетских дис-

циплин: естественная философия, имевшая дело с при-

чинами и природой вещей, ценилась более всякого прак-

тического навыка астрономических подсчетов.

Таким образом, физики вполне могли пренебрегать

выводами, полученными астрономами, точно так же,

как специалист по ботанике игнорирует теперь опыт са-

довода. Астрономы в свою очередь вообще не обращали

внимания на совпадения между физикой и математикой

небесных движений, причем были в этом пренебреже-

нии еще последовательнее, чем физики: астрономиче-

ские трактаты Средних веков даже не упоминали об этой

проблеме.

Описанная ситуация продержалась со времени по-

явления «Альмагеста» в латинском переводе с арабского

языка и до изысканий второй половины XV в., то есть

почти до выхода в свет трактата Коперника. Начиная

ТНЕОШСА

The orica tri vm

orbiom Solls*

Рис. 4. Пеурбах понимал астрономические модели Птолемея

как физическую реальность. Рисунок из «Новой теории планет»

Пеурбаха: каждый цикл в геометрической модели здесь понят

как трехмерное твердое тело вокруг Земли. В — Земля как центр,

А — центр вращения внешней сферы D, частью которой является

Солнце. Планеты тоже кружатся вокруг центра, хотя их движение

гораздо сложнее

Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 47