Text

ДЕТИЗДАТЦКВЛКСЛ 1QAI

Д. A F М А Н Д

КАК

ИЗМЕРИЛИ

ЦК влкгя

ЯЗДХТВЛЬСТВО ДКТСКО* ЛИТКРАТУТЫ

МОСКВА 1М1 Л1ОНИГРАЛ

Ребята! Напишите вав, поираивласк ив

пав ята книга. Укажита свой адрес, вив,

фамилию в возраст.

Наш адрес: Москва 12, Малый Черкас-

ский пер., д. 1. Детвздат, Массовый отдел.

^11$ p«*7 Wr.

НАУЧНАЯ БГ Г'Ч

дома г’Mii n.r..

ДЕТГИ-А

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Отаетстэ. редактор Я. Струйвюмов. Худож. редактор Я. Иванов. Параяаак титул

Л. Литвака. Кпрты С. Прохорова. Техник. редактор В. Тыижевим. К or ректоры С. Ло-

бова и А. Сапелкина. Сдано а ороитаод< та j 2В/V i 19*и г. Подписано к печати 21/XI ISO г.

Дети 1 дат М /70*. Индекс Д-7. Формат (И X 108' и. П*/< °еч- <• >,-* уч.-аал. aj. W ЖЮ аж.

а пек. л. Тираж 10 000 ека. АЛИЯ . Зака» М 1ГЛ.

книги Иаз-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ.

Москва, С'ущенскиД вал, 4Э.

В случае обнаружение дефекта просим вернуть аквемплар яда обмена по адресу*

Москва 18, Сущевскм* аал, дом М 49, Фабрика детсков амдгд. Телефон К Ь-ЦФШ

Глава 1

ШАГИ ВЕРБЛЮДА

Первобытные люди не задумывались над вопросом,

как велика Земля. Их интересовало лишь то, что имело

отношение к повседневной жизни. Как защититься от

хищников? Как сохранить вечный огонь в пещере? Как

загнать и убить зверя? — вот над чем привыкли они раз-

мышлять.

Первобытный человек знал лишь ничтожный клочок

Земли, на котором он жил и охотился. Во все стороны от

его пещеры простирались таинственные, неведомые стра-

ны. Но он вовсе не считал Землю бесконечной; наоборот,

он считал ее очень маленькой. Стоило ему подняться на

холм или влезть на дерево, и он мог увидеть ту линию,

где небо сходится с землей. Там, конечно, она и кончает-

ся. Правда, дойти до этой линии не легко, да и не стоит;

слишком опасно углубляться в чужие края охотнику, во-

оруженному лишь палкой с кремневым наконечником. Но

все же край Земли не очень далеко, раз его видно про-

стым глазом.

Хотя первобытные люди и считали, что Земля мала,

им не приходило в голову ее измерить. Делать это им

было незачем, да и нечем, так как у них не существовав

ло мер длины. Объяснить им, что такое километр, было

бы нелегкой задачей. Если бы вы им сказали: «Это ты-

сяча шагов», они спросили бы: «А что такое тысяча?»

Ведь считали они по пальцам, и счет их не шел дальше

нескольких десятков.

Протекали века, и знания первобытных народов рас-

ширялись. Постепенно они научились добывать металлы,

строить дома, сеять хлеб, приручать животных. Они объ-

единились в обширные государства, изобрели письмо и

1* 3

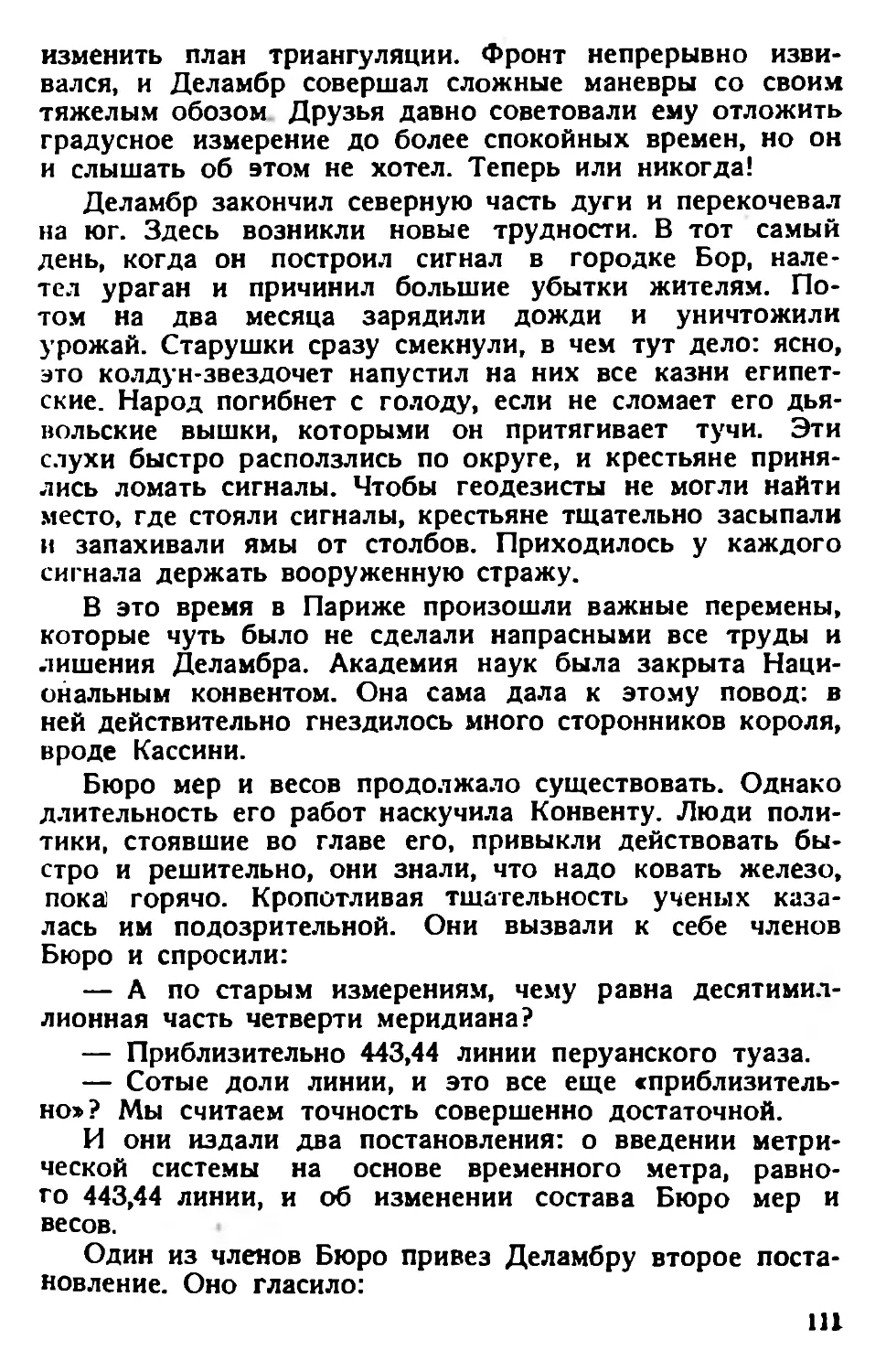

Рис. 1. Старинная китайская обсерватория в Бейпине.

начали заниматься торговлей. Для обмена товаров они

стали посещать соседние страны.

Первые крупные государства возникли в жарких стра-

нах. Зима там мало отличается от лета. А между тем

земледельцам надо было знать заранее, когда пройдут

дожди, когда разольется река. Купцам надо было знать,

когда в море подуют попутные ветры. Чтобы точнее раз-

личать времена года, люди стали наблюдать небо. Они

заметили, что солнце зимой и летом поднимается на раз-

ную высоту, и научились по его положению предсказы-

вать дожди, разливы, перемену ветров и другие важные

события в природе. Так родилась астрономия.

Чтобы находить дорогу в чужие страны, купцам и вое-

начальникам нужно было знать, где проходят наиболее

легкие и безопасные пути, где расположены города и га-

вани, какие препятствия и трудности подстерегают путе-

шественников. Они стали записывать все, что было из-

вестно о морях и землях, стали рисовать эти земли, то

есть чертить карты. Так родилась география.

Каждый первобытный человек знал все, что ему было

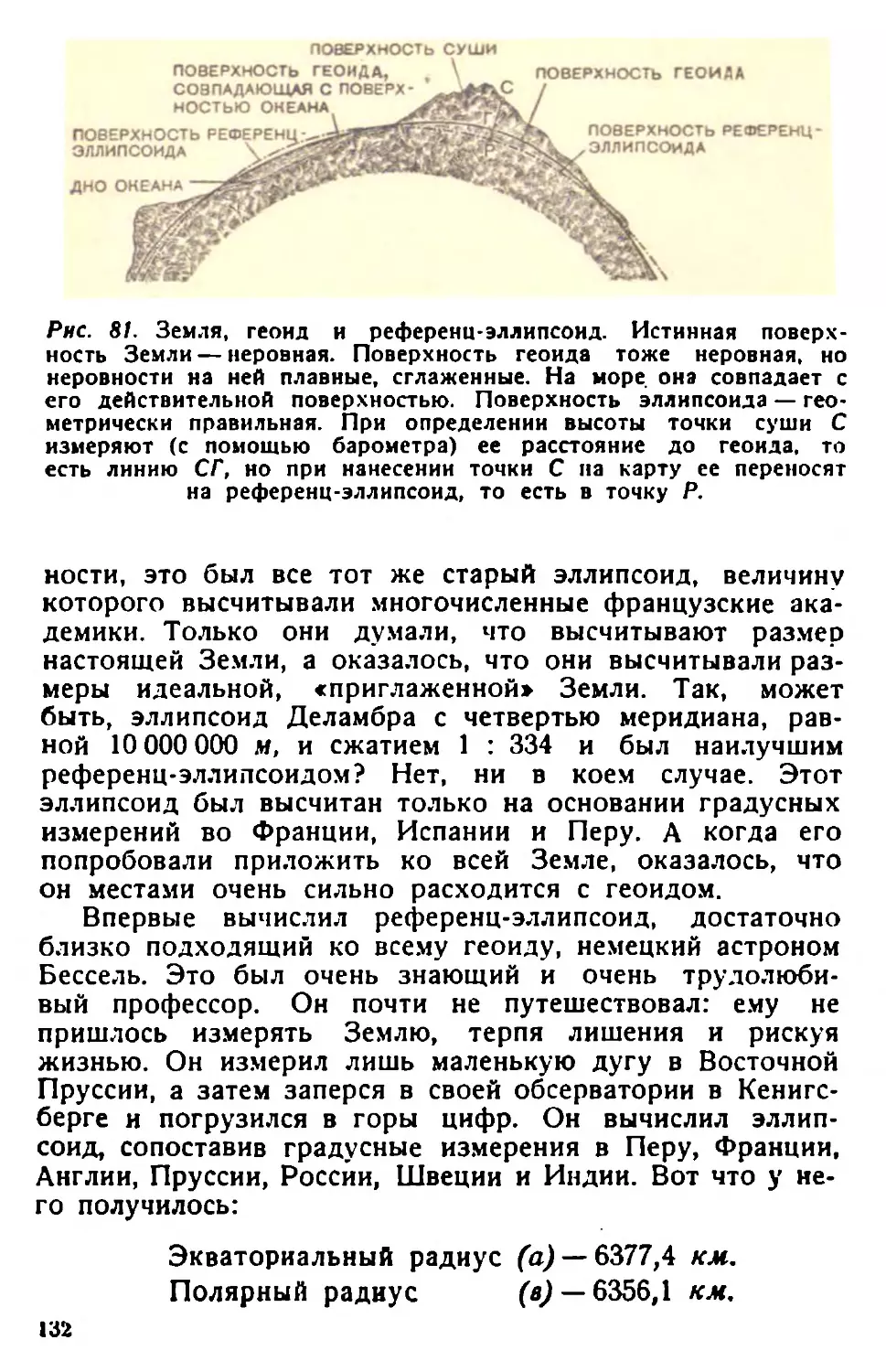

нужно. Когда появилась наука, всем знать все стало не-

возможным. Чтобы изучить астрономию или географию,

нужно было время и достаток. У египетского земледель-

ца, вавилонского пастуха, китайского ремесленника их не

было. Наука была доступна лишь богатым, а богат-

ством и досугом в то время обладали прежде всего жре-

цы. Жрецы примешивали к науке суеверия. Например,

индийские жрецы считали водяной цветок лотос священ-

ным, поэтому им казалось, что Земля должна иметь фор-

му лотоса. И хотя индийские мореплаватели, уже объез-

дившие в то время немало морей, убедились, что это

противоречит истине, жрецы упорно продолжали чертить

мировые карты в форме лотоса, надписывая названия из-

вестных тогда стран на его лепестках и тычинках.

На других индийских картах Земля изображалась в

виде плоского диска, состоящего из семи вложенных

друг в друга колец суши, разделенных кольцами моря.

В центре помещался круг Ямбудвипа, что значит Остров

Нового Яблока. Остальные земли носили названия расте-

ний, а моря — разных видов пищи. Первое от центра мо-

ре называлось Соленым, затем шло Сахарное, Винное,

Масляное, Молочное и Пресноводное.

Рис. 2. Старинная индийская обсерватория в Дели.

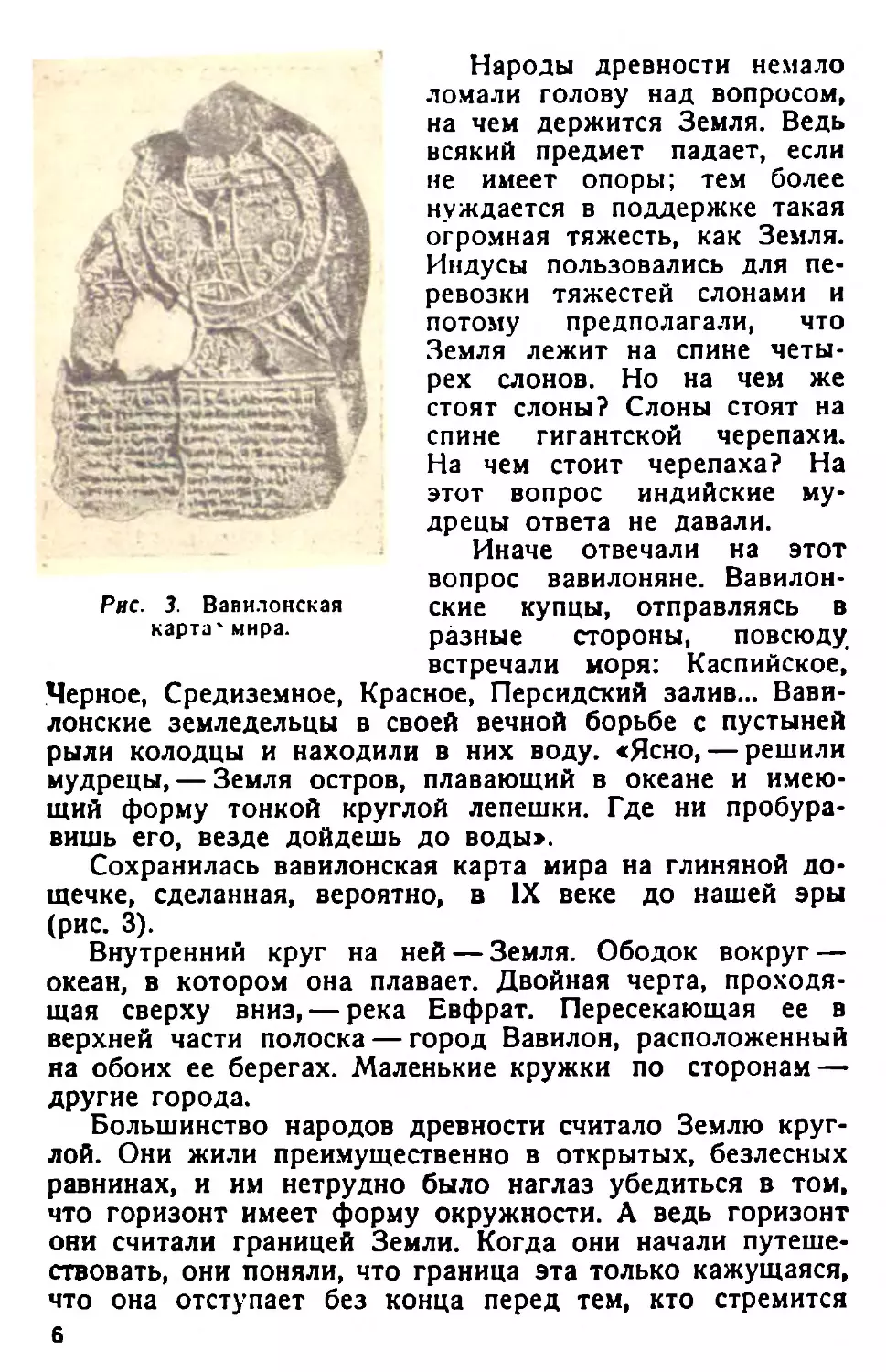

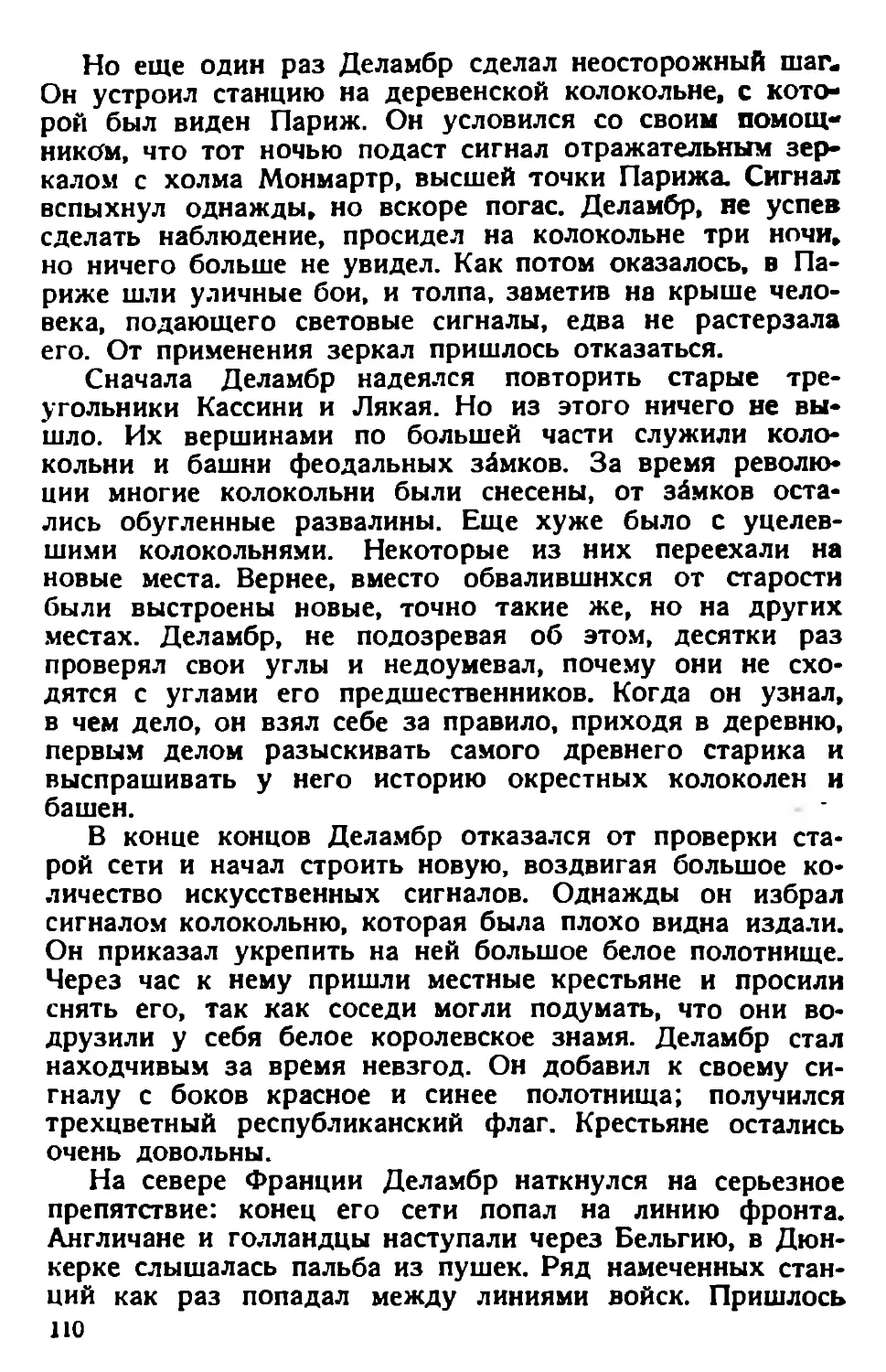

Рис. 3. Вавилонская

карта' мира.

Народы древности немало

ломали голову над вопросом,

на чем держится Земля. Ведь

всякий предмет падает, если

не имеет опоры; тем более

нуждается в поддержке такая

огромная тяжесть, как Земля.

Индусы пользовались для пе-

ревозки тяжестей слонами и

потому предполагали, что

Земля лежит на спине четы-

рех слонов. Но на чем же

стоят слоны? Слоны стоят на

спине гигантской черепахи.

На чем стоит черепаха? На

этот вопрос индийские му-

дрецы ответа не давали.

Иначе отвечали на этот

вопрос вавилоняне. Вавилон-

ские купцы, отправляясь в

разные стороны, повсюду,

встречали моря: Каспийское,

Черное, Средиземное, Красное, Персидский залив... Вави-

лонские земледельцы в своей вечной борьбе с пустыней

рыли колодцы и находили в них воду. «Ясно, — решили

мудрецы, — Земля остров, плавающий в океане и имею-

щий форму тонкой круглой лепешки. Где ни пробура-

вишь его, везде дойдешь до воды».

Сохранилась вавилонская карта мира на глиняной до-

щечке, сделанная, вероятно, в IX веке до нашей эры

(рис. 3).

Внутренний круг на ней — Земля. Ободок вокруг —

океан, в котором она плавает. Двойная черта, проходя-

щая сверху вниз, — река Евфрат. Пересекающая ее в

верхней части полоска — город Вавилон, расположенный

на обоих ее берегах. Маленькие кружки по сторонам —

другие города.

Большинство народов древности считало Землю круг-

лой. Они жили преимущественно в открытых, безлесных

равнинах, и им нетрудно было наглаз убедиться в том,

что горизонт имеет форму окружности. А ведь горизонт

они считали границей Земли. Когда они начали путеше-

ствовать, они поняли, что граница эта только кажущаяся,

что она отступает без конца перед тем, кто стремится

6

ее достигнуть. Но представление о круглой Земле оста-

лось.

В 625 году до нашей эры Вавилон завоевали халдеи

(рис. 11). Халдейские жрецы сильно способствовали успе-

ху астрономии. Они в гораздо большей степени, чем их

предшественники, заслужили название настоящих уче-

ных.

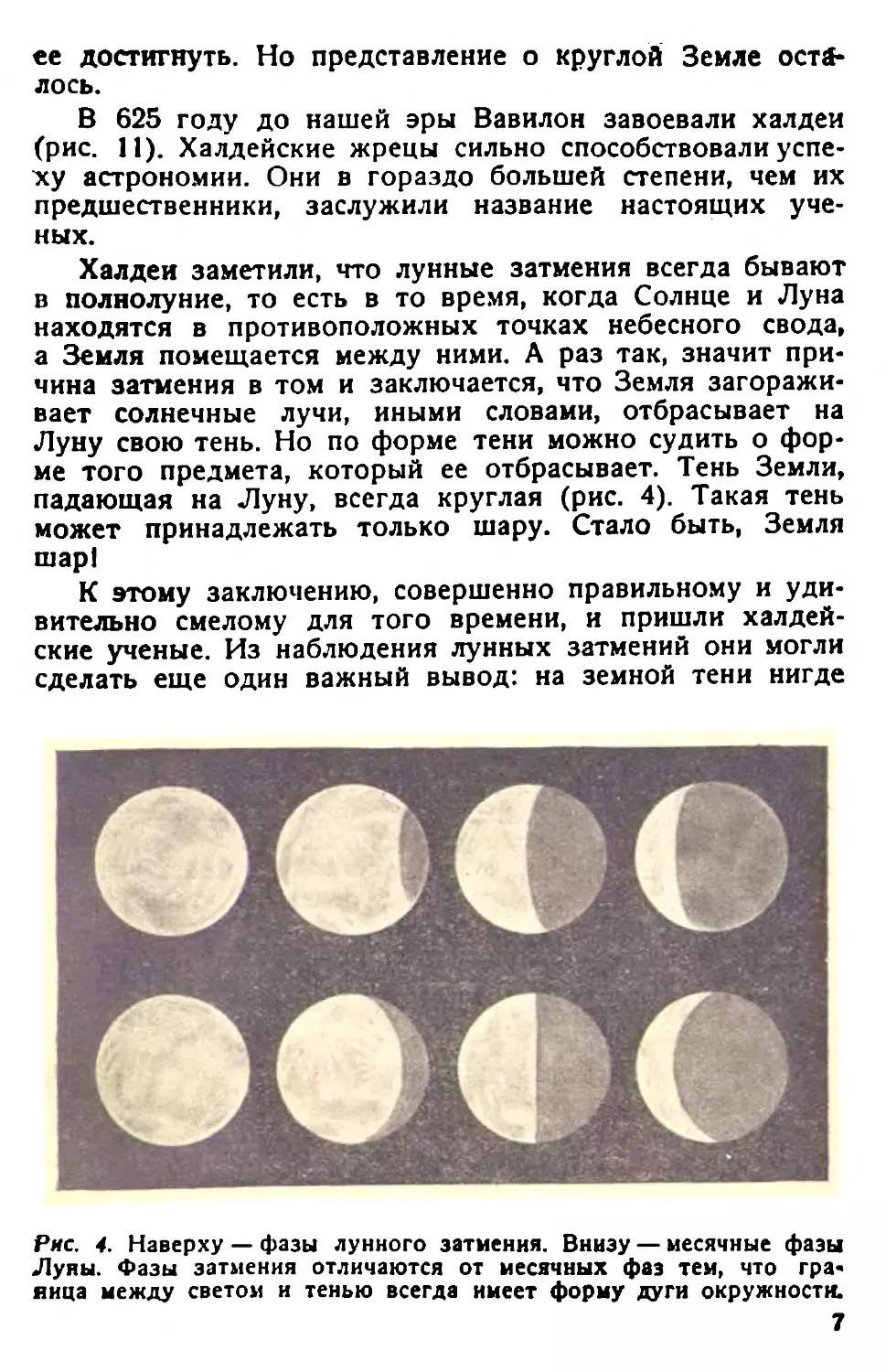

Халдеи заметили, что лунные затмения всегда бывают

в полнолуние, то есть в то время, когда Солнце и Луна

находятся в противоположных точках небесного свода,

а Земля помещается между ними. А раз так, значит при-

чина затмения в том и заключается, что Земля загоражи-

вает солнечные лучи, иными словами, отбрасывает на

Луну свою тень. Но по форме тени можно судить о фор-

ме того предмета, который ее отбрасывает. Тень Земли,

падающая на Луну, всегда круглая (рис. 4). Такая тень

может принадлежать только шару. Стало быть, Земля

шар!

К этому заключению, совершенно правильному и уди-

вительно смелому для того времени, и пришли халдей-

ские ученые. Из наблюдения лунных затмений они могли

сделать еще один важный вывод: на земной тени нигде

Рис. 4. Наверху — фазы лунного затмения. Внизу — месячные фазы

Луны. Фазы затмения отличаются от месячных фаз тем, что гра-

ница между светом и тенью всегда имеет форму дуги окружности.

7

яе видно ни слонов, ни каких-либо других подпорок —

шар висит в пространстве и ни на чем не держится.

Но на этом не кончились открытия халдеев. Они

справились еще с одной важной задачей, не решив кото-

рую нельзя было приступить к измерению Земли: они на-

учились измерять расстояния на небе.

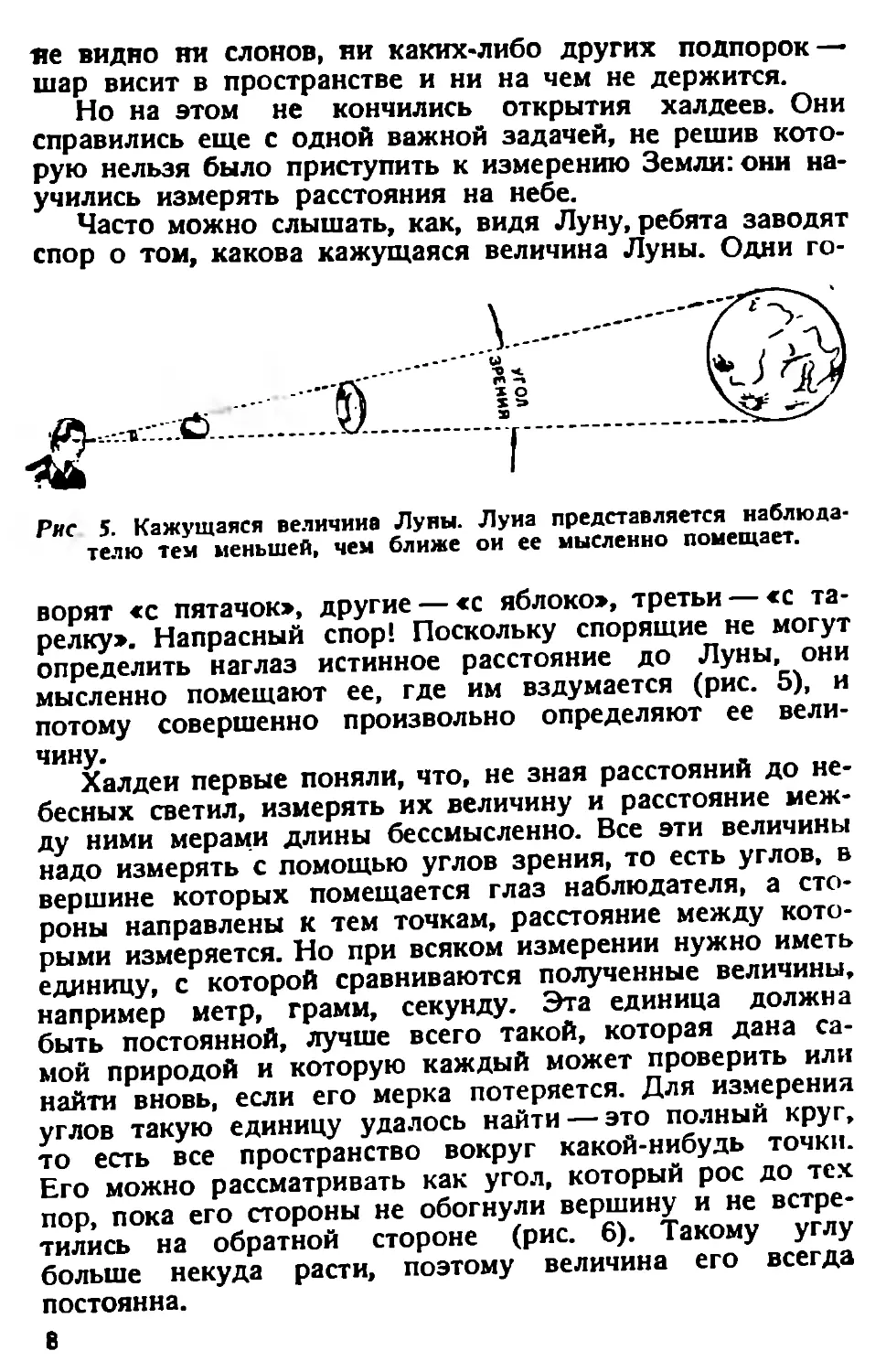

Часто можно слышать, как, видя Луну, ребята заводят

спор о том, какова кажущаяся величина Луны. Одни го-

Рис 5. Кажущаяся величина Луны. Луна представляется наблюда-

телю тем меньшей, чем ближе ои ее мысленно помещает.

ворят «с пятачок», другие — «с яблоко», третьи — «с та-

релку». Напрасный спор! Поскольку спорящие не могут

определить наглаз истинное расстояние до Луны, они

мысленно помещают ее, где им вздумается (рис. 5), и

потому совершенно произвольно определяют ее вели-

чину.

Халдеи первые поняли, что, не зная расстояний до не-

бесных светил, измерять их величину и расстояние меж-

ду ними мерами длины бессмысленно. Все эти величины

надо измерять с помощью углов зрения, то есть углов, в

вершине которых помещается глаз наблюдателя, а сто-

роны направлены к тем точкам, расстояние между кото-

рыми измеряется. Но при всяком измерении нужно иметь

единицу, с которой сравниваются полученные величины,

например метр, грамм, секунду. Эта единица должна

быть постоянной, лучше всего такой, которая дана са-

мой природой и которую каждый может проверить или

найти вновь, если его мерка потеряется. Для измерения

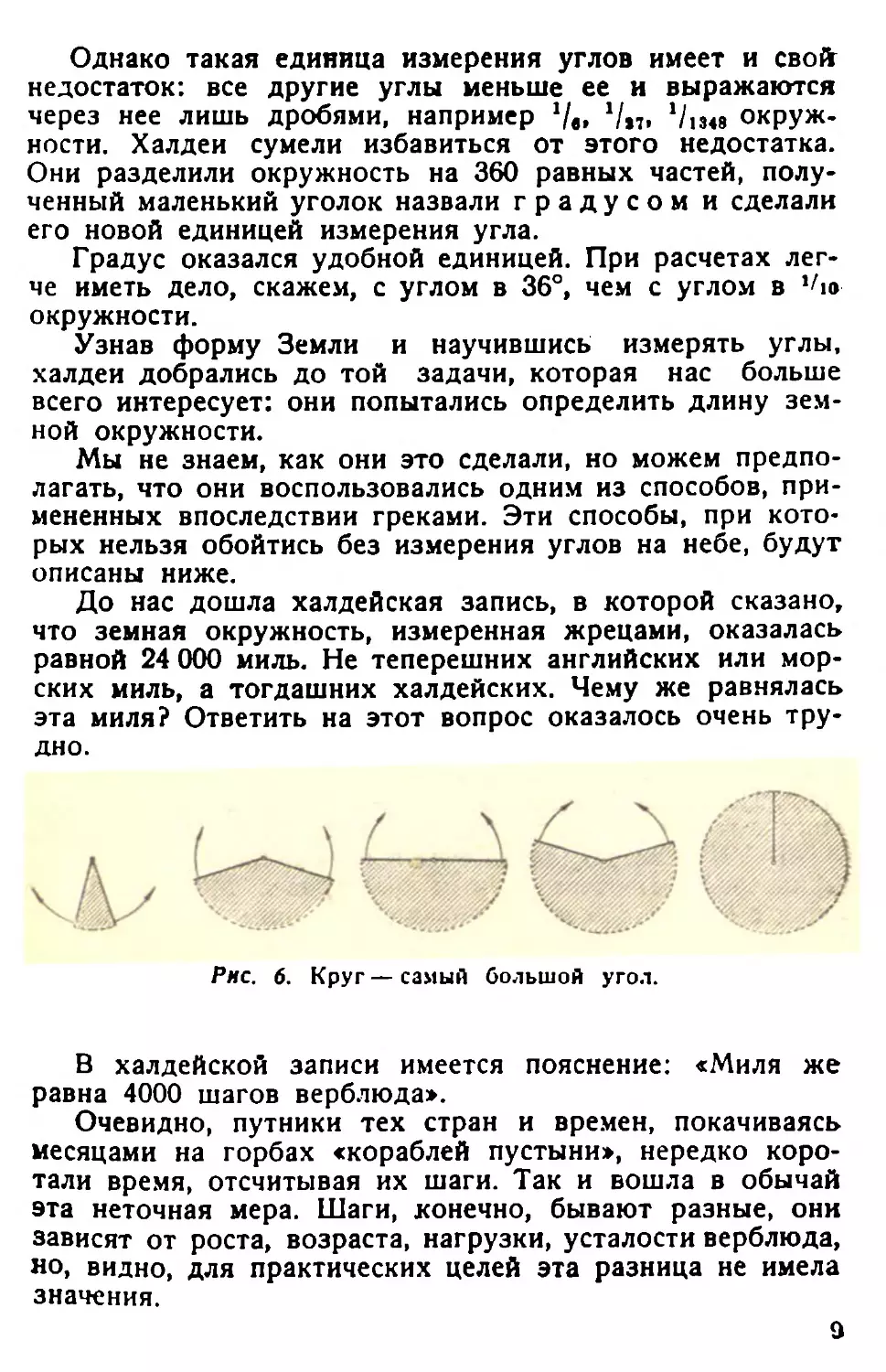

углов такую единицу удалось найти — это полный круг,

то есть все пространство вокруг какой-нибудь точки.

Его можно рассматривать как угол, который рос до тех

пор, пока его стороны не обогнули вершину и не встре-

тились на обратной стороне (рис. 6). Такому углу

больше некуда расти, поэтому величина его всегда

постоянна.

Однако такая единица измерения углов имеет и свой

недостаток: все другие углы меньше ее и выражаются

через нее лишь дробями, например J/e, Ч„, */1348 окруж-

ности. Халдеи сумели избавиться от этого недостатка.

Они разделили окружность на 360 равных частей, полу-

ченный маленький уголок назвали градусом и сделали

его новой единицей измерения угла.

Градус оказался удобной единицей. При расчетах лег-

че иметь дело, скажем, с углом в 36°, чем с углом в vio

окружности.

Узнав форму Земли и научившись измерять углы,

халдеи добрались до той задачи, которая нас больше

всего интересует: они попытались определить длину зем-

ной окружности.

Мы не знаем, как они это сделали, но можем предпо-

лагать, что они воспользовались одним из способов, при-

мененных впоследствии греками. Эти способы, при кото-

рых нельзя обойтись без измерения углов на небе, будут

описаны ниже.

До нас дошла халдейская запись, в которой сказано,

что земная окружность, измеренная жрецами, оказалась

равной 24 000 миль. Не теперешних английских или мор-

ских миль, а тогдашних халдейских. Чему же равнялась

эта миля? Ответить на этот вопрос оказалось очень тру-

дно.

Рис. 6. Круг — самый большой угол.

В халдейской записи имеется пояснение: «Миля же

равна 4000 шагов верблюда».

Очевидно, путники тех стран и времен, покачиваясь

месяцами на горбах «кораблей пустыни», нередко коро-

тали время, отсчитывая их шаги. Так и вошла в обычай

эта неточная мера. Шаги, конечно, бывают разные, они

зависят от роста, возраста, нагрузки, усталости верблюда,

но, видно, для практических целей эта разница не имела

значения.

9

Если принять средний шаг верблюда равным 0,8 м,

то длину земной окружности нетрудно вычислить:

0,8 X 4000 X 24000,

1000

Теперь мы знаем, что земная окружность (по мери-

диану) равняется приблизительно 40 000 км. Таким обра-

зом, халдеи почти вдвое преувеличили истинный размер

Земли. Но уже и то, что они впервые попытались ее из-

мерить, является их большой заслугой.

Глава Я

ВУДА ЗЕМЛЕ ПАДАТЬ?

Легендарный поэт древней Греции Гомер так описы-

вает восход Солнца (по-гречески Гелиоса):

Гелиос только что начал поля озарять, подымаясь

Тихо с глубоких, лиющихся медленно вод Океана.

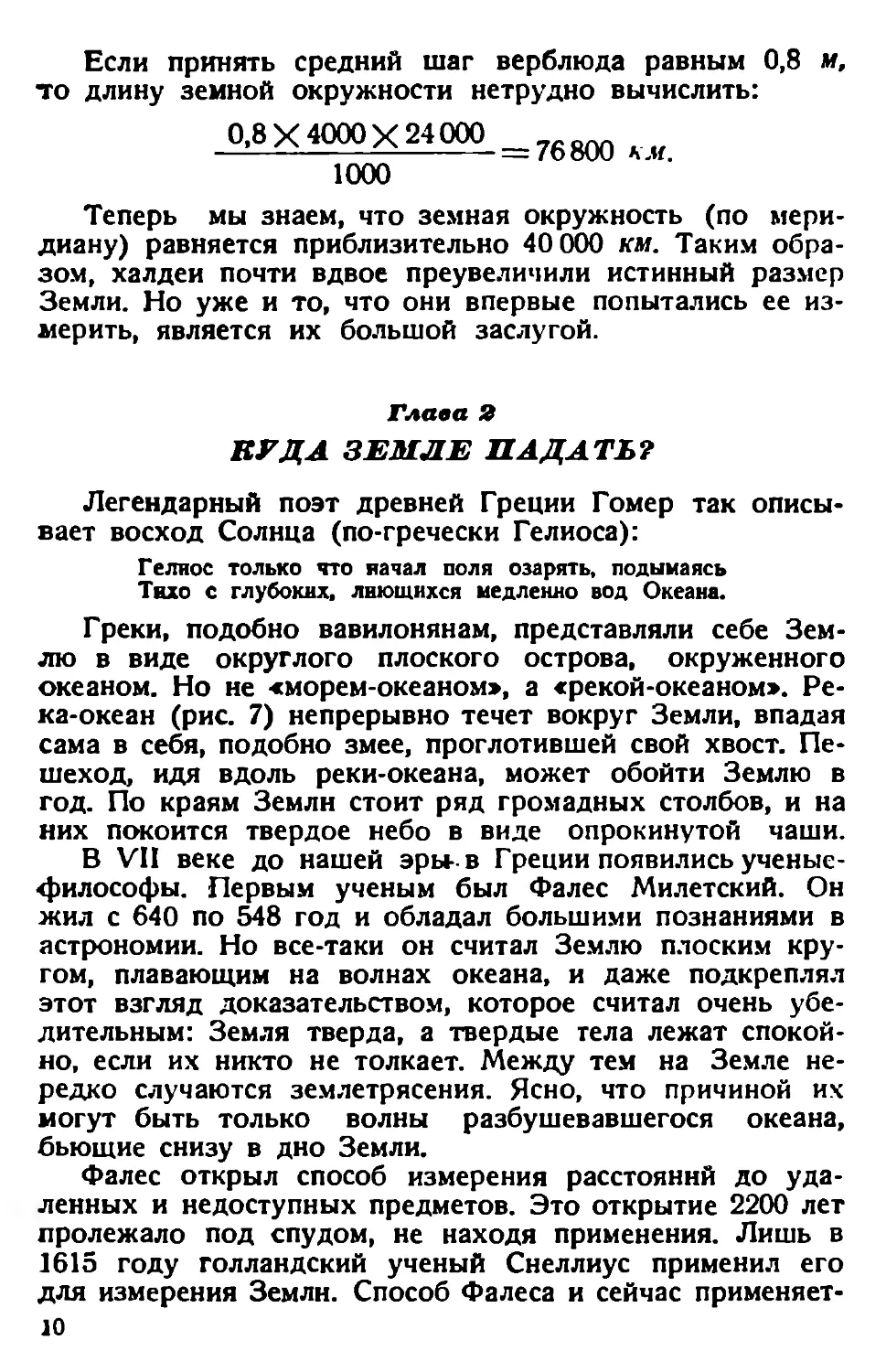

Греки, подобно вавилонянам, представляли себе Зем-

лю в виде округлого плоского острова, окруженного

океаном. Но не <морем-океаном», а «рекой-океаном». Ре-

ка-океан (рис. 7) непрерывно течет вокруг Земли, впадая

сама в себя, подобно змее, проглотившей свой хвост. Пе-

шеход, идя вдоль реки-океана, может обойти Землю в

год. По краям Земли стоит ряд громадных столбов, и на

них покоится твердое небо в виде опрокинутой чаши.

В VII веке до нашей эры-в Греции появились ученые-

философы. Первым ученым был Фалес Милетский. Он

жил с 640 по 548 год и обладал большими познаниями в

астрономии. Но все-таки он считал Землю плоским кру-

гом, плавающим на волнах океана, и даже подкреплял

этот взгляд доказательством, которое считал очень убе-

дительным: Земля тверда, а твердые тела лежат спокой-

но, если их никто не толкает. Между тем на Земле не-

редко случаются землетрясения. Ясно, что причиной их

могут быть только волны разбушевавшегося океана,

бьющие снизу в дно Земли.

Фалес открыл способ измерения расстояний до уда-

ленных и недоступных предметов. Это открытие 2200 лет

пролежало под спудом, не находя применения. Лишь в

1615 году голландский ученый Снеллиус применил его

для измерения Земли. Способ Фалеса и сейчас применяет-

10

Рис. 7. Мир по представлению греков времен Гомера.

ся при точном определении расстояний на земной поверх-

ности и в небесном пространстве.

Ученик Фалеса, Анаксимандр, утверждал, что Земля

имеет форму шашки, висящей в пространстве. Люди жи-

вут на ее плоской верхней стороне. В подтверждение то-

го, что Земля действительно плоская, Анаксимандр при-

водил довод, обратный доводу своего учителя: всем

известно, что Земля неподвижна, а неподвижными бывают

только плоские предметы. Очевидно, он думал, что Зем-

ля укатилась бы куда-нибудь, если бы была шаром.

Ксенофан считал, что Земля имеет форму пня с мно-

жеством корней, уходящих в бесконечность. Эти корни

и помогают ей держаться в пространстве.

п

Очень странное представление о Земле было у Ана-

ксимена. По его мнению, она имеет форму доски, лежа-

щей плашмя. Когда-то эта доска падала. Падая, она на-

давила на воздух, находившийся под ней, и сжала его,

как поршень сжимает воздух в цилиндре. Сжатый воз-

дух приостановил падение и до сих пор удерживает Зе-

млю. Выйти по краям ее он не может: Земля так велика,

что ему не дойти до краев.

Наконец, Платон считал, что Земля имеет форму куба.

Иногда философам задавали вопрос: как Солнце про-

ходит ночью под Землей, с запада на восток, если там

находятся корни, морские волны, сжатый воздух и про-

чие подпорки? Но философы, не смущаясь, находили вы-

ход из трудного положения. «Солнце, — отвечали они,—

дойдя до горизонта, круто поворачивает и идет на уров-

не земной поверхности к северу, а оттуда к востоку, где

и восходит вновь. А не видим мы его ночью потому,

что вдоль северного края Земли возвышаются горы, ко-

торые его заслоняют».

Приблизительно в одно время с халдеями греки на-

чали приходить к убеждению, что Земля — шар. Первым

провозгласил учение о шарообразности Земли великий

математик Пифагор. Обосновывал он его так же, как и

халдеи. Но он еще ближе подошел к истине: он утвер-

ждал, что Земля не стоит в центре вселенной, а летает

вокруг главного светила. Только светилом этим он счи-

тал не Солнце, а какой-то фантастический «Центральный

огонь».

Современник Пифагора, Парменид, одним ударом по-

кончил с учением о подпорках, приведя следующее про-

стое и остроумное рассуждение: «Все предметы, находя-

щиеся с разных сторон Земли, падают на нее. Так куда

же должна падать сама Земля? Она не упадет и без под-

порок просто потому, что ей некуда падать!»

Сторонники шарообразности Земли окончательно по-

бедили, когда на их сторону стал самый знаменитый уче-

ный Греции, Аристотель, живший в IV веке до нашей эры.

Правда, он совершил большую ошибку, вернувшись от

учения Пифагора о вращении Земли к представлению о

том, что Земля неподвижна и находится в центре вселен-

ной. Но зато он подтвердил старое и привел новые до-

казательства того, что Земля — шар.

Вот одно из них:

«Вид звезд не только указывает, что Земля шаро-

12

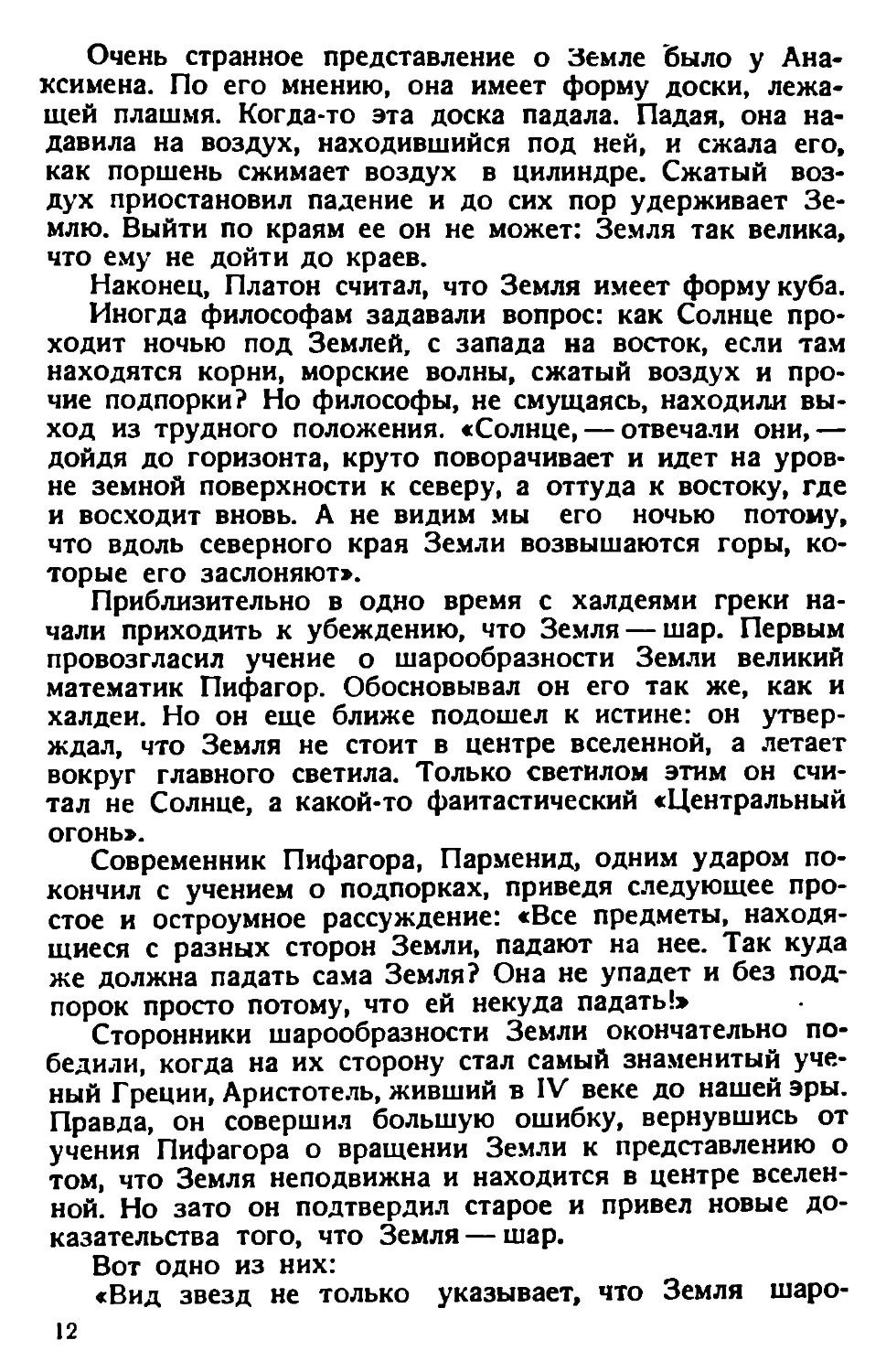

Рис. 8. Исчезновение корабля за выпуклостью Земли. При удале-

нии корабля в море прежде всего скрывается из виду корпус, за-

тем паруса и позже всего флаг на верхушке мачты. Это явление

служило одним из первых доказательств шарообразности Земли.

образна, но также и то, что она не особенно велика. Ибо

достаточно нам немного передвинуться на север или на

юг, чтобы горизонт стал совсем другим. Вид звезд над

нашей головой при этом сильно изменится... Есть звезды,

которые видны в Египте, но невидимы в северных стра-

нах, и наоборот».

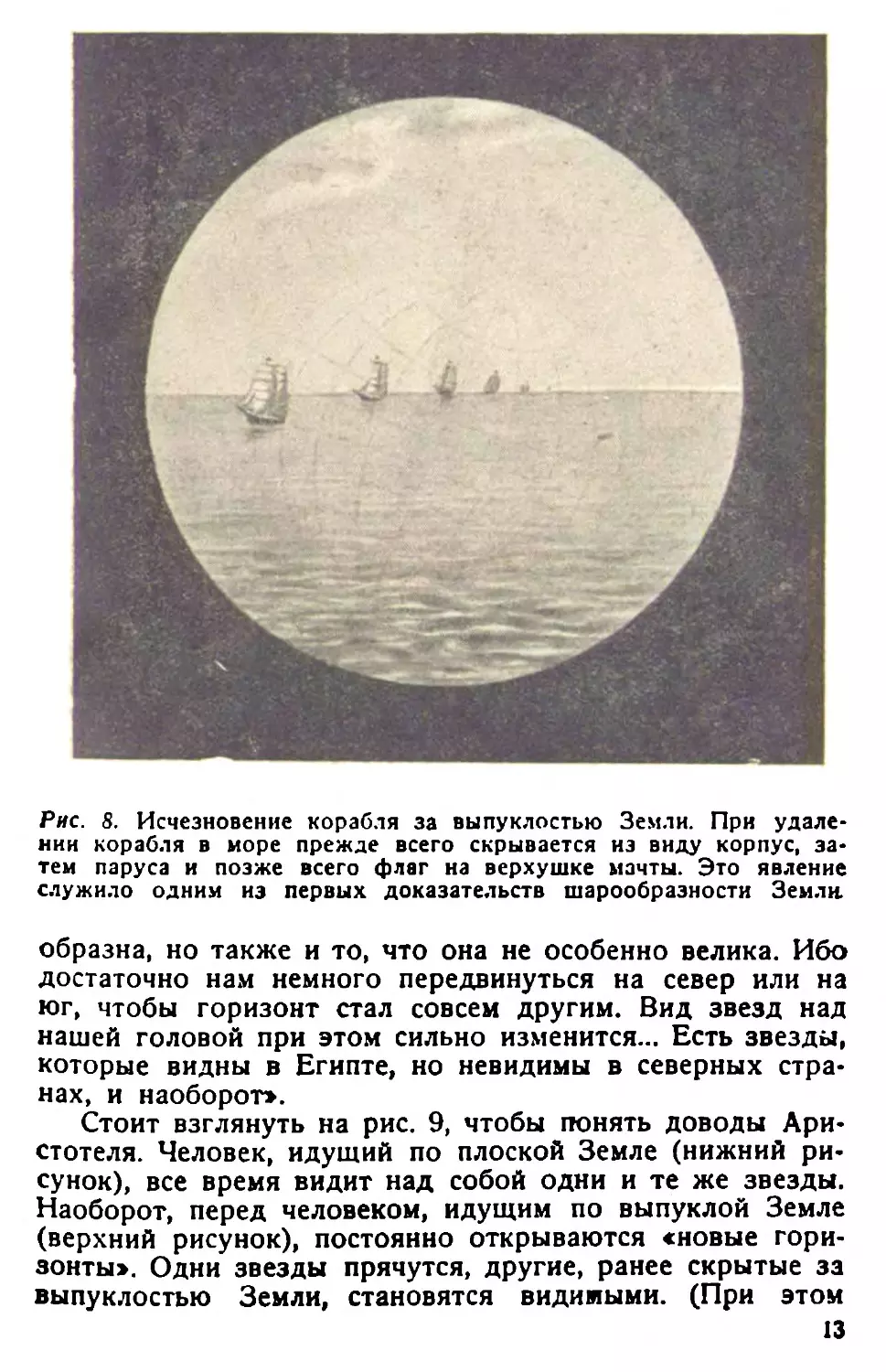

Стоит взглянуть на рис. 9, чтобы понять доводы Ари-

стотеля. Человек, идущий по плоской Земле (нижний ри-

сунок), все время видит над собой одни и те же звезды.

Наоборот, перед человеком, идущим по выпуклой Земле

(верхний рисунок), постоянно открываются «новые гори-

зонты». Одни звезды прячутся, другие, ранее скрытые за

выпуклостью Земли, становятся видимыми. (При этом

13

Рис. 9. Наверху: двигаясь вдоль меридиана по шарообразной

Земле, путешественник видит всё новые звезды. Внизу: двигаясь

в любом направлении по плоской Земле, путешественник видит'

отовсюду одни и те же звезды.

предполагается, что наблюдения неба в точках А и Б

производятся в одни и те же часы, и суточное вращение

звезд не принимается во внимание.)

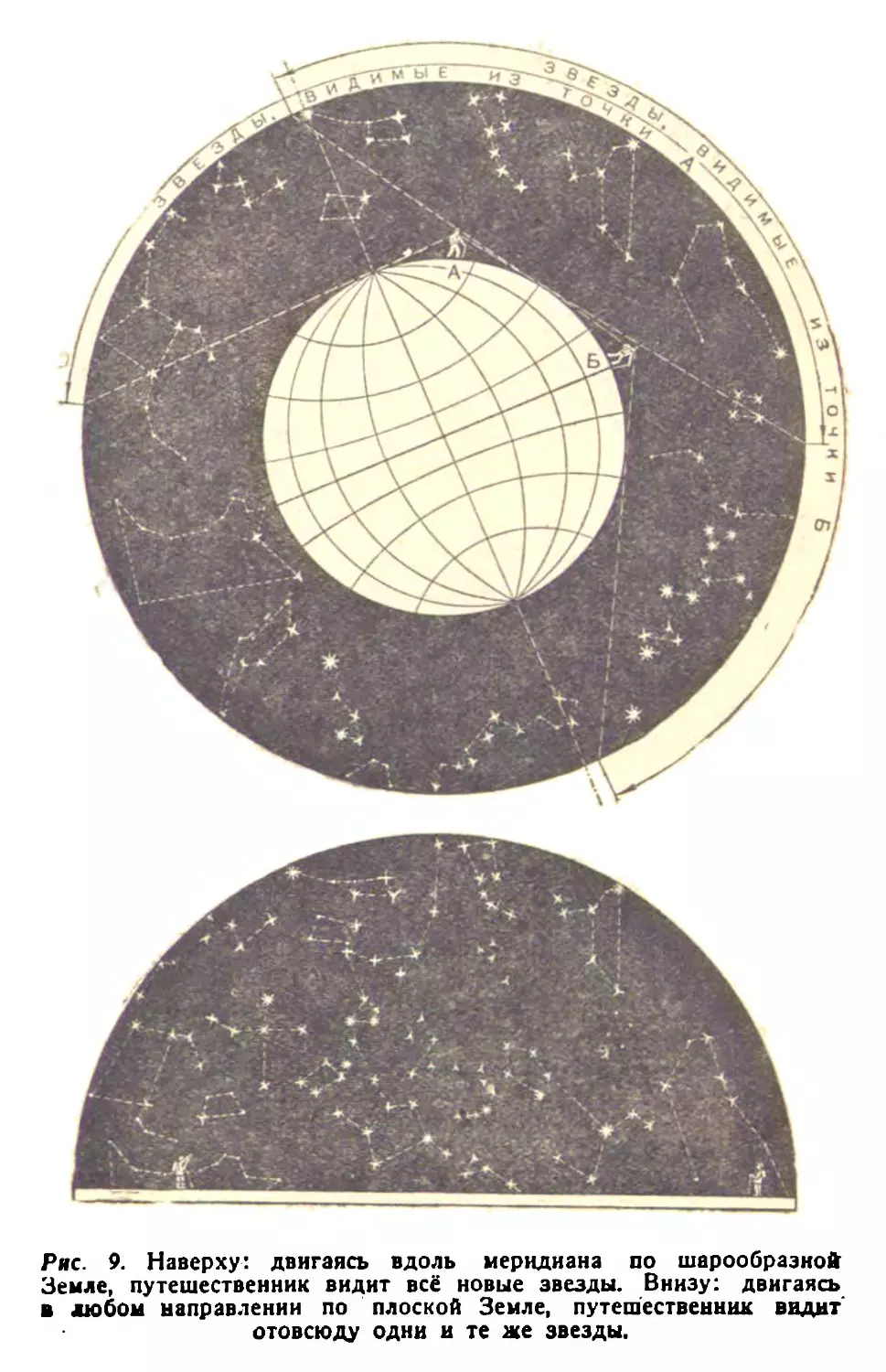

В этом доказательстве есть одно слабое место. Оно

подтверждает, что Земля имеет кривизну с севера на юг,

но ничего не говорит о кривизне с запада на восток.

Рис. 10. Для путешественника, идущего вдоль окружности цилинд-

рической Земли, картина неба должна изменяться так же, как для

путешественника, идущего вдоль меридиана шарообразной Земли.

Если бы в этом направлении кривизны не было вовсе,

то есть если бы Земля имела форму цилиндра, лежащего

«на боку» (рис. 10), явление, подмеченное Аристотелем,

все равно существовало бы.

Не найдя на небе подтверждения изогнутости зем-

ной поверхности с запада на восток, Аристотель разре-

шил вопрос самым неожиданным образом. Он вспомнил,

что как в самой восточной из известных тогда стран,

Индии, так и в самой западной, у Гибралтарского про-

лива, водятся слоны, а в промежуточных пространствах

их нет. Стало быть, заключил он, запад на обратной

стороне Земли сходится с востоком, иначе как могли бы

слоны с одного конца света попасть на другой?

Теперь мы знаем, что этот довод никуда не годится.

Путь из Индии на восток до Гибралтарского пролива

пролегает через два океана, Америку и Китай. Он го-

раздо длиннее, чем предполагал Аристотель. Слоны

же распространились не этим путем, а через Африку и

Аравию.

Подобно халдеям, греки, разрешив вопрос о форме

Земли, тотчас же заинтересовались ее размером. Ари-

стотель рассказывает о каких-то безвестных математиках,

которые пытались измерить длину земной окружности

и получили цифру в 400 000 стадий. Греческая стадия

1&

равна 189,7 м. Отсюда длина земной окружности полу-

чается:

189,7 X 400000 = 75880

1000

Странное совпадение: эта величина очень близка к

осалдейской, то есть опять-таки почти вдвое больше

истинной.

Как измерили Землю греческие математики, Аристо-

тель не рассказывает.

Глава 3

СОЛНЦЕ В КОЛОДЦЕ

Прошло полвека после смерти Аристотеля, и в древ-

нем мире появился ученый, который открыл правильный

способ измерения Земли, употребляемый и доныне.

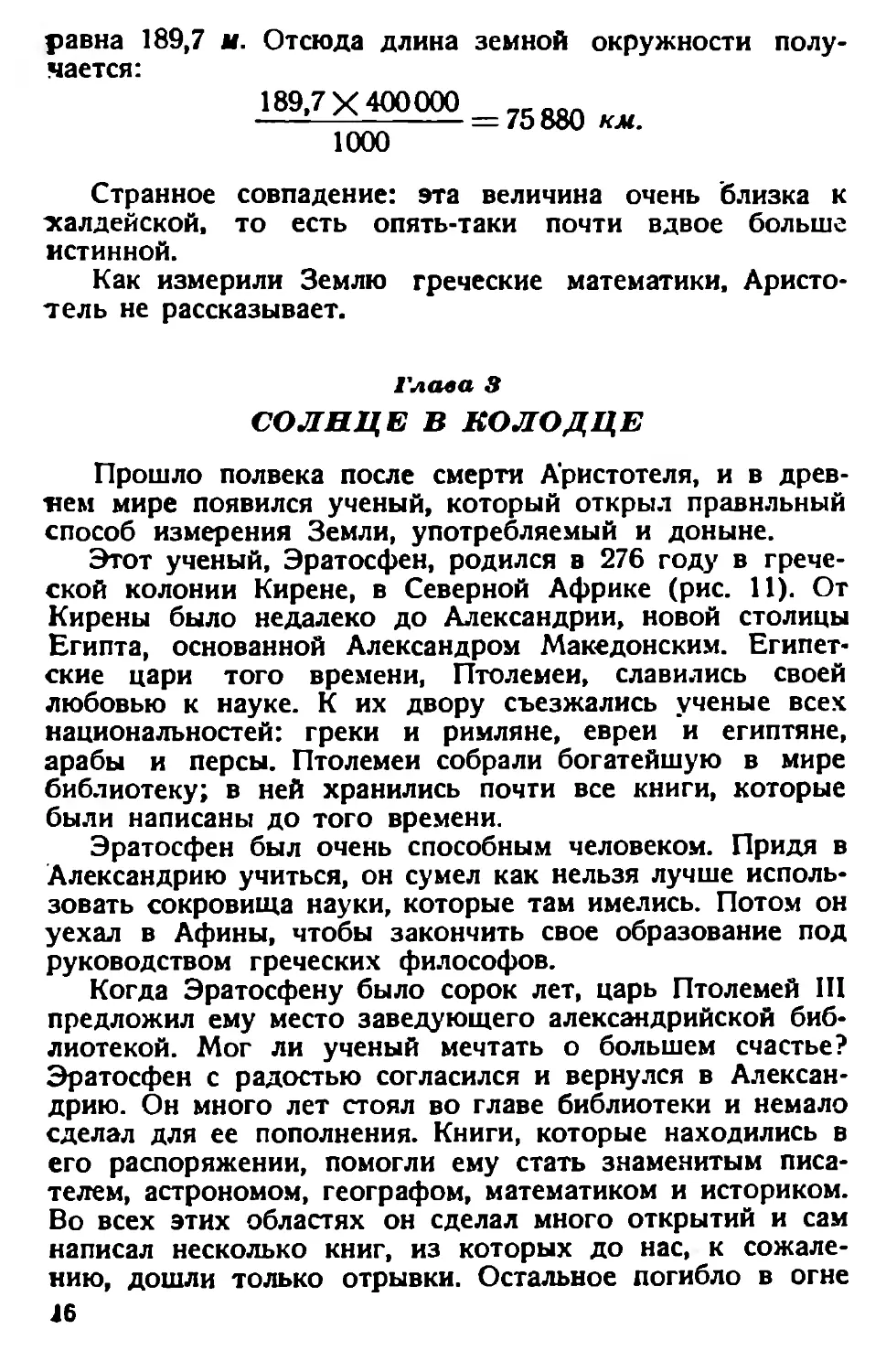

Этот ученый, Эратосфен, родился в 276 году в грече-

ской колонии Кирене, в Северной Африке (рис. 11). От

Кирены было недалеко до Александрии, новой столицы

Египта, основанной Александром Македонским. Египет-

ские цари того времени, Птолемеи, славились своей

любовью к науке. К их двору съезжались ученые всех

национальностей: греки и римляне, евреи и египтяне,

арабы и персы. Птолемеи собрали богатейшую в мире

библиотеку; в ней хранились почти все книги, которые

были написаны до того времени.

Эратосфен был очень способным человеком. Придя в

Александрию учиться, он сумел как нельзя лучше исполь-

зовать сокровища науки, которые там имелись. Потом он

уехал в Афины, чтобы закончить свое образование под

руководством греческих философов.

Когда Эратосфену было сорок лет, царь Птолемей III

предложил ему место заведующего александрийской биб-

лиотекой. Мог ли ученый мечтать о большем счастье?

Эратосфен с радостью согласился и вернулся в Алексан-

дрию. Он много лет стоял во главе библиотеки и немало

сделал для ее пополнения. Книги, которые находились в

его распоряжении, помогли ему стать знаменитым писа-

телем, астрономом, географом, математиком и историком.

Во всех этих областях он сделал много открытий и сам

написал несколько книг, из которых до нас, к сожале-

нию, дошли только отрывки. Остальное погибло в огне

46

Рис. II. Карта Ближнего Востока.

вместе с библиотекой, сожженной невежественными за-

воевателями. К счастью, сохранилось описание того спо-

соба, с помощью которого он измерял длину земной

окружности.

Согласно преданию, Эратосфен окончил жизнь траги-

чески: под старость он ослеп и умертвил себя в отчаянии

от того, что не мог больше заниматься наукой.

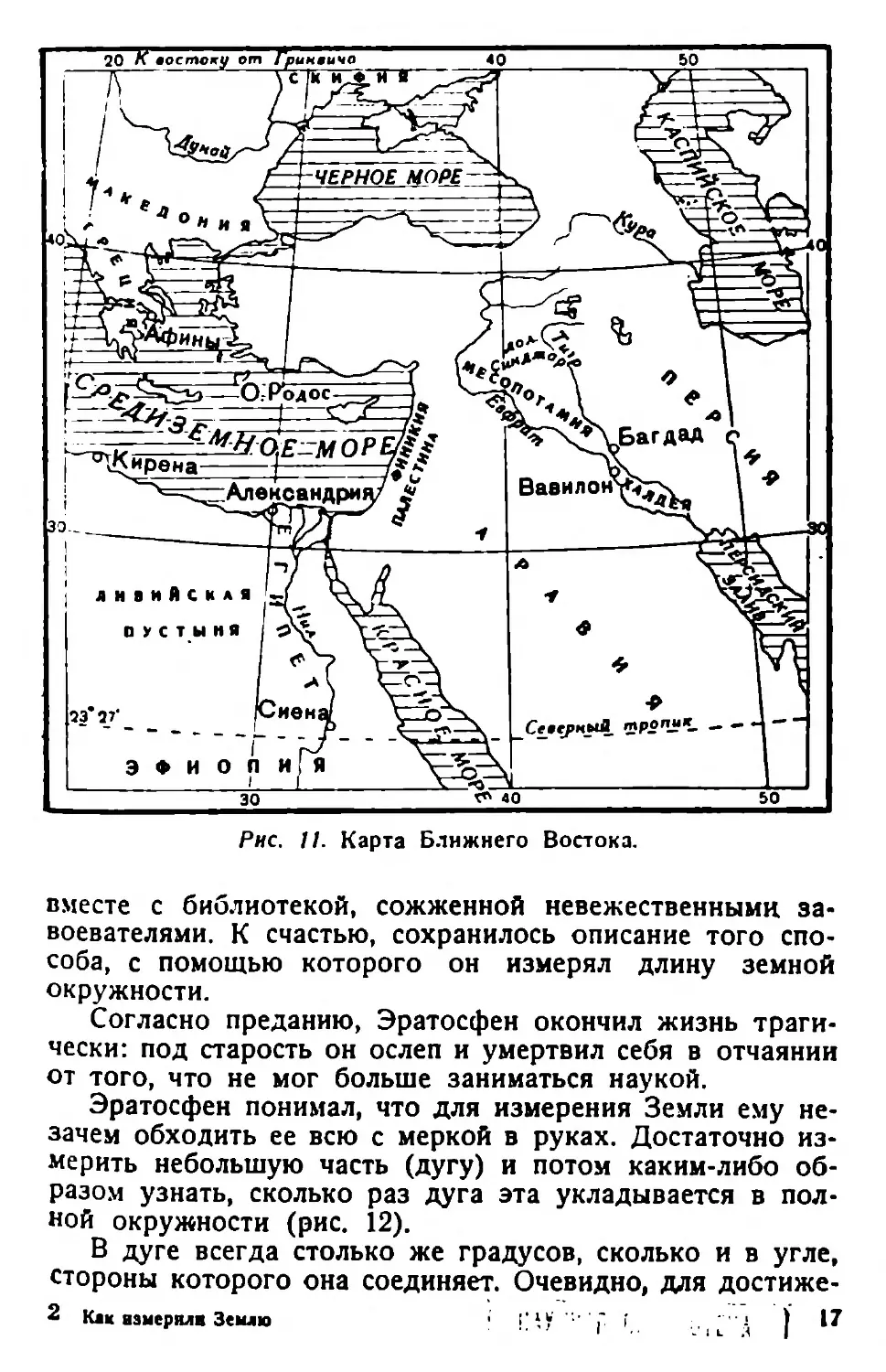

Эратосфен понимал, что для измерения Земли ему не-

зачем обходить ее всю с меркой в руках. Достаточно из-

мерить небольшую часть (дугу) и потом каким-либо об-

разом узнать, сколько раз дуга эта укладывается в пол-

ной окружности (рис. 12).

В дуге всегда столько же градусов, сколько и в угле,

стороны которого она соединяет. Очевидно, для достиже-

2 Как измерила Землю Г-У f ...L

Рис. 13. Способ измерения дли-

ны земной окружности, открытый

Эратосфеном.

Рис. 12. Пример вычисления

длины окружности по дуге.

Если известно, что длина ду-

ги АБ, соединяющей сто-

роны угла АЦБ, равна 11 мм,

угол же этот = 30° и укла-

дывается в окружности

360 : 30= 12 раз, то длина

окружности будет 11 мм X

X 12= 132 мм.

ния поставленной цели следо-

вало измерить в градусах

угол АЦБ (рис. 13), заклю-

ченный между двумя земны-

ми радиусами, проведенными из центра Земли к концам

дуги. Так как в окружности всегда 360°, то оставалось

разделить 360 на число градусов в угле и, узнав таким

образом, сколько раз он укладывается в полном круге,

умножить длину дуги АБ на полученное число. Но как

измерить угол АЦБ, находящийся в центре Земли?

Вот как разрешил эту задачу Эратосфен. Если два го-

рода, рассуждал он, расположены на одном меридиане,

но один южнее, другой севернее, то Солнце в тот же день

и час стоит в них на разной высоте. На какой именно —

можно измерить. Однако при определении высоты Солн-

ца удобнее измерять не углы ЛХАГХ и Л2БГ2 между сол-

нечными лучами и горизонтом, а дополнительные к ним

углы ЛХАЗХ и Л2Б32 между теми же лучами и отвесной

линией, проходящей через зенит. Эти углы называются

зенитными расстояниями.

Предположим, что два таких угла измерены. Прове-

дем через центр Земли линию ЦЛз, направленную на

Солнце и параллельную лучам ЛХА и Л2Б. Тогда

/_3ХЦЛЬ= £3ХАЛХ

/_ ЗгЦЛ2 = £ 32БЛ,

как соответственные при параллельных.

18

Но искомый

z АЦБ = Z З.ЦЛ3 - Z 3,ЦЛ3.

Следовательно, £АЦБ = /у^АЛ^ — ^3,БЛг.

Иными словами, достаточно измерить зенитные рас-

стояния Солнца в двух городах, расположенных на одном

меридиане, и вычесть одно из другого, чтобы получить

угол АЦБ.

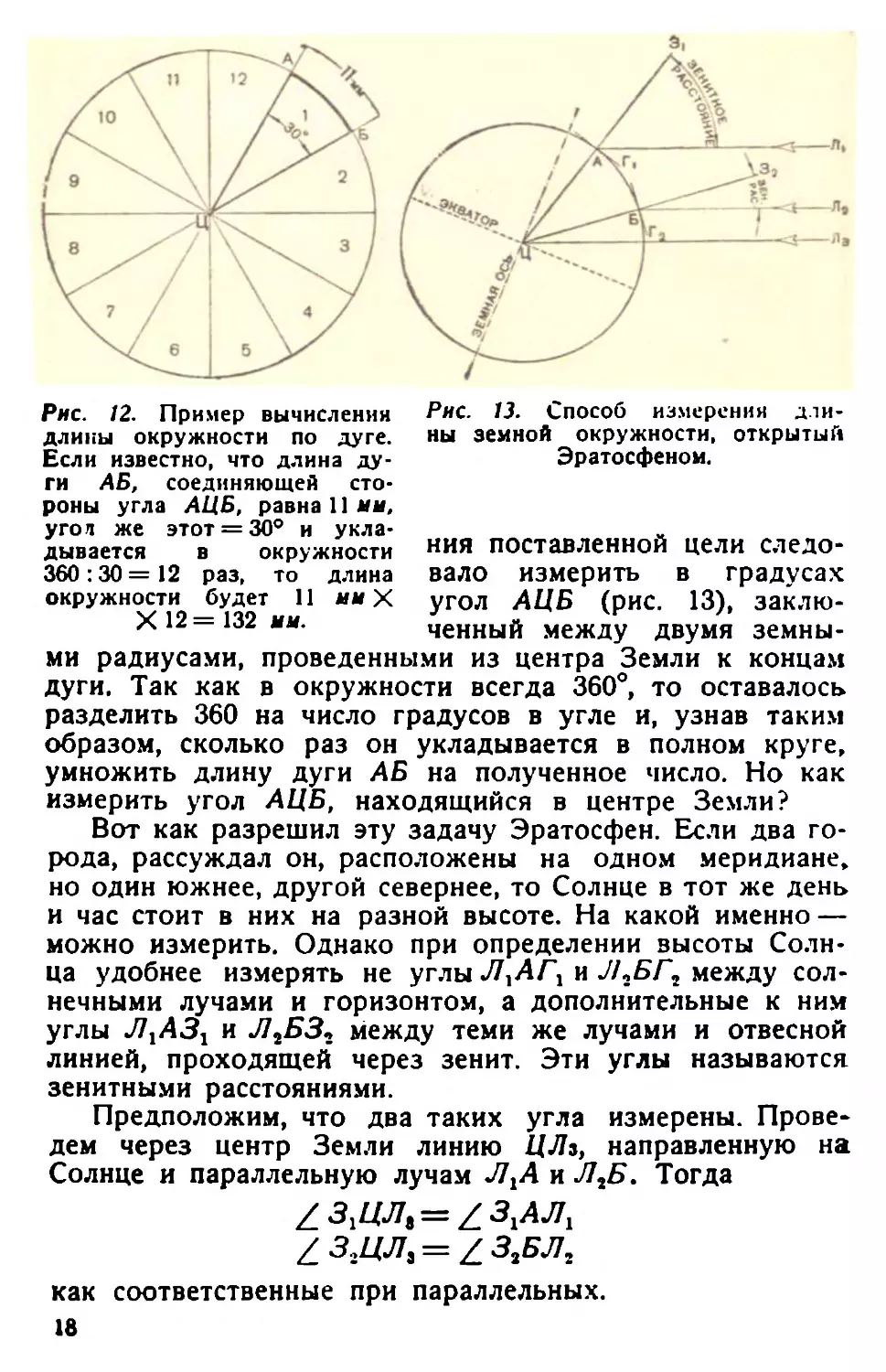

Доказав эту теорему, Эратосфен приступил к делу.

В то время уже был изобретен прибор, называвшийся ска-

фисом и применявшийся астрономами для измерения вы-

соты Солнца (рис. 14).

Скафис представлял собой чашу, имевшую форму по-

лушария. В центре ее отвесно укреплялся стержень. Ко-

гда скафис освещался солнцем, тень от стержня падала

на его внутреннюю поверхность. Для измерения зенит-

ного расстояния в градусах на внутренней поверхности

скафиса проводились окружности, помеченные цифрами.

Если, например, тень доходила до окружности, помечен-

ной цифрой 60, это значило, что Солнце стоит на 60° ни-

же зенита.

По счастливому стечению обстоятельств Эратосфену

пришлось измерять высоту Солнца не в двух местах, а в

одном. Он знал, что на берегу Нила, к югу от Алексан-

дрии, есть город Сиена. Из Александрии туда постоянно

ходили караваны, и купцы считали, что расстояние меж-

Рис. 14. Скафис (в разрезе).

19

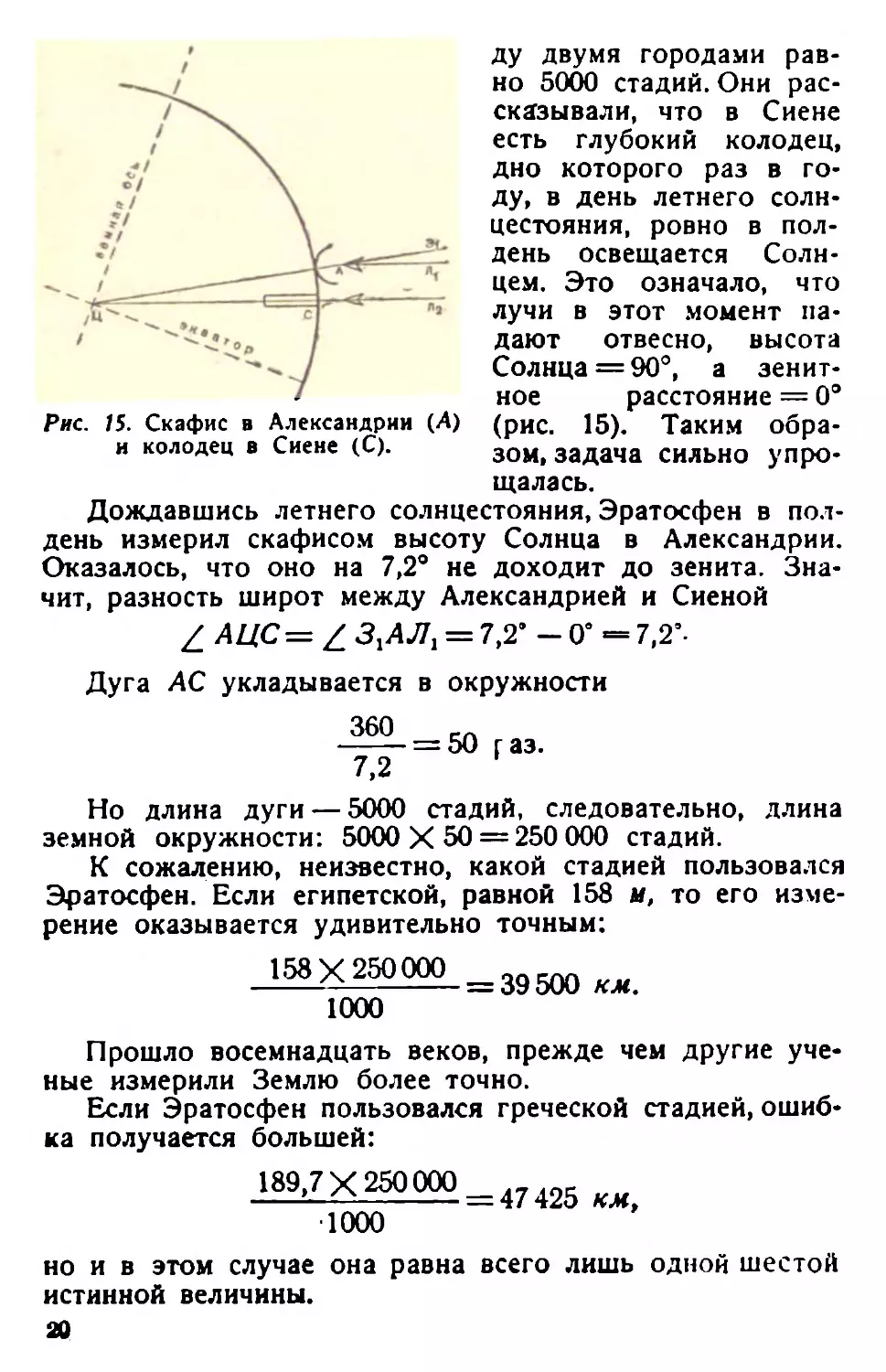

Рис. 15. Скафис в Александрии (А)

и колодец в Сиене (С).

ду двумя городами рав-

но 5000 стадий. Они рас-

сказывали, что в Сиене

есть глубокий колодец,

дно которого раз в го-

ду, в день летнего солн-

цестояния, ровно в пол-

день освещается Солн-

цем. Это означало, что

лучи в этот момент па-

дают отвесно, высота

Солнца = 90°, а зенит-

ное расстояние = 0°

(рис. 15). Таким обра-

зом, задача сильно упро-

щалась.

Дождавшись летнего солнцестояния, Эратосфен в пол-

день измерил скафисом высоту Солнца в Александрии.

Оказалось, что оно на 7,2° не доходит до зенита. Зна-

чит, разность широт между Александрией и Сиеной

/ АЦС — / З.АЛ. = 7,2’ - 0° = 7,2’-

Дуга АС укладывается в окружности

360

-----= 50 [аз.

7,2

Но длина дуги — 5000 стадий, следовательно, длина

земной окружности: 5000 X 50 = 250 000 стадий.

К сожалению, неизвестно, какой стадией пользовался

Эратосфен. Если египетской, равной 158 и, то его изме-

рение оказывается удивительно точным:

158 X 250000 =зд500 км

1000

Прошло восемнадцать веков, прежде чем другие уче-

ные измерили Землю более точно.

Если Эратосфен пользовался греческой стадией, ошиб-

ка получается большей:

189,7 X 250 000 = 47425

1000

но и в этом случае она равна всего лишь одной шестой

истинной величины.

20

Глава 4

ВОЛОС С МОВДЫ ОСЛА.

Греческие ученые, жившие после Эратосфена, не раз

пытались проверить его измерение. Пользовались они тем

же способом, что и Эратосфен, но вместо Солнца измеря-

ли высоту звезд. Результат у них всегда получался более

далеким от истины. Так, один ученый, Клеомед, сильно

преувеличил размеры Земли, другой, Посидоний, их пре-

уменьшил. Но ему почему-то верили больше, чем Эрато-

сфену, и его цифра, 34 146 км, в течение многих веков

считалась правильной.

Разрешив, как они считали, вопрос о величине Земно-

го шара, греческие ученые занялись измерением ойкуме-

на, то есть населенной части Земли.

Грекам долгое время не приходило в голову, что, кро-

ме знакомых им стран, окружающих Средиземное и Чер-

ное моря, могут существовать и другие обширные мате-

рики, где живут другие народы. Ойкумен представлялся

им в виде круглого островка, окруженного Океаном.

В IV веке этот взгляд несколько изменился. Парменид

и Аристотель ввели деление Земли на пять поясов: тро-

пический, два умеренных и два полярных. Они считали,

что ни люди, ни животные, ни растения не могут вынести

холода полярных и жары тропических стран. Что касает-

ся южного умеренного пояса, то они допускали наличие

в нем живых существ, о которых, однако, люди никогда

не узнают, так как они отделены от них непроходимой

стеной палящего зноя. Солнце сожжет всякого, кто дерз-

нет переступить за нее. Уже в областях, близких к тро-

пику, «...нет гор, на которых могли бы собираться облака

и выпадать дождями. Даже реки не протекают через эти

страны. Животные рождаются здесь с курчавыми волоса-

ми, изогнутыми рогами, торчащими губами и расплющен-

ными носами, ибо оконечности их членов загибаются от

жары и сухости».

Таким образом, ойкумен приобрел форму полосы, вы-

тянутой с востока на запад, по концам упиравшейся в

океаны, а с боков зажатой между льдом и огнем.

О величине и форме ойкумена в течение почти пол-

тысячи лет велись бесчисленные споры. Географы с оже-

сточением нападали друг на друга. Одни считали, что от-

ношение длины ойкумена к ширине равно 2:1, другие —

5:3. Этот вопрос казался им самым важным из всех не

21

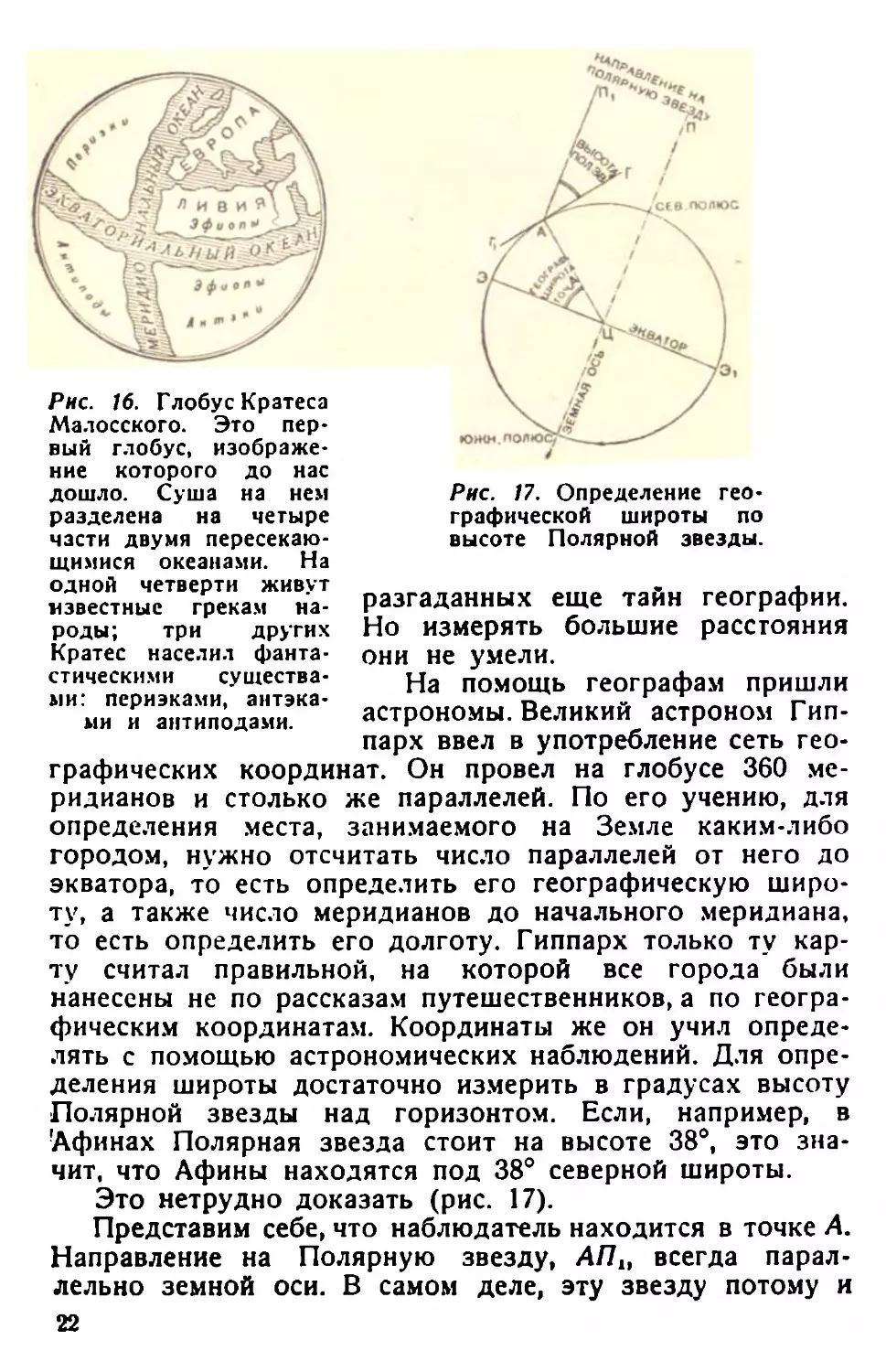

Рис. 17. Определение гео-

графической широты по

высоте Полярной звезды.

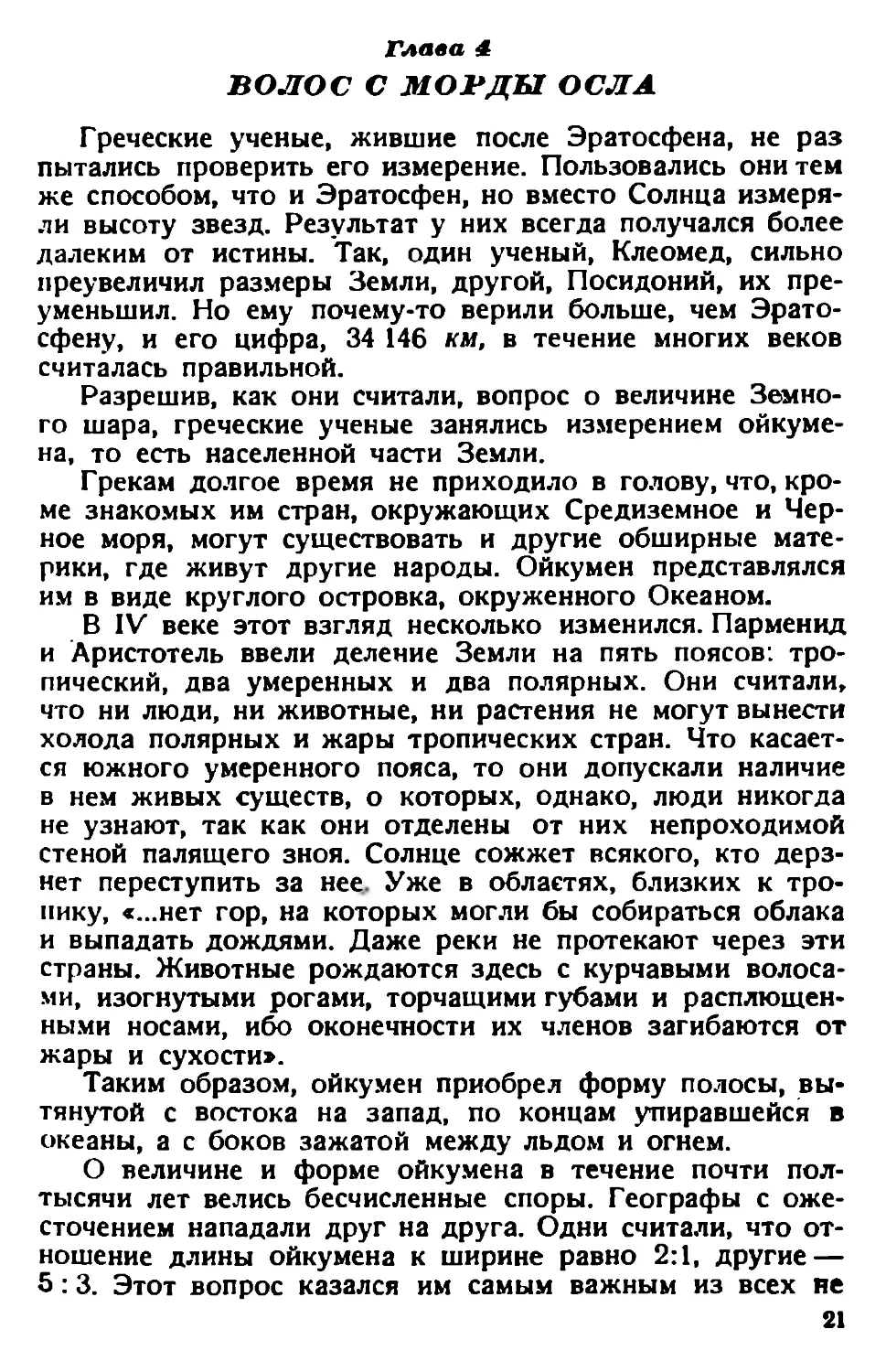

Рис. 16. Глобус Кратеса

Малосского. Это пер-

вый глобус, изображе-

ние которого до нас

дошло. Суша на нем

разделена на четыре

части двумя пересекаю-

щимися океанами. На

одной четверти живут

известные грекам на-

роды; три других

Кратес населил фанта-

стическими существа-

ми: периэками, антэка-

ми и антиподами.

разгаданных еще тайн географии.

Но измерять большие расстояния

они не умели.

На помощь географам пришли

астрономы. Великий астроном Гип-

парх ввел в употребление сеть гео-

графических координат. Он провел на глобусе 360 ме-

ридианов и столько же параллелей. По его учению, для

определения места, занимаемого на Земле каким-либо

городом, нужно отсчитать число параллелей от него до

экватора, то есть определить его географическую широ-

ту, а также число меридианов до начального меридиана,

то есть определить его долготу. Гиппарх только ту кар-

ту считал правильной, на которой все города были

нанесены не по рассказам путешественников, а по геогра-

фическим координатам. Координаты же он учил опреде-

лять с помощью астрономических наблюдений. Для опре-

деления широты достаточно измерить в градусах высоту

Полярной звезды над горизонтом. Если, например, в

’Афинах Полярная звезда стоит на высоте 38°, это зна-

чит, что Афины находятся под 38° северной широты.

Это нетрудно доказать (рис. 17).

Представим себе, что наблюдатель находится в точке А.

Направление на Полярную звезду, АП1{ всегда парал-

лельно земной оси. В самом деле, эту звезду потому и

22

назвали Полярной, что она находится в «полюсе мира»,

то есть в той точке неба, в которую направлена земная

ось. Линии ЦП и А/7, сходятся в центре Полярной звез-

ды. Но так как расстояние до нее громадно, то схожде-

ние линий совсем незаметно, и их можно с достаточной

точностью принимать за параллельные.

Итак, прямая АП, параллельна ЦП и, следовательно,

перпендикулярна плоскости экватора:

АП, перпендикулярна ЭЭ,.

Линия горизонта в точке А перпендикулярна земному

радиусу, проведенному в этой точке:

/7'1 перпендикулярна ALL

Таким образом, обе стороны угла ГАП„ выражающе-

го высоту Полярной звезды над горизонтом в точке А,

перпендикулярны сторонам угла АЦЭ, выражающего гео-

графическую широту точки А. Но углы с перпендикуляр-

ными сторонами равны. Следовательно,

/ ГАПХ = Z АЦЭ,

что и требовалось доказать.

Определять долготу Гиппарх умел по высоте Луны во

время затмений. Люди, находящиеся в разных городах,

наблюдают начало затмения в один и тот же момент. Но

Луна в этот момент стоит в более восточном городе вы-

ше, в более западном — ниже. Измерив высоты Луны над

горизонтом в обоих городах, можно по разности их вы-

считать число градусов долготы между городами. Способ

этот неудобен: затмения бывают редко, а в решительный

момент Луну может закрыть облако.

Все же Гиппарх и его ученики определили координаты

нескольких главных городов. Они наносили их на карту,

по карте измеряли расстояние между ними и умножали

на масштаб. Таким путем они определяли расстояние

между городами. Это был громадный шаг вперед по

сравнению с подсчитыванием шагов верблюда.

Последний из великих александрийских ученых, астро-

ном и географ Клавдий Птолемей, живший во II веке на-

шей эры, пользуясь приемами Гиппарха, составил геогра-

фический атлас, в котором собрал все, что было известно

о Земле в его время. Но особенно он прославился своей

системой устройства мира. По его учению, Земля поко-

ится в центре вселенной, а небесные светила, включая и

23

Солнце, ходят вокруг

нее, описывая подчас

весьма сложные фигу-

ры. Это учение было

признано всеми и гос-

подствовало пятна-

дцать веков, пока не

было вытеснено уче-

нием Коперника.

На смену грекам

пришли римляне. Они

были очень воинст-

венны и очень прак-

тичны. Все их внима-

ние было сосредото-

чено на завоеваниях и

управлении громадной

империей. Наукой же

они занимались мало.

Рис. 18. Клавдий Птолемей. Они, вероятно, ОТ ду-

ши смеялись бы, если

бы кто-нибудь предложил им заняться измерением Зем-

ного шара: настолько бесполезным должно было пока-

заться им это занятие.

В VI веке Римская империя распалась. Наступило вре-

мя одичания, когда не только исчезла всякая живая науч-

ная мысль, но и то, что открыли греки, было основатель-

но забыто. Среди всеобщего мрака суеверий и невежест-

ва только в государстве арабов процветали науки. Халиф

Гарун-аль-Рашид, прославленный в сказках «Тысячи и

одной ночи», старался подражать египетским царям Пто-

лемеям. Он также собирал в своей столице Багдаде уче-

ных, а сохранившиеся сочинения греческих авторов при-

казывал разыскивать и переводить на арабский язык.

Еще более увлекался греческой наукой его сын, ха-

лиф Аль-Мамун. Победив византийского императора, он

заставил его заплатить дань книгами. Именно при нем,

после большого промежутка, возродился интерес к изме-

рению Земли.

В 827 году два арабских астронома, Халиб-ибн-Абдул-

малик и Али-ибн-Иса, с группой помощников пришли на

гладкую, как стол, пустынную равнину Синджар в север-

ной Месопотамии. Они измерили высоту Полярной звезды

и, разделившись, разошлись — на север и на юг. Обе пар-

24

тии шли и измеряли пройденный путь шестами. Северная-

партия остановилась тогда, когда Полярная звезда оказа-

лась на 1° выше, чем вначале, южная — когда она оказа-

лась на столько же ниже. Таким образом, каждая партия

отошла от начальной точки вдоль меридиана на 1° широ-

ты и измерила длину дуги, соответствующей этому гра-

дусу. Потом астрономы вновь сошлись, чтобы сравнить

результаты. Результаты почти совпали. Длина одного

градуса оказалась равной 56% арабской мили.

Мы не можем проверить точность их работы, так как

не знаем достоверно, чему равнялась арабская миля. В од-

ной старинной рукописи сказано, что она равна 4000 лок-

тей, локоть же равен ширине 8 кулаков, кулак — ширине

4 пальцев, палец — толщине 6 ячменных зерен, а ячмен-

ное зерно — толщине 6 волос с ослиной морды.

Современным ученым, пожелавшим хоть приблизи-

тельно проверить точность вычислений арабов, пришлось

заняться стрижкой ослов. Из многочисленных измерений

ими было установлено, что толщина волоса с ослиной

морды равна 0,(4) ым (ноль четыре десятых в периоде)^

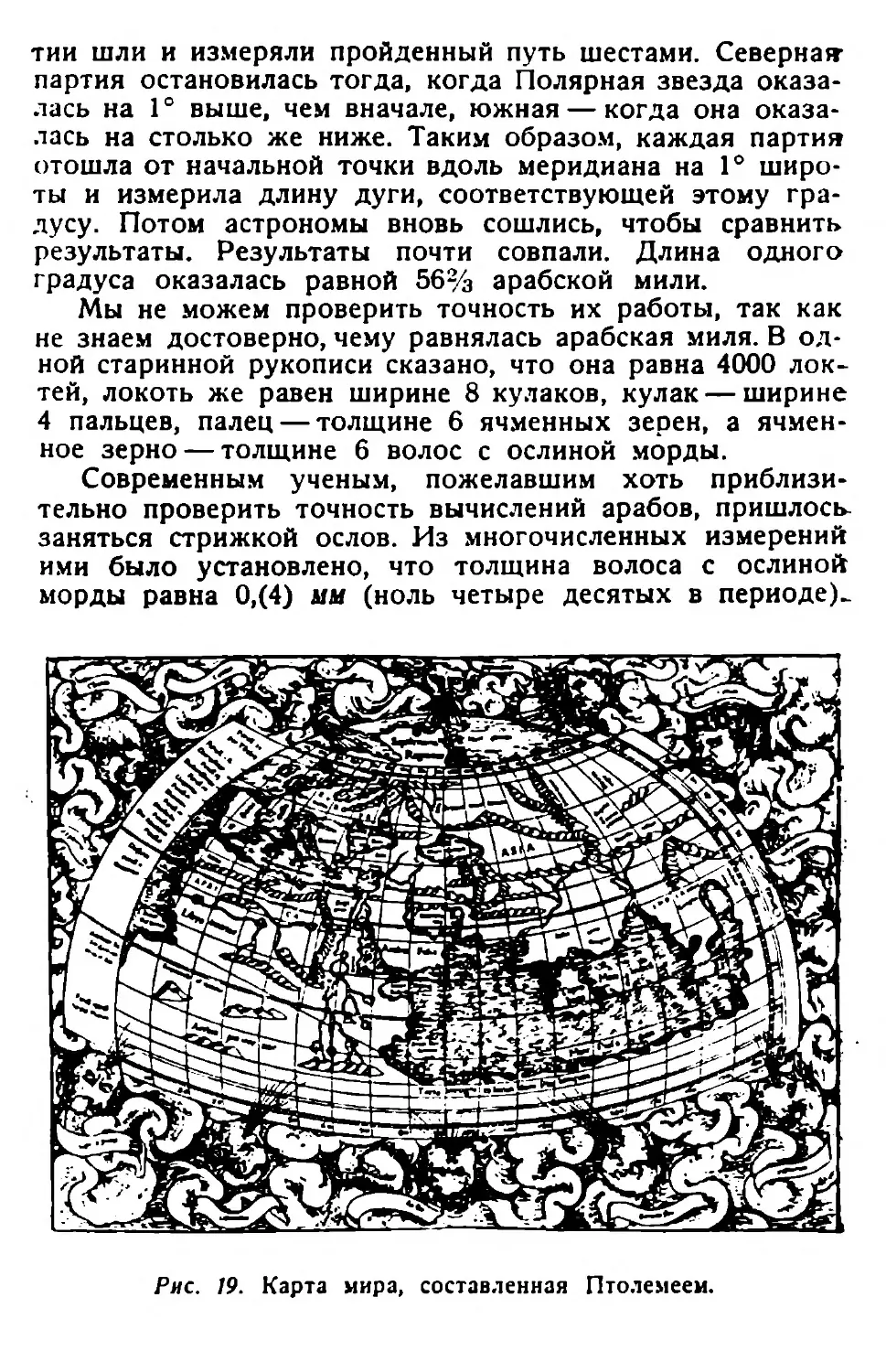

Рис. 19. Карта мира, составленная Птолемеем.

Если за одиннадцать веков ослы не стали более или, на-

оборот, менее грубошерстными, длина земной окружно-

сти по арабскому измерению оказывается равной:

0,(4) X 6 X 6 X 4 X 8 X 4000 X 56 X 360

---------------------------------------= 41,779 км.

1000X1000

©э

у

Рис. 20. Арабская карта мира.

Несмотря на большие познания

в математике и астрономии,

арабы совершенно не умели

чертить карт. Легко себе пред-

ставить, каково было путеше-

ствовать с помощью изображен-

ной здесь карты. Многочислен-

ные закорючки — это не изо-

бражение линий на местности,

а лишь надписи арабским шриф-

том.

Прекрасный результат для того времени!

Как мы видим, всякое

измерение длины меридиа-

на сводилось к двум от-

дельным операциям:

1) измерению в граду-

сах посредством астроно-

мических наблюдений рас-

стояния между двумя точ-

ками, выбранными на этом

меридиане (то есть опре-

делению разности их гео-

графических широт);

2) измерению непосред-

ственно по земле расстоя-

ния между теми же точка-

ми в единицах длины.

Из этих двух операций

первая была более легкой,

вторая же оказалась очень

трудной. Гладкую откры-

тую равнину длиной не

меньше градуса (около

110 км) можно было най-

ти далеко не в каждой

стране. Но, даже и найдя,

перемерить какой-либо мер-

кой такое громадное рас-

стояние, значило проделать

утомительную и кропотли-

вую работу.

При передаче результатов измерений из века в век и

от народа к народу первая операция никогда не вызыва-

ла недоразумений. Все знали, что такое градус, и у всех

он был один и тот же. Наоборот, меры длины у каждого

народа были свои, к тому же они постоянно изменялись,

и установить, чему равнялась та или иная старинная

единица длины, часто оказывалось невозможным.

26

Глава 5

ЗЕМЛЯ В СУНДУКЕ

В средние века церковь объявила беспощадную войну

науке. Одни монахи сжигали ученых и их книги на ко-

страх; другие пытались примирить науку с религией и

объяснить устройство мира, не вступая в противоречие

со священным писанием. При этом они, конечно, отказа-

лись от шарообразной формы Земли и вернулись к пло-

ской.

Первым и самым интересным из христианских геогра-

фов был Козьма Индикоплов («плаватель в Индию»). Он

жил в VI веке в Александрии. Свое прозвище он полу-

чил недаром: в молодости он был купцом и плавал в

Индию, на Цейлон и в Абиссинию. К старости он по-

стригся в монахи и написал книгу, которую назвал «Хри-

стианская топография». В этой книге Козьма описывает

виденные им страны и народы. О них он рассказывает

только правду. Все его описания очень точны и представ-

ляют большую ценность для историков.

Но ценность книги сразу уменьшается, как только

Козьма переходит к описанию устройства Земли, Солнца,

звезд и т. п. Относительно формы Земли он рассуждает

так: когда евреи были изгнаны из Египта и блуждали в

пустыне, они построили переносный храм — скинию.

Скиния разбиралась подобно палатке. Бог сам научил

евреев, как ее построить, поэтому она была священным

предметом. Следовательно, Земля должна походить на

скинию.

Сделав такой неожиданный вывод, Козьма принялся

натягивать Землю на выбранную им колодку. Вот что

у него получилось. Земля имеет форму прямоугольника.

Она окружена такой же прямоугольной рамкой океана.

За океаном на востоке — рай. По краям Земли и рая

поднимаются отвесные стены. Две более длинные схо-

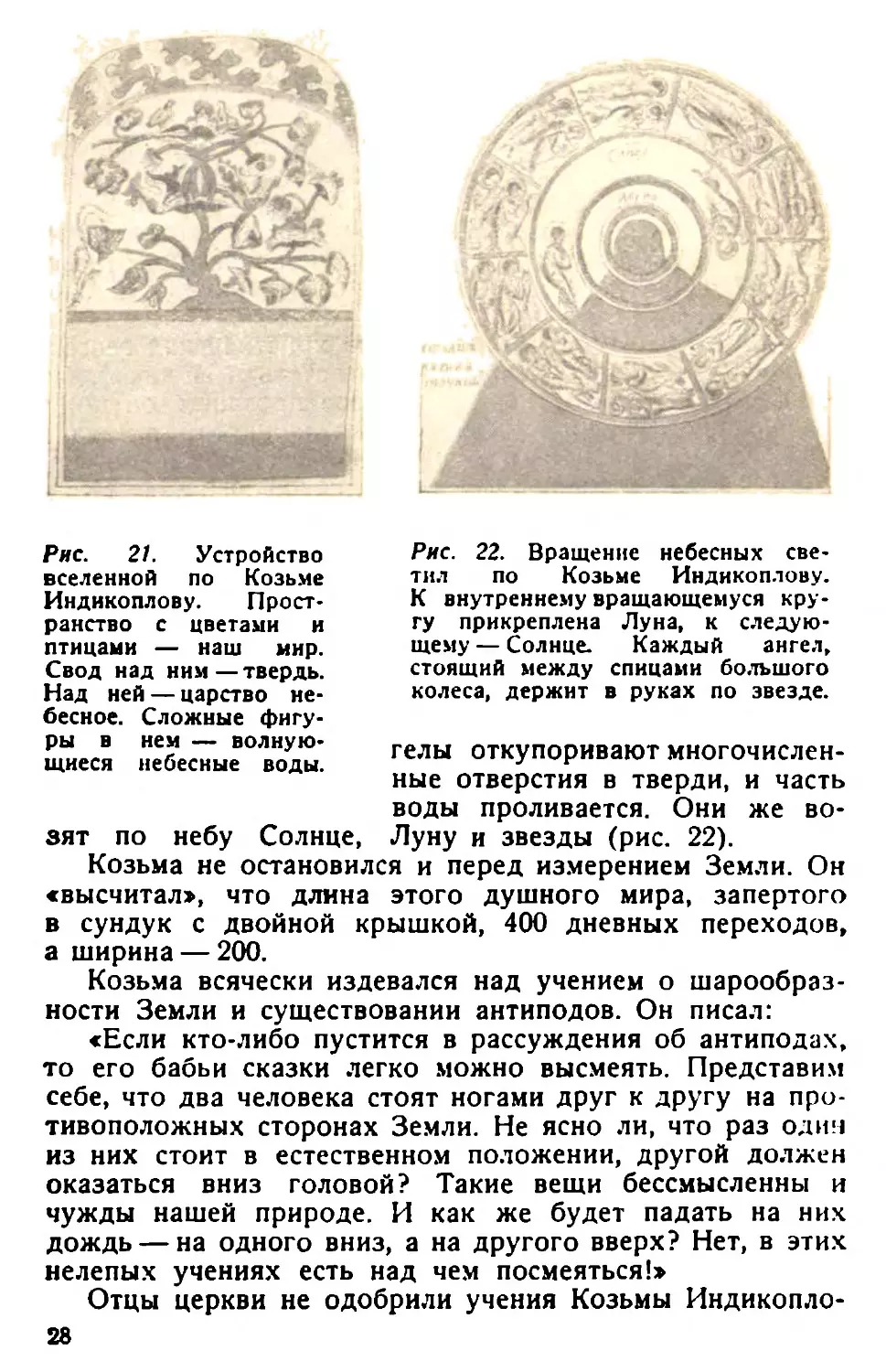

дятся сводом, образуя крышу мира (рис. 21). Но в мире,

как в доме, кроме крыши имеется еще и потолок —

твердь. Этот потолок разделяет все пространство на две

части — нижнее, жилое, в котором помещаются растения,

животные, люди, ангелы, Солнце, Луна и звезды, и верх-

нее, чердак, или, по выражению Козьмы, «второе место,

именуемое царством небесным». Царство небесное слу-

жит, между прочим, резервуаром для воды. Вода налита

сверху прямо на твердь. Когда должен итти дождь, ан-

27

Рис. 21. Устройство

вселенной по Козьме

Индикоплову. Прост*

ранство с цветами и

птицами — наш мир.

Свод над ним—твердь.

Над ней — царство не-

бесное. Сложные фигу-

ры в нем — волную-

щиеся небесные воды.

зят по небу Солнце,

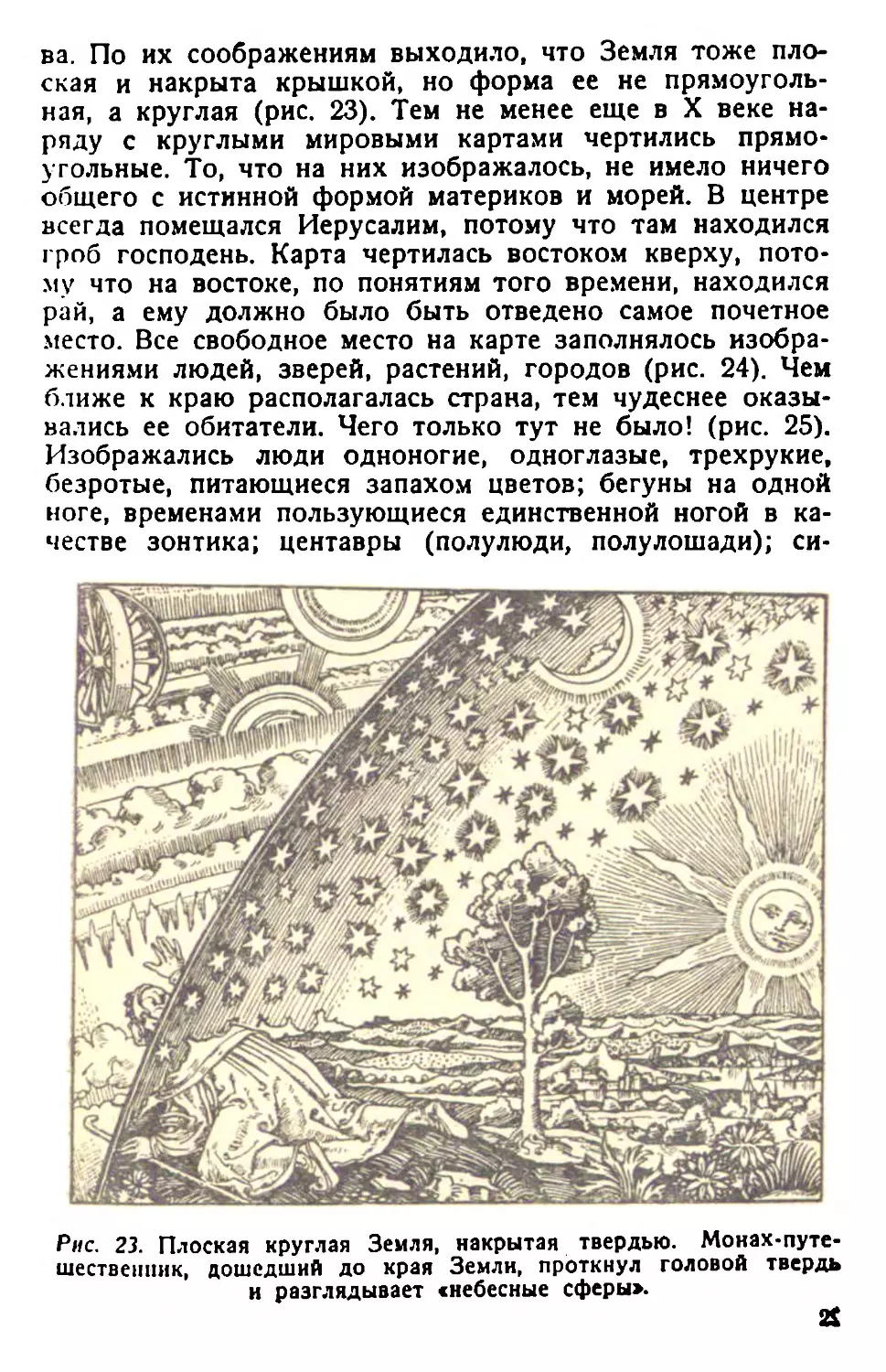

Рис. 22. Вращение небесных све-

тил по Козьме Индикоплову.

К внутреннему вращающемуся кру-

гу прикреплена Луна, к следую-

щему — Солнце. Каждый ангел,

стоящий между спицами большого

колеса, держит в руках по звезде.

гелы откупоривают многочислен-

ные отверстия в тверди, и часть

воды проливается. Они же во-

Луну и звезды (рис. 22).

Козьма не остановился и перед измерением Земли. Он

«высчитал», что длина этого душного мира, запертого

в сундук с двойной крышкой, 400 дневных переходов,

а ширина — 200.

Козьма всячески издевался над учением о шарообраз-

ности Земли и существовании антиподов. Он писал:

«Если кто-либо пустится в рассуждения об антиподах,

то его бабьи сказки легко можно высмеять. Представим

себе, что два человека стоят ногами друг к другу на про-

тивоположных сторонах Земли. Не ясно ли, что раз один

из них стоит в естественном положении, другой должен

оказаться вниз головой? Такие вещи бессмысленны и

чужды нашей природе. И как же будет падать на них

дождь — на одного вниз, а на другого вверх? Нет, в этих

нелепых учениях есть над чем посмеяться!»

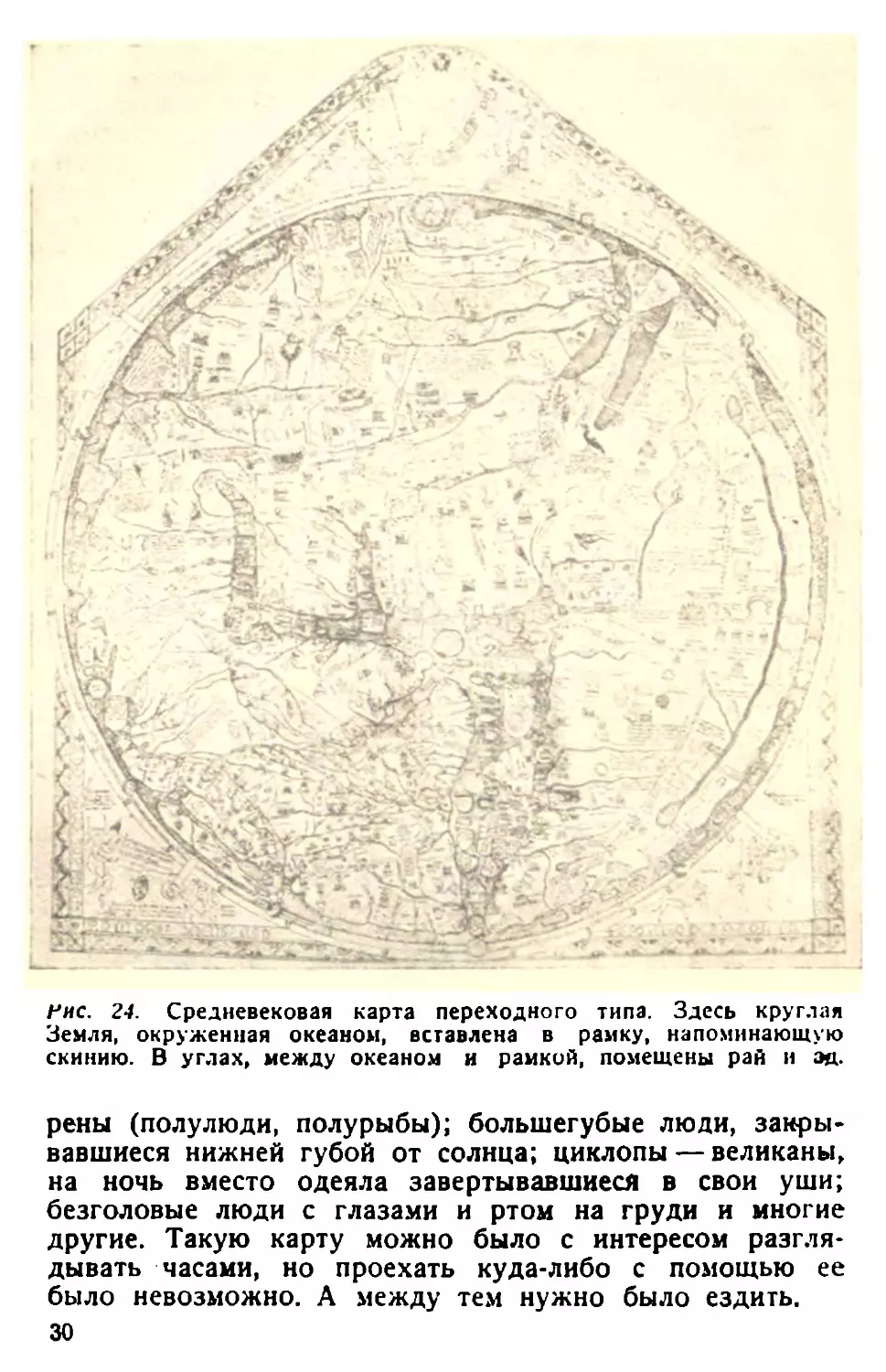

Отцы церкви не одобрили учения Козьмы Индикопло-

28

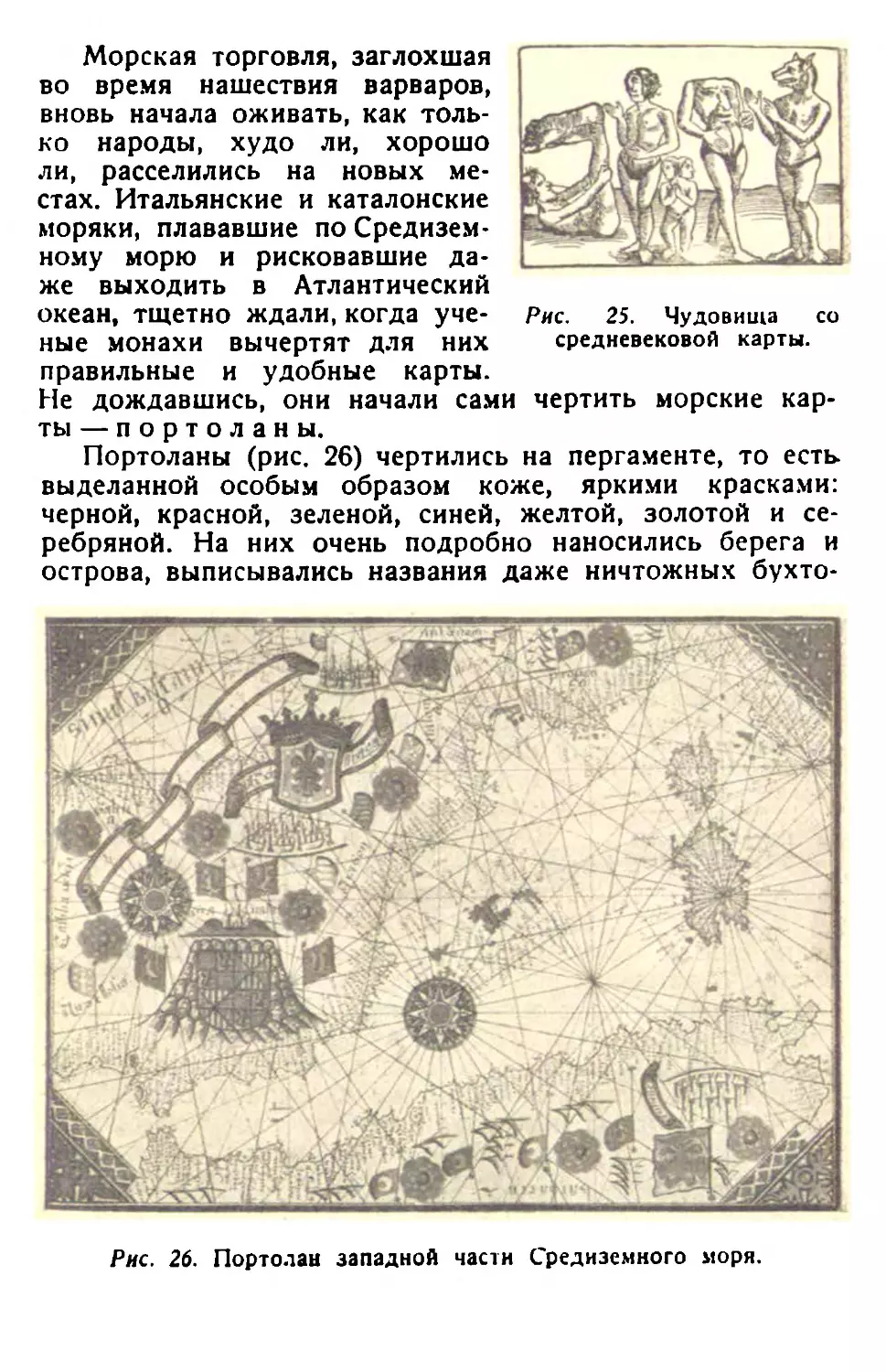

ва. По их соображениям выходило, что Земля тоже пло-

ская и накрыта крышкой, но форма ее не прямоуголь-

ная, а круглая (рис. 23). Тем не менее еще в X веке на-

ряду с круглыми мировыми картами чертились прямо-

угольные. То, что на них изображалось, не имело ничего

общего с истинной формой материков и морей. В центре

всегда помещался Иерусалим, потому что там находился

гроб господень. Карта чертилась востоком кверху, пото-

му что на востоке, по понятиям того времени, находился

рай, а ему должно было быть отведено самое почетное

место. Все свободное место на карте заполнялось изобра-

жениями людей, зверей, растений, городов (рис. 24). Чем

ближе к краю располагалась страна, тем чудеснее оказы-

вались ее обитатели. Чего только тут не было! (рис. 25).

Изображались люди одноногие, одноглазые, трехрукие,

безротые, питающиеся запахом цветов; бегуны на одной

ноге, временами пользующиеся единственной ногой в ка-

честве зонтика; центавры (полулюди, полулошади); си-

Рнс. 23. Плоская круглая Земля, накрытая твердью. Монах-путе-

шествепник, дошедший до края Земли, проткнул головой твердь

н разглядывает <небесные сферы».

Нис. 24. Средневековая карта переходного типа. Здесь круглая

Земля, окруженная океаном, вставлена в рамку, напоминающую

скинию. В углах, между океаном и рамкой, помещены рай и за.

рены (полулюди, полурыбы); большегубые люди, закры-

вавшиеся нижней губой от солнца; циклопы — великаны,

на ночь вместо одеяла завертывавшиеся в свои уши;

безголовые люди с глазами и ртом на груди и многие

другие. Такую карту можно было с интересом разгля-

дывать часами, но проехать куда-либо с помощью ее

было невозможно. А между тем нужно было ездить.

30

Морская торговля, заглохшая

во время нашествия варваров,

вновь начала оживать, как толь-

ко народы, худо ли, хорошо

ли, расселились на новых ме-

стах. Итальянские и каталонские

моряки, плававшие по Средизем-

ному морю и рисковавшие да-

же выходить в Атлантический

океан, тщетно ждали, когда уче-

ные монахи вычертят для них

Рис. 25. Чудовища со

средневековой карты.

правильные и удобные карты.

Не дождавшись, они начали сами чертить морские кар-

ты — п о р т о л а н ы.

Портоланы (рис. 26) чертились на пергаменте, то есть

выделанной особым образом коже, яркими красками:

черной, красной, зеленой, синей, желтой, золотой и се-

ребряной. На них очень подробно наносились берега и

острова, выписывались названия даже ничтожных бухто-

Рис. 26. Портолан западной части Средиземного моря.

Рис. 27. Старинный

китайский компас,

по преданию —

первый в мире.

Намагниченная же-

лезная фигурка

надета на шпильку,

укрепленную на

передке колесни-

цы. Рукой она всег-

да показывает на

чек, мысов, прибрежных деревень. Но

внутренность материков оставалась не-

заполненной: для моряков она как бы

не существовала.

Градусной сети на портоланах не

было. Вместо нее, образуя красивое

кружево, разбегались линии румбов.

Эти линии шли в направлении 16 или

32 главных точек компаса (румбов) с

С на /О, с 3 на В и так далее. Моряк,

отправляясь из одного порта в другой,

определял по карте, .параллельно какой

линии румбов лежит его путь, и потом

все время придерживался этого напра-

вления, ведя корабль по компасу.

Портоланы были гораздо правиль-

нее всех более ранних карт, даже гре-

ческих, хотя при составлении их ши-

рота и долгота городов по светилам не

определялись. Расстояния на море из-

мерялись попрежнему продолжительно-

стью хода корабля, но результаты при

недалеких плаваниях получались не-

сравненно более точные, чем у греков,

так как к этому времени были изобре-

тены компас, часы и л а г (прибор для

измерения скорости хода судна).

Время шло, и корабли торговцев.

север. искателей приключений и морских раз-

бойников начали бороздить волны оке-

ана, уходя в такую даль, о которой не-

давно еще не отваживались думать и самые смелые. Пор-

толаны охватывали все большие пространства и вместе с

тем становились все менее точными. Причина была не в

том, что составители их хуже стали работать, а в том,

что они их чертили в расчете на плоскую Землю. На ма-

леньких участках разница между плоской и шарообраз-

ной поверхностью невелика, и потому заметной ошибки

на картах не получалрсь. Но на обширных пространствах

картографам никак не удавалось свести концы с концами,

и искажение получалось очень большое. Нужно было пе-

рейти к правильным картографическим проекциям, то

есть способам изображения шаровой поверхности на пло-

скости с наименьшим искажением. А для этого надо бы-

32

ло твердо признать, что Земля шар, и измерить ее, так

как без знания размеров Земли нельзя вычертить ни од-

ной правильной карты, охватывающей большую площадь.

Астрономы вновь принялись за наблюдения. И хотя

многие из них были монахами, они постепенно все твер-

же убеждались в шарообразности Земли. Людям стано-

вилось душно в сундуке Козьмы Индикоплова, сказка о

плоской Земле трещала по всем швам, а Земной шар,

казалось так прочно похороненный, вновь выплывал в

сознании людей.

Глава в

ПОЛЕЗНЫЕ ОШИБКИ

Настало время, когда сам римский папа вынужден был

уступить науке и признать шарообразность Земли. Но он

все еще не мог допустить ее вращения. Взгляды Аристо-

теля и Птолемея были восприняты церковью и сделались

обязательными наравне со священным писанием.

Как только церковь разрешила считать Землю шаром,

вновь закипели споры о ее величине. Невежественные и

отсталые люди еще стояли по привычке за плоский круг,

а передовые, смелые умы уже обдумывали планы круго-

светных путешествий. Настала бурная эпоха великих от-

крытий.

Между Испанией и Португалией шла борьба за тор-

говый путь в Индию. Индия была сказочно богата, от-

туда притекали в Европу драгоценные товары: золотые

и серебряные изделия, самоцветы, шелка, ковры, пря-

ности. Самый старый и самый короткий путь в Индию —

через Средиземное море — был закрыт турками. Порту-

гальцы, чтобы попасть в Индию, решили объехать вокруг

Африки. Десятилетиями, шаг за шагом они осуществляли

свой замысел, продвигаясь вдоль африканского берега.

Испания с завистью смотрела на успехи соперницы.

В это время Колумб и предложил испанской королеве

план, еще более смелый, чем португальский: объехать во-

круг Земли и зайти в тыл и туркам и португальцам. Он

утверждал, что этот путь ближе и легче португальского.

Он верил, что легче объехать вокруг света, чем вокруг

Африки.

Колумб, конечно, не знал, что западный путь из Евро-

пы в Азию прегражден неизвестным материком. Он не

3 Как измерили Землю 33

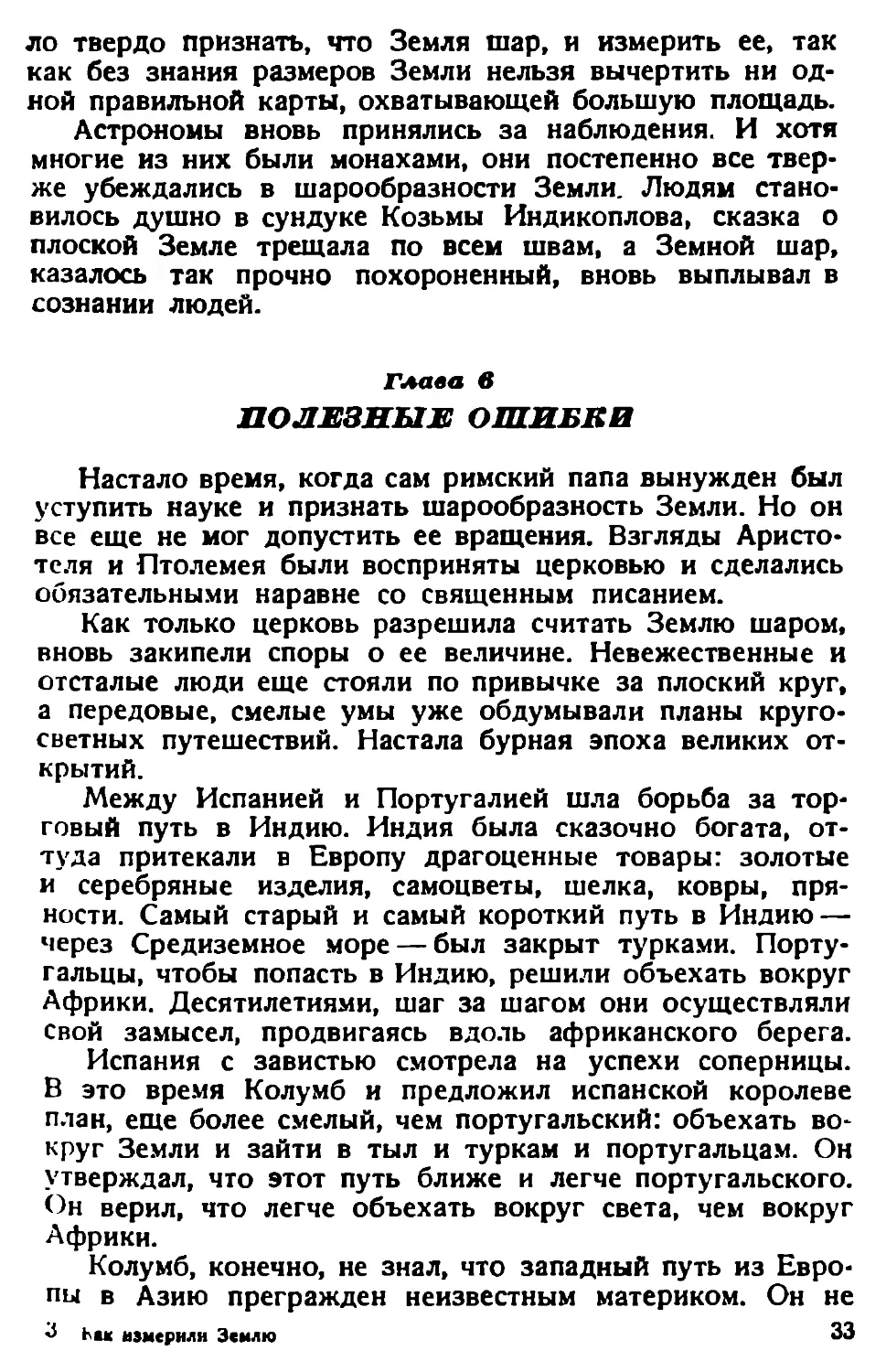

Рис. 28. Колумб излагает свой план испанской королеве,

подозревал также о существовании громадного Тихого

океана. Он был уверен, что напротив Европы, на запад-

ном берегу Атлантического океана, находятся Китай и

Япония. Океан же этот он считал нешироким, охваты-

вающим лишь немного больше одной трети земной ок-

ружности. Откуда он взял эту цифру?

Предприятие, задуманное Колумбом, многим казалось

чистым безумием. Колумбу долго не удавалось получить

помощь от испанской королевы. Он обратился за под-

держкой к итальянскому географу Тосканелли, который

был горячим сторонником шарообразности Земли и еще

раньше Колумба советовал искать западный путь в Азию.

Разумеется, он горячо поддержал Колумба. Он прислал

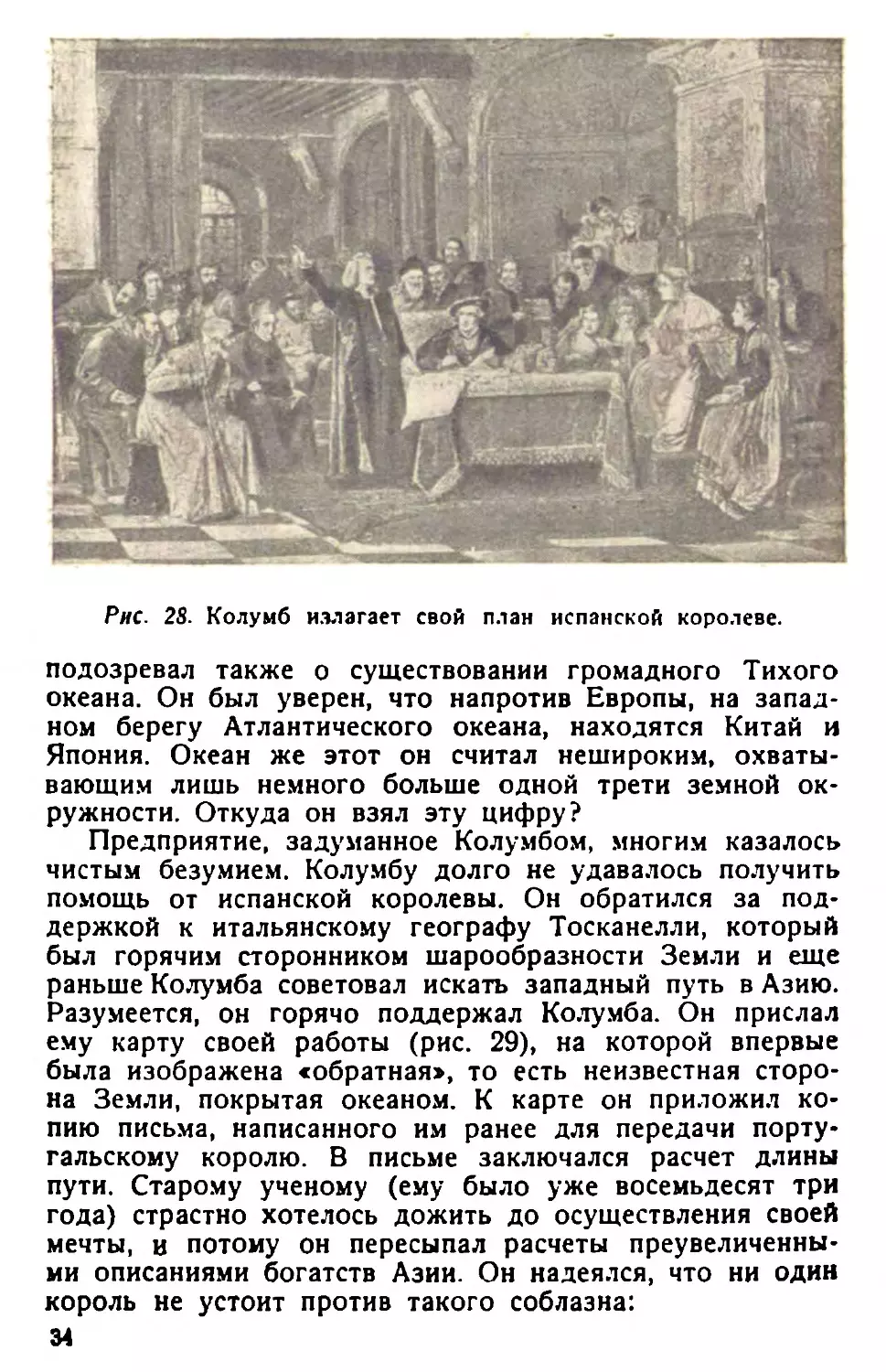

ему карту своей работы (рис. 29), на которой впервые

была изображена «обратная», то есть неизвестная сторо-

на Земли, покрытая океаном. К карте он приложил ко-

пию письма, написанного им ранее для передачи порту-

гальскому королю. В письме заключался расчет длины

пути. Старому ученому (ему было уже восемьдесят три

года) страстно хотелось дожить до осуществления своей

мечты, и потому он пересыпал расчеты преувеличенны-

ми описаниями богатств Азии. Он надеялся, что ни один

король не устоит против такого соблазна:

34

«От города Лиссабона до великого и блестящего горо-

да Кинсая, имеющего в обхвате 100 миль, нанесено

26 делений. Каждое деление равно 250 милям, что состав-

ляет в общей сложности около одной трети земной

окружности. В Кинсае имеется 10 мраморных мостов. Имя

этого города означает «Небесный город». Много удиви-

тельных вещей рассказывают о нем, о большом искус-

стве его ремесленников и об огромных доходах их.

От острова Антилии до славного острова Чипанго

(Япония) расстояние равно всего 2500 милям. Этот

остров изобилует золотом, жемчугом и драгоценными

камнями. Храмы и дворцы на нем крыты чистым золо-

том.

Часть моря, которую нужно проплыть по неизвестно-

му пути, незначительна».

Вот из этого-то письма Колумб и черпал свое вдохно-

вение и свою уверенность в успехе. Если бы он знал, что

старый географ ошибся почти вдвое, что западный путь

из Европы в Азию охватывает не Уз, а около % земной

окружности, что от Португалии до Китая не 12 000 км,

Рис. 29. Карта «обратной» стороны Земли, составленная Тоска-

неллн.

3*

как выходило по его расчету, а

приблизительно 21 000 км (да

и то наперерез Америке), то

при всем своем мужестве и

решимости он, вероятно, не от-

важился бы на такое плавание.

Но почему ошибся Тоскане л-

ли? Потому, что, во-первых, из-

мерение Эратосфена было за-

быто, а новых, более точных, не

было; во-вторых, о величине

Европы и Азии существовали

самые фантастические представ-

ления. Тосканелли, желая дока-

Рис. зо. Географ эпохи зать возможность кругосветно-

великих открытий. го плавания, невольно поддался

соблазну: из всех известных

цифр, полученных греками при

измерении Земли, он выбрал самую маленькую — цифру

Посидония. Затем, изучая споры древних о длине ойку-

мена, он взял неправдоподобно большую цифру, высчи-

танную во II веке нашей эры Марином Тирским. На пре-

уменьшенную Землю он наложил преувеличенный ойку-

мен (то есть Европу и Азию) и с радостью увидел, что

обогнул Землю почти вокруг. Сокровища Востока оказа-

лись где-то совсем близко. Оставалось переплыть лишь

узенький Атлантический океан!

Так из совпадения ошибок Посидония, Марина и

Тосканелли возник план Колумба, который привел в

1492 году к величайшему открытию в истории геогра-

фии — к открытию Америки. Но три ошибки породили

четвертую: Колумб так был уверен, что Индия близка,

что принял Америку за Индию и, побывав в ней четыре

раза, так и умер в убеждении, что поступил правильно,

назвав жителей этой земли индейцами.

У Колумба было очень своеобразное мнение о форме

Земли. Попав в устье реки Ориноко и не понимая, от-

куда берется такая масса пресной воды, а также разду-

мывая над тем, почему здесь прохладней, чем на той же

широте у берегов Африки, он пришел к такому выводу:

<Я всегда считал, что Земля имеет форму шара. Но

теперь я составил себе совсем иное представление. Она

имеет форму груши, несомненно округлой, но удлинен-

ной в том месте, где находится веточка. Это возвышение

36

ближе к небу. Именно

этим объясняется то, что

суда в ста лигах за

Азорскими островами на-

чинают постепенно плав-

но подниматься к небу.

Поэтому температура ста-

новится прохладнее... На

вершине выступа нахо-

дится рай. Именно отту-

да притекают эти огром-

ные количества пресной

воды...»

п

Плавание Колумба

внесло путаницу не толь-

ко в вопрос о форме, но

и в вопрос о величине

Земли. Оно усилило дол-

го господствовавшее за- Рис- 3L фе₽Динанд Магеллан,

блуждение, что Земля

невелика и большая часть ее уже известна. Если принять

вместе с Колумбом, что Антильские острова — продолже-

ние Японских, а Тихого океана не существует, то окруж-

ность земного шара оказывается равной всего лишь око-

ло 24 000 км.

Исправление этого заблуждения выпало на долю Ма-

геллана. Его знаменитое плавание окончательно убедило

современников в двух вещах:

1) в том, что Земля — шар или тело, близкое к нему

по форме;

2) в том, что этот шар гораздо больше, чем предпо-

лагал Колумб.

Вопрос о форме Земли можно было считать раз и на-

всегда решенным. Что касается ее величины, то в этом

вопросе экспедиция Магеллана лишь помогла обнаружить

ошибку Тосканелли, но к вычислению каких-либо новых

цифр не привела.

Этого и следовало ожидать. Определение пройденно-

го расстояния по скорости корабля при таком продолжи-

тельном плавании, как плавание Магеллана, получалось

слишком неточным; по Солнцу же и звездам моряки тех

времен умели определять лишь широту посредством аст-

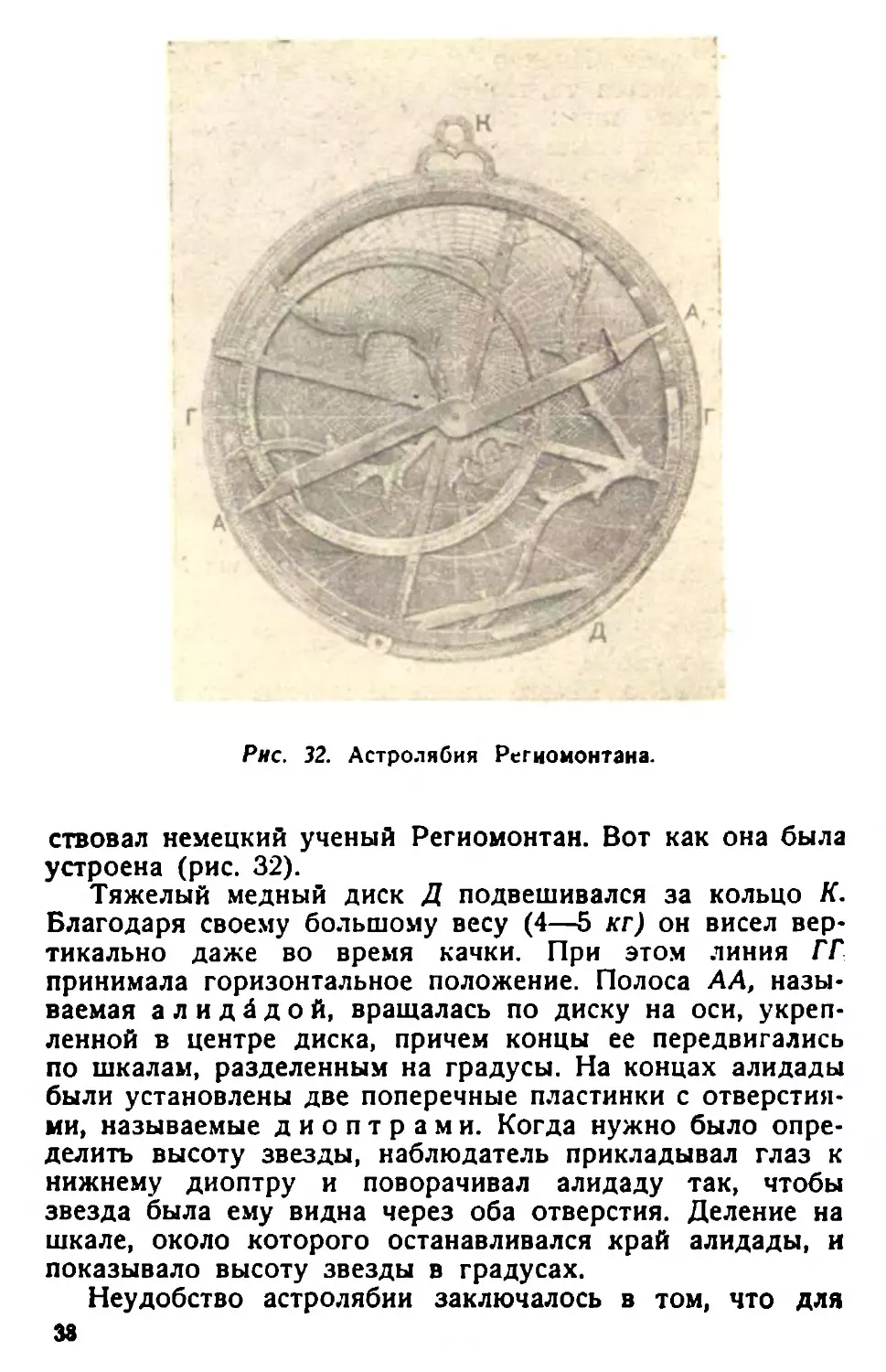

ролябии, которая была изобретена еще Гиппархом. Перед

началом века великих открытий астролябию усовершен-

Рис. 32. Астролябия Региомонтана.

ствовал немецкий ученый Региомонтан. Вот как она была

устроена (рис. 32).

Тяжелый медный диск Д подвешивался за кольцо К.

Благодаря своему большому весу (4—5 кг) он висел вер-

тикально даже во время качки. При этом линия ГГ

принимала горизонтальное положение. Полоса АА, назы-

ваемая алидйдой, вращалась по диску на оси, укреп-

ленной в центре диска, причем концы ее передвигались

по шкалам, разделенным на градусы. На концах алидады

были установлены две поперечные пластинки с отверстия-

ми, называемые диоптрами. Когда нужно было опре-

делить высоту звезды, наблюдатель прикладывал глаз к

нижнему диоптру и поворачивал алидаду так, чтобы

звезда была ему видна через оба отверстия. Деление на

шкале, около которого останавливался край алидады, и

показывало высоту звезды в градусах.

Неудобство астролябии заключалось в том, что для

38

Рис. 33. Магеллан на корабле во время кругосветного плавания.

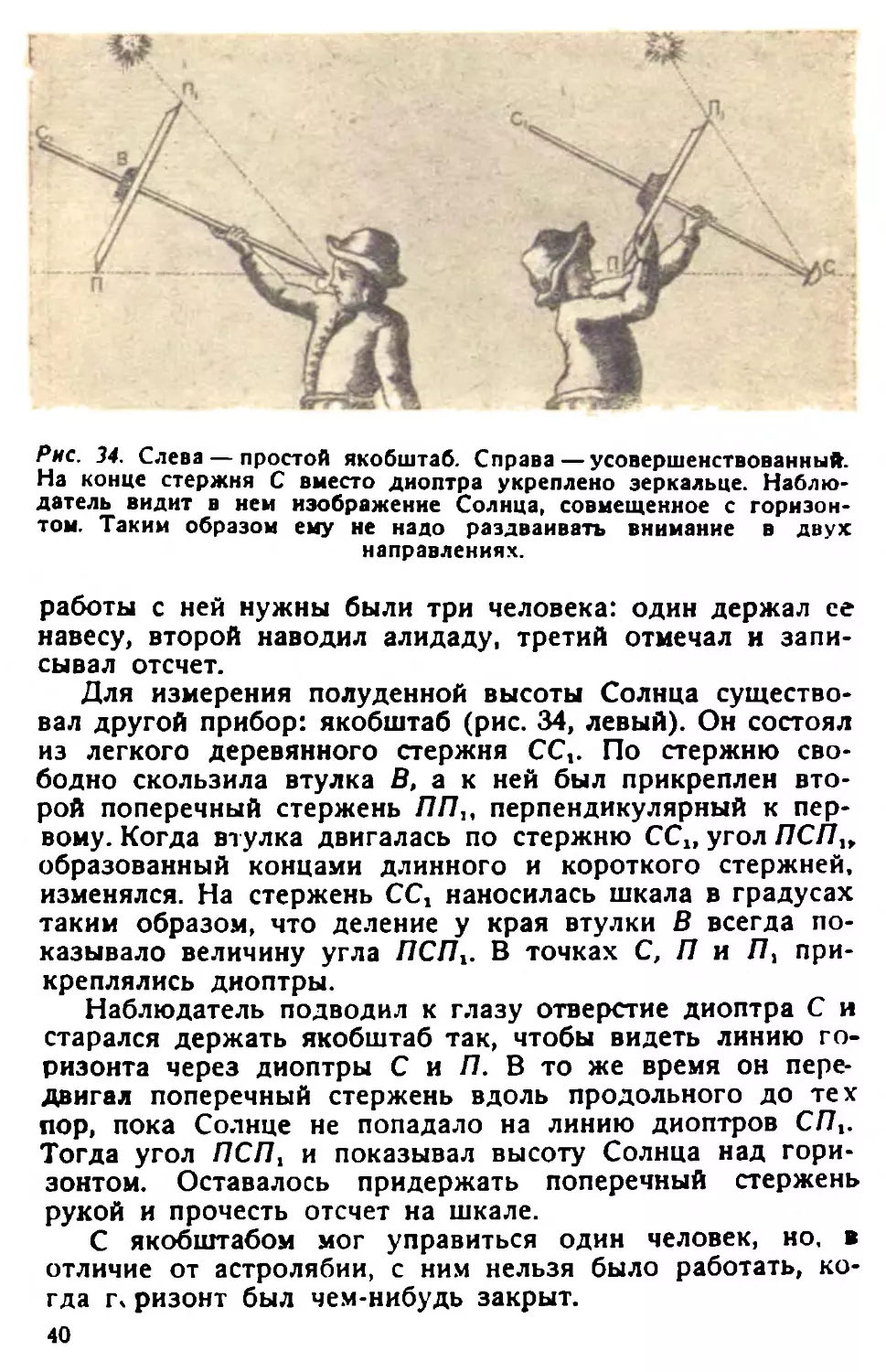

Рис. 34. Слева — простой якобштаб. Справа — усовершенствованный.

На конце стержня С вместо диоптра укреплено зеркальце. Наблю-

датель видит в нем изображение Солнца, совмещенное с горизон-

том. Таким образом ему не надо раздваивать внимание в двух

направлениях.

работы с ней нужны были три человека: один держал ее

навесу, второй наводил алидаду, третий отмечал и запи-

сывал отсчет.

Для измерения полуденной высоты Солнца существо-

вал другой прибор: якобштаб (рис. 34, левый). Он состоял

из легкого деревянного стержня CCt. По стержню сво-

бодно скользила втулка В, а к ней был прикреплен вто-

рой поперечный стержень ПП„ перпендикулярный к пер-

вому. Когда втулка двигалась по стержню CClt угол ПСП„

образованный концами длинного и короткого стержней,

изменялся. На стержень С С, наносилась шкала в градусах

таким образом, что деление у края втулки В всегда по-

казывало величину угла ПСП,. В точках С, П и /7, при-

креплялись диоптры.

Наблюдатель подводил к глазу отверстие диоптра С и

старался держать якобштаб так, чтобы видеть линию го-

ризонта через диоптры С и П. В то же время он пере-

двигал поперечный стержень вдоль продольного до тех

пор, пока Солнце не попадало на линию диоптров С/7>.

Тогда угол ПСП, и показывал высоту Солнца над гори-

зонтом. Оставалось придержать поперечный стержень

рукой и прочесть отсчет на шкале.

С якобштабом мог управиться один человек, но, в

отличие от астролябии, с ним нельзя было работать, ко-

гда г, ризонт был чем-нибудь закрыт.

40

Якобштаб и астролябия позволяли определять рассто-

яние на море при плавании вдоль меридиана. Магеллан

же плыл в основном вдоль параллелей и, не умея опре-

делять долготы, не мог измерить длину своего пути.

Глава 7

ДОКТОР ФЕРНЕЛЬ СЧИТАЕТ ОБОРОТЫ

КОЛЕСА

Через четыре года после возвращения спутников Ма-

геллана в изучении Земли был сделан новый важный

шаг. Его сделал молодой француз, доктор Фернель. Живя

в Париже, он совершил путешествие в его ближайшие

окрестности. Эта прогулка не заключала в себе ничего

героического и осталась не замеченной современниками и

потомками. И тем не менее она заслуживает того, чтобы

рассказ о ней поставить рядом с воспоминаниями о слав-

ных плаваниях Колумба и Магеллана.

У Фернеля была одна страсть — астрономия. Ей он

отдавал все свободные минуты, на покупку астрономиче-

ских инструментов тратил все свои деньги. Это увлечение

и навело его на мысль повторить измерение Земли. Сколь

необычной была эта мысль в то время, можно себе пред-

ставить, если вспомнить, что в годы молодости Фернеля не

родились еще великие астрономы: Тихо Браге, Джордано

Бруно, Галилей, Кеплер, через полвека заставившие весь

образованный мир заняться спорами об устройстве Зем-

ли и неба; знаменитая книга Коперника еще не была

написана, а об измерении Земли никто не вспоминал

семьсот лет, со времени халифа Аль-Мамуна.

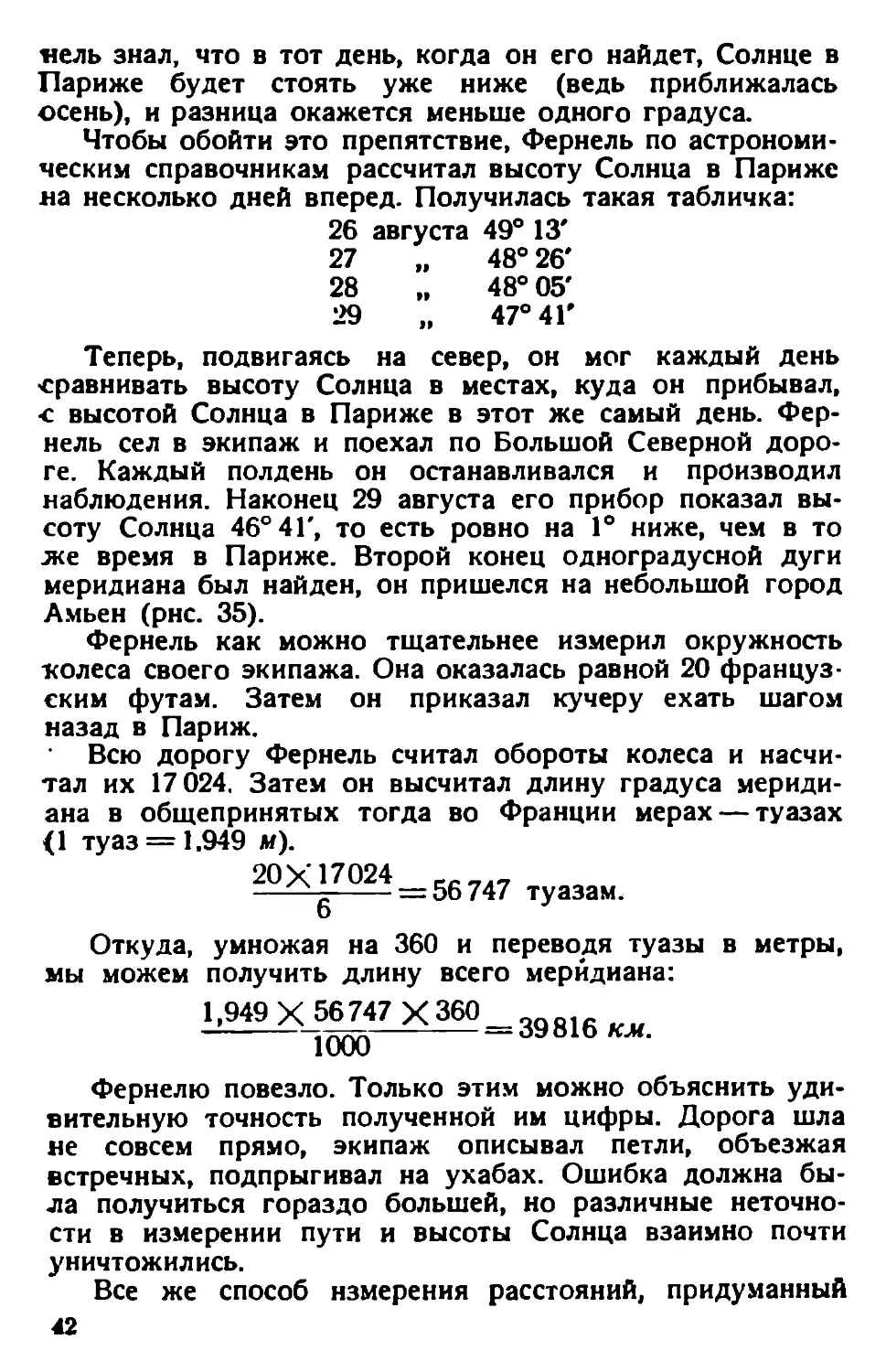

Фернель решил измерить дугу в 1°. В качестве такой

дуги он взял часть парижского меридиана, лежащую к

северу от столицы. Надо сказать, что с тех пор целый

ряд измерений Земли ограничивался одним градусом.

А если измеряли более длинную дугу, то все равно по ней

вычисляли длину одного градуса. Поэтому измерения

Земли стали называть градусными измерениями.

Фернель измерил полуденную высоту Солнца в Пари-

же 26 августа. Она оказалась равной 49° 13'. Далее, ему

нужно было найти место, где в это же время высота

Солнца была ровно на 1° меньше. Но он не мог мгновен-

но перелететь в это еще неизвестное ему место. На по-

иски его нужно было потратить несколько дней. Но Фер-

41

«ель знал, что в тот день, когда он его найдет, Солнце в

Париже будет стоять уже ниже (ведь приближалась

осень), и разница окажется меньше одного градуса.

Чтобы обойти это препятствие, Фернель по астрономи-

ческим справочникам рассчитал высоту Солнца в Париже

на несколько дней вперед. Получилась такая табличка:

26 августа 49° 13'

27 „ 48° 26'

28 „ 48° 05'

29 „ 47° 41'

Теперь, подвигаясь на север, он мог каждый день

сравнивать высоту Солнца в местах, куда он прибывал,

с высотой Солнца в Париже в этот же самый день. Фер-

нель сел в экипаж и поехал по Большой Северной доро-

ге. Каждый полдень он останавливался и производил

наблюдения. Наконец 29 августа его прибор показал вы-

соту Солнца 46° 4Г, то есть ровно на Г ниже, чем в то

.же время в Париже. Второй конец одноградусной дуги

меридиана был найден, он пришелся на небольшой город

Амьен (рнс. 35).

Фернель как можно тщательнее измерил окружность

колеса своего экипажа. Она оказалась равной 20 француз-

ским футам. Затем он приказал кучеру ехать шагом

назад в Париж.

Всю дорогу Фернель считал обороты колеса и насчи-

тал их 17 024. Затем он высчитал длину градуса мериди-

ана в общепринятых тогда во Франции мерах — туазах

<1 туаз = 1.949 м).

20X17024 сс_.„

—--------= 56747 туазам.

6

Откуда, умножая на 360 и переводя туазы в метры,

мы можем получить длину всего меридиана:

Ъ949Х^747 Х 360 _ 3981вкж

Фернелю повезло. Только этим можно объяснить уди-

вительную точность полученной им цифры. Дорога шла

не совсем прямо, экипаж описывал петли, объезжая

встречных, подпрыгивал на ухабах. Ошибка должна бы-

ла получиться гораздо большей, но различные неточно-

сти в измерении пути и высоты Солнца взаимно почти

уничтожились.

Все же способ измерения расстояний, придуманный

42

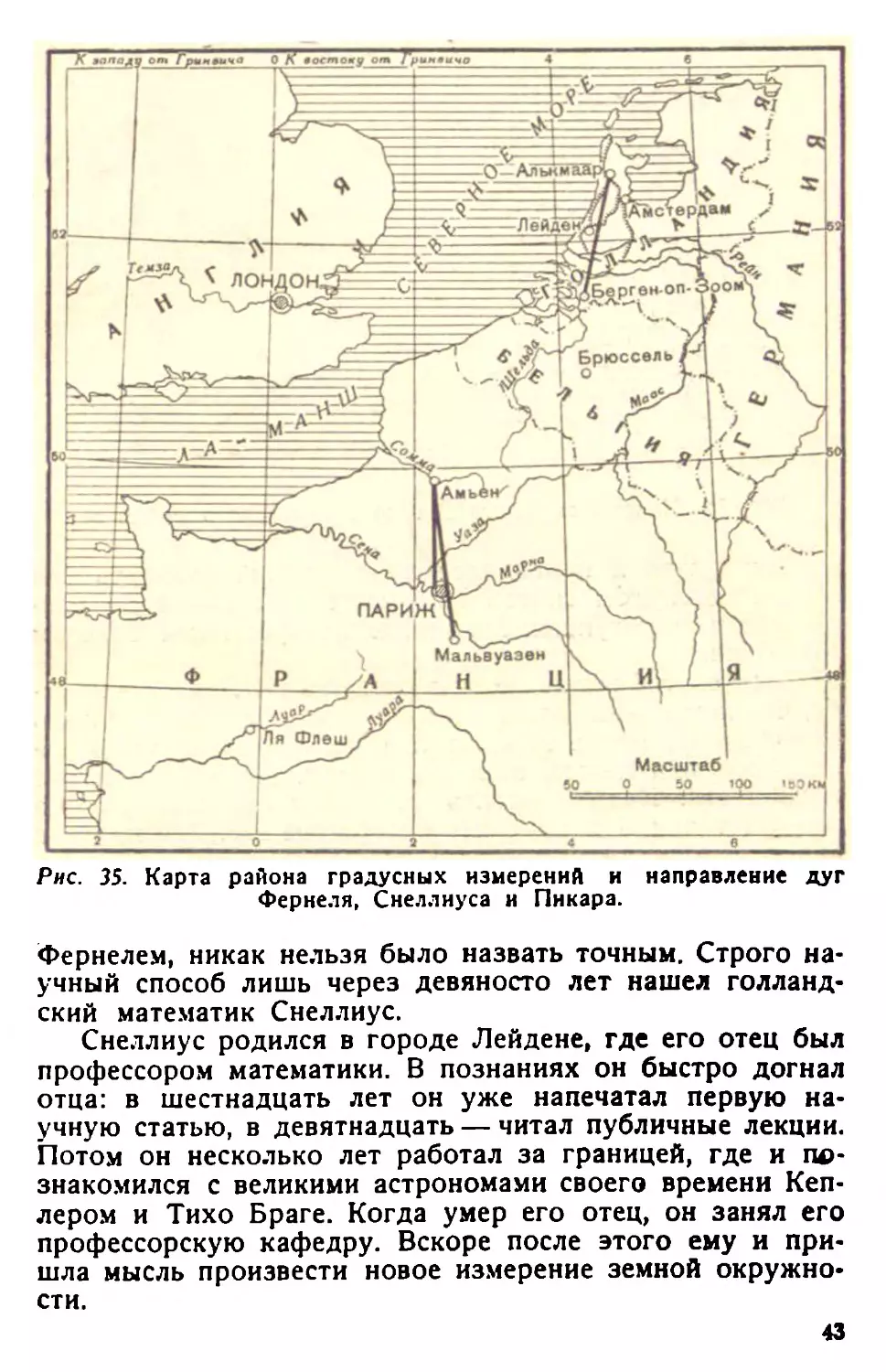

Рис. 35. Карта района градусных измерений и направление дуг

Фернеля, Снеллиуса и Пикара.

Фернелем, никак нельзя было назвать точным. Строго на-

учный способ лишь через девяносто лет нашел голланд-

ский математик Снеллиус.

Снеллиус родился в городе Лейдене, где его отец был

профессором математики. В познаниях он быстро догнал

отца: в шестнадцать лет он уже напечатал первую на-

учную статью, в девятнадцать — читал публичные лекции.

Потом он несколько лет работал за границей, где и по-

знакомился с великими астрономами своего времени Кеп-

лером и Тихо Браге. Когда умер его отец, он занял его

профессорскую кафедру. Вскоре после этого ему и при-

шла мысль произвести новое измерение земной окружно-

сти.

43

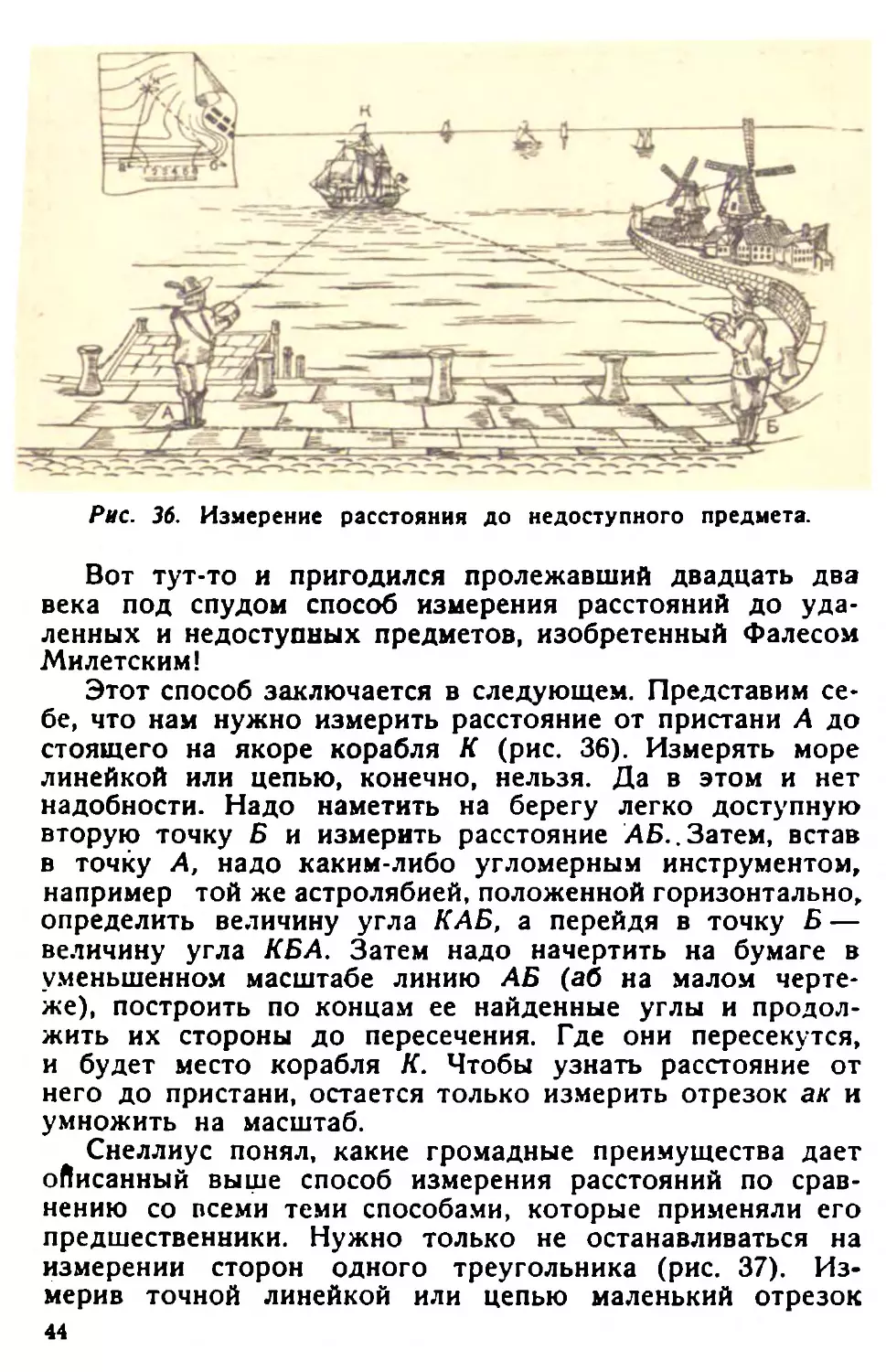

Рис. 36. Измерение расстояния до недоступного предмета.

Вот тут-то и пригодился пролежавший двадцать два

века под спудом способ измерения расстояний до уда-

ленных и недоступных предметов, изобретенный Фалесом

Милетским!

Этот способ заключается в следующем. Представим се-

бе, что нам нужно измерить расстояние от пристани А до

стоящего на якоре корабля К (рис. 36). Измерять море

линейкой или цепью, конечно, нельзя. Да в этом и нет

надобности. Надо наметить на берегу легко доступную

вторую точку Б и измерить расстояние АБ..Затем, встав

в точку А, надо каким-либо угломерным инструментом,

например той же астролябией, положенной горизонтально,

определить величину угла КАБ, а перейдя в точку Б —

величину угла КБА. Затем надо начертить на бумаге в

уменьшенном масштабе линию АБ (аб на малом черте-

же), построить по концам ее найденные углы и продол-

жить их стороны до пересечения. Где они пересекутся,

и будет место корабля К. Чтобы узнать расстояние от

него до пристани, остается только измерить отрезок ак и

умножить на масштаб.

Снеллиус понял, какие громадные преимущества дает

описанный выше способ измерения расстояний по срав-

нению со всеми теми способами, которые применяли его

предшественники. Нужно только не останавливаться на

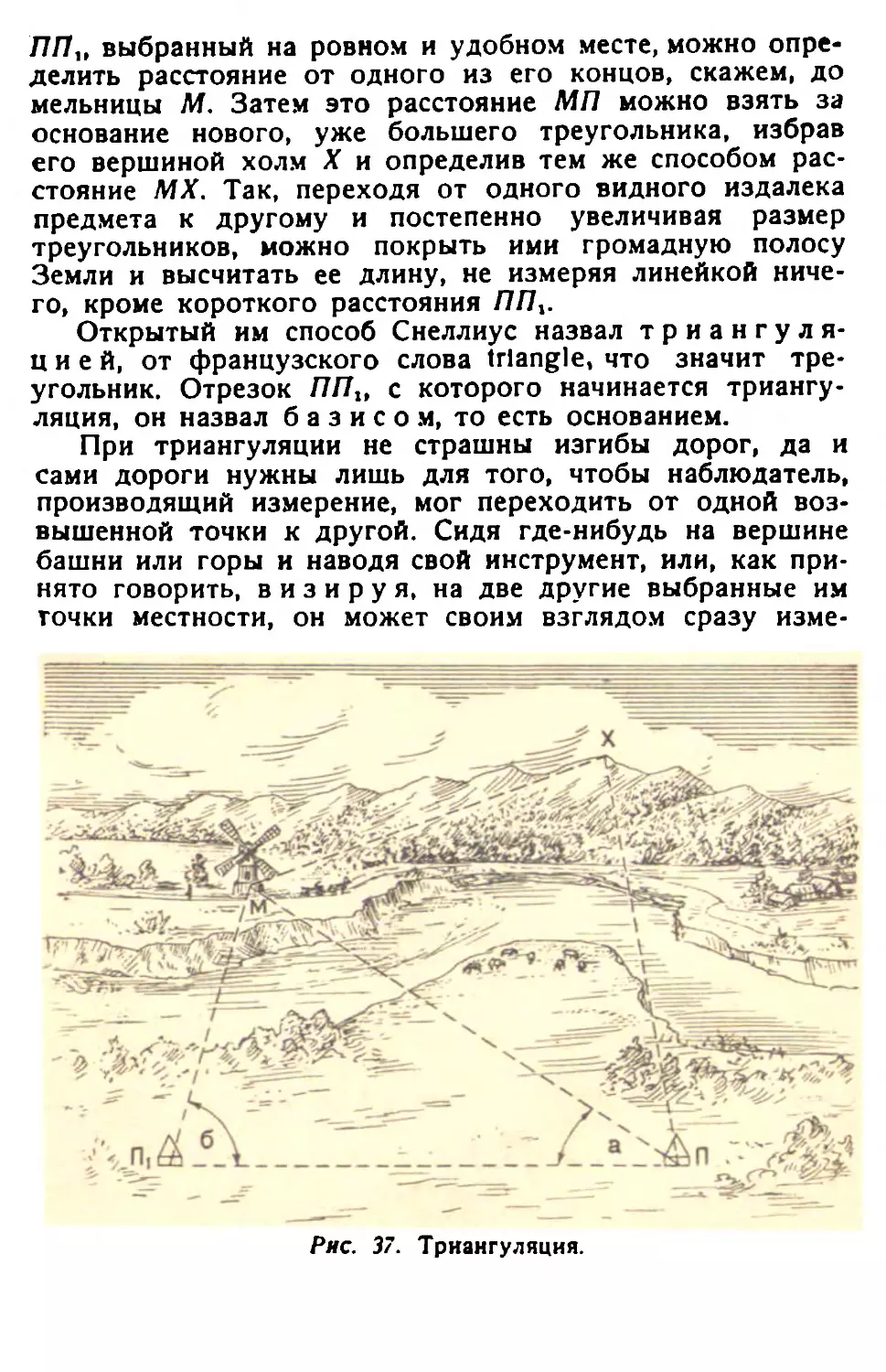

измерении сторон одного треугольника (рис. 37). Из-

мерив точной линейкой или цепью маленький отрезок

44

ППи выбранный на ровном и удобном месте, можно опре-

делить расстояние от одного из его концов, скажем, до

мельницы М. Затем это расстояние МП можно взять за

основание нового, уже большего треугольника, избрав

его вершиной холм X и определив тем же способом рас-

стояние MX. Так, переходя от одного видного издалека

предмета к другому и постепенно увеличивая размер

треугольников, можно покрыть ими громадную полосу

Земли и высчитать ее длину, не измеряя линейкой ниче-

го, кроме короткого расстояния /7/71.

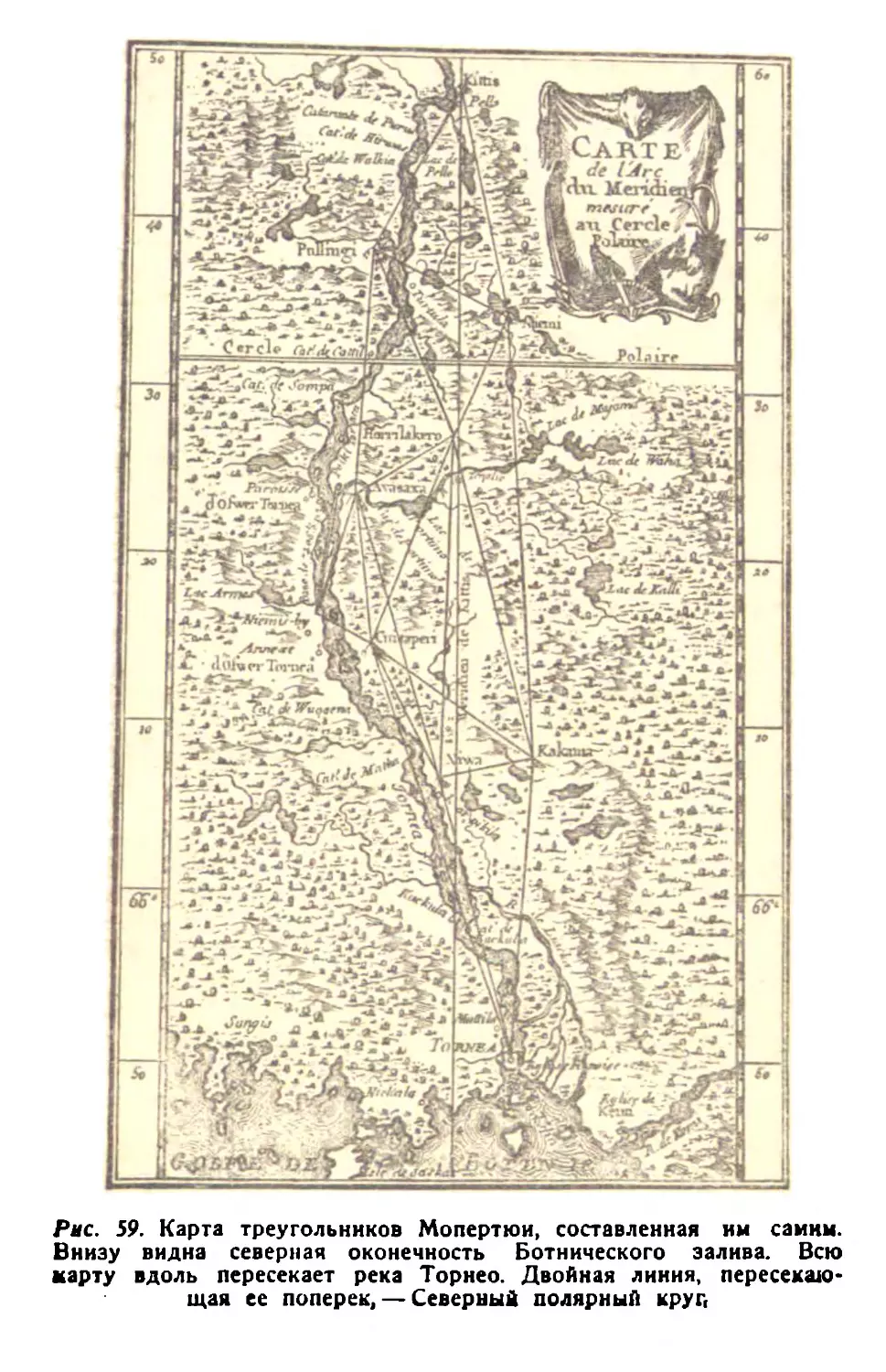

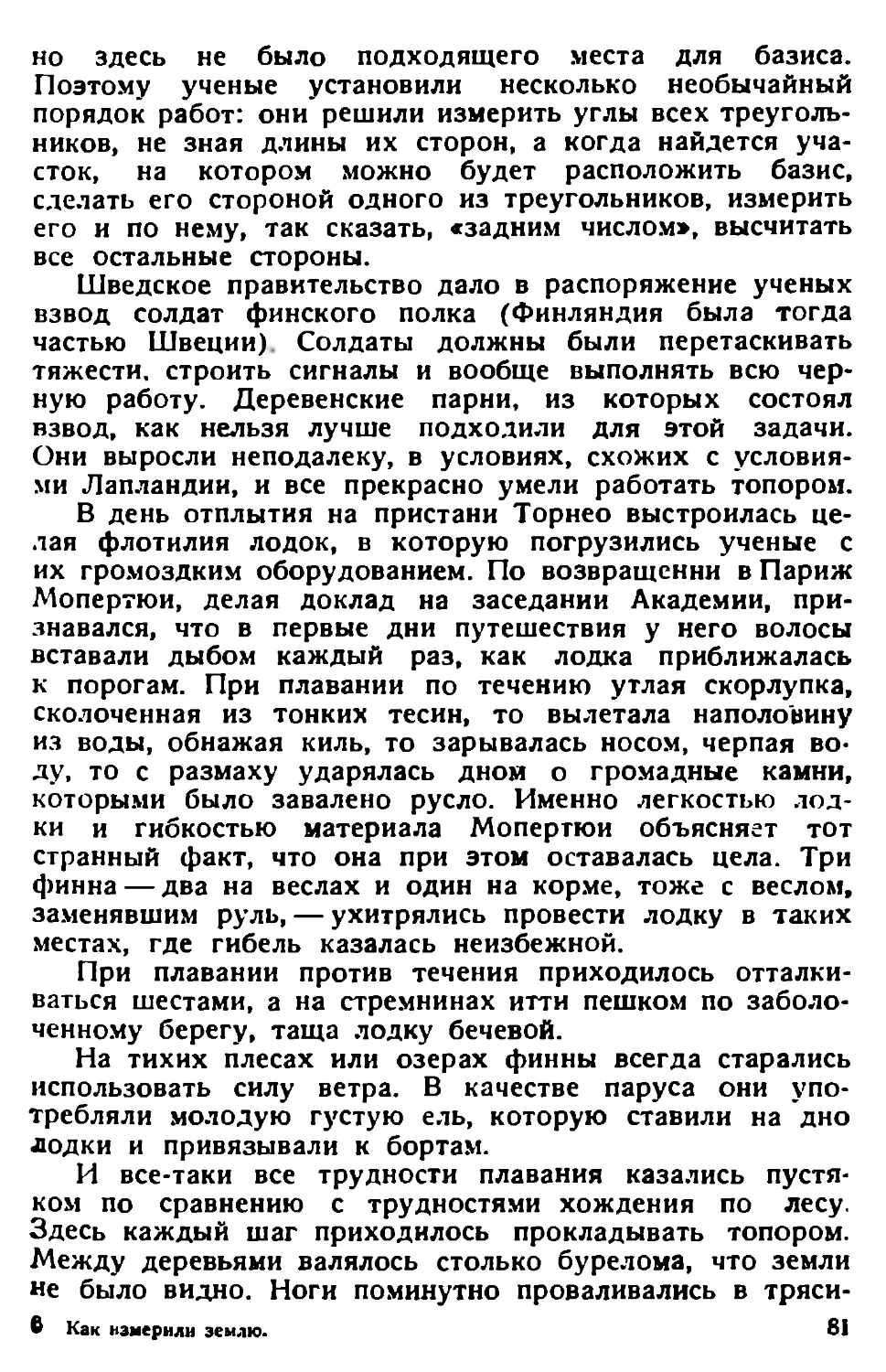

Открытый им способ Снеллиус назвал триангуля-

цией, от французского слова triangle, что значит тре-

угольник. Отрезок /7/7п с которого начинается триангу-

ляция, он назвал базисом, то есть основанием.

При триангуляции не страшны изгибы дорог, да и

сами дороги нужны лишь для того, чтобы наблюдатель,

производящий измерение, мог переходить от одной воз-

вышенной точки к другой. Сидя где-нибудь на вершине

башни или горы и наводя свой инструмент, или, как при-

нято говорить, визируя, на две другие выбранные им

точки местности, он может своим взглядом сразу изме-

Рис. 37. Триангуляция.

Рис 38. Голландский пейзаж.

рить километры пути, хотя бы путь этот и пролегал по

непроходимым лесам, топким болотам, крутым горам,

широким озерам и рекам.

Снеллиус на свои весьма скромные средства купил

нужные инструменты и с 1615 года начал бродить по

Голландии, терпеливо, треугольник за треугольником,

строя сеть, которая должна была охватить всю западную

часть страны. Надо сказать, что Голландия была словно

нарочно создана для триангуляции (рис. 38): ровные, как

скатерть, поля, открытые со всех сторон и как бы неза-

метно переходящие в море; густо рассеянные деревни и

хутора, где всегда легко было найти ночлег и провизию;

наконец, бесчисленные мельницы, колокольни и зймки,

которые можно было использовать в качестве видных

издалека и в то же время неизменных «сигналов» — вер-

шин треугольников.

Снеллиус работал с перерывами три года и измерил

дугу между городками Алькмааром и Берген-оп-Зоомом

(рис. 35). Длина дуги равнялась 1° 11'30*.

Несмотря на то, что Снеллиус применил самый точный

способ измерения, каким пользуются и в наше время, ре-

зультат у него получился менее точный, чем у Фернеля.

46

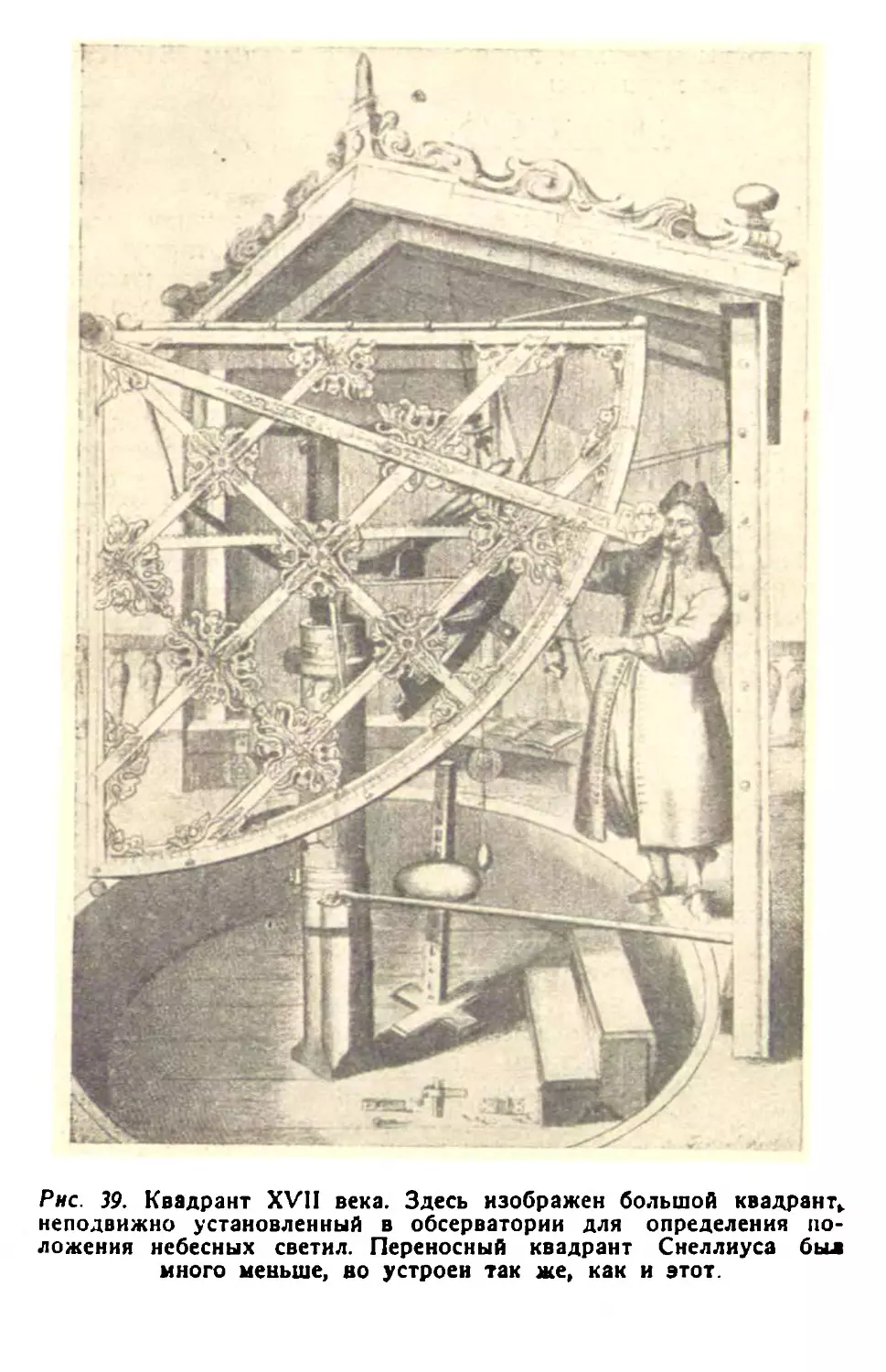

Рис. 39. Квадрант XVII века. Здесь изображен большой квадрант

неподвижно установленный в обсерватории для определения по-

ложения небесных светил. Переносный квадрант Снеллиуса был

много меньше, во устроен так же, как и этот.

По его вычислениям градус оказался равным 55 021 туа-

зу, земной меридиан:

1,949 X 55 021 X 360,^^ км

1000

Главная причина неудачи Снеллиуса заключалась в

том, что он шел впереди своего времени. Открытый им

способ был превосходен, но точных приборов, которые

позволили бы использовать все преимущества этого спо-

соба, еще не существовало.

Снеллиус измерял углы посредством квадранта

(рис. 39) — тяжелого медного инструмента, представляю-

щего собой астролябию, у которой нехватает трех чет-

вертей окружности. Оставалась одна четверть, на которой

были нанесены деления и по которой скользила одно-

сторонняя алидада с диоптрами. Квадрант имел то пре-

имущество перед астролябией, что оставшуюся четверть

можно было делать большого радиуса (квадрант Снелли-

уса имел радиус около 70 см), но все же добиться при

работе с ним точности измерения углов хотя бы в 1' бы-

ло почти невозможно. А между тем ошибка в Г при опре-

делении высоты звезды давала разницу в длине градуса

на 2 км.

Глава 8

ЗЕМЛЯ—НЕ ШАР!

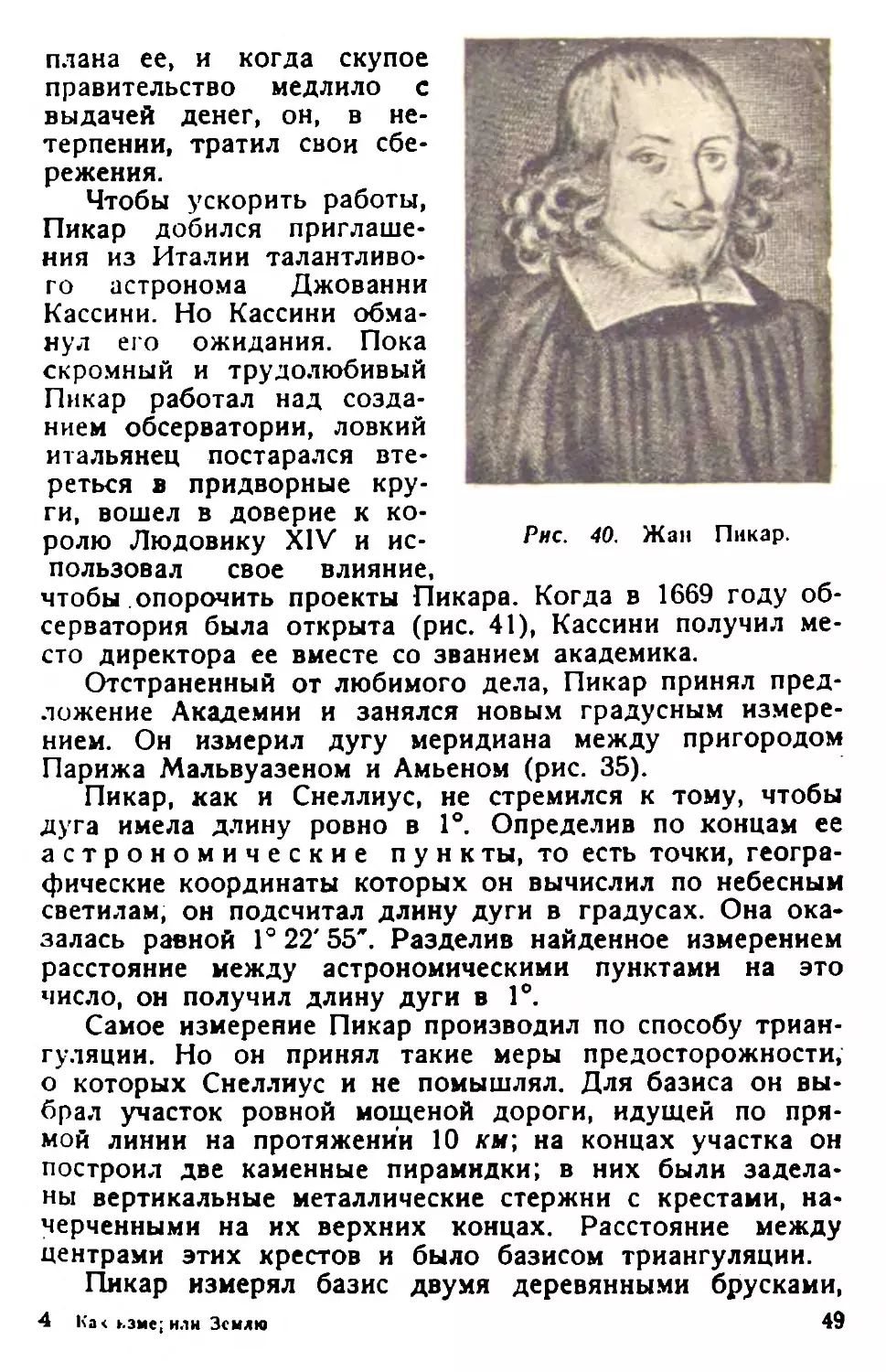

Жан Пикар (рис. 40) родился в 1620 году во Франции,

в глухом местечке Ля Флеш. В молодости он был садов-

ником в имении какого-то герцога и уже в это время

заинтересовался астрономией. Но ему не сразу удалось

посвятить себя любимому делу. Сперва он поступил в цер-

ковную школу и стал священником. Духовный сан дал.

ему возможность завести знакомства в ученом мире. Он

подружился с известным астрономом Гассенди, профессо-

ром Парижского университета. Помогая ему в научных

работах, Пикар настолько освоился с астрономией, что

после смерти Гассенди был назначен на его место. Неза-

долго перед тем была основана Парижская академия

наук, и Пикар был включен в число ее первых семи ака-

демиков.

Делом своей жизни Пикар считал постройку при Ака-

демии большой обсерватории. Он занялся составлением

48

Рис. 40. Жан Пикар.

плана ее, и когда скупое

правительство медлило с

выдачей денег, он, в не-

терпении, тратил свои сбе-

режения.

Чтобы ускорить работы,

Пикар добился приглаше-

ния из Италии талантливо-

го астронома Джованни

Кассини. Но Кассини обма-

нул его ожидания. Пока

скромный и трудолюбивый

Пикар работал над созда-

нием обсерватории, ловкий

итальянец постарался вте-

реться в придворные кру-

ги, вошел в доверие к ко-

ролю Людовику XIV и ис-

пользовал свое влияние,

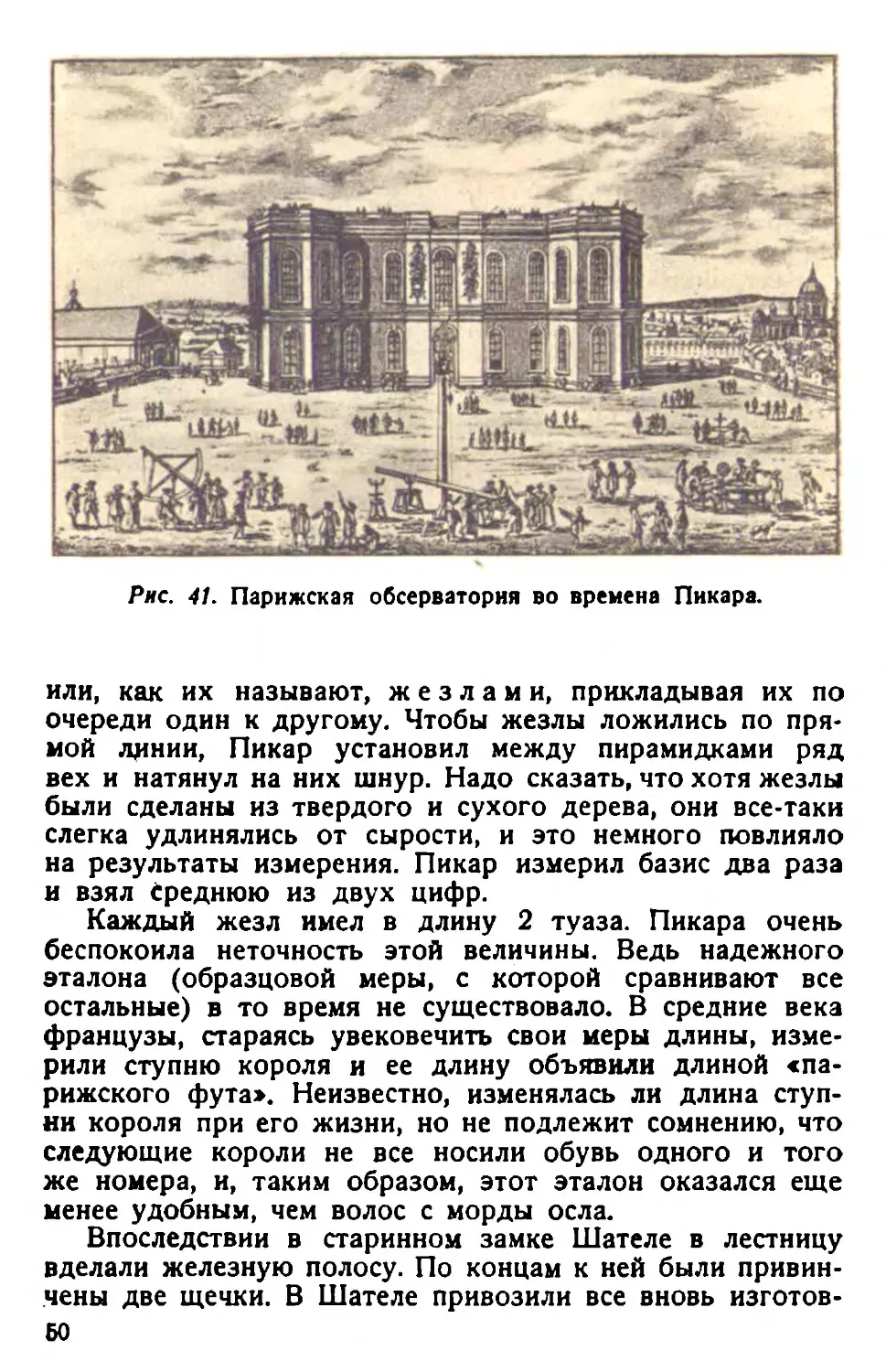

чтобы опорочить проекты Пикара. Когда в 1669 году об-

серватория была открыта (рис. 41), Кассини получил ме-

сто директора ее вместе со званием академика.

Отстраненный от любимого дела, Пикар принял пред-

ложение Академии и занялся новым градусным измере-

нием. Он измерил дугу меридиана между пригородом

Парижа Мальвуазеном и Амьеном (рис. 35).

Пикар, как и Снеллиус, не стремился к тому, чтобы

дуга имела длину ровно в 1°. Определив по концам ее

астрономические пункты, то есть точки, геогра-

фические координаты которых он вычислил по небесным

светилам, он подсчитал длину дуги в градусах. Она ока-

залась равной 1°22'55". Разделив найденное измерением

расстояние между астрономическими пунктами на это

число, он получил длину дуги в 1°.

Самое измерение Пикар производил по способу триан-

гуляции. Но он принял такие меры предосторожности,

о которых Снеллиус и не помышлял. Для базиса он вы-

брал участок ровной мощеной дороги, идущей по пря-

мой линии на протяжении 10 км; на концах участка он

построил две каменные пирамидки; в них были задела-

ны вертикальные металлические стержни с крестами, на-

черченными на их верхних концах. Расстояние между

центрами этих крестов и было базисом триангуляции.

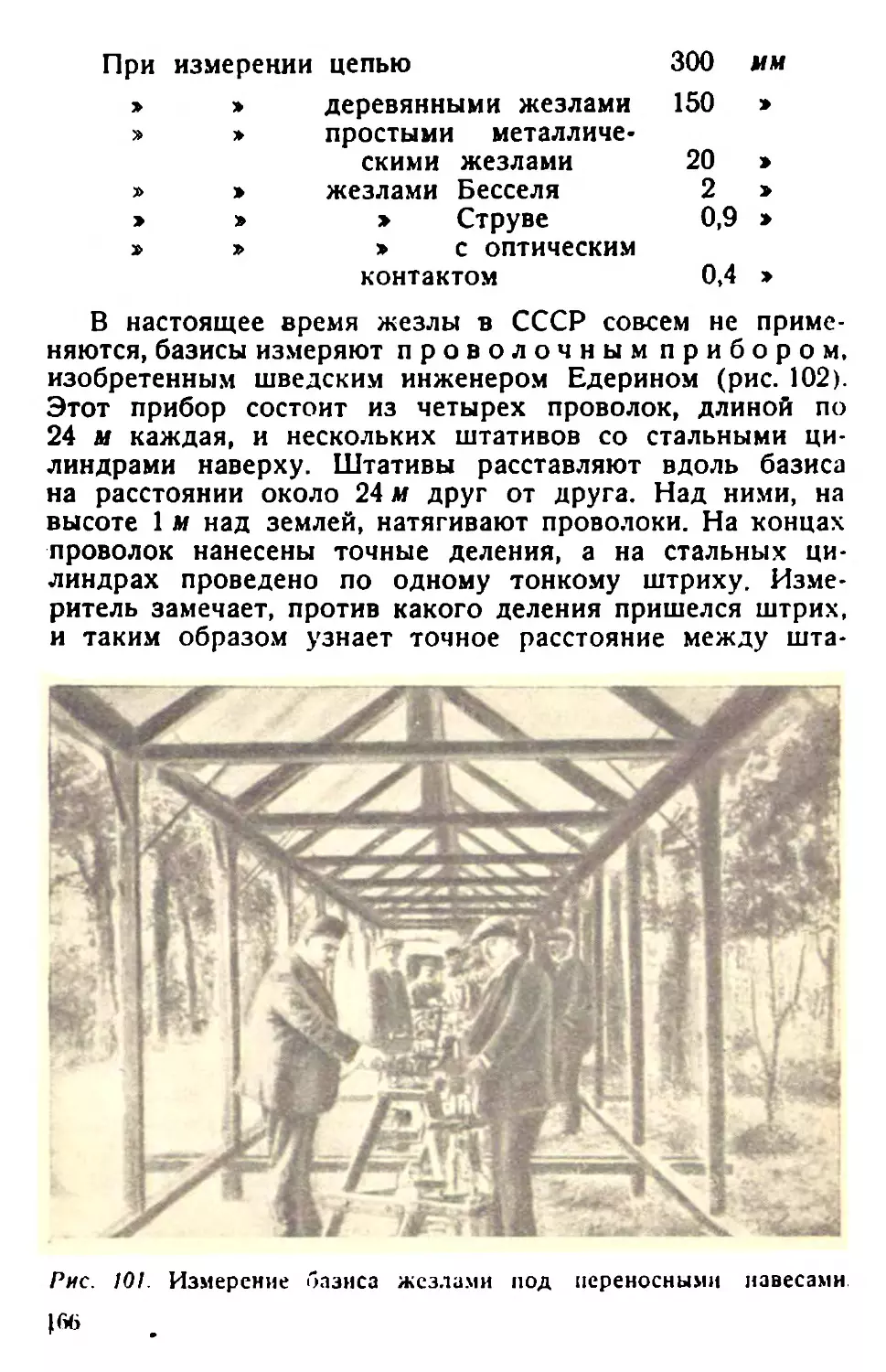

Пикар измерял базис двумя деревянными брусками,

4 Ка< ьзме; или Землю 49

Рис. 41. Парижская обсерватория во времена Пикара.

или, как их называют, жезлами, прикладывая их по

очереди один к другому. Чтобы жезлы ложились по пря*

мой линии, Пикар установил между пирамидками ряд

вех и натянул на них шнур. Надо сказать, что хотя жезлы

были сделаны из твердого и сухого дерева, они все-таки

слегка удлинялись от сырости, и это немного повлияло

на результаты измерения. Пикар измерил базис два раза

и взял среднюю из двух цифр.

Каждый жезл имел в длину 2 туаза. Пикара очень

беспокоила неточность этой величины. Ведь надежного

эталона (образцовой меры, с которой сравнивают все

остальные) в то время не существовало. В средние века

французы, стараясь увековечить свои меры длины, изме-

рили ступню короля и ее длину объявили длиной «па-

рижского фута». Неизвестно, изменялась ли длина ступ-

ни короля при его жизни, но не подлежит сомнению, что

следующие короли не все носили обувь одного и того

же номера, и, таким образом, этот эталон оказался еще

менее удобным, чем волос с морды осла.

Впоследствии в старинном замке Шателе в лестницу

вделали железную полосу. По концам к ней были привин-

чены две щечки. В Шателе привозили все вновь изготов-

60

ленные туазы. Если длина туаза была правильной, он

должен был как раз войти между щечками. Когда Пикар

привез в Шателе для проверки свои жезлы, он обнару-

жил, что щечки заржавели и от многолетнего употребле-

ния стерлись: полагаться на них было нельзя.

Пикар добился переделки железной полосы. Ее длину

назвали «нормальным туазом». Но Пикар на этом не

успокоился. Он боялся, что нормальный туаз когда-либо

пропадет и будущие ученые, не зная его длины, не смогут

проверить результаты прежних градусных измерений.

«Из опасения, — писал он, — чтобы с этим туазом не

произошло то, что случилось со всеми древними мерами,

от которых осталось одно лишь название, мы решили

связать его с мерою, которая, будучи взята из самой

природы, останется всегда неизменной».

Пикар был первым, который нашел такую меру. Ею

могла служить длина секундного маятника. Как

известно, период колебания маятника тем больше, чем

больше его длина и чем меньше сила притяжения Земли.

Пикар полагал, что сила притяжения всегда и везде оди-

накова. А раз так, то значит период колебания маятника

зависит только от его длины. Можно подобрать такую

длину, при которой маятник будет совершать ровно од-

но качание в секунду. Такой маятник и называется се-

кундным.

Пикар рассудил, что изготовить маятник, который со-

вершает одно качание в секунду, люди смогут всегда.

Если же будет известно, сколько раз в длине этого маят-

ника укладываются части туаза (футы, дюймы, линии),

то и длину туаза восстановить будет нетрудно.

Пикар изготовил секундный маятник, сравнил с ним

нормальный туаз и нашел, что в секундном маятнике

укладываются 36 дюймов 8,5 линии (туаз = 6 футам,

фут = 12 дюймам, дюйм = 12 линиям). Чтобы ученые в

будущем могли повторить и проверить его измерение, он

изготовил эталоны и туаза и маятника и сдал их на хра-

нение в Парижскую обсерваторию.

Затем Пикар приступил к самой триангуляции. Про-

странство между Мальвуазеном и Амьеном он разбил

на тридцать пять треугольников. Для измерения углов и

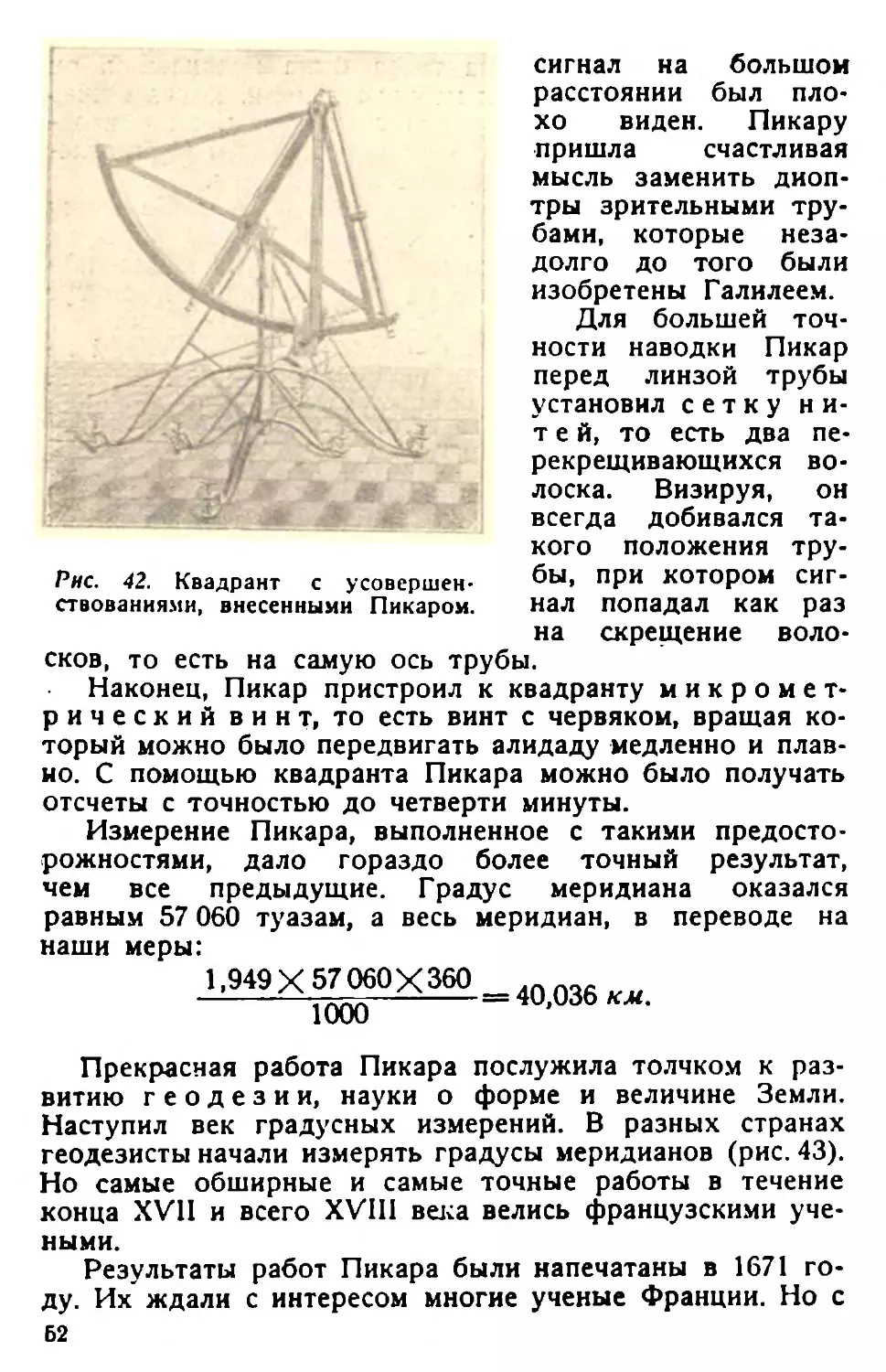

треугольников он построил новый квадрант (рис. 42). Во

времена Снеллиуса наблюдатель, визируя через диоптры

квадранта на отдаленный сигнал, не мог быть уверен, что

он навел алидаду точно на центр сигнала. Да и вообще

4* 51

Рис. 42. Квадрант с усовершен-

ствованиями, внесенными Пикаром.

сигнал на большой

расстоянии был пло-

хо виден. Пикару

пришла счастливая

мысль заменить диоп-

тры зрительными тру-

бами, которые неза-

долго до того были

изобретены Галилеем.

Для большей точ-

ности наводки Пикар

перед линзой трубы

установил сетку ни-

тей, то есть два пе-

рекрещивающихся во-

лоска. Визируя, он

всегда добивался та-

кого положения тру-

бы, при котором сиг-

нал попадал как раз

на скрещение воло-

сков, то есть на самую ось трубы.

Наконец, Пикар пристроил к квадранту микромет-

рический винт, то есть винт с червяком, вращая ко-

торый можно было передвигать алидаду медленно и плав-

но. С помощью квадранта Пикара можно было получать

отсчеты с точностью до четверти минуты.

Измерение Пикара, выполненное с такими предосто-

рожностями, дало гораздо более точный результат,

чем все предыдущие. Градус меридиана оказался

равным 57 060 туазам, а весь меридиан, в переводе на

наши меры:

i,949 X 57060 X 360 =40[036^

Прекрасная работа Пикара послужила толчком к раз-

витию геодезии, науки о форме и величине Земли.

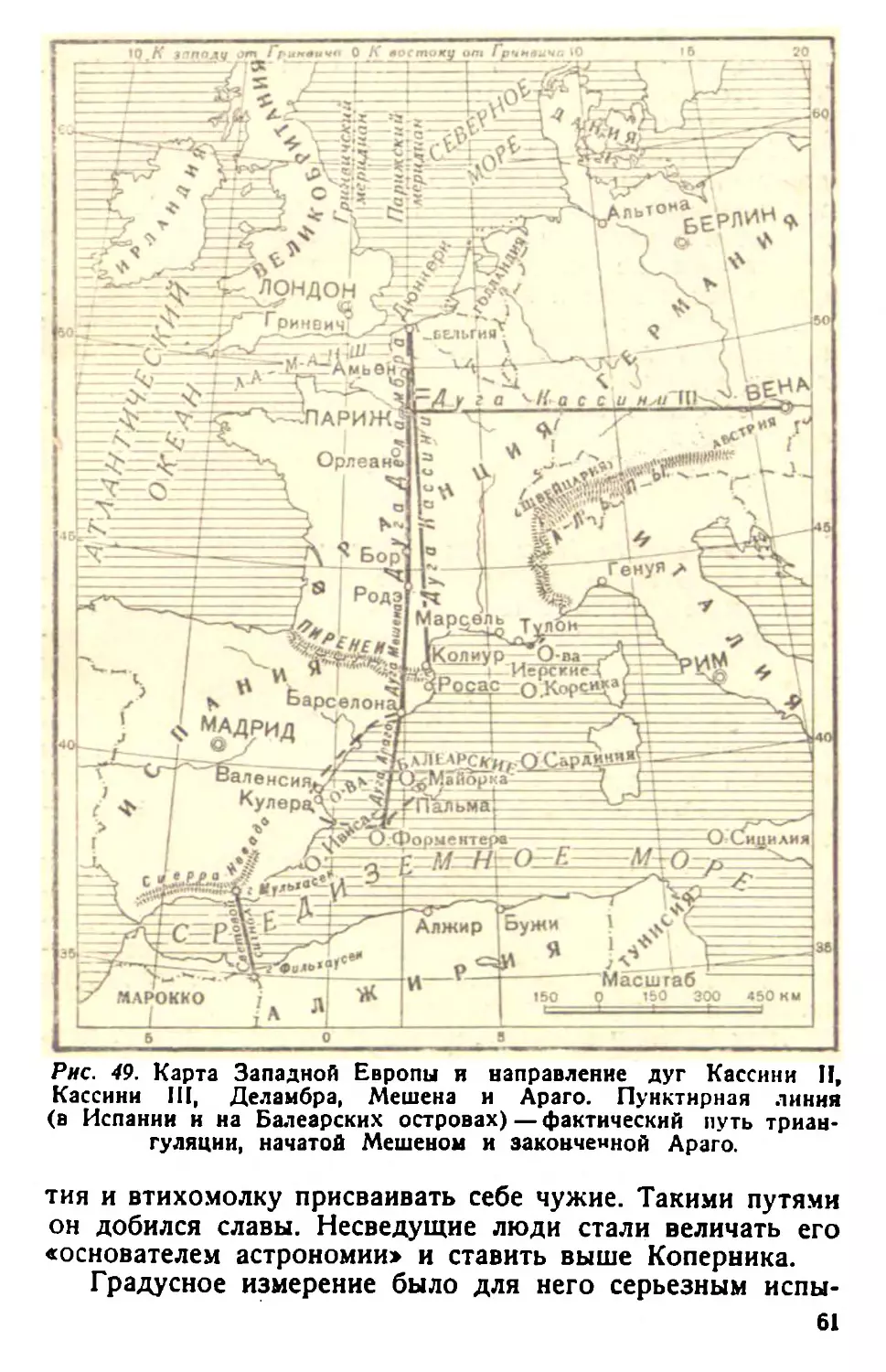

Наступил век градусных измерений. В разных странах

геодезисты начали измерять градусы меридианов (рис. 43).

Но самые обширные и самые точные работы в течение

конца XVII и всего XVIII века велись французскими уче-

ными.

Результаты работ Пикара были напечатаны в 1671 го-

ду. Их ждали с интересом многие ученые Франции. Но с

62

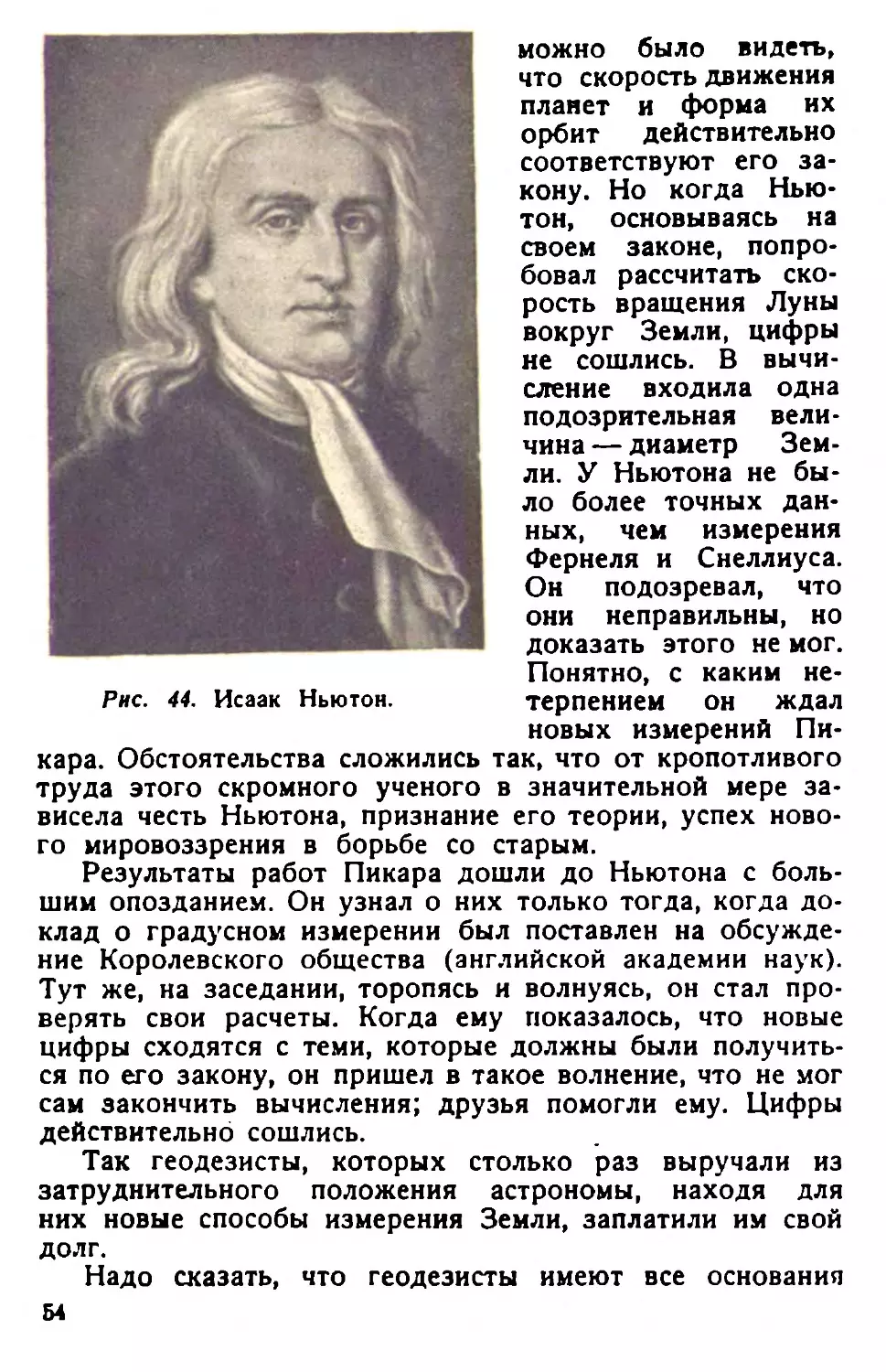

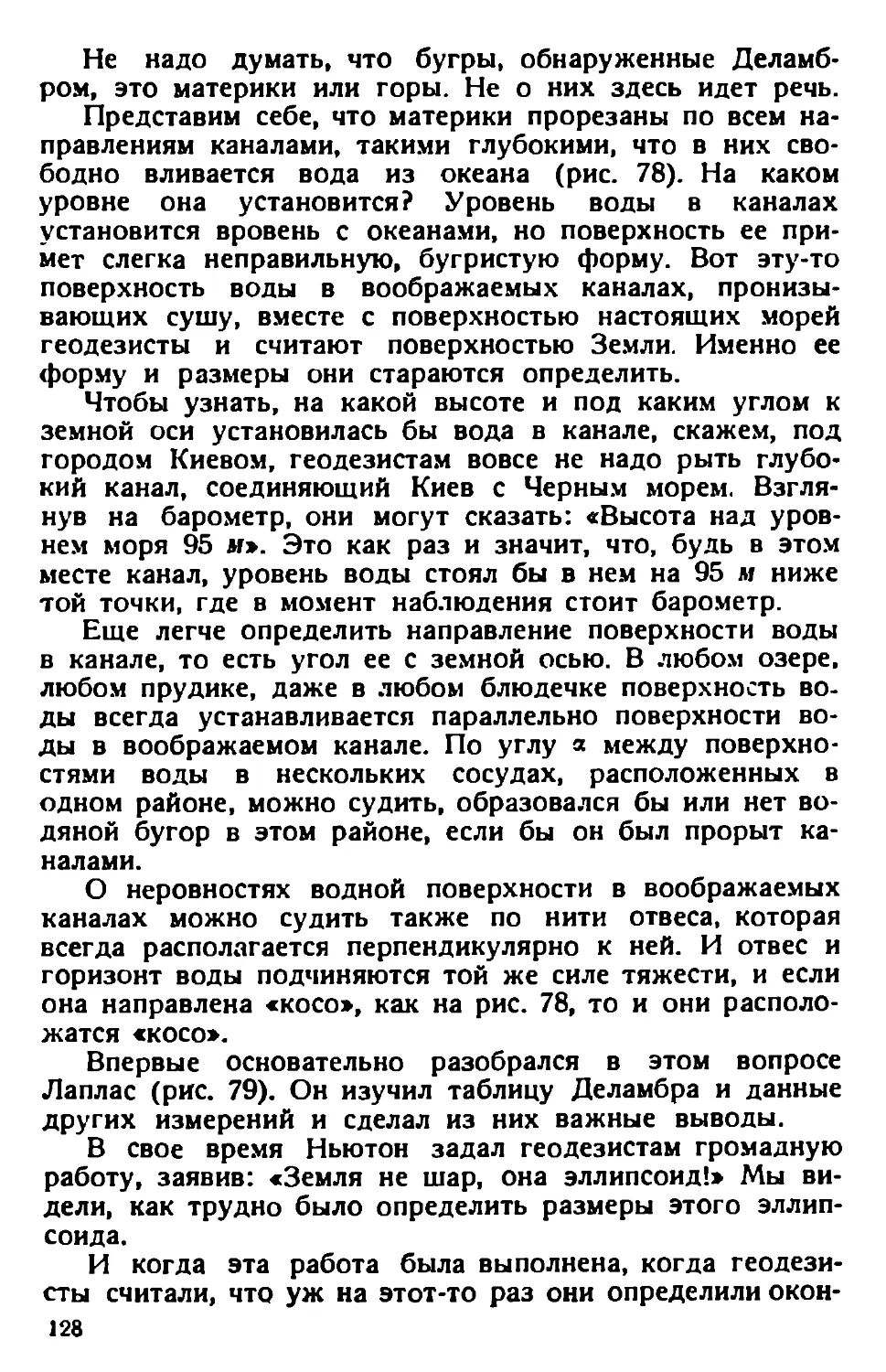

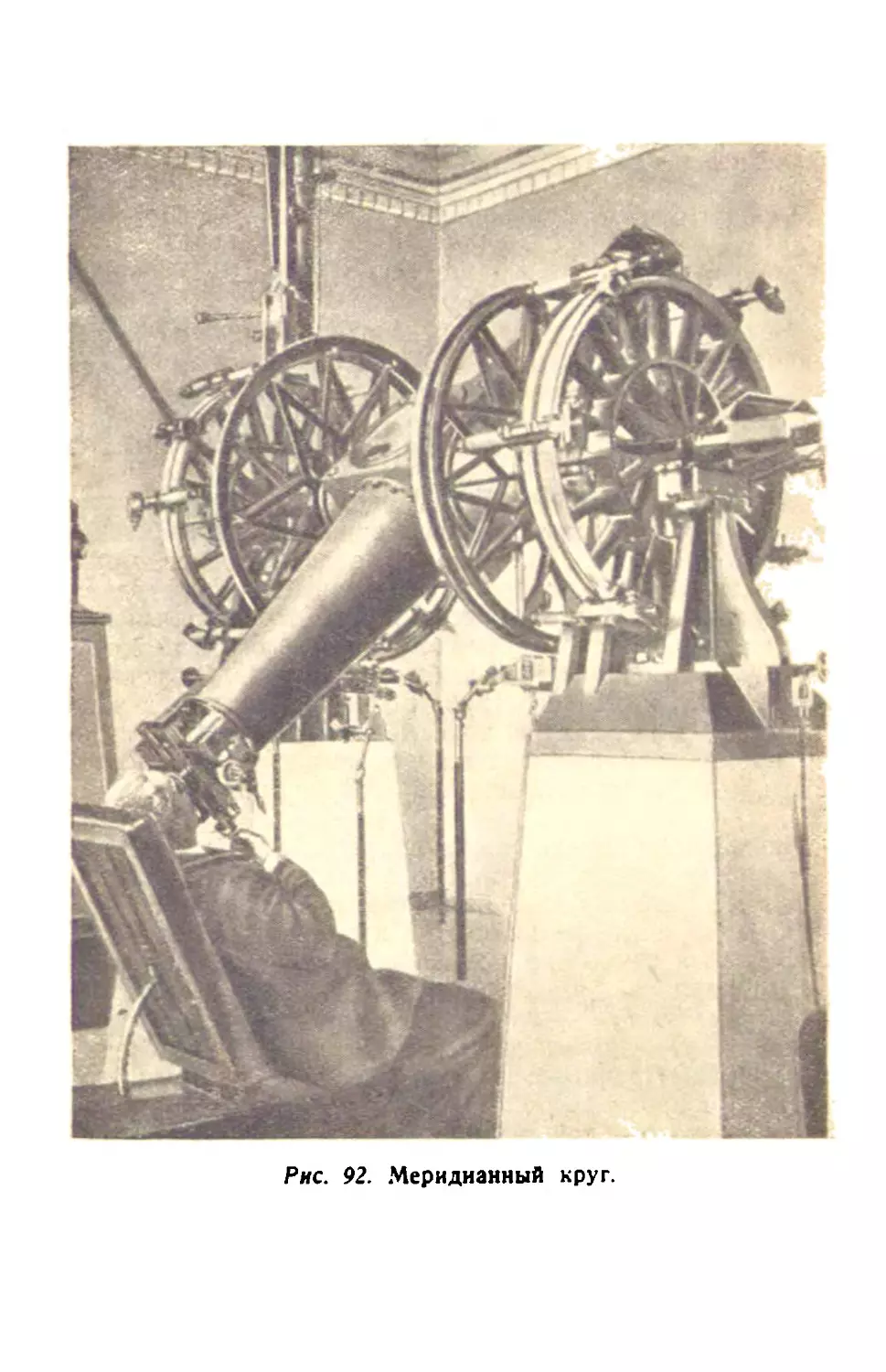

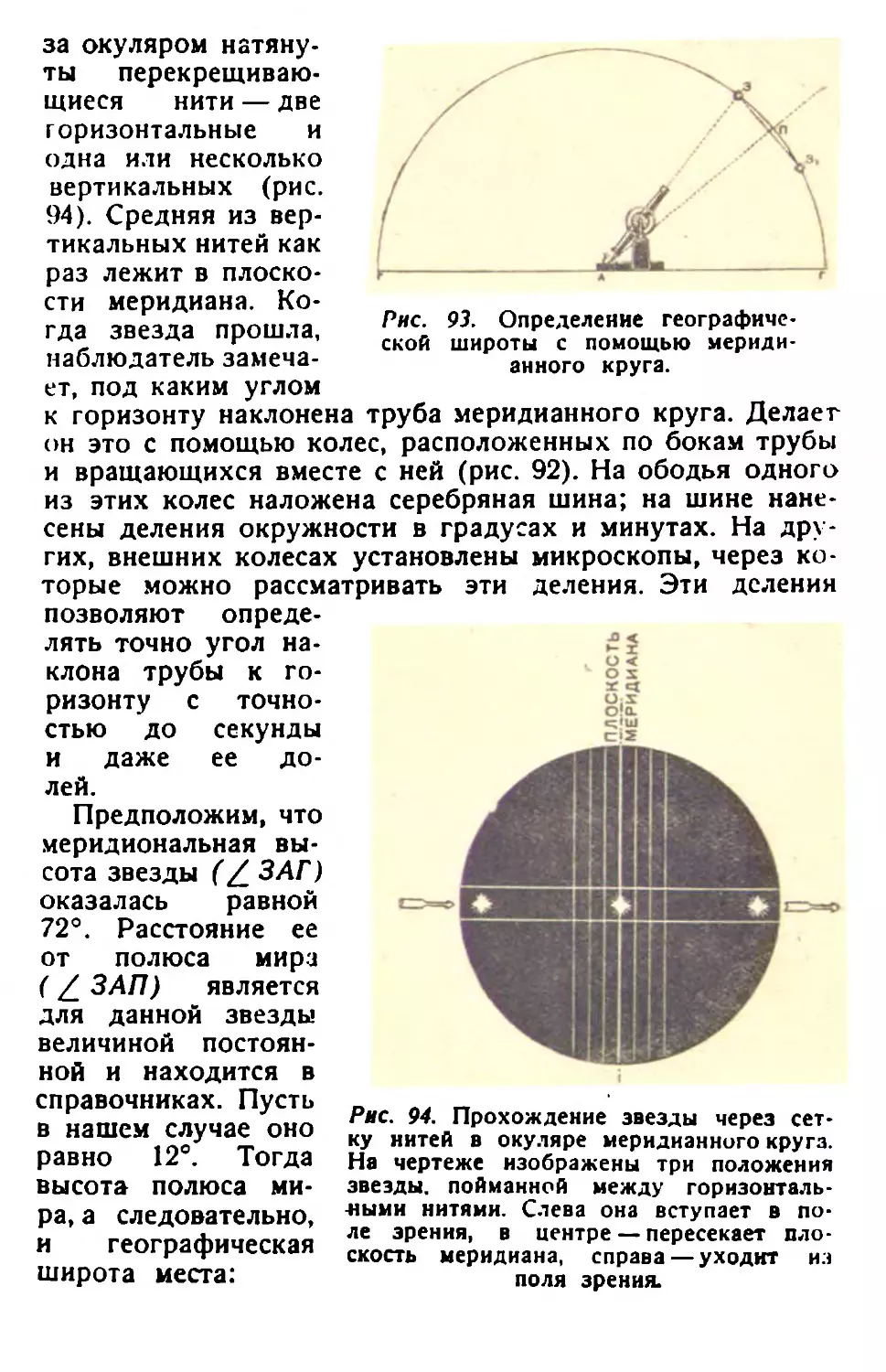

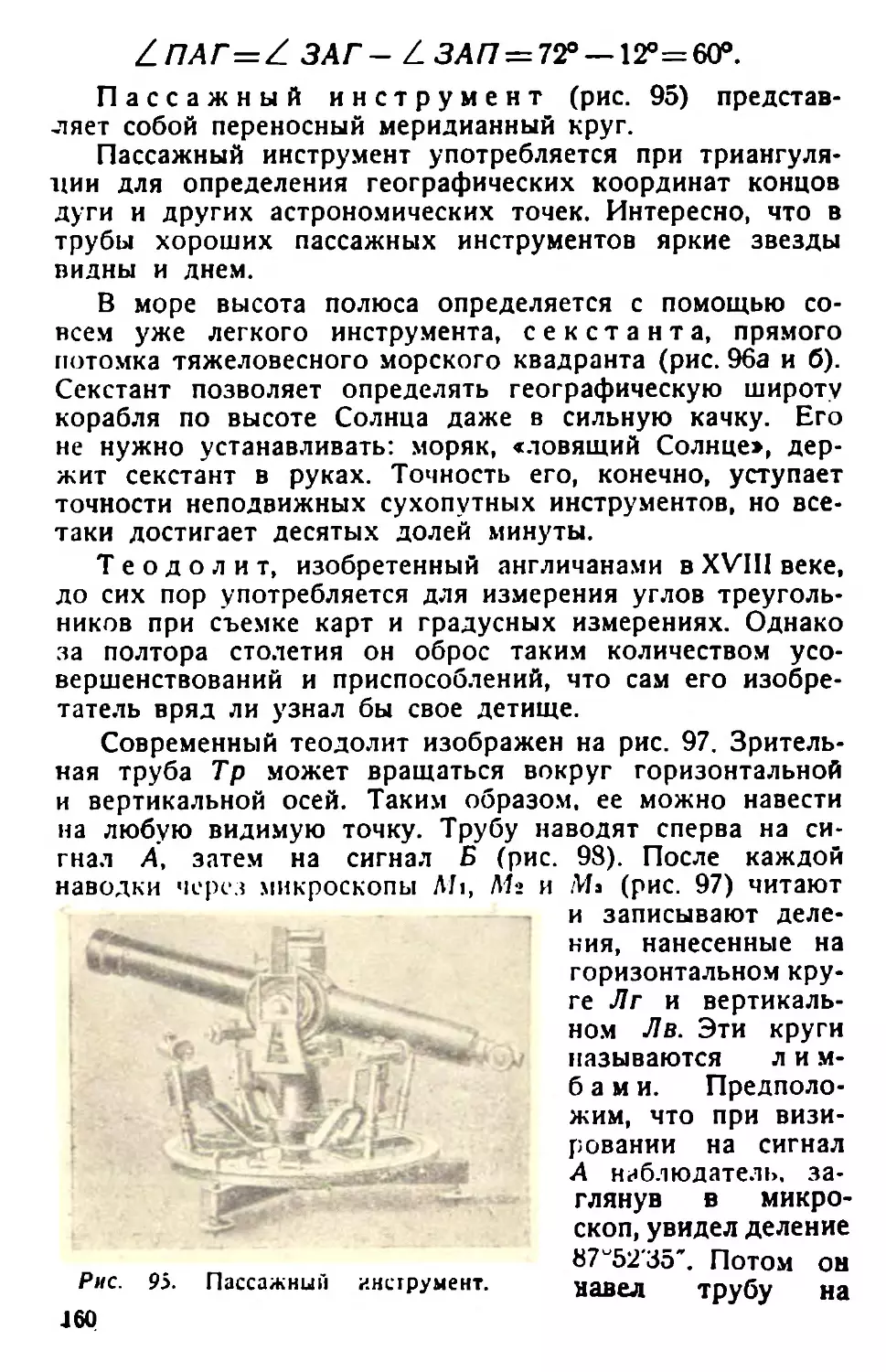

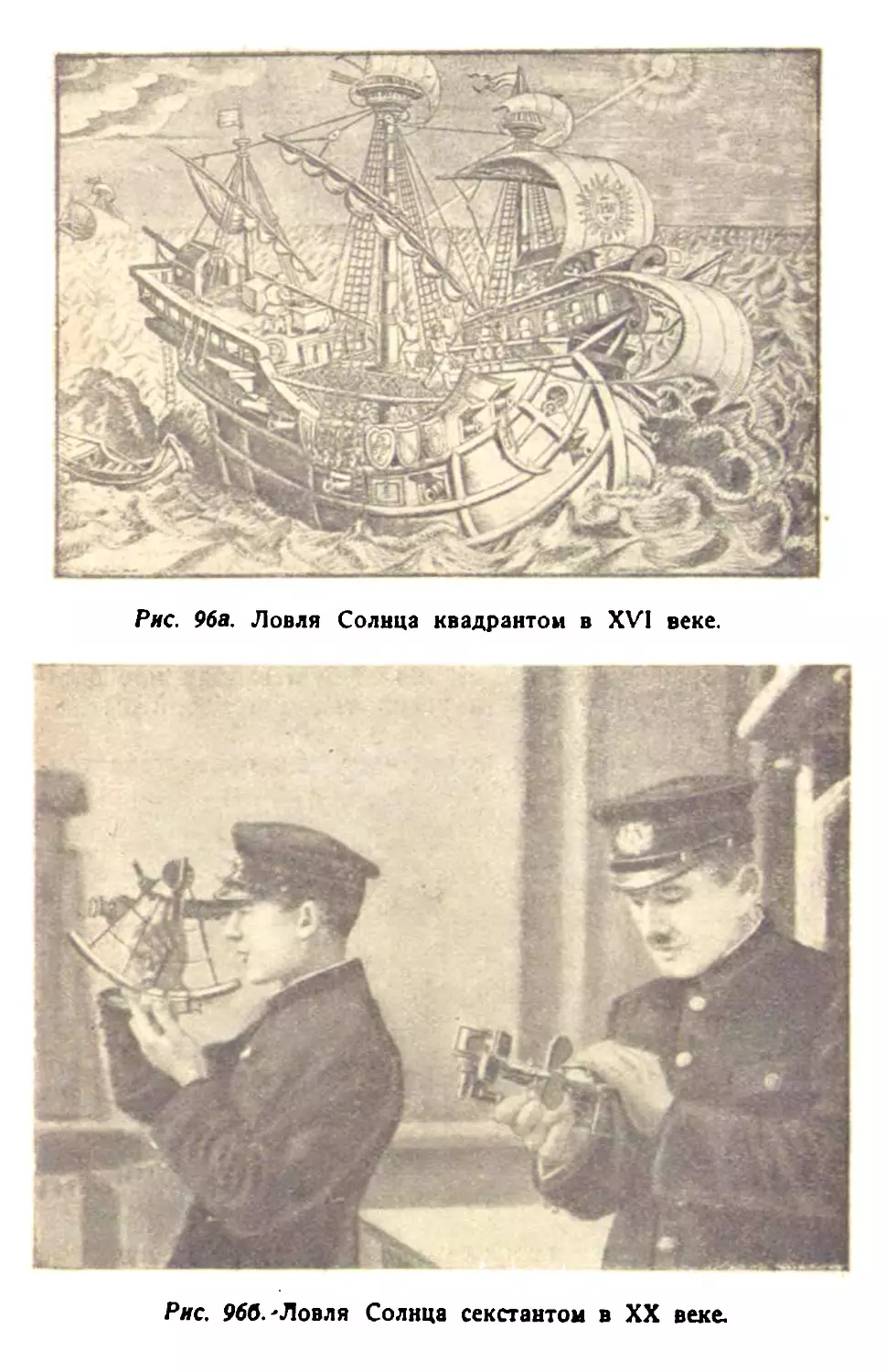

наибольшим нетерпением ожидал их великий английский

физик и математик Ньютон (рис. 44).

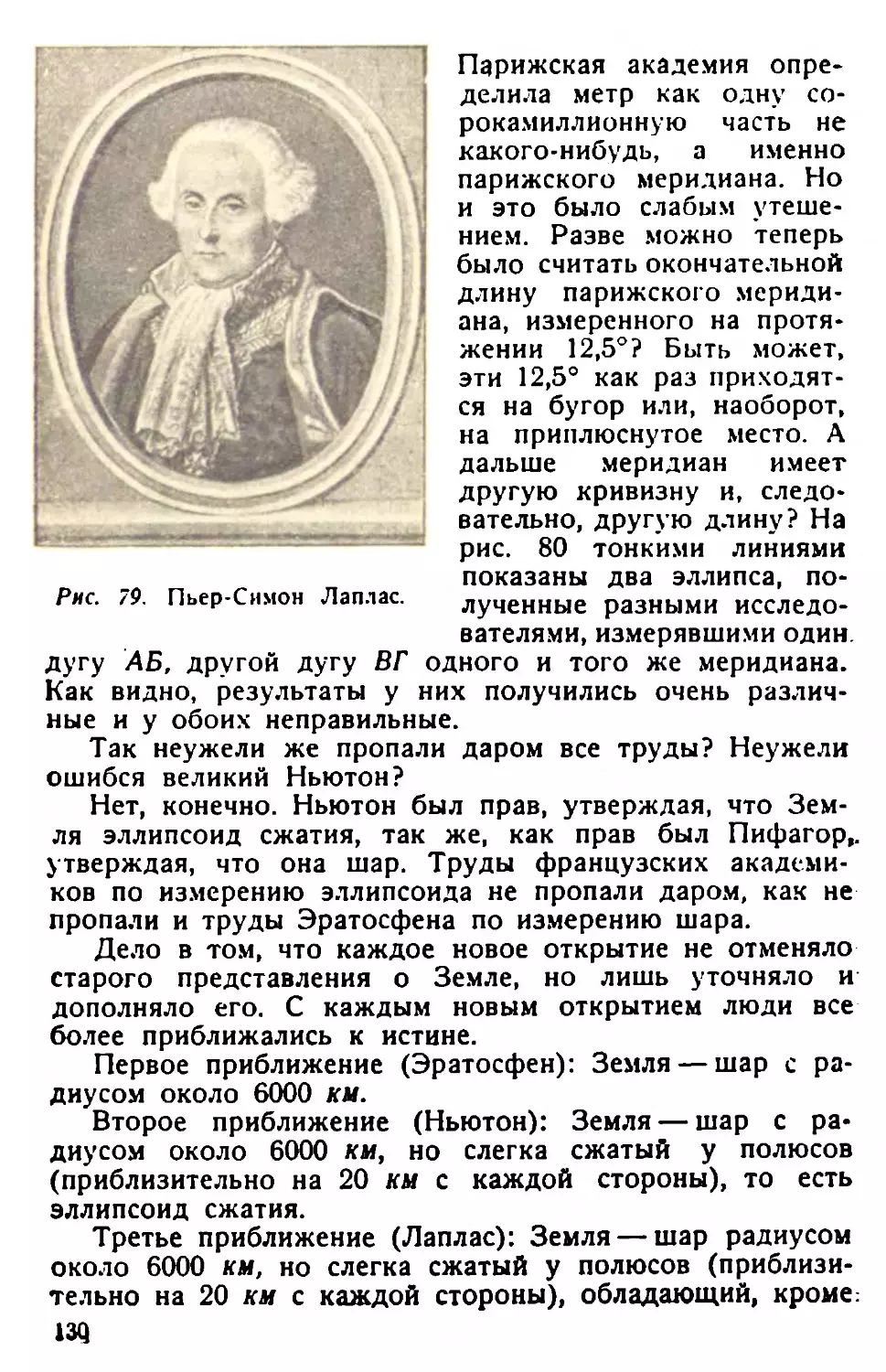

Чтобы объяснить нетерпение Ньютона, надо вспом-

нить, в каком состоянии находилась тогда астрономия.

Благодаря трудам древних и новых ученых положение

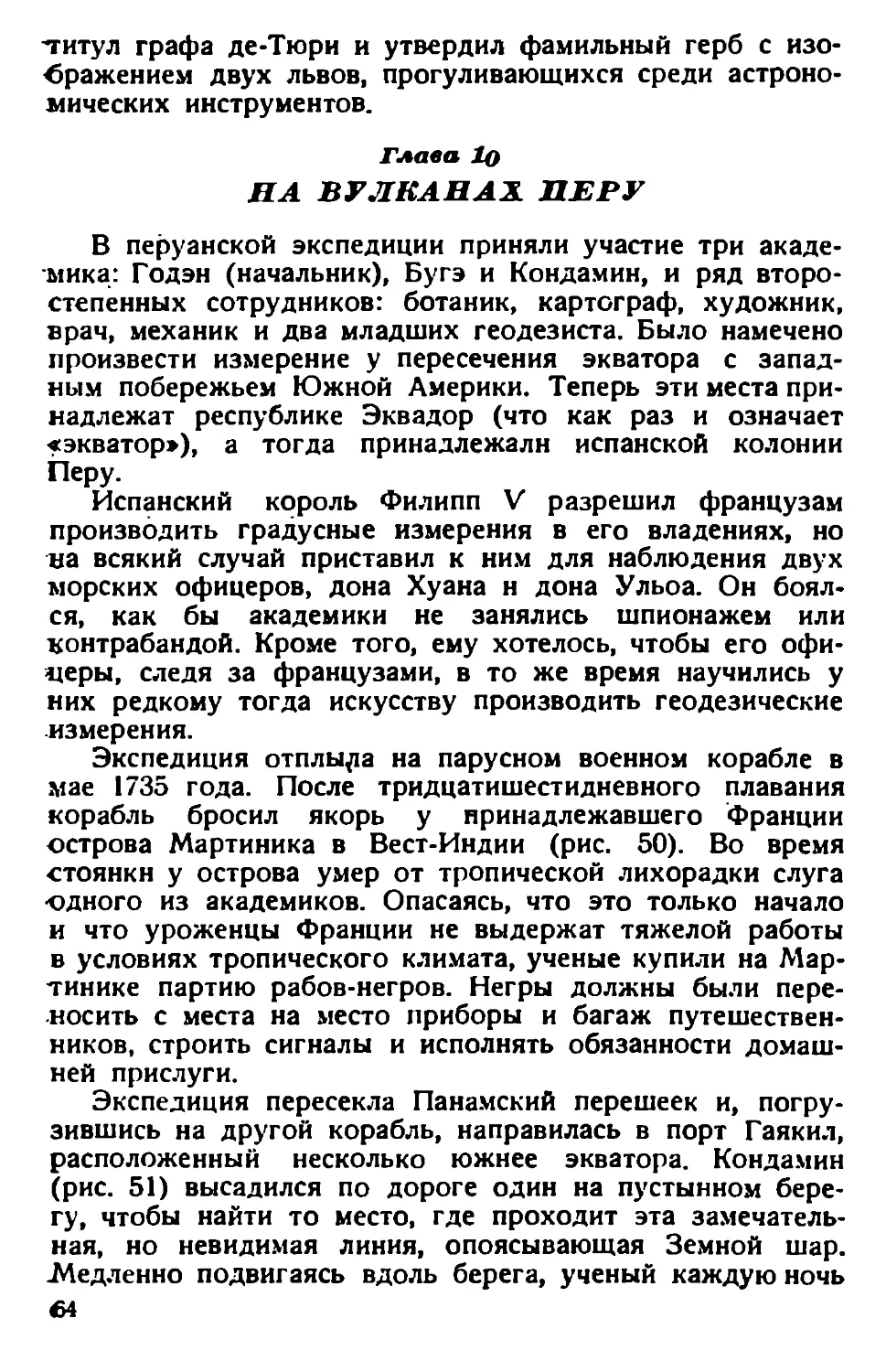

на небе многих звезд было с точностью определено.

Сложные пути движения Луны и планет были изучены.

Астрономы уже умели предсказывать затмения и появле-

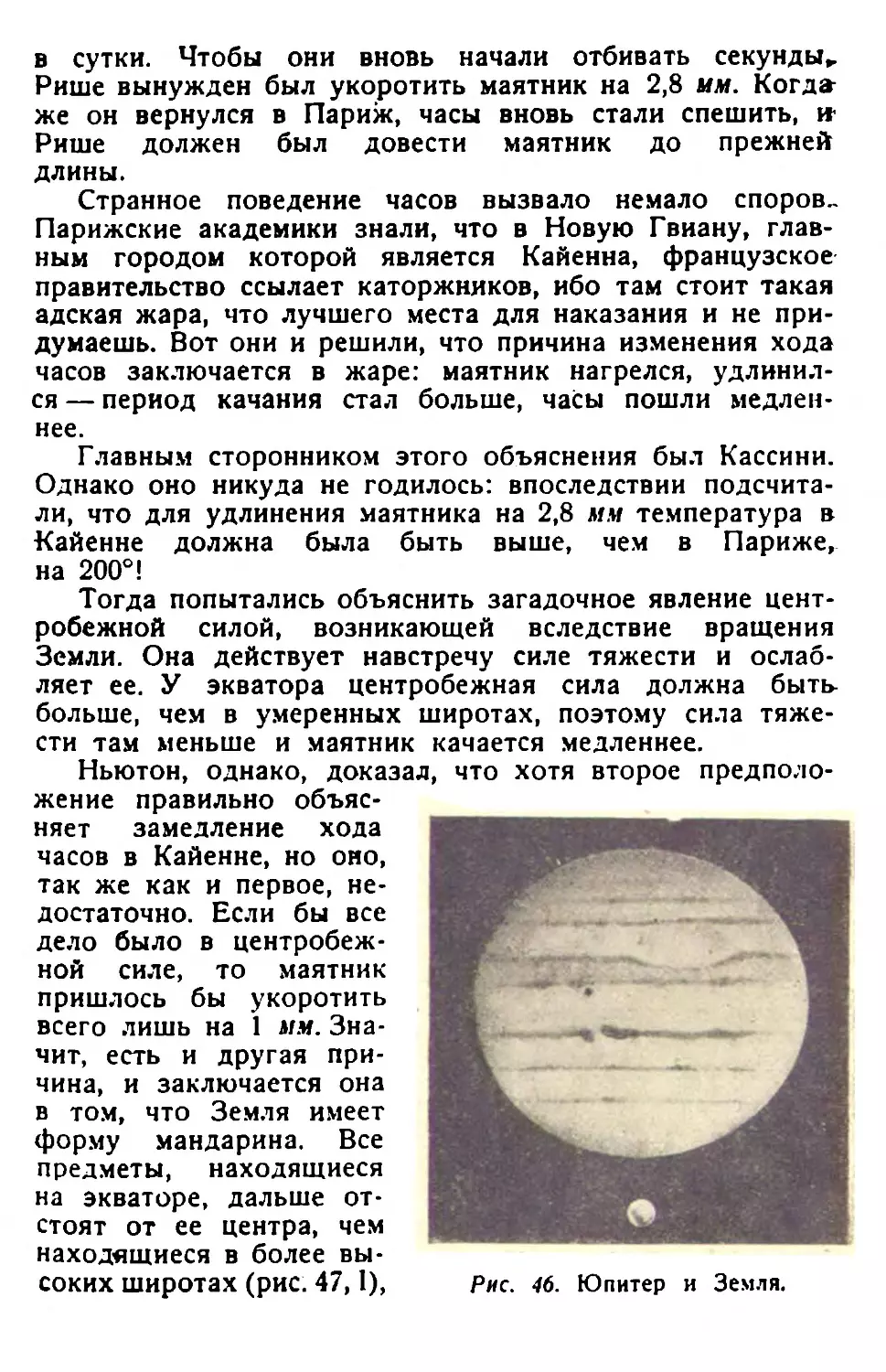

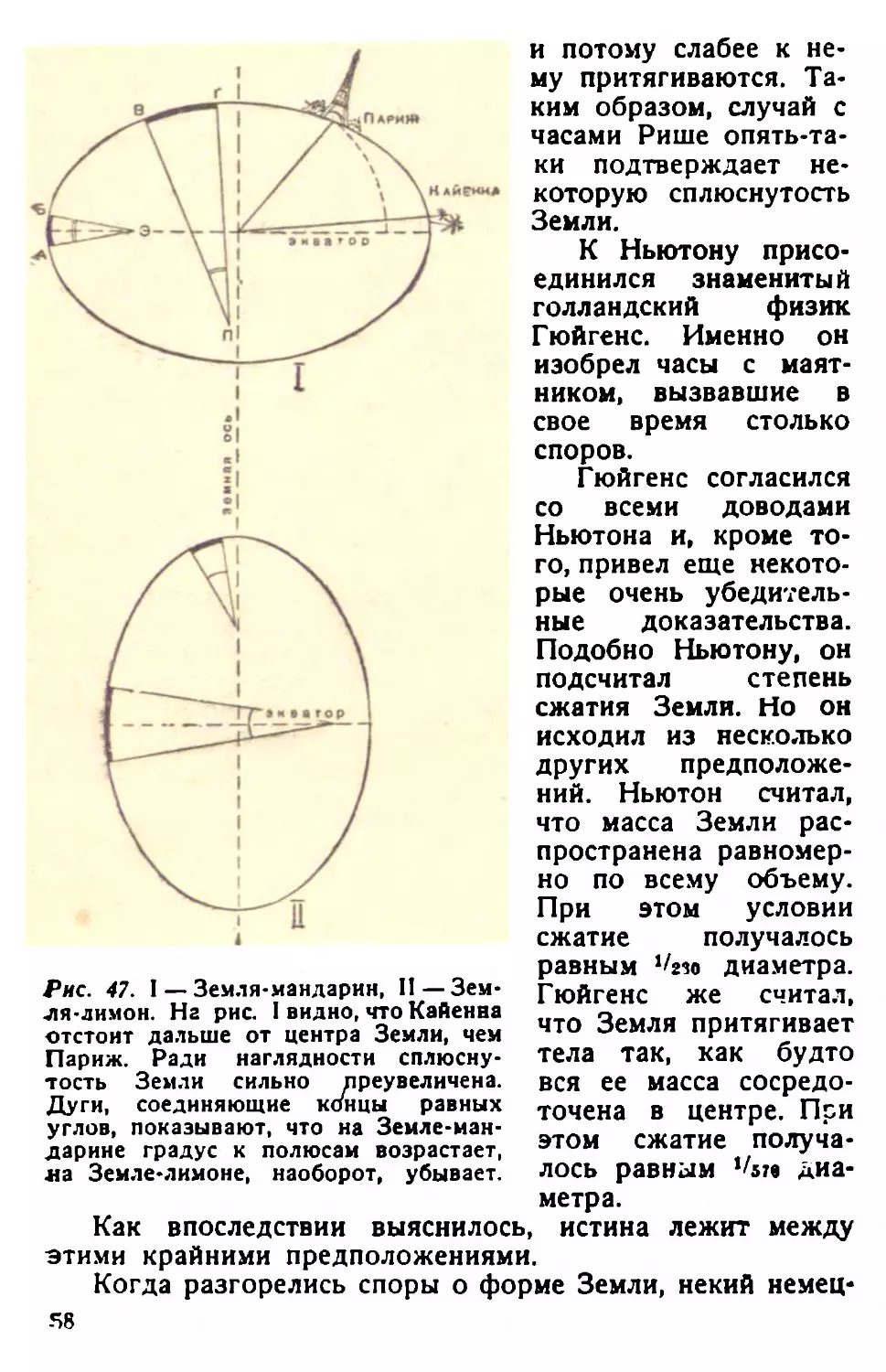

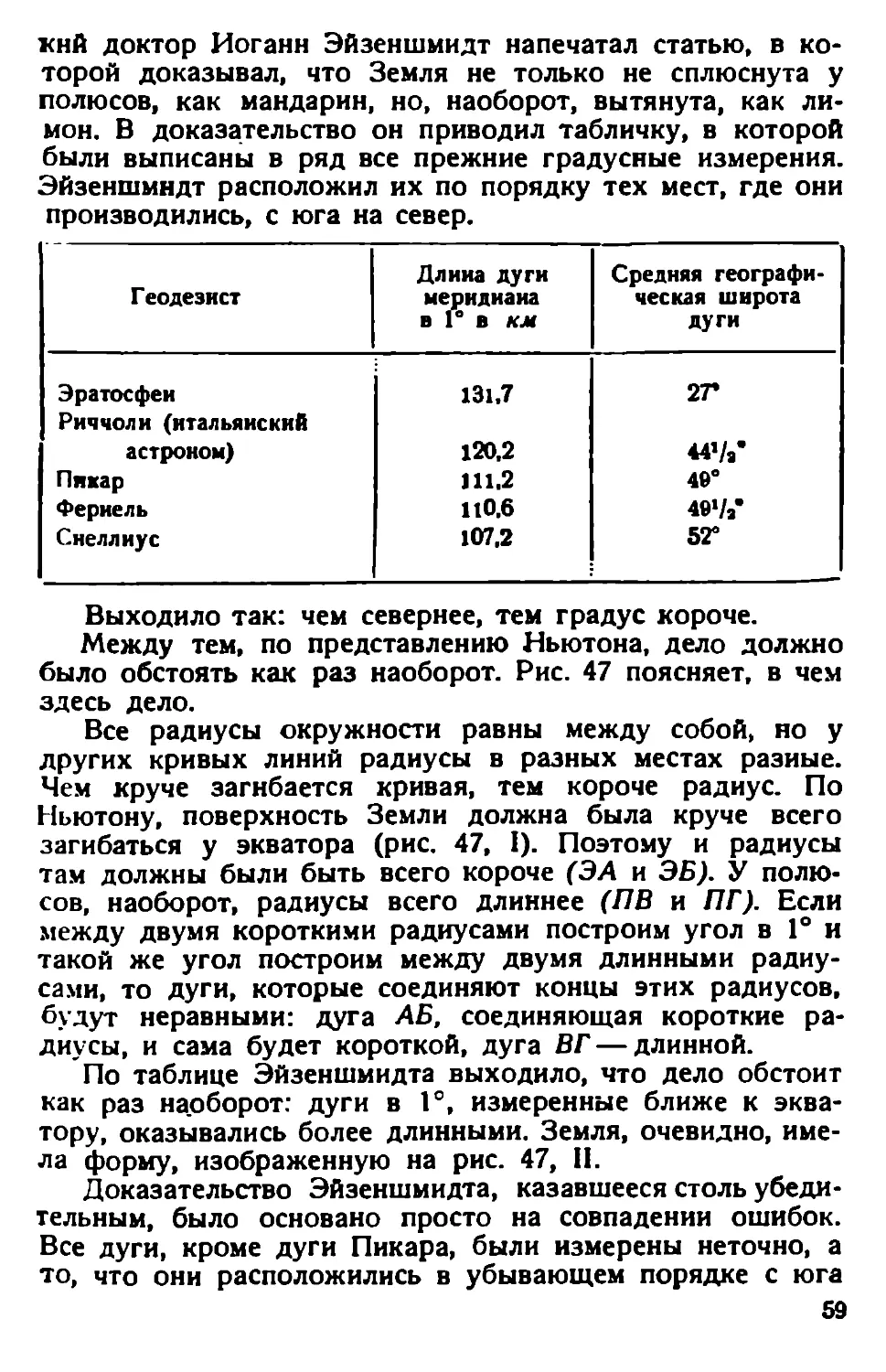

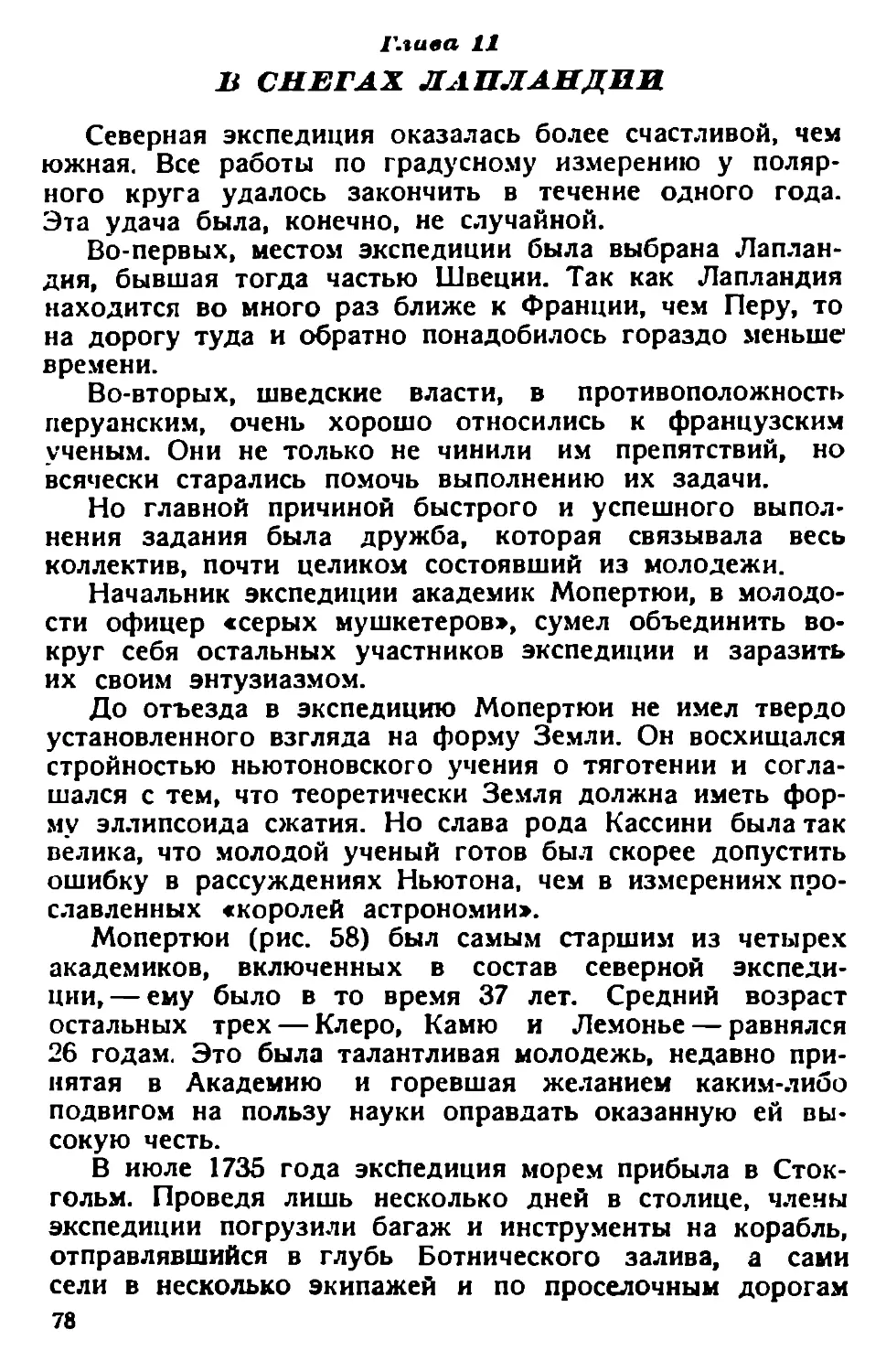

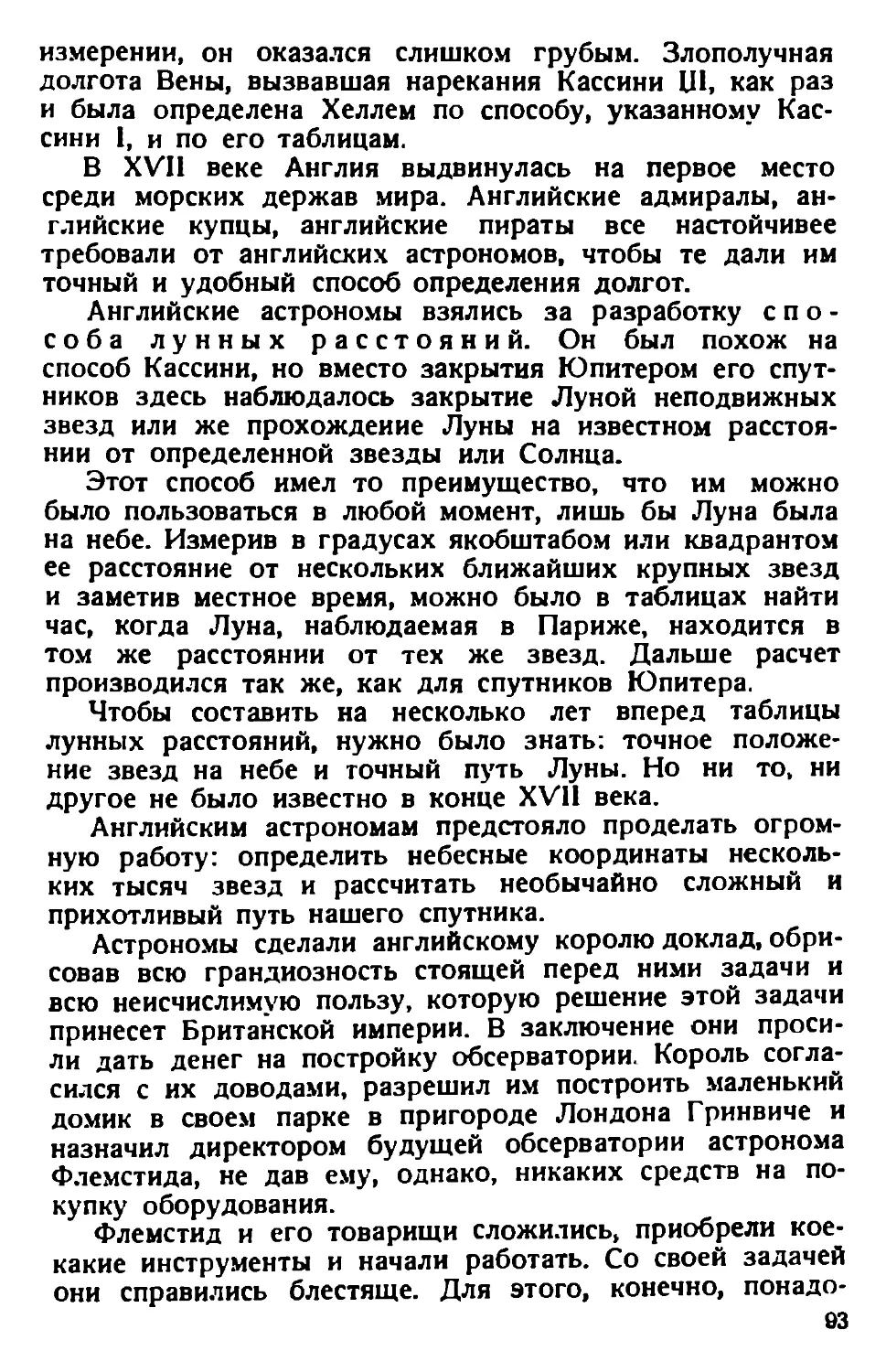

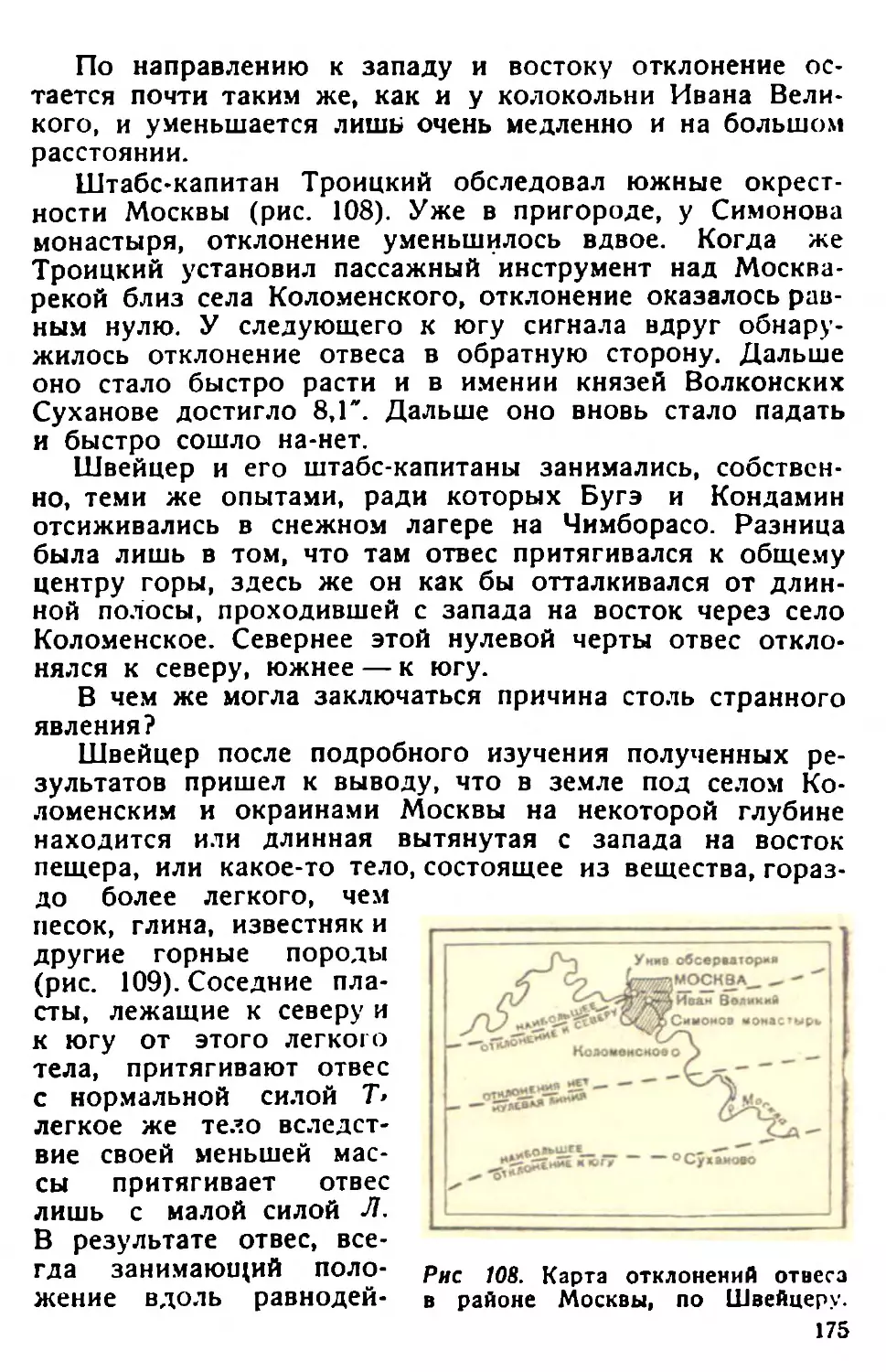

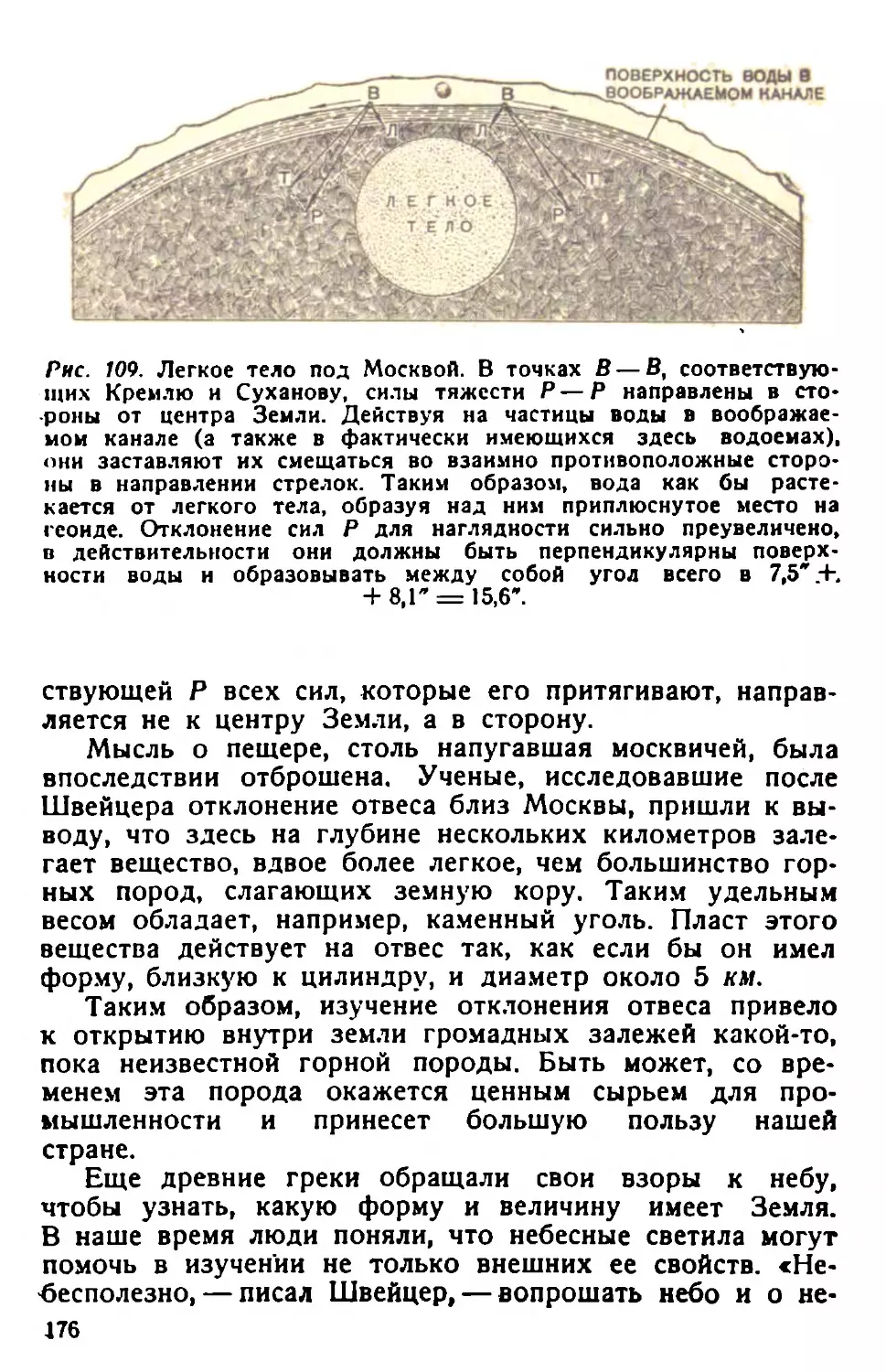

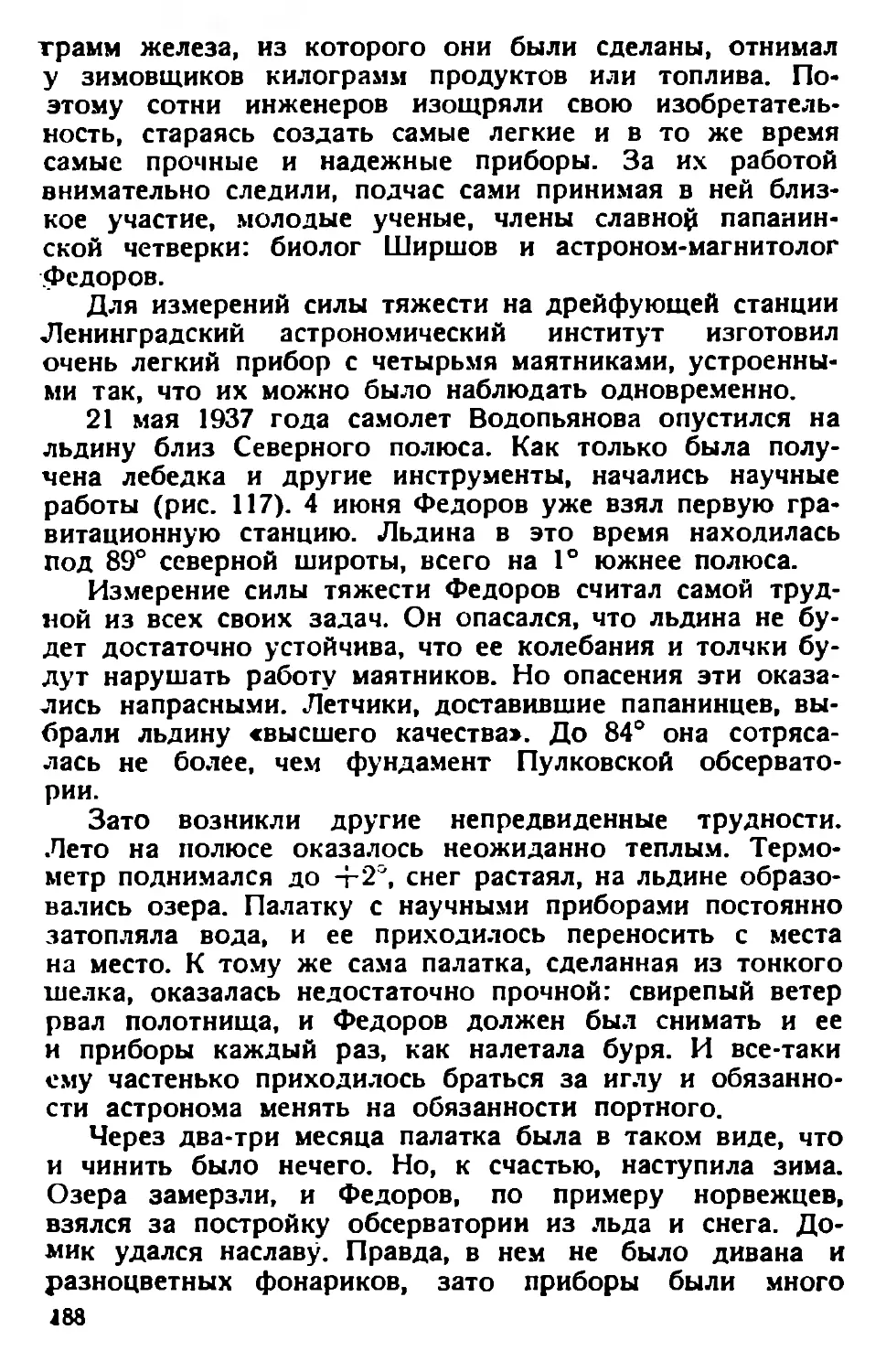

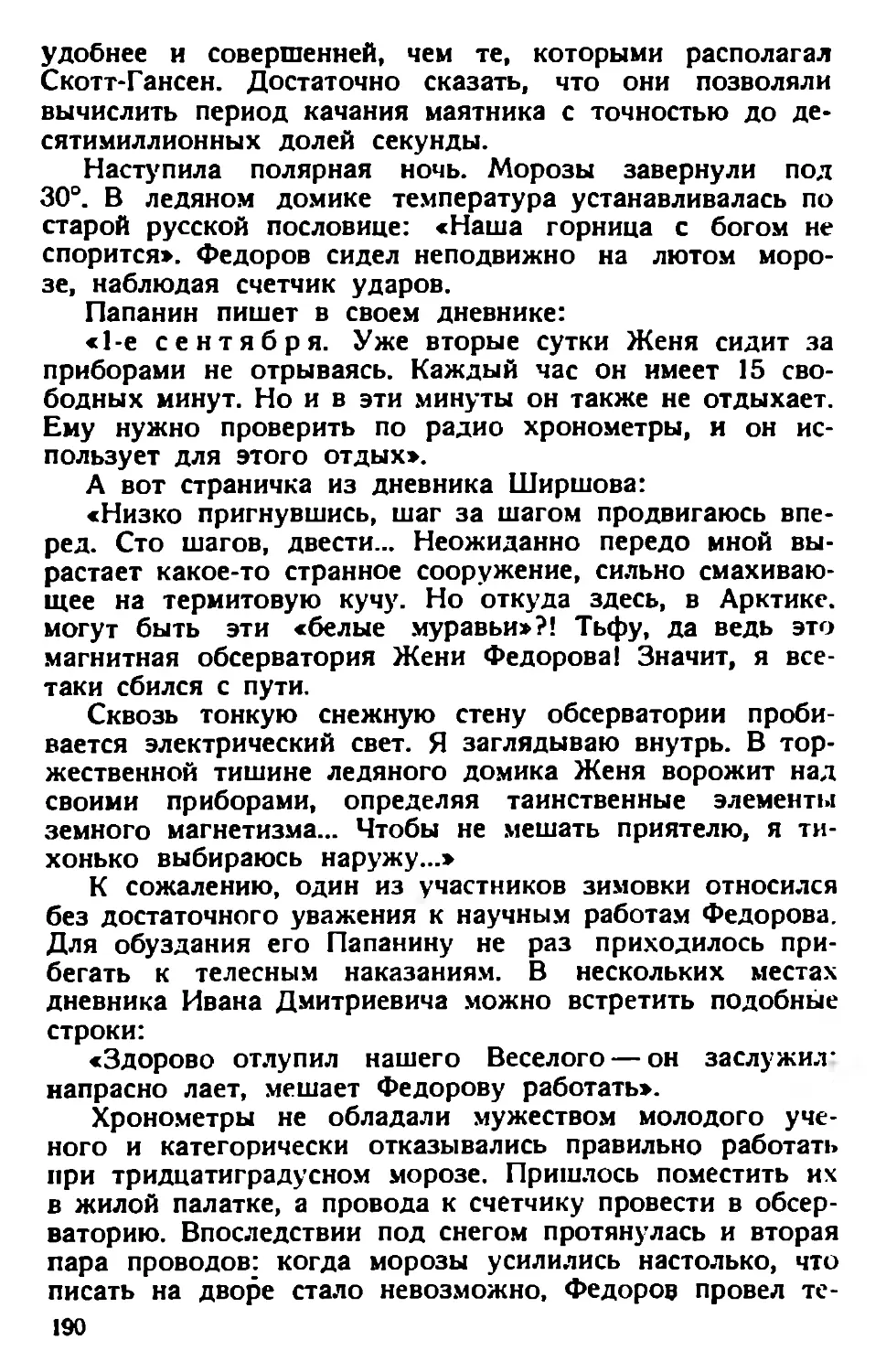

ние некоторых комет. Нехватало лишь одной, «мелочи»: