Author: Юрмин Г.

Tags: транспорт детская литература дорожное движение детская энциклопедия светофор

Year: 1976

Text

СВЕТОФОР

РАССКАЗЫ, СТИХИ,

СКАЗКИ, ОЧЕРКИ

Москва

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1976

6Т

C2G

Издание 2-е, дополненное

и переработанное

Составитель Георгий Юрмин

Художник В. Терещенко

Scan AAW

„ 70802-596

С М101 (03)76 Вез объявл-

Состав. Иллюстрации.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 i\

СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ,

« СВЕТОФОР»!

У людей разных профессий имеются свои

энциклопедии. Есть энциклопедия медицинская,

техническая, сельскохозяйственная и так далее. Но до

сих пор, к сожалению, никогда не бывало пеше-

ходно-пассажирской, транспортно-уличной

энциклопедии. А она совершенно необходима. Врачи,

инженеры, рабочие, артисты, школьники,

школьницы и прочие и прочие буквально каждый день

становятся «по совместительству» то пешеходами,

то пассажирами. Ведь по улицам и дорогам ходят

все. Точно так же, как пользуются троллейбусом,

трамваем, метро, автобусом.

«Светофор», по мере своих сил и возможностей,

старается восполнить этот пробел. Открывающаяся

при нём Школа светофорных наук, где пешеходы

и пассажиры знакомятся с автомобиле- и трамвае-

знанием, улицеведением и законами дорожного

движения, воспитывает в юных гражданах

(«Светофор» адресован школьникам) сознательное

отношение к тому, что мы называем «Правилами

дорожного движения».

Сейчас, когда так сильно выросли наши города

и намного увеличилась интенсивность дорожного

движения, водители, пешеходы, пассажиры должны

быть особенно дисциплинированными.

В десятой пятилетке в нашей стране только в

течение одного года будет выпускаться свыше двух

миллионов автомобилей. Это значительно больше,

чем было построено за первую четверть века

существования Советского государства. С 1976 по

3

1980 год выпуск одних только легковых машин

увеличится более чем в 4 раза. В связи с этим

остро стоит вопрос о наведении должного порядка

на улицах и дорогах.

Как ни печально, большая часть всех дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине

пешеходов: из-за беспечности, а иногда —

элементарного «пешеходного невежества».

Борясь с этим злом, можно было бы дать

просто-напросто ряд советов, подкрепив их

соответствующими примерами из жизни. Так, кстати,

обычно и делается. Но «Светофор» не просто книжка,

«Светофор» — энциклопедия. И, как всякая

энциклопедия, он отвечает на те «сто тысяч как, что и

почему», которые возникают у юного читателя,

воспитывая в нём сознательное отношение к делу. Как

развивался и развивается городской транспорт?

Каково его прошлое, настоящее и будущее? Что

бывает причиной большинства несчастных случаев?

Почему надо вести себя на улицах и дорогах так,

а не иначе?.. Словом, знания — вот что может

воспитать в юных гражданах дисциплинированность.

С этим полностью согласны люди, отвечающие

за образцовый порядок на улицах и дорогах —

работники Государственной автомобильной

инспекции, сокращённо — ГАИ. Давая «Светофору»

«зелёную волну», они надеются, что все ребята,

ученики Школы светофорных наук, будут учиться в

ней только на пятёрки и в результате станут

отличниками-пешеходами и

отличниками-пассажирами.

Счастливого тебе пути, «Светофор»!

В этой книге вы часто будете

встречать незнакомые слова —

названия отдельных частей

автомобиля, новые для вас технические

термины.

Разобраться в них вам поможет

наш «Автомобильный словарик»,

который приведён в конце книги.

Почаще заглядывайте в него.

И не ленитесь его полистать,

особенно когда рядом с

каким-нибудь словом увидите обозначение

«см.» («см.» — это значит: «Смотри

незнакомое слово в другом месте,

на соответствующую букву»).

Автомобиль— машина сложная, и все

его механизмы тесно между собой

связаны.

ШКОЛА

СВЕТОФОРНЫХ

НАУК

%г~

Внимание! Внимание!

Доводится до сведения читателей, что

на страницах этой книги открыта Школа

светофорных наук.

Расписание занятий:

1-й урок — автомобиле- и трамвае-

знание,

2-й урок — улицеведение,

3-й урок — законы дорожного

движения.

Ведут занятия опытнейшие

преподаватели: инженеры, шофёры,

автоинспекторы, писатели, художники, журналисты...

Все они отдают в полное распоряжение

учащихся свои рассказы, стихи, сказки,

очерки, записки, рисунки и так далее.

Директор школы — доктор улицевед-

ческих наук, знаток законов уличного

движения, бакалавр, действительный

член транспортных академий ряда

зарубежных стран — сам трёхглазый

Светофор.

Принимаются все желающие: и кому

8 лет, и кому 11, и кому 15. Если иному

малышу будет трудно справиться с

каким-нибудь «предметом» (рассказом или

очерком), пусть он пропустит его и

проходит только то, что по силам.

Звенит звонок. Занятия в Школе

светофорных наук начинаются.

1ЕРВЫЙ УРОК

w

АВТОМОБИЛЕ -

И ТРАМВАЕЗНАНИЕ

КАК

АВТОМОБИЛЬ

УЧИЛСЯ

ХОДИТЬ1

Тдо

БАБУШКА

Автомобиль и паровоз — близкие родственники. У них

одна и та же бабушка. Она жива и до сих пор, но давно уже

не ходит, потому что очень стара: в 1939 году ей исполнилось

сто семьдесят лет.

Живёт она в приюте для престарелых машин — в одном

из парижских музеев.

На вид она очень смешная: длинная, на трёх колёсах.

Посредине на ней стул, а спереди — паровой котёл. Должно

быть, забавно было смотреть на неё, когда она двигалась:

катит на тебя огромный дымящийся котёл, будто суп везут.

Но вы над ней не смейтесь. От неё произошли все

нынешние красавцы автомобили.

Злые люди говорят, что бабушка никогда не ходила и не

могла ходить. Но мы этим злым людям не верим. Мы сами

видели в парижской библиотеке старинную газету

«Указатель». Вот что в ней написано про «огненную» тележку

Кюньо:

«Столь велика была сила её движения, что невозможно

было управлять ею. Встретивши на своём пути каменную

стену, она сокрушала её с лёгкостью»,

С сокращениями.

НА НОГАХ И НА КОЛЁСАХ

А что это за чудовище? Сзади самоварная труба,

спереди — руль. Наверху сидят люди, взгромоздившись под самое

небо. Громадина пыхтит и трясётся, семенит ногами и

ворочает колесом.

Это первый автобус ползёт по дороге от Лондона.

Дело происходит лет сто тому назад. Бабушка давно уже

запрятана в музей. Её строитель, инженер Кюньо, лежит в

могиле на парижском кладбище. Но другие инженеры,

англичане, продолжают работу Кюньо.

Словно новорождённые птенцы, вылетают из их

мастерских неуклюжие паровозные тележки. У одной труба спереди,

у другой — сзади. У одной три колеса, у другой — целых

шесть.

Это будущие паровозы. Они только учатся ходить. Есть

среди них уже такие, которые пробегают по десяти

километров в час, обгоняют всех прохожих. Люди смотрят и

удивляются: вот ведь фокусники — поставили печку на колёса! Да

разве на ней далеко уедешь?

А ездили в то время из города в город в огромных

каретах — дилижансах.

В каждой карете было набито десятка по два пассажиров.

На крыше сидел кучер и хлестал длинным бичом

четвёрку лошадей. Рядом с ним сидел почтальон и трубил в

рожок:

— Берегись! Курьерский дилижанс едет!

Тяжёлая карета то и дело проваливается в рытвины,

подпрыгивает, клонится набок. Того и гляди, опрокинется! Пыль

за каретой долго не может улечься. И вот по этой же дороге

покатили наконец паровые дилижансы.

Чудовище с самоварной трубой и ногами — это и есть

первый паровой дилижанс. Строитель его, механик Гордон,

рассуждал так: у лошади — ноги, а у телеги — колёса; чтобы

колёса покатились, нужно, чтобы сперва ноги пошли. Вот он

и приделал к своей паровой тележке ноги. Но они только

путались между колёсами и мешали.

А вот другой дилижанс — механика Гернея. Тут ног нет.

Герней правильно рассудил: паровой тележке ноги не нужны.

9

Сделал он несколько дилижансов и стал возить публику из

Лондона в пригородные деревушки.

Дилижансы Гернея нарядные, лакированные, похожие

на карету. Только сзади торчат, как жерла пушек, целых три

трубы. Колёс шесть: одна пара громадных, в рост человека,

другая пара поменьше, а третья пара совсем маленькая.

Маленькие колёса едут далеко впереди, будто лошади

перед повозкой.

Когда поворачивают руль вправо, передние колесики едут

вправо, а за ними поворачивает и вся колымага. Паровой

котёл уже не торчит на виду, как в тележке Кюньо, а

запрятан внутрь кузова.

Дымя и гремя едет паровой дилижанс по дороге.

Над крышей его торчит целый лес дымовых труб, высоких

мужских шляп, султанов, перьев.

БИТВА НА ЯРМАРКЕ

Была как-то в городе Мэлкшеме (Англия) ярмарка. В

город съехались из соседних деревень множество фермеров

с жёнами и детьми. Мычали коровы, визжали клоуны в

балаганах.

Вдруг звонко заиграл рожок и послышалось щёлканье

бича. Разгоняя толпу, по площади двигался запылённый

дилижанс. Из лошадиных ртов на людей летели брызги пены.

Не успел народ успокоиться, как с другой стороны тоже

раздались протяжные трели рожка.

Навстречу конному шёл паровой дилижанс. Шестёрка

лошадей разом встала на дыбы и шарахнула карету на толпу.

Тут-то и началось...

Женщины и дети с визгом бросились врассыпную.

Бородатые фермеры повисли на оглоблях и остановили метавшихся

лошадей. А кучер, соскочив с козел, запустил в машиниста

булыжником.

Почтальон шнырял в толпе и кричал:

— Вали набок дьявольскую машину! Народ давит! Искры

рассыпает! Вчера в деревне Хэдли овин подожгли... Бей

поджигателей!

ю

Паровик осыпали градом камней. Рулевому расшибли

голову. Старику пассажиру угодили в грудь.

Толпа разнесла бы паровик вдребезги, если бы машинист

не догадался дать полный ход вперёд.

Машина загрохотала и двинулась сквозь толпу в

открытые настежь ворота пивоваренного завода. Рабочие завода

захлопнули ворота и задвинули засов. Машинисты и

рабочие — всегда товарищи.

Толпа стала ломиться во двор. Но в это время подоспели

полицейские.

Переночевал паровик на заводе. А рано утром вышел из

ворот и повёз измученных пассажиров в Лондон. Рядом с

машинистом на переднем сиденье паровика поместились трое

полицейских с карабинами.

МЛАДШИЙ БРАТ ПРОТИВ СТАРШЕГО

Тридцать лет длилась война между паровыми и. конными

дилижансами. Победили конные. Ещё бы — на их стороне

было правительство.

Но был у паровых дилижансов ещё один враг. Это их

младший брат — поезд.

В 1825 году инженер Стефенсон построил первую

железную дорогу — между Стоктоном и Дарлингтоном, — поставил

паровик на рельсы. Это было правильно. Ведь шоссейные

дороги в те времена никуда не годились. Тяжёлому паровику

трудно было ходить по ухабам и по рытвинам. Машина тряслась

и гремела, словно кухонная посуда на возу. То и дело от

толчков портился и разлаживался механизм. Старались его

делать попрочнее да покрепче, а от этого он выходил ещё

тяжелее.

А сколько нужно было угля, чтобы тащить этакую махину

по плохой дороге!

Совсем другое дело — на рельсах. И машину можно

сделать полегче — тут ведь такой прочности не требуется, —

и толчков нет, и угля уходит меньше. Значит, и расходы не

такие большие.

Вот это-то и зарезало паровой дилижанс. Когда стали

11

строить железные дороги одну за другой, паровому

дилижансу пришёл конец. Куда ему было угнаться за поездом,

который плавно катил по гладкой стальной дороге!

На родине паровых дилижансов — в Англии — их не

стало.

Во Франции ходили ещё кое-где, как последние мамонты,

тяжёлые «шоссейные локомотивы». Но их было очень мало.

ПОБЕДА

И вдруг «шоссейный локомотив», старый паровой

дилижанс, снова затрубил в свой рожок.

Он помчался по дорогам с неслыханной быстротой,

оставляя далеко позади почтовых кляч.

Что же с ним случилось? Паровой дилижанс перестал

быть паровым!

Механик Даймлер построил бензиновый мотор. Долой

тяжёлый паровой котёл, не нужно больше топки и угольного

ящика!

Какой лёгкой, простой и красивой стала «огненная

тележка»!

Это первый автомобиль Даймлера. Уже не паровоз, а

скорее извозчичья пролётка. Кажется, вот-вот в неё впрягут

лошадей.

Машинист чистенький, в белом воротничке. Ему не

приходится пачкаться: нет ни сажи, ни копоти. Толстый

пассажир развалился на мягком сиденье и улыбается.

Одно только неудобно: мотор торчит в ногах у

пассажира как большой бидон с молоком, некуда ноги поставить.

Мотор ещё слабенький, только в полтора раза сильнее

лошади.

А качает этот автомобиль на ходу, как старую дедовскую

бричку. Подождите, тронется автомобиль — и пассажир

перестанет улыбаться. Вытрясет, вымотает бричка всю душу.

В то время как в одном немецком городе, Канштадте,

механик Даймлер строил свой автомобиль, в другом городе,

Маннгейме, механик Бенц тоже мастерил тележку с

бензиновым мотором. И случилось так, что обе тележки пошли почти

12

одновременно, в одном и том же 1886 году. Поэтому

изобретателями автомобиля надо считать их обоих — Даймлера и

Бенца. Автомобиль Бенца был не лучше, чем автомобиль

Даймлера. Чтобы пустить его в ход, надо было толкнуть его

сзади. И трясло на нём не меньше.

Чтобы не было тряски, надо было либо все дороги

выровнять — полы, что ли, настлать, — либо к колёсам подушки

привязать.

Сделали и то и другое.

С каждым годом дороги становятся всё лучше. А до

подушек для колёс люди додумались вскоре после изобретения

автомобиля: надели на колёса резиновые шины, надутые

воздухом. Легко пошла машина по дороге — пассажир как на

мягком диване сидит.

Всё бы хорошо, да только мотор был ещё слаб и часто

портился. Случалось, тянут волы забастовавший автомобиль,

а машинист поднял очки на шапку и сидит понурив голову.

Ему делать нечего — рогатый мотор тащит автомобиль.

Но автомобиль с каждым годом становился всё сильнее

и надёжнее. Всюду, во всех концах мира, работали люди,

стараясь придумать самый лучший мотор.

Мотор всюду нужен теперь — и в воздухе, и на воде, и в

поле. Автомобильный мотор был сначала в полторы

лошадиные силы, через пять лет — в восемь сил, а сейчас на

хороших автомобилях моторы в сто и больше сил. Бывают

автомобильные моторы и в тысячу сил! Такие моторы ставят на

гоночных автомобилях.

Старых почтовых дилижансов никто теперь и не помнит.

Автомобиль убрал с дороги своего злейшего врага. Заодно

досталось и возчикам. На улицах больших городов уже не

сыщешь извозчичьей клячи.

Даже поезд и тот не может угнаться за автомобилем.

Поезд ходит только по рельсам. А автомобилю рельсы не

нужны, он всюду пройдёт. Теперь есть автомобили, которые

ходят по вспаханному полю, не проваливаются на болоте,

взбираются на горы...

Не только в большом городе, в самых диких местах — в

тундре, в пустыне — можно теперь увидеть советский

автомобиль.

13

Московские, горьковские, ярославские и прочие машины

заменяют у нас оленей на Крайнем Севере и верблюдов

на юге.

Наши автомобили славно поработали вместе с танками и

самоходными орудиями на полях Великой Отечественной

войны...

Бесконечным потоком выходят автомобили из ворот

заводов.

АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ХОДИТЬ

Посмотрите на современный легковой автомобиль. В нём

нет ничего лишнего. Весь он прямой как стрела. Даже когда

он стоит, кажется, что он летит. А какой он удобный,

сильный, вместительный.

За двести с лишним лет автомобиль много раз менялся.

Были у него ноги — пропали. Был паровой котёл — исчез.

Торчали на крыше трубы — теперь их нет. Был он похож сначала

на паровоз, потом на извозчичью пролётку, а теперь он похож

только на самого себя.

Каждая вещь должна быть похожа сама на себя, иметь

свою форму — лучшую для неё.

М. Ильин

БОРЬБА

ЗА

СУЩЕСТВОВАНИЕ

У автомобиля было много врагов. Не в последнем ряду

стояли среди них служители церкви. Автомобиль был ещё

одним доказательством правды науки против «правды» бога.

Не отставали и «блюстители порядка» — различные

чиновники, полиция. Автомобиль приносил им на первых порах

14

только новые заботы — новые законы, новые жалобы в судах.

Были разработаны разные приказы и постановления,

ограничивавшие и тормозившие развитие автомобиля.

В столицах гонения на автомобиль носили сравнительно

скромный характер: ограничивали главным образом

скорость движения (в Москве и Петербурге, например,

допускалась скорость 12, с 1907 года — 20 вёрст в час).

В провинции же на автомобиль смотрели и впрямь как на

исчадие ада.

Губернатор города Уральска вовсе запретил езду на

автомобилях.

Он написал полицмейстеру:

«Логашкин нарушил умышленно распоряжение моё, как

губернатора, касающееся к воспрещению езды по городу в

автомобиле в видах общественной безопасности... из того я

усматриваю нарушение, явно направленное к соблазну

других, а потому, при дальнейшей попытке его к тому же,

автомобиль будет задержан и отобран, а он опять привлечён к

ответу...»

Враги автомобиля искали всякий повод, чтобы как-нибудь

ущемить новую машину. Пока она была тихоходной,

утверждали, что у неё нет преимуществ перед лошадьми, а одни

лишь недостатки. Когда скорость увеличилась, машину стали

считать опасной, хотя скорость её и не превышала ещё

возможной скорости конных экипажей, а путь торможения

автомобиля был, несомненно, короче пути остановки лошади (не

говоря уже о случаях, когда лошадь «понесла»). Пока

автомобиль был шумным, жаловались на то, что он нарушает покой

городов. Как только автомобилистам удалось добиться

сравнительно бесшумности двигателей, обыватели нашли зло и в этом:

«Эти проклятые моторы! Их не услышишь, когда они

внезапно появляются перед тобой!» Обвиняли первые

автомобили в уродстве. Но стоило появиться изящно отделанным

кузовам, как автомобилистов обвинили в стремлении к

излишней роскоши.

Смирившись с быстроходностью, бесшумностью и

внешним видом автомобилей, неутомимые «антиавтомобилисты»

напали на резиновые шины, на те самые «пневматики»,

которые устраняли тряску автомобиля (а сколько нападок было

15

до этого на тряску!). Оказывается, не грязь на улицах весной,

осенью и в дождливую погоду, а шины являлись причиной

того, что автомобили забрызгивали грязью горожан!

Московская городская дума учредила особую «шинную

комиссию». Комиссия после испытаний всякого рода шин пришла

к выводу, что дело не в типе шин, а в грязи. Но нельзя же

предъявить иск к уличной грязи! И комиссия постановила:

«Дабы обиженные шинниками обыватели, платье которых

может быть забрызгано грязью, летящей из-под шин, могли

заметить своих обидчиков, чтобы затем привлечь их к

законной ответственности, экипажи на резиновом ходу должны

снабжаться номерными знаками особого цвета».

Точно так же притесняли автомобилистов и в других

странах. В Англии, например, пресловутый закон о «человеке

с красным флагом» был отменён только в 1896 году.

Наибольшая допускаемая скорость колебалась в разных страна^ от

6 до 30 километров в час. Кое-где в городах, наоборот,

разрешалось ездить только очень быстро, чтобы не отравлять

население выхлопными газами. По той же причине

автомобилям была запрещена остановка около общественных

учреждений и садов.

Чего только не вменяли в обязанности автомобилистам!

Они были обязаны:

не ездить после 9 часов вечера по улицам (Рим);

не подавать сигналы на людных перекрёстках, чтобы не

отвлекать внимания других возниц (Шотландия);

уступать дорогу любому другому экипажу, так как

других экипажей больше и они важны для хозяйства страны

(Швеция);

под страхом годичного тюремного заключения не

приближаться ночью к казармам, укреплениям и оружейным

складам, где, впрочем, всякое иное движение разрешалось

(Франция);

при встречах с лошадьми останавливать не только

автомобиль, но и двигатель, чтобы «не пугать несчастных животных»

(Германия).

В ряде стран женщинам запрещалось управлять

автомобилями. Власти некоторых американских штатов не

допускали автомобили из других штатов или требовали, чтобы за

16

рулём приезжего автомобиля был обязательно мужчина.

В царской Болгарии в течение нескольких лет автомобили

были просто-напросто вне закона.

Сельские полицейские устраивали заставы, арестовывали

автомобилистов под разными предлогами (например, за

хранение «оружия». По невежеству «блюстители порядка»

иногда принимали за оружие запасные части и ремонтный

инструмент), бессовестно штрафовали их.

Как когда-то во времена нападок на железные дороги,

фермеры применяли свои несокрушимые аргументы и в

борьбе с автомобилем. По их предсказаниям, с распространением

автомобиля:

«...Коровы будут удирать с придорожных пастбищ и

перестанут давать молоко. Нервные по природе куры из-за шума

автомобилей не смогут нести яйца. Воздух будет отравлен

отработавшими газами двигателей, и птицы будут изгнаны

в далёкие от селений места. Огнеопасные автомобили спалят

деревянные дома в селениях. Словом, сельские местности

превратятся в пустыню. Автомобили не едят сено — кто будет

покупать его? Наконец, автомобили не предусмотрены в

Библии!»

Борьбу с автомобилем поддерживала реакционная печать.

Разворачивая газету или журнал, автомобилист почти не

сомневался, что найдёт в них что-нибудь о себе. Самыми

скромными следовало считать нападки на несовершенство

машины.

Изображения опрокинутых и взлетающих в воздух машин,

аварий и поломок долго не сходили со страниц и

юмористических и серьёзных журналов.

Дальше шли прямые угрозы. Писали, что автомобилистов

нужно пристреливать, как бешеных собак, называли их

бандитами и «давителями», советовали сажать их в тюрьму.

Не мудрено, что обыватели бросали в проезжающие

автомобили камни и палки, преграждали дорогу канавами,

повозками, брёвнами, утыканными гвоздями досками.

Один французский помещик устроил возле дороги

своеобразный шлагбаум: к столбу было прикреплено на верёвке

бревно, которое специальный сторож в момент приближения

автомобиля опускал поперёк дороги. При остановке в деревне

17

автомобилист в поисках обеда и ночлега натыкался на

запертые двери и окна.

В ряде стран были даже организованы общества по борьбе

с автомобилем.

В Англии, например, по улицам некоторых городов

ходили люди с плакатами Союза автомобилистов.

На плакатах было написано:

«Жители Англии!

Вашей жизни и вашим правам угрожают безумные

автомобилисты!

Они давят и убивают детей, мужчин, женщин.

Они убивают ваших собак и кур.

Они наполняют пылью ваши дома.

Они осыпают пылью ваши платья.

Они отравляют воздух, которым вы дышите!»

Немало неприятностей доставили автомобилистам

некоторые «светила медицины».

В одном американском журнале некий доктор заявлял:

«Горожанин вынужден вдыхать газы, отравляющие

атмосферу наших лучших бульваров; шум автомобилей выкуривает

его из дому, пыль от них обволакивает его». Автомобилистов

он предупреждал, что «насекомые, которыми полон воздух,

неминуемо попадают в дыхательные пути автомобилиста и

могут принести большой вред организму... встречный ветер

нарушает работу лёгких (автомобили в то время не имели

ветрового стекла) и является причиной типичной

«автомобильной физиономии» — с открытым ртом. Открытый рот

придаёт человеку отталкивающий вид и увеличивает опасность

инфекции».

На карикатурах изображали автомобилистов в

устрашающих водолазных шлемах; пешеходов — с противогазами;

водителей, боящихся пыли, художники сажали спиной к

направлению движения, а чтобы бедняги могли видеть дорогу,

к автомобилю пририсовывали большое зеркало.

Но всё же, несмотря ни на что, сторонников автомобиля

появлялось всё больше и больше.

Одними из первых на сторону автомобиля стали...

провинциальные и сельские врачи. Автомобиль позволял им

увеличить число пациентов, обслуживать их быстрей, выезжать на

18

вызовы в далёкие селения. Врач — уважаемое лицо в округе,

и с его мнением считались. За врачами последовали

агрономы и даже священники и все те лица, деятельность которых

требовала более или менее частого передвижения. Всё

больше любителей привлекал автомобильный спорт. Не обошли

автомобиль своим вниманием богачи, коронованные и

титулованные особы и те самые фабриканты, интересам которых

угрожали автомобили. Обладание автомобилем стало

признаком состоятельности. Спрос на автомобили возрастал.

Фабриканты, поразмыслив, выбыли из строя противников

автомобилей и начали изготовлять автомобильные колёса,

рессоры и кузова, а затем и сами автомобили.

Появились грузовики: ими заинтересовались военные

ведомства, торговые компании, железнодорожные общества,

наконец, крупные фермеры.

Чем совершеннее становился автомобиль, тем меньше

было у него противников, тем меньше было у них оснований

для нападок на его когда-то шумный и чадящий двигатель,

ненадёжные тормоза, жёсткие рессоры, неудобные кузова,

непослушный руль.

Ю. Долматовский

50 ЛЕТ

ИЕЩ1ГОД

Хотите побывать одновременно в прошлом, в настоящем

и в будущем? Прикоснуться к живой истории и тут же,

отойдя на несколько шагов, увидеть перед собой невиданную

машину, которая появится на дорогах лишь через несколько

лет?

Тогда давайте совершим экскурсию на юбилейную

выставку «50 лет советского автомобилестроения». Она открылась

19

ровно через полвека после того, как был выпущен первый

советский серийный грузовик АМО-Ф15.

Вот он, этот прадед всех советских автомобилей, один

из тех десяти грузовиков, которые 7 ноября 1924 года, в

седьмую годовщину Великой Октябрьской революции,

торжественно проехали по Красной площади в Москве. Сейчас

ветеран стоит на постаменте, окрашенный, как и тогда,

в ярко-красный цвет, и словно бы принимает парад

других машин, своих более молодых собратьев — самых разных,

легковых и грузовых, специальных и автобусов. Когда,

пройдя вдоль их строя, останавливаешь взгляд на массивном

75-тонном самосвале, стоящем неподалёку от «старичка»

АМО-Ф15, понимаешь, какой огромный путь проделала

отечественная автомобильная промышленность с начала своего

существования.

Тогда, в 1924 году, на единственном в стране автозаводе

АМО в Москве, насчитывалось всего 450 станков и трудились

в его цехах немногим более 1000 рабочих. Сейчас в нашей

стране построено 25 крупных автомобильных заводов, на

которых заняты сотни тысяч рабочих, техников и инженеров.

В их распоряжении десятки тысяч станков и самого

разнообразного машиностроительного оборудования. Когда на

месте бывших полукустарных мастерских вырос в первой

пятилетке автозавод АМО, его неизменно называли

автогигантом. Он казался тогда чудом техники и был действительно

одним из самых больших промышленных предприятий в

стране. Но что он в сравнении с построенным недавно Волжским

автозаводом в городе Тольятти, тем самым, который

выпускает всем известные «Жигули»? Только по размерам своей

территории ВАЗ ровно в 50 раз превосходит «гиганта»

первой пятилетки! Правда, и бывший АМО — теперь автозавод

имени Лихачёва — выпускает сейчас в 8 раз больше

грузовиков, чем тогда, причём гораздо более мощных и крупных.

Вот стоит неподалёку от своего прадеда современный

автомобиль— красавец ЗИЛ-130, нынешнее детище того же

завода. Его грузоподъёмность 6 тонн, то есть в четыре раза

больше, чем у АМО-Ф15, а максимальная скорость втрое

выше. Теперь подсчитайте: раз грузовиков выпускается в

8 раз больше и каждый из них способен перевозить в четыре

20

раза больше груза и втрое быстрее, то, значит, эффективность

их работы чуть ли не в 100 раз выше, чем у грузовиков,

выпускавшихся заводом 50 лет назад.

Между первой моделью АМО-Ф15 и последней ЗИЛ-130

на выставке стоят машины, которые завод изготовлял в

разные годы.

Обратите особое внимание на трёхтонный грузовик

ЗИС-5. Это автомобиль-ветеран, о котором с уважением и

любовью вспоминают водители до сих пор. Исправно нёс он

трудовую вахту на стройках первых пятилеток и отслужил

нелёгкую солдатскую службу на дорогах Великой

Отечественной войны. Причём он служил не только для переброски

войск и подвоза снарядов к фронту — на автомобилях ЗИС-5

монтировались знаменитые «катюши», наводившие ужас на

врага. Словом, заслуженный грузовик, настоящий

автомобиль-герой!

И ведь их было немало на дорогах войны, этих

автомобилей-героев. Уже в 1936 году с заводского конвейера сошёл

стотысячный грузовик, а всего к 1941 году их было

выпущено более миллиона. Тогда это казалось колоссальной цифрой.

В последующие восемь лет прибавился ещё один миллион.

Всего за первую четверть века своего существования

советская автомобильная промышленность выпустила более трёх

миллионов автомобилей. Сравните: только в 1975 году с

конвейеров наших заводов сошло 1 миллион 964 тысячи

автомобилей.

Посмотрите внимательно на автомобили, выпускаемые в

таком колоссальном количестве. Вот изящные «Жигули»,

поблёскивающие лаком «Москвичи», «Волги» и «Запорожцы»,

быстроходные крепыши-грузовики ЗИЛ-130, ГАЗ-53А,

«Колхида», «Урал-357», юркие грузовики-фургоны УАЗ-452. Не

правда ли, по своей отделке, добротности изготовления,

красоте они никак не производят впечатление вещей, выпускаемых

массой, выскакивающих с конвейера словно конфеты?

Между тем всё это — массовая продукция. На Волжском

автозаводе, например, не проходит и 23 секунд, как на свет

появляются новенькие «Жигули». Почти три машины в

минуту!

Для того чтобы понять, как это происходит, надо прежде

21

всего представить себе грандиозные масштабы современного

автомобильного завода.

Волжский автозавод раскинулся на территории 510

гектаров, общая длина работающих в его цехах конвейеров

превышает 150 километров!.. Но дело не только в этом.

На заводе действует самая современная техника — тысячи

всевозможных машин и станков, — ещё более совершенная,

чем та, которая описана в репортаже «Прогулки по

автозаводу». Некоторые автоматические линии и

специальные станки даже... сами проверяют размеры деталей в

процессе их обработки. На главном конвейере завода длиной

1,5 километра окрашенные кузова прямо на глазах обрастают

этими заранее заготовленными деталями и превращаются в

полностью оснащённые автомобили. Именно благодаря тому,

что огромное количество работ предварительно проведено в

других цехах, готовенькие машины «рождаются» на главном

конвейере буквально в считанные секунды.

Волжский автозавод выпускает теперь 660 тысяч

легковых автомобилей в год. Достойное завершение 50-летнего

пути развития отечественного автомобилестроения!

Но и начало нового этапа знаменуется не менее крупным

событием. Вступает в строй другой гигант

автомобилестроения — Камский автозавод. Собственно, это даже не завод, а

целый промышленный комплекс — он состоит из шести

самостоятельных производств и занимает территорию 10

миллионов квадратных метров! По размаху производства, по

уровню технической оснащённости цехов, в которых большая

часть всего оборудования автоматизирована, КамАЗ не имеет

себе равных во всём мире. Здесь будут использоваться все

самые современные технические достижения автомобильного

производства.

Да, за пятьдесят лет советским автомобилестроением

пройден огромный путь. Только оглянувшись назад, взвесив всё,

что сделано за эти годы, сопоставив прошлое с настоящим,

начинаешь понимать, что значит теперь всего лишь один год,

каждый новый год работы автомобильной промышленности.

Уже по одному только количеству выпускаемых

автомобилей — около 2 миллионов — этот год равен, как мы видели,

первым двадцати пяти. А ведь и качество выпускаемых сей-

22

час автомобилей совсем другое: совершеннее конструкция,

выше быстроходность и надёжность, больше грузоподъёмность.

Вот несколько примеров.

В лучшем довоенном легковом автомобиле —

прославленной «эмке» (ГАЗ-MI), — отличавшемся своей

неприхотливостью, приходилось менять масло через каждые 750

километров пробега. Современные «Жигули» ходят на одном и

том же масле 10 000 километров.

Лучший довоенный грузовой автомобиль ЗИС-5,

известный своей долговечностью, отправлялся обычно в

капитальный ремонт после 60—70 тысяч километров пробега.

Современный грузовик ЗИЛ-130 работает без капитального

ремонта втрое дольше.

Подавляющее большинство грузовиков раньше составляли

полуторки и трёхтонки. А сейчас есть и однотонные

микрогрузовики УАЗ, и двухтонный ГАЗ-66, и четырёхтонный

ГАЗ-53А, и пятитонный «Урал», и шеститонный ЗИЛ-130, и

пять моделей грузовиков МАЗ (от 8 до 14,5 тонны), и семья

грузовиков КрАЗ (от 8 до 23 тонн), и тяжёлые самосвалы

БелАЗ грузоподъёмностью 30 и 40 тонн. А венчает эту

цепочку новый 75-тонный БелАЗ-549, который вмещает в своём

кузове не меньше груза, чем железнодорожный вагон, а ростом

не уступает доброму двухэтажному дому. На первый взгляд

даже кажется, что такой махиной управлять-то почти

невозможно — какую же силищу надо иметь в руках, чтобы

повернуть руль грузовика, каждое колесо которого высотой куда

больше, чем иной автомобиль. Когда БелАЗ-549 и

«Жигули» встречаются на дороге, невольно вспоминаешь басню про

слона и моську.

Но вот странное дело: за рулём 75-тонной громадины сидит

вовсе не тяжелоатлет, а самый обыкновенный, да к тому же

ещё и очень молодой шофёр. Легонько, без особых усилий

поворачивает он баранку, и огромные передние колёса

послушно меняют своё направление. Секрет в том, что на

БелАЗе-549 устанавливается специальный механизм, так

называемый усилитель руля. И управлять этим огромным

грузовиком ничуть не труднее, чем легковой машиной.

Все эти высокие качества советских автомобилей — их

надёжность, долговечность, быстроходность, грузоподъёмность,

23

проходимость, маневренность, приспособленность к работе

в самых разнообразных климатических условиях — тоже

значат многое. Если учесть их, то названную выше цифру —

2 миллиона автомобилей в год — можно по праву умножить

ещё несколько раз. Вот и выходит, что автомобили,

выпускаемые сейчас только за один год, пожалуй, не менее

производительны, чем все те, вместе взятые, что были выпущены за

первые 50 лет.

Ю. Клеманов

ПО АВТОЗАВОДУ

— С чего начинать репортаж о вашем заводе? — спросил

я у руководителей Горьковского автомобильного завода,

сидевших в кабинете главного инженера.

— Как с чего?! Разумеется, с конструкторско-экспери-

ментального отдела, — откликнулся главный конструктор.—

Ведь если бы созданные нами конструкции автомобиля были

плохи, то грош цена и всей работе завода.

— Нет, начинать надо с технологического отдела, —

возразил главный технолог. — Рабочие чертежи автомобилей,

созданные конструкторами, — это только полдела. Главное —

изготовить по этим чертежам все детали автомобиля.

Продумать весь технологический процесс.

— Ну, уж раз так, — вмешался в разговор начальник

инструментального корпуса, — то надо бы начать с работы

инструментальщиков. Без хорошего инструмента нет

технологии. А у нас только для новой «Волги» было изготовлено

более 2500 различных штампов, приспособлений, режущего

и измерительного инструмента. — Он подошёл к окну, реши*

24

тельно раздвинул занавески й добавил:—Смотрите, какой

красавец. Не меньше иного завода, да и продукции выпускает

столько же, сколько целый завод.

Действительно, шестиэтажный огромный

инструментальный корпус Горьковского автозавода выглядит внушительно.

И не было сомнения в том, что роль инструментальщиков,

так же, впрочем, как и конструкторов и технологов, во всех

успехах завода огромна. Кстати, об этом свидетельствует и

самый последний пример — освоение нового автомобиля

«Волга».

Это была сложная задача. Дело в том, что новый

автомобиль, оборудованный новыми агрегатами и имеющий много

разных усовершенствований, должен был изготовляться так

же быстро и просто, как прежняя модель. На производство

новой «Волги» следовало затрачивать столько же труда и

времени, сколько на старую, не больше.

Чтобы этого добиться, пришлось немало поработать и

конструкторам, и технологам, и инструментальщикам.

Конструкторы должны были так проектировать все детали, узлы и

агрегаты нового автомобиля, чтобы они были и лучше

прежних и чтобы изготовлять их было удобнее. Технологам

пришлось по-новому расставить станки в цехах, позаботиться

о новом высокопроизводительном оборудовании и

автоматических линиях, которые сами, почти без вмешательства

человека, быстро и хорошо выпускают десятки тысяч деталей в

сутки. Инструментальщики применили такие инструменты —

резцы, свёрла, фрезы, — которые гораздо быстрее режут и

обрабатывают металл. Одним словом, инженеры завода с честью

справились со своей задачей. Вот с них и следовало бы

начать наш репортаж о производстве «Волги».

Но я решил иначе. Ведь всё-таки не конструкторы, не

технологи и инструментальщики льют металл, стоят у станков,

командуют автоматами. В создании автомобиля участвуют

ещё десятки тысяч людей! И я отправился по цехам.

Правда, перед этим мне пришлось некоторое время

изучать в приёмной главного инженера большой действующий

макет завода.

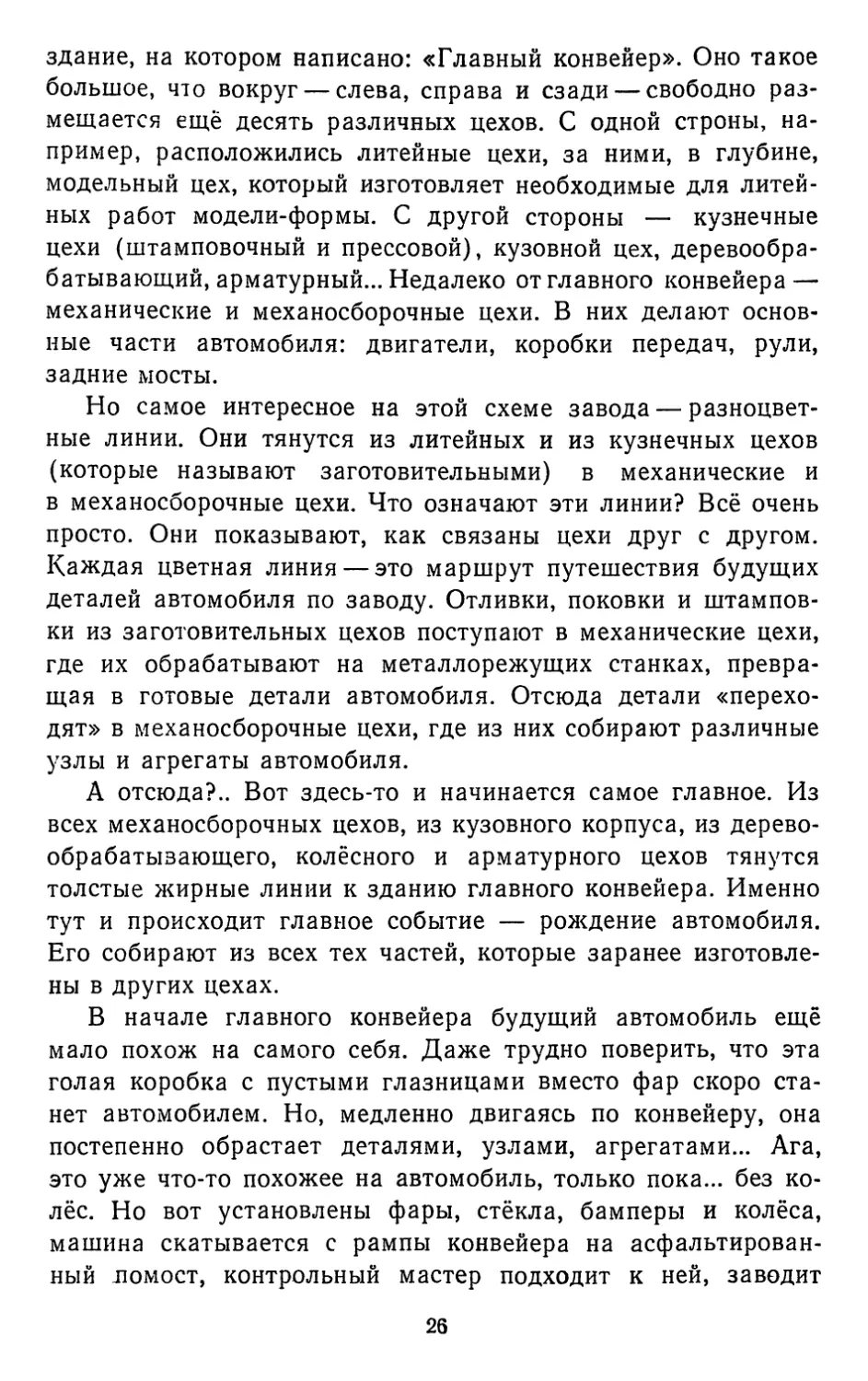

В самой середине макета находится вытянутое в длину

25

здание, на котором написано: «Главный конвейер». Оно такое

большое, что вокруг — слева, справа и сзади — свободно

размещается ещё десять различных цехов. С одной строны,

например, расположились литейные цехи, за ними, в глубине,

модельный цех, который изготовляет необходимые для

литейных работ модели-формы. С другой стороны — кузнечные

цехи (штамповочный и прессовой), кузовной цех,

деревообрабатывающий, арматурный... Недалеко от главного конвейера —

механические и механосборочные цехи. В них делают

основные части автомобиля: двигатели, коробки передач, рули,

задние мосты.

Но самое интересное на этой схеме завода —

разноцветные линии. Они тянутся из литейных и из кузнечных цехов

(которые называют заготовительными) в механические и

в механосборочные цехи. Что означают эти линии? Всё очень

просто. Они показывают, как связаны цехи друг с другом.

Каждая цветная линия — это маршрут путешествия будущих

деталей автомобиля по заводу. Отливки, поковки и

штамповки из заготовительных цехов поступают в механические цехи,

где их обрабатывают на металлорежущих станках,

превращая в готовые детали автомобиля. Отсюда детали

«переходят» в механосборочные цехи, где из них собирают различные

узлы и агрегаты автомобиля.

А отсюда?.. Вот здесь-то и начинается самое главное. Из

всех механосборочных цехов, из кузовного корпуса, из дерево-

обрабатызающего, колёсного и арматурного цехов тянутся

толстые жирные линии к зданию главного конвейера. Именно

тут и происходит главное событие — рождение автомобиля.

Его собирают из всех тех частей, которые заранее

изготовлены в других цехах.

В начале главного конвейера будущий автомобиль ещё

мало похож на самого себя. Даже трудно поверить, что эта

голая коробка с пустыми глазницами вместо фар скоро

станет автомобилем. Но, медленно двигаясь по конвейеру, она

постепенно обрастает деталями, узлами, агрегатами... Ага,

это уже что-то похожее на автомобиль, только пока... без

колёс. Но вот установлены фары, стёкла, бамперы и колёса,

машина скатывается с рампы конвейера на

асфальтированный ломост, контрольный мастер подходит к ней, заводит

26

двигатель, и... машина своим ходом покидает здание главного

конвейера.

Но это макет. Здесь всё выглядит просто. А вот как на

самом деле?

Когда я вышел из здания заводоуправления на заводской

двор, то, по правде говоря, немного растерялся... Ещё бы!

Ведь территория завода огромна. В длину он тянется на

несколько километров. А в глубину... Пока дойдёшь,

например, до кузовного цеха, можно порядком устать!

Прежде всего я решил пойти туда, где расположились

заготовительные цехи. Ведь здесь, в кузнице, впервые

возникают откованные из сырых бесформенных чушек детали,

которые составляют современный автомобиль. Вот и начнём

хотя бы с коленчатого вала.

Я прошёл весь цех ковочных машин, затем — цех

паровых молотов, но так и не обнаружил, где изготовляются

коленчатые валы для автомобиля «Волга»; обескураженный,

я обратился к одному из рабочих:

— В каком цехе штампуются коленчатые валы?

— Ни в каком, — последовал ответ. — На двигателе

«Волги» устанавливаются литые коленчатые валы.

«— Гм... вот как...

— Да, они полые, пустотелые и гораздо легче кованых.

На них идёт меньше металла, а кроме того, они не требуют

механической обработки.

И вот литейный цех.

— Здесь есть немало интересного, но я посоветовал бы вам

сходить прежде всего на участок точного литья, — сказал мне

главный металлург завода. — Увидите кое-что необычное.

Действительно, часто ли приходится встречать в литейных

цехах рабочих в... белых халатах? А здесь такую одежду

носят все.

Вот модельное отделение. У машин трудятся одетые в

белые халаты модельщицы. Они делают выплавляемые

модели для точного литья.

На этом участке детали отливают по моделям, которые

сделаны из различных легкоплавких материалов: из

стеарина, парафина... На несколько десятков стеариновых моделей

одновременно наносится слой огнеупорного покрытия — и в

27

печь на обжиг. От жары стеарин легко тает, плавится

(потому эти формы и называются выплавляемыми), и в формах

остаются полости. Когда в них потом заливают металл, он

получает конфигурацию нужной детали. При этом детали

получаются гладкие, с чистой поверхностью, их не приходится

«доводить», обрабатывая на станках. Экономится и металл и

рабочее время.

Но, увы, не все детали можно изготовлять таким удобным

способом. Большинство деталей требует механической

обработки. Более того, из литейных, кузнечных и штамповочных

цехов выходят, как правило, не детали, а только их заготовки.

Чтобы стать деталью, заготовка должна освободиться от

всего лишнего, «изойти» стружкой, пока каждая плоскость не

станет идеально чистой, гладкой и абсолютно точной по

размерам. Тогда при сборке в узел или агрегат она может

как следует сопрягаться с другой, тоже предварительно

обработанной, деталью. Вот почему на заводе едва ли не

самыми важными являются механические цехи.

Каких только тут нет станков! Но что бросается в глаза —

здесь почти не увидишь так называемых универсальных

станков, которые нередко встретишь в обычной механической

мастерской. На автомобильном заводе считают, что

лучше станки специальные, то есть предназначенные для одной

какой-нибудь операции. Почему? Чтобы понять это, надо

посмотреть, как работает специальный станок. Да, он, конечно,

больше ничего не «умеет», но уж свою операцию делает так

артистически тонко и так быстро, что за ним и десяток

«универсалов» не угонятся. А автомобильное производство —

массовое. Тут темпы, точность и производительность играют

решающую роль.

Но ещё большее впечатление производят автоматические

линии станков. Сидит у такой линии на удобном

вращающемся кресле человек и... вроде бы смотрит кино, глядя на

экран стоящего перед ним пульта. Но нет, здесь мелькают

не кадры «Фантомаса», а вспыхивают и гаснут контрольные

лампочки. Загорелись — и рабочий знает: это более 500

различных инструментов начали со всех сторон вгрызаться в

деталь. Минуты не пройдёт, как она готова. И не какой-

нибудь там болтик или шестерёнка, а... блок двигателя, в ко-

28

тором насчитывается несколько десятков отверстий и рабочих

плоскостей. Представляете себе, сколько сразу образуется

стружки! Но и тут обходится без вмешательства человека —

стружку выдувают сжатым воздухом, а специальные щётки

счищают её со станков. Да и саму деталь от станка к

станку перетаскивают механизмы.

Деталь движется сквозь строй станков. Как бы по

«коридору» между ними. Нажмёт человек кнопку у пульта —

и пошла работа. Подойдёт деталь к первой позиции, её тут

же намертво прихватят зажимы. Девять шпинделей одного

станка и шесть шпинделей другого одновременно двинутся

к ней, сделают своё дело, медленно отойдут назад, а деталь

пойдёт дальше, ко второй позиции, где её возьмут в работу

другие станки.

Обо всём, что происходит, человеку у пульта

рассказывают лампочки. Загорится одна — значит, сработали зажимы;

погаснет — отключились; загорится другая — включились

шпиндели; вспыхнет третья — деталь двинулась в путь. А

если случится что-то непредвиденное, например, сломается где-

то на линии инструмент, лампочки просигналят и об этом,

да ещё точно укажут, где именно непорядок. Рабочий тут же

устранит неисправность.

Таких автоматических линий на Горьковском автозаводе

несколько десятков. И каждая обрабатывает какую-нибудь

сложную деталь. Но ещё больше здесь отдельных станков.

Остановишься у одного из них, ну хотя бы у токарного

автомата, и... не успеваешь даже сосчитать, сколько он в минуту

выщёлкивает готовых гаек. Строчит как пулемёт. Не зря же

он называется автоматом.

Потом я попал в пятиэтажное здание кузовного корпуса.

Здесь — царство сварки. Слева, справа, впереди

ежесекундно вспыхивают фонтаны и фонтанчики искр, порой

сливающиеся в красочный фейерверк.

Ещё не дойдя до брызжущих искрами сварочных машин,

я заинтересовался участком тяжёлых прессов. На этой улице

(а такое сравнение весьма подходит, потому что каждый из

прессов величиною с дом) изоготовляются основные детали

кузова: крыши, крылья, капоты, панели приборов. И здесь

работают машины — механические укладчики: они уклады-

29

вают под прессы стальные листы для этих деталей, а

вытаскивают оттуда готовые детали.

Отштампованные детали кузова сваривают в узлы на

многоточечных сварочных автоматах. Вот многоточечный

сварочный автомат для изготовления задней боковины кузова.

Нижняя его часть имеет точь-в-точь такую же форму, как и эта

задняя боковина. А вверху расположено более 250

электродов, которые одновременно в 250 точках сваривают деталь.

Это и есть многоточечная сварка.

Для сварки пола кузова установлена целая линия таких

автоматов. Каждые 3,5 минуты она выдаёт готовый пол

кузова.

Сваренные узлы кузова надо соединить друг с другом.

Этим занимается специальная сборочная машина, у которой

имеются зажимы, чтобы удерживать детали рядом, пока их

приваривают друг к другу. А сваривают их подвесными

сварочными пистолетами. Они подвешены к потолку, и ими

очень удобно пользоваться.

Каждую машину обслуживает бригада из пяти человек —

двух сварщиков, двух слесарей-сборщиков и бригадира.

Сначала в машину закладывается пол кузова, потом боковины,

передок, задок, брызговики и крыша.

Вот он, почти готовый сваренный кузов. Сейчас бригадир

проверяет и «доводит» некоторые его швы. После этого кузов

подаётся на конвейер для окончательной отделки. Здесь же

на него навешивают двери, устанавливают капот, крылья,

крышку багажника...

Потом кузов начинают подготавливать к окраске. Я не

видел, как это делается, так как вся работа — обезжиривание

кузова, промывка, грунтовка, сушка — происходит в

огромной, закрытой со всех сторон камере. Но говорят, что в этой

камере кузов вращается на вертеле, как кусок мяса в

жаровне.

Зато как красят «Волгу», видно хорошо. Вокруг камеры

для окраски расположены пульверизаторы, разбрызгивающие

краску, которая ровным слоем ложится на кузов.

Окрашенные, обитые изнутри кожзаменителем кузова

автомобиля отправляются на конвейер цеха сборки. Сюда же

поступают готовые и проверенные двигатели, передние под-

30

вески с амортизаторами и тормозными барабанами, задний

мост с тормозами и тросами ручного тормоза, полностью

собранный карданный вал и другие узлы и агрегаты автомобиля.

Со сборочного конвейера автомобили сходят уже вполне

готовыми. И вскоре через центральные ворота завода они

отправляются в широкий мир.

Написав эти слова, я подумал: «Неужели всё? Ведь ещё

так много важного не сказано».

Но разве расскажешь всё о таком заводище, о таком

гиганте, как Горьковский автозавод, где работает несколько

десятков тысяч человек?!

Ю. Клеманов

ОХОТНИКИ

ЗА

АВТОМОБИЛЬНЫМИ

ТАЙНАМИ

Прохожие принимают эти серые здания с высокими

окнами за автомобильный завод. Но на самом деле это не так.

Автомобильный-то автомобильный, только не завод, а

институт. Научный автомоторный институт, сокращённо — НАМИ

(ударение надо делать на букву «И»).

Из ворот НАМИ выехал грузовик. Самый что ни на есть

обыкновенный ЗИЛ. Однако внутри у него наверняка

найдётся какое-нибудь новшество: или взамен «родного» мотора

стоит опытный дизельный мотор, или взамен рессор

поставлены накачанные воздухом резиновые гармошки, а может быть...

может быть, у него вовсе нет коробки передач и скорости

переключает не водитель, а автомат. На каждой машине

этого института прикреплён номер с надписью: «Проба».

31

Там и вправду всё пробуют, испытывают, ставят самые

неожиданные опыты и даже нарочно ломают новёхонькие

машины.

Для чего всё это нужно? А вот для чего. На

автомобильном заводе рабочие строят легковые машины, грузовики или,

к примеру, автобусы. Их собирают из деталей, над которыми

трудились конструкторы, инженеры, техники, художники,

чертёжники. Но прежде чем взяться за такую сложную работу,

как конструирование новой модели, надо изобрести какие-то

новинки, придумать, как сделать машину не только

непохожей на прежнюю, но и лучше прежней.

Просто так сесть за стол и выдумать «из головы»

необыкновенную конструкцию не под силу даже самому

талантливому человеку, пожалуй, даже сотне таких людей. Сперва надо

посмотреть, что уже сделано в этой области, узнать, что

говорит на этот счёт теория, что показали опыты, как вели себя

разные пробные автомобили, на которых уже испытывались

такие или похожие новинки.

Тысячи «как», «почему», «зачем», «откуда» рождаются

в головах конструкторов при создании нового автомобиля.

И ответы они находят как раз у людей, работающих в

НАМИ: учёных, исследователей, теоретиков, испытателей.

Именно им выпала честь быть первооткрывателями

автомобильных тайн.

Наверное, ты не прочь зайти к ним в гости? Что ж,

пошли. Это по соседству. Слышишь рёв двигателя? Там, за

стеной, моторный стенд. На стенд ставят двигатель, заводят

его и начинают изучать, сколько он выдержит, если будет

работать без остановки с полной нагрузкой. Или проверяют,

как изменится его мощность, если чуть-чуть изменить то-то

и то-то. Или сколько он выпьет бензина, если впускную трубу

сделать другой формы. Месяцами мучают мотор на стенде,

пока в один прекрасный день не станет ясно, что... нужно

было делать совсем не то и совсем не так. И опять

начинается бесконечная, кропотливая работа. Опять вовсю ревёт

мотор на стенде...

Около института стоит большой междугородный автобус.

Вроде бы ничем особенным он не выделяется, разве

только издаёт во время работы свистящий, какой-то странный,

32

4r -4

<S's OMNIBUS

совсем не автомобильный звук. Так вот, на нём, оказывается,

стоит не обычный двигатель, а газовая турбина. Она-то и

свистит.

Было время, эту турбину без конца «гоняли» на стенде.

То у неё перегревалась деталь, кстати очень сложная, то

ломался тоненький, не толще карандаша, валик. Вся эта

работа похожа на то, словно бы распутываешь громадный, весь

в узелках, клубок — тут надо немножко потянуть, там

ослабить, здесь пока не трогать, но не забыть сделать это потом.

Вот такая работа!

Теперь пройдём к тем зданиям*

Там шума никакого нет. Если заглянуть в окна, то

увидишь какие-то провода, сотни приборов, бумажные,

исчерченные зигзагами ленты, вспыхивающие пупырышки сигнальных

лампочек. Здесь, в одной из экспериментальных лабораторий,

царство её Величества Электроники. Она проверяет,

ощупывает, выслушивает, измеряет всё то, что недоступно нашим

глазам, ушам, пальцам.

Неподалёку от этого тихого здания стоит другое. Там —

чертёжные доски, на которых красуются контуры ещё не

виданных машин. Скоро хрустящие пергаментные листы

отправят на опытный завод, а потом...

Посреди цеха опытного завода стоит ещё не законченная

машина. Вид у неё прямо фантастический. Издали машина

похожа на грузовик — обычные кабина, кузов. Но стоит этот

грузовик не на колёсах, а на четырёх каких-то коротких

лапах, каждая из которых кончается гусеницей. Да не такой,

как у трактора, а резиновой, очень широкой.

Это опытный снегоболотоход. Таких ещё никогда не

бывало. Он первый. Вот учёные его испытают: проедутся на

снегоболотоходе по рыхлому снегу, по болотной топи,

сыпучему песку и размокшей глине, проверят его характер и

скажут заводским инженерам: делайте так, а вот так

постарайтесь не делать.

Подальше, в самом уголке цеха, притаился небольшой

скромный фургончик. Это электромобиль.

Кажется, всем он хорош — и бесшумно работает, и воздух

не загрязняет. Но пока есть у электромобиля большой

недостаток. С автомобилем как? Залить в его бак бензин — дело

33

нескольких минут. И запаса топлива хватает на 300—400

километров. А заправка этой машины электроэнергией

занимает несколько часов. И хватает её всего на 50, от силы

на 80 километров. Казалось бы, чего проще — поставить на

электромобиль не один, а 5 или 6 аккумуляторов, и всё будет

хорошо. Но нынешние аккумуляторы несовершенны. Каждый

из них что-то вроде свинцового бидона с очень узеньким

горлышком: и заполнять его энергией долго, и сама посудина

слишком тяжела.

Поэтому сейчас учёные всех стран (в том числе и наши)

ведут опыты над различными типами аккумуляторов и

электромобилей. Как только они добьются успеха, конструкторы

и инженеры автомобильных заводов возьмутся всерьёз за

проектирование электромобилей.

В отдельном помещении установлена громадная труба

(она называется аэродинамической). Внутри неё

«продувают» новую модель «Москвича».

Машина стоит неподвижно, а мощные вентиляторы гонят

в трубу воздух, который дует с такой же скоростью, с какой

автомобиль мчится по дороге. Воздух давит на капот, крылья,

ветровое стекло. Его давление измеряют точные приборы. Вот

по показаниям приборов учёные и судят о том, какая

мощность нужна для того, чтобы эта машина развила скорость

150 или 180 км/час. Чем меньше препятствий, тем меньшее

сопротивление встречает воздух, обтекая машину.

Значит, для обтекаемого автомобиля нужен менее мощный

мотор, который, в свою очередь, будет расходовать меньше

бензина. Так что продувка автомобиля в аэродинамической

трубе даёт учёным и конструкторам очень много важных

данных.

...Во двор института въехала необычная машина. Вместо

пассажиров внутри неё приборы, провода, лампочки,

выключатели.

Начинаются испытания нового опытного автомобиля.

Л. Шугуров

«СТРАШНАЯ»

ИСТОРИЯ

__

В наглухо зашторенной комнате склонились над картой

двое. Один — высокий, в чёрных очках, другой — коренастый,

бородатый.

— Итак, — продолжал ранее начатый разговор человек в

чёрных очках, водя карандашом по карте, — подведём итог.

Машина проедет здесь с большой скоростью и на повороте...

— На повороте мы её подловим, — продолжал

бородатый. — Именно тут она у нас опрокинется в кювет. Впрочем,

этого, пожалуй, маловато. Хорошо, если бы она свалилась

с обрыва, он же рядом.

— А я всё мечтаю, как бы «Москвич» посильней в стенку

врезался. С ходу!.. Представляешь?!

— Можно и в стенку,— согласился бородатый. — А

наблюдать за всем происходящим мы будем из этой точки. И

близко и безопасно. Значит, договорились: завтра ровно в

полдень.

В назначенные день и час к условленному месту прикатил

«Москвич». На большой скорости он приближался к роковому

повороту. Миг — и машина, перевернувшись в воздухе, с

грохотом упала на землю. Посыпались стёкла, распахнулись

искорёженные дверцы... Из засады тотчас выскочили двое

уже известных нам «злоумышленников» и кинулись к

потерпевшему аварию автомобилю. Водитель не подавал

признаков жизни...

Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку водитель

с самого своего рождения был... куклой. Да, да, куклой!

Манекеном.

Тут самое время объяснить и всё остальное. Дело в том,

что так называемые «злоумышленники», хотя у них на счету

не один десяток изувеченных машин, были вполне порядоч-

35

ными людьми. Это инженеры. И событие, свидетелями

которого оказались читатели «Светофора», происходило не просто

на дороге, а на специальном испытательном полигоне.

Там с машинами не церемонятся. Надо — только что

сошедший с заводского конвейера автомобиль заставляют

переворачиваться; надо — он помчится прямиком через пашню,

поскачет через пни и даже врежется с разлёта в бетонную

стенку.

И никто его не жалеет. Да и что жалеть, если такие

аварии устраивать попросту выгодно! Одну машину разобьют,

зато тысячи других, случись с ними настоящая, не

подстроенная авария, не так сильно пострадают и, что самое главное,

их водители уцелеют.

На полигоне происходят испытания. Конструкторы

проверяют, как при всевозможных аварийных случаях ведёт себя

и вся машина целиком и отдельные её части. Не надо ли что

усилить, укрепить, усовершенствовать.

Разумеется, аварийные испытания — это лишь часть того

большого и трудного экзамена, которому подвергается

автомобиль. Класс, где его экзаменуют, или, как здесь говорят,

автодром, настолько велик, что его и за день, пожалуй, не

обойти.

Однажды мне довелось побывать на автодроме. Вместе

с шофёром-испытателем мы на новеньком грузовике сперва

промчались по гладкому, словно зеркало, шоссе, потом

штурмовали крутую горку, затем одолевали водную преграду,

вязли в грязевом болоте, тряслись по ужасной «ребристой»

дороге. Ну и дорожка! Ехать по ней всё равно что по

шпалам. От дикой тряски я чуть язык не прикусил. После этой,

как её здесь называют, «стиральной доски», у меня все

косточки болели.

Тем временем другие машины сдавали экзамены по

другим «предметам». Ведь машины бывают разные, значит, к

ним и требования предъявляются разные. Скажем, одним

предстоит ездить по раскалённым солнцем юга песчаным

барханам, другим — по ледовым трассам сурового Севера.

Я видел, как проверяли водительскую кабину машины,

предназначенной для работы в южных краях. Въехала она

в длинный туннель, где пыли по колено, и выбралась оттуда

36

вся серая. А в кабине — ни пылинки. Она же

пыленепроницаемая!

Возвращаясь к началу моего рассказа, хочу добавить

следующее. При мне начальник испытательного полигона вызвал

к себе тех двоих «злоумышленников», то бишь инженеров -^

одного в чёрных очках, другого бородатого, — и сказал им:

— Вот что, товарищи, надо испытать очередной

автомобиль.

И те двое стали обсуждать, как лучше выполнить

распоряжение начальника.

Их разговор, не очень-то понятный для непосвящённого, и

натолкнул меня на мысль начать рассказ об испытательном

полигоне со «страшной», в духе современного детектива,

истории, которую я и предлагаю вниманию читателей

«Светофора».

А. Дитрих

ВИЗИТНАЯ

КАРТОЧКА

АВТОМОБИЛЯ

У некоторых людей всегда при себе визитная карточка,

которую они при случае дарят своим новым знакомым. На

ней указаны имя и отчество дарящего, его профессия, адрес

и номер телефона.

У автомобилей тоже есть что-то вроде «визитной

карточки». Только она не из бумаги и всегда на виду. Визитной

карточкой автомобиля можно справедливо назвать ту его

эмблему, тот его герб, который красуется на радиаторе.

Взглянешь — и сразу узнаешь, как зовут автомобиль, на

каком заводе он родился, а иногда даже — ив каком городе.

Вот несколько таких «визитных карточек» наших

отечественных машин.

Автомобиль «Волга». Олень на его гербе — символ Ниж-

37

него Новгорода, нынешнего города Горького, на автозаводе

которого делают эти комфортабельные машины.

Могучий серебристый зубр изображён на «визитной

карточке» многотонного грузовика-самосвала — детища

Минского автомобильного завода. Почему именно зубр? По двум

причинам.

Во-первых, зверь этот символизирует силу грузовика.

А во-вторых, дает понять, что машина родилась в

Белоруссии. Здесь расположен знаменитый заповедник —

Беловежская пуща, где разводят этих ныне довольно редких и

очень сильных животных.

На автомобиле «Жигули», родившемся на берегах Волги

(в городе Тольятти), красуется старинная ладья, плывущая

по великой русской реке.

Всякий, кто взглянет на эмблему с изображением

Московского Кремля, сразу поймёт, откуда родом «Москвич».

Конечно же, из столицы. А с какого именно завода, подсказывают

четыре буквы: «АЗЛК». Они означают: Автомобильный завод

имени Ленинского комсомола.

В голубом квадрате белый круг, в круге буквы «ИЖ». Это

эмблема автомобилей Ижевского автозавода. Кстати,

«ИЖ» — не только сокращённое название столицы Удмуртии,

где находится завод, но и полное название реки, на берегах

которой стоит сам город.

Изображение плотины гидростанции, пояснённое буквами

«ЗАЗ», говорит о том, что перед нами «Запорожец»,

маленькая легковая машина Запорожского автомобильного завода,

расположенного недалеко от Днепрогэса.

На автобусах Львовского автозавода по вполне понятным

причинам изображена большая буква «Л» (Львов).

Три латинские буквы «RAF» украшают радиатор юркого

микроавтобуса одного из Рижских заводов. Поэтому

малютку ласково прозвали «рафиком».

Для могучих ярославских грузовиков эмблемой выбрана

красная пятиконечная звезда с буквой «Я» посредине.

Название «Урал» очень подходит машинам, рождённым на

автозаводе этого промышленного района нашей страны.

Всем хорошо знакома марка «ЗИЛ» — столичного

автозавода имени Лихачёва. Из его цехов выходят сильные грузо-

38

вики (сейчас — ЗИЛ-130), автобусы, сверкающие хромом и

лаком семиместные автомобили ЗИЛ-117.

Слово «БелАЗ» сокращённо означает «Белорусский

автомобильный завод». Здесь рождаются сверхтяжёлые

самосвалы. Самый из них могучий может перевозить в своём кузове

75-тонный груз.

«Светофор» надеется, что теперь, познакомившись с

«визитными карточками» некоторых наших автомобилей,

читатели не спутают, скажем, ярославский грузовик с уральским.

БЕНЗОВОЗ...

С ВОПРОСАМИ

.......

По дороге едет бензовоз.

Что он везёт в своей цистерне?

Бензин. Иначе эта машина так бы не называлась.

А ещё что?

А ещё — множество всевозможных вопросов: «Откуда?»,

«Где?», «Почему?», «Зачем?»

На вопрос «откуда?» — откуда едет бензовоз? — ответить

просто: с железнодорожной станции. А если спросить: «Откуда

бензин вообще взялся?» На этот вопрос дать ответ сложнее.

С незапамятных времён люди в разных уголках мира

находили в земле вязкую пахучую жидкость. Она обладала

удивительным свойством вспыхивать от малейшей искорки и

гореть необыкновенно жарким пламенем. «Нафт» — так стали

называть эту жидкость. И мы её зовём похоже — «нефть».

Люди испокон веков старались найти применение этому

чудесному дару земных недр. Нефтью, или, как её в

древности ещё называли, «горным маслом», они пользовались для

освещения, наливая горючую жидкость в плошки с фитилём.

Нефтью смазывали кожу больных, называя это чудодействен-

39

ное лекарство «земляным дёгтем». Пробовали использовать

нефть и вместо дров для очага. Но это было опасно — того

и гляди, устроишь пожар. А потушить его не так-то просто.

Ведь горящую нефть водой не зальёшь.

Главную свою работу нефть стала выполнять много-много

веков спустя, когда были изобретены двигатели внутреннего

сгорания. Она служила для них превосходным топливом.

А ещё из этого, пожалуй самого удивительного на свете,

ископаемого химики научились получать краски, лаки,

лекарства, мыло, парафин, спирт. Искусственный каучук — из

нефти, искусственная кожа — из нефти. Из неё же получают

машинное масло для всех на свете машин.

Этот список можно было бы продолжить.

Следующий вопрос — «Где?». Где из нефти получают

бензин?

Это происходит на нефтеперегонном заводе, куда она

прибывает по трубопроводу. Здесь чёрная вязкая жидкость

превращается в прозрачный бензин; в «солярку» — горючее для

дизельных двигателей тяжёлых грузовиков, тракторов,

тепловозов, для форсунок тепловых электростанций; в твёрдую

смолу— битум, из которого варят асфальтовую массу для

дорожных покрытий.

Теперь — «Куда?». Куда попадёт полученный на

нефтеперегонном заводе бензин?

Бензовоз мчит его прямиком к автозаправочной станции и

сливает содержимое своей громадной цистерны в одно из

подземных хранилищ. На каждой автозаправочной станции

таких хранилищ несколько. Над каждым бензоколонка с

циферблатом. От колонок тянутся длинные резиновые шланги.

Стоит служащему колонки опустить наконечник шланга в

горловину автомобильного бензобака, как туда сильной струёй

начинает течь бензин. Сколько его туда влилось, отмеривает

сама колонка.

Одна колонка обслуживает автобусы, другая — самосвалы,

третья — «Жигули», четвёртая — «Волги». Дело в том, что

в разных колонках разный бензин. Будете на автозаправке,

сами в этом убедитесь. На первой колонке висит табличка

с цифрой 66, на второй — 72, на третьей — 76, на

четвёртой — 93. Эти цифры помогают водителям найти нужный для

40

их машины бензин. Водители «Жигулей» или новой «Волги»

близко не подъедут к колонке с 66-м бензином: он их мотор

испортит. Им подавай 93-й. Автобусам нужен 72-й, а ЗИЛу-

самосвалу — 76-й.

Разгрузился бензовоз у колонки — дальше поехал. А за

ним, звеня и подпрыгивая, хвостиком тянется по асфальту

металлическая цепочка.

Зачем она? Вот последний из вопросов, которые «едут»

вместе с бензином в бензовозе: зачем цепочка? Может быть,

она невзначай откуда-то отцепилась, а шофёр и не заметил?

Нет, её нарочно заставили волочиться по дороге вслед за

бензовозом. Тут надо вспомнить про... высокую заводскую

трубу. На ней обязательно имеется громоотвод,

металлический шпиль, торчащий над трубой и уходящий своим

основанием в землю. Он хоть и называется громоотводом, но

отводит в землю, конечно же, не гром, а молнию, электричество.

Вот и цепочка эта что-то наподобие громоотвода. Она

здесь тоже нужна. Как ни странно, но в массивной стальной

туше бензовоза, словно в грозовой туче, скапливается

электричество. Значит, того и гляди, может проскочить искорка,

А с бензином, как известно, шутки плохи. Тут одна-единствен-

ная искра может вызвать пожар. Чтобы этого не случилось,

для электричества, которое скапливается в металлическом

корпусе бензовоза, припасена дорожка в землю.

А. Дитрих

стоп,

МАШИНА!

Жители Древней Греции — эллины — были большими

любителями состязаний боевых колесниц. Редко когда эти их

состязания обходились без аварий. На поворотах колесницы

41

часто сшибались: путались постромки, летели в стороны

колёса— словом, «мешались в кучу кони, люди».

Возницам бы вовремя затормозить. А чем? Вот греки и

придумали нечто вроде тормоза. Это был бронзовый

стержень, которым возница, в случае надобности, нажимал изо

всех сил на колесо.

Неудобным, ненадёжным был примитивный

тормоз-стержень. И мучались с ним участники гонок до тех пор, пока не

вспомнили про гончаров.

Гончары, чтобы остановить свой гончарный круг, на

котором они мастерили всевозможные горшки, блюда, чаши,

сильно прижимали его ладонями. Вот бы и для экипажей найти

подходящие ладони! Иначе как зажмёшь колёса? Как

остановишь экипаж? Одним «тпру» тут не обойдёшься.

Нашлись такие «ладони» — прочные, чугунные. Они

ставятся на вагонные колёса товарных, пассажирских поездов.

Разумеется, чугунные ладони-колодки обхватывают обод

колеса мёртвой хваткой вовсе не усилиями машиниста. Тут

работают сжатый воздух и сильные пружины. Когда надо

затормозить, сжатый воздух заставляет колодки изо всех сил

стиснуть колесо, а пружины, когда снова можно ехать

дальше, освобождают колесо от богатырских объятий.

Всё бы хорошо — одна беда: автомобилям наружные

колодки никак не подходят. Вот конструкторы и сообразили —

зажимать колёса не снаружи, а изнутри. Каждое колесо

машины привинчено к барабану. Разумеется, не такому, по

которому барабанят палочками, а тормозному барабану.

Водитель только нажмёт на педаль, колодки сразу раздвигаются

в стороны и плотно прижимаются к внутренним стенкам

барабана: стоп, машина!

Есть ещё более современные — дисковые тормоза

автомобиля. Вместо колодок и барабанов здесь стальные диски,

которые по приказу водителя прижимаются друг к другу.

И опять: нажата тормозная педаль —стоп, машина!

А. Дитрих

толик

и

РАФИК

У одного моего знакомого, между прочим классного

водителя, есть приятель. Дружат они — водой не разольёшь.

Куда Толик, туда и Рафик.

Раз возвратился Толик, он же Анатолий Петрович, из

отпуска — и скорей к своему дружку. Соскучился. Подошёл

к четырёхэтажному дому, поднялся в громадном лифте,

заглянул в нужную квартиру — а там пусто. И главное, соседи

тоже ничего толком сказать не могут. Дескать, был ваш

Рафик, недавно был дома, а куда ушёл, не знаем.

Заглянул тогда Толик в душевую при этом же доме. Друг-

то чистюля невероятный. Но и там его не оказалось.

Пришёл Толик в столовую, где дружок значился в

завсегдатаях, и спрашивает:

— К вам сегодня Рафик не приходил подзаправиться?

— Нет, — говорят, — не появлялся.

Тут Толик забеспокоился не на шутку: на работу к Рафи-»

ку позвонил, к диспетчеру. Оказалось, его и там нет.

«Может, в поликлинику пошёл? — подумал Толик. —

Помнится, всё чихал да кашлял».

Наклонился Толик к окошку в регистратуре поликлиники

и спрашивает:

— Рафик у вас?

— Какой именно? Рафиков много.

— Да светленький такой, среднего роста. У него ещё

царапина на носу и чихает сильно.

— У нас в поликлинике многие с царапинами. Может

быть, у него что-нибудь серьёзное? В больнице поищите.

Толик очень огорчился: вдруг Рафик и в самом деле так

тяжело захворал, что угадил в больницу... Но и в больнице

его тоже не оказалось.

43

Вышел мой Толик оттуда сам чуть живой от страха. Ему

уже мерещилось, что бедняга Рафик лежит где-нибудь у

дороги бездыханный, что на него напали грабители или его

сбил грузовик. Пришлось идти в милицию и заявлять о

пропаже.

Дежурный выслушал сбивчивую речь, порылся в бумагах

и говорит:

— Всё в порядке, ваш Рафик у нас. Нужно было

проверить, что он за птица такая.

— Зачем проверять? Он же хороший, я его знаю. Он

ничего такого не сделал, — забормотал Толик.

— Сегодня не сделал, а завтра может такое натворить!..

Вот, чтобы подобного не произошло, мы его проверяли. Всё

в порядке, можете забирать вашего дружка.

Вот какая история. Остаётся лишь добавить, что вскоре

Толик... сел на Рафика и поехал домой.

Ничего тут странного нет: «рафик» — это РАФ,

микроавтобус Рижского автозавода, машина, которую все ласково

называют «рафиком».

Он вместе со многими другими нашими автомашинами

и вправду живёт в большом, многоэтажном доме — гараже,

поднимаясь к себе на верхотуру в вместительном лифте.

И в столовую он что ни день ходит. Только называется

она по-другому — бензозаправка, и меню там особое —

бензин да разные машинные масла.

Тогда, наверное, всем и про автомобильный душ стало

понятно. Ну конечно, это машинная мойка. Вода со всех

сторон струйками хлещет, мягкие механические щётки вовсю

вертятся. Раз-два — и «рафик» помыт, лаком сверкает на

солнце.

И поликлиника — не простая поликлиника, а станция

технического обслуживания автомобилей. Здесь, как и

полагается во всяком лечебном заведении, клиентам в случае лёгкого

недомогания окажут первую помощь: накачают шины,

выслушают мотор, отрегулируют руль и тормоза.

А авторемонтный завод — чем не больница для машин!

Здесь делают даже пересадку автомобильного сердца, то есть

мотора, ставя взамен изношенного новый. Здесь машинные

детали проверяют рентгеном. Здесь машины излечиваются

44

от самых тяжёлых болезней. Поступает в «больницу» этакий

старик калека: весь в морщинах, с одышкой, с перебоями в

сердце, с разбитыми глазами и расквашенным носом. Зато

выходит он отсюда раскрасавцем — молодым и здоровым.

Ну, а про автомобильную милицию и говорить не

приходится — сразу ясно, что это ГАИ, куда «рафик» попал на

очередной технический осмотр.

А. Дитрих

ЛЮБОПЫТНЫЙ

МЫШОНОК

'©?-©

В большом городе был гараж, где отдыхал после работы

автомобиль «Москвич».

И никто, даже сам «Москвич», не знал, что в углу гаража

в тесной норке поселилось целое мышиное семейство: папа-

мышь, мама-мышка и их дети, маленькие мышата.

Днём они сладко спали, а к ночи просыпались и

принимались за дела.

Папа брал в лапку авоську и бежал за продуктами (что

поделаешь — семья!), мама хлопотала по хозяйству, а дети,

как все дети на свете, играли и шалили.

— Милые мышатки, — не уставала повторять мама, —¦

никогда не выбегайте из норки: в гараж частенько

заглядывает кот.

— Кот? Какой кот? — пискнул самый маленький

мышонок. Он был страшно любопытный и вечно задавал вопросы.

— Ой, — испугалась мама, — тише! Кот — самый злой на

свете зверь: зубы у него острые, лапы когтистые, хвост

длиннющий, уши чуткие и глазищи как фонарищи. Больше всего

на свете он любит лакомиться мышатиной. От него уже

однажды пострадала твоя бедная бабушка. Умоляю: берегись

этого злодея!

45

Так сказала мышка мама и, вздохнув, принялась

подметать норку.

Но мышонок был из всех неслухов неслух. Только мама

отвернулась, он выскочил из норки.

Глядит, из темноты на него уставились чьи-то громадные