Author: Подорога В.А.

Tags: история философии античная литература

ISBN: 978-5-250-06091-2

Year: 2011

Text

В.А. Подорога

Мимесис

Материалы

по аналитической антропологии литературы

в двух томах

Том 2

Часть I.

Идея произведения.

Experimentum crucis в литературе XX века.

А. Белый

А. Платонов

группа Обэриу

Культурная революция, 2011.

ББК87.3

Π 44

Подорога, Валерий Александрович

Мимесис. Материалы по аналитической антропологии

литературы в двух томах. Том 2. Часть I. Идея произведения.

Experimentum cruris в литературе XX века. А.Белый,

А.Платонов, группа Обэриу. - М.: Культурная революция, 2011.

-608 с.

ISBN 978-5-250-06091-2

© Подорога В.А., 2011

© Бернштейн И.Э. Оформление, 2011

© «Культурная революция», 2011

Содержание

Книга третья. Литература как самосознание.

Опыт Андрея Белого 11

Введение. Остраннение 13

Остраннение как прием и экзистенциал 13

«Почему никто не понимает меня?» 17

Принцип индивидуации, principii individuations 20

«Воля к бегству», бег и лёт 21

Тема Verstiegenheit, экстравагантность 22

Танцующий фокстрот. 26

I. Взрыв. Набросок поэтической космологии 30

Аналогии опыта 30

Рои и дыры. Основной контрапункт 40

Космоэтика 57

II. Миг. Пояснения к теории времени 61

Что такое миг-время? 61

«Вспышки прошлого», flashbacks 66

Глаз-кристалл 71

Взгляд и поверхность 76

III. Память памяти. (Опыты по расширению сознания) 79

Две памяти + одна .· 79

Человек и его тела 81

Расширять сознание 85

Принцип градации. Мыслить more geometrico 89

Дополнение к теме: «палеонтология сознания» 95

5

IV. Ножницы. Психоаналитический экскурс в судьбу 102

Начало начал: «скарлатиновый бред» 102

«Первичная сцена». Два голоса и тот,

кто не смеет говорить 103

Нет выхода? К вопросу о двойном тупике, double bind Ill

V. Посвятительный узел 115

Зеркало письма 115

Что такое посвятительный узел? Конструкция, число

и время 118

VI. Жест 129

Судорогой охвачено тело... Парадокс об актере-1 129

Персонаж (как) сверхмарионетка 137

Приступ «косноязычия». Парадокс об актере-2 145

Глазоухо. Типо-графика текста 148

VII. Мир-и-город. Гео-философии эпохи 154

Вопрос о мозге 154

Влияние кинематографа 161

Страхи. Двойники-провокаторы в черном контуре 168

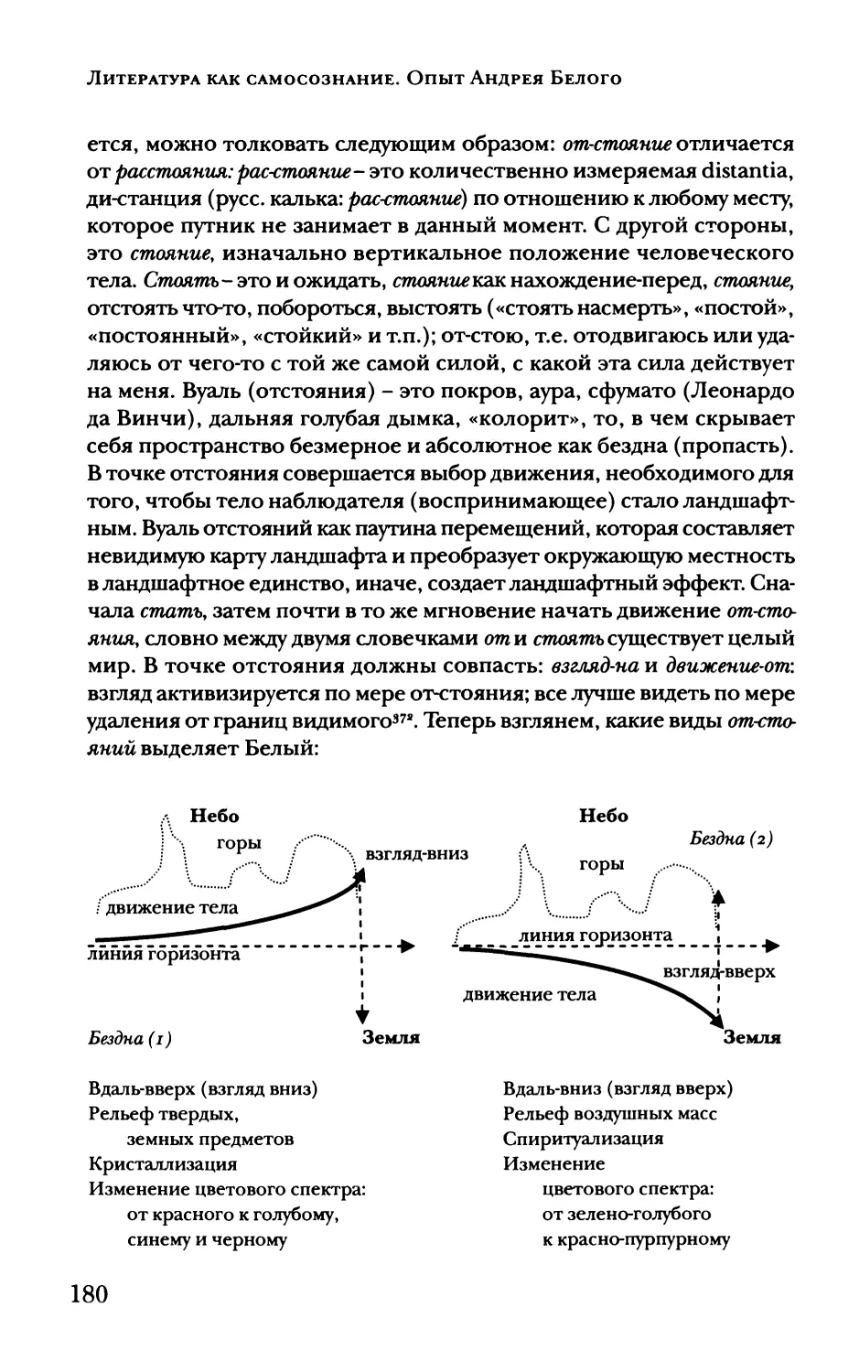

Горное место: Каджоры 176

Вуаль отстояний 179

«Стеклянный ландшафт». Дискуссия о движении 181

Меж двух бездн. Языковой эксперимент 184

Примечания 188

Книга четвертая. Евнух души.

«Революционные машины» и литература А. Платонова 239

Введение. Homo ex machina. О современном состоянии машинизма 241

Авангард и его машины. Эстетика новой формы 241

Машина, modus operandi 244

Образы машин: краткий синопсис 248

Желающие машины. (Ж. Делез / Ф. Гваттари) 259

Биоизоморфизм, или гигантомахия П. Флоренского 262

Чарли Чаплин - Уолт Дисней - Бестер Китон.

Триптих тел и машин 263

6

I. Позиции чтения 266

Видеть, - не понимать 266

Машина для глаза 268

Двойственное существо. Внешнее и внутреннее 276

Язык-палач 282

«Письма вождю» как жанр 288

П. История как природа 293

Опустошение. Фигуры и тела 293

Новая смерть 299

Феномен жизни. R-пространство, резервное 304

III. Изобретатель машин 308

Парад машин 308

П. Филонов и принцип сделанного 328

IV. Столкновение 336

Общая диспозиция 336

Конструкция Мегамашины 338

Antisexus, или аппарат желания 349

Оргонный аккумулятор (В. Райх) 352

Метод нарезки, cut off. (У. Берроуз) 354

Приложение 358

I. Невидимые миры 359

(1) Н. Федоров (1906) 359

(2) Р.-М. Рильке (1925) 361

(3) А. Платонов (1928) 363

(4) П. Флоренский (1929) 364

(5) Г. Флоровский (1935) 365

(6) В.А. Вернадский (1938) 367

II. Образцы машин. Электромагнитный резонатор 369

(1) Вертикальный туннель 369

(2) Пылящее Солнце 371

(3) Новый метод управления миром 372

III. Антисексус 374

Примечания 385

7

Книга пятая. Обморок мира.

Поэтика случая в литературе Обэриу 423

Вступление. Страх полдня 425

Картина первая: Каталепсия 425

Картина вторая: Растение 426

Картина третья: Время 427

Картина четвертая: Труп мира 428

I. Aléa. Общая теория случая 434

Выбор стратегий 434

Юмор мира, или фальсификация случая 437

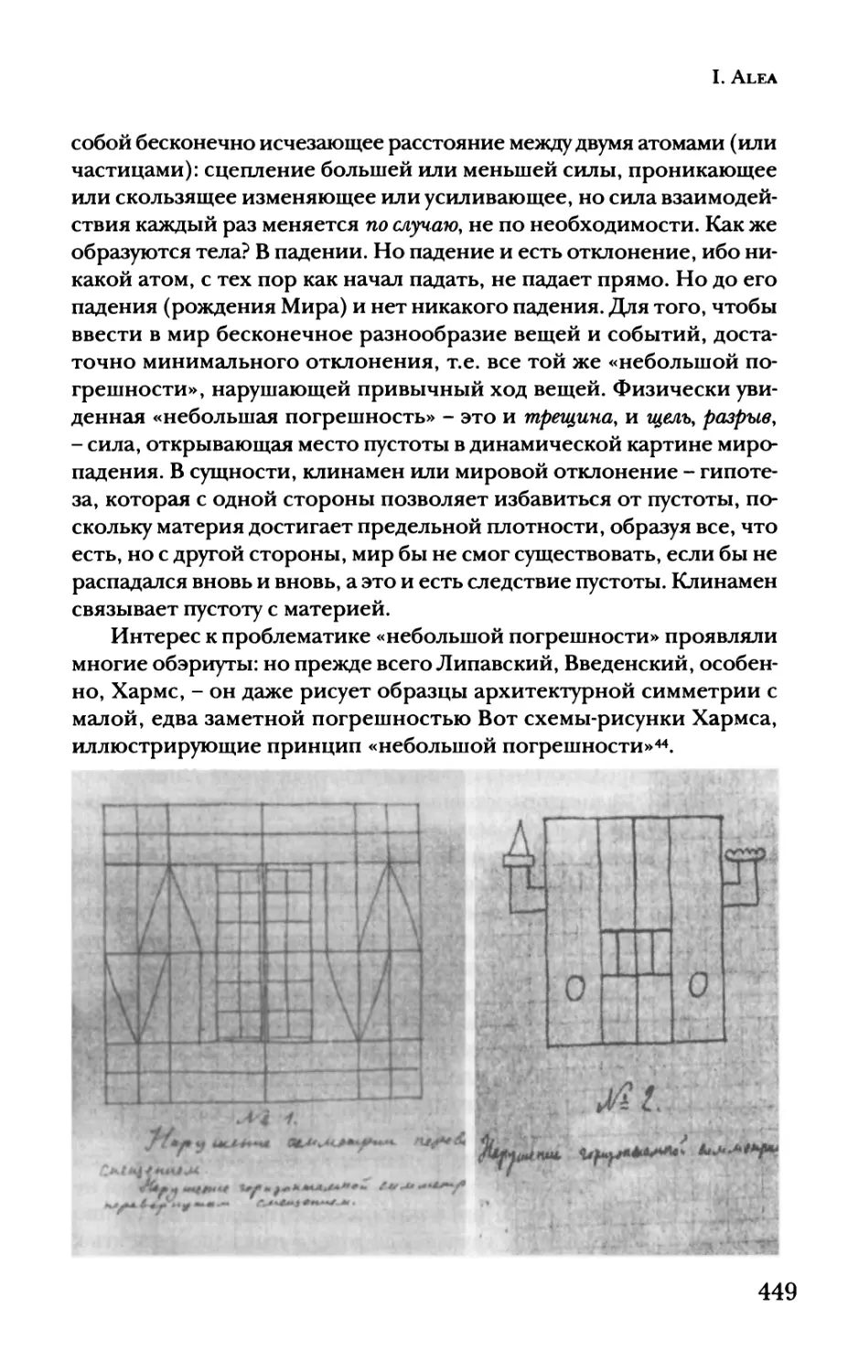

Принцип: «некоторое равновесие с небольшой погрешностью» 445

Сейчас-время 450

Confutatio, или приближение Бога 455

Дробить и повторять. Интенсификации случая 458

П. Обратное вращение 466

Варианты 466

III. Упразднить случай? Примеры 479

Время для скуки? (А. 1ончаров) 480

Опыт ничто (М. Хайдеггер) 484

Полночь. Начало игры (С. Малларме) 487

IV. Восходит звезда бессмыслицы 495

Проблемата: о неиспользовании языка 495

Позиции 498

Приостановка и расщепление референции 509

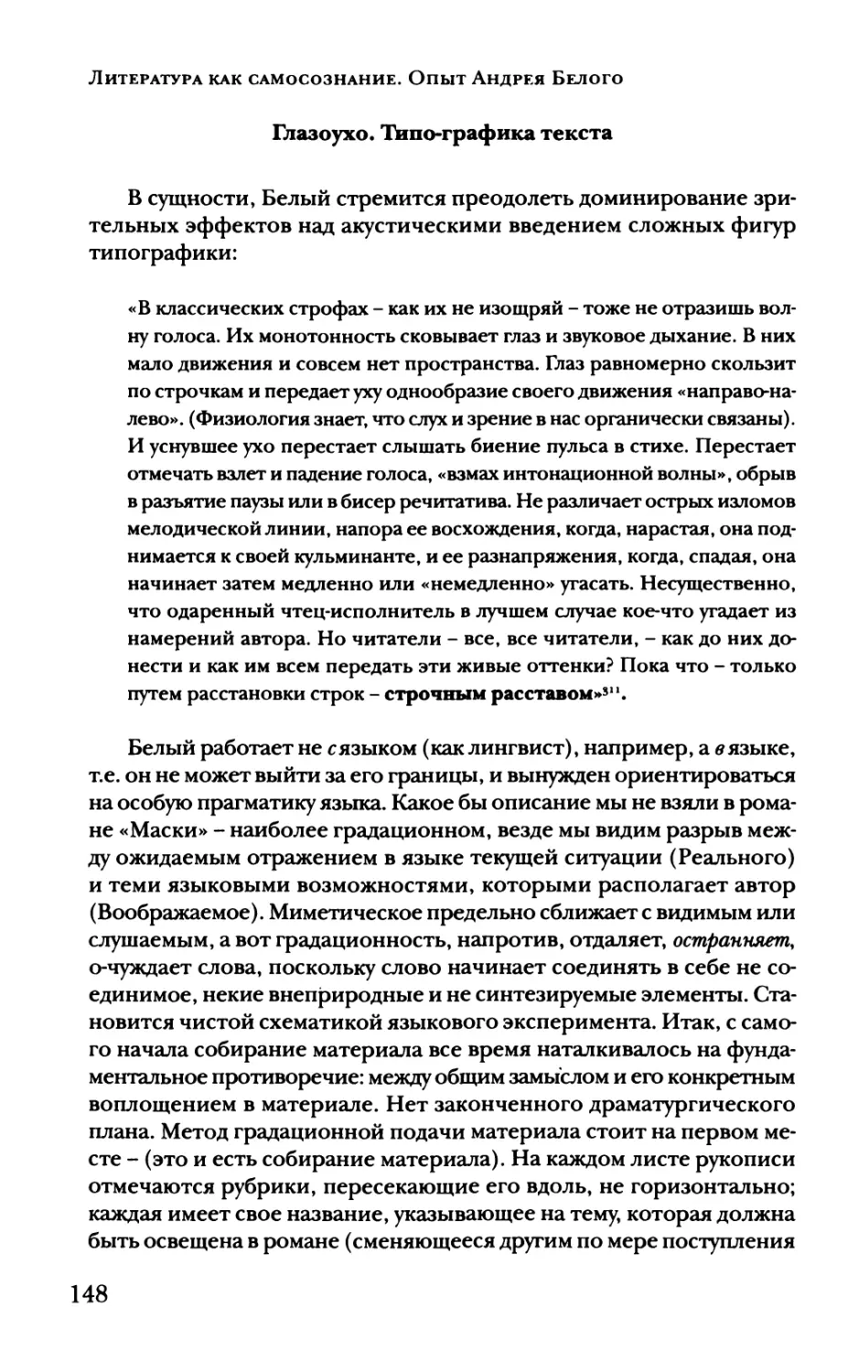

V. Ненужное и редкое. Мгновенная история мира 531

Перечни. Собиратели-мусорщики и их коллекции 531

Идея собирательства 540

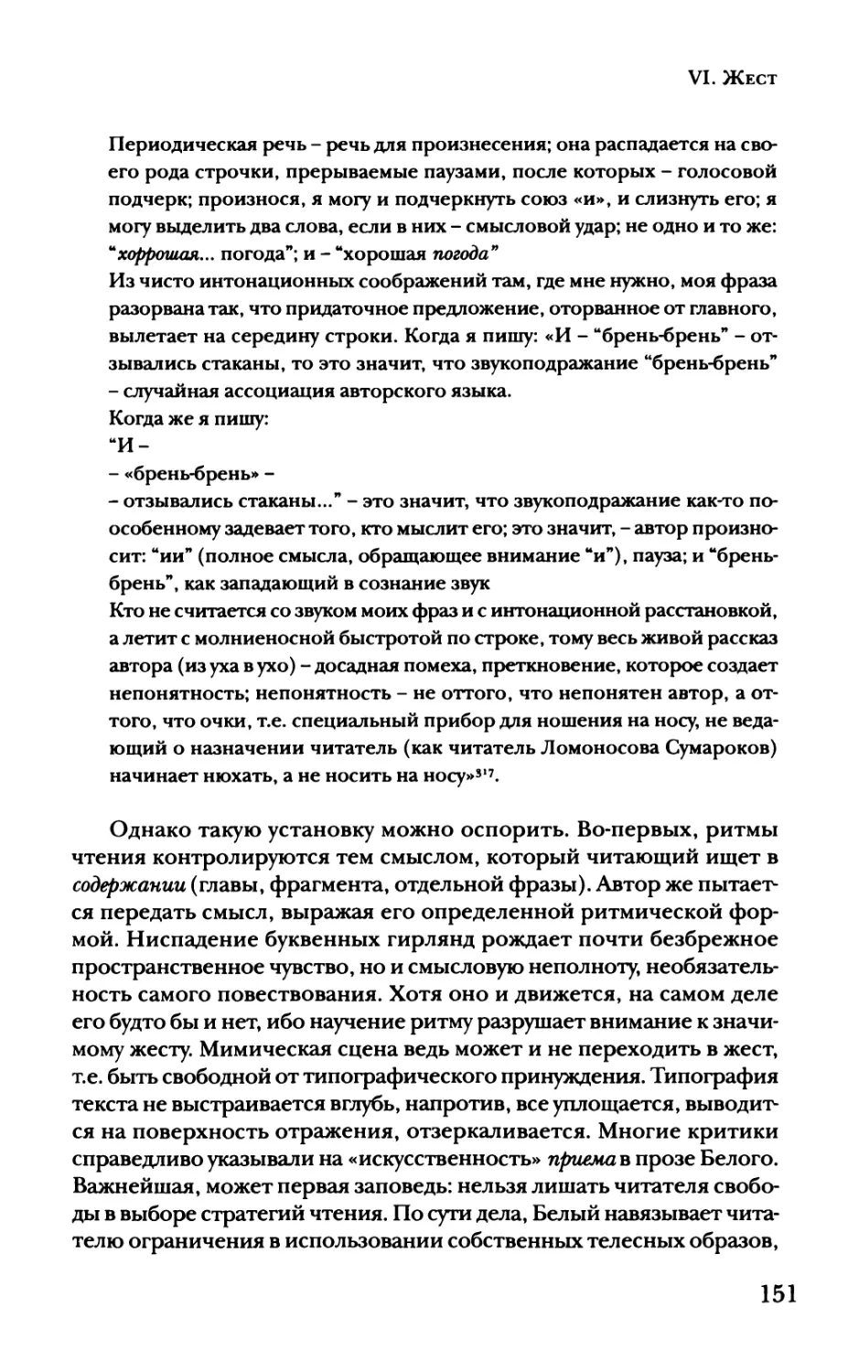

Редкости. О возвышенном вкусе (Ж.-К. Поисманс) 542

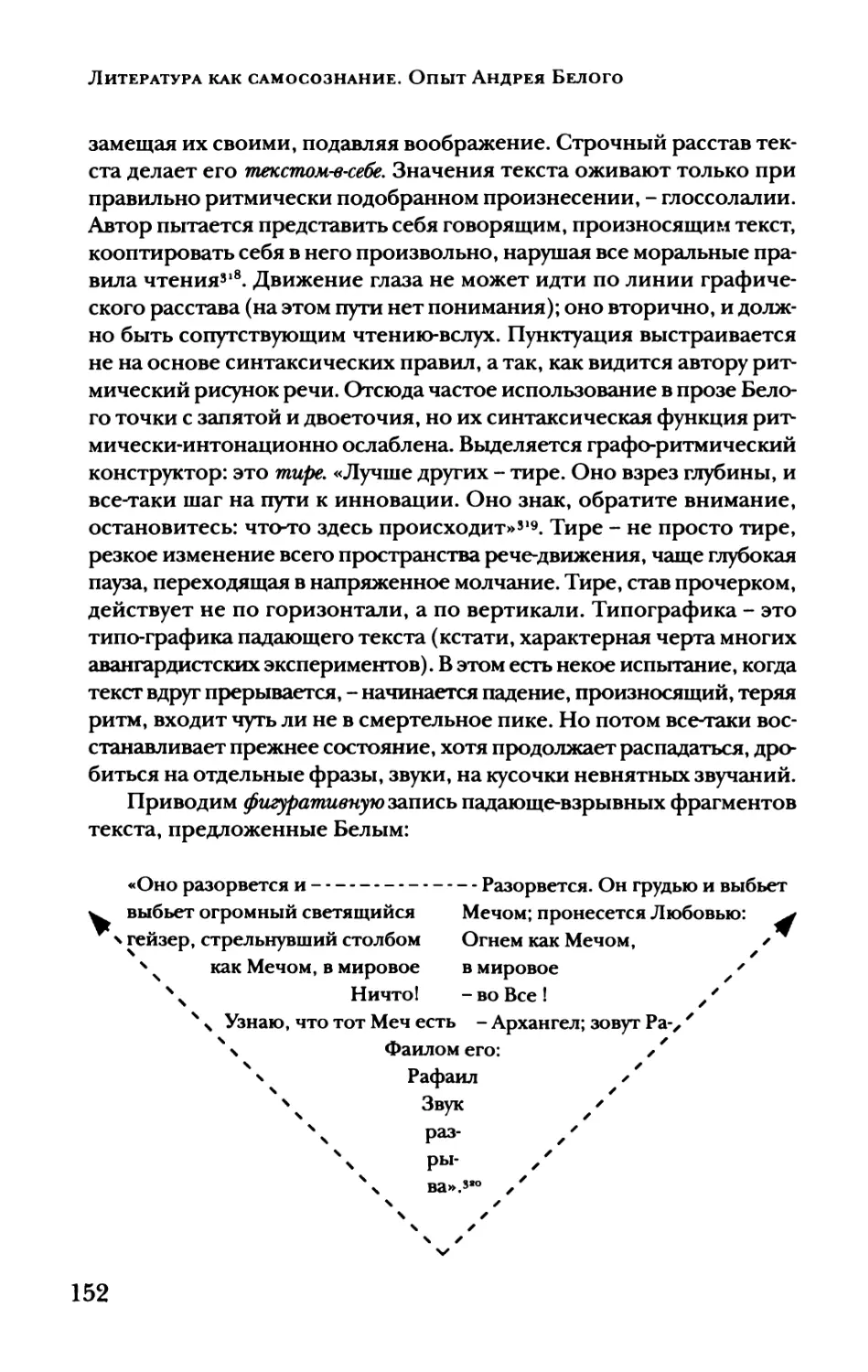

VI. Разговоры. Сообщество друзей во времени 549

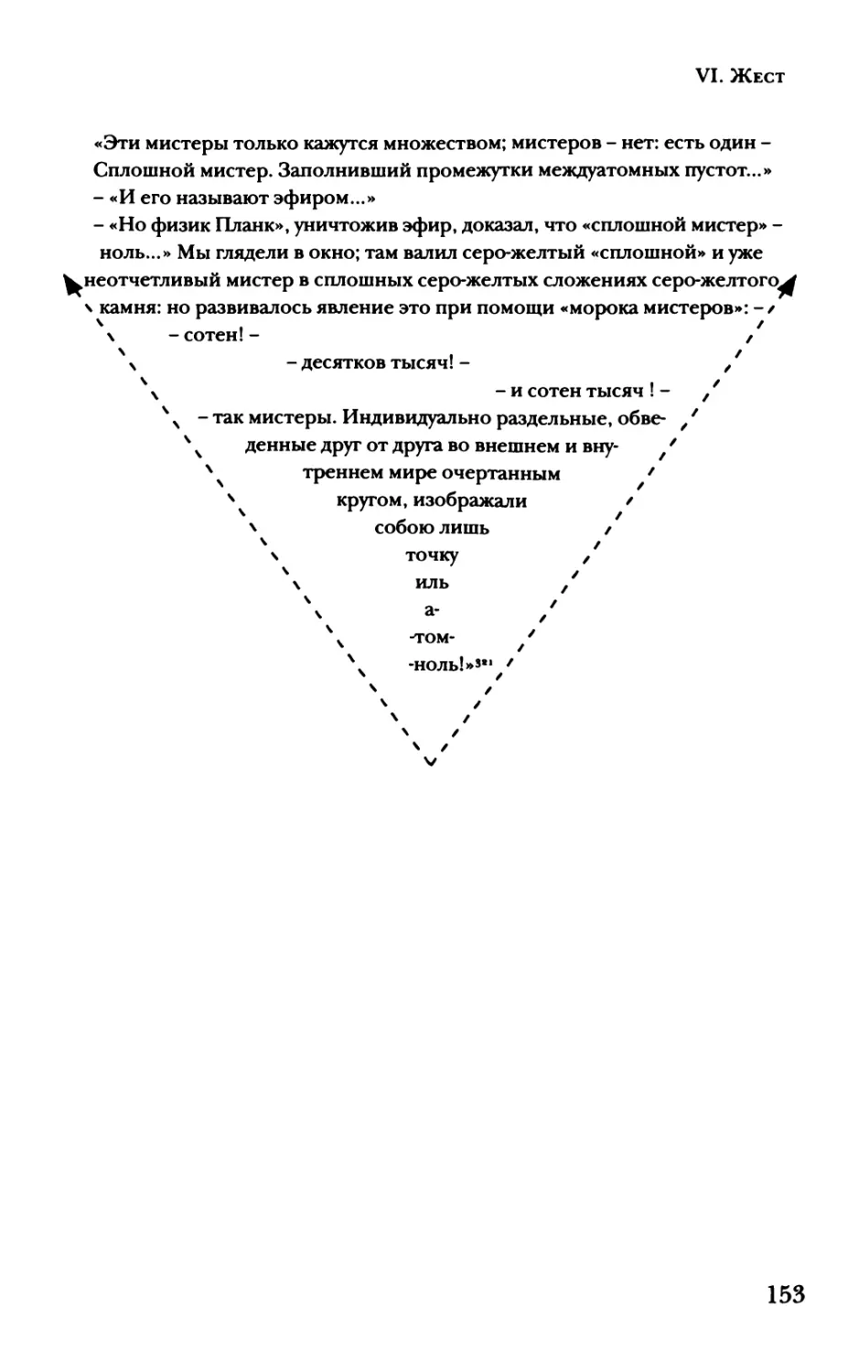

Интерес. Разговоры - говорить 549

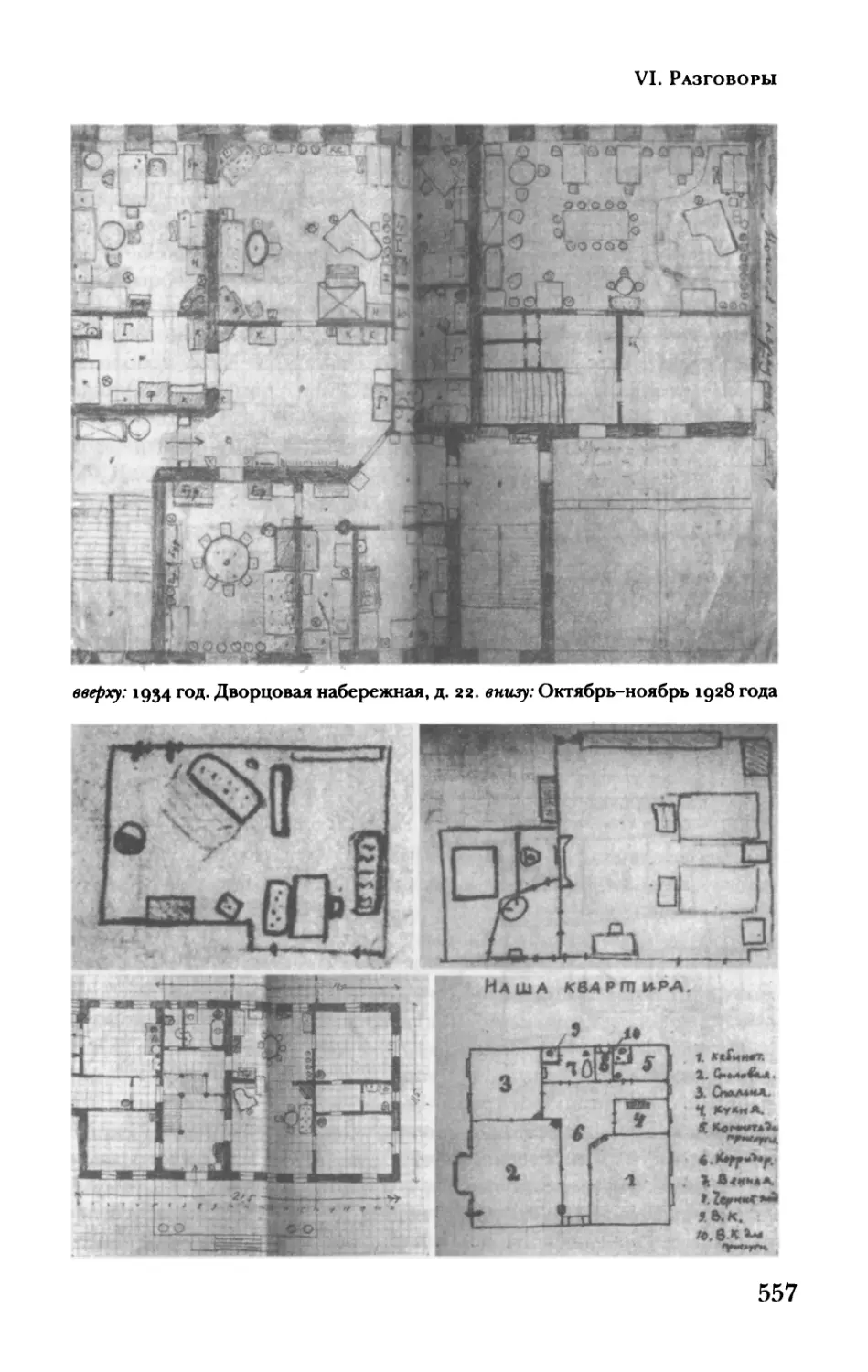

Театр для себя. Псевдонимы, шифровки, квартиры Д. Хармса 554

Страна вестников 559

Примечания 570

8

Памяти

Елены Ознобкиной

Книга третья

Литература

как самосознание

Опыт Андрея Белого

Андрей Белый. 1915 г.

Введение

ОСТРАННЕНИЕ

Здравствуй ты, странное!

Мы присутствуем при, так сказать,

«остраннении» (выражение Шкловского)

всех причин и всех целей, переходящим

в наше растущее недоумение о характере

нам данной действительности.

А Белый

Остраннение как прием и экзистенциал

ι. В. Шкловский, вводя неологизм остран(н)ение, предполагал единство

двух его значений, интуитивно понятных всякому носителю языка1. Полная

запись морфемы слова выглядела бы так: о(т)-стран (н)ение, где

закавычено присутствие другого смыслового оттенка, кстати, весьма

отличающегося от не закавыченного. Одна запись для двух наделяющих смыслом

операций, действующих разом и как о-страннение и как от-странение, нечто

о-странняется и от-страняется; отодвинуться, отойти в сторону,

взглянуть со-стороны, сторониться...быть сторонним наблюдателем. В слове

о-страннение - также много чего: жуть и нудность, «беспокоящая

странность» (3. Фрейд), что-то знакомое вдруг становится чужим и что мы, зная

ранее, не узнаем. Все, что может быть названо странным, вызывает

намного больше вопросов, чем дает ответов. «Произошло что-то странное... »

Странное - то, что происходит независимо от нас, причем, так, что ни

предсказать, ни ожидать такого мы не могли, что приводит в замешательство,

одаряет легким испугом, внушает беспокойство. Речь может идти о агллю-

тинированном («проглоченном») субъекте в момент остраннения. Субъект

13

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

остранняющий, от-странняя, нечто означивает, подчеркивает, забирает

в рамку, как бы одним ударом исключает его из инертного фона, выводит

за границы автоматизма восприятия. В феноменологии Э.Гуссерля важное

место занимает операция «поставления в скобки», но вот можно ли се

причислить к общей практике о(т)стран(н)ения ? Скорее картезианское и гуссер-

левское эпохе видели в феномене интенциональности опыт «чистого

сознания», ведь именно в «чистом сознании» механизмы восприятия действуют

столь же непосредственно, как в детском, «впервые» воспринимающем мир.

О-страннять, чтобы преодолеть безразличие отстранения. Жест остранне-

ния может быть вызван чем-то шокирующим, поразить новизной уже

известного: «Вы слишком странны», «поступок не без странностей», «вы все

воспринимаете остраненно», «ваш облик стран(н)ен». Наделяя вещь

свойствами остраненности, мы теряем позицию чистого наблюдателя: видимое

словно касается нас. Замысел «Петербурга» Белого - показать, как сознание

претерпевает о(т)-стран(н)ение от себя самого, и, отделившись, словно

парит над реальным. О-странняется ближайшее к нам, самое известное, в чем

мы уверены, отстраняется на такое расстояние, которое позволит его

полностью о-страннить, иначе говоря, увидеть и «неузнать». О^транняется, - но

что? Сама Реальность. Возможно, что это несущиеся рои облаков,

странные свечения, вихри и туманы, зеленеющая темно-желтая муть

«Петербурга», нет никакой четкости, нет ничего застывшего, постоянного, к чему

была бы применима прежняя, гоголевская миметическая техника:

«стеклянные ландшафты». Да и в этом случае, - я имею в виду «подражание» Белого

словесной жестике Гоголя, - характер осуждающего жеста зависит от сред-

овой поддержки. Сама же среда и есть сверхсознание, индивидуальное

сознание в нем не выражено, ему не придана «интимная» связь с собственным

телесным опытом. Поэтому состояние ума главных героев: ст. Аблеухова,

Аполлона Аполлоновича (отца) и мл. Аблеухова, Николай Аполлоновича (сына)

ничем не отличаются. Одно и единое сознание для всех персонажей и

явлений, именно оно остранняет так, чтобы вместить в себя любые другие9.

2. Таким образом, сознание в изначальной данности и есть та

ментальная среда, в которой только и могут производиться о(т)стран(н)яющие

жесты. Сознание преобразует и замещает собой Реальность. Нет индивидуально

выраженной пластики жеста, а есть коллективная жестикуляция

марионеток-персонажей. У Гоголя еще сохраняется рисованность жеста и куколь-

ность, у Белого этого уже нет, доминирует марионеточная графика.

Персонаж не совершает собственных движений, нет эффекта «живой, теплой

плоти»; нет телесного преодоления, тяжести, замедления, везде

неприкаянность жеста, свобода и полет. И это понятно, - все эти жесты «неземные»,

нечеловеческие. Мое отстранение направлено от объекта (к себе), - ведь я

14

Введение. Остраннение

отстраняюсь, сторонюсь чего-то, это моя инициатива, но вот остраннение,

напротив, требует раздвоения, направление к объекту (от себя). В первом

случаемы пытаемся удалиться от объекта (на безопасное расстояние).

Отстраняемся от того, что оказалось слишком близко от нас, нарушилась

дистанция, благодаря которой сохранялось наше безопасное равновесие с миром.

Во втором вся суть в остраненнии привычного, надо увидеть в нем что-то

странное, взгляд страннит... В структуре аристотелевского мимесиса это

место занимает неузнавание, неузнанное, оно и есть странное. Толкуя излюб

лепные темы в литературе Гоголя и Достоевского, Белый пытается

выстроить миметическую основу сравнения их литературных стилей:

«...Достоевский подчеркивает, что не страсть, а как бы страсть; говоря о страстях

как о"Яп,он стростит наше "Я", отстраняет его; в этом метод подобный

реалистическому остраннению Гоголя; Гоголь страннит, Достоевский стра

сти'т проявления нашего конкретного "Яп»ъ. И в другом месте: «...кто,

кроме Гоголя в эту эпоху увидел лицо человека как "редьку "; а Гоголь увидел;

и кто слышал хохот, подобный взреванью быков: двух быков; да "натура п

у Гоголя "остраннена п навсегда; остраннил - перед этим случившийся ибац п,

разорвавшийся в поле сознания фейерверком кометных хвостов... »4. Техника

о(т)-стран(н)ения становится универсальным приемом жить^ть-мыслить,

я бы даже назвал его суммирующим признаком стиля, «взрывного» стиля Бе

лого. Шкловский обсуждает прием остраннения в контексте формального

метода: разбор примеров от русских сказок до прозы Л.Н. Толстого. Вот

что он открывает: «Целью искусства является дать ощущение вещи как

видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием

"остраннения п вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и

долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве

самоценен и должен быть продлен: искусство есть способ пережить деланы вещи, а

сделанное в искусстве не важно». И далее, уже заключая: «Целью образа

является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого

восприятия предмета, создание "виденья"его, не "узнаваньяп»ъ.

Действительно, пока мы узнаем то, что видим, мы не видим, но как только автома

тизм восприятия нарушается, мы видим, но видим потому, что не узнаем.

Новизна образа в мгновенности этого неузнавания, а это часто удар,

вспышка, взрыв, к чему наше сознание не готово6. Но главное для Шкловского не

остраннение (таким оно становится у А.Белого), не его результат, а процесс

торможения: остранняется (что-либо) из-за нарушения автоматизма

восприятия, оно тормозится, задерживается, подвергает активной

переработке чувственные данные, - то, что не узнано, кажется о-страненным. Для

«торможения» и «задержки внимания» - один источник: шок неузнавания.

Вот откуда «потребность торможения образной массы и создания из нее

своеобразных ступеней...»7. Остраннение не отталкивает, а напротив,

15

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

заново вовлекает в процесс узнавания, и это эффект чисто временной, «вещь

воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей

непрерывности»9'. Так заявляется отказ от мимесиса, если под ним мы будем

понимать телесное сопровождение образа. Мы понимаем лишь то, что

сначала узнаем посредством средств подражания (копирования, изготовления

клише, имитации и т.п.). Другими словами, насколько мы что-то можем

повторить, «узнать», настолько мы способны мыслить. Неузнавание и остраннение

сопутствуют целому ряду приемов, которые мы встречаем в современном

искусстве и литературе (например, «отказное движение» В.Э. Мейерхольда,

понятие «чуждения» Б. Брехта и «шока» В. Беньямина). Привычная работа

чувственных автоматизмов прерывается, требуется иная миметическая

установка. Вероятно, именно в эти мгновения перестройки восприятия, -

когда «новизна» удивляет и мы начинаем тормозить, «сдерживать» эффект

ее последействия, мы оказываемся зачарованными. Процедура

миметического переживания реальности замещается взрывной, прерывающей

нормальную, «естественную» реакцию чуть ли не судорогой. Таким бывает момент

первого контакта с «неожиданным». Правда, надо отличать общий эффект

восприятия произведения от внутрипроизведенческого мимесиса, например,

задержки действия в трагедии с целью большего насыщения

драматическими событиями. Конечная цель - управление зрительским катарсисом.

$. Остраннять - это наделять реальность дополнительным смыслом,

который противостоит уже известному, оживлять «омертвевшую»

миметическую форму. Вот, например, игровое «остраннение» языка, которое

постепенно приводит Белого к вполне осознанной стратегии

литературного косноязычия. Косноязычие как истинная речь, т.е. наделенная «неявным

смыслом», который еще нужно истолковать9. Гоголевская техника остран-

нения словесного ряда; каждое имя настолько трудно произносимо, что

ритуал именования теряет всякий смысл. Изобретение собственных имен - один

из экспериментов по остраннению языка, - становится образцом

поэтического косноязычия в литературе Белого. В сущности, особенность его стиля

в том, что он отвергает чтение-про-себя, «чтение-понимание»,

исключающее ритмически-звуковую оашстску слова, которая невозможна без чтения-

вслух. Смысл приходит из произносимого-вслух. Не просто подражание, тем

более не имитация стилевых приемов Гоголя или ДоЬтоевского, не прустов-

ские пастиши, а развитие в себе чувства новизны прошлого опыта, перевод

его в более интенсивный мимически-жестикуляционный режим.

4. Что же подвергается такому столь настойчивому и

систематическому остраннению?Белый вполне осознано пытается перевести

собственное «чудачество» и «странности» из случайностей существования в необ

16

Введение. Остраннение

ходимую позицию, позу, даже отдельные жесты. Грубо говоря, все должно

остранняться и все остранняется.

Итак, о-страннению подвергаются:

- пространственно-временные образы: в рельефах, «дистанциях»,

позициях, горизонтах, высотах и падениях;

- «отвердевший быт»; протест против омертвления живого опыта,

как ответ - взрыв;

- общие жесты страха: шпионы, мания преследования, бегство;

- телесное: эксперименты с собственным телом, разработкой

правильных поз/жестикуляции/движения; мгновенные реакции: «дерги»,

«судороги» и «конвульсии»;

- состояния сознания в «норме», вместо них: экстрасенсорные образы

реального (галлюцинации, жстазы, видения, бред и т.п.); отсюда раздвои,

двойничество, само-остраннение10;

- литературный язык: посредством целого ряда ритмических,

грамматических морфологических, синтаксических, звуко-фонетических, же-

стикуляционно-мимических экспериментов.

«Почему никто не понимает меня?»

«Голубые глаза и горячая лобная кость

Мировая манила тебя молодящая злость

И за то, что тебе суждено была чудная власть

Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару - юрода колпак,

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец,

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей

Под морозную пыль образуемых вновь падежей

Часто пишется: казнь, а читается правильно: песнь,

Может быть, простота - уязвимая смертью болезнь... »

Осип Мандельштам

5- Был ли Андрей Белый личностью? Вопрос более чем странен, да и

может ли быть так поставлен? Однако для современников, читавших,

судивших его и прославлявших, даже проклинающих, этот вопрос не казался

17

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

неуместным. Кто только из заметных деятелей Серебряного века не оставил

воспоминаний о Белом, но как скор и противоречив был их суд. У одних -

восхищение, у других - удивление, зависть и чуть ли ненависть, и все они в

чем-то главном были поразительно схожи. Вот примеры: «Боря Бугаев - весь

легкий, как пух собственных волос в юности, - он, танцуя, перелетит,

кажется, всякие итарары ". Ему точно предназначено их пролетать, над

ними танцевать, - туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...//БоряБугаев

- воплощенная неверность. Такова его природа»11. Сходное мнение

Н.Бердяева, который считал, чтоуА.Белого «...этой очень яркой индивидуальности,

твердое ядро личности было утеряно, происходила диссоциация личности

в самом его художественном творчестве. Это, между прочим, выражалось

в его страшной неверности, в его склонности к предательству»12. Что же

можно добавить к тому рою часто несправедливых оценок высказанных в

отношении «личности» Белого. Все как будто ясно, и в то же время эта

общая «ясность» нам не гарантирует понимания его личности.

6. Достаточно ли объяснить, почему Белый не может быть понят, и на

этом основании отказаться от поиска единства в его

творчестве?Действительно, то, что принято считать личностью в человеке, ядром жизненного

поведения и характера, налагающим печать на все многообразие его

переживаний и поступков, казалось у Белого размытым. Вероятно, в силу того,

что это упорно отыскиваемое личностное начало Белого не было заключено

в границы, видимые другим (да и ему самому). Под личностью понимался

набор нравственных качеств, которым должно следовать даже тогда, когда

это невыгодно и опасно. Белый не был «человеком принципов». Переизбыток

новых планов и проектов, увлечений, страстей, страхов и маний, наивности,

юродствующей вздорности и непоследовательности, странной

мнительности, часто на грани измены и предательства, и чего-то очень похожего на

подлинное безумие. Наиболее проницательным из отзывов кажется

наблюдение Ф. Степуна: «...в творчестве Белого нет тверди, причем ни небесной,

ни земной. Сознание Белого - сознание абсолютно имманентное, формой и

качеством своего существования резко враждебное всякой трансцендентной

реальности. /.../Всякое имманентное, не несущее в себе в качестве центра

никакой тверди, и сознание есть сознание предельно неустойчивое. Таким

было (во всяком случае, до 1923 года, а вероятнее всего, осталось и до конца)

сознание Белого. Отсутствующую в себе устойчивость Белый, однако,

успешно заменял исключительно в нем развитым даром балансирования. В

творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно жонглирующее.

Мышление Белого - упражнение на летящих трапециях, под куполом его

одинокого я. И все же эта акробатика (см. "Эмблематику смысла п) не пустая

"мозговая игра ". В ней, как во всякой акробатике, чувствуется много труда и

18

Введение. Остраннение

мастерства. Кроме того, в ней много предчувствий и страданий»1*. И далее

- вывод: «Как это ни странно, но, при всей невероятной подвижности

своего мышления, Белый, в сущности, все время стоит на месте; вернее,

отбиваясь от угроз и наваждений, все время подымается и опускается над самим

собой, но не развивается»1*. Можно сказать, что личность Белого «не

развивалась», что он так и остался «стоять на месте», стараясь удержаться в

некой точке покоя, окруженного головокружительным вихрем собственных

духовных исканий и личных катастроф. Возможно, причиной тому был

им не всегда осознаваемый страх перед безумием, абсолютным, убийственно-

разрушительным, - страх потери равновесия жизни. Тема личного страха

компенсируется часто в другой, - в теме обретения чувства космического

(антропософского) единства1*. Белый не имел внутренне предпосылаемой

переживанию, устойчивой позиции собственного «я». И знал об этом - что

важно. Да, он был изгнан, остраннен и не мог возвратить себе единство

собственного «я», но кем изгнан, кем остраннен - не собою ли? Навязчивая

идея поздних этапов творчества, почти мегаломания: создать Мировую

Историю Самосознания. Внутреннего единства (желаемого психического

равновесия), можно достичь воспитанием исторического чувства мировых

событий как части личного сознания. Другими словами, не должны ли мы

истолковывать эксцентричность или экстравагантность личности Белого

как стремление выйти за собственные («личностные») границы, быть и

служить Внешнему, и уже оттуда, набрав силу, возвращаться к себе, чтобы

напасть на свое прежнее беззащитное «я», отбросить его в сторону, утвердить

на его месте новую собственную личину, но уже как мирового Эго. Если

повторить вопрос: что же остается устойчивым в его опыте самосознания ? Не

служение ли мировому, «космическому» Внешнему ради будущего Внутреннего ?

у. Свою «непоследовательность» и «неверность» в общении Белый

объяснял тем, что его «не понимают», и что он сам страдает от этого. Многие

истолковывали эту «непонятность» как очевидную слабость, которой не

грех воспользоваться. Одни, которые были ближе к нему, упрекали в

«предательстве», те, кто поотдаленнее, видели в нем чуть ли не сумасшедшего, в

лучшем случае полугениального чудака. Но что заметно по оценкам

современников, каждый из них в два счета раскрывает «тайну» его натуры, причем,

так ловко, что кажется дело это простое. Совсем мало добрых отзывов,

много критики, пренебрежения, злорадства над его слабостями, да и вообще

нескрываемое отношение к нему как новоявленному юродивому русской

литературы. Однако суд их оказался «слишком скорым» и неправым. Я

полагаю, напротив, открытость и «простота» Белого - часть его

«сумасшествия», часть его невероятно обостренной чувствительности ко всякому

мигу времени, - пульсирующая, «неверная», прямо-таки реактивная пси-

19

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

хика. Обратная сторона такой гиперчувствительности - уязвимость,

страх пропитывающий собой иногда всю картину мира, в которой не

найти места для этого малого «я».

Принцип индивидуации, principii individuations

8. К концу жизни в большом биографическом объяснении: «Почему я

стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего

идейного и художественного развития ?» Белый попытался обосновать свое право

на «непонятность» на основе разработанной им, причем, достаточно

детально, философии индивидуума. Он не скрывает влияния А. Шопенгауэра,

с его principii individuations; особенно заметно оно в последней большой его

незавершенной философско-исторической работе «История самосознающей

души». Для Шопенгауэра характерно рассмотрение принципа

индивидуации как формообразующего, представляющего действие воли во всевозможных

проявлениях, - а это было бы невозможно, если бы субъект не смог

индивидуализироваться, т.е. истолковать мир через свои потребности и желания.

Субъект формируется именно на основе принципа индивидуации16. Белый

видит в этом принципе иное, чем Шопенгауэр: не волю, застывшую в

самосозерцании. По его мнению, «мы оттого не понимаем друг друга, что глядим

друг на друга не из индивидуума "яп,аиз индивидуума, надевшего очки своей

личной вариации и поэтому вынужденной видеть в другом ия "лишь такую

вариацию»17. Личность - не синтез индивидуальных качеств, а символ,

т.е. некая кривая, что «схватывает» и приводит в единство разные точки,

не отменяя начальные диспозиции этих точек (их сингулярность, как

сказали бы сегодня). Более того, символ интерпретируется в качестве

сверхиндивидуума, объединяющего в себе множества неповторимых личностных

«я», но без всякого синтеза. Поэтому «"я"-не «форма форм, но творимая

действительность, которая всегда не данность, но

творчески-познавательный результат»1*. И в другом месте: «...инее отрезе себя, одной личности,

от градации их, данной в иЯп (элементарное представление о верности себе),

а в гармонизации течения "личностей п в круге; так проблема моральной

фантазии, как режиссура, а не изгнание "актеров п со сцены за исключением

одного... »*9. В этом есть какая-то заведомая хитрость Белого, когда

желание оправдать свою «инстинктивно» выработанную стратегию

самозащиты он смешивает с «высокой теорией». Индивидуум - сцена, на которой

дают представление множество сменяющих друг друга «я». А вот еще более

ясный вывод: «...индивидуальное "Я"-не иЯп личное. Потому что личных

"Я" в индивидууме не одно; в "индивидууме" - градация "Я"; из них каждое

"Яп - совершенно отдельная личность, сосуществующая с другими... »*°.

20

Введение. О страны eh и ε

ç. Позднее, и, не лучшие для выживания времена большевистской

диктатуры, принцип индивидуации выставляется им как основной аргумент

в оправдании «своего» нового коммунально-коллективистского сознания21.

Заметное тогда всем, и вполне им осознанное заигрование с большевистской

идеологией. Как отделить подражание себе, имитацию, в конце концов

просто игру в маску от навязчивых, преследующих маний и фобий, от «болезни

века»22, от социальной патологии среды? На самом деле остается только

одно: бежать от себя, и не считать (подобно Канту), что «я» есть некое

трансцендентальное единство. Если и доступно «единство», то оно

получает свою «форму» на основании скольжения, бега и бегства. Вот такое

состояние и дает постоянство индивидуально-мирового самосознания

личности (убегающей от самой себя)?*. Бегство как свободная форма

индивидуации для многих личностных «я».

«Воля к бегству», бег и лет

ю. В этой «воле к бегству» - миссия всякого мыслящего, его высшее

искусство быть свободным, освобождаться, чтобы бежать24. «Лишниелюди»

и «странники» русской классической литературы - великие бегуны. Но это

бегство не вообще, а-к концу времени, или, если так можно сказать, это

бегство не столько по свободной воле, сколь по Высшей, то, что С.Булгаков

называл метпаисторией25. Предчувствие Конца мира и всех времен и есть

та основа, на которой теперь строится поведенческая модель

интеллигенции революционной эпохи içoj-içiy. Теперь своим творчеством она

предвидит приближение конца, выступает, как ранее Ницше, в роли знатока

и единственно верного толкователя Апокалипсиса. Отсюда воспитание в

себе ветхозаветного чувства Конца времен. Мыслить и творить, жить

апокалиптически - вот необходимое условие понимание времени, в которое

вовлечен. Теория времени отражает новую религиозность в образах и

ритмах чистой апокалиптики. Время убыстряет бег, нам остается не судить

время или вставать над ним, а только свидетельствовать. Как мне

представляется, время у Достоевского, Влад. Соловьева и Белого, - это одно и

то же время, время апокалиптического ожидания. Само творчество

начинает развиваться в среде апокалиптических «вещей», указывающих на

себя как на «последних».

Белый рассматривает свою творческую жизнь в терминах «воления к

бегству». Бежать от себя (и от тех, кто «знает» тебя), претерпевать

изменения столь часто, насколько это возможно, чтобы не быть собой. «Всегда

себе Другой» - вот формула Белого (ей соответствует разработка им теории

индивида на основе лейбницианской монадологии, вероятно, не без влияния

21

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

отца.). Поэтому он полон чувства изменения в прямом и переносном

смысле. Вот ответ на вопрос Белого: почему никто не понимает меня? Не

понимают именно потому у что ты не имеешь устойчивой формы «Я», у тебя

отсутствует та само-идентичность, что закреплена давно в группе и

среди близких друзей. Ты слишком непоследователен и алогичен, слишком

экстравагантен, чтобы можно было ожидать от тебя верности, требовать

отчета. И самое главное: разорвана связь с настоящим, ведь

апокалиптическое измерение времени - это переживание вне времени, вневременное. Это

будущая остановка времени, и чем ближе конец его, тем оно быстрее и

разрушительнее, за ним не поспеть. Белый поясняет: «Отсюда налет отъеди-

ненности, замкнутости в произведениях моих того времени; лирический

субъект «Пепла» - люмпен-пролетарий, солипсист, убегающий от людей

прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или в

сумасшедший дом; лирический субъект «Урны» - убегающий от кадетской

общественности («барин» из протеста), поселяется в старых, пустых

усадьбах и, глядя из окон, мрачно изливается в хмурую, деревенскую зимнюю синь;

герой романа «Серебряный голубь» силится преодолеть интеллигента в себе

в бегстве к народу; но народ для него - нечто среднее, недифференцированное,

и поэтому нарывается на темные элементы, выдавливающие из себя

мутный ужас эротической секты, которая губит его. Темой вырыва, бегства

из средней, мещанской пошлятины и тщетой этих вырывов окрашено мое

творчество на этом отрезке пути; материал к этой мрачности - моя

личная жизнь, спасающая себя в немоте и под конец даже носящая маску

(приличной общественности: из конспирации)»96. Можно продолжить

перечисление субъектов бегства и лета; их число не уменьшается и на поздних

этапах творчества Белого, начиная с «Петербурга» и далее к

автобиографическим материалам последних лет жизни.

Тема Verstiegenheit, экстравагантность

Я стою здесь, в горах: меня ждет - нисхождение;

путь нисхождения страшен...

А Белый

ю. Устремиться вверх, чтобы не упасть - таков девиз. Не случайно,

что везде, практически во всех описаниях современниками жизненного стиля

Белого доминирует танцора/клоуна/идиота/пересмешника:

«...порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом, - тревога и

томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает все-

22

Введение. Остраннение

ми. Ветер в комнате».V Но что это значит - быть ветром? Что значит

быть странным, причудливым, смешным и жалким, гордо-надменным,

вычурным и «нереальным», одним словом экстравагантным? Ответ

попытался найти известный психиатрЛ.Бинсвангер, последователь 3. Фрейда

и М. Хайдеггера. В небольшой работе он исследовал явление

экстравагантности (термин, принятый русскими словарями). В немецком варианте

этот термин известен как Verstiegenheit9. Семантическая и концептуальная

разработка его Бинсвангером выдержана в духе

экзистенциально-антропологической аналитики «вот-бытия», аналитики Dasein. Глагол versteigen19,

- заблудиться в горах, брать слишком высоко, с чем не справишься, - вот

этот ряд значений приложим к Белому как психологическому типу. Такие

термины, как странный, экстравагантный, эксцентричный,

экзальтированный, вычурный, гротескный, нелепый, претенциозный крайне

двусмысленны. Быть чрезмерным до гротеска - это не просто выделиться из толпы,

но и попытка закрепиться на той позиции, которая не столько

критикуется или не принимается другими, сколько кажется непонятной и чудной,

излишней, даже «безумной». Позиция, лишенная поддержки других, -

внезапный порыв чувств, переходящий в позу и не понятый жест. Шокирующие

моменты аутизма. Белый был склонен к эксцентричности; в этом было

что-то от вызова, хотя и не бунт, но невольное, может быть, совершенно

бессознательное отстаивание собственной позиции перед господством

Другого. Чрезмерность чувства чередуется с опустошенностью, замкнутостью и,

возможно, с той частью личности, которая возвращаясь домой, «не находит

себе места». Для Бинсвангера противоречие между качествами versteigen-

личности в диспропорции двух экзист-измерений, - глубины и широты.

Вот, что будет, если их рассмотреть в аналитике Dasein:

«Горизонт или поле видения "безгранично расширяется " но в то же время подъем

вверх остается исключительно uvol imaginäre", влекомостью на крыльях

желания и «фантазий». В результате невозможно ни общее видение, как

эмпирическая мудрость, ни проникновение в проблемную структуру конкретной

ситуации (подъем в своей основе, как altitude, по существу относится как к высоте, так

и глубине), ни, таким образом, какая бы то ни было решительная позиция. Эта

диспропорция высоты - широты уходит свои корнями в "чрезмерное"

расширение рамок маниакального мира, с его всепроникающей изменчивостью; чрезмер

ное именно в том, что сфера подлинного одновременно подвергается процессу

"уравнивания п. Под "подлинным "мы подразумеваем те высоты (или глубины),

которые могут быть достигнуты только если Dasein пройдет через

многотрудный процесс собственного выбора и созревания. С точки зрения аналитики

существования, о диспропорции, наблюдающейся в образе жизни человека,

страдающего манией, можно говорить как об "изменчивости ". Это означает невозмож-

23

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

самых драматических и «глубинных» размышлений, тайным мотивом

творчества, провозглашенным в качестве спасения. По отзывам одних

современников Белый представлял собой знакомый на «святой Руси» тип юродивого

безумия. И это как будто близко к истине. По воспоминаниям других, более

наблюдательных, он не был безумцем в клиническом смысле. Если только в

общекультурном ? Свой личностный раздвои он не только хорошо осознавал,

но и пользовался им эффективно, как любой человек, если он чувствует, что

обладает преимуществом в силе или уме. Раздвои личности у него был не

патологичен, а проблематичен. Активное само-остраннение было позицией

весьма пластичной и подвижной: «Я стал вывернутым наизнанку, но

сохранил свои контуры; вот этого-то не замечают знающие меня люди. Если

всмотрятся в меня люди, не видящие Другого, они к ужасу заметили бы

черный контур, очерчивающий хаос - и ничего больше»35.

Сновидческиекошмары, перерастающие в «манию преследования» - любимая игра Белого, в

чем-то похожая, как это ни странно, на шахматы56. Для него «Я» крайне

нестойкий продукт и есть некое ритмическое целое, символ, не позиция или

синтез, а символ «Я» (или «Я» как символ); он допускает возможность

сосуществования в одном индивиде множества отдельных «личностей»57.

Танцующий фокстрот...

12. Явно похожим на психотерапию, на «самолечение» выглядит одно

из поздних пристрастий Белого, почти «безумное» увлечение ночными

танцами (фокстротом) в Берлине 1923 г.ъ% Белый танцующий, - а это и взби-

рание на горные кручи, удержание равновесия на карнизе балкона (великий

гимнаст), бег (на коньках, игры) и, конечно, танец-фокстрот. Вовлеченный

в движение, страстная, бесцельная моторика, когда движению отдаются

без остатка и без какой-то попытки сдержать его ритм. Итак: движение

как порыв, его нельзя отложить... Движение без препятствий, в нем

растворяется всякое телесное сопротивление, всякая душевная боль, всякий страх.

Ежевечернее пьянство в сочетании с невероятной тратой энергии. И что

удивительно, нельзя сказать, что это мешало его интенсивной творческой

работе. Это время разрыва с Асей Тургеневой, &ром Штейнером и всем

антропософским кругом. Равновесие психическое сохраняется Белым все

большей интенсивностью трат энергии, и чем больше страдание, тем больше

траты, а чем больше трат, тем выше уровень подобного жуткого

равновесия, которое может и убить...39

«иЭто Белый uebertanzt ничевоков... ". Ровная лужайка, утыканная желтыми

цветочками, стала ковриком под его ногами - и сквозь кружащегося, припод-

26

Введение. Остраннение

нимающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот

имеющего отделиться от земли...

То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки,

всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно ich ueberflieg

euch в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных! все

равно - сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий - смесь магистра

с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов,

сюртучных фалд, ног -о, не ног! всего тела, всей второй души, еще - души своего тела,

с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой - в два крыла, в две

восходящих лестницы оркестр бесплотных духов...

- о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца до цоссенской хозяйки,

о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг.

Прелесть - вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с

нежнейшей улыбкой - предатель! О, в высоком смысле, как всё - здесь, заведет тебя в

дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в

соседнюю смежную родную бездну - бросит: задумается, воззрится, забудет тебя,

которого только что, с мольбой и надеждой ( "Мы никогда не расстанемся ? Мы

никогда не расстанемся!**) звал своим лучшим другом»*0.

«И странности Белого были особые. Вот он говорит, развивает блестящую

мысль и вдруг замирает надолго: на губах застывает улыбка, глаза смотрят

вдаль, брови сдвигаются, лоб напрягается мыслью, руки раскинуты вправо и

влево, плечи приподняты - боится спугнуть дветри одновременно вспыхнувшие

мысли. Вихрь в сознании требует неподвижности в теле. Вихрь утихает, и

первоначальную мысль он излагает так же стройно, картинно и ясно. Но

теперь он, напротив, "танцует " - жесты круглятся, льются, гранят, завершают,

вводят вас в новую мысль. Но вот он поднялся на цыпочки, и через мгновение

так же внезапно он стоит на коленях или, глядя снизу на вас, пружинит на

корточках. Если вы собеседник неопытный, вы на время его потеряете, а

найдя, вы не будете знать: не встать ли и вам на колени. Но Белый уже на диване,

засел в уголке, подобрав под себя одну ногу. Но ненадолго. Он уже бегает, ловко

лавируя между столами и стульями»*1.

«А дальше уже начинается - танцующий Белый, каким я его не видела ни разу

и, наверное, не увидела бы, - миф танцующего Белого (...) Фокстрот Белого -

чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) - христопляска,

то есть опять-таки "Серебряный голубь п, до которого он, к сорока годам,

физически дотанцевался»**.

«За Андреем Белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по

дансингам толпа друзей. "Всё танцует V- "Танцует! И как Г- Рассказывались

27

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

анекдоты, высказывали предположения, что "Борис Николаевич окончательно

рехнулся" (...) Но в любом падении Белый был выше рядовых людей (...) он не

просто танцевал -он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию»4*.

«С осени он переехал в город - и весь русский Берлин стал любопытным и злым

свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком

многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных

танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что

танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею

фокстротов вносил он свои "вариации п - искаженный отсвет неизменного

своеобразия, которое он проявлял во всем, за что ни брался. Танец в его исполнении

превращался в чудовищную мимодраму, порой даже непристойную. Он

приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и

позабавить своих спутников. Другие отказывались - в Берлине это почти

оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного

человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе,

кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому... »**

»Эти пляски Белого, свидетелем которых я неоднократно бывал, уже много раз

описывались его друзьями (и некоторыми его недоброжелателями!), и трудно

что-либо добавить к этим описаниям. Разве что - не помню, говорилось ли уже

об этом - сказать о том, что чувство какой-то неловкости и даже тревоги за

него овладевало каждым, кто сопровождал его в этих эскападах. Оно усиливалось

еще сознанием беспомощности, так как остановить его в эти минуты ни у кого

не было никаких сил. Он проявлял атам " железную волю. А ведь никогда не было

известно, чем все это может кончиться, не вспыхнет ли какой-нибудь

пренеприятный скандальчик и не упадет ли Белый в глубоком обмороке на то куцее

танцевальное пространство, на котором все "действо** и происходило.

Восстанавливая теперь в памяти все эти "безумства **, диву даешься, почему такие

скандалы как будто никогда не вспыхивали. Ведь Белый приглашал молоденьких девиц,

пожилых матрон - собственно, ему было вполне безразлично, кто с ним пляшет,

кто его партнерша,- и так как было тогда не принято от приглашения

отказываться, он обрекал на некий "танцевальный эксгибиционизм**кого попало. А ведь

его танец неизменно принимал какой-то демонический, без малого ритуальный

(но отнюдь не эротический) характер, доводивший нередко его партнерш до слез

и настолько публику озадачивающий, что его танцы часто превращались в

сольные выступления. Остальные пары покорно отходили в сторону, чтобы

поглазеть на невиданное зрелище. Но все же "выкрутасы ** русского "профессора ** (так он

титуловался во всех этих злачных местах) были таковы, что в большинстве

случаев все эти берлинские мещане среднего достатка чувствовали, что перед ними

человек какого-то особенного склада, к которому их мерки неприложимы»45.

28

Введение. Остраннение

«Про человека, который играет в мяч, пляшет "фокстрот " и "джимми " и

ежедневно ходит в $ часов на "Tanztee", - что можно сказать! Пустой весельчак,

не более; между тем: в современной Германии такой образ жизни в 1922 году

вели все - вплоть до профессоров и писателей: в 8 часов запираются двери домов;

в пансионах и в комнатах по вечерам нестерпимо: все разговоры и встречи

происходят в кафе: идешь в кафе, где скрипки просверливают уши и где ритмы

подбрасывают в ритмическое хождение, каковым является фокстрот; верители:

с июля до ноября я проплясал все вечера: утрами писал "Воспоминания о Блоке "

или перерабатовал эти воспоминания в "Начало века п,ас ι о-ти до часу

регулярно плясал в кафе Victoria-Luise, иногда с венгерской писательницей,

проживающей в нашем пансионе, иногда с В. О. Лурье (таковая есть поэтесса, из

Петербурга); одно время плясал (и ах как хорошо она пляшет!) с почтеннейшей

меньшевичкой, находящейся в близких отношениях с Каутским; оная меньшевичка

приходила в кафе с египетским словарем под мышкой (она - хорошая египто-

логичка); и тем не менее: как она плясала фокстрот!! Под новый год в Präger-

Diele (такое кафе есть) русские плясали всю ночь напролет; среди них плясал

даже (неумел плясать) наш общий знакомый, Сергей Порфирьевич... Думаю

пустился бы в пляс и его патрон, если б оный был; на одном русском балу

спрашиваю знакомую даму из Парижа: "Чем занимается З.Н. Гиппиус ? " Ответ:

"Пляшет фокстрот "... Пишу так подробно о танцах, потому что в России, я знаю,

с удивлением и неодобрением говорили: "Ужас что - Белый пляшет фокстрот ".

И действительно: в России это непонятно; в Берлине же без танцев долго не

проживешь; это - естественная привычка, подобная курению папирос:

плясали старики, старухи, люди средних лет, молодежь, подростки, дети,

профессора и снобы, рабочие и аристократы, проститутки, дамы общества, горничные;

и русские, пожившие несколько месяцев в Берлине, кончали - танцами»46.

«Все - ясно. Да еще можно назвать этот грустный путь: от "эвритмии " к

"глоссолалии "; от "глоссолалии " к лекционной "пляске слов п и от нее к...

"фокстроту"»47.

29

I

Взрыв

Набросок поэтической космологии

Аналогии опыта

Начало всех начал - ВЗРЫВ. Рождение вселенной, в том числе

и поэтической (литературной), сопровождается взрывом. Всякий

взрыв - великое благо: что не взрывается, то лишено жизненной

силы, даже самого права быть. Литературная вселенная Белого -

расширяющаяся; и расширяется она толчками, взрывами, бросками,

она пульсирует. Допускается введение некой упорядоченности в

первичный хаос с помощью языка (ритмические фигуры), «наивной»

геометрии (например, спиралей), игры чисел (математические формулы),

рисунков и графиков. Достаточно обратиться к романам Белого

зрелой поры, там мы словно попадаем в атмосферу скоро ожидаемого

взрыва, а может быть, уже состоявшегося: нас что-то несет, хватает,

тащит, все происходит настолько быстро, что мы ничего не

успеваем понять. Почему избран именно такой сверхбыстрый способ

подачи материала переживаний? Почему в письме и основных образах

повсюду доминирует взрыв, - и все взрывное? И даже тогда, когда

не наблюдается непосредственное представление взрывного, мы

находим много свидетельств подобного разрушительного динамизма.

Нас, читателей, продолжает нести, не за что уцепиться, мы

приговорены к этой неустойчивости и смятению, нет больше

привилегированной позиции, благодаря которой можно было следить за

событиями со стороны, безучастно.

Появление тематики взрыва в литературе Белого было

обусловлено факторами разной природы, и прежде всего человеческими

реакциями на внешние события. Среди них я бы выделил следующие:

30

террористическая активность народовольцев в России в конце и

начале века: покушения на царя и высших сановников империи. Среди

них наиболее варварские и тяжкие по последствиям: взрыв в

караульном помещении Зимнего дворца (1880), убийство Александра II

(1881). Далее: Первая мировая война с ее не менее шокирующими

свидетельствами взрывной мощи, бесчисленными жертвами,

уничтожением всего живого: «...война началась после взрыва во мне.//

Катастрофа Европы и взрыв моей личности - то же событие; можно

сказать: «Я» - война и обратно: меня породила война»48. Далее:

Революция (1905-1917), понимаемая в целом как взрыв.

Да и все учение Маркса сводилось Белым к учению о Взрыве.

Такова революционная идея, взрывающая все вокруг (собственно,

Революция и есть взрыв, один только взрыв). Вот еще примеры: «...

эта опасность угрожает не извне, но таится внутри жизни самой

Европы: она есть опасность взрыва неких подземных котлов,

обуславливающих движение самой буржуазной жизни Европы; «взрыв будет» -

гласит Маркс; «он - приближается уже» - гласят его последователи;

и - стало быть: для представителей всех трех сословий это значит:

их гибель»49. В статье «Революция и культура» Белый пытается

выработать отношение к революции 1917 года с метафизических

позиций: «В материальной недвижимости форм не находит исхода себе

огневая динамика импульса; она утекает из формы... в

под-форменный хаос; и безглагольной романтикой, внутренне революционно-

духовным порывом она рвет эти формы; техника

революционизирует скрытую энергию творчеств вовсе не тем, что она изменяет вид

творчеств, а тем, что она подавляет своею броней выявление его

скрытого духа; технизация формы естественно превращает ее в

оболочку от бомбы, а свободно летающий творческий воздух сжимает

она до его косной твердости; так становится он динамитом,

взрывающим форму, но осколки разбившейся формы впоследствии

становятся бомбами-, и они разрываются; роковой круг распада растет...»50.

Интересные наблюдения были сделаны Н. Валентиновым. Вот

что он вспоминает:

«Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидел

человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно

с любопытством!) слушающих кого-то "с дергами рук, ног и шеи", то

притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции,

то выбрасывающего их, словно от чегскго отшатываясь. Подойдя ближе,

я узнал адекадента*\ Ни по форме, ни по содержанию его речь не

походила на те, что все в то время говорили. Странно звучащее слово "волить"

31

I

Взрыв

Набросок поэтической космологии

Аналогии опыта

Начало всех начал - ВЗРЫВ. Рождение вселенной, в том числе

и поэтической (литературной), сопровождается взрывом. Всякий

взрыв - великое благо: что не взрывается, то лишено жизненной

силы, даже самого права быть. Литературная вселенная Белого -

расширяющаяся; и расширяется она толчками, взрывами, бросками,

она пульсирует. Допускается введение некой упорядоченности в

первичный хаос с помощью языка (ритмические фигуры), «наивной»

геометрии (например, спиралей), игры чисел (математическиеформулы),

рисунков и графиков. Достаточно обратиться к романам Белого

зрелой поры, там мы словно попадаем в атмосферу скоро ожидаемого

взрыва, а может быть, уже состоявшегося: нас что-то несет, хватает,

тащит, все происходит настолько быстро, что мы ничего не

успеваем понять. Почему избран именно такой сверхбыстрый способ

подачи материала переживаний? Почему в письме и основных образах

повсюду доминирует взрыв, - и все взрывное? И даже тогда, когда

не наблюдается непосредственное представление взрывного, мы

находим много свидетельств подобного разрушительного динамизма.

Нас, читателей, продолжает нести, не за что уцепиться, мы

приговорены к этой неустойчивости и смятению, нет больше

привилегированной позиции, благодаря которой можно было следить за

событиями со стороны, безучастно.

Появление тематики взрыва в литературе Белого было

обусловлено факторами разной природы, и прежде всего человеческими

реакциями на внешние события. Среди них я бы выделил следующие:

30

террористическая активность народовольцев в России в конце и

начале века: покушения на царя и высших сановников империи. Среди

них наиболее варварские и тяжкие по последствиям: взрыв в

караульном помещении Зимнего дворца (1880), убийство Александра II

(1881). Далее: Первая мировая война с ее не менее шокирующими

свидетельствами взрывной мощи, бесчисленными жертвами,

уничтожением всего живого: «...война началась после взрыва во мне.//

Катастрофа Европы и взрыв моей личности - то же событие; можно

сказать: «Я» - война и обратно: меня породила война»48. Далее:

Революция (1905-1917), понимаемая в целом как взрыв.

Да и все учение Маркса сводилось Белым к учению о Взрыве.

Такова революционная идея, взрывающая все вокруг (собственно,

Революция и есть взрыв, один только взрыв). Вот еще примеры: «...

эта опасность угрожает не извне, но таится внутри жизни самой

Европы: она есть опасность взрыва неких подземных котлов,

обуславливающих движение самой буржуазной жизни Европы; «взрыв будет» -

гласит Маркс; «он - приближается уже» - гласят его последователи;

и - стало быть: для представителей всех трех сословий это значит:

их гибель»49. В статье «Революция и культура» Белый пытается

выработать отношение к революции 1917 года с метафизических

позиций: «В материальной недвижимости форм не находит исхода себе

огневая динамика импульса; она утекает из формы... в

под-форменный хаос; и безглагольной романтикой, внутренне революционно-

духовным порывом она рвет эти формы; техника

революционизирует скрытую энергию творчеств вовсе не тем, что она изменяет вид

творчеств, а тем, что она подавляет своею броней выявление его

скрытого духа; технизация формы естественно превращает ее в

оболочку от бомбы, а свободно летающий творческий воздух сжимает

она до его косной твердости; так становится он динамитом,

взрывающим форму, но осколки разбившейся формы впоследствии

становятся бомбами; и они разрываются; роковой круг распада растет...»50.

Интересные наблюдения были сделаны Н. Валентиновым. Вот

что он вспоминает:

«Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидел

человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно

с любопытством!) слушающих кого-то "с дергами рук, ног и шеи", то

притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции,

то выбрасывающего их, словно от чего-то отшатываясь. Подойдя ближе,

я узнал "декадента". Ни по форме, ни по содержанию его речь не

походила на те, что все в то время говорили. Странно звучащее слово "волить"

31

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

у него постоянно сочеталось со словом "взрыв", произносившимся с

особым ударением на букву "ьГ. Он поучал аудиторию, что нужно теперь "во-

лить взрыва", и "взрыва" такой силы, который должен ничего не оставить

не только от самодержавной государственности, но от государства вообще».

И далее:

«В чем суть революционного взрыва, этой ссылки Маркса на

лопающуюся оболочку общества, после чего происходит экспроприация

экспроприаторов? Взрыв есть акт духовный»51.

Апокалиптика Белого, его стремление («воление») все

представлять в терминах взрыва имеет еще одно объяснение: «детская

травма», - то, что в своих поздних воспоминаниях он назовет правилом

«ножниц»52. Сложные отношения между родителями часто

разрешались «отвратительными сценами» прямо на глазах маленького

мальчика, и сам он оказывался невольной причиной скандалов и долгих

обид. Родители приучили выстраивать его собственное время вне

семейного «скандала-взрыва», не в томительном, пугающем

ожидании его «начала», как бывало прежде, а в бегстве, ускользании,

полной отстраненности и в «идиотизме». Время, ему принадлежащее,

оказалось размещенным на малом отрезке до-и-после-скандала

(«взрыва»). В дальнейшем подобное чувство времени нашло выражение в

метафизике Белого, - теории «последнего мига»53.

Нужно отделить поздние переживания Белым Конца времени,

выраженные аналогиями взрыва исторического времени, от ранних,

определявшихся скорее в терминах «мягкого» апокалиптического

настроения, без враждебности и чувства мести (скорее, как упование

и надежда)54. Никакого апокалиптического безумия и бреда. Вот,

например, о чем тогда размышлял Белый-апокалиптик:

«Мир как стекло // ...стало быть, стекло, бывшее прежде не дочиста

протертым, не разбивается, а протирается. Стало быть, "мир сей "проходит

в смысле того, что *мир сей п- (минус) пыль Мир Божий. Отсюда: как бы

отстает один верхний покров и снимается с Тайны. Конец мира

исторический более всего резок для более других опыленных. Мое яя " - есть

стекло ± пыль. Если пыли больше в "Я ", чем стекла, то устранение этой

пыли повлечет за собою быструю и резкую погибель, смерть и осуждение.

Наоборот, очищение всегда постепенно, и в этом смысле конец для

очищающихся есть все растущая сладость чувства безвременности и Христова

Приближения (по крайне мере таково первое веяние конца). Чистые как

32

I. Взрыв

бы не увидят Антихриста, исторически воплотившегося, хотя он и будет

их мучить на историческом плане...»55.

Тут все ясно: Конец времен- это движение, приходящее к

человеческому участию, его ожидают как высшее свидетельство, ему нужно

лишь соответствовать. Особая религиозность Белого и литераторов

его круга, ни с чем себя не связывающая, «свободная» в чувстве,

имела мало общего с верой отцов, тем более с каноническим

православием. И все обстоит иначе, как только мы возвращаемся к зрелому

Белому, потерявшему слух к христиански-тонированной апокалип-

тике56. Открывается тема Большого взрыва, заменяющая собой

медленное просветление, «очистку от пыли Я-видящим стекла Конца

времен». Это тема другой длительности, где внезапное разрушение

не приходит извне, не ожидается, оно - повсюду: в вещах, событиях,

во всех звуках речи и письме, оно стало сознанием, которое

взрывным образом отражает мир. Длительность длится столько, сколько

длится взрыв; отсюда образ скачущего, пульсирующего, разрывного

времени. Искривление и стягивание основных линий

исторического времени к месту будущего взрыва. Взрыв высвобождает силы, чья

энергия столь велика, что получает соответствующий масштаб дле-

ния. Раз нечто длится, то значит имеет особую временность, не

совпадающую с объективными характеристиками времени

(физического). Взрыв длится, он - не то, что было, и не то, что будет, а то,

что сейчас-и-здесь, - что происходит в данный момент, и кроме как в

этом промежутке для времени места нет. Если какие-то «локусы» и

«заземления» появляются, то оказываются скорее ловушками,

мнимыми местами, - non-places, не-местами. Это сейчас-и-здесь захвачено

взрывной волной, выброшено из большого времени, опустошено.

Взрыв - это единственное доступное настоящее, время

переживаемое, противостоящее всем другим временам. Вот здесь и начинает

движение поперечная кривая, схватывающая другие временные

измерения, по отношению к которым она так и останется внешней,

это кривая взрыва. Ведь одномоментное соединение продольных

линий исторического опыта в одном-единственном событии,

которое и будет Взрывом, остановкой всех времен57. В таком случае наша

задача - установить параметры воздействия взрывного мотива на

весь комплекс идей, образов, положений, разработанных Белым для

Произведения. Взрывающаяся поэтическая вселенная слишком

быстро проскакивает границу равновесия (гармонического числа).

Поэтому состояние перехода-прыжка оказывается наиболее

устойчивым из всех моментов, составляющих общее взрывное движение.

33

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

Итак, в качестве пробного вывода: все скорости в поэтической

вселенной Белого рождены общим взрывным действием: переходом-

импульсом от первоначального состояния неравновесия к

последующему, столь же неравновесному. Но сам он, как экстатик и мистик,

- всегда «между»... переходит, балансирует, но не падает.

* * *

И строгой физикой мой ум

Переполнял: профессор Умов

Над мглой космической он пел,

Развив власы и выгнув выю,

Что парадоксами Максвелл

Уничтожает энтропию,

Таят томсоновые вихри

И что огромные миры

В атомных силах не утихли,

Что мысль, как динамит, лети

Смелей, прикидчивей и прытче,

Что опыт - новый ...

- «Мир - взлетит!» -

Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...

Л.Белый. Первое свидание (1923)

Белый мыслит как космист, у него можно найти много замечаний

и формулировок относительно проблемы «начала начал» Вселенной.

Было бы неправильно вступать с ним в полемику, доказывая

устарелость, тем более «ошибочность» его выводов (гипотез, теорий,

сочиненных «на ходу»). Как правило, в антропософской доктрине язык

мистико-христианской традиции часто переплетается с

квазинаучными измышлениями. Вот как толкуется Белым «космистская»

установка: Начало всего (Мира) должно быть чем-то вроде гетевского

«прототипа», быть «типом всех типов»; должен быть первосвет, «свет света»,

или, как говорит Белый, приближаясь к представлениям современной

ему субатомной физики, - «перво-атом», т.е. «атом атомов». После

грехопадения мы оказались вывернутыми наизнанку: «Мы же еще не

в себе, а - вне себя; мы живем в экстра-атомности, в выкинутости из

сферы атома, в изгнанности из рая, из царства Духовного, Отче-сынов-

34

I. Взрыв

ного», надо «ввернуться: раскрыть дверь атома: правильно

воплотиться в материю (мы же неправильно воплощены)»58. Там, где сила

явленности света всеобъемлюща, там тьма отступает. Современное

состояние хаоса переводимо в порядок только с помощью взрыва.

В русской литературе конца века мы имеем дело в основном с

апокалиптическим сознанием времени: история, «знающая

собственное начало», есть история завершенного времени. По началу

судят о конце. Когда Белый начинает обсуждать начало, то ничего не

зная о нем, как о начале, видит в нем образец, если угодно, идеальную

форму мимесиса, - начало конца/конец начала. Возвращение к

Началу начал и будет возвращением к себе: таков мимесис истории.

Удачно выстроенные гипотезы (как, впрочем, и неудачные)

постоянно изменяют направление и время мировых линий силы. История

уточняется, и поскольку ученое знание стремится к объяснению

будущего, то задача всегда одна - рассказать о начале, - о том, как все было

на самом деле (или как могло быть). Открыть смысл текущего мгновения

в его отношении к ближайшему будущему осмыслением Начала начал.

Каждая новая теория возникновения Вселенной - это попытка выйти

из всякого времени (даже времени мысли). Апокалиптическая умо-

слаженность А. Белого, П. Флоренского, В.Розанова, С. Булгакова,

Н. Бердяева, Г. Флоровского и других русских философов

заключалась в осмыслении Конца как Начала. Все обращено не к прошлому,

которое меняется и умирает, а к тому, что было и будет всегда,

останется Концом времен, которое ожидают как Начало. Другими словами,

в апокалиптическом толковании времени прошлое становится

будущим, и отношение к нему переходит в разряд вспоминательной

практики. Отсюда драматизация опыта «Начала начал». Белый не ученый,

скорее тонко чувствующий стихию «начал» психомиметик-апокалип-

тик: он подражает речи-истории Р. Штейнера («Пятое Евангелие»,

например), сам вовлекается в новый для себя религиозный опыт:

разработка темы «Евангелия как драмы». Я уже не говорю о

замечательном тексте «Глоссолалия», где начальные движения мира

рождаются из нерасчлененного потока звуков. Косноязычным

бормотанием передается весть о рождении нового мира. Само же

косноязычие и есть неартикулированная и случайная речь Начала, никому не

понятная, - а разве не таким должно быть истинное Начало?

Послушаем пару историй о начале Мира:

«И - не было: ни начал, ни архангелов, ангелов; не было человека,

животных, трав, суши; само Божество не склонялось еще к месту мира: оно

еще отлагалось обвалом: образовало дыру в самосоздании духовных су-

35

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

ществ: но обвалы духовного мира - дары; их повергли в ничто, как жар

жизни, - Престолы; а Элогимы плотнили жару: образовалось сознание

жара и шара внутри Элогимов; самосознание Элогимов теперь

проницало себя; и - ощутило свое бытие (план физической жизни), как пыша-

щий шар; и очами смотрело в себя: очи шара - случения элогимовских

мыслей - себя ощутили, как самостность тела: то было началом Начал;

воплощались они. И работы - скульптурные слепки: тепло (иль зачатки

физических органов); мы - сознание органов - были вне органов

мыслями мыслей Начал. Действо жизни Начал, теплота, была суммой

термических колебаний во времени: времена истекли из Начал.

Протекал первый день: назывался Сатурном»59.

«Начался день второй. Элогимы воззвали к сознанию; вызвали:

воспоминание своих (так мы: пробуждаясь, мы помним работу вчерашнего дня).

Встал Сатурн: "воспоминание было в Начале". Возникли начала. И -

Новое совершилось: - в жар жизни Престолов повергли дары Херувимы;

и новые мысли, влагаясь в тепло, уплотняя его и тонча; были вытканы

Элогимам две ткани: ткань света и ткань огневая; как дым закрывала она

чистый свет; так возник "Свето-огонь". День второй, светоогненный -

Солнце - блистал; /.../ утончаясь, как Свет, и плотняясь в огневоздухе»60.

«Раз допустим за атомами первоатом, то научно и допустимо

представление о неданном нам состоянии атома, как сферы тепловой, в центре

которого стяжение сил образует космический крест с центром действий

пересечения; до этого центра пересечения сил в первоатоме -

вселенной имеем всевозможные колебания, хаос колебаний, вернее

незамкнутое многообразие; такие колебания в физике назывались тепловыми.

Световое колебание - отбор в единство колебаний колеблющегося

целого; рождение единства внутри сферы целого, света внутри сферы тепла,

есть извечное рождение Сына («рожденна, не сотворенна»), или -

солнечного центра для всех рангов вселенных (как «макро», так и «микро»)»61.

«...сам же атом - невероятно расширился до сферы уж, конечно,

нематериальной вселенной; от вчерашнего атома осталась одна аура,

ширящаяся от открывшегося в его центре, сошедшего в его центр солнца

- невероятно; в этом-то факте и выявился результат начала воскресения

тел в Дух: восстание силы света в атоме; "гром восторга серафимов...*»6а.

«Как бы ни обстояло в действительности дело с этими фундаментальными

проблемами, Вселенная должна тем или иным образом возникнуть, и

квантовая физика представляет собой единственную область науки, в ко-

36

I. Взрыв

торой имеет смысл говорить о событии, происходящим без видимой

причины. Если речь идет о пространстве-времени, то в любом случае

бессмысленно говорить о причинности в обычном понимании. Обычно понятие

причинности тесно связано с понятием времени, и потому любые

соображения о процессах возникновения времени или его "выхода из небытия"

должны опираться на более широкое представление о причинности.

Если пространство действительно десятимерно, то теория считает все

десять измерений вполне равноправными на самых ранних стадиях.

Привлекает возможность связать явление инфляции со спонтанной ком-

пактификацией (сворачиванием) семи из десяти измерений. Согласно

такому сценарию, "движущая сила** инфляции представляет собой

побочный продукт взаимодействий, проявляющихся через

дополнительные измерения пространства. Далее десятимерное пространство могло

бы естественно эволюционизировать таким образом, что при инфляции

три пространственных измерения сильно разрастаются за счет семи

остальных, которые, напротив, сжимаются, становясь невидимыми?

Таким образом, квантовый микропузырь десятимерного пространства

сжимается, а три измерения благодаря этому раздуваются, образуя

Вселенную: остальные семь измерений остаются в плену микрокосмоса,

откуда проявляются лишь косвенно - в форме взаимодействий. Эта

теория кажется очень привлекательной.

В самом начале Вселенная спонтанно возникла "из ничего". Благодаря

способности квантовой энергии служить своего рода ферментом,

пузыри пустого пространства могли раздуваться с все возрастающей

скоростью, создавая благодаря бутстрэпу63 колоссальные запасы энергии.

Это ложный вакуум, наполненный саморожденной энергией, оказался

неустойчивым и стал распадаться, выделяя энергию в виде теплоты,

так что каждый пузырек заполнился огнедышащей материей (файер-

болом). Раздувание (инфляция) пузырей прекратилась, но начался

Большой взрыв. На "часах" Вселенной в этот момент было 10 32 секунды.

Из такого файербола и возникла вся материя и все физические объекты.

По мере остывания космический материал испытывал

последовательные фазовые переходы. При каждом из переходов из первичного

бесформенного материала «вымораживалось» все больше различных

структур. Одно за другим отделялись друг от друга взаимодействия. Шаг за

шагом объекты, которые мы называем теперь субатомными частицами,

приобретали присущие им ныне черты. По мере того как состав

"космического супа" все более усложнялся, оставшиеся со времен инфляции

крупномасштабные нерегулярности разрастались в галактики. В

процессе дальнейшего образования структур и обособления различных видов

вещества Вселенная все больше приобретала знакомые формы; горячая

37

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

плазма конденсировалась в атомы, формируя звезды, планеты и, в

конечном счете, - жизнь. Так Вселенная "осознала" самое себя»64.

Итак, две истории, они по-разному организованы, их статус в

познании мира разнится. Первая история, снова и снова

повторяемая, рассматривает данные науки - «неопровержимые факты» - как

вспомогательный элемент мистико-христианской истории о

«Начале начал». Вторая история - гипотетическая картина нового

понимания рождения Вселенной, созданная несомненно на основе научных

фактов и свидетельств. Здесь уместны размышления Ж.-Ф. Лиотара.

Вот его формулировка проблемы: «Научное знание не может узнать

и продемонстрировать свою истинность, если не будет прибегать к

другому знанию - рассказу, являющемуся для него незнанием: за

отсутствием оного, оно обязано искать основания в самом себе и

скатываться, таким образом, к тому, что осуждает: предвосхищению

основания, предрассудку. Но не скатывается ли оно точно так же,

позволяя себе рассказ?»65. Современный опыт знания, который,

казалось, должен был покончить с нарративной легитимацией, тем не

менее, ее возрождает. Разве затраты на строительство крупнейшего

в мире коллайдера не говорят о том, что запрос на историю о Начале

всего не только сохраняется, но и активно стимулирует разные типы

легитимации чисто научного характера. Как, вы не хотите знать,

что произошло в первые мгновения рождения Вселенной, как, вы

не хотите знать о том, что за божественная сила смогла «правильно»

взорвать материю, чтобы, в конце концов, сотворить жизнь?

Начиная с Нового времени, роль рассказа о том, почему такое-то

знание стало необходимым, повышается, что лишний раз указывает

на волю человечества к тому, чтобы понимать знание, которое им

производится. А более удобной формы, чем «истории о Начале»,

оно не знает. Нет ничего парадоксального в том, что знание

получает легитимацию в рассказываемой истории; таково базисное условие

существования современного знания: оно должно не только

производиться, но и рассказываться. Фактически, отвечать на вопросы: а

зачем, кому это нужно, а что это даст? Возможны ли иные формы

легитимации знания, например, «через само знание», благодаря вере в

«беспредпосылочность» и «истину»? Да, мы обладатели знания, но

не в силах объяснить себе, зачем нужно именно это, а не другое

знание, там же, где мы способны это сделать, там знания уже нет, а есть

лишь его технические модификации и социальные приложения.

Мыслить «Начало» - значит запускать коллайдер, т.е. открывать доступ

к сверхчеловеческому опыту, с надеждой придать ему нарративную

38

I. Взрыв

(читай, - человеческую) легитимацию. Кажется, что критерием начала

истории о возникновении Вселенной должно быть исключение

«внешнего вмешательства» (т.е. Бога). Или: мышление о Начале (Событии)

негласно вводит некую Высшую силу, несущую ответственность за

его свершение. Поэтому так часто следуют оговорки подобные этой:

«...пространство-время не имеет границы, и поэтому нет

необходимости определять поведение на границе. Тогда нет и сингулярно-

стей, в которых нарушались бы законы науки, а пространство-время

не имеет края, на котором пришлось бы прибегать к помощи Бога

или какого-нибудь нового закона, чтобы наложить на пространство-

время граничные условия. Можно было бы сказать, что граничное

условие для Вселенной - отсутствие границ. Тогда вселенная была

бы совершенно самостоятельна и никак не зависела бы от того, что

происходит снаружи. Она не была бы сотворена, ее нельзя было бы

уничтожить. Она просто существовала бы»66. Предложенный здесь

выход кажется весьма симптоматичным. Рассказываем историю о

Начале (возникновении Вселенной), чтобы, в конце концов,

отказаться от «Начала начал» в пользу безначальности всех начал.

Собственно, нужно отказаться от так называемого аптропного принципа,

что позволит избежать допущения о существовании

первоначального Творца? Другой вопрос: возможно ли это и нужно ли? И вот

следующий шаг, в общем-то, законный: «Пока мы считаем, что у Вселенной

было начало, мы можем думать, что у нее был Создатель. Если же

Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет границ,

ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца: она

просто есть, и все! Остается ли тогда место для создателя?»67. В

истории, которая рассказывается тем же Хокингом, сама история

ставится под сомнение. Одна единственная история невозможна, следует

допустить их неограниченное число, тем самым устранить всякое

«Начало начал». И поскольку нельзя начать ни одну из «историй»,

чтобы тут же не началась или не закончилась другая, то

рассказывание становится свободной практикой легитимации, лишенной

всякого догматического и финального характера. Казалось, мы

сравниваем несравнимое, между тем сравнение оказывается весьма

продуктивным. Эти два рассказа располагаются в идеальной симметрии

противоположных мотивов: если одна «праистория» пытается ввести

в современные достижения физической науки (М. Кюри, Дж. Резер-

форд, Н. Бор и др.) инстанцию высшего существа, - Бога, то Хокинг,

напротив, обосновывает научную «ценность» предложенной теории

(«инфляции») тем, что она не нуждается в высшей инстанции,

следовательно, нет ни начала, ни конца, следовательно, нет никакой

39

Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого

Истории. Так снимается вопрос о Событии; нужда в драматизации

исторического опыта познания («Начала начал») отпадает68.

Рои и дыры. Основной контрапункт

В автобиографических изысканиях (прежде всего, в таких

романах, как «Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Московский

чудак», добавим сюда «Петербург»), Белый пытается выстроить

собственный мир детских воспоминаний с помощью двух активно

взаимодействующих образов: роев и дыр.

«Первые мои миги - рои; и "рой, рой, - все роится" - первая моя

философия; в роях я роился; колеса описывал - после; уже со старухою;

колесо и шар - первые формы сроенности в рое. /.../ Строенное стало

мне строем: колеся, в роях выколесил дыру, с ее границей,

- трубою, -

- по которой бегал.

Трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть мир»69.

«Ощущения отделялись от кожи: она стала - нависл остью; в ней я полз

как в трубе; и за мною - ползли: из дыры: таково вхождение в жизнь...

Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень

скоро открылась мне: детская комната; сзади дыра зарастала, переходя

в печной рот (печной рот - воспоминание о давно погибшем, о старом:

воет ветер в трубе о довременном сознании); между дыр (моим

прошлым и будущим) пошел ток перегоняющих образов: съеживались,

распространялись, переменялись, метались и, обливая меня кипятком, в

меня влипали они (их остатки - стенные обои: и по ночам они гонятся

мне, как прогоняется звездное небо)...»70.

К этой паре, как итог их борьбы, добавляется произведенческий

аспект: строй. Так что же такое строй?71 Пожалуй, строй - это

равновесие между тем, что в себя втягивает и что из себя выбрасывает;

дыра - форма, а рой - содержание. Эта форма динамическая,

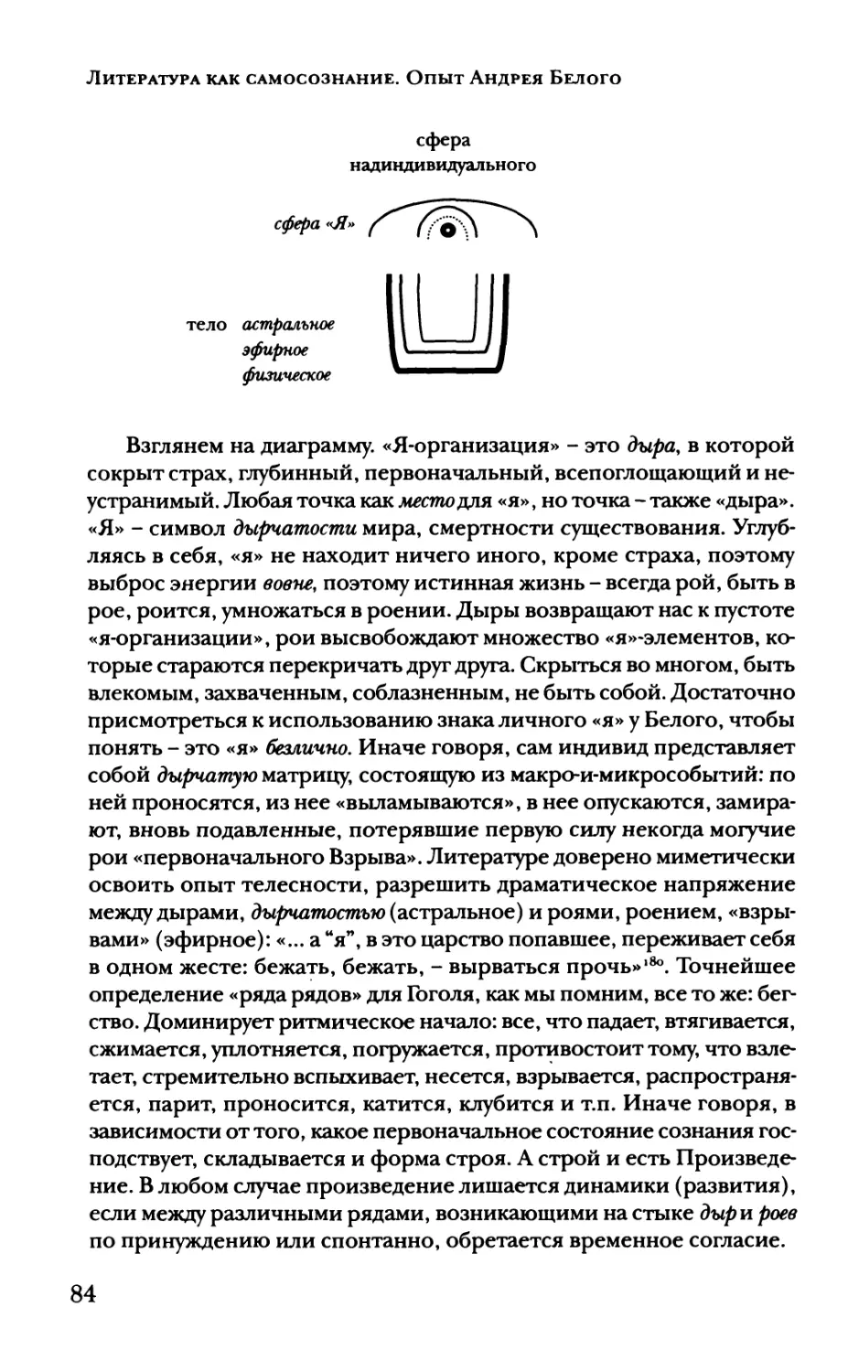

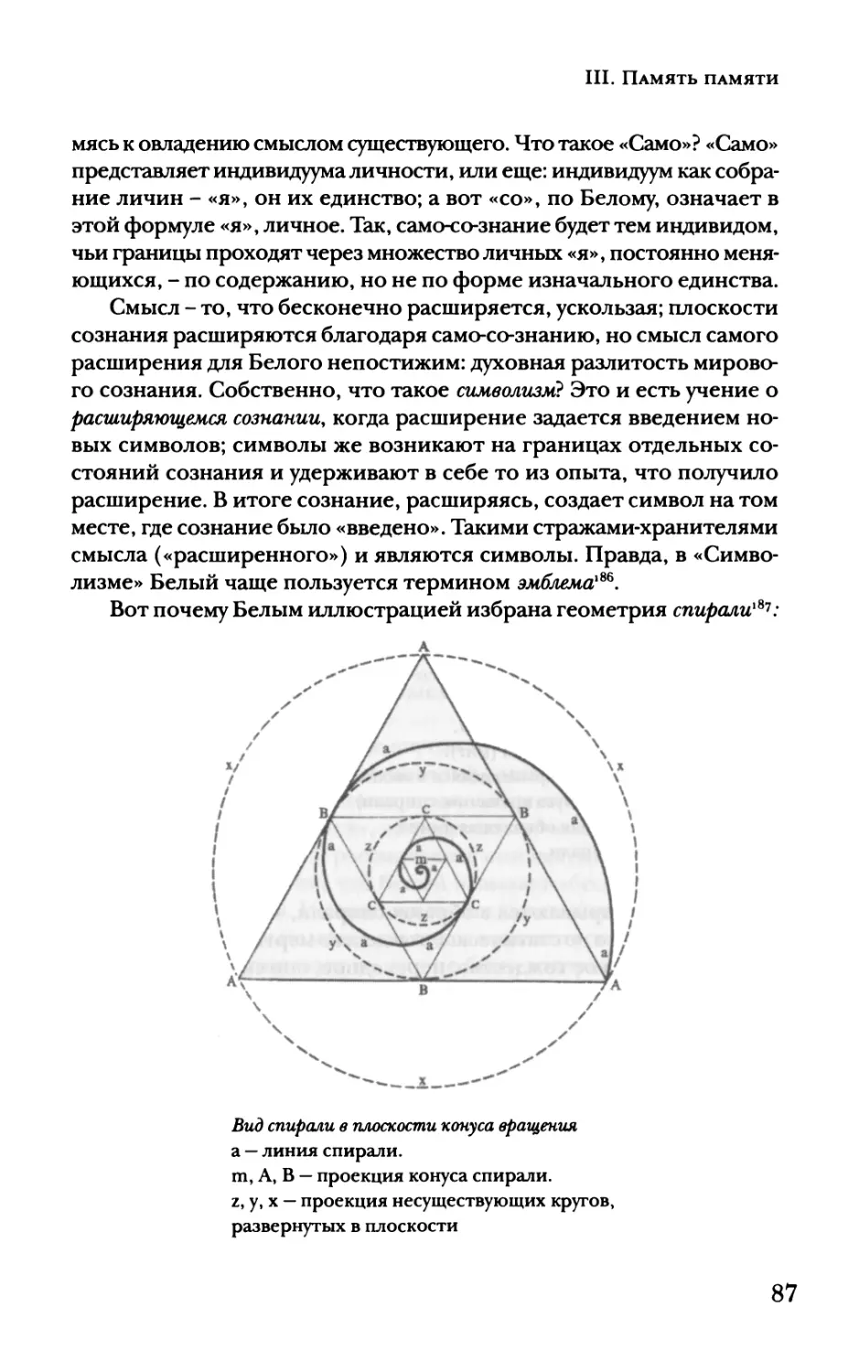

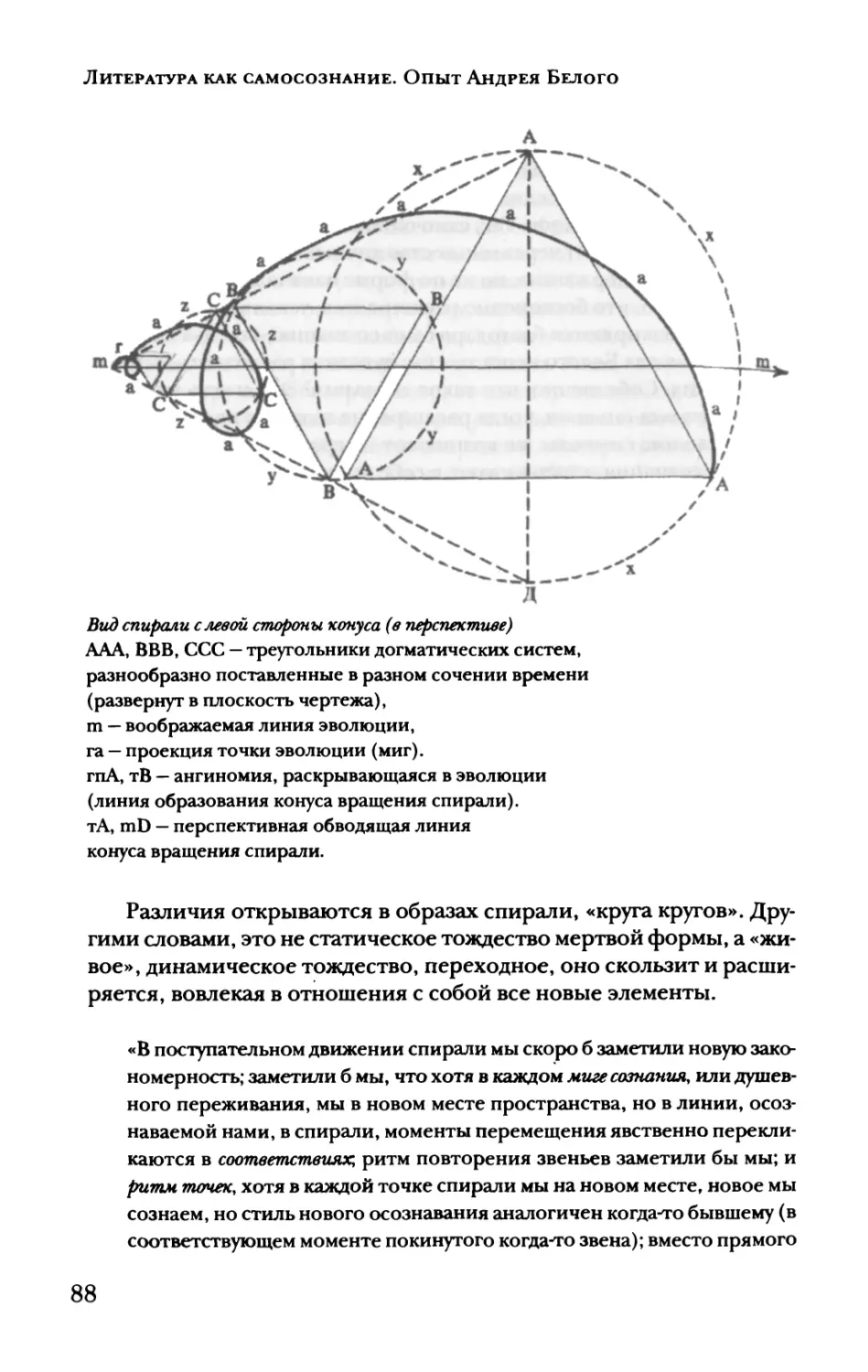

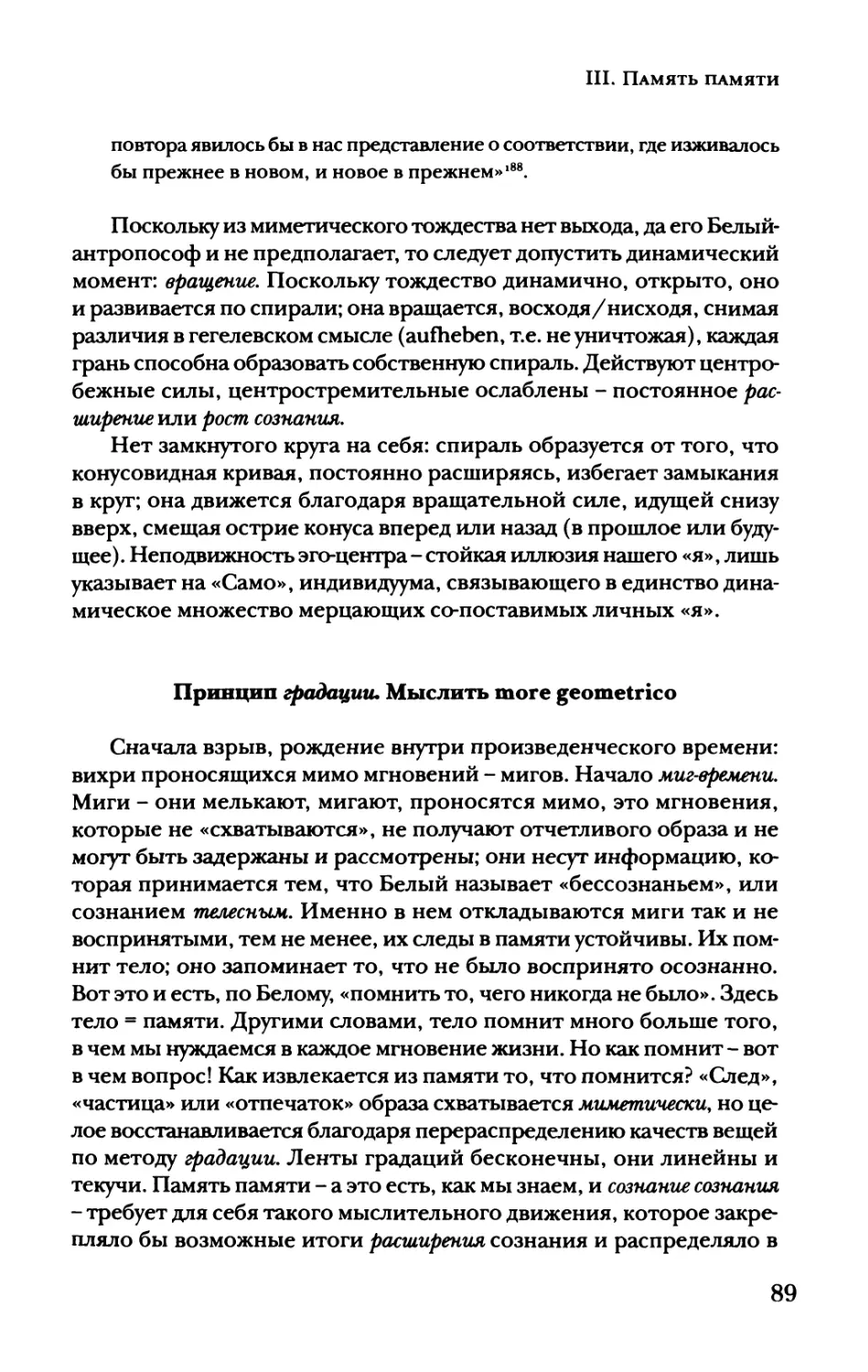

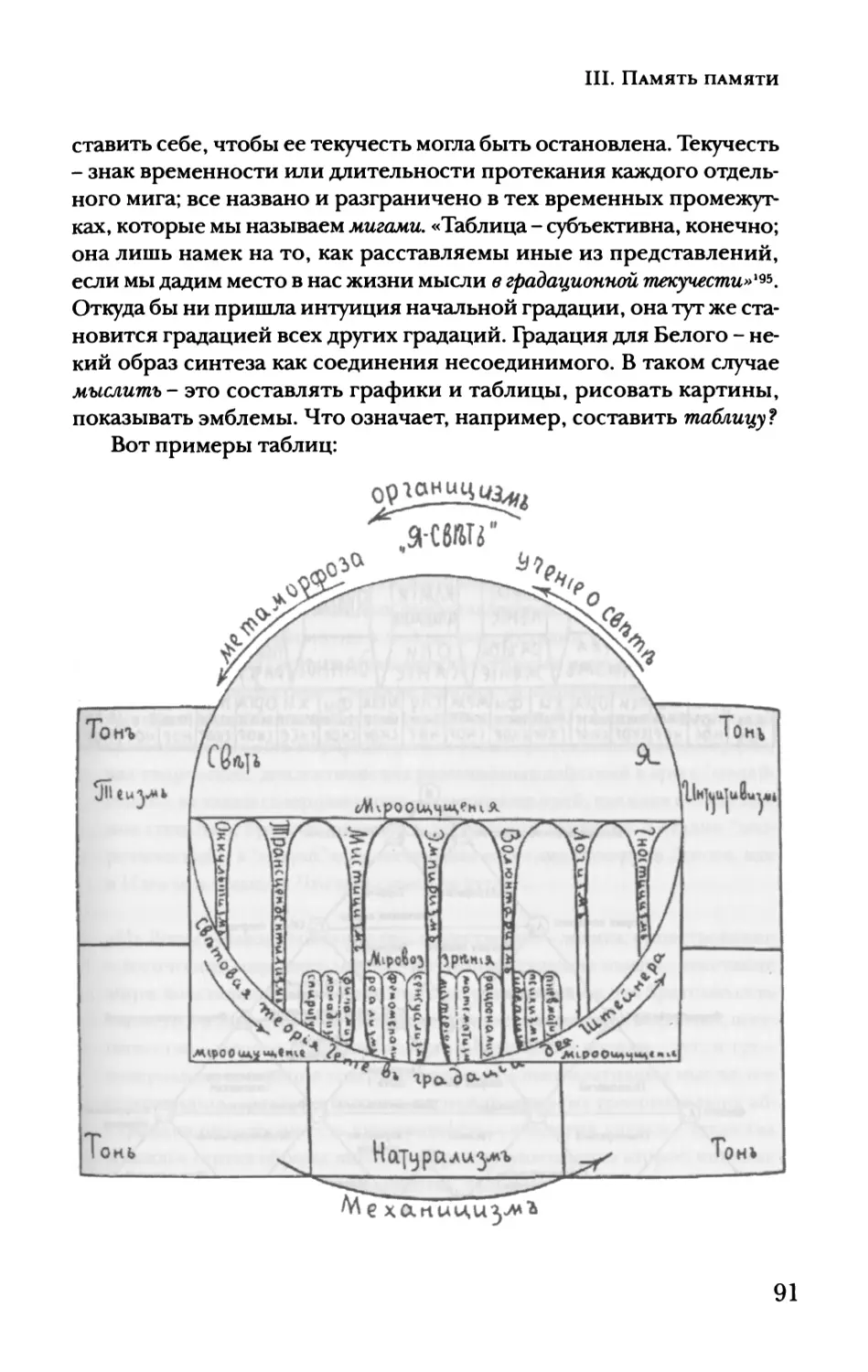

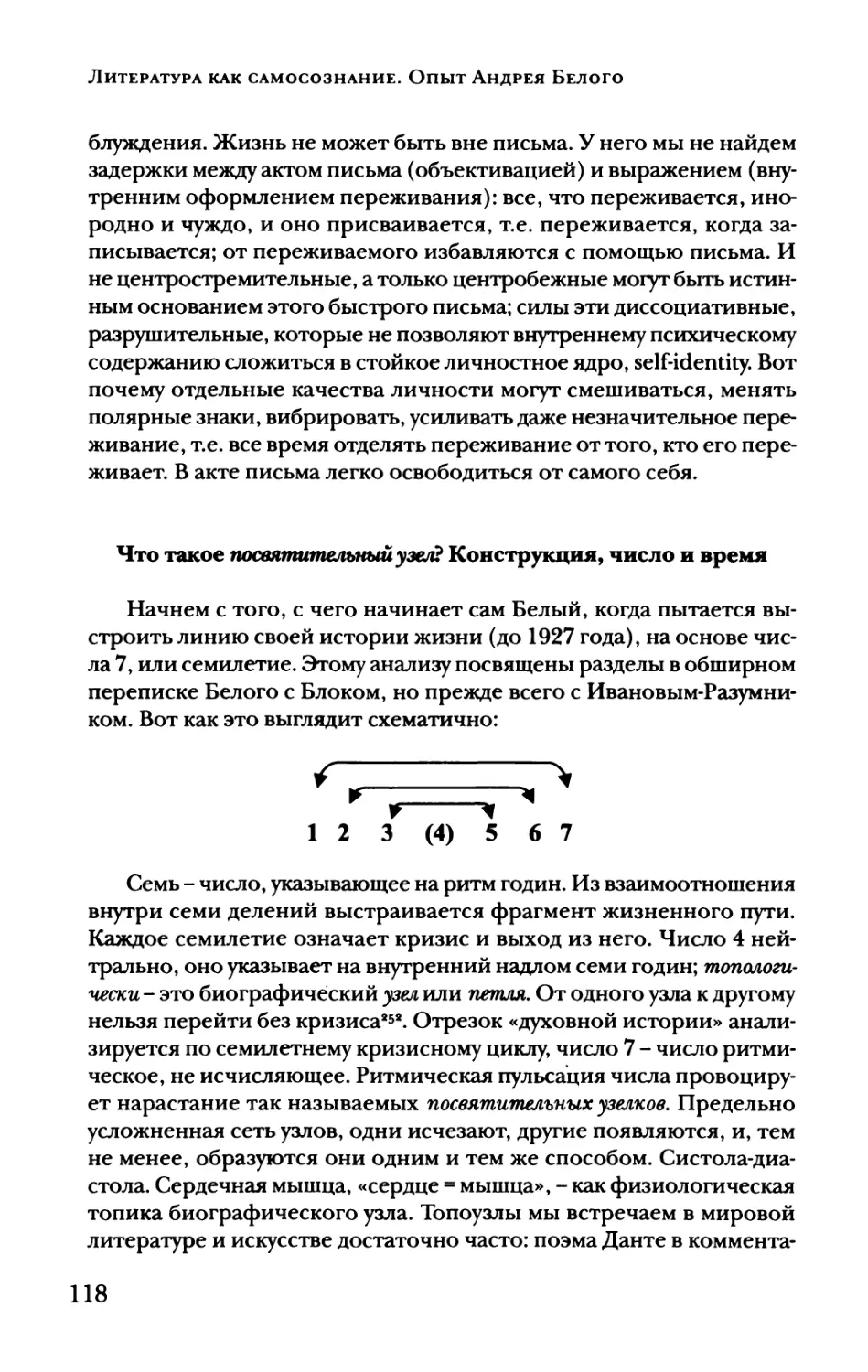

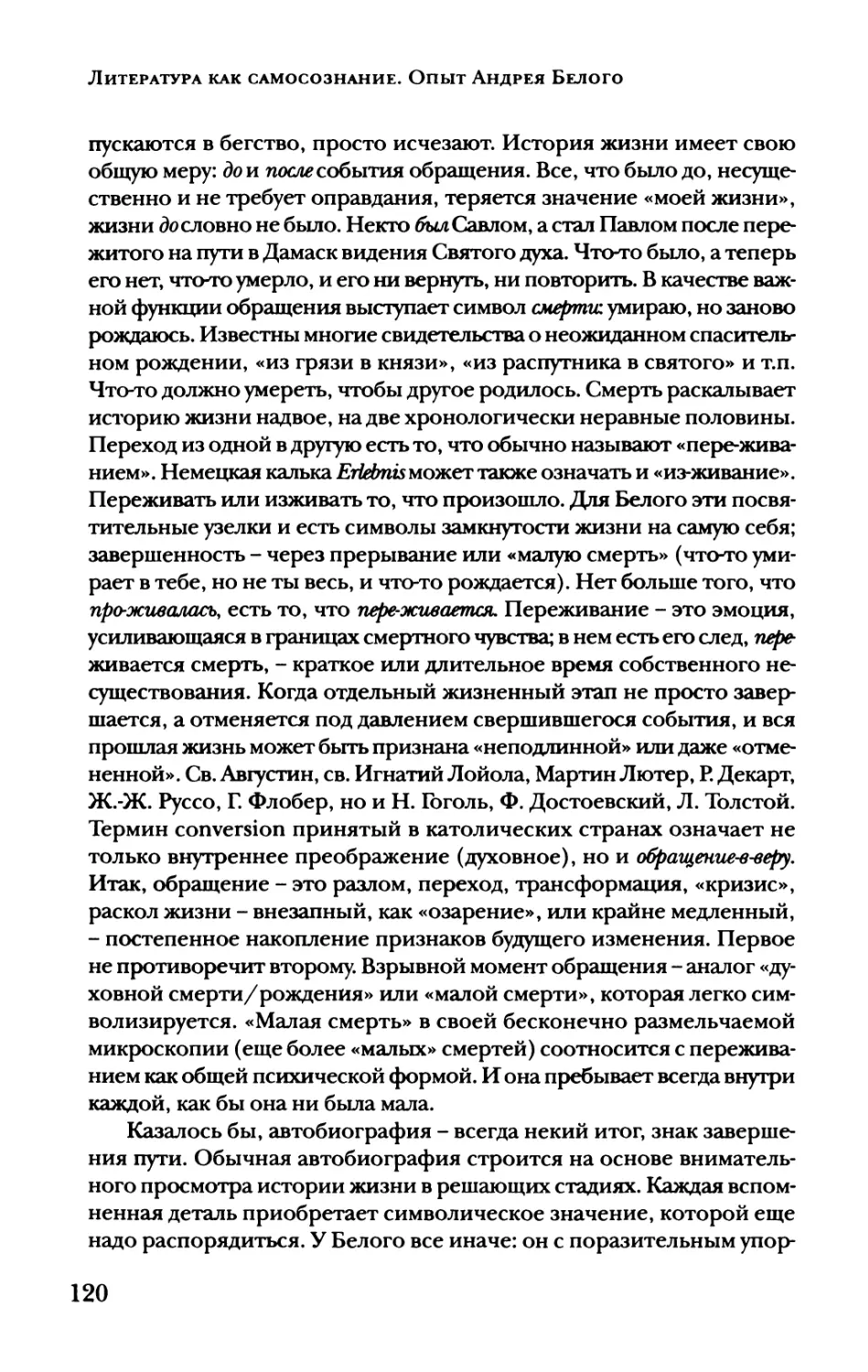

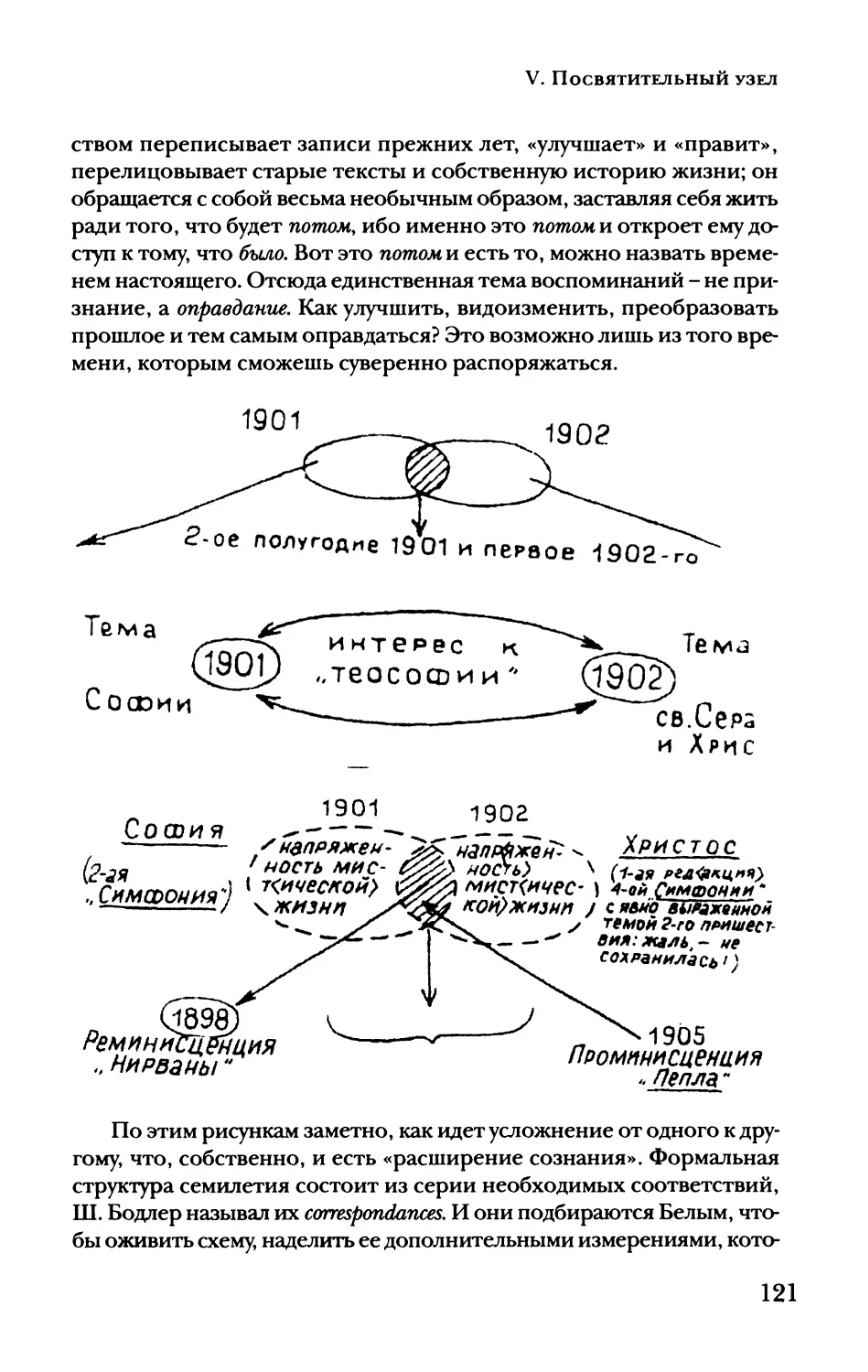

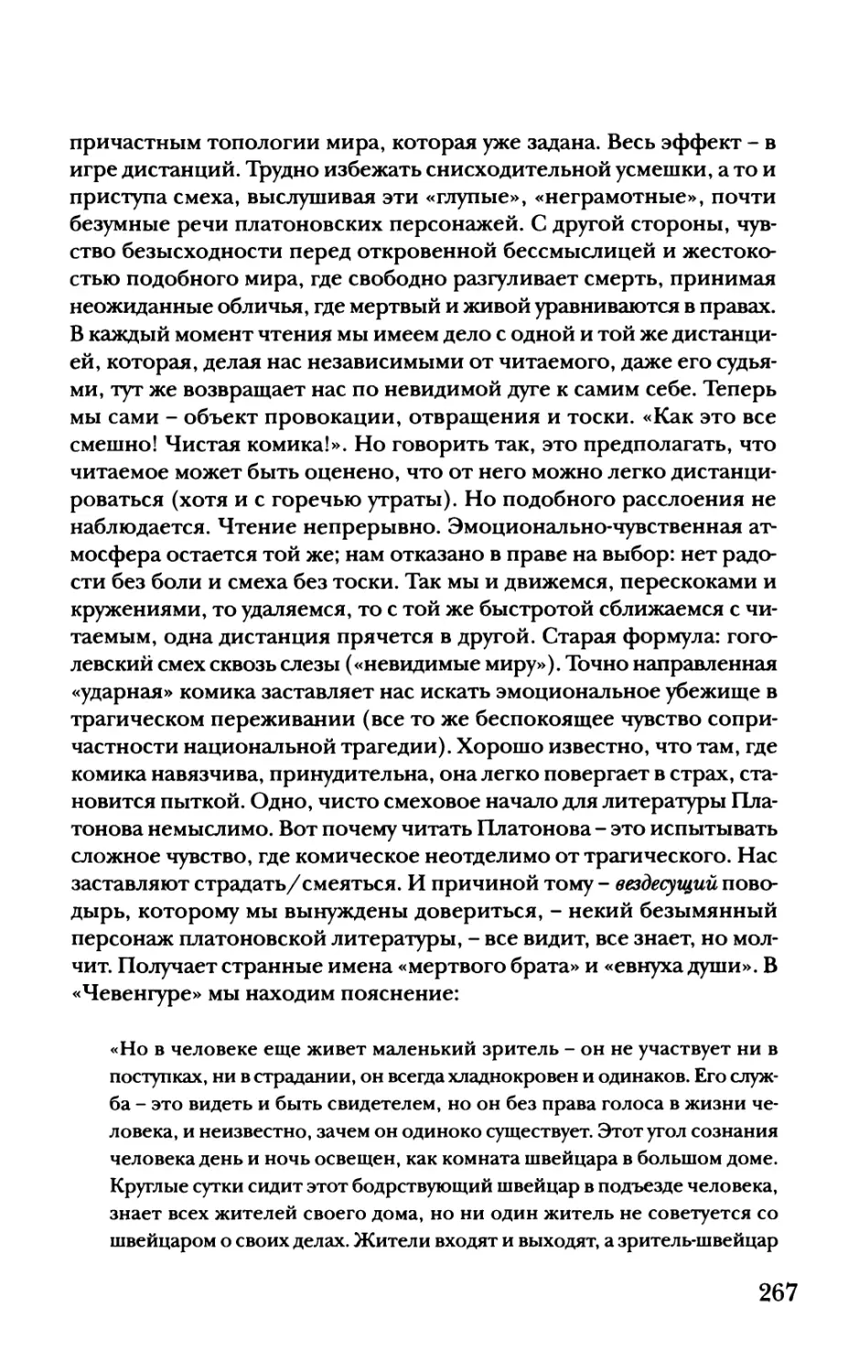

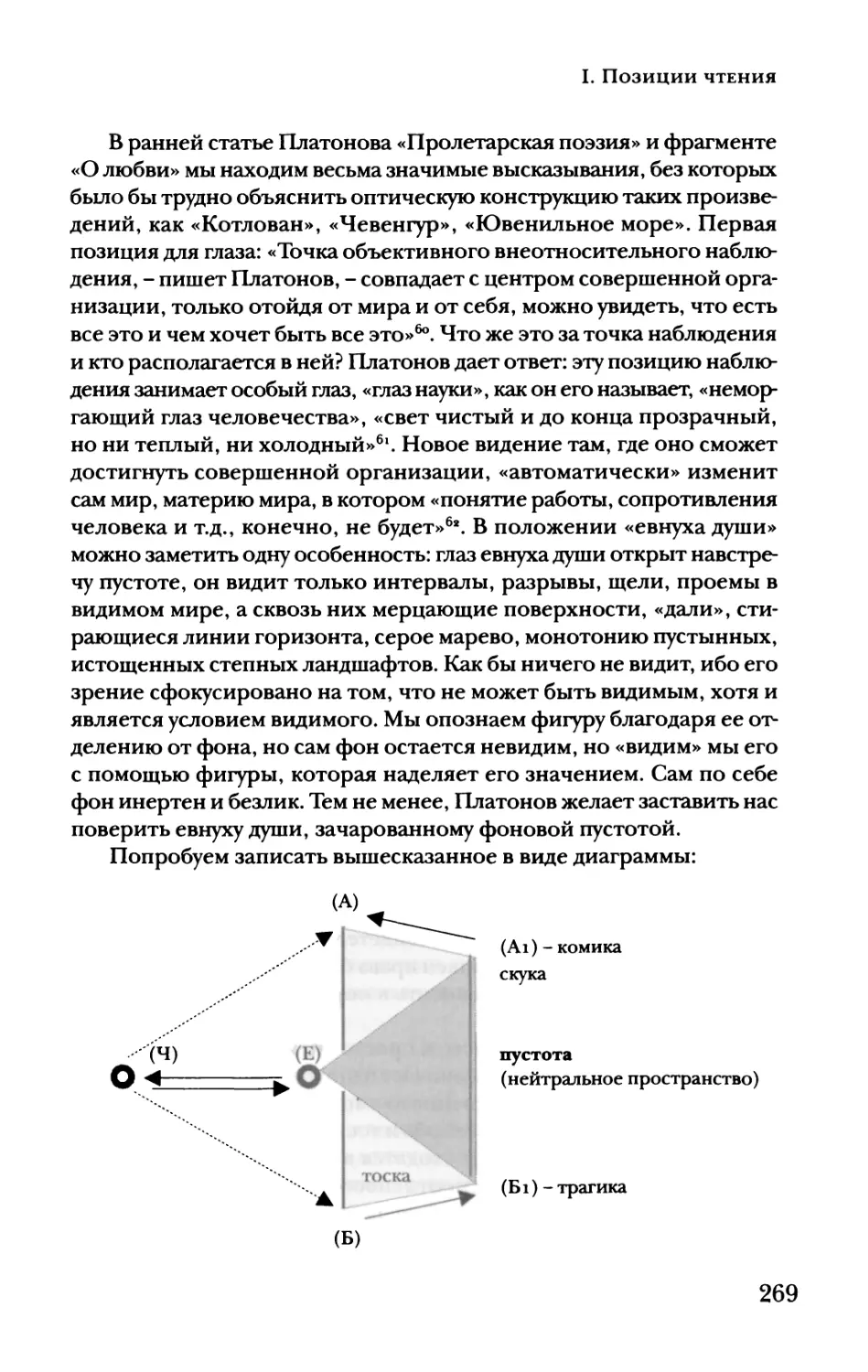

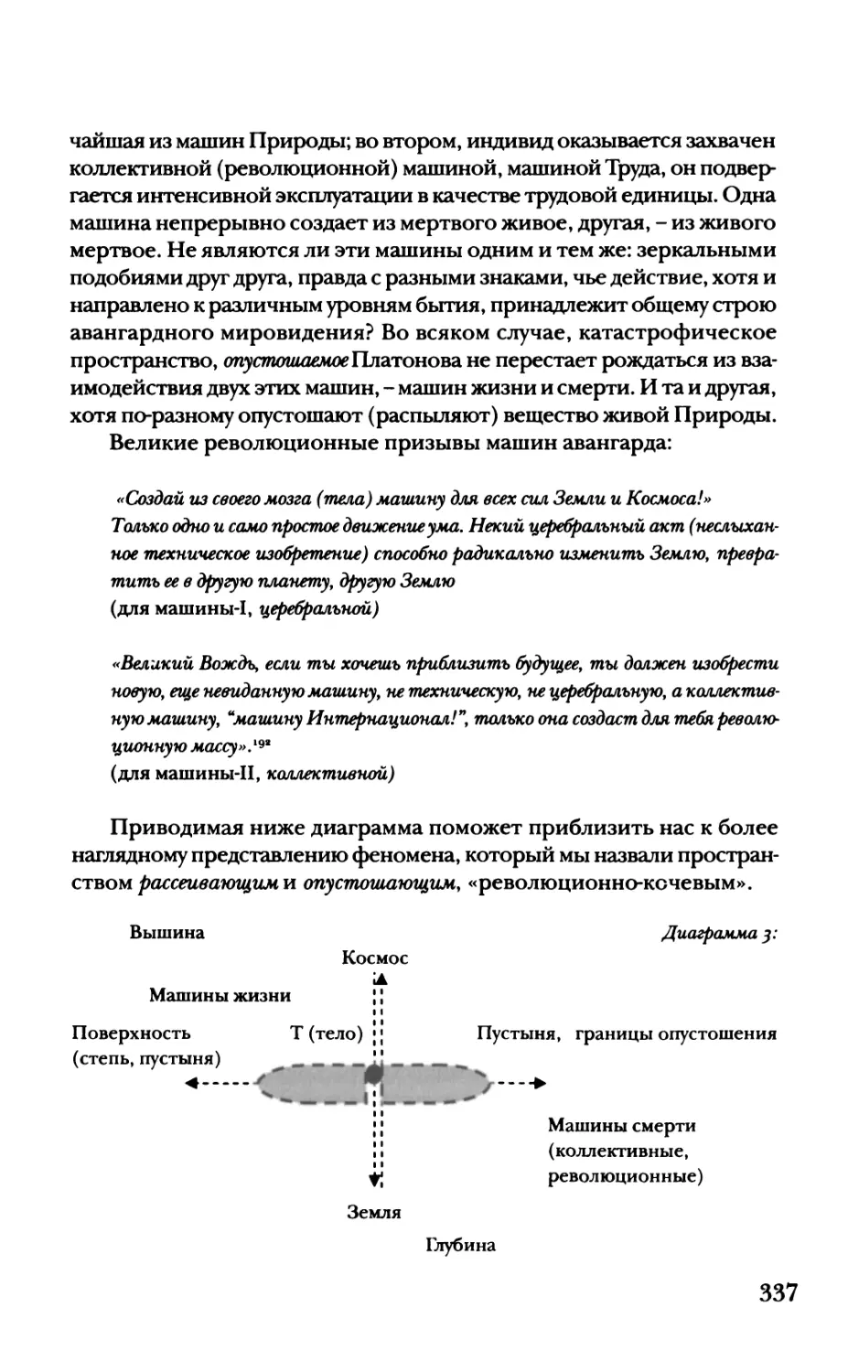

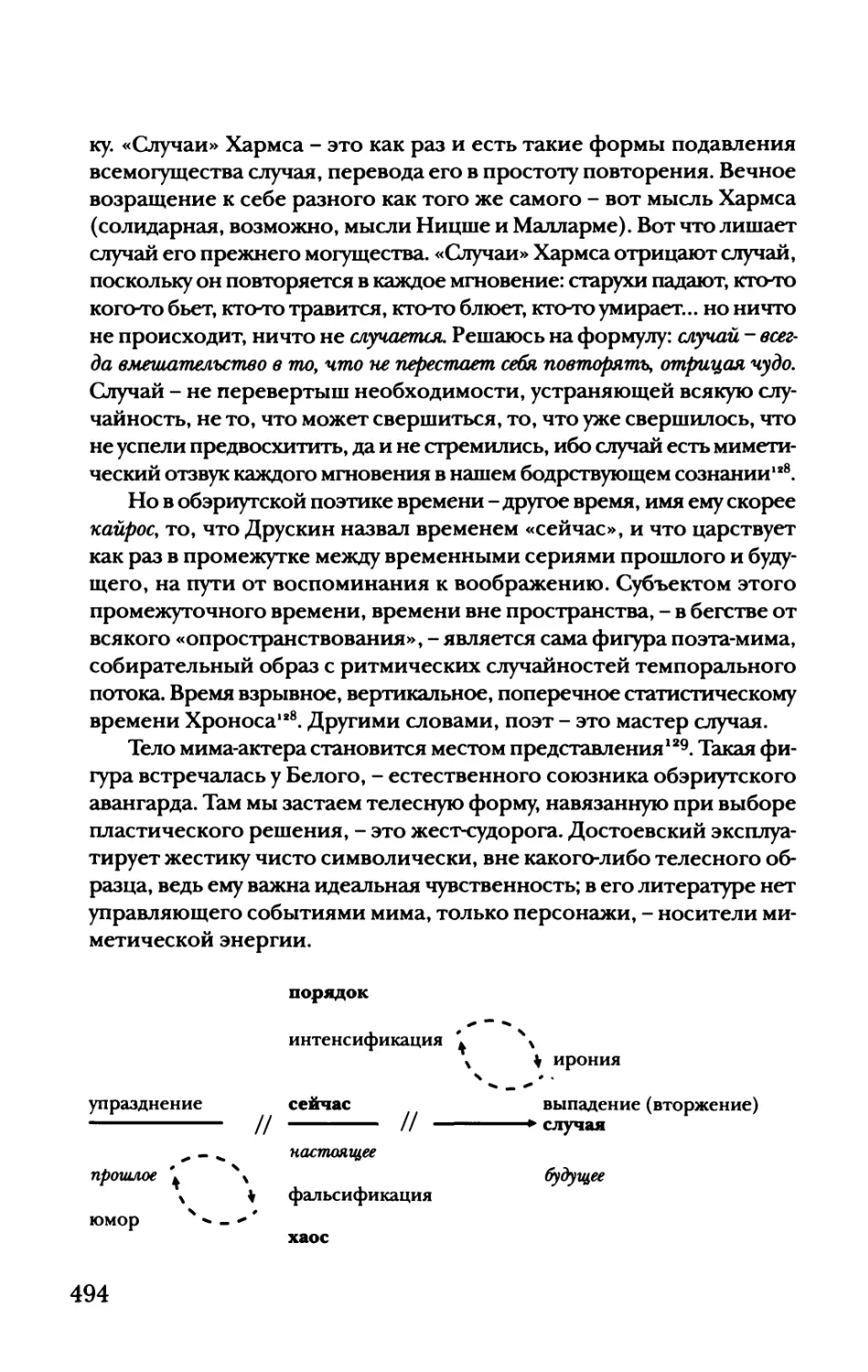

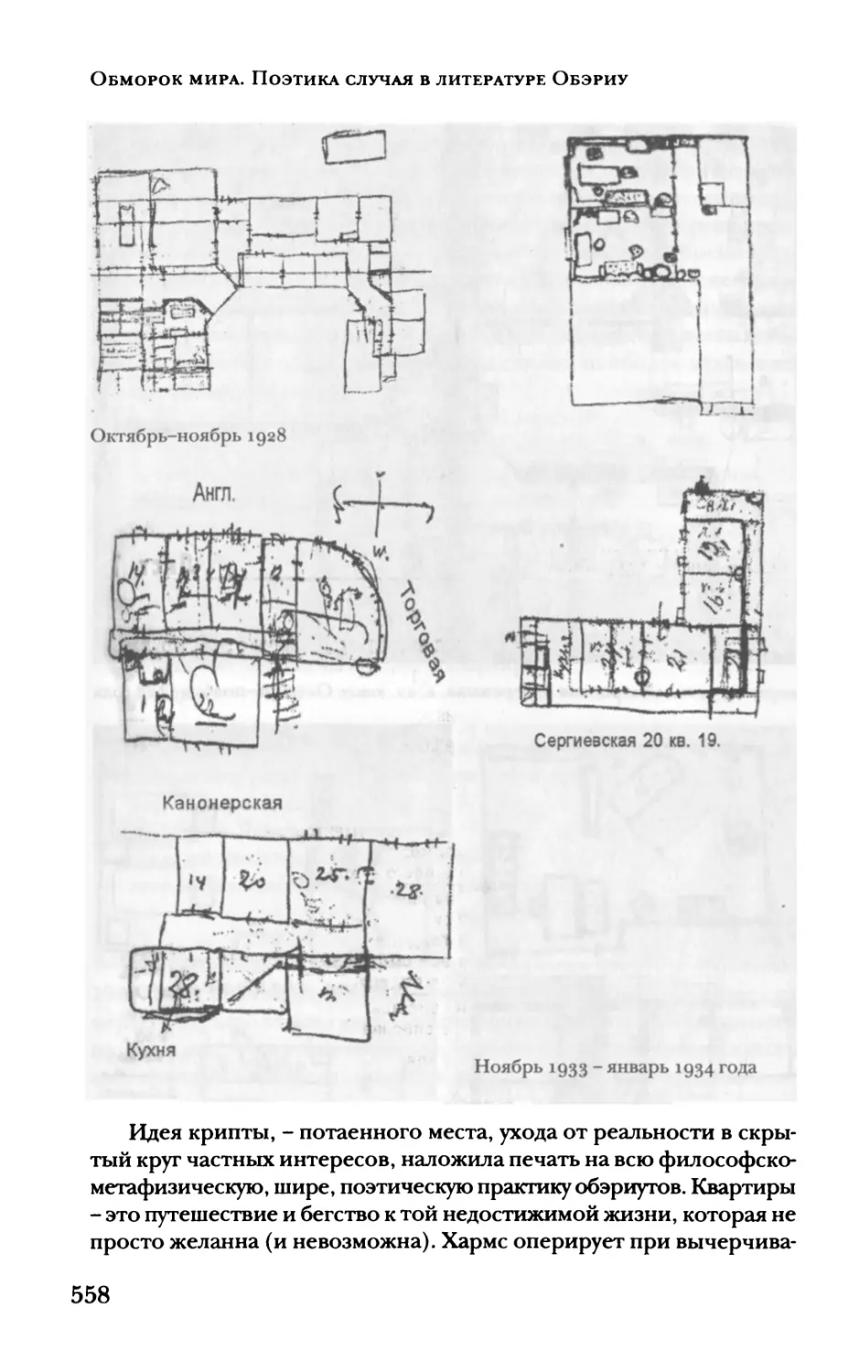

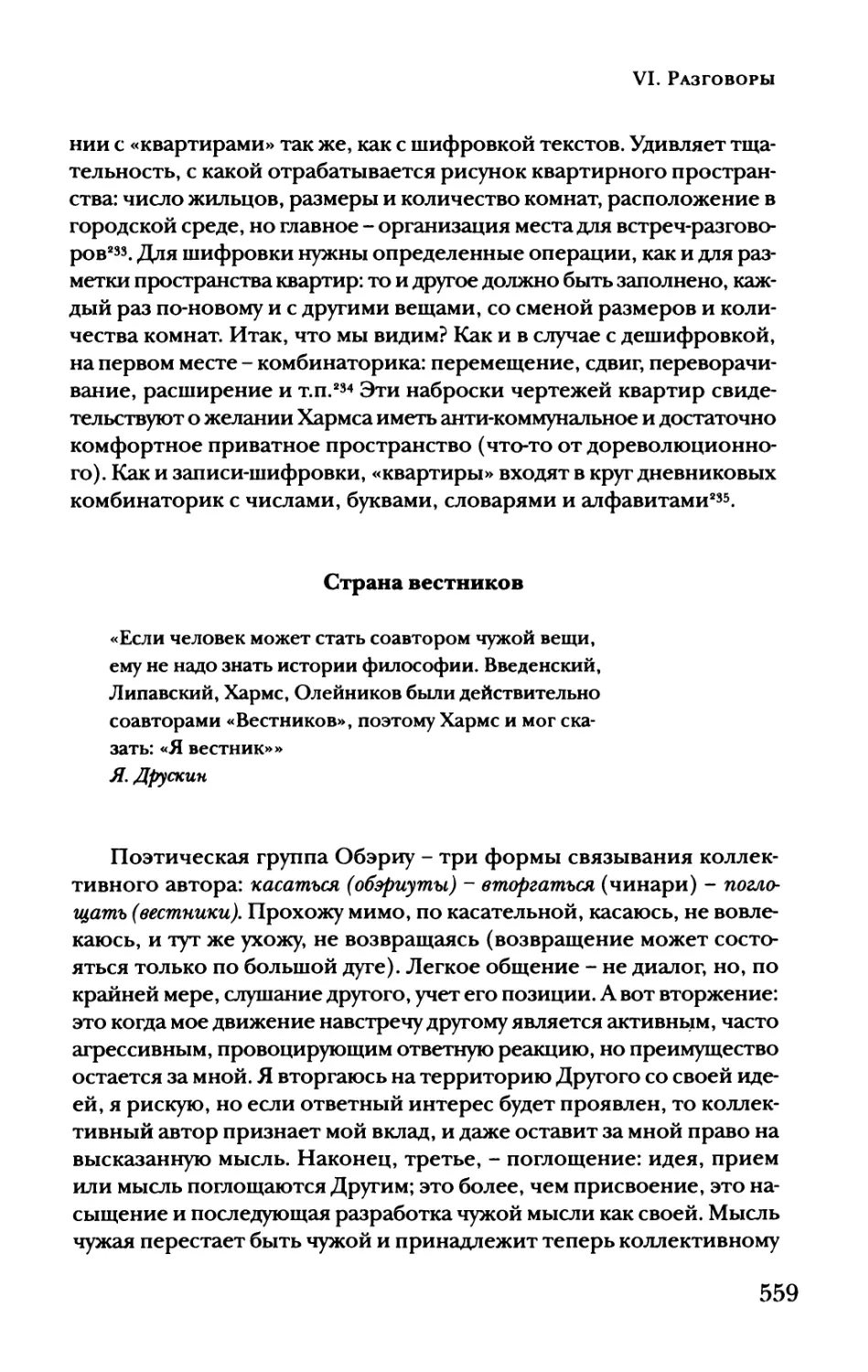

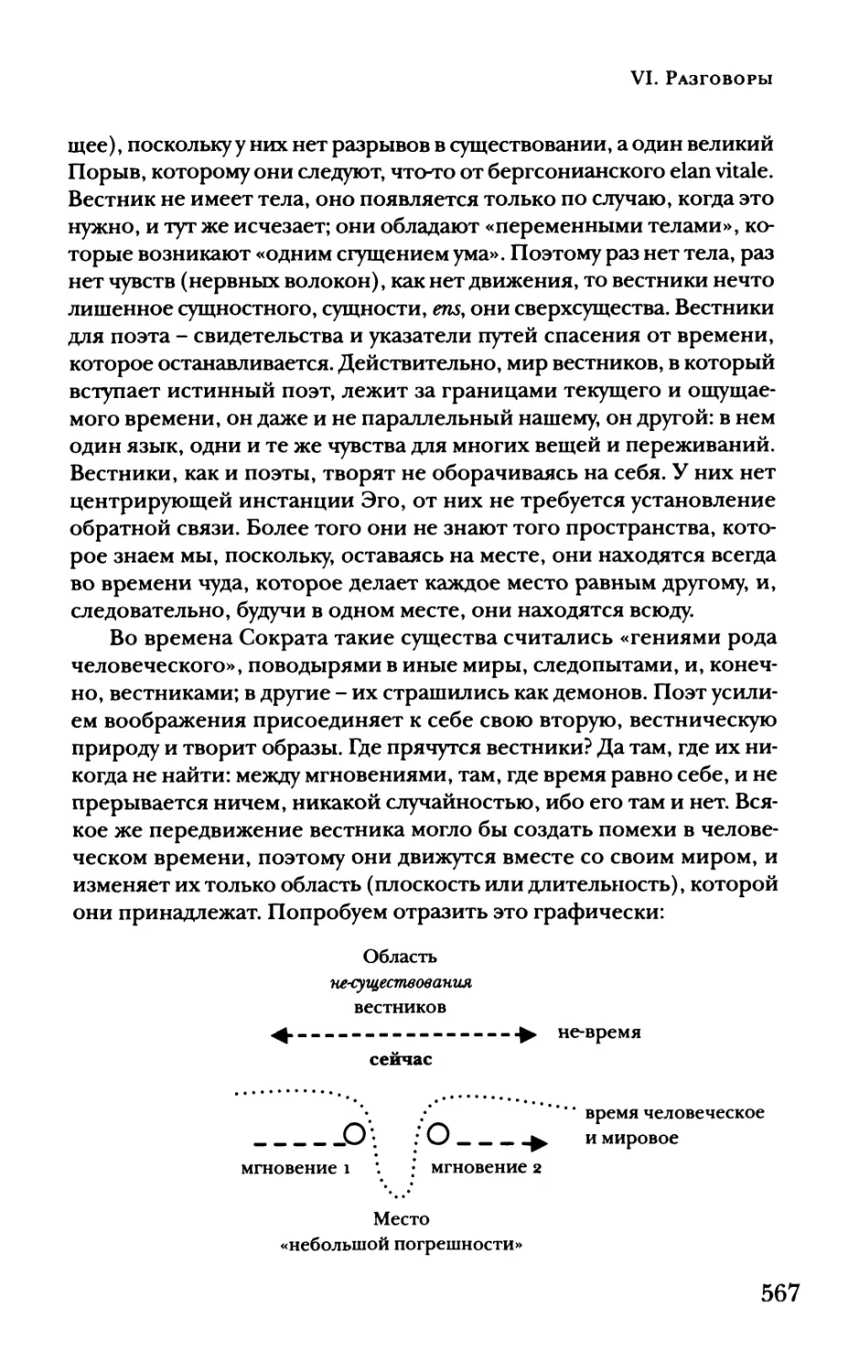

отражающая в себе мир наподобие лейбницевской монады. Мы всегда