Text

7

2000

\: .-j-.v

* .^»

T&tf * -v ::

^?v.. v.",' :

m1*

• j

?

It. • ^

Л

i

t

»*.

4

*ш

s

«* .'

/ ч.

Щ

Химия и жизнь — XXI век

Ежемесячный

научно-популярный

журнал

Счастливый ученый тот,

кто ищет иголку

в стоге сена,

а находит дочку

фермера.

Эдмунд Фишер,

лауреат Нобелевской премии

по физиологии и медицине

за 1992 г.

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок АЖукушкина

к статье «Фармакологи повторяют

природу»

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ —

неизвестный художник запечатлел пахаря

на отдыхе. Какие менты его мучают?

Может быть, о червях-мелиораторах —

незримых помощниках в его нелегком

труде? Об этом читайте в статье

П. В. Терещенко «Питомник для червей»

к*

^

J

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Компания «РОСПРОМ»

М.КХДодонов

Московский Комитет образования

АЛ.Семенов, В.А.Носкин

Институт новых технологий

образования

Е. И. Булин-Соколова

Компания «Химия и жизнь»

Л.Н.Стрельникова

Зарегистрирован

в Комитете РФ по печати

17 мая 1996 г., рег.№ 014823

Издатель:

Издательство «Химия и жизнь»

Генеральный директор

В.И.Егудин

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

Главный редактор

Л.Н.Стрельникова

Главный художник

А.В.Астрин

Ответственный секретарь

Н.Д.Соколов

Зав. редакцией

Е.А.Горина

Редакторы и обозреватели

Б.А.Альтшулер, В.С.Артамонова,

Л.А.Ашкинази, Л.И.Верховский,

В.Е.Жвирблис, Ю.И.Зварич.

Е.В.Клешенко, С.М.Комаров,

М.Б.Литвинов, О.В.Рындина,

В.К.Черникова

Производство

Т.М.Макарова

Служба информации

В.В.Благутина

Агентство ИнформНаука

Т.Б.Пичугина

textmaster@informnauka.ru

Подписано в печать 10.06.2000

Отпечатано в типографии «Финтреко

Адрес редакции

107005 Москва, Лефортовский пер., 8.

Телефон для справок:

267-54-18,

e-mail: chelife@glas.apc.org

(адрес предоставлен ИКС «ГласСеть»)

Ищите нас в Интернет по адресам.

http://wwwxhem.msu.su:8081/rus/journals/

chemlife/welcome.html;

http://www.aha.ru/~hj/;

http://w ww. i nformnauka. ru

При перепечатке материалов ссылка

на «Химию и жизнь — XXI век»

обязательна.

Подписные индексы:

в каталоге «Роспечать» — 72231 и 72232

в каталоге ФСПС - 88763 и 88764

© Издательство

научно-популярной литературы

«Химия и жизнь»

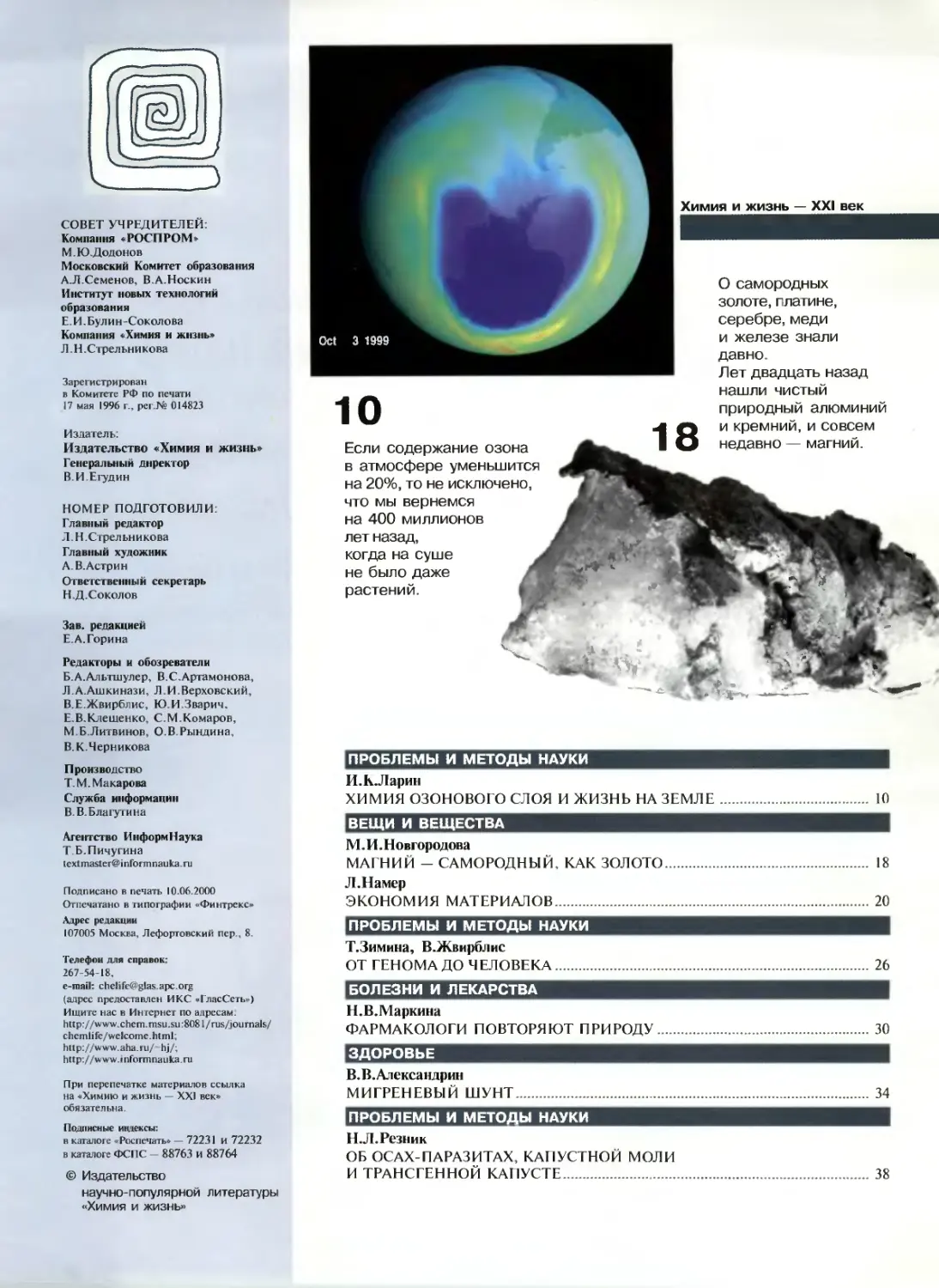

10

Если содержание озона

в атмосфере уменьшится

на 20%, то не исключено,

что мы вернемся

на 400 миллионов

лет назад,

когда на суше

не было даже

растений.

Химия и жизнь — XXI век

О самородных

золоте, платине,

серебре, меди

и железе знали

давно.

Лет двадцать назад

нашли чистый

природный алюминий

и кремний, и совсем

недавно — магний.

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

И.К.Ларин

ХИМИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 10

М. И. Новгородом

МАГНИЙ -САМОРОДНЫЙ, КАК ЗОЛОТО 18

Л.Намер

ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛОВ 20

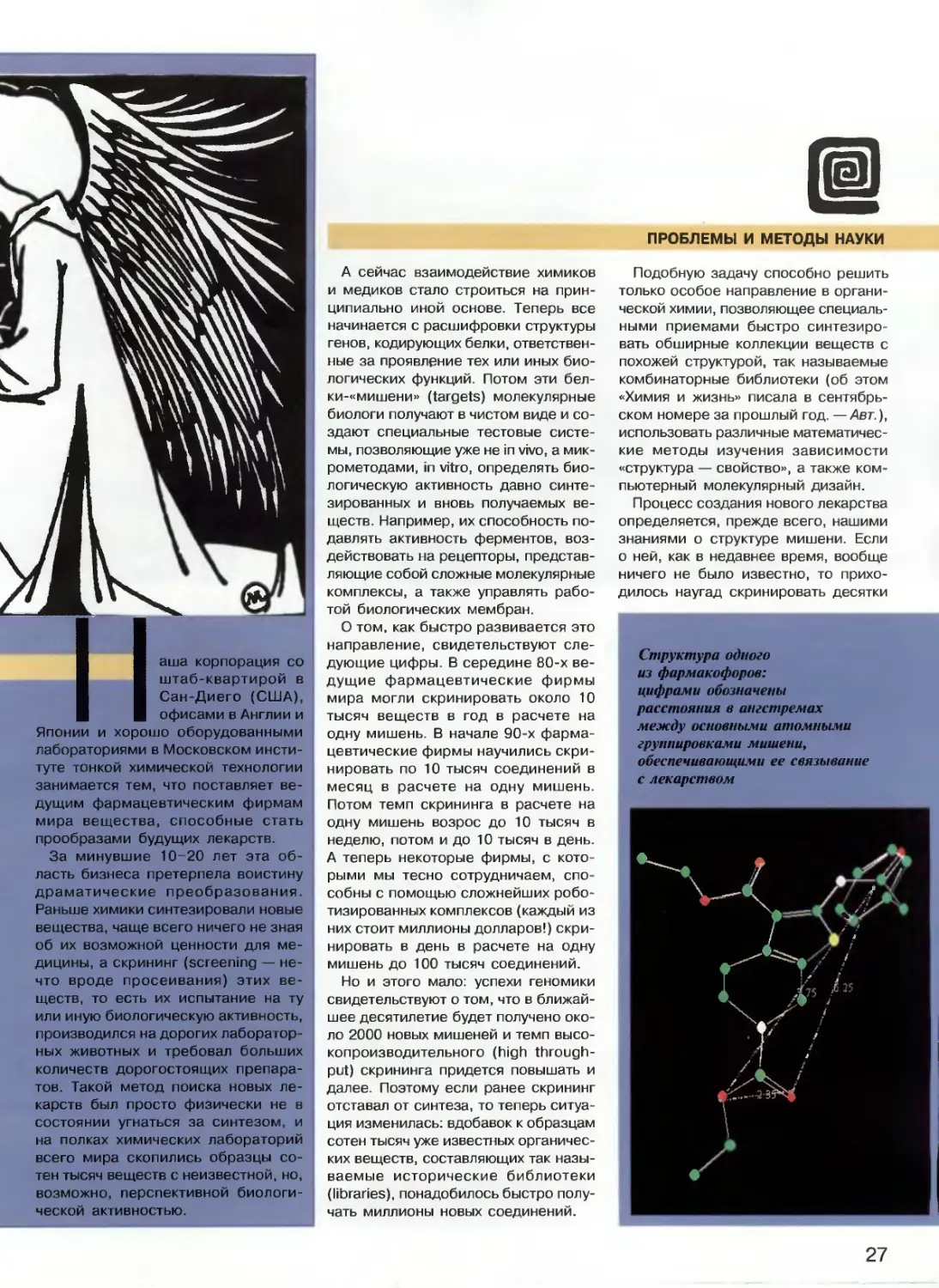

Т.Зимина, В.Жвирблис

ОТ ГЕНОМА ДО ЧЕЛОВЕКА 26

Н.В.Маркина

ФАРМАКОЛОГИ ПОВТОРЯЮТ ПРИРОДУ 30

В. В. Александрии

МИГРЕНЕВЫЙ ШУНТ 34

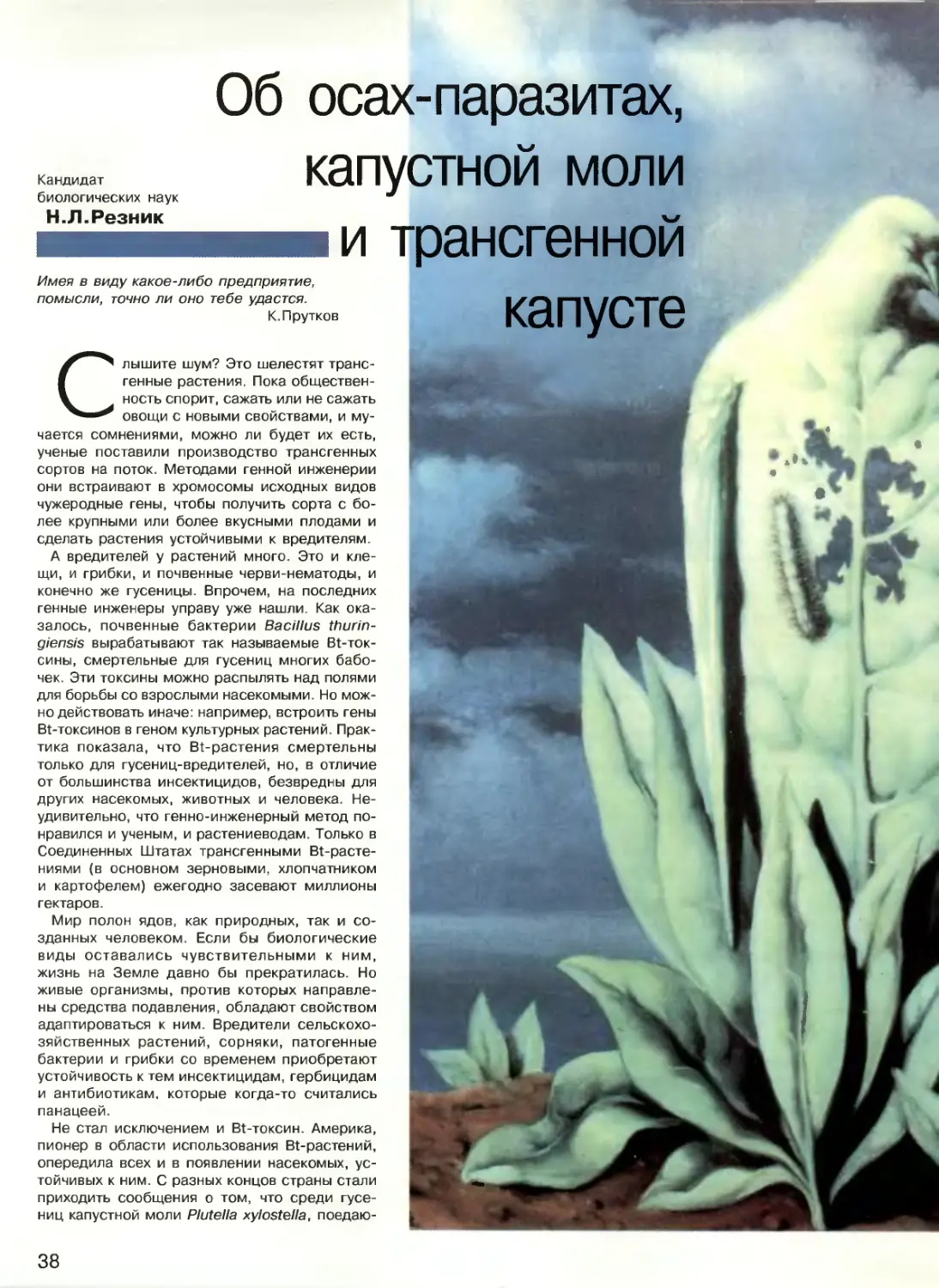

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

Н. Л. Резник

ОБ ОСАХ-ПАРАЗИТАХ, КАПУСТНОЙ МОЛИ

И ТРАНСГЕННОЙ КАПУСТЕ

38

26

Теоретически может существовать

около 2-1070 органических веществ

с молекулярным весом менее 750

(к ним относится большинство лекарств).

А сегодня получено и описано лишь

около 2-107 соединений.

Обычный, средний по величине, город

недополучает около 10-20% солнечной

радиации, полагающейся ему

по географическому положению, — виноваты

пыль и вызванные ею туманы.

Эту недостачу особенно чувствуют

зеленые обитатели города.

РЕСУРСЫ

П.В.Терещенко

ПИТОМНИК ДЛЯ ЧЕРВЕЙ 42

Ю.В.Венжик, Г.САнтипина

БОГИНЯ ЦВЕТОВ В ГОРОДЕ 46

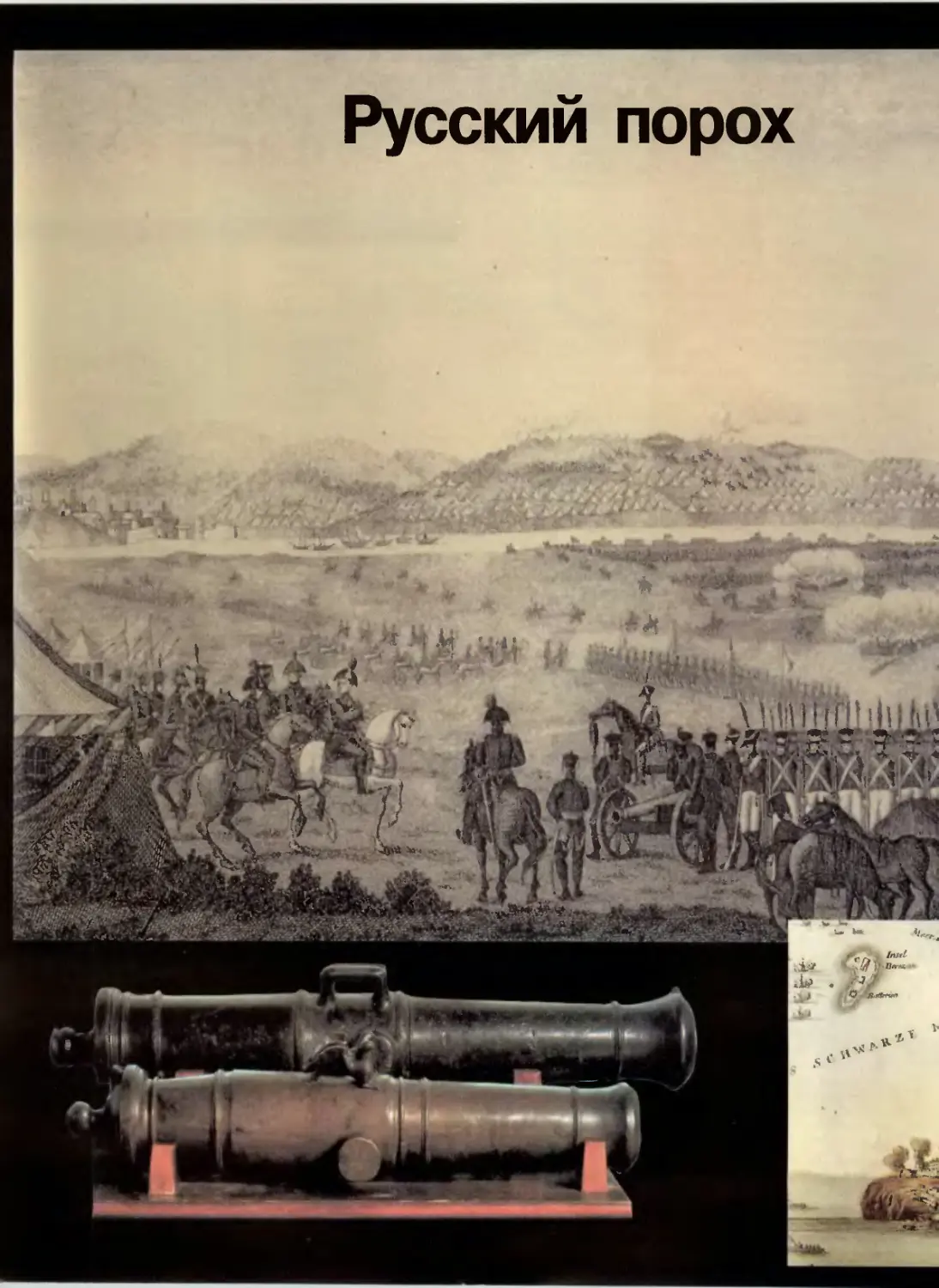

Н.Коханович

РУССКИЙ ПОРОХ 54

Д.Я.Фащук

В ДЫМУ ОТЕЧЕСТВА 58

С .Логин он

КВАРТИРА 66

ИНФОРМНАУКА

НОВОСТИ НАУКИ

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

4,41

16

24

ИНФОРМАЦИЯ

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

ПИШУТ, ЧТО...

51,69

70

70

ИНФОРМНАУКА

О лечении синим светом,

русских бесшерстных

кошках, новом лекарстве от

СПИДа и лазерной

диагностике томатов.

20

ВЕЩИ И ВЕЩЕСТВА

Несколько примеров того,

как сегодня за рубежом

научились эффективно

экономить ресурсы.

30

БОЛЕЗНИ

И ЛЕКАРСТВА

О лекарствах, созданных

природой и заново

открытых учеными.

34

ЗДОРОВЬЕ

Рассказ о том, что такое

мигрень, почему она

случается и можно ли с ней

бороться.

58

ИСТОРИЯ

СОВРЕМЕННОСТИ

«Жизнь моя, сами

понимаете, не без приключений.

Работаю я в цирке, делаю

смертельный номер».

КОНСУЛЬТАЦИИ

52 ПЕРЕПИСКА

72

В России появилось

новое лекарство

от СПИДа

Ученые из Института молекулярной

биологии им.В.А.Энгельгардта РАН

создали новый препарат для

лечения СПИДа — фосфазид. Препарат

относится к той же группе лекарств,

что и азидотимидин, но более

эффективен и гораздо менее

токсичен.

СПИД трудно поддается лечению, и

до сих пор основным метод борьбы с

этим заболеванием остается

снижение концентрации вируса в крови

больного. Излечить человека таким

способом нельзя, но продлить ему

жизнь вполне реально. Сегодня

применяют несколько препаратов,

приостанавливающих размножение вируса

СПИДа в организме человека, и

наиболее известный из них —

азидотимидин, выпущенный в США еще в 1987

году. Его действие основано на том,

что он прерывает стадию

размножения вируса. На самом деле

азидотимидин — это лишь предшественник

того вещества, которое блокирует

размножение вируса. Чтобы стать

лекарством, молекула азидотимидина

должна претерпеть в организме

человека три химических превращения,

поэтому его эффективность

невысока — работает только 0,1% от

принятой дозы. Больные вынуждены

принимать чрезвычайно высокие дозы

препарата каждые четыре часа, при этом

часто страдают от тошноты, болей в

животе, анемии, симптомов

печеночной недостаточности. Со временем у

пациента вырабатывается привыкание

к препарату, поэтому терапевтическую

дозу приходится постоянно повышать.

Вот почему ученые во всем мире

проводили и продолжают вести

интенсивный поиск веществ — аналогов

азидотимидина, которые легче

превращались бы в организме в

лекарство. Успеха добились российские

ученые из лаборатории химического

и биологического анализа

биополимеров и клеток Института молекулярной

биологии под руководством ныне

покойного академика Александра

Антоновича Краевского. Еще в 1988 году

ученые синтезировали новое

соединение — фосфазид. Оказалось, что

фосфазид на одну ступень ближе к

цели, чем азидотимидин: чтобы стать

веществом, блокирующим

размножение вируса, ему достаточно двух

превращений. Клинические испытания,

которые все эти годы проводили в

Российском научно-методическом

центре по профилактике и борьбе со

СПИДом и во многих городах России,

полностью подтвердили

преимущества фосфазида

перед азидоти-

мидином.

Фосфазид в 6-8 раз

менее токсичен:

он не вызывает

тошноту,

головную боль,

печеночную

недостаточность, легко

переносится

детьми. Более

того,

привыкание к фосфазиду

вырабатывается

не так быстро, как к азидотимидину.

Путь от химического вещества до

лекарственного препарата занял

долгих 11 лет. Наконец в ноябре 1999

года было получено разрешение на

медицинское применение фосфазида.

«Ассоциация АЗТ», созданная

академиком Краевским в 1992 году, уже

выпустила первую промышленную

партию фосфазида под коммерческим

названием «Никавир». Новое

лекарство от СПИДа представлено на

соискание Государственной премии

России 2000 года. Сейчас канадская

фармацевтическая компания «Viscount

Pharma» заканчивает независимые

клинические испытания этого

препарата, после чего начнется его

применение за рубежом.

Семена томатов

под лучом лазера

признаются во всем

Больные и здоровые семена

томатов по-разному рассеивают свет

от лазерного луча — к такому

выводу пришли ученые из

Агрофизического института Россельхоз-

академии (Санкт-Петербург). Это

явление можно использовать, чтобы

определять сорт, всхожесть

и болезни семян

за считанные секунды.

Любая достоверная информация о

качестве семян — какого они сорта,

здоровы или больны, какова будет

всхожесть — чрезвычайно важна для

аграриев и селекционеров. Как

правило, чтобы это выяснить, семена

приходится разрушать, и после такого

анализа, разумеется, их уже не

посеешь. Принципиально новый метод не-

разрушающей диагностики качества

4

семян предложили ученые под

руководством доктора

сельскохозяйственных наук Иосифа Лискера из

Агрофизического института Россельхозакаде-

мии. Теперь всхожесть, сорт и

здоровье семян можно определять по

рассеянию падающего лазерного луча.

Вредители и болезни меняют

световые характеристики семян.

Насекомые выедают семя под оболочкой, в

результате чего образуются пустоты,

а при вирусных болезнях меняются

структура и плотность тканей,

содержание в них влаги. Поэтому

интенсивность поглощения и рассеяния света

здоровыми и больными семенами

различаются. «Если знать, как

зависит рассеяние света от состояния

растения, то можно определить, чем оно

заражено», — поясняет Иосиф Лискер.

Ученые исследовали здоровые и

пораженные вирусом табачной мозаики

семена томатов «Новинка

Приднестровья», «Волгоградский» и «Невский» из

коллекции Всероссийского института

растениеводства — измеряли

отражение и рассеяние лазерного луча,

подающего под разными углами. Оказалось,

что различия в световых свойствах

здоровых и больных экземпляров

проявляются сильнее всего, когда луч лазера

падает под углом 65 градусов. При этом

удается не только отличить больные

семена от здоровых, но и определить

их сорт. Результаты исследования

можно представить в виде графика, где по

горизонтали отложен угол падения, а по

вертикали — интенсивность рассеяния.

Для здоровых семян составляют

эталонные графики, и с ними сравнивают

диаграммы, полученные при исследовании

образцов.

Собственно анализ семени

происходит в спектрофотометре, который

связан с компьютером, где хранят

эталонные кривые для здоровых семян

разных сортов и пораженных

разными болезнями. Опытные и эталонные

кривые сравнивают с помощью

специальной программы распознавания

образов. Анализ полностью

автоматизирован: меньше чем за 10 секунд

исследователь получает ответ, каков

сорт семени и какие возбудители

болезней обнаружены в пробе. Точность

определения — 80%.

Авторы исследования считают, что

метод перспективен в борьбе с

подделками и низким качеством семян.

Кроме того, он необходим

селекционерам, чтобы надежно отбирать

здоровые семена.

Лечение

синим светом:

новое о хорошо

забытом старом

По данным российских медиков из

Московского областного научно-

исследовательского клинического

института им. М. В. Владимирского

(МОНИКИ), облучение синим светом

изменяет биохимический состав

крови больного, улучшает работу

сердца и легких и стимулирует

иммунную систему.

Современная медицина, наряду с

новейшими средствами, продолжает

использовать старинные методы

лечения. Один из них — облучение

синим светом, который обладает

обезболивающим, рассасывающим и

бактерицидным действием.

Неудивительно, что в России и Европе пациентов

активно лечили синим светом в

течение примерно 40 лет, вплоть до

наступления эры антибиотиков. Сейчас

этим методом лечат только некоторые

кожные заболевания, но медики

продолжают изучать влияние синего

света на человека. В исследовательской

группе академика РАМН Н.Р.Палеева

в МОНИКИ изучали, как реагирует

организм человека, если его кровь

облучать синим светом. Опыты

показали, что синий свет изменяет

биохимический состав крови, улучшает

работу сердца и легких и стимулирует

иммунную систему.

Исследование свойств синего

света имеет давнюю историю. Изучать

влияние цветных лучей на живой

организм ученые начали еще в середине

XIX века. Опыты ставили на

поросятах, телятах, икринках форели,

лягушках, головастиках и даже на личинках

мух. Почти во всех случаях

экспериментаторы отмечали, что при синем

свете подопытные развиваются и

растут гораздо быстрее, чем

при других видах

освещения. Например, синий

свет повышал

двигательную активность

зародышей саламандры: в тени

они совершали одно

движение в минуту, в

красном свете — 6, в

зеленом — 8, в синем — 46.

Интенсивность обмена

веществ тоже становилась выше:

именно при синем освещении

головастики, лишенные пищи, погибали

быстрее.

Что касается человека, то при

облучении поверхности его тела

синий свет легко проходит через ткани

и действует, скорее всего, на кровь в

капиллярах кожи. Поэтому изучать

реакцию человека на облучение

медики начали именно с крови.

У пациентов, страдающих разными

недугами, в том числе хроническим

бронхитом и нарушением мозгового

кровообращения, брали 150 мл крови

из локтевой вены и немедленно

переливали обратно со скоростью

примерно 60 капель/мин. Кровь облучали

синим светом (максимум длины волны

439 нм, мощность —0,16 Вт/см2),

когда она находилась в прозрачном

пластиковом шланге в момент

переливания. Курс лечения состоял из 5-6

процедур с интервалом в один день, и в

течение всего курса у больных

исследовали кровь до и после

переливания.

Уже после первого сеанса кровь у

пациентов стала менее вязкой,

потому что в кровеносные сосуды

просочилась межтканевая жидкость.

Почему это происходит, пока неясно, но

эффект сохраняется почти сутки.

После окончания курса вязкость крови

всегда оставалась меньшей, чем в

начале лечения. Кровь в сосудах

подчиняется законам гидродинамики:

если она стала более жидкой, то

течет быстрее и сердцу приходится

активнее сокращаться, чтобы успеть

прокачать больше крови. Таким

образом, облучение синим светом

стимулирует сердечную деятельность.

Изменяется и биохимический состав

крови, в частности снижается

концентрация холестерина и глюкозы. Не

случайно раньше синим светом

лечили сахарный диабет. Переливание

облученной крови активизирует

иммунную систему. Сходные результаты

получили и немецкие ученые. Это свой-

5

ство синего света используют на

практике, чтобы повышать иммунитет у

раковых больных, проходящих курс

лучевой терапии.

Медики исследовали влияние

синего света и на работу легких. У

больных хроническим бронхитом сразу

после вливания облученной крови

дыхание становилось глубже, реже и

ровнее.

Интересно, что лечебный эффект

нарастал на протяжении всего курса

лечения и сохранялся по окончании его.

По мнению авторов исследования,

больные, которых лечат синим светом,

выздоравливают даже в том случае, когда

традиционное лечение бессильно.

Дафнии

рассказывают

о качестве воды

Присутствие в воде пестицидов

и тяжелых металлов в

концентрациях, близких к ПДК, можно выявлять

с помощью дафний и плесневых

грибков. Именно такие

оригинальные методики биотестирования

воды предложили химики

из Нижегородского

государственного университета. Работа выполнена

при финансовой поддержке РФФИ.

Антропогенное воздействие на

окружающую среду возрастает, количество

загрязняющих веществ

увеличивается, и стандартные методы анализа

природных объектов (воды, воздуха и

почвы) уже не справляются с

поставленной задачей — их результаты

подчас очень трудно интерпретировать.

Поэтому сегодня все более

популярными становятся методы

биологического тестирования, когда в качестве

индикатора на присутствие в среде

вредных биологически активных

веществ используют живые

биологические объекты. Действительно, что

может быть проще, чем судить о

пригодности воздуха для дыхания по

поведению мышки, а о качестве

питьевой воды по времени жизни в ней

каких-нибудь микроорганизмов.

Нижегородские химики

предложили новую методику такого

биотестирования, которая объединяет

химический и биологический подходы. С

помощью пресноводных рачков

дафний они выявляют в воде фосфорор-

ганические пестициды. Пробу воды

делят на две порции. В одной

пестициды переводят в нетоксичную для

дафний форму с помощью

определенных реагентов. Вторая порция

воды — контрольная. Если в

контроле дафнии погибают, а в

обработанной реагентами части пробы живут,

то можно говорить о наличии в

пробе токсичных веществ, причем

именно фосфорорганических пестицидов

(ведь в воде может быть и другой

токсикант). Предел группового

обнаружения пестицидов этим методом

составляет 0,0006 мг/л, то есть на

уровне ПДК @,0005 мг/л для дихлофоса).

Если же, как предлагают ученые,

повысить температуру раствора с 20 до

35-36°С (критическая температура

для жизни дафний), то их

чувствительность к токсикантам повысится в

десять раз, а время анализа

сократится в 3-7 раз (в теплой воде

дафнии погибнут раньше и от меньшей

доли яда).

Аналогичный химико-биологический

метод ученые разработали и для

определения в воде таких

исключительно токсичных металлов, как ртуть,

кадмий, медь, цинк, бериллий и др.

Ученые выяснили также, что для

анализа можно использовать

способность биологически активных веществ

не только подавлять, но и

стимулировать жизнедеятельность живых

существ. Например, традиционно о

содержании в воде катионов железа,

меди и цинка судят по тому, как

раствор угнетает рост определенного

плесневого гриба. Нижегородцы

установили, что в очень низких

концентрациях (меньше 0,0001 мг/л) те же

ионы, наоборот, стимулируют рост

этого грибка. Таким образом,

чувствительность определения повышается в

10-120 раз (в зависимости от

конкретного металла), а поскольку грибок

концентрирует и накапливает

металлы, то о количестве примесей

металлов в воде можно судить по

количеству их в массе грибка. Так можно не

только определять ничтожно малые

количества примесей, но и очищать

растворы от микропримесей некоторых

металлов.

Химики из Нижнего Новгорода

уверены в том, что

химико-биологический подход к анализу биологически

активных веществ очень перспективен.

Охота

на вирус

энцефалита

Биохимики из Уральского

государственного экономического

университета (УГЭУ) разработали первый

вариант простого и дешевого

прибора для определения вируса

энцефалита в крови больного. Прибором

смогут пользоваться в больницах

даже отдаленных населенных

пунктов. Исследования проведены при

финансовой поддержке INCO

Copernic (USA). Результаты

представлены на семинаре РФФИ

«Российские технологии для индустрии»

29-31 мая 2000 года в Санкт-

Петербурге.

Каждый год, с марта по октябрь, в

таежных районах нашей страны

свирепствует вирус энцефалита, который

переносят клещи. В Екатеринбурге, в

Центре диагностики заболеваний, есть

приборы, выявляющие этот вирус в

крови человека. Но приборы эти

импортные и очень дорогие. Поэтому

группа исследователей под

руководством профессора А.З.Брайниной с

кафедры химии УГЭУ решили сделать

недорогой переносной датчик для

определения вируса в крови больного.

Согласно разработанной ими

методике, для анализа нужно

полмиллилитра крови из вены больного. Кровь

наливают в стаканчик и опускают туда

электрод с вирусом клещевого

энцефалита на поверхности (сыворотку с

вирусом заранее готовят из

зараженной крови белых мышей). Через

несколько минут кровь выливают и

заливают в стаканчик соединение

протеина А с коллоидным золотом.

Затем электрод достают и измеряют,

сколько на нем осело золота. Даже

малое его количество на поверхности

электрода свидетельствует: вирус

энцефалита в крови есть.

Sf % .' Дело в том, что

^ * при заражении ви-

ш русом организм

вырабатывает антитела.

**-^ Определить, есть ли ан-

iw титела в крови, можно

*Д с помощью белка —

^ I протеина А, который

__^^^ш • прицепляется только к

Н^^НА антителу. Поэтому ког-

^^^ВА да электрод с вирусом

ММ^^^^Ъ побывал сначала в кро-

H^^^^^^L ви больного, а затем в

|Н^^^^^^ препарате протеина А,

щ^^^^^^Р то на нем последова-

^^^Ш^г тельно осаждаются

^^^ сначала антитела, а

затем и протеин А.

Золото же необходимо, поскольку с его

помощью легче зафиксировать

окончательный результат: если золото есть,

значит, в пробе крови присутствует

вирус.

Эта методика воплощена в прибор

размером 20x5 см, который

подсоединен к персональному компьютеру.

Через час после начала анализа его

результаты выводятся на монитор.

Сейчас ученые УГЭУ испытывают свой

метод на препаратах крови, которые

поступают в Екатеринбургский центр

диагностики. Чувствительность

нового прибора не хуже, чем у

импортного, но он несравненно дешевле.

Сейчас ученые работают над

усовершенствованием прибора, чтобы он

работал не в паре с компьютером, а

выдавал результаты анализа сам. Но

это уже дело техники.

Почему не стоит

закусывать пиво

копченой рыбой

Химики из фирмы «ЛЮМЕКС»

(Санкт-Петербург) предложили

чувствительный и недорогой метод

определения канцерогенных

нитрозоаминов в пищевых

продуктах, который годится для

массового анализа. Ученые опробовали

метод на рыбных и мясных

копченых изделиях и пивном солоде,

где содержание этих

токсикантов особенно велико.

К сожалению, многие пищевые

продукты, к которым человек приложил

свою руку при их приготовлении,

содержат вещества с канцерогенной и

мутагенной активностью. Типичные

представители этой группы опасных

веществ — N-нитрозоамины, которые

встречаются в колбасах и копченой

рыбе. Откуда же берется эта гадость?

Дело в том, что токсичные вещества

легко образуются из весьма

распространенных в окружающей среде

нитратов, нитритов и аминов. Более того,

нитриты специально используют в

пищевой промышленности, особенно

при копчении, чтобы улучшить вкус и

внешний вид, например, колбасы.

Ведь мы предпочтем купить вареную

или копченую колбасу нежного

розового цвета, хотя вареное мясо

никогда не бывает таковым. Поэтому в

колбасы добавляют нитриты, чтобы

освежить окраску.

Согласно рекомендациям

Всемирной организации здравоохранения,

содержание нитрозоаминов не

должно превышать 0,002 и 0,004 мг/кг для

сырых и копченых продуктов

соответственно. Понятно, что контроль за

содержанием токсичных веществ в

продуктах должен быть особенно

тщательным. Поэтому лабораториям,

которые контролируют безопасность

нашей еды, необходим

чувствительный и достаточно простой метод

определения канцерогенных веществ.

Теперь такой метод есть.

Химики-аналитики из

Научно-производственной фирмы аналитического

приборостроения «ЛЮМЭКС» (Санкт-

Петербург) разработали новый метод

определения летучих N-нитрозоами-

нов, который можно использовать в

любой лаборатории, где есть

жидкостной хроматограф. Вся хитрость и

ноу-хау заключаются в том, как

обрабатывать пробу перед анализом. Этот

метод хорошо приспособлен для

массового анализа пищевых продуктов,

недорог и очень чувствителен. Его

чувствительность настолько велика, что

позволяет определять даже ничтожно

малые концентрации летучих N-нитро-

зоаминов @,0001—0,00025 мг/мл).

Аналитики определили количество

этих токсикантов в реальных

образцах продуктов. Больше всего

нитрозоаминов содержится в столь

любимых многими копченых рыбе и мясе,

а также в пивном солоде. На стол

исследователей попали также и

колбасы твердого копчения,

варено-копченые и вареные. Выяснилось, что

количество этих ядовитых веществ в

колбасе довольно велико — на

уровне 0,2-0,8 ПДК.

Вывод очевиден: старайтесь не

закусывать пиво копченостями, дабы не

перебрать с канцерогенами. Обидно,

конечно, что все вкусное почему-то

оказывается вредным. Но лучше об

это знать заранее, чтобы грамотно

составлять меню.

Эликсир старости

У стареющих людей и животных

разрастаются некоторые мозговые

ткани. Это роднит старость

со многими заболеваниями нервной

системы. По данным российских

ученых из НИИ эпидемиологии

и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи

РАМН, экстракты мозга старых

мышей стимулируют деление

самых разных клеток.

Многие заболевания нервной

системы человека и животных, например

болезнь Альцгеймера, смертельная

семейная бессонница, куру, имеют

общие черты. У всех больных в

нервных клетках головного и спинного

мозга образуются белковые бляшки,

нейроны отмирают, и разрастается

глия. Глия — это особая ткань,

которая окутывает нервные клетки, служит

для них опорой и одновременно

защитой от повреждений. По мнению

российских ученых из НИИ

эпидемиологии и микробиологии им.

Н.Ф.Гамалеи РАМН, Института мозга РАМН

и НИИ морфологии человека РАМН,

именно с разрастания глии

начинается развитие всех этих ужасных

заболеваний. Ученые предположили, что в

мозговой ткани накапливается какое-

то вещество, которое заставляет

расти клетки глии, и экспериментально

подтвердили свою гипотезу.

Глия разрастается не только при

болезни Альцгеймера и ей подобных.

Сходные признаки наблюдают и в

мозгу людей, страдающих старческим

слабоумием, и даже у внешне

здоровых пожилых людей и животных. Если

7

все эти недуги и старость

действительно начинаются с роста глиальных

клеток, мозг стареющих животных

должен содержать вещества,

стимулирующие этот рост.

Для проверки своей гипотезы

ученые-медики сделали вытяжку из

мозга полуторагодовалых стареющих

мышей. Эту вытяжку они добавляли в

культуры клеток глии. В результате

клетки стали расти в несколько раз

быстрее. Вытяжка из мозга молодых

мышей почти не стимулировала рост

клеток. Исследователи вводили

полученную вытяжку в мозг молодых

мышей, но мыши не постарели. Ученые

предполагают, что в этом случае

особый защитный механизм клеток

мозга не пропускает вещества,

содержащиеся в вытяжке, внутрь органа.

По мнению авторов эксперимента»

в мозгу стареющих мышей

действительно накапливается какое-то

вещество, стимулирующее разрастание

глии, и не только ее. Необходимо

продолжать исследования и в первую

очередь выделить это соединение и

выяснить его природу. По словам

ученых, это послужит основой для

проведения опытов на животных. Может

быть, ученые получили «эликсир

старости»? Но если он заставляет расти

любые клетки, не только глиальные,

что будет, если ввести его, например,

в печень? Видимо, ответ придется

ждать до тех пор, пока ученые не

выделят действующее вещество из

«эликсира старости».

Мутанты

в Петербурге

В России обнаружена новая

мутация бесшерстности кошек.

Но получить породу русских

бесшерстных кошек пока не удается,

потому что ученые точно не знают,

как наследуется этот признак.

Ученые из Санкт-Петербургской

государственной академии

ветеринарной медицины

продолжают исследования.

Первые отечественные бесшерстные

кошки появились в середине 80-х

годов в Ростове-на-Дону. Внешне они

несколько отличаются от своих голых

собратьев из других стран (канадских

сфинксов, французских, английских,

немецких и других). Кошки

понравились, их размножили, но оказалось,

что при скрещивании двух бесшерст-

i ^ i

ных кошек можно получить самое

разное потомство — и голое, и

волосатое. Так что получить устойчивую

породу русских бесшерстных пока не

удалось. Ученые из

Санкт-Петербургской государственной академии

ветеринарной медицины попытались

установить, как наследуется у российских

кошек признак бесшерстности, и

пришли к выводу, что в формировании их

облика участвует не один ген. Точнее

сейчас ничего сказать нельзя,

поэтому целенаправленный отбор пока

вести невозможно.

Российские бесшерстные кошки

выглядят стильно. Тело у них

стройное, мускулистое, с крепким костяком,

довольно растянутое. Лапы длинные,

пальцы тоже, кошка даже может

совершать хватательные движения. К

телу прилажен очень длинный хвост,

конечно, голый. Голова бесшерстных

кошек треугольная, с мощными

челюстями и вытянутой мордой, на

которой сияют зеленые глаза. Хотя

шерсти у этих зверей нет, гладить их

приятно: кожа мягкая, складчатая,

напоминающая отличную замшу, очень

прочная, но негрубая. Температура

тела бесшерстных кошек около 39

градусов Цельсия, поэтому они не

кутаются в плед, а ведут очень

активную жизнь. В полтора года (а не в 6-

8 месяцев, как у обычных кошек)

наступает половая зрелость, и с этого

момента кошка становится объектом

генетического исследования.

Когда генетики хотят определить,

как наследуется тот или иной признак,

они скрещивают интересующих их

животных и смотрят, как признак

проявляется среди потомков. В данном

случае ученые были лишены

возможности отбирать пары для скрещивания —

кто же отдаст своего драгоценного

кота для опытов! Поэтому они

ограничились тем, что проанализировали

родословную и внешность животных,

которых разводят в

Санкт-Петербургском клубе «Вариетта». Оказалось,

что при скрещивании российских

бесшерстных возможны варианты.

Котята могут быть такими же голыми, как

и их родители, а могут рождаться

покрытыми пухом. Этот пух со

временем исчезает, и волнистая шерсть

остается только на лапах, хвосте и за

ушами. Таких кошек назвали

«раздевающимися». Кроме бесшерстных и

«раздевающихся» могут появиться и

самые обычные котята с шерстью

разной длины. Само собой, у всех котят

есть усы: кот без усов — это уж

слишком! От скрещивания таких животных

друг с другом и с кошками других

пород родятся котята самого разного

облика: бесшерстные, покрытые

жесткой редкой щетиной,

«раздевающиеся» с лысиной на голове, а также

покрытые разнообразной шерстью.

Конечно, непредсказуемость у кошек в

крови, но их владельцы хотят иметь

породу.

Пока генетики помочь не могут. Они

только подтвердили, что российский

случай сложный, отличный от

западных мутаций бесшерстности. Котолю-

бам остается ждать, когда в

распоряжении ученых появится больше

данных. Чтобы постичь законы

наследования, надо проанализировать не одну

сотню потомков от разных родителей.

За полтора десятка лет, прошедших

со времени возникновения мутации,

такое количество котят еще не

успело родиться. Но настоящие ученые

терпеливы, как кошки.

Шкала

реконструкции

заупокойной пищи

По количеству фосфора в древней

погребальной посуде ученые

из Института физико-химических

и биологических проблем

почвоведения РАН (Пущино)

могут приблизительно определить,

что в ней было.

Работа выполнена по гранту РФФИ.

Нам интересно знать, как жили наши

предки, во что одевались и что ели.

Древние греки и римляне оставили

довольно подробное описание блюд,

входивших в их трапезу, но многие

народы в те далекие времена еще не

имели письменности. Неужели об их

меню ничего нельзя узнать? Доктор

биологических наук Виталий

Александрович Демкин из Института физико-

химических и биологических проблем

почвоведения РАН (Пущино)

полагает, что отчаиваться рано. На месте

8

Выпуск подготовили О.Белоконева, Р.Искандарян, О.Максименко,

Т.Пичугина, Н.Резник, А.Танцева

[МАНДЖИКИИЫ \

КЗ II ?

находят достаточно посуды, былое

содержимое которой можно определить

с помощью химического анализа.

Чтобы заглянуть в доисторический

горшок, ученые использовали

традиционный метод определения

количества соединений фосфора в почве.

Органические соединения, попадая в

землю, обогащают ее фосфором.

Поэтому на месте стоянок человека,

полях сражений или в могилах всегда

больше фосфора, чем в окружающей

почве. Еще лет пятьдесят назад этот

метод стали применять для поиска

древних поселений и примерного

определения их границ, а в 1997 году с

его помощью обнаружили место

захоронения членов экипажа корабля

«Св.Петр» и командора В.Беринга.

Больше всего целых горшков

сохранилось в степных курганах. Согласно

этнографическим источникам, в эту

посуду клали растительную, мясную или

молочную пищу либо воду; запасы

предназначали в дорогу покойникам

или в дар предкам. Начиная с 80-х

годов, В.А.Демкин с сотрудниками

исследует содержание фосфора в

древних погребальных сосудах. Он изучил

уже более 200 объектов из курганных

захоронений Предкавказья, Волго-

Донского междуречья, Самарского и

Волгоградского Заволжья, Северного

и Западного Прикаспия, Предуралья

и Зауралья. Самым ранним из

исследованных курганов почти четыре

тысячи лет.

Оказывается, все продукты

содержат разное количество фосфора. В

пшенице, ячмене, овсе и других

злаках его в полтора-два раза больше,

чем в говядине и свинине, и в четы-

ре-пять раз больше, чем в молоке.

Еще выше содержание фосфора в сое

и сыре, а также в семенах конопли и

мака. Горшки в захоронениях часто

засыпаны землей. Если в них была

пища, то в почве на дне горшка

фосфора больше, чем у поверхности, а

если вода, то содержание фосфора во

всех слоях одинаково.

Не все погребальные сосуды

засыпаны грунтом. На внутренних стенках

некоторых найденных кувшинов

хорошо сохранились желто-белые пленки,

содержащие казеин. Очевидно, в этих

кувшинах были молочные продукты,

скорее всего кумыс. Археологи

находили и сосуды с костями животных.

Таким образом, на основании

результатов раскопок и содержания

фосфора в разных продуктах, В.А.Демкин

составил шкалу реконструкции

заупокойной пищи. В зависимости от

количества фосфатов в 100 г земли,

заполняющей сосуд, его содержимое

классифицируют как кашу (зерновые

продукты), молоко или бульон.

Впрочем, по данным ученых, степные

жители предпочитали не чистое молоко,

а продукты его брожения —

простоквашу и кумыс.

Судя по всему, покойников

снабжали такой же пищей, которую ели

живые люди. Поэтому по содержимому

погребальной посуды можно судить о

рационе разных народов. Например,

в Нижнем Поволжье много веков

назад ели гораздо больше растительной

пищи, чем на Южном Урале.

Погребальные обряды тоже различались:

иным народам было безразлично,

какой горшок куда поставить, а

некоторые почти всегда ставили возле

головы сосуд с водой, а в ногах — с

кашей или бульоном.

То, что русский

услышит,

англичанин увидит

Сопоставив распространенные

глаголы восприятия речи в русском

и английском языках, филолог

из Института языкознания РАН

пришла к выводу, что русские

предпочитают своего собеседника

слышать, а англичане — видеть.

Работа выполнена по грантам РФФИ

и Института «Открытое общество».

Учитывая, что зрение и слух для

человека — наиболее важные каналы

восприятия информации, филолог

Л.Б.Лебедева решила рассмотреть,

какие слова со значением «видеть» и

«слышать» используют русские и

англичане в одних и тех же ситуациях.

Оказалось, что русские

предпочитают слушать окружающий мир, а

англичане — смотреть на него.

Исследовательница сопоставила

глаголы смотреть, видеть — look, see

и слышать, слушать — hear, listen a

также связанные с ними по значению

прилагательные и существительные в

английской и русской речи.

Получилось, что в русском языке больше

глаголов со значением «слушать» и

глаголы эти чаще употребляют в речи, в

английском же, наоборот, больше

глаголов в значении «видеть».

В одинаковых случаях, например,

чтобы привлечь внимание

собеседника, русские говорят: «Слушай!», а

англичане «Look!» («Смотри!»). Отвечая

на телефонный звонок, англичанин

скажет: «Speaking!» (буквально

«Говорю!»), а русский скажет: «Слушаю!».

Кроме того, мы назовем стену без

окон «глухой», англичане же —

«слепой» (blind wall). У нас швейная

иголка имеет «ушко», а в английском

языке — «глазок» (the eye of the needle).

Если англичанин понимает смысл

сказанного, он говорит: «I see»

(буквально «Я вижу»), а русский скажет:

«Ясно». Англичанин склонен «видеть»

юмор в ситуации (to see the joke) или

суть чьих-то слов (to see the point).

Кроме того, в Англии предпочитают

увидеться с доктором или юристом (to

see a doktor, a lawyer), а в России —

посоветоваться.

По мнению Л.Б.Лебедевой, знание

этих интересных нюансов поможет

русским и англичанам лучше понять

друг друга. Не стоит забывать, что на

англоязычного собеседника надо

смотреть, а русского — слушать.

9

s>

■^- =" 'si":

»**S%t

J^f

*>.:&-&-

73>

J

г-г» —,

»

ими

Доктор

физико-математических

наук

И.К.Ларин

вого сл<

Об озоновом слое Земли говорят много.

Одни пугают тем, что озоновый слой

исчезает быстро и необратимо и жить

человечеству осталось чуть-чуть. Другие

авторитетно успокаивают, что озоновые

дыры существовали всегда и это

нормальный процесс, на который

человечество своей деятельностью никак

повлиять не может. Попробуем разобраться,

что происходит с атмосферным озоном

и чем это нам угрожает.

Зачем нам озоновый слой

Озон — одна из наиболее важных

малых составляющих нашей

атмосферы. С экологической точки зрения

наиболее ценное его свойство — это

способность поглощать опасное для

живых организмов ультрафиолетовое

излучение Солнца. С другой

стороны, он сильнейший окислитель

(попросту яд), способный при

непосредственном контакте отравить ту самую

флору и фауну, которую он

защищает в качестве стратосферного

озонового слоя. Помимо этого, озон —

эффективный парниковый газ,

который заметно влияет на изменение

ю

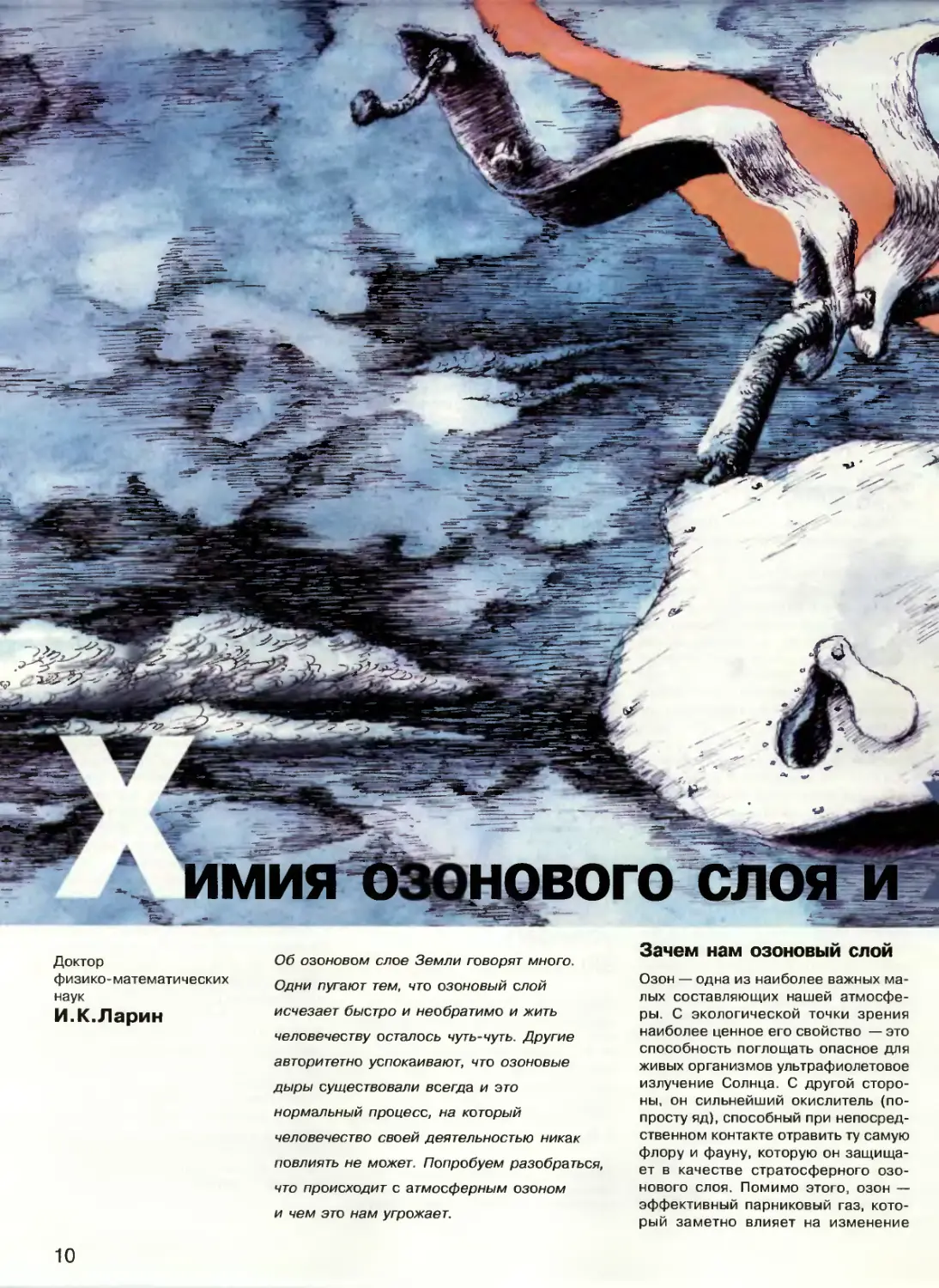

Концентрация приземного кислорода

и полного содержания озона

по отношению к современному уровню

' 1,0

ПР"

~w

ю1

Гйй"

—J 1 1 [lilt—1 Г т- г j

гуЬ П в |

- 1 oY^8 4

• /*

\Г ■ II

i i i 11 i i i i

И § 1 18 8

< i

5 S

1

1

—

!

Время (миллионы лет тому назад)

/

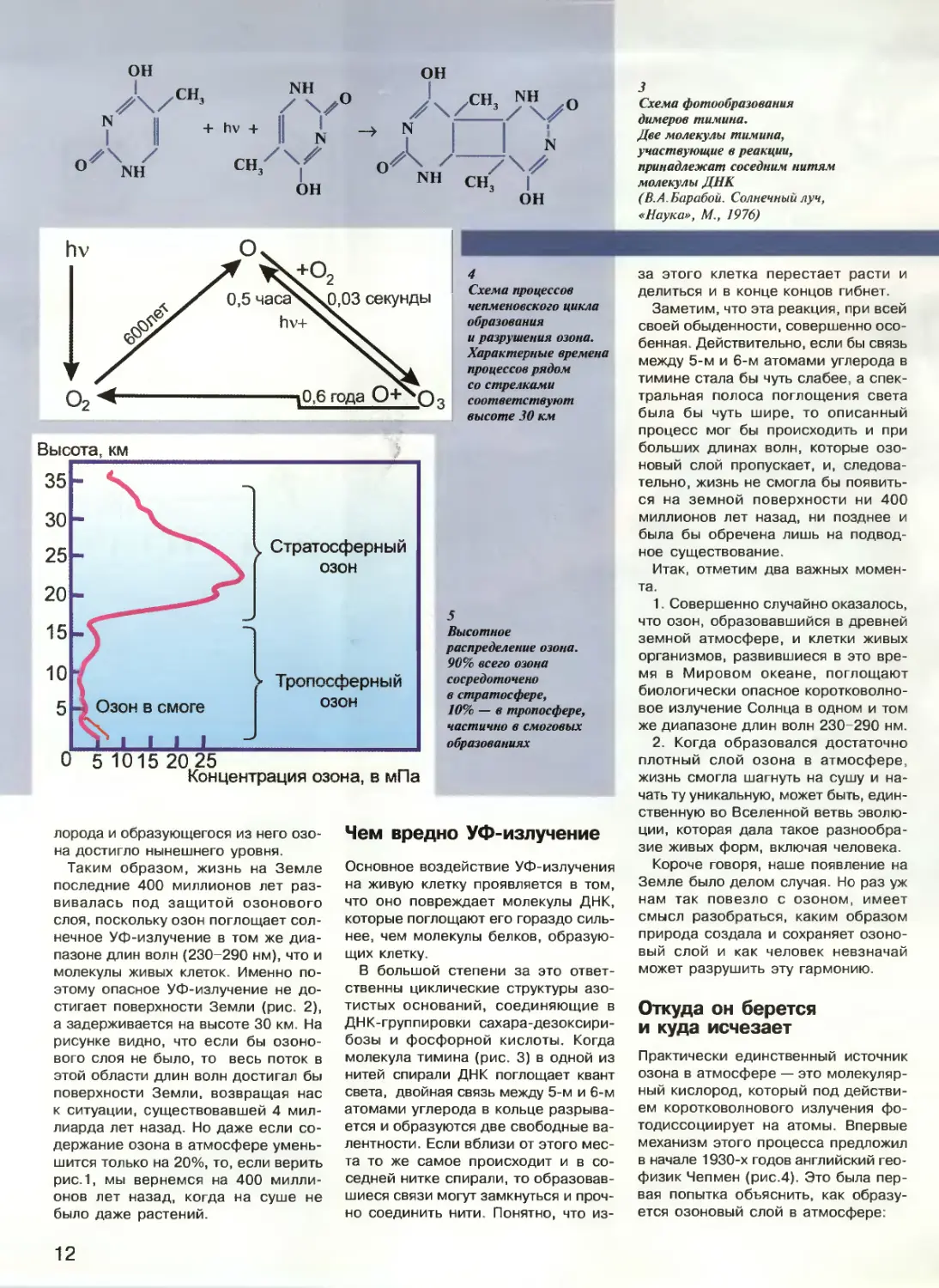

Изменение приземной концентрации кислорода

и полного содержания озона

в земной атмосфере за последние

4 миллиарда лет по сравнению с современным

уровнем, формы жизни в этот период,

а также геологические периоды:

I — озон, 2 — кислород, 3 — строматолиты,

4 — сине-зеленые водоросли, 5 — эуариоты,

6 — многоклеточные организмы без оболочки,

7 — многоклеточные организмы с твердой

оболочкой, 8 — наземные растения,

9 — наземные животные, 10 — млекопитающие,

II — покрытосеменные растения,

I — докембрий, II — кембрий, III — ордовик,

IV — силур, V — девон, VI — карбон,

VII — пермь, VII — триас, IX — юра, X — мел

(R.P.Wayne, 1991.Chemistry ofthe Atmospheres 2 ed.,

Clarendon Press. Oxford U.K.)

климата Земли. Эти свойства и

делают озон таким важным для нас.

Сохранение его обеспечивает те

экологические и биологические

условия, в которых земная фауна и

флора существуют уже многие

миллионы лет.

Посмотрим, как же изменялось

содержание озона за последние 4

миллиарда лет (рис.1, сегодняшний

уровень принят за единицу). Видно, что

растительность на суше появилась

чуть более 400 миллионов лет назад,

когда содержание кислорода

составляло более 0,6, а озона — более 0,8

от современного уровня. Этого

оказалось достаточно, чтобы защитить

живые клетки от коротковолнового

солнечного излучения. До этого

момента жизнь развивалась только в

воде, которая и защищала ее вместо

озонового слоя. Атмосферный

кислород в то время накапливался за счет

фотосинтеза в океане и дегазации

вулканической базальтовой магмы

(оба этих источника продолжают

поставлять кислород и сейчас, причем

доля океана в фотосинтезе 02

сегодня составляет 80%). Когда на суше

появилась растительность,

атмосферный кислород стал накапливаться

быстрее, и вскоре содержание кис-

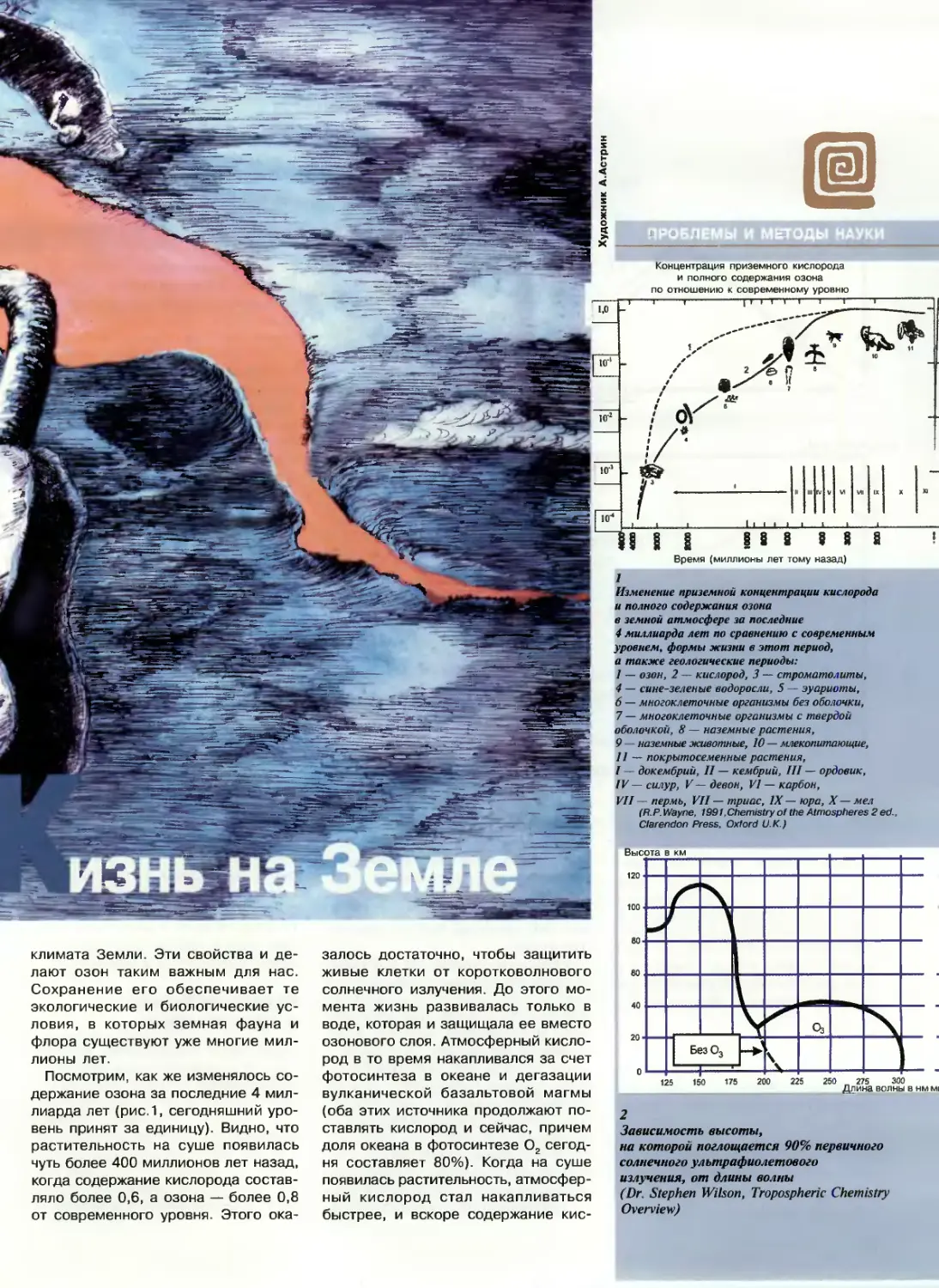

250 275 300

Длина волны в нм к

Зависимость высоты,

на которой поглощается 90% первичного

солнечного ультрафиолетового

излучения, от длины волны

(Dr. Stephen Wilson, Tropospheric Chemistry

Overview)

о

он

Л/сн-

N

I

NH

NH

ОН

о

+ hv +

сн

N

i

он

—»

о

N

Л

Ч/^JV

N

NH

f~7\#

сн,

I

он

03 секунды

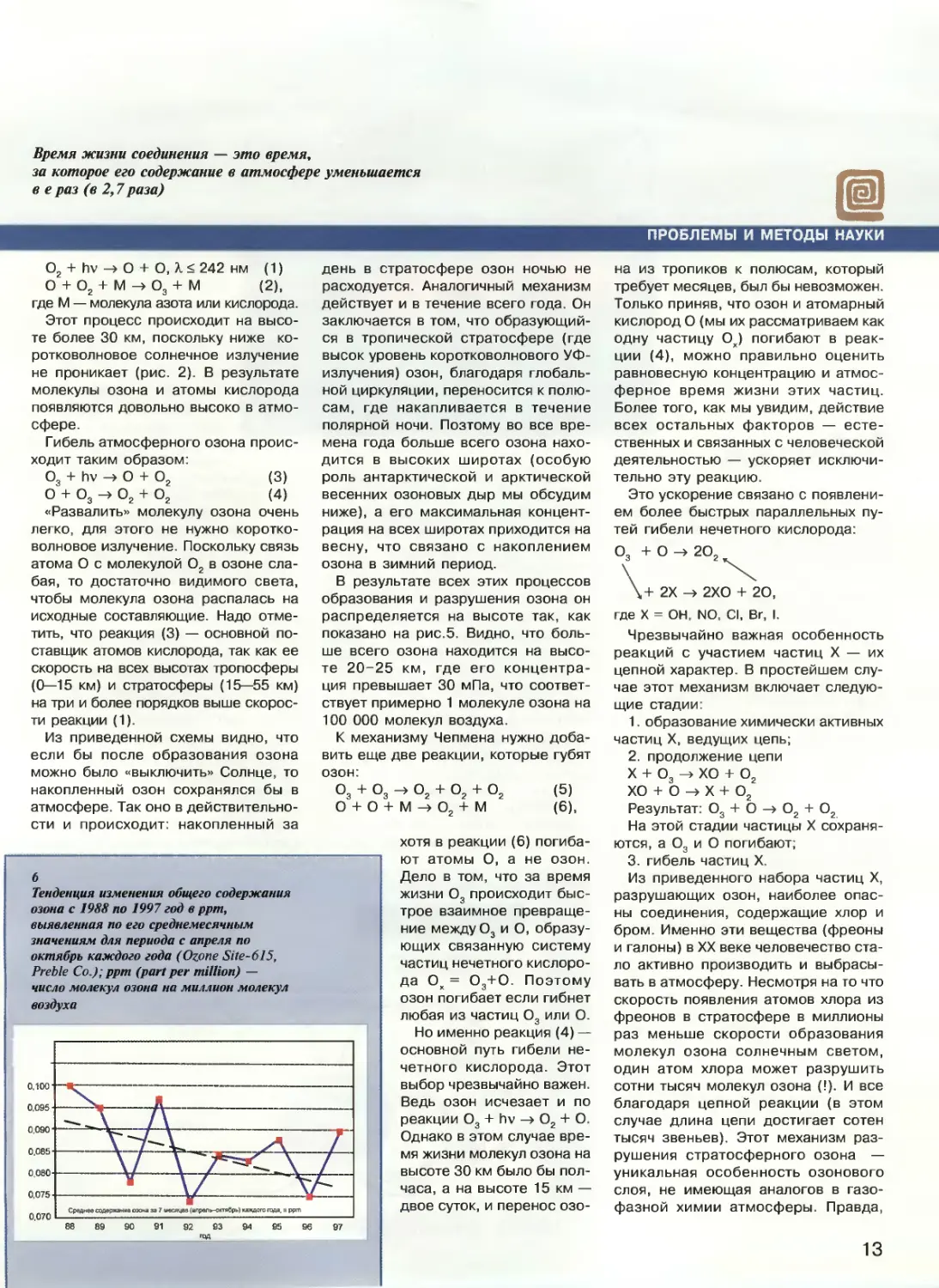

Схема процессов

чепменовского цикла

образования

и разрушения озона.

Характерные времена

процессов рядом

(~\£\Г со стрелками

j0,6 ГОДЭ LJ+ О ^ соответствуют

высоте 30 км

Высота, км

35h *

у Стратосферный

озон

Тропосферный

озон

5

Высотное

распределение озона.

90% всего озона

сосредоточено

в стратосфере,

10% — в тропосфере,

частично в смоговых

образованиях

5 1015 20 25

Концентрация озона, в мПа

лорода и образующегося из него

озона достигло нынешнего уровня.

Таким образом, жизнь на Земле

последние 400 миллионов лет

развивалась под защитой озонового

слоя, поскольку озон поглощает

солнечное Уф-излучение в том же

диапазоне длин волн B30-290 нм), что и

молекулы живых клеток. Именно

поэтому опасное УФ-излучение не

достигает поверхности Земли (рис. 2),

а задерживается на высоте 30 км. На

рисунке видно, что если бы

озонового слоя не было, то весь поток в

этой области длин волн достигал бы

поверхности Земли, возвращая нас

к ситуации, существовавшей 4

миллиарда лет назад. Но даже если

содержание озона в атмосфере

уменьшится только на 20%, то, если верить

рис.1, мы вернемся на 400

миллионов лет назад, когда на суше не

было даже растений.

Чем вредно УФ-излучение

Основное воздействие УФ-излучения

на живую клетку проявляется в том,

что оно повреждает молекулы ДНК,

которые поглощают его гораздо

сильнее, чем молекулы белков,

образующих клетку.

В большой степени за это

ответственны циклические структуры

азотистых оснований, соединяющие в

ДНК-группировки сахара-дезоксири-

бозы и фосфорной кислоты. Когда

молекула тимина (рис. 3) в одной из

нитей спирали ДНК поглощает квант

света, двойная связь между 5-м и 6-м

атомами углерода в кольце

разрывается и образуются две свободные

валентности. Если вблизи от этого

места то же самое происходит и в

соседней нитке спирали, то

образовавшиеся связи могут замкнуться и

прочно соединить нити. Понятно, что из-

Схема фотообразования

димеров тимина.

Две молекулы тимина,

участвующие в реакции,

принадлежат соседним нитям

молекулы ДНК

(В.А.Барабой. Солнечный луч,

«Наука», Л/., 1976)

за этого клетка перестает расти и

делиться и в конце концов гибнет.

Заметим, что эта реакция, при всей

своей обыденности, совершенно

особенная. Действительно, если бы связь

между 5-м и 6-м атомами углерода в

тимине стала бы чуть слабее, а

спектральная полоса поглощения света

была бы чуть шире, то описанный

процесс мог бы происходить и при

больших длинах волн, которые

озоновый слой пропускает, и,

следовательно, жизнь не смогла бы

появиться на земной поверхности ни 400

миллионов лет назад, ни позднее и

была бы обречена лишь на

подводное существование.

Итак, отметим два важных

момента.

1. Совершенно случайно оказалось,

что озон, образовавшийся в древней

земной атмосфере, и клетки живых

организмов, развившиеся в это

время в Мировом океане, поглощают

биологически опасное

коротковолновое излучение Солнца в одном и том

же диапазоне длин волн 230-290 нм.

2. Когда образовался достаточно

плотный слой озона в атмосфере,

жизнь смогла шагнуть на сушу и

начать ту уникальную, может быть,

единственную во Вселенной ветвь

эволюции, которая дала такое

разнообразие живых форм, включая человека.

Короче говоря, наше появление на

Земле было делом случая. Но раз уж

нам так повезло с озоном, имеет

смысл разобраться, каким образом

природа создала и сохраняет

озоновый слой и как человек невзначай

может разрушить эту гармонию.

Откуда он берется

и куда исчезает

Практически единственный источник

озона в атмосфере — это

молекулярный кислород, который под

действием коротковолнового излучения фо-

тодиссоциирует на атомы. Впервые

механизм этого процесса предложил

в начале 1930-х годов английский

геофизик Чепмен (рис.4). Это была

первая попытка объяснить, как

образуется озоновый слой в атмосфере:

12

Время жизни соединения — это время,

за которое его содержание в атмосфере уменьшается

в е раз (в 2,7 раза)

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

03 + hv -> О + 02

о + о3 -> о2 + о2

02 + hv -> О + О, Х<242 нм A)

0 + 02 + М->03 + М B),

где М — молекула азота или кислорода.

Этот процесс происходит на

высоте более 30 км, поскольку ниже

коротковолновое солнечное излучение

не проникает (рис. 2). В результате

молекулы озона и атомы кислорода

появляются довольно высоко в

атмосфере.

Гибель атмосферного озона

происходит таким образом:

C)

D)

«Развалить» молекулу озона очень

легко, для этого не нужно

коротковолновое излучение. Поскольку связь

атома О с молекулой 02 в озоне

слабая, то достаточно видимого света,

чтобы молекула озона распалась на

исходные составляющие. Надо

отметить, что реакция C) — основной

поставщик атомов кислорода, так как ее

скорость на всех высотах тропосферы

@—15 км) и стратосферы A5—55 км)

на три и более порядков выше

скорости реакции A).

Из приведенной схемы видно, что

если бы после образования озона

можно было «выключить» Солнце, то

накопленный озон сохранялся бы в

атмосфере. Так оно в

действительности и происходит: накопленный за

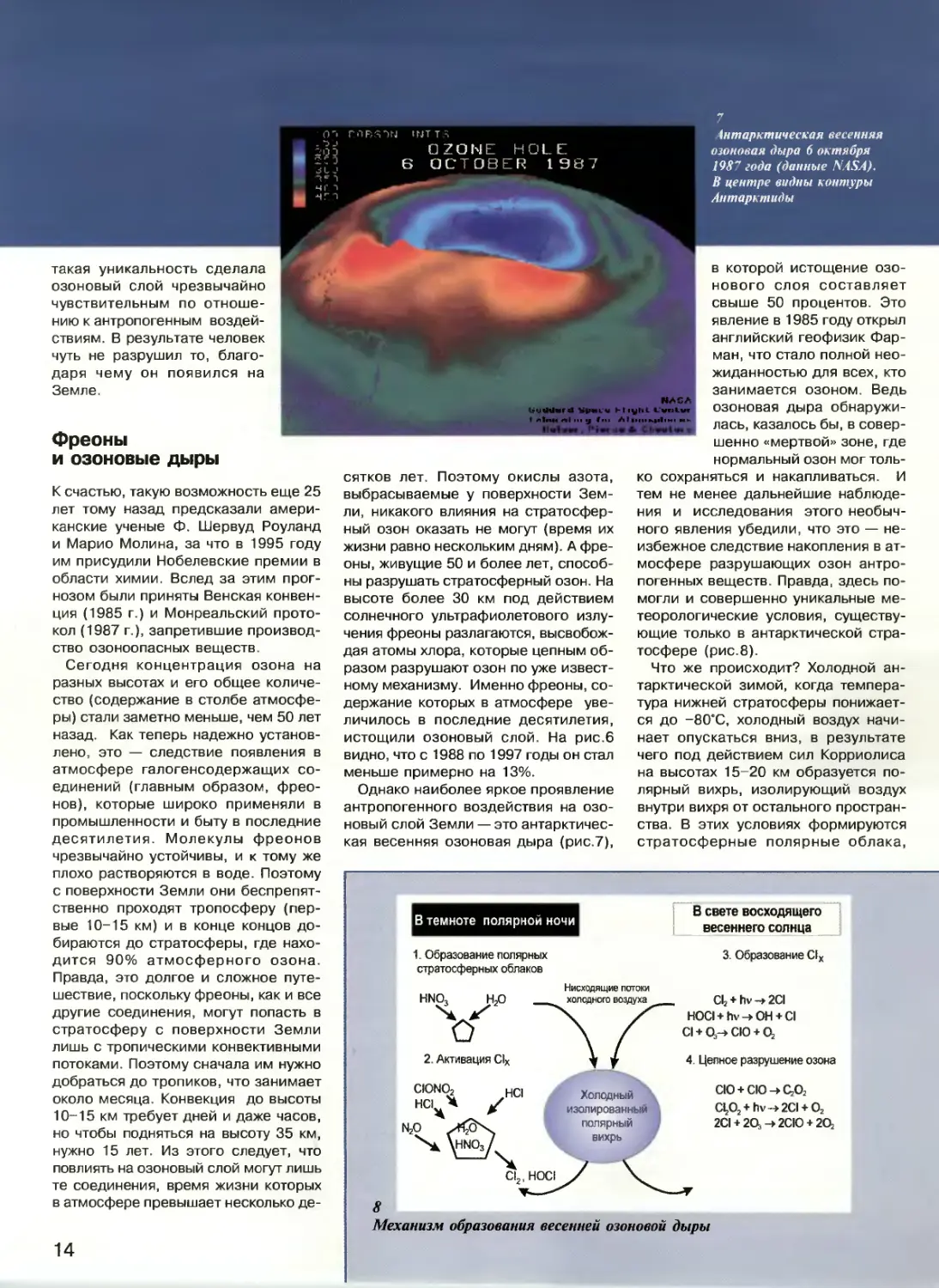

Тенденция изменения общего содержания

озона с 1988 по 1997 год в ррт,

выявленная по его среднемесячным

значениям для периода с апреля по

октябрь каждого года (Ozone Site-615,

Preble Co.); ppm (part per million) —

число молекул озона на миллион молекул

воздуха

день в стратосфере озон ночью не

расходуется. Аналогичный механизм

действует и в течение всего года. Он

заключается в том, что

образующийся в тропической стратосфере (где

высок уровень коротковолнового УФ-

излучения) озон, благодаря

глобальной циркуляции, переносится к

полюсам, где накапливается в течение

полярной ночи. Поэтому во все

времена года больше всего озона

находится в высоких широтах (особую

роль антарктической и арктической

весенних озоновых дыр мы обсудим

ниже), а его максимальная

концентрация на всех широтах приходится на

весну, что связано с накоплением

озона в зимний период.

В результате всех этих процессов

образования и разрушения озона он

распределяется на высоте так, как

показано на рис.5. Видно, что

больше всего озона находится на

высоте 20-25 км, где его

концентрация превышает 30 мПа, что

соответствует примерно 1 молекуле озона на

100 000 молекул воздуха.

К механизму Чепмена нужно

добавить еще две реакции, которые губят

озон:

E)

03 + 03 -> 02 + 02 + 02

о + о + м->о2 + м

F),

хотя в реакции F)

погибают атомы О, а не озон.

Дело в том, что за время

жизни 03 происходит

быстрое взаимное

превращение между 03 и О,

образующих связанную систему

частиц нечетного

кислорода Ох = 03+0. Поэтому

озон погибает если гибнет

любая из частиц 03 или О.

Но именно реакция D) —

основной путь гибели

нечетного кислорода. Этот

выбор чрезвычайно важен.

Ведь озон исчезает и по

реакции 03 + hv -> 02 + О.

Однако в этом случае

время жизни молекул озона на

высоте 30 км было бы

полчаса, а на высоте 15 км —

двое суток, и перенос

озона из тропиков к полюсам, который

требует месяцев, был бы невозможен.

Только приняв, что озон и атомарный

кислород О (мы их рассматриваем как

одну частицу Ох) погибают в

реакции D), можно правильно оценить

равновесную концентрацию и

атмосферное время жизни этих частиц.

Более того, как мы увидим, действие

всех остальных факторов —

естественных и связанных с человеческой

деятельностью — ускоряет

исключительно эту реакцию.

Это ускорение связано с

появлением более быстрых параллельных

путей гибели нечетного кислорода:

03 +0->20.

\-

k+ 2X -> 2ХО + 20,

где X = ОН, NO, CI, Br, I.

Чрезвычайно важная особенность

реакций с участием частиц X — их

цепной характер. В простейшем

случае этот механизм включает

следующие стадии:

1. образование химически активных

частиц X, ведущих цепь;

2. продолжение цепи

X + 03 -> ХО + 02

ХО + О -> X + 02

Результат: 03 + О -> 02 + 02

На этой стадии частицы X

сохраняются, а 03 и О погибают;

3. гибель частиц X.

Из приведенного набора частиц X,

разрушающих озон, наиболее

опасны соединения, содержащие хлор и

бром. Именно эти вещества (фреоны

и талоны) в XX веке человечество

стало активно производить и

выбрасывать в атмосферу. Несмотря на то что

скорость появления атомов хлора из

фреонов в стратосфере в миллионы

раз меньше скорости образования

молекул озона солнечным светом,

один атом хлора может разрушить

сотни тысяч молекул озона (!). И все

благодаря цепной реакции (в этом

случае длина цепи достигает сотен

тысяч звеньев). Этот механизм

разрушения стратосферного озона —

уникальная особенность озонового

слоя, не имеющая аналогов в

газофазной химии атмосферы. Правда,

13

OZONE

б остое

такая уникальность сделала

озоновый слой чрезвычайно

чувствительным по

отношению к антропогенным

воздействиям. В результате человек

чуть не разрушил то,

благодаря чему он появился на

Земле.

Фреоны

и озоновые дыры

К счастью, такую возможность еще 25

лет тому назад предсказали

американские ученые Ф. Шервуд Роуланд

и Марио Молина, за что в 1995 году

им присудили Нобелевские премии в

области химии. Вслед за этим

прогнозом были приняты Венская

конвенция A985 г.) и Монреальский

протокол A987 г.), запретившие

производство озоноопасных веществ.

Сегодня концентрация озона на

разных высотах и его общее

количество (содержание в столбе

атмосферы) стали заметно меньше, чем 50 лет

назад. Как теперь надежно

установлено, это — следствие появления в

атмосфере галогенсодержащих

соединений (главным образом,

фреонов), которые широко применяли в

промышленности и быту в последние

десятилетия. Молекулы фреонов

чрезвычайно устойчивы, и к тому же

плохо растворяются в воде. Поэтому

с поверхности Земли они

беспрепятственно проходят тропосферу

(первые 10-15 км) и в конце концов

добираются до стратосферы, где

находится 90% атмосферного озона.

Правда, это долгое и сложное

путешествие, поскольку фреоны, как и все

другие соединения, могут попасть в

стратосферу с поверхности Земли

лишь с тропическими конвективными

потоками. Поэтому сначала им нужно

добраться до тропиков, что занимает

около месяца. Конвекция до высоты

10-15 км требует дней и даже часов,

но чтобы подняться на высоту 35 км,

нужно 15 лет. Из этого следует, что

повлиять на озоновый слой могут лишь

те соединения, время жизни которых

в атмосфере превышает несколько

десятков лет. Поэтому окислы азота,

выбрасываемые у поверхности

Земли, никакого влияния на

стратосферный озон оказать не могут (время их

жизни равно нескольким дням). А

фреоны, живущие 50 и более лет,

способны разрушать стратосферный озон. На

высоте более 30 км под действием

солнечного ультрафиолетового

излучения фреоны разлагаются,

высвобождая атомы хлора, которые цепным

образом разрушают озон по уже

известному механизму. Именно фреоны,

содержание которых в атмосфере

увеличилось в последние десятилетия,

истощили озоновый слой. На рис.6

видно, что с 1988 по 1997 годы он стал

меньше примерно на 13%.

Однако наиболее яркое проявление

антропогенного воздействия на

озоновый слой Земли — это

антарктическая весенняя озоновая дыра (рис.7),

Антарктическая весенняя

озоновая дыра 6 октября

1987 года (данные NASA).

В центре видны контуры

Антарктиды

в которой истощение

озонового слоя составляет

свыше 50 процентов. Это

явление в 1985 году открыл

английский геофизик Фар-

ман, что стало полной

неожиданностью для всех, кто

занимается озоном. Ведь

озоновая дыра

обнаружилась, казалось бы, в

совершенно «мертвой» зоне, где

нормальный озон мог

только сохраняться и накапливаться. И

тем не менее дальнейшие

наблюдения и исследования этого

необычного явления убедили, что это —

неизбежное следствие накопления в

атмосфере разрушающих озон

антропогенных веществ. Правда, здесь

помогли и совершенно уникальные

метеорологические условия,

существующие только в антарктической

стратосфере (рис.8).

Что же происходит? Холодной

антарктической зимой, когда

температура нижней стратосферы

понижается до -80°С, холодный воздух

начинает опускаться вниз, в результате

чего под действием сил Корриолиса

на высотах 15-20 км образуется

полярный вихрь, изолирующий воздух

внутри вихря от остального

пространства. В этих условиях формируются

стратосферные полярные облака,

14

В темноте полярной ночи

1. Образование полярных

стратосферных облаков

HNO.

V

нр

Нисходящие потоки

холодного воздуха

2. Активация С!х

НС!

C!ON02

НС! Л

Холодный

изолированный

полярный

вихрь

В свете восходящего

весеннего солнца

3. Образование Clx

CI2 + hv-*2CI

HOCI + hv->OH + CI

CI + Qr+CIO + Cb

4. Цепное разрушение озона

СЮ + СЮ-^СА

га + го^гсю + гсл

8

Механизм образования весенней озоновой дыры

/ единица Добсона (Д.Е.) равна 0,01 мм толщины слоя,

который получается, если сжать весь озон, содержащийся

в атмосфере, до давления 1 атм. при Т=0°С.

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

частицы которых включают молекулы

воды и азотной кислоты. На

поверхности этих частиц протекают реакции,

в результате которых из

малоактивных, достаточно устойчивых

соединений хлора (HCI, CION02) образуются

малоустойчивые молекулы С12 и HOCI.

Эти соединения накапливаются в

течение всей зимы. А с восходом

солнца, в начале весны эти молекулы

легко разрушаются солнечным светом, в

результате чего образуются активные

частицы хлора, разрушающие озон

цепным путем. Поскольку вихрь еще

существует и обмена с соседними,

богатыми озоном областями

стратосферы не происходит, внутри вихря

озон практически полностью

уничтожается. Потом воздух

разогревается, вихрь распадается, и остатки

дыры расползаются по Южному

полушарию. Размеры этих остатков

могут быть весьма внушительны, если

учесть, что площадь дыры в четыре

раза больше площади Европы и лишь

немногим уступает площади Азии и

Африки.

На первый взгляд кажется, что

антарктическая озоновая дыра не

представляет особой угрозы для

окружающей среды и человека. Однако это

не так. Не считая того, что остатки

дыры по площади могут превосходить

Австралию и создавать хотя и

временные, но существенные повышения

уровня УФ-излучения на

поверхности земли, уже сейчас есть данные о

том, что такой же гетерогенный

аэрозольный механизм разрушения

антарктического озона работает и в

средних широтах. Если количество

парниковых газов в атмосфере будет и

дальше увеличиваться, то

стратосфера будет охлаждаться и в средних

широтах могут возникнуть

«антарктические» метеорологические условия.

И тогда дыра может оказаться и над

головами жителей средних широт.

Частично это уже происходит,

поскольку в арктической стратосфере

весной существенно понижается

общее содержание озона, связанное с

теми же антропогенными причинами.

Следы же распадающейся

арктической озоновой дыры уже наблюдали и

в Санкт-Петербурге, и в Москве.

Все не так плохо

Итак, выброс гало ген содержащих

антропогенных соединений в

атмосферу вызвал заметные изменения

озонового слоя на всех широтах и

экстремальные изменения в полярных

областях. Эти изменения

зафиксированы разнообразными методами

мониторинга озонового слоя, причем по

мере его истощения рос уровень

ультрафиолетового

излучения на земной

поверхности. Так что

прогноз 25-летней

давности о том, что

под влиянием

антропогенных факторов

истощится озоновый

слой со всеми

вытекающими отсюда

последствиями,

полностью подтвердился.

Именно понимание

сути дела и принятые

меры, о которых

говорилось выше,

позволили остановить

губительное

воздействие на озоновый

слой и создать усло-

* S3

ЕМ: 110/2000

Dobson Units

Dork Gray < 100, Red > 500 DU

GSFC/S16

вия для восстановления «дофреоново-

го» уровня. Темпы восстановления

(при соблюдении всех поправок к

Монреальскому протоколу) зависят от

накопленных в атмосфере разрушающих

озон соединений и их атмосферных

времен жизни, которые составляют

десятки и даже сотни лет. Расчеты

показывают, что процесс

восстановления будет происходить в течение XXI

столетия, причем к его середине

уровень восстановления может составить

80- 90%.

В принципе можно считать, что

проблема озонового слоя XX столетия

решена — его восстановление уже

началось. Но теперь есть другие

опасения: в XXI веке из-за роста

парникового эффекта восстановленный

озоновый слой может стать толще,

чем он был до начала своего

истощения. Предварительные оценки

показывают, что при бесконтрольном

выбросе в атмосферу таких

парниковых газов, как С02, метан, закись

азота и др., которые нагревают

тропосферу и охлаждают стратосферу, это

вполне вероятное событие. В этом

случае уровень УФ-излучения по

сравнению с привычной нормой

уменьшится, что грозит появлением

ультрафиолетового голодания и

другими экологическими

неприятностями, которые еще предстоит изучить.

Увы, озоновый слой — это

такое явление природы, за

которым нужен глаз да глаз. К

счастью, мы имеем возможность

постоянно за ним следить.

Если у вас есть доступ в

Интернет, на сайте NASA http://

jwocky.gsfc.nasa.gov/ozone/

today.html вы найдете

ежедневную информацию по

этому вопросу, включая и

архивные данные (рис.9).

Например, 18 апреля 2000 года над

Россией зафиксировано

нормальное содержание озона

C75-400 единиц Добсона).

Так что с озоном у нас пока все

в порядке и можно жить

дальше и читать журнал «Химия и

жизнь».

15

Квантовый

мираж

Н. C.Manoharan et ah,

«Nature», 2000, v.403, p.51

В 1825 г. братья Вебер

(Германия) провели красивый

опыт: в блюдо

эллиптической формы налили ртуть, а

затем начали ее капать с

определенной частотой в один

из фокусов эллипса.

Образовавшиеся на поверхности

волны отражались от стенок

и формировали

интерференционную картину, при этом

становился четко виден

второй фокус — ведь эллипс

обладает тем свойством, что

лучи, выпушенные в любую

сторону из одного фокуса,

приходят в другой.

Нечто похожее, но уже на

квантовом уровне теперь

удалось сделать физикам из

Исследовательского центра

фирмы IBM в Сан-Хосе

(Калифорния). Сканирующим

туннельным микроскопом

(СТМ) они нанесли на

медную поверхность цепочку

атомов кобальта, которые

образовали эллипс размером в

несколько нанометров, то

есть построили «забор» из

атомов и получили так

называемый «квантовый загон».

(Известно, что СТМ

позволяет передвигать и

располагать в нужных местах

одиночные атомы; так, еще в 90-м

году специалисты IBM

выложили из 35 атомов название

своей фирмы — см. статью

«Атомы на поводу» в «Химии

и жизни», 1992, №11.) Еще

один атом кобальта

поместили в один из фокусов

эллипса и стали с иглы СТМ

бомбардировать электронами

этот дополнительный атом.

Важно, что атом Со

обладает собственным

магнитным моментом, поэтому

вблизи него спины

свободных электронов меди

ориентируются (конечно, при

низких температурах) так, чтобы

нейтрализовать его

магнитный момент, и в данном

месте возникает

упорядоченное электронное облако,

сильнее рассеивающее

проводящие электроны. Это

известный эффект Кондо —

в честь открывшего его в

1964 г. японского физика.

Так вот, увеличение

сопротивления, хотя и слабее

выраженное, одновременно

наблюдали и в удаленном от

иглы СТМ месте, а именно

в другом фокусе эллипса.

Значит, отраженные от

«забора» электронные волны

создают там второе

упорядоченное облако электронов.

Все это напоминает

возникновение оптического

миража в пустыне, поэтому

эффект назвали «квантовым

миражом».

Новая роль

для кремния

J.Abrahamson, J. Dinniss,

«Nature», 2000, v.403, р.619

Несмотря на многолетние

усилия, загадку шаровой

молнии до сих пор

окончательно не разгадали.

Большой вклад в изучение этого

редкого явления внес наш

покойный исследователь

И.П.Стаханов. После того

как в 1975 г. Стаханов и

С.ЛЛопатников через

журнал «Наука и жизнь»

обратились к очевидцам феномена

с просьбой ответить на ряд

вопросов, в редакцию

пришло около полутора тысяч

заполненных анкет. В

результате им удалось

составить обобщенный «портрет»

шаровой молнии — узнать ее

средний размер, время

жизни, светимость, характер

движения и исчезновения.

Предложено несколько

теоретических моделей

явления, которые отличаются

прежде всего типом

источника энергии. Большинство

авторов считают, что он

химической природы.

Например, при ударе обычной

молнии в землю могут, видимо,

возникать аэрозоли в виде

фрактальных агрегатов, то

есть из нитей субмикронной

толщины формируется

ажурный каркас шара (для

устойчивого парения 99,9% его

объема должно быть занято

воздухом). Поскольку идет

окисление нитей — горение,

то шар светится и выделяет

тепло.

Теперь два новозеландца

выдвинули новую идею о

конкретном составе таких

конструкций. Они полагают,

что при попадании молнии в

песчаную почву, в которой

соотношение C:Si02 равно

1:2, температура достигает

3000 К; этого достаточно для

образования чистого

кремния (примерно так получают

кремний из песка для нужд

микроэлектроники).

Быстрое охлаждение приводит к

возникновению кремниевых

частиц нанометровых

размеров, которые склеиваются в

нити. Авторы гипотезы

попытались ее

экспериментально подтвердить: после

мощных электрических

разрядов в соответствующие

образцы почвы

образовывались наночастицы кремния,

которые наблюдали в

электронный микроскоп, но

свечения не было. Тем не менее

их модель правильно

предсказывает многие

характеристики шаровой молнии.

Кремний — один из самых

распространенных на Земле

элементов, «звезда»

микроэлектроники. Теперь

возможен новый поворот в его

научной «карьере», но сначала

нужно получить кремниевую

молнию в лаборатории.

Метан:

гори, гори ясно

AJ.Zarur, J.Y.Ying,

«Nature», 2000, v. 403, p. 65

Метан — основная

составляющая природного газа. Одно

из преимуществ этого вида

топлива перед углем и не-

ч

фтью заключается в том, что

в составе метана отношение

водорода к углероду выше,

чем у других углеводородов,

а значит, при его сжигании

будет образовываться

меньше парниковых газов. Но для

его устойчивого горения

требуется температура свыше

1300°С, а в этих условиях

возникают оксиды азота,

вызывающие кислые дожди и

смог. Разумеется,

использование катализаторов

позволяет снизить эту

температуру — вспомним, что еще в

1817 г. (до того как термин

«катализ» был введен Й.Бер-

целиусом) Г.Дэви и молодой

М.Фарадей изучали

способность платины производить

тепло, помещая ее в смесь

рудничного газа и воздуха.

Сегодня в распоряжении

химиков есть катализаторы,

которые выдерживают более

4000 часов и обеспечивают

очень низкий выброс

оксидов азота, монооксида

углерода и несгоревших

углеводородов. И все же их

устойчивость недостаточна для

широкого внедрения. Так,

частицы из благородных

металлов (платины или

палладия) начинают спекаться в

более крупные гранулы, а из

оксидов других металлов,

например перовскитов или

алюминатов, трудно

приготовить мелкодисперсную

пудру.

Все же в Массачусетсском

технологическом институте

нашли путь к решению

проблемы. Там получили

порошок из гексаалюмината,

который и сам обладает

каталитической активностью, и

использовали его как

термостойкую матрицу, на

которой рассеяли и закрепили

частицы нанометровых

размеров из оксида церия

(Се02) — они более

эффективны в катализе, но

подвержены спеканию.

Оказалось, что такой

композитный материал устойчиво

поддерживает горение

метана при весьма низкой

температуре в 400°С, то есть

отвечает требованиям экологии.

Конечно, чтобы довести

метод до промышленного

внедрения, предстоит еще

много работы, но подход, по

общему мнению,

перспективный.

Пришла пора

ядерной поры

M.P.RoutetaL, «J,Cell

BioL», 2000, v.148, p. 635

Ядра клеток высших (эукари-

отических) организмов

окружены двойным слоем

мембраны, образующим ядерную

оболочку. В ней имеются

поры — сложные белковые

комплексы, которые

избирательно пропускают молекулы

в обоих направлениях, а

значит, в большой степени

влияют на клеточный

метаболизм и считывание генов.

Такой комплекс в 20 раз

массивнее рибосомы, тем

удивительнее, что

американским биохимикам и

цитологам с помощью комбинации

различных методов удалось

раскрыть его строение.

Правда, оно оказалось довольно

регулярным, то есть

относительно простым.

Как выяснили, пора

дрожжей содержит всего около 30

различных белков, из

которых строится базовый блок,

а из 16 таких блоков

составлен весь комплекс (он имеет

ось симметрии восьмого

порядка). И с внешней, и с

внутренней стороны к нему

прикреплены

дополнительные нитеобразные

структуры, на которых расположены

сотни мест для связывания

транспортных белков,

осуществляющих перенос тех

или иных макромолекул

через оболочку (даже против

градиента их концентрации).

Ранее полагали, что в этом

процессе участвуют,

используя энергию ГТФ,

сократительные белки типа миозина.

Теперь стала

вырисовываться другая картина:

множество точек связывания

обеспечивают более высокую

локальную концентрацию

«челноков с грузом» около

канала, и те просто

диффундируют через него (а те

белки, которым «не

забронированы» места связывания,

лишены этой возможности).

Прорыв в понимании

строения ядерной поры служит

признаком того, что и другие

сложнейшие

внутриклеточные структуры вскоре будут

«расколоты». Как сказал

лауреат Нобелевской премии

прошлого года Г.Блобель,

«клеточные биологи могут

теперь пожинать плоды

постгеномной эры».

Кстати, французские

исследователи обнаружили,

что теломеры хромосом — их

концевые участки,

играющие роль счетчиков

клеточных делений, расположены

вблизи ядерной оболочки и

связаны с белками ядерной

поры (V.Galy et aL, «Nature»,

2000, v.403, p. 108). Теперь

предстоит выяснить

биологический смысл этого факта.

Белок

против рака

Н. Тапака et aL, «Nature»,

2000, v. 404, p. 42

Известно, что белок р53

препятствует образованию

злокачественной опухоли; так,

мутации, то есть

повреждения, этого белка

обнаруживают у 80% раковых больных.

А поскольку ранее

выяснили, что р53 включает

транскрипцию генов,

ответственных за апоптоз, то полагали,

что его функция —

побуждать переродившиеся (с

измененной ДНК) клетки к

совершению «харакири» (см.

«Новости науки» в № 2 за

этот год). Кроме того, в

некоторых случаях он

действует более мягко — не убивает

дефектную клетку, а лишь

препятствует ее делению.

Теперь японские онкологи

доказали, что этот белок

защищает организм не только

«репрессивными» мерами,

но и конструктивно —

участвует в ликвидации

повреждений ДНК. Они

обнаружили ген, регулируемый

все тем же р53, который

кодирует субъединицу

фермента рибонуклеотид ре-

дуктазы, осуществляющего

репарацию ДНК. Значит,

вновь подтверждено, что

р53 — ключевая фигура в

противоопухолевой защите

(недаром журнал «Science»

еще в 1993 г. назвал его

«молекулой года»). Дальнейшее

изучение этого белка

наверняка приведет к новым

методам лечения и

профилактики рака.

Кстати, американские и

немецкие биохимики

обнаружили, что в некоторых

типах клеток более 30% всех

синтезируемых ими белков

оказываются дефектными,

причем ошибки в их

строении возникают в процессе

трансляции — такова плата

за высокую скорость

синтеза на рибосоме. Эти

бракованные белки распознаются

(в клетке есть свой «ОТК»),

и к ним пришивается

специальная метка. После чего они

доставляются к протеасоме,

где происходит их

расщепление (U.Schubert et aL,

«Nature», 2000, v.404, p. 770; E.Beits

etal.,774).

Еще о белках. В Корнелле

методом рентгеноструктур-

ного анализа расшифровали

строение белка-рецептора

феромона, расположенного

в антенне самца тутового

шелкопряда. Этот белок

связывает феромон бомби-

кол и доставляет его к

рецепторам нервной клетки.

Оказалось, что четыре

альфа-спирали белка образуют

замкнутую оболочку

гидрофобной полости, куда и

проникает молекула

феромона; такая капсула

позволяет транспортировать

гидрофобный феромон через

водную среду, а также

предохраняет его от

расщепления ферментами (C.Clardy

etaL, «Chem.Biol.», 2000, v. 7,

p. 143).

Подготовил

Л.Верховский

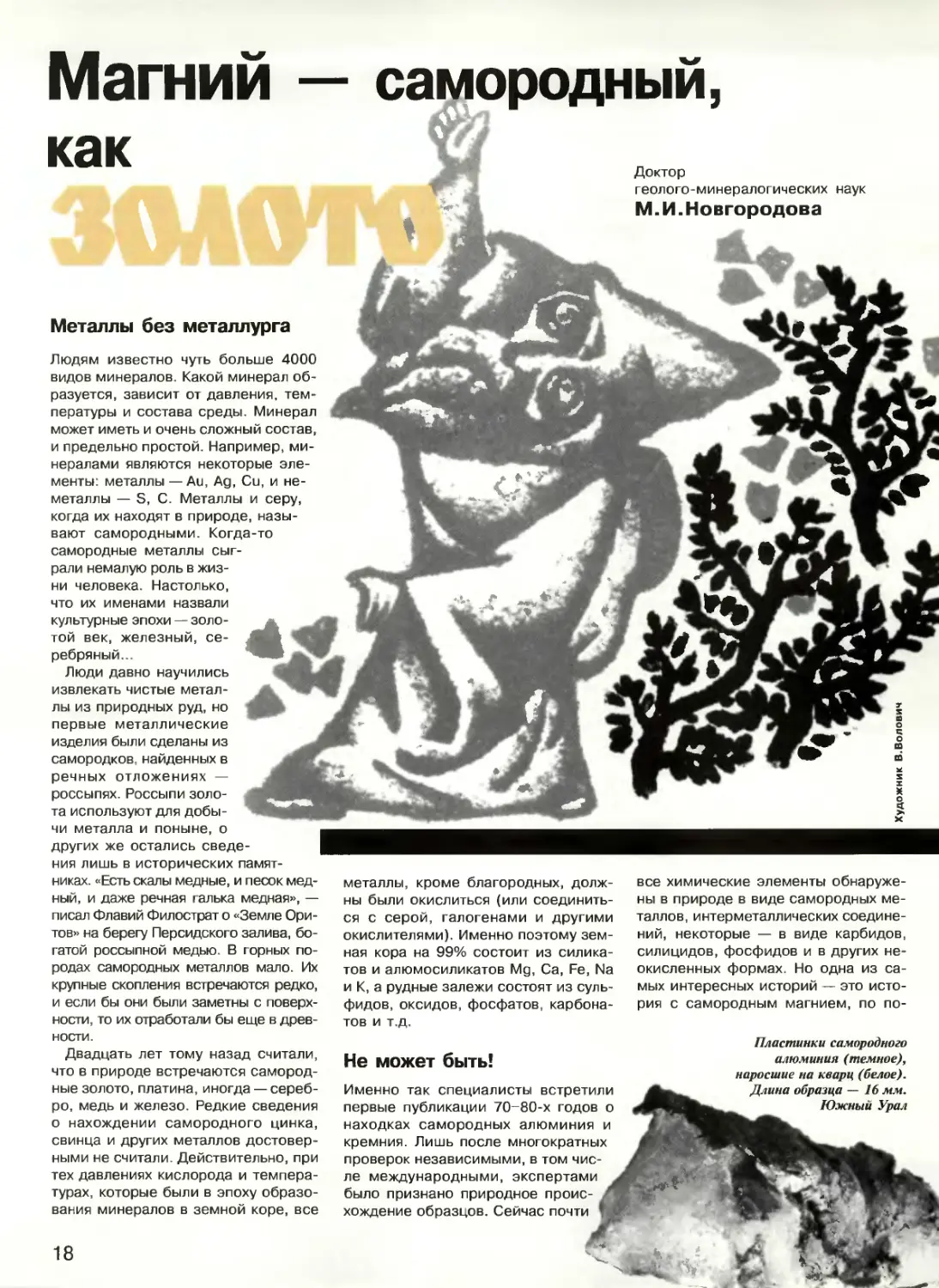

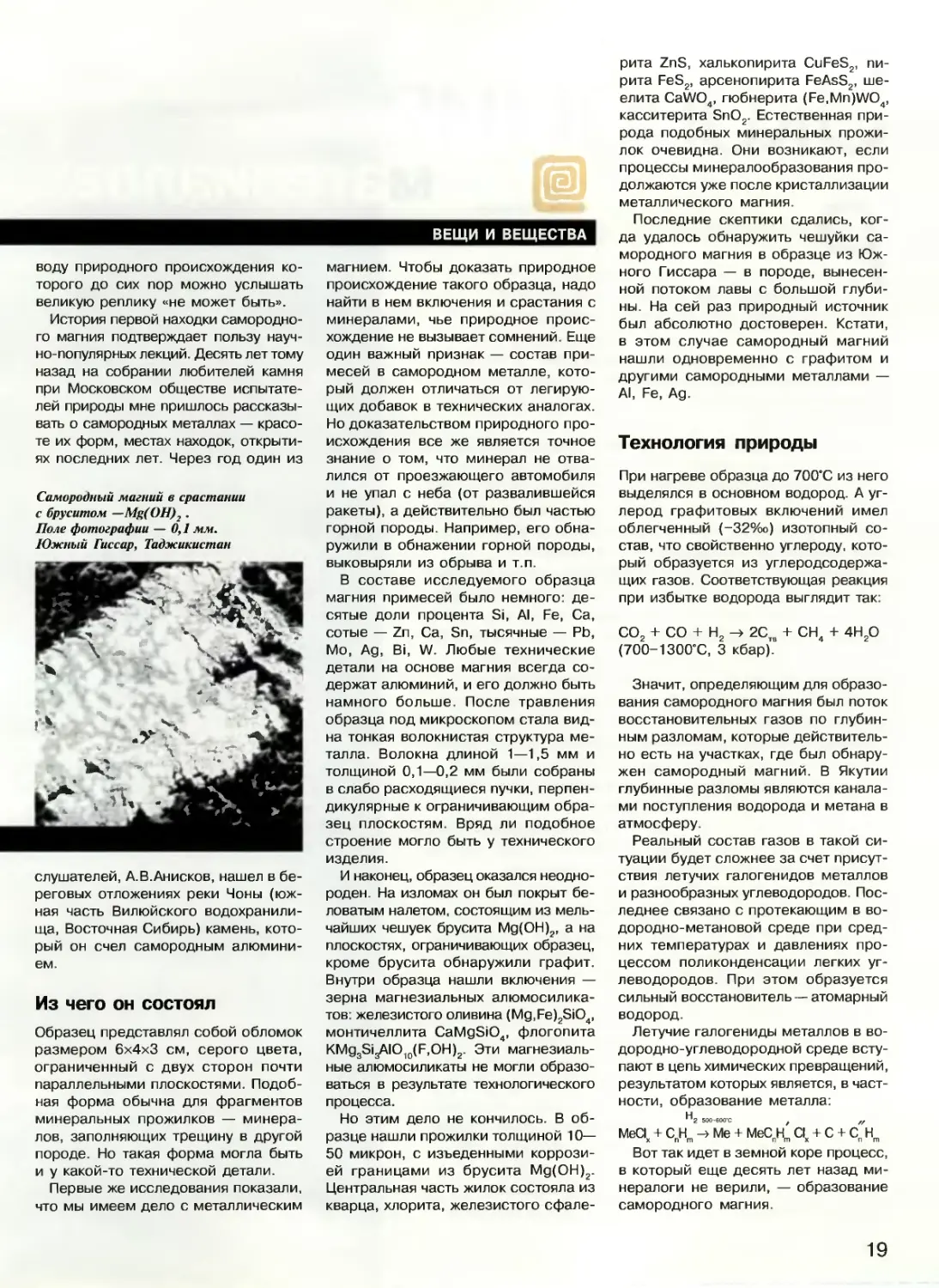

Магний — самородный

как

Доктор

геолого-минералогических наук

М.И.Новгородова

Металлы без металлурга

Людям известно чуть больше 4000

видов минералов. Какой минерал

образуется, зависит от давления,

температуры и состава среды. Минерал

может иметь и очень сложный состав,

и предельно простой. Например,

минералами являются некоторые

элементы: металлы — Аи, Ад, Си, и

неметаллы — S, С. Металлы и серу,

когда их находят в природе,

называют самородными. Когда-то

самородные металлы

сыграли немалую роль в

жизни человека. Настолько,

что их именами назвали

культурные эпохи —

золотой век, железный,

серебряный...

Люди давно научились

извлекать чистые

металлы из природных руд, но

первые металлические

изделия были сделаны из

самородков, найденных в