Author: Масарский М.В.

Tags: отдельные проблемы и категории философии категории диалектики история цивилизации история культуры первобытнообщинный строй философские науки политическая энциклопедия философия истории

ISBN: 978-5-8243-1396-3

Year: 2010

Марк

Масарский

Неустойчивость

порядка

Очерки

философии

истории

Масарский М. В.

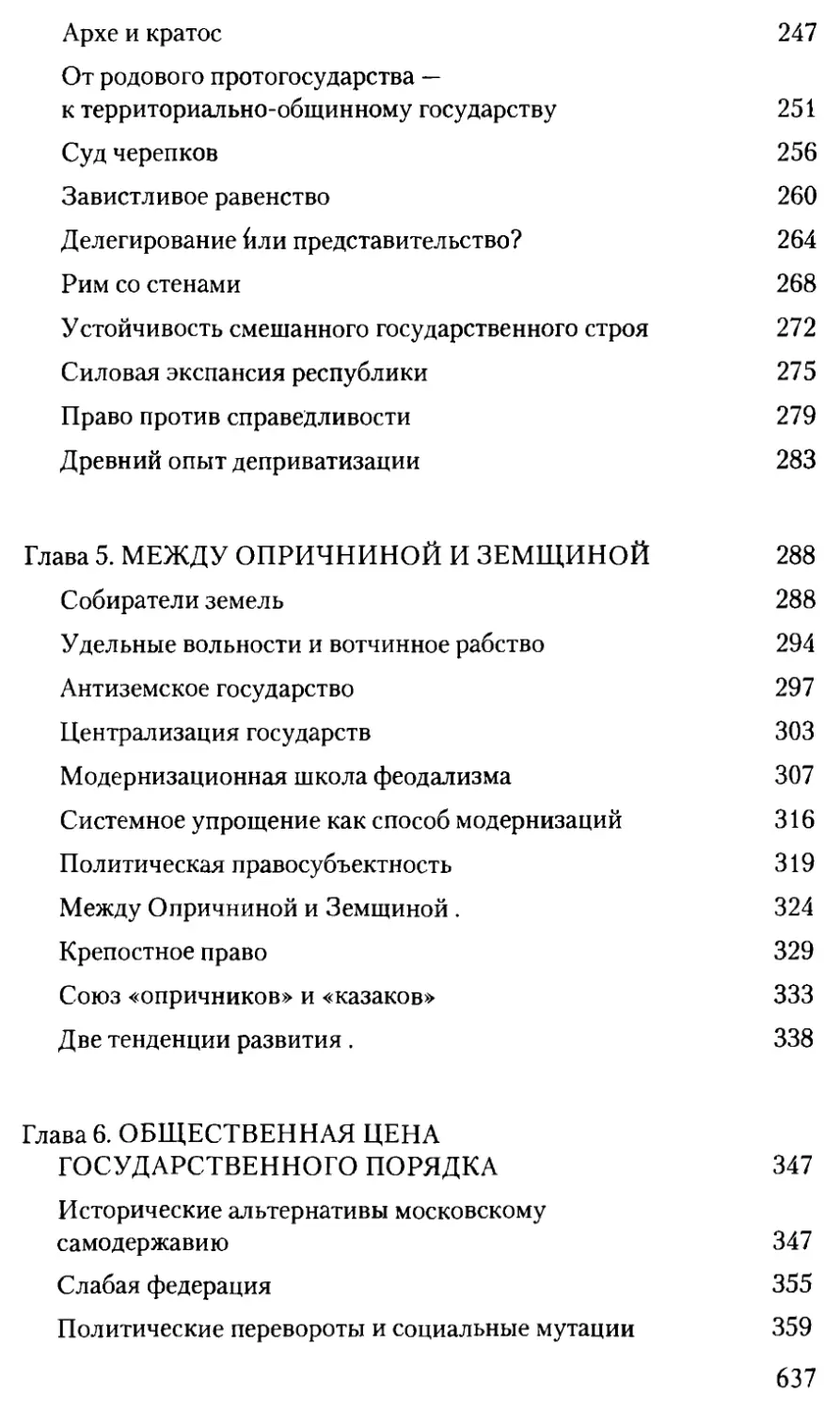

М31 Неустойчивость порядка: очерки философии истории /

М. В. Масарский. — М. : Российская политическая

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 639 с.

ISBN 978-5-8243-1396-3

Область научных интересов философа Марка Масарского —

исследование системной динамики ключевых событий мировой

и российской истории. В том числе — критических «точек

исторического невозврата». Книга «Неустойчивость порядка»

сопоставляет их с позиций синергетического историзма.

Книга адресована широкому кругу читателей,

интересующихся мировой и российской историей.

ISBN 978-5-8243-1396-3 © Масарский М. В., 2010

© Российская политическая

энциклопедия, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Счастливы те народы,

чьи летописи скучны.

Монтескье

За последние четыреста лет своей истории российское

государство в третий раз оказалось в ситуации предельной стратегической

нестабильности. Первая возникла в начале XVII в. и получила

название Смуты. В феврале-октябре 1917 г. произошло второе

крушение российской государственности. Распад СССР в декабре

1991 г. суммировал центробежные силы, не только разорвавшие

имперское пространство супердержавы XX в., но и потрясшие основы

государственной организации народов, живущих на одной шестой

части земной суши.

Циклическая повторяемость однотипных событий такого

масштаба побуждает не только к историософским обобщениям, но и к

выявлению конкретно-исторических и социологических алгоритмов

вхождения российского государства в предкризисное, кризисное и

посткризисное состояния. Методология обобщающей формализации

ключевых событий российской истории вырабатывается на

концептуальной основе общей теории систем, синергетики и общей теории

управления. Их бурным развитием отмечена вторая половина XX в.

Исследование обществ и государств в их системной динамике —

отличительная черта философии истории новейшего периода1.

Системная динамика проявляется наиболее отчетливо в

исторических ситуациях Больших перемен, вызывающих структурную ломку

обществ и государств, когда востребованными оказываются

политическая активность инновационных групп и героический тип лидеров.

Кризисная напряженность и событийная насыщенность этих времен

создают мироощущение концов и начал истории не только у лидеров,

но и у рядовых современников эпохи драматических потрясений

общества. Форс-мажорность событий повышает средний уровень исто-

1 См.: Бродель Ф. Время мира. М., 1992; Уткин А. И. Мировой порядок

XXI века. М., Алгоритм, 2001; Хантингтон С. Политический порядок

В/меняющихся обществах. М., 2004; Поппер К. Открытое общество и его враги.

М, 1992; Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.,

1992. Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1989. № 8;

Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях

нестабильности. М, 2003.

3

рического активизма массовых участников радикальной ломки

традиционных порядков. Итоговая результирующая общественных

настроений колеблется между двумя крайними мировоззренческими

позициями: древним китайским проклятием «Чтоб ты жил в эпоху

перемен!» и тютчевским «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты

роковые». Лидирующие позиции занимает «человек рискующий».

Инновационные группы населения превращаются в локомотивные.

Риск обострения стратегической нестабильности российской

государственно-общественной метасистемы существенно

уменьшается в процессе постепенных и последовательных изменений. Их си-

нергетическая особенность состоит в институционально

согласованном переводе социальных подсистем в состояние, адекватное

изменившимся условиям внешней среды. Направляемое элитой

осовременивание традиционных обществ, посредством

рационализации и функциональной дифференциации государственных

институтов, именуется в философии истории и политологии

«модернизацией».

За последние пятьсот лет своей государственной историй Россия

переживает десятую масштабную модернизацию. «Историческая

монотонность» однотипных государственно-общественных обновлений

и перестроек позволяет выявить их системные алгоритмы.

Неизменная западная ориентированность российских прогрессивных

преобразований побуждает к исследованию цивилизационных корней

славяно-русской государственности. Незапланированные

экономические последствия и явно избыточные социальные издержки

отечественных модернизаций выявляют национальную специфику

российских Больших перемен.

Оставаясь в русле общеевропейского развития, российские

модернизации своим институциональным «рисунком», издержками и

динамикой заметно отличаются от зарубежных аналогов. Иначе

позиционируется мотор преобразований, источник их энергетики.

Реформы начинаются задолго до образования критической массы

инновационных групп, стратегически заинтересованных в

структурных трансформациях. Узок круг отечественных модернизаторов.

А. С. Пушкин писал П. Я. Чаадаеву: «В России правительство все еще

остается единственным европейцем». А экономист петровских

времен И. Т. Посошков с горечью констатировал: «У нас один государь

тянет в гору, а миллионы — под гору».

Возникают вопросы общесистемного характера.

— Почему в условиях социальной изолированности

реформаторов все же осуществляются российские структурные реформы?

4

— Как влияет на результаты модернизаций несовпадение

скоростей системных преобразований государства и общества?

— Как сочетаются в процессах модернизаций параметрические

(определяемые законами) и силовые (зависящие от указов и

декретов) методы централизованного управления функциональными

подсистемами государства?

Россия, конечно, необычная страна, но и здесь вода

самостоятельно не течет вверх. Энергия системных преобразований имеет

автономный и циклически возобновляемый источник. Субъектами

многократных «перестроек» традиционно выступают институты высшей

государственной власти, опирающейся на политическую элиту

страны. Неизменными объектами Великих реформ, вызванных небходи-

мостью очередных модернизаций, являются: воспроизводственный

аппарат страны, организация политической власти и

государственного управления, правовая инфраструктура.

В эпохи Больших перемен обостряется проблема системного

сопряжения динамики и статики, энергии кинетической и

потенциальной, среднего уровня системного разнообразия государства. В

соответствии с синергетическим законом иерархических компенсаций

нелинейных систем, рост разнообразия на верхних этажах

управления реформируемого государства компенсируется снижением

разнообразия на нижних уровнях государственной чиерархии. Иными

словами, инновационная активность верхов уравновешивается

низовой консервативностью.

В каждой сверхсложной нелинейной системе неизбежны

флуктуации, то есть статистические отклонения от средних

параметров. Наиболее отчетливо это проявляется в финансовой сфере.

Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2007-2008 гг.,

имеет отчетливую синергетическую природу. Системная

неопределенность, создаваемая неизбежной статистической диффузией

мировых валютных массивов, наложилась на вероятностное состояние

ценовых агрегатов глобальных товарных потоков. То есть — на

труднопредсказуемые колебания мировых цен на первичные ресурсы.

Особенно уязвимыми в этих ситуациях оказались национальные

экономики с преимущественно сырьевой ориентацией,

интегрированные 'в международную финансово-экономическую систему.

Системные кризисы такого рода не имеют автономных

национальных решений.

Если финансовые флуктуации не сопровождаются образованием

критических масс необеспеченных заимствований и кредитной

перегруженностью ведущих национальных экономик, то они вызывают

5

временные дисфункции локального уровня. Последние могут

нейтрализоваться инерционной устойчивостью других подсистем, при

условии их автономности. Экономические кризисы, периодически

сотрясавшие во второй половине XX в. страны с

децентрализованными институтами управления, не разрушили капиталистическую

систему в целом. Более того, эти кризисы вывели ее на траекторию

постиндустриального развития.

Если в обществе достаточно автономны его функциональные

подсистемы (политики, науки, правоохранения, технологии, рынка

и т.д.), то риски наступления общесистемных дисфункций не

суммируются. Они возникают не одновременно и независимо друг от друга.

Неблагоприятные события могут быть стихийными или являться

следствиями ошибочных управленческих решений. В обществах с

автономными подсистемами (деполитизированной бюрократией,

рыночной экономикой, департизированной правоохранительной

подсистемой и т. п.) вероятность возникновения общесистемного риска

минимальна. Она равна произведению вероятностей локальных сс^

бытии, вызывающих дисфункции подсистем. То есть — она меньше

вероятности каждой из них.

При слабой дифференцированности общественных подсистем, их

риски суммируются. В централизованно управляемых обществах

вероятность общесистемного риска равна вероятности общезначимого

ошибочного решения, принимаемого наверху вертикали власти.

То есть — она намного выше вероятности риска в каждой

функциональной подсистеме. Автократически организованное российское

государство не выдержало в начале XX в. суммированных рисков

ускоренной модернизации и масштабных социальных перегруппировок,

мультиплицированных чрезвычайными нагрузками затянувшейся

мировой войны. Военные поражения, пережитые Российской

империей, избыточно политизировали массы.

Децентрализованная подсистема экономики заметно уменьшает

вероятность общесистемного кризиса. Летом 1998 г. в России

разразился финансовый кризис. В связи с неисполнением доходной части

госбюджета, избыточной кредитной обремененностью Минфина РФ

и уходом с российского фондового рынка иностранных портфельных

инвесторов, рухнула пирамида государственных краткосрочных

обязательств (ГКО). В августе 1998 г. Правительство РФ объявило

технический (временный) дефолт по своим долговым обязательствам.

Часть органов государственного управления (в том числе —

Администрация Президента РФ) действовала в критические

августовские дни 1998 г. непоследовательно и неэффективно. Однако в

6

целом российская экономико-политическая подсистема (включая

правительство и деловые круги реального сектора) проявила гибкую

устойчивость перед риском суверенного дефолта. Последний мог

вызвать лавинообразный процесс выпадения страны из

мирохозяйственных связей. Финансового банкротства страны не произошло.

Сформированное в кризисных условиях августа 1998 г.,

Правительство РФ оказалось работоспособным и макроэкономически

ответственным. Финансовый кризис не перерос в общеэкономический и,

далее, в общесистемный.

Все структурные реформы, сопровождавшие российские

модернизации, начинались не от хорошей жизни, все оказывались

вынужденными и внеплановыми.

Реформируясь, государство решало перезревшие проблемы

общественного развития. Они возникали, как правило, в условиях

жесткой международной конкуренции. Вектор всех государственно-

общественных трансформаций России был исторически задан:

— потребностями освобождения Северо-Восточной Руси от

ордынского ярма (вторая половина XV в.);

— необходимостью социально-экономической интеграции Вели-

короссии (конец XV в. — первая половина XVI в.);

— нуждами стратегической обороны от агрессивных соседей,

посягавших на территориальную целостность и суверенитет

Московского царства (XVI-XVII вв.);

— военно-техническим отставанием России от передовых

европейских стран (XVIII в.);

— внутренними социальными препятствиями для первичной

индустриализации страны (вторая половина XIX в.);

— вовлеченностью Российской империи в экономическое и

военное соперничество великих держав (рубеж XIX и XX вв.):

— вызовами вторичной индустриализации, НТР и военно-

политическим противостоянием двух мировых систем (XX в.);

— императивами постиндустриального развития (конец XX —

начало XXI в.).

В синергетическом прочтении, история — это многократное

чередование относительного системного порядка и беспорядка.

Социально-политические формы более равновесных мир=империй,

подвергавшиеся разрушению, на протяжении веков

воспроизводились с минимальными инновациями. Исторический прогресс более

неравновесных мир=экономик уже носил линейный характер. Эти

базовые модели общественно-государственных устройств имели

общее синергетическое свойство. Творческий потенциал сверхслож-

7

ных систем (каковыми являлись и мир=империи, и мир=экономики)

напрямую зависел от накопленной ими неустойчивости.

Побудительной силой, ответственной за самоорганизацию

неустойчивых сверхсложных систем, выступает социальный отбор.

В отличие от биологического, социальный отбор предполагает в

качестве основного механизма внутренней самонастройки систем

противоречивое сочетание конкуренции и кооперации,

индивидуализма и коллективизма, инноваций и консерватизма. Социальный

отбор направлен на целевую отработку статистического множества

наличных элементов внешней среды. Он при этом формирует

возможные структуры усвоения необходимых системе

информационных, энергетических и материальных ресурсов.

«Опыт всемирной истории убедительно свидетельствует в пользу

того, что роль побудительной силы, ответственной за

самоорганизацию, играет социальный отбор. Он делает понятным как спонтанный,

так и стохастический характер социальной самоорганизации. Чтобы

уяснить, каким образом это достигается, надо исследовать основные

факторы отбора: тезаурус, детектор и селектор. Тезаурус составляет

множество диссипативных структур, возникающих потенциально в

недрах данной актуально существующей структуры как результат

соответствующей бифуркации. В роли детектора, выбирающего из

тезауруса определенную бифуркационную структуру и тем самым

превращающего ее из возможности в действительность, выступает

внутреннее взаимодействие элементов социальной системы»1. В роли

селектора социального отбора выступает стремление

самоорганизующейся метасистемы к максимально возможной устойчивости

внешних связей.

Теоретическими исследованиями академика H. Н. Моисеева

установлено: каждое измененное состояние социальных систем,

отрабатывающих положительные обратные связи, является исходно

бифуркационным2. Бифуркации приводят к нарастающему ускорению

процессов общественного развития.

Докритические системные дисфункции как неизбежные

следствия человеческой нелинейности общества всегда существуют на

его микроуровне. Если они проявляются в критической фазе и

захватывают основные системообразующие парадигмы, то вся обществен-

1 Бранский В. П., Пожарский С. Д. Синергетический историзм как новая

философия истории // Синергетическая парадигма. М, 2003. С. 40.

2 Здесь: необратимо выбирающим между двумя несовпадающими

векторами существенных изменений.

8

ная макросистема погружается в состояние беспорядка. (Одной из

таких парадигм для Российского государства в начале XX в. было

самодержавие, а в конце XX в. — власть КПСС.) Выход из беспорядка

обычно находится на путях коренной государственной

реструктуризации, если она оказывается адекватной новым требованиям внегосу-

дарственной среды. Реструктурированное государство становится

инструментом системного согласования конфликтующих тенденций

общественного развития. Российское самодержавие и советская

партократия роковым для себя образом пренебрегли возможностью

своевременной докризисной реструктуризации макросистемы. И

наоборот, примеры успешной конвергенции противоположных начал

общественного развития дает во второй половине XX в. история

демократических государств.

Во второй половине XX в. западная индустриальная

цивилизация продуктивно соединяла стихию рыночного состязания на

микроуровне хозяйствующих субъектов с макроэкономическим

регулированием. В результате экономическая самоорганизация

(рынок) конструктивно сочеталась с индикативным планированием.

Командно-административная система хозяйствования

абсолютизировала план-директиву в ущерб плану-ориентиру. В результате, ци-

вилизационно назревшая модель конвергенции государственного

дирижизма и социально ориентированного рынка осталась в СССР

невостребованной.

Молодая демократическая Россия унаследовала от своего

исторического предшественника нерастраченный потенциал кризисного

развития, рождающего как возможности, так и опасности

ускоренных трансформаций инерционных подсистем общества. Последние

обусловили не только индустриальные но и постиндустриальные

издержки структурных реформ 1990-х гг. Избыточность социальной

цены десятой российской модернизации не была фатально

неизбежной. Она явилась и до сих пор является следствием

деиндустриализации страны, форсированного характера несбалансированной

коммерциализации и декапитализации базовых отраслей экономики,

разрушения большей части передовой (постиндустриальной) социальной

инфраструктуры, доставшейся от социализма. Российский

политический класс неправильно истолковал цивилизационное поражение

социализма как победу олигархо-монополистического капитализма

и пытается направить нашу страну в избитую историческую колею,

уже покинутую членами клуба Большой семерки.

Глава 1

КУЛЬТУРА «ОГНЯ И ВЗРЫВА»

Продуктивен ли хаос?

При радикальной реадаптации нелинейных систем резко

возрастает риск погружения их в состояние детерминированного

хаоса. Это базовое понятие синергетики имеет множество

формальных определений. И только одно содержательное — свою

гносеологическую судьбу. Самая ранняя концепция детерминированного

хаоса принадлежит древнеегипетским жрецам. Около 2500 г. до н. э.

они разработали так называемый гелиопольский космогонический

миф. Творец всеобщего порядка — бог Солнца Ра — однократно

«самоорганизовался» из хаотичного, бесструктурного первоокеана

Нун. Возникшие вслед за верховным творцом нижестоящие боги

немедленно принялись разрушать системно-иерархический

порядок, созданный Ра.

В переводе на язык земных реалий, этот миф обретает

историческую плоть. Под маской местных богов, номархи Нижнего Египта

(наследственные начальники территориальных политических

единиц — номов) оспаривали государственную супрематию фараонов

Верхнего Египта, земных воплощений Ра. (Номарх

по-древнегречески означает «владыка дома». Фараон по-древнеегипетски —

«большой дом». Использование слова «дом» в титулатуре глав

древнеегипетских государств неслучайно. Дом в качестве локально

структурированного пространства является здесь аналоговой микромоделью

большого Космоса, упорядоченной части Вселенной. Дом — перво-

ячейка и несущая конструкция первых цивилизаций.)

Созданию гелиопольского космогонического мифа

предшествовало государственное объединение Верхнего и Нижнего Египта.

Первый состоял из номов среднего течения Нила,

контролировавших земледельческое использование циклических паводков

главной реки. Второй объединял номы Нижнего Египта, расположенные

в дельте Нила. Около 3200 г. до н. э. фараон Верхнего Египта Менее

завоевал Нижний Египет. Создались политические условия,

обеспечивавшие регулярное функционирование единой

ирригационной системы. Столицей объединенного государства стал главный

город Нижнего Египта — Мемфис. Верховным богом —

покровитель Мемфиса Солнце-Ра.

10

Жрецы второстепенных богов поначалу не приняли религиозно-

административное доминирование Мемфиса. В гелиопольском мифе,

созданном столичными служителями культа Ра в ответ на духовную

оппозицию провинциальных жрецов, верховный бог угрожает вновь

погрузить страну в первозданный хаос. Для долины Нила это было бы

' равносильно возврату в прежнее состояние заболоченности, в случае

разрушения единой ирригационной системы. Последняя

поддерживалась организационной работой объединенного и

централизованного госаппарата. В итоге, государственно организованный «большой

дом» одолел кланово-общинные «малые дома» номархов и жрецов

местных богов.

Строгая периодичность плодоносных разливов Нила

сформировала мировоззренческую уверенность египтян в незыблемости

общественного порядка, сакрализованного пантеоном иерархически

выстроенных богов.

Такой уверенности не было у древних обитателей долины,

расположенной между двумя могучими реками — Тигром и Евфратом.

Труднопредсказуемый водный режим земледелия Месопотамии

обусловил более активную мировоззренческую позицию шумеров и

аккадцев. Они считали мировой порядок не столько существующим,

сколько непрерывно возникающим под влиянием государственного

объединения множества разнонаправленных индивидуальных воль

людей, вещей и природных сил.

Показательно, что в языке древних шумеров одним словом

обозначались упорядоченная вселенная и государство. Структурно-

функциональная основа упорядоченности — неизменность иерархии

богов. Энергетическое начало миропорядка, его событийная

наполненность персонифицированы в боге непрерывного движения —

Энлиле, владыке-ветре. Последний оберегает порядок от хаоса.

Однако сам Энлиль непредсказуем и грозен. Он непрерывно

генерирует и преодолевает системные автоколебания.

В египетских и шумеро-аккадских представлениях о миропорядке

еще нет идеи поступательного развития. Эту идею сформулировали

древнееврейские пророки. Они впервые в истории человеческой

мыс\ли выдвинули обобщающее представление о ритмическом

временном потоке, событийно уносящем человека в историю, в будущее.

Это базовое мировоззренческое понятие своими смысловыми

корнями уходит в хозяйственную деятельность, результаты которой

отложены во времени. Оно возникает в эпоху неолитической революции,

решительно потеснившей присваивающее хозяйство собирательства

и охоты (с их немедленными потребительскими эффектами) в пользу

11

производящего хозяйства земледелия и скотоводства. В эту эпоху

сформировались представления древних людей о линейной связи

событий. Данные представления материально воплощались в дознако-

вой символике неолитических изделий. Наиболее отдаленным до-

письменным и дорефлексивным предшественником первого

историософского конструкта поступательного развития является ритмический

орнамент на дошедших до нас изделиях позднего неолита.

Понятие циклов (от хаоса к порядку и наоборот) — наиболее

древняя теоретическая модель космической динамики. Она содержится в

мифологии всех культурных народов. Порядок и хаос — бинарная

оппозиция всех древних картин мира. В древнегреческой мифологии

Прометей — создатель материальной культуры и креативной

упорядоченности человеческих отношений. Одновременно, Прометей —

непосредственный наследник Хаоса, посягнувший на Зевсов

консервативный порядок. По идее одноименной трагедии Эсхила, Прометей

примирил в себе гармонию и хаос. Тем самым он упрочил

установленный Зевсом мировой порядок. В соответствии, сказали бы

философские последователи Гегеля и Маркса, с диалектическим

принципом отрицания отрицания.

Древнегреческое понятие «космос» имело несколько

взаимосвязанных смыслов: порядок, правовое государственное устройство,

наряд, красота, украшение (отсюда — «косметика»). Этимологические

корни слова «хаос» связывают его с «разверстым, пустым

пространством». Данная мифологема перекликается с библейским

представлением о бесструктурном состоянии бытия, когда «мир был безвиден

и пуст» (Бытие 1-1).

Божественный Логос внес в бытие размерность пространства и

направленность времени и тем самым — системную неустойчивость,

способность к изменениям.

Смысловым эквивалентом древнегреческого «космоса» предстает

древнеримское classic. Этим словом римляне первоначально

обозначали военный строй кораблей, позднее — порядок вообще. Отсюда —

классификация (упорядочение).

Основным фоном индивидуального человеческого

существования является системная неустойчивость не столько природной,

сколько его социальной среды. Об этом свидетельствуют эпос и

древние мифы о культурных героях. В них содержались ценностные

ориентиры для «человека рискующего», вынужденного двигаться через

неустойчивую среду своего социокультурного обитания.

Обретя искомую устойчивость своей общественной среды,

человек периодически пытается ее нарушить. В этом смысле показатель-

12

ны новогодние празднества у народов разной социокультурной

идентичности: древних египтян, шумеро-аккадцев (вавилонян), семитов,

хеттов, греков, римлян, персов, славян. В ходе массовых мистерий

символически отменяется не только необратимость времени, но и

структурная упорядоченность непосредственной социальной среды.

Массово переживается кратковременное нарушение общественного

порядка. Посредством оргиастического хаоса люди возвращаются в

дообщественное состояние бесформенного, бесструктурного

единства. В дни новогодних праздников возобновляемых начал

отменялась любая социальная иерархия, господа и их слуги менялись

местами, допускались любые виды распущенности.

Потребность в некритических и временных флуктуациях

общественных отношений обусловлена нелинейностью человеческой

натуры, откликающейся на энтропию внешней среды. В этих

флуктуациях общественные связи проходят испытания на прочность, на

разрыв и сжатие.

Народ и массы

Динамичная эпоха Нового времени наглядно демонстрирует:

рост политической активности населения увеличивает риски

системной нестабильности общества. Государственные и

общественные институты их уменьшают. Социальная динамика

уравновешивается административной статикой. Демократии разных уровней

зрелости по-разному организуют правоспособное население. Во

второй половине XX в. западноевропейская «демократия участия»

создает дееспособные институты гражданского общества. Современная

российская «демократия голосования» способствует развитию

ассоциаций догражданского массового общества. Институты

гражданского общества отличаются высоким уровнем собственной

системной устойчивости, обеспеченной сильными организациями.

Организационно слабые ассоциации массового общества

составляют шаткую опору управляемой демократии низкой интенсивности

(полиархии).

Электоральная демократия — новый для России политический

режим. Власть рождается в таинстве всеобщих состязательных

выборов. Она выходит из урн для голосования, подобно Афине-Пал л аде,

появившейся из головы Зевса в полном вооружении. Но в отличие от

мифологической богини, российская политическая власть,

легитимизированная демократическими выборами, занимает доминирую-

13

щее положение относительно своего законного родителя, народа-

суверена. Последний лишен «зевсовых молний»,

дисциплинирующих и социализирующих власть: права досрочного отзыва ее

носителей, организационных возможностей повседневного контроля

за чиновничьей деятельностью, корректирующего инструмента не-

преодолеваемого (трибунского) veto народных депутатов,

налагаемого на незаконные действия должностных лиц Республики.

Неорганизованные избиратели — инструментальное выражение

народного суверенитета. В массовости его сила и в

неорганизованности — слабость. Гражданин исполняет политическую роль

избирателя на непостоянной основе и непрофессиональным образом.

Качество голосования не принимается во внимание. Господствует

критерий количества. Сказывается исходная

неструктурированность, механическая соединенность избирательного корпуса. Он

равен арифметическому числу граждан, зарегистрированных по

месту их постоянного либо временного пребывания. Избиратель —

величина политически «дискретная», не связанная с себе

подобными. Его индивидуальное волеизъявление само по себе не создает

«континуальных» (правовых) последствий. Последние возникают

лишь вследствие эффекта арифметического суммирования

индивидуальных голосов.

Ощущение статистической невесомости одиночного

волеизъявления снижает средний гражданский уровень мотивов голосования.

Итоговый выбор деполитизируется. Ослабевает его рациональная

составляющая. Политическое решение избыточно психологизируется,

обретая повышенный «градус» эмоциональности. (Лидерские партии

неслучайно приглашают «голосовать сердцем».) Формируемый

посредством эмоционального голосования, безличный государственный

институт персонализируется. Выбирают потенциального носителя

госфункций не по признаку взаимного соответствия человека и

должности. Выбирают того, кто понравился. Умение нравиться становится

профессиональным качеством политика. Его компетентность отходит

на второй план.

Эмоциональные оценки, как правило, не отличаются прицельной

точностью попадания. Они зачастую формируются под влиянием

несущественных признаков оцениваемого объекта.

Гражданин может сделать (и делает) политический выбор, не

совпадающий с его (гражданина) долгосрочными социально-

экономическими интересами. Этой особенностью электорального

поведения широко пользуются все популисты и демагоги. В связи с

этим зададимся нериторическим вопросом: может ли электорат каче-

14

ственно исказить державную волю Народа-суверена? Например —

разрушить исторически сложившуюся модель государственности?

Такое в истории бывало не раз. Формально правоспособные

граждане оказывались политически недееспособными: в России 1917 г., в

Германии 1933 г. Легкими касаниями избирательных бюллетеней

они и сегодня в состоянии опрокинуть массивное здание новой

российской государственности. Представительная демократия содержит

в себе механизм легального демонтажа — всеобщие выборы.

Современная доктрина народного суверенитета энергично

оспаривает свое упрощенное толкование, свойственное незрелым

демократиям. Да, временами избиратели и Народ равны. Но никогда не

тождественны. «Народное мнение» может являть признаки национально-

государственной неадекватности. За иллюстрациями обратимся к

историческому прошлому разной степени временной удаленности.

В августе 1905 г. Николай II собрал в Петергофе великих князей,

министров и высших сановников для обсуждения проекта закона о

выборах в законосовещательную Государственную думу. Встал

вопрос о принципиальной допустимости неграмотных депутатов. Были

сторонники отмены ценза грамотности. Их аргумент: в Госдуме

нужны органичные представители не сплошь грамотных

избирателей. Дескать, это — элемент благонадежный и «говорит эпическим

языком». Демофильский пафос охладил министр финансов

В. Н. Коковцов: «Не следует увлекаться выслушиванием речей

неграмотных стариков. Они будут пересказывать эпическим слогом то,

что им расскажут другие». Требование депутатской грамотности

было включено в избирательный закон.

Российское общество в начале XX в. оставалось, в основном,

неструктурированным. Немногочисленными и слабыми оказывались

группы с устойчивыми социально-экономическими интересами и

предсказуемым политическим поведением. В постреволюционном

электоральном поле преобладали завихрения, протуберанцы,

поверхностные флуктуации. В фокус общественного внимания и массовых

симпатий непрестанно попадали случайные люди.

Российские граждане, в большинстве своем наделенные

избирательным правом, приняли активное участие в выборах I

Государственной думы. Но баллотируясь в соответствии с избирательным

законом 1906 г., народные депутаты оспаривали государственную

правоспособность высшей власти, издавшей этот закон. Тем самым

Первая дума ставила под сомнение собственную легитимность.

Депутатское большинство Госдумы первого и второго созывов

начинало свою законотворческую деятельность с проекта всеобщей ам-

15

нистии участников политических убийств, погромов, социального

насилия. Царь не уступал публичному натиску «Думы народного

гнева». Этот гнев не отражал долгосрочные интересы большинства

населения Российской империи.

Еще более удаленное историческое прошлое нашей страны

изобилует примерами национально-государственной неадекватности

«народного мнения». Политическими настроениями

неструктурированных масс легко овладевают авантюристы. Во времена

государственной Смуты начала XVII в. некий Сидорка из Пскова объявляет

себя царевичем Дмитрием Ивановичем (сыном Ивана Грозного) на

том единственном основании, что никто не берется доказать

обратное. К нему толпами стекаются горожане, казаки, дворяне. И вот уже

Лжедмитрий III овладевает городом и заявляет притязания на

московский трон. Политический фантом наливается плотью и кровью.

Последней — преимущественно. С ним считаются европейские

короли, польский и шведский, он присутствует в государственных

комбинациях полонофильского столичного боярства, составляет предмет

тревог и ожиданий дворянско-казацкого ополчения 1611г.

Российские служилые люди, впрочем, тоже не обременяют себя

правовыми процедурами. Рязанские дворяне под предводительством

Прокопия и Захара Ляпуновых беспрепятственно, при гражданском

неучастии большинства столичного населения, сводят с престола и

насильно постригают в монахи Василия Шуйского. Второй

выборный царь умрет в польском плену.

Небольшая группа активистов Общелагерного собора — мелких

дворян и торговцев, во главе с Михаилом Салтыковым, и Боярская

дума в составе семи членов («семибоярщина») объявляют себя

представителями «всей русской земли». В 1610 г. они приглашают

венчаться на царство польского королевича Владислава Сигиз-

мундовича. Присланный иностранным принцем небольшой отряд

беспрепятственно и надолго занимает московский Кремль и Китай-

город. Казацко-дворяжжому и общеземскому ополчениям 1611—

1612 гг. с большим трудом удастся освободить столицу от

приглашенных оккупантов.

Политическая элита страны в 1610 г. раскололась. Сторонники

Владислава находились в Москве, группируясь вокруг Боярской

думы. Казацко-дворянский вооруженный лагерь Лжедмитрия II

обосновался в подмосковном селе Тушино. Из Москвы в Тушино и

обратно выезжали знатные семейства, на ловлю счастья и чинов.

Их в народе называли «тушинскими перелетами». После бегства в

Калугу Лжедмитрия II тушинский Общелагерный собор разделился

16

на патриотов и коллаборантов. Среди последних находились и

будущие руководители восстановленного после Смуты Московского

царства. В избирательном Соборе 1613 г. приняли участие

представители и московского, и тушинского, и земского лагерей.

Новоизбранная власть царя М. Ф. Романова и Земских соборов

1610-х гг. подтвердила основные «номенклатурные» назначения,

сделанные в ходе Смуты.

В кадровой преемственности и «межпартийном» компромиссе

были заинтересованы все группы послесмутного политизированного

населения. Многие из видных реставраторов Московского царства

сделали первоначальную карьеру в окружении самозванцев.

Революционным выдвиженцем был, например, ростовский

митрополит Филарет, отец и соправитель будущего царя Михаила Романова.

Он получил митру из рук первого самозванца, а сан патриарха

ненадолго принял при содействии второго самозванца, так называемого

«тушинского вора». Царь Василий Шуйский организовал решение

Архиерейского собора, закрывшее путь Филарету к патриаршему

званию. РПЦ возглавил сторонник В. И. Шуйского — Гермоген. Когда

канонически избранного патриарха Гермогена поляки заключили в

темницу, Филарет наследовал его сан неканоническим решением

«семибоярщины» и тушинского казацко-дворянского лагеря.

В качестве сторонника воцарения польского королевича патриарх

Филарет возглавил в конце 1610 г. большую московскую делегацию,

направленную к отцу Владислава, королю Речи Посполитой

Сигизмунду III. Москвичи просили иностранного суверена

«отпустить на царствование Владислава Сигизмундовича». Король не

отпустил сына, предложив взамен свою кандидатуру на московский

трон.

Польша в то время официально находилась в состоянии войны с

Московским царством. Сигизмунд III принял делегацию «от всей

русской Земли» в своем военном лагере под Смоленском. Эту

ключевую русскую крепость, прикрывающую западные государственные

рубежи, поляки безуспешно осаждали несколько месяцев.

Московская делегация, хотя и с запозданием,

продемонстрировала осознание собственных национальных интересов. Она решительно

отвергла кандидатуру польского короля, одновременно соглашаясь

принять на отечественном престоле иноземного принца.

Делегированных «представителей всей московской Земли», несмотря на их

дипломатическую неприкосновенность, по приказу Сигизмунда,

тут же взяли под стражу. Филарет пробыл в польском плену до 1619 г.

Показательная деталь, характеризующая слабую солидарность мос-

I -у..—^j.———i.^————. |

' *iî$5b-l- ЩНТРАЛкНАЯ ГОРОДСКА» ПУ»ЛИЧНД« I ЛП

ковского политического класса: даже после избирательного Собора

1613 г., возведшего на московский трон Михаила Романова,

находившийся в польском плену отец новоизбранного царя несколько лет

оставался формальным сторонником «государя Московского и всея

Руси Владислава Сигизмундовича».

При такой несолидарности правящего класса неудивительно, что

горстка поляков несколько лет хозяйничала в Москве, легко

разоружая толпы горожан, численно превосходившие оккупантов в

сотни раз.

В. О. Ключевский называет самозванство стереотипной формой

политической оппозиции, усвоившей вотчинно-династический

взгляд на государство. С иллюзией подобного самовосприятия не мог

расстаться и Николай II, именуя себя в опросной анкете

общероссийской переписи 1897 г. «хозяином земли русской». Государево

служение он прекратил 3 марта 1917 г. актом отречения, больше похожим

на простое хозяйственное распоряжение. То есть — изданным в

соответствии с нормами скорее частного, нежели публичного

(королевского) права. «Как будто роту сдал», — комментировали этот

антигосударственный акт, приведший к революционной катастрофе,

тогдашние государственники.

Пресечение династий в России неизбежно создает нетерпимый

вакуум высшей исполнительной власти. Самозванство — неправовая,

непроцедурная попытка его заполнения.

Охранительные силы порядка

Извечная неструктурированность российского общества ставит

его вертикальную политическую мобильность в чрезмерную

зависимость от центральной власти. Но в этой зависимости есть и

положительные моменты. Она пресекает революционные взлеты

несистемных элементов, тормозит их путь «из грязи в князи». Беглый

каторжник Белобородов («Хлопуша») и казак Зарубин («Чика») могли

стать «енаралами и графьями» только в разбойничьем стане Пугачева,

имитировавшем ритуалы царского двора. Дьявол — обезьяна Бога.

Революции дают карьерные шансы несистемным элементам,

общественным маргиналам с энергетикой большевизма. Лидеры

анархических толп входят во власть непроцедурно. Своим выдвижением

уличные вожди обязаны не Народу, а «народным массам».

Народ-суверен есть понятие не статистическое, не

демографическое и даже не политическое. Это — базовая категория философии

18

права. Она неразрывно связана с универсалией Государства. Народ-

суверен (нация) разрушается при гибели государства. Народ

державен, но не самодержавен. Создав государство, народ делегирует ему

часть своего суверенитета. Народ-суверен с момента вышеуказанного

делегирования ограничен правом, писаным законом, сакральными

текстами конституций в не меньшей степени, чем государство.

Зрелая политическая демократия далека от всевластия

большинства. Демократическая воля большинства обретает статус высшего

закона при следующих непременных условиях: волеизъявление

право- и дееспособных граждан свободно от внешнего принуждения;

оно осуществляется с предсказуемой регулярностью; его организуют

органы публичной власти; его результаты документально

фиксируются; оно принимает юридически непротиворечивую форму

писаного закона.

Форс-мажорные обстоятельства, препятствующие в правовом

государстве свободе гражданского волеизъявления, также

определяются законом. Они входят в исчерпывающий перечень: военное

положение, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия, массовые беспорядки.

Государственный форс-мажор обязывает органы исполнительной

власти ограничивать некоторые формы общественной активности и

часть политических прав граждан на время, пока «консулы

озаботятся благом Республики».

Совершенно очевидно, что самые массовые общественные акции

(демонстрации, митинги, всеобщие стачки и забастовки, сбор

подписей и т. п.) сами по себе закона породить не могут. Они не создают

юридических последствий.

С правовой точки зрения, бессмысленно количественное

сопоставление участников земского избрания Бориса Годунова и толпы,

свергнувшей его законного наследника. Скорее всего, избирателей

было намного меньше, чем восставших1. Избиратели 1598 г.

представляли собой граждан, организованных государственным образом.

Это перед их выбором, а не перед преступлением агентов Самозванца

мог «безмолвствовать» в 1605 г. стихийный «народ» пушкинской

трагедии «Борис Годунов». Мог — если бы земское избрание

тогдашнего главы государства закрепилось институционально, обрело

правильные процедурные формы, вросло в массовое правосознание

«старины и пошлины». Вместо апелляции к своему статусу земского из-

1 См.: Пушкин А. С. Борис Годунов. «Мужик, надсаживаясь, орет: Народ,

народ, в Кремль, в царские палаты, вязать, топить Борисова щенка!» Авторская

ремарка: «Народ несется». В заключение — «народ безмолвствует».

19

бранника, Борис Годунов пытался, по словам В. О. Ключевского,

«пристроиться к прежней династии».

Василий Шуйский, именуемый историками боярским,

партийным царем, в силу своей принадлежности к старшей ветви

Рюриковичей был легален в не меньшей степени, чем дворянско-

земский избранник Годунов. Точно так же как не прошедший

испытания всеобщих выборов первый (и последний) партийный Президент

СССР, избранный Съездом народных депутатов СССР, не уступал в

законности всенародно избранному Президенту России. Но в

условиях общесистемного кризиса формальная легальность носителя

высшей власти, лишенная энергетики национального лидерства, в

общественном восприятии не обретает свойств безусловной

легитимности. Последняя нуждается в сакрализованных процедурах

национального выбора.

В начале XVII в. рухнуло московское государство и связанные с

ним политические скрепы. Социальная рознь вошла в фазу войны

всех против всех. Порядок восстановили земские общины. Задачу

государственного строительства выполнили частные лица,

соединенные интересами совместного выживания. Уже не было политической

инфраструктуры. Отсутствовал общенациональный рынок. Исчез

товарно-денежный оборот. Но сохранилось государствообразующее

ядро великорусского суперэтноса.

Провинциальные земские общины объединились друг с другом и

с государственными служилыми людьми. Они осознали свою

национально-религиозную идентичность. Народное чувство,

идеологически трансформированное православием, вызвало к новой жизни

традиционную охранительную силу — самодержавие.

Дворянско-земское движение 1611-1613 гг. было

реставрационным. В силу этого — не демократическим. Его организационные

формы (ополчение, походный Земский собор) выражали сословную

природу общества, временно оставшегося без государственной опеки.

Сословная ранжиррванность тщательно соблюдалась даже в

порядке очередности, в какой ставились подписи под учредительными

решениями походных Земских соборов. Князь Пожарский,

например, расписывался за себя и неграмотного Минина далеко не первым.

Он уступал эту честь рядовым, но более родовитым ополченцам.

В революционном тушинском стане сословная иерархия,

наоборот, открыто попиралась. Политический ранг добывался

вооруженной силой. В основном — казацкими саблями. В отличие от сословно-

государственной организации Второго общеземского ополчения,

тушинский стан структурировался по партийному принципу.

20

Почему в России с относительным запаздыванием возникают

системно-государственнические, консервативные, охранительные

партии? В условиях общесистемных кризисов первыми

формируются и расшатывают традиционный порядок политические сообщества,

заинтересованные в ослаблении государства. В этом проявляется

свойственная России историческая инерция.

Ее источник скрыт в глубинах российской древности.

Общественная самоорганизация славянского населения многие века

осуществлялась в негосударственных формах. Земские семейно-родовые

структуры восточных славян с историческим опозданием подошли к

стадии формирования территориально-общинного государства.

Поэтому они уступили государствообразующую роль антиземским

семейно-дружинным сообществам, не связанным с основной массой

крестьянского населения ни территориально, ни

социально-экономически. Ответом на внеземский. характер русского государства

явилась отчужденность крестьян от политической власти княжеского

Города. Основная масса населения осталась неслужилой, тягловой,

податной. До сих пор русское слово «гражданский» находится в

смысловой оппозиции слову «военный». Работающее, оседлое общество,

«мир» — воюющему, кочующему, собирающему дань государству.

В IX-XIII вв. «посоха» (земское ополчение) временно

присоединяется к государственной военной корпорации, но не сливается с ней.

Ополченцы быстро демобилизуются и возвращаются к Земле.

Русский былинный эпос запечатлел функциональную дивергенцию

Земли и Дружины. Оставить земские занятия (бросить сошку за ра-

китов куст) и последовать «за дружинушкой хороброй» побуждает

деревенского Микулу Селяниновича дружинно-городской варяго-

рус Вольга Ярославович. Поучаствовав в государственном

мероприятии, Микула Селянинович возвращается к сохе.

Бегство от тягла

Русские князья рано озаботились безопасностью своих

стратегических маршрутов вдоль государственных (речных) магистралей на

пути «из Варяг в Греки». Негосударственные славянские города, не

превращенные норманнами в укрепленные торгово-перевалочные

базы (товарища), потенциально были намного сильнее бродячих

княжеских дружин. Но только Новгородской республике удавалось в

течение XI-XV вв. устанавливать с наемным государством (пользуясь

его временным ослаблением) правильные договорные отношения.

21

Бурги без буржуа, города с незащищенными слободами, при

фортификационном доминировании государственного Кремля

(детинца), не превратились в опорные пункты корпоративно

организованных городских общин, в связи с отсутствием последних. Феодально-

княжеские укрепленные замки на Руси не строились вне

торгово-ремесленных городов. Обязательно — внутри. Из всех

государственных функций русских городов главной в течение многих

столетий оставалась оборонительная, крепостная.

«Земля», область хозяйственных «миров», тяготеющая

(«тянущая») к своей основной административной крепости, была

заинтересована в исправности главной княжеской службы — обеспечении

внешней безопасности страны. Внутренние династические разборки

норманнских конунгов (князей), равно как и дружинная иерархия

варяго-русов, мало интересовали славянское население.

Показательны в этом отношении внешние войны, которые вела в IX-X вв.

Новгородско-Киевская Русь. В 860 г. дружина удачно грабит

Византию. В 908 г. полулегендарный киевский конунг Олег (Хельг)

вместе с другими скандинавскими военными вождями совершает

столь же удачный морской поход в пределы Византийской империи,

получает от греков, не забывших поражение 860 г., богатый откуп,

обещает им вооруженную союзническую защиту от внешних врагов,

в ознаменование чего и «прибивает щит на вратах Цареграда». В 944 г.

киевский конунг Игорь Старый (Ингвар) неудачно повторяет

военное предприятие своего предшественника. Варяго-славянский флот

погибает под нефтяным «греческим огнем». Но для основной массы

податного славянского населения Руси и успешные и неуспешные

заморские предприятия кочевого семейно-дружинного протогосудар-

ства одинаково тяжелы, поскольку неизбежно сопровождаются

непомерными военными реквизициями продуктов земского труда и

дружинной охотой за челядью (рабами).

Русское государство только с XVIII в. стало заниматься

организацией общественного производства, его первичным

макроэкономическим регулированием. Перед российскими властями не стояли

инфраструктурные задачи создания и поддержания в рабочем

состоянии ирригационных систем (как в Древнем Египте) или

строительства военно-административных транспортных магистралей (как в

Древнем Риме). Русские князья строили города-крепости для

подчинения и обороны страны.

Среднерусская равнина с ее обилием речных путей, Урал и

Сибирь, богатые естественными ресурсами жизнеобеспечения,

включались в государственные пределы военно-политическими средства-

22

ми, но хозяйственно осваивались инициативными земскими

группами. Экстенсивное подсечно-огневое земледелие, по сравнению с

интенсивным мелкоконтурным сельхозпроизводством Древней Греции,

требовало немного капиталовложений, но в первые два-три года

давало высокие урожаи, резко снижавшиеся в последующие годы.

Географическая, природная среда обитания великороссов

столетиями не нуждалась в государственном инвестировании. В отличие от

западноевропейских стран, Россия практически не строила ни дорог

общего пользования, ни «царских» — с твердым покрытием. Русская

равнина бедна каменными материалами. При строительстве Санкт-

Петербурга Петр I запретил каменное строительство по всей стране.

Каждый человек, въезжавший или входивший в столицу, независимо

от его сословной принадлежности или государственного ранга

должен был, по царскому указу, положить около городской заставы два

камня. Деревянные мостовые в городах сгнивали за 20-30 лет.

Грунтовые дороги между населенными пунктами разбивались за

несколько лет. Для сравнения: древнеримская Аппиева дорога и в

настоящее время пригодна для эксплуатации. Только военные нужды

заставили российское правительство финансировать в начале XX в.

строительство железнодорожного одноколейного Транссиба.

Инвестиционный потенциал хозяйственного освоения гигантских

пространств создавался многолетней капитализацией избыточного

живого труда частных лиц.

Слабовыраженной оставалась в течение столетий и одна из

функций классового государства — перераспределение ресурсов

жизнеобеспечения между низовыми социальными группами. Эта функция

резко обозначилась в советское время.

Во время нэпа уровень жизни двадцати миллионов городского

населения был выше, чем позволяла удельная продуктивность их труда.

Горожане пользовались плодами неэквивалентного обмена между

городом и деревней. «Ножницы» между завышенными ценами на

промышленную и заниженными — на аграрную продукцию

определялись государством. Таким образом, промышленный пролетариат

косвенно участвовал в государственной эксплуатации 120 млн крестьян.

Компенсировалась рыночная неконкурентность социалистического

сектора экономики. Формировалась социальная опора

большевистского режима. В 1970-е гг. подобную компенсаторную роль выполнял

экспорт первичных ресурсов, прежде всего энергетических.

При общем снижении трудовых мотиваций, социалистическое

хозяйствование включало экзотический, с экономической точки

зрения, механизм «выводиловки». Минимальный стандарт потребления

23

большинства обеспечивался нормативно-тарифным ограничением

заработков высококвалифицированного меньшинства населения.

Десятки лет длилась редкая в истории ситуация: большинство

участвовало в эксплуатации меньшинства. Контпродуктивный

«экономический большевизм» поддерживался средствами

внеэкономического принуждения.

К 1990-м гг. ресурсная база социалистического

перераспределения оказалась в основном исчерпанной. Нефть уже не

фонтанировала. Мировые цены на энергоресурсы не летели вверх, как это

происходило после мирового энергетического кризиса 1973 г.

Государственно управляемый хозяйствующий аппарат СССР не

справился с вызовами постиндустриального развития.

Социализм — система расточительно затратная и

перераспределительная по преимуществу. Производительно малоэффективная,

она способна на краткосрочные мобилизационные усилия в

избранных точках роста. Потребительские эффекты уравнительной

социальной справедливости создаются на базе первичной

индустриализации. Политическая лояльность неконкурентной части населения

покупается ценой деградации природной, технологической и

экономической среды.

«Социализм — это учет» (В. И. Ленин). Спрятаться от него — при

технологических средствах внеэкономического принуждения —

продуктивная часть советского населения не могла. Многие спасались

«бегством от тягла», имитацией трудовой активности, тунеядством

либо мелким хищением «общенародной собственности». Народное

средство негосударственного перераспределения обозначалось

эвфемизмом «несуны». Внеэкономические взаимоотношения податного

населения и государства характеризуются многовековой

исторической инерцией.

В течение столетий, считая Государство вотчиной государя,

российская Земля не заключала с ним общественного договора. Равно

как и договоры служебного и трудового найма. Представители

антиземского государства (баскаки, численники, княжеские тиуны,

мытари, фискалы, помещики, командиры продотрядов, председатели

колхозов, директора госпредприятий) воспринимались работным людом

не в качестве контрагентов договорных правоотношений, но — в роли

надзирающих за службой и тяглом. И — отдельно от высших

институтов публичной власти. «Царь (Ленин-Сталин) у нас хороший,

помещики (начальники) плохие».

Работники, недовольные хозяином, стремятся либо улучшить

условия принудительного труда, либо покинуть место работы.

24

Бегство от тягла принимало в России временами огромные размеры.

По часто встречающемуся выражению древнерусских летописей,

«земля лежала впусте, люди брели розно». Ярмо старинной барщины

заменялось оброком, выработка обязательного минимума колхозных

трудодней (именуемых «палочками») дополнялась «данью» —

обязательной поставкой каждым крестьянским домохозяйством в

«закрома Родины» разнообразной сельхозпродукции. (Последнюю

повинность отменили в 1953 г.)

Российское государство (по словам В. О. Ключевского)

столетиями гналось за своими подданными. Малолюдная цивилизация

обременялась гигантской территорией. Централизуя власть, страна

распыляла население. При этом земля и недра оставались основным

госресурсом. Экономическая связь между ним и убегающими

работниками непрестанно рвалась.

Традиционно слабой оставалась и политическая связь

гражданского населения с военно-чиновничьим государством. С Отечеством,

объектом глубокой и прочной привязанности россиян, авторитарное

государство отождествлялось преимущественно в периоды внешней

национальной опасности. В ходе Отечественных войн XVII, XIX и

XX вв. монархические и тоталитарные государственные формы

сливались с формами общественной самоорганизации и заставляли

империю становиться республикой («общим делом»).

«Сначала успокоение, потом реформы»

Бежит ОМОН, бежит спецназ,

Стреляя на ходу.

Ах, как нам не хватало вас

В семнадцатом году!

Фольклор

Социокультурная предрасположенность россиян к

насильственному установлению форм принудительного равенства и

агрессивного внедрения «социальной справедливости» не доминирует

сегодня в политическом поведении подавляющего гражданского

большинства. Глубока историческая память об ужасах революций,

гражданских войн и массовых репрессий. Сказывается и высокий

образовательный уровень населения. Но иногда происходит

временное ослабление исторической памяти. И тогда фактором

общественных потрясений становится внесистемная борьба политизи-

25

рованных групп населения, перенесенная на улицу. Такая борьба

неизбежно повышает средний уровень социальной агрессии и

опасно расшатывает основания государственного порядка. Исторически

назидательно схематическое сопоставление нескольких

«октябрьских кризисов» российской государственности. Один из них

разворачивался совсем недавно, у нас на глазах. Адское пламя

гражданской войны символически обозначилось в множественных

поджогах кабинетов московской мэрии, захваченной

сторонниками Верховного Совета РФ.

Запахом серы (от соединения политического пороха с

административным нафталином) повеяло на российских граждан в ночь с 3

на 4 октября 1993 г. Вспомним. Уже прорваны и рассеяны слабые

милицейские заслоны на московских улицах. Вооруженные толпы

захватили здание московской мэрии. «Белый дом» ощетинился

стволами. Начался штурм Останкинского телецентра. Погасли телеэкраны,

повергнув в ужас миллионы мирных семей. Федеральные войска

колеблются. Сил правопорядка явно недостаточно. Законопослушные

граждане по определению безоружны.

Лейтмотив всеобщего хора возмущенных и испуганных голосов:

«Почему бездействует Президент?» В ту ночь многие из лидеров

оппозиции воззвали к тяжкой державной руке, способной обуздать

анархию. После силового восстановления порядка они принялись

обвинять Ельцина в «установлении диктаторского режима».

Действовавшая в тот момент Конституция РФ,

сконструированная из системных блоков советской Конституции 1977 г., создавала

угрозу самой государственности, поскольку содержала в себе

взаимоисключающие нормы. Подготовленный Конституционным

совещанием 1993 г. проект нового Основного закона еще не был принят.

Он наделял Президента РФ реальными средствами наведения

правопорядка. Однако перерыв в праве, возникший после

приостановления полномочий советского парламента, создал опасный перекос

государственного здания в сторону бессрочного доминирования

институтов исполнительной власти. Российский политический класс

сумел сохранить устойчивость государственного здания в период

между 21 сентября и 12 декабря 1993 г. Исполнительная власть,

временно оставшаяся без конституционных сдержек и

противовесов, удержалась от политического соблазна «демократической

диктатуры».

Президентско-парламентская республика, установившаяся в

декабре 1993 г., не являлась «диктаторским режимом». Последнее есть

управление с помощью вооруженной силы, законом не ограниченной.

26

В октябре 1993 г. Россия благополучно миновала опасную точку

исторической бифуркации. Государственный опыт нашей страны

изобилует подобными опасностями.

17 октября 1905 г. российский император стоял перед похожим

выбором: вручить обоюдоострый меч военной диктатуры

специально вызванному великому князю Николаю Николаевичу или

подписать конституционный манифест, подготовленный С. Ю. Витте.

Николай II осознавал, что в диктатуре содержится отрицание

самодержавия. Она может быть либо военной (корпоративной), либо

партийной (групповой). Авторитарной либо всенародной — не

бывает по определению.

Любая диктатура, будучи системно неустойчивой формой

экстренной самообороны власти, неизбежно уступает свое место

стационарным режимам. Чаще всего авторитарным,

авторитарно-представительным, парламентско-демократическим, тоталитарным. Каким

конкретно — зависит от зрелости политического класса.

Думская монархия 1907-1917 гг. эволюционно перевела страну

в авторитарно-представительное состояние, адекватно отражавшее

уровень ее политического развития. Демократическая революция

февраля 1917 г., наоборот, породила государственную смуту вместо

установления задуманного оппозицией парламентско-демокра-

тического строя, до которого тогдашняя Россия не дозрела.

Взрывная политизация масс обеспечивает роковой перевес

непосредственной демократии над представительной. Прежде чем

отлиться в крайние формы этатизма, «живое творчество масс» (В. И. Ленин)

сокрушает государственность как таковую. Поэтому большевики

изначально люди улицы.

У революционных толп нет руководителей, ограниченных

техникой политического менеджмента. Только — вожди,

одушевленные очередным вечно живым учением, способные на простые и

грубые решения. Вождизм — явление политически примитивное, до-

государственное. Общество для него не исторический организм,

сформировавшийся эволюционно. Тем более — не система,

управляемая параметрически. «Революция — локомотив истории»,

«Насилие — повивальная бабка прогресса», «Каждая кухарка

способна управлять государством» — все это политологические

фантазии вождей, а не социально-политических менеджеров.

Делением на социальные низы и социальные верхи

исчерпывается ленинское дихотомическое понимание системной сложности

российского аграрно-индустриального общества начала XX в. «Низы не

хотят... верхи не могут...» Социальные «низы» (осознающие себя та-

27

ковыми) «не хотят» всегда. Но если «неможется» государству,

заболевает общество в целом.

Социально-экономические предпосылки государственной смуты

1917 г. создавались десятилетиями. В 90-е годы XIX в. Россия

первой среди европейских стран вступила в системный кризис

ускоренной модернизации на базе незавершенной индустриализации

аграрной страны. В Российской империи ежегодно прокладывались

в среднем 2,5 тысяч верст железных дорог. Этот показатель никогда

не был превышен. Среднегодовой прирост промышленной

продукции составлял 15 %. Иностранные инвестиции достигли одного

миллиарда золотых рублей (около 120 млрд нынешних долларов

США).

Кризис поразил российскую экономику к 1900-му году в самых

интенсивно развивающихся отраслях: угле- и нефтедобыче,

металлургии, машиностроении, электроиндустрии. Прилив иностранного

капитала почти прекратился. Обанкротились многие предприятия с

иностранным участием. Потерпели крах ведущие финансово-

промышленные группы С. И. Мамонтова (известного мецената),

П. П. фон Дервиза, А. К. Алчевского. Причины лежали на

поверхности: чрезмерная инвестиционная «перегретость» экономики и

избыточный государственный патернализм. Стало ясно, что продуктивная

хозяйственная среда нуждается в саморегуляции. Правительство

осознавало необходимость долговременных факторов устойчивого

производственного роста и экономического развития. От

государственной (макроэкономической) финансовой стабилизации

следовало переходить к микроэкономическому стимулированию субъектов

малого предпринимательства в аграрном секторе. Мешала

крестьянская община.

Однако С. Ю. Витте, озабоченный проблемами ускоренной

индустриализации и налоговой эффективности бюджета, не решился на

структурную реформу производственных отношений в аграрном

секторе российской экономики. Закон от 14 декабря 1893 г. запрещал

крестьянам выход из общины без согласия двух третей домохозяев,

ограничивал продажу и залог выделенных в семейную собственность

земельных наделов. Российские власти считали крестьянскую

общину краеугольным камнем стабильности и порядка. Революция 1905-

1906 гг. развеяла этот миф.

Итак, в начале XX в. Россия испытала на себе революционные

риски ускоренной модернизации. Один из них состоял в масштабной,

резкой социальной перегруппировке. Похожая происходила во

второй половине XVI в., прорвавшись установлением крепостного права,

28

«перебором людишек» и ужасами опричнины. Продолжилась — в

начале XVII в., придав государственной Смуте характер социальной

дезинтеграции страны. Для сравнения: Петровские реформы,

изменившие общественный статус сотен тысяч подданных, поднявшие

Россию «на дыбы», не вызвали ни смуты, ни революции. Потому что

сопровождались укреплением государства.

Слабая власть способна на организацию не реформ, а

революций. Первая русская революция 1905-1906 гг. была

спровоцирована неудачной войной и прочими манифестациями государственной

неэффективности. Кровавое Воскресенье — из их числа. Государство

тогда устояло, расширив свою социальную базу, взяв в союзники

цензовую часть общества. Последняя требовала конституционного

обеспечения гражданских прав. Царь уступил этим требованиям.

Из царского Манифеста 17 октября 1905 г.: «1. Даровать

населению незыблемые основы гражданской свободы на началах

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова,

собраний и союзов... 3. Установить как незыблемое правило, чтобы

никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной

Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность

действительного участия в надзоре за закономерностью действий

поставленных от Нас властей».

Одновременно с Манифестом был опубликован

всеподданнейший доклад С. Ю. Витте: «Следует верить в политический такт

русского общества... Не может быть, чтобы русское общество желало

анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением

государства».

Однако консервативно-охранительные силы русского общества

не успели структурироваться. Поэтому его «политический такт» не

спешил обнаружиться. Лев Троцкий ответил в «Известиях Советов»:

«Пролетариат не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни

либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Он не

желает нагайки, завернутой в пергамент конституции». В первые дни

после опубликования царского Манифеста цензовая часть населения

империи уступила политическое пространство радикально

настроенным неформальным группам маргинального типа.

Политические радикалы увидели в дарованных царем свободах

свидетельство государственной неустойчивости. По стране

покатилась анархическая волна социальных насилий, партийных «эксов»,

политических убийств, уголовных грабежей. Это был всеобщий

разгул антигосударственных страстей. Местные органы публичной

власти самоустранились. «Начальство ушло» (В. В. Розанов).

29

Наведением порядка занялись народные массы. 18-21 октября

1905 г. на улицы российских городов вышли не пресловутые «черные

сотни» советской историографии. Неправый суд и расправу творили

сотни тысяч испуганных мелких собственников и внецензовой части

городского населения. Конечно, не полиция их организовывала.

Столь масштабные акции ей были бы не по силам. Обнажился

глубинный архетип стихийной и экстренной самообороны первичных

форм низовой социальности, оставшейся без государственного

регулирования и внешней опеки властей. Стихийная агрессия

охранителей традиционного порядка столкнулась со встречной, столь же

стихийной агрессией его возмутителей. Накопленный потенциал

социальных антагонизмов разрядился в форме политизированных

вооруженных мятежей. Встречная волна вооруженных насилий

охватила всю страну.

25 октября 1905 г. матросы нескольких экипажей взбунтовались,

рассыпались по Кронштадту. Начались грабежи магазинов и квартир,

насилия над «буржуазной публикой», поджоги, убийства офицеров.

Два дня город был во власти пьяной матросской толпы. Два

батальона Преображенского полка быстро восстановили порядок.

2 декабря 1905 г. в восьми петербургских газетах публикуется

«Манифест Совета рабочих депутатов»: «Надо отрезать у

правительства последний источник существования — финансовые доходы».

Для этого население призывалось:

— не платить налогов;

— при всех сделках требовать уплаты золотом или полновесной

серебряной монетой;

— изымать вклады из сберегательных касс и банков, требуя

выплаты непременно золотом;

— не допускать уплаты процентов по иностранным займам.

Ставилась задача распыления государственного золотого запаса.

Власть ответила быстрым ударом. Все газеты, напечатавшие

«Манифест», были закрыты. Совет рабочих депутатов — арестован.

Поэт Минский в горьковской «Новой жизни» затягивает

интеллигентский перепев «Интернационала»: «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь... Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть».

К. Бальмонт, А. Белый приветствуют революционную стихию толп.

Д. Мережковский предрекает ужасное торжество «грядущего Хама».

Заблаговременно дешифровав мистические письмена «мене, текел,

фарес» на стенах Зимнего дворца, В. Брюсов радуется неизбежной

победе новых варваров: «И тех, кто меня уничтожит, встречаю

приветственным гимном!»

30

Писатель В. Г. Короленко в газете «Полтавщина» возмущается

«полицейской репрессией» советника Филонова. Толпе крестьян

села Сорочинцы Полтавской губернии, убивших стражника,

советник приказывает встать на колени и покаяться. Воинская команда,

сопровождавшая Филонова, устраивает в селе массовые

показательные экзекуции крестьян. После выступления Короленко неизвестные

убивают Филонова. Писатель смущенно признает, что он не

предвидел трагических последствий своей публицистики. «Нам не дано

предугадать, как слово наше отзовется» (Ф. Тютчев).

Восемнадцатилетняя Мария Спиридонова (будущий

руководитель партии левых эсеров) на вокзале Тамбова убивает советника

губернского правления Лужиновского. Толпа ее избивает. Находясь

под арестом, Спиридонова обвиняет двух жандармских офицеров в

ее изнасиловании. На суде она отказывается от ложного обвинения.

Но офицеров успевают убить. Убийцы скрываются.

Революция быстро приняла формы партизанской войны и

террора против государственных лиц. Интеллигенция медленно

трезвела.

Либеральная тактика премьера Витте по умиротворению не

давала желаемого эффекта. «Братцы рабочие!» — взывал граф

«Полусахалинский». Ему не верили. Недавнее всеобщее обожание

премьера сменилось всеобщей ненавистью. «Если бы при

теперешних обстоятельствах во главе правительства стоял Христос, то и ему

не поверили бы», — писал С. Ю. Витте. Поляризованное

политическое сознание общества не могло относиться к власти по-деловому

спокойно, инструментально. В России «всякий новый начальник

душка и красавчик» (M. Е. Салтыков-Щедрин). Правда, новым он

остается недолго.

Охранительные силы страны, между тем, консолидировались.

Забастовка почтово-телеграфных служащих 16 ноября 1905 г. была

прекращена усилиями сотен добровольцев, разносивших

корреспонденцию.

Дисциплинированный отряд всего лишь в двести человек под

командованием генерала Меллер-Закомельского в январе 1906 г.

быстро освободил Великий сибирский путь от десятков тысяч

разложившихся солдат, его захвативших.

Царь, предоставив политическую сферу Витте, принял

своевременные меры по защите силовых структур государства от

разложения. Меры оправдались.

Не оправдались надежды, возлагавшиеся на Госдуму. Она не

стала оплотом конституционного порядка. Ее первым законопро-

31

ектным актом предусматривалась амнистия боевикам, террористам

и погромщикам.

Николай II это предвидел: «Я отлично понимаю, что создаю себе

не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся

воспитать государственную силу, которая окажется полезной для

того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного

развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько

времени»1.

Вторая Государственная дума, состоявшая из полуграмотных

крестьян и радикальной интеллигенции, заслужила прозвище «Думы

народного невежества». Обращаясь к ней, Столыпин произнес

знаменитую речь: «Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти

паралич и мысли, и воли. Все они сводятся к двум словам — "руки

вверх!" На эти два слова, господа, правительство с полным

спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя

словами — "не запугаете!"»2.

До П. А. Столыпина реформы осуществлялись лишь ослабленной

властью. Ее укрепление означало отказ от преобразований. Столыпин

разорвал этот порочный круг. Революция закончилась роспуском

II Государственной думы и принятием нового избирательного закона

отЗ июня 1907 г.

К делу государственного строительства привлекались

дееспособные граждане. По закону от 3 июня 65 % выборщиков, формирующих

Госдуму, избирались теми слоями населения, которые прежде

участвовали в земских и городских выборах и таким образом имели опыт

гражданской деятельности. Третья Государственная дума смогла

приступить к работе, имея мандат доверия первично

структурированных цензовых граждан. Но и III Госдума долгое время лишь

проедала остатки аванса политического доверия, выданного органу

национального представительства голосованием более широких кругов

неструктурированной части общества. Аванс большей частью был

непродуктивно растрачен думцами двух предшествующих созывов.

Общее разочарование выразил поэт.

Середина мая. Но деревья голы.

Будто Третья Дума делала весну.

Саша Черный

1 Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая П. М., 1992.

2 Там же.

32

Думская монархия 1907-1917 гг. системно согласовала базовые

институты российского государства. Император находился вне

действия конституционного принципа функционального разделения

властей. В нем институционально соединялись исполнительная,

законодательная и судебная подсистемы

национально-государственной макросистемы. Силовые министерства замыкались

непосредственно на царя. Законодательная и финансовая области находились

в ведении органов национального и государственного

представительства. Они состояли из двух равноправных палат: Государственной

думы и Государственного совета. Госдума избиралась, а Госсовет

назначался царем.

Избирательное право осуществлялось двух- и трехстепенным

голосованием в губерниях, прямым — в обеих столицах и пяти

крупнейших городах. Избирательные правомочия граждан

градуировались в соответствии с их образовательным и имущественным

цензом. Например, избиратель, имеющий высшее образование, обладал

правом на два избирательных голоса. Цензовая демократия в

законодательной сфере сочеталась с автократическим принципом

формирования и функционирования исполнительной государственной

системы. Правительство и вся вертикаль исполнительной власти

назначались именными императорскими указами. Кадетский

проект «кабинета общественного доверия», ответственного не перед

царем и Государственной думой, а перед анонимной

«общественностью», останется нереализованным партийным лозунгом вплоть

до февраля 1917 г. Его непродуманное осуществление в «розовый

период революции» (март-май 1917 г.) ввергнет страну в пучину

фактического безвластия и окрасит политический горизонт в

кроваво-красные тона.

В России 1907-1917 гг. стремительно шло структурирование

гражданского общества. Возникло огромное количество

всевозможных ассоциаций, корпораций и союзов, особенно профессиональных.

Отказы в государственной регистрации их уставов были