Text

П.ИіСТучКД

19

ѴІВОШЩИОИИШ

Р

О

.IL

Ъ

СОВЕТСКОГО

ЛРлв

л

{v:

.

.

:

; ЬЧ\

II. И . СТУЧКА

-

з

р(

\f

гб2б

РЕВОЛЮЦИОННАЯ

РОЛЬ

СОВЕТСКОГО

ПРАВА

ХРЕСТОМАТИЯ-1ІОСОБИЕ

ДЛЯ КУРСА

ВВЕДЕНИЕ

В СОВЕТСКОЕ

ПКABО

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ 11. КУЗЬМИНА

U

СѴ>

£

/•ОСУД.IРсги/ИHOl- И3длТЕJ1hство

СОВЕ ТСКОГ. 3АКОН'ОДАТF.ЛhСГВО

'

МОСКВА

um

им. в. И. Лен

Юfco9И Чі

^11147353

КНИГА

В перепл.

един, соедин.

NoNo вып.

ю

ИМЕЕТ

Т

а

б

л

и

ц

К

а

р

т

И

л

л

ю

с

т

р

.

я"

ю

<и

1=5

«32

с

п

и

с

к

а

и

п

о

р

я

д

к

о

в

ы

й

SinOï

/иЧ\/

iw

ЧЯ

П. И . Стучка занимает особое место в развитии теории советского

права, в практике его проведения и осуществления в деле борьбы за

революционную законность в СССР.

О роли Стучка в теории советского права имеется большая лите-

ратура. К сожалению у нас до сего времени нет сводной работы, в ко-

торой в сконцентрированном виде были бы подведены итоги его на-

учной и практической деятельности, его творчества в различных обла-

стях советского права и советского строительства.

Такая монография, подводящая итоги научного творчества Стуч-

ка, определяющая его место и роль в развитии марксистской науки

права, показывающая его громадную практическую работу по руко-

водству судебной политикой, вскрывающая вместе с тем и те дефек-

ты, а в ряде случаев и прямо ошибочные решения, которые были

при разработке ряда вопросов методологического порядка, является

крайне актуальной и необходимой для широких кругов практических

работников и для наших кадров, изучающих советское право в вузах

и на курсах.

И надо надеяться, что научные сотрудники Института советского

строительства и права Комакадемии, где творческая и руководящая

роль Стучка была особенно значительной, поставят перед собой за-

дачу выяснения и изучения вопросов о роли и значении П. И. Стучка

в отдельных отраслях права.

ГІ. И. Стучка был старейшим большевиком, органически и. нераз-

рывно связанным и спаянным с жизнью и деятельностью нашей пар-

тии на протяжении четырех десятков лет.

Родившись в 1865 г., он уже с 1888 г. принимает активное участие

в общественной жизни. В 1897 г. после закрытия латышской с.- д. га-

юты «Яуана Страва» Стучка высылается в Вятскую губ. сроком на

|> лет. 1903—1906 и последующие годы вплоть до Февральской рево-

поции являются годами подпольной борьбы Стучка в рядах боль-

цевистской партии против самодержавия, буржуазии, меньшевиков,

»серов и т. д.

Выдающаяся роль Стучка в деле разрушения старого феодально-

творянского и буржуазного судебного аппарата, начиная с прави-

тельствующего сената и кончая всеми низовыми звеньями, широко

Известна советской общественности.

С именем Стучка связана борьба за окончательное освобождение

:оветской системы суда от буржуазно-либерального и реакционного

шлака, усиленно прививавшегося левыми с. -р . в то время, когда НКЮ

находился в их руках. С его именем связана борьба за строительство

:оветского суда на совершенно новых началах и принципах.

Стучка является основоположником марксо-ленинской теории пра-

ва. Его первая работа, написанная по поручению ЦК нашей партии

«.Революционная роль права и государства» (1921 г.), является круп-

нейшим вкладом в марксистскую теорию права.

Уже в этой первой своей работе, исходя из основных положений

учения Маркса, Энгельса и Ленина, исходя из опыта первой пролетар-

ской революции, Стучка выступил в качестве непримиримого борца

против всех основных направлений буржуазной теории права.

Им были нанесены сокрушительные удары по различным кон-

струкциям, схемам, концепциям Коркуновых, ГІетражицких, Муром-

цевых и многих других, идеи которых в той или иной степени про-

никали иногда даже в головы коммунистов.

П. И . Стучка с категорической отчетливостью и свойственной ему

прямотой резко отграничивает учение Маркса, Энгельса и Ленина об

общественно-историческом процессе, о государстве и праве от бур-

жуазно-идеалистических теорий и направлений.

Вооруженный методом диалектического материализма, обогащен-

ный опытом подпольной партийной борьбы, непосредственный уча-

стник трех революций, он выступает с научной, глубокой критикой

против всех обычных традиционных, и в том числе против самых «со-

временных» «новейших», буржуазных направлений и школ (психо-

логическая школа, школа естественного права, социологическое нап-

равление, волевые теории со всеми видами и разновидностями и т. n.J.

В своей работе «Революционная роль права и государства» он

выставляет сформулированное им вместе с т. Козловским определение

права, с которым мы встречаемся еще в Руководящих началах 1919 г. \

Вслед за своей первой работой, опубликованной в 1921 г., Стучка

разрабатывает, а затем и выпускает «Учение о государстве и консти-

туции РСФСР» (1922 г.), «Учение о советском государстве и его кон-

ституции СССР и РСФСР», «Классовое государство и гражданское

право», «Введение в изучение гражданского права», «Курс граждан-

ского права» и т. д.

П. И. Стучка, группируя марксистски (как он сам выражался) мыс-

лящих товарищей но вопросам права, организует секцию общей тео-

рии права и государства Комакадемии, развернувшей под его руко-

водством громадную идейно-политическую и теоретическую борьбу

со всеми буржуазными теориями и теорийками, широко пропаганди-

ровавшимися одно время на страницах некоторых буржуазных жур-

налов и поддерживавшимися в той или иной форме и некоторыми

коммунистами, выступавшими на теоретическом фронте.

Крупнейшей работой Стучка в секции права и государства Ком-

академии (впоследствии ИССГІ Комакадемии) является выпуск непе-

риодического сборника «Революция права», затем организация, из-

дание и редактирование журнала под тем же названием (теперь «Со-

ветское государство») и наконец издание «Энциклопедии государ-

ства и права», являвшейся в свое время крупнейшим событием на пра-

вовом фронте, организация ряда научных докладов, проведение дис-

путов по научно-теоретическим и практическим вопросам.

Секции права Комакадемии П. И . Стучка уделял значительное вни-

мание и время, несмотря на свою исключительную перегруженность

1 П И Стучка следующими словами определяет понятие права: «Право —

это система, порядок общественных отношений, соответствующий интересам

господствующего класса и охраняемый организованной его силой».

практической и оперативной работой. Такого же серьезного и глубо-

кого подхода к постановке научных вопросов Стучка требовал и от

всех окружающих его молодых научных сотрудников.

Первое, что бросается в глаза при характеристике этой исполин-

ской фигуры правового теоретического фронта, — это глубокая и

органическая увязка проблем теории и методологии с вопросами не-

посредственно жизненной практики, с разнообразными формами

классовой борьбы.

Теоретические работы Стучка — прекрасный образец того, как

надо сочетать теорию и практику. То или иное судебное дело, которое

на первый взгляд может показаться «неважным», не представляющим

ничего особенного, для Стучка часто являлось исходным материа-

лом и отправным пунктом для постановки ряда общих теоретических

вопросов нашей практики.

Стучка, прежде всего, всегда старался определить, исходя из об-

щих партийных решений и постановлений, революционную

перспек-

тиву для данного участка работы.

Поставленный партией и правительством во главе судебного ап-

парата, сталкиваясь с громадной массой «дел», обладая громадным

опытом, Стучка давал разрешение поставленным вопросам с точки

зрения общей политики партии на основе теоретических достижений

коммунистической мысли. И наоборот. Для него не было теории, ко-

торая не была бы связана с жизнью, с практикой, с классовой борь-

бой.

П. И . Стучка больше всего ненавидел абстрактные формулы, фор-

мализм, отвлеченно-метафизический подход.

Второе, что бросается в глаза при характеристике роли Стучка для

теории советского права, — это его исключительно разносторонний и

глубокий подход к вопросам теории советского права.

В самом деле, в теоретических работах П. И . Стучка с исключи-

тельной глубиной и ясностью разработаны на основе марксо-ленин-

ской теории классовой борьбы в переходный период учение о дик-

татуре пролетариата, о конституции, о советском строительстве, уче-

ние о революционной роли права и государства в переходный пе-

риод.

От общеметодологических вопросов Стучка переходит к конкрет-

ным отраслям права, разрабатывая вопросы: гражданского права, ад-

министративно-хозяйственного права, земельного кодекса, проблемы

трудового права, вопросы семсйно-брачных отношений, уголовного

кодекса, гражданского и уголовного процессов.

Многие статьи, написанные больше 10 лет тому назад, как будто

написаны вчера, откликаясь на злободневные вопросы нашей тепереш-

ней действительности.

В самое последнее время Стучка уделял большое внимание коди-

фикации и упрощению советского законодательства, вопросам подго-

товки кадров суда и прокуратуры и наконец проблемам исправитель-

но-трудовой политики, выдвигая в докладе, сделанном в Комакадемии,

и в этой области рядч новых, чрезвычайно интересных мыслей.

Но при всей своей разносторонности сам П. И. Стучка считал себя

специалистом лишь в области гражданского права, т. е. в области той

науки, которая разрабатывалась до -него исключительно буржуазны-

МИ Цивилистами. Его трехтомник по гражданскому праву, его «Введе-

ние в изучение гражданского права», отличаясь богатством истори-

ческого материала, глубиной постановки, производит в этой научной

области полную революцию.

На основе работ классиков марксизма-ленинизма Стучка неизмен-

но подчеркивает ту мысль, что право имеет общественный, объектив-

ный, классовый характер, и что изучать право, правовые отношения,

правовую систему можно, лишь применяя метод диалектического ма-

териализма.

Наконец, крупнейшей заелугой П. И. Стучка является его раз-

работка теории советского права, его специфических особенностей,

отличающих право переходного периода от права эксплоататорских

социально-экономических формаций. Неизменное подчеркивание осо-

бого качества советского права в теоретических работах Стучка на-

шло свое авторитетное признание в резолюции I съезда марксистов-

государственников, состоявшегося в январе 1930 г. В пункте 10 этой

резолюции мы читаем:

«Основной и совершенно бесспорной посылкой для теоретической

работы в области советского права является признание особого ка-

чества советского права, вытекающего из его классового существа, из

факта Октябрьской революции, установившей диктатуру пролетари-

ата, из факта национализации земли и основных средств производ-

ства, из ведущей роли социалистического сектора нашего хозяйства,

из перспектив победы социалистических элементов над капиталисти-

ческими. Единство системы советского права вытекает из основного

экономического закона переходного периода—движение к социализ-

му; из единства политики рабочего класса, взявшего власть и осуще-

ствляющего переход от капитализма к социализму через различные

этапы. Это единство советского права не уничтожается ни пережитками

буржуазной формы права (применением равного масштаба к нерав-

ному), ни наличием на определенных этапах частнособственнических

и капиталистических отношений, которые допускаются советскими за-

конами не с целью их увековечить, а с целью их преодолеть и в ко-

нечном счете ликвидировать. Неправильно поэтому утверждение на-

личия в советском праве реакционных тенденций или возможности

их. Такие утверждения объективно разоружают марксистов в борьбе

против буржуазных юристов, стремящихся на деле протащить в со-

ветское право реакционно-буржуазное содержание»

(«Советское

государство и революция права» No 3, 1931 г.).

Цитируемый пункт этой резолюции показывает, что центром на-

шей теоретической работы должно быть изучение проблем советского

права. Резолюция дает характеристику основным, наиболее типич-

ным чертам советского права, определяя его цели, его задачи, и пре-

дупреждает против тех опасностей, которые необходимо видеть, что-

бы их преодолеть.

Пункт 10, определяющий основные черты советского права, явля-

ется одним из коренных пунктов, вокруг которого шли самые разно-

образные столкновения и бои, и он должен являться руководящей ни-

тью для решения других вопросов.

Роль советского права должна нами особенно подчеркиваться при

сопоставлении его с буржуазным правом.

Чем отличается советское право от буржуазного права?

Оно отличается целым рядом признаков, причем в совокупности

все вместе взятые признаки дают качественное отличие советского

права от буржуазного:

1. Советское право не является эксплоататорским правом в отличие

от всех остальных предшествующих систем права, являющихся эк-

сплоататорскими системами, системами, прикрывающими эксплоата-

торское содержание и существо той или иной социально-экономиче-

ской формации.

2. Советское право является правом подавляющего большинства

эксплоатируемых. Оно есть право эпохи диктатуры пролетариата. Со-

ветское право с этой точки зрения всем своим острием и всем своим

содержанием направлено против капиталистических групп, начиная

с момента Октябрьской революции и кончая ликвидацией этих клас-

совых отношений, классовых группировок, классово-враждебных ос-

татков.

Советское право, являясь орудием пролетарской диктатуры, ор-

ганизует, дисциплинирует, перевоспитывает неустойчивые элементы

самыми разнообразными путями и методами. Советское право являет-

ся одной из форм политики господствующего класса.

3. По своей природе советское право в условиях диктатуры про-

летариата играет особо революционную роль в деле построения со-

циализма, в борьбе с классово-враждебными элементами, в деле вос-

питания новой, социалистической дисциплины. Советское право — это

и есть революционная законность в ее осуществлении, в ее приме-

нении, в ее практике, в ее действии.

Задачи советского права и революционной законности неотделимы

друг от друга. Основная задача революционной законности и совет-

ского права — охрана основы советского строя — социалистической

собственности. Тов. Сталин в своем докладе на январском пленуме

ЦК и LIKK в следующих словах определил содержание революцион-

ной законности: «Многие наши товарищи благодушно смотрят на по-

добные явления, не понимая смысла и значения фактов массового

воровства и хищения. Они как слепые, проходят мимо этих фактов,

полагая, что «тут нет ничего особенного». Но они, эти товарищи, глу-

боко заблуждаются. Основой нашего строя является общественная

собственность так же, как основой капитализма — собственность ча-

стная. Если капиталисты провозгласили частную собственность свя-

щенной и неприкосновенной, добившись в свое время укрепления ка-

питалистического строя, то мы, коммунисты, тем более должны про-

возгласить общественную собственность священной и неприкосновен-

ной, чтобы закрепить тем самым новые, социалистические формы хо-

зяйства во всех областях производства и торговли. Допусков воров-

ство и хищение общественной собственности — все равно, идет ли де-

ло о собственности государственной или о собственности коопера-

тивной и колхозной, — и проходить мимо подобных контрреволюци-

онных безобразий — значит содействовать подрыву советского строя,

опирающегося на общественную собственность как на свою базу. Из

этого исходило наше советское правительство, когда оно издало не-

давно закон об охране общественной собственности. Этот закон есть

основа революционной законности в' настоящий момент» А обязан-

ность строжайшего его проведения в жизнь является первейшим дол-

гом каждого коммуниста, каждого рабочего и колхозника».

И дальше:

«Говорят, что революционная законность нашего времени ничем

не отличается от революционной законности первого периода нэпа,

что революционная законность нашего времени есть возврат к рево-

люционной законности первого периода нэпа. Это совершенно не

верно. Революционная законность первого периода нэпа, обраща-

лась своим острием главным образом против крайностей военного ком-

мунизма, против «незаконных» конфискаций и поборов. Она гаран-

тировала частному хозяину, капиталисту сохранность их имущества

при условии строжайшего соблюдения ими советских законов. Со-

вершенно по-иному обстоит дело с революционной законностью в

наше время. Революционная законность нашего времени направлена

своим остпием против ВОРОВ И вредителей, против хѵлиганов расхи-

тителей общественной собственности. Основная забота революцион-

ной законности состоит в охране общественной собственности, а не

в чем-либо другом.

Вот почему борьба за охрану общественной собственности, борь-

ба всеми мерами и всеми средствами, предоставляемыми в нате рас-

поряжение законами советской власти, является одной из основных

задач, задач партии.

Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам ну-

жно теперь для того чтобы развеять в прях последние остатки уми-

рающих классов и разбить их воровские махинации».

Приведенные нами слова т. Сталина с исключительной глѵбиной и

ясностью дают развернутую программу бопьбы органов юстиции за

социалистическую, революционную законность, мобилизуя наши кад-

ры на борьбу с недооценкой и игнорированием советской законно-

сти, с все еще многочисленными фактами и случаями грубого извра-

щения генеральной линии партии, с «левацкими» рецидивами, с пра-

вым ОППОРТУНИЗМОМ, с либерализмом в отношении кулацкого сабо-

тажа во всех его видах и формах, с формализмом, с тем «юридиче-

ским» подходом когда и"-33 той или иной статьи 9ЯКОЧЯ забыва-

ются или игнорируются наши задачи по построению бесклассового

общества.

В практике советского права в самых разнообразных областях

мы найдем статьи, которые живѵт, действуют, за осуществление КО-

ТОРЫХ НУЖНО бороться, и найдем такие статьи, которые выполнили

свою положительную роль целиком и полностью, хотя они и про-

должают формально существовать в качестве «действующих зако-

нов» до тех пор. пока та или иная кодификационная комиссия не

«узаконит» их отживший характер.

Но не все правовые отношения, возникшие из непосредственной,

живой практики, уже нашли свое выражение в законе. Негмотоя на

гибкость и подвижность нашего советского законодательства, ѵ нас

есть правовые отношения, которые возникают в практике работы,

доходит до судебных инстанций признаются в судах, вплоть до пле-

нума Верхсѵда, находят свое подтверждение в разъяснениях Верх-

суда в его циркулярах, но в законах епте не нашли своего офор-

мления. Это не значит, что эти данные, конкретные правовые отнв-

шения, раз возникшие, не будучи erne подтверждены и закреплены

советским законодательством, не являются правовыми отношениями.

Являясь правовыми отношениями, они поддерживаются аппаратами

государственной власти и в частности судебным аппаратом.

Вместе с тем мы должны подчеркнуть при характеристике совет-

ского права задачу укрепления советского права и революционной

законности, задачу укрепления тех или иных институтов по отдель-

ным отраслям права, которые должны содействовать социалистиче-

скому строительству.

Всякий разговор об отмирании советского права на современном

этапе означает по существу прямую недооценку, а иногда и открытое

отрицание революционной дисциплинирующей и организующей роли

советского права, что в свою очередь неизбежно ведет к недооценке

судебно-прокурорского аппарата как органа пролетарской диктату-

ры. Всякие оппортунистические попытки ослабить, принизить или

недооценить активную и революционную роль советского права не-

изменно встречали в работах П. И. Стучка суровую и решительную

отповедь. Советское право и по своему содержанию, и по своему су-

ществу и по своей Фопме является отличным от буржуазного поава,

Принципиальная качественная разница советского права неизменно

подчеркивается в работах Стучка. Правда, мы можем найти однород-

ные элементы « в буржуазно-правовой форме и в советском праве,

и закоывать глаза на это ни с какой столоны не следует.

Но эти институты и элементы мы используем до тех пор, пока

они выполняют свою революционную роль и содействуют успехам

бѵоно развертывающегося социалистического строительства. Одна-

ко, как только при изменившихся условиях они перестают выполнять

революционную роль, мы производим соответствующие изменения, ре-

конструкцию законодательства, смысл и социально-классовое значе-

ние которой состоит в том. чтобы привести правовую форму в со-

ответствие с формами классовой борьбы пролетариата.

Это наличие элементов и кусочков буржуазной формы отнюдь не

является наличием двух ящиков или двух тенденций в советском пра-

ве. В этом отношении должны быть решительно отброшены и осу-

ждены взгляды тех, которые пытались открыть наличие революци-

онных и реакционных (по крайней мере в возможности, в потенции

и т. д.) тенденци йв советском праве.

П. И. Стучка, отстаивая с большевистской непримиримостью клас-

совый характер права, приводит красноречиво пример, который не-

и т. д.) тенденций в советском праве.

Он говооил: «посмотрите, даже буржуазный проф. Трайнин за-

говооил теперь о признании классового хяпактера правя, а коммунист

пооФ. Рейснер выступает, в сущности говооя. со своей концепцией

психологической теории права против классового содержания права».

Это указание Стѵчка нам прихоіится иметь в виду в бооьбе за пар-

тийную линию, в обшей теопии ппявя и в отдельных отояслях поява,

учитывая, что и отдельные коммунисты у нас скятывяются в болото

илеялизма и. ппикрываясь партбилетом отстяивяют этот идеялизм с

большим апломбом, чем тот или иной бѵожѵязный или мелкобѵпжу-

азчый профессор в той или иной отрасли права или общо* теории

права.

40-летняя общественно-партийная и научно-практическая работа

П. И . Стучка нашла свою высокую оценку со стороны партийных,

советских и научных организаций.

В обращении ЦК ВКП(б) к П. И . Стучка мы читаем: «Глубокое

знание марксизма, широкий теоретический кругозор, революционно-

диалектическая смелость, неизменная верность партийной линии —

все те качества, которые отличают т. Стучка как пролетарского ре-

волюционера-большевика».

«Ваши работы в области государства являются ценным вкладом

в марксистско-ленинскую мировую литературу» (Исполком Комин-

терна).

Тов. Каганович в специальном письме, адресованном П. И. Стуч-

ка, писал: «Я считаю необходимым особо подчеркнуть вашу исключи-

тельную роль в области теории права и государства; свой богатейший

опыт большевика-революционера, свое глубочайшее знание марксиз-

ма-ленинизма вы с большим уменьем и успехом применяете в борьбе

за торжество марксистско-ленинской теории права и государства.

Ваша работа в этой области, как теоретическая, так и практическая,

была, есть и будет для всех нас, и особенно для нашей молодежи, од-

ним из лѵчших образцив большевистской непримиримости, умелого

сочетания теории с практикой и неутомимой творческой революцион-

ной деятельностью».

I съезд марксистов-государственников, подводя итоги дискуссии

на правовом фронте, в своей резолюции записал следующее: «Видней-

шим представителем марксистско-ленинской теории права является

П. И. Стучка. Он первый развил марксо-ленинское революционное

понимание права, подчеркнув тезис, что всякое право есть классовое

право — право господствующего класса. Понимание права как си-

стемы объективных общественных отношений нанесло решающий

удар метафизическим, идеологическим и психологическим теориям

права, укоренившимся даже среди людей, считавших себя маркси-

стами.

Крупнейшим достоинством работ Стучка является тесная увязка

теоретических проблем с практическими вопросами социалистического

строительства, разработка им вопросов советского государства, по-

становка проблемы советского права, или права переходного периода,

и разработка советского гражданского права. Особенностью П. И.

Стучка является конкретная революционно-диалектическая постанов-

ка проблем, основанная на учении Маркса и Ленина, боевой неприми-

римый тон по отношению к классовому врагу, неизменная партийно-

политическая чуткость».

Крупнейшее значение для нашего теоретического правового фрон-

та работ П. И. Стучка не должно останавливать или задерживать кри-

тику тех недостатков и дефектов, которые в них имеются. Такое за-

малчивание недостатков и дефектов может привести и в действитель-

ности приводило к крупным ошибкам теоретического и методологи-

ческого порядка, которые не могли не перерастать и в ошибки поли-

тические.

В решениях уже цитируемого нами I съезда марксистов-государ-

ственников указаны наиболее крупные из этих дефектов. К ним от-

носятся такие крупные ошибки механистического порядка, как защи-

та закона трудовых затрат, заимствование механистической теории

равновесия, ошибочные, противоречащие ленинской характеристике,

формулировки в теории капитализма, в вопросе о соотношении моно-

полии и конкуренции, ведущие к бухаринской теории организован-

ного капитализма, попытки положить пресловутый закон трудовых

затрат в основу и фундамент советского гражданского права при по-

мощи идеи материального трудового эквивалента.

«Влияние механистической методологии сказалось на трактовке

т. Стучка вопроса о соотношении экономики и права в духе отожде-

ствления производственных и правовых отношений. Это означало

механистический отрыв объективного момента в праве от субъектив-

ного (т. е . объективных отношений от активного и сознательного воз-

действия на эти отношения со стороны господствующего класса), све-

дение субъективного момента только к абстрактной форме (норма,

закон), что в свою очередь приводило в некоторых случаях к непра-

вильному пониманию права переходного периода, где решающее зна-

чение приобретает диктатура пролетариата» («Советское государство

и революция права» No 3, 1931 г.) .

Влияние бухаринского закона трудовых затрат на некоторые ра-

боты Стучка особенно ясно и отчетливо вскрыл в своих докладах

т. Пашуканис \

В качестве примера ошибок Стучка можно привести следующее

рассуждение, изложенное им в I томе «Курса советского гражданского

права» по поводу трудового эквивалента как руководящего прин-

ципа для всего Гражданского кодекса.

«Социалистическая плановость на базе новой экономической по-

литики, т. е. свободы конкуренции», свободы договоров в рамках ГК,

пополняется и исправляется принципом эквивалента, но трудового

эквивалента», и в другом месте:

«В общем и целом мы можем сказать, что в гражданском или то-,

варном обороте гражданское право означает только право на экви-

валент постольку, поскольку это не противоречит прямо выраженно-

му закону. Это есть принцип, пока еще не внесенный сознательно в

наш кодекс, но принцип буржуазного права вообще, который подле-

жит внести и сознательно и определенно. Его стихийно внесет сама

практика, как мы еще увидим».

Приведенные рассуждения Стучка ясно показывают влияние бу-

харинского закона трудовых затрат на работу Стучка в области гра-

жданского права.

Делая прямые ссылки на Н. И. Бухарина, П. И. Стучка писал, что

«социалистическая плановость на правовом языке есть не больше не

меньше, как тот закон природы, который в обществе анархии произ-

водства и обмена проявляется лишь стихийно через бесконечные

кризисы».

Неправильность такого рассуждения Стучка очевидна. Нашу со-

циалистическую плановость ни в каком случае нельзя сводить к тому

закону природы, который в обществе анархии производства и об-

мена обнаруживается и проявляется стихийно.

1 TOD. Пашуканис D СВОИХ работах аналогичного порядка также допускал

крупные ошибки, которые потом он подверг критике на собраниях научных pw-

ботников и в печати.

Эти ошибки Стучка упираются в более общую методологическую

ошибку в вопросе о соотношении базиса и надстройки.

Как отмечает в своем докладе т. Пашуканис \ Стучка рассматривает

право как форму опосредствования экономических отношений, при-

чем самые правовые отношения и экономические отношения связы-

ваются им через посредство категории формы и содержания.

По мнению П. И. Стучка, наряду с правовым, объективным, конк-

ретным отношением, существуют еще две абстрактные формы: закон

и идеология. «Но это усовершенствование, — говорит т. Пашуканис, —

несет в себе тот порок, что указанные три формы остаются у П. И.

Стучка разорванными, они только влияют друг на друга, но не обра-

зуют единства. Поэтому мы неизбежно сталкиваемся с затруднениями,

когда встает вопрос: каким образом правовая надстройка может вли-

ять на базис или как могут разделяться объективные отношения на

правовые и неправовые, если отвлечься от субъективного момента, от

функций власти, от установления обычая или закона, от практики уп-

равления и суда?

'

Разделение права на эти три области или три органа, не соста-

вляющие единства, мешает понять тот факт, что право есть форма

политики господствующего класса, которая проводится через аппа-

рат государственной власти. А это, — добавляет т. Пашуканис, — «в

особенности нельзя забывать при анализе проблем советского права,

так как в период диктатуры пролетариата активное, сознательное воз-

действие со стороны государства приобретает решающее значение.

Нормативное идеологическое понимание права для нас так же не при-

емлемо, как и экономический капитализм, отрицающий активное воз-

действие надстройки на базис» 3.

Как видим, методологическая погрешность в этом вопросе ведет

к определенной недооценке активно-волевого воздействия со сторо-

ны пролетарской диктатуры в организации и развертывании социа-

листического строительства.

Замечательно здесь между прочим и то, что П. И. Стучка, первый

подвеоппий критике ошибочные положения в работах т. Пашукани-

са,— абстрактный и отвлеченный подход к вопросам права, отрыв от

практики советского права, прямую недооценку советского права,

его нового качества, недооценку роли государства и т. д.,

—

не под-

верг критике основной методологический порок в работах т. Пашѵка-

ниса. вскрытый в ходе дискуссии на правовом фронте и подвергший-

ся обстоятельной критике и в выступлениях самого т. Пашуканиса.

Отдельные ошибки методологического и теоретического порядка а

работах Стучка не могут умалить его значения в научной области. Его

работы необходимо углубленно и тщательно изучать практикам со-

циалистической законности, новым кадрам, приходящим чепез вѵзы

и курсы на нашу работу. И для тех и других работы П. И. Стѵчка, в

том числе и издаваемая третьим изданием настоящая хрестоматия,

явятся громадным подспорьем в борьбе за генеральную линию - пар-

тии, в деле осуществления революционной законности.

'Пашуканис, За марксо-леиинскую теорию государства и права.

*Тамже,с.17.

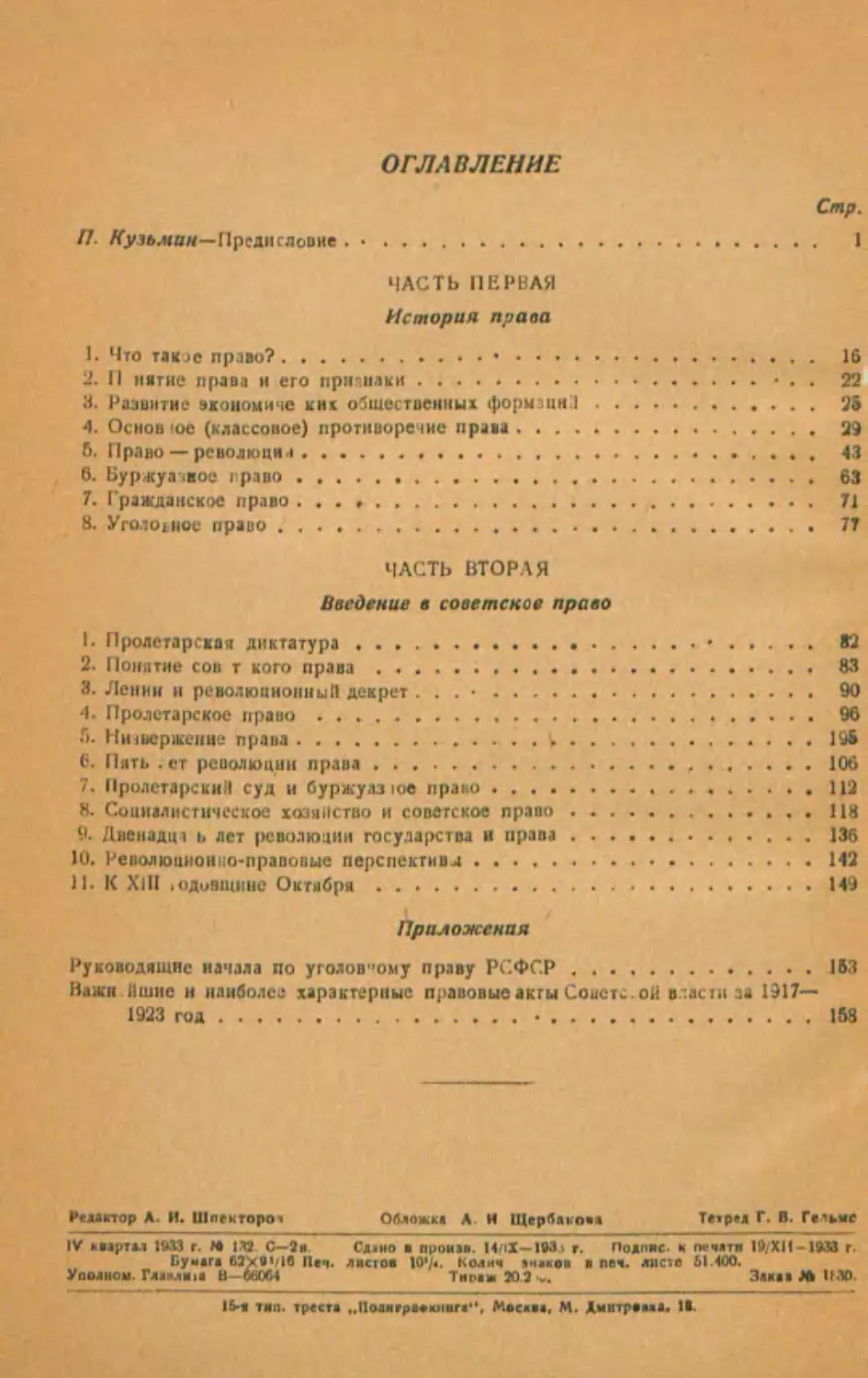

Третье издание хрестоматии «Революционная роль советского пра-

ва» несколько отличается от первых двух изданий, которые были вы-

пущены в 1931—1932 гг.

Изменения, которые мы внесли в третье издание, сводятся к сле-

дующему.

По своему построению хрестоматия «Революционная роль совет-

ского права» в первых изданиях распадалась на три части. Первая

часть была посвящена истории права, вторая относилась непосред-

ственно к «Введению в советское право», и, наконец, третья часть, на-

именее разработанная П. И. Стучка, была посвящена истории раз-

_

вития советского права.

Вся книга имела целевую установку на то, чтобы быть «азбукой

советского права» и служить учебным пособием в подготовке студен-

тов первого курса советского права к производственной практике в

судебно-прокурорских органах и в исправительно-трудовых учре-

ждениях.

Надо отметить, что книга П. И. Стучка имеет значительно более

глубокую ценность и далеко выходит за рамки только учебного посо-

бия для наших вузов. С другой стороны, нельзя не учитывать и того,

что в деле организации преподавания советского права, в построении

учебных планов, в организации непрерывной производственной прак-

тики произошли громадные изменения, в особенности в связи с по-

становлением правительства СССР от 19 сентября 1932 г. по этому

вопросу.

Достаточно сказать, что в наших учебных планах нет совсем та-

кой научной дисциплины как «азбука» действующего процессуального

и материального права, нет кадров преподавателей, которые могли

бы поставить на должную высоту преподавание этой дисциплины, да

и самая идея создания такой «азбуки» была подвергнута серьезной

критике в ряде учебных и научно-исследовательских институтов. По-

пытка в некоторых институтах советского права (например в ленин-

градском) поставить и организовать преподавание «азбуки» успеха

не имела. Далее, непрерывная производственная практика в вузах по

советскому праву теперь начинается не со второго полугодия первого

учебного года, а со второго года обучения и т. д.

Естественно, что при переиздании работы П. И. Стучка в настоя-

щее время нельзя не внести соответствующих изменений в самую

книгу.

Наибольшим сокращением подверглась третья часть книги. Выше

мы отмечали уже, что раздел истории советского права разработан

П. И. Стучка в наименьшей степени. Собранный автором материал в

известной мере дает неправильную перспективу и неправильно оце-

нивает пройденные этапы.

«Я, — пишет Стучка в статье. «Три этапа советского права»,— по-

ставил себе целью вкратце отметить три этапа, проделанные нами в

правовой области после октябрьских лней 1917 г.: первый этап-

разрушения и так называемого военного коммунизма; второй этап —

отступления и третий этап — наступления к социализму на базе нэпа

или. выражаясь юридически, на базе советского права».

Приведенная цитата не может не вызвать самых серьезных и ре-

«ительных возражений. Во-первых, выдвигая свою периодизацию

трех этапов в развитии советского права, Стучка не приводит ника-

кого научного обоснования и аргументации в защиту именно трех

этапов в истории права, а как мы увидим ниже, и сам впоследствии

приходит к необходимости поставить вопрос о четырех этапах в раз-

витии права. Во-вторых, не верна и сама характеристика этих этапов.

Характеризовать первый этап, как только «этап разрушения», зна-

чит опять-таки скатываться в этом вопросе на бухаринские позиции,

противоречащие позициям Ленина и Сталина \

Первый этап в развитии советского права был не только разруши-

тельным этапом, но и созидательным в деле развертывания строи-

тельства судебной системы, установления новой революционной за-

конности, издания целого ряда позитивных законов пролетарской ре-

волюции. Сметая и разрушая старое право, пролетарская революция

создавала одновременно и НОВУЮ систему советского права.

Отмечая эту совершенно неправильную характеристику первого

этапа советского права, нельзя сказать, чтР характеристика осталь-

ных этапов была бы более правильной.

«Второй этап — этап отступления. Переход к новой экономиче-

ской политике означал новый этап и в революции права. Наше отсту-

пление представляло собой ие беспорядочное, но добровольное, об-

думанное и ограниченное отступление. Мы ставили одновременно и

вехи и пределы отступления. Перед нами выросло значение закона

в неизвестных до того размерах; появились основные кодексы: тру-

довой. уголовный, гражданский, земельный. И, конечно, это не про-

стое совпадение, что появилась первая работа по такой основной те-

ории, как «трудовая» или «эквивалентная» теория буржуазного права

(т. Пашѵканис). По эта работа одновременно означает уже переход

к третьему этапу, начинающемуся вместе с прекращением отступле-

ния» (П. И . Стучка, Революционная роль советского права, с. 113).

По мнению Стѵчка, появление основных кодексов в 1922, 1923,

1924 гг. связано было с нашим отступлением. Самое появление работы

т. Пашуканиса «Обшая теория права и марксизм», относящейся к

1924 г., связывается им с тем же периодом отступления. Правда,

Стучка оговаривается, что «эта работа одновременно означает пере-

ход к третьему этапу, начинающемуся вместе с прекращением отсту-

пления», но эта оговорка не спасает его неверной позиции.

Характеристика второго этапа, продолжающегося от времени про-

возглашения новой экономической политики вплоть до третьего эта-

па, т. е. до XIV съезда, противоречит решениям и оценке этих пе-

риодов. даваемым в решениях нашей партии и ее ЦК.

Пределы нашего отступления, время перегруппировки наших сил

наступления точно определены нашей партией, зафиксированы в

решениях и постановлениях съездов м конференций партии. Не-

верна поэтому и дальнейшая характеристика третьего этапа, когда

наше наступление Стучка опять-таки связывает с решениями XIV

съезда ВКП(б).

По существу В. И. Ленин отметил, что начало 1922 г. и есть конец

нашего отступления. Он определил границы этого отступления во

времени; под его руководством партия начала осуществлять зада-

1 СталипI Втяіросы ленинизма, с. 201—202.

чи дальнейшего наступления социализма на враждебные классы и груп-

пировки,

Ъыетупая на фракции металлистов 6 марта 1922 г., В. И. Ленин го-

ворил: «Отступление, которое мы начали, мы уже можем приостано-

вить и приостанавливаем. Достаточно» (Ленин, т. ХХѴн, с. 173).

Это положение Владимир Ильич обосновал и развил потом в сво-

ем докладе на XI съезде партии. В плане речи на 27 марта 1922 г.

мы читаем: «Перегруппировка сил и подготовка — лозунг дня. Под-

готовка наступления на частнохозяйственный капитал — лозунг» (Ле-

нин, т. XXVII, с. 213).

Вели характеристике третьего этапа была посвящена журнальная

статья, то четвертому периоду в работах Стучка явно не повезло.

На весь- четвертый период отведено буквально полстраницы, а от

себя Стучка дает всего несколько строк.

По существу периодизация 11. И. стучка не выдерживает критики,

и во всяком случае в книге, предназначенной служить учебным посо-

бием, в таком виде она оставлена быть не может. Мы не сомнева-

емся в том, что и сам П. И . Стучка в настоящее время при переизда-

нии книги не только на стал бы защищать эти явно неправильные

позиции, но сам первый устранил бы этот раздел из хрестоматии.

Вот почему мы считаем необходимым раздел, относящийся к ис-

тории советского права, значительно изменить. Ряд статей мы совсем

исключили, отложив их переиздание до издания академического со-

брания сочинений 11. И. Стучка. К таким статьям относятся из тре-

тьей части: «Три этапа советского права», «Первый этап советского

права» (период разрушительный — период военного коммунизма),

«Второй этап советского права» (первый период нэпа), статья посвя-

щена революционной законности (относится к 1922 г.), и соответ-

ствующий наказ пленума Верхсуда РСФСР гражданской кассацион-

ной коллегии (относится к декабрю 1924 г.), статьи-тезисы «Поста-

новка нашей работы» и «Четвертый этап советского права» («послед-

ний период нэпа — первый период социализма»). Остальные статьи

входят во вторую часть «Введения в советское право».

В первом издании раздел, посвященный введению в советское пра-

во, начинался, в сущности говоря, с отрывка из полемической статьи

II. И. Стучка под названием «Мой путь и мои ошибки».

В педагогических целях мы считаем необходимым начать этот раз-

дел со статей, дающих общую характеристику советского права, с

понятия о советском праве, включивши в этот же раздел все осталь-

ные статьи, помещенные ранее в третьей части, таким образом, ко

второй части нами отнесены статьи: «Ленин и революционный де-

крет», «Пролетарское право», «Пять лет революции права», «Проле-

тарский суд и буржуазное право» и т. д.

Эти статьи не дают истории советского права, но они дают очень

много ценного для уяснения и понимания советского права, его со-

держания, его целей и задач.

Хрестоматия, составленная таким образом, не дает еще полного

представления о советском праве, о его революционной творческой

роли в переходный период, но она несомненно явится введением,

первым шагом к изучению и разработке советского права во всем его

многообразии.

Что касается первой части хрестоматии, то здесь нами внесены

следующие изменения.

Б разделе, посвященном анализу буржуазного права, выпускает-

ся характеристика государственного и административного права, су-

допроизводственного права, заметки о международном праве, о праве

воины, торговом кодексе и т. д.

В остальных частях внесенные изменения крайне незначительны.

Однако при изучении материала, который помещен в этом из-

дании, не все взгляды П. И. Стучка по вопросам права являются

верными или бесспорными. В качестве примера можно было бы при-

вести следующее.

Касаясь происхождения права, П. И. Стучка близко подходит к

ошибочной концепции Лафарга, а в известной части и прямо стано-

вится на его позиции.

«Первоначально, — пишет Стучка, — с понятием или вернее со

словом «право» мы встречаемся в вопросах земельной собственности.

И в самом деле. Еще покойный Лафарг показывает, как слово, озна-

чающее право на многих языках, одновременно означает понятие

«прямого», прямую линию: ortos (греческий), rectum (латинский),

dereclio (испанский), right (английский), droit (французский), тут

можно прибавить еще русское слово «правда» с противопоставлени-

ем ей слова «кривда». Ясно, что это объединение в одном слове поня-

тий «прямого» и «правда» не случайно. Оно относится к первоначаль-

ному измерению земли по четыреугольникам, как это указывает еще

Лафарг. Прямая линия — межа была первым признаком права, прав-

ды. Сопоставляя эти данные со сказанным выше, мы получаем вывод,

что генезис (возникновение) понятия права относится по времени к

первобытной частной собственности на землю, а не раньше» («Револю-

ционная роль советского права», с. 23).

И дальше в параграфе, озаглавленном «Земное право», мы чи-

таем: «Таким образом вместо всяких неземных идей права мы получа-

ем как исходную точку чисто реальное понятие земного, точнее зе-

мельного «права». Первое понятие «правды» как

«правомерного»

(прямого тоже) разграничения частной собственности на землю име-

ет чисто реальное, даже вещественное значение. Все, что находилось

в пределах этой «правды», составляло собственность семьи, двора или

лица. Отсюда берет начало развитие не только права частной собст-

венности, но права вообще» (там же, с. 23).

Но связывать происхождение права с появлением понятий «пря-

мо», «правда», «правомерно» уже само по себе неправильно, аналогия,

применяемая автором, в данном случае ничего не поясняет. Кроме

того, Маркс в первом томе «Капитала» неоднократно подчеркивает ту

мысль, что правовые элементы и зародыши правовых отношений мы

имеем уже при разложении родового строя в меру появления част-

ной собственности, образования классов и т. д.

Самое появление собственности на землю есть более поздний

этап, сравнительно, например, с появлением частной собственности

на движимое имущество и движимые средства производства.

Однако, несмотря на ошибочную трактовку вопроса о происхо-

ждении права, мы не сочли возможным выпустить эти места из

хрестоматии.

Несмотря на ряд дефектов и ошибок в постановке и разрешении

правовых проблем в работах П. И. Стучка, новое издание его хре-

стоматии, потребность в которой весьма основательно ощущается,

является крайне важным делом. В предисловии к первому изданию

этой книги Стучка писал, что «всякая хрестоматия имеет очень мно-

го «природных» недостатков: она дает повторение, не позволяет си-

стематического изложения, содержит пробелы и рядом лишние сло-

ва. Имея дело со своими же статьями, я позволяю себе некоторое на-

силие над ними в виде сокращения и т. д., но все же полностью не-

достатки эти не устранены».

Работа П. И. Стучка «Революционная роль советского права»

явится ценным пособием для практических работников советской юс-

тиции, для студентов вузов в изучении советского права и в деле

борьбы за осуществление и проведение революционной социалисти-

ческой законности.

П. Кузьмин

ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ

История права

1. Что такое право?

(Из „Революционная роль права и государства".

Изд. Ill, 1924).

Великая французская революция начала, как известно, с торже-

ственного провозглашения «Декларации прав человека и гражда-

нина». На деле это общечеловеческое

право Великой французской

революции оказалось лишь классовым правом гражданина, кодексом

буржуазии (code civil). И в самом деле, этот кодекс великого контр-

революционера Наполеона является сжатою формулою всей сути ве-

ликой и, прибавим, всякой иной буржуазной революции. Это на-

стольная книга и, если хотите, даже библия класса буржуазии, ибо

она содержит в себе обоснование самого естества буржуазии, ее свя-

щеного права собствености. Таким образом, это ее действительно

естественное, прирожденное («наследственное») право, так и провоз-

глашенное естественным правом в декларации прав человека и гра-

жданина. Ибо как в феодальном строе барон человеком считал лишь

барона, так и в буржуазном мире человеком, в истинном смысле

слова, признается только буржуа \ т. е. человек с цензом, с частной

собственностью. Размеры этого ценза, этой частной собственности,

определяющие удельный вес каждого гражданина в данном буржу-

азном обществе, меняются с ростом капитализма. А отрицание этого

ценза на деле — не что иное, как социалистическая революция.

Но если б/ржуа на свое гражданское право смотрит, как на при-

рожденное, и охотно окружает его ореолом святости, то

феодал

клянется, что естественным правом является только его феодальное

или, выражаясь популярнее, «кулачное» 3 право. Священная собствен-

ность его является действительно прирожденным, либо «родовым»

правом. И он охотно ссылается, как на свое евангелие, на вышедшее

из той же мастерской римского папы, но только дореволюционное

«Прусское земское право».

Если мы, однако, делаем еще шаг назад, примерно к XV—XVI

столетиям, к эпохе великих крестьянских революций в Европе («кре-

стьянских войн»), то мы видим, что крестьяне отнюдь не были в во-

сторге от нарождающегося и укрепляющегося, хотя и освященного

церковью, феодального права и подняли восстание во имя своих

«особых прав и священных обычаев». Они возненавидели не только

само это новое право, но и его глашатаев, тогдашних «докторов

' «Не человек как citoyen (гражданин), но лишь человек как bourgeois (бур-

жуа) считается действительным и истинным человеком» (Маркс Nachlass I, с. 420).

'' Происходит от слова кулак (Faust) в самом узком смысле как обозначения

насилия.

прав» священного римского права, на которое в одинаковой степени

ссылается и «code civil» и прусский «ландрехт». Мы еще в дальней-

шем увидим, как жестоко они поступал^ с этими творцами права, ко-

торых они величали «живодерами» и «разбойниками». И лишь через

трупы восставших крестьян окончательно укрепилось феодальное

право собственности, это римское право в феодальном истолкова-

нии или феодальное право в римском изложении, слабое отражение

которого мы находим еще и в упоминавшемся «ландрехте» герман-

ского буржуазно-помещичьего строя.

Значит три класса — три рода священного естественного права А

когда германские социалисты не так давно еще восторженно пели:

«Вперед, кто чтит право и истину» (Wohlan wer Recht und Wahrheit

achtet), то они тогда наверное не думали ни о том, ни à другом, ни

о третьем, а о каком-то новом праве. И, наконец, когда мы в ноябре

1917 года свергли буржуазный строй, то мы буквально сожгли все

законы прошлого мира, признали все права прошлого времени прин-

ципиально отмененными, а все-таки и после этого говорим о праве, о

советском праве, о пролетарском правосознании и т. п.

Невольно спросишь: «Что такое, в самом деле, это столь разно-

видное понятие «право»?

Но если и нет другого слова, так часто произносимого, как слово

«право», то все-таки ответа на наш вопрос о егр существе мы не так

легко добьемся. Обыватель нас просто отошлет к толстым книгам

сводов законов или к особому сословию юристов. И в самом деле,

целое «сословие» юристов веками ведает эту область. Само произ-

водство права приняло форму крупного (фабричного) производства,

для его применения и истолкования созданы настоящие храмы, где

священнодействия жрецов этого права протекают по всем методам

крупного производства. А за всем этим область права остается

таинством, чем-то непонятным для обыкновенного смертного, не-

смотря на то, что он все это обязан знать и что этим працйм регули-

руются самые обыденные взаимоотношения людей. 1

Юрист вас спросит, в ответ на ваш общий вопрос: каким, собст-

венно, правом вы интересуетесь: гражданским, уголовным или иным?

И, как доктор по рецепту, вам, может быть, отпустит вашу долю

прайды и справедливости, хотя и без всякого ручательства. Но как и

доктор вам не об'яснит содержания своего рецепта, так и юрист вам

не даст общего пояснения права.

Вы обращаетесь к ученому правоведу. Он вас прежде всего спро-

сит, о каком, собственно, праве вы спрашиваете: о праве ли п об'ек-

тивном или суб'ективном смысле, и вам пожалуй, скажет, что первое,

т. е . «право в об'ективном смысле, это — совокупность всех соци-

альных норм известного разряда, т. е. правовых

норм», а право в

суб'ективном смысле — «создающиеся этими нормами для каждого

суб'екта свободы действия, возможности осуществления своих ичгс-

ресов». Вы остаетесь в недоумении, ибо вы не получили никакого

ответа по существу на вопрос, что такое право, а вам, сказали, что это

таинственное понятие имеет две стороны: суб'ективную и об'ектив-

ную.

Вы обращаетесь к другому ученому, и тот вам перечислит целый

ряд признаков права по его содержанию, но он вас тут же и пре-

2 Стучка. Революц. роль со». пр<»»

17

дупредит, что ни одно из этих определений не выдерживает кри-

тики, ибо «мысленно мы можем представить себе правовые

порядки,

построенные на прямо противоположных началах, и тем не менее

Каждый из них (т. е. правовых порядков) будет основываться на

праве». Но для успокоения он прибавит: «впрочем, дело не в том,

какое поведение требуется нормами права, а какое требуется

поведе-

ние, указываемое в нормах права» (Шершеневич). 1

Я откладываю в сторону уйму общих и специальных буржуазно-

ученых раоот по вопросам права и ооращаюсь к оощедостуиьои на-

стольной книге по всяким вопросам. Б

«Большой энциклопедии»

(издание дореволюционное) я читаю: «Право. Вопрос о существе

нрава принадлежит к числу наиболее трудных и до сих пор нсрешсн-

пых проблем. До настоящего времени в общем учении о праве оспа-

ривают друг у друга исключительное господство значительное число

существенно друг от друга отличных теорий».

Значит, о том самом праве, которое веками «правит» человечест-

вом, во имя которого происходили смуты, восстания, революций, по

сие время остаются в силе слова Канта: «Юристы все еще ищут опре-

деления для своего понятия права». Но юристы и, прибавим, не

только юристы тщетно ищут определения вечной категории

права.

И мы увидим еще в дальнейшем, почему они не могли и даже не же-

лали (т. е ., может быть, несознательно, но не желали) найти и дать

действительно научное определение

понятия права.

Когда пред нами, в коллегии Наркомюста при редактировании

«Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» (см. Собр. узак.

1919 г. No 6, ст. 590), предстала необходимость формулировать свое,

так сказать, «советское» понимание права, мы остановились на сле-

дующей формулировке: «Право — это система (или порядок) общест-

венных отношений, соответствующая интересам господствующего

класса и охраняемая организованною силою его (т. е. этого класса)».

Возможна, конечно более совершенная формулировка понятия права.

Необходимо более подчеркнуть слова «система или порядок» или

заменить их иным словом, более ярко отмечающим сознательное уча-

стие человека в установлении этой «системы или порядка». В пос-

леднее время я вместо «системы» и т. д. поставил слова «форма орга-

низации общественных отношений, т. е. отношений производства и

обмена». Может быть, следовало бы более подчеркнуть и то, что инте-

рес господствующего класса является основным содержанием, ос-

новною характеристикою всякого права. Возможна, наконец, и еще

формулировка, что право есть «система, или порядок норм, фикси-

рующих и охраняющих от нарушения означенную выше систему об-

щественных отношений и т. д.» . Мы этот последний взгляд на право

оспариваем (разбор его дадим в дальнейшем), но все-таки он основы-

вается на классовой точке зрения. В общем и целом я считаю и ныне

вполне приемлемою формулу Наркомюста, ибо она содержит те

главные признаки, какие входят в понятие всякого права воооще и

не только советского. Самое основное ее достоинство в том, что она

впервые ставит па твердую научную почву вопрос о праве вообще;

она отказывается от чисто формальной точки зрения на право, видит

в нем не вечную категорию, но меняющееся в борьбе классов соци-

альное явление. Она .отказывается от попыток буржуазной науки при-

Мйрить непримиримое, а, напротив, находит мерку, применимую к

самым непримиримым видам права, ибо она стоит на революционно-

диалектической точке зрения классовой борьбы и классовых проти-

воречий.

\

öd исключением признака классового

интереса и буржуазные

теоретики неоднократно близко подходили к каждому отдельному

из наших признаков права. Но они «понюхали, понюхали и пошли

прочь». И вся буржуазная юриспруденция, это «знание божественных

и человеческих дел, наука права и справедливости» \ не исключая ни

ее социологического, ни, тем паче, «социалистического» направления,

по сие время вертится в каких-то убогих формулах и сама то-и -дело

переживает сомнения — есть ли она вообще наука? Ответим прямо:

нет, до сих пор она не была и не могла быть наукою; она может сде-

латься наукою, лишь став на классовую точку зрения. Может ли она

стать на классовую точку зрения? Нет, не может. Ибо, внеся револю-

ционную (классовую) точку зрения в понятие права, она «оправдала»

бы, сделала бы законною и пролетарскую революцию• Только теперь,

после победы пролетариата, и буржуазные юристы ійіПинают робко

говорить о том, что каждый класс имеет свое право 2. Но их «убедила»

не теория, а победа революции на деле.

Поэтому и в тех случаях, когда находились среди юристов соци-

алисты, признающие на словах принцип классовой борьбы, они

почти поголовно стояли на точке зрения оппортунизма и были и оста-

лись ярыми противниками революционного понимания классовой

борьбы, т. е. они относились к тому течению, которое теперь под

марксистскою маскою на каждом тагу предает революцию. И то,

что Энгельс (вместе с Каутским) писал в 1887 г. (в «Heue Zeit» No 49)

в статье против буржуазного «юридического социализма»,

целиком

относится к ним 3. В нынешнем понимании права нет места револю-

ции, и как германские революционные крестьяне гнали своих докто-

ров 'прав, и испанцы проклинали своих «togados» (юристов), так и

пролетарской революции приходится быть на страже от своих «бур-

жуазных юристов» \ И интересно отметить, что такое научное ничто-

жество, как германский проф. Штаммлер, сумевший создать себе имя

своей буржуазною карикатурою на марксизм, видит главный, если не

единственный недостаток Маркса в его «недостаточной юридической

выучке» (Schulung). А между тем Маркс, прошедший и римскую

школу берлинского универститета 30-х годов и не питавший никаких

особых симпатий к этой науке в в ее тогдашнем виде, в письме от

1 Ульпиан определяет: «Jurisprudentia est tiivinarum et humanarirm rerum

notitia, aequi atque justi soientia» (D. L. L. 10).

'' См. CT. проф. Трайнина n журнале «Право и жизнь».

* Эта статья после моего указания появилась в русском переводе в журнале

«Под знаменем марксизма» за 1928 г., No 1.

4 Маркс в своих письмах об испанской революции приводит изречение вре-

мен Филиппа V: «Все зло происходит от «tosrarlos» (юристов)». И ѵ русского

крестьянина есть пословица: «Не бойся закона, бойся законника». Во Франции

из 745 депутатов — 800 адвокатов (см. Prof. Dz. Heyck, Parlament oder Volks-

vertretung Halle, 1908 r0-

6 Известно его изречение: «juristisch, also falsch», — «по юридическому зна-

чит — неверно».

3«

19

25 ноября 1871 г. (по адресу Вольте), характеризовав борьбу за сок-

ращение рабочего дня посредством закона как борьбу политическую,

дает следующее топкое определение понятия права: «Из таких еди-

ничных движений рабочих вырастает политическое движение, т. е.

движение класса в целях осуществления

своих интересов в общей

форме, т. е. в форме, обладающей общею общественно-принудитель-

ною силою». Вы видите, что тут в характеристике завоевания рабочего

законодательства, как части права, содержатся все принятые и нами

выше признаки.

Но бросим хотя бы беглый взгляд на целые .горы юридических

«трудов», посвященных исканию «верного» определения понятия

права. Хотя громадное большинство их и исходит из пбнятия юри-

дического отношения, но право в об'ективном смысле они почти по-

головно видят только в совокупности норм, т. е . своде законов, за

исключением лишь тех маниаков в тогах (рясах) ученых (оттуда по-

испански их называли — togados), для которых настоящее право на-

ходится лишь в собственном сознании, интуиции, а

положительный

закон изображает лишь одну иллюзию.

Но еще древний римский

юрист (Paulus) учил: «N,on ex régula jus sumatur, sed ex jure,

quod est, régula fiât», значит, закон возникает из права, а не право

из закона. А юрист-практик Зильцгеймер («Социологический метод в

частном праве», Мюнхен) пишет: «Правовой порядок вовсе не дол-

жен совпадать, да и не совпадает с правовой действительностью во

многих отношениях, ибо не все «действующее право» (читай — сово-

купность норм — П. С.) действует и не все действующее право

выска-

зано (в законе)».

Как в былые времена «Иверский адвокат» поучал:

«Которая статья гласит, а которая и не гласит»-

В самом деле, казалось бы, что с тех пор, как появилось социоло-

гическое направление в науке о праве, уже хотя бы одно установи-

лось и в буржуазной науке, что правом является, именно система об-

щественных отношений. Но это социологическое направление там,

где оно договорилось до понятия общественных отношений и обще-

ственного порядка, столкнулось со столь же непонятным для него

понятием общества или с красным призраком классовой борьбы и

вновь оказалось в тупике...

Мы пока оставляем в стороне вопрос об обществе, обществен-

ных отношениях и их системе, на которых нам придется остано-

виться подробнее, и ограничиваемся лишь указанием на то, что и

буржуазная наука, пока только робко, дошла до того понимания,

казалось бы, само собою разумеющегося, что право есть известный

порядок, т. е . система общественных отношений или взаимоотноше-

ний людей, а не только те или другие статьи, трактующие об этих

взаимоотношениях, или тот или иной определенный формально пра-

вовой институт.

Второй признак права — это его охрана организованною вла-

стью господствующего класса (обыкновенно — государства), при-

чем главная, если не единственная цель этой власти — охрана этого

порядка, как соответствующего интересу или, вернее, обеспечиваю-

щего интерес того же господствующего класса. Казалось бы, что по

вопросу о принуждении, как элементе права, должны были безус-

ловно согласиться все, кто право видит в совокупности норм, т. е . в

конце концов законов, изданных или признанных именно этой

властью.

Но и для того, чтобы выступить с этою откровенною теориею,

потребовался такой смелый ум, как германского профессора Иерйн-

га. Он откровенно провозглашает силу, принуждение, как безуслов-

ный признак права, и в самом праве видит только защищенный инте-

рес. Он, конечно, чувствовал, что он имеет дело с интересом господ-

ствующего класса и властью классовою, но он, повидимому в этом

классовом элементе не отдавал себе полного отчета. На деле он безус-

ловно стоял на страже интересов прусско-германского юнкерско-

капиталистического класса, а когда он говорит об интересах, то ом

переходит в область телеологии, к суждениям о конечных целях и о

бесконечных предпосылках, ибо «ни одна культурная нация не мо-

жет обойтись без церкви» и «ни одна философия или наука вообще

(даже учение Дарвина! — Ù. С.) без предпосылки бога». Он говорит

о «праве как обеспечении жизненных условий общества путем при-

нуждения», но какое общество он имеет в виду, явствует лишь из его

слов, когда он, напр., рисует пред своею аудиториею «неооеспечен-

ность права собственности» (читай имущих) по сравнению с «правами

личности» (т. е . неимущих). Он там ограничивается одною фразою: «Я

забыл бы, пред какою пуоликою я говорю, если бы 4тал тратить хотя

бы одно лишнее слово по этому поводу». Итак, даже самый смелый

и самый откровенный представитель буржуазной науки о праве, каким

безусловно приходится признать Иериига, не дошел или не решился

Яойти до открытого признания классового характера права и остался

в том же тупике.

Но скажут нам: отвечает ли наше определение действительности?

Охватывает ли оно всю область права, как его представляют себе йсто-

рия и жизнь? Мы, конечно, права в нашем смысле не имеем в обществе

без классов, но мы дальше увидим, что там и нет права, и только самое

неразборчивое применение современной терминологии к античному об-

ществу создает подобные «иллюзии». Это, однако, повторяет только

общепринятое в буржуазной науке смешение понятий, находящее и

капитал, и пролетариат и т. д . и в древнем мире. Но всюду, где в той

или иной форме имеется деление человечества на классы и господство

одного класса над другим, мы находим право или нечто, похоже»' на

право. Мы же в своем »следовании ограничиваемся правом эпохи бур-

жуазного и предшествовавшего ему феодального общеста, как наибо-

лее выраженными его образцами.

Остается еще одно возражение: что это определение подходит яко-

бы только к так называемому гражданскому, или частному праву.

Ясно что наше определение действительно пытается поставить опять

на ноги людей в их взаимоотношениях, признавая самым основным

вопросом в праве отношение человека к человеку, тогда как мы в бур-

жуазном обществе видим полное владычество мертвой нормы над

живым человеком, где человек существует для права, а не последнее

для первого. Что первичным является гражданское право, признал

еще Гумплович, который пишет («Rechtsstaat und Sozialismus»): «Это

ясно и бесспорно, что акт законодательства, объявляя его (т. е . част-

ное право—П . С.) обязательным, только отвел частному праву роль за-

кона, но этим еще нисколько не исчерпан вопрос о происхождении

самого частного права». Значит, «частное право» (как порядок обще-

ственных отношений) существует раньше закона. По нашей конст-

рукции, все остальные правовые институты созданы лишь в целях

обеспечения этого основного права и поэтому имеют лишь вспомога-

тельный характер, как бы ни показались они преобладающими над

всеми прочими. А там, где государство переходит в роль субъекта

«частного права», государство действует лишь как «Gesammtkapitalist»

(слово Энгельса), т. е. олицетворенный капитал или представитель

класса капиталистов.

Итак вечное понятие права нами похоронено; оно похоронено на

деле іг буржуазною наукою. Одновременно гибнут и вечные и расплыв-

чатые буржуазные понятия общечеловеческой правды и справедливо-

сти, заменяемые у нас чисто классовыми понятиями. Но если мы го-

ворим о праве и справедливости в классовом смысле, то мы, конечно,

не имеем в виду того робкого дуализма, тех двух душ, которые бо-

рются в груди всякого честного филистера и которые так ярко прояв-

ляются V -111 и го іов революционных философских умов и их юридиче-

ских попугаев («vom richtigen Rechte»—о понятии «должного» пра-

ва), но чисто классовые, революционные лозунги.

Кто усвоил себе образ мышления Маркса и Энгельса о капитале,

деньгах и т. д ., как общественных отношениях, тот сразу поймет и

наши слова о системе обчіественных отношений. Мы дальше еще УВИ-

ДИМ, что Маркс право обозначил формальным осуществлением, «опо-

средствованием» общественных отношений. Труднее это будет для

юриста.

Кто понял, что собственность, наследство, купля-продажа и т. д. не

что иное, как правовые отношения, а стало быть и формы обществен-

ных взаимоотношений

людей, тому откроются глаза и на те общест-

венные отношения, которые кроются за всякою действительно право-

вою статьею закона. Он начнет мыслить революционно-диалектически

и в пп"вовых вопросах. И пред его глазами ясно вырисуется контр-

революционное право феодального мира в борьбе с общественным

интересом когда-то революционной буржуазии, а также и контррево-

люционное буржуазное право в борьбе с революционным классовым

интересом 1 пролетариата. Если первая борьба кончилась компромис-

сом обоих борющихся классов, то здесь нет места компромиссу: «Pol-

lice verso», т. е. «кулаком в глаз и коленом на грудь!».

2. Понятие права и его признаки

.(Из «Курса советского гражданского права», ч. 1, 103!)

КЛАССОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Что мы признаем под правом, в ча-

стности под гражданским правом? Я начинаю с того, что еще с 1919 г.

и поныне я считаю основным правом, если не единственным, так назы-

ваемое гражданское

право и высказываюсь за сохранение историче-

ского его названия «гражданское право». Я воздержусь здесь от под-

1 Я подчеркиваю слова «право» и «интерес», чтобы обратить внимание на

нх классовое противопоставление, а не смешение. Классовым интерес превра-

щается в право лишь после победы класса и теряет это качество с уходом

класса от власти.

робных рассуждений по поводу отстаиваемого мною пояснения по-

нятия права вообще. Я считаю все же нужным подчеркнуть необходи-

мость вообще дать общее определение

права и не нахожу это одною

«схоластическою мудростью». Благодаря бесконечным., рассуждениям

о праве это слово получило самые различные значения. Поэтому, что-

бы не говорить на разных языках, необходимо условиться о том, что

каждый из нас понимает под данным термином. Опираясь на Маркса

и Энгельса в понимании права как явления, относящегося исключи-

тельно к классовому обществу, но и присущего

всякому классовому

обществу, я поддерживаю в первую очередь этот основной

признак

права.

S

Определение права, формулированное нами наспех в 191£п\в Нар-

комюсте, основано скорее на революционном чутье, чем на теорети-

ческом изучении вопроса. Теперь мы, конечно, значительно яснее раз-

бираемся в этом вопросе, чем тогда, но ведь для этого потребовались

8 лет революции.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Мы исходим из «общественных

отношений»: я подчеркиваю это слово, ибо тут мои противники отча-

янно путались. Слово «общественные» отношения я брал тогда, и это-

му посвящена целая глава моей первой книги лишь в смысле отноше-

ний производства и обмена (как это понимает Маркс и всякий мар-

ксист). Будучи марксистами, мы должны исходить именно из этих

«материальных отношений людей, чтобы оттуда черпать понйманис

идей и понятие людей о своих же взаимоотношениях», а не наоборот,

как это сделала и делает вся буржуазная наука. Еще Маркс и Эн-

гельс говорили, что «отношения становятся в юриспруденции (науке

права — П . С.) ... в сознании понятиями». А . Энгельс наглядно поі&зал,

как здесь «сначала из предмета делают понятие предмета; затем .пере-

ворачивают копье и мерят предмет по его отражению — понятию»

(Энгельс, «Анти-Дюринг», с. 85). Hq, исходя из этих общественных

отношений, мы говорим о системе, или порядке,

этих отношений, и

эти слова при всей их неточности ясно показывают, что не отношения

сами по себе тождественны с правом вообще, а что требуется еще

целый ряд дополнительных признаков, чтобы они могли признаваться

правовыми.

,

•

4

СИСТЕМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ. Когда я говорил о системе или

порядке общественных отношений, я имел в виду некоторую форму

их ооганизации. В каких же целях устанавливается эта организация?

На первом месте тут стоит признак охраны обеспеченности

этого по-

рядка со стороны государства, т. е . со стороны организованного

гос-

подствующего класса. Вот в чем крЪется классовая суть права. А поче-

му класс поддерживает, защищает именно этот порядок отношений?

Потому, что в этих отношениях заключается интерес класса. А что

означает интерес класса, т. е . не один интерес кого-либо из членов

класса, а основной интерес класса в целом? Он означает отношение

этого класса к средствам производства,

проще говоря, это

вопрос

о праве собственности на средства производства, или, как мы ныне

сказали бы, на командные высоты процесса производства и лишь вслед

затем и обмена. А почему мы говорим о прайе собственности на сред-

ства производства? Потому, что от этого зависит распределение про-

дукта, т. е . вид эксплоатаций- Boy что мы должны были подчеркнуть

в своем определении права. Все это было сказано уже Марксом. Доста-

точно взять у Ленина хотя бы его определение

класса (самое лучшее

из данных где-либо и кем-либо), чтобы видеть, каково значение права

(«оформленного в законах») для существа класса: «Классами—пишет

Ленин, — называются большие группы людей, различающиеся по их

месту в исторически определенной системе общественного произ-

водства по их отношению (большей частью закрепленному и оформ-

ленному в законах) к средствам производства

\ноих роли в обще-

ственной организации труда, а следовательно, по спосооам получения

и размерам той доли общественного богатства, которой они распола-

гают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе

присваивать труд другой благодаря различию их места в определен-

ном укладе общественного хозяйства» (т. XXIV, изд. 3, с. 337) 3.

ТОЛЬКО КЛАССОВОЕ ПРАВО. Мы говорим вслед за Марксом и

Лениным, что в каждом классовом обществе должно быть право и

именно свое классовое право, но что в,свою очередь право существует

только в классовом обществе. Критикующий, оспаривающий это поло-

жение, должен противопоставить этому понятию свое понятие. Тог-

да только могут быть устранены простые недоразумения, возникаю-

щие оттого, что люди говорят о разных вещах как бы на разных язы-

ках и поэтому друг друга не понимают или обвиняют в непонимании

того, о чем говорят. По-нашему, существует классовое право: феодаль-

ное, буржуазное, советское; они друг другу противоположны, как и

сами классы а, но в этой противоположности мы должны одновремен-

но видеть по законам диалектики и то, что в них всех

общего.

0 значении общественных отношений, по Марксу, в первую оче:

редь отношений производства, а затем и обмена, я здесь распростра-

няться не буду. Скажу здесь только несколько слов по поводу одного

замечания в печатц («Известия» No 140, 1926 г.), в котором указыва-

лось, что мое определение, исходящее из материальных общественных

интересов вообще, неверно, что «тут ближе к истине подходит т. Па-

шуканис, который видит в праве специфическую форму общественных

отношений именно отношений товаровладельцев

(т. е. обмена), обособ-

ленных носителей частных интересов»- Здесь я во имя Маркса 4 воз-

1 Курсив всюду (кроме оговоренного) мой.

—

/7. С.

-

13 дальнейшем при цитатах из Ленина тома и страницы указываются но

2-му и 3-му изданию.

В своей работе «Революционная роль права» я о борьбе классов писал:

«Класс эксплоататоров никогда не может стремиться к уничтожению или

полному истреблению класса, им экоплоатаруемого. В тех случаях, когда он от

этого принципа отказывался, он погибал сам вместе с эксплоатируемым клас-

сом

Из этого вытекает приспособляемость,

примиренчество

класса угнетателей и иногда уступчивость классу эксплоатируемых, ему

самому непонятная. Все развитие неизбежно ведет к диктатуре пролетариата,

но пролетариат, как класс эксплоатируемый, поможет не желать унцчт о-,

же пия класса своих угнетателей. Лишь этою победою пролетариата

завершается, как Маркс говорит, доисторическое развитие человечества.

Конечно, .не надо забывать известных слои К. Маркса («О свободной тор-

говле»): «Рабочие могут умирать спокойно, их класс не исчезнет. Он всегда

достаточно миогочисленен чтобы капитал мог производить в его рядах опусто-»

шения, не боясь его полного уничтожения».

« О товарах вообще Маркс говорит: «Предметы потребления становятся во-

обще товарами л и ш ь потом у„ что они суть продукты независимы х

друг от д'р.уга частных работ» («Капитал», т. I, изд. 8, с. 32).

ражаю лишь против отнесения к области права одних отношений об-

мена, отбрасывая производство. Такое сужение понятия права вообще

являлось бы попыткою скорее уклониться от разрешения вопроса,

богатого противоречиями, чем ответить на него по сѵшествѵ. А, чтобы

предупредить читателя, я здесь скажу, что мое определение права

шире, ибо охватывает все виды классового права: и право неравен-

ства, и право формального равенства при экономическом, «фактиче-

ском» неравенстве (так называемое буржуазное право), и наконец

переходного периода к экономическому равенству.

3. Развитие экономических

общественных формаций

Понятие общества и общественных

отношений

Как выше уже сказано, слова—общество и общественные отно-

шения мы понимаем в праве в том конкретном смысле, в каком ими

пользуется К. Маркс. В борьбе за существование, «чтобы произво-

дить свою материальную жизнь, люди вступают в определенные вза-

имные связи и отношения, и только внутри этих общественных свя-

зей и отношений возникают те воздействия людей на природу, кото-

рые необходимы для производства». И вот «условия этого производ-

ства в их совокупности образуют то, что называется общественными,