Text

и. А. ЛАТЫШЕВ

академия НАУК СССРИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИИ. А. ЛАТЫШЕВПРАВЯЩАЯ

ЛИБЕРАЛЬНО

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ ЯПОНИИ

И ЕЕ ПОЛИТИКАИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Главная редакция восточной литературы

Москва 1 967

Ответственный редактор

В. А. ПОПОВВ книге показана роль правящей либерально¬

демократической партии Японии как проводника

интересов японской монополистической буржуазии.

Рассказывается о закулисных связях руководства

партии с магнатами финансового капитала, о про¬

грамме и пропагандистских лозунгах партии, о

внутрипартийной жизни и борьбе различных фрак¬

ционных течений. Раскрываются методы, исполь¬

зуемые либерал-демократами для завоевания боль¬

шинства голосов на выборах в парламент и дру¬

гие государственные учреждения страны, анализи¬

руется нынешний политический курс правящей

партии.1-11-5102-67

ВВЕДЕНИЕПолитический мир Японии сложен и многообразен.

Как на палитре художника, там можно увидеть течения

и организации всех цветов и оттенков, от «ультрапра¬

вых» до «ультралевых». В Японии действуют и фаши¬

сты, и консерваторы-монархисты, и клерикалы, и правые

социал-реформисты, и левые социалисты, и коммунисты.

Все эти течения не едины — внутри каждого из них

имеются свои обособленные и борющиеся между собой

группировки, что делает картину японской политики еще

более сложной и пестрой.Но политический мир Японии — это не хаотическое

скопище различных партий и организаций. Сквозь внеш¬

нюю пестроту вполне четко просматривается размежева¬

ние этого мира на два больших враждебных лагеря:

сторонников капитализма и существующей в стране

диктатуры монополистической буржуазии и .сторонников

ликвидации в Японии капиталистических порядков и

диктатуры монополий. В основе этого размежевания ле¬

жит непримиримый антагонизм двух основных классов

японского общества — буржуазии и пролетариата.Раздвоенность политического мира Японии сложи¬

лась в итоге больших социальных и политических изме¬

нений, свершившихся в стране после военной катастро¬

фы японского империализма в 1945 г., в годы окку¬

пации страны вооруженными силами США. Эти измене¬

ния выразились в крупных реформах экономической,

социальной, политической и государственной организа¬

ции японского общества, проведенных правящими круга¬

ми страны под нажимом японской и зарубежной:

демократической общественности. В результате этих,

реформ оказались сломлены и уничтожены многие реак-=а

ционные монархические учреждения прошлого, что при¬

вело к устранению ряда преград на пути развития в

стране классовой борьбы. Движение трудящихся за свои

жизненные интересы и демократические свободы в пос¬

левоенный период приобрело невиданные прежде мас¬

штабы.Бурный рост рабочего и демократического движения

изменил значительным образом существовавшее прежде

соотношение сил на классовом фронте страны. Навсегда

отошли в прошлое те времена, когда монополистическая

буржуазия в союзе с помещиками могла беспрепятствен¬

но угнетать и эксплуатировать пролетариат и крестьян¬

ство страны, не встречая со стороны трудящихся масс

сколько-нибудь действенного отпора. Под ударами демо¬

кратических сил класс помещиков был ликвидирован

полностью, а позиции монополистического капитала бы¬

ли существенно ослаблены. Пролетариат Японии для

борьбы в защиту своих классовых интересов и прав об¬

рел могучий оплот в лице рабочих профсоюзов. Более

9 млн. рабочих, объединенных в японских профсоюзах,

представляют собой в настоящее время ту силу, кото¬

рая сдерживает атаки капиталистов на классовом фрон¬

те страны и заставляет их идти иногда на различные

уступки трудящимся массам.В послевоенный период укрепление позиций проле¬

тариата в стране было тесно связано с освобождением

сознания японских народных масс от националистиче¬

ской, монархической и фашистской идеологии. В резуль¬

тате политическая сознательность народа резко возрос¬

ла и идеи демократии овладели умами подавляющего

большинства японского населения. Знаменательным

явлением послевоенного периода стал бурный рост по¬

пулярности в Японии марксистско-ленинского учения.Слом некоторых реакционных государственных уч¬

реждений прошлого, бурный подъем рабочего движения

и быстрый рост популярности в стране демократических

идей — все это создало благоприятные условия для во¬

зобновления политической деятельности оппозиционных

демократических партий и организаций, которая, как

известно, была запрещена в годы военно-фашистского

режима. Уже в 1945 г. восстановили свои партийные ор¬

ганизации японские коммунисты и социалисты. С этого

времени Коммунистическая партия Японии легализовала4

борьбу за свои революционные требования и внесла

большой вклад в дело борьбы японского рабочего клас¬

са против гнета капитала, за мир, демократию и нацио¬

нальную независимость страны. В настоящее время

Коммунистическая партия Японии представляет собой

значительную политическую силу: в ее рядах насчиты¬

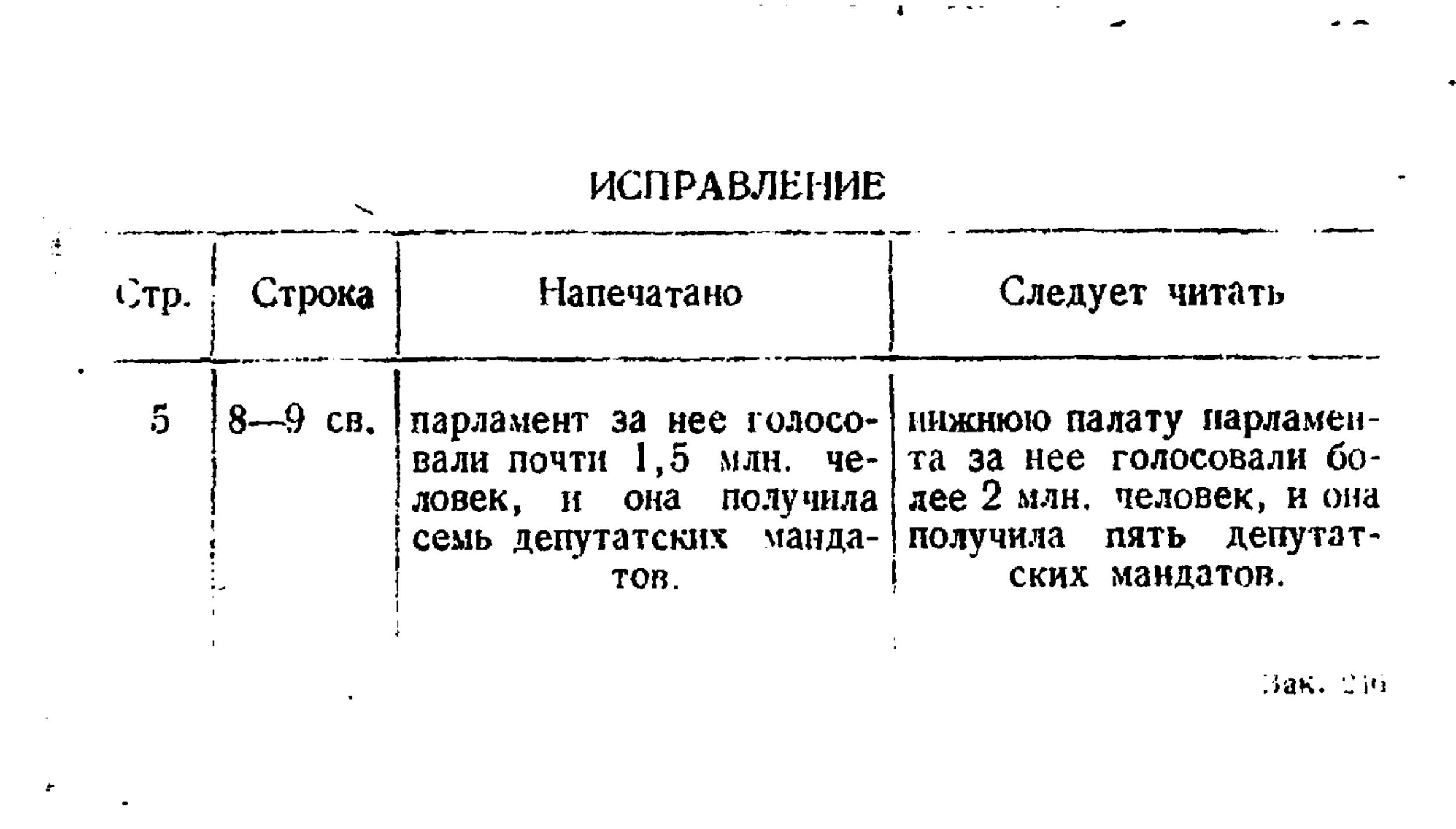

вается свыше 200 тыс. членов, на последних выборах в

парламент за нее голосовали почти 1,5 млн. человек, и

она получила семь депутатских мандатов.Значительных успехов достигли за минувшие два де¬

сятилетия и японские социалисты. Социалистическая

партия Японии, обоазовавшаяся в 1955 г. на базе слия¬

ния левой и правой социалистических партий, является

в настоящее время главной партией парламентской оп¬

позиции. Насчитывая в своих рядах около 50 тыс. чело¬

век, она получает на парламентских выборах до 12 млн.

голосов избирателей и обладает в парламенте почти

третью депутатских мандатов, что дает ей возможность

оказывать серьезное влияние на ход политических собы¬

тий в стране. Активную поддержку партия получает от

крупнейшего демократического профсоюзного объедине¬

ния тоудящихся — Генерального совета профсоюзов Япо¬

нии (Сохе), под руководством которого находится свыше4 мл«. рабочих и служащих. Социалистическая и ком¬

мунистическая партии представляют собой основную си¬

лу пролетарского, демократического, прогрессивного ла¬

геря—лагеря борцов за освобождение японских трудя¬

щихся из-под гнета капитала.Но как ни велики перемены в социальной, политиче¬

ской и духовной жизни японского общества, происшед¬

шие в послевоенные годы, их значение нельзя и преуве¬

личивать. При всей своей значимости эти перемены не

привели к слому господства японских монополий, вы¬

ступавших накануне и в годы второй мировой. войны

главными вдохновителями фашистской реакции и воен¬

ных авантюр японских милитаристов. В современной

Японии, как и прежде, в руках монополий находится не

только львиная доля национальных богатств, но и конт¬

роль над экономикой страны.Существующий в Японии государственный строй, бу¬

дучи по форме конституционной монархией, представ¬

ляет собой в классовом отношении диктатуру монопо¬

лий. Хотя конституция 1947 г. и содержит в своих$

статьях 'целый ряд прогрессивных демократических по¬

ложений, тем не менее она ограничивает права и свобо¬

ды трудящихся рамками буржуазной демократии, не

препятствует монополистической буржуазии эсплуати-

ровать трудящиеся массы и диктовать свою волю руко¬

водителям японской государственной политики.Важнейшими звеньями в системе контроля японских

монополий над политикой и государственными делами

страны являются в настоящее время четыре объединения

финансовых магнатов: Федерация экономических орга¬

низаций (Кэйдзай дантай рэнгокай — сокращенно Кэй-

данрэн), Союз организаций японских предпринимателей

(Нихон кэйэйся дантай рэммэй — сокращенно Никкэй-

рэн), Общество экономического содружества (Кэйдзай

до'юкай) и Японская палата торговли и промышленности

(Нихон сёко кайгисё —сокращенно Ниссё). Бразды пра¬

вления в каждой организации этой «большой четверки»

находятся в руках наиболее могущественных воротил

финансового мира страны. Многие из них совмещают

руководящие посты в двух и более организациях, что

ограничивает состав руководства «большой четверки»

несколькими десятками человек. Они-то и являются за¬

кулисными вершителями судеб японской государствен¬

ной политики.Верным исполнителем воли финансовой олигархии

является либерально-демократическая партия (дзиюмин-

сюто), созданная в ноябре 1955 г. и объединившая в сво¬

их рядах большинство политических агентов монопо¬

лий — политиков консервативного толка, которые при¬

мыкали ранее к соперничавшим друг с другом буржуаз¬

ным политическим партиям и группировкам. Опираясь

на мощную поддержку финансовой олигархии Японии, а

также на широкие круги буржуазии и политически

инертные массы крестьянства, эта партия унаследовала

от своих поедшественниц — консервативных буржуазных

партий бразды государственной власти и сохраняет их

на протяжении всех одиннадцати лет своего существо¬

вания. Хотя действительное число членов партии не пре¬

вышает полутора десятков тысяч человек, она тем не

менее систематически обеспечивает себе на парламент¬

ских выборах (имеются в виду выборы в нижнюю пала¬

ту) голоса более чем 22 млн. избирателей. Это дает пар¬

тии -абсолютное большинство голосов в нижней лалате6

парламента. То же можно сказать и о верхней палате

парламента.Выступая в роли верных проводников интересов

японской монополистической буржуазии, лидеры либе¬

рально-демократической партии видят свою миссию в

том, чтобы, используя свое парламентское большинство,

навязывать японскому народу такой политический ре¬

жим и такую государственную политику, которые обес¬

печивали бы монополистам наилучшие условия для их

■бизнеса, максимальные прибыли и социальную стабиль¬

ность, гарантирующую им сохранение их богатств, вла¬

сти и привилегий. Эта миссия правящей партии корен¬

ным образом противоречит интересам японских народ¬

ных масс. И не случайно, что выразители интересов

японского народа— демократические силы страны видят

в правящей партии своего главного политического про¬

тивника.Действуя по указке монополий, либерально-демокра¬

тическая партия ведет борьбу с демократическими си¬

лами страны. Эта борьба пронизывает все сферы япон¬

ской политической жизни. Она развертывается повсюду:

под сводами японского парламента, в залах заседаний

префектурных, городских, поселковых и деревенских

представительных учреждений, на экранах телевизоров,

на страницах газет и журналов, а порой просто на ули¬

тах и площадях японских городов. Бурные события,

которыми насыщена 'ныне политическая жизнь Японии,

неизменно связаны с борьбой либерально-демократиче¬

ской партии против своих политических противников —

демократических партий и организаций страны.Конечно, наряду с главными силами, ведущими борь¬

бу на политической арене Японии, в лице либерально¬

демократической партии, с одной стороны, социалистиче¬

ской и коммунистической партии — с другой, в стране

имеются и силы, пытающиеся лавировать между двумя

лагерями. К таким силам относятся, в частности, пар¬

тия демократического социализма (минсяю), образовав- !

шаяся в I960 г. в результате выхода из социалистической :

партии группы правых социал-реформистских элементов,:

и так называемая Партия чистой политики («Ко-!

мэйто»), созданная в 1964 г. на базе буддийской рели-!

гиозной секты «Сока гаккай». Однако политическая прак-!

тика последних лет показывает довольно убедительно,!7

что «нейтрализм» этих партий весьма и весьма условен,

ибо в целом ряде случаев их руководство склоняется

к поддержке курса либерально-демократической партии,

хотя объективные интересы их рядовых членов не имеют

ничего общего с интересами японских монополий. То же

можно сказать и о многих других Оолее мелких полити¬

ческих организациях страны, которые к тому же слиш¬

ком слабы, чтобы делать погоду в японском политиче¬

ском мире.Деятельность либерально-демократической партии,

этой, главной политической машины японской финансо¬

вой олигархии, является одним из важнейших факторов

политической жизни Японии. Тем не менее в советской

японоведческой литературе пока еще нет монографиче¬

ских исследований, специально посвященных этой теме.

Что касается литературы по общим вопросам и смежным

темам, то она оставляет много пробелов и не дает пол¬

ного представления о той роли, какую играет правящая

либерально-демократическая партия в японской полити¬

ческой жизни.В надежде восполнить в какой-то мере пробелы в

освещении поднятого вопроса автор данной работы ста¬

вит своей целью рассмотреть политическое мировоззре¬

ние, внутреннюю организацию и фракционные течения

правящей партии, показать неразрывную связь этой пар¬

тии с финансовой олигархией страны. В книге сделана

также попытка исследовать те способы, с помощью ко¬

торых либерально-демократическая партия обеспечивает

себе большинство мест в парламенте и в других предста¬

вительных государственных учреждениях страны, сохра¬

няя тем самым в своих руках рули государственного ап¬

парата страны. В работе рассматривается также поли¬

тическая деятельность правящей партии на протяжении

одиннадцати лет ее пребывания у власти.Автор выражает искреннюю благодарность коллекти¬

ву сотрудников отдела Японии Института народов Азии

АН СССР, чья товарищеская критика оказала ценную

помощь при подготовке данной работы к печати.

Г Л А В А 1ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИЯпонские консерваторы — апологеты капитализмаЛиберально-демократическая партия Японии не име¬

ет единого документа, в котором были бы обобщены и

изложены в развернутом виде все аспекты ее политиче¬

ской идеологии. Представление о политической идеоло¬

гии партии можно получить лишь в результате знаком¬

ства со всеми ее программными документами, «курсами

действий», утверждаемыми ежегодно партийными съез¬

дами, а также пропагандистскими материалами, изда¬

ваемыми штабом партии.Программные документы партии, разработанные при

ее создании и утвержденные учредительным съездом

15 ноября 1955 г., включают «Учредительную деклара¬

цию», «Программу», «Характеристику партии», «Миссию

партии» и «Платформу партии». К программным доку¬

ментам относится также «Основная хартия либерально¬

демократической партии», принятая XVI съездом в янва¬

ре 1965 г. *. Все эти документы слабо увязаны друг с

другом, содержат повторы и в совокупности не представ-• «Ритто сэнгэн» («Учредительная декларация»), — в кн.: «Вага

то но кихон хосин. Дзиюминсюто. Тонн хиккэй хандобукку» («Основ¬

ной курс нашей партии. Либерально-демократическая партия. Кар¬

манный спутник члена партии»), Токио, 1965, стр. 1 — 11; «Корё.»

(«Программа партии»), —там же. стр. 3; «То но сэйкаку» («Харак¬

теристика партии»).— там же, стр. 4—5; «То но симэй» («Миссия

партии»), — там же, стр. 6—8; «То но сэйко» («Платформа пар¬

тии»),—там же, стр. 9—11; «То но кэнсё» («Основная хартия либе¬

рально-демократической партии»), — в кн.: «Варэварэ га мэдзасу ся-

кай но сугата. Дзиюминсюто кихон кэнсё. Кайсэцу» («Контуры об¬

щества, к которому мы стремимся. Основная хартия либерально-де¬

мократической партии. Комментарий»), Токио, 1965, стр. 5—И.9

ляют единого целого. Их текст очень краток, состоит в ос¬

новном из высокопарных банальных фраз и расплывчатых

формулировок, не дающих ясного представления о классо¬

вом характере партии и конечных целях ее политики.В этом смысле документы японской либерально-де¬

мократической партии похожи на программы буржуаз¬

ных партий других империалистических стран: США,

Англии, Франции, Западной Германии и т. д. В своих

программных документах японские либерал-демократы

руководствуются тем же стремлением, что и руководи¬

тели правящих партий этих стран. Пытаясь скрыть от

народа подлинный классовый смысл политики своей пар¬

тии— верного стража монополистической буржуазии,

они стремятся завоевать симпатии масс посулами экономи¬

ческих, социальных и политических благ. Поэтому о про¬

граммных документах либерально-демократической пар¬

тии, как и о программах буржуазных партий Запада,

можно с полным основанием сказать: «Многое из того,’

что составляет их подлинную программу, не входит в

их официальную программу, и, напротив, многое из то¬

го, что входит в официальную программу, отнюдь не

составляет подлинной программы деятельности этих

партий»2.Определенное представление о политическом миро¬

воззрении правящей партии дают брошюры, издаваемые

центральным штабом партии. Особенно много брошюр

было издано в последние пять лет. Специального упоми¬

нания заслуживает «Очерк политической философии кон¬

серватизма»3, подготовленный в штабе партии и одобрен¬

ный партийным съездом 27 января 1960 г. Эта брошюра,

ежегодно переиздаваемая, служит чем-то вроде суммар¬

ного конспекта политических доктрин либерал-демокра¬

тов. -Что касается «Курсов действия», содержание кото¬

рых ежегодно меняется в зависимости от конъюнктуры,

то они позволяют понять диалектику развития полити¬

ческой идеологии правящей партии. То же самое можно

сказать и о высказываниях отдельных лидеров партии,2 «Партии в системе диктатуры монополий», М., 1964, стр. 51.3 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко. Дзиюминсюто» («Очерк по¬

литической философии консерватизма. Либерально-демократическахпартия»)-, Токио, 1963>' • ; .•■ •••10

которые порой более откровенны, чем официальная пар¬

тийная литература.Попытаемся же, основываясь на перечисленных вы¬

ше материалах, вкратце охарактеризовать идеологию

тех, кто стоит у руля государственной политики Японии.Руководители либерал-демократов именуют свое'

политическое мировоззрение «консерватизмом» («хосю-

сюги») и на этом основании называют свою партию кон-*

сервативной, а себя консерваторами. Отвечая на вопрос,

что представляет собой «консерватизм», идеологи партии

пишут: «Суть консерватизма состоит в том, чтобы сохра¬

нять хорошие традиции и порядок, активно искоренять

различные виды зла, а также конструктивно содейство¬

вать эволюционным изменениям основ традиций и до¬

биваться прогресса в сочетании с порядком. Это озна¬

чает, что мировоззрение консерваторов отвергает разру¬

шительный радикализм, но в то же время отличается от

консерватизма реакционного типа, который цепляется за

прошлое и отстаивает старый порядок»4.Обращает на себя внимание оговорка относительно

отличия консервативных взглядов правящей партии от

«консерватизма реакционного типа». Идеологи правящей

партии пытаются отмежеваться от него, ибо в общест¬

венном мнении Японии понятия «консерваторы» и «реак¬

ционеры» воспринимаются как синонимы. Об этом пишут

сами теоретики партии. Например, проф. Исао Китаока

в книге, изданной штабом либерально-демократической

партии, указывает: «В нашей стране во многих случаях

слова „консервативный'* и „реакционный" употребляют¬

ся в одном и том же смысле»5. В этом отождествлении

консерваторы не видят для себя ничего хорошего, так

как в современной Японии репутация «реакционера» от¬

нюдь не содействует укреплению политического прести¬

жа того, кто ее снискал. Но избавиться от этой репута¬

ции японские консерваторы не могут. Об этом свиде¬

тельствует вся их политическая практика.Что же представляют собой те «хорошие традиции и

порядок», в сохранении которых теоретики правящей

партии видят суть консервативной политики? Из текста

брошюры «Очерк политической философии консерватиз¬4 Там же, стр. 1.. -6 Исао Китаока, Хосюсюги но ханаси (Беседа о консерватизме у,

Токио, 1964, стр. 1. .•11

ма» и других материалов партии явствует, что под этими

понятиями руководство партии имеет в виду существую¬

щий в Японии экономический и социальный строй, иначе

говоря, капитализм. «Экономический принцип консерва¬

тизма, — пишется в упомянутой брошюре, — состоит в

сохранении рыночной экономики (свободной экономики)

и системы частной собственности в качестве основопола¬

гающей реальности»6. В «Основной хартии либерально¬

демократической партии» отмечено: «Мы уважаем част¬

ную собственность, гарантируем свободу выбора заня¬

тий и свободу предпринимательства, признаем вознаг¬

раждение и прибыль, получаемые в соответствии с изо¬

бретательностью и усилиями»7.Таким образом, в основе политического мировоззре¬

ния правящей партии лежит стремление финансовой оли¬

гархии Японии увековечить свое господство, сложившее¬

ся на базе капиталистических производственных отно¬

шений. С точки зрения лидеров этой партии капитализм

был и останется наилучшим способом организации чело¬

веческого общества. Бывший президент партии Хаято

Икэда заявлял, что «капитализм—это исторически

оправданная система экономики, сложившаяся на основе

жизненного опыта, обретенного человечеством в течение

десятков тысячелетий»8.Однако консервативные политики Японии при всей

своей приверженности к капиталистическому строю не

могут не считаться с настроениями народа, системати¬

чески испытывающего пагубные последствия господства

капитала. Консерваторам приходится поэтому нехотя и

глухо, но все-таки говорить и о пороках капиталистиче¬

ской системы. «Хотя в капиталистической экономике,—

указывается в «Очерке политической философии консер¬

ватизма», — и произошла великая индустриальная рево¬

люция в XIX в. — в период развития по принципу lais¬

sez-faire,- она породила тем н-е менее одновременно такое

зло, как централизация капитала, периодические кризи¬

сы и безработица»9.8 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...», стр. 15.7 «То но кэнсё», стр 8.8 Накацу Кэндзи. Икэда Хаято но исики то сэйсаку (Мировоз¬

зрение и политика Хаято Икэда), — «Тюо корон», 1959, август,

стр. 92.9 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...», стр. 15.12

Но неизлечимые пороки капиталистического строя

идеологи консервативной партии пытаются изображать

как нечто наносное и поверхностное, что было свойст¬

венно якобы лишь эпохе «старого капитализма», кото¬

рый теперь уступает место так называемому новому ка¬

питализму. Они пытаются убедить общественность в

том, что капитализм меняет свои качества, освобождаясь

от пороков, о которых говорится в «Коммунистическом

манифесте». «Что касается значения «Коммунистиче¬

ского манифеста», — пишется в той же брошюре, — то он

содержит в себе поистине великие мысл'И как с точки

зрения научного выявления болезней первоначального

капитализма, основанного на принципах свободной кон¬

куренции XIX в. (демократия и парламентаризм, опи¬

рающиеся на всеобщие выборы, в то время были также

незавершенными), так и с точки зрения развития крити¬

ческого мышления. Но в настоящее время его следует

уже считать анахронизмом, не соответствующим эпохе

нынешнего нового капитализма» ,0. Консерваторы дема¬

гогически пытаются изобразить марксизм как некую

«устаревшую» идеологию, что выглядит смехотворно на

фоне огромного роста популярности марксистско-ленин¬

ских идей как в самой Японии, так и за ее пределами.Столь же тщетны и стремления либерально-демокра¬

тической партии внушить общественности мысль о том,

что капитализм якобы ведет к уничтожению господства

монополий и к обогащению всего народа. В той же бро¬

шюре отмечается: «Государство будущего в понимании

коммунистов и социалистов — это такое государство, где

частная собственность рассматривается как зло, где ка¬

питал монополизирован государством, а народ превра¬

щен в несамостоятельных служащих, находящихся под

господством чиновников. Наше же государство будуще¬

го— это такое государство, где ликвидирована монопо¬

лия на капитал со стороны государства и кучки отдель¬

ных лиц, где весь народ превращен в средний класс и в

капиталистических собственников. Именно это должно

быть идеалом нового капитализма»11.Напрасно было бы, конечно, искать в демагогических

пропагандистских высказываниях правящей партии10 Там же, стр. 14.11 Там же, стр. 15—16.13

сколько-нибудь обстоятельные ответы на вопросы опри¬

чинах сохранения в Японии эксплуатации человека че¬

ловеком, неравенства в присвоении различными класса¬

ми производимых обществом материальных благ, нище¬

ты трудящихся масс, классового антагонизма, анархии

производства и т. д. Не указывают теоретики консерва¬

торов и путей избавления народа от этих пороков капи¬

талистического строя. Эти вопросы либо просто обходят¬

ся ими молчанием, либо получают заведомо неверное

толкование. Так, если верить авторам «Очерка полити¬

ческой философии консерватизма», пороки капитализма

могут быть устранены путем различных административ¬

ных мероприятий. «Чтобы ликвидировать эти пороки,—

пишут они, — сохранив в то же время «рыночную эконо¬

мику» и «систему частной собственности», мы считаем

необходимым проведение государством следующих меро¬

приятий: 1) организовать экономическое планирование;

2) урегулировать экономику, устранив ее неустойчи¬

вость; 3) уменьшить имущественное неравенство путем

выравнивания налогового обложения и проведения по¬

литики обеспечения социального благосостояния; 4) уст¬

ранить монополии, децентрализовать капитал и превра¬

тить его в достояние масс; 5) поднять роль самостоя¬

тельных предпринимателей, включая мелких и средних

владельцев промышленных предприятий и крестьян-

собственников; 6) достигнуть полной занятости путем

капиталовложений и займов из общественных фондов»12.Каждый пункт и каждое положение этого кредо «но¬

вого капитализма» вызывает лишь недоумение. В самом

деле: если все пороки капитализма могут быть ликвиди¬

рованы лишь серией правительственных мероприятий,

то почему же, спрашивается, до сих пор эти пороки

остаются, несмотря на то что государственная власть

находится постоянно в руках консерваторов? Почему, в

частности, японская экономика не стала до сих пор пла¬

новой и остается во власти стихии капиталистического

рынка? Почему вместо децентрализации капитала про¬

должается процесс централизации и капиталы монопо¬

лий растут день ото дня? Почему имущественное нера¬

венство в стране не исчезает, а возрастает? В действи¬

тельности новизна капитализма состоит лишь в том, что12 Там же стр. 16-И

Ьн вступил в государственно-монополистическую стадию

своего развития, когда всевластие капитала становится

для трудящихся еще более пагубным и еще более нетер¬

пимым, чем прежде. Вот почему рассуждения консерва¬

торов о «новом капитализме» звучат в Японии как из¬

девка над сотнями тысяч безработных, выброшенных с

капиталистических предприятий по старости и болезни,

над миллионами крестьян, разоренных капиталистиче¬

ской конкуренцией и бегущих ныне в города, над десят¬

ками миллионов пролетариев, получающих мизерную за¬

работную плату, не позволяющую им свести концы с

концами, — над всеми простыми тружениками страны,

испытывающими на себе тяжкий гнет финансовой оли¬

гархии.Боязнь революции и антикоммунизм — основа

политической идеологии консерваторовОдна из характерных черт политического мировоз-1

зрения консерваторов — это боязнь социалистической;

революции. В этом отношении японские либерал-демо-;

краты также ничем не отличаются от реакционных поли¬

тиков США, Англии, Западной Германии и других стран

империализма. Боязнь «коммунистической революции»

преследует японские правящие круги еще со времен Ве¬

ликой Октябрьской социалистической революции и осо¬

бенно усилилась после второй мировой войны. Симптомы

революции лидеры японских консерваторов видят в

стремительном развитии коммунистического движения за

рубежом, в росте могущества стран социалистического

лагеря, во все возрастающей популярности марксистско-

ленинских идей внутри Японии, во все большей органи¬

зованности японского рабочего и демократического дви¬

жения, в частых антиправительственных выступлениях

народных масс страны. Характерно в этом отношении

заявление. Окинори Кайя, бывшего председателя полити¬

ческого, комитета центрального штаба партии. В ин¬

тервью, журналу «Тюо корон» он категорически заявил,

что в мире «нет страны, где коммунистическая револю¬

ция была бы столь легко осуществима, как в Японйи...

Молодые люди, ^испытывая невзгоды в связи с безрабо¬

тицей и тому подобными явлениями, считают, что бед¬

ность— это порождение, капитализма и что им станет,15

пожалуй, лучше, если будет коммунизм» ,3. Отмечая по¬

добные настроения молодежи, Кая призывает консерва¬

торов усиливать борьбу с коммунистической идеологией.Мировоззрение либерал-демократов — это идеология

контрреволюционеров. В «Основной хартии либерально¬

демократической партии» записано: «Мы отвергаем ре¬

волюционную идеологию, которая во имя будущего при¬

носит в жертву настоящее» 14. Контрреволюционный ха¬

рактер мировоззрения либерал-демократов откровенно

признают их же собственные теоретики. «Если говорить

ясно, — пишет Исао Китаока, — то расхождение между

сторонниками консервативных и прогрессивных взглядов

сводится к вопросу о признании и непризнании револю¬

ции... консерватизм признает реформы. Но что повсюду

проходит красной нитью через позиции консерваторов —

это категорическое непризнание революции... Позиция

консерваторов заключается в непризнании революции,

поскольку революция разрушает социальный порядок и

вносит хаос в жизнь людей» 15.Силы, стремящиеся к революционному низвержению

капиталистических порядков, рассматриваются правящей

партией как ее самые опасные политические враги, и

именно в борьбе с этими врагами видит руководство

партии свою главную политическую миссию. В «Учреди¬

тельной декларации» особо подчеркивается, например, ее

решимость «давать отпор всем тем политическим силам

и идеологиям, которые превращают в средство политики

насилия и разрушения революцию и диктатуру» ,6. Под

этими «политическими силами» и «идеологиями» япон-.

ские консерваторы имеют в виду прежде всего комму¬

нистическое движение и его идеологическое знамя —

марксизм-ленинизм.В «Очерке политической философии консерватизма»

пишется: «Мы все еще не свободны от ощущения бес¬

покойства за наше будущее, ибо хотя угроза справа,

вроде фашизма или милитаризма, остается в настоящий

момент ничтожной, мы не можем закрывать глаза на

угрозу слева, а именно со стороны коммунизма» 17. Та¬13 «Тюо корон», 1959, февраль, стр. 63.14 «То но кэнсё», стр. 5.15 Исао Китаока, Хосюсюги но ханаси, стр. 4, 5.16 «Ритто сэнгэн», стр. 1.17 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...», стр. 9.16

ким образом, антикоммунизм является основой полити- '

ческой идеологии японских консерваторов. И это зако¬

номерно: антикоммунизм не только в Японии, но и по¬

всюду стал главным идейно-политическим оружием мо¬

нополистической буржуазии.Боязнь «коммунистической революции» омрачает со¬

знание консерваторов, и именно этой боязнью определяет¬

ся в значительной мере их подход к ключевым вопросам

внутренней и внешней политики. Так, в проекте «Курса

действий партии на 1966 г.», который был без изменения

одобрен на XVII партийном съезде 22 января 1966 г.,

указывается, что «укрепление сил коммунизма в Восточ¬

ной Азии с Вьетнамом в центре создает опасность не

только для Азии в целом, но и ставит также под угрозу

безопасность и экономическое развитие нашей страны»18..

В том же документе далее пишется: «Для того чтобы обо¬

стрить классовую борьбу в Японии и добиться подъема

революционного движения, используя для этого между¬

народную обстановку, революционные силы постоянно

помышляют о едином фронте и, считая, что Япония уже

вступает в стадию революционной ситуации, они про¬

являют бешеную активность в пропаганде, популяриза¬

ции и распространении коммунистической идеологии...;

В этой обстановке партия должна принять все меры к:

тому, чтобы отбить наступление революционных сил r

добиться затем полного краха их планов» 19. Ощущая^

свою слабость в идеологическом единоборстве с марк¬

сизмом-ленинизмом, идеологи консерваторов возлагают

надежды не столько на свои социально-политические

доктрины, сколько на административный аппарат своей

власти, прежде всего на силу оружия. Спасение от уг¬

розы революционных потрясений правящая партия ви¬

дит, в частности, в увеличении полицейского аппарата и

вооруженных сил страны, в укреплении военного союза

Японии с США и в сохранении на японской территории

американских вооруженных сил, способных устрашать

противников существующего строя. Окинори Кайя зая¬

вил, например: «Стоит только Японии отказаться от воен-18 «Сева ёвдзюитинэн тоувдо косин (ан). Дай дзюсити кай. Дзию

минсюто тайкай» («Курс действия партии на 1966 г. Проект. XVII

съезд либерально-демократической партии»), 22 января 1966 г.

стр. 10.19 Там же, стр. 34—35.2 Заказ М 124517

ной помощи Соединенных Штатов, и сразу же произой¬

дет революция. При нынешней оборонной мощи Японии

революция наступит тотчас же... Нет гарантий в том,

нто коммунистический лагерь не начнет военной агрес*

сии. Если американцы откажутся от обороны Японии, то

Япония будет коммунизирована и линия американской

обороны будет отнесена на Гавайи и с точки зрения на¬

селения и ресурсов произойдет нарушение нынешнего

баланса сил. Оборона Японии американцами необходима

и для самих американцев и для Японии. Поэтому у нас

общие интересы»23.Рассматривая американо-японский «договор безопас¬

ности» как главное препятствие на пути революционно¬

го движения, руководство правящей партии видит свою

стратегическую задачу'в том, чтобы защищать этот до¬

говор от атак демократических сил. Это отражено в ряде

политических документов партии. Например, в «Курсе

действий партии на 1966 г.» записано: «Революционные

силы считают, что до тех пор, пока существует японо¬

американский договор безопасности, осуществление в

Японии социалистической революции является затруд¬

нительным. Исходя из этого, они поставили своей целью

дать решительный бой в 1970 г. и, ликвидировав договор

безопасности, создать революционную обстановку»21.

Характерно, что и сами авторы цитируемых строк не иск¬

лючают возможности возникновения в Японии револю¬

ционной обстановки в случае отмены «договора без¬

опасности». Планы использования американской воен¬

щины для борьбы с противниками капитализма в Японии

находят свое наиболее последовательное выражение в

высказываниях духовного вождя либерально-демократи¬

ческой партии Сигэру Есида, который, несмотря на пре¬

клонный возраст, продолжает оказывать большое влия¬

ние на партийную политику. Есида изображает распро¬

странение среди японцев марксистских идей как резуль¬

тат политического давления «з Японию Советского

Союза и других стран социалистического лагеря. В своих

устных и печатных выступлениях он утверждает, будто

коммунисты стремятся к завоеванию мирового господ¬

ства и будто цель советской внешней политики состоит20 «Тюо корон», 1959, февраль, стр. 62—64.г1 «Сева ёндзюитинэн тоундо хоснн (ан)», стр. 5—6.18

в «коммунизации мира» и в «уничтожении свободных

наиий»22. Развивая эту нелепую мысль, он пишет: «Глав¬

ными мишенями международного коммунизма являются

Германия на Западе и Япония на Востоке. Тот, кто

контролирует Германию, тот контролирует и Европу, а

тот, кто держит в руках Японию, тот доминирует над

Азией»23.Наряду с коммунистами либерал-демократы считают

своим непримиримым идейным и политическим врагом

также и социалистическую партию Японии, в рядах

которой находится большое число политических деяте¬

лей, сочувствующих марксистскому учению и выступаю¬

щих за ликвидацию власти монополий и переход Японии

на путь революционных социалистических преобразова¬

ний. В своей пропагандистской литературе консерваторы

нередко преднамеренно игнорируют различия в деятель¬

ности коммунистов и социалистов и квалифицируют со¬

циалистическую партию как некую партию коммунисти¬

ческого типа. Так, например, в пропагандистской книге

«Япония в мире», изданной штабом партии, сказано, что

«социалистическая партия по своему названию отли¬

чается от коммунистической партии, но поскольку ком¬

партия допускает мирный путь революции и нейтрали¬

тет, то в действительности исчезла разница между япон¬

ской социалистической партией, стоящей на позициях

марксизма, и коммунистической партией»24. А в «Курсе

действий партии на 1966 г.» в этой же связи указывает¬

ся: «Социалистическая партия, выдавая себя на словах

за поборника социализма, на деле руководствуется тео¬

рией классовой борьбы, заимствованной из догм марк¬

сизма-ленинизма, и ставит своей основной политической

целью осуществление революции»28.Непримиримая вражда либерал-демократов к япон¬

скому коммунистическому и социалистическому движению

находит отражение в программных документах правящей

партии, принятых в день ее создания. Так, в «Характе¬

ристике партии» подчеркивается, что либерально-демо¬

кратическая партия «отвергает как коммунизм, так и22 «The Mainichi daily news», 6.1 V. 1962.23 Ibid.24 «Сэкай но Нихон. Сэйсаку кайсэцу» («Япония в мире. Полити¬ческий комментарий»), Токио, 1963, стр. 75.85 «Сёва ёндзюихи .нэн тоундо хосин (ан)», стр. 15.2*19

утверждающий классовое господство социализм, цель

которых состоит в том, чтобы лишить народ свободы че¬

рез посредство классовой автократии»26.Не менее враждебно настроены консерваторы и по

отношению к рабочим профсоюзам, большинство из ко¬

торых находится под влиянием социалистов и коммуни¬

стов. Идеологи правящей партии рассматривают Гене¬

ральный совет профсоюзов (Сохё)—крупнейший проф¬

союзный центр страны — как «красную» организацию, с

которой следует вести борьбу. Вот характерное заявле¬

ние Кинси Морияма: «Социалистическая партия Японии,

представляющая собой центральную силу экстремистско¬

го лагеря, не отличается в сущности от коммунистиче¬

ской партии. Наша партия должна бороться с ней. По¬

скольку рабочие профсоюзы, примыкающие к Генераль¬

ному совету профсоюзов, стоят на тех же позициях, что

и социалистическая партия, то совершенно ясно, что нам

необходимо бороться с ними»27.Ненависть к коммунизму ослепляет консерваторов и

обусловливает крайний субъективизм в их анализе при¬

чин быстрого роста популярности коммунистических и

социалистических идей в послевоенной Японии. Так, ес¬

ли судить по тексту «Миссии партии», то главная при¬

чина бурного распространения в Японии коммунистиче¬

ского движения заключается не в обострении классовых

противоречий и росте политической сознательности

пролетариата, а в «ошибочной» оккупационной полити¬

ке США, которые «слишком сильно подавляли нацио¬

нальные чувства и патриотические настроения народа и

тем самым ослабили национальную силу Японии... Соз¬

данный в результате этого вакуум, а также резкие пере¬

мены в мировой ситуации позволили коммунистическим

и социалистическим группировкам использовать сложив¬

шуюся хаотическую ситуацию. Таким путем коммунисты

и социалисты, стоящие на позициях классового господ¬

ства, добились в послевоенной Японии заметного укреп¬

ления своих позиций» 28.26 «The constitution of the liberal-democratic party and its decla¬

ration, basic principles, characteristics, mission, platform», Tokyo, 1964,

p. 3.27 Цит. по: «Дзиминто но родо сэйсаку» («Рабочая политика

либерально-демократической парти») Токио, 1963, стр. 38.28 «The Constitution of the liberal-democratic party and its decla¬

ration...», p. 5.20

Пропагандируя свои взгляды, консерваторы неизмен¬

но чернят марксизм-ленинизм как наносную идеологию,

которая будто бы несовместима с каким-то «националь¬

ным мировоззрением» японцев. Однако время от време¬

ни им приходится признавать свое бессилие в борьбе с

марксистско-ленинским учением, которое оказывает на

умы японцев огромное влияние вопреки противодейст¬

вию его идейных врагов. Признания такого рода содер¬

жатся, например, в книге одного из основателей кон¬

сервативной партии — Сигэру Есида, который с раздра¬

жением и горечью констатирует, что «еще широко рас¬

пространено мнение о том, якобы коммунизм — это в

общем нечто хорошее и прогрессивное» и что японская

интеллигенция «бравирует своими симпатиями к нему»29.Признавая огромную силу марксистско-ленинских

идей, идеологи правящей партии отнюдь не намерены

складывать оружия.Например, в тексте «Курса действий на 1964 г.» со¬

держится призыв использовать все звенья партийной

организации либерал-демократов для ведения широкой

агитационной кампании против «левых сил» страны и

подчеркивается, что «именно это должно стать в теку¬

щем году нашей самой главной задачей и целью»30.Содержание доктрин «государства благосостояния»

и «классового сотрудничества»В числе лозунгов, противопоставляемых консервато¬

рами программам социалистов и коммунистов, едва ли

не самое видное место занимает лозунг создания «го¬

сударства благосостояния» («фукуси кокка»), заимство¬

ванный из лексикона буржуазных партий Запада еще во

время образования либерально-демократической партии.

Он упоминается, в частности, в программных партийных

документах, принятых учредительным съездом. Так в

«Программе партии», отличающейся поразительной

краткостью, указывается, например: «Наша партия,29 «The Yoshida memoirs. The story of Japan in crisis», by Shigery

Yoshida, Prirre Minister of Japan 1946—1947, 1949—1955, Great Bri¬

tain 1961. p. 28530 «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1964* (сЕжегодник национальной

политики, 1964»), Токио, 1964, стр. 848.21

считая своим законом обеспечение общественного бла¬

госостояния, ставит своей целью выработку и проведение

в жизнь единой экономической политики, построенной на

принципах .индивидуальной мысли и свободы предпрккй*

мательства, а также достижение полной стабильности в

жизни народа и построение государства благосостоя¬

ния^1. В «Платформе партии» также отмечается, что

целью ее деятельности является «построение общества

благосостояния, основанного на принципе социальной

справедливости. Это общество будет создано на основе

разработки комплекса мероприятий по социальному

обеспечению, включая улучшение системы медицинско¬

го обслуживания, пенсионного обеспечения, помощи бед¬

ным, вдовам и сиротам, а также на основе реформ, на¬

правленных на расширение плановых начал в семейном

хозяйстве, на модернизацию домашнего хозяйства, на

разрешение жилищного кризиса и прочее улучшение жи¬

лищных условий»32.Тот же самый лозунг «государства благосостояния»

фигурирует и в других программных документах либе-

рал-демократов — в «Характеристике партии» и в «Мис¬

сии партии». В частности, в «Характеоистике партии»

отмечается: «Наша партия отвергает как социалистиче¬

скую экономику, цель которой состоит в национализации

земли и производства на основе бюрократического конт¬

роля, так и монополистический капитализм, который

столь же вреден, как и социалистическая экономика, и

добивается укоепления национального производства на

базе всеохватывающего планирования, при котором ува¬

жались бы и индивидуальные особенности и индиви¬

дуальные обязанности. Наша партия намерена также

принять позитивные меры к осуществлению программы

социального обеспечения с целью осуществления полной

занятости и построения подлинного государства благо¬

состояния»33.Приведенные тезисы, изобилующие щедоыми посула¬

ми, поонизаны от начала и до конца духом вульгарной

демагогии. Чего стоит, например, утверждение, будто31 «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1962» («Ежегодник национальной

политики, 1962»), Токио, 1962, стр. 603.32 Там же.33 «The Constitution of the liberal-democratic party and its decla¬

ration...*, pp. 3—4,22

сторонники «государства благосостояния» собираются

бороться с монополистическим капитализмом, кото¬

рый ныне стал основой японского социально-экономиче¬

ского строя и не может быть ликвидирован без корен¬

ной революционной ломки этого строя. Между тем сто¬

ронники «государства благосостояния» менее всего

настроены осуществлять такую ломку. Их лозунг по¬

строения «государства благосостояния» исходит из не¬

зыблемости системы частной собственности и не преду¬

сматривает экспроприацию собственности монополий,

владеющих львиной долей национальных средств произ¬

водства. Этот лозунг по сути провозглашает лишь от- I

дельные реформы в области социального обеспечения и j

в сфере быта, не затрагивающие производственных от-i

ношений современной Японии.Ясное представление о характере декларируемых

консерваторами реформ дают «Курсы действий» правя¬

щей партии. В «Курсе действий на 1963 г.» в качестве

предпосылок построения «государства благосостояния»

намечается «стабилизация жизни людей с низкими ма¬

териальными возможностями», «расширение системы

здравоохранения и гарантий против безработицы», «со¬

вершенствование системы социального обеспечения ма¬

терей, детей, инвалидов и стариков», «жилищное строи¬

тельство», «содействие разрешению транспортных труд¬

ностей в городах», «строительство канализационной си¬

стемы», «улучшение уборки улиц» и т. д.34. Если верить

правящей партии, то этих мер достаточно для того,

чтобы превратить Японию в некий рай, именуемый «го¬

сударством благосостояния».Свой новоявленный «рай» правящая партия стремит- i

ся противопоставить идеалам социализма и коммунизма. \

Вот, например, что пишут теоретики консерваторов в

«Очерке политической философии консерватизма»: «Док¬

трина государства всеобщего благосостояния должна

иметь своей духовной основой чувство любви к своей

нации и веру в ее единство, на которой и зиждется по¬

литическая философия консерватизма. В экономическом

отношении эта доктрина намечает построение государ¬

ства, где были бы созданы гарантии минимальных ус-34 См. «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1963», («Ежегодник националь¬

ной политики, 1963»), Токио, 1963, стр. 746.

ловий жизни народа и была бы обеспечена полная заня¬

тость или близкое к этому положение. Однако при этом

нельзя считать государством всеобщего благосостояния

коммунистическую страну, где нет свободы, демократии

и где не существует свобода частного предприниматель¬

ства, даже если там и обеспечены минимальные условия

жизни и полная занятость»35.Поборники «государства благосостояния» хотят пред¬

ставить себя некими новаторами в политике, но в сущ¬

ности ничего нового и прогрессивного в их программе

нет. Под цветистым выражением «государства благосо¬

стояния» имеется в виду не что иное, как все тот же

капиталистический строй и та же самая политическая

система, которые ныне существуют в стране. Просто на¬

клеивается новая красивая этикетка на всем известные

и ставшие уже одиозными понятия. Они считают об¬

разцовыми «государствами благосостояния» Англию и

Западную Германию, призывают японский народ подра¬

жать именно этим образцам. Они превозносят не толь¬

ко политику правящих консервативных партий этих

стран, но и действующих там партий социал-демократов

за то, что те «внесли важные поправки в присущую со¬

циализму политику национализации и государственного

управления промышленностью и делают главный упор на

строительстве государства благосостояния, основываю¬

щегося на признании свободы экономики и частной

собственности на средства производства» 36.Идеологи консерваторов всячески стремятся убедить

общественность, будто лозунг «государство благососто¬

яния» проводится в жизнь. В пропагандистской литера¬

туре они пытаются, в частности, связать свои обещания

«государства благосостояния» с теми несомненно круп¬

ными сдвигами, которые произошли в развитии промыш¬

ленного производства Японии за десятилетие, прошедшее

после 1955 г. Быстрый рост японской промышленности

и торговли изображается как мнимое свидетельство их

правоты в полемике с марксистами и социалистами.

В комментариях к «Основной хартии либерально-демо¬

кратической партии» сказано: «Во всемирном движении

вперед наша страна достигла поражающего нас самих35 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...*, стр. 16.36 Там же.24

экономического роста. Национальное производство за

последнее десятилетие увеличилось втрое. Размеры об¬

щих национальных накоплений возросли с 4 млрд. до

24 млрд. иен. Торговля также возросла в четыре раза:

с 2 млрд. долл. десять лет назад до 8 млрд. долл. в

1965 г. Ныне мы располагаем достаточными возмож-1

ностями для реализации на практике государства бла¬

госостояния. Мы обладаем сейчас силой, способной при- .

влечь к нам хороших людей даже из тех, кто прежде

были социалистами. И самое существенное это то, что

мы владеем методом построения государства благосо¬

стояния в реальности, а не в абстракциях, проповедуемых

социалистами»37. Демагогический смысл этих строк оче¬

виден. Высокие темпы развития японской экономики —

результат благоприятно сложившейся для Японии эко¬

номической конъюнктуры — отнюдь не сопровождаются

эквивалентным подъемом уровня благосостояния тру¬

дящихся масс, но зато влекут за собой баснословный

рост прибылей монополий. Консерваторы же утвержда¬

ют, что быстрые темпы роста японской промышленности

чуть ли не автоматически обусловливают столь же быс¬

трый подъем благосостояния народа.Характерной особенностью пропагандистских выступ¬

лений консерваторов стало утверждение о том, будто

правящая партия заботится об интересах рабочего клас¬

са, который, как известно, ведет активную борьбу про¬

тив монополий и их политической агентуры. В книге

«Япония в мире» утверждается, например, будто партия,

«имея в виду построение современного государства бла¬

госостояния», добивается «справедливого распределения

среди рабочих плодов развития экономики, а также по¬

вышения общественного положения рабочих и увели¬

чения их благосостояния» 38. «Наша партия, — отмечают

авторы, — основу своей рабочей политики видит в том,

чтобы планировать увеличение доходов рабочих, сокра¬

щение разрыва в заработной плате и достижение пол¬

ной занятости на базе подъема национальной экономики

и в то же время повышать уровень жизни рабочих пу¬

тем снижения налогов и повышения уровня благосостоя¬

ния» зэ.37 «То но кэнсё», стр. 24.38 «Сэкай но Нихон. Сэйсаку кайсэцу», стр. 166.39 Там же, стр. 36.25

Все эти утверждения, как будет показано ниже, го¬

лословны и расходятся с действительностью, которая

свидетельствует о том, что правящая партия в кон¬

кретных вопросах ожесточенной классовой борьбы не¬

изменно выступает на стороне врагов японских рабо¬

чих — владельцев монополистических компаний, всемер¬

но и во всем содействуя монополиям.Основная цель лозунга «государства благосостояния»

сводится к тому, чтобы дезориентировать трудящихся,

породить у них надежды на улучшение положения при

существующем строе, притупить их классовое само¬

сознание и тем самым ослабить их борьбу против мо¬

нополий. Недаром консерваторы одновременно выдвига¬

ют старый лозунг «сотрудничества труда и капитала».

«Несомненно, — указывается в той же книге, — что для

обеспечения впредь постепенного укрепления националь¬

ной мощи и подъема жизненного уровня народа абсо¬

лютно необходимо установление рациональных отноше¬

ний между трудом и капиталом, а также сотрудничество

труда и капитала» 40.Итак, «государство благосостояния» — это такое го¬

сударство, в котором отношения между рабочими и ка¬

питалистами якобы лишены классового антагонизма и

строятся на основе «классового сотрудничества». Отвер¬

гая как «анахронизм» теорию классовой борьбы, идеологи

консерваторов изображают взаимоотношения капита¬

листов и рабочих в виде мирного и гармоничного сожи¬

тельства членов одной семьи. «Мы не считаем, — запи¬

сано в комментариях к «Основной хартии», — что клас¬

сы противостоят друг другу. Классы родственны и сли¬

ваются друг с другом. Временами в позиции предпри¬

нимателей и рабочих возникают различия, но сегодняш¬

ний рабочий может завтра стать предпринимателем. По

сути дела их положение по отношению друг к другу

характеризуется не антагонизмом, а отношениями сосу¬

ществования и сопроцветания» 4l.В годы пребывания у власти кабинетов Икэда и Са-

то идеологи правящей партии в публицистических и про-

■пагандистских работах стали уделять вопросам «клас-

| сового сотрудничества» все большее место. Особого40 Там же.41 «То но кэнсё», стр. 25.26

упоминания заслуживает «Проект трудовой хартии»,

разработанный в 1963 г. в подкомитете по основным про¬

блемам партийной жизни при комиссии по изучению

организационных вопросов центрального штаба партии

(подкомитет возглавляется одним из видных теоретиков

партии Хирохидэ Исида). В проекте изложены основ¬

ные принципы выдвигаемой консерваторами теории

«классового сотрудничества».Авторы проекта, который в 1966 г. был в общих чер¬

тах одобрен партийным руководством, считают необхо¬

димым, чтобы правящая партия в рабочем вопросе взя¬

ла на вооружение лозунги, заимствованные у правых

социал-реформистов, у английских «новых консервато¬

ров», у лидеров Американской федерации труда и у дру¬

гих апологетов буржуазии, ведущих ныне борьбу с марк¬

сизмом в рядах японского и зарубежного рабочего

движения. Так, например, этот документ предлагает кон¬

серваторам шире использовать теорию о «единстве ин¬

тересов» буржуазии и пролетариата. «Разделение труда

в современном обществе, — указывается в нем, — отно¬

сительно и неустойчиво, и теория об абсолютности клас¬

совых противоречий является на сегодняшний день уже

заблуждением... Предприниматели и рабочие не находят¬

ся в действительности в антагонистических отношениях.

Функции предпринимателей в обществе свободной эко¬

номики осуществляются на базе сотрудничества с ра¬

бочими при их добровольном согласии и содействии» 42.Итак «классовое сотрудничество» вместо «классовой

борьбы» — вот на каком основе авторы проекта предла¬

гают перемирие с рабочими профсоюзами и готовы «га¬

рантировать рабочим профсоюзам такие же права и сво¬

боды, какими располагают профсоюзы в современных

демократических странах» Западной Европы 43. Сам Иси¬

да— главный автор проекта Хартии — прямо заявил,

что этот документ был выработан в духе «Трудовой хар¬

тии» лидера английских консерваторов Батлера44.42 «Сюгиин гиин тососики тёсакайин Исида Хирохидэ. Хосюгэйто

но бидзиён. Родо кэнсё соа.н. Родося на вага патона» («Член ревизи¬

онной комиссии либерально-демократической партии Хирохидэ Исида.

Взгляды консервативной партии. Проект трудовой хартии. Рабочие —

наши партнеры»), Токио, 1963, стр. 26—28.43 Там же, стр. 28.44 Там же, стр. 8—17,27

Появление «Проекта трудовой хартии» продиктовано

рядом политических соображений, о которых достаточно

ясно говорится в брошюре «Рабочая политика либераль¬

но-демократической партии», изданной идейными про¬

тивниками консерваторов — социалистами. «Истинная

подоплека «новой рабочей политики» либерально-демо¬

кратической партии, — говорится в брошюре, — кроется

в основной политической линии партии, суть которой

состоит в том, что монополистический капитал и прави¬

тельство, учитывая взаимоотношения между трудом и

капиталом, а также необходимость обеспечить поддерж¬

ку партии на выборах, стремятся под флагом смяг¬

чения враждебных взаимоотношений между трудом и

капиталом и даже установления сотрудничества между

ними взять рабочих под свой контроль и таким путем

установить над ними свое господство»45. Правилен и

другой вывод: «Основная цель хартии состоит в том,

чтобы, рисуя в противовес теории классовой борьбы пер¬

спективы классового сотрудничества, вытравлять у рабо¬

чих профсоюзов дух противоборства»46.Однако надежды идеологов консервативной партии

на то, что их теории «государства благосостояния» и

«классового сотрудничества» привлекут внимание тру¬

дящихся и отвратят их от борьбы с капиталистами, мало

реальны. Решающее влияние на взгляды японских тру¬

дящихся оказывают не столько пропагандистские постро¬

ения политических деятелей и публицистов, сколько их

собственный повседневный опыт борьбы за свои клас¬

совые интересы. А этот опыт на каждом шагу опровер¬

гает ложные социальные концепции либерал-демократов.Показной демократизм и антидемократическая сущность

идеологии консерваторовЗначительную часть идейного багажа консерваторов

составляют не имеющее ничего общего с действительно¬

стью напыщенные рассуждения о мнимой привержен¬

ности правящей партии принципам и методам демокра¬

тии. «Наша партия, — говорится, например, в «Програм¬

ме партии», — основываясь на идеалах демократии, ста¬45 «Дзиминто но родо сэйсаку», стр. 38.46 Там же, стр. 17.28

вит своей целью завершение построения культурного

демократического государства путем обновления и улуч¬

шения всей системы государственных и политических ор¬

ганов» 47. В еще более высокопарном тоне говорится о

приверженности либерал-демократов принципам демо¬

кратии в «Основной хартии». Под рубрикой «уважение

к человеку» сказано: «Мы уважаем свободу и личность

всех людей в качестве основных мерил демократии и

выступаем против любых форм авторитаризма и тотали¬

таризма, пренебрегающих этими принципами» 48.Свой политический идеал теоретики правящей пар¬

тии видят в так называемой политике парламентской

демократии (гикай минсюсюги сэйдзи). Это выражение,

фигурирующее, например, в «Учредительной декларации,;

партии»49 и в книге «Япония в мире», раскрывается так::

«Самым большим приобретением нашей страны, полу¬

ченным в результате военного поражения, является под¬

линно демократическая система политики, основанная на

уважении индивидуальных свобод и прав, а наиболее

эффективным средством осуществления на практике

этой демократической политики служит парламентская

политика» б0.Базу для проведения в жизнь «политики парламент¬

ской демократии» консерваторы видят, как явствует из

приведенной выше цитаты, в существующем государст¬

венном и политическом строе Японии. Этот строй, как

известно, представляет собой конституционную монар¬

хию, где центром политической жизни служит парла¬

мент, в котором большинство мест, а следовательно и

решающий голос, принадлежит правящей либерально¬

демократической партии.Парламентарная монархия пока в основном удов¬

летворяет интересы японской монополистической оли¬

гархии, обеспечивая ей господство и в экономической,

и в социальной, и в политической жизни страны. Поэто¬

му не удивительно, что идеологи правящей партии не хо¬

тят каких-либо серьезных изменений нынешней полити¬

ческой системы и в своей пропаганде всячески превозно¬

сят ее. «Наша исходная политическая доктрина, гласит47 «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1962», стр. 602—603.48 «То но кэнсё», стр. 6.49 «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1962», стр. 602.50 «Сэкай но Нихон. Сэйсаку кайсэцу», стр. 94.29

текст комментария к «Основной хартии»,— это обеспече¬

ние парламентского демократизма и его правильного

практического осуществления... Парламентская система

исходит из того, что путем народною волеизъявления

через посредство всеобщих выборов происходит назна¬

чение либо смена лиц, облеченных государственной

властью. Таким путем устраняется опасность диктатуры

одной партии, осуществляются перемены в политиче¬

ских веяниях, создаются препятствия для всевозмож¬

ных крайностей и застоя и возникают условия для здо¬

рового политического развития» 51.Не требуется больших усилий, чтобы убедиться в

фальшивости приведенных выше рассуждений о том, что

в условиях парламентской демократии якобы «устраняет¬

ся опасность диктатуры одной партии». Они опроверга¬

ются самим фактом постоянного, бессменного пребыва¬

ния у власти либерально-демократической партии, вы¬

ступающей в сущности как орудие диктатуры монололи-.

стической буржуазии. Да и в том же комментарии к

«Основной хартии» (в заключительной части) с предель¬

ной откровенностью и в явном противоречии с приве¬

денными выше рассуждениями провозглашается намере¬

ние руководства консерваторов сохранять беспредельно

и впредь всю полноту власти, не допуская к ней никого

из своих политических противников, прежде всего глав¬

ную силу оппозиции —социалистическую партию. «Со*

циалистическая партия Японии не отказалась до сих

пор от революционных доктрин. Поэтому нам трудно

найти с ней общие точки зрения по основным вопросам

жизни страны, и при таком положении смена у власти

одной партии другой была бы чревата большими ослож¬

нениями. До тех пор пока положение не изменится к

лучшему, наша либерально-демократическая партия

должна быть центром государственной политики и на

протяжении длительного периода держать в своих руках

государственную власть»52.Такова изнанка рассуждений консерваторов о досто¬

инствах парламентаризма: нынешняя парламентская

система нужна им как средство увековечения своей вла¬

сти. Во имя этого, а не чего-либо иного они призывают61 «То но кэнсё», стр. 39—40.52 Там же, стр. 46.30

своих политических противников следовать их курсу,

проявлять «умеренность» в требованиях, отказаться от

революционных лозунгов и методов политической борь¬

бы и брать пример в этом отношении с английских лей¬

бористов, действующих, как известно, заодно с консерва¬

торами в коренных вопросах британской политики.Авторы «Очерка политической философии консерва¬

тизма» пишут: «Для обеспечения гладкого хода парла¬

ментской политики необходимо прежде всего, чтобы все

политические партии прониклись сознанием националь¬

ной общности как понятия, стоящего над классовым ан¬

тагонизмом, обрели бы общую убежденность в необхо¬

димости защиты демократии и парламентской политики

вне зависимости от различий своих политических взгля¬

дов и проявляли бы доброе стремление идти средним

путем, действуя в духе снисходительности друг к другу.

Все это следует считать абсолютно необходимым усло¬

вием парламентской политики. Надо признать, что луч¬

ший пример того являют собой политические партии

Англии, которым несвойственно настаивать на правиль¬

ности только своей идеологии: консервативная партия

выступает обычно как прогрессивная национальная пар¬

тия, а лейбористская —как реформистская националь¬

ная партия, и обе они по доброй воле создают основу

для совместных действий, обеспечивая стабильность пар¬

ламентской политики»53.Превознося как неоспоримую истину свою версию

«демократии», идеологи консерваторов заносят в разряд

«демократических» партий лишь те, которые в какой-то

мере разделяют их идеологию: партию демократиче¬

ского социализма — партию правых социал-реформи¬

стов— и партию комэйто. Что же касается двух основ¬

ных сил парламентской оппозиции — социалистической и

коммунистической партий, выступающих против всевла¬

стия монополий, за революционные преобразования

японского государственного строя, то теоретики правя¬

щей партии всячески третируют их и пытаются убеждать

общественность в том, что деятельность этих партий яко¬

бы противоречит не только принципам парламентаризма,

но и «национальным интересам» Японии.Как видим, под понятием «демократия» консервато-53 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...*, стр. 10—11.31

ры имеют в виду не подлинную народную демократию,

а буржуазную парламентскую демократию, представ¬

ляющую собой диктатуру монополистической буржуазии.

Выступая поборниками парламентаризма, идеологи кон¬

серваторов пытаются убедить японскую общественность

в том, что существующая в Японии конституционная мо¬

нархия и есть демократия в своем законченном выра¬

жении. Именно таков подтекст в «Курсе действия партии

на 1963 г.», где утверждается, будто «демократическая

политика — это парламентская политика»54 и что такая,

и только такая политика может считаться демократиче¬

ской.Цель такой демагогии вполне очевидна: руководство

правящей партии стремится поймать в свои паруса мощ¬

ные демократические ветры, господствующие ныне над

политическим миром Японии, и использовать их не в ин¬

тересах народа, а против него. Правящая партия, делая

вид, будто демократические устремления общественности

находят поддержку с ее стороны, в действительности ве¬

дет корабль государственной политики в обратном на¬

правлении, навязывает народу диктатуру монополисти¬

ческой буржуазии в форме парламентарной монархии.

Именно эта диктатура и выдается идеологами консерва¬

торов за некий идеал демократии.Столь превратное толкование демократии имеет впол¬

не определенный политический смысл: любая деятель¬

ность противников существующего строя, любые вы¬

ступления народа вне стен парламента, проводимые без

согласия властей, объявляются на этом основании «анти¬

демократическими».Так, правящая партия квалифицирует обычно как

«антидемократические» действия всякое сопротивление

своей политике со стороны прогрессивной оппозиции

внутри парламента, поскольку такое сопротивление «со¬

здает беспорядки» в работе этого учреждения. Вот, на¬

пример, что говорится в «Курсе действий на 1963 г.»:

«Следует считать, что систематическое внесение беспо¬

рядков в работу парламента не только порождает не¬

доверие в отношении парламентской политики, но и на¬

рушает основы демократии... Однако левые силы рас¬

сматривают парламент как поле классовой борьбы и ис-64 «Кокумин сэйдзи нэнкан, 1963», стр. 744.32

пользуют его для революционной тактики, то пренебре¬

гая правом обсуждения, то применяя насильственные

действия и создавая препятствия ведению заседаний,

то оказывая нажим на парламент путем мобилизации

масс, причем у них нет желания пересмотреть свою по¬

зицию. Это главная причина, нарушающая работу пар¬

ламента в настоящее время»55.Подобные утверждения извращают истину, ибо. глав¬

ная причина возникающих в японском парламенте бес¬

порядков кроется обычно не в «революционной тактике»

прогрессивной оппозиции, а в попытках правящей либе¬

рально-демократической партии использовать свое боль¬

шинство для насильственного протаскивания через пар¬

ламент различных законов, выгодных монополиям, но в

корне противоречащих интересам народа.Характерной чертой политического мировоззрения и j

пропаганды либерал-демократов является их стремление |

•искусственно противопоставлять друг другу такие не- '

разрывно связанные понятия, как «демократия» и «ком¬

мунизм». Выдавая себя за поборников демократии, они

объявляют марксистов врагами демократии и сторонни¬

ками «тоталитаризма», под которым они имеют в виду

диктатуру пролетариата, демагогически изображаемую

ими в самых черных красках. Так, например, в програм¬

мном документе «Миссия партии» говорится: «Будучи

преисполнена горячим желанием защитить свободу, де¬

мократию, человеческие права и парламентаризм, наша

партия полна решимости вести борьбу против коммуни¬

стов и социалистов, стоящих на позициях классового гос¬

подства, поскольку те и другие видят свои цели не в чем

ином, как в диктатуре»56.Спрашивается: на каком основании консервативные

теоретики отделяют от демократии прогрессивные пар¬

тии и организации, выступающие, как известно, под ло¬

зунгами последовательной защиты демократических прав

и свобод трудящихся? Критикуя программу социалисти¬

ческой партии Японии, авторы «Очерка политической

философии консерватизма» дают на этот вопрос следую¬

щий ответ: «Социалистическая партия... все еще пропо¬

ведует марксистскую идею классовой политической пар-65 Там же.58 «The Constitution of the liberal-democratic party and its decla¬

ration...», p. 5.3 Заказ № 124533

тип, что несовместимо с подлинной демократией. Прихо¬

дится признать, что эта партия весьма далека от демо¬

кратизма и парламентаризма, ибо она ставит своей

целью создание вечной социалистической власти, кото¬

рая «призвана осуществлять революцию, полностью и

навсегда изъять власть из рук правящего класса». Кро¬

ме того, она открыто признает всеобщую забастовку в

качестве средства осуществления своих целей и объявля¬

ет нонсенсом' систему попеременного пребывания у власти

двух противостоящих друг другу партий»57.Из этих и других подобных рассуждений видно, что

в споре со своими политическими противниками у идео¬

логов консерваторов нет ни последовательности, ни убе¬

дительности. Они инкриминируют социалистам классо¬

вый подход в определении стратегических целей своей

партии, но сами не могут опровергнуть тот факт, что

японское общество состоит из классов. Они бросают тень

на социалистов за то, что последние допускают в борьбе

рабочих против капиталистов такое средство, как все¬

общая забастовка, хотя, как известно, право на заба¬

стовки— это одно из основных демократических прав

трудящихся и оно записано даже в конституции Японии.

Они осуждают намерение социалистов осуществить ре¬

волюционный переход власти из рук господствующего

класса в руки трудящихся, но не могут объяснить, чем

плох для большинства населения такой переход. Пере¬

ход власти к социалистам они считают явлением антиде¬

мократическим и упрекают их за отказ от системы «по¬

переменного пребывания у власти» двух конкурирующих

партий, забывая в то же время, что сама правящая пар¬

тия бессменно находится у власти с момента своего со¬

здания и менее всего настроена уступить эту власть

кому бы то ни было в будущем.В своей ненависти к идеям марксизма-ленинизма

теоретики правящей партии идут на заведомую клевету

и подмену понятий. Так, они пытаются внушить обще¬

ственности, будто коммунизм столь же чужд демократии,

как и фашизм, будто коммунизм и фашизм — схожие

явления. Инсинуации такого рода встречаются в «Очер¬

ке политической философии консерватизма» чуть ли не

на каждой странице. «Политическая «свобода» и демо¬57 «Хосюсюги но сэйдзи тэцугаку ёко...», стр. 10.34

кратия, —пишется там, —основаны, если анализировать

до конца их суть, на уважении к человеку. Наоборот, фа¬

шизм и коммунизм рассматривают индивидуумов лишь

как часть целого и доходят до того, что открыто пре¬

вращают их в орудие осуществления государственных

целей»58.Ставя искусственно на одну доску диаметрально про¬

тивоположные понятия — коммунизм и фашизм, идео¬

логи правящей партии пытаются приписывать своей

партии роль некой «нейтральной», «разумной» силы, ко¬

торая якобы не склоняется ни вправо, ни влево, а ведет

страну единственно правильным «средним», «демократи¬

ческим» путем «парламентаризма». Так, в «Характе¬

ристике партии» говорится: «В целях развития парла¬

ментаризма, отражающего волю и чаяния нации, наша

партия борется как против тоталитаризма ультралевых,

так и против тоталитаризма ультраправых, которые

стремятся к установлению господства одной партии на

базе непризнания существования оппозиции»59.Однако выдержать до конца роль «нейтралов» и

«защитников демократии», выступающих якобы не только

против коммунистов, но и против фашистов, консервато¬

рам явно не удается. В своих антикоммунистических пи¬

саниях они сами показывают свое подлинное лицо реак¬

ционеров, когда, например, уклоняются от критики лю¬

тых врагов демократии — фашистов и сосредоточивают

огонь на подлинных борцах за демократию—'Сторонни¬

ках марксистско-ленинского учения. Авторы «Очерка

политической философии консерватизма» утверждают,

что «коммунистическая диктатура несовместима с демо¬

кратией». Затем следуют такие слова: «Несмотря на это,

приходится с сожалением констатировать, что среди на¬

ших прогрессивных деятелей культуры, просвещения и

профсоюзного движения имеется тенденция занимать

жесткую позицию в отношении фашизма, выступая с

позиции защиты демократии, и в то же время уходить

от раскрытия своей позиции в отношении коммунизма

и преднамеренно смешивать демократию с коммунизмом,68 Там же, стр. 9.59 «The Constitution of the liberal-democratic party and its declara¬

tion...», p. 3.35

употребляя при этом обманчивый термин «народная де¬

мократия» 60.Ярый антикоммунизм правящей партии не только

обусловливает индиферентное отношение некоторых ее

лидеров к фашизму, но, более того, толкает многих кон¬

серваторов на идейное смыкание с фашизмом. Многие

лидеры партии тяготеют к фашистской идеологии хотя

бы уже потому, что в период второй мировой войны она

была их собственным мировоззрением. Если теперь они

и не любят открыто вспоминать об этом и называют себя

поборниками демократии, то это вовсе не значит, что

они изменили свои взгляды. И не случайно, что такие

лидеры либерально-демократической партии готовы в

борьбе с коммунизмом идти на сотрудничество с фаши¬

стскими диктаторами в Южной Корее и на Тайване, ко¬

торые, как известно, отвергают и парламентаризм и мно¬

гие другие учреждения буржуазной демократии.Антикоммунизм и демократия — это взаимоисклю¬

чающие понятия. Антикоммунистические настроения

консерваторов проявляются в том озлоблении, с кото¬

рым руководство партии встречает любые попытки на¬

рода использовать буржуазно-демократические свободы

для борьбы за свои интересы. Эти попытки объявляются

обычно происками агентов «международного коммуниз¬

ма». Вот, например, что писалось в одной пропагандист¬

ской брошюре правящей партии о выступлениях народ¬

ных масс Японии в 1960 г. против «договора безопасно¬

сти»: «Конечно, большинство людей, участвовавших в

забастовках и демонстрациях в связи с вопросом о до¬

говоре безопасности, были либо мобилизованы Гене¬

ральным советом профсоюзов и Всеяпонской федера¬

цией студенческих ассоциаций, либо под влиянием вред¬

ной пропаганды социалистической партии и других орга¬

низаций просто испытывали неясное беспокойство в от¬

ношении договора или же поддались подстрекательствам

прессы. При этом многие из них не подозревали, что

„танцуют под дудку международного коммунизма". В

этом-то и состоит хитроумная тактика международного

коммунизма» 6|.40 «Хосюсюгин но сэйдзи тэцугаку ёко...*, стр. 10.•• «Минею сэйдзи о хакайсита сякайто» («Социалистическая пар¬

тия, попирающая демократическую политику»), июнь, I960, стр. 27.36

Однако, несмотря на ненависть консерваторов к ком¬

мунизму, им приходится считаться с фактом легальной

деятельности в стране коммунистической партии, демо¬

кратических рабочих профсоюзов и массовых организа¬

ций. Их существование — результат подъема японского

рабочего и демократического движения в послевоенный

период, роста организованности и сознательности широ¬

ких масс японских трудящихся, а отнюдь не доброй во¬

ли и политической терпимости правящей партии, как