Text

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

НАУКА

Санкт- Петербург

Л. Г. Нечаева (1929-1991)

Музей антропологии и этнографии

им. Петра Великого (Кунсткамера)

Российской академии наук

Л.Г.Нечаева

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ОСЕТИН

(по данным

погребальных

сооружений)

.!гостою

Санкт-Петербург

2021

УДК 902/904

ББК 63.4(2Рос=Рус)

Н59

Утверждено к печати

Ученым советом МЛЭ РАН

Нечаева Л. Г.

Н59 Происхождение осетин (по данным погребальных

сооружений) / ред. Л. И. Лавров; сост. А. А. Чижова. — СПб.: ООО

«Издательство "Росток"», 2021. — 240 с; ил.

Книга Л. Г. Нечаевой (1929—1991), известного специалиста по

средневековой археологии Северного Кавказа, — итог многолетних

исследований аланской проблемы. В ней использованы обширная литература и

многолетние полевые наблюдения автора.

Книга является полезным вкладом в историю Северного Кавказа,

особенно в проблему происхождения осетин.

15ВК 978-5-94668-323-4

© Нечаева Л. Г., наследники, 2021

© МАЭ РАН, 2021

©ООО «Издательство "Росток"», 2021

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

♦

Книга Л. Г. Нечаевой «Происхождение осетин по

данным погребальных сооружений» публикуется по

хранящейся в научном архиве МАЭ РАН машинописи с

рукописными правками научного и издательского редакторов

(Ф. 40. Оп. 1. Д. 88. 344 л.). Она готовилась к печати

дважды — сразу после ее завершения в 1980 г. самой Лидией

Георгиевной, и в начале 1990-х годов ее

коллегами-кавказоведами.1 К сожалению, по стечению обстоятельств

книга не была опубликована и до сих пор ждала своего часа

в архиве МАЭ РАН. Я узнала о ней, придя на работу

в Отдел Востока Эрмитажа в середине 2000-х. Некоторое

время спустя я приняла на хранение археологические

находки из раскопок Лидии Георгиевны на Северном

Кавказе (переданные в Эрмитаж из МАЭ в 1986 году), мне

предстояло не только хранить, но и изучать эти

материалы. В связи с этим я задумалась о новой попытке

подготовки к печати ее монографии. Это стало бы огромным

подспорьем для кавказоведов-медиевистов. До сих пор

результаты ее работ практически не были опубликованы,

1 На титульном листе в машинописный текст «Издательство

«Наука» Ленинград 1980» чернилами внесены исправления:

«Ленинград» исправлен на «Санкт-Петербург», к названию

издательства добавлено «Ленинградское отделение», «1980» год

зачеркнут, исправлен на «1993» год. К машинописи приложены

выписка из протокола заседания сектора Кавказа, которая

датируется 26 декабря 1990 г.: видимо, и в 1990 г. была предпринята

попытка публикации работы Л. Г. Нечаевой. В выписке из

протокола ответственным редактором значится Каринэ Христофо-

ровна Кушнарева, сотрудник Ленинградского отделения

Института материальной культуры АН СССР. На обороте титульного

листа имя Л. И. Лаврова зачеркнуто карандашом и рядом

поставлен знак вопроса. Леонид Иванович Лавров скончался в 1983 г.,

и смена ответственного редактора произошла, по всей

видимости, при второй подготовке рукописи к печати.

5

за исключением ряда статей, часто недоступных.1 Эта

книга — полная публикация многолетних исследований такой

сложной и малоизученной категории археологических

памятников, как средневековые склеповые сооружения. При

обсуждении подготовки к печати монографии Л. Г.

Нечаевой с коллегами-археологами я получала слова

безусловной поддержки. Старшее поколение еще помнит Лидию

Георгиевну, отзывается о ней как о талантливом,

серьезном археологе, самоотверженно работавшем в горах

Северного Кавказа на протяжении многих лет практически

в одиночку. Узнать больше о ней мне позволил очерк ее

племянника, известного писателя, доктора

филологических наук Е. Г. Водолазкина, которому я так благодарна за

всестороннюю поддержку моего начинания.2 Здесь же мне

хотелось бы поблагодарить издательство «Росток» и его

директора, Л. И. Чикарову, за отзывчивость и

оперативность в работе по подготовке издания. Моим первым

шагом к осмыслению научного наследия Л. Г. Нечаевой стала

небольшая статья в Лавровском сборнике Кунсткамеры.3

1 Нечаева Л. Г. 1) Дольменообразная гробница могильника на Ке-

фари-Кривой // Крат, содерж. докл. годич. науч. сес. Ин-та

этнографии АН СССР. 1969. Л., 1970. С. 124-126; 2) Происхождение

осетинских погребальных склепов и этногенез осетин//Тез.

докл. годич. науч. сес. Май 1968 г. Л., 1968. С 67—69; 3)

Составные дольмены Осетии, Ингушетии, Карачая: постановка

вопроса// Тез.докл., посвящ. итогам полевых археол. исслед. в СССР

в 1970 г. Тбилиси,1971. С. 65—67; 4) Осетинские погребальные

склепы и этногенез осетин // Этническая история народов Азии.

М., 1971. С. 267-292; 5) О мавзолеях Северного Кавказа//

Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии

и Казахстана. Л., 1978. Сб. МАЭ; 34. С. 107-110; 6) Некрополь

осетинского селения Лац как «этногенетический заповедник»//

Краткое содержание докладов сессии Института этнографии

АН СССР, посвященной столетию создания первого

академического этнографо-антропологического центра. Л., 1980. С. 44—45.

2 Водолазкин Е. В. Кунсткамера в лицах. Мелочи академической

жизни//Новая газета. Цветной выпуск от 22.08.2008. №31 —

' 33; Водолазкин Е. Г. Совсем другое время. М., 2013.

3 Чижова А. А. Вклад Л. Г. Нечаевой в археологическое изучение

Северного Кавказа // Лавровский сборник: Материалы ХЬ Сред-

6

Несколько предметов из раскопок Л. Г. Нечаевой заняли

достойное место на открытой в 2018 г. постоянной

эрмитажной экспозиции «Аланы Северного Кавказа в VI—

XII вв.» (витрина 14 Кутузовского коридора Зимнего

Дворца). Наконец, благодаря поддержке и содействию со

стороны коллег из МАЭ РАН,1 мне удалось начать работу

по подготовке рукописи ее книги к печати — копированию

и оцифровке машинописи. Книга публикуется как

архивный материал — в том виде, в котором она была

подготовлена к публикации в 1993 г.2 Первым научным редактором

книги был крупнейший кавказовед Л. И. Лавров,

написавший вступительное слово от редактора. К

публикуемому тексту книги Лидии Георгиевны я посчитала нужным

добавить два отзыва, написанных при второй попытке

издания книги — канд. ист. н. А. А. Иерусалимской и канд.

ист. н. Т. А. Поповой. А. А. Иерусалимская, мой научный

руководитель, приняла значительное участие не только

в подготовке книги к печати в 1990-х гг. (судя по

большому количеству выполненных ею рукописных правок к

машинописи), но и в судьбе археологической коллекции

Л. Г. Нечаевой — именно Анна Александровна приняла ее

на хранение в Государственный Эрмитаж из МАЭ РАН

в 1986 г. Свежий отзыв ведущего специалиста по аланской

археологии д. и. н. В. Б. Ковалевской актуализирует

высокую научную значимость публикуемого исследования.

Л. А. Чижова, н. с. Отдела Востока

Государственного Эрмитажа

неазиатско-Кавказских чтений 2016 г. Этнология, история,

археология, культурология. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 104-109.

1 Благодарю руководителя научного направления МАЭ РАН

Е. А. Резвана и зав. научным архивом МАЭ РАН К. В. Радецкую,

а также главного хранителя МАЭ РАН Н. П. Копаневу.

2 Благодарю за большую помощь в подготовке к печати

иллюстраций, хранящихся в архиве в виде разрозненных листов

с вклеенными изображениями, н. с. ИИМК РАН, моего супруга,

Ф. Ш. Аминова.

ОТРЕДАКТОРА

♦

Эта книга является итогом многолетних

исследований аланской проблемы, выполненных Л. Г. Нечаевой,

известной специалисткой по средневековой археологии

Северного Кавказа. В книге использованы обширная

литература и многократные полевые наблюдения автора.

Читатель найдет здесь сводку ранних исторических

известий об аланах и предположения об условиях и времени

появления их в Восточной Европе. Подробно рассмотрев

некоторые типы погребальных сооружений на Северном

Кавказе, автор пришла к заключению, что подземные,

полуподземные и надземные склепы Центрального Кавказа

произошли от аланских погребальных катакомб раннего

средневековья. Это, по мысли автора, может служить

важным аргументом для признающих аланское

происхождение осетин. При этом Л. Г. Нечаева сознает, что

данное исследование не претендует на окончательное

решение такой сложной проблемы, как этногенез осетин, но

оно может помочь по-новому взглянуть на эту проблему

и приблизить окончательное ее решение.

Интересная концепция Л. Г. Нечаевой заслуживает

внимания специалистов. Остается сожалеть, что не все

вопросы, относящиеся к данной проблеме, рассмотрены

в книге. Так, автор обошла вопрос об архитектурных

корнях горских мавзолеев и надземных склепов. Напрасно

было бы искать их в аланских катакомбах. Очевидно,

правы те исследователи, которые искали эти корни в

архитектуре малых средневековых храмов и мусульманских

мавзолеев. Трудно согласиться с автором, будто почти все

балкарские кешене были мавзолеями, а не склепами. Хотя

содержимое их и не сохранилось, но присутствие в одном

из них (Верхне-Чегемский могильник) каменной

лежанки для покойника доказывает, что были среди них настоя-

8

щие склепы. Это обстоятельство не позволяет согласиться

и с утверждением, будто склепы в Верхней Балкарии

и в Безенги непременно свидетельствуют об обитавших

там прежде осетинах. Л. Г. Нечаева рассматривает

распространение надземных склепов в увязке с расселением

осетин, при этом не учитывая распространения горских

мавзолеев, архитектура которых аналогична надземным

склепам, и свою позицию объясняет тем, что им

соответствуют разные обряды погребения: домусульманский

и мусульманский. Но так как смена религиозных

верований не сопровождалась здесь сменой населения, то

остается неясным, почему распространение мавзолеев не

совпадает с расселением осетин. Есть в книге и другие спорные

положения.

Однако в целом книга Л. Г. Нечаевой — полезный вклад

в историю Северного Кавказа, особенно в проблему

происхождения осетин.

Л. И. Лавров

ВВЕДЕНИЕ

♦

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРОЖИВАЮТ

народы, говорящие на языках разных лингвистических

систем. Чеченцы и ингуши на востоке, адыгейцы, черкесы

и кабардинцы на западе относятся по языку к народам

кавказоязычным. Однако вся центральная часть

Северного Кавказа населена некавказоязычными народами:

карачаевцы и балкарцы говорят на языке тюркской системы,

а язык осетин относится к числу иранской группы языков

индоевропейской лингвистической системы.

Вопрос о происхождении осетин был поставлен в

первую очередь лингвистами: еще 150 лет тому назад было

установлено, что осетины говорят на языке иранской

группы, следовательно, являются частицей ираноязычных

народов, заброшенных в силу исторических обстоятельств

на юг Восточной Европы и на Северный Кавказ. Исходя из

особенностей современного осетинского языка, В. Ф.

Миллер считает, что предки осетин отделились от основного

ираноязычного массива и появились здесь раньше X в. до

н. э.1 В. И. Абаев, опираясь на лингвистические данные

и сведения письменных источников, предполагает, что

предки осетин пришли в этот регион в VIII—VII вв. до

н. э.2

В трудах восточных и античных авторов сохранились

названия многих племен, проживавших в Северном

Причерноморье и на Северном Кавказе; те племена, названия

которых объясняются из иранских языков, являются

возможными предками осетин. Находясь в лингвистическом

родстве с осетинами, эти племена имели, однако, разную

историческую судьбу, и доля участия их в этногенезе

осетин неодинакова. Не все древние ираноязычные племена

1 Миллер В. Ф. Осетинские этюды. М., 1887.

2 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Л., 1949.

10

Северного Причерноморья и Предкавказья являются

непосредственными предками осетин: языги и роксоланы

ушли далеко на запад,1 а сираки и аорсы истощили свои

силы, участвуя в кровопролитной войне Митридата.2

В первые века нашей эры главенствующее положение

в ираноязычном сарматском мире заняли аланы. Этот

многочисленный воинственный народ, одержав много

побед над соседними и дальними племенами и народами,

широко расселился в I—IV вв. н. э. в восточной половине

Северного Причерноморья, в Крыму и в Предкавказье. Из

перекрестного сопоставления свидетельств различных

письменных источников установлено, что аланы

являются наиболее вероятными прямыми предками осетин.

Многочисленные варварские имена в эпиграфических

памятниках Северо-Восточного Причерноморья первых

веков н. э. и фрагменты языка алан, сохранившиеся в

средневековых письменных источниках, свидетельствуют

о наибольшей близости языка алан и осетин, что

подтверждает этническую преемственность этих народов.3

Вслед за лингвистами и историками4 в разработку

проблемы происхождения осетин включились и археологи.

А. С. Уваров предложил обратиться к памятникам

вещественным и рассмотреть, «что рассказывают раскопки,

произведенные в главных ущельях Осетии»5. Однако ар-

1 Кулаковский ЮЛ) Аланы по сведениям классических и

византийских писателей. Киев, 1899. С. 7; 2) Карта европейской Сар-

матии по Птолемею. Киев, 1899. С. 24.

2 Виноградов В. Б. Сиракский союз племен на Северном

Кавказе // СА 1965. № 1. С. 108-121.

3 Абаев В. И. Этногенез осетин по данным языка //

Происхождение осетинского народа: материалы науч. сес, посвящ. пробл.

этногенеза осетин. Орджоникидзе, 1967. С. 10.

4 Скитский Б. В. Очерки по истории осетинского народа с

древнейших времен до 1867 г. // ИСОНИИ. Дзауджикау, 1947. Т. 11;

Ванеев 3. Н. Средневековая Алания. Сталинир, 1959; Гаглой-

ти 10. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966.

5 Уваров А. СО важном значении Осетии и осетинцев для

первобытной археологии. // Труды Моск. археологического о-ва.

Древности. Вып. I. М., 1881. С. 43, протокол № 168.

11

хеологической экспедиции В. Ф. Миллера не удалось

выделить погребения, которые могли бы принадлежать

предкам осетин; в их число вошли погребения кобанской

культуры — В. Ф. Миллер отвергает возможность

отнесения кобанского круга памятников к древним аланам.1

В дальнейшем благодаря полевым изысканиям

археологов были обнаружены города, поселения и так

называемые катакомбные могильники. Последние с наибольшей

долей вероятности могли принадлежать только аланам.2

С этого времени прошлое осетин приобрело характер

исторической конкретности.

Однако позднее кавказская археология вступила в

неразрешимое, на первый взгляд, противоречие с

лингвистами в вопросе о происхождении осетин. Дело в том, что, по

наблюдениям Е. И. Крупнова, «типичная для кобанской

культуры могила в виде каменного ящика сохранялась

в Осетии и в эпоху средневековья (сел. Кобан, у сел. Ах-

сау) и дожила вплоть до XVIII—XIX вв. (у сел. Кобан

и в Стур-Дигории)», что свидетельствует о сохранении

традиций древнего погребального обряда. Несмотря на

лингвистическое наследие — ираноязычность — «по

культуре <...> осетины — типичные кавказцы», в

материальной культуре осетин некоторые элементы кобанской

культуры сохраняются по настоящее время.3 Вместе с тем,

аланские катакомбные могильники, столь широко

распространенные в домонгольское время на плоскости и в горах

Северного Кавказа, не известны после монгольского

завоевания.4 Напрашивается вывод — и некоторые археологи

1 Миллер Всев. Терская область. Археологические экскурсии//

МАК. Вып. 1. М., 1888. С. 123.

2 Спицып А. А. Историко-археологические разыскания // ЖМНП.

1909, янв. С. 69; Готье Ю. В. Кто были обитатели Верхнего

Салтова? // Изв. ГАИМК Л., 1927. Т. 5. С. 65-84.

3 Крупное Е. И. Об этногенезе осетин и других народов Северного

Кавказа // Против вульгаризации марксизма в археологии. М.,

• 1953. С 158,162,159.

4 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа// МИ А.

№ 106. М., 1962. С. 30, 118. Однако впоследствии в Чечено-Ин-

12

его сделали — что после татаро-монгольсксго нашествия

собственно аланы практически перестали существовать:

ведь они первыми приняли на себя удар и были почти

полностью истреблены жестокими завоевателями; лишь

остатки их «покинули северокавказскую плоскость и

укрылись в горах, где быстро слились с местным горским

населением»,1 которое имело высокую древнюю культуру

и менее пострадало от татаро-монгольского ига. Таким

образом, памятники эпохи Средневековья производили

впечатление, что преобладающий этнический компонент

в этногенезе осетин составили не аланы, а горские

племена, «кобанцы», которые еще во времена скифских походов

начали усваивать иранскую речь2 и сохранили этот

языковой (но не этнический) реликт до современности. Аланы

же, оттесненные в горы, стали жить по обычаям горцев.

Они настолько утратили свои древние этнографические

признаки, что вместо турлучных жилищ и вырытых в

глинистом грунте катакомб стали строить жилища из

камня — для себя и для своих умерших родственников.

Процесс ассимиляции алан, по мнению сторонников гипотезы

аборигенного, субстратного происхождения осетин,

наиболее ярко и четко проявляется на примере каменного

зодчества. Особенно показательны погребальные

сооружения: на смену аланским катакомбам, вырытым в грунте,

приходит обычай помещать покойников в каменные

склепы.

Склепы Северного Кавказа, и в том числе осетинские,

являются довольно крупными, выполненными в технике

ложного свода каменными постройками, рассчитанными

на многократные погребения — для этой цели они имеют

специальный лаз. Функционально они аналогичны алан-

гушетии был обнаружен могильник XIV в. (Даутова Р. Л.,

Мамаев X. М. Аланская катакомба XIV в. у сел. Ушкалой // СА.

1974. № 3. С. 266-269).

1 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 42.

2 Крупное Е. И. Об этногенезе осетин и других народов Северного

Кавказа. С. 158, 160.

13

ским катакомбам, — служат фамильными коллективными

усыпальницами, — поэтому автору настоящего

исследования представлялось вполне логичным, что в горных

условиях (там, где грунт оказывался так или иначе

непригодным для рытья катакомб) аланы стали сооружать

катакомбы из камня, строить каменные катакомбы — склепы.1

Однако В. А. Кузнецов пытается увидеть генетическую

связь склепов и каменных ящиков. Происхождение скле-

повой архитектуры мыслится им как длительная эволюция

преобразований и усовершенствований обряда

погребения в каменном ящике, который, претерпев ряд

архитектурных трансформаций, превратился в конечном итоге

в склеп. Так, В. А. Кузнецов пишет: «наиболее раннее

появление элементов "ложного свода", по-видимому,

следует связать с могилами Галиата и Дзивгиса, где типичные

каменные ящики имеют сводчатое (чешуйчатое)

перекрытие. Можно предположить, что эта группа каменных

ящиков со сводом является одним из зачатков будущих

подземных, полуподземных и надземных позднесредневековых

склепов Осетии и Ингушетии с уступчатым сводом,

развитие которых шло длительным и сложным путем...

Сначала это были подземные и полуподземные склепы,

затем надземные осетинские "заппадзы" и "обаи",

ингушские и чеченские "каши", кабардинские и балкарские "ке-

шене", получившие распространение по всему горному

Северному Кавказу и бытовавшие до XIX в.».2 Гипотеза

В. А. Кузнецова вносит существенные дополнения в

аргументацию теории субстратного, «кобанского»»

происхождения осетин: трансформация каменного ящика в склеп

означает, что всех погребенных в склепах можно считать

потомками местных кавказских племен, хоронивших

1 Нечаева Л. Г. 1) Могильник Алхан-Кала и катакомбные

погребения сарматского времени на Северном Кавказе: Автореф. дис.

... канд. ист. наук. Л., 1956. С. 17—18; 2) Осетинские

погребальные склепы и этногенез осетин // Этническая история народов

Азии. М., 1972. С. 286.

2 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 107—108.

14

в древности своих покойников в каменных ящиках.

Переводя это положение на язык этногенеза, получается, что

осетин по погребальному обряду следует считать

потомками не алан, хоронивших в катакомбах, а потомками

местного кавказского доаланского населения.

Исключительное значение для решения вопроса о

происхождении склеповой архитектуры, а тем самым и о

происхождении осетин, имеет открытие склепов эпохи

бронзы у сел. Эгикал в Ингушетии.1 Эгикальские гробницы

оказались своего рода пробным камнем для проверки

археологических гипотез происхождения склеповой

архитектуры осетин и других народов Северного Кавказа.

Прежде всего, по мнению В. И. Марковина, отпала

гипотеза В. Н. Худадова (а также — мимолетно высказанное

предположение А. А. Миллера и А. А. Спицына2) об

эволюционной связи позднесредневековой склеповой

архитектуры с дольменами.3 В. И. Марковин полагает, что

«пока невозможно проследить какие-либо связи между

дольменными постройками Западного Кавказа и

склепами типа Эгикала в восточной части Кавказа» и что

«истоки настоящей склеповой архитектуры (камеры с лазами

и полками) надо искать во II тысячелетии до н. э.»,

причем прототипы склепов у сел. Эгикал «возможно <...>

возникают лишь на территории северо-восточной части

Кавказа».4 Глубокая древность эгикальских склепов сделала

неправдоподобным предположение автора этой книги

1 Маркович В. И. 1) В стране вайнахов. М., 1969. С. 43, фот. на

с. 45; 2) Склепы эпохи бронзы у сел. Эгикал в Ингушетии // СА.

1970. № 4. С. 83-94.

2 Миллер В. А. Записка о дольменах // ВиПеглп с1и Мизёе с1е Сё-

ог^е. Т. П. Тифлис, 1925. С. 22—23; Спицын А. А. Разведка

памятников материальной культуры. Л., 1927. С. 66.

3 Худадов В. Н. Мегалитические памятники Кавказа // ВДИ.

1937. №1. С. 197-198.

4 Маркович В. И. Склепы эпохи бронзы у сел. Эгикал в

Ингушетии. С. 93—94; см. также: О возникновении склеповых построек

на Северном Кавказе // Вопросы древней и средневековой

археологии Восточной Европы. М.,1978. С 123-125, 129.

15

о трансформации катакомб в склепы в горных условиях,

так как появилась возможность говорить, что уже в эпохе

бронзы «лежат местные истоки этой формы погребальных

сооружений».1 Открытие эгикальских гробниц выявило,

вместе с тем, искусственность поисков В. А. Кузнецовым

звеньев, соединяющих в один эволюционный ряд

каменные ящики и позднесредневековые склепы. Стало гораздо

логичнее предполагать их происхождение не от каменных

ящиков, а от склепов эпохи бронзы. Открытие

эгикальских склепов сняло также тезис о кобанской основе в

этногенезе осетин — ведь «кобанцы» хоронили своих

покойников в каменных ящиках, в то время как у другой части

населения Северного Кавказа эпохи бронзы уже

строились склепы. Таким образом, следует, очевидно, уточнить

круг древних кавказских племен, послуживших для алан

субстратом, на основе погребальных обычаев которого

могли бы возникнуть склеповые сооружения осетин.

При оценке значения эгикальских склепов как

возможного истока позднейшей склеповой архитектуры осетин

не следует, однако, забывать, что эти гробницы отделены

от средневековых склепов промежутком в 2—3 тысячи

лет. Вместе с тем, нами уже было обращено внимание на

конструктивное сходство эгикальских гробниц с дольме-

нообразными гробницами Верхнего Прикубанья, а также

на отличия архитектуры этих последних от

средневековых склеповых построек.2 Если же эгикальские гробницы

1 Крупное Е.И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 81; см.

также: Тменов В.Х. 1) Археологическое исследование «города

мертвых» у сел. Даргавс в 1967 г. // МАДИСО. Орджоникидзе,

1969. Т. 2. С. 155; 2) Позднесредневековые склеповые

сооружения Северной Осетии как исторический источник: Автореф.

дис.... канд. ист. наук. М., 1973. С. 24; 3) «Город мертвых»

(позднесредневековые склеповые сооружения Тагаурии).

Орджоникидзе, 1979. С. 8-9.

2 Нечаева Л. Г. 1) Дольменообразная гробница могильника на Ке-

фари-Кривой // Кратк. содерж. докл. годич. науч. сесс. Ин-та эт-

нографииАН СССР. 1969. Л., 1970. С. 124-126; 2) Происхожде-

16

входят в группу памятников эпохи бронзы, которая на

западе включает верхнекубанские дольменообразные

гробницы, а на востоке — ирганайские склепы в Дагестане (вся

группа памятников условно названа нами составными

дольменами1), то признание генетической связи между

эгикальскими гробницами и позднесредневековыми

склепами возвращает нас к гипотезе В. Н. Худадова. Однако,

пока не будет заполнена лакуна между склепообразными

или дольменообразными гробницами эпохи бронзы и

средневековыми склепами, не может быть доказана прямая

преемственность между ними.

Таким образом, гипотеза местного кавказского и

гипотеза аланского в основе происхождения осетин являются

основными направлениями,2 которые разрабатываются по

материалам погребальных памятников Северного

Кавказа.3 Поиски основных предков осетин стоят в прямой

зависимости от решения вопроса о происхождении их по-

ние осетинских погребальных склепов и этногенез осетин//

Тез. докл. годич. науч. сес. Май 1968 г. Л., 1968. С. 67-69.

1 Нечаева Л. Г. Составные дольмены Осетии, Ингушетии, Ка-

рачая: постановка вопроса//Тез. докл., посвящ. итогам

полевых археол. исслед. в СССР в 1970 г. Тбилиси, 1971. С. 65—67.

2 Гипотеза Б. А. Алборова о зороастрийском происхождении

склепов не получила широкого признания; см.: Алборов Б. А.

Алано-асская надпись из с. Цамад Алагирского ущелья

Северной Осетии// ИСОНИИ. Орджоникидзе, 1966. Т. 25. История.

С. 286—292; Тменов В. X. Зороастризм и осетинский склеповый

погребальный обряд// Мах дуг. 1973. № 3. С 91—92. (На осет.

яз.).

3 Разумеется, изучение поселений, жилищ, хозяйства и т. д.

древнего населения Северного Кавказа несомненно даст очень

важные и обильные материалы для разработки вопросов его

этногенеза. Однако поселения древнего и средневекового населения

почти не изучены. Погребения же не только значительно лучше

исследованы, но, при том разнообразии погребальных

памятников, которое исторически сложилось на Северном Кавказе,

гораздо четче разграничивают древние этнические массивы.

Поэтому при разработке вопросов этногенеза внимание

исследователей в гораздо большей степени концентрируется на

изучении погребальных комплексов.

17

гребальных сооружений — склепов. В зависимости от того,

что лежит в основе этого своеобразного способа

погребения — аланская катакомбная погребальная традиция или

местная горская (каменные ящики или склепы эпохи

бронзы), — археологи говорят о преобладании либо алан-

ской основы, либо субстратной линии в этногенезе

осетин.

В этой связи большой интерес представляет

антропологический материал из древних и средневековых

погребений. В противоположность археологам, мнения которых

об этногенезе осетин различны, антропологи единодушны

в своих выводах: они придают «решающее значение

местному кавказскому субстрату в этногенезе осетинского

народа».1 Участие алан в сложении современного типа

осетин исключается — настолько узколицые долихокра-

ны из аланских катакомб противоположны широколицым

брахикранам («кавкасионцам») из осетинских склепов.

В этом антропологическом противостоянии алан и осетин

В. П. Алексеев отмечает «единственное исключение»:

«Змейский могильник, черепа из погребений которого

несколько более широколицы, чем другие аланские серии.

Но черепной указатель на этих черепах также выше, чем

на аланских, они массивнее, и поэтому в составе

населения, оставившего этот могильник, можно предполагать

примесь кавкасионского типа».2 Напомним, что Змейский

1 Алексеев В. П. Антропологические данные к происхождению

осетинского народа // Происхождение осетинского народа.

Орджоникидзе, 1967. С. 171. См. также: Бунак В. В. Черепа из склепов

горного Кавказа в сравнительно-антропологическом

освещении//Сб. МАЭ. М.; Л., 1953. Т. 14. С. 306-419; Алексеев В. П.

Происхождение народов Северного Кавказа. М., 1974.

2 Алексеев В. П. Антропологические данные к происхождению

осетинского народа. С. 169. — В пограничных районах Алании

(например, Мощевая Балка) смешение наблюдается даже в VIII—

IX вв.; см.: Алексеев В. П. Краниологические типы средневекового

населения Северного Кавказа // Современная антропология.

Труды Моск. о-ва испытателей природы. М., 1964. Т. 14. С. 208—

217.

18

могильник — наиболее поздний из аланских катакомбных

могильников. Может быть, именно в это время, после

длительного мирного, но раздельного сосуществования,

началось смешение аланского и горского населения? С

переселением равнинных алан в горы после

татаро-монгольского нашествия этот процесс смешения мог резко

усилиться и создать крен в сторону преобладания кавка-

сионского типа. Ведь до сих пор сравнивались лишь алан-

ские черепа VII—IX вв. и осетинские черепа из поздне-

средневековых склепов XVI — начала XIX вв., имеющие

хронологический разрыв в тысячу лет, в то время как

примесь иного антропологического типа сказывается уже на

следующем поколении. Катакомбные и склеповые

могильники предмонгольского времени, синхронные Змейскому,

и склеповые могильники золотоордынского и

последующего времени выявляются с каждым полевым сезоном, но

краниологические материалы этих памятников не учтены

антропологами. До тех пор, пока они не будут изучены, мы

не можем принять категорические утверждения

антропологов о том, что аланы не участвовали в этногенезе

осетин, и считаем пока вопрос открытым.

Итак, проблема этногенеза осетин остается

дискуссионной. Естественно, она должна решаться, комплексно,

с учетом наблюдений этнографов, лингвистов, историков,

археологов, антропологов. Однако мнения лингвистов

и антропологов полярны, мнения археологов резко

расходятся. В этих научных спорах специалист одной

дисциплины, не будучи достаточно компетентным в методике

смежной науки, не вправе отвергать или игнорировать ее

заключения. Но в своей области исследований каждый

специалист может вновь и вновь обращаться к анализу

ранее имевшихся данных и к изучению новых материалов.1

1 На протяжении последних 20 лет почти ежегодно нами

производились экспедиции с целью изучения погребальных

памятников центральной части Северного Кавказа, охватывавшие

период от середины 1-го тысячелетия до середины 2-го тысячелетия

19

Данное исследование не претендует на окончательное

решение такой сложной проблемы, как этногенез осетин.

Его задача значительно уже — на основе анализа

погребальной архитектуры народов центральной части

Северного Кавказа эпохи раннего и позднего средневековья

проследить происхождение погребальных сооружений

осетин, определить, какая древняя погребальная

традиция лежит в основе осетинского способа погребения в

склепах, и тем самым выявить, какой древний народ составил

основное этническое ядро в этногенезе осетин. Уточним.

Частые брачные контакты с людьми иного

антропологического типа могут довольно быстро изменить чистоту

первоначального антропологического облика. Пример

тому — Змейский катакомбный могильник. Мы имеем в

виду этническое ядро в смысле этнического самосознания

и этнического самоназвания: всех погребенных в

фамильных осетинских склепах мы вынуждены считать осетинами

(как и в катакомбах Змейского могильника всех считаем

аланами), хотя, за счет брачных связей, там могут

оказаться люди неосетинского происхождения. Однако они были

приняты в семьи осетин, их потомство говорило на

осетинском языке и называло себя осетинами.

Осетины — единственный ираноязычный народ на

Северном Кавказе; их ираноязычные предшественники

аланы были оттеснены в горы монгольскими завоевателями,

затем оказались «заперты» там кабардинскими

феодалами; шесть столетий жили они в иноязычном окружении,

рядом с горцами, по законам гор, ибо в горных условиях

нельзя жить по законам равнины. Например, нельзя

строить турлучные глинобитные жилища, так как в горах их

быстро развеет ураганный ветер, и приходится строить

жилища из камня, потому что в горах мало леса, а

строительный камень в изобилии. Хозяйство горцев, их обычаи

гостеприимства основаны на специфике горных условий

н. э. Почти все материалы этих полевых исследований

публикуются здесь впервые.

20

и подчиненных им традиций. Даже на способ погребения

оказывают горы влияние — горный воздух мумифицирует

не погребенные в землю трупы, что позволяло осетинам

помещать своих умерших в склепы, где они покоились на

лежанках, полках, настилах или прямо на полу.

Не все народы Северного Кавказа хоронили умерших

в склепах. Только восточные и юго-восточные соседи

осетин — вайнахи и хевсуры — строили склепы. Можно

думать, что у вайнахов и хевсур склеповый обряд погребения

возник под влиянием осетинского погребального обряда.

Однако, прежде чем заняться происхождением обычая

хоронить в склепах, познакомимся с «городками

мертвых» центральной части Северного Кавказа.

Часть I

осетины (и их соседи)

по данным погребальных

сооружений

1. СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

♦

В горных районах Северной Осетии, как в восточной

ее части — Иронии, так и в западной — Дигории, около

старых селений на склоне холма, за балкой или речкой,

иногда в непосредственной близости к жилым

постройкам располагаются своеобразные «городки мертвых» —

склеповые могильники. Склепы наполнены останками

людей, которые в свое время их строили. Но в то же время

эти люди создавали жилища и для живых, воздвигали

жилые и сторожевые башни, сооружали крепости и

заградительные стены. Вместе с тем они были участниками

исторических событий и так или иначе влияли на их исход.

Каменное зодчество этих людей является не только

памятником архитектуры, но также одним из источников,

раскрывающих их историческое прошлое.

Разумеется, здесь невозможно описать и даже

перечислить все «городки мертвых» Осетии — ведь они имеются

даже около тех селений, которые сейчас необитаемы.

Взять на учет все «городки мертвых» и описать

индивидуальные черты каждого склепа, зависевшие от мастерства,

изобретательности и вкуса зодчего, дело Комитета по

охране памятников старины. И Осетинский комитет по

охране памятников проводит эту работу. Нашей задачей

является выяснение общих явлений и закономерностей

склеповой архитектуры на протяжении всего периода ее

существования. Вместе с тем, постройки подчас

однотипны и варьируют лишь в деталях, что несущественно при

рассмотрении эволюции склеповых сооружений в целом

и при использовании их как исторического источника.

Несмотря на то что надземные склепы Северной

Осетии известны и занимают внимание ученых более 450 лет,

25

систематическое археологическое и архитектурное их

изучение не проводилось. В 1930-е гг. обследовались лишь

отдельные памятники. Но с 1967 г. Северо-Осетинский

научно-исследовательский институт начал

систематическое археологическое исследование Даргавского «городка

мертвых» — одного из самых известных в Северной

Осетии. Раскопки имели целью датировать склеповые

сооружения, выполнить архитектурные обмеры и на основе

изучения самих погребений воссоздать быт и

общественную жизнь жителей аула Даргавс. Даргавское ущелье

находится в верховьях р. Гизельдон. Обзор склеповых

сооружений Северной Осетии мы начнем с этого ближайшего

к Тереку его восточного левого притока.

СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАССЕЙНА р. ГИЗЕЛЬДОН

Р. Гизельдон и ее левый приток Геналдон образуют Та-

гаурское и Санибанское, а после слияния — Кобанское

ущелье. Тагаурское ущелье находится в верховьях р.

Гизельдон (здесь она называется Стырдон) на высоте 1400—

1500 м над уровнем моря, соединено Санибанским

перевалом с ущельем Геналдона и Далагкауским — с Курта-

тинским ущельем (р. Фиагдон). Селения Санибанского

и Тагаурского ущелий имеют башни и «городки мертвых»;

отдельные склепы последних (в том числе — в Даргавсе)

обследовались Г. А. Кокиевым и Л. П. Семеновым

совместно с И. П. Щеблыкиным.1 Наиболее значительным

из некрополей Тагаурского ущелья является Даргавский

«городок мертвых».

Склепы сел. Даргавс Могильник насчитывает 95

склепов. Из них 14 — склепы

башенного типа с пирамидальной кровлей, 19 — надземные

1 Кошев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. Историко-эт-

нологический очерк. Владикавказ, 1928. С. 14, фот. 18; Семенов Л.

Археологические разыскания в Северной Осетии // ИСОНИИ.

Дзауджикау, 1948. Т. 12. С. 73.

26

с двускатным покрытием, и 61 — полуподземные склепы

с плоской кровлей, присыпанной землей. Полуподземные

склепы расположены на склоне, обращенном к сел. Дар-

гавс: на восточной и юго-восточной стороне холма фасады

четырех из них имеют стрельчатую арку. Надземные

склепы, находясь рядом с полуподземными, занимают поворот

холма к северо-западу и от подножия поднимаются выше

вверх по склону. У надземных склепов, квадратных в

плане, кровля пирамидальная, у прямоугольных —

двускатная; та и другая имеют горизонтальные шиферные

прослойки, что придает кровлям своеобразную ажурность.

Надземные склепы разделены на два-три яруса

деревянными настилами, причем в каждый ярус ведет специальный

лаз. Многие склепы Даргавского могильника уже

частично разрушены, деревянные настилы ярусов обрушились

и верхние захоронения в перемешанном состоянии

завалились вниз, нарушив стратиграфическую

последовательность погребений. В расчищенных экспедицией склепах,

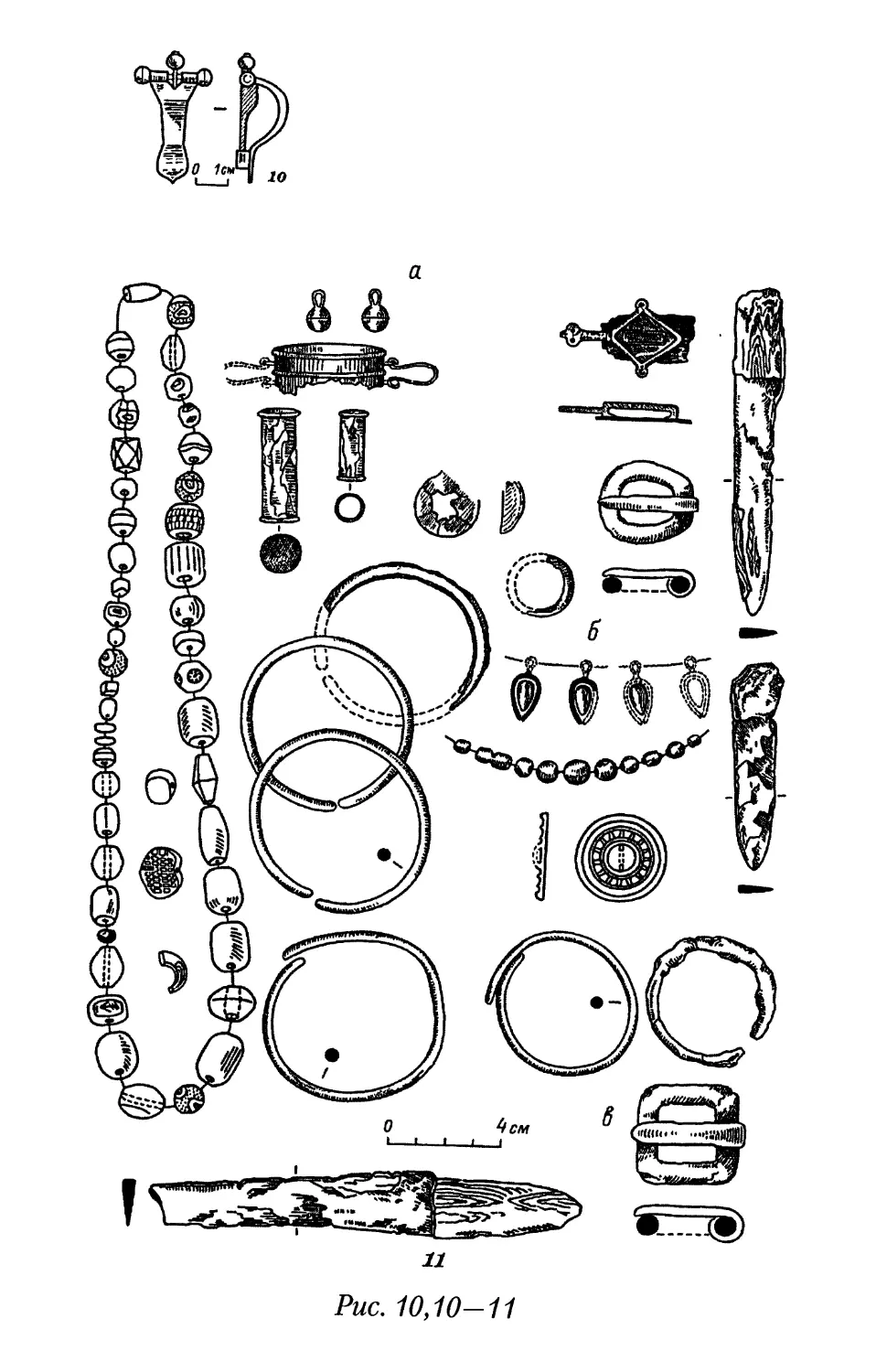

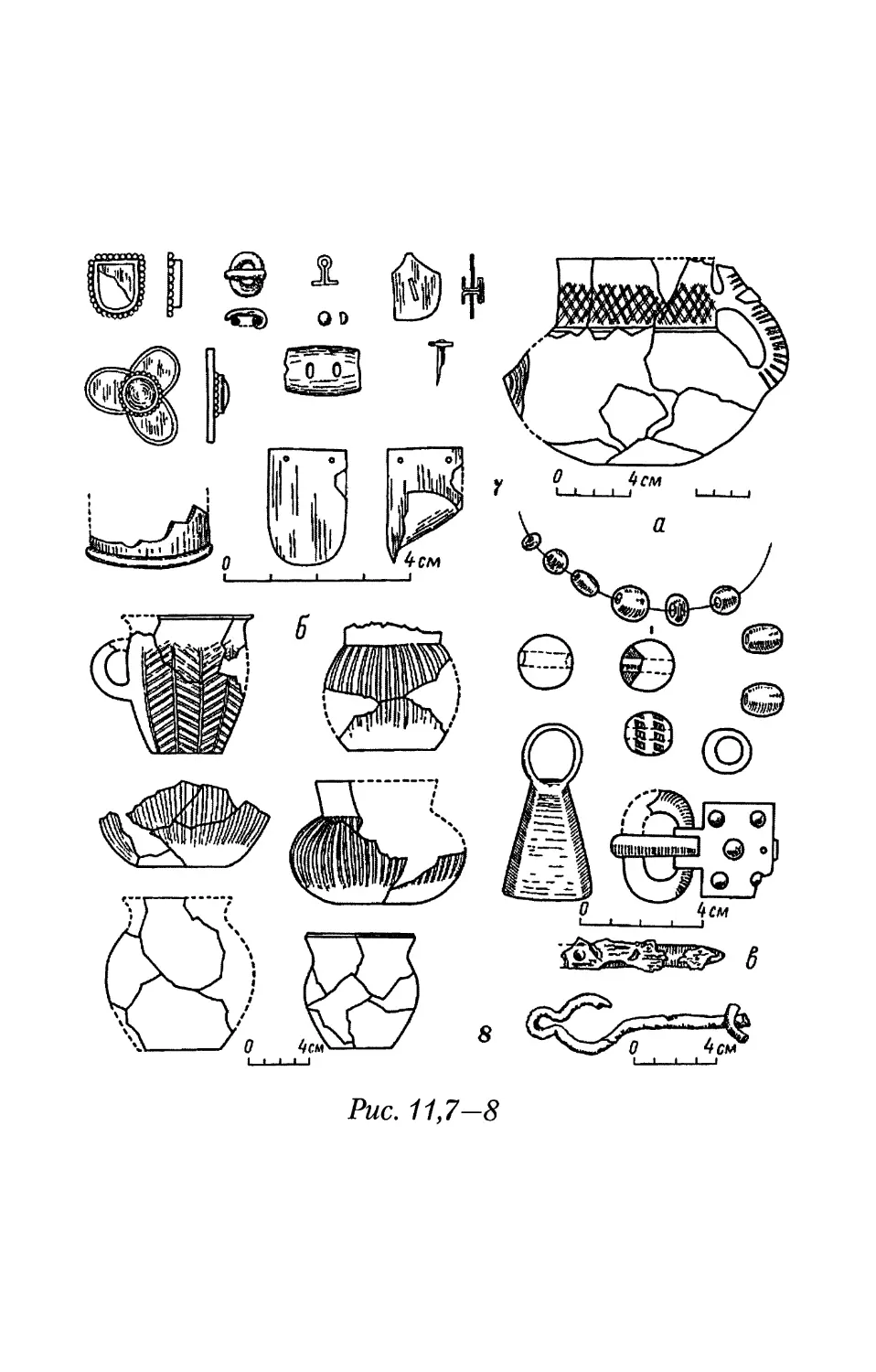

среди развалившихся мумий — остатки одежды. По

определению специалистов, ткани в основном мануфактурно-

ремесленного и фабричного производства — ситцы,

шелка, сукна. Здесь же собраны украшения и вещи бытового

обихода: серьги и перстни, бусы, бритвы и гребни,

вышитые кожаные мешочки курительные трубки и кресала,

деревянная посуда и т. д. Многочисленными оказались

находки стеклянных бутылок выпуска 1814—1825 гг. Весь

комплекс предметов позволил исследователям

могильника — В. А. Кузнецову и В. X. Тменову — сделать

обоснованное заключение о позднем времени сооружения и

использования могильника: XVI — начало XIX в.1

1 Кузнецов В. Л. Раскопки в «городе мертвых» //

Социалистическая Осетия. 1967. 22 окт.; Тмепов В.Х. 1) Археологическое

исследование «города мертвых» у сел. Даргавс в 1967 г. С. 155—

156; 2) Позднесредневековые склеповые сооружения Северной

Осетии как исторический источник. С. 21; 3) «Город мертвых».

Орджоникидзе. 1973. С. 56—58; 4) «Город мертвых».

Орджоникидзе, 1979. С. 141-142.

27

Наблюдения над техникой каменной кладки и

архитектурные обмеры расчищенных склепов показали, что все

склепы, как полуподземные, так и надземные, выполнены

в одинаковой строительной манере с применением кладки

в технике ложного свода. Техника ложного свода

достигает большого мастерства. Кладка ложного свода основана

на том, что каждый вышележащий ряд камней несколько

выдвигается вперед (нависает внутрь), так что стенки

в целом имеют внутри иногда значительное нависание по

отношению к основанию стены. Для того чтобы

нависающие камни не падали вниз, необходимого было с другого

конца (снаружи) придавить их грузом, превышающим вес

свисающей части камня.

При сооружении полуподземных склепов роль

контртяжести играла наружная сторона стены; она обычно

вертикальна, и направление тяжести, идущее по вертикали,

давит на противоположный конец нависающих камней,

удерживая их от падения вниз. При сооружении

надземных склепов с двускатной или пирамидальной кровлей

требовалось большое умение, чтобы удержать равновесие

нависающих сторон кровли, имея минимальный перевес

наружной ее стороны. Несмотря на внешние различия

между полуподземными и надземными склепами разных

архитектурных пропорций и наружного декора, с точки

зрения строительных традиций они однотипны. В основе

один и тот же конструктивный прием — с помощью

возведения ложного свода создать сводчатое помещение.

Типологически за полуподземными склепами следуют

надземные с двускатной кровлей, затем башнеобразные

склепы с пирамидальной кровлей.

Идея ярусных перегородок, вероятно, заимствована из

опыта сооружения боевых и жилых башен, где деление на

этажи было функциональной необходимостью.

Башнеобразные склепы с пирамидальной кровлей возникли

в результате использования опыта строительства боевых

башен, так как их строили одни и те же мастера: склепы

28

и башни — звенья одной цепи каменного зодчества в горах

в эпоху позднего Средневековья.

Интересно, что поздняя датировка склепов,

полученная на основе археологического исследования Даргавского

некрополя, вполне согласуется с народными преданиями

о заселении Тагаурского ущелья. В. Ф. Миллер записал

предание о заселении Куртатинского и Тагаурского

ущелий: сначала братья Куртат и Тага (или Тагаур) вместе

поселились на Фиагдоне, придя сюда из Алагирского

ущелья; но затем Тага был вынужден переселиться на

новое место, «в Даргавс, который стал колыбелью тагаур-

цев».1 Таким образом, более ранние склеповые памятники

можно скорее найти в Куртатинском ущелье, которое

связано с Тагаурией удобным перевалом.

СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАССЕЙНА р. ФИАГДОН

Куртатинское ущелье, богатое средневековыми

древностями, посещалось многими путешественниками и

учеными. Так, большое впечатление они произвели на

Г. Ю. Клапрота. Он упоминает склепы Лаца и Далагкау:

«Ладж, около которого, согласно рассказам жителей,

находятся могилы великанов или героев» и «Куртат, или

Куртат-Хидикус, около которого у реки находится здание

для мертвых, куда кладут трупы умерших».2 Склеповые

сооружения ущелья отмечают и В. Б. Пфафф, В. Ф. Миллер,

А. М. Дирр; в 1927 г. Куртатинское ущелье обследовал

Г. А. Кокиев, сделав подробное описание склеповых

сооружений Дзивгиса, Лаца, Далагкау и других селений;

неоднократно, начиная с 1924 г., здесь проводил

археологические и этнографические изыскания Л. П. Семенов;

в 1947 г. сбор антропологического материала из склепов

и фиксация склеповых сооружений проводились экспеди-

1 Миллер Всев. Терская область. С. 60; см. также: Уварова П. С.

Могильники Северного Кавказа. М., 1900. С. 104. (МАК, вып. 8).

2 Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое

в 1807-1808 г. // ИСОНИИ. Дзауджикау, 1948. Т. 12. С. 210.

29

цией В. В. Бунака.1 В 1968 г. нами были начаты работы по

изучению склепов Куртатинского ущелья.2

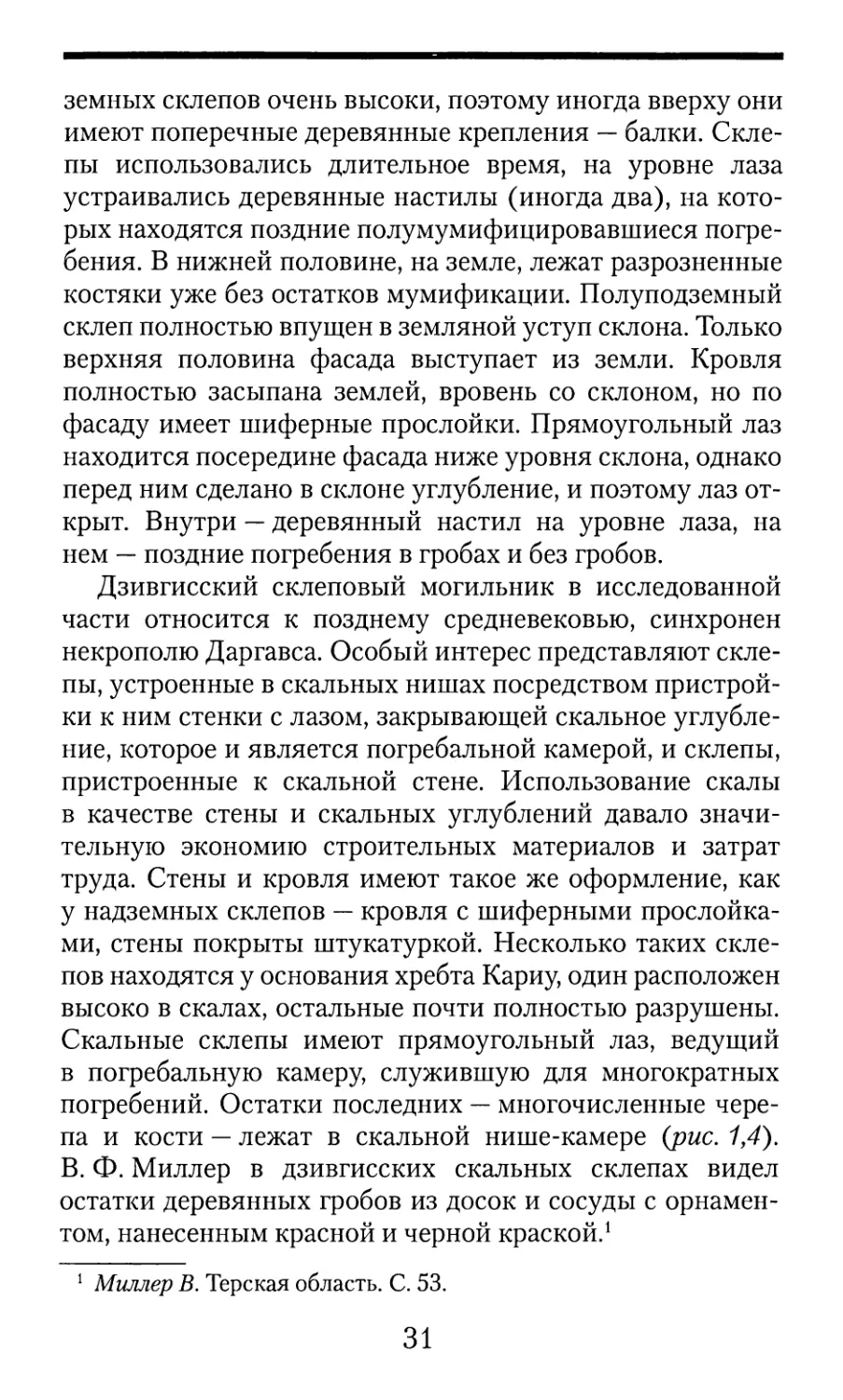

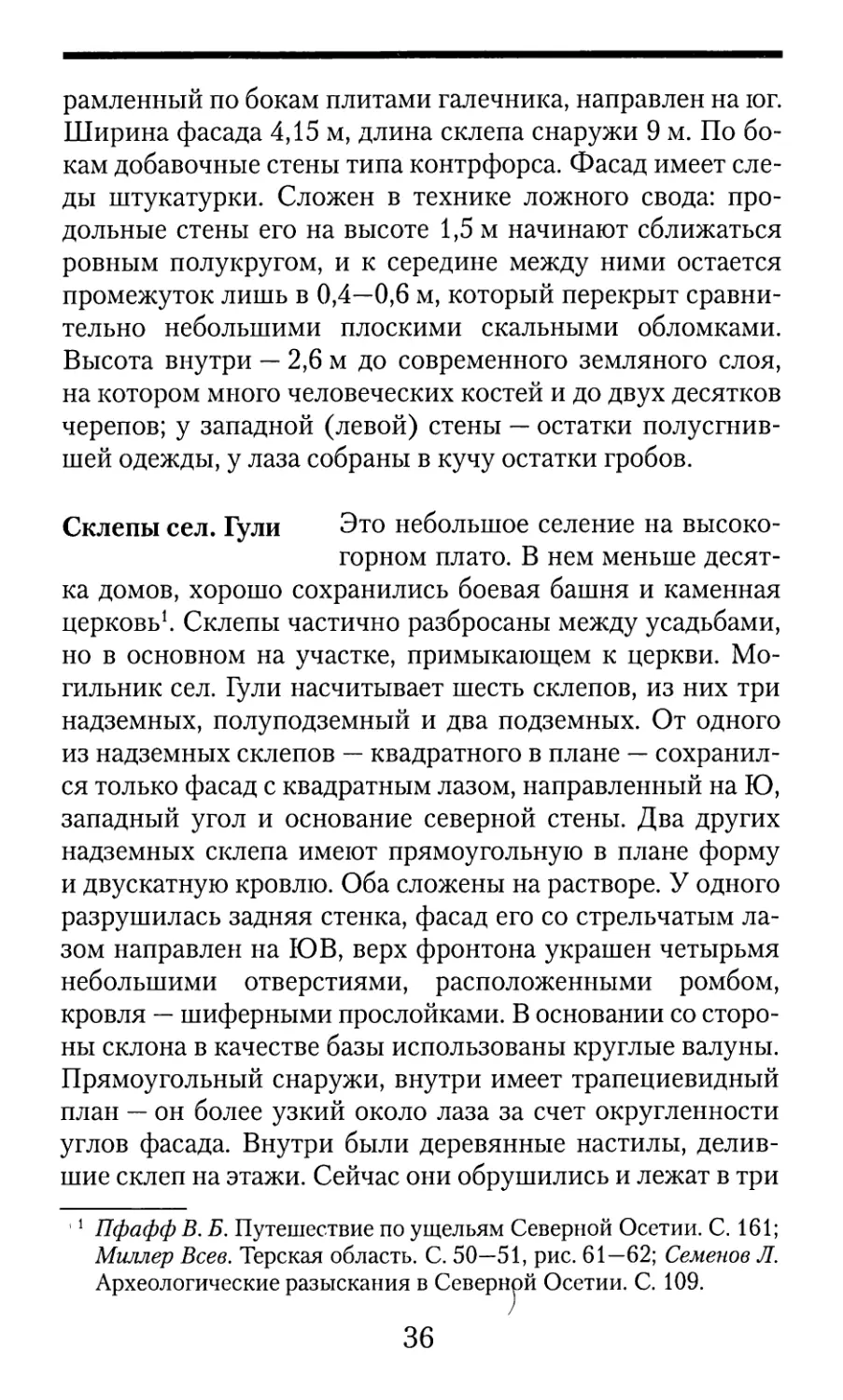

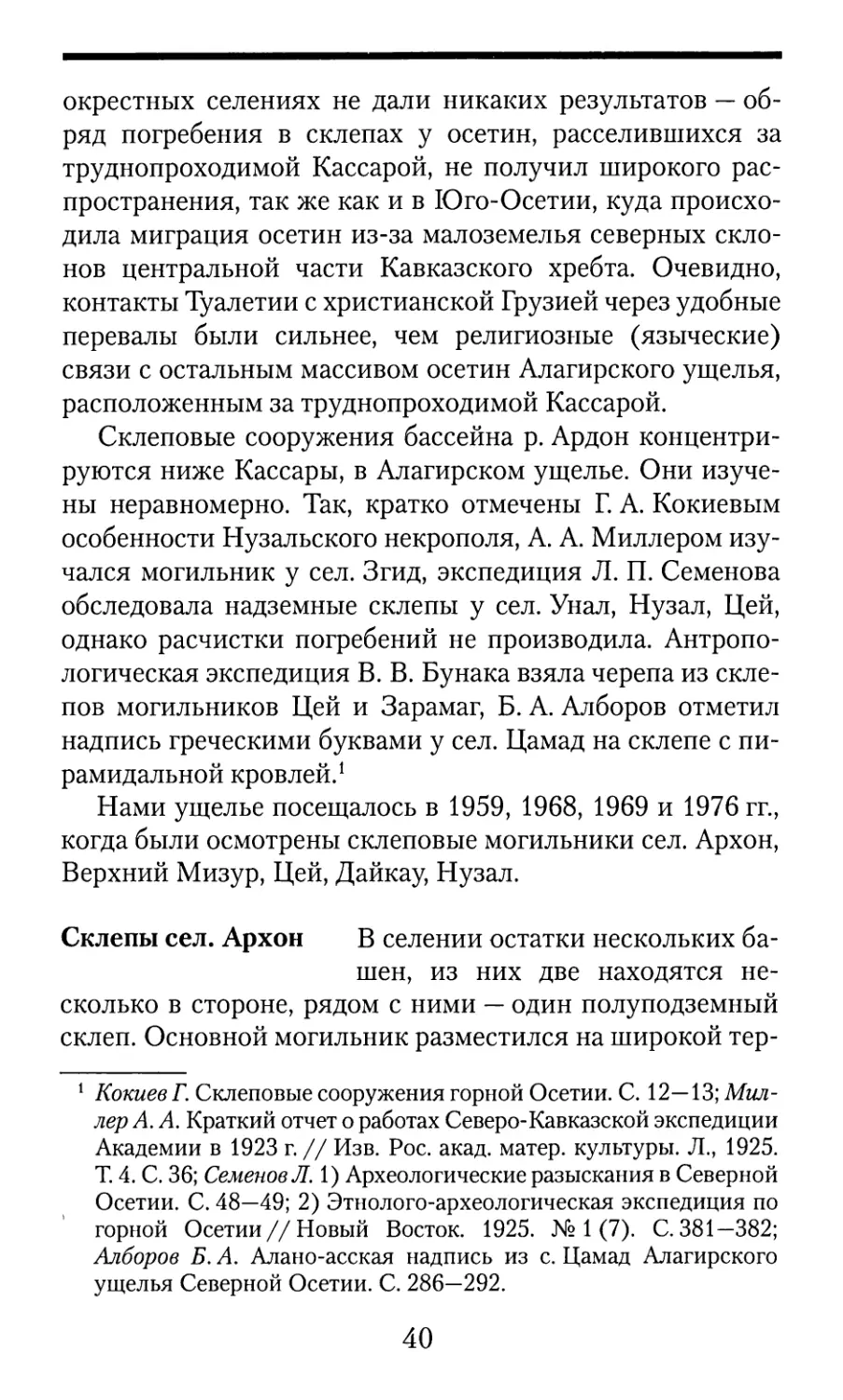

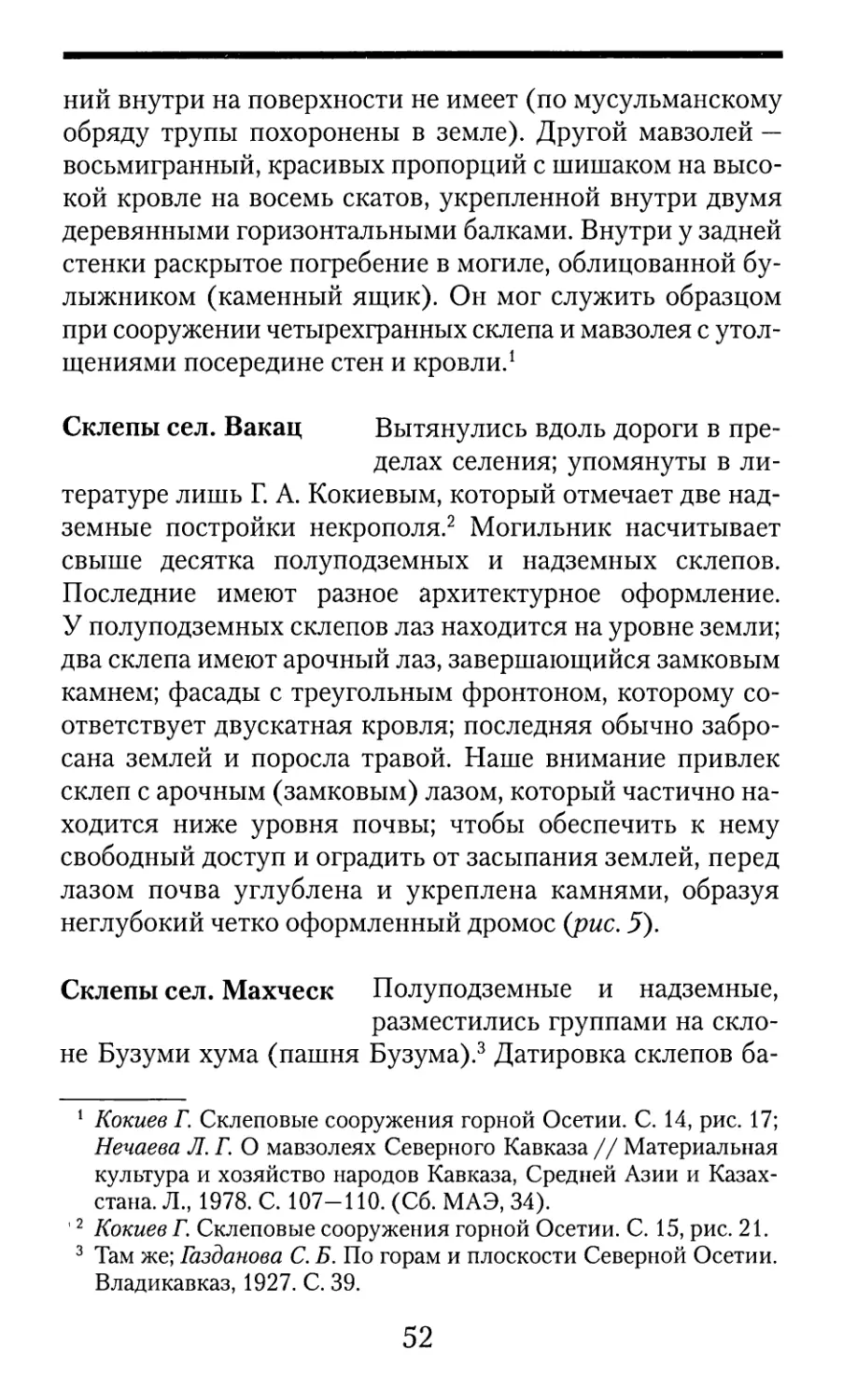

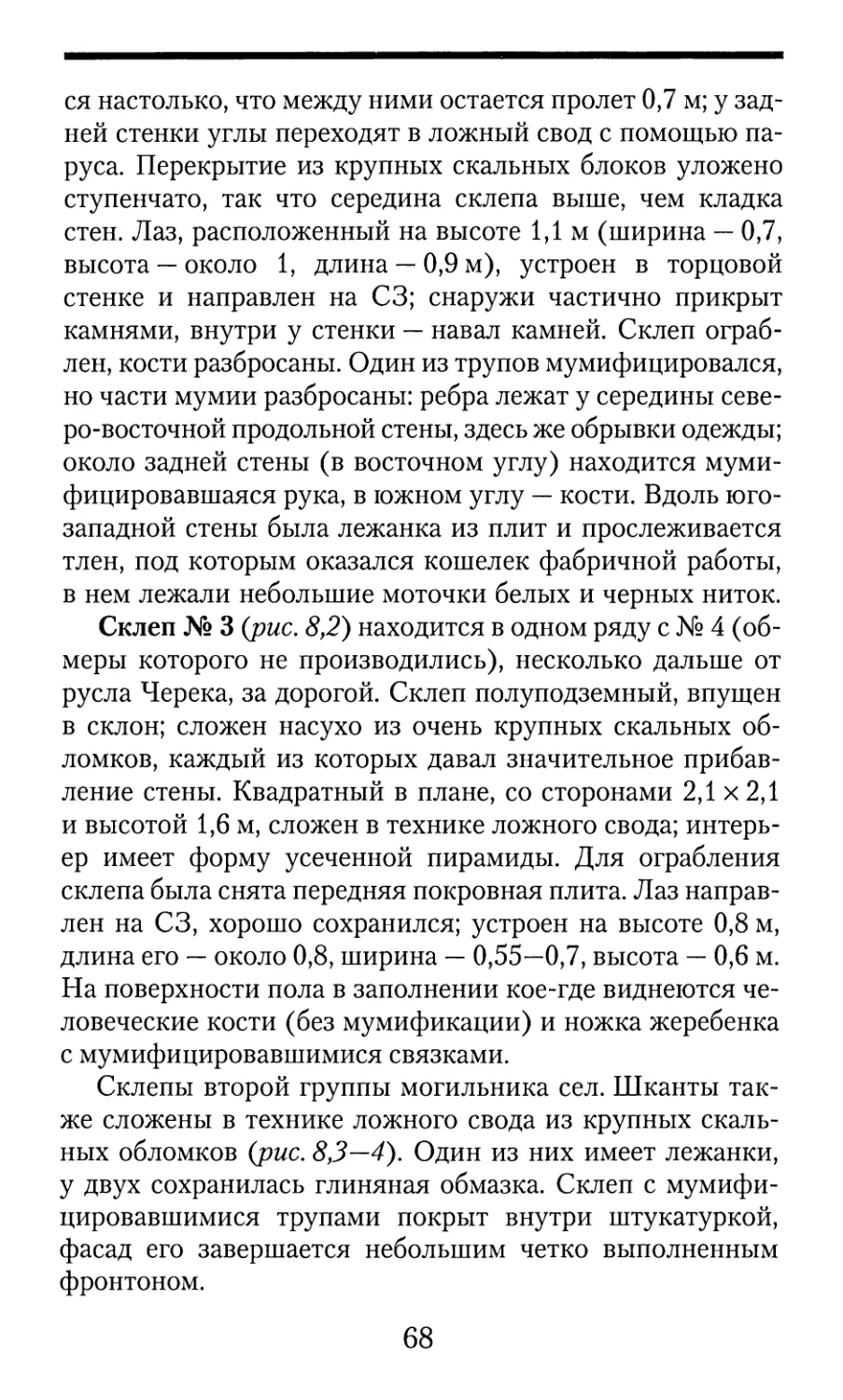

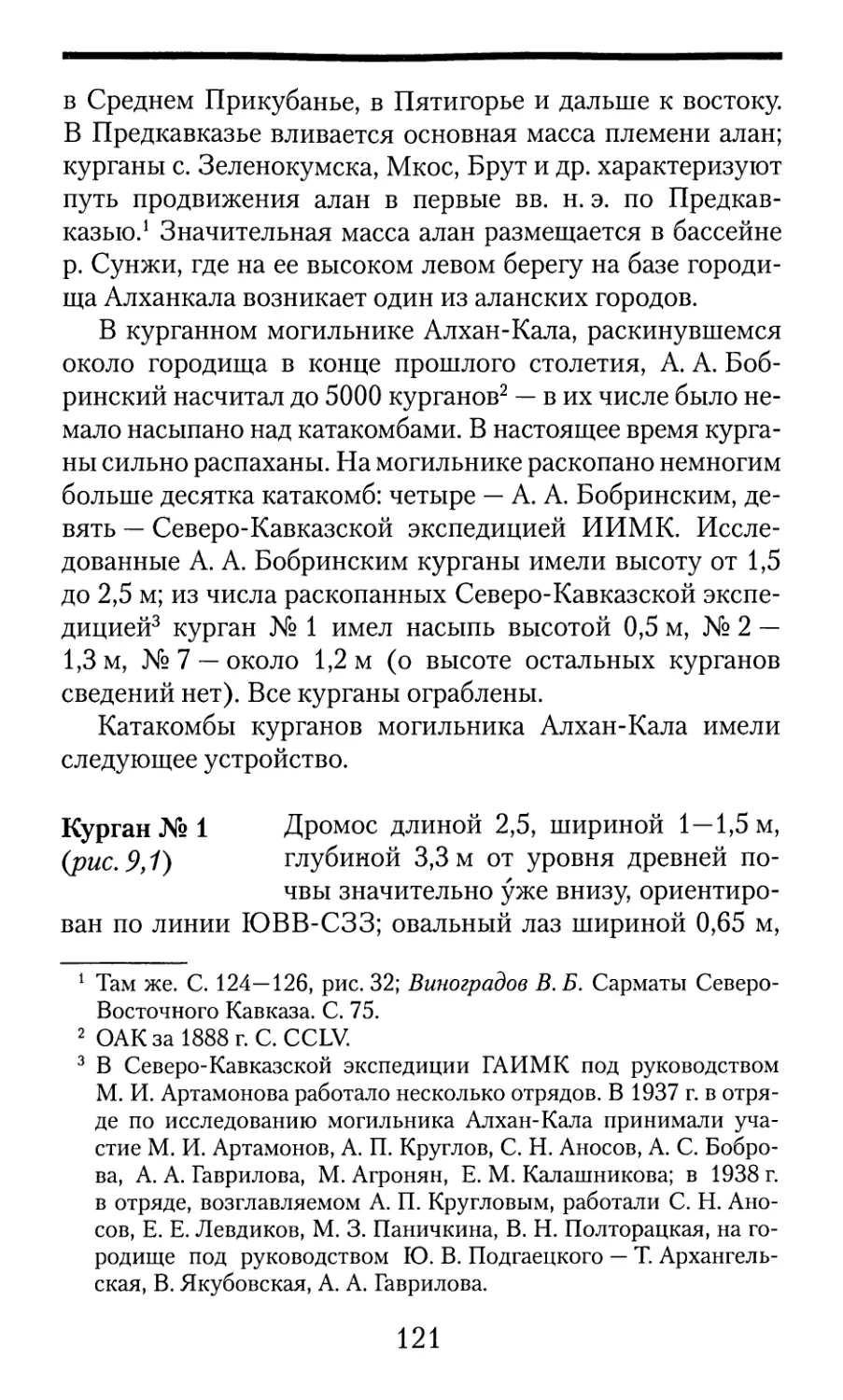

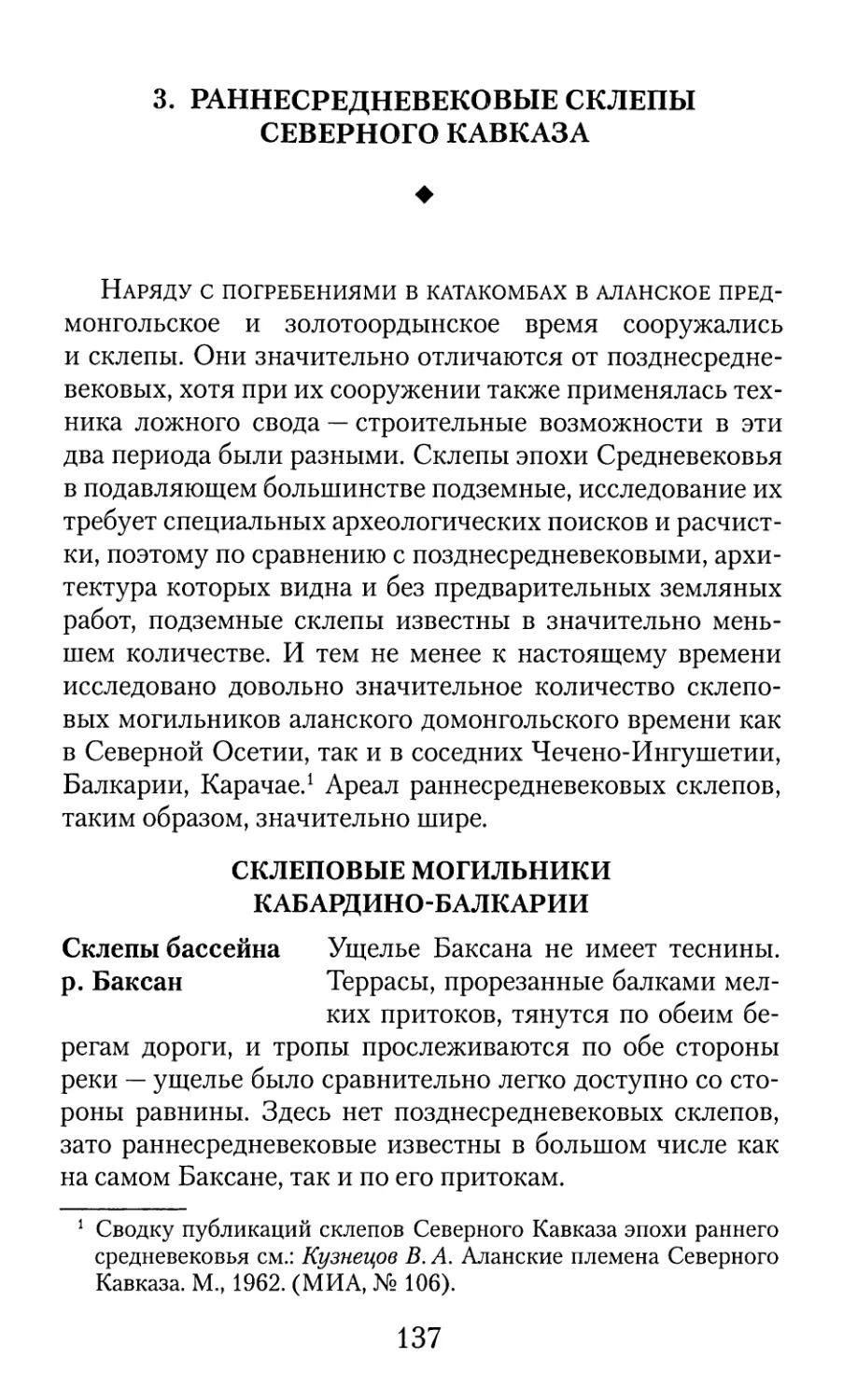

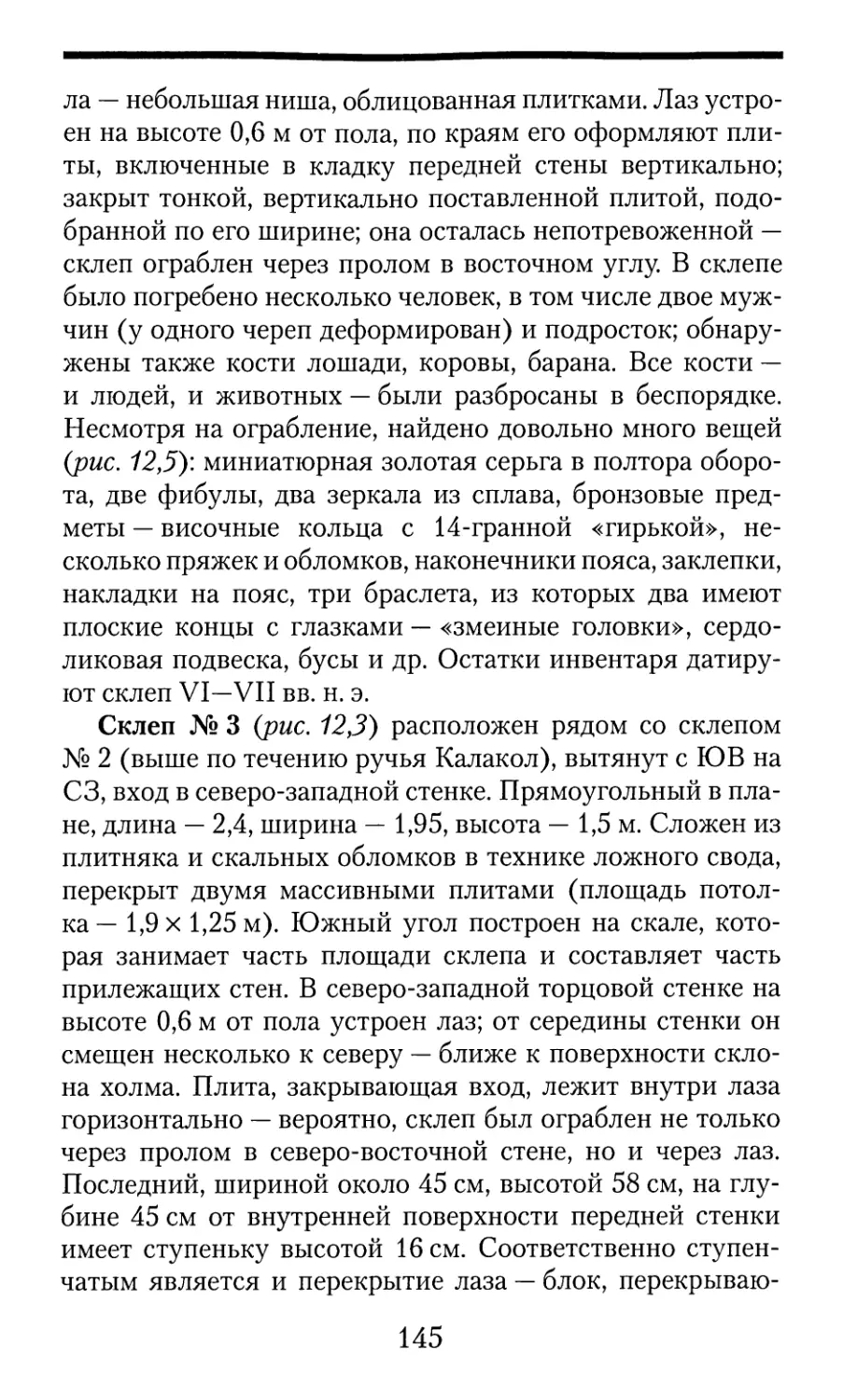

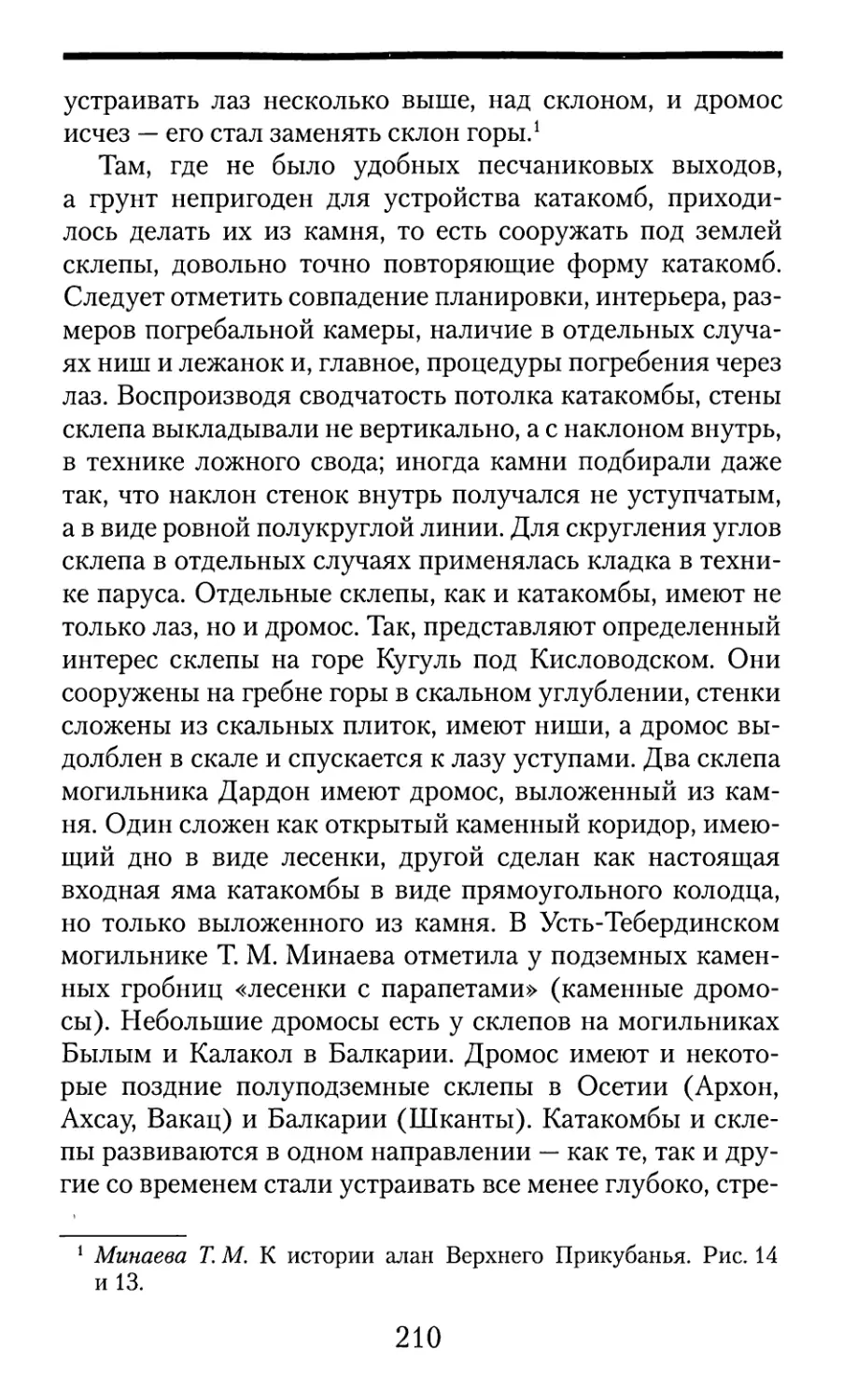

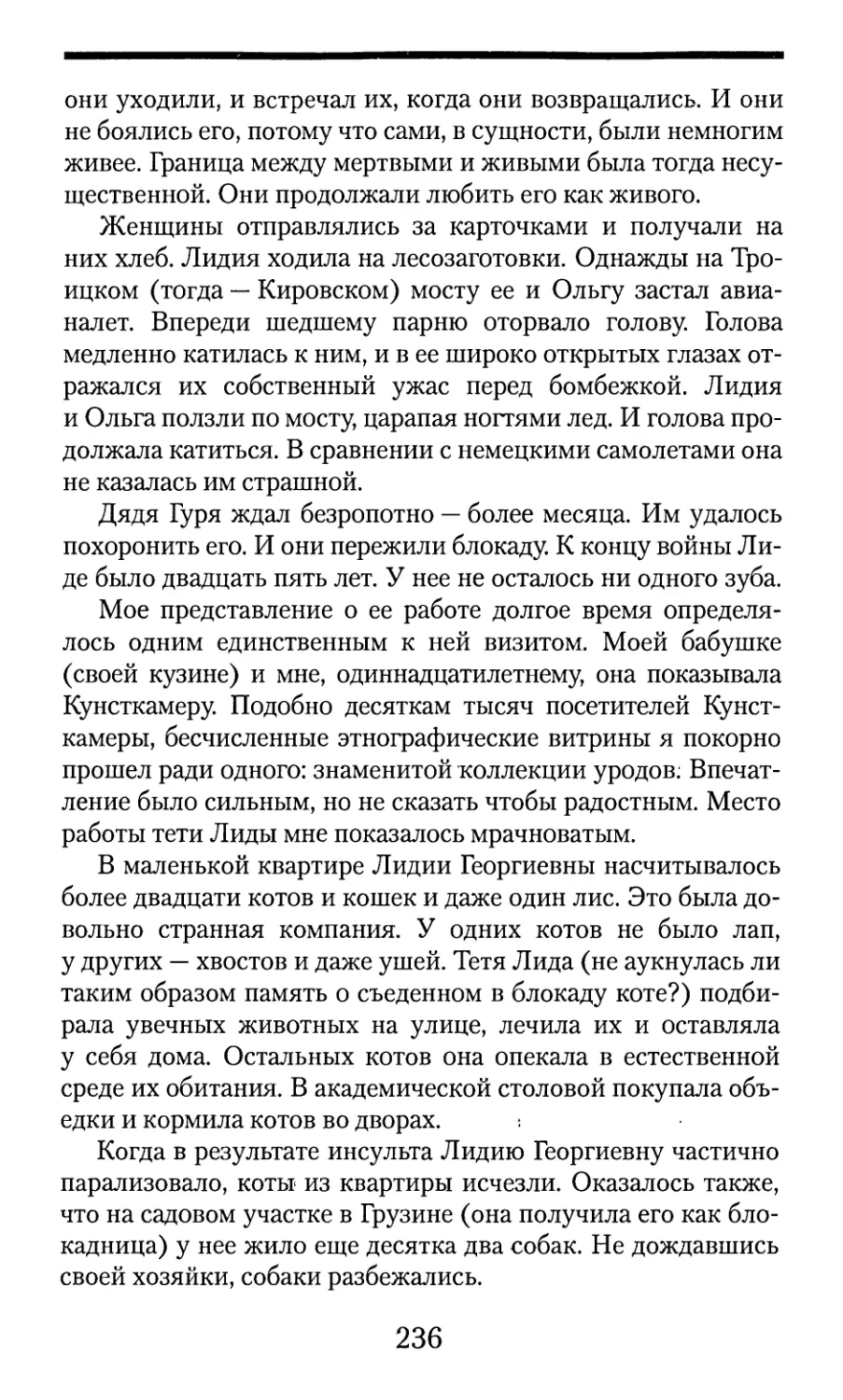

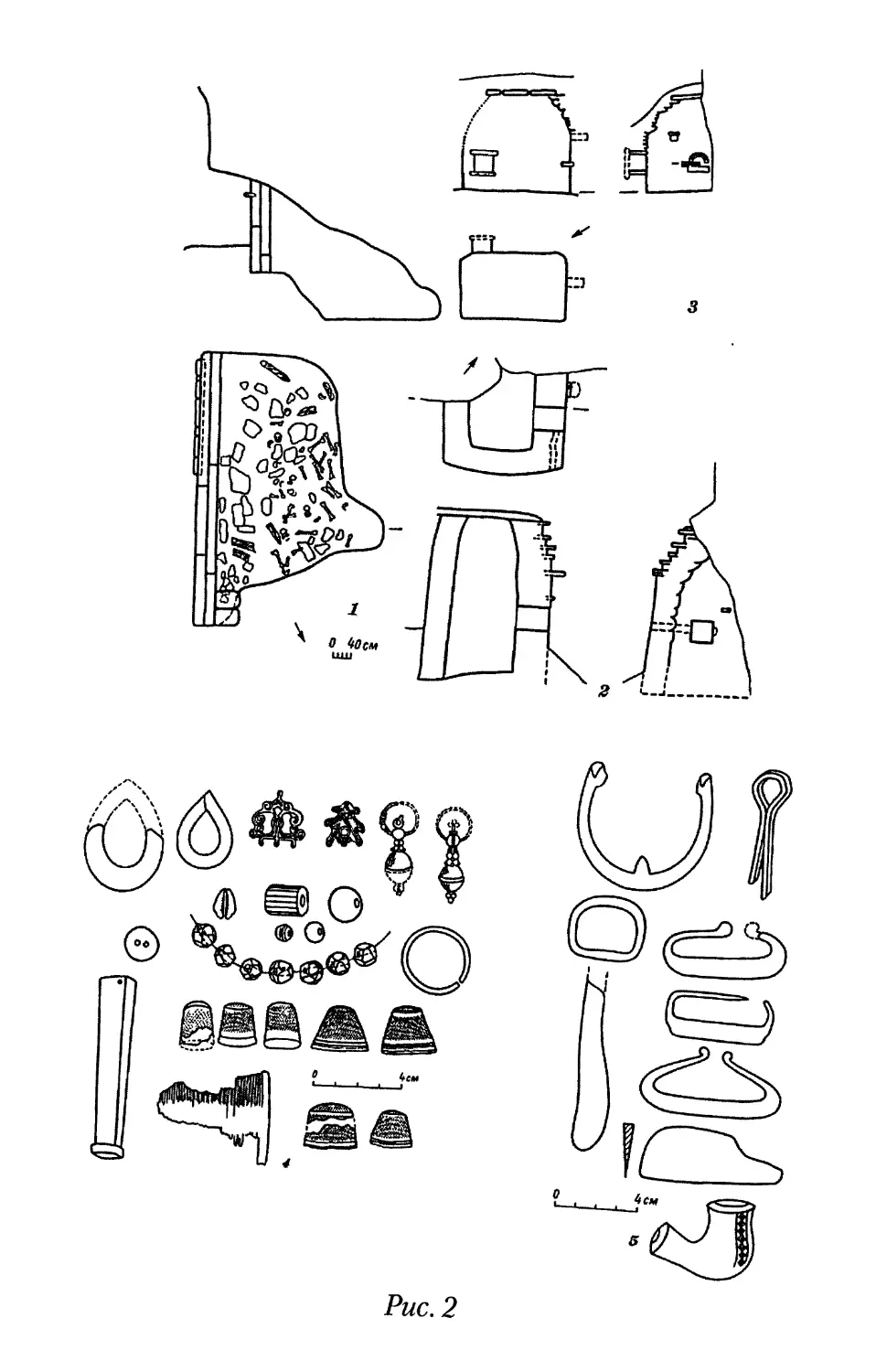

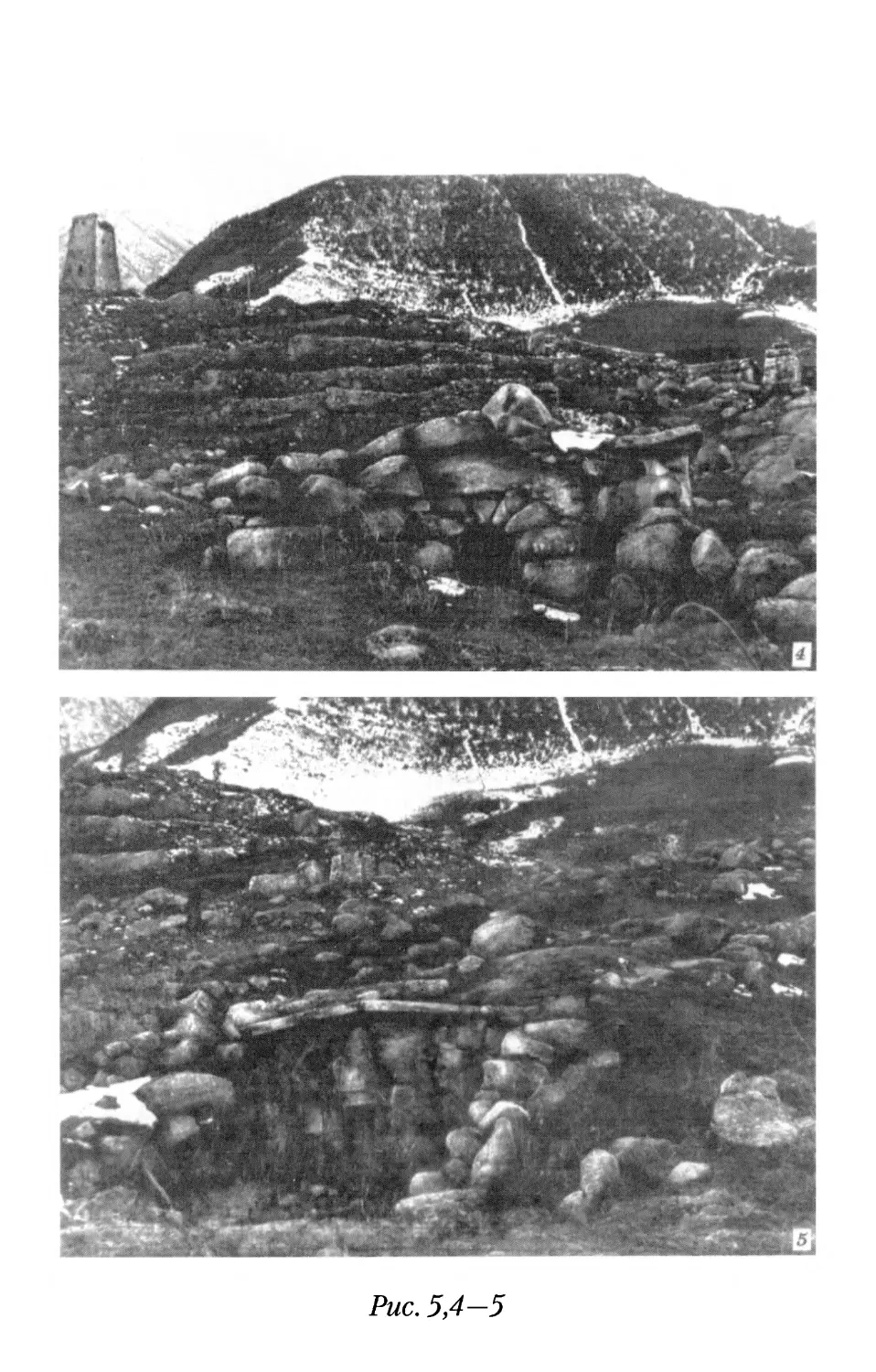

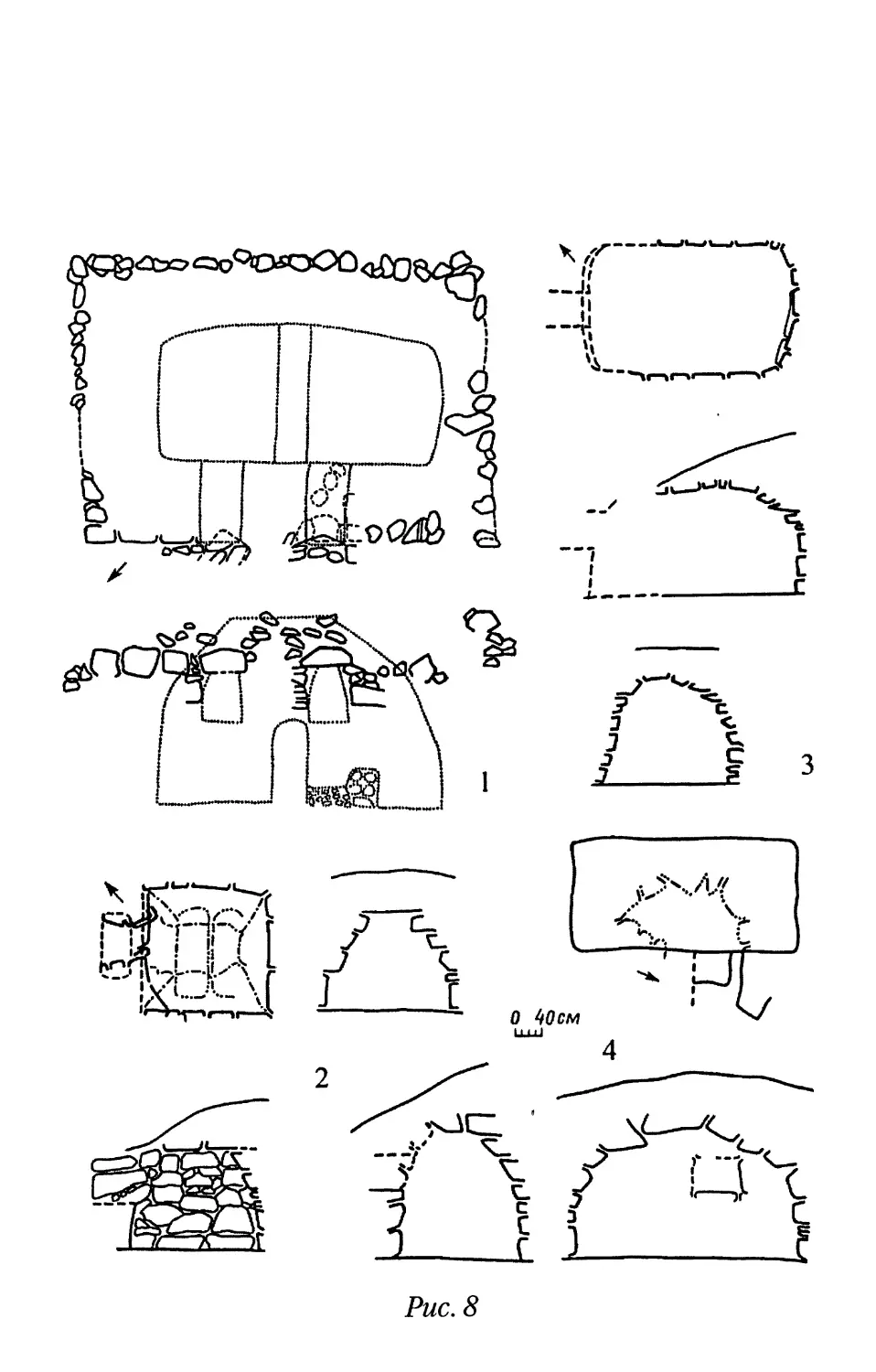

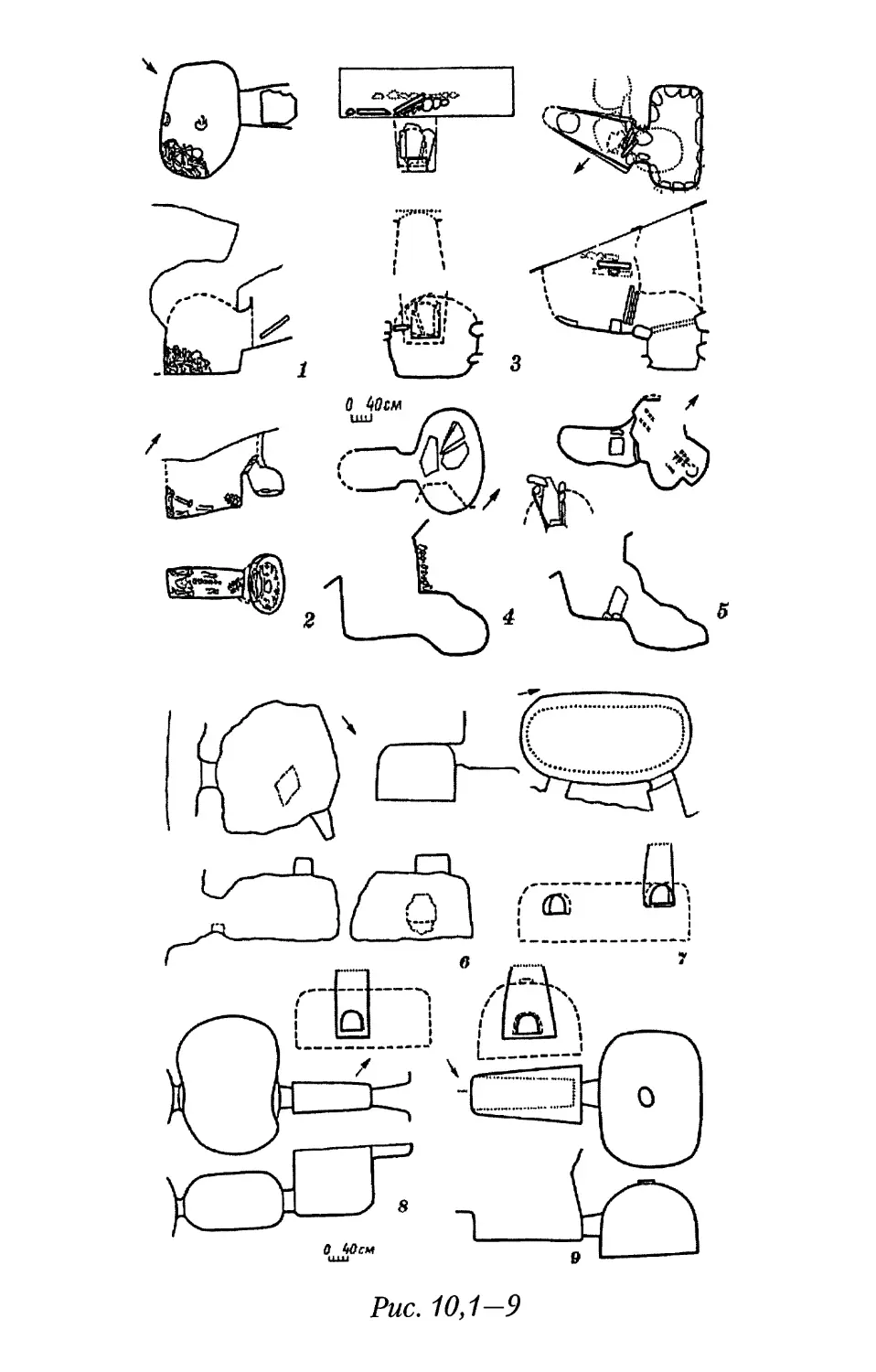

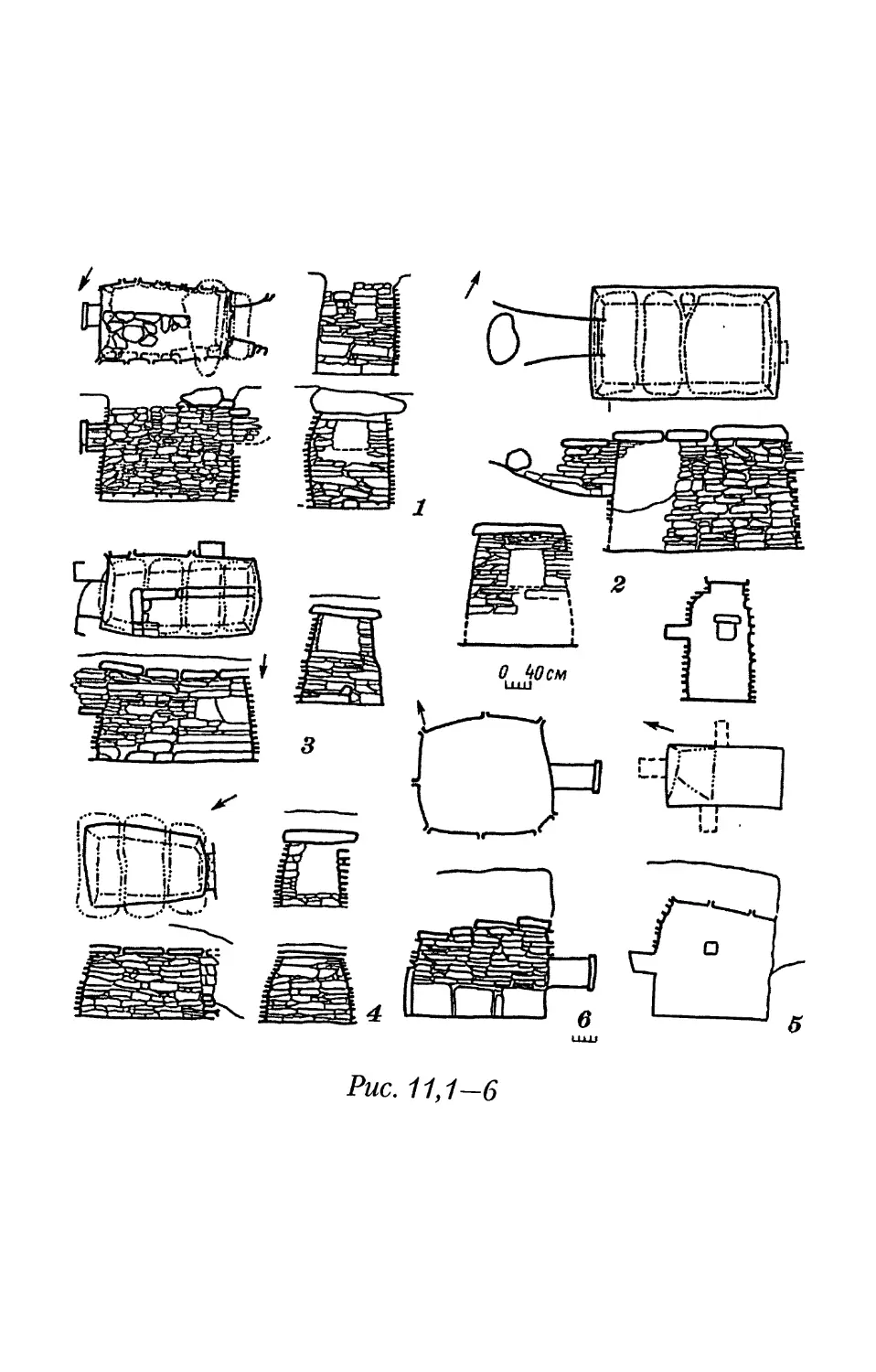

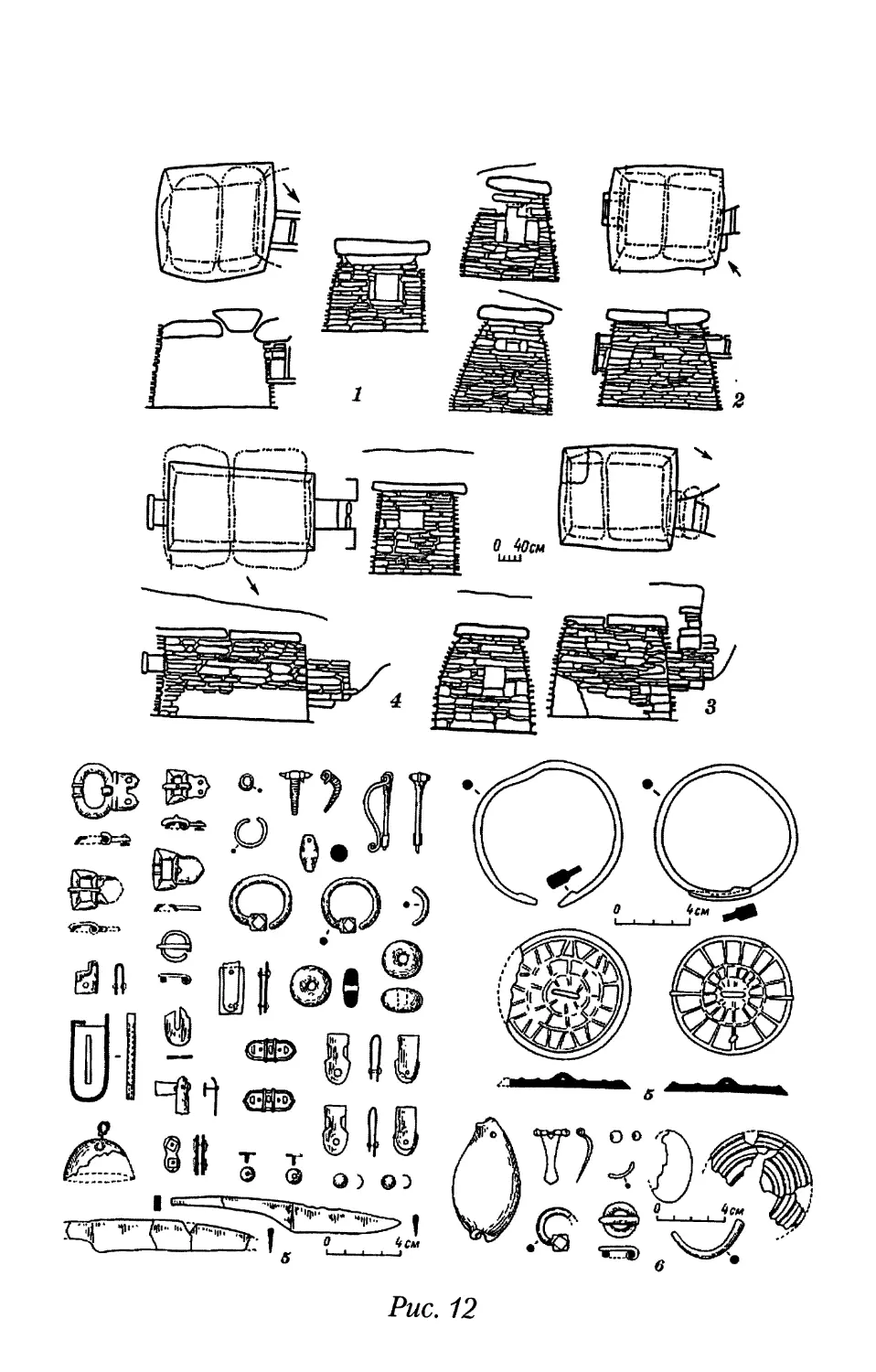

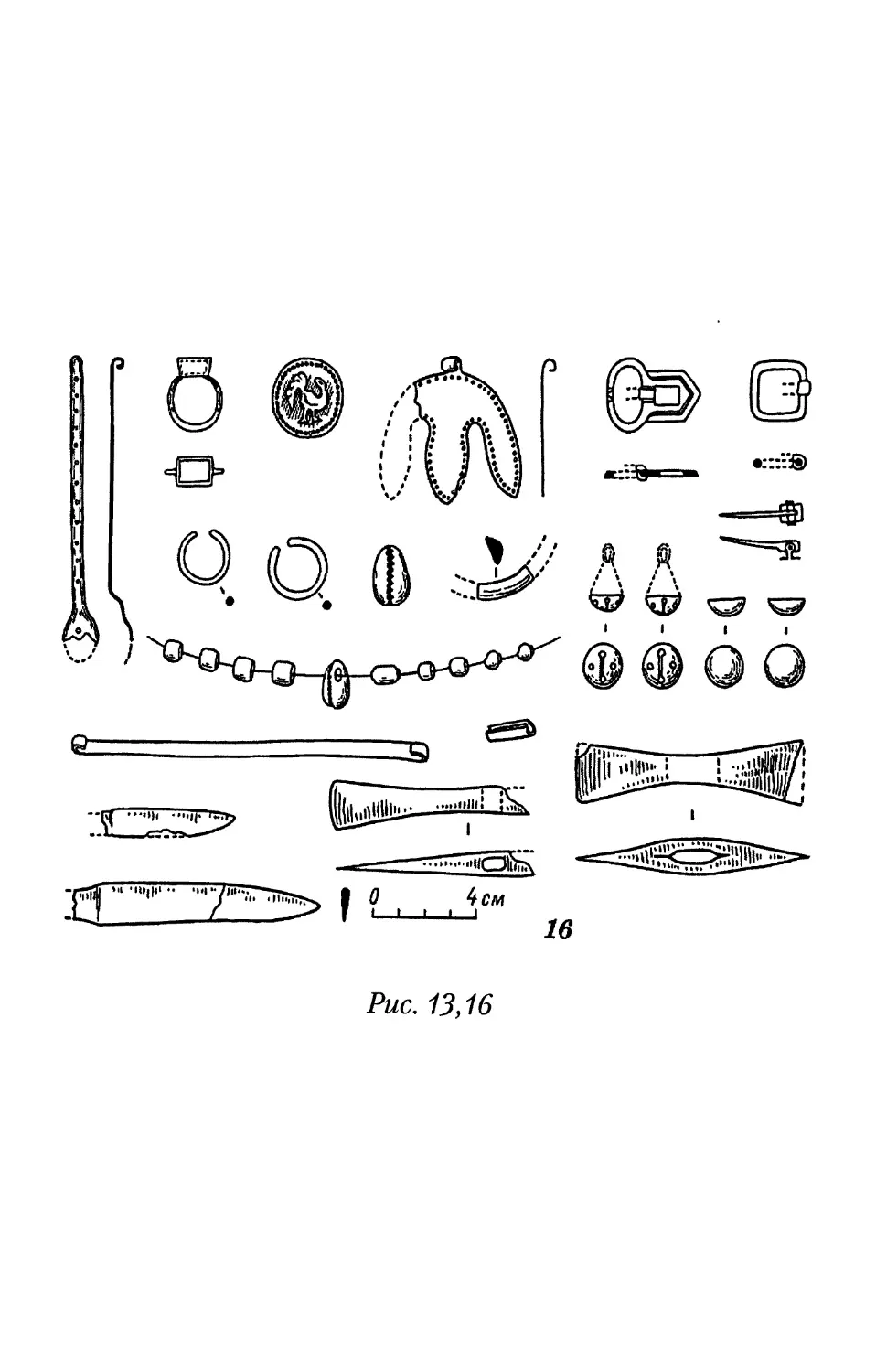

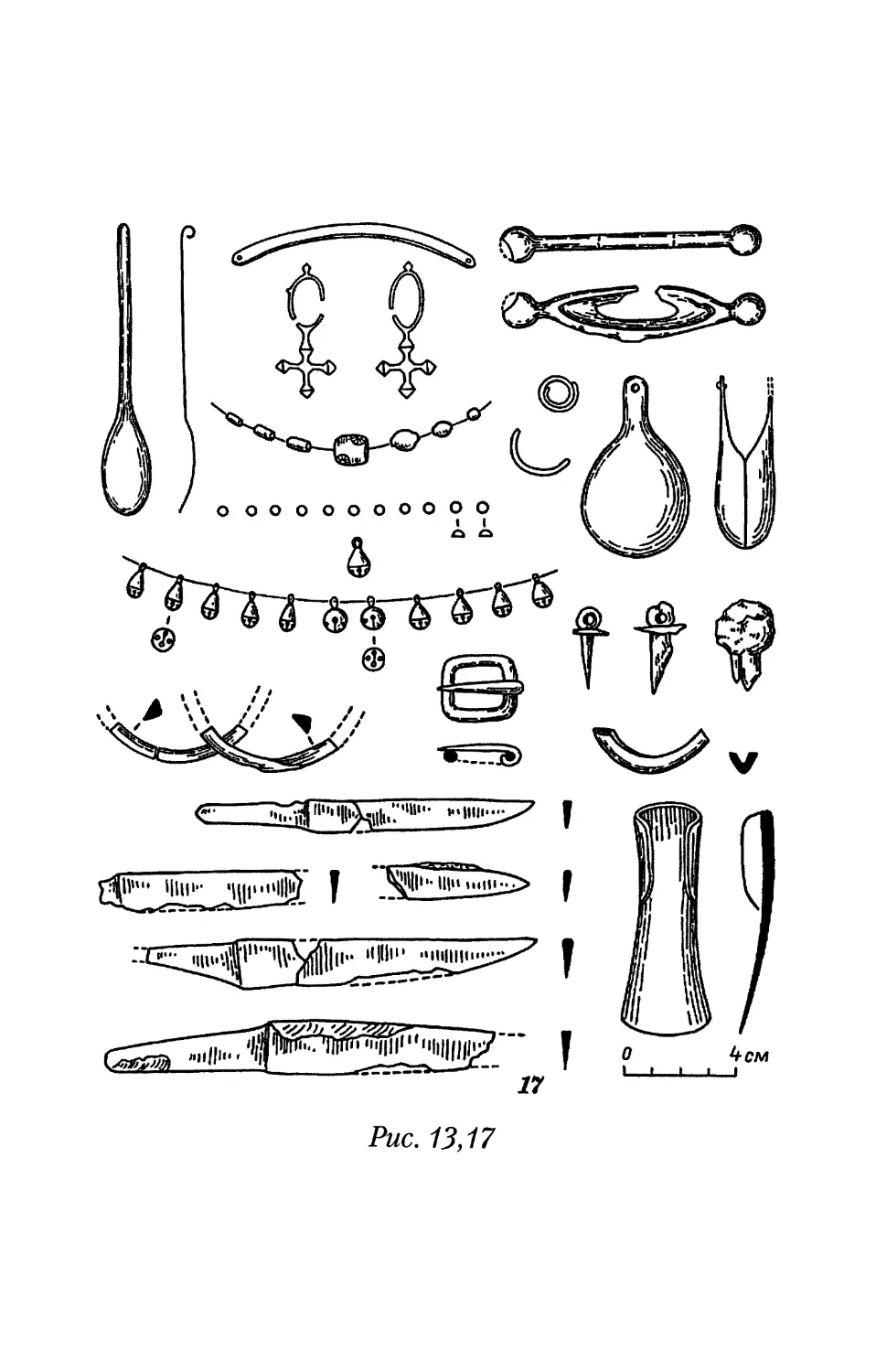

Склепы сел. Дзивгис Сел. Дзивгис расположено сразу

(рис. 1) же за тесниной, на левом берегу

р. Фиагдон. Около скал за

селением находятся полуразрушившиеся боевые и жилые

башни, на склонах — крепость с оконными проемами

в 2—3 яруса, прикрывающая вход в пещеру, служившую

убежищем населению во время опасности. Могильник

насчитывает семь надземных, полуподземный и четыре

скальных склепа; имеются также полуразрушенные

склепы и небольшие склеповидные надмогильные

сооружения без лаза (дериваты) над подземными погребениями.

Надземные склепы разнообразны, хотя большинство из

них имеет прямоугольную в плане форму и двускатную

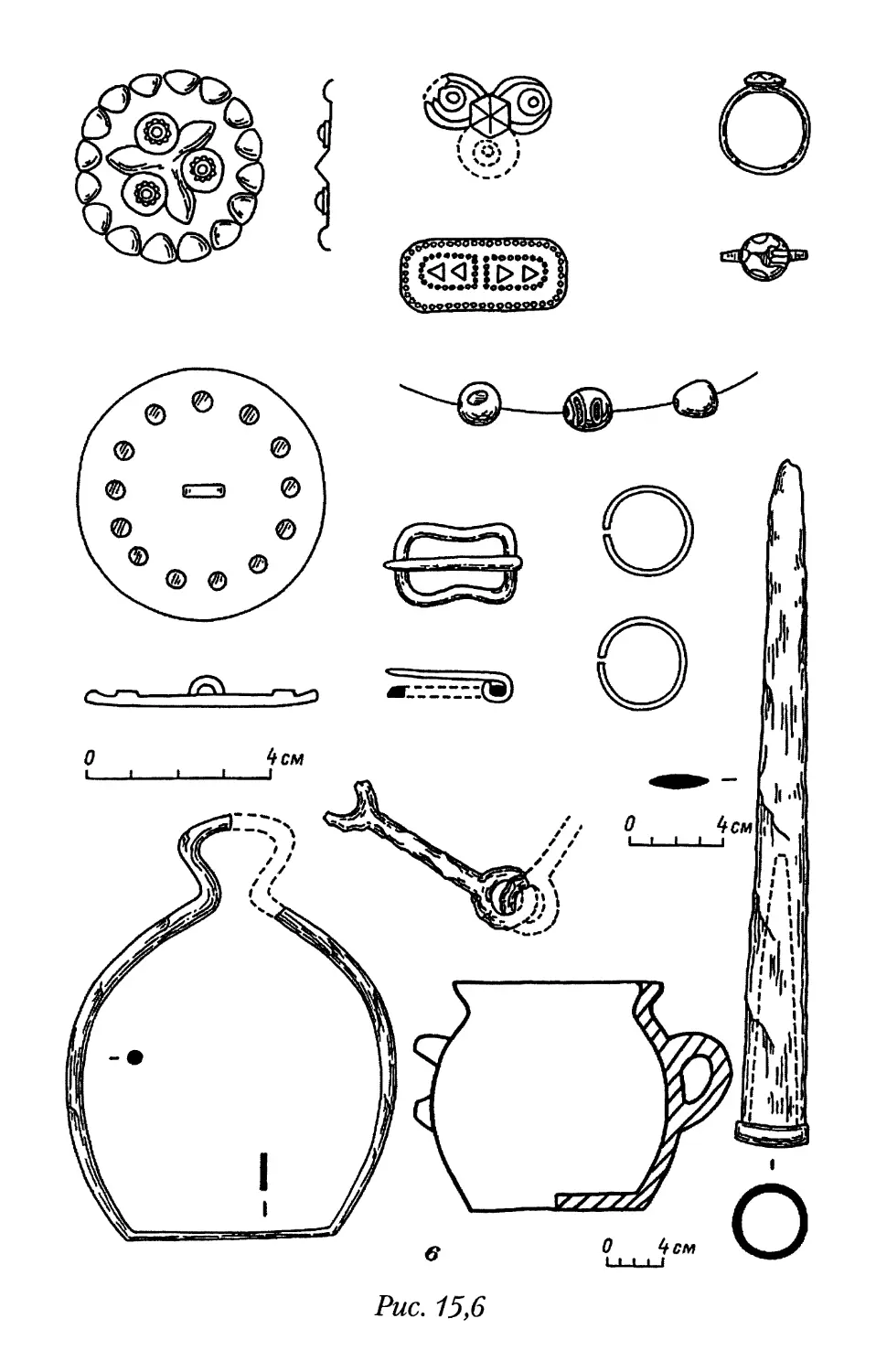

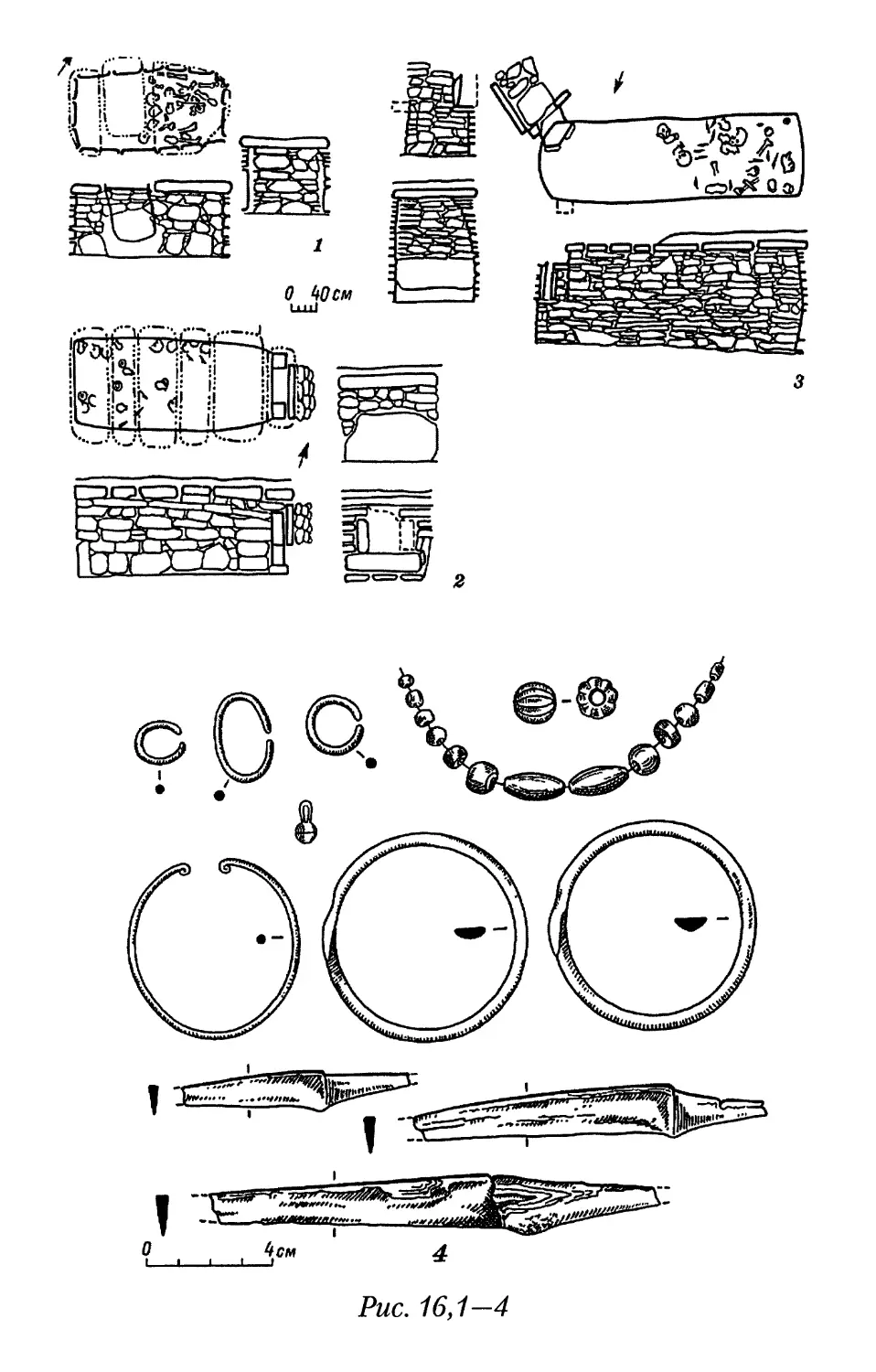

с прослойками из шиферных плиток крышу (рис. 1,1).

Один — квадратный в плане — завершается

пирамидальной кровлей с прослойками из плиток.

Три прямоугольных склепа имеют не совсем обычное

оформление кровли: горизонтальные прослойки из

шиферных плиток расположены не только на боковых

скатах, но и вдоль широкого фасада (кровля на четыре ската),

у одного из них вокруг прямоугольного лаза выступает

широкий рельефный полукруг (рис. 1,2).

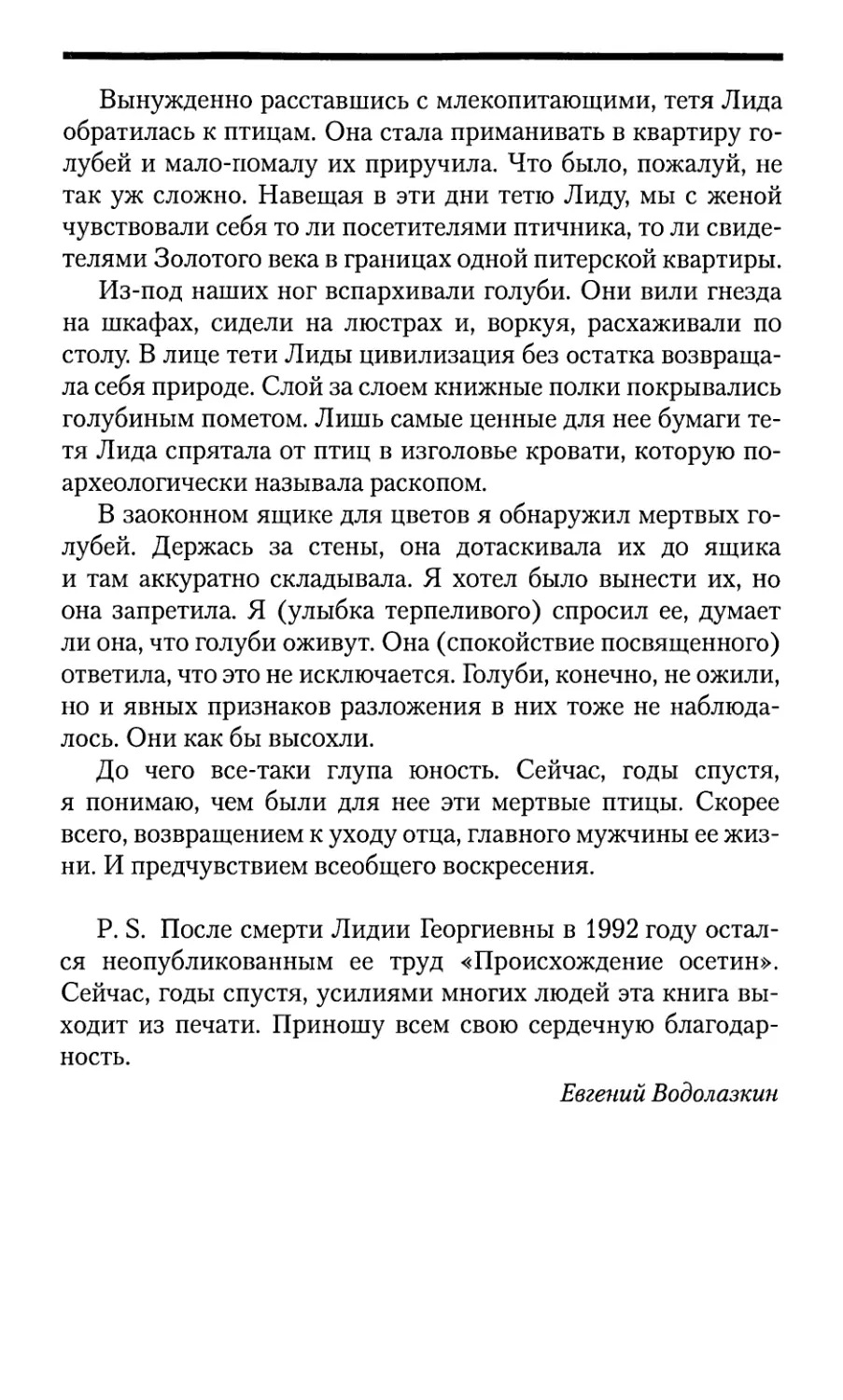

Все склепы сложены из крупных обломков горных

пород в технике ложного свода; вверху (внутри) ложный

свод перекрыт скальными плитками (рис. 1,3). Своды над-

1 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии //

ССК Тифлис, 1871. Т. 1. С 159—163; Миллер В. Терская область.

С 53—55; Дирр Л. М. В Тагаурской и Куртатинск]ой Осетии //

Известия Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва. Тифлис, 1912. Т. 21. С. 260,

270—271; Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии.

С. 5—10; Семенов Л. Археологические разыскания в Северной

Осетии. С. 47—48, 58, 74—75; Бунак В. В. Черепа из склепов

Горного Кавказа... С. 318, рис. 5, 15.

2 В работе принимали участие этнограф В. П. Кобычев, фотограф

Ю. А. Аргиропуло, художник В. И. Агафонов.

30

земных склепов очень высоки, поэтому иногда вверху они

имеют поперечные деревянные крепления — балки.

Склепы использовались длительное время, на уровне лаза

устраивались деревянные настилы (иногда два), на

которых находятся поздние полумумифицировавшиеся

погребения. В нижней половине, на земле, лежат разрозненные

костяки уже без остатков мумификации. Полуподземный

склеп полностью впущен в земляной уступ склона. Только

верхняя половина фасада выступает из земли. Кровля

полностью засыпана землей, вровень со склоном, но по

фасаду имеет шиферные прослойки. Прямоугольный лаз

находится посередине фасада ниже уровня склона, однако

перед ним сделано в склоне углубление, и поэтому лаз

открыт. Внутри — деревянный настил на уровне лаза, на

нем — поздние погребения в гробах и без гробов.

Дзивгисский склеповый могильник в исследованной

части относится к позднему средневековью, синхронен

некрополю Даргавса. Особый интерес представляют

склепы, устроенные в скальных нишах посредством

пристройки к ним стенки с лазом, закрывающей скальное

углубление, которое и является погребальной камерой, и склепы,

пристроенные к скальной стене. Использование скалы

в качестве стены и скальных углублений давало

значительную экономию строительных материалов и затрат

труда. Стены и кровля имеют такое же оформление, как

у надземных склепов — кровля с шиферными

прослойками, стены покрыты штукатуркой. Несколько таких

склепов находятся у основания хребта Кариу, один расположен

высоко в скалах, остальные почти полностью разрушены.

Скальные склепы имеют прямоугольный лаз, ведущий

в погребальную камеру, служившую для многократных

погребений. Остатки последних — многочисленные

черепа и кости — лежат в скальной нише-камере (рис. 1У4).

В. Ф. Миллер в дзивгисских скальных склепах видел

остатки деревянных гробов из досок и сосуды с

орнаментом, нанесенным красной и черной краской.1

1 Миллер В. Терская область. С. 53.

31

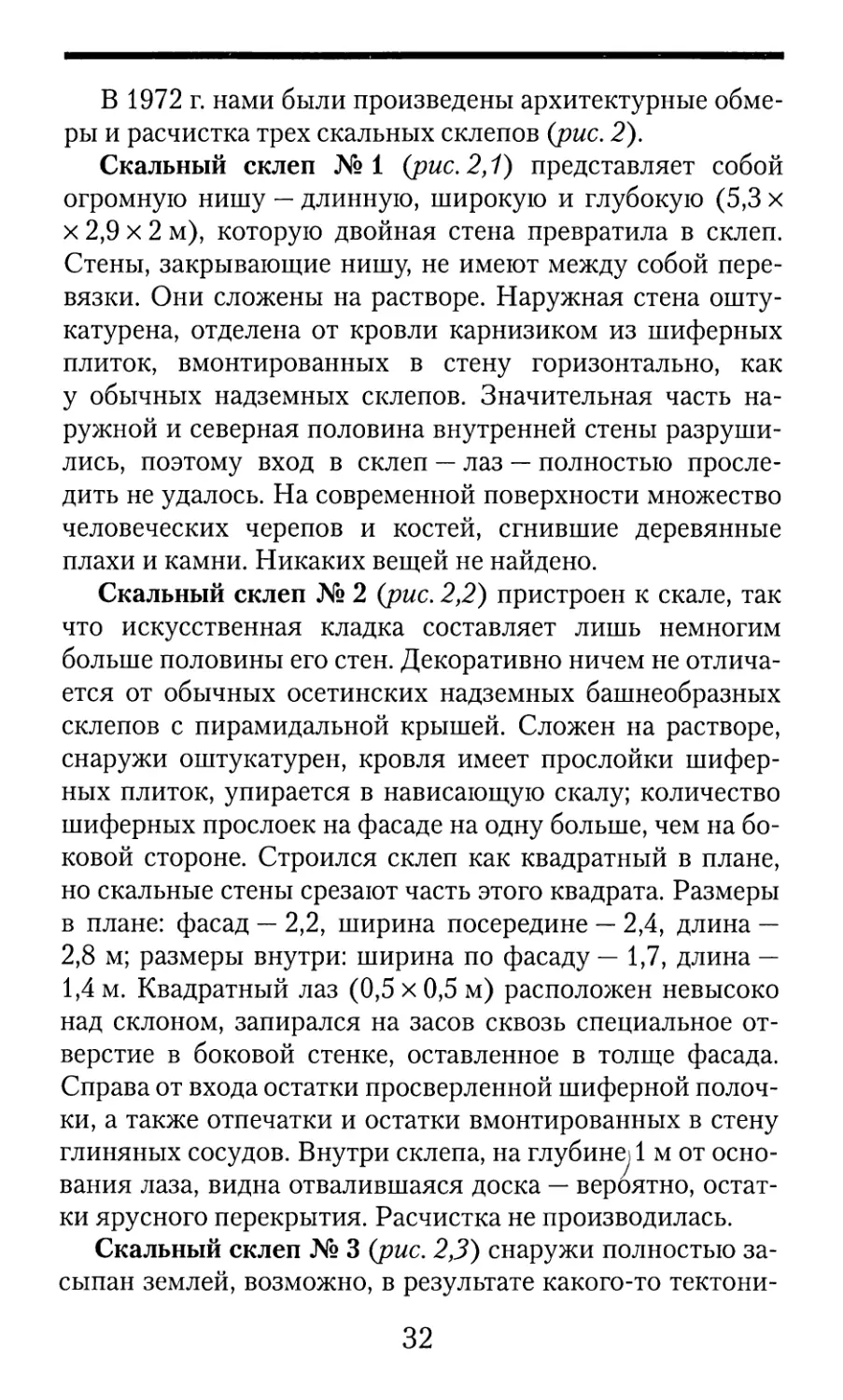

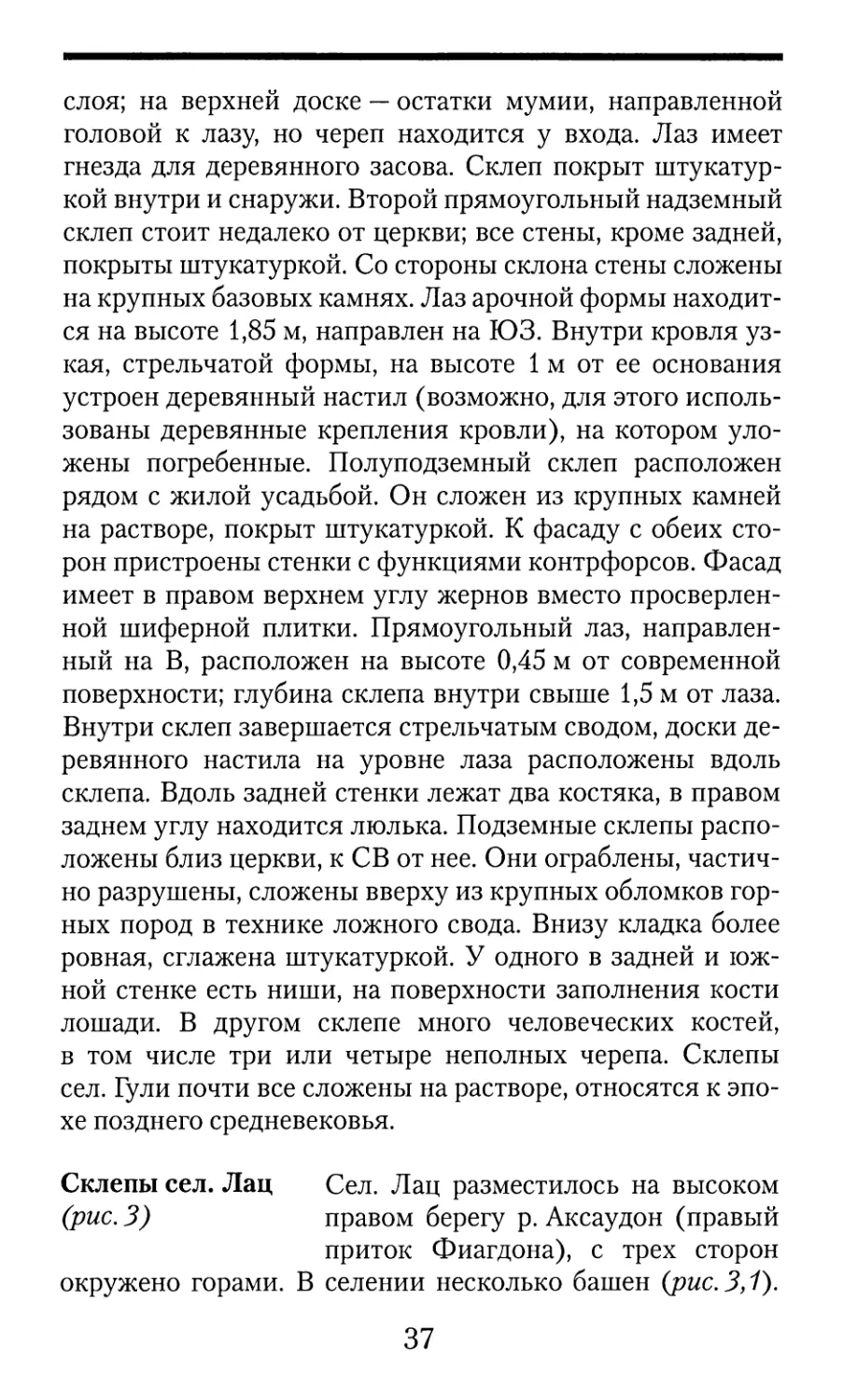

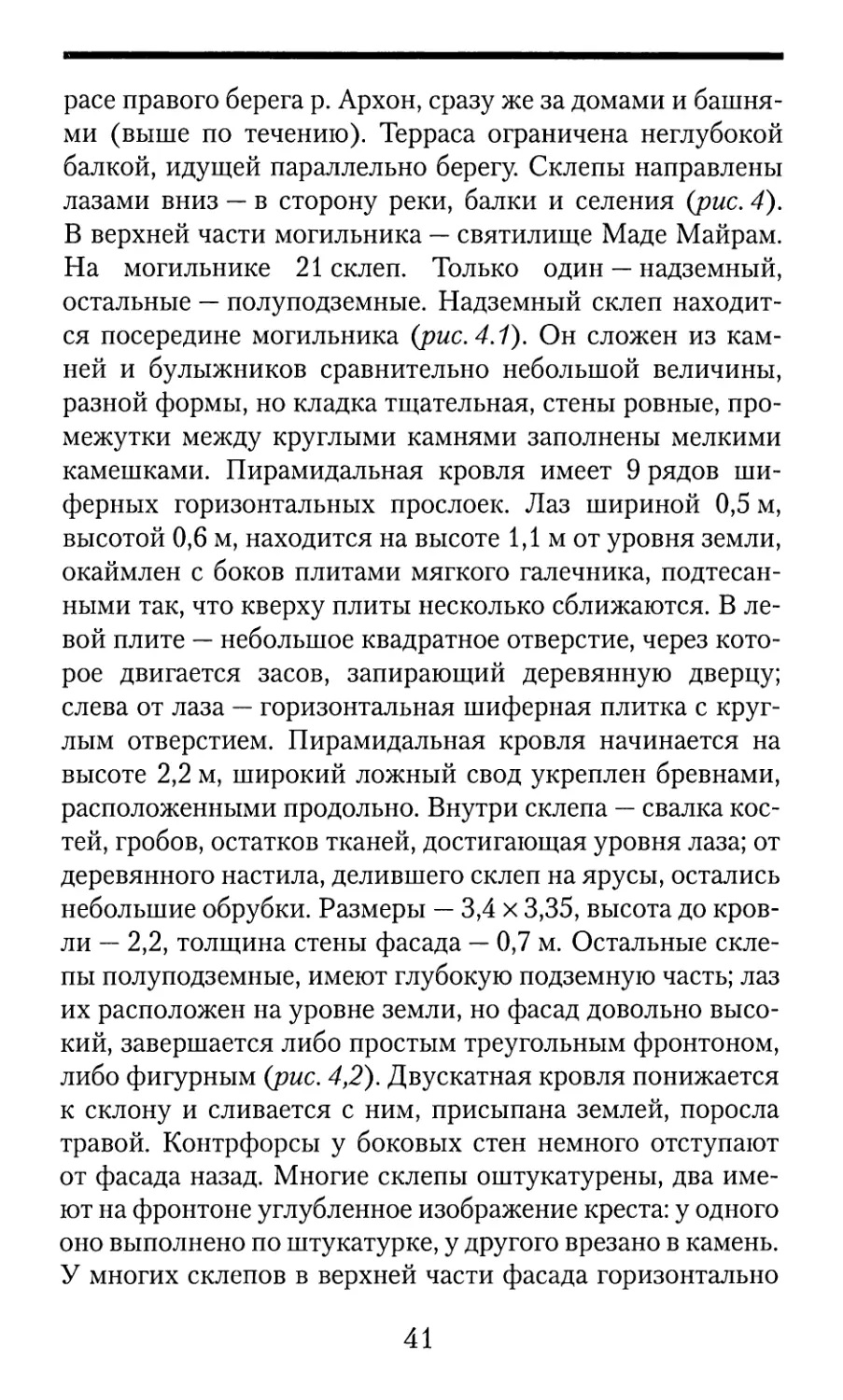

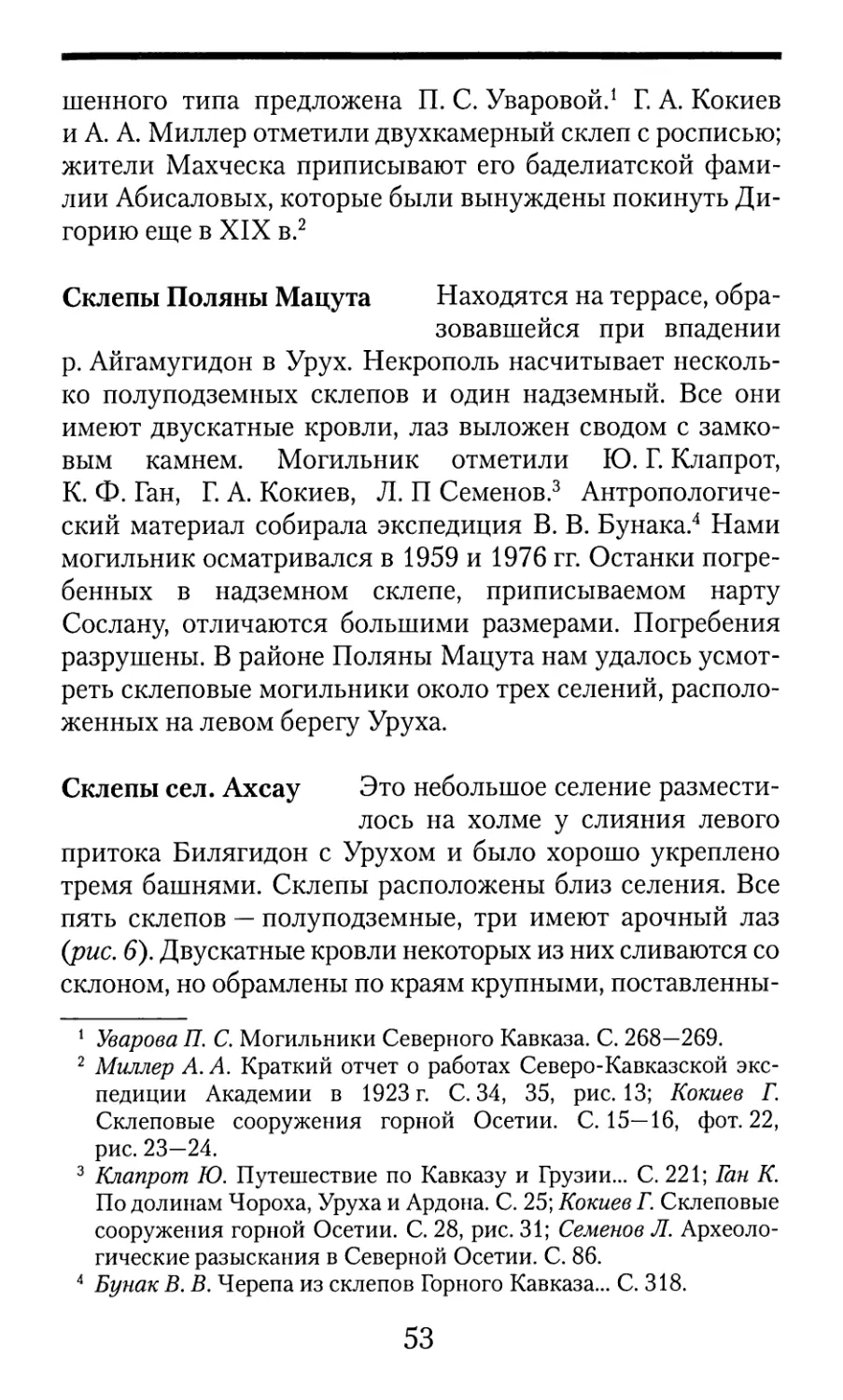

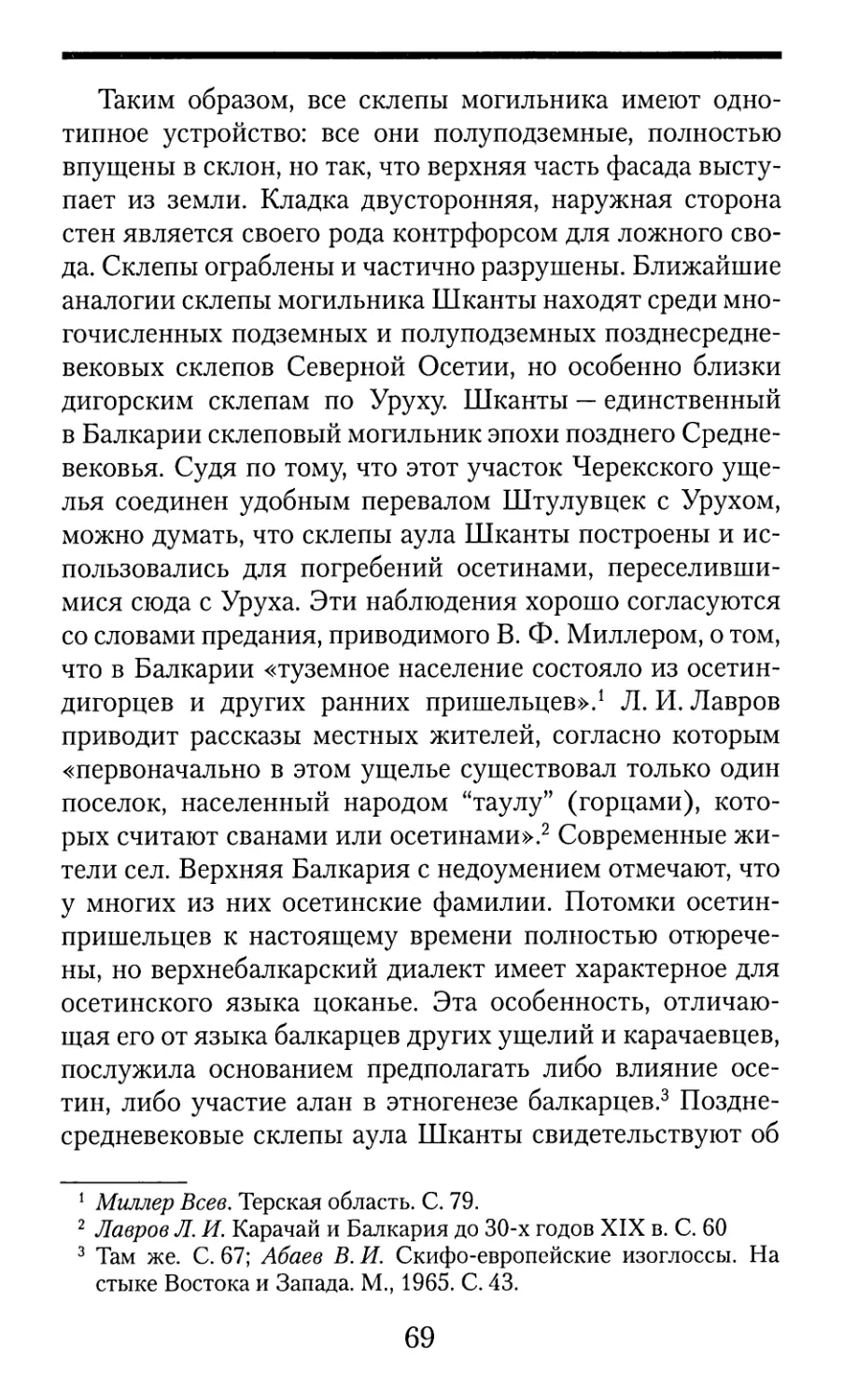

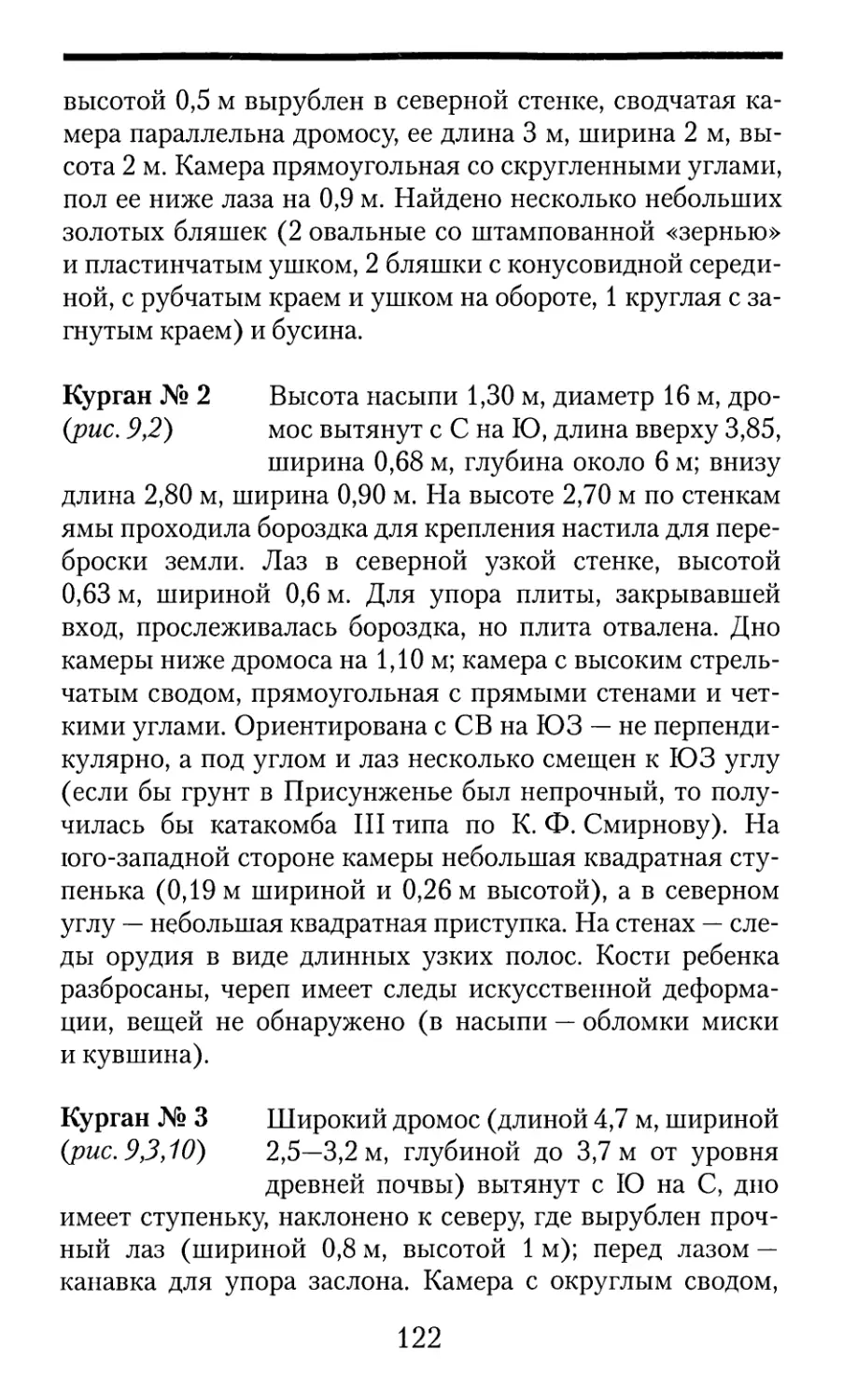

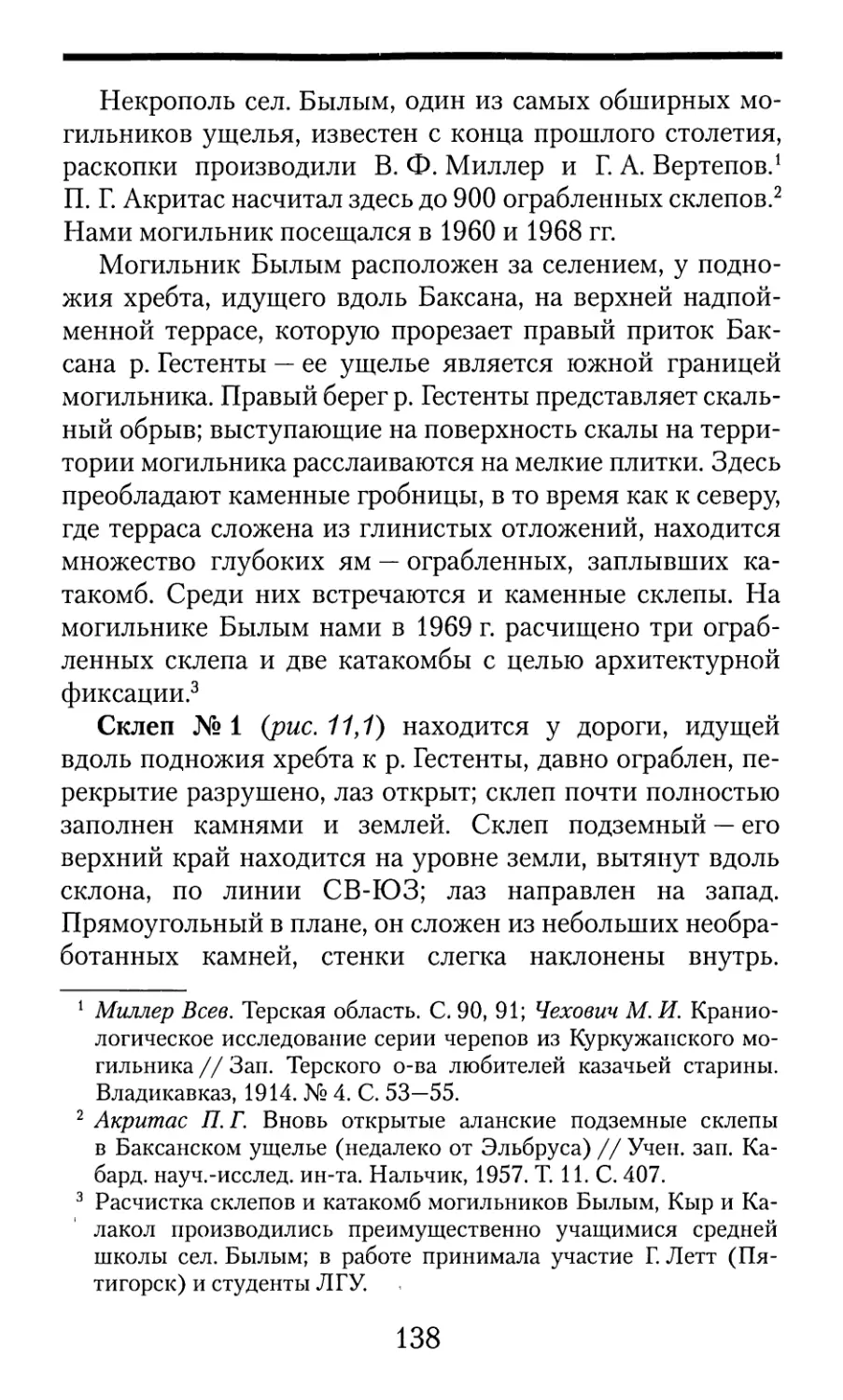

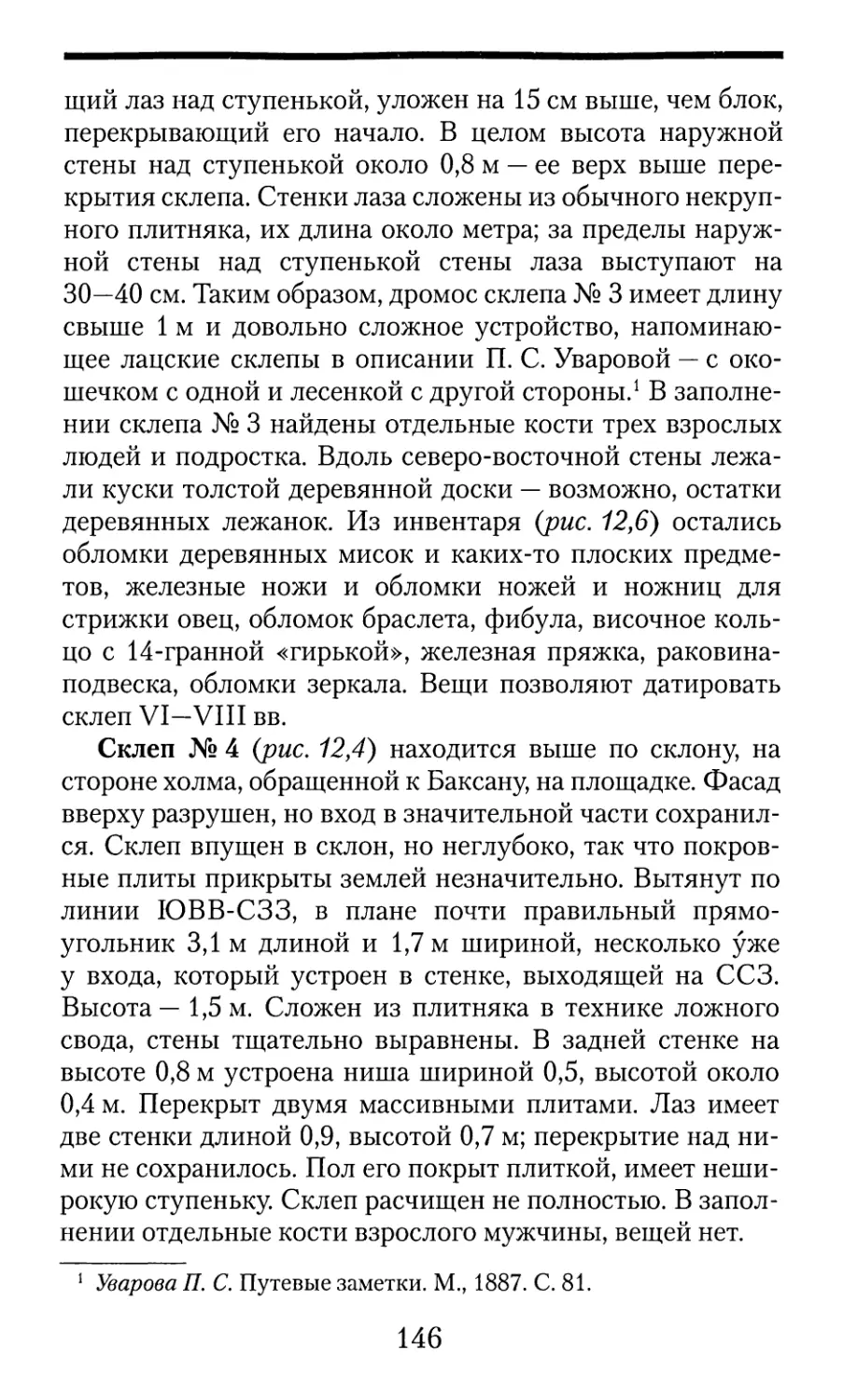

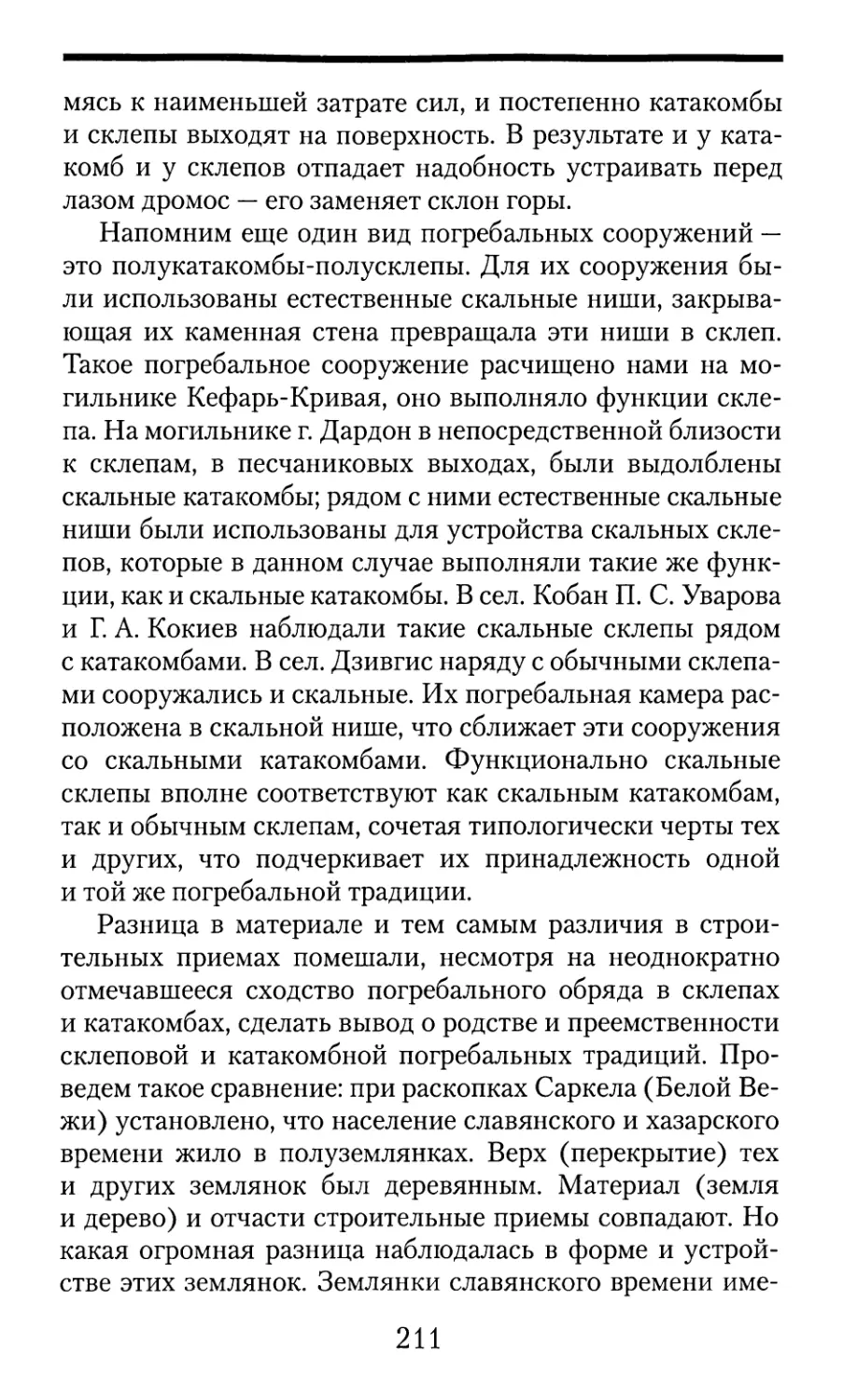

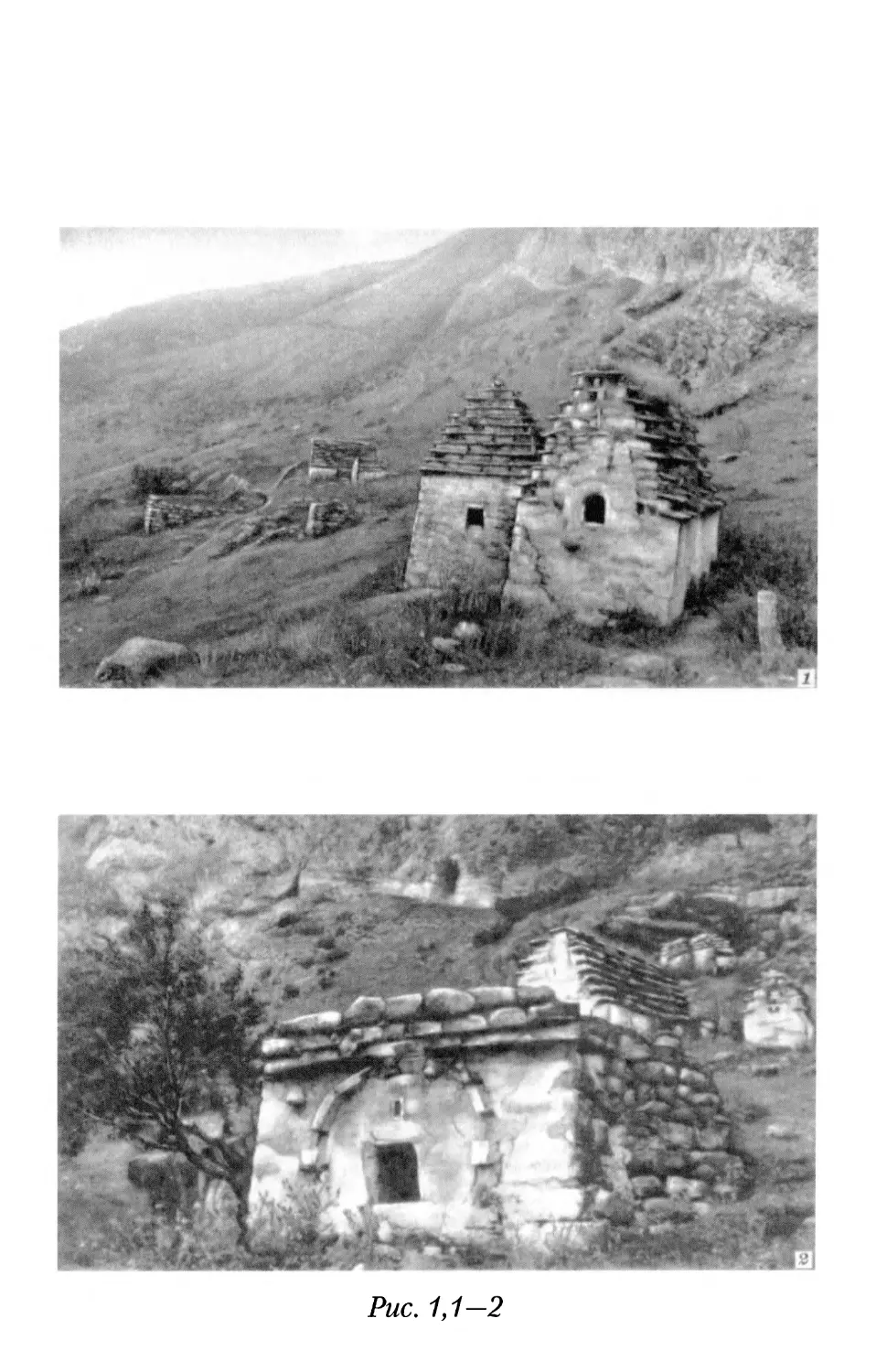

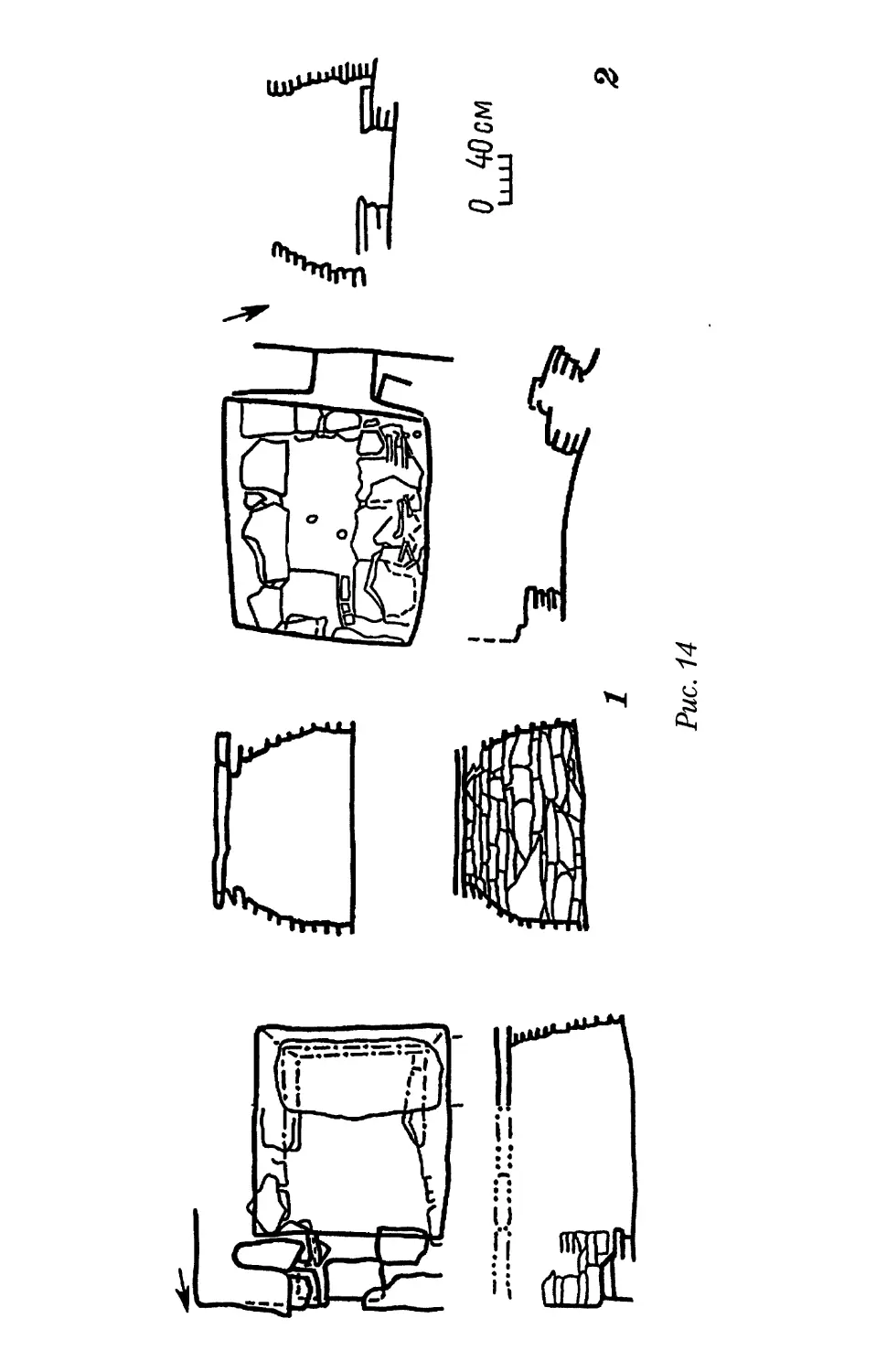

В 1972 г. нами были произведены архитектурные

обмеры и расчистка трех скальных склепов (рис. 2).

Скальный склеп №1 (рис. 2,1) представляет собой

огромную нишу — длинную, широкую и глубокую (5,3 х

х 2,9 х 2 м), которую двойная стена превратила в склеп.

Стены, закрывающие нишу, не имеют между собой

перевязки. Они сложены на растворе. Наружная стена

оштукатурена, отделена от кровли карнизиком из шиферных

плиток, вмонтированных в стену горизонтально, как

у обычных надземных склепов. Значительная часть

наружной и северная половина внутренней стены

разрушились, поэтому вход в склеп — лаз — полностью

проследить не удалось. На современной поверхности множество

человеческих черепов и костей, сгнившие деревянные

плахи и камни. Никаких вещей не найдено.

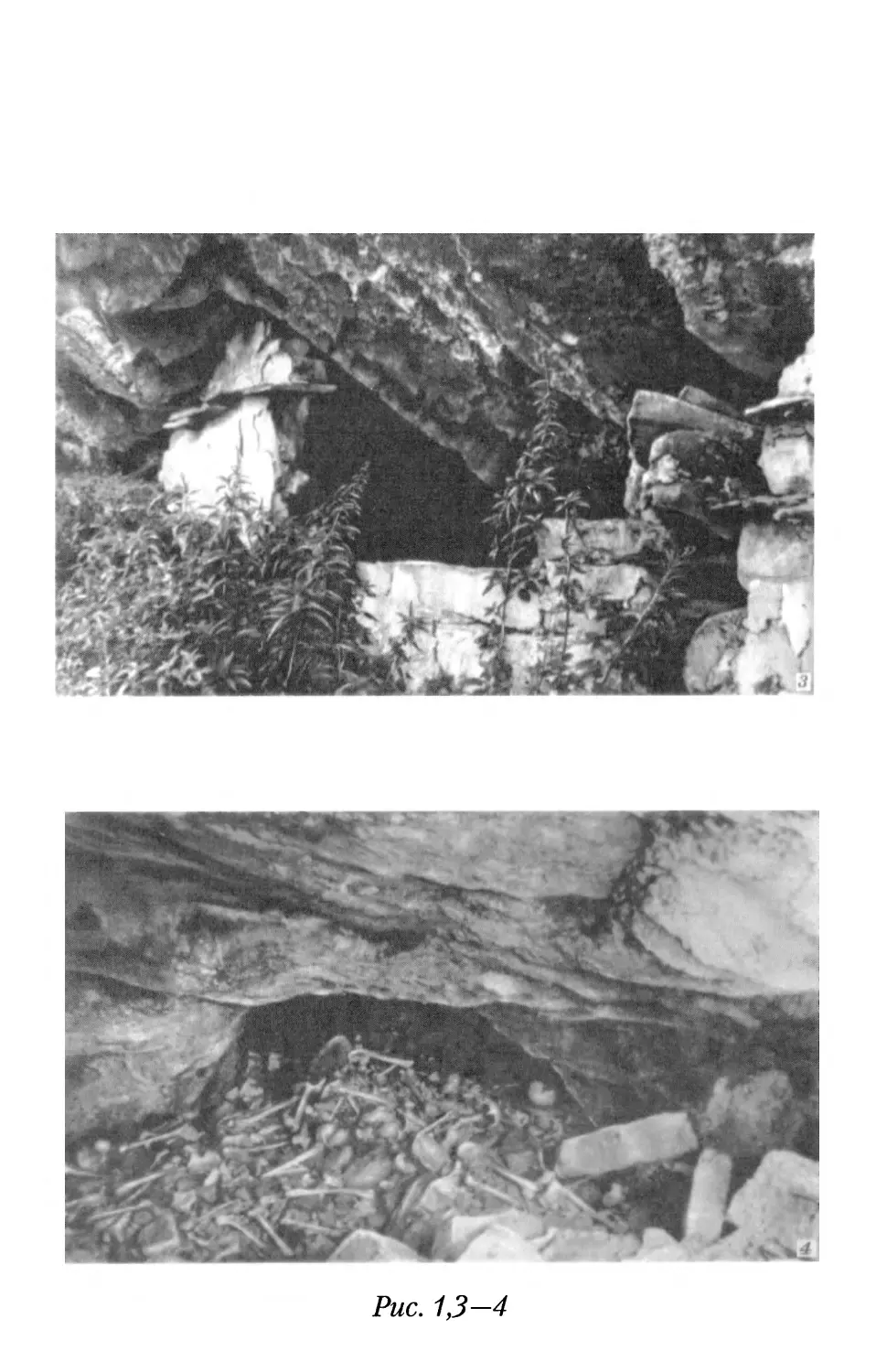

Скальный склеп № 2 (рис. 2,2) пристроен к скале, так

что искусственная кладка составляет лишь немногим

больше половины его стен. Декоративно ничем не

отличается от обычных осетинских надземных башнеобразных

склепов с пирамидальной крышей. Сложен на растворе,

снаружи оштукатурен, кровля имеет прослойки

шиферных плиток, упирается в нависающую скалу; количество

шиферных прослоек на фасаде на одну больше, чем на

боковой стороне. Строился склеп как квадратный в плане,

но скальные стены срезают часть этого квадрата. Размеры

в плане: фасад — 2,2, ширина посередине — 2,4, длина —

2,8 м; размеры внутри: ширина по фасаду — 1,7, длина —

1,4 м. Квадратный лаз (0,5 х 0,5 м) расположен невысоко

над склоном, запирался на засов сквозь специальное

отверстие в боковой стенке, оставленное в толще фасада.

Справа от входа остатки просверленной шиферной

полочки, а также отпечатки и остатки вмонтированных в стену

глиняных сосудов. Внутри склепа, на глубине) 1 м от

основания лаза, видна отвалившаяся доска — вероятно,

остатки ярусного перекрытия. Расчистка не производилась.

Скальный склеп № 3 (рис. 2,3) снаружи полностью

засыпан землей, возможно, в результате какого-то тектони-

32

ческого сброса. В настоящее время доступ в него открыт

через пролом в торцовой стене. Имеет три стены, одну

заменяет ровная вертикальная скала. Стены сложены из

сравнительно небольших камней на растворе, в южной

торцовой стене устроена небольшая ниша. На

поверхности (на заполняющей склеп щебенке) находились четыре

черепа и немного костей, причем на некоторых оставались

еще сухожилия. Склеп, казавшийся поначалу небольшим,

оказался довольно глубоким: длина — 2,5 м, ширина —

0,8—0,7, высота — 2,2 м. Лаз размером 0,45 х 0,45 м

расположен в продольной стене близ восточного угла на высоте

0,4 м от пола. На середине высоты скала и продольная

стена начинают сближаться (последняя — в технике ложного

свода). Перекрытие состоит из трех крупных плит. В

заполнении оказалось свыше 50 черепов взрослых людей;

встречались также детские черепа и кости. Кости всех

погребенных в склепе людей были хаотически

перемешаны, однако предметы встречались иногда группами

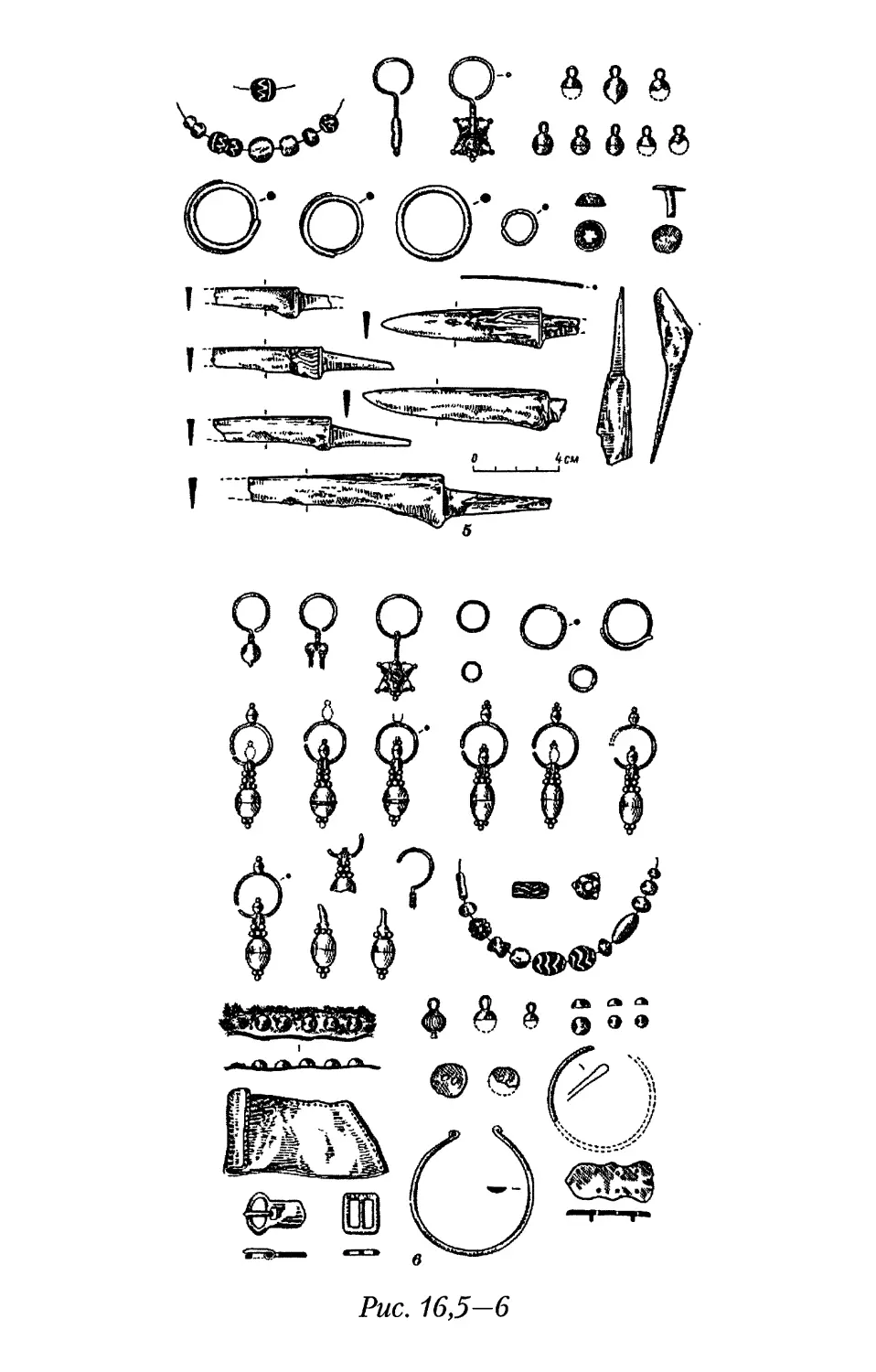

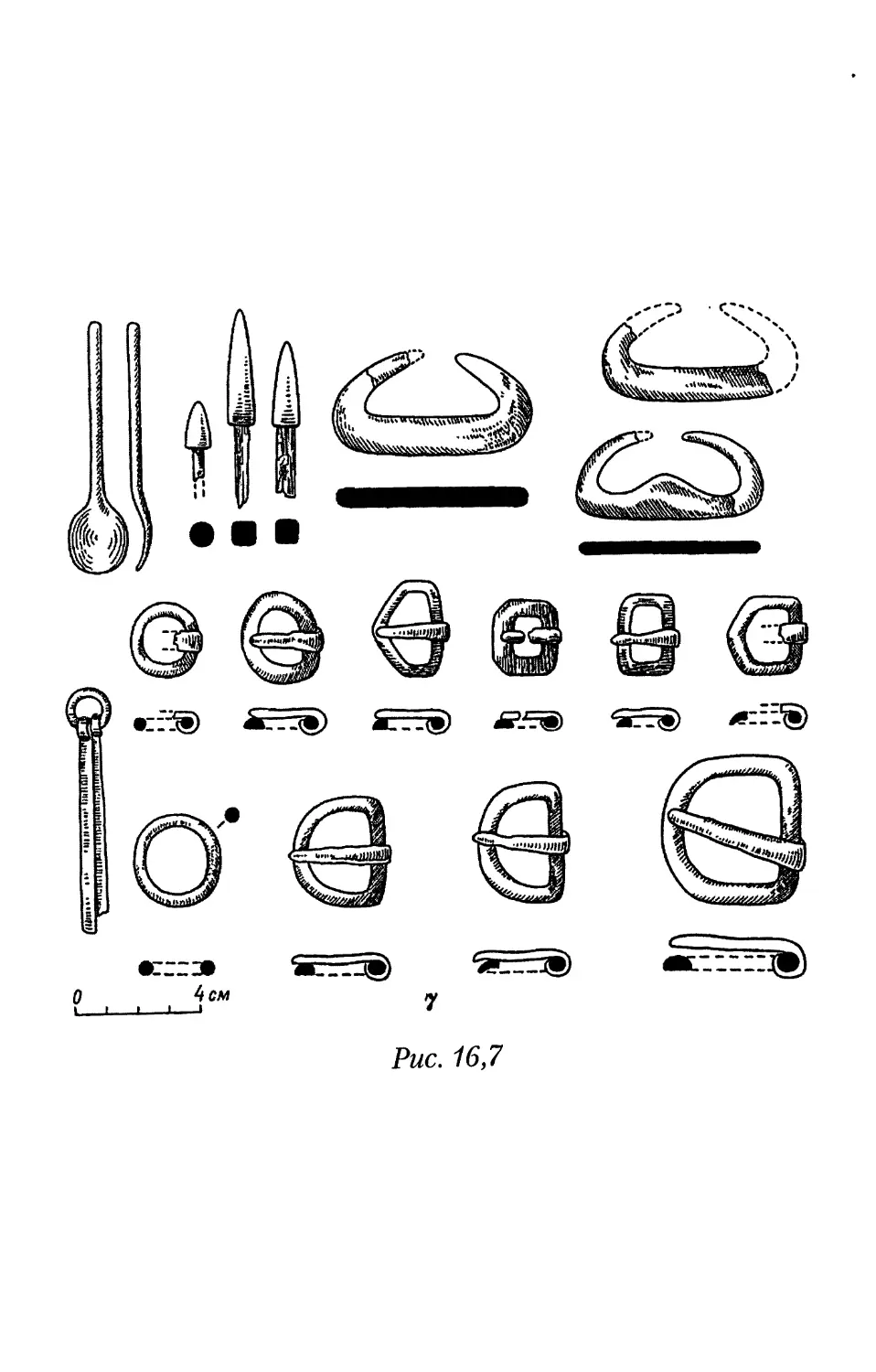

(рис. 2,4—5) — сразу 10 ножей в виде набора, в другом

месте — 3 наперстка, 3 кресала, затем 4 наперстка, 2

курительные керамические трубки, 2 шпоры. Уцелело

довольно много обломков деревянных предметов — гребешок,

глубокая ложка (?), лука седла (?), обломок кружка с

дырочками по периметру — возможно от поршня маслобойки,

а также обрывки кожаных предметов (форму их

установить не удалось) и обрывки ткани, украшенной плетеной

тесьмой. Набор украшений невелик — лунница, серьги,

бусы, раковина каури, височные подвески. Из

последних — две сделаны из сплава, имеют своеобразную форму

и орнамент. Любопытна керамическая пуговица,

покрытая зеленой поливой. Попало в склеп и стеклянное

прямоугольное зеркальце фабричного производства (амальгамы

на стекле уже нет). Одно из позднейших погребений было

помещено на деревянной доске (она опиралась на

каменную полочку, укрепленную в торцовой стене, и скалу)

и было прикрыто долбленой колодой; однако в период

расчистки под колодой погребения уже не было, на доске

33

осталось лишь 6 граненых бусин. Под доской такой же

завал костей, как и в других частях склепа. Судя по

найденным предметам, склеп относится к той же эпохе позднего

средневековья, как и надземные склепы сел. Дзивгис и

других мест Осетии.

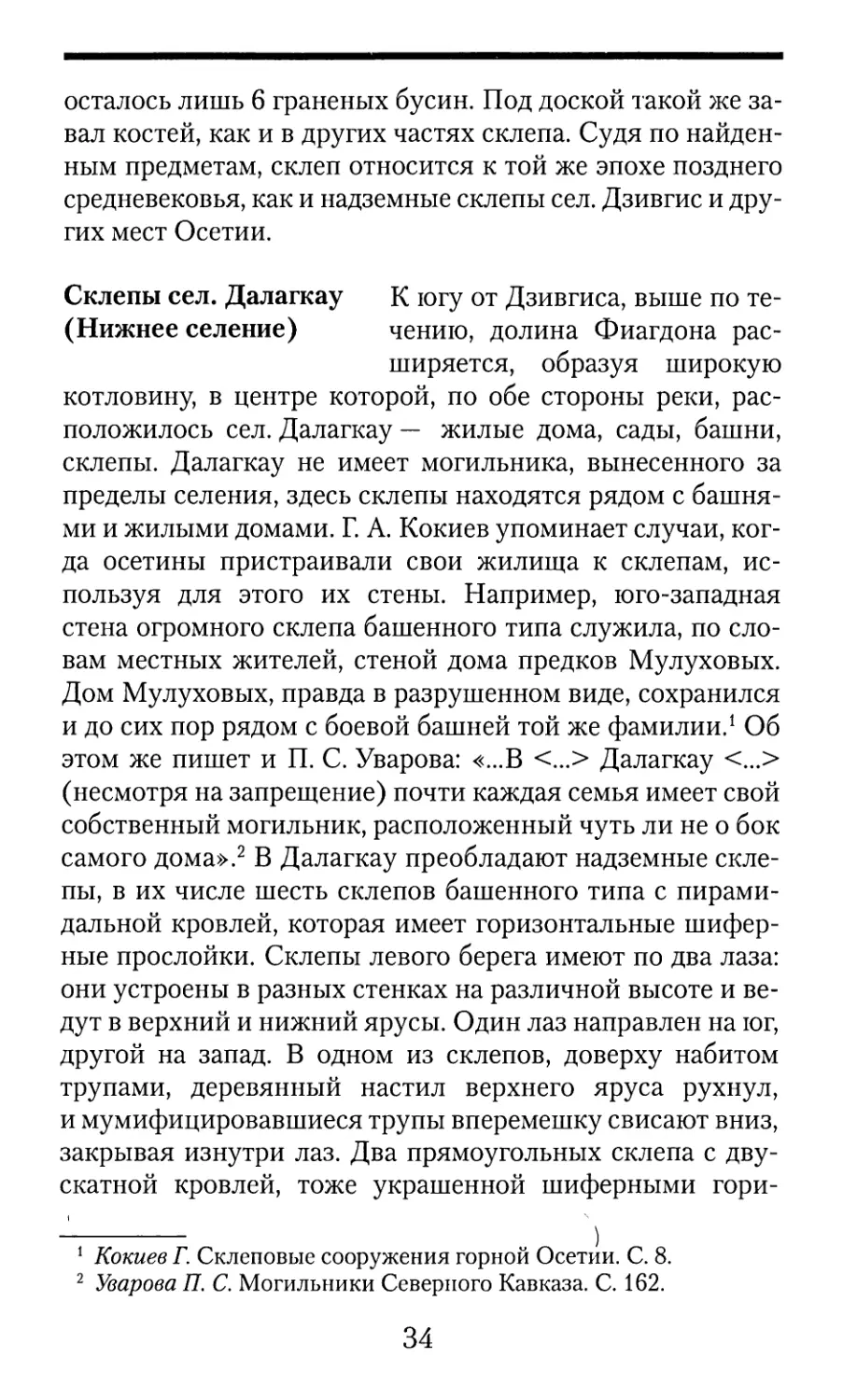

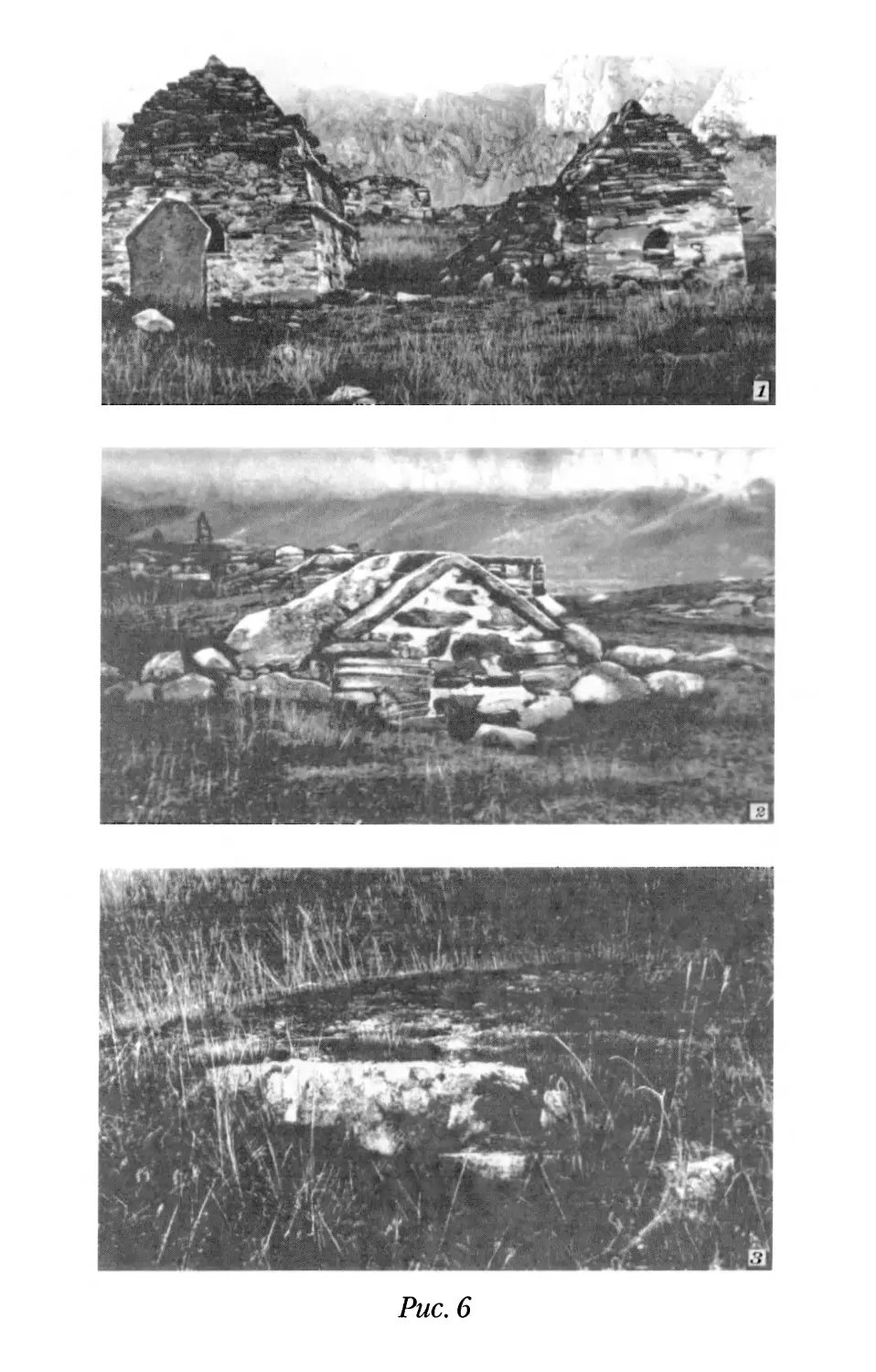

Склепы сел. Далагкау К югу от Дзивгиса, выше по те-

(Нижнее селение) чению, долина Фиагдона

расширяется, образуя широкую

котловину, в центре которой, по обе стороны реки,

расположилось сел. Далагкау — жилые дома, сады, башни,

склепы. Далагкау не имеет могильника, вынесенного за

пределы селения, здесь склепы находятся рядом с

башнями и жилыми домами. Г. А. Кокиев упоминает случаи,

когда осетины пристраивали свои жилища к склепам,

используя для этого их стены. Например, юго-западная

стена огромного склепа башенного типа служила, по

словам местных жителей, стеной дома предков Мулуховых.

Дом Мулуховых, правда в разрушенном виде, сохранился

и до сих пор рядом с боевой башней той же фамилии.1 Об

этом же пишет и П. С. Уварова: «...В <...> Далагкау <...>

(несмотря на запрещение) почти каждая семья имеет свой

собственный могильник, расположенный чуть ли не о бок

самого дома».2 В Далагкау преобладают надземные

склепы, в их числе шесть склепов башенного типа с

пирамидальной кровлей, которая имеет горизонтальные

шиферные прослойки. Склепы левого берега имеют по два лаза:

они устроены в разных стенках на различной высоте и

ведут в верхний и нижний ярусы. Один лаз направлен на юг,

другой на запад. В одном из склепов, доверху набитом

трупами, деревянный настил верхнего яруса рухнул,

и мумифицировавшиеся трупы вперемешку свисают вниз,

закрывая изнутри лаз. Два прямоугольных склепа с

двускатной кровлей, тоже украшенной шиферными гори-

1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 8.

2 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 162.

34

зонтальными прослойками, имеют огромные размеры

(4,3 х 8,5 м и 3,7 х 7,5 м) и приписываются легендарным

предкам куртатинцев и тагаурцев — Таге и Куртату. Один

из них наполовину разрушился; оба имеют «по три

внутренних камеры и два-три яруса в вышину. Камеры

отделяются внутри одна от другой массивными каменными

стенами»1 и соединяются лазом. Снаружи в склеп ведут

два арочных лаза, которые находятся в продольной и

торцовой стенках. Один из них имеет деревянную дверцу. На

другом, правом берегу Фиагдона, около реки, находится

третий склеп с двускатной кровлей, прослоенной

шиферными плитками. Он меньшего размера, но очень высокий,

с арочным лазом. На фасаде устроены небольшие

отверстия, образующие ажурные узоры.2 Все надземные склепы

Далагкау внутри и снаружи покрыты штукатуркой; на

примере полуразрушившихся склепов видно, что все они

были построены в технике ложного свода.

Вдоль берега разместились полуподземные склепы.

Два из них у самого обрыва: они имеют плоские кровли,

присыпанные землей, из которой выступают крупные

плиты перекрытия кровли и огромные валуны,

ограничивающие склеп по периметру. Склеп, полностью

сохранившийся, имеет прямоугольный фасад (без фронтона),

квадратный лаз, направленный к реке, на ЮЮЗ. Склеп не

имеет внутри штукатурки, поэтому можно хорошо

рассмотреть его устройство. Он сложен из крупных гладких

обломков горных пород в технике ложного свода; вверху

стены не доходят друг до друга на 0,8—1 м, поэтому

перекрытие сделано из больших плит. В склепе находится

около десятка черепов и кости почти без мумификации. Здесь

же, на костях, стоит гроб из досок, которые скреплены

тем, что шипы продольных стенок гроба входят в пазы

торцов. Неподалеку прекрасно сохранился

полуподземный склеп с прямоугольным фасадом; квадратный лаз, об-

1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 8.

2 Там же. Рис. 8.

35

рамленный по бокам плитами галечника, направлен на юг.

Ширина фасада 4,15 м, длина склепа снаружи 9 м. По

бокам добавочные стены типа контрфорса. Фасад имеет

следы штукатурки. Сложен в технике ложного свода:

продольные стены его на высоте 1,5 м начинают сближаться

ровным полукругом, и к середине между ними остается

промежуток лишь в 0,4—0,6 м, который перекрыт

сравнительно небольшими плоскими скальными обломками.

Высота внутри — 2,6 м до современного земляного слоя,

на котором много человеческих костей и до двух десятков

черепов; у западной (левой) стены — остатки

полусгнившей одежды, у лаза собраны в кучу остатки гробов.

Склепы сел. Гули Это небольшое селение на

высокогорном плато. В нем меньше

десятка домов, хорошо сохранились боевая башня и каменная

церковь1. Склепы частично разбросаны между усадьбами,

но в основном на участке, примыкающем к церкви.

Могильник сел. Гули насчитывает шесть склепов, из них три

надземных, полуподземный и два подземных. От одного

из надземных склепов — квадратного в плане —

сохранился только фасад с квадратным лазом, направленный на Ю,

западный угол и основание северной стены. Два других

надземных склепа имеют прямоугольную в плане форму

и двускатную кровлю. Оба сложены на растворе. У одного

разрушилась задняя стенка, фасад его со стрельчатым

лазом направлен на ЮВ, верх фронтона украшен четырьмя

небольшими отверстиями, расположенными ромбом,

кровля — шиферными прослойками. В основании со

стороны склона в качестве базы использованы круглые валуны.

Прямоугольный снаружи, внутри имеет трапециевидный

план — он более узкий около лаза за счет округленности

углов фасада. Внутри были деревянные настилы,

делившие склеп на этажи. Сейчас они обрушились и лежат в три

1 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии. С. 161;

Миллер Всев. Терская область. С. 50—51, рис. 61—62; Семенов Л.

Археологические разыскания в Северной Осетии. С. 109.

36

слоя; на верхней доске — остатки мумии, направленной

головой к лазу, но череп находится у входа. Лаз имеет

гнезда для деревянного засова. Склеп покрыт

штукатуркой внутри и снаружи. Второй прямоугольный надземный

склеп стоит недалеко от церкви; все стены, кроме задней,

покрыты штукатуркой. Со стороны склона стены сложены

на крупных базовых камнях. Лаз арочной формы

находится на высоте 1,85 м, направлен на ЮЗ. Внутри кровля

узкая, стрельчатой формы, на высоте 1 м от ее основания

устроен деревянный настил (возможно, для этого

использованы деревянные крепления кровли), на котором

уложены погребенные. Полуподземный склеп расположен

рядом с жилой усадьбой. Он сложен из крупных камней

на растворе, покрыт штукатуркой. К фасаду с обеих

сторон пристроены стенки с функциями контрфорсов. Фасад

имеет в правом верхнем углу жернов вместо

просверленной шиферной плитки. Прямоугольный лаз,

направленный на В, расположен на высоте 0,45 м от современной

поверхности; глубина склепа внутри свыше 1,5 м от лаза.

Внутри склеп завершается стрельчатым сводом, доски

деревянного настила на уровне лаза расположены вдоль

склепа. Вдоль задней стенки лежат два костяка, в правом

заднем углу находится люлька. Подземные склепы

расположены близ церкви, к СВ от нее. Они ограблены,

частично разрушены, сложены вверху из крупных обломков

горных пород в технике ложного свода. Внизу кладка более

ровная, сглажена штукатуркой. У одного в задней и

южной стенке есть ниши, на поверхности заполнения кости

лошади. В другом склепе много человеческих костей,

в том числе три или четыре неполных черепа. Склепы

сел. Гули почти все сложены на растворе, относятся к

эпохе позднего средневековья.

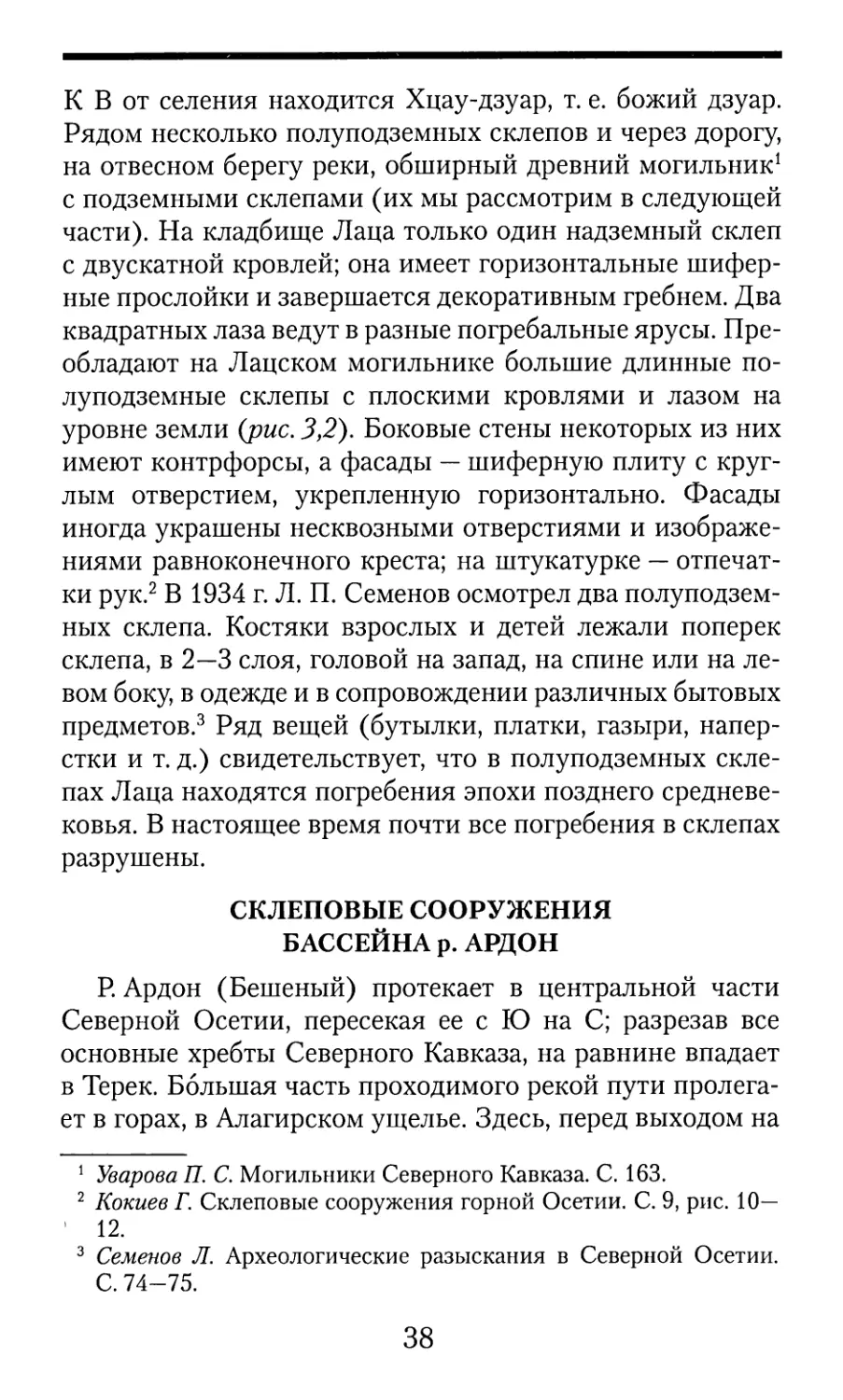

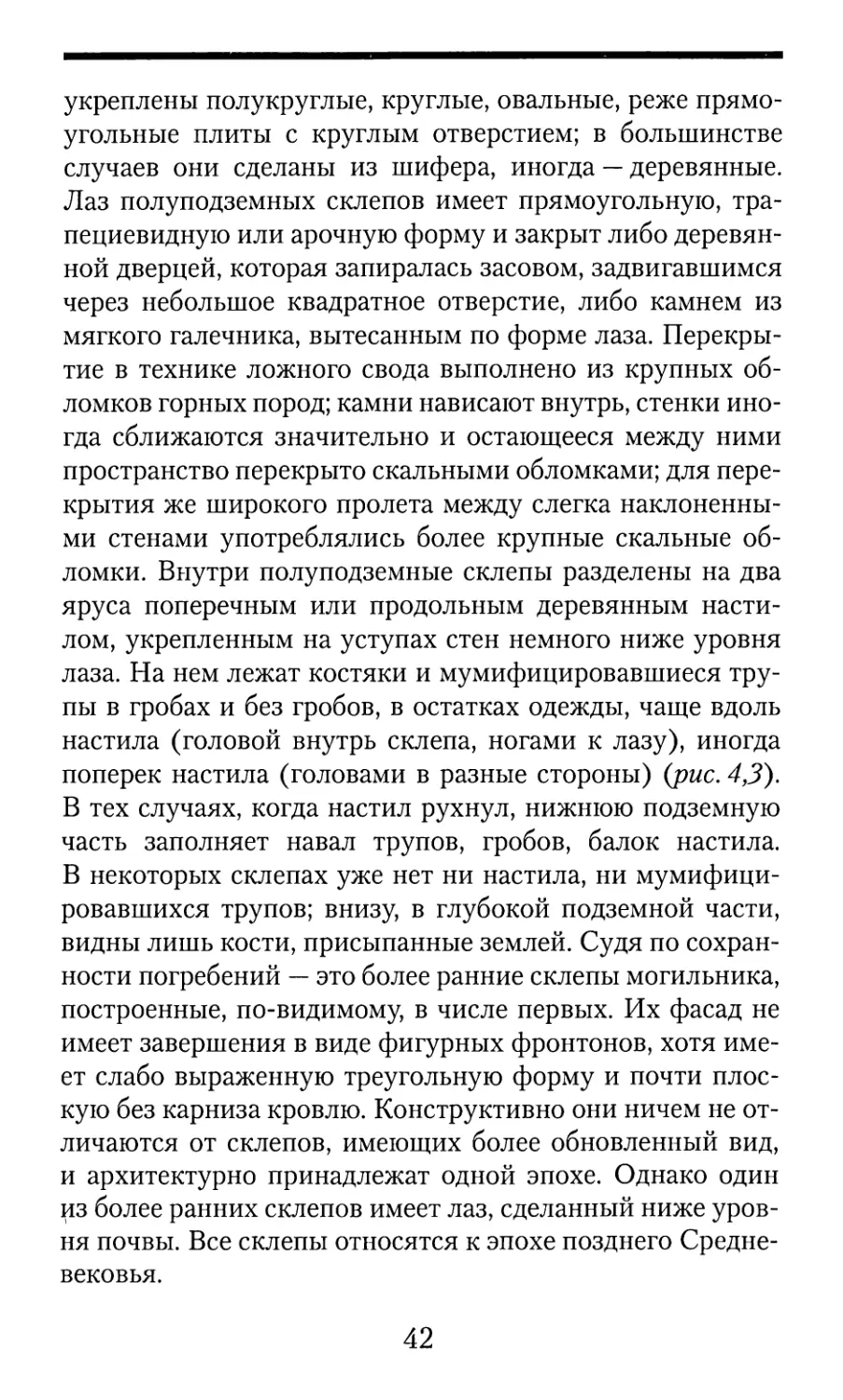

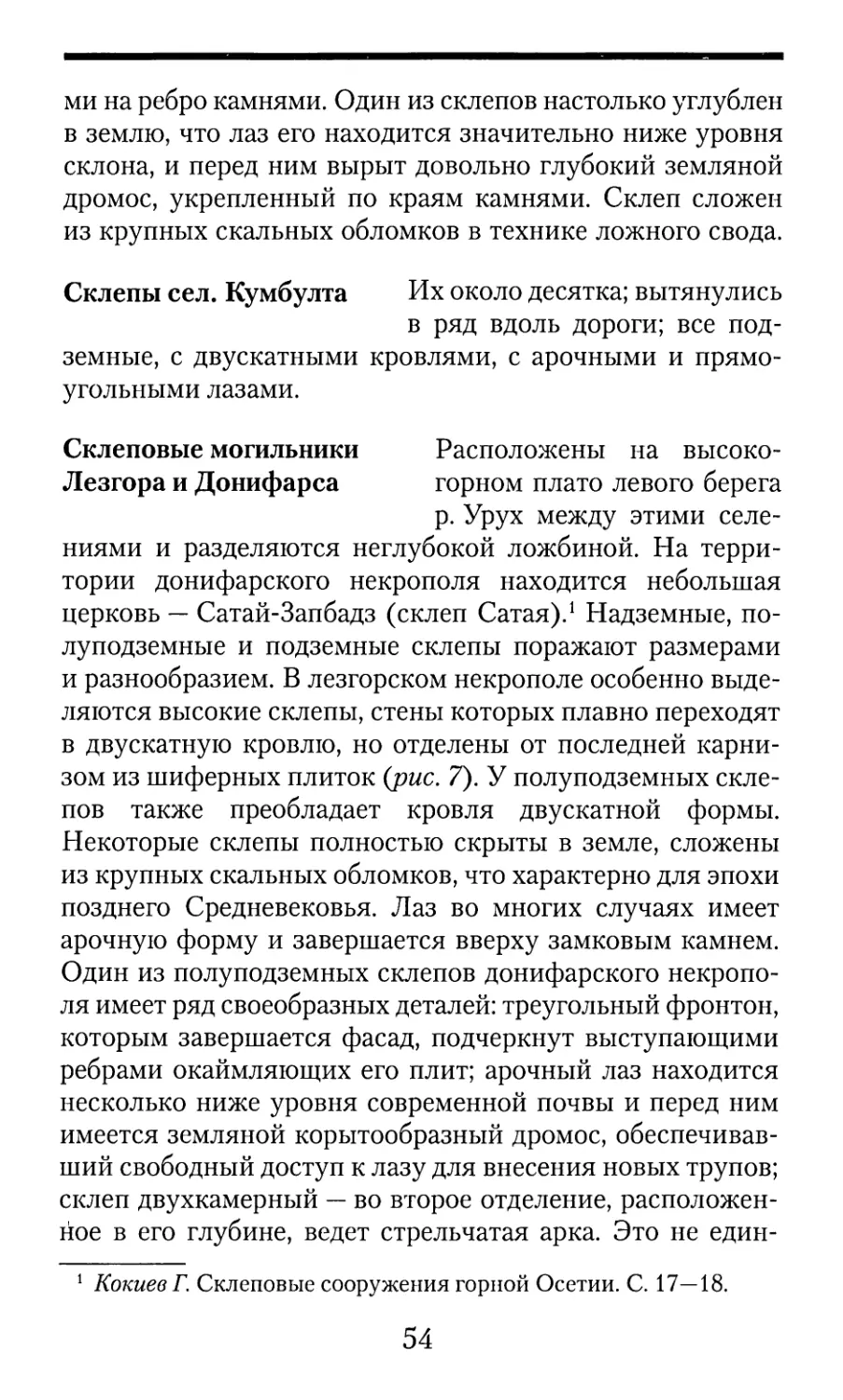

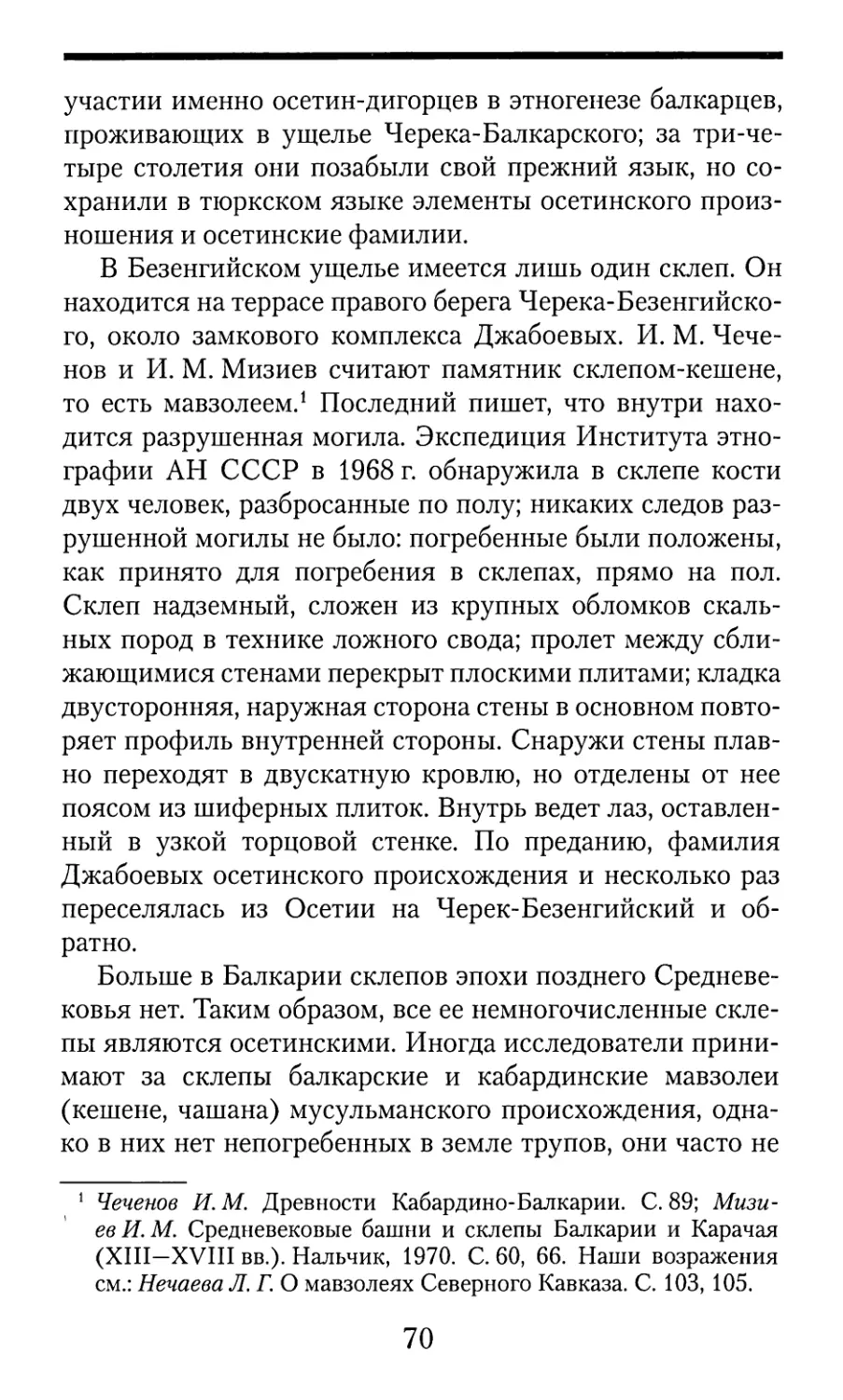

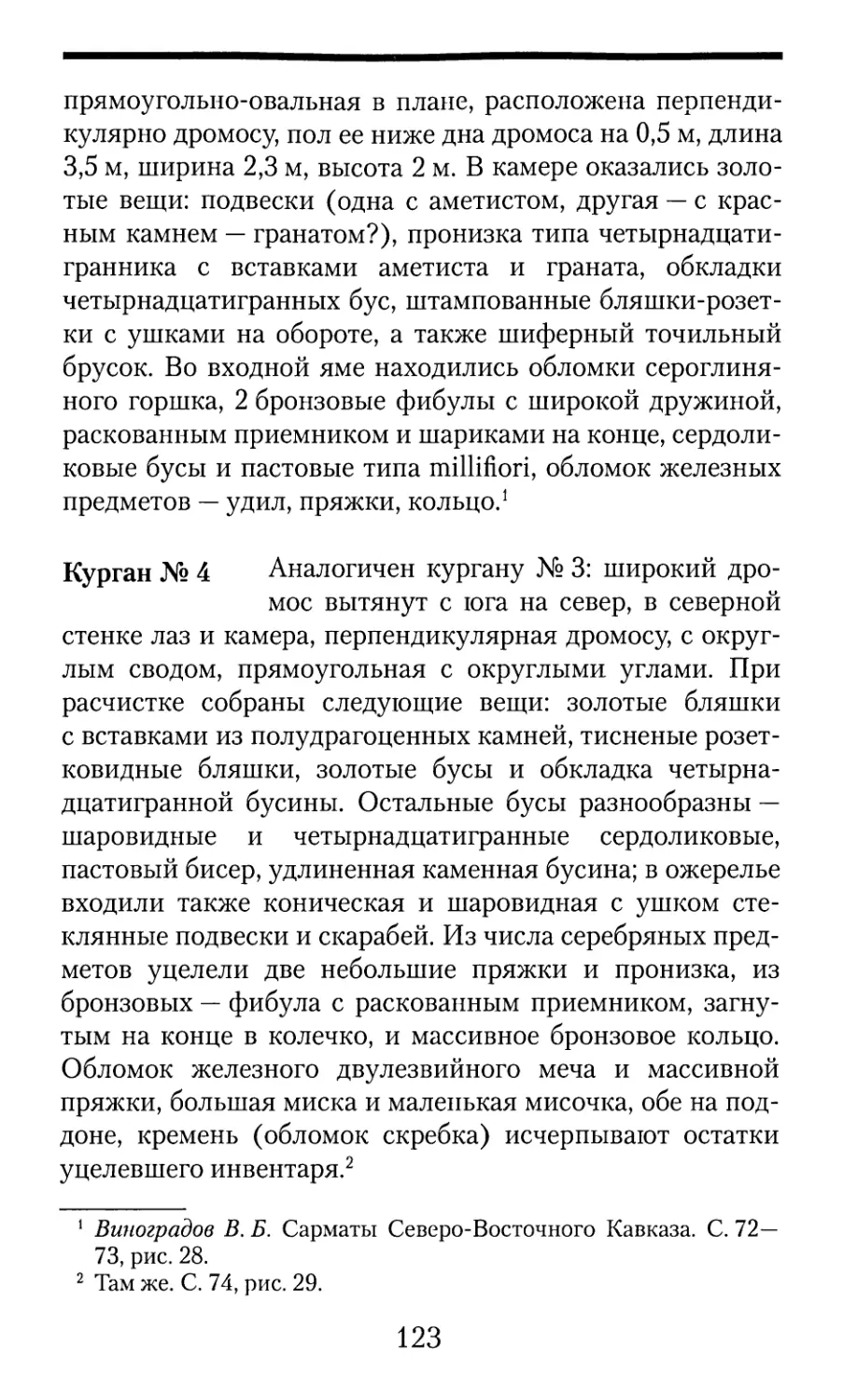

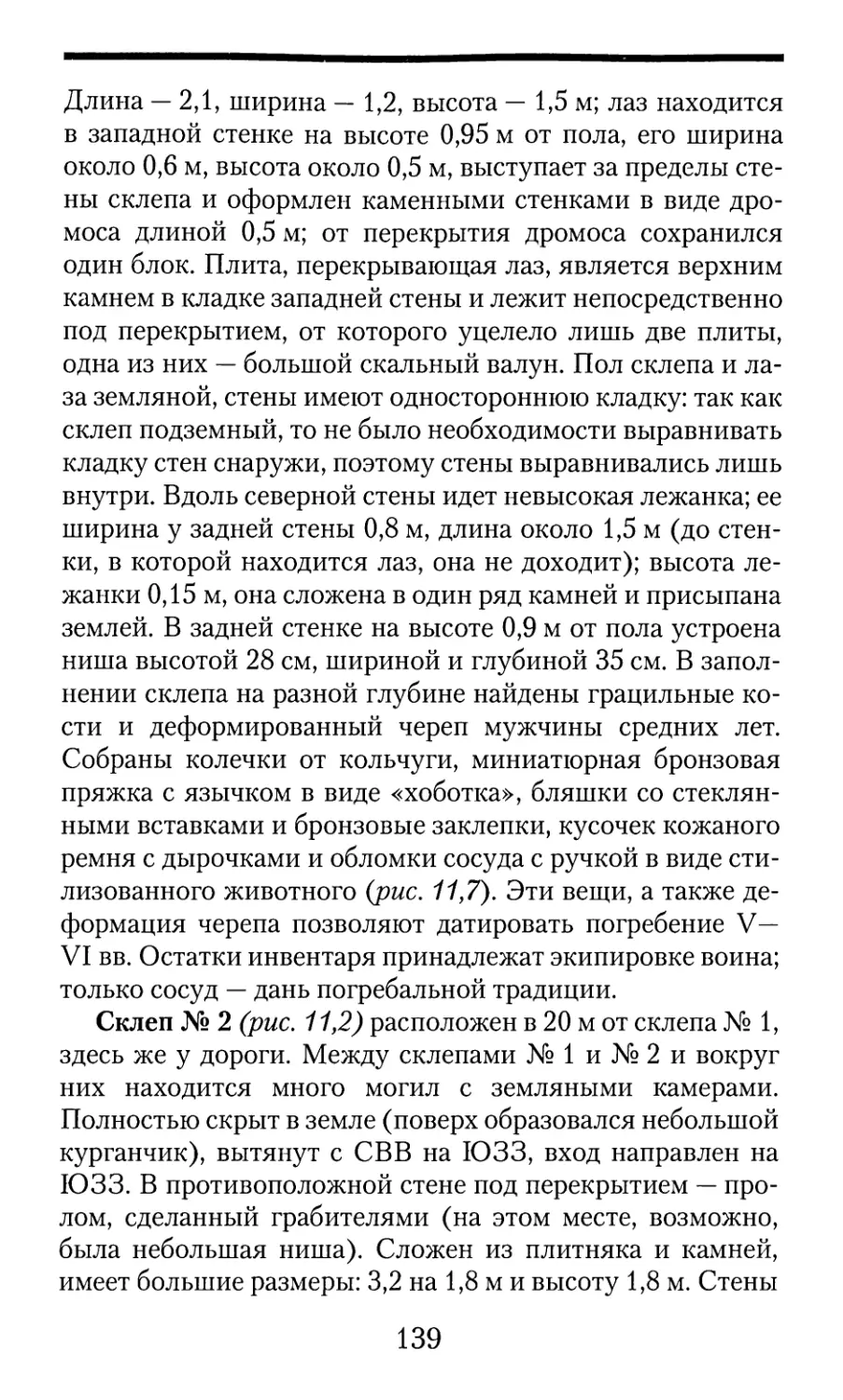

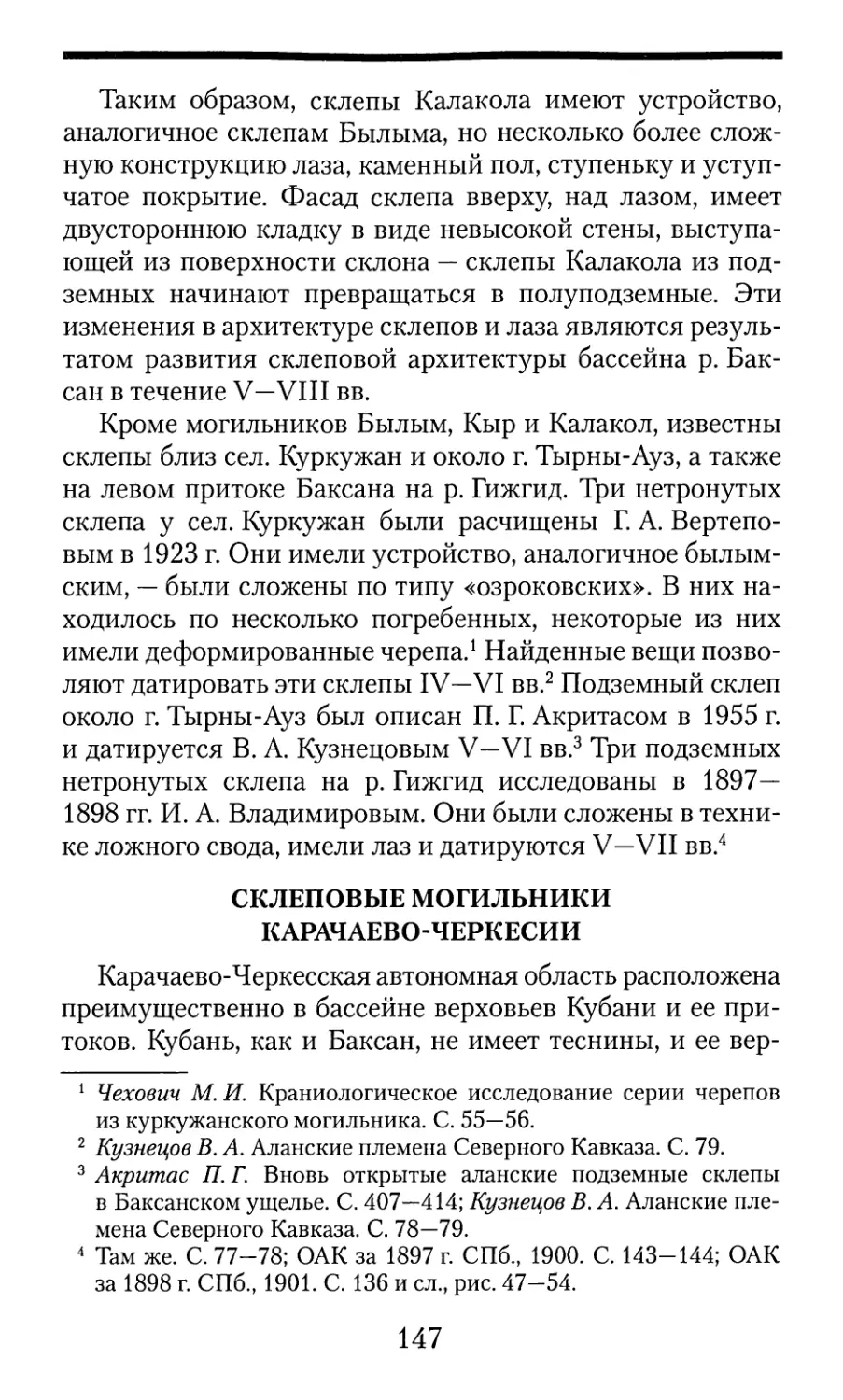

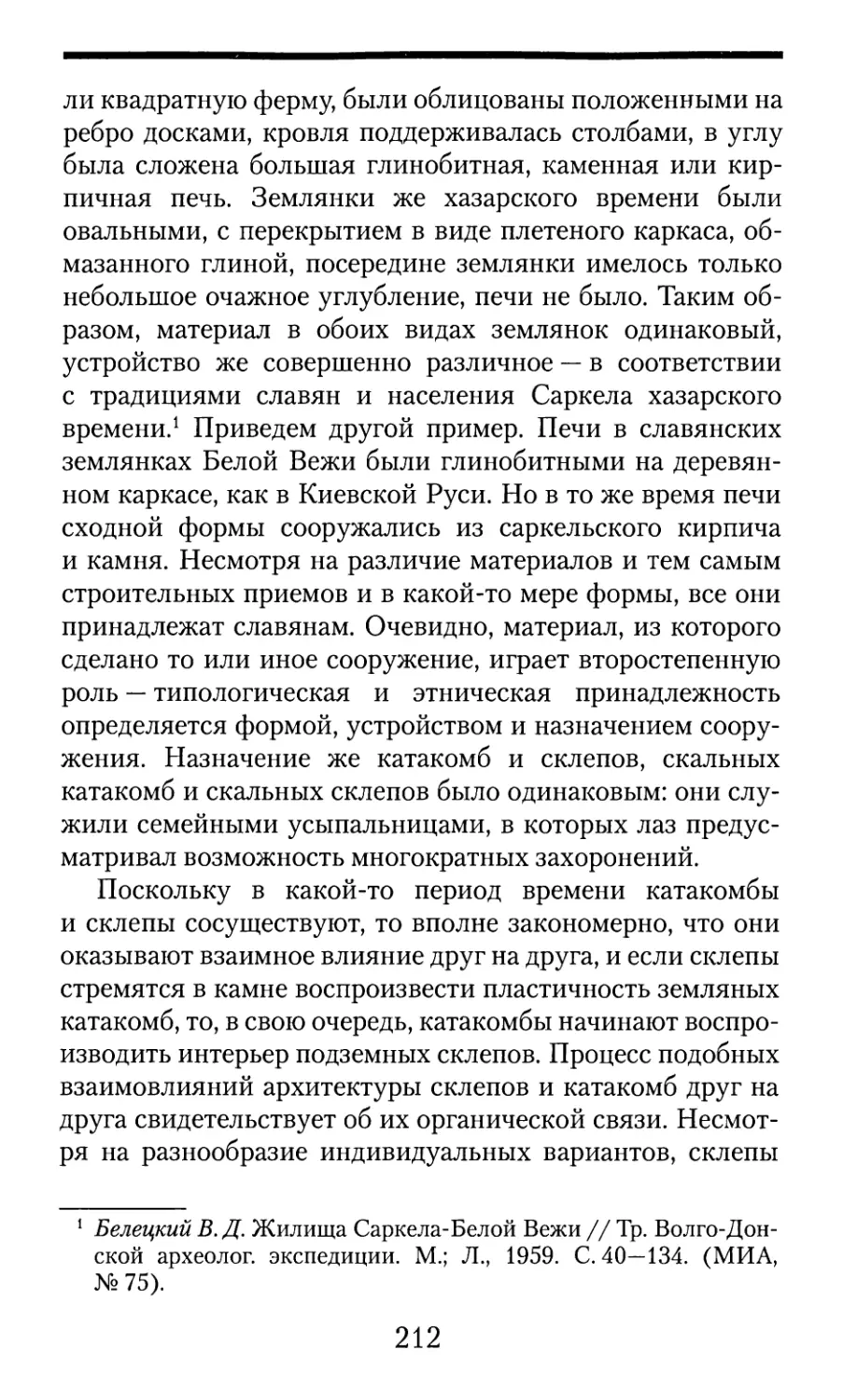

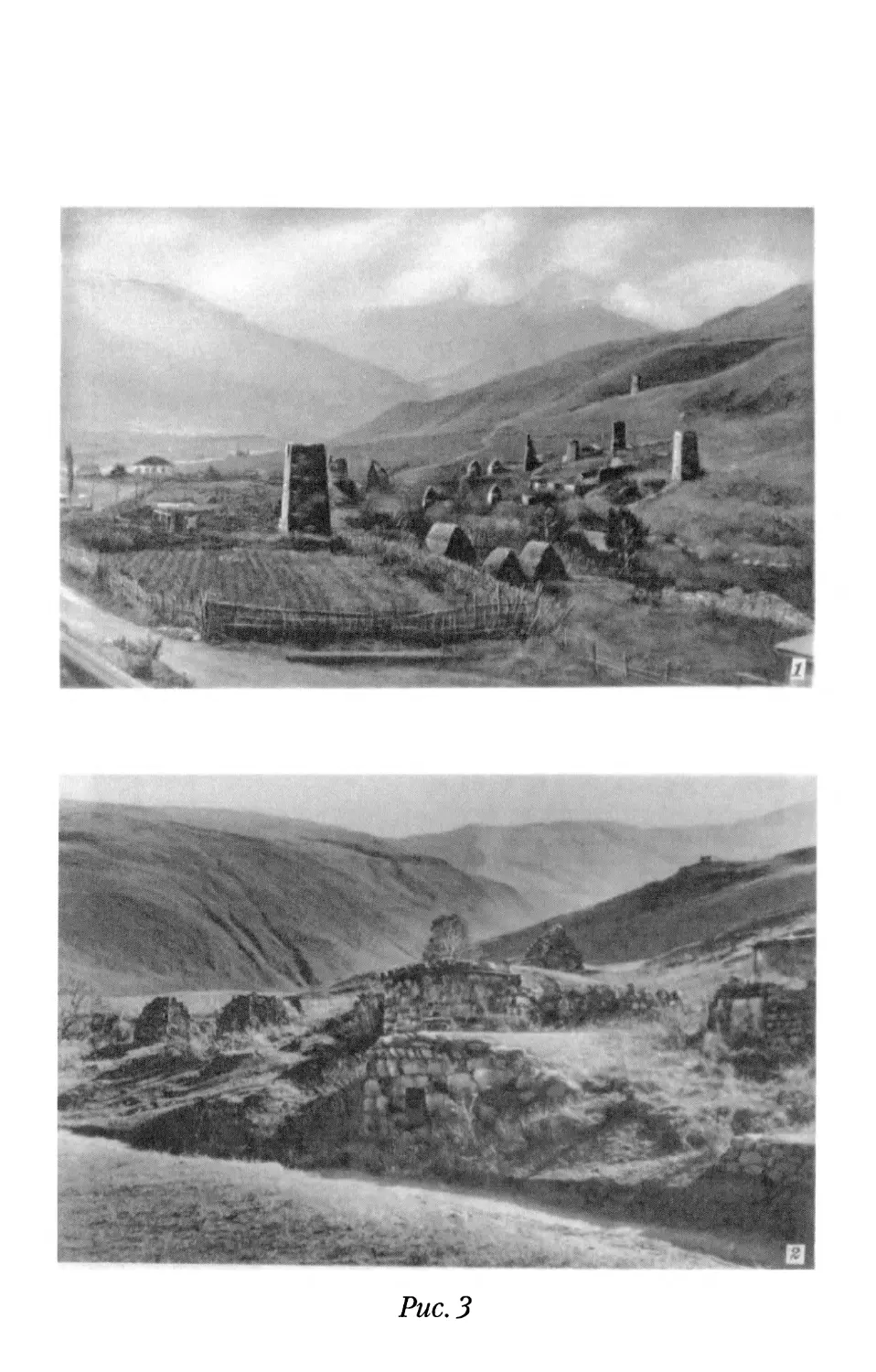

Склепы сел. Лац Сел. Лац разместилось на высоком

(рис. 3) правом берегу р. Аксаудон (правый

приток Фиагдона), с трех сторон

окружено горами. В селении несколько башен (рис. 3,1).

37

К В от селения находится Хцау-дзуар, т. е. божий дзуар.

Рядом несколько полуподземных склепов и через дорогу,

на отвесном берегу реки, обширный древний могильник1

с подземными склепами (их мы рассмотрим в следующей

части). На кладбище Лаца только один надземный склеп

с двускатной кровлей; она имеет горизонтальные

шиферные прослойки и завершается декоративным гребнем. Два

квадратных лаза ведут в разные погребальные ярусы.

Преобладают на Лацском могильнике большие длинные

полуподземные склепы с плоскими кровлями и лазом на

уровне земли (рис. 3,2). Боковые стены некоторых из них

имеют контрфорсы, а фасады — шиферную плиту с

круглым отверстием, укрепленную горизонтально. Фасады

иногда украшены несквозными отверстиями и

изображениями равноконечного креста; на штукатурке —

отпечатки рук.2 В 1934 г. Л. П. Семенов осмотрел два

полуподземных склепа. Костяки взрослых и детей лежали поперек

склепа, в 2—3 слоя, головой на запад, на спине или на

левом боку, в одежде и в сопровождении различных бытовых

предметов.3 Ряд вещей (бутылки, платки, газыри,

наперстки и т. д.) свидетельствует, что в полуподземных

склепах Лаца находятся погребения эпохи позднего

средневековья. В настоящее время почти все погребения в склепах

разрушены.

СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БАССЕЙНА р. АРДОН

Р. Ардон (Бешеный) протекает в центральной части

Северной Осетии, пересекая ее с Ю на С; разрезав все

основные хребты Северного Кавказа, на равнине впадает

в Терек. Большая часть проходимого рекой пути

пролегает в горах, в Алагирском ущелье. Здесь, перед выходом на

1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 163.

2 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 9, рис. 10—

' 12.

3 Семенов Л. Археологические разыскания в Северной Осетии.

С. 74-75.

38

равнину, река размыла в Скалистом хребте узкую и

глубокую теснину, которая получила название Ныхасской.

Выше ущелье образует несколько котловин, удобных для

заселения. Около многих селений, разместившихся на

притоках Ардона (Уналдон, Архондон, Садон, Цейдон

и др.), сохранились башни и склепы. Выше впадения

Цейдона в Ардон, за Буронской котловиной, в гранитах

бокового хребта течением Ардона размыта узкая теснина.

Она получила название Кассара (Порог). Эта узкая часть

ущелья была труднопроходима в древности, так как

дорога идет по скальному карнизу и местами врезана в толщу

скал. В верховьях Кассары имеются древние склепы и

заградительные укрепления. За Кассарой ущелье

значительно расширяется, и в Зарамагской котловине,

расположенной на высоте 1800 м, сливаются в один поток пять

рек, образуя реку Ардон: Мамисондон, Закадон, Нардон,

Цмиакомдон и Адайкомдон. Зарамагская котловина и

ущелья покрыты альпийскими лугами. Эта часть Северной

Осетии — верховья Ардона, получившая название Туале-

тии, в эпоху позднего Средневековья была густо заселена.

Все старые аулы Туалетии имеют сторожевые башни

и грунтовые могильники с погребениями в каменных

ящиках. Местные жители сел. Зарамаг указали нам только

один надземный склеп.1 Он находится на середине

горного отрога (скального останца в виде узкого языка),

обращенного острым концом к Зарамагу. Склеп сооружен на

скальном пятачке, который расширен за счет каменной

кладки, прилегающей к скале. Та часть склепа, которая

находится над каменной кладкой, обвалилась. По преданию,

в склепе были погребены мужчина и женщина.2 Расспросы

жителей сел. Зарамаг о склеповых погребениях в других

1 Значительную помощь по разысканию памятников старины

в 1972 г. оказали нам житель сел. Зарамаг Даки Налкович Мак-

каев и учитель сел. Цми Даки Цепкаевич Джанаев.

2 Эти мумифицировавшиеся трупы В. В. Бунак вывез в 1947 г.

в Ленинград, и они хранятся в Музее антропологии и

этнографии АН СССР.

39

окрестных селениях не дали никаких результатов —

обряд погребения в склепах у осетин, расселившихся за

труднопроходимой Кассарой, не получил широкого

распространения, так же как и в Юго-Осетии, куда

происходила миграция осетин из-за малоземелья северных

склонов центральной части Кавказского хребта. Очевидно,

контакты Туалетии с христианской Грузией через удобные

перевалы были сильнее, чем религиозные (языческие)

связи с остальным массивом осетин Алагирского ущелья,

расположенным за труднопроходимой Кассарой.

Склеповые сооружения бассейна р. Ардон

концентрируются ниже Кассары, в Алагирском ущелье. Они

изучены неравномерно. Так, кратко отмечены Г. А. Кокиевым

особенности Нузальского некрополя, А. А. Миллером

изучался могильник у сел. Згид, экспедиция Л. П. Семенова

обследовала надземные склепы у сел. Унал, Нузал, Цей,

однако расчистки погребений не производила.

Антропологическая экспедиция В. В. Бунака взяла черепа из

склепов могильников Цей и Зарамаг, Б. А. Ал боров отметил

надпись греческими буквами у сел. Цамад на склепе с

пирамидальной кровлей.1

Нами ущелье посещалось в 1959, 1968, 1969 и 1976 гг.,

когда были осмотрены склеповые могильники сел. Архон,

Верхний Мизур, Цей, Дайкау, Нузал.

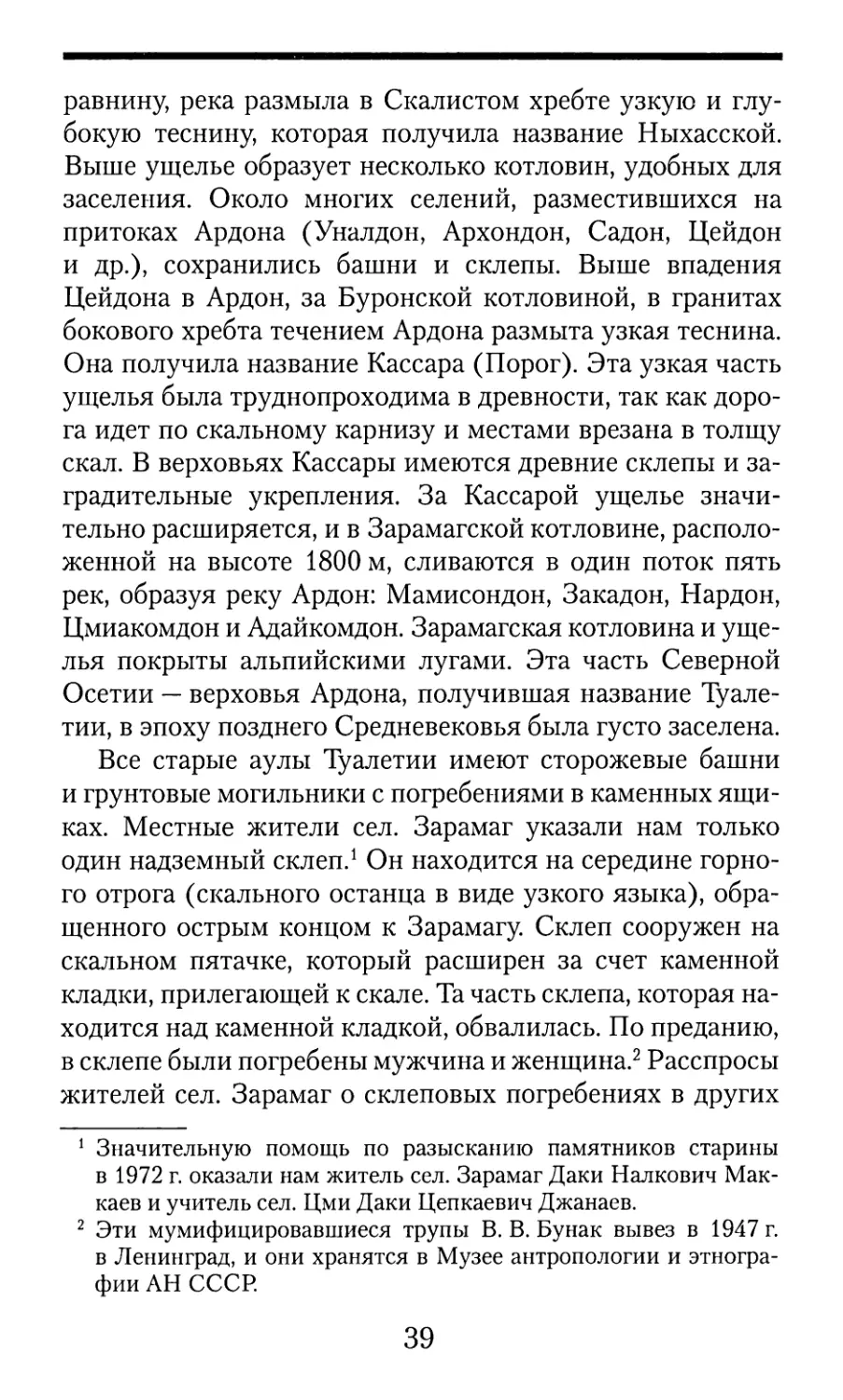

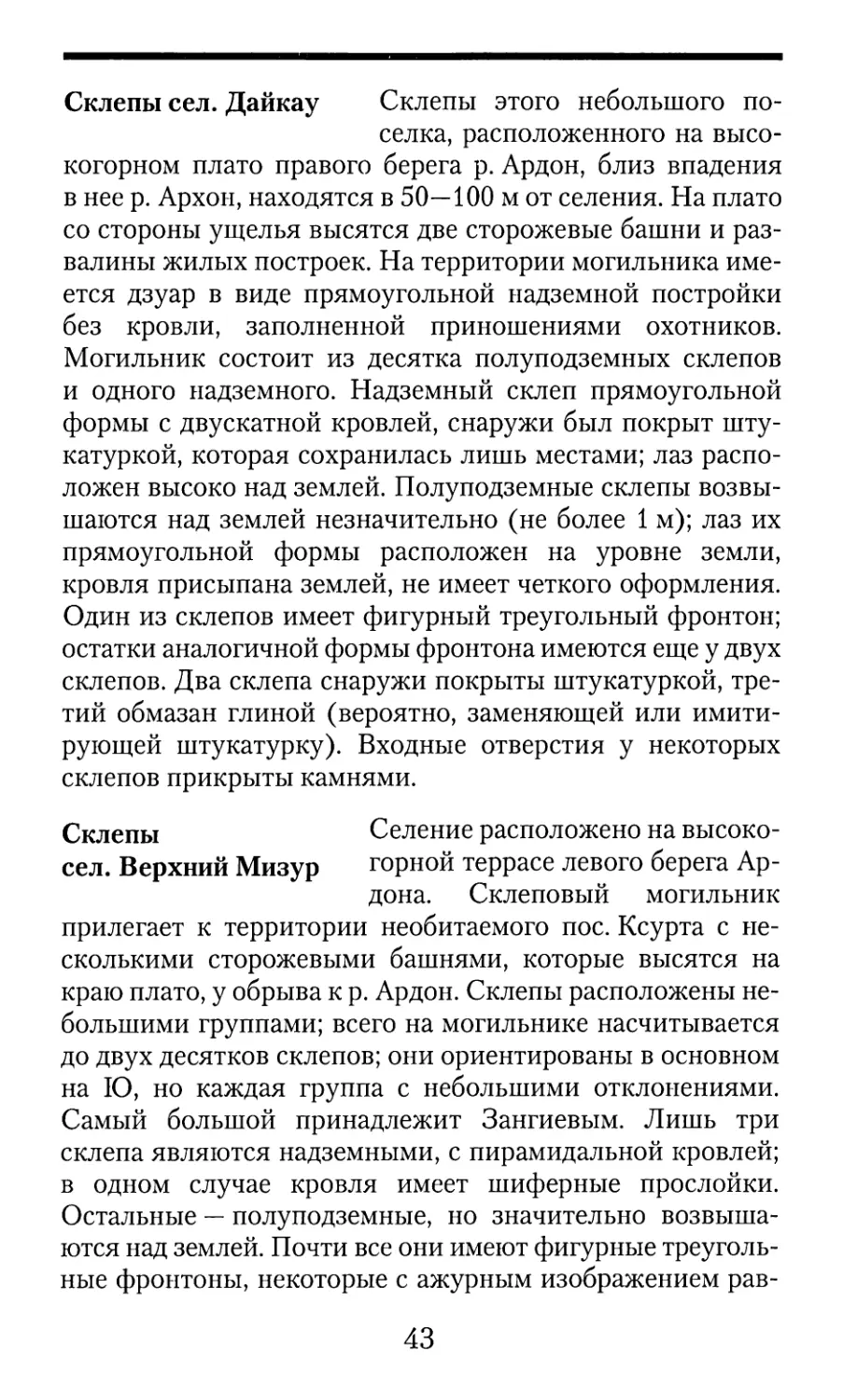

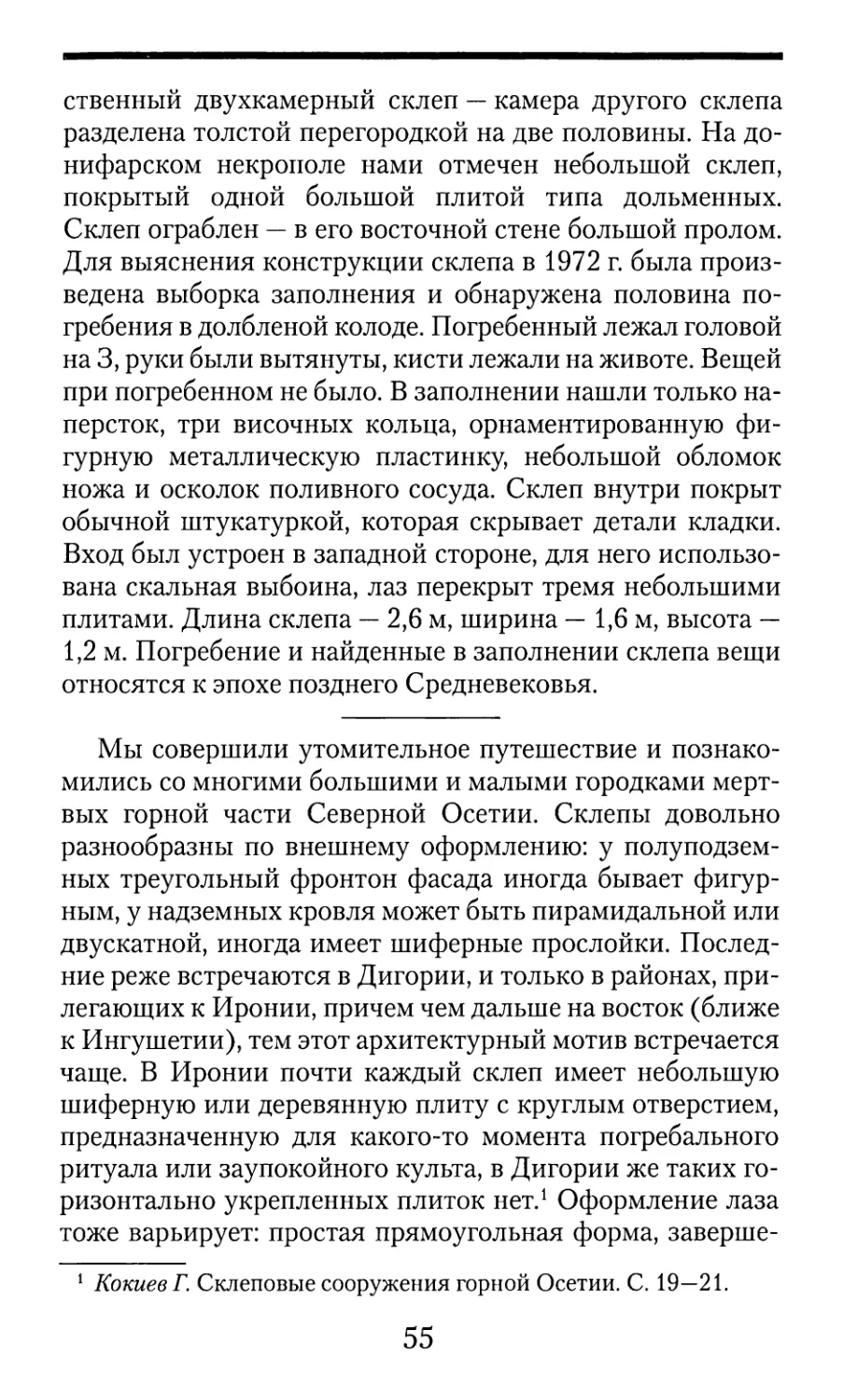

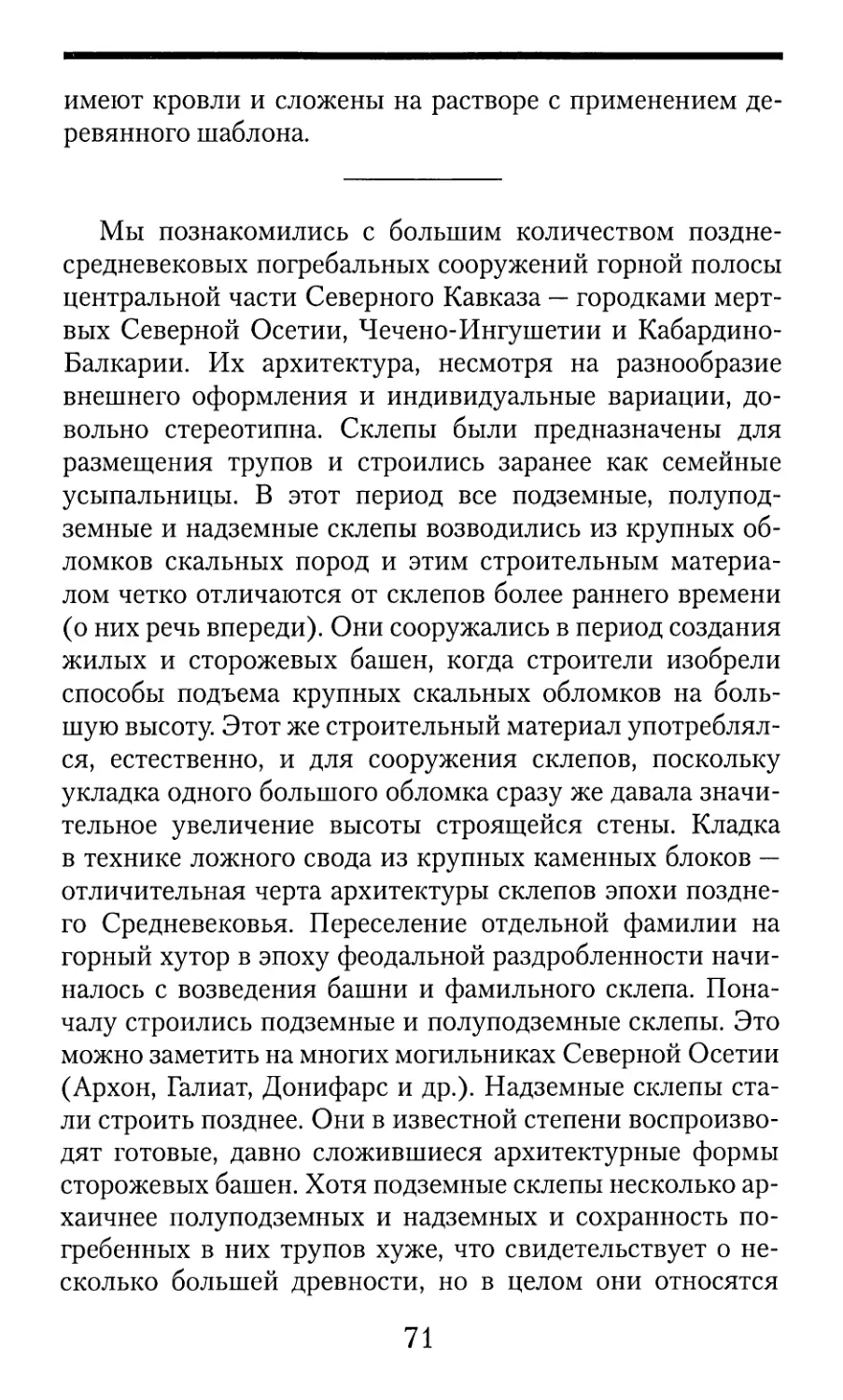

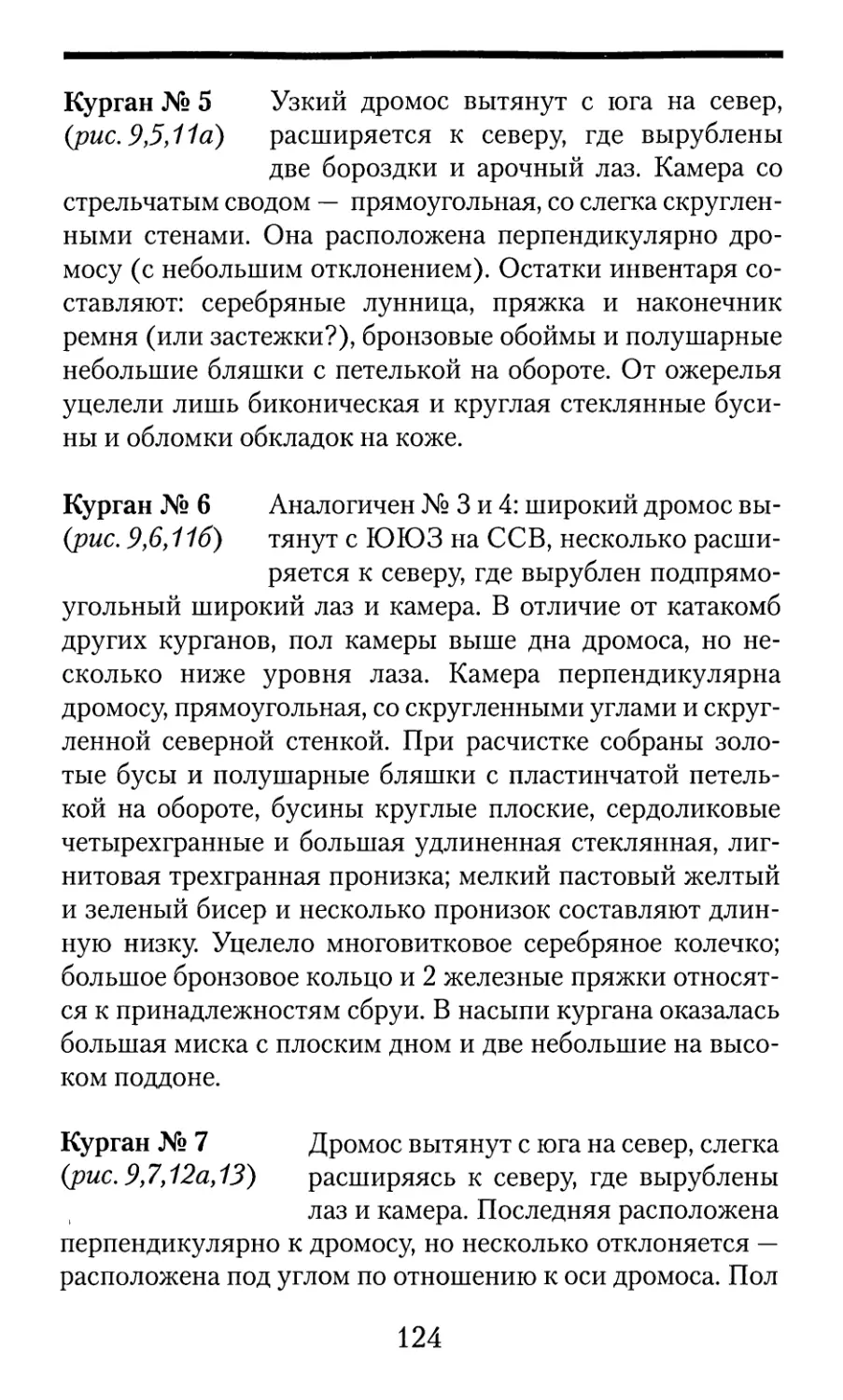

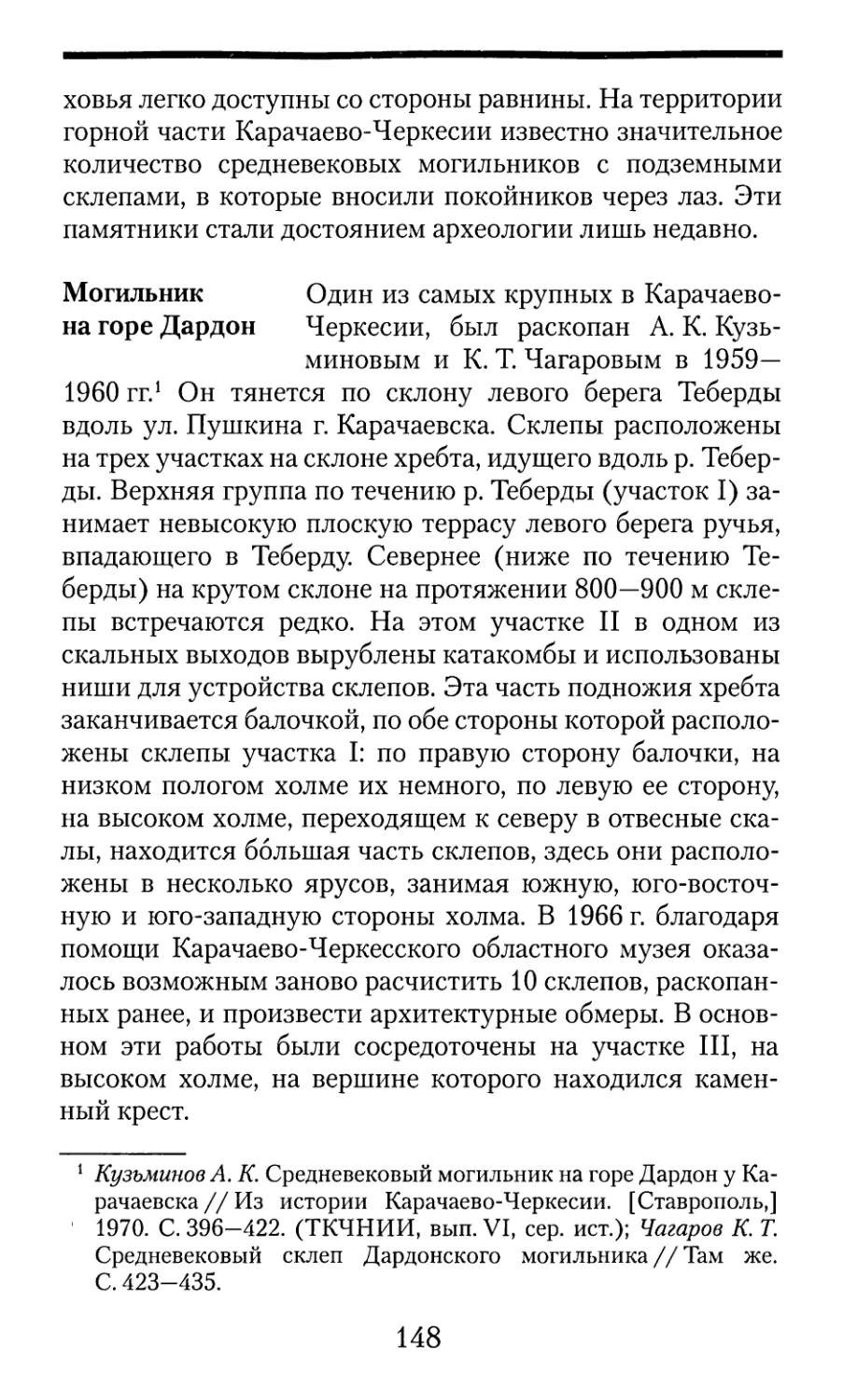

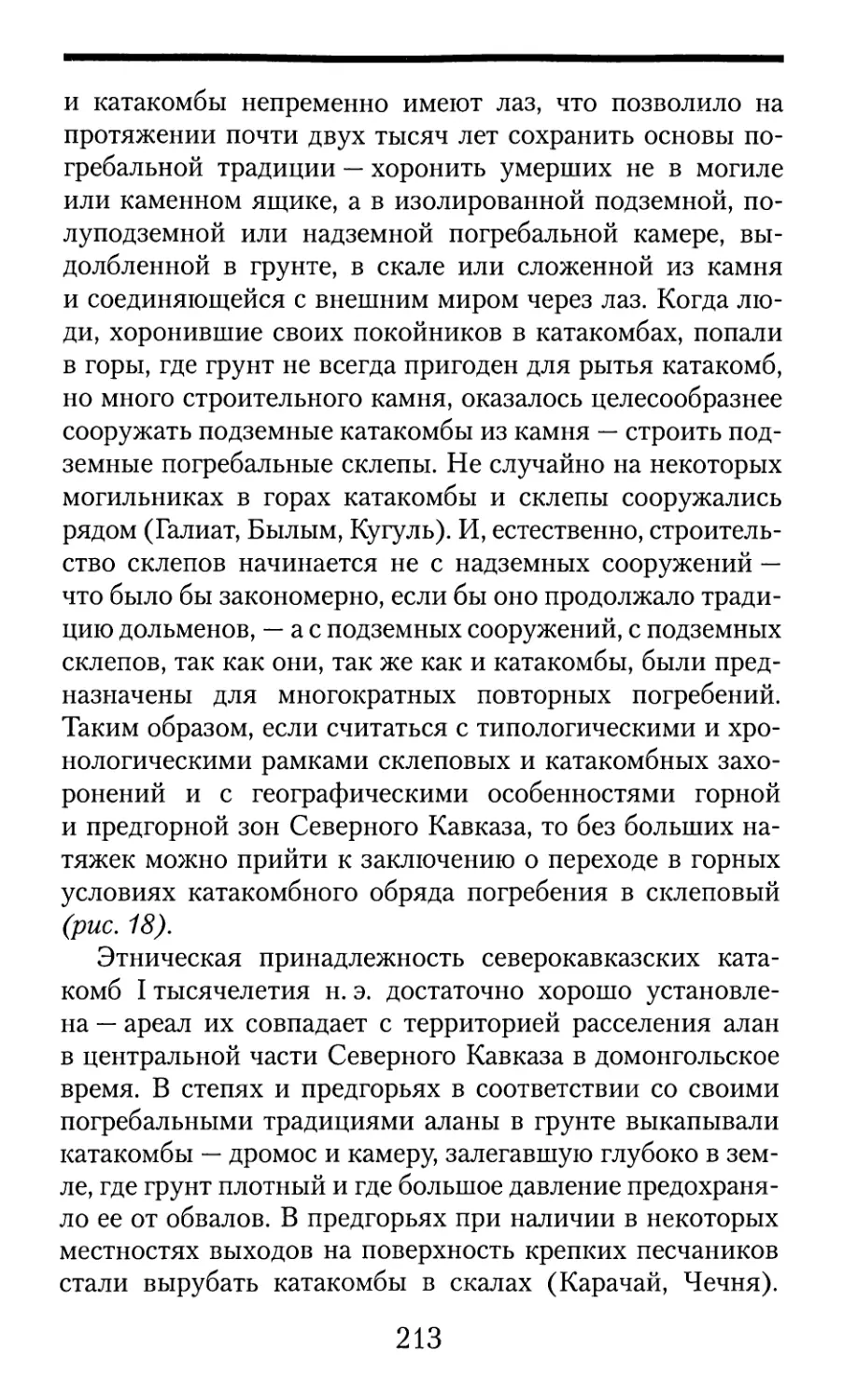

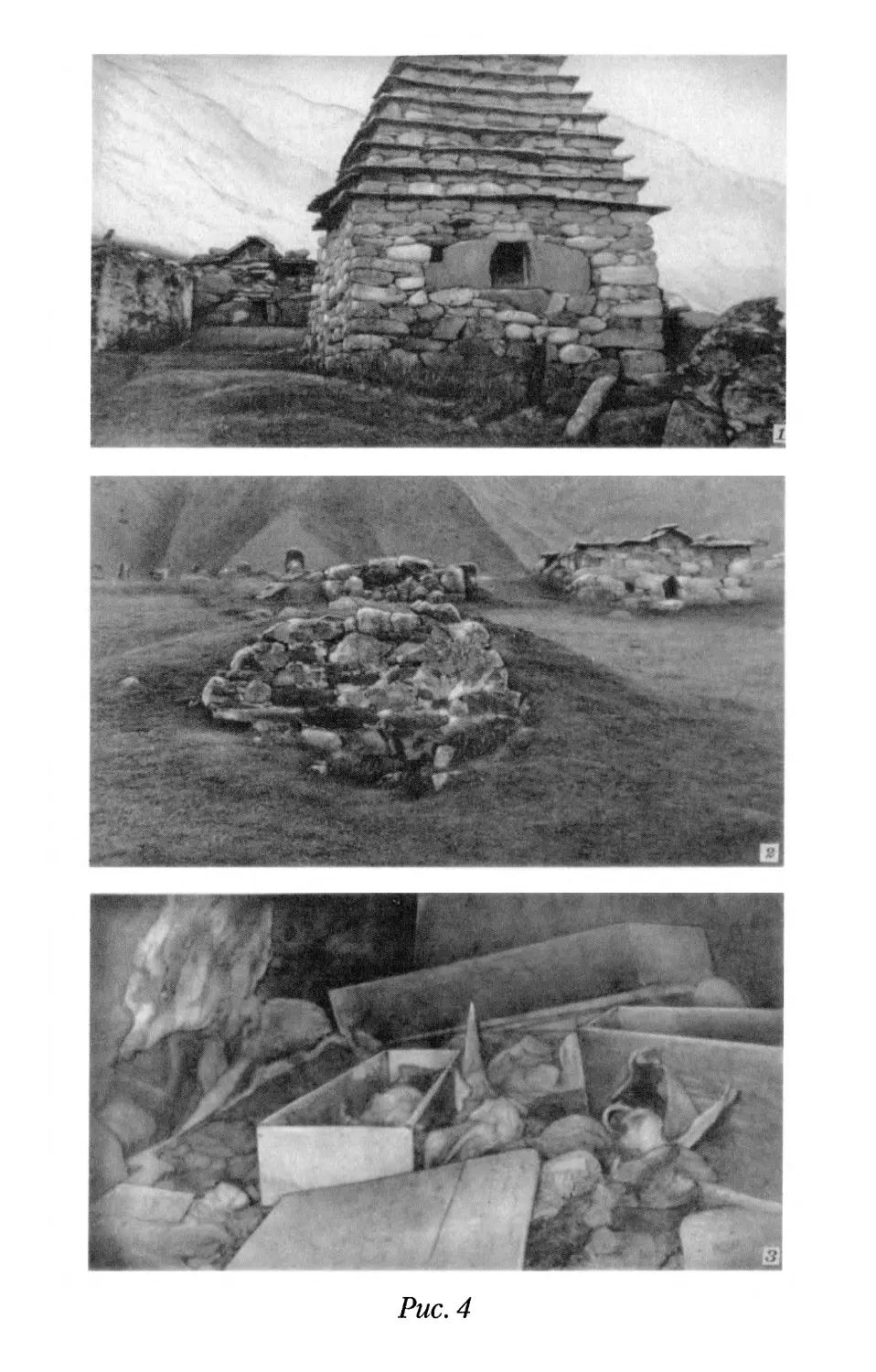

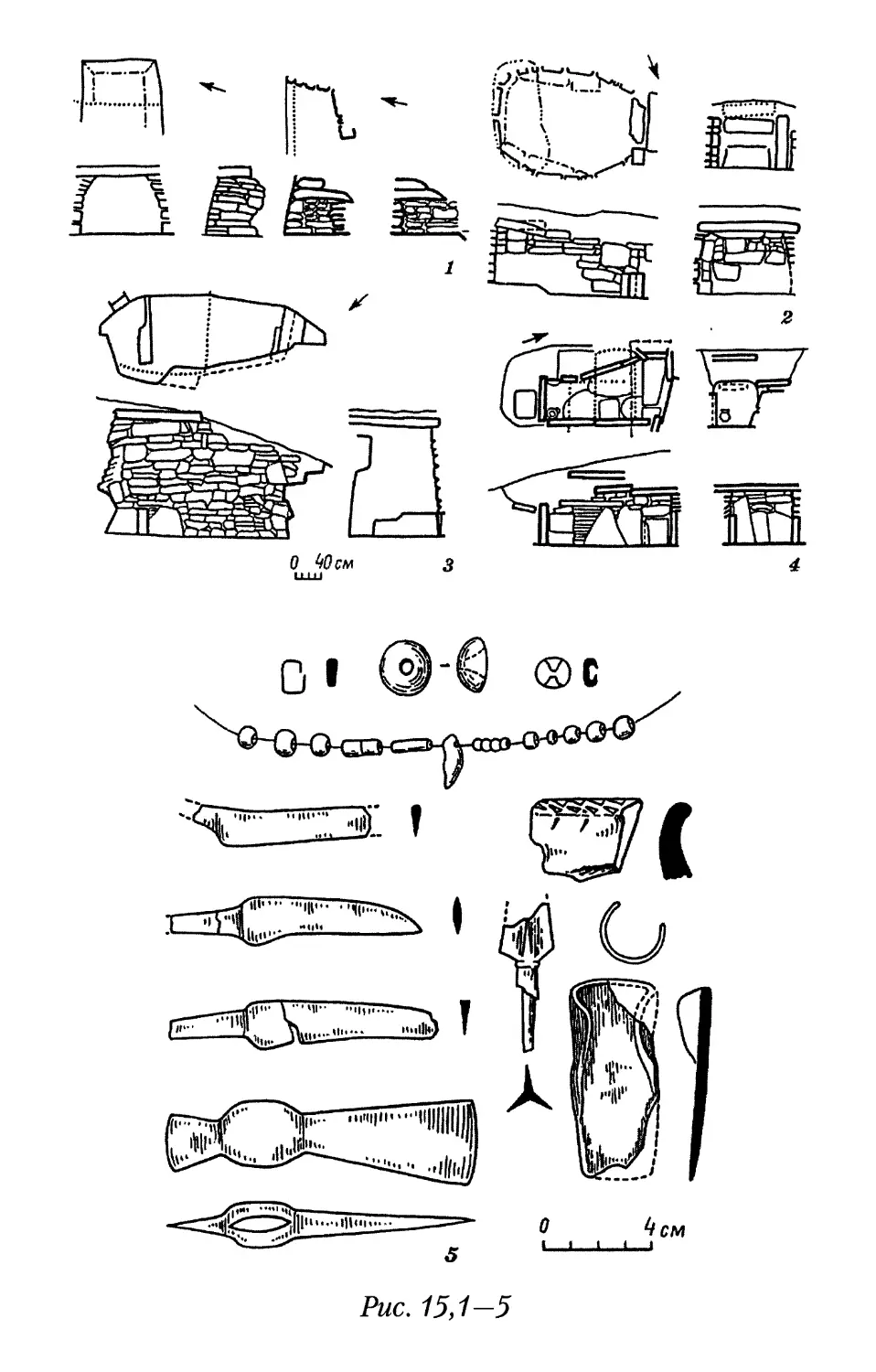

Склепы сел. Архон В селении остатки нескольких

башен, из них две находятся

несколько в стороне, рядом с ними — один полуподземный

склеп. Основной могильник разместился на широкой тер-

1 КокиевГ. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 12—13;

Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции

Академии в 1923 г. // Изв. Рос. акад. матер, культуры. Л., 1925.

Т. 4. С. 36; Семенов Л. 1) Археологические разыскания в Северной

Осетии. С. 48—49; 2) Этнолого-археологическая экспедиция по

горной Осетии//Новый Восток. 1925. №1(7). С. 381-382;

Алборов Б. А. Алано-асская надпись из с. Цамад Алагирского

ущелья Северной Осетии. С. 286—292.

40

расе правого берега р. Архон, сразу же за домами и

башнями (выше по течению). Терраса ограничена неглубокой

балкой, идущей параллельно берегу. Склепы направлены

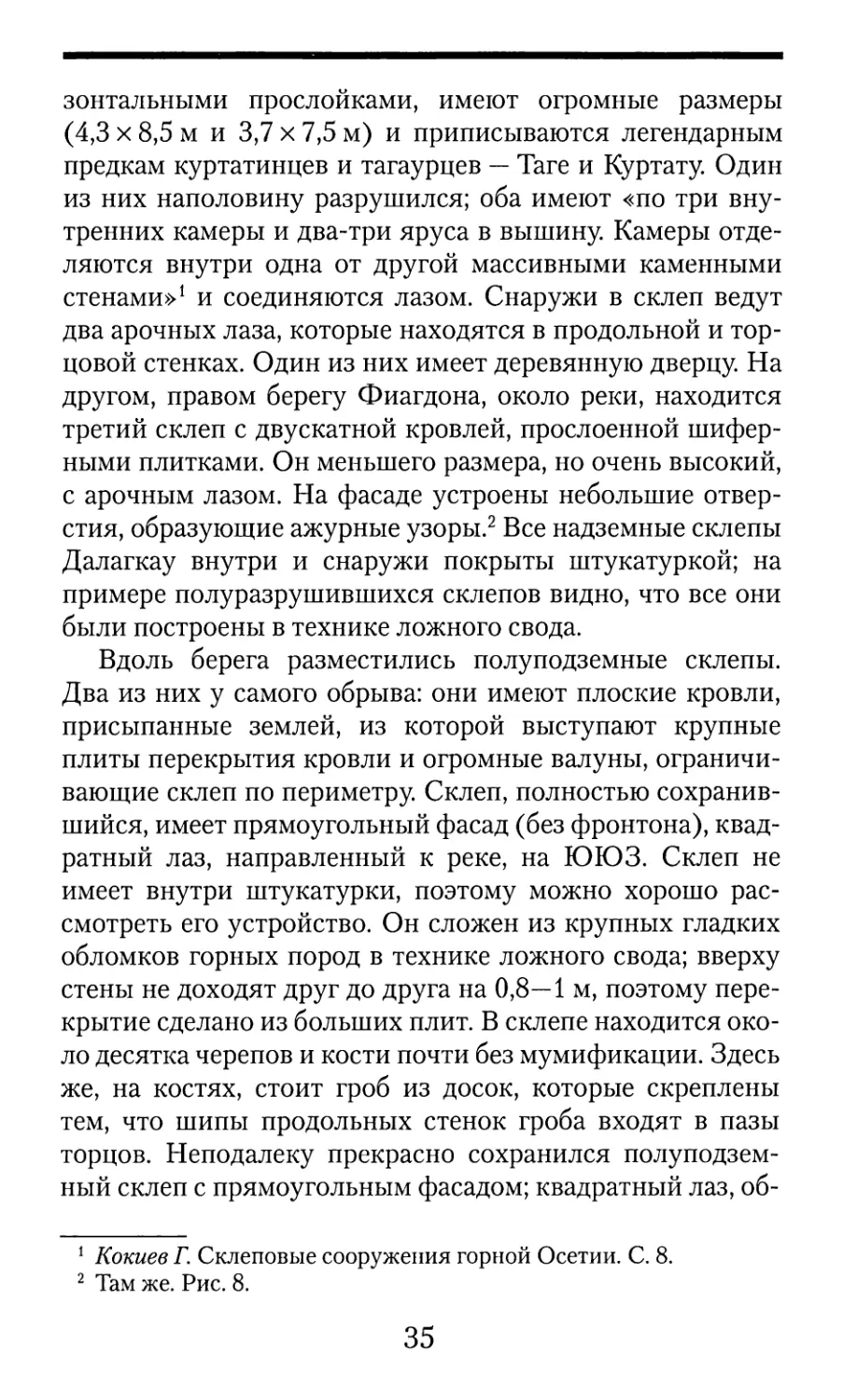

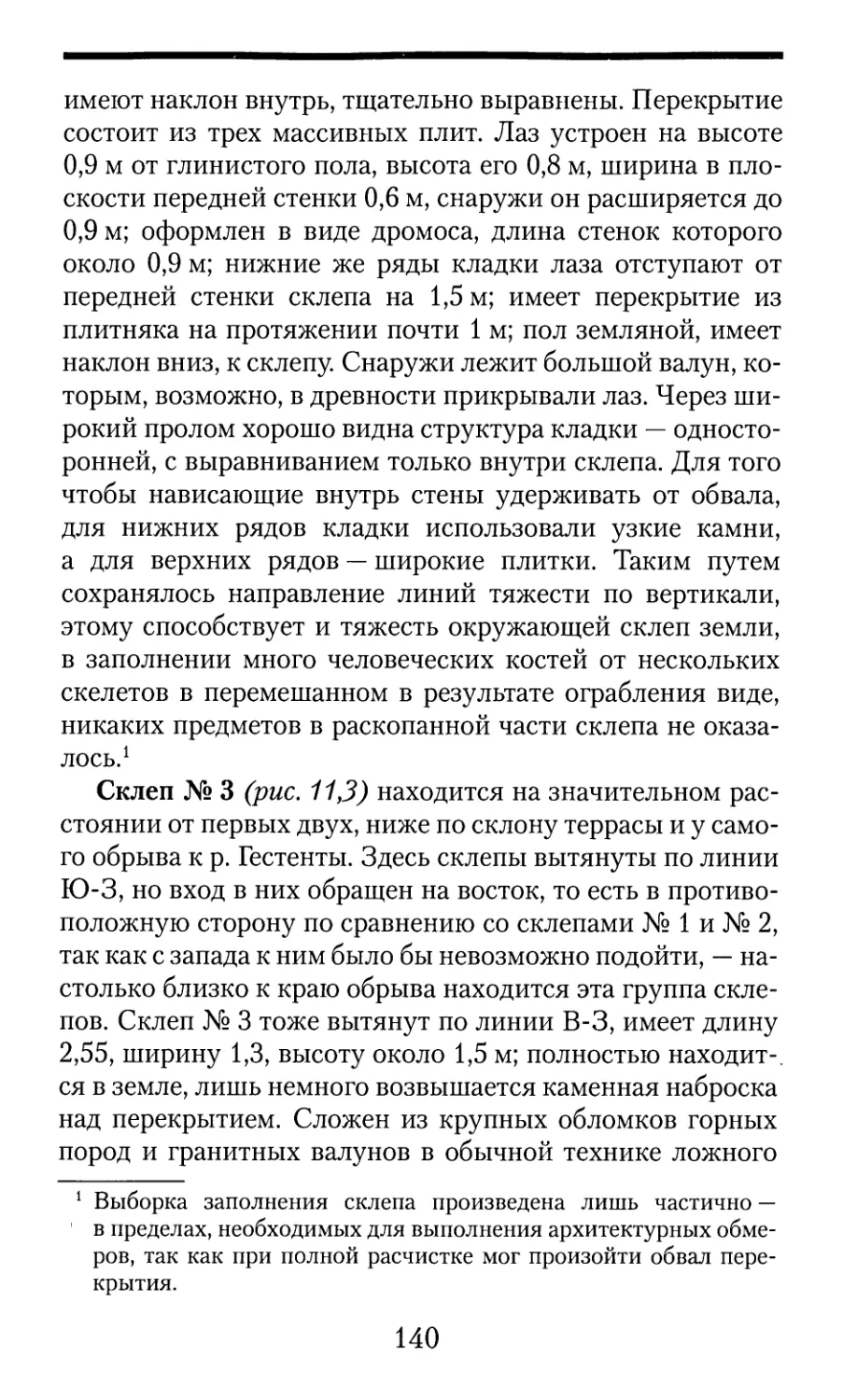

лазами вниз — в сторону реки, балки и селения (рис. 4).

В верхней части могильника — святилище Маде Майрам.

На могильнике 21 склеп. Только один — надземный,

остальные — полуподземные. Надземный склеп

находится посередине могильника (рис. 4.1). Он сложен из

камней и булыжников сравнительно небольшой величины,

разной формы, но кладка тщательная, стены ровные,

промежутки между круглыми камнями заполнены мелкими

камешками. Пирамидальная кровля имеет 9 рядов

шиферных горизонтальных прослоек. Лаз шириной 0,5 м,

высотой 0,6 м, находится на высоте 1,1 м от уровня земли,

окаймлен с боков плитами мягкого галечника,

подтесанными так, что кверху плиты несколько сближаются. В

левой плите — небольшое квадратное отверстие, через

которое двигается засов, запирающий деревянную дверцу;

слева от лаза — горизонтальная шиферная плитка с

круглым отверстием. Пирамидальная кровля начинается на

высоте 2,2 м, широкий ложный свод укреплен бревнами,

расположенными продольно. Внутри склепа — свалка

костей, гробов, остатков тканей, достигающая уровня лаза; от

деревянного настила, делившего склеп на ярусы, остались

небольшие обрубки. Размеры — 3,4 х 3,35, высота до

кровли — 2,2, толщина стены фасада — 0,7 м. Остальные

склепы полуподземные, имеют глубокую подземную часть; лаз

их расположен на уровне земли, но фасад довольно

высокий, завершается либо простым треугольным фронтоном,

либо фигурным (рис. 4,2). Двускатная кровля понижается

к склону и сливается с ним, присыпана землей, поросла

травой. Контрфорсы у боковых стен немного отступают

от фасада назад. Многие склепы оштукатурены, два

имеют на фронтоне углубленное изображение креста: у одного

оно выполнено по штукатурке, у другого врезано в камень.

У многих склепов в верхней части фасада горизонтально

41

укреплены полукруглые, круглые, овальные, реже

прямоугольные плиты с круглым отверстием; в большинстве

случаев они сделаны из шифера, иногда — деревянные.

Лаз полуподземных склепов имеет прямоугольную,

трапециевидную или арочную форму и закрыт либо

деревянной дверцей, которая запиралась засовом, задвигавшимся

через небольшое квадратное отверстие, либо камнем из

мягкого галечника, вытесанным по форме лаза.

Перекрытие в технике ложного свода выполнено из крупных

обломков горных пород; камни нависают внутрь, стенки

иногда сближаются значительно и остающееся между ними

пространство перекрыто скальными обломками; для

перекрытия же широкого пролета между слегка

наклоненными стенами употреблялись более крупные скальные

обломки. Внутри полуподземные склепы разделены на два

яруса поперечным или продольным деревянным

настилом, укрепленным на уступах стен немного ниже уровня

лаза. На нем лежат костяки и мумифицировавшиеся

трупы в гробах и без гробов, в остатках одежды, чаще вдоль

настила (головой внутрь склепа, ногами к лазу), иногда

поперек настила (головами в разные стороны) (рис. 4,3).

В тех случаях, когда настил рухнул, нижнюю подземную

часть заполняет навал трупов, гробов, балок настила.

В некоторых склепах уже нет ни настила, ни

мумифицировавшихся трупов; внизу, в глубокой подземной части,

видны лишь кости, присыпанные землей. Судя по

сохранности погребений — это более ранние склепы могильника,

построенные, по-видимому, в числе первых. Их фасад не

имеет завершения в виде фигурных фронтонов, хотя

имеет слабо выраженную треугольную форму и почти

плоскую без карниза кровлю. Конструктивно они ничем не

отличаются от склепов, имеющих более обновленный вид,

и архитектурно принадлежат одной эпохе. Однако один

из более ранних склепов имеет лаз, сделанный ниже

уровня почвы. Все склепы относятся к эпохе позднего

Средневековья.

42

Склепы сел. Дайкау Склепы этого небольшого

поселка, расположенного на

высокогорном плато правого берега р. Ардон, близ впадения

в нее р. Архон, находятся в 50—100 м от селения. На плато

со стороны ущелья высятся две сторожевые башни и

развалины жилых построек. На территории могильника

имеется дзуар в виде прямоугольной надземной постройки

без кровли, заполненной приношениями охотников.

Могильник состоит из десятка полуподземных склепов

и одного надземного. Надземный склеп прямоугольной

формы с двускатной кровлей, снаружи был покрыт

штукатуркой, которая сохранилась лишь местами; лаз

расположен высоко над землей. Полуподземные склепы

возвышаются над землей незначительно (не более 1 м); лаз их

прямоугольной формы расположен на уровне земли,

кровля присыпана землей, не имеет четкого оформления.

Один из склепов имеет фигурный треугольный фронтон;

остатки аналогичной формы фронтона имеются еще у двух

склепов. Два склепа снаружи покрыты штукатуркой,

третий обмазан глиной (вероятно, заменяющей или

имитирующей штукатурку). Входные отверстия у некоторых

склепов прикрыты камнями.

Склепы Селение расположено на высоко-

сел. Верхний Мизур горной террасе левого берега Ар-

дона. Склеповый могильник

прилегает к территории необитаемого пос. Ксурта с

несколькими сторожевыми башнями, которые высятся на

краю плато, у обрыва к р. Ардон. Склепы расположены

небольшими группами; всего на могильнике насчитывается

до двух десятков склепов; они ориентированы в основном

на Ю, но каждая группа с небольшими отклонениями.

Самый большой принадлежит Зангиевым. Лишь три

склепа являются надземными, с пирамидальной кровлей;

в одном случае кровля имеет шиферные прослойки.

Остальные — полуподземные, но значительно

возвышаются над землей. Почти все они имеют фигурные

треугольные фронтоны, некоторые с ажурным изображением рав-

43

ноконечного креста. Входные отверстия расположены на

уровне земли или на 15—30 см выше, имеют либо

прямоугольную форму, либо арочную, иногда с серединным

камнем типа замкового. Ширина лаза — 0,5—0,55,

высота — 0,55—0,7 м. В отдельных случаях сохранилась

деревянная дверца, которой закрывался лаз; для задвижки

засова справа имеется небольшое квадратное отверстие.

Толщина передней части стены обычно около 0,7 м

(замерялась через лаз). Многие полуподземные склепы

покрыты штукатуркой, имеют по бокам контрфорсы. В

большинстве случаев сохранились деревянные настилы на уровне

лаза, разделяющие склепы на ярусы. Они состоят из

плоских балок, идущих вдоль, и уложены на круглые бревна,

расположенные поперек склепа. Некоторые склепы

доверху наполнены мумифицировавшимися трупами,

лежащими прямо на настиле или в деревянных гробах головой

внутрь склепа, ногами к лазу. Кое-где сохранились ткани;

в одном случае в качестве верхней одежды уцелел халат

из полосатой ткани.

Склепы сел. Згид Расположены двумя группами.

Около селения разместились

полуподземные склепы — лаз их находится на уровне земли

или несколько приподнят над землей, иногда имеет

арочную форму, но чаще прямоугольную. Лаз закрывался

плоской каменной плиткой либо закладывался камнями,

уложенными горизонтально друг на друга. Фасад склепов

имеет вверху треугольное или фигурное завершение,

которому соответствует двускатная кровля. Она присыпана

землей и поросла травой, сливаясь у задней стенки с

поверхностью склона. Надземные склепы концентрируются

на обрыве к реке. Фасад некоторых покрыт штукатуркой,

на одном на штукатурке отпечаток рук и рисунки;

исключительный интерес последних отмечают А. А. Миллер,

Л. П. Семенов, В. А. Кузнецов.1

1 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской

экспедиции Академии в 1923 г. С. 36, рис. 25; Семенов Л. Археоло-

44

Склепы Селение расположено на высокой

сел. Верхний Цей террасе левого берега Цейдона

(левый приток Ардона), на пологом

склоне. В селении несколько хорошо сохранившихся

сторожевых башен. Склепы находятся на высоком плоском

холме, отрезанном от жилых построек глубокой балкой.

Здесь же — деревянная церковь св. Георгия (Джеоргуба).

Могильник имеет семь сравнительно хорошо

сохранившихся полуподземных склепов. Два находятся на вершине

холма, остальные на восточном склоне, впущены в склон.

Первые два обращены лазом на Ю, остальные на В (с

небольшими отклонениями). Лаз расположен выше уровня

земли на 0,2—0,4 м, его размеры — 0,5 х 0,45 м. Ширина

фасадов 3,4—4 м, фасады завершаются фигурным

фронтоном. Один склеп покрыт снаружи штукатуркой, на двух

остались лишь следы. Надземная высота фасада 2,5—3 м;

толщина кладки 0,9 м; склепы сложены в технике

ложного свода со значительным сближением боковых стен. На

уровне лаза — настил; на нем трупы в гробах и без гробов,

пустые гробы; на некоторых трупах сохранилась одежда.

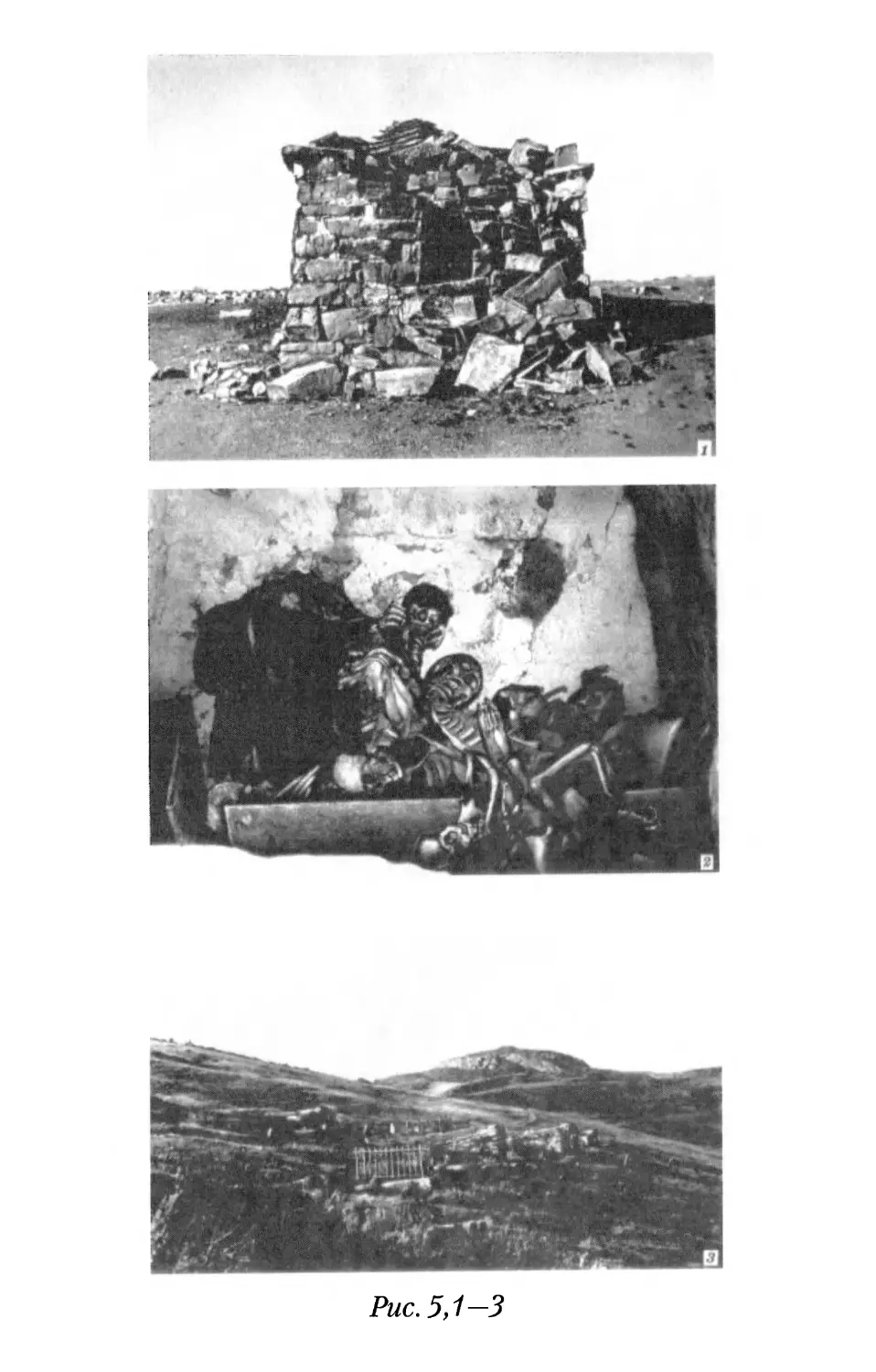

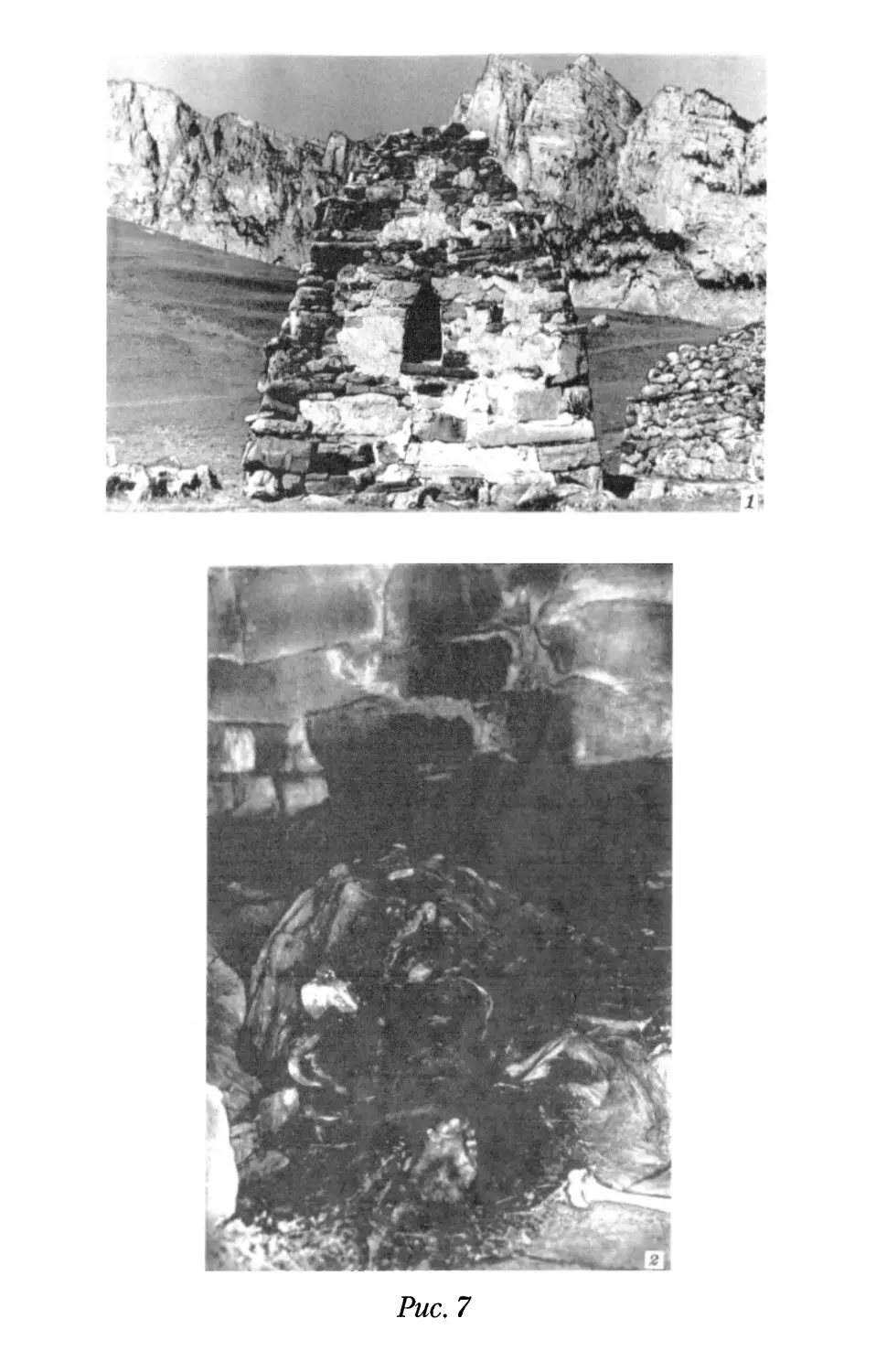

Склепы сел. Нузал Склепы расположены у Военно-

Осетинской дороги, находятся на

кладбище в середине современного поселка; нузальская

часовня стоит вне ограды, недалеко от кладбища. На

противоположном берегу реки к скалам пристроена крепость.

Г. А. Кокиев упоминает, что «в Нузале имеется несколько

полуподземных склепов, совершенно аналогичных

склепам <...> в Куртатии»1. Таких полуподземных склепов на

территории Нузальского кладбища всего два. Один

хорошей сохранности, сложен насухо из плитняка и камней,

с фигурным фронтоном, четко оформленным шиферными

плитками. Лаз арочной формы вырублен в куске мягкого

галечника, расположен немного выше уровня земли.

гические изыскания в Северной Осетии. С. 71, рис. на с. 74;

Кузнецов В. А. Аланские племена. С. 104.

1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 13.

45

Справа от лаза — небольшое отверстие для засова,

запиравшего деревянную дверцу. Стены по бокам укреплены

контрфорсами, кровля двускатная, толщина фасада 1 м.

Внутри склеп имеет усеченно-овальный план — углы

склепа тупые, скошены; ложный свод выполнен из крупных

обломков горных пород. Остатки деревянного настила

находятся ниже уровня лаза на 0,5—0,2 м. Пол засыпан

землей и завален небольшими камнями. Второй склеп

находится рядом, сложен так же, тоже с контрфорсами. Кровля

частично разрушена и через пролом хорошо видна

техника кладки ложного свода из крупных скальных обломков.

Лаз арочной формы начинается несколько выше уровня

земли, справа от него отверстие для задвижки засова

(дверца не сохранилась, но косяки целы). Внутри склеп