Text

М.Брайен

Общественные

насекомые

Экология

и поведение

Social

Insects

Ecology

and Behavioural

Biology

M. V. Brian

London New York

Chapman and Hall

М.Брайен

Общественные

насекомые

Экология

и поведение

Перевод с английского

Т. Сидоровой

под редакцией

д-ра биол. наук Г. М. Длусского

Москва „Мир“ 1986

ББК 28.691.89

Б87

УДК 591.5 + 595.7

Брайен М.

Б87 Общественные насекомые: Экология и поведение: Пер. с англ.-М.: Мир,

1986.-400с., ил.

В книге известного английского ученого изложены основные вопросы, связанные с обеспечением

сообществ насекомых пищей, с гнездостроением, поддержанием микроклимата, процессами роста и

созревания общины. Особое внимание уделено вопросам экологии различных общественных насекомых,

в том числе сравнительной экологии видов в различных зональных ландшафтах.

Предназначена для энтомологов, этологов и экологов.

Б 2005000000-177 13g_86 j ББК 28.691.89

041/01/—86

Редакция литературы по биологии

© М. V. Brian 1983

This book was originally published in the

English language by Chapman a. Hall Li-

mited of London

© перевод на русский язык, „Мир“, 1986

Предисловие редактора перевода

Общественные насекомые-муравьи, термиты, осы

и пчелы - играют важнейшую роль практически во всех

экосистемах суши. Осы и большая часть муравьев выступают

как хищники, термиты, особенно в тропических

экосистемах,- как важнейшие разрушители растительных

остатков, а общественные пчелы являются основными

опылителями многих диких и культурных растений. Очень

часто, особенно в пустынях и саваннах, по совокупной

численности и биомассе общественные насекомые значительно

превосходят всех остальных животных, вместе взятых.

Казалось бы, любое комплексное экологическое

и биогеоценологическое исследование невозможно без изучения

этих насекомых. Между тем, если взять подавляющее

большинство такого рода работ, в том числе и отечественных,

можно увидеть, что авторы либо вообще не обращают

внимания на общественных насекомых, либо ограничиваются

некоторыми общими фразами об их возможной роли

в биогеоценозах; иной подход является скорее исключением.

Дело в том, что для изучения общественных насекомых, как

правило, не годятся стандартные подходы и методы,

применяемые экологами при исследовании всех остальных

наземных беспозвоночных. Так, например, для них непригодны

стандартные методы учета численности (исследование

почвенных проб, применение биоценометров, кошение сачком

и т. и.). Особые методы требуются для определения таких

важнейших параметров, как биомасса, продукция, потребление

пищи. Оценка деятельности общественных насекомых требует

от эколога особого подхода и знания некоторых важных

моментов их образа жизни.

О биологии общественных насекомых написано много.

Имеются и большие обзорные монографии, лучшей среди

которых безусловно является книга Е. О. Wilson „The insect

societies", и обширная научно-популярная литература,

например прекрасные книги И. А. Халифмана. Но в этих

книгах основное внимание уделяется таким вопросам, как

коммуникация, разделение функций в семье, происхождение и

эволюция социальности, различные формы социального

паразитизма, механизмы поддержания гомеостаза и т. д.

Безусловно, все эти вопросы крайне важны для понимания

сущности общественного образа жизни насекомых, но эколог,

специально не занимающийся общественными насекомыми, из

6 Предисловие редактора перевода

таких книг вряд ли сможет почерпнуть много такого, что он

мог бы использовать в своей непосредственной практической

работе.

Предлагаемая читателю книга М. Брайена занимает

в литературе об общественных насекомых особое место. Эта

книга написана для зоологов и экологов, специально не

занимающихся этой проблемой. В ней сравнительно немного

внимания уделено вопросам, о которых говорилось выше, но в

то же время подробно обсуждаются взаимоотношеня

общественных насекомых как между собой, так и с другими

организмами. Особенно подробно рассмотрена динамика

численности общественных насекомых (гл. 9-12).

М. Брайен хорошо известен как автор многочисленных работ

по экологии муравьев луговых экосистем Великобритании, а

главное-серии исследований, посвященных динамике

численности семей и регуляции каст у муравьев, главным

образом видов рода Myrmica. „Общественные насекомые“-не

первая его книга. В 1965 г. вышла его первая книга „Social

insect populations", сыгравшая важную роль в развитии

экологии общественных насекомых. Во время проведения

Международной биологической программы М. Брайен был

председателем рабочей группы по общественным насекомым

секции „Экосистемы суши". Итогом этой международной

работы была коллективная монография „Production ecology of

ants and termites" (1978), главным редактором и одним из

авторов которой был автор этой книги. Таким образом, сейчас

М. Брайен является наиболее компетентным специалистом в

области экологии общественных насекомых, особенно

в вопросах динамики численности муравьев и термитов.

Не все разделы книги получились одинаково удачными. Если

главы, посвященные регуляции состава семьи, динамике

развития семей или структуре многовидовых сообществ

написаны на высоком профессиональном уровне, то разделы, в

которых автор обращается к вопросам эволюции или

систематики общественных насекомых, несколько

поверхностны. Некоторые гипотезы автора весьма спорны.

Так, например, гипотеза о происхождении социального

паразитизма из полигинии, основанная на изучении

своеобразной ситуации с микрогинами у Myrmica,

противоречит большому числу случаев, когда социальные

паразиты не родственны их хозяевам. Также весьма спорна

гипотеза о происхождении „рабовладения" (куколочного

паразитизма) у муравьев из хищничества. При экологических

построениях для упрощения можно условно рассматривать

„рабовладельцев" как хищников, поскольку их воздействие на

популяцию хозяина сходно с воздействием хищника на

популяцию жертвы. Однако мнение автора, что эти муравьи

Предисловие редактора перевода 7

поедают значительное число похищенных куколок,

представляется необоснованным. Это происходит либо

в случае ошибочного нападения паразита на гнезда тех видов

муравьев, которые не могут быть использованы в качестве

„рабов“, либо при лабораторных опытах, когда неправильное

кормление может привести к поеданию не только чужого, но и

своего расплода.

К сожалению, автор, как и большинство других западных

ученых, мало знаком с советской литературой, хотя

исследования в этой области, касающиеся главным образом

муравьев, весьма интенсивно ведутся в нашей стране. За

последние 20 лет было опубликовано несколько сотен статей и

5 монографий, посвященных экологии и биологии

общественных насекомых (см. приводимый ниже список

дополнительной литературы). Хотя в книге и упомянуты

работы всех ведущих советских мирмекологов, однако их

данные в книге почти не отражены.

В первую очередь это касается вопросов биологии рыжих

лесных муравьев (группа Formica rufa), в частности проблемы

терморегуляции в гнездах. Эти муравьи составляют главный

объект изучения наших мирмекологов. Цитируемая в книге

работа Brandt хотя и была опубликована в 1980 г., лишь

повторяет, причем на более низком уровне, исследования,

проведенные Э. К. Гринфельдом в 30-х годах, а гипотеза

Coenen-Straas et al. (1980) противоречит экспериментальным

данным, полученным А. Мартином и мною в 70-х годах

(Длусский, 1980). На самом деле поддержание высокой

постоянной температуры в зоне выведения расплода

происходит не за счет разложения материала гнезда, а за счет

тепла, выделяемого муравьями при быстром расщеплении

сахара.

Наибольших успехов советские исследователи достигли

в изучении сложных форм обучения общественных насекомых

(Лопатина, 1971; Мазохин-Поршняков, 1974; Длусский, 19816;

Резникова, 1983) и поведенческой структуры одновидовых

сообществ муравьев (Захаров, 1972, 1980, 1981, 1984). Если

первая область исследований лишь косвенно связана

с основными проблемами, обсуждаемыми в книге, то вторая

имеет к ним самое прямое отношение. Характер структуры

поселения определяет способ использования кормового участка

и в конечном счете-характер взаимодействия данного вида с

другими элементами экосистемы.

При переводе этой книги мы столкнулись с рядом трудностей

терминологического характера. Во-первых, стремясь, видимо, к

большей простоте изложения, автор не всегда строго

придерживается даже терминологии, принятой в англоязычной

литературе, заменяя порой термины образными выражениями.

8 Предисловие редактора перевода

Мы старались придерживаться стиля автора, но это удавалось

не всегда. Во-вторых, в ряде случаев в советской литературе

существует более детальная терминология. Но, используя

отечественную терминологию в полном объеме, мы

фактически приписали бы автору точку зрения, которая у него

отсутствует. Поэтому было выбрано компромиссное решение.

Хотя автор не различает выделяемых в нашей литературе

уровней структурной организации поселений муравьев,

английский термин „colony" в большинстве случаев

соответствует русскому „семья"; так он и переводился. Автор

не делает различий между колониями и поликалическими

семьями, называя и то и другое „polycalic colony". В тех

случаях, когда из текста было очевидно, что имеется в виду

колония (система семей, которые связывает обмен расплодом,

самками и молодыми особями, например у рыжих лесных

муравьев), мы переводили это словосочетание как „колония";

во всех остальных случаях-как „поликалическая семья" (т. е.

семья, занимающая несколько гнезд). Автор не делает

различий между понятиями „кормовой участок"

и „территория", называя и то и другое „territory". Поскольку

из текста далеко не всегда ясно, что имеется в виду, обычно

этот термин переводился как „кормовой участок", и лишь в

тех случаях, когда автор писал „protected territory", мы

переводили это как „охраняемая территория". Любые

постоянные дороги автор называет „tracks", а временные

дороги и пахучие следы одиночных фуражиров-„trails".

Соответственно „track" переводилось как „дорога", a „trail"

либо как „тропа", либо, если речь шла о следе, оставляемом

одиночными фуражирами или небольшими группами,-как

„пахучий след". Английский термин „population"

в зависимости от контекста переводился как „население"

(colony population-население гнезда), „совокупность" (worker

population-совокупность рабочих особей) и лишь в тех

случаях, когда речь явно шла о большой группе семей,

населяющих определенную территорию,-как „популяция".

Для обозначения каст общественных перепончатокрылых в

англоязычной литературе используется более детальная

терминология, чем в русской. Применяются термины „females"

(самки по полу, т. е. собственно самки и рабочие особи),

„gynes" (самки, способные к репродукции) и „queens"

(оплодотворенные самки). В русской литературе о муравьях

используются только термины „рабочая особь" (английское

worker или neuter), „самка" и „самец" (английское male), а в

литературе о пчелах-соответственно „рабочая пчела"

(„работница"), „матка" и „трутень". По ряду соображений мы

не хотели менять принятой в нашей литературе терминологии

и поэтому термин „female" обычно переводился как „женская

особь", a ,,gyne“ и „queen" как „самка" для муравьев и

Предисловие редактора перевода 9

термитов или „матка“ для пчел и ос. В случае необходимости

добавлялись соответствующие определения:

„самка-основательница", „оплодотворенная самка" и т. д.

В заключение хотелось бы отметить, что книга М. Брайена

рассчитана на подготовленного читателя, знакомого

с биологией общественных насекомых хотя бы на уровне

серьезной научно-популярной литературы. В качестве такой

литературы можно порекомендовать книгу А. А. Захарова

„Муравей, семья, колония" и книги И. А. Халифмана об

общественных насекомых.

В целом книга М. Брайена безусловно представляет важный

шаг в изучении общественных насекомых. Мы надеемся, что

собранный в ней обширный фактический материал, четкое

выделение неясных и нерешенных проблем, множество новых,

хотя и не всегда бесспорных идей привлекут внимание

советских читателей. Не вызывает сомнений, что эта книга

будет способствовать дальнейшему развитию экологии

общественных насекомых в нашей стране и окажется полезной

многим зоологам и экологам.

Г. М. Длусский

Список дополнительной литературы

Длусский Г. М. Муравьи рода Формика.-М.: Наука, 1967.

Длусский Г. М. Температурный режим в гнездах некоторых видов и

пути эволюции терморегуляции у муравьев рода Formica. В кн.:

Физиологическая и популяционная экология животных. Изд.

Саратовского университета, 1980, с. 13-36.

Длусский Г. М. Муравьи пустынь-М.: Наука, 1981.

Длусский Г. М. Принципы коммуникации у муравьев. В кн.: Чтения

памяти Н. А. Холодковского.-Л.: Наука, 1981, с. 34-58.

Жужиков Д. А. Термиты СССР.-М.: изд. МГУ, 1978.

Захаров А. А. Внутривидовые отношения у муравьев,-М.: Наука,

1972.

Захаров А. А. Муравей, семья, колония.-М.: Наука, 1978.

Захаров А. А. Экология муравьев. В кн.: Итоги науки и техники.

Зоология беспозвоночных.-М.: ВИНИТИ, 1980, т. 7, с. 132-202.

Захаров А. А. Поведенческая организация семьи у муравьев. В кн.:

Чтения памяти Н. А. Холодковского.-Л.: Наука, 1981, с. 34-58.

Захаров А. А. Специфика организации сообществ у социальных

перепончатокрылых. В кн.: Системные принципы и этологические

подходы в изучении популяций. Пущино, 1984, с. 91-107.

Лопатина Н. Г. Сигнальная деятельность в семье медоносной

пчелы-Л.: Наука, 1971.

Мазохин-Поршняков Г. А. Проблема опознания образов и зрительное

поведение насекомых. В кн.: Чтения памяти Н. А. Холодковского.-

Л.: Наука, 1974, с. 3-17.

Мариковский П. И. Муравьи пустынь Семиречья.-Алма-Ата.: Наука,

1979.

Резникова Ж. И. Межвидовые отношения муравьев.- Новосибирск.:

Наука, 1983.

Предисловие

Эта книга-руководство по экологии общественных насекомых.

Она предназначена для экологов и энтомологов, а также для

студентов и тех, кто только приступает к изучению

общественных насекомых; однако даже опытному

исследователю может оказаться интересным сравнение

различных групп этих своеобразных организмов.

Автор старался избегать специальной терминологии,

пользуясь, насколько это возможно без ущерба для точности,

общепонятным языком, однако без научных названий обойтись

нельзя. Читатели постепенно привыкнут к этим названиям

(хотя они не всегда смогут представить себе стоящее за

каждым из них насекомое) и поймут, что из всей массы

существующих видов до сих пор изучены лишь очень

немногие! Ссылки на оригинальные работы тоже необходимы:

они дадут возможность углубиться в обширнейшую научную

литературу, которая с каждым месяцем увеличивается. В тех

случаях, когда я цитирую какого-нибудь автора, ссылаясь на

работу другого автора, это означает, что я не читал

оригинальной работы и ответственность за точность

изложенных данных несет этот второй автор.

Создавать эту книгу мне помогали многие-и головой, и

руками. Я благодарю всех своих коллег, бывших и нынешних,

за их терпеливую, хотя и критическую поддержку. Особенно

приятно мне выразить признательность Е. J. М. Evesham за

выполнение схематических рисунков; J. Free, D. J. Stradling и

J. Р. Е. С. Darlington-за предоставление фотографий;

D. Y. Brian и R. A. Weller-за тщательную литературную

обработку текста; G. Frith и R. М. Jones-за проверку

библиографии.

Глава 1

Введение

Термин „экология" используется в этой

книге в широком смысле, включающем

также популяционную генетику, рост,

развитие и дифференцировку популяций,

поведение животных и их общение друг с

другом, взаимоотношения внутри вида и

между видами и структуру сообществ.

Термин „общественные насекомые"

используется в узком смысле-для

обозначения только настоящих

общественных форм, т. е. тех, у которых

один или оба пола делятся на касты. Это

означает, что здесь будут

рассматриваться только термиты

и осообразные, к которым я отношу

также муравьев и пчел; общественных

жуков, клопов, бабочек и пауков я, к

сожалению, вынужден исключить. Для

насекомых, при всем изяществе их

строения, характерны малая величина

отдельных особей; они никогда не

достигают таких размеров, как

некоторые моллюски и позвоночные, в

особенности динозавры

и млекопитающие. Этому есть веские

физиологические причины. В качестве

компенсации насекомые

скооперировались и образовали

организованные группы индивидуумов,

превратившиеся в процессе эволюции в

сообщества (семьи), которые

интегрированы в столь высокой степени,

что это уже, в сущности, новые

индивидуумы - сверхорганизмы.

Успех, достигнутый общественными

насекомыми, не вызывает сомнений. В

настоящее время они распространены по

всей суше и достигают высокой

экологической активности. Термиты (или

равнокрылые, Isoptera), будучи довольно

примитивными насекомыми, образуют

огромные и высокодифференцированные

сообщества. Они-главные

преобразователи веществ в почве от

тропиков до зоны пустынь; они

разрыхляют и перемешивают почву и с

помощью бактерий, простейших и грибов

разрушают волокна целлюлозы,

возвращая их компоненты в общий

круговорот веществ. Муравьи, пчелы и

осы (перепончатокрылые, Hymenoptera)

произошли в процессе эволюции от более

высокоорганизованных насекомых

с более тонкой структурой и более

развитыми органами чувств, не боящихся

света и способных использовать его и

распространенных ныне от экватора до

полярных областей. Они тоже начинали

как „мусорщики" и охотники, но

в дальнейшем вступили в множество

разнообразных мутуалистических

взаимоотношений с растениями

и с другими насекомыми, выступая в

роли хищников, „мусорщиков",

потребителей пади, опылителей

и переносчиков семян. Их сообщества

могут быть крошечными или

огромными, подвижными или

стационарными,

высокоинтегрированными и с сильно

развитым обменом информацией. И тем

не менее насекомые, не образующие

семей, продолжают существовать

в экологических нишах между семьями

общественных насекомых или даже

вступают с ними в ассоциации, так что

вновь и вновь встает вопрос: почему

возник общественный образ жизни

и почему он до сих пор достиг полного

развития только у термитов и в группе

жалящих перепончатокрылых? Почему не

у ложноскорпионов, пауков, клопов,

жуков или бабочек, которые все

в довольно значительной степени

12 Г./ава I

проявляют заботу о потомстве, но

опекают его не так долго и не так

тщательно? Казалось бы, остается еще

немало простора для развития новых

общественных форм.

Термиты происходят от

тараканоподобных насекомых,

относившихся к Exopterygota. У всех у

них имеются нитевидные усики

и грызущие мандибулы (жвалы); к груди

прикреплены две пары больших крыльев

со сложным жилкованием, при помощи

которых термиты совершают неуклюжий

и медленный полет при расселении.

Грудь незаметно переходит в трубчатое

брюшко. Термиты образуют пары на всю

жизнь. Вылупляющиеся из яиц личинки

имеют вид взрослых особей

в миниатюре, отличаясь от них лишь

отсутствием крыльев и репродуктивной

системы. Рост сопровождается линьками;

к концу роста из наружных зачатков

развиваются крылья и половые органы.

Ювенильные особи выполняют разные

работы в гнезде; у эволюционно

наиболее продвинутых семейств покровы

личинок отвердевают, а окраска темнеет,

и они могут выходить из гнезда, но за

это им приходится расплачиваться

перманентной стерильностью. Все

термиты диплоидны, пол у них

определяется хромосомами X и Y,

общественный образ жизни

и полиморфизм характерны для обоих

полов, хотя у высших термитов

генетический пол определяет, к какой

касте будет принадлежать данная особь.

Термиты делятся на пять семейств,

состоящих исключительно из

общественных видов (рис. 1.1). Самое

примитивное семейство Mastotermitidae,

наиболее сходное с тараканами, в эоцене

было распространено по всему земному

шару, однако ныне представлено лишь

одним видом Mastotermes darwiniensis,

обитающим в Австралии.

К отличительным признакам этого

семейства относятся пятичлениковая

лапка, наличие на задних крыльях

анальной лопасти и наличие яйцевой

капсулы. Другое притимивное, но

широко распространенное

семейство - Calotermitidae (суходревесные

термиты); эти насекомые выгрызают

ходы в бревнах, лежащих на земле под

открытым небом. Семейство

Введение 13

Рис. 1.2. Термит-жнец Hodotermes mossambi-

cus. А. Крылатая репродуктивная особь. Б. Ра-

бочая особь. В. Солдат. (Harris, 1961.)

Hodotermitidae, ископаемые

представители которого известны из

среднемеловых отложений Лабрадора,

сохраняет ряд примитивных признаков.

Оно делится на два подсемейства:

Termopsinae-обитатели гниющей сырой

древесины (влажнодревесные термиты), и

Hodotermitinae (термиты-жнецы),

которые срезают траву и запасают ее в

своих гнездах (рис. 1.2). Следующее

семейство, Rhinotermitidae, получило свое

название в связи с наличием у этой

группы „носатых41 солдат с выростом на

голове, через который они выбрасывают

на противника струю отпугивающей

жидкости. К самому

высокоорганизованному семейству

Рис. 1.3. Разные формы термита Amitermes

hastatus (Amitermitinae). А. Рабочая особь.

Б. Солдат. В-Д. Три типа репродуктивных

самок: бескрылая нормальная (В), неотениче-

ская, образовавшаяся из нимфы (Г), и неоте-

ническая, образовавшаяся из личинки (Д).

Е. Яйцо, изображенное в том же масштабе.

Длина тела рабочей особи 5 мм. (Skaife, 1954.)

Termitidae относится множество видов, у

которых бесполые особи имеют

пигментированные и склеротизированные

покровы. Наиболее примитивное

подсемейство-Amitermitinae (рис. 1.3).

Termitinae, происходящие из Эфиопской

области, примечательны тем, что у их

солдат имеются мощные

защелкивающиеся мандибулы;

Macrotermitinae разводят грибы

в специальных грибных камерах, а у

Nasutitermitinae солдаты выбрызгивают

14 Глава /

струи ядовитого и клейкого вещества.

Дальнейшие подробности о биологии

термитов можно найти у Krishna,

Weesner (1970) и Hermann (1979-1982). В

настоящее время повсюду, кроме

областей с недостаточно теплым

климатом, термиты-главная группа

животных, разрушающих растительные

остатки. Они проникли глубоко в почву и

поднялись до верхушек деревьев. Они

отыскивают любые остатки целлюлозы

везде, где только можно, и переносят их

в запечатанные холмики с постоянными

условиями температуры и влажности, где

целлюлоза разлагается с выделением

энергии. Вуд и Сэндс (Wood, Sands, 1978)

представили роль термитов

в экосистемах в виде схемы, приведенной

на рис. 1.4.

Пока у зермитов в меловое или

домеловое время начиналось развитие

общественного образа жизни, у других

насекомых-жуков, мух и жалящих

Hymenoptera-в процессе их эволюции

возникли более пластичные одиночные

формы с хорошо развитыми органами

чувств и более энергичным

и маневренным полетом. Отряд

Hymenoptera все еще в значительной

мере состоит из одиночных видов, очень

искусно откладывающих свои яйца

в ткани растений или беспозвоночных

(или на поверхность их тела), а также

форм, которые роют или строят ячейки,

помещают в них мелких животных или

пыльцу и откладывают в каждую из них

яйцо, оставляя его на произвол судьбы.

Самка достигает поразительно высокого

искусства в том, чтобы откладывать свои

яйца в защищенную естественную или

специально созданную питательную

среду (одиночные осы и пчелы).

В отличие от этого самцы специально

приспособлены к тому, чтобы находить

самок и спариваться с ними. Так как

самка может запасать сперму

в количестве, которого ей хватает на всю

жизнь, самец после копуляции гибнет.

Самцы гаплоидны и развиваются

партеногенетически из

неоплодотворенных яиц, а самки

диплоидны и обычно получаются из

оплодотворенных яиц. Произойдет ли

оплодотворение или нет, откроется ли

семеприемник или останется

закрытым,-это зависит от условий среды

и от состояния данной самки, которая

таким образом способна регулировать

пол потомства как у паразитических, так

и у общественных Hymenoptera.

..Искусство" откладки яиц обусловлено

большой подвижностью сочленений

между частями тела самки, чрезвычайно

точными двигательными реакциями

и компактной центральной нервной

системой, получающей сигналы от

весьма совершенных органов чувств.

Членистые усики, кончики которых могут

сводиться вместе, обследуют

пространство; ротовые части (у пчел)

вытянуты в сосущую трубочку; „шея“

способна изгибаться; передние и задние

крылья скреплены при помощи крючков

и действуют в унисон; на ногах имеются

гребни для чистки усиков и лапок и

корзиночки для пыльцы (у пчел);

передние сегменты брюшка сужены,

образуя как бы „талию", и насекомое

может, подгибая брюшко между ногами,

дотянуть его до рта. Кольца сегментов

парализующего яйцеклада

телескопически втягиваются, и насекомое

использует его для защиты, вводя с его

помощью яд врагу. Яйца просто

выталкиваются из полового отверстия и

подхватываются челюстями. Искусство

самок, в дополнение к их способности

регулировать пол потомства, дает им

возможность создавать однополые

сообщества.

Различаю! три группы общественных

Hymenoptera. Это, во-первых,

Sphecoidea-группа роющих ос, которые

охотятся за определенной жертвой, жалят

I Запасенный

j корм

I Собранный

J___корм

отребленный

корм

Навоз

Травоядные

Потери от других

вредителей

Собранные

1ожары ;

Р Экскреты

Хищники Г

Главные пути переноса энергии

и питательных веществ

Важные детерминирующие факторы

Агротехн жеские

мероприятия

Инсектициды

Культивация

I_____Севооборот

Корм и фуражировка

Злаки

| остатки

Подстилка Гумус

Повреждение

Надземная

растительность

и корни

Растительные

(остатки I

Дыхание

рЪст семьи

Крылатые

особи---

Семья термитов

(численность!

Органические

вещества

лыеы

Просачивание и запасание

4 воды

Пористость, аэрация

Система гнезд, ее размеры,

протяженность, стабильность

Холмики,

наземные галереи

Структура и

стабильность

Разделение на

горизонты

Перераспределение частиц

почвы, органических и

минеральных веществ

Состояние

питательных

веществ _

инеральньк

вещества

Почва

Подземные

гнезда и норки

Главные потери

Дыхание^

Другие почвенные

животные и

ми кроорганизмы

Рис. 1.4. Роль термитов в экосистемах. Схе- тов, связанные с постройкой гнезда и перера-

матически показаны все воздействия терми- боткой пиши. (Wood, Sands, 1978.)

16 I'.iaaa 1

(Xylocopini)

Рис. 1.5. Филогения об-

щественных пчел. Ука-

заны только те трибы, в

которых есть обще-

ственные виды; род-

ственные трибы, в ко-

торых нет общественных

видов, взяты в скобки.

(Michener, 1974.)

alictini

ее и утаскивают в свои подземные норки;

наивысшие представители этой

группы-покрытые волосками пчелы,

питающиеся пыльцой (Apoidea).

Во-вторых, Vespoidea-насекомые с более

прочной грудью, переносящие жертву в

ячейки, которые часто находятся над

землей и у эволюционно наиболее

продвинутой группы (сем. Vespidae)

построены из картона. В-третьих,

Formicoidea (одно семейство -Formicidae),

происходящие от эктопаразитических ос

группы Tiphioidea, представители

которой находят в земле личинок

насекомых, парализуют их

и откладывают на них яйца; в процессе

эволюции от этих ос произошли

разнообразные муравьи. Из названных

трех групп только муравьи представлены

одними лишь общественными видами, а

среди ос и пчел много одиночных видов.

У ныне живущих пчел (Apoidea)

общественный образ жизни характерен

для трех семейств. В семействе Halictidae

(рис. 1.5) имеется широкий диапазон

различных уровней общественной

организации вплоть до настоящих

сообществ; большинство видов роет

подземные гнезда и строит ячейки,

помещая в них комочки пыльцы.

В семействе Anthophoridae, которое тоже

в основном представлено одиночными

формами, есть одна триба (Ceratinini)

общественных пчел; они, что необычно

для пчел, строят гнезда без ячеек в

полостях растений. Большинство

Apidae-общественные насекомые. К ним

относятся важные опылители Bombinae

(шмели) и Apinae, среди которых есть

одна триба (Meliponini) безжалых пчел,

обитающих в тропиках,

Ii>;et>entic 17

и распространенная по всему земному

шару триба Apini-пчелы, снабженные

жалом и обладающие способностью

вырабатывать и запасать огромные

количества меда. У всех Apinae имеется

длинный трубчатый хоботок, а тело

покрыто волосками, к которым

Рис. 1.6. Наскальный рисунок (примерно 7000

лет до н. э.) из пещеры в Испании: изображен

один из первых людей, вынимающих соты из

пчелиного гнезда в расселине скалы. (Budel,

Herold, 1960.)

прилипает пыльца; это одна из самых

высокоразвитых групп общественных

насекомых. Вид Apis mellifera-

единственное общественное насеко-

мое, вступившее в мутуалистические

отношения с человеком, в результате

чего оно имеет теперь почти такой же

широкий ареал, как и Homo sapiens

(рис. 1.6).

К современным осам (Vespoidea,

Vespidae) кроме субсоциального

подсемейства Stenogastrinae, обитающего

в индо-малайской области

и отличающегося очень тоненьким

стебельком, относятся еще два

подсемейства. Одно из них, Polistinae,

распространено по всему земному шару,

но наибольшего разнообразия

и наивысшего уровня общественной

организации достигает в тропиках, где

обитает триба Polybiini, известная

высокой степенью развития полигинии и

разнообразной конструкцией гнезд.

Другое подсемейство, Vespinae,-обычные

осы умеренного пояса, у которых матки

резко отличаются по величине от

рабочих особей, строящих бумажные

гнезда с хорошей термоизоляцией.

Муравьи вначале представляли собой

группу хищников, обитавшую в земле, но

затем вышли на поверхность и даже

поднялись на деревья, где они поедают

различные продукты растительного

происхождения. Как и у термитов (тоже

первоначально обитавших в почве), у

муравьев в процессе эволюции появилась

способность обламывать свои крылья

после окончания расселения

и копуляции!, а бесполые касты у них

бескрылы от рождения. У многих видов

даже репродуктивные самки не имеют

крыльев, и их находят летающие самцы.

У эволюционно продвинутых видов

муравьев самки высокополиморфны; не

говоря уже об очень большой разнице в

величине между самками и рабочими

особями (которые выводятся из яиц

разного типа), сами рабочие могут быть

весьма различных размеров, что связано

с многообразием выполняемых ими

функций-от легкой работы

в муравейнике до тяжелой работы и

функций защиты, требующих силы. В

отличие от термитов у муравьев функции

1 У термитов в отличие от муравьев крылья

сбрасываются до копуляции, которая происхо-

дит уже в гнезде, выкопанном царской парой.-

Прим. ред.

i 8 / и i in i I

„солдат" обычно не ограничиваются

защитой муравейника, и из первых

партий яиц, отложенных молодой

самкой, солдаты, как правило, не

развиваются. Муравьи приобрели

сходство с термитами не только

в отношении способности обламывать

крылья, но и по многим другим

признакам; один из них-

мутуалистические взаимоотношения

с грибами, разрушающими растительные

ткани. В сущности, переход муравьев от

образа жизни охотников со

специализированным рационом

к питанию смешанной растительной

пищей приблизил их к термитам.

В упорядоченной и простой мировой

экосистеме будущего, в которой будет

господствовать человек, им,

по-видимому, уготована роль факторов

биологической регуляции;

муравья-портного Oecophylla используют

в Китае для защиты цитрусовых уже на

протяжении тысячелетий.

Единственное семейство Formicidae

делится на несколько подсемейств. Два

из них (Myrmeciinae и Ponerinae)

считаются примитивными и близкими к

исходной линии, а четыре (Dorylinae,

Dolichoderinae, Formicinae

и Myrmicinae)-более продвинутыми.

Филогения этих подсемейств пока еще

очень неясна (Brown, личное сообщение,

1982). Упрощенные филогенетические

схемы других групп и дальнейшие

подробности см. Hermann (1979-1982).

Киша iiocipociia по следующему плану:

сначала рассматривается сбор пищи,

затем ее переработка в специальных

гнездах и превращение в биомассу

общественных насекомых, а после

этого-увеличение их численности; это

подводит к проблеме размножения,

расселения и образования ограниченных

сообществ (семей); далее, после экскурса

в область генетики и происхождения

общественного образа жизни, мы

переходим к проблеме видообразования,

сосуществования видов

и переплетающейся мозаики семей, члены

которых растекаются из гнездовых

центров для освоения природных

ресурсов. В давно сложившихся

сообществах все это превращается

в комплекс взаимоотношений

сотрудничества и конкуренции.

Глава 2

Пища

Пиша необходима для того, чтобы

поддерживать живые ткани

и обеспечивать цх рост, строить

и восстанавливать отдельные структуры

организма и снабжать всю систему

энергией. Термиты поедают

растительный материал во многих его

видах: опавшие листья, древесину, помет

травоядных животных, семена, траву.

При участии симбиотических бактерий и

простейших они переваривают

целлюлозу (один из волокнистых

полисахаридов) и используют

заключенную в ней энергию. В отличие

от термитов муравьи и общественные

осы начинали свою эволюцию как

хищники; для получения энергии они

переваривали жиры и углеводы,

а позднее стали использовать

и растительные сахара. Эта ассоциация с

растениями в процессе эволюции все

больше усиливается, пока в конце концов

высшие муравьи не становятся

вегетарианцами, питаясь только

семенами и зелеными листьямиПчелы,

как потомки сфекоидных ос, начавшие

питаться пыльцой еще до того, как они

перешли к общественному образу жизни,

все больше совершенствуются в искусстве

сбора пыльцы. Основание экологической

пирамиды образуют, конечно, растения,

поскольку они улавливают солнечный

свет и синтезируют органические

вещества; концентрируемая ими энергия

дает возможность некоторым насекомым

поддерживать высокую постоянную

1 Фактически муравьи-листорезы питаются не

самими листьями, а грибами, выращенными на

субстрате из листьев.- Прим. ред.

численность и занимать в своей среде

прочное доминирующее положение.

Пиша должна содержать витамины. Из

группы водорастворимых витаминов

всем насекомым необходимы рибофлавин

(витамин В2), цианкобаламин (витамин

В12), L-аскорбиновая кислота (витамин С)

и миоинозитол, хотя потребность в тех

или иных витаминах у разных видов

различна, а некоторые насекомые

получают витамины от различных

микроорганизмов, обитающих в их

кишечнике (Rockstein, 1978).

К жирорастворимым витаминам

относятся некоторые полиненасыщенные

жирные кислоты, каротин (витамин А) и

а-токоферол (витамин Е). Эти витамины

широко распространены в свежих

растительных и животных тканях, но в

пище термитов их может оказаться

недостаточно; возможно, термитам

удается получать нужное количество этих

витаминов при помощи кишечных

симбионтов, а также благодаря тому, что

они поедают мертвых особей своего

вида.

2.1. Термиты как разрушители

растительных остатков

Вполне возможно, что первоначально

термиты были полифагами и питались

разнообразным органическим

материалом. Наиболее примитивный из

современных видов Mastotermes

darwiniensis, обитающий в Австралии,-

полифаг; он поедает помет

животных, растительные остатки

и древесину. К полифагам относится и

африканский термит Psammotermes

hybostoma, который не брезгует почвой из

20 Глава 2

Рис. 2.1. Места, где термиты потребляют дре-

весину в лесу Пасох-Форест, Западная Малай-

зия. 7-гнезда вокруг стволов (например, Mic-

rocerotermes); 2-поверхности вблизи основа-

ний деревьев; 3-центральная часть ствола;

4- отмершие ветки живых деревьев; 5-пни

или неповалившиеся высохшие деревья; 6-по-

валившиеся стволы; 7-опавшие ветки

и листья; S-гумус в почве. (Abe, 1979.)

подземных ходов и всевозможными

отбросами. В выростах задней кишки у

всех термитов обитают микроорганизмы,

помогающие им переваривать пищу. У

представителей наиболее примитивных

семейств (Calotermitidae, Hodotermitidae и

Rhinotermitidae) облигатные

симбионты - жгутиковые

простейшие - осуществляют

внутриклеточное переваривание пищи;

симбионты

Тermitidae - бактерии - переваривают

целлюлозу. Задняя кишка термитов

выстлана кутикулой, которая

периодически сбрасывается, но благодаря

тому, что особи обмениваются между

собой пищей, реинокуляция обеспечена.

Это одно из важных преимуществ

общественного образа жизни термитов.

В наши дни термиты играют важную

роль в разложении мертвых деревьев в

тропиках (рис. 2.1). Они очень

разборчивы в пище. Например,

в Австралии Nasutitermes exitiosus не

нападает на один из видов Pinus, потому

что содержащиеся в нем пинены служат

феромонами тревоги для этого термита и

их присутствие вызывает у него

беспокойство. Это может показаться

невероятным, но многие другие виды

поедают эту сосну, a N. exitiosus нападает

на дерево с еще более сильным

запахом -Eucalyptus marginata, которого

большинство других термитов избегает.

Ниш j -1

Рис. 2.2. Стадии разложения бревна. А. Тер-

миты проникают через ходы, проделанные жу-

ками, собирают почву и прилепляют ее к ниж-

ней поверхности бревна. Б. Термиты проделы-

вают в бревне галереи и приносят дополни-

тельные количества почвы. В. Галереи расши-

ряются, превращаясь в камеры, и бревно на-

чинает погружаться в почву. Г. Бревно разру-

шается, термиты начинают покидать его, и

оно разваливается. (Abe, 1980.)

Мягкие ткани термиты, по-видимому,

предпочитают твердым (Wood, 1978);

важное значение имеет также стадия

разложения (рис. 2.2). Выделения грибов

могут либо привлекать, либо отпугивать

термитов в зависимости от их вида

(Sands, 1969); при этом грибы иногда

способны разрушать такие отпугивающие

насекомых вещества, как скипидар.

Привлекательность древесного метериала

для термитов зависит также от его

величины; например, в сухих лесах

Южной Австралии N. exitiosus пожирает

упавшие стволы и пни эвкалипта, а два

других вида-только тонкие ветки.

Большинство видов, питающихся

древесиной, не трогают живые деревья, а

многие явно предпочитают либо сухую

древесину (Calotermitidae и др.), либо

влажную (например, Termopsinae, сем.

Hodotermitidae).

Древесина-это в основном смесь

целлюлозы и лигнина, находящихся на

разных стадиях разложения.

Целлюлоза - полимер глюкозы,

а лигнин - полимер, состоящий из

фенилпропановых единиц, образующихся

из коричных спиртов. Соотношение

22 Г uiea 2

лигнин/целлюлоза варьирует у разных

видов в пределах от 0,4 до 0,8. Calotermes

flavicollis, принадлежащий

к примитивному семейству

Calotermitidae, переваривает 70-90% всей

целлюлозы, тогда как Nasutitermes

ephratae (сем. Termitidae) может

использовать ее более чем на 90%.

Лигнин переваривается гораздо хуже: не

более одной трети у Calotermes flavicollis

и около половины у Nasutitermes ephratae

(La Fage, Nutting, 1978; Lee, Wood, 1971;

Wood, 1978).

Представители подсемейства Termitidae

(сем. Macrotermitinae) устраивают

„сады“, в которых выращивают

базидиальный гриб Termitomyces.

По-видимому, нет сомнений в том, что

эти сады устраиваются на частично

переваренных экскрементах и что ни одно

одиночное насекомое не могло бы

создавать их. Показано (Josens, 1971а),

что пища (древесные опилки

с добавленной в качестве метки сажей)

проходит через кишечник

и откладывается термитами на

поверхность сада; за 5-8 недель меченый

субстрат опускается до основания сада,

где поедается рабочими особями.

Образующая сад масса содержит очень

мало глиноподобного материала,

находящегося в кишечнике рабочих

особей, и она не похожа на их обычные

экскременты. Симбиоз термитов

с базидиомицетом, который растет

в этой массе и разрушает здесь лигнин и

целлюлозу, дает возможность полнее

использовать волокнистые растительные

остатки, собранные рабочими. Гриб

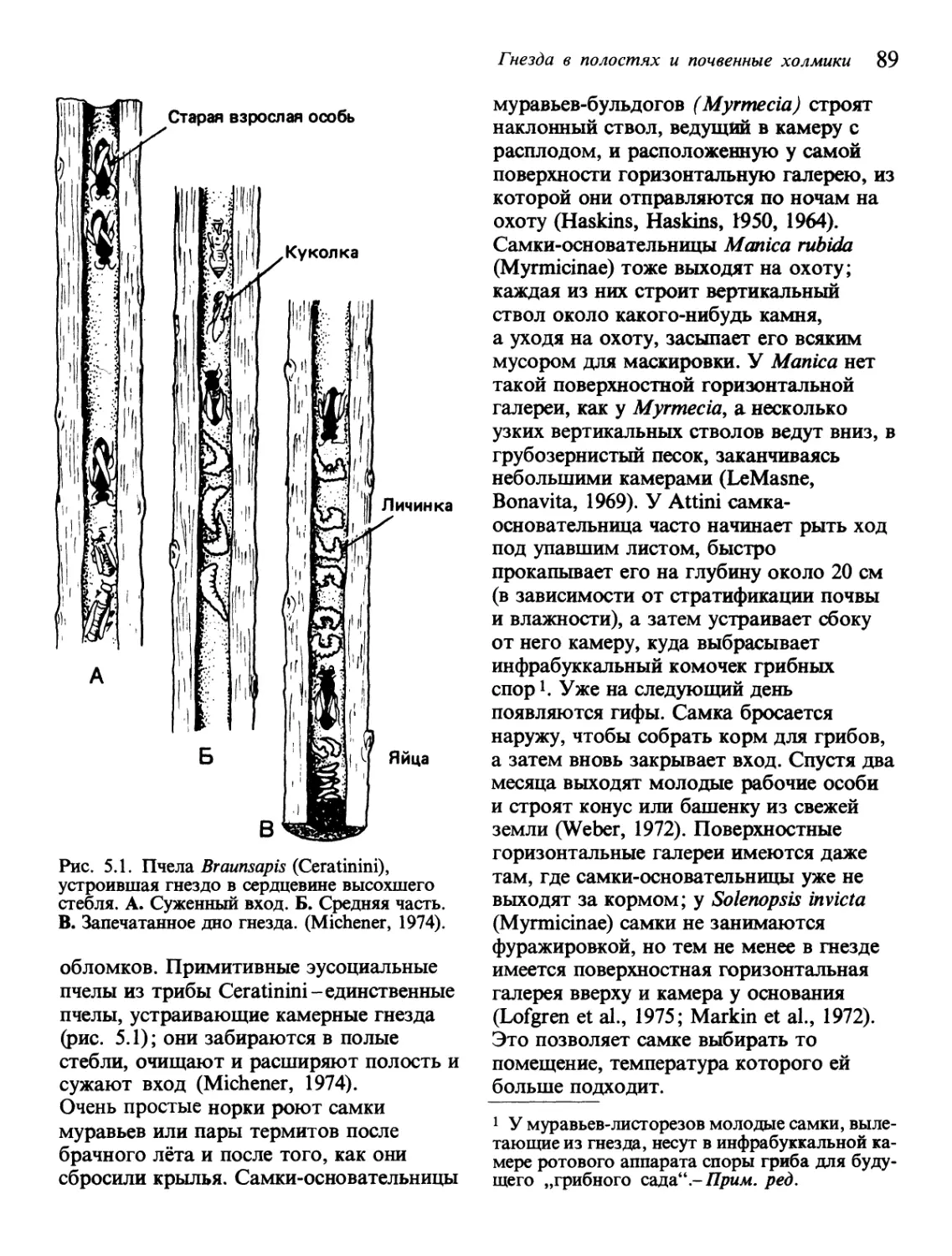

Фото 1. Грибной сад, выращиваемый в зе-

мляном гнезде муравья-листореза Асготугтех

octo 'spinosus. «Сад» представляет собой губча-

тую массу, на которую сверху добавляется

новый субстрат, а муравьи объедают снизу на-

растающие плодовые тела гриба. [D. I. Strad-

ling.) (Здесь и далее в квадратных скобках ука-

концентрирует питательные вещества в

богатых белком клетках конидиеносцев,

хитиновые стенки которых термиты

легко переваривают-так же легко, как в

случае надобности они переваривают

кутикулу своих сотоварищей по гнезду,

если их окажется слишком много. Хотя

биохимическая сторона симбиоза

в деталях еще не вполне ясна, нет

сомнений в том, что гриб служит для

термитов полезной добавкой к их пище

(La Fage, Nutting, 1978; Rohrmann,

Rossman, 1980) (см. фото 1 и 2).

Mac rot ernes michaelseni в Кении собирает

вместо мертвой древесины траву,

особенно в середине сухого сезона, в

период роста половых особей. Термиты

М. bellicosus в саванновом редколесье в

Нигерии (Моква, 9° с. ш.) собирают

ежегодно 177 кг/га древесины и 64 кг/га

опавших листьев, что составляет

примерно 6,4% общего количества

лесного опада, образующегося за год.

Термиты в целом собирают 24% (Collins,

1981a,b), но у Macrotermitinae уровень

потребления пищи на единицу

собственного веса вообще выше, чем у

термитов из других групп; это,

несомненно, обусловлено тем, что их

„одомашненный" гриб в отличие от

„диких" микроорганизмов активен на

протяжении всего сухого сезона.

Некоторые Hodotermitidae срезают сухую

траву по ночам, выходя на поверхность,

или днем, прячась под почвой. Это

делают также представители двух

подсемейств Тermitidae - Тermitinae

и Nasutitermitinae. Hodotermes

mossambicus в Южной Африке

заны лица, любезно предоставившие фотогра-

фии для публикации в настоящей книге.}

Фото 2. Грибной сад термита Macrotermes

subhyalinus. «Сад» занимает одну из камер

гнезда, где он располагается на маленьких ко-

нических подпорках (см. также фото 16).

[J.P.E.C. Darlington.]

I ина 2

1 мм

Прямая кишка

Смешанный сегмент

Средняя кишка

Клапаны с шипиками

Мальпигиевы сосуды

Слепой вырост

Кутикулярные шипики

Рис. 2.3. Кишечный тракт термита Procubiter-

mes. Показаны огромные размеры и слож-

ность строения задней кишки, т. е. участка,

расположенного позади мальпигиевых сосу-

дов. (Bignell et al., 1980.)

предпочитает траву, а не кустарники, и

притом не свежую зеленую траву,

а сухую.

Trineriitermes geminatus предпочитает

злаки с нежными, а не грубыми листьями

и отказывается от Cymbopogon,

имеющего запах лимона; в Нигерии он

усиленно поедает Andropogon (Ohiagu,

Wood, 1976; Wood, 1978). T. trinervius

поедает 9 видов злаковых, но не трогает

растущие рядом бобовые; он срезает

мертвые растения, даже если они еще

зеленые, но в отличие от некоторых

других видов не делает запасов (Bodot,

1967). Вероятно, наиболее специали-

зированы в отношении питания термиты,

обитающие в индо-малайской области и

собирающие лишайники с верхушек

деревьев (Hospitalitermes) или же

поедающие картон, из которого

построены гнезда других термитов. Хотя

термиты в общем вегетарианцы, все они

поедают избыточных или раненых

собратьев по гнезду, возвращая таким

образом компоненты их тканей в общий

Пища 25

круговорот веществ.

Другая особенность питания,

неоднократно возникавшая в процессе

эволюции термитов,-это поедание

органического вещества (гумуса),

содержащегося в почве. Это свойственно

трем подсемействам Termitidae:

Termitinae, Apicotermitinae

и Nasutitermitinae. К числу

бактериальных симбионтов Termitinae,

питающихся гумусом, принадлежат

спирохеты и свободноживущие

актиномицеты. Нити последних

поддерживаются гибкими кутикулярными

шипами, имеющимися в задней кишке

(рис. 2.3), а в средней кишке они

обитают в жидкости, заполняющей

пространство за пределами

перитрофической мембраны, где обычно

находятся патогенные микроорганизмы

(Bignell et al., 1981). Актиномицеты,

живущие в почве, секретируют

фенолоксидазы, которые разрушают

древесинные компоненты гумуса,

и возможно, что кишечные актиномицеты

делают то же самое. Благодаря этим

симбионтам эффективность переработки

пищи у термитов достигает 54-93%, т. е.

очень высока по сравнению с 27% у

тараканов, 30-40% у двупарноногих

многоножек, 33% у равноногих раков или

14% у клещей (Wood, 1978).

2.2 Осы и муравьи

как хищники

Одиночные осы, принадлежащие как к

Sphecoidea, так и к Vespoidea,

парализуют свою жертву с помощью

жала, затаскивают ее в норку или в

ячейку, а затем откладывают на нее яйца.

У роющих ос наблюдается значительная

специализация в отношении жертвы: они

используют кузнечиков, пауков, гусениц и

личинок жуков, но каждый вид ос

специализируется на определенном виде

жертвы. Самые примитивные осы

(вероятные предки всех других)

объединены в надсемейство Scoliodea. К

этой группе, в которую входит семейство

Tiphiidae, принадлежит род Methocha;

личинки этих ос выкармливаются на

личинках жука-скакуна Cicindela. Оса

жалит личинку жука в шею и затаскивает

ее в норку, затем жалит ее еще раз и

откладывает одно яйцо, после чего

запечатывает норку (Wilson, Parish, 1973).

Такая пищевая специализация

сохранилась и у примитивных муравьев.

Например, Amblyopone pallipes (Ponerinae)

жалит многоножек, но не переносит их в

свое гнездо, а размещает вокруг них свой

расплод (Traniello, 1978). Drugie

Ponerinae (это в основном тропическое

подсемейство с 52 родами) тоже

специализированы для питания

определенной группой беспозвоночных

(Brown, 1973). В Ламто (Берег Слоновой

Кости, Западная Африка) пищевая

специализация сопровождается

распределением по вертикали. Platythyrea

питается на деревьях, главным образом

гусеницами совок (Noctuidae),

составляющими 71% поедаемых

насекомых; на поверхности почвы

Leptogenys поедает мокриц (Isopoda), а

Megaponera-термитов. В почве два вида

Amblyopone и один вид Аротугта

поедают губоногих (Geophilidae), два

вида Pletroctena-кивсяков (Julidae),

Нуроропега питается ногохвостками

(Collembola), Centromyrmex - термитами,

Paltothyreus - олигохетами,

a Discothyrea-яйцами разных

членистоногих. Кроме того,

представители по крайней мере девяти

родов муравьев поедают термитов

(Levieux, 1977), а одна из триб

Ponerinae - Cerapachyini - целиком

специализировалась на питании другими

муравьями. В пищу муравьев входят

лишь очень немногие слизни и улитки.

Megaponera foetens в районе Моквы

(Нигерия) во влажной саванне поедает

26 ! :

только термитов из подсемейства

Macrotermitinae; чаще всего это

Macrotermes bellicosus (72%)

и Odontotermes (22%). «Первый из этих

видов выедается так сильно, что

ежегодное обновление популяций

несколько превышает биомассу

популяций в каждый данный момент

времени» (Longhurst et al., 1978). Таким

образом, эти относительно примитивные

муравьи-хищники, истребляющие

широкий круг других членистоногих и

червей, в том числе общественных

термитов и муравьев. С развитием

общественного образа жизни у хищников

наблюдается также явная тенденция

выбирать более мелкую жертву, которую

можно одолеть без помощи жала, но

зато в большем числе. Это возможно в

тех группах, в которых особи

обмениваются между собой пищей.

i , 'iciiciBo Myrmicinae, включающее

примерно 130 родов и распространенное

по всему земному шару (Brown, 1973),

позволяет еще раз проиллюстрировать

эту тенденцию: одна из относящихся к

нему триб, Dacetini,1 специализируется на

поедании ногохвосток, а это довольно

мелкие насекомые, и для создания одной

новой особи муравья их требуется много.

1 Общие рассуждения автора в предыдущем аб-

заце справедливы, но Dacetini-вряд ли

удачный пример. По другим данным, у этих му-

равьев хорошо развито жало, семьи немного-

численны и обмен пищей практически отсут-

ствует ; большинство этих муравьев имеют

очень мелкие размеры (порядка 1-2 мм), впол-

не сравнимые с размерами ногохвосток, на ко-

торых они охотятся-Прим. ред.

Рабочие особи подкрадываются к своей

жертве, а когда оказываются на

расстоянии нескольких миллиметров от

нее, отводят усики назад и складывают

их за челюстями, которые широко

раздвигаются, схватывают жертву

и пронзают ее своими острыми зубцами

(Wilson, 1953). Другие Myrmicinae

специализируются на питании

термитами; например, муравьи рода

Carebara с очень мелкими рабочими

особями, длиной всего в несколько

миллиметров, фактически живут

в гнездах термитов. У видов этого рода

самка по объему в 2000 раз больше

рабочих (Wheeler, 1936); после копуляции

она перелетает в новый термитник,

перенося на своих ногах уцепившихся за

них рабочих особей.

Oi Ponerinae происходит обширное

подсемейство муравьев-кочевников

Dorylinae. Это гораздо менее

разнообразное подсемейство, чем два

рассмотренных выше; к нему относятся

только три рода, обитающие в Африке и

в индо-малайской области, и шесть

центральноамериканских родов (Brown,

1973; Wilson et al., 1967). Среди них есть

как высокоспециализированные, так

и неспециализированные хищники,

причем у последних общественная

организация достигает высочайшего

уровня. Род Aenictus содержит много

видов и распространен от Африки до

Новой Гвинеи1; большинство видов

1 Северная граница рода проходит через Арме-

нию, Иран и Афганистан-Прим. ред.

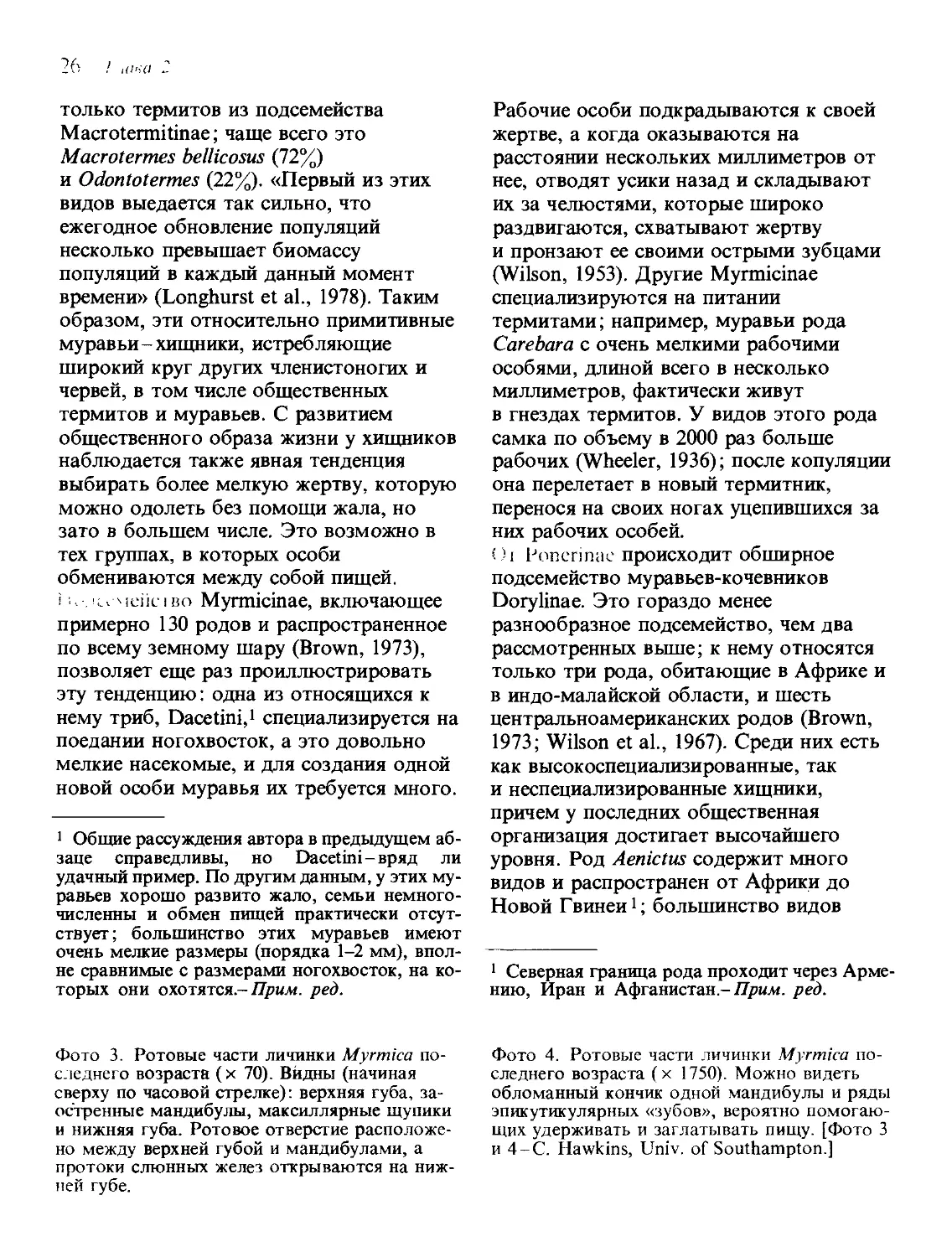

Фото 3. Ротовые части личинки Myrmica по-

следнего возраста (х 70). Вйдны (начиная

сверху по часовой стрелке): верхняя губа, за-

остренные мандибулы, максиллярные щупики

и нижняя губа. Ротовое отверстие расположе-

но между верхней губой и мандибулами, а

протоки слюнных желез открываются на ниж-

ней губе.

Фото 4. Ротовые части личинки Myrmica по-

следнего возраста (х 1750). Можно видеть

обломанный кончик одной мандибулы и ряды

эпикутикулярных «зубов», вероятно помогаю-

щих удерживать и заглатывать пищу. [Фото 3

и 4-С. Hawkins, Univ, of Southampton.]

2S l шва 2

охотятся-под землей и лишены зрения, но

некоторые, например A. gracilis и

A. laeviceps, охотятся на поверхности

земли. Установлено, что они поедают

муравьев по меньшей мере девяти видов, а

также многих других беспозвоночных, и их

считают хищниками, охотящимися на

муравьев вообще (Schneirla, 1971; Wilson,

1964). Эволюционно более продвинутые

представители этого подсемейства

охотятся на термитов под землей, как,

например, Апотта kohli', наивысшего

уровня организации достигли виды,

образующие огромные семьи со многими

миллионами полиморфных рабочих

особей, которые в период выкармливания

личинок заняты поисками жертв; таковы,

например, кочующие муравьи Апотта в

Африке и Eciton в Америке. Они

уничтожают множество различных

беспозвоночных, в том числе других

муравьев и ос, и могут даже нападать на

оцепеневших млекопитающих и поедать

их. Wilson (1971) высказал пред-

положение, что именно они изгнали

муравьев трибы Cerapachyini (Ponerinae)

отовсюду, кроме таких недоступных для

них мест, как Мадагаскар, острова

Фиджи и Австралия. Таким образом,

важным источником пищи для муравьев

служат не только термиты, но и другие

общественные насекомые.

2.3. Сахара как источник

энергии, уменьшающий

потребность

в животной пище

Многие осы охотятся на животных

только тогда, когда у них есть личинки,

поскольку трупы животных трудно

запасать впрок. Виды рода Vespula

Фото 5. Мандибулы рабочей особи Myrmica.

Эго молодая особь с острыми кутикулярными

зубцами, вцепившимися в частицу пищи

( х 70).

охотятся, летая около листвы и цветков и

схватывая самых разнообразных мелких

мягкотелых насекомых при помощи

одних только челюстей; осы посещают

также раскрывшиеся цветки, из которых

собирают сахара (Proctor, Yeo, 1973;

Spradbery, 1973а).

Крупные австралийские муравьи-

бульдоги (Myrmecia) охотятся

даже на таких насекомых, как пчелы,

убивают их с помощью жала, разрывают

на части и кладут около своих крупных

личинок, которые ими кормятся. После

того как личинки окуклились, взрослые

особи начинают кормиться сами,

высасывая сахаристые выделения

растений. В подсемействе Myrmicinae у

примитивных форм жало редуцировано,

а у эволюционно продвинутых -

видоизменено. Даже у примитив-

ных родов оно неспособно доста-

точно эффективно парализовать

жертву, поэтому для того, чтобы

схватить ее, раздавить, разорвать или

проткнуть дырки в ее кутикуле, обычно

используются челюсти; затем хищник

высасывает из жертвы соки. Эти муравьи

собирают также соки плодов и нектар,

извлекая энергию из содержащихся в них

сахаров; тем самым они экономят белки,

большую часть которых получают из

мертвых беспозвоночных, а не

в результате охоты. В лабораторных

условиях Myrmica вполне

довольствуются рационом, состоящим из

насекомых и воды, но если добавить к

этому раствор сахарозы, число

метаморфизирующих личинок

и откладываемых яиц возрастает.

Муравьи при этом даже поедают меньше

насекомых и выделяют прозрачную мочу

вместо беловатой с зернышками мочевой

Фото 6. Мандибулы старой рабочей особи

Myrmica. Зубцы изношены, а одни из них пол-

ностью обломан (х 70). [Фото 5 и 6-С. Haw-

kins, Univ, of Southampton.]

30 / лава 2

кислоты.. Очевидно, сахара стимулируют

активность рабочих особей

и используются ими в качестве источника

энергии, тогда как белки расходуются на

образование яиц и выкармливание

личинок (Brian, 1973а).

,Др\ I им обычным источником сахаров

служит падь, которую выделяют

различные насекомые, сосущие соки

растений; это главным образом

представители Aphidae, Coccidae

и Aleurodidae. Три вида Camponotus

(Formicinae), живущие на деревьях

в Восточной Африке, активно

используют для этого алейродид, а также

щитовок и тлей, реже-насекомых,

относящихся к трем другим группам

(Levieux, 1977). Эти муравьи собирают

камеди, выделяемые растениями,

и охотятся на личинок из семи

и взрослых особей из девяти отрядов

насекомых. Другая группа, Membracidae,

питающаяся в восточной части Северной

Америки на золотарнике, привлекает

муравьев нескольких разных видов.

Самый крупный из них-один из видов

Formica-уничтожает листоядных

насекомых, и если он присутствует в

данной местности большую часть года,

то это может способствовать росту

золотарника и образованию его семян

(Messina, 1981).

Тли выделяют через анальное отверстие

жидкий секрет, попадающий обычно на

листья, которые становятся липкими и

покрываются плесенью, если муравьи,

осы и пчелы не соберут этот секрет. Он

содержит не только растительный сок (за

вычетом того, что использовали для себя

тли), но также выделения самих тлей

(Way, 1963). Интересные данные были

получены недавно в опытах с тлей Myzus

persicae, которую культивировали на

редьке (Raphanus sativus), выращиваемой

в цветочных горшках. Эти растения

содержат глюкозу и фруктозу, а падь

содержала, кроме того, трегалозу,

мелецитозу и сахарозу; растения

содержат семь карбоновых кислот и пять

кислот-производных фенола, а в пади их

содержалось 8 и 18 соответственно.

Другие соединения-растительные

гормоны ауксин и гиббереллин, а также

цитокинины и ингибиторы роста-

попадают в падь из растения, но

аммиак добавляют в нее тли, что ведет к

повышению pH (Hussain et al., 1974).

Падь содержит от 9 до 23 аминокислот и

амидов, составляющих 2-3% ее сухого

вещества; как и следовало ожидать,

состав пади варьирует в зависимости от

вида как насекомого, так и растения, а

также от времени года (Auclair, 1963).

Падь содержит также небольшие

количества многих других веществ,

полученных от растения или

синтезированных тлей.

В умеренных областях осы и пчелы с

короткими хоботками регулярно

потребляют падь. Залетая на верхушки

деревьев в тех районах, где муравьев

мало, они могут без всякой конкуренции

собирать ее в больших количествах; это

особенно ценно для них в периоды, когда

подходящих распустившихся цветков

мало или они недостаточно активно

выделяют нектар вследствие засухи. Из

выделений растительноядных сосущих

насекомых получается очень хороший

мед.

Случайный сбор пади с листьев

в процессе эволюции перерос в прямую

связь донор-реципиент. В настоящее

время существуют тли, которые не

выделяют свой жидкий секрет до тех пор,

пока к ним не прикоснется муравей, а

после этого они сразу отдают его в виде

капельки, которая держится на волосках,

окружающих анальное отверстие. При

этом тли подавляют свои обычные

защитные реакции, такие как

выбрасывание клейкого вещества из

соковых трубочек. Поскольку муравьи

отпугивают хищников и паразитов

IlliUftJ 31

и часто строят укрытия от ветра и дождя,

кооперирующиеся с ними насекомые

имеют больше шансов выжить

и оставить потомство, чем другие. Даже

если их связь с муравьями носит еще

факультативный характер, популяции

этих насекомых получают от муравьев

заметную выгоду; Уэй (Way, 1963) в

своем обзоре отмечает, что тли, помимо

защиты, могут получать, возможно, еще

целый ряд прямых и косвенных

преимуществ: они поглощают больше

пищи и выделяют больше пади,

образуют более многочисленные

скопления, и плотность их популяций

повышается. Это оказывает

успокаивающее действие, в результате

которого число бродячих особей

снижается и каким-то еще не вполне

понятным образом появление крылатых

половых форм происходит позднее, чем

это было бы в обычных условиях при

данной плотности популяции. Быть

может, муравьи производят выбраковку

среди молодого потомства тлей?

Лесные муравьи (Formica rufa и близкие

виды) собирают огромные количества

пади с тлей, которые кормятся как на

лиственных, так и на хвойных деревьях в

лесах северной умеренной зоны. Большая

полигинная семья F. lugubris, живущая в

горах Юры (Швейцария/Франция),

охотится на насекомых, почти равных по

величине самим муравьям; среди их

жертв много сосущих насекомых. По

мнению Cherix (1980), муравьи

уничтожают так много насекомых, что

насекомоядные птицы не могут жить в

этих местах. Многие их жертвы

относятся к растительноядным сосущим

насекомым, но, кроме того, начиная с

июня лесные муравьи собирают также

падь у нескольких видов тлей, особенно у

Cinara pruinosa, которая кормится на

пихте (Picea abies). Позднее Cinara тоже

становится жертвой муравьев; Cherix

(1980) описывает свои наблюдения над

рабочими особями муравьев, напавшими

на тлей, которые покинули свою группу и

производили необычные движения; были

ли они заражены паразитами или же

просто одряхлели? Ясно, что граница

между защитой и хищничеством весьма

зыбкая.

Биология питания лесных муравьев

усиленно изучается ввиду потенциальной

возможности использовать их для

биологической борьбы с гусеницами,

поедающими листву; натуралисты

указывают на зеленые островки деревьев

с пышной листвой вблизи гнезд лесных

муравьев. Formica rufa у северной

границы своего ареала на Британских

островах вылавливают весной тлей

Drepanosiphwn platanoides, причем пик

уничтожения тлей совпадает с пиком их

численности. Муравей никогда не

заботится об этих тлях. К числу его

жертв относятся также многие

двукрылые, в том числе толстоножка

(Bibio), и гусеницы, главным образом

гусеницы зимней пяденицы (Operophtera

brummata), которых он собирает

с дубовых деревьев (Quercus), особенно в

мае (Skinner, 1980b). Падь этот муравей

берет от другой тли-Periphyllus

testudinaceous-на платанах

(Pseudoplatanus sp.); ее сбором занимается

более 60% сборщиков, и она обеспечивает

больше половины всего энергетического

материала. Этот муравей хватает всех

мелких насекомых, обитающих на земле

и на деревьях, если их много и их

нетрудно ловить. Интересным примером

служит объедающая листву гусеница

зеленой дубовой листовертки (Tortrix

viridana): хотя, по данным Иноземцева

(1974), муравьи сократили численность

популяции листовертки на одну треть,

Скиннер сообщает, что они уничтожили

меньше особей, чем можно было

ожидать, но указывает на то, что учет

мог быть неточным, поскольку муравьи,

возможно, разрывают гусеницу на части,

а затем заглатывают ее прямо на месте.

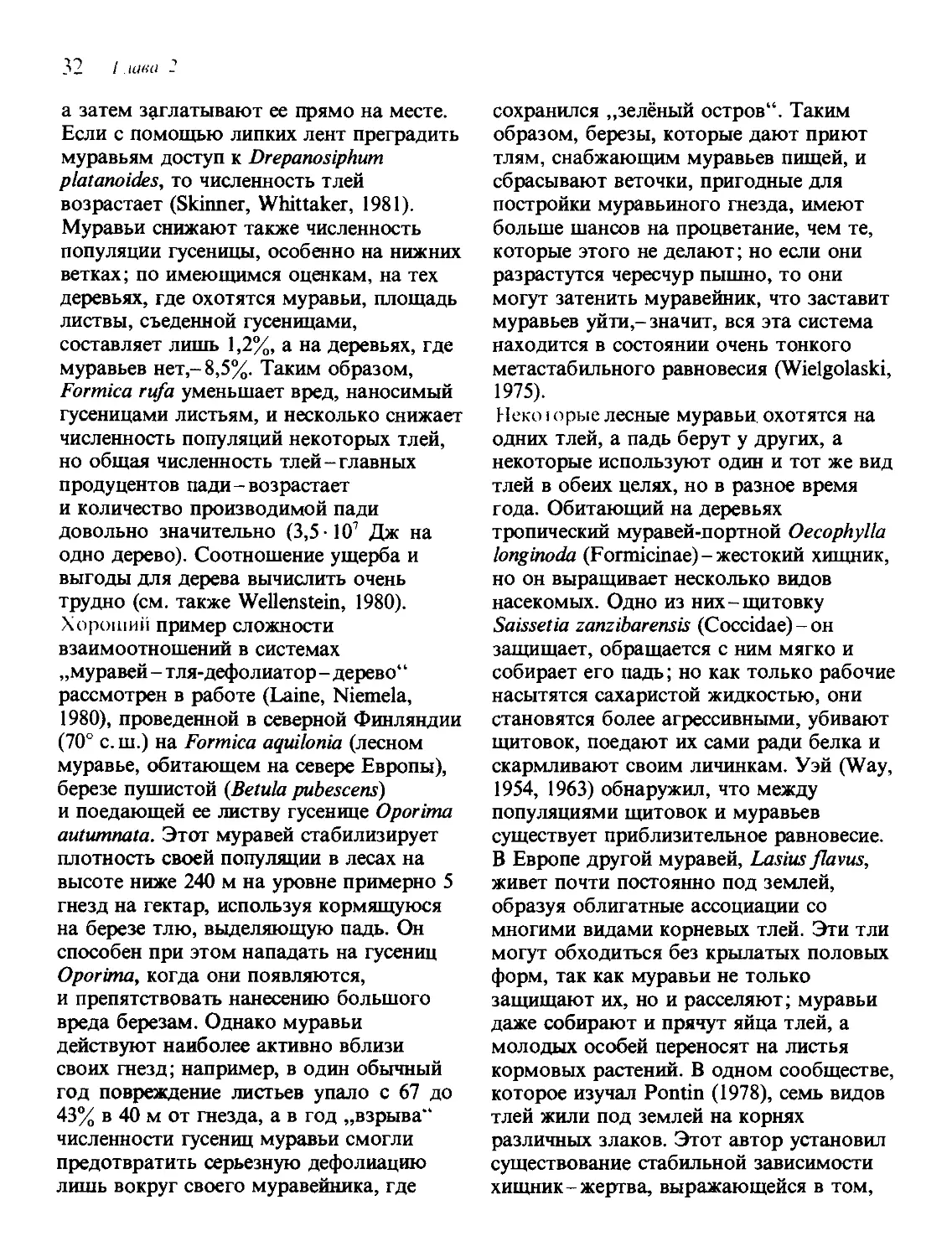

Если с помощью липких лент преградить

муравьям доступ к Drepanosiphum

platanoides, то численность тлей

возрастает (Skinner, Whittaker, 1981).

Муравьи снижают также численность

популяции гусеницы, особенно на нижних

ветках; по имеющимся оценкам, на тех

деревьях, где охотятся муравьи, площадь

листвы, съеденной гусеницами,

составляет лишь 1,2%, а на деревьях, где

муравьев нет,-8,5%. Таким образом,

Formica rufa уменьшает вред, наносимый

гусеницами листьям, и несколько снижает

численность популяций некоторых тлей,

но общая численность тлей-главных

продуцентов пади-возрастает

и количество производимой пади

довольно значительно (3,5 107 Дж на

одно дерево). Соотношение ущерба и

выгоды для дерева вычислить очень

трудно (см. также Wellenstein, 1980).

Хороший пример сложности

взаимоотношений в системах

„муравей - тля-дефолиатор-дерево44

рассмотрен в работе (Laine, Niemela,

1980), проведенной в северной Финляндии

(70° с. ш.) на Formica aquilonia (лесном

муравье, обитающем на севере Европы),

березе пушистой (Betula pubescens)

и поедающей ее листву гусенице Oporima

autumnata. Этот муравей стабилизирует

плотность своей популяции в лесах на

высоте ниже 240 м на уровне примерно 5

гнезд на гектар, используя кормящуюся

на березе тлю, выделяющую падь. Он

способен при этом нападать на гусениц

Oporima, когда они появляются,

и препятствовать нанесению большого

вреда березам. Однако муравьи

действуют наиболее активно вблизи

своих гнезд; например, в один обычный

год повреждение листьев упало с 67 до

43% в 40 м от гнезда, а в год „взрыва44

численности гусениц муравьи смогли

предотвратить серьезную дефолиацию

лишь вокруг своего муравейника, где

сохранился „зелёный остров44. Таким

образом, березы, которые дают приют

тлям, снабжающим муравьев пищей, и

сбрасывают веточки, пригодные для

постройки муравьиного гнезда, имеют

больше шансов на процветание, чем те,

которые этого не делают; но если они

разрастутся чересчур пышно, то они

могут затенить муравейник, что заставит

муравьев уйти,- значит, вся эта система

находится в состоянии очень тонкого

метастабильного равновесия (Wielgolaski,

1975).

Неко юрые лесные муравьи, охотятся на

одних тлей, а падь берут у других, а

некоторые используют один и тот же вид

тлей в обеих целях, но в разное время

года. Обитающий на деревьях

тропический муравей-портной Oecophylla

longinoda (Formicinae)-жестокий хищник,

но он выращивает несколько видов

насекомых. Одно из них-щитовку

Saissetia zanzibarensis (Coccidae) - он

защищает, обращается с ним мягко и

собирает его падь; но как только рабочие

насытятся сахаристой жидкостью, они

становятся более агрессивными, убивают

щитовок, поедают их сами ради белка и

скармливают своим личинкам. Уэй (Way,

1954, 1963) обнаружил, что между

популяциями щитовок и муравьев

существует приблизительное равновесие.

В Европе другой муравей, Lasius flavus,

живет почти постоянно под землей,

образуя облигатные ассоциации со

многими видами корневых тлей. Эти тли

могут обходиться без крылатых половых

форм, так как муравьи не только

защищают их, но и расселяют; муравьи

даже собирают и прячут яйца тлей, а

молодых особей переносят на листья

кормовых растений. В одном сообществе,

которое изучал Pontin (1978), семь видов

тлей жили под землей на корнях

различных злаков. Этот автор установил

существование стабильной зависимости

хищник-жертва, выражающейся в том,

Нища 33

что часть молодых тлей первой

возрастной стадии муравьи скармливают

своим личинкам; он вычислил, что одна

семья Lasius flavus, занимающая 5-7 м2

луговины, может существовать и расти

благодаря одной только этой

мутуалистической зависимости, хотя

муравьи, несомненно, поедают и других

почвенных насекомых.

При изучении сообщества муравьев в

западной части Шотландии, в которое

входило 6 видов, Muir (1959) обнаружил,

что они связаны с 14 видами тлей,

кормящихся на 21 виде травянистых

растений. Большая часть этих

тлей-облигатные сожители муравьев

(мирмекофилы), принадлежащие к трем

видам-полифагам. Например, Forda

formicaria, которую выращивают муравьи

пяти видов, кормится под землей на 12

видах растений (девять из них-злаки);

Tetraneura ultni, которую выращивают

муравьи пяти видов, кормится под

землей на 9 видах растений (все

они-злаки). Все три мирмекофила

предпочитают и чаще всего поедают

Agrostis alba, A. tenuis и Festuca rubra. Тем

не менее муравьи используют

дополнительно и ряд других видов тлей,

кормящихся на различных растениях над

землей и под землей. Уэй (Way, 1963)

приводит и много других примеров

ассоциаций муравьев с сосущими

насекомыми.

Примере лесными муравьями позволяет

думать, что присутствие муравьев может

оказаться довольно выгодным для

деревьев, что они могут даже приютить

больше тлей, выделяющих падь, чем

других тлей. Существует, однако, более

прямой способ обеспечить это,

зависящий от самого дерева: надо, чтобы

нектарники, находящиеся на тех частях

побега, которые нуждаются в защите,

были активны только в период, когда эта

защита необходима.

У североамериканской поздней черемухи

(Prunus serotina) на молодых листьях есть

нектарники, выделяющие нектар

в течение примерно трех недель сразу

после раскрытия почек, и именно в это

время вылупляются питающиеся

листьями гусеницы рода Malacosoma.

Муравей Formica obscuripes (из группы

лесных муравьев) посещает эти

нектарники и, встретив там маленькую

гусеницу, утаскивает ее в свое гнездо;

более крупным гусеницам удается

избежать этого. Tilman (1978) сумел

показать, что этот муравей может так

сильно понизить численность гусениц

Malacosoma первых возрастов, что

впоследствии больших гусениц окажется

недостаточно для серьезной дефолиации.

Другие примеры можно найти у Bentley

(1977).

Многолетний подсолнечник Helianthella

quinquenensis (Asteraceae) растет на

высотах свыше 2500 м в Скалистых

горах; его нектарники, расположенные по

краям прицветников соцветия, выделяют

секрет, не только богатый сахарозой, но

и содержащий 19 аминокислот

в концентрации, в 16 раз более высокой,

чем в нектарниках цветков. Это

привлекает к каждому соцветию до 40

различных видов муравьев, главным

образом опять-таки Formica obscuripes.

Они приходят из своих гнезд,

находящихся в почве, и собирают нектар

из прицветников, оставляя нектар

цветков шмелям, опыляющим эти

растения. Было показано (Inouye, Taylor,

1979), что на высотах свыше 3000 м

муравьи отпугивают насекомых,

пытающихся отложить яйца в цветки и

тем самым воспрепятствовать

завязыванию семян (рис. 2.4). Так как

другие растения того же семейства

используют для защиты от насекомых

системные репелленты, возникает вопрос

(на который пока нет ответа): какой из

этих двух способов легче может

выработаться в процессе эволюции, более

34

Г. шва 2

Рис. 2.4. Зависимость

между числом муравьев,

находящихся днем на

одном соцветии НеНап-

thella, и процентом по-

врежденных семян.

(Inouye, Taylor, 1979.)

эффективен и требует меньших затрат?

Тропическое растение Costus woodsonii

секретирует из прицветников нектар,

богатый сахарами и аминокислотами.

Доминируют на нем, сменяя друг друга в

зависимости от времени года, два вида

муравьев: Camponotus platanus

(Formicinae) и Wasmannia auropunctata

(Myrmicinae)-первый в засушливый

период, а второй в период дождей

(рис. 2.5). Schemske (1980) показал, что

они защищают плоды от мухи, которая

откладывает яйца под прицветники, так

что ее личинки уничтожают семена и

присеменники. Camponotus прогоняет

самок, откладывающих яйца, а более

мелкие Wasmannia пролезают между

прицветниками и поедают личинок.

Семена распространяют птицы, если

только маслянистые присеменники не

были уничтожены (без них семена не

созревают). Schemske указывает, что вид

W. auropunctata-широко распростра-

ненный в тропиках вид, лишь

недавно проникший в нарушенные

тропические местообитания, и что вряд

ли он мог играть какую-то роль

в эволюции нынешней ассоциации

муравей-растение. Хотя экстра-

флоральным нектарникам удается

избежать посягательств насекомых,

высасывающих растительные соки, эта

система привлечения на помощь

муравьев может иметь успех лишь при

достаточном числе муравьиных гнезд в

непосредственной близости от деревьев.

У некоторых тропических деревьев

способы привлечения муравьев достигли

своего логического завершения: у них

имеются не только экстрафлоральные

нектарники, содержащие сахара, но и

подходящие места для устройства

муравьиных гнезд и даже твердый

белковый и жировой корм. Многие виды

Acacia (Papilionaceae) привлекают

муравьев с помощью нектарников,

расположенных на стеблях, но некоторые

виды предоставляют им также твердый

Пища 35

Рис. 2.5. Число соцветий на тропическом рас-

тении Costus woodsonii в разное время года и

частота нахождения на них двух видов му-

равьев -Camponotus platanus и Wasmannia auro-

punctata. (Schemske, 1980.)

корм, богатый белками и жирами, в виде

„пищевых телец" (тельца Бельта),

находящихся на кончиках листочков; они

обеспечивают муравьям свыше 90%

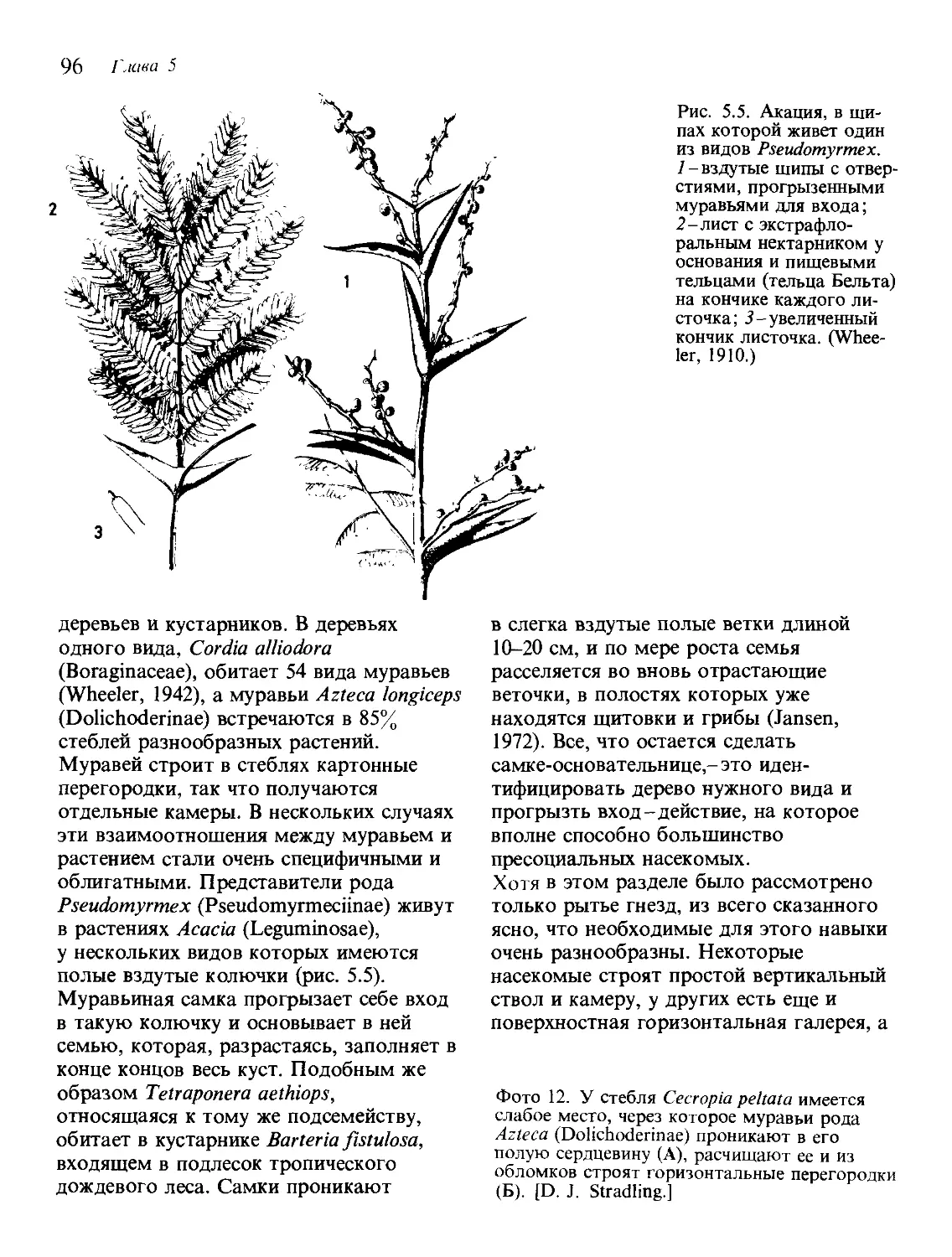

твердого корма. У этих видов Acacia

стеблевые нектарники в изобилии

выделяют нектар и могут продуцировать

до 40 г глюкозы и фруктозы в день.

Кроме того, полости в специализи-

рованных вздутых колючках служат

местами для устройства гнезд, и в них

живет один из видов Pseudomyrmex

(Pseudomyrmecinae). У этих муравьев

крепкие жала, и они кусают, жалят и

убивают насекомых-фитофагов,

прилетающих на растение; некоторых

они затем съедают, а других просто

бросают. Создается впечатление, что

муравьи относятся к такому

„гнездовому" дереву как к своей

территории и поэтому защищают его

более эффективно. Они не только

нападают на млекопитающих, но

и очищают от травы некоторый участок

вокруг дерева и уничтожают тянущиеся к

нему ветви других деревьев. Эта защита

от других растений предоставляет,

конечно, дереву больше места и, кроме

того, препятствует распространению огня

(Jansen, 1966). Защитники деревьев есть и

в другом подсемействе муравьев-

Dolichoderinae: виды Azteca живут

на деревьях рода Cecropia, которые

предоставляют им пищу и жилье,

а волоски, имеющиеся у основания

каждого черешка, содержат помимо

прочих питательных веществ гликоген

(Stradiing, 1978b; Wheeler, 1942).

Эти последние примеры демонстрируют

высшую ступень мутуалистических

взаимоотношений между муравьями и