Author: Егоров В.Л.

Tags: период феодализма (iv в - 1861 г) география историческая география золотая орда

ISBN: 978-5-396-00182-4

Year: 2010

Text

В. Л. Егоров

ИСТОРИЧЕСКАЯ

ГЕОГРАФИЯ

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

в XIII-XIV вв.

Об авторе

Вадим Леонидович ЕГОРОВ

Доктор исторических наук, заместитель

директора Государственного исторического

музея. В течение 25 лет занимался раскопками

остатков городов Золотой Орды в Поволжье.

На основании письменных и археологических

источников выявил 110 городов,

существовавших в Золотой Орде в XIII-XIV вв.

Автор более 100 работ по истории и археологии

Золотой Орды и русско-ордынских отношений.

Наше издательство предлагает следующие книги:

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ

ИРЛАНДИИ

ИРЛАНДИЯ

1В

E-mail:

URSS@URSS.ru

Каталог изданий

в Интернете:

http://URSS.ru

Тел./факс 7 (499) 135-42-16

Тел./факс 7(499)135-42^16

URSS

Любые отзывы о .настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте

по адресу 4RSS.aURSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены

и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине http://URSS.ru

• It'

/1СТЕРСТВ0 КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В. Л. Егоров

ИСТОРИЧЕСКАЯ

ГЕОГРАФИЯ

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

в XIII—XIV вв.

Ответственный редактор

доктор исторических наук, профессор

В. И. Буганов

Издание третье

URSS

МОСКВА

ББК 63.3(2)4 26.8г

Егоров Вадим Леонидович

Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. / Отв. ред.

В. И. Буганов. Изд. 3-е. — М.: КРАСАНД, 2010. — 248 с.

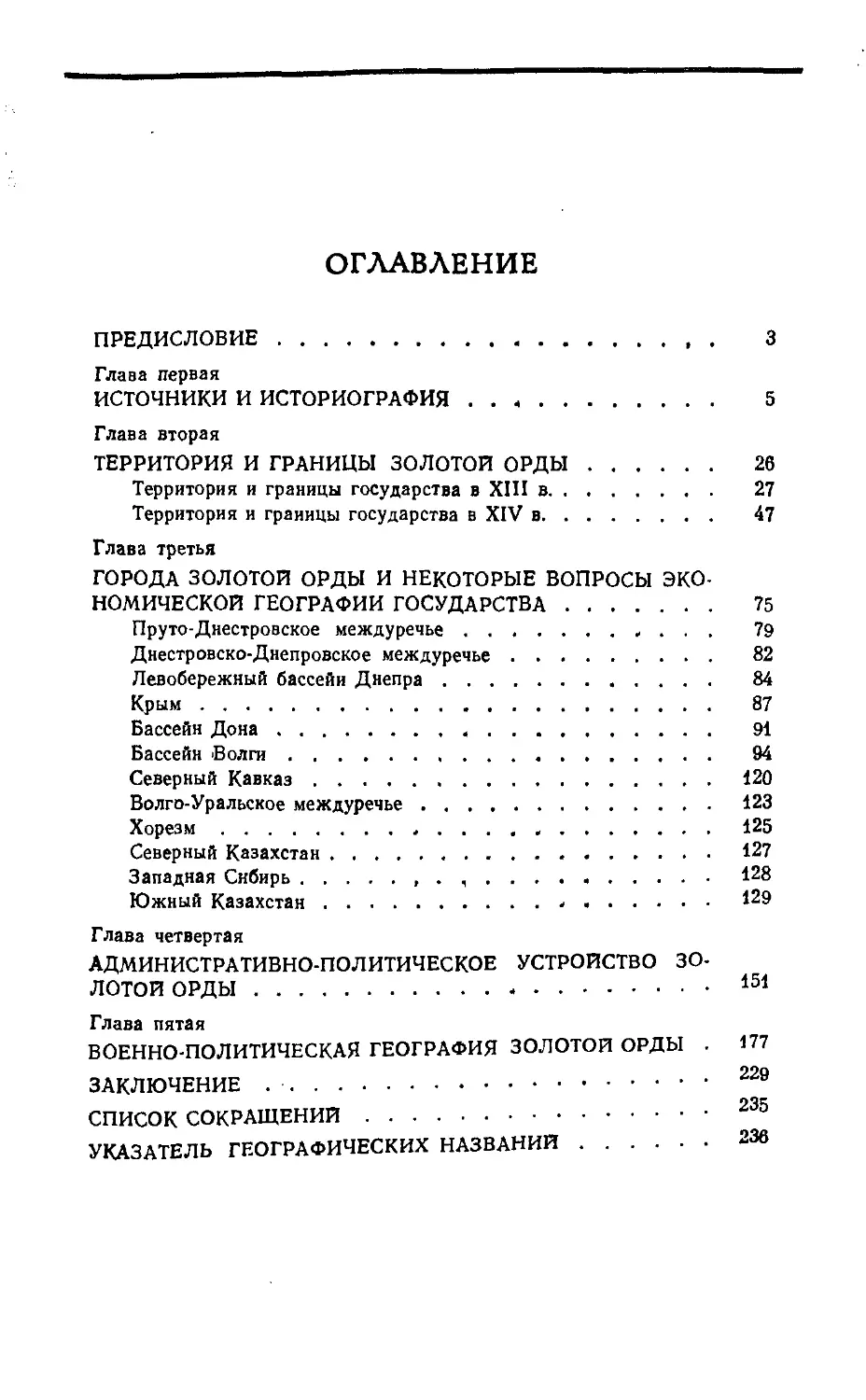

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой первое в

отечественной историографии исследование, освещающее комплекс историко-

географических проблем средневекового государства от его возникновения до

упадка. Рассматриваются территория, границы и административное устройст-

во Золотой Орды; приводятся данные о более чем ста золотоордынских горо-

дах и прослеживаются маршруты военной экспансии Джучидов. Работа осно-

вана на русских и восточных летописных источниках, а также материалах ар-

хеологии, нумизматики и средневековой картографии.

Рекомендуется историкам, географам, обществоведам, а также широкому

кругу заинтересованных читателей.

Рецензенты:

А. К. Зайцев, Л. Т. Яблонский

Издательство «КРАСАНД».

121096, Москва, ул. 2-я Филевская, 7, корп. 6.

Формат 60x90/16. Печ. л. 15,5. Зак. № 3532.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».

117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, ПА, стр. 11.

ISBN 978-5-396-00182-4

© КРАСАНД, 2010

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

л E-mail: URSS@URSS.ru

Ах Каталог изданий в Интернете:

W http://URSS.ru

J Тел./факс: 7 (499) 135-42-16

URSS Тел./факс: 7 (499) 135-42-46

8833 ID 112682

9 785396 001824

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или

передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то элек-

тронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,

а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.

ПРЕДИСЛОВИЕ

История кочевых народов, их племенных объединений и го-

сударств, а также взаимоотношений с оседлыми соседями

с античного времени привлекала внимание исследователей.

Изучение различных кочевых общностей, основанное на комп-

лексном привлечении источников, позволило в последнее время

подготовить целый ряд фундаментальных трудов по этой слож-

ной проблематике. В результате открылась возможность для

создания обобщающих трудов, раскрывающих исторические

закономерности развития и существования кочевых культур.

Каждая обобщающая работа позволяет не только подвести оп-

ределенные итоги и отметить мелкие и крупные достижения,

но и выявить существующие пробелы в изучении определен-

ного вопроса. Последнее исследование такого рода принадле-

жит перу С. А. Плетневой *. В сжатом и динамичном Введении

к работе автор, в частности, выделяет три существующих на-

правления при изучении кочевников в трудах современных

историков. Одно из них — анализ политической истории на ос-

нове письменных источников; другое базируется на этнографи-

ческих материалах и рассматривает экономику, быт и культуру;

третье, используя археологический и лингвистический материал,

также исследует бытовые и культурные особенности кочевых

обществ 2.

К трем выделенным С. А. Плетневой направлениям можно

прибавить четвертое — историко-географическое. Если первые

три характеризуются подчас детальной разработкой даже мел-

ких вопросов и наличием большого числа монографических ис-

следований и статей, то четвертое разработано крайне слабо.

Между тем вопросы исторической географии кочевых союзов

и государств позволяют дать более отчетливое представление

о них не только во времени, но и в пространстве. Владения ко-

чевников нередко представляются немереными просторами бес-

крайних степей без привычных оседлым жителям ориентиров.

Эта картина резко меняется при историко-географическом ана-

лизе всего комплекса известных источников. Обретает четкость

государственная территория и ее внутренняя структура; выри-

совываются пограничные линии, в степях появляются оседлые

населенные пункты, передвижения кочевников обретают стро-

гую закономерность, связанную не только с природными, но

и с социальными особенностями общества. Выяснению этих

3

аспектов в отношении Золотой Орды и посвящена настоящая

работа. Основу ее составляет рассмотрение вопросов полити-

ческой исторической географии. Экономическая география Зо-

лотой Орды представляет самостоятельную проблему, для ус-

пешного раскрытия которой необходимо более углубленное

археологическое изучение многочисленных городищ XIII—•

XIV вв. Поэтому в предлагаемом читателю исследовании этой

стороне жизни золотоордынского государства уделено мини-

мальное внимание.

В хронологическом отношении работа охватывает период,

четко ограниченный двумя датами, имеющими ключевое зна-

чение не только для политической истории Золотой Орды, но

и для территориально-географической оценки государства. Пер-

вая дата— 1243 г. — фиксирует начало формирования в степях

между Дунаем н Иртышом нового монгольского государства,

верховная власть в котором принадлежала дому Джучндов.

Вторая дата — 1395 г. — является той вехой, которая оконча-

тельно убедила современников в полном крахе военно-полити-

ческой доктрины Чингизидов и несостоятельности идеи создания

мировой империи. Именно этот рубеж отмечает резкий пере-

лом во внутриполитической, экономической и общественной

сферах государства. Сложившаяся ситуация незамедлительно

получила соответствующее отражение на изменении различных

географических аспектов, в первую очередь территории и гра-

ниц. Попытки Тохтамыша воссоздать былое величие Джучидов

закончились фактическим истощением материальных и людских

ресурсов, резким упадком ремесленного производства, сведе-

нием к минимуму внешнеэкономических связей и уничтожением

обширных районов с оседлым городским и сельским населе-

нием. Ясно различимые качественные изменения, произошед-

шие в самом конце XIV в., позволяют обоснованно говорить о

совершенно новом периоде в истории наследия Джучидов, к ко-

торому уже довольно трудно применить название Золотая Ор-

да. От этого государства действительно осталась лишь орда

кочевников, которая дробилась на все более мелкие части. Вто-

рая стадия истории Золотой Орды укладывается в рамки XV в.,

но начало ее относится к последним годам XIV столетня, когда

в степях начал действовать энергичный и поначалу удачливый

временщик Едигей. Достаточно напомнить, что выигранная во

многом благодаря его решительности битва на Ворскле

(1399 г.), видимо, вселила определенные надежды на будущее

золотоордынской аристократии. Однако сбыться им не было

суждено. Изучением этого периода предполагается в дальней-

шем продолжить настоящее исследование.

1 Плетнёва С. А. Кочевники средневековья: Поиски исторических закономер-

ностей. М., 1982.

* Там же, с 7—8.

Глава первая

ИСТОЧНИКИ

И ИСТОРИОГРАФИЯ

Изучение Золотой Орды является одной из традиционных

тем русской н советской исторической науки. Интерес к ее ис-

тории связан с решением целого ряда конкретных проблем, ка-

сающихся не только путей развития самого кочевнического об-

щества, но также и его взаимодействия с окружавшими осед-

лыми народами. На протяжении длительного времени Золотая

Орда играла особую, крайне реакционную роль в политиче-

ском, общественном и культурном развитии разнообразного и

многочисленного населения обширного историко-географическо-

го региона. В конкретно сложившейся исторической ситуации

XIII—XIV вв. особую и наиболее длительную тяжесть монголь-

ского гнета испытали на себе русские земли. Однако в историо-

графическом разрезе оценка влияния проводимой золотоордын-

скимн ханами политики рассматривалась далеко не однознач-

но. В трудах отдельных крупных представителей дореволюци-

онной науки Золотой Орде, ц частности, приписывалась роль

фактора, ускорившего консолидацию русских земель и содейст-

вовавшего становлению государственности. Некоторые ученые

недооценивали всю тяжесть монгольского гнета и глубину его

влияния на торможение объективных исторических процессов,

происходивших в русских княжествах. Несостоятельность по-

добных утверждений была показана в целом ряде исследова-

ний советских историков. Несмотря на это, в отдельных рабо-

тах до последнего времени встречаются суждения, трактующие

какие-то положительные аспекты наличия монгольского госу-

дарства в Европе и его влияния на Русь. В качестве примера

можно привести мнение Л. Н. Гумилева о том, что Золотая

Орда служила Руси прикрытием от нападений с востока, при-

чем в результате этого «Русь успела окрепнуть и усилиться»

Такое утверждение основано на явном историко-географиче-

ском заблуждении, так как с востока на Русь никто и не пы-

тался нападать: все территории, вплоть до океанского побе-

режья, были подвластны монголам. Зато сами они на протя-

жении ХШ—XIV вв. неоднократно вторгались в русские пре-

делы, а отнюдь не являлись преградой этому.

К настоящему времени исторической наукой достигнуты за-

метные успехи в изучении Золотой Орды. Причем нужно отме-

тить, что последние работы в этой области носят не общий ха-

5

рактер, а ставят своей задачей исследование каких-то опреде-

ленных, частных аспектов существования этого государства.

Успешному их решению во многом способствует и обширный

археологический материал, полученный в результате многолет-

них исследований золотоордынских городов Поволжья под ру-

ководством Г. А. Федоров<а-Давыдова2. Новейшие археологи-

ческие исследования, данные нумизматики и средневековой кар-

тографии в соединении с широко известными письменными ис-

точниками сделали возможным в настоящее время рассмотре-

ние широкого круга историко-географических вопросов, связан-

ных с существованием золотоордынского государства. Важ-

ность постановки такой темы в первую очередь диктуется недо-

статочной изученностью различных аспектов внутригосударст-

венной географии Золотой Орды. Территория ее до настоящего

момента по большей части определяется лишь в общих чертах,

иа основании суммарных сообщений письменных источников.

Границы государства на значительном протяжении остаются

неясными и изображаются на картах весьма приблизительно.

Спорный характер носит и принадлежность некоторых районов

золотоордынскому государству, а также возможные изменения

рубежей в разные периоды его существования. Особую пробле-

му составляют локализация и уточнение числа золотоордын-

ских городов и тесно связанных с ними караванных торговых

путей. Понимание многих специфических черт этого своеобраз-

ного государства невозможно и без рассмотрения его админи-

стративно-политической структуры. Выяснение последней позво-

ляет глубже понять различные социальные процессы и уяснить

истоки бурных феодальных междоусобиц. Наконец, историко-

географическое исследование с достаточной полнотой может

раскрыть паразитический характер этого государства и тради-

ционно агрессивную направленность его внешней политики.

Необходимость специального исследования перечисленного кру-

га вопросов наиболее отчетливо проступает при анализе раз-

личных современных картографических материалов, отобража-

ющих территорию Золотой Орды. Отличительной чертой их яв-

ляется крайняя неразработанность деталей и схематизм гра-

фических данных общего характера. Между тем накопленные

к настоящему времени источники позволяют с успехом воспол-

нить многие лакуны в исторической географии Золотой Орды.

С другой стороны, историко-географическая проблематика

Золотой Орды тесно переплетается с жизнью соседних госу-

дарств и народов. В первую очередь это относится к русским

княжествам, имевшим наиболее протяженную границу с владе-

ниями монголов. По возможности наиболее полная разработка

вопроса о порубежных владениях, выявление их внутренней спе-

цифики и территориальных изменений, а также прослеживание

здесь-конкретной пограничной полосы во многом могут допол-

нить картину организации монгольского властвования на Руси.

Появившаяся во второй половине XIV в. тенденция к сокра-

6

щению государственной территории Золотой Орды не только по-

зволяет раскрыть ее внутреннее ослабление, но и, безусловно,

свидетельствует об общем усилении борьбы против монголь-

ского ига. Наиболее показательный пример в этом отношении

представляет образование Молдавского княжества, территория

которого окончательно оформилась в процессе прямой воору-

женной борьбы с Золотой Ордой.

Многогранность аспектов, связанных с исторической геогра-

фией Золотой Орды, подчеркивает важность решения этой

научной проблемы для дальнейших исследований общеистори-

ческого характера. До настоящего времени эта тема не стави-

лась в качестве самостоятельного исследования, хотя отдель-

ные узкоконкретные вопросы ее разбирались в специальных

статьях и монографических работах. В значительной мере это

можно отнести на счет определенных трудностей, связанных с

малочисленностью данных и недостаточной археологической

исследованностью различных частей золотоордынского го-

сударства. Последнее особенно важно (ввиду отрывочности

письменных сообщений) не только для датировок, но н при

определении принадлежности того или иного района к терри-

тории Золотой Орды и уточнения ее границ. Именно в связи

с этим А. Ю. Якубовский подчеркивал особую трудность уста-

новления точных границ Улуса Джучн3. Несколько позднее

М. Г. Сафаргалиев пришел к выводу, что «на основании имею-

щихся материалов XIV в. территорию Золотой Орды для это-

го периода можно определить лишь суммарно» 4. По отношению

к отдельным районам государства это замечание остается

справедливым и по сегодняшний день. Какие-то коррективы

здесь могут быть внесены в дальнейшем лишь в связи с про-

ведением более углубленных археологических исследований.

Знакомство с письменными источниками по исторической

географии Золотой Орды в первую очередь показывает, что со-

держащиеся в них данные обычно носят отрывочный характер,

откуда вытекает и большая разбросанность их по различным

сочинениям и летописным сборникам. Все они, как правило,

касаются различных сторон политической истории государства

и его взаимоотношений с другими странами. Это во многом

определяет случайность приводимых в них географических све-

дений; в лучшем случае они преподносятся в качестве обобще-

ний, подчеркивающих обширность государства или отдельных

его частей. Так как собственно золотоордынскнх письменных

источников не сохранилось (исключение составляют несколько

ханских ярлыков), то особую важность приобретают сообще-

ния арабских и персидских авторов. Большинство их было со-

брано и издано в прошлом веке востоковедом В. Г. Тизенгау-

зеном. Первая часть подготовленного им «Сборника материа-

лов, относящихся к истории Золотой Орды» вышла в свет в

1884 г. и до настоящего времени является важнейшим пособием

при изучении различных сторон жизни этого государства. В из-

7

Дании объединены отрывки из средневековых арабских хроник

и записки путешественников, охватывающие период всего су-

ществования Золотой Орды. При всей общеисторической важ-

ности этих материалов нужно отметить все же скудность при-

водимых в них географических данных, которые к тому же не-

редко переписывались более поздними хронистами из трудов

предшественников. Узость круга историко-географических све-

дений в значительной мере зависела и от того, что подавляю-

щее большинство арабских авторов никогда не посещали вла-

дений Джучидов и получали информацию со слов дипломатов

и купцов. Естественно, что в отдельных случаях она носила

искаженный или даже совсем неверный характер. Это хорошо

прослеживается чаще всего в отношении конкретных дат прав-

ления золотоордынских ханов и отдельных событий внутренней

истории. В географическом отношении наибольший интерес

представляют общие описания территории государства, вклю-

чающие перечисления различных районов и городов. Несмотря

на суммарный характер подобных сведений, они позволяют об-

рисовать в довольно полном виде если не границы, то внутрен-

ние области, дающие общий контур джучидских владений. При

этом определенное число более мелких деталей можно выявить

и дополнить, привлекая источники другого характера, напри-

мер, археологические. Описания Золотой Орды арабскими ав-

торами чаще всего содержат рассказы о кочевом образе жизни

ее населения, а количество упоминаемых городов обычно огра-

ничивается крупнейшими из них, как правило располагавши-

мися на главных путях караванной торговли. Важные сведения

об административно-политическом устройстве государства мож-

но почерпнуть из руководств по дипломатической переписке,

где перечислены чиновники различных рангов, а также наибо-

лее влиятельные представители феодальной знати.

Одной из наиболее полно освещаемых сторон золотоордын-

ской истории являются события, связанные с различными воен-

ными действиями, имевшими место вдоль южных границ госу-

дарства. В этом иашла отражение прямая заинтересованность

султанов мамлюкского Египта в военном союзе с Золотой Ор-

дой против хулагуидского Ирана. Нужно отметить лишь, что

описания причин конфликтов и результатов походов н сраже-

ний не всегда совпадают у арабских и персидских авторов,

обычно излагавших события в пользу представляемой ими сто-

роны. Особо нужно упомянуть сочинения арабов, лично побы-

вавших в Золотой Орде. Онн содержат важные и достоверные

сведения по различным вопросам географии и внутреннего уст-

ройства государства. Наиболее подробный рассказ оставил

Ибн-Батута, побывавший во время правления Узбека в Крыму,

иа Северном Кавказе, в Поволжье и Хорезме. Рассказ его на-

полнен конкретными географическими деталями, описаниями

городов и расстояний между ними, данными об администра-

тивном устройстве, торговле и хозяйстве. В целом собранные

8

В. Г. Тизенгаузеном арабские исторические материалы по боль-

шей части касаются географических аспектов центральной час-

ти Золотой Орды. Сведения же об окраинных ее районах очень

малочисленны, скупы и чаще всего сообщаются вскользь.

Изданный в 1941 г. второй том «Сборника материалов, от-

носящихся к истории Золотой Орды» составили извлечения из

сочинений персидских авторов. Основная часть вошедших в не-

го летописных отрывков также содержит изложение событий

политической истории Золотой Орды. Причем персоязычным

авторам были более близки и знакомы факты, относящиеся к

восточной части владений Джучидов и деятельности Тимура.

Различные данные по исторической географии носят здесь ха-

рактер попутно сообщаемых сведений, вкрапленных в повест-

вования о правлениях ханов, составляя в целом довольно огра-

ниченный материал. Исключение составляет чрезвычайно под-

робное, насыщенное различными географическими деталями из-

ложение войн Тимура с Тохтамышем в последнее десятилетие

XIV в. Важность этого материала особенно значительна, так

как арабские историки раскрывают его лишь в самых общих

чертах.

Широко, известный и постоянно используемый «Сборник ле-

тописей» Рашид ад-Дина подробно освещает историю и дея-

тельность Чингисхана и его сыновей, а также монгольского го-

сударства на территории Ирана. В противовес этому Рашид

ад-Дин в своем обширном труде уделил Золотой Орде мини-

мальное внимание, сообщая лишь основные этапы ее развития.

Конкретных сведений по исторической географии государства

здесь фактически не содержится, но летописи дают богатый

сравнительный материал по административному устройству и

организации властвования монголов в других улусах.

Особую важность для политической истории Золотой Орды

имеют русские летописные своды, данные которых в этом отно-

шении отличаются значительной точностью и конкретностью.

Специфика источника наложила определенный отпечаток на

содержащиеся в нем географические сведения. Они вкраплены

в различные рассказы о русско-ордынских столкновениях, по-

ездках князей в ханскую ставку и сообщениях о внутренних

событиях в Золотой Орде. В отдельных случаях хронологиче-

ский порядок изложения позволяет проследить некоторые из-

менения территориального характера, а также административ-

но-политического развития государства. В вопросах разграни-

чения русских и монгольских владений летописи, по сути дела,

являются единственным источником, поскольку восточные авто-

ры не имели даже приблизительного представления о наличии

таких рубежей. Однако нужно с сожалением отметить, что

подобные данные носят отрывочный характер, позволяя рекон-

струировать лишь отдельные участки границы. Географические

сведения о глубинных районах Золотой Орды касаются в ос-

новном ее центральных районов (Поволжье, Подонье, Северный

9

Кавказ), где наиболее часто бывали русские люди. При этом

упоминаются отдельные местности, города и административные

единицы государства. Судя по летописным текстам, на Руси

хорошо знали не только европейскую часть Золотой Орды, но

в достаточной степени были осведомлены о ее сибирских терри-

ториях и даже о Кок-Орде. Многочисленные сообщения лето-

писей о походах золотоордынских войск на Русь с исчерпываю-

щей полнотой освещают географию военной экспансии Золотой

Орды на ее северных границах.

Ценнейшие сведения по различным вопросам исторической

географии Золотой Орды содержатся в сочинениях Плано Кар-

пини и Гильома Рубрукаб. Оба путешественника пересекли

территорию государства с запада на восток и обратно еще во

время правления хана Бату, т. е. в самом начальном периоде

существования Золотой Орды. Сообщаемые ими данные можно

разделить на две части: первую составляет описание дороги с

приводимыми при этом конкретными сведениями обо всем, что

встречалось по пути; вторая содержит различные материалы,

касающиеся государства в целом, его устройства и географии,

почерпнутые из различных источников во время поездки. Оба

путешественника посетили Золотую Орду с промежутком всего

лишь в шесть лет, однако сравнение их наблюдений дает ма-

териал об определенном внутреннем развитии государства за

это время. В первую очередь это относится к начальному пе-

риоду возникновения городов в степных районах. Если Карпини

не встретил здесь ни одного стационарного поселения, то Руб-

рук уже сообщает о нескольких небольших поселках и недавно

основанной столице государства — Сарае. Немаловажную черту

отчетов Карпини и Рубрука составляет надежность приводи-

мых ими сведений географического и административно-полити-

ческого характера.

Особую категорию источников для рассматриваемой темы

составляют несколько сохранившихся средневековых карт

(XIV—XV вв.), изготовленных в Италии и Испании. На них

изображены известные в то время материки (Европа, Азия и

северная часть Африки) с соответствующими государствами,

среди которых находится и Золотая Орда, обозначенная как

«Татария». Какие-либо межгосударственные границы на кар-

ты не нанесены, но названия самих государс.в, как правило,

упоминаются. Контуры наиболее значительных рек и морей

изображены с некоторыми искажениями, в соответствии с гео-

графическими представлениями средневековья. На территории

Золотой Орды отмечены реки Днестр, Днепр, Дон, Волга, Ку-

бань и Урал, а также Черное, Азовское и Каспийское моря,

Кавказский и Уральский хребты. Особая ценность карт состоит

в том, что на них изображено значительное число золотоор-

дынских Городов, совершенно неизвестных по письменным ис-

точникам. Наибольшее число их помещено на карте итальян-

ских купцов братьев Пицигани, составленной в 1367 г. Сведе-

10

ния, уточняющие положение различных городов Золотой Орды,

можно почерпнуть также на картах А. Дульцерта (1339 г.), неиз-

вестного автора (1351 г.), Каталонского атласа (1375 г.) и

Фра-Мауро (1459 г.). Две наиболее ранние карты — Сану до

(1320 г.) и Весконте (1327 г.) относятся к типу портоланов,

обрисовывающих только побережья Черного и Азовского мо-

рей. Некоторые из обозначенных на картах городов не удает-

ся идентифицировать с известными археологическими памят-

никами (городищами). Точно так же и отдельные, хорошо

известные по археологическим раскопкам остатки золотоордын-

ских городов не находят соответствующих подтверждений на

упомянутых картах.

Накопленные к настоящему времени обширные нумизмати-

ческие материалы служат значительным подспорьем при изу-

чении золотоордынских городов. Монеты позволяют не только

расширить круг известных по письменным источникам населен-

ных пунктов (так как на них выбивались места чекана), но и

идентифицировать исследуемые городища с конкретно известны-

ми городами.

Археологические исследования золотоордынскнх памятников

начались в первой половине XIX в. многолетними раскопками

А. В. Терещенко второй столицы государства — Сарая ал-Дже-

дид (Царевское городище, находящееся в Волгоградской обл.) в.

Результаты этих работ сыграли видную роль в расширении

знаний о материальной культуре и различных сторонах жизни

городского населения. Для решения историко-географических

вопросов работы А. В. Терещенко имеют минимальное значе-

ние, в них засвидетельствовано лишь наличие различных им-

портных изделий, указывавших на развитие международной

караванной торговли. В дальнейшем интерес к золотоордынской

археологии значительно снизился и раскопки ограничивались

изучением небольших площадей отдельных памятников7.

В советское время изучением золотоордынских оседлых на-

селенных пунктов занялся Ф. В. Баллод, обследовавший район

нижнего течения Волги. Проведение основательных разведок

выявило здесь значительное число стационарных поселений,

описание которых вошло в изданную Ф. В. Баллодом моногра-

фию®. Научная фиксация их имела большое значение, так как

впоследствии часть этих объектов была уничтожена при строи-

тельстве крупных гидротехнических сооружений. Исследования

Ф. В. Баллода изменили и расширили представление о город-

ской жизни в Золотой Орде и распространении оседлого насе-

ления. Вместе с тем нужно отметить, что его попытки разрабо-

тать топографию золотоордынских столиц 9, определяя границы

различных частей города лишь на основании подъемного ма-

териала, не могут быть признаны научно обоснованными, что

и подтвердили более поздние исследования.

За последние десятилетия археологические раскопки про-

водились в самых разных частях бывшего золотоордынского го-

11

сударства. Это позволило не только значительно расширить

представление о многих сторонах городской жизни, но и уточ-

нить границы, а также их изменения на протяжении всего пе-

риода существования Золотой Орды. В процессе этих работ до-

вольно подробно исследована территория самого западного

улуса государства, находившегося в Пруто-Днестровском меж-

дуречье. Археологические раскопки н разведки выявили здесь

остатки двух крупных городов и значительное число сельских

поселений 10. Полученные при этом результаты имеют важное

значение для определения западных границ Золотой Орды в

XIII в. и свидетельствуют о заметном сокращении ее террито-

рии во второй половине следующего столетия. Археологическое

подтверждение распространения власти Золотой Орды на Пру-

то-Днестровское междуречье показывает ошибочность мнения,

что западные области государства ограничивались течением

Днепра ”.

Обнаружение и исследование в нижнем течении Днепра

значительного по площади золотоордынского города с монумен*

тальными постройками показало, что здесь находился крупный

административный центр, возникший, по всей видимости, на

торговом пути из Западной Европы12. Выяснению географии

северных владений государства во многом способствовали рас-

копки в Воронежской и Пензенской областях13. Многолетняя

кропотливая работа Р. Г. Фахрутдинова, обследовавшего об-

ширный район бывшей Волжской Булгарии, привела к выявле-

нию значительного числа новых поселений золотоордынского

времени 14. На основании собранных многочисленных материа-

лов автору удалось аргументированно обрисовать районы оби-

тания местного населения во второй половине XIII в. и после-

довавшее за этим постепенное освоение северных областей,

отодвинувшее границу государства на территорию лесного Пред-

камья. Отсутствие данных в письменных источниках о положе-

нии з этом регионе на протяжении XIII—XIV вв. подчеркивает

особую важность проведенного Р. Г. Фахрутдиновым исследо-

вания.

Возглавляемые Г. А. Федоровым-Давыдовым многолетние

планомерные раскопки городов Нижнего Поволжья, в том чис-

ле обеих столиц Золотой Орды, позволили накопить обширный

материал по самым разным вопросам истории и культуры госу-

дарства. Для освещаемой темы эти работы важны выяснением

процесса градообразования, данными о внутригородской топо-

графии, составе и численности населения, а также различными

аспектами экономической географии. В целом археологические

исследования золотоордынских памятников дают самый разно-

образный материал, позволяющий провести проверку и обосно-

вание неясных или неконкретных сообщений письменных источ-

ников -и во многом восполнить имеющиеся в них лакуны.

Комплексное рассмотрение всех перечисленных категорий

источников при значительной скудности письменных сообщений

12

позволяет довольно успешно решать не все, но большую часть

вопросов исторической географии Золотой Орды. Медленный

процесс накопления, выявления н научного осмысления сведе-

ний по этой проблеме был одной из основных причин, тормо-

зивших ее изучение в полном объеме. В определенной степени

это было обусловлено также н тем, что основное внимание ис-

следователей сосредоточивалось на выяснении обширных ас-

пектов русско-золотоордынских отношений и влияния монголь-

ского государства на развитие Руси. Характерную черту изуче-

ния исторической географии Золотой Орды в XIX в. составлял

уклон в сторону выявления конкретных памятников, оставших-

ся после этого государства, их датировки и соотнесения с дан-

ными письменных источников. В первую очередь это относи-

. лось к установлению численности золотоордынских городов и

* отождествлению их названий, встречающихся в летописях и на

монетах, с известными городищами. Значительное влияние на

разработку именно такого направления оказала известная ра-

бота X. М. Френа, посвященная монетам Золотой Орды 16.

В предисловии к ее изданию на русском языке автор специаль-

но выделил вопрос о локализации названий золотоордынскнх

городов, встречающихся на монетах, подчеркнув, что «между

сими городами встречаются некоторые, кои и поныне остаются

мне неизвестными» 16. X. М. Фреи первым составил список го-

родов Золотой Орды, основанный исключительно на данных ну-

мизматики. С включением различных вариантов названий он

насчитывает 38 пунктов чеканки монет 17, среди которых, кро-

ме городов, перечислялись также Орда, Орда ал-Джеднд, Орда-

1 Базар, Бек-Базар. Одновременно Фреи привел известные ему

данные о локализации перечисленных городов, в подавляющем

большинстве случаев правильно определив их местонахожде-

ние. Однако общее состояние научных знаний того времени не

позволяло проделать эту работу по отношению ко всем пунк-

там. В частности, он высказал предположение, что Сарай ал-

Джедид составляет часть Старого Сарая, а не является само-

стоятельным городом. Янги-Шехр, или Шехр ал-Джедид, из-

вестный по монетам марионетки Мамая хана Абдуллаха, Френ

предположительно поместил на Сырдарье, так как вопрос о

территории, подвластной Мамаю в период «великой замятии»,

еще не был разработан. Составление X. М. Френом списка зо-

лотоордынских городов можно отнести к одному из первых зна-

чительных шагов в русской науке, направленных на изучение

исторической географии государства. Встречающиеся на моне-

тах названия золотоордынских городов побудили X. М. Френа

посвятить одному из них — У кеку — небольшое специальное ис-

следование. Оно было напечатно в 1835 г. в записках Санкт-

Петербургской академии наук на немецком языке и впослед-

ствии два раза переиздавалось в русском переводе18. На при-

мере поднятого X. М. Френом вопроса о локализации одного

конкретного города отчетливо проступили неразработанность

13

проблемы в целом, отсутствие четких представлений о геогра-

фии Золотой Орды, а также распространение в науке противо-

речивых и часто совершенно необоснованных мнений, значи-

тельно затруднявших выяснение того или иного исторического

факта. Критический разбор высказанных точек зрения о место-

положении Укека, комплексное привлечение письменных, ну-

мизматических и археологических источников позволили

X. М. Френу убедительно обосновать мнение о существовании

остатков этого города на берегу Волги у Саратова. Эта не-

большая статья по частному вопросу исторической географии

Золотой Орды подчеркнула наличие различной степени осве-

домленности отдельных средневековых авторов, а подчас и

ошибочность их сообщений, нередко базировавшихся на уст-

ных рассказах, доходивших через многочисленных посред-

ников.

Дальнейшее развитие темы золотоордынских городов связа-

но с выяснением местонахождения отдельных пунктов и дли-

тельными спорами о существовании двух столиц — Сарая и

Сарая ал-Джедид. Последний вопрос делился на две части:

сколько столичных городов было в государстве — один или

два — и с какими из известных городищ их можно отождест-

вить. Бурные споры по этим поводам подогревались самыми

различными высказываниями многочисленных русских и зару-

бежных авторов, среди которых была даже императрица Ека-

терина II. В связи с начавшимися раскопками Царевского го-

родища А. В. Терещенко (и опираясь на полученные им мате-

риалы) эту проблему попытался разрешить востоковед В. В. Гри-

горьев, опубликовавший в 1845 г. обширную статью «О место-

положении Сарая, столицы Золотой Орды» 19. Перечислив все

ранее существовавшие мнения и подвергнув их критике, как

необоснованные, что в большинстве случаев было справедливо,

В. В. Григорьев пришел к выводу о существовании на всем

протяжении истории Золотой Орды одного столичного города —

Сарая. Что же касается Сарая ал-Джедид, то, по его мнению,

это был всего лишь дворец хана, находившийся в столице —

Сарае. Последний он локализовал, привлекая данные раскопок

А. В. Терещенко, на Царевском городище, где поместил также

и Полистан, считая его одним из ханских дворцов. Селитрен-

ному городищу В. В. Григорьев отвел роль огромного некропо-

ля, сославшись при этом на различные примеры устройства

монголами своих кладбищ вдали от жилых мест и на обнару-

женные здесь многочисленные погребения. Ошибочные выводы

В. В. Григорьева явились результатом не только неизученност»

Селитренного городища, но и неправильной интерпретации не-

скольких тысяч монет, найденных при исследованиях А. В. Те-

рещенко. На подавляющем большинстве их место чекана было

обозначено как Сарай ал-Джедид, что В. В. Григорьев хотя и

отметил,'но принял за название не города, а всего лишь

дворца.

14

Окончательную ясность в запутанный вопрос о существова-

нии двух Сараев внесла вышедшая в 1878 г. статья профессора

Новороссийского университета Ф. К- Бруна20. Внимательный

анализ нумизматического материала показал, что надпись «Са-

рай ал-Джедид» появилась на монетах только со времени прав-

ления Джанибека, причем подавляющее большинство их встре-

чается на Царевском городище. На этом основании Ф. К- Брун

выдвинул предположение о переносе столицы после смерти

Узбека из Сарая (Селитренное городище) в Сарай ал-Джедид

(Царевское городище), подтвердив его данными обнаруженной

карты Фра-Мауро (XV в.), на которой были нанесены оба сто-

личных города. Однако в дальнейшем споры были продолже-

ны, но уже в связи с выяснением местонахождения другого зо-

лотоордынского города — Гюлистана, название которого также

стало фигурировать на монетах со времени правления Джани-

бека. В. К- Трутовский предложил отождествлять Гюлистан с

Селитренным городищем21, но вступивший в полемику с ним

Н. И. Веселовский привел веские аргументы в пользу того, что

это не город, а ханский дворец, вокруг которого сформирова-

лось и постепенно начало расти поселение из обслуживающего

персонала, купцов, чиновников и др.22 По его мнению, Гюли-

стан возник как один из загородных дворцов хана и находился

в непосредственной близости от Сарая ал-Джедид. Результаты

раскопок А. В. Терещенко позволили Н. И. Веселовскому лока-

лизовать его в нескольких километрах от Царевского городища,

у д. Колобовки. Спор этот не получил окончательного решения

до настоящего времени, однако точка зрения Н. И. Веселов-

ского представляется достаточно убедительной в свете данных

нумизматики и археологии.

Попытка локализовать еще один золотоордынский город,

упоминаемый в русских летописях под названием Бездеж, бы-

ла предпринята П. Н. Милюковым 23 н вслед за ннм Д. Ф. Ко-

беко 24. Милюков, построив свое исследование на чисто внешнем

сходстве названий «Бездеж» и «Бештау», предложил искать

этот город в районе Пятигорья на Северном Кавказе. Внима-

тельно проанализировавший летописные сообщения, Д. Ф. Ко-

беко аргументированно отверг такое предположение, доказав,

что он находился на правом берегу Волги, севернее Сарая

ал-Джедид. Исследования последних лет позволяют соотнести

Бездеж с находящимся в Волгоградской обл. Водяиским горо-

дищем, являющимся остатками известного по средневековым

картам и восточным летописям г. Бельджамена.

Среди других работ о городах Золотой Орды нужно упо-

мянуть также книгу Л. Л. Голицына н С. С. Краснодубровско-

го об Укеке26. Она претендует на полноту изложения и широту

охвата исследуемой темы, начиная разбор различных историче-

ских сообщений о саратовском Поволжье со времен Гомера и

Геродота. Однако в ней нет каких-либо серьезных добавлений

15

и уточнений к упоминавшемуся выше исследованию X. М. Фре-

на или суждений по исторической географии Золотой Орды.

Разработка более общих вопросов исторической географии

Золотой Орды связана с обнаружением в западноевропейских

книгохранилищах нескольких средневековых карт. Их иссле-

дованием в 60—80-х годах прошлого века занимался профес-

сор Новороссийского университета в Одессе Ф. К. Брун, а за-

тем член Саратовской ученой архивной комиссии Ф. Ф. Чека-

лин. В различных изданиях Ф. К. Бруном было опубликовано

несколько статей, основное содержание которых сводилось к

разбору данных географических карт XIV—XV в. Впоследст-

вии эти работы были объединены в двухтомный сборник, вы-

шедший в Одессе26. Ф. К. Брун попытался локализовать все

обозначенные на картах пункты, связав их с конкретно извест-

ными историческими или современными объектами. Для этого

он привлек обширный круг письменных источников. Однако

подобная кабинетная работа дала очень небольшие результаты

из-за полного отсутствия надежных археологических данных.

Наиболее ярко это видно на примере статьи «Берег Черного мо-

ря между Днепром и Днестром по морским картам XIV и XV-ro

столетий»27. Пытаясь восполнить пробел, Ф. К. Брун пред-

принял поездку (безрезультатно) вдоль берега Черного моря,

надеясь найти остатки нанесенных на картах пунктов. Мате-

риалы средневековых карт легли также в основу его очерка

«О поселениях итальянских в Газарии. Топографические и ис-

торические заметки»28, причем на этот раз автор провел пред-

варительное натурное обследование районов, освоенных генуэз-

цами и венецианцами в XIV—XV вв. Приведенный в статье

обзор основных итальянских колоний на побережьях Черного

и Азовского морей дополнен Ф. К. Бруном различными сведе-

ниями по их политической истории, развитию торговли, а так-

же описанием отношений с Золотой Ордой. В географическом

отношении работа не содержит каких-либо новых данных, яв-

ляясь, по сути дела, сжатым очерком истории итальянских ко-

лоний.

На материалах карт Пицигани (1367 г.) и Каталонского

атласа (1375 г.) Ф. К- Брун подготовил статью «Перипл Кас-

пийского моря по картам XIV столетия»29. Эта публикация в

значительной степени расширила представление о численности

городов в Золотой Орде, добавив к их списку многие ранее не-

известные населенные пункты, располагавшиеся вдоль течения

Волги и побережья Каспия. Комментарии автора, поставившего

себе задачей объяснить все географические наименования и

локализовать их, подчас выглядят довольно наивно и неубеди-

тельно. Это вызвано не только недостаточным знакомством с

археологическими памятниками региона, но и плохой их изучен-

ность^ в целом.

Изучение средневековых карт вслед за Ф. К. Бруном про-

должил Ф. Ф. Чекалин, рассмотревший материалы трех сред-

16

невековых карт, подробно охарактеризовав изображенный на

них район Поволжья30. Знание археологических памятников

района позволило ему убедительно сопоставить отмеченные на

картах населенные пункты с конкретными городищами. Введе-

ние в научный оборот довольно подробных западноевропейских

карт значительно расширило представления об оседлой жизни в

Золотой Орде. Однако можно лишь сожалеть о том, что эти

материалы не послужили толчком для организации археологи-

ческих поисков, необходимых для уточнения и локализации

данных средневековых географов. Такие работы были прове-

дены лишь в отношении части Золотой Орды — территории, на

которой проживали волжские булгары. При этом были собра-

ны многочисленные и разнообразные материалы, изданные

К. И. Невоструевым 31 и С. М. Шпнлевским32. Важность н цен-

ность нх работ в историческом и археологическом отношениях

несомненна, однако нх трудно использовать при изучении гео-

графии Золотой Орды из-за отсутствия четких датировок па-

мятников булгарским нли монгольским временем.

Кроме работ, рассматривающих конкретные географические

сюжеты золотоордынской истории, нужно отметить также тру-

ды общего характера, освещающие внутреннее устройство го-

сударства. В очерке Г. С. Саблукова33 затрагиваются самые

разнообразные стороны общественной жизни Золотой Орды,

однако разбор их произведен в слишком поверхностном, общем

плане, создающем впечатление абсолютной статичности и от-

сутствия каких-либо внутригосударственных процессов и изме-

нений. Эта же тема была разработана И. Н. Березиным 34, под-

робно осветившим истоки и постепенный процесс формирования

различных государственных институтов монголов. Изучение

разнообразных источников привело его к важному выводу о

развитости государственного аппарата в Золотой Орде в про-

тивовес господствовавшему в то время мнению о стихийности

и аморфности внутренней структуры кочевнических государств.

Анализ сохранившихся ханских ярлыков и летописей позволил

И. Н. Березину создать внушительный перечень различных го-

сударственных чиновников, должностей и обрисовать феодаль-

ную иерархию Золотой Орды.

Советские историки, опираясь на достижения дореволюцион-

ной науки, а в отдельных случаях критически пересматривая

их, подошли к исследованию Золотой Орды и ее наследия с

марксистских позиций. Особое значение и важность изучения

этой обширной и многогранной темы подчеркивается тем, что

основанное Бату государство прямо нли косвенно оказывало

влияние на политическое,, экономическое, культурное и этниче-

ское развитие не только русского, но и многих других народов

Восточной Европы, Кавказа, Сибири, Средней Азии и Востока.

Наиболее общая и характерная черта этого влияния сводится

к регрессивной, тормозящей роли, ярко проступавшей во всех

аспектах политических и экономических акций золотоордын-

ской кочевой аристократии по отношению к покоренным наро-

дам. Выявлению и исследованию их посвящены работы обще-

исторического направления А. Н. Насонова 35, Б. Д. Грекова

и А. Ю. Якубовского36, А. А. Али-заде37, И. П. Петрушевско-

го 33, М. Г. Сафаргалиева39, Г. А. Федорова-Давыдова40,

Л. О. Бабаяна41, И. Б. Грекова42, К. А. Пищулиной4’ и других

ученых.

Вопросы исторической географии Золотой Орды не подвер-

гаются в этих трудах специальному рассмотрению во всем их

объеме; в лучшем случае авторы уделяют внимание частным

моментам, опираясь на уже проделанные исследования или

имеющиеся источники. Последние, однако, нередко требуют

критического разбора и специального изучения, а также сопо-

ставления с другими данными. Кроме того, в некоторых иссле-

довательских работах используются устаревшие или заведомо

неправильные суждения, приводящие к более или менее зна-

чительным искажениям отдельных деталей в целом правильных

общеисторических представлений. В связи с этим разработке

и выяснению различных историко-географических аспектов, ме-

нявшихся на протяжении всего периода существования Золотой

Орды, уделяется постоянное внимание до настоящего времени.

Дореволюционные исследования по локализации городов

Золотой Орды нашли продолжение в трудах А. А. Кроткова, ко-

торому удалось в 20-е годы выяснить местонахождение одного

из наиболее северных населенных пунктов, основанных монго-

лами. Название его — Мохши — было хорошо известно по мо-

нетам, однако вопрос соотнесения с конкретным городищем дол-

го оставался открытым. Изучение А. А. Кротковым большой

коллекции монет с Наровчатского городища (Пензенская обл.),

а также проведение здесь археологических раскопок убедитель-

но доказали тождественность памятника с золотоордынским

Мохши44. Открытие во многом повлияло также на уточнение

расположения северных улусов государства и линии русско-

ордынской границы.

А. Н. Насонов в своем чрезвычайно интересном и вниматель-

ном к деталям исследовании, раскрывшем различные стороны

и этапы золотоордынского властвования на Руси46, основное

внимание уделил изложению политической истории. Однако при

выяснении конкретных политических ситуаций он часто касал-

ся и различных географических вопросов, во многом содейст-

вовавших правильной оценке событий. В частности, он составил

обширную сводку мнений о существовании двух столичных

Сараев46, хотя незнание карты Фра-Мауро привело его к вы-

воду о необходимости дальнейших уточнений этого вопроса.

В споре о локализации Бездежа А. Н. Насонов целиком под-

держал Д. Ф. Кобеко47, помещавшего город севернее Сарая

ал-Джедид. Анализ событий «великой замятии» позволил авто-

ру Сделать заключение о катастрофическом распаде Золотой

Орды, что имело особое значение для дальнейшего построения

18

концепции48. Не последнюю роль сыграло при этом и опреде-

ление северных границ владений Мамая в верховьях Дона 49.

Однако А. Н. Насонову не удалось избежать и некоторых исто-

рико-географических ошибок, несколько исказивших территори-

альные представления о Золотой Орде периода «великой за-

мятии» и приведших автора к неверной интерпретации отдель-

ных событий политической истории. В первую очередь это от-

носится к неоправданному расширению владений Черкеса,

которые, по А. Н. Насонову, включали, кроме Хаджитархана

и Сарая ал-Джедид, также и район улуса Мохши 60. Это мнение

основано на неверных сведениях о мохшннских монетах с име-

нем Черкеса; монет такого типа не существует, и сам автор

не приводит источника, где он почерпнул такие сведения. Од-

нако на основе этого был сделан вывод о разделении террито-

рий русских княжеств и Мамая врезавшимся клином владений

сарайских ханов, что в свою очередь повлияло на решение

Дмитрия Ивановича Московского о «размирьи» с всесильным

временщиком. Ошибочное определение даты появления Мамая

в Крыму, отнесенное в монографии к 70-м годам XIV в.51, в

значительной степени исказило размеры подвластной ему тер-

ритории, а также основную направленность военных устремле-

ний82. Приведенные примеры лишний раз подчеркивают важ-

ность разработки географических вопросов и влияние их на

различные общеисторические построения.

Широко известное исследование Б. Д. Грекова и А. Ю. Яку-

бовского 53 охватывает весь период существования Золотой Ор-

ды и касается самых различных сторон ее жизни, но основное

внимание авторы уделяют изложению политической истории го-

сударства. В их задачу не входило подробное освещение исто-

рико-географических аспектов; к тому же скептическое отно-

шение А. Ю. Якубовского к возможности целостного восстанов-

ления исторической географии Золотой Орды привело к обще-

му сокращению связанных с ней вопросов. В результате их

изложение носит самый общий характер, чаще всего ограничи-

ваясь приведением цитат из источников или их пересказом.

Территория государства определена суммарно, а вопрос о воз-

можности более полной конкретизации его границ даже не по-

ставлен. Совершенно недостаточное освещение получила геогра-

фия золотоордынских городов, что вступает в противоречие с

высказанной в книге оценкой о значительной развитости город-

ской жизни. С большей подробностью в монографии отражены,

военно-географические сюжеты, тесно соприкасающиеся с поли-

тической историей. Недооценка разбора историко-географиче-

ских данных всего комплекса имеющихся источников в отдель-

ных случаях привела авторов к ошибочным утверждениям.

В частности, территория улуса Ногая помещена между реками

Дон и Днепр (с. 84), в то время как его основные владения

находились западнее Днепра; основание Сарая ал-Джедид от-

несено ко времени правления Берке (с. 68, 89), хотя археоло-

19

гические материалы свидетельствуют о его возникновении и

расцвете в конце правления Узбека и при Джанибеке.

В исследовании М. Г. Сафаргалиева84 разбору историко-

географических сюжетов также уделено недостаточное внима-

ние, что аргументируется скудностью и отрывочностью имею-

щихся материалов (с. 26). Существенная недооценка археоло-

гических данных привела автора, в частности, к принижению

роли золотоордынских городов, большинство которых, по его

мнению, «были небольшими торговыми центрами со слабо раз-

витым ремеслом» (с. 89). В таком же разрезе характеризуются

и обе столицы государства.

Отдельных вопросов исторической географии Золотой Орды

коснулся Г. А. Федоров-Давыдов в интересном исследовании,

детально разбирающем общественное устройство основанного

Бату государства 55. Построение работы по строго хронологиче-

скому принципу позволило подчеркнуть как общую направлен-

ность, так и динамику развития отдельных элементов золото-

ордынской государственности с середины XIII до начала XV в.

В книге подробно освещены такие важные для изучения внут-

ренней географии государства проблемы, как, например, сло-

жение и развитие улусной системы. В связи с этим рассматри-

ваются вопросы о правом и левом крыле — хак понятиях армей-

ских и территориальных. Самым тесным образом с улусной

системой связано и административное устройство государства.

Источники позволили автору показать различные стадии разви-

тия феодальных держаний: от начального этапа, характеризую-

щегося отсутствием иммунитетов и неопределенностью геогра-

фических границ, до наследственных владений с четко очерчен-

ной территорией. В XIV в. именно такие улусы составили осно-

ву внутреннего административного членения Золотой Орды.

Неотъемлемой частью улусной системы была и кочевая ставка

хана — орда. В монографии не только тщательно анализирует-

ся значение этого понятия в разные периоды истории Золотой

Орды, но н прослеживаются места кочевок ханской ставки, на

основании чего определяются границы домена верховных пра-

вителей государства. Автор раскрывает многогранность внут-

реннего содержания этого сложного в своем историческом раз-

витии кочевнического института и его роль в создании монголь-

ской государственности. Особое внимание Г. А. Федоров-Давы-

дов уделил разбору вопроса о соотнесении названий Ак-Орда и

Кок-Орда с правым и левым крылом улуса Джучи. Детальный

и тщательный разбор источников позволил автору выявить при-

чины ошибки «Анонима Искандера» при пользовании этими

географическими понятиями в применении их по отношению к

западной и восточной ветви дома Джучидов.

Конкретные проблемы историко-географического плана по-

ставлены в интересном по замыслу и исполнению исследовании

Л. Л. Полевого о средневековой Молдавии58. Основу его со-

ставляет изучение некоторых сторон начальной стадии суще-

20

ствовання Молдавского княжества, причем наибольшее внима-

ние уделяется демографическим процессам в сочетании с дина-

микой расселения. Формирование его территории тесно связано

с борьбой против Золотой Орды и вытеснением монголов из

Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XIV в.

При этом автор не ставил перед собой задачу специального

решения вопросов, связанных с исторической географией Золо-

той Орды. Однако именно Золотая Орда служит на страницах

монографии тем фоном, который наиболее отчетливо оттеняет

самый начальный период становления молодого молдавского го-

сударства. Л. Л. Полевой аргументированно воссоздает общую

ситуацию, сложившуюся в пограничных н смежных с ними

районах Золотой Орды в конце XIII и первой половине XIV в.

Одну из основных и наиболее характерных черт составляло на-

личие «ничейных земель» вдоль рубежей монгольского государ-

ства. Процесс их постепенного освоения молдавским населением

показывает не только динамику роста территории будущего

княжества, но и общее ослабление Золотой Орды, упадок ее

могущества и, как следствие этого, неуклонное сокращение го-

сударственной территории. Противостояние молодого, пока еще

не окрепшего Молдавского княжества и дряхлеющей Золотой

Орды не могло закончиться одним решительным ударом — си-

лы были еще далеко не равными. Это политическое положение

отражено в прослеженной Л. Л. Полевым постепенности тер-

риториального роста молдавских владений и поэтапного отхо-

да монголов к востоку. Таким образом, на целостность Золотой

Орды влияли два основных фактора: внутриполитический, не-

однократно раскалывавший государство на враждующие груп-

пировки, и внешнеполитический, постепенно сокращавший его

территорию за счет отторжения окраинных районов.

Изучению Южной Руси после монгольского нашествия по-

священа монография С. А. Беляевой57. Основу ее составляет

археологический материал, характеризующий населенные пунк-

ты изучаемого региона. Автор анализирует разнообразные дан-

ные раскопок, свидетельствующие не только об уровне культуры

и хозяйства южнорусских земель в XIII—XIV вв.. но и позво-

ляющие судить о степени насыщенности района русским насе-

лением, картине его продвижения в сторону степей и примерной

численности. Наряду с этим в книге дается историко-географи-

ческий очерк, в котором трактуются вопросы территории, заня-

той русским населением в исследуемую эпоху58. Однако этот

раздел заметно обедняет слишком робкое привлечение письмен-

ных источников. В результате автор ограничивается лишь при-

знанием факта принадлежности определенных районов к рус-

ским владениям, перечисляя населенные пункты. Что же ка-

сается территориального отграничения южнорусских земель от

Золотой Орды, то этот вопрос совершенно не затрагивается.

Подобное изложение оставляет впечатление размытости границ

и аморфности территории южнорусских владений в XIII—

21

XIV вв., что, безусловно, не соответствовало истинному поло-

жению вещей.

Многочисленные походы золотоордыиских войск рассматри-

ваются в специальных статьях или монографиях общего харак-

тера, посвященных изучению соседних государств (Руси, Поль-

ши, Венгрии, Ирана и др.). Эти вопросы по большей части

трактуются с точки зрения политической, а не географической.

В историко-географическом плане по этому разделу наибольший

интерес представляет статья Э. В. Ртвеладзе, подробно осве-

щающая маршрут действий армии Тимура на Кавказе ”.

В историографическом обзоре нельзя не упомянуть итого-

вых работ общего характера, авторы которых касаются от-

дельных аспектов исторической географии Золотой Орды. Один

из таких фундаментальных трудов представляет собой много-

томная «История Казахстана». Наряду с правильной общеисто-

рической трактовкой Золотой Орды в этой работе содержится

ряд досадных, а порой и просто нелепых ошибок и толкований

историко-географических аспектов. В качестве примера можно

привести вопрос о Ногайской орде, начало обособления кото-

рой в книге отнесено ко второй половине ХШ в.80 При этом ав-

торы разъясняют, что Ногай получил свой удел от Менгу-Тиму-

ра, сына Батыя, на правобережье Волги, после чего неожидан-

но следует заключение об основной территории Ногайской ор-

ды, которая «находилась в степях между Волгой и Яиком» ®>,

т. е. на левом берегу Волги. Географическая путаница здесь со-

четается с незнанием политической истории. Меигу-Тимур не

был сыном Батыя; владения Ногая находились на правобе-

режье Днестра, а не Волги; улус Ногая и Ногайская орда пред-

ставляли собой совершенно различные историко-географические

понятия, не совместимые территориально и хронологически.

Ошибочные утверждения встречаются и в учебном пособии

«Историческая география СССР»®2. Авторы сообщают, что по-

ловецкое население Золотой Орды было ассимилировано мон-

голами 63, хотя еще в источниках XIV в. содержатся сведения

о совершенно обратном процессе. Странно выглядят и приве-

денные здесь демографические сведения, рисующие безлюдными

не только золотоордынские степи, ио и русские княжества ®4.

Невозможно согласиться и с тезисом о нарушении торговых

путей по Волге и Днепру ®5. Не только русские и восточные, но

даже западноевропейские купцы вели оживленную торговлю

по этим рекам в XIII—XIV вв. Свидетельство тому — и появ-

ление в Булгаре братьев Поло, и красноречивые факты из рус-

ских и восточных летописей.

В зарубежной историографии изучение Золотой Орды, как

правило, ограничивается рассмотрением политических аспектов

образования и развития государства. Об этом с достаточной

яркостью свидетельствуют наиболее значительные работы, к

которым относятся исследования Хаммера-Пургшталя и Шпу-

лера. Книга Хаммера-Пургшталя вышла в прошлом веке66 и

22

была переиздана без изменений в 1979 г. Автор, по сути дела,

рассматривает не историю государства, а излагает политиче-

ские события, происходившие во время правления того или

иного хаиа. Никаких вопросов, связанных с географией госу-

дарства, он не касается. Шпулер более разносторонне раскры-

вает историю Золотой Орды, показывая не только ее политиче-

ское развитие, но и быт, культуру, экономику. При этом ав-

тор, кроме летописей, привлекает также археологические мате-

риалы (в основном раскопки Ф. В. Баллода). Однако и он не

рассматривает каких-либо историко-географических вопросов,

ограничиваясь приведением выдержек из русских, восточных и

других источников без авторского комментария. Естественно,

что такая манера подачи материала оставляет множество ла-

кун и неясностей, особенно при сопоставлении средневековых

географических сведений с современными. Второе издание кни-

ги Шпулера, вышедшее в 1965 г. в Висбадене, хотя и является

расширенным, но не дополнено какими-либо историко-геогра-

фическими исследованиями.

1 Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 202.

2 Поволжье в средние века. М., 1970; Города Поволжья в средние века. М.,

1974; Средневековые памятники Поволжья. М., 1976. Более подробная биб-

лиография содержится в этих изданиях.

3 Греков Б. Д-, Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950,

с. 60-61.

4 Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960, с. 26.

5 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957.

4 Григорьев В. В. Четырехлетние археологические поиски в развалинах Са-

рая.— ЖМВД, 1847, ч. 19; Терещенко А. В. Археологические поиски в раз-

валинах Сарая.— Записки Санкт-Петербургского археолого-нумизматическо-

го общества. СПб., 1850. Т. 2; Он же. Окончательное исследование местно-

сти Сарая с очерком следов Дешт-Кипчакского царства.— Учен. зап. Ака-

демии наук по I и III отделениям. СПб., 1854. Т. 2.

’ Городцов В. А. Результаты археологического исследования на месте города

Маджар в 1907 г.— Труды XIV археологического съезда. М., 1911. Т. 3;

Кроткое А. А. Раскопки в УВеке в 1913 г.— Труды Саратовской ученой ар-

хивной комиссии. 1916, т. 32.

* Баллод Ф. В. Приволжские Помпеи. М.; Пг., 1923.

9 Баллод Ф. В. Старый и Новый Сарай — столицы Золотой Орды. Казань,

1923.

. 10 Бырня П. П., Полевой Л. Л. Археологическая карта Молдавской ССР:

Средневековые памятники XIV—XVII вв. Кишинев, 1974, вып. 7.

11 Греков Б. Д„ Якубовский А. Ю. Указ, соч., с. 84.

12 Довженок В. И. Татарське Micro на нижньому Дн1пр1 час!в шзнього се-

' редиьов1'ччя,—В кн.: Археолопчщ памятки УРСР. Ки1в, 1961, Т. 10.

13 Левашова В. П. Золотоордыиские памятники в Воронежской области.—

Труды ГИМ, 1960, т. 37; Алихова А. Е. Мавзолеи города Мохши-Наровча-

та.— СА, 1973, № 2; Она же. Постройки древнего города Мохшн.— СА,

1976, № 4.

14 Фахрутдинов Р. Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии

и ее территория. Казань, 1975.

15 Френ X. М. Монеты ханов Улуса Джучиева, или Золотой Орды, с моне-

тами разных иных мухамеддаиских династий. СПб., 1832.

18 Там же, с. XII.

13 Там же, с. 42—46.

23

18 Фреи X. М. Монгольский город Укек иа реке Волге. Ставрополь, 1911.

19 Григорьев В. В. О местоположении Сарая, столицы Золотой Орды.—

ЖМВД, 1845, № 2, 3, 4. Статья была переиздана в ки.: Григорьев В. В.

Россия и Азия. СПб., 1876.

20 Брун Ф. К. О резиденции хаиов Золотой Орды до времени Джаиибека I.—

Труды III археологического съезда. Киев, 1878, т. 1.

21 Трутовский В. К. Гулистан Золотой Орды.— В ки.: Древности восточные:

Труды восточной комиссии Московского археологического общества. М.,.

1889, т. 1, вып. 1; Он же. Гулистан, монетный двор Золотой Орды.—В ки.:

Нумизматический сборник. М., 1911, т. 1.

22 Веселовский Н. И. О местоположении Гюлистаиа при-Сарайского. Киев,

1907; Он же. Загадочный Гюлистан Золотой Орды.—Зап. вост, отделения

рус. арх. о-ва, СПб., 1912, т. 21.

23 Милюков П. Н. Где был город Бездеж? — В ки.: Древности: Труды МАО,

М., 1889, т. 13, вып. 1.

24 Кобеко Д. Ф. Где иаходилси упоминаемый в летописях город Бездеж? —

ЖМНП, 1892, ноябрь.

25 Голицын Л. Л., Краснодубровский С. С. Укек: Доклады н исследования по

археологии и истории Укека. Саратов, 1890.

28 Брун Ф. К- Чериоморье.— В ки.: Сборник исследований по исторической гео-

графии южной России. Одесса, 1879. Т. Г, 1880. Т. 2.

27 Там же, т. 1, с. 72—97.

28 Там же, с. 189—240.

29 Там же, т. 2, с. 157—188.

30 Чекалин Ф. Ф. Саратовское Поволжье в XIV веке по картам того времени

и археологическим данным,—Труды Сарат. учеи. арх. комиссии, 1889, т. 2,

вып. 1; Он же. Нижнее Поволжье по карте космографа XV века Фра-Мау-

ро.— Там же, 1890, т. 2, вып. 2.

31 Невоструев К. И. О городищах древнего Волжско-Булгарского и Казанско-

го царств в нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вят-

ской.— Труды I археологического съезда. М., 1871, т. 2.

32 Шпилевский С. М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в

Казанской губернии. Казань, 1877.

33 Саблуков Г. С. Очерк внутреннего состояния Кипчакского царства. Казань,

1895.

34 Березин И. Н. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева.— Труды во-

сточного отделения имп. археологического общества. СПб., 1864, т. 8.

35 Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940.

39 Греков Б. Д„ Якубовский А. Ю. Указ. соч.

37 Али-заде А. А. Социально-экономическая и политическая истории Азербайд-

жана ХШ—XIV вв. Баку, 1956.

33 Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения в Иране ХП1—

XIV вв. М.; Л., 1960.

33 Сафаргалиев М. Г. Указ. соч.

43 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золото-

ордыиских хаиов. М., 1966; Он же. Общественный строй Золотой Орды. М.,

1973.

41 Бабаян Л. О. Социальио-экоиомическаи и политическая история Армении в

XIII—XIV веках. М„ 1969.

42 Греков И. Б. Восточная Европа н упадок Золотой Орды. М., 1975.

43 Пищулина К. А. Юго-Восточиый Казахстан в середине XIV — начале XVI

веков. Алма-Ата, 1977.

44 Кроткое А. А. В поисках Мохши.— Тр. о-ва ист., археол. и этнограф, при

Сарат. ун-те, 1923, т. 34, вып, 1; Он же. К вопросу о северных улусах золо-

тоордыиского хаиства.— Изв. О-ва обследования и изучения Азербайджана,

Баку, 1928, т. 5.

45 Насонов А. Н. Указ. соч.

48 Там же, с. 119, примеч. 1.

47 Там же, с. 120, примеч. 1.

43 Там же, с. 121—125.

49 Там же, с. 123—124.

50 Там же, с. 131.

24

81 Там же, с. 124.

62 Егоров В. Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой,— В кн.: Куликов-

ская битва. М., 1980, с. 201.

53 Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Указ. соч.

Сафаргалиев М. Г. Указ. соч.

85 Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй...

58 Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII—XV вв. Ки-

шинев, 1979.

57 Беляева С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII—XIV вв. Киев.

1982.

58 Там же, с. 27—34.

69 Ртвеладзе Э. В, О походе Тимура иа Северный Кавказ.— Арх.-зтнограф.

сб., Грозный, 1976, т. 4.

89 История Казахстана. Алма-Ата, 1979, т. 2, с. 182.

81 Там же.

82 Дробижев В. 3., Ковальченко И. Д., Муравьев А. В. Историческая география

СССР. М., 1973.

88 Там же, с. 76.

84 Там же, с. 76—77.

85 Там же, с. 84.

88 Hammer-Purgstall J. Geschichte die Goldenen Horde In Klptachak. 1840.

Глава вторая

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

После почти пятилетнего опустошения (с осени 1236 по вес-

ну 1241 г.) земель Волжской Булгарии, Руси и половецких ко-

чевий полчища монгольских завоевателей удалились в Запад-

ную Европу, где прошли территории Польши, Чехии, Венгрии,

и весной 1242 г. вышли к Адриатическому побережью. Именно

отсюда началось отступление их армий на восток, в причерно-

морско-каспийские степи. Причины ухода монгольских войск из-

Западной Европы до настоящего момента служат предметом:

споров в исторической науке. Все исследователи довольно еди-

нодушно считают, что определенную роль в этом сыграл»

смерть каана («великого хана») Угедея, последовавшая в де-

кабре 1241 г. в Монголии1. Многие западноевропейские и рус-

ские историки предполагали, что смерть Угедея была не пово-

дом, а непосредственной причиной монгольского отступления,

так как находившиеся в армии царевичи-чингизиды обязатель-

но должны были принимать участие в курилтае по выборам но-

вого каана, для участия в котором они и поспешили вернуться

в Монголию 2. Рассматривая этот вопрос, советские исследова-

тели справедливо обращают внимание на то, что монгольские

войска понесли значительные потери при завоевании Руси3.

Это, конечно, не могло не сказаться на общем ослаблении ар-

мии завоевателей. Однако нельзя не учитывать и того факта,

что на протяжении всего времени пребывания монголов в За-

падной Европе они не потерпели ни одного поражения 4. Такие

значительные по силам армии, как объединенная польско-не-

мецко-моравская в сражении у Легницы или 60-тысячиая вен-

герская в битве на р. Шайо 5, были разбиты монгольскими вой-

сками, выступавшими в этих битвах даже не в полном составе.

Все это наводит на размышления о том, что продвигавшиеся в

глубь Европы завоеватели пополняли свои таявшие в бесчис-

ленных сражениях тьмы насильно привлекаемым покоренным

населением. Именно такая тактика применялась монголами во

время походов на Китай и государство хорезмшаха.

Усложнило положение войска Бату в Европе и то, что Уге-

дей приказал вернуться из действующей армии в Монголию

своему сыну Гуюку и племяннику Мунке (тюркский вариант его

имени — Менгу). Рашид ад-дин сообщает, что они покинули

армию Бату и в 1241 г. пришли в Монголию, где «расположи-

26

лись в своих ордах» ®. Несомненно, что оии ушли в сопровож-

дении своих отрядов, воины которых составляли их личный

улус и были лишь на время приданы в помощь Бату. Такой

приказ кааиа может свидетельствовать о том, что на курилтае

1235 г. не планировался поход в Западную Европу и Бату пред-

принял его по собственной инициативе. Эту мысль подтверждает

и сообщение Рашид ад-Дииа о том, что объединенная армия

под командованием Бату была послана для завоевания терри-

торий Сибири, Волжской Булгарии, Дешт-и-Кипчака, Башки-

рии, Руси и Черкесии до Дербента7.

Известие о смерти Угедея Бату получил лишь в марте

1242 г., когда передовые отряды монголов безуспешно штурмо-

вали укрепленные города на побережье Адриатики. Новость

эта, безусловно, усугубила трения между царевичами-чиигизи-

дами, всегда болезненно воспринимавшими любые вопросы,

связанные с престолонаследием. О существовании в этот пе-

риод крупных разногласий в сфере высшего командования мон-

гольской армии, связанных с ее общим и значительным ослаб-

лением, сообщает Карпиии®. В связи с этим Бату, воспользо-

вавшись смертью кааиа в качестве подходящего предлога для

прекращения похода, начал отступление на восток. Уход мон-

гольских армий не был поспешным — по территории Западной

Европы завоеватели шли к причерноморским степям более по-

лугода. Лишь зимой 1242 г. монгольские отряды сосредоточи-

лись в иизовьх Дуная9 и отсюда ушли в причерноморские сте-

пи. Медленный отход армий Бату лишний раз подтверждает,

что у него и в мыслях ие было торопиться на выборы нового

кааиа в Монголию. Изрядно потрепанные и ослабевшие в мно-

голетних войнах, войска были просто ие в состоянии продолжать

затянувшийся поход.

В конце 1242 и в самом начале 1243 г. вернувшиеся из За-

падной Европы монголы во главе с Бату расположились в при-

черноморских и прикаспийских степях, известных у восточных

авторов под названием Дешт-и-Кыпчак. Это событие отмечено

в Ипатьевской летописи, где под 1243 г. сообщается, что Бату

«воротилъся есть изо Оугоръ» |0. И именно в 1243 г. великий

киязь Ярослав впервые и первым из русских киязей поехал в

ставку монгольского хана за ярлыком на княжение ". Все этн

факты позволяют считать, что возникновение нового государст-

ва, получившего впоследствии название Золотая Орда, можно

отнести к началу 1243 г.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА В XIII в.

На протяжении всего XIII в. территория Золотой Орды не

претерпевала особых изменений в сторону расширения или со-

кращения, и границы государства в этот период были достаточ-

но стабильными. Это отнюдь ие свидетельствует о том, что мон-

голы отказались от традиционной экспансионистской политики;

27

войска их постоянно совершали набеги на соседей. Но походы

эти ограничивались исключительно грабительскими целями и не

ставили своей задачей завоевание каких-то новых областей.

Происшедшие в это время отдельные, незначительные по срав-

нению со всей территорией государства, земельные прираще-

ния не оказывают особого влияния на общую картину золото-

ордынских владений в Европе и Азии.

Большая часть источников, приводящих общегеографические

сведения о Золотой Орде, относится к XIV в. В основной мас-

се это известия арабских и персидских историков и путешест-

венников. Сообщаемые ими данные общего характера о раз-

мерах государства и основных его составляющих частях могут

быть без всякой натяжки отнесены и к XIII в., ибо значитель-

ные изменения золотоордынской территории зафиксированы

лишь со второй половины XIV в.

Наиболее ранние сведения, суммарно очерчивающие терри-

торию Золотой Орды, принадлежат Плано Карпини и Гильому

Рубруку 12.

Данные Карпини о территории Золотой Ооды довольно от-

рывочны и не позволяют создать целостной картины земель

государства. Он приводит суммарный список народов, в самых

различных походах покоренных монголами и в разное время

обитавших на обширных пространствах Европы н Азии IS. Из

конкретных исторических областей, подвластных золотоордын-

ским ханам, Карпини упоминает лишь «страну команов» с че-

тырьмя реками: Днепром, Доном, Волгой и Яиком |4. Сведения

же, относящиеся к азиатской части пути, не позволяют точно

определить, где кончаются земли подвластные Бату, хотя путе-

шественник называет районы кочевок двух других сыновей

Джучи — Орды и Шейбана. В целом данные Карпиии могут

служить хорошей иллюстрацией того административно-полити-

ческого единства империи монголов, которое она представ-

ляла в самом начальном периоде своего существования. Раз-

личные части империи в это время еще находились в стадии

формирования собственных внутригосударственных структур и

во многих вопросах политического и экономического характера

подчинялись центральному правительству в Каракоруме.

В описании Рубрука можно найти более подробные сведе-

ния относительно территории Золотой Орды начального перио-

да ее истории. Довольно конкретно им обрисованы западные

окраины государства, о которых говорится: «От устья. Танаида