Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1968

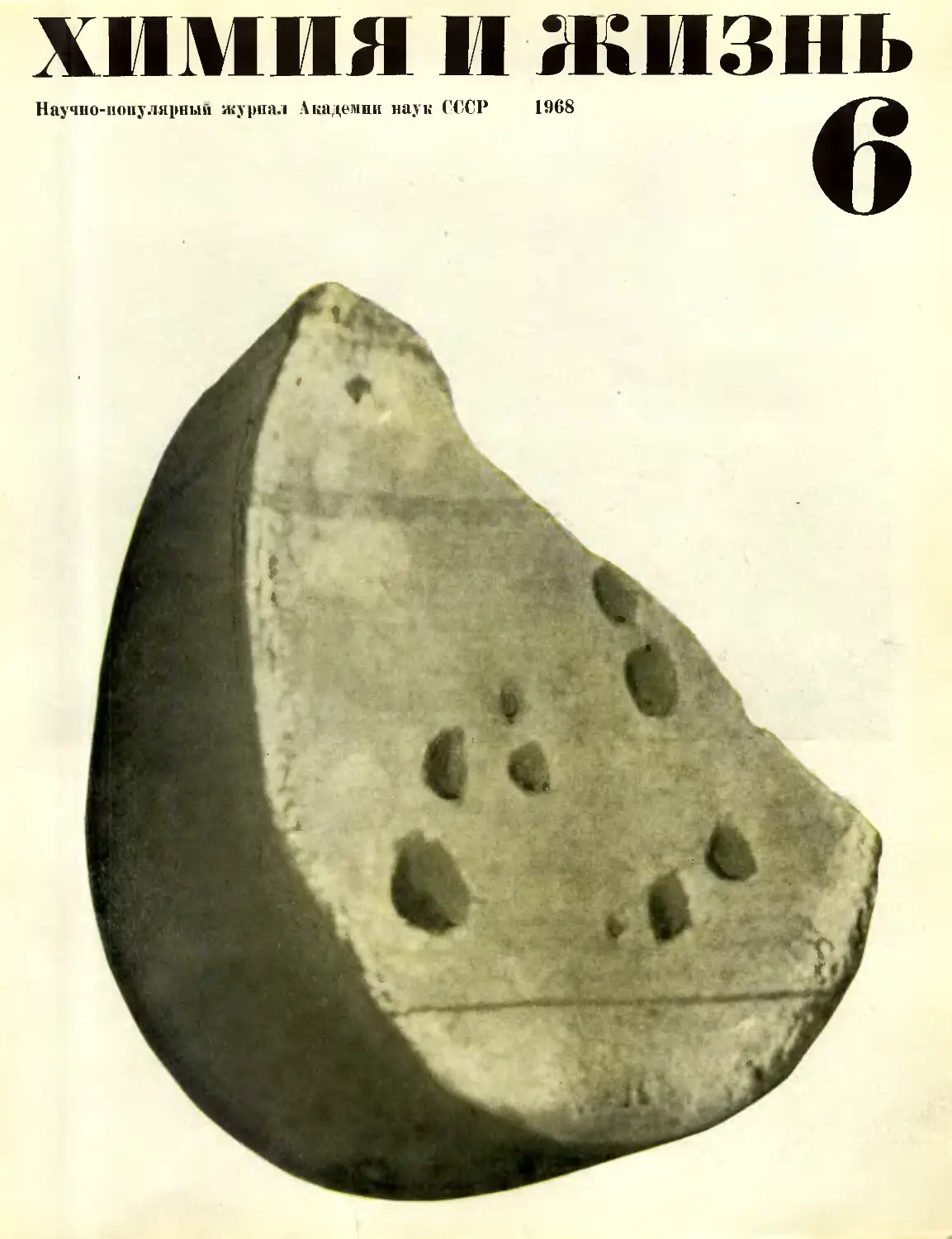

На " 1-й' стр. б'блбжки:" Фото Ф. П. Толстой 11783—1873). Ви-

Г. Верховского к очерку «Вы ноград. Читайте в этом номере

любите ли сыр?» журнала статью «Плоды против

микробов»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

2 «О сколько нам открытий

чудных...» Пушкинские стихи

о науке . ——_ —

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

№ (>

ИЮНЬ 1968

ГОД ИЗДАНИЯ 4-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

B. А. Каргин,

C. В. Кафтанов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

Б. Д. Мельник,

B. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

C. С. Скороходов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора).

Н. М. Эмануэль

Редакция:

Б. Г. Володин,

Д. А. Глейх,

B. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

B. В. Станцо,

Т. А. Сулаева,

И. М. Чаплина,

B. К. Черникова

Художественный редактор

C. С. Верховский

Технический редактор

Э. С. Язловская

Корректоры:

Ю. И. Глазунова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка на журнал

«Химия и жизнь» обязательна.

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61.

Телефоны:

135-52-29,

135-32-41,

135-63-91.

Подписано к печати 5/V-1968 г. Т-07527. Бумага

84 X 108'/^ Печ. л. 6,0. Усл. печ. л. 11,7 + 1 вкл.

Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 142 500. Заказ 2397 Цена 30 коп.

Московская типография Jsfe 2 Главполиграфпрома

Комитета по печати при Совете Министров СССР,

Москва, проспект Мира, 105.

9

17

22

25

26

28

62

64

66

69

71

74

Советские синтаны

Ваша жизнь во сне

Наш комментарий

Заглядывая в будущее

Будущее полимеров

Из писем в редакцию

Экономика и производство

Исследователь на перепутье

Элемент №...

Н. Я. Эйдельман

Л. М. Шутер

К. В. Судаков,

Б. Е. Вотчал

Я. Гнидек

Г. Л. Аврех

33

37

41

45

47

54

56

58

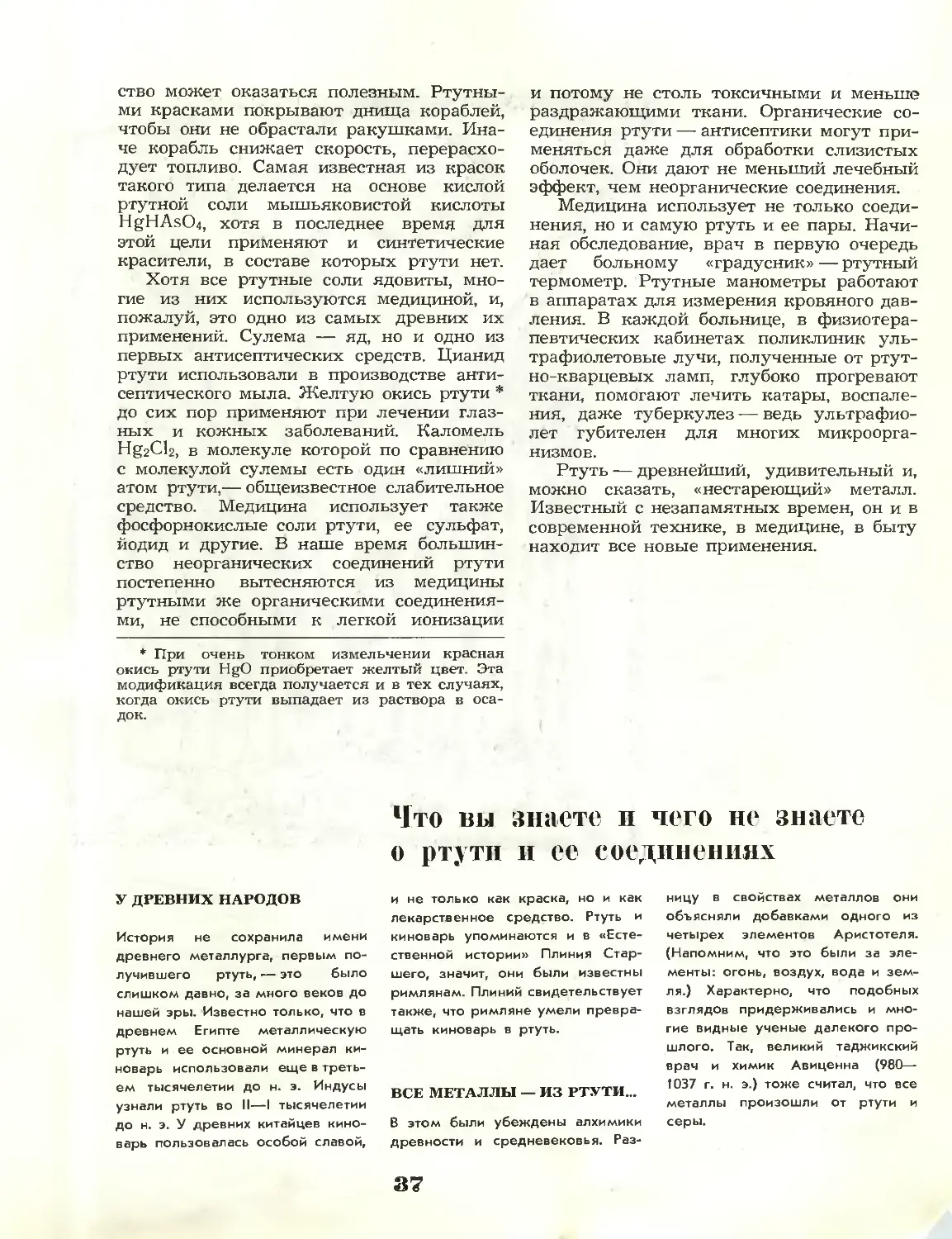

Ртуть

Что вы знаете и чего не знаете

о ртути и ее соединениях

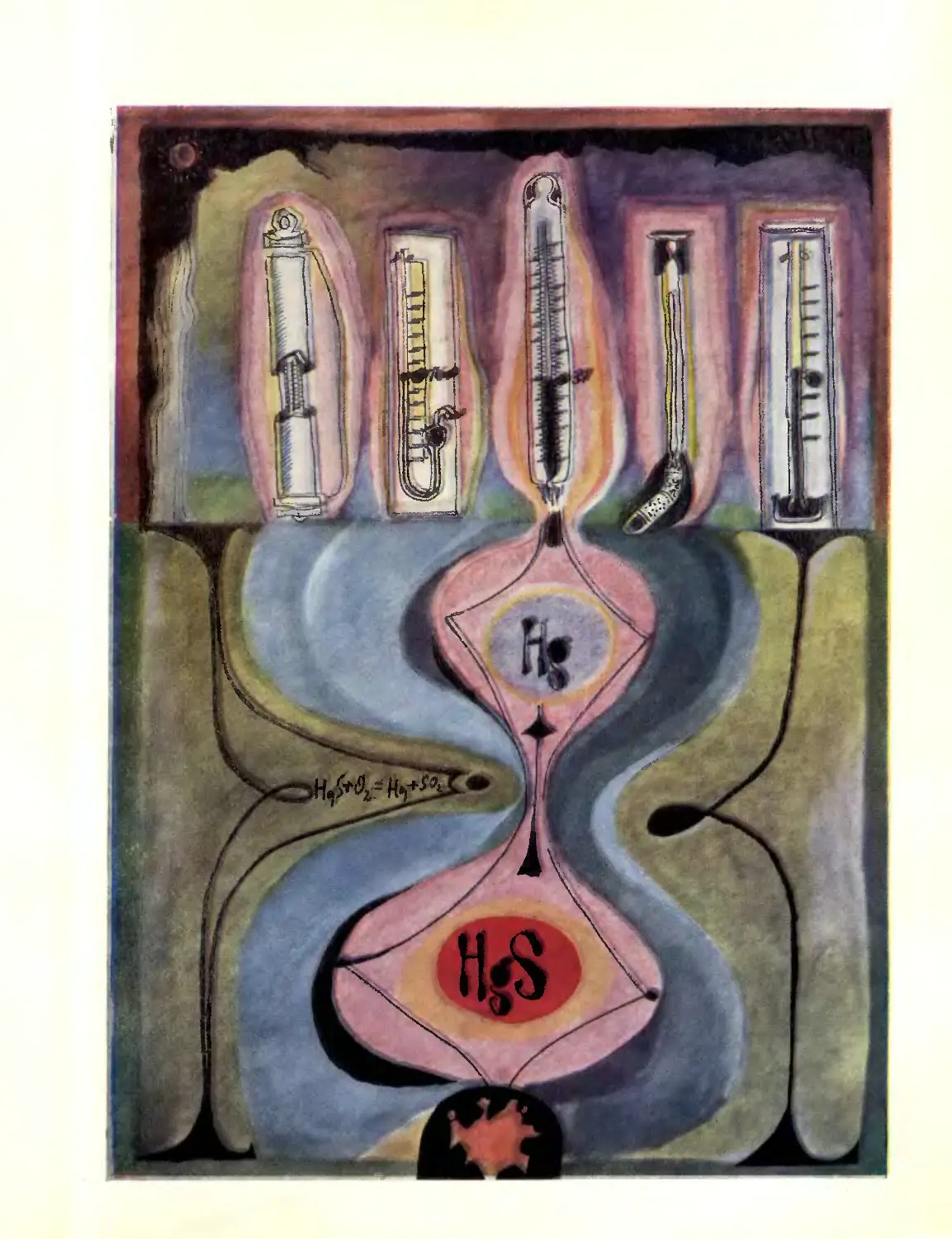

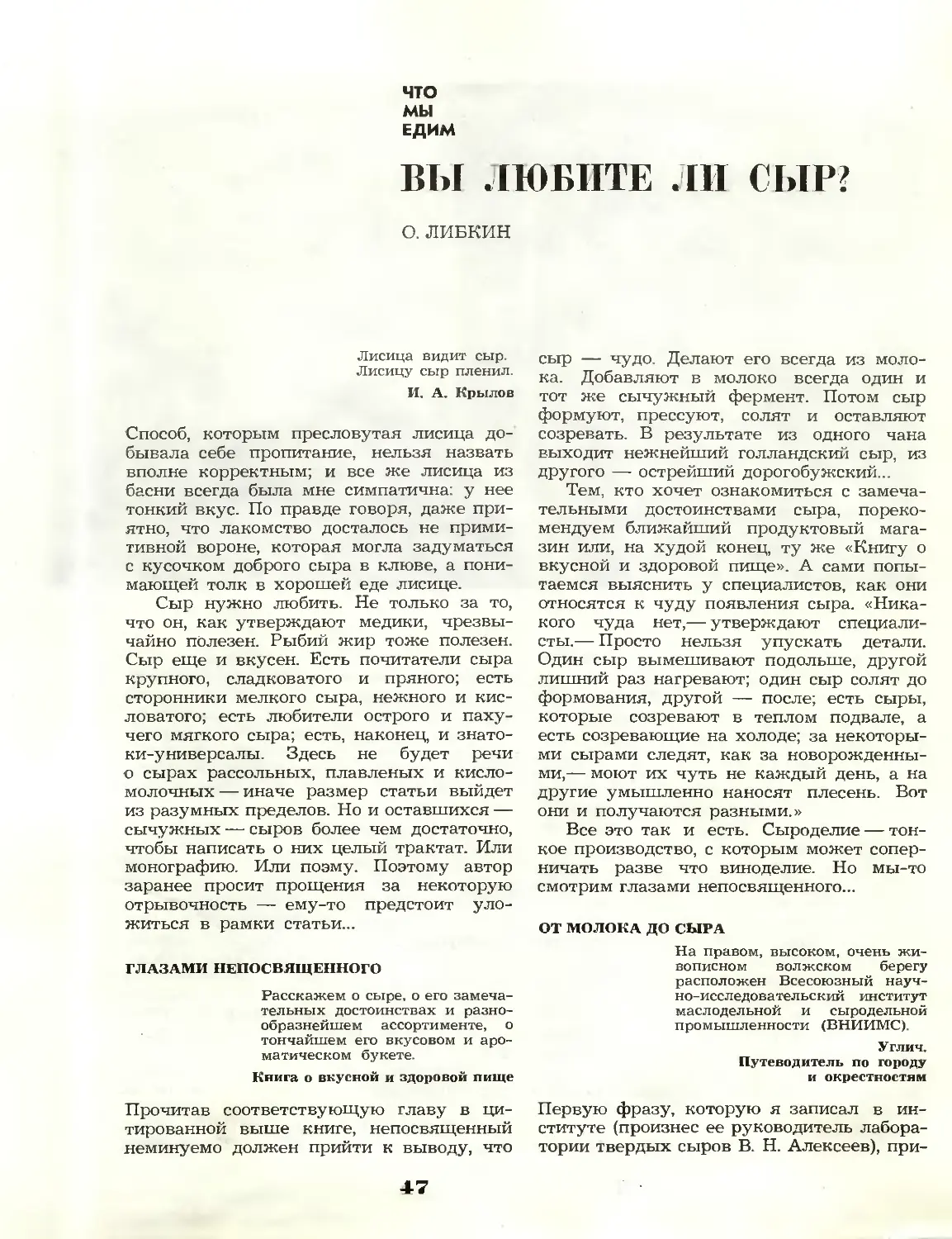

Искусственное кровообращение

Химия против тромбоза

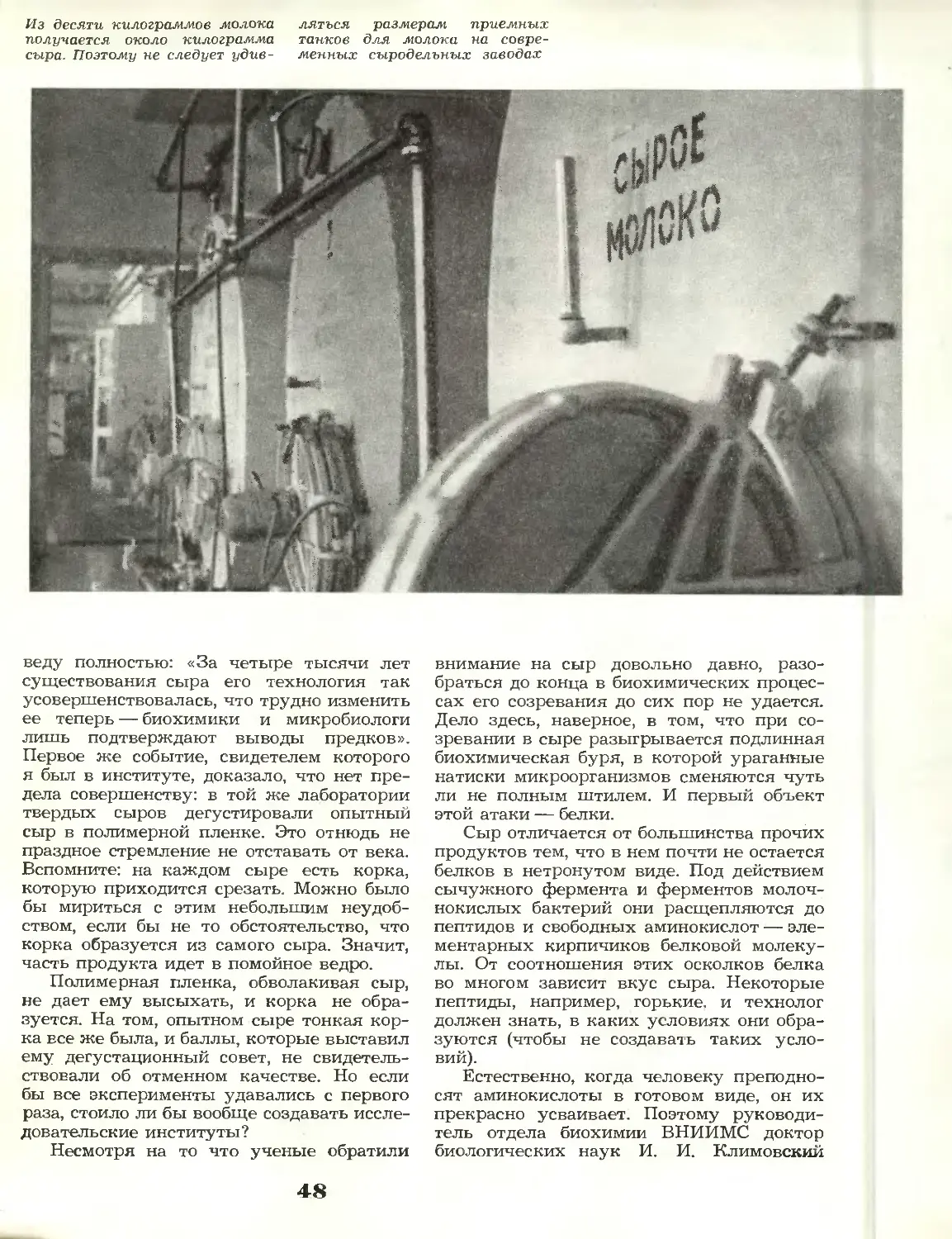

Что мы едим

"RbT любите ли сыр?

Что вы знаете и чего не знаете

о сыре

Немного истории

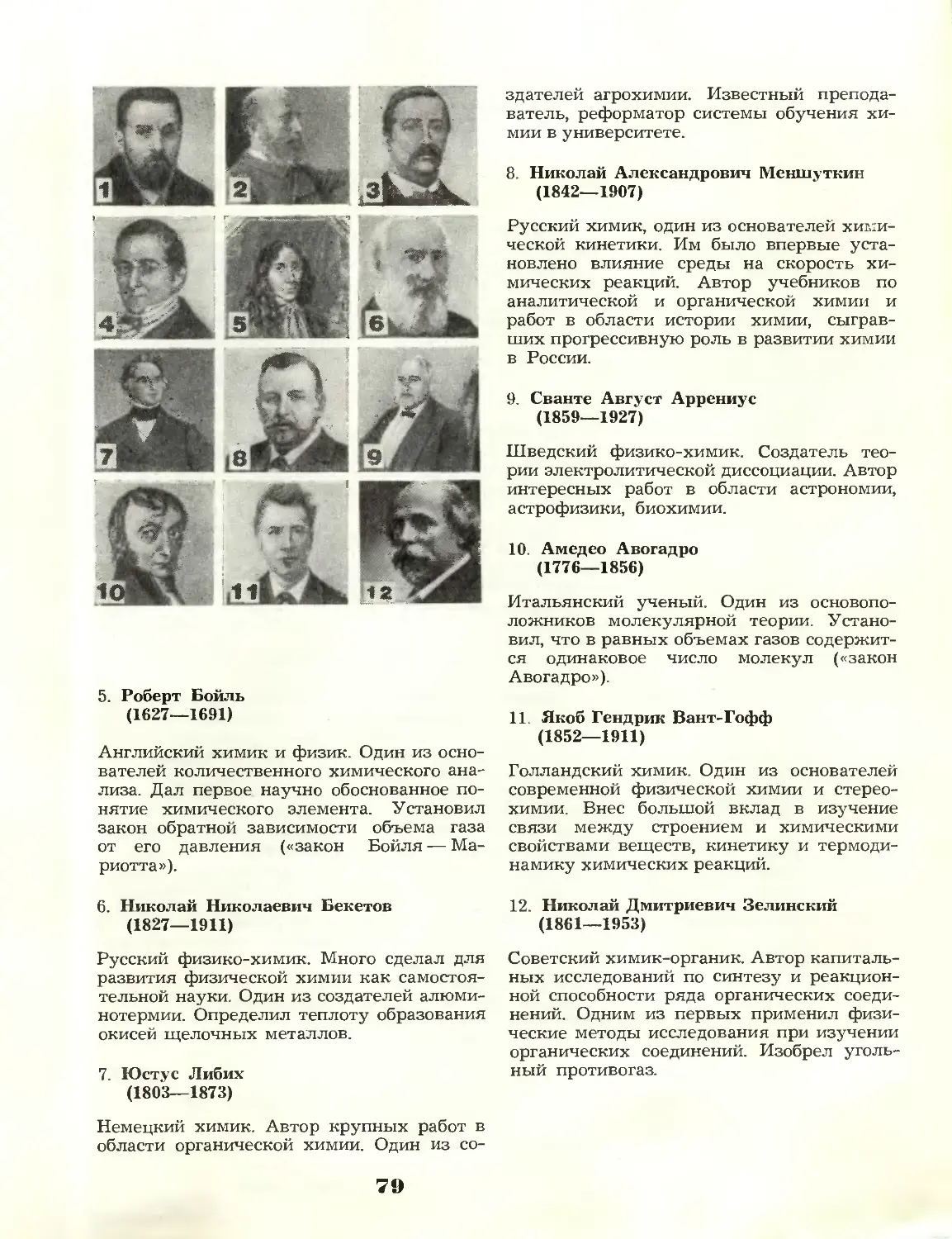

Жизнь замечательных ученых

Б айер

Б. И. Казаков

Э. П. Левитес

С. Г. Кара-Мурза

О. Либкин

Ю. Мусабеков

Новости отовсюду

Русский — для химиков

Фантастика

Эффект Пирокина

Информация

Живые лаборатории

Плоды против микробов

Эта дурацкая замазка... —

А. В. Суперанская

Ларри Айзенберг

С. И. Зелепуха

М. М. Мартынюк,

М. Г. Воронков

Клуб Юный химик

77 Что это такое? Задачи для

поступающих в вузы. Ответы на

вопросы прошлого номера

Какие книги читать к экзаменам

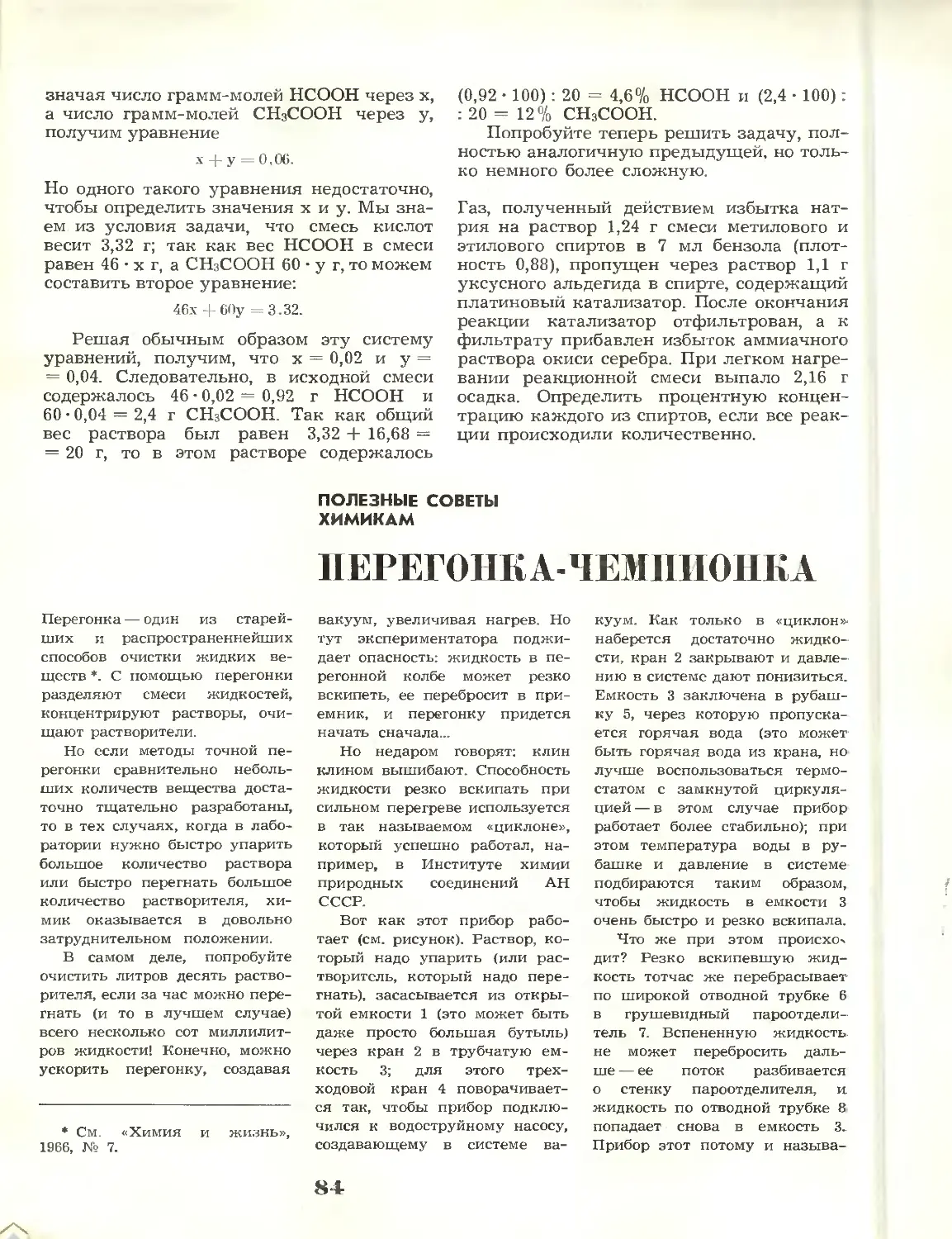

Полезные советы химикам

84 Перегонка-чемпионка

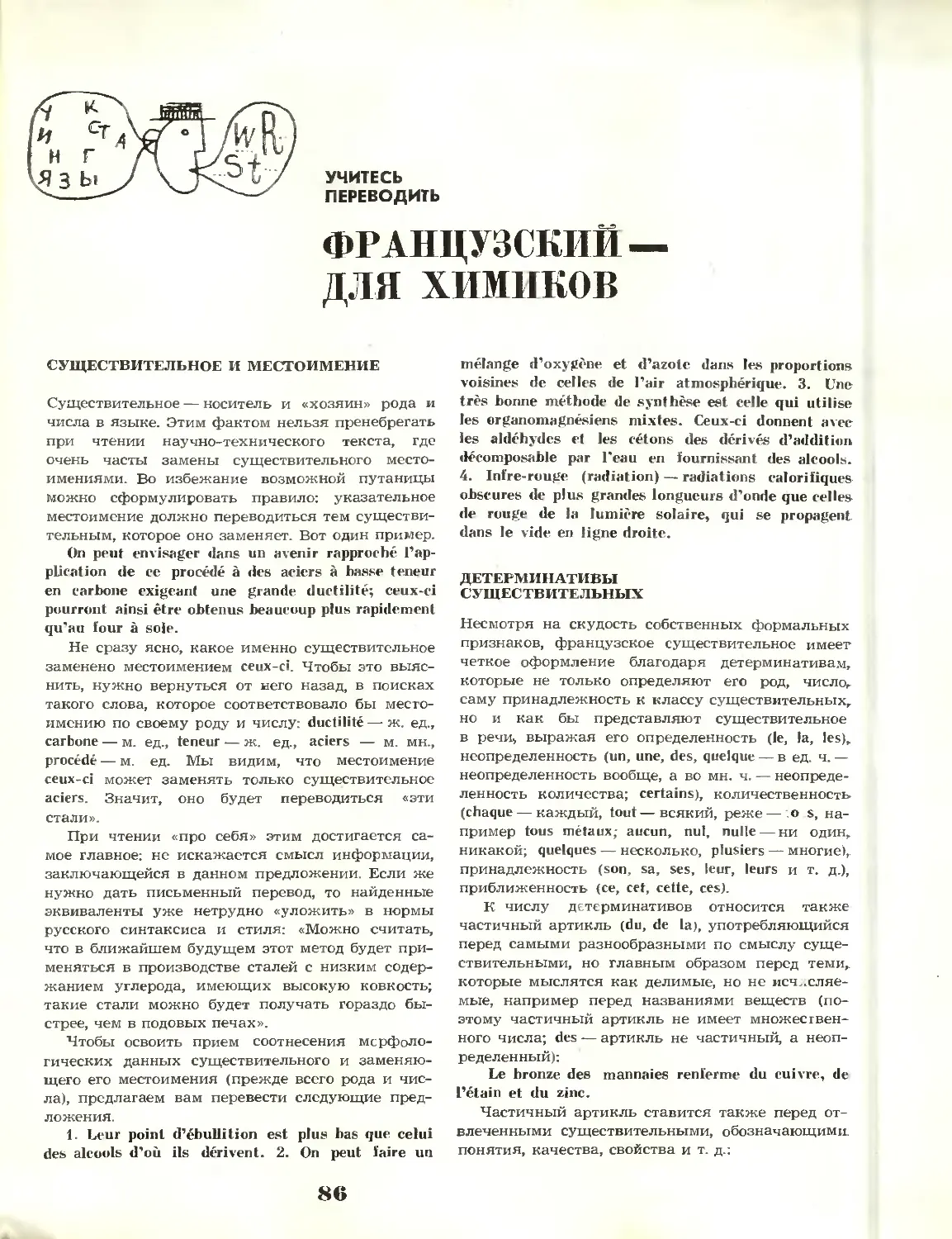

Учитесь переводить

86 Французский — для химиков

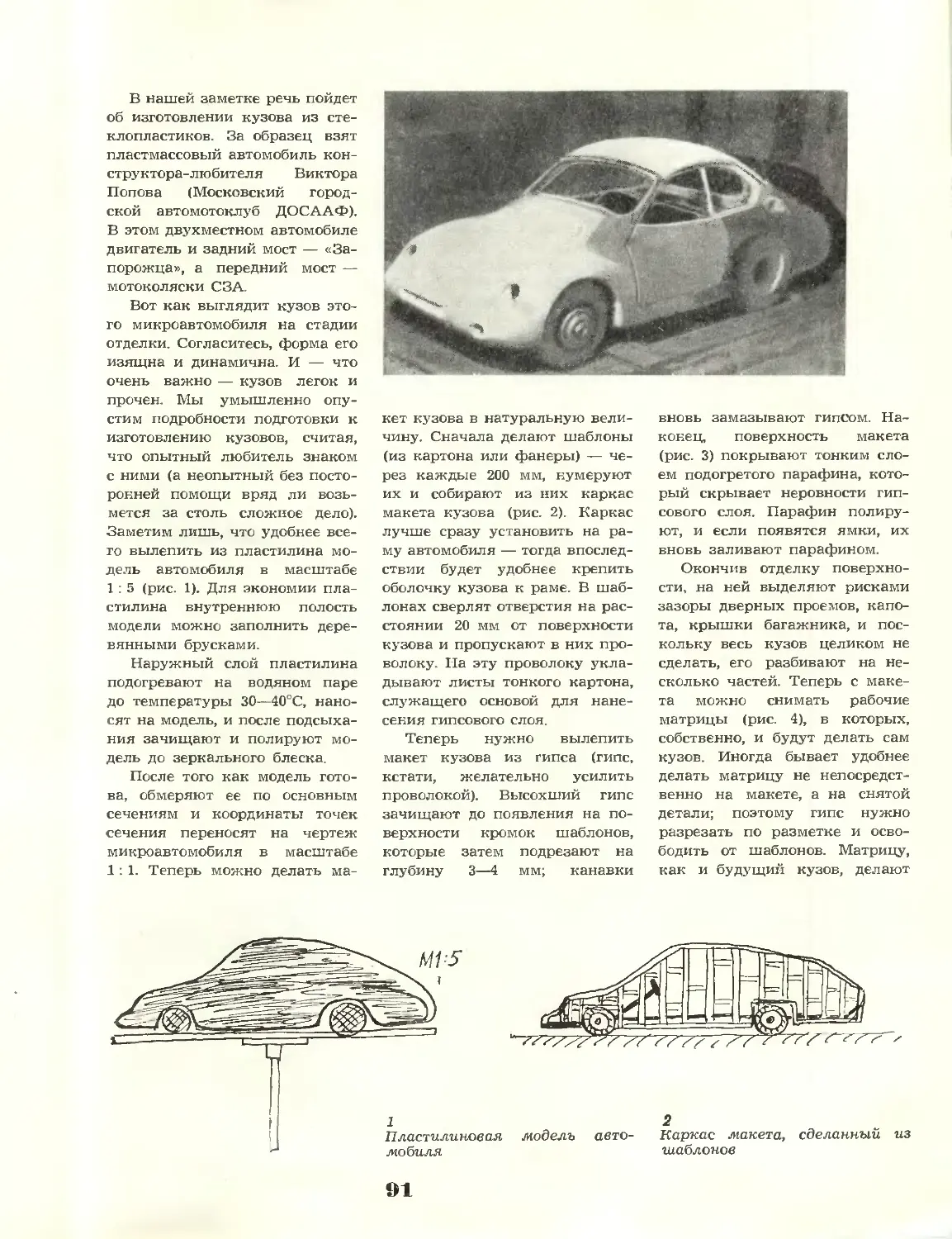

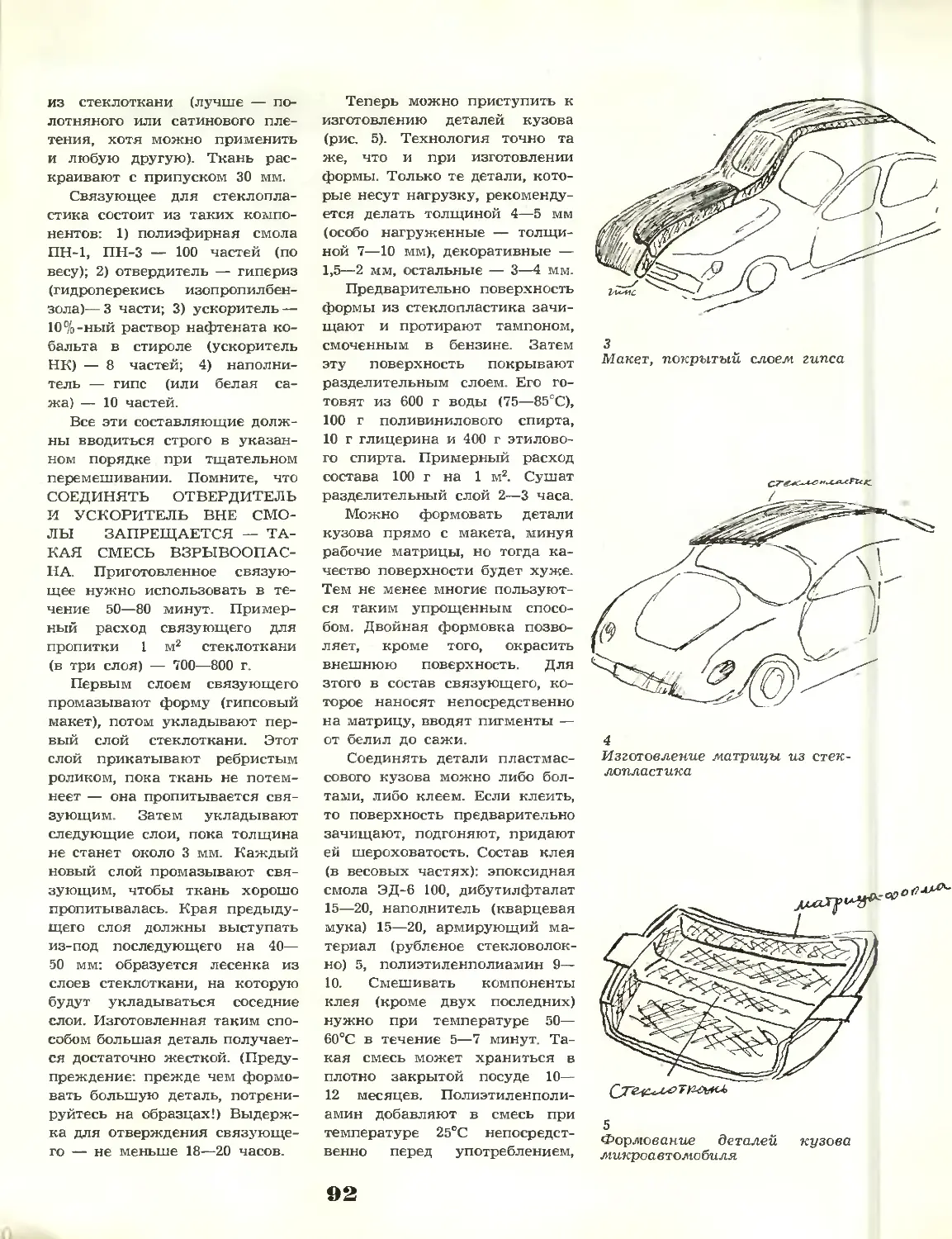

88 Пластмассовые автомобили,

игрушечные и настоящие

90 В единственном экземпляре...

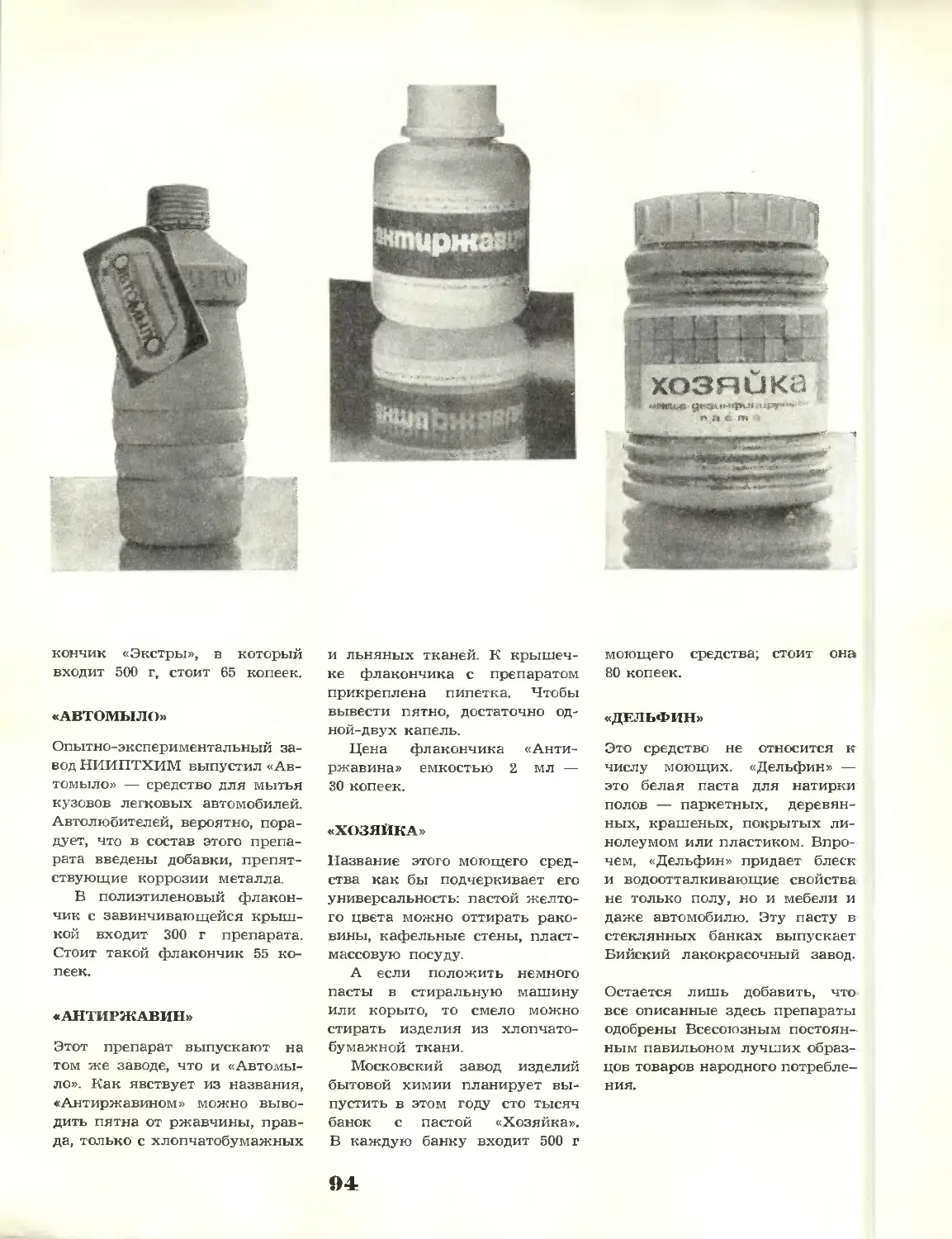

93 Что есть что

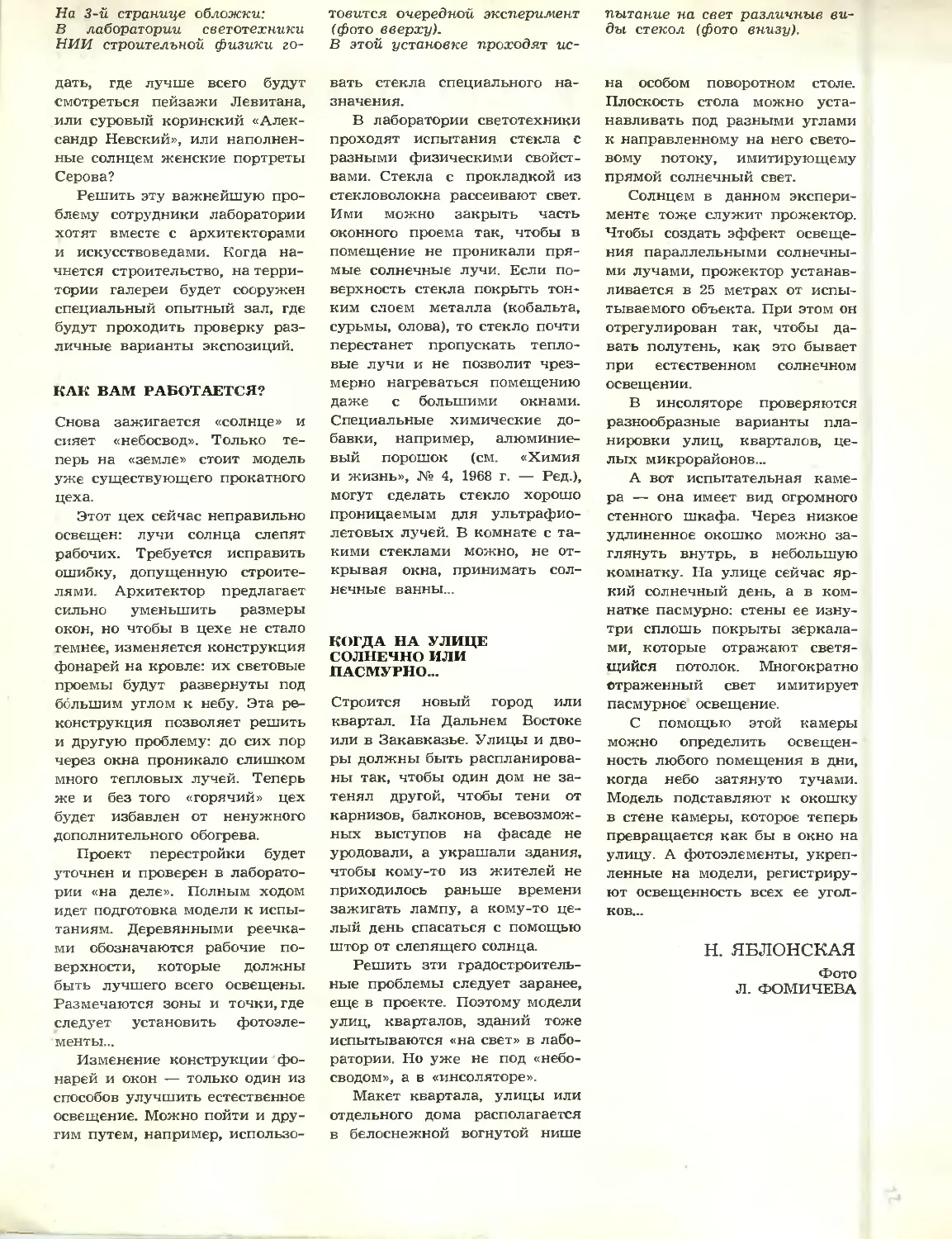

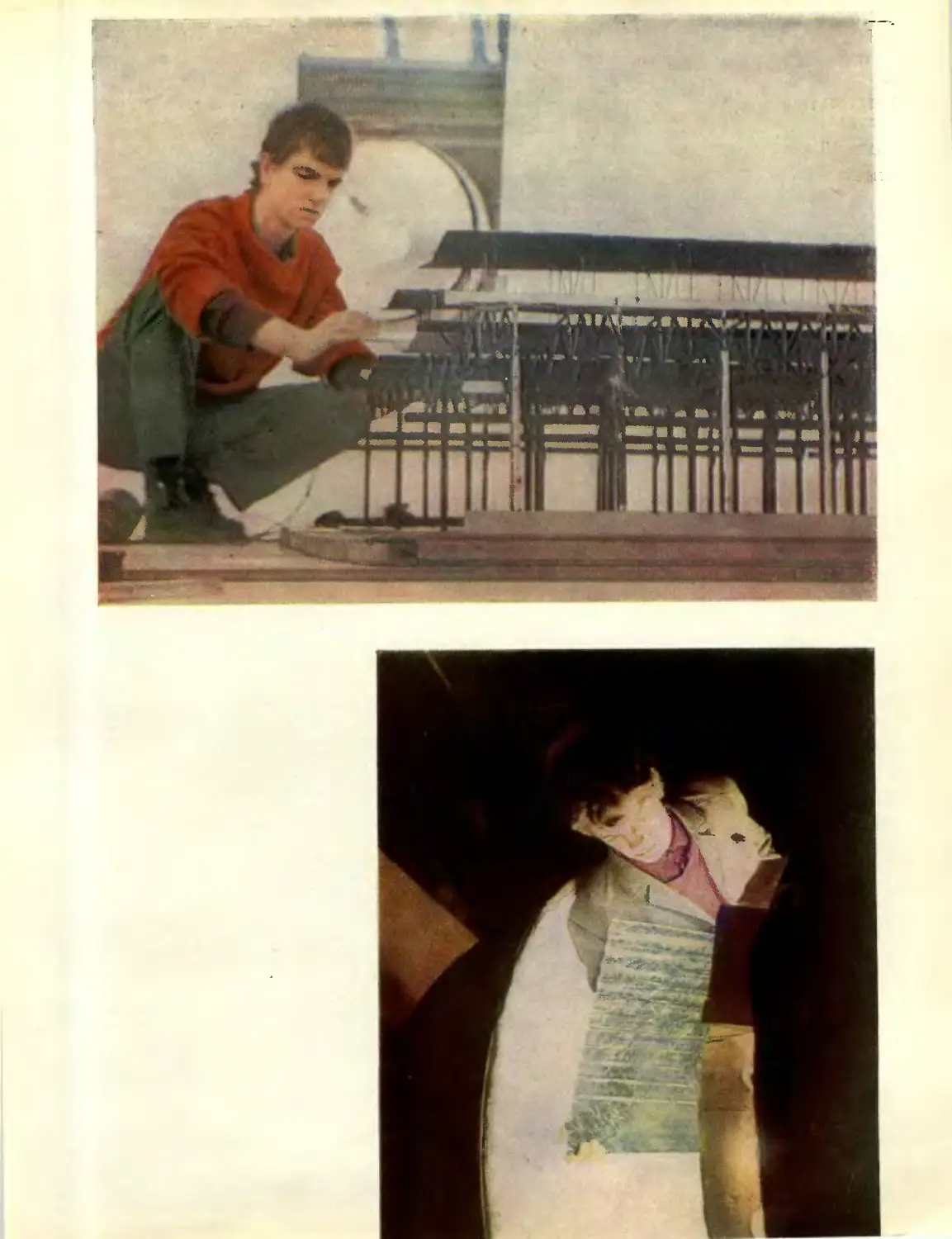

95 Испытание светом

В. Жвирблис

Т. Н. Комровская

М. А. Гуревич,

В. Б. Кляцкин

А. А. Крейнин

Н. Яблонская

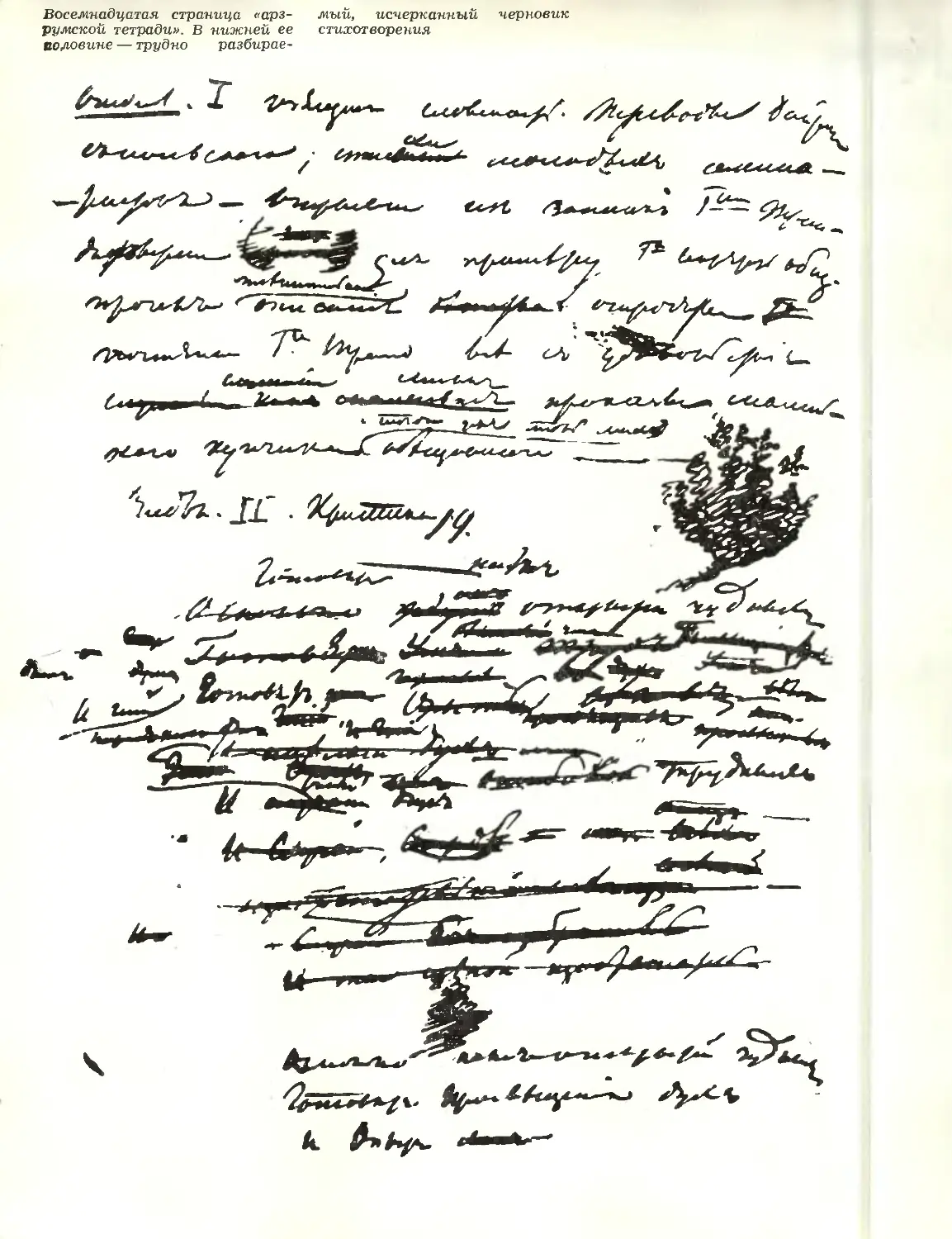

Восемнадцатая страница «арз- мый, исчерканный черновик

румскои тетради». В нижней ее стихотворения

йОАОвине — трудно разбирав-

, ливтг *-"- «^

trr**to-fn

My +y4**, «yV/^-

^

^V*^*- %^3<.

„О СКОЛЬКО НАМ

ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ..."

Пушкинские стихи о науке

Кандидат исторических наук

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

Так называемая «первая арзрумская»

тетрадь Пушкина: бумажный переплет,

110 синих листов и на каждом — красный

жандармский номер (по смерти поэта

тетрадь просмотрена в «Третьем отделении»).

Черновики «Путешествия в Арзрум».

Рисунки: черкес, еще какая-то голова в

папахе. Опять черновые строки: «Зима, что

делать мне в деревне...», «Мороз и солнце;

день чудесный...». Наброски последних

глав Онегина:

В те дни, когда в садах лицея

Я безмятежно расцветал,

Читал украдкой Апулея,

А над Виргилием зевал...

Ужель и впрям и в самом деле

Без элегических затей

Весна моих промчалась дней

(Что я шутя твердил доселе)?

И ей ужель возврата нет?

Ужель мне скоро тридцать лет?

1829 год. Молодость кончилась. Из-под

пера выходят не слишком веселые строки:

...Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все уйдем под вечны своды,

И чей-нибудь уж близок час.

На обороте 18-го и в начале 19-го листа

этой же тетради — небольшой нелегко

разбираемый черновик.

Только в 1884 году В. Е. Якушкин

опубликовал из него две с половиной строки.

А когда — уже в наше время —

подготавливалось полное академическое собрание

Пушкина, дошел черед до всех остальных.

Фотокопии пушкинских автографов

предоставлены редакции Институтом русской

литературы АН СССР.

1

Сначала Пушкин написал:

О сколько ждут открытий чудных

Ум и Труд

Мысль сразу не дается. Поэт, видимо,

находит, что Ум и Труд — слишком простые,

маловыразительные образы. Постепенно

они вытесняются другими—«смелый дух»,

«ошибки трудные».

И вдруг появляется «случай»:

И случай, вождь...

Позже — неожиданный образ «случай —

слепец»:

И случай

отец

Изобретательный слепец

Затем еще:

И ты слепой изобретатель

И наконец:

И случай, бог изобретатель...

Стихи не закончены. Пушкин

перебелил только две с половиной строки и

почему-то оставил работу.

Этот текст для полного академического

собрания сочинений Пушкина готовила

Татьяна Григорьевна Цявловская. Она

рассказывает, что ей жалко было отправлять

чудесные строки в раздел 3-го тома,

предназначенный для неосновных черновых

вариантов: ведь там они станут менее

заметны и оттого — менее известны... И в кон-

1*

3

це концов редакция решила поместить

среди основных текстов Пушкина две с

половиной беловые строки,

опубликованные В. Е. Якушкиным, и еще две с

половиной строки, которые Пушкин

окончательными не считал, но которые все же

сделались «последней его волей»:

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт сын ошибок трудных

И Гений парадоксов друг

И случай, бог изобретатель

2

1829 год.

Уже открыты первые астероиды и Уран,

на очереди Нептун. Но еще не измерено

расстояние ни до одной звезды.

Уже из Петербурга в Кронштадт ходит

пароход, именуемый чаще «пироскафом»,

но еще не слыхали в России гудка

паровоза.

Уже расширяются научные отделы

толстых журналов, и один из журналов даже

берет научное имя—«Телескоп». Но никто

еще не знает, где находятся истоки Нила

и что Сахалин — остров.

Некоторые поэты (например, Шелли)

даже принялись штудировать

ньютоновские «Начала», но еще иные (Джон Ките)

осуждают Ньютона за то, что тот

«уничтожил всю поэзию радуги, разложив ее на ее

призматические цвета» *. Француз Дагер

близок к изобретению фотографии, но еще

во всех сочинениях Пушкина только

дважды употреблено слово «электричество»

(он рассуждал о том, что фраза «Я не могу

вам позволить начать писать стихов»

нехороша — правильнее «писать стихи», — и

заметил далее: «Неужто электрическая

сила отрицательной частицы должна

пройти сквозь всю эту цепь глаголов и

отозваться в существительном?»).

Наконец, в том мире уже живут такие

немаловажные люди, как отец Менделеева,

дедушка Эйнштейна и пра-прадедушки и

пра-прабабушки почти всех сегодняшних

нобелевских лауреатов...

Так что ж особенного в том, что

Пушкин восхищается наукой и ждет «открытий

чудных» — кто ж не восхищается? Онегин

* Этот пример, как и несколько следующих,

заимствован из работы академика М. П.

Алексеева «Пушкин и наука его времени».

и Ленский обсуждали «плоды наук, добро

и зло». Даже последний человек Фаддей

Венедиктович Булгарин печатно

восклицал: «Догадаетесь ли вы, о чем я думал,

сидя на пароходе?.. Кто знает, как высоко

поднимутся науки через сто лет, если они

будут возвышаться в той же

соразмерности, как доселе!.. Может быть, мои внуки

будут на какой-нибудь машине скакать в

галоп по волнам из Петербурга в

Кронштадт и возвращаться по воздуху. Все это

я в праве предполагать, сидя на машине,

изобретенной в мое время, будучи отделен

железною бляхою от огня, а доскою от

воды; на машине, покорившей огнем две

противоположные стихии, воду и воздух и

ветер!». Право, журналистские восторги

Фаддея Венедиктовича были не меньшей

глубины, чем восклицания и «раздумья»

иных газетчиков, публиковавшиеся на

протяжении ста тридцати последующих лет

по поводу паровозов, глиссеров,

дирижаблей и реактивных пассажирских

«лайнеров».

В седьмой главе «Онегина» Пушкин

будто издевается над утилитарным — на

булгаринский манер — представлением о

« научно-техническом прогрессе »:

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги верно

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Так дискутировали о науке в конце 20-х

годов XIX века.

Но притом в ту пору на науку смотрели

романтически, немного подозревая ее в

колдовстве. Мемуарист, чье имя никому теперь

ничего не скажет, так вспоминал об

известном ученом П. Л. Шиллинге:

«Это Калиостро или что-либо

приближающееся. Он и чиновник нашего

министерства иностранных дел, и говорит, что

знает по китайски, что весьма легко, ибо

никто ему в этом противоречить не может...

Он играет в шахматы две партии вдруг, не

4

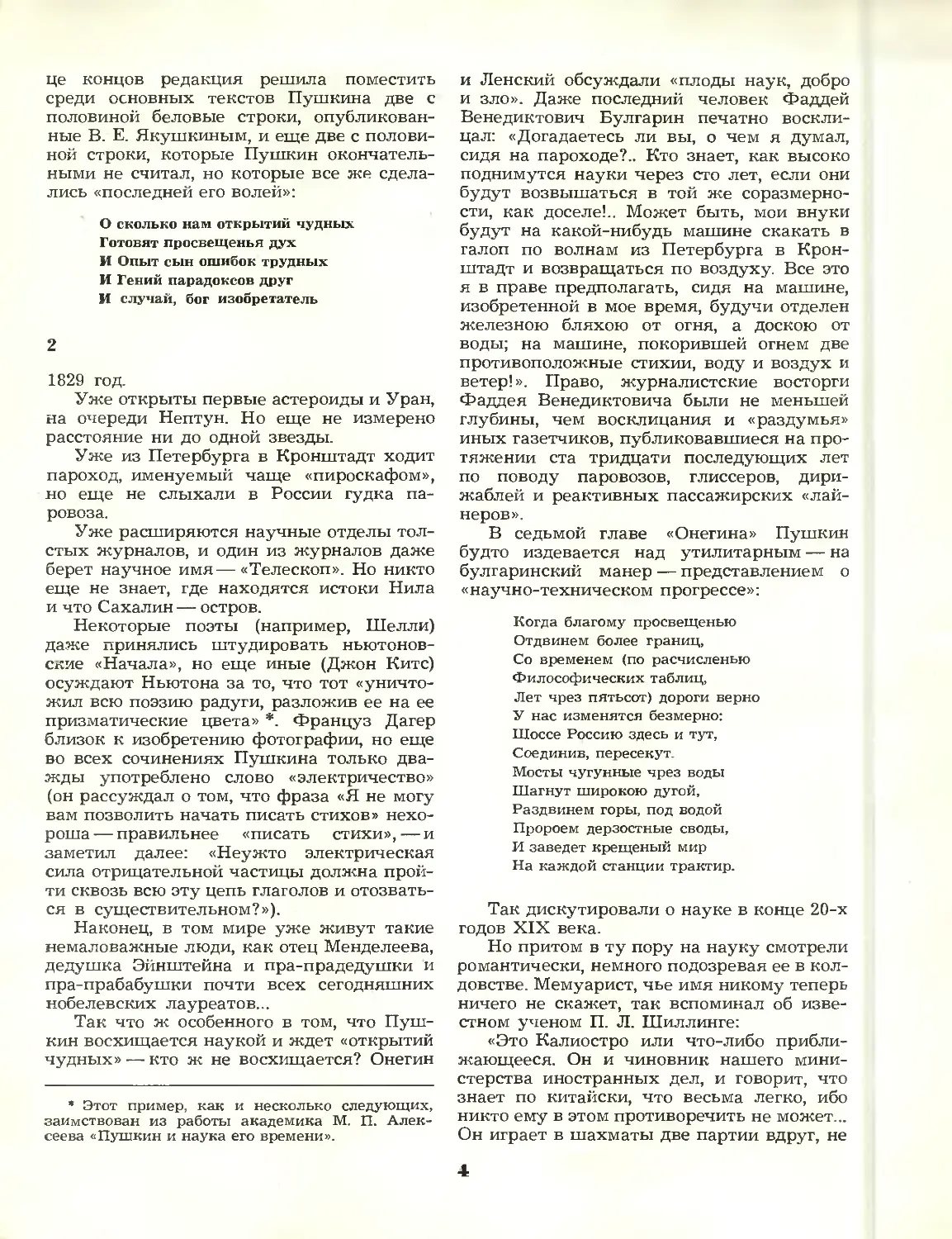

Этот шуточный портрет П. Л.

Шиллинга сделан рукой Пуш-

^^■^.

\ V

\

«:ди«-:~ —■***—- •••••*■ *•—ii№f йтвдта^

глядя на шахматную доску... Он сочинил

для министерства такой тайный алфавит,

то есть так называемый шифр, что даже

австрийский так искусный тайный кабинет

и через полвека не успеет прочесть! Кроме

того он выдумал способ в угодном

расстоянии посредством электрицитета произвести

искру для зажжения мин. В шестых — что

весьма мало известно, ибо никто не есть

пророком своей земли, барон Шиллинг

изобрел новый образ телеграфа... Это кажется

маловажным, но со временем и

усовершенствованием оно заменит наши теперешние

телеграфы, которые при туманной неясной

погоде или когда сон нападает на телеграф-

щиков, что так же часто, как туманы,

делаются немыми». (Телеграфы тогдашние

были оптическими.)

Академик М. П. Алексеев пишет, что

как раз в конце 1829 года Пушкин общался

с Шиллингом, наблюдал его открытия,

собирался даже вместе с ним в Китай и,

возможно, под этими впечатлениями и

набросал строки «О сколько нам открытий

чудных...»

И все-таки непривычно — Пушкин и

науки... Правда, друзья и знакомые

свидетельствовали, что поэт регулярно читал в

журналах «полезные статьи о науках

естественных» и что «ни одно из таинств науки

им не было забыто...».

Но в той тетради, где обнаружились

«научные строки», все остальное — о

поэзии, истории, душе, литературе, деревне,

любви и прочих вполне гуманитарных

предметах. Таким был век. Вслед за Шато-

брианом принято было считать, что

природа, «исключая некоторых математиков-

изобретателей... осудила их (т. е. всех

остальных математиков— Н. Э.) на

мрачную неизвестность, и даже сик самые

гении изобретатели угрожаются забвением,

если историк не оповестит о них миру.

Архимед обязан своею славою — Полибию,

Ньютон — Вольтеру... Поэт с несколькими

стихами уже не умирает для потомства...

Ученый же, едва иззестный в продолжении

жизни, уже совершенно забыт на другой

день смерти своей...». Как известно по

воспоминаниям однокашника Пушкина по

лицею М. А. Корфа, в Царскосельском лицего

«математике все мы вообще

сколько-нибудь учились только в первые три года;

после, при переходе в высшие ее области,

она смертельно всем надоела, и на лекциях

Карцова каждый обыкновенно занимался

чем-нибудь посторонним... Во всем мате-

5

матическом классе шел за лекциями и знал,

что преподавалось, один только Валь-

ховский».

Что же важного мог сказать Пушкин о

науке? По-видимому, не более, но и не

менее того, что смог сказать о Моцарте и

Сальери, не умея музицировать, или о

Скупом, никогда скупым не числясь...

3

В «Сценах из рыцарских времен»,

сочиненных в 1835-м, монах-ученый Бертольд

говорит: «Perpetuum mobile, то есть

вечное движение. Если найду вечное

движение, то я не вижу границ творчеству

человеческому... видишь ли, добрый мой

Мартын: делать золото задача заманчивая,

открытие, может быть, любопытное — но

найти perpetuum mobile... О!..,».

Для Пушкина «perpetuum mobile» не

в одном открытии. Оно — само бесконечное

движение науки, «вечный двигатель»

цивилизации.

«С сколько нам открытий чудных

Готовят...»

Пушкин надеется, что и он, и

окружающие, прежде чем уйти под вечны своды,

еще увидят много «удивительного,

диковинного, странного, прекрасного»: именно

такое значение, по мнению филологов,

составивших «Словарь языка Пушкина», поэт

чаще всего вкладывал в эпитет «чудный»,

«чудное». В приведенной строке Пушкин

по меньшей мере не желал думать о том,

что каждое открытие может быть столь же

прекрасным, сколь и страшным, что

вообще-то открытия равнодушны, как сама

природа... Разумеется, XIX век ободрял:

железные дороги, телеграф,

промышленность проявляли себя скорее как будто

с хорошей стороны. После наполеоновских

войн новых особенно кровопролитных

кампании не было (вообще, за весь XIX век

в войнах погибло значительно меньше

людей, чем в XVIII, и могло

померещиться, что в будущем дело совсем пойдет

на лад).

Пушкин, правда, писал: «где капля

блага, там на страже уж просвещенье иль

тиран». Но это обращено скорее к

прошлому, чем к будущему: по его же словам,

первобытно счастливые народности терпят

от просвещения много с тем, чтобы

повзрослеть и когда-нибудь сделаться

просвещенно-счастливыми... Мысль о

демонической, зловещей власти открытия над

самим человеком нередко звучала у

Пушкина. Тем не менее мы не найдем у него

прямых суждений о том, например, что

телеграф может помочь жандармам в

преследовании хороших людей, а

усовершенствование книгопечатания — лучший способ

оболванить массу народа. В XIX веке

преобладала вера, что, чем лучше телеграф,

тем меньше жандармов, и чем больше

книг, тем меньше болванов.

Слова об «открытиях чудных» звучат

оптимистически.

Теперь — следующая строка:

«Готовят просвещенья дух»

Что же это такое — дух просвещенья?

Для Пушкина — мысль важнейшая: «И в

просвещении стать с веком наравне...»,

«Свобода просвещенная...», «Свобода —

неминуемое следствие просвещения». «Одно

просвещение в состоянии удержать новые

безумства, новые общественные бедствия».

Последняя цитата — из пушкинской

записки «О народном воспитании»,

написанной по требованию Николая I. Отзыв царя

поэту сообщил Бенкендорф: «Принятое

вами правило, будто бы просвещение и

гений служат исключительным основанием

совершенству, есть правило опасное для

общего спокойствия, завлекшее вас самих

на край пропасти и повергшее в оную тол и-

кое число молодых людей. Нравственность,

прилежное служение, усердие предпочесть

должно просвещению неопытному,

безнравственному и бесполезному».

Заметим знакомые слова «просвещение

и гений» в царском ответе. В наше время

много и справедливо говорят о том, что

знания без души и нравственности —

опасны. Но Пушкин всегда представлял себе

просвещение широко: культура, экономика,

нравственность. Для него просвещение —

это уровень развития. От духа невежества

«дух просвещения» отличается, по мнению

Пушкина, тем, что в конце концов

неминуемо ведет к свободе. В самом деле, в

странах просвещенных, то есть более

развитых, и свободы больше, и наука — не

только плод, но и двигатель цивилизации.

России прежде всего и более всего нужно

просвещение — в пушкинском

широчайшем смысле. Это единственный путь

народа к счастью, а счастье народа — в

свободе и изобилии.

6

Еще одна страница из

пушкинской тетради — заметки к

«Путешествию в Арзрум», рисунки

Но не только же просвещение «готовит

открытия чудные». Наибольшую трудность

у Пушкина вызвало размещение других

сил, готовящих «чудные открытия». Они

теснились, мешали друг другу.

«И Опыт сын ошибок трудных...»

++Sft

*т Г

> '•*

' А

^

К

«Опыт» Пушкин пишет с большой

буквы, подразумевая опыт поколений (как

существуют «Предрассудки вековые», так

существует и «вековой Опыт»).

Поэт как бы незримо сопоставляет опыт

отдельного человека и Опыт времен.

Первый — из преодоления трудного за

короткое время. Второй — из длинной цепи

«ошибок трудных». У многих—«опыт

запоздалый» (Герцен писал: «Только человек

начнет что-нибудь понимать, ан глядь —

уж на кладбище несут»). Однако наука,

складывающаяся из тысяч опытов, может

помочь и отдельному человеку:

Учись, мой сын, наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни.

Просвещение шире, чем Опыт. Прежде

чем стать собственностью всех

просвещенных, Опыт бывает уделом немногих.

Просвещение и Опыт — это сумма

настоящего и прошедшего. Однако какой-то

беспокойный фермент должен подтолкнуть

вперед, к тому Опыту, которого еще не

было. Вот этот фермент:

«И Гений парадоксов друг»

Пушкин тут в своей стихии! Моцарт

«парадоксален», и Сальери жалуется на это:

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный Гений — не в награду

Любви горящей, самоотвержения

Трудов, усердия, молений послан —

А озаряет голову безумца...?

Творческие процессы в искусстве и

науке поэт видит сходными. Шатобриановское

пренебрежение к гению-ученому

преодолевается легко и походя:

«Вдохновение есть расположение души

к живейшему принятию впечатлений и

соображению понятий, следственно и

объяснению оных. Вдохновение нужно в

геометрии, как и в поэзии».

Если перевести прекрасную

поэтическую мысль на наш прозаический язык, то

7

можно было бы сказать, что под

вдохновением (научным и художественным)

Пушкин разумел резкое обогащение

ассоциаций, когда вдруг становится заметной связь

между вещами, как будто несвязанными.

В этом «парадоксе» как раз и вся суть.

Слова «Гений парадоксов друг» отвечают

современному представлению: ничего почти

не могут принести теории, слишком

«разумные» и мало парадоксальные, то есть

недостаточно сумасшедшие, чтобы быть

верными. И Коперник, и Ньютон были

мастера подбирать парадоксальные ключи к

великим открытиям. Но кроме безумия,

гений неплохо ориентируется и в

разумном. Он не «парадокс», а только —

«парадоксов друг».

Итак, Просвещение и Опыт увенчаны

Гением. Но есть нечто, еще более

непонятное, мгновенное, что приводит в движение

сложнейшую пирамиду «Просвещение —

Опыт — Гений». Здесь, на самом верху

пирамиды— вспышка, озарение, Случай!

Случай возведен Пушкиным в чин

повыше Гения, он — бог (и, как Моцарт, сам

того не знает...):

«И случай бог изобретатель»

Пушкин сначала хотел как-то соединить

Опыт и Случай единой мыслью: «Опыт —

сын ошибок...», «Случай — отец...». «Ум

человеческий, — записывал поэт, — не

пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей

и может выводить из оного глубокие

предположения, часто оправданные временем,

но невозможно ему предвидеть случая,

мощного мгновенного орудия

провидения...».

4

В «Сценах из рыцарских времен»

Мартын — воплощение доброго здравого

смысла — вопрошал:

«Постой! Ну, а если опыт твой тебе

удастся, и у тебя будет и золота и славы

вдоволь, будешь ли ты спокойно

наслаждаться жизнию?»

Но Бертольд не унимается:

«Займусь еще одним исследованием: мне

кажется, есть средства открыть perpetuum

mobile...».

«Убирайся к черту с твоим perpetuum

mobile!..» — вопиет в раздражении

представитель «здравого смысла». Великий поэт,

защищаясь от мартынов, сопоставляет свое

дело с трудом бертольдов.

В неоконченном предисловии к

последним главам «Евгения Онегина» Пушкин

писал:

«...В одном из наших журналов сказано

было, что VII глава не могла иметь

никакого успеху, ибо век и Россия идут вперед,

а стихотворец остается на прежнем

месте. Решение несправедливое (т. е. в его

заключении). Если век может идти себе

вперед, науки, философия и

гражданственность могут усовершенствоваться и

изменяться, — то поэзия остается на одном

месте, не стареет и не изменяется. Цель ее

одна, средства те же. И между тем как

понятия, труды, открытия великих

представителей старинной астрономии, физики,

медицины и философии состарелись и

каждый день заменяются другими,

произведения истинных поэтов остаются свежи и

вечно юны».

Он, видимо, не раз размышлял о науках,

философии и гражданственности, которые

«могут усовершенствоваться и

изменяться», в то время как «произведения

истинных поэтов остаются свежи и вечно юны».

В этих строках, написанных через год

после черновика «О сколько нам открытий

чудных...», важный вопрос: если науки —

это одна из самых подвижных частей

знания, то не они ли будут в грядущем менять

людей и жизнь? А поэзия, которая

«остается на одном месте», — не она ли будет

сохранять навеки сокровища мира

духовного?..

Стихи «О сколько нам открытий

чудных» остались незаконченными. Быть

может, наука, которая только еще

«начиналась», не открылась поэту до конца. А

может быть, Пушкина попросту что-то

отвлекло, он отправил замысел

«отлежаться», чтобы позднее вернуться к нему, и не

вернулся...

Догадки пусты, стихи прекрасны.

Сейчас кажется, что законченные, они бы

ухудшились, как стал бы чужим храм

Покрова на Нерли, если б восстановить когда-

то окружавшую его галерею. Удержимся

от догадок, перечитаем стихи; ведь в

самом деле:

«О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт сын ошибок трудных

И Гений парадоксов друг

И случай, бог изобретатель»

8

Профессор Я. 77. Беркмап

СОВЕТСКИЕ

С1ШТАНЫ

Кандидат химических наук

Л. М. ШУТЕР,

Львовский политехнический институт'

Памяти заслуженного деятеля

науки и техники УССР, доктора

химических наук профессора

Якова Павловича Беркмана

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ПОХВАЛУ КОЖЕ

Чем привлекает нас кожа? Тем, что

изделия из нее легки, эластичны, долговечны.

Кожа не набухает в воде и

нечувствительна к колебаниям температуры (в

пределах до плюс 100—110°С). Гнилостные

бактерии не находят в ней в отличие от

многих других органических веществ

питательную среду. Кожа может быть твердой,

как железо, и мягкой, как ткань. Это

высокопористый материал, поэтому кожа

хорошо пропускает водяные пары и воздух, но

вместе с тем защищает от холода и ветра...

КАК КОЖА СТАНОВИТСЯ КОЖЕЙ

В водной среде в присутствии особых

дубящих веществ сырая шкура

претерпевает множество довольно сложных

превращений. В решающей роли такой

обработки легко убедиться и непосвященному.

Попробуйте не продубить шкуру убитого

животного — она скоро загниет, дайте ей

преждевременно высохнуть — она станет

слишком жесткой и ломкой. Иными

словами, кожа становится кожей, только

пройдя стадию дубления.

В чем же суть взаимодействия голья

(так называют шкуру, подготовленную

к дублению и освобожденную от волос,

эпидермиса и подкожной клетчатки) с

дубителями?

Ответить на этот вопрос не просто.

Эффект дубления известен с

незапамятных пор, а вот химия связывания белка

кожи — коллагена — с дубильными

веществами долгое время оставалась

совершенно не изученной.

Само понятие «дубитель» также имеет

лишь практический смысл и ничего не

говорит о химической природе носителя

дубящих свойств. А ведь способность

вызывать специфические изменения

сырой шкуры обнаруживают многие

вещества: и неорганические соли, и сложные

органические соединения. Но первая роль

среди них принадлежит, несомненно, тан-

нидам. Танниды находят в коре, плодах,

да и в самой древесине некоторых

деревьев, преимущественно экзотических

жителей южных широт: квебрахо, мимозы.

^ Химия и Жизнь, № 6

9

Хорошими дубящими свойствами обладают

и вещества, извлекаемые из наших дуба,

ели, ивы.

Пожалуй, именно сложность строения

естественных дубителей и неизученность

самого процесса дубления не позволяли

химикам прошлого приблизиться к

секретам кожевенного дела. Тут нужен был

совсем иной уровень знаний.

Понадобились немалые достижения различных

отраслей химии, чтобы наконец прояснился

механизм превращений коллагена.

КОЖА ГЛАЗАМИ ХИМИКА

Замечательная особенность белка кожи

коллагена — строгая взаимная ориентация

его молекул. Молекулярные цепи

коллагена образуют правильные нитевидные

спирали. Отдельные волокна соединяются

в пучки, пучки в свою очередь

переплетаются, обусловливая большую

механическую прочность кожи. «Лишним» в этом

стройном мире можно назвать, пожалуй,

только межфибриллярное белковое

вещество, заполняющее промежутки между

волокнами. В отличие от самого коллагена

оно легко растворяется в воде и в

щелочах. Если шкура не была продублена, то по

мере высыхания ее волокна будут

склеиваться этим веществом — образуется

жесткий как бы просвечивающий

пергамент. Из-за этого потенциальные свойства

коллагена так и не проявятся, пропадут

втуне.

От растворимого белка нужно

избавиться, не повредив, однако, коллаген и

его волокнистую структуру. С этой целью

голье обрабатывают известью или

сульфидом натрия. Это лишь одна среди многих

преддубильных операций, которые носят

сохранившиеся с древних времен

названия: золение, обеззолка, пикелевание

(обработка смесью из кислоты и нейтральной

соли) и так далее.

После этих процедур вступают в дело

дубители.

Выяснено, что дубителями могут быть

лишь соединения, содержащие так

называемые таннофорные группы, то есть

группы, реагирующие с молекулами белка

кожи.

Это условие нуждается в существенной

оговорке. Таннофорные группы должны

входить в молекулы дубителя в

определенном, достаточно большом количестве.

Только в таком случае они приобретают

способность связываться с молекулами

10

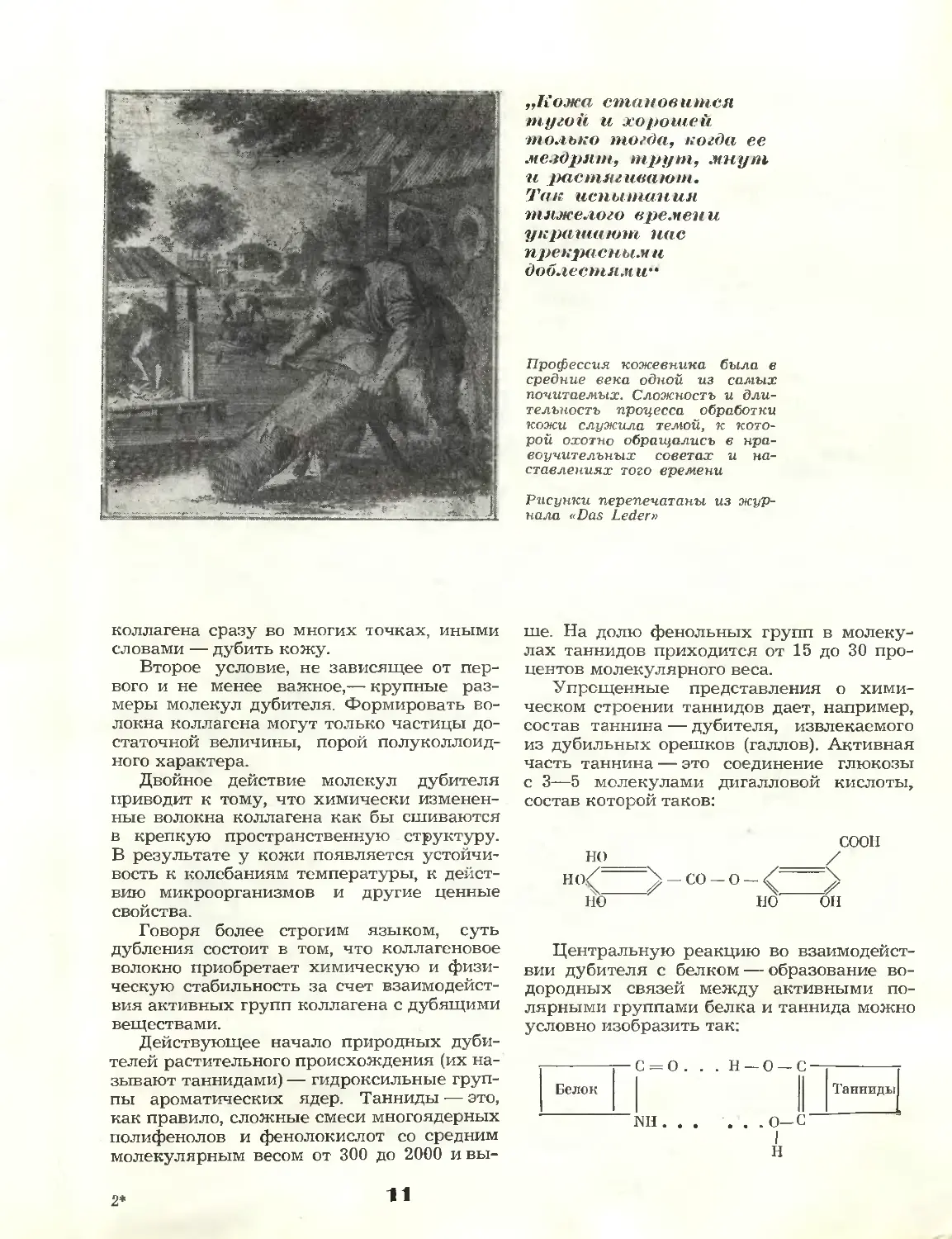

„Кожа становится

тугой и хорошей

только тогда, когда ее

мездрят, трут, мнут

и растягивают.

Так испытания

тяжелого времени

украшают нас

прекрасным и

доблестями"

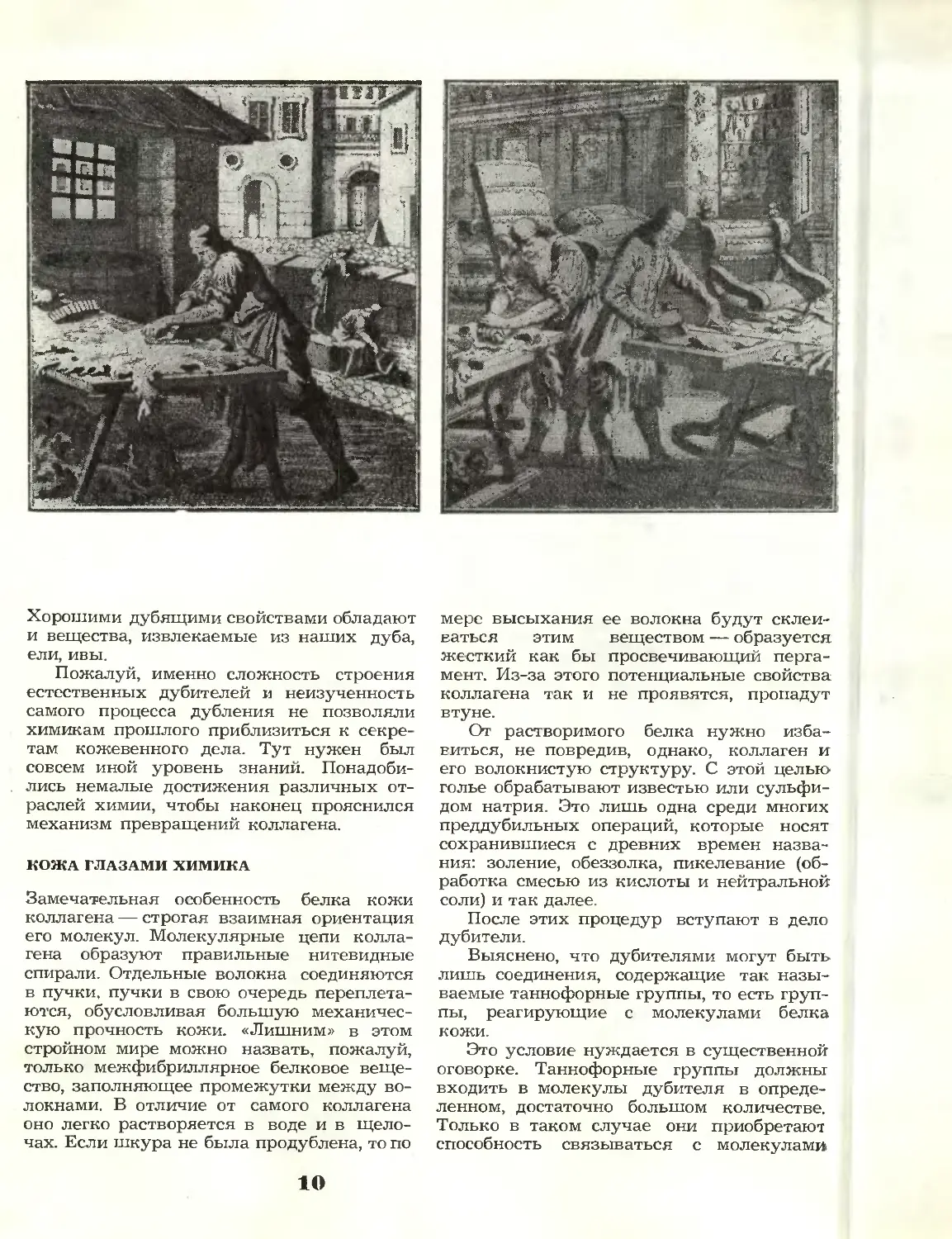

Профессия кожевника была в

средние века одной из самых

почитаемых. Сложность и

длительность процесса обработки

кожи служила темой, к

которой охотно обращались в

нравоучительных советах и

наставлениях того времени

Рисунки перепечатаны из

журнала «Das Leder»

коллагена сразу во многих точках, иными

словами — дубить кожу.

Второе условие, не зависящее от

первого и не менее важное,— крупные

размеры молекул дубителя. Формировать

волокна коллагена могут только частицы

достаточной величины, порой

полуколлоидного характера.

Двойное действие молекул дубителя

приводит к тому, что химически

измененные волокна коллагена как бы сшиваются

в крепкую пространственную структуру.

В результате у кожи появляется

устойчивость к колебаниям температуры, к

действию микроорганизмов и другие ценные

свойства.

Говоря более строгим языком, суть

дубления состоит в том, что коллагеновое

волокно приобретает химическую и

физическую стабильность за счет

взаимодействия активных групп коллагена с дубящими

веществами.

Действующее начало природных

дубителей растительного происхождения (их

называют таннидами) — гидроксильные

группы ароматических ядер. Танниды — это,

как правило, сложные смеси многоядерных

полифенолов и фенолокислот со средним

молекулярным весом от 300 до 2000 и

выше. На долю фенольных групп в

молекулах таннидов приходится от 15 до 30

процентов молекулярного веса.

Упрощенные представления о

химическом строении таннидов дает, например,

состав таннпна — дубителя, извлекаемого

из дубильных орешков (галлов). Активная

часть таннина — это соединение глюкозы

с 3—5 молекулами дигалловой кислоты,

состав которой таков:

НО

СООН

НО;

с

НО

-СО

-°-с

но

:>

ОН

Центральную реакцию во взаимодейст-

вии дубителя с белком — образование

водородных связей между активными

полярными группами белка и таннида можно

условно изобразить так:

Белок

■С = 0. . . Н —О —С-

Танниды

ГШ. . .

,о-с-

I

н

2*

11

«СПАСИТЕ ДУБОВЫЕ РОЩИ!»

Производство kojjch требует огромного

расхода дубителей: их вес составляет 20—

25 процентов веса обрабатываемых шкур.

Поэтому еще в конце прошлого века

кожевенная промышленность многих стран

столкнулась с острой нехваткой

дубильного сырья. Перспектив открыть новые

породы растений с дубящими свойствами не

было, а попытки искусственно

культивировать в средних широтах такие растения,

как квебрахо или мимоза, терпели неудачу.

В России многие тысячи тонн

древесины дуба были превращены в щепу, до

последней крохи подбирались отходы

деревообрабатывающей промышленности.

Угроза полного истребления нависла над

дубовыми рощами.

Начались поиски заменителей танни-

дов. Определенные надежды возлагались

на дубители, извлекаемые из угля и

торфа. Эти вещества легко связывались с

коллагеном, но давали очень плохую кожу.

Оставался один выход — синтез тан-

нидов.

Сначала пытались точно воспроизвести

состав природных дубителей. Однако

вскоре стала ясной вся трудность

этой затеи. Хотя теоретически и можно

довольно точно представить весь путь от

многоатомных фенолов до таннидов, то

есть все те многочисленные реакции, в

результате которых образуются

естественные дубящие вещества, на деле же никому

не удавалось получить эти соединения

простым и пригодным для

промышленности способом.

Переломным пунктом в истории

искусственных дубителей стал запатентованный

незадолго до начала первой мировой

войны метод немецкого химика Э. Стиасни.

У него возникла мысль повысить

растворимость фенолов, введя в их состав

вспомогательную сульфогруппу. Идея

оправдала себя. Так была решена проблема

получения из простейших фенолов

водорастворимых соединений с укрупненной

молекулой и появились на свет первые

синтетические танниды, или, как стали

называть эти вещества позже, синтаны.

Открывалась перспектива избавиться

от дефицита натуральных дубителей, а

заодно спасти бесценные дубовые рощи,

приостановить истребление квебрахо, мимозы.

На первых порах в букет растительных

дубителей вводились так называемые

легкие синтаны. Это не были еще

полноценные заменители таннидов. При

дублении одними легкими синтанами кожа

получалась тоньше, меньше по весу

и площади, сильно впитывала влагу. Но

в комбинации с таннидами эти синтаны

были хорошим подспорьем. Они раньше

других компонентов, входивших в

дубильный букет (так называют смесь различных

видов таннидов), проникали в толщу голья,

обеспечивая условия для лучшего

распределения таннидов в коже.

ВЫЗОВ ТРАДИЦИЯМ

В Советском Союзе исследования по

синтезу искусственных дубителей были

организованы в начале 20-х годов на Украине.

Их возглавил способный молодой химик

Я. П. Беркман.

Это было время, когда перед нашей

страной встала насущная необходимость

освободиться во всех сферах

экономической жизни от иностранной зависимости.

И в решение этой задачи сотрудники

только что организованного в Харькове

Украинского института прикладной химии

стремились внести свою лепту.

Украинским ученым пришлось

поначалу нелегко. Рецепты заграничных синта-

нов были засекречены, и их, как

собственность капиталистических фирм, ограждала

сложная система патентных барьеров.

А сами описания патентов в иностранной

литературе были, конечно, весьма

скудными.

Но все-таки вскоре появились явно

обнадеживающие результаты: были

синтезированы дубители первых советских

марок. Это были продукты сульфирования

сырого антрацена. К сожалению, эти

синтаны повели себя в производстве очень

капризно, и от них быстро отказались. Зато

разработанному в 1927 г. Я. П. Беркманом

совместно с нынешним действительным

членом АН УССР А. М. Киприановым

синтану под условным названием «бестан»

была суждена долгая жизнь. До самого

недавнего времени в нашей стране

выпускался синтетический дубитель

«антраценовый», прообразом которого послужил

«бестан».

В 1930 г. на Рубежанском химическом

комбинате был пущен цех по производству

«бестана», который вскоре начал давать

около 400 тонн дубителя в год. А в 1934 г.

в Константиновке вошел в строй первый

12

Первобытный способ еыделки

шкуры

в Советском Союзе завод по выпуску

синтетических дубителей. Отечественные

синтаны не были копиями заграничных

и производились из дешевого недефииит-

ного сырья. Каждая тысяча тонн синтанов

экономила нашей стране на сокращении

производственного цикла и расхода

дубителей около трех миллионов тогдашних

рублей.

СОВЕТСКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ СИНТАНЫ

Однако оставалась невыполненной

главная задача — создание таких заменителей

таннидов, которые могли бы применяться

самостоятельно, не требуя расхода

древесины. А тем временем страна отдавала на

нужды кожевенной промышленности

около 250 тысяч тонн дуба в год.

В 1934—1935 годах в Германии

появились первые марки синтетических

дубителей нового типа — они могли заменять

растительное сырье. Эти вещества

получили название тяжелых синтанов;

способы их получения немецкие фирмы

держали в строжайшем секрете вплоть до конца

Еторой мировой войны. Но первые

советские тяжелые синтаны, полноценные

заменители растительных экстрактов,

появились независимо от германских «тан-

ниганов экстра» и почти одновременно

с ними.

Советским химикам удалось получить

тяжелые синтаны на основе сульфокислот,

хорошо изученных ими в ранних

исследованиях. Помогли дополнительные

приемы синтеза. Это произошло в 1937 г. При

очередных испытаниях сульфокислот

ароматических углеводородов обнаружилось,

что антраценовая или нафталиновая

масса, конденсированная с формальдегидом,

способна переводить фенольную смолу з

растворимое состояние или диспергировать

ее. Чем больше фенольной смолы

диспергируется, тем выше становится

формирующая и наполняющая способность

дубителя. Этот прием оказался

универсальным и дал возможность получать

заменители таннидов на основе любых

сульфокислот.

Великая Отечественная война застала

работы по синтезу дубителей в самом

разгаре. Исследования были прерваны и

возобновшшсь только в 1946 году.

Яков Павлович Беркман, так много

сделавший для расцвета этой отрасли

синтеза, после войны и до самой своей

кончины в 1967 году работал во

Львовском политехническом институте, где

руководил кафедрой общей и

неорганической химии. И по-прежнему известный

теоретик и педагог профессор Беркман не

забывал главного дела своей жизни.

В последнее время он и его ученики

пытались разрешить задачу совмещения в

одном веществе функций дубителя и

красителя. В молекулы дубителя они вводили

хромофорные группы, то есть группы, от

которых зависит окраска кожи. И

наоборот, молекулам анилинового красителя

старались придать дубящие свойства.

Созданные препараты не только прочно

связываются с кожей, но и глубоко

прокрашивают ее.

ЭВОЛЮЦИЯ СИНТАНОВ

Что же нового произошло в мире синтанов

за последние десятилетия? Прежде всего,

были раскрыты принципиально новые

методы синтеза таннидов. Среди них

интересна, например, обработка фенольной

смолы сульфитом натрия и

формальдегидом. К ароматическому ядру

присоединяется сульфо метил еновая группа, которая

13

придает продукту хорошую растворимость

в воде. Эта реакция выглядит следующим

образом:

ОН

он

он

+ Na2H03+ CHaU-

\S

он

/\-сн2-/Ч

\f

■ CH^SOgNa

-f NaOH

\S

В практику дубления вошли

высокомолекулярные соединения типа

искусственных смол. Любопытно, что окончательная

их конденсация или полимеризация

происходит в процессе дубления,

непосредственно на волокне кожи.

Наша промышленность располагает

сейчас целым набором полноценных

синтетических дубителей, позволяющих

получать практически любые кожи. Правда,

было бы ошибкой думать, что синтаны

уже полностью вытеснили растительные

дубители. По-видимому, пройдет еще

немало времени до той поры, когда совсем

минует угроза зеленым дубравам. Но эта

пора явно приближается.

А пока исследователи совершенствуют

свойства тяжелых синтанов. Укрепляется

тенденция объединения в одном препарате

несколько свойств. Появились катионные

дубители, назначение которых —

фиксировать танниды и красители в коже,

разработаны препараты для получения

совершенно белой кожи и так далее. Работа,

начатая более 40 лет назад, продолжается.

Несколько

маленьких фактов

из истории

кожевенного дела

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Кожевник — одна из древнейших

профессий на земле. Еще не

овладев огнем, человек начал

обрабатывать, смягчать грубые

быстро высыхающие шкуры

животных, чтобы укрываться ими от

холода. Прежде чем научиться

обрабатывать почву и собирать

ее дары, он научился дубить

кожу.

Доисторический способ

дубления заключался, по-видимому, в

том, что охотник смазывал шкуру

убитого зверя жиром и мял ее

затем руками или зубами.

Заметить, что смазанная

жиром шкура почти не твердеет,

довольно просто, а отсюда неда-

14

леко и до сознательного

применения жиров для дубления.

Переход был естествен и логичен.

Жировое дубление называют

иногда еще замшевым. Слово

«замша» происходит от

голландского «зам», что значит «мягкий».

Да, эта мягкая сукнообразная

кожа, никогда не выходящая из

моды, получается в результате

насыщения набухшей в воде

шкуры избытком

высоконепредельного жира. Химическая суть

процесса— соединение окисляемых

жирных кислот с веществом

голья. Здесь совершенно

необходимо присутствие свободных

ненасыщенных жирных кислот,

способных прогоркать, то есть

окисляться.

Рассказывают, что кожевники

прошлого мягчили кожу куриным

пометом. Существовали даже

сборщики столь необычного

сырья. Размягченная шкура

становится более шелковистой на ощупь

и более скользкой, она как бы

расправляется, становится шире...

«РУССКАЯ КОЖА»

На Руси научились выделывать

кожу очень давно. Уже в IX веке

это ремесло процветало на

русской земле. Искусством выделки

кожи особенно славились

мастера Киева, Москвы и Новгорода.

Отсюда в разные концы везли

сафьян — ярко окрашенную

овечью кожу и краснодубную юфть,

продукт красного (отсюда и ее

название), а иначе говоря,

растительного дубления коровьих и

лосиных шкур. Эта кожа шла на

изготовление верха тяжелой

обуви, седел, ремней и прочих

шорных изделий. Прочная и

непромокаемая, стойкая и к жаре, и к

морозу, юфть ценилась еще и

потому, что прекрасно сохраняла

свои свойства даже при

длительном хранении.

Долгое время слава этой

кожи за границей приписывалась

лишь специфическому запаху

берестового дегтя, применявшегося

для отделки юфти. Однако в

позднейших источниках на

первый план выдвигается более

существенное обстоятельство:

старинная русская юфть выдублива-

лась по преимуществу таннидами

ивы, которые и сообщали ей

совершенно особые свойства.

ОТ РЕМЕСЛА К ИНДУСТРИИ

В истории кожевенного дела не

столь уж много открытий,

подобных появлению в XIX веке

дубильных экстрактов, или соков, как

тогда говорили.

Потребность в коже все время

росла, кожевенных заводов

становилось все больше. Тут-то и

заметили, как обременительны при

перевозках, громоздки и неудоб-

15

ны в употреблении корье или

щепа, которые собственно

дубильных веществ содержат

сравнительно мало. Куда удобней было бы

перевозить сами экстракты

дубителей!

Дубильные экстракты и

дубильные барабаны сильно двинули

вперед кожевенное дело,

приблизив его к индустрии. Ускорился

сам процесс дубления,

сократились расходы. Мастеру стало

легче руководить дублением, так как

отныне он знал силу экстракта.

В корье же количество дубильных

веществ варьировалось даже в

пределах одной и той же партии.

В 1896 г. в Москве на заводе

Демента были проведены

«публичные опыты дубления всех

сортов кож по привилегированной в

России и других государствах

системе» — с применением

дубильных соков высокой крепости.

Опыт длился полтора месяца.

Для лицезрения его прибывали

представители различных

кожевенных фирм и заводов,

журналисты. В назначенные дни гости

присутствовали при вскрытии

аппарата и осмотре подвергавшихся

дублению кож. По окончании опыта

эксперты нашли, что кожи

(коровья, бычья, баранья и другие)

«вполне выдублены для

употребления».

Вскоре был опубликован

«журнал опытов» — отчет о ходе

эксперимента, любопытнейший

документ из истории кожевенного дела

в России.

Рисунки И. ЗАХАРОВОЙ

и Е. СКРЫННИКОВА

ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ! ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ! ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!.

устойчивее алмаза

Ленинградский абразивный завод

«Ильич» выпускает новый

абразивный материал — кубический

нитрид бора (эльбор).

Ассортимент инструментов из эльбора,

выпускаемых заводом, аналогичен

ассортименту алмазного

инструмента. Эльбор устойчив при

нагревании на воздухе до 1400е С

(это значительно выше, чем

устойчивость алмаза, который при

700° С переходит в графит).

Шлифовальные свойства инструмента

из эльбора выше, чем у

существующих абразивных

инструментов. При использовании эльбора

удельный расход материала

ниже, качество поверхности

обрабатываемых изделий выше,

режущие свойства инструмента не

изменяются в процессе

эксплуатации, стойкость его повышается в

50 раз. Эльбор рекомендуется

применять при чистовой и

окончательной обработке

инструментов из быстрорежущих

высокованадиевых и кобальтовых сталей,

дорогих инструментов из стали

марки Р18, закаленных

подшипниковых и других

конструкционных сталей.

БЕЗ КИСТИ И РАСПЫЛИТЕЛЯ

Чтобы покрыть металлическое

изделие слоем какого-либо другого

металла, используют

электролитический способ. Электричество

помогает и тогда, когда на

изделие напыляется краска: под

действием электрического поля ее

капельки переносятся к

окрашиваемому изделию и оседают на

нем плотным слоем. По

сообщению агентства АДН, в Германской

Демократической Республике

разработан новый способ покрытия

металлических изделий лаком,

также основанный на применении

электричества. Только в этом

случае процесс ведется в водном

растворе и основан на явлении

электрофореза — переноса

коллоидных частиц под действием

электрического поля. Для этого

изделие подключается к аноду и

помещается в раствор связующих

веществ и пигментов в воде; на

поверхности этого изделия

отлагается плотное покрытие, которое

к тому же благодаря

электроосмотическому эффекту почти

полностью обезвоживается. Этот

способ может найти применение при

грунтовании и однослойном

покрытии лаком.

16

ВАША

ЖИЗНЬ

ВО СНЕ

«И кроме того,— что было

самым ужасным,— Клавдия

Ивановна видела сны. Она

видела их всегда»

И. Ильф и Е. Петров,

«Двенадцать стульев»

Каждый вечер в привычное время

человека начинает клонить ко сну. На семь

или восемь часов он как бы полностью

отключается от внешнего мира, уходит

в тихое общение с самим собой.

Почти треть своей жизни люди

проводят во сне. Из этого времени около пяти

лет отданы сновидениям.

«Весенней ночью я отдался

снам...»

Фудзивара Садайэ

Сон — вовсе не простое «бессознательное»

состояние. Сейчас установлено, что

спящий проходит через несколько

определенных стадий, которые повторяются в

течение ночи через каждые 90—120 минут.

В специальных лабораториях по

изучению сна проводились наблюдения над

добровольцами. Они являлись туда

ежевечерне, ложились в постель, закрывали

глаза и — эксперимент начинался: к

электродам, укрепленным на голове,

подключали электроэнцефалограф, следящий

за изменением естественных

электрических импульсов от разных участков мозга,

и другие регистрирующие приборы. Через

определенные промежутки времени

измерялась температура тела.

Как только человек успокоился, на

ленте самописца, соединенного с

электроэнцефалографом, вместо неравномерных

быстрых волн, характерных для

бодрствующих, появляются регулярные

ритмические волны, называемые

«альфа-ритмом». В виде циклов они повторяются

9—12 раз в секунду. Это означает, что

человек уже отдыхает, но еще не спит.

Температура его тела немного падает, он

перестает двигаться. Это приятное и

спокойное состояние постепенно переходит

в первую стадию сна.

Электроэнцефалограф сообщает о произошедших

изменениях: «альфа-ритм» сменяется мелкими

неравномерными волнами, рисунок

которых часто меняется. Понижается

напряжение импульсов мозга. Дыхание

равномерное, пульс замедлен, мускулы

расслаблены — человек заснул, но его еще можно

разбудить громко произнесенным словом.

Вдруг перо следящего прибора

начинает регистрировать падение и резкие

всплески напряжения биотоков, спящий

ворочается в постели, его глаза медленно

двигаются под закрытыми веками.

Давление крови повышается, учащаются

дыхание и пульс. Началась новая стадия сна —

стадия сновидений. Разбуженный в это

время человек тут же расскажет, что

видел причудливые и драматические сцены,

которые утром может не помнить совсем.

Если спящего не потревожить, он

переходит в третью стадию сна: на ленте

самописца перо выписывает большие

медленные волны с редкими всплесками.

Дыхание ровное, мускулатура

расслаблена; температура тела по-прежнему

снижается, давление падает, сердцебиение

слабое. Разбудить спящего сейчас уже

труднее.

Самый крепкий сон — в четвертой

стадии. У нормального человека он занимает

значительную часть ночи. И если

четвертая стадия окажется почему-то слишком

короткой, то в следующую ночь она

продлится гораздо дольше, чем обычно.

Конечно, повторение описанных циклов

не совсем одинаково у разных людей, но

почти все проводят примерно одинаковое

«5 Химия и Жизнь, № б

17

время во второй стадии (со сновидениями)

и в четвертой стадии самого глубокого сна.

«Тут врачи должны решить,

так ли необходим сон, что от

него может зависеть наша

жизнь: ибо мы знаем, например,

что царя Македонского Персея

в римском плену довели до

смерти, не давая ему спать;

впрочем, Плиний приводит в

качестве примера других, долго

живущих без сна»

Мишель Монтень, «Опыты»

Медицину давно интересует, насколько

важен сон для здоровья и что произойдет,

если человек будет продолжительное

время лишен этого привычного состояния,

В одном из исследовательских институтов

США установили, что у долго не спавших

людей умственные способности слабеют,

растет усталость, возникает стремление

оградить себя от окружающего мира.

Человеку трудно двигаться, он начинает

путать свои мысли с фактически

происходящими вокруг него событиями.

Появляется ощущение, будто что-то сдавливает

голову. Все предметы видны сквозь

какую-то дымку, глазные веки воспалены.

После 30—60 часов бодрствования

нарушается восприятие расстояния:

маленькие предметы представляются

сдвинутыми со своих мест, а форма крупных

искажается. Лампы окружены туманным

ореолом. Пол кажется волнистым.

Яркие галлюцинации, короткие

сновидения наяву, полностью нарушенное

чувство времени — вот результат 90 часов,

проведенных без сна. 200 бессонных часов

вызывают состояние, похожее на психоз.

Пока еще трудно определить, как в

дальнейшем скажется на организме

человека очень долгое бодрствование.

Возможно, оно станет причиной какой-нибудь

болезни, а может быть, и отразится на

продолжительности жизни. Но уже сейчас

работы некоторых ученых показали, что

длительное лишение сна нарушает обмен

веществ, в результате которого

вырабатывается энергия, жизненно необходимая

организму. На такое нарушение указывает

пониженная температура тела при долгом

бодрствовании. При этом наибольшую

усталость человек испытывает тогда, когда

температура у него становится наинизшей.

Затянувшееся бодрствование может

стать причиной возникновения

патологических симптомов, бредового состояния.

Поэтому особенно важно выяснить, как

будет вести себя человек во время работы,

требующей отказа от сна. Предварительные

результаты исследований говорят о том,

что в таких условиях более пригодны

групповые задания, связанные с сильным

эмоциональным возбуждением.

«Длинна ночь для

бодрствующего»

«Дхаммапада»

Здоровый человек засыпает свободно,

воспринимает сон легко и естественно; он

радуется отдыху и после сна просыпается

освеженным. Неспособность же спать или,

наоборот, неспособность бодрствовать

быстро разрушают организм человека,

становятся источником постоянных мучений.

Иногда расстройством сна

сопровождаются душевные заболевания, поэтому

зачастую именно такое расстройство может

стать симптомом при распознавании

различных психических недугов. Например,

люди, страдающие разными формами

депрессии, могут быть, если рассматривать

их состояние с точки зрения нарушения

сна, условно разделены на три категории:

одни слишком много спят — врачи считают,

что в этом проявляется их стремление уйти

от действительности; другие бывают

слишком встревожены, чтобы уснуть; а

некоторые быстро засыпают, но просыпаются

слишком рано.

Нарушение сна часто меняет настроение

и поведение человека. Медицине известна

так называемая мнимая бессонница —

человек ночью спит, но потом уверяет, что не

сомкнул глаз. Он не обманывает — его

самочувствие может быть объяснено

какими-то скрытыми болезненными

нарушениями.

С бессонницей знакомы многие, но мало

кто слышал о нарколепсии. До недавнего

времени это странное заболевание

считалось чрезвычайно редким. На самом же

деле его симптомы проявляются у многих

людей, но не все понимают, что с ними

творится.

Нарколепсия — болезнь, при которой

человек легко может заснуть в самый

неудачный момент, например за рулем

машины. Один из наиболее опасных

симптомов — потрясающая, доводящая до

обморока реакция на возбуждение: сильный

гнев или смех сменяются внезапно полным

18

расслаблением, человек падает на пол,

иногда даже засыпает на короткое

мгновение. Другой яркий симптом — что-то вроде

сонного паралича. Нарколептики,

проснувшись, часто не могут двигаться в течение

нескольких минут.

Трудно установить, сколько людей в

мире страдает нарколепсией, сколько

несчастных случаев в промышленности и на

транспорте произошло из-за внезапных

приступов сна. Некоторые исследователи считают,

что во время болезненного припадка

человек погружается во вторую фазу сна. Он

может поддерживать разговор, различать

звуки и всем своим видом показывает, что

не спит, но сигналы мозга, записанные

электроэнцефалографом, у нарколептика

точно такие же, как у спящего человека.

Проводимость кожи у него наяву такая же,

как и у нормальных людей во сне.

Причины нарколепсии пока неизвестны

науке. В средние века ее приступы

вызывали суеверный страх. Как замечено,

болезнь иногда передается по наследству.

Исследования показали, что нарколептики

не нуждаются в избыточном сне (по

сравнению с нормальными людьми), но сон —

о чем они и не подозревают — врывается

в их жизнь в самые неожиданные моменты.

«Ах, сколько, сколько раз,

вставая ото сна,

Я обещал, что впредь не буду

пить вина...»

Омар Хайям

Если человек страдает бессонницей, врач

прописывает ему снотворное. А что делать,

если беспрерывно хочется спать? Конечно,

в этом случае можно принимать какое-

нибудь тонизирующее средство. Но как

угадать нарколептику, в какой момент

принять соответствующее лекарство?

И вообще, нельзя же бесконечно глотать

пилюли, тем более что многие из них

оказывают вредное побочное действие.

По-видимому, следует прежде всего попытаться

выяснить причину различных нарушений

сна, а уже тогда искать пути их

устранения.

Подходов к этой проблеме может быть

f много. Например, интересно изучить

химизм сна, то есть определить, какие

химические реакции в организме вызывают сон,

какие — заставляют человека бодрствовать.

На подопытных животных исследуют

действие определенных веществ, которые

вводятся непосредственно в мозг, чтобы по

желанию экспериментатора вызывать

сонное состояние или прекращать его. Ищут

препараты, с помощью которых можно

было бы регулировать отдельные фазы

сна. Наряду с этим продолжается изучение

эффективности действия обычных

лекарств и режима питания на сон.

Чаще всего объектом исследования

становится стадия сновидений, так как всякие

отклонения ее от нормы вредно

сказываются на организме человека. Оказалось, что

некоторые медикаменты, применяемые для

лечения бессонницы, сокращают именно

эту фазу, и человек, проспавший с

помощью снотворного всю ночь, утром

встает не отдохнувшим. Таким действием

отличаются, к примеру, декседрин,

амфетамин, барбитураты Подобно описанным

лекарствам влияют на человека и

алкогольные напитки — их действие особенно

сказывается в первые часы сна.

Если вторая стадия сна так важна для

здоровья человека, то логично было бы

искать вещества, которые могут удлинить

ее. Было выдвинуто предположение, что

ЛСД-25 (диэтиламидлизергиновая

кислота — вещество, вызывающее

галлюцинации и один из распространенных сейчас в

западных странах наркотиков) может

оказаться именно таким средством. Опыты,

проведенные на кошках, показали, что

догадка верна, но только для того случая,

когда животные получали очень

небольшие дозы препарата. Большие дозы

галлюциногена действовали возбуждающе и

лишали кошек сна вообще.

Некоторая часть американских

психиатров пошла по очень интересному пути: они

пытаются научить пациентов управлять

своим состоянием. Для этого используется

электроэнцефалограф, но уже как

обучающий инструмент. После нескольких уроков

пациенты могут достаточно долго

сохранять состояние покоя, при котором мозг

излучает волны «альфа-ритма».

(Возможно, именно в умении поддерживать «альфа-

ритм» и заключается секрет монахов и

дервишей, которые способны сутками

молиться без отдыха.) В дальнейшем врачи

надеются научить людей пробуждаться

в определенной фазе сна — так же, как

некоторые люди встают в нужное время без

будильника. Если мы сможем по желанию

просыпаться в фазе поверхностного, а не

глубокого сна, то при пробуждении будем

чувствовать себя гораздо лучше.

3*

19

«Эпполе-эт — прогремела она, —

сегодня я видела дурной сон...»

И. Ильф и Е. Петров,

«Двенадцать стульев»

Сновидения тоже не остаются без внимания

исследователей. Было замечено, что во

второй стадии сна человек очень возбужден:

повышается систологическое давление

крови, учащенно бьется пульс. По

неизвестным пока причинам в начале второй

фазы дыхание неглубоко. Это уменьшает

количество кислорода в крови и в свою

очередь заставляет спящего учащенно

дышать. Не в этих ли явлениях следует

искать причины внезапных сердечных

приступов во время сна? Врачи давно

предполагали, что волнующие сновидения

могут вызывать кризисы у

больных-сердечников, а новейшие исследования как

будто подтверждают эти предположения.

Вот почему так важно выяснить, что же

именно снится людям.

Кстати, сны видят все. Это

подтверждают многочисленные опыты. Почему

же некоторые не запоминают свои

сновидения? Врачи отвечают на этот вопрос по-

разному. Интересно, что лица, которые

находятся под наблюдением, начинают

запоминать сны, если их об этом просят.

Замечено, что лучше это удается тем, кто

склонен к самоанализу. Совсем не

помнящих сновидений немного, всего процентов

пятнадцать. Возможно, что эти люди видят

сны реже, чем остальные, и, кроме того,

они, по-видимому, меньше сосредоточены

на своем внутреннем мире. И еще:

некоторых сновидения посещают в стадии

поверхностного сна, других — когда они

очень крепко спят, и поэтому вторые

успевают во время долгого пробуждения

забыть, что им виделось. Интересно также,

что версия, рассказанная разбуженным

человеком ночью, обычно сильно

отличается от того, что он вспоминает утром.

В институтах, изучающих сон, собрано

огромное количество рассказов о

сновидениях. В архивах одного из них в США

хранятся сообщения о 30 000 снов. Пять

++*+Ф**ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ+++ФФ

♦ ♦

♦ ♦

♦ ОСТОРОЖНО — СНЫ! ♦

J (Для любителей курьезов. Опыт нена- J

♦ учного подхода к серьезной научной ♦

♦ - ♦

ф прсолеме или — во что верили наши ф

Ф прабабушки.) Т

ф Извлечения из «Толкователя снов» ф

J известного старца Мартына Задеки Т

♦ (М., i901 г.)? «Миллиона свов» извест- ♦

ф ной прорицательницы Ленорман (М., ф

J 1896 г.), а также из «Турко-татарско- Т

♦ го сонника» Кандараки (М., 1884 г.). ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФФФФФ

**^^*^*ж^^^^*^^ад^^^^^*^^-^*^^*****

^ Адмирала увидеть — успех

J в делах будет.

Щ Алгебру учить — неудача.

Ш. Бороду орить — убыток.

Ц Бросать в кого камни —

■э£ препятствие в делах.

*

•& ^ vl' vl^ Ч/_ ^ чУ sU О,- >lf >lf чЬ ^

^ ^ 'Т4 *h ~7f\ 'Т4 /Т- -Т» -т> ф ф s[\ f[

& Свинью увидеть — встреча /Ср .'•ч ^^ &

w с дурным человеком. г\* \ ) ) &

Т* Тл TV TvTv TV TV Т> TV TV .*J^TV TV Тл TV TV TV ^IV TV TV 1* T^TV TVTVTV Тч TV ^(^TVT^TV т^

J Курить

Щ (для некурящих) —

& найти выгодное место.

# Замужество —

& быть осторожной

2 в этот день.

#

#

^шшъъъъъъъ&шшъшътшъъшшъ*

^""^"Ж <|v Л4 ^|n <h 5)С

Тюрьма — внезапная обида.

Убить кого-нибудь —

получение наследства.

Хоронить ближнего — веселье.

* я :

Т^

20

тысяч из них собраны в самых разных

странах. К этой массе информации

применяют методы статистического анализа. На

основании таких анализов был создан

справочник, который может быть

полезен лечащему врачу, когда тому

потребуется выяснить, не содержат ли сны

больного чересчур много страшных

событий— в иных случаях это может стать

настораживающим сигналом.

По справочнику можно определить

также, какие сны снятся отдельным группам

обследованных людей. Например, анализ

1182 сновидений молодых мужчин и

женщин показал, что два сна из пяти бывают

страшными, и в них часто появляются

эпизоды с преследованием спящего. На

один сон, в котором спящий добивается

удачи, приходится семь снов, где его

преследуют неудачи. Спящий чаще

«жертва», чем «агрессор». Из анкет, заполненных

студентами, стало известно, что только

четвертая часть их сновидений была

приятной.

Анализ 7000 снов показал, что между

снами мужчин и женщин есть разница:

мужчинам обычно снятся мужчины, а

женщинам почти поровну и мужчины, и

женщины. Женщинам снятся сны о домашних

делах, о туалетах и сцены общественной

жизни. Мужчины видят спортивные сцены

и события, происходящие на работе. На

сновидения женщин оказывают влияние

физиологические циклы. Нередко сны

бывают цветными.

Главное же, что стало ясным: сны и все

явления, с ними связанные, — элементы

нашей физиологии и психики. Сон — не

уход от жизни, в этот период мозг часто

бывает куда активнее, чем днем. Поэтому

создается резкий контраст: интеллект,

полный деятельности, и совсем расслабленная

мускулатура, а это и приводит к

своеобразным результатам, которые сейчас

внимательно изучают.

По материалам журнала

«Science digest» A966, № 3)

Рисунки Д. АНИКЕЕВА

Виселица — радостное

предприятие.

Икра — обман,

паюсная — неожиданность,

Чай пить — прибыль.

Тараканы — сплетни.

переливать —

*********^***********^**^^**Ж*Ж*** Я###^###&##Ж##Ж&#&Ж&&&&###&&###Ж&#

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4

Глупого видеть — бойся

уверений плута

или клеветника.

Борону, на доме каркающую —

добродетельный гость,

у которого найдешь сочувствие.

Оладьи стряпать — успех в

делах.

Квас — дурной знак.

i!

КВАСЫ

Щ0

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦*♦♦*+*++**#**++*++

Начальника веселого —

удовольствие.

Начальника печального ■

обида.

е

•

21

БАЛЛ КОММЕНТАРИИ

ПО ПРОСЬБЕ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА

Д. ОСОКИНОЙ СТАТЬЮ «ВАША ЖИЗНЬ

ВО СНЕ» КОММЕНТИРУЮТ СОВЕТСКИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ

Профессор кафедры нормальной физиологии

1-го Московского ледицинского института

ил. И. М. Сеченова

Константин Викторович СУДАКОВ:

Каких представлений придер- в глубине ствола мозга расположена определенная струк-

живаются советские ученые о тура — ретикулярная формация, которая, подобно элек-

«еханизме возникновевия сна? тростанции, снабжает энергией клетки коры головного

мозга. Сама же она получает своеобразную «подзарядку»

импульсами, поступающими к ней по нервам от

различных органов чувств. Ретикулярную формацию приводят

в состояние возбуждения и некоторые химические

вещества, постоянно накапливающиеся в крови: гормоны,

углекислый газ, а также сама кровь, лишенная питательных

веществ — так называемая «голодная» кровь.

Пока клетки коры бодрствуют, поддерживаемые

энергией ретикулярной формации, они тормозят деятельность

мозговых «центров сна». Но как только возбуждающим

импульсам что-то преграждает дорогу к ретикулярной

формации, прекращается и подача энергии к клеткам

коры, клетки высвобождают из-под своего контроля

«центры сна» — в результате наступает сонное состояние.

Так схематически можно представить корково-подкорко-

вую теорию сна, разработанную академиком П. К.

Анохиным и его сотрудниками. Эта теория позволяет объяснить

почти все явления, характерные для нормального и

расстроенного сна.

Зачем изучают сон? Сон — важнейшая часть жизненного цикла, во время

которого организм восстанавливает утраченную энергию.

Поэтому так важно изучить это состояние человека и

найти причины, вызывающие его нарушения.

Сейчас сном лечат некоторые заболевания, например,

неврозы в начальной стадии гипертонической болезни;

кроме того, ищут способы вызывать искусственным путем

такое сонное состояние, при котором больного можно

оперировать, но которое в отличие от обычного наркоза

не дает никаких неприятных последствий.

И, наконец, еще одна интересная проблема: здоровый

человек спит один раз в сутки в течение примерно 8

часов. Но можно ли считать, что время его сна распределено

наилучшим образом? Особенно важным становится этот

вопрос в связи с возникшей для человека необходимостью

работать в совершенно необычных условиях (например,

в космическом полете).

22

Какими методами изучают

сейчас сон?

Сон формируется за счет процессов, идущих в

гипоталамусе. Изучают его следующими методами: вживленные

в мозг электроды позволяют регистрировать

электрические сигналы, поступающие от разных участков мозга

Однако электрическая характеристика не дает полной

картины, поэтому для изучения сна применяют и

биохимические методы: исследуются разнообразные химиче-1

ские изменения в мозговых клетках. Кроме того, сон

можно изучать по изменению таких общих показателей,

как тонус мышц, кровяное давление, ритм дыхания,

выделительные функции почек.

Во всех этих экспериментах температура тела служит

одним из характерных индикаторов: ведь центры,

регулирующие ее, расположены очень близко от «центров

сна», по сути дела они даже проникают друг в друга, но

«химия» работы у них разная.

Считают ли физиологи, что

нужно регулировать фазы сна,

и если да — то как это можно

сделать?

Считается, что важна не длительность сна, а его глубина

Для восстановления сил лучше короткий и глубокий сон,

чем долгий и поверхностный. Раз вызванный сон

развивается дальше по своим законам, поэтому все методы

должны быть направлены на создание условий для

глубокого сна.

Заведующий кафедрой терапии Центрального

института усовершенствования врачей

профессор Борис Евгеньевич Вотчал:

Какими веществами пользуется

медицина, чтобы вызвать у

человека сон?

Круг этих веществ очень велик, он включает в себя

несколько классов разнообразных химических соединений.

Старейший представитель группы снотворных —

хлоралгидрат, полученный в 1869 году немецким

фармакологом М. Либрейхом. Это средство не утеряло до сих пор

своей популярности.

В 1902 году американский химик Э. Фишер впервые

получил 5,5-диэтилбарбитуровую кислоту, названную

вероналом в честь города Вероны, где разыгралась

трагедия Ромео и Джульетты, и в память о сонном напитке,

которым была усыплена Джульетта. После открытия

Э. Фишера химико-фармацевтическая промышленность

предложила много сотен производных барбитуровой

кислоты. Примерно 60 из них были использованы на

практике, удержалось до нынешнего времени 10—20 препаратов,

а из них врачи официально пользуются только семью. Это

веронал, мединал, люминал, нембутал, барбамил, баротал,

квиэтал.

В распоряжении врача есть и ряд новейших

снотворных, вроде ноксирона (аналога швейцарского доридена) —

производного имида глютаровой кислоты, метаквалона —

производного хиназолинона и другие.

В чем секрет действия енот- Действие их во всех деталях не выяснено, однако, возмож-

верных лекарств на организм но? что эти препараты блокируют ретикулярную

формацию, прерывая подачу энергии к клеткам коры.

человека?

23

Что полезно знать читателям

журнала об этом классе

медикаментов?

Врач и только врач может подсказать, как бороться с

нарушениями сна. Возможно, в одних случаях удастся

обойтись простым изменением режима работы и

питания, так как чаще всего злые враги сна — стол

письменный и стол обеденный.

В других случаях будет подобрана наилучшая для

данного больного комбинация лекарств, и врач поможет

справиться со всеми нежелательными эффектами вроде

вялости, слабости, которые иногда сопровождают лечение

снотворными препаратами длительного действия.

Кстати, все снотворные не лишены токсичности. При

многолетнем неумеренном потреблении они могут

оказывать действие, напоминающее заболевание

алкоголизмом: ослабляется память, повышается возбудимость,

возникает дрожь и головокружения. Эти расстройства

хорошо известны в США, где потребление барбитуратов

выросло с 1936 года по 1952 год в 10 раз!

Однако при строгом следовании предписаниям врача

токсическое действие снотворных невелико, по крайней

мере, оно приносит меньший вред, чем недосыпание.

Большинство снотворных надо принимать за 40—60 минут до

сна. Очень полезно, приняв лекарство, прогуляться на

свежем воздухе. А между тем, как часто страдающий

бессонницей принимает снотворное в постели и ждет его

немедленного действия! Естественное запаздывание

ожидаемого результата раздражает, вызывает возбуждение, и

это — вместо необходимого успокоения...

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

ЧУДЕСНЫЕ ЯГОДЫ

В тропической Африке растет

кустарник Synsepalum dilcificum,

меленькие красные ягоды которого,

если пожевать их мякоть,

производят очень любопытное и

длительное действие: кислые продукты

начинают казаться сладкими.

Местные жители пользуются этими

ягодами, чтобы придать сладкий

вкус пальмовому вину и

различным плодам, чтобы сделать более

вкусным черствый и кислый

маисовый хлеб. Интересно, что ягоду

не до именно жевать: добавленная

к кислому продукту или напитку,

она не дает никакого эффекта.

Когда химики выделили

активное вещество ягод, оказалось, что

оно принадлежит к группе глико-

протеинов — соединений белка с

углеводами. Вещество очень

нестойко: горячая вода, слабая

кислота и сода разрушают его.

Исследователи заявляют:

«Вызываемая чудесными ягодами сладость

более приятна, чем эффект

многих известных природных или

синтетических подсластителей. Вкус

цитрусовых после этой ягоды

несравненно лучше, чем у

подслащенных сахаром. Вкус свежей

клубники становится таким, что

его невозможно описать».

Чудесный кустарник можно

было бы выращивать в других

странах с теплым и влажным

климатом, но, к сожалению, он

растет медленно.

24

Материалы о далеких перспективах развития науки и техники уже печата-*

лись в нашем журнале. В этом номере слово берет чехословацкий

специалист по полимерам, заместитель директора Института макромолекулярной

химии Чехословацкой Академии наук инженер Я.Гнидек.

ЗАГЛЯДЫВАЯ

В БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ ПОЛИМЕРОВ

Инженер

Я. ГНИДЕК

В 1967 г. во всем мире было

произведено около 20 млн. т

полимеров. Ошеломляет не только

сама эта цифра — удивительна

и скорость, с какой был

достигнут этот уровень. За первые

45 лет производства

пластических масс (они составляют

примерно 80% всех полимерных

материалов), с 1900 г., их

мировой выпуск вырос в 25 раз, а за

следующие 22 года — более чем

в 30 раз. В последнее время за

каждые пять лет производство

пластмасс увеличивалось вдвое!

Выпуск других прогрессивных

материалов растет гораздо

медленнее: например, производство

стали, органических красителей,

легких сплавов удваивается не

меньше чем за 10—15 лет.

Поэтому можно согласиться

с теми, кто считает, что в

1980—1985 гг. производство

полимеров догонит выпуск

традиционных материалов — стали

или цемента — если не по весу,

то во всяком случае по объему.

Ведь удельный вес железа, как

известно, в несколько раз

больше, чем у массовых

полимерных материалов.

Легкие и прочные, легко

перерабатывающиеся в изделия

различной формы, твердые и

эластичные, поддающиеся

окраске в любые тона, прекрасно

имитирующие другие ценные

материалы, устойчивые при

воздействии высоких и низких

температур и агрессивных

химических веществ, способные

противостоять

термоокислительной деструкции на

протяжении многих лет, — полимеры

станут новым типом

конструктивных и декоративных

материалов. Сейчас еще

представляет немалые трудности проблема

их старения. Не и она,

несомненно, будет разрешена: для

каждого случая будут

изготовляться материалы с нужным

сроком эксплуатации.

Полимеры найдут применение и в

таких отраслях техники, где пока

их использовать не удается.

Например, ракетной и

космической технике нужны

материалы, выдерживающие

температуру почти от абсолютного нуля

до -J- 1000°С. Пока мы таких

полимеров Не имеем. Но я не

сомневаюсь, что в недалеком

будущем полимерные материалы

смогут выдерживать и такие

условия эксплуатации. Это не

просто фантазия: предпосылки

для получения таких

полимеров уже созданы.

Будет развиваться и сама

технология производства

полимерных материалов. Общее

направление здесь уже

подсказано современностью: увеличение

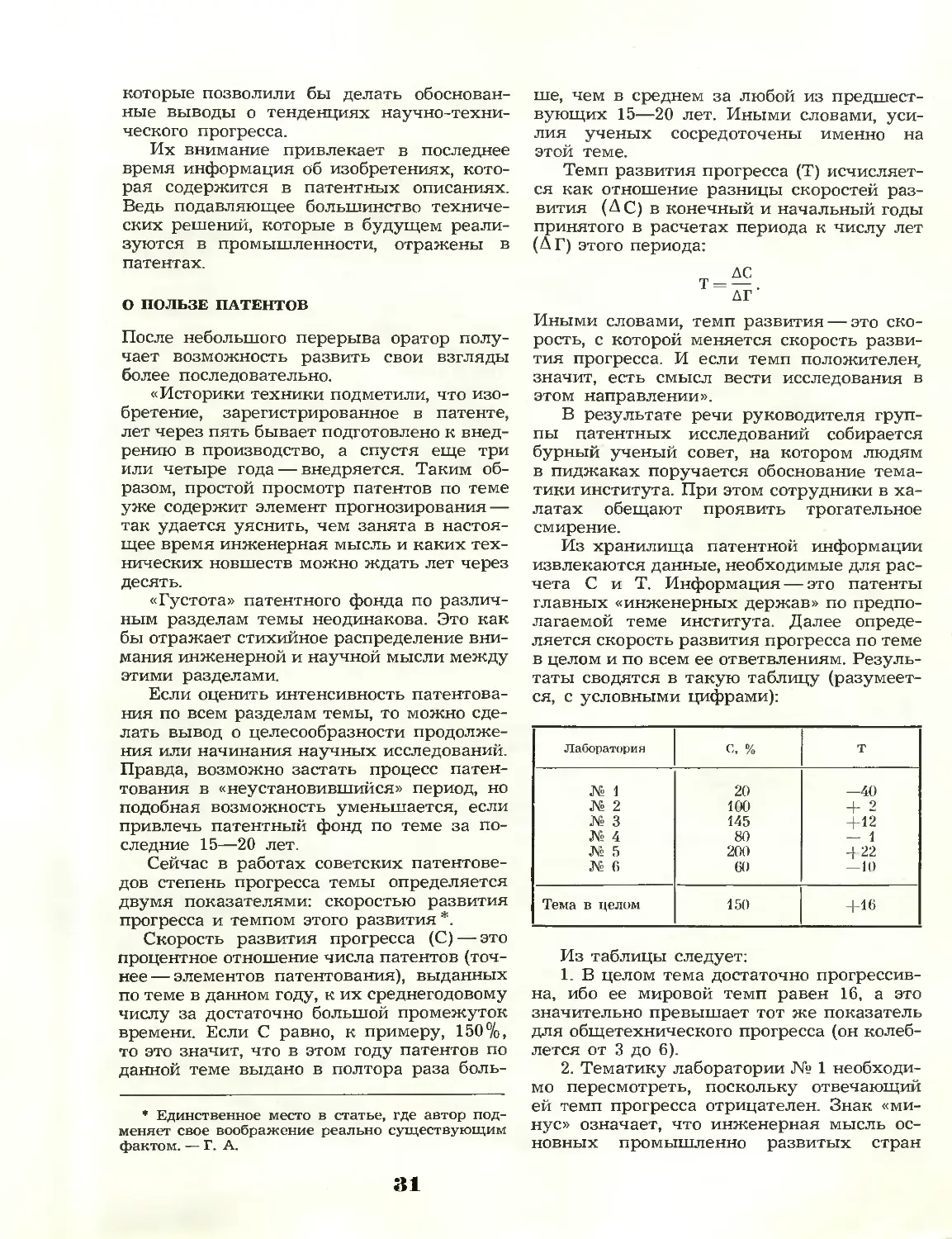

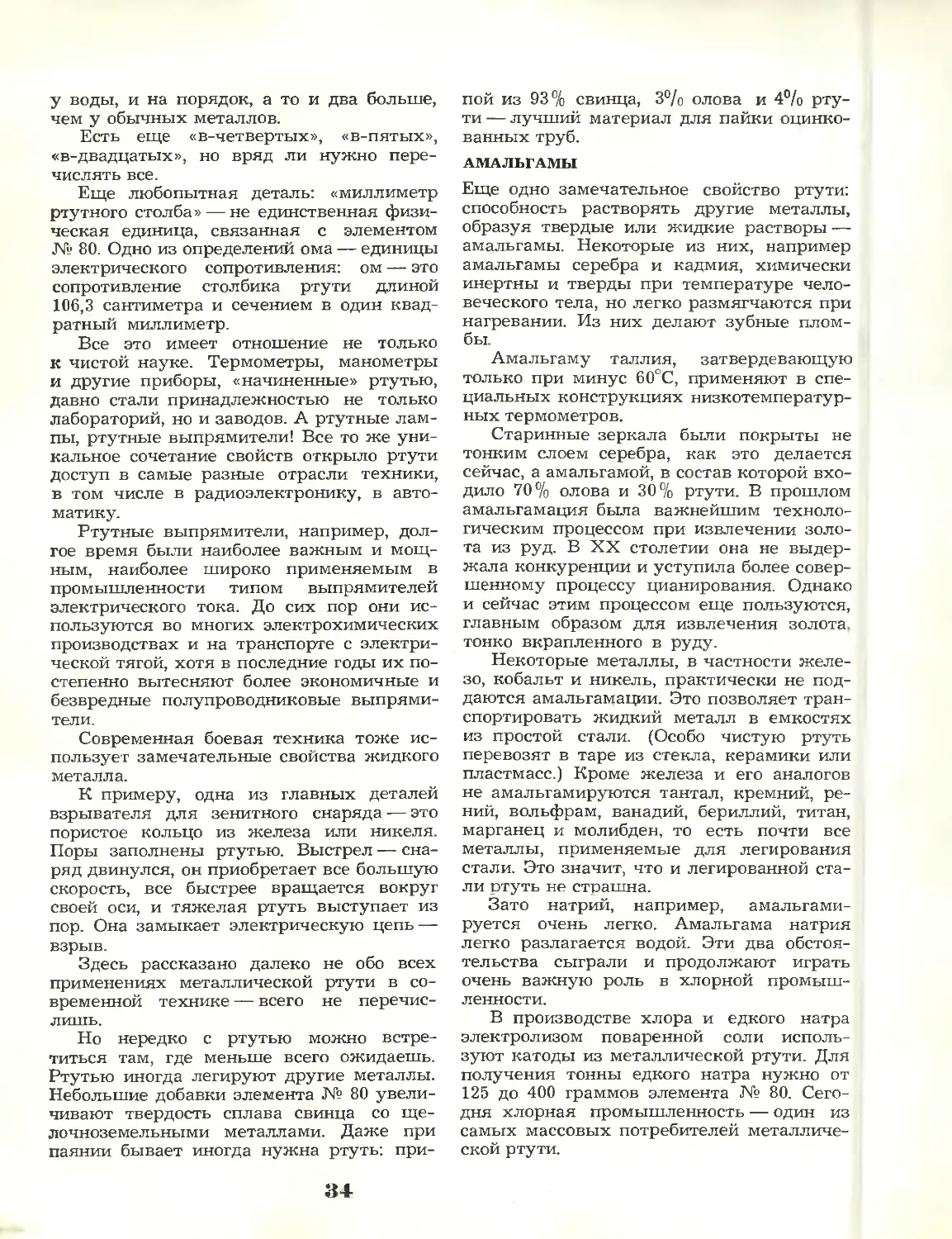

объемов производства требует