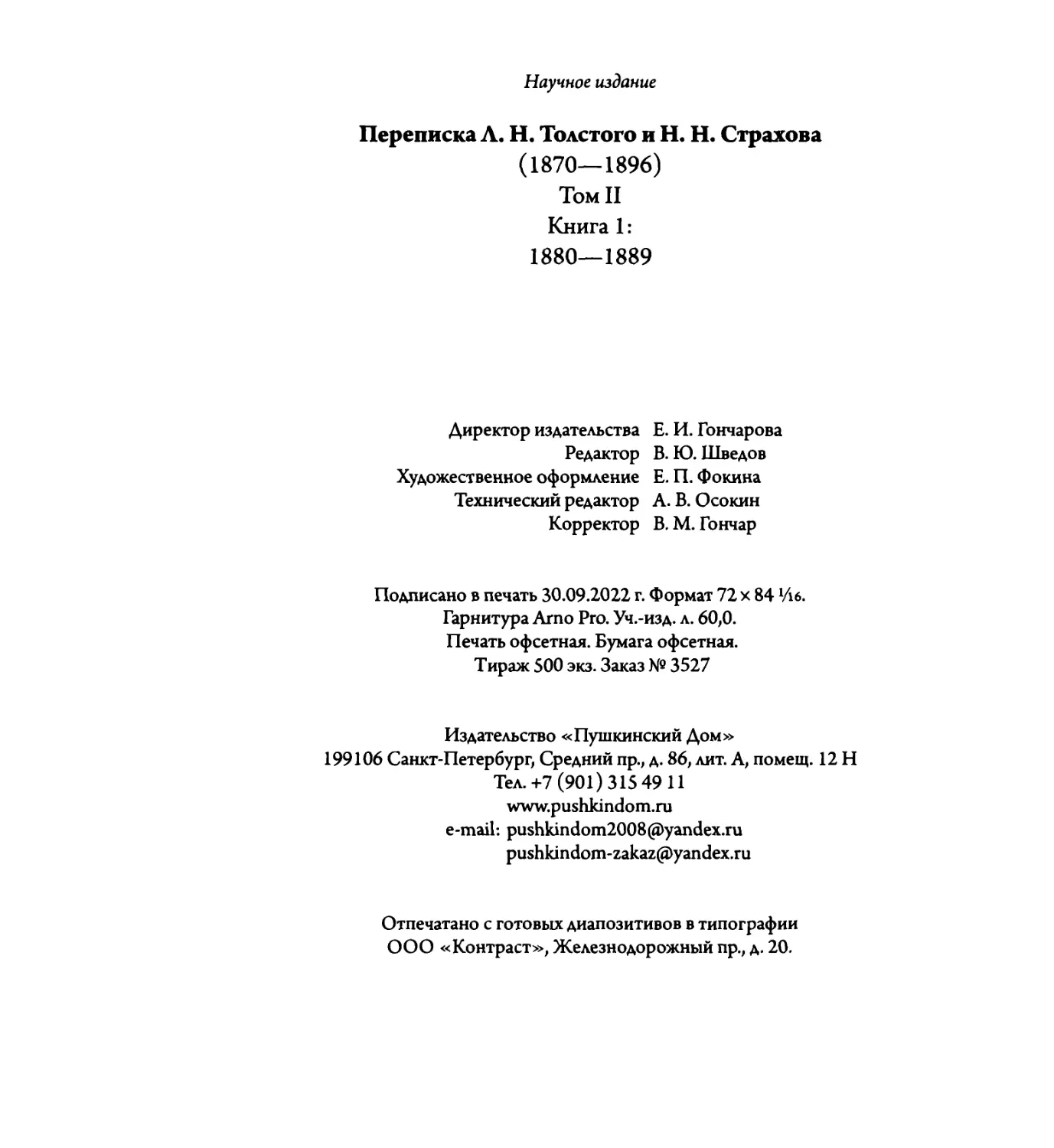

Author: Фатеев В.А. Калюжная Л.В. Никифорова Т.Г. Шведов В.Ю.

Tags: русская литература переписка лев толстой

ISBN: 978-5-91476-095-0

Year: 2023

Text

Переписке!

Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова (1870-1896)

В двух томах

Издательство «Пушкинский Дом» Санкт-Петербург 2023

Издание подготовили: Л. В. Гладкова, Т. Г. Никифорова, В. А. Фатеев, В. Ю. Шведов

Том II

Книга 1: 1880-1889

РУССКИЕ ■ БЕСЕДЫ

Переписка Л. H. Толстого и H. H. Страхова (1870—1896) : в 2 т. /

' сост., подгот. текстов и коммент. Л. В. Калюжная, Т. Г. Никифорова,

B. А. Фатеев, В. Ю. Шведов. — СПб. : Изд-во «Пушкинский Дом», 2023.

ISBN 978-5-91476-095-0

Т. 2, кн. 1 : 1880—1889. — 2023. — 668 с, [l] л. ил. (фронт.)

ISBN 978-5-91476-141-4

Второй том переписки Л. Н. Толстого и H. H. Страхова охватывает период с 1880 по

1896 г. и также дополнен корреспонденцией между Страховым и женой писателя

C. А. Толстой. Ввиду значительного объема публикуемого материала второй том

выходит в двух книгах. Первая книга содержит письма корреспондентов за 1880-1889 гг.

Принципы воспроизведения авторских текстов и подачи комментариев к ним остались

неизменными

Издание рассчитано на читателей, интересующихся историей русской

общественной мысли и литературы.

© Калюжная Л. В., Никифорова Т. Г.,

Фатеев В. А., сост., подгот. текстов, 2023

© Шведов В. Ю., комментарии, 2023

© Издательство «Пушкинский Дом», 2023

ISBN 978-5-91476-095-0

ISBN 978-5-91476-141-4 (T. 2,

кн. 1)

Переписка Л. Н. Толстого и С А. Толстой с Н. Н. Страховым

1880-1889

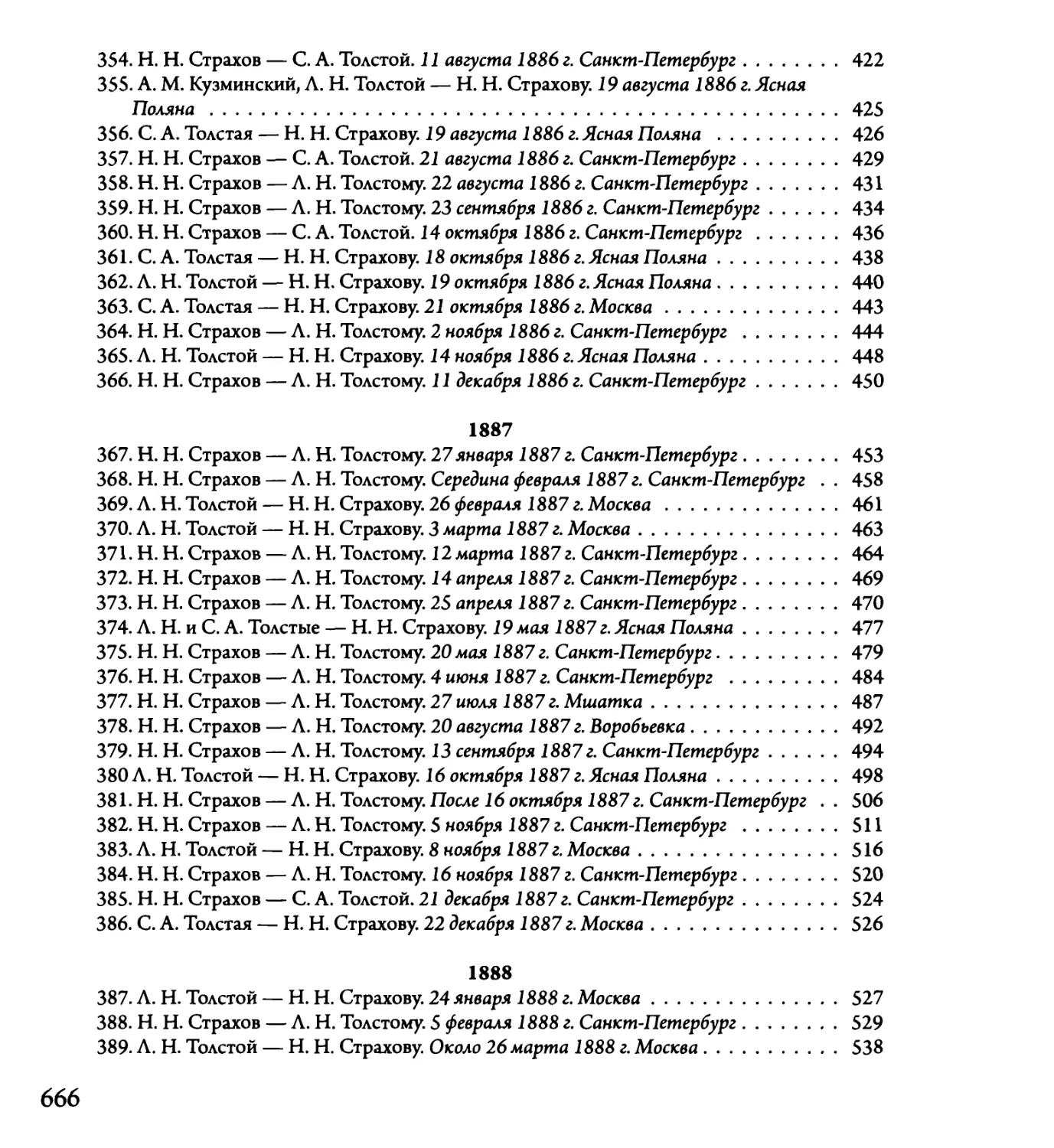

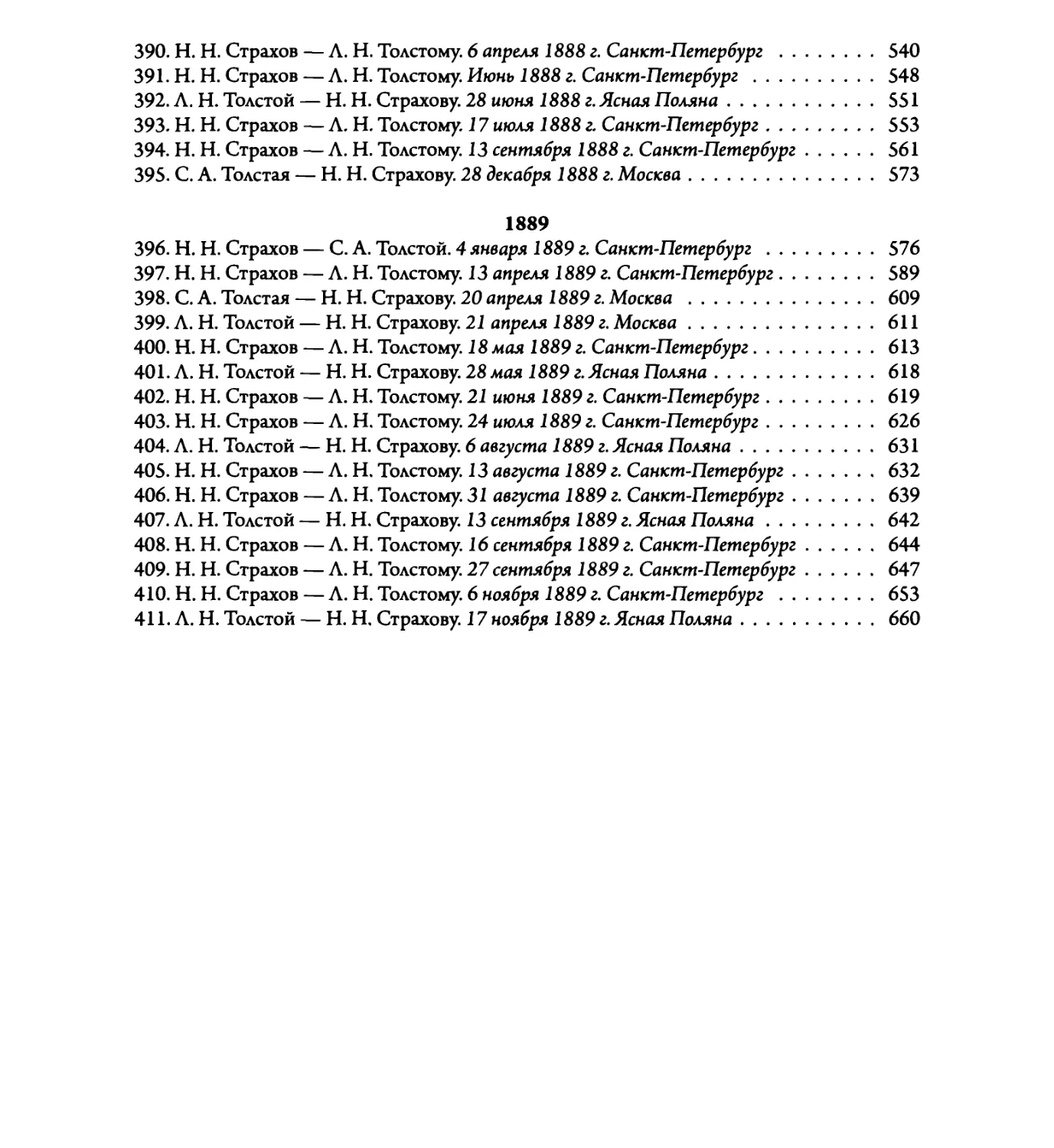

1880

254 Страхов — Толстому

Вы не только удивили меня, бесценный Лев Николаевич, как это много раз бывало, но Вы на этот раз меня успокоили и согрели1. Я как будто чувствую, что найдена твердая точка, на которой следует стоять, которую нужно отыскивать в случае волнения и колебания; я действительно стал спокойнее и радостнее. Меня как будто что-то вдруг озарило, и я всё больше и больше радуюсь и всё вглядываюсь в этот новый свет2. Скажу Вам откровенно, что меня прежде смущало и отчего для меня так нова Ваша теперешняя мысль3. Мне всегда казалось непонятным и диким личное бессмертие в той форме, в которой его обыкновенно представляют4; точно так же мне был всегда противен мистический восторг^ до которого старались доходить большинство религиозных людей, говоривших почти так, как Вы. Но Вы избежали и того и другого; как ни горячи движения Вашей души, но Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясном и живом сознании. Боже мой, как это хорошо! Когда я вспоминаю Вас, все Ваши вкусы, привычки, занятия, когда вспоминаю то всегдашнее сильнейшее отвращение от всех форм фальшивой жизни6, которое слышится во всех Ваших писаниях и отражается во всей Вашей жизни, то мне становится понятным, как Вы могли наконец достигнуть Вашей теперешней точки зрения. До нее можно было дойти только силою души, только тою долгою и упорною работою, которой Вы предавались7. Пожалуйста, не браните меня, что я всё хвалю Вас; мне нужно в Вас верить, эта вера моя опора. Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем; но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек. Я в этом убежден умом, убежден моею любовью к Вам; я буду за Вас держаться и надеюсь, что спасусь8. Теперь я понимаю, как глупо было мое длинное письмо, где я жаловался,

8 января 1880 г. Санкт-Петербург

7

как на недостатки, на то, что ни хорошо ни дурно, и что можно считать дурным и несчастным только с дурной точки зрения9.

Эти припадки малодушия мучительны только для нашей гордости. — Мне кажется, я всё понимаю! Иго мое благо и бремя мое легко10 — мне кажется, я это понял! И не дай только, Боже, забыть, не дай, Боже, так поддаться злу, чтобы потерять из виду узкий путь спасения.

Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас11. И это я понимаю. Как хорошо предаваться добрым движениям души, из которых иных я, бывало, стыдился! Но я всё боюсь, всё боюсь, и лишь изредка является во мне уверенность, что, потерявши мой теперешний свет, я непременно сумею снова найти его.

Бесконечно благодарю Вас!

Меня, разумеется, много расспрашивают об Вас, и я в большом затруднении. Я говорю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном настроении, что Вы дошли до него самым правильным путем — через изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю этих Ваших отношений к религии, историю, которая не может явиться печатно. Все одобряют, хотя под словом религия они понимают совсем другое, и я не берусь за объяснение — я еще слишком слаб и не придумал, с чего начинать и как говорить. А главное — мне их жалко, мне страшно им сказать, что всё, что они делают и чем живут, — вздор. Да и чувствую, как это покажется странно и невероятно.

Новостей важных, кажется, нет. Повесть Гончарова12 — у Вас есть,- отменно тонко и умно,13, но бледно и скучно. В полемике Тургенева с Маркевичем14 я перешел на сторону Маркевича, так как Тургенев напал на Маркевича15 с высоты своей цивической* доблести. Мне не дали ордена, к которому я был представлен16, и т. д. Всё это, конечно, пустяки. Сегодня был у меня Михайло Степанович Громека. Он очень, очень мил, хотя и раздражает своею медлительностью. Очень хотелось мне погово-

гражданской (от фр. civique). 8

рить с ним о русской словесности, но сегодня нельзя было, да и боюсь, что не совладаю. Он собирается на денек к Вам17; я его и не ободрял и не удерживал. Если же он приедет, то Вы можете сделать настоящее доброе дело, убедивши заняться чем-нибудь лучшим.

Как я ни стараюсь, но, может быть, чем-нибудь провинился перед Вами; если так, простите и дайте мне только возможность вперед не провиниться перед Вами. А я повторяю: неизменная, всегдашняя Вам благодарность и любовь за то, чем Вы были и есть для меня.

Ваш Н. Страхов

1880.

8янв[аря]. Спб.

1 Страхов имеет в виду благотворное нравственное влияние, которое оказывало на него непосредственное общение с Толстым. Желая поделиться с «единственным духовным другом» первыми результатами проделанной работы, писатель вызвал Страхова к себе в конце декабря телеграммой (см. примеч. 1 к п. 253). О его пребывании в Ясной Поляне С. А. Толстая вспоминала: «... наступили Рождественские праздники, приехал Николай Николаевич Страхов (...) и еще кто-то. Накануне Нового года сделали мы прекрасную елку (...) Новый год встречали все вместе: и учителя, и их семья, и гувернантки, и Страхов, и граф Сергей Николаевич [Толстой], и все были очень веселы и оживлены» (Толстая. Моя жизнь I. С. 311).

2 Об испытанных в общении с Толстым глубоких душевных ощущениях и об озарившем его в Ясной Поляне новом внутреннем «свете» Страхов сообщал в письме А. А. Фету от 30 января 1880 г.: «Я вполне разделяю религиозное настроение Льва Николаевича и убежден, что его направление верно. Но у меня нет и никогда не было желания заставить других думать и делать по-моему. Я ищу дороги только для себя, и в моем одиноком и, так сказать, голом положении мне довольно легко исповедывать и отчасти практиковать мораль отречения. (...) То, что он сказал мне на праздниках в Ясной Поляне, очень поразило меня ясностию, простотою и силою; я уверен без всяких сомнений, что он нашел истинный смысл христианского учения, и мне было это очень отрадно, так как в сущности все мы выкормлены этим молоком» (Фет. Переписка II. С. 300).

3 Отголоски бесед Толстого и Страхова о сути обретенного писателем «нового» духовного учения, открывшегося ему при углубленном изучении Евангелий и основ христианской веры, можно расслышать в его письмах того времени. Ср. в обращении Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 31-32.

Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 244-246.

9

к А. А. Толстой от 2 или 3 февраля 1880 г.: «...ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей Церкви. Я его знаю и не разделяю. (...) Первое условие веры есть любовь к свету, к истине, к Богу и сердце чистое без лжи. (...) Я пробил до материка всё то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чем стою; стало быть, оно настоящее. (...) уж я не стану на мною самим пробитый ледок и не покачусь легко и весело по нем (...) мы все живем, как скоты, и так же издохнем. Для того, чтобы спастись от этого ужасного положения, нам дано Христом спасение. (...) Для меня главный смысл учения тот, что, чтобы спастись, надо каждый час и день своей жизни помнить о Боге, о душе, и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни. (...) И потому-то это Божеская истина, что она так проста, что проще ее ничего быть не может, и вместе с тем так важна и велика и для блага каждого человека и всех людей вместе, что больше ее ничего быть не может» (Юб. Т. 63. С. 6-9; ТТП. С. 394-396). О том же В. В. Стасову: «...на меня сердиться нельзя, потому что у меня теперь одно желание в жизни — это никого не огорчить, не оскорбить, никому — палачу, ростовщику не сделать неприятного, а постараться полюбить их и заставить себя полюбить...» (Юб. Т. 63. С. 10; Толстой и Стасов. Переписка. С. 49). С. А. Толстой запомнилось такое определение Толстым проделанной им духовной работы по обретению нового религиозного сознания: «Пишет объяснение Евангелия и о разладе Церкви с Евангелием (...) Он как-то раз говорил: „Не Церковь, а христианство живет в преданиях, в духе народа бессознательно, но твердо. Я по лучам добрался до солнца, то есть через Церковь познал Евангелие“» (Толстая. Моя жизнь I. С. 310-311).

4 Страхов не признавал идею христианства как личного спасения, которую исповедовал, в частности, К. Н. Леонтьев.

5 Религиозная экзальтация была Страхову чужда, однако Толстой находил, что мистика религиозного сознания ему была близка. Ср. запись в «Дневнике» домашнего учителя младших детей Толстого В. Ф. Лазурского: «...Лев Николаевич посоветовал мне обратить внимание на одну черту у Страхова (он об этом говорил и [Н. Я.] Гроту): его мистицизм в духе Ефрема Сирина и других восточных учителей церкви» (запись от 20 апреля 1896 г. — АН. Т. 37-38. М., 1939. С. 491).

6 Эта мысль Страхова остановила на себе внимание С. А. Толстой. Перечитывая позднее (в 1913 г.) письма Страхова к Толстому и работая над своими воспоминаниями, она так прокомментировала эти строки, касавшиеся перемены в духовном и нравственном состоянии Толстого, в его отношении к самой Софье Андреевне: «То, что мы потеряли в то время с Львом Николаевичем ту душевную связь, которая соединяла нас всю жизнь, — страшно огорчало меня. Он или молчал со мной целыми днями, или же на всё нападал; все осуждал. (...) Тяжелое настроение мое и охлаждение Льва Николаевича не прошли мне даром. (...) разлад с Львом Николаевичем меня огорчал ужасно и был невыносимо болезнен. / Работая усердно над своими религиозно-фило10

софскими сочинениями, Лев Николаевич и в жизни всячески старался провести свои идеи. / Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними, и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, всё осуждал, за всё страдал сам, и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным. / Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на всё и всех, кто был богат и не несчастлив. Жаль было видеть, как Лев Николаевич вдруг стал страдать за человечество, вследствие чего был чрезвычайно мрачен. Точно он отвел глаза от всего в мире, что было радостно и счастливо, и обратил их в противоположную сторону» (Толстая. Моя жизнь I. С. 321,327-328).

7 Слова Страхова позволяют предположить, что затронутая им в письме от 17 ноября 1879 г. (см. п. 249) тема «писать о своей жизни» — откровенного признания в собственных нравственных «несовершенствах», необходимости усиленной внутренней работы над обретением душевной крепости — получила продолжение во время личной встречи корреспондентов. В частности, по репликам Страхова можно заметить его знакомство с трудами Толстого, в которых он, следуя намерению рассказать и свою жизнь («я всё хочу то же сделать» — п. 248), начал описывать переживаемый им духовный кризис. По утверждению биографа Толстого Н. Н. Гусева, «за те несколько дней, какие Страхов в самом начале января 1880 года провел в Ясной Поляне, Толстой посвятил его в свои работы. Он дал ему прочесть свое первое неозаглавленное религиозно-философское произведение и, по-видимому, рассказал о той новой начатой работе, которая впоследствии получила название „Исповедь“, и о планах дальнейших работ» (Гусев III. С. 613). См. также п. 255.

8 Высокую оценку духовным и нравственным качествам Толстого-человека и мыслителя Страхов высказывал не раз. В письме Н. Я. Данилевскому от 4 мая 1879 г. он, например, писал: «Я безмерно удивляюсь Толстому, что он с непоколебимою стойкостью держится взгляда, внушаемого ему самою его натурой, самым его гением, притом взгляда трудно уловимого, не имеющего установившихся форм, не вкладывающегося в готовые выражения. Как критик я в большом восхищении от такого глубоко оригинального явления; как человек я чувствую в себе те струны, которые берет Толстой, и люблю его всею душою. (...) вместо того, чтобы браниться, попробуйте точнее формулировать то, что хочет сказать Толстой и что сказать ему самому так ужасно трудно, и вы убедитесь, что тут отражаются, если не все, то наверно наилучшие стороны нашего народного характера. (...) Толстой пишет очень ярко; попробуйте же проводить черту между тем, чтб он считает дурным, и тем, что считает хорошим; эта черта всегда верна безупречно, везде имеет надлежащее направление. Чего же больше? Что может быть выше? Односторонность его очевидна; я указывал ее в своей восторженной статье, и лично мне следовало бы сокрушаться, потому что он не только не пробовал исправиться, а даже еще глубже ушел в свою односторонность. Но он будет прав, пока 11

вы не найдете, каким путем он с своей точки зрения может перейти на вашу, и притом так, чтобы, как учил Гегель, в новом взгляде сохранилась вся правда его нынешних воззрений. / Я уверен, что духом, высказывающимся у Толстого, хранится и живет Россия, что от этого духа зависят, главным образом, и те чудеса самоотвержения и смирного героизма, которыми мы одолеем Европу и всех наших врагов внешних и внутренних» (PB. 1901. Январь. С. 136-137. — Курсив Страхова).

9 Страхов называет содержание и тон своего ноябрьского письма (п. 249) «глупым», однако повышенная самокритичность его признаний вполне соответствовала высказанному Толстым призыву придать описанию такую эмоциональную окрашенность, чтобы «возбудить к своей жизни отвращение всех читателей» (п. 248).

10 Мф. 11:30.

11 Мф. 5:44; Лк. 6: 27.

Гончаров И. А. Литературный вечер. — Русская речь. 1880. Кн. 1. С. 1-89.

13 Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. VIII, строфа XXIV).

14 Под псевдонимом «Иногородний обыватель» консервативный писатель Б. М. Маркевич выступил в газете «Московские ведомости» (Иногородний обыватель [Маркевич Б. М.]. С берегов Невы. XIII. — МВед. 1879. 9 дек. № 313. С. 4-5) с резкой критикой сопроводительного письма (предисловия) И. С. Тургенева к напечатанным в парижской газете «Le Temps» на французском языке биографическим очеркам «В одиночном заключении. Впечатления нигилиста» русского революционера И. Я. Павловского (см.: Pavlovsky, Isaac. En cellule. Impressions d’un nihiliste. — Le Temps. 1879. 12 novembre. Préface par Ivan Tourgeneff. — Публикация продолжалась в номерах газеты до 25 ноября). В конце своего фельетона, имея в виду заявление писателя, что «нигилисты, о которых говорят в последнее время, и не так черны и не так ожесточены, как их обыкновенно изображают», Маркевич писал о Тургеневе: « ...он не понимает, что аттестациею, выданною им русским „нигилистам“, он признал правым их гнусное дело». В письмах к М. М. Стасюлевичу (от 22 декабря 1879 г. / 3 января 1880 г.) и Я. П. Полонскому (от 23 декабря 1879 г. / 4 января 1880 г.) Тургенев назвал статью «мерзостью», «клеветой» и «подлым доносом» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 194, 195). На обвинение в «кувыркании перед молодежью» Тургенев, считавший себя «честным и благонамеренным человеком» и не без опасения полагавший, что Маркевич с намерением именно его «старается выставить „всей крови заводчиком“» (письмо М. М. Стасюлевичу от 1/13 января 1880 г. — Там же. С. 194), поспешил ответить «Иногороднему обывателю» открытым письмом с изложением своих политических взглядов («предстояла нужда публично объясниться» — курсив Тургенева), помещенным при содействии Стасюлевича в газете «Молва» (1879.29 дек. № 378; перепечатано в газете «Страна». 1880.1 янв. № 1; позднее появилось в журнале «Вестник Европы» — 1880. Февраль. С. 843-844). От12

вет Б. Маркевича: Справка для г. Тургенева. — МВед. 1880. 6 янв. № 5. С. 5. Позицию своего сотрудника энергично поддержал М. Н. Катков, выступивший в том же номере газеты с задевавшей Тургенева редакционной статьей. Таким образом, «спор» между Маркевичем и Тургеневым превращался в полемику писателя с влиятельным проправительственным печатным органом. Подключение издателя к обмену критическими репликами дало Тургеневу основание позднее заметить: «Благодаря „Московским ведомостям“ и другим усердствователям — меня все считают за тайного нигилиста и радикала... » (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 273). На «справку» Маркевича и на брошенную в него Катковым «грязь» Тургенев намеревался отреагировать еще одним публичным выступлением в печати — новым письмом в «Вестник Европы». Однако уже на следующий день изменил свое решение и телеграммой просил Стасюлевича задержать посланное (письмо неизвестно; возможно, уничтожено по просьбе отправителя) и ждать от него другого, которое, однако, не последовало. Возможно, на нежелание Тургенева продолжать обмен объяснениями повлияло дошедшее до него известие о том, что публикация его письма в «Молве» произвела, по его словам, «хорошее впечатление даже в тех сферах, с вышины которых на меня доселе падали неблагосклонные взоры», а также «очень любезное» отношение вел. кн. Николая Николаевича во время их личной встречи (письма М. М. Стасюлевичу от 1/13 и 10/22 января 1880 г. — Там же. С. 201, 203). Вместо ответа писателя в февральском выпуске журнала Стасюлевичем была помещена статья «Письмо И. С. Тургенева и несколько слов по этому поводу» (С. 843-849).

15 Тургенев принимал деятельное участие в опубликовании очерка Павловского. Написанные на русском языке, воспоминания были предложены им М. М. Стасюлевичу для помещения в журнале «Вестник Европы». Однако, ознакомившись с содержанием записок в феврале-марте 1879 г., Стасюлевич не решился на их обнародование в своем издании. По возвращении в Париж Тургенев в мае устроил перевод воспоминаний Павловского на французский язык, а затем и публикацию их в газете «Le Temps». Появление очерка в печати было замечено в русской прессе и вызвало оживленную полемику. В отличие от более консервативно настроенного Страхова, Толстой выразил сочувствие Тургеневу по поводу направленной против него статьи Б. М. Маркевича. Обращение Толстого к Тургеневу, написанное, по предположению H. Н. Гусева, «в половине или в конце декабря 1879 года» (Гусев III. С. 607), неизвестно. Тургенев в письме от 28 декабря 1879 г. / 9 января 1880 г. благодарил Толстого за внимание и «хорошие, дружелюбные слова» в его поддержку (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 197). — Примечательно, что «история с Павловским» не охладила желания писателя содействовать появлению в свет произведений писателей-эмигрантов. Когда в конце 1879 г. к нему обратился с просьбой о поддержке в публикации своего романа «Les victimes du tsar» («Жертвы царя») революционер М. О. Ашкинази, Тургенев, весьма невысоко оценивший литературные достоинства 13

творения молодого автора, тем не менее высказал готовность быть ему полезным. В разгар полемики с Б. М. Маркевичем и «Московскими ведомостями» (см. примеч. 13) он писал Ашкинази: «... скажу Вам откровенно, что я не сочувствую направлению Вашего произведения; но так как я старый либерал не на одних только словах — то уважаю свободу убеждений, даже противных моим — и не только не почитаю себя вправе стеснять их выражение — но не вижу причины уклоняться или способствовать к тому, чтобы они высказались — особенно когда дело идет о литературном произведении. (...) И вот почему я, постепеновец, не обинуясь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером. Не сомневаюсь, однако, в том, что во избежание недоразумений или повторения истории с Павловским, Вы поймете необходимость не разглашать моего участия» (письмо от 12/24 января 1880 г. — Там же. С. 204).

16 Страхов был представлен Императорской публичной библиотекой к ордену Св. Анны II степени, но министр просвещения граф Д. А. Толстой не подписал представления. Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «К Новому году меня представляли из Библиотеки к Анне 2-й степени, но, по счастию для меня, Толстой отказал. Это всё затеял Афанасий Федорович [Бычков]» (РВ. 1901. Январь. С. 140).

17 Занимавшийся творчеством Толстого молодой критик М. С. Громека посетил Страхова 8 января; в Ясной Поляне он побывает позже, в 1883 г. Однако спустя несколько дней Громека всё же увиделся с Толстым — в Москве во время пребывания там писателя 17-19 января 1880 г. (см.: Юб. Т. 83. С. 276). Толстой отзывался о нем сочувственно: «Это был симпатичный, страстный и талантливый человек». По свидетельству современника, «Лев Николаевич очень ценит критику Громеки» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. [М.], 1959. С. 62,63). В передаче слушателя Толстой так объяснил свое высокое мнение: «Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог даже в „Войне и мире“ и „Анне Карениной“ увидеть многое, о чем я говорил и писал впоследствии» (Там же. С. 63. — Курсив автора). Ср. также п. 252 и примеч. 9 к нему.

255

17 (?) января 1880 г. Ясная Поляна (?)

Толстой — Страхову

Дорогой Николай Николаич.

Должно быть, что я в одно время с этим письмом буду в Петерб[урге] \ но все-таки чувствую необходимость написать вам несколько слов на ваше последнее письмо2. Давно я не испытывал такой радости, какую 14

доставило мне ваше письмо. Я знаю, что вы искренний человек, но всетаки мне надо было повторять себе это несколько раз, чтобы знать, что я не заблуждаюсь и что правда, что моя мучительная духовная работа не напрасный труд и что вам она была полезна. Очень я рад3. Скоро увижусь с вами.

Ваш Л. Толстой

1 Толстой намеревался ехать в Москву и Петербург для переговоров с издателями о выпуске четвертого по счету собрания сочинений и для окончательной расплаты за купленную в 1878 г. у барона Р. Бистрома землю в Самарской губернии. В Москву Толстой прибыл в четверг 17 января и оставался там до 19 января. В Петербург он приехал утром 20 и остановился у матери С. А. Толстой; уехал рано утром 23 января.

2 Возможно, Толстой пожелал предуведомить Страхова по почте, так как поездка в Петербург еще не была им решена окончательно. См. об этом письмо Толстого С. А. Толстой от 19 января 1880 г. (Юб. Т. 83. С. 276).

3 Нравственная поддержка Страхова была тем более желанна и необходима Толстому, что он всё меньше мог находить понимания для своих духовных исканий среди самых близких ему людей, даже в семье. Особенно тяжело переживала новый фазис развития мужа («много пишет о религиозном») Софья Андреевна, для которой «горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете» (запись от 18 декабря 1879 г. — Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860-1891. М., 1928. С. 126). Позднее она с горечью вспоминала: «Злобное отрицание православия и Церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — всё это было невыносимо. Я тогда еще сама переписывала всё, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом, 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо всё больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу я слишком сержусь и волнуюсь. Так и пришлось ему с того времени нанять себе переписчика. (...)/ Я думаю, ему и самому подчас тяжела была его работа. (...)/ Не знаю, имеет ли кто право отрицать в человеке и писателе те или другие свойства, но я лично знала твердо, что при муже художнике я была счастлива; при муже — религиозном мыслителе потускнела моя жизнь и мое счастье» (Толстая. Моя жизнь I. С. 312-315). Рассказанный С. А. Толстой эпизод имеет, вероятно, отношение к ее работе над изготовлением второй копии трактата Толстого «Исследование догматического богословия»: часть, переписанная ее рукой, обрывается на л. 123 из общего количества 564 листов (Юб. Т. 23. С. 543).

Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5444. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «17 янв[аря] 1880». Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 246. В Юб.: Т. 63. С. 3. Датируется с учетом пометы

Страхова.

Ответ на п. 254.

15

256

4 февраля 1880 г. Ясная Поляна

Толстой — Страхову

Дорогой Николай Николаич.

Печатается по: ОР ГАЯ. Ф.1.№ 5469.

Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «4 февраля] 1890.

Ясная». Год в дате — описка Страхова; устанавливается по содержанию. Впервые: Современный мир. 1913.

№12. С. 398 (с датой: 4 февраля 1890 г.).

Датируется по помете Страхова (с исправлением).

Чувствую, что я был очень дурен перед вами в П[етер]б[ур]ге1. Но ваше пристрастие ко мне, надеюсь, преодолеет дурное впечатление. Пожалуйста, сделайте, чтоб это так было. Я и всегда-то неловок в обращении с людьми, а заеду в Петерб [ург], то уж совсем ошалею1 2. — Ну, будет жалобить вас. Я, слава Богу, здоров, дома хорошо и хорошо работал, но жизнь ужасно коротка и осталось её, я знаю, немного. — Издание продал Салаеву3. — Поездка моя в Петерб [ург] и за этими гадкими денежными делами и вся эта суета испортила меня значительно нравственно, но поверите ли, этот упадок нравственный облегчил меня. Кроме того, во время моей поездки я, чтобы поддерживать свои силы, много ел, пил вино и вернувшись продолжал тот же образ жизни, и мне стало лучше во всех отношениях. —

Работа моя очень утомляет меня4. Я всё переделываю — не изменяю, — а поправляю сначала и боюсь, что много пишу лишнего, и каждый день думаю о вашем суде. Что вы делаете? Напишите мне также про себя. А главное, любите меня по-прежнему и изредка пишите.

Любящий вас

Толстой 1 Толстой виделся со Страховым и В. В. Стасовым 22 января в Публичной библиотеке — после горячего спора с А. А. Толстой о православии, сильно взволновавшего обоих. См.: Юб. Т. 63. С. 4; 5-9; ТТП. С. 390-398. Ср. также: Гусев III. С. 625; Гусев. Летопись I. С. 520. Вероятно, это состояние проявилось в общении Толстого с собеседниками.

2 На душевном состоянии Толстого сказались, возможно, и последствия перене¬

сенного в Москве физического недомогания, названного им в письме к жене «обычное

мое желчное нездоровье» (Юб. Т. 83. С. 276). За произведенное в Петербурге «дур-

16

ное» впечатление Толстой извинялся и перед В. В. Стасовым в письме от 4 февраля 1880 г.: «Не сердитесь ли и вы на меня за то, что я грубо затронул тогда ваши задушевные чувства? Пожалуйста, не сердитесь. (...) Вам, Петербуржцу, может быть непонятно мое состояние в вашем городе. Я именно как угорелый в угарной комнате. Как бы сделать что нужно и бежать» (Там же. С. 11; Толстой и Стасов. Переписка. С. 49- 50). Перед отъездом в Ясную Поляну с такой же просьбой писатель обратился и к гр. А. А. Толстой: «... мою раздражительность, грубость, низменность простите...» (Юб. Т. 63. С. 4; ТТЛ. С. 391).

3 В Петербурге Толстой не воспользовался предложением М. М. Стасюлевича об издании своих произведений, и право выпустить Сочинения в 11 частях (тиражом 5500 экз.) было уступлено книгопродавческой фирме «Наследники братьев Салаевых» в Москве, обязавшейся уплатить писателю всю сумму вознаграждения (25 тыс. руб.) вперед. См.: Ю6.: Т. 63. С. 9,11-12.

4 Толстой начал работу над «Исследованием догматического богословия» еще в начале января и был поглощен ею до середины марта. См.: Юб. Т. 23. С. 60-303; 538- 542; Гусев III. С. 618.

257 Страхов — Толстому

14 февраля 1880 г. Санкт-Петербург

Вижу, что если буду дожидаться свободного времени, то еще долго не напишу Вам, бесценный Лев Николаевич. А я собирался писать о Вашей грусти, которая всегда ужасно меня поражает и которая слышна и в Вашем последнем письме. Вы в цвете сил; никакой болезни у Вас нет; отчего Вам грустить и говорить о смерти? Но Вы ужасно живете; Вы жжете себя беспощадно — можно ведь похвалить Вас за это, но мне хочется бранить1.

Пишу Вам наскоро, в Библиотеке; разная суета так меня затормошила, что я чуть не плачу. Да, мне досадно было, что Вы не посидели на моем кресле2, но если бы Вы себя принудили, тоже было бы нехорошо. Всё идет, как ему следует идти, и когда я чувствую свое одиночество и недостаток тепла вокруг себя, я всегда заключаю, что я это заслужил.

17

Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 23-24. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 246-247. Ответ на п. 256.

Своей статьи я так до сих пор и не кончил3; но чувствую веру что могу кончить и что стоит кончать. Собственно, я ничего не делал и только прислушивался к внутреннему голосу стараясь уловить самое ясное и чистое его выражение. Но это трудно писать — лучше отложу.

Фет написал мне два больших письма4, в которых рассказывает свой умственный спазм, как он выражается. Он не может Вас понять5. Я брался было объяснить, но ничего из этого не вышло — не успел и расписаться6.

То, что Вы пишете, конечно, необходимейшая вещь7. От всей души желаю Вам хороших сил и хороших дней; но в неотразимости (как и всего, что Вы пишете) я заранее уверен.

Пока простите

Вашего неизменно любящего

Н. Страхова

1880.

14 февр[аля].

1 С. А. Толстая особенно остро воспринимала происходившую на ее глазах нравственную перемену в муже и связывала наблюдаемые ею сложные душевные переживания Толстого («грустный дух Льва Николаевича») не с обстоятельствами повседневной жизни, которые в целом оставались для него и семьи благоприятными, а именно с его погруженностью в философско-религиозные поиски. «Настроение его, почти всегда унылое, очень тяжело отражалось и на мне. Общество тоскующего и отрицающего нашу жизнь мужа уже не удовлетворяло меня в моей замкнутой обстановке. (...) Самая лучшая иллюстрация тогдашнего настроения Льва Николаевича — это его же „Исповедь“, написанная в тот период времени. Несчастье его происходило не от внешней жизни, а от внутреннего разлада и от неудовлетворенных запросов его души. / Мне часто казалось в жизни, что отпадение Льва Николаевича от Церкви и его суровое порицание и веры, и той жизни, в которой он раньше жил, дались ему крайне тяжело, и он никогда уже не был счастлив после этого. Отрицание всего не дает счастья» (Толстая. Моя жизнь I. С. 312-314). Сам Толстой считал охватившее его состояние едва ли не «радостным» и наполненным счастьем; после свидания в Петербурге с А. А. Толстой он сообщал ей: «... вся жизнь моя стала другая и всё, что я знал прежде, всё перевернулось и всё, стоявшее прежде вверх ногами, стало вверх головами» (письмо от 2 или 3 февраля 1880 г. — Юб. Т. 63. С. 8; ТТП. С. 395; см. также п. 258, а также письмо 18

к А. А. Толстой, написанное между 1 и 15 января 1881 г. — Ю6. Т. 63. С. 42; ТТП. С. 399).

2 О пребывании Толстого в Петербурге 20-23 января см. п. 256 и примеч. к нему.

3 Вероятно, речь идет о статье «Об основных понятиях физиологии», над которой Страхов работал с осени 1879 г. и которую предполагал закончить еще к декабрю (см. п. 244 и примеч. 20 к нему, п. 246 и примеч. 2). Несмотря на поглощенность захватившей его темой и напряженное обдумывание материала, труд будет подготовлен к публикации только через несколько лет (Русская мысль. 1883. Май (Кн. 5). С. 1-32; вторая пагинация). См. далее п. 259, примеч. 3 и п. 262, примеч. 28.

4 Два «больших» письма А. А. Фета Страхову — пространные корреспонденции от 23 января и от 5 февраля 1880 г., значительная часть содержания которых отведена критике новых религиозно-философских воззрений Толстого, а также, частично, и взглядов разделявшего их Страхова. См.: Фет. Переписка II. С. 297-298,301-304.

5 «Умственным спазмом» Фет называет свою неспособность понять религиозные искания Толстого и возможность приложения к жизни их результатов из-за противоречивости самого «учения». Ср.: «Жажду услыхать Ваше суждение о труде Толстого. Через посредство Вашей категорической головы — я бы хоть услыхал, что это такое. А то я ума не приложу. Если это просто критика известного текста и учения, — я ничего не говорю. Но если это этика — дидактика а<1 ивит Не1рЬ1т [здесь: для широкого применения, лат.], практическое руководство ничего не делать, то, право, мы, русские, менее всего нуждаемся в такой рекомендации» (письмо Фета Вл. С. Соловьеву от 14 марта 1881 г. — Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым (1881-1892) / публ. Г. В. Петровой. — А. А. Фет: Материалы и исследования. СПб., 2013. Вып. 2. С. 375). В письме Страхову от 6 декабря 1879 г. Фет недоуменно замечал о новых взглядах Толстого: «Что касается до его мировоззрения, то я уже тут отказываюсь мыслить (...) Что такое аскетизм, рождающий ежегодно детей и почивающий до 12 часов дня? Что такое опека труда, состоящая в каком-то раскисании над самим собой и всем и вся? — Ничего! Ничего!» (Там же. С. 296). Разглядев в религиозных построениях Толстого лишь очередное «кувыркание мозгов человеческих», Фет продолжал упрекать его в непоследовательности и необъяснимом несоответствии его образа жизни новому «учению» в письме от 23 января 1880 г.: «Но, чтобы убедясь в злобе дня, продолжать подтверждать жизнью — эту самую злобу, да еще стараться увеличивать неизбежные страдания (злобу) искусственными, как это делают некоторые] изуверы, этого я никогда не пойму. Тут нет последовательности. Равно как я не пойму, как человек, пришедший к убеждению в сплошной гадости жизни, из которой надо бежать сломя голову, может на основании этого убеждения стараться устроить, ублагополучить эту самую сплошную гадость. Этого тоже не понимаю. (...) Сплошной отрицатель жизни не может, не впадая в бедлам, ни воспитывать детей, ни проводить каких-либо улучшительных для жизни мыслей, кроме самоубийства. А в этом ужасающем хаосе 19

живет такой ум, как Лев Николаевич], который с одной стороны, что-то утонченносложенно проповедует для спасения рода человеческого и собственного рода, породы детей земных — и готовит веревку себе на горло» (Там же. С. 298). Не оставил Фет без внимания эту взволновавшую его тему и во втором своем «большом» письме, где от недоуменных вопрошаний перешел к обвинению Толстого в «сумбурном» натиске и проповеди «невообразимой чепухи», ведущей «к бездне гибели» и только сбивающей с толку слабые умы. «Но чего хочет Лев Николаевич, этого он сам не разжевал. Когда я ему говорил, что он губит свои труды на заглазную покупку земли, которая, без личного труда, подобно всему = 0, то он мне прямо пояснял, что с приближением жел[езных] дорог эта земля удесятерит цену и дети его будут богачи. Опыт подтвердил мои слова (...) А теперь этот же человек говорит мне, что не только сам капитал, но и всякий труд есть грабеж ближнего, а когда я ему сказал, что же он не продает Самару и не купит в Курске, он отвечал „нет" — подразумевая все-таки свою глубочайшую, тайную мысль о будущем богатстве своих детей. В чем же тут каяться, кроме в противуречии. (...) Можно, положим совершенно напрасно, стремиться к богатству — это логично. Оно достигается трудом, умением, ежеминутной сдержанностью; страшной дальнозоркостью — и то при удаче. Но радостно ожидать бедности — nonsense [бессмыслица, лат.] — этого ожидать не стоит, можно в одну минуту раздеться донага и выйти на мороз. Это не трудная задача. Зачем туманить народ. (...) Но засадить красавицу жену в 4 [-х] стенах, беременную в течение 20 лет, народить кучу детей и сказать: я разорю Вас всех моим высоким христианством, я убью этим христианством свой исключительно высокий талант, обозвав его греховным наваждением, значит дожить до Гоголевского положения, с тою разницей, что Гоголь дожил до практического ума в своих замыслах, а тут хотят навязать какую-то веру, в которую собствен[ная] сокровенная утроба не верит. (...) с этой нигилистической подкладкой возможны лишь мистические галлюцинации, но не серьезные уравновешенные труды божески спокойного гения эпоса» (Там же. С. 303). Вместе с тем, упоминаемые Страховым слова об «умственном спазме» обращены Фетом не только к Толстому, но и к разделявшему его искания Страхову. Не находя в доводах собеседников убедительного ответа на недоуменные вопросы, Фет объяснял свое затруднение понять и принять аргументы оппонентов путанностью их воззрений. «Есть вещи до того непонятные, — писал он Страхову 23 января 1880 г., — что природа получает спазм и болезненно отказывается от их понимания. Такой спазм у меня в горле, когда я умственно обращаюсь к Вам, господа, которых привык высоко ценить. (...) Что это за дьявольское наваждение? Отчего же я понимаю Соломона, Платона, Бэкона, Канта, Гёте, Шопенгауера, а Вашей мудрости не понимаю. / Вы всё говорите о каком-то свете, который у Вас руках. Покажите его, не под подсвечником, да светите всем в комнате, что это за духовная Америка? (...) Если вы не можете указать мне, в чем я слеп, то лучше и не говорите ничего» (Там же. С. 298). См. также п. 268 и примеч. 4 к нему.

20

6 Страхова язвительные вопросы и жесткие обвинения Фета «задели за живое», и он намеревался представить на них самые подробные объяснения. «...Собственно, я обязан был бы употребить в дело все свои силы, чтобы дать Вам полный ответ, какой только могу. И у меня на это большое желание» — писал он Фету 30 января 1880 г. Страхов дважды принимался за изложение своих доводов в защиту «исповедания» Толстого. Уже в первом письме, заявив о полной поддержке исканий Толстого, он начал приводить соображения в его пользу: «...что же Вы находите у него темным? Вы указываете на противоречие с жизнью — но его в сущности нет, или, по крайней мере, есть сильное желание из него выйти. (...) Впрочем, я хорошо понимаю Ваше затруднение, Ваш умственный спазм, как Вы чудесно выражаетесь. Я обдумаю и напишу Вам, что могу» (письмо от 30 января 1880 г. — Там же. С. 300). Уяснив для себя в основных чертах новое «учение» Толстого, Страхов не испытывал, судя по всему, недостатка в аргументах, чтобы дать Фету должные разъяснения, и лишь поджидал необходимого для обстоятельного их изложения свободного времени. В феврале он делает вторую попытку объясниться с Фетом по поводу его «умственного спазма» и воззрений Толстого. И вновь безуспешно: «Теперь мне следует говорить о том, о чем думаю каждый день, об учении самоотречения, о божественной чистоте, которой нужно стремиться достигнуть, отказываясь от всех земных желаний. Вы должны уже многое знать об этом из Шопенгауэра, который указал также и на сострадание, и на доброту как на главные черты нравственности. Он только не понимал, кажется, что настоящая цель не нирвана, а сильная, прекрасная жизнь. / Пришел Майков, прочел мне два новых стихотворения, бесподобных по языку и несколько холодных, и перебил мои мысли. Да нет, я чувствую, что у меня не те слова, какие надобны, и что, торопясь, я ничего хорошего не напишу. Лучше я попробую отдельно изложить это исповедание. Оно удивительно ясно, просто и спокойно. Всё суета, кроме той радостной готовности — нет, я опять чувствую, что не те слова и что начинаю не с начала» (письмо, написанное между 7 и 14 февраля 1880 г. — Там же. С. 305). Загруженность текущими делами по службе и хлопоты, связанные с печатью перевода Фета («Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра), не позволили сосредоточиться на изложении мыслей должным образом, и Страхов решает отложить объяснение до личного свидания с Фетом: «Сам я об этом много думаю, и когда увидимся, может быть, удастся мне Вам высказать свои мысли» (письмо Страхова Фету от 29 февраля 1880 г. — Там же. С. 307). Встреча состоится летом (в июне 1880 г.) в имении поэта Воробьевке. Вместе с тем, в отличие от Толстого, крайне болезненно реагировавшего на критику его новых религиозных воззрений («а Толстому ничего этого сказать нельзя. Кто же из нас ближе к христианскому смирению?» — письмо Фета от 5 февраля 1880 г. — Там же. С. 304), Страхов готов был внимательно выслушивать возражения оппонентов и заинтересованно обдумывать их. С побуждением высказывать свои соображения он обращался к Фету: «Но я Вас понимаю, и прошу Вас,

21

пишите Ваши замечания — не пропадут, а будут приняты со вниманием и любовью» (Там же. С. 307).

7 Страхов продолжает сочувственно поддерживать Толстого в его «мучительной духовной работе» по обретению нового понимания христианского вероучения. См. п. 234.

258

2 марта 1880 г. ТОЛСТОЙ — СтрнЗХОВУ

Ясная Поляна

Дорогой Николай Николаич.

Каждый день собираюсь писать вам и каждый день так устану от работы, что тяжело взяться за перо. Нынче думаю, так всегда будет, если с утра не напишу хоть словечко. Главное, не думайте и не позволяйте хоть на минуту входить вам в голову сомненью в моей любви к вам. —

Весна подходит. И я, думая о лете, только тем утешаюсь, что авось вы проведете его у нас. Пожалуйста, если вы не сделали планов, проживите со мной ваши каникулы. Проживем ли еще лето, а это проживемте вместе — пожалуйста, пожалуйста. Я очень много работаю. Бумаги измарал много с большим напряжением и не скажу радостью, но с уверенностью, что это так нужно. Особенно тяжело мне было то, что, начав всё перерабатывать сначала, я отдел обзора православного богословия должен был расширить1. И я изучил хорошо богословие2 и теперь вот кончаю разбор его3. Если бы мне рассказывали то, что я там нашел, я бы не поверил4. И всё это очень важно.

У нас все здоровы.

Что вы? Работаете ли и как? Вам должно быть очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, к[оторый] дует около вас5. Я, сидя в деревне, и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня [не] сдул и чтоб я не сбивался с дороги6.

22

Обнимаю вас от души.

Ваш Л. Толстой

Кланяйтесь Стасову и спросите у него, получил ли он мое письмо7 вскоре после моего отъезда из Петерб[урга]. Мне ответа не нужно, а я подозреваю, что оно пропало.

1 С начала января Толстой напряженно трудился над изучением догматов церковного христианского учения с целью их критического разбора. Эта работа фактически продолжала размышления писателя, изложенные им на последних страницах «Исповеди». От самообличительного исповедания своего собственного отношения к религии он, по его словам, «неизбежно» должен был перейти «к исследованию учения о вере православной церкви», в нем «найти истину и ложь и отделить одно от другого» (Юб. Т. 23. С. 57, 60). Так к середине марта 1880 г. появилась на свет объемная рукопись с разбором православного вероучения, получившая затем название «Исследование догматического богословия». О проделанной Толстым огромной духовной работе дает представление состав Рукописного фонда трактата, который насчитывает 1221 л. (ОР ГМТ). Ознакомление с основными источниками и их подробная критика потребовали от писателя и немалых нравственных усилий: находясь под тягостным впечатлением от растущего чувства неприятия церковной догматики, Толстой несколько раз оставлял свой труд. Ср.: «Хочется бросить всё и избавиться от этого мучительного кощунственного чтения, от неудержимого негодования...» (Юб. Т. 23. С. 80). Однако сознание того, что предпринятое им — «нужно», заставляло его продолжать начатый труд: «... но дело слишком важно. Это — то учение церкви, которому верит народ и которое дает ему смысл жизни. Надо идти дальше» (Там же). См. также примеч. 2.

2 Готовясь к исследованию учения о вере православной церкви, Толстой искал ответы на волновавшие его вопросы христианской догматики и исполнения ее требований в условиях реальной жизни в устных беседах с иерархами, тщательно проштудировал имевшиеся основные богословские руководства, труды Отцов Церкви, Библию, Евангелия, а также изыскания по церковной истории. Список изученных Толстым с осени 1879 г. книг см.: Гусев III. С. 589; ср. также — Юб. Т. 23. С. 61. К прочитанным материалам он писал подробные критические суждения (сохранились фрагменты). Особенное внимание Толстой уделил детальной проработке двух, считавшихся наиболее совершенными, сводов церковного вероучения — «Православного догматического богословия» Филарета Черниговского (1864-1865; чч. 1-2) и «ПравоПечатается по: ОР ГМТ. Ф.1.№ 5445. Л. 1-2. На л. 1 помета Страхова: «2 мар[та] 1880». Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 247-248. Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 257.

23

славно-догматического богословия» митрополита Макария (1849-1853; тт. 1-5). Из развернутой критики последнего сложилась работа Толстого «Исследование догматического богословия». (Страхов рекомендовал Толстому ознакомиться с трудами Макария еще в сентябре 1878 г. — см. п. 206). Начав изучение церковной догматики с основ («Я в пятьдесят лет читал Богословие как новость...» — Гусев III. С. 624), Толстой быстро превратился в основательно подготовленного оппонента «официального» учения церкви: «Я долго трудился над этим и, наконец, достиг того, что выучил богословие, как хороший семинарист, и могу, следуя ходу мысли, руководившей составителей, объяснить основу всего,, связь между собой отдельных догматов и значение в этой связи каждого догмата и, главное, могу объяснить, для чего избрана именно такая, а не иная связь, кажущаяся столь странною» (Юб. Т. 23. С. 62). Итог своих изысканий и углубленного знакомства с богословской литературой Толстой сформулировал так: «... я ошибся, думая найти у церкви ответ и разрешение на мои сомнения. Я думал идти к Богу, а залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования» (Там же. С. 121).

3 Слова «и теперь вот кончаю разбор его» дают основание предположить, что Толстой был близок к завершению работы над «Исследованием догматического богословия» и помогают ближе определить время начала занятий следующим религиознофилософским трудом. См. п. 260 и примеч. 1 к нему.

4 Свои «открытия» и выводы о существе догматического учения церкви Толстой сформулировал так: «Я понял, что всё это вероучение есть искусственный (...) свод выражений верований самых различных людей, несообразных между собой и взаимно друг другу противоречащих. Я понял, что соединение это никому не может быть нужно, никто никогда не мог верить и не верил во всё это вероучение (...) никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословии. (...) И я понял, наконец, что всё это вероучение (...) не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель». «Так что в жизни, как руководство к нравственному совершенствованию, православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак» (Там же. С. 62-63,489).

5 После устроенного террористами 5 февраля взрыва в Зимнем дворце были произведены существенные изменения в порядке высшего административного управления и обеспечения внутренней безопасности империи. Указом Александра II от 12 февраля был создан новый орган чрезвычайного управления государством, наделявшийся практически неограниченными полномочиями по охранению порядка, с подчинением ему III отделения и жандармского корпуса. Подразделения государственной власти различного уровня полномочий обязывались оказывать работам Комиссии безусловное содействие и неукоснительно исполнять ее распоряжения. Во главе состояв24

шей из 10 членов Комиссии был поставлен генерал-адъютант М. Т. Лорис-Меликов; заведовать делами Комиссии приглашен им А. М. Кузминский — муж младшей сестры С. А. Толстой Татьяны Андреевны. Работы Комиссии продолжались до августа 1880 г., когда поставленные перед ней задачи («борьба правительства с крамолой») были сочтены разрешенными, а сама Комиссия упразднена. В апреле 1880 г. Лорис-Меликов добьется увольнения Д. А. Толстого с должности министра народного просвещения. Подробнее о новых назначениях и изменениях в системе государственного управления в связи со взрывом 5 февраля см.: Милютин Д. А. Дневник. Т. 3: 1878-1880. М., 1950. С. 214-219,225.

6 О восприятии происходивших политических событий обитателями Ясной Поляны вспоминала С. А. Толстая: «В эту зиму всех в России очень интересовали разные события в Петербурге. Во дворце был взрыв, смутивший всех, после чего последовала отставка [И. В.] Гурко. Лорис-Меликов же был назначен министром внутренних дел. Потом было покушение и на его жизнь, в феврале же. Мы нетерпеливо ждали газет и с интересом их читали. Быстрое повышение Лорис-Меликова многих удивляло...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 315). Одним из наиболее осведомленных посетителей Ясной Поляны был, конечно, А. М. Кузминский (см. примеч. 5), от которого Толстые узнавали последние политические новости. Ср.: «У нас теперь сидит Кузминский, вернувшийся из Петербурга из Верховной Комиссии, и я одним ухом слушаю и пишу» (письмо А. А. Фету, написанное между 12 и 17 марта 1880 г. — Юб. Т. 63. С. 14).

7 Вероятно, речь идет о письме к В. В. Стасову от начала февраля 1880 г. из Ясной Поляны (на конверте штемпель почтового отправления — «4 фев. 1880 Тула»). См.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 49-50; Юб. Т. 63. С. 10-11. Стасов ответил Толстому 6 марта: «... Н. Н. Страхов передал мне ваш вопрос насчет вашего письма ко мне. Я получил письмо...» (Толстой и Стасов. Переписка. С. 50). Ответ Страхова см. в п. 259.

259

Страхов — Толстому 9 марта 1880 г.

Санкт-Петербург

Благодарю Вас от всей души, бесценный Лев Николаевич. Очень Вы утешили меня Вашим приглашением; так и сделаю, и лучше быть не может. Я всё носился с планом съездить в Константинополь и в Афины1, но очень дурно носился, т. е. не запасал денег и не готовился, а покупал книги и принимался их читать. Вообще я жил опустившись и чувствовал 25

себя нехорошо; оттого я так долго и не писал Вам, а давно уже собираюсь. Как я ни медлителен2, а все же я знаю, что мне во сто раз легче писать письма, чем Вам, с Вашею ужасною головною работою. Моя статья остановилась3, но я с радостью чувствую, что она все больше и больше зреет у меня в голове, и сегодня решил не печатать ее раньше лета или даже осени. Очень бы нужно также написать об «Анне Карениной»4. Здесь все толкуют о Вашем обращении и толкуют в стасовском духе5. Стасов недавно приходил и наговорил мне много глупостей, напр[имер], что он ценит Вас только как художника (и так, говорит он, надобно вообще ценить людей), что Вы теперь уже не можете писать романы, и потому потеряли для него всякое значение. Он, конечно, сам не знает, что говорит. Но я в таких случаях в большом затруднении, как и с Фетом6 и с Менделеевым7, с которым тоже имел долгий разговор об Вас. Когда я начинаю говорить об Вашем настроении, я вдруг чувствую, что слова мои принимаются не в том смысле, какой я им даю, и что вообще я не могу ничего объяснить тем, кто сам не дошел до понимания дела. Стасову я передал Ваш поклон и вопрос. Письмо Ваше он получил и тогда же читал мне, а теперь собирается отвечать8.

Политическая жизнь — должен сознаться — не увлекает меня, а служит как будто отдыхом и развлечением. Общее настроение здесь очень благоприятно мыслям Павла Дмитриевича9 — я часто был очень удивлен этим. Всего больше меня интересует наше министерство — по некоторым моим давно лелеемым мыслям. Сколько можно судить, теперь всё тихо, и мне всё кажется, что всё опять может погрузиться в долгую тишину10. Лорис-Меликов всех восхищает, но что он делает, никому не известно11.

Простите, бесценный Лев Николаевич. Я всё тот же Ваш неизменный и преданный, и за это Вы прощайте мне, когда не пишу или плохо пишу. Будет светлая минутка, — я постараюсь высказаться получше.

Всей душою Ваш

Н. Страхов

26

1880. Печатается по: РО

9 марта.

Спб.

ИРЛИ. Ф. 302.

Оп. 2. Ед. хр. 300.

Л. 5.

Впервые: Совре-

1 С планами посмотреть на «Царьград» и Святую Софию, а также побывать на менный мир. 1913. Святой Горе, Страхов, по его признанию, «носился» с зимы 1878/79 г. О намерении № 9. С. 248-249. посетить летом Константинополь и Афон он писал Толстому еще в мае 1879 г. (п. 235). Ответ на п. 258. Поездка не состоялась, однако Страхов предполагал осуществить свое желание «на

следующее лето», о чем сообщил Н. Я. Данилевскому в письме от 4 мая 1879 г. (см. примеч. 7 к п. 235). Но и в 1880 г. отправиться «на Восток» не удалось, хотя от планов предпринять поездку он не отказывался: «... очень меня манит проехать в Константинополь; нужно припасти денег, выехать попозже, в августе...» (письмо Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. — РВ. 1901. Январь. С. 142). Путешествие в Константинополь и на Афон Страхов совершит в августе - сентябре 1881 г. См. п. 290, примеч. 5 и п. 295, примеч. 2,7.

2 Страхов был медлителен в работе («копотлив») и охотно признавал за собой этот недостаток: «...ужасное расположение копаться, при котором одно слово может отнять полчаса»; «...я вдвое медленнее работаю, чем всякий другой (...) я тяжел на подъем, я думаю больше, чем нужно...» (письма А. А. Фету от 25 марта и 1 апреля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 308, 310). Однако Страхов не всегда писал так тягуче: было время, когда его манера работать отличалась быстротой и даже «торопливостью» (см. примеч. 4 к п. 274). И — «выходило, однако, недурно. Торопливость меня подстрекала, оживляла» (цит. по: Аксаков — Страхов. Переписка. С. 59). К тому же, то, что со стороны могло казаться нерасторопностью и вялостью, на самом деле имело основание в свойственном ему чувстве повышенной ответственности, в стремлении как можно добросовестнее и тщательнее выполнить намеченное («Я пишу, взвешивая каждое слово и каждую запятую, как можно короче и как можно яснее» — письмо Н. Я. Гроту от 3 декабря 1890 г. — Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей. СПб., 1911. С. 243). На его требовательность к себе и к другим Фет шутя жаловался Толстому: «Опять за корректуру, которую надо сейчас к поезду. Страхов строг и внушает много страхов» (Фет. Переписка II. С. 89). Сам Страхов, со свойственной ему склонностью к самокритике и самообвинению, нередко называл это свое качество (въедливость) — «леностью». Об этом он, например, писал Фету в связи с работой над публикацией перевода А. Шопенгауэра: «...я ленюсь над корректурою. А я ленюсь, потому что часто приходится справляться с подлинником: я не могу подписать к печати, пока совесть у меня не совсем спокойна, и несколько явных неверностей, которые чуть было у меня не проскользнули, очень меня взволновали» (Там же). «Куда Вы торопитесь (...)

27

Я, напротив, видя, что дело к концу, становлюсь всё строже и строже, и держу свои две корректуры с особенной тщательностью» (письмо от 17 октября 1880 г. — Там же. С. 318). Несколько позднее он признается в письме к тому же Фету, что обдумывание вставки «четырех строчек» предисловия заняло у него целых «два дня» (письмо от 6 ноября 1880 г. — Там же. С. 322. — Курсив Страхова). Сознавая особенность своего темперамента и ее неудобство для исполнения деловых обязательств, Страхов тяготился неспособностью преодолеть это свойство характера. «Во мне есть косность, замедляющая все мои мысли и действия, и от этого часто выходит, что я поступаю несогласно с самыми искренними своими чувствами. И Лев Николаевич часто укоряет» (письмо Фету от 30 мая 1878 г. — Там же. С. 251);«... Я сам прихожу в негодование от своей нескладности и вялости», — сетовал он в письме Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. (РВ. 1901. Январь. С. 142) . «Тягучесть», «вялость» Страхова особенно сильно действовала на более подвижного, энергичного Фета (что не мешало ему высоко ценить дружбу Страхова): «Мы с ним дошли до возможности, не обижая другого, выражать свои мысли, и я, не заикаясь, готов ему сказать, что он более черепаха, чем Ахиллес быстроногий. (...) Так он ест, пьет, раскладывает пасьянс, гуляет — словом, его герб — черепаха. Это раздражительное качество не мешает ему быть милейшим человеком» (письмо Толстому от 21 ноября 1880 г. — Толстой. Переписка с писателями IL С. 114). Медлительность Страхова отмечал и Толстой. В дневнике домашнего учителя детей Толстых В. Ф. Лазурского 9 марта 1896 г. записано: «Я завел разговор о покойном Н. Н. Страхове (...) Лев Николаевич (...) стал говорить о Страхове с большой любовью и уважением. Он мало знал таких всесторонне образованных людей, как Страхов, очень ценил его скромность, хотя не может не сознаться, что работал Страхов чересчур медленно» (АН. Т. 37-38. С. 489).

3 Вероятно, имеется в виду статья о физиологии, над которой Страхов продолжал усиленно работать. См. п. 244, 246,252,257 и примеч. 3, 262 и примеч. 28, 29.

4 В этот период Страхов об «Анне Карениной» ничего не опубликовал. О замысле написать статью см. п. 244 и примеч. 22, п. 246 и примеч. 1.

5 Речь идет о переломе в воззрениях Толстого. Стасов, будучи атеистом, воспринимал обращение Толстого к религии отрицательно. Кроме того, он, подобно многим, выражал опасение, что изменившиеся взгляды повредят Толстому как художнику слова. Характерно, что будучи осведомленным о новом «фазисе» духовного развития Толстого и его отходе от художественного творчества, он в своих письмах к нему продолжал интересоваться только его литературной работой. «А как я радуюсь, что вы крепко присели к работе, если не к Декабристам, то к Петровским раскольникам и старой Руси. У вас, мне кажется, наверное выйдут чудеса! Буду ждать этих чудес не с меньшим нетерпением, чем вся остальная Россия», — писал он Толстому 6 марта 1880 г. (Толстой и Стасов. Переписка. С. 51), когда тот, по выражению жены, давно всё «пишет какие-то религиозные рассуждения», а «Декабристы и вся деятельность в преж28

нем духе совсем отодвинута назад» (Гусев III. С. 590, Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860-1891. С. 42).

6 О взглядах Фета на религиозные искания Толстого см. примем. 5 к п. 257. В «обличительных» суждениях Фета Страхов мог также расслышать мотивы, близкие по своему содержанию мнению Стасова об «угасании» художественного мастерства Толстого, как причине его обращения к религиозно-философским темам. Ср. в письме Страхову от 5 февраля 1880 г.: «Эта вера, по-моему, плод обманутой собствен [ной] неспособности к практике (...) Не удается труд, не мил он мне, не выходит ничего, — ругай труд, ругай всё и говори: ничего не нужно...» (Фет. Переписка II. С. 303).

7 Из контекста письма Страхова можно предположить, что Д. И. Менделеев с недоумением воспринял новые воззрения Толстого.

8 Письмо Стасова см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 50-51. Стасов ответил Толстому 6 марта.

9 Общественно-политические взгляды П. Д. Голохвастова, сторонника идеи созыва Земского собора, совпадали с реформаторским настроением конца царствования Александра II и намерением М. Т. Лорис-Меликова содействовать сближению правительства с общественностью путем привлечения к законотворческой (законосовещательной) деятельности представителей земства и городов. Непосредственное участие Голохвастова в разработке проекта возможных административных преобразований пришлось на начало царствования Александра III, когда он некоторое время состоял чиновником особых поручений при министре внутренних дел Н. П. Игнатьеве. После отказа от идеи образования совещательного органа власти Голохвастов вышел в отставку.

10 Несмотря на свою близость к центру событий, Страхов, вероятно, располагал ограниченными сведениями о готовившихся переменах, в том числе в ведомстве его непосредственного подчинения. Так, слухи о возможной отставке министра народного просвещения Д. А. Толстого проникли в печать еще в конце 1879 г. И. С. Тургенев в письме от 26 декабря (7 января 1880 г.) из Парижа спрашивал своего постоянного корреспондента и информатора о делах в России П. В. Анненкова: «В сегодняшних телеграммах упоминается об отставке гр. Толстого (министра просвещения)? (...) знаменательный факт — которому я, однако, плохо верю...» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 196). Хорошо осведомленный в событиях своего ведомства по должности редактора «Журнала Министерства народного просвещения» Е. М. Феоктистов вспоминал: «„Диктатура сердца“ на первых же порах жадно заискивала популярности, а что могло быть пригоднее для этого как пожертвовать графом Толстым? Для всех было ясно, что дни его изочтены...» (Феоктистов Е. М. Воспоминания: За кулисами политики и литературы. 1848-1896. Л., 1929. С. 185). Позднее М. Т. Лорис-Меликов признавался, что борьба за отставку Д. А. Толстого стоила ему «двухмесячных трудов и усилий». Подробнее об обстоятельствах 29

увольнения гр. Толстого от должности см.: Там же. С. 185-186; Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. Пг., 1919. С. 84-88.

11 См. примеч. 5 к п. 258. О политическом направлении деятельности главы новоучрежденной Верховной распорядительной комиссии было мало что известно даже в среде высшей государственной администрации. Военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике, что решение Александра II о новом назначении оказалось «неожиданным» для самого М. Т. Лорис-Меликова, который, после беседы с императором, «понял свою новую роль не в значении только председателя следственной комиссии, а в смысле диктатора, которому подчиняются все власти, все министры» (запись от 10 февраля 1880 г. — Дневник. Т. 3. С. 217). Не менее «неожиданными» оказались и действия самого «диктатора», добившегося спустя две недели после своего назначения увольнения с должности начальника III отделения шефа жандармов генераладъютанта А. Р. Дрентельна и переподчинения себе этой структуры с включением ее в состав Верховной комиссии (запись от 26 февраля 1880 г. — Там же. С. 225).

260

25 марта 1880 г. Л. Н. О С Л. ТоЛСТЫе — СтрЮХОВу

Ясная Поляна

Благодарствуйте, дорогой Николай Николаич, что не отказали мне. Я очень, очень рад и благодарен вам. Я всё работаю1 и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой. Напишите как-нибудь.

Любящий вас

Л. Толстой

Мы все так рады, Николай Николаевич, что вы согласились к нам приехать на лето, и мы постараемся, чтоб вам было хорошо и удобно. Меня всегда мучает, что вам у нас беспокойно и шумно, и скучно. Сестра тоже приедет 1-го мая на всё лето, и я себе представляю лето как праздник2. Лёв Николаевич совсем себя замучал работой, ужасно устает и страдает головой, что меня сильно тревожит3. Но оторвать его нет никакой возможности4.

30

Как вы теперь поживаете, что ваше здоровье и ваша работа? Моя мечта — прочесть когда-нибудь сразу все ваши сочинения, но теперь мне от Марфинских («Марфа, Марфа, печешеси о мнозем»)5 трудов нет ни времени, ни умственной свежести понять серьезный труд.

До свиданья, Николай Николаевич, спасибо вам, что нас не забываете.

С. Толстая

1 Имеется в виду «Соединение, перевод и исследование 4-х Евангелий» — труд, который будет завершен в августе 1881 г. Содержание этой работы Толстой определял как «исследование христианского учения не по этим [церковным] толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод четырех Евангелий и соединение их в одно» (Юб. Т. 24. С. 801 ). Позднее, в предисловии к одному из переизданий труда, Толстой отмечал: «Книга эта была писана мною в период незабвенного для меня восторга сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное, мучавшее меня своими противоречиями, учение, которое преподается церковью, а есть ясное, глубокое, и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека» (Там же. С. 7).

2 Сестра — Т. А. Кузминская. Ср.: «С приездом семьи Кузминских для нас с сестрой начинался праздник лета, как мы это всегда говорили. Осень и зима — это страда рабочей жизни; зато летом мы, среди забот о детях и хозяйстве, умели находить время и для веселья» (Толстая. Моя жизнь I С. 317. — Курсив С. А. Толстой).

3 Несмотря на то, что погруженность Толстого в религиозно-философские темы и их далекое от канонически принятого осмысление «очень тяжело» отражались на эмоционально-нравственном состоянии Софьи Андреевны, она стремилась стойко переносить это время своего растущего отчуждения от захвативших мужа идей и не переставала верно заботиться о его семейном, бытовом благополучии и душевном спокойствии. Преданность С. А. Толстой семье и мужу, ее надежда на возвращение Толстого к художественному творчеству поддерживали в ней душевные силы и помогали справляться с угнетавшем ее однообразием замкнутой жизни «в деревне». Внимание к повседневным мелочам быта писателя, желание всячески оградить его творческую работу от возможных помех и неудобств принимали у нее нередко самые исключительные формы. В воспоминаниях она признавалась: «Сестра меня часто упрекала в излишней и чрезмерной моей заботливости о муже». Однако сама Софья Андреевна продолжала держаться своего понимания условий «семейного счастья» и собственного житейского правила, которые представляла себе так: «...я считаю, что мужчиПечатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 5446. Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «25 мар[та 1880]». Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 249-250 (без приписки С. А. Толстой); полностью: ПТСII. С. 147. В Юб:. Т. 63. С. 15.

Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 259.

31

ны постоянно напрягают ум и, следовательно, голову и нервы их надо беречь прежде всего; и за эту тишину, за соблюдение их нерв они после работы приносят в семью хорошее расположение духа, а если мы их раздражаем, мы сами страдаем от этого» (Толстая. Моя жизнь I С. 315). — Обеспокоенность тем, что у Льва Николаевича так усиленно-напряженно, «так страшно работает голова» не раз высказывал и Страхов. В одном из писем к А. А. Фету он делился своей тревогой: «Я иногда со страхом думаю о нем: так горяча, непрестанно-кипуча его умственная жизнь» (письмо от 25 ноября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 324).

4 Страстную поглощенность мужа новым «учением» («читает и думает до головных болей») С. А. Толстая готова была воспринимать как своего рода болезненную одержимость («болезнь»), справиться с которой было тем труднее, что писатель и сам оказывался не в силах преодолеть увлечения захватившей его идеей. По ее мнению, «им владеть, предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен» (Гусев III. С. 590). Страхов, имевший возможность наблюдать интенсивную творческую деятельность «наивной и до конца поглощаемой мыслью души» писателя, замечал, что «Льву Николаевичу труднее жить на свете (...) Его внутреннее беспокойство, его стремительная внутренняя работа так его поглощают и волнуют, что мне не раз становилось его жаль» (письма А. А. Фету от 30 июля и 24 октября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 314,320). Толстой и сам понимал, насколько охватившее его состояние может угнетающе действовать на окружающих («было противно другим»), и, во избежание недоразумений, просил не ставить ему в вину свое возможное невнимание в то время, когда он, по его словам, «предавался своему сумасшествию» (Юб. Т. 62. С. 507; Т. 63. С. 17-18).

5 Лк. 10: 41-42 («Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» — слова Христа, обращенные к Марфе из Вифании).

32

261

Страхов — Толстому 25 марта 1880 г.

Санкт-Петербург

Пишу к Вам, бесценный Лев Николаевич, только чтобы доказать, что всё думаю об Вас и хотел бы сделать Вам что-нибудь приятное. Но меня что-то мучит, а что — я сам не знаю и не сумею даже хорошенько пожаловаться. Уж не корректуры ли Шопенгауэра?1 Вот уже полтора месяца, как он печатается и беспокоит меня немало. Мне досадно, что при этом я не успеваю ни за что приняться. Между тем я читаю, и преимущественно в том направлении, которое Вы воплощаете в себе в такой удивительной мере. Я не мог многого понимать, до тех пор пока не увидел перед собою живого человека, который, как я твердо знаю, понимает это дело не отвлеченно, а сердечно. И те, которые не знают Вас, не знают Вашей души, едва ли могут Вас понять. Они принимают Ваши слова в какомнибудь другом смысле, и думают, что Вы парадоксальничаете и дразните их2. Я читал — Deutsche Theologia3, M-me Guyon4, Сведенборга, Фихте, читал об Аверроэсе5, о Людях Божиих6 — особенно интересны сведения об Радаеве1, которого судили в пятидесятых годах (в книге Добротворского8), — и пр. и пр. Везде я вижу одно, та же основная мысль об отречении от мира и своего «я» и об единении с Богом всюду составляет сущность дела и только искажается разными прибавками. И это идет от древнейших времен Индии и Персии.

А Герберт Спенсер написал недавно статью о добре и зле9; в ней он преглубоко доказывает, что добро есть удовольствие, а зло — неудовольствие. Что же касается до аскетов, то он объясняет их тем, что дикие люди любят смотреть на мучения пленных врагов, а потому некоторые сумасброды вообразили, что и Богу будет приятно, если они станут себя мучить перед Его глазами. Так рассуждает самый известный и самый плодовитый философ нашего времени. Я видел недавно японца, кото-

33

Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 6-7. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 250-251.

рый в год с небольшим выучился по-русски10. Первое, что он начал читать, были Бокль11, Дрепер12 и Спенсер13.

Простите, дорогой Лев Николаевич. Весна у нас ужасная. Холода были очень противны, без снега и с ветром. Теперь полегче.

Всею душою Вам преданный

Н. Страхов

1880.

25 марта.

Спб.

1 По договоренности с А. А. Фетом, который перевел первый том (четыре книги основного текста) трактата А. Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» («Мир как воля и представление» — Leipzig, 1819; 2-е изд.: Leipzig, 1844. Bände 1-2), Страхов читал корректуры издания, набиравшегося и печатавшегося с середины февраля в петербургской типографии М. М. Стасюлевича. Книга вышла с предисловием Страхова (СПб., 1881. С. V-VIII). О работе Фета и Страхова над сверкой перевода труда Шопенгауэра см. п. 240 и примеч. 3, п. 243. Ср. п. 267. Подробнее о помощи Страхова в издании книги см. его переписку с Фетом за февраль - ноябрь 1880 г. (Фет. Переписка II. С. 305-326).Отзыв Толстого о предисловии Страхова см. в п. 277.

2 В словах Страхова можно услышать скрытый, но вполне внятный для Толстого, намек на непонимание его исканий, нового «направления» и «открытий» некоторыми церковными иерархами и А. А. Фетом (см. п. 257 и примеч. 5,6; п. 259 и примеч. 6). Последний, в частности, в письмах к Страхову и Толстому продолжал настаивать на своем неприятии проповеди Толстого. Причину такого затруднения Страхов, считавший, что Толстой открыл истинный «дух христианства», видел в нежелании оппонентов возвыситься до точки зрения человека, высказавшего взгляд, противоположный общепризнанному, и пропустить проповедуемые Толстым мысли через душу. В своих обращениях к Фету он замечал: «Вы справедливо пишете, что не понимаете, а я прибавлю, что причина в Вас, т. е. не в Вашем уме, а в Вашем сердце — (главная причина всякого непонимания). Нужно понять: совершенное отчаяние, отвращение от пустоты жизни, не боязнь страданий, а то, что человек не видит, для чего живет. Потом нужно почувствовать, что из этого страшного положения есть выход, полный выход, такой, что человек чувствует вдруг блаженство жизни, какого еще никогда не чувствовал. Если Вы ни того, ни другого не чувствовали, то и не можете понять, в чем дело. Так сытый не понимает голодного (...) Но попробуйте отведать настоящего отчаяния. — / Вот такой странный совет я Вам даю,- но иначе невозможно подняться с той точки зрения, на которой Вы стоите. Я, впрочем, ничего Вам не советую — какой я со34

ветчик! — я только стараюсь объяснить Вам, почему Вы приходите в недоумение». «Другое дело, если бы у Вас обнаружилось внимание и Вы бы обратились, напр[имер] к Л. Н. с открытою, а не с закрытою для восприятия душою». «Уверяю Вас, что он нашел мысли ясные, глубокие, которые вполне стоит понять; попробуйте — поймите». «Взгляда Л. Н. нельзя понимать, не сочувствуя ему; вот почему Ренан, Штраус никак не могли попасть на эту точку зрения. А кто попал, тот не уйдет, а если уйдет, то вернется. Особенно странно то, что глубоко-верующие архиереи-монахи — все-таки не понимают» (письма от 14 сентября, 24 октября, 25 ноября, 18 декабря 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 316 -317, 320, 324, 327).

3 «Немецкая теология» — анонимный мистический трактат конца XIV — начала XV в., оказавший влияние на М. Лютера и опубликованный им с комментариями под названием «Eyn deutsch Theologia» в 1516 г. (фрагменты) ив 1518 г. (полный текст).

4 О мадам Гюйон (Guyon) — см. примеч. 19 к п. 178.

5 Представитель восточного аристотелизма XII в. Аверроэс (Ибн Рушд), арабский философ и врач. Помимо прочих источников, Страхову могло быть известно исследование Э. Ренана «Averroès et Г averroïsme: essai historique» («Аверроэс и аверроизм: исторический очерк» — Paris, 1852; 2-изд., испр. и доп.: Paris, 1861).

6 Имеется в виду книга профессора церковной истории Казанского университета И. М. Добротворского. См.: Добротворский И. М. Люди Божии. Русская секта так называемых духовных христиан. Казань, 1869.

7 Василий Радаев, представитель арзамасской секты духовных христиан, был в 1853 г. осужден за хлыстовство.

8 См. примеч. 6.

9 Вероятно, имеется в виду работа Г. Спенсера «Основание этики» (Spencer, Herbert. The Data of Ethics. London, 1879). Русский перевод вышел в 1896 г. под названием «Научные основания нравственности».

10 Об этом встреченном у востоковеда К. А. Коссовича японце, который использовал знание русского языка для чтения популярных в России книг европейских позитивистов, Страхов с иронией упоминает в письме к Н. Я. Данилевскому от 4 мая 1880 г. (PB. 1901. Январь. С. 140). Ср. язвительный отклик В. В. Розанова на это сообщение Страхова о популярности в 1860-е гг. в России «новейших выводов естествознания» и западных философов-позитивистов в книге «Мимолетное. 1914»: Розанов В. В. Когда начальство ушло... М., 1997. С. 343.

11 Английский историк и социолог Генри Томас Бокль (Buckle), представитель позитивизма. Его главный труд — «The History of Civilization in England» (1857-1861) был сразу же переведен на русский язык: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1861.

12 Американский философ-позитивист, ученый и врач Джон Уильям Дрэпер, или Дрейпер (Draper), отрицал религию, противопоставлял ей науку, используя эволюци35

7 апреля 1880 г. QiHKT-Петербург

онные идеи Дарвина. В России были популярны его книги: «History of the Intellectual Development of Europe», 1862 (рус. пер.: «История умственного развития Европы», 1866); «History of the Conflict between Religion and Science», 1874 (рус. пер.: «История отношений между католицизмом и наукой», 1876).

13 Основные опубликованные произведения Спенсера были к тому времени переведены на русский язык; большая их часть представлена в изд.: Спенсер Г. Собр. соч.: в 7 т. СПб., 1866-1869.

262 Строхов — С Л. Толстой

От всей души благодарю Вас, многоуважаемая графиня, за Ваше ласковое приглашение. Мне всегда у Вас хорошо, и прошу Вас, откиньте всякую мысль о том, что мне может быть неудобно и скучно. Хоть и у Вас на меня нападает иногда мой злой демон, но нигде он так скоро не уходит, как у Вас. У Вас я всегда делаю запас душевного здоровья, которое здесь как-то трудно сохраняется1. Впрочем, вот уже с неделю как я опять повеселел, а то всё тосковал, несмотря на всевозможную кутерьму кругом. Немножко расскажу Вам. Антокольский2 привез сюда бесподобные статуи, между прочим Христа перед народом3 и Смерть Сократа4. Сократ поразил меня сильно; я дважды ходил смотреть и не мог насмотреться. Удивительно безобразно-красивая голова, и спокойствие смерти, полное смысла и какого-то блаженства. А из-за Верещагина мы поругались со Стасовым5; когда я накричал на него неприличнейшим образом, так что самому стало совестно, то это ему, кажется, ужасно понравилось. Он стал потом очень мил со мной, и мы теперь большие друзья. Дело шло, впрочем, не столько о Верещагине, как о статье Стасова в «Голосе»6.

Затем большое событие — я был позапрошлый четверг у графини С. А. Толстой7, вашей тезки. Я туда собирался уже года полтора и, наконец, исполнил этот долг. Там я нашел Гончарова8 и Достоевского9, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга, кроме того — Марке36

вича10, Полонского11, Владимира] Соловьева12, Дм[итрия] Цертелева13, Киреева14 — всё знакомых. Большой свет состоял из Игнатьева13 и дам16, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке17. Графиня считается женщиной необычайного ума, и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьев считает решительным бесстыдством.

Через два дни — какие страшные новости! Кн[язь] Дм. Цертелев, молодой человек лет 2518, писавший стихи и философские статьи, с которым я разговаривал у графини (а знал я его давно, и он затеял философское общество19) — сошел с ума! Он жил вместе с Вл. Соловьевым20, стал бредить, бесноваться, жечь книги и т. д.21 Соловьев рассказывал, что испытал ужасное впечатление. И в самом деле — это хуже смерти, это ужаснее всего на свете. А был очень милый молодой человек, хотя и слаб и в поэзии, и в философии22.

Через неделю, вчера — совершилось наконец великое торжество — был диспут Вл. Соловьева на доктора философии23. Сам он был великолепен; так спокоен, прост, так мастерски говорил. К несчастью, сильных возражений не было, и из семи возражателей24 ни один не коснулся существа дела — как это, впрочем, обыкновенно бывает на диспутах. Поэтому всё шло довольно вяло. Два позитивиста, выскочившие в конце, были опрокинуты Соловьевым с олимпийским спокойствием25. Но сам Соловьев что-то стал кручиниться. Когда он стоял на кафедре, никто бы не дал ему меньше 35 лет26, а сегодня он мне опять повторил, что ему скверно что-то. Верно, есть что-нибудь, чего он не хочет рассказывать27.

Мое здоровье — кажется, всё лучше и лучше. Впрочем, мне всегда кажется, что я поправляюсь, точно так, как постоянно кажется, что понемногу становлюсь умнее и добрее. Всё это может быть обман. Нет, однако. Часто я теперь благословляю судьбу, что довелось мне узнать Льва Николаевича, потому что вспоминаю его наставления, и они часто

37

Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 247. № 50. Л. 1-2. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 251-253. Ответ на п. 260.

помогают мне — точно вдруг почувствую твердую почву под ногами, когда совсем уж боялся утонуть.

Статья моя28 — зреет. Оказывается, что гг. профессора очень обиделись моим намерением читать ее на съезде29. «Как смел он затевать перестройку всей системы естественных наук? Как смел учить нас азбуке дела?» Такие речи меня порадовали: значит, задело за живое — а я думал, они и не поймут.

На Страстной и Святой думаю пописать30. А то большую часть времени у меня поглощает чтение; в своей собственной библиотеке я провожу лучшие часы, — блуждая от книги к книге, задавая вопросы и находя на них ответы; очень я это люблю31.