Author: Иванова О.Ю.

Tags: география биографии история период феодализма (iv в - 1861 г) специальное (отдельное) животноводство история россии история российского государства

ISBN: 5-8138-0523-0

Year: 2003

Text

^ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА^

РОССИЯ XVII века

Й ВОСПОМИНАНИЯ

ИНОСТРАНЦЕВ

^ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА^

РОССИЯ XVII века

сэ ВОСПОМИНАНИЯ

ЙИНОСТРАНЦЕВ

СМОЛЕНСК

«РУСИЧ»

2003

УДК 93/99 [947+957]

ББК 63.3(2)45+46

Р 76

Серия основана в 2000 году

Р 76 Россия XVII века. Воспоминания иностран-

цев. — Смоленск: Русич, 2003. — 496 с.: ил. —

(Популярная историческая библиотека).

ISBN 5-8138-0523-0

Книга «Россия XVII века. Воспоминания иностранцев»

составлена из сочинений иностранных дипломатов и пу-

тешественников, посетивших Россию в первой половине

XVII столетия. В нее вошли записки капитана отряда ино-

странных наемников Жака Маржерета «Состояние Рос-

сийской державы и Великого княжества Московского»,

сочинение купца и дипломата Исаака Массы «Краткое

известие о Московии» и избранные главы широко извест-

ного труда Адама Олеария «Описание путешествия в Мос-

ковию».

Написанные на основе личных впечатлений, ярко и

увлекательно, они знакомили иностранных читателей с

драматическими событиями Смутного времени, с разно-

образными аспектами жизни Русского государства сере-

дины XVII в. Эти сочинения служат важным историчес-

ким источником по политической и социальной истории

русского общества первой половины XVII в.

Издание будет полезно всем, кто интересуется исто-

рией Отечества.

УДК 93/99 [947+957]

ББК 63.3(2)45+46

ISBN 5-8138-0523-0

© Разработка и оформление

серии. «Русич», 2003

© Составление, предисловие,

примечания. «Русич», 2003

Предисловие

В книгу «Россия XVII века. Воспоминания иностран-

цев» вошли сочинения Жака Маржерета «Состояние Рос-

сийской державы и Великого княжества Московского»,

Исаака Массы «Краткое известие о Московии» и «Описа-

ние путешествия в Московию» Адама Олеария. Они охва-

тывают период конца XVI и первой половины XVII вв.

Время, получившее название «Смуты», было весьма тя-

желым для России. После смерти Ивана Грозного (18 марта

1584 г.) на престол взошел его сын Федор. Он не обладал

способностями к государственным делам, и вскоре ре-

альную власть сосредоточил в своих руках Борис Году-

нов, сестра которого Ирина являлась женой царя. Круп-

ным политическим событием конца XVI в., имевшим

важные последствия, стала гибель царевича Дмитрия,

младшего сына Ивана Грозного, жившего с матерью и

свитой под наблюдением в Угличе. Общественное мнение

возложило вину за его смерть на Бориса Годунова (совре-

менные историки отрицают его причастность к «угличс-

кому делу», считая гибель Дмитрия несчастным случаем).

Как бы то ни было, смерть малолетнего царевича расчис-

тила Годунову путь к трону. В 1598 г. бездетный царь Федор

Иванович скончался. Патриарх Иов предложил венчать на

царство Бориса, Земский собор принял соответствующее

3

решение. Годунов долго колебался, но в конце концов со-

гласился взойти на престол. Современники не считали его

правление удачным: указы о прикреплении крестьян к

земле, неурожаи и голод 1602—1603 гг. не способствовали

популярности Бориса.

В начале 1604 г. Москвы достигли слухи о том, что ца-

ревич Дмитрий, чудесным образом спасшийся, скоро бу-

дет в Москве с сильным войском, чтобы предъявить свои

права на престол. Самозванца Григория Отрепьева, извест-

ного в истории как Лжедмитрий I, поддержали Сандомир-

ский воевода Юрий Мнишек и польский король Сигиз-

мунд III. За содействие и помощь Лжедмитрий обещал

Сигизмунду новгород-северские земли и Смоленск, а Мни-

шеку — оплату долгов и также ряд территорий Руси. Войска

Лжедмитрия перешли русскую границу в августе 1604 г.

Несколько городов сдались самозванцу без боя. В России

фактически началась гражданская война. Действия прави-

тельственных сил против войск Лжедмитрия не были осо-

бенно успешными. 13 апреля 1605 г. Борис Годунов умер от

апоплексического удара и престол наследовал его сын Федор.

Поход Лжедмитрия I на Москву завершился переходом на

его сторону жителей столицы. Федор Борисович был низ-

ложен. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий въехал в Москву и вскоре

после этого венчался на царство. Правил оно около 11 ме-

сяцев.

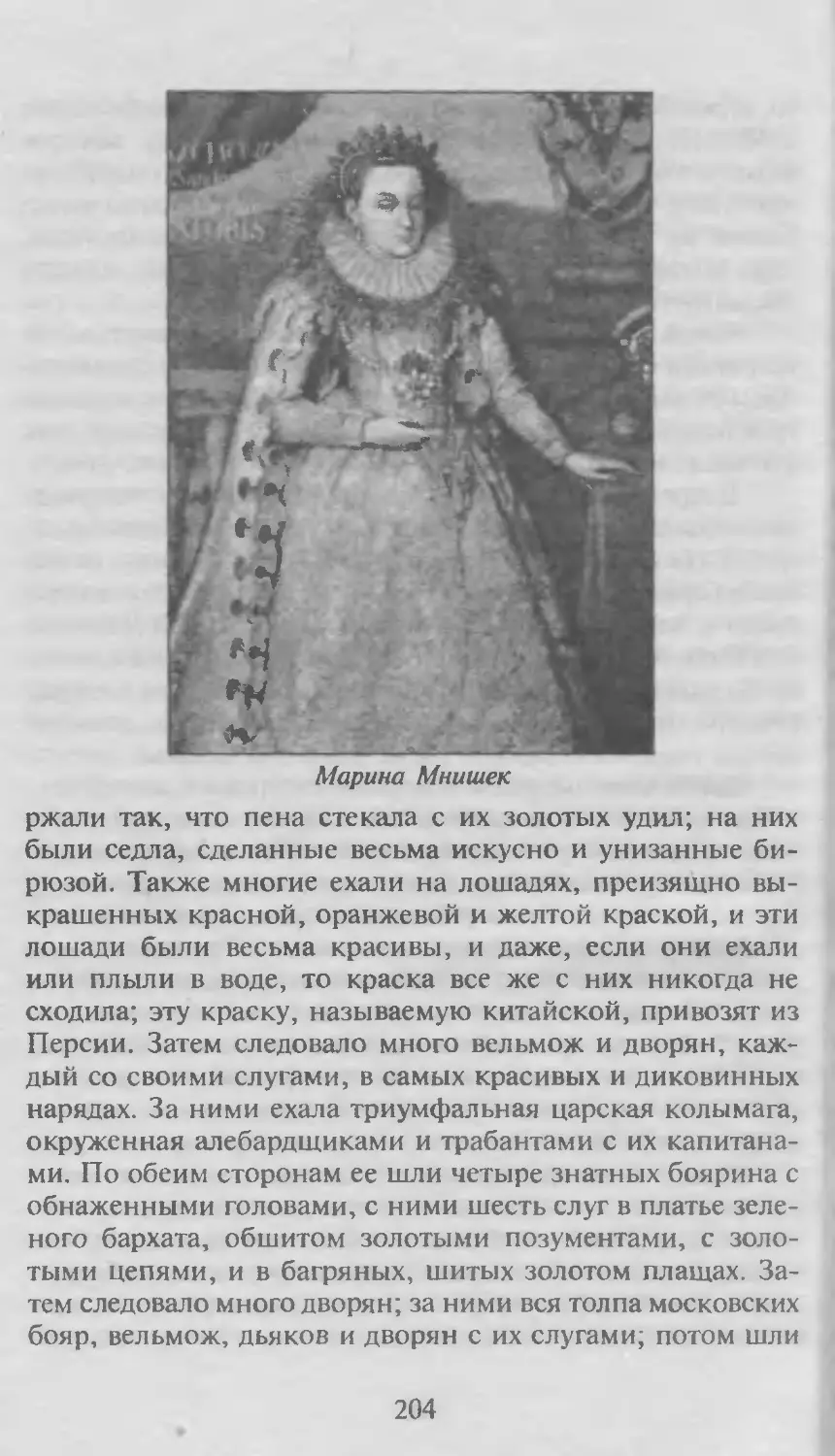

В ночь с 16 на 17 мая 1606 г., вскоре после свадьбы с

Мариной Мнишек, дочерью Сандомирского воеводы, он

был убит. Группа бояр во главе с Василием Шуйским орга-

низовала заговор против царя, подняла против него жите-

лей столицы, которые расправились с многочисленными

поляками, находившимися в столице. 1 июня 1606 г. состо-

ялось венчание на царство Василия Шуйского. Он правил

чуть более четырех лет. Эти годы для Руси были весьма не-

спокойными: страну потрясали крестьянские волнения (са-

мым крупным из них было восстание во главе с казаком

Иваном Болотниковым, выдававшем себя за воеводу Дмит-

рия), разоряли войска Лжедмитрия II (новый самозванец

объявился летом 1607 г. в городе Стародубе). Как политик

Шуйский оказался слаб и несостоятелен. Военные действия

4

против сил Лжедмитрия II привели к разгрому правитель-

ственных войск под командованием брата царя Дмитрия

Ивановича Шуйского в битве под Волховом. В июне 1608 г.

самозванец с войском подошел к Москве, но город взять

не смог и расположился лагерем в селе Тушине. Понимая,

что своими силами справиться с противником он не смо-

жет, В. Шуйский попросил о помощи шведского короля,

который в обмен на предоставление войска в 5 тысяч чело-

век потребовал уступить ему город Корелу с уездом. Весной

1609 г. шведы появились на территории России и помогали

русским войскам освобождать земли, подконтрольные ту-

шинцам, однако численность шведского войска в три раза

превышала оговоренную ранее. Польский король Сигизмунд

III, находившийся в состоянии войны со Швецией, по-

считал такое усиление своего противника недопустимым и

вторгся на территорию России с многочисленным войс-

ком. Началась польская интервенция. Поляки осадили Смо-

ленск, разбили правительственные войска в битве при

Клушине между Вязьмой и Можайском. 17 июня 1610 г.

Василий Шуйский, который практически не контролиро-

вал ситуацию в стране, был низложен и выдан Сигизмун-

ду III в качестве заложника. Власть перешла к Боярской

Думе из семи человек — «Семибоярщине». Страну разоряли

отряды поляков, шведов, Лжедмитрия II. В этих условиях

русский народ поднялся на борьбу с интервентами. Первое

земское ополчение выбить поляков из Москвы не смогло.

Это удалось сделать только второму ополчению, которое

возглавили нижегородский староста купец Кузьма Минин

и воевода князь Дмитрий Пожарский. В октябре 1612 г. Мос-

ква была освобождена. Новгород и прилегающие земли,

захваченные шведами, удалось вернуть только в 1617 г.

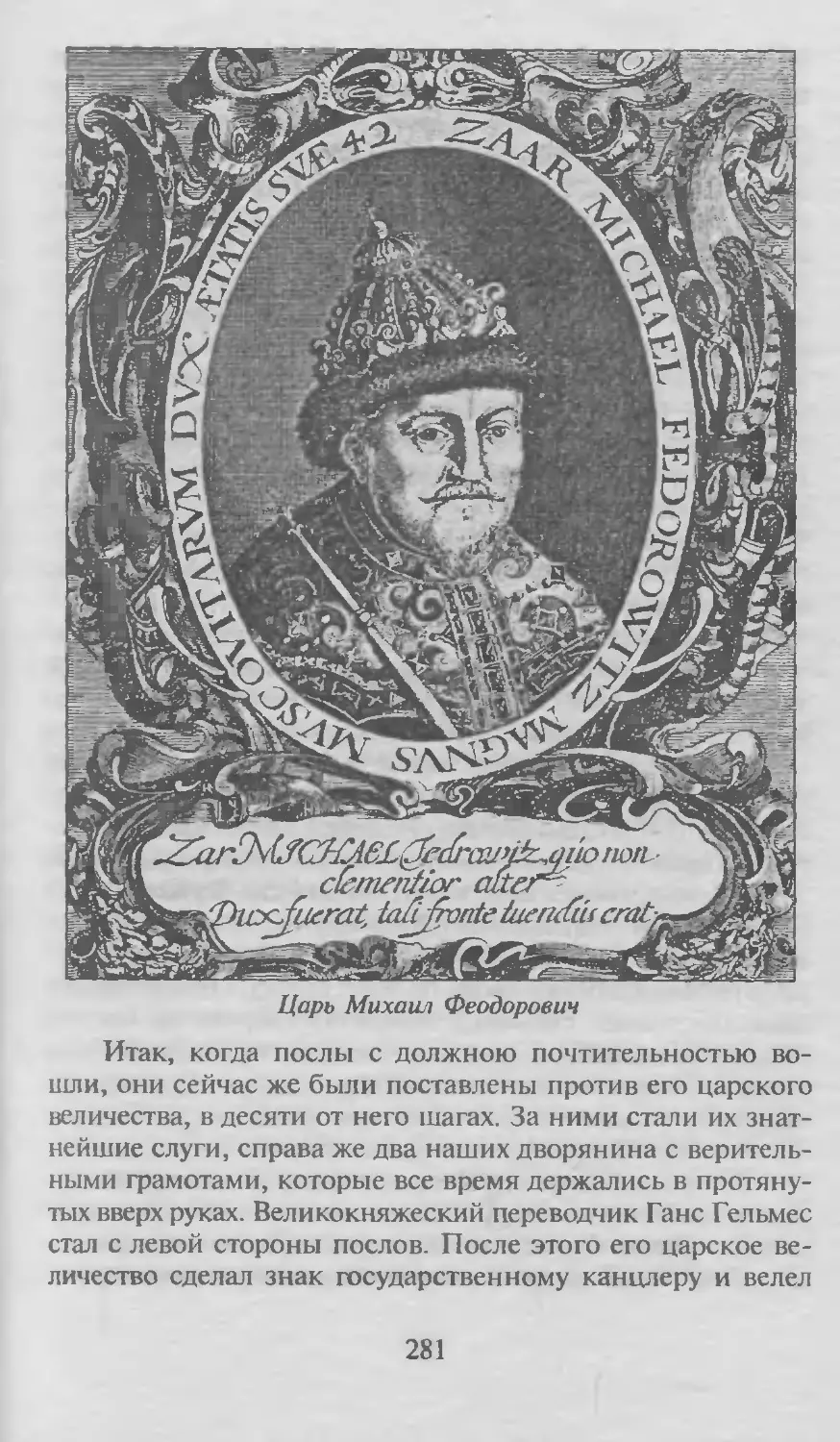

В 1613 г. Земский собор избрал на царство 16-летнего

Михаила Федоровича Романова. На русском престоле во-

царилась новая династия. Эпоха Смуты закончилась. При

Михаиле Федоровиче и его сыне Алексее Михайловиче

внутри- и внешнеполитическое положение Руси стабили-

зировалось, было восстановлено разоренное за годы Сму-

ты хозяйство. Россия вновь заняла подобающее ей место

на европейской политической арене.

5

Бурные и драматические события Смутного времени

обусловили интерес, который испытывали современни-

ки-иностранцы к нашей стране.

«Записки капитана Маржерета» («Состояние Россий-

ской державы и Великого княжества Московского, с при-

совокуплением известий о достопамятных событиях че-

тырех царствований, с 1590 по сентябрь 1606 г.»)

являются важным источником сведений о России конца

XVI —начала XVII вв. Жак Маржерет (1550-е гг. — после

1618 г.) — француз по происхождению, принадлежав-

ший к судейскому сословию, являлся профессиональ-

ным солдатом-наемником. Он служил французскому ко-

ролю Генриху IV, затем австрийскому, трансильванскому

и польскому монархам. В 1600 г. Маржерет поступил на

русскую службу в чине капитана, под его началом нахо-

дился отряд иностранных наемников. 21 января 1601 г.

этот отряд участвовал в сражении с войсками Лжедмит-

рия II у села Добрыничи, где Маржерет отличился. Через

некоторое время он перешел на сторону самозванца,

командовал отрядом иноземной стражи в Кремле. После

гибели Лжедмитрия и вступления на престол Василия

Шуйского Маржерет в сентябре 1606 г. покинул Россию.

В течение двух лет он жил во Франции, где написал и

опубликовал свое произведение о Московском государ-

стве. В 1608 г. Маржерет вернулся в Россию и поступил

на службу к Лжедмитрию II, а впоследствии — к королю

польскому Сигизмунду III. Под командованием гетмана

С. Жолкевского он принял участие в Клушинской битве

(24 июня 1610 г.), в которой войска Василия Шуйского

потерпели сокрушительное поражение. В марте 1611 г.

Маржерет участвовал в подавлении восстания москови-

чей против интервентов и в разрушении Москвы. Осе-

нью 1611 г. Маржерет навсегда покинул Россию.

«Состояние Российской державы и Великого княже-

ства Московского» — ценный исторический источник, со-

держащий сведения о политических событиях в России с

1590 по сентябрь 1606 г., о правительственных учрежде-

ниях, войске Московского государства, о быте русского

народа, о природе и населении нашей страны. Однако со-

6

чинение Маржерета требует критического подхода. В част-

ности, он считал Лжедмитрия I действительно чудесным

образом спасшимся сыном Ивана Грозного.

Голландский купец Исаак Масса (1587—1635) дваж-

ды посещал Россию и подолгу жил здесь. Впервые он при-

был в нашу страну в 1601 г. В Москве Масса завел связи

с богатыми торговцами, приказным людьми и иностран-

цами, которые помогли ему основать в России торговлю

шелком. Голландец хорошо познакомился с различными

сторонами жизни, изучил русский язык, собрал большое

количество разнообразных материалов, освещающих со-

бытия в России в конце XVI — начале XVII вв., ознако-

мился с географией страны. Первое путешествие Массы

завершилось в 1609 г.: через Вологду и Архангельск он

отправился в Голландию. Уже в следующем году по реше-

нию голландских Генеральных Штатов Масса вновь вы-

ехал в Россию с торговыми и дипломатическими поруче-

ниями. Будучи активным сторонником сближения двух

стран, он ревностно защищал интересы голландской тор-

говли в России. В 1614 г. Масса отбыл на родину вместе с

русским посольством С. Ушакова и С. Заборовского, вме-

сте с ними вернулся в Россию и в 1615 г. сопровождал в

Голландию русское посольство И. Кондырева и М. Неве-

рова. В том же году Массе было доверено вести переговоры

с царем Михаилом Федоровичем об условиях русско-ни-

дерландского военного союза против Швеции, а также

торговых отношениях между двумя странами.

В 1620-х гг. Исаак Масса перешел на шведскую служ-

бу, после чего еще дважды посетил Москву, в 1628 г. в

составе шведского посольства А. Мониера и в 1634 г.

«Краткое известие о начале и происхождении совре-

менных войн и смут в Московии, случившихся до 1610 года

за короткое время правления нескольких государей»

И. Масса написал в 1610—1611 гг. Много внимания он уде-

лил правлениям Бориса Годунова, Лжедмитрия I и Васи-

лия Шуйского, причем основывался на личных наблюде-

ниях и свидетельствах современников, критически

относился к официальным известиям, предоставляемым

русским правительством. Исаак Масса, положительно от-

7

зываясь о личных качествах Бориса Годунова, негативно

оценил его правление, считал его виновным в смерти царя

Федора Ивановича и убийстве малолетнего царевича Дмит-

рия. События правления Годунова описаны им достаточно

подробно. Лжедмитрия I Масса считал самозванцем, опи-

равшемся на поддержку Речи Посполитой и Ватикана.

В своем сочинении Масса довел изложение событий до

1609 г. Его «Краткое известие» является важным истори-

ческим источником, освещающим историю России от цар-

ствования Ивана IV Грозного до Василия Шуйского. Не-

которые сведения, приводимые голландским купцом и

дипломатом, являются уникальными (к примеру, сведе-

ния о восстании И. Болотникова). Сочинение Массы было

впервые опубликовано в Брюсселе в 1866 г., в России его

напечатали в 1874 г. И. Масса также является автором двух

статей о Сибири, которые входят в число первых сочине-

ний о Сибири в западноевропейской литературе.

«Описание путешествия в Московию и через Моско-

вию в Персию и обратно» Адама Олеария — одно из са-

мых знаменитых сочинений о Русском государстве, со-

зданных в первой половине XVII в. Адам Эльшлеген (он

именовал себя на латинский манер Олеарием) родился в

Саксонии в 1603 г. Он преподавал в Лейпцигском универ-

ситете, отличался разносторонней образованностью, что

определило его участие в голштинском посольстве в Рос-

сию в 1633—1634 гг. В 1635—1639 гг. он входил в число

участников второго посольства герцога Голштинского Фре-

дерика в Россию и Персию (современный Иран). Перед

посольством 1633—1634 гг. была поставлена цель добиться

у русского правительства разрешения для голштинских

купцов проезжать через Россию в Персию и Индию с тор-

говыми целями. Такое разрешение было ими получено на

следующих условиях: голштинская компания обязывалась

ежегодно выплачивать в русскую казну по 600 тысяч ефим-

ков (иоахимсталеров); купцы могли торговать персидски-

ми и индийскими товарами в России. Договор заключался

на 10 лет и по истечении срока мог быть продлен по обо-

дному согласию сторон. Российское правительство оста-

вило за собой право через три или пять лет отказать голш-

8

тинским купцам в возможности транзита через русские

земли — в том случае, если усмотрит для себя какую-либо

невыгоду в их торговле. Посольство в Персию 1635—1639 гг.

вернулось успешно, но впоследствии голштинское прави-

тельство оказалось неспособно ежегодно выплачивать тре-

буемую русскими властями сумму и расторгло договор.

В 1639 г. после возвращения из Персии Адам Олеарий

поселился в Готторпе и поступил на службу к герцогу

Голштинскому в качестве математика, антиквариуса и

библиотекаря. Являясь одновременно математиком, фи-

зиком и историком, он был одним из образованнейших

людей своего времени. Путешествуя по России и Ирану,

он изучил русский и персидский языки и считался луч-

шим в Европе ориенталистом. Кроме того, он проявил

себя как поэт и художник. В 1647 г. Олеарий опубликовал

записки о своих путешествиях в Россию и Персию, содер-

жащие массу сведений об истории и географии России,

народных обычаях и нравах, о различных населенных пунк-

тах. «Описание путешествия в Московию и через Моско-

вию в Персию и обратно» было обильно снабжено карта-

ми и рисунками, выполненными автором. В настоящем

издании за недостатком места труд печатается в сокраще-

нии (в основном публикуются те его главы, которые не-

посредственно затрагивают события во время путешествия,

содержат описание европейской части России, быта и

обычаев русского народа). Опущены главы о путешествии

посольства из Москвы в Персию и его возвращении. «Опи-

сание путешествия в Московию» является одним из са-

мых полных трудов о России и благодаря широте охвата

материала считается одним из важнейших источников по

истории России первой половины XVII в.

Жак Маржерет

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ

ДЕРЖАВЫ И ВЕЛИКОГО

КНЯЖЕСТВА МОСКОВСКОГО

Его Величеству королю Франции

Государь!

Если бы подданные Вашего Величества, посещая отдаленные

земли, описывали правдиво то, что они видели и наблюдали заме-

чательного, то не только они сами извлекли бы выгоду, но могли

бы и Вашему государству принести пользу. Они указали бы, чего

должно искать, что можно заимствовать у других народов — ибо

для успехов общежития все в этом мире так устроено, что мы

находим у других то, чего сами не имеем. При том известия этих

наблюдателей внушали бы желание многим юношам — праздным

домоседам — посмотреть на белый свет: в трудных, но благород-

ных странствованиях, или среди иноземных воинств, они познали

бы доблесть: тогда рассеялось бы и заблуждение многих, которые

пределами христианства полагают Венгрию. Я могу уверить, что

Россия, описанная мною по приказанию Вашего Величества в на-

стоящем сочинении, служит христианству твердым оплотом, что

она гораздо обширнее, сильнее, многолюднее, обильнее, имеет гораз-

до более средств для отражения скифов и других магометанских

народов, чем многие предполагают. Царь властвует неограничен-

но, и страх и уважение к нему заставляют подданных беспрекос-

ловно подчиняться его воле. Порядком и внутренним устройством

он ограждает свои земли от беспрерывного нападения варваров.

Государь! Когда победами и счастьем Вы даровали Франции

то спокойствие, которым она теперь наслаждается, я увидел, что

10

моя ревность к службе не принесет пользы ни Вашему Величеству,

ни моему отечеству, —ревность, доказанная мною во время меж-

доусобий, под знаменами Де Вогренана, при Сен-Жан-Де-Лон и в

других местах герцогства Бургундского. Поэтому я удалился из

отечества и служил сперва князьям Трансильванским, потом им-

ператору в Венгрии, затем королю Польскому в звании капитана

пехотной роты. Наконец, судьба привела меня к русскому царю

Борису, я был удостоен им чести начальствовать кавалерийским

отрядом; по смерти же его Дмитрий, вступив в царство, поручил

мне начальствование первой ротой своих телохранителей. За это

время я имел возможность научиться русскому языку и собрать

много сведений о законах, нравах и религии этой страны. Все это

описываю в настоящем небольшом сочинении с такой простотой

и откровенностью, что не только Вы, Государь, при удивительно

ясном и проницательном уме Вашем, но и всякий увидит в нем

одну истину, которая, по словам древних, душа и жизнь истории.

Внимание Вашего Величества к моим изустным донесениям

подает мне надежду, что эта книга принесет Вам некоторое удо-

вольствие: вот единственное мое желание. В ней Вы найдете из-

вестия о событиях, весьма замечательных, отчасти поучитель-

ных для великих монархов. Самая участь несчастного государя

моего, Дмитрия, может служить для них уроком: разрушив неодо-

лимые преграды к своему престолу, он возвысился и пал скорее,

нежели в два года; но этого не довольно — его называют еще

обманщиком. Точно также вы увидите многие подробности о

России, достойные внимания и совершенно до сих пор неизвестные,

как по отдаленности этой державы, так и по искусству русских

скрывать и замалчивать дела своего государства.

Молю Бога даровать Вашему Величеству благоденствие. Ва-

шей державе — мир, наследнику — желание подражать Вашим

добродетелям, мне же — неизменную всегда постоянную ревность

делами своими оправдать имя всепокорнейшего подданного, вер-

нейшего и преданнейшего слуги Вашего Величества

Жака Маржерета.

Россия — весьма обширная страна, покрытая даже в

областях наиболее обитаемых дремучими лесами, а со сто-

роны Литвы и Ливонии пространными болотами, являю-

щимися как бы ее оградой. Она довольно густо заселена

от Нарвы, крепости и морской пристани на границах Ли-

вонских, принадлежащей королевству Шведскому, до

Архангельска или св. Николая, другого города в расстоя-

11

нии от Нарвы, а 2 800 верст (4 версты равны 1 лье), — и

от Смоленска (города близ пределов литовских, обнесен-

ного каменной стеной при Федоре Ивановиче Борисом

Федоровичем, тогдашним правителем государства), до Ка-

зани, на 1 300 верст.

В стране Казанской прежде находилось независимое

татарское царство; оно было покорено великими князья-

ми Василием Ивановичем и сыном его, Иваном Василь-

евичем. Владетель Казанский был взят в плен в самом го-

роде Иваном Васильевичем: он живет еще и теперь в

Московии, зовут его царь Симеон1. Казань построена воз-

ле знаменитой реки Волги, в которую впадает Ока. Подле

этого города обитают черемисы. За Казанью, по течению

Волги, впадающей в Каспийское море, тянутся обшир-

ные необитаемые степи; только немногие крепости пост-

роены по берегам Волги. От Казани до Астрахани около

2 000 верст. Астрахань, укрепленный город, ведет очень

деятельную торговлю, более деятельную, чем все прочие

русские города, и снабжает почти всю Россию солью и

соленой рыбой. Полагают, что земля там весьма плодо-

родна, так как в степях между Казанью и Астраханью ра-

стет много низкорослых, богатых плодами вишневых де-

ревьев и даже несколько лоз дикого винограда. Астрахань

изобилует хорошими плодами; в окрестностях ее, как рас-

сказывают некоторые писатели, попадаются растения-

животные, так называемые бараны: они вырастают из зем-

ли и привязаны к корню как бы кишкой, идущей от пупа,

длиною в 2 или 3 сажени. Названный баран поедает траву

вокруг себя и затем умирает. Бараны эти величиною с яг-

ненка; шерсть имеют курчавую. Я видел их шкуры — иног-

да совершенно белые, а иногда с немногими пятнами.

В царствование Ивана Васильевича, покорившего зем-

лю Астраханскую, англичане завели здесь торговлю с Пер-

сией. За Волгой обитают татары, которые называют себя

ногаями. Иван покорил еще землю, называемую русскими

царством или государством Сибирским. Страна эта покры-

та лесами, дубравами и болотами и мало исследована; ду-

мают, что она с одной стороны прилегает к реке Оби. Снаб-

жая государство пушниной, т.е. мехами собольими, куньими

12

и весьма дорогими черно-лисьими, Сибирь доставляет царю

весьма значительный доход. Теперь начали обрабатывать эту

землю, довольно богатую, в особенности хлебом. Русские

построили четыре города и установили в них гарнизоны,

дабы держать в повиновении народ, который весьма груб,

малоросл, видом похож на татар ногайских: лицо они име-

ют плоское и широкое, нос сплюснутый, глаза малые; цвет

лица очень смуглый; они отращивают волосы; некоторые

имеют бороду, одеваются в соболя, шерстью наружу. Лет

тридцать назад они не знали хлеба. Сюда обыкновенно ссы-

лаются люди, впавшие в немилость государя.

Для отражения Крымских татар, союзников Турецко-

го султана, которому они часто помогали опустошать Вен-

грию (особенно в 1595 г., когда произошла большая битва

при Агрии2) — русские с 1593 г. начали строить в погранич-

ных степях многочисленные города и крепости; впрочем, с

этой стороны Россия обитаема только до Ливен, т.е. на 700

верст от Москвы. Далее находятся Борисов, Белгород, Ца-

рев-город (в тысяче верст от Ливен) и другие города, ко-

торые все более и более заселяются; земля здесь весьма

плодородна, но жители решаются возделывать ее только в

окрестностях городов. Думаю, что от Царева-города до ве-

ликого хана не более 8 дней пути. Там в прежнее время

обыкновенно собирались татары, когда они задумывали

идти за добычей в Европу. Вообще, Россия весьма обшир-

на, и имеет границами Литву, Подолию, Турцию, Тата-

рию, Швецию, Норвегию, Новую Землю и Ледовитое море.

В северных и западных областях этой страны, более

всего обитаемых, весьма холодно; степи же татарские,

окрестности Волги, Казани, Астрахани и реки Оби, на-

ходящиеся в восточных областях, климат имеют умерен-

ный. В холодной полосе зима продолжается шесть меся-

цев, снег бывает по пояс, и целые реки можно переезжать

по льду. Несмотря на это, почва весьма плодородна, изо-

билует всякими хлебами, известными у нас во Франции:

рожь сеют в начале или половине августа, пшеницу и овес,

смотря по продолжительности зимы, — в апреле или мае,

ячмень же в конце мая. Есть и плоды; дыни здесь встреча-

ются такие большие и вкусные, что подобных я нигде в

13

других землях не видывал; сверх того, есть много огурцов,

яблок, вишен; слив и груш мало. Орехов, земляники и

подобных плодов великое множество. Летом дождь идет

изредка, а зимою его никогда не бывает. В Холмогорах,

Архангельске и Святом Николае, а также и в других мес-

тах на севере летом в продолжение месяца или шести не-

дель солнце видимо днем и ночью: в полночь оно отстоит

от земли сажени на две или три; зимою же целый месяц

дня совсем не бывает, ибо солнце не показывается.

Кроме этого вы найдете всякого рода дичь и живот-

ных, как и во Франции, исключая кабанов. Ланей и диких

коз довольно много в восточных и южных областях, в сте-

пях татарских между Астраханью и Казанью; лосей множе-

ство по всей России; кролики весьма редки; фазанов, ку-

ропаток, дроздов черных и серых, перепелов, жаворонков

весьма много; есть много и другой дичи, исключая бека-

сов, которых видно мало. В августе и сентябре бывает весь-

ма много журавлей, лебедей, гусей и диких уток. Из аистов

я видел зимою только одного, совершенно черного. Плото-

ядных животных — медведей белых и черных — очень мно-

го; лисицы, коих пять видов, и волки — звери обычные

здесь, в виду обширности лесов, и весьма вредные для до-

машнего скота. Кроме того, в некоторых северных областях

встречается особый род оленей: он менее обыкновенных и

с красивыми ветвистыми рогами; шерсть у них сероватая,

почти белая, а копыта раздвоены более, нежели у обыкно-

венных оленей. Они доставляют пищу и платье и служат

вместо коней для жителей. Запряженный в сани, для него

приспособленные, олень бежит скорее самой быстрой ло-

шади; большую часть года он питается тем, что находит

под снегом. Зайцы зимой белы, а летом такого же цвета,

как и во Франции. Сверх того, во всякое время встречают-

ся соколы, ястребы и другие хищные птицы; реки же изо-

билуют такой вкусной разнообразной рыбой, что подобно-

го богатства нет во всей Европе; из рыб наиболее известны

стерляди, белуги, осетры, белорыбица (немного более сем-

ги) и другие виды, как и во Франции, кроме форелей.

Рыба вообще дешева, как и прочие жизненные припасы.

Несмотря на великий голод (о котором будем говорить пос-

14

ле), уничтоживший почти во всей стране домашний скот,

я купил во время отъезда по дороге ягненка, величиною с

нашего барана или около того, за 10 копеек, что составля-

ет 13 су 4 денье, и курицу за 7 денье. Каплунов держат

только иностранцы. Такая дешевизна происходит от того,

что каждая овца приносит обыкновенно двух и трех ягнят,

и от каждого из них к следующему году родится опять

столько же. Рогатый скот точно так же весьма быстро раз-

множается. В России вообще не едят телятины, считая это

грехом. Кроме того, ежегодно постятся 15 недель, не счи-

тая среды и пятницы, что составит около полугода. Благо-

даря этому мясо весьма дешево. Хлеб также не дорог: соби-

рают его много, а за границу не вывозят; почва же так

тучна и так плодородна, что ее удабривают только в неко-

торых местах. Мальчик от 12 до 15 лет с небольшой лоша-

дью обрабатывает десятину или две ежедневно.

Несмотря на изобилие и дешевизну съестных припа-

сов, простой народ довольствуется весьма немногим. Ина-

че он не мог бы покрыть издержки, ибо тут не знают ника-

кой промышленности и весьма ленивы. Работы не любят и

преданы пьянству, как нельзя более. Когда веселятся, обык-

новенно пьют вино и мед, приготовленный из сотов, ко-

торые добываются без труда и в великом изобилии; об этом

можно судить по множеству воска, который они ежегодно

отправляют в чужие страны. Есть у них также пиво и другие

дешевые напитки. Все без различия, мужчины и женщи-

ны, мальчики и девочки, предаются пороку пьянства, са-

мого неумеренного. Духовенство не уступает мирянам, если

даже не превосходит их. Когда есть только хмельное, кото-

рое разрешается приготовлять лишь для известных годич-

ных праздников, то пьют день и ночь, пока всего не выпь-

ют. Я говорю о простом народе, так как дворяне имеют

право делать напитки, какие им угодно, и пить, когда хотят.

Великие князья ведут свой род, по известию русских

летописей, от трех братьев, которые переселились из Да-

нии и овладели Россией, Литвой и Подолией лет за 800

до нашего времени. Старший из братьев, Рюрик, назвал

себя великим князем владимирским, и от его по мужской

линии происходят все великие князья, включая Ивана

15

Васильевича, который после завоевания Казани, Астра-

хани и Сибири, получил от Максимилиана, императора

римского, титул императора.

Что касается титула, то наименование «царь», здесь

употребляемое, считают самым высоким. Императора рим-

ского они именуют цесарем, производя это от Цезаря; про-

чих же государей — королями, следуя полякам; владетеля

персидского называют кизель-баша, а турецкого — вели-

кий господарь турецкий, т.е. великий государь. Слово «царь»,

по их мнению, находится в Священном Писании, где Да-

вид, Соломон и иные государи названы «Царь Давид», «Царь

Соломон». Поэтому они говорят, что наименование, коим

Богу угодно было некогда почтить Давида, Соломона и

других властителей Иудейских и Израильских, гораздо бо-

лее приличествует государю, нежели слова цесарь и ко-

роль, выдуманные человеком и присвоенное, как они по-

лагают, каким-нибудь завоевателем. Тогда Федор Иванович,

царь Российский, снял осаду Нарвы, и полномочные по-

слы съехались для заключения мира между Россией и Шве-

цией, обе стороны более двух дней пререкались об импера-

торском титуле: Федор хотел его принять, шведы же не

соглашались уступить. Русские заявили, наконец, что наи-

менование царь еще выше императора, и потому поста-

новлено было именовать Федора всегда царем и великим

князем московским: и те, и другие, толкуя наименование

царь по-своему, считали себя в выигрыше. Король польский

пишет царю точно так же, называя его императором, как

делала и покойная Елизавета, а ему следуют король вели-

кобританский, король датский и великий герцог тоскан-

ский. Шах персидский и все владетели азиатские величают

царя так, как ему угодно. Как же называет его султан ту-

рецкий, я не знаю, ибо при мне между ними не было ни

письменных сношений, ни посольств.

Иван Васильевич женат был семь раз, вопреки своей

религии, которая разрешает вступать в брак только три раза;

у него были три сына. Ходит слух, что царь собственноруч-

но умертвил старшего сына.. Но это случилось по-другому.

Хотя Иван бил сына концом палки, окованной четырех-

гранным железным острием в виде жезла, — каковую пал-

16

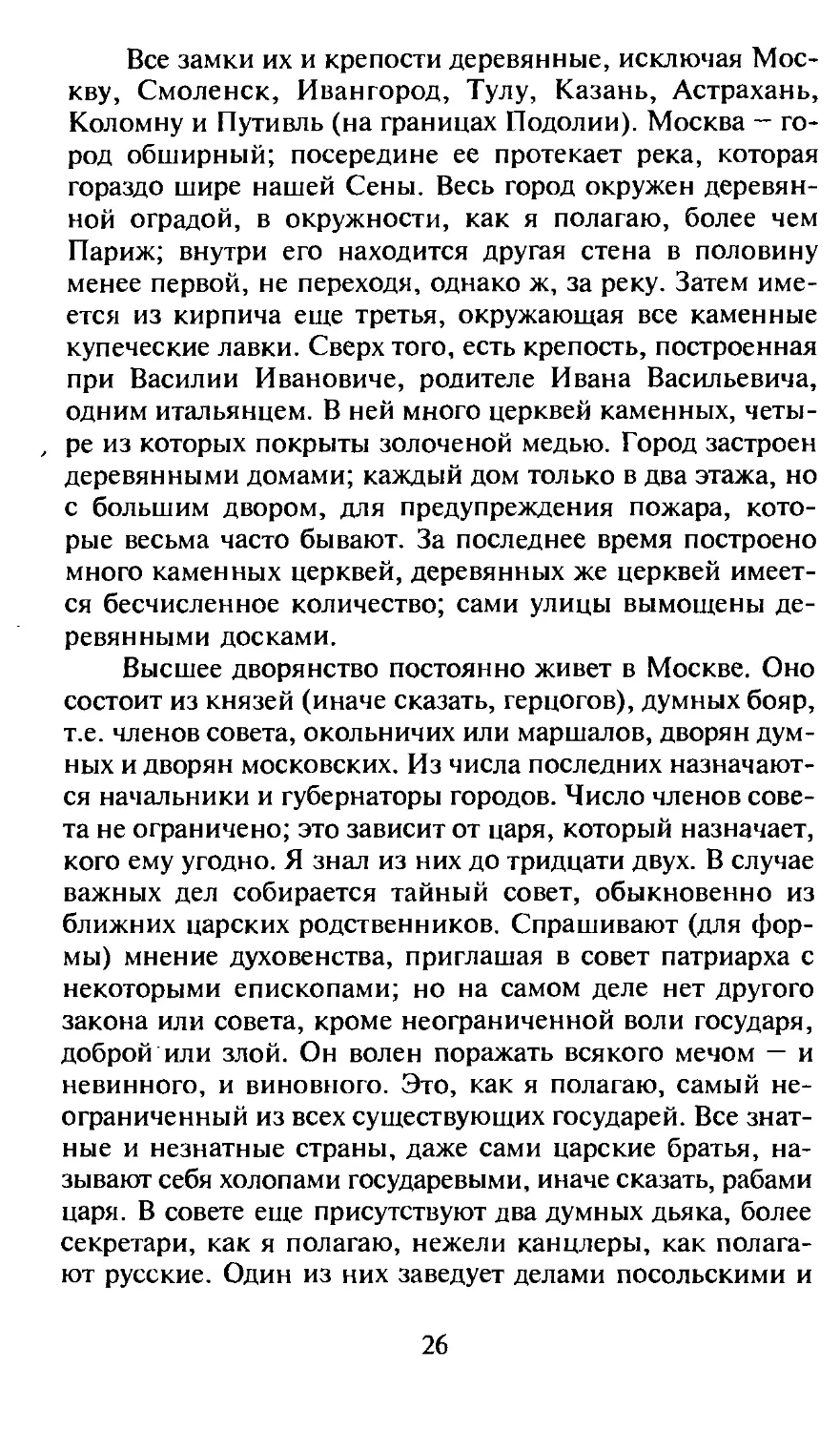

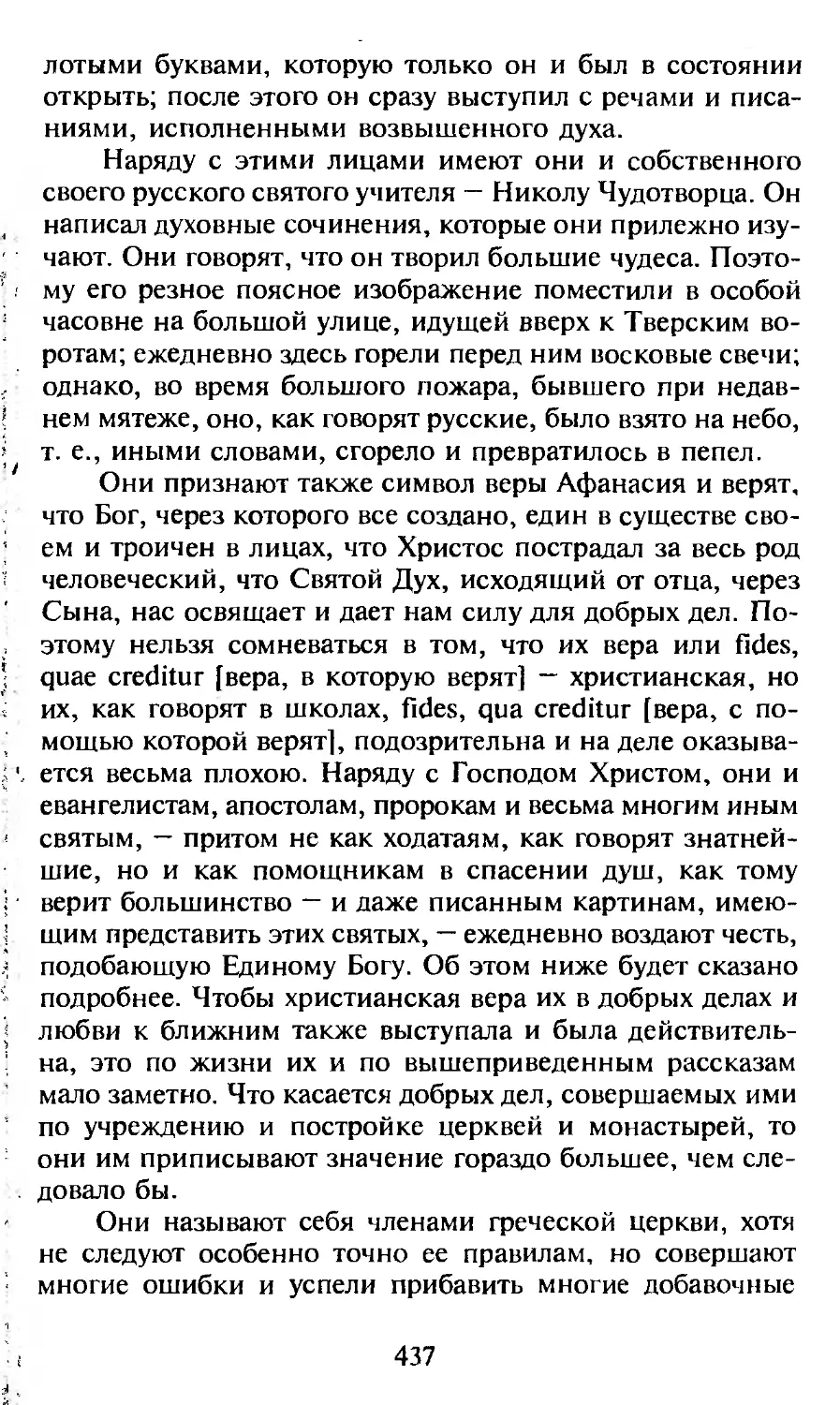

Царь Федор Иванович.

Парсуна

ку никто не смел иметь, ис-

ключая государя, ибо пре-

жние великие князья получа-

ли ее в знак покорности от

татар — и хотя царевич и был

ранен, однако же умер он не

от удара, а уже после во вре-

мя путешествия на богомолье.

Второй сын, Федор Ивано-

вич, вступил на престол, ког-

да умер его отец. Третий был

от последней жены, из рода

Нагих, и имя его было Дмит-

рий. Иван Васильевич, про-

званный Грозным, не доверял

преданности своих подданных

и испытывал их разными средствами; главным из них было

возведение на престол царя Симеона, о котором сказано

выше. Иван короновал его и присвоил ему полный царс-

кий титул; сам же построил дворец против Кремля и пове-

лел называть себя великим князем московским. Симеон

царствовал целых два года4, управляя как внутренними,

так и внешними делами. Разумеется, он спрашивал у Ива-

на совета, или вернее, получал повеления К концу второ-

го года Иван низложил Симеона с престола и дал ему ве-

ликие богатства. По смерти старшего сына царь женил

второго сына, Федора, на дочери5 Бориса Федоровича, ко-

торый происходил из достаточного хорошего дома, при-

надлежащего к московскому дворянству, и мало-помалу

вкрался в милость Ивана Иван умер в марте 1584 г.

После его смерти вступил на престол Федор, госу-

дарь весьма небольшого ума, любивший более всего зво-

нить на колокольне и большую часть времени проводив-

ший в церкви. Борис Федорович, тогда любимый народом

и весьма жалуемый Федором, вмешался в правление и,

имея ум хитрый и сметливый, удовлетворял каждого. После

того, как стали раздавался недовольные голоса за низло-

жение слабоумного Федора, Борис был избран правите-

лем государства. С тех пор, как говорят, он начал искать

17

короны, видя, что Федор не имел детей, кроме дочери,

умершей на третьем году от роду. Для этого он старался

приманить к себе народ благодеяниями: укрепил Смо-

ленск, обнес столицу каменной стеной, взамен прежней

деревянной, построил некоторые крепости между Каза-

нью и Астраханью на пределах татарских. Так приобретая

доброе расположение народа и самого дворянства, исклю-

чая наиболее дальновидных знатных, он отправил в ссылку

своих недругов под разными предлогами. Затем саму ца-

рицу, вдову умершего Ивана Васильевича, отправил вме-

сте с сыном ее Дмитрием Ивановичем в Углич, — город,

отстоящий от Москвы на 180 верст. Рассказывают, что

царица и некоторые знатные, предугадывая, к чему стре-

мится Борис, и зная, какая опасность ожидает младенца

(многие из знатных, удаленные в ссылку, были отравле-

ны по дорогое), нашли средство подменить его другим

мальчиком. После этого Борис умертвил еще многих не-

винных знатных. Наконец, не опасаясь уже никого, кроме

Дмитрия, Борис задумал уничтожить последнюю прегра-

ду и отправил в Углич людей, чтобы убить царевича. Это

совершил сын одного чиновника, определенного Бори-

сом в секретари к царице. Злодей погиб на месте; а под-

ложного царевича, имевшего 7 или 8 лет от роду, похоро-

нили весьма просто.

Весть о смерти Дмитрия вызвала в Москве разные

толки: народ роптал. Борис, будучи о всем осведомлен,

приказал ночью зажечь гостиный ряд, купеческие дома и

другие здания в различных местах, чтобы отвлечь их де-

лом, пока ропот понемногу утихнет и умы не успокоятся.

Он сам присутствовал на пожаре, отдавал приказания ту-

шить огонь; при этом так хлопотал, что казалось, будто

несчастье очень его печалило. Потом, созвав потерпевших

убытки, долго утешал их добрыми и ласковым речами,

горевал о бедствии, обещал выпросить у царя вспоможе-

ние каждому из них для постройки домов и обещал возве-

сти каменные лавки взамен прежних, деревянных. Все это

он исполнил; каждый остался доволен и почитал себя

счастливым, имея столь доброго покровителя. Наконец, в

январе 1598 г. Федор скончался (иные полагают, что Бо-

18

рис был виновником его смерти). Тогда Борис еще более

прежнего стал домогаться короны, но так скрытно, что

только самые сметливые это замечали, однако, не реша-

лись противиться. Казалось, он хотел только возвести на

престол свою сестру, вдову покойного Федора, хотя это

было вопреки государственным законам, согласно кото-

рым овдовевшая царица или великая княгиня удаляется

на покой в монастырь через шесть недель после погребе-

ния мужа. Борис притворно отказывался от короны даже

и тогда, когда предлагали ему, по совету сестры своей, в

заседании Совета (куда всякий мог приходить во время

междуцарствия). Таким поведением он заставил просить

себя о принятии царского титула; но сам долго не согла-

шался на эту просьбу и говорил избиравшим его, что не

должно спешить, что дело требует зрелого размышления,

что никакая опасность их не принуждает, что государство

в мире со всеми и что оно останется в том же состоянии,

в каком было и прежде, когда он сам при покойном госу-

даре был правителем, до тех пор пока они, по зрелом

рассуждении, не изберут другого. Впрочем, справедливо,

что в его время страна не терпела бедствия, что он обога-

тил казну, не говоря уже о городах и крепостях, которые

он построил, что он заключил дружбу со всеми соседями.

Борис притворно требовал созыва государственных чи-

нов, т.е. от каждого города по 8 или 10 человек, дабы весь

народ единодушно решил, кого должно возвести на пре-

стол, ибо желание его (говорил он) — удовлетворить каж-

дого. Но на это нужно было время, и он тогда же распустил

слух о вторжении татарского хана в Россию с большими

силами,, ссылаясь на пленников, приведенных казаками.

Устрашенный народ еще настоятельнее просил его при-

нять корону; Борис уверял, что принимает ее против воли,

что многие из знатных поколений имеют большее право

на престол, что он и без венца любил бы граждан, как

родной отец, и занимался бы делами с прежним усерди-

ем; но в виду всеобщего желания народа, он готов взять

на себя такое тягостное бремя, но не иначе, как отразив

прежде всего неверных, идущих опустошать государство

со стотысячным войском, и предписав законы им и про-

19

чим соседям. Тогда наименовали его всеми титулами пред-

шественников.

Спеша исполнить свое обещание, Борис собрал вой-

ско недалеко от Серпухова, города близ Оки, в 90 верстах

от столицы, где обычно собираются татары. По удалении

сестры своей, царицы, в Девичий монастырь (в трех вер-

стах от Москвы), сам прибыл к войску в июле месяце. По

словам иностранцев и самих русских, бывших на этом

смотре, число воинов пеших и конных достигало 500 000.

Я преуменьшил еще число, ибо Россия никогда не была в

таком волнении. В удостоверение же справедливости этого

показания расскажу после, каким образом собирают та-

кое множество людей, ибо я сам был свидетелем этого.

Но война кончилась тем, что вместо вражеской рати явился

ханский посол, с сотней лихих всадников, одетых соглас-

но обычаю их, в шкуры баранов для какого-то мирного

предложения. Об этом Борис знал хорошо и прежде. Со-

глашение это доставило ему великую славу: показав послу

все русские силы, и выпалив из пушек, расставленных по

обеим сторонам дороги на протяжении двух верст и в до-

вольно дальнем одна от другой расстоянии, он провел его

несколько раз между орудиями и, наконец, отправил с

великими дарами. Затем, отпустив воинов по домам, Бо-

рис Федорович вернулся в Москву с большим триумфом.

Ходил слух, что татарин, услышав о силах русских, не

смел идти далее. Борис короновался 1 сентября, т.е. в пер-

вый день 1598 года.

Уже около семисот лет прошло, как Россия приняла

христианскую веру от епископа константинопольского. Они

следуют греческому исповеданию: крещаемых младенцев

погружают в воду троекратно, во имя Отца, Сына и Св.

Духа; потом священник надевает на шею младенца крест,

вручаемый восприемником, в знамение крещения; крест

этот носят до самой смерти. Они признают Св. Троицу, но

все же отличаются от нас, исповедая, что Св. Дух исходит

не от Отца и Сына, а только от Отца, и что он покоится

на Сыне. Образов у них много; все они писаны красками,

исключая одно резное Распятие. Говорят, что в России

хранится икона св. Девы Марии, писаная собственной

20

рукой Евангелиста Луки. Главный покровитель их — св. Ни-

колай. Кроме святых, принятых из Греции, они канони-

зируют много других; но кроме Девы Марии не признают

ни одной святой. Они имеют патриарха, который избран

во время Ивана Васильевича патриархом Константино-

польским. Если я не ошибаюсь, в России 7 архиепископств,

кроме многих епископств и монастырей. Одни священни-

ки, и только женатые, совершают таинства; по смерти же

своих жен более не священнодействуют; если не вступят

вторично в брак, то могут постричься в монахи. Монахи

безбрачны так же, как и патриарх, епископы и игумены;

поэтому не могут ни приобщать святых тайн, ни есть мяса,

и принимают святые дары от священников. Приобщаются

под обоими видами все без различия, светские и духов-

ные, после тайной исповеди, обыкновенно раз в год. Свя-

щенник, вновь вступив в брак, переходит в светское зва-

ние. Русские почитают истинно крещеными лишь тех,

которые крестились по греческому обряду; впрочем, ка-

толиков избавляют от вторичного крещения. Усердно со-

блюдают праздники, даже и субботу наравне с воскре-

сеньем, хотя и в самые большие праздники открывают

лавки и работают после полудня, если необходимость на-

стоятельно требует. Постятся русские по средам и пятни-

цам и, кроме того, держат в году четыре поста; великий

пост, о котором будем говорить ниже, два поста по 15

дней каждый, и один перед Рождеством Христовым, ко-

торый начинается через восемь дней после праздника св.

Николая. Соблюдают же посты так строго, как только воз-

можно, не вкушают ни яиц, ни какой бы то ни было

мясной пищи. Русские имеют Священное Писание на своем

языке, т. е. на славянском; весьма почитают псалмы Дави-

да. В церквах никогда не произносят проповедей, а по празд-

никам читают отрывки из Библии или Нового Завета; но

невежество народа так велико, что не найдется трети,

которая знала бы молитву Господню и символ веры. Можно

сказать, что невежество народа есть мать его благочестия.

Они ненавидят науки и особенно латинский язык. Не име-

ют ни школ, ни университетов. Одни только священники

обучают юношей чтению и письму; этим, однако, только

21

немногие занимаются. Буквы у русских большей частью

суть греческие; книги все почти рукописные, исключая

очень немногие печатные экземпляры Ветхого и Нового

Завета, пришедших из Польши; только 10 или 12 лет про-

шло, как русским стало известно искусство книгопечата-

ния6; и теперь еше рукописные книги более почитают,

нежели печатные. Дважды в году освящают реку и воду;

после освящения царь и вельможи обыкновенно в нее по-

гружаются; я сам видал, как для этого прорубали лед и

как царь опускался в прорубь. В вербное воскресенье пат-

риарх едет на осле, при этом сидит боком, как женщины;

но так как не хватает ослов, берут лошадь, покрывают ее

белым полотном и привязывают ей большие уши. Царь

ведет ее за повод из Кремля до церкви, называемой Иеру-

салимом, а оттуда — в храм Богоматери. Во время этого

шествия назначенные люди снимают с себя одежду и рас-

стилают ее по дороге, шествуя впереди священников и

другого духовенства города. В России существует особый

орден, состоящий из людей, которые в предчувствии при-

ближения смерти были соборованы маслом: такие люди

обязаны носить до самой смерти платье, имеющее сход-

ство с монашеским. Это считается весьма богоугодным

делом. Жены их имеют право выйти замуж за других. Ник-

то из иноверных не может входить в русскую церковь. Пат-

риарх, епископы, игумены назначаются царем; обычные

церковные дела патриарх решает сам, о важнейших же

случаях он докладывает царю. Муж имеет право под раз-

ными предлогами развестись с женой, заключить ее в

монастырь и потом жениться — и так до трех раз.

Царь дает свободу всем иностранцам исповедывать

открыто свою религию, кроме римских католиков; евреев

же не терпят со времен Ивана Васильевича Грозного. Этот

царь велел собрать всех евреев, находившихся в России,

затем, связав им руки и ноги, вывести на мост, где они

принуждены были отречься от своей веры; и когда они

сказали, что хотят креститься во имя Бога Отца, Сына и

Св. Духа, то царь в ту же минуту приказал бросить их в

воду. Тот же Иван Васильевич, лет за 38—40 до нашего

времени, завоевал большую часть Ливонии и переселил в

22

Московию жителей Дерпта и Нарвы, при чем пожаловал

взятым в плен ливонцам, последователям Лютера, две цер-

кви в Москве и дозволил им открыто совершать обряды

своей веры; позже, однако, за дерзость и тщеславие их

приказал эти церкви разрушить, а ливонцов, не взирая

ни на пол, ни на возраст, выгнать на улицу в зимнюю

стужу и оставить их, в чем мать родила. Ливонцы сами

повинны. Забыв минувшее несчастье, лишившись отече-

ства и имущества, сделавшись рабами народа грубого и

жестокого, под правлением царя самовластного, они, вза-

мен смирения вследствие своих бедствий, проявляли гор-

дость, держали себя так высокомерно, одевались с такой

роскошью, что казались принцами и принцессами: жен-

щины, отправляясь в церковь, одевались не иначе, как в

бархат, атлас, камку; самая бедная женщина носила таф-

тяное платье, хотя бы ничего более и не имела. Главный

доход они имели от права продавать хлебное вино, мед и

другие напитки: при чем они получали прибыли не по 10

на 100, а по 100 на 100; это кажется невероятным, но тем

не менее справедливо.

Ливонцы всегда оставались одинаковы: казалось, они

были приведены в Россию только для того, чтобы выка-

зывать свою гордость и кичливость, хотя не посмели бы

сделать этого в собственном отечестве по строгости зако-

нов и правосудия. В конце концов им дано было место за

городом, и там они выстроили дома и одну церковь; од-

нако в столице им не было дозволено жить. Под властью

русских находятся также татары, турки, персияне, морд-

ва и другие магометанские народы, исповедующие открыто

свою веру, не говоря о сибиряках, лапландцах и других

племенах; последние не следуют ни христианскому, ни

магометанскому закону, и поклоняются разным живот-

ным, как им угодно, причем не терпят притеснений в

своих обрядах.

Мертвых русские погребают до истечения 24 часов,

не исключая ни государя, ни раба, и умершего утром ве-

чером уже хоронят. Усопшего обыкновенно оплакивают

нанятые женщины, которые причитают и спрашивают

покойника, зачем он умер — разве царь его не миловал,

23

разве не был он достаточно богат или имел мало детей,

разве не имел он честной жены? Если же умирает женщи-

на, причитают: разве не добрый был у нее муж, и подоб-

ные глупости. На покойника надевают новую рубаху, чул-

ки, башмаки, имеющие сходство с туфлями, и шапку;

потом его укладывают в гроб и несут на кладбище, в со-

провождении родных и друзей. После погребения они пла-

чут на могиле и взывают так, как указано выше. К концу

шестой недели приходят на могилу вдова и несколько близ-

ких друзей, приносят напитки, яства и после многих слез,

с прежними причитаниями, едят принесенные кушанья,

остатки же раздают нищим. Так делает простой народ; в

случае же смерти значительной особы устраивается пир в

доме, когда приходят с кладбища, где родственники сами

задают умершему вопросы, или нанимают для этого жен-

щин; при этом раздают бедным все, что приносят на мо-

гилу. Такие пиры справляют в память усопшего каждый

год по одному разу. По прошествии шести недель траур

оканчивается, и вдова может опять выйти замуж.

Великий пост соблюдается таким образом: в послед-

нюю неделю перед ним, которая называется Маслени-

цей, они мяса не едят, а едят сыр, яйца, молоко, масло.

Русские посещают друг друга, целуются, прощаются,

мирятся, если оскорбили каким-нибудь словом или по-

ступком; встречаясь, — хотя бы никогда прежде не вида-

лись, — даже на улице приветствуют друг друга поцелуем.

«Прости меня, пожалуйста», — говорит один; «Бог тебя

простит», — отвечает другой. При этом следует заметить,

что не только в это время, но и всегда и мужчины и жен-

щины считают поцелуй знаком приветствия, когда соби-

раются в путь или видятся после долговременной разлуки.

По окончании этой недели все идут в баню; в следующую

же неделю или совсем сидят дома, или выходят очень ред-

ко, и целые семь дней едят не больше трех раз, причем не

едят ни мяса, ни рыбы и довольствуются только медом и

овощами. В дальнейшую неделю появляются на улицах, но

весьма просто одетые, как будто в трауре; в остальное

время поста (кроме последней недели) едят всякую рыбу,

как свежую, так и соленую, однако без масла, и не вку-

24

шают ничего мясного; по средам и пятницам мало едят

свежей рыбы, а только одну соленую, и овощи. На послед-

ней неделе постятся так же строго, как и на первой, или

еще строже: тогда все приобщаются святых тайн.

Затем следует Пасха; тогда начинают снова посещать

друг друга (как на Масленице), подносят друг другу крас-

ные яйца и говоря ~ один: «Христос воскресе!», — другой:

«Воистину воскресе!». При этом обмениваются яйцами и

целуются в знак радости о воскресении Господнем. Царь со-

блюдает этот обычай таким образом (как и в последний день

Масленицы): на другой день по Пасхе он дозволяет каждому

целовать свою руку, а на другой день, когда отправляется к

службе, знатнейшие и известные государю сановники под-

ходят к нему и также целуют его руку. Он раздает поздравля-

ющим по одному, два, три яйца, смотря по тому, кого бо-

лее жалует. В течение 15 дней идут только празднества.

В России имеется множество колоколов. Хотя русские,

по-видимому, отличаются этим от греков, которые вовсе

их не употребляют в своих церквах (как это доказывают их

единоверцы — валахи, молдаване, ретийцы и другие), хотя

это не противоречит греческой религии. Греки же не ос-

меливаются звонить потому, что состоят под властью ту-

рок, которым Алкоран запрещает держать колокола в ме-

четях; не имеют их и евреи. Впрочем, католики,

протестанты и ариане, обитая в Трансильвании, могли

благовестить, когда Стефан, бывший королем польским,

а после него Сигизмунд Баторий управляли этими земля-

ми в зависимости от султана; но греки и тогда не имели

колоколов.

Все пути из России охраняются так строго, что без

царского изволения невозможно из нее выехать. И в наше

время никто, носящий оружие, не мог удалиться из стра-

ны: я был первым. Воюя с Польшей, русские не решают-

ся иметь у себя в войсках подвластных им поляков, кото-

рых довольно много, а распределяют их на пределах

Татарии, поступая так же и с прочими чужестранцами,

из страха, чтобы они не бежали и не предались неприяте-

лю. Русский народ — самый недоверчивый и подозритель-

ный в мире.

25

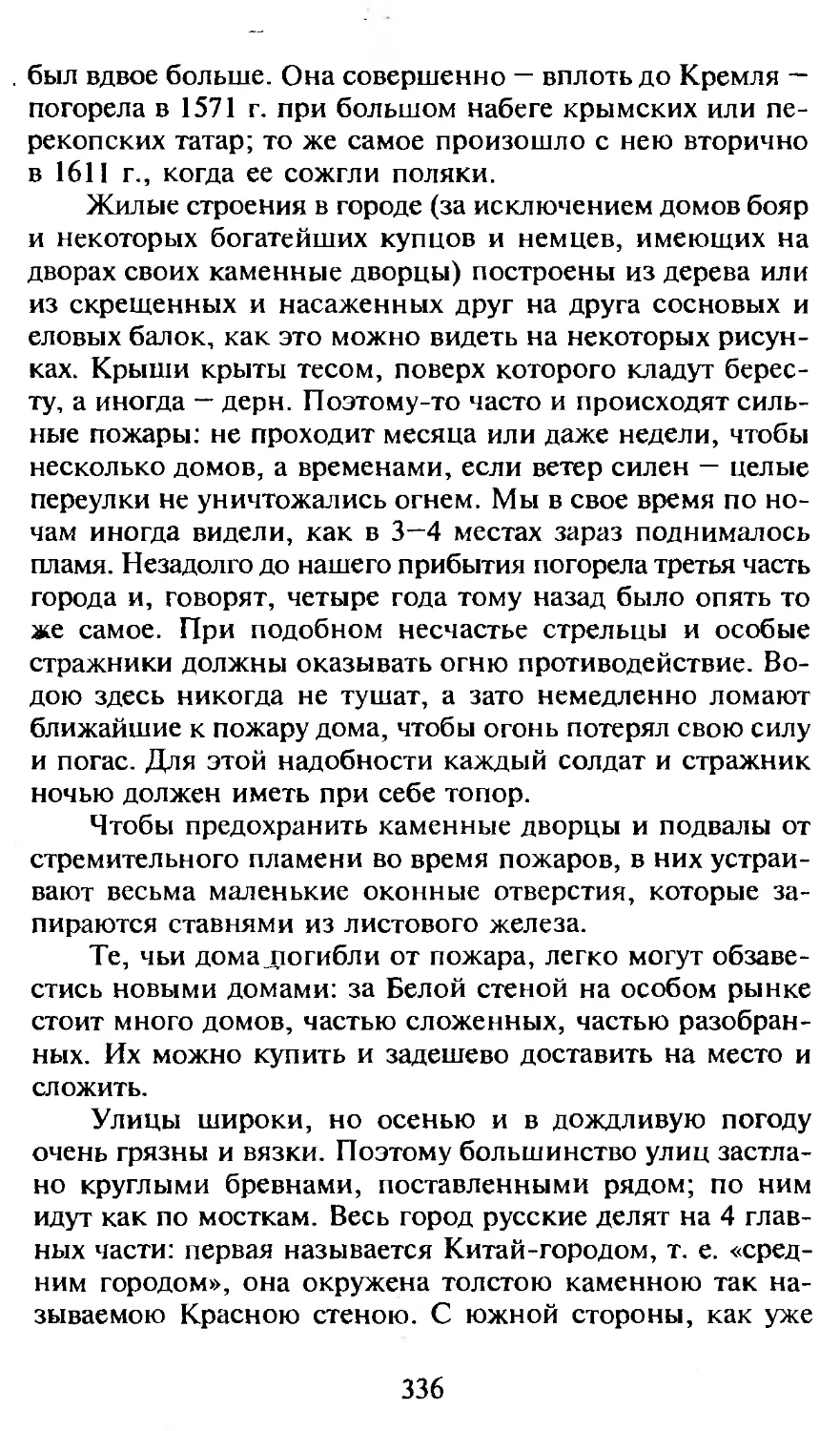

Все замки их и крепости деревянные, исключая Мос-

кву, Смоленск, Ивангород, Тулу, Казань, Астрахань,

Коломну и Путивль (на границах Подолии). Москва — го-

род обширный; посередине ее протекает река, которая

гораздо шире нашей Сены. Весь город окружен деревян-

ной оградой, в окружности, как я полагаю, более чем

Париж; внутри его находится другая стена в половину

менее первой, не переходя, однако ж, за реку. Затем име-

ется из кирпича еще третья, окружающая все каменные

купеческие лавки. Сверх того, есть крепость, построенная

при Василии Ивановиче, родителе Ивана Васильевича,

одним итальянцем. В ней много церквей каменных, четы-

, ре из которых покрыты золоченой медью. Город застроен

деревянными домами; каждый дом только в два этажа, но

с большим двором, для предупреждения пожара, кото-

рые весьма часто бывают. За последнее время построено

много каменных церквей, деревянных же церквей имеет-

ся бесчисленное количество; сами улицы вымощены де-

ревянными досками.

Высшее дворянство постоянно живет в Москве. Оно

состоит из князей (иначе сказать, герцогов), думных бояр,

т.е. членов совета, окольничих или маршалов, дворян дум-

ных и дворян московских. Из числа последних назначают-

ся начальники и губернаторы городов. Число членов сове-

та не ограничено; это зависит от царя, который назначает,

кого ему угодно. Я знал из них до тридцати двух. В случае

важных дел собирается тайный совет, обыкновенно из

ближних царских родственников. Спрашивают (для фор-

мы) мнение духовенства, приглашая в совет патриарха с

некоторыми епископами; но на самом деле нет другого

закона или совета, кроме неограниченной воли государя,

доброй или злой. Он волен поражать всякого мечом — и

невинного, и виновного. Это, как я полагаю, самый не-

ограниченный из всех существующих государей. Все знат-

ные и незнатные страны, даже сами царские братья, на-

зывают себя холопами государевыми, иначе сказать, рабами

царя. В совете еще присутствуют два думных дьяка, более

секретари, как я полагаю, нежели канцлеры, как полага-

ют русские. Один из них заведует делами посольскими и

26

внешними. Другой же — военным управлением; от него

зависят наместники и губернаторы городов и другие.

Стрельцы — лучшая пехота (стрелки из аркебузов), они

состоят в особом ведомстве.

Кроме того, в каждой области находится член совета

или окольничий, и он вместе с одним дьяком решает спо-

ры, которые возникают среди царских подданных. Долж-

но заметить, что никто из судей, или чиновников, не смеет

брать никаких подарков от просителей: ибо если их обви-

нят их же слуги или сами подарившие (которые нередко

доносят, обманувшись в надежде выиграть дело), или кто-

либо другой, то у уличенных отбирают все их имущество

и, отобрав дары, подвергают их правежу (о чем скажем

после) для уплаты пени по назначению государя, в пять-

сот, тысячу, или две тысячи рублей, более или менее,

согласно званию. Но виновного дьяка, не любимого госу-

дарем, наказывают всенародно кнутом, иначе — секут

плетью, а не розгами, причем привязывают к его шее

кошелек серебра, пушнину, жемчуг, даже соленую рыбу

или какую другую вещь, взятую в подарок. Наказанного

отправляют потом в ссылку, желая прекратить беззаконие

не только в настоящее, но и на будущее время. При всем

том взятки не прекращаются, так как придумали новую

хитрость: приходящий к судье кладет дары пред имеющи-

мися у каждого в большом количестве иконами, которые

в простом народе называются Богом, а в высшем кругу —

образом. Впрочем, если принесенная вещь стоит дороже

7 или 8 рублей, и царь о том поведает, то взявший не

освобождается от наказания. В продолжение восьми дней

после Пасхи им дозволено, вместе с красными яйцами,

принимать малоценные вещи, однако запрещено брать по-

дарки, предлагаемые в надежде приобрести их располо-

жение: ибо взявший подвергается взысканию, если дока-

жут, что он получил подарок за какое-либо дело. Все судьи

и чиновники должны довольствоваться годовыми оклада-

ми и землями, назначенными от государя. На решение

суда приносить жалобу не разрешается. Все жители самых

дальних областей, исключая городских обывателей, при-

ходят судиться в город Москву. В городах же все дела ре-

27

шают губные старосты; на них можно апеллировать в

Москву. Эти второстепенные судьи также ловят и сажают

в тюрьму всех убийц, воров и мошенников, делают им

допросы и по окончании следствия доносят в Москву на-

значенному для таких дел высшему ведомству — Разбой-

ному приказу. Во всей стране никто не может быть казнен

без точного повеления верховного московского совета. По

русским законам, каждый в суде защищает себя либо сам,

либо через родственника, или слугу: у них не известны

прокуроры или адвокаты. Все споры, кроме самых оче-

видных, решаются присягой одной стороны, которая це-

лует крест в особо назначенной церкви с некоторыми об-

рядами. Должно заметить, что лица, служащие царю

конными, лично освобождены от присяги: они приказы-

вают целовать за себя крест своим слугам, исключая толь-

ко присягу верности государю. Должника, который не уп-

латил казне или частному лицу какой-либо суммы, по

неимению или по нежеланию, выводят на правеж, т.е. в

известное место, где в рабочие дни особенные люди, име-

нуемые недельщиками, бьют его по икрам тростью либо

прутом от восхождения солнечного до 10 или 11 часов.

Я часто видел, как наказанных отвозили домой на телегах.

Это продолжается, пока не заплатят всего долга: всадни-

ки царской службы свободны от этого наказания и могут

выставить за себя одного из своих людей.

Дворяне, т.е. те, кто получают от казны жалованье и

поместья, ведут следующий образ жизни. Встают летом

при восходе солнца и отправляются во дворец (конечно,

те, кто живут в Москве); там присутствуют в совете от

первого часа до шести дня. Затем государь идет к службе,

куда свита ему сопутствует: это продолжается от 7 до 8

часов (т.е. с 11 до полудня). По выходу государя из церк-

ви, возвращаются домой обедать; после обеда отдыхают и

спят часа два или три.

В 14 часов, по звону колокола, снова посещают дво-

рец, где проводят около 2 или 3 часов вечера; потом уда-

ляются, ужинают и ложатся спать. Следует заметить, что

летом они ездят верхом, а зимой в санях, и никогда пеш-

ком не прогуливаются. Это делает их толстыми и тучны-

28

ми; впрочем, человека с огромным брюхом наиболее ува-

жают, называя его дородный человек. Одеваются очень

просто, кроме праздничных дней, торжественных царских

выходов или приема послов.

Жены их летом выезжают в колымагах, а зимой в

санях. Когда же царица прогуливается, несколько жен-

щин следуют за ее каретой, сидя на лошадях верхом, как

мужчины, в белых поярковых шляпах, похожих на уборы

епископов и игуменов, с той лишь разницей, что эти пос-

ледние бывают серые, темные или черные. Они носят длин-

ное платье, одинаково широкое и вверху и внизу, обычно

из алой материи, или из хорошего красного сукна. На это

платье надевают другое, из какой-нибудь шелковой мате-

рии, с большими рукавами, шириной более 3 парижских

футов; рукава же первого платья обшиты парчой до само-

го локтя. Голову покрывают шляпой, унизанной жемчу-

гом, если это замужняя женщина, девицы же — черной

лисьей, похожей на шапку, надеваемую сановниками при

посольских приемах. Бездетная женщина носит такой же

убор, как и девица. Сверх того, все носят жемчужные оже-

релья шириной в добрых четыре пальца и весьма длинные

серьги; обуваются в сапожки сафьянные, красные или

желтые, с каблуками вышиной в три пальца, подкован-

ными, как сапоги польские или венгерские. Молодые и

старые, богатые и бедные румянятся и белятся, но весьма

грубо, и считают за стыд не краситься.

Женщины содержатся строго, и покои их отделены

от мужских. Их никто не видит и лишь по особому благо-

волению муж выводит свою жену к постороннему гостю,

не принадлежащему к близким родственникам. Задумав-

ший вступить в брак начинает переговоры с родителями

невесты; заручившись сначала их согласием, он посылает

вернейшего из родственников или друзей посмотреть свою

будущую жену. По получению сведений он заключает брач-

ный договор, с условием, что должен заплатить опреде-

ленную обоюдным согласием сумму. Тогда жених может

видеть свою невесту. В день свадьбы ее ведут в церковь, с

покрывалом на лице, как Ревекку при первом ее свида-

нии с Исааком. Их никто не видит и никто видеть ее лица

29

не может. По окончании обряда новобрачная тем же по-

рядком возвращается домой и садится за стол, не снимая

однако покрывала до исполнения супружеского союза.

Затем молодые идут в баню, или, если не идут, то

выливают себе на голову ведро воды, ибо считают омове-

ние необходимым, следуя в этом отношении евреям и

туркам. Намереваясь войти в церковь, или даже прибли-

зиться к домашним иконам, которые у каждого имеются

в большом количестве, они просят благословения священ-

ника или монаха. Мужья соблюдают это всякий раз после

ночи, проведенной с женой. Приданое оценивается вдвое

и втрое; если жена умирает бездетной, муж выплачивает

все по оценке ближайших родственников.

Каждый измеряет свое богатство по числу слуг и слу-

жанок, а не по количеству денег; это они заимствовали у

древних. Слуги их, имеющиеся в большом количестве,

являются рабами и невольниками; вместе с детьми они

переходят к наследникам первого своего господина. Кро-

ме этого, и во многих других случаях русские подражают

древним, например, в письмоводстве. Все ведомости, за-

писки и просьбы свертываются свитками, не составляя

книг, и не складывают бумаг по нашему обыкновению. В

этом подражают древним. Так было и в Священном Писа-

нии, как свидетельствует пророк Иезекиль в главе III. Это

сходство заметно и на пирах или обедах. Сам царь, при-

глашая послов обедать, говорит только: «хлеба есть со

мною». Самый большой упрек неблагодарному выражает-

ся словами: ты забыл мою хлеб-соль. Когда царь отправ-

ляется в дорогу или вступает на престол, или женится,

или присутствует на крестинах, — подданные всегда под-

носят ему в числе других подарков хлеб с солью. Привет-

ствуя, русские снимают шапку и кланяются, только не

кладут руки на голову или на грудь, по обычаю турок,

персов и других магометан, но опускают правую руку до

земли, или же менее низко, смотря по степени уважения.

Но, если низший просит о чем-либо своего начальника

или если возносит молитвы перед образами, то кладет

поклон, касаясь самой земли. Других знаков почтения они

не знают, колен также не преклоняют, говоря, что это —

30

обычай магометан, которые всегда подгибают ноги, са-

Йясь на землю. Женщины поступают таким же образом.'

р Многие из русских доживают до 80, 100, 120 лет, и

Столько в старости знакомы с болезнями. За исключением

царя и главнейших вельмож, никто не признает лекарств.

Многие лекарства находят даже нечистыми, пилюли при-

нимают весьма неохотно, промывательное же, мускус и

другие подобные средства ненавидят. Чувствуя себя боль-

ным, простолюдин обыкновенно выпивает добрую чарку

водки, всыпав в нее заряд ружейного пороха или смешав

напиток с толченым чесноком, и тотчас идет в баню, где

в сильнейшим жару потеет часа два или три. Так лечится

простой народ от всех болезней.

Что касается до доходов государства, то они следую-

щие: во-первых, царская вотчина, управляемая особцм

ведомством или Дворцом, под главным надзором дворец-

кого, который ведает делами при помощи двух дьяков.

Кроме того, страна разделена на пять ведомств, именуе-

мых Четями, куда вносятся постоянные доходы. За этими

четями наблюдает ведомство — Большой приход, собира-

ющий и чрезвычайные налоги. Кроме вотчины, личный

доход государя состоит из податей, платимых всеми, —

как городскими, так и сельскими жителями, не исключая

и наследственных земель царских родственников; из на-

логов и пошлин с разного товара; из сборов с питейных

домов, где продается вино, мед и пиво (этими напитками

по всей России дозволено торговать одним откупщикам,

снявшим винные кабаки в городах и селах); из пушнины,

воска, и других товаров. Царские вотчины заключают жиз-

ненные припасы: хлеб, вино, мед, дичь, скот, птиц, плоды

и другие съестные припасы, необходимые для стола. Впро-

чем, с жителей, хотя немного отдаленных от столицы,

собирают все деньгами, и притом многое по весьма высо-

кой цене. Например, с выти, или земельного участка, со-

держащего семь или восемь десятин обработанной земли,

на каждой из которых можно посеять две четверти хлеба,

крестьяне платят по 10, 12, 15 рублей, даже по 20, -

согласно качеству почвы; так как рубль содержит около

6 ливров 12 су, то ежегодный сбор достигает высокой сум-

31

мы. И потому во Дворце хранится обыкновенно от 120 до

150 тысяч рублей наличных денег, более или менее, судя

по издержкам на посольства и другие чрезвычайные слу-

чаи, которыми он заведывает. Некоторые же из пяти Че-

тей, например, Казанская и Новая, сберегают, за всеми

расходами (они выплачивают пенсии и жалованье вой-

ску), до 80 или до 100 тысяч рублей, другие от 40 до 60

тысяч рублей, не говоря о Большом приходе, в который

поступают чрезвычайные налоги, взимаемые по царско-

му повелению со своего государства, и другие случайные

источники, например, от конфискованных имении раз-

ных лиц, впавших в немилость. Далее, есть еще особое

ведомство, именуемое Казной, куда поступают пушнина

и воск. Сюда же идет пошлина за печать (с каждой бумаги

берут по четверть рубля). Казна платит за все товары, по-

купаемые для государя. Каждое областное ведомство в кон-

це года присылает значительную сумму, ибо царь берет

десятую часть со всех тяжебных дел, решаемых в суде. Кроме

того, есть еще два особенных ведомства: одно, называе-

мое Поместный приказ, ведает раздачей земли, за каж-

дую запись взыскивает 2, 3 или 4 рубля, по величине

отводимого участка, и собирает доходы с владений, при-

надлежавших опальным, пока государь не отдаст их кому-

либо другому. Другое — Конюшенный приказ — имеет также

многие случайные доходы; со всех лошадей, продаваемых

в государстве, кроме крестьянских, платят за совершае-

мую при купле запись около 20 су, дабы не отвечать, если

купленная лошадь окажется краденой. Этому приказу дос-

тавляет также большую прибыль конский торг, произво-

димый в России ногайскими татарами; прежде всего царь

имеет право избирать для себя из приведенных ими коней

десятого, за остальных же получает от продавца, или по-

купателя, согласно взаимному их условию, по пять час-

тей со ста. Отбираемые для царя лошади — обыкновенно

молодые или жеребята — через два или три года продают-

ся за большую сумму. Я видал за раз до 40 тысяч таких

лошадей. Ногаи приводят их каждый год два или три раза,

в большем или меньшем числе, так что в этом случае

нельзя знать наверное царский доход.

32

Россия — страна очень богатая. Не высылая денег за

границу, но ежегодно их накопляя, русские производят

выплаты обыкновенно товарами, которые имеются в боль-

шом количестве и в различном виде: пушниной, воском,

салом, кожами воловьими и оленьими, сафьяном, льном,

всякого рода веревками, икрой (которой весьма много

отправляется в Италию), соленой семгой, ворванью и

другими припасами. Хлеба же, несмотря на его громадное

изобилие, не смеют вывозить за границу со стороны Ли-

вонии. Кроме того, русские выменивают или продают

иноземцам поташ, льняное семя, пряжу, не покупая ни-

чего от них на чистые деньги; даже сам царь платит сереб-

ром, когда сумма не превышает 4 или 5 тысяч рублей,

обыкновенно же пушным товаром, либо воском. Царь имеет

свои неприкосновенные сокровища, которые более или

менее увеличиваются. Расходная казна, покрывая чрезвы-

чайные издержки, наполнена в большом количестве вся-

кими драгоценными изделиями, особенно из жемчуга,

который в России употребляется более, нежели во всей

Европе. Я видел в этой сокровищнице до пятидесяти цар-

ских платьев, вышитых, вместо позумента, драгоценны-

•;ми узорами; видел также одежды, вышитые жемчугом

^сверху донизу, или на фут, полфута и пальца на четыре

! Во всю окружность; с полдюжины покрывал, усыпанных

: жемчугом, и другие подобные вещи. Тут же хранятся очень

.дорогие камни, ежегодно покупаемые, за исключением

J принимаемых послами; четыре короны, из которых три

i царские и одна старинная великокняжеская, кроме при-

уготовленной, но еще не совсем отделанной, для царицы,

• Дмитриевой супруги (он первый хотел короновать жен-

щину, ибо ни царицы, ни великие княгини, по русским

обычаям, не коронуются); два скипетра и две золотые

державы. Я видел эти веши, имея честь неоднократно со-

провождать Дмитрия Ивановича в кладовых, где хранятся

эти сокровища. По мнению русских, платья, драгоценные

камни, парча, серебро — все зависит от казны. В ней нахо-

дятся две цельные кости единорога, царский посох, так-

же из цельной кости во всю длину, с поддельной рукоят-

кой, и половина единороговой кости, употребляемой

2 Зак. 1918

33

ежедневно в лекарство. Я видел еще другой посох, золо-

той, внутри несколько выдолбленный для уменьшения

тяжести; множество золотых блюд, бокалов разной вели-

чины и бесконечное количество серебряной посуды, вы-

золоченной и не вызолоченной. О численности ее можно

судить по такому примеру: когда Борис Федорович после

восшествия на престол собрал войско в Серпухове, то

устроил пир, который продолжался целые шесть недель,

и каждый день, по свидетельству очевидцев, угощали на

серебряной посуде, под шатрами, 10 тысяч человек. Я ви-

дел в сокровищнице с полдюжины серебряных бочек, от-

литых, по приказанию Ивана Васильевича, из серебря-

ной посуды, вывезенной из покоренной Ливонии: одна

из этих бочек величиною почти с полмюида, другие —

менее; видел также множество огромных серебряных та-

зов, с ручками по сторонам: наполнив медом, их прино-

сят обыкновенно четыре человека и ставят на обеденные

столы по 3 или 4 таза с большими серебряными чашками

(ковшами), которыми гости сами черпают напитки, —

иначе было бы не достаточно 200—300 служителей для уго-

щения пирующих за царскими столами. Вся эта посуда

русской работы. Кроме того, есть множество серебряной

утвари — немецкой, английской, польской, поднесенной

царю различными государями через послов, или куплен-

ной в виду редкости работы. Казна богата всякими шелко-

выми материями, золотой и серебряной парчой (персид-

ской, турецкой), различного рода бархатом, атласом,

камкой, тафтой и другими шелковыми тканями. В самом

деле, их нужно громадное количество, ибо все служащие

государю получают обыкновенно, кроме денежных окла-

дов, парчовые одежды, или кусок бархата, камки, атла-

са — на кафтан. Этим же царь награждает как за военные,

так и за гражданские заслуги. Равным образом послов та-

тарских, крымских, ногайских и других азиатских наро-

дов вместе с людьми их свиты одаривают шелковыми ма-

териями каждого сообразно его достоинству. Поэтому для

пополнения казны все купцы, и иноземцы, и русские,

обязаны предъявлять туда всякие шелковые изделия и дру-

гие дорогие вещи, из которых некоторые выбираются для

34

государя. Если же купец скроет или продаст что-либо из

своего товара, даже на 10 или 12 су, прежде осмотра в

казне, то у него отбирается все остальное, хотя бы он

заплатил пошлину и другие подати. В России нет никаких

минералов, кроме железа, весьма мягкого; впрочем, я со-

мневаюсь, чтобы в столь обширной стране не было других

руд: не достает только сведущих людей.

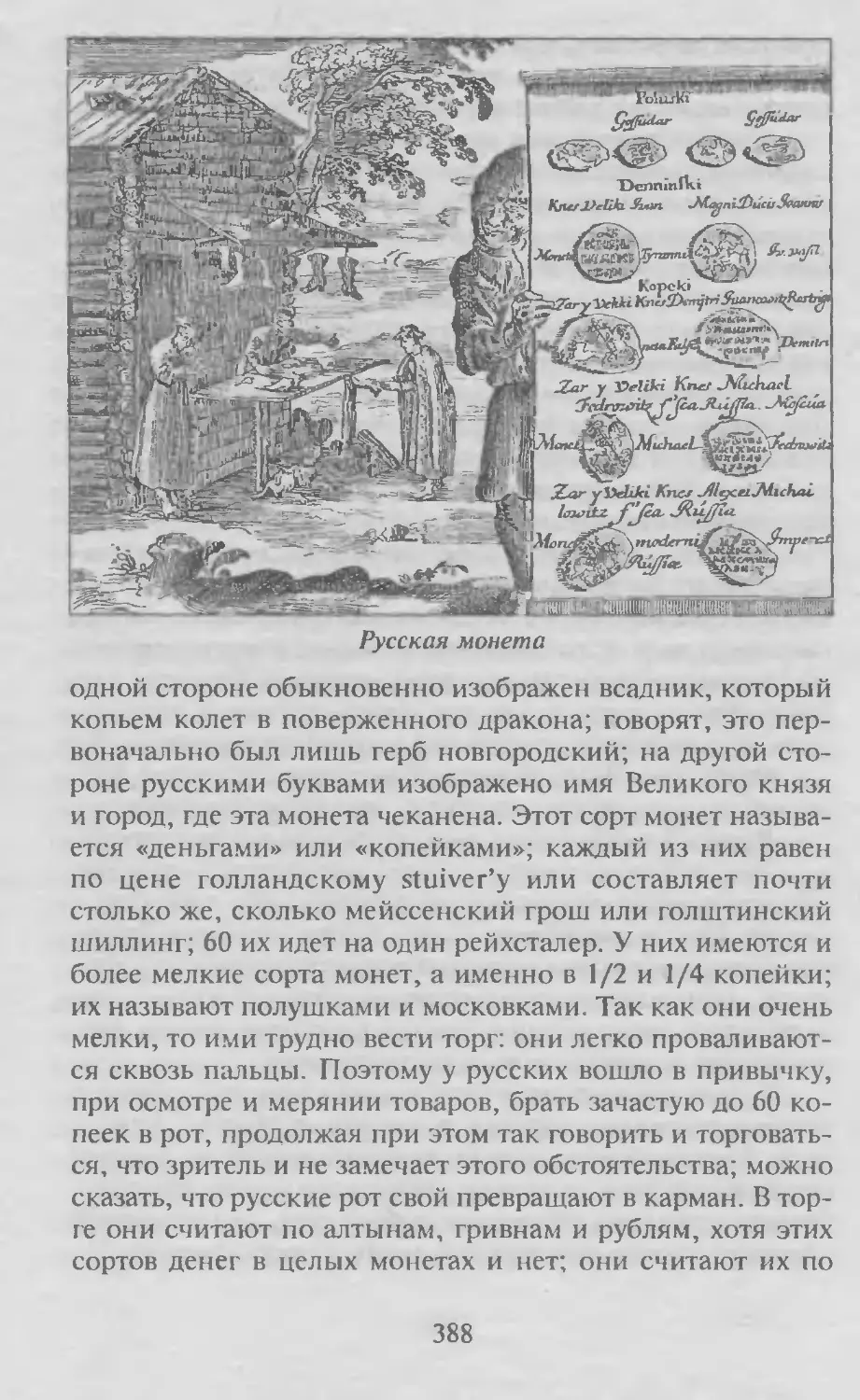

Монета их состоит из денег, или копеек, ценою около

16 денариев турских, из московок — в 8 денариев, и полу-

шек — в 4 денария. Все монеты серебряные; серебро в них

несколько чище, нежели в реалах; ими платят всякие сум-

мы, ибо другой монеты в России нет; считают рублями,

содержащими каждый 100 денег (или 6 ливров 12 су), полу-

рублями, четверть рублями, гривнами (10 копеек) и алты-

нами (3 деньги, или 4 су). Но иностранные купцы привозят

множество рейхсталеров или ефимков, которые русские

принимают с выгодой: каждый ефимок идет за 12 алтын,

или 36 денег, т.е. 49 су; однако, при перечеканке, с некото-

рым очищением металла, ефимок, весом в 40 су, дает уже

42 деньги. Эти же купцы привозят множество дукатов: рус-

ские покупают и продают их, как прочие товары, часто с

великой прибылью: я видал, что за один червонец иногда

платили 24 алтына, или около 4 ливров 16 су, иногда 16

алтын, нередко и 2 рубля; обыкновенная же им цена — от 18

до 21 алтына. Но такая большая дороговизна дукатов бывает

во время царского коронования, брака, при крестинах: ибо

тогда каждый подносит государю какие-нибудь подарки;

население же целыми обществами и союзами является с

богатыми дарами, в числе которых есть обыкновенно дука-

ты, иногда в кубках, иногда в серебряных чашах, или на

блюдах, покрытых тафтой. Ценность этой монеты увеличи-

вается также за несколько дней до Пасхи: ибо в продолже-

ние Святой недели русские, следуя обычаю христосоваться

друг с другом (как уже было сказано выше), вместе с крас-

ными яйцами подносят вельможам и своим покровителям

какие-нибудь драгоценные вещи: жемчуг либо червонцы. Это

единственное в году время, когда сановники могут прини-

мать подарки, рублей в 10 или 12; если же более, то тайно;

ибо в таком случае подвергаются наказанию.

35

Важнейшую должность в России занимает начальник

конюшни, называемый конюший боярин; за ним идет ап-

текарский боярин, смотрящий за медиками и аптекарями;

потом дворецкий и, наконец, кравчий: эти четыре сановни-

ка — главные в совете. Кроме того, при дворе находится

много других чинов: стольников, чашников, стряпчих, па-

жей и прочих. Царскую гвардию составляют 10 тысяч стрель-

цов; они живут в Москве и находятся под начальством од-

ного генерала, разделяясь на приказы, т.е. роты, в 500 человек

каждая. Ротой командует голова, по-нашему капитан; сот-

ней — сотник, а десятком — десятник, по-нашему капрал:

нет ни лейтенантов, ни прапорщиков. Каждый капитан,

смотря по заслугам, получает жалованье от 30 и 40 до 60

рублей ежегодно да земли в такой же соразмерности до трех-

сот, четырехсот и пятисот четвертей. (Словом четверть я все-

гда означаю арпан земли.) Большинство сотников, владея

землей, получает от 12 до 20 рублей; капралы до 10 рублей,

а стрельцы — по 4 и 5 рублей ежегодно; кроме того, каждому

дается 12 четвертей ржи и столько же овса. Когда царь от-

правляется за город, хотя бы не далее 6 или 7 верст, боль-

шая часть стрельцов следует за ним на конях из царской

конюшни; коней дают им также, когда посылают их на вой-

ну или для охраны городов. Сверх того, назначаются люди,

которые готовят им пищу и для каждого десятка выделяется

по одной телеге с провиантом. Кроме дворян, живущих по-

стоянно в Москве, набирают главнейших дворян от каждо-

го города, где они имеют земли. Они называются выборны-

ми дворянами; каждый город, согласно своим размерам,

представлен от 16 до 30 дворян. Три года они находятся в

Москве, а затем сменяются новым набором. Этим способом

царь собирает многочисленную кавалерию, так что редко

покидает двор, не имея при себе 18 или 20 тысяч всадни-

ков, ибо тогда все люди, служащие при дворе, садятся на

коней и следуют за государем. Многие из дворян поочередно

проводят целые ночи во дворце безо всякого оружия.

Если надобно принять какого-нибудь посла с особен-

ным вниманием, стрельцы становятся рядами, в полном

вооружении, по обеим сторонам дороги, начиная от де-

ревянных или каменных ворот до его помещения. Кроме

36

того, являются московские дворяне и главнейшие купцы

в богатых одеждах (последнее зависит от степени почета,

который хотят оказать посланнику). Для таких случаев каж-

дый дворянин имеет три или четыре перемены кафтана;

иногда им дают из казны платья парчовые, из золотой и

серебряной персидской ткани, с высокой шапкой из чер-

ного лисьего меха; иногда одеваются в цветное платье, из

объяри, камлота, или красного тонкого сукна нежного

цвета, с золотыми вышивками, и покрывают голову чер-

ной шапкой; в иных случаях носят чистые платья, т.е. на-

рядную одежду. Число и достоинство людей увеличивает-

ся или уменьшается, сообразно чести, оказываемой

посланнику. Встретив его за городом, на расстоянии вы-

стрела из лука, а иногда на четверть лье, подводят ему и