Text

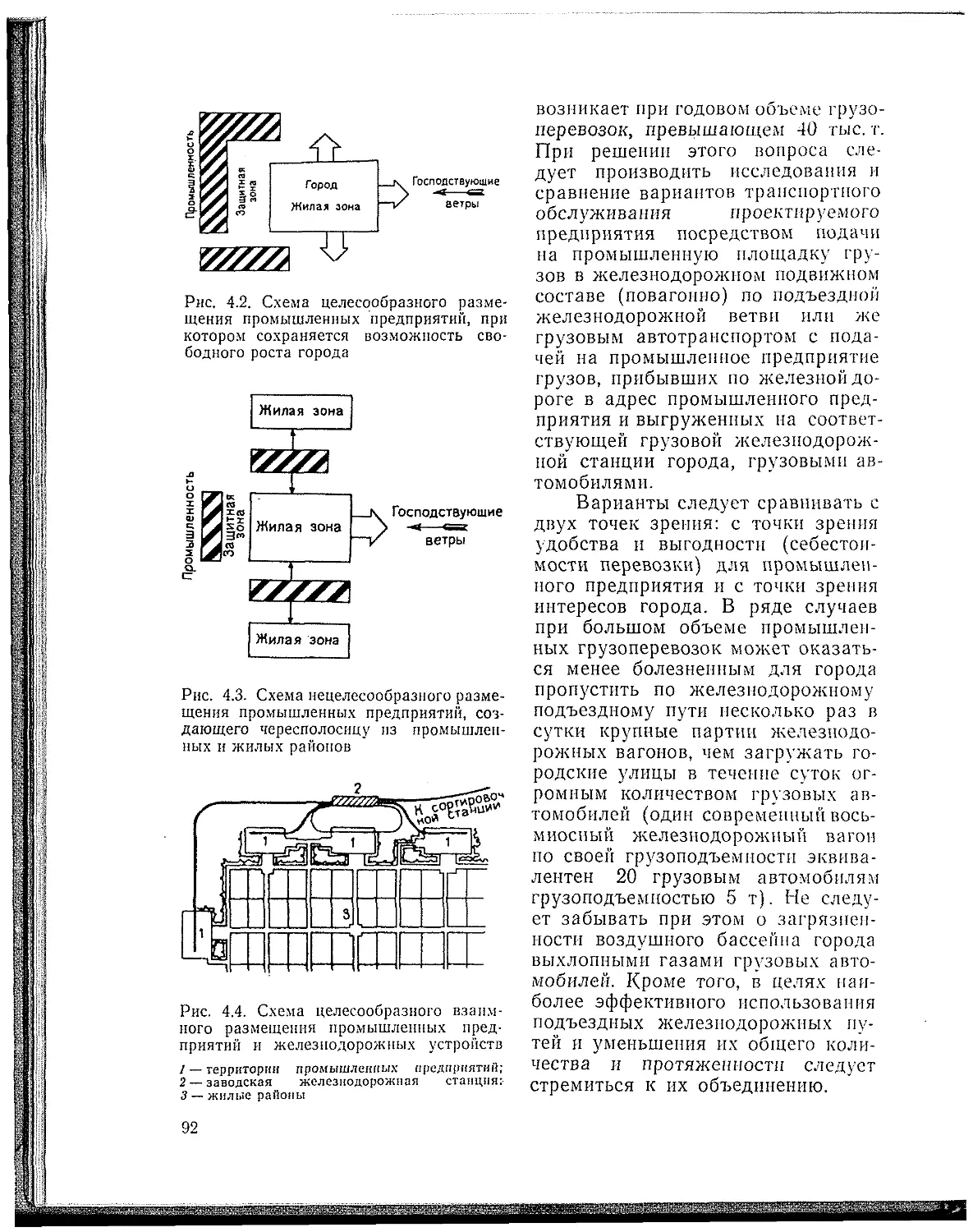

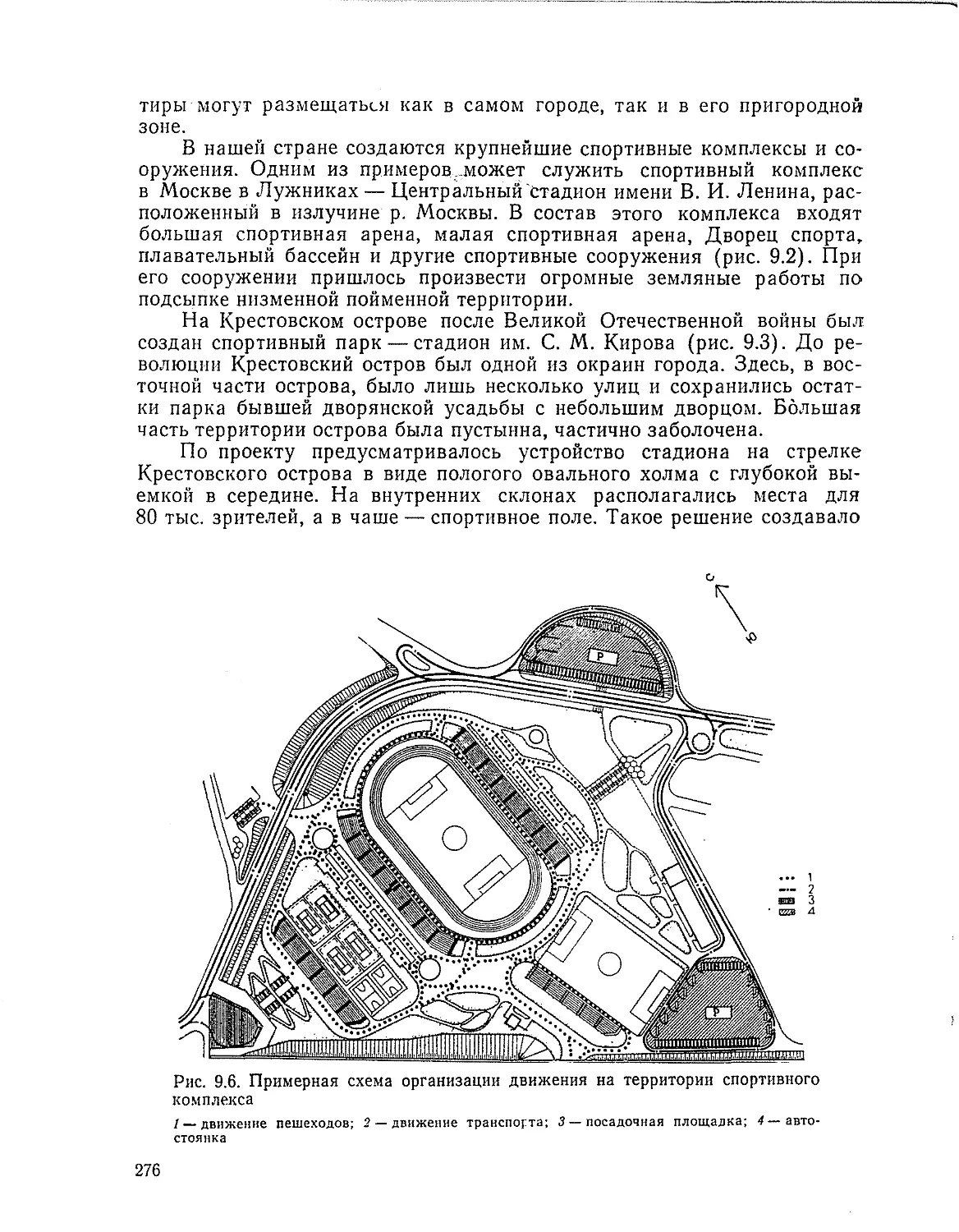

В. А. Бутягин

ПЛАНИРОВКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДОВ

ДОПУЩЕНО МИНИСТЕРСТВОМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ СССР В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-

ДЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

МОСКВА

СТРОЙИЗДАТ

1974

УДК 711.4(075.8)

В. А. Бутягин. Планировка и благоустройство городов. Унебник для ву-

зов. М., Стройиздат, 1974, 381 с.

В учебнике кратко излагаются история и основы советского градострои-

тельства. Рассматриваются требования, предъявляемые к городским тер-

риториям, инженерные мероприятия по улучшению природных условий.

Особое внимание уделяется основным вопросам, связанным с разработкой

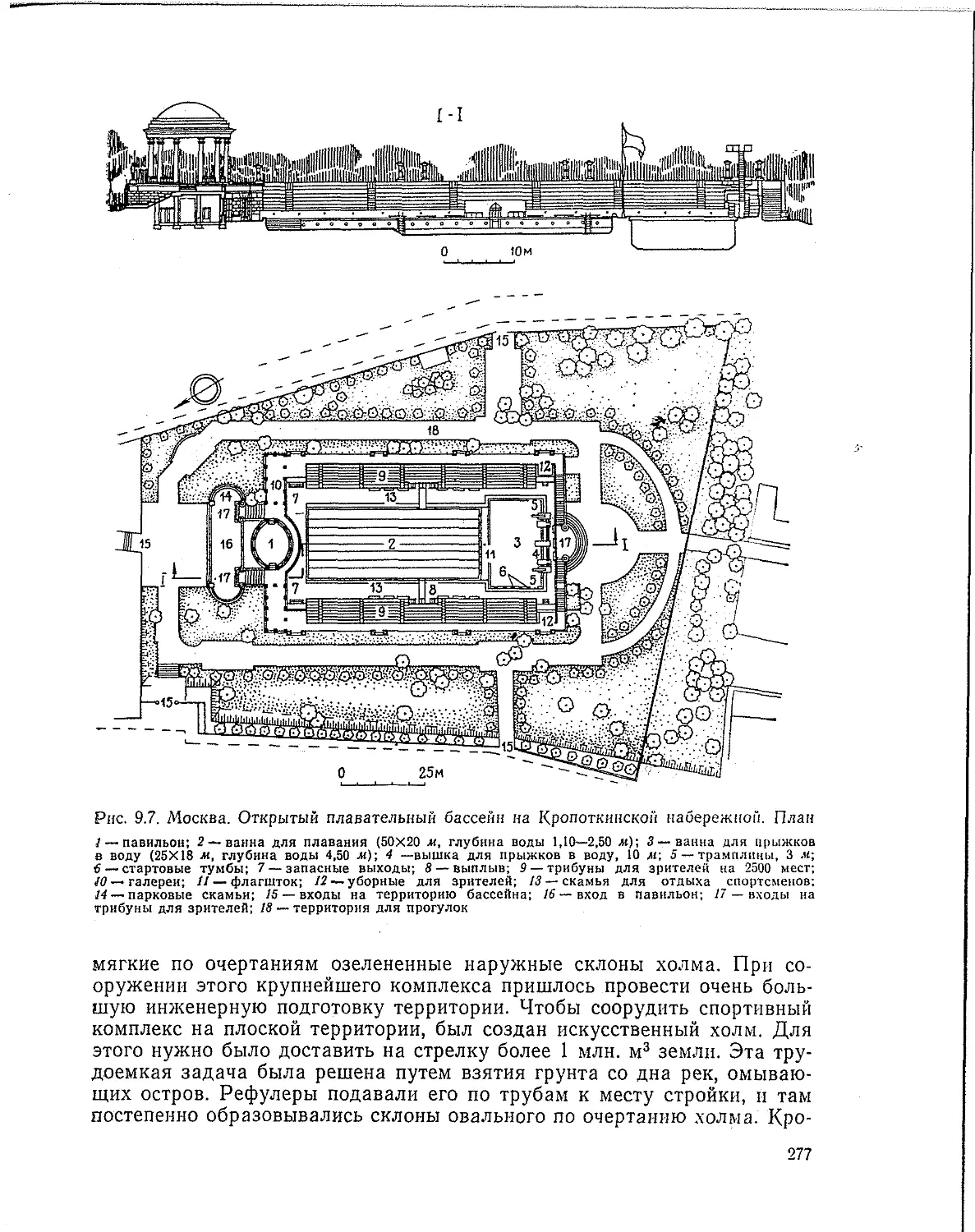

генерального плана города: выбору территории для размещения нового

или развития существующего города, размещению промышленных пред-

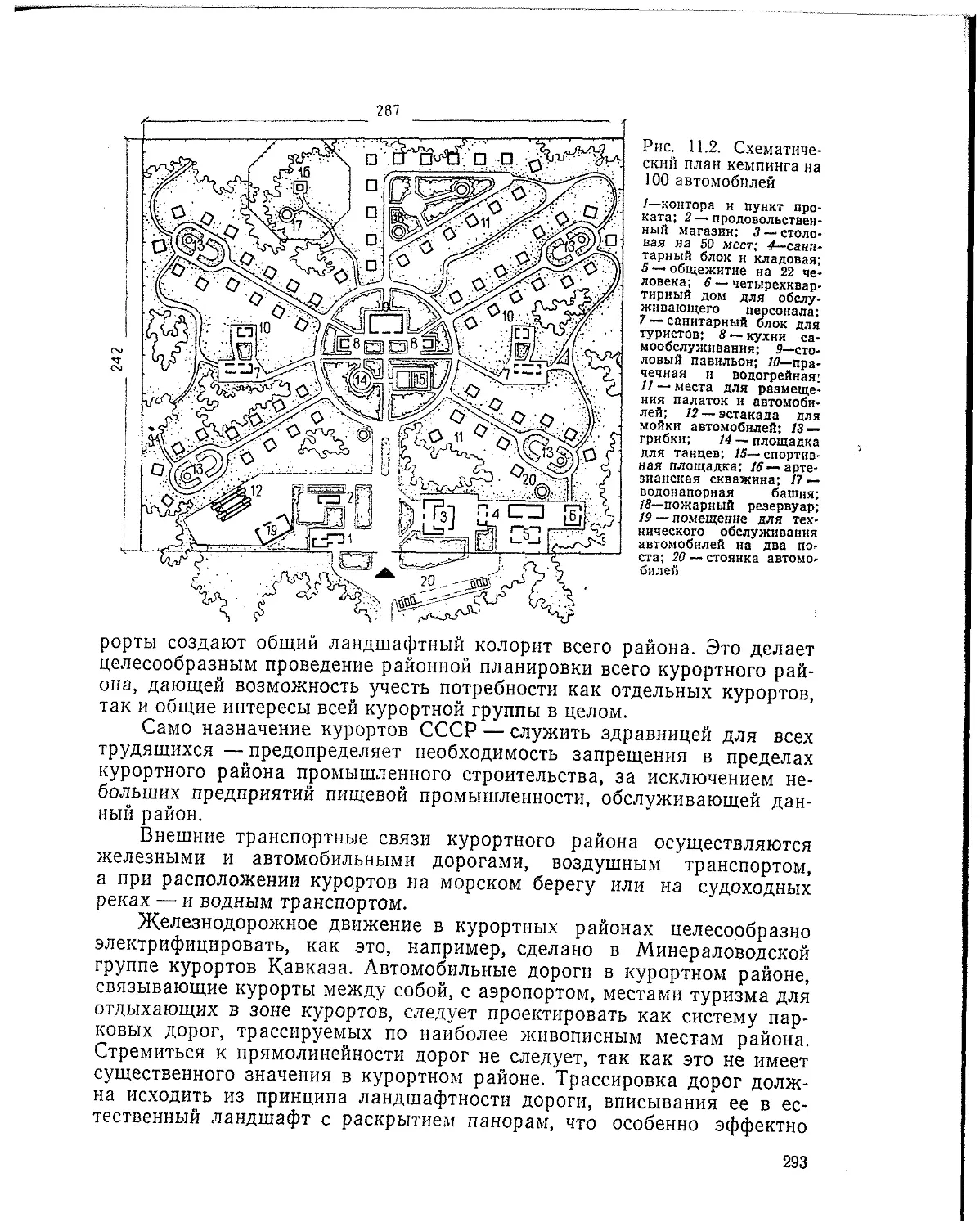

приятий, устройств внешнего транспорта, планировке жилых районов,

проектированию уличной сети с учетом требований городского обществен-

ного транспорта и автомобильного движения, озеленению и инженерному

благоустройству города, проектированию пригородной зоны.

Учебник предназначен для студентов инженерно-строительных вузов и

факультетов.

Табл. 35, 266 рис., список лит. 46 назв.

Рецензенты:

кафедра городского строительства Ленинградского ордена Трудового

Красного Знамени инженерно-строительного института: канд. арх. доц.

В. П. Громов, доц. Б. С. Изотов, д-р техн, наук проф. М. С. Фишельсон;

кафедра городского строительства Киевского инженерно-строительного

института: кандидаты техн, наук доц. М. Д. Родичкин, М. М. Сливак,

В. И. Сидорчук, доц. В. Ю. Моисеев-,

проф. В. А. Юдин

(2) Стройиздат, 1974

30203-229 „ „

Б ----------------46-/4

047(01)-74

ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебных планах специальности «Городское строительство» ин-

женерно-строительных высших учебных, заведений дисциплине «Пла-

нировка и благоустройство городов» вполне закономерно отводится зна-

чительное место. В условиях бурно развивающегося советского градо-

строительства инженеры, желающие посвятить себя деятельности в этой

области, должны хорошо изучить вопросы планировки и благоустрой-

ства городов, так как, только приобретя эти знания, можно находить

правильные решения инженерных градостроительных вопросов.

При изложении курса учитывается, что в инженерно-строительных

высших учебных заведениях до чтения его или параллельно с ним изу-

чается ряд отраслевых дисциплин по городскому строительству: геоде-

зия, инженерная геология, улицы и дороги, городской транспорт, инже-

нерные сооружения, архитектура, водоснабжение, канализация, электро-

снабжение, теплогазоснабжение, гидротехнические сооружения, техноло-

гия строительного производства, экономика и организация городского

строительства. Это позволяет в курсе «Планировка и благоустройство

городов» рассматривать эти отраслевые вопросы синтетически в аспекте

всего города в целом.

Учебник написан в результате многолетнего преподавания автором

на факультете градостроительства Московского ордена Трудового Кра-

сного Знамени инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева

курса «Планировка и благоустройство городов».

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Город является местом проживания большого количества людей.

Жизнь человека в городе связана с его многообразной деятельностью и

должна обеспечиваться полноценным культурно-бытовым и транспорт-

ным обслуживанием.

В Программе Коммунистической партии Советского Союза, приня-

той XXII съездом КПСС, о советских городах и поселках говорится:

«Города и поселки должны представлять собою рациональную комплек-

сную организацию производственных зон, жилых районов, сети общест-

венных и культурных учреждений, бытовых предприятий, транспорта,

инженерного оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие

условия для труда, быта и отдыха людей»1.

Советский город представляет собой весьма сложный, многогран-

ный организм и при этом организм живой, все время развивающийся и

совершенствующийся, стремящийся быть достойным коммунистического

общества, на знамени которого начертано: «Все во имя человека, для

блага человека».

В Программе КПСС отмечается: «Большое значение приобретают

градостроительство, архитектура и планировка для создания благоустро-

енных, удобных, экономичных в строительстве и эксплуатации городов и

других населенных мест, производственных, жилых и общественных зда-

ний». И далее, «В предстоящий период осуществится широкая програм-

ма коммунального строительства и благоустройства всех городов и ра-

бочих поселков, что потребует завершения их электрификации, в

необходимой степени газификации, телефонизации, обеспечения комму-

нальным транспортом, водопроводом и канализацией, проведения систе-

мы мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в горо-

дах и других населенных пунктах, включая их озеленение, обводнение,

решительную борьбу с загрязнением воздуха, почвы и воды»1 2.

В нашей стране развернулось огромное комплексное жилищное и

культурно-бытовое строительство. Колхозные деревни и села преобра-

зуются в укрупненные населенные пункты с благоустроенными жилыми

домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми предприятиями,

культурными и медицинскими учреждениями. По культурно-бытовым ус-

ловиям жизни сельское население сравняется с городским. Сельское хо-

зяйство приблизится к уровню промышленности по технической воору-

женности и организации производства: сельскохозяйственный труд прев-

ратится в разновидность промышленного труда. Ликвидация социально-

экономических и культурно-бытовых различий между городом и

деревней явится одним из величайших результатов строительства ком-

мунизма.

В советский период удельный вес городского населения в общем

населении страны необычайно возрос. В 1913 г. в современных границах

СССР в городах и поселках городского типа проживало 28,5 млн. чело-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, Политиздат, 1972, с. 94.

2 Там же.

4

век, или 18% общей численности населения, по оценке же в январе

1971 г. в СССР городское население составляет уже 139 млн. человек,

или 57% ’.

Столь существенное изменение расселения населения произошло в

связи с огромным размахом индустриализации страны, в результате ко-

торой отсталая в промышленном отношении сельскохозяйственная

Россия превратилась в страну с мощнейшей промышленностью и меха-

низированным сельским хозяйством, получившим возможность обраба-

тывать огромные площади при значительно меньшей численности сель-

скохозяйственного населения.

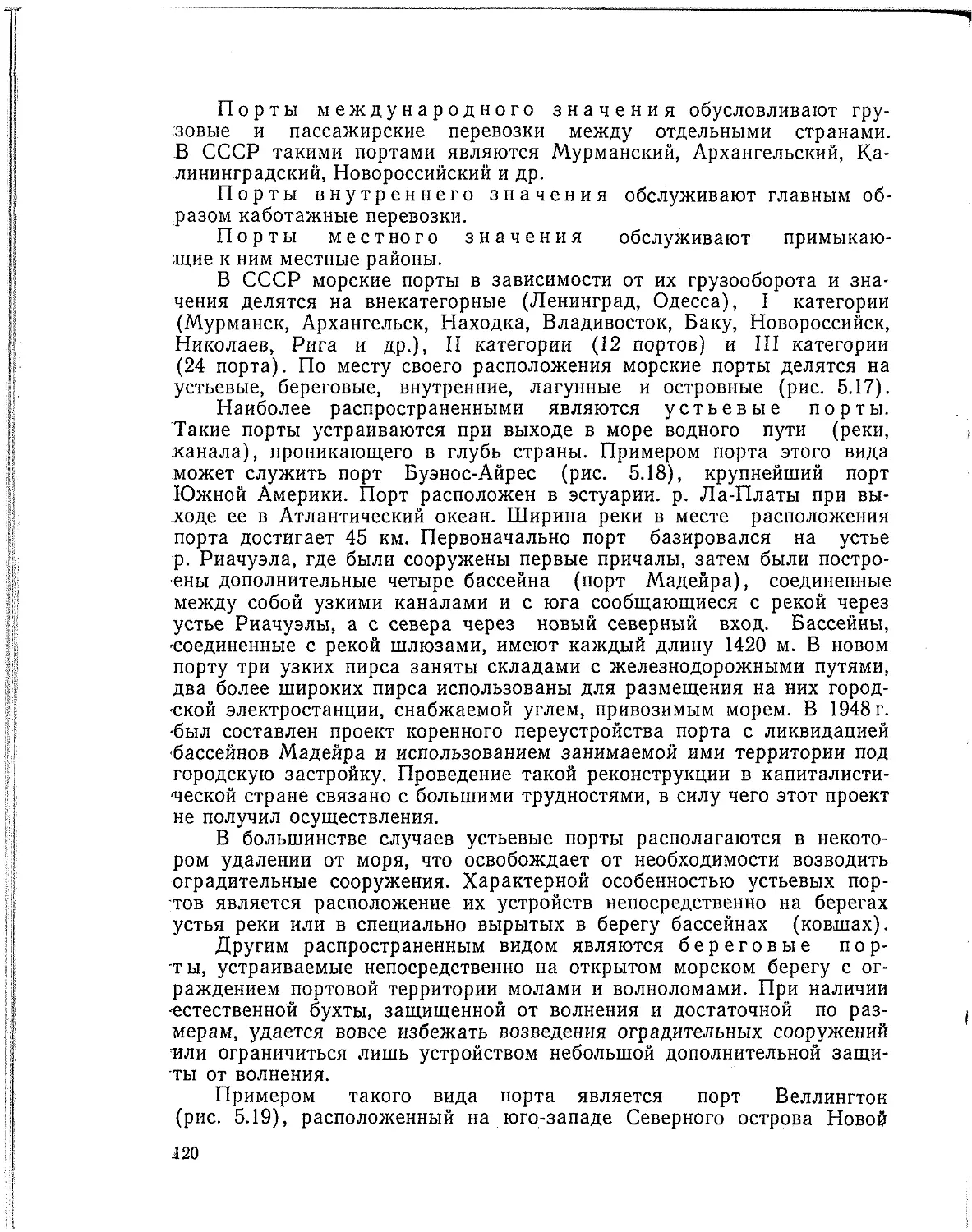

Количество городских поселений в СССР соответственно сильно воз-

росло: в 1926 г. по первой переписи населения в советский период было

1925 городов и поселков городского типа, а в январе 1971 г. их уже бы-

ло 5519.

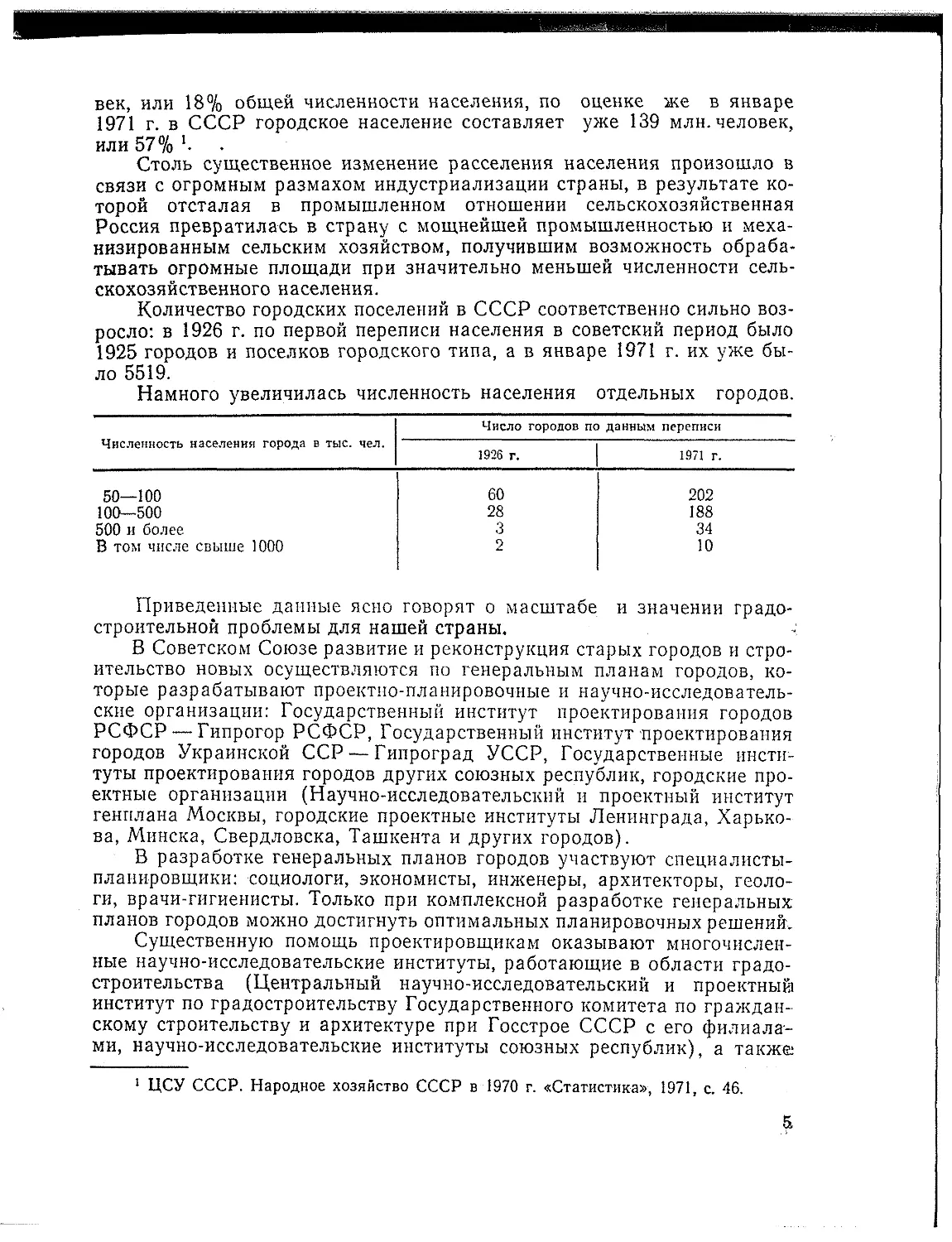

Намного увеличилась численность населения отдельных городов.

Численность населения города в тыс. чел. Число городов по данным переписи

1926 г. 1971 г.

50—100 60 202

100—500 28 188

500 и более 3 34

В том числе свыше 1000 2 10

Приведенные данные ясно говорят о масштабе и значении градо-

строительной проблемы для нашей страны.

В Советском Союзе развитие и реконструкция старых городов и стро-

ительство новых осуществляются по генеральным планам городов, ко-

торые разрабатывают проектно-планировочные и научно-исследователь-

ские организации: Государственный институт проектирования городов

РСФСР — Гипрогор РСФСР, Государственный институт проектирования

городов Украинской ССР — Гипроград УССР, Государственные инсти-

туты проектирования городов других союзных республик, городские про-

ектные организации (Научно-исследовательский и проектный институт

генплана Москвы, городские проектные институты Ленинграда, Харько-

ва, Минска, Свердловска, Ташкента и других городов).

В разработке генеральных планов городов участвуют специалисты-

планировщики: социологи, экономисты, инженеры, архитекторы, геоло-

ги, врачи-гигиенисты. Только при комплексной разработке генеральных

планов городов можно достигнуть оптимальных планировочных решений.

Существенную помощь проектировщикам оказывают многочислен-

ные научно-исследовательские институты, работающие в области градо-

строительства (Центральный научно-исследовательский и проектный

институт по градостроительству Государственного комитета по граждан-

скому строительству и архитектуре при Госстрое СССР с его филиала-

ми, научно-исследовательские институты союзных республик), а также

1 ЦСУ СССР. Народное хозяйство СССР в 1970 г. «Статистика», 1971, с. 46.

5.

высшие учебные заведения (Московский инженерно-строительный ин-

ститут им. В. В. Куйбышева, Московский архитектурный институт, Ле-

нинградский инженерно-строительный институт, Киевский инженерно-

строительный институт, Уральский политехнический институт им.

С.М. Кирова, Новосибирский инженерно-строительный институт и др.).

Инженерные вопросы в планировке современного города имеют

очень большое значение. Решить генеральный план крупного города —

это прежде всего решить его транспортную проблему, связанную с об-

щей структурой города, с системой его магистральных улиц и дорог,

с использованием подземных пространств. В каждом городе приходится

решать ряд часто весьма сложных вопросов инженерной подготовки и

благоустройства городских территорий: по вертикальной планировке,

освоению и благоустройству овражистых, оползневых, затопляемых и за-

болоченных территорий, по обводнению и орошению территорий в горо-

дах, расположенных в засушливых районах, по освоению территорий

под городское строительство в сейсмических районах и в районах вечной

мерзлоты. В городах, расположенных на берегах озер и морей, прихо-

дится заниматься регулированием и благоустройством водоемов и их

береговых территорий. Кроме того, одной из серьезнейших проблем го-

родов, особенно больших и крупных, является проблема сохранения

чистоты воздушного бассейна города и предохранения городского насе-

ления от травмирования шумом, вызываемым главным образом движе-

нием транспорта всех видов. Все эти многочисленные и многогранные

инженерные вопросы решаются в генеральных планах городов в общем

комплексе архитектурно-планировочного решения города.

Генеральный план города, разрабатываемый на основе народнохо-

зяйственного плана развития страны, определяет перспективы его раз-

вития, общую структуру, характер застройки, систему транспортного об-

служивания и направление мероприятий по инженерной подготовке

городских территорий и благоустройству. В генеральном плане также ус-

танавливаются этажность жилых и общественных зданий и очередность

городского строительства исходя из выполнения условия, чтобы город

на всех этапах своего развития был благоустроен, удобен и приятен для

живущих в нем людей.

Генеральный план города является не только техническим, но и

важным политическим документом, отражающим жизненные интересы

трудящихся, их права на труд, образование, медицинскую помощь и от-

дых, предоставленные им Конституцией Советского Союза. Поэтому

генеральный план города должен быть понятен не только специалистам,

но и каждому советскому человеку, кровно заинтересованному в судьбе

города, в котором он живет.

Сложнейшая и увлекательнейшая проблема советского градострои-

тельства и, в частности, планировки советских городов заключается в оп-

ределении облика города эпохи коммунизма, города, отвечающего высо-

ким требованиям людей — создателей коммунистического общества.

Сложность этой проблемы — в необходимости дальнего прогнозирования

технического прогресса в области наук, связанных с градостроитель-

ством, в определении возможностей использования перспективных дос-

6

тижений науки и техники с учетом существующего уровня планировоч-

ных решений городов и их инженерного благоустройства и соблюдением

принципа преемственности в развитии города как сложного живого ор-

ганизма.

Социалистический общественный строй, отмена частной собственно-

сти на землю, промышленные предприятия, транспорт массового пользо-

вания и крупные домовладения открыли перед нашей страной широчай-

шие градостроительные перспективы. Коммунистическая партия и Со-

ветское правительство уделяют проблеме развития и совершенствования

городов исключительное внимание, выделяя на это в государственном

бюджете огромные средства.

В апреле 1971 г. XXIV съезд Коммунистической партии Советского

Союза утвердил Директивы по пятилетнему плану развития народного

хозяйства СССР на 1971—1975 гг., в которых в области городского стро-

ительства предусмотрено проведение крупнейших мероприятий.

В Директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства

СССР на 1971 —1975 гг. намечено сдерживать рост крупных городов и

развивать малые города и рабочие поселки. С целью сближения уровня

жизни городского и сельского населения предусмотрено развитие высо-

кими темпами культурного и бытового обслуживания сельского населе-

ния, улучшение благоустройства сельских населенных пунктов, расшире-

ние дорожного строительства и регулярных автобусных сообщений в

сельской местности. Предусматривается также завершить в основном

обеспечение населения централизованным водоснабжением, построив за

пятилетие водопроводы в 700 городах и рабочих поселках; довести га-

зификацию жилищного фонда в городах и поселках городского типа до

65—75%, в сельской местности до 40—50%; значительно увеличить ис-

пользование электроэнергии для бытовых нужд населения. Предусмат-

ривается улучшить транспортное обслуживание населения, осуществляя

в этих целях дальнейшее развитие всех видов транспорта.

Пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971 —

1975 гг. открывает широчайшие перспективы дальнейшего развития

и усовершенствования градостроительства в нашей стране.

В июне 1971 г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров

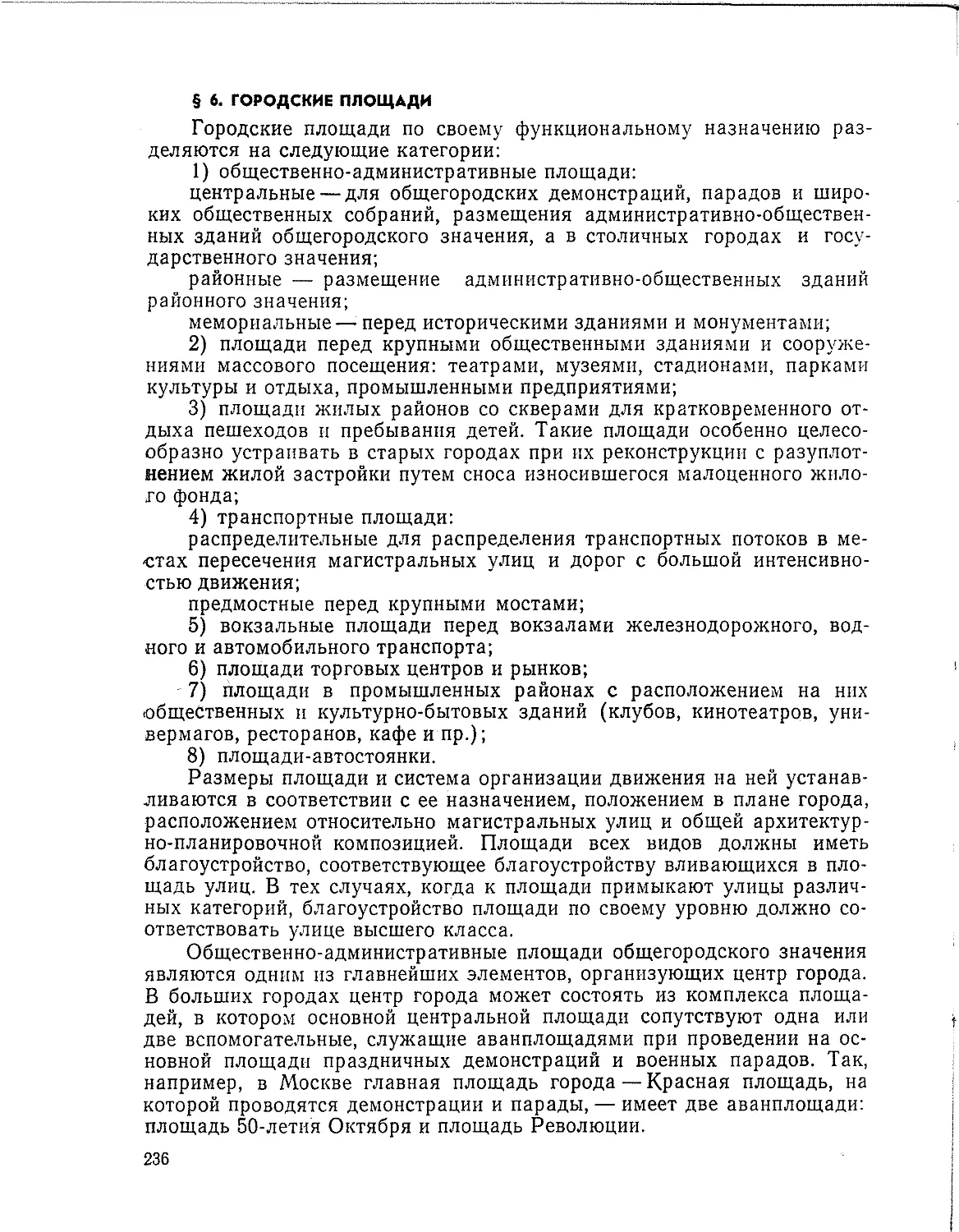

СССР приняли постановление о генеральном плане развития Москвы.

В этом постановлении намечена обширная программа мероприятий, име-

ющая своей целью превращение Москвы в образцовый коммунистичес-

кий город.

ГЛАВА I

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

И ЗАРУБЕЖНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Формирование городов происходит в соответствии с развитием про-

изводительных сил страны и характером производственных отношений

в определенный исторический период. Развитие экономической общест-

венной формации является историческим процессом. Производственные

отношения являются основными, первоначальными, определяющими все

остальные отношения.

В. И. Ленин, рассматривая этот вопрос1, приводит рассуждения

К-Маркса по этому поводу: «При материальном производстве людям

приходится стать в известные отношения друг к другу, в производ-

ственные отношения. Последние всегда соответствуют той сту-

пени развития производительности, которою в данное время обладают

их экономические силы. Совокупность этих производственных отно-

шений образует экономическую структуру общества, реальное основа-

ние, над которым возвышается политическая и юридическая надстройка

и которому соответствуют определенные формы общественного сознания.

Таким образом, производственный порядок обусловливает социальные,

политические и чисто духовные процессы жизни. Их существование не

только не зависит от сознания человека, но, напротив, последнее само

от них зависит. Но на известной ступени развития своей производитель-

ности силы приходят в столкновение с производственными отношениями

людей друг к другу. Вследствие этого они начинают противоречить и то-

му, что служит юридическим выражением производственных отношений,

т. е. имущественным порядкам. Тогда производственные отношения пе-

рестают соответствовать производительности и начинают ее стеснять.

Отсюда— возникает эпоха общественного переворота».

План города, отражающий его состояние в определенный истори-

ческий период при определенной экономической общественной форма-

ции, является открытой книгой, повествующей об условиях жизни чело-

века в данную эпоху. Если сравнить планы определенного города в раз-

личные исторические периоды его существования, можно видеть, как

этот город развивался, как отражается в этом развитии переход из од-

ной экономической общественной формации в другую. Об этом свиде-

тельствует планировочная структура города: размещение его основных

элементов, система и характер городских улиц и даже сам выбор терри-

тории для города.

Расселение населения в стране происходит в зависимости от разме-

щения и развития производительных сил страны, создающих места при-

ложения труда и содействующих оседанию населения в непосредствен-

ной к ним близости.

1 В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-де-

мократов. Соч. т. 1, 5-е изд., с. 135.

8

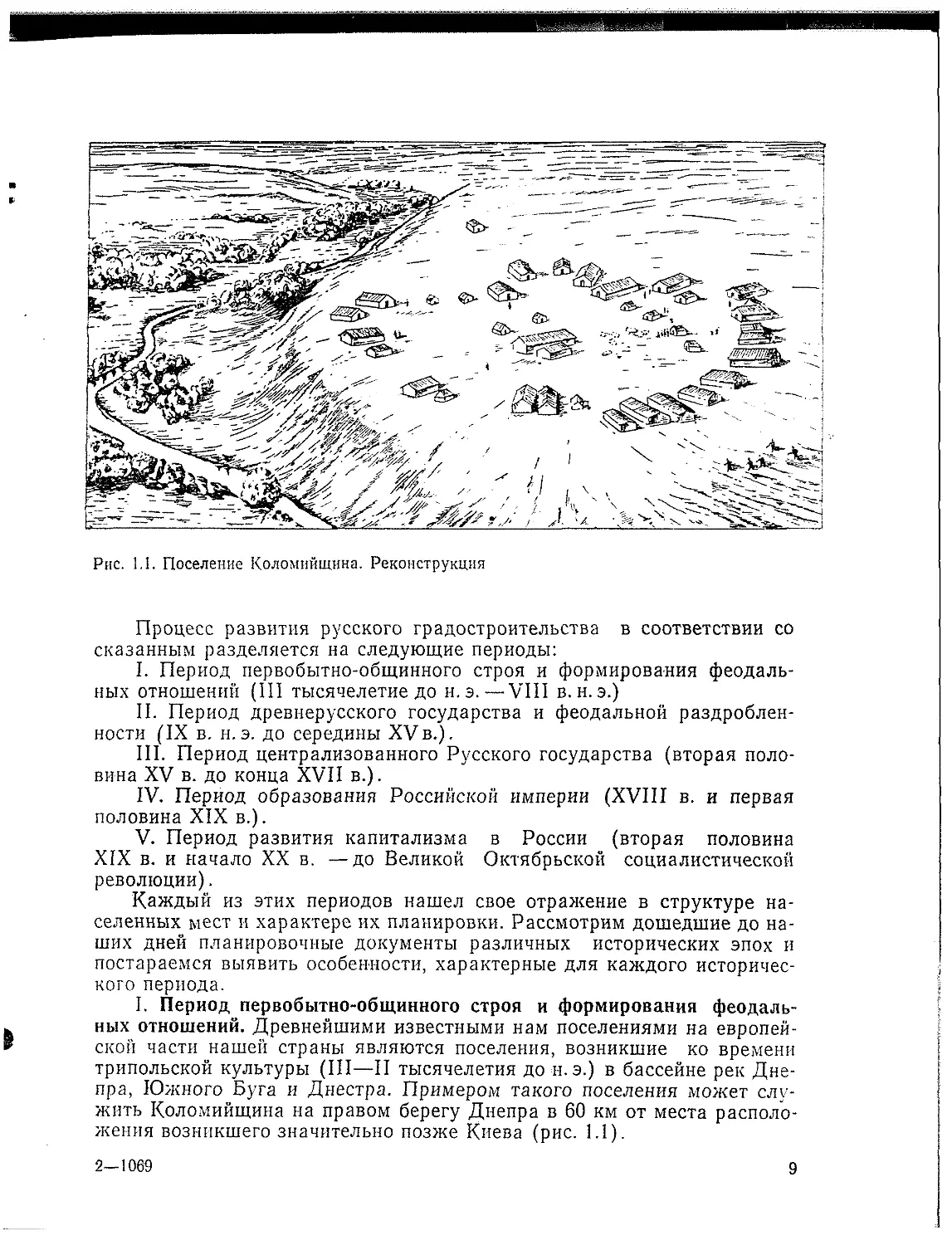

Рис. 1.1. Поселение Коломийщина. Реконструкция

Процесс развития русского градостроительства в соответствии со

сказанным разделяется на следующие периоды:

I. Период первобытно-общинного строя и формирования феодаль-

ных отношений (III тысячелетие до н.э.—VIII в.н.э.)

II. Период древнерусского государства и феодальной раздроблен-

ности (IX в. н.э. до середины XVв.).

III. Период централизованного Русского государства (вторая поло-

вина XV в. до конца XVII в.).

IV. Период образования Российской империи (XVIII в. и первая

половина XIX в.).

V. Период развития капитализма в России (вторая половина

XIX в. и начало XX в. —до Великой Октябрьской социалистической

революции).

Каждый из этих периодов нашел свое отражение в структуре на-

селенных мест и характере их планировки. Рассмотрим дошедшие до на-

ших дней планировочные документы различных исторических эпох и

постараемся выявить особенности, характерные для каждого историчес-

кого периода.

I. Период первобытно-общинного строя и формирования феодаль-

ных отношений. Древнейшими известными нам поселениями на европей-

ской части нашей страны являются поселения, возникшие ко времени

трипольской культуры (III—II тысячелетия до н.э.) в бассейне рек Дне-

пра, Южного Буга и Днестра. Примером такого поселения может слу-

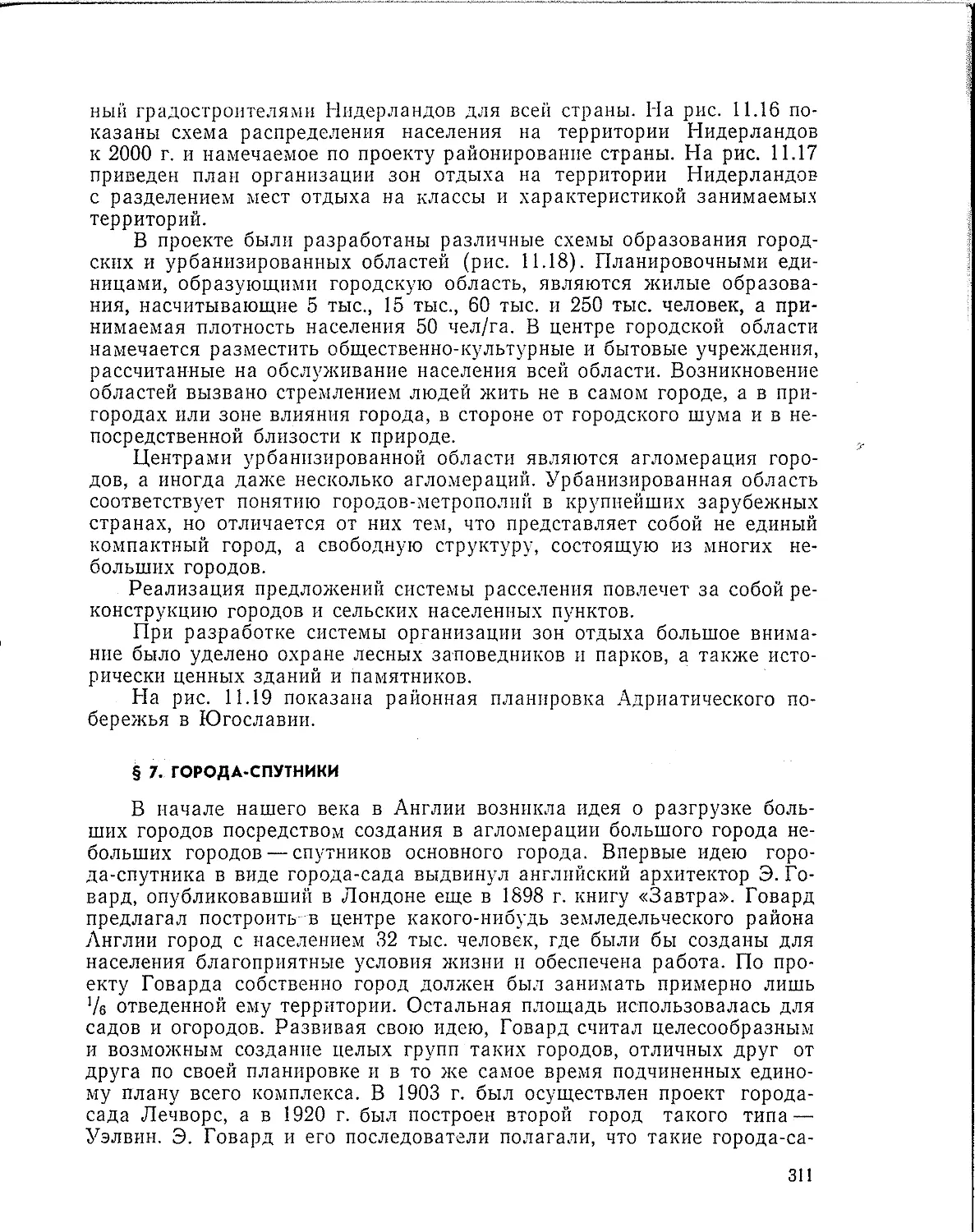

жить Коломийщина на правом берегу Днепра в 60 км от места располо-

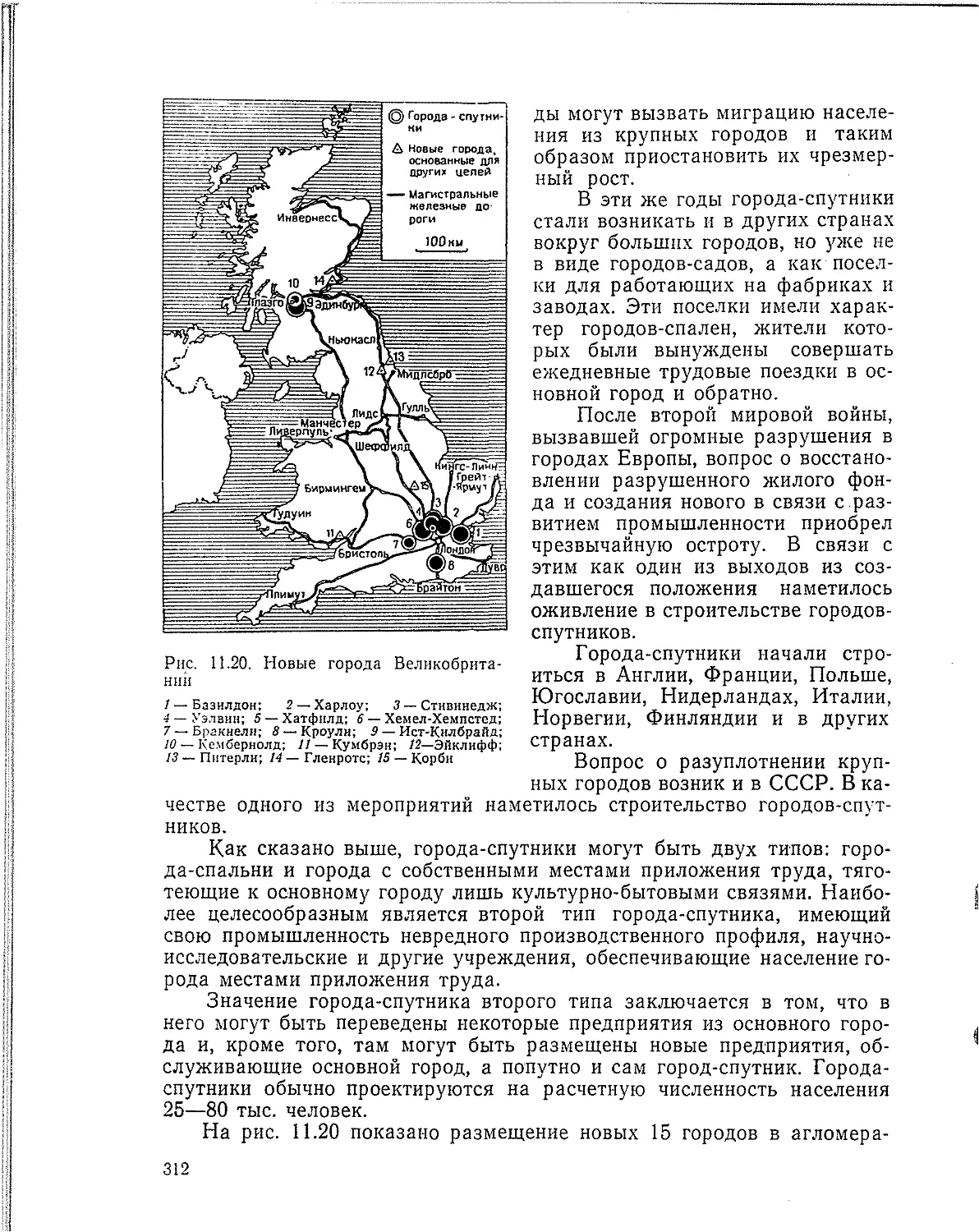

жения возникшего значительно позже Киева (рис. 1.1).

2—1069

9

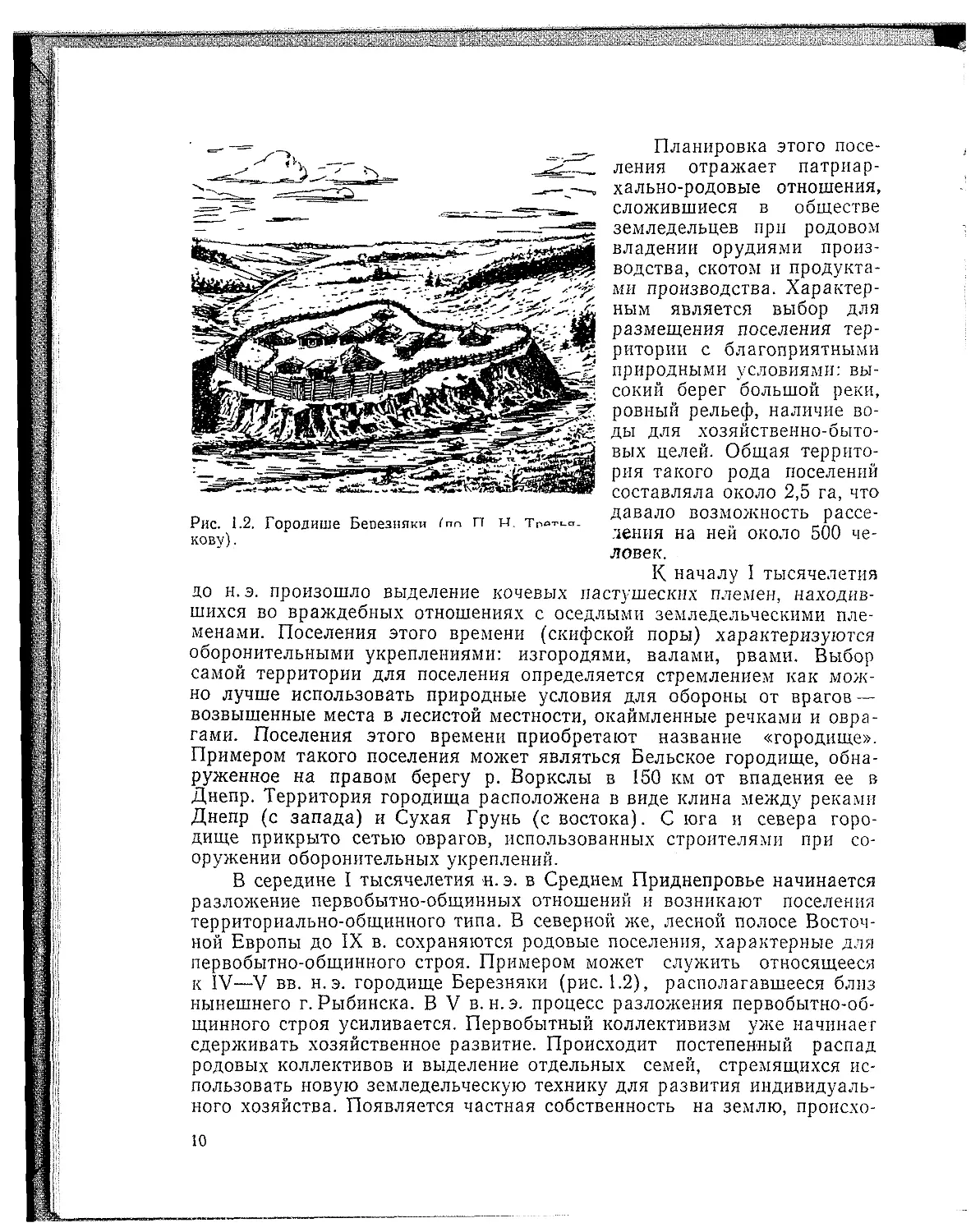

Рис. 1.2. Городише Беоезняки Спо п м. Тпотио.

кову).

Планировка этого посе-

ления отражает патриар-

хально-родовые отношения,

сложившиеся в обществе

земледельцев при родовом

владении орудиями произ-

водства, скотом и продукта-

ми производства. Характер-

ным является выбор для

размещения поселения тер-

ритории с благоприятными

природными условиями: вы-

сокий берег большой реки,

ровный рельеф, наличие во-

ды для хозяйственно-быто-

вых целей. Общая террито-

рия такого рода поселений

составляла около 2,5 га, что

давало возможность рассе-

ления на ней около 500 че-

ловек.

К началу I тысячелетия

до н. э. произошло выделение кочевых пастушеских племен, находив-

шихся во враждебных отношениях с оседлыми земледельческими пле-

менами. Поселения этого времени (скифской поры) характеризуются

оборонительными укреплениями: изгородями, валами, рвами. Выбор

самой территории для поселения определяется стремлением как мож-

но лучше использовать природные условия для обороны от врагов —

возвышенные места в лесистой местности, окаймленные речками и овра-

гами. Поселения этого времени приобретают название «городище».

Примером такого поселения может являться Вельское городище, обна-

руженное на правом берегу р. Воркслы в 150 км от впадения ее в

Днепр. Территория городища расположена в виде клина между реками

Днепр (с запада) и Сухая Грунь (с востока). С юга и севера горо-

дище прикрыто сетью оврагов, использованных строителями при со-

оружении оборонительных укреплений.

В середине I тысячелетия н. э. в Среднем Приднепровье начинается

разложение первобытно-общинных отношений и возникают поселения

территориально-общинного типа. В северной же, лесной полосе Восточ-

ной Европы до IX в. сохраняются родовые поселения, характерные для

первобытно-общинного строя. Примером может служить относящееся

к IV—V вв. н.э. городище Березняки (рис. 1.2), располагавшееся близ

нынешнего г. Рыбинска. В V в. н.э. процесс разложения первобытно-об-

щинного строя усиливается. Первобытный коллективизм уже начинает

сдерживать хозяйственное развитие. Происходит постепенный распад

родовых коллективов и выделение отдельных семей, стремящихся ис-

пользовать новую земледельческую технику для развития индивидуаль-

ного хозяйства. Появляется частная собственность на землю, происхо-

10

дит разделение населения на богатых землевладельцев и бедное кресть-

янство. Между ними начинают возникать феодальные отношения.

Этот процесс не замедлил сказаться и на характере поселений.

Замкнутые, ограниченные по своим размерам поселения-городища

уже не отвечали новым условиям производства и производственным от-

ношениям. К VII в. возникает новый тип поселения, сочетающий укреп-

ленную усадьбу богатого землевладельца и окружающее ее открытое по-

селение крестьян, для которых укрепленные усадьбы — резиденции бо-

гатых землевладельцев — служат временным убежищем в случае напа-

дения врага. В этот период у восточных славян происходило формиро-

вание первых политических объединений, завершившееся в IX в. обра-

зованием Киевского древнерусского раннефеодального государства.

II. Период древнерусского государства и феодальной раздроблен-

ности (IX в. до середины XV в.). К моменту образования Киевского го-

сударства уже насчитывалось большое число городов (летописи свиде-

тельствуют о бесспорном существовании в IX—X столетиях по крайней

мере 23 русских городов), среди которых выделялись Киев, Новгород,

Псков, Чернигов, Смоленск, Полоцк. Существование их засвидетельство-

вано летописью, византийскими и скандинавскими источниками.

Первыми и главными создателями городов Киевской Руси были во-

сточные славяне. Характерный! признаком городов этой эпохи является

наличие в них сильно укрепленного кремля «детинца», резиденции кня-

зя с его дружиной и высшего духовенства, и окружающих кремль слобод-

посадов, в которых селились ремесленники и торговцы. В кремлях кро-

ме княжеского двора и палат высшего духовенства размещались собо-

ры и церкви, сооружаемые крупнейшими зодчими того времени.

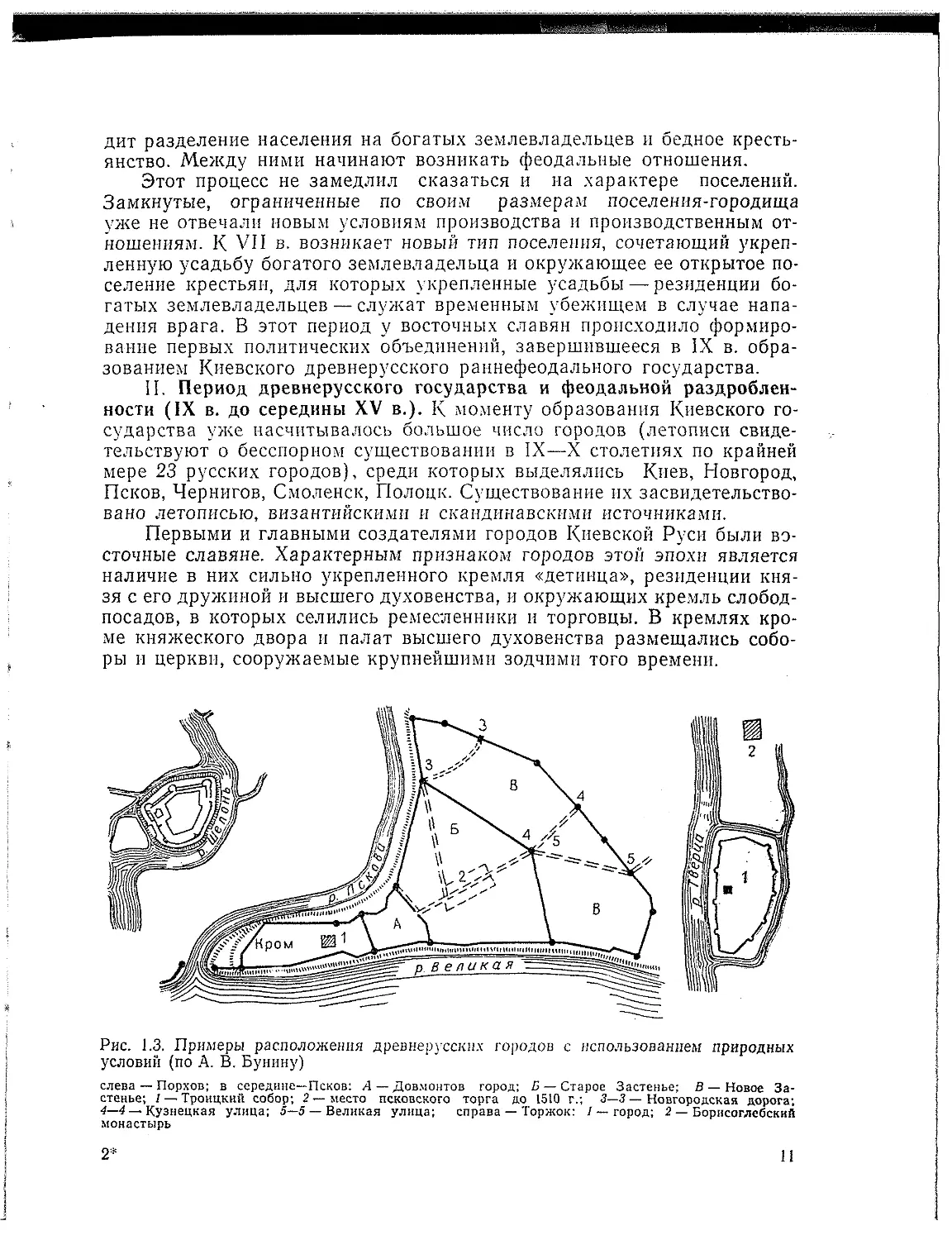

Рис. 1.3. Примеры расположения древнерусских городов с использованием природных

условий (по А. В. Бунину)

слева — Порхов; в середине—Псков: /1 — Довмонтов город; £ — Старое Застенье; В — Новое За-

стенье; I — Троицкий собор; 2 — место псковского торга до 1510 г.; 3—3 — Новгородская дорога;

4—4 — Кузнецкая улица; 5—5 — Великая улица; справа — Торжок: / — город; 2 — Борисоглебский

монастырь

Развитие торговли вызвало появление в городах торговых площа-

дей. Города располагались по берегам больших рек, являющихся ос-

новными торговыми путями. Для размещения городов выбирались места

на высоких берегах рек, где природные условия создавали естественные,

трудно преодолеваемые рубежи, ограждающие город от нападения вра-

гов, и где обеспечивалось снабжение города водой. На рис. 1.3 приведены

характерные примеры расположения древнерусских городов в различ-

ных природных условиях.

Киев возник на правом (высоком) берегу Днепра недалеко от впа-

дения в него Десны. Днепр — крупнейший водный путь «из варяг в гре-

ки» — с Березиной, Припятью, Сожем и Десной образует обширный вод-

ный бассейн, ключ к которому находился в Киеве. Уже в IX—X вв. Киев

был центром, вокруг которого начали объединяться восточнославянские

племена.

Основное ядро Киева образовалось на плато Старокиевской горы,

возвышающейся над рекой на 113 м. Такое положение города при кру-

тых обрывах к реке с трех его сторон и хорошей просматриваемости

прилегающих территорий создавало благоприятные условия для оборо-

ны от неприятеля. За пределами города находилась княжеская летняя

резиденция Берестово.

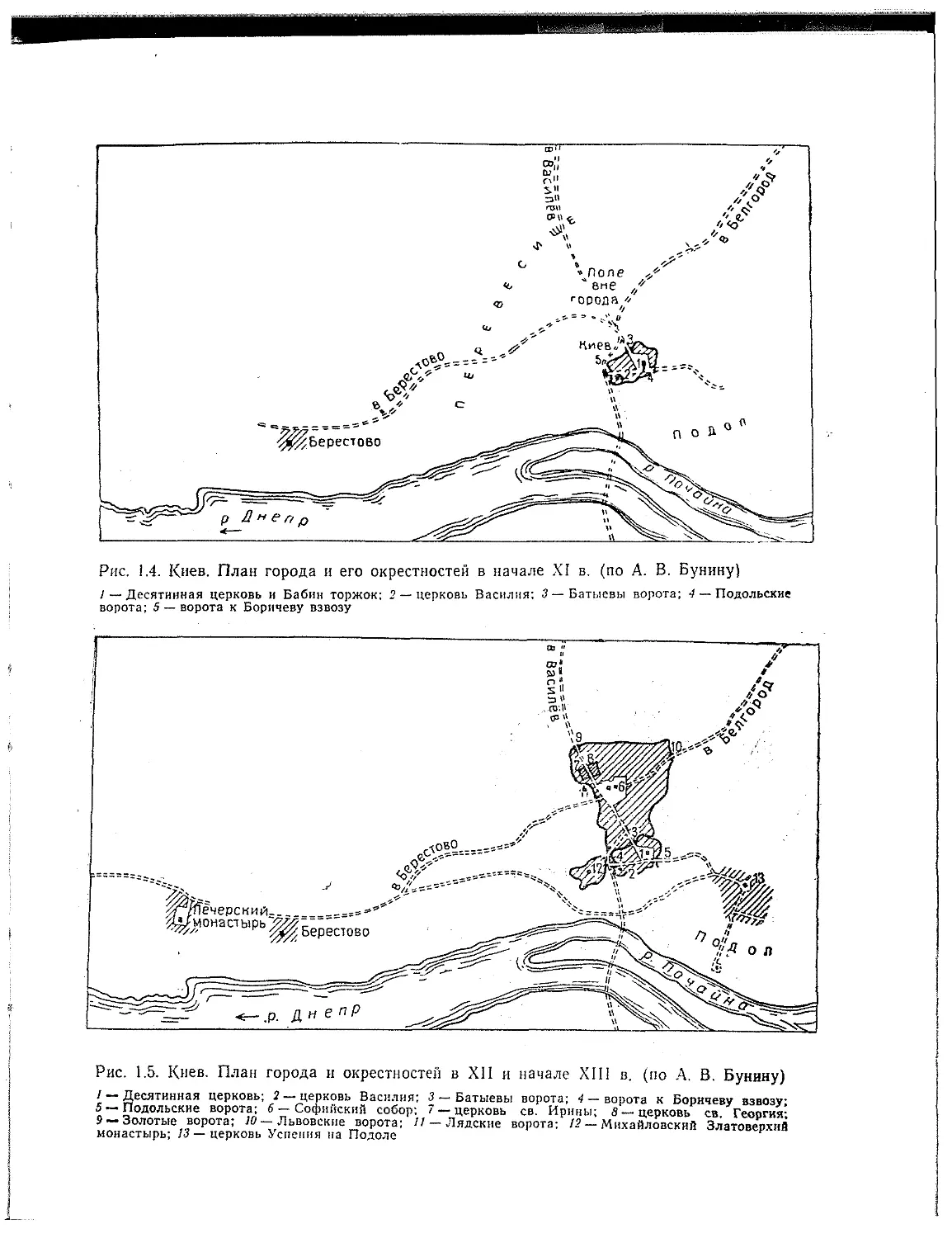

На рис. 1.4 показан схематический план Киева и его окрестностей

в начале XI в. К этому времени, при правлении князя Владимира Свято-

славича, Киев уже представлял собой значительный город с каменными

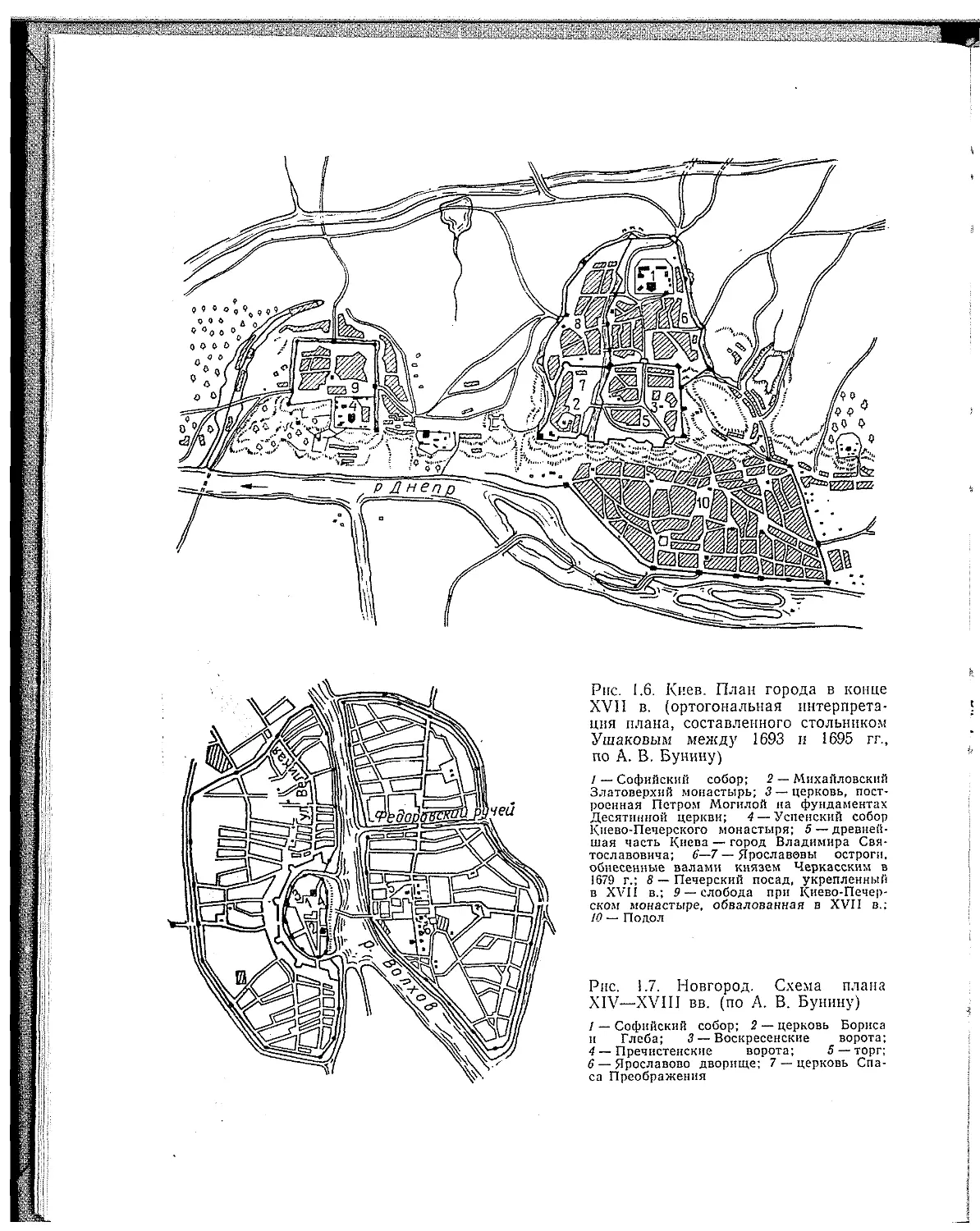

храмами и княжескими палатами. При сыне князя Владимира Ярославе

I Мудром город развивался в трех направлениях: вдоль Днепра был со-

оружен Михайловский Златоверхий монастырь и положено начало соз-

данию второго центра города—-Печерского монастыря в 3 км от основ-

ного города по течению Днепра; в сторону подгорного Подола, где раз-

мещался торговый и ремесленный люд, и в поперечном нагорном

направлении, которое на данном этапе было преобладающим (рис. 1.5).

В нагорье был создан так называемый «город Ярослава», окруженный

крепостными стенами, в котором были построены великокняжеский дво-

рец, замечательный Софийский собор, ряд других храмов и главные во-

рота города — Золотые ворота. На Днепре располагались речная прис-

тань и верфи, где строили военные и торговые суда. В начале XII в. в

районе Подола был построен мост через Днепр, просуществовавший, од-

нако, недолго.

Киевский Печерский монастырь (переименованный в XVIII в. в

Киево-Печерскую лавру) и располагавшийся рядом с ним Выдубицкий

монастырь играли роль культурно-просветительных центров; здесь соз-

давались крупнейшие литературные произведения XI—XIII вв. (напри-

мер: Печерский патерик, летописи и т.п.).

Из киевских пригородов наибольшее значение имел Вышгород,

расположенный выше Киева по течению Днепра. В Вышгороде, хоро-

шо укрепленном княжеском городе, содержался один из княжеских

дворов и, кроме того, размещался значительный ремесленный центр, сла-

вящийся своими «древоделами» — строителями деревянных зданий — и

«градинками»— строителями городских укреплений. К концу XVII в.

12

Рис. 1.4. Киев. План города и его окрестностей в начале XI в. (по А. В. Бунину)

/ — Десятинная церковь и Бабин Торжок: 2 — церковь Василия; 3—Батыевы ворота; 4 — Подольские

ворота; 5 — ворота к Боричеву взвозу

Рис. 1.5. Киев. План города и окрестностей в XII и начале XIII в. (по А. В. Бунину)

/ — Десятинная церковь; 2 —церковь Василия: 3 — Батыевы ворота; / — ворота к Боричеву взвозу

а —Подольские ворота; 6 — Софийский собор; 7 — церковь св. Ирины; 8—церковь св Георгия’

9 —Золотые ворота; 10 — Львовские ворота; // —Лядскне ворота; /2 — Михайловский Златоверхий

монастырь; 13 — церковь Успения на Подоле v

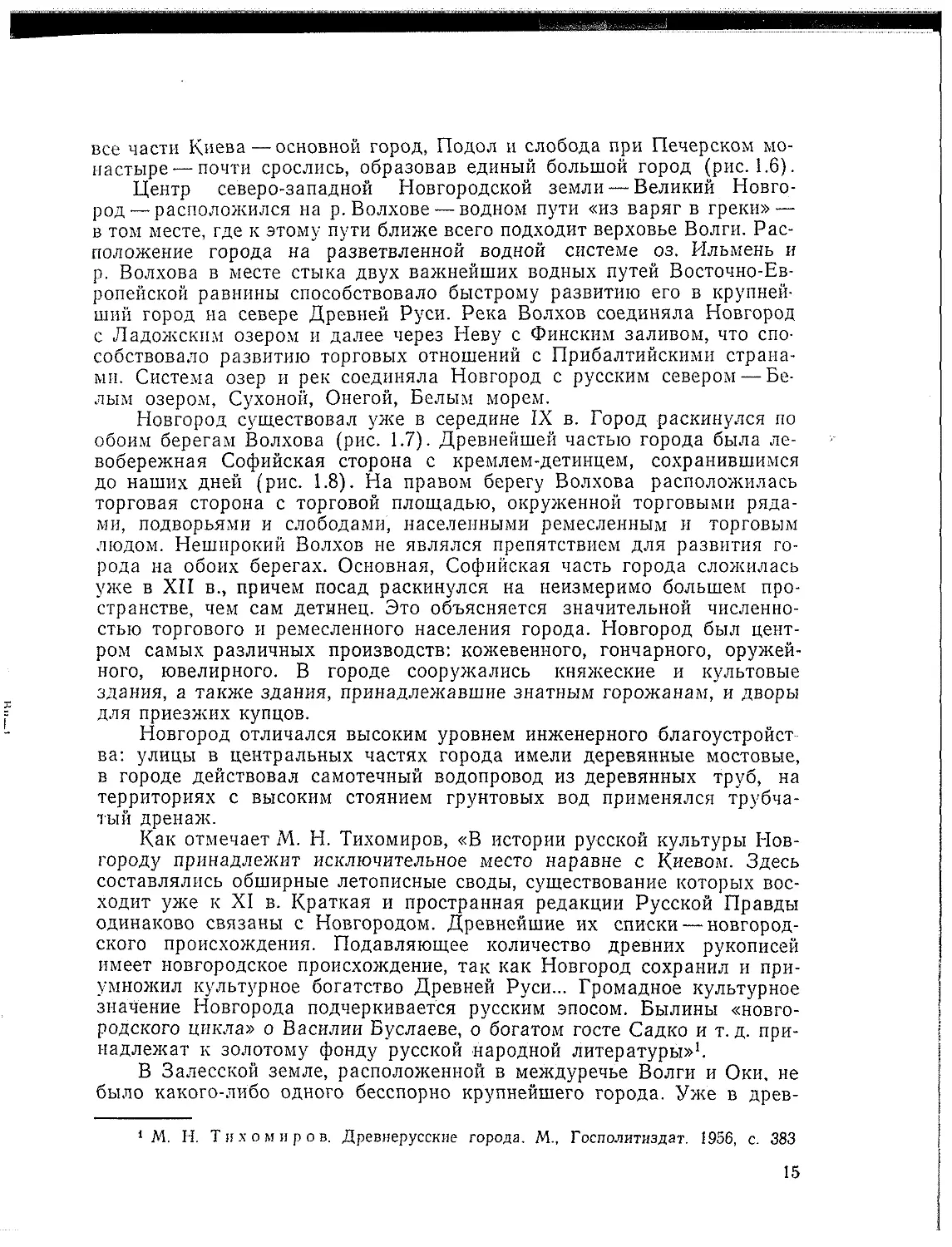

Рис. 1.6. Киев. План города в конце

XVII в. (ортогональная интерпрета-

ция плана, составленного стольником

Ушаковым между 1693 и 1695 гг.,

по А. В. Бунину)

I — Софийский собор; 2 — Михайловский

Златоверхий монастырь; 3 —церковь, пост-

роенная Петром Могилой на фундаментах

Десятинной церкви; 4 — Успенский собор

Киево-Печерского монастыря; 5 — древней-

шая часть Киева — город Владимира Свя-

тославовича; 6—7 — Ярославовы остроги,

обнесенные валами князем Черкасским в

1679 г.; S — Печерский посад, укрепленный

в XVII в.; 9 — слобода при Киево-Печер-

ском монастыре, обвалованная в XVII в.;

10 — Подол

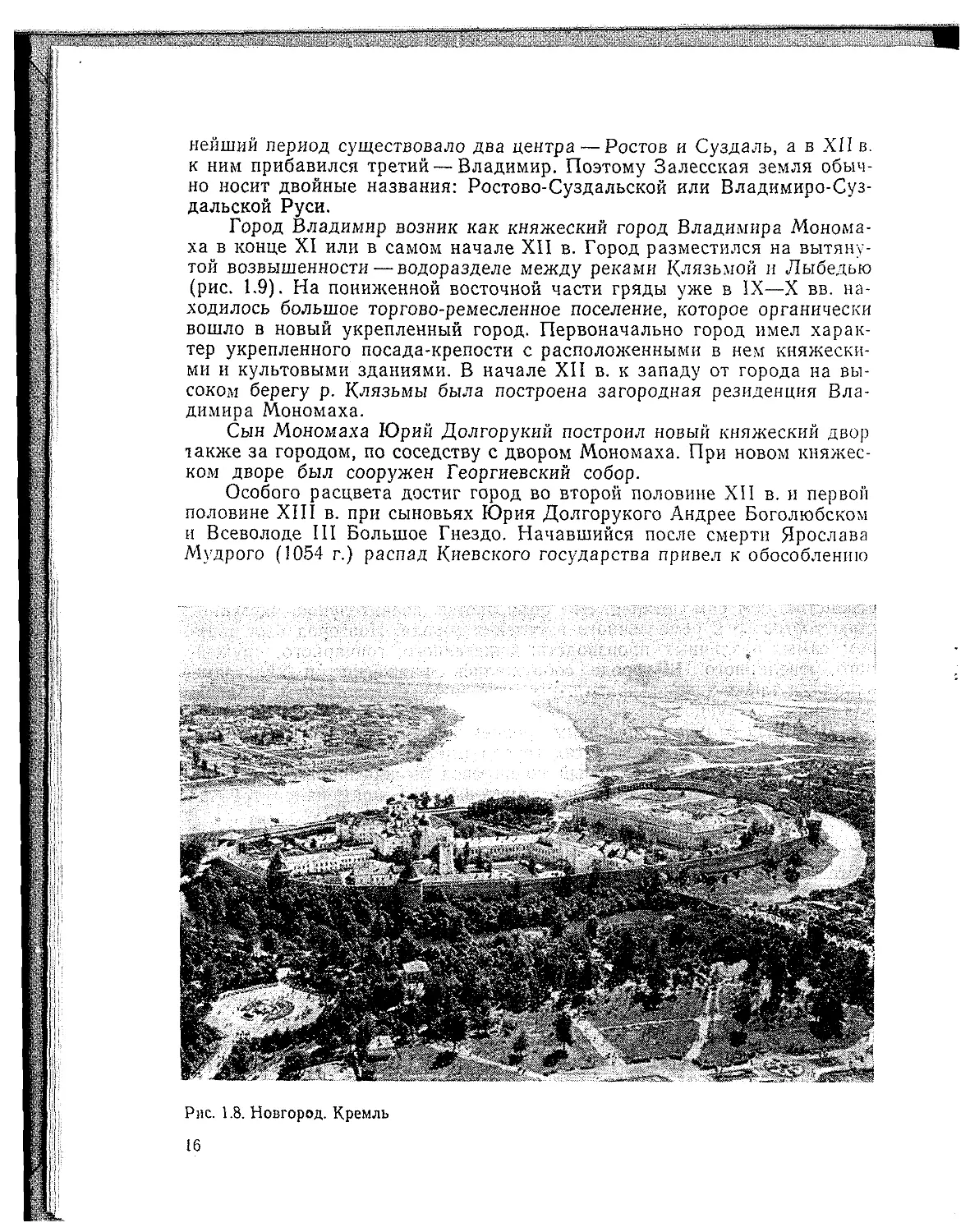

Рис. 1.7. Новгород. Схема плана

XIV—XVIII вв. (по А. В. Бунину)

1 — Софийский собор; 2 — церковь Бориса

и Глеба; 3 — Воскресенские ворота;

4 — Пречистенские ворота; 5 —торг;

6 — Ярославово дворище; 7 — церковь Спа-

са Преображения

все части Киева—основной город, Подол и слобода при Печерском мо-

настыре— почти срослись, образовав единый большой город (рис. 1.6).

Центр северо-западной Новгородской земли — Великий Новго-

род—расположился на р. Волхове— водном пути «из варяг в греки» —

в том месте, где к этому пути ближе всего подходит верховье Волги. Рас-

положение города на разветвленной водной системе оз. Ильмень и

р. Волхова в месте стыка двух важнейших водных путей Восточно-Ев-

ропейской равнины способствовало быстрому развитию его в крупней-

ший город на севере Древней Руси. Река Волхов соединяла Новгород

с Ладожским озером и далее через Неву с Финским заливом, что спо-

собствовало развитию торговых отношений с Прибалтийскими страна-

ми. Система озер и рек соединяла Новгород с русским севером — Бе-

лым озером, Сухоной, Онегой, Белым морем.

Новгород существовал уже в середине IX в. Город раскинулся по

обоим берегам Волхова (рис. 1.7). Древнейшей частью города была ле-

вобережная Софийская сторона с кремлем-детинцем, сохранившимся

до наших дней (рис. 1.8). На правом берегу Волхова расположилась

торговая сторона с торговой площадью, окруженной торговыми ряда-

ми, подворьями и слободами, населенными ремесленным и торговым

людом. Неширокий Волхов не являлся препятствием для развития го-

рода на обоих берегах. Основная, Софийская часть города сложилась

уже в XII в., причем посад раскинулся на неизмеримо большем про-

странстве, чем сам детинец. Это объясняется значительной численно-

стью торгового и ремесленного населения города. Новгород был цент-

ром самых различных производств: кожевенного, гончарного, оружей-

ного, ювелирного. В городе сооружались княжеские и культовые

здания, а также здания, принадлежавшие знатным горожанам, и дворы

для приезжих купцов.

Новгород отличался высоким уровнем инженерного благоустройст

ва: улицы в центральных частях города имели деревянные мостовые,

в городе действовал самотечный водопровод из деревянных труб, на

территориях с высоким стоянием грунтовых вод применялся трубча-

тый дренаж.

Как отмечает М. Н. Тихомиров, «В истории русской культуры Нов-

городу принадлежит исключительное место наравне с Киевом. Здесь

составлялись обширные летописные своды, существование которых вос-

ходит уже к XI в. Краткая и пространная редакции Русской Правды

одинаково связаны с Новгородом. Древнейшие их списки — новгород-

ского происхождения. Подавляющее количество древних рукописей

имеет новгородское происхождение, так как Новгород сохранил и при-

умножил культурное богатство Древней Руси... Громадное культурное

значение Новгорода подчеркивается русским эпосом. Былины «новго-

родского цикла» о Василии Буслаеве, о богатом госте Садко и т. д. при-

надлежат к золотому фонду русской народной литературы»1.

В Залесской земле, расположенной в междуречье Волги и Оки, не

было какого-либо одного бесспорно крупнейшего города. Уже в древ-

М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., Госполитиздат. 1956, с. 383

15

нейший период существовало два центра — Ростов и Суздаль, а в XII в.

к ним прибавился третий — Владимир. Поэтому Залесская земля обыч-

но носит двойные названия: Ростово-Суздальской или Владимиро-Суз-

дальской Руси.

Город Владимир возник как княжеский город Владимира Монома-

ха в конце XI или в самом начале XII в. Город разместился на вытяну-

той возвышенности — водоразделе между реками Клязьмой и Лыбедью

(рис. 1.9). На пониженной восточной части гряды уже в IX—X вв. на-

ходилось большое торгово-ремесленное поселение, которое органически

вошло в новый укрепленный город. Первоначально город имел харак-

тер укрепленного посада-крепости с расположенными в нем княжески-

ми и культовыми зданиями. В начале XII в. к западу от города на вы-

соком берегу р. Клязьмы была построена загородная резиденция Вла-

димира Мономаха.

Сын Мономаха Юрий Долгорукий построил новый княжеский двор

также за городом, по соседству с двором Мономаха. При новом княжес-

ком дворе был сооружен Георгиевский собор.

Особого расцвета достиг город во второй половине XII в. и первой

половине XIII в. при сыновьях Юрия Долгорукого Андрее Боголюбском

и Всеволоде III Большое Гнездо. Начавшийся после смерти Ярослава

Мудрого (1054 г.) распад Киевского государства привел к обособлению

Рис. 1.8. Новгород. Кремль

16

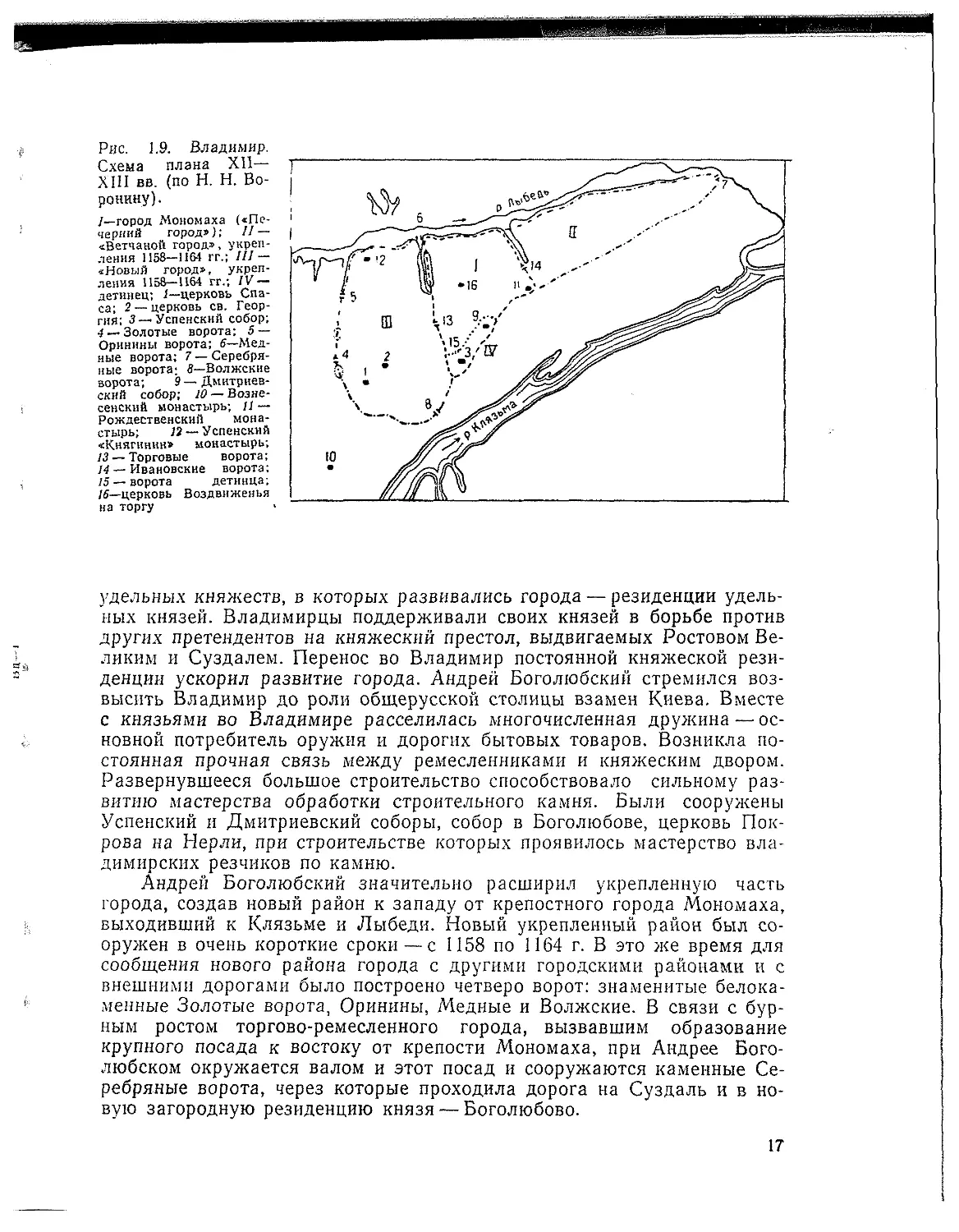

Рис. 1.9. Владимир.

Схема плана XII—

XIII вв. (по Н. Н. Во-

ронину).

/—город Мономаха («Пе-

черний город»); II —

«Ветчаной город», укреп-

ления 1158-1164 гг.; III —

«Новый город», укреп-

ления 1158—1164 гг.; IV —

детинец; /—церковь Спа-

са; 2 —церковь св. Геор-

гия; 3 — Успенский собор;

4 —Золотые ворота; 5 —

Оринины ворота; 6—Мед-

ные ворота; 7 —Серебря-

ные ворота; 8—Волжские

ворота; 9 — Дмитриев-

ский собор; 10 — Возне-

сенский монастырь; 11 —

Рождественский мона-

стырь; 12 — Успенский

«Княгинин» монастырь;

13 — Торговые ворота;

14 — Ивановские ворота;

15 — ворота детинца;

16—церковь Воздвиженья

на торгу

удельных княжеств, в которых развивались города — резиденции удель-

ных князей. Владимирцы поддерживали своих князей в борьбе против

других претендентов на княжеский престол, выдвигаемых Ростовом Ве-

ликим и Суздалем. Перенос во Владимир постоянной княжеской рези-

денции ускорил развитие города. Андрей Боголюбский стремился воз-

высить Владимир до роли общерусской столицы взамен Киева. Вместе

с князьями во Владимире расселилась многочисленная дружина — ос-

новной потребитель оружия и дорогих бытовых товаров. Возникла по-

стоянная прочная связь между ремесленниками и княжеским двором.

Развернувшееся большое строительство способствовало сильному раз-

витию мастерства обработки строительного камня. Были сооружены

Успенский и Дмитриевский соборы, собор в Боголюбове, церковь Пок-

рова на Нерли, при строительстве которых проявилось мастерство вла-

димирских резчиков по камню.

Андрей Боголюбский значительно расширил укрепленную часть

города, создав новый район к западу от крепостного города Мономаха,

выходивший к Клязьме и Лыбеди. Новый укрепленный район был со-

оружен в очень короткие сроки — с 1158 по 1164 г. В это же время для

сообщения нового района города с другими городскими районами и с

внешними дорогами было построено четверо ворот: знаменитые белока-

менные Золотые ворота, Оринины, Медные и Волжские. В связи с бур-

ным ростом торгово-ремесленного города, вызвавшим образование

крупного посада к востоку от крепости Мономаха, при Андрее Бого-

любском окружается валом и этот посад и сооружаются каменные Се-

ребряные ворота, через которые проходила дорога на Суздаль и в но-

вую загородную резиденцию князя — Боголюбове.

17

При княжении Всеволода III Большое Гнездо город продолжал

также бурно развиваться. В 1185 г. во Владимире произошел большой

пожар, после которого город был быстро восстановлен. В это же время

Всеволод построил себе новую, огороженную каменными стенами, вели-

кокняжескую резиденцию с включением в нее Успенского собора и

вновь сооруженного Дмитриевского собора. Таким образом, во Влади-

мире образовался типичный кремль-детинец.

С середины же XII в. начинает развиваться торговля Владимира

с западом, прежде всего со Смоленском, и с востоком — с волжскими

болгарами. Река Клязьма и Москва-река становятся оживленными

водными путями.

Город Владимир сохранял свое значение крупного административ-

ного, торгово-ремесленного и культурного центра до правления Ивана

Калиты (1325—1340 гг.). После же возвышения Москвы и превращения

ее в столицу централизованного русского государства Владимир утра-

чивает свое былое значение, и строительство в нем замирает.

III. Период централизованного Русского государства (вторая по-

ловина XV в. до конца XVII в.). В середине XII в. Юрий Долгорукий

в целях укрепления западных подступов к Суздальскому княжеству ос-

новал небольшую крепость Москву у впадения р. Неглинной в Москву-

реку. Впервые Москва упоминается в летописи под 1147 г., но, как по-

казывают археологические раскопки, на этом месте уже в конце IX или

в начале X в. существовало селение. Во второй половине XIII в. Мос-

ква стала главным городом Московского княжества. Быстрый рост на-

селения, развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли способство-

вали усилению Московского княжества.

Общее экономическое развитие русских земель и необходимость

усиления обороны создали к этому времени условия, благоприятствую-

щие объединению Руси. В этом большом деле главенствующую роль

приняла на себя Москва. В 1318 г. Москва становится столицей вели-

кого княжества и к 1328 г. при Иване Калите стала столицей и эконо-

мическим центром северо-восточной Руси. К этому времени в Кремле,

окруженном дубовыми крепостными стенами, размещался не только

двор великого князя, но и двор митрополита, переведенного в Москву

из Владимира.

Во время пожара 1365 г. при Дмитрии Донском дубовые стены

Кремля сгорели, и взамен их были воздвигнуты белокаменные

стены, просуществовавшие до конца XV в., когда они были замене-

ны кирпичными стенами с башнями, отвечающими новьш оборон-

ным требованиям, возникшим в связи с изобретением пороха и артил-

лерии.

В оборонных целях русло р. Неглинной было зарегулировано с при-

ближением его к кремлевским стенам. Таким образом, р. Неглинная

стала играть роль оборонительного крепостного рва, всегда наполнен-

ного водой. В это же время из оборонных же соображений вся застрой-

ка за р. Неглинной и Москва-рекой на территории, ширина которой

определялась дальностью артиллерийского выстрела, была снесена. На

освобожденной таким образом территории в Замоскворечье был ностро-

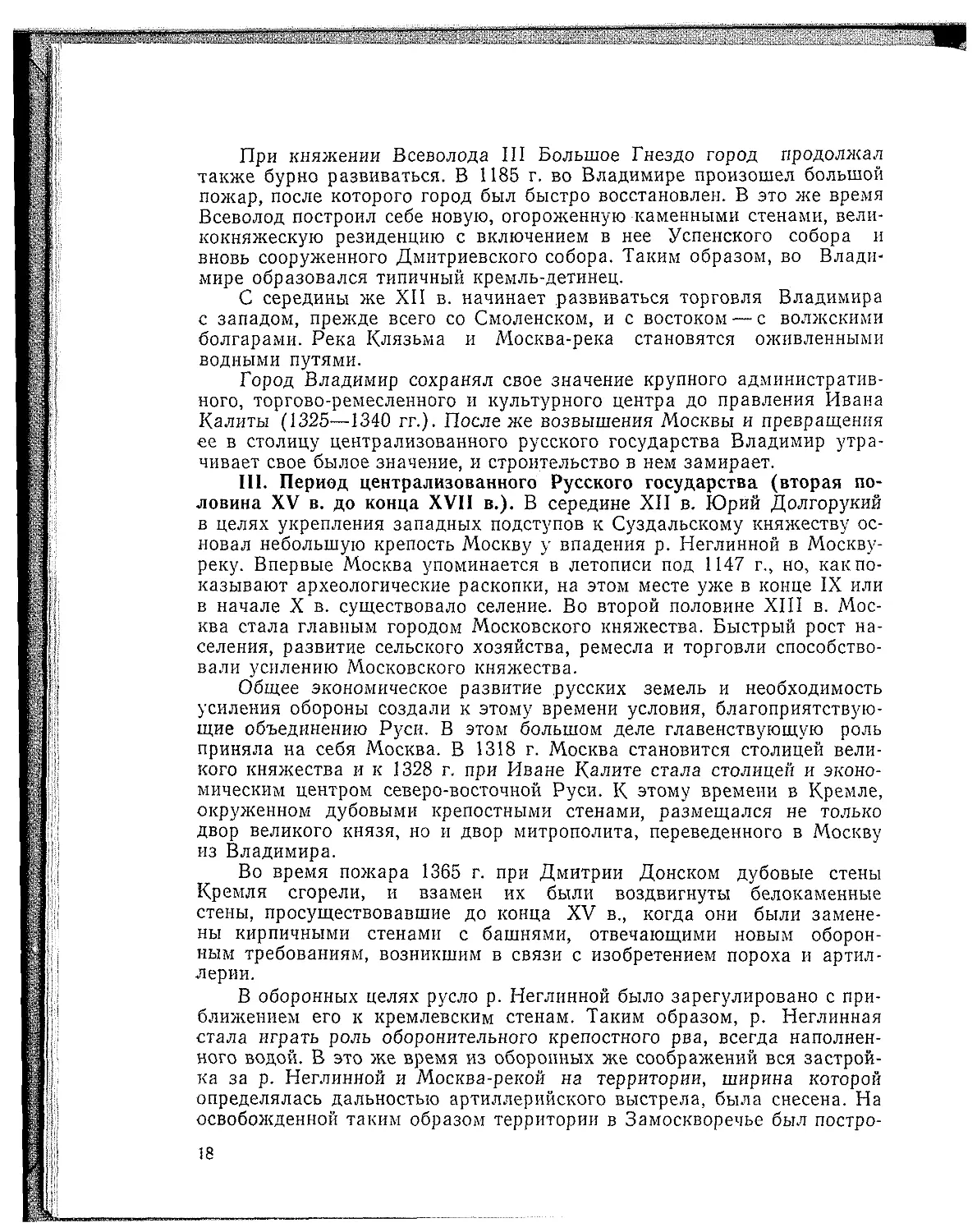

Рис. 1.10. Кёльн на Ренне. План XVII в.

ен «Государев сад». После прорытия глубокого рва вдоль кремлевской

стены, выходящей на Красную площадь, и наполнения его водой

Кремль превратился в неприступную крепость.

Территория Кремля каждый раз при сооружении новых его стен

увеличивалась, что давало возможность разместить в Кремле допол-

нительно многочисленные административные и хозяйственные здания и

организовать площади, имеющие общегородское значение. Это еще бо-

лее усиливало значение Московского Кремля как основного образую-

щего ядра города.

Здесь интересно отметить принципиальное различие между кремля-

ми русских городов и замками-крепостями городов Западной Европы.

Замки-крепости городов Западной Европы являлись лишь резиденцией

феодала, а русские кремли являлись центрами государственной и об-

щественной жизни города и были рассчитаны на укрытие населения го-

родских посадов от нападения врагов. Это обусловливало размещение

русских кремлей на больших территориях и их организующую роль в

общей планировочной структуре города. Замки же феодалов в городах

Западной Европы имели значительно меньшие территории, часто рас-

полагались периферийно по отношению к городу, отделялись от него

19

рекой или оврагами. Характерным примером западноевропейского го-

рода средних веков с замком-крепостью может служить г. Кёльн на

р. Рейне (рис. 1.10).

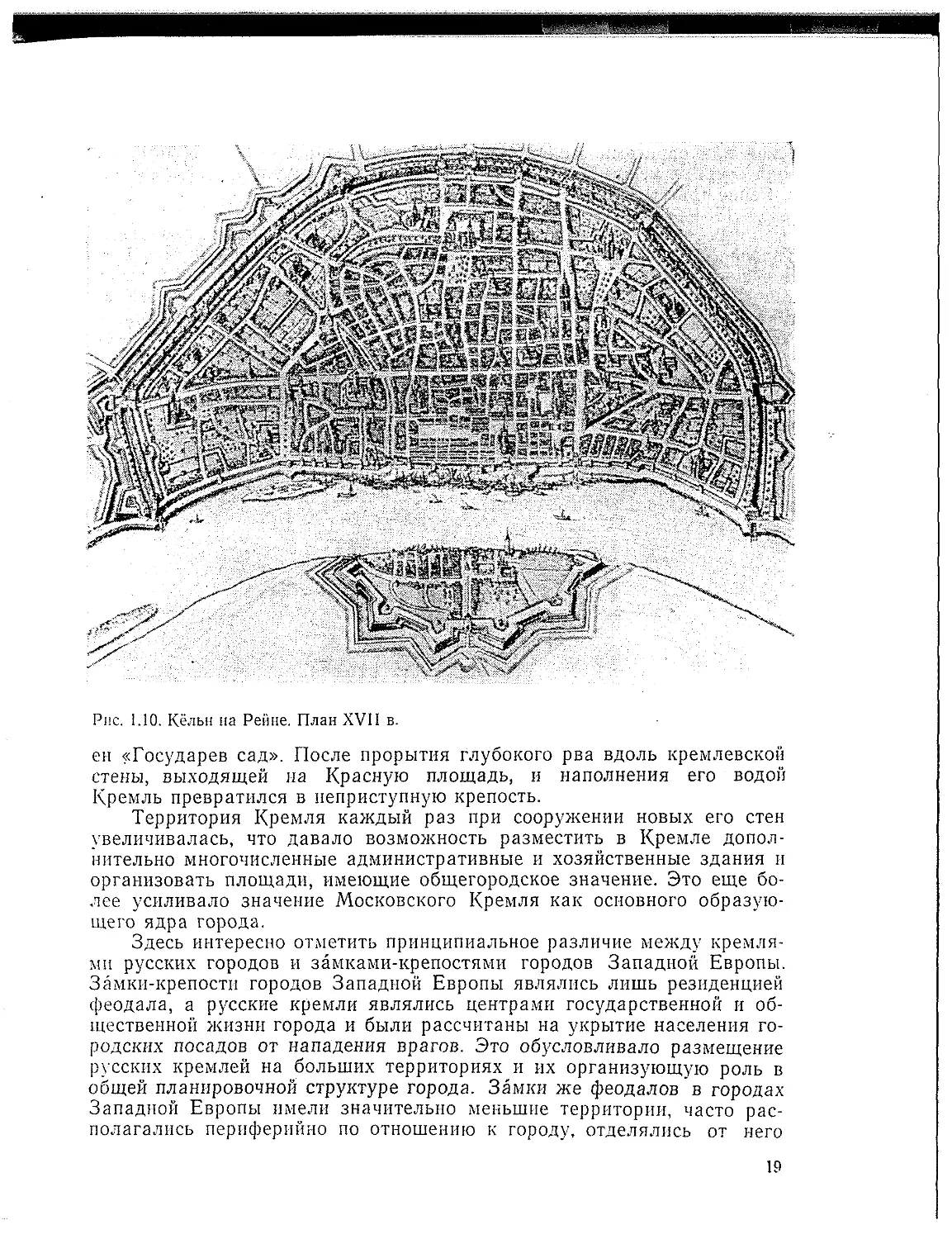

В 1534—1538 гг. зодчим Петроком Малым были построены камен-

ные крепостные стены вокруг торгового посада Китай-города (рис 1.11).

Красная площадь приобрела значение центральной площади Москвы.

Большое развитие получило строительство крупных культовых зда-

ний — церквей, соборов, монастырей, княжеских и боярских усадеб, а

также строительство в многочисленных слободах. Сооружение Китайго-

родской стены создало безопасные условия для основного торгового

центра Москвы с его многочисленными лавками и складами, но разрос-

шиеся за пределами Кремля и Китай-города слободы не имели надеж-

ной защиты. Поэтому в 1586—1593 гг. была возведена третья кирпично-

каменная ограда по линии современного Бульварного кольца. Строите-

лем этого нового крепостного сооружения был русский мастер Федор

Конь. Местность между этой новой оградой и стенами Кремля и Ки-

тай-города получила наименование «Царев белый каменный город»,

или, сокращенно, «Белый город».

Рис. 1.11. Москва. План (XVII в.)

20

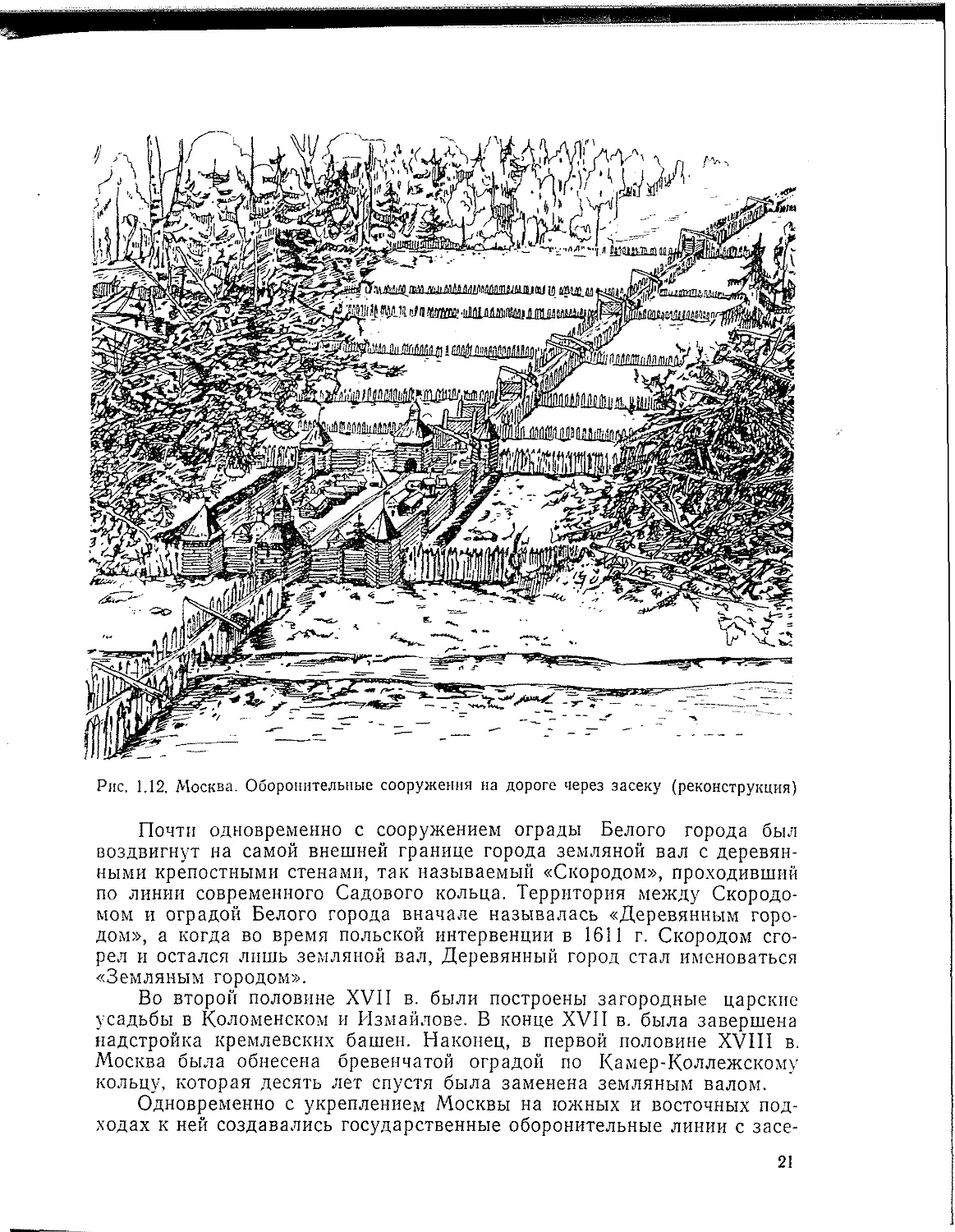

Рис. 1.12. Москва. Оборонительные сооружения на дороге через засеку (реконструкция)

Почти одновременно с сооружением ограды Белого города был

воздвигнут на самой внешней границе города земляной вал с деревян-

ными крепостными стенами, так называемый «Скородом», проходивший

по линии современного Садового кольца. Территория между Скородо-

мом и оградой Белого города вначале называлась «Деревянным горо-

дом», а когда во время польской интервенции в 1611 г. Скородом сго-

рел и остался лишь земляной вал, Деревянный город стал именоваться

«Земляным городом».

Во второй половине XVII в. были построены загородные царские

усадьбы в Коломенском и Измайлове. В конце XVII в. была завершена

надстройка кремлевских башен. Наконец, в первой половине XVIII в.

Москва была обнесена бревенчатой оградой по Камер-Коллежскому

кольцу, которая десять лет спустя была заменена земляным валом.

Одновременно с укреплением Москвы на южных и восточных под-

ходах к ней создавались государственные оборонительные линии с засе-

21

ками из наваленных деревьев, земляными и деревянными ограждения-

ми, рвами и волчьими ямами в несколько рядов (рис. 1.12). Возникали

укрепленные города-крепости по р. Оке — Перемышль, Калуга, Алек-

син, Таруса, Кашира. Засечные линии опоясывают страну с юга и вос-

тока. Создается Белгородская черта от Воркслы до Дона со многими

укрепленными городами. К этому же периоду относится возникновение

городов по р. Волге — Нижнего Новгорода, Васильсурска, Свияжска,

Чебоксар, Самары (ныне Куйбышев), Саратова, Царицына (ныне Вол-

гоград). На притоке Камы —р. Белой — был построен город Уфа.

На ближайших подступах к Москве возникает ряд укрепленных мо-

настырей-крепостей: Спасо-Андрониевский, Симонов, Новоспасский, Да-

ниловский, Новодевичий, Донской.

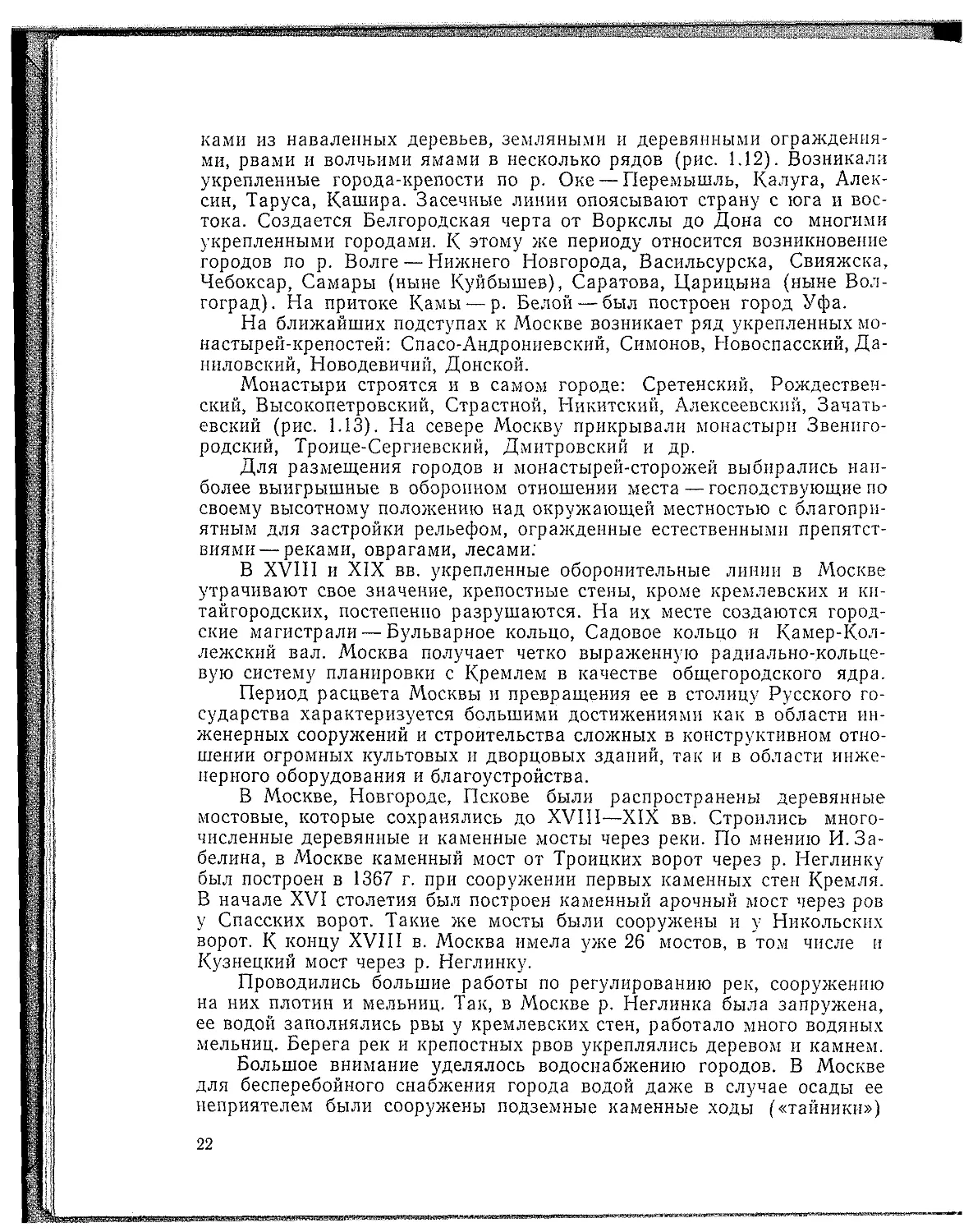

Монастыри строятся и в самом городе: Сретенский, Рождествен-

ский, Высокопетровский, Страстной, Никитский, Алексеевский, Зачать-

евский (рис. 1.13). На севере Москву прикрывали монастыри Звениго-

родский, Троице-Сергиевский, Дмитровский и др.

Для размещения городов и монастырей-сторожей выбирались наи-

более выигрышные в оборонном отношении места — господствующие по

своему высотному положению над окружающей местностью с благопри-

ятным для застройки рельефом, огражденные естественными препятст-

виями— реками, оврагами, лесами;

В XVIII и XIX вв. укрепленные оборонительные линии в Москве

утрачивают свое значение, крепостные стены, кроме кремлевских и Ки-

тайгородских, постепенно разрушаются. На их месте создаются город-

ские магистрали — Бульварное кольцо, Садовое кольцо и Камер-Кол-

лежский вал. Москва получает четко выраженную радиально-кольце-

вую систему планировки с Кремлем в качестве общегородского ядра.

Период расцвета Москвы и превращения ее в столицу Русского го-

сударства характеризуется большими достижениями как в области ин-

женерных сооружений и строительства сложных в конструктивном отно-

шении огромных культовых и дворцовых зданий, так и в области инже-

нерного оборудования и благоустройства.

В Москве, Новгороде, Пскове были распространены деревянные

мостовые, которые сохранялись до XVIII—XIX вв. Строились много-

численные деревянные и каменные мосты через реки. По мнению И. За-

белина, в Москве каменный мост от Троицких ворот через р. Неглинку

был построен в 1367 г. при сооружении первых каменных стен Кремля.

В начале XVI столетия был построен каменный арочный мост через ров

у Спасских ворот. Такие же мосты были сооружены и у Никольских

ворот. К концу XVIII в. Москва имела уже 26 мостов, в том числе и

Кузнецкий мост через р. Неглинку.

Проводились большие работы по регулированию рек, сооружению

на них плотин и мельниц. Так, в Москве р. Неглинка была запружена,

ее водой заполнялись рвы у кремлевских стен, работало много водяных

мельниц. Берега рек и крепостных рвов укреплялись деревом и камнем.

Большое внимание уделялось водоснабжению городов. В Москве

для бесперебойного снабжения города водой даже в случае осады ее

неприятелем были сооружены подземные каменные ходы («тайники»)

22

да с монастырями

I — Кремль и Китай-

город; II — Белый го-

род; III — Земляной

город; IV — Москва в

пределах Камер-Кол-

лежского вала; Север-

ное кольцо монасты-

рей: 1 — Зачатьев-

ский; 2 — Алексеев-

ский; 3 — Крестовоз-

движенский; 4 — Ни-

китский; 5 — Страст-

ной; 6 — Петровский:

7 — Рождественский;

8 — Сретенский;

9 — Ивановский

Водовзводная

башня

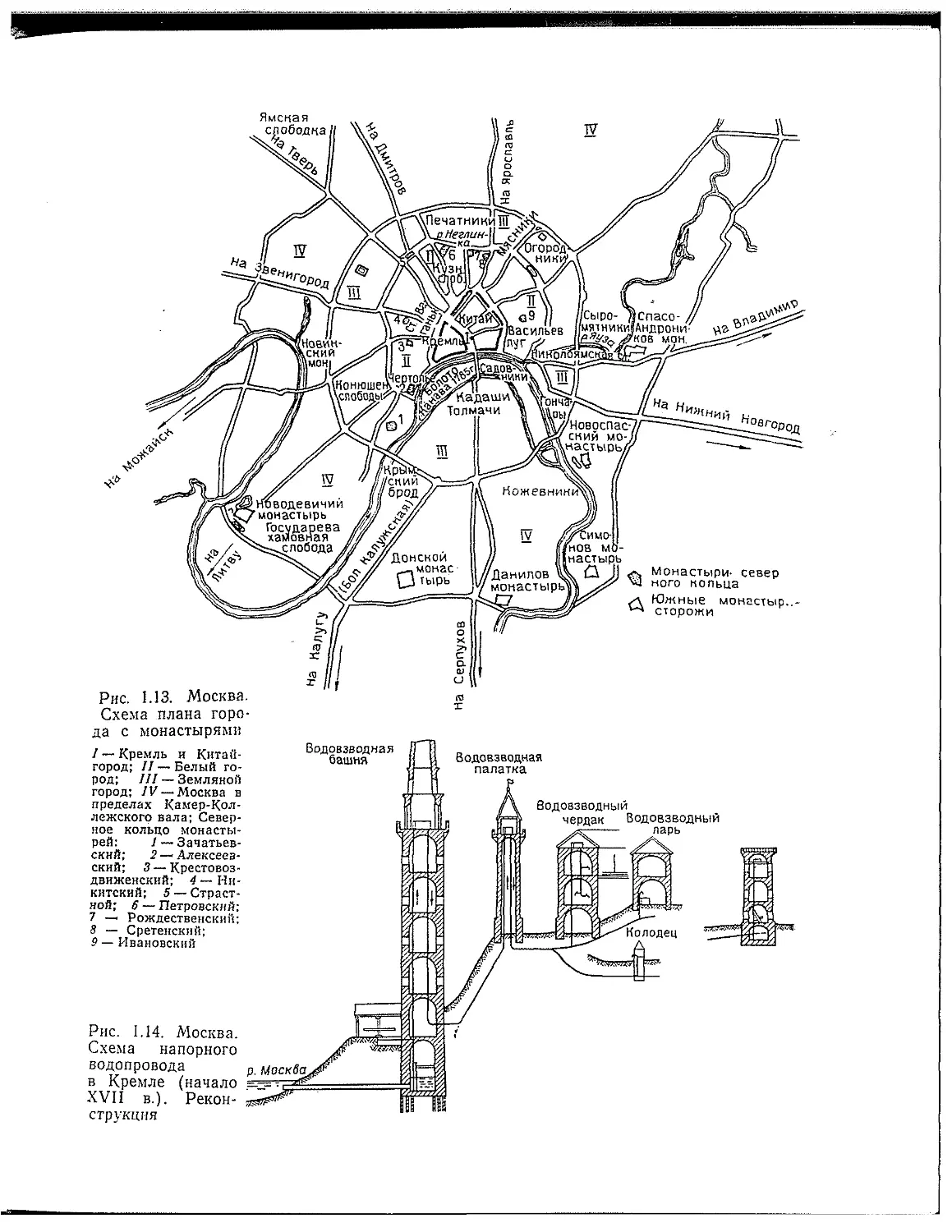

Рис. 1.14. Москва.

Схема напорного

водопровода р Москва

в Кремле (начало

XVII в.). Рекон-

струкция

Водовзводная

палатка

Колодец

Водовзводный

чердак Водовзводный

ларь

к реке. В конце XV в. в Москве уже действовал самотечный водопро-

вод, использующий обильные родниковые воды. В начале XVII в. был

построен напорный водопровод из Москвы-реки, снабжающий водой

Кремль (рис. 1.14). В XVI—XVII вв. в Москве для выпуска сточных

и атмосферных вод применялась местная подземная канализация, уст-

раиваемая прежде всего для Кремля и монастырей. Водосточная кана-

лизация использовалась также и для сброса снега.

Русские города издавна хорошо озеленялись. Так, еще в XIV в.

в Москве существовали городские сады. При жилых домах были сады

и огороды, занимавшие большие участки. Самыми большими и лучши-

ми по планировке и благоустройству были сады и парки при царских

и боярских дворцах: в Кремле, в Коломенском, Измайлове, Покровско-

Рублеве, Воробьеве и др. В парках и садах обычно устраивались пру-

ды. Измайловский парк с фруктовыми садами и огородами занимал

1927 десятин. К концу XVII в. в Москве было 52 дворцовых сада и На-

бережные Садовники.

Городской транспорт состоял из извозчиков, которых в Москве в

XVI—XVII вв. было до 1500 человек. В городе были установленные ме-

ста их стоянок.

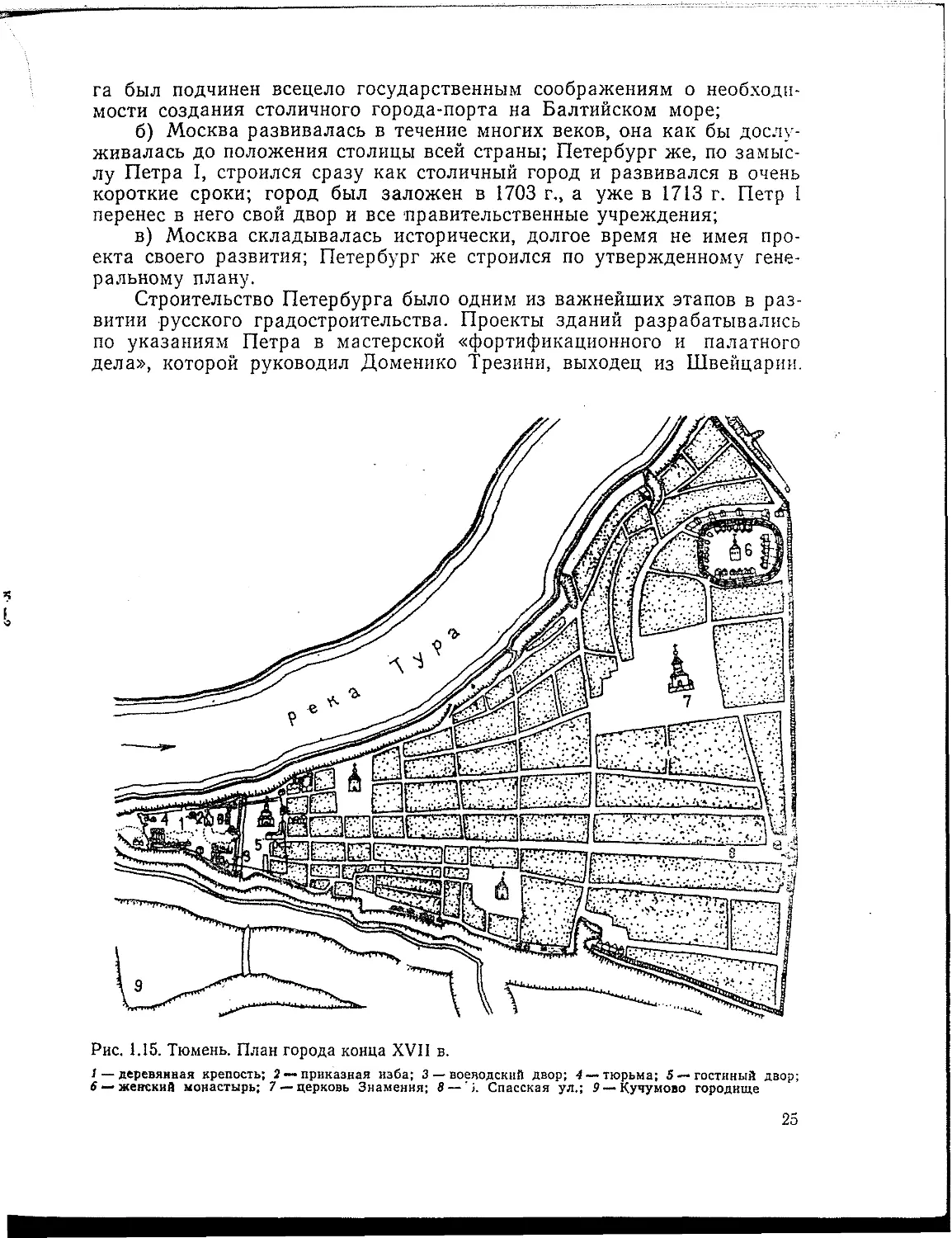

В период централизованного Русского государства городской

кремль постепенно утрачивает роль резиденции удельного князя и ста-

новится главным образом культовым сооружением. Во вновь возника-

ющих городах, в особенности в городах, расположенных по линиям

обороны страны, строятся уже не кремли, а крепости, в которых раз-

мещались военные гарнизоны, приказы, часто тюрьмы. Примером та-

кого рода городов с крепостями могут служить южные города — фор-

посты Царицын, Воронеж, Белгород, а также Тюмень, Тобольск, Томск

и другие города Урала и Сибири. В таких городах крепость часто рас-

полагалась на периферии города и не являлась общегородским цент-

ром (рис. 1.15). Общегородской же центр обычно формировался цент-

рально по отношению ко всему городу и представлял собой площадь

с расположенными на ней административными зданиями, а иногда

и собором.

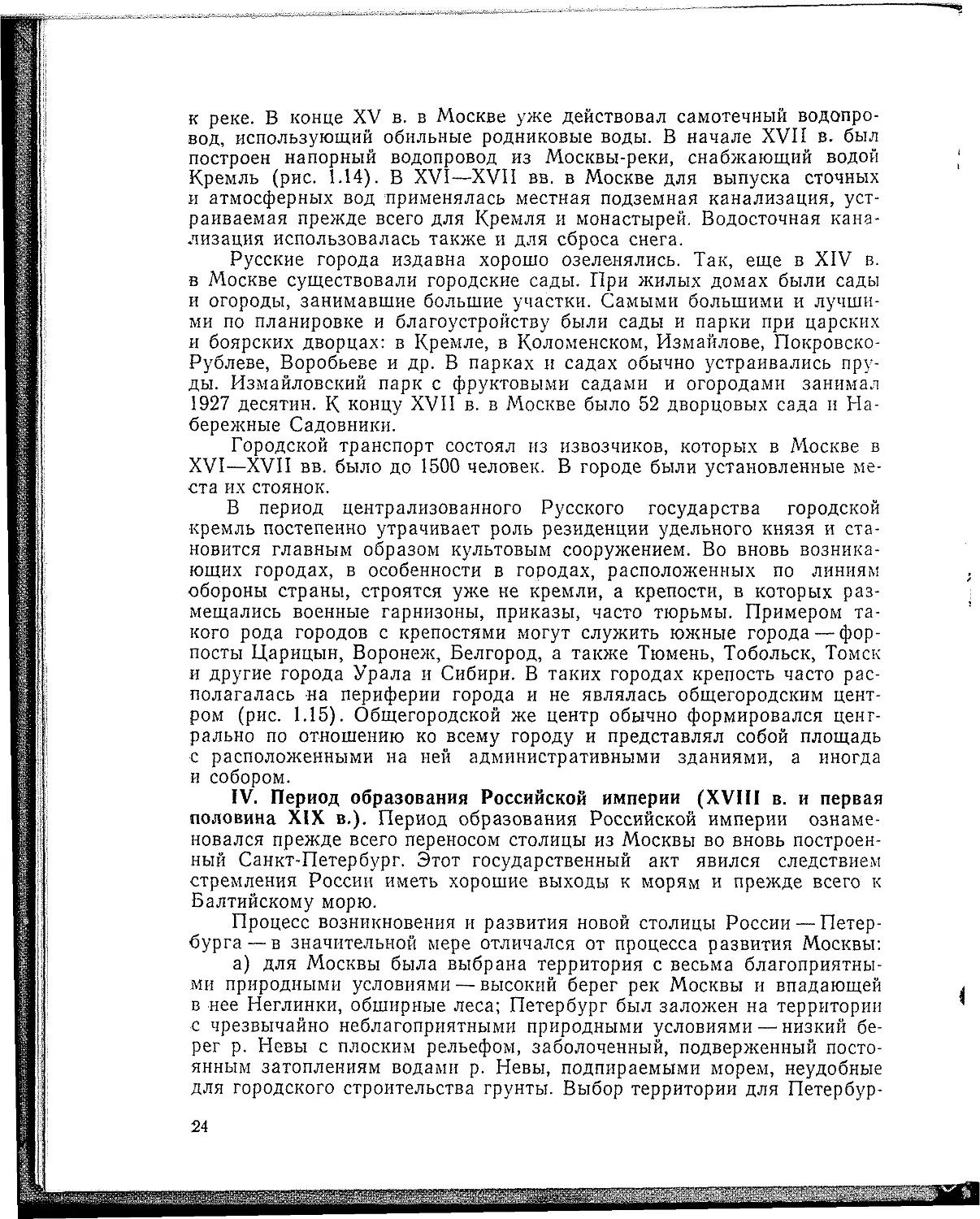

IV. Период образования Российской империи (XVIII в. и первая

половина XIX в.). Период образования Российской империи ознаме-

новался прежде всего переносом столицы из Москвы во вновь построен-

ный Санкт-Петербург. Этот государственный акт явился следствием

стремления России иметь хорошие выходы к морям и прежде всего к

Балтийскому морю.

Процесс возникновения и развития новой столицы России — Петер-

бурга—в значительной мере отличался от процесса развития Москвы:

а) для Москвы была выбрана территория с весьма благоприятны-

ми природными условиями — высокий берег рек Москвы и впадающей

в нее Неглинки, обширные леса; Петербург был заложен на территории

с чрезвычайно неблагоприятными природными условиями — низкий бе-

рег р. Невы с плоским рельефом, заболоченный, подверженный посто-

янным затоплениям водами р. Невы, подпираемыми морем, неудобные

для городского строительства грунты. Выбор территории для Петербур-

24

га был подчинен всецело государственным соображениям о необходи-

мости создания столичного города-порта на Балтийском море;

б) Москва развивалась в течение многих веков, она как бы дослу-

живалась до положения столицы всей страны; Петербург же, по замыс-

лу Петра I, строился сразу как столичный город и развивался в очень

короткие сроки; город был заложен в 1703 г,, а уже в 1713 г. Петр I

перенес в него свой двор и все правительственные учреждения;

в) Москва складывалась исторически, долгое время не имея про-

екта своего развития; Петербург же строился по утвержденному гене-

ральному плану.

Строительство Петербурга было одним из важнейших этапов в раз-

витии русского градостроительства. Проекты зданий разрабатывались

по указаниям Петра в мастерской «фортификационного и палатного

дела», которой руководил Доменико Трезини, выходец из Швейцарии.

Рис. 1.15. Тюмень. План города конца XVII в.

1 — деревянная крепость; 2 — приказная изба; 3 —воеводский двор; 4 — тюрьма; 5 —гостиный двор;

6 — женский монастырь; 7 —церковь Знамения; 8 — ’>. Спасская ул.; 9—Кучумово городище

25

Вместе с Трезини в его мастерской работали и русские зодчие. Здесь

были разработаны проекты Летнего дворца, Петропавловского собора

и колокольни, здания Двенадцати коллегий, Александро-Невской лав-

ры, госпиталя и многих других зданий. Одновременно со строительст-

вом дворцов в Петербурге создавались также пригородные резиденции

Петра и его приближенных. Первой загородной резиденцией Петра был

Петергоф, расположенный на морском побережье.

В 1709 г. в Петербурге была создана возглавляемая Ульяном Синя-

виным Комиссия строений, основной задачей которой было проектиро-

вание новой столицы. Одновременно эта комиссия возглавила государ-

ственный строительный контроль.

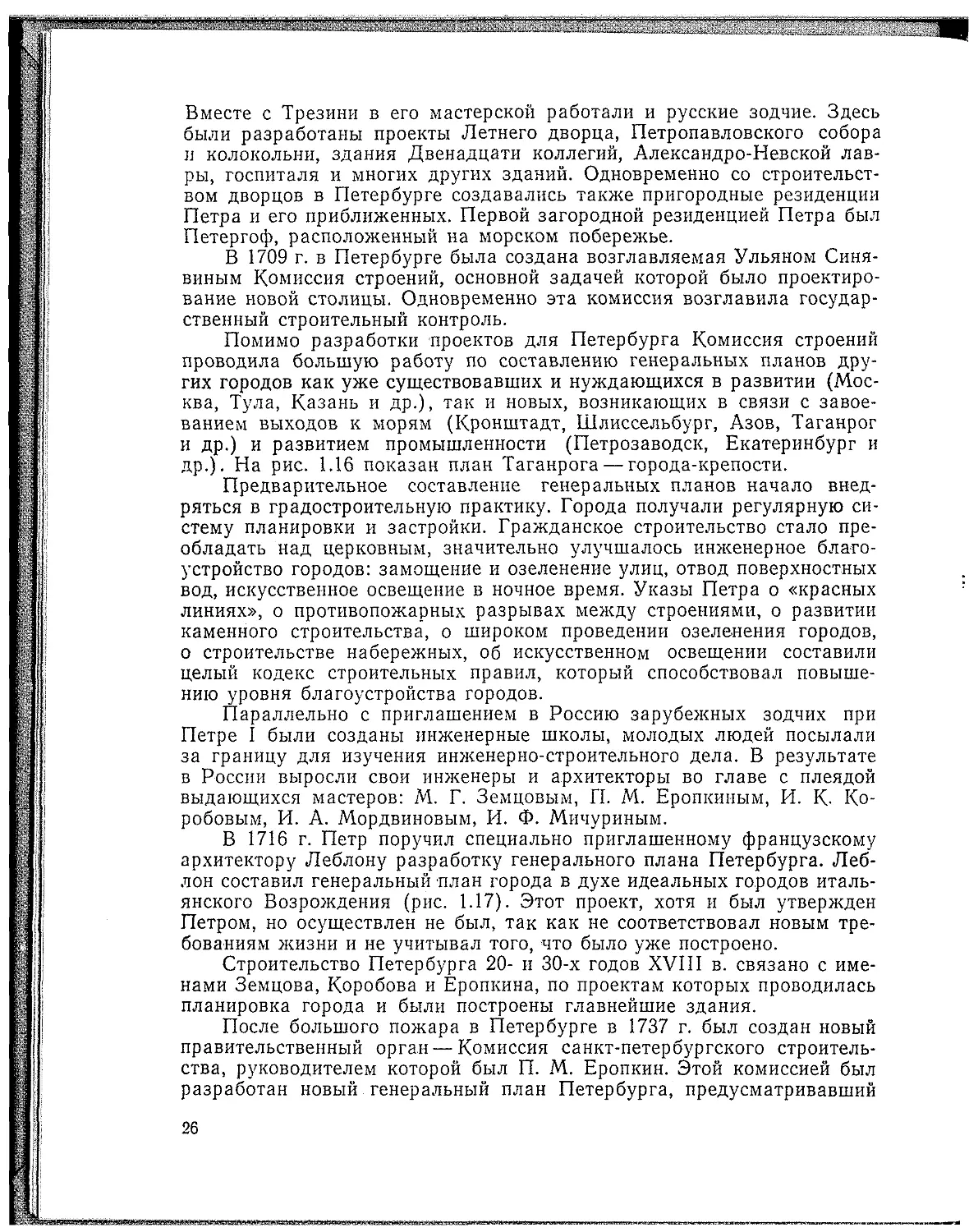

Помимо разработки проектов для Петербурга Комиссия строений

проводила большую работу по составлению генеральных планов дру-

гих городов как уже существовавших и нуждающихся в развитии (Мос-

ква, Тула, Казань и др.), так и новых, возникающих в связи с завое-

ванием выходов к морям (Кронштадт, Шлиссельбург, Азов, Таганрог

и др.) и развитием промышленности (Петрозаводск, Екатеринбург и

др.). На рис. 1.16 показан план Таганрога — города-крепости.

Предварительное составление генеральных планов начало внед-

ряться в градостроительную практику. Города получали регулярную си-

стему планировки и застройки. Гражданское строительство стало пре-

обладать над церковным, значительно улучшалось инженерное благо-

устройство городов: замощение и озеленение улиц, отвод поверхностных

вод, искусственное освещение в ночное время. Указы Петра о «красных

линиях», о противопожарных разрывах между строениями, о развитии

каменного строительства, о широком проведении озеленения городов,

о строительстве набережных, об искусственном освещении составили

целый кодекс строительных правил, который способствовал повыше-

нию уровня благоустройства городов.

Параллельно с приглашением в Россию зарубежных зодчих при

Петре I были созданы инженерные школы, молодых людей посылали

за границу для изучения инженерно-строительного дела. В результате

в России выросли свои инженеры и архитекторы во главе с плеядой

выдающихся мастеров: М. Г. Земцовым, П. М. Еропкиным, И. К- Ко-

робовым, И. А. Мордвиновым, И. Ф. Мичуриным.

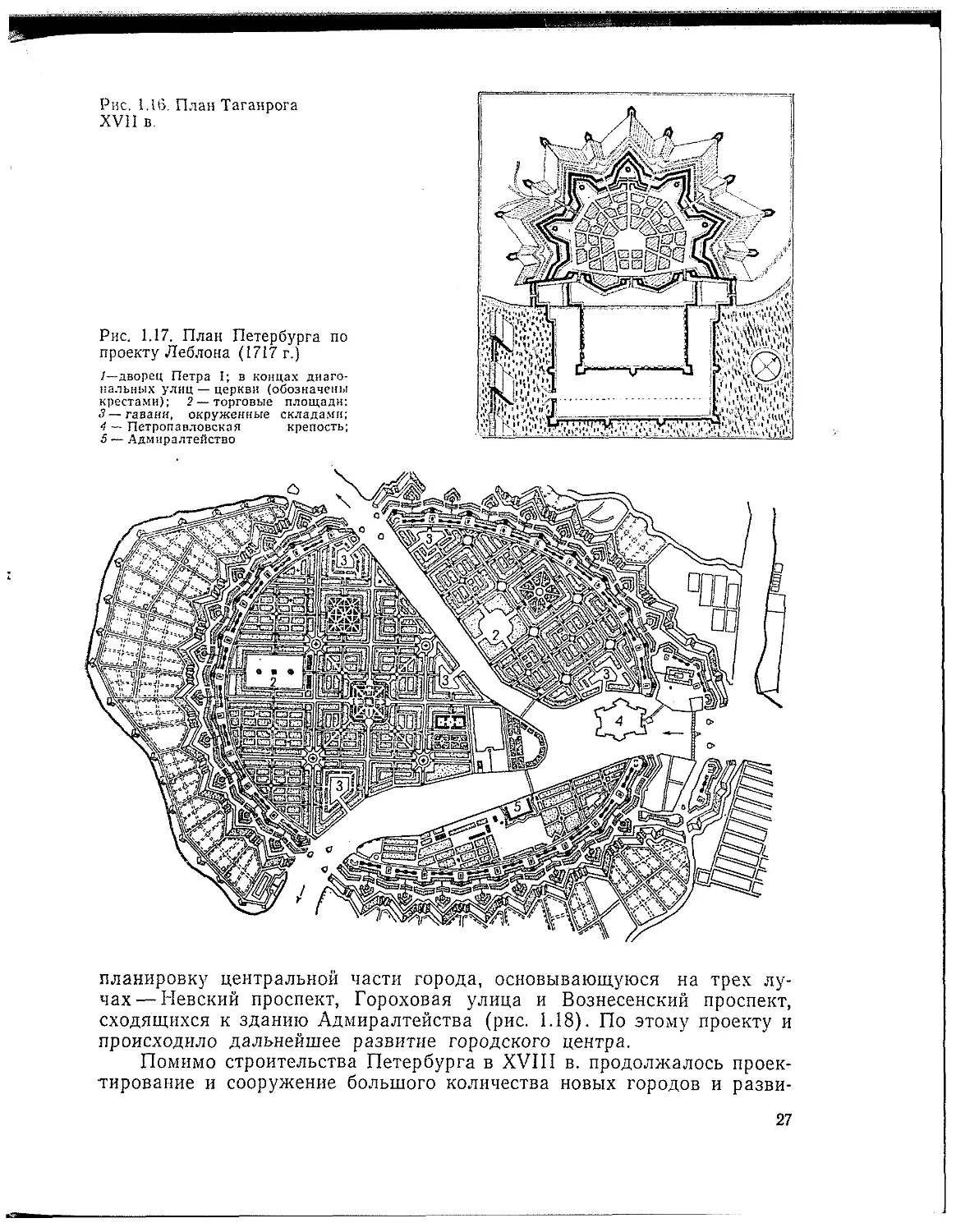

В 1716 г. Петр поручил специально приглашенному французскому

архитектору Леблону разработку генерального плана Петербурга. Леб-

лон составил генеральный план города в духе идеальных городов италь-

янского Возрождения (рис. 1.17). Этот проект, хотя и был утвержден

Петром, но осуществлен не был, так как не соответствовал новым тре-

бованиям жизни и не учитывал того, что было уже построено.

Строительство Петербурга 20- и 30-х годов XVIII в. связано с име-

нами Земцова, Коробова и Еропкина, по проектам которых проводилась

планировка города и были построены главнейшие здания.

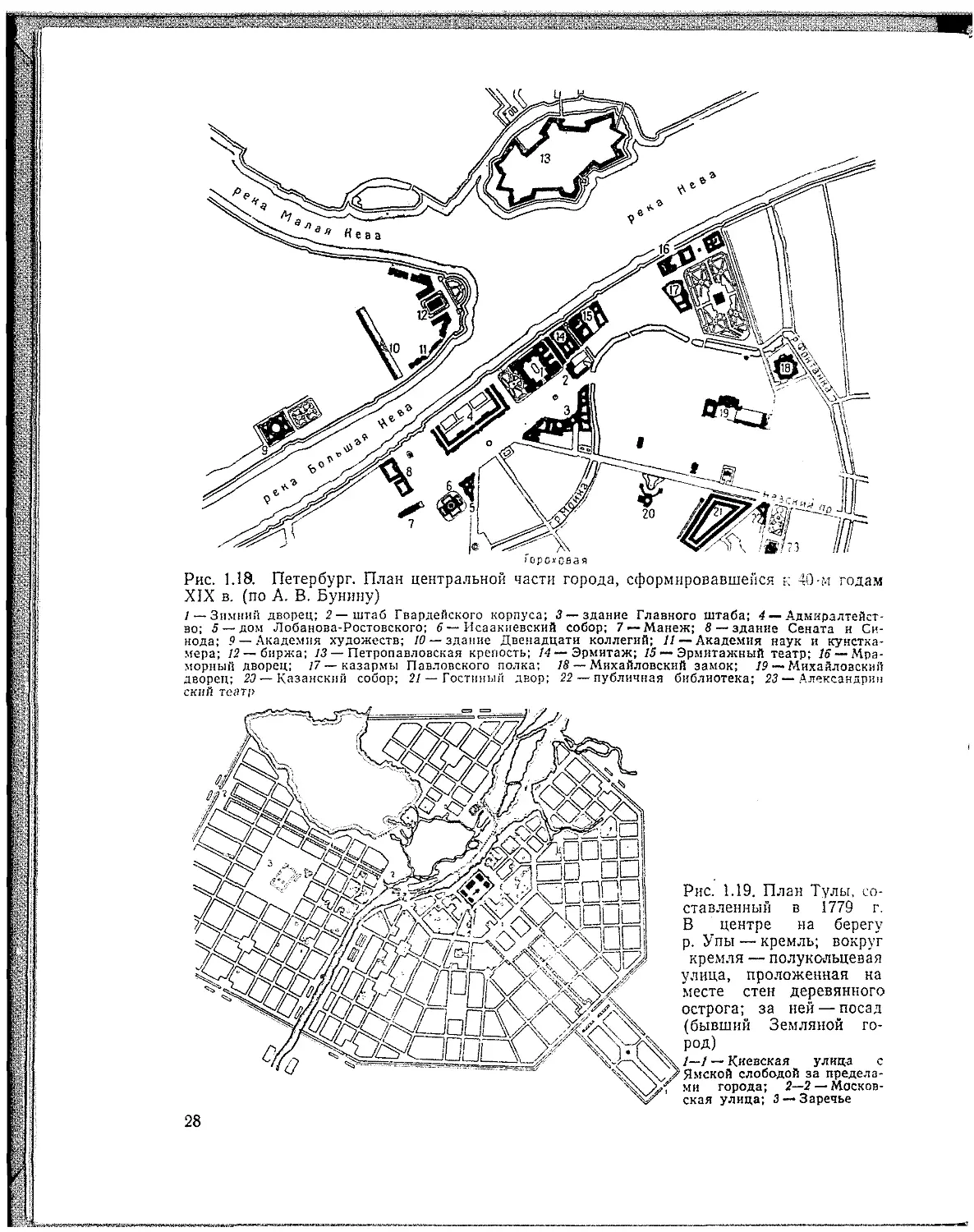

После большого пожара в Петербурге в 1737 г. был создан новый

правительственный орган — Комиссия санкт-петербургского строитель-

ства, руководителем которой был П. М. Еропкин. Этой комиссией был

разработан новый генеральный план Петербурга, предусматривавший

26

Рис. l.U>. План Таганрога

XVII в.

Рис. 1.17. План Петербурга по

проекту Леблона (1717 г.)

/—дворец Петра I; в концах диаго-

нальных улиц —церкви (обозначены

крестами); 2— торговые площади;

3—гавани, окруженные складами;

4 — Петропавловская крепость;

5 — Адмиралтейство

планировку центральной части города, основывающуюся на трех лу-

чах — Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект,

сходящихся к зданию Адмиралтейства (рис. 1.18). По этому проекту и

происходило дальнейшее развитие городского центра.

Помимо строительства Петербурга в XVIII в. продолжалось проек-

тирование и сооружение большого количества новых городов и разви-

27

юрохоаая

Рис. 1.18. Петербург. План центральной части города, сформировавшейся к 40-м годам

XIX в. (по А. В. Бунину)

/ — Зимний дворец; 2 —штаб Гвардейского корпуса; 3 —здание Главного штаба; 4 — Адмиралтейст-

во; 5 — дом Лобанова-Ростовского; 6—Исаакиевский собор; 7 —Манеж; 8 — здание Сената и Си-

нода; 9 — Академия художеств; 10 — здание Двенадцати коллегий; И — Академия наук и кунстка-

мера; /2 —биржа; 13 — Петропавловская крепость; 14— Эрмитаж; 15 — Эрмитажный театр; 1S — Мра-

морный дворец; /7 — казармы Павловского полка; 18 — Михайловский замок; 19 — Михайловский

дворец; 23 — Казанский собор; 2/ —Гостиный двор; 22 — публичная библиотека; 23—Александрин

скнй театр

Рис. 1.19. План Тулы, со-

ставленный в 1779 г.

В центре на берегу

р. Упы — кремль; вокруг

кремля — полуко-льцевая

улица, проложенная на

месте стен деревянного

острога; за ней — посад

(бывший Земляной го-

род)

1—1 — Киевская улица с

Ямской слободой за предела-

ми города; 2—2 — Москов-

ская улица; 3 —Заречье

28

тие существующих. В начале 30-х годов в Москву были направлены ар-

хитекторы И. А. Мордвинов и И. Ф. Мичурин. Под руководством Мор-

двинова были сняты планы Кремля, Китай-города и частично Белого

города. Составление первого инструментального плана Москвы было

выполнено Мичуриным (1739 г.). Ряд выдающихся зданий и сооруже-

ний был построен в Москве в последующее время крупнейшими русски-

ми зодчими В. И. Баженовым, Д. В. Ухтомским, М. Ф. Казаковым.

Большого расцвета достигло русское градостроительство во второй

половине XVIII в. В 1762 г. была образована новая Комиссия для строе-

ний с И. И. Бецким во главе для проведения планировочных работ по

Петербургу и Москве. В 1763 г. был издан указ «О сделании всем горо-

дам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии

особо». Указ охватывал более 500 городов. Для выполнения этой огром-

ной работы потребовалось подготовить большое количество планиров-

щиков и инженеров-геодезистов. В 1769 г. был утвержден новый гене-

ральный план Петербурга, а в 1775 г. — проект перепланировки Москвы.

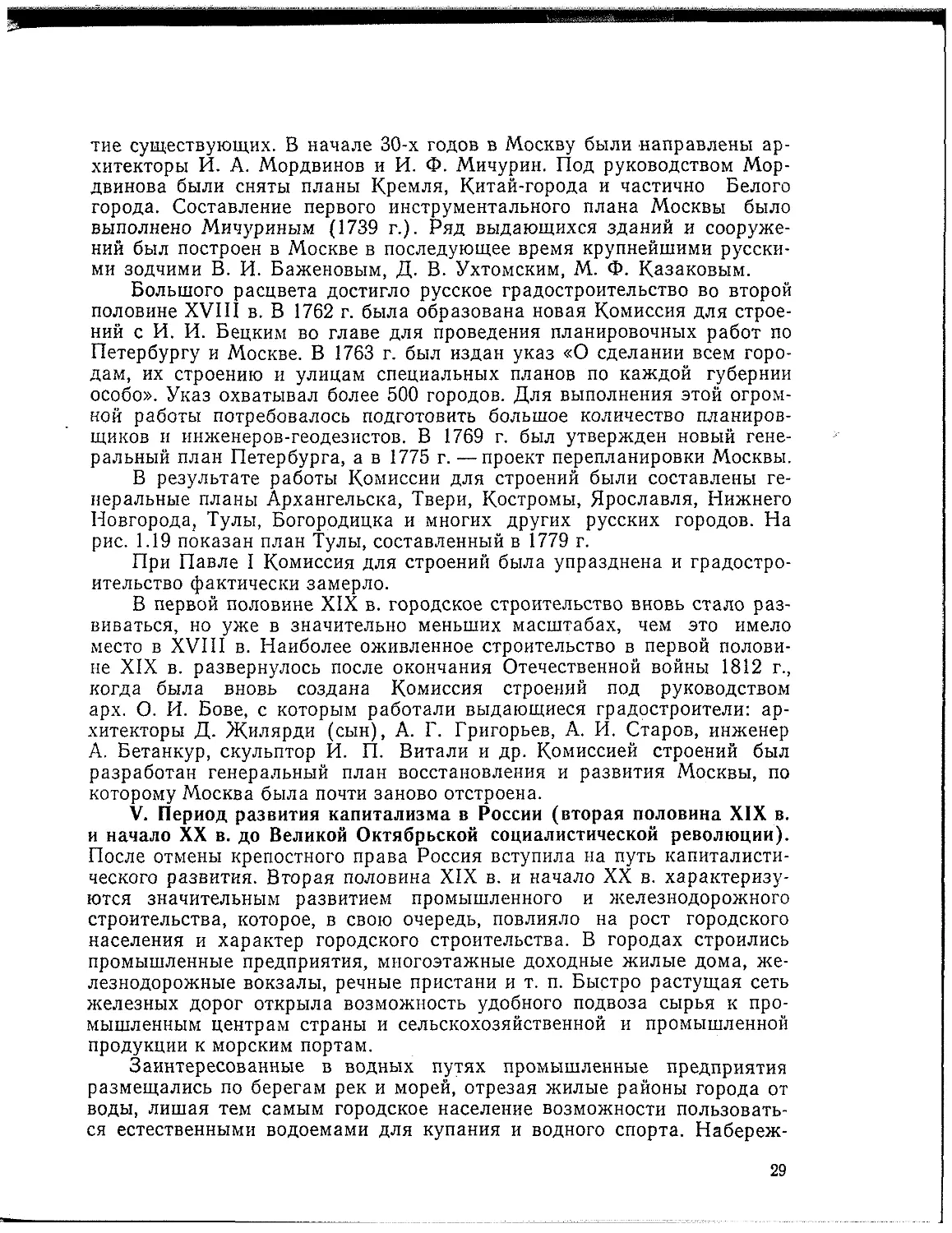

В результате работы Комиссии для строений были составлены ге-

неральные планы Архангельска, Твери, Костромы, Ярославля, Нижнего

Новгорода, Тулы, Богоррдицка и многих других русских городов. На

рис. 1.19 показан план Тулы, составленный в 1779 г.

При Павле I Комиссия для строений была упразднена и градостро-

ительство фактически замерло.

В первой половине XIX в. городское строительство вновь стало раз-

виваться, но уже в значительно меньших масштабах, чем это имело

место в XVIII в. Наиболее оживленное строительство в первой полови-

не XIX в. развернулось после окончания Отечественной войны 1812 г.,

когда была вновь создана Комиссия строений под руководством

арх. О. И. Бове, с которым работали выдающиеся градостроители: ар-

хитекторы Д. Жилярди (сын), А. Г. Григорьев, А. И. Старов, инженер

А. Бетанкур, скульптор И. П. Витали и др. Комиссией строений был

разработан генеральный план восстановления и развития Москвы, по

которому Москва была почти заново отстроена.

V. Период развития капитализма в России (вторая половина XIX в.

и начало XX в. до Великой Октябрьской социалистической революции).

После отмены крепостного права Россия вступила на путь капиталисти-

ческого развития. Вторая половина XIX в. и начало XX в. характеризу-

ются значительным развитием промышленного и железнодорожного

строительства, которое, в свою очередь, повлияло на рост городского

населения и характер городского строительства. В городах строились

промышленные предприятия, многоэтажные доходные жилые дома, же-

лезнодорожные вокзалы, речные пристани и т. п. Быстро растущая сеть

железных дорог открыла возможность удобного подвоза сырья к про-

мышленным центрам страны и сельскохозяйственной и промышленной

продукции к морским портам.

Заинтересованные в водных путях промышленные предприятия

размещались по берегам рек и морей, отрезая жилые районы города от

воды, лишая тем самым городское население возможности пользовать-

ся естественными водоемами для купания и водного спорта. Набереж-

29

ные рек, загроможденные промышленными причалами и связанным

с ними грузовым транспортом, переставали быть привлекательными для

населения. Из-за расширения и уплотнения застройки сокращались

территории зеленых насаждений. Частная собственность на землю при-

водила к бессистемной, разностильной застройке, к тому же проектно-

планировочные работы почти не проводились.

Все более и более проявлялась разница между сравнительно благо-

устроенными центральными районами городов и их рабочими окраина-

ми, не имеющими водопровода, канализации, замощенных улиц, улич-

ного освещения. Этот процесс коренного изменения общего облика и со-

держания города явился закономерным следствием наступившего

периода капиталистического развития страны.

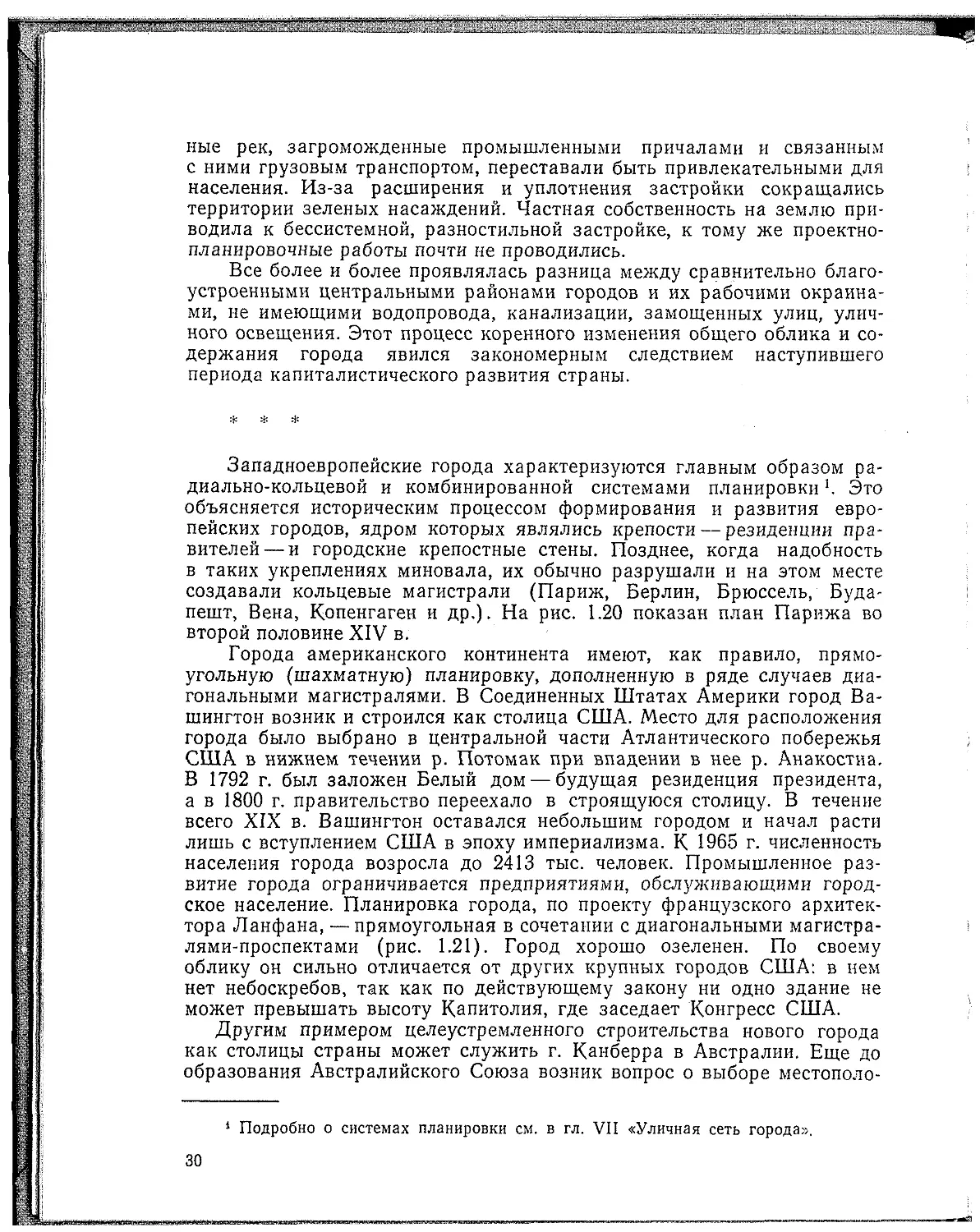

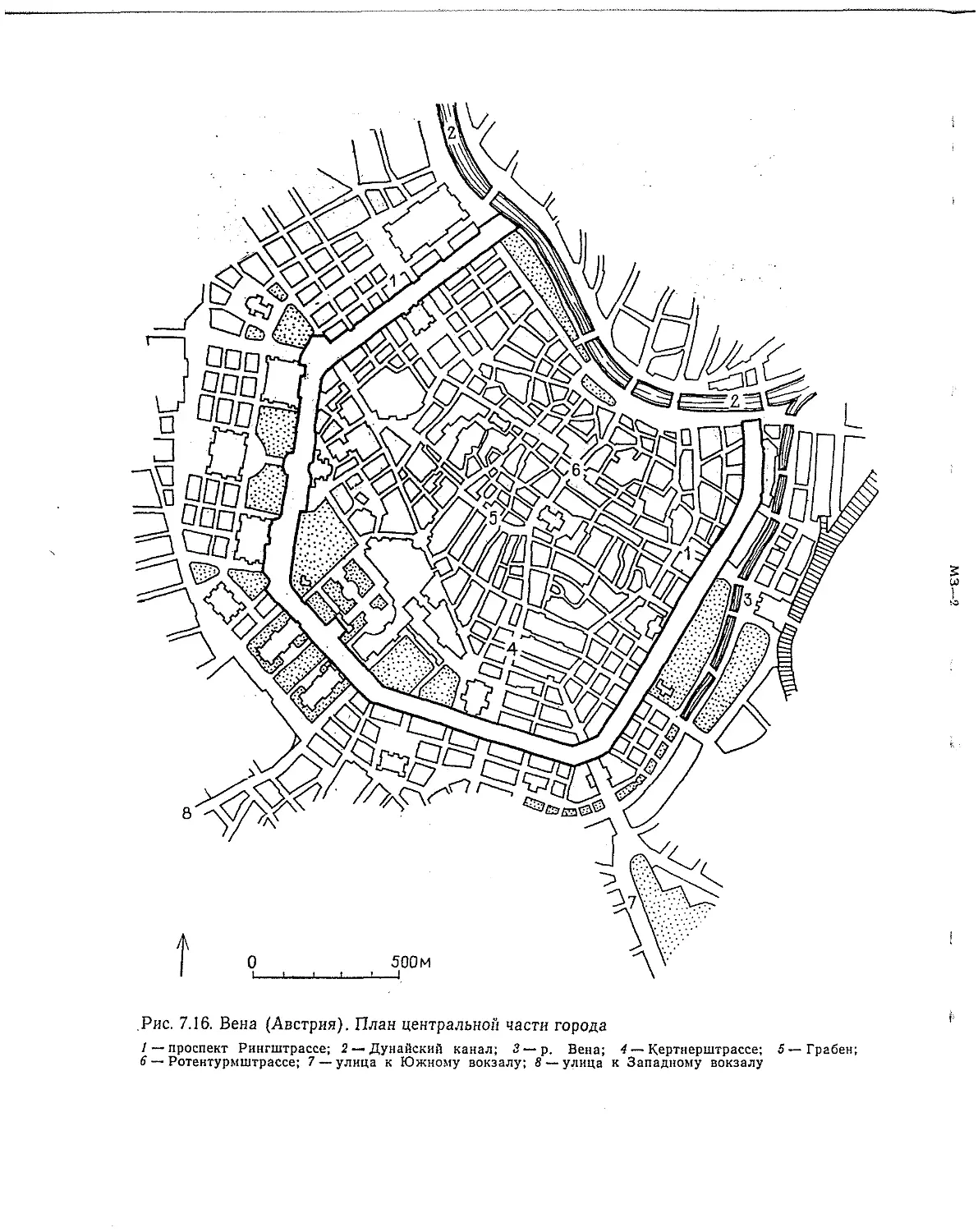

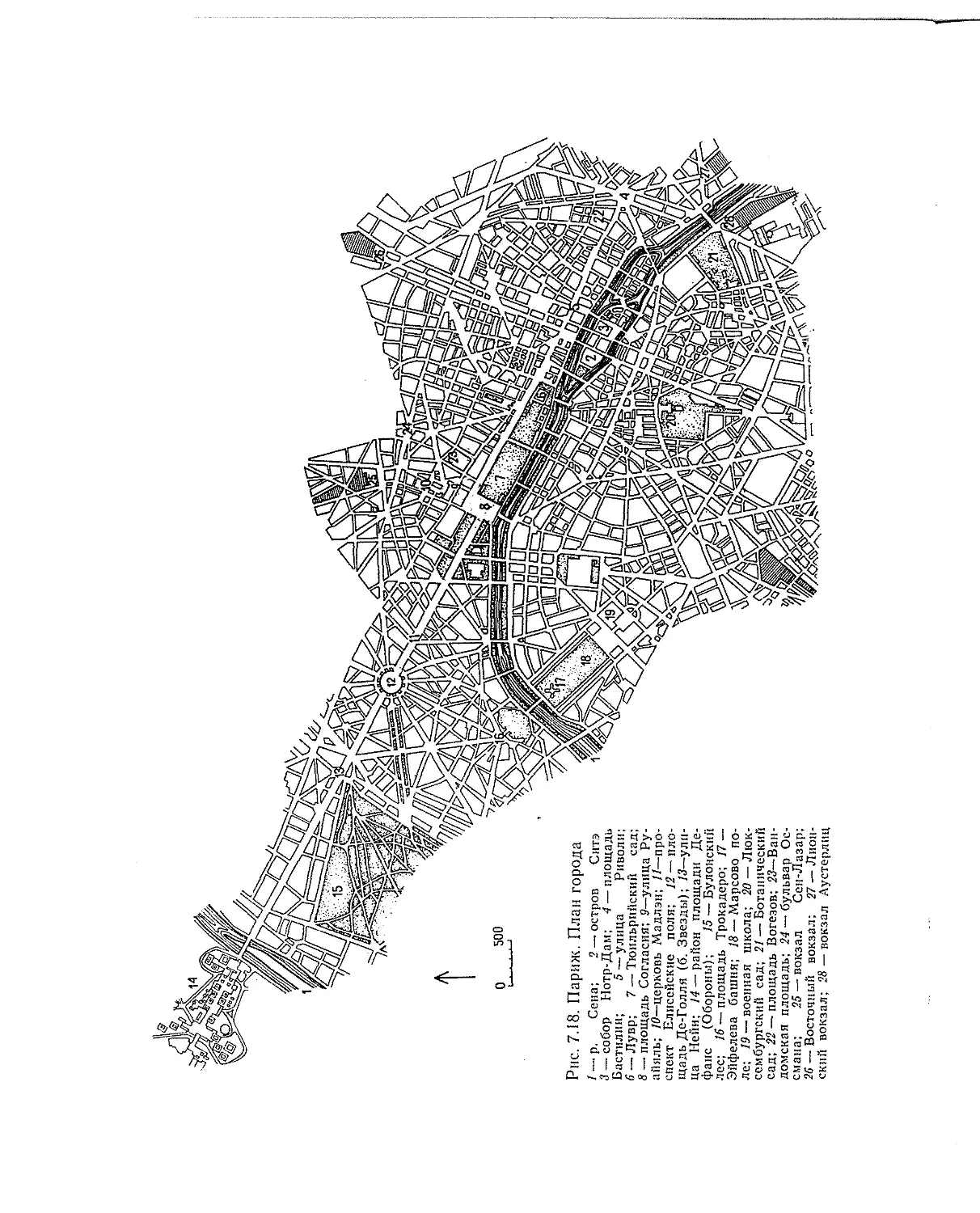

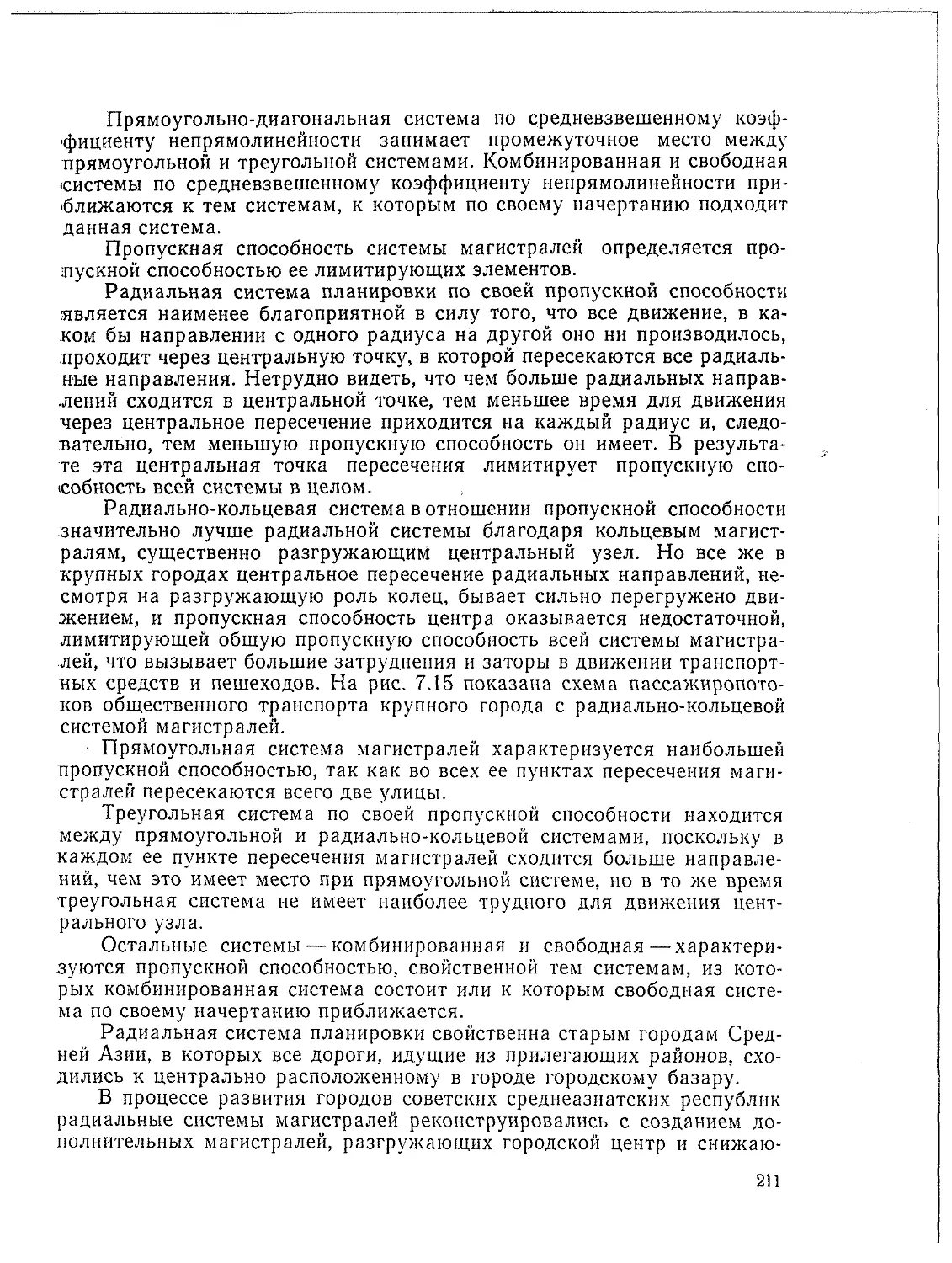

Западноевропейские города характеризуются главным образом ра-

диально-кольцевой и комбинированной системами планировки ’. Это

объясняется историческим процессом формирования и развития евро-

пейских городов, ядром которых являлись крепости — резиденции пра-

вителей— и городские крепостные стены. Позднее, когда надобность

в таких укреплениях миновала, их обычно разрушали и на этом месте

создавали кольцевые магистрали (Париж, Берлин, Брюссель, Буда-

пешт, Вена, Копенгаген и др.). На рис. 1.20 показан план Парижа во

второй половине XIV в.

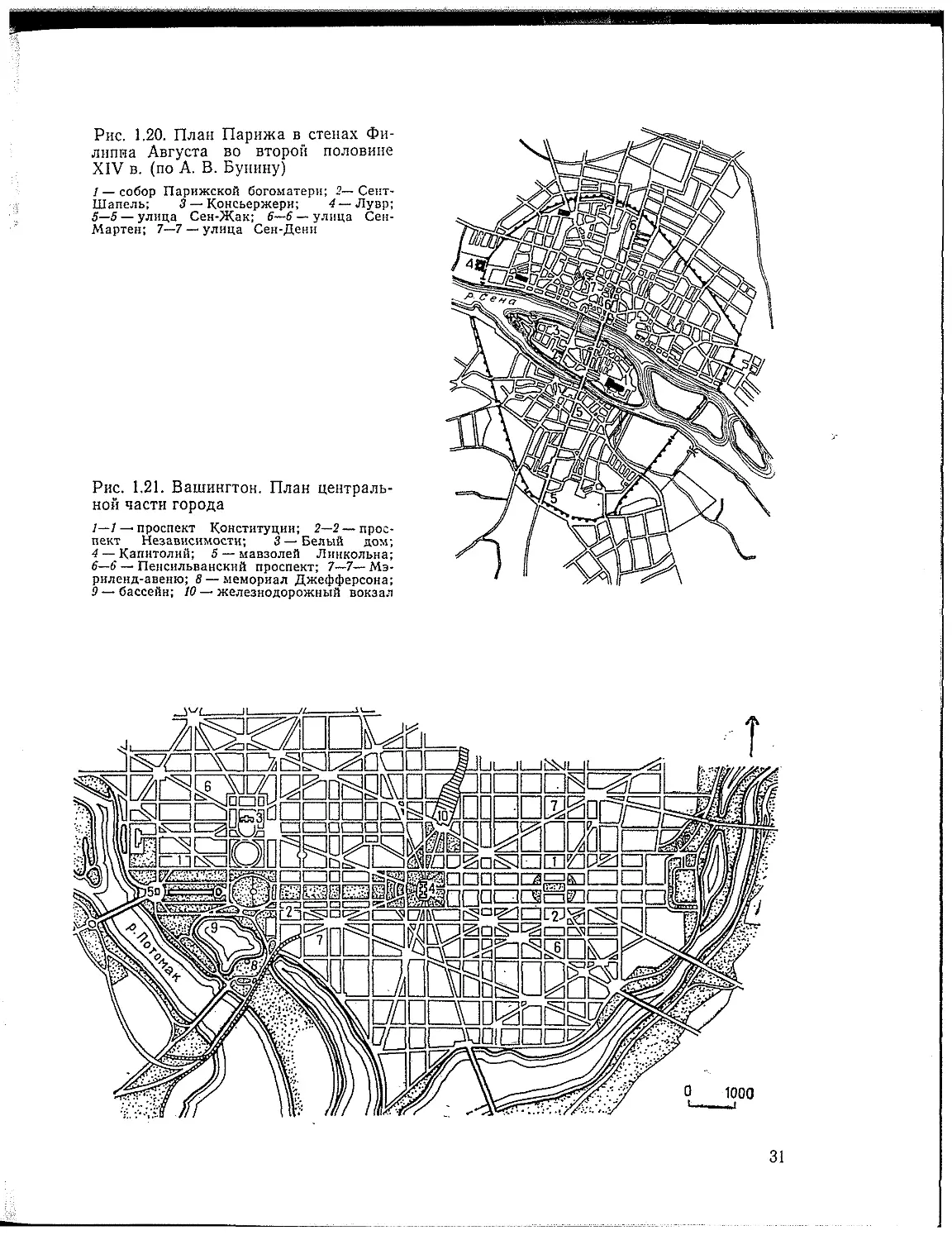

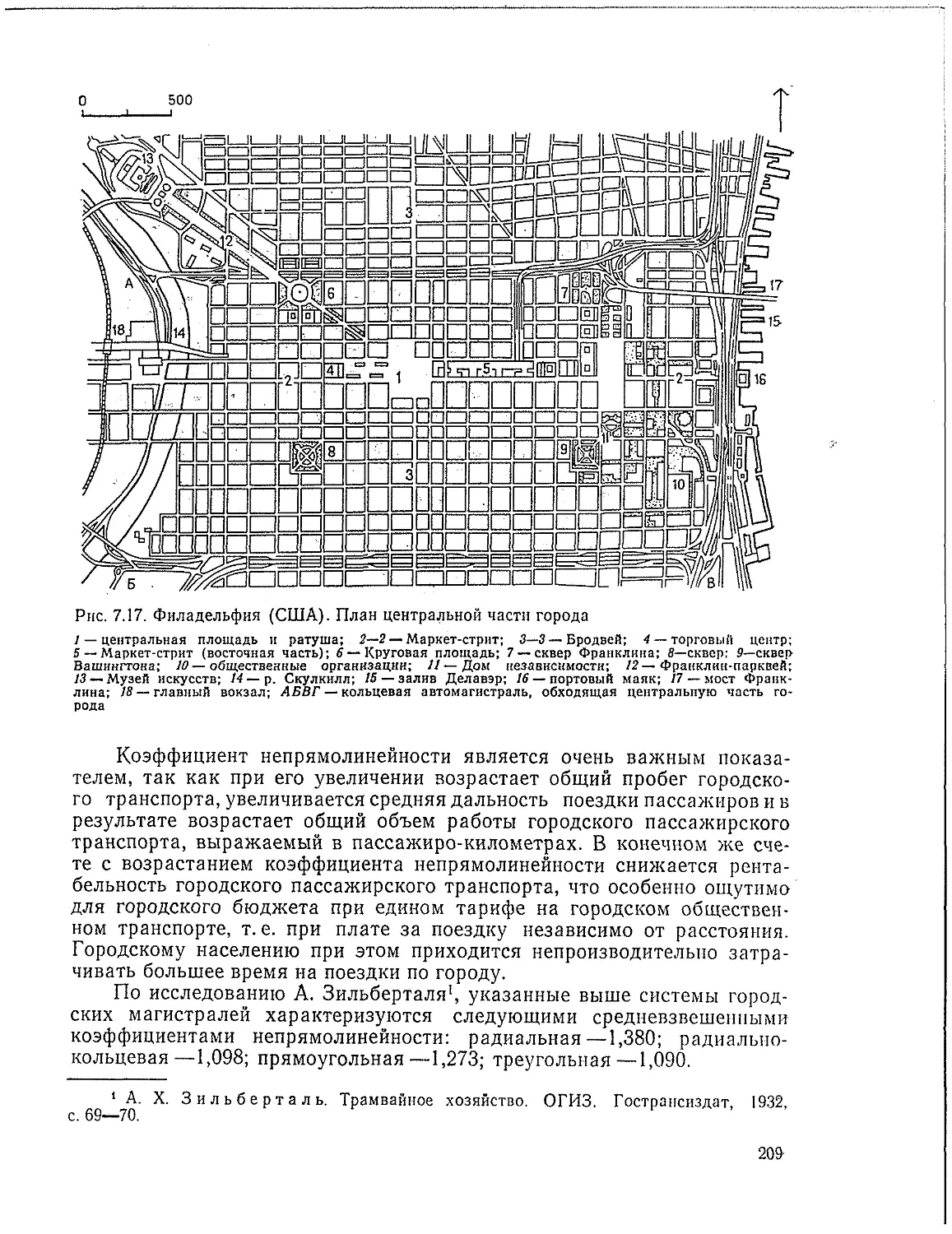

Города американского континента имеют, как правило, прямо-

угольную (шахматную) планировку, дополненную в ряде случаев диа-

гональными магистралями. В Соединенных Штатах Америки город Ва-

шингтон возник и строился как столица США. Место для расположения

города было выбрано в центральной части Атлантического побережья

США в нижнем течении р. Потомак при впадении в нее р. Анакостиа.

В 1792 г. был заложен Белый дом — будущая резиденция президента,

а в 1800 г. правительство переехало в строящуюся столицу. В течение

всего XIX в. Вашингтон оставался небольшим городом и начал расти

лишь с вступлением США в эпоху империализма. К 1965 г. численность

населения города возросла до 2413 тыс. человек. Промышленное раз-

витие города ограничивается предприятиями, обслуживающими город-

ское население. Планировка города, по проекту французского архитек-

тора Ланфана, — прямоугольная в сочетании с диагональными магистра-

лями-проспектами (рис. 1.21). Город хорошо озеленен. По своему

облику он сильно отличается от других крупных городов США: в нем

нет небоскребов, так как по действующему закону ни одно здание не

может превышать высоту Капитолия, где заседает Конгресс США.

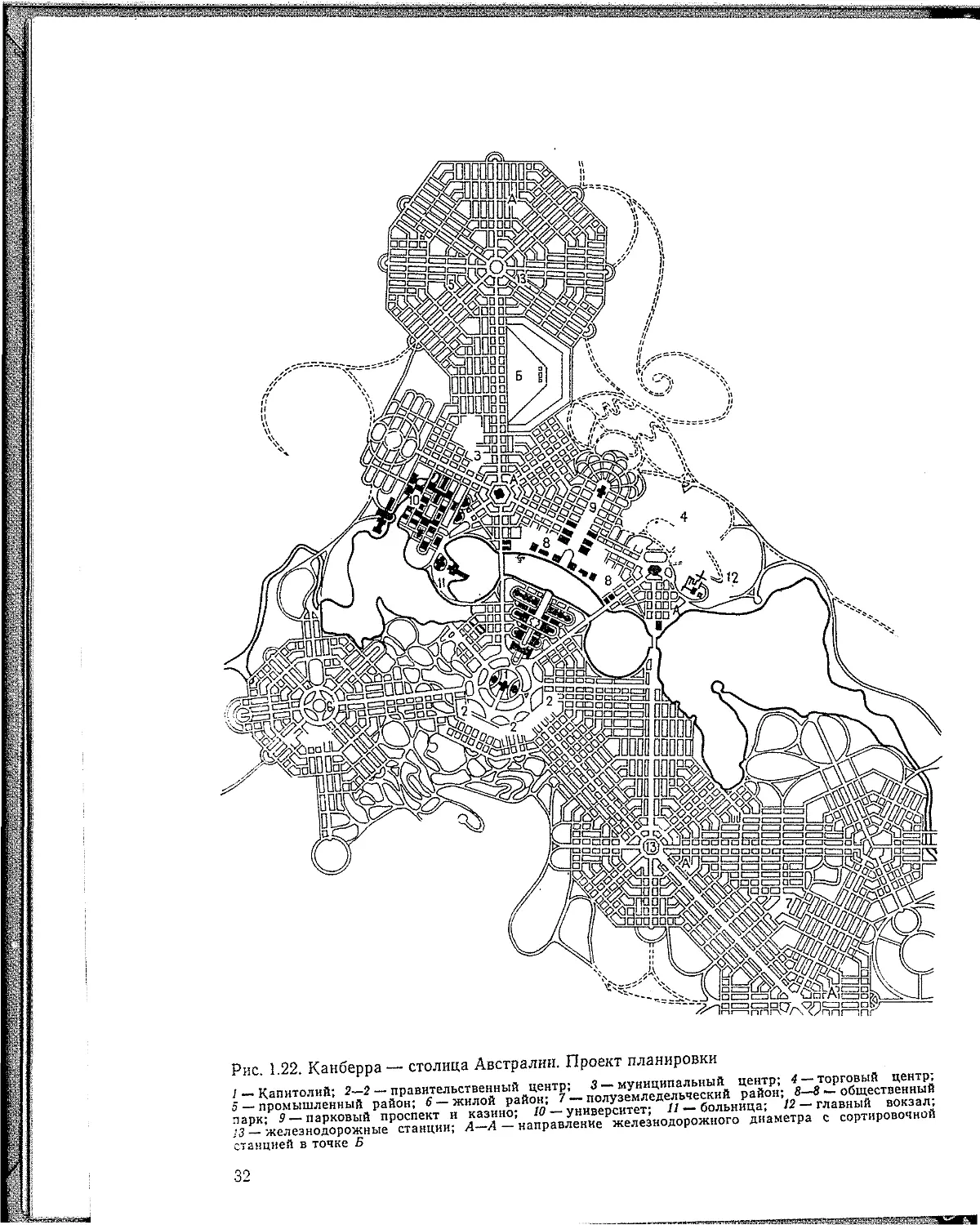

Другим примером целеустремленного строительства нового города

как столицы страны может служить г. Канберра в Австралии. Еще до

образования Австралийского Союза возник вопрос о выборе местополо-

1 Подробно о системах планировки см. в гл. VII «Уличная сеть города».

30

Рис. 1.20. План Парижа в стенах Фи-

липпа Августа во второй половине

XIV в. (по А. В. Бунину)

/ — собор Парижской богоматери; 2— Сент-

Шапель; 3 — Консьержери; 4— Лувр;

5—5 —улица Сен-Жак; 6—6 — улица Сен-

Мартен; 7—7— улица Сен-Дени

Рис. 1.21. Вашингтон. План централь-

ной части города

1—1 — проспект Конституции; 2—2 — прос-

пект Независимости; 3 — Белый дом;

4— Капитолий; 5 — мавзолей Линкольна;

6—6 — Пенсильванский проспект; 7—7— Мэ-

риленд-авеню; 8 — мемориал Джефферсона;

9 — бассейн; 10 — железнодорожный вокзал

31

Рис. 1.22. Канберра — столица Австралии. Проект планировки

1 - Капитолий; 2-2 - правительственный центр; 3 ~ ’«"“еский район; 8-7-общественный

5-промышленный район; 6 - жилой район;_7“ "^^.^"больница; /2-главный вокзал;

желёзнодорожныеРстанцииТ П’-’нзправ^ение^железнодорожного диаметра с сортировочной

станцией в точке Б

32

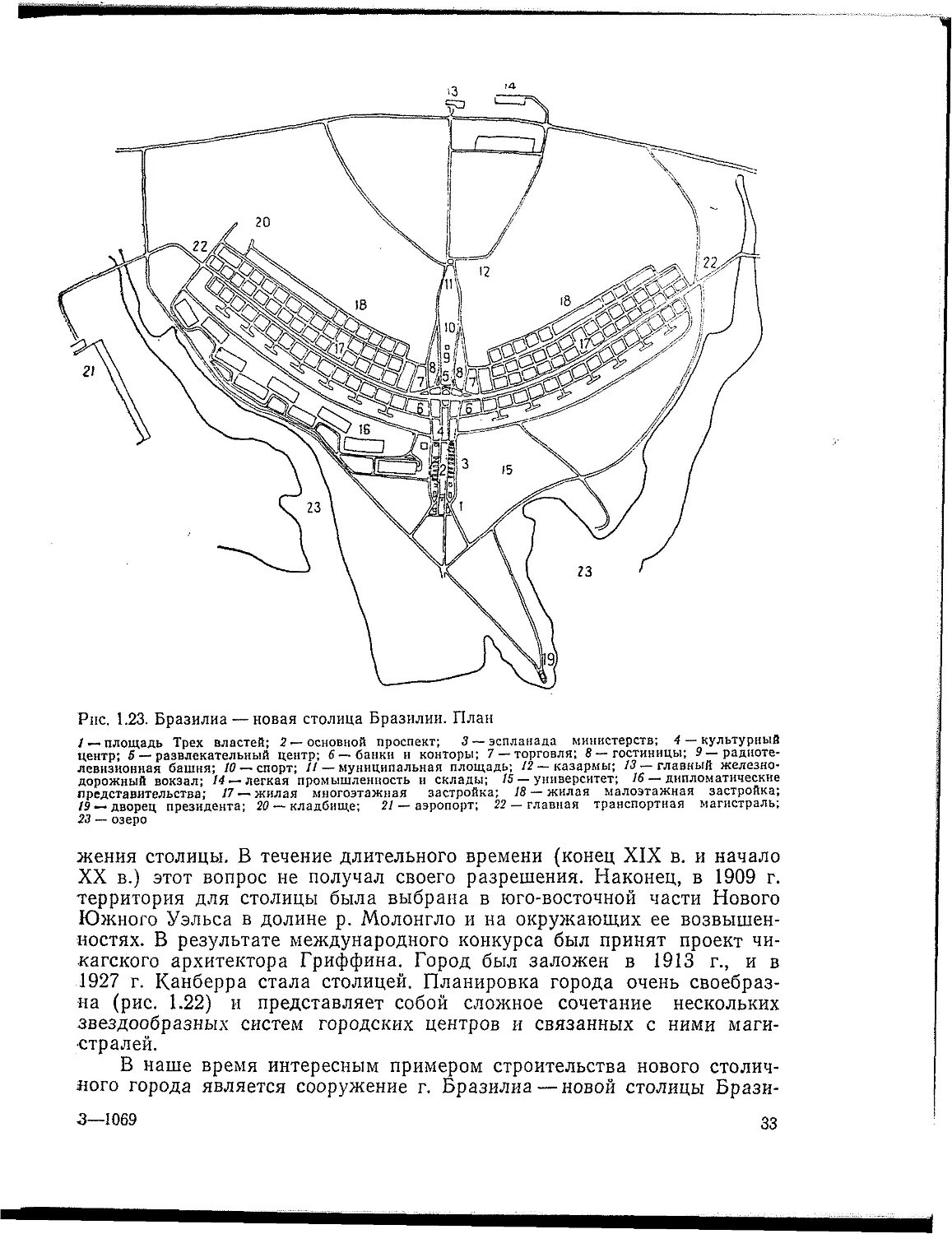

Рис. 1.23. Бразилиа — новая столица Бразилии. План

/ — площадь Трех властей; 2 — основной проспект; 3 — эспланада министерств; 4 — культурный

центр; 5 — развлекательный центр; 6—банки и конторы; 7 — торговля; 8 — гостиницы; 9—радиоте-

левизионная башня; /0 —спорт; //— муниципальная площадь; 12 — казармы; 13—главный железно-

дорожный вокзал; 14 —-легкая промышленность и склады; 15 — университет; 16 — дипломатические

представительства; /7 —жилая многоэтажная застройка; 18— жилая малоэтажная застройка;

/5 —дворец президента; 20— кладбище; 21 —- аэропорт; 22 —главная транспортная магистраль;

23 — озеро

жения столицы. В течение длительного времени (конец XIX в. и начало

XX в.) этот вопрос не получал своего разрешения. Наконец, в 1909 г.

территория для столицы была выбрана в юго-восточной части Нового

Южного Уэльса в долине р. Молонгло и на окружающих ее возвышен-

ностях. В результате международного конкурса был принят проект чи-

кагского архитектора Гриффина. Город был заложен в 1913 г., и в

1927 г. Канберра стала столицей. Планировка города очень своебраз-

на (рис. 1.22) и представляет собой сложное сочетание нескольких

звездообразных систем городских центров и связанных с ними маги-

стралей.

В наше время интересным примером строительства нового столич-

ного города является сооружение г. Бразилиа—новой столицы Брази-

3—1069

33

лии. Место для новой столицы выбрано в районе Центрального плоско-

горья, являющегося географическим центром страны. Первой столицей

Бразилии (в XVI в.) был г. Сальвадор, который в середине XVIII в.

уступил свое столичное положение Рио-де-Жанейро. В 1960 г. роль сто-

лицы была передана специально сооруженному городу Бразилиа.

Город строится в окружении тропических джунглей на севере, про-

мышленных районов на юге, Атлантического побережья на востоке и

огромных необжитых территорий на западе. Строительство ведется по

оригинальному проекту, названному его автором — бразильским архи-

тектором Лусио Коста — «Планом-пилото». По форме генерального

плана город напоминает самолет, в фюзеляже которого расположены

государственные учреждения, административные и общественные зда-

ния, а в крыльях — жилые районы (рис. 1.23).

В 1965 г. в Бразилиа проживало уже 200 тыс. человек. В проектиро-

вании и строительстве города также участвует выдающийся бразиль-

ский архитектор Оскар Нимейер, являющийся автором проекта комп-

лекса основных общественных зданий столицы.

В настоящее время в условиях хаотического роста капиталистиче-

ских городов само понятие «город» утрачивает свою определенность.

Города выходят из своих границ1, влияние крупных городов все больше

и больше распространяется на окружающие районы. Появилось новое

понятие «агломерация», определяющее градостроительный комплекс,

в котором большой город, окруженный городами-спутниками и загород-

ными местами отдыха, превращается в центр всей городской системы.

При этом иногда оказывается, что к основному городу тяготеет населе-

ние района, по своей численности превосходящее население города-

центра. Определить границы агломерации весьма сложно, так как вза-

имные связи основного города-центра с отдельными частями тяготею-

щего к нем}'' района зависят от многих факторов, в том числе и от

скорости движения транспортных средств. Так, например, Лос-Андже-

лес неудержимо разрастается, чему способствует развитие индивиду-

ального автомобильного транспорта. В результате разграничить Лос-

Анджелес и его пригороды можно лишь условно1 2.

В США в 1950 г. был принят официальный статистический термин

«стандартный метрополитенский ареал» (Standard Metropolitan Area,

сокращенно SMA). В SMA живет почти 2/з населения США.

Стандартный метрополитенский ареал включает город с численно-

стью населения 50 тыс. и более, но он может объединять и несколько

таких городов. Графство, в пределах которого имеется такой город, так-

же входит в стандартный метрополитенский ареал.

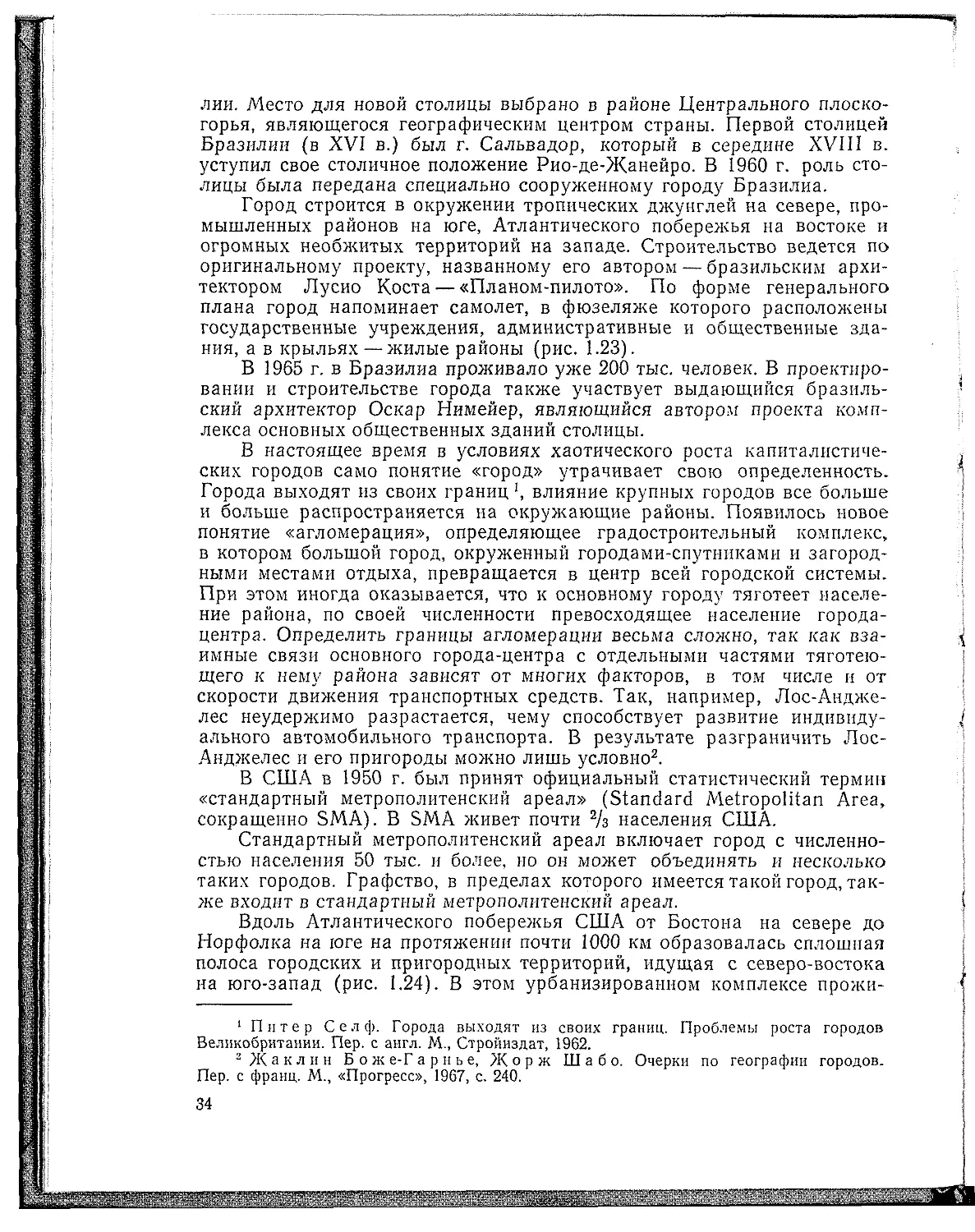

Вдоль Атлантического побережья США от Бостона на севере до

Норфолка на юге на протяжении почти 1000 км образовалась сплошная

полоса городских и пригородных территорий, идущая с северо-востока

на юго-запад (рис. 1.24). В этом урбанизированном комплексе прожи-

1 Питер Селф. Города выходят из своих границ. Проблемы роста городов

Великобритании. Пер. с англ. М., Стройиздат, 1962.

2 Ж а к л и н Б о ж е-Г а р и ь е, Жорж Шабо. Очерки по географии городов.

Пер. с франц. М., «Прогресс», 1967, с. 240.

34

вает около 38 млн. человек. Такая

полоса образовалась в результате

полного смыкания еще недавно обо-

собленных метрополитенских терри-

торий, каждая из которых выросла

вокруг большого города. Такое уни-

кальное по своим размерам образо-

вание получило название «мегало-

полис». Интересно отметить, что на-

звание «мегалополис» встречается

на современных картах Греции, где

оно обозначает плато в Пелопоннесе.

В древности здесь был основан го-

род, создатели которого предсказы-

вали, что он разрастется до огром-

ных размеров. Но греческий ме-

галополис так и не стал настоящим

городом.

Возникновение и развитие ме-

галополисов повторяется и в других

районах США. Обширная урбанизи-

рованная зона, состоящая из не-

скольких городов с их пригородами,

быстро разрастается. Например, ур-

банизированная зона Лос-Анджеле-

са уже дошла до Сан-Бернардино,

расположенного в глубине матери-

ка, а на побережье скоро сольется

с Сан-Диего. На берегу оз. Мичи-

ган, вокруг Чикаго, образуется дру-

гая сплошь урбанизированная поло- Рис. 1.24. Мегалополис Бостон — Ныо-

са. Метрополитенские территории, Иорк — Вашингтон —Норфолк (США)

протянувшиеся в штате Огайо меж-

ду Кливлендом и Питтсбургом, уже почти сливаются друг с другом.

Создаются мегалополисы и в Западной Европе, где они получили на-

именование «линейная конурбация», под которым подразумевается

сближение городов, ранее развивавшихся самостоятельно и обособлен-

но. Объединяющим началом для этих городов являются их экономиче-

ские и деловые связи, а также транспортная сеть и возросшие скорости

транспортных средств, способствующие их сближению. При этом один

из городов может настолько обогнать другие в своем развитии, что на-

чинает преобладать над ними, как бы включая их в свою орбиту.

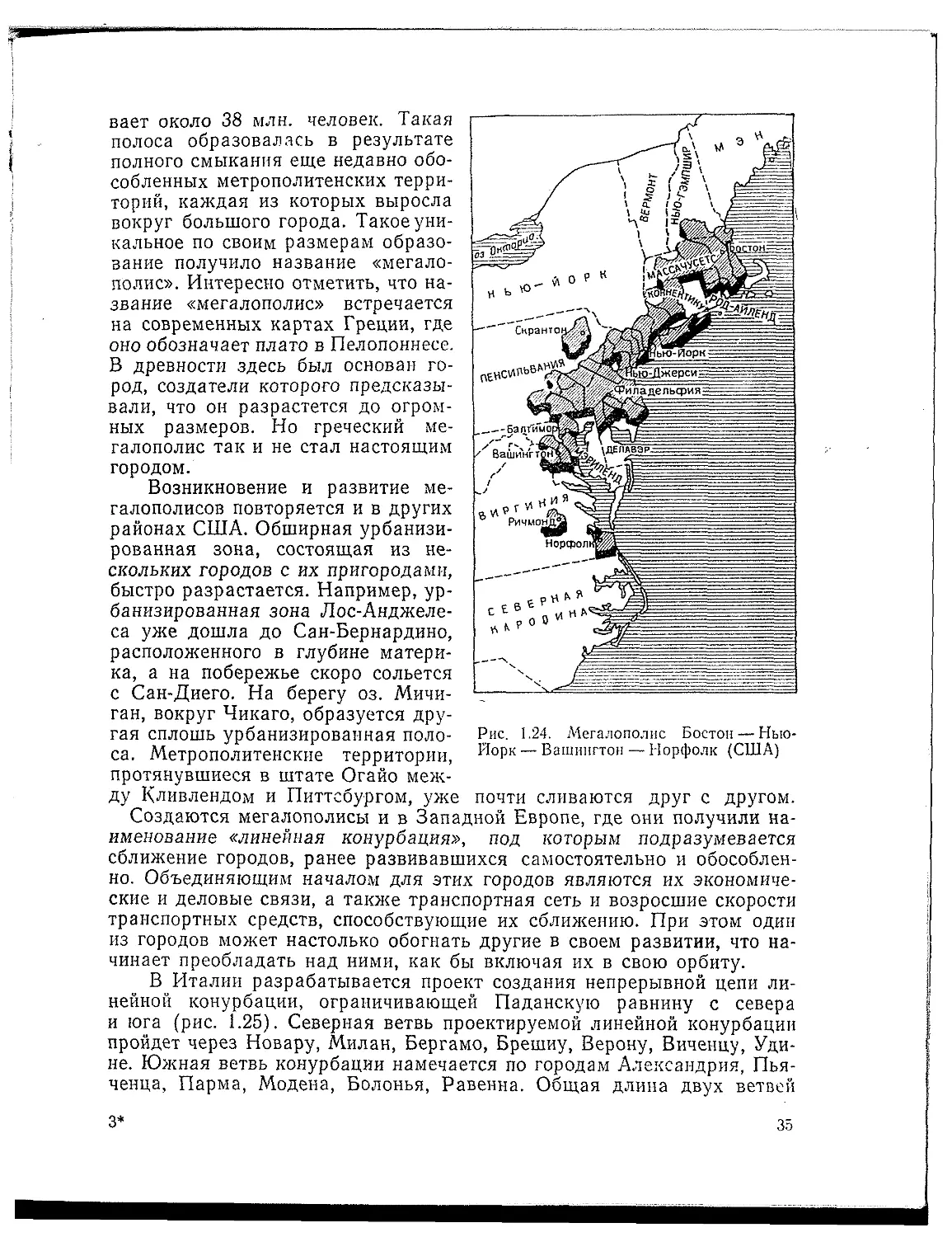

В Италии разрабатывается проект создания непрерывной цепи ли-

нейной конурбации, ограничивающей Паданскую равнину с севера

и юга (рис. 1.25). Северная ветвь проектируемой линейной конурбации

пройдет через Новару, Милан, Бергамо, Брешиу, Верону, Виченцу, Уди-

не. Южная ветвь конурбации намечается по городам Александрия, Пья-

ченца, Парма, Модена, Болонья, Равенна. Общая длина двух ветвей

3*

Зэ

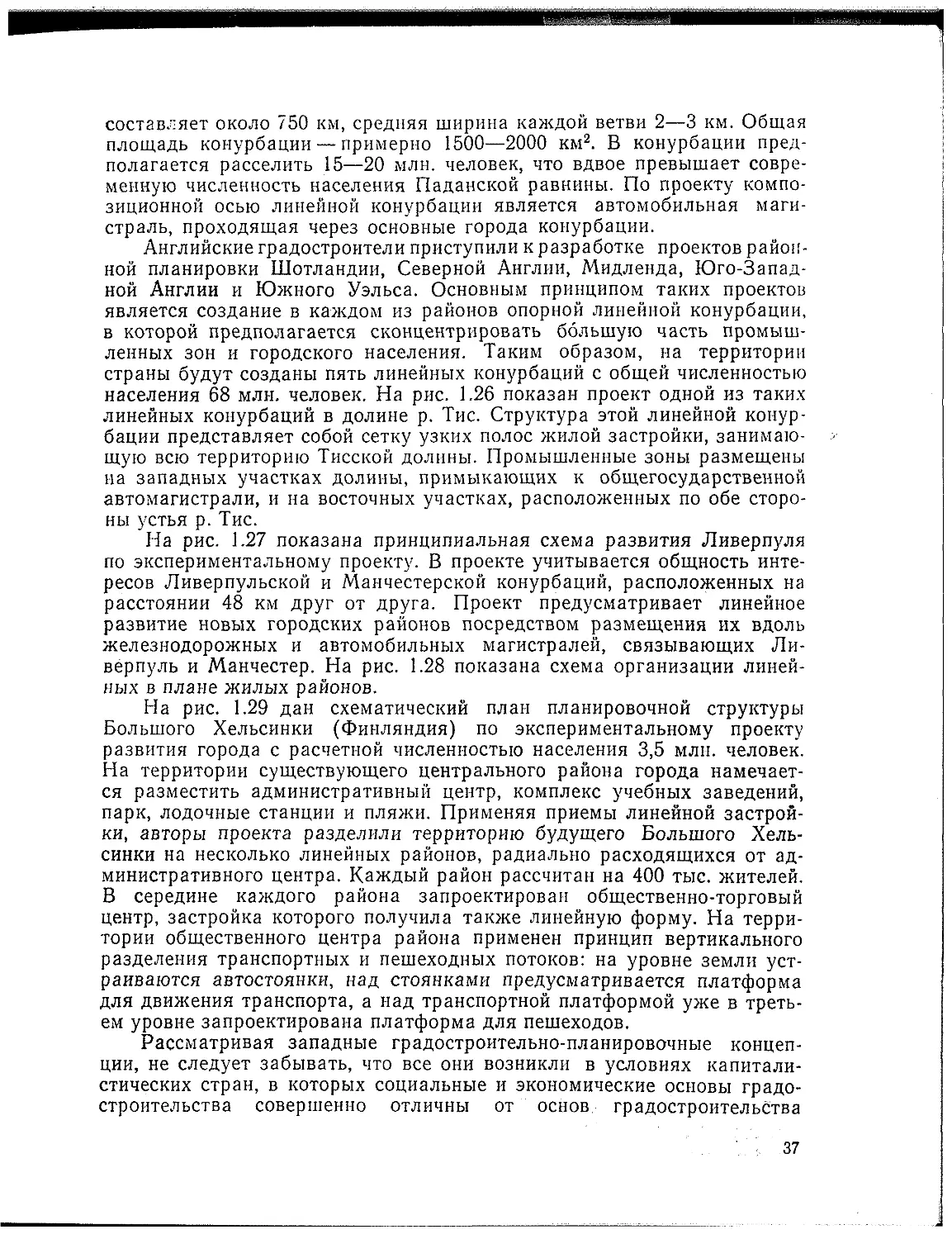

Рис. 1.25. Проект линейной конурбации Паданской долины в Италии

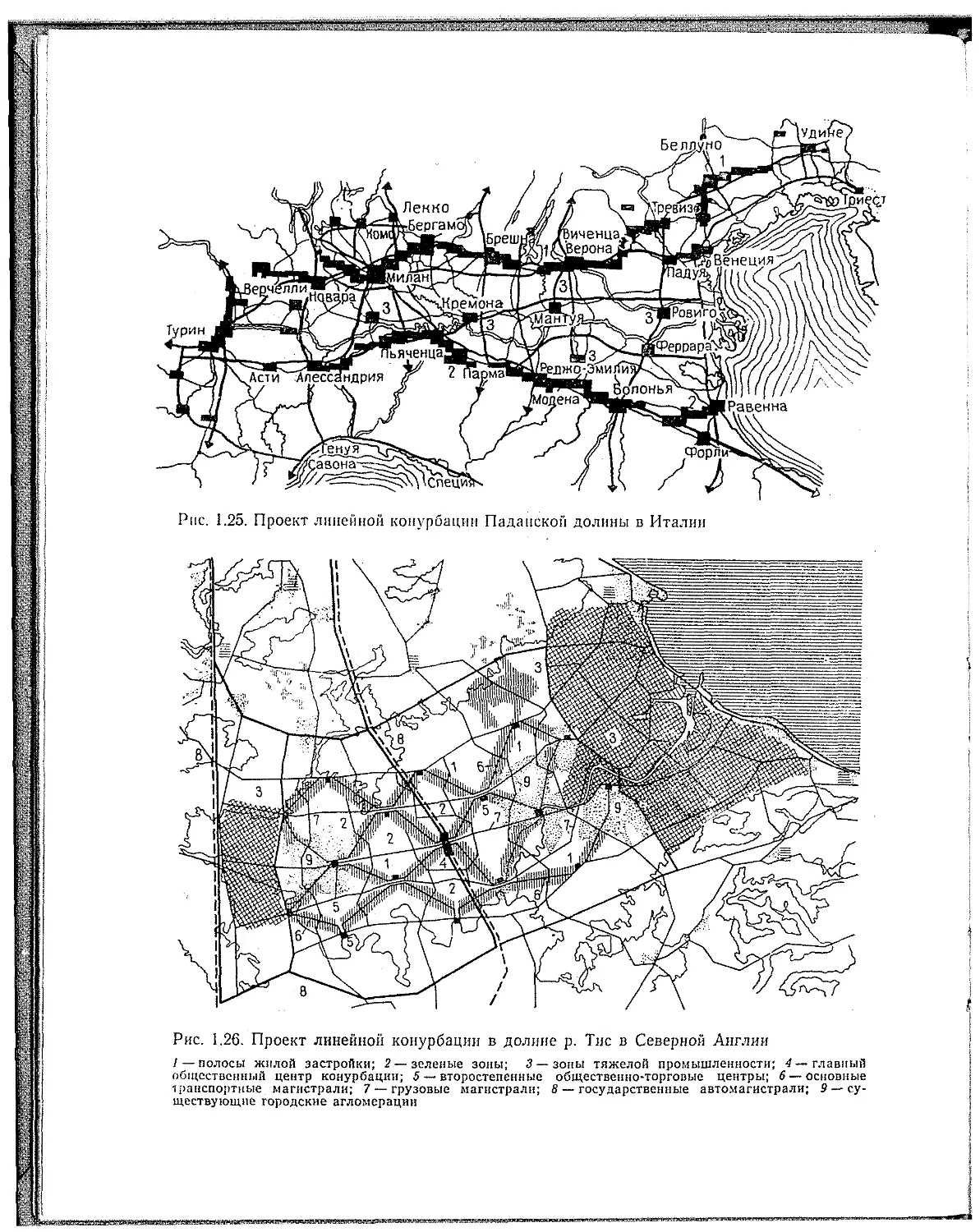

Рис. 1.26. Проект линейной конурбации в долине р. Тис в Северной Англии

/ — полосы жилой застройки; 2 —зеленые зоны; 3 — зоны тяжелой промышленности; •/—главный

общественный центр конурбации; 5 — второстепенные общественно-торговые центры; 6 — основные

транспортные магистрали; 7 — грузовые магистрали; 8 — государственные автомагистрали; 9 — су-

ществующие городские агломерации

составляет около 750 км, средняя ширина каждой ветви 2—3 км. Общая

площадь конурбации — примерно 1500—2000 км2. В конурбации пред-

полагается расселить 15—20 млн. человек, что вдвое превышает совре-

менную численность населения Паданской равнины. По проекту компо-

зиционной осью линейной конурбации является автомобильная маги-

страль, проходящая через основные города конурбации.

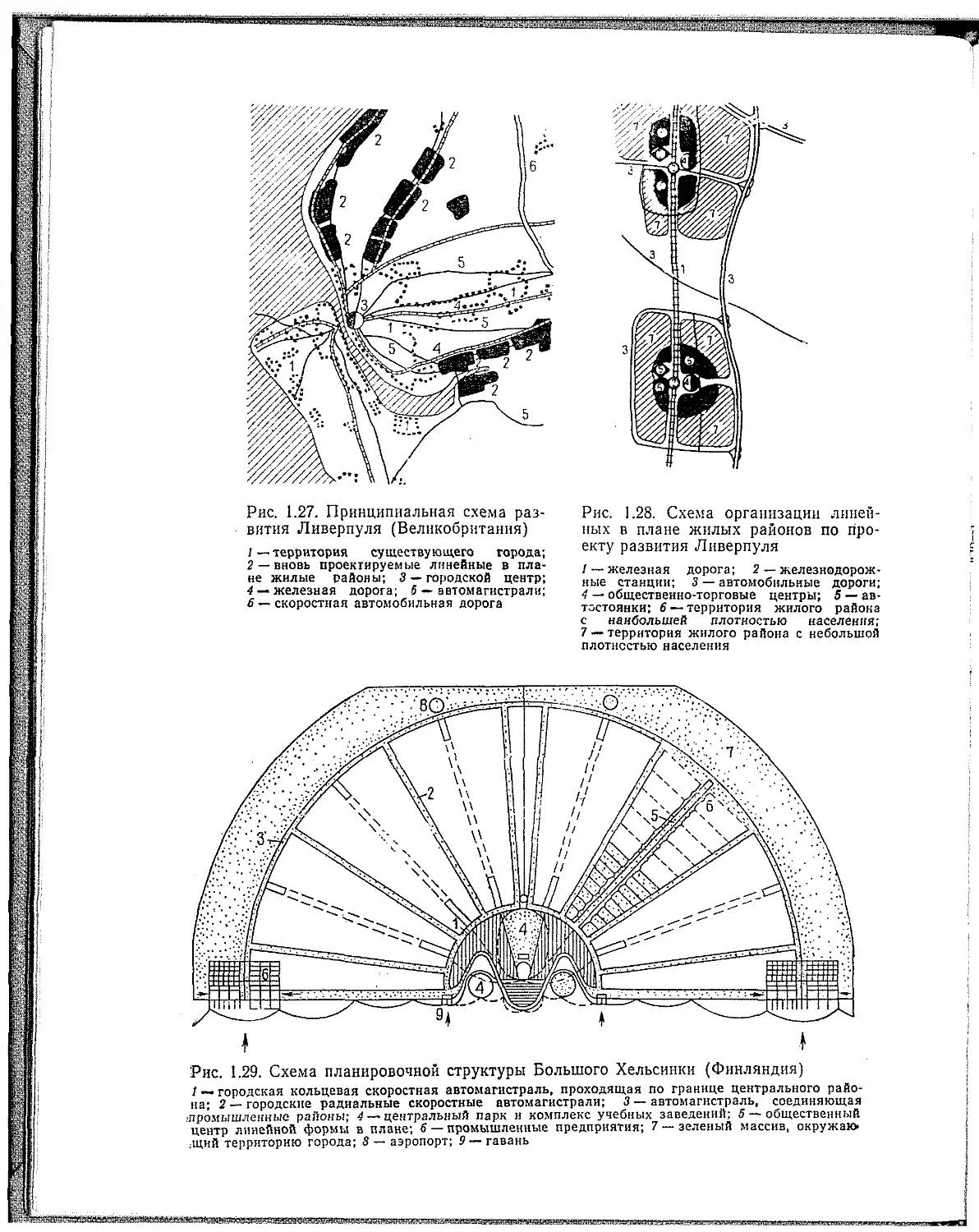

Английские градостроители приступили к разработке проектов район-

ной планировки Шотландии, Северной Англии, Мидленда, Юго-Запад-

ной Англии и Южного Уэльса. Основным принципом таких проектов

является создание в каждом из районов опорной линейной конурбации,

в которой предполагается сконцентрировать большую часть промыш-

ленных зон и городского населения. Таким образом, на территории

страны будут созданы пять линейных конурбаций с общей численностью

населения 68 млн. человек. На рис. 1.26 показан проект одной из таких

линейных конурбаций в долине р. Тис. Структура этой линейной конур-

бации представляет собой сетку узких полос жилой застройки, занимаю-

щую всю территорию Тисской долины. Промышленные зоны размещены

на западных участках долины, примыкающих к общегосударственной

автомагистрали, и на восточных участках, расположенных по обе сторо-

ны устья р. Тис.

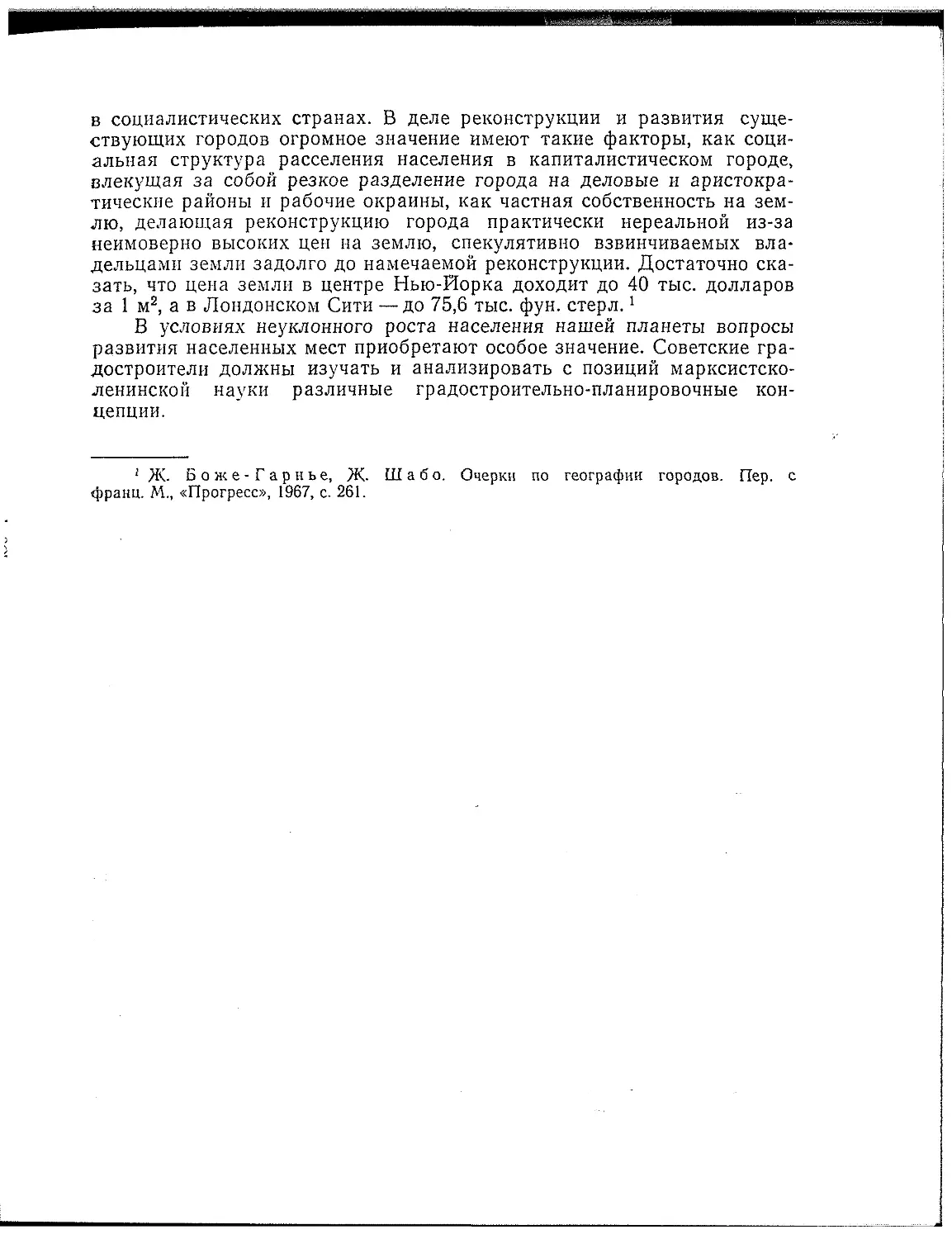

На рис. 1.27 показана принципиальная схема развития Ливерпуля

по экспериментальному проекту. В проекте учитывается общность инте-

ресов Ливерпульской и Манчестерской конурбаций, расположенных на

расстоянии 48 км друг от друга. Проект предусматривает линейное

развитие новых городских районов посредством размещения их вдоль

железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих Ли-

верпуль и Манчестер. На рис. 1.28 показана схема организации линей-

ных в плане жилых районов.

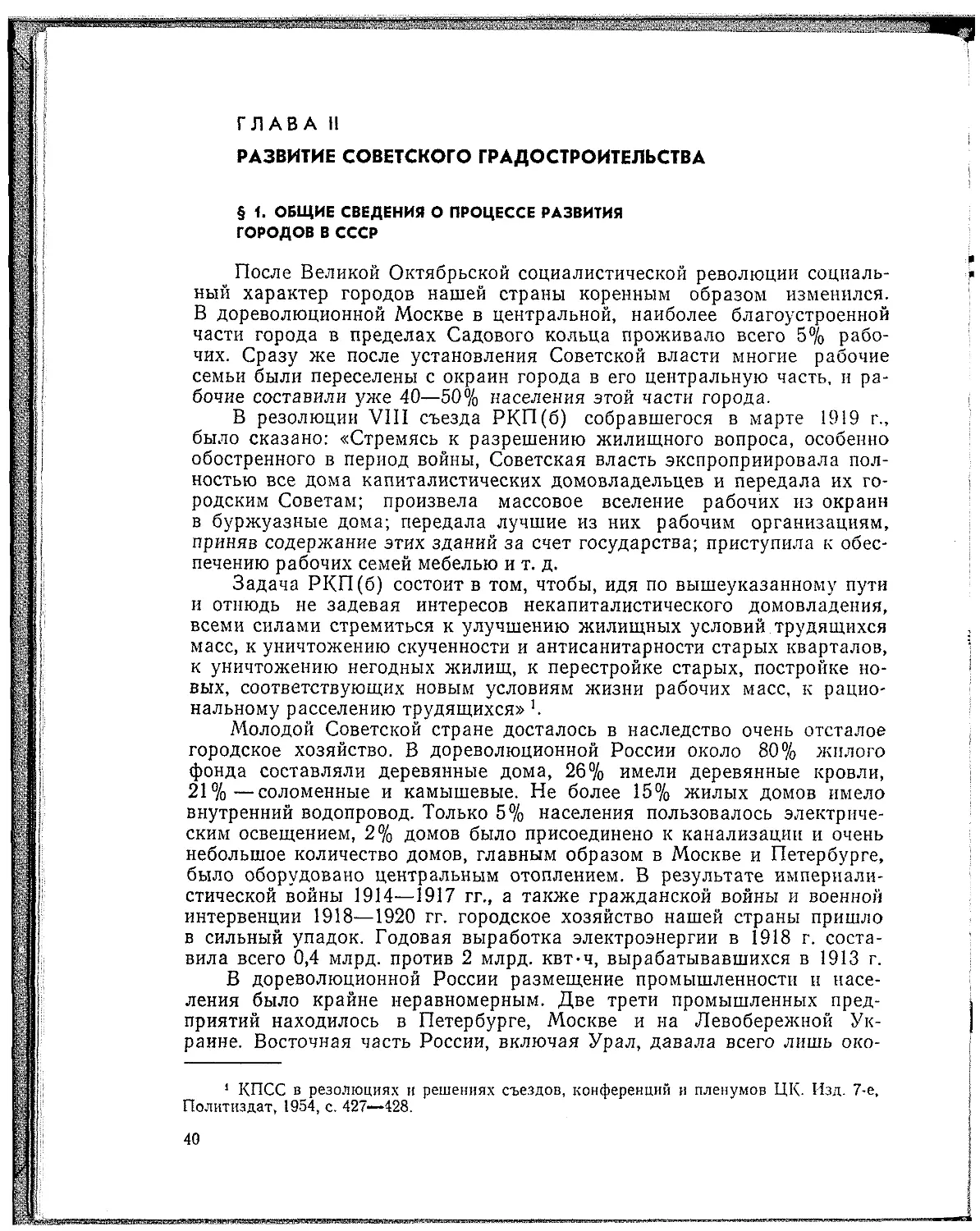

На рис. 1.29 дан схематический план планировочной структуры

Большого Хельсинки (Финляндия) по экспериментальному проекту

развития города с расчетной численностью населения 3,5 млн. человек.

На территории существующего центрального района города намечает-

ся разместить административный центр, комплекс учебных заведений,

парк, лодочные станции и пляжи. Применяя приемы линейной застрой-

ки, авторы проекта разделили территорию будущего Большого Хель-

синки на несколько линейных районов, радиально расходящихся от ад-

министративного центра. Каждый район рассчитан на 400 тыс. жителей.

В середине каждого района запроектирован общественно-торговый

центр, застройка которого получила также линейную форму. На терри-

тории общественного центра района применен принцип вертикального

разделения транспортных и пешеходных потоков: на уровне земли уст-

раиваются автостоянки, над стоянками предусматривается платформа

для движения транспорта, а над транспортной платформой уже в треть-

ем уровне запроектирована платформа для пешеходов.

Рассматривая западные градостроительно-планировочные концеп-

ции, не следует забывать, что все они возникли в условиях капитали-

стических стран, в которых социальные и экономические основы градо-

строительства совершенно отличны от основ градостроительства

37

Рис. 1.27. Принципиальная схема раз-

вития Ливерпуля (Великобритания)

J—территория существующего города;

2 —вновь проектируемые линейные в пла-

не жилые районы; 3 — городской центр;

4 — железная дорога; S — автомагистрали;

6 — скоростная автомобильная дорога

Рис. 1.28. Схема организации линей-

ных в плане жилых районов по про-

екту развития Ливерпуля

/ — железная дорога; 2 — железнодорож-

ные станции; 3 — автомобильные дороги;

4 — общественно-торговые центры; 5 — ав-

тостоянки; 6 — территория жилого района

с наибольшей плотностью населения;

7 —территория жилого района с небольшой

плотностью населения

Рис. 1.29. Схема планировочной структуры Большого Хельсинки (Финляндия)

/ — городская кольцевая скоростная автомагистраль, проходящая по границе центрального райо-

на; 2 — городские радиальные скоростные автомагистрали; 3 — автомагистраль, соединяющая

•промышленные районы; 4 — центральный парк и комплекс учебных заведений; 5 — общественный

центр линейной формы в плане; 6 — промышленные предприятия; 7 —зеленый массив, окружаю-

,щнй территорию города; 8 — аэропорт; 9 — гавань

в социалистических странах. В деле реконструкции и развития суще-

ствующих городов огромное значение имеют такие факторы, как соци-

альная структура расселения населения в капиталистическом городе,

влекущая за собой резкое разделение города на деловые и аристокра-

тические районы и рабочие окраины, как частная собственность на зем-

лю, делающая реконструкцию города практически нереальной из-за

неимоверно высоких цен на землю, спекулятивно взвинчиваемых вла-

дельцами земли задолго до намечаемой реконструкции. Достаточно ска-

зать, что цена земли в центре Нью-Йорка доходит до 40 тыс. долларов

за 1 м2, а в Лондонском Сити —до 75,6 тыс. фун. стерл.1

В условиях неуклонного роста населения нашей планеты вопросы

развития населенных мест приобретают особое значение. Советские гра-

достроители должны изучать и анализировать с позиций марксистско-

ленинской науки различные градостроительно-планировочные кон-

цепции.

1 Ж. Боже -Гарнье, Ж- Шабо. Очерки по географии городов. Пер. с

франц. М., «Прогресс», 1967, с. 261.

ГЛАВА II

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

ГОРОДОВ В СССР

После Великой Октябрьской социалистической революции социаль-

ный характер городов нашей страны коренным образом изменился.

В дореволюционной Москве в центральной, наиболее благоустроенной

части города в пределах Садового кольца проживало всего 5% рабо-

чих. Сразу же после установления Советской власти многие рабочие

семьи были переселены с окраин города в его центральную часть, и ра-

бочие составили уже 40—50% населения этой части города.

В резолюции VIII съезда РКП (б) собравшегося в марте 1919 г.,

было сказано: «Стремясь к разрешению жилищного вопроса, особенно

обостренного в период войны, Советская власть экспроприировала пол-

ностью все дома капиталистических домовладельцев и передала их го-

родским Советам; произвела массовое вселение рабочих из окраин

в буржуазные дома; передала лучшие из них рабочим организациям,

приняв содержание этих зданий за счет государства; приступила к обес-

печению рабочих семей мебелью и т. д.

Задача РКП (б) состоит в том, чтобы, идя по вышеуказанному пути

и отнюдь не задевая интересов некапиталистического домовладения,

всеми силами стремиться к улучшению жилищных условий трудящихся

масс, к уничтожению скученности и антисанитарности старых кварталов,

к уничтожению негодных жилищ, к перестройке старых, постройке но-

вых, соответствующих новым условиям жизни рабочих масс, к рацио-

нальному расселению трудящихся»

Молодой Советской стране досталось в наследство очень отсталое

городское хозяйство. В дореволюционной России около 80% жилого

фонда составляли деревянные дома, 26% имели деревянные кровли,

21%—соломенные и камышевые. Не более 15% жилых домов имело

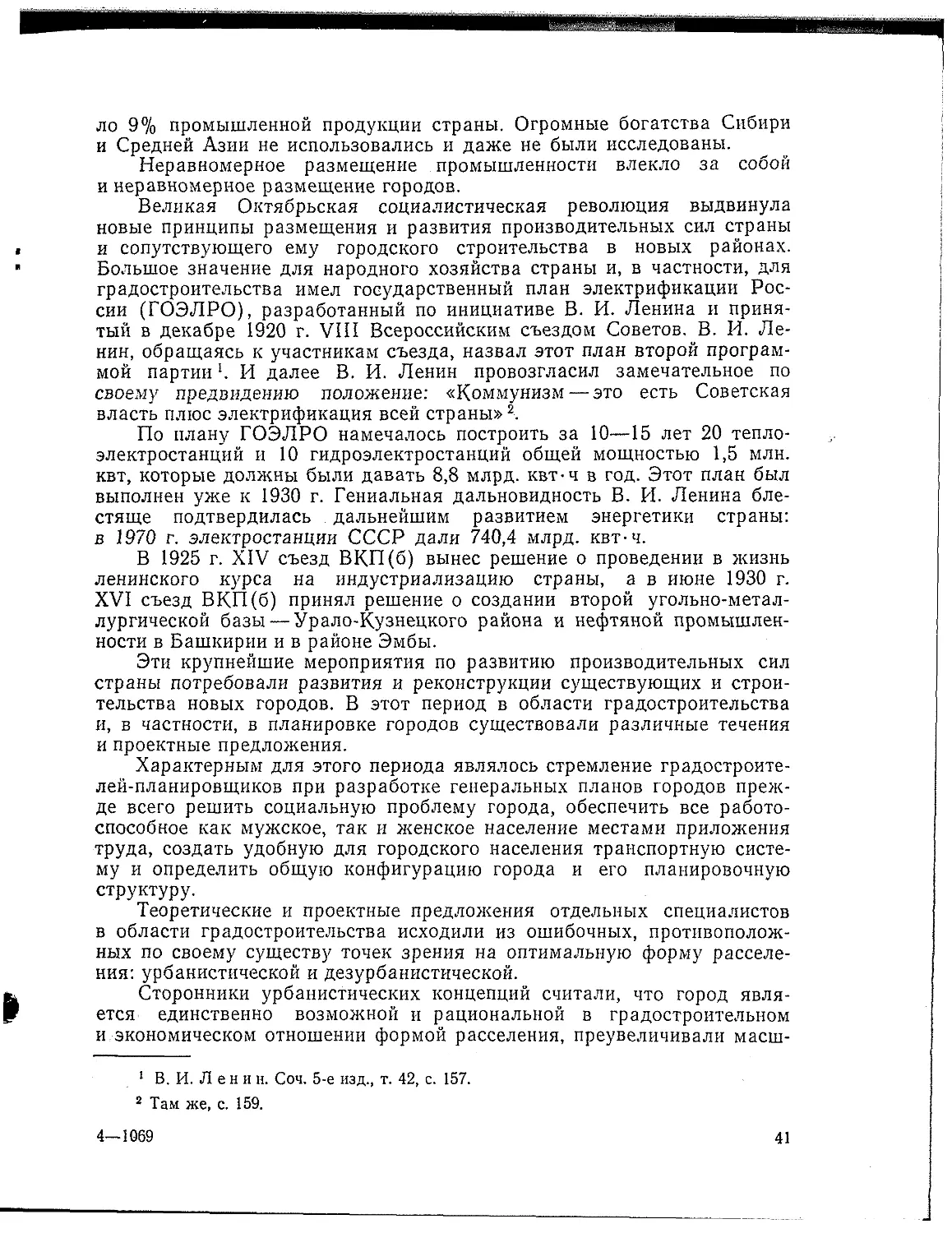

внутренний водопровод. Только 5% населения пользовалось электриче-

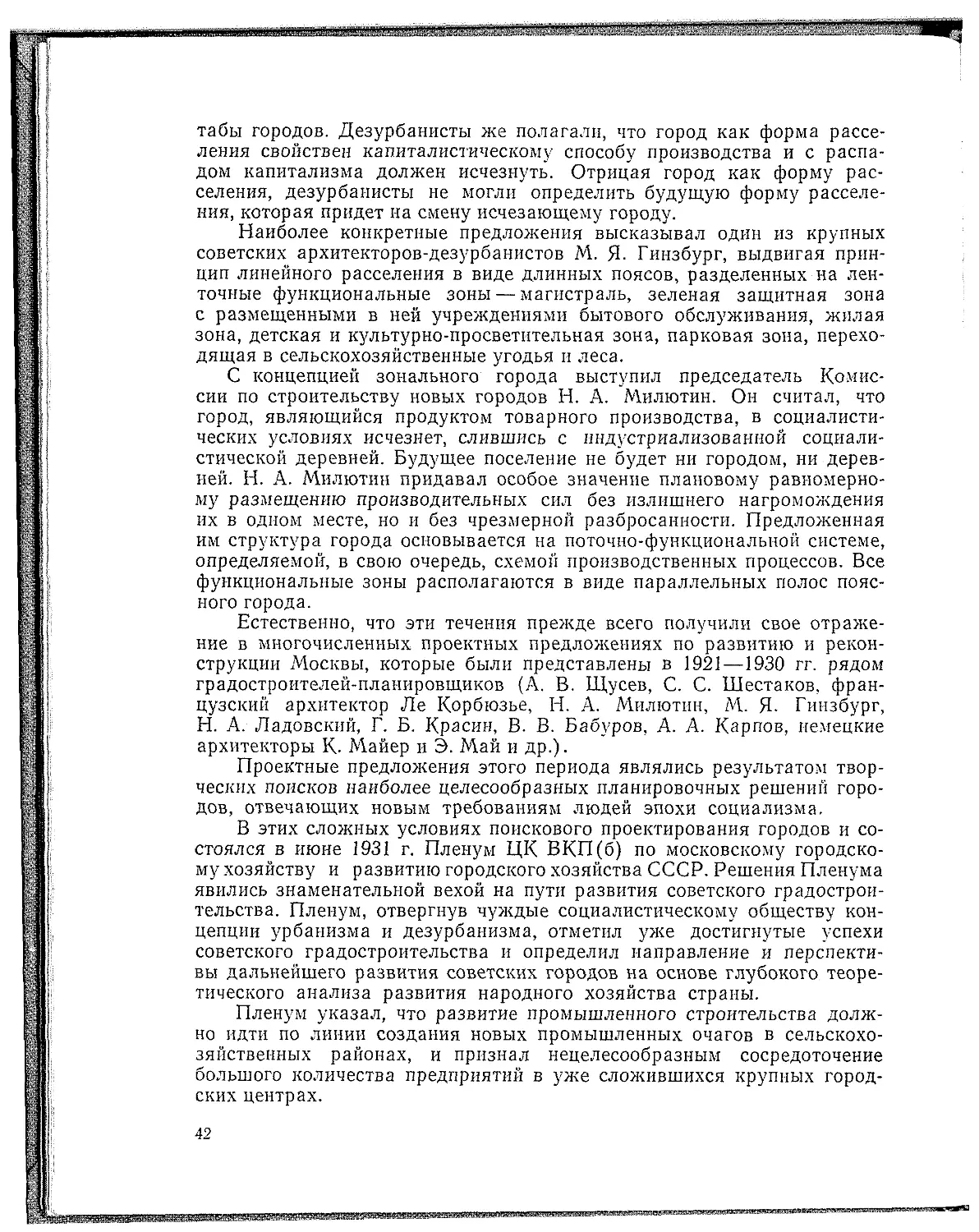

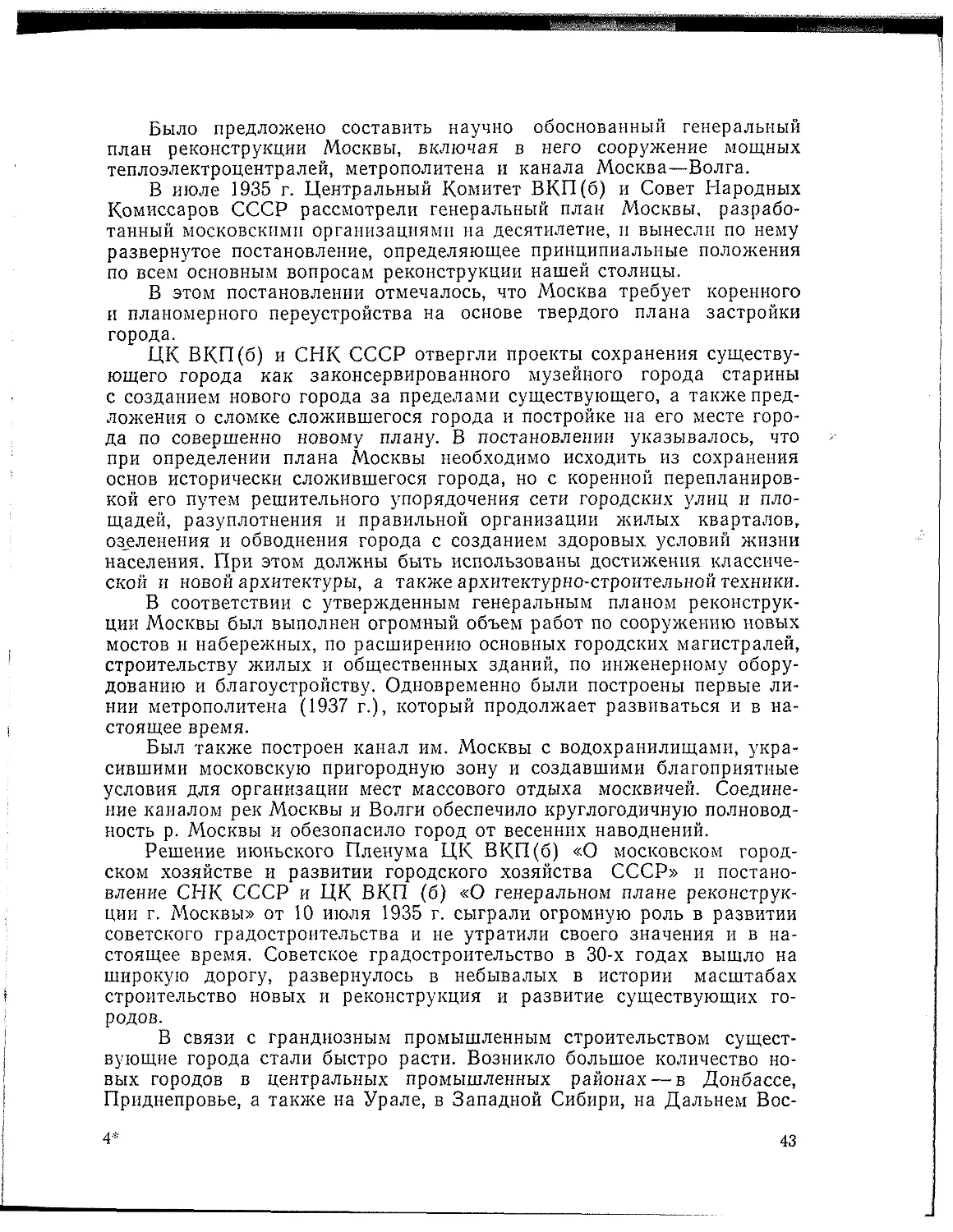

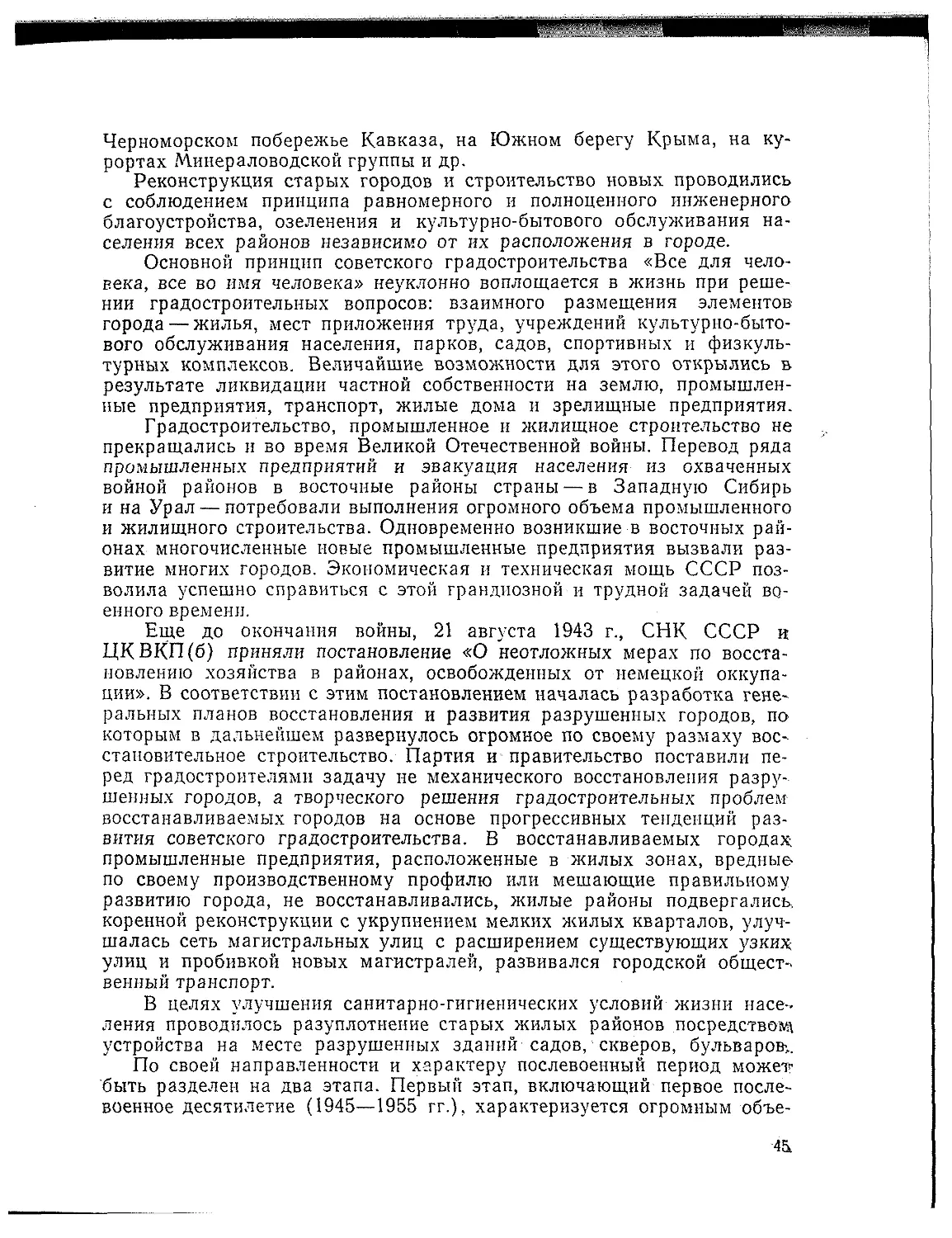

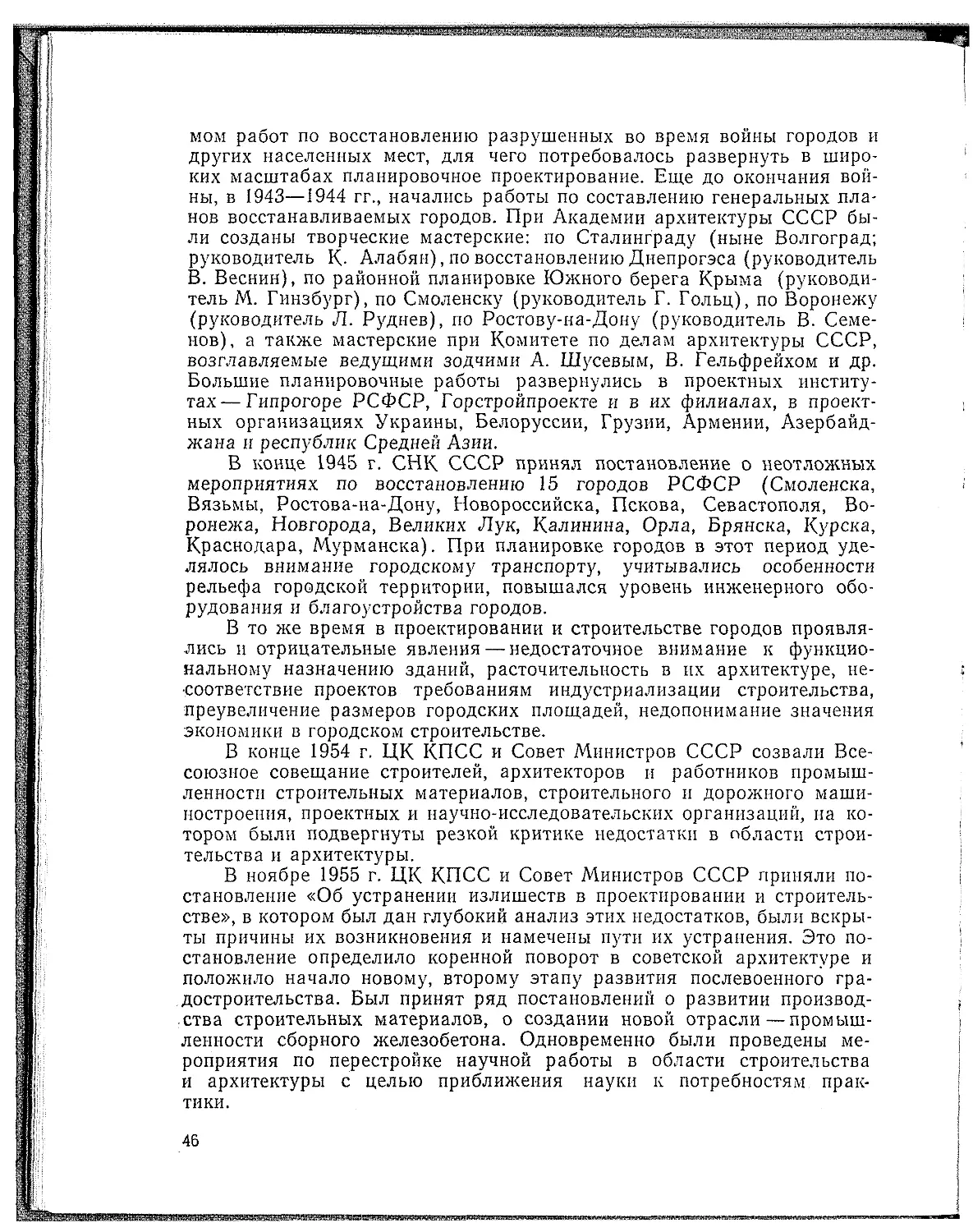

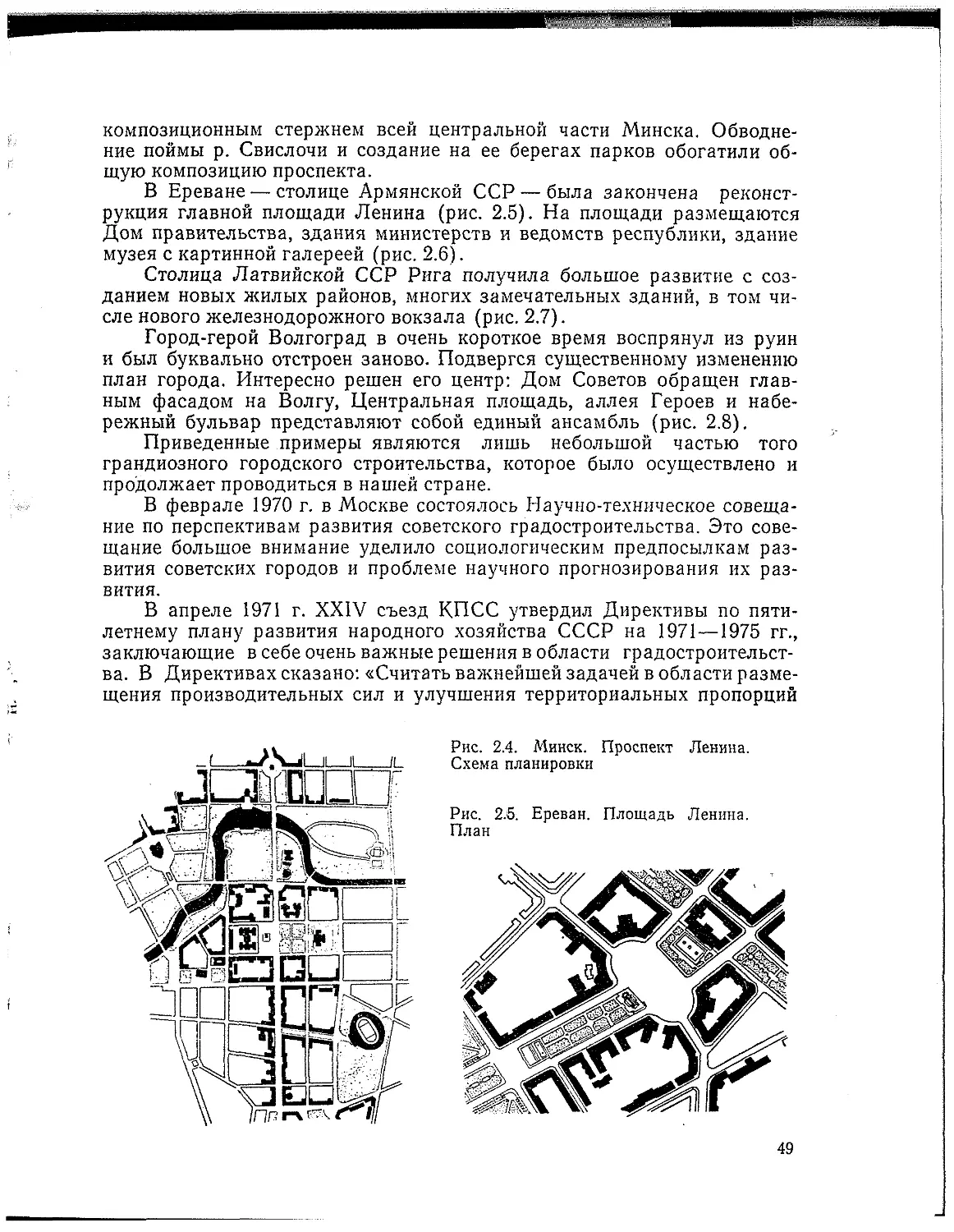

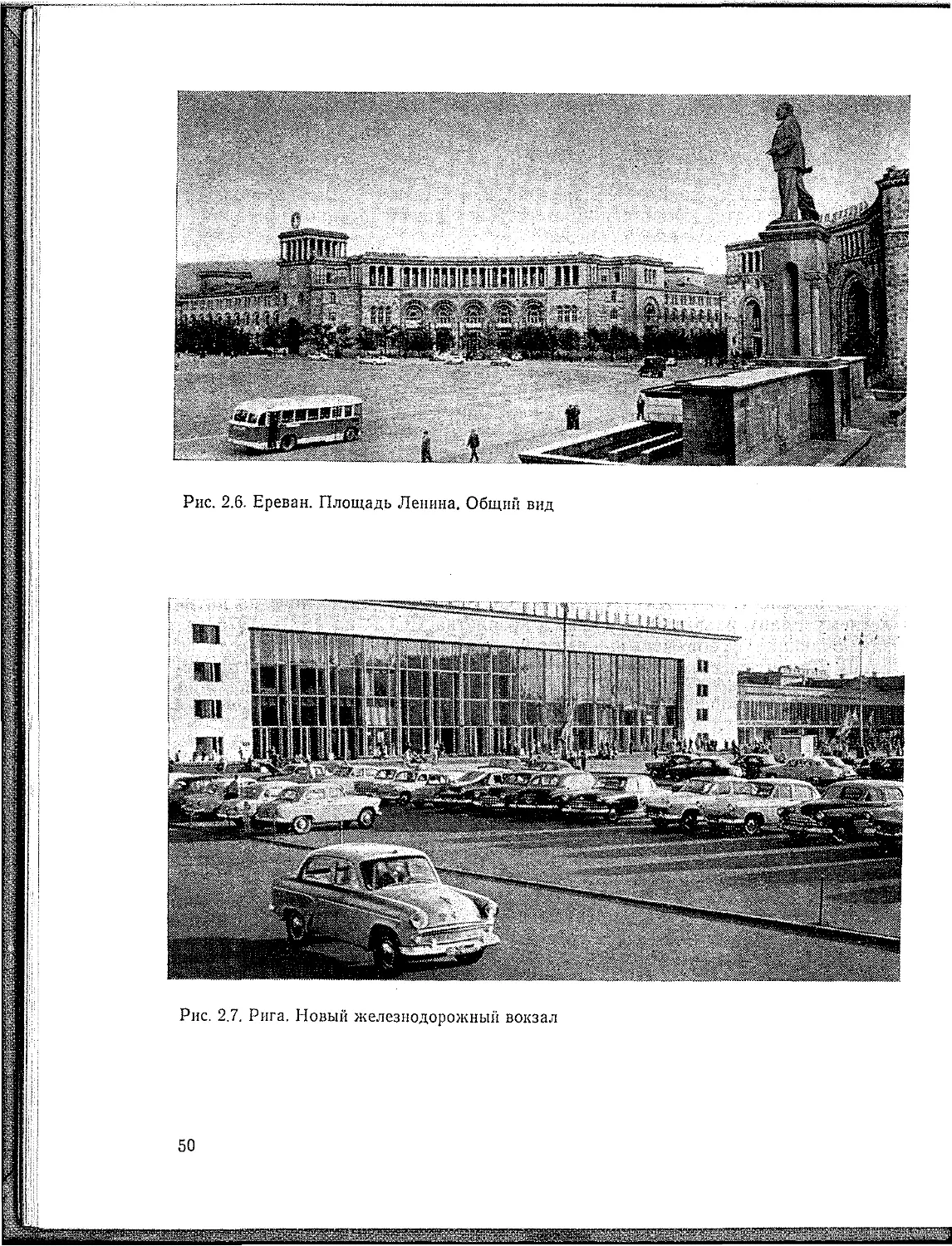

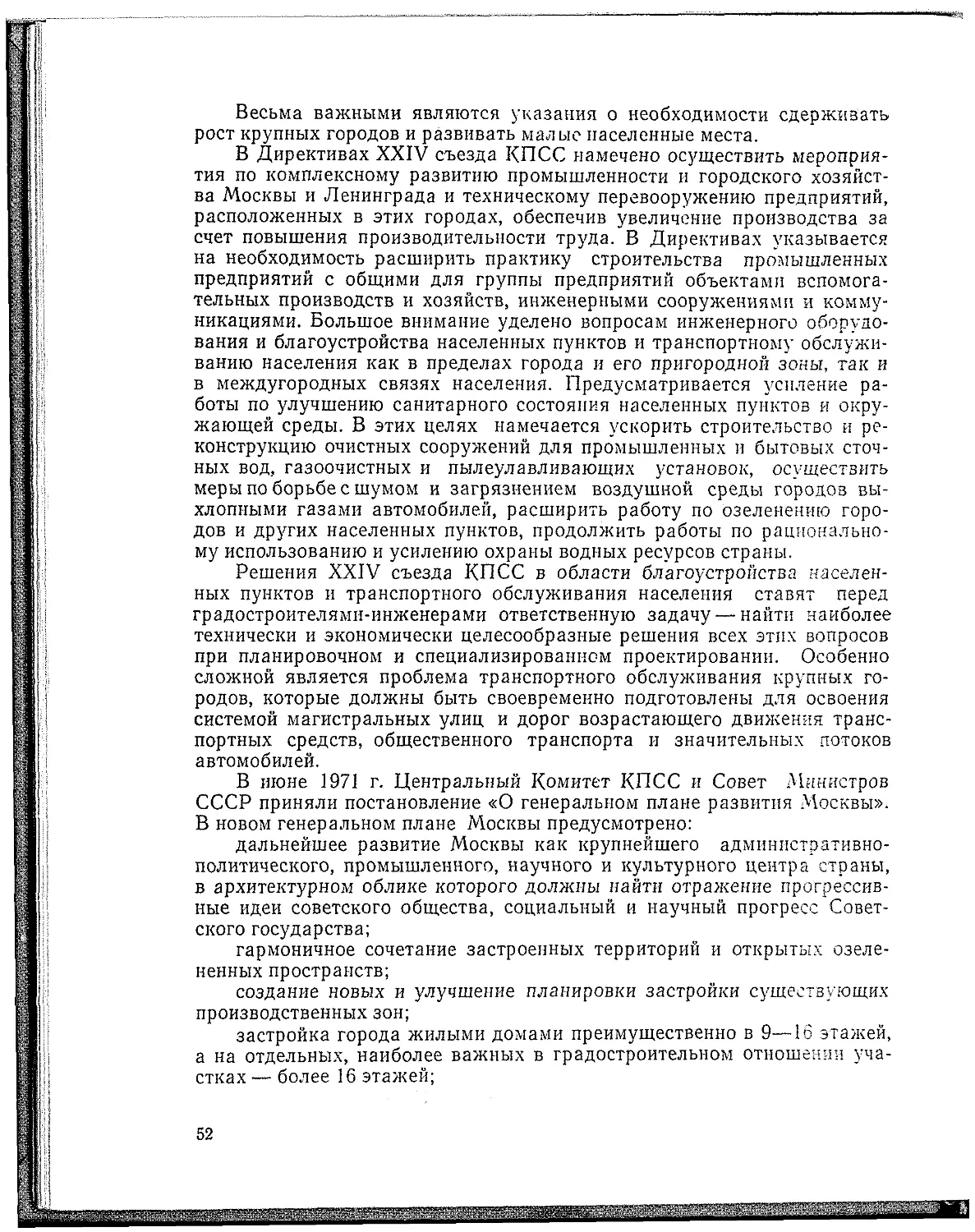

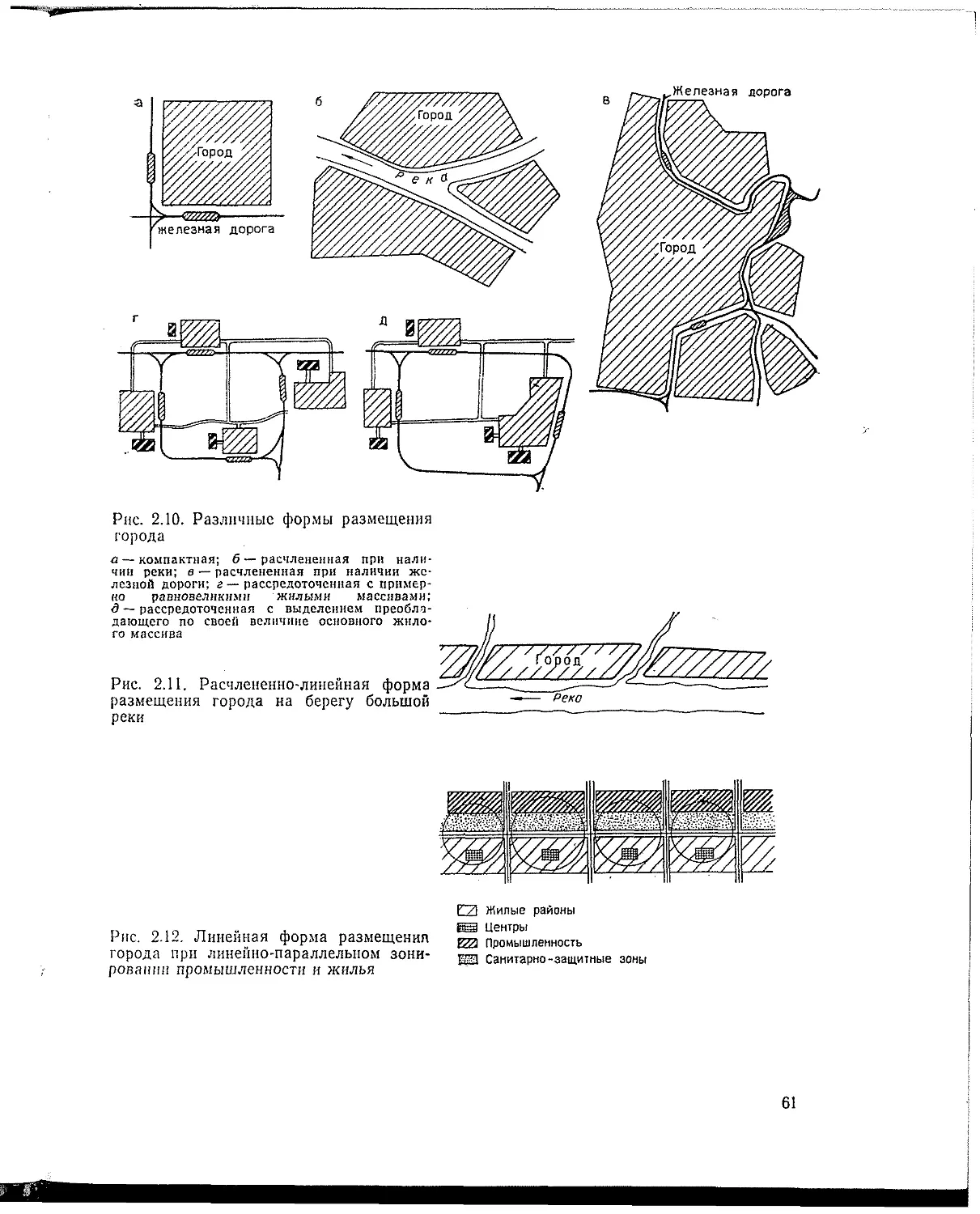

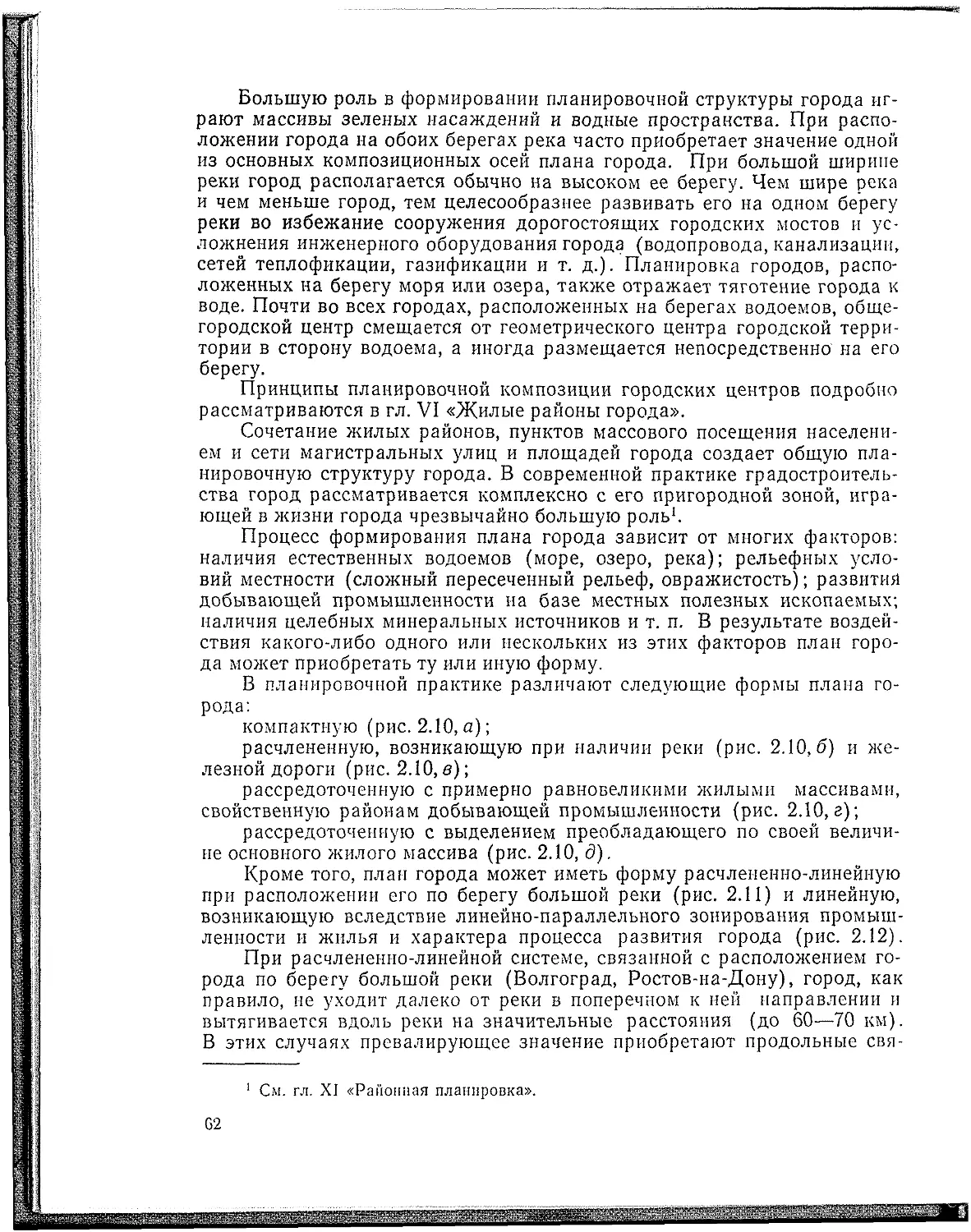

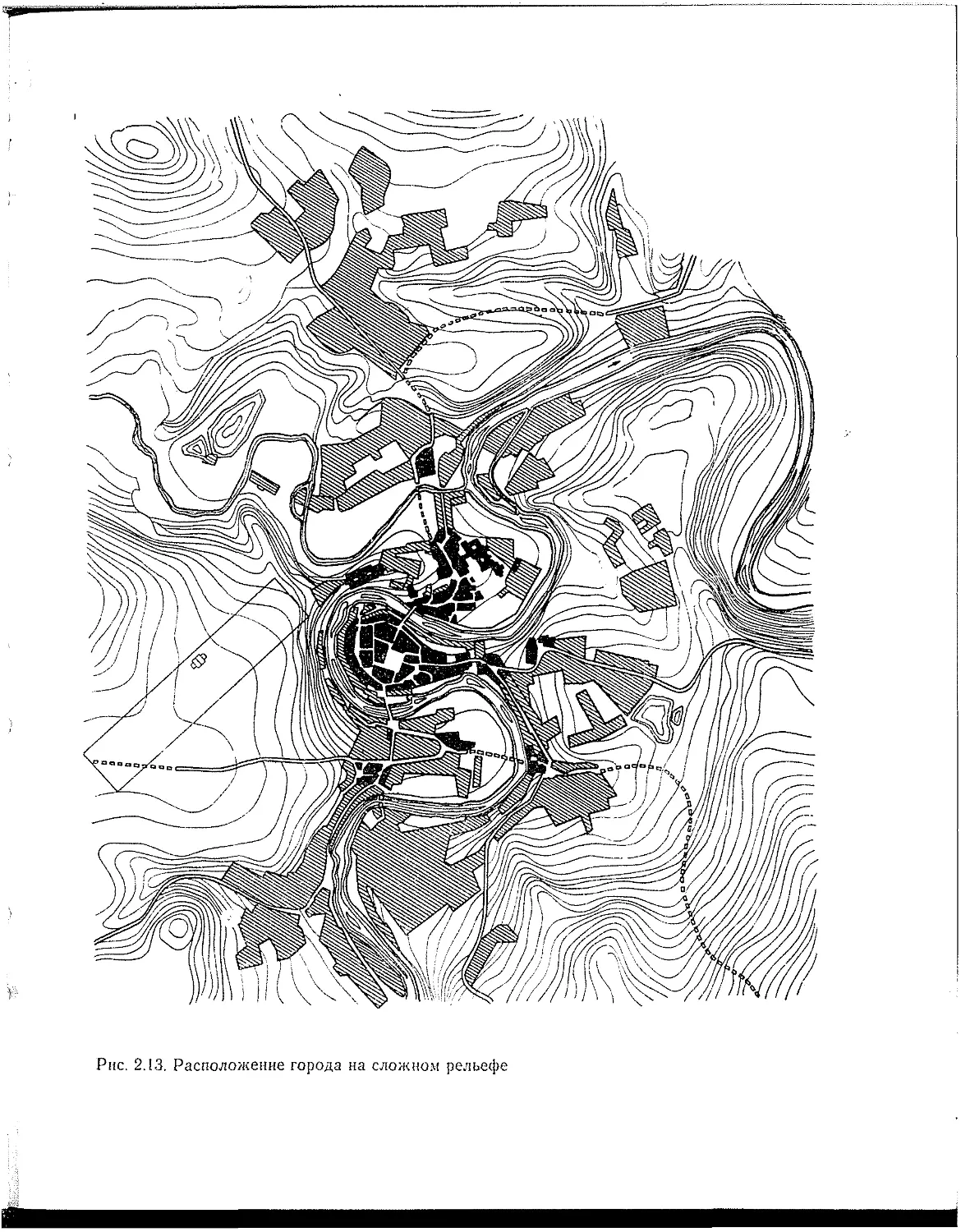

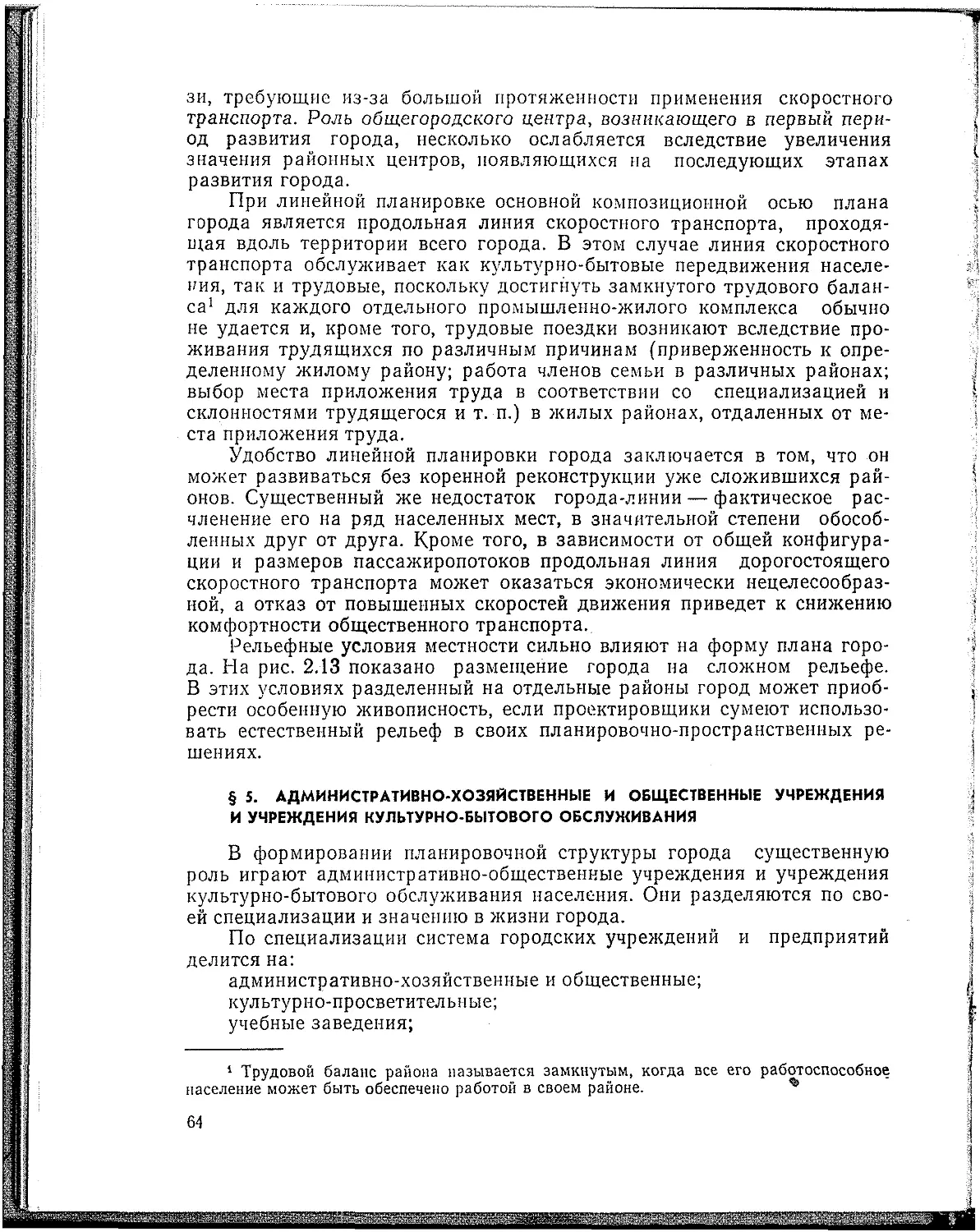

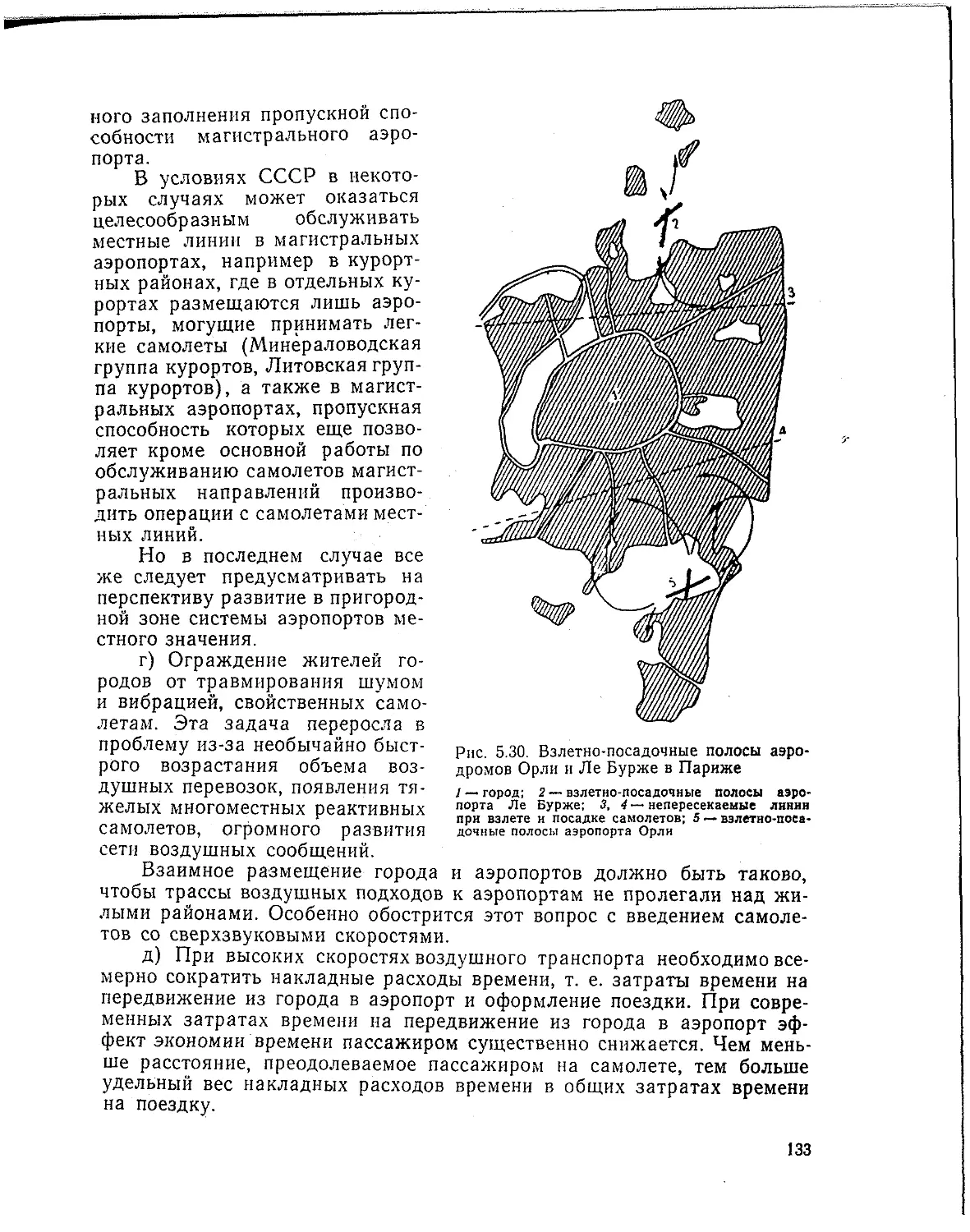

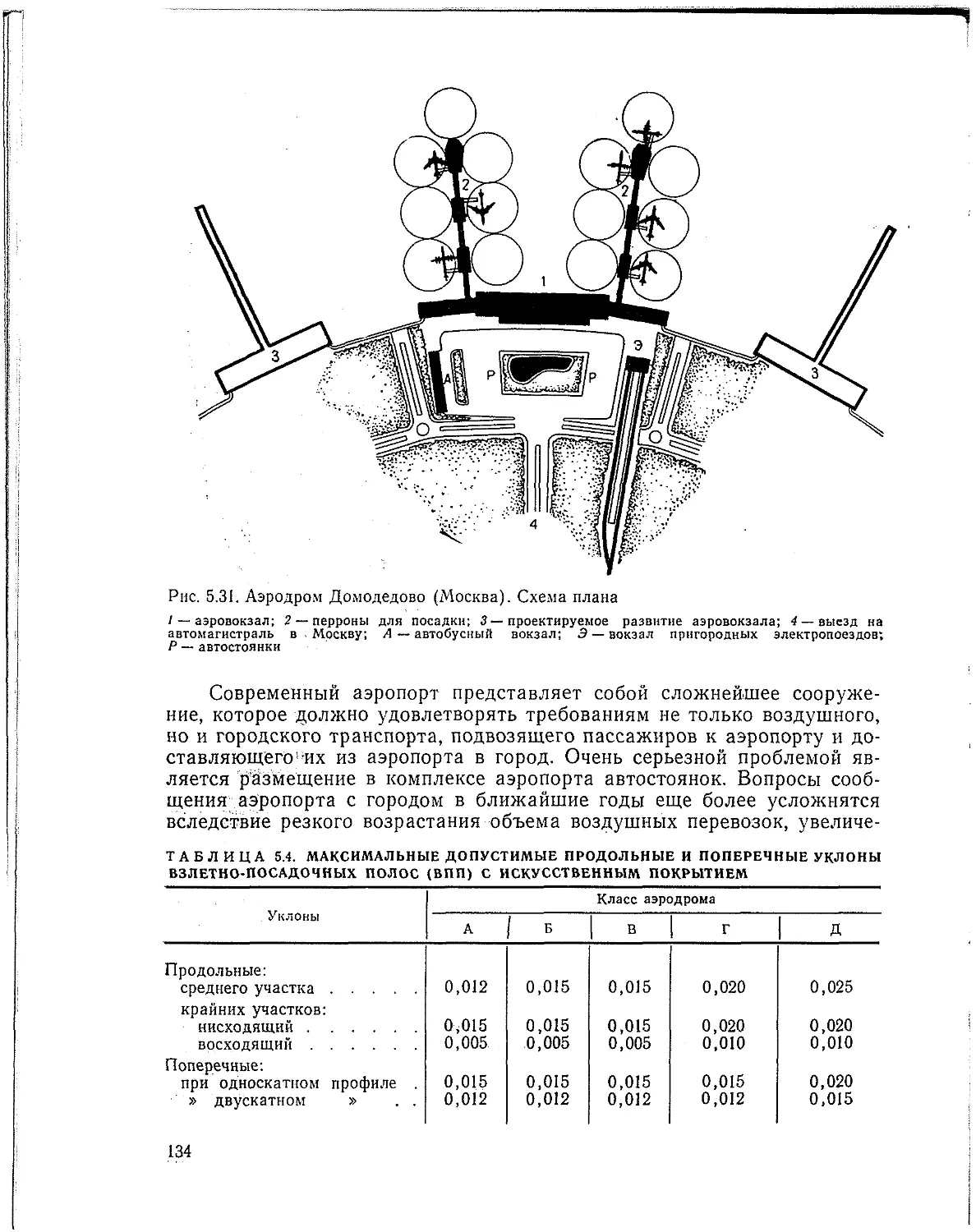

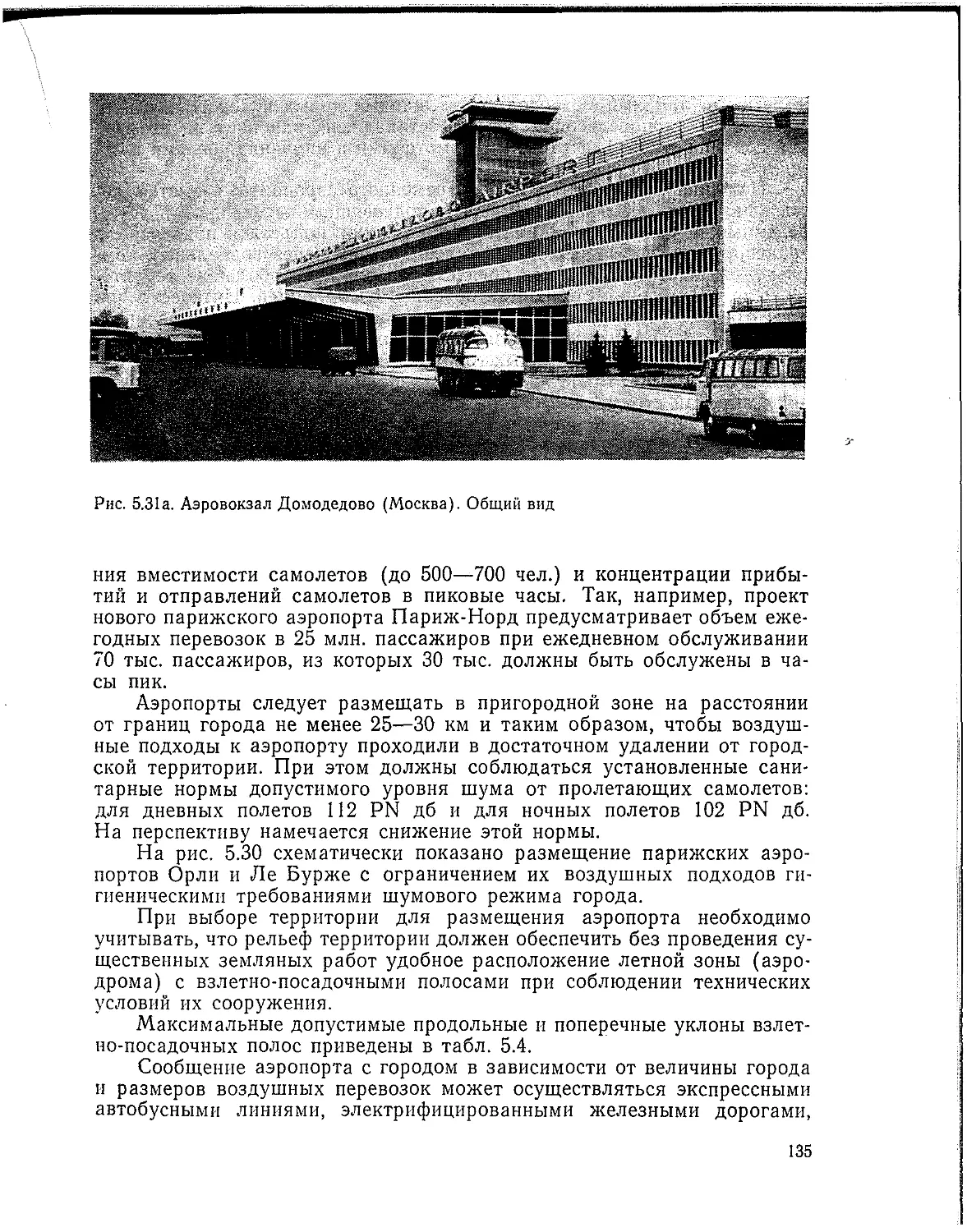

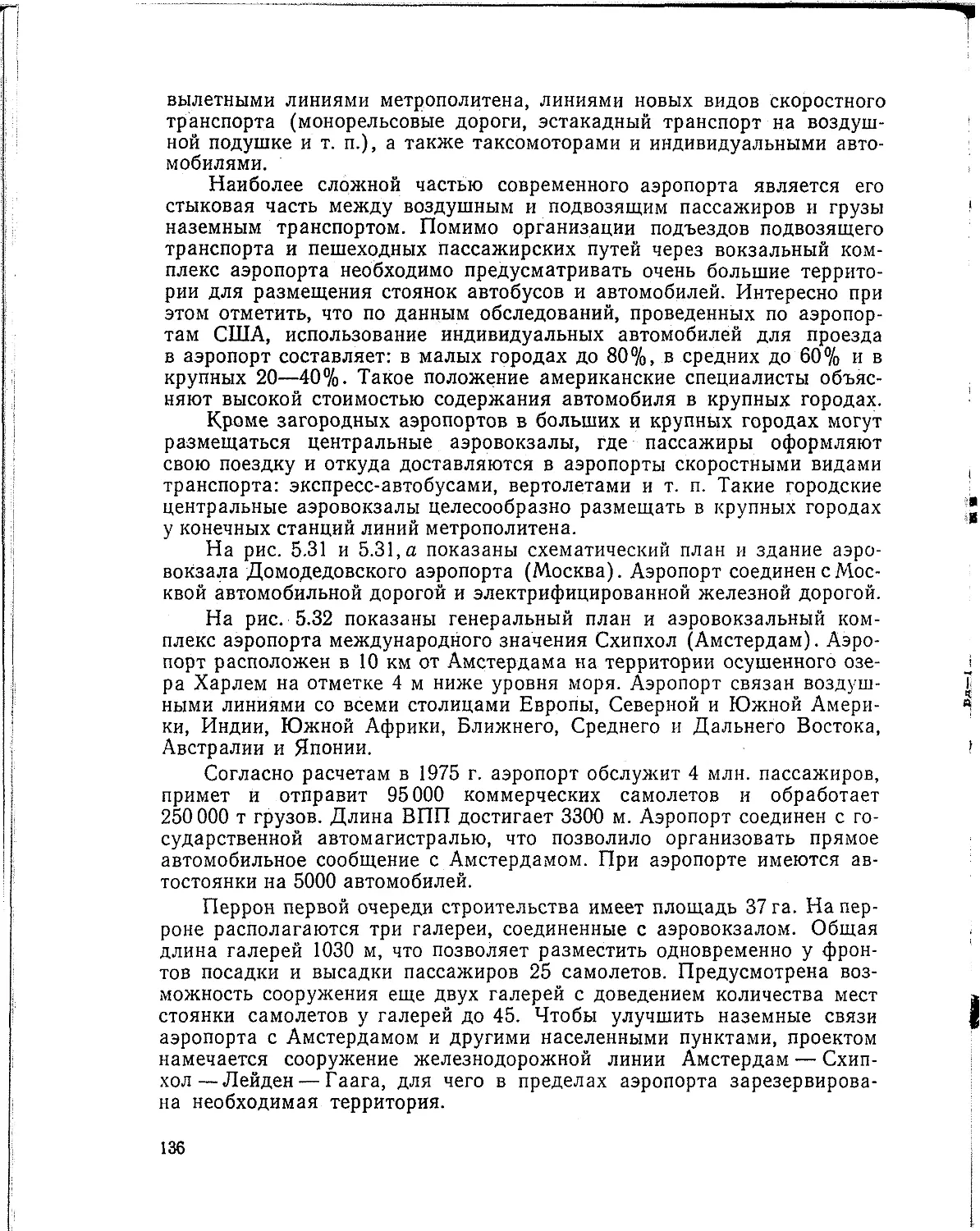

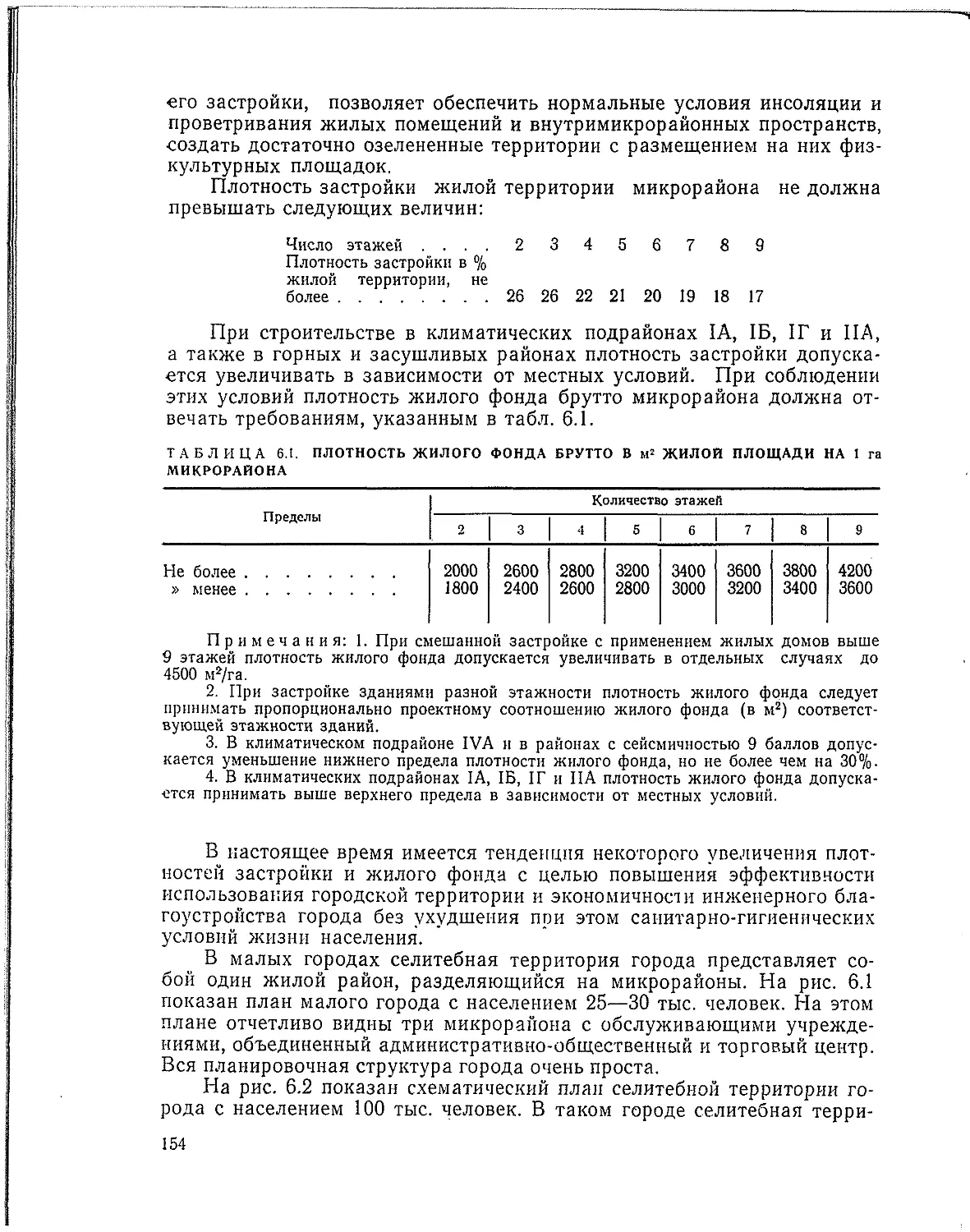

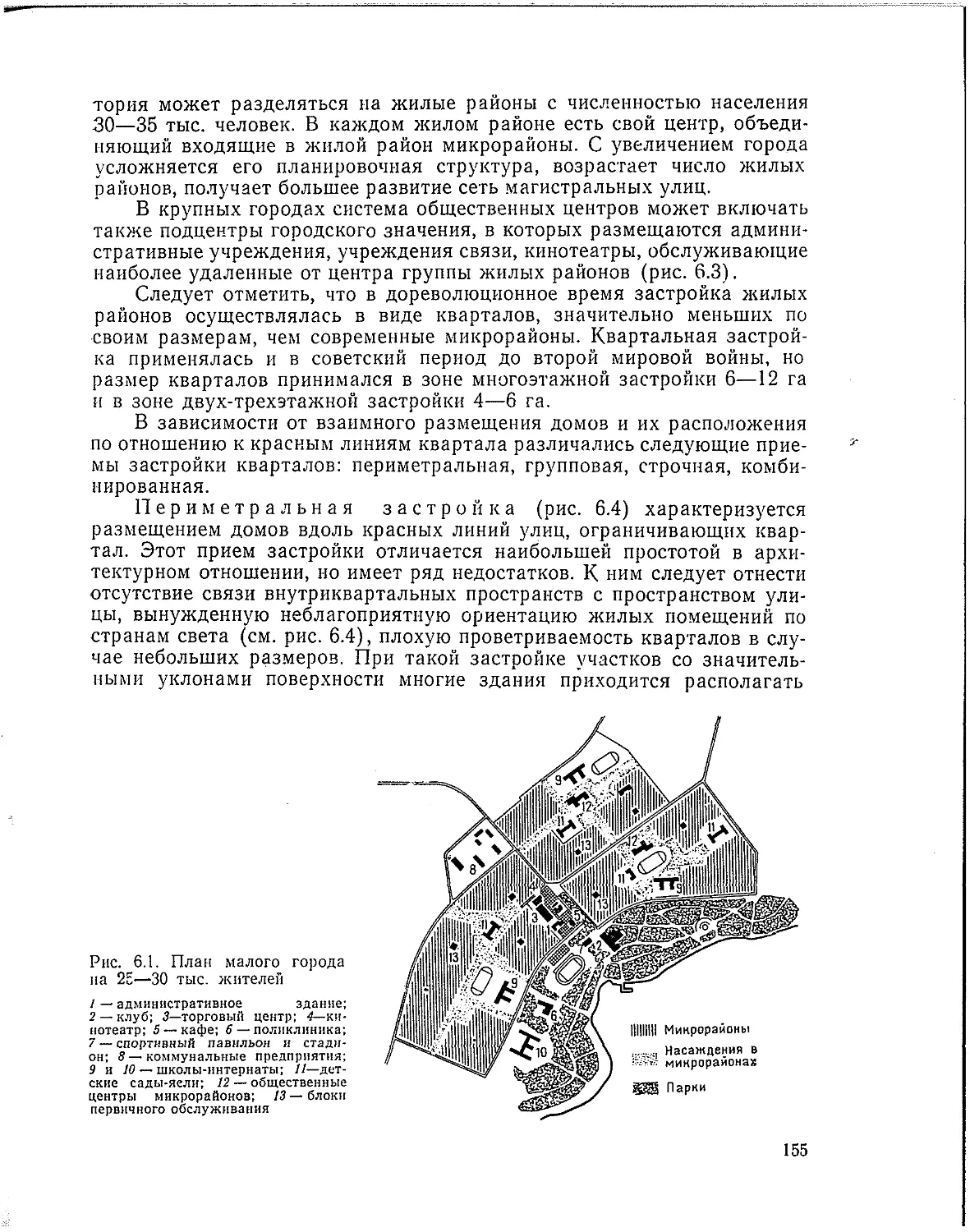

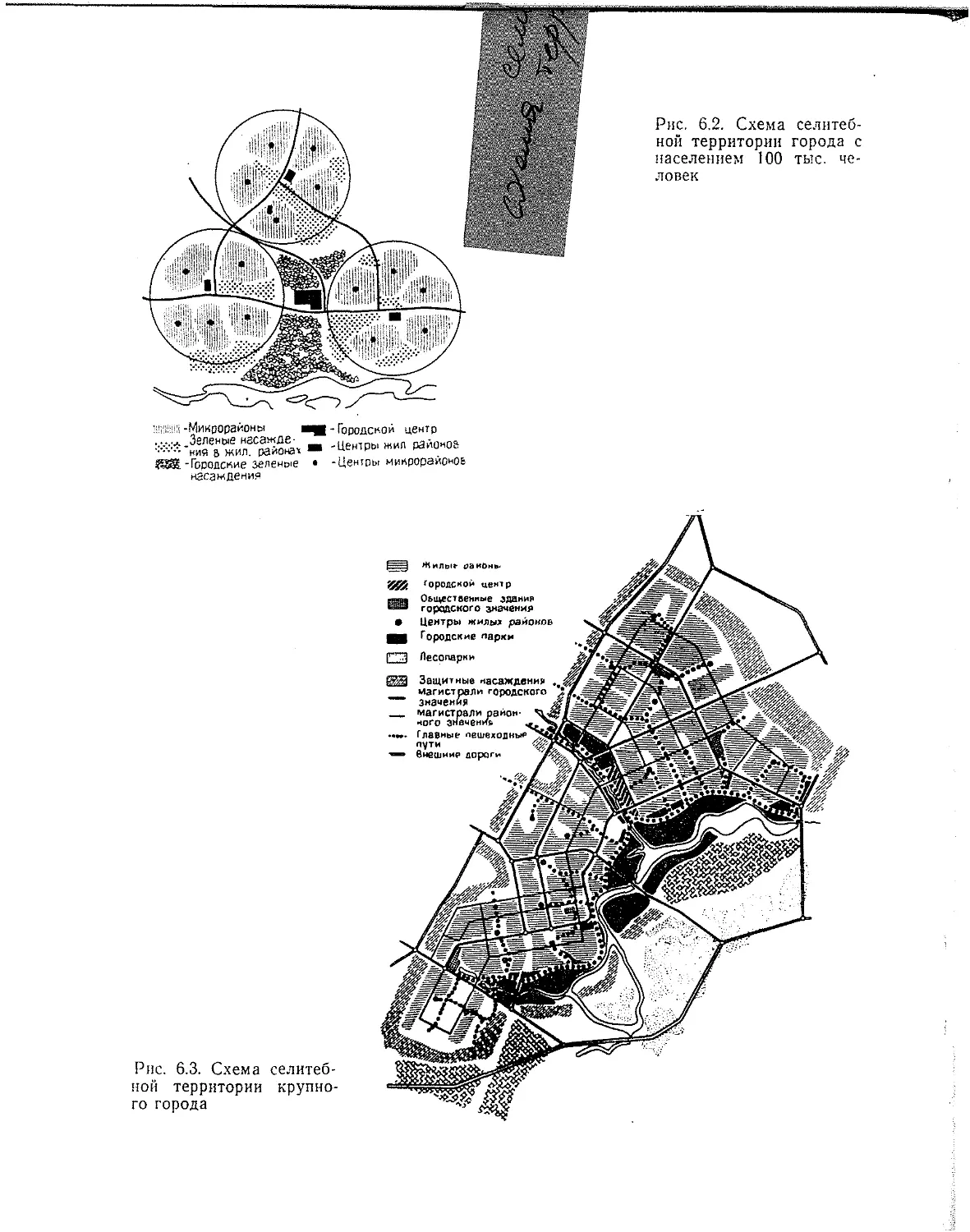

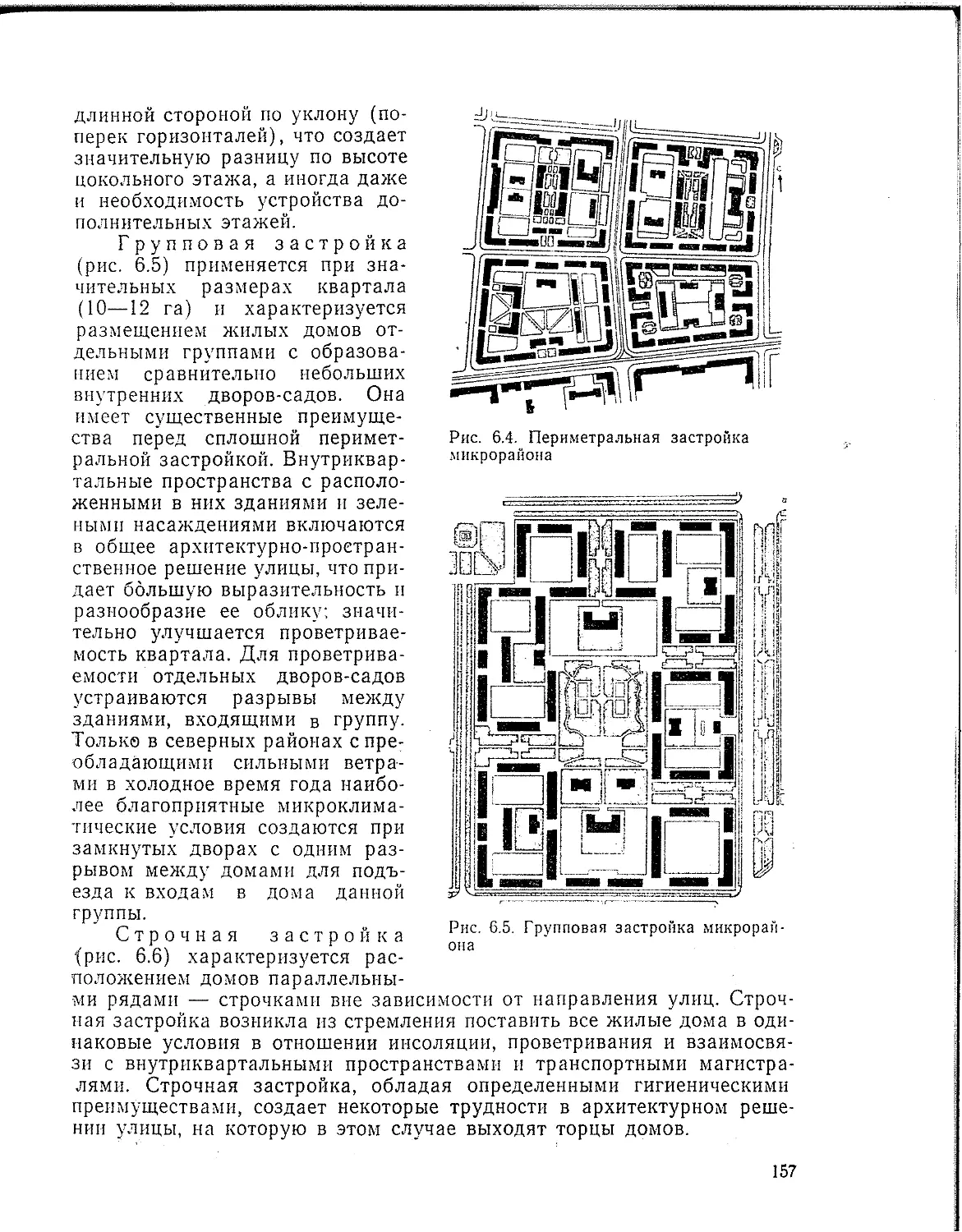

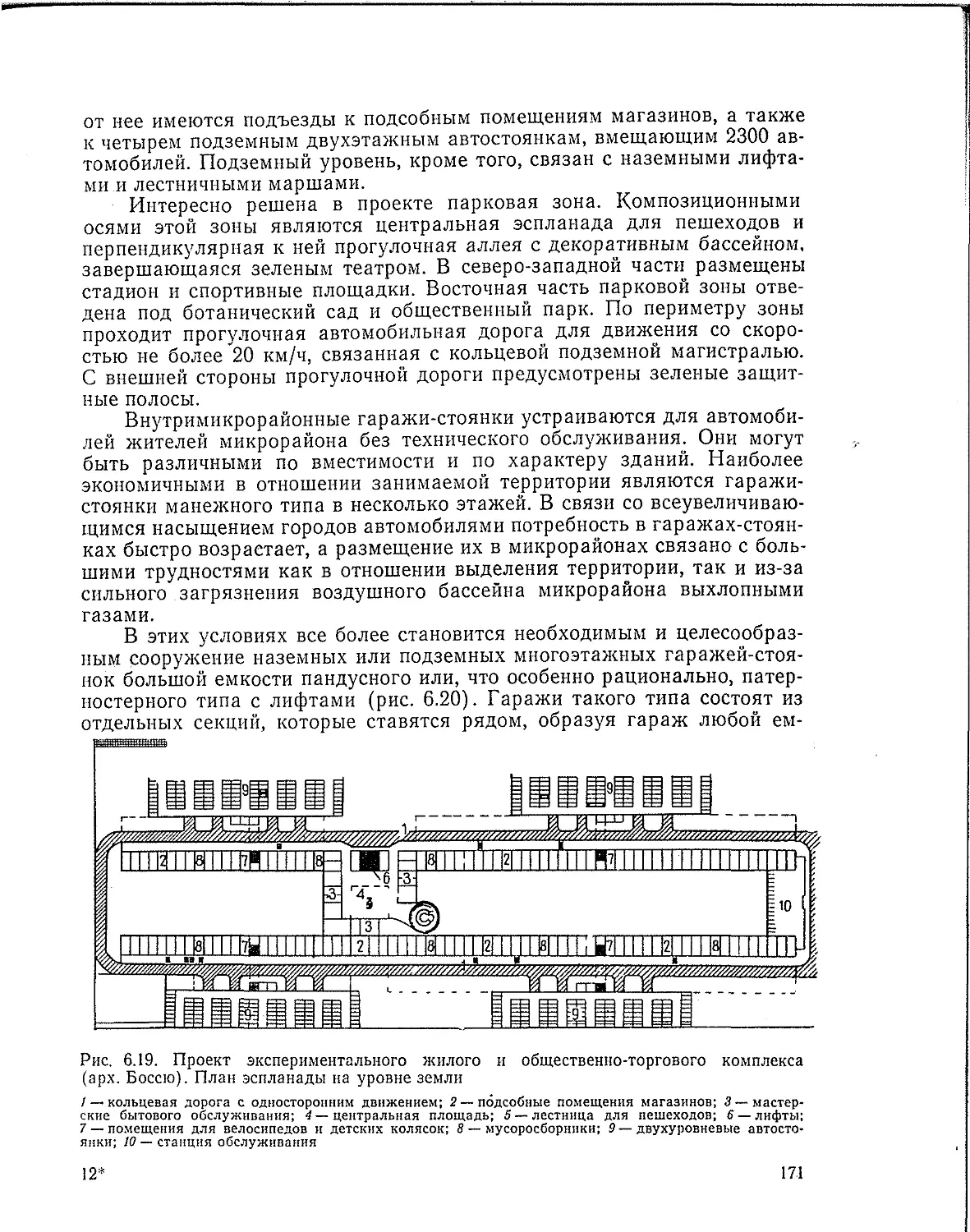

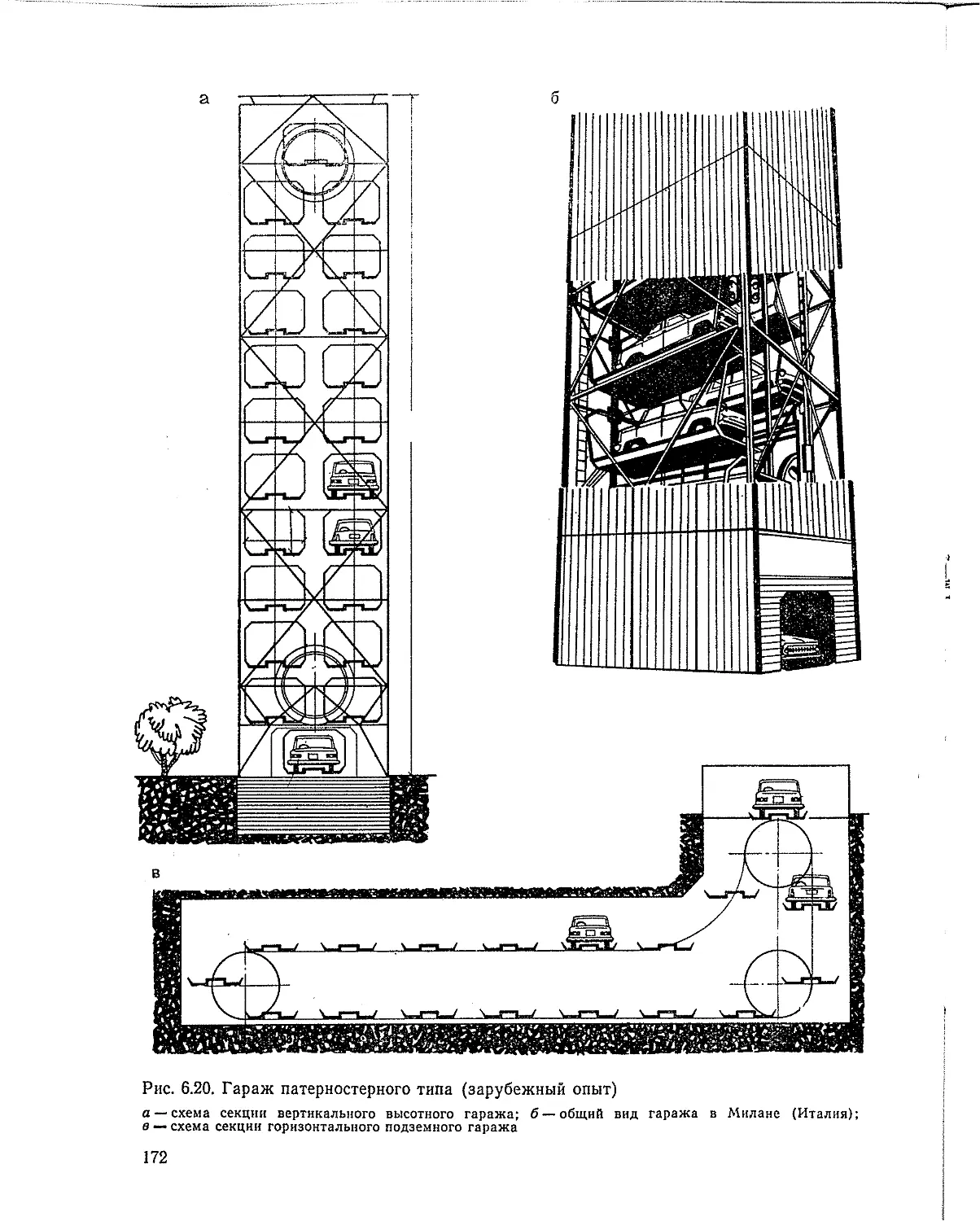

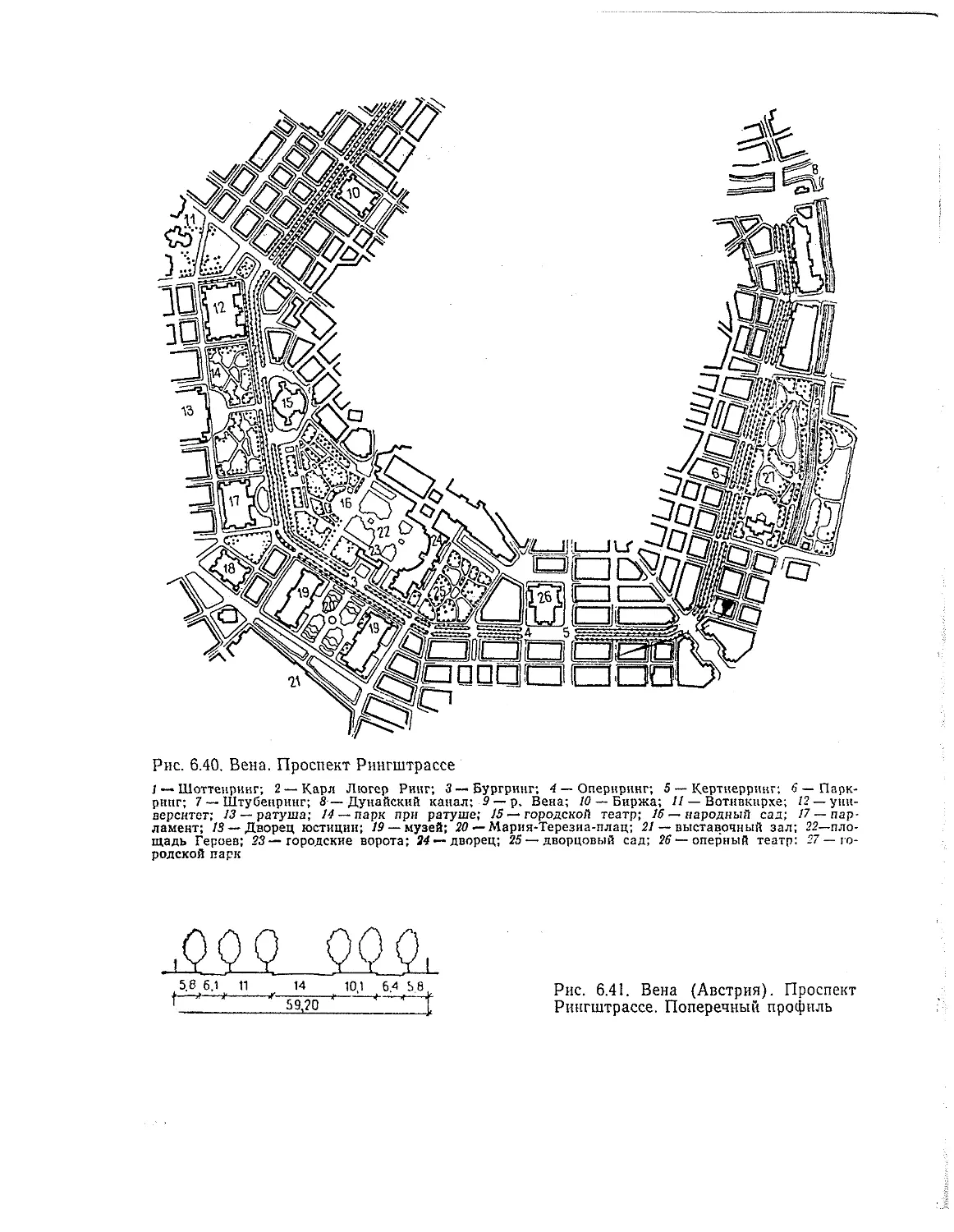

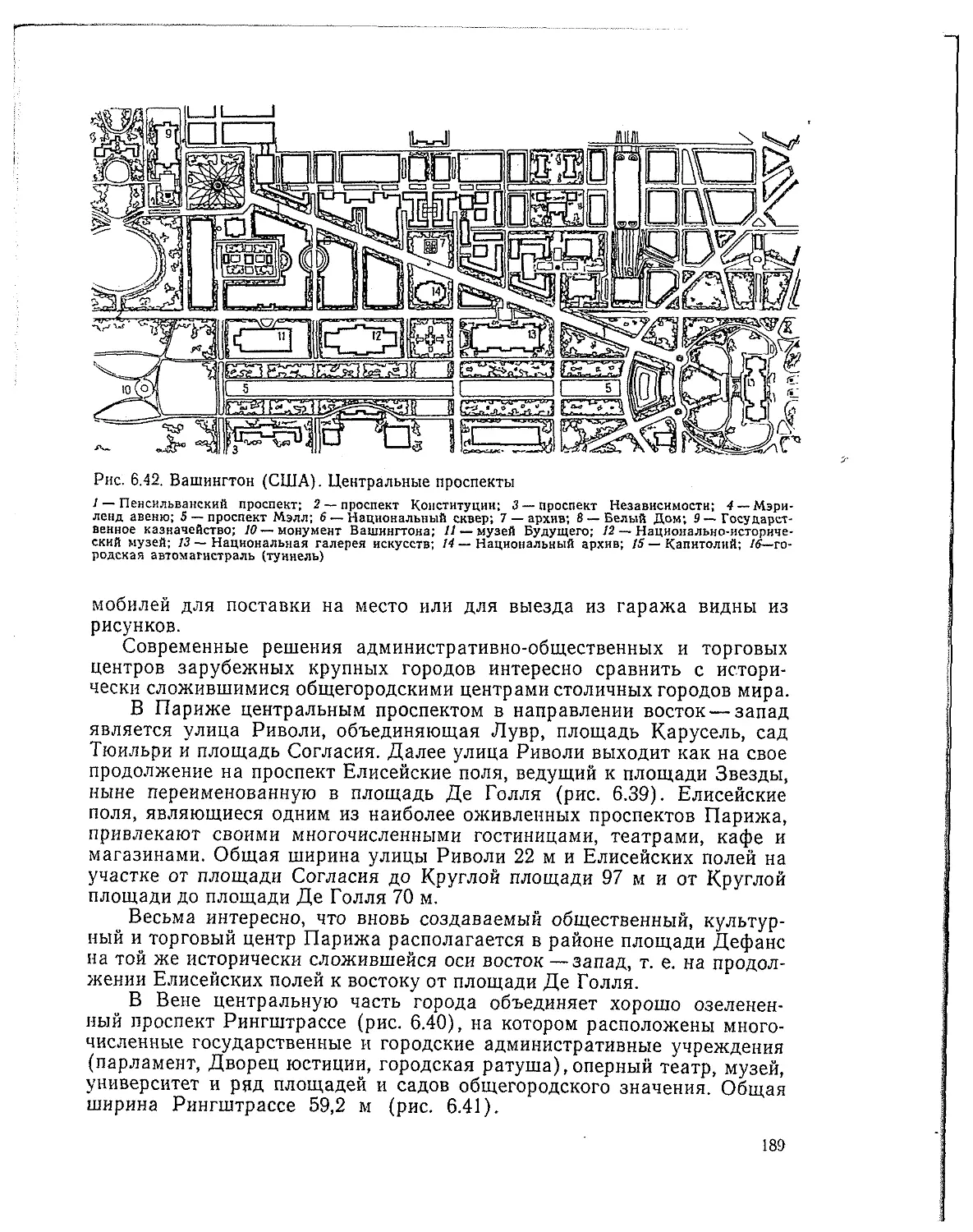

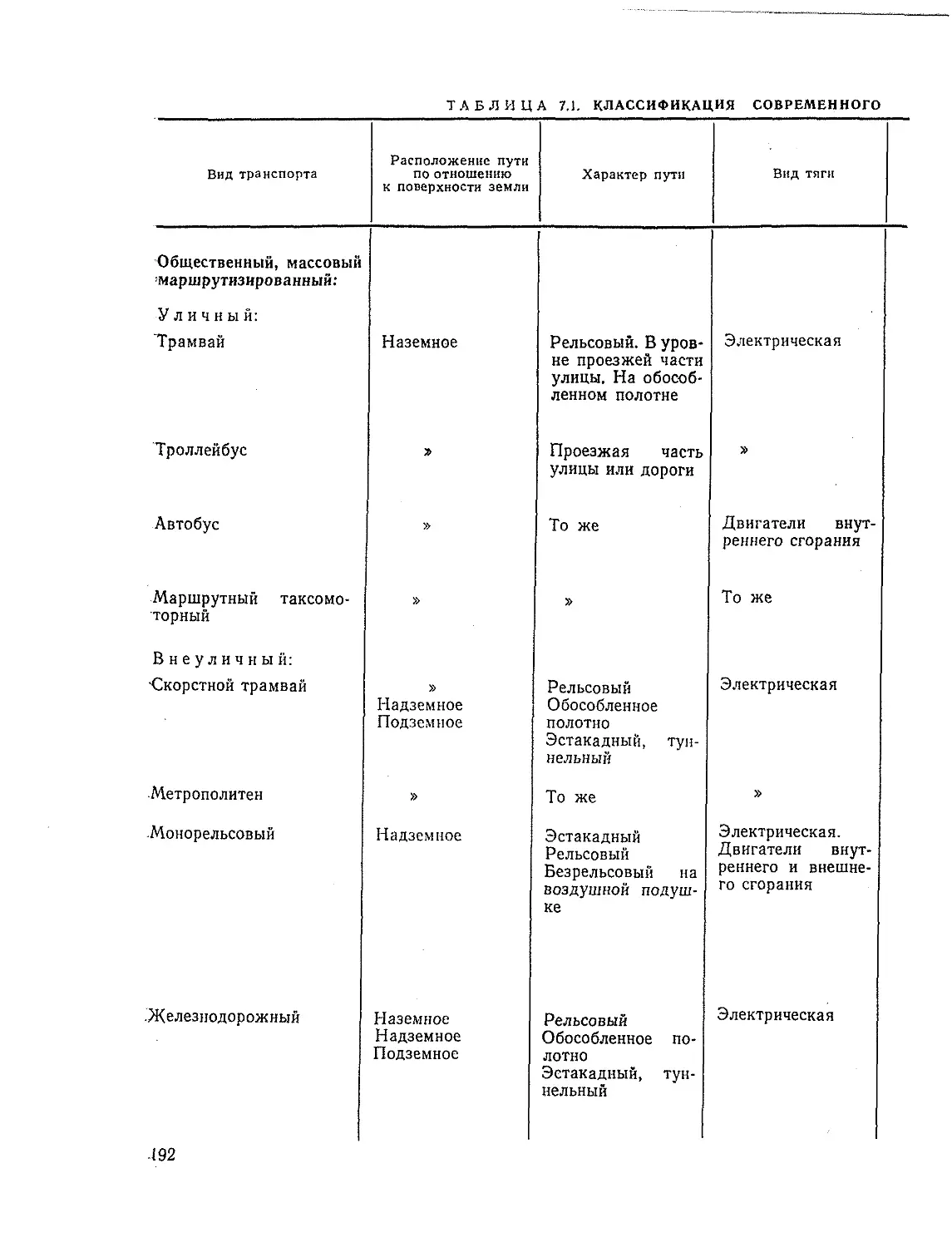

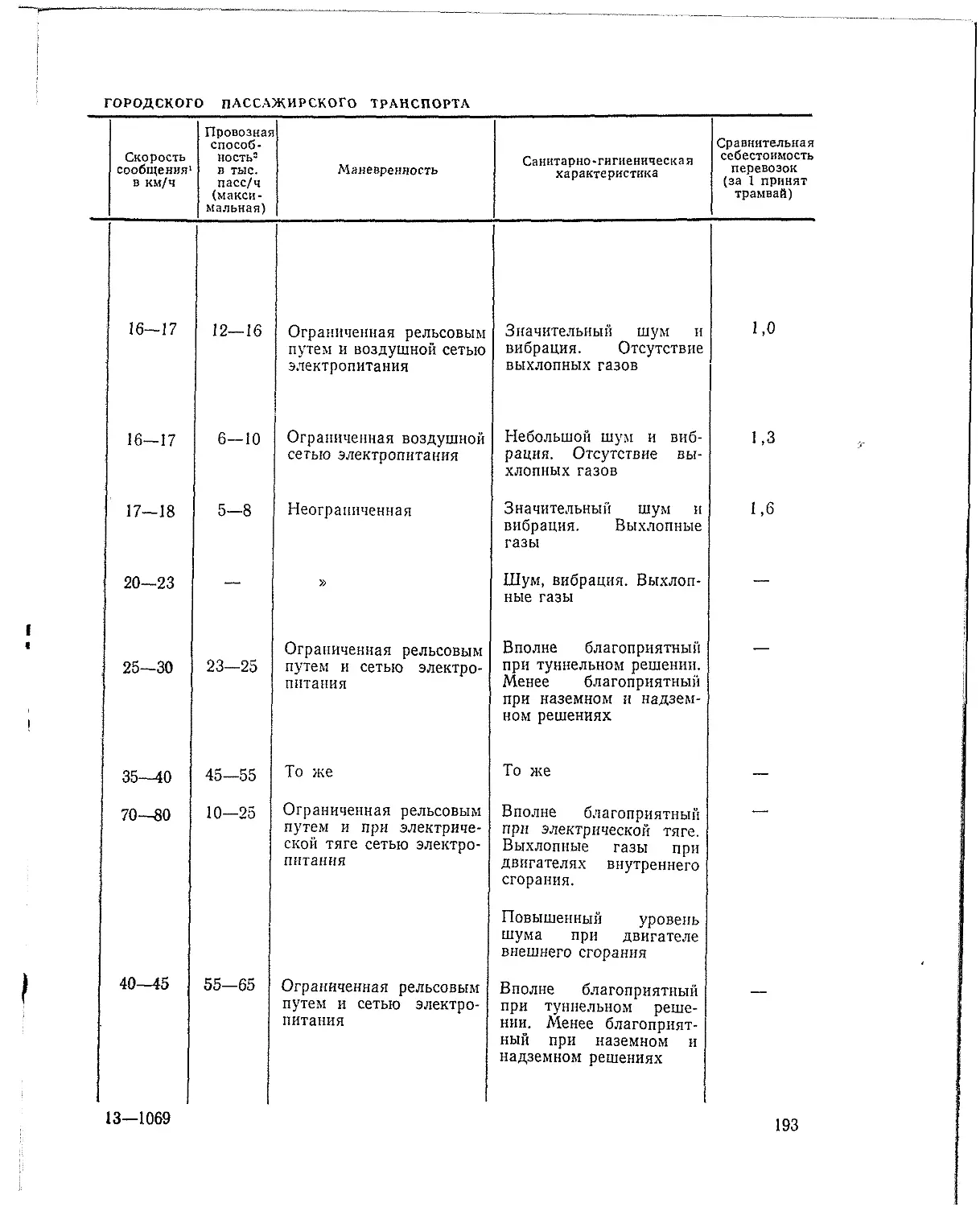

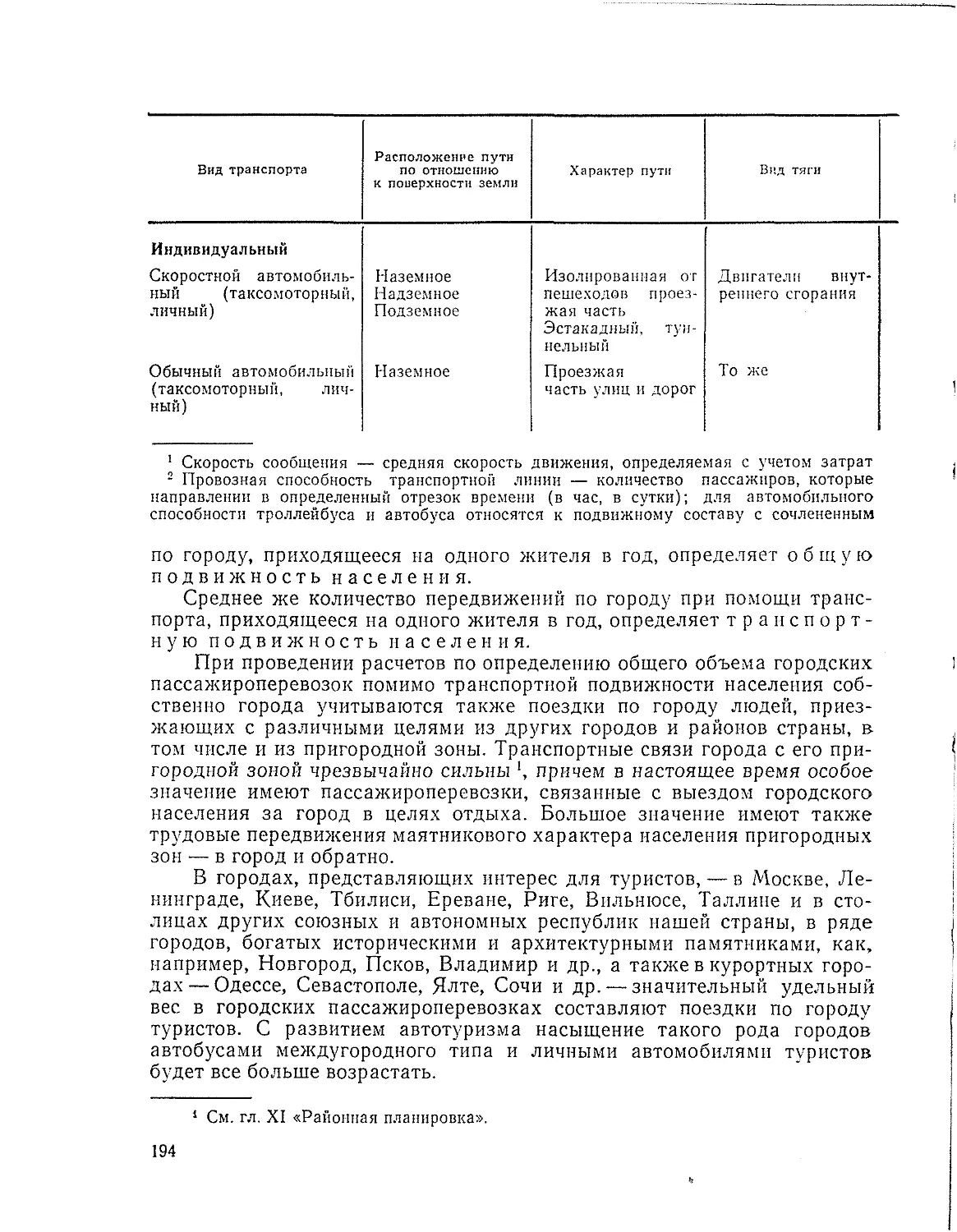

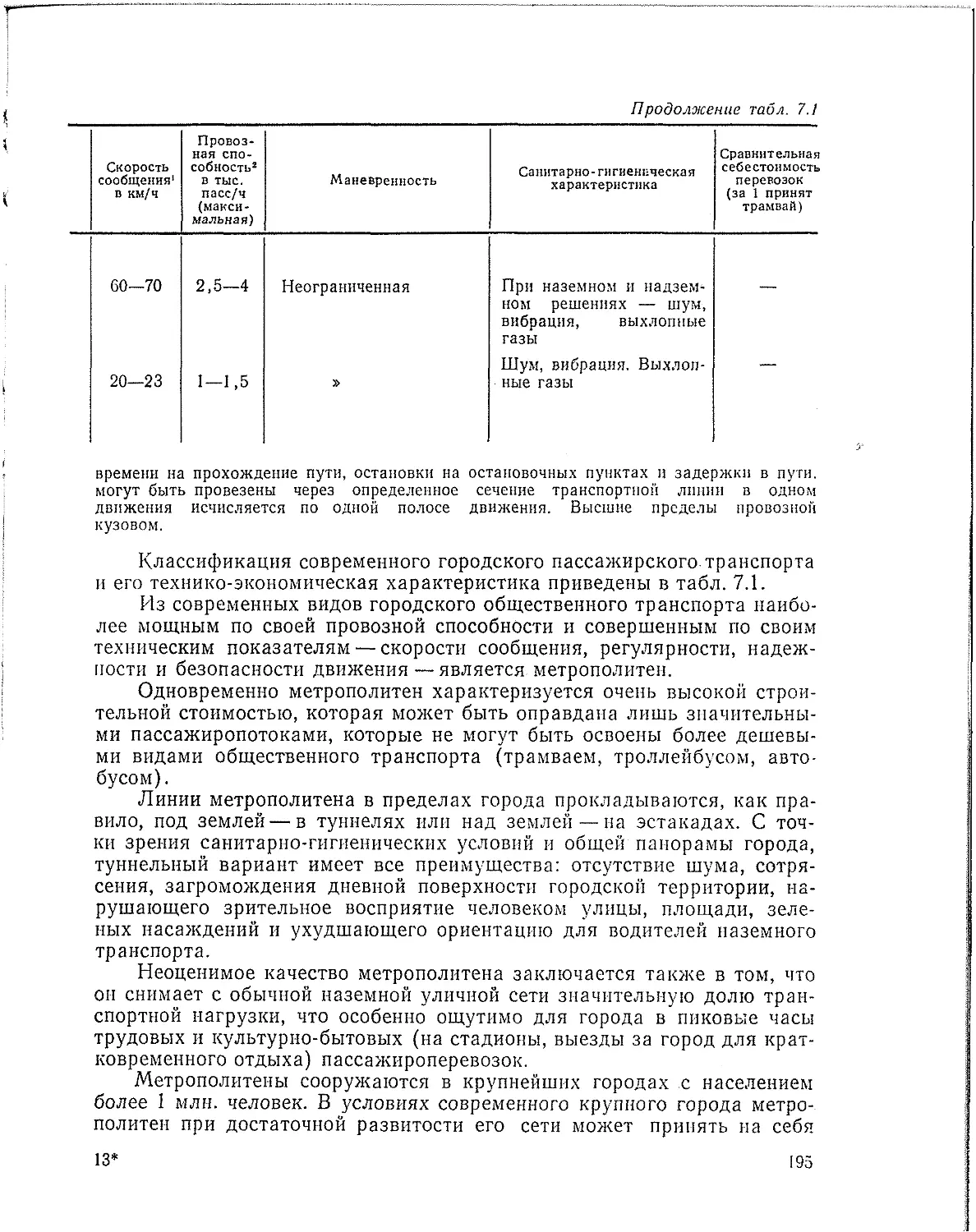

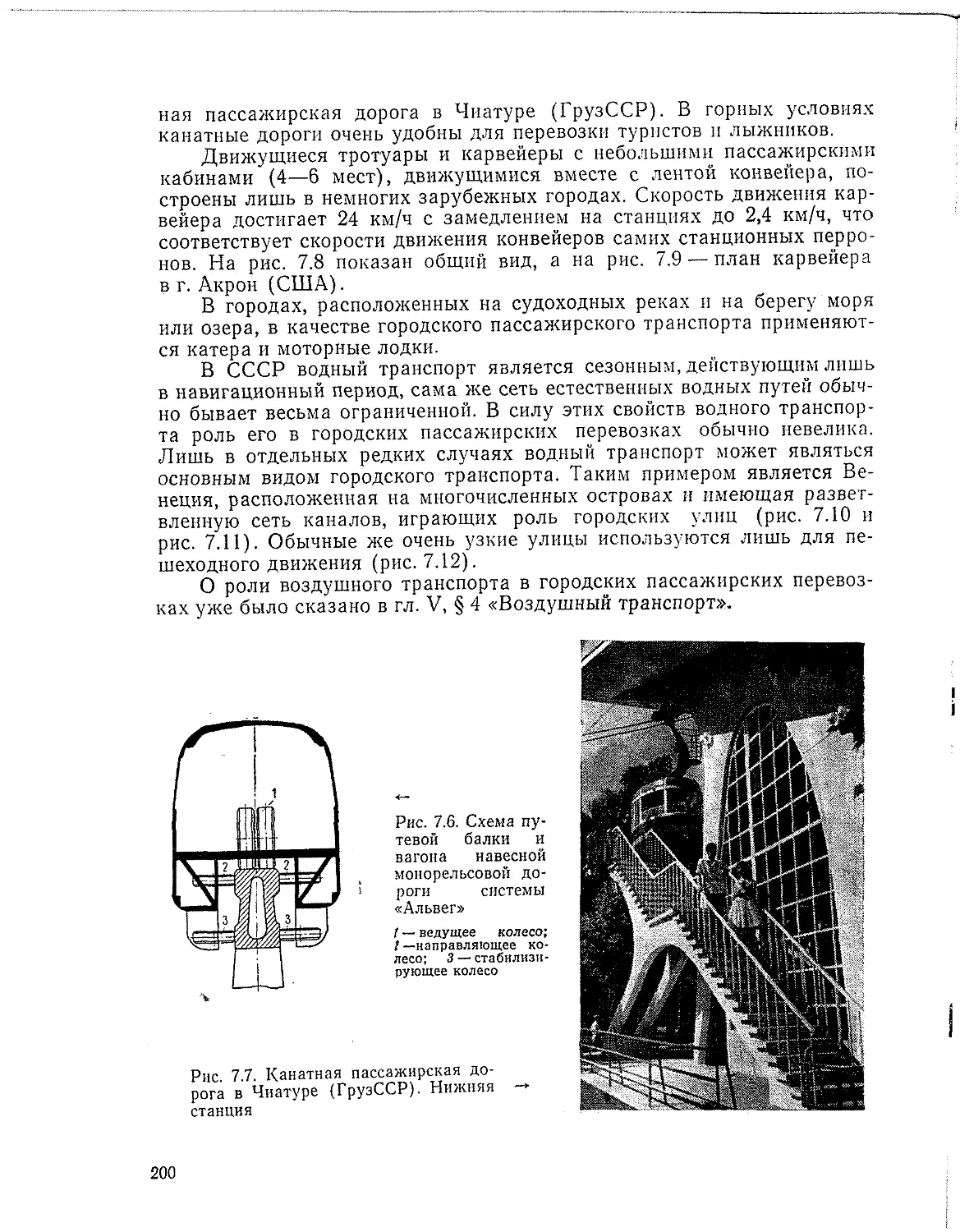

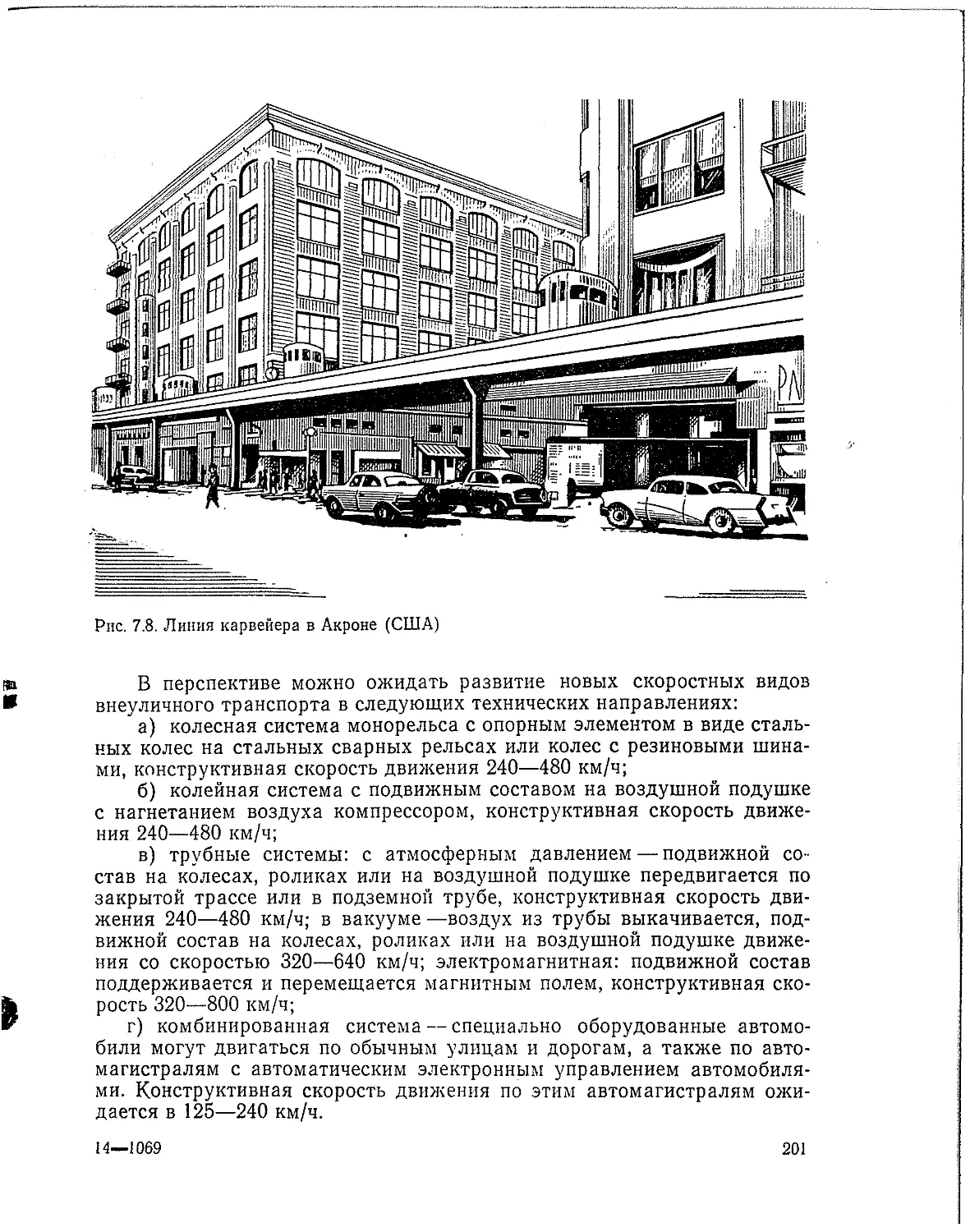

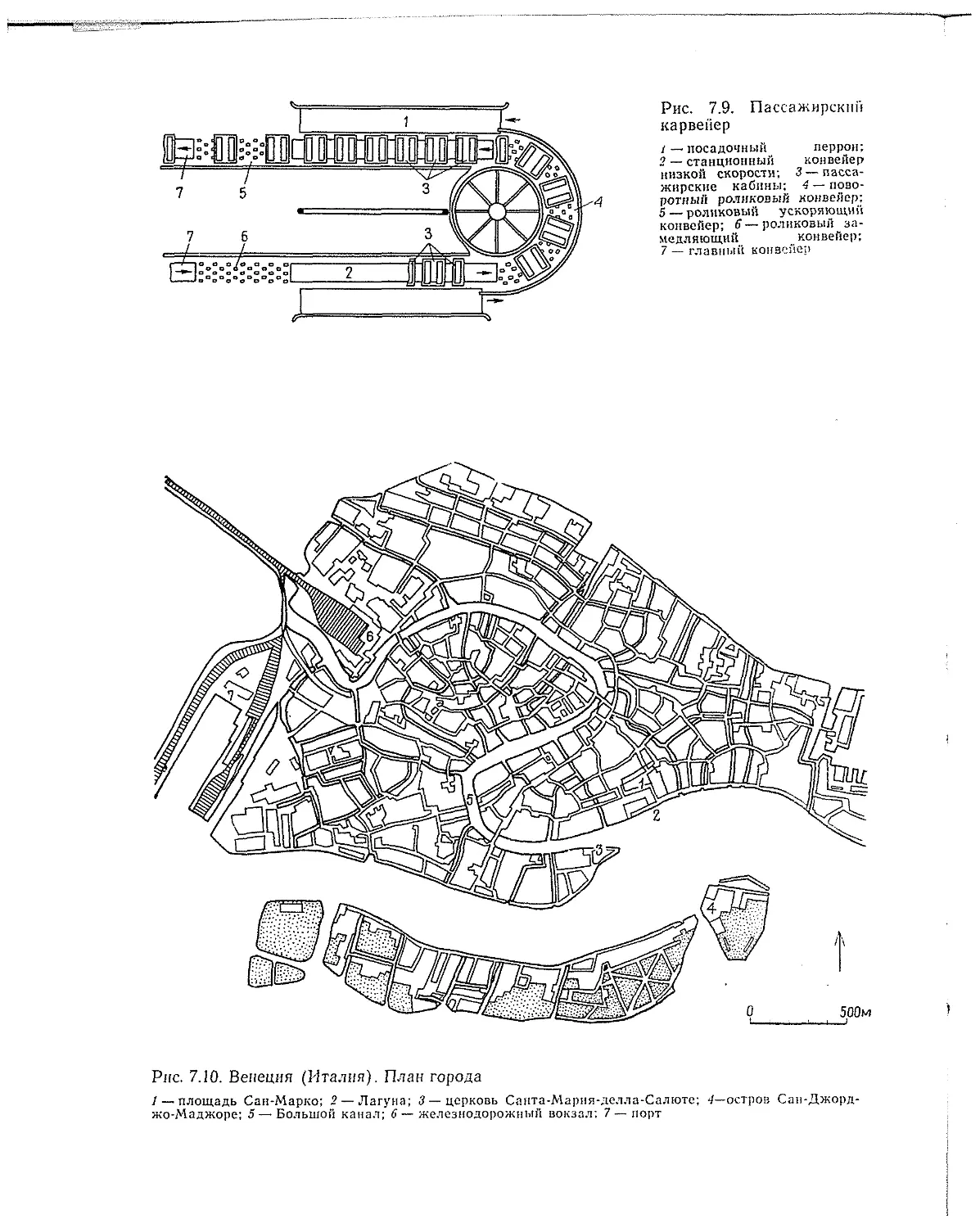

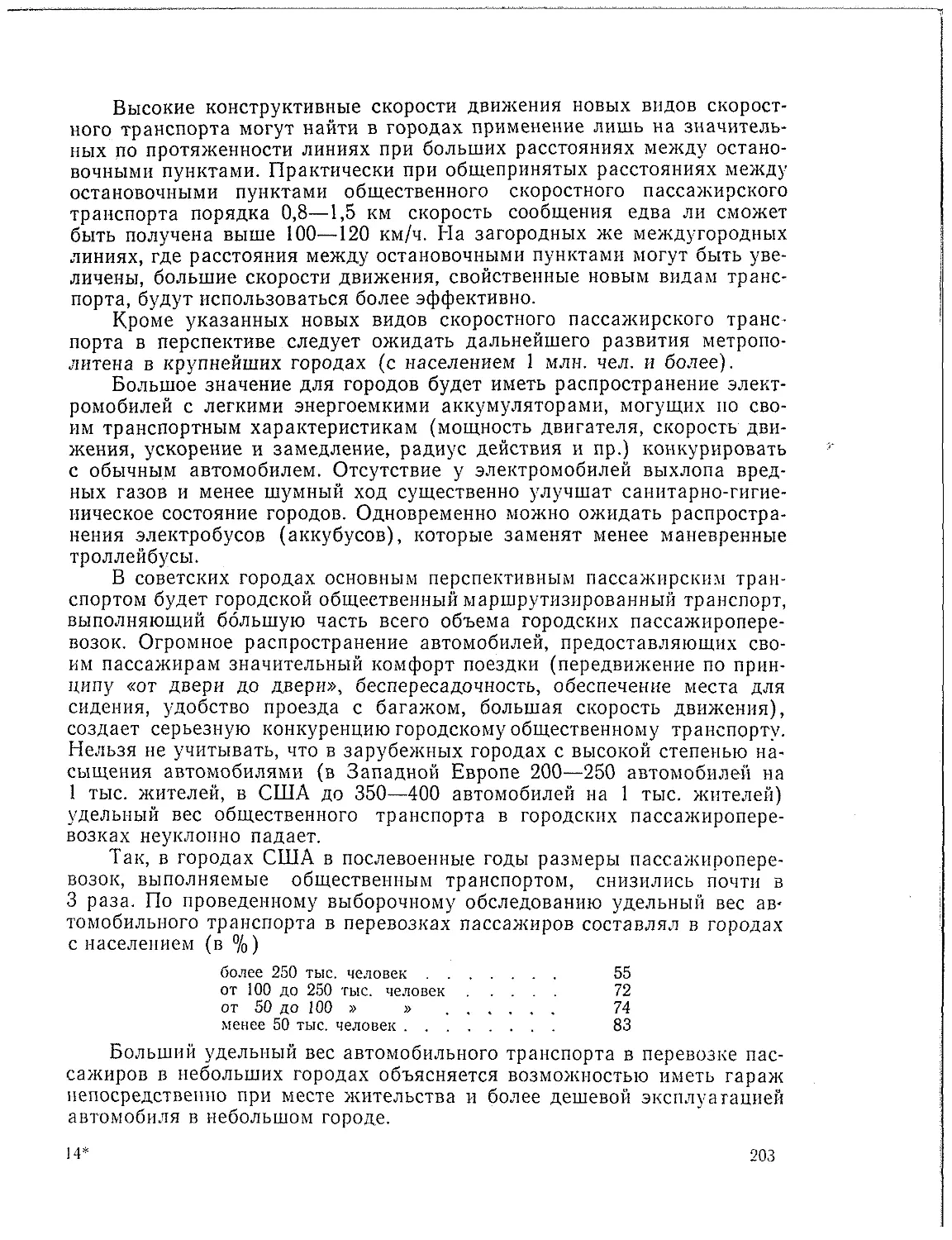

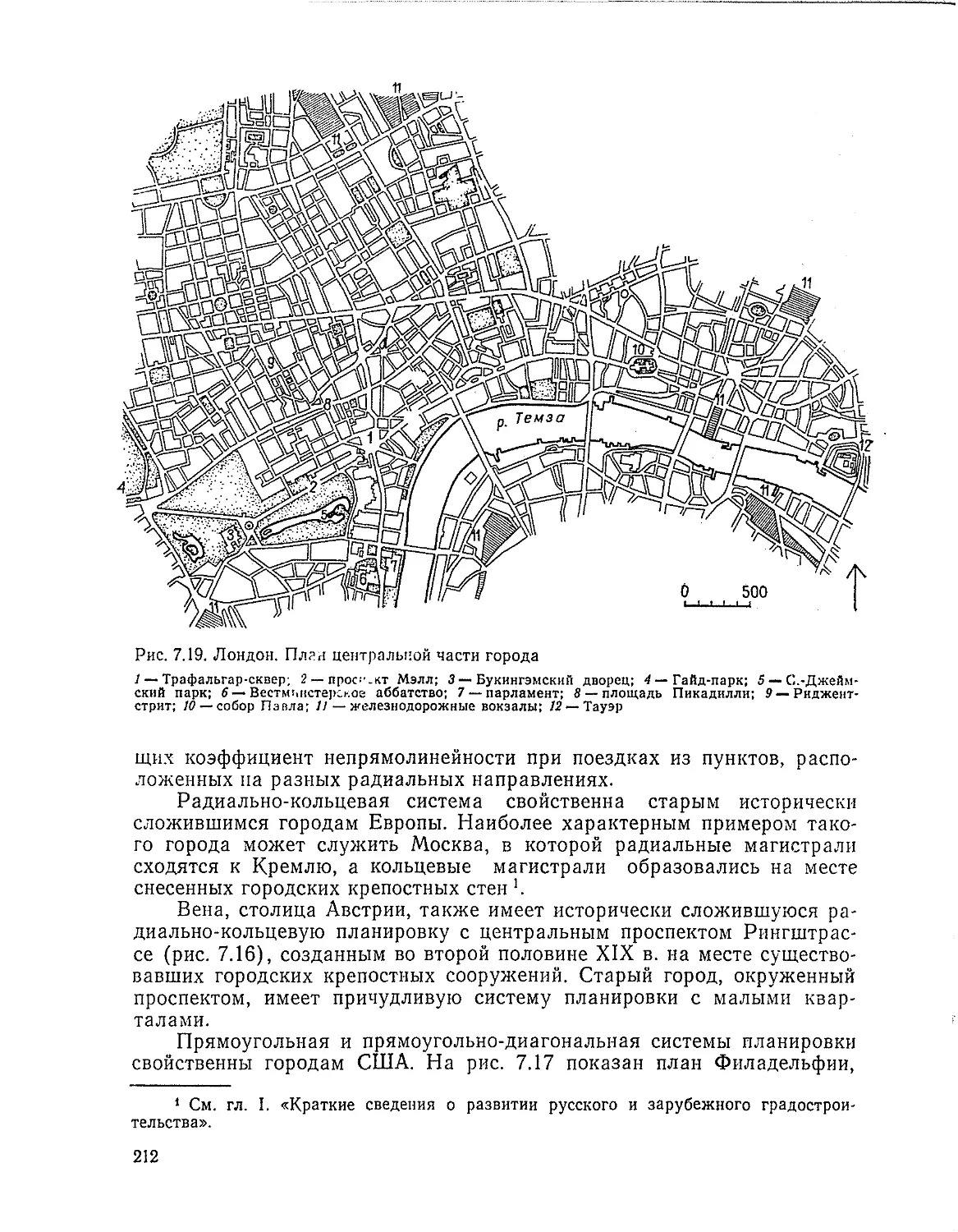

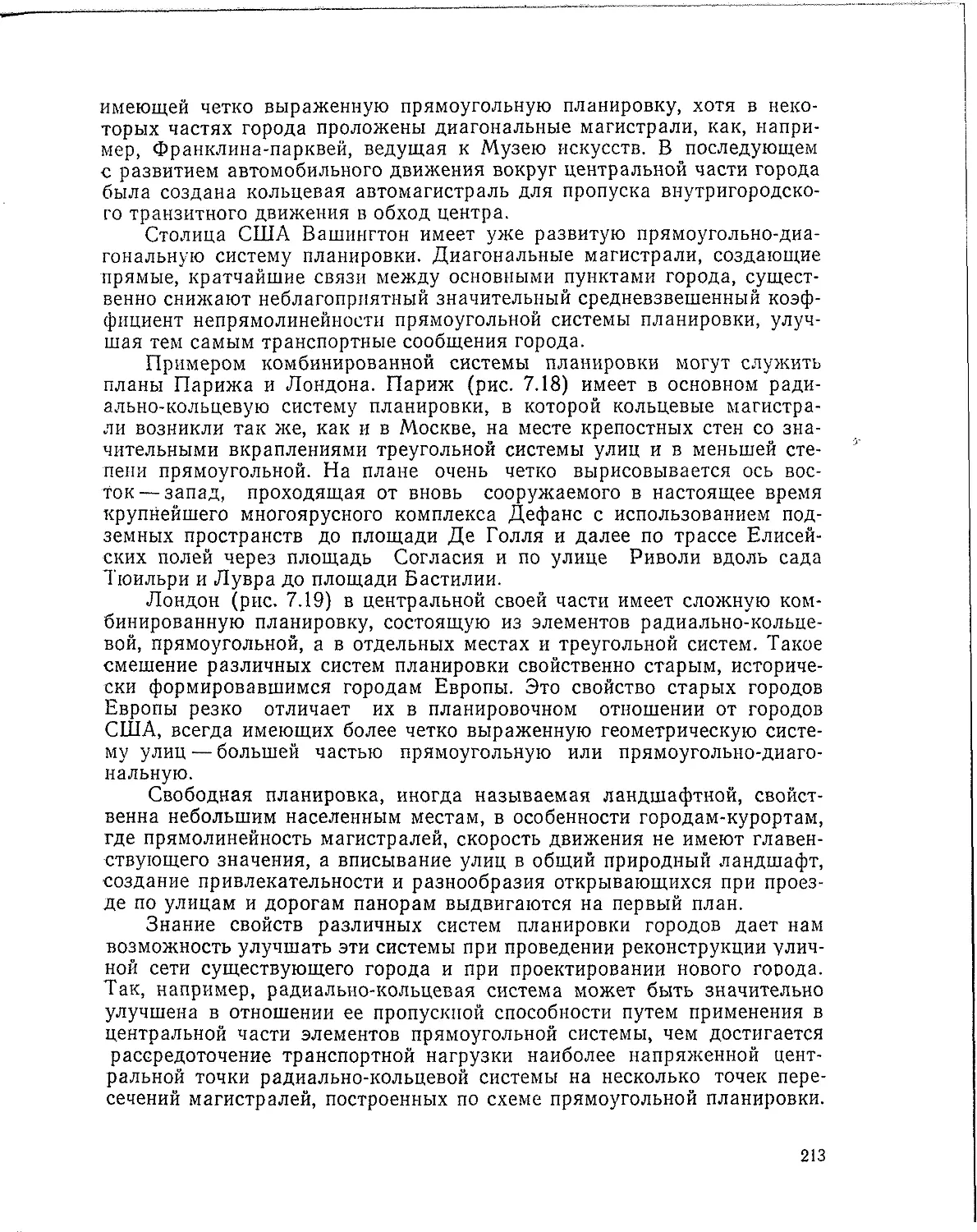

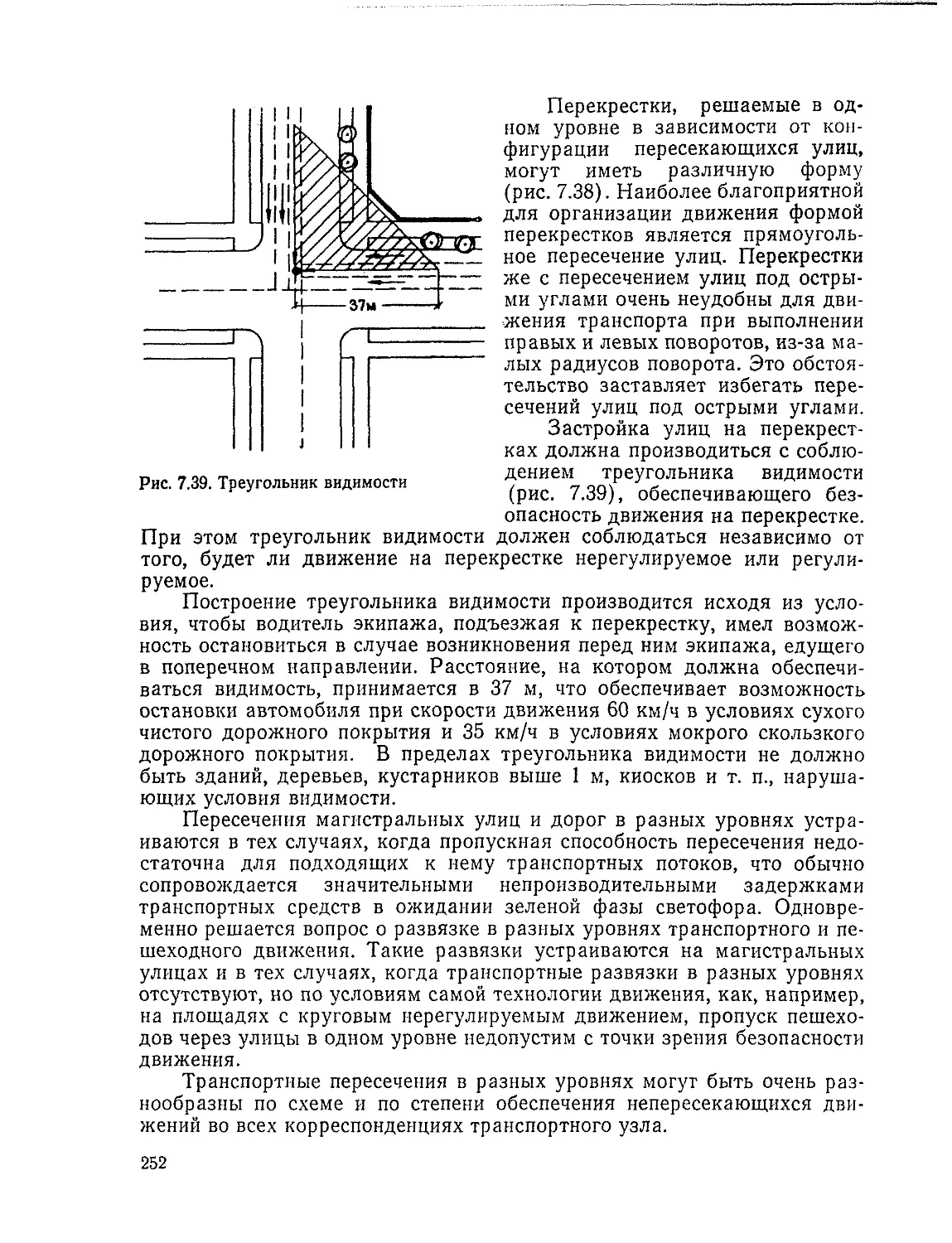

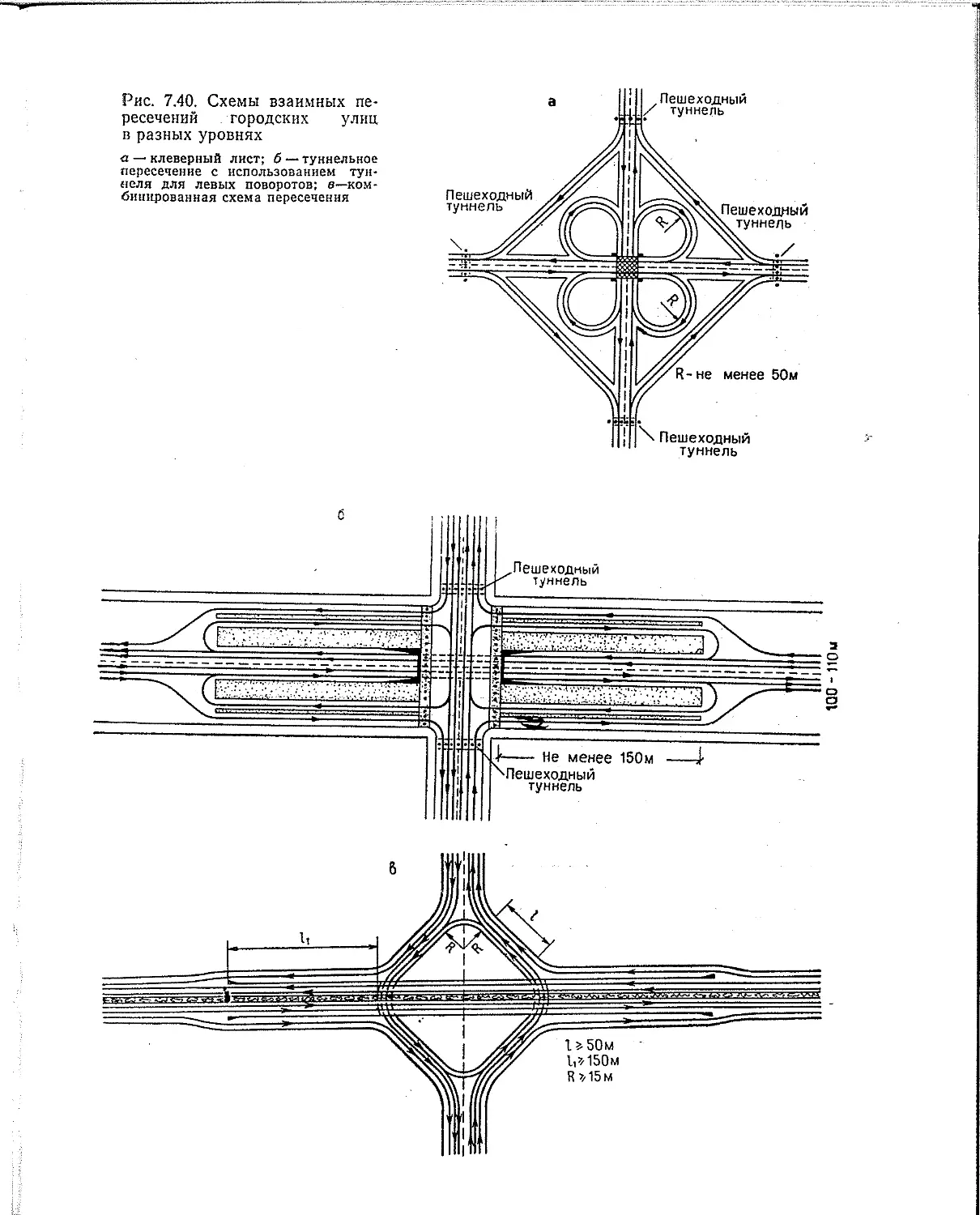

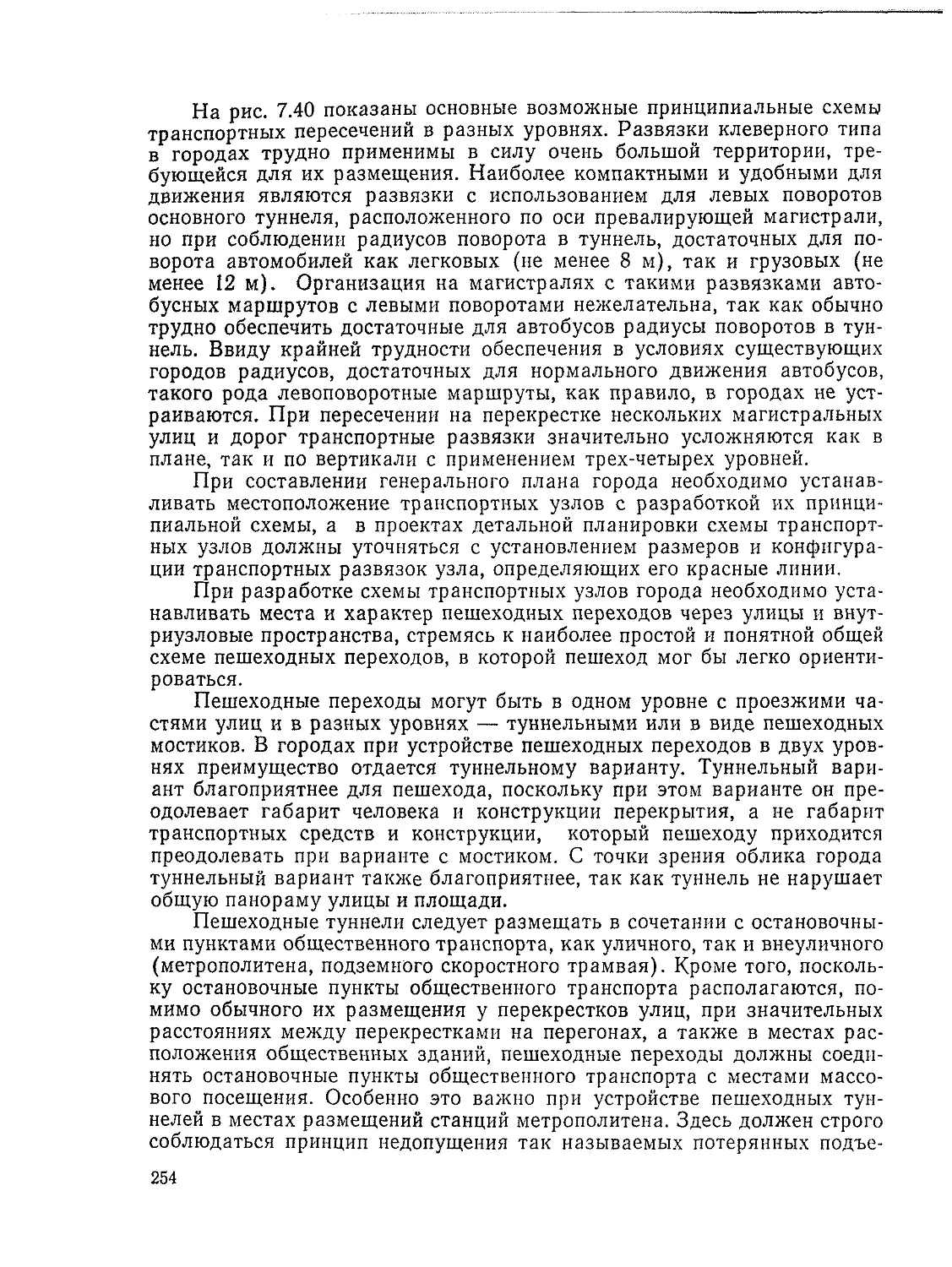

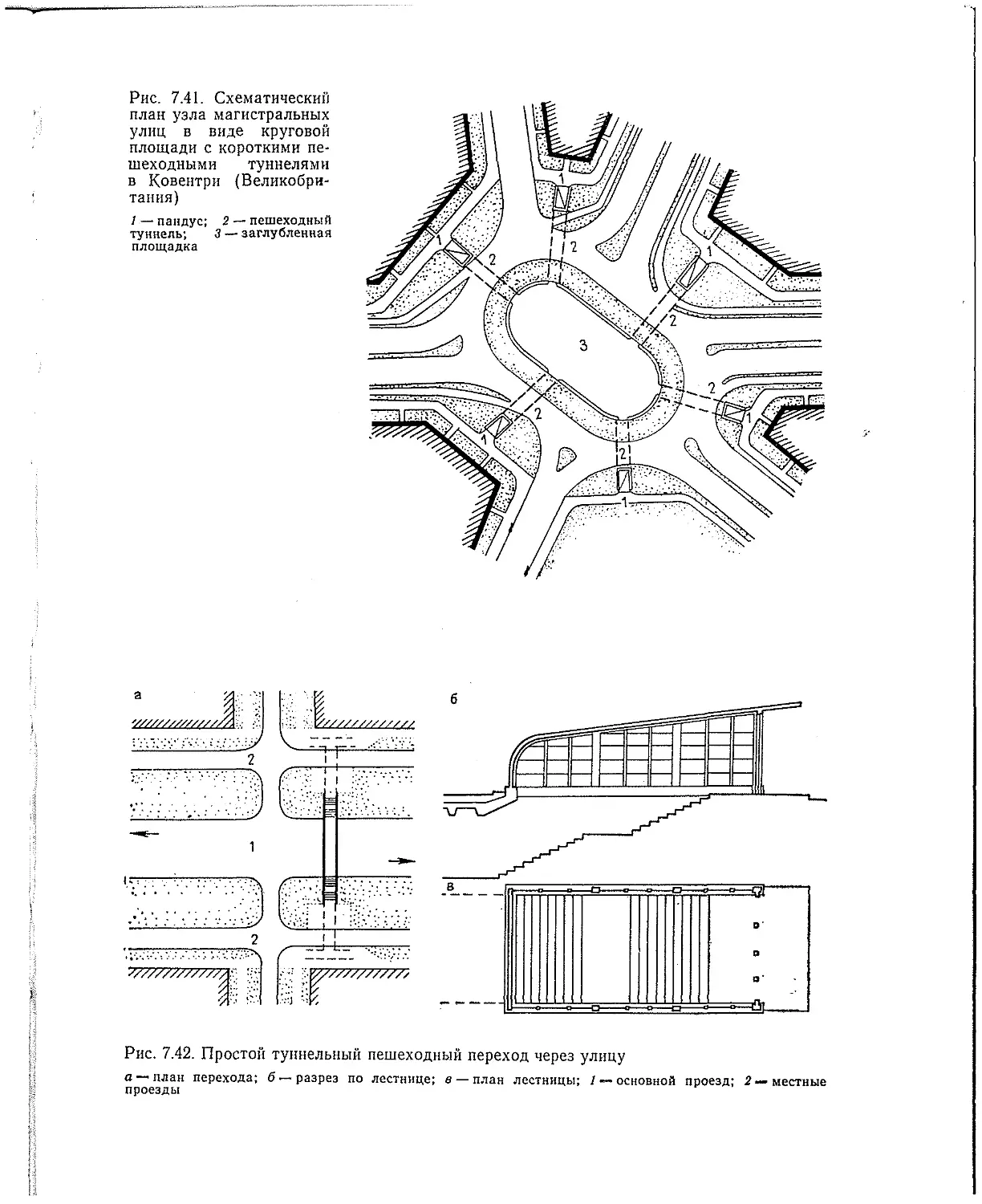

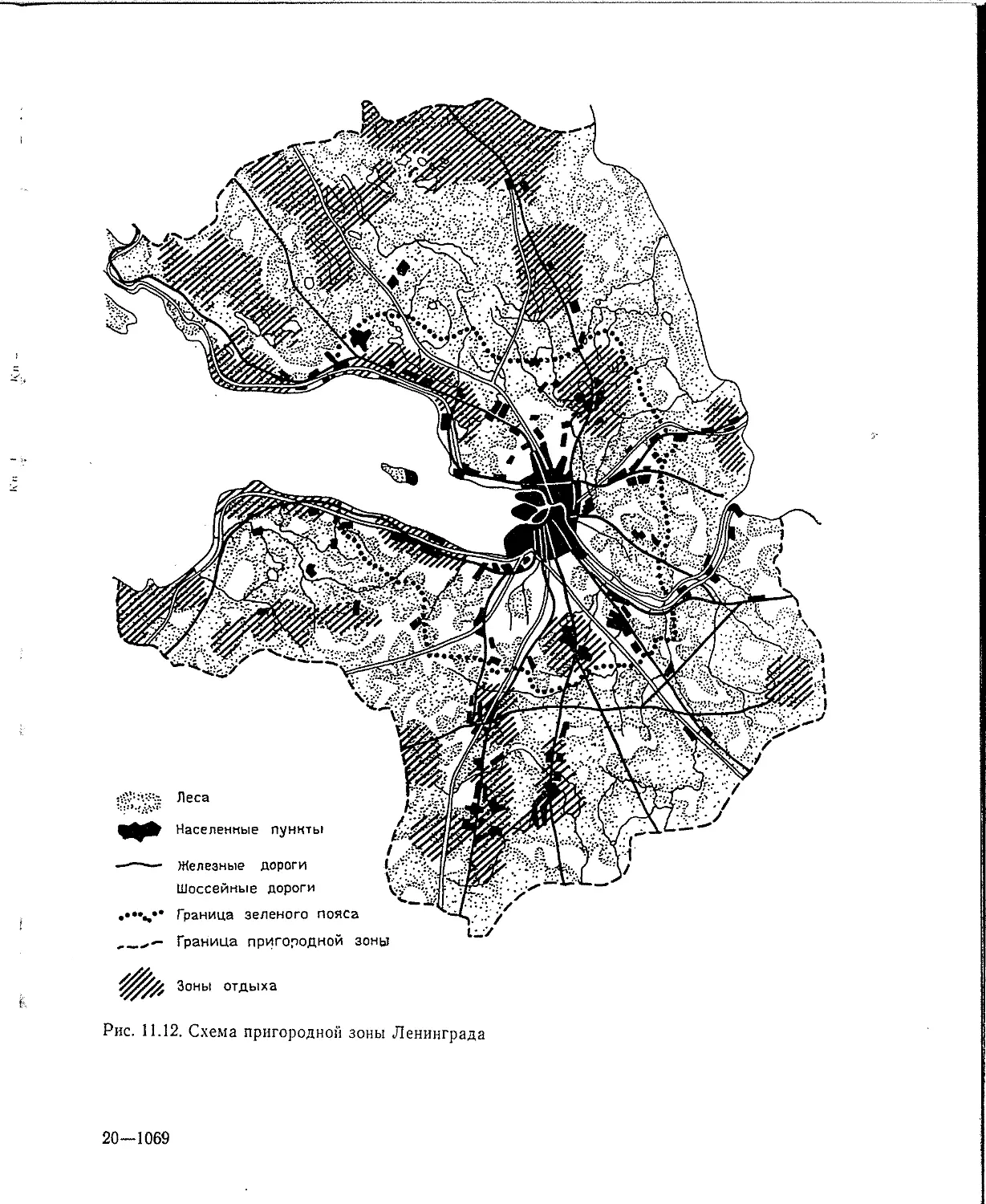

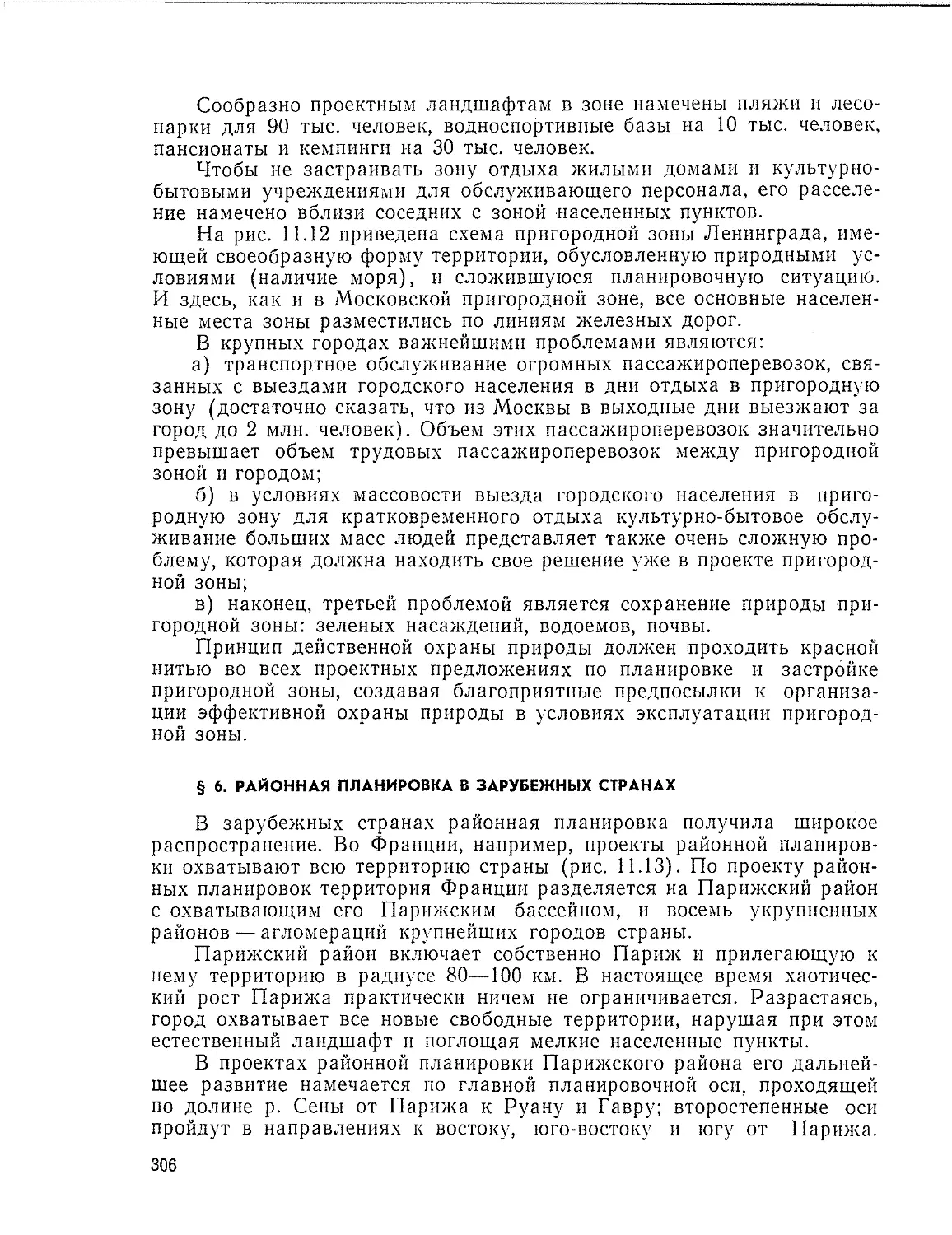

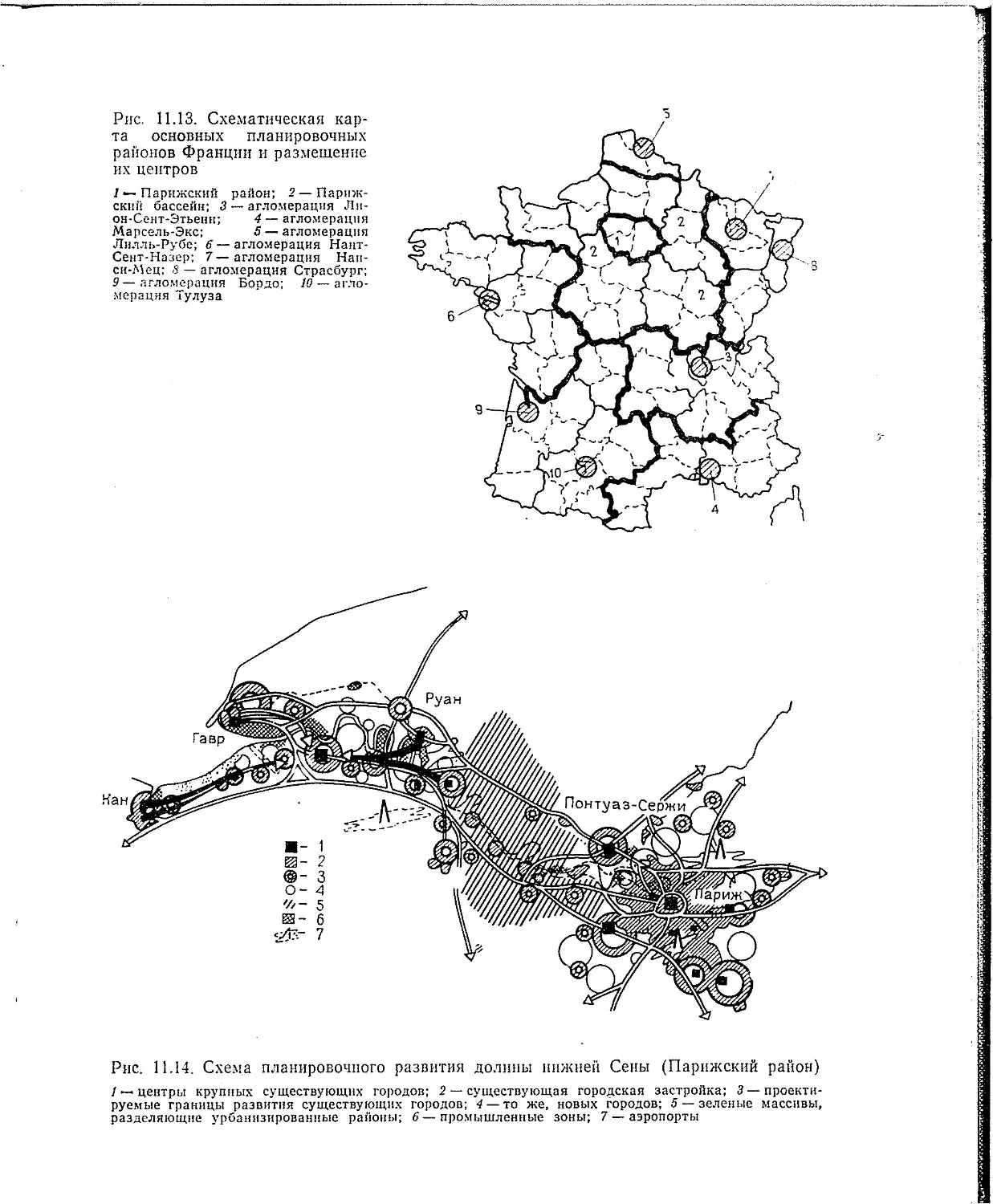

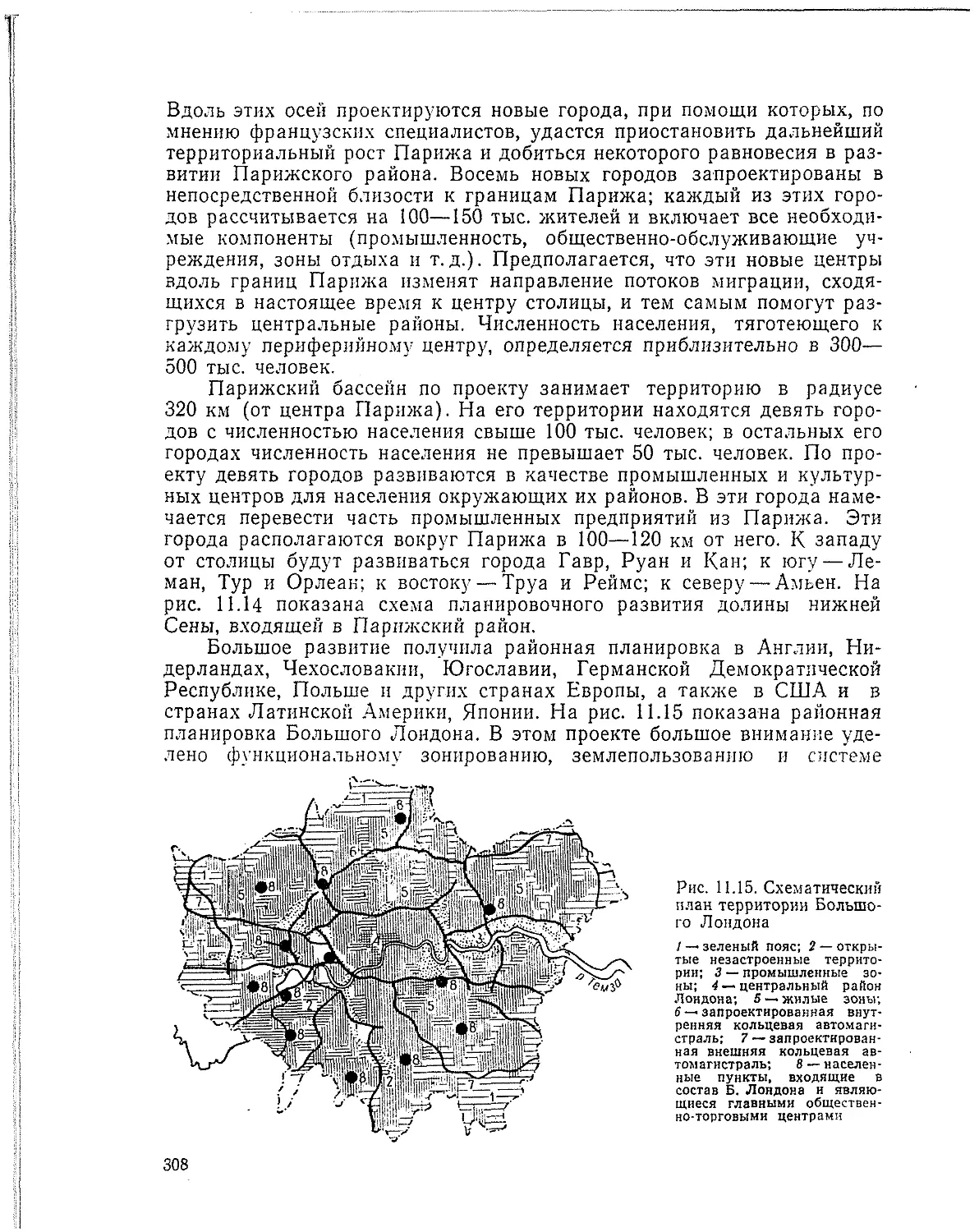

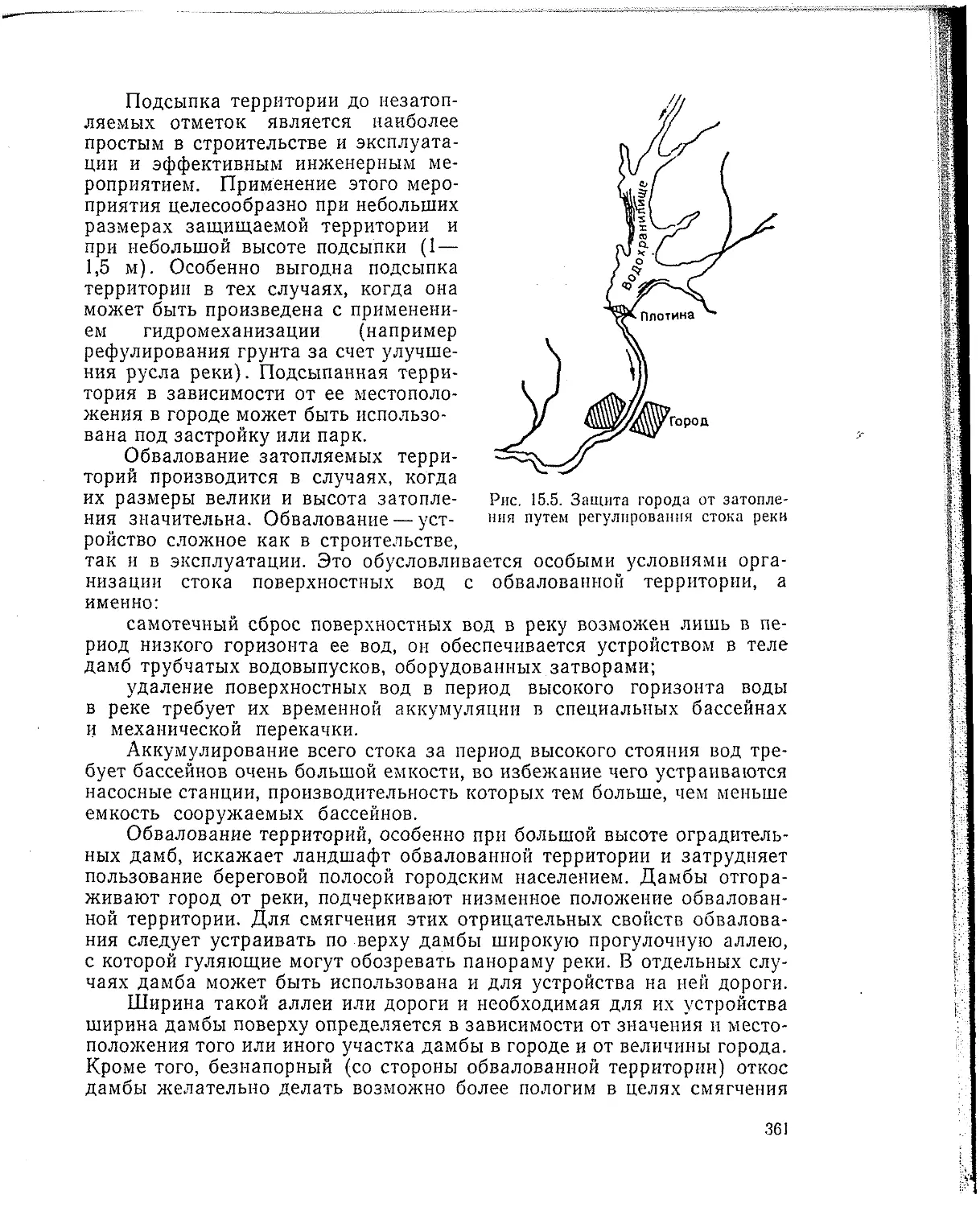

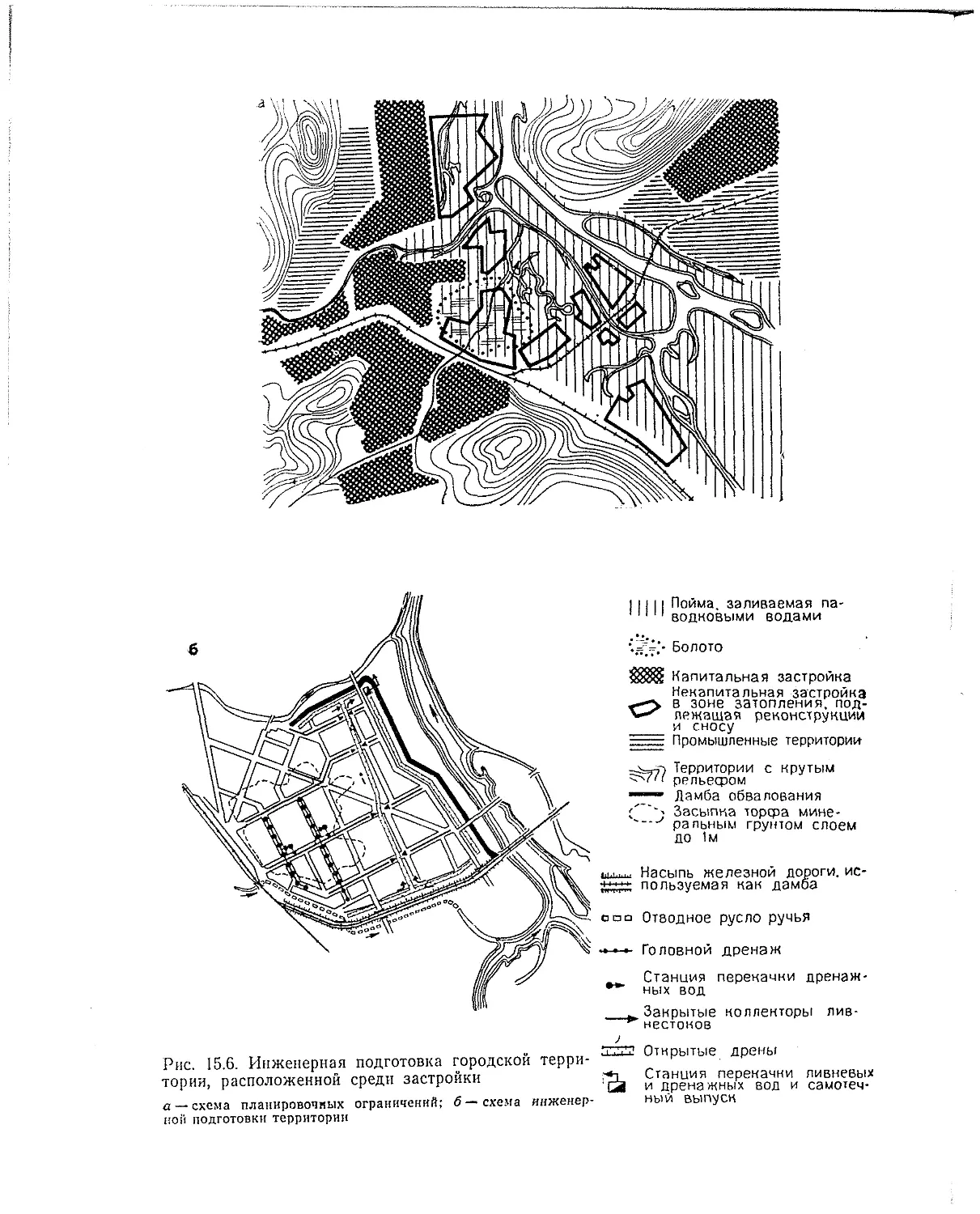

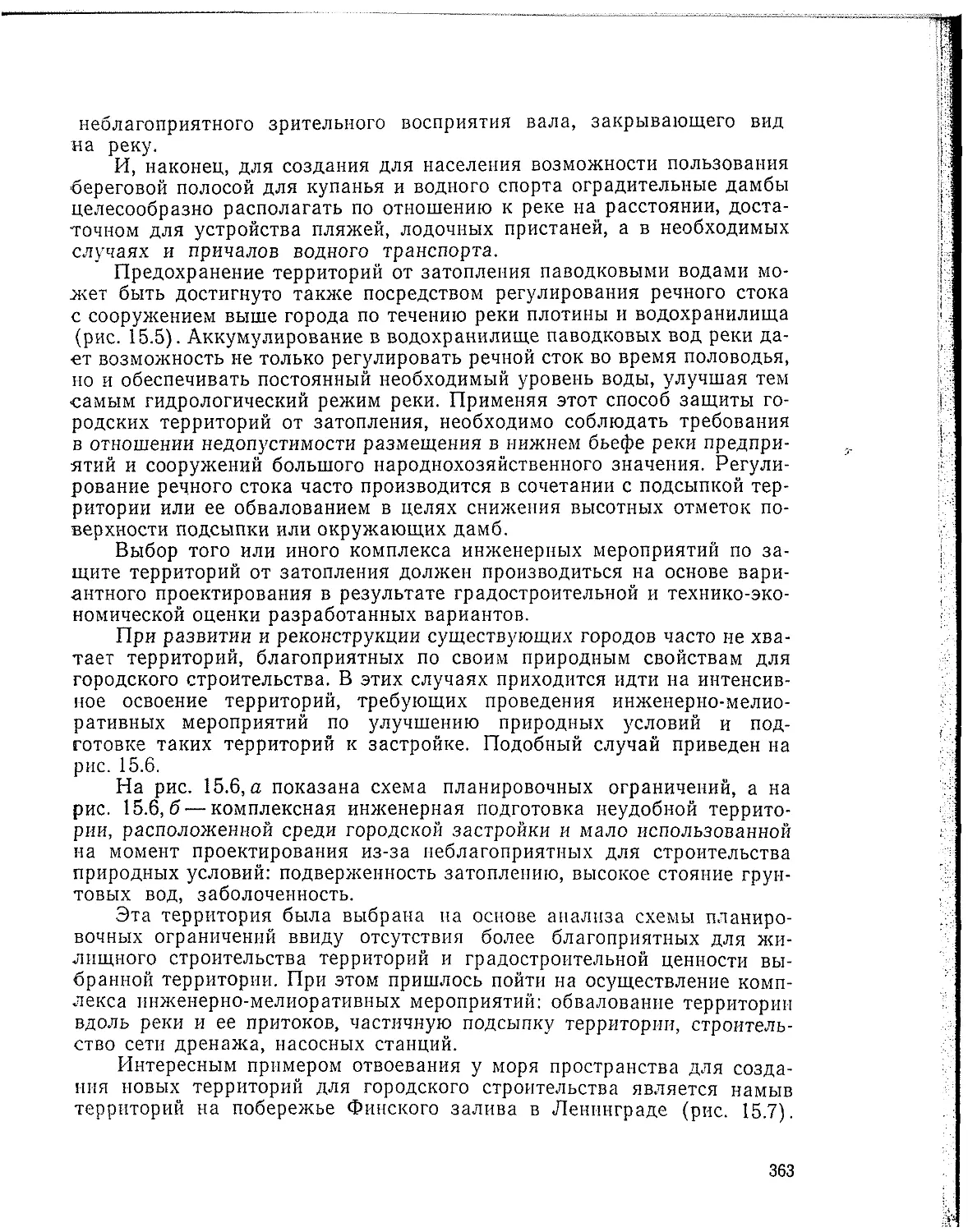

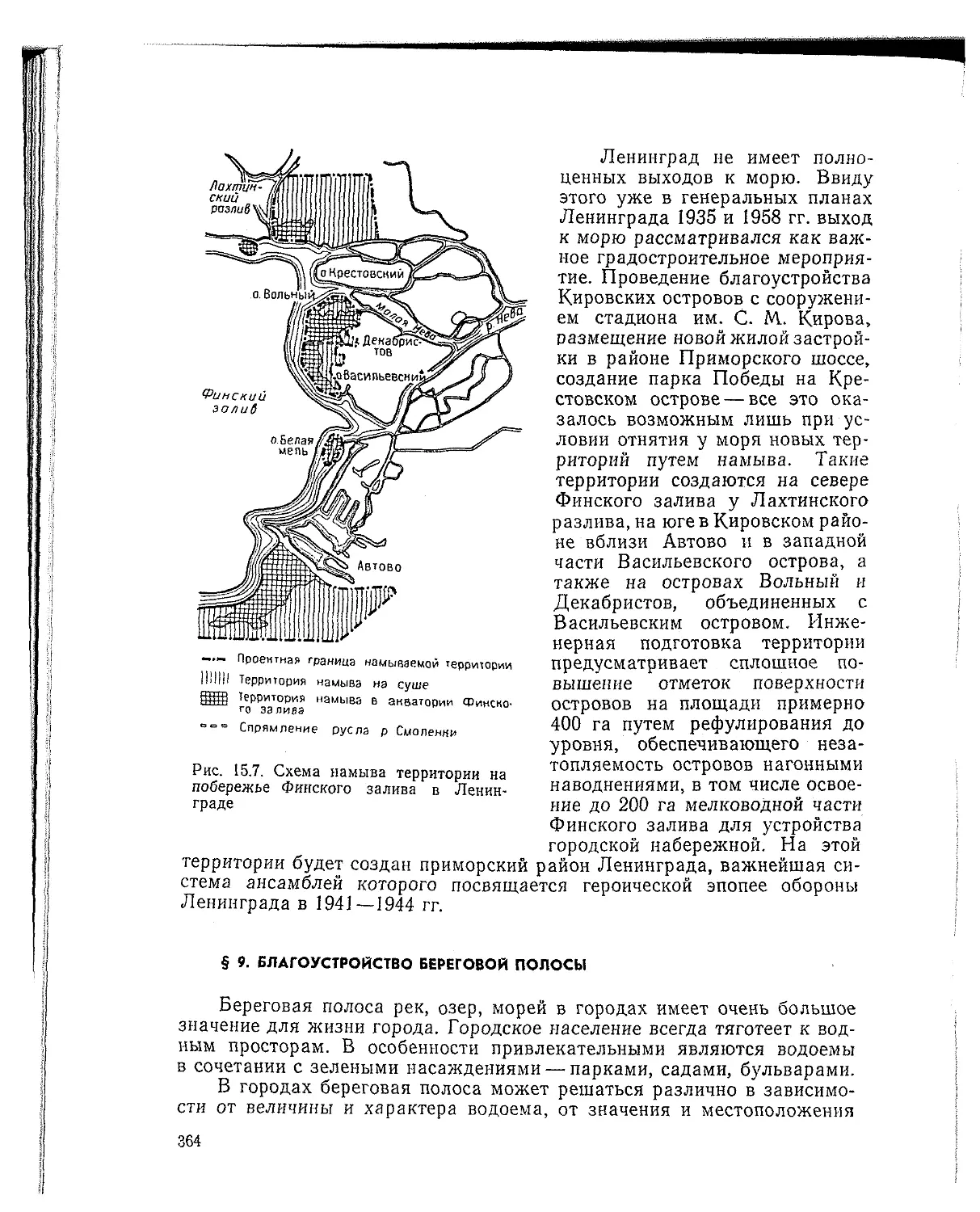

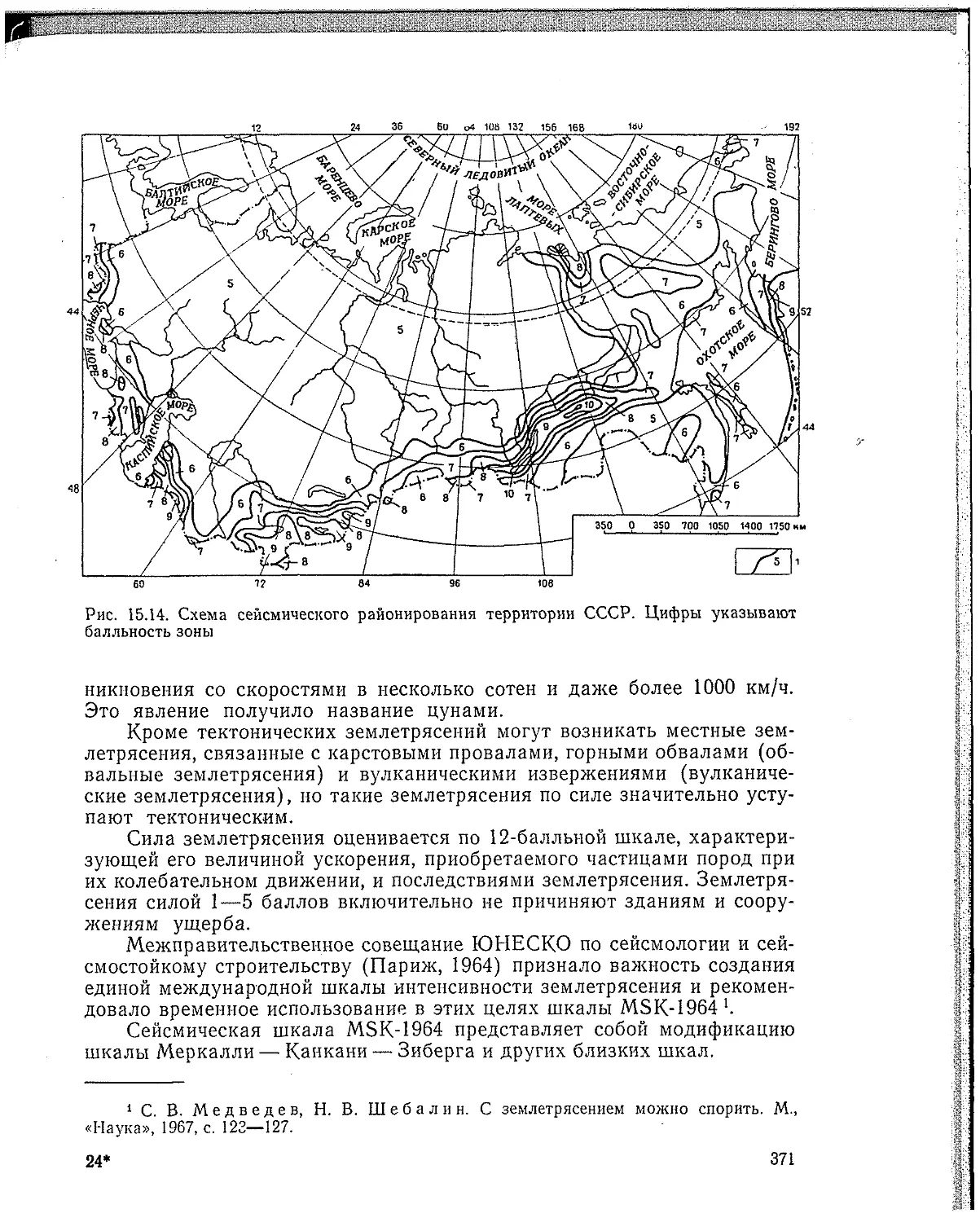

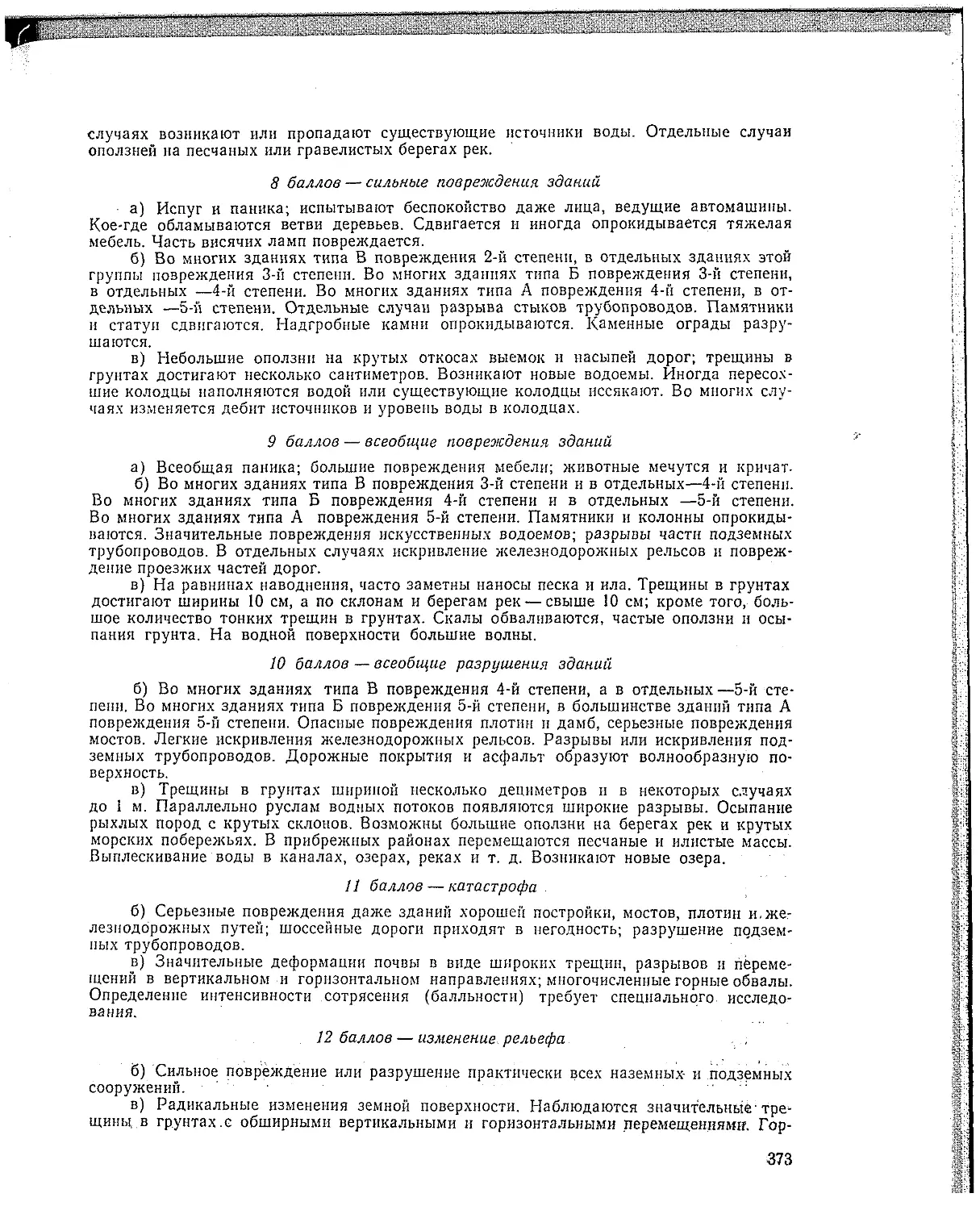

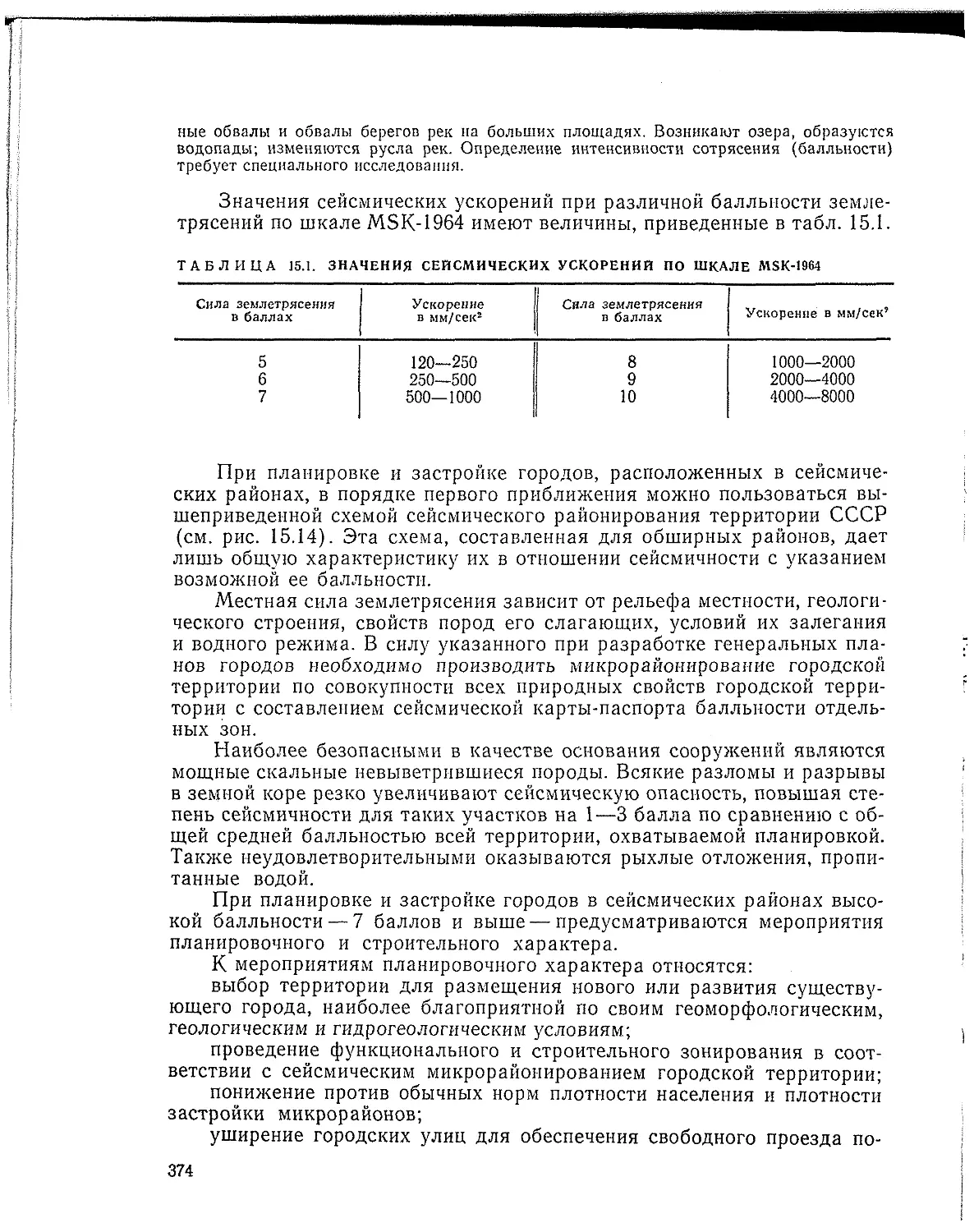

ским освещением, 2% домов было присоединено к канализации и очень