Text

N°3

1948г.

W4EBHUE заведения трудовых резервов, созданные но инициативе товарища Сталам в 1940 году, являются

** основным источником организованного пополнения рядов рабочего класса СССР.

Со времени своего основания ремесленные, железнодорожные училища н школы ФЗО подготовили для нарочного

хозяйства 3.500.000 квалифицированных рабочих. Во время обучения в мастерских, шахтах, рудниках, у доменных

и мартеновских печей, в цехах заводов и фабрик воспитанники ремесленных училищ своим трудом оказывают

всемерную помощь нашей Родине.

Больших успехов добились учебные заведения трудовых резервов в 1947 году.

В своем письме к товарищу Сталину учащиеся и работники трудовых резервов обязались умножить успехи

1947 года и дать стране в 1948 году 5.0W.0W тонн угля, 3.000 станков, на 70.000.000 рублей инструмента.

В 1948 году учебные заведения трудовых,

вов подготовят и передадут нашему пара

хозяйству 1.100.000 квалифицированных ра

В году учащимися училищ трудовых резер-

вов извлечено из недр земля более 270.000 тони

, руды, что более чем в 4 раза превышает годовую

добычу железной руды в Турции.

В 1947 году — учащимися учебных заведений

трудовых резервов отремонтировано 2000 парово-

зов и 17.000 вагонов...

... добыто 2.000.000 тонн угля. Это количество в

2 раза превышает пйровую добычу угля в Италии...

iiiifi*

... изготовлено на 60.000.000 рублей

инструмента, и тем самым удовлетвори

потребность более

заводе»...

дичног<

тодрва!

сотни машяностроителрны:

... изготовлено 2400 металлорежущих станков, и

тем самым дана возможность полностью оснастить

3 крупных машиностроительных завода...

«ленф-^а 4.000.000 рублей запасных

>льхозмашииам.

Научно-популярный журнал

рабочей молодежи

Министерства Трудовых

Резервов _

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Рождественка, 4, тел. К 5-30-61

Б. СТЕПАНОВ Рис. А. ОРЛОВА и С. КАПЛАНА

Т)№ 12 журнала «Знание-сила» за 1947 год статьей

D «Ломоносов и Лавуазье» мы открыли отдел, посвящен-

ный роли русских ученых и изобретателей в развитии

мировой науки и техники и борьбе за признание их за-

слуг, за охрану их прав против посягательств со стороны

иностранцев.

ДВА СОБЫТИЯ

СРЕДИ множества событий 1828 года трудно, пожалуй,

найти два более далеких друг от друга, чем те, о ко-

торых пойдет здесь речь.

Одно из них сразу же взволновало весь мир и вызвало

многочисленные устные и печатные отклики на разных

языках. Другое не произвело никакого шума и долго оста-

валось достоянием узкого круга родных и знакомых одной

семьи. Первое послужило поводом к оживленным собра-

ниям во многих столицах и крупных культурных центрах,

породило страстные споры, перессорило старых друзей

и сблизило людей, до того незнако-

мых. Второе было скромно отпраздно-

вано в частном доме небольшого за-

холустного городка и не сопровожда-

лось никакими комментариями за его

пределами.

И прошло много лет, прежде чем

нити новых событий, порожденных

каждым из двух столь отдаленных

и не связанных между собою собы-

тий 1828 года, встретились, перепле-

лись и увенчались в конце концов

результатами, без которых немысли-

ма современная жизнь.

Первое из этих событий произошло

в химической лаборатории одного из

немецких промышленных училищ и

заключалось в том, что молодой хи-

мик Фридрих Велер, выпаривая смесь

растворов двух хорошо известных со-

лей — сернокислого аммония (кото-

рый под названием «сульфат-аммония»

впоследствии стал широко применять-

ся в качестве одного из минеральных

удобрений) и циановокислого калия, —

получил белое кристаллическое веще-

ство, весьма мало напоминавшее то,

„оторое он намеревался получить.

Второе событие последовало 6 сен-

тября того же года в России, в горо-

де Чистополе, Казанской губернии, и

состояло в том, что в семье участника

Отечественной войны 1812 года,

отставного полковника Михаила Васильевича Бутлерова

родился сын Александр.

Если к сказанному о втором событии добавить, что на

одиннадцатый день жизни Александр Бутлеров лишился

тери, внезапно умерший от испуга, и был отвезен на

Александр Михайлович Бутлеров

(1828--1886).

«Тайны органических молекул» — вторая статья из

этого цикла, посвященная работам основоположника глав-

ной теории органической химии, великого русского хи-

мика Александра Михайловича Бутлерова, 120-летие со

дня рождения которого исполняется в этом году.

попечение к ее родителям, деревенька которых находи-

лась в 12 верстах от Бутлеровки — отцовского именьица,

то рассказ об этом столь обыденном происшествии можно

смело прервать — и надолго. Напротив, неудачный опыт

Велера с самого начала оказался настолько необычным,

что рассказать о нем необходимо со всеми подробностями.

«НЕ НУЖДАЯСЬ В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ...»

П РИСТУПАЯ к работе, Велер отнюдь не ставил себе

1 * задачу получить что-либо новое. Никакая новая идея

не руководила молодым немецким ученым. Он просто-

напросто хотел приготовить хорошо

ему знакомую соль — циановокислый

аммоний, полагая, что при нагревании

раствора циановокислого калия с

сернокислым аммонием произойдет

обычный химический процесс об-

мена: калий и аммоний поменяются

местами, и получится нужное ве-

щество.

Однако образовавшиеся белые иголь-

чатые кристаллы нисколько не напо-

минали циановокислый аммоний. И все

же они казались Велеру знакомыми.

Он был уверен, что когда-то держал

в руках точно такие кристаллы. Ве-

лер напряг память. Еще в студенче-

ские годы он участвовал в конкурсе

на лучшую работу о тех веществах,

которые образуются в организме жи-

вотных и выделяются вместе с

мочой.

Не мочевина ли это? Впрочем, это-

го не может быть. Мочевина выра-

батывается организмом животных из

белковых веществ. Она — органиче-

ское вещество, как и сами белки,

важнейшие составные части живых

организмов. Сернокислый же аммо-

ний и циановокислый калий — "пред-

ставители класса веществ минераль-

ных, возникших вне живого организ-

ма. Велер отлично знал, что никогда

еще никому не удалось приготовить

искусственно из минеральных, неорганических тел мертвой

природы ни одного настоящего органического вещества.

Велер взял со стола вышедшее всего год назад «Руко-

водство - по органической химии» знаменитого шведского

ученого Иенса Берцелиуса, крупнейшего химика первой

1

половины XIX века. Велер только что начал переводить

эту книгу — первый в мире учебник органической хи-

мии — на немецкий язык.

«Рассматриваемое с химической точки зрения, живое

тело представляет собой мастерскую химических процес-

сов, осуществляющихся особыми... инструментами, каж-

дый из которых носит название органа, — прочел он на

одной из первых страниц. — Отсюда живая природа по-

лучила название органической. Это название мы распро-

странили также на остатки и продукты живых тел».

Велер перелистал страницу. «Существо живого тела

заключается не в его неорганических элементах, а в чем-

то другом... Это нечто, называемое нами жизненной силой,

целиком лежит вне неорганических элементов и не явля-

ется одним из их первоначальных свойств... что оно

собой представляет, где его начало и где конец, — мы не

знаем».

«В живой природе, — утверждал далее Берцелиус, —

элементы повинуются иным законам, чем в безжизненной»,

и органическая химия есть «химия растительных и живот-

ных веществ, или веществ, образующихся под влиянием

жизненной силы».

Велер положил книгу на место. Совершенно ясно: по-

лученное им вещество не может быть мочевиной — откуда

бы могла взяться жизненная сила в обыкновенном лабо-

раторном сосуде?

И все же... все же кристаллы очень напоминают моче-

вину. .. Отбросив сомнения, Велер произвел анализ. Он

не ошибся: в неодушевленном сосуде, вне живого орга-

низма, из мертвых неорганических веществ, без участия

«жизненной силы» и даже независимо от намерений самого

Велера, действительно образовалось настоящее органиче-

ское вещество — точно такая же мочевина, как и та, что

вырабатывает организм животных.

Вот тогда-то Велер и послал Берцелиусу первое письмо,

взволновавшее весь мир. Он писал не только потому,

что сообщать Берцелиусу о новых открытиях в области

химии было в начале XIX века общепринятым обычаем,

неписанным законом всех химиков. Даже не надежда,

что Берцелиус упомянет о его открытии в очередном

томе своих ежегодных обзоров достижений химии, кото-

рые были в То время лучшим средством научно-химической

информации, руководила Велером. Велер обращался к

Берцелиусу, как к своему учителю, стокгольмскую лабо-

раторию которого он покинул совсем недавно.

«Я должен вам заявить, — писал Велер, — что могу

приготовить мочевину, не нуждаясь для этого ни в почках,

ни в .животном организме вообще, будь то организм чело-

века или собаки».

ЗАРЯЖЕННЫЕ АТОМЫ

ТО был тяжелый удар для Берцелиуса. Случайное от-

крытие Велера разом опрокидывало результаты почти

двадцатилетней напряженной работы.

Еще в 1808 году Берцелиус приступил к созданию но-

вого «Курса химии» — книги, сыгравшей в истории науки

выдающуюся роль. В ней Берцелиус впервые ввел услов-

ные обозначения элементов и соединений — химические

формулы, положив начало существующему поныне интер-

национальному языку химиков. Но главное значение «Кур-

са» заключалось в том, что в нем были подведены итоги

великих перемен, происшедших в химии к началу XIX сто-

летия.

Открытый в 1748 году Ломоносовым закон сохранения

веса вещества был к этому времени уже окончательно

утвержден в науке. Измерение и взвешивание стали не-,

пременным условием работы каждого химика и привели

к выводу, что различные химические элементы вступают

в соединение друг с другом не в любых, случайных коли-

чествах, но в строго определенных весовых отношениях.

Все это нашло ясное истолкование в учении об атомах,

которое вошло в химию в первые годы XIX века. Атомная

теория объяснила количественные отношения, которым

подчиняются химические процессы соединения атомов.

И тогда на'очередь выступил новый, не менее важный, но

гораздо более сложный вопрос: почему соединяются меж-

ду собою атомы? Попытка ответить на этот вопрос и

составляет заслугу Берцелиуса.

Ему не пришлось тратить усилия на опровержение ста-

рых взглядов. В XIX веке никто уже не придерживался

мнения средневековых алхимиков, что «подобное соеди-

няется с подобным». Все данные опыта говорили как раз

обратное: легче всего соединяются вещества, обладающие

противоположными свойствами. Металл натрий не про-

являет никакого стремления соединиться со своим бли-

жайшим родственником — металлом калием; зато он

жадно, с выделением большого количества тепла, взаимо-

действует с газообразным хлором. «Сродством» друг к

другу, как называют химики способность к взаимному

соединению, обладают отнюдь не родственные по хими-

ческим свойствам тела, а именно несходные.

Изучая действие на вещества открытого в конце

XVII века электрического тока, Берцелиус вместе с другими

исследователями нашел, что ток разлагает вещества на

две половины, причем одна из них собирается у отрица-

тельного электрического полюса — очевидно, та, кото-

рая сама заряжена положительно, — а вторая, очевидно

заряженная отрицательно, — у положительного. Водород

и металлы всегда накапливаются у отрицательного полюса,

тогда как кислород, хлор и многие другие неметаллы —

у положительного.

Эти опыты и натолкнули Берцелиуса на мысль о при-

роде сил, лежащих в основе химического сродства. Не

таинственная «любовь», не «родство характеров» связы-

вает атомы в прочное химическое соединение. Их связы-

вают электрические силы.

Каждый атом, утверждал Берцелиус, несет в одно и то

же время два электрических заряда: положительный и

отрицательный. Но один из них пересиливает другой, и в

конечном счете химические элементы выступают либо как

электроположительные, либо как электроотрицательные.

Водород и металлы положительны, кислород, хлор и ряд

других элементов отрицательны. Противоположные элек-

трические заряды притягиваются, поэтому и возникают

химические соединения между противоположными по свой-

ствам элементами.

ПОРАЖЕНИЕ БЕРЦЕЛИУСА

ВИДИМЫЕ преимущества новой теории быстро оценили

почти все химики. Но только наиболее проницательные

ученые поняли ее глубокий смысл. Первым среди них был

профессор Московского университета Михаил Григорь-

евич Павлов. Этот замечательный русский ученый начала

XIX века сделал очень много для развития физических и

химических знаний в нашей стране. «Его курсы были

чрезвычайно полезны, — писал о нем великий русский

мыслитель А. И. Герцен, один из его учеников. — Павлов

стоял в дверях физико-математического отделения и

останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать при-

роду? Но что такое природа? Что такое знать?.. Ггав-

ное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности

изложения...»

Такую же ясность вносил он и в рассмотрение научных

проблем. Крупнейшим достижением науки Павлов считал

открытие электрического тока. Он писал об изобретении

электрической батареи, с помощью которой петербургский

профессор В. В. Петров в 1802 году открыл электрическую

дугу, что оно «служит достойным заключением блиста-

тельных успехов естественных наук в прошлом столетии».

Павлов относил электрические процессы к числу важней-

ших в природе и горячо приветствовал каждый новый

шаг в изучении этих процессов. И как только Берцелиус

сделал попытку с помощью электричества объяснить

существо химических процессов, Павлов дал такую трак-

товку новой теории, которая далеко опережала теорети-

ческие представления самого Берцелиуса.

Эта теория, утверждал Павлов в статье «О полярно-

атомической теории химии», — прямое следствие учения об

атомах. Согласно «оного гипотеза тела состоят из час-

тиц, в величине и весе постоянных, при химических соеди-

нениях не проницающих одна другую, но одна к другой

присоединяющихся. Частицы сии... означаются именем

атомов».

Но если «... химическое соединение совершается между

атомами, как же сии один на другой действуют? — спра

шивает Павлов. — ... Предшествующие и последующие

обстоятельства химического соединения показывают, что

при сем возбуждаются противуположные электричества.

2

А поелику химическое соединение совершается между

атомами, то между ними же должно быть и возбуждение

противуположных электричеств, и в сем состоит взаимное

атомов одного на другой действие».

Таким образом, в отличие от Берцелиуса, который счи-

тал атомы всегда несущими тот или иной электрический

заряд, Павлов утверждал, что электрические заряды

атомов возбуждаются в процессе химического взаимодей-

ствия. А это значит, что один и тот же атом в разных

химических процессах может вести себя по-разному. Но-

вейшее развитие науки вполне подтвердило гениальную

мысль русского ученого. Но в 1821 году, когда Павлов

опубликовал свою статью, далеко не все химики понимали

так четко смысл электрохимической теории. И в то самое

время, как русский ученый писал, что «при свете полярно-

атомической теории открывается удивительный порядок

там», где прежде «виден был нестройный хаос», сам осно-

ватель теории, Берцелиус, неправильно толкуя ее, без-

надежно запутался в созданном им самим новом хаосе.

Все шло у него прекрасно, пока, составляя свой «Курс

химии», он рассматривал свойства металлов и минералов.

Применение электрохимической теории даже в том виде,

как ее толковал Берцелиус, давало здесь хорошие резуль-

таты. Она позволила пролить свет на процессы образования

всех известных в то время неорганических веществ. И

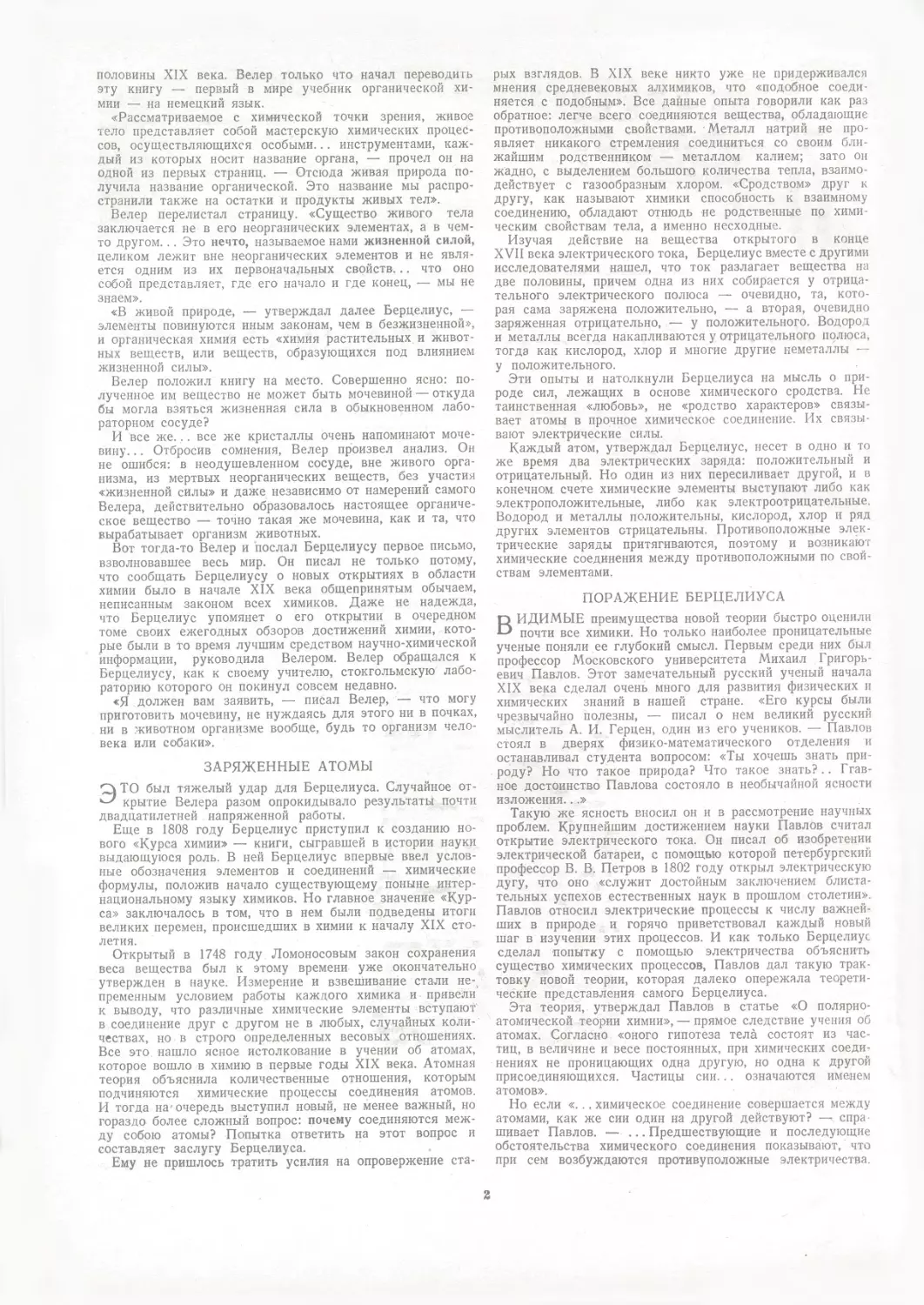

Берцелиус описывал, как атомы металла натрия, соединя-

ясь с атомами газа кислорода, образуют положительно

заряженный окисел, потому что положительный заряд

натрия в нем преобладает над отрицательным зарядом

кислорода, тогда как атомы серы, гораздо менее положи-

тельной, чем натрий, соединяясь с такими же атомами ки-

слорода, дают отрицательный окисел. С помощью изобре-

тенных им формул Берцелиус затем

наглядно изображал взаимное соеди-

нение этих противоположно заряжен-

ных окислов, ведущее к образованию

сернокислого натрия, известного под

именем глауберовой соли.

Не было в царстве металлов и ми-

нералов, в мертвой, неорганической

природе вещества, химическую исто-

рию которого Берцелиусу не удалось

бы проследить и раскрыть столь же

подробно и убедительно.

Но стоило ему перейти к рассмот-

рению веществ растительных и жи-

вотных — органических — и он быстро

зашел в тупик. Попытки приписать

атомам, участвующим в образовании

органических молекул, постоянные,

резко выраженные заряды, как в слу-

чае металлов и минералов, упорно

оказывались безуспешными. Найти в

органическом соединении положитель-

ную и отрицательную «половинку»

было исключительно трудно. Нередко

выходило, что половинка, как будто

бы положительная в одном соедине-

нии, вела себя как отрицательная во

втором, а в третьем — две такие по-

ловинки оказывались прочно связан-

ными, вопреки всем правилам элек-

трохимической теории Берцелиуса.

«Органическая химия является столь

своеобразной наукой, что химик при

переходе от исследований в неорга-

нической природе к исследованиям в

органической попадает в совершенно

чуждую ему область, — написал, на-

конец, Берцелиус, заканчивая вторую

часть «Курса». — ... Органическая

химия находится на таком же крити-

ческом поворотном пункте, на каком

находилось учение о металлах ко вре-

мени появления 1-й части моего тру-

да. . . Я полагаю, что опубликование

учения об органической химии долж-

но быть отсрочено...»

Так Берцелиус признал свое пора-

жение. Это было в 1812 году. Пол-

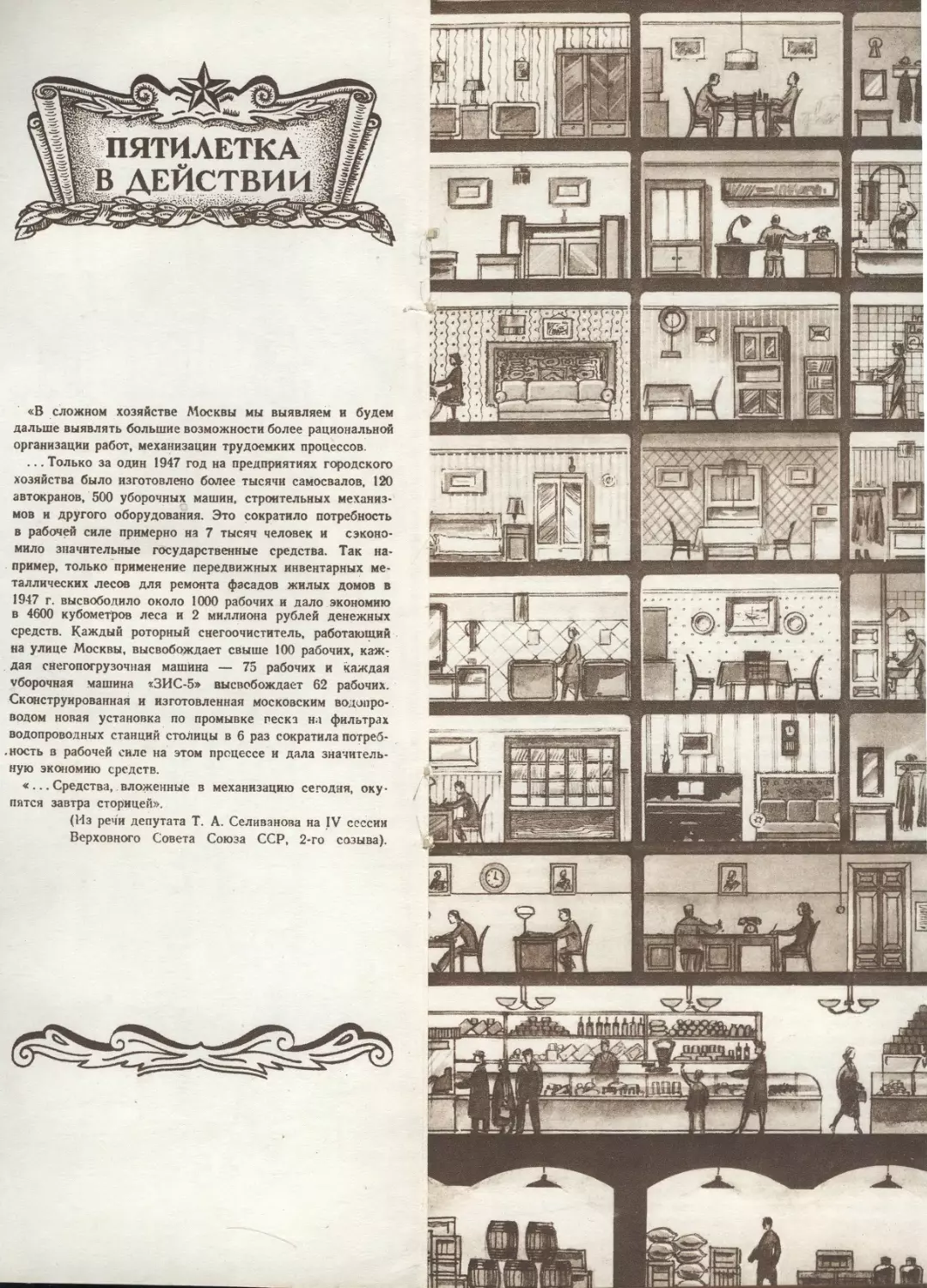

СЕРнО-КИСЛЫИ НАТРИЙ M},SOt

Молекулы хлористого натрия

(поваренной соли) образуются

потому, что положительно за-

ряженный атом натрия fNaJ

притягивается к отрицательно

заряженному атому хлора (С1).

Берцелиус описывал, как ато-

мы натрия, соединяясь с ато-

мами кислорода (О), дают по-

ложительно заряженный оки-

сел, потому что положительный

заряд натрия в нем преобла-

дает над отрицательным заря-

дом кислорода, тогда как ато-

мы серы (S), гораздо менее по-

ложительные, чем натрия, с

кислородом дают отрицательно

заряженный окисел. Соеди-

няясь затем друг с другом,

эти противоположно заряжен-

ные окислы образуют моле-

кулу сернокислого натрия.

ковник Михаил Бутлеров в то время не помышлял еще

ни о женитьбе, ни о мирном житье в своей Бутлеровке.

В составе победоносной армии фельдмаршала Кутузова он

гнал наполеоновские полчища из России, закончив поход

в Париже, столице Франции.

ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

/'ОБЪЯВЛЕННАЯ Берцелиусом отсрочка в создании раз-

дела «Курса химии», посвященного органическим сое-

динениям, затянулась на целых 15 лет. Огромное число

органических веществ было открыто и изучено за это вре-

мя. Но чем больше материала накапливалось в руках

Берцелиуса, тем менее ясным становилось у него пред-

ставление о нем.

Прежде всего, подавляло обилие органических соеди-

нений: число их во много раз превосходило число извест-

ных минеральных веществ. Всего несколько кислот —

серную, азотную, соляную, фосфорную и еще две-три —

знала в то время неорганическая химия. Органическая

химия насчитывала кислоты десятками — здесь были и

уксусная, и муравьиная, и янтарная, и щавелевая, и яб-

лочная, и лимонная, и винная, и молочная, и стеариновая,

и пальмитиновая, и длинный ряд других кислот, вырабаты-

ваемых организмами животных и растений. Каждая из них

давала столько же солей с металлами, как и любая не-

органическая кислота, а сверх того — множество других

производных, отсутствующих среди веществ минеральных.

Список неорганических щелочей (оснований) исчерпы-

вался известными очень давно едким калием, едким

натрием, гашеной известью, едким барием и еще несколь-

кими веществами такого же рода. Первое органическое

основание — морфин (морфий) — было открыто лишь в

1817 году, и все же число органи-

ческих оснований быстро превзошло

число минеральных: за несколько лет

к морфину прибавились хинин, цин-

хонин, никотин, кокаин и целый ряд

других.

А кроме кислот, солей, оснований,

в мире органических соединений

были еще углеводороды, спирты, са-

хара, жиры, эфиры и более десятка

других классов соединений, и каж-

дый класс насчитывал своих пред-

ставителей десятками, сотнями, ты-

сячами. ..

Задумав разобраться в почти не-

обозримом море органических соеди-

нений, Берцелиус ожидал встретить

в их составе не только все уже от-

крытые химические элементы, но и

много епте не открытых. 52 элемента

знала химия в 1827 году, и все они

встречались среди веществ минераль-

ных. Берцелиус знал это лучше, чем

кто-либо: он сам проделал анализы

почты всех известных в * то время

неорганических соединений, открыв

в них несколько новых элементов.

Присутствие серы отличало от

других кислот серную кислоту, при-

сутствие азота — азотную, хлора

соляную, фосфора — фосфорную. На-

личие натрия отличало от других

щелочей едкий натрий; наличие ка-

лия — едкий калий, кальция — га-

шеную известь, бария — едкий барий.

Элемент кремний входил в состав

песка (кремнезема), магний — в со-

став магнезии, алюминий — глино-

зема, железо — 'железного колче-

дана, медь — медного купороса,

цинк — цинковой обманки, и т. д. Раз-

нообразие неорганических веществ

основывалось в первую очередь на раз-

нообразии элементов, входивших в их

состав. Нечто подобное Берцелиус

думал найти и среди растительных

и животных веществ.

3

Но, проделав сотни анализов, он был поражен крайней

бедностью стройматериалов, из которых живые организмы

вырабатывают свои вещества.

И что удивительнее всего — в составе их не было ка-

ких-либо особенных элементов, отличных от входящих в

состав минеральных веществ. Изучение органических сое-

динений не обогатило химию ни одним новым элементом.

В составе растительных и животных веществ не было

найдено ни одного редкого элемента, каких немало

обнаружили в царстве минералов. Берцелиус ни разу не

встретил здесь ни церия, ни тантала, ни циркония, ни

иттрия, ни палладия, ни иридия, ни тория, ни урана. Са-

мые обычные, давно известные химические элементы ле-

жат в основе бесчисленного множества органических ве-

ществ.

В муравьиной, уксусной, янтарной, щавелевой, яблоч-

ной, лимонной, винной, молочной и многих десятках дру-

гих органических кислот — в каждой из них ученые от-

крыли только три элемента: углерод, водород, кислород.

Те же три элемента обнаружили исследователи в винном,

древесном и других спиртах. Ничего, кроме углерода,

водорода и кислорода, не находили и при изучении жи-

вотных и растительных жиров. Из тех же трех элементов

состоят сахара и воска, крахмал и целлюлоза (клет-

чатка), эфиры и обширные классы других органических

веществ. Всего на один элемент — азот — богаче орга-

нические основания — морфий, кокаин, хинин и другие.

Сера, а иногда и фосфор прибавляются к этому малень-

кому списку, когда переходят к изучению белковых ве-

ществ. Зато огромное число органических соединений —

горючие газы, составные части нефти и многие другие —

построены только из двух элементов — углерода и водо-

рода.

Всего пять-шесть химических элементов в составе почти

бесчисленного множества органических веществ! Притом

в большинстве случаев из этих пяти-шести элементов

присутствуют лишь два-три. И это — несмотря на огромное

разнообразие свойств органических соединений! Горькие

и сладкие, кислые и безвкусные, окрашенные и бесцвет-

ные, душистые и без запаха, летучие и трудноплавкие,

ядовитые и безвредные, растительные и животные, вы-

деленные из любых частей и органов растений и живот-

ных — органические вещества неизменно оказывались по-

строенными из одних и тех же немногих химических эле-

ментов.

Это однообразие состава само по себе обуславливало

огромные трудности в изучении органических веществ.

А тут вдобавок обнаружилось новое обстоятельство, еще

более усложнившее и без того запутанное положение.

Оно выплыло при количественном исследовании органиче-

ских соединений.

Всего два атома входят в состав мельчайшей отдельной

частицы (молекулы) соляной кислоты, по три атома — в

молекулы воды, едкого натрия, едкого калия, четыре —

аммиака, пять — азотной кислоты, гашеной извести,

едкого бария, семь атомов — в молекулу серной кислоты,

восемь — фосфорной. Среди минеральных соединений

редко встречаются такие, молекулы которых насчиты-

вают более 10 атомов.

40 атомов было найдено в молекуле морфина, 45 — в

молекуле сахара, 48 — хинина, 56 — стеариновой кисло-

ты, 173 — в молекуле главнейшей составной части жи-

вотных жиров. Громоздкие молекулы из многих десятков

и сотен атомов оказались характерным признаком органи-

ческих соединений. Изучать такие соединения неизмеримо

труднее, чем минеральные вещества.

Но и это было еще не все.

Можно понять разницу в свойствах уксусной и стеари-

новой кислот, хотя обе они состоят из атомов углерода,

водорода и кислорода: в молекуле уксусной кислоты этих

атомов 8, а стеариновой — 56. Но как объяснить разли-

чие между веществами, состоящими из одного и того же

числа одних и тех же атомов? В 1818 году Берцелиус

категорически утверждал, что даже ничтожная разница

в свойствах тел «немыслима, если отсутствует соответ-

ствующее различие в их составе». А уже начиная с

1823 года такие вещества открывались химиками-органи-

ками почти е?кегодно. Метиловый эфир, например, — газ,

сжижающийся лишь при охлаждении до минус 23,6 гра-

дуса. Но по составу он ничем не отличается от обыкно-

венного винного спирта, который кипи г при плюс 78 гра-

дусах: молекулы обоих веществ, столь различных по свой

ствам, содержат по 2 углеродных атома, 6 водородных

и 11 кислородному.

Это настолько противоречило общепринятым представ

лениям, что первые ученые, открывшие такие вещества,

даже обвиняли друг друга в неточных анализах. Однако

проверка подтвердила, что разные вещества одинакового

состава действительно существуют. Это вынужден был

признать и Берцелиус, назвавший такие вещества «изо-

мерными» (от древнегреческого слова «изомерес» — со-

ставленный из одинаковых частей).

К неразгаданным тайнам органической химии прибави-

лась еще одна: тайна изомерии.

ВЕЛИКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

О 1827 году Берцелиус подытожил результаты нятнад-

D цатилетних работ.

Два слова лучше всего определяют полученный итог:

разительное противоречие. Противоречие между однообра-

зием и обычностью состава и разнообразием и необыч-

ностью свойств, между многочисленностью атомов в мо-

лекулах и малочисленностью их сортов, между ограни-

ченностью числа составных элементов и безграничностью

числа соединений.

Печальный итог! Непонятное запуталось еще больше,

количество необъясненного умножилось.

Берцелиусу казалось необычным, необъяснимым все, что

отличало органические соединения от минеральных. Он

прошел мимо факта, на который уже указывал кое-кто из

химиков, — что в составе всех без исключения органиче-

ских соединений всегда обязательно есть углерод. Это

обстоятельство казалось ему гораздо менее важным, чем

то, что все известные в то время органические соединения

были в конечном счете получены с помощью живых

организмов — растений и животных.

С помощью живых организмов! В процессе жизни —

самого сложного явления природы. Вот в чем Берцелиус

увидел причину особых свойств органических веществ.

Он приписал ее участию в образовании этих веществ осо-

бой «жизненной силы», присущей только живым суще-

ствам и недоступной никакому разумному истолко-

ванию.

Берцелиус пошел по пути, на который в прошлые века

часто сворачивала наука, приступая к исследованию но-

вых областей. Таинственные «силы» были постоянным и

необходимым подспорьем науки на первых порах ее раз-

вития. Где нехватало знания, призывали на помощь тайн

ственные силы. Разве не изобиловала физика таинствен-

ными «теплотворными» и иными -«материями», пока вели-

кий Ломоносов не расчистил ей правильный путь к

истине?

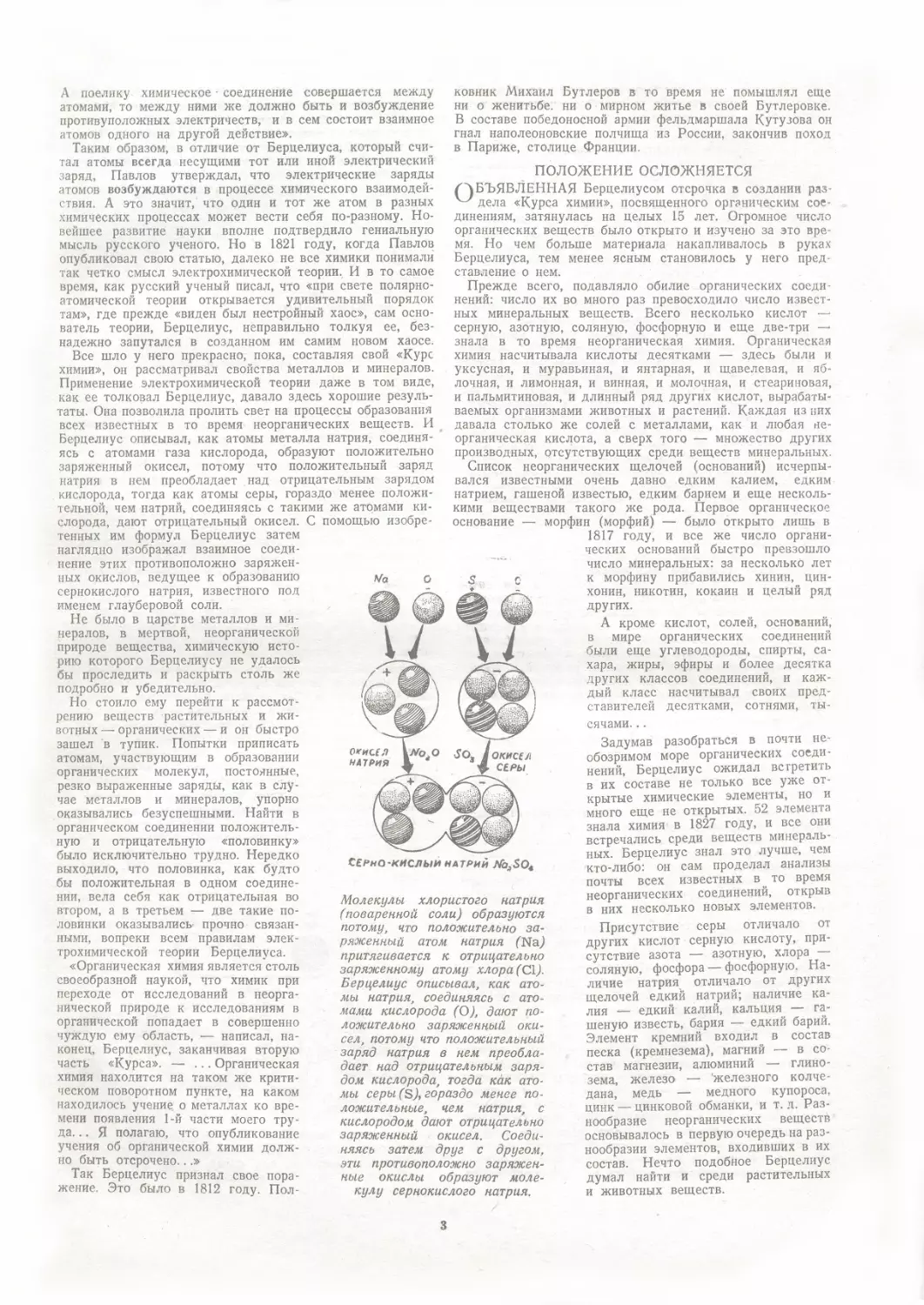

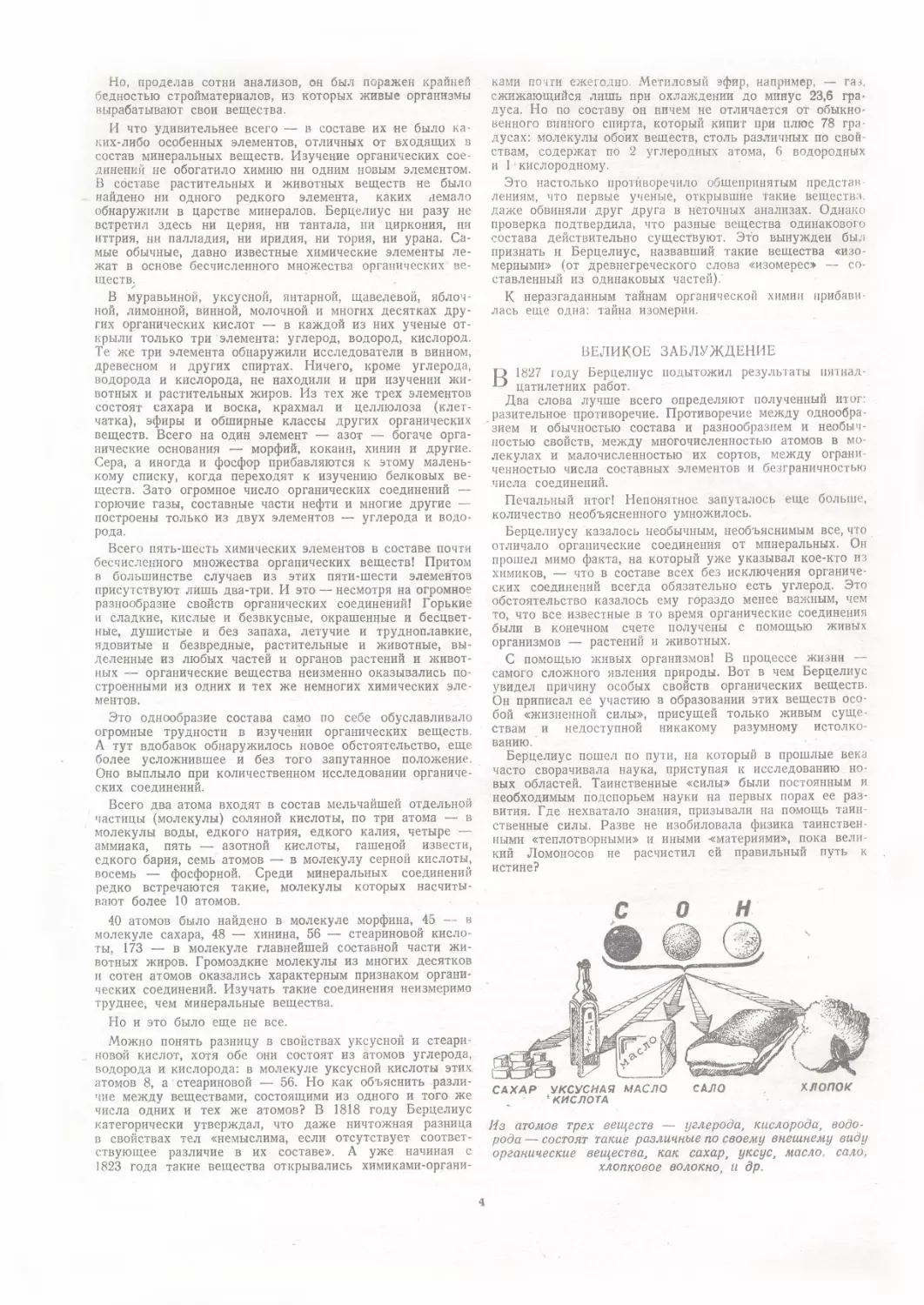

Из атомов трех веществ — углерода, кислорода, водо-

рода — состоят такие различные по своему внешнему виду

органические вещества, как сахар, уксус, масло, сало,

хлопковое волокно, и др.

4

При всех своих несомненно выдающихся способностях,

Берцелиус не смог возвыситься до уровня Ломоносова.

Острота взора Берцелиуса далеко уступала проникновен-

ной силе взора русского гения. Он не понимал, что в

XIX веке таинственные и необъяснимые силы давно

уже стали тормозом науки. И то, что уже 80 лет на-

зад заставляло Ломоносова критически настораживаться,

Берцелиусу казалось единственно возможным объясне-

нием. Введя в молодую органическую химию понятие таин-

ственной «жизненной силы», Берцелиус показал себя

идейно стоящим не выше рядовых образованных людей

Западной Европы начала XIX века, которые, по свиде-

тельству одного современника, считали оскорблением,

когда им говорили, что в их теле играют какую-

либо роль грубые и обычные силы неорганической при-

роды. ..

На такой почве посеянное Берцелиусом великое заблуж-

дение принялось с большой легкостью. К тому же по-

корял главный довод, который Берцелиус приводил в

защиту «жизненной силы»: неудача многочисленных по-

пыток приготовить органические вещества искусственно.

То, что удавалось для всех без исключения минеральных,

неорганических веществ, упорно оказывалось неосуще-

ствимым в царстве соединений органических. Разве не

убедительно говорит это, что в возникновении их заме-

шана особая «жизненная сила»?

Берцелиус не понимал, что придуманное им учение о

жизненной силе было пагубным для молодой органиче-

ской химии. Чего можно ожидать от науки, заранее

утверждающей невозможность искусственно получить ве-

щества, которые она изучает? Крупных открытий ждать

от такой науки нельзя; она обречена на прозябание. Бер-

целиус не думал об этой стороне дела, когда закончил

наконец, в 1827 году, столь затянувшуюся работу над

«Руководством по органической химии».

И вдруг — письмо Велера. Искусственно, хотя и слу-

чайно, получено органическое вещество! Несколько стро-

чек, всего один опыт — и стройная теория оказывалась

опрокинутой. Уничтожались результаты 15-летних усилий.

Снова настойчиво выступала нерешенная задача объясне-

ния свойств органических веществ.

Берцелиус не мог сдержать скрытого раздражения. И он

написал Велеру в ответ на его сообщение об искусствен-

ном получении мочевины: «Для того, кто положил начало

своему бессмертию в моче, имеются все основания завер-

шить свой путь вознесением на небеса при помощи того

же предмета, и, право же, господин доктор нашел под-

ходящий способ проложить себе дорогу к бессмертному

имени...»

Впрочем, когда раздражение немного улеглось, Берце-

лиус приписал: «Но довольно насмешек ... то, что сделал

наш господин доктор, — очень важное и очень красивое

открытие».

Так был нанесен первый удар по «жизненной силе».

Только атомы, углерода и водорода образуют горючий

газ, бензин, нефть, керосин, парафин и др.

... Наконец дверь отворилась, и воспитатель Роланд

ввел в зал десятилетнего мальчика-

НА ОПУШКЕ ДРЕМУЧЕГО ЛЕСА

ОЕСЕННИМ днем 1838 года воспитанники одного из

казанских пансионов собрались в обеденном зале. Не-

обычная тишина царила здесь в этот день. В сборе были

не только ученики — вдоль стен выстроились все пре-

подаватели пансиона. И ученики и педагоги не сводили

глаз с входной двери.

Наконец дверь отворилась, и воспитатель Роланд,

прозванный «неистовым» не столько в честь героя старо-

французского эпоса, сколько за крутой нрав, ввел в зал

десятилетнего мальчика. На груди его красовалась черная

доска с надписью крупными буквами: «Великий химик».

Волосы и брови «химика» были опалены, на лбу и щеках

виднелись пятна ожогов и царапины.

«Неистовый Роланд» провел мальчика через весь обе-

денный зал, а затем вновь препроводил в темный карцер,

откуда его выпускали только раз в день — на пока»

товарищам.

Это было новое изобретение иностранца-«воспитателя»

Роланда — наказание за взрыв, учиненный юным воспи-

танником при его тайных занятиях химическими опытами

в подвале пансиона. Провинившимся учеником был

Александр Бутлеров.

Вскоре после этого случая отец перевел его в Казан-

скую гимназию. М. В. Бутлеров горячо любил своего

сына, но воспитывал в суровых правилах, не балуя нянь-

ками и репетиторами, постоянно твердя, что каждый че-

ловек сам должен пробивать себе дорогу. Кутузовский

полковник сумел привить сыну высокие патриотические

и деи беззаветного служения родине. И еще тринадцати -

летним мальчиком Бутлеров писал отцу в новогоднем

поздравительном письме: «Надеюсь я служить моему

отечеству верою и правдою и, если нужно, умереть за

него и за все мне драгоценное на поле битвы. Да! друг

мой, неужели кто-либо из истинных сынов России не от-

важится броситься во все опасности за честь и славу

любезного отечества нашего...»

В 1844 году шестнадцатилетний Бутлеров поступил в

Казанский университет. Здесь его детское влечение к

химии, отнюдь не вытравленное «неистовым Роландом» и

его сподвижниками, вспыхнуло с новой силой: он впервые

встретил настоящих химиков, глубоко преданных своей

науке.

Один из них, профессор Карл Карлович Клаус, уроже-

нец эстонского города Дерпта (ныне Тарту Эстонской

ССР), приобрел известность работами по изучению пла-

тины и родственных ей металлов. Как раз в год прихода

Бутлерова в университет Клаусу посчастливилось открыть

новый элемент платиновой группы, который он назвал

«рутением» в честь России (по-латыни — Рутения).

роль в анилинокрасочной промышленности, тогда только

что были открыты Зининым. Профессор обратил внимание

на увлекающегося студента и привлек его к своим рабо-

там. Вместе с учителем Бутлеров приготовил яблочную,

муравьиную, щавелевую и другие кислоты, изучал превра-

щения мочевой кислоты и синей краски индиго и проделал

большое число других работ. А в те часы, когда универ-

ситетская лаборатория была закрыта, Бутлеров работал

дома. Навлекая упреки соседей, не одобрявших появления

в доме «химических запахов», молодой химик готовил

у себя кофеин и некоторые другие вещества, с торже-

ством принося их затем в лабораторию.

Встреча с Зининым решила судьбу Бутлерова. Он, не

оглядываясь, шагнул в дремучий лес органической химии,

горя желанием принять участие в борьбе, порожденной

тем событием, ровесником которого он был.

ПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ БЕРЦЕЛИУСА

Вторым был профессор Николай Николаевич Зинин,

впоследствии академик, знаменитый химик, прославивший

Россию открытием способа получения анилина — основ-

ного вещества мощной анилинокрасочной промышленности.

Работая в стенах одного университета, оба выдающихся

русских ученых, как это нередко бывает, расходились в

своих научных взглядах.

Клаус работал в области неорганической химии и был

горячим приверженцем электрохимических воззрений, ко-

торые дали так много для объяснения свойств минераль-

ных веществ. В отличие от Клауса, Зинин работал в об-

ласти химии органической, где недостаточность взглядов

Берцелиуса ощущалась весьма отчетливо.

Профессор Клаус свои лекции читал в строгом соот-

ветствии с электрохимической теорией. Зинин же, напро-

тив, не скупился на критику этой теории. И хотя препо-

давали они на разных факультетах, Бутлеров посещал

лекции и того и другого: атмосфера научных споров будо-

ражила мысль молодого химика, способствовала освобож-

дению от слепого преклонения перед авторитетами, раз-

Вэтой борьбе неожиданно старая электрохимическая

теория Берцелиуса одержала свою последнюю победу.

Началось с того, что в молекулах многих органических

соединений были найдены совершенно одинаковые группы

атомов. Такова, например, группа из одного углеродного

и трех водородных атомов. Словно дверь из одной дубо-

вой и трех сосновых досок, которая с одинаковым успе-

хом служит и в большом доме и в маленьком, и в дере-

вянном и в каменном, и в жилом и в фабричном, — эта

группа входит в молекулы таких различных соединений,

как уксусная кислота и древесный спирт, как кипящий

при минус 23,6 градуса метиловый эфир и плавящийся

при плюс 177 градусах хинин, как множество других,

еще более разительно не схожих между собою

веществ.

Берцелиус пришел в восторг, получив известие об от-

крытии атомных групп, целиком, в неизменном составе

переходящих из соединения в соединение. Ему казалось,

что с их открытием царившая в органической химии ве-

вивала критическое отношение к изучаемому предмету.

проглядная тьма сменилась рассветом. Он предложил да-

В теоретических столкновениях Зинина и Клауса перед

Бутлеровым оживала история последних десятилетий хи-

мии — и в первую очередь история жгучей борьбы, кото-

рая завязалась в науке в год его рождения. Эта борьба

отнюдь не закончилась в 1844 году. В умах химиков-

органиков попрежнему царил разброд. Случайное откры-

тие Велера нанесло первый удар

теории «жизненной силы», но окон-

чательно ее не разбило. А главное —

оно не пролило света на загадочные

свойства органических соединений.

Сам Велер оказался теоретически

несостоятельным: он спасовал перед

величайшими трудностями, которые

встали на пути органической химии

после его неожиданного открытия.

«Органическая химия может в на-

стоящее время кого угодно свести

с ума, — писал он в 1835 году. —

Она представляется мне дремучим

лесом, полным чудесных вещей,

огромной чащей без выхода, без

конца, куда не осмеливаешься про-

никнуть. ..»

Студент Бутлеров стоял на опушке

этого «дремучего леса». Огромная

чаща не пугала его. Скрытые в ней

чудесные вещи неудержимо влекли

к себе молодого химика. Бутлеров

любовался красивыми красными пла-

стинками азобензола, желтыми иголь-

чатыми кристаллами азоксибензола

и блестящими серебристыми чешуй-

же назвать первую из таких групп «проином» или «ортри-

ном» (от древнегреческих слов «прои» — начало дня и

«ортрос» — утренний рассвет). Берцелиус увидел в этих

атомных группах крупные, собранные из мелких деталей

стандартные блоки, из которых молекулы органических

веществ слагаются так же, как молекулы минеральных

веществ — из отдельных атомов.

Профессор Зинин обратил внимание на увлекающегося

студента и привлек его к своим работам.

ками бензидина. Все эти вещества,

играющие сейчас такую большую

в

Внимание его привлекли горевшие коптящим пламенем

свечи. . .

Радикалы — «корни соединений» — такое название по-

лучили эти стандартные группы атомов, строительные бло-

ки органических веществ.

Берцелиус недаром приветствовал открытие радикалов:

они-то и позволили ему еще раз пережить радость торже-

ства его электрохимической теории.

Положительный атом натрия, соединяясь с отрицатель-

ным атомом хлора, образует молекулу хлористого натрия

(поваренной соли). Тот же натрий с отрицательным ато-

мом брома дает бромистый натрий, с иодом — иодистый

натрий, с кислородом и водородом — едкий натрий, и т. д.

Так, по Берцелиусу, не сумевшему подняться до того тол-

кования электрохимической теории, которое с самого на-

чала дал ей русский ученый М. Г. Павлов, и до конца

жизни продолжавшему приписывать атомам постоянные

электрические заряды, образуются молекулы минераль-

ных веществ.

Положительный радикал метил — группа из углеродно-

го и трех водородных атомов — дает хлористый метил z

отрицательным атомом хлора, бромистый метил — с бро-

мом, иодистый метил — с иодом, древесный спирт — с

кислородом и водородом, и т. д. Так объяснил теперь

Берцелиус образование молекул органических веществ,

приписав и органическим радикалам постоянные, резко

выраженные электрические заряды.

Из атомов углерода и водорода, кроме метила, могут

образоваться радикалы этил (два углеродных и пять во-

дородных атомов), амил (пять углеродов и одиннадцать

водородов) и бесчисленный ряд других радикалов. Еще

больше комбинаций может возникнуть из атомов трех,

четырех, пяти элементов. Бесконечно общее число радика-

лов, которые могут образоваться из атомов нескольких

элементов. Потому и безгранично число органических

соединений.

Так возникла теория радикалов — первая теория орга-

нической химии. Она двинула органическую химию впе-

ред. Наконец-то и в этой науке появилась возможность

упорядочить рассмотрение многочисленных органических

веществ, разбив их на классы по радикалам. А это сразу

позволило подметить общие черты у различных соеди-

нений.

Теория радикалов тесно срослась с электрохимической

теорией Берцелиуса. В этом была ее сила: она подводила

общий фундамент под минеральные и органические ве-

щества. Но здесь же таилась и ее гибель.

СЛУЧАЙ С КОПТЯЩЕЙ СВЕЧКОЙ

I—| А одной из лекций профессор Зинин рассказал студен-

1 * там историю о том, как коптящая свечка привела к

крушению теории радикалов.

Известный французский химик Жан Дюма был пригла-

шен однажды на бал в королевский дворец. Внимание его

привлекли едкие, удушливые пары, которые исходили от

горевших сильно коптящим пламенем восковых свечей.

Заинтересованный Дюма установил, что на свечной

фабрике пчелиный воск для отбеливания обрабатывали

хлором. При сгорании свечей из такого воска выделялись

пары соляной кислоты. Они-то и вызывали неприятный,

удушливый запах.

Дюма определил состав воска до и после отбелки. В

молекулах отбеленного воска содержалось гораздо мень-

ше атомов водорода. Но зато вместо них присутствовало

ровно столько же атомов хлора.

Выходило, что положительные атомы водорода в воске

заместились отрицательными атомами хлора, но это так

мало изменило свойства воска, что из него попрежнему

можно было делать свечи.

По теории радикалов, это необъяснимо. На место плюса

становится минус! Такая замена должна в корне изменить

свойства вещества, или даже вовсе разрушить его. А здесь

не произошло ничего подобного.

Опыты Дюма ошибочны. — Так сейчас же заявил Бер-

целиус.

Теория радикалов неверна. — Так ответил Дюма.

Спор могли решить только новые факты.

Дюма взял уксусную кислоту, в составе которой есть

радикал метил, и подействовал на нее хлором. Все три

атома водорода в метиле заместились на хлор! И несмотря

на это, вещество осталось кислотой.

Дюма был очень горд своим открытием. Правда, еще

лет за сорок до его работ хлоруксусная кислота была уже

получена русским химиком академиком Товием Егорови-

чем Ловицем, который, кстати, впервые открыл и способ

получать уксусную кислоту в абсолютно чистом, твер-

дом состоянии. Но так уж повелось у многих иностран-

цев — «не замечать» или «забывать» заслуги русских, а

затем приписывать их себе. Француз Лавуазье «не знал»,

что закон сохранения веса вещества Ломоносов открыл

за сорок один год до него. Англичанин Джоуль и немец

Майер «забыли», что закон сохранения энергии открыт

Ломоносовым за сто лет до них. Такие же странные «про-

белы» в образовании или в памяти обнаружились и у

Дюма, когда он посылал сообщение о хлоруксусной кис-

лоте в Парижскую Академию наук. Так или иначе, а из-

учение хлоруксусной кислоты поколебало все здание тео-

рии радикалов.

«Я заявляю, что открытые мною факты несовместимы

с электрохимической теорией г. Берцелиуса», написал

Дюма.

Но в своем увлечении он допустил большой промах.

Исследуя новые случаи замещения одних атомов в ради-

калах на другие, он слишком доверчиво отнесся к работе

своего ученика и публично согласился с ней, не прове-

рив. А в этой работе ученик как раз ошибся в анализе и

сделал неверный вывод, что якобы не только водород,

но даже и углерод в радикале может замещаться на хлор

без резкого изменения свойств вещества.

«Не спятил ли с ума Дюма? — написал по этому по-

воду Берцелиус Велеру. — Что с ним, если он всерьез

пишет такую жалкую чепуху?»

7

И вот в один прекрасный день в немецком научной

журнале появилась статья, автор которой сообщал, что

ему удалось в одном веществе заместить все без исклю-

чения атомы на хлор. И хотя полученный продукт состоял

из чистого хлора, свойства первоначального вещества не

изменились!

В примечании к статье говорилось, что, по последним

сведениям из Лондона, английским химикам удалось за-

местить на хлор все атомы в веществе хлопка и, несмотря

на это, свойства его не изменились и что в лондонских

магазинах уже продаются материи, сотканные из чистого

хлора, которые с успехом идут для пошивки ночных кол-

паков, кальсон и превосходных теплых набрюшников...

Только дочитав до этого места, читатели журнала по-

няли, что попались на удочку злого шутника. Тогда они

обратили внимание на подпись: S. С. Н. Windier. Если

прочесть все буквы вместе, получится «швиндлер», что по-

немецки значит «обманщик» ...

Против кого направлен удар, — гадать не приходилось.

Статья имела пометку, что она якобы прислана из Парижа,

где работали Дюма и его единомышленники.

Школьничество на страницах научного журнала! Это

была неслыханная выходка в истории науки. Немудрено,

что автор ее долго оставался в тайне. Лишь много лет

спустя узнали, что это сам редактор журнала, знаменитый

немецкий химик Либих. Он воспользовался тем, что Велер

прислал ему письмо, в котором писал по поводу работ

Дюма: «Суетливость и болтовня химиков, вечные разго-

воры о замещениях доводят до тошноты. А сколько поло-

жений ... суть только догадки, только голые утвержде-

ния, и все же ... их считают фактами». И дальше шутки

ради он сообщил Либиху о якобы открытом удйвйтеЛЬ’-

ном замещении всех атомов на хлор. Велер думал, что

пишет одному Либиху. Но Либих, один из основателей

теории радикалов, раздраженный нападками Дюма на эту

теорию, изменил кое-что в письме Велера, добавил не-

сколько острот и опубликовал в журнале под видом

«письма из Парижа».

До такой страстности — даже до перебранок! — дохо-

дили порой научные сражения среди химиков-органиков.

Однако шутка может уколоть человека, но не опро-

вергнуть факты. Как бы ни старались приверженцы тео-

рии радикалов, она трещала по всем швам.

К РАБОТЕ ПРИСТУПАЕТ БУТЛЕРОВ

О 1847 году профессор Зинин покинул Казань и переехал

Ю Петербург. Преподавание химии перешло целиком в

руки Клауса. Под его руководством Бутлеров в 1849 году

окончил университет и был оставлен для приготовления к

профессорскому званию. В следующем году ему уже было

поручено чтение лекций по химии. Молодому лектору в

это время едва исполнилось 22 года.

С отъездом Зинина не прекратилась его дружба с Бут-

леровым. Знаменитый химик продолжал издалека руко-

водить научным развитием своего любимого ученика.

В 1852 году покинул Казань и профессор Клаус, и пре-

подавание химии в Казанском университете легло на

одного Бутлерова. Ускорив в связи с этим подготовку к

получению профессорского'звания, Бутлеров в 1854 году

посетил Москву, откуда не преминул заехать в Петербург

повидаться с Зининым.

(Окончание следует)

В^ССКАЗЫ НАТУРАЛИСТА

ВЕСНА

В. САФОНОВ

Рис. Г. НИКОЛЬСКОГО

БЫЛ день с резким ветром, — он

подымал и мел по улице мелкую

снежную пыль. Солнпе светило, но в

желтоватом свеге, бессильно падаю-

щем с низкого неба с рваными обла-

ками, все вокруг казалось особен-

но пустынно-холодным, а ветер —

особенно колючим. Не видно было

даже воробьев. Снежная пыль наби-

валась в рот, и голова невольно сама

вжималась в плечи, в поднятый во-

ротник.

Иными словами, был зимний лень,

когда особенно трудно представить

себе, что зиме будет конец, что серая

каменная земля с примороженной

ледяной корочкой отойдет и задышит,

что может она дать жизнь тысячам

ростков, приют — миллионам су-

ществ, что когда-нибудь набухнут и

лопнут почки и гомон, веселый свист

и щебет огласят зеленую листву.

С таким настроением, изрядно про-

дрогнув, я пришел в институт, снял

шубу и, входя в лабораторию, ска-

зал:

— Холода-а!..

— На дворе весна, — ответил Евге-

ний Степанович Никифоров, оторвав-

шись от микроскопа и мигая близо-

рукими глазами.

Помню, что меня рассмешило это

заявление микробиолога, который сла-

вился именно тем, что пейзажи под

объективом его превосходного микро-

скопа были знакомы ему гораздо

8

Свиристель.

лучше, чем даже смена времен года

за окнами. Да и жил он тут же, в

институте. Товарищи по лаборато-

рии утром уже видели его склоненным

над батареей разноцветных стаканчи-

ков и чашечек. Бактериальные куль-

туры в чашечках прорастали мед-

ленно, и во всей батарее, на

взгляд, ничего не менялось — только

каждое утро на столик ставился но-

вый стаканчик с простой свежей во-

допроводной водой. В сущности, это

и было единственной ежедневной но-

востью за этим столиком.

И пока хозяин его, сделав свое не-

обычайное сообщение, все щурился,

как будто глаза его никак не хотели

примириться с тем, что их оторвали

от окуляра, я не без яда в голосе

спросил:

— Уж не в микроскопе ли вы за-

метили весну?

— Вот именно, — совершенно не-

возмутимо подтвердил он и решитель-

но приказал: — Посмотрите сюда!

Не скрою, я с усмешкой заглянул в

темный глазок микроскопа.

И вдруг увидел поразительное зре-

лище. Круглое поле не было пустым.

Пловцы пересекали его. Тельца раз-

ных форм и оттенков висели в свет-

лом пространстве.

А негромкий голос рядом со мной

уверенно объяснял:

— Вам видны темные звездочки. Их

множество. Заметили? Это водоросль

астерионелла. Среди них движутся

палочки, похожие на гоночные лодки:

это водоросль навикула. Навикула

значит — «кораблик». Да еще

зеленые решетки и кубышки, со-

вершенно верно... Это микроскопиче-

ская растительность, микрофлора про-

зрачной воды. Вон какая она пышная!

Разве она была такой неделю назад?

Вы сами убедились: микрофлора по-

казывает весну!

Я не микробиолог. Мои друзья из

мира природы различимы без помощи

увеличительных стекол. Но вечером,

отправляясь домой, я подумал, что,

пожалуй, и меня могут ожидать но-

вости.

Дома у меня живут три птицы —

краснозобый зяблик, серая варакушка

и хохлатый свиристель. Свиристеля я

подсадил осенью, и птицы сразу раз-

говорились. С того и пошло: стоит

замурлыкать свиристелю — громко

откликнется зяблик. А варакушка по-

слушает, посвистит да затем очень

точно* повторит обоих.

Так целую зиму мы слушали летние

песни, когда снаружи, за разрисо-

ванным ледяным окном, скребли зем-

лю скрипучие морозы.

И вот в самом деле: дома что-то

произошло. Свиристель беспокоился.

За зиму он стал совсем смирным,

жадно брал с руки и муравьиные

яйца, и тертую морковь, и изюм

так, что клеве ч пальцы, а теперь

метался, места в клетке не находил.

Другие птицы оставались спокой-

ными. А свиристель был как больной.

Дня через два я облазил завален-

ные снегом рябинные места под горо-

дом. Свиристелей не было. На рябине

пусто. Улетели на север!

Тогда стала понятна птичья бо-

лезнь: свиристели улетают от нас

весной, когда другие птицы прилетают;

и настало время свиристелям соби-

раться на их далекую северную ро-

дину.

С этих пор мои домашние начали в

полдень каждого погожего дня сле-

дить за солнечной полосой на полу.

Она лежала почти на метр ближе к

окнам, чем месяц назад, и заметно

продолжала передвигаться из глуби-

ны комнаты все быстрее и быстрее.

Она странствовала по полу комнаты,

как по континенту, и, как на карте,

прокладывала солнечную трассу с

севера на юг.

Вот вечером, медля уходить, она

достала до книг в темноватом углу, и

радужно блеснула, ранее никем не

замеченная, тонкая, зимняя пыль меж-

ду корешками. Надо браться за

тряпку!

А в то время как двигалась полоса,

касаясь в каждом доме все новых

вещей, много месяцев не знавших

солнца, событий становилось все

больше.

Странные часы, с глуховатым хо-

дом, затикали в шкафу. Это шашель,

древоточец, сверлящий ходы в дереве.

Однажды, когда меня отвлек от ра-

боты грохот сосулек, отламывающих-

ся с крыши за окном, по столу про-

бежала с обмякшими мокрыми

крыльями муха. Она подождала ми-

нуты две на припеке, ее крылья вы-

ровнялись, и она улетела.

Маленькая варакушка перестала

спать по ночам. Дневная птичка пря-

мо сделалась ночной, и ночью те-

перь — ее главная жизнь. Я не див-

люсь, я знаю: где-то в Африке ее

серенькие подруги, другие, вольные

варакушки, как раз теперь собираются

стаями, чтобы начинать ночные пере-

леты на север — к нам.

У картошки из всех клубней ле-

зут бледные, длинные ростки.

Соседка говорит соседке:

— Совсем зима на дворе, и в по-

гребе не теплей, чем раньше, а вот

проросла, как весной!

Тогда я нарезал на дворе черные,

по-зимнему мертвые ветви вяза, ли-

пы, березы, лиственницы, орешника,

ольхи и все их поставил в воду. Я де-

лал то же в декабре и потом выбро-

сил зря простоявшие в банке голые

прутья.

А теперь орешник выкинул пуши-

стые сережки — яркие, золотые. И

все ветви распустились.

Я взрезал почку лиственницы. В ней

была почти готовая, созревающая

пыльца.

А ведь, в сущности, не произошло

ничего. Когда я ходил на лыжах,

мороз жег щеки, и вечерами снег

скрипел.

На лыжах я добрался до кустарни-

ка у пруда. Около каждого черного

прутика снег подтаял кружком. Я

нагнулся посмотреть. И вдруг заме-

тил черных насекомых. Одни прыгали

по снегу, как блохи. Другие ползали,

похожие на мух без крыльев. В снеж-

ных ямках блеснула паутинка: там

прятались маленькие пятнистые па-

учки.

Около круглых блюдечек талой

воды снег казался буроватым. Я за-

черпнул воды. Она пахла стиранным

бельем. Зеленый шарик прокатился

среди пляшущих соринок и сверкаю-

щих точек.

Я взялся рукой за черную ветку.

Она была теплой. На небе ни облачка.

Солнце стояло высоко — надо заки-

нуть голову, чтобы встретиться с ним.

И от высокого солнца небо стало го-

лубым и очень глубоким, почти си-

ним, и его заливал такой блеск, что,

смотря на него, нельзя было пове-

рить в снег на земле.

И тогда я увидел, что пришла

весна.

9

УШИ КРЕВЕТКИ

В. САФОНОВ

ГТ РИХОДИЛО ли вам в голову, ка-

1 1 кая изумительная вещь — наши

глаза? Предмет отделен от нас, мы

ничем не прикасаемся к нему, между

ним и нами — неощутимая пустота,

может быть — самая большая пустота,

какую только мы в состоянии вообра-

зить: межпланетное пространство; сам

предмет этот, возможно, за миллионы

километров. А для нас открыта его

форма, цвет, его движения и перемены:

мы видим его!

Уши наши человеку вдумчивому

тоже вряд ли покажутся менее удиви-

тельными, чем глаза. Прозрачен и не-

видим воздух, его невидимые колеба-

ния не шевельнут и былинки, не за-

ставят дрогнуть осиновый листок. Но

наше ухо различает тут целый мир

звуков; он необозримо огромен.

Шорохи, свисты, скрипы, гулы, ле-

пет ручьев, лесной шум, морской при-

бой, тиканье часов, стук машин и

станков, рокот моторов, гудки, смех,

крики; и еще необозримый мир — мир

слов, передающих все мысли людей;

мир музыки, одного из самых могу-

чих, самых неисчерпаемых искусств...

Но не только звуковые вести до-

ставляют уши из внешнего мира. Они

помогают нам уверенно различать

«верх», «низ», «стороны» и соблюдать

равновесие: без этого «органа чув-

ства пространства» мы не могли бы нн

встать, ни сесть, ни шагу ступить —

как человек, впервые в жизни попав-

ший на каток. Вот что значат для нас

уши, о замечательном устройстве ко-

торых рассказывал нам учитель. Пом-

ните? Раковина-звукоуловитель, ба-

рабанная перепонка на дне слухового

прохода, три косточки — молоточек,

наковальня и стремечко за перепон-

кой, в среднем ухе; а в глубине лаби-

ринт — полукружные каналы, улит-

ка. ..

Там — центр нашего слухового ап-

парата: «кортиев орган» — дивное

подобие лиры с двадцатью тысячами

струн - волокон, только не издаю-

щей, а принимающей звуки. Там же

наш орган равновесия. Три полукруж-

ных канала расположены в трех

взаимноперпендикулярных плоскостях,

соответственно трем измерениям про-

странства. Жидкость, наполняющая

всю полость, — эндолимфа — кажет-

ся густой и молочной от множества

взвешенных известковых крупинок.

Она колеблется, перемещается при

любой перемене положения тела.

Крупинки давят на нервные волоски.

И мы получаем сигнал, выпрямились

ли мы, наклонились ли и крепко ли

держимся на ногах. Нечто вроде бес-

конечно усложненного внутреннего

ватерпаса...

Я напоминаю обо всем этом потому,

что мне хочется рассказать случай,

происшедший четверть века назад.

Было мне тогда немногим больше лет,

чем вам, читатели. Я работал на на-

учно-промысловом пункте в южном

хранились знамени-

приморском

городе, слав-

ном издавна

своими рыб-

ными ловля-

ми.

На пункте в бан-

ках с формалином

тая сельдь нашего

города — барбуля,

с ее нежным ру-

мянцем, тусклые медузы и гребневики,

камбалы с глазами на одной стороне,

злые морские коты, похожие на бу-

мажных змеев с хвостом-кинжалом,

акулы — «морские собаки», радужные

губаны и коньки, будто снятые с шах--

матной доски. Были и аквариумы с

живым населением. Особенно занима-

ли нас, самых молодых, маленькие,

ловко плавающие рачки — креветки.

Время от времени мы замечали

(происходило это обычно после линь-

ки), что они брали клешнями песчин-

ки и старательно запихивали их в

ямки у основания усиков. И до тех

пор, пока им не удавалось успешно

закончить это странное дело, они

чувствовали себя весьма беспокойно.

Двигались, как пьяные.

Прибытию на пункт профессора из

Ленинграда предшествовала молва,

что едет известнейший гидробиолог

страны. Ждали его с трепетом. Теперь я

думаю, что то был человек лет 50—55.

Но тогда я увидел величественную,

как на портретах Тургенева, серебря-

ную седину, почтительность, с какой

профессора сопровождали научные ра-

ботники, и мне он показался по мень-

шей мере древним патриархом. Он

кивнул мне, довольно бегло осмотрел

сокровища в формалине. И остановил-

ся перед креветками. Они как раз

были увлечены своим загадочным и за-

бавным занятием. «Патриарх» смотрел

на них с мальчишеским любопытством.

А я в изумлении не отводил от него

глаз — ведь я еще не знал, что уче-

ные всегда любопытны, как школьни-

ки, иначе они не были бы учеными...

Гость коротко и властно попросил

пересадить рачков в другой аквариум,

чтобы была в нем только чистая вода.

И сам уселся рядом с таким реши-

тельным видом, что научные сотруд-

ники, робко и уважительно помедлив,

в конце-концов разошлись по своим

делам.

А в аквариуме постепенно началось

странное. Креветки, перевернувшись

на спину, больше не вставали. Другие

боком тыкались о стенку. Третьи

стояли на голове, опираясь усиками.

Они вели себя совершенно так же,

как пассажиры во время полета с

Земли на Луну в жюльверновской ра-

кете, когда исчезла сила тяжести.

Вдруг профессор прервал молчание.

— Отлично, — сказал он, обра-

щаясь несомненно к креветкам, так

как меня он не замечал. — Сейчас

вы протанцуете танец, какой вам ни-

когда и в голову не приходил!

Откуда явились на сцену железные

опилки, я не знаю. Возможно, что про-

фессор все-таки заметил меня и велел

достать их. Горсть опилок была вы-

сыпана в аквариум, и надо было по-

любоваться поспешностью, с какой

креветки начали ловить их и всовы-

вать в ямки на усиках!

И все пришло в порядок. Сила тя-

жести возникла снова. Опрокинутые

приняли обычное положение. Запла-

вали стоявшие на голове.

Тут профессор сунул руку в карман

и, подобно фокуснику, извлек магнит,

обыкновеннейший магнит-подковку —

отраду всех мальчишек. Он поднес под-

ковку к аквариуму сверху. И креветки

легли на спину. Он поднес магнит

сбоку — и все креветки повернулись

на бок, брюшком к магниту. Он водил

магнитом вверх, вниз, вправо, влево —

и население аквариума, покорное ма-

гической подкове, все согласно вали-

лось, вставало, взвивалось на хвосты,

совершало сальтомортале. Это было

необычайное зрелище.

— Профессор! — услышал я заи-

кающийся голос нашего гидрографа. —

Ради всего святого, вы преподаете

физкультуру креветкам?!

Профессор спокойно спрятал под-

кову в брюки и обернулся к нему.

— Пустяки, коллега. Просто пов-

торение одного классического опыта...

И затем он прочел двухминутную

лекцию, которая врезалась мне в па-

мять. Он сообщил, что песчинка,

вкладываемая креветкой в ямку на

усике, — это «слуховой камешек» или,

точнее, камешек равновесия. Потому

что профессор отрицал, чтобы кревет-

ка могла слышать. Ее «зародыши

ушей» — открытые ямки — годны

еще только как самые простень-

кие (да и то с помощью песчинки!)

органы равновесия. Кудэ давит тя-

жесть песчинки — там низ. Песок за-

менили железными опилками, и маг-

нит сыграл с креветками каверзную

шутку. «Камешек» в ямке стал ука-

зывать «низ», в зависимости от поло-

жения магнита, то вверху, то сбоку.

А рачок послушно и торопливо при-

способлялся к столь неугомонно пля-

шущему «низу».

Тогда я понял и накрепко усвоил

(ведь я видел танцы креветок собст-

венными глазами), с какого «пустяч-

ка», почти смешного, начиналось не-

когда и у наших далеких предков

развитие удивительного, сложнейшего

и благородного органа, который мы

называем теперь человеческим ухом.

10

Г. АЛЕКСЕЕВ

D фантастическом романе Уэллса «Человек-не-

' видимка» описываются необыкновенные при-

ключения молодого медика Гриффина, который

стал невидимым.

«Вы отлично знаете, — говорит герой романа

Гриффин своему другу, — что все тела или погло-

щают свет, или отражают, или преломляют, или

производят все это одновременно. Если тело не

отражает, не преломляет и не поглощает, оно не

может быть видимым».

Это действительно так.

Опустим тонкую пластинку стекла в воду или

в еще более плотную жидкость, и эта пластинка

станет почти невидимой, потому что луч света,

проходящий через воду и стекло, очень мало пре-

ломляется и почти не отражается. Пластинка в

таких условиях так же невидима, как струя све-

тильного газа в воздухе. Современная наука не

нашла еще таких средств, чтобы сделать пред-

меты или живые существа невидимыми в воздухе.

Но среди окружающей нас природы можно встре-

тить живые существа, почти невидимые, несмотря

на то что они не так уж малы, чтобы их нельзя

было видеть невооруженным глазом. Такие проз-

рачные существа - «невидимки» во множестве на-

селяют пресноводные водоемы, но еще больше их

в морях и океанах.

Наберем в стеклянную банку воды из какого-

либо пруда. Среди различных маленьких живых

существ, попавших к нам в плен, можно обнару-

жить прозрачное животное, плавающее в гори-

зонтальном положении и передвигающееся резки-

ми толчками. Заметить это существо удается не

сразу, потому что оно почти невидимо даже в

небольшой банке. Это личинка перистоусого ко-

мара, или коретры. Она совершенно прозрачна, за

исключением глаз, пузырьков гидростатического

аппарата и бледножелтого кишечника. Если бы

глаза личинки также были прозрачны, личинка

не смогла бы видеть. Световые лучи тогда про-

ходили бы совершенно беспрепятственно через

прозрачные глаза и не могли бы создавать зри-

тельных впечатлений.

Для чего же нужна личинке коретры невиди-

мость? Эта ее особенность помогает ей скрывать-

ся от врагов и охотиться за пищей — крошечны-

ми рачками, которых она ловит своими крючко-

образными усиками. Природа устроила эту «неви-

димку» совершеннее фантастической невидимки

Уэллса. Вспомним, что Гриффин должен был скры-

ваться после еды, так как переваривающаяся

пища была видна в нем. Добыча же личинки, по-

пав в глотку, разжижается и только после этого

поступает в кишечник; твердые частицы выбра-

сываются через ротовое отверстие. Благодаря

этому питание мало уменьшает невидимость ли-

чинки коретры.

В наших прудах и озерах встречается еще одно

прозрачное животное, рачок-лептодора. Несмотря

на то что его длина около одного сантиметра,

этот рачок совершенно, незаметен, даже если его

посадить в стакан с водой. Виден только его

Рис. Б. ЕЗИКЕЕВА

большой черный глаз. Так же как личинка ко-

ретры, этот прозрачный рачок — хищное живот-

ное, истребляющее более мелких рачков.

Лептодора неподвижно парит в воде, держась

при этом в горизонтальном положении. Время от

времени стремительным движением набрасывает-

ся рачок на добычу, раздробляет ее и высасы-

вает.

Лептодора еще прозрачнее личинки коретры.

Раньше даже полагали поэтому, что лептодора

очень редко встречается. Но это оказалось не

так. Ее можно найти даже в небольших водоемах,

но увидеть ее нелегко. В солнечные дни лепто-

доры держатся в глубине, но в пасмурную по-

году и ночью они поднимаются ближе к поверх-

ности.

Больше всего прозрачных, невидимых существ

живет в верхних слоях открытого моря и океана.

Это объясняется тем, что в чистой и прозрачной

морской воде негде спрятаться от многочислен-

ных врагов. И вот мелкие морские животные, не

обладающие другими средствами защиты, только

благодаря прозрачности и невидимости, словно

надев на себя сказочную «шапку-невидимку», мо-

гут избегать опасность и подкарауливать до-

бычу.

Прозрачные мягкотелые животные — оболочни-

ки, имеющие вид крошечных бочонков и называ-

ющиеся пирозомами, подвергаются нападениям со

стороны прозрачного же рачка, болоплава-фрони-

мы. Самка фронимы забирается в «бочонок» обо-

лочника, поедая постепенно его внутренности,

пока от него останется только одна тонкая и

прозрачная оболочка. Внутри этой оболочки фро-

нима путешествует по морю и в нее же отклады-

вает яйца. Вылупившиеся из яиц молодые фрони-

мы некоторое время продолжают, жить в оболочке

бочоночника вместе со своей матерью, а затем

расплываются в разные стороны.

Личинки многих рыб, плавающие в открытом

море, также часто прозрачны. Личинка обыкно-

венного угря, который хотя и живет в реках, но

икру мечет в глубинах Атлантического океана,

плавает некоторое время на глубине около

200 метров, а затем у поверхности воды. Она по

форме напоминает древесный лист и совершенно

прозрачна.

Много еще «невидимок» живет в морях — Ве-

нерин пояс, имеющий вид извивающейся при пла-

вании ленты; медуза-невидимка с нежным куполом

и тонкими, гибкими щупальцами; прозрачные греб-

невики и сифонофоры, которые так мало похо-

жи на животных, а скорее напоминают елочные

игрушки.

У скалистых берегов Черного моря в воде жи-

вет множество креветок. Этот небольшой морской

рак почти незаметен в воде. Он полупрозрачен и

покрыт темными пятнами, сливающимися с песком

и камнями дна. Хорошо заметны только блестя-

щие глаза креветки, сама же она теряется на

фоне дна. Это уже комбинация прозрачности с

маскировочной окраской — камуфляжем.

11

fla заре русского станкостроения

(См. рисунки на стр. 13)

\ Г АССОВАЯ потребность в станках

появилась в то время, когда соз-

давалась крупная промышленность

и нужно было производить машины

машинами. Старый токарный станок

был непригоден для такой работы.

В таком станке резец держала рука

рабочего, а точность изготовления за-

висела от искусства мастера, руку ко-

торого подпирали самые элементар-

ные приспособления.

Нужно было научиться закреплять

резец в разных положениях. Появил-

ся крестовый супорт. Маркс писал

об этом изобретении: «Введение его

разом повело к усовершенствованию

и удешевлению всех машин и дало

толчок новым изобретениям и усовер-

шенствованиям» («Капитал», т. 1, гл.

XIII, стр. 291, изд. 1930 г.).

Изобретение, сыгравшее такую

большую роль в истории техники, по-

лучило развитие в Западной Европе

в начале XIX века. На сто лет рань-

ше, в самом начале XVIII века, заро-

дилось станкостроение в России.

И задолго до того, как усовершен-

ствованные станки появились в За-

падной Европе, они уже широко ис-

пользовались на русских заводах.

В нашем журнале (№ 12 за 1947 г.)

было напечатано окончание историче-

ской повести «Лев Сабакин и туля-

ки». Иллюстрируя эту повесть, ху-

дожник изобразил токаря, рабо-

тающего за станком. Этот рису-

нок не отображал успехов рус-

ских станкостроителей. В настоящее

время редакция получила уникальную

книгу, изображающую станки того

времени1. Два таких станка мы воспро-

изводим. Напоминаем вам о том, что

тульский мастер Алексей Сурнин и

тверской механик-часовщик Лев Са-

бакин в конце XVI1I века были в

Англии. Они спроектировали замеча-

тельные станки, строившиеся затем в

Англии и в России.

Токарный станок, который здесь

изображен, металлический. Он был по-

строен по чертежам Сурнина на за-

воде Берда.

---------------9 ----------------

Станок этот предназначается для

обточки ружейных стволов. Так как

у ружейного ствола один конец дол-

жен быть обработан на конус, то на

станке есть приспособление, отодви-

гающее супорт, и приспособление для

охлаждения резца. Есть приспособ-

ление для изменения хода резца.

Другой станок, изображенный здесь,

предназначался для изготовления не-

больших винтов. Автор его — тоже

Алексей Сурнин. Станок имеет совре-

менный вид и был пущен в ход в

самом конце XVIII века или в пер-

вые пятилетия XIX. На Тульском за-

воде в начале XIX века существовал

ряд таких станков.

Именно в России впервые была до-

стигнута заменяемость частей ружья:

ружье могло быть собрано из любых

заводских деталей этого типа, кото-

рые не нуждались в специальной

пригонке.

1 «Описание Тульского оружейно-

го завода в историческом и техниче-

ском отношении», год издания 1823.

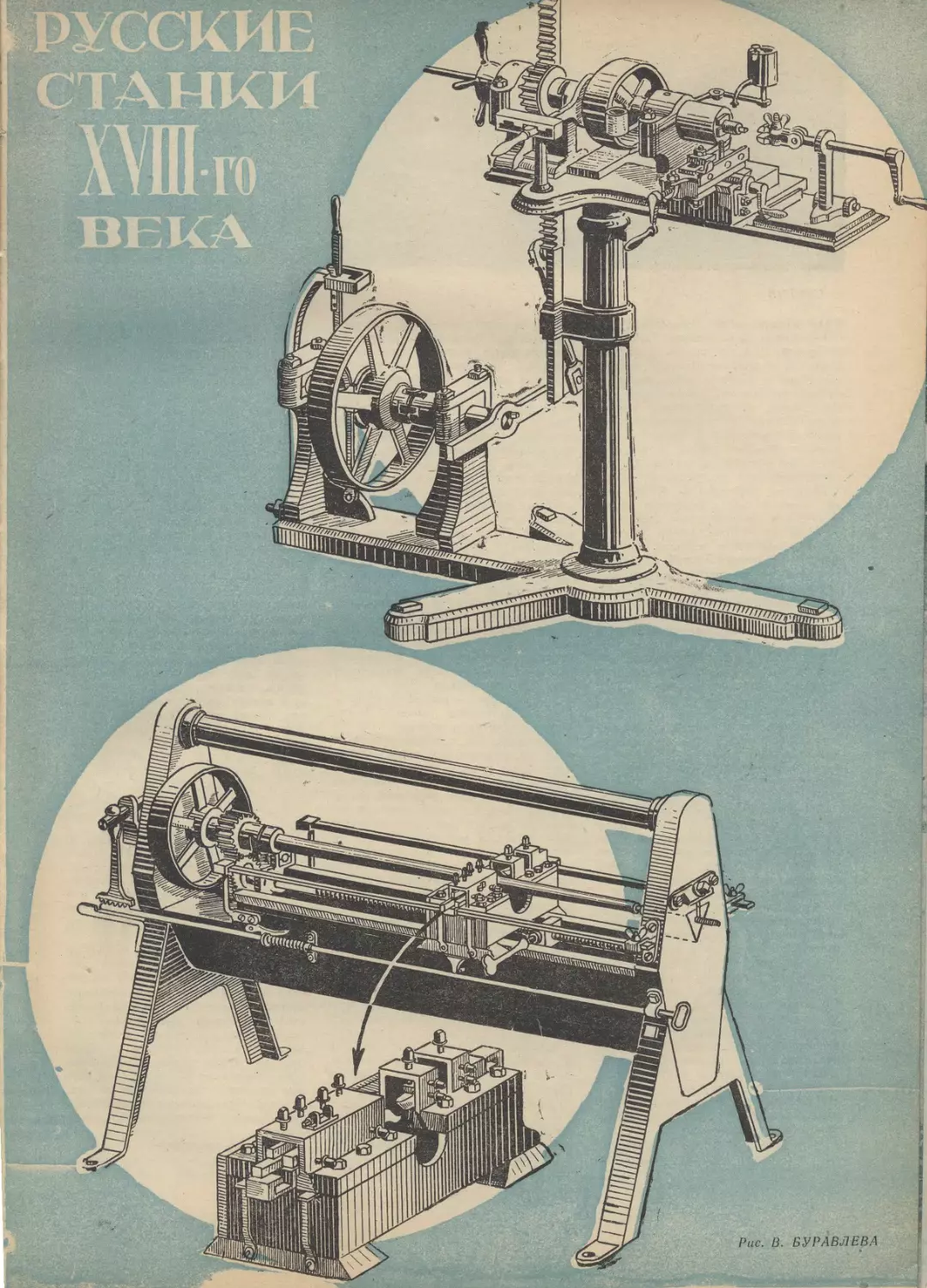

Станок для обточки и нарезки винтов

I—I А этом маленьком станочке задолго

* * до того, как подобные станки поя-

вились за рубежом, тульские оружей-

ники изготовляли винтики для ру-

жейных деталей. Станок имеет ряд

механизмов, которые в усовершенст-

вованном виде используются в на-

стоящее время. На этом станке винти-

ки изготовлялись из металлического

круглого прутка, диаметр которого был

равен диаметру головки винта, и поэто-

му не было необходимости обтачивать

пруток под диаметр головки. Подача и

установка заготовки на станке произ-

водились подобно тому, как это де-

лается теперь на револьверных стан-

ках пруткового типа: металлический

пруток вводился в отверстие шпинде-

ля с задней его стороны и после

того, как отрезался обработанный винт,

толчками продвигался вперед на дли-

ну винта. Движение подачи прутка

производилось механизмом, в котором

вращение приводного шкива преобра-

зовывалось в поступательное движе-

ние прутка. Шкив, вращающий шпин-

дель, и шкив механизма подачи по-

лучали независимое друг от друга

вращение.

Обработка детали происходила по-

очередно двумя инструментами —

комбинированным резцом, который

одновременно обтачивал винт и отре-

зал его от прутка, и плашкой — ин-

струментом, нарезающим резьбу.

(См. верхний рисунок на стр. 13)

Супорт станка состоял из трех

основных частей: неподвижного осно-

вания, установленного на столе стан-

ка, нижней каретки, получавшей дви-

жение от винта вдоль оси прутка, и

верхней каретки, двигавшейся перпен-

дикулярно оси прутка по нижней ка-

ретке под воздействием другого вин-

та. Резец закреплялся винтами на

верхней каретке супорта. Таким об-

разом, одним резцом можно было об

точить деталь, передвигая нижнюю

каретку, и отрезать ее от прутка,

передвигая верхнюю каретку.

Резьбонарезная плашка состояла из

двух половинок, каждая из которых

вставлялась в губки специальных тис-

ков, укрепленных на стойке.

После того, как заканчивалась об-

точка прутка, под наружный диаметр

резьбы, к нему подводились тиски с

раскрытыми губками таким образом,

чтобы обточенный конец прутка по-

местился между ними. Затем губки

тисков сжимались винтом, и плашка