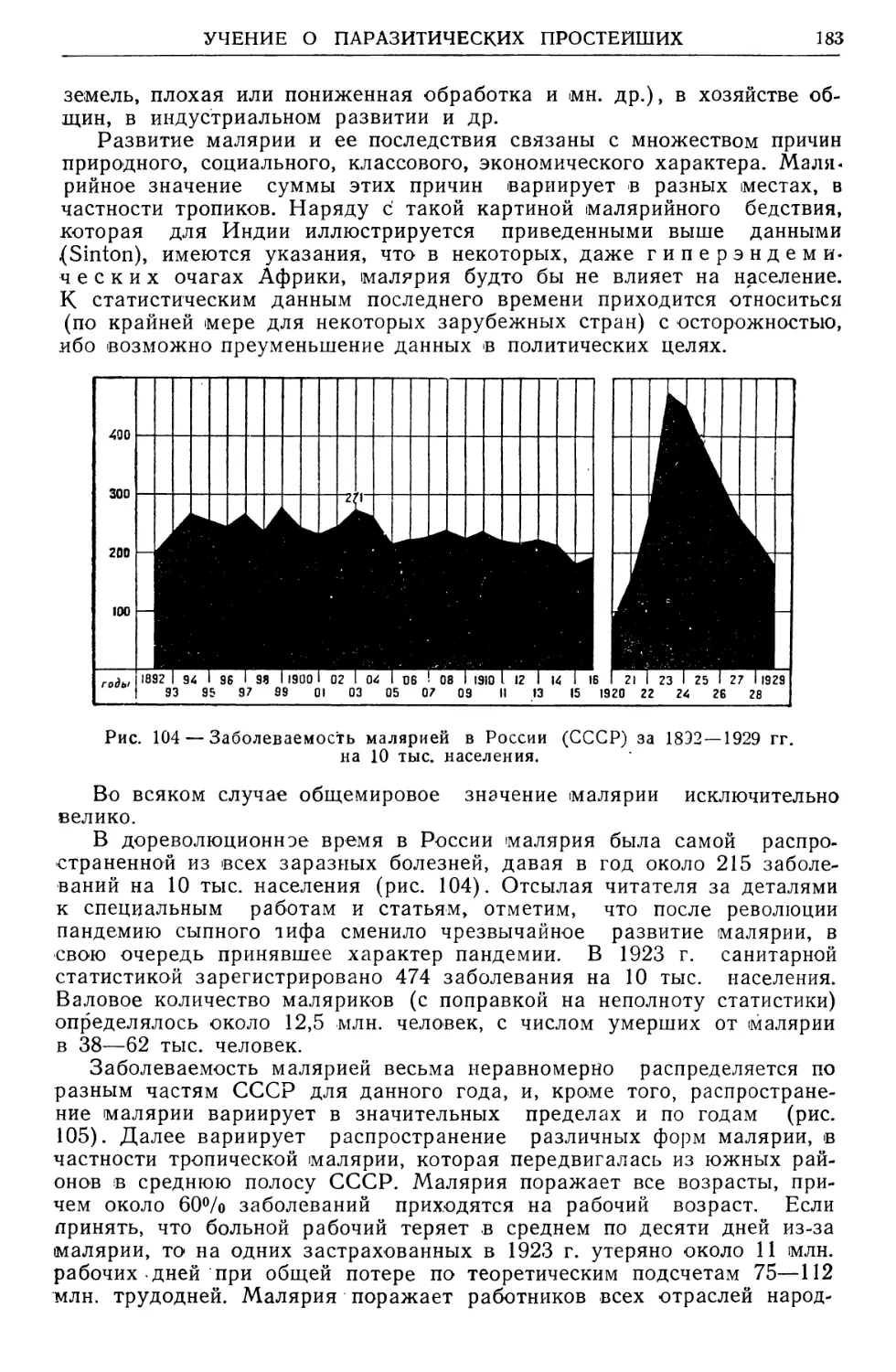

Text

E.H. t

ПАВЛОВСКИМ

,*>*е

руководство

по

’АРАЗИТОЛОГШ

ЧЕЛОВЕКА

.Академик

Е.Н. ПАВЛОВСКИЙ

руководство

ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ

ЧЕЛОВЕКА

ДАТЕ Л ОСТ В«.

иемии илу'

СССР

I

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

Академик Е. Н. ПАВЛОВСКИЙ

Действительный член Академии Медицинских Наук СССР,

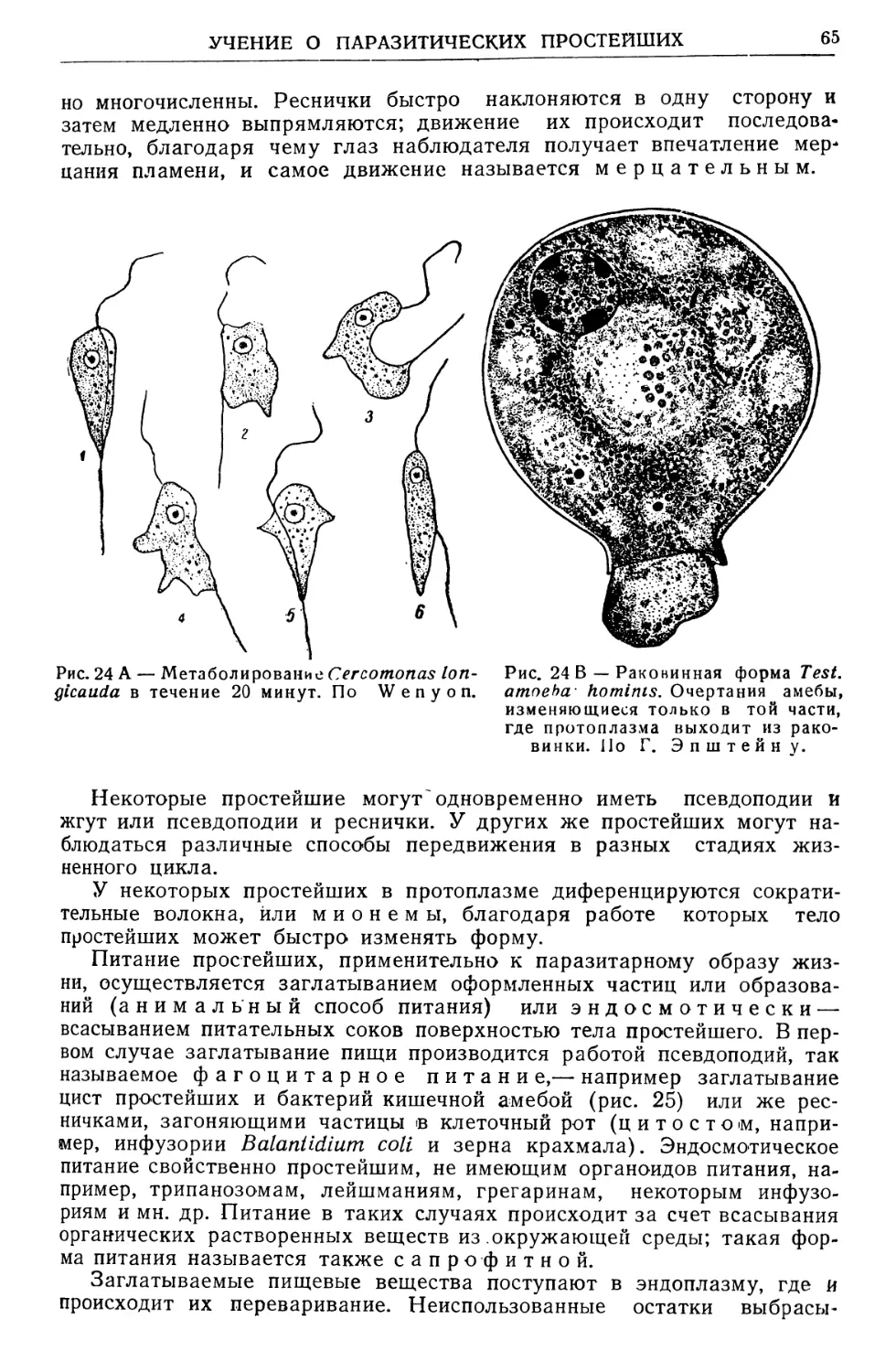

Генерал-лейтенант медицинской службы,

Лауреат Сталинской премии

РУКОВОДСТВО

ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ

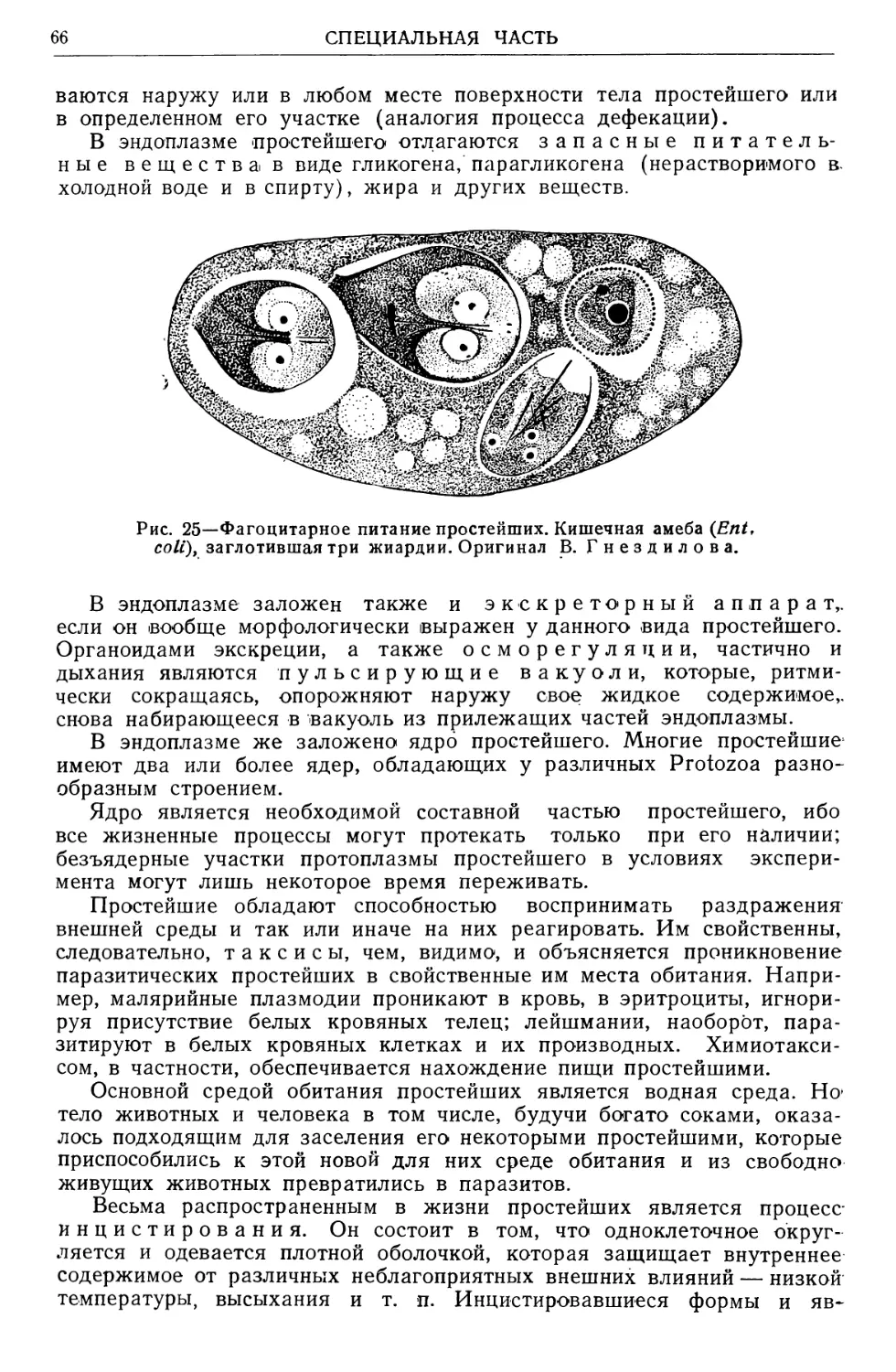

ЧЕЛОВЕКА

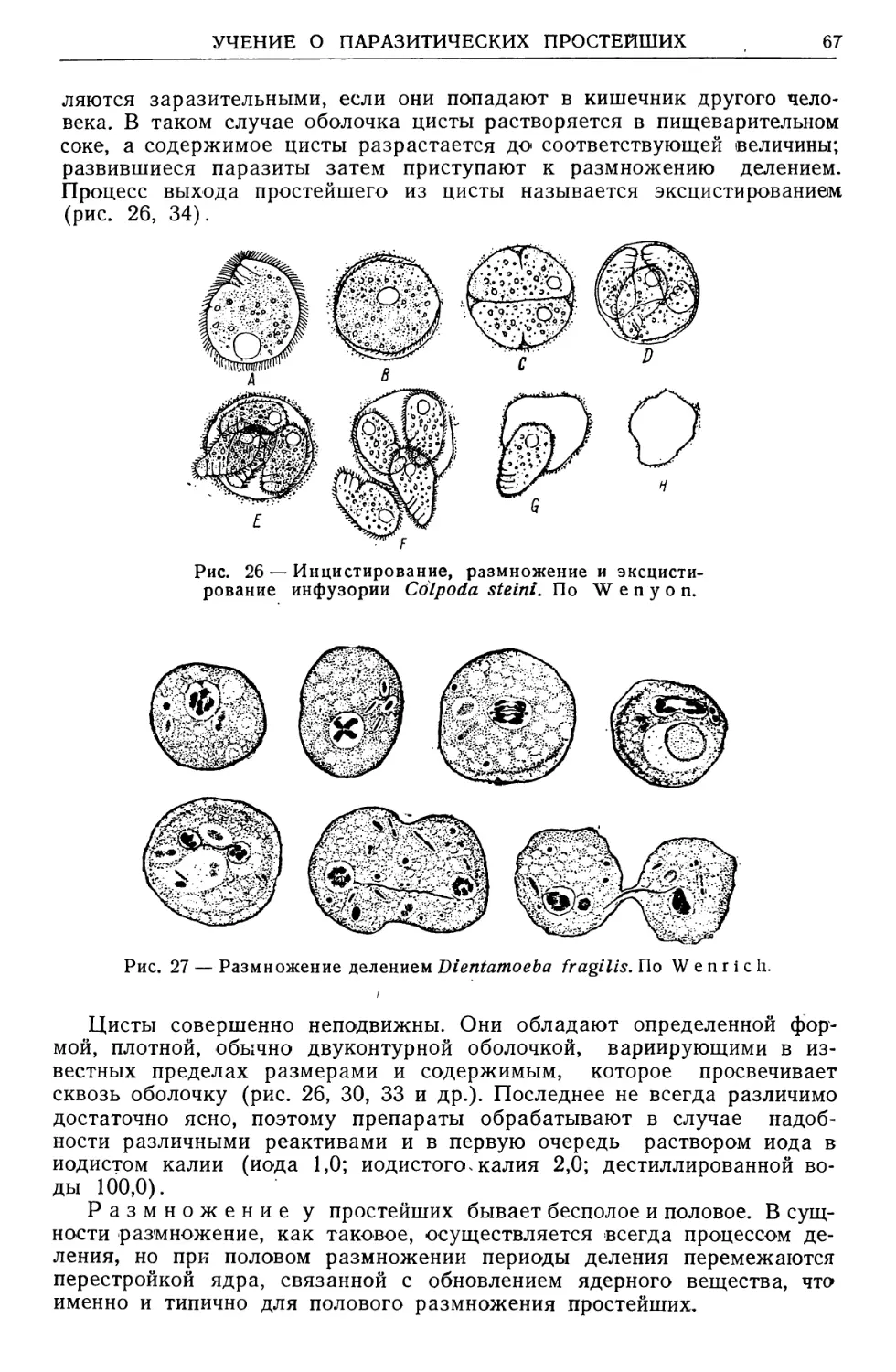

С УЧЕНИЕМ О ПЕРЕНОСЧИКАХ

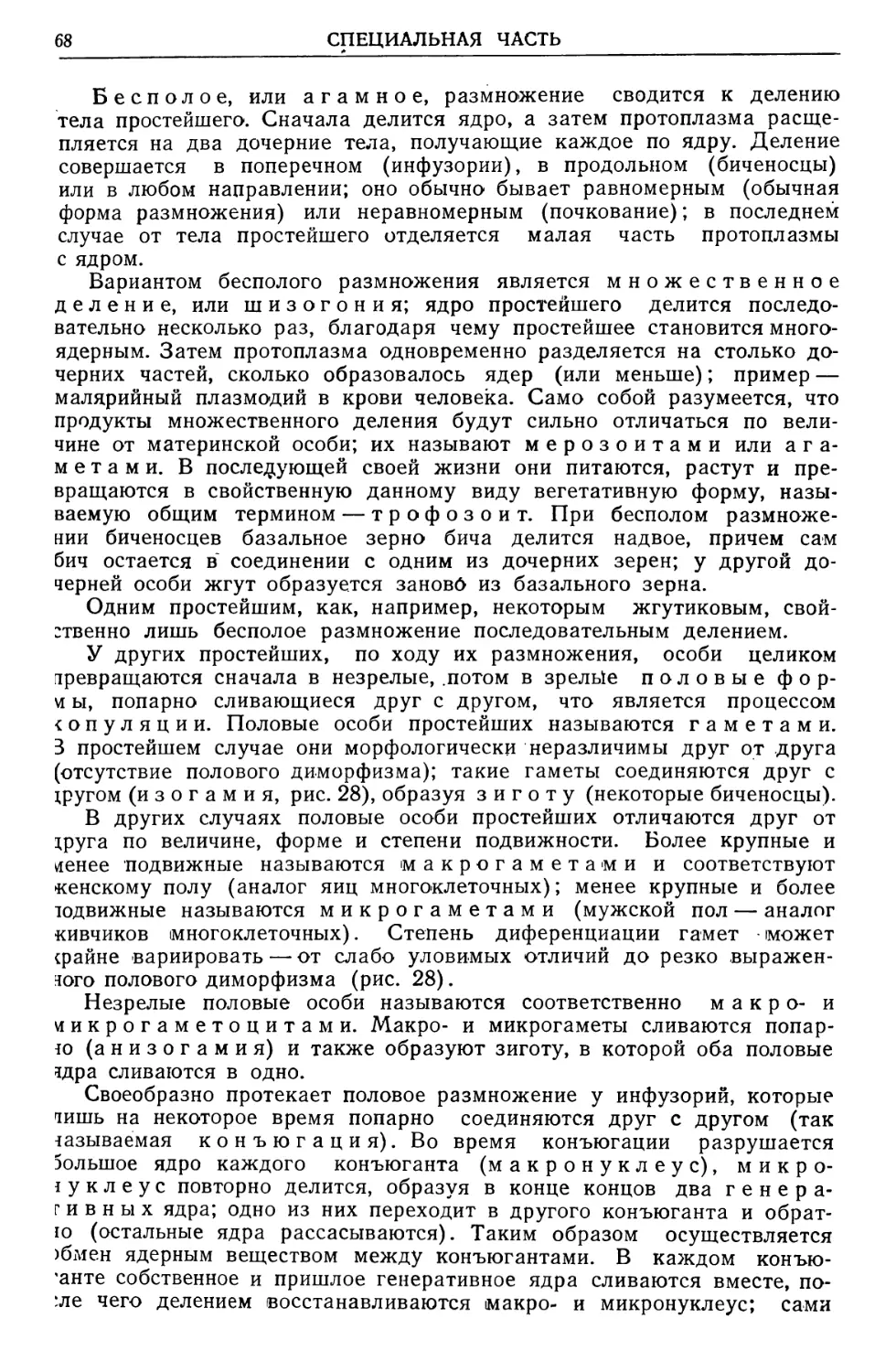

ТРАНСМИССИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ТОМ I

Пятое издание, переработанное

и значительно расширенное,

с 374 рис. в тексте

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА-1946 —ЛЕНИНГРАД

ПОСВЯЩАЕТСЯ

моим ученикам и сотрудникам, внес-

шим энергичной, самоотверженной, порой

опасной для жизни работой в экспеди-

циях, в лабораториях и преподаванием

богатый вклад в развитие советской па-

разитологии и в познание природы на-

шей Социалистической Родины, особенно

ее далеких окраин, на пользу охраны

здоровья трудящихся.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Пятое издание «Курса паразитологии человека» закончено было

спустя шесть лет после сдачи в производство второго издания. Истек-

ший период знаменуется бурным ростом различных отраслей советской

паразитологии как в теоретическом, так и в прикладном отношениях.

Далеко вперед продвинулось изучение паразитологических особенно-

стей окраинных зон Советского Союза. Больше и больше ширится прак-

тика экспедиционных паразитологических исследований. Растет науч-

ная производительность различных научно-исследовательских парази-

тологических ячеек на периферии, углубляется научно-исследователь-

ская работа центральных паразитологических лабораторий, что находит

себе отражение выпуском» трудов, сборников, монографий. Больше и

больше продвигаются в практику научные достижения последних лет.

Только по одной группе отделов паразитологии в Зоологическом ин-

ституте Академии Наук СССР и в Таджикском филиале АН СССР^ во

Всесоюзном институте экспериментальной медицины имени А. М. Горь-

кого с филиалом в Сухуми, по Кафедре общей биологии и паразитоло-

гии Военно-медицинской академии РККА им. С. М. Кирова и по много-

численным экспедициям, осуществляемым нами по заданиям Нарком-

здрава СССР, Главного военно-санитарного управления наркомздравов

СССР и союзных республик, и в порядке выполнения плановых

работ перечисленных выше паразитологических ячеек, работающих

под общим руководством автора, можно отметить следующие крупные

достижения за истекший шестилетний период.

А. По переносчикам возбудителей вирусных, бактериальных и па-

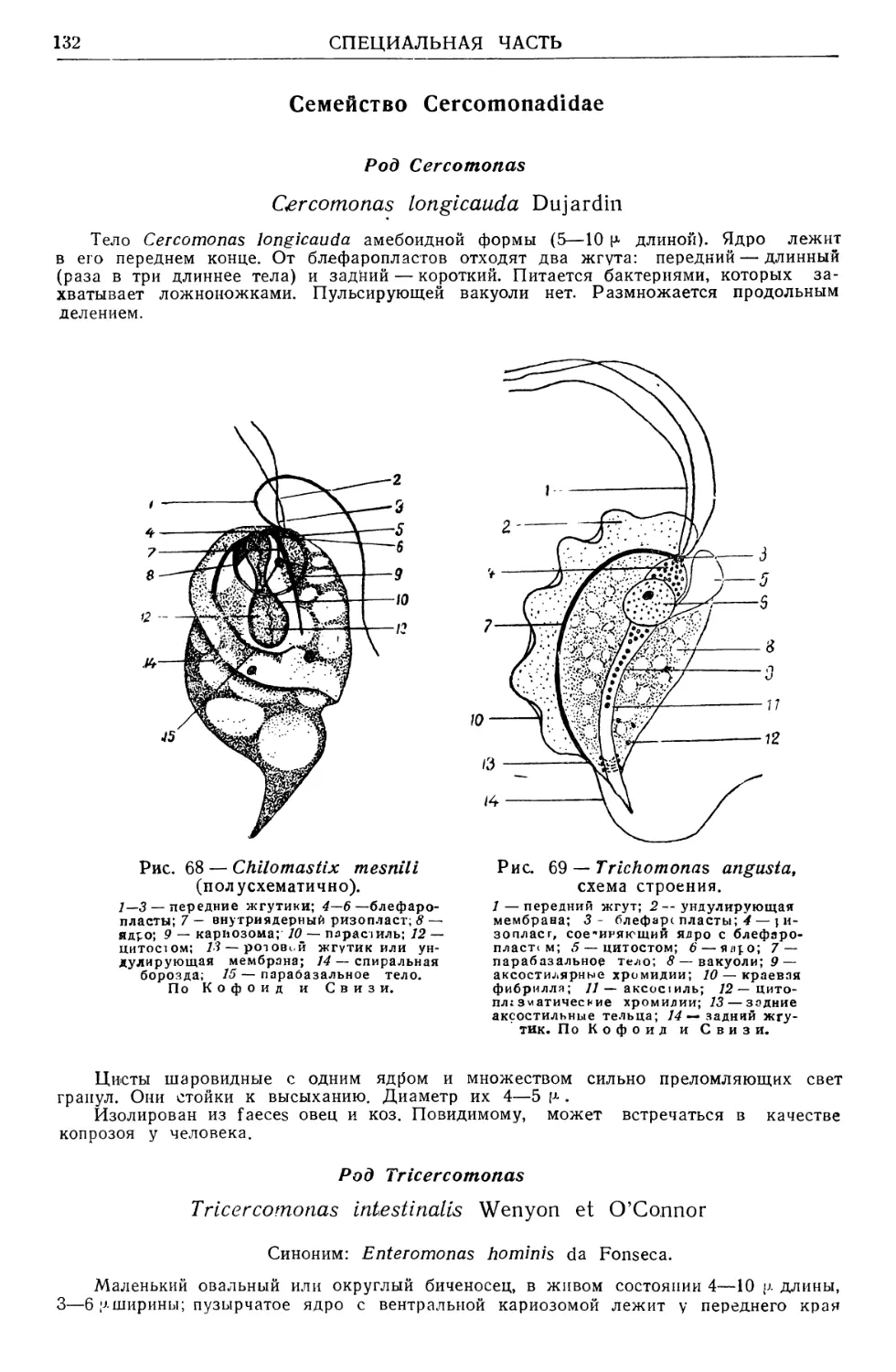

разитарных болезней: а) открытие трех новых переносчиков клещевого

возвратного тифа и разработка методов клещевой профилактики;

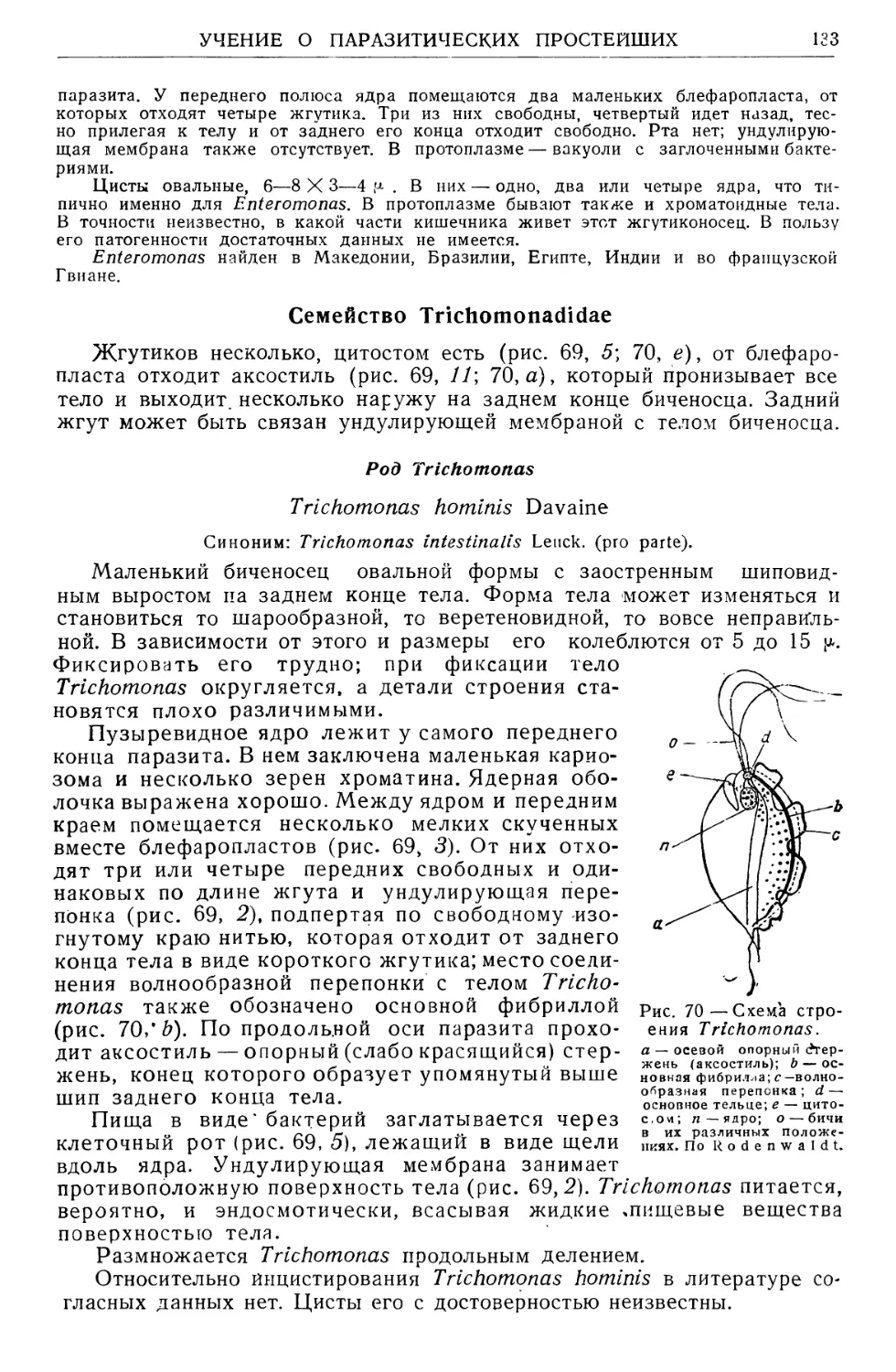

б) установление новой для СССР болезни — марсельской сыпнотифоз-

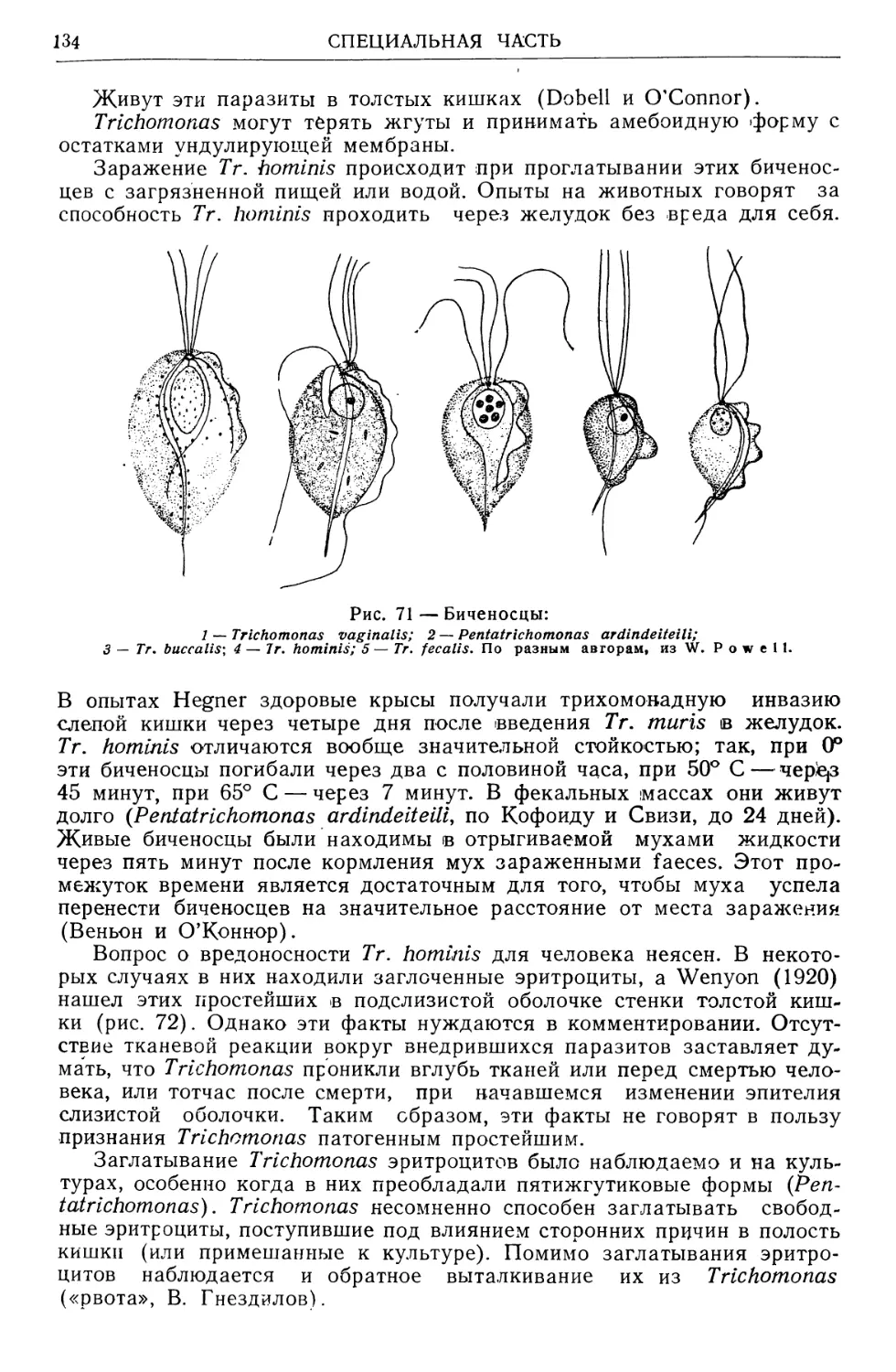

ной лихорадки с подтверждением роли клеща Rhipicephalus sanguineus,

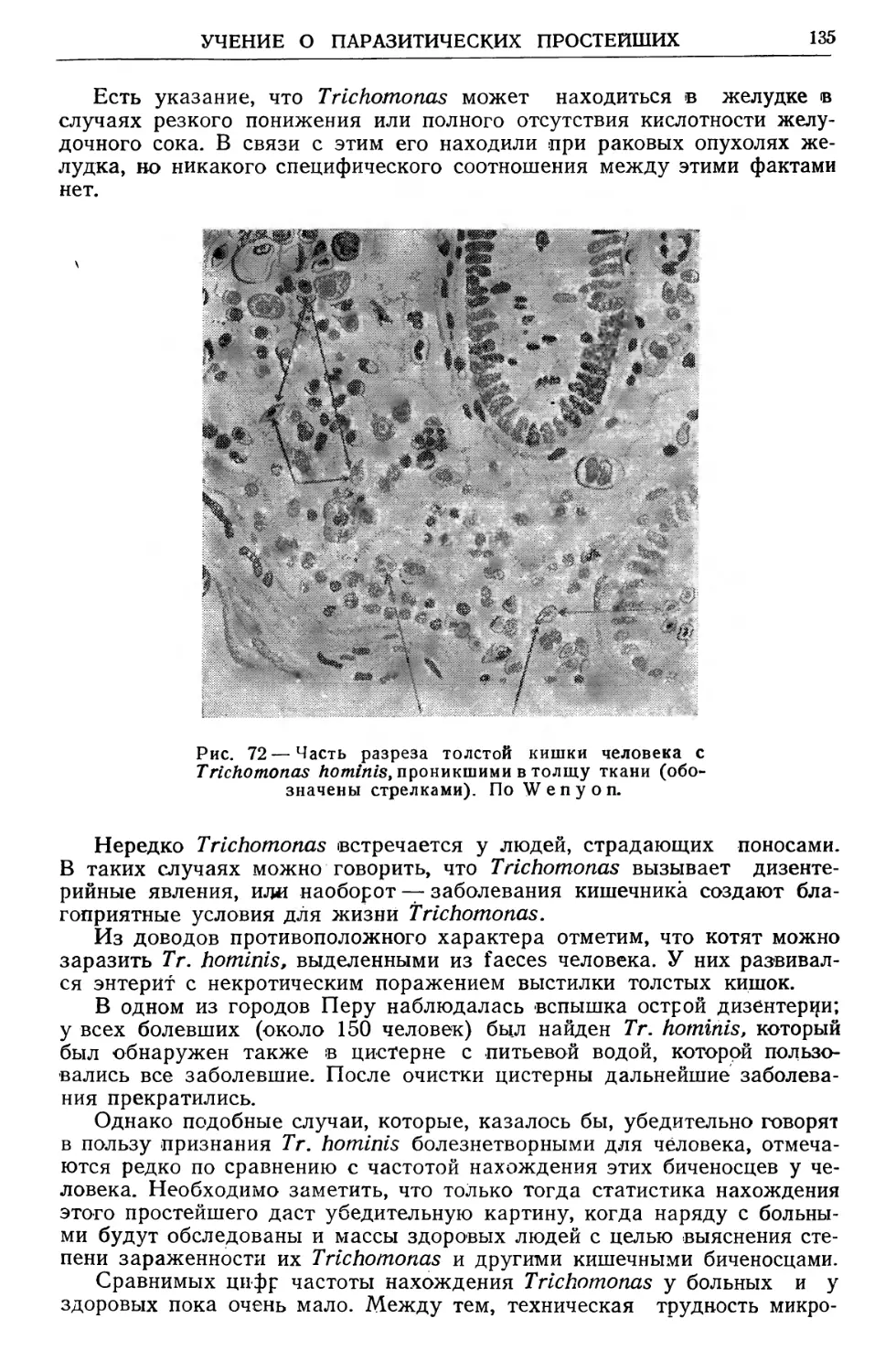

как переносчика ее возбудителя. Этим открытием впервые в советском

здравоохранении поставлен вопрос о диференциации «сборного» сып-

ного тифа на самостоятельные формы, что подтвердилось в следующий

же год установлением нового клеща-переносчика — Dermacentor nut-

talli для изучаемой еще другой формы сыпнотифозной клещевой лихо-

радки; в дальнейшем был открыт еще новый переносчик клещевого

сыпного тифа в Приморье — Haemaphysalis concinna\ этими открытиями

постулируется необходимость проведения клещевой профилактики соот-

ветствующих форм сыпного тифа; в) открытие факта спонтанной зара-

женности вирусом клещевого (весенне-летнего) энцефалита некоторых

пастбищных клещей, установление роли их, как специфических перенос-

чиков возбудителя этой также новой болезни, выяснение механизма

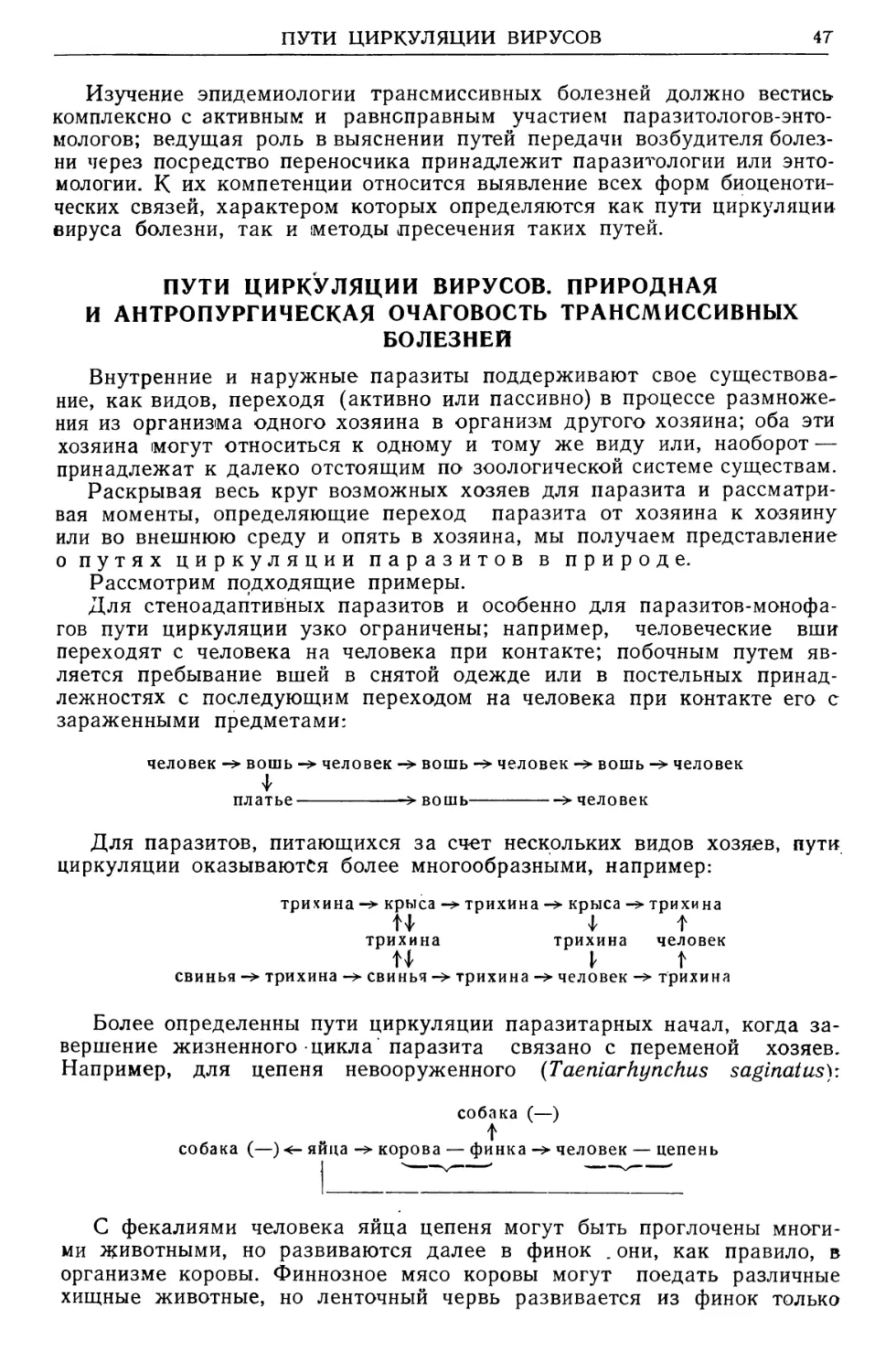

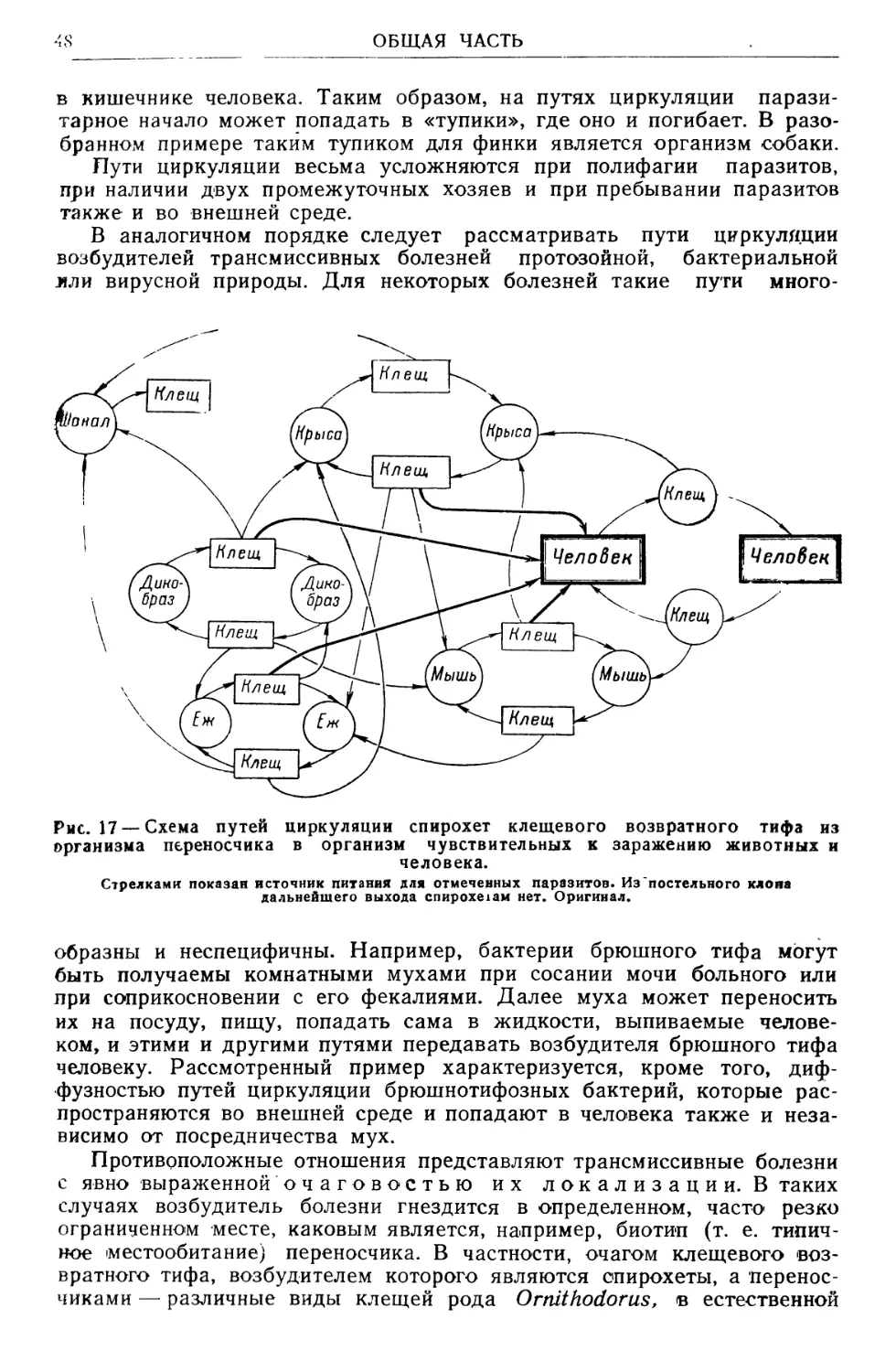

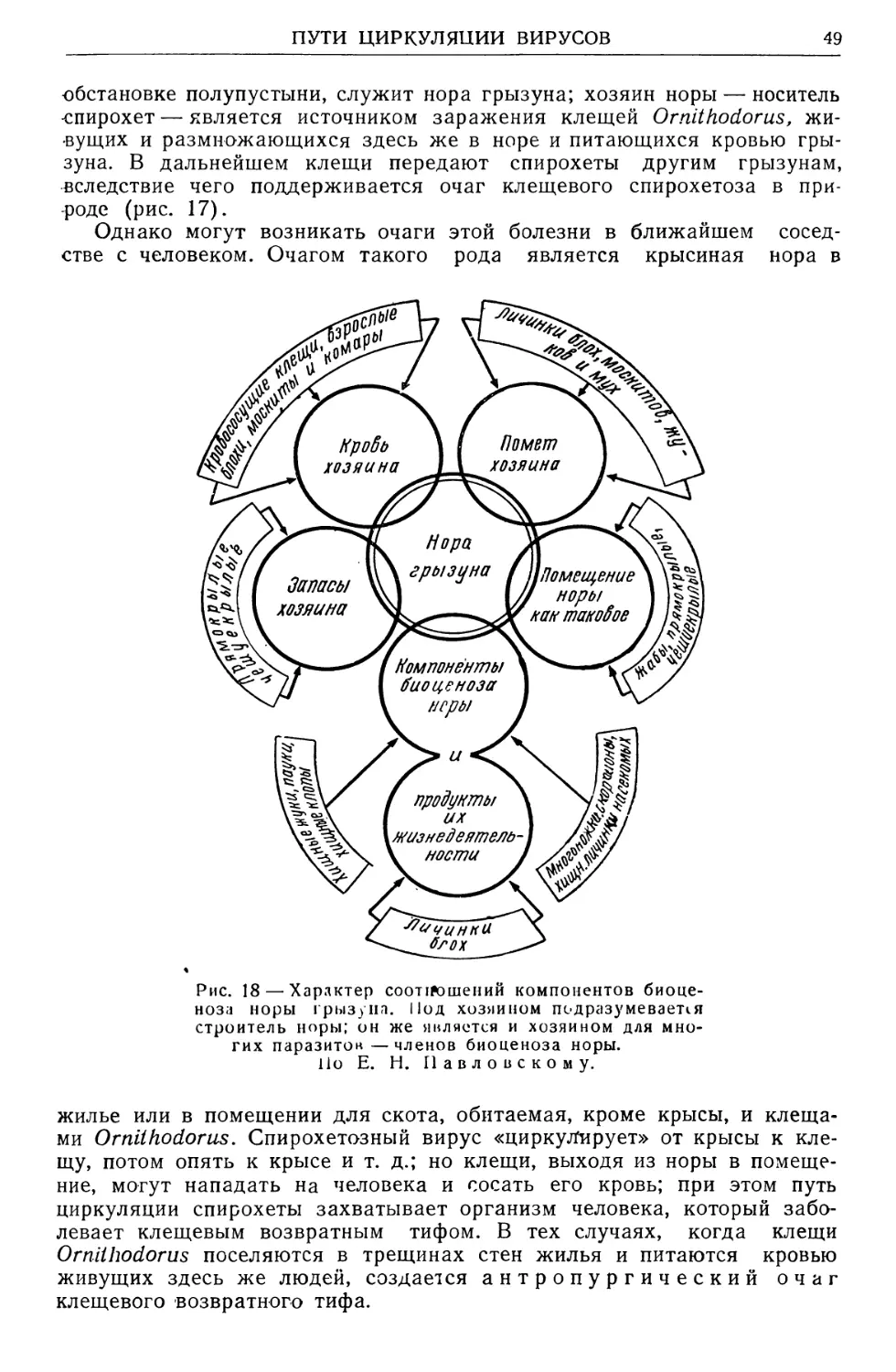

передачи вируса клещами, раскрытие путей циркуляции вируса в очаге

6

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

инфекции; обоснование природной очаговости клещевого энцефалита и

разработка клещевой профилактики, как основного звена в борьбе с

весенне-летним энцефалитом; г) открытие в СССР комаров—перенос-

чиков вируса японского энцефалита установлением спонтанной зара-

женности их и экспериментом; детальное изучение их экологии и эпи-

демиологического значения; д) детальное изучение роли многих видов

слепней и комаров, мухи-жигалки, различных клещей и других экто-

паразитов в передаче возбудителя туляремии и слепней в распростра-

нении возбудителей сибирской язвы; е) экспериментальное доказатель-

ство трансовариальной передачи вируса лихорадки паппатачи через два

поколения Phlebotomus pappatasii', детальное изучение фауны москитов

и особенно их экологии .(Средняя Азия, Крым) с широким охватом ста-

ций дикой природы и успешные опыты работы по борьбе с лихорадкой

паппатачи методами борьбы с москитами; ж) установление ряда новых

контаминирующих переносчиков возбудителей острых кишечных болез-

ней, обширное изучение синантропных мух в Таджикистане и проведе-

ние опыта борьбы с ними в крупном масштабе; з) работы по фауне,

учету, экологии, эпидемиологическому значению гнуса и методами

защиты от него человека (защитные отпугивающие сетки); и) теорети-

ческое обоснование и детальная разработка проблемы природной очаго-

вости трансмиссивных болезней человека в связи с разработкой крае-

вой паразитологии СССР и др.

Б. По протозойным заболеваниям: а) установление по долине Мурга-

ба (Туркмения) факта массовой зараженности песчанок (Rhombomys

opimus) паразитами пендинской язвы, что дает основание сводить эту

болезнь к зоонозам; блестяще проведенные изучение условий существо-

вания очагов и показательный опыт ликвидации заболеваемости пен-

динкой в природном ее очаге в зоне освояемой пустыни на Мургабе

(Туркмения) методом затравливания нор песчанок хлорпикрином и

другими способами; б) исключительные по объему исследования ано-

фелес на зараженность паразитами малярии в ее злостном очаге и в

очаге анофелизма без малярии; в) обширные сравнительные обследо-

вания населения на кишечных простейших в связи с эпидемиологией

амебной дизентерии и установлением ее действительных очагов.

В. По гельминтологии — ряд экспериментальных исследований: а) по

патогенезу глистных инвазий; б) по токсичности паразитических чер-

вей; в) над факторами становления организма хозяином паразитов;

г) по раскрытию жизненного цикла байкальского лентеца; д) по борь-

бе с анкилостомидозами, тениаринхозом и дифиллоботриозом в соответ-

ствующих очагах; е) по биологии цепеня невооруженного; ж) по гео-

графическому распространению паразитических червей человека и др.

По докладу автора 14 апреля 1939 г. на пленуме Ученого медицин-

ского совета Наркомздрава СССР о «современном состоянии учения о

переносчиках инфекционных и паразитарных болезней применительно

к интересам здравоохранения в СССР» принято было постановление

об учреждении в мединститутах кафедр или доцентур по паразитоло-

гии и паразитарным болезням, что привело к утверждению Комитетом

по делам высшей школы при Совнаркоме СССР 6 кафедр для медин-

ститутов субтропических зон СССР и введение в курс общей биологии

обязательного раздела по даразитологии.

К этому следует добавить, что при указанной выше группе парази-

тологических отделов и лабораторий за 6 лет организовано около

60 паразитологических экспедиций и издано, включая 1939 г., 33 тома

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

7

трудов, сборников, учебников, пособий и книг по различным вопросам

паразитологии, не считая журнальных статей и участия в коллектив-

ных изданиях.

Все основные новости внесены в пересмотренный и расширенный

текст руководства; использованы также важнейшие опубликованные

данные из остальной советской и иностранной литературы. Общий план

книги оставлен прежним; значительно расширена общая часть ориги-

нальными по идее главами; добавлены новые главы по переносчикам

сыпнотифозных лихорадок, бактерийных инфекций, патогенезу, эпиде-

миологии и профилактике глистных инвазий, а также ссылки на па-

разитологическую литературу по . важнейшим вопросам. Заново пере-

смотрены иллюстрации; заменен ряд старых изображений и прибавле-

но много новых рисунков в тексте и цветные таблицы. Большая часть

новых рисунков оригинальна.

Как и во втором издании, автор ставил своей задачей изложить в

пропорциональном масштабе основные разделы паразито-

логии— протозоологию, гельминтологию и арахноэнтомологию с уче-

нием о переносчиках вирусных, риккетциозных, спирохетозных и бакте-

риальных инфекций и инвазий применительно к интересам советского

здравоохранения вообще и Красной Армии в частности.

Автор продолжает держаться точки зрения, что вопросам клиники

и терапии паразитарных болезней должен быть посвящен специальный

учебник; поэтому в предлагаемом курсе соответствующие материалы

носят подсобный характер.

Для полного изучения медицинской паразитологии необходимо

пользоваться также «практикумом медицинской паразитологии», со-

ставленным коллективом сотрудников автора под его редакцией (Био-

медгиз, 1935).

В окончательном виде книга является новым руководством, делаясь

одновременно пособием справочного характера для врача и для биоло-

га. Как и прежде, автор просит сообщать ему замеченные недостатки,

которые неизбежны в книге, оперирующей весьма разнообразным и

крупным по научной величине и практическому значению материалом.

. . Ленинград, 1.II. 1940

Кафедра общей биологии и пара-

зитологии ныне имени академика

Е. Н. Павловского Военно-меди-

цинской академии

им. С. М. Кирова

Заслуженный деятель науки, академик,

генерал-лейтенант медицинской службы,

лауреат Сталинской премии

Е. Н. Павловский

Руководство, подготовленное к печати к 1 февраля 1940 г., выпу-

скается в свет лишь в 1945 г. (на 27-м году преподавания этой дисци-

плины в Военно-медицинской академии имени Кирова) в первой своей

половине, посвященной общему введению, учению о паразитических

простейших их медицинской гельминтологии. Изменений текста по срав-

нению с рукописью 1940 г. сделать не было возможности за очень не-

многими исключениями. За этот период выпущено 3-е издание в виде

«Краткого курса биологии паразитов человека» (Ленинград, 1941) и

4 е издание — «Учебник паразитологии человека» для медвузов (Мед-

гиз). Часть, посвященная медицинской арахнологии, энтомологии и

учению о переносчиках трансмиссивных болезней, выйдет вторым то-

мом руководства.

Акад. Е. Н. Павловский

Москва 20.П. 1944

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Составленные автором «Руководство к практической паразитологии

человека» (1924) и «Насекомые и заразные болезни человека» (1928)

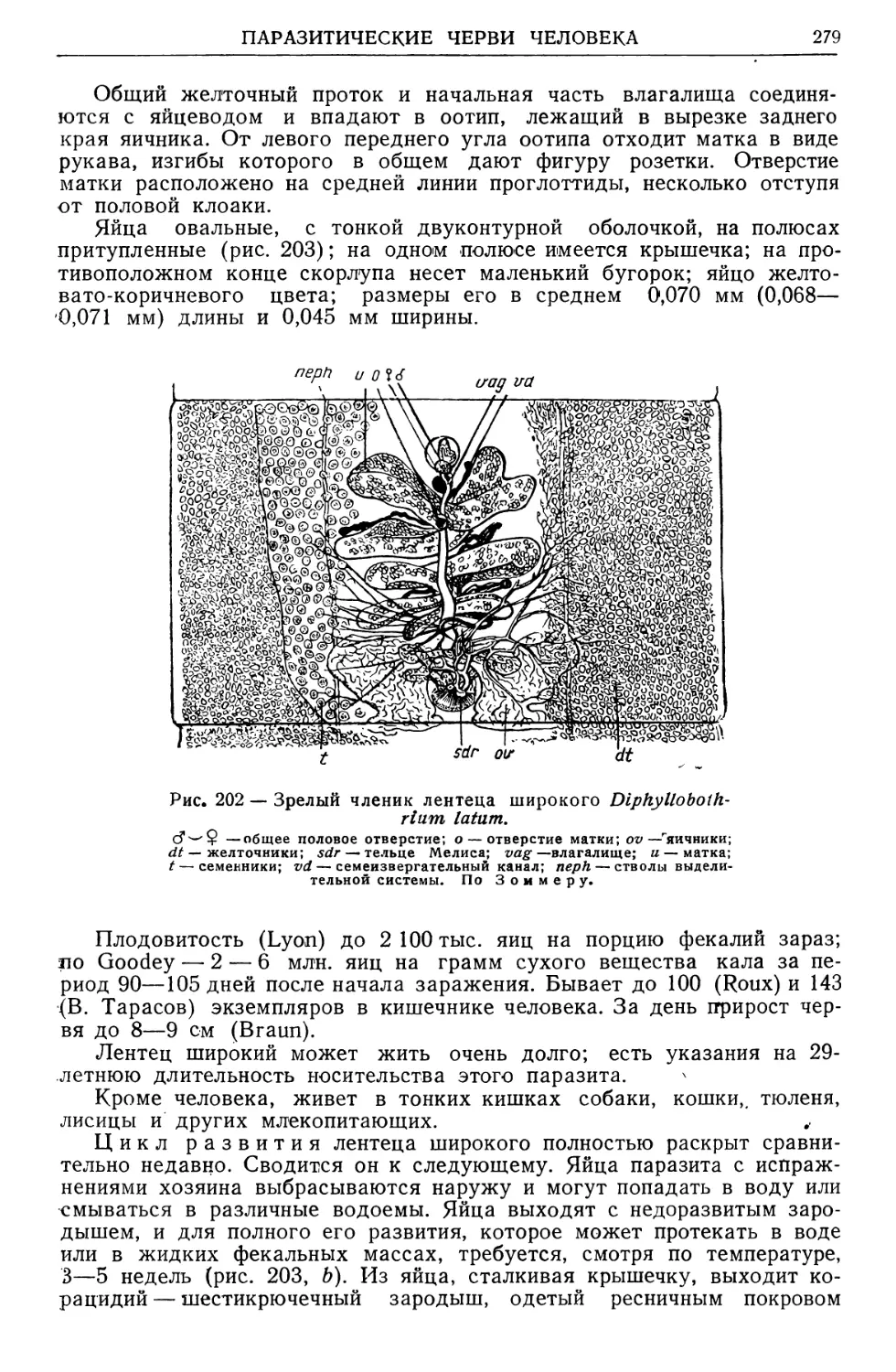

давно уже разошлись; поэтому перед автором возникла задача пере-

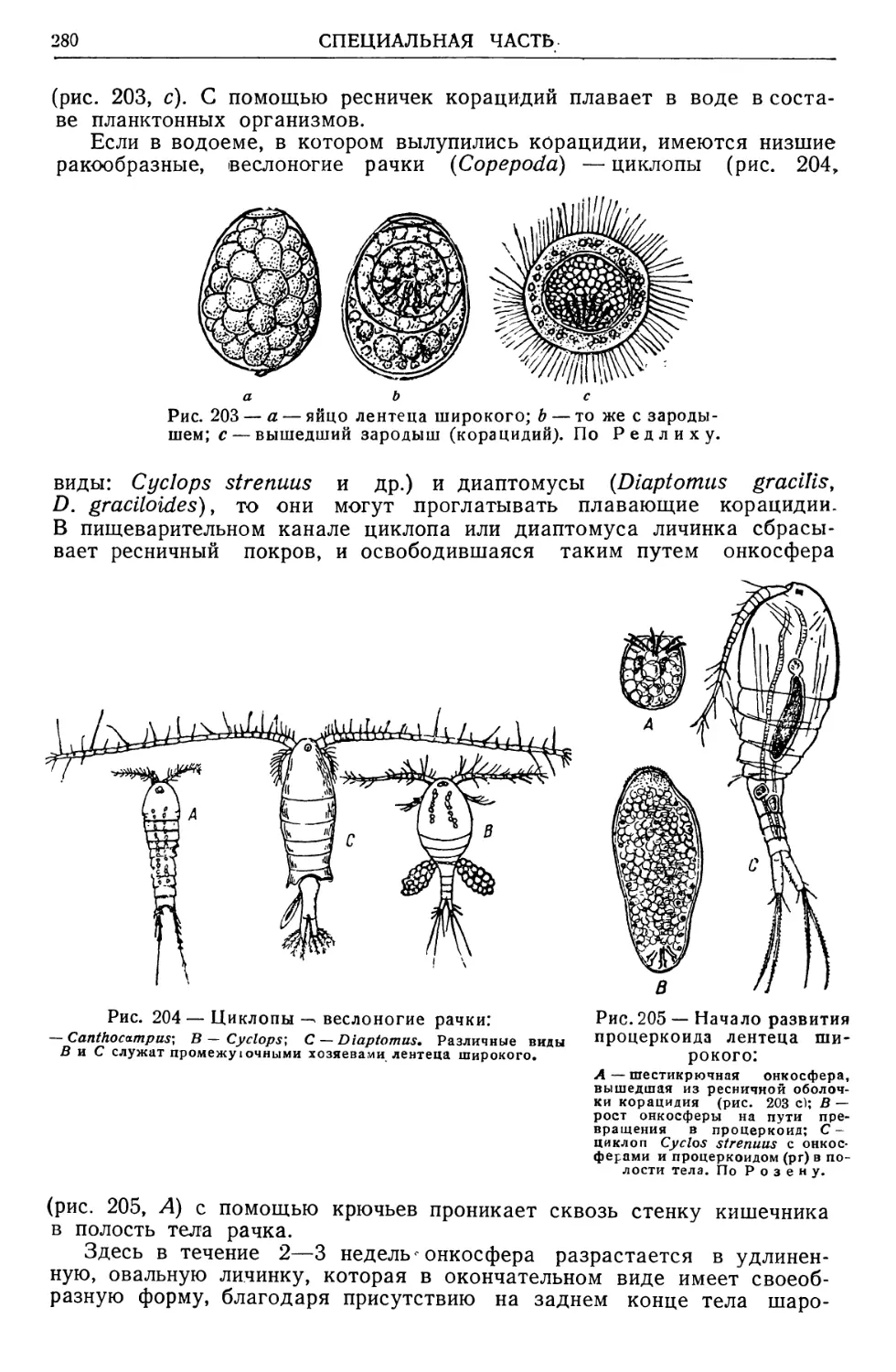

издания этих пособий для Изучения паразитологии человека. За прошед-

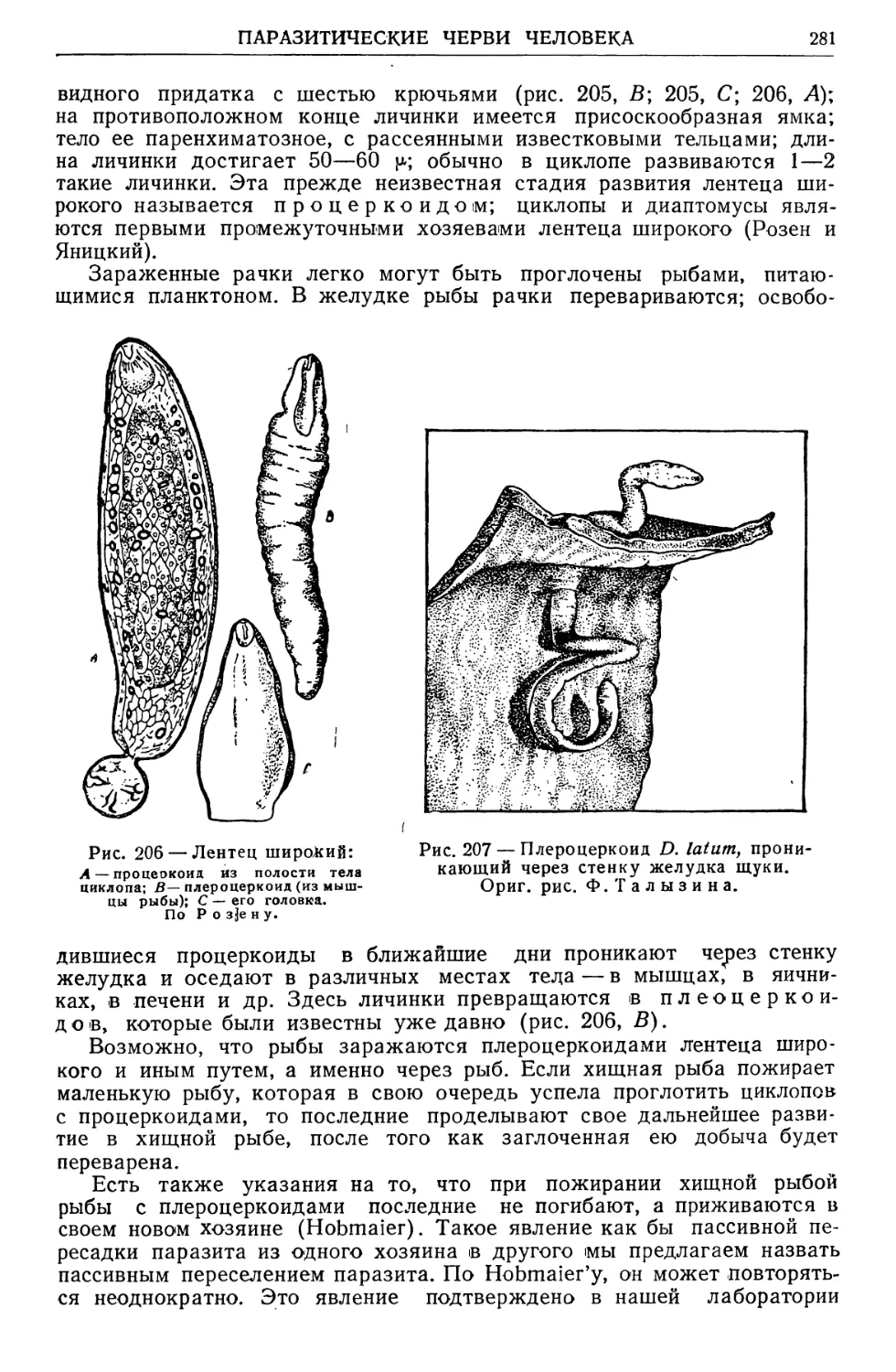

шие годы паразитология дала громадный рост в СССР в связи с тре.

бованиями, которые были выдвинуты развитием советского здравоохра-

нения на профилактической базе (борьба с малярией; борьба с тропи-

ческими паразитарными болезнями, глистными инвазиями и др.). Науч-

но-исследовательская, научно-практическая и преподавательская работа

по кадрам требует ряда специальных пособий и, в первую очередь,

основной курс паразитологии человека. Пятнадцать лет практики пре-

подавания паразитологии в Военно-медицинской академии дают автору

основание предложить для широкого использования основной учебник,

обнимающий собою три отрасли паразитологии: протозоологию, гель-

минтологию и арахноэнтомологию с учением о переносчиках инфекций

и инвазий человека. В предлагаемом виде «Курс паразитологии» яв-

ляется совершенно переработанным и в своей большей части заново

составленным по сравнению с первым изданием руководства, 'что де-

лает этот курс фактически новой книгой, отвечающей по своему содер-

жанию теоретическому курсу. ,

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА; ФОРМЫ ПАРАЗИТОВ

ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Паразитами называют животных, которые живут

за счет особей другого вида, будучи биологически и

экологически тесно связаны с ними в своем жизнен-

ном цикле на большем или меньшем его протяжении.

Паразиты питаются соками тела, тканями или переваренной пищей

своих хозяев, причем такой паразитический образ жизни является

специфическим видовым признаком данного пара-

зита, многократно (в противоположность хищни-

кам) пользующегося для питания своим хозяином.

Кроме того, паразиты постоянно или временно используют организм

хозяина, как территорию своего обитания.

Подобные определения необходимы для того, чтобы выявить поня-

тие «л о ж н о п а р а з и т и з м» и отграничить ложнопаразитов от пара-

зитов истинных, а самих паразитов отличить от хищников.

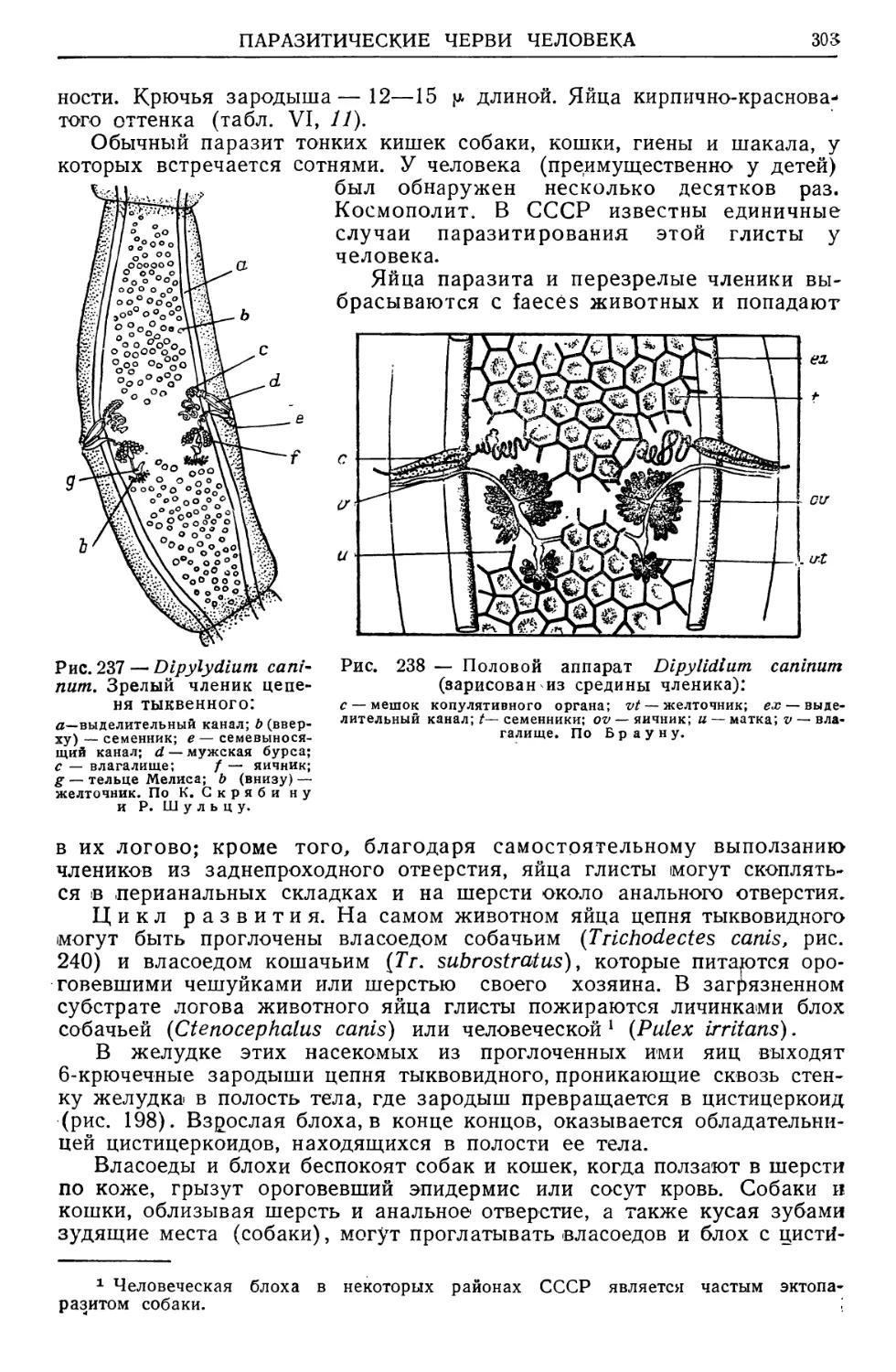

Явление хищничества весьма широко распространено в природе.

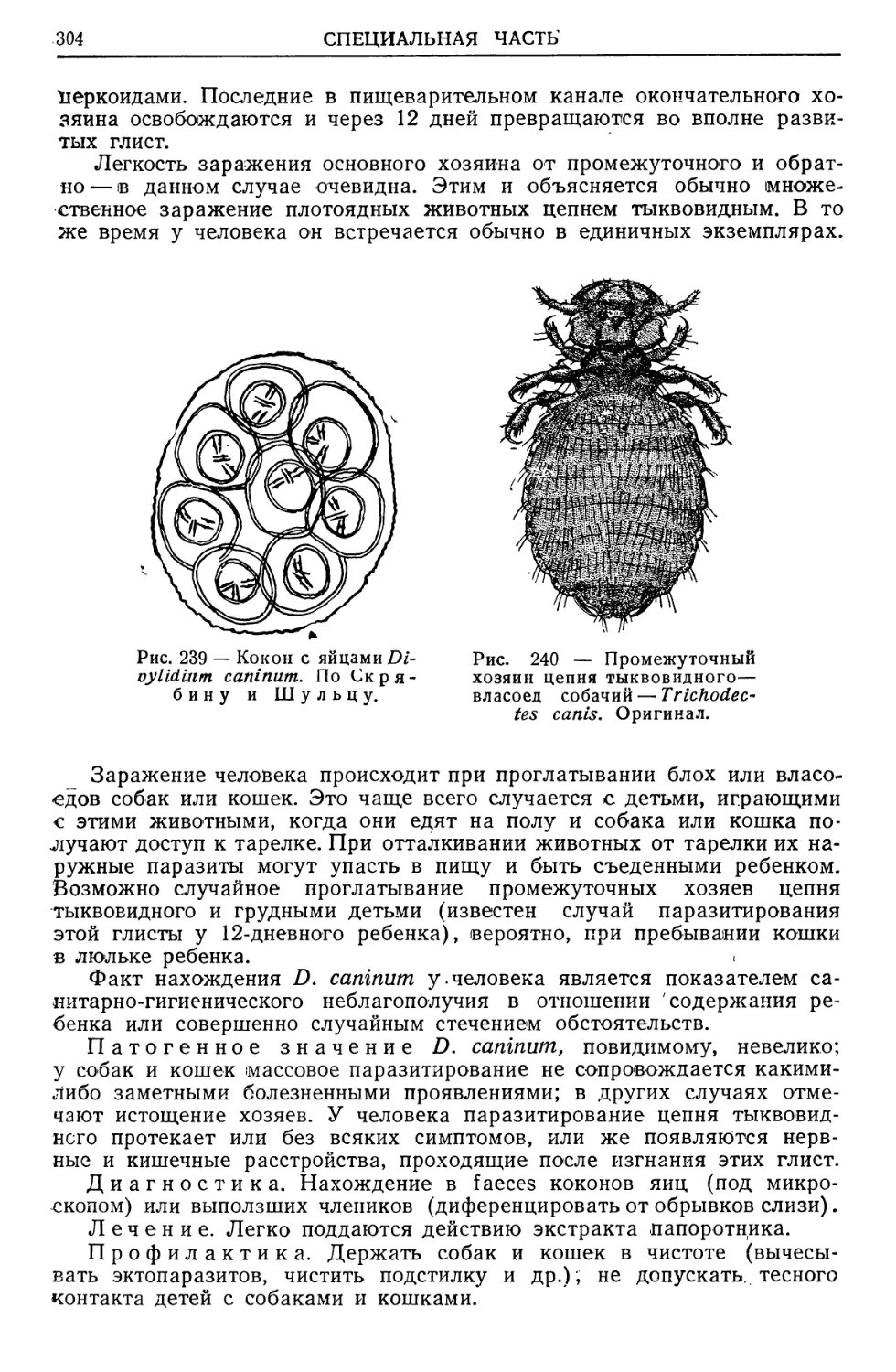

Хищник нападает на добычу и ее уничтожает — кошка пожирает мышь,

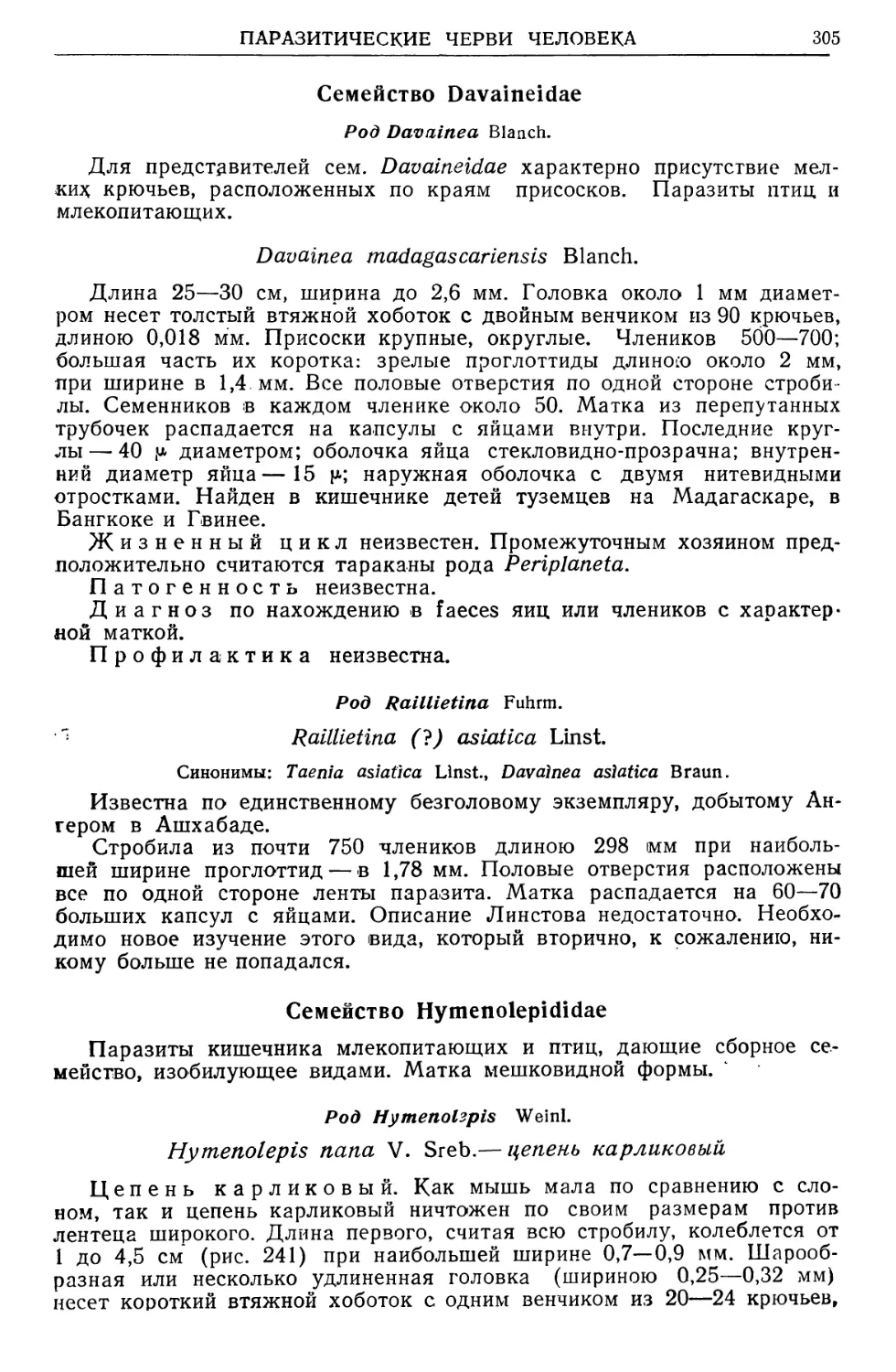

волк терзает овцу. Добыча, следовательно, служит для однократного

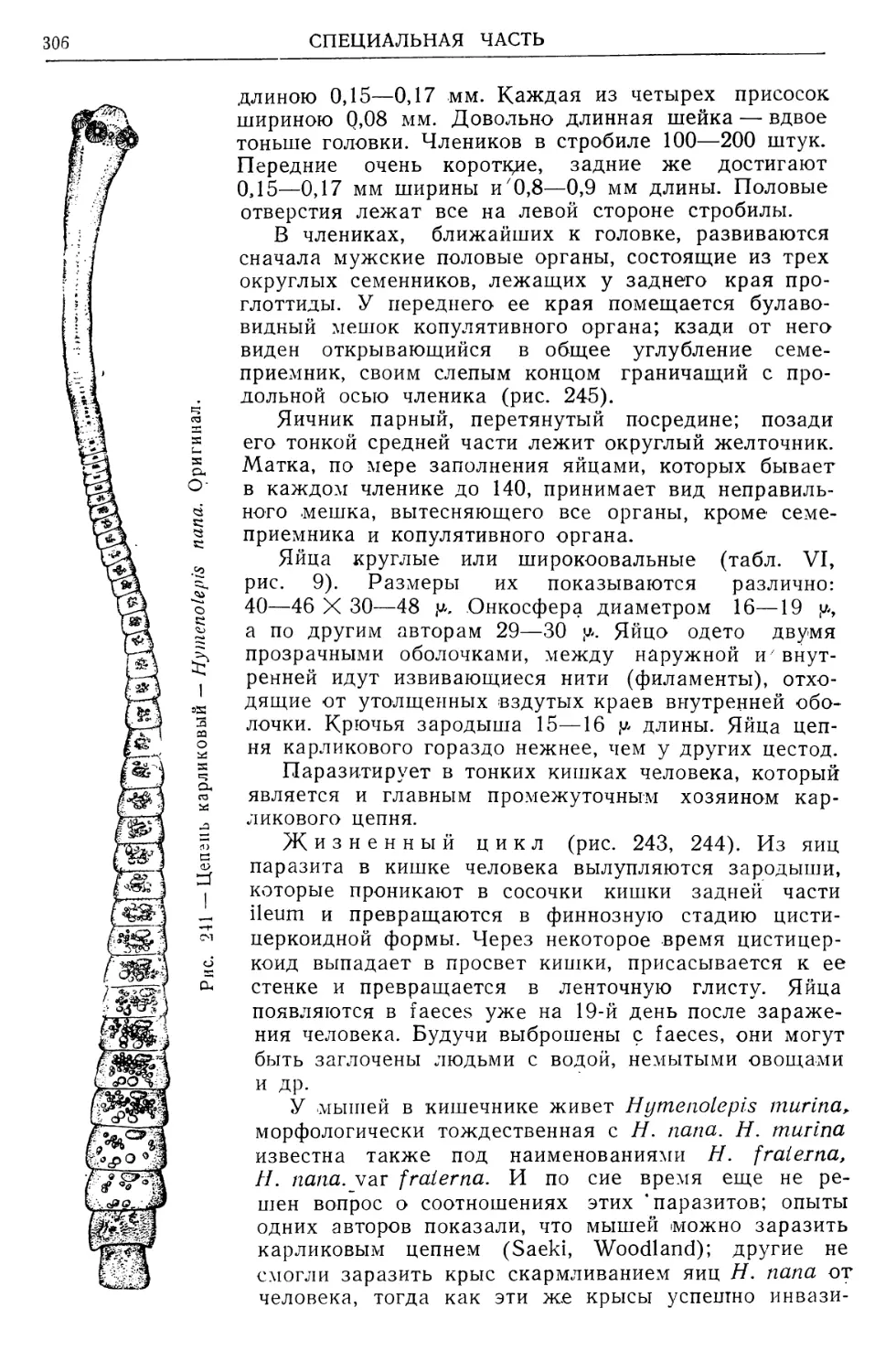

питания хищника, причем используемое им животное погибает.

Паразиты же пользуются заражаемым ими животным или чело-

веком для повторного, многократного кормления, причем вовсе не

убивают или сразу не убивают своего хозяина, хотя последний может

погибнуть через более или менее длительный срок вследствие забо-

левания, вызванного паразитом.

Резкое разграничение явлений паразитизма и хищничества невоз-

можно, потому что в длинном ряде случаев паразитизм исторически

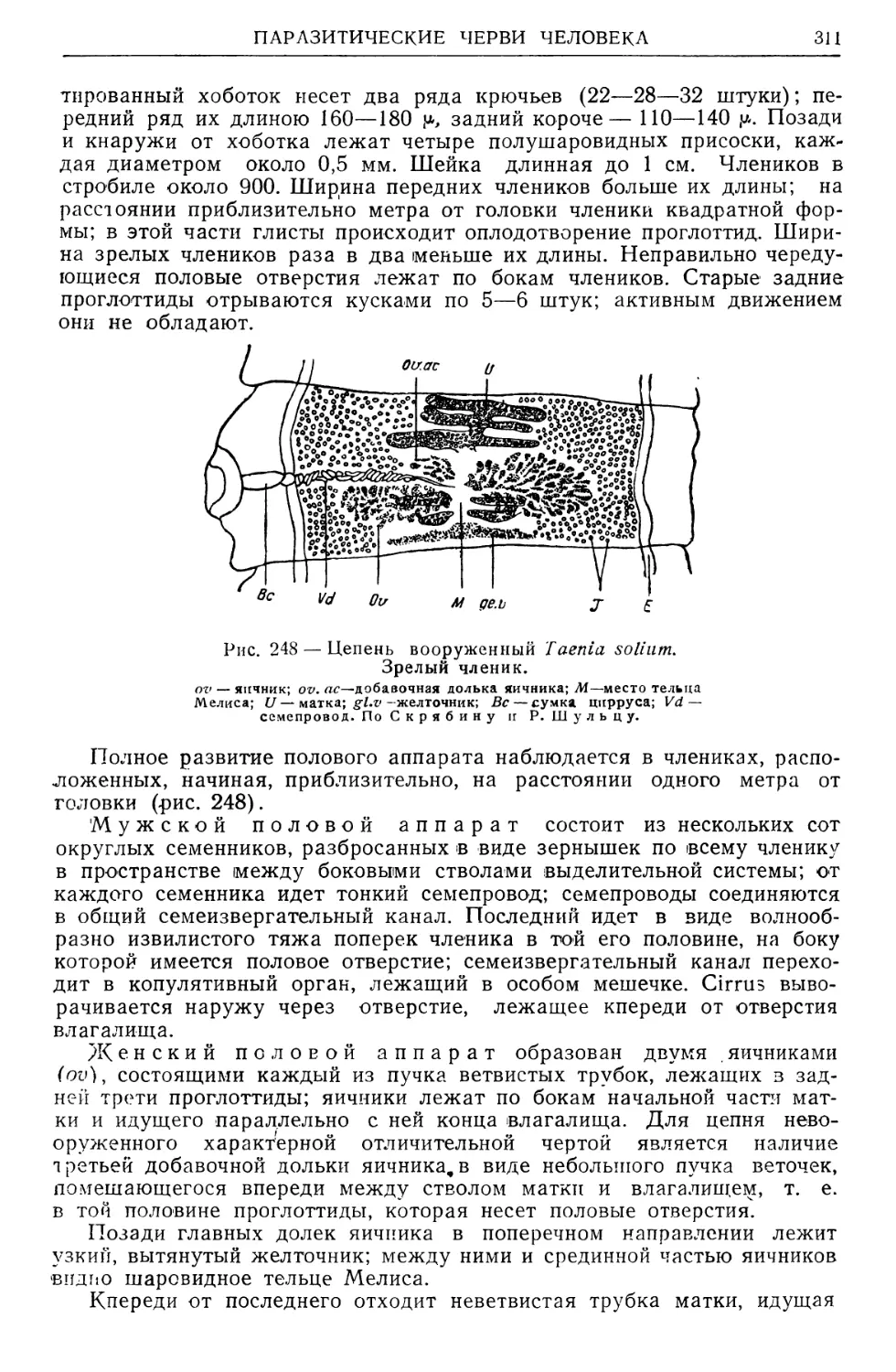

вылился из хищничества, и паразитизм по отношению к свобод-

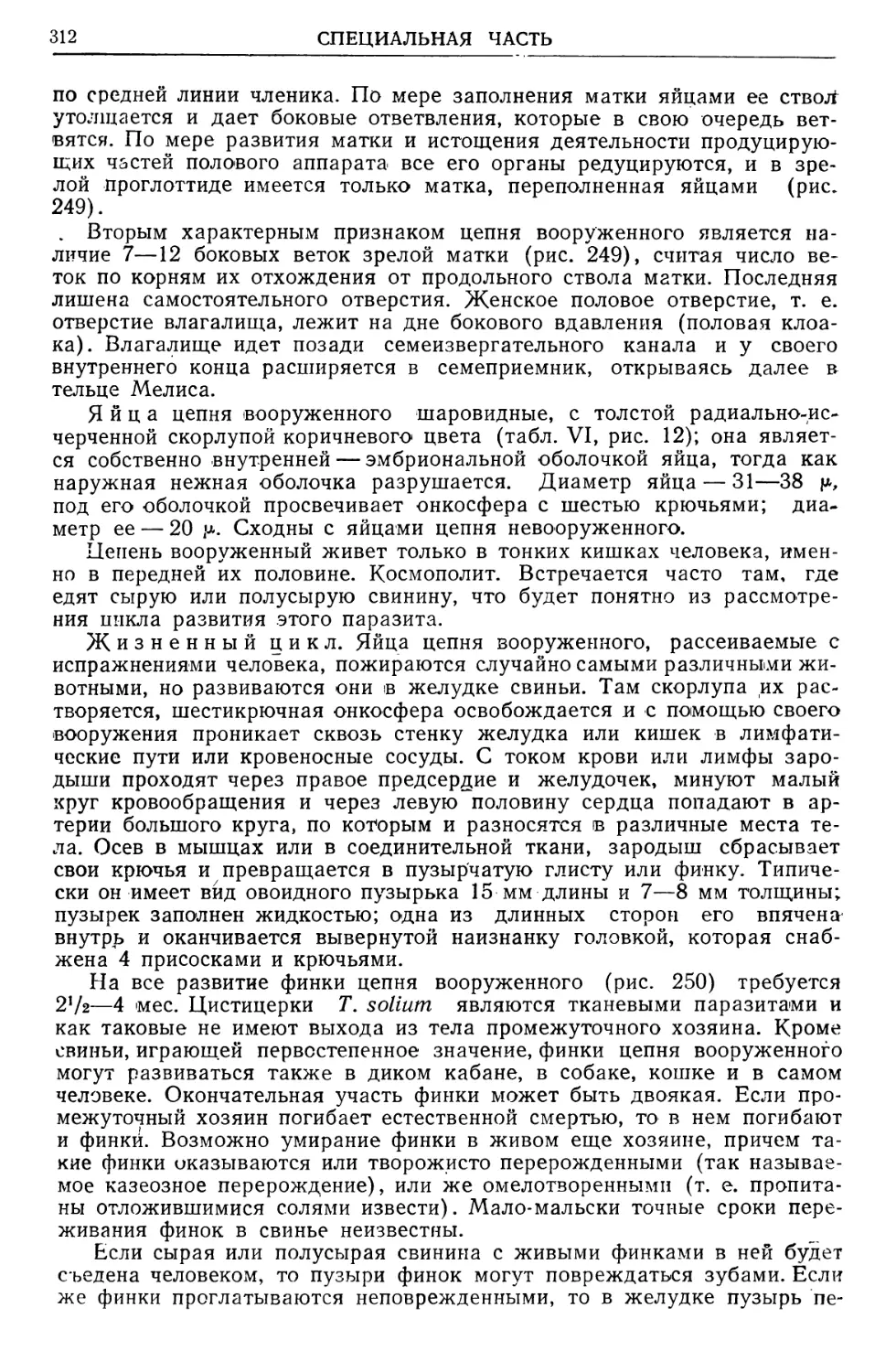

ной жизни животных должен быть рассматриваем как явление вто-

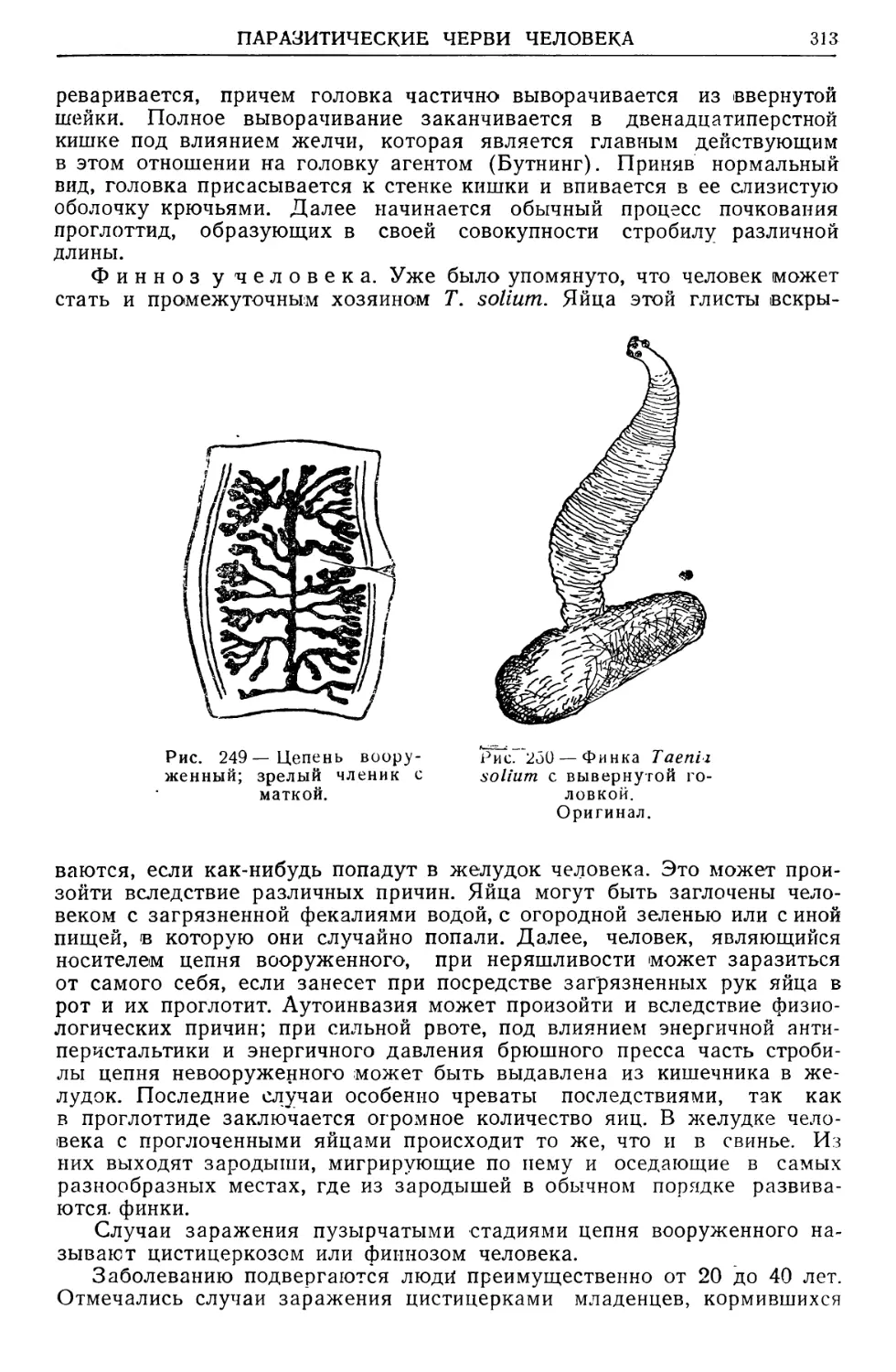

ричное.

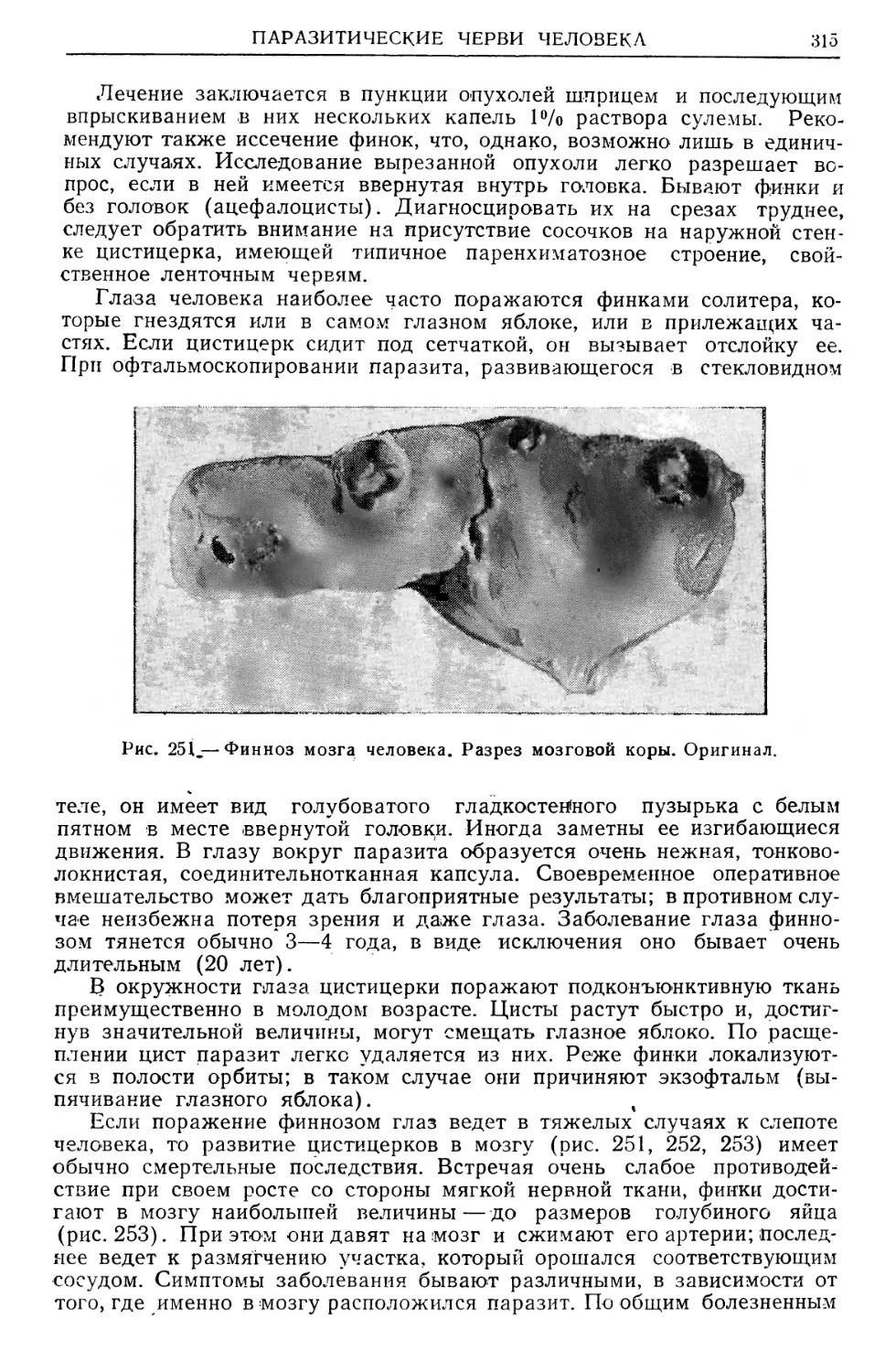

Трактовка того или другого животного как паразита или как хищ-

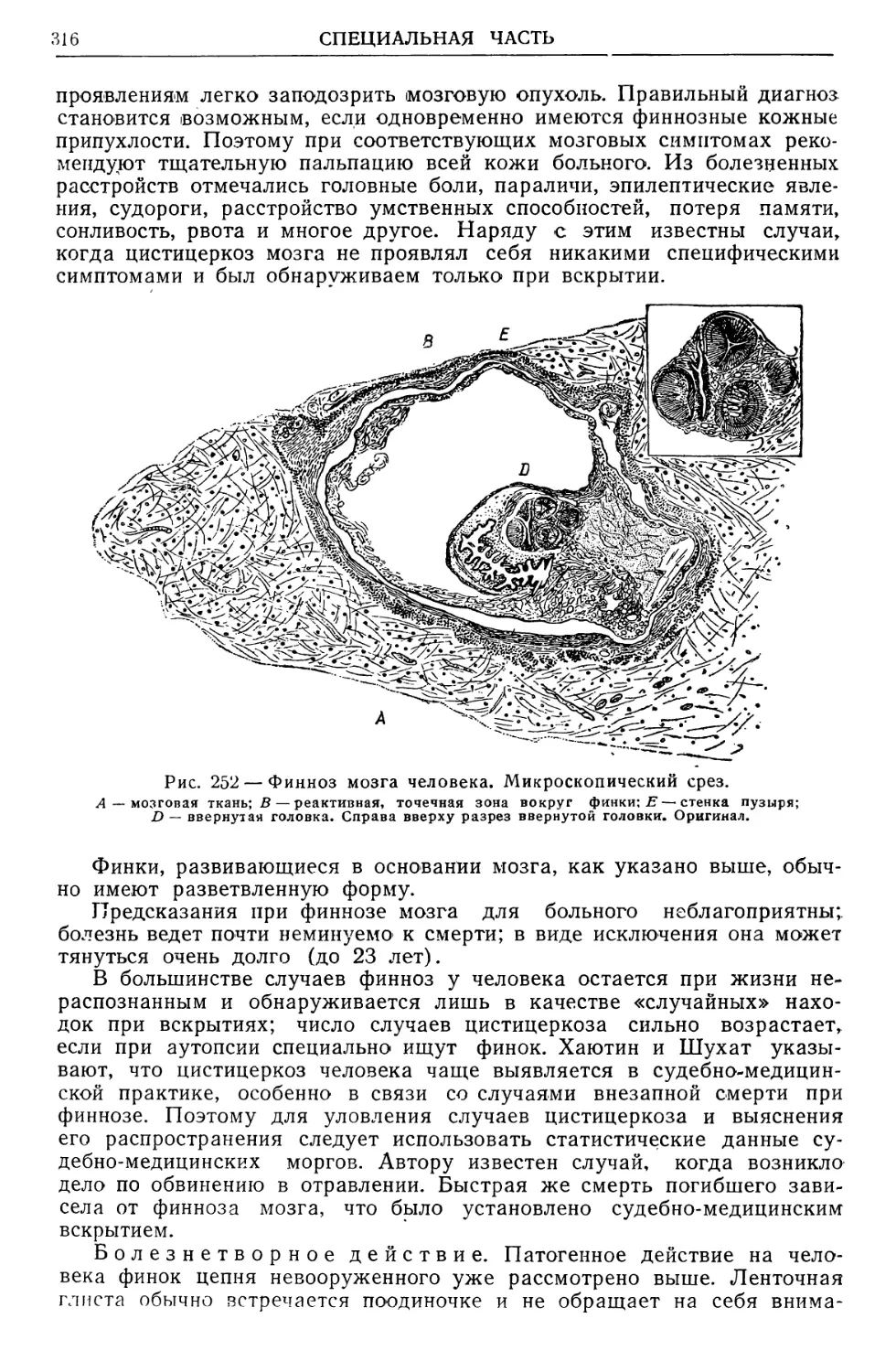

ника часто является относительной, потому что определение соответству-

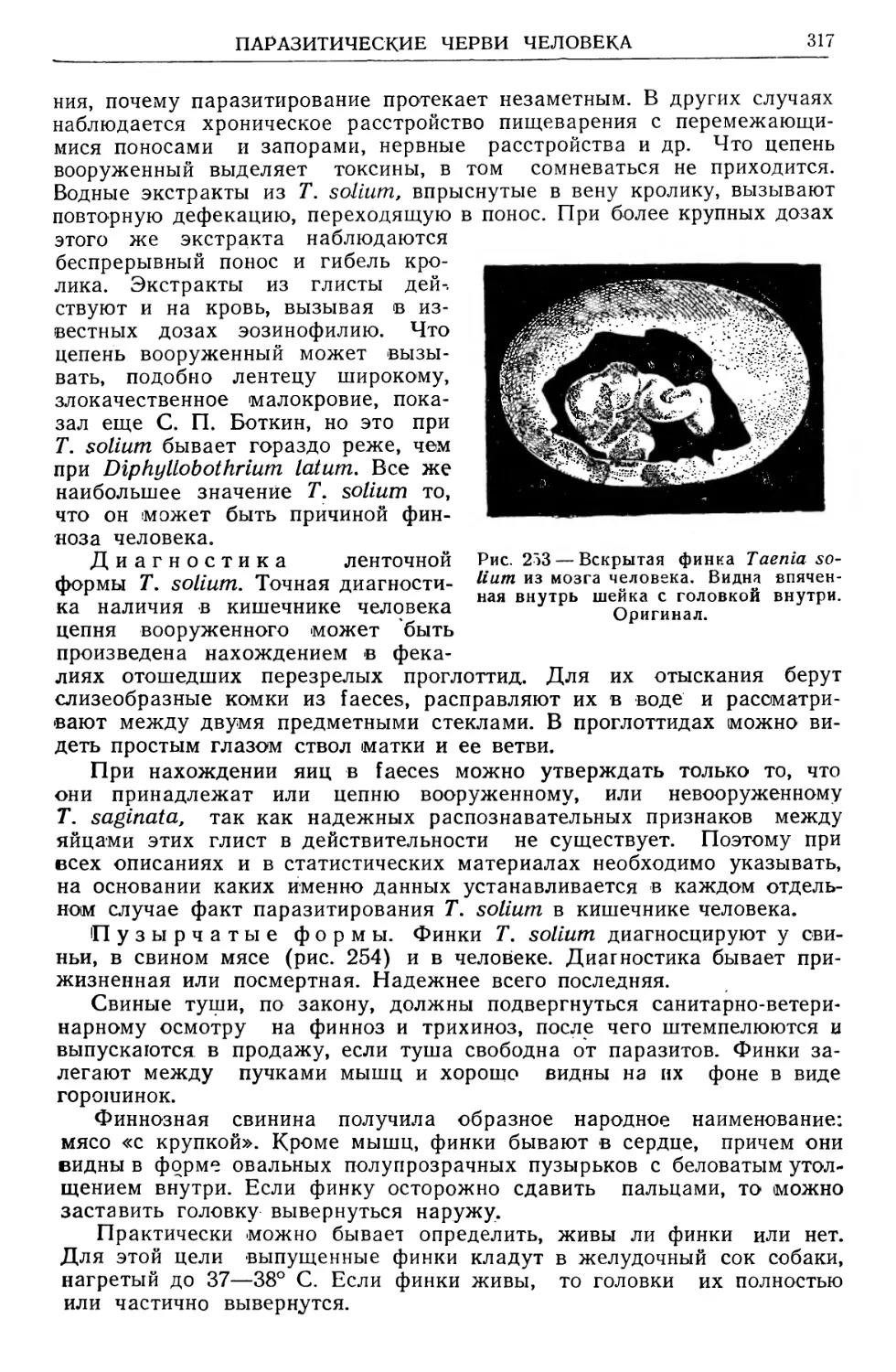

ющего качества животного производится по отношению его к другим

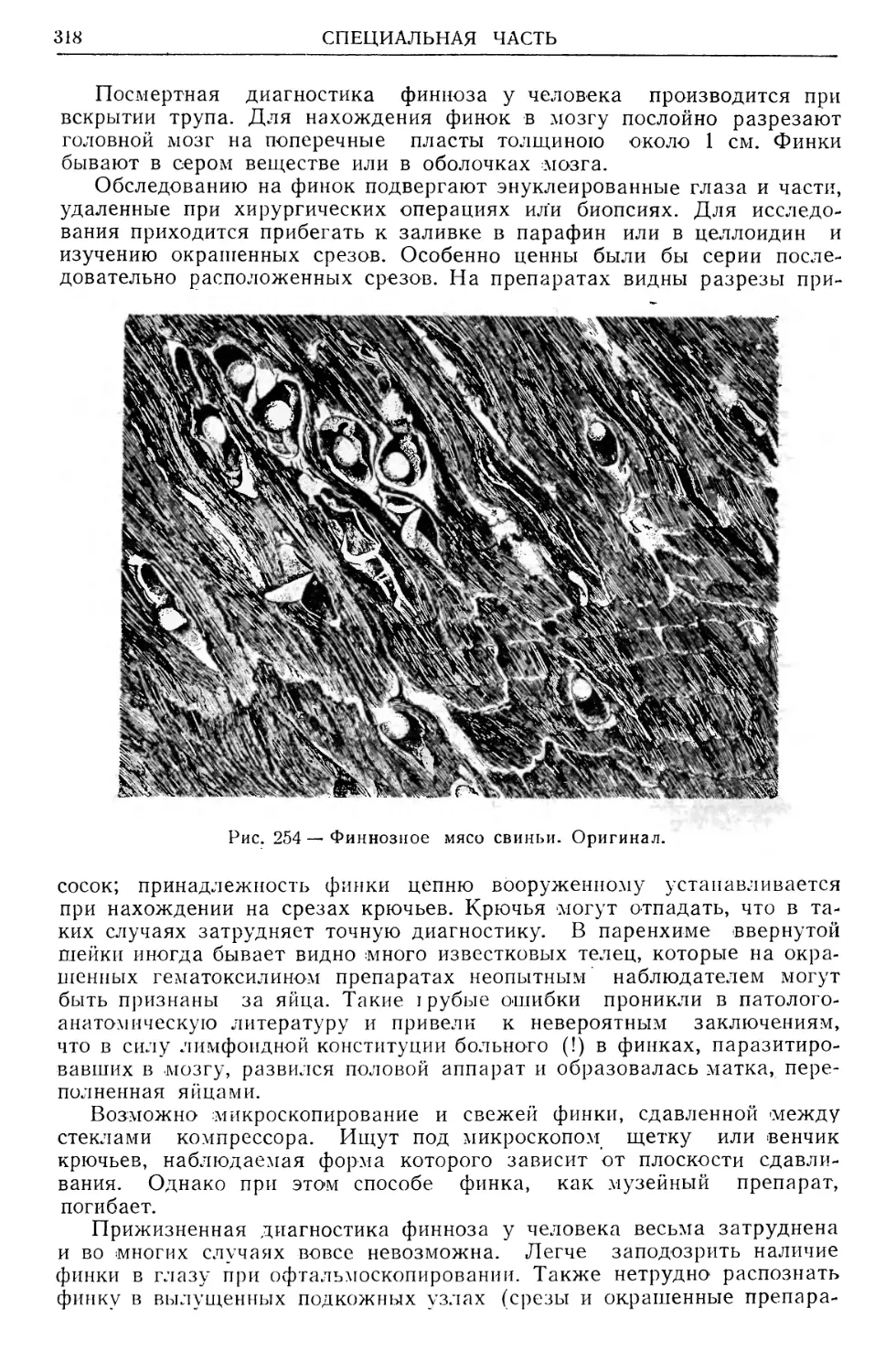

животным. Когда пиявка нападает на тритона, высасывает всю его

кровь и тем его убивает, то, пиявку по отношению к тритону мы дол-

жны счесть за хищника; пиявка же, присасывающаяся к лошади, овце

или человеку, является для этих существ паразитом. Различие тут в

величине между тритоном и названным млекопитающим и объеме за-

ключающейся в них крови. Потеря всей крови имеет для тритона, ко-

нечно, иные последствия, чем высасывание нескольких кубических

«сантиметров крови одной пиявкой у человека.

12

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Однако соотношения паразита и хозяина ни в коем случае не ис-

черпываются установлением такой механической пропорции между

величиной тела паразита и хозяина и количеством потребляемых пер-

вым тканей последнего. Паразиты проявляют также специальные воз-

действия на хозяина введением в него своих соков или иных веществ

своего тела (слюна, экскременты, токсические начала и др.). Резуль-

тат действия паразита на хозяина определяется также качеством этих

веществ, количеством вводимой их массы, чувствительностью и инди-

видуальной реакцией данной особи соответствующего вида хозяина к

поступающим из паразита в ее организм веществам.

/-^Переходя к разграничению понятий паразит и ложнопаразит, отме-

тим, что Л-Ожнопа р а зитами являются такие ^свободноживушир

существа, которые в состоянии некоторое время жить внутри тела дру-

гого организма, например в кишечнике, если случайно туда попадут с

пищей, и вредить своему временному и случайному хозяину.

Список ложнопаразитов с каждым годом растет. Ими часто бывают,,

например, личинки различных мух — комнатной мухи — Musca domestic

са (живут в навозе и экскрементах), серой мясной мухи — Sarcophaga

carnaria (живут на падали), иловой мухи — Eristalis tenax (живут в

илу), сырной мухи — Piophila easel (живут в сыре, соленой рыбе) и

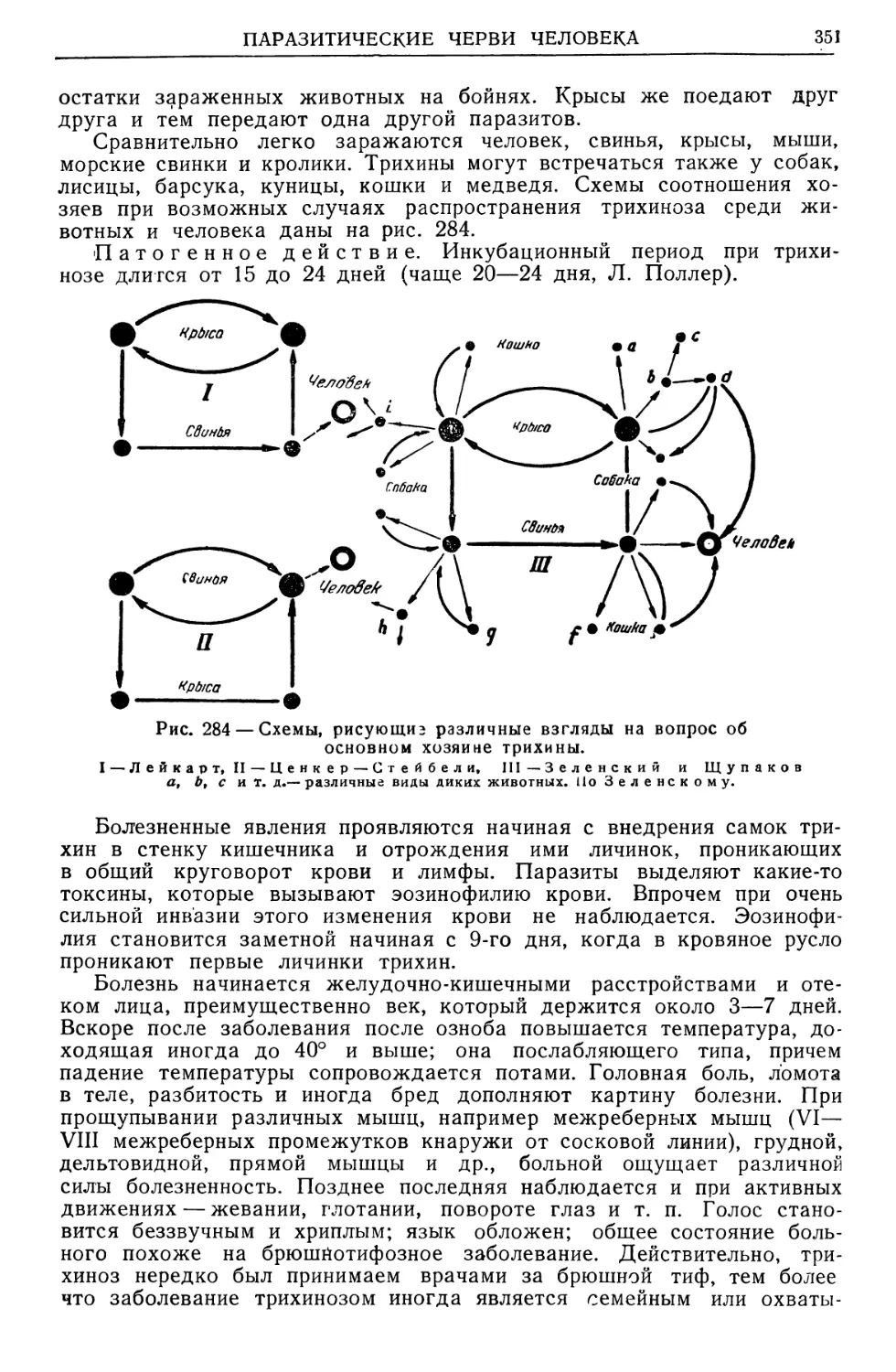

мн. др. Личинки мух обладают стойкостью к химическому влиянию

внешней среды и поэтому способны противостоять действию пищевари-

тельных соков кишечника, благодаря чему могут известное время жить

в столь необычайной для себя среде.

Ложнопаразиты могут быть и в других органах, кроме кишечника.

Таковы случаи тканевого миаза, или миазы ран, причиняемые личинка-

ми падальной мухи — Lucilia caesar, а также Sarcophaga carnaria и др.

В то же время нахождение в тканях живого человека личинок

вольфартовой мухи относится к явлениям истинного паразитизма,

потому что они не могут жить нигде, кроме как в живых тканях орга-

низма-- ~

СВ практическом отношении важно помнить, что ложнопаразиты мо-

гут быть истинными и мнимыми. И с т и н н ы е .ложно ща.р а з.и-^-ы\

действительно- бывают в организме и обнаруживаются в нем самом или

в его отбросах. 'Мнимыми ложнопа раз и т а м и являются вся-

кие животные, которые извне 'пПладаЮт'в отбросы тела человека или

животного, представляемые для исследования -врачу или натуралисту.

Если фекалии некоторое время лежат открытыми, то мухи могут отло-

жить на них яйца, из которых в тепле в короткий срок выходят личин-

ки. При запоздалом исследовании врач легко может принять вылупив-

шихся личинок за недавних обитателей кишечника пациента и припи-

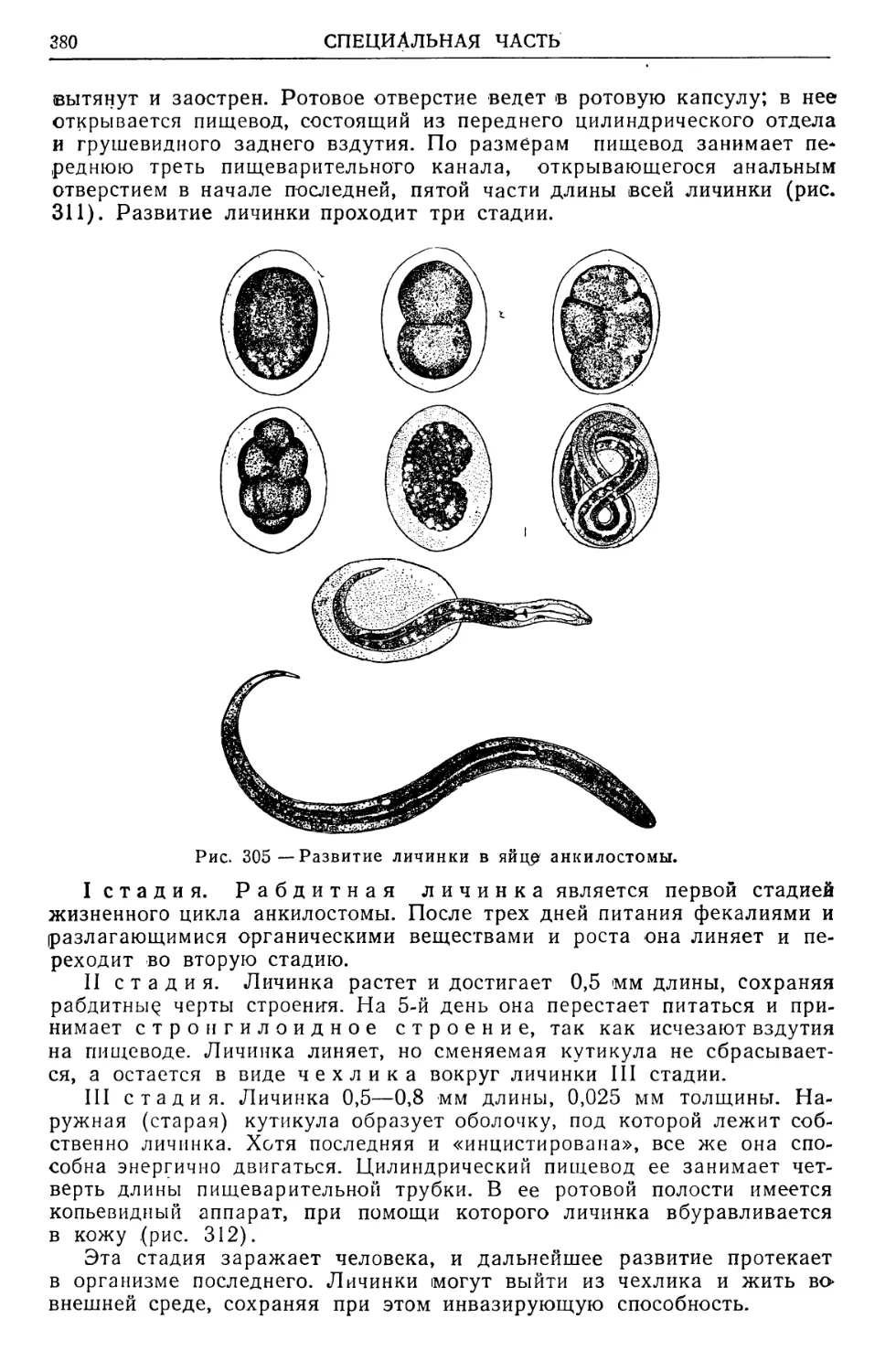

сать им причину тех или других болезненных симптомов. Необходимо

также иметь в виду случаи, когда больные (чаще — истерией) умыш-

ленно подбрасывают различных животных в экскреты с целью ввести

врача в заблуждение. Поэтому ко всем случаям ложнопаразитизма г,

с коими приходится сталкиваться в жизни, необходимо относиться кри-

1 От ложнопаразитов следует отличать омеопара зитов, т. е. образования»

похожие на паразитов, но не являющиеся животными организмами. Эти образова-

ния часто симулируют по внешности паразитов и ошибочно принимаются за та-

ковых. Свертки слизи из кишечника могут напоминать по форме аскарид; раз-

личные растительные обрывки также имеют иногда внешнее сходство с червями;

распавшиеся элементы растительной ткани напоминают яйца или личинок глист

и т. д. Для избежания неправильного диагноза определение паразитов должно

производиться по присущим им систематическим признакам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

13

тически. Еще большая строгость оценки находимых фактов нужна при

предполагаемом научном описании соответствующего материала.

То существо, которое кормит паразита, называется его хозяином.

Однйгпаразиты имеют очень широкий круг хозяев — таковы, например,

самки комаров, пьющие кровь различных млекопитающих и птиц,

клещ —! Ixodes ricinus, сосущий кровь не только названных животных,

но и ящериц. Такие паразиты называются полифагами, {э в р и ксе н-

н ы е_л_ар а з и т ы). Их. днтиподами являются паразиты, “живущие за

счет хозяина одного определённого вида или за счет весьма ограничен-

ного круга хозяев; этим свойством характеризуется, например, голов-

ная вошь — Pediculus capitis, Кривоголовка двенадцатиперстная —

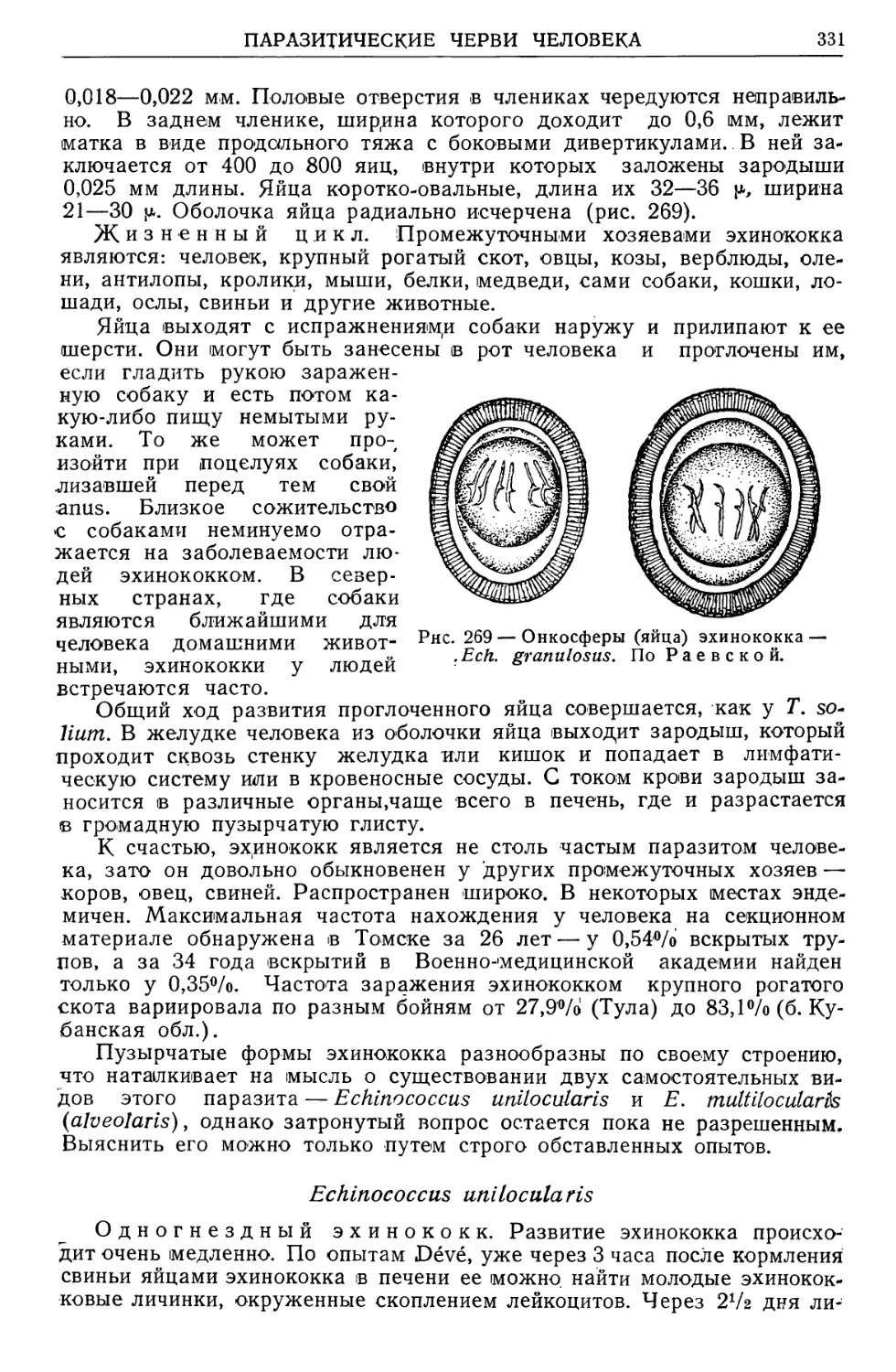

Ancylostoma duodenale живет в двенадцатиперстной кишке только чело-

века; равным образом исключительно человеческим паразитом является

цепень вооруженный — Taenia solium во взрослом состоянии (моно-

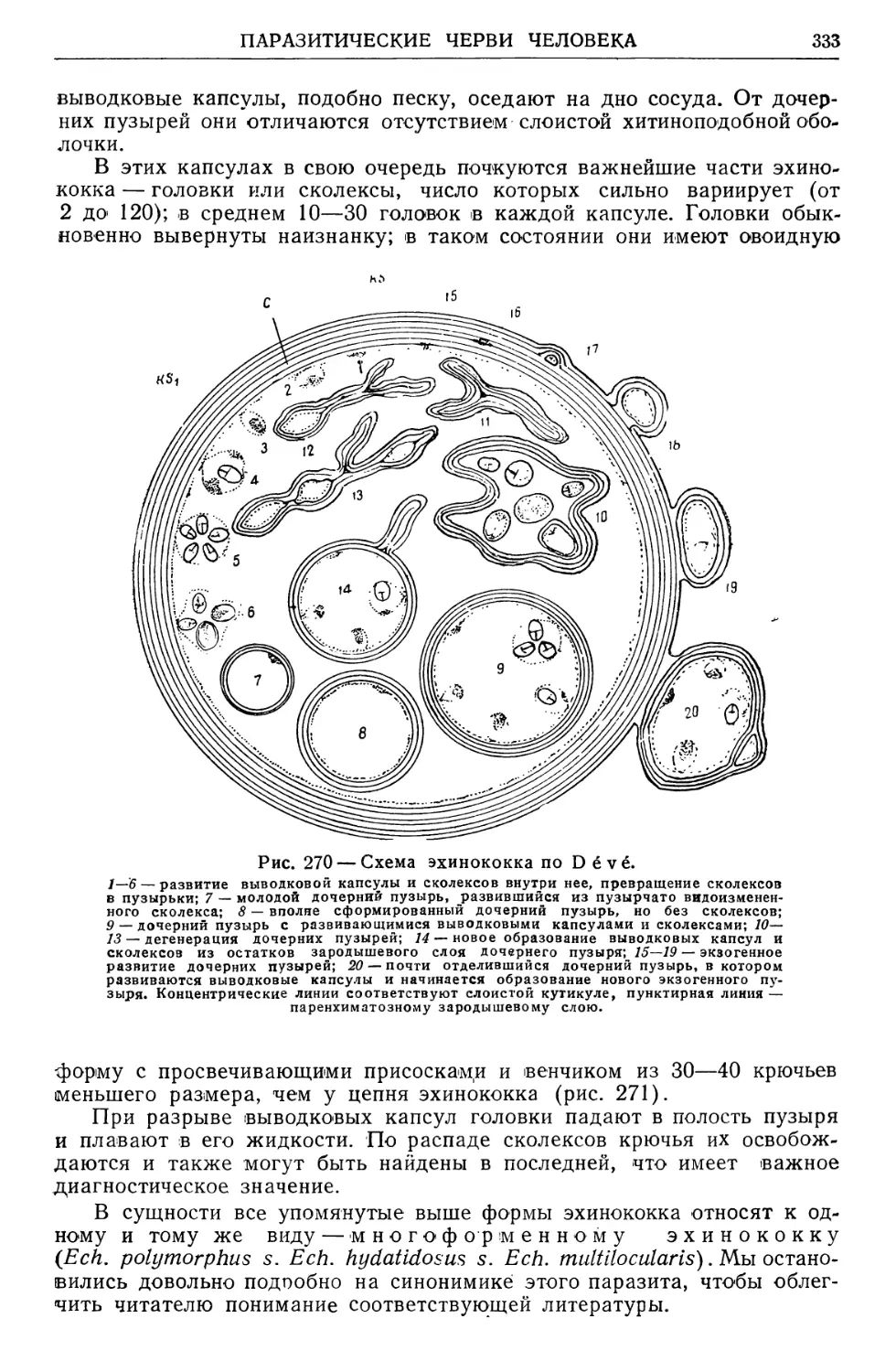

кс е н н ы е _ц..а.р.а з и т ы).

' Определение круга хозяев, свойственных данному паразиту, связано

с долгими и многочисленными наблюдениями и, как таковое, может

оказаться^все^же. относительным.

z '^Однако приводимые категории паразитов, использующих хозяев од-

ного или многих видов, не могут быть резко разграничены друг от

друга, так как бывают примеры переходного характера. Например,

можно говорить о стеноксенных п аразитах, которые, имея

определенный вид хозяина, все же могут паразитировать и на других

хозяевах (например, чесоточный клещ лошади и человек). "Наконец

при массовых обследованиях хозяев и их паразитов бывают крайне

редкие или единичные случаи нахождения паразитов у совершенно не-

свойственных им хозяев (например, цестода жвачных животных Л1о-

nie^ia у человека).

/ Паразитов следует характеризовать также, исходя из свойственно-

сти их хозяину. Под таким углом зрения можно говорить о паразитах

специфичных для данного вида хозяина и никогда в настоящее

время не встречающихся у каких-либо других хозяев (например, маля-

рийные плазмодии, человек и анофелес). Паразиты,, часто встречаю-

щиеся у рассматриваемого хозяина, являются для него обычными (на-

пример, обычцым паразитом собаки является собачья блоха). Наконец,

обычные дл^ известных хозяев паразиты могут при случа^дом стече-

нии обстоятельств попасть в несвойственного им хозшшау понятие

«свойство» принимается по отношению к филогенезу паразитов и хо-

зяина, распространяя таковое и на генезис соотношений паразита и

его хозяев в составе биоценозов мест их обитания./ При таком стече-

нии обстоятельств говорят о-е-дула иных, (и в то же время истин-

ных) паразитах, например цепень огуречный (Dipylidium сатпит) —

паразит собаки (и кошки) — бывает и у человека, если последний про-

глотит собачью блоху иди власоеда с личинками (цистицеркоидами)

этого ленточного червя.I

ГВ крайних степенях'-случайности говорят о парадоксальных

паразитах (И. Иофф).

Ь природе часты случаи, когда~паразит проделывает сложный цикл

развития за счет нескольких хозяев (гетероксенные парази-

ты). Это явление бывает в различных формах. Так, клещ Ixodes ricinus

в каждой фазе метаморфоза нападает на какого-либо хозяина. Следо-

вательно, он нуждается в трех хозяевах по числу фаз превращения —

личинки, нимфы и imago. Его поэтому называют треххозяинным кле-

щом. Напротив, Boophilus decoloratus является однохозяинным клещрм,

14

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

так как, напав на корову в фазе личинки, он проделывает на ней весь

метаморфоз и отпадает лишь в виде оплодотворенной и упитанной

самки.

у Наряду с этим бывает перемена хозяев и у внутренних паразитов

/эндопаразитов); но такое явление осложняется совершающимся па-

раллельно чередованием поколений паразита. ’Малярийный

плазмодий живет в эритроцитах человека, где размножается бесполым

путем (шизогония); в крови же образуются и половые формы плазмо-

дия. Дальнейший жизненный цикл может иметь место только в самке

комара анофелес, в которой происходит половое размножение плазмо-

дия. В связи с этим человек является промежуточным хозяи-

ном плазмодия, анофелес же — главным хозяином. Каждый

хозяин последовательно заражается паразитом от другого хозяина:

человек -> анофелес -> человек — анофелес и т. д.

f f f f

бесполое половое бесполое половое

поколение поколение поколение поколение

малярийного плазмодия

Приведенный пример характерен тем, что каждое поколение пара-

зита имеет только одного свойственного ему хозяина (человек, род

Anopheles).

/ --.У других паразитов жизненный цикл усложняется еще более благо-

даря наличию, кроме одного главного, двух промежуточных хозяев и

стадий свободной жизни паразита; таковы, например, лентец широкий

(Diphyllobothrium latum), печеночная двуустка (Fasciola hepatica)

и др. (см. стр. 217, 218).

Многие паразиты имеют узко ограниченный круг хозяев, в преде-

лах которого исторически развертывался филогенез данного вида па-

разита. Такие паразиты могут по стечению обстоятельств попасть не в

своего природного хозяина, а совсем вч другой организм, и 4в то же вре-

мя продолжать в нем нормально^житьЛПримером может служить цепень

тыквовидный (Dipylidium camnum), в стадии ленточной глисты нор-

мально живущий в кишечнике собаки или кошки. Его промежуточным

хозяином являются эктопаразиты собаки — блохи и власоеды (Tricho-

dectes), в которых из проглоченных ими яиц червя развиваются фин-

ки — цистицеркоиды (стр. 303). Собака чешет зубами зудящие места ко-

жи и проглатывает зараженных блох или власоедов; в кишечнике собаки

из заглоченных цистицеркоидов развиваются ленточные черви и т. д.

ЕЕтГ^человек случайно проглотит зараженную паразитами блоху,

то и в его кишечнике разовьется нормальная ленточная форма цепеня

тыквовидного. Биологически эта глиста является чуждым для человека

паразитом, и весь цикл ее развития приспособлен к взаимоотношении:

собак, кошек, с одной стороны, и их эктопаразитов — с другой. Однакс

среда кишечника человека практически оказывается пригодной для

развития и жизни Dipylidium caninum, если сюда попадет его финка

Таким образом, наш паразит по отношению к человеку является как

бы гостепаразитом (к.с е н о п а.р а з и т о м) или чужепара-

з и т о м. Другим примером ксенопаразитизма может служить

аскарида собачья, в единичных случаях обнаруженная и у человека

Само собой разумеется, что ксенопаразитизм, являясь раз нови дностьк

истинного паразитизма, должен быть резко 'отличаем от ложнопарази

тизма.

Раз паразиты живут за счет своих хозяев, то подразумевается, чт<

первые вредят последним. Однако патогенные свойства выявлены дале-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

ко не для всех паразитов. Наряду с этим имеется ряд фактов, указы-

вающих на безвредность некоторых паразитов или даже на известную

пользу, оказываемую ими своим хозяевам.

Таким образом, резкое разграничение явлений хищничества, пара-

зитизма истинного и паразитизма ложного невозможно так же, как не-

возможно категорическое отграничение форм симбиоза 1 в широком

смысле.

Перейдем к рассмотрению форм паразитизма во времени. Раз-

личают^хя.е.нный и постоянный паразитизм. ~

А. П-аразити зм временный. Градации его весьма разнооб-

разны; их мы рассмотрим, начиная с наиболее примитивных форм.

Паразит живет свободно в открытой природе и нападает на хо-

зяев только для питания и на время питания (сосание крови); таковы

самки комаров (Culicidae), самцы и самки слепней (Tabanidae), самки

москитов (Phlebotomus) и др.; личинки всех поименованных насекомых

вовсе не являются паразитами. Клещи Ixodidae также могут быть при-

мером временных паразитов, число раз принятия пиЩи которых для

разных видов строго'определенно. Питаются кровью и личинки этих

клещей.

Паразит живет близ хозяина — в его жилье, гнезде, норе или

логове; а) на хозяина переходит только взрослая форма для сосания

крови, каковая процедура длится в общем недолго; таковы, например,

блохи (Aphanipterdy, в то же время их личинки питаются непаразити-

ческим путем; б) на хозяине кормятся все стадии развития паразита,

начиная с личинки: клопы сем. Cimicidae (жилье человека, гнезда птиц

и летучих мышей); клещи сем. Argasidae: Argas persicus (курятники),

Orptthodorus papillipes (жилье человека, стойла животных) и др.

Б. Паразитизм постоянный. 1. Паразит проводит на хо-

зяине все время в течение той или другой фазы своей жизни; таковы

овода и некоторые мухи (сем. Larvivoridae); постоянными паразитами

являются личинки этих насекомых, тогда как imago их живут свободно

41вовсе не питаются, (фазовый ..паразитизм).-

2. Паразит всю свою жизнь проводит на или в хозяине; например,

пухоеды (Mallophagd) и вши, приклеивающие яйца к перьям или воло-

сам хозяина; трихина (Trichinella spiralis) и гемо.споридии также ни

одной минуты на современном этапе своей эволюции не проводят вне

своих хозяев (перманентный паразитизм).

менее разнообразны формы паразитизма по локализации пара-

зитов в организме хозяина. Под таким углом зрения различаются:

А. Наружные паразиты, или эктопаразиты, лишь

временно садятся на поверхность тела (покровы) хозяина для приня-

тия пищи,— например, комары, слепни, пиявки; другие эктопаразиты

не только питаются, но и вообще живут на коже хозяина — Mallopha-

ga, вши. Для эктопаразитов, тесно связанных с хозяином в смысле

постоянства их обитания, можно предложить обозначение — сомати-

ческие эктопаразиты (вши и др.).

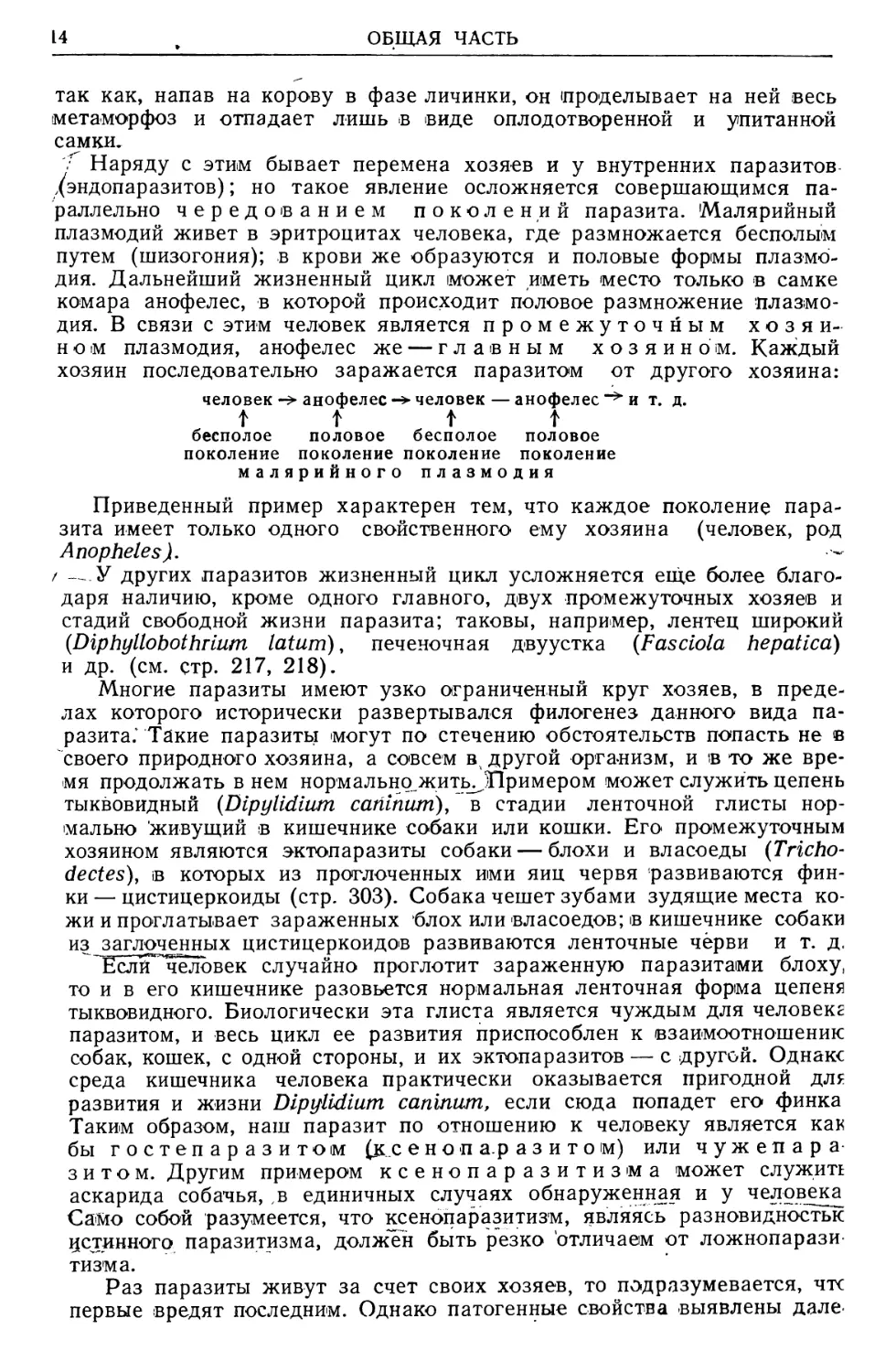

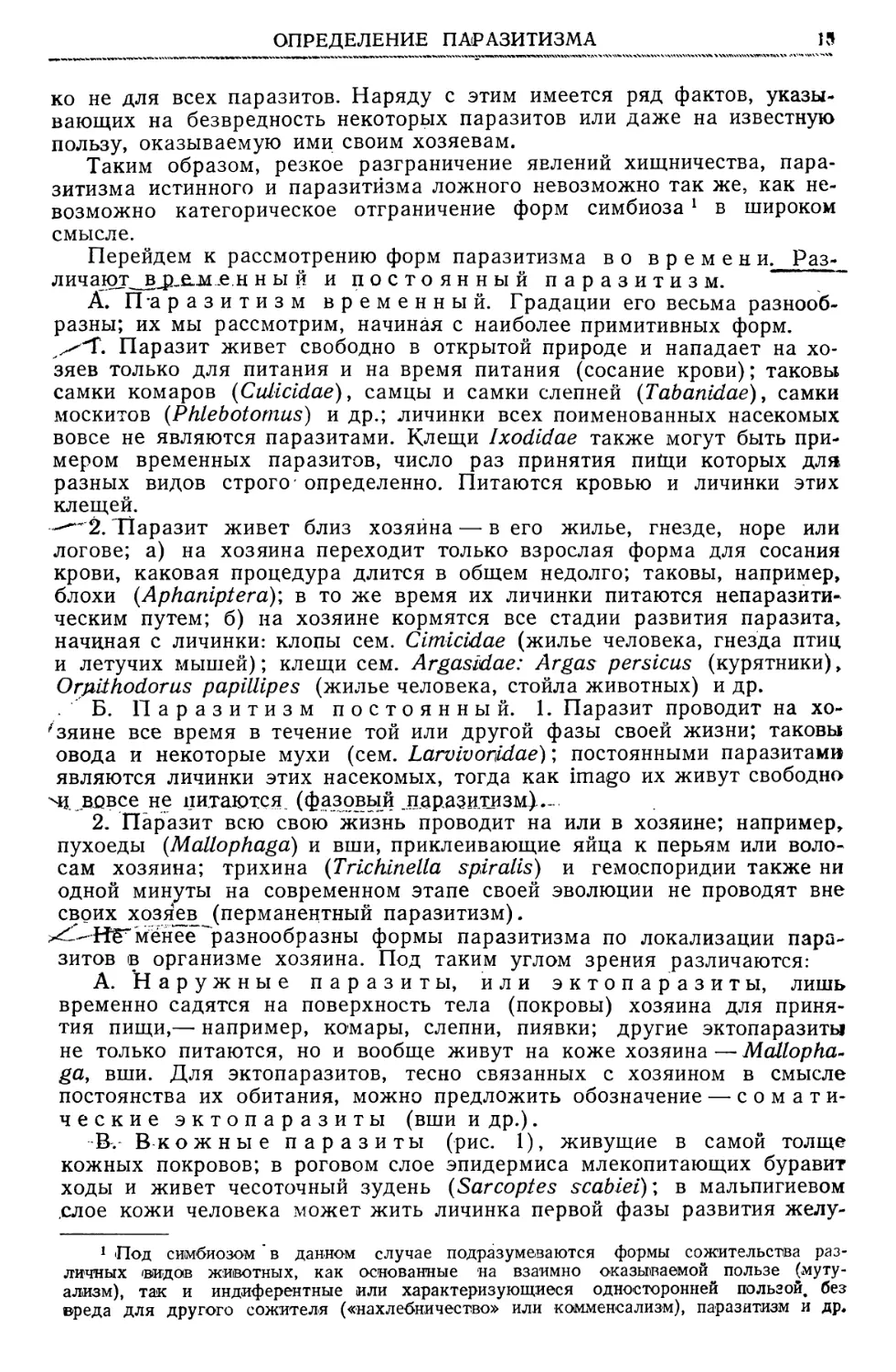

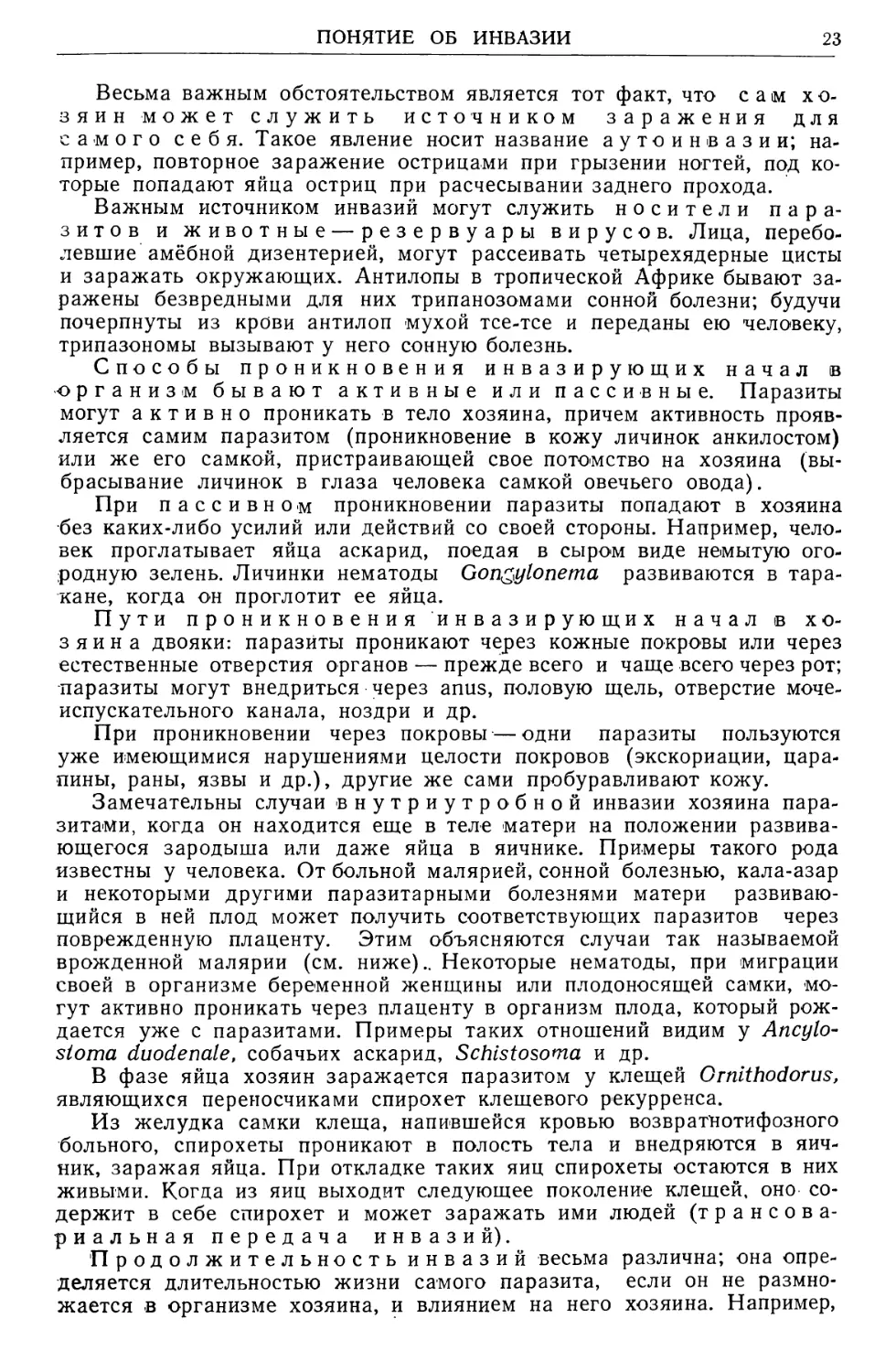

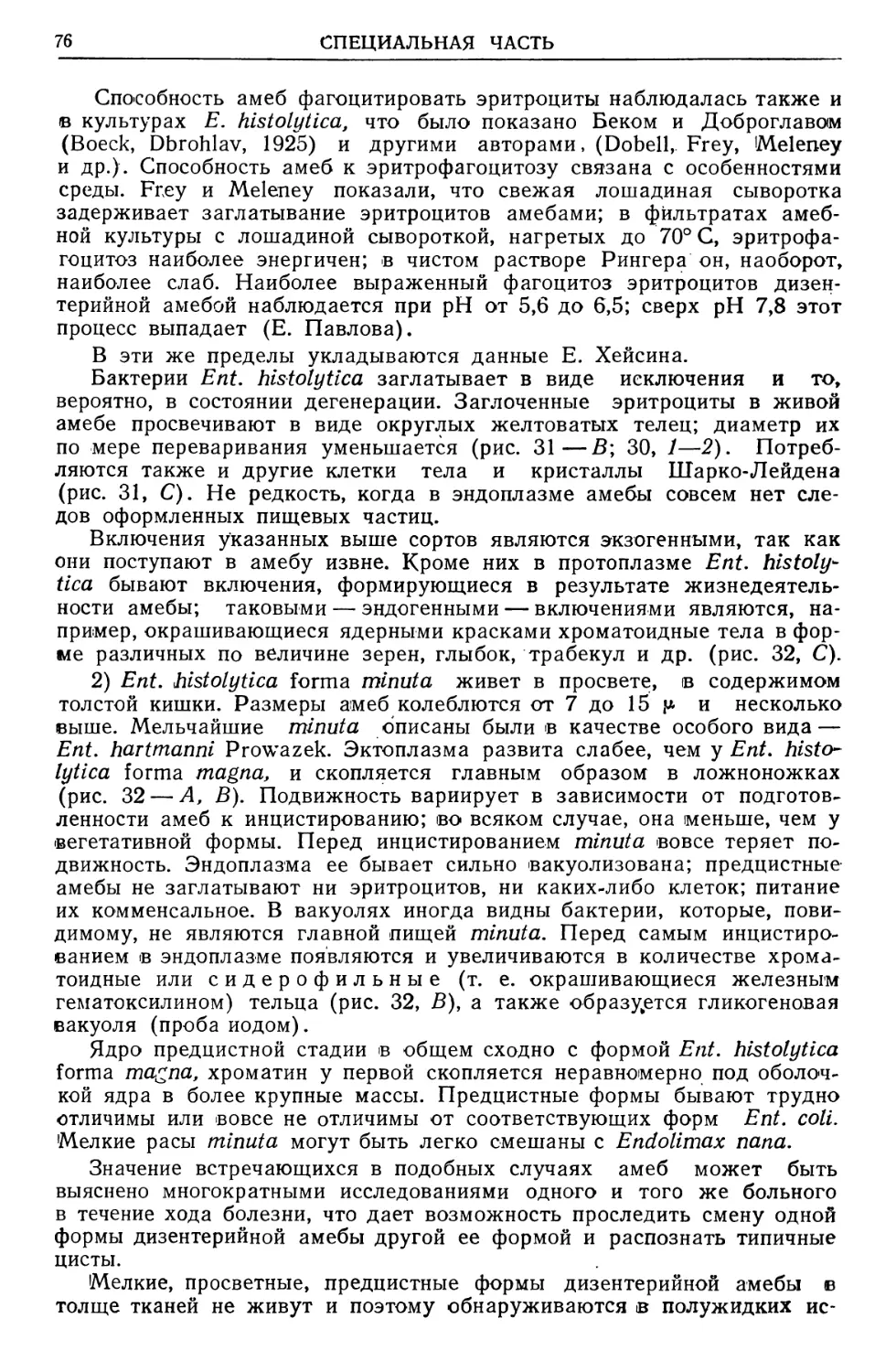

В. В кожные паразиты (рис. 1), живущие в самой толще

кожных покровов; в роговом слое эпидермиса млекопитающих буравит

ходы и живет чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei); в мальпигиевом

.слое кожи человека может жить личинка первой фазы развития желу-

1 Под симбиозом в данном случае подразумеваются формы сожительства раз-

личных видов животных, как основанные на взаимно оказываемой пользе (муту-

ализм), так и индиферентные или характеризующиеся односторонней пользой, без

вреда для другого сожителя («нахлебничество» или комменсализм), паразитизм и др.

1b

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1 — Схема локализа-

ции паразитов в коже

If—роговой слой эпидермиса;

IT — мальпигиев слой; III — со-

пит. Оригинал.

жить или на теле

дочного овода (G astrop hilus). В толщу эпидермиса погружается самка

блохи Sarcopsylla (Tanga) penetrans. В corium кожи некоторое время

проводит личинка кожного овода — Hypoderma. Такие паразиты,

как личинки анкилостомид, быстро проходят через толщу эпидермиса

в подкожную ткань, где попадают в вены. В придатках кожи — в саль-

ных железах и в волосяных сумках — паразитирует железница—>Ое-

modex folliculorum.

С. П о л о с т н ы е паразиты обитают в полостях тела, имеющих

.дийрокую связь с внешней средой; таковы полость конъюнктивы глаза»

полости носа, уха и рта. В полости носа часть

личиночного периода проводят личинки ово-

дов Oestrus и Rhinoestrus', здесь же завер-

шает жизненный цикл Linguatula rinaria.

D. Внутренние паразиты, или

•эндопаразиты, могут' обитать в любом

органе хозяину; можно выделить особо:

а) эндопаразитов органов, сообщающихся с

внешней средой (легкие, кишечник, мочепо-

ловые органы) — различные жгутиковые,

саркодовые черви и др.; .6) паразитов кро-

ви — плазмы и форменных элементов (ли-

чинки филярид, гемоспоридии, жгутиковые),

в) эндопаразитов прочих тканей (трихины в

мышцах, финки в мозгу и др.) и г) эндопа-

разитов целомических полостей (черви).

Вышеприведенное разделение паразитов

является относительным и схематичным уже

по одному тому, что некоторые паразиты в

разные периоды своей жизни мигрируют по

телу хозяина. Например, Ancylostoma duode-

nale последовательно бывает кожным пара-

зитом, обитателем кровяного русла, парази-

том легких и дыхательных путей и, наконец,

д^жедтщтаперстной кишки.

Кроме того, один и тот же вид паразита

может в разные периоды своего существо-

хозяина . или пребывает где-нибудь в окру-

жающей среде. Например, иксодовые клещи кладут яйца на землю;

личинки, нимфы и взрослые клещи по нескольку дней пьют кровь,

присосавшись к хозяину; остальное время они находятся в природе.

Для таких стадий или состояний паразитов можно предложить термин

экстрагоста л ьные фазы метаморфоза или жизненного цикла

или экстрагостальный период жизни паразита. _

Установленные нами признаки времени и пространства для подраз-

деления паразитов основываются на внешних отношениях паразитов

к их хозяевам, но не охватывают сущности этих отношений. Поэтому

необходимо ввести добавочный критерий для распределения й характе-

ристики паразитов по признаку взаимоотношения их с их

хозяевами.

Живя в организме хозяина, внутренние паразиты так или иначе

действуют на своих хозяев (потребление тканей и соков тела для пи-

тания, механические влияния в месте нахождения паразитов на окру-

жающие ткани или прилежащие органы, интоксикация хозяина и др.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

17

я в то же время сами подвергаются влиянию со стороны организма

хозяина (гуморальные воздействия тканевых соков и крови, защитная

реакция в форме капсуляции вокруг тканевых паразитов с последую-

щим их обизвествлением, депрессивное воздействие организма на па-

разитов в связи с интенсивностью витаминного питания, влияние изме-

няющегося химизма крови, возрастные цСчсугубо индивидуальные со-

стояния хозяина и мн. др.).

Паразит и хозяин являются, следовательно, по-

вседневными партнерами в жизненных соотноше-

ниях; результат взаимодействия их противоречивых интересов опреде-

ляется видовыми свойствами этой биологической системы организмов,

индивидуальными качествами и состояниями данной пары партнеров и

конкретными особенностями среды обитания паразита и хозяина на

фоне их филогенетического развития. Последующая судьба биологиче-

ской системы наших партнеров может вести к одному из трех случаев:

а) паразит и хозяин благополучно сосуществуют без какого-либо

заметного вреда для себя;

б) в паре партнеров хозяин становится страдающим элементом бла-

годаря присутствию в нем жизнедеятельного паразита;

в) в аналогичной паре дефектные условия жизни создаются для па-

разита, который поэтому не может проявить своих вредоносных свойств

и погибает раньше обычного срока.

Такие взаимоотношения ведут к различным последствиям для хо-

зяина:

а) хозяин всегда остается по отношению к находящемуся в нем па-

разиту здоровым;

б) хозяин заболевает благодаря влиянию жизнедеятельности живу-

щего в нем паразита;

в) несмотря на присутствие в своем организме паразита, могущего

вызвать заболевание, хозяин остается здоровым (паразитоноситель-

-ство).

Благодаря повседневным длительным наблюдениям установлено,

что одни паразиты никогда не вызывают болезней у хозяина — их по-

этому называют н е п а т о г е н н ы м и; другие же могут, как правило,

причинять заболевания; их в связи с этим относят к болезнетвор-

ным, или патогенным.

Однако присутствие в теле хозяина патогенного паразита не обяза-

тельно ведет к заболеванию данной особи хозяина, которая может

оставаться совершенно здоровой и быть в то же время источником

распространения болезнетворного паразита. Такое явление (широко

распространенное) носит название паразитоносительства.

В заключение мы должны подчеркнуть, что нет резкой границы ни

между свободным и паразитическим образом жизни, ни между сим-

биозом, паразитизмом и хищничеством, ни между патогенными й не-

патогенными паразитами. Следовательно и соответствующие определе-

ния носят относительный характер; то же имеет место и по отношению

к различным формам паразитизма. Явления этой области природы на-

столько многообразны' как в своем настоящем, так и в историческом

прошлом, что распределить их с пунктуальной точностью по создавае-

мым нашим мышлением рубрикам без натяжки во многих случаях со-

вершенно невозможно.

Но в целях практических, с допущением некоторой условности, па-

разитов распределяют по указанным выше формальным категориям

паразитизма, что имеет под собою научную базу.

18

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРАЗИТОЛОГИИ

Паразитология является наукой, всесторонне изучающей сложный

комплекс явлений паразитизма в свете соотношений паразитов и их

хозяев и, как таковая, по основным объектам и методам исследования,,

относится 'к разрядам биологических и медицинских (resp. ветеринар-

ных) дисциплин. Ведению ее. подлежат паразиты из мира животных

или растений, живущие за счет животных или растений (животная и.

растительная паразитология), и хозяева самих паразитов, поскольку

таковые связаны с последними. ’Мы будем касаться только паразитов

животной природы.

Пути изучения паразитов (resp. паразитизма) многочисленны и

многообразны.

Первой задачей паразитологии является определение вида парази-

та, подлежащего нашему изучению,— этим ведает систематика. Систе-

матическое изучение паразитов тех или других хозяев данной местно-

сти позволяет судить о фауне паразитов; группировка соответ-

ствующих фактов ведется или по хозяевам в целом или по их отдель-

ным органам; так, можно изучать фауну паразитов кур Европы или

исследовать фауну трематод почек птиц Средней Азии. Накопление по-

добных исследований дает материал для выяснения зоогеографии

паразитов, каковые данные необходимо изучать в свете распростра-

нения хозяев паразита.

Изучение строения (анатомии) паразитов, помимо самодовлеющего

интереса, близко касается той же систематики, а также физиологии

паразитов и объясняет нам вместе с нею многое в действии паразитов

на их хозяев. Важной задачей паразитологии является исследование

жизненного цикла, размножения и других особенностей жизни парази-

тов, находящихся в разной -степени зависимости от своих хозяев, как

главных, так и 'промежуточных (собственно биология паразитов).

В отношении изучения хозяев паразитов приходится прибегать к

соответствующим зоологическим специальностям, например к малако-

логии (учение о мягкотелых или моллюсках), энтомологии, ихтиологии^

маммалиологии, или териологии и др.

Далее стоит на очереди определение характера влияния внеш-

ней среды на паразита, причем для эндопаразита тако-

вой средой является прежде всего организм самого

хозяина («организм, как среда обитания»). Таким образом, к эко-

логии паразитов относится и изучение действия хозяина на своих

паразитов, включая сюда, помимо обычного влияния хозяина на пара-

зита, также и специальные воздействия, являющиеся результатом осо-

бых изменений организма хозяина (например, введение лекарственных

веществ, прямо или косвенно влияющих на паразитов, серологические

изменения организма хозяина, приводящие к состоянию стойкости про-

тив заражения паразитами, и др.). Это накладывает на экологию пара-

зитов своеобразный отпечаток, ибо связывает эту отрасль паразитологии

с физиологией и патологией хозяев и с терапией их паразитарных болез-

ней. К сфере экологии паразитов человека относятся также особен-

ности труда и быта людей, ибо бытовые и профессиональные моменты

могут оказать решающее влияние на частоту распространения и даже

на самое распространение тех или иных паразитов человека. В каче-

стве частного примера укажем на зависимость распространения в раз-

личных провинциях Китая китайской двуустки у людей от способа при-

готовления рыбы в пищу (полусырой или хорошо обработанной терми-

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРАЗИТОЛОГИИ

19

чески); в связи с этим .географическое распространение китайской

двуустки в Китае (рис. 21), если мы будем судить о нем по нахождению

этих паразитов у людей или у собак, будет не одинаковым (в районах,

где нет этих паразитов у людей, они бывают у собак). Следовательно,

данные этнографии и изучения быта в свете экологических, классовых

и культурных отношений может объяснить многое в паразитологии че-

ловека с точки зрения качественного отличия его, как хозяина парази-

тов, от животных, в свою очередь дающих приют этим последним.

Палеопаразитология, а также филогения стремятся

выяснить пути эволюции или историю развития паразитов, причем эво-

люция паразитов естественным образом связана с эволюцией их хозяев,

почему и должна быть рассматриваема именно в этой связи.

Особняком стоит изучение болезней паразитов и их паразитов

(сверхпаразитов), что, впрочем, в значительной мере может быть от-

несено к экологии паразитов.

Все эти направления паразитологических исследований вращаются

в сфере общей, или теоретической паразитологии.

Паразитизм имеет огромное практическое значение, о каковом на-

гляднее всего можно судить, изучая действие паразитов на хозяев и

экономическое значение паразитов. В связи с прикладной ролью пара-

зитологии обращено особое внимание на выработку методики парази-

тологических исследований и диагностики паразитарных или инвазион-

ных болезней (или паразитозов). Логическим завершением при-

кладной паразитологической работы является изыскание мер борьбы

с паразитами и способов предохранения хозяев от заражения ими (про-

филактика паразитозов). Наконец, ценные сведения дает изучение роли

паразитов и вызываемых ими заболеваний в природе и в истории

культуры.

Намеченные выше пути паразитологических исследований в своей

совокупности дают массу разнообразных сведений, образующих целую

энциклопедию знания, величина и дробность содержания которой ста-

нет еще более очевидной, если мы детальнее рассмотрим хотя бы одно

из направлений интересующего нас комплекса вопросов, например, уче-

ние о влиянии паразитов на своего хозяина.

К освещению этой проблемы подходят с разных сторон, изучая

а) патологические изменения органов хозяина под влиянием данного

паразита (патологическая анатомия и гистопатология), б) функцио-

нальные изменения.организма хозяина (патологическая физиология),

в) токсическое действие паразита (фармакология и токсикология),

г) симптомы и течение заболевания, вызываемого паразитом (клиника

инвазионных болезней), и т. д.

В приведенной нами схеме подразделения паразитологии на части

мы касались паразитов вообще, не выделяя их по хозяевам.

Жизненное значение паразитологии определило также и другой

путь подразделения .нашей дисциплины; критерием такого подразделе-

ния является группировка паразитов по их хозяевам применительно к

значению первых для последних.

'Мы имеем: а) паразитологию человека, или медицинскую паразито-

логию; б) паразитологию ветеринарную, или домашних животных,—

к этой же ветви можно отнести и паразитологию промысловых живот-

ных; в) паразитологию вредных для человека или его хозяйства жи-

вотных; г) паразитологию вообще диких животных; д) паразитологию

са'мйх паразитов и е) паразитологию различных растений.

Распределение материала и по этим ветвям паразитологических

20

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

дисциплин является относительным и непостоянным. Например, изуче-

ние трипанозом антилоп получило прямое отношение к паразитологии

человека, когда выяснилось, что эти млекопитающие служат резервуа-

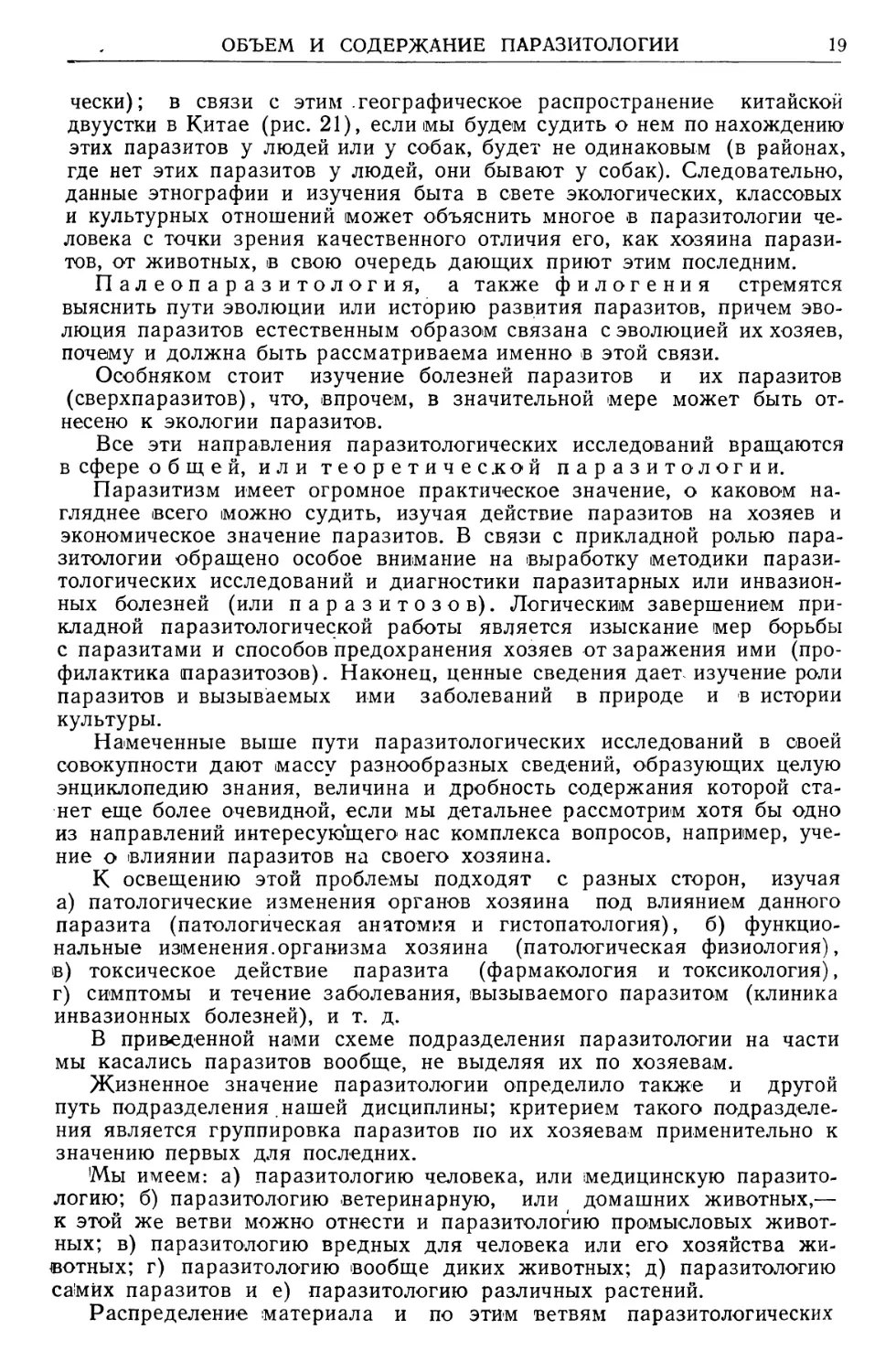

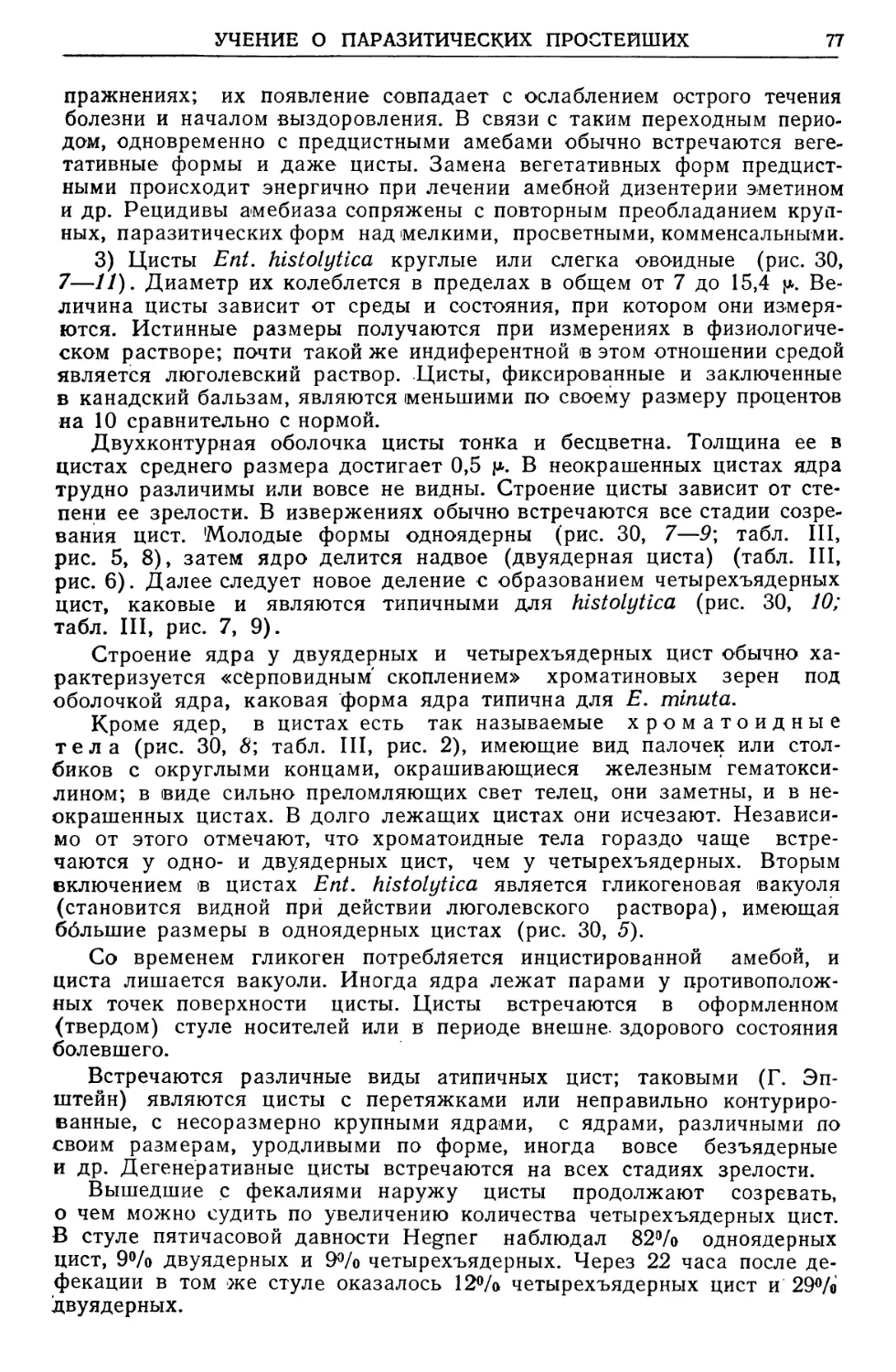

Рис. 2 — Схема отношения паразитологии

к сопредельным дисциплинам. Оригинал.

ром трипанозом сонной болезни, переносимых мухами тсе-тсе от анти-

лоп в организм человека, заболевающего в конце концов сонной бо-

лезнью. С другой стороны, исследование паразитов крыс может иметь

ближайшее отношение и к медицинской и к ветеринарной паразитоло-

гии, ибо крысы могут заражать некоторыми паразитами как человека,

так и свиней.

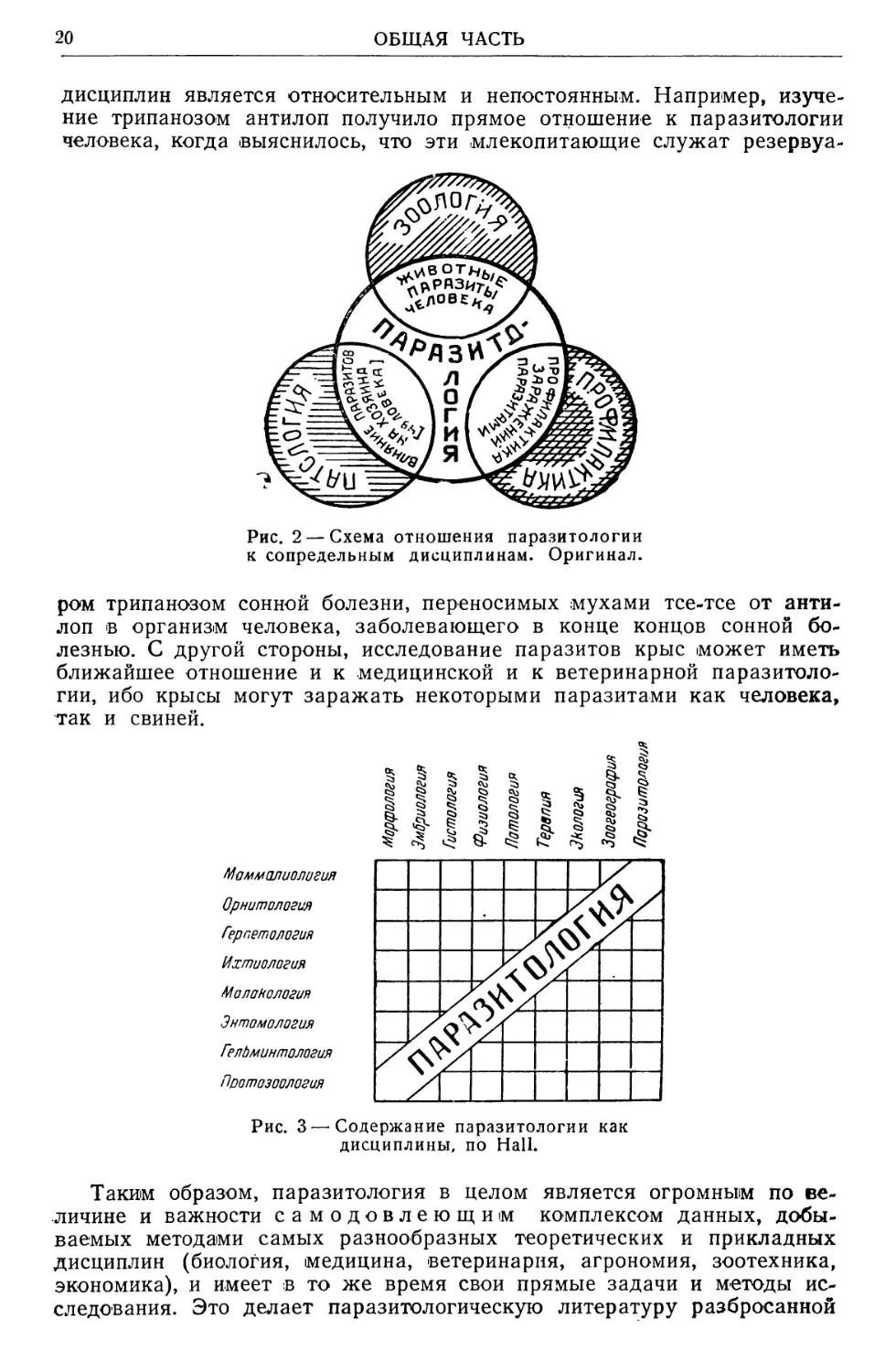

Маммалиолигия

Орнитология

Герпетология

Ихтиология

Малакология

Энтомология

Гельминтология

Протозоология

Рис. 3—-Содержание паразитологии как

дисциплины, по Hall.

Таким образом, паразитология в целом является огромным по ве-

личине и важности самодовлеющим комплексом данных, добы-

ваемых методами самых разнообразных теоретических и прикладных

дисциплин (биология, медицина, ветеринария, агрономия, зоотехника,

экономика), и имеет в то же время свои прямые задачи и методы ис-

следования. Это делает паразитологическую литературу разбросанной

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРАЗИТОЛОГИИ

21

до крайности. В отношении сводок таковой наблюдается чрезвычайная

неравномерность. Наряду с исключительной скудостью книг по общей

паразитологии дело со специальной медицинской и отчасти ветеринар-

ной паразитологией обстоит в мировой литературе более благополучно.

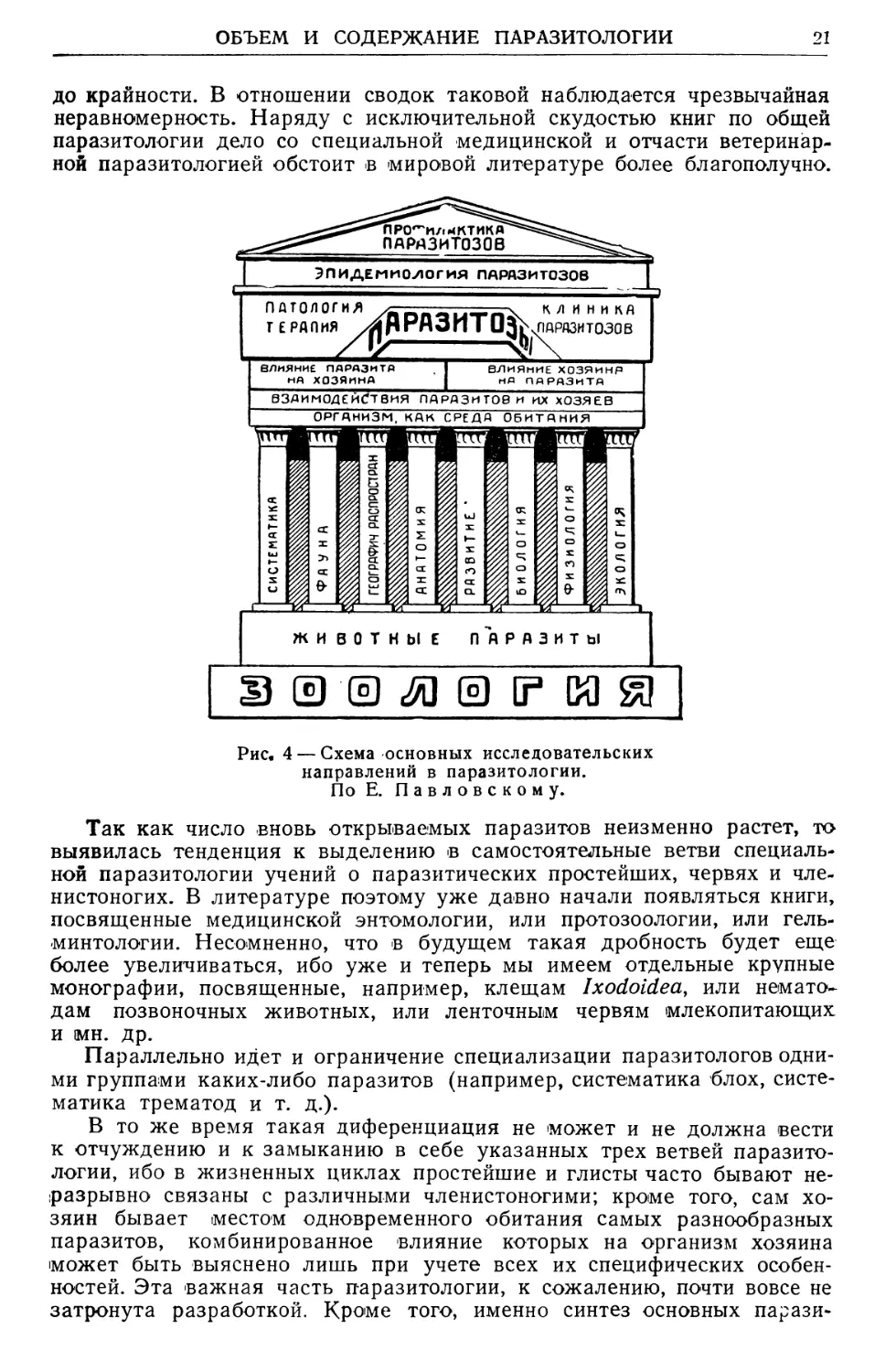

влияние ПАРАЗИТА . I ВЛИЯНИЕ ХОЗЯИНА

НА ХОЗЯИНА I НА ПАРАЗИТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРАЗИТОВ И ИХ ХОЗЯЕВ

_____ОРГАНИЗМ, КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

кдш щи цу ин tug дц^

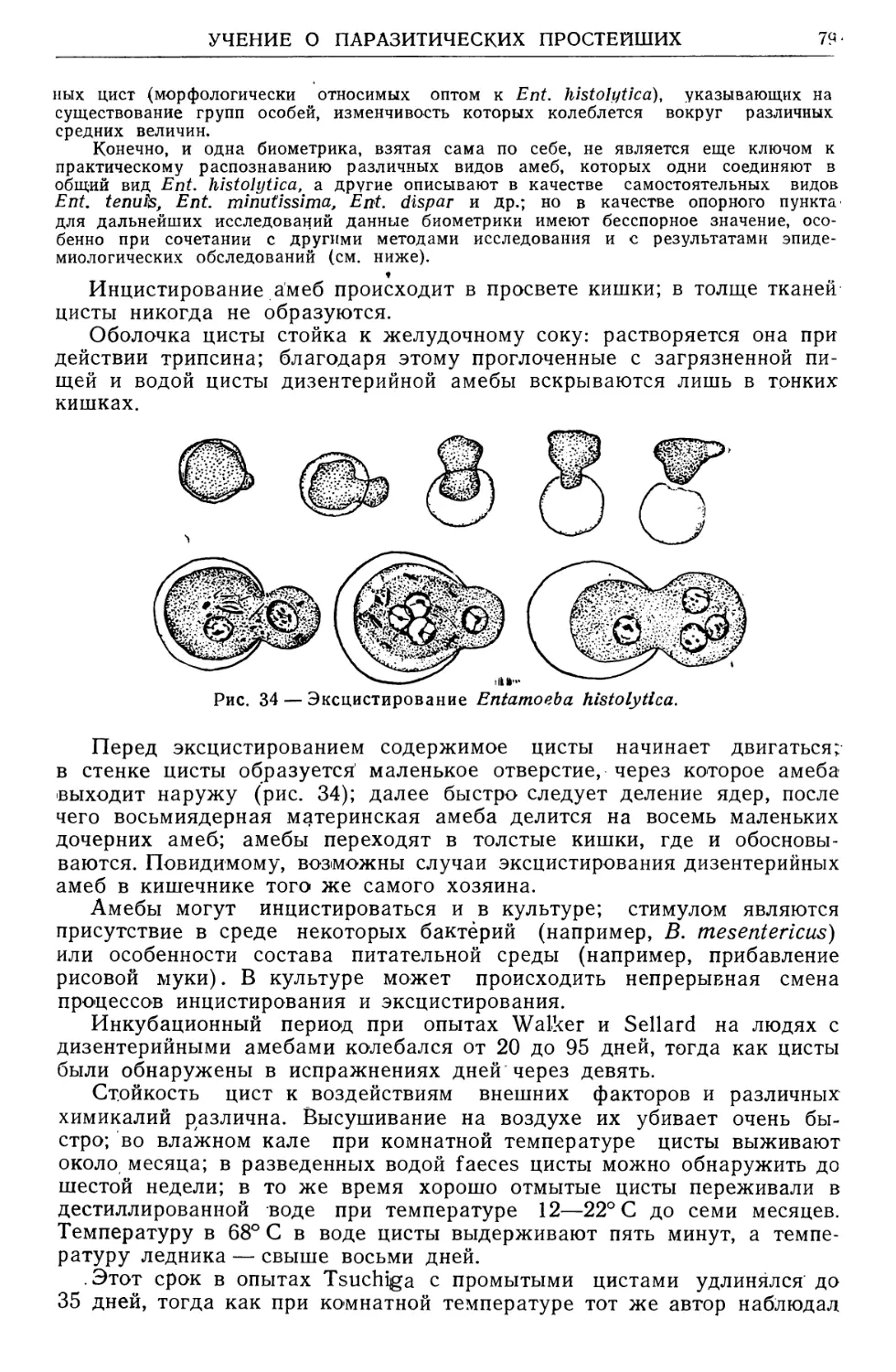

Рис. 4 — Схема основных исследовательских

направлений в паразитологии.

По Е. Павловскому.

Так как число вновь открываемых паразитов неизменно растет, то

выявилась тенденция к выделению в самостоятельные ветви специаль-

ной паразитологии учений о паразитических простейших, червях и чле-

нистоногих. В литературе поэтому уже давно начали появляться книги,

посвященные медицинской энтомологии, или протозоологии, или гель-

минтологии. Несомненно, что в будущем такая дробность будет еще

более увеличиваться, ибо уже и теперь мы имеем отдельные крупные

монографии, посвященные, например, клещам Ixodoidea, или немато-

дам позвоночных животных, или ленточным червям млекопитающих

и мн. др.

Параллельно идет и ограничение специализации паразитологов одни-

ми группами каких-либо паразитов (например, систематика блох, систе-

матика трематод и т. д.).

В то же время такая диференциация не может и не должна вести

к отчуждению и к замыканию в себе указанных трех ветвей паразито-

логии, ибо в жизненных циклах простейшие и глисты часто бывают не-

разрывно связаны с различными членистоногими; кроме того, сам хо-

зяин бывает местом одновременного обитания самых разнообразных

паразитов, комбинированное влияние которых на организм хозяина

может быть выяснено лишь при учете всех их специфических особен-

ностей. Эта важная часть паразитологии, к сожалению, почти вовсе не

затронута разработкой. Кроме того, именно синтез основных парази-

22

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

тологических направлений дает возможность ставить широкие, общие

паразитологические проблемы, не сковывая таковые рамками узкой

специализации.

ПОНЯТИЕ ОБ ИНВАЗИИ

Инвазией называется заражение организма какими-либо паразита-

ми животной природы. В параллель с инфекционными болезнями (бак-

териозы) — инвазионными болезнями или паразитозами называют

такие заболевания, возбудителями которых являются животные пара-

зиты или ложнопаразиты.

Многие паразиты обладают инвазирующими способностями только

в определенной стадии своего жизненного цикла, другие же могут за-

ражать хозяина в течение всей своей жизни.

Вошь может переходить на человека и в личиночной и во взрослой

фазах. Блохи инвазируют своих хозяев только во взрослом состоянии.

Яйца аскарид и власоглава инвазируют человека только тогда, когда

в них развился зародыш в форме червячка, и т. д.

Объектом инвазии являются хозяева соответ-

ствующего паразита или иногда хозяева, обычно не свойствен-

ные нашему паразиту. Объект инвазии может заражаться паразитами

или в любой момент жизни или преимущественно в определенном воз-

расте. Например, малярией человек может заразиться, начиная с вну-

триутробной жизни и кончая старостью.

В отношении календаря инвазия может происходить или в любое

время года, или в определенные сезоны, или даже в определенное вре-

мя суток. Трихинами, например, можно заразиться когда угодно, лишь

бы была трихинозная свинина; глистные инвазии, связанные с почвой,

в умеренном климате зимой имеют мало шансов на дальнейшее рас-

пространение. Вшами можно заразиться в течение всего года, но боль-

шее распространение вшивость приобретает зимой, благодаря скученно-

сти людей. Заражение болезнями, распространяемыми переносчиками,

возможно только тогда, когда есть самые переносчики. Без комара

анофелес малярией заразиться нельзя; поэтому первичные случаи ма-

лярии, как правило, бывают только тогда, когда есть активный пере-

носчик, т. е. в теплое время года. Некоторые анофелес нападают на че-

ловека обычно в сумерки и ночью, поэтому и заражение малярией при-

урочиватся к этому времени суток.

Источником инвазиров ани я являются биотопы

(т. е. типичные места обитания) тех или других ста д и й р а з в и-

тия паразитов. Смотря по месту обитания, биотопами паразитов

являются части тела хозяина, пораженные паразитами,— так называе-

мые гостальные биотопы (например мышцы для трихины), или

же биотопы в обычном понимании этого термина (водоемы, хозяй-

ственные биотопы и др.).

Источником инвазирования может быть организм в целом. Напри-

мер, чесоткой заражаются при контакте с чесоточным. Различные сре-

ды обитания служат или более постоянным местом нахождения пара-

зита (например, обитаемая нора грызуна и блохи), или же временным

этапом пребывания такового (водоем и личинки комаров).

Данная среда может быть специфической для того или другого

паразита (вода и корацидий лентеца широкого) или же паразит попа-

дает в нее случайно, будучи в состоянии жить и в других средах (яйца

глист в водоеме и фекалиях в уборной).

ПОНЯТИЕ ОБ ИНВАЗИИ

23

Весьма важным обстоятельством является тот факт, что сам хо-

зяин может служить источником заражения для

самого себя. Такое явление носит название аутоинвазии; на-

пример, повторное заражение острицами при грызении ногтей, под ко-

торые попадают яйца остриц при расчесывании заднего прохода.

Важным источником инвазий могут служить носители пара-

зитов и животные — резервуары вирусов. Лица, перебо-

левшие амёбной дизентерией, могут рассеивать четырехядерные цисты

и заражать окружающих. Антилопы в тропической Африке бывают за-

ражены безвредными для них трипанозомами сонной болезни; будучи

почерпнуты из крови антилоп мухой тсе-тсе и переданы ею человеку,

трипазономы вызывают у него сонную болезнь.

Способы проникновения инвазирующих начал в

организм бывают активные или пассивные. Паразиты

могут активно проникать в тело хозяина, причем активность прояв-

ляется самим паразитом (проникновение в кожу личинок анкилостом)

или же его самкой, пристраивающей свое потомство на хозяина (вы-

брасывание личинок в глаза человека самкой овечьего овода).

При пассивном проникновении паразиты попадают в хозяина

без каких-либо усилий или действий со своей стороны. Например, чело-

век проглатывает яйца аскарид, поедая в сыром виде немытую ого-

родную зелень. Личинки нематоды Gon&ylonetna развиваются в тара-

кане, когда он проглотит ее яйца.

Пути проникновения инвазирующих начал в хо-

зяина двояки: паразиты проникают через кожные покровы или через

естественные отверстия органов — прежде всего и чаще всего через рот;

паразиты могут внедриться через anus, половую щель, отверстие моче-

испускательного канала, ноздри и др.

При проникновении через покровы — одни паразиты пользуются

уже имеющимися нарушениями целости покровов (экскориации, цара-

пины, раны, язвы и др.), другие же сами пробуравливают кожу.

Замечательны случаи внутриутробной инвазии хозяина пара-

зитами, когда он находится еще в теле матери на положении развива-

ющегося зародыша или даже яйца в яичнике. Примеры такого рода

известны у человека. От больной малярией, сонной болезнью, кала-азар

и некоторыми другими паразитарными болезнями матери развиваю-

щийся в ней плод может получить соответствующих паразитов через

поврежденную плаценту. Этим объясняются случаи так называемой

врожденной малярии (см. ниже).. Некоторые нематоды, при миграции

своей в организме беременной женщины или плодоносящей самки, мо-

гут активно проникать через плаценту в организм плода, который рож-

дается уже с паразитами. Примеры таких отношений видим у Ancylo-

stoma duodenale, собачьих аскарид, Schistosoma и др.

В фазе яйца хозяин заражается паразитом у клещей Ornithodorus,

являющихся переносчиками спирохет клещевого рекурренса.

Из желудка самки клеща, напившейся кровью возвратнотифозного

больного, спирохеты проникают в полость тела и внедряются в яич-

ник, заражая яйца. При откладке таких яиц спирохеты остаются в них

живыми. Когда из яиц выходит следующее поколение клещей, оно со-

держит в себе спирохет и может заражать ими людей (т р а н с о в а-

риальная передача инвазий).

Продолжительность инвазий весьма различна; она опре-

деляется длительностью жизни самого паразита, если он не размно-

жается -в организме хозяина, и влиянием на него хозяина. Например,

24

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

гибель трихин в капсулах при омелотворении их, выбрасывание тяже-

лых самок аскарид из кишечника и др. При размножении паразитов

теле хозяина длительность инвазии зависит от интенсивности размно-

жения, свойств паразита и наличной или приобретаемой по мере пре-

бывания паразитов стойкости хозяина (иммунитет при животных пара-

зитах). При последующих размножениях паразитов этот процесс замед-

ляется и даже вовсе прекращается; благодаря этому инвазия из явной

переходит в скрытую .(латентная инвазия). Последняя может

снова переходить в явную без добавочного заражения хозяина новой

партией паразитов (рецидивы инвазии).

ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уже было указано, что ни один орган тела хозяина не

застрахован от возможности поселения в нем того

или другого паразита. В качестве примера рассмотрим дан-

ные, касающиеся человека. На поверхности его тела живут вши (Pedi-

cuius), здесь же размножающиеся. В толще рогового слоя эпидермиса

прокладывают ходы чесоточные клещи. Несколько глубже — в мальпи-

гиевом слое эпидермиса буравит ход личинка желудочного ово-

да (Gastrophilus), бывающая гостепаразитом человека. В сальных же-

лезах паразитирует угрица прыщевая.

В подкожной клетчатке залегает и мигрирует по ней личинка кож-

ного овода Hypoderma, также могущая быть гостепаразитом человека.

Личинки вольфартовой мухи, являющиеся настоящими тканевыми

паразитами, могут разрушать кожные покровы и мышцы, «разъедая»

язвы и раны. Изъязвления кожи вызывают кожные лейшмании. В под-

кожной и межмышечной соединительной ткани локализуется у челове-

ка финка цепеня вооруженного, а в саркоплазме самого мышечного

волокна оседают личинки трихин.

Хрящевая поверхность суставов может «разъедаться» дизентерий-

ными амёбами, которые метастатически иногда попадают в -суставы.

Сами трубчатые кости разрушаются при соответствующей локализации

пузырями эхинококка.

Пищеварительный аппарат от входа до выхода бывает заселен раз-

личными паразитами.

В деснах могут паразитировать личинки вольфартовой мухи; в на-

лете зубов бывает Amoeba buccalis. Под слизистой губ и щек залегает

Gongylonema. К стенке носоглотки или к деснам присасываются пиявки.

Желудок является местом врытия капсул трихин и оболочки заро-

дышей цепеня вооруженного, откуда последние начинают миграцию'

через стенку желудка.

В двенадцатиперстной кишке паразитируют лямблии, некатор, ан-

килостома и другие паразиты. В тонкой кишке обитают паразитические

простейшие — амёбы, лямблии и др. Здесь же живут ленточные черви

(цепень невооруженный, цепень вооруженный, лентец широкий и др.).

В слепой и в толстой кишках паразитирует власоглав; в червеобраз-

ном отростке часто встречаются острицы, обычно паразитирующие в

дистальной части тонкой кишки и в слепой кишке. В толстых кишках

живут аскариды, дизентерийные и кишечные амёбы, балянтидий и дру-

гие паразитические простейшие. В прямой кишке, в ее венах, живет

бильгарция {Schistosoma mansoni), вызывающая кишечный бильгар-

циоз. В складках перианальной области откладывают яйца выползаю-

щие из анального отверстия острицы и членики цепеня невооруженного.

ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

2,

В придаточных железах пищеварительного канала паразитируют:

в слюнных железах — эхинококк; в печени — печеночная двуустка

(в желчных ходах), личинки пятиустки и эхинококк в ткани печени;,

бильгарции Schistosoma japonicum — в венах печени и брыжжейки;

в желчном пузыре бывают лямблии и печеночная двуустка; в поджелу-

дочной железе находили эхинококка.

В органах дыхания паразиты бывают, начиная с полости носа (ли-

чинки вольфартовой мухи, пиявки); по трахее мигрируют личинки ан-

килостомид и аскарид. В толще легких локализуются финки цепеня

вооруженного, эхинококк, легочная двуустка и др.

Органы кровообращения и лимфообращения хозяина играют в жиз-

ни паразитов громадную роль в качестве пути (миграции их по телу

хозяина и как основное место обитания.

В стенке сердца бывают эхинококк и финки. (развитие их протекает

в соединительнотканных прослойках этого органа); в толще самих

мышечных элементов сердца паразитируют трипанозомы — возбудители

болезней Чагаса в форме лейшманий.

В эндотелии сосудов кожи локализуются риккетсии сыпного тифа.

В полости вен живут бильгарции; в плазме крови обитают трипанозо-

мы сонной болезни; в эритроцитах живут и размножаются ма-

лярийные плазмодии, а в белых кровяных клетках — лейшмании.

В костном мозгу нападению малярийных паразитов подвергаются уже

молодые эритроциты; белые кровяные тельца костного мозга и лимфа-

тических узлов также поражаются лейшманиями. В полости грудного

протока живет филярия Банкрофта. В селезенке бывает эхинококк;

в лимфатических узлах—личинки пятиустки (Linguatula rhinaria).

’Мужские органы размножения: на glans penis бывает пендинская

язва; в придатке яичка — дизентерийные амёбы.

В яичнике бывает эхинококк. В полость матки и труб через влага-

лище заползают острицы; во влагалище не редок Trichomonas vagi-

nalis.

В лоханке почек паразитирует Dioctophyme renale, в мочевом пузы-

ре— бильгарции.

В головном мозгу бывают финки цепеня вооруженного; то же в

задней камере глаза; в хрусталике находили молодых заблудших дву-

усток. В конъюнктиве глаза бывают личинки вольфартовой мухи, могу-

щие совершенно уничтожить глаз. Паразитируют они и в наружном

слуховом проходе, разрушая барабанную перепонку.

Приведенный перечень паразитов является далеко не исчерпываю-

щим, но и из него видно, что некоторые паразиты не имеют строго

определенного места обитания, другие же, наоборот, живут только в

одном каком-либо органе. Примером первых являются финки и эхино-

кокк, а вторых — цепень невооруженный или лентец широкий, живу-

щие лишь в тонких кишках.

Возможность обитания в разных местах тела связана прежде всего

со способностью паразита проделывать миграцию в организме хозяина,

путь которой начинается от «ворот» внедрения паразита до места его

окончательной локализации. Миграция паразита, в точном понимании

этого явления, сопряжена с проникновением паразита из одной систе-

мы органов в другую и с активным прохождением через ткани различ-

ных органов.

Миграционные пути паразитов для многих из них связаны с местом

внедрения паразита в ткани хозяина. Например, церкарии бильгарций

проникают ц тело человека из воды в толщу кожных покровов; затем,.

26

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

попав в вены, задерживаются, смотря по виду паразита, в печени, в мо-

чевом музыре или в венах прямой кишки.

Более кружный путь во время миграции проделывают личинки ас-

кариды, которые через стенку кишки проникают в сосуды, затем через

печень проходят в нижнюю полую вену, далее с током крови забрасы-

ваются в правое сердце и в малый круг кровообращения; из капилляр-

ной сети альвеол легких личинки активно проникают в полость альвеол

и по дыхательным путям поднимаются через трахею к гортани и глот-

ке. Здесь они проглатываются хозяином и, наконец, оседают в кишеч-

нике, где и достигают половозрелости.

Однако некоторые личинки могут пройти через капиллярную сеть

легких и попасть в легочные вены, откуда они вымываются в большой

круг кровообращения. Дальнейшая судьба этих личинок различна. Они

заносятся в разные органы, где и застревают. Фюллеборн наблюдал

оседание таких личинок с последующим реактивным капсулированием

в мозгу собаки (Toxocara cants).

Некоторые паразиты могут проделывать миграцию по разным пу-

тям. Например, личинки Ancylostoma duodenale — кривоголовки двена-

дцатиперстной — мигрируют или через кожу в кишечник (обычный

путь) или из кишечника через печень, сердце, легкие, пищевод, желу-

док — обратно в кишечник.

Феномен миграции встречается у паразитов чаще, чем о том пока

известно в науке.

Интересно, что кратчайший и, казалось бы, наиболее естественный

путь продвижения паразита к месту его окончательного обитания да-

леко не всегда является фактическим маршрутом миграции. Например,

обычно думали, что освободившаяся из проглоченной цисты молодая

печеночная двуустка из желудка переходит в двенадцатиперстную киш-

ку под влиянием химиотаксического привлечения желчи и по желчному

протоку проникает в печень (Лейкарт). Однако есть веские основания

считать, что молодая двуустка проникает в печень через систему во-

ротной вены, что связано, во-первых, с проникновением двуустки через

стенку желудка в сосуды и, во-вторых, с прохождением ее из капил-

ляров воротной вены через паренхиму печени в ее желчные каналы

(Ciurea).

Если паразит проделывает миграцию по путям кровообращения и

тока лимфы, то в случае каких-либо нарушений обычного хода этого

процесса паразит может осесть, сохраняя свою жизнеспособность, в со-

всем необычном для него месте. В таких случаях говорят о «заблудив-

шихся» паразитах; например, молодую двуустку находили в хруста-

лике, аскариды локализовались под кожными покровами и т. п.

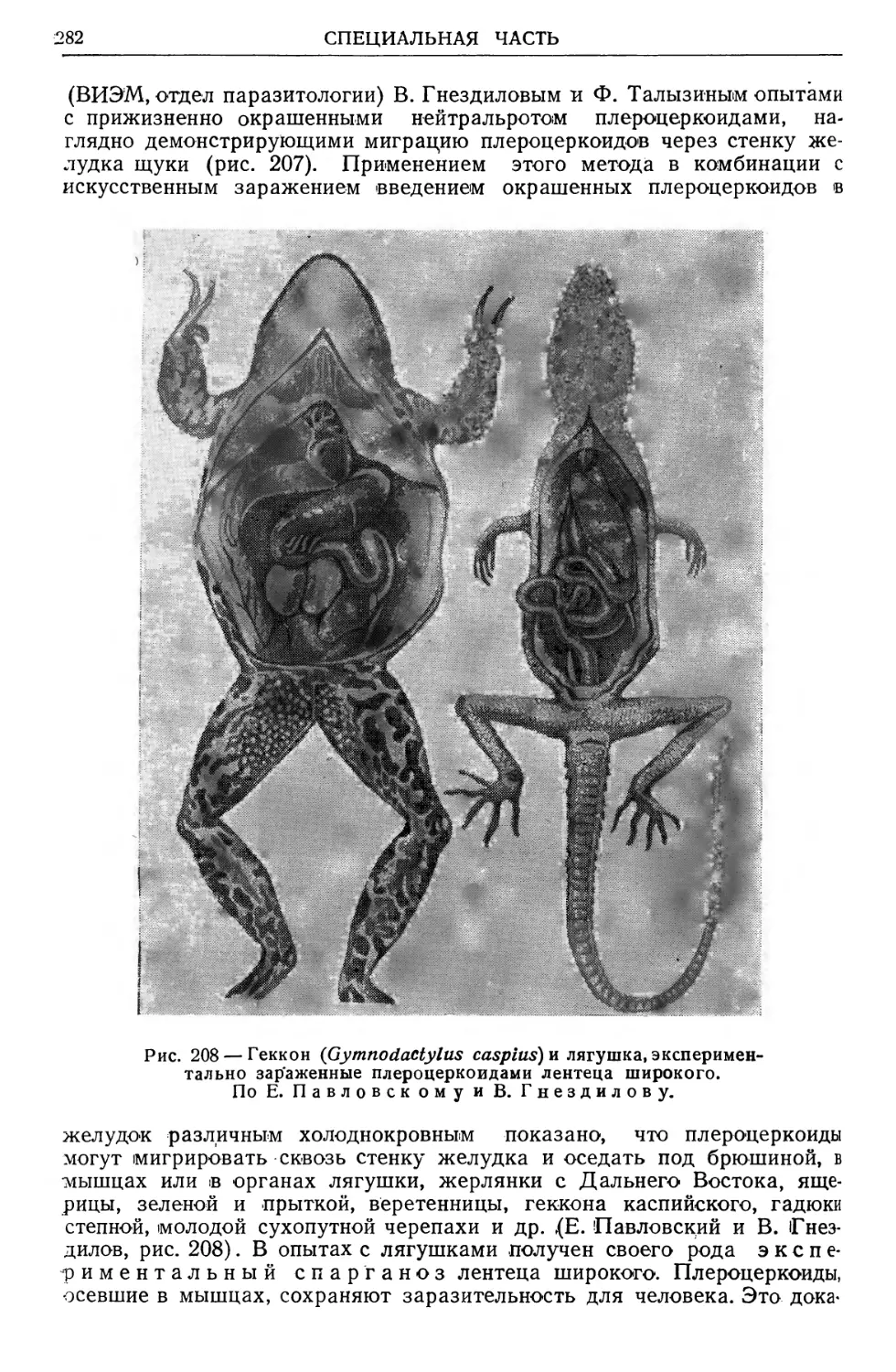

Прохождением всего миграционного пути не истощается способ-

ность паразита к миграции. Е. Павловскому и В. Гнездилову удавалось

вызывать повторную миграцию плероцеркоидов лентеца шиоокого,

извлеченных из мышц ерша и введенных искусственно в желудок щуке,

откуда они снова проникали в мышцы.

Замечательны случаи, когда паразиты, передвигающиеся с током

венозной крови по телу, оседают в венах определенных органов. При-

меры этого в отношении различных бильгарций уже упоминались выше.

Очевидно, условия обитания для паразитов в венах печени, мочевого

пузыря и прямой кишки существенно различны, и разные виды биль-

гарций адаптировали каждый к определенным условиям обитания, бу-

дучи привлекаемы к соответствующему органу, вероятно, химиотакси-

ческими влияниями.

ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

27

Различные части организма, понимая под таковыми его органы и

ткани, представляют чрезвычайное разнообразие условий для существо-

вания в них паразитов.

Паразитарное население хозяина или, другими словами, его пара-

зитофауна вариирует весьма разнообразно; установление характерной

для данного вида хозяина паразитофауны может быть обеспечено при-

менением метода полного учета паразитов (Е. Павловский, В. Догель)

каждой особи хозяина. Однако этот метод применяется пока в ограни-

ченных пределах и то чаще для мелких животных.

Хотя человек в отношении его паразитофауны изучен гораздо лучше

животных (но не исчерпывающе!), все же из года в год происходят

открытия новых паразитов. Если в 1911 г. сводка паразитофауны чело-

века и домашних животных уложилась на 256 страницах крупного

шрифта с рисунками (Goedelst), то в 1925—1928 гг. определительные

каталоги насекомых и паукообразных эпидемиологического и санитар-

ного 'значения и паразитов человека вышли четырьмя книжками

в 408 стр. мелкой печати (Stiles и Hassal).

Для изучения проблемы «организм как среда обитания» необходимо

исходить от индивидуального материала, т. е. от каждой отдельной

особи хозяина по возможности во всей полноте ее паразитологического

населения.

Возьмем два-три конкретных примера. Urchs (1925) наблюдал

29-летнего пациента с прогрессивным истощением и анемией, лечивше-

гося от туберкулеза. У него были найдены следующие паразиты: кри-

воголовка (Necator), власоглав, кровяная двуустка (Schtsthosoma

mansbni), микрофилярии нитчатки (Wuchereria bancrofti) в крови;

яйца легочной двуустки (Paragonimus) и мигрирующие личинки, неви-

димому, аскариды в мокроте.

Такое сочетание паразитов в одном «пункте населения», т. е. в

больном, оказывает мощное действие на среду обитания, т. е. на орга-

низм хозяина всех этих паразитов, состояние которого, как мы видели

выше, было тяжелым. У этого человека обследование было произведе-

но только на паразитических червей; следовательно, полная заражен-

ность его паразитами могла оказаться еще большей.

Весьма показательный пример разнообразия гельминтофауны у од-

ной особи хозяина приводит К. Скрябин, обнаруживший у дикой

утки в Новочеркасске 17 видов паразитических червей в следующей

комбинации: в двенадцатиперстной кишке — 1 трематода Metorchis

xantosomus; в тонких кишках — трематоды — 3 Echinostoma revolution,

51 Strigea gracilis; ленточные черви — 56 Fimbriaria fasciolarls, 38 Ну-

те note pis carenula, 24 H, compressa, 2 H. anatina и 3 H. collaris; в сле-

пой кишке — 2 Hymenolepis compressa и 3 нематоды Capillaria anatis;

в прямой кишке — трематоды — Schistogonimus varies и Prostogonimus

sp. (по одной) и 4 скребня Polymorphus minutus\ под кутикулой зоба —

32 нематоды Amidostomum anseris; в трахее — 2 трематоды Т г acheo-

philus sisowi; в опухоли зоба—16 нематод Amidostomum anseris и

7 Tetrameres fissipinus\ в крови — 5 раздельнополых двуусток — Bilhar-

ziella polonica — всего 251 глиста. На других паразитов (наружные

паразиты, простейшие и др.) этот экземпляр утки обследован не был.

У двухлетней лошади Краузе нашел в Белграде 500 аскарид, 190

остриц, несколько миллионов стронгилид, 214 Sclerostomum, 69 Taenia

perfoliata, 287 нитчаток и 6 цистицерков.

Практика паразитических вскрытий показала приуроченность нахо-

ждения паразитов к определенным частям органов хозяина.

28

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Такая приуроченность зависит, очевидно, от своеобразия различных

органов и тканей тела хозяина в отношении биофизических и биохими-

ческих особенностей их, к которым адаптируют те или другие парази-

ты. Несомненно, что условия обитания малярийного плазмодия и его-

питания в эритроците иные, чем условия жизни лейшмании в белом,

кровяном тельце или в клетке ретикуло-эндотелия. Другим же парази-

там свойствен более широкий диапазон адаптаций; например, возбу-

дитель болезни Чагаса (Бразилия) (Trypanosoma cruzi) у человека

может поражать поперечнополосатые мышечные волокна, мышечные

клетки сердца, корковые клетки надпочечника, клетки невроглии, яич-

ника и других органов.

Приуроченность паразитов к обитанию в тканях может принимать

крайне специальный характер, когда паразитами избирается в каче-

стве места обитания лишь определенная часть клетки. Таковы прото-

плазматические паразиты, каковыми являются лейшмании; бывают и

ядерные паразиты, например Nucleophaga в амебе Endolimax williamsi.

В тех случаях, когда паразит по ходу своего жизненного цикла попа-

дает не в обычное для него место обитания, он погибает. Например,,

типичным местом обитания наездника Ageniaspis fuscicollis является

зародыш, развивающийся в яйце Яблоновой моли. Самка наездника,

откладывая свои яйца в яйцо Яблоновой моли, может проникнуть яй-

цекладом в ткань развивающегося зародыша или в желток, оставшийся

от яйца; соответственно этому развиваться будут лишь те яйца наезд-

ника, которые попали в ткани зародыша Яблоновой моли; яйца же, от-

ложенные в желток, дегенерируют и всасываются вместе с ним.

Трактуя организм, как среду обитания, необходимо четко обосновать

понятие «внешняя среда» по отношению к эндопаразитам.

Внешней средой для эндопаразита является

прежде всегото, чтонепосредственно его окружает.

Так, для шизонта малярийного паразита средой является строма оби-

таемого им эритроцита, далее плазма крови, в которой плавает зара-

женный эритроцит, далее тот орган, в котором проходят кровеносные

сосуды, и организм хозяина в целом, вне которого находится «офици-

альная» внешняя среда в обычном понимании этого термина.

Место непосредственного обитания паразита в

организме можно называть эндостацией; так, эндо-

стацией трипанозомы сонной болезни является плазма крови; следую-

щей категорией местообитания является «гостальный» биотоп

(т. е. биотоп, как часть тела хозяина), в рассматриваемом примере—>

кровяное русло.

Эндостация и гостальные биотопы находятся в теснейшей зависимо-

сти друг от друга. Взятые в целом, они образуют высшее единство —

организм хозяина, используемый для обитания рядом чуждых организ-

мов в лице паразитов животной или растительной природы.

Перед нами налицо явление интусусцепции («вложения») одного

организма (или множества организмов) в другой, что ведет к установ-

лению тесных форм взаимодействия эндопаразитов и

среды их обитания в лице организма хозяина.

Нигде резче мы не увидим примеров разнообразных изменений сре-

ды обитания под влиянием эндопаразитов, как результат их влияния на

организм хозяина. Вся патология паразитозов развертывает ряд не-

оспоримых примеров; упомянем хотя бы интоксикацию организма при

анкилостомидозе, инфантилизм при болезни Чагаса, злокачественное

малокровие при паразитировании лентеца широкого и др.

ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

29

Организм не является пассивным по отношению к его заселенцам.

Реакция капсуляции эндопаразитов с последующим омелотвореиием

капсулы ведет к гибели замурованных в них паразитов; выработка про-

тивотел приводит организм в состояние иммунитета по отношению к

повторным инвазиям; фагоцитарные процессы могут губительно влиять

на паразитов и т. д.

Понимая под внешней средой эндопаразитов организм заселенного

ими хозяина, мы можем отнести к сфере экспериментальной экологии и

все искусственные воздействия на эту внешнюю среду, которыми мы

можем ее частично изменить и тем влиять на паразитов. Дачей санто-

нина внутрь изменяется среда организма, и живущие в кишечнике

аскариды легче изгоняются вон. Такой же эффект можно получить и

при впрыскивании сантонина под кожу. В последнем случае также про-

исходит общее изменение среды организма, доходящее до кишечника и

обитающих в нем аскарид.

Описанные процедуры суть не что иное, как терапевтическое вме-

шательство; в таких соотношениях прямая терапия паразитЛз, будучи

ультряслециальной дисциплиной, идеологически должна занять место

среди отраслей прикладной экологии в ряду мероприятий по борьбе (хи-

миотерапия, серотерапия и др.).

В новейшей паразитологии, особенно в США, все яснее и яснее про-

является тенденция рассматривать влияние паразита на хозяина и об-

ратно — хозяина на паразита во взаимной связи; символом этого на-

правления является и установившаяся терминология: host — parasi-

te relations, что мы перевели бы, как соотношения «системы

хозяин — паразит». Под таким заголовком выходят и отдельные

книги, и ряд экспериментальных работ. Аналогичное направление опре-

деляется и в советской паразитологии.

Рассматривая паразитологические проблемы в таком новом свете, мы

должны беречься от ската на метафизические позиции. Уже подчеркива-

лось выше, что надо исходить из сугубо конкретных отправных точек

и памятовать, что помимо видовых и индивидуальных особенностей дан-

ного паразита и данного хозяина существенную роль в соотношениях

«хозяин — паразит» играют и те состояния, в которых находятся

оба партнера биологической системы х-паразит и у-хозяин.

В качестве примеров зависимости эндопаразитов от среды их обита-

ния и взаимных влияний паразитов и их хозяев остановимся на некото-

рых экспериментальных работах над паразитическими червями.

Многие исследования произведены над собачьей анкилостомой

(Ancylostoma caninurn), которая весьма удобна для лабораторного

экспериментирования как в отношении культивирования яиц, так и за-

ражения подопытных животных.

Собачья анкилостома — паразит собаки — может жить и в кишеч-

нике кошки. Один и тот же вид, следовательно, обитает в двух различ-

ных средах обитания, как собака и кошка, относящиеся к различным

семействам хищных млекопитающих. Сказывается ли на паразитах и в

какой мере пребывание этих глист в duodenum собаки или кошки?

Me Соу изучал интенсивность продукции яиц Ancylostoma caninum,

обитавших в кошке; самки этого «кошачьего штамма» давали в

среднем 2350 яиц в сутки каждая, в то же время самки того же вида,

жившие в собаке, откладывали в сутки по 16 тыс. яиц. Разница, как

видим, весьма резкая. Если «собачьим штаммом» анкилостомы заразить

кошку, то самки следующего поколения резко снижают половую про-

дукцию, давая в сутки по 2340 яиц. Противоположная картина наблю-

30

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

дается при обратном эксперименте, когда «кошачьим штаммом» зара-

жают собаку: половая продукция самок в таком случае поднимается

до 11 160 яиц в сутки на одну глисту. Следовательно, степень плодови-

тости не является прирожденным расовым признаком изучаемого пара-

зита, а зависит от общего нутритивного действия хозяина на паразита.

A. caninum встречается в различных местах, то в собаках, то в кош-

ках, то и в тех и в других хозяевах; если заражать котят штаммом, по-

лученным от паразитов кошек, то половозрелости достигают 45|О/о ли-

чинок, а в щенках — менее одного процента личинок. При заражении

щенят собачьим штаммом вызревает половина всех личинок, а в котя-

тах— менее чем 5ю/о их. Морфологически оба штамма не отличимы

друг от друга, но можно говорить о некоторых физиологических отли-

чиях, связанных с адаптацией A. caninum к тому или к другому хозяину

(A. Scott).

При экспериментах с заражением хозяина паразитами необходимо

считаться с возможностью наличия приобретенного иммунитета, что мо-

жет смазать все результаты опыта. Приведем пример.

/4

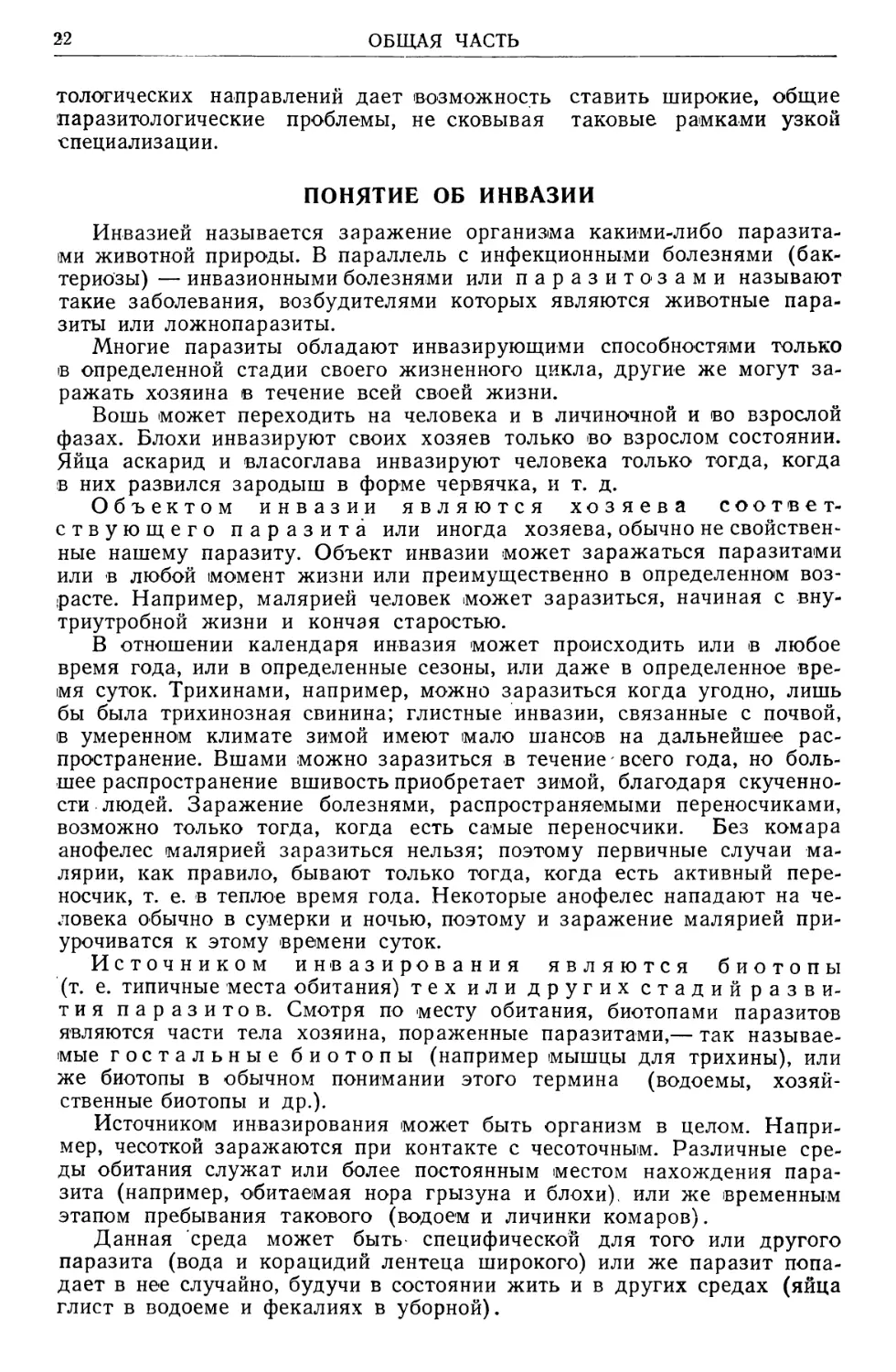

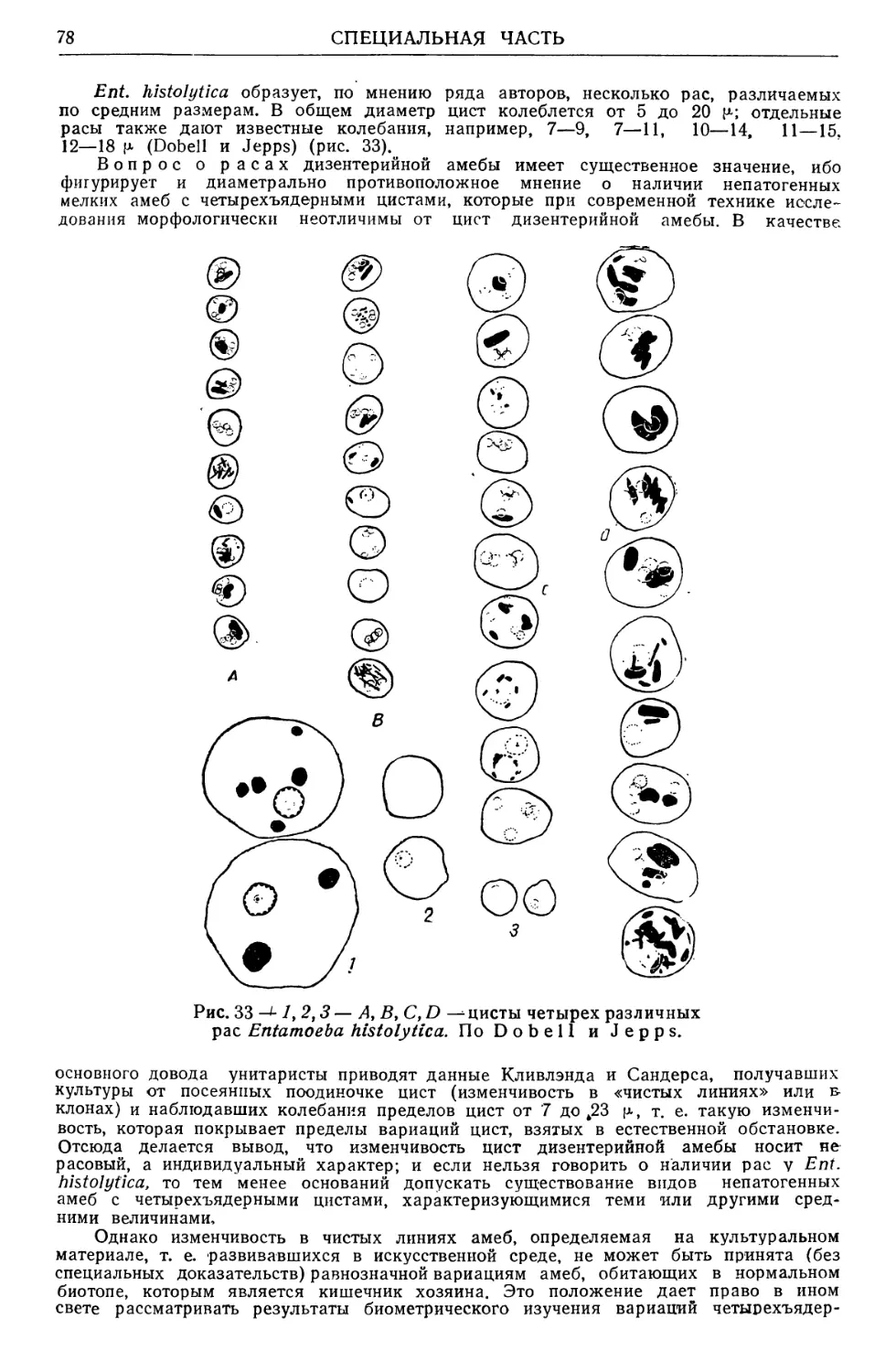

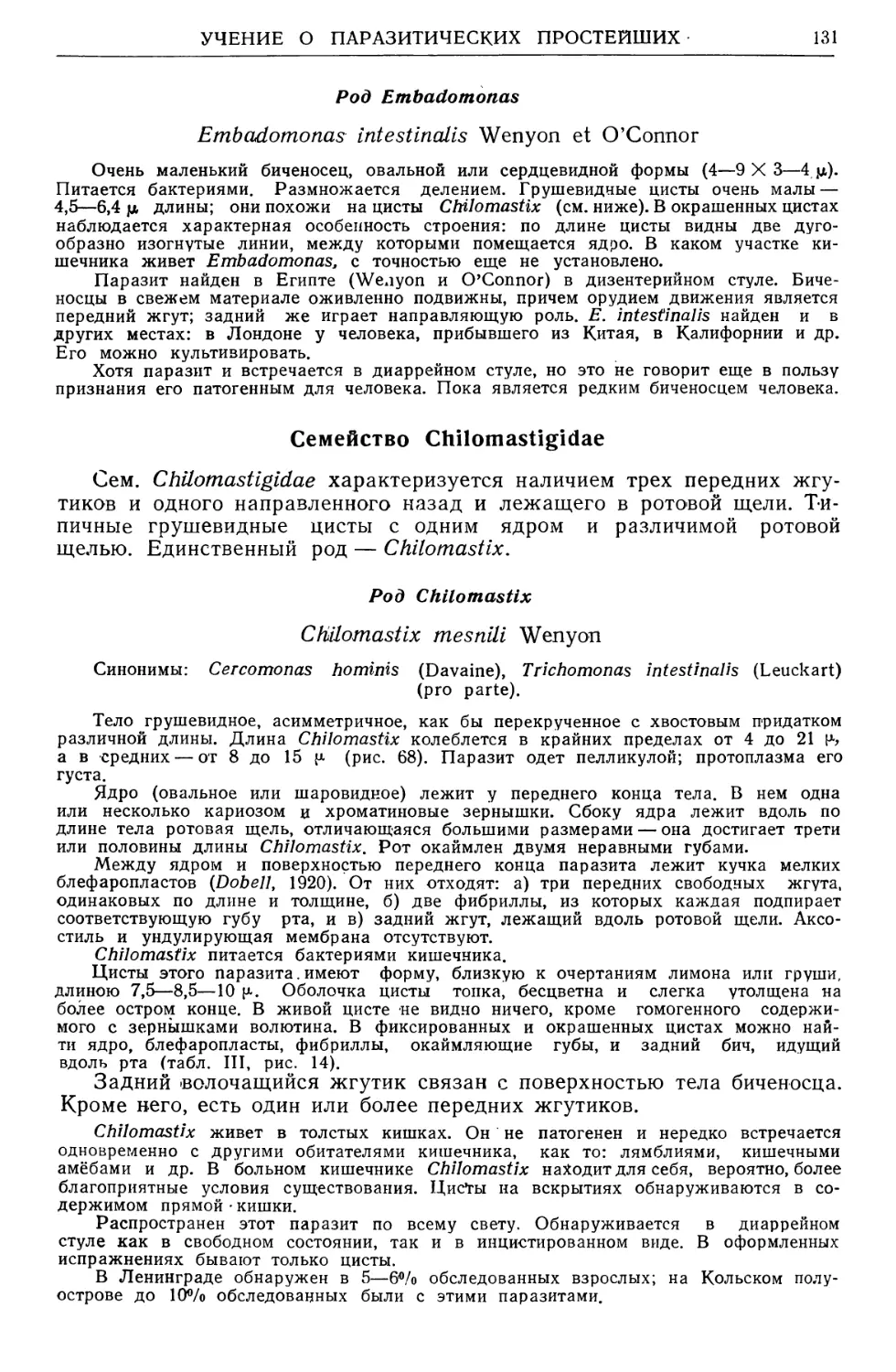

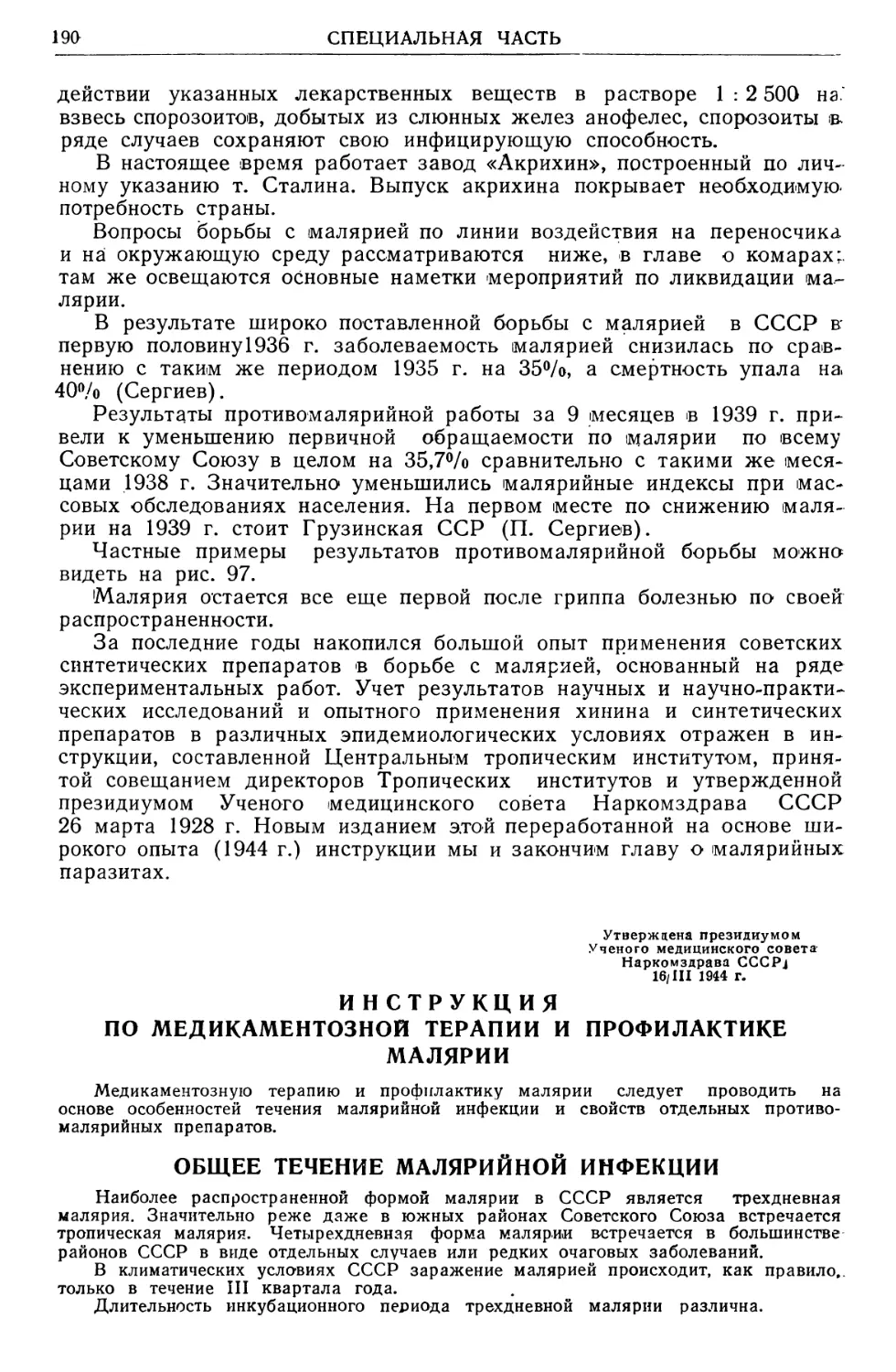

Рис. 5 — Изменчивость размеров Trichomonas.

Л е в а я фигура Л — взятых из вагины обезья» ы и В — из кьшечника того же самого жи-

вотного. Правая ф и г з р а: изменчивость размеров Trichomonas hominis, взятых из фе-

кальных свежих масс (Л) и из культуры на солевой сыво, отечной цитратной среде (В) после

тринадцатидневного культивирования. Hegner — Ratcliffe.

Собака может один раз в своей жизни заразиться нематодой Stron-

gyloides stercoralis человека. Если инвазия пройдет, то вторичное зара-

жение такой собаки этим паразитом уже невозможно; невозможна так-

же и суперинвазия введением новых паразитов (J. Sandground).

Прудовики Limnaeus stagnalis appressa и L. stagnalis perapla могут

служить первым или вторым промежуточным хозяином для сосальщика

Cotylunus flabelliformis утки. G. Winfield установил интересный факт,

что прудовики, зараженные спороцистами С. flabelliformis, весьма стой-

ки к проникновению в них (т. е. в моллюсков) церкарий этой же тре-

матоды, которые в то же время заражают «чистых» моллюсков. Такой

приобретенный иммунитет обеспечивает выживание зараженных споро-

цистами моллюсков.

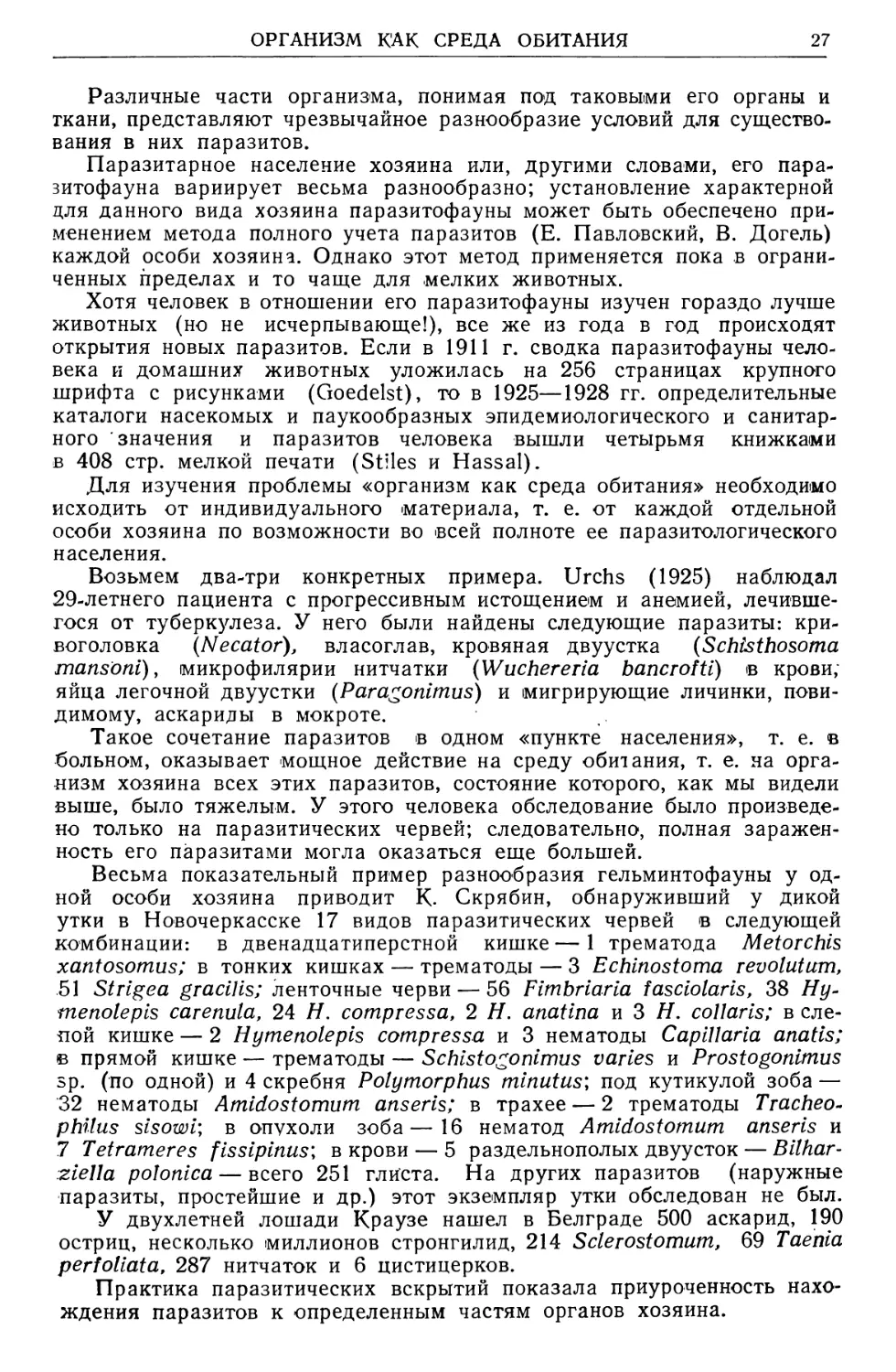

Возвращаясь к основному материалу по влиянию хозяина на пара-

зита, отметим ряд указаний авторов на вариации в размерах паразитов

в связи с обитанием их в различных хозяевах. Такие данные имеются

ОРГАНИЗМ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

31

для Clonorchis sinensis, Schistosoma japonicutn — из паразитических

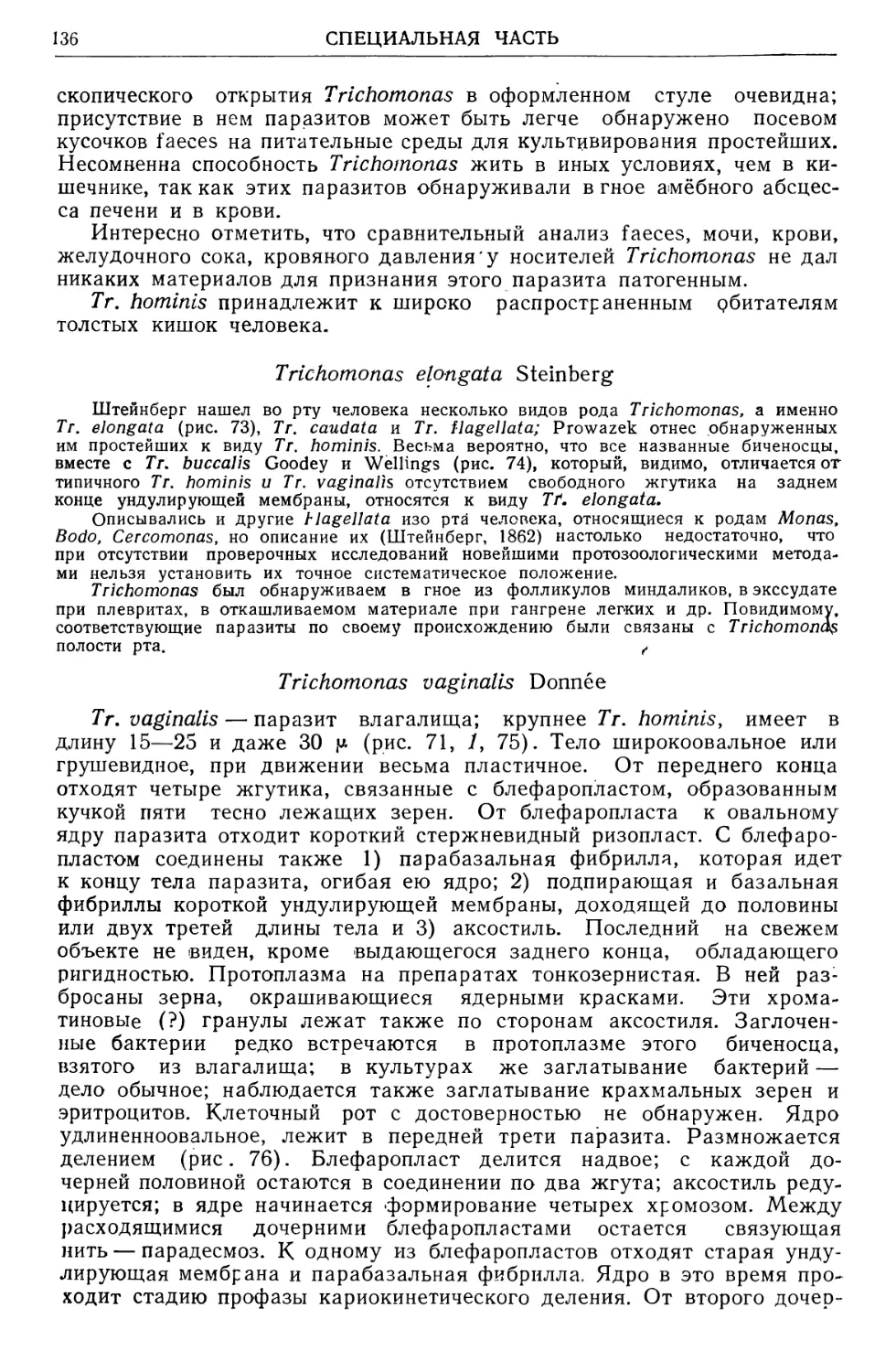

червей, для Trichomonas (рис. 5) из простейших и др.

Анкилостомы также изучались в указанном отношении. Собачьи

анкилостомы вариируют по длине у разных хозяев. Изучение анкило-

стом «кошачьего» и «собачьего» штаммов выяснило, что способность к

росту паразитов в общем у данных хозяев унаследуется паразитами, но

норма роста и окончательная величина червей контролируются организ-

мом хозяина, как средой обитания. Выдвинутый вопрос решается не

гак просто, так как помимо взаимных влияний хозяина и паразита мо-

гут играть большую роль характер и степень заселения органа парази-

тами.

При скоплении множества трематод одного вида в узких желчных

протоках печени размеры выросших паразитов бывают меньшими, чем

при единичном паразитировании. Трематода Psilotrema spiculigerum

достигает больших размеров в кишечнике утки, чему мыши (Mathias).

Яйца, личинки и взрослые Ancylostoma braziliense проявляют тен-

денцию к несколько большему росту в собаке, чем в кошке (М. Sarles).

Пока можно говорить лишь о накоплении частичных наблюдений и

выводов, так как рост паразитов связан со всей жизнедеятельностью

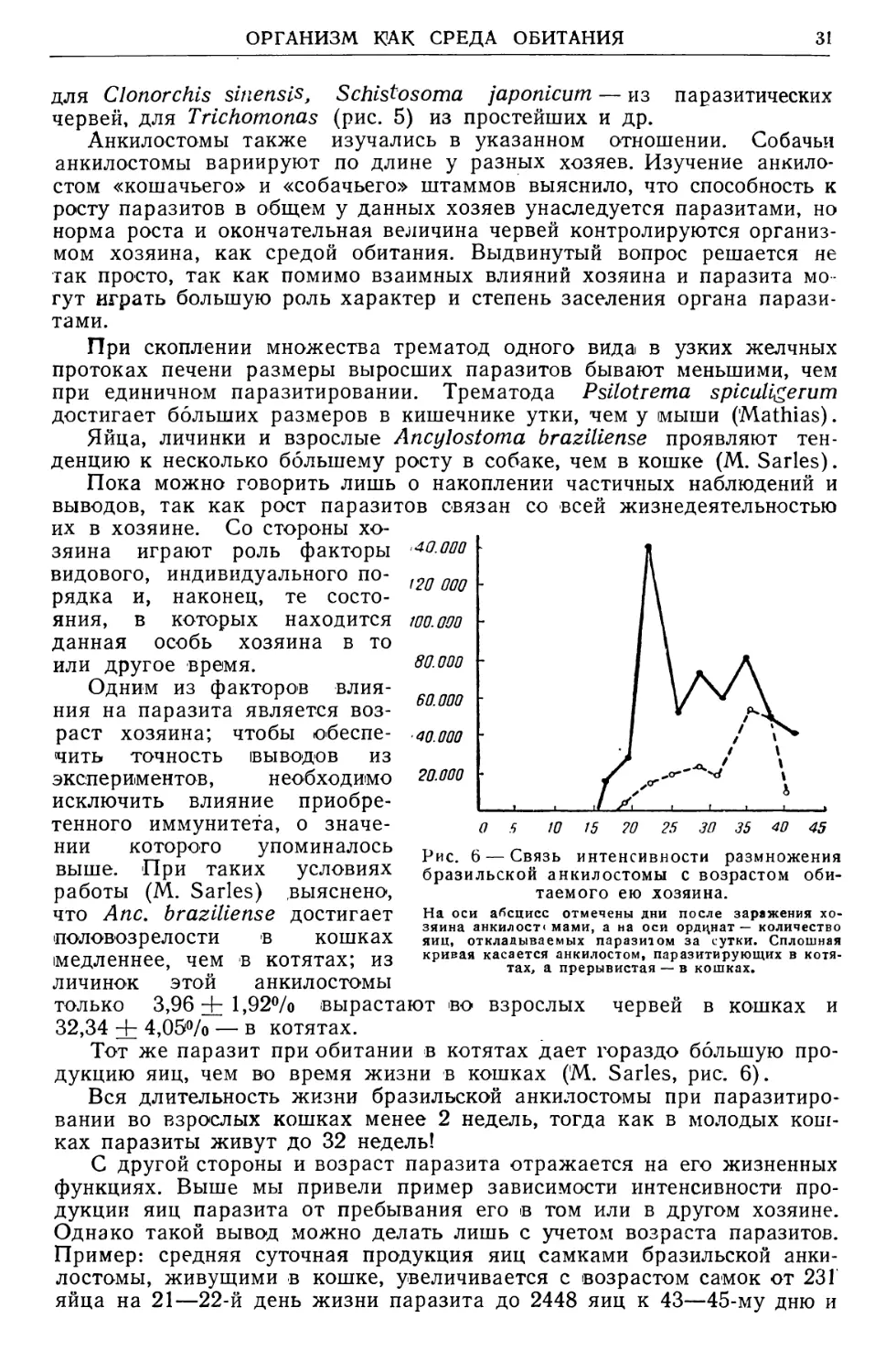

их в хозяине. Со стороны хо-

зяина играют роль факторы юооо -

видового, индивидуального по- 0Q0

рядка и, наконец, те состо-

яния, в которых находится юо.ооо -

данная особь хозяина в то

или другое время. 80.000 -

Одним из факторов влия-

ния на паразита является воз-

раст хозяина; чтобы обеспе- 4о.ооо •

чить точность выводов из

экспериментов, необходимо 20.000 •

исключить влияние приобре-

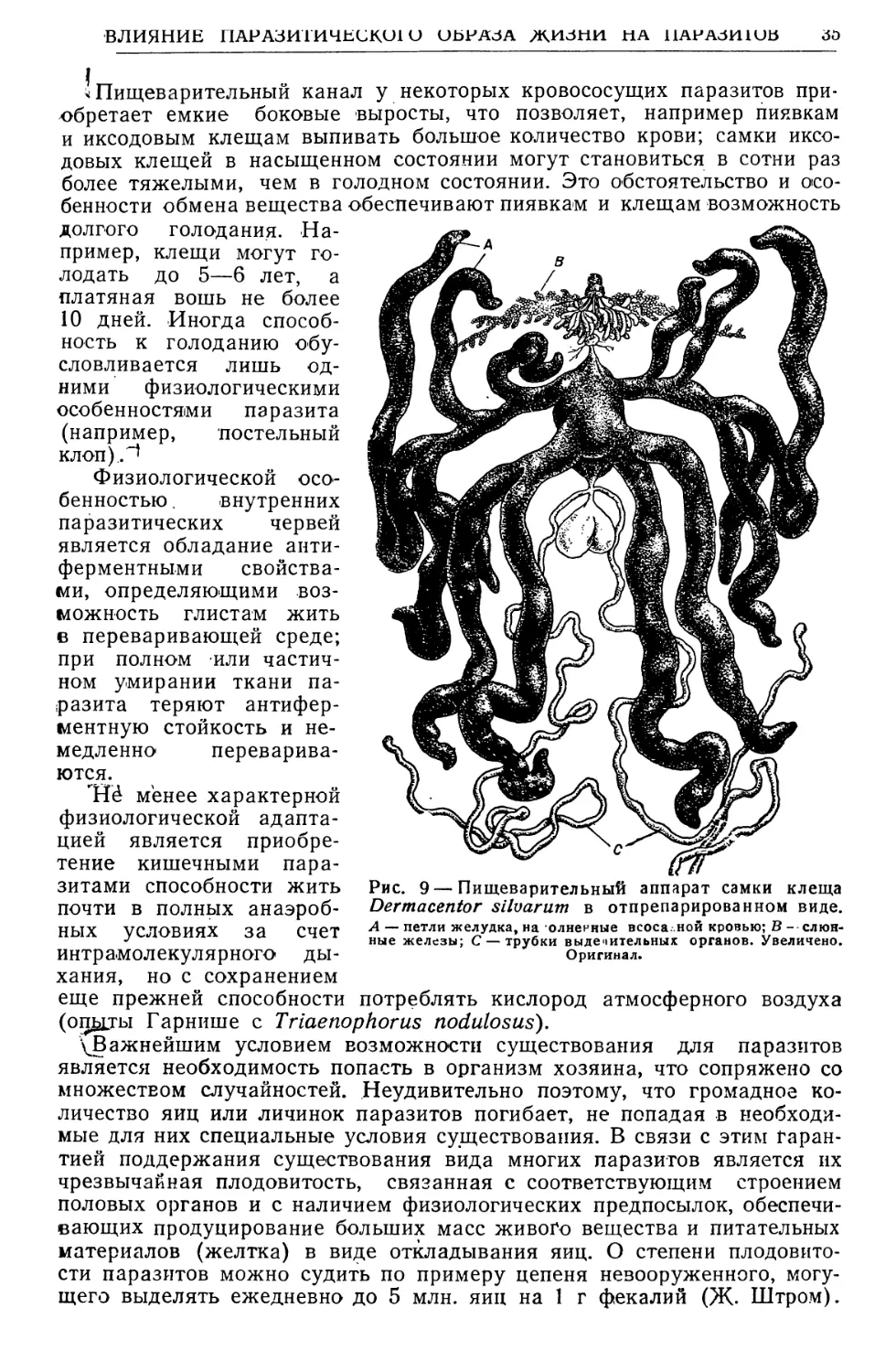

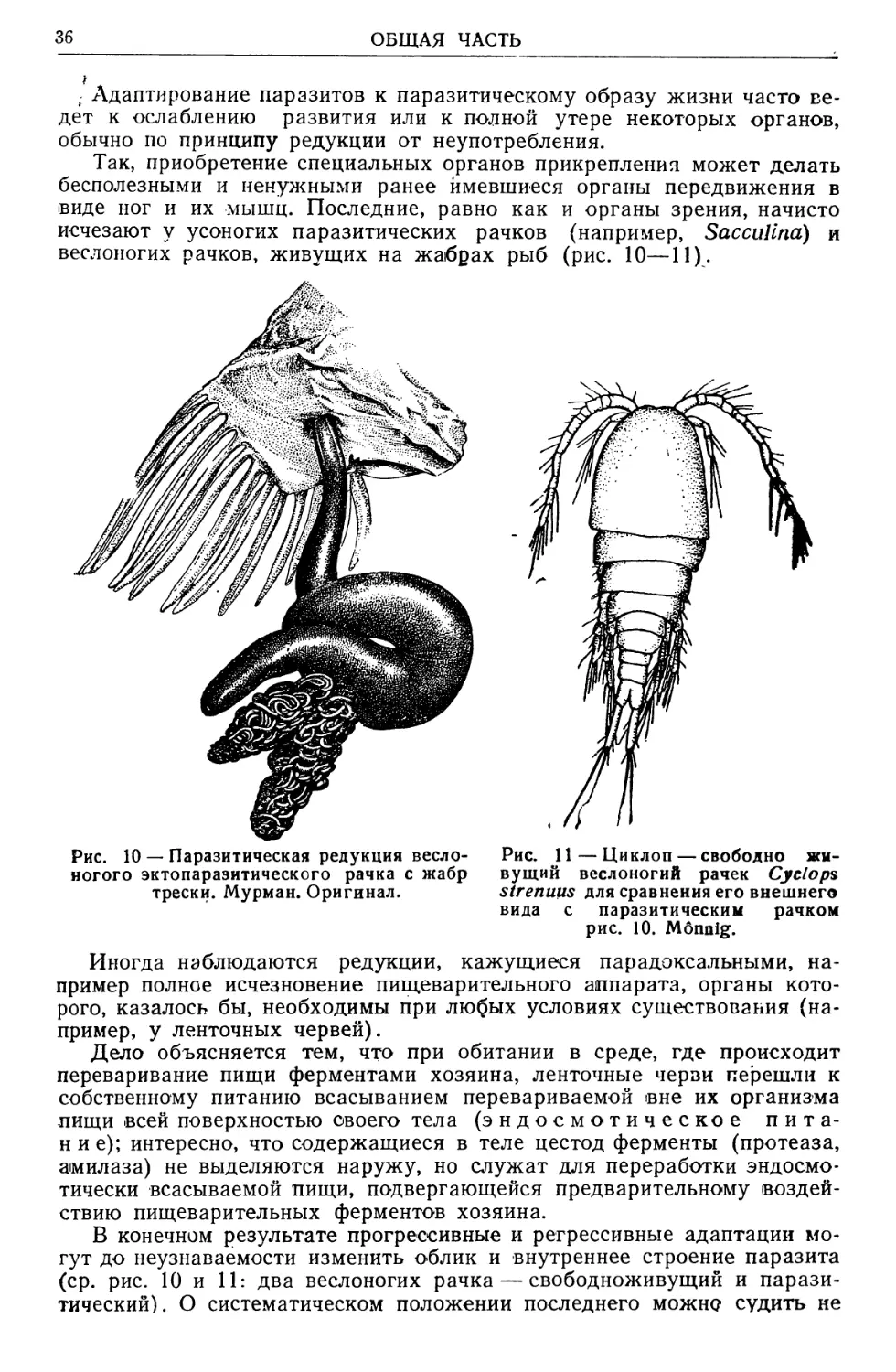

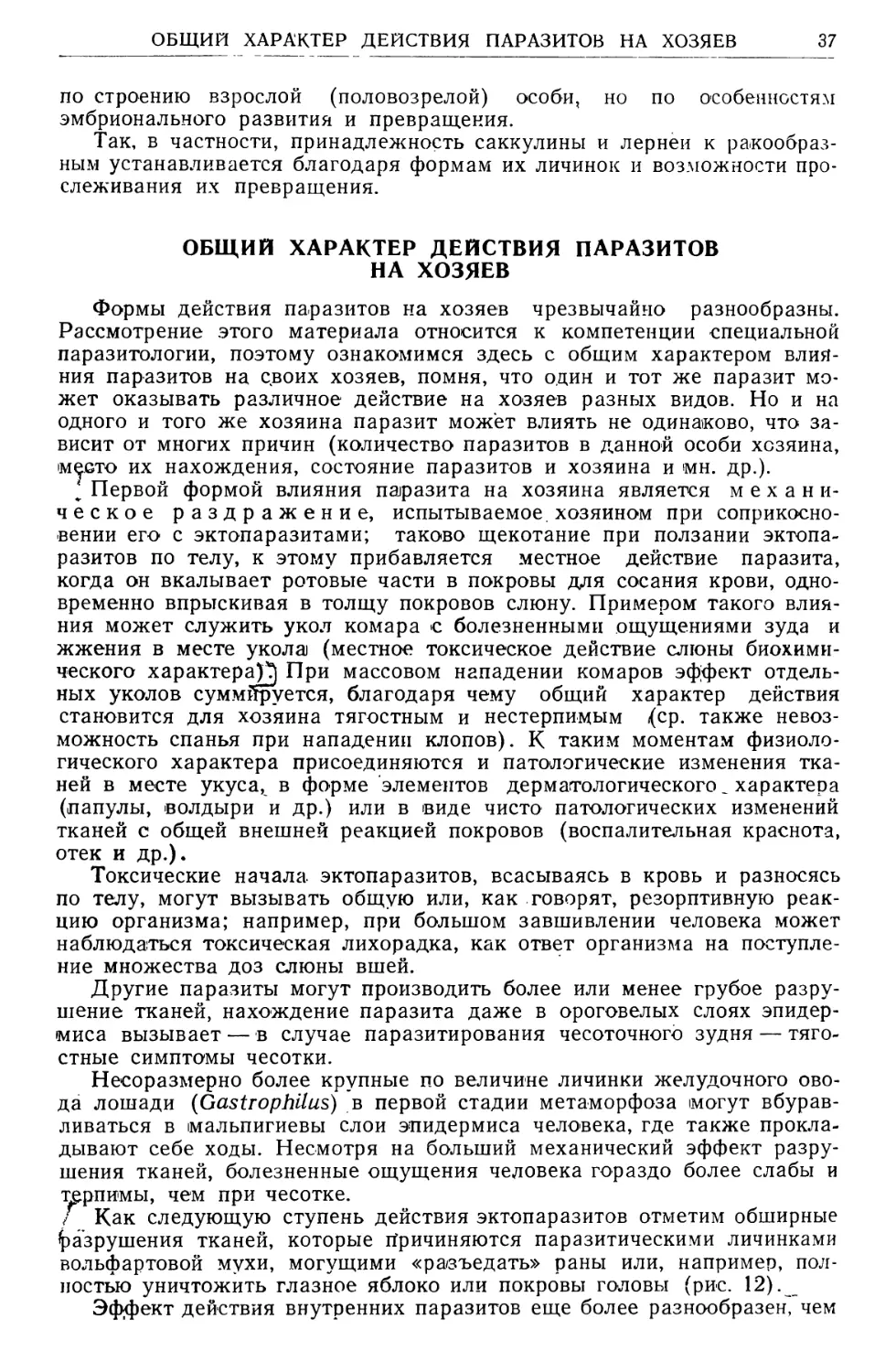

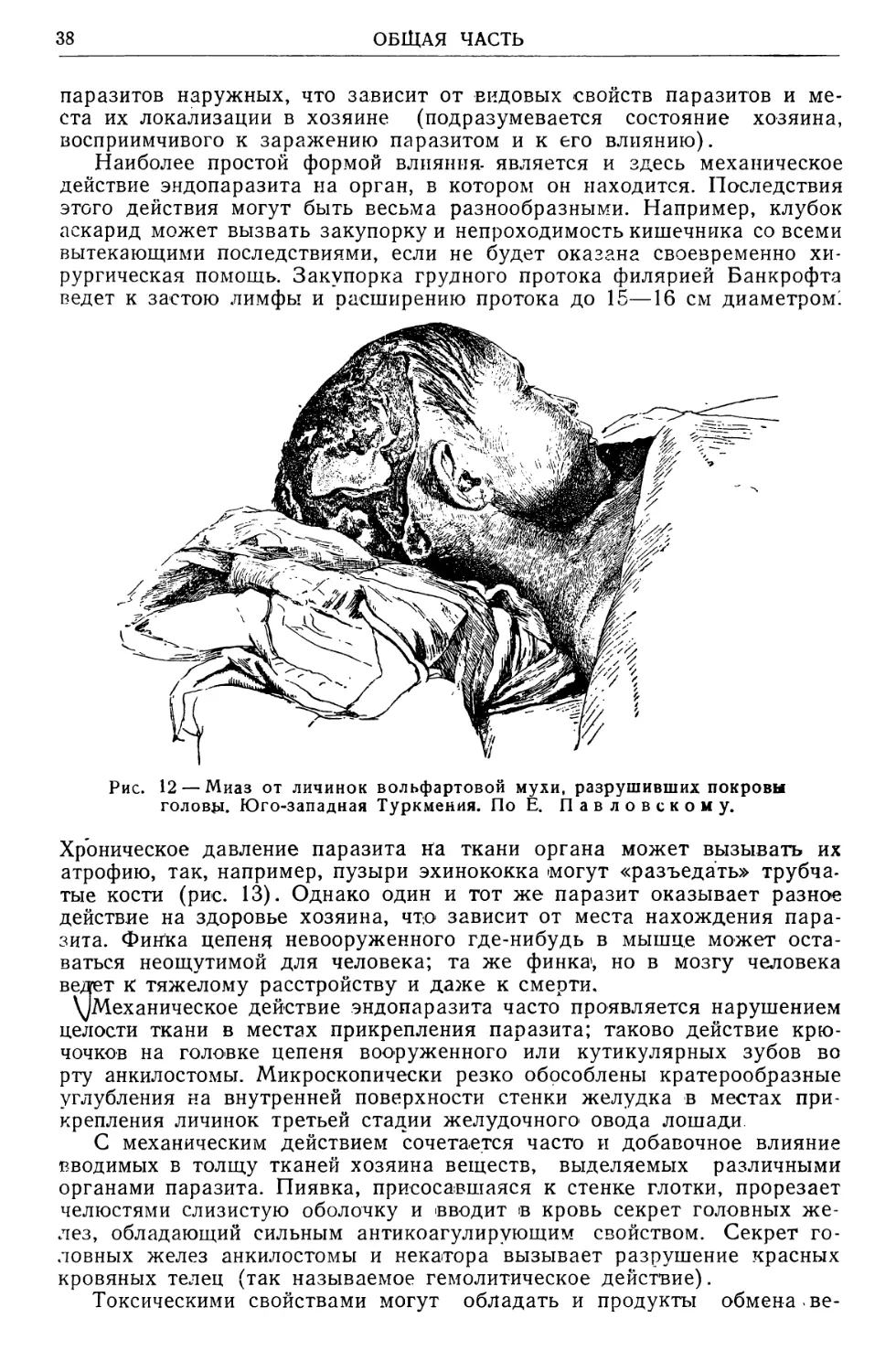

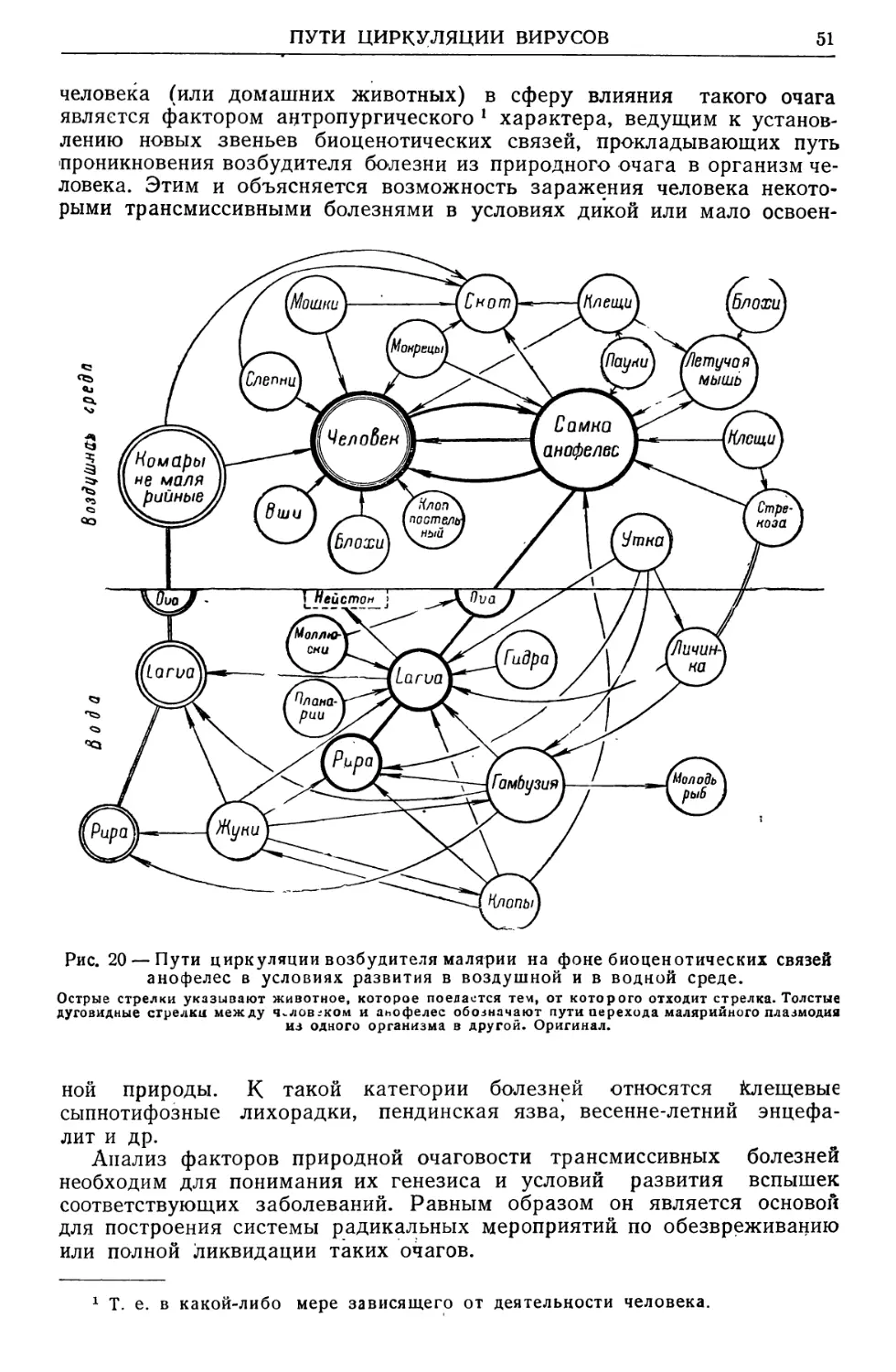

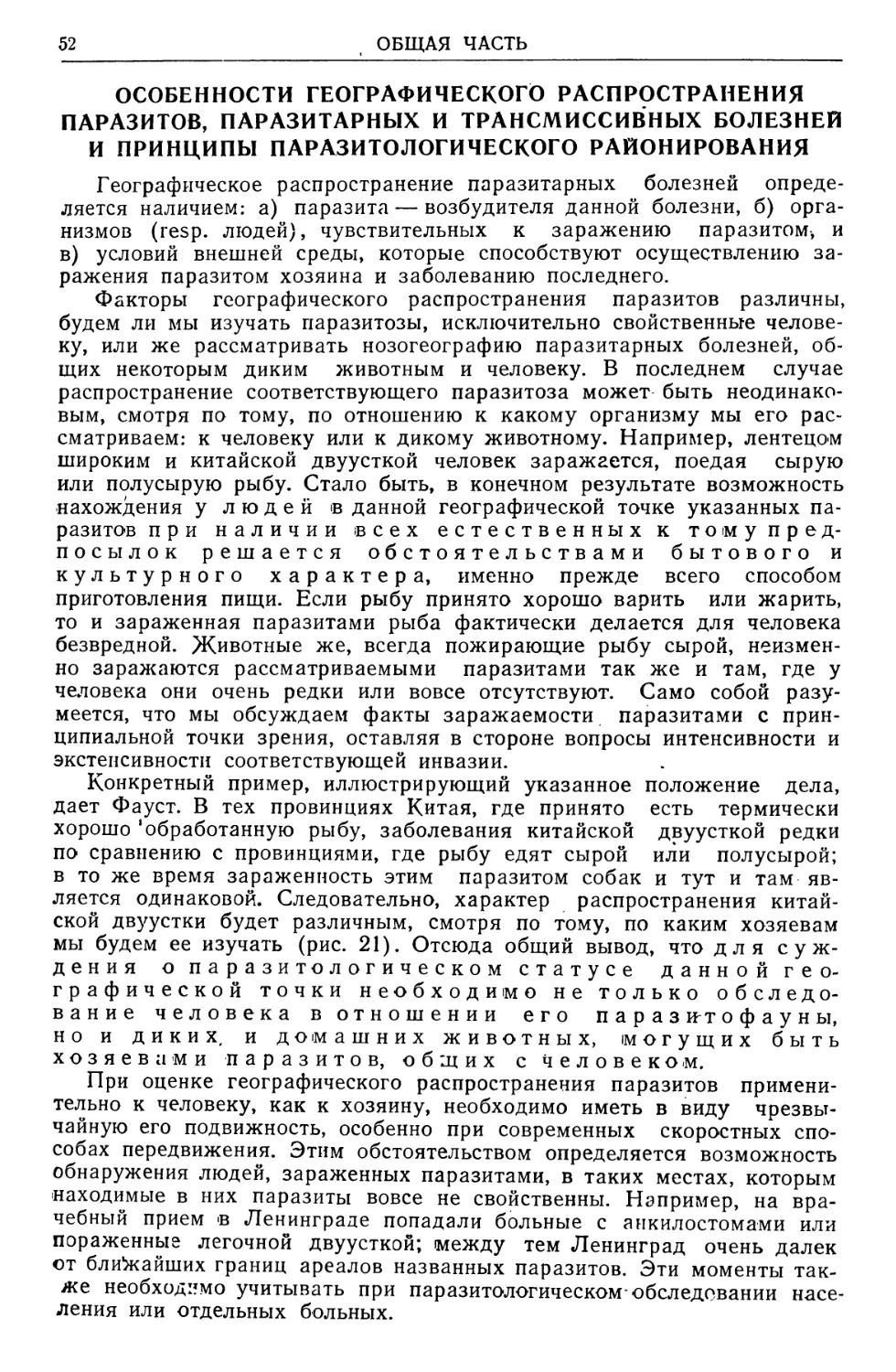

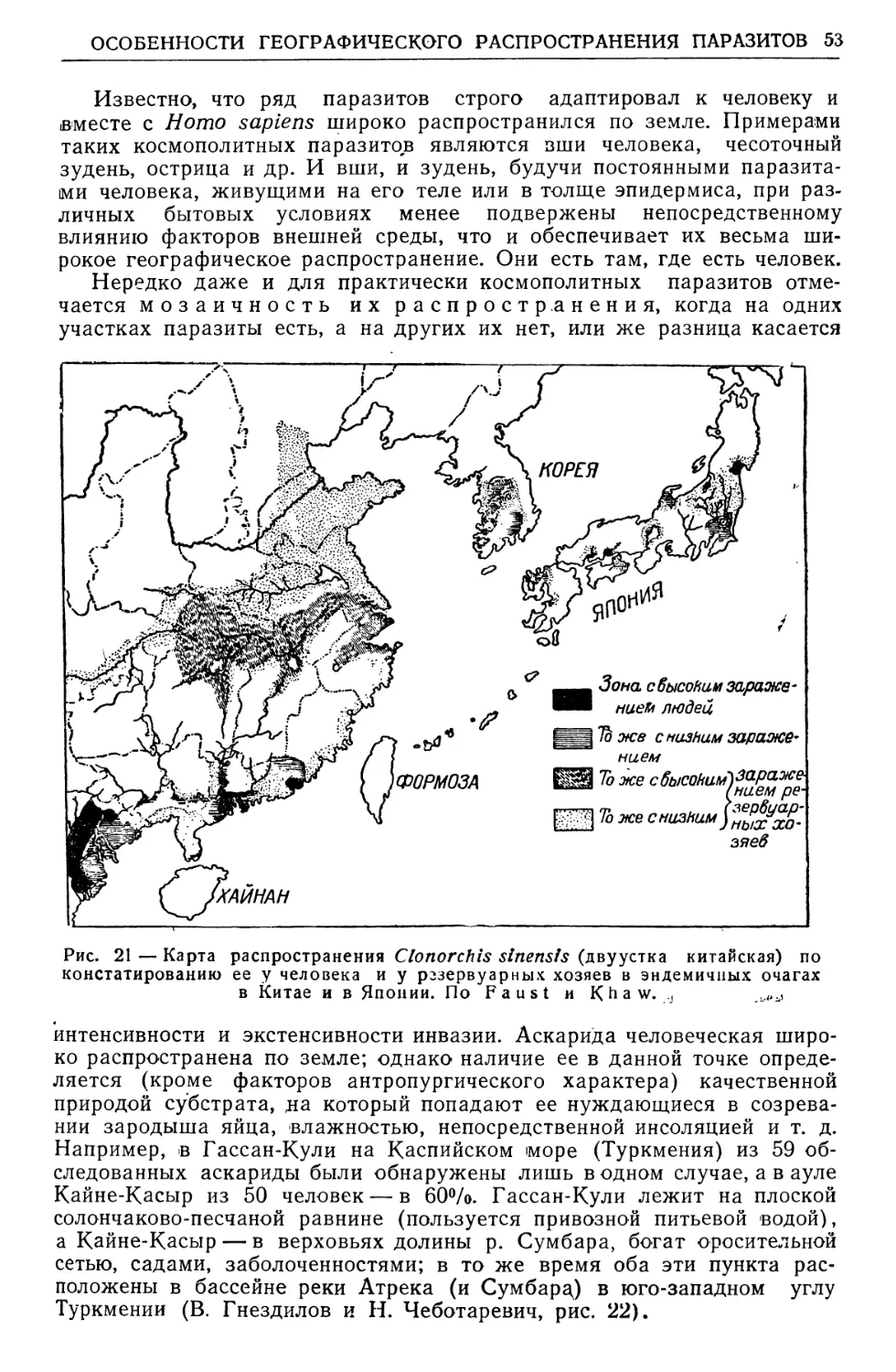

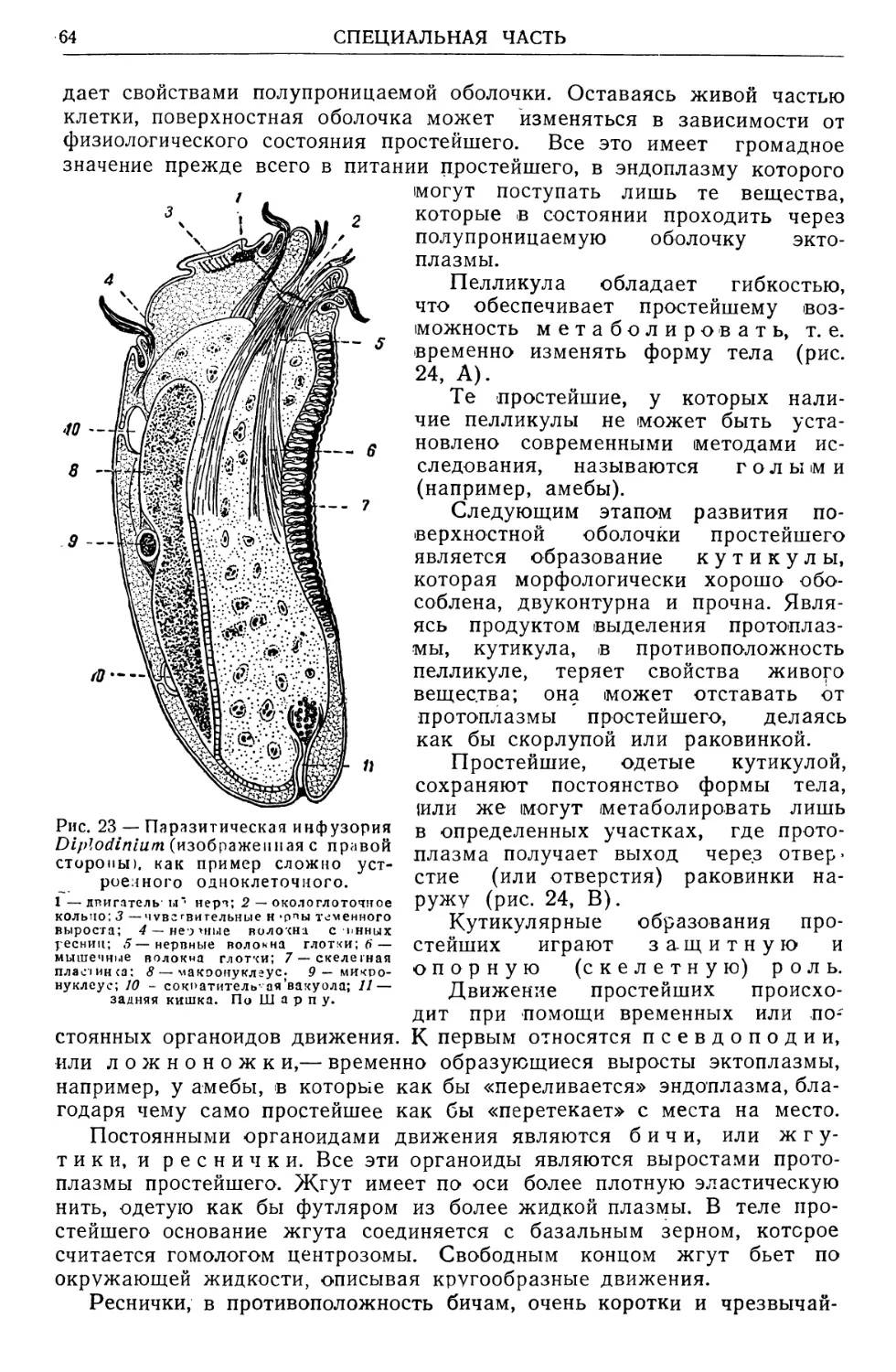

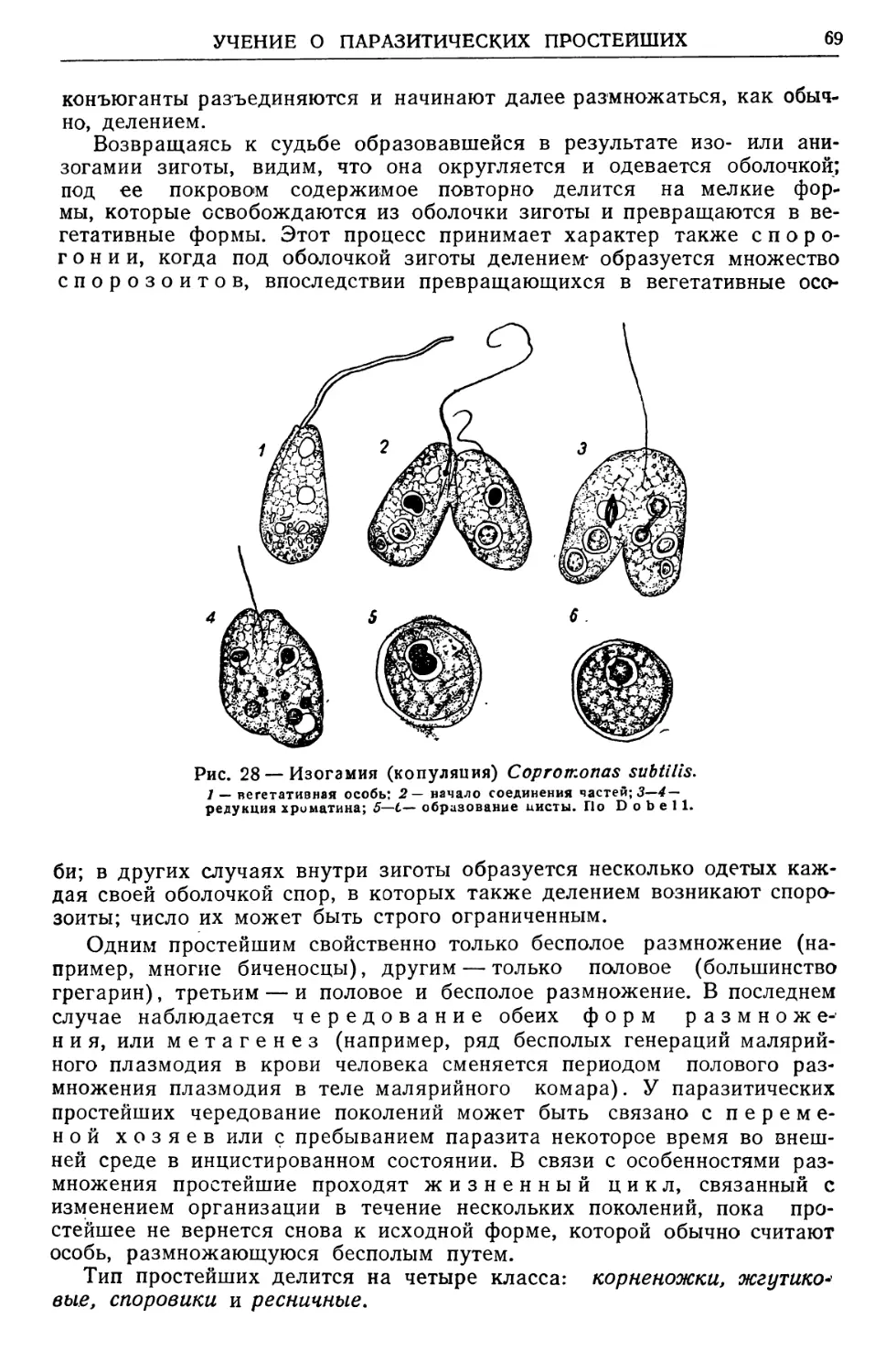

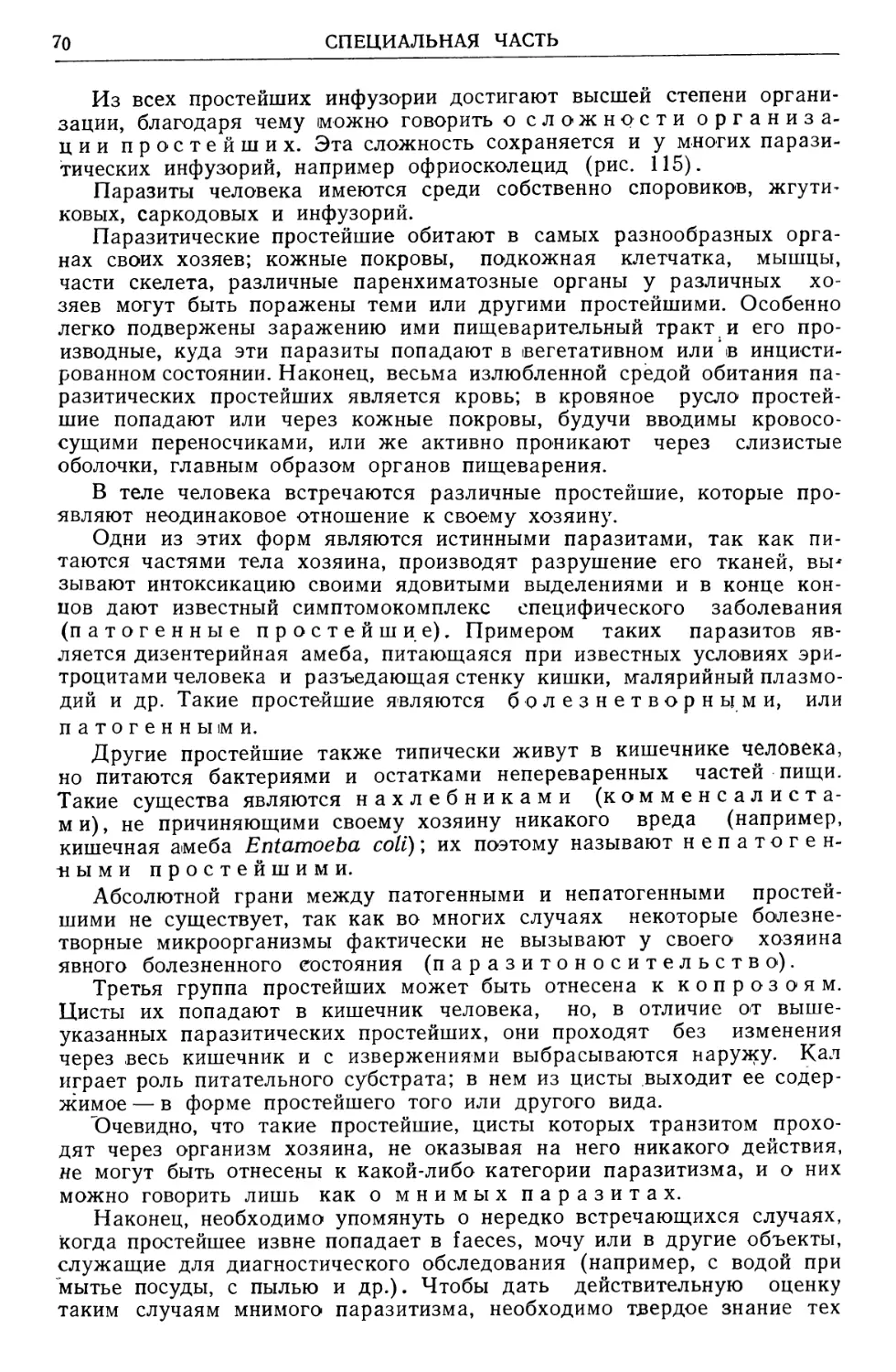

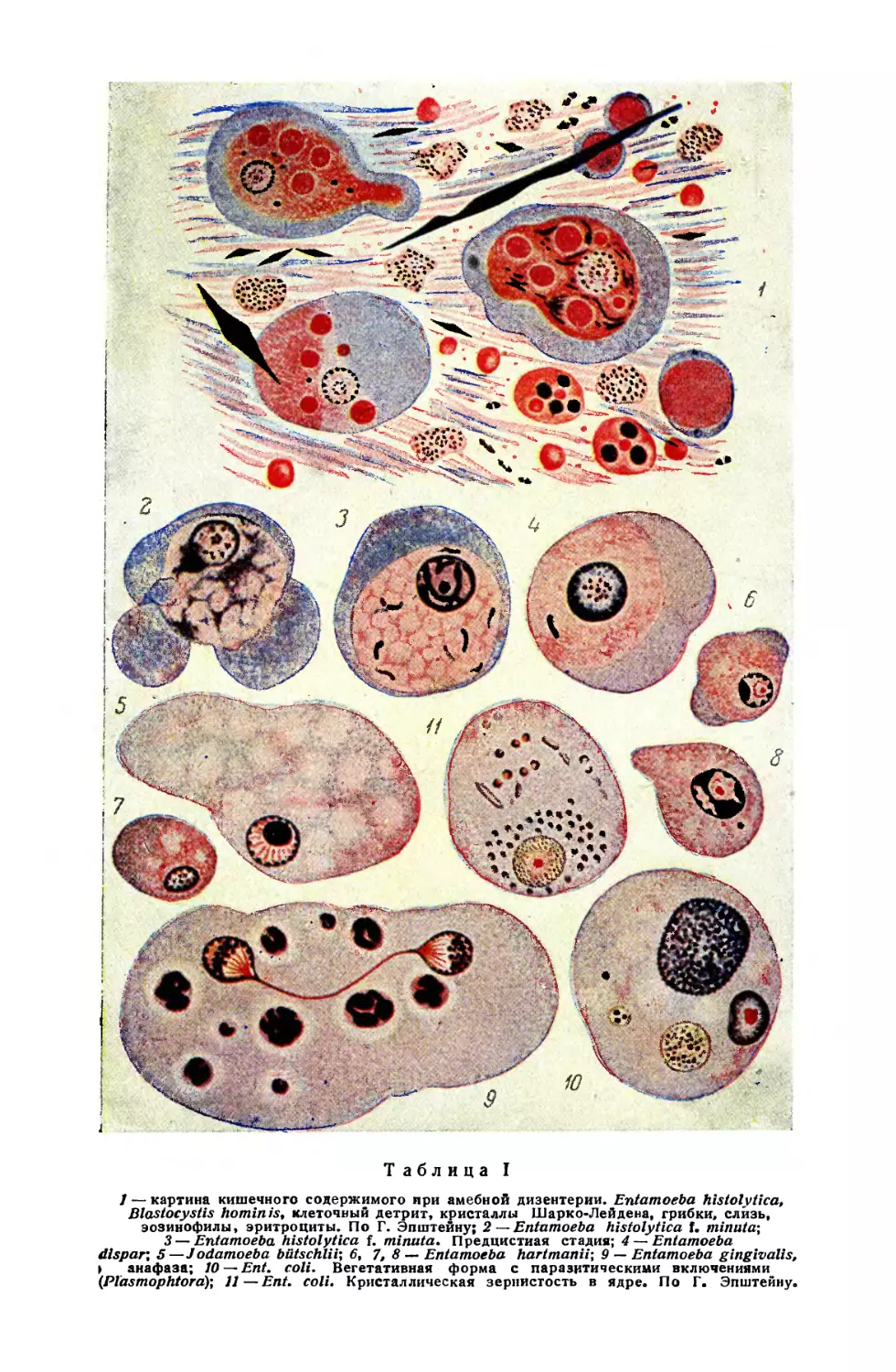

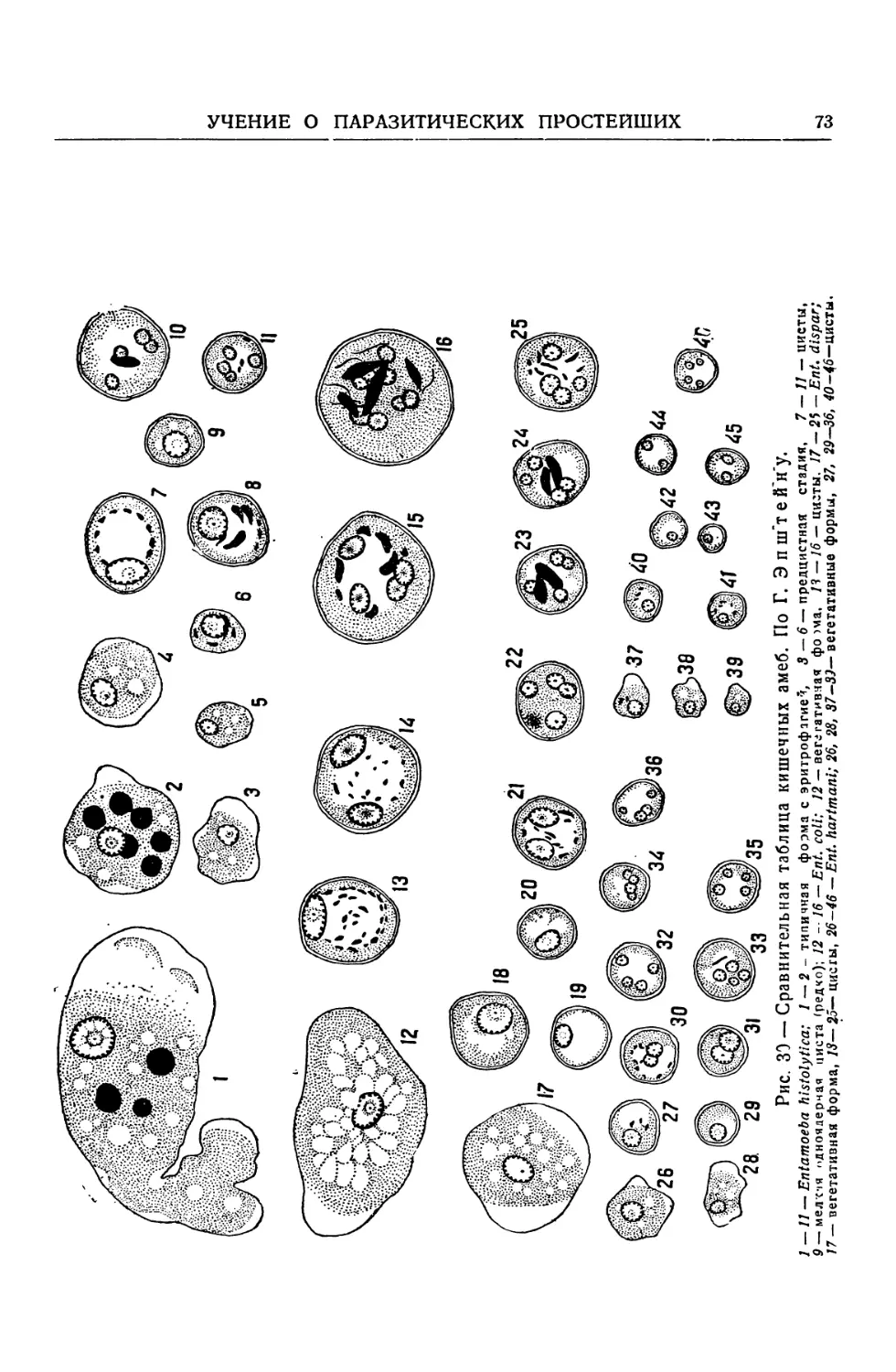

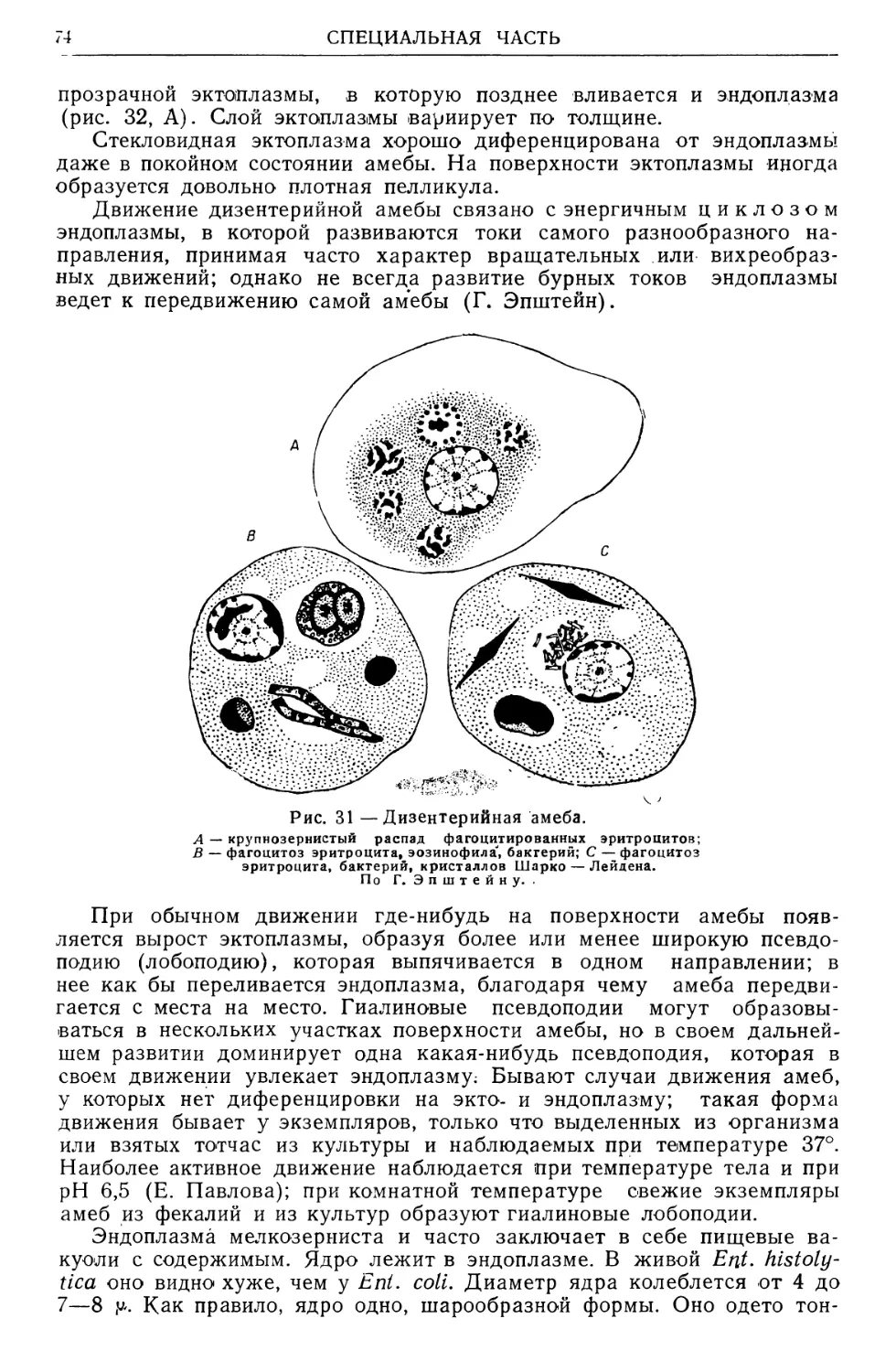

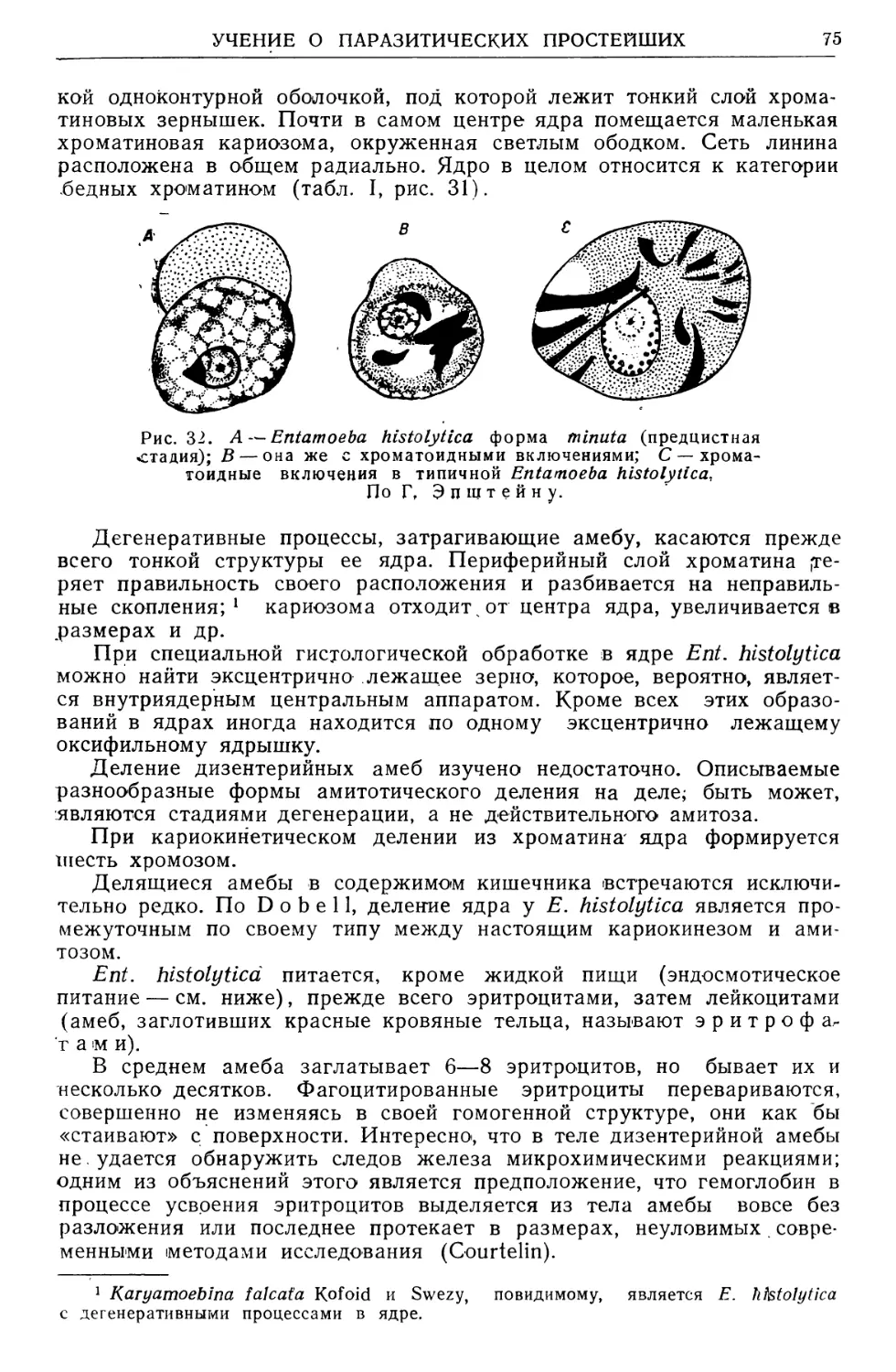

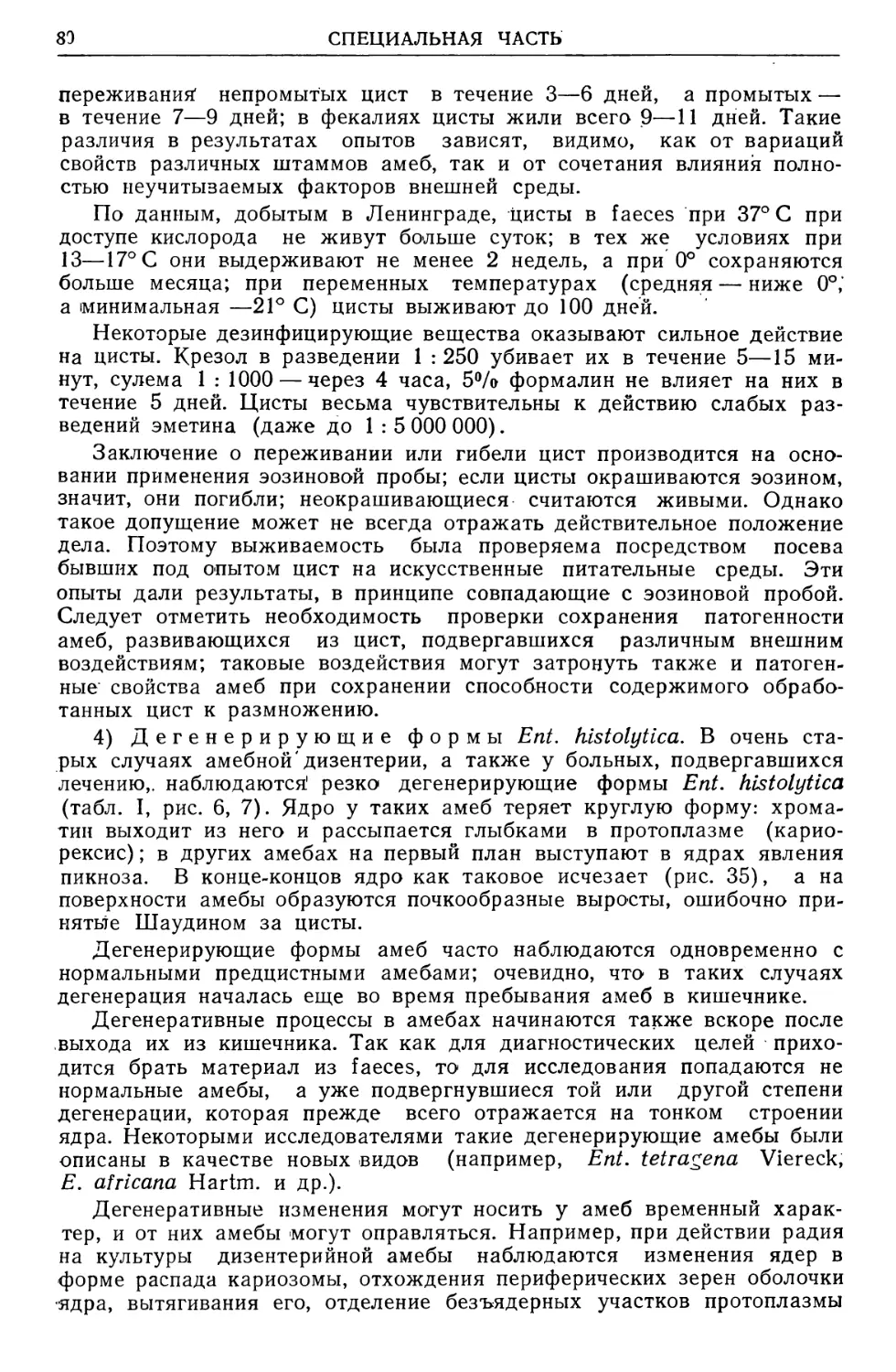

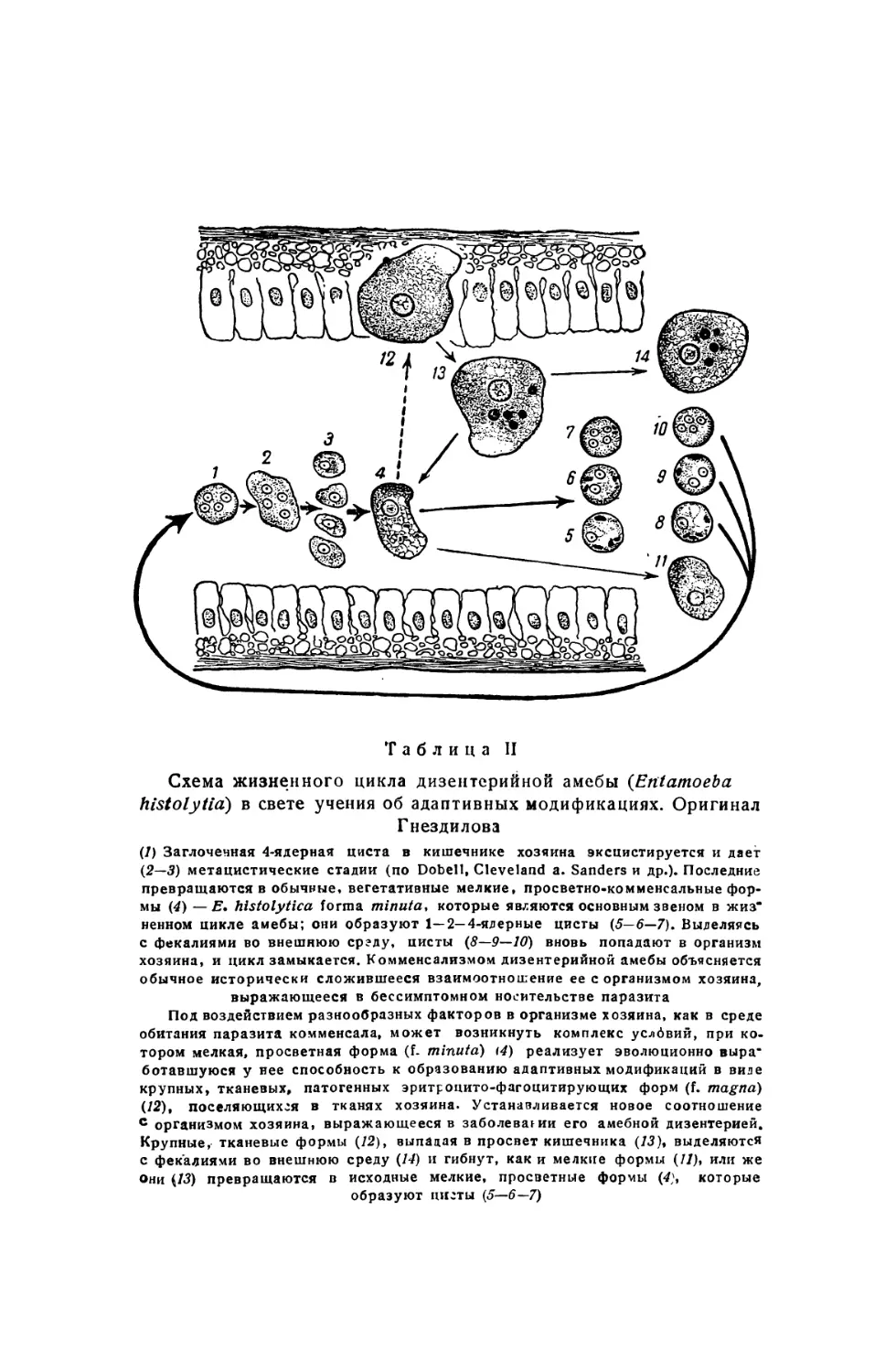

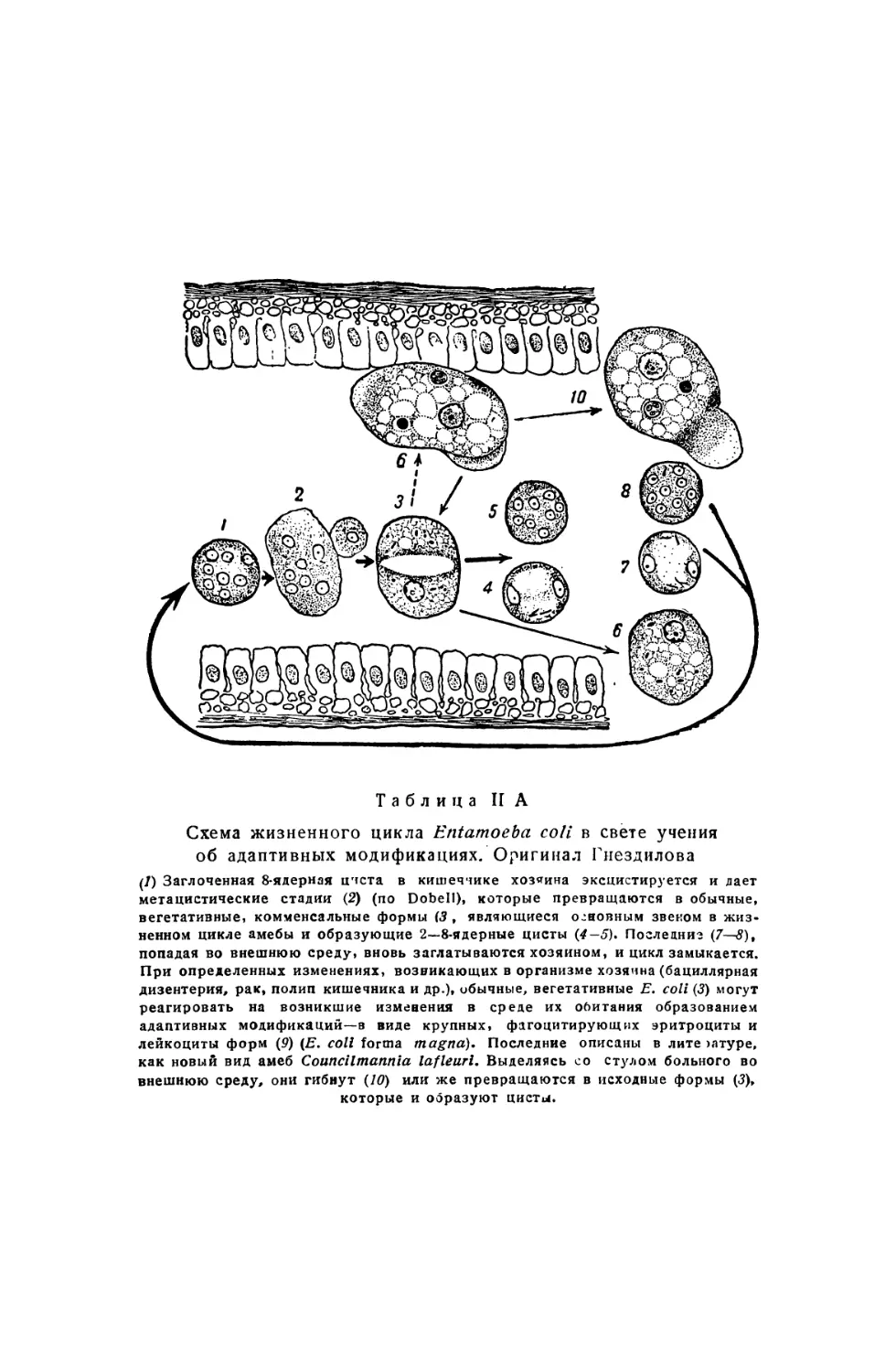

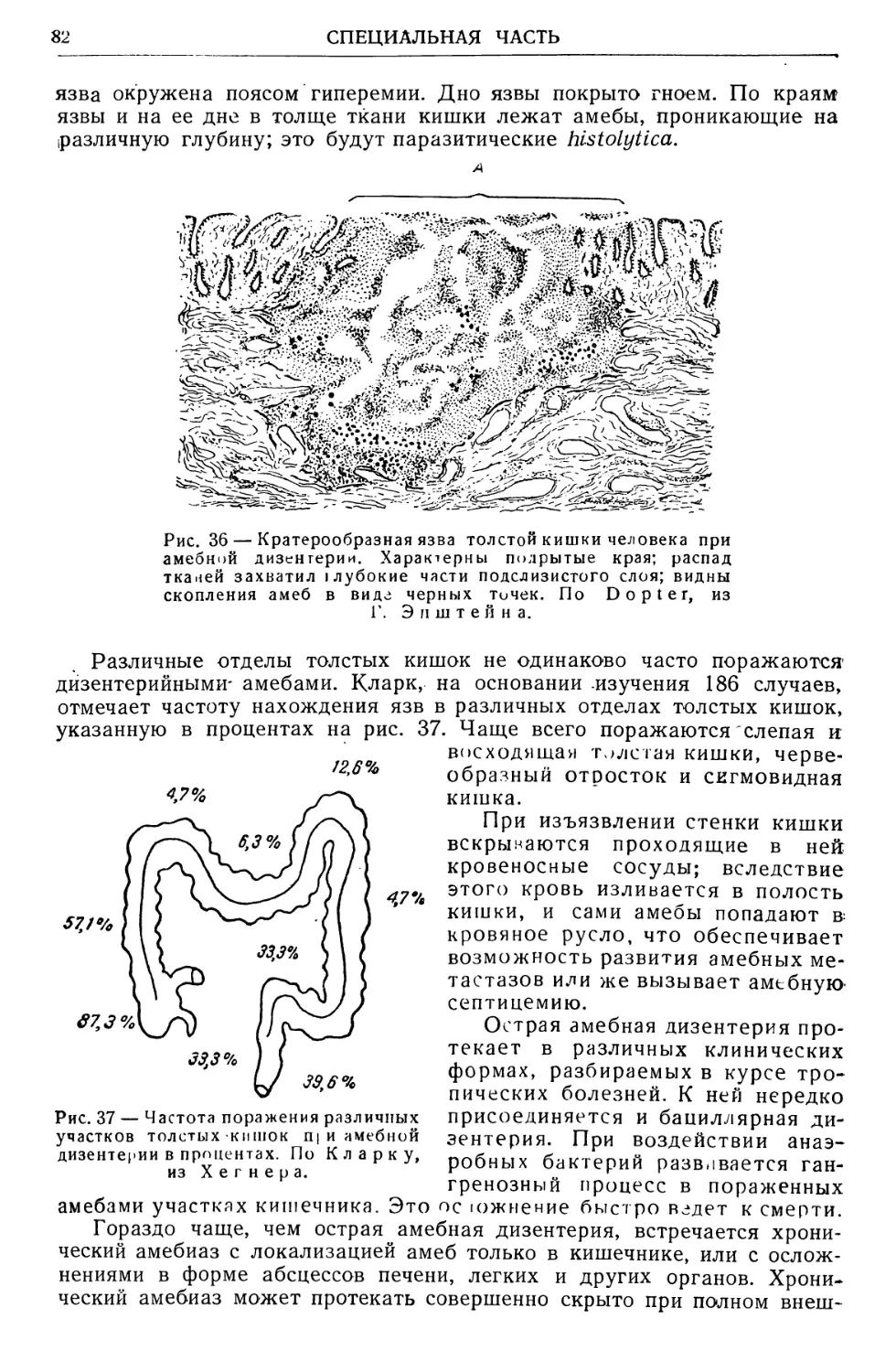

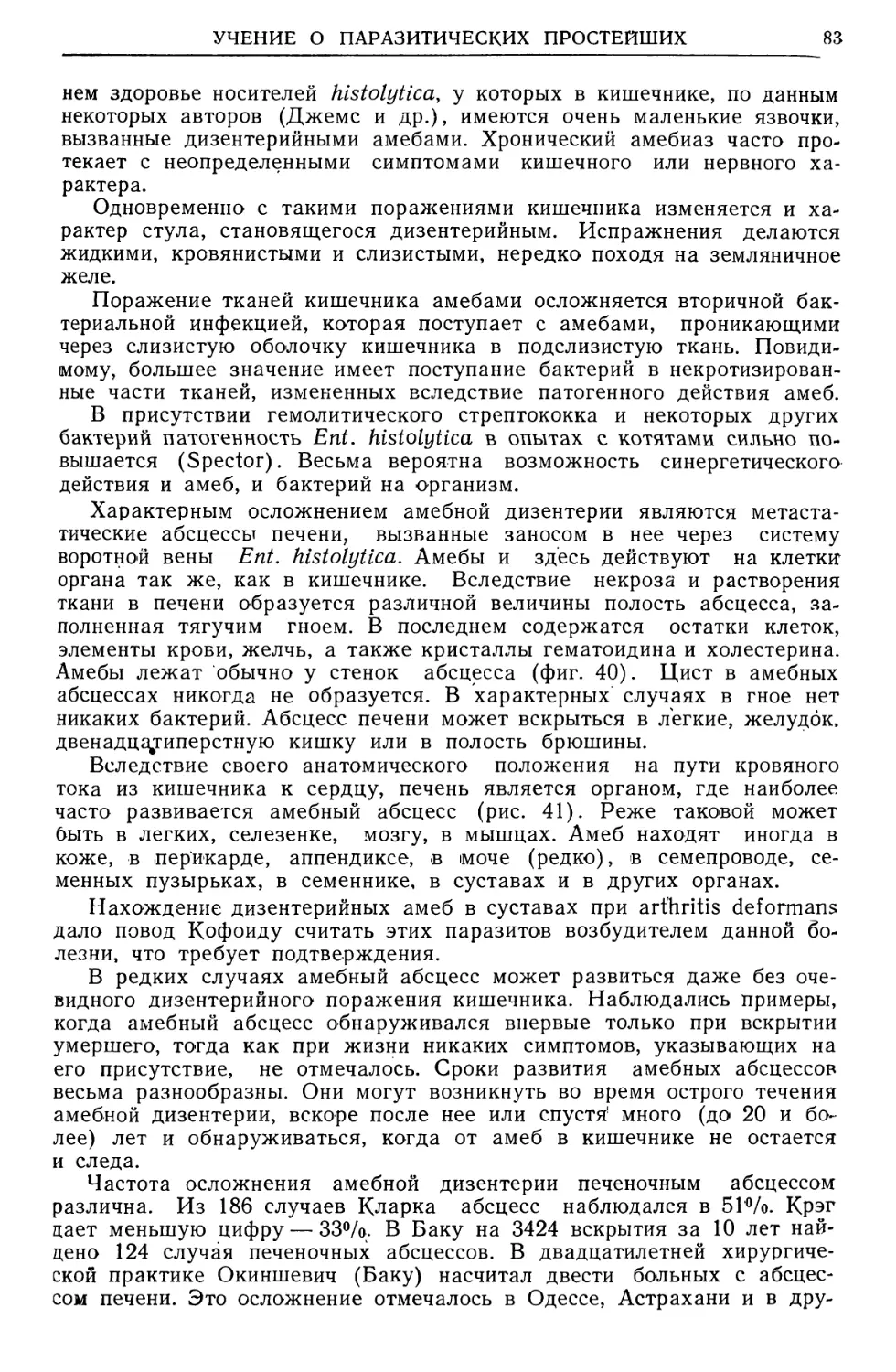

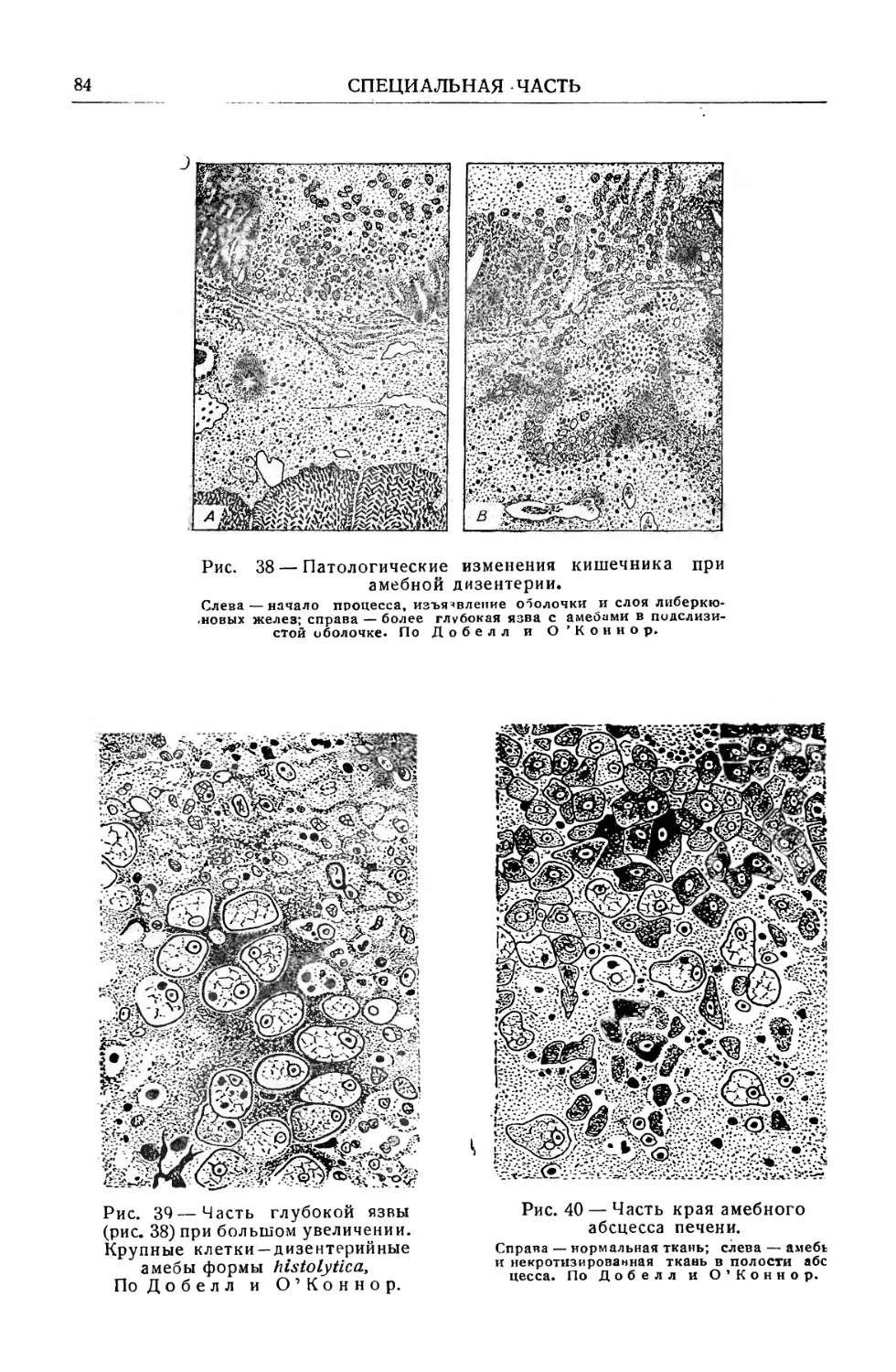

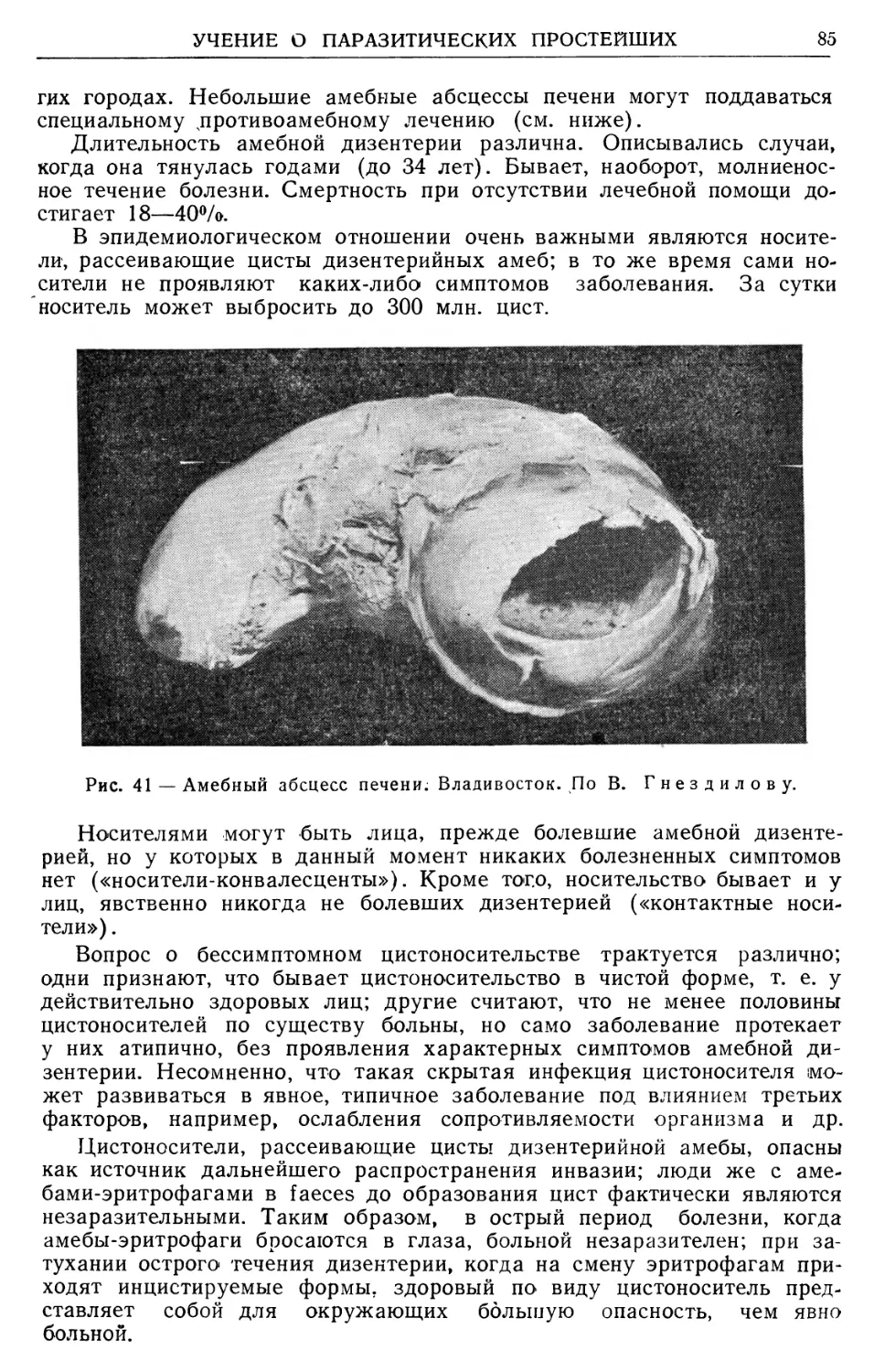

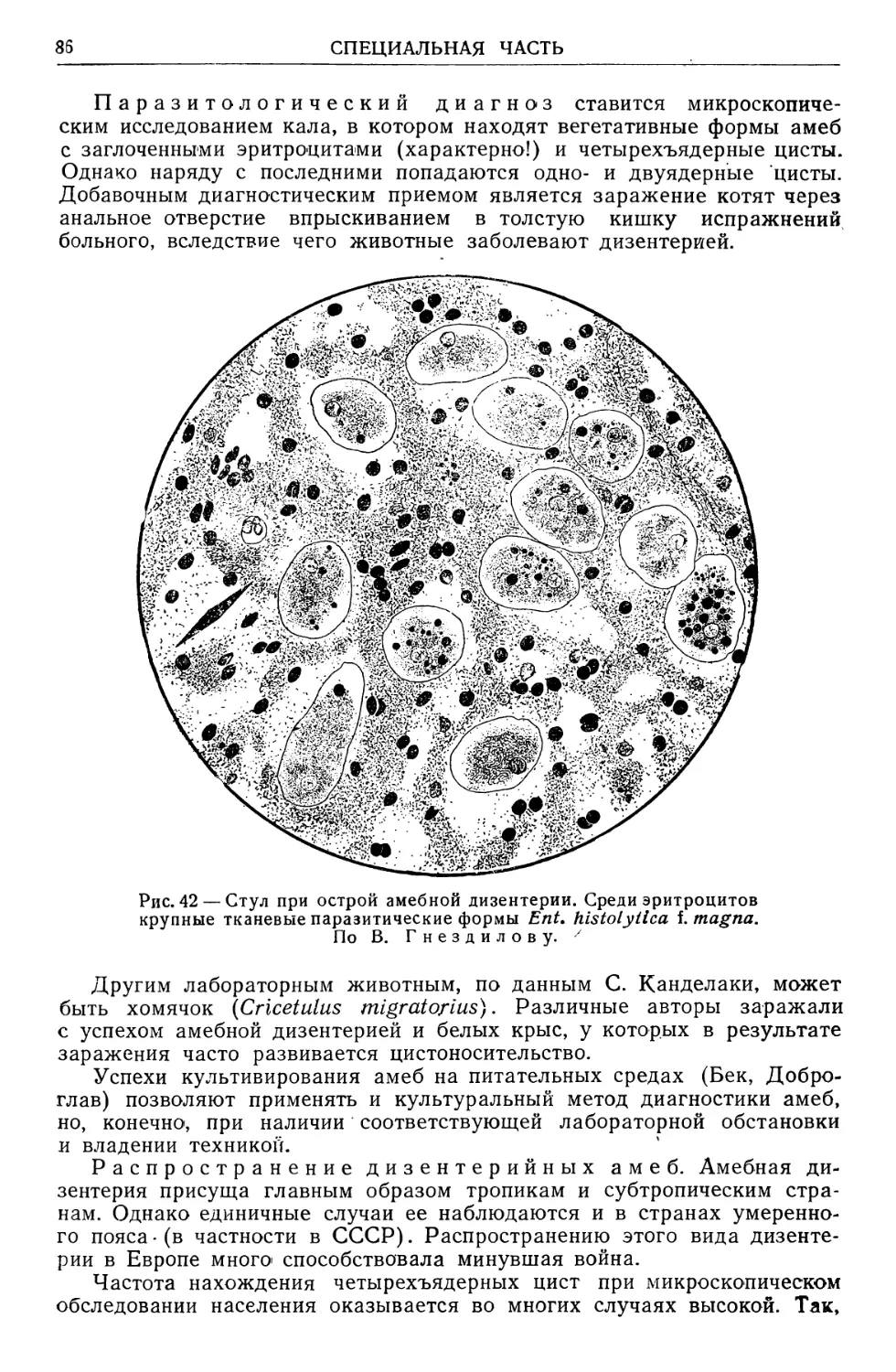

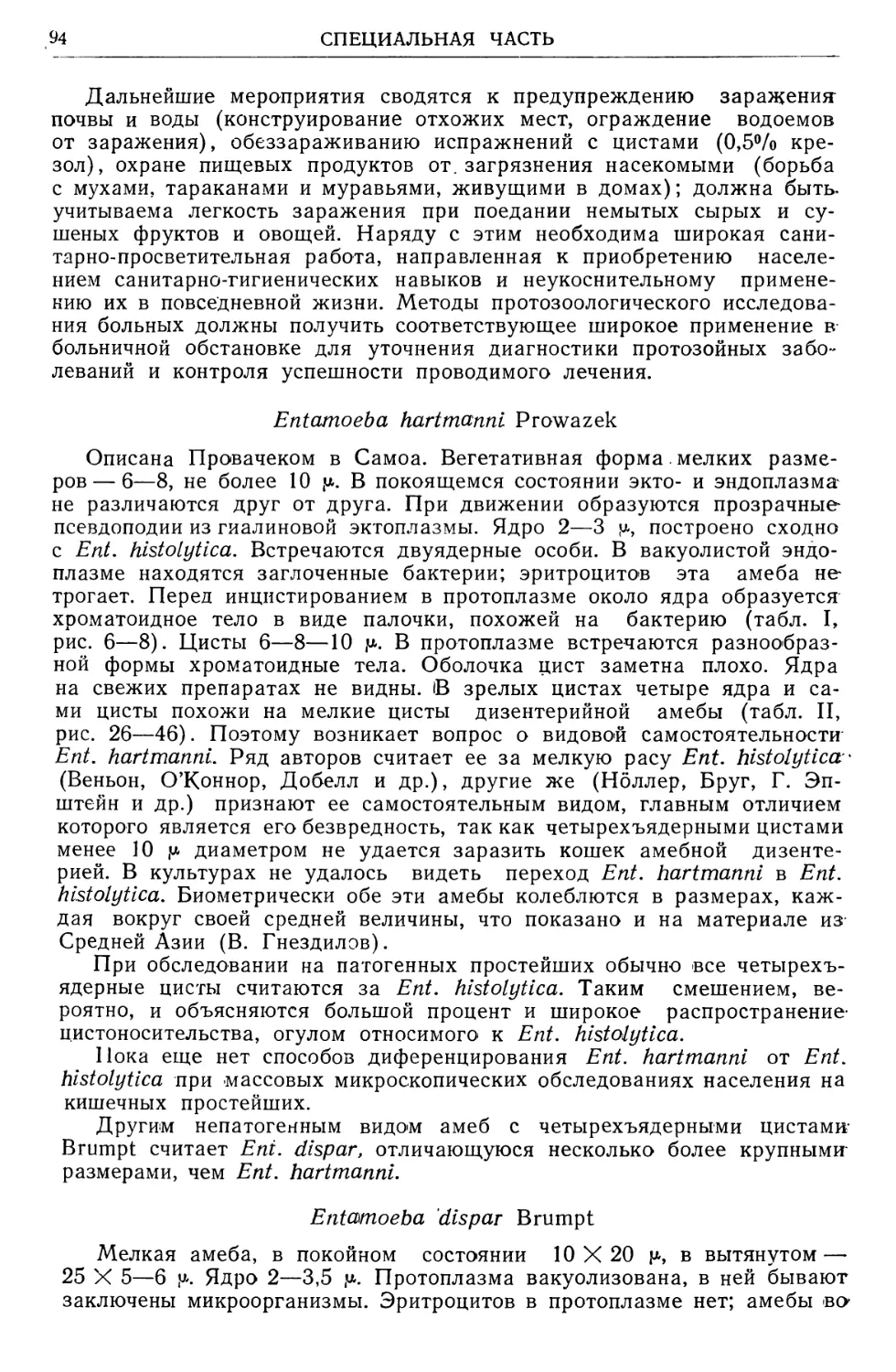

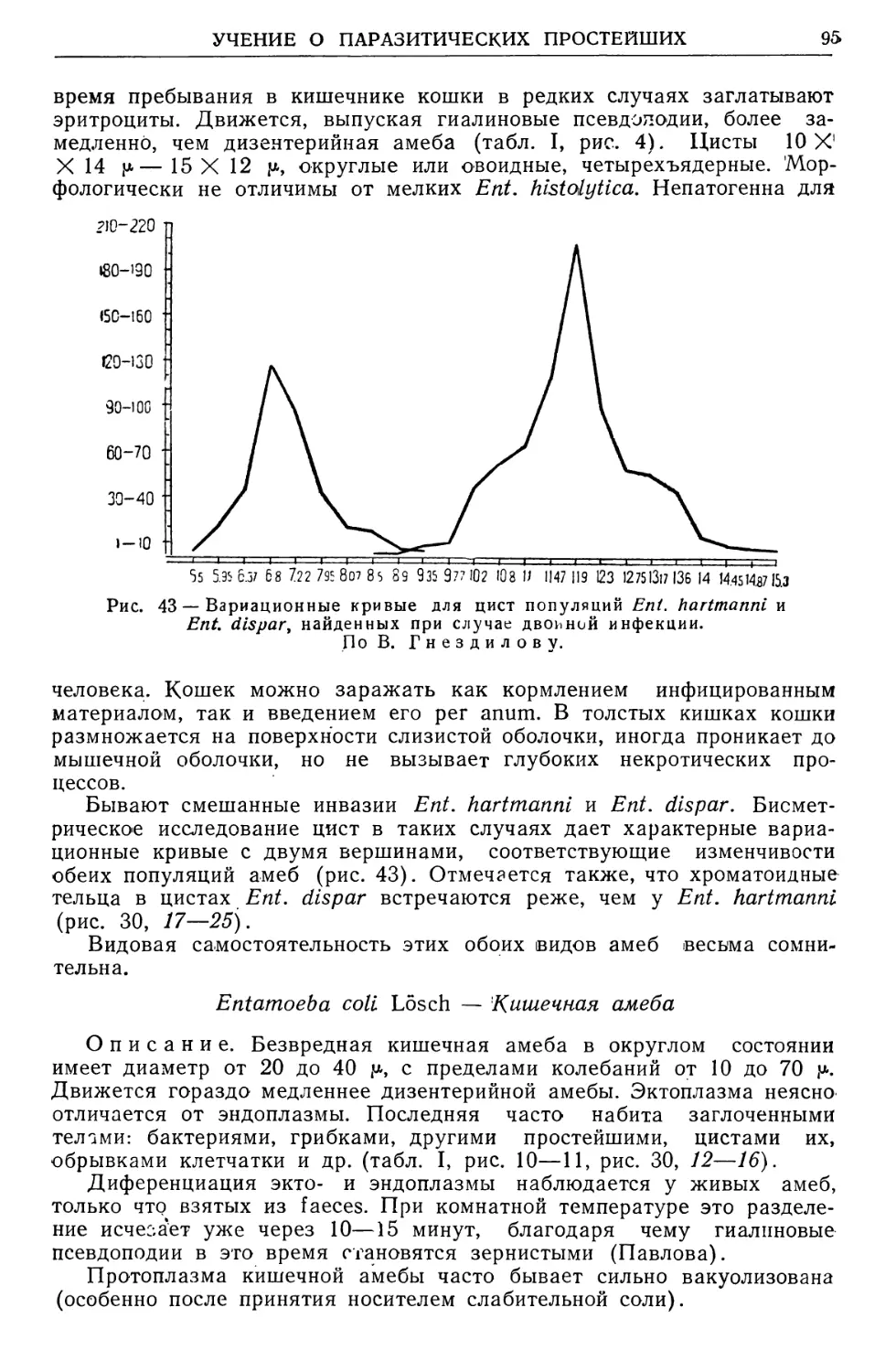

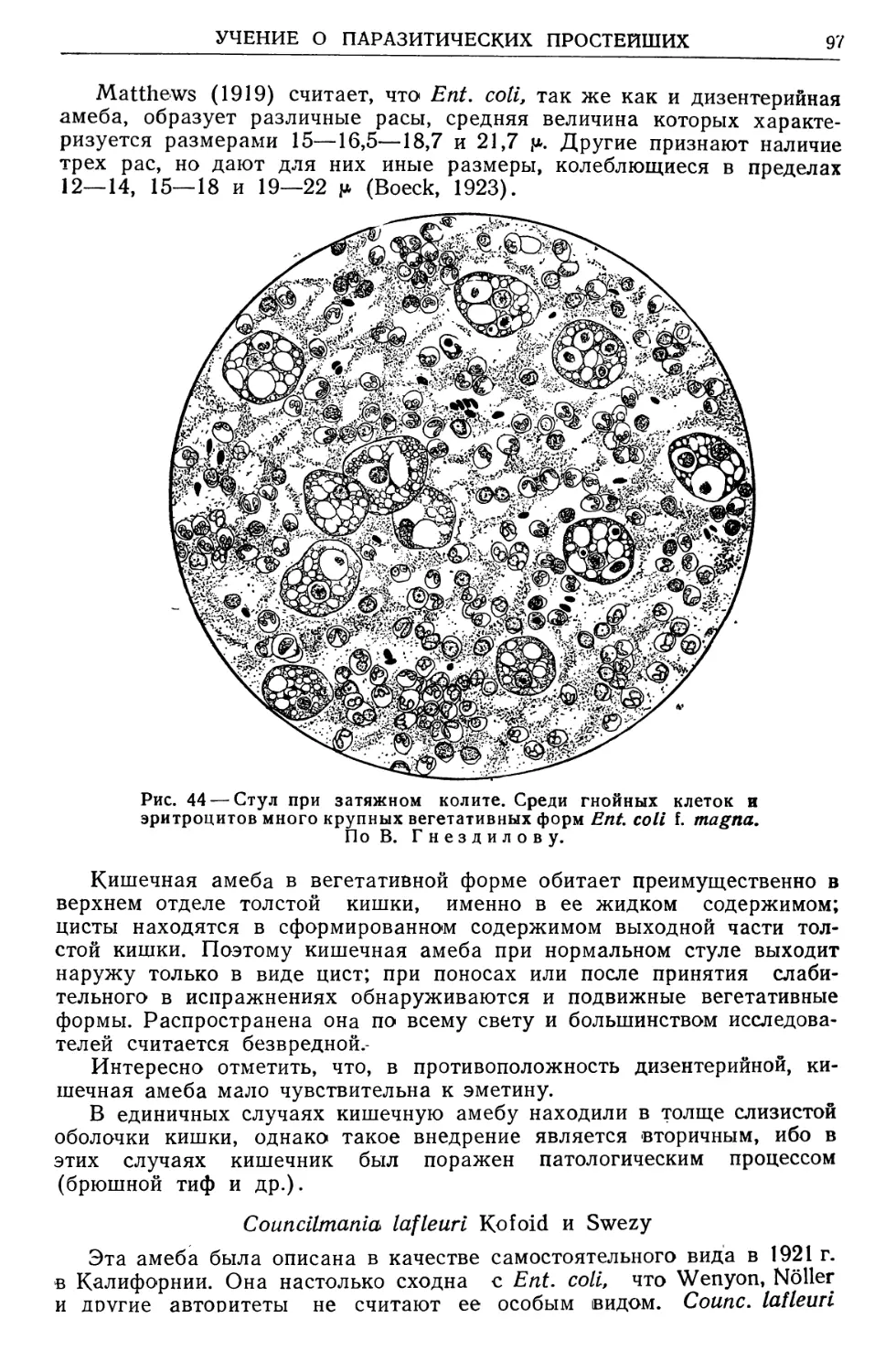

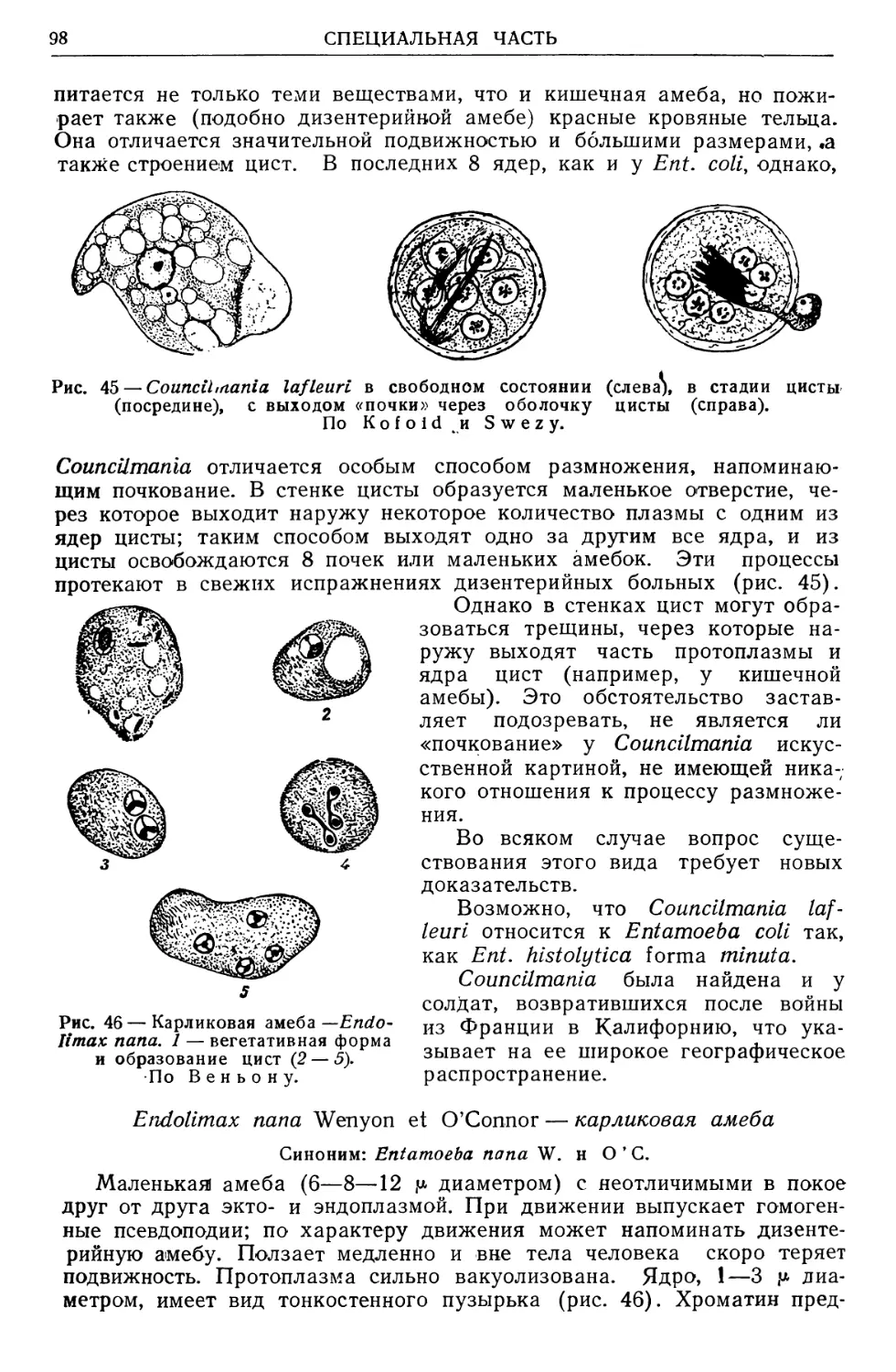

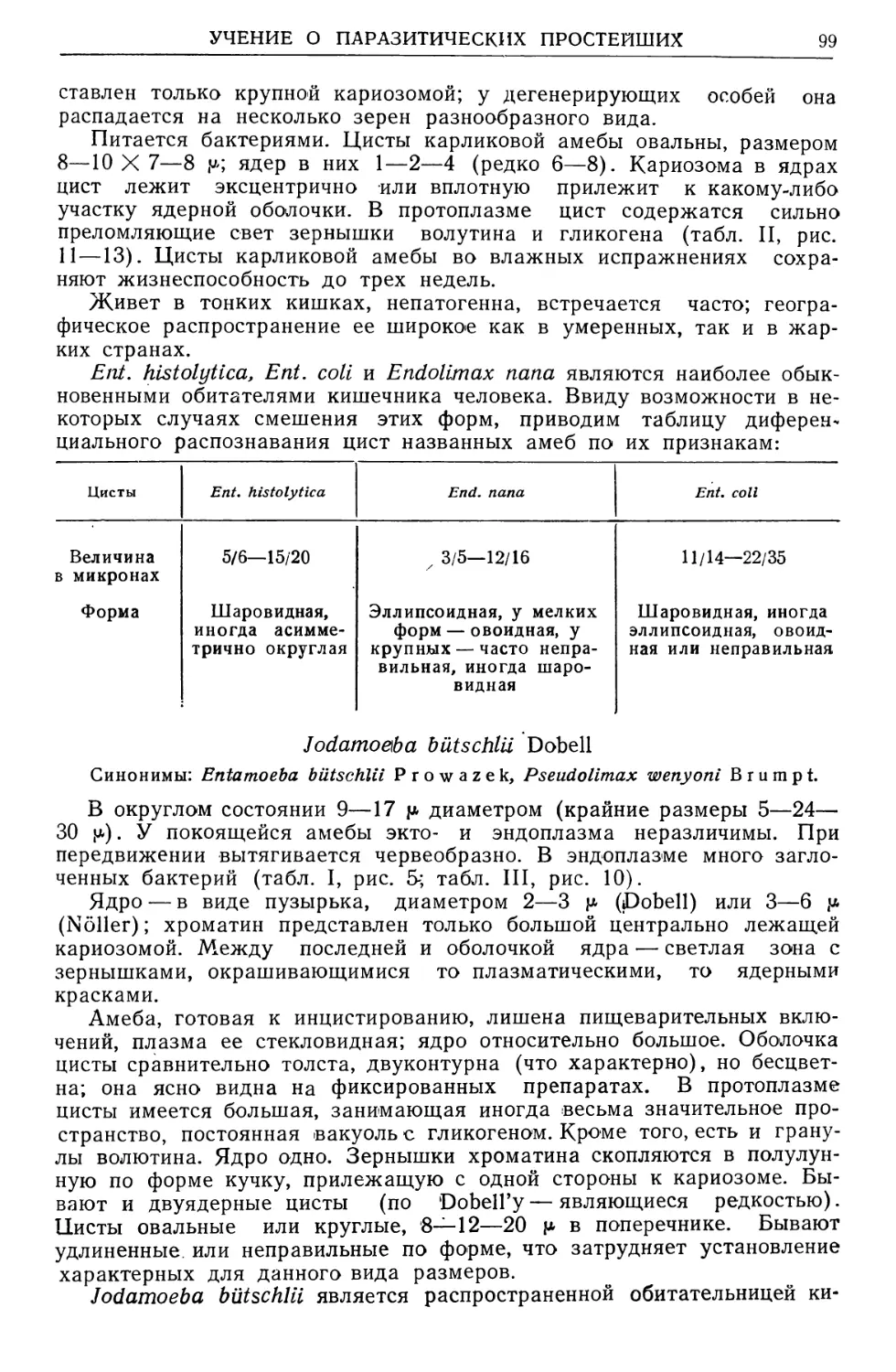

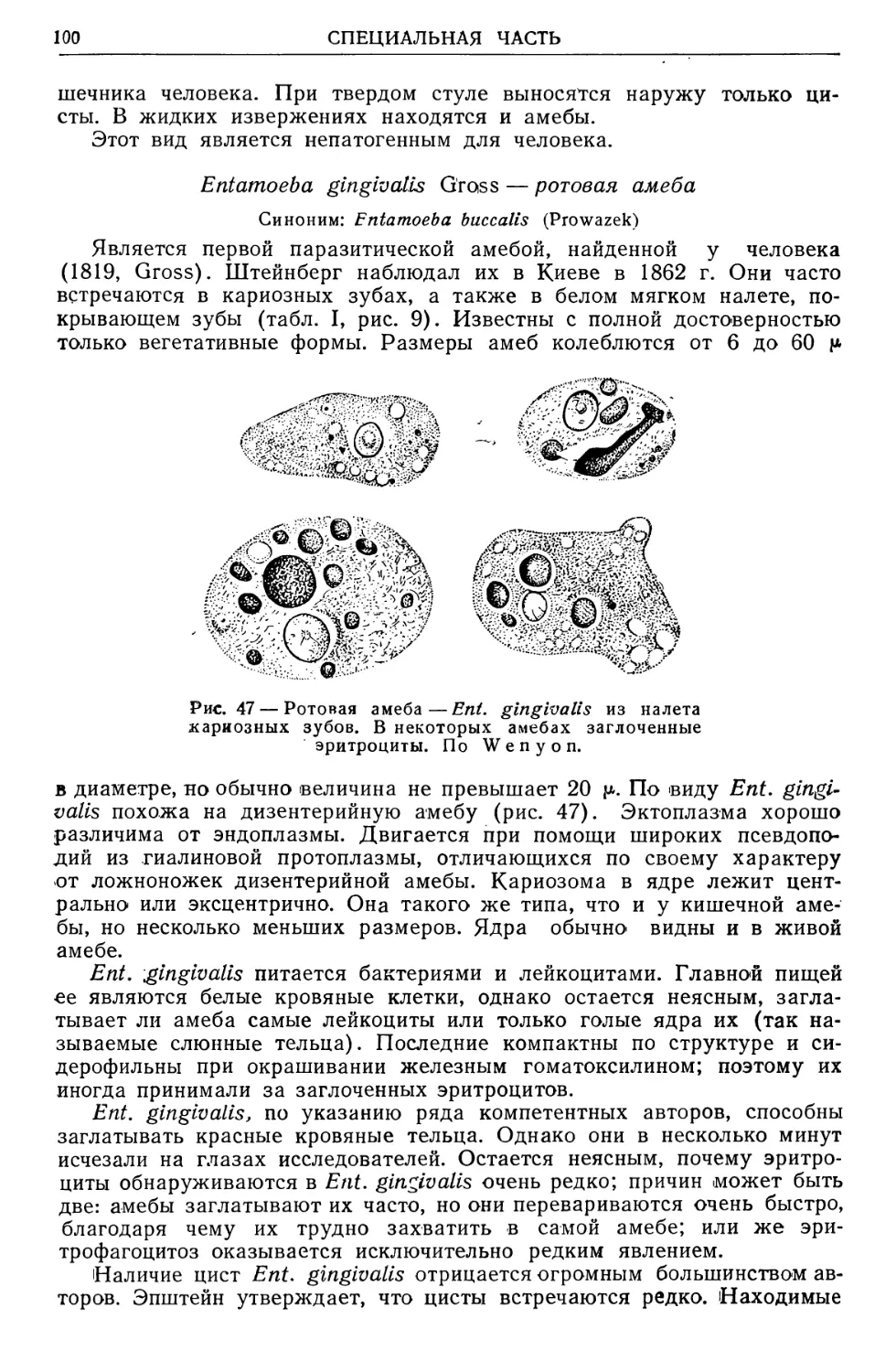

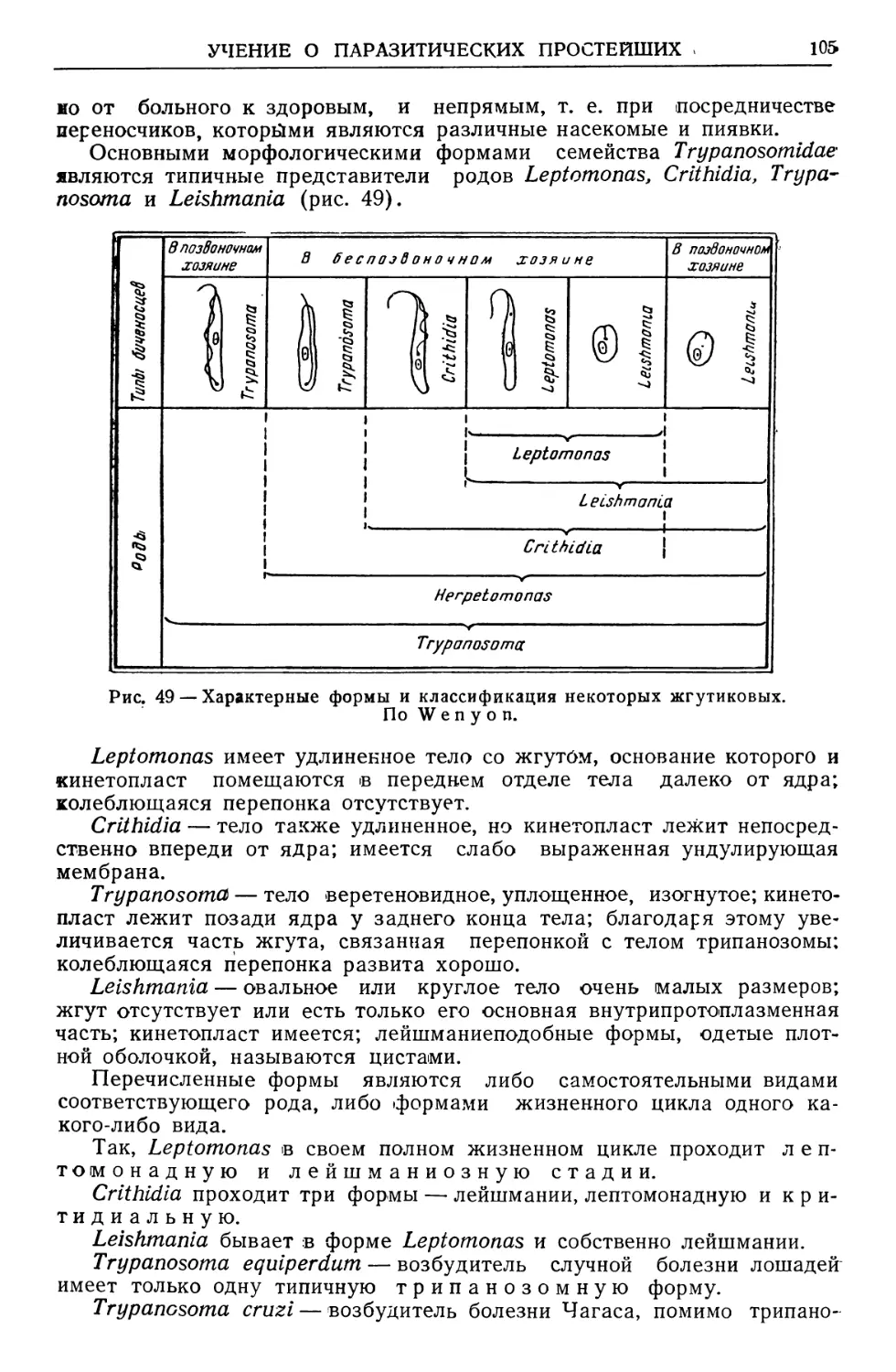

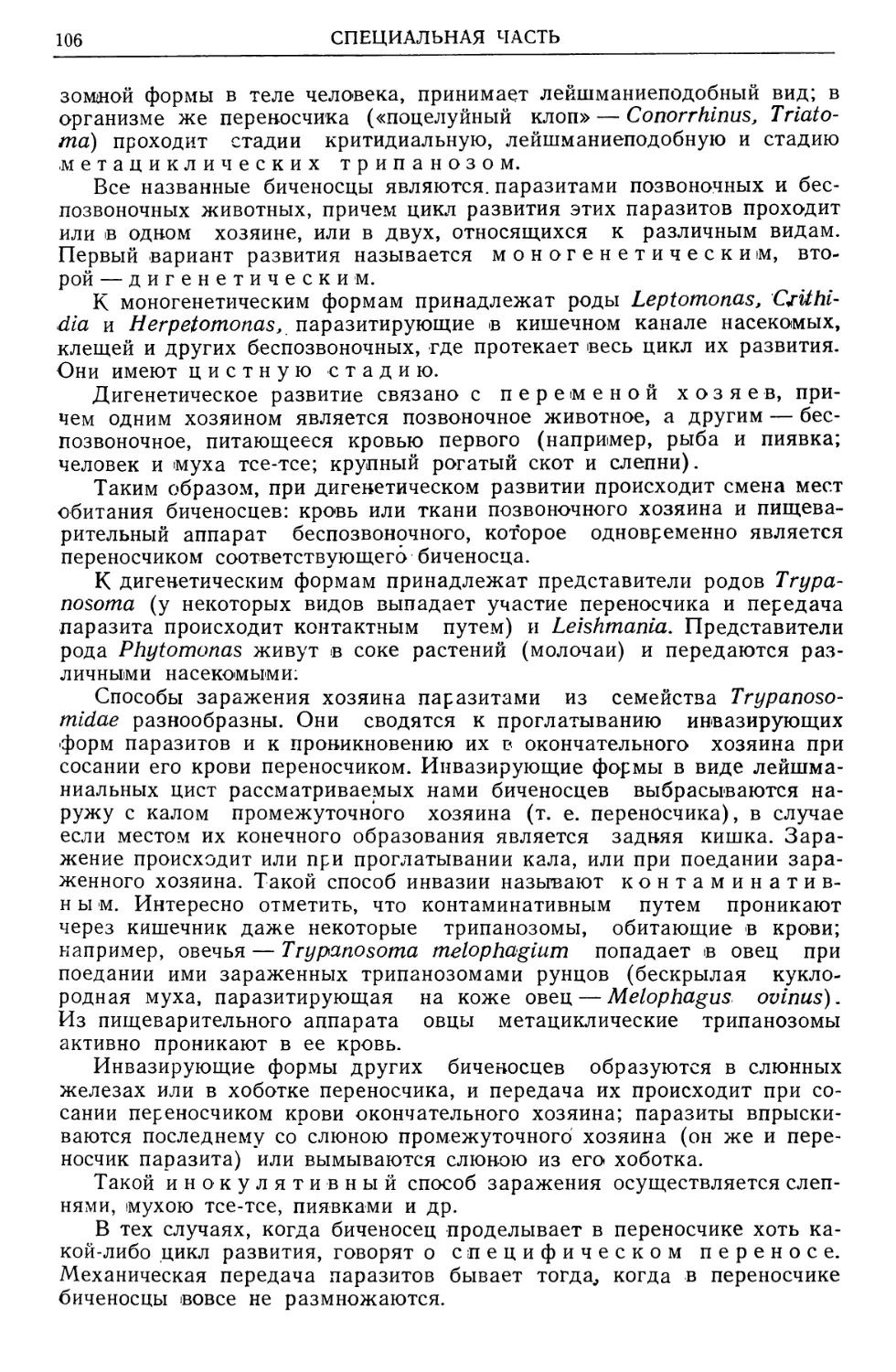

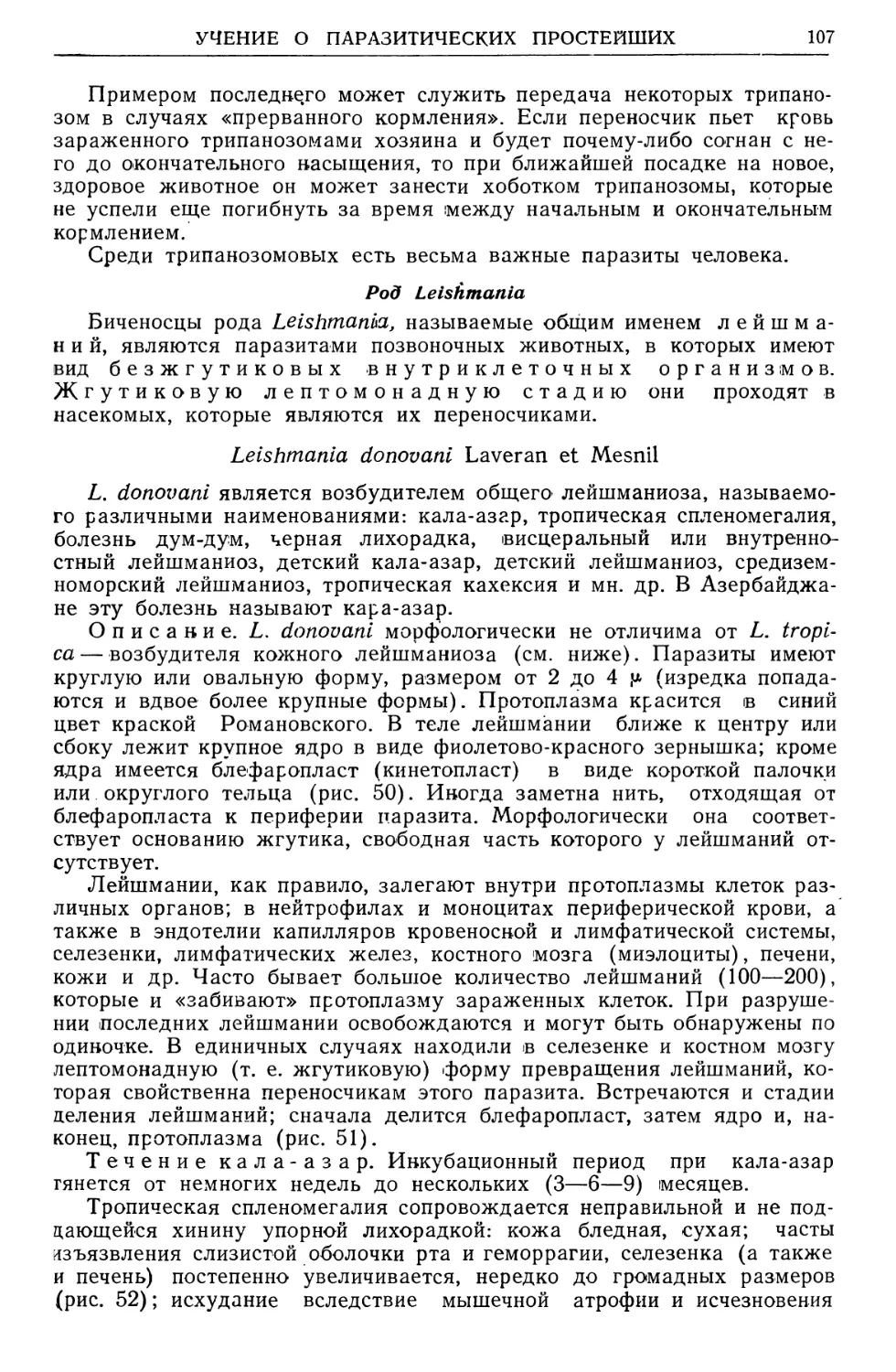

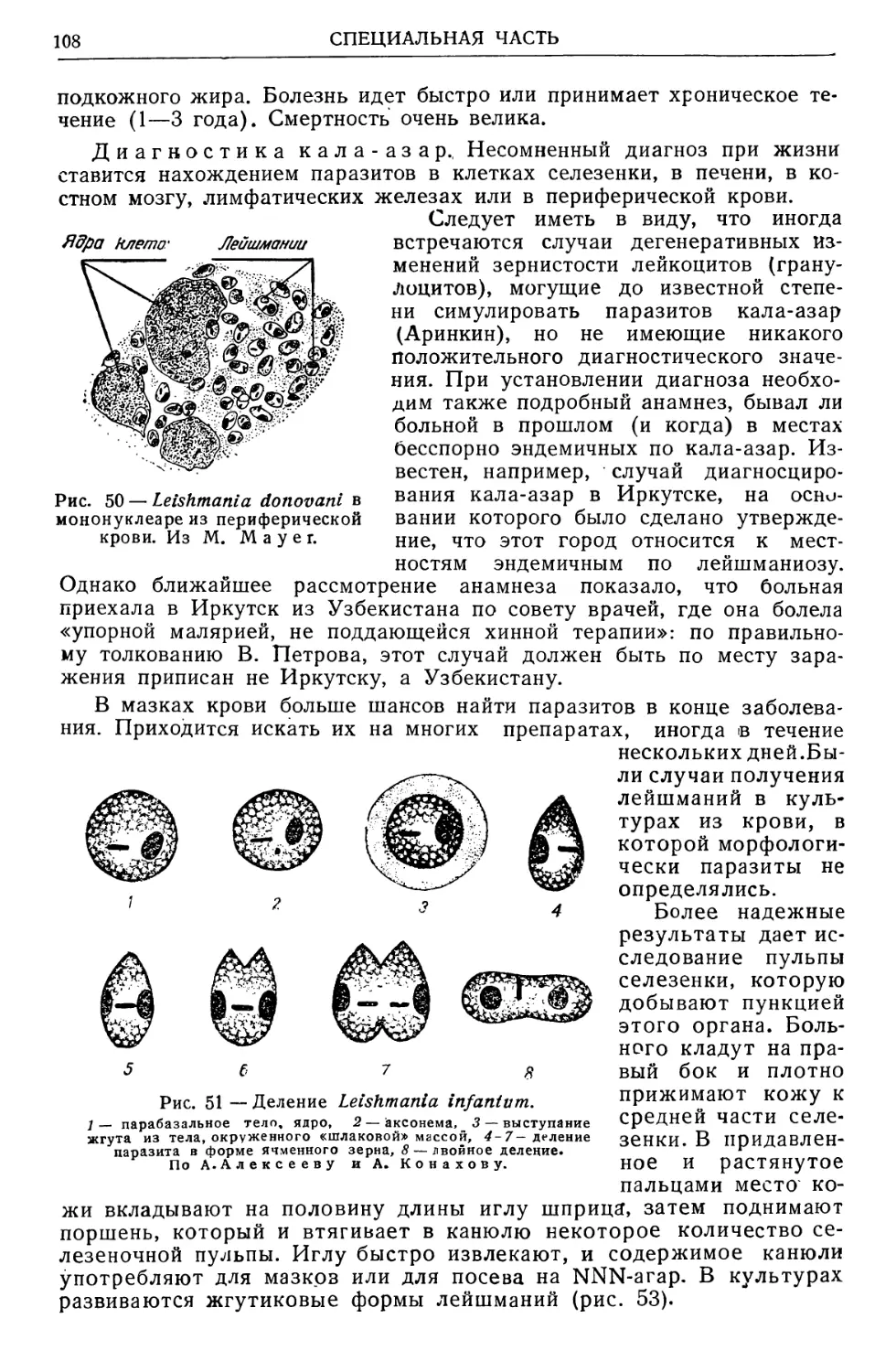

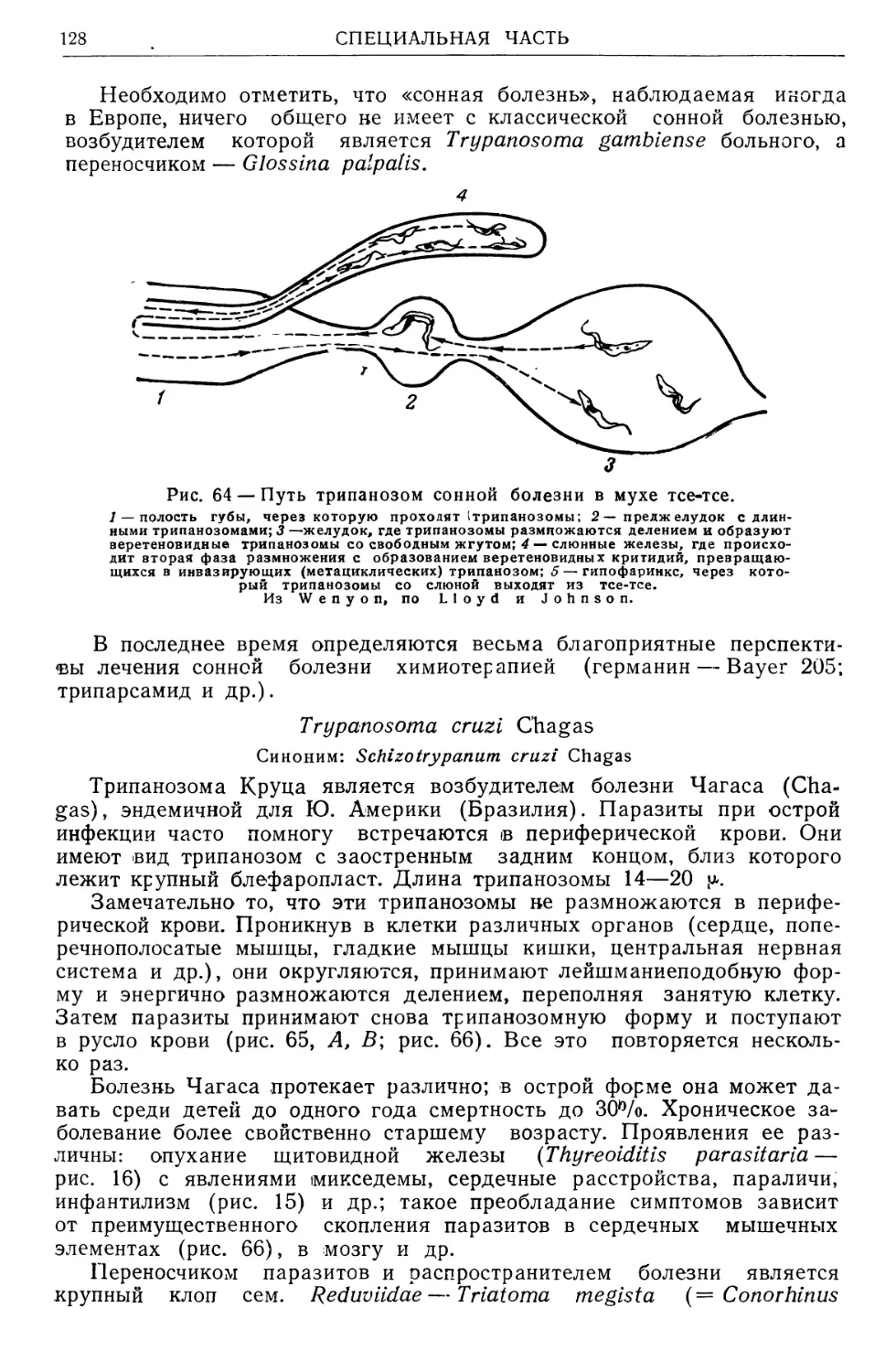

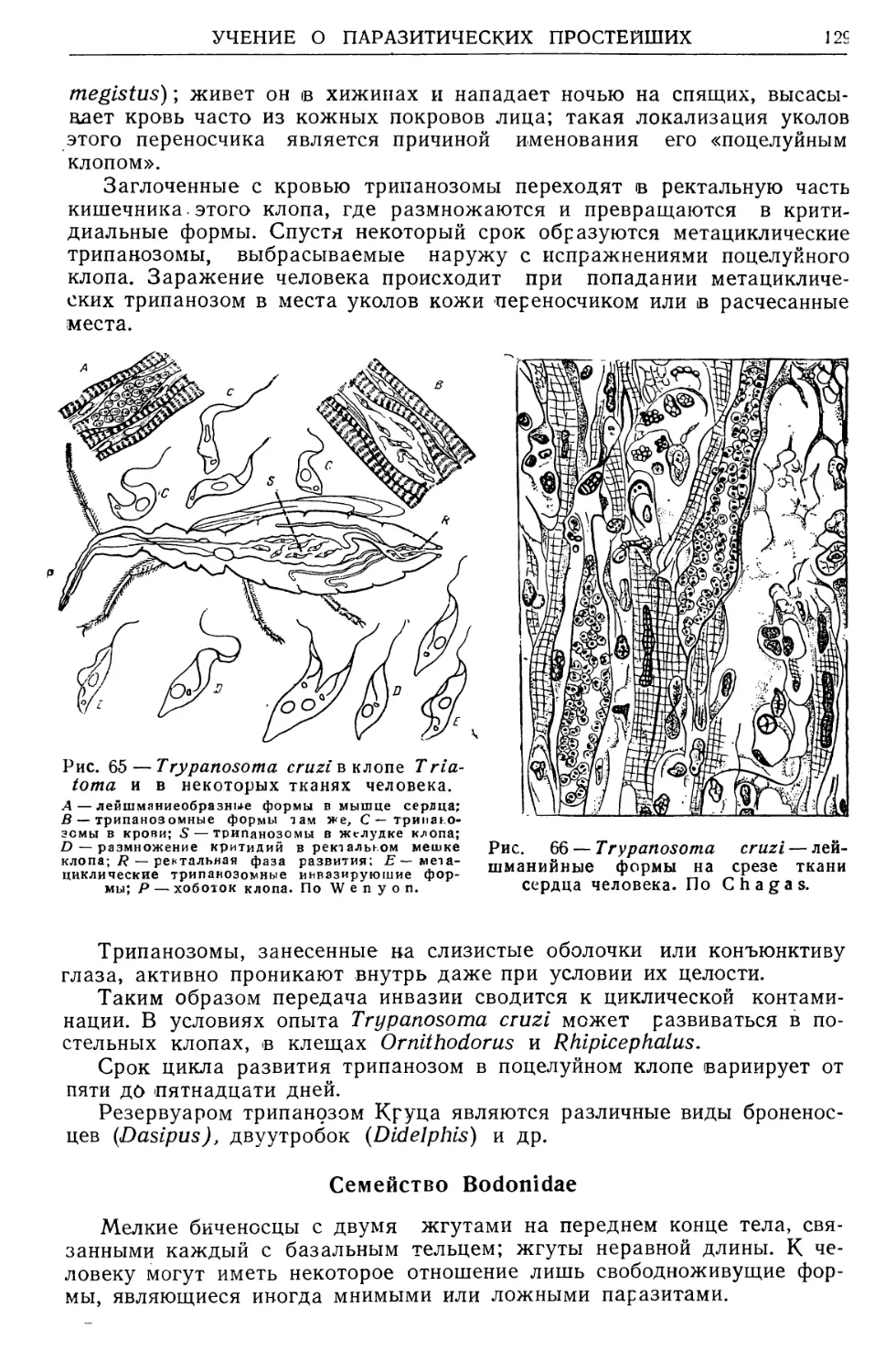

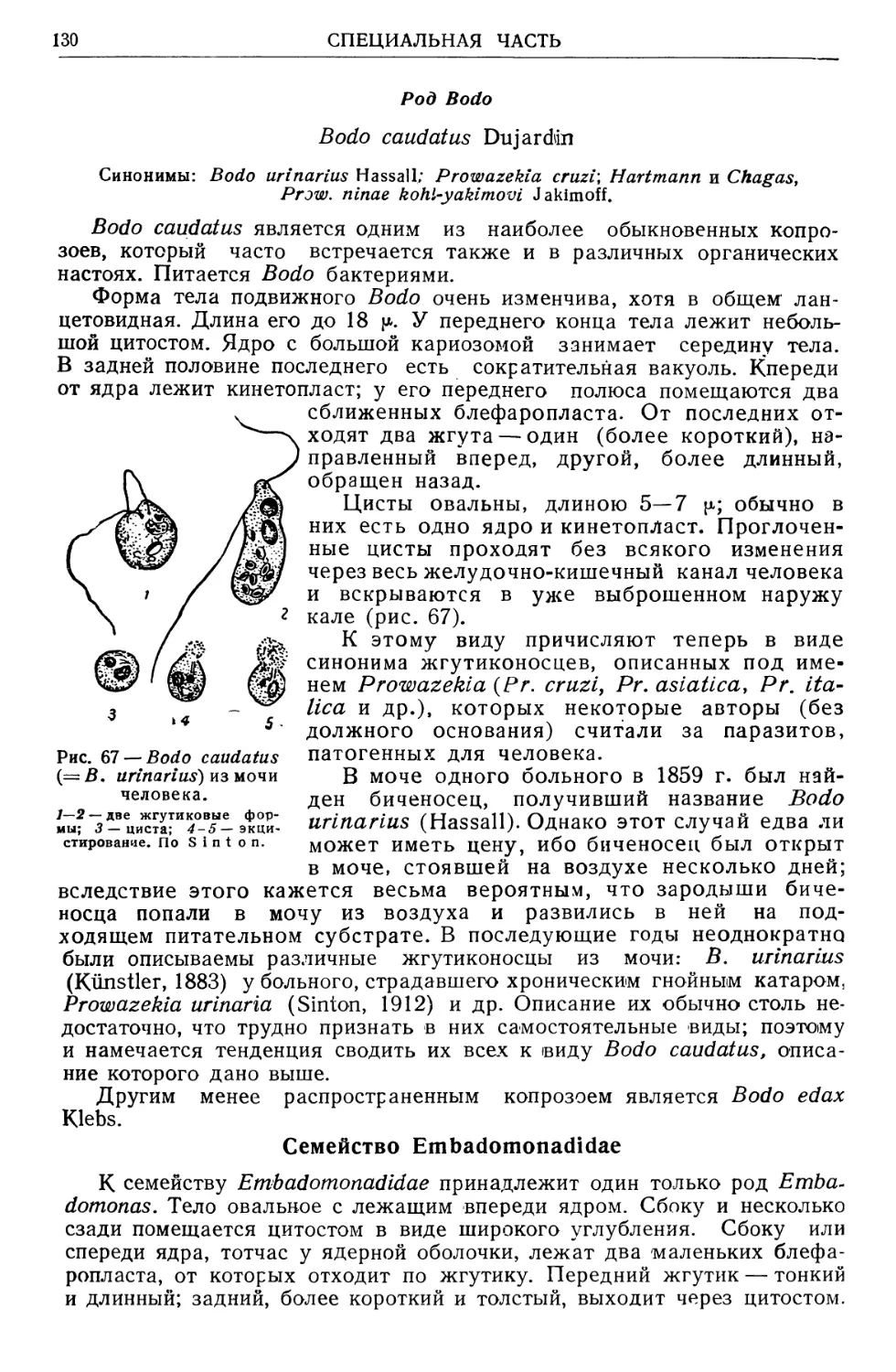

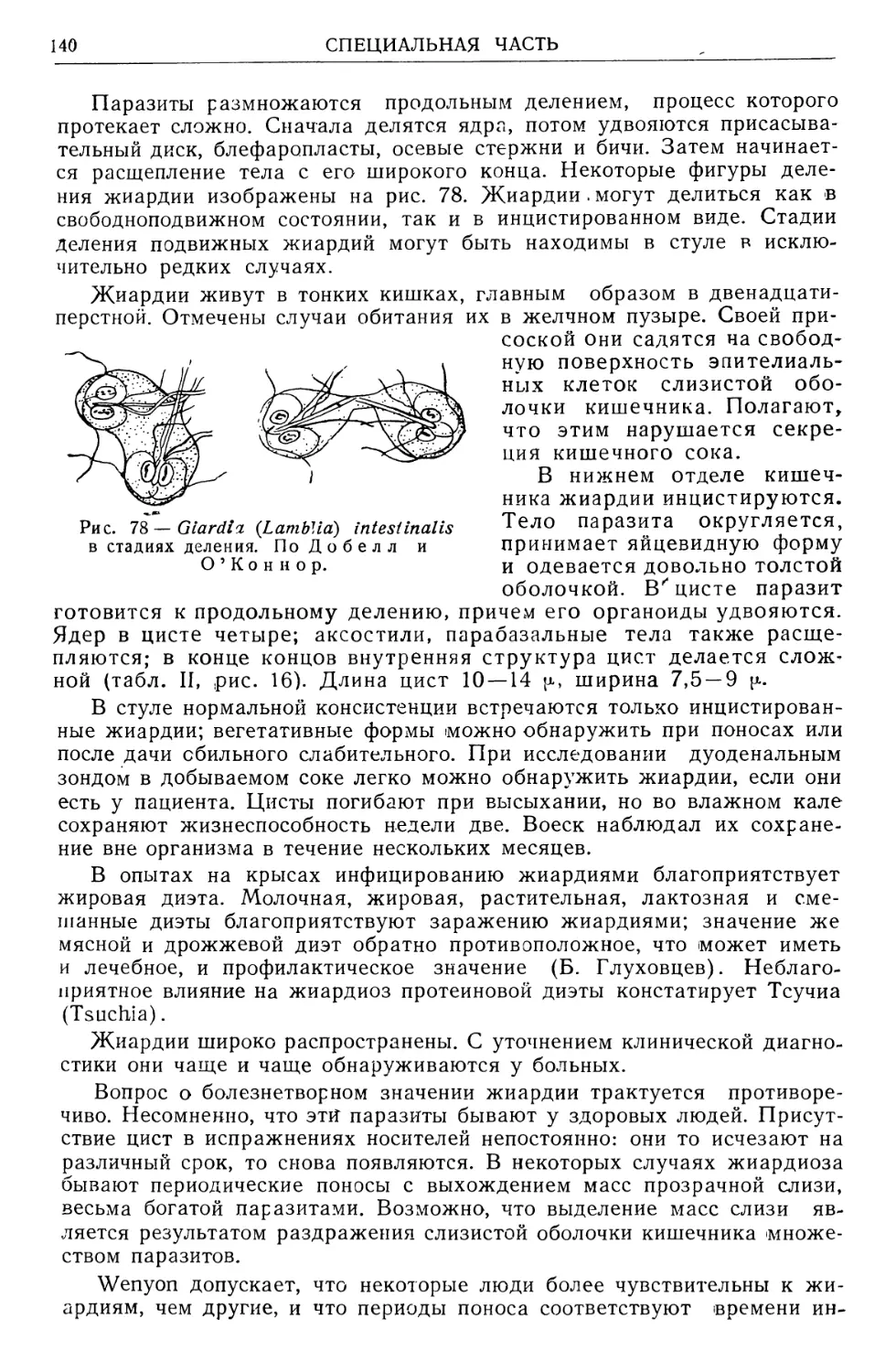

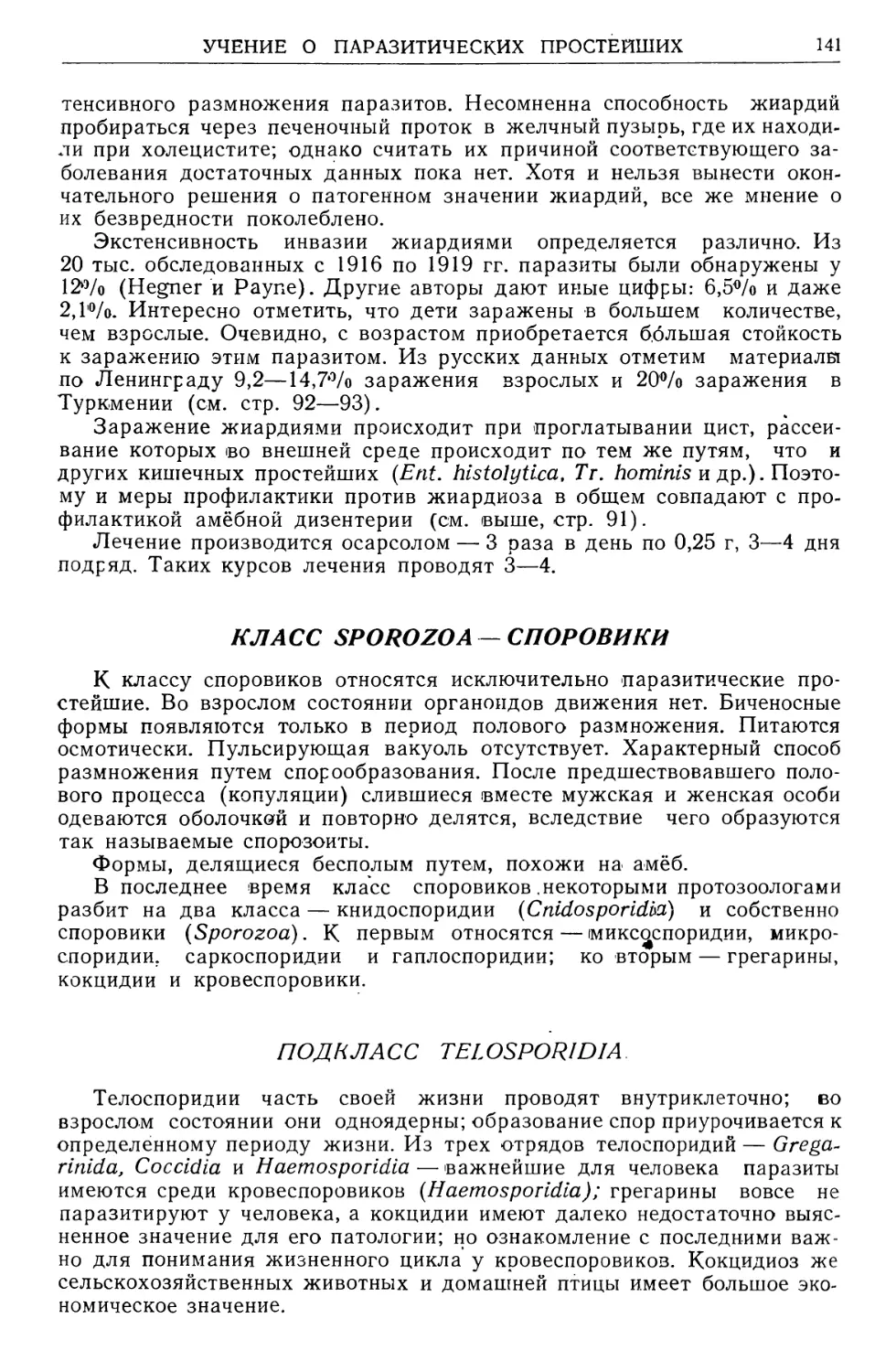

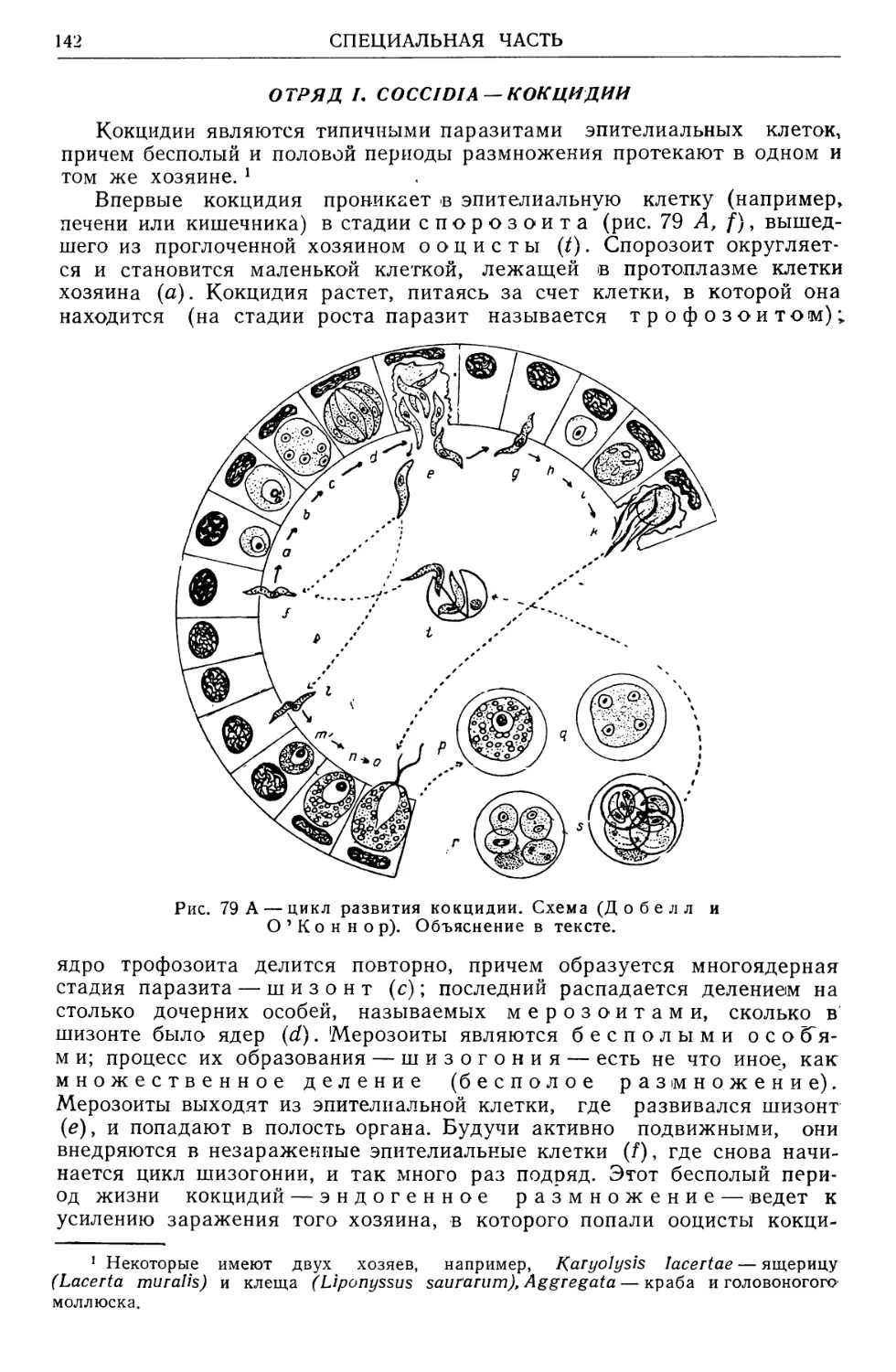

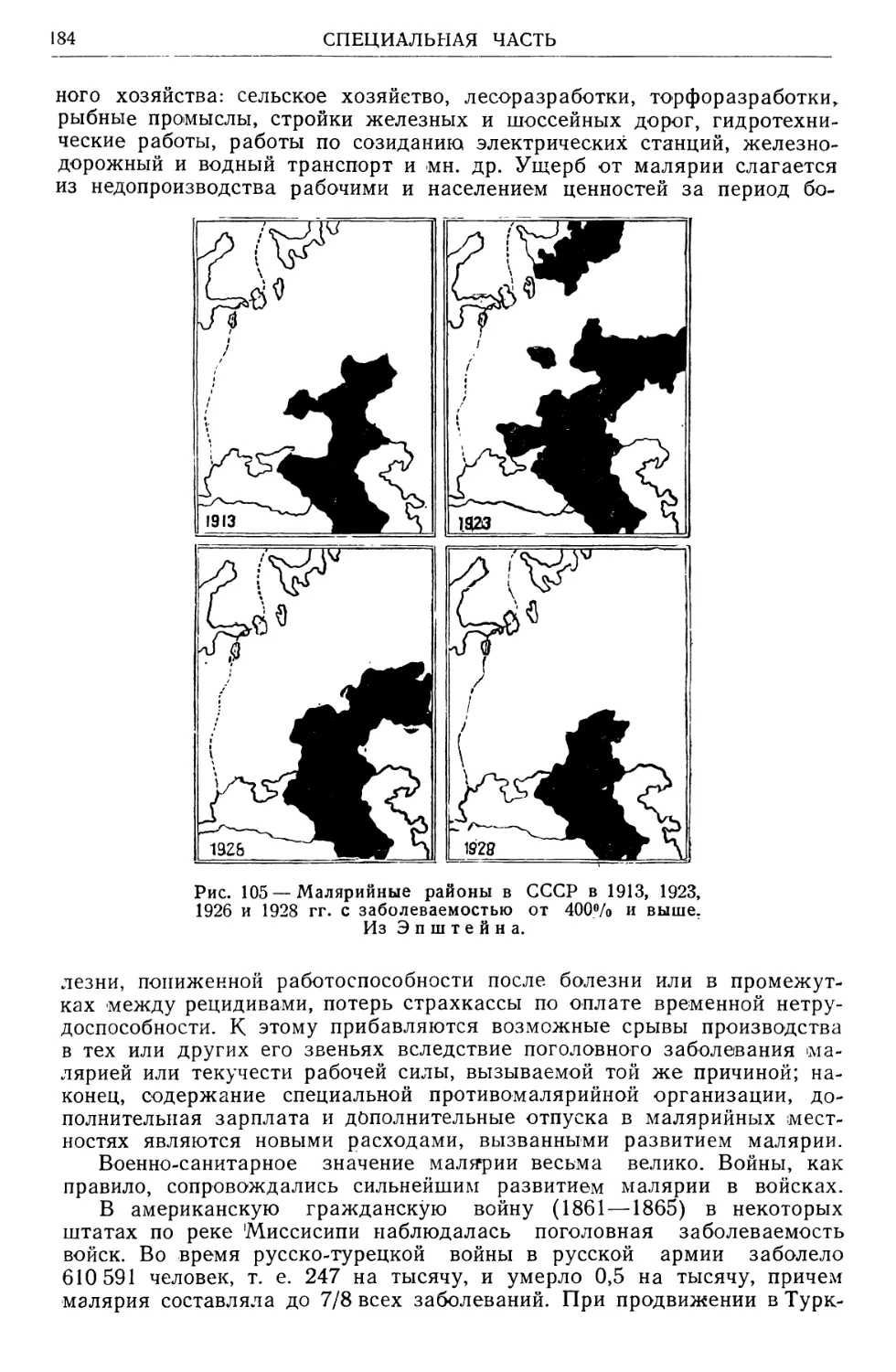

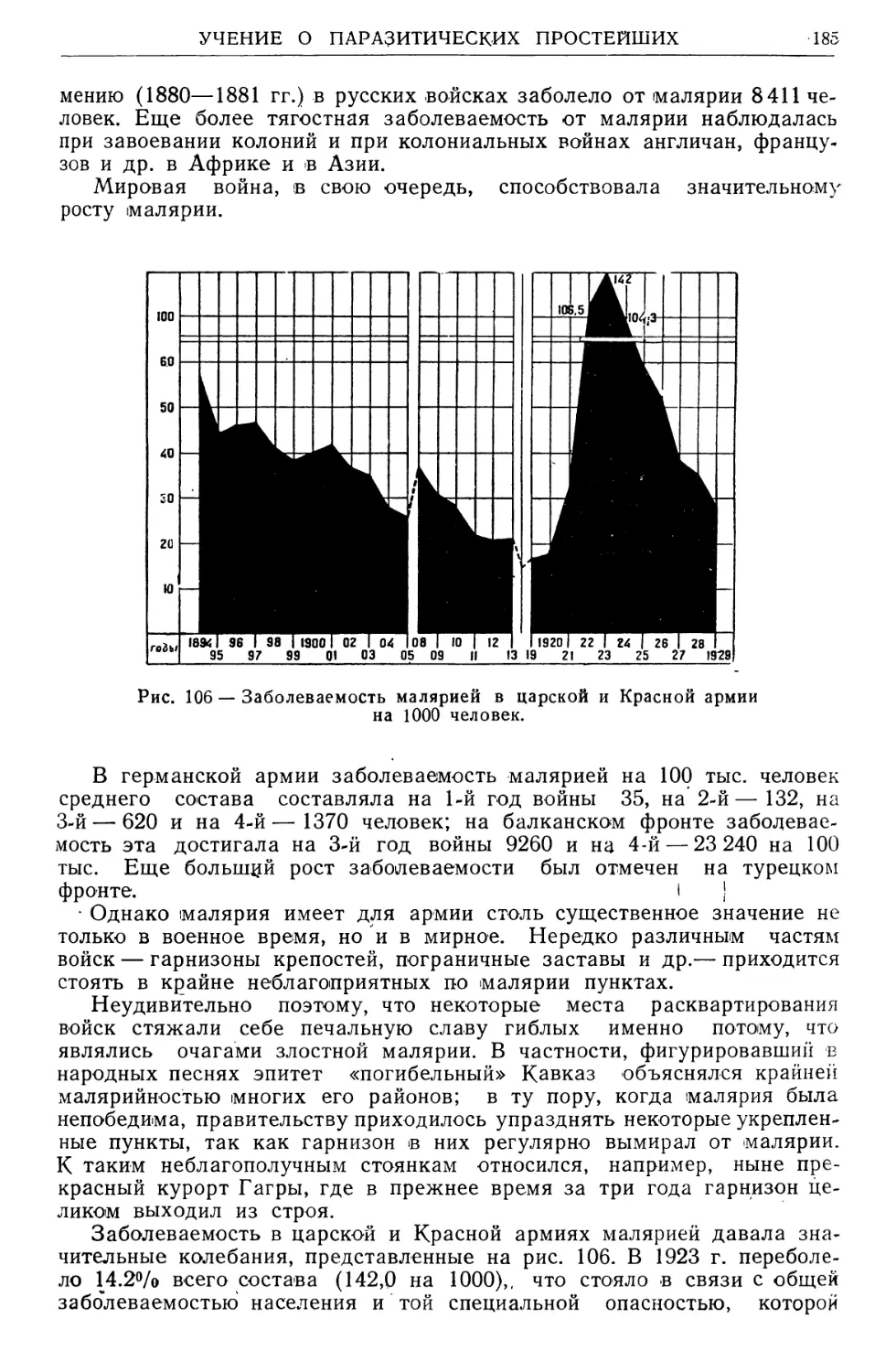

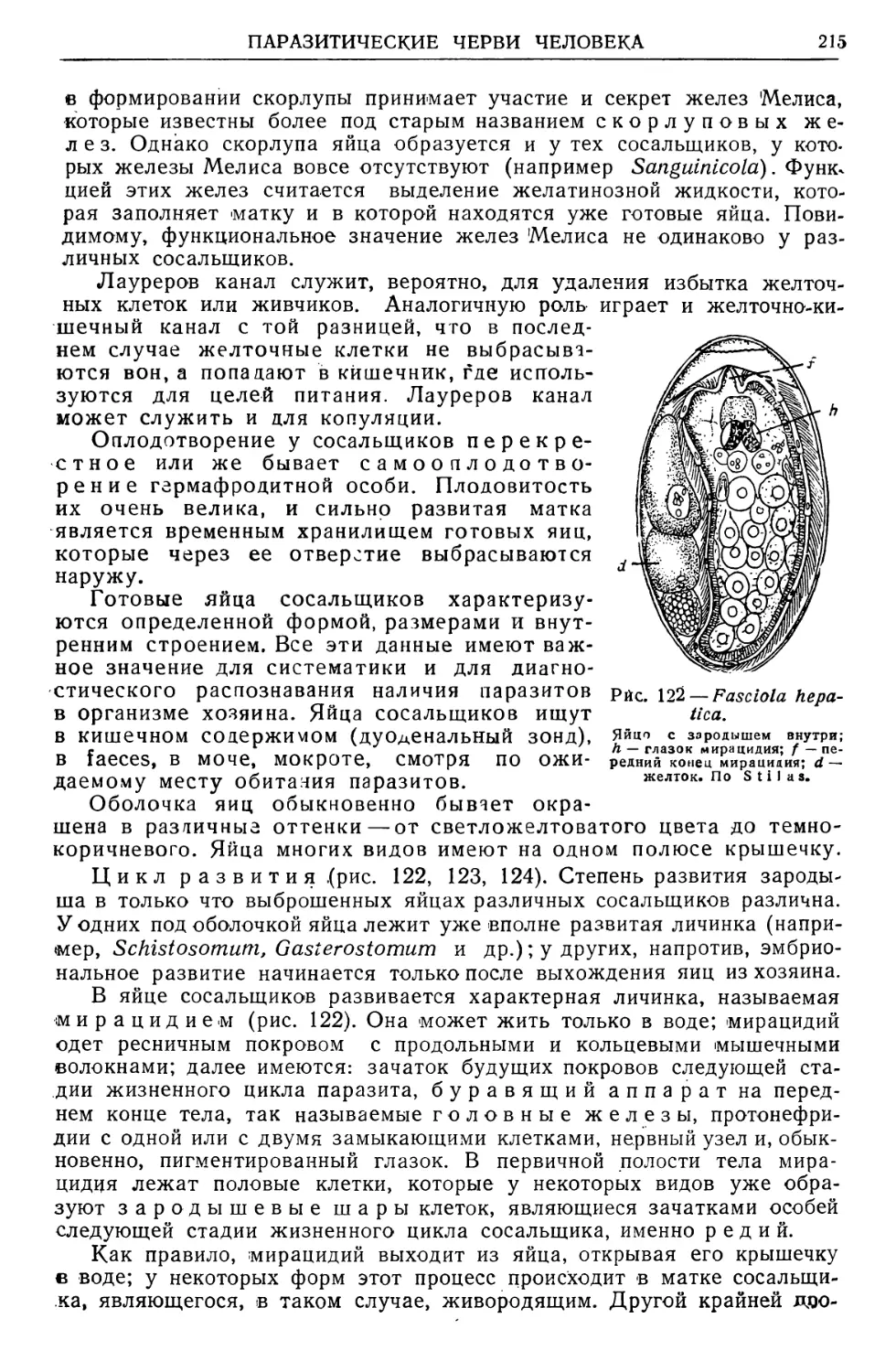

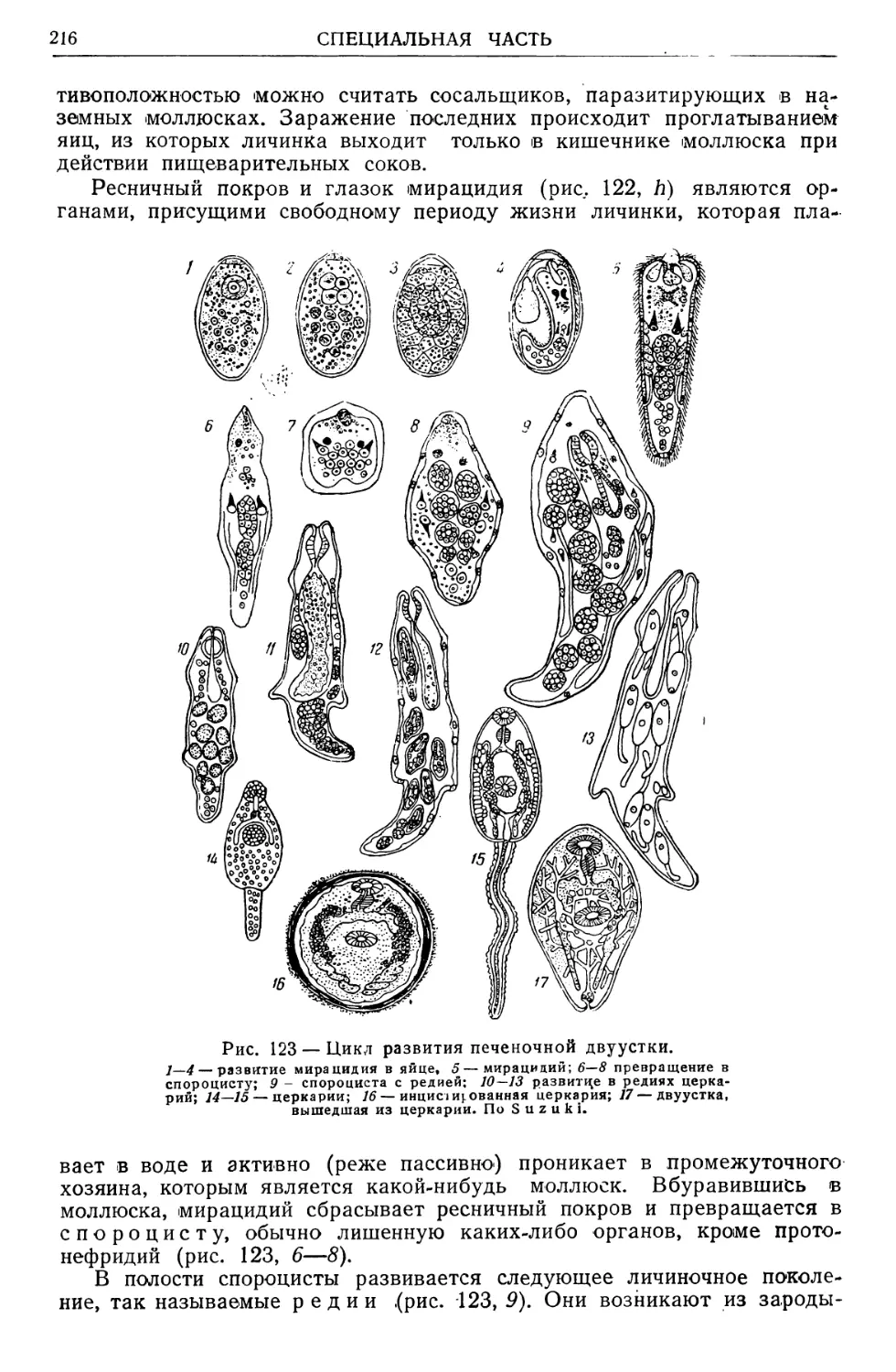

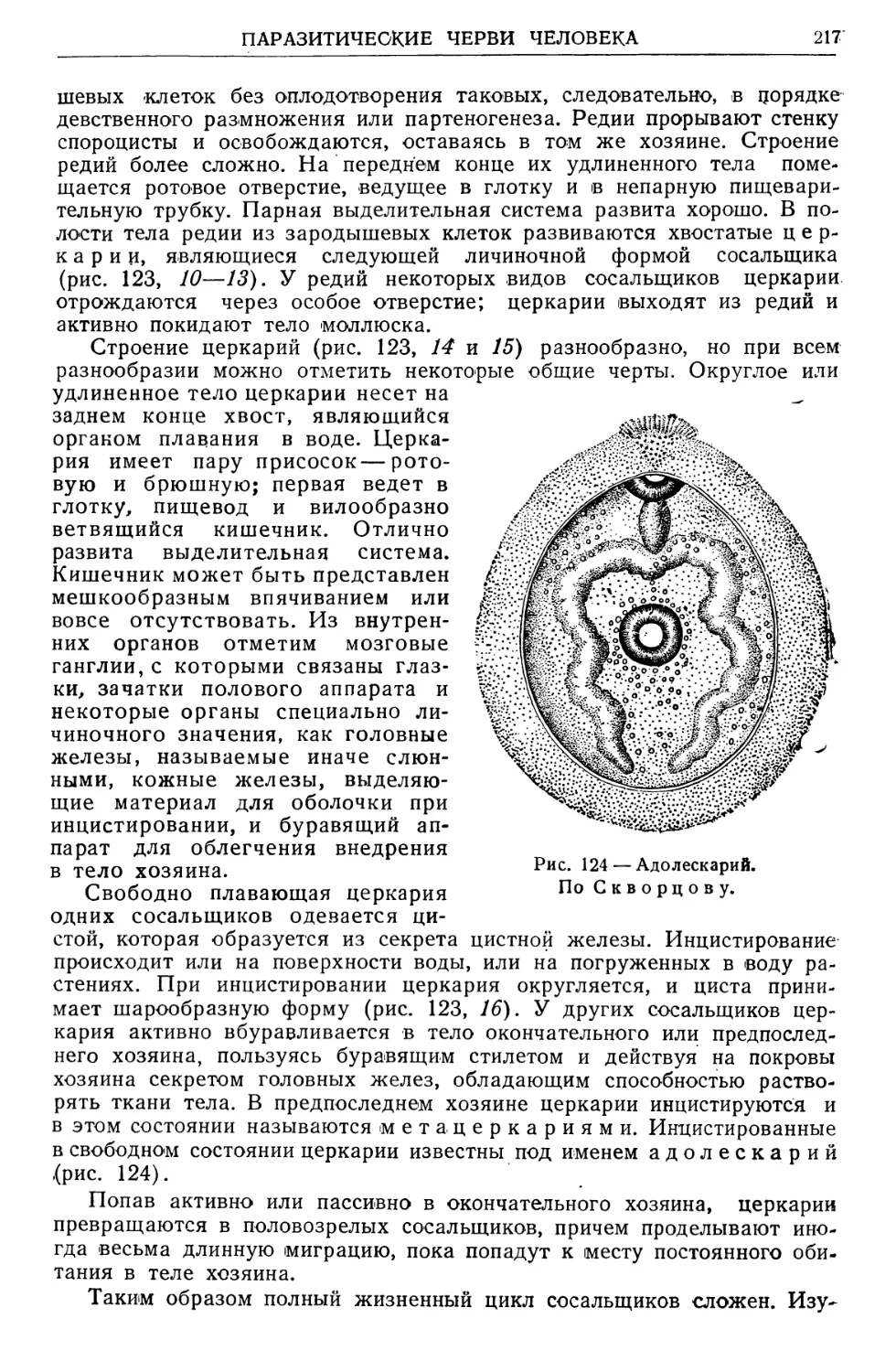

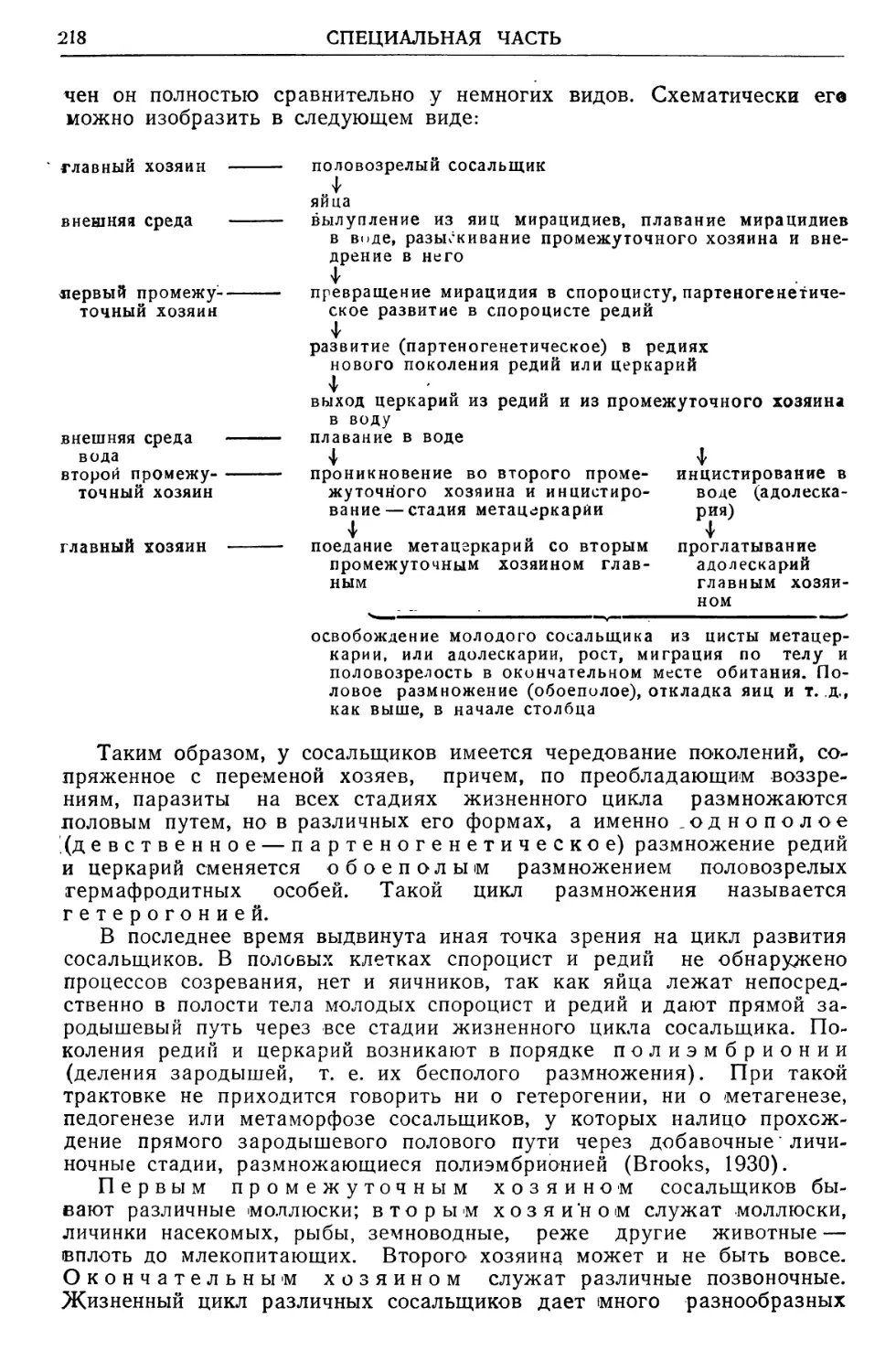

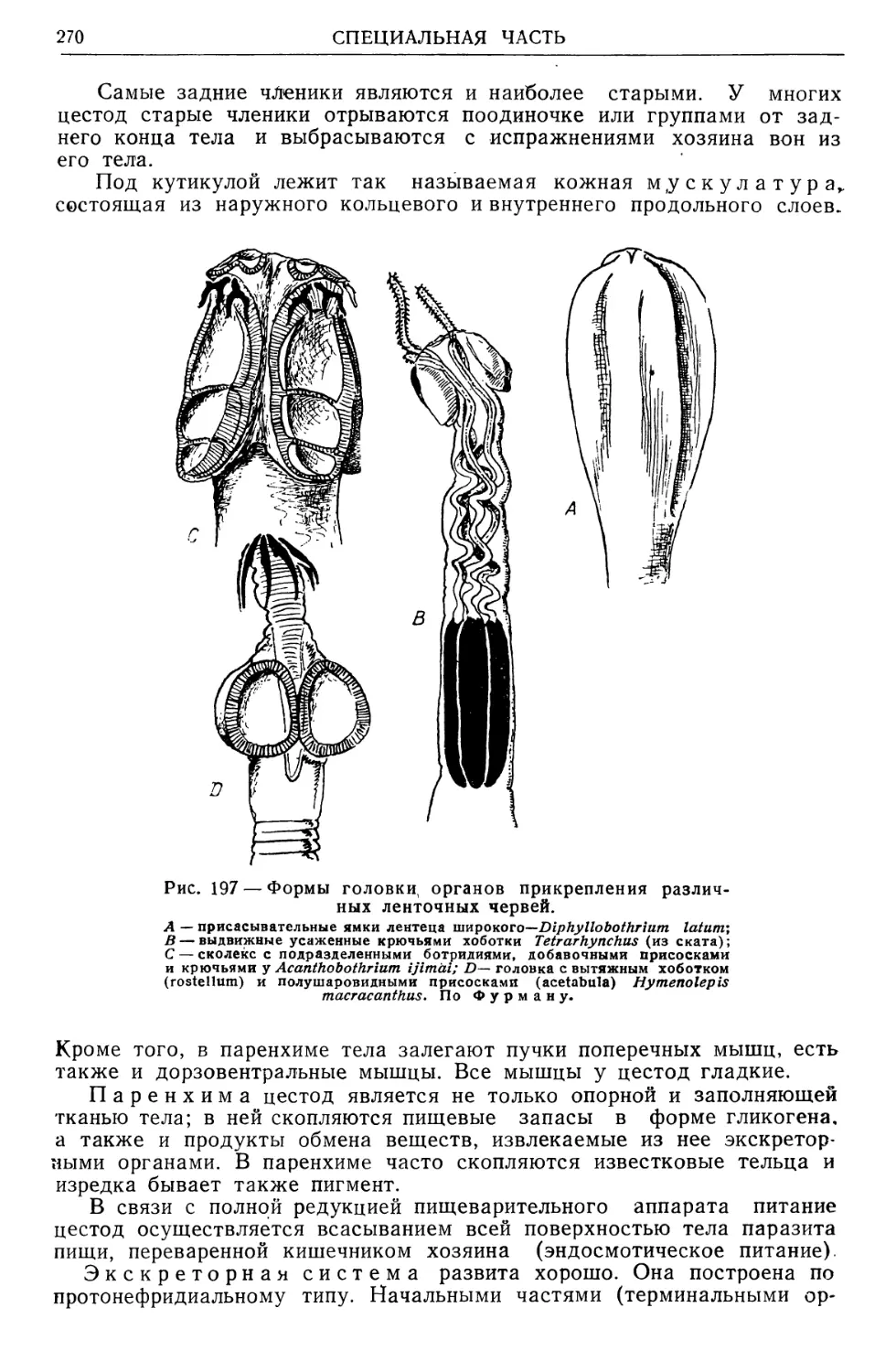

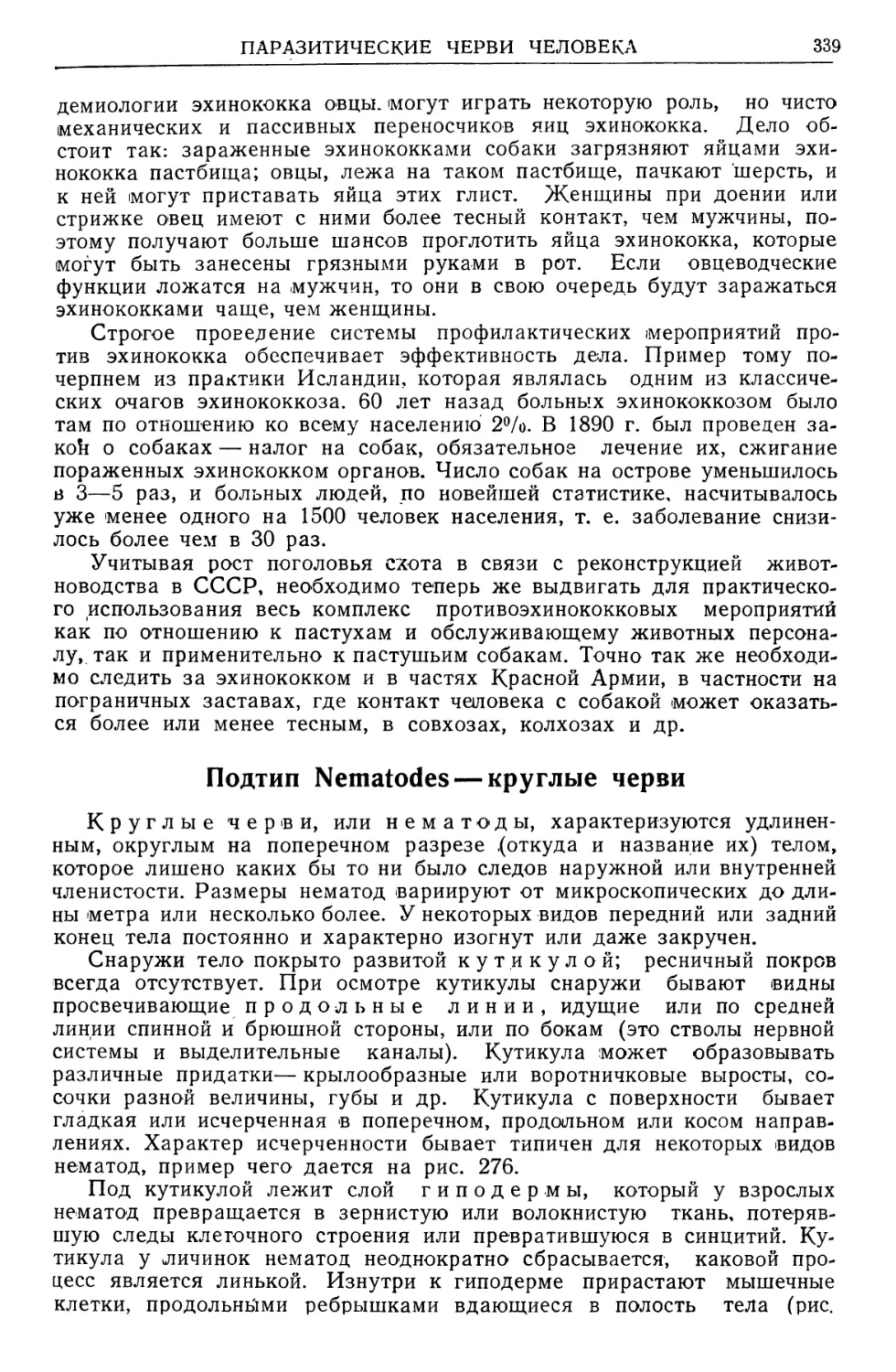

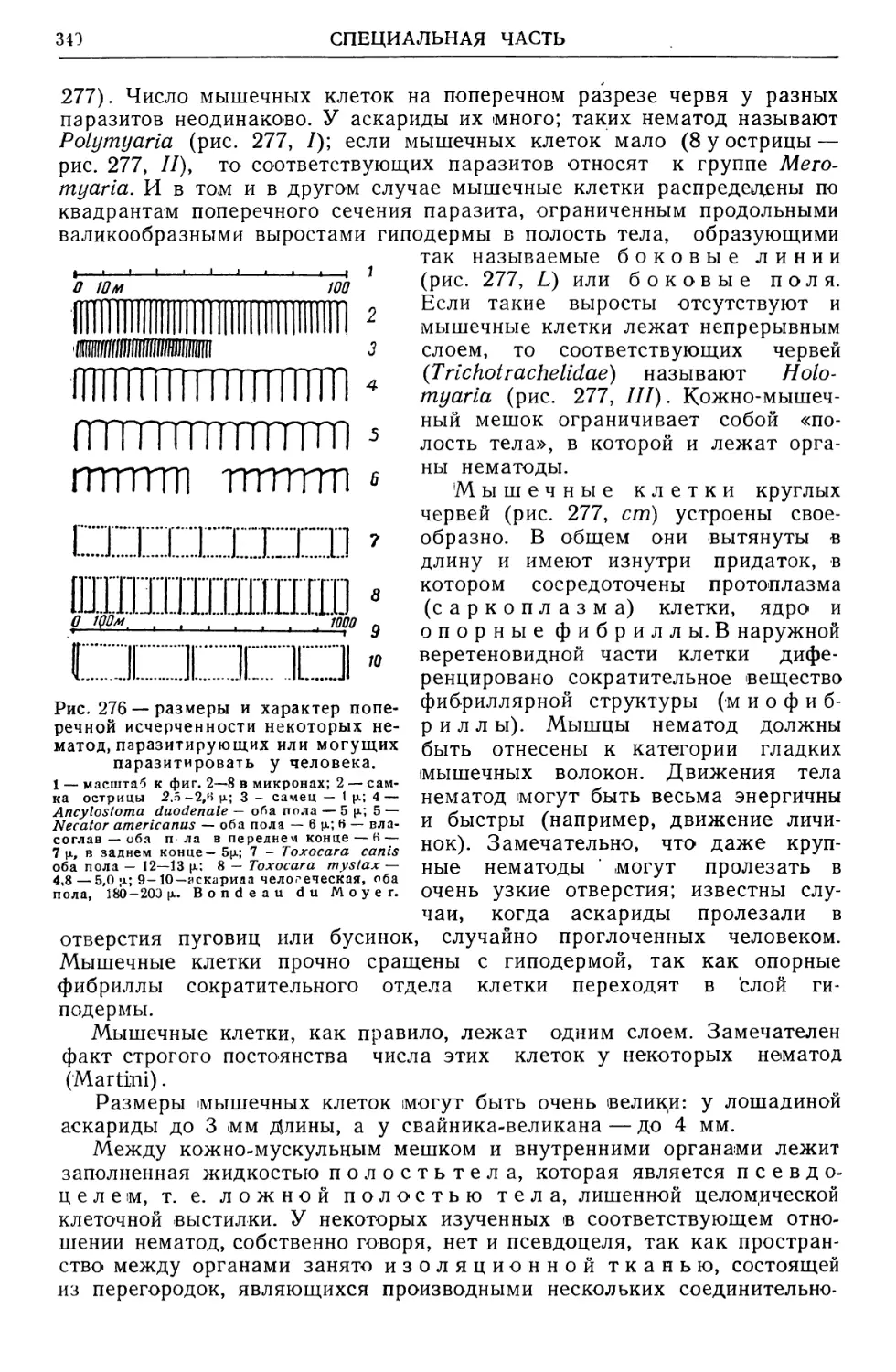

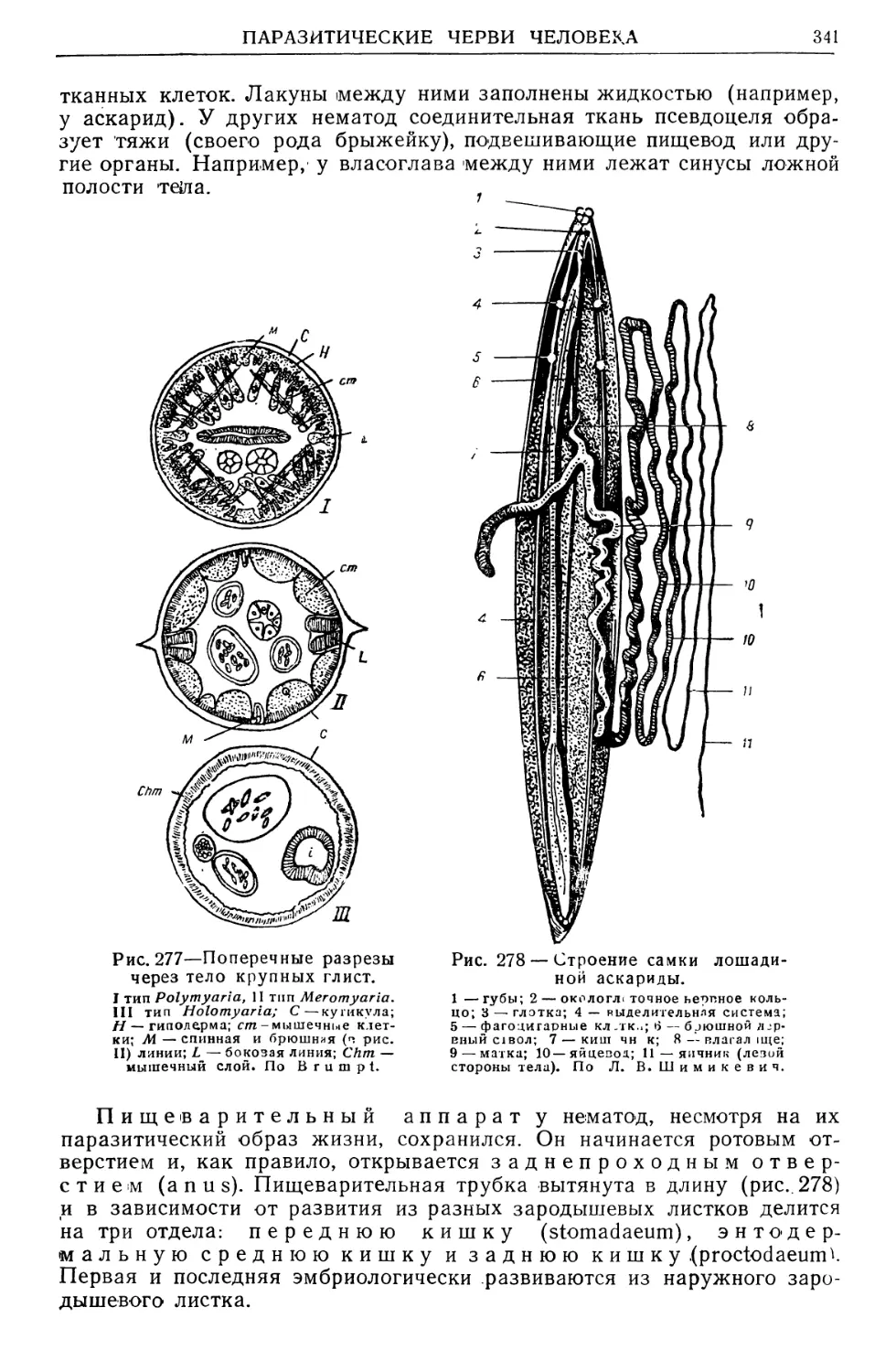

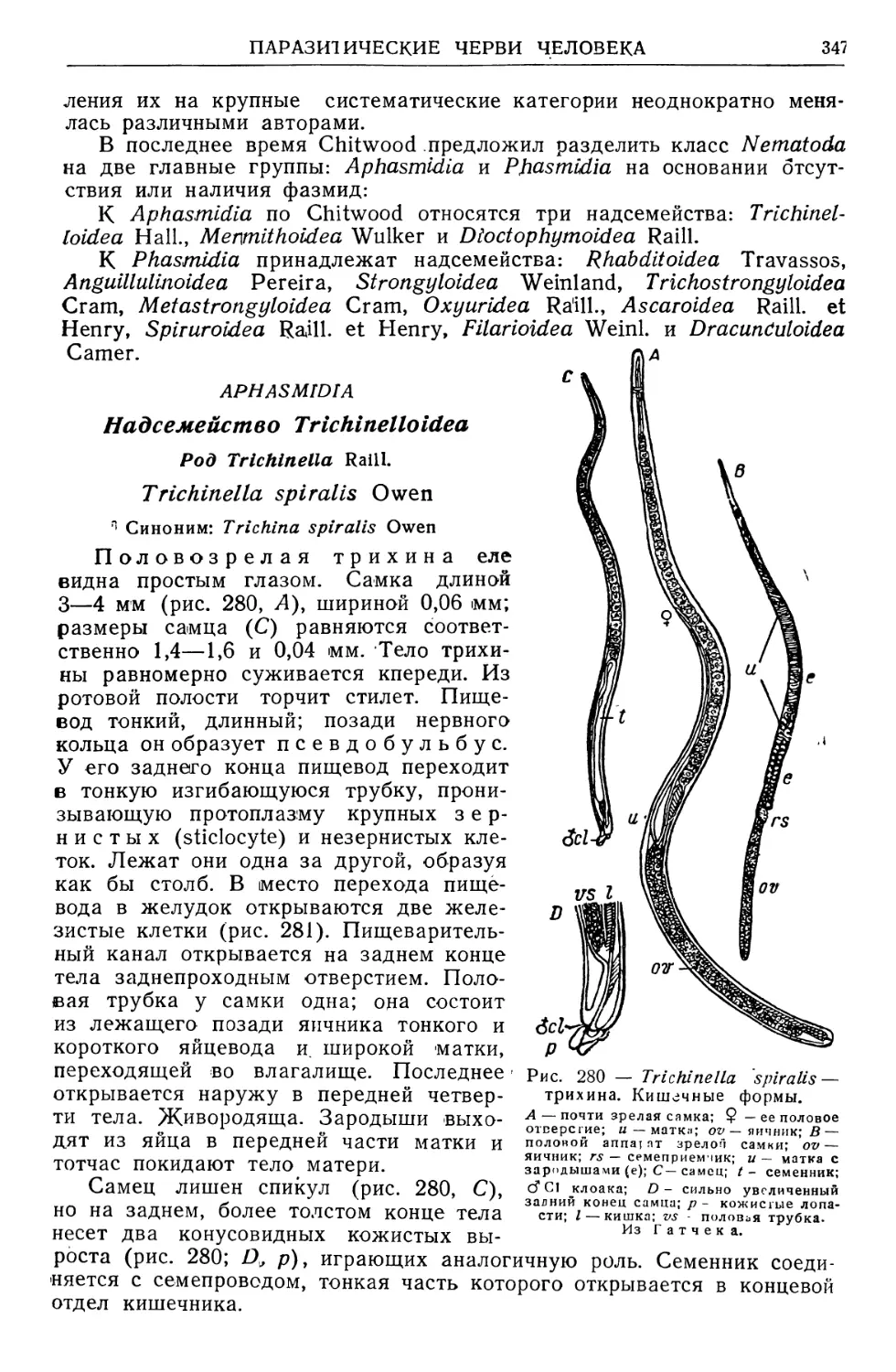

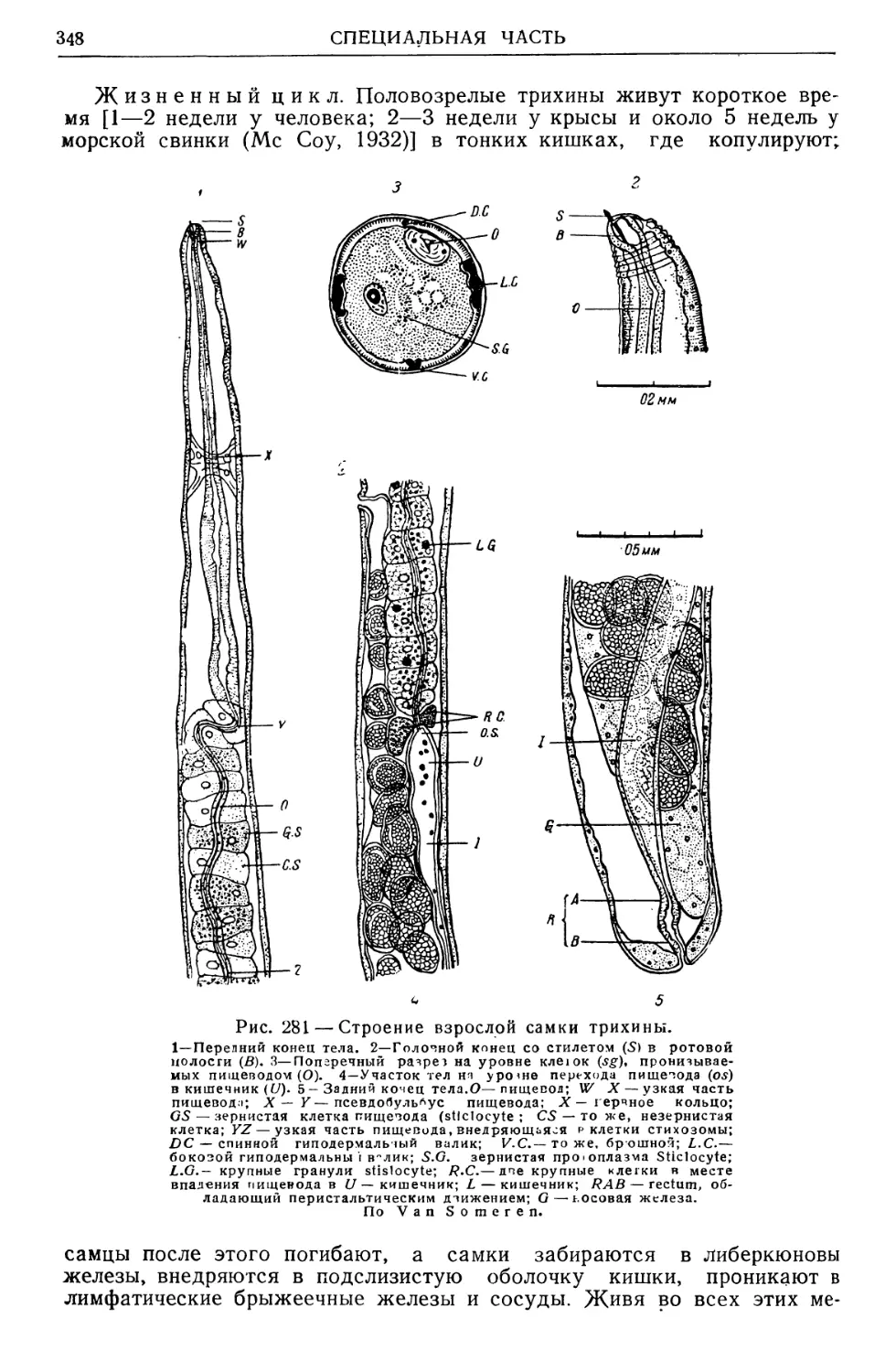

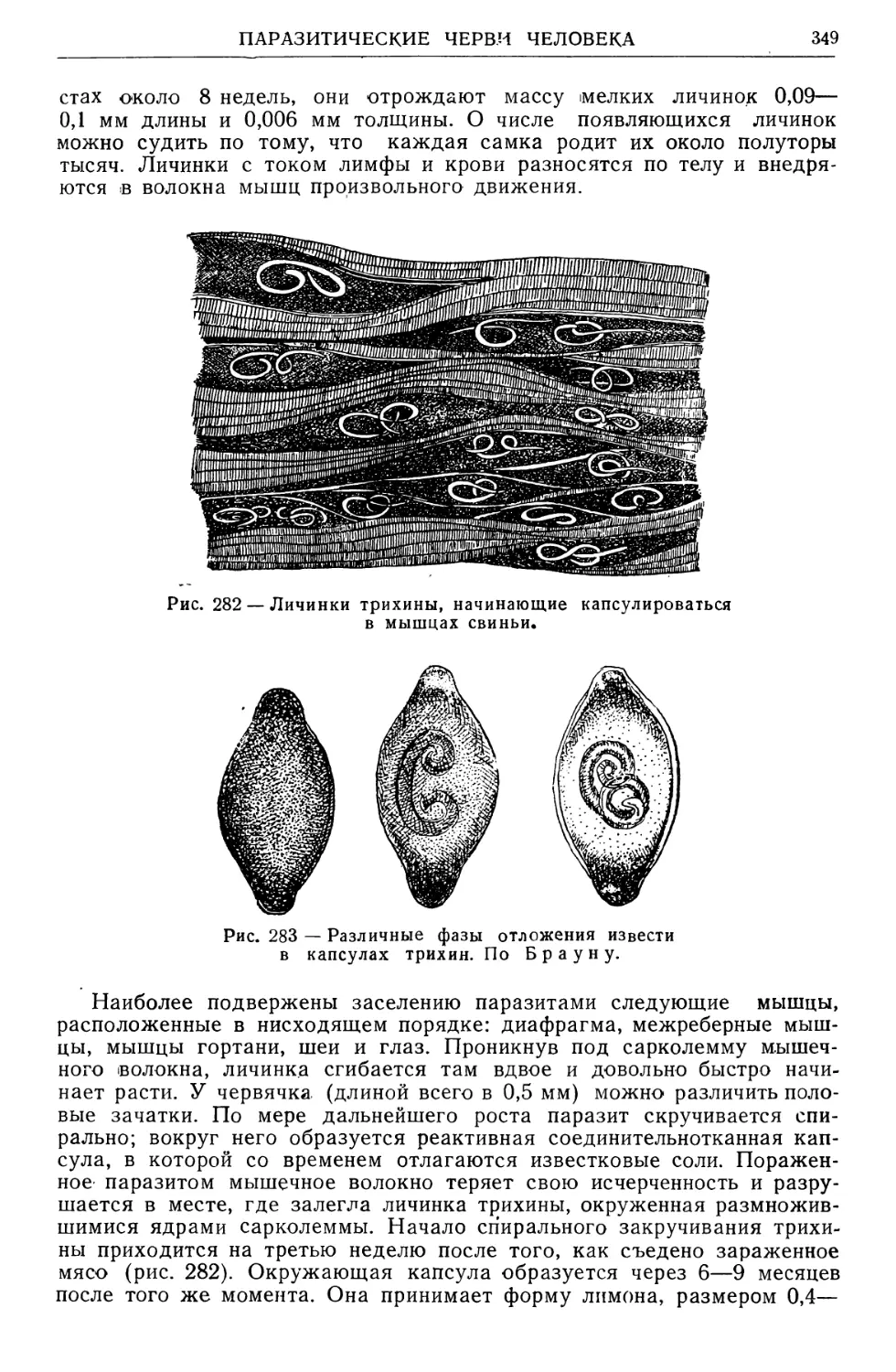

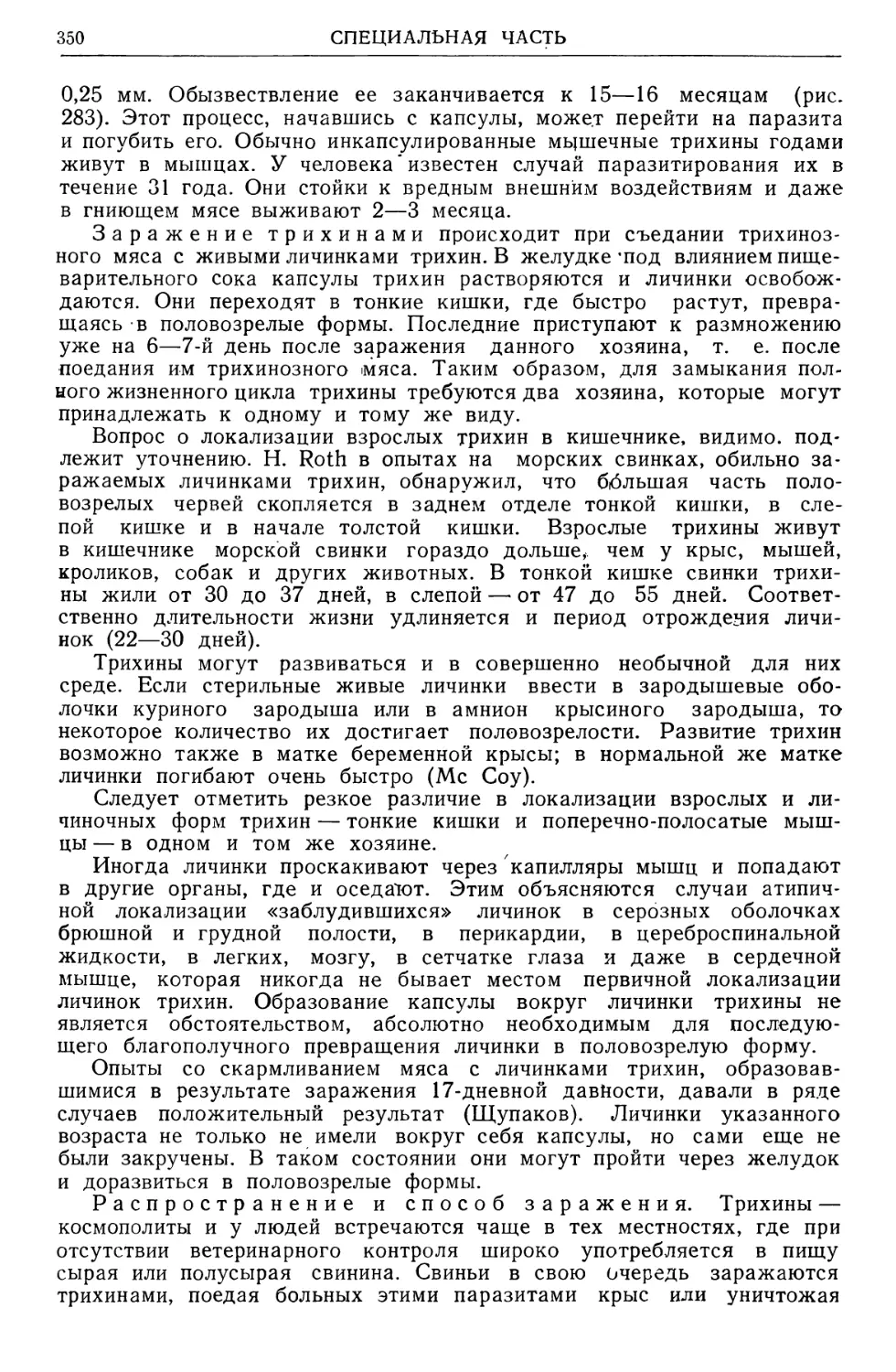

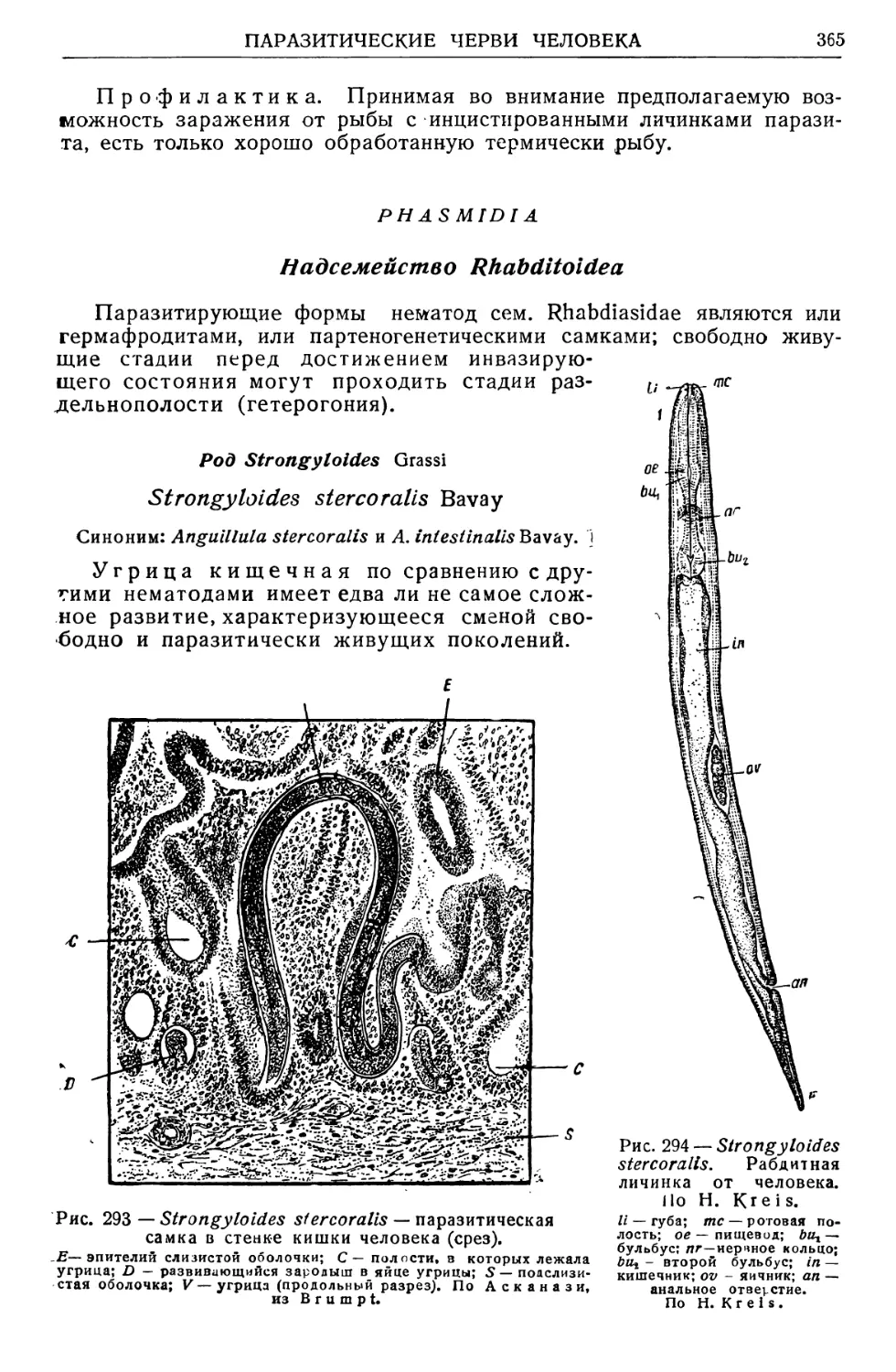

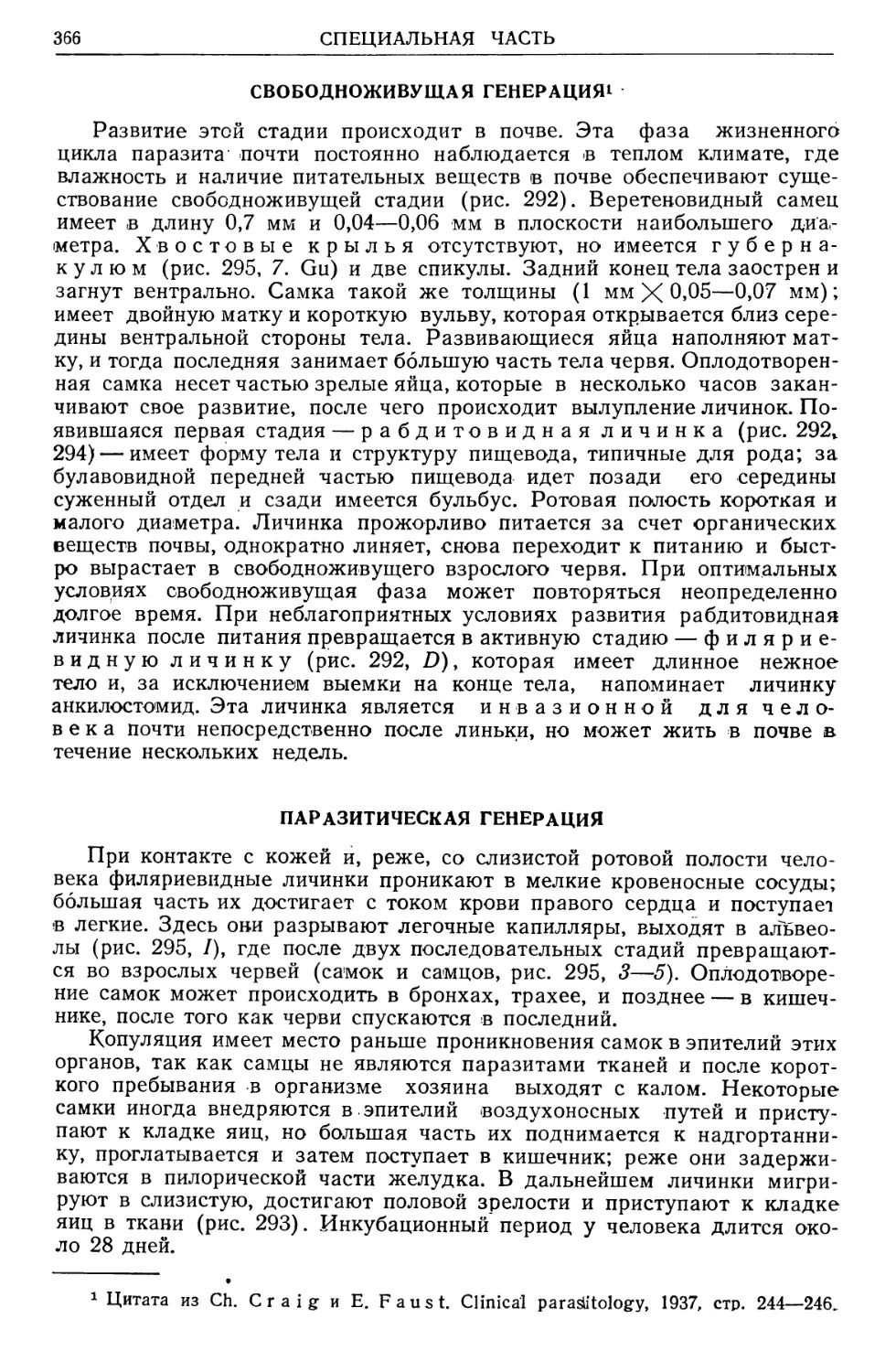

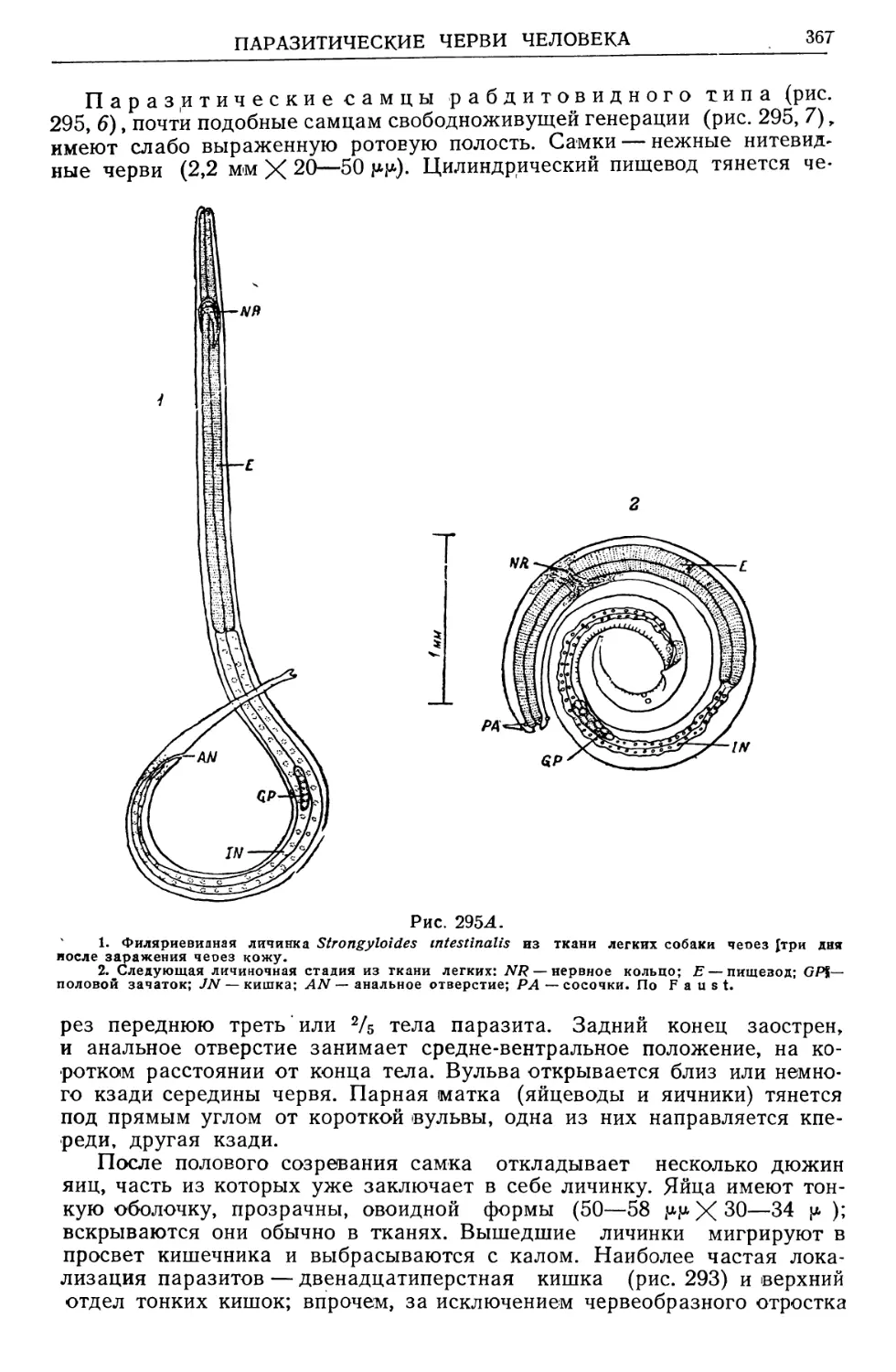

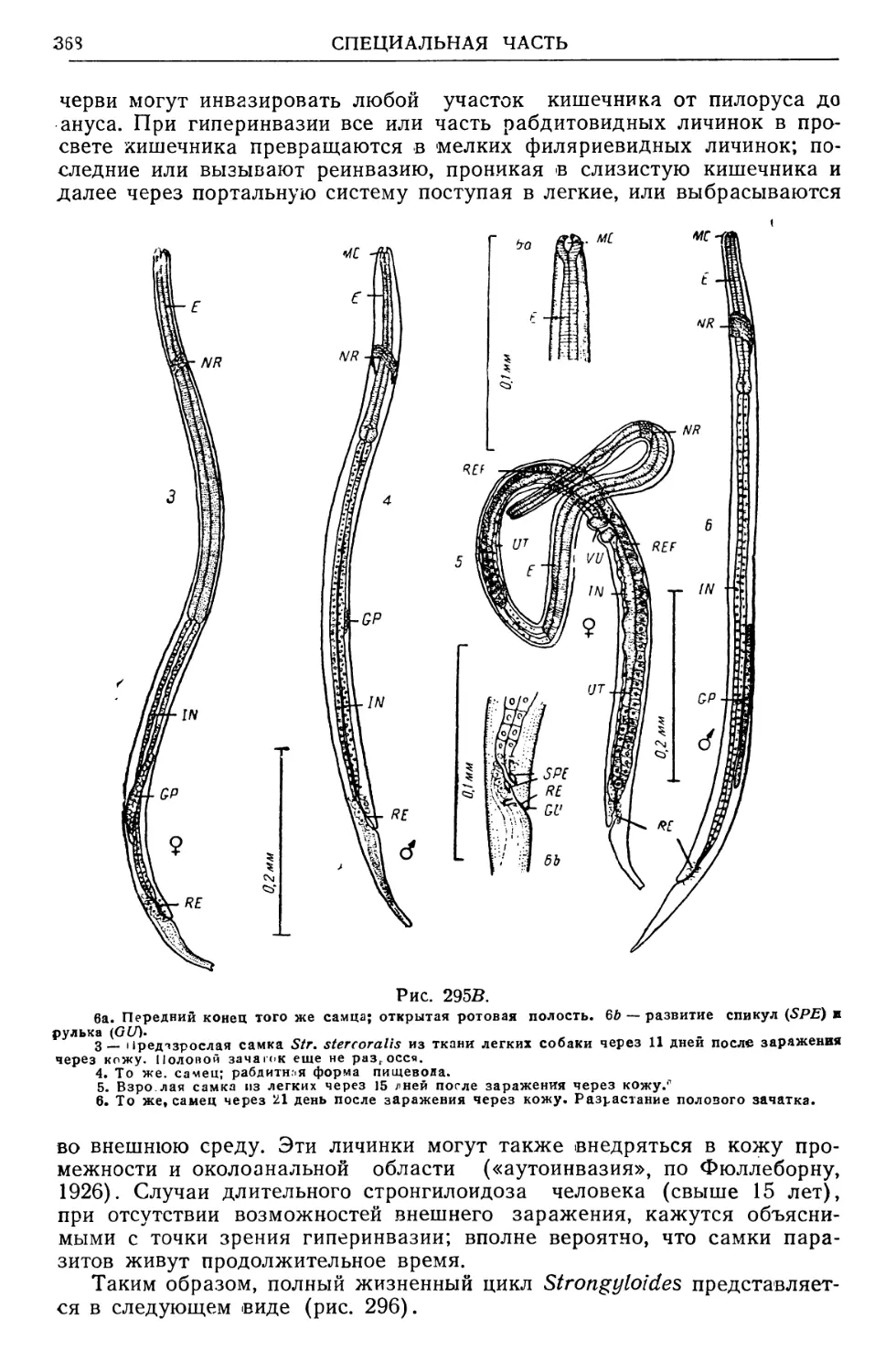

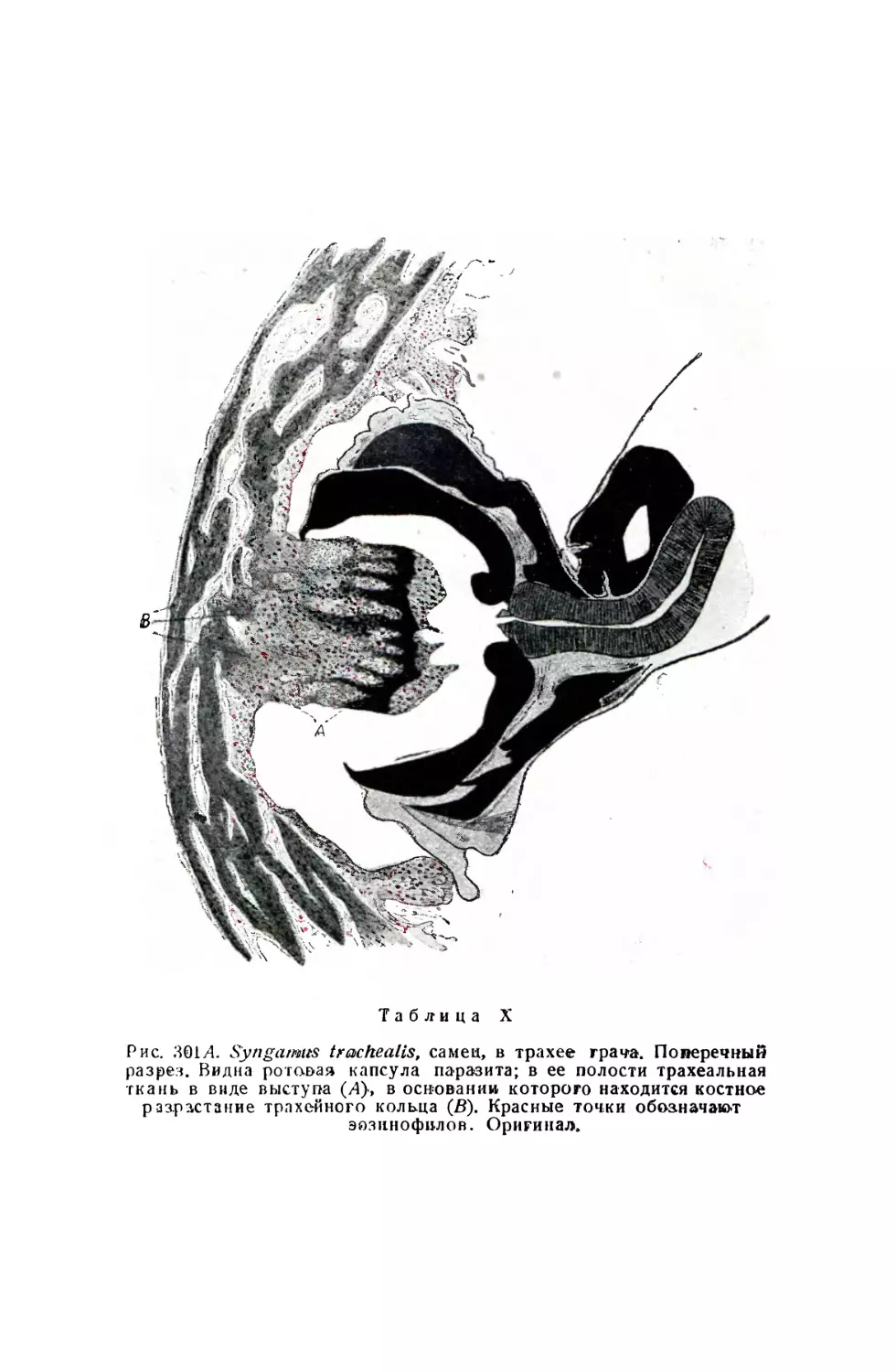

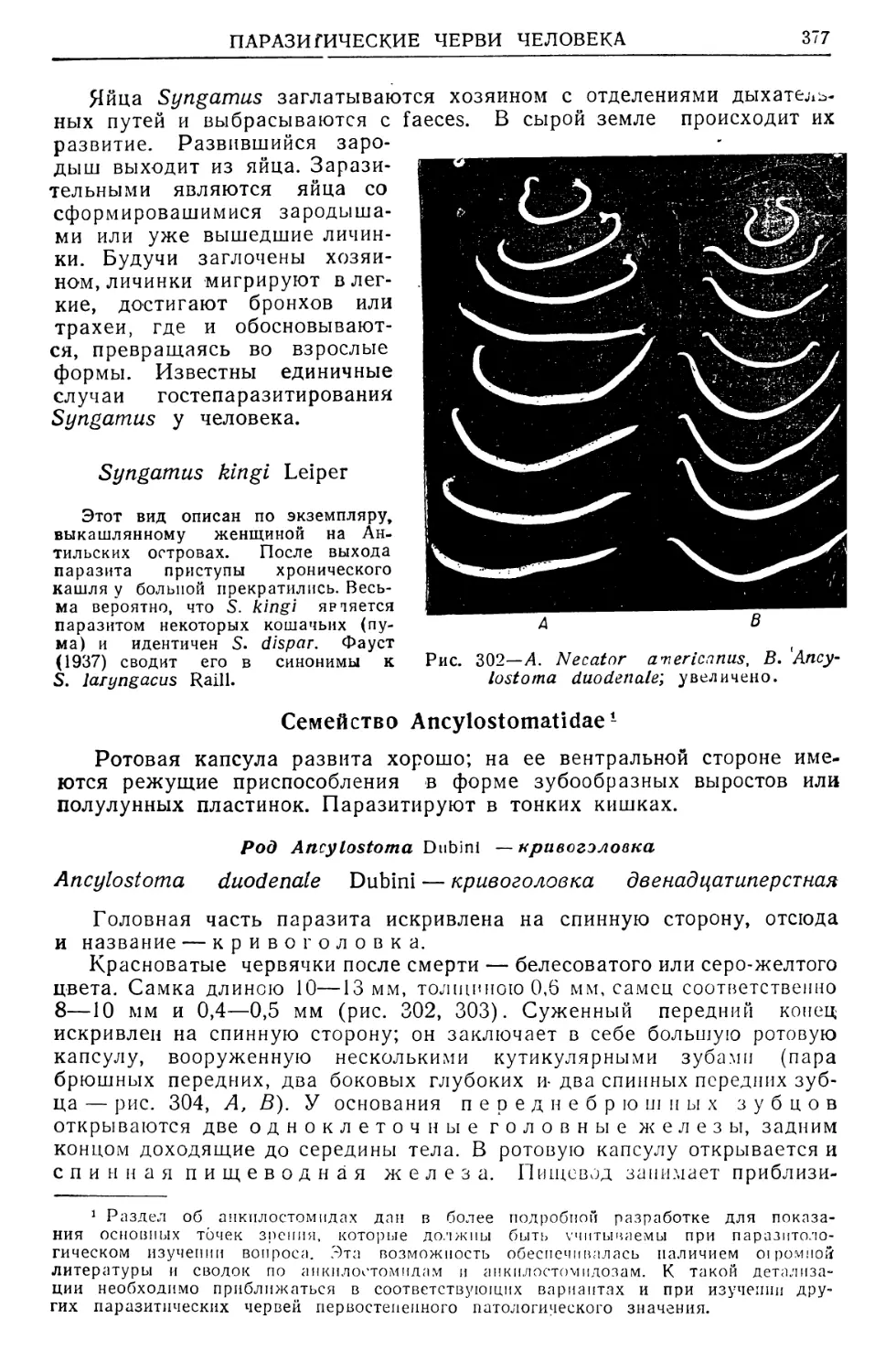

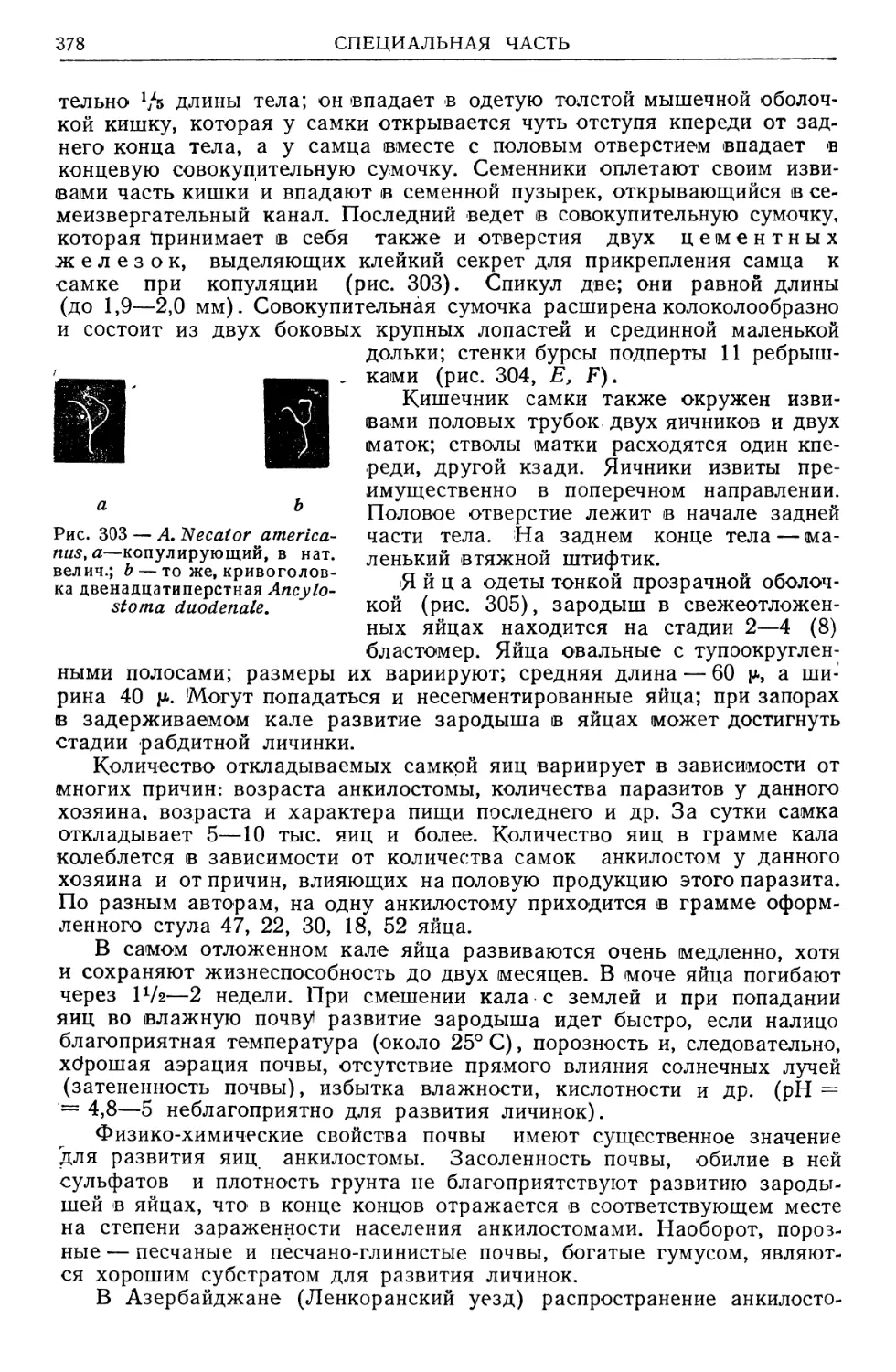

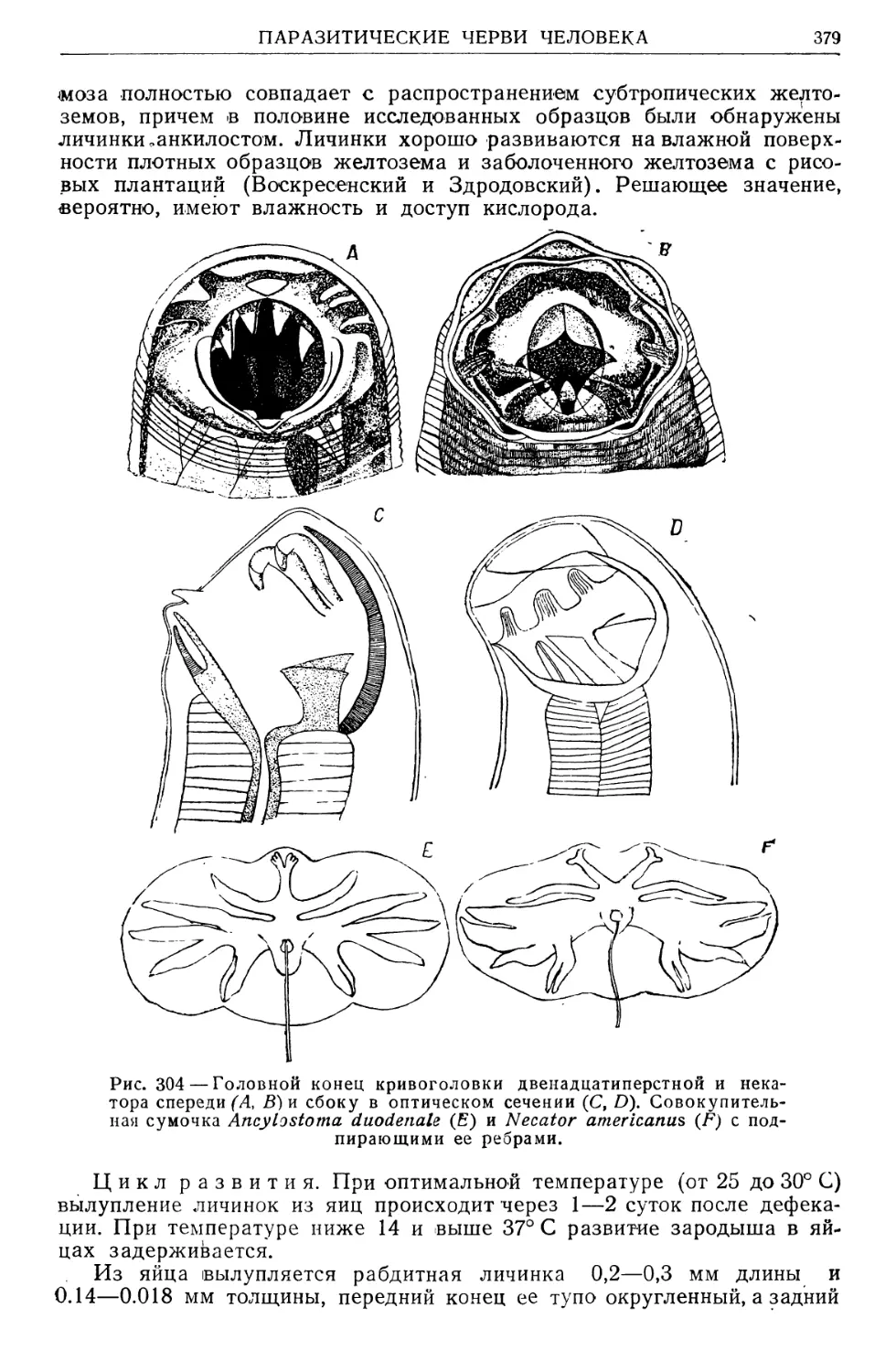

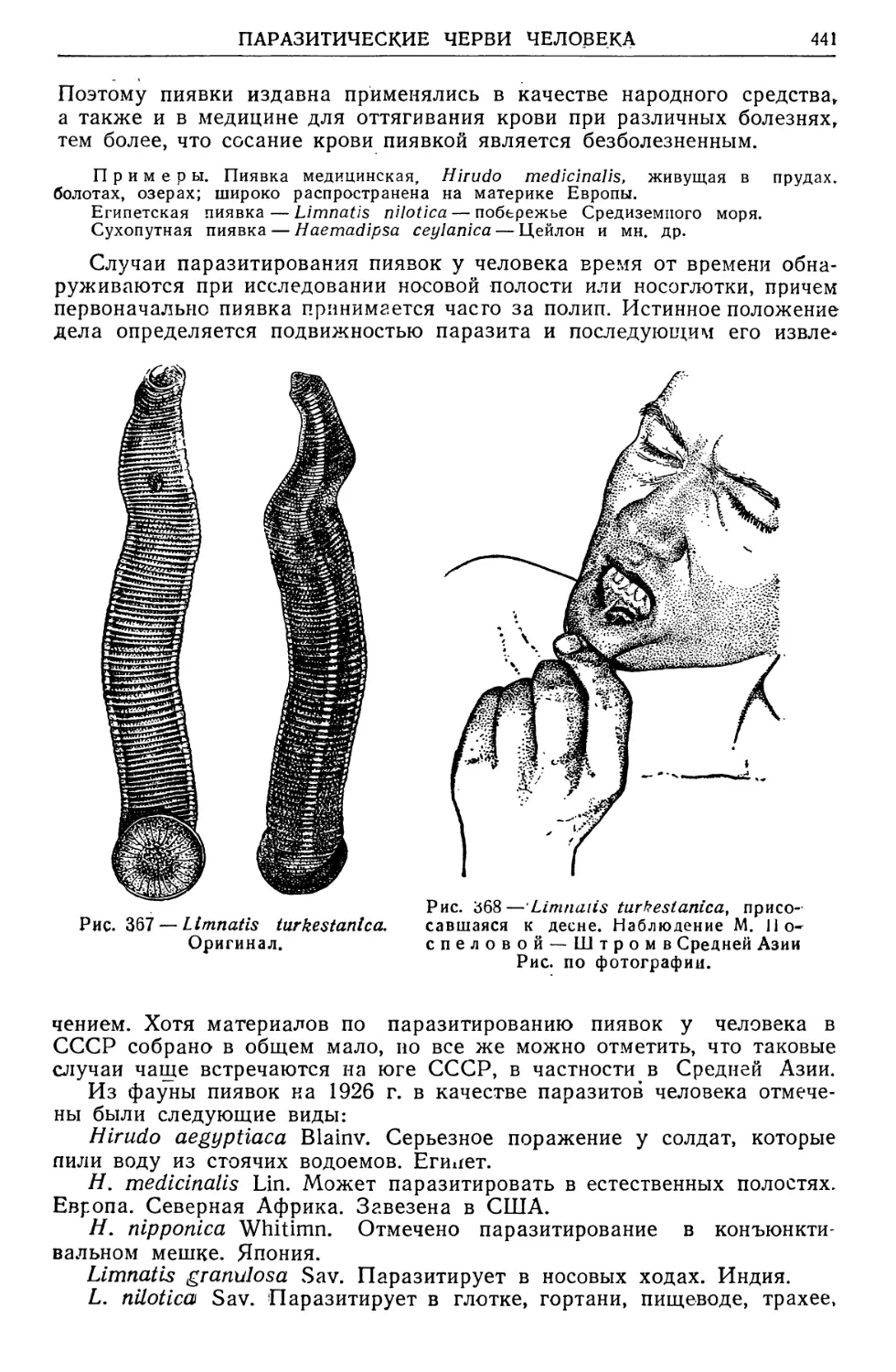

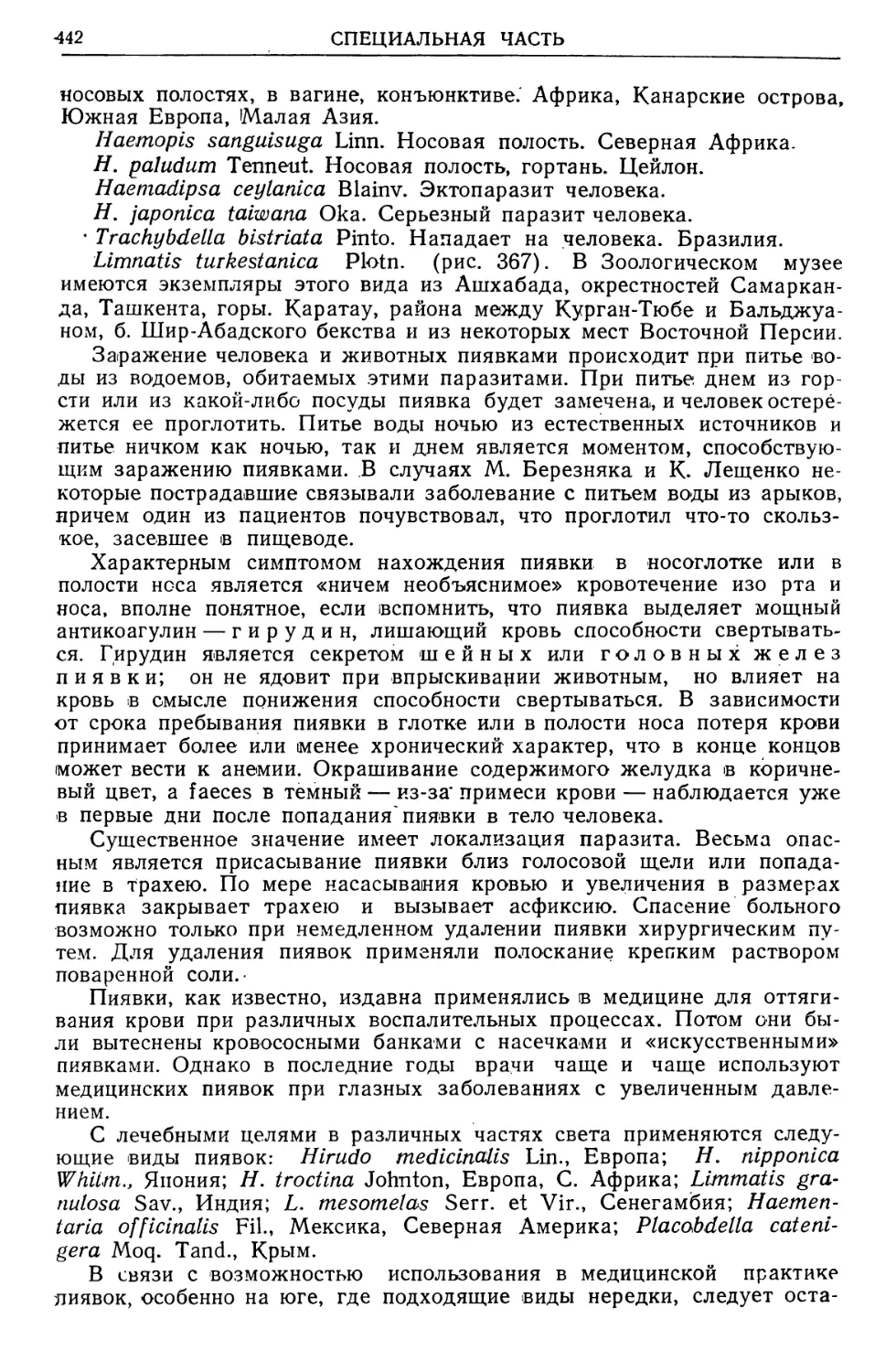

тенного иммунитета, о значе-