Author: Баранов В.Д. Устименко Г.В.

Tags: субтропические и тропические культуры растения

ISBN: 5-244-00494-8

Year: 1994

Text

ББК 42.8К 90 Оформление Е. Б. Адамова Составители В. Д. Баранов, Г. В. Устимемко Рецензенты: А. В. Пухальский, Р. И. Словцов 1$ ВЫ 5-244-00494-8 РЕДАКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОИ ЛИТЕРАТУРЫ Рисунки М. Н. Сергеевой, О. И. Румовской, А. Б. Лавровой, Н. Г. Замятиной Фотографии В. Д. Баранова, 3. И. Заболотмовой, И. И. Константинова, В. И. Коровикова, А. Ю. Кулемкамла, А. В. Либермана, И. А. Мухина, А.Ю. Ракитина, И. Г. Тараканова � Издательство Мысль». 1994

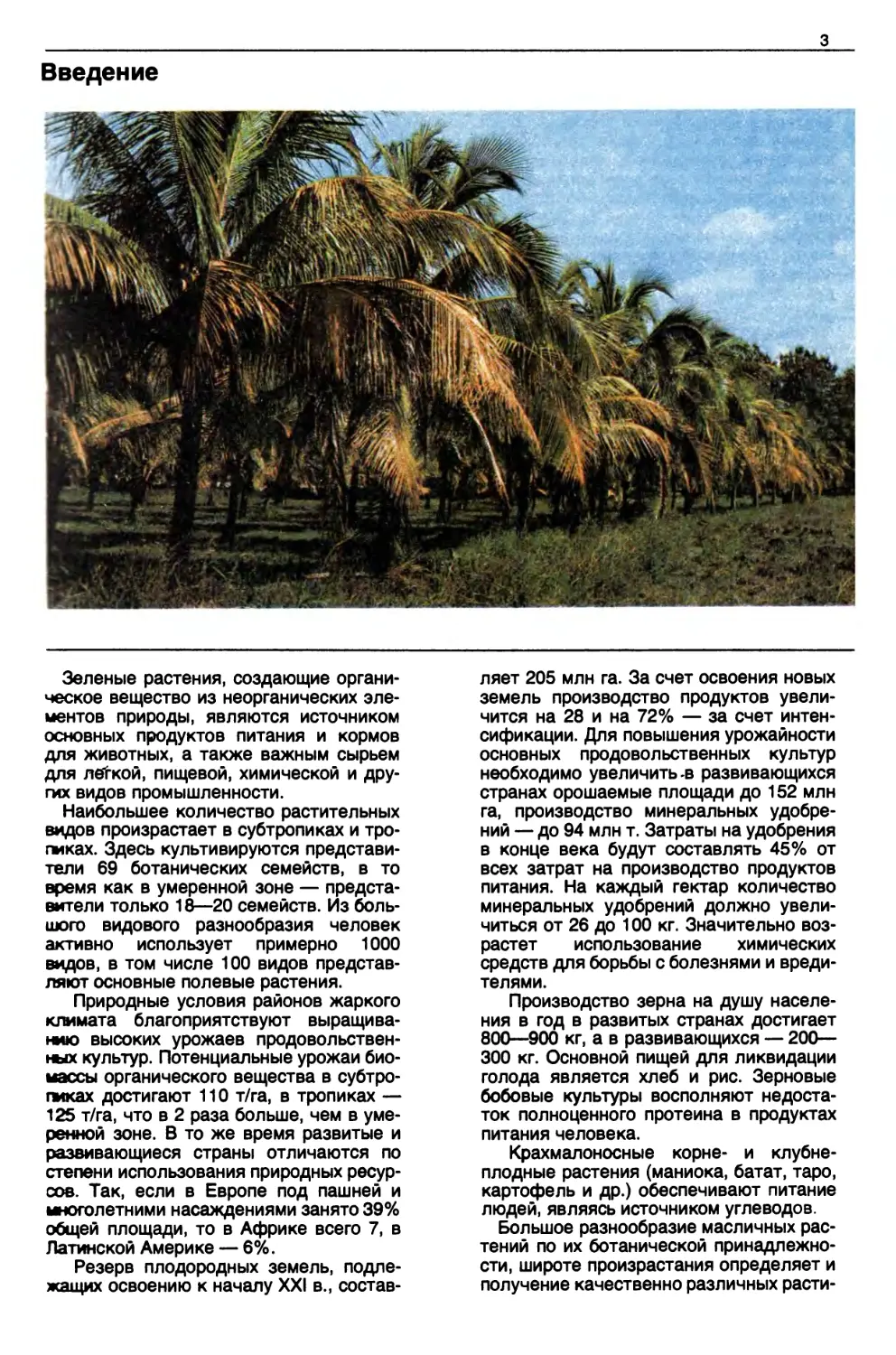

Введение Зеленые растения, создающие органи- ческое вещество из неорганических эле- ментов природы, являются источником основных продуктов питания и кормов для животных, а также важным сырьем для лбовкой, пищевой, химической и дру- гих видов промышленности. Наибольшее количество растительных вмдов произрастает в субтропиках и тро- гиках. Здесь культивируются представи- тели 69 ботанических семейств, в то время как в умеренной зоне — предста- вители только 18 — 20 семейств. Из боль- июго видового разнообразия человек активно использует примерно 1000 вводов, в том числе 100 видов представ- ляют виновные полевые растения. Природные условия районов жаркого климата благоприятствуют выращива- woo высоких урожаев продовольствен- ~аих культур. Потенциальные урожаи био- массы органического вещества в субтро- пиках достигают 110 т/га, в тропиках— 125 т/га, что в 2 раза больше, чем в уме- ренной зоне. 8 то же время развитые и развивающиеся страны отличаются по стегани использования природных ресур- сов. Так, если в Европе под пашней и ююголетними насаждениями занято 39 Ж общей площади, то в Африке всего 7, в Латинской Америке — 6 4 . Резерв плодородных земель, подле- жащих освоению к началу ХХ! в., состав- ляет 205 млн га. За счет освоения новых земель производство продуктов увели- чится на 28 и на 7244 — за счет интен- сификации. Для повышения урожайности основных продовольственных культур необходимо увеличить-в развивающихся странах орошаемые площади до 152 млн га, производство минеральных удобре- ний — до 94 млн т. Затраты на удобрения в конце века будут составлять 454 от всех затрат на производство продуктов питания. На каждый гектар количество минеральных удобрений должно увели- читься от 26 до 100 кг. Значительно воз- растет использование химических средств для борьбы с болезнями и вреди- телями. Производство зерна на душу населе- ния в год в развитых странах достигает 80(>-900 кг, а в развивающихся — 20(1- 300 кг. Основной пищей для ликвидации голода является хлеб и рис. Зерновые бобовые культуры восполняют недоста- ток полноценного протеина в продуктах питания человека. Крахмалоносные корне- и клубне- плодные растения (маниока, батат, таро, картофель и др.) обеспечивают питание людей, являясь источником углеводов. Большое разнообразие масличных рас- тений по их ботанической принадлежно- сти, широте произрастания определяет и получение качественно различных расти-

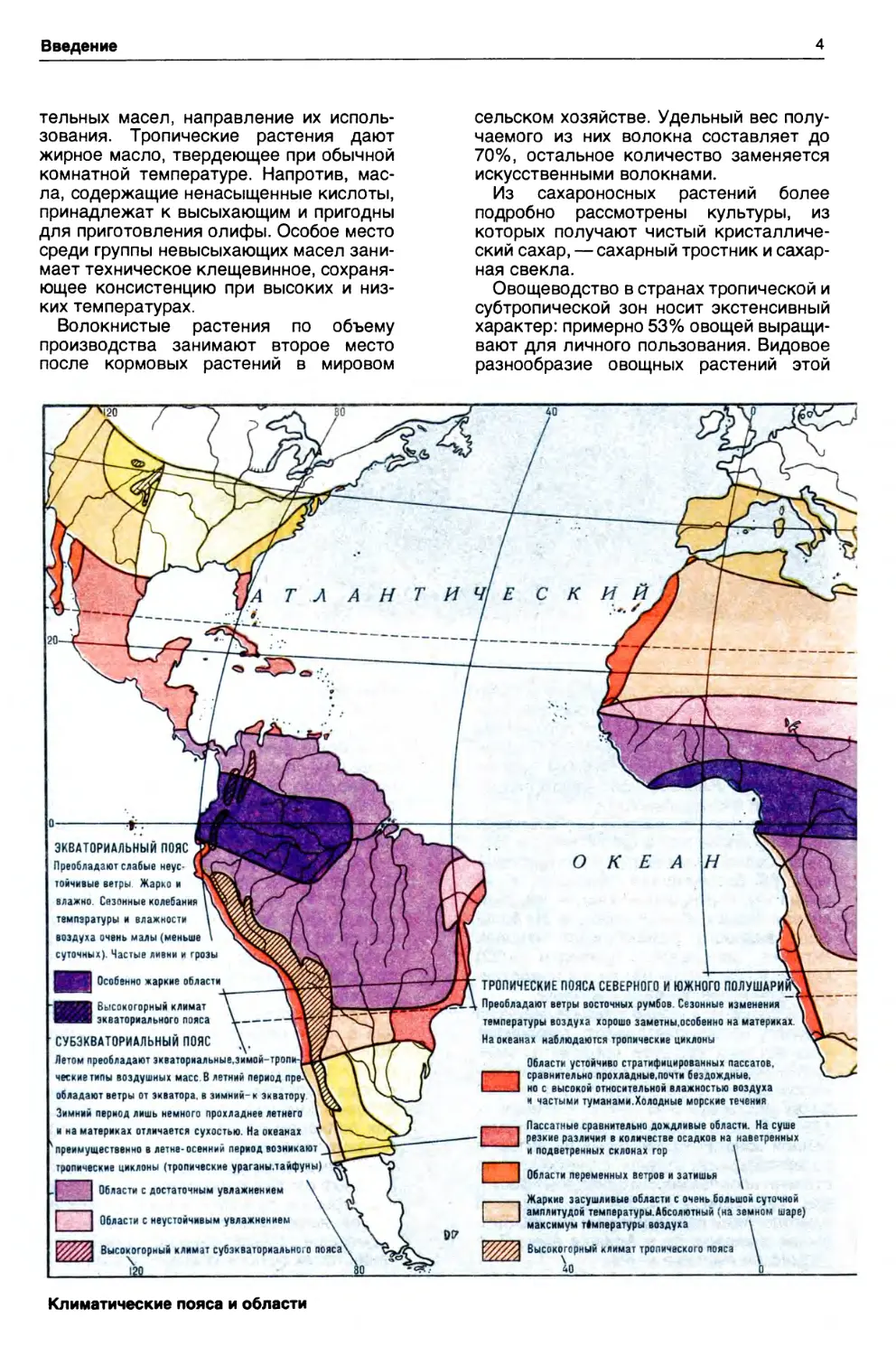

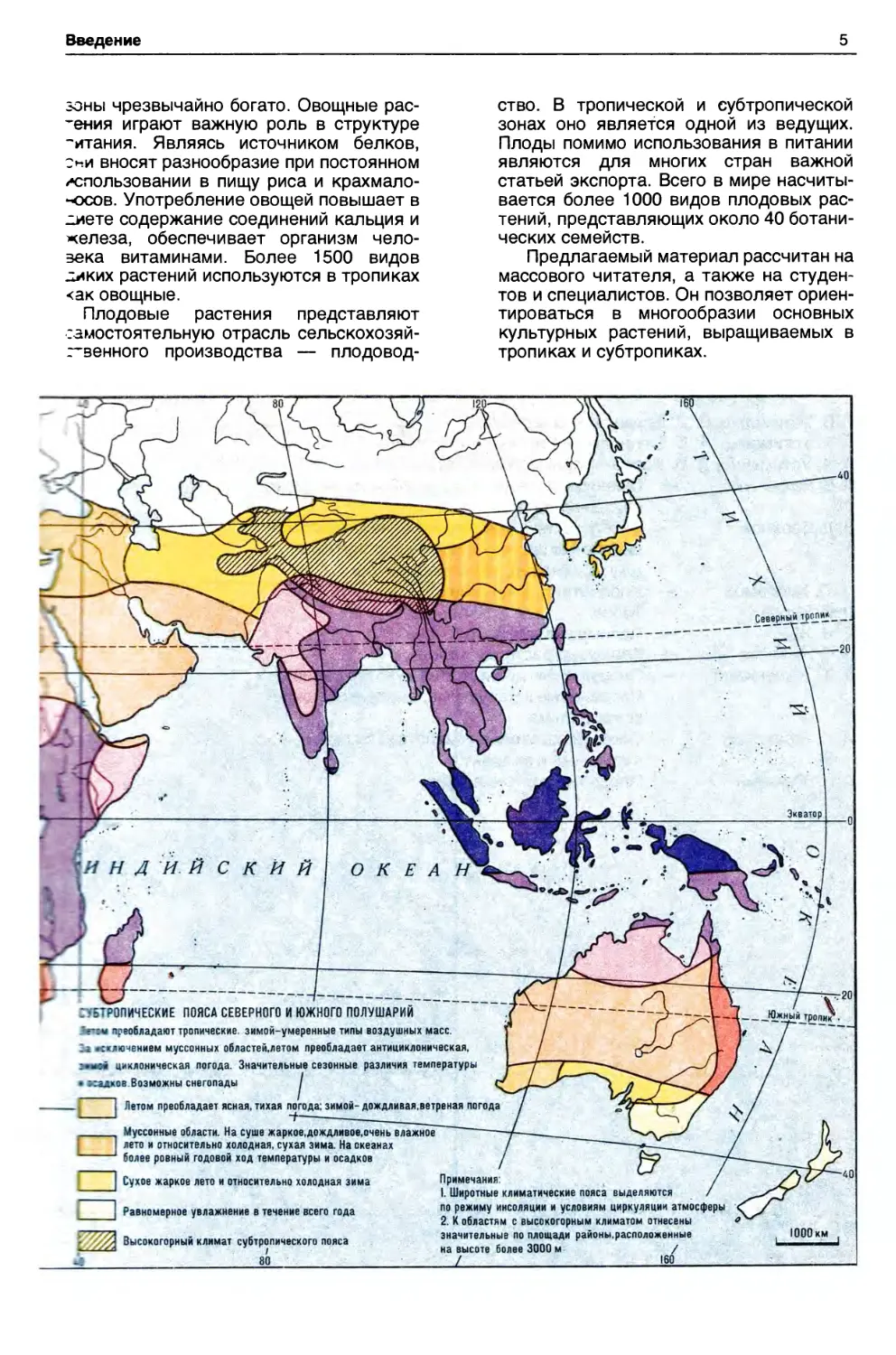

Введение тельных масел, направление их исполь- зования. Тропические растения дают жирное масло, твердеющее при обычной комнатной температуре. Напротив, мас- ла, содержащие ненасыщенные кислоты, принадлежат к высыхающим и пригодны для приготовления олифы. Особое место среди группы невысыхающих масел зани- мает техническое клещевинное, сохраня- ющее консистенцию при высоких и низ- ких температурах. Волокнистые растения по объему производства занимают второе место после кормовых растений в мировом Климатические пояса и области сельском хозяйстве. Удельный вес полу- чаемого из них волокна составляет до 70%, остальное количество заменяется искусственными волокнами. Из сахароносных растений более подробно рассмотрены культуры, из которых получают чистый кристалличе- ский сахар, — сахарный тростник и сахар- ная свекла. Овощеводство в странах тропической и субтропической зон носит экстенсивный характер: примерно 53% овощей выращи- вают для личного пользования. Видовое разнообразие овощных растений этой

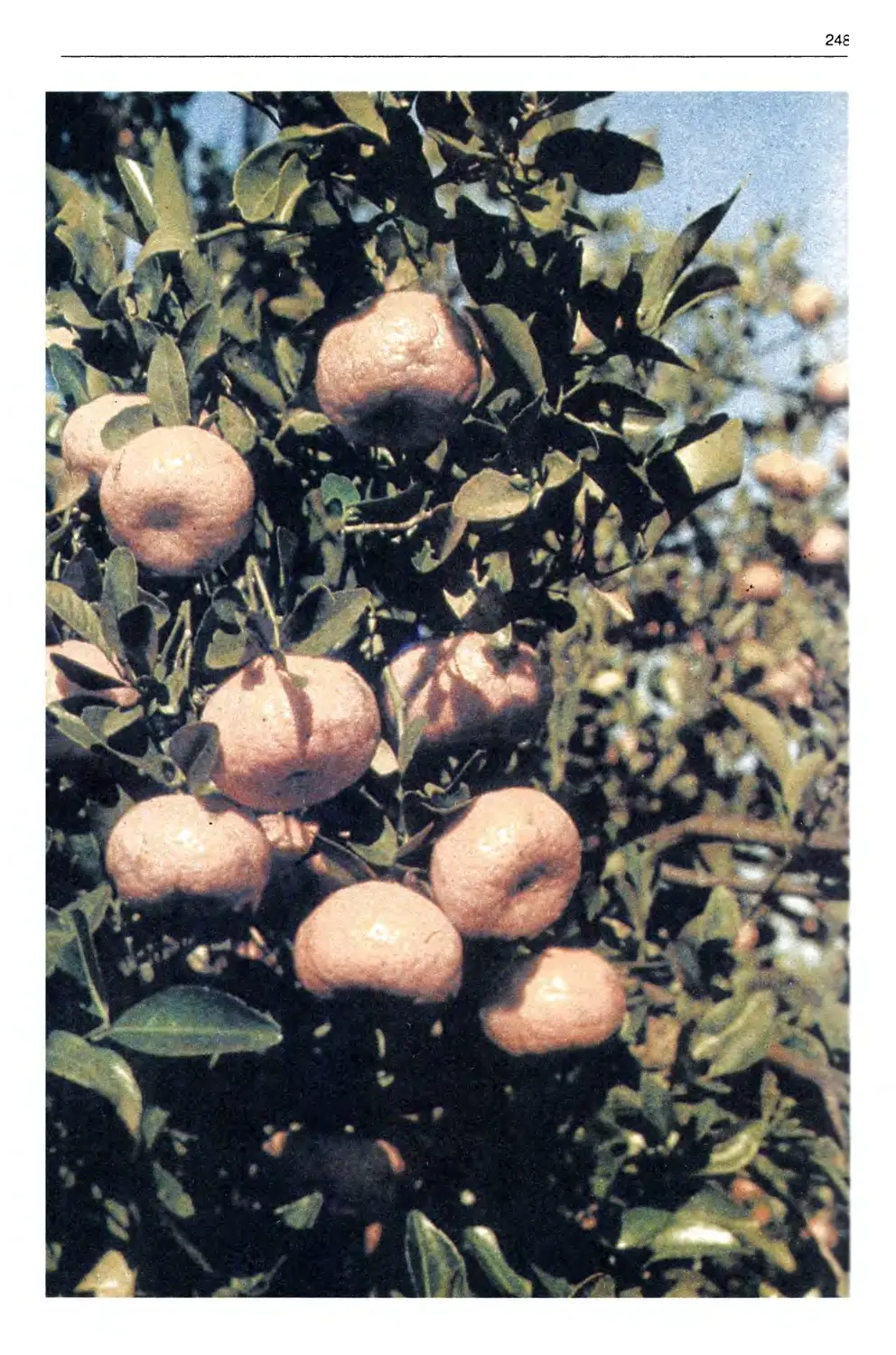

8еерение зоны чрезвычайно богато. Овощные рас- -ения играют важную роль в структуре -итания. Являясь источником белков, " и вносят разнообразие при постоянном слользовании в пищу риса и крахмало- -осов. Употребление овощей повышает в :иете содержание соединений кальция и селеза, обеспечивает организм чело- века витаминами. Более 1500 видов :.яких растений используются в тропиках сак овощные. Плодовые растения представляют :~~состоятельную отрасль сельскохозяй- =венного производства — плодовод- ство. В тропической и субтропической зонах оно является одной из ведущих. Плоды помимо использования в питании являются для многих стран важной статьей экспорта. Всего в мире насчиты- вается более 1000 видов плодовых рас- тений, представляющих около 40 ботани- ческих семейств. Предлагаемый материал рассчитан на массового читателя, а также на студен- тов и специалистов. Он позволяет ориен- тироваться в многообразии основных культурных растений, выращиваемых в тропиках и субтропиках.

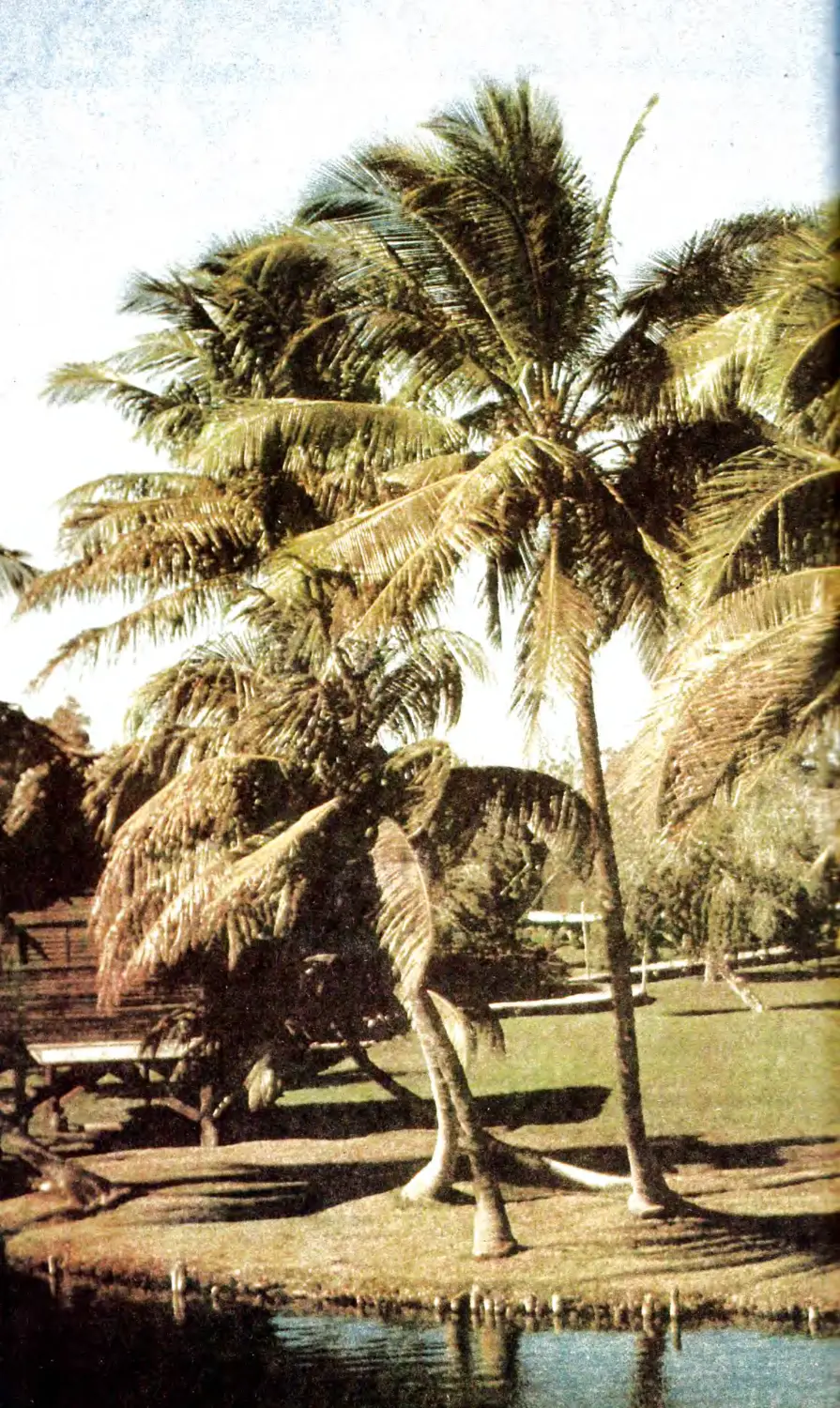

Введение Д. Баранов — Введение Б. Батенчук — Рис, кукуруза, сорго И. Боров — Крахмалоносные растения — Пшеница, ячмень, просо африканское, дагус- са, фонио, теф — Сахароносные, масличные однолетние и во- локнйстые растения (кроме хлопчатника, джута, кенафа), чай парагвайский — Хлопчатник, джут, кенаф — Табак — Пряные растения — Кормовые растения, гевея — Овощные растения (кроме культур семейства Пасленовые и Капустные, амаранта), коко- совая пальма — Овощные растения семейства Пасленовые, Капустные и амарант — Плодовые растения, тунг Г В. Устименко, В. Г В. Устименко, А. Г В. Устименко, Л. А. Б. Батенчук В. Д. Баранов М. П. Харламов Л. И. Боров Б. Н. Жук В. С. Никляев А. Ю. Куленкамп И.Г Тараканов А. Ю. Ракитин В основу данной книги положена произ- водственно-отраслевая классификация, связанная с разделением растений по хозяйственному использованию, т. е. по назначению главного продукта, ради которого они возделываются: хлебные и крупяные зерновые, крахмалоносные, сахароносные, бобовые, масличные, волокнистые, стимулирующие, кормо- вые, овощные и плодовые растения. Объем книги не позволил включить в нее все возделываемые растения. Глав- Материал для книги подготовили: ное внимание уделено продовольствен- ным и техническим, овощным и плодовым культурам, выращиваемым на значитель- ных площадях. В создании работы принимали уча- стие специалисты, работавшие в тропи- ках и субтропиках — в районах Средней Азии и Закавказья СССР, Африки (Гви- нея, Мали, Сомали), Латинской Америки (Куба, Эквадор), Азии (Непал, Индия, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и т. д.).

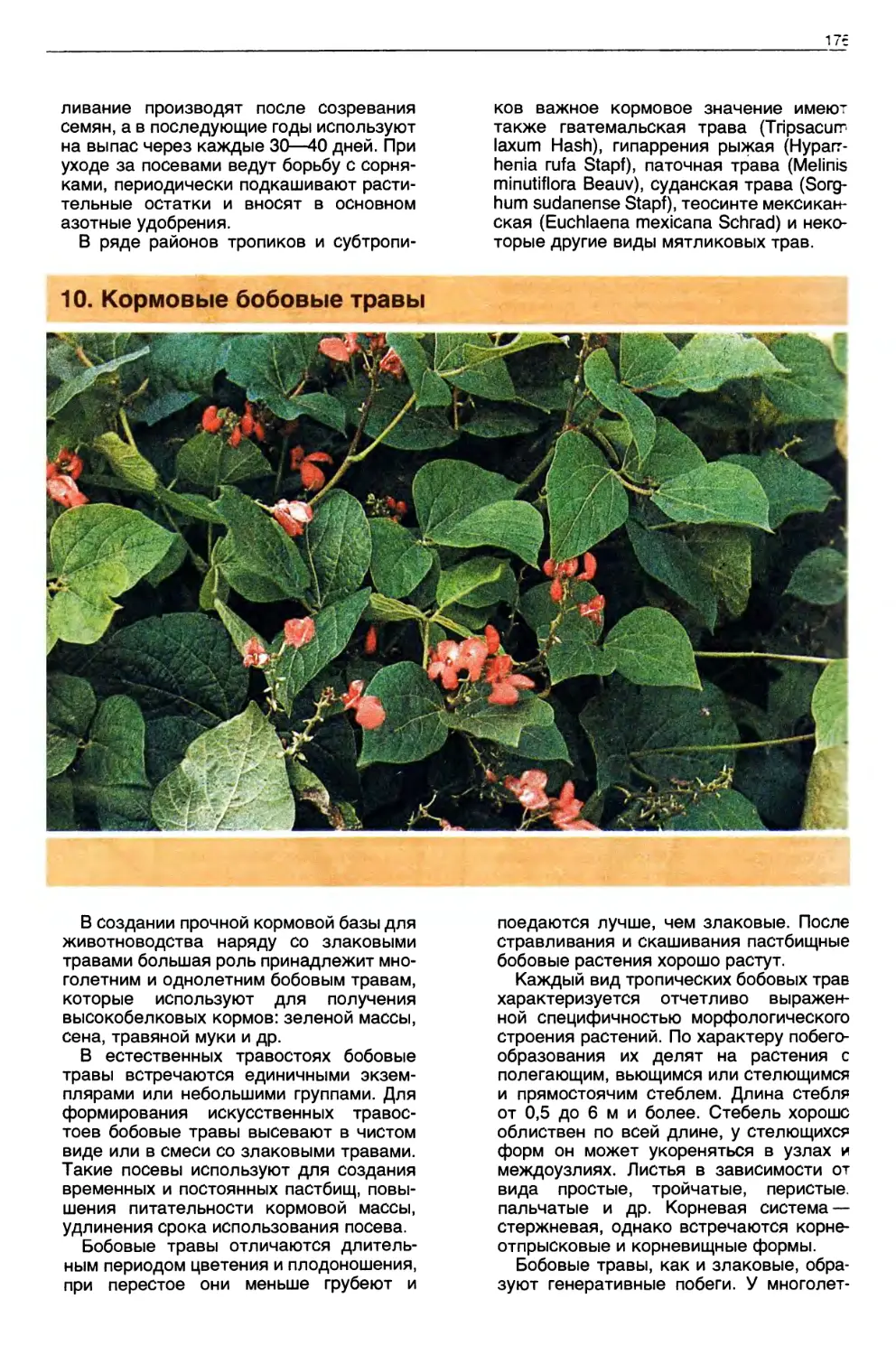

. ПОЛЕВЬ Е ОДНОЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ 4 5 г в 10. Злаковые хлебные и крупяные Зерновые бобовые Крахмалоносные Сахароносные Масличные Пряные Волокнистые Каучуконосные и другие растения Кормовые злаковые травы Кормовые бобовые травы

10

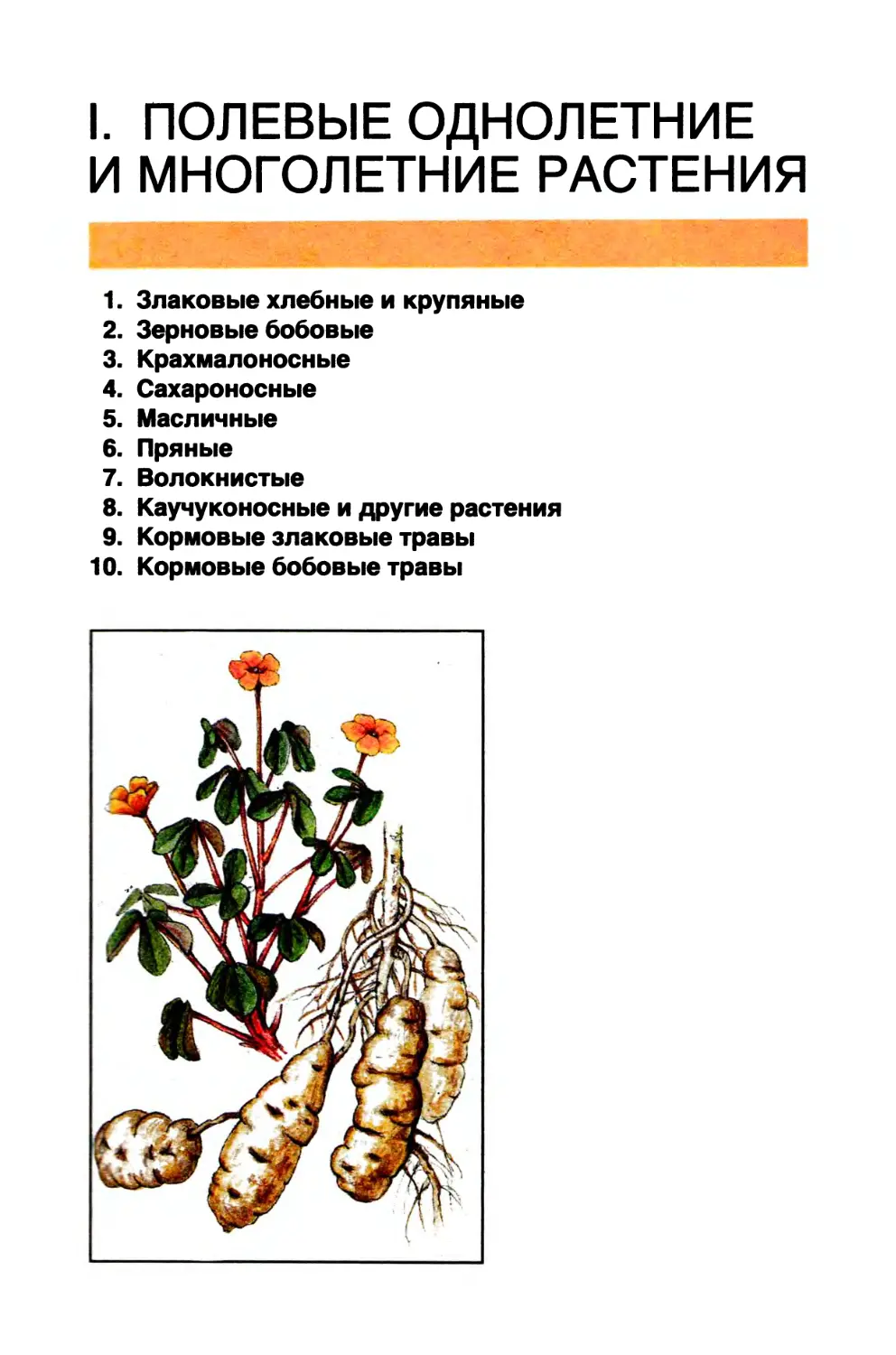

Выделение настоящего раздела обусловлено производственно-отраслевой классифика- цией растений. Полевые растения, как однолетние, так и многолетние, разделены по назна- чению продукта, ради которого возделываются: гребные и крупяные зерновые, зерновые, бобовые, крахммо- и сахароносные, масличные волокнистые, пряные и кормовые расте- ния. Среди других культур в разделе рассмотрены гевея и табак. Определить место рассмотрения ряда культур довольно трудно, например, картофель в нашей стране принято. рассматривать в группе полевых крахмалоносных растений. В стра- нах же тропиков его относят к овощным культурам. И вместе с тем источником крахмала могут быть и зерновые ~йьтуры, например широко известен в употреблении крахмал куку- рузный. Большая часть масличных растений являются однолетними полевыми растениями — соя, подсолнечник, арахис, кунжут, но в то же время велика роль в производстве растительного масла пальмы масличной, пальмы кокосовой, оливкового дерева, которые рассматрива- ются среди плодовых растений. Чай китайский традиционно относят к стимулирующим полевым культурам, и одновременно кофе, какао, чай парагвайский и другие отнесены к плодовым растениям. Имеются трудности в определении места и среди полевых культур: соя является бобовым и масличным растением, лен возделывается на волокно и масло и т. д. Значение групп и отдельных полевых растений подробно рассмотрено непосредственно в разделах. Зерновые культуры относятся к обшир- ному семейству Мятликовые — Poaceae (син. Злаковые — Gramineae), объединя- ющему около 620 родов и 10 тыс. видов. Хотя из них лишь небольшое число видов было в древности окультурено, но зерно стало основным продуктом питания зна- чительной части человечества. Кроме того, наряду с зеленой массой и соломой оно широко используется на корм домаш- ним животным и служит сырьем для пищевой и других отраслей промышлен- ности. Такая популярность зерновых культур объясняется целым рядом при- чин. Прежде всего высокой питательной ценностью и усвояемостью зерна, в

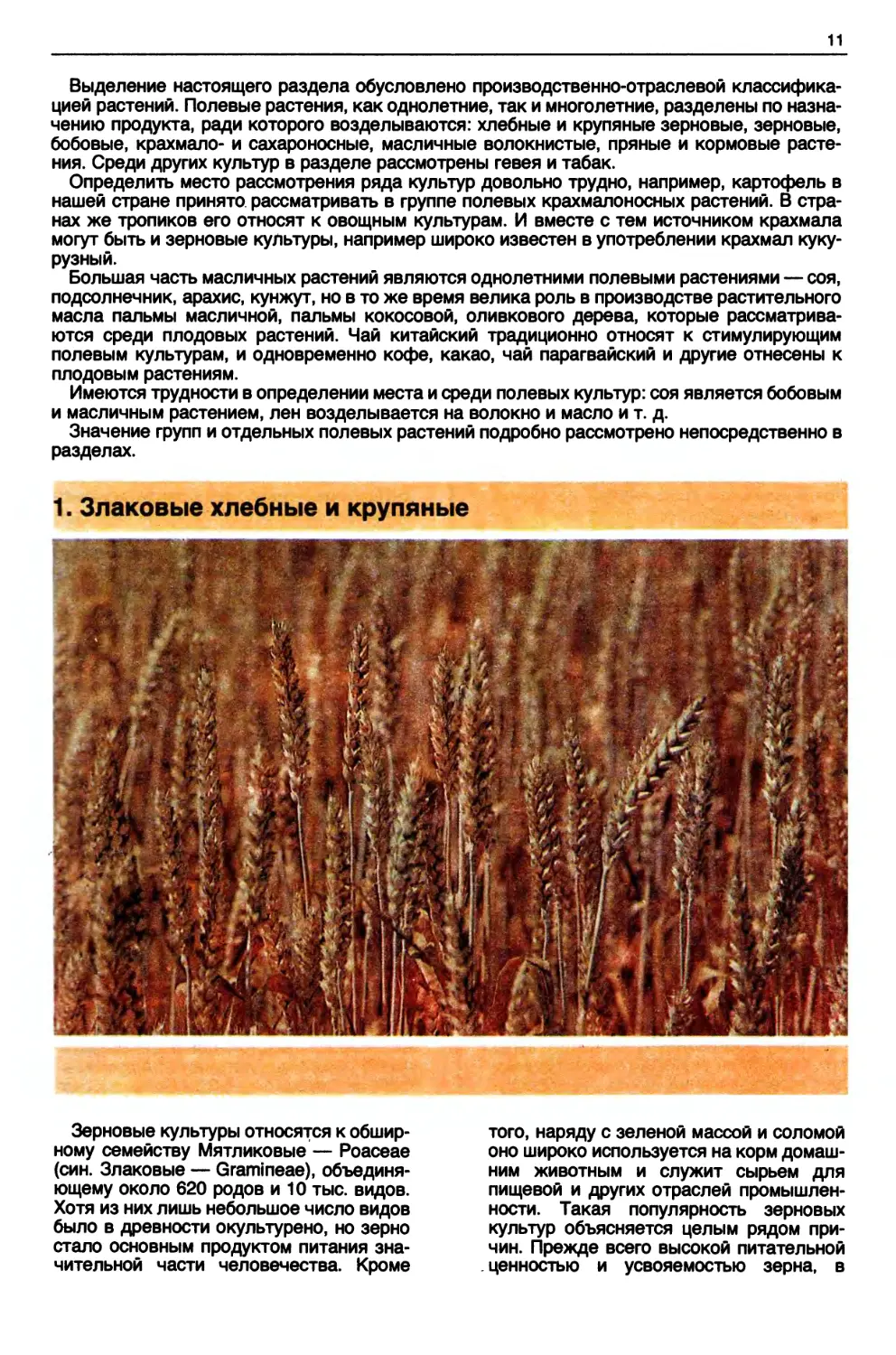

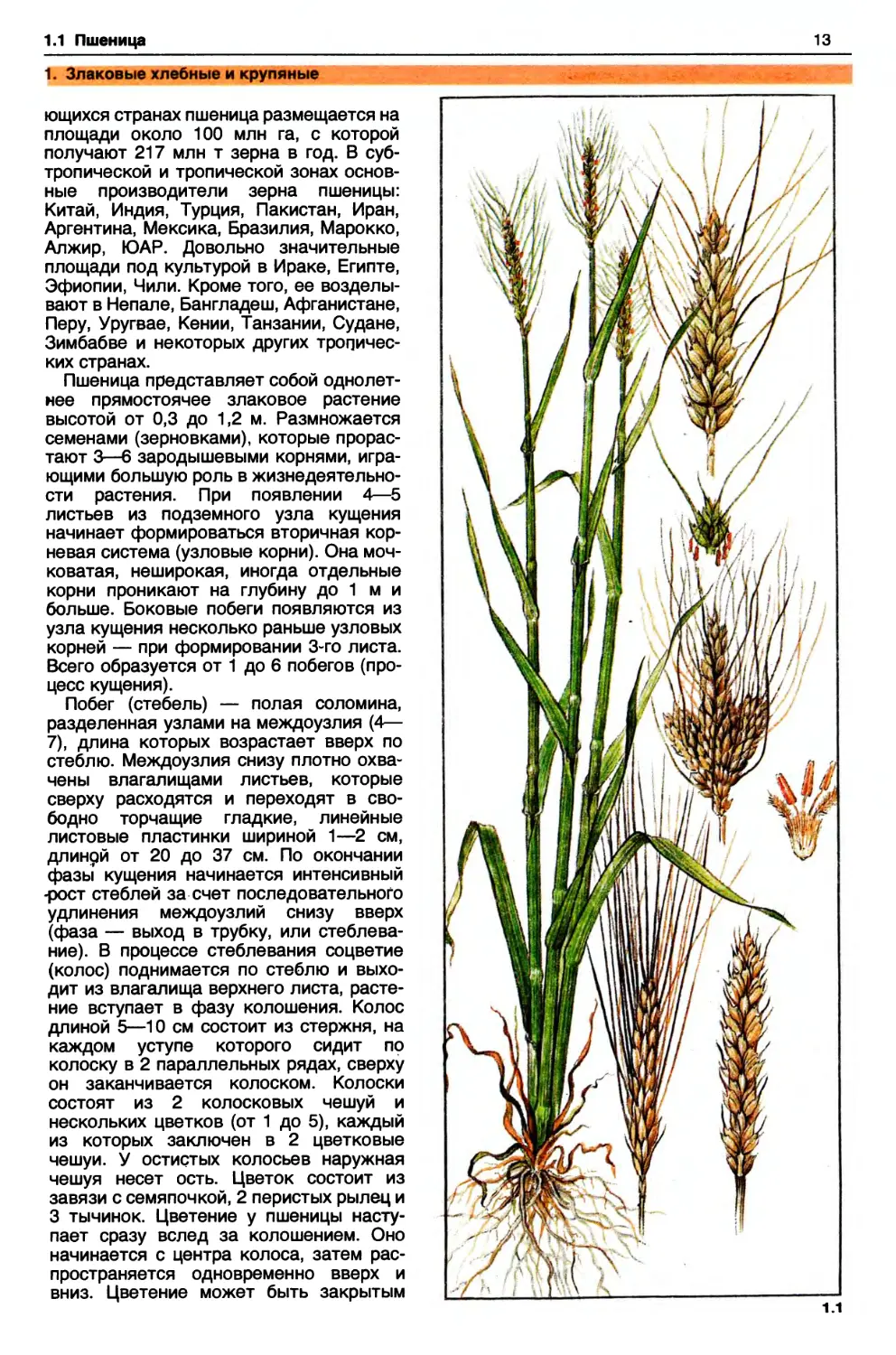

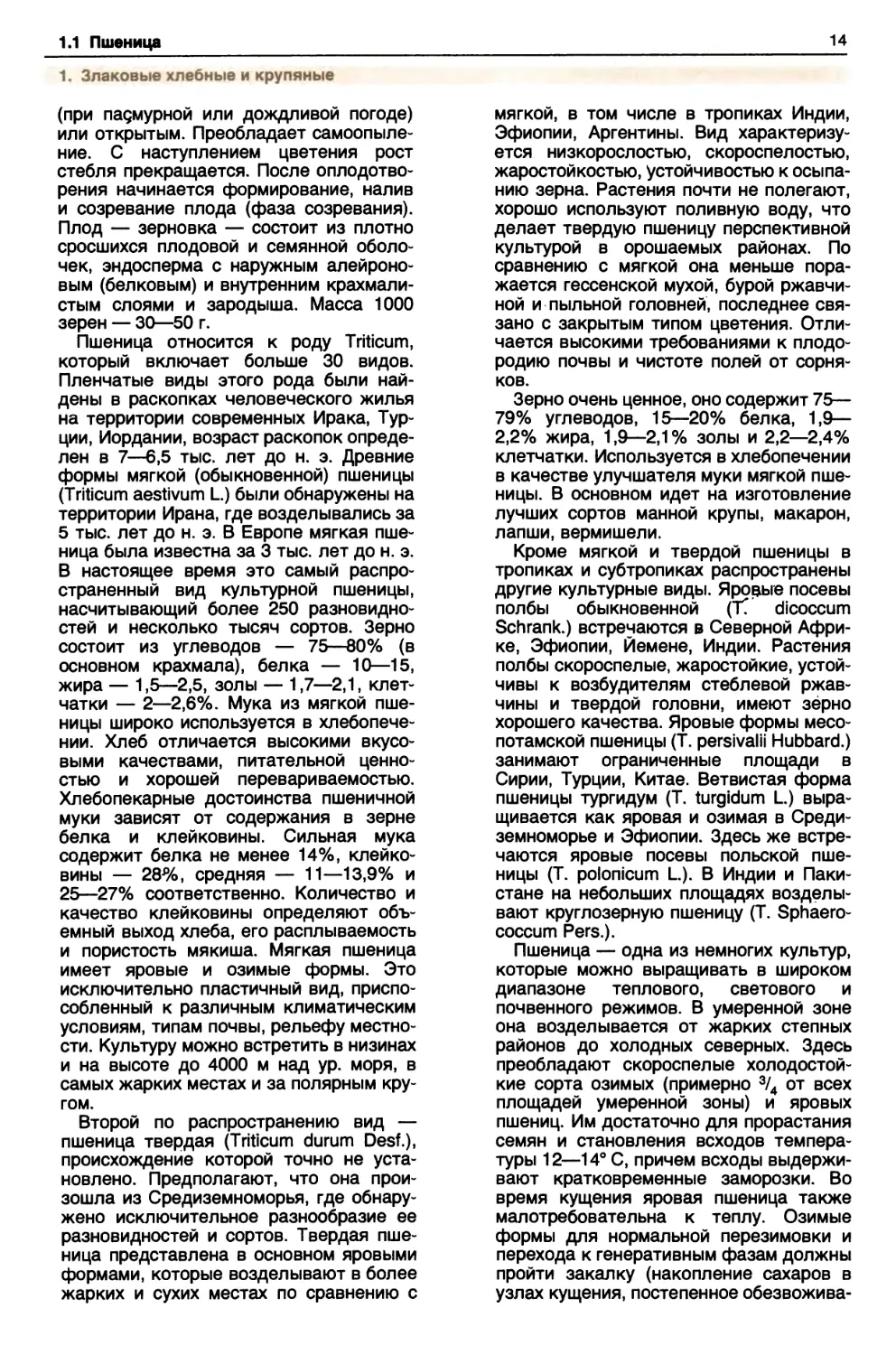

1.1 Пввница 12 основном состоящего из крахмала и бел- ка, находящихся в благоприятном соотно- шении (6 — 8:1). В состав зерна также вхо- дят жиры, минеральные соли и витамины. Зерно компактное, сухое, удобное для хранения, транспортировки и посева. Затраты на его производство значи- тельно меньше, чем на многие другие сельскохозяйственные культуры. Зерно- вые легко улучшаются путем селекции, что дает возможность выводить сорта с оптимальными хозяйственными характе- ристиками. Они имеют очень широкую экологическую амплитуду и пластич- ность, т. е. могут возделываться в раз- личных климатических и почвенных зонах. Хорошо отзываются на улучшение условий выращивания, в том числе на интенсивные приемы агротехники: внесе- ние удобрений, контроль за болезнями, вредителями и сорняками, орошение, механизацию. Хлебные злаки имеют наи- более высокий коэффициент размноже- ния (отношение убранных семян к посеян- ным). У некоторых видов зерновых куль- тур продолжительное побегообразова- ние дает возможность использовать посевы как на зерно, так и для выпаса домашних животных. По данным бюллетеня ФАО (1989), в общем объеме пашни на долю зерновых культур приходится более 50/о, или 702 млн га, что обеспечивает ежегодное производство зерна от 1,6 до 1,9 млрд т. В развивающихся странж, занимающих большую часть зоны тропиков и субтро- пиков, под зерновыми культурами нахо- дится более 60'А от всех их посевов (426 млн га), основные площади отведены под рис (334), пшеницу (23~) и кукурузу (19' ). Однако общий сбор зерна хлебных злаков здесь не превышает 55% от миро- вого. Он лимитирован низкой урожайно- стью — 1,9 — 2,2 т/га, уровень которой значительно ниже по сравнению с эконо- мически развитыми странами (2,6 — 3,1 т/га). Статистический анализ показы- вает, что в развивающихся странах за последние 20 лет произошел значитель- ный рост производства зерновых куль- тур. Однако он оказался недостаточным для удовлетворения спроса бурно расту- щего населения. А по прогнозам ФАО, население этих стран с 1980 по 2000 г. увеличится еще на 1,6 млрд и достигнет 4,9 млрд человек, что приведет к ухудше- нию их продовольственного положения. Для удовлетворения спроса населения на основные продукты питания необхо- димо значительное увеличение темпов производства зерновых культур, что вряд ли возможно при современном уровне материальных ресурсов, кредитов и технологии, находящихся в распоряже- нии мелких производителей. Наиболее реальный путь решения продовольствен- ной проблемы развивающихся стран— увеличение импорта зерна и продоволь- ственной помощи со стороны развитых стран. Экологические особенности опреде- ляют основные зоны распространения зерновых культур. Пшеницу, ячмень, овес, рожь возделывают главным обра- зом в умеренном климате и на сравни- тельно меньших площадях в субтропиках и тропиках. Рис, кукуруза, сорго, просо- видные более приспособлены к условиям тропиков и субтропиков, где они и зани- мают основные территории. 1.1 Пшеница Пшеница — наиболее важная зерновая культура, дающая почти 30% мирового производства зерна и снабжающая. про- довольствием более половины населе- ния земного шара. Ее широкая популяр- ность объясняется разносторонним использованием ценного по качеству зер- на. Оно идет прежде всего на производ- ство муки, из которой почти повсеместно готовят хлеб и многие другие продукты питания. Хлеб из хорошей муки содержит до 70 — 74' углеводов (главным образом крахмала), 10 — 1 2'А белка, минеральные вещества, аминокислоты, витамины. Этот вкусный, питательный, калорийный продукт (в 100 г до 347 кал) хорошо усваивается и переваривается организ- мом. Зерном и его отходами при уборке (мякина, солома) и отрубями кормят домашних животных. Из соломы делают бумагу, передвижные стенки, крыши, циновки, предметы домашнего обихода. По данным бюллетеня ФАО (1989 г.), пшеницу возделывают на огромной тер- ритории в 220 млн га, занимающей 31,44 всей мировой площади под зерновыми культурами. Основные посевы находят- ся в Евразии — 71,8' (в том числе в СССР — 21,8' , или 48 млн га) и Амери- ке — 20,2'А (в том числе в Северной— 16,0 0), гораздо меньше в Африке— 3,8% и Океании — 4,2%. Больше поло- вины пшеничных посевов (55 ~ ) разме- щено в экономически развитых странах, которые производят 57,5 ~ зерна (общее производство в мире — 510 млн т) со средней урожайностью 2,4 т/га. Основной вклад в производство зерна пшеницы вносят США, Канада, Австралия, СССР, Италия, Испания, Румыния, Франция, Великобритания. Две последние страны получают наиболее высокую урожай- ность зерна — 5 — 6,9 т/га. В развива-

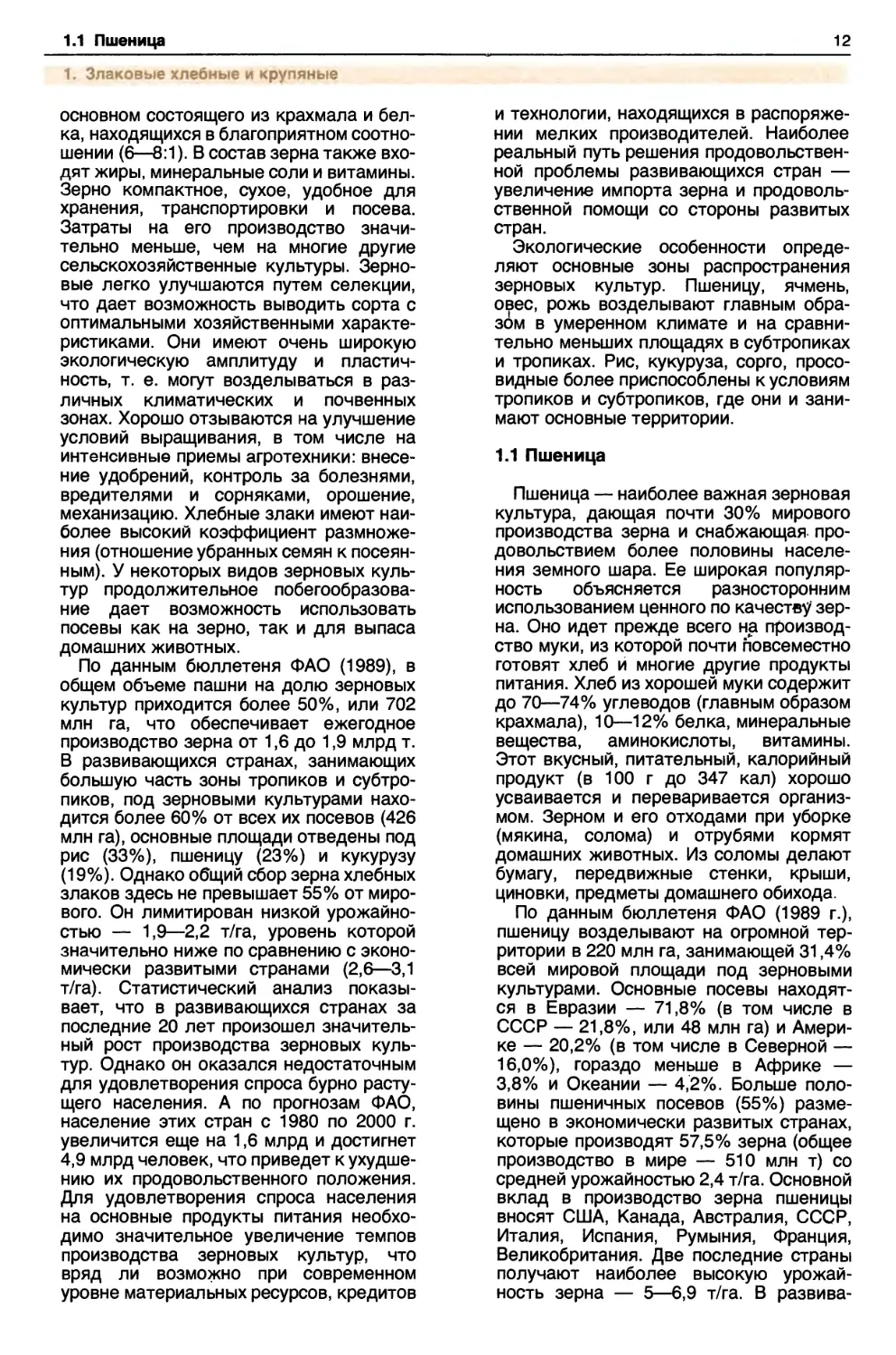

1.1 Пшеница ющихся странах пшеница размещается на площади около 100 млн га, с которой получают 217 млн т зерна в год. В суб- тропической и тропической зонах основ- ные производители зерна пшеницы: Китай, Индия, Турция, Пакистан, Иран, Аргентина, Мексика, Бразилия, Марокко, Алжир, ЮАР. Довольно значительные площади под культурой в Ираке, Египте, Эфиопии, Чили. Кроме того, ее возделы- вают в Непале, Бангладеш, Афганистане, Перу, Уругвае, Кении, Танзании, Судане, Зимбабве и некоторых других тропичес- ких странах. Пшеница представляет собой однолет- нее прямостоячее злаковое растение высотой от 0,3 до 1,2 м. Размножается семенами (зерновками), которые прорас- тают 3 — 6 зародышевыми корнями, игра- ющими большую роль в жизнедеятельно- сти растения. При появлении 4 — 5 листьев из подземного узла кущения начинает формироваться вторичная кор- невая система (узловые корни). Она моч- коватая, неширокая, иногда отдельные корни проникают на глубину до 1 м и больше. Боковые побеги появляются из узла кущения несколько раньше узловых корней — при формировании 3-го листа. Всего образуется от 1 до 6 побегов (про- цесс кущения). Побег (стебель) — полая соломина, разделенная узлами на междоузлия (4— 7), длина которых возрастает вверх по стеблю. Междоузлия снизу плотно охва- чены влагалищами листьев, которые сверху расходятся и переходят в сво- бодно торчащие гладкие, линейные листовые пластинки шириной 1 — 2 см, длиндй от 20 до 37 см. По окончании фазы кущения начинается интенсивный -рост стеблей за счет последовательного удлинения междоузлий снизу вверх (фаза — выход в трубку, или стеблева- ние). В процессе стеблевания соцветие (колос) поднимается по стеблю и выхо- дит из влагалища верхнего листа, расте- ние вступает в фазу колошения. Колос длиной 5 — 10 см состоит из стержня, на каждом уступе которого сидит по колоску в 2 параллельных рядах, сверху он заканчивается колоском. Колоски состоят из 2 кол осковых чешуй и нескольких цветков (от 1 до 5), каждый из которых заключен в 2 цветковые чешуи. У остистых колосьев наружная чешуя несет ость. Цветок состоит из завязи с семяпочкой, 2 перистых рылец и 3 тычинок. Цветение у пшеницы насту- пает сразу вслед за колошением. Оно начинается с центра колоса, затем рас- пространяется одновременно вверх и вниз. Цветение может быть закрытым

1.1 ПшениЦэ 14 (при паЧмурной или дождливой погоде) или открытым. Преобладает самоопыле- ние. С наступлением цветения рост стебля прекращается. После оплодотво- рения начинается формирование, налив и созревание плода (фаза созревания). Плод — зерновка — состоит из плотно сросшихся плодовой и семянной оболо- чек, эндосперма с наружным алейроно- вым (белковым) и внутренним крахмали- стым слоями и зародыша. Масса 1000 зерен — 30 — 50 г. Пшеница относится к роду Triticum, который включает больше 30 видов. Пленчатые виды этого рода были най- дены в раскопках человеческого жилья на территории современных Ирака, Тур- ции, Иордании, возраст раскопок опреде- лен в 7~,5 тыс. лет до н. з. Древние формы мягкой (обыкновенной) пшеницы (Triticum aestivum L.) были обнаружены на территории Ирана, где возделывались за 5 тыс. лет до н. э. В Европе мягкая пше- ница была известна за 3 тыс. лет до н. э. В настоящее время это самый распро- страненный вид культурной пшеницы, насчитывающий более 250 разновидно- стей и несколько тысяч сортов. Зерно состоит из углеводов — 75 — 80'А (в основном крахмала), белка — 10 — 15, жира — 1,5 — 2,5, золы — 1,7 — 2,1, клет- чатки — 2 — 2,6'/о. Мука из мягкой пше- ницы широко используется в хлебопече- нии. Хлеб отличается высокими вкусо- выми качествами, питательной ценно- стью и хорошей перевари ваемостью. Хлебопекарные достоинства пшеничной муки зависят от содержания в зерне белка и клейковины. Сильная мука содержит белка не менее 14/о, клейко- вины — 28'/о, средняя — 11 — 13,9% и 2~-27/ соответственно. Количество и качество клейковины определяют объ- емный выход хлеба, его расплываемость и пористость мякиша. Мягкая пшеница имеет яровые и озимые формы. Это исключительно пластичный вид, приспо- собленный к различным климатическим условиям, типам почвы, рельефу местно- сти. Культуру можно встретить в низинах и на высоте до 4000 м над ур. моря, в самых жарких местах и за полярным кру- гом. Второй по распространению вид- пшеница твердая (Triticum durum Desf.), происхождение которой точно не уста- новлено. Предполагают, что она прои- зошла из Средиземноморья, где обнару- жено исключительное разнообразие ее разновидностей и сортов. Твердая пше- ница представлена в основном яровыми формами, которые возделывают в более жарких и сухих местах по сравнению с мягкой, в том числе в тропиках Индии, Эфиопии, Аргентины. Вид характеризу- ется низкорослостью, скороспелостью, жаростойкостью, устойчивостью к осыпа- нию зерна. Растения почти не полегают, хорошо используют поливную воду, что делает твердую пшеницу перспективной культурой в орошаемых районах. По сравнению с мягкой она меньше пора- жается гессенской мухой, бурой ржавчи- ной и пыльной головней, последнее свя- зано с закрытым типом цветения. Отли- чается высокими требованиями к плодо- родию почвы и чистоте полей от сорня- ков. Зерно очень ценное, оно содержит 75— 79% углеводов, 1~20% белка, 1,9 2,2/о жира, 1,9 — 2,1 / золы и 2,2 — 2,4/о сетчатки. Используется в хлебопечении в качестве улучшателя муки мягкой пше- ницы. В основном идет на изготовление лучших сортов манной крупы, макарон, лапши, вермишели. Кроме мягкой и твердой пшеницы в тропиках и субтропиках распространены другие культурные виды. Яровые посевы полбы обыкновенной (Т. dicoccum Schrartk.) встречаются а Северной Афри- ке, Эфиопии, Йемене, Индии. Растения полМi скороспелые, жаростойкие, устой- чивы к возбудителям стеблевой ржав- чины и твердой головни, имеют зерно хорошего качества. Яровые формы месо- потамской пшеницы (Т. persivalii Hubbard.) занимают ограниченные площади в Сирии, Турции, Китае. Ветвистая форма пшеницы тургидум (Т. turgidum L.) выра- щивается как яровая и озимая в Среди- земноморье и Эфиопии. Здесь же встре- чаются яровые посевы польской пше- ницы (Т. polorticum L.). В Индии и Паки- стане на небольших площадях возделы- вают круглозерную пшеницу (Т. Sphaero- coccum Pers.). Пшеница — одна из немногих культур, которые можно выращивать в широком диапазоне теплового, светового и почвенного режимов. В умеренной зоне она возделывается от жарких степных районов до холодных северных. Здесь преобладают скороспелые холодостой- кие сорта озимых (примерно э/ от всех площадей умеренной зоны) и яровых пшениц. Им достаточно для прорастания семян и становления всходов темпера- туры 12 — 14' С, причем всходы выдержи- вают кратковременные заморозки. Во время кущения яровая пшеница также малотребовательна к теплу. Озимые формы для нормальной перезимовки и перехода к генеративным фазам должны пройти закалку (накопление сахаров в узлах кущения, постепенное обезвожива-

15 1.1 Пшеница Районы возделывания пшеницы ние клеток, превращение в них нераство- римых органических веществ в раствори- мые) при постепенном снижении темпе- ратуры и длины дня в период осеннего кущения. Для прохождения генеративных фаз (стеблевание, колошение, цветение, созревание} пшеница требует последова- тельного возрастания среднесуточных температур от 18 до 28' С. Сумма актив- ных температур (выше 10' С} за период вегетации должна быть не ниже 1400— 1600'. Оптимальное годовое количество осадков для неорошаемой пшеницы 600 — 800 мм. Однако при благоприятном распределении осадков она может давать хорошие урожаи и при меньшей сумме осадков (400 — 450 мм), главное, чтобы за период вегетации их количество было не ниже 200 мм. В тропиках пшеницу возделывают главным образом в горных районах, где температура сравнительно невысокая и значительно различается в дневное и ночное время. Здесь преобладают ози- мые и полуозимые («двуручки»} формы. На равнинах чаще выращивают яровую и полуозимую пшеницу в сухой сезон при орошении или в более холодный сезон без него. Например, в Восточной Африке высота размещения пшеницы от 1600 до 3000 м над ур. моря. В Западной Африке ее возделывают на возвышенных равни- нах (от 200 до 500 м} в сухой сезон при орошении. В Индии, где пшеница одна из главных зерновых культур, имеется 5 климатичес- ких зон ее районирования. В стране воз- делывают преимущественно озимую и полуозимую пшеницу. В северной зоне выращивают наиболее позднеспелые озимые сорта — местные и селекционные (DL420 — 9, НВ 501 и др.}, которые сеют в ранние сроки, но не позднее октября и выращивают как за счет осадков, так и при поливе. В северной равнинной зоне с ограниченной влагообеспеченностью (250- 625 мм осадков в год} скороспелые полуозимые местные и селекционные сорта (HD228, DWL5023, ML3, MLKS11, СРАМ и др.} сеют в ноябре — декабре и выращивают в основном при орошении. В центральной (плоскогорной} и юго-запад- ной (равнинной} зонах с осадками от 625 до 1250 мм в год основные посевы озимой и полуозимой пшеницы (сорта — Н1617, ,3Ш2 и др.} размещают на богаре. В наи-

1.1 Пшеница 16 более засушливых районах практикуют посевы орошаемой пшеницы (перспек- тивные сорта LOK1, HL2236 и др.}. Вос- точная зона — одна из самых влагообес- печенных в Индии (сумма осадков до 2000 мм в год}. Здесь размещены посевы дождевой пшеницы, сорта среднеспелые (120 — 140 дней), их сеют в конце октяб- ря — начале ноября. Пшеница может расти на разных почвах, но лучшие для нее — нейтраль- нь~е, плодородные, воздухопроницаемые с хорошей водоудерживающей способно- стью. Твердая пшеница по сравнению с мягкой дает более высокие урожаи на плодородной и чистой от сорняков почве, что связано с ее меньшей кустистостью и медленным ростом в начале вегетации. Яровая, как более скороспелая по срав- нению с озимой, требовательнее к доступным в почве питательным элемен- там. Потребность в них зависит от воз- раста растений. Например, азот исполь- зуется в период от интенсивного роста стеблей до начала налива семян, фос- фор — во время побегообразования, а калий — от колошения до налива. Низкие урожаи пшеницы в тропиках объясняются целым комплексом причин. Прежде всего это распространение мало- продуктивных местных сортов, несоблю- дение правильного чередования культур на полях, отсутствие механизации, оро- шения, удобрений, современных средств защиты растений от болезней, вредите- лей, сорняков. Многие местные, а также интродуцированные селекционные сорта особенно при возделывании в теплом и влажном климате тропических равнин страдают от полегания растений и гриб- ных болезней, особенно стебпевой (воз- будитель Puccinia graminis Регв.}, листо- вой (возбудитель Р. triticina Erikss.} и жел- той (возбудитель Р. striiformis West.) ржавчины. В сухих местах сорта нередко погибают от засухи. Соответственно существуют следующие направления селекции по улучшению сортов для тро- пических регионов мира: Высокая продуктивность за счет оптимального кущения, размера колоса, числа и массы зерен. 2. Скороспелость для районов с жар- ким сухим климатом и некоторыми болез- нями. 3. Устойчивость к полеганию, т. е. наличие у растений коротких и прочных стеблей., 4. Устойчивость к осыпанию. 5. Устойчивость к вредителям и болез- ням, особенно к ржавчине. 6. Приспособленность к местным усло- виям и приемам возделывания. 7. Хорошие технологические качества зерна. Большие успехи достигнуты в мировой селекции короткостебельной пшеницы, включая тропические регионы. Сорта обладают высокой продуктивностью, устойчивостью к полеганию, осыпанию, болезням, хорошо отзываются на удобре- ния и орошение. Однако их внедрение в тропиках нередко дает очень малый эффект. Это связано главным образом с низким уровнем агротехники, в условиях которой они не могут реализовать свой потенциал. Традиционное бессменное выращивание пшеницы на одних и тех же полях или в смеси с другими культурами (бобовыми, масличными, зерновыми, кар- тофелем, хлопчатником и др.} в условиях богары совершенно не подходит для новых, интенсивных сортов. Только в севообороте при научно обоснованном чередовании с другими однолетними культурами можно ожидать хороших уро- жаев зерна. Доказано, что пшеница на бедных почвах тропических регионов с годовой суммой осадков 500 — 800 мм хорошо отзывается на размещение по сидеральному пару, когда.,предшеству- ющую культуру, лучше бобовую, во время цветения запахивают в почву в качестве зеленого удобрения. На более плодород- ных почвах она дает высокие урожаи после занятого пара, т. е. при размеще- нии на поле, в котором сначала выращи- вают скороспелые, лучше тоже бобовые культуры (горох, вигна, фасоль, допихос, нут и др.}, а потом обрабатывают с помощью плугов и других орудий и содер- жат в чистом виде до посева пшеницы. Хорошие результаты дает чередование ее в севообороте с хлопчатником, таба- ком, бататом, овощами, кукурузой, сахар- ным тростником. Одна из важнейших агротехнических операций — подготовка почвы для посева — в мелкотоварных хозяйствах тропиков очень несовершенна. Ее осу- ществляют вручную мотыгами или мест- ными плугами с помощью животных на глубину 8 — 10 см, повторяя до 4 — 8 раз, чтобы хорошо разрыхлить почву. Удобре- ния при этом, как правило, не вносят. В крупных хозяйствах при наличии совре- менной техники и севооборотов подго- товку почвы проводят с учетом агротех- нических требований и местных условий. Отвальную вспашку (полное оборачива- ние слоев почвы отвальным плугом} на глубину пахотного слоя проводят при внесении навоза или заделке зеленых удобрений, как правило, на почвах, где отсутствует ветровая эрозия. В против- ном случае применяют дисковые или без-

1.1 Пвеница 17 отвальные плуги, которые хорошо рых- лят, но не переворачивают и меньше иссушают почву. Если пшеница идет вслед за орошаемой пропашной культу- рой с широкими регулярно обрабатывав- шимися междурядьями, то необходимо- сти во вспашке нет. 8 Индии в этом слу- чае почву дважды обрабатывают тяже- лыми дисковыми боронами, потом раз- равнивают. 8 зонах с развитым животноводством под вспашку или другую основную обра- ботку вносят навоз (1 0 — 30 т/га), около '/ фосфорных и калийных и примерно '/ азотных удобрений. Остальную часть удобрений дают в подкормки во время роста и развития растений. Общее коли- чество минеральных удобрений разное, оно зависит от потребности сорта, нали- чия в почве воды и питательных веществ, предшествующей культуры, уровня эко- номики хозяйства и еще от многих при- чин. Например, азота в тропиках и суб- тропиках вносят от 20 до 150 кг/га, фос- фора — от 25 до 70, калия — от 0 до 60 кг/га. Лучше всего пшеница отзывается на азотное удобрение. Местным высоко- стебельным сортам индийской пшеницы достаточно 50 — 60 кг азота на 1 га, при большем количестве они полегают, мест- ным улучшенным — 70 — 100 кг/га, а для короткостебельных оптимальные дозы— 110 — 1 50 кг/га. Если предшественник пшеницы — бобовая трава (клевер, люцерна), накапливающая за счет азото- фиксации более 100 кг/га атмосферного азота, то дозу азотных удобрений под короткостебельную пшеницу уменьшают до 70-МО кг/га и ниже. Сильно изменя- ф~ся количество вносимых удобрений и от осадков. Например, в Южной Африке при неорошаемой культуре пшеницы в местах с осадками от 300 до 500 мм в год вносят от 14 до 32 кг азота, при увеличе- нии количества осадков — 33 — 42 кг/га. 8 сухих районах Индии дозу азота на богаре снижают по сравнению с орошае- мым посевом в 2 — 5 раз, соответственно уменьшают и количество фосфора в удобрении. После внесения основного удобрения и в пашки на поле проводят мелкие куль- тивации, а перед посевом его выравнива- ют, особенно тщательно под орошаемую пшеницу, которую сеют в конце влажного или в начале сухого сезона. Посев неоро- шаемой пшеницы в тропиках осущест- вляют в начале выпадения дождей или позже, в зависимости от продолжитель- ности дождливого сезона, интенсивности осадков, длины вегетации сорта. Соблю- дение сроков посева очень важное, а иногда и главное условие получения хороших урожаев. Желательно подби- рать их так, чтобы от всходов до кущения почва была влажная, а температура воз- духа прохладная. Если в это время погода жаркая, то угнетается рост расте- ний и побегообразование и, что особенно опасно, повышается поражаемость пше- ницы болезнями и вредителями. Напри- мер, в северной равнинной зоне Индии посев озимой пшеницы, проведенный во второй декаде декабря, т. е. значительно позже оптимальных сроков (от третьей декады октября до первой ноября), при- вел к потере 1,8 — 2,0 т зерна с 1 га (уро- жай в оптимальные сроки 5,6 — 5,8 т/га). Ка- лендарные сроки посева пшеницы в тро- пиках очень разные: в Африке (ЮАР)— с августа по декабрь, в Америке (Мек- сика) — с сентября ffo январь, в Австра- лии — с апреля по июль. 8 субтропиках время сева озимой и полуозимой пшеницы — от конца сентя- бря до конца ноября. Поздних ноябрьских посевов лучше избегать, так как это ослабляет устойчивость растений к ржавчине и задерживает созревание. Посев яровой пшеницы в этих регионах начинают не раньше, чем установится среднесуточная температура 12 — 13 С, что совпадает с календарными сроками от декабря до марта. Сеют обычно на ровной поверхности почвы. Если же срок посева в тропиках приходится на дождливое время и почва сильно переувлажнена, то пшеницу высе- вают в 2 — 3 рядка с расстояниями 10 — 12 см на заранее подготовленных грядах. До настоящего времени основные способы посева в крестьянских хозяйствах руч- ные: разбросной, в плужную борозду под местные плуги, кустарными сеялками. 8 Индии крестьяне используют деревян- ные сеялки с 2 — 3 бамбуковыми сошника- ми, расположенными на расстоянии 25— 30 см. 8 крупных хозяйствах применяют тракторные сеялки с междурядьями от 15 до 25 см, которые сеют пшеницу на глубину от 3 (короткостебельные сорта) до 9 см. Одновременно с посевом вносят от 15 до 30 кг/га азотных и фосфорных удобрений. Количество высеянных семян может быть разным, оно прежде всего зависит от обеспеченности растений водой в период роста и развития. 8 регио- нах с годовой суммой осадков 300 — 400 мм и возделыванием пшеницы без ороше- ния достаточно высевать от 50 до 160 кг семян на 1 га (норма высева). С повыше- нием естественной влагообеспеченности местности или при поливе возрастает и норма высева до 200 кг/га и более. Посевы обычно прикатывают, чтобы пре- дохранить от птиц.

1.2 Ячмень 18 Если всходы пшеницы достаточно гус- тые и сильные, но среди них много одно- летних сорняков, то делают боронова- ние, которое уничтожает до 80/о сорной растительности. Дальнейшую борьбу с сорняками ведут в мелких хозяйствах вручную, в крупных используют гербици- ды. Орошение пшеницы проводят в сухой сезон в тропиках, а также в сухих и полу- сухих субтропиках с годо~й суммой осадков ниже 300 — 400 мм и неблагопри- ятным их распределением. Наиболее сильно культура нуждается в поливах в период формирования узловых корней, т. е. через 2~25 дней после посева, во время цветения и налива зерна. В Индии хороший урожай короткостебельной пше- ницы получают при 4 — 5 поливах, перед вторым и третьим поливами делают азот- ные подкормки. При ограниченном запасе воды пшеницу поливают только в период побегообразования или, если воды хватает на 2 полива, еще и во время цветения. В Бангладеш получают высо- кий урожай при 3 поливах, которые начи- нают через 80 — 85 дней после посева и заканчивают в период налива зерна. В Пакистане короткостебельную пшеницу выращивают при 4 поливах: во время всходов, кущения, колошения и налива зерна, в первые два срока дают азотную подкормку. В тропиках полив чаще всего проводят напуском. Для него специально готовят чеки, т. е. ограничивают поле валиками земли, которые держат воду. После полива, если междурядья позво- ляют, делают ручное мотыжение, для того чтобы разбить почвенную корку.. На неорошаемой пшенице подкормки вносят через 3 и 6 недель после посева. Уход за пшеничным полем включает борьбу с болезнями и вредителями. Химические средства защиты растений в условиях индивидуальных крестьянских хозяйств тропиков применяют редко из- за их высокой стоимости. Чаще исполь- зуют агротехнические способы борьбы: устойчивые к болезням сорта, защитную обработку почвы, правильные сроки посева, ручное выпалывание сорняков по краям полей (промежуточных хозяев болезней), уборку в оптимальные сроки с немедленным удалением с поля соломы, сжигание стерни. Время уборки пшеницы по странам и континентам сильно различается. В тро- пиках Северной Америки (Мексика) ее проводят с апреля по июль, в Южной (Ар- гентина, Чили) — с ноября по январь. В субтропиках Северной Африки (Марокко) и Юго-Восточной Азии (Афганистан, Иран, Китай, Япония) — с мая по июль, а в тропиках (Индия) — с февраля по июнь. Для Индии характерны зональные сроки уборки. В юго-западной зоне пшеницу убирают от второй половины февраля до начала марта, в центральной — в марте, в восточной — от конца марта до сере- дины апреля, а в северных равнинной и горной — в мае — июне. Широко распро- странена уборка серпами, при которой растения связывают в снопы, сушат, перевозят на ток и обмолачивают пал- ками или с помощью животных. Механи- зированную уборку проводят комбайнами напрямую или раздельно со скашиванием в валки. Последняя применяется на сильно кустящихся, неравномерно соз- ревших или полегших посевах, а также на сильно засоренных полях. 1.2 Ячмень Ячмень — культура многопланового использования. Зерно идет на продо- вольственные, технические и кормовые цели. В нем содержится 65- — 68% углево- дов, 7 — 18% белка, 2,1% жира, 1,5 — 2,5~4 золы и 3 — 5Ж клетчатки. При продоволь- ственном использовании зерно пе)~ераба- тывают в перловую и ячневую крупы, суррогат кофе и муку, из которой в неко- торых тропических и субтропических странах выпекают хлеб. Однако хлеб из ячменя крошится и быстро черствеет, что связано с низким качеством и MaflblM количеством клейковины в зерне. Во многих странах ячмень используют для заводского и домашнего приготовления пива. В пивоварении чаще употребляют зерно двурядного ячменя. Оно выров- ненное, имеет низкую пленчатость, мяг- кий, мучнистый эндосперм и высокое со- держание углеводов, т. е. наиболее при- годно для приготовления пивоваренного сырья — солода. Зерно — очень ценный корм для свиней и лошадей (в 1 кг зерна содержится 1,2 корм. ед.). Зеленая масса ячменя также используется в качестве корма для домашнего скота. По данным бюллетеня ФАО (1989), мировые пло- щади под ячменем достигают 76 млн га. Большая часть посевов находится в Евразии — около 79,8/о, в том числе в СССР — 39,4/. В субтропических и тро- пических регионах мира основные пло- щади под ячменем размещены в Индии, Иране, Сирии, Китае, КНДР, Афганиста- не, Пакистане, Мексике, Бразилии, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадоре, Марокко, Алжире, Эфиопии, Танзании, Кении, Ливии, ЮАР, Египте и в некоторых других странах. Ежегодное производство зерна ячменя

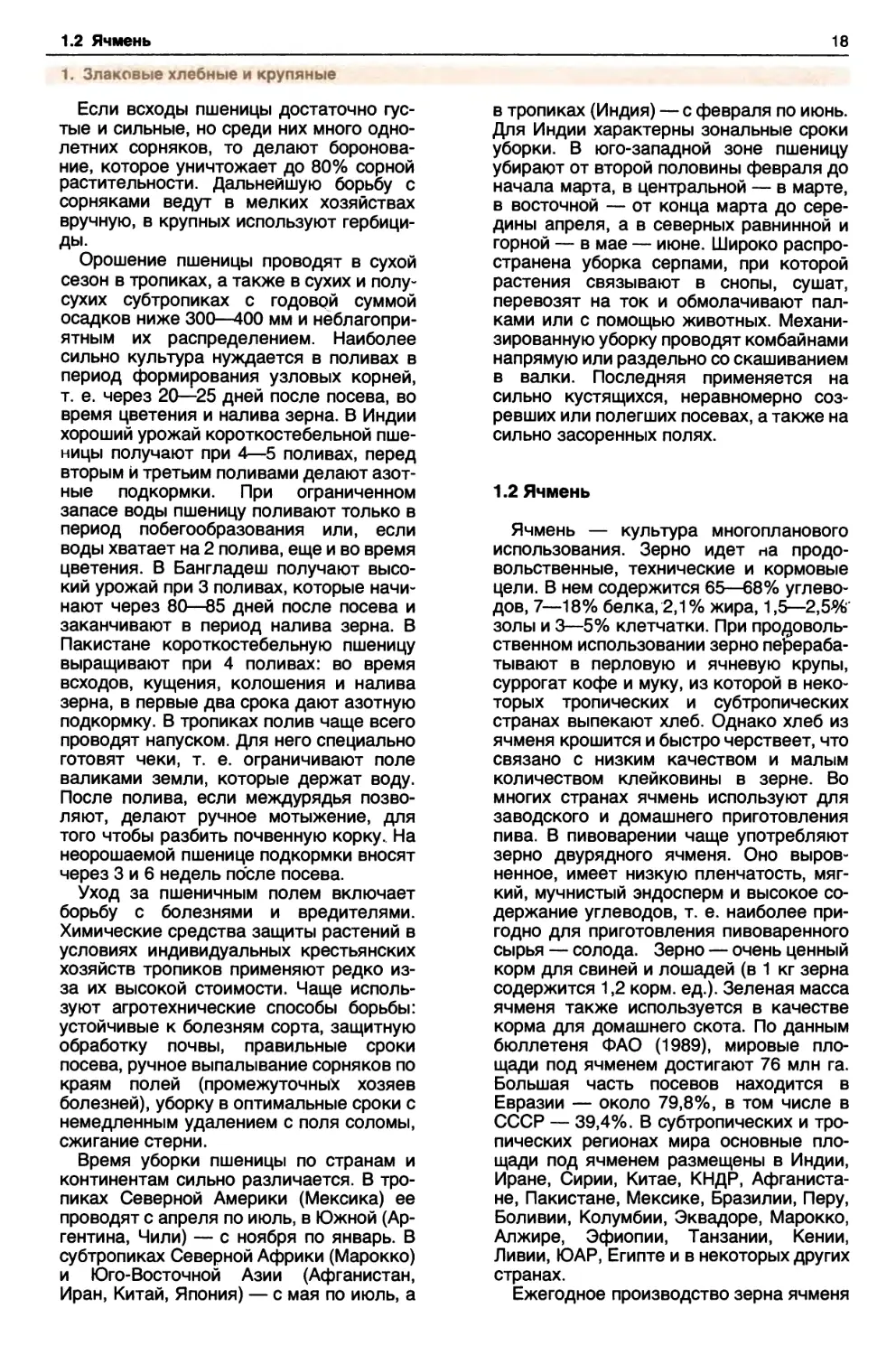

1.2 Ячмэнь 19 составляет 152 — 183 млн т. Оно главным образом сосредоточено в Канаде, США, Франции, Великобритании, СС(:Р, ГДР, Польше. Средняя урожайность зерна в мире 1,9 — 2,3 т/га, в том числе в развитых ~анах — 2,1 — 2,6, в развивающихся— 1,3 — 1,6 т/га. Ячмень принадлежит к роду Hordeum, объединяющему около 40 видов. Один из видов Н. Spontaneum С. Koch — дикий двурядный ячмень — встречается в самых древних археологических раскоп- ках на территории Передней Азии, насчи- ывающих 7 тыс. лет до н. э. Ученые сде- лали вывод, что уже тогда этот вид был окультурен. Считают; что культурный заурядный ячмень — Н. distihon L. (син. Н. aestivum Hall.) — произошел именно от этого вида. Другой культурный вид- .нестирядный, или многорядный, ячмень— H. vulgare L. (син. Н. sativum Рвгв.)— вошел в культуру на 2 тыс. лет позже, когда зародилось земледелие в Месопо- -.амии и Египте. Именно он был первым завезен в Европу. Предполагается, что многорядный ячмень возник в результате мутации из двурядного. Ячмень двурядный происходит из Г3ереднвй Азии, включает яровые и ози- мые формы. Это однолетнее травянистое растение с прямой голой соломиной, высотой от 0,5 до 1 м, желтыми, коричне- зыми или черными линейными плоски- мм колосьями, несущими длинные, пря- ные или веерообразно расходящиеся эсти. Встречаются бвзостыв, или фуркат- -ъю, колосья (ость представляет собой -рвхрогий придаток в виде лопасти). Из 3 колосйов, сидящих на уступе стержня, ~дний — одноцветковый, обоеполый, «~ертильный, 2 боковых редуцированы до полосковых чешуй. Зерновки пленчатые, деже голые, от желтой до черной окрас- Основные регионы возделывания: Европа, Передняя и Средняя Азия. Ячмень шестирядный происходит из Восточной Азии. Представляет собой зд~юлетнее яровое, реже озимое расте- вее. Колосья желтые, коричневые, чер- вюе, различной длины и плотности, ости- :тые или безостые. На каждом уступе =тержня по 3 фвртильных одноцввтковых ~олоска, одинаково (6-гранныв ячмени) юи неодинаково (4-гранныв) развитые. Зврновки плвнчатыв или голые, различ- ой окраски. Большая холодостойкость и засухоустойчивость вида обусловила 5олее широкий ареал его распростране- еея в мире по сравнению с двурядным ячменем. Его посевы встречаются от О с. ш. до пустыни Сахары и поднима- стся в горных районах Китая, Непала и 1.2

1.2 Ячнень Индии до 4500 5000 м над ур. моря. ячмень отличается высокой продук- тивностью (число продуктивных побе- гов 2 — 3, масса 1000 зерен — 30 — 50 г), скороспелостью, засухоустойчивостью, сравнительной холодостойкостью яро- вых форм и малой требовательностью к треплу и механическому составу почвь!. Яровой ячмень наиболее скороспелая зерновая культура, созревающая через 60 — 120 дней после посева. В период вегетативного роста он мало требовате- лен к теплу. После выбрасывания мвтвлки потребность в тепле возрастает. В это время и в период налива семян ячмень может переносить воздушную засуху и повь!шение температуры до 40'С и выше, этим он вь!годно отличается от пшеницы. К почвенной засухе более чув- ствителен, особенно при переходе к гене- ративным фазам. Почвы могут быть раз- нь|е. Однако лучше его размещать на плодородных структурных легко- и сред- несуглинисть|х почвах с глубоким пахот- ным слоем и нейтральной или слабоще- лочной реакцией. В тропиках возделы- вают как яровые формы ячменя, так и озимые, а чаще полуозимые («двуруч- ки»). Их распространение характерно для горнь!х районов и субтропической ЗОН ь!. В связи с тем что в тропических регио- нах местные сорта подвержень! полега- нию, слабоустойчивь| к ржавчине, мучни- стой росе и другим грибнь|м болезням, имеют низкую продуктивность и высокую пленчатость зерна, селекционная работа по улучшению сортов ячменя ведется именно в этих направлениях. Например, в Индии в результате вь~полнения нацио- нальной программь! по улучшению куль- турь! вь!ведень! карликовые и полукарли- ковые сорта пленчатого и голозерного ячменя. Они, имеют ряд положительных характеристик, хорошую продуктивную кустистость, крупное зерно и обеспечи- вают уровень урожая на богаре 2,6— 2,8 т/га при орошении — 3,~~,2 т/га. Особенно ценнь! богарнь|е сорта, кото- рь|е по урожайности превосходят пшени- цу В большинстве мелкотоварных хо- зяйств тропической зоны ячмень выра- щивают совместно с другими однолет- ними культурами, такими, как маш, нут, чечевица, горох, горчица, лен масличнь|и, рапс, пшеница. Для крупнотоварного интенсивного земледелия характерны чистые (одновидовые) посевы ячменя. Повторное воздель|вание больше 2— 4 лет не рекомендуется. Предшествен- ники в севооборотах подбираются в зави- симости от направления хозяйства, использования ячменя и уровня плодоро- дия почвы. Для продовольственного и кормового ячменя на небогатых почвах хорошие предшественники — занять!е и сидеральные пары, однолетние зернобо- бовые культуры и удобреннь!е пропаш- ные (картофель, батат). Для пивоварен- ного ячменя л~ше не использовать в качестве предшественников бобовь!е культуры, особенно на богатых почвах, так как это приведет к избыточному кущению и снижению вь|ровненности зер- на, которая является его важной техно- логической характеристикой. Подготовку поля для посева начинают с глубокой вспашки. В тропиках ее прово- дят дисковыми плугами и вносят под нее на орошаемой культуре 10 — 1 5 т/га навоза или компоста. Затем делают 2 — 3 мелкие культивации до полного уничто- жения сорняков. Под последнюю культи- вацию рекомендуют вносить полную дозу фосфорных (от 22 до 50 кг/га) и калийных (до 30 кг/га) удобрений. В странах,"Аф- рики все азотные туки (от 30 до 60 кг/га) тоже рекомендуют вносить в Этот срок; В Индии половину азота вносят при посеве и другую — во время вегетации перед первым поливом. Здесь доза удобрений зависит от почвы: на бедных почвах при- меняют Й Р, К о, на богатых — Й45Р . Сеют ячмень в тропиках в начале, середине или конце дождливого сезона в зависимости от формы (яровая, озимая, полуозимая) и способа возделывания (дождевая или поливная культура). В субтропиках яровой ячмень сеют весной, когда почва прогревается до 11 — 12 С, озимый — за 1 — 1,5 месяца до наступле- ния устойчивь!х холодов. Например, в Индии в конце октября — середине ноября. Традиционный способ посева в тропиках — ручной разбросной, когда семена, высеянные в количестве 100 кг и более на 1 га, задель|вают ручными ору- диями или боронами на небольшую глуби- ну. Рядовой посев с междурядьями от 10 до 22 см осуществляют вручную, кустар- ными или тракторными сеялками с глуби- ной заделки от 3 до 6 см. Количество высеянных семян — от 60 до 100 кг/га. В субтропиках, где ячмень воздель!вают главным образом при орошении, норму высева семян при рядовом посеве увели- чивают от 120 до 240 кг/га (от 2 до 6 млн всхожих семян на 1 га). Если после посева происходит массо- вое засорение поля или оно покрывается почвенной коркой, проводят довсходо- вое боронование. В случае, если сорняки заглушают ячмень, боронование прово- дят по всходам, но только при хорошей плотности посева. Широко практикуют в

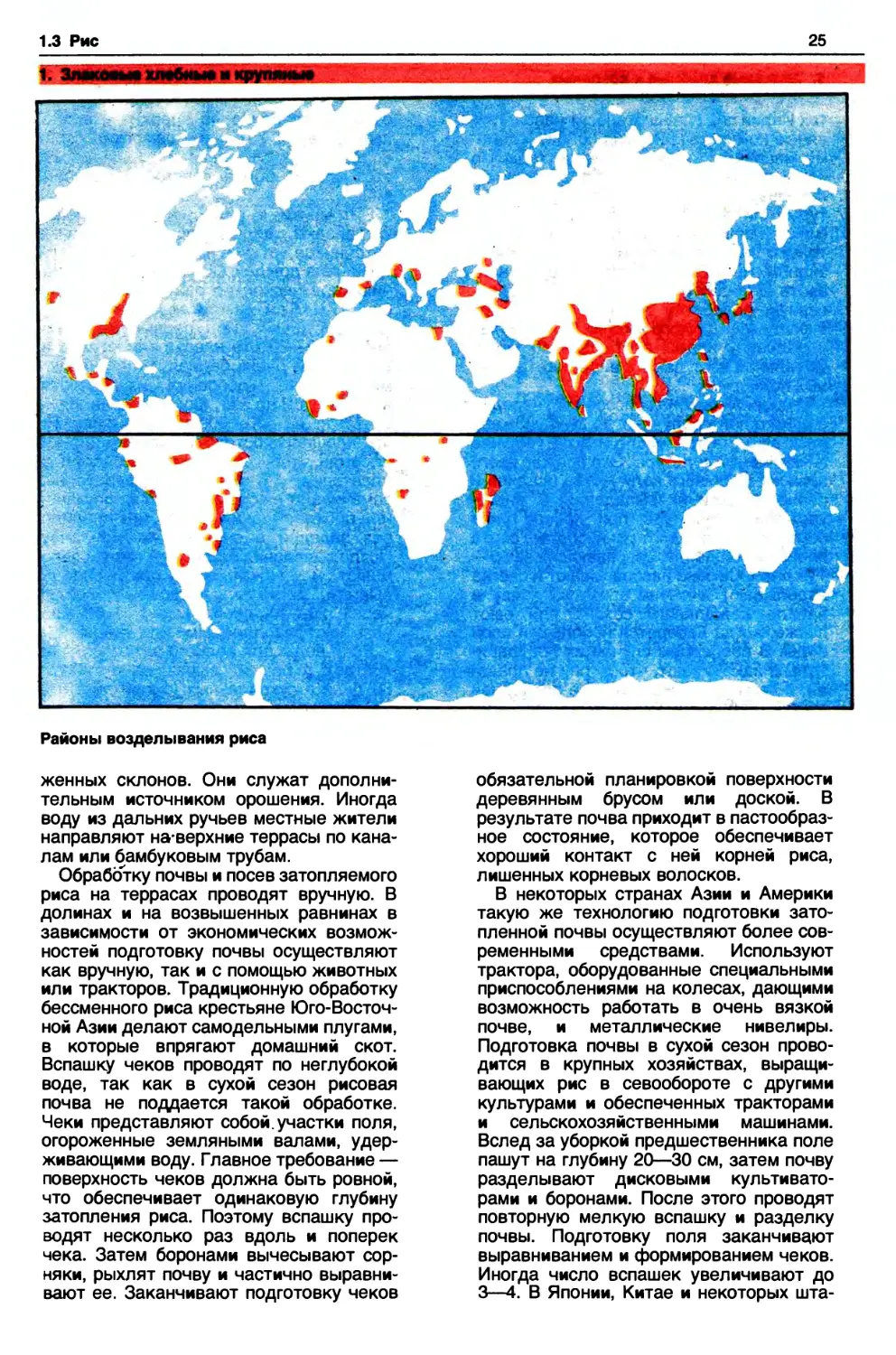

1.3 Рис 21 тропиках ручные прополки. Гербициды применяют редко, при этом следует помнить, что ячмень очень чувствителен к ним. Подкормки, борьба с болезнями, вредителями и поливы очень благопри- ятны для культуры. При оптимальном режиме орошения урожайность пленча- того ячменя возрастает на 48/о, голозер- ного — на 35%. В Индии рекомендуют делать 2 — 3 полива эа вегетацию в фазу интенсивного кущения,образования фла- гового (верхнего) листа и начала налива эерна. При выращивании пивоваренного ячменя последний полив лучше исклю- чить, так как он затягивает созревание и приводит к увеличению непродуктивных стеблей. Ручная уборка ячменя очень харак- терна для мелкотоварного хозяйства тропиков. Ячмень жнут серпами, высуши- вают в снопах, а затем обмолачивают вручную или с помощью животных. Меха- низированная уборка мало распростране- на, ее проводят комбайнами в период полной спелости зерна при его влажно- сти не выше 22%. Раздельную (двухфаз- ную) механизированную уборку приме- няют редко, как правило, на сильно засо- ренных и неравномерно созревших посе- вах. При уборке на зеленую массу в андии делают 1 — 2 скашивания. При одном скашивании уборку проводят, когда 50% растений зацветает. При двух схашиваниях первую уборку проводят через 65 — 70 дней после посева, а вто- рую — в фазе цветения. Иногда после первого скашивания растения оставляют для производства зерна, но такие посевы чепроду1стивны. 1.3 Рис Рис — главная продовольственная культура в тропической зоне с муссон- ~ì климатом, где огромные территории ~адолго заполняются водой и становятся непригодными для выращивания других сельскохозяйственных растений. В пере- воде с санскрита «рис» означает — «ос- нова питания человека». Современная статистика подтверждает это, доказы- вая, что в основных рисосеющих регионах в ~днем на одного жителя приходится '00 — 150 кг зерна в год. Здесь каждый человек получает за счет риса половину ~ли значительно больше общего количе- =тва калорий. Тем более что калорий- юсть его зерна наиболее высокая среди других зерновых (360 кал/1 00 г). В состав эерна входят: углеводы — 73 — 81 /о, белок — 6 — 9, жир — 0,6 — 2,6, зола— 0.8 — 2,0, клетчатка — 0,2 — 1,0/о, вита- мины (в основном В,). Белок риса по сравнению с другими зерновыми культу- рами содержит повышенное количество таких незаменимых аминокислот, как лизин, валин, метеонин, благодаря чему он лучше переваривается и усваивается организмом человека. На мировом рынке продается как неочищенный (зерно), так и очищенный, или белый, рис (крупа). Последний более дорогой и пользуется большим спросом. Однако преимущественное употребление в пищу такой крупы вызывает у некото- рых народов Азии очень опасное, иногда и смертельное заболевание нервной и сосудистой системы — бери-бери. Это объясняется тем, что в процессе изготов- ления крупы с зерна кроме оболочек уда- ляют зародыш и алейроновый (белко- вый) срой, богатый витаминами и мине- ральными веществами. На некоторые европейские и американские рынки поступает глазированная крупа, обога- щенная этими веществами. Крупа риса используется для приготовления боль- шого количества различных пищевых блюд и деликатесов. Из муки готовят кондитерские изделия, детское питание, крахмал, который применяют в парфю- мерии и медицине. Солома идет на корм животным, строительство, производство бумаги и различных предметов домаш- него обихода. По данным бюллетеня ФАО (1989 г.), площади под рисом составляют 145 6 млн га с преимущественным (88,2%) размещением в Азии. Соответ- ственно здесь сосредоточено и основное производство зерна — 91,3/ мирового валового сбора, который составляет в год 443,5 млн т. Средняя урожайность сравнительно невысокая — 2,8 — 3,4 т/га. Особенно много риса в Азии производят Китай и Индия, где сосредоточены его основные посевы, а сбор составляет соответственно 4,2 — 5,4 и 1,8 — 2,5 т/га. Кроме того, рис как главную селыкохо- зяйственную культуру выращивают в Индонезии, Бангладеш, Таиланде, Вьет- наме, Мьянме, Японии, Республике Корее, КНДР, на Филиппинах. В Америке под ним занято 9,2 млн га (в том числе в Южной — 7,4 млн га). Здесь главные производители зерна Бразилия, Колум- бия, США, Мексика, Куба, Доминиканская Республика. Всего в Новом Свете произ- водят 26,5 млн т зерна при урожайности в Южной Америке 1,8 — 2,3 т/га, в Север- ной — 4,4 — 6,1 т/га. Африка производит 9,5 млн т зерна на площади 5,4 млн га, но урожайность здесь самая низкая — 1,7— 1,8 т/га. Производство сосредоточено на Мадагаскаре, в Нигерии, Гвинее,

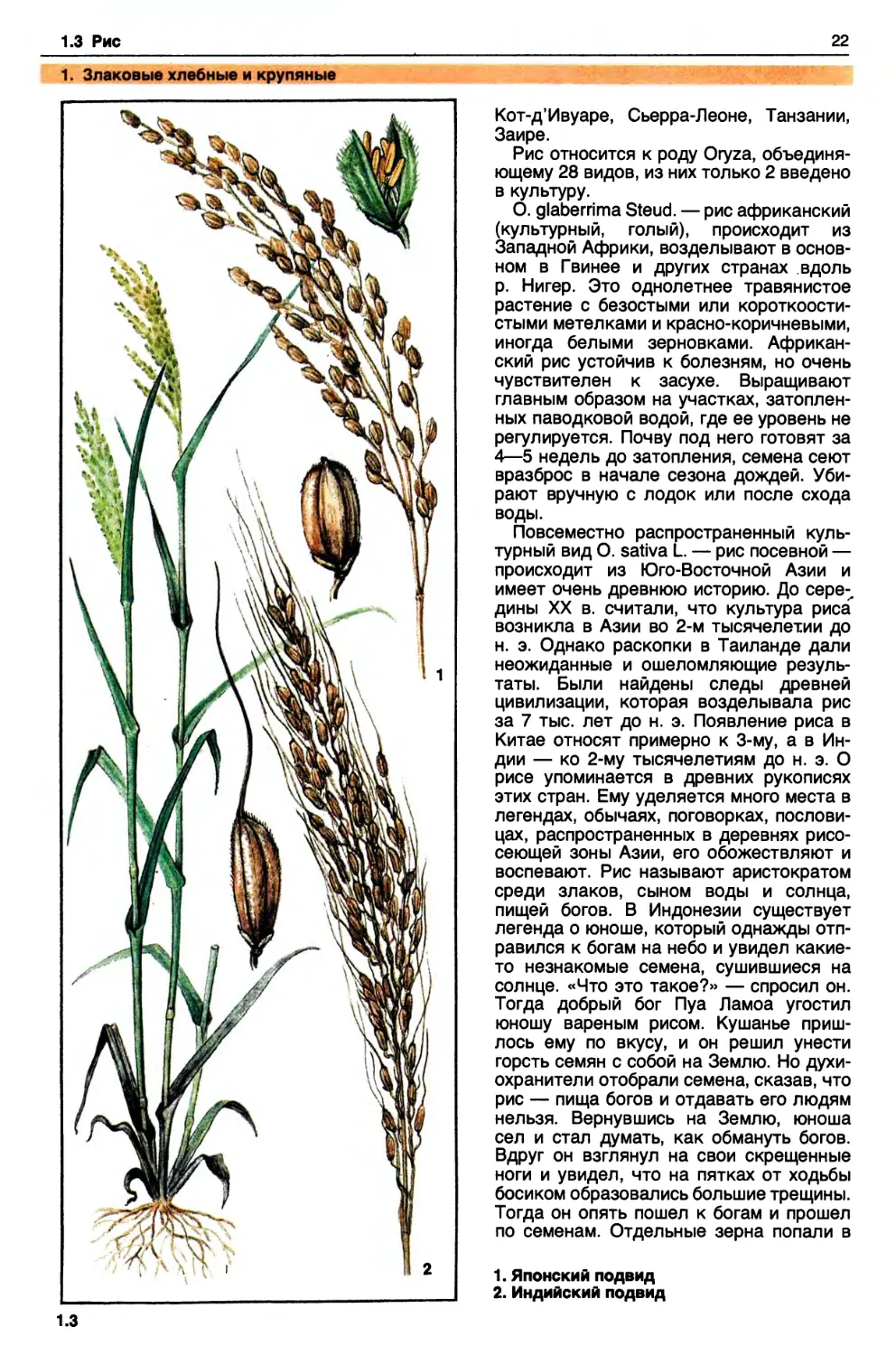

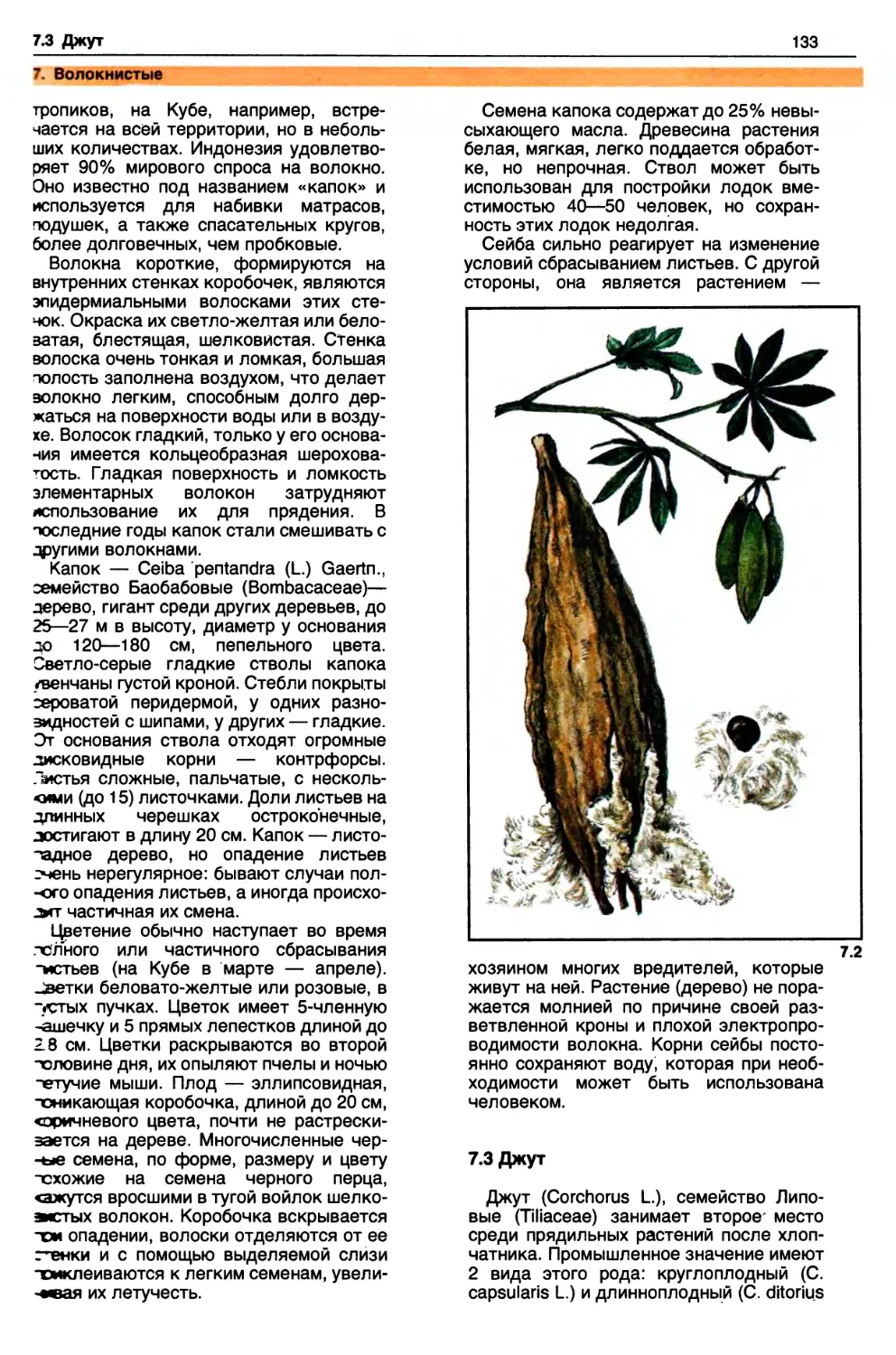

22 1.3 Рис Кот-д'Ивуаре, Сьерра-Леоне, Танзании, Заире. Рис относится к роду Oryza, объединя- ющему 28 видов, из них только 2 введено в культуру. О. glaberrima Steud. — рис африканский (культурный, голый), происходит из Западной Африки, возделывают в основ- ном в Гвинее и других странах .вдоль р. Нигер. Это однолетнее травянистое растение с безостыми или короткоости- стыми метелками и красно-коричневыми, иногда белыми зерновками. Африкан- ский рис устойчив к болезням, но очень чувствителен к засухе. Выращивают главным образом на участках, затоплен- ных паводковой водой, где ее уровень не регулируется. Почву под него готовят за 4 — 5 недель до затопления, семена сеют вразброс в начале сезона дождей. Уби- рают вручную с лодок или после схода воды. Повсеместно распространенный куль- турный вид О. sativa L. — рис посевной— происходит из Юго-Восточной Азии и имеет очень древнюю историю. До сере- дины ХХ в. считали, что культура риса возникла в Азии во 2-м тысячелетии до н. э. Однако раскопки в Таиланде дали неожиданные и ошеломляющие резуль- таты. Были найдены следы древней цивилизации, которая возделывала рис за 7 тыс. лет до н. э. Появление риса в Китае относят примерно к 3-му, а в Ин- дии — ко 2-му тысячелетиям до н. э. О рисе упоминается в древних рукописях этих стран. Ему уделяется много места в легендах, обычаях, поговорках, послови- цах, распространенных в деревнях рисо- сеющей зоны Азии, его обожествляют и воспевают. Рис называют аристократом среди злаков, сыном воды и солнца, пищей богов. В Индонезии существует легенда о юноше, который однажды отп- равился к богам на небо и увидел какие- то незнакомые семена, сушившиеся на солнце. «Что это такое?» — спросил он. Тогда добрый бог Пуа Ламоа угостил юношу вареным рисом. Кушанье приш- лось ему по вкусу, и он решил унести горсть семян с собой на Землю. Но духи- охранители отобрали семена, сказав, что рис — пища богов и отдавать его людям нельзя. Вернувшись на Землю, юноша сел и стал думать, как обман~ь богов. Вдруг он взглянул на свои скрещенные ноги и увидел, что на пятках от ходьбы босиком обрамвались большие трещины. Тогда он опять пошел к богам и прошел по семенам. Отдельные зерна попали в 1. Японский подвид 2. ИндиХскиХ подвид 1.3

1.3 Рис 23 трещины, и духи их не заметили. Так на Земле появился рис, а люди, которые его едят вдоволь, становятся сильными и умными, уподобляясь богам. Вид О. sativa в результате длительной эволюции разделился на 3 географичес- кие расы, которые получили статус подвидов. Подвид indica — индийский рис, или сянь-дао, наиболее приспособлен к мус- сонному климату Юго-Восточной Азии. Он широко распространен в тропическом поясе всех континентов. Это высокоро- слый (выше 100 см}, сильно кустящийся (до 15 побегов на растении}, позднеспе- лый (130 — 180 дней} рис, склонный к полеганию и осыпанию. Типичное расте- ние короткого дня, очень требовательное к теплу. Оптимальная температура для роста и развития — 25 — 30 С, минималь- ная — 18 С, особенно опасно похолода- ние в период цветения и созревания, сумма активных температур (выше 10 С} за вегетацию должна быть не ниже 3500 — 4500 . Растения подвида отлича- ются широкими светло-зелеными густо- опушенными листьями. Имеют легкие метелки средней длины и плотности, колосковые чешуи с редким коротким опушением и длинные, тонкие (3 — 3,5:1) стекловидные зерновки. Урожай и каче- ство зерна высокие. Подвид javanica — яванский рис- выделен недавно, возделывают в эква- ториальной зоне, главным образом в Индонезии. Растения отличаются высо- корослостью, слабой кустистостью, устойчивостью к полеганию и осыпанию семян, Они очень позднеспелые и требо- вательные к теплу, мало устойчивы к .любым неблагоприятным условиям. Сравнительно слабо реагируют на изме- нение длины дня и удобрения. Для расте- ний характерны светло-зеленые, широ- кие, слабоопушенные, прямостоячие листья и длинные, сильно ветвистые, тяжелые метелки с остями. Зерновки гру- бые, толстые, широкие. Урожай сравни- тельно низкий, качество зерна среднее. Подвид japonica — японский рис, или гэн-дао, — экологически приспособлен к климатическим условиям юга умеренной зоны, выделен в Северном Китае, Японии и на п-ове Корея. Выращивают в субтро- пиках и умеренной зоне на всех континен- тах, в том числе в СССР. Растения низ- корослые (50 — 1 00 см}, слабокустящиеся (3 — 5 побегов на растении}, скороспелые (90 — 120 дней), устойчивые к полеганию и осыпанию. Слабо реагируют на длину дня и менее чувствительны к понижению температуры, чем другие подвиды риса. Оптимальная температура для роста и 22 — 26 С, M~H~MaabHaa 12— 15 С. Для получения хорошего урожая достаточно суммы активных температур 2200 — 3200 ° Современные сорта хорошо отзываются на удобрения и экономно расходуют воду. У японского риса листья узкие, темно-зеленые, неопушенные, метелки короткие, плотные, тяжелые, остистые или безостые. Цветковые чешуи покрыты густыми и длинными волосками. Зерновки короткие, широкие (1,4 — 2,9:1}, округлые со стекловидным или матовым (мучнистым} эндоспермом. Урожай и качество зерна ниже, чем у индийского риса. Среди японского подвида выделяют 2 группы разновид- ностей. Рис обыкновенный (utilissima) имеет полностью или частично стекло- видный эндосперм. При варке он сохра- няет форму и не слипается. Рис клейкий (д!цапова) имеет матовый эндосперм, в сваренном виде представляет собой лип- кую, клейкую, сладковатую массу. Среди жителей Юго-Восточной Азии пользуется большой популярностью. При длитель- ных поездках они берут сваренный рис с собой в специальных бамбуковых труб- ках. Пословица народов Южной Азии «Во- да — это душа риса» очень точно отра- жает главную особенность его возделы- вания — размещение на участках, покры- тых слоем воды. По сведениям Между- народного научно-исследовательского института риса (Филиппины}, только 9 104 площади под культурой не затопля- ется водой. Постоянное размещение в воде или в очень влажной почве обусло- вило формирование у риса вегетативных органов, отличных от других злаков. Вто- ричная корневая система мелкая, прони- кает на глубину 20, редко 30 см, распро- страняется главным образом в горизон- тальном направлении. Для снабжения кислородом и нормального минерального питания в корнях, стеблях и листьях рас- тений образуется рыхлая паренхима с воздухопроводящими полостями (аэрен- хима). Атмосферный воздух через устьица листьев попадает в растения и снабжает их кислородом, необходимым для дыхания. Выделяясь через корни в воду, он создает в ризосфере окисли- тельную микрозону, способствующую быстрому переходу труднорастворимых соединений в легкорастворимые, кото- рые хорошо усваиваются растениями. В условиях затопления почвенный фосфор быстро минерализуется и поглощается рисом, этим объясняется слабая отзыв- чивость культуры на фосфорные туки. Азотные удобрения лучше вносить под рис в аммонийной форме (NH,), так как

1.3 Рис 24 она дольше сохраняется в затопленной почве. Нитратная форма азота (NO) быстро переходит в нитритную (NO2), которая восстанавливается до газо- образной и улетучивается (процесс дени- трификации). Кстати, почва — очень важ- ный фактор при возделывании риса. Главное, чтобы она была плодородной, связной и обладала хорошей водоудер- живающей способностью. Для риса допу- стимы кислые (рН 3,8 — 4) и даже засо- ленные почвы, но не рекомендуются пес- чаные или заЫлоченные. Свойства почвы учитывают при подборе предшественников в севооборо- те, разработке системы удобрений, регу- лируемом орошении. На бедных почвах хорошие предшественники — бобовые культуры — фасоль, соя, вигна, гуар, нут, каянус, которые часто используют как сидераты (зеленые удобрения), выращи- вая их в сухой сезон, а рис — в дождли- вый. На богатых почвах рис в севооборо- тах размещают после пшеницы, ячменя, батата, овощей (Япония), джута, хлопчат- ника, табака, кукурузы (Индия, Шри-Лан- ка). В Америке, СССР, Австралии и в странах Западной Африки рис сеют по пласту двухлетнего клевера. Однако гораздо чаще в мелких крестьянских хозяйствах его выращивают бессменно, на одних и тех же полях, что приводит к сильному истощению почвы, массовому распространению болезней, вредителей, сорняков и снижению урожая зерна. Подготовка почвы и все работы по выращиванию риса прежде всего свя- заны с орошением. В процессе длитель- ного возделывания выделились 4 основ- ных типа культуры риса: плавающий, затопляемый, орошаемый, суходольный. Плавающий (глубоководный) рис, веро- ятно, имеет самое древнее происхожде- ние. Это наиболее простой тип культуры, занимающий менее 104 рисовых площа- дей. Его практикуют в Камбодже, Вьетна- ме, Лаосе, Мьянме, Китае, Таиланде (в поймах Меконга), в Индии и Бангладеш, вдоль Ганга, а также в Западной Африке по берегам Нигера. Подготовка поля очень простая — в сухой сезон сжигают солому и остатки растительности, а почву рыхлят мотыгами или местными плугами. В самом начале дождливого сезона разбрасывают семена или выса- живают рассаду. Если вода быстро при- бывает и не позволяет сажать в наклон руками, то используют палку с наконе- чником в виде вилки или проводят посад- ку, зажав рассаду между пальцами ноги. Высаженный рис оставляют до разлива реки, когда вода затопляет поля и начи- нает быстро подниматься. Глубина зато- пления может быть от 1 до 6 м. Вместе с водой поднимается и рис, находясь постоянно над ее поверхностью. Он хорошо переносит даже полное затопле- ние до 3 суток, потом начинает страдать и на 7-е сутки погибает. Имеются спе- циальные направления селекции плава- ющего риса, согласно которым сорта должны иметь: — устойчивость к затоплению, болез- ням и высокую продуктивность зерна— 4 — 4,5 т/га; — быстрорастущие, толстые, гладкие, голые листья (чтобы не налипал ил) с высоким содержанием хлорофилла; — быстроудлиняющиеся стебли (начи- ная с 4-го междоузлия), заполненные паренхимой (до 20 — 30 узлов); — интенсивное побегообразование из узла кущения и хотя бы по одному побегу, начиная с 10-ro узла и выше; — много узловых корней и воздушные (висячие) корни на всех узлах 'стебля, которые после схода воды укореняются в почве, и рис продолжает вегетацию. Чаще всего плавающий рис созревает, когда на поле стоит еще глубоКий слой воды. Убирают его с лодок. Обычно лод- кой управляет мужчина, а женщины сре- зают метелки. Урожайность плавающей культуры низкая (от 0,8 до 1,2 т/га). В некоторых странах (Таиланд, Гвинея, Египет) с очень давних времен на плава- ющей культуре риса регулируют глубину воды. Для этого вдоль рек строят несколько рядов высоких дамб, а между ними — поперечные валы, которые делят пойму на бассейны. Вода в них поступает в половодье, ее регулируют специаль- ными водозаборными отверстиями. Дамбы и валы удерживают воду в бассей- нах после спада ее в реке, позволяя продлить вегетацию риса. Затопляемый рис тоже очень древний и наиболее широко распространенный тип культуры. Под ним занято больше 704 всех рисовых площадей в тех странах тропиков, где годовая сумма осадков выше 2000 мм. Именно за счет их и соз- дается слой воды на полях. Недаром культуру, возделываемую в этих местах, называют «небесный рис». Его выращи- вают как в долинах, так и на холмах и даже в горах на высоте до 2000 — 2500 м над ур. моря. Высокогорный рис на Филиппинах, в Шри-Ланке, Индии, Индо- незии, Японии размещают на специально насыпанных террасах, ограниченных прочными валами, не пропускающими воду. Плодородную землю на террасы приносят на руках из долин. Накапливать почву помогают горные ручьи, которые несут плодородный ил с вышерасполо-

25 1.3 Рис Районы возделывания риса женных склонов. Они служат дополни- тельным источником орошения. Иногда воду из дальних ручьев местные жители направляют на. верхние террасы по кана- лам или бамбуковым трубам. Обработку почвы и посев затопляемого риса на террасах проводят вручную. В долинах и на возвышенных равнинах в зависимости от экономических возмож- ностей подготовку почвы осуществляют как вручную, так и с помощью животных или тракторов. Традиционную обработку бессменного риса крестьяне Юго-Восточ- ной Азии делают самодельными плугами, в которые впрягают домашний скот. Вспашку чеков проводят по неглубокой воде, так как в сухой сезон рисовая почва не поддается такой обработке. Чеки представляют собой. участки поля, огороженные земляными валами, удер- живающими воду. Главное требование— поверхность чеков должна быть ровной, что обеспечивает одинаковую глубину затопления риса. Поэтому вспашку про- водят несколько раз вдоль и поперек чека. Затем боронами вычесывают сор- няки, рыхлят почву и частично выравни- вают ее. Заканчивают подготовку чеков обязательной планировкой поверхности деревя нным брусом или доской. В результате почва приходит в пастообраз- ное состояние, которое обеспечивает хороший контакт с ней корней риса, лишенных корневых волосков. В некоторых странах Азии и Америки такую же технологию подготовки зато- пленной почвы осуществляют более сов- ременными средствами. Используют трактора, оборудованные специальными приспособлениями на колесах, дающими возможность работать в очень вязкой почве, и металлические нивелиры. Подготовка почвы в сухой сезон прово- дится в крупных хозяйствах, выращи- вающих рис в севообороте с другими культурами и обеспеченных тракторами и сельскохозяйственными машинами. Вслед за уборкой предшественника поле пашут на глубину 20 — 30 см, затем почву разделывают дисковыми культивато- рами и боронами. После этого проводят повторную мелкую вспашку и разделку почвы. Подготовку поля заканчивают выравниванием и формированием чеков. Иногда число вспашек увеличивают до 3 — 4. В Японии, Китае и некоторых шта-

1.3 Рй@ 26 тзх Индии под вспашку вносят навоз, тра- вяные компосты, рисовую полову и соло- му, масляные жмыхи, рыбные отходы. На бедных почвах в качестве органики используют бобовые сидеральные куль- туры или азотфиксирующие водоросли (микропапоротник азелла). Доказано, что только за счет внесения азеллы можно экономить от 25 до 60 кг/га минерального азота. В Индии и Бангладеш под предпо- севную обработку почвы рекомендуют вносить весь фосфор и калий (30 40 кг/га) и половину нормы азота (20 — 40 кг/га). Остальной азот дают в виде вегетацион- ных подкормок. В древних районах рисосеяния нередко с одного поля получают до 2 — 4 урожаев риса в год, в том числе и до 2 урожаев затопляемой культуры. Это прежде всего зависит от общего количества осадков и периодичности их выпадения. В много- урожайной культуре при посеве риса семенами используют раннеспелые сорта японского подвида, созревающие за 90— 110 дней. Семена разбрасывают и слегка заделывают в очень влажную почву в начале дождливого сезона или сеют позже, когда наберется небольшой слой воды. В последнем случае их предвари- тельно замачивают, чтобы они не плава- ли, и сеют сразу же вслед за последней обработкой, пока ил не как, оседая, он затягивает и прикрывает семена. Количество высеянных семян (норма высева) может быть разной — от 40 до 100 кг/га и больше. Норму высева повышают при посеве в период сильных дождей, так как в этих условиях сни- жается интенсивность освещения и сорта слабо кустятся, а также на прибрежных засоленных (мангровых) почвах. Кален- дарные сроки сева затопляемого риса в Азии и Западной Африке с мая — июня по сентябрь — октябрь. Несмотря на простоту и экономичность семенного посева риса, в затопляемой и особенно многоурожайной культуре более широко распространен пересадоч- ный, или рассадный, способ его возделы- вания. Он заключается в получении рас- сады из семян в специальных питомни- ках, пересадке и выращивании ее на основных рисовых чеках. Это позволяет лучше использовать сезонные дожди и тепло за счет сокращения времени воз- делывания культуры на основной планта- ции, культивировать более урожайные и высокопродуктивные средне- и поздне- спелые сорта индийского подвида. Кроме того, экономятся вода и семена, освобо- ждается время для лучшей подготовки поля. Рассада на плантации получает оптимальную площадь питания, а так как отбираются наиболее крепкие и здоро- вые растения, то они лучше противостоят болезням, вредителям и сорнякам. Но этот способ более дорогой и трудоем- кий. Питомники в виде небольших чеков устраивают вблизи полей и водных источников, откуда можно подать воду до начала дождей. Сначала почву прома- чивают и несколько раз рыхлят на глу- бину 12 — 15 см, доводя ее до пастообраз- ного состояния. Под первые рыхления вносят 10 — 20 т/га навоза или компоста. Если почва очень бедная, то применяют минеральные удобрения из расчета: азота — от 2 до 5 кг, фосфора и калия— 2 — 2,5 кг на 400 — 500 м2 питомника. На эту площадь достаточно посеять 20 — 30 кг семян, чтобы обеспечить рассадой 1 га плантации. Семена предварительно замачивают в воде до полного набухания или проклевывания и сеют, как правило, без заделки в очень вл~ную почву. После появления всходов питомник зжо- пляют и держат воду постоянно до выемки рассады, которую проводят через 20 — 40 дней. Такие питомники называют затопляемыми или мокрыми. Если воды для полного затопления не хватает, то рассаду выращивают от 40 до 60 дней в суходольных (сухих) питомни- ках, где влажность почвы поддерживают регулярными поливами. Сухие семена сеют на грядки высотой 10 — 13 см и при- крывают сверху слоем земли в 2 — 3 см. Иногда в питомниках делают несколько мелких чеков с 3 — 4 сроками посева, интервал между которыми от 6 до 10 дней. Это позволяет получать неперерос- шую рассаду и пересаживать ее в поле по мере подготовки и затопления чеков на основной плантации. Для пересадки выбирают лучшие растения и связывают их в пучки, отрывая верхушки листьев и подрезая корни. Сажают в грязь или небольшой слой воды по 2 — 4 растения в гнездо так, чтобы верхняя часть листьев была над водой. Посадку проводят с междурядьями от 10 — 15 (скороспелые сорта) до 22,5 — 30 см (средне- и поздне- спелые). В рядках расстояния примерно такие же или несколько меньшие. Уход за затопляемым рисом ручной. Его несколько раз пропалывают, собирают с растений личинки вредителей, при созре- вании охраняют от птиц. В Индии по мел- кой воде делают подкормки азотом во время кущения и выбрасывания метелок. При накоплении слишком большого слоя воды ее отводят на соседние чеки или по канавам в накопители. При созревании риса воду из чеков выпускают. Уборка ручная, иногда с применением неслож-

1.3 Рис 27 ных местных приспособлений. Календар- ные сроки уборки в основных районах размещения затопляемого риса (Юго- Восточная Азия} с октября по январь. Орошаемый рис занимает небольшие площади (примерно 4 — 5% мировых посе- вов) как в древних очагах рисосеяния (Индия, Китай), так и в сравнительно молодых, расположенных в Африке, Азии, Европе и Америке. История этого типа культуры связана со строитель- ством первых ирригационных сооруже- ний, с помощью которых земледелец мог в той или иной степени регулировать на полях подачу, уровень и сброс воды. Сюда относятся простейшие водонакопи- тели в виде прудов, глубокие ороситель- ные каналы с самодельными ручными или ножными водоподьемниками, верх- ние распределительные каналы, подпор- ные плотины, водяные дворы, колодцы и т. д. Ограниченное распространение и слабый рост площадей под орошаемым рисом обьясняются тем, что современ- ные ирригационные системы — дорого- стоящие инженерные сооружения, строи- тельство которых не под силу отдельным крестьянам и даже целым деревням. Это задача государства, и там, где она реше- на, рисоводство является очень прибыль- ным. Например, в Японии, где почти пол- ная ирригация площадей, получают уро- жаи зерна более 6 т/га. То же самое можно сказать об Австралии (5,8— 6,6 т/га}, США (5,1 — 6,2 т/га}, странах Западной Европы (5 — 6 т/га), СССР (4,0— 4,4 т/га}. А вот в Индии, несмотря на срав- нительно высокий процент орошаемых площадей под рисом, урожайность невы- сокая. Это говорит о том, что одного оро- . шения без соответствующей агротехники недостаточно. Для орошаемой культуры необходимы сорта интенсивного типа с высокой про- дуктивностью (8 — 10 т/га), высококаче- ственным зерном, коротким, прочным стеблем, энергичным процессом кущения и высокой продуктивной кустистостью, нейтральной фотопериодической реак- цией, устойчивые к болезням и вредите- лям, с хорошей отзывчивостью на азот. Среди них есть сорта индийского и японского подвидов. В настоящее время в Индии культивируют несколько сот сор- тов, но они, как правило, не отличаются высокой урожайностью. Большинство крестьян из-за низкой агротехники полу- чают не более 50 — 604 потенциально возможного урожая. Подготовка почвы под орошаемый рис должна проводиться своевременно, сразу после уборки предшественника. Например, в субтропиках осенью после скашивания многолетних трав почву пашут отвальными плугами на глубину 20 — 30 см. При повторном посеве риса на полях, засоренных клубнекамышом или корневищными сорняками, делают мел- кую вспашку, а весной проводят 2 глубо- кие культивации с последующим вырав- ниванием поверхности почвы. Послед- нюю обработку делают за 1 — 2 дня до посева, который проводят не раньше, чем почва прогреется до 12 — 14'С. В тропи- ках орошаемый рис возделывают в сухой сезон, поэтому почву начинают готовить в конце влажного сезона при выпадении последних небольших дождей. Например, на Кубе подготовку почвы начинают с глубокой (25 — 30 см) вспашки дисковыми плугами. Когда почва осядет, ее несколько раз дискуют и опять пашут на меньшую глубину (15 — 20 см} в попереч- ном направлении. Затем проводят неод- нократное боронование и выравнивание, насыпают земляные валики, ограничива- ющие чеки. Во всех странах, где выращи- вают сорта интенсивного типа, приме- няют минеральные удобрения. Органику и фосфорно-калийные туки (60 — 80 кг/га) вносят под вспашку. Азот в дозе 40— 60 кг/га, или 50 — 60'4 общего количества, вносят тогда же или под последнюю культивацию, если она достаточно глубо- кая. Остальную часть азотных удобрений дают в виде внекорневых подкормок. Орошаемый рис чаще размножают семенами, но в некоторых странах Азии встречается пересадочная культура. Посев проводят до затопления почвы на глубину 2 — 4 см сеялками с междурядь- ями от 7,5 до 15 см. На 1 га площади в тропиках расходуют от 80 до 120 кг сухих семян, в субтропиках — 170— 260 кг. Водные режимы для орошаемого риса разные. Наиболее распространено постоянное затопление в течение всей вегетации растений. При описанном сухом посеве воду дают сразу после него. Но в местах распространения сорного краснозерного риса ее подают в чеки до посева и сеют пророщенными семенами по воде, исходя из того, что красный рис не может прорастать под водой. В мелких и средних крестьянских хозяйствах посев ручной, а в крупных сельскохозяйствен- ных предприятиях рис сеют с самолетов (Куба, США, страны Южной Европы}. Через 2 — 3 дня слой воды понижают до 5 — 7 см и оставляют на таком уровне, пока рис кустится. В конце кущения воду поднимают до 12 — 1 5 см и сохраняют этот слой до созревания. В отдельных странах слой воды ниже. При массовом появлении на поле просовидных сорня- ков (просянок) воду на 7 — 8 дней подни-

1.3 Рис 28 мают до уровня 20~25 см, что дает высо- кий эффект их уничтожения. Постоянный режим орошения наиболее простой и распространенный, но у него есть много недостатков. Сюда относятся перерасход воды, полегание риса, изре- живаемость посевов и удлинение срока вегетации. Есть более экономные режимы орошения, например такие, как укороченное и прерывистое затопление, особенно последнее, которое применяют также при рассадной культуре. При этом режиме слой воды отсутствует или зна- чительно снижается в отдельные периоды вегетации риса. Такой режим применяют в ряде стран, в том числе в СССР, где рис сеют во влажную почву, после чего подают воду до затопления чека на глубину 6 — 8 см. Как только семена проклюнутся, воду сбрасывают и делают смачивающие поливы до появле- ния 2 листьев. Затем дают слой воды до 5 — 7 см, предварительно произведя азот- ную подкормку и внеся гербицид пропа- нид (против элаковых сорняков). Если кущение хорошее и плотность посева высокая, то воду поднимают до 1(~12 см. В конце кущения ее слой увеличи- вают до 20~25 см и держат его до выхода в трубку (против просянок), эатем снижают до 1(~12 см. Перед выметыва- нием уровень воды понижают, вносят гербициды и делают вторую подкормку азотом, а при необходимости и калием. В дальнейшем слой воды 10 — 12 см нахо- дится на поле до молочно-восковой спе- лости семян, когда подачу воды прекра- щают и воду постепенно сбрасывают. За 20 дней до уборки ее удаляют полностью. Уборку орошаемого риса проводят на сухих чеках, где в интенсивном рисовод- стве широко используют уборочные машины. Одноразовую уборку с обмоло- том зерна делают комбайнами на равно- мерно созревшем неполегшем посеве. В остальных случаях проводят раздель- ную, или двухфаэную, уборку. Сначала растения риса косят жатками в валки, а через 3 — 5 дней комбайнами подбирают и обмолачивают зерно. Если урожай высо- кий, обмолот делают дважды. Суодольный рис занимает в мировом рисоводстве сравнительно небольшую часть площадей — около 20 млн га. Однако в отдельных регионах он явля- ется главным типом культуры. По сведе- ниям Международного НИИ риса и Меж- дународного НИИ тропического земледе- лия, в общей площади под культурой доля суходольного риса в Южной и Юго- Восточной Азии составляет 8/~, в Запад- ной Африке — 62, а в Латинской Амери- ке — 72%. Объем производства зерна не превышает 5Ж мирового сбора. Крупа из этого зерна низкого качества и ис- пользуется для местного употребления. Действительно, это самый примитивный способ возделывания культуры риса, основанный на использовании осадков, количества которых (1200 — 2000 мм в год) не хватает для эатопления рисовых полей. Суходольный рис иногда называют гор- ным, так как многие площади под ним размещены в горах на высоте от 1000 до 2000 м над ур. моря. Здесь земледельцы выбирают под будущее поле склон горы, иногда очень крутой, и готовят его под посев. Вырубают кустарники, мелкие деревья, с крупных обрубают ветви и вер- хушки, подсохшую древесину сжигают и разбрасывают золу. Сеют рис в лунки с помощью заостренных кольев. Урожай зерна в первый год едва достигает 3,5 т/га, а во второй падает вдвое. Участки быстро приходят в негодность, поскольку тропические ливни смывают плодород- ный слой и вызывают сильную эразию почвы. Таким образом, культура горного риса непродуктивна и экономически вредна из-за уничтожения леса. Более перспективен суходольный рис на участ- ках с нормальным рельефом и в неэато- пляемых низинах вблизи рек. В Брази- лии, где 75% этой культуры выращивают на участках с нормальным рельефом, он дает около 604 общего сбора зерна в стране. Однако урожайность невелика— 1,2 — 2,5 т/га. Это связано с размещением на почвах, бедных органическими веще- ствами и фосфором, отсутствием хоро- ших сортов, невосприимчивых к пирику- ляриозу — наиболее опасной болезни риса. А ведь именно здесь наиболее высокий уровень интенсификации сухо- дольного риса. На крупных фермах при- меняют современную технику, вносят удобрения, гербициды. Нужны новые сор- та, и не только высокоурожайные и устойчивые к болезням и вредителям, но прежде всего засухоустойчивые, мало- чувствительные к избытку алюминия и недостатку фосфора в почве. Этими качествами обладают 2 новых сорта Международного института риса — IR-43 и IR-45, которые подходят для условий интенсивного производства. В Западной Африке суходольный рис возделывают как в горных районах, так и в низинах и на болотах. Его размещают на новых расчищенных участках или после перелагав (обработанных участков эемли, эаброшенных на несколько лет), высевая подряд 2 — 3 года. Подготовку почвы и гюсев проводят вручную или местными примитивными плугами в

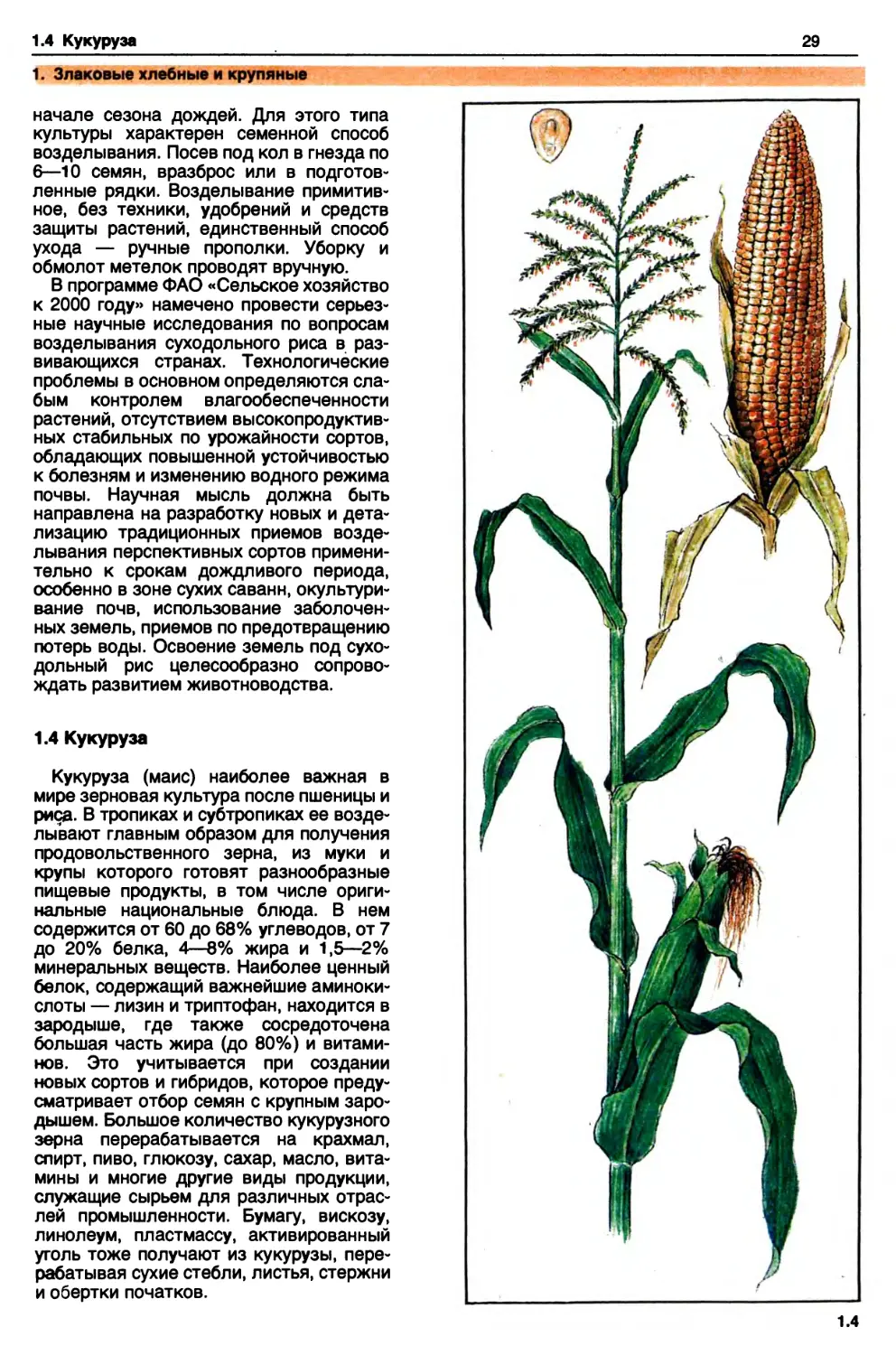

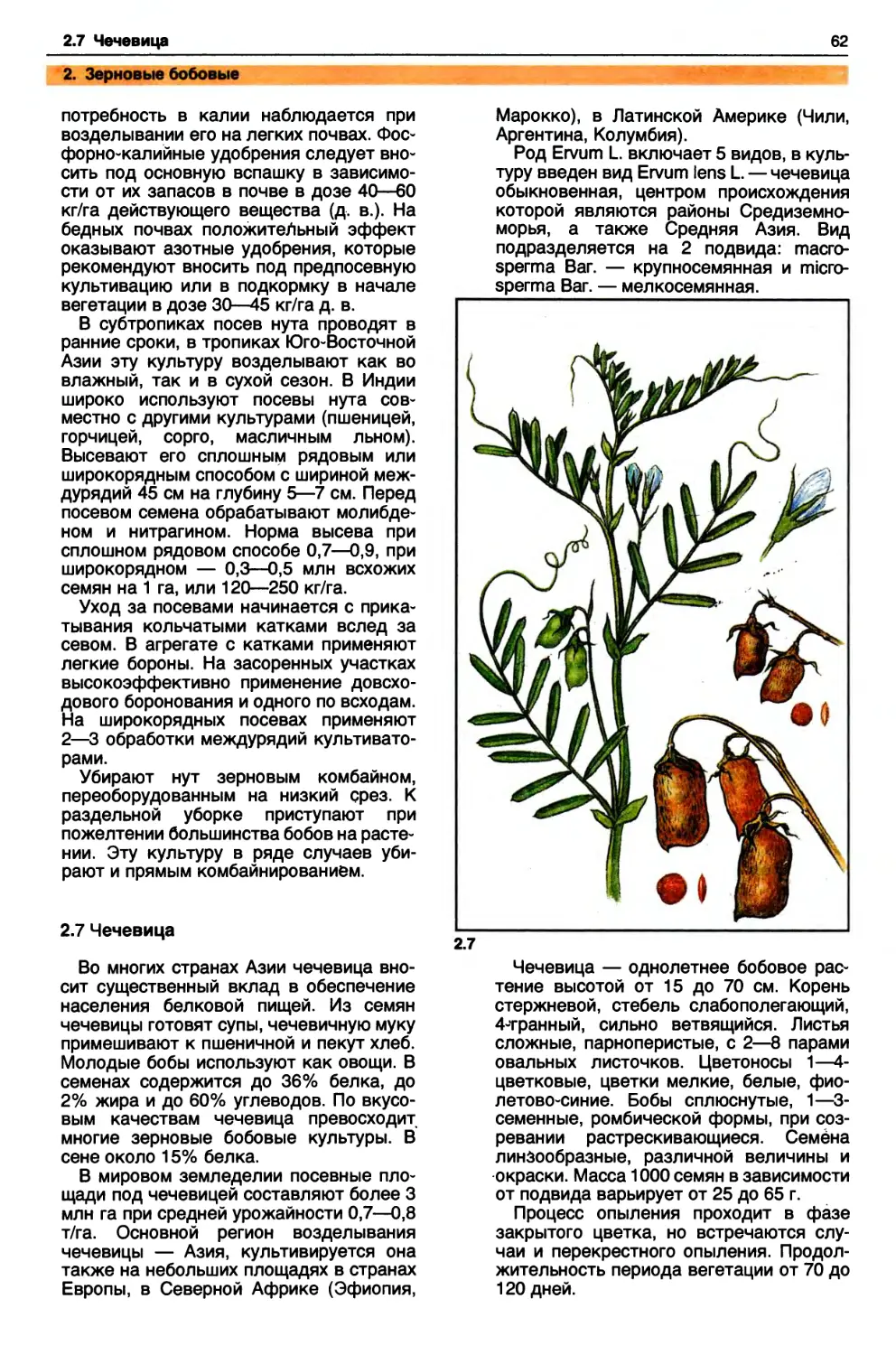

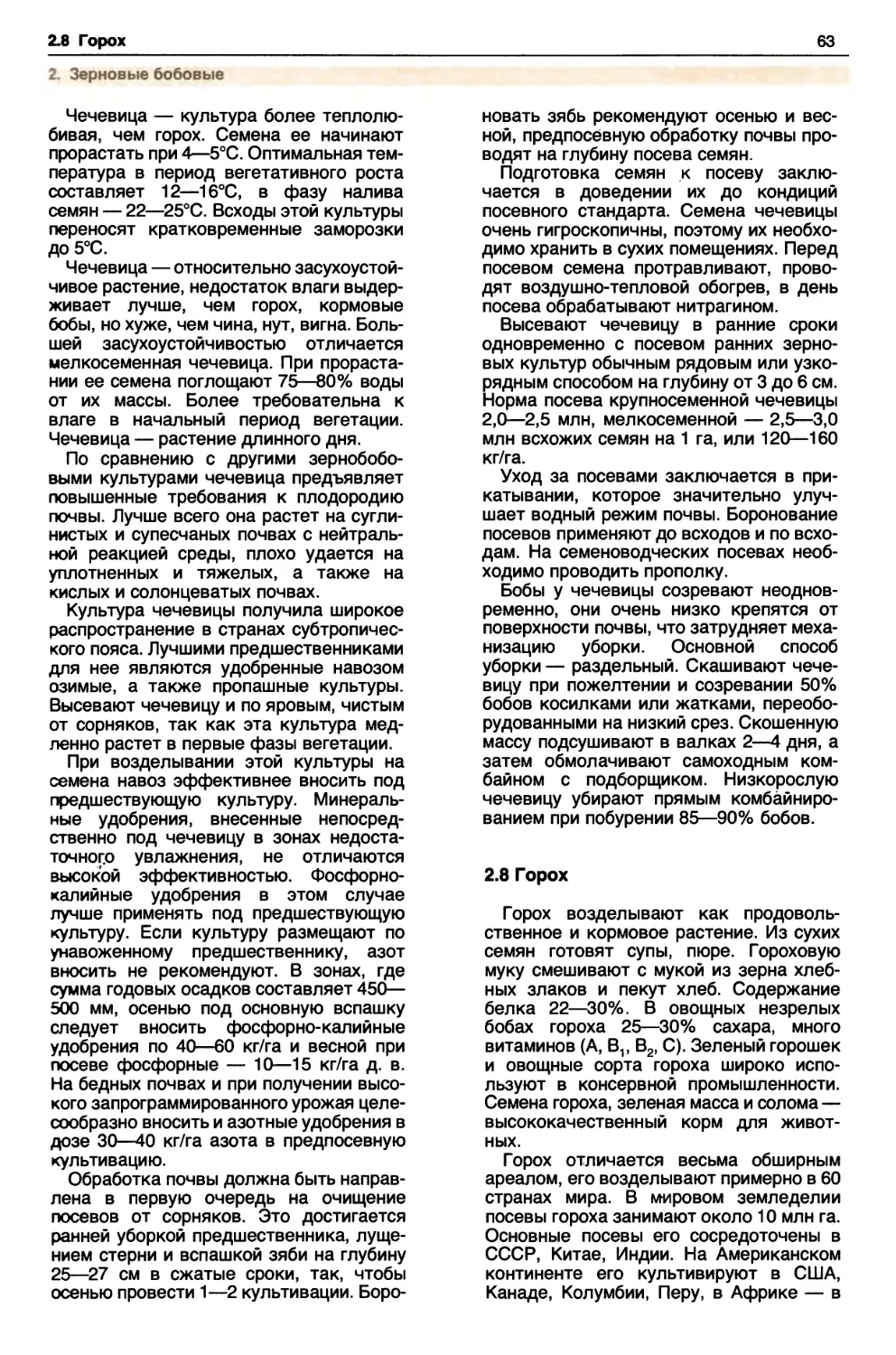

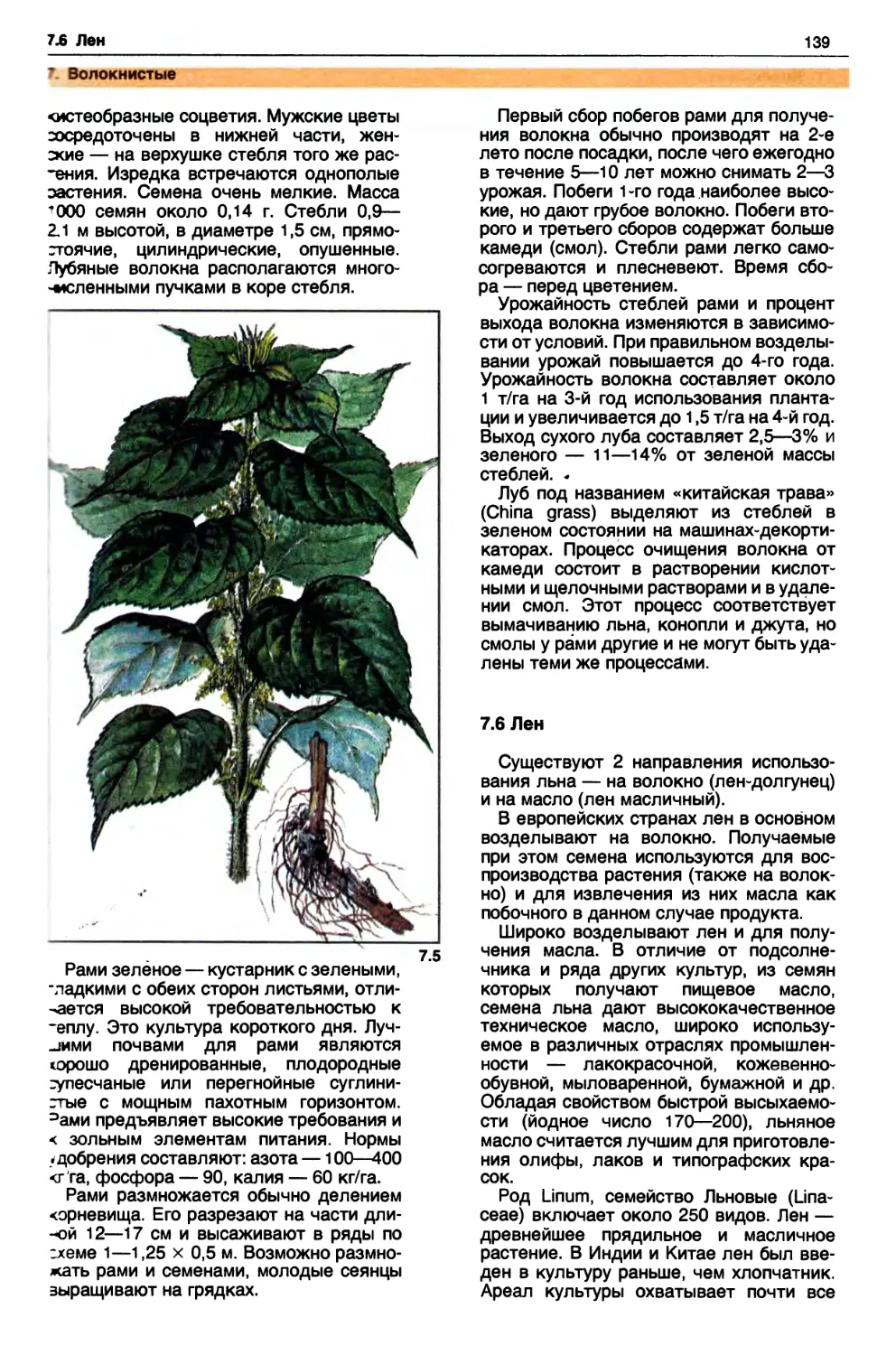

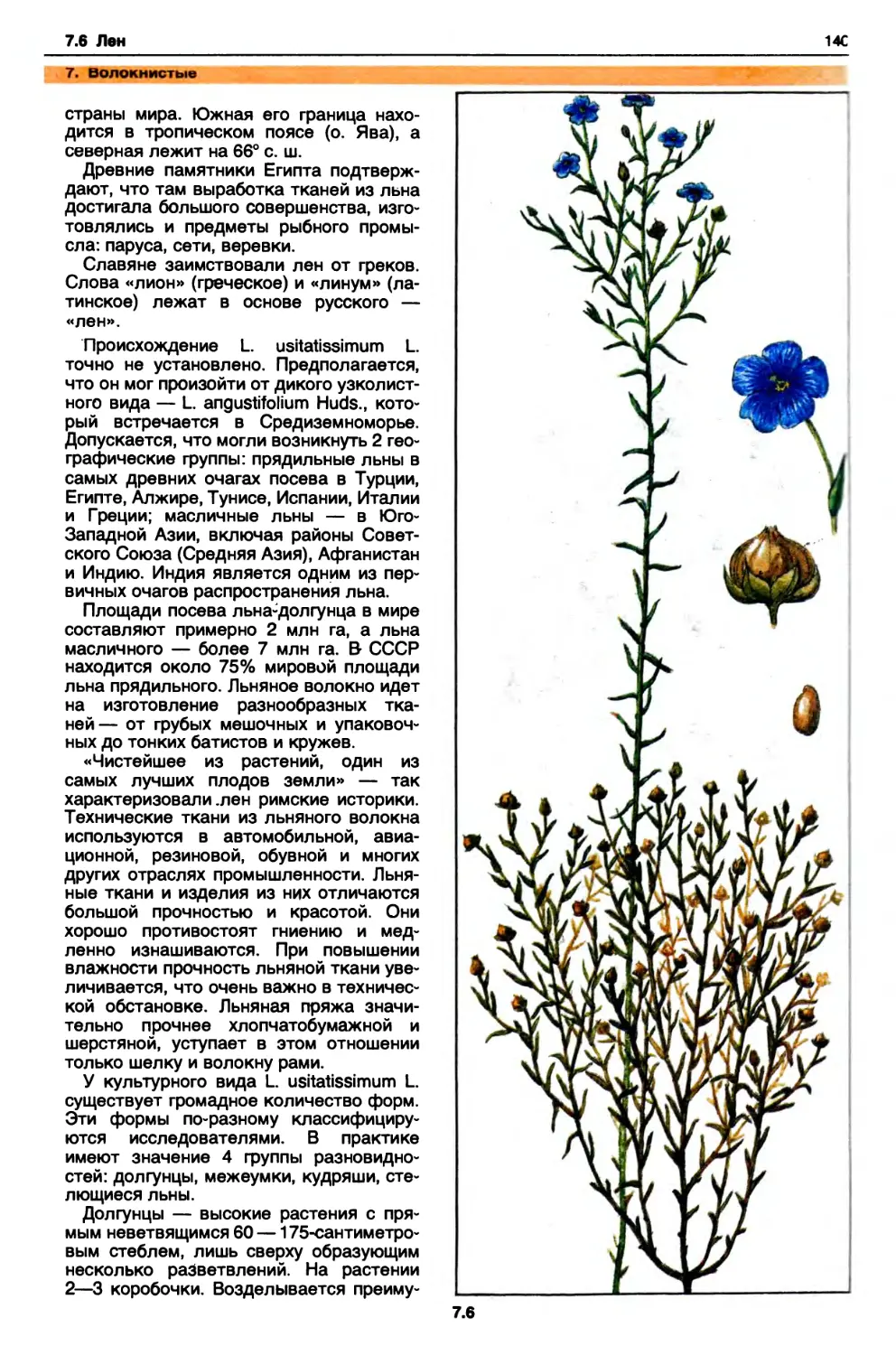

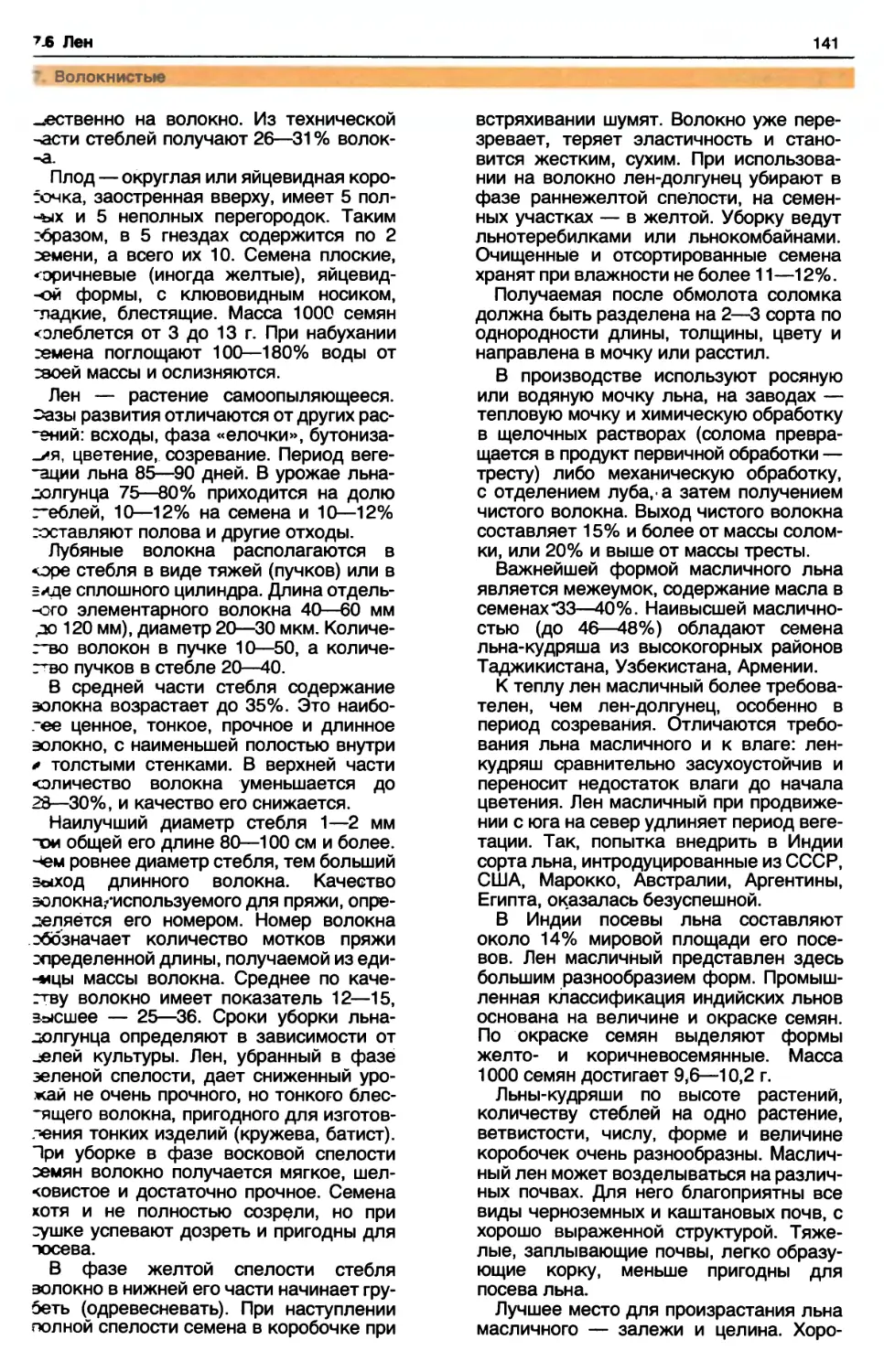

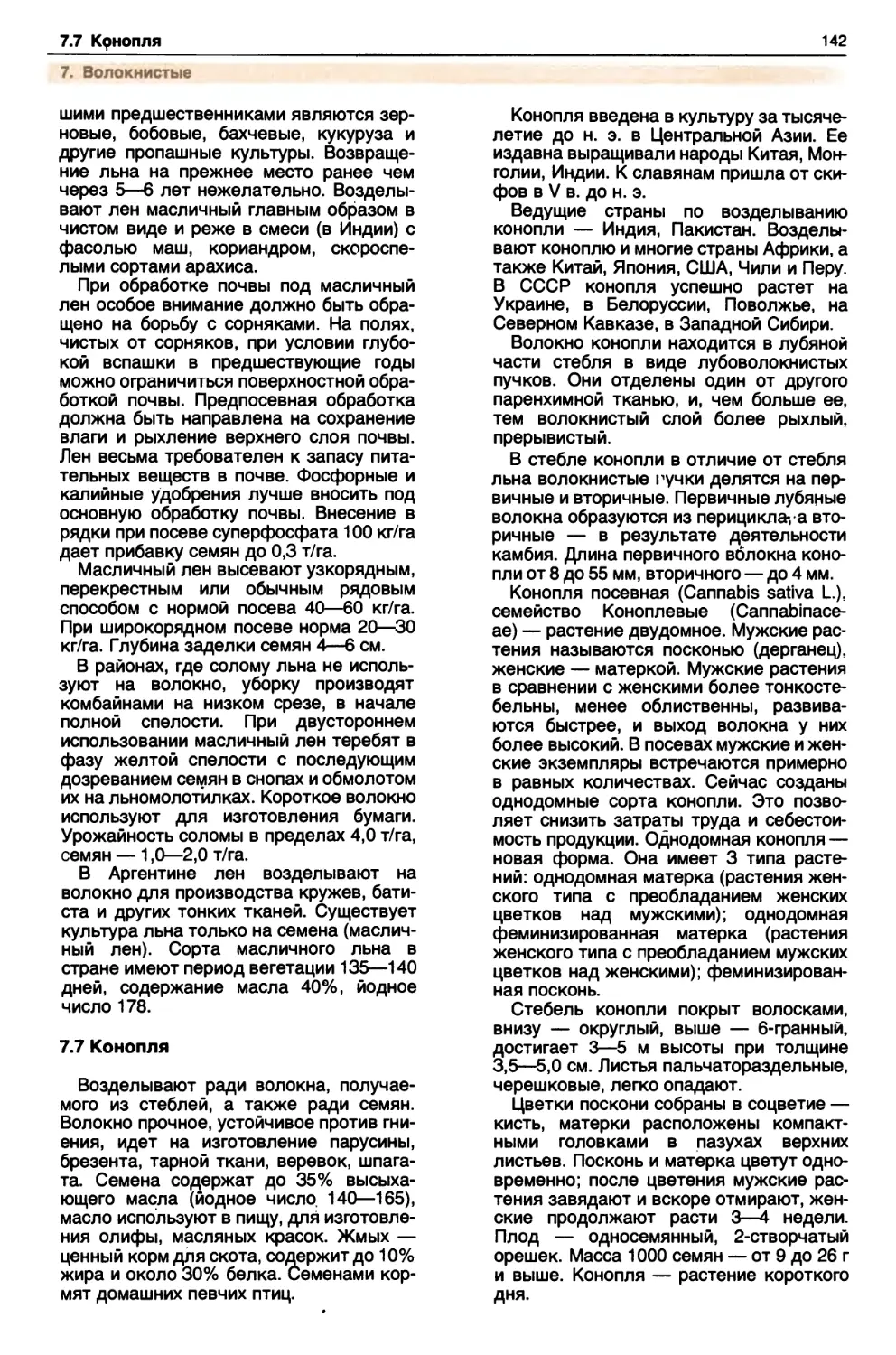

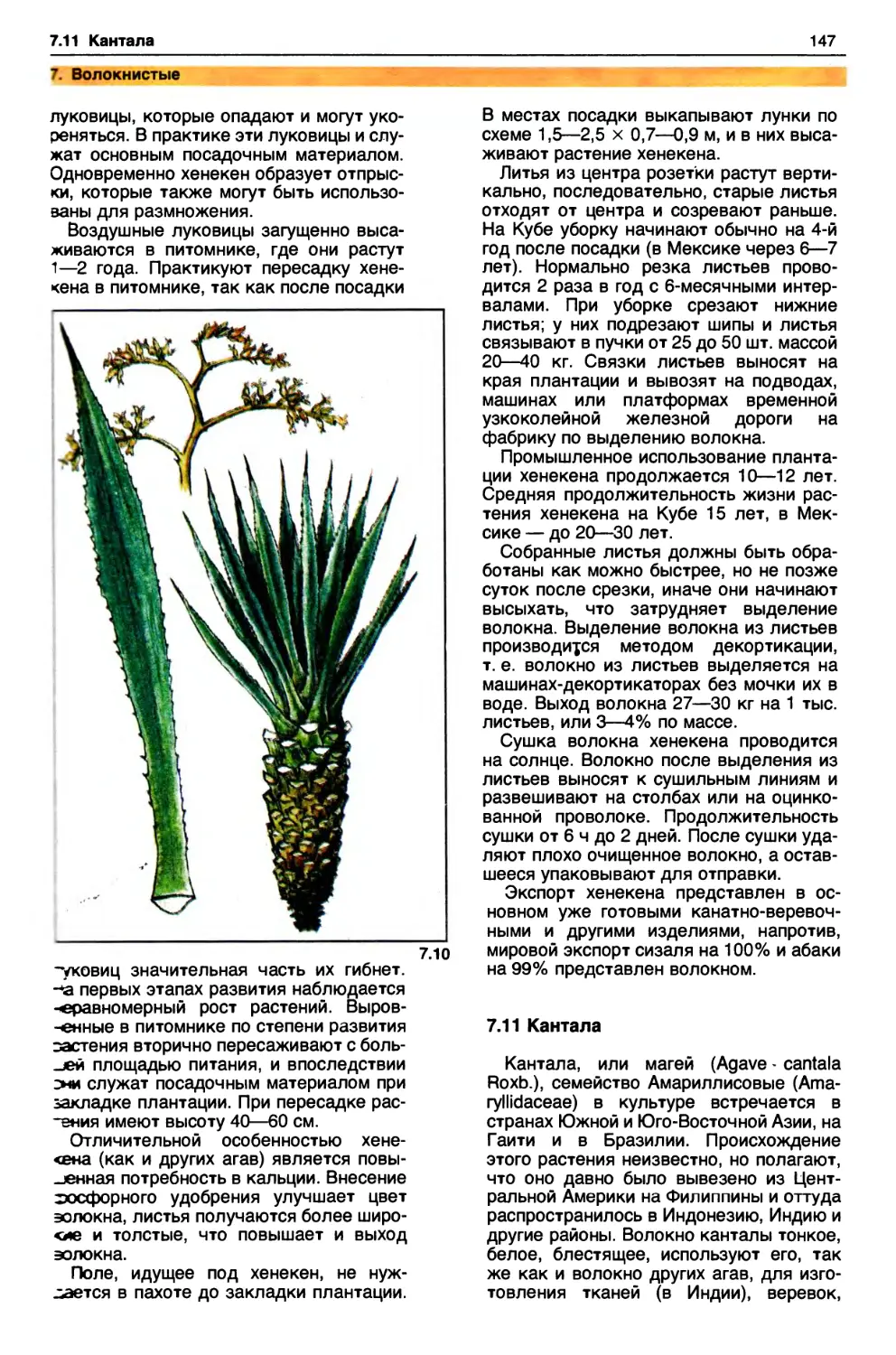

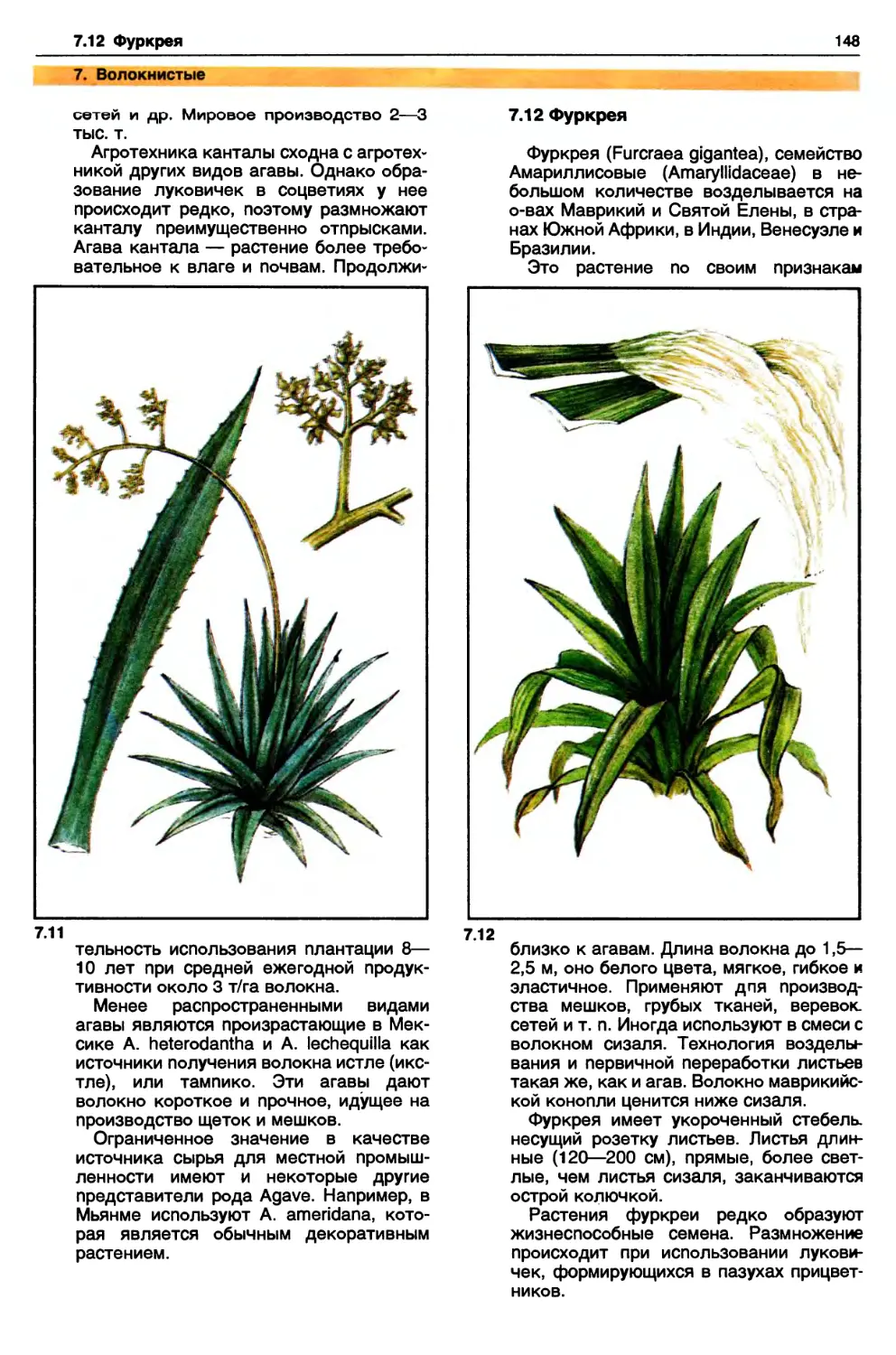

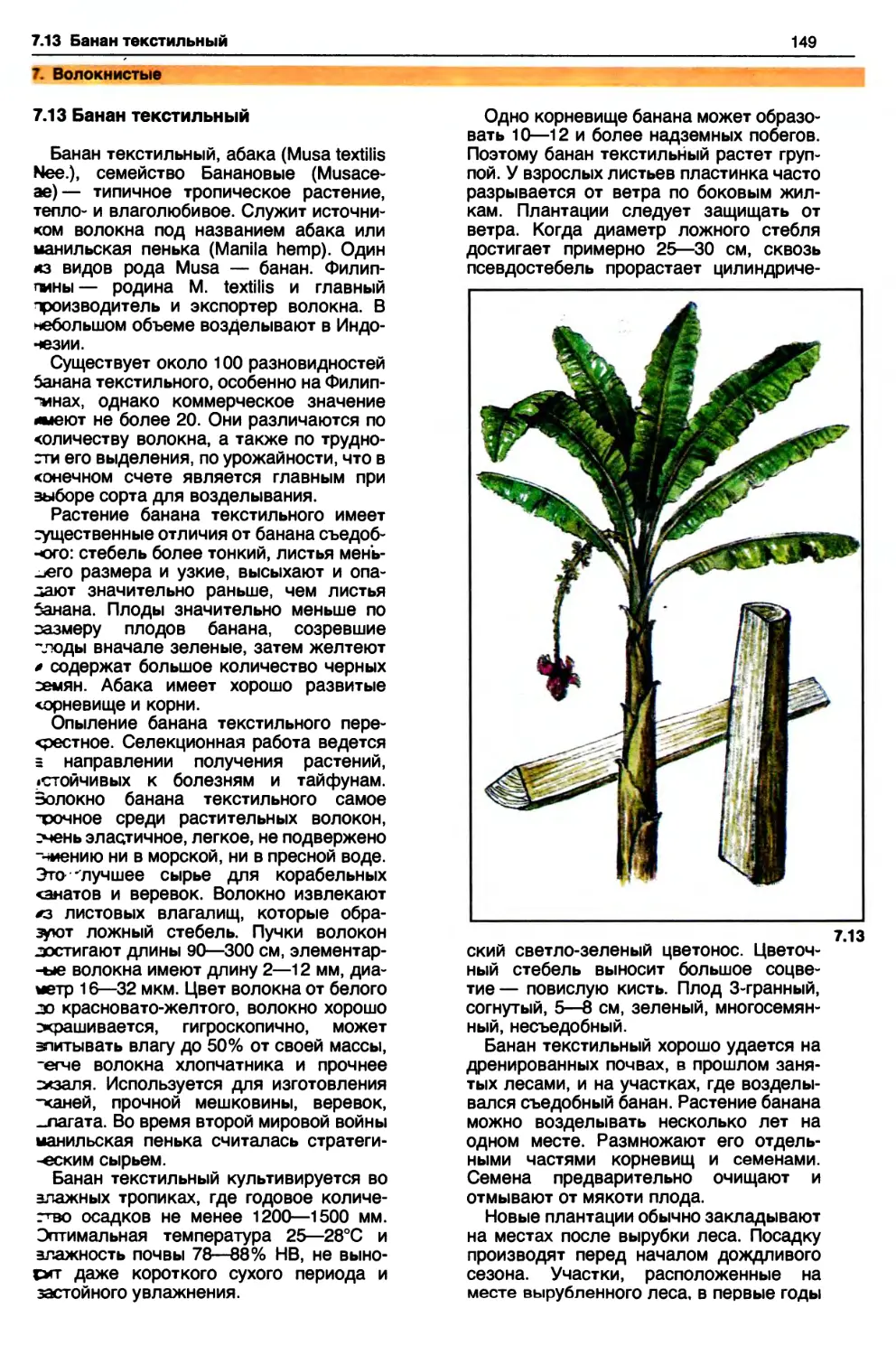

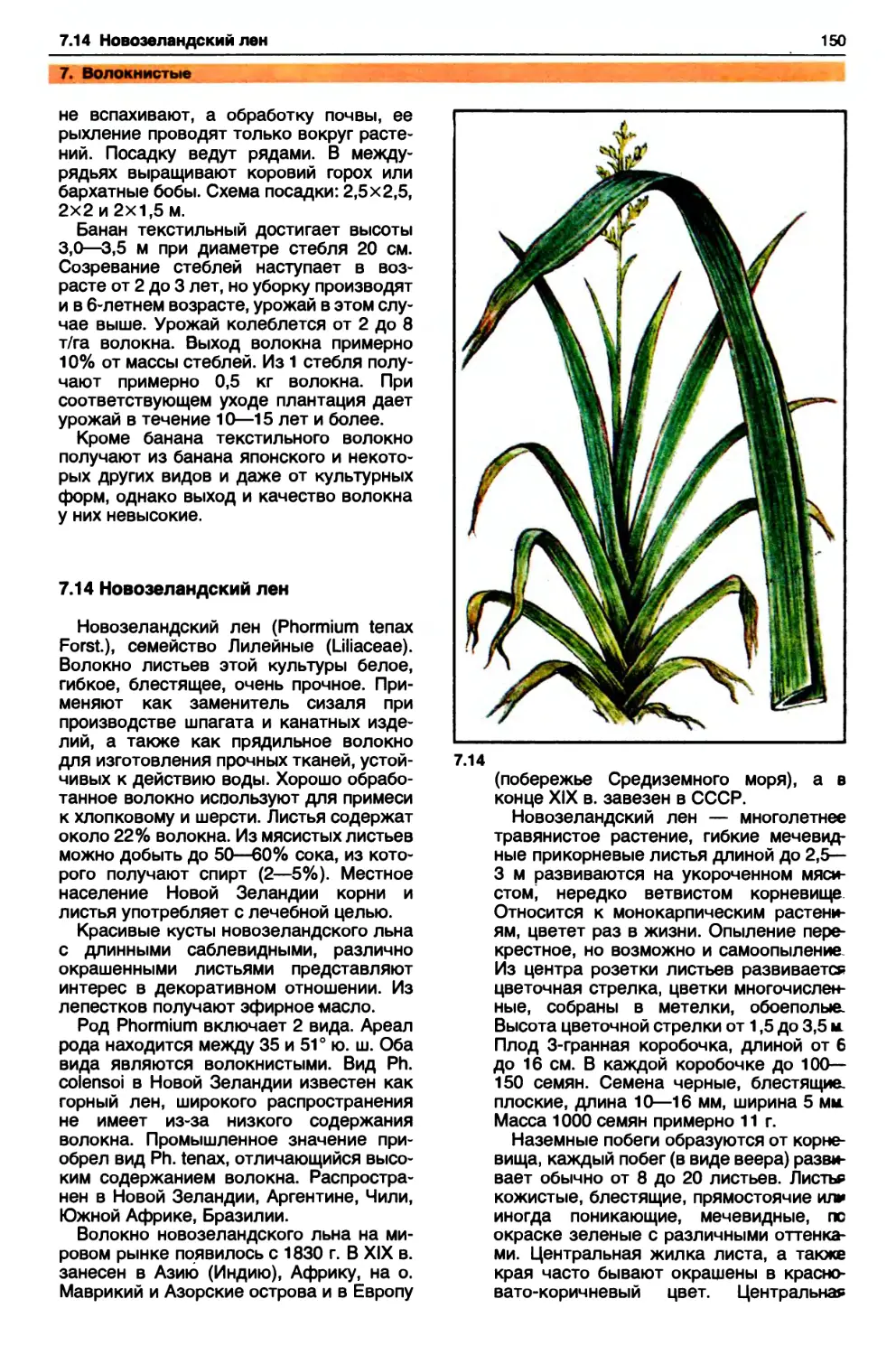

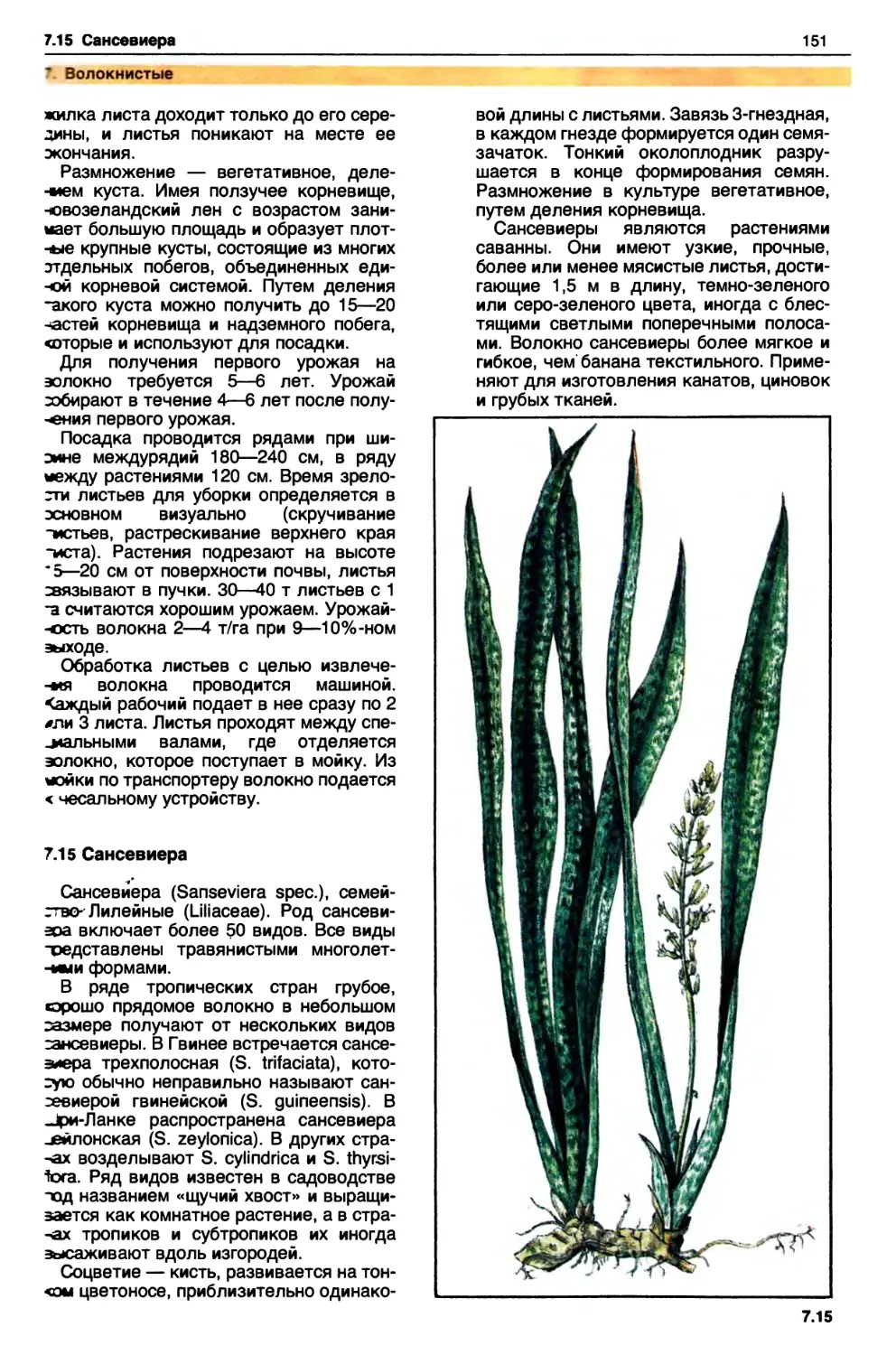

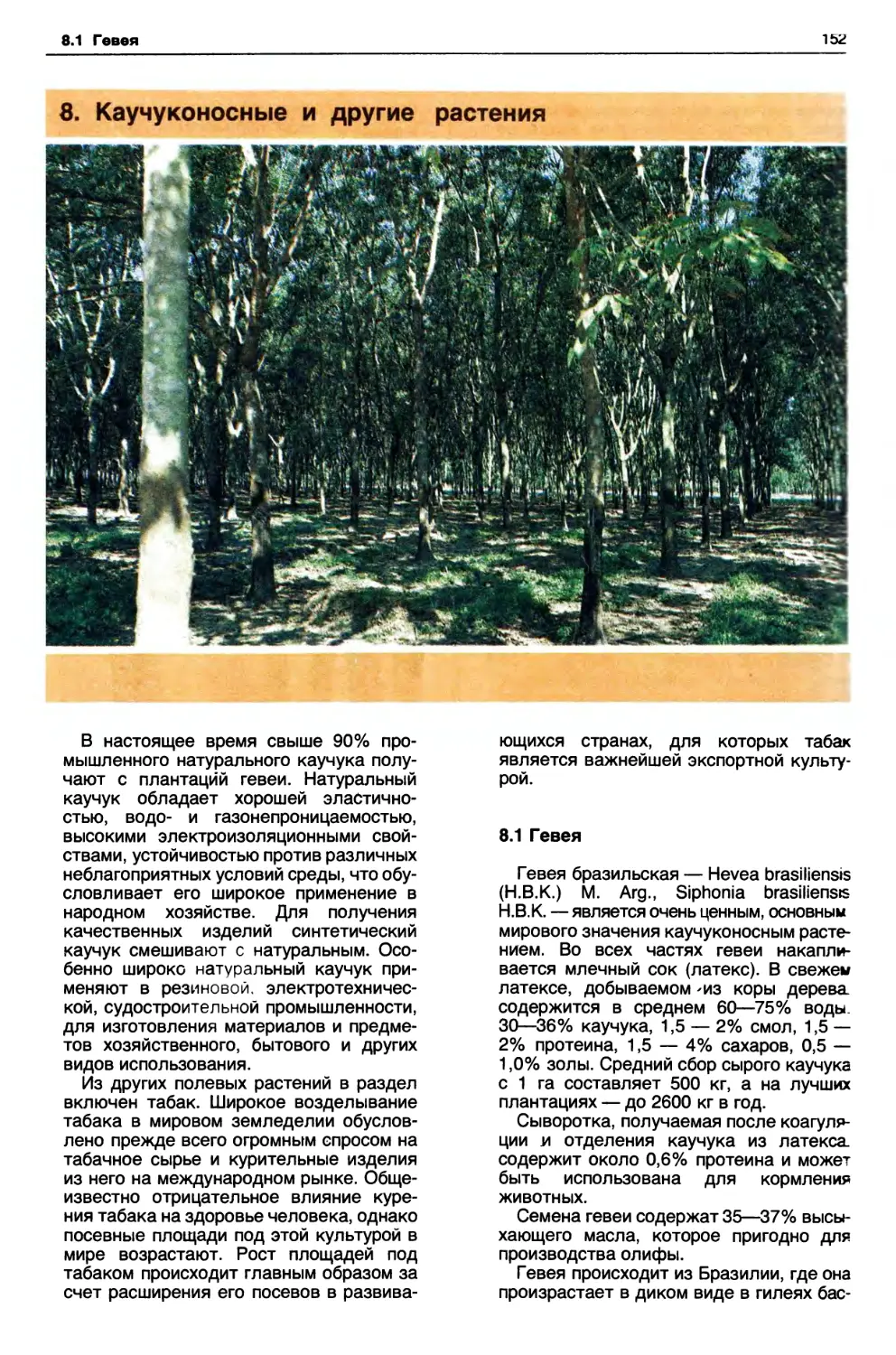

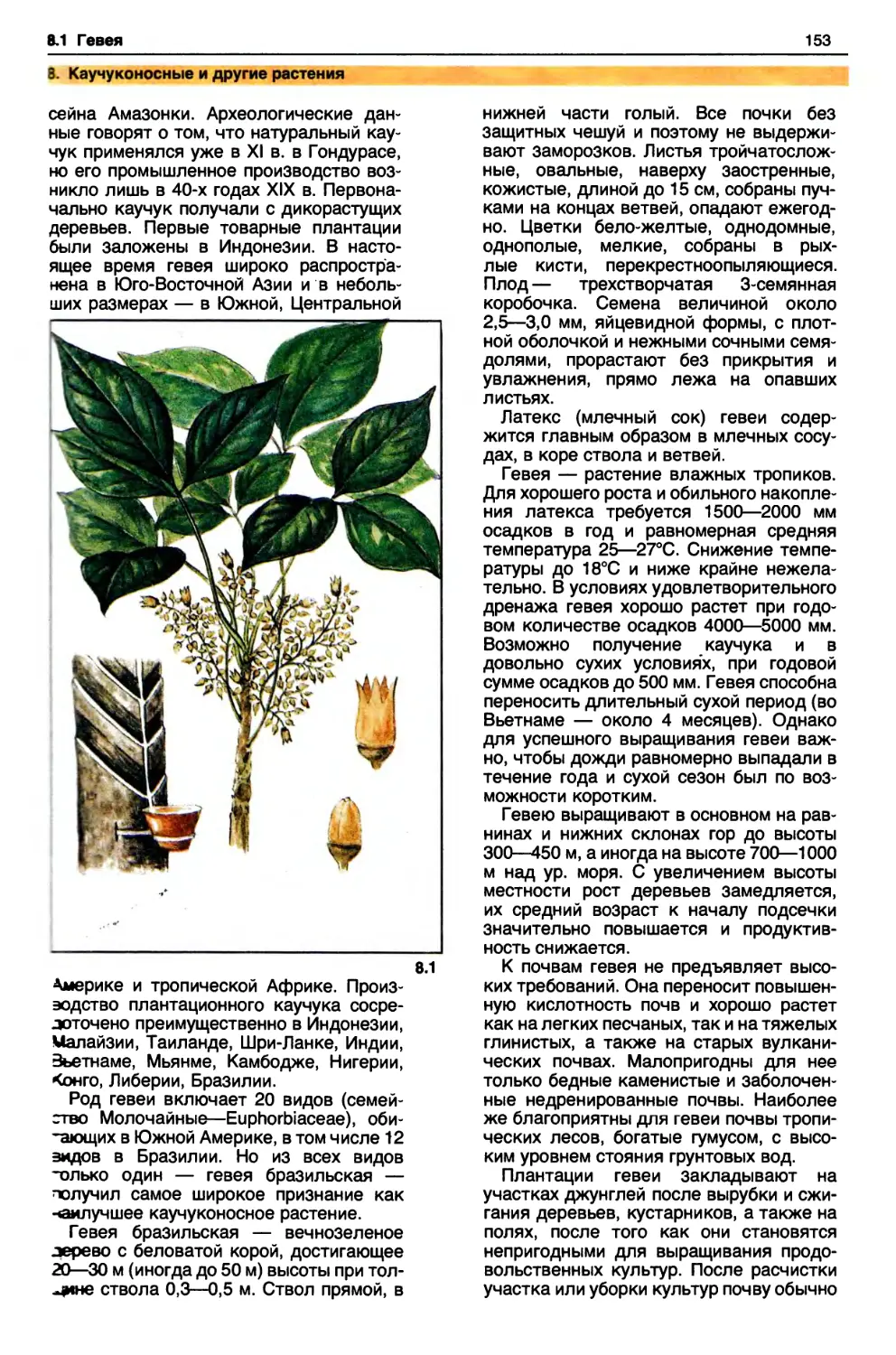

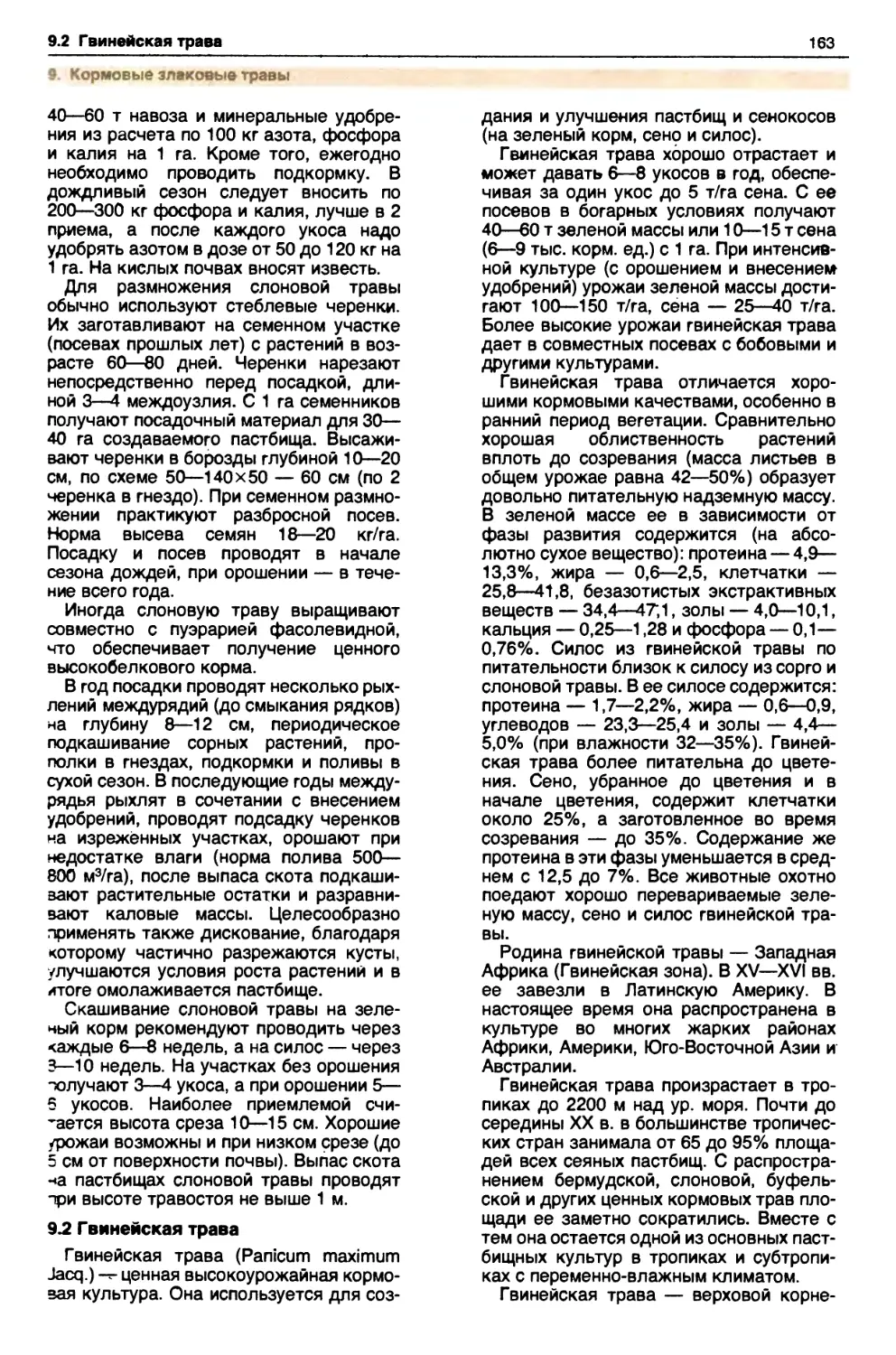

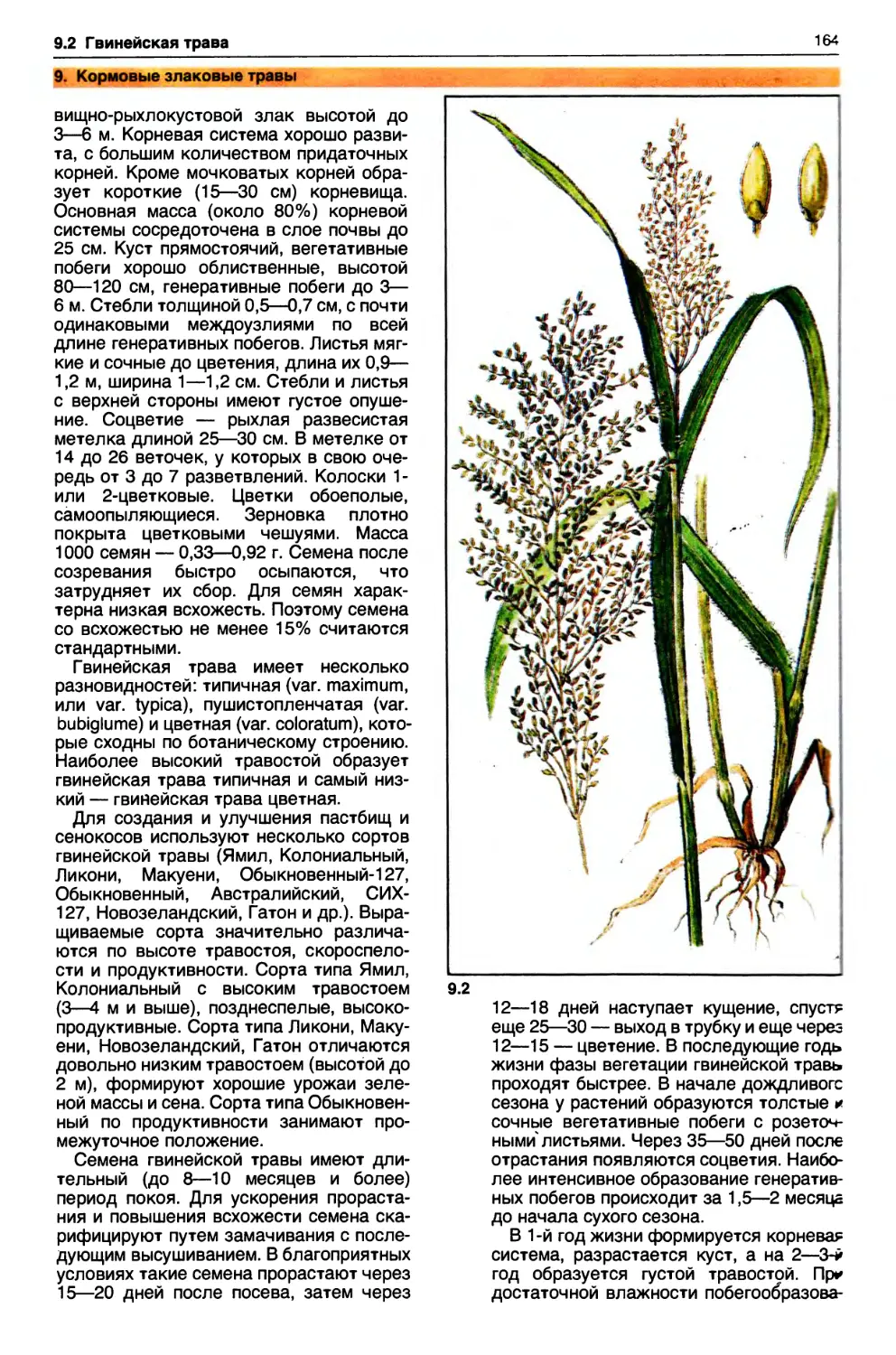

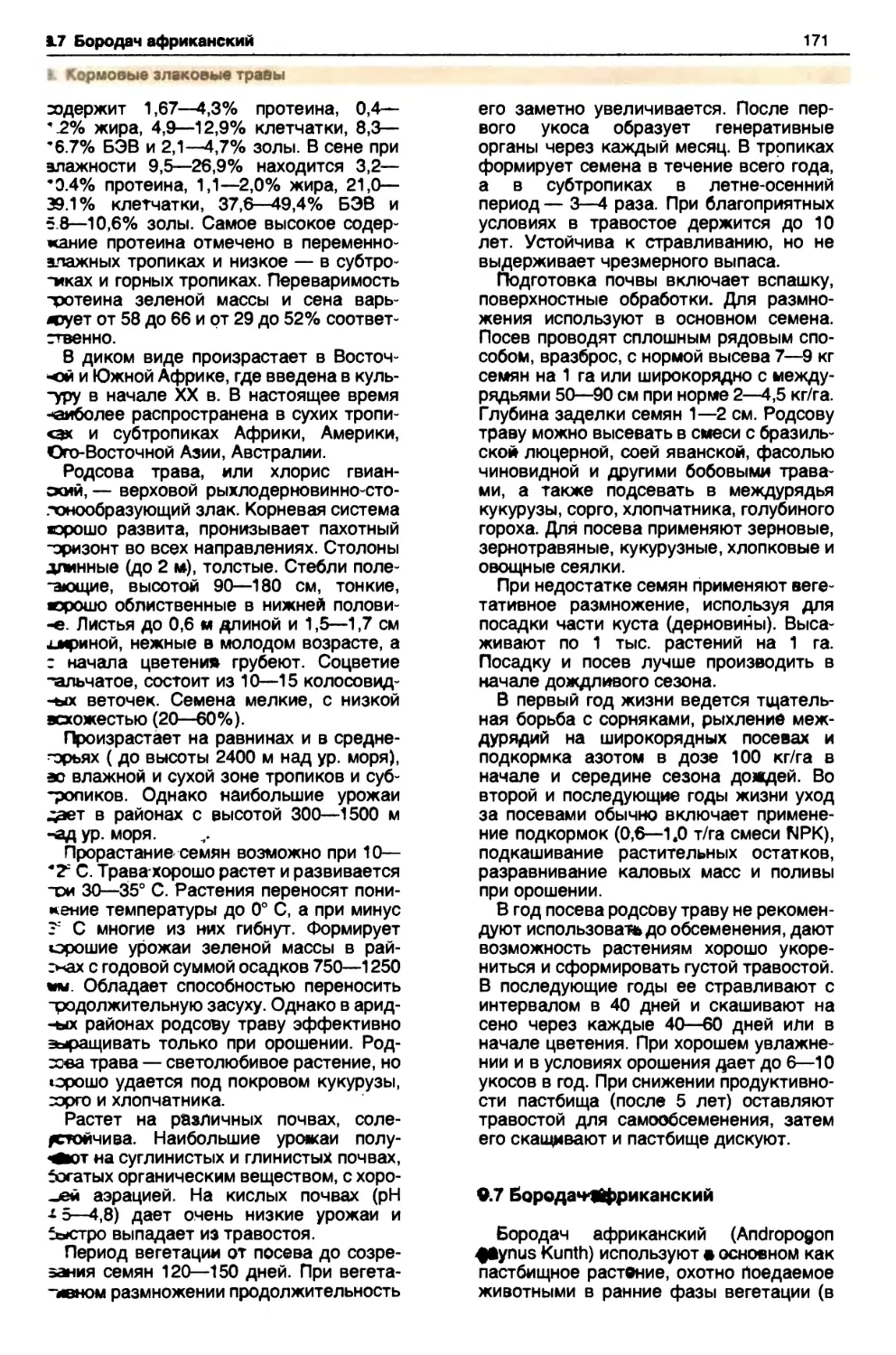

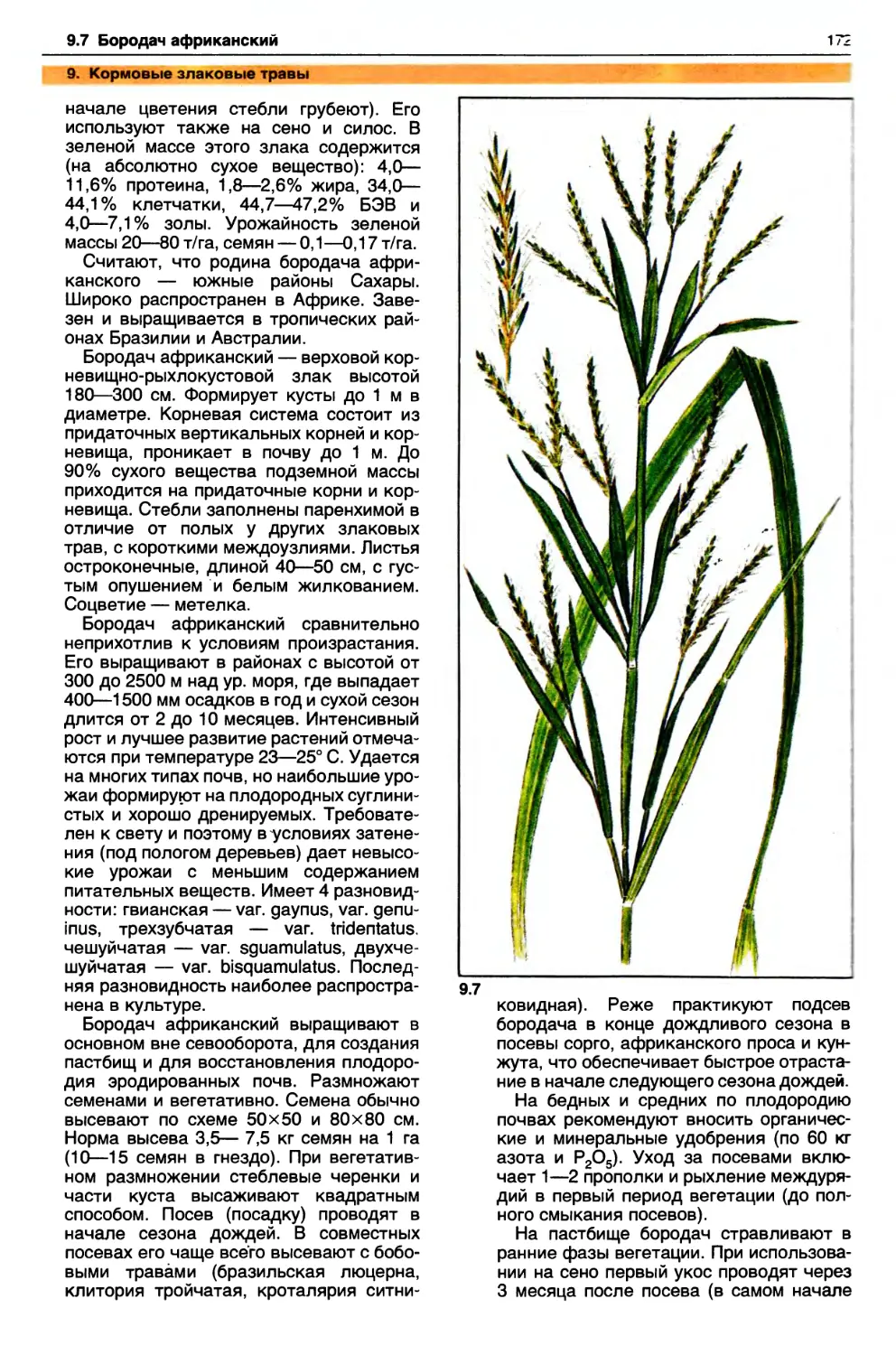

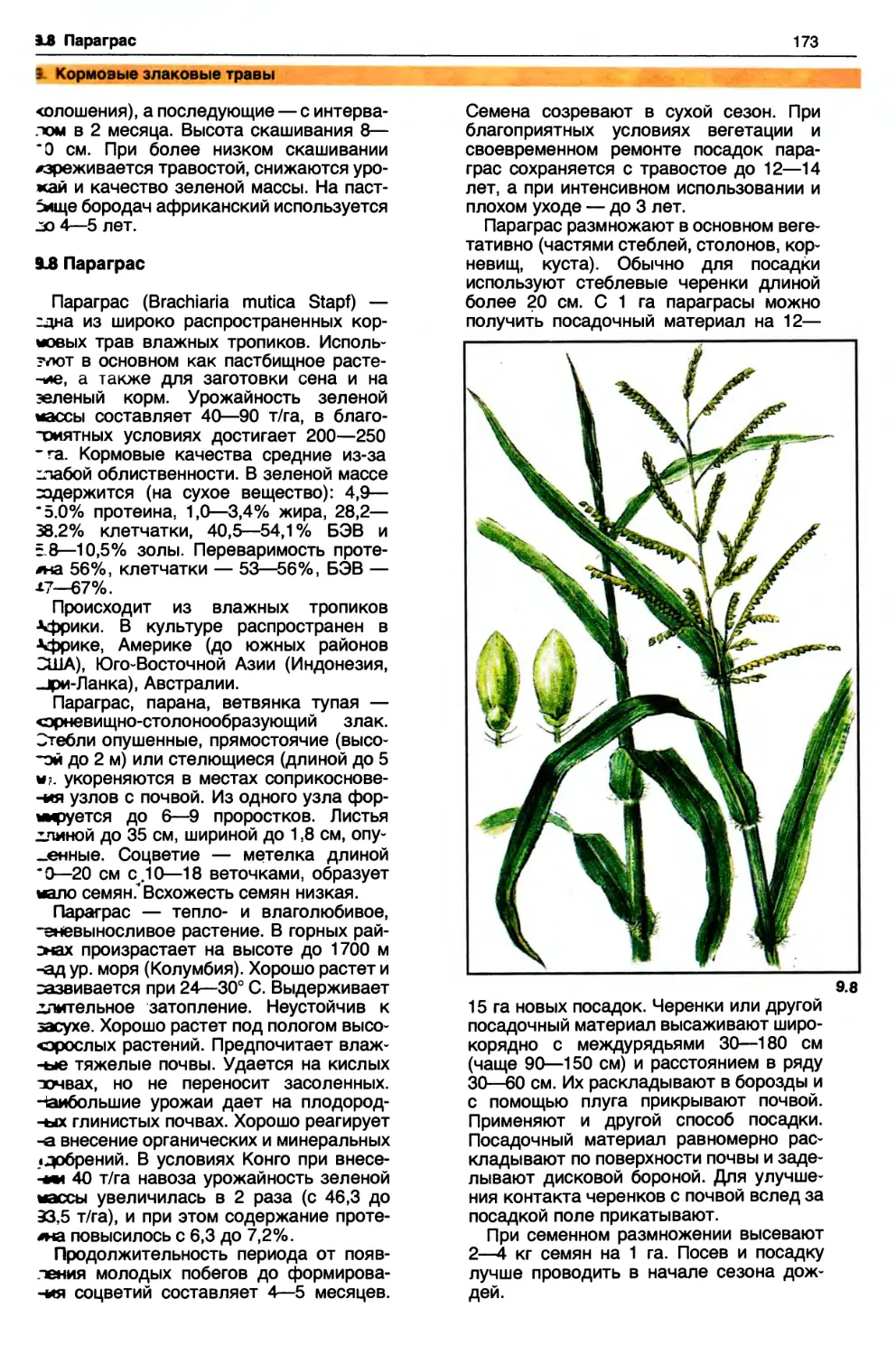

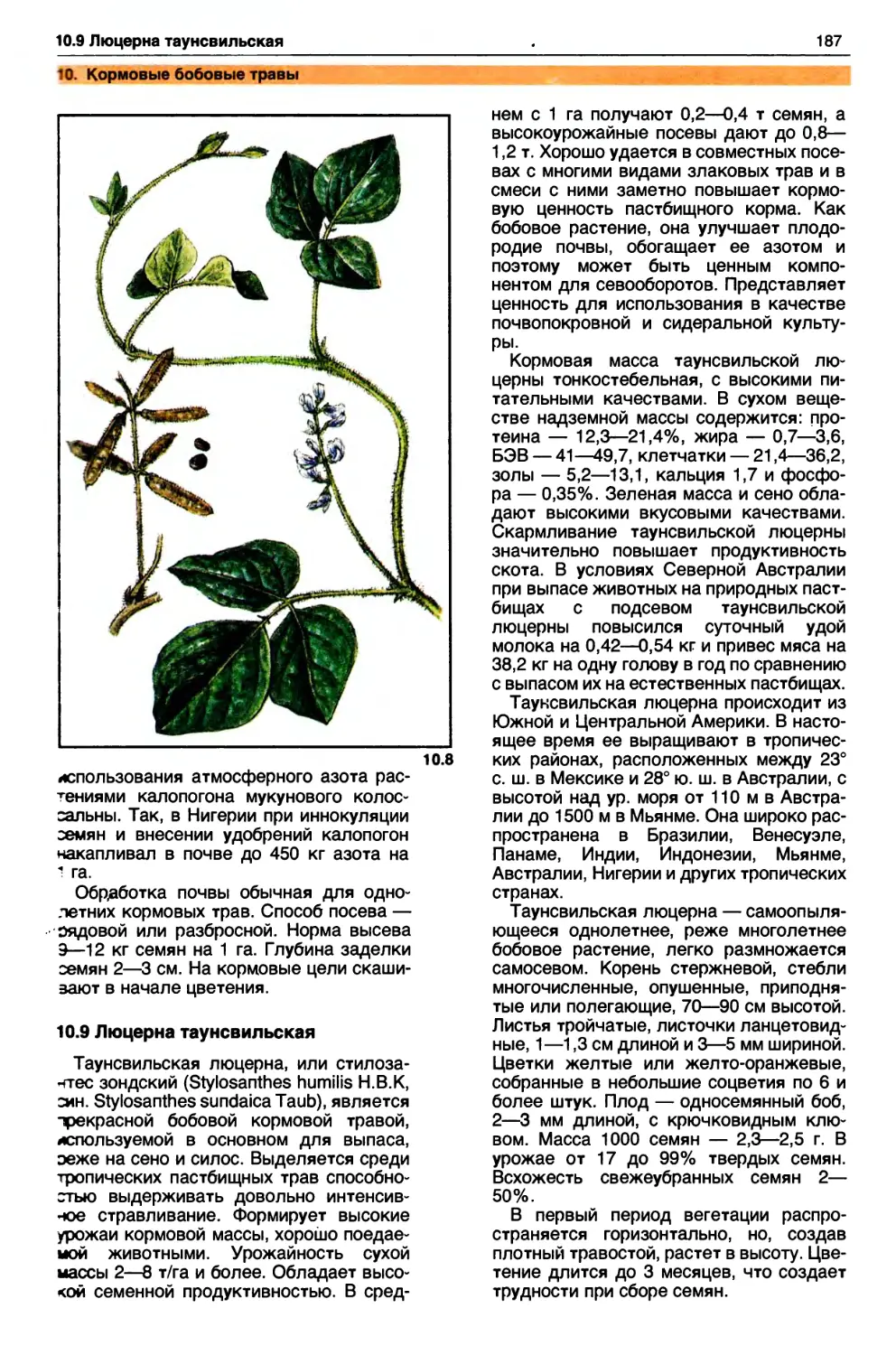

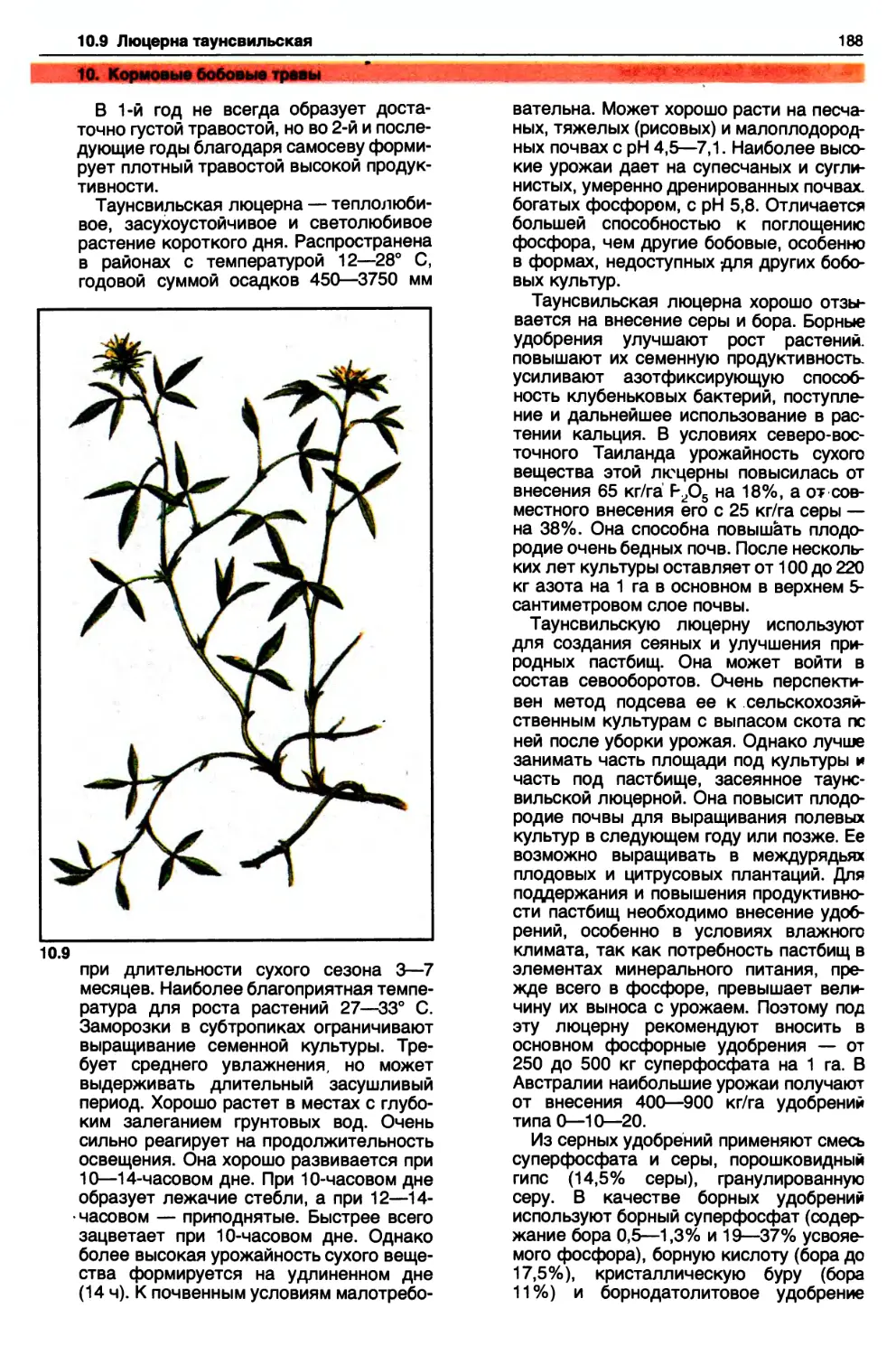

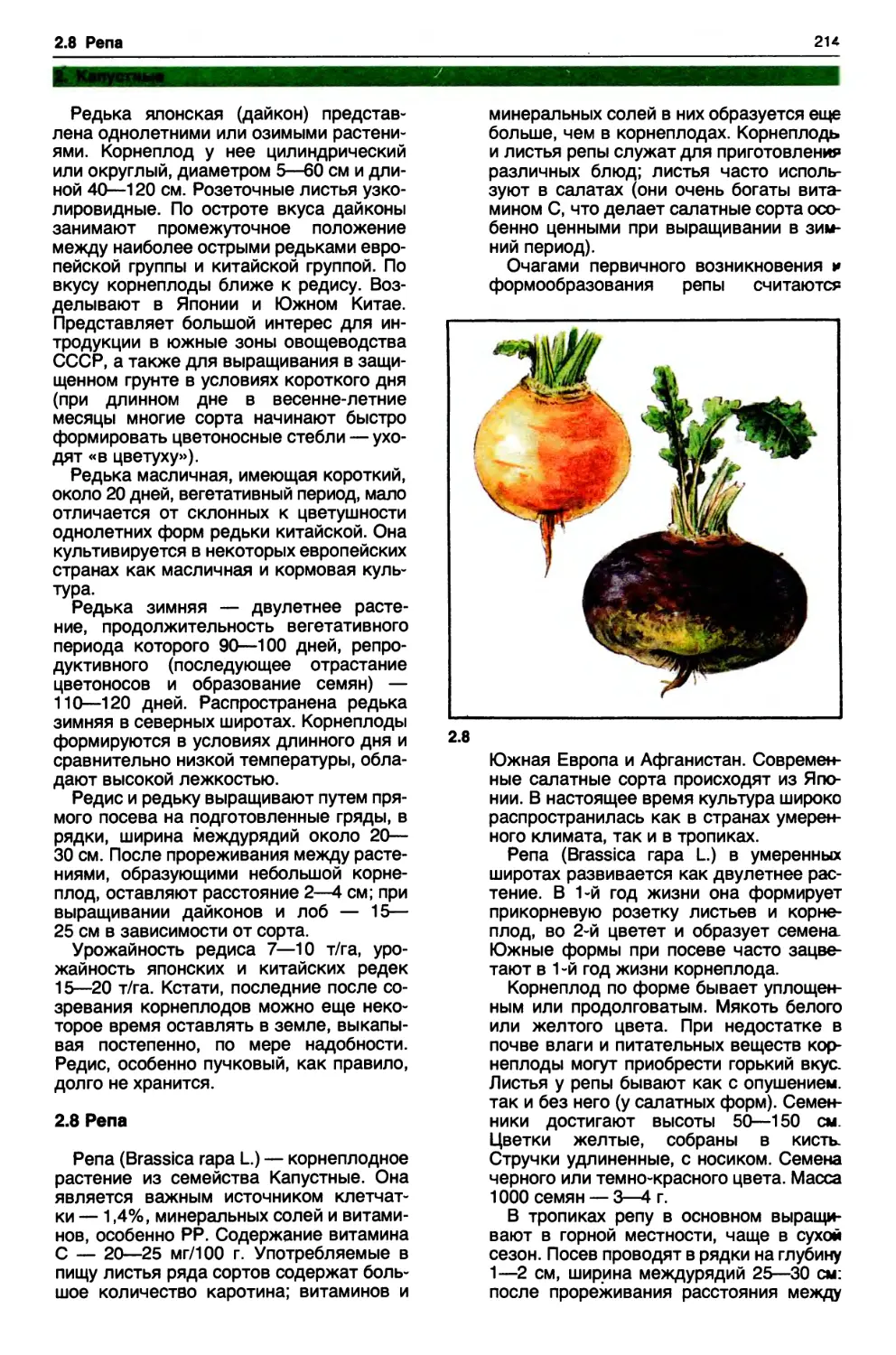

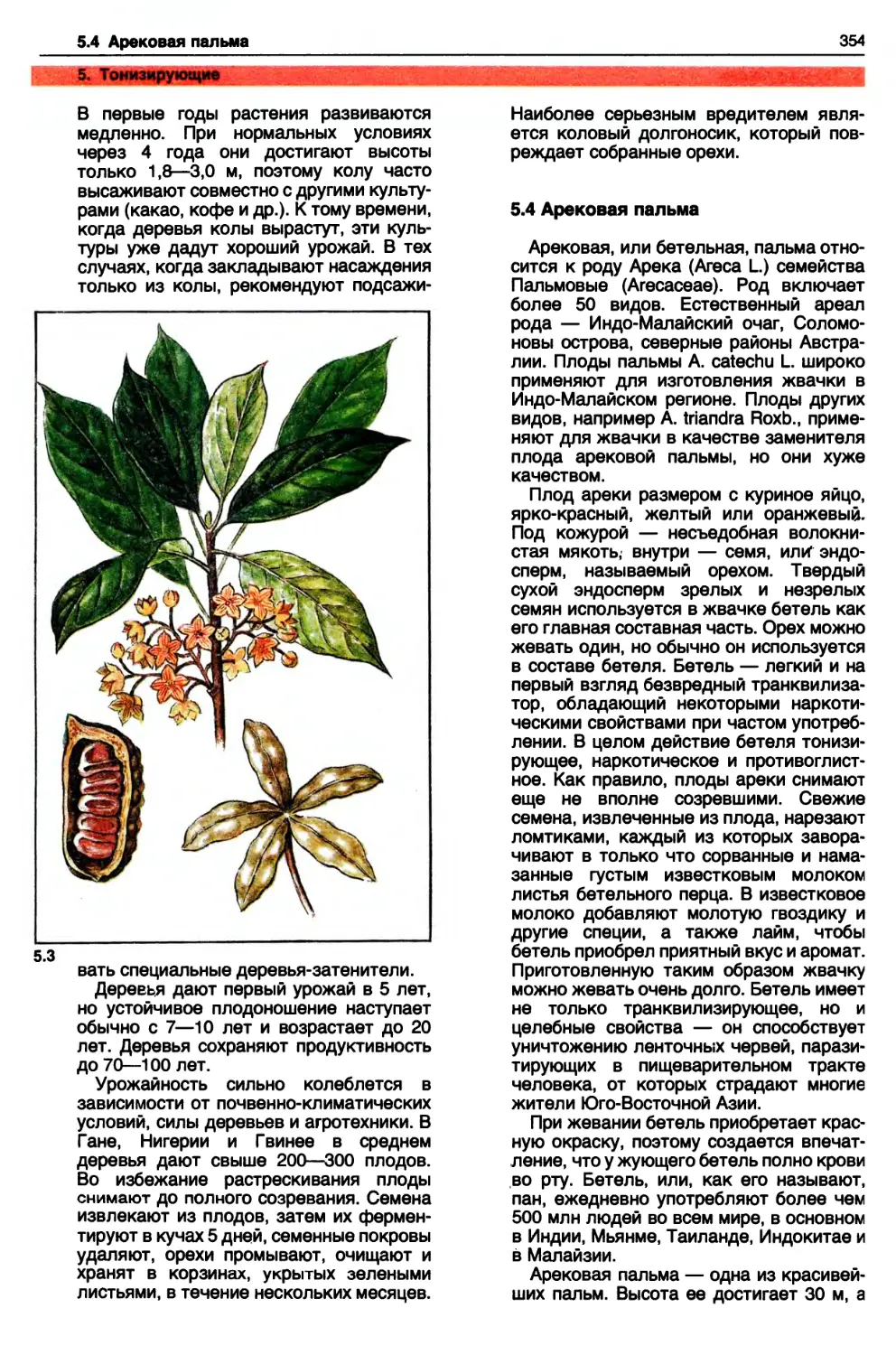

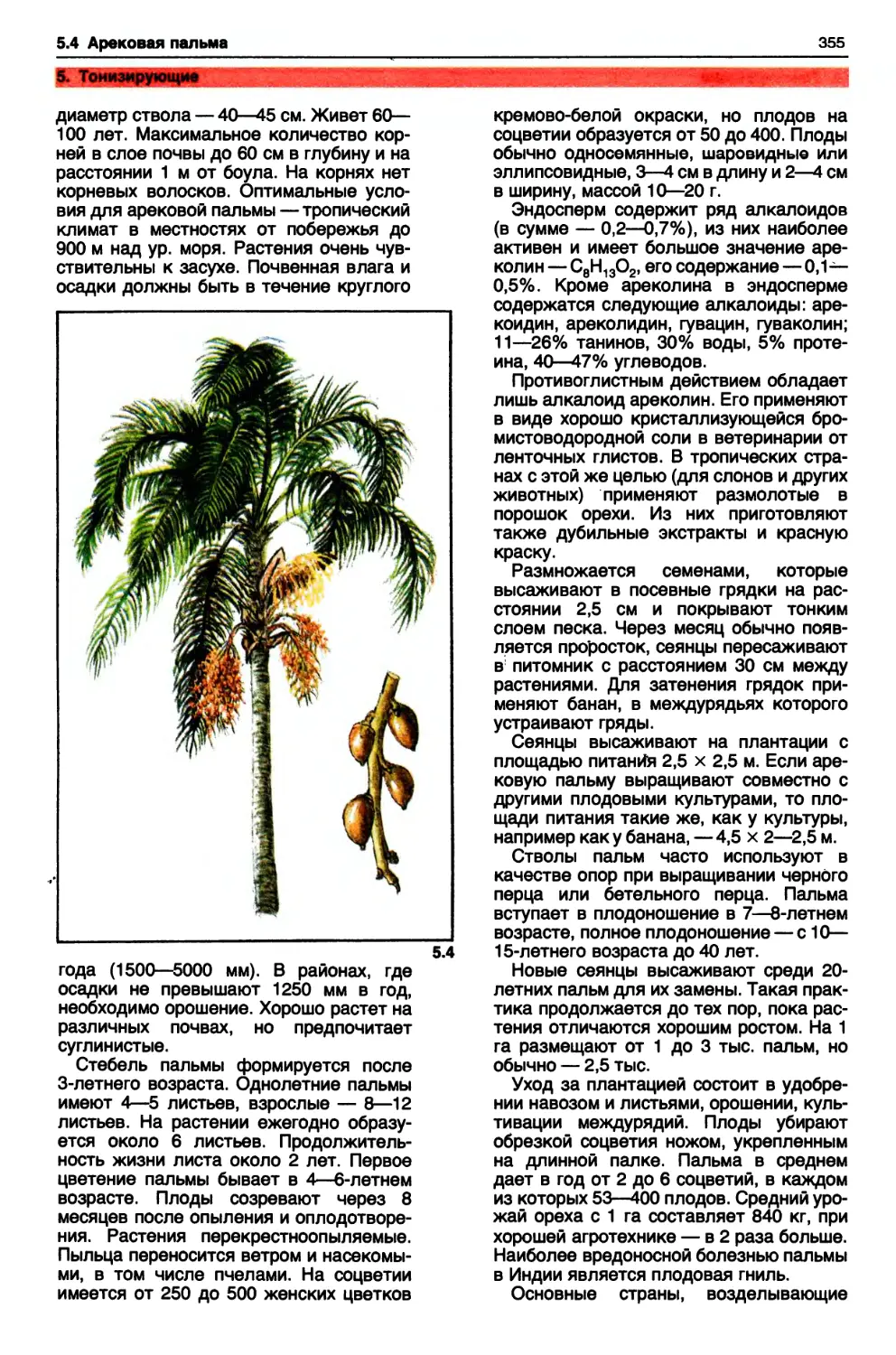

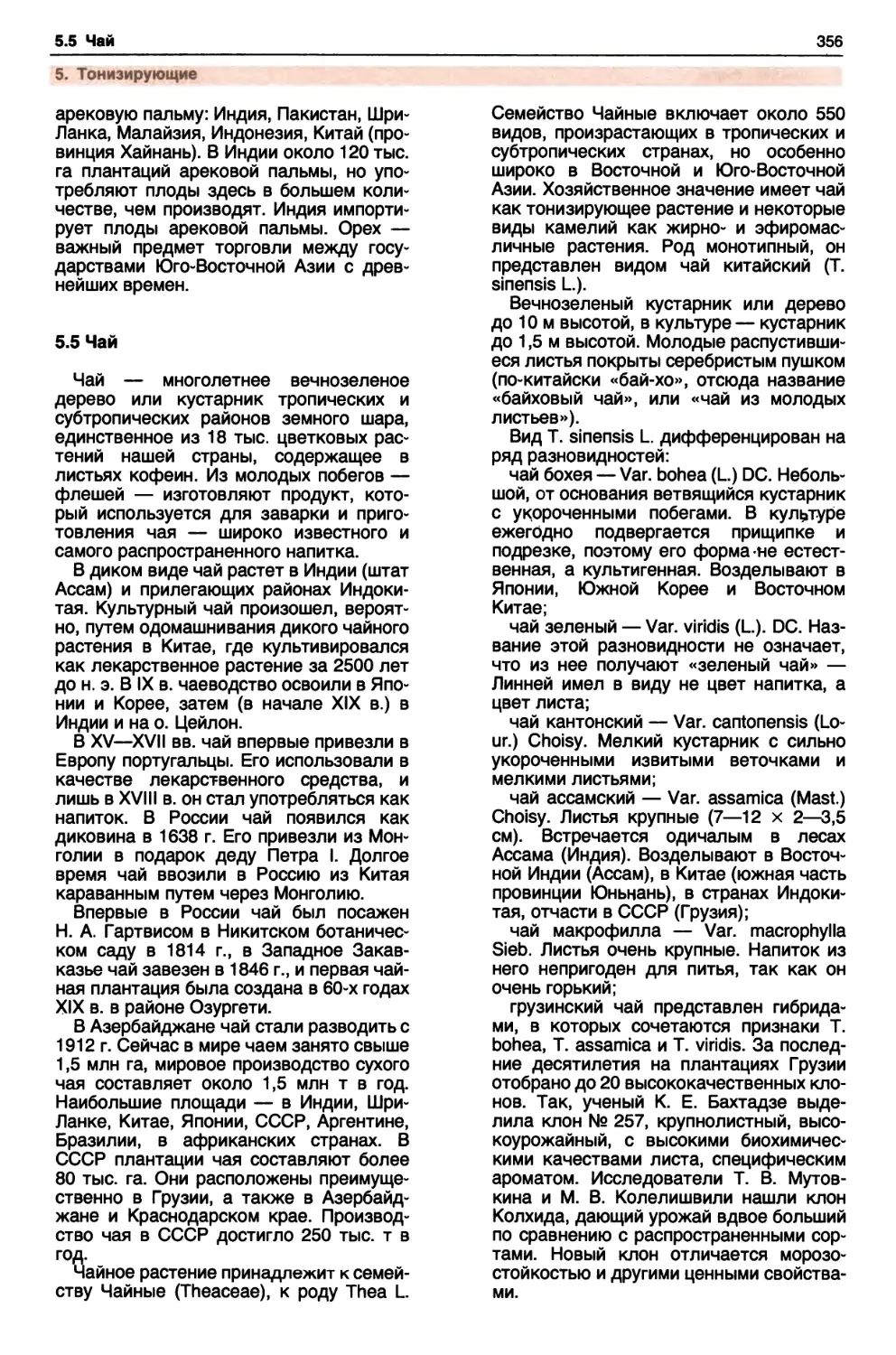

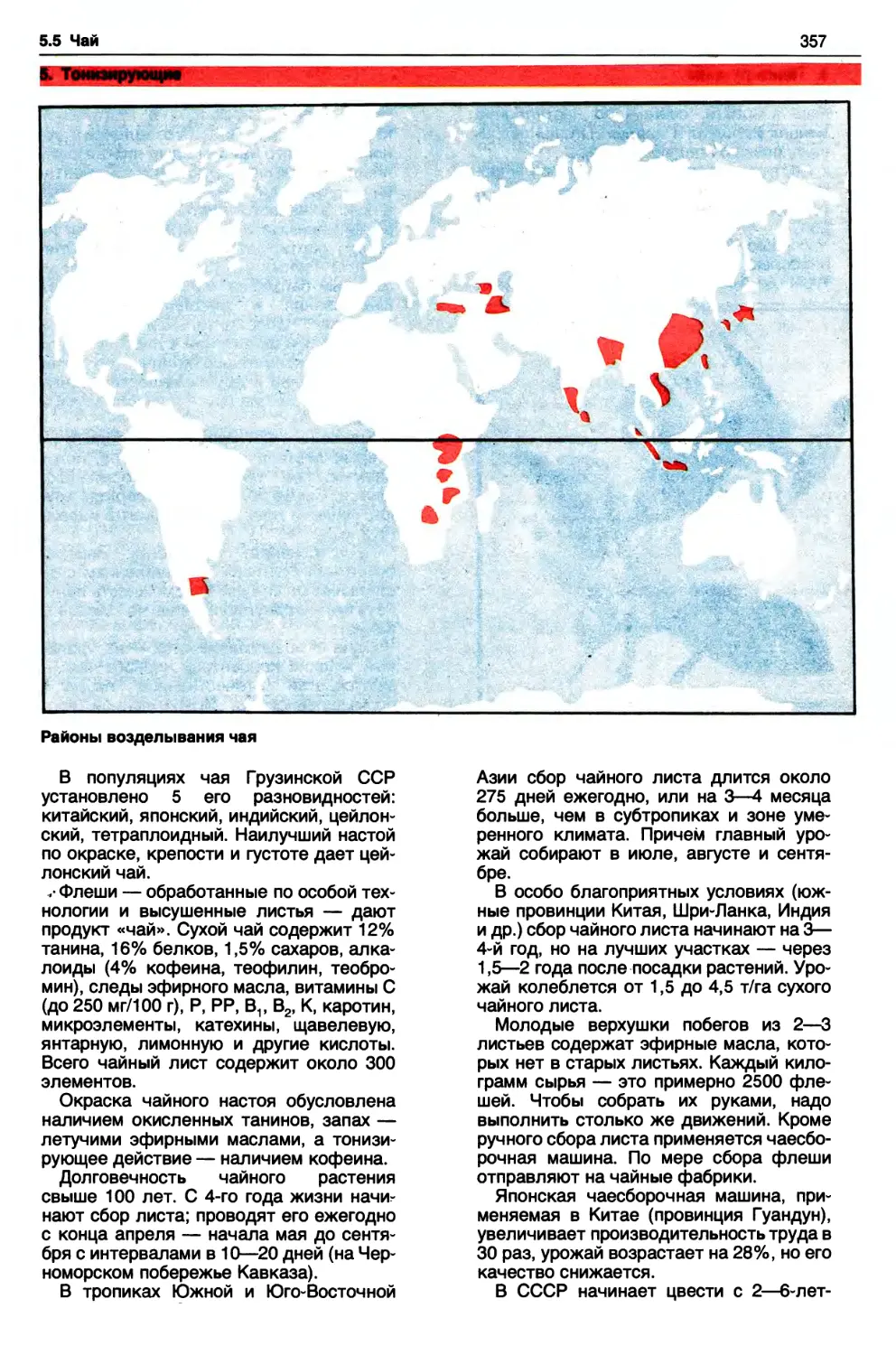

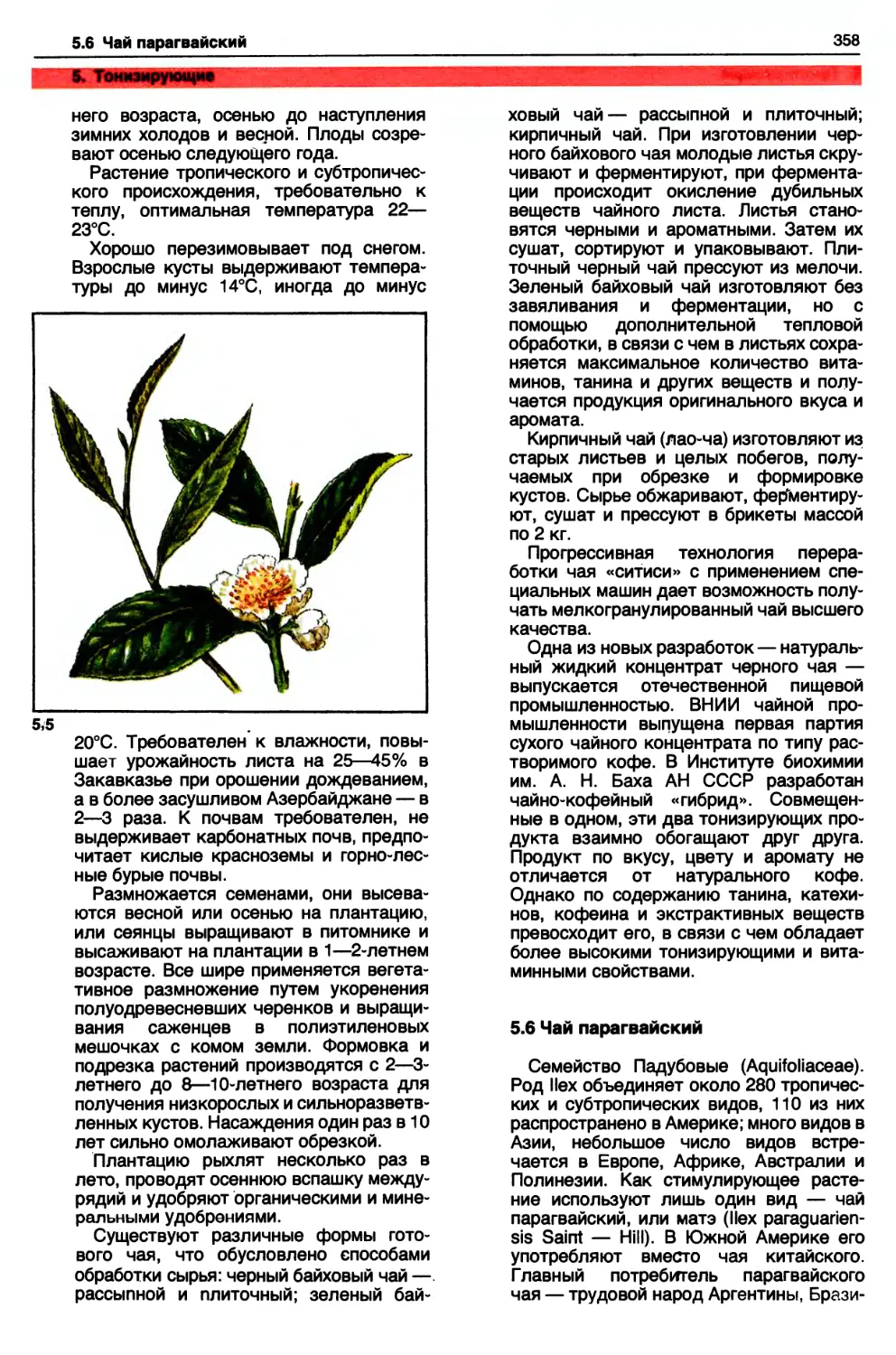

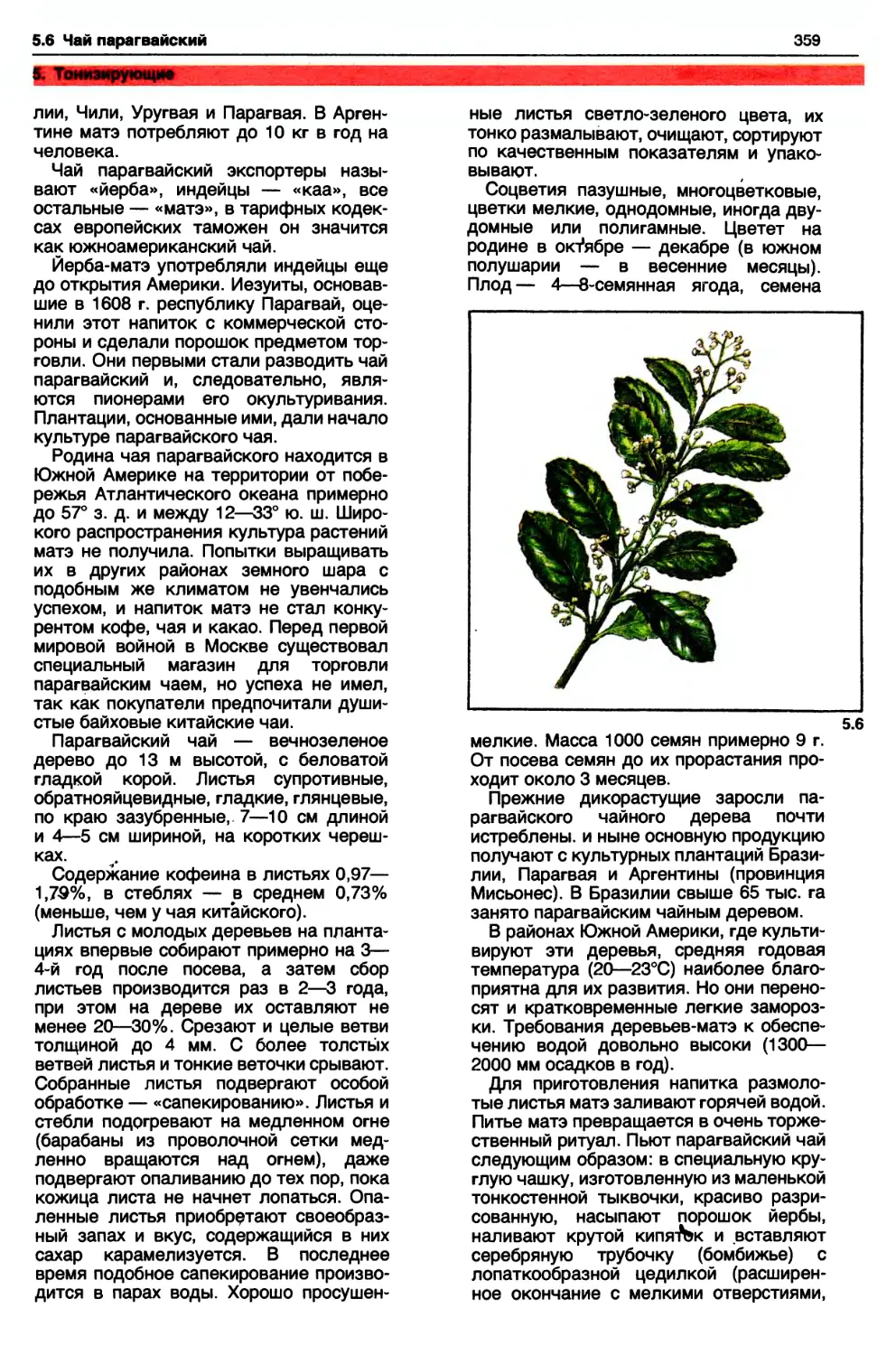

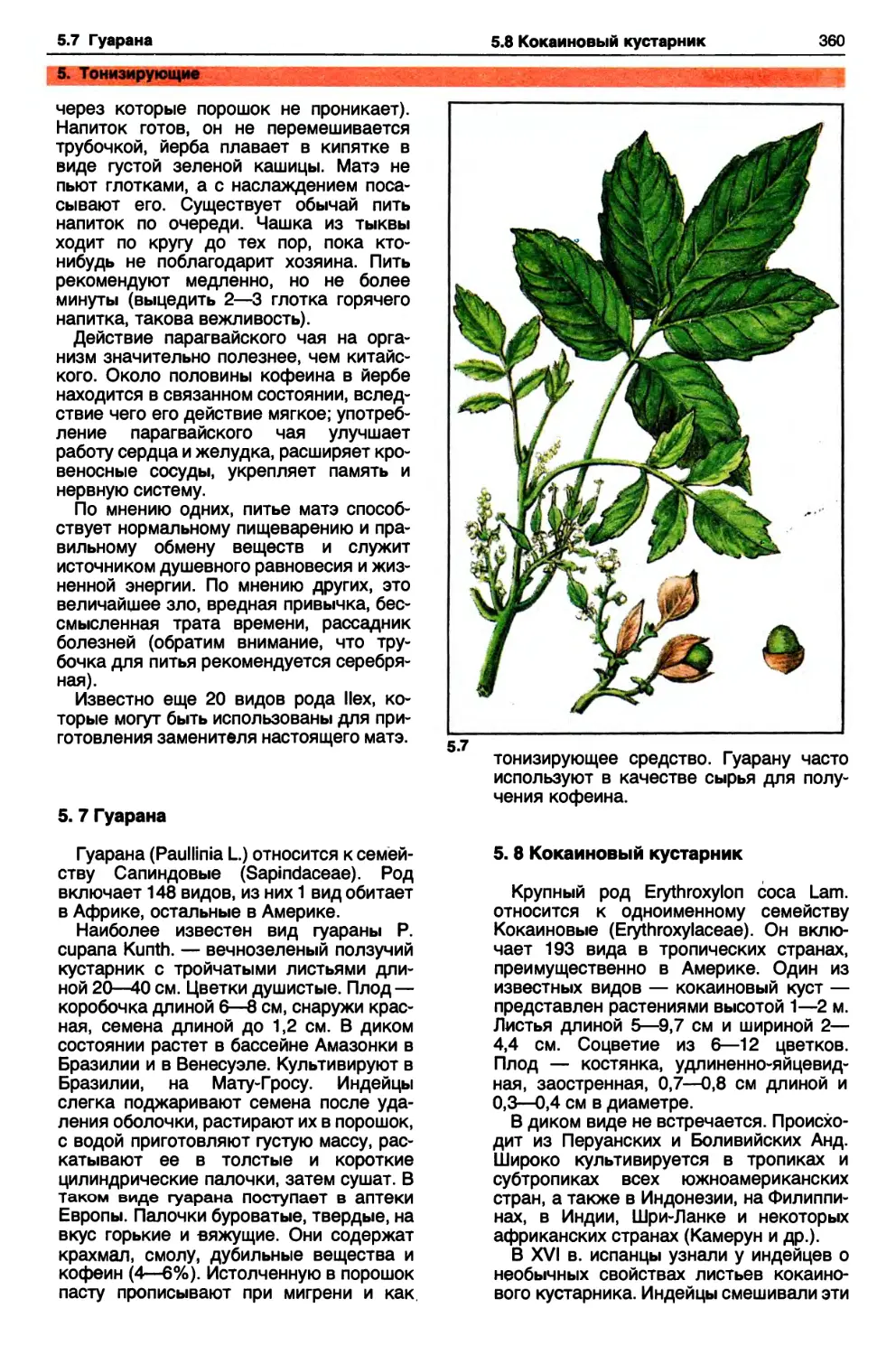

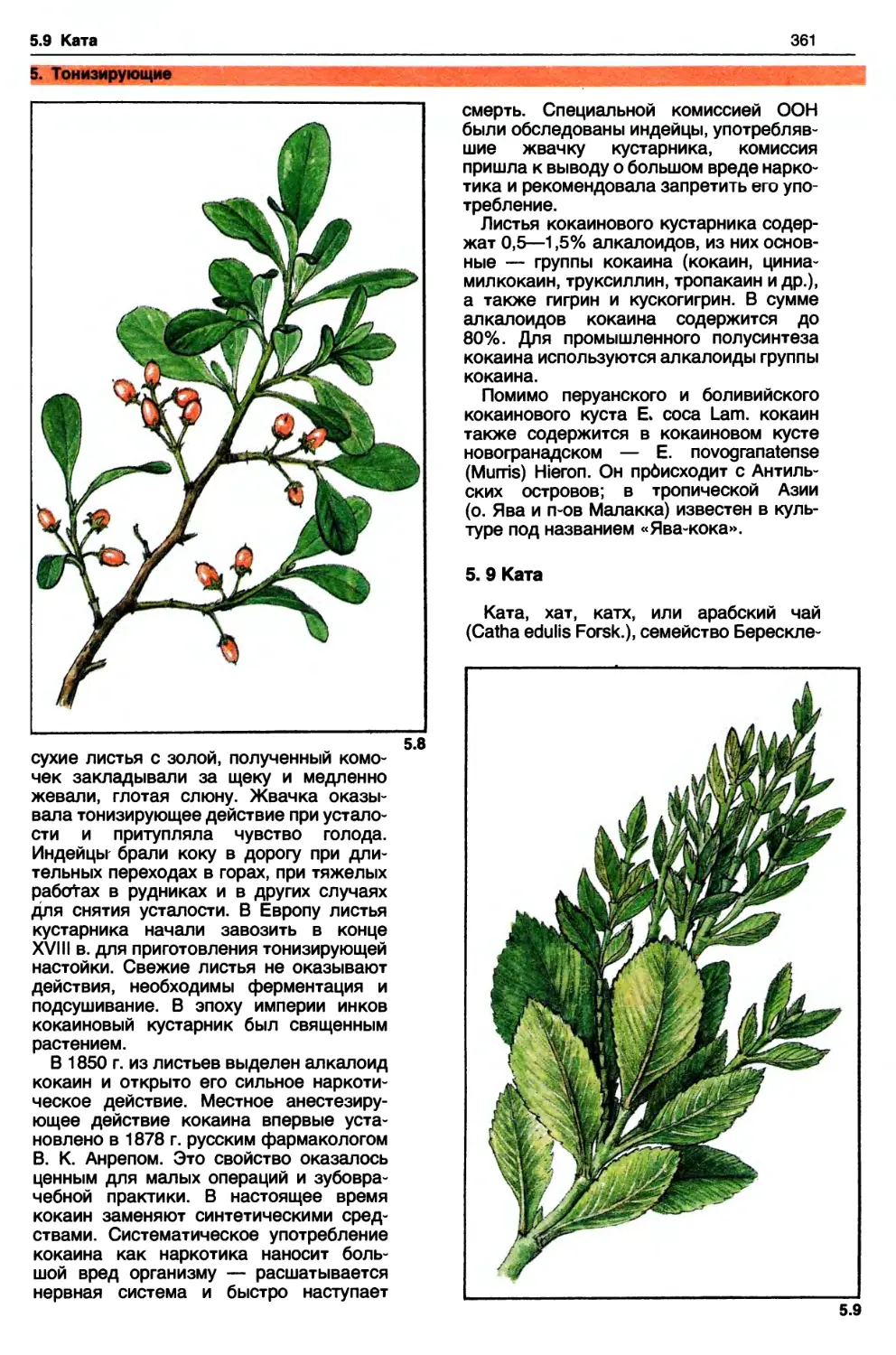

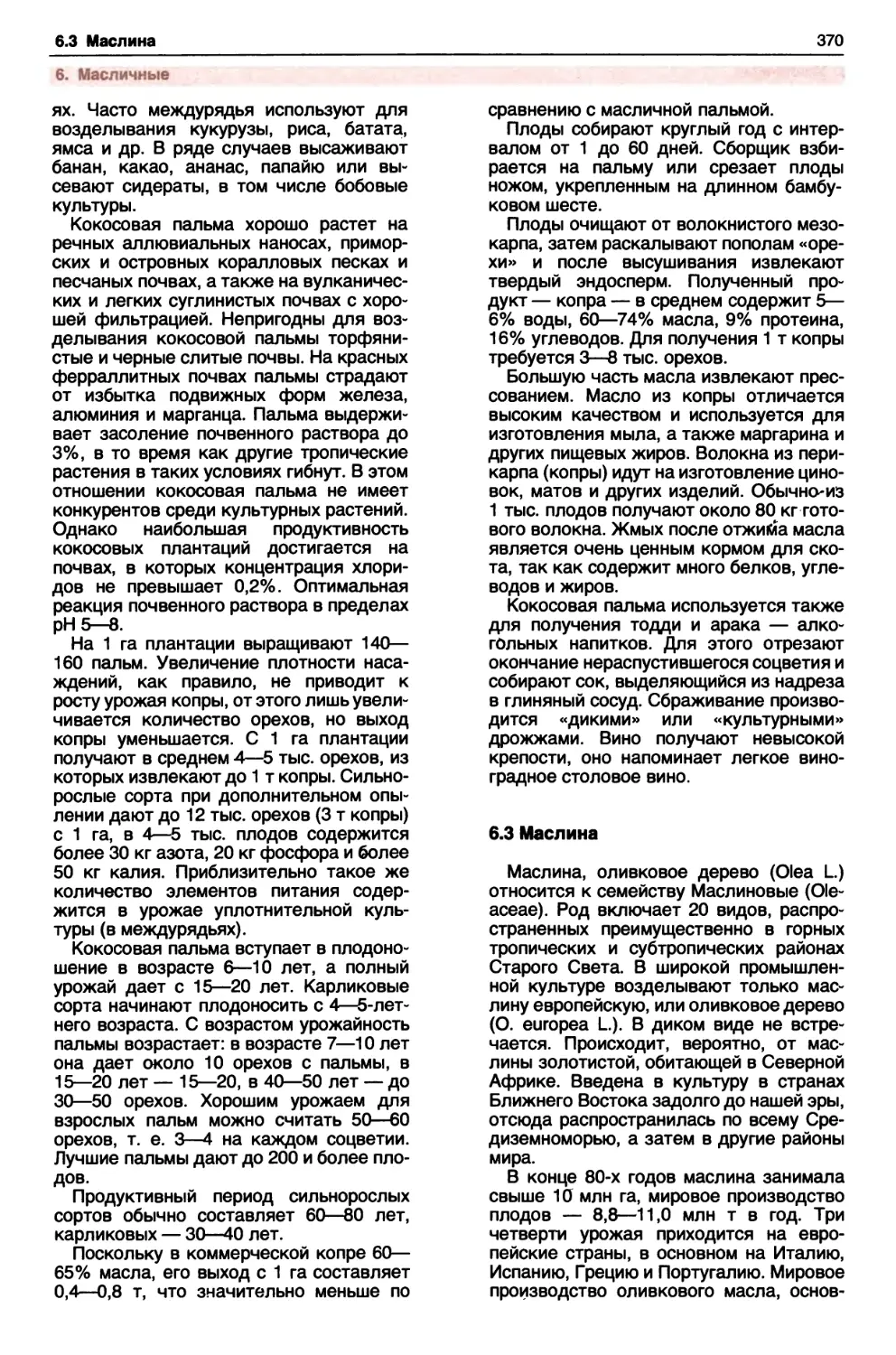

1.4 Ку1фруза 29 начале сезона дождей. Для этого типа культуры характерен семенной способ возделывания. Посев под кол в гнезда по 6 — 10 семян, вразброс или в подготов- ленные рядки. Возделывание примитив- ное, без техники, удобрений и средств защиты растений, единственный способ ухода — ручные прополки. Уборку и обмолот метелок проводят вручную. В программе ФАО Сельское хозяйство к 2000 году» намечено провести серьез- ные научные исследования по вопросам возделывания суходольного риса в раз- вивающихся странах. Технологические проблемы в основном определяются сла- бым контролем влагообеспечен ности растений, отсутствием высокопродуктив- ных стабильных по урожайности сортов, обладающих повышенной устойчивостью к болезням и изменению водного режима почвы. Научная мысль должна быть направлена на разработку новых и дета- лизацию традиционных приемов возде- лывания перспективных сортов примени- тельно к срокам дождливого периода, особенно в зоне сухих саванн, окультури- вание почв, использование заболочен- ных земель, приемов по предотвращению потерь воды. Освоение земель под сухо- дольный рис целесообразно сопрово- ждать развитием животноводства. 1.4 Кукуруза 1.4 Кукуруза (маис) наиболее важная в мире зерновая культура после пшеницы и ри~. В тропиках и субтропиках ее возде- лывают главным образом для получения продовольственного зерна, из муки и крупы которого готовят разнообразные пищевые продукты, в том числе ориги- нальные национальные блюда. В нем содержится от 60 до 68 Ж углеводов, от 7 до 204 белка, 4 — 8Ж жира и 1,~2/о минеральных веществ. Наиболее ценный белок, содержащий важнейшие аминоки- слоты — лизин и триптофан, находится в зародыше, где также мсредоточена большая часть жира (до 80%) и витами- нов. Это учитывается при создании новых сортов и гибридов, которое преду- сматривает отбор семян с крупным заро- дышем. Большое количество кукурузного зерна перерабатывается на крахмал, спирт, пиво, глюкозу, сахар, масло, вита- мины и многие другие виды продукции, служащие сырьем для различных отрас- лей промышленности. Бумагу, вискозу, линолеум, пластмассу, активированный уголь тоже получают из кукурузы, пере- рабатывая сухие стебли, листья, стержни и обертки початков.