Author: Потапов А.

Tags: служба и тактика отдельных родов войск обучение воинских частей тактические учения сухопутные войска военное дело военная тактика тактика антитеррора

ISBN: 978-5-8183-1476-1

Year: 2008

Text

УДК 355.542.2

ББК 68.512

П64

Потапов А.

П64 Тактика антитеррора / А. Потапов. — М.: «Изда-

тельство ФАИР*, 2008. — 480 с.: ил. — (Спецназ).

ISBN 978-5-8183-1476-1

Настоящая книга представляет собой сборник методи-

ческих инструкций по борьбе с незаконными вооруженны-

ми формированиями в условиях сильнопересеченной, гор-

ной и горно-лесистой местности. Книга является пособием,

разработанным на основе контрпартизанской методики

немецких егерей, советского МГБ, английского САС и аме-

риканских «зеленых беретов*, с применением наработок

последнего времени.

Тематический материал, представленный в пособии,

рассчитан как для составления офицерских учебных конс-

пектов, так и для реальных тактических разработок.

Настоящее пособие предназначено для бойцов и ко-

мандиров миротворческого контингента, сотрудников пра-

воохранительных органов и министерства обороны, выпол-

няющих служебные задачи в горячих точках, а также для

периферийных спецподразделенин.

УДК 355.542.2

ББК 68.512

Все право защищены Никакая часть донном книги нс мижез быть воспроизведена

з какой бы то ни была форме без письменного разрешении опадпльцев авторски* прав

ISBN 978-5-8183-1476-1

© Потапов А.. 2008

© Серия, оформление.

, Издательство ФАИР». 2(Х)8

Полицейские всех стран, соединяйтесь!

ПРЕДИСЛОВИЕ

...С гор спускается бородатый мужчина с

немецким автоматом. У колодца крестьянка на-

бирает воду.

— Бонжур, мадам. В селе немцы есть?

— Бонжур, месье. Немцев нет. Разве месье

неизвестно, что война три года как закончилась?

— Проклятье! Неужели я напрасно эше-

лоны под откос пускал?

Старый французский ипекдат времен О.4С*

и Шарля де ! алля

Автор весьма сожалеет, но благородное слово «партизан»

уже не соответствует привычному стереотипу. В свое время

пол партизанским движением подразумевалась вооружен-

ная борьба народных масс за свободу и независимость своих

государств. Или же это было повстанческое движение за

социальную справедливость. Теперь, в связи с научно-тех-

ническим прогрессом, вызвавшим переоценку ценностей,

социальные, политические и психологические изменения в

сознании людей оказались сориентированными в непред-

сказуемых направлениях.

Сегодня повстанчество чаще всего квалифицируется как

форма борьбы вооруженной оппозиции против официальной

власти. Это может быть вооруженное противостояние рели-

гиозных, этнических и сепаратистских группировок, направ-

ленное на подрыв государственных устоев, либо вооруженные

выступления псевдореволюнионных формирований как пра-

вого, так и левого толка. Это могут быть агрессивные дей-

ствия и наркомафиозных новообразований, и масштабные

акции террористических организаций, или же сопротивление

крупных криминальных группировок усилиям официальных

властей установить главенство закона.

* Террористическая организация во Франции в 60-е годы. —

Прим. ред.

4

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном мире все, кто ведет вооруженную и агрес-

сивную борьбу против официальных властей, называются не-

законными вооруженными формированиями. Участники них

антиправительственных группировок гордо именуют себя

партизанами. Название и методы борьбы остались прежние,

но цели в корне изменились.

Современные партизаны не имеют ничего общего с пар-

тизанами, воевавшими с фашизмом в годы Второй мировой

войны. У них иные цели и иные воен но-политические задачи.

В современных войнах значение масштабного партизанскою

сопротивления не только не уменьшается, но. наоборот, явля-

ется одним из решающих факторов.

Это связано с большой мобильностью противоборствую-

щих сторон и с отсутствием позиционных фронтов в их клас-

сическом виде. Угроза применения ядсрного оружия и средств

массового поражения так или иначе заставит армейское

командование рассредоточить войска, растянуть их в глубь п

в ширь подконтрольной территории, а также разделить их па

относительно небольшие и очень подвижные формирования

для предотвращения неоправданных потерь.

При этом транспортные артерии, нсфте-, бензопроводы,

базы снабжения, командные пункты и узлы связи, тыловые

объекты и коммуникации, растянувшиеся на многие километ-

ры, едва ли смогут быть организованно прикрыты против

каких-либо атак на всем своем протяжении. Все это и мно-

гое другое делает их чрезвычайно уязвимыми для внезапных

нападений.

В таких условиях нанесение диверсионных ударов по

слабо защищенным тыловым объектам любого противника

всегда будет эффективным.

Тыловая война не предусматривается никакими планами.

Но даже масштабные действия диверсионных групп еще

не могут считаться партизанской войной. Это будет война

ди вере ион но-деса нтная.

По современному определению партизанской войной на-

зываются «...крупномасштабные боевые действия в тылу

противника с приалечением и участием большого количества

местного населения, враждебно настроенного к официаль-

ным властям, с опорой на это население как на численный

резерв, продовольственную и территориальную базу и об-

ширное развелобеспечение».

ПМДИС1ЮВИЕ

5

Многолетняя боевая практика показала, что диверсанты

сами по себе не могут долго действовать в отрыве от баз про-

довольственного снабжения, бытового обеспечения и меди-

цинского обслуживания. На войне бесперебойность всего

вышеописанного весьма проблематична. При варианте пар-

тизанской войны снабжать продовольствием и обслуживать

диверсионный десант стратегического противника будут

группировки местного населения. Население — это резерв

пополнения, основной источник продовольствия, это отдых в

гспле, баня, госпиталь и прачечная. К тому же под конец бое-

вых действий такой десант имеет возможность тихо исчез-

нуть под боевым прикрытием местных партизан, оставив

последних на произвол судьбы.

Кроме всего прочего, при достаточно сильных партиза-

нских формированиях можно обойтись без мощных воздуш-

ных десантов — это расточительно и ие всегда целесообразно.

Поэтому современное партизанское движение всегда ин-

спирируется, снабжается оружием и координируется извне,

lic'i этого стихийно возникшее и предоставленное самому себе

сопротивление быстро выдыхается, перерождается идейно и

принимает форму массового бандитизма.

Задачи партизанского движения в современной войне

прежде всего следующие:

- массовое разрушение тыла противника;

блокирование командных пунктов и узлов связи, нару-

шение управления войсками и бесперебойного обмена ин-

формацией;

- разрыв коммуникаций, блокада транспортных развязок,

уничтожение мостов, препятствие переброске оперативных

войсковых резервов;

- одновременное воздействие на оперативную, а в малых

государствах — на всю стратегическую глубину территории

противника;

- - одновременное решение задач военно-политического ха-

рактера путем создания в тылах новых очагов и районов

вооруженной борьбы и развития внутреннего сопротивления

(пятой колонны);

- деморализация армии и органов власти, давление на

психику населения запугиванием и расправами с инакомыс-

лящими, создание обстановки хаоса, неразберихи, общей не-

уверенности и страха;

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

- при возникновении позиционных фронтов действия пар-

тизан на всех участках тыла в прифронтовой полосе призваны

повлечь нарушение подвоза к войскам всего необходимого

для боя и жизнеобеспечения, нарушение работы связи и ты-

ловых служб, а также отвлечь на себя оперативное внима-

ние, материально-боевые ресурсы и живую силу противника.

Промежуточная цель — провокация гражданской войны

на как можно большей территории при создании противо-

борствующих сил на местах и самоснабжении из местных

ресурсов.

Конечная цель — экономический и политический кризис

в стране.

Последние события на Балканах и Северном Кавказе по

существу являются удачными репетициями этой доктрины.

Ход и результаты этих событий еще долго будут анализиро-

ваться и обобщаться в армейских штабах и мозговых центрах

спецслужб многих заинтересованных государств.

В связи с развитием мегаполисов партизанское движение

может иметь место не только на природе, но и в крупных го-

родах. Уже само его наличие является фактором не столько

военным, сколько политическим.

Поэтому, если в каком-либо государстве при обострении

внутриполитической обстановки нет предпосылок для

возникновения повстанческого сопротивления, они искус-

ственно создаются усилиями стран — потенциальных про-

тивников, которым очень важно вызвать дестабилизацию

внутри государства-конкурента.

Свою долю (и очень значительную) в дестабилизацион-

ный процесс вносят транснациональные торговцы оружием,

умножающие капитал на таком конфликте, а также финансо-

вые воротилы, отмывающие деньги в чужой крови.

В современной партизанской войне, основанной на финан-

совых и политических интригах, запрещенных приемов нет,

и поэтому рано или поздно события принимают форму мас-

сового терроризма. Борьбу с этим злом любое правительство

ведет военно-силовыми и оперативно-боевыми методами.

Как показывает реальная практика, и строевые военные,

и сотрудники систем правоохранительных органов во всех

странах к ведению специфических антипартизанских дей-

ствий почти всегда абсолютно не подготовлены. Их учили

совсем другому.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Мегодика партизанской войны сходна с действиями ди-

всрсноппых групп, и технология борьбы с партизанами очень

похожа на действия противодиверсионных подразделений, но

по не одно и то же. В отдельные исторические периоды с

пой задачей лучше всего справлялись специализированные

копгрнартизанские егерские подразделения, которые форми-

ровались для борьбы с партизанами и затем надолго распу-

скались за ненадобностью. Иногда их приходилось готовить

непосредственно на месте боевых событий. За несколько сто-

летий в этом плане был накоплен конкретный опыт, большей

частью невостребованный и осевший в архивах.

Автор не оправдывает действия немецких егерей на окку-

пированных территориях. Но тактико-методическис разра-

ботки, накопленные немцами, оказались конкретными,

рациональными, и вполне могут использоваться в наше время

для нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

Независимо от того, в каких частях, системах и подраз-

делениях вам приходится проходить службу, вы можете нео-

жиданно для себя оказаться в зоне партизанской активности.

И войсковикам, и оперсоставу будет полезно знать, с чем

придется иметь дело, чтобы не «наломать дров», не наделать

крупных ошибок и не добавить себе ненужной работы. Зна-

ние основных принципов контр партизанской работы сори-

ентирует вас на более-менее правильные действия, поможет

избежать первоначальной растерянности и ненужных потерь.

Далее вы определитесь сами по ходу боевых действии.

РАЗДЕЛ 1

КОНТИНГЕНТ СОВРЕМЕННЫХ

НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ

ФОРМИРОВАНИЙ

Практика показывает, что в желающих вступить в такие

формирования недостатка не будет. «Пятая колонна» всегда

была, есть и будет в любом государстве. Всегда и везде най-

дутся несогласные с политическим курсом официальных

властей. Обязательно будут индивидуумы, одержимые навяз-

чивой национальной или политической идеей. Будут те, кто

делает или отмывает деньги на зтой идее. Будут религиоз-

ные фанатики. Будут обиженные властями и те, у кого в ходе

военных действий пропало имущество или погибли близ-

кие. Такой контингент будет держаться насмерть при любых

обстоятельствах.

Личности от природы конфликтные или романтически на-

строенные в партизанском движении нс приживаются. У них

нет первопричинной привязки к сопротивлению, и они ни-

когда не примирятся с жизненной грязью человеческих от-

ношений. которая есть всегда и везде. Это основная причина,

по которой таких сравнительно легко вербуют правитель-

ственные спецслужбы. Многие воюют за призрачное светлое

будущее, есть авантюристы, уголовники и насильно мобили-

зованные. Всегда будет присутствовать контингент наемни-

ков. Будут энергичные революционные смутьяны по жизни,

которые при любой власти больше ничем не могут и не хотят

заниматься,

В современном партизанском движении всегда будет много

молодежи из числа жизненных неудачников, то ест ь из тех. кто

хочет получить все и сразу, но не способен учиться и не любит

работать.

В состав антиправительственных вооруженных формиро-

ваний, активно действующих в крупных городах, обычно вхо-

дят недоучившиеся интеллигенты, заполитизированные

протестанты-скандалисты, люмпен-маргиналы и маргиналы

КОНТИНГЕНТ СОВРЕМЕННЫХ НЕЗАКОННЫХ.. ФОРМИРОВАНИЙ

9

из села, перебравшиеся в город. I фактически нет бизнесме-

нов, торговцев, ремесленников и работающей интеллиген-

ции, то есть тех, кто имеет твердый доход, гарантированный

кусок хлеба и постоянно занят делом,

В сельской местности незаконные вооруженные форми-

рования большей частью состоят из местных жителей. Автор

не имеет в виду трудящееся крестьянство, В наше время ак-

тивными участниками антиправительственных выступлений

в провинциях являются сельские маргиналы. Оперативному

составу стоит обратить внимание на их подробную характе-

ристику, Знание психологии этого специфического контин-

гента намного ускоряет оперативный процесс и делает его

более результативным.

Маргиналы из «местных» не так просты, как кажутся. Они

крайне свободолюбивы, хитры и трудноуправляемы. Задача

сельского маргинала — выжить при любом политическом

процессе и при любых социальных условиях, И для такого

выживания крайне важны родственные и хозяйственные

связи. Это реальный способ существования, и против этого

«местные» никогда не пойдут -- в селе ничего не забывают

и не прощают.

«Местные» всегда будут жить по своим законам, решая

жизненные вопросы преимущественно в кругу своих. Они ни-

когда и ни о чем не проболтаются — в селе живут по при-

нципу: «Про дело — только с такими, как сам, про все

остальное - - пи с кем!» Этот контингент инстинктивно и под-

сознательно собирает абсолютно всю информацию, которую

мгновенно анализирует, делая быстрые и безошибочные вы-

воды. «Местные» невероятно наблюдательны по природе, об-

ладают способностью быстро сопоставлять факты и мгно-

венно просчитывать ситуацию. Кроме того, они имеют звери-

ное чутье на людей и обстановку. Именно этим объясняется

феномен, когда в селе никто ничего не видел, но все всё знают.

Сельские маргиналы и в рабочем, и в жизненном режиме

привычно пробуют на слабину как друг друга, гак и непо-

средственное начальство. По обстоятельствам это делается

или исподволь, или прямо «в лоб». О слабого «вытрут ноги».

Перед сильным прогнутся. Иначе не выжить. Реальная сила

заставляет с собой считаться.

На допросах «местные» очень артистичны — с честней-

шим видом бьют себя в грудь: «Не участвовал, не брал, не

10

РАЗДЕЛ 1

видел, не слышал, не знаю, не помню». Городской оператив-

ник должен знать, что такого быть не может. Крестьянская

память феноменальна, и в любом случае местный контингент

располагает информацией, представляющей оперативный ин-

терес. Но говорить правду начинает только практическим и

конкретным оперработникам. Для маргинала нет понятия

«нельзя». Если он знает, что за содеянное его не «достанут»,

то почему бы и нет?

С сельскими маргиналами нельзя играть в психологиче-

ские игры, особенно если инициатива исходит с их стороны.

Психологически «обойти» и переиграть маргинала невоз-

можно — его мышление происходит не столько на логиче-

ском, сколько на психоэнергетическом уровне. Городскому

оперативнику этого не понять.

Слабое место сельского маргинала —страх. Именно страх

перед равнодушной жестокостью обстоятельств делает его

невероятно сговорчивым. Маргинала всегда разрушает жи-

вотный страх перед реальной силой, непреклонной и не при-

емлющей психологических провокаций.

Маргинал всегда будет испытывать животный ужас перед

невидимой опасностью, которая может прийти в любое время

с неожиданной стороны. И чем больше у «местных» арти-

стического гонора снаружи (а что еще делать в чрезвычай-

ных обстоятельствах, как не «давить на психику»?), тем

больше у них внутри липкого страха, парализующего волю и

сознание. Вспышки агрессивной истерики у таких людей

обычно кончаются быстрым истощением нервной энергии и

сильнейшей депрессией, вплоть до самоубийства.

По этой причине сельский маргинал, который в общем-то

мало чего боится, вынужден реально бояться сильной офи-

циальной власти, с которой он ничего не сможет сделать, а

она с ним сделает все, что захочет.

Повоевать маргинал fie прочь, но ни в коем случае с про-

тивником сильнее себя, А в смутное время не прочь и погра-

бить, пользуясь бесконтрольностью аластей.

О сельских маргиналах, перебравшихся в город, можно

сказать то же самое.

Вышеописанный контингент держится в этой жизни

только при взаимной поддержке и круговой поруке род-

ственников, знакомых, знакомых родственников и родствен-

ников знакомых. Для них это святое. Клановые интересы для

КОНТИНГЕНТ СОВРЕМЕННЫХ НЕЗАКОННЫХ... ФОРМИРОВАНИЙ

11

«местных» дороже обычных общечеловеческих ценностей.

Но с другой стороны, заскорузлое мышление жадноватого от

природы маргинала определяется текущим моментом — вы-

годно ему или нет. Вот тут он может тихо посотрудничать с

официальными властями. Властям всегда будут помогать не-

довольные и обиженные (в жизни так или иначе кому-то «на-

ступили на ногу»), а также из чувства мести, былой зависти

и просто из людской пакости — маргинал всегда будет мело-

чен, обидчив и злопамятен.

Мало-мальски подготовленный оперативник всегда вычис-

лит таких людей. Они были, есть и будут везде и всегда.

Современный партизанский антиправительственный кон-

тингент отличается повышенным уровнем психоэнергетики и

патологически завышенной самооценкой.

Для успешного ведения партизанской войны всю эту дре-

мучую массу, которая не любит подчиняться, нужно орга-

низовать, вооружить, обучить и держать в рамках строгой

дисциплины. Управлять таким контингентом часто прихо-

дится жесткими методами встречного психологического

давления. Это может сделать только группа инструкторов-

профессионалов, десантированных извне, которые и создают

партизанскую инфраструктуру. Без жесткой направляющей

руки различные бригады «борцов за свободу» и прочих

заполитизированных энтузиастов быстро превращаются в

банды мародеров.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ

ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ

И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗОНЕ

ПАРТИЗАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

Без получения разведи нформаци и партизанские дейст-

вия неосуществимы. Партизаны постоянно и круглосуточно

ведут разведку на местности силами небольших разведгрупп

по различным направлениям. В основном это пассивная раз-

ведка наблюдением со скрытых наблюдательных пунктов,

прослушиванием эфира и подключением к линиям связи.

Активная разведка, обеспечивающая партизан львиной

долей информации, ведется местным населением. Для ве-

дения разведывательной работы партизанами подбираются

индивидуумы, от природы хитрые, понятливые, наблюда-

тельные и артистичные. Эти люди характеризуются слабой

начальной раз вед подготовкой, но по своим природным ка-

чествам они способны подмечать и анализировать мель-

чайшие детали происходящего и затем самостоятельно раз-

рабатывать оперативно-тактическое направление по синте-

зированной информации.

Разведывательные способы они придумывают сами, и не-

редко с большим успехом. Это люди обычно доброжелатель-

ные, услужливые и «примелькавшиеся».

Кроме того, для ведения разведки партизанами привле-

каются все несогласные с курсом официальных властей, род-

ственники и их знакомые, обиженные властями,

Бывает, что в партизанскую разведку вербуются люди, сог-

ласившиеся работать из-за страха. Такне индивидуумы рано

или поздно начинают сотрудничать е правительственными

спецслужбами.

Для выполнения отдельных поручений и в качестве связ-

ных привлекаются женщины, дети и старики, для наблюде-

ния за воинскими частями — пастухи.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ И ПРАВИЛА.

13

Партизанскими спецслужбами обязательно проводится

глубокая разведка путем внедрения своих людей в органы

Власти и правопорядка, в прессу, связь, транспорт, медицин-

ские учреждения и хозяйственные организации.

Разведсеть непосредственно на местах всегда будет со-

стоять из незамужних женщин или из старух, которые по

своей природе очень наблюдательны, все видят, все слышат и

обо веем знают и помнят. Старухи приятельствуют друг с

другом за несколько километров, и их связей еще никому не

удавалось разорвать.

Партизанская разведсеть будет очень разветвлена. Кроме

гого. что будет существовать цепь связанных явочных квар-

тир и резидентурных точек, обмен развединформацией и со-

вещания небольшими группами часто происходят прямо на

поле, во время сельхозработ. Такие собрания вполне объяс-

нимы: место открытое и близко никто чужой не подойдет.

Партизанская разведывательная и контрразведывательная

сеть постоянно изучает и проверяет своих людей, внедрен-

ных в правительственные структуры, на предмет конкретной

результативности для выявления перевербованной и вне-

дренной правительственной агентуры.

Для обеспечения развединформацией и пресечения аген-

турного сотрудничества с властями сопротивление в каждом

населенном пункте определяет своих информаторов числом

не менее трех. Эти люди не должны знать друг друга, ибо

каждый из них обязан давать в лес информацию обо всех, жи-

вущих в селе, в том числе и о других информаторах. Таким

образом контролируется достоверность разведывательных и

контрразведывательных данных.

Обязательно существует система оповещения из населен-

ного пункта к партизанским силам через связных, которые

относят письменные донесения в лес и закладывают их в тай-

ники. так называемые «почтовые ящики». Или же устно со-

общают сведения партизанской разведгруппе в определенных

точках леса, па хуторах, на окраинах сел, примыкающих к

лесу, то есть на так называемых «маяках».

На тех же маяках партизанские разведгруппы принимают

людей из города или. наоборот, отправляют людей в город,

делая безопасным их продвижение к месту назначения.

Между партизанскими отрядами постоянно осуществля-

ется законспирированная связь посредством опорных точек и

14

РАЗДЕЛ 2

партизанской агентуры, мигрирующей между этими точками.

Как правило, эти проторенные пути затем являются маршру-

тами тактических перемещений и дальних рейдов партиза-

нских формирований.

Местные жители всегда разведывают дороги для партизан-

ских рейдирующих группировок и пути выдвижения развед-

диверсионных групп.

Постоянной задачей партизанской разведки является

добывание сведений о войсковых частях, органах власти, по-

лиции, контрразведки, их дислокации, организации, воору-

жении, обеспечении и стоящих перед ними задачах.

Партизанская разведка высматривает диспозицию пра-

вительственных сил, тщательно анализирует полученные

данные и безошибочно определяет слабые места: тактиче-

ские, организационные, качественные и морально-психоло-

гические.

Запомните; партизанская разведка необычайно информа-

тивна, Она везде. Поэтому течение оперативных событий

надо изменять в последние моменты или делать скрытый

«ход конем» под отвлекающим прикрытием основного меро-

приятия.

Партизан всегда будут интересовать основные пути пере-

мещения правительственных сил, периодичность движения

на правительственных коммуникациях, характер перевози-

мых грузов и живой силы.

Партизанам чрезвычайно важно знать численность лич-

ного состава того или иного гарнизона, его структуру:

звания, фамилии, имена и подробные анкетные данные офи-

церского и рядового состава, место постоянной дислокации

прибывшей откуда-то издалека воинской части, адреса по-

стоянного места жительства военнослужащих и членов их

семей, родственников, а также их имущественное положение.

Противник всегда будет собирать сведения о личных силь-

ных и слабых сторонах военнослужащих, их тайных и явных

пороках и пристрастиях.

Это будет делаться для последующего давления на пси-

хику. шантажа и агентурной вербовки. Запомните: задача

партизанской разведки - сделать все это при малых мате-

риальных затратах. Поэтому еще никто не разбогател, сог-

ласившись сотрудничать с партизанской агентурой. Попавшись

на какую-либо денежную подачку или дармовую выпивку.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ И ПРАВИЛА...

15

Человек потом работает только из-за страха, в ужасе пытаясь

хоть как-то отвести опасность от своих близких.

Задача любой спецслужбы, в том числе партизанской, —

добыча сведений о людях. Причем обо всех подряд. Поэтому

соблюдайте конспирацию в разговорах с кем бы то ни было.

Никто не должен знать, кто вы, откуда, сколько у вас детей,

как зовут вашу жену и какая у вас квартира. Партизанская

разведка будет везде. Она будет рыться на свалках около

воинских частей в надежде добыть обрывки писем и кон-

вертов. Она будет на почте, через которую по простоте ду-

шевной вы будете отправлять домой корреспонденцию.

I [оэтому письма отправляйте централизованно, избегая упо-

минания в них контактных имен, фамилий и прочих сведе-

ний. Корреспонденцию, полученную из дому, по прочтении

рекомендуется сжечь. Никогда не носите при себе и не

имейте в личных вещах фотографий своих близких. Парти-

занская разведка будет слушать ваши разговоры в магазине,

на базаре, в харчевне и на улице, сопоставлять слова, фразы,

интонации. Неосторожно оброненное слово может стоить

вам очень дорого.

Но, так или иначе, вам придется общаться с местным на-

селением, При этом необходимо соблюдать не только слу-

жебную и личную конспирацию, но и железное правило:

знать и уважать национальные, этнические, религиозные и

культурные традиции местных жителей, ни в коем случае не

презирать их, не смеяться и не глумиться над ними.

Строевым военным следует помнить, что сопротивление

стихийно возникает и многократно усиливается при необос-

нованных репрессиях и обидах, причиняемых местному на-

селению. Один из самых жестоких приказов И, Сталина за

мародерство и притеснение мирного населения занятых тер-

риторий Австрии, Польши, Венгрии и Германии предпи-

сывал расстрел перед строем в присутствии потерпевших.

Вождь не хотел неприятных сюрпризов в тылах наступаю-

щих войск.

Американские и английские антипартизанские инструк-

ции предписывают не только не трогать имущество местных

жителей, но по возможности облегчать их существование.

Командиры белых наемников в Африке за любую мелочь, взя-

тую у местного населения или снятую с убитого партизана,

расстреливают подчиненных на месте без лишних формаль-

16

РАЗДЕЛ 2

ностей, И запомните: ни одного случая неуважительного

отношения к женщинам!

Будет полезным, по мере возможности, по не имеющим

принципиального значения моментам оказывать «юридиче-

скую» помощь местным жителям, закрывая глаза на незна-

чительные нарушения, разумеется, не часто и не всем

подряд. Для крестьян не существует мелочей, и они в любом

случае будут вам благодарны. За время службы автору неод-

нократно приходилось возвращать крестьянам права, изъя-

тые гаишниками, спускать «на тормозах» самогонные дела

и прочее. Но это не шло ни в какое сравнение с мощным по-

током информации, которую те же крестьяне тихо и без ука-

зания источника подбрасывали автору в ответственные и

напряженные оперативные моменты. Чаще всего это были

записки, незаметно засунутые в карман шинели, брошенные

в форточку, подсунутые под дверь и т. д. В них четко ука-

зывалось: кто, с кем, когда, где, на каком транспорте и про-

чее.

Но на этом ваши доверительные отношения с населением

должны заканчиваться. Друзей среди местных у вас не

должно быть! У этих людей свои, десятилетиями и поколе-

ниями сложившиеся отношения друг с другом, и своим среди

них вы никогда не станете. Это аксиома. Для местных вы бу-

дете средством достижения цели, и не более того. Не при-

нимайте подачек, не позволяйте себя «прикармливать», и ни-

кому ничем не будьте обязаны! Если вы кому-то и сделали

добро, то «киньте его в воду» — оно к вам вернется. Но если

вам скажут: «С тобой хотят встретиться», — назовут того, кого

вы «вытащили за уши» из неприятностей, но упорно не будут

говорить о цели этой встречи, а ответят: «Там узнаешь». —

разжигая ваше любопытство, ни в коем случае не ходите. Вы

ошибетесь, если решите, что вас хотят отблагодарить. Сначала

там, конечно, будет застолье, но потом вам скажут: «Ты помог

нам один раз, помоги еще». И сделают предложение, от кото-

рого вы не сможете отказаться. Это обычпыц крестьянский

прием всех времен и народов. На такие встречи должен ходить

знающий оперативник.

Не допускайте панибратства с собой. Не позволяйте по-

хлопывать вас по плечу, трогать за одежду, говорить вам мел-

кие провокационные гадости. Это пробы на слабину, и вы

обязаны пресечь их жестко и непреклонно. Ваше личное про-

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ И ПРАВИЛА. 17

странство — метр, и не позволяйте никому вторгаться в него.

Местные это уважают.

Но еще больше они будут уважать вас, если почувствуют,

что вы способны в случае чего очень быстро извлечь писто-

лет из потаенного места и применить его по назначению.

Имидж непреклонности надо поддерживать всегда — это

лучшее средство психологической войны.

РАЗДЕЛ 3

ОСОБЕННОСТИ

ПАРТИЗАНСКОЙ ТАКТИКИ

В зависимости от численности и этапа развития сопротив-

ления антиправительственные формирования при наличии

больших сил и тяжелых боевых средств могут действовать

согласно положениям общевойсковой тактики. С расчлене-

нием на малые группы партизаны предпочитают вести под-

вижный бой с постоянной сменой дислокации.

Основными формами партизанских действий малыми

группами являются неожиданные налеты, засады, диверсии

и похищения. Кроме того, осуществляются частые беспокоя-

щие удары, чтобы держать правительственные силы в со-

стоянии напряжения, лишить возможности отдыха и

перегруппировки, ввести в заблуждение относительно своей

численности, дать возможность своим отдохнуть и пере-

группироваться. Для этих же целей выполняются скрытые

рейды с нанесением множественных ударов в самых неожи-

данных местах.

Как уже упоминалось, партизанская разведка практически

вездесуща, и она довольно быстро нащупывает слабые места

в обороне и организации правительственных сил, а именно:

когда противник не ведет разведку, измотан и обескровлен,

на отдыхе, без надлежащего снаряжения, отсиживается на

своих базах и при командном составе, не обладающем раз-

витым тактическим воображением. Партизаны нанесут удар

именно по этим слабым звеньям.

Принцип планирования партизанских действий — изо-

щренность и нестандартность. Строевым военным, привык-

шим действовать по уставу, представить себе это трудно.

Партизаны не заняты строевой подготовкой, не зубрят устав,

и в их головах бродят различные тактические замыслы. Эти

замыслы бывают настолько оригинальными, что войсковики,

получая донесения от разведки, часто считают их явным аб-

сурдом. Что и помогает партизанам воплощать эти замыслы в

реальность с большими потерями для их противника.

ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЗАНСКОЙ ТАКТИКИ

19

Партизанские разработчики очень изобретательны, ста-

раются избегать шаблонов, и поэтому партизанская тактика

почти не повторяется.

Основной тактический принцип для партизан — внезап-

ность нападения, которое может произойти в самом неожи-

данном месте, в самое неожиданное время и при любых

поюдных условиях. Любому нападению предшествует тща-

тельная разведка местности, объекта, людей и прочее.

Партизаны стараются навязать бой в условиях плохой ви-

димости (ночь, туман), в сильнопересеченной местности, в

юрах, в лесу.

Основным тактическим партизанским приемом является

скрытое приближение к противнику на минимальную ди-

станцию и открытие шквального и оглушающего огня из всех

огневых средств. После чего перейти врукопашную. Для пар-

тизан при отсутствии тяжелого вооружения это единственно

правильный способ. Бой при этом идет на равных — тапки,

авиация в таких условиях оказываются бесполезны. Такое

тактическое связывание противника ближним боем амери-

канцы во Вьетнаме называли «захват за пояс».

Малые группы антиправительственных формирований

предпочитают не вступать в бой с превосходящим противни-

ком и в случае, когда их «зажали», смешиваются с мирным

населением, прикрываясь им как щитом.

По окончании первого периода сопротивления (см, далее),

когда крупные антиправительственные группировки обес-

кровлены в открытых боестолкновениях с правительствен-

ными силами и разобщены па малые группы, центральное

руководство сопротивлением осуществляется каким-нибудь

местным лидером. Этот лидер под усиленной охраной по-

стоянно и конспиративно перемещается в лесу, по горам и

т. д.. чтобы его не «нащупали» правительственные спецс-

лужбы. Места для отдыха, совещаний и тому подобное го-

товятся заранее партизанской службой безопасности.

Стоянка лидера может быть несколько суток, а может и ни-

сколько часов. Опорой этого управляющего звена всегда

будут отрядные антиправительственные формирования и

базы, находящиеся как на природе, так и в населенных пунк-

тах. В населенных пунктах опорой сопротивления также

будут законспирированные боевые группы. Резерв сопротив-

ления составляют люди, занимающиеся своими обычными

20

РАЗДЕЛ 3

делами, которых можно быстро собрать для проведения

какой-либо боевой акции.

Дислокации антиправительственных баз и отрядов не

должны быть постоянными, иначе резко возрастает веро-

ятность обнаружения, проникновения правительственной

агентуры, увеличивается опасность ударов с воздуха и бло-

кирования большими войсковыми силами. Поэтому основ-

ной принцип повышения «живучести» для партизан —

частые марши.

Задача такого марша — все время оказываться в тылу пра-

вительственных сил для нанесения неожиданных ударов.

Марши выполняются с головным, тыловым и боковым охра-

нением. На марше партизаны стараются «не светиться», и

поэтому предпочитают обходить села и миновать хутора. На

ночь всегда стараются отойти от того места, где стояли днем.

По возможности отдыхают днем, идут ночью.

При встрече с противником партизанские инструкции

предписывают быстро развернуться из походной колонны в

боевые порядки, открыть огонь с большим темпом стрельбы,

чтобы дать возможность партизанскому командиру сориен-

тироваться, принять решение и отдвть команды; огнем «опе-

редить» противника, прижать его к земле. Одной третью

своего состава «завязать» противника на себя и отвлечь этим

его внимание. Двумя третями справа и слева обойти против-

ника, выйти ему во фланг и в тыл с огневым и рукопашным

поражением, (Это партизанам удавалось не всегда — такое

лучше получалось у егерских подразделений, более выучен-

ных и дисциплинированных.)

При неудаче предписывалось резко оторваться от против-

ника и с мерами маршевой маскировки отойти на 10—15 км.

Партизаны вынуждены перемещаться все время. Партизан-

ская контрразведка регулярно и скрытно обходит населенные

пункты и встречается с освободителями в целях выявления

агентуры, которая постоянно засылается в сопротивление.

Постоянно работают диверсионные группы, ведется раз-

ведка, наблюдение за коммуникациями, прослушивание

линий связи, сбор сопутствующей информации и выемка до-

несений из тайников. Идет рабочий обмен между централь-

ными базами и периферийными отрядами. Партизанское

движение любой формации всегда стремится взять возможно

более полный контроль над местным населением и его на-

ОСОБЕННОСТИ партизанской тактики

21

просинями. И если настроения не те, их надо сформировать и

держать в нужном русле. Эту инициативу нельзя выпускать из

рук. Поэтому по населенным пунктам перемещаются агита-

ционные бригады — надо убедить взяться за оружие крестья-

нина, который хочет спокойно заниматься своим хозяйством и не

иметь неприятностей от властей.

Для партизан существует еще масса других задач, которые

нужно выполнять с шумным эффектом, иначе грош цена

такой оппозиции. Поэтому сопротивление развертывает мас-

совую политическую трескотню, которую сейчас называют

информационной войной.

Для выполнения всего этого силы антиправительственных

формирований постоянно перемещаются. Кроме прочего,

эго дезориентирует правительственные силы относительно

истинной численности противника. Поэтому вся развед-

ннформацня в коптрпартизанской войне очень быстро

стареет и теряет тактическую ценность.

РАЗДЕЛ 4

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ВООРУЖЕННОГО

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ

Первым этап конкретного мятежа протекает тогда, когда

в результате социальных, экономических или политических

катаклизмов произошло ослабление официальной власти.

Местное население, вынужденное решать насущные про-

блемы не всегда законными способами, воспринимает это

как явное облегчение. В это время силы оппозиции резко

увеличиваются и вооруженные формирования укрепляются,

достигая численности тысяч и десятков тысяч боевиков, и

формируются соединения, копирующие общевойсковые

структуры. Для этого периода характерно возрастание бое-

вой активности сопротиаления, увеличение массовых задач,

диверсий, налетов, захват больших территорий и установле-

ние на них своеобразного «нового порядка». Все получается

при полной внезапности и с размахом.

Военные успехи оппозиции вызывают политический ре-

зонанс. Боевые действия по ликвидации крупных и кон-

центрированных сил мятежников проводятся большими вой-

сковыми силами по принципу общевойскового боя с приме-

нением авиации, бронетехники и артиллерии, против чего

сопротивление устоять не может. Понеся крупные потери, мя-

тежники делятся на небольшие формирования. С этого мо-

мента начинается собственно партизанская война.

Выделенные правительством армейские силы оказыва-

ются неповоротливыми и неэффективными против извечной

партизанской тактики пластичного контакта налет — отход.

Партизаны избегают открытого встречного боя с превосхо-

дящими силами — это губительно для них. Строевые воен-

ные не любят бой в лесу, оврагах и горах — с пушками и

ганками там не развернешься.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

23

Войска, не зная местности и людей, с которыми воюют,

ведут себя как слон в посудной лавке, так или иначе ущемляя

местное население и увеличивая количество недовольных.

К тому же военные, в своей строевой прямоте, относятся

к местным жителям как к подчиненным, отчего недовольство

населения перерастает в открытую неприязнь. В разные вре-

мена и в разных странах этот сценарий повторялся в одном и

том же варианте.

После растерянности, неудач и бессмысленных людских

потерь, а главное — от ощущения политического позора

высокие штабы рано или поздно осеняло: надо прекращать

вольные перемещения противника по лесам. Но для этого

надо не отсиживаться в гарнизонах, а самим выдвигаться в

лес и гам конкретно «доставать» партизан.

Из архивов извлекались покрытые пылью инструкции по

применению контрпартизанской тактики егерей, которая еще

со времен немецкого короля Фридриха Второго использова-

лась против всякого рода повстанцев. С тех времен она прак-

тически не изменилась. Ее суть и тогда, и сейчас заключается

в необходимости следующих действий:

постоянно вести тактическую и оперативную разведку

мест дислокации и путей перемещения антиправительствен-

ных формирований;

- на основе разведданных «доставать» противника резким

выдвижением обходящих отрядов. Немцы и русские назы-

вали такую тактику «захватом за горло»;

- постоянно оказывать на противника боевое и оперативно-

боевое воздейс твие в местах его дислокации и на путях пе-

ремещений, устраивая многочисленные засады;

оперативным способом «отсечь» противника от мест-

ного населения;

лишить противника источников снабжения оружием,

боеприпасами и продовольствием;

- боевые действия вести нс столько на кон троль террито-

рии, сколько на конкретное уничтожение живой силы про-

тивника;

- выбить противника из леса подвижными силами, посто-

янно находящимися в лесу, используя населенные пункты в

качестве собственной административной и мат ериальной базы;

- не сразу, но неуклонно и бесповоротно «повернуть» на-

селение лицом к законной власти.

24

РАЗДЕЛ 4

С этого момента военные действия переносились на лес-

ную тропу войны и велись изощренно и бескомпромиссно.

В контрпартнзанской войне запрещенных приемов тоже

не было.

РАЗДЕЛ 5

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ГЛАВА 1. ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО НОЧЬ

Ночная кукушка дневную всегда перекукует.

Русская поеасмгчца

В партизанской и контрпартизанской войне в конечном

итоге побеждает тот, кто активнее действует именно ночью.

Ночь — это мощнейший тактический резерв, который, как

правило, поначалу мало используется противоборствующими

сторонами. Боевая практика показывает, что конкретных ре-

зультатов при случайных потерях добивается тот, кто ма-

стерски сработает в темноте и заполнит тактический вакуум

ночного времени.

Специфика «захвата за горло» вынуждает вести боевые

действия против партизан именно ночью. Ночь способствует

максимальной внезапности. Тактические перемещения и пе-

регруппировки ночью не видны и мало контролируются

местным населением. Возможности ночного наблюдения за

правительственными силами ограничены. Партизанской раз-

ведке ночью очень трудно и подчас невозможно оценить

истинное численное состояние и степень вооруженности пра-

вительственных сил. Ночью для партизан затрудняется как

связь разведки с основными силами, так и оповещение между

своими.

Ночь способствует тактическим обманам. При внезапных

боевых действиях трудно понять и разгадать тактический

замысел инициативного противника, и поэтому партизан-

ским командирам очень трудно осуществить организован-

ное сопротивление, организованный отход и другие боевые

маневры.

Ночь способствует агрессии инициативных. Ночью более

инициативная сторона, знающая ландшафт места событий и

спланировавшая ход боевых действий по минутам, всегда ис-

26

РАЗДЕЛ 5

пользует возможность ввести противника в заблуждение. Эго

вызывает у противника сложность ориентирования в обста-

новке, растерянность в управлении, провоцирует истеричные

команды.

Все это усиливает действие психологических факторов,

которые ночью значат гораздо больше, чем днем. Даже в не-

боевой обстановке в темноте рефлекторно увеличивается

нервная нагрузка по причине необходимости повышения ак-

тивного внимания. Это приводи! к специфической ночной

усталости, которая наступает довольно быстро. При этом

снижается бдительность, слабеет воля, наступает отупение,

надает общая активность и дисциплина. Человека ночью пси-

хологически угнетает шум леса, противник мерещится везде.

Ограниченная видимость физиологически вызывает чувство

одиночества, очень сильное у некоторых людей. Это дей-

ствует на нервы и парализует способность к активным дей-

ствиям, Подавленное состояние подсознательно вызывает

страх и снижает боеспособность. Возникает опасность по-

тери контроля над собой.

Панику при ночном боестолкновении вызывает нс столько

неожиданность, сколько бестолковая истерика командиров,

влекущая за собой неразбериху. Неразбериха страшнее па-

ники, потому что ночью она чаще, чем днем, приводит к

возникновению так называемого «синдрома неприцельной

стрельбы», когда человек в условиях ограниченной видимо-

сти для самоуспокоения начинает стрелять куда попало.

Часто это приводит к своеобразному яалению коллективного

«опьянения огнем» и связанному с этим беспорядочному рас-

ходованию огромного количества боеприпасов при мизерном

эффекте. Такой массовый стрелковый психоз всегда служит

признаком потренированности и неуверенности противника.

Синдром беспорядочной и нервной стрельбы вызывается и

тем, что в ночном бою всегда сокращается тактическая даль-

ность между противоборствующими сторонами.

В ночном бою люди подвержены повышенному влиянию

стадности и страха, в основном из-за психологической не-

подготовленности и тактической безграмотности. Боевой дух

и боевая активность при этом резко снижаются, появляется

склонность к панике. Чувство страха снижает способность

реально оценивать обстановку, особенно при ограниченной

видимости и при коротком времени наблюдения. При плохой

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

27

видимости все движения человек производит скованно и с

бблыпим нервным и физическим напряжением. В любом слу-

чае ограниченность зрения отрицательно сказывается на пси-

хике людей, нетренированных для ночных действий.

Ночью резко снижается способность человека к ориен-

тации на местности. Основная причина заключается даже

не в наступлении темноты, а в резкой разбалансировке пси-

хологических и физиологических систем пространствен-

ного восприятия человека. Особенно резко способность к

координированному сопротивлению падает в темную и дож-

дливую ночь, когда погодные условия угнетающе действуют

на живой организм, заставляют излишне заботиться о себе и

отвлекают от несения службы.

Есть и множество других факторов, затрудняющих бое-

вые действия ночью. И самый сильный из них — абсолют-

ная, как правило, нетренированность в стрельбе при плохом

освещении и в темноте.

Рано или поздно в высоких штабах начинают понимать,

что основное время суток для борьбы с партизанами — это

ночь. Ночь — время тактическое. Ночь должна быть занята.

Если ночь не будет занята правительственными силами, она

будет занята партизанами. Но специфика ночного боя требует

специальной выучки. Человек обученный, натренированный

и, главное, привыкший воевать ночью может агрессивно

управлять ходом боевых событий. Человек нетренированный

и не обученный действовать ночью ощущает на своей шкуре

все негативные моменты, описанные выше. Это несопоста-

вимые уровни — как волк против слепого котенка. И для до-

стижения боевого преимущества личный состав обязан

привыкнуть к ночи и адаптироваться к ней.

ГЛАВА 2, ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НОЧНЫХ

ТАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК

Так или иначе, при ведении контрпартизанской войны бое-

вые действия ночью практикуются чаще, чем в обычной об-

щевойсковой практике. Чтобы вести эффективные боевые

действия против партизан в ночных условиях, сотрудники

спецслужб обязаны получить соответствующую подготовку.

Основной задачей обучения ночным действиям является фор-

мирование боевой уверенности, чувства реального превос-

28

РАЗДЕЛ 5

ходства в ночном боестолкновении. Основная цель — воз-

можность достичь небольшими силами, с минимальными по-

терями большего успеха, чем днем. Подготовленному малому

подразделению ночь дает огромные преимущества. При це-

ленаправленно обученном личном составе ночью резко уве-

личивается результативность боевых действий и намного

уменьшаются потери, которые с повышением уровня натре-

нированности сотрудников начинают приобретать случайный

характер. Это правомерно тогда, когда боевые действия

ночью ведутся против неприятеля самонадеянного и не под-

готовленного специальным образом к ночному бою.

Специфика ночных действий требует тактической само-

стоятельности и боевой активности конкретной стреляющей

единицы, помноженной на тактическую самостоятельность

малого (мелкого) подразделения.

Навыки ведения ночного боя у каждого конкретного со-

трудника должны быть доведены до автоматизма. Это до-

стигается только напряженными тренировками. Во время

Второй мировой войны немцами был сделан вывод, что мас-

совая подготовка неэффективна. Инструктор обязан «ната-

скивать» каждого сотрудника индивидуально. Параллельно

все малое подразделение тренируется срабатывать в режиме

коллективных тактических рефлексов.

Подготовка подразделений к ведению ночных действий

должна вестись в любое время года, при любых погодных

условиях и на всех доступных ландшафтах.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВИДЕНИЯ

В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Как уже упоминалось, ночью происходит разбалансиров-

ка работы систем восприятия человека. Поэтому требуется

учитывать следующие особенности зрительного восприятия

ночью.

- Любой источник света ночью будет казаться ближе, чем

днем, примерно на 'А реального расстояния до него.

- Крупные объекты ночью кажутся больше и выше, чем

они есть в реальности.

- При искусственном освещении (ракетами и осветитель-

ными минами) естественная окраска местности и различных

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ

29

предметов изменяется. Предметы с желтой окраской будут

казаться белыми, а светло-зеленые — желтоватыми. Дороги,

водоемы, постройки будут выделяться более резко. Вспышки

от взрывов и от разрывов артиллерийских боеприпасов будут

почт не видны,

- Чем лучше (ярче) освещена цель, тем она покажется

больше по размерам и ближе по расстоянию.

При определении расстояний на глаз при искусственном

освещении объекты, расположенные на сильно освещенных

участках, покажутся ближе, на слабо освещенных — дальше,

- Ночью при искусственном освещении хорошо видна

только наружная часть растительности (кустов и нижней

части деревьев), а то, что находится за освещенной частью, не

видно вообще. Тень от искусственных источников освеще-

ния делает невидимым практически все. Поэтому ночью

очень эффективны камуфляжи с наружной «лохматостью».

- Ночью поверхность воды выделяется на темном фоне

окружающей местности даже при слабом освещении.

- Ночью естественным образом обостряется ночное зре-

ние. В темноте лучи света воспринимаются особыми зри-

тельными клетками, находящимися на сетчатке глаза — так

называемыми палочками. Эти клетки очень чувствительны

к малоинтенсивному свету. Такая чувствительность у каж-

дого человека усиливается специальными тренировками.

Существует практический прием: если вы захотите при

очень слабом освещении рассмотреть что-либо, сконцен-

трируйте луч зрения на предмете, представляющем интерес,

и затем медленно отведите луч зрения немного в сторону.

Интересующий вас предмет сразу станет восприниматься

четче н яснее.

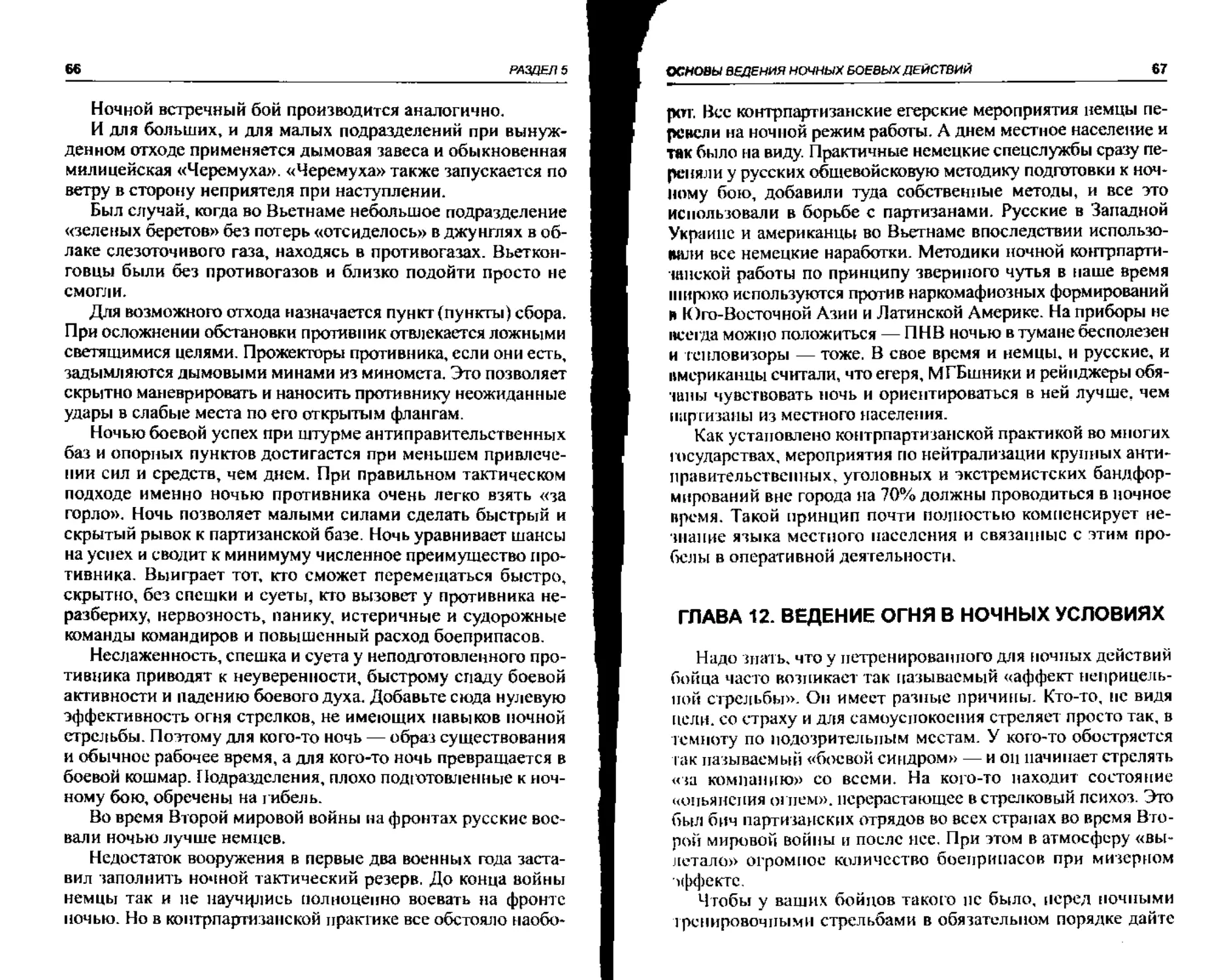

- При более-менее обостренном ночном зрении все цели

начинают довольно четко выделяться на фоне неба и на греб-

нях скатов (рис. I).

- Ночью неподвижные цели различить трудно, а движу-

щиеся цели воспринимаются и поражаются огнем довольно

легко.

- Ночью хорошо видны темные предметы на светлом фоне,

п светлые — на темном, но очень плохо различаются не-

подвижные предметы окраски любой интенсивности, на-

ходящиеся на границе светлого и темного фона!

- В светлые и в умеренно светлые ночи можно успешно

наблюдать в бинокль большого увеличения (чем больше уве-

30

РАЗВЕЛ 5

Рис. 1. В ночное время при наблюдении с низин видимость предметов,

расположенных на высотах, лучше

личение оптического прибора и больше его светосила, тем

лучше видно в этот прибор в темноте),

- Противник ночью визуально, без приборов обнаружива-

ется по следующим световым демаскирующим признакам:

- огонек сигареты заметен до 500 м;

- горящая спичка — до 1,5 км;

- вспышка выстрела из аатомата, винтовки, пулемета —

до 2 км;

- костер, автомобильные фары — до 5 км.

- Ночью руки и лино «светятся» и видны начиная с 50 м.

Белки глаз также светятся белым и видны с 70 м. Иногда све-

тится и сетчатка глаза, это свечение видно с 80 м.

Ночью очень заметен белый и красный свет. Синий свет

виден очень плохо,

- При внезапном сильном освещении уровень настроив-

шегося ночного зрения резко падает. Это объясняется тем.

основы ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

31

что сильный свет разрушает зрительный пурпур, светочув-

ствительное вещество, образующееся на сетчатке глаза. На

образование зрительного пурпура, следовательно, на восста-

новление ночного зрения требуется длительное время, в не-

которых случаях до получаса. Человек при этом становится

слеп и небоеспособен.

При работе с картой или с другими документами ис-

пользуется красный свет, который не утомляет зрение и не

напрягает его. После красного света глаз быстро адаптиру-

ется к темноте. Кроме того, подсветка «в глаз» красным или

оранжевым светом заметно активизирует ночное зрение

(Внимание! Не применять красные светодиодные (лазерные)

подсветки и целеуказатели по причине их чрезвычайной

Вредности для глаз!)

По вышеназванным причинам наблюдателей, наводчиков,

аргиллерийских корректировщиков целесообразно снабжать

очками с красными стеклами. Эго предохраняет бойцов, ра-

ботающих на переднем плане, от ослепления ракетами и

осветительными приборами противника.

Все вышеизложенное мало прочесть и помнить. Это надо

прочувствовать в реальной обстановке.

Поэтому на ночных заданиях сотрудникам демонстрируют

на разных расстояниях источники белого и красного света.

Затем демонстрируют синий свет, сначала вблизи, затем на

отдаленной дистанции. Все это, а также свет зажигаемой

спички и огонька сигареты демонстрируют открыто и в укры-

тиях. Затем производится тренировка визуального определе-

ния дистанции до источника света. Для этого в темноте на

определенных и объявленных дальностях от рубежа наглядно

производится зажигание спички, прикуривание сигареты,

стрельба боевыми патронами в безопасном направлении.

Сотрудники обязаны запомнить эти эталонные дистанции, а

затем научиться определять их по заложенному в подсозна-

нии эталону восприятия. Тренировки по визуальному опре-

делению расстояния производятся на различных дальностях,

по не более 300 м — это максимальная дистанция результа-

тивной стрельбы ночью.

Каждый из сотрудников под контролем всей группы обя-

зан пройти тренировку по светозамаскированной работе с

компасом, картой и другими документами. Для этою трени-

рующийся работает с документами в углублениях, впадинах

32

РАЗДЕЛ 5

и прочих складках местности или накрывшись одной-двумя

шинелями, куртками, плащ-палаткой и т, д.

При этом следует помнить, что при красном свете стано-

вятся невидимыми пометки, сделанные на документах крас-

ными или желтыми карандашами и фломастерами.

При отсутствии красного света источник белого света за-

крывают черной бумагой, в которой иголкой проделано ма-

ленькое отверстие. Узкой полоски света, проходящей через

это отверстие, достаточно для работы с документами или для

того, чтобы установить прицел. В любом случае, каким бы

светом вы ни пользовались ночью, один глаз необходимо дер-

жать закрытым. При этом ему не нужна будет аккомодация

при неожиданной работе в темноте. При работе с освещением

очень важно не «засвечиваться» перед противником и не сле-

пить самого себя.

Пользоваться каким бы то ни было светом можно только

тогда, когда есть твердая уверенность, что его не заметит про-

тивник. Карманные фонари необходимы для каждого ночного

боевого задания. Кроме обеспечения в необходимые моменты

подсветки белым светом, карманный фонарь является сред-

ством для тактической бесшумной световой сигнали-

зации. Но для подачи сигналов разрешается пользоваться

только теми фонарями, которые имеют светофильтры из си-

него и зеленого стекла. При подаче сигналов карманным фо-

нарем следует избегать применения красного и белого света.

Такой свет, даже направленный в сторону своих, освещает

участок местности возле фонаря. Расстояние до такого источ-

ника света противник определит легко и быстро. Сигналы

своим подаются только синим светом. Ночью он виден на

очень коротких расстояниях, виден плохо, сам по себе как бы

растворяется в пространстве и возле себя ничего не освещает.

Но поскольку он виден недалеко, подавать сигналы таким

светом можно на расстоянии 200-250 м, не больше.

Инструктор обязательно демонстрирует курсантам «све-

чение» незамаскированных (незатемненных) рук, лица, а

также свечение белков неприщуренных глаз, белых и светя-

щихся циферблатов часов, компасов и других приборов. Для

наглядности и убедительности рядом должен находиться

боец с зачерненными сажей, или жженой пробкой, или спе-

циальным гримом лицом и руками, при часах и компасе,

имеющих матовый и не отсвечивающий циферблат.

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

33

Колоссальное преимущество ночью имеет тот, кто может

лучше видеть, слышать и ориентироваться в темноте. Эти

способности может развить каждый человек несложными

тренировками*.

Такими способностями в потенциале обладает каждый из

нас, но кому-то от природы они даны меньше, а кому-то

больше. Именно такие бойцы и выявляются на тренировках

по приспособляемости к темноте.

Подобные тренировки проводятся вблизи неосвещенных

построек (неоконченных строек, хозяйственных сооруже-

ний и т. д.) на расстоянии 100 м от них. Будет хорошо, если

часть этих объектов будет находиться на открытом месте, а

часть — на каком-нибудь маскировочном фоне, то есть на

фоне леса, горы, пересеченной местности. Эти тренировки

сначала лучше проводить в умеренно светлые ночи или при

свете постепенно затухающего костра. Бойцы рассосре-

доточиваются, занимают позиции и наблюдают самостоя-

тельно. Задача — определить ориентиры, азимут на них и

цели (ростовые силуэты), расположенные вблизи ориенти-

ров. Наблюдение ведется обычным образом, справа налево

и от себя зигзагом в сторону противника. Курсанты докла-

дывают. что замечено, возле какого ориентира и на каком

расстоянии.

Через 10 минут, когда ночное зрение обостряется естест-

венным образом, доклад повторяется с указанием вновь

замеченных ориентиров, местных предметов и целей в глу-

бине обороны противника с указанием расстояния до них.

После чего на заднем плане наблюдаемого объекта начи-

нают действовать бойцы, «работающие» за противника.

Еще через 10 минут курсанты докладывают, что обнаружено

по демаскирующим признакам (огонек сигареты, неосто-

рожные отблески света при работе с документами, отблески

от незамаскированного оружия, «светящиеся» руки и лица)

на заднем плане наблюдаемого объекта и на маскиро-

вочном фоне.

Затем отрабатывается показ и поиск появляющихся целей,

подвижных и неподвижных, особенно находящихся на гра-

нице световых пятен и фонов разной затененности и за-

* Потапов А. Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа.

Раздел «Боевая психофизиология». М.. «Издательство ФАИР».

2008.

34

РАЗДЕЛ 5

маскированных «лохматыми» камуфляжами. Инструктор от-

мечает курсантов, у которых все это получается быстро и

кто смог отличить ориентиры и цели на более отдаленных

расстояниях. Затем по выявленным целям производится хо-

лостой стрелковый тренаж.

На последующих ночных тренировках инструктор заранее

расставляет на мишенном поле на разных дальностях силуэты

поясных и ростовых мишеней, как обычных, так и закамуф-

лированных ветками, травой и прочей «лохматостью».

Курсанты при свете затухающего костра, расположенного

позади их позиций, а потом и в кромешной тьме различают

то, что находится за рубежом, причем сделать это надо в по-

ложениях лежа, с колена и стоя.

Затем задача усложняется. Курсантам приказывают выя-

вить цели, расположенные на маскировочном фоне на

дальностях до 200 м. Если бойцы показали при этом удовле-

творительные результаты, им разрешается провести практи-

ческую стрельбу по выявленным целям.

Для повышения активного внимания при разборе стрельб

инструктор обязательно укажет курсанту на малозаметную

цель, находящуюся где-то сбоку в секторе наблюдения, кото-

рую курсант не заметил и не поразил.

С курсантами, не показавшими удовлетворительных ре-

зультатов (очень и очень часто такими оказываются хорошие

рукопашники), следует регулярно проводить дополнитель-

ные тренировки по обострению ночного зрения, используя

методики по общевойсковой разведпрактике. Командному

составу надо знать, что такие тренировки (именно трени-

ровки, а не кратковременные занятия) требуют большого

терпения и от инструктора, и от обучаемых и не терпят

безапелляционного «фельдфебельского» подхода. Почему?

Может случиться, что при этом будут выявлены абсолютно

безнадежные индивидуумы, которых нельзя назначать па

ответственные еекрет-носты в ночное время!

Следует помнить, что простуда, усталость. головная боль,

повышенная температура, алкоголь и курение снижают

остроту ночного зрения и степень его восстанавливаемости

после внезапного освещения.

Повышенная острота ночного зрения, бесспорно, очень

важна при нахождении в засаде, на секрет-гюсзу и при ноч-

ном ориентировании. Но при непосредственном ночном

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

35

босконтакте гораздо важнее иметь хорошую реакцию (акко-

модационную восстанавливаемость) зрения на резкую смену

Света и тьмы! Есть люди, которым от природы требуется

очень мало времени на восстановление зрения ночью после

осветительной ракеты, а есть такие, которые не в состоянии

что-либо увидеть после вспышки выстрела.

Инструктор (или непосредственный командир) должен от-

метить тех сотрудников (курсантов), у которых зрение от

природы восстанавливается быстрее после смены освеще-

ния. Для этого испытуемому бойцу при ночных тренировках

резко и без предупреждения «засвечивают» в глаза фонари-

ком на одну секунду (счет в уме «двадцать два»), а затем за-

ставляют выявить цель. Целью служит отстоящий на 100 м от

рубежа ростовой силуэт, посреди которого время от времени

загорается лампочка от фонарика, имитируя вспышку вы-

стрела. Через какое-то время бойцу становится видна цель, и

он докладывает об этом. Время реакции замеряется инструк-

тором по секундомеру. Бойцы с более быстрыми показате-

лями восстановления зрения, а также бойцы с наиболее

высоким уровнем ночного зрения, отмеченные ранее, на-

значаются в штурмовые порядки, для работы в близком

ночном боеконтакте с противником, на другие ответст-

венные участки, а также для ведения разведки.

Практика показывает, что у бойцов с быстрой восстанав-

ливаемостью зрения, как и у бойцов с высокой природной

остротой ночного зрения, наблюдается ускоренная реакция

па появление неожиданных целей, и у них быстрее происхо-

дит интуитивный или прицельный захват таких целей.

Бойцов с пониженной остротой ночного зрения и с дли-

тельно восстанавливающимся зрением переводят в боевые

порядки второго эшелона или назначают метальщиками руч-

ных гранат. С такими бойцами проводятся дополнитель-

ные тренировки но обострению ночного зрения. Им но воз-

можности назначают дополнительную специальную диету

(рыбин жир, морковь, яичный желток). Во время Второй ми-

ровой войны немцы для повышения остроты ночного зрения

облучали егерей искусственными ультрафиолетовыми лу-

чами под медицинским контролем.

В боевой обстановке при стрельбе осветительными раке-

тами (хоть своими, хоть чужими) необходимо:

- ни в коем случае не смотреть на ракету;

36

РАЗДЕЛ 5

- при звуке выстрела из ракетницы или при шипении ре-

активной осветительной ракеты, не дожидаясь ее подъема в

зенит, упасть на землю или встать на колени (на четвереньки),

«вжаться» в складку местности или прижаться к местному

предмету, чтобы не создавать тень;

- глаза закрыть сверху ладонью как козырьком.

Несмотря на простоту вышеописанного, практика пока-

зывает, что для понимания всего этого в начальном периоде

обучения требуется пара ночей жестких тренировок именно

по принципу «фельдфебельской» муштры,

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Ведение боевых действий ночью будет неполноценным,

если не будут использованы приборы ночного видения

(ПНВ). Но следует учитывать, что при различных погодных

условиях наблюдение в приборы и прицелы ночного видения

будет иметь следующие особенности;

- в темную и спокойную ночь наблюдение в ПНВ дает хо-

рошие результаты;

- при иочной буре или сильном ветре движения кустов и

деревьев дают мерцающие отражения, поэтому приходится

напрягать зрение и глаза быстро устают;

- в дождливую ночь наблюдение в ПНВ неэффективно;

- в снежную и туманную ночь ПНВ неэффективны и их

применение не имеет смысла;

- в условиях запыленности и при сильных земных испа-

рениях применение ПНВ неэффективно;

- естественные краски при наблюдении в ПНВ дают более

светлые тона;

- гладкие полированные поверхности (авто- и бронетех-

ника) отражают больше лучей и больше видны, чем поверх-

ности шероховатые;

- стоячая или медленно текущая вода поглощает инфра-

красные лучи и поэтому не видна во многих системах ноч-

ного видения;

- здания, деревья, кустарники, неровности почвы создают

при освещении инфракрасными лучами такие же тени, как и

при дневном свете или прн искусственном освещении;

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

37

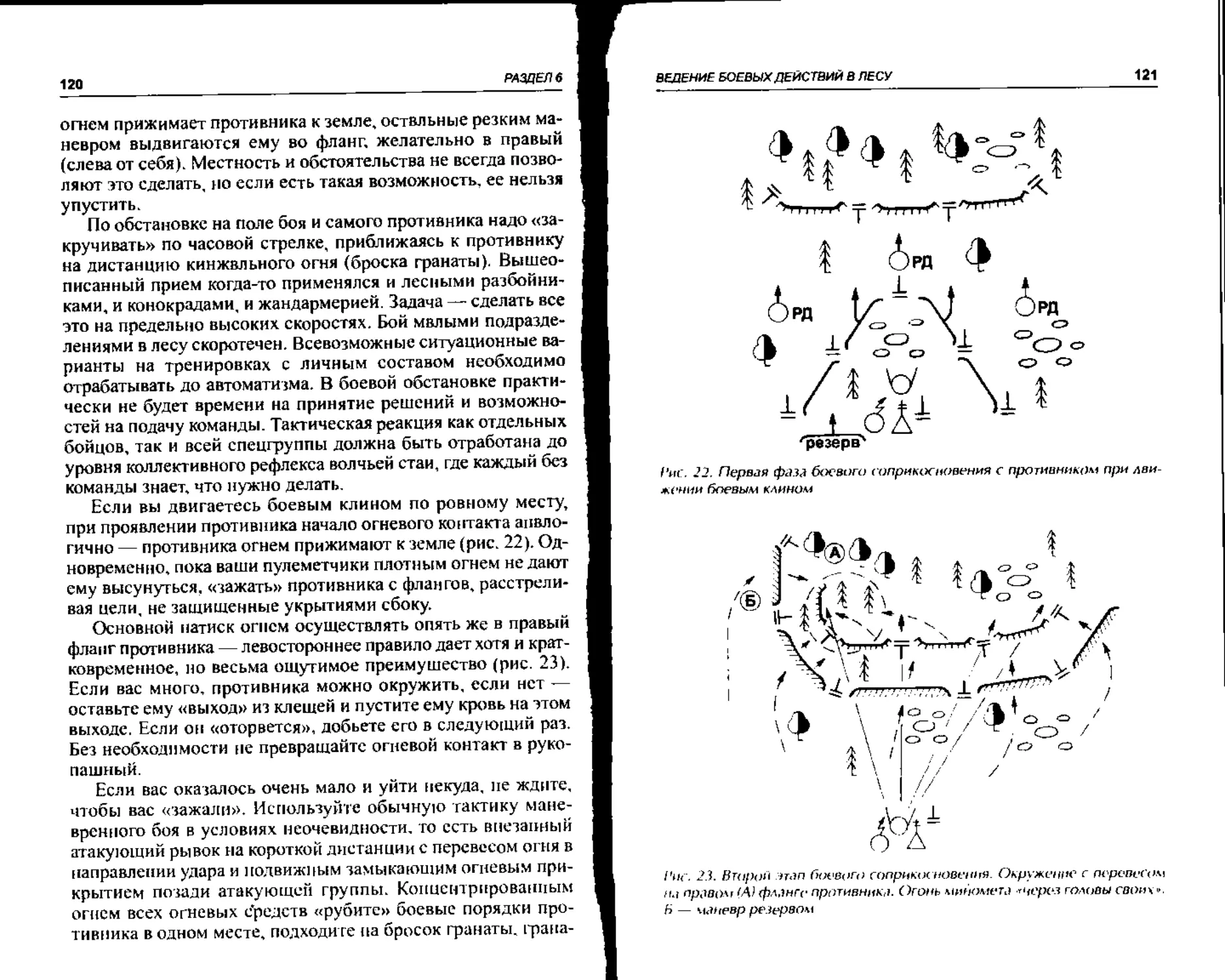

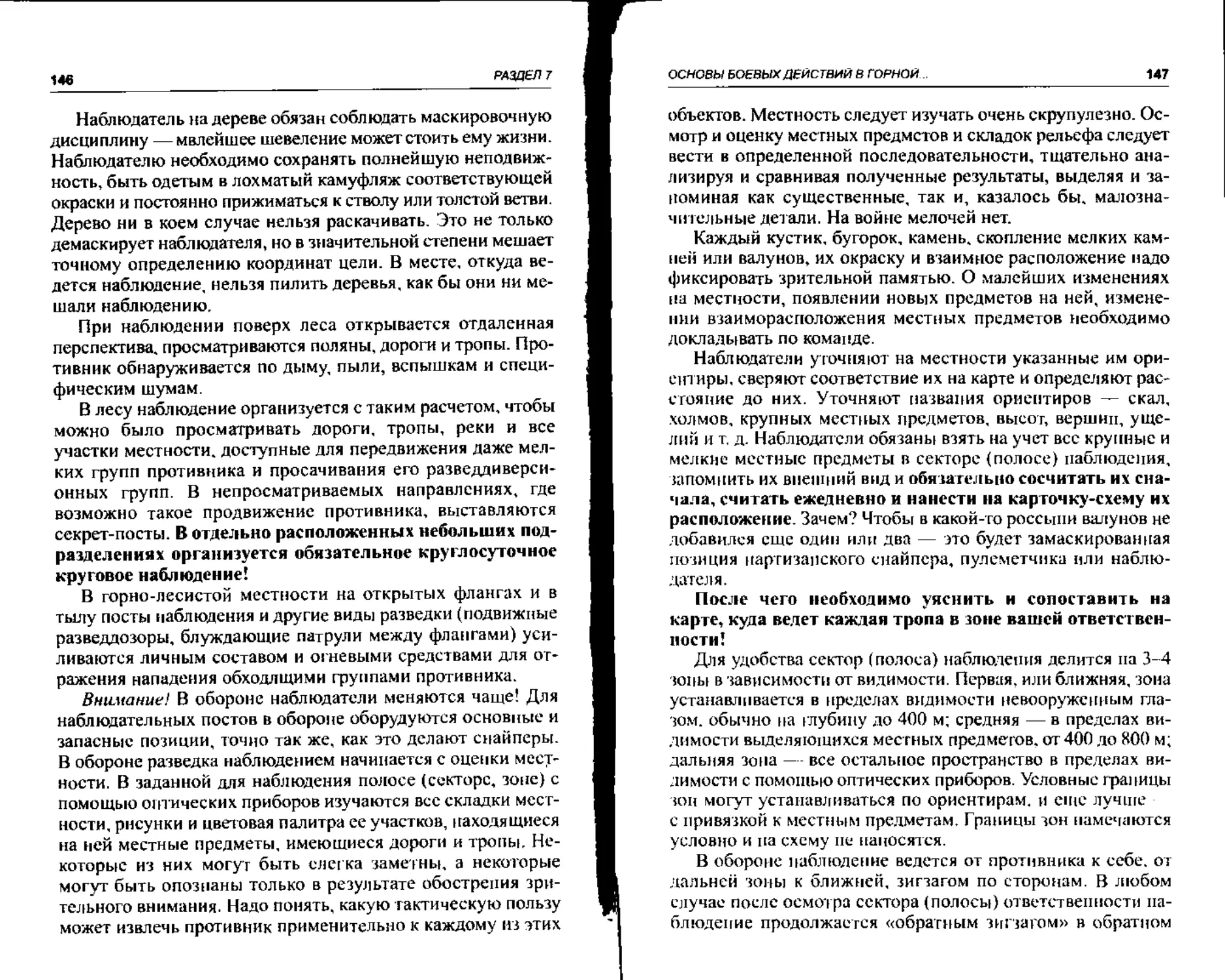

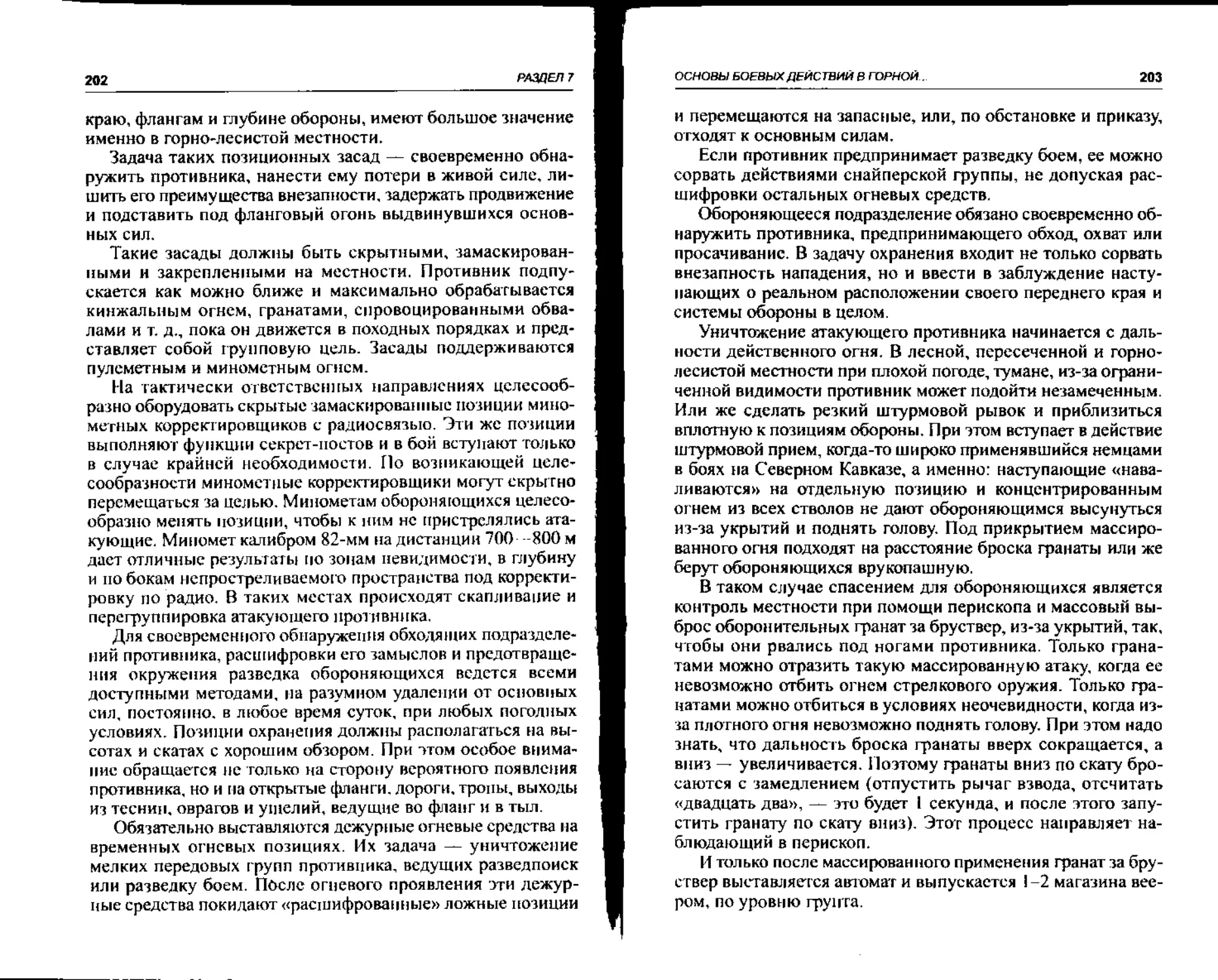

ftit. 2. Изображение местности при визуальном наблюдении 1слева>

и t помощью прибора ночного видения (справа)

в ПНВ очень трудно различить неподвижные или нахо-

дящиеся под прикрытием растительности предметы (за «ра-

стительными гардинами»);

- дальность действия ПНВ больше, если цель находится

на светлом фоне (светлый песок, скошенное поле, снег), и

меньше, если цель находится на темном фоне (вспаханное

поле, кусты, развалины).

При наблюдении с помощью ПНВ следует учитывать, что

инн не могут дать изображение местности и расположенных

на ней предметов в том виде, как их привык видеть человек

(рис. 2). В зависимости от того, в какой степени наблюдае-

мые предметы отражают или поглощают инфракрасные лучи,

опп могут распознаваться по силуэтам или по степени кон-

трастности. Например, естественная зелень, сильно отража-

ющая инфракрасные лучи, изображается в приборе в виде

светлых пятен, а деревья получаются будто бы покрытые сне-

гом. Вода и небо, сильно поглощающие инфракрасные лучи,

будут наблюдаться в виде темных или даже черных пятен.

Деревья без листьев, камни, скалы приобретают сероватый

оттенок. Летом солдаты, одетые в шерстяное обмундирова-

ние и стандартные маскировочные костюмы, наблюдаются

лучше и отчетливее, чем одетые в хлопчатобумажное обмун-

дирование и «лохматые» камуфляжи. Зимой на фоне снега

38

РАЗДЕЛ 5

лучше наблюдаются солдаты в белых маскировочных ко-

стюмах, чем одетые в грубошерстные шинели. Надо знать,

что искусственная маскировка при наблюдении в ПНВ

резко выделяется на фоне естественного цвета местности.

Во многих системах ночного видения естественная окраска

местности и местных предметов не различается, и они распо-

знаются только по силуэтам и по степени контрастности.

В ПНВ резко выделяются незамаскированные блестящие

пуговицы на обмундировании, пряжки, знаки различия, по-

тертости на оружии, незамаскированная белизна рук и лица.

В ПНВ отчетливо видны: источники инфракрасного из-

лучения, фары машин, даже замаскированные синими стек-

лами, любые фонари с любыми темными стеклами на даль-

ности их прямой видимости.

Современные ПНВ работают по принципу отраженного

света звезд в пассивном режиме, то есть без включения инфра-

красных подсветок. Но необходимо знать, что в условиях аб-

солютной темноты (в подвалах, на чердаках, в пещерах и т. д.)

без источников инфракрасного излучения не обойтись.

Для маскировки от инфракрасных лучей лицо и руки на-

тираются влажной землей, углем, жженой пробкой или

сажей, и находиться следует за «гардиной» из елового лап-

ника или любых веток. Для проведения ночной маскировки

подбирают естественные цвета и материалы, которые соот-

ветствуют конкретной местности и местным предметам в

дневное время.

Основная задача стрелков с прицелами ночного видения —

превентивное уничтожение важных и опасных целей, воору-

жения и командного состава противника, а также обеспечение

безопасного и быстрого развертывания своего подразделения

на тактических рубежах,

В тактическом применении стрелки/снанперы с прицела-

ми ночного видения находятся при командире малой (мел-

кой) штурмовой группы в передовых порядках, в засадах, в

качестве свободных охотников при свободном выборе целен,

при ночном бое в городе, для охраны стыков между опор-

ными пунктами в обороне. Стрелков с ПНВ целесообразно

использовать в начале ночного наступления (штурма) во взаи-

модействии с подразделениями, просачивающимися в распо-

ложение противника. В таком случае задача ночных стрелков —

поражение важных целей противника, мобилизующегося к

iQOHQBbl ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

39

Ответному удару, и срыв контратак противника. При ночном

Просачивании и при ночном подвижном боестолкновении ноч-

ные предки в обязательном порядке прикрывают фланги

Своих переметающихся подразделений.

При позиционных действиях задачи стрелков с ПНВ —

своевременное обнаружение разведки противника, охрана

своих минных постановок и недопущение минных поста-

новок противника на своих коммуникациях и тактических

объектах.

Следует помнить, что при разведке перед наступатель-

ными действиями ПНВ используются только в пас-

сивном режиме! При таких обстоятельствах включать ин-

фракрасные прожекторы запрещается!

Работа с ПНВ требует технических навыков и физиче-

скою привыкания. Это приобретается тренировкой. Не сле-

дует надеяться на прибор или прицел ночного видения как па

волшебное средство безопасности. При работе с ПНВ глаз

быстро устает. Поэтому нельзя смотреть в ночной прицел

(прибор) непрерывно более 15 минут. Надо менять наблю-

дателя или делать перерыв. В светлые и умеренно-светлые

ночи можно очень хорошо наблюдать в обычные бинокли

с большим увеличением. При этом видно довольно четко,

предметы воспринимаются естественно и глаза не так

устают, как при наблюдении с ПНВ. Но наблюдение в би-

нокль надо вести из тени, чтобы не демаскировать себя бли-

ками стекол.

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ СЛУХА НОЧЬЮ

Ночью при разиедпоиске. боевом просачивании, нахожде-

нии в засаде или на секрег-носту вне огневого соприкосно-

вения с противником слух играет гораздо большую роль, чем

ночное зрение и даже приборы ночного видения. Ночью че-

ловек слышит лучше, отчетливее, и направление на источник

звука определяется гораздо точнее, чем днем. 'Это происхо-

дит' потому, что днем воздух нагревается неравномерно, имеет

разную плотность. Эта разница дает ослабление и искажение

звука. Ночью же температура воздуха во всех слоях примерно

одинакова. По причине ночного понижения температуры

плотность воздуха больше, и поэтому ночью звук распростра-

40

РАЗВЕЛ 5

няется, почти не ослабевая, К тому же ночью слух человека

обостряется физиологически. Поэтому ночью хорошо улав-

ливаются звуки, которые неразличимы днем на фоне естест-

венных шумов. Ночью дальность слышимости увеличивается

втрое по сравнению с днем. Бойцам, привыкшим к ночной

работе, звукоулавливание помогает правильнее ориентиро-

ваться и наблюдвть.

В безветренную погоду в лесу шаги человека ночью

слышны на расстоянии до 40 м, речь отдельных людей — до

80 м, нескольких человек — до 120 м, шепот — до 20 м, стук

металлических частей снаряжения, заряжение оружия — до

300 м, шелест одежды — до 40-50 м.

Слышимость ночью значительно лучше в сырую погоду,

после дождя» в горах, у воды и когда ветер дует со стороны

противника.

Существует старинный охотничий прием для определе-

ния направления слабого звука ночью — лизнуть палец и

этим влажным пальцем, направленным вертикально, «пой-

мать» направление ветра. Слабый звук будет исходить

именно оттуда!

При прослушивании местности надо избегать, чтобы ве-

тер попадал прямо в уши. При оборудовании секрст-постов

следует устранять все, что при ветре вызывает дополнитель-

ный шум, а именно; ветки, высокую траву, сухие листья в ра-

диусе нескольких метров.

Для тренировки слуха* курсантов выводят на рубеж и ста-

вят на отдалении друг от друга. На отмеренном и объявлен-

ном расстоянии производятся специальные шумы; шаги в

твердой обуви и обуви, обмотанной тряпками. Шаги произ-

водятся по твердому и мягкому грунту, по траве, сучкам,

сухим листьям, щебенке, каменной осыпи и т. д. Также про-

изводятся шанцевые работы малой лопатой, разговор, заря-

жения оружия, щелчки предохранителем, зрение ткани о

ткань. Инструктор опрашивает каждого в отдельности о на-

правлении выявленных шумов.

Затем шумы повторяются, но уже на других дистанциях.

Инструктор координирует тренировку, выявляя курсантов

с повышенным слухом н способностью более точно опре-

* Потапов А. Прнемы,стрельбы из пистолета; Практика СМЕРШа.

Раздел «Боевая психофизиология». М., «Издательство ФАИР», 2СЮ8

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ НОЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

41

делить расстояние до источника звука и направление на него,

Ткких бойцов целесообразно использовать в ночных засадах

и на секрет-постах. С бойцами, показавшими посредствен-

ные результаты, проводятся дополнительные тренировки по

общевойсковой методике.

Для ночного прослушивания выгоднее расположиться на

возвышенности, с учетом направления ветра. Будет лучше,

если ветер дует со стороны противника. Но при отсутствии