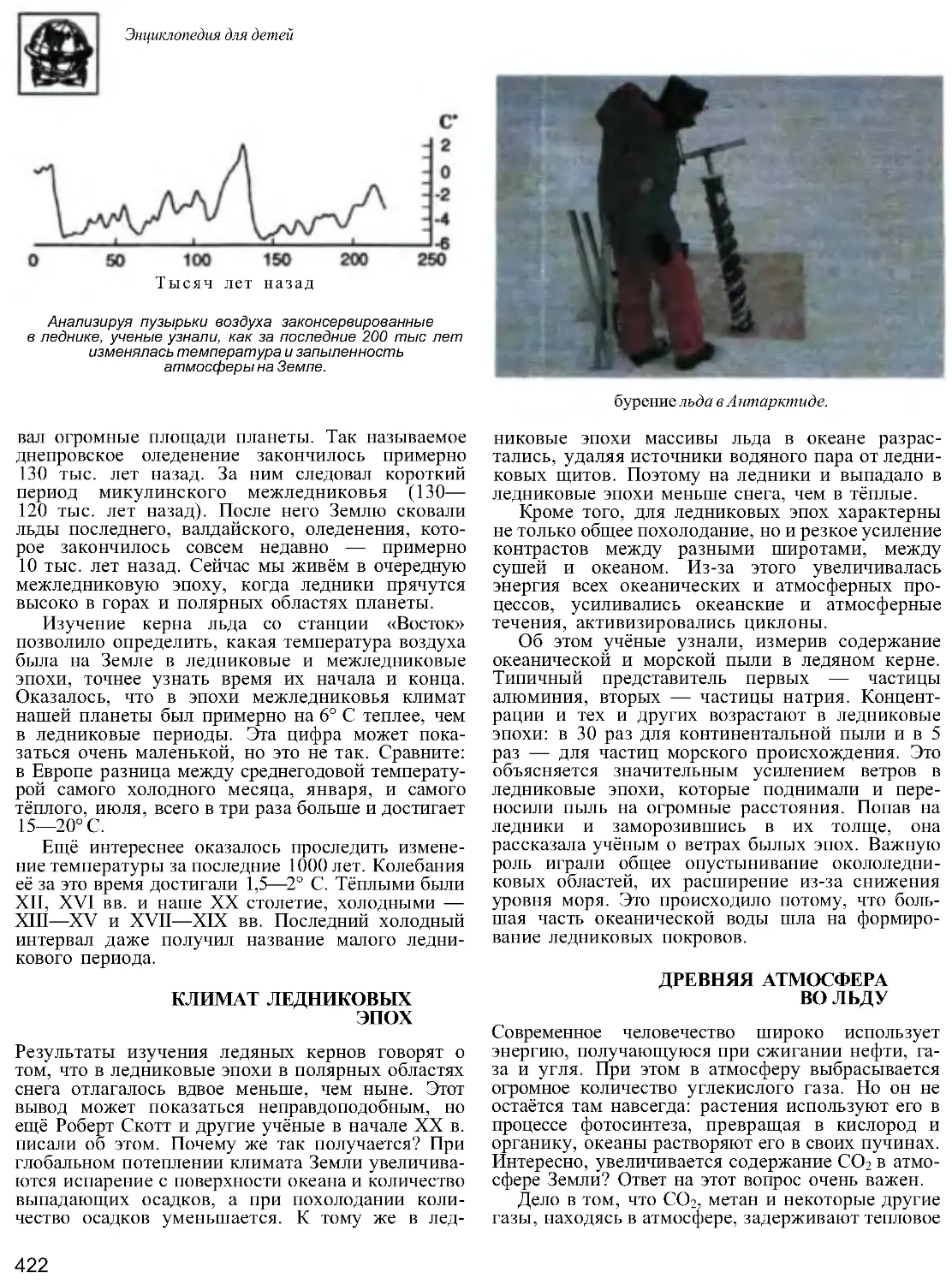

Author: Исмаилова С.Т.

Tags: издания для определенного назначения биологические науки в целом справочных издания география экология энциклопедия для детей

ISBN: 5-86529-015-2

Year: 1994

Text

энциклопедия

для детей

Москва

«Аванта+»

1994

Совет директоров

Главный редактор

Главная редакция

Редакторы тома

С. Буланов

Д. Володихин

И. Гальянт

Н. Грабарова

Ю. Евдокимова

Е. Дукельская

С. Кошель

И. Мальцева

Н. Мистрюкова

A. Пущина

B. Радакова

А. Ростоцкая

Н. Саркисова

Ю. Титов

Е. Шурхно

И. Кудрявцева

Д. Люри

Георгий Храмов

Мария Аксёнова

Светлана Исмаилова

ББК 92

Э68

УДК 087.5:57(03)

Составитель С.Т . Исманлова

Энциклопедия для детей: Т. 3 (География). —

Э68 Сост. С.Т. Исмаилова.

—

М.: Аванта+, 1994.

—

640 с: ил.

ISBN 5-86529-015-2 (т. 3)

ISBN 5-86529-002-9

В том «География» вошли статьи, написанные ведущими специалистами — географами и экологами

—

из различных институтов Российской Академии наук. Авторы текстов живым и понятным языком

рассказывают о том, как устроен окружающий нас мир, как люди в течение многих столетий стремились

увидеть и познать его. В отличие от большинства подобных книг здесь рассказано не только об истории

географических открытий, но и о разных компонентах природной среды — водах, почвах, льдах, рас

тениях и животных. Многие статьи посвящены темам, которые до сих пор никогда не освещались не

только в детской, но и в научно-популярной литературе, поскольку география занялась ими совсем

недавно. О географии религий, географии Зазеркалья и о многом другом Вы можете прочитать только

в этом томе.

Особое место в книге отведено одной из самых актуальных проблем современности — проблеме

взаимодействия общества и природы. Она так или иначе затрагивается во всех статьях этого тома,

написанного людьми, своими глазами видевшими экологические бедствия и катастрофы.

Книга рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и учителей.

ББК 92

ISBN 5-86529-015-0 (т. 3)

ISBN 5-86529-002-9

© «Аванта+», М. Аксёнова, С. Исмаилова. 1994

К читателю

Любопытство.

С него всё и началось.

П. Джеймс Дж. Мартин

«Все возможные миры»

«Король умер. Да здравствует король!»

Король умирал. Прожив долгую и бурную жизнь, он оставлял

после себя огромную страну, созданную собственными руками.

Она покрывала землю от края до края, в ней были и тучные

нивы, и высокие горы, и дремучие леса, и таинственные моря.

Ничего этого не было в те давние времена, когда он сел на

престол. Границы государства проходили тогда буквально по

порогу его дворца. Неизвестный, враждебный и таинственный

мир подступал к самому дому, окружал его со всех сторон.

Что же заставляло его подданных покидать родной очаг и,

забывая страх, идти навстречу этой опасной неизвестности?

Король прекрасно знал, что лишь немногих манили тайны

нового мира, желание узнать и понять его. Блеск золота, запах

пороха, жажда власти — только ради этого его верные вассалы

облачались в латы и уходили в поход на долгие годы, а часто

и навсегда. Но что бы ни гнало их вперёд, благодаря им

подвластная ему земля росла год от года, пока не стала такой

богатой и обширной, как теперь.

Сквозь прикрытые веки король смотрел на своих поддан

ных, стоявших у его постели. Они тоже вспоминали

героические годы его царствования, события, составившие

славу уходящей вместе с ним эпохи.. Бешеные бури,

выбрасывавшие корабли на неизвестные берега, жестокие

схватки с воинственными племенами, изнурительные походы

по безводным пустыням и непроходимым лесам, за которыми

открывались никем ещё не виданные горные страны и океаны.

Но всё это в прошлом, и ему никогда уже не суждено

повториться. Поэтому взоры всех были устремлены к

изголовью постели короля, где стоял его сын — наследник

престола.

Ещё ребёнком, сопровождая отца в дальних и опасных

походах, он узнал, как трескаются губы от солёной морской

воды, как коченеет тело от холода ночных гор, как грызёт руки

ненасытная таёжная мошка'. И когда наступило время и

хриплый голос врача возвестил: «Король умер!», все присутст

вующие подняли скорбно опущенные глаза и, обращаясь к

новому молодому главе государства, торжественно провозгла

сили: «Да здравствует король!» Именно ему с этого мгновенья

суждено хранить и приумножать славу и могущество огромной

страны, созданной руками его предков, продолжать начатое

ими дело. И пускай большинство соседних монархов знает его

лишь по славе знаменитого отца, а верные подданные не

очень-то доверяют талантам юного короля. Он молод и силён,

в наследство от старого короля он получил упорство и

мужество, у его ног лежит огромная страна, и у него ещё всё

впереди.

«Да здравствует король!»

5

Точно неизвестно, когда умерла география. Может, это

произошло в тот год, когда русские моряки под командованием

Беллинсгаузена и Лазарева открыли последний неизведанный

континент Земли — ледяную Антарктиду. Может, в начале

XX в., когда неутомимые исследователи покорили Северный и

Южный полюса планеты. А может, совсем недавно, когда

космические корабли помогли географам нанести на карту

последние неизвестные острова и горы.

География (от греческих слов «гео» — Земля, «графо» —

пишу) постепенно полностью выполнила свою

задачу, открыла все неизведанные земли, описала

и нанесла на карту все материки и острова, реки и

горы. Конечно, нужно ещё уточнить расположение

каких-то озёр и лесов, постоянно обновлять старые

карты, нанося на них вновь возникающие города

и дороги, писать справочники для туристов и

путешественников... Но разве это занятие для

науки конца XX века! Сделав своё дело, география

из работающей и развивающейся науки постепен

но превратилась в застывший монумент, памятник

открытиям прошлого. А прошлое у географии

было бурным.

Ни одна наука так не богата захватывающими

приключениями, как география. Романы Жюля

Верна и Майн Рида, Александра Дюма и Стефана

Цвейга блёкнут перед реальными историями

великих экспедиций и открытий. Да и как могло

быть иначе, если эту науку создавали не кабинет

ные учёные, всю жизнь проводившие за пыльными

стенами лабораторий. В списке всемирно извест

ных географов Вы найдёте пиратов и авантюрис

тов, бандитов и разведчиков, террористов и даже

государственных преступников. Они искали золо

то, а находили всемирную славу первооткрывате

лей, они гнались за властью и приключениями, а

получали имя, записанное на скрижали истории.

Конечно, многие из них отправлялись в путешест

вия и экспедиции, гонимые одним желанием —

увидеть и узнать Землю, на которой они живут. Но

и они уходили в дорогу, не забыв повесить на пояс

кинжал, а на плечо — ружьё или карабин. Ведь

географические открытия совершались не под

усыпляющий скрип перьев и мерное гудение

приборов, а под гром пушечных канонад, выстрелы аркебуз,

треск рвущихся парусов и ломающихся мачт.

В течение нескольких столетий география была одной из

самых знаменитых и уважаемых наук. Короли и императоры

лично принимали великих путешественников, часами слушая

их рассказы об открытых землях и морях, о богатствах

далёких континентов и островов. С трепетом и гордостью они

смотрели на раскрытые карты с границами своих новых

владений. В награду географы получали чины и титулы, их

ценили и берегли сильные мира сего. Когда Наполеон, будучи

ещё обычным генералом, отправился завоёвывать Египет, он

взял с собой в поход целую группу учёных — географов и

историков. В самый опасный момент одного сражения, когда

успех его висел на волоске, будущий император отдал

знаменитый приказ: «Ослов и учёных — на середину!» И это

сравнение не было шуткой. В разгар боя Наполеон позаботился

о безопасности самого ценного: о незаменимых в пустыне

вьючных животных и о тех, кто должен изучить и описать его

новые владения.

Энциклопедия для детей

К читателю

В эпоху расцвета своей науки географы были знамениты так

же, как теперь артисты и бизнесмены, а лет 20 назад —

физики-ядерщики и космонавты. Великий путешественник и

географ XIX в. Александр Гумбольдт во время своего

пребывания в Париже, по воспоминаниям современников,

«пользовался всеобщим восторженным признанием и среди

знаменитых европейцев уступал первенство лишь Наполеону».

Довелось этому учёному путешествовать по далёкой России, и

когда экипаж «приближался к посёлку или городу, жители его

выстраивались по обеим сторонам дороги и устраивали овацию

знаменитому гостю».

В домах мещан и в великосветских салонах разных стран

дневники путешественников стали новомодным чтением, не

уступающим даже любовным романам. Они были примерно

тем же, чем является для современных людей телевизор,

включив который можно любоваться красотами далёких стран

и переживать опасности вместе с героями приключенческих

фильмов и боевиков. Только вот красоты и опасности в

записках путешественников были не бутафорскими, а реаль

ными, и герои этих произведений действовали не по приказу

режиссёра, а по велению собственного сердца.

Но эти времена расцвета и славы канули в прошлое. Все

материки и океаны, и даже самые незначительные острова,

получили точные координаты благодаря всевидящему оку

космических станций. География сделала человечеству поис

тине царский подарок: она преподнесла ему целую планету —

Землю, на которой мы живём. Но на этом её эпоха закончилась.

География, принадлежавшая в прошлом к королевской

семье наук, «сидевшая на троне» не ниже физики, математи

ки, биологии, выполнила своё предназначение и ушла в

историю как красивая, но старая сказка.

Когда родилась современная география, точно неизвестно.

Может быть, это произошло 2500 лет назад, когда древнегрече

ский учёный Геродот не просто описал плодородную дельту

Нила, но и объяснил, что образовалась она за счёт отложений

ила, принесённого этой рекой из Эфиопии. Может, это

произошло в конце XIX в., когда русский географ Василий

Васильевич Докучаев обнаружил, что почва — это не просто

«земля», а уникальное — живое и мёртвое одновременно —

тело, объединённое множеством связей с климатом, рельефом

и растительностью. Может, это произошло в начале XX

столетия, когда американский учёный Уильям Дэвис попытал

ся выяснить, как климатические, геологические и другие

природные процессы создают горы и равнины, как живёт,

развивается и стареет рельеф земной поверхности. Может, это

произошло совсем недавно, когда географы обнаружили, что

расположением городов на равнине, деревьев в лесу, ледников

в горах и даже отдыхающих на пляже управляют общие

процессы и закономерности.

Современная география незримо присутствовала в трудах

географов самых древних эпох, когда они не только наносили

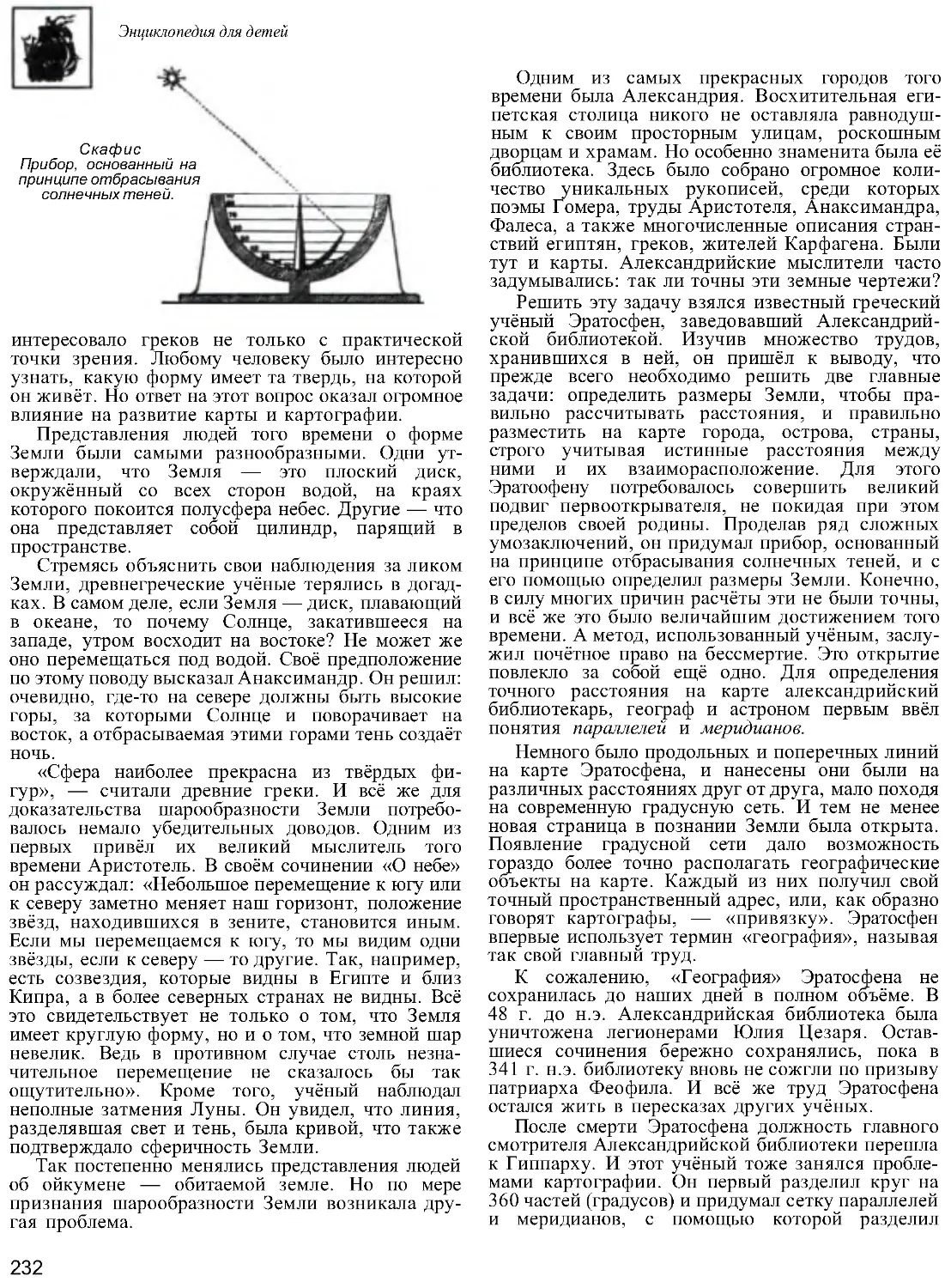

на карты открываемые миры, но и пытались объяснить,

почему они устроены именно так, а не иначе.

Со временем именно эти проблемы стали главными.

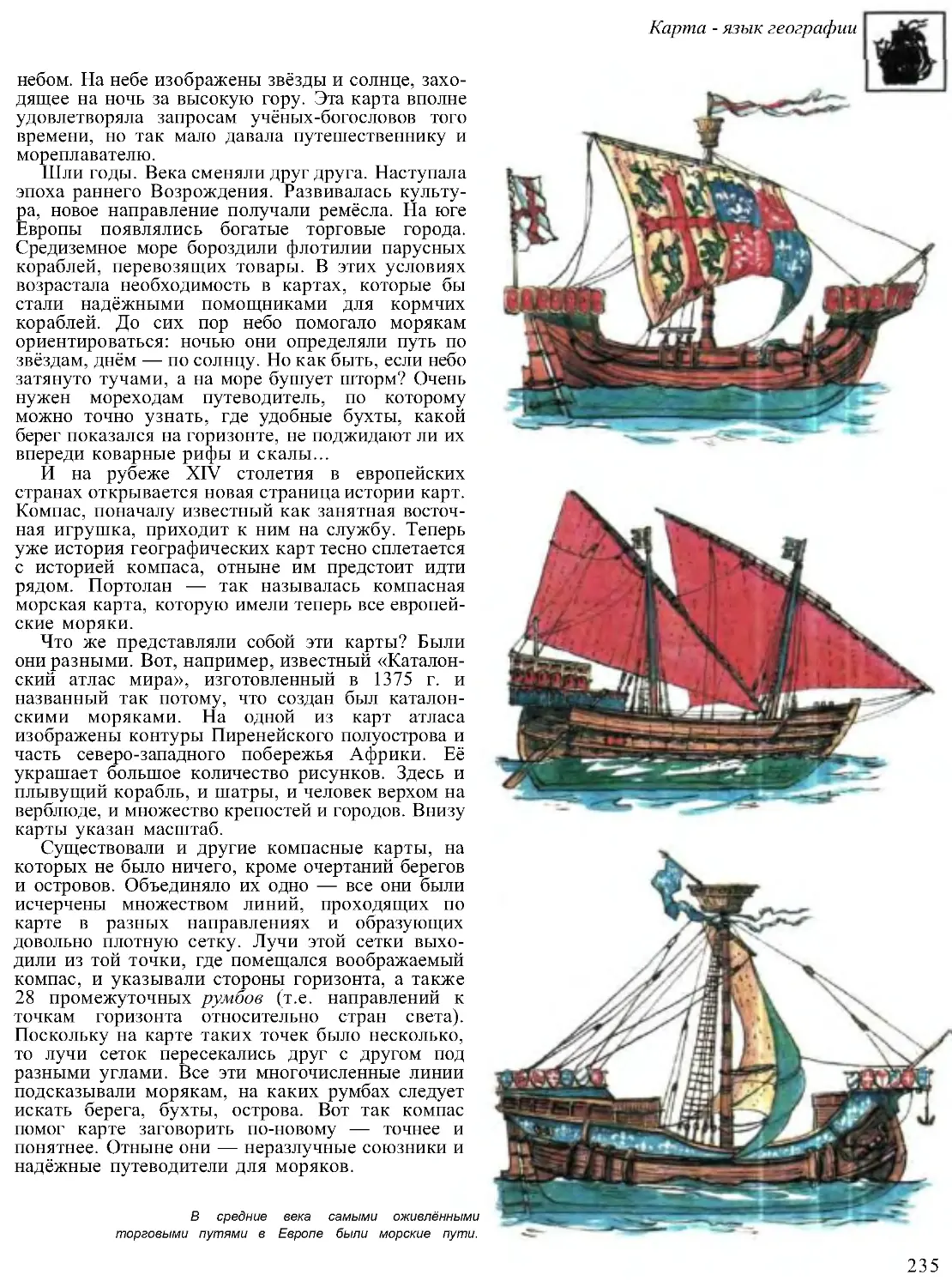

Географам прошлых веков не давали спокойно спать такие

волнующие слова, как «Полюс Относительной Недоступности»

и «Земля Королевы Мод», «Долина Монументов» и «Архипе

лаг Тысячи Островов»; они заставляли снаряжать экспедиции

и отправляться в далёкие странствия. Воображение современ

ных географов будоражат «Принцип плотной упаковки» и

«Фрактальная поверхность», «Теория катастроф» и «Процесс

самоорганизации пространства».

7

Энциклопедия для детей

ЧТО ИЗУЧАЕТ

ГЕОГРАФИЯ?

Старая география, ответив на вопрос: «Где что располо

жено?», умерла. Её место постепенно заняла новая география,

задающая окружающему миру другой вопрос: «Как всё это

устроено?» И до ответа на него ещё очень и очень далеко.

«Король умер. Да здравствует король!»

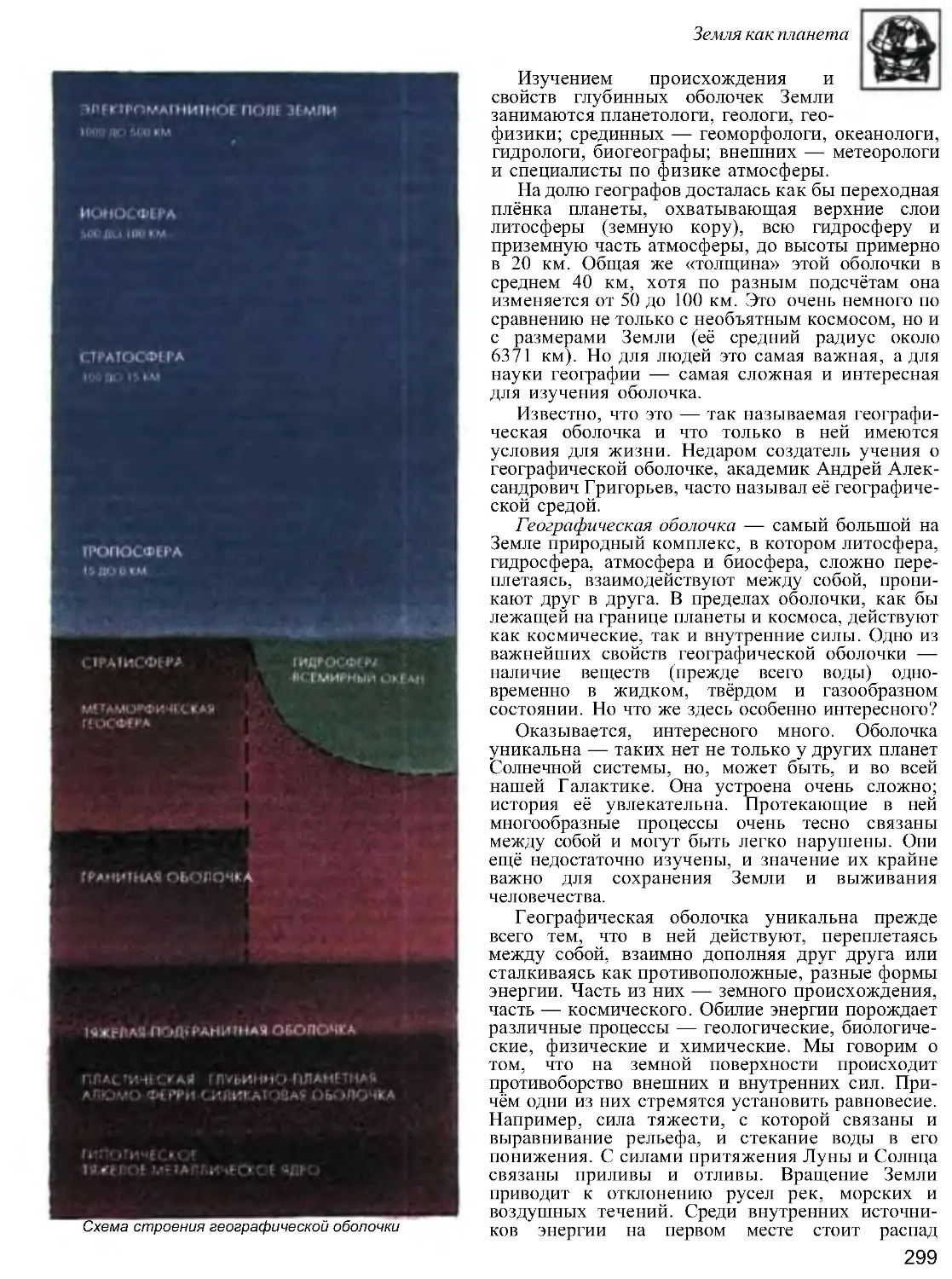

Никогда за всю свою тысячелетнюю историю география не

занималась изучением Земли как планеты. Земля — это боль

шое сферическое ядро расплавленной магмы, заключённое в

скорлупу земной коры, общий диаметр которых

13 тыс. км, и окутанное одеялом атмосферы тол

щиной 2 тыс. км . И внутри этого гигантского ка¬

менно-газового тела есть небольшой слой толщи

ной всего несколько десятков километров. Он со

ставляет не более 1% от всего объёма Земли и

расстилается тонкой плёнкой на границе между

тысячекилометровыми толщами земной тверди и

атмосферы.

Именно в этом тонком слое умещается весь мир,

который мы считаем своим домом. За его пределы

не выходят ни величавые облака, плывущие над

нашей головой, ни свирепые тайфуны и ураганы,

ни несущие влагу гигантские вихри циклонов.

Внутри него находятся самые высокие горы и

самые глубокие океанические впадины, проходят

трассы самолётов и залегают даже самые глубокие

месторождения полезных ископаемых. Этот слой

чрезвычайно мал по сравнению с размерами нашей

планеты, но нигде — ни на Земле, ни во всей

известной Вселенной — нет ничего подобного.

Здесь переплелись и соединились воедино все

известные нам миры — мир воздуха и мир воды,

мир живых организмов и мир мёртвого камня, мир

почв и мир людей. Здесь все химические элементы

находятся в беспрерывном движении и превраще

нии, сегодня слагая тело гигантского ледника, а

завтра — организм разумного человека. Здесь всё

находится в теснейшей взаимосвязи: разрушитель

ные тайфуны рождаются из-за взмаха крыла

очаровательной бабочки, а политические решения

президентов приводят к климатическим катастро

фам.

Именно этот чрезвычайно тонкий и уникальный

слой планеты Земля, называемый географической оболочкой,

изучала раньше и изучает сейчас наука география. Много сотен

лет понадобилось географам для того, чтобы побывать во всех

её уголках, восхититься разнообразием слагающих её частей.

Но открыв все материки и океаны, нанеся на точные карты

даже самые маленькие озёра и острова, учёные поняли, что

они не знают практически ничего об устройстве этого мира.

Как из хаоса газов и мёртвых камней, испепелённых

солнечными лучами, в узком слое на границе расплавленной

магмы и газового облака возник этот нежный и уютный

порядок? Как удаётся этому тонкому миру, состоящему из

белоснежных облаков, ласковых ручьёв и мягких трав,

противостоять разрушительным ударам окружающих его

глубинных и космических стихий и сохраняться на протяже

нии многих миллионов лет? Как поддерживается строгая

«дисциплина» в этом многосложном переплетении текущих

вод, дующих ветров, неживых камней, дышащих почв,

рыскающих зверей, думающих людей? На эти и многие другие

вопросы ищет ответы современная география.

8

К читателю

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ

НАУКА

ГЕОГРАФИЯ?

Становление современной географии происходило при весьма

странных обстоятельствах. Началось всё с того, что она...

потерялась. Исчезновение наследника престола вызывает бурю

в любом королевстве, и «история с географией» не стала

исключением. География потеряла предмет исследований —

географическую оболочку — и, естественно, тут же исчезла

сама: не бывает науки, которая не знает, что изучает. Пропажа

казалась столь невозвратимой, что многие учёные начали

стесняться называть себя «географами» и переименовались в

«климатологов», «почвоведов», «геоботаников», «геоморфоло

гов» и «гидрологов». Внешне всё осталось по-прежнему: про

должали работать географические институты, выходить жур

налы и книги, не упразднялись географические факультеты в

университетах. Однако никто не мог сказать, чем занимается

наука география. Как же произошла такая пропажа, ведь мир,

в котором мы живём, не иголка в стоге сена?

Предмет изучения по существу остался прежний. Это —

географическая оболочка, обладающая одним удивительным

свойством, отличающим её от всех других слоёв Земли и всех

известных нам пока уголков Вселенной. Это единственное

место, где соединились множество разнообразных природных

тел — вода и воздух, жизнь и камень, человек и солнечный

свет. Но приступив к изучению устройства этого мира, учёные

восхитились его сложностью и, засучив рукава, начали

исследовать всё это... по отдельности. И единая география тут

же распалась на множество отдельных дисциплин, каждая из

которых изучает свою часть географической оболочки — один

из многочисленных земных миров.

Исследованием атмосферы и климата занимается климато

логия, а ручьи, реки и озёра находятся в ведении гидрологии.

Льды изучает гляциология, почвы — почвоведение, а формами

рельефа земной поверхности интересуется геоморфология.

Живых обитателей планеты изучает биогеография, а человека

и его деятельность — социально-экономическая география.

Последняя уже разделилась на политическую географию,

географию транспорта, географию торговли, географию куль

туры, географию религии... Учёные шутят, что скоро появится

география джинсов или география любви.

Не спешите обвинять географов в этом расколе. Им достался

столь сложный объект изучения, что для понимания его

устройства было просто необходимо углубиться в детали,

понять, из чего состоят и как работают отдельные части этого

сложного механизма. Буквально за несколько десятков лет

упорной работы в каждой из отраслей географии был накоплен

огромный материал и разработаны принципиально новые

методы исследования различных земных миров.

Но распад единого королевства на множество удельных

княжеств всегда таит в себе огромную угрозу: соседи-то не

дремлют. И география встала перед лицом серьёзной опас

ности — растворения во множестве других, смежных с ней

наук. Ведь человека и его деятельность изучают социология и

экономика, жизнь во всех её проявлениях — биология, а

твёрдую оболочку Земли — геология. Как отличить биогеогра

фа от биолога, геоморфолога от геолога, специалиста по

социально-экономической географии от социолога или эко

номиста? Разговоры об исчезновении географии велись не в

шутку, а всерьёз, и этой теме был посвящён не один десяток

страниц толстых научных журналов.

От раскола и смуты страну не могут спасти ни могучие

армии, ни сильные власти, ни промышленные гиганты. Только

идеи способны объединять людей, возрождать народы и

государства. От растворения во множестве смежных наук

9

географию не могли спасти ни её тысячелетняя история, ни

армия научных сотрудников, ни крупные академические

институты. Нужны были идеи, способные объединить разные

отрасли географии, отделить её от тесного кольца других наук.

К счастью, такие идеи у географии были, и их не надо было

долго искать. С самого своего рождения они являлись основой

всех географических исследований, и их отражение вы можете

обнаружить и в самых древних географических произведе

ниях, и в дневниках путешественников эпохи Великих

географических открытий, и на страницах самых

последних научных журналов. Если бы у геогра

фии было знамя, то на нём был бы написан девиз,

состоящий всего из двух слов: «Пространство и

взаимодействие».

С самого своего возникновения география стала

заниматься изучением пространства — поверх

ности нашей планеты. «Где? Куда? Откуда?» —

именно эти вопросы интересовали географов всех

времён и народов. Для ответа на них отправлялись

в дальние странствия отряды и экспедиции. Для

ответа на них создаются современные компьютер

ные модели окружающего нас мира. Чтобы

рассказать о пространстве, география изобрела и

подарила человечеству уникальный язык — язык

карты. Самые древние географические произведе

ния — это именно карты, образы окружающего

пространства.

Пространство для географа не просто сцена, на

которой играют герои его произведений — воды,

ветры, животные и растения, — а одно из главных

действующих лиц. Изучить его — это не просто

посетить все его уголки, заполнить разнооб

разными объектами, изобразить на точных и

подробных картах. То, что мы называем Великими

географическими открытиями, — лишь первый

шаг к постижению пространства, шаг очень

важный, но далеко не последний. Сейчас оказа

лось, что реки и дороги, города и деревья

распределяются в пространстве не случайным

образом, а согласно строгим законам, большинство

которых нам ещё до конца не известно. Для их

выявления географам понадобилось придумывать

принципиально новые теории, «создавать» на

бумаге искусственные идеальные пространства: Идеальные

материки, Идеальные равнины и Идеальные государства.

Именно по ним путешествуют современные Колумбы, воору

жённые не аркебузами и алебардами, а самыми совершенными

компьютерами.

Но «пространство» — лишь первое слово на знамени

географической науки. Посмотрите на самое древнее из всех

известных сейчас географических произведений. Это карта,

изображённая около 5 тыс. лет назад на великолепной

серебряной вазе, принадлежавшей вождю одного из племён,

живших в окрестностях современного Майкопа. На ней

тончайшим узором выгравированы и переплетены друг с

другом горы, реки, озеро, леса и различные звери, т.е. символы

сразу нескольких земных миров — камня и воды, растений и

животных. Первый географ, произведение которого дошло до

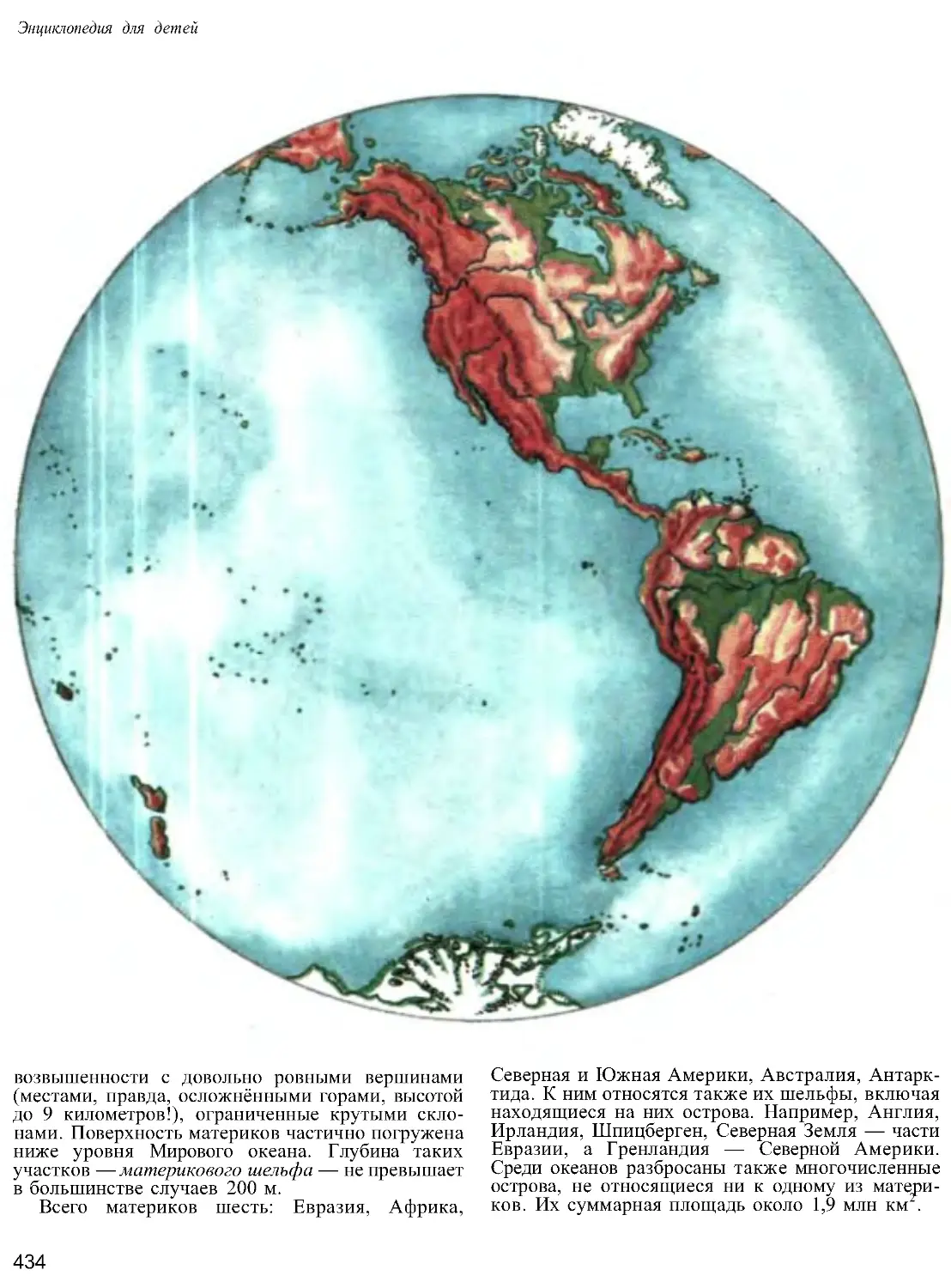

наших дней, увидел пространство во всём разнообразии и

взаимодействии его частей, целиком, а не по отдельности. Этот

взгляд география пронесла сквозь тысячелетия своей истории,

именно он отличает её от всех других наук о Земле.

10

Энциклопедия для детей

К читателю

Географическая оболочка — это не просто нагромождение,

состоящее из камней, льдов, растений, зверей и облаков. В ней

всё соединено мириадами мыслимых и немыслимых связей,

она представляет собой единый вихрь вещества, энергии и

информации. Здесь распространение дуба связано с произ

водством железа, почвенные процессы заканчиваются гибелью

государств, ссора двух политиков приводит к изменению

климата. Здесь самые глубокие океанические впадины

связаны с самыми высокими горными вершинами, дремучие

леса питают водой голубые озёра, а льды Антарктиды спасают

от гибели европейские столицы. Изучением этих взаимо

действий и взаимосвязей, выявлением законов, согласно

которым все разнообразные земные миры соединяются в один

слаженный механизм, и занимается современная география.

Это единственная наука, которая объединяет в себе знания о

климатах, почвах, людях, растениях, заводах и реках, которая

рассматривает окружающий нас мир как единую систему.

Именно этот пространственный и системный взгляд на мир

не дал географии раствориться во множестве смежных с ней

дисциплин. Именно он превратил её в науку, о которой знают

все.

О географии сейчас говорит весь мир. Географическим вопро

сам посвящаются громкие статьи практически в каждом номе

ре любой газеты или журнала, о них не устают твердить

дикторы радио и телевидения. Географические задачи обсуж

дают между собой президенты и премьер-министры, о них

говорят с трибуны Организации Объединённых Наций, их

решают на открытых и закрытых заседаниях правительства

многих стран мира. Географические призывы выводят на

площади многотысячные демонстрации, под географическими

лозунгами совершаются политические революции, а географи

ческие идеи доказывают уже с помощью взрывов и терро

ристических актов.

«Не слишком ли? — спросит удивлённый читатель.

—

Конечно, география интересная наука, но что-то я не замечал

вокруг неё такой уж бури страстей». Конечно, не замечали.

Ведь президенты и дикторы, журналисты и политики,

террористы и домохозяйки называют её совершенно другим

именем. Имя это — экология.

Экология — это наука, выросшая из недр биологии и

исследующая взаимодействие живых организмов со средой

обитания. В последние десятилетия в поле её зрения попал и

человек как живой организм, связанный с окружающим

миром. Однако изучением взаимодействия людей и природы

уже в течение тысяч лет занимается география, по отношению

к которой экология — всего лишь новорождённое, но очень

громкоголосое дитя! Но здесь не место выяснять возраст и

заслуги обеих наук, устанавливать, кто и когда «позабыл»

географию. Эти вопросы меркнут перед той смертельной

угрозой, которая сейчас нависла над всем человечеством.

Угроза эта — экологическая катастрофа, последствия

которой ничуть не меньше, чем последствия ядерной войны.

«Выжженная земля без единого зелёного куста и травинки, до

горизонта покрытая растрескавшейся сухой коркой. Грязная

мутная вода, которую нельзя пить, и отравленный воздух,

которым нельзя дышать. Унылые кучи мусора и грязи,

тянущиеся на сотни и тысячи километров. Измождённые и

больные люди, глядящие на эту картину сквозь запотевшие

стёкла противогазов». Это не цитата из фантастического

романа, рассказывающего об ужасах атомной войны. Это

описание того, как будет выглядеть наш мир после экологиче-

ГЕОГРАФИЯ,

КОТОРУЮ

ЗНАЮТ ВСЕ

11

ской катастрофы. Для всех учёных очевидно, что ни один

человек не сможет выжить в атом мире.

Мы уже говорили о том, что географическая оболочка —

единственное место во всей известной Вселенной, где могут

жить люди, — всего лишь тонкий слой, плёнка, покрывающая

поверхность Земли. Этот мир, устроенный намного сложнее,

чем любой космический корабль, снабжает нас всем необходи

мым — чистым воздухом, питьевой водой, ароматным хлебом

и абсолютно всем остальным. Стоит нарушить работу этого

тонкого механизма, как тут же этот поток даров

начинает иссякать. Поля перестают родить хлеб,

воздух становится непригодным для дыхания, а

вода — для питья.

Человек, появившись в этом мире, сразу начал

переделывать его для себя. Люди стали возводить

города, чтобы жить в них уютно и безопасно;

пахать поля, чтобы получать больше вкусной и

полезной еды; строить заводы, чтобы делать на них

удобные и красивые вещи. Они беспрерывно

переделывают окружающий мир, чтобы он стал

богаче и безопасней, а он... становится всё опасней

и бедней. Заводы отравляют воду и воздух

ядовитыми веществами, города окружают себя

тесным кольцом мусора и отходов, поля сельско

хозяйственных культур истощаются и отступают

под натиском пустынь. Взрываются атомные

станции, покрывая огромные территории ковром

смертельных радиоактивных загрязнений, аварии

в городах и на дорогах уносят жизни сотен и сотен

ни в чём не повинных людей.

Почему же так происходит? Ведь не может же

человек специально рубить сук, на котором сидит,

целенаправленно уничтожать тот единственный

уголок во Вселенной, где он может благополучно

жить. Что же разладилось во взаимодействии

человека и природы, почему разрушилось тысяче

летнее равновесие, так необходимое им обоим?

Ответы на эти важнейшие для всего человечест

ва вопросы ищет современная география. Ведь

она — наука о взаимодействии земных миров, и

кому, как не ей, браться за решение этих проблем.

И не только потому, что это важно и нужно. А

потому, что это интересно.

Географам очень интересен мир, в котором мы с вами

живём. Им любопытно, как образовались облака, поливающие

Землю дождём, откуда течёт ручей, утоляющий жажду,

почему растёт лес, раскинувшийся перед глазами. Из-за этого

любопытства географы весной надевают штормовки и сапоги

и, как их предшественники сто, пятьсот и тысячу лет назад,

уходят, уезжают и уплывают в дальние экспедиции. Из-за

этого любопытства они всю зиму напролёт сидят за компьюте

рами, пытаясь хоть что-то понять в том, что происходит в

увиденном ими мире. Любопытство. С него всё началось. На

нём всё и держится.

Энциклопедия для детей

Энциклопедия для детей

РОЖДЕНИЕ

ГЕОГРАФИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

О МИРЕ

Слово «география» в переводе с греческого

языка означает «землеописание». Но ещё

задолго до того, как возникла письменность,

а география превратилась в науку, человек начал

делать свои первые географические открытия.

Для того чтобы добывать средства к су

ществованию и чувствовать себя в безопасности на

облюбованной земле, первобытный человек должен

был помнить все её приметы, все места, где можно

поживиться ягодами и кореньями, а где следует

остерегаться хищных животных. Так в его голове

со временем складывалась «мысленная карта»

племенной территории, на которой он жил со

своими сородичами. Её запечатляли в наскальных

рисунках, своеобразных прообразах географиче

ских карт. На них указаны реки, дороги, места

охоты и рыбной ловли.

Вовсе не романтическое стремление познать

неведомое, а сугубо практические соображения

вели наших пращуров в соседние с ними и опасные

своей неизвестностью земли. Но проходило время

Северогерманская подка-однодеревка (сделанная из одного ствола дерева) и северосибирская охотничья пирога.

Подобные лодки были необходимы древним людям для разведки и освоения новых территорий.

14

Рождение географии

—

они тоже оказывались освоенными, и опять

влекла человека дорога, на которой его ожидали

географические открытия.

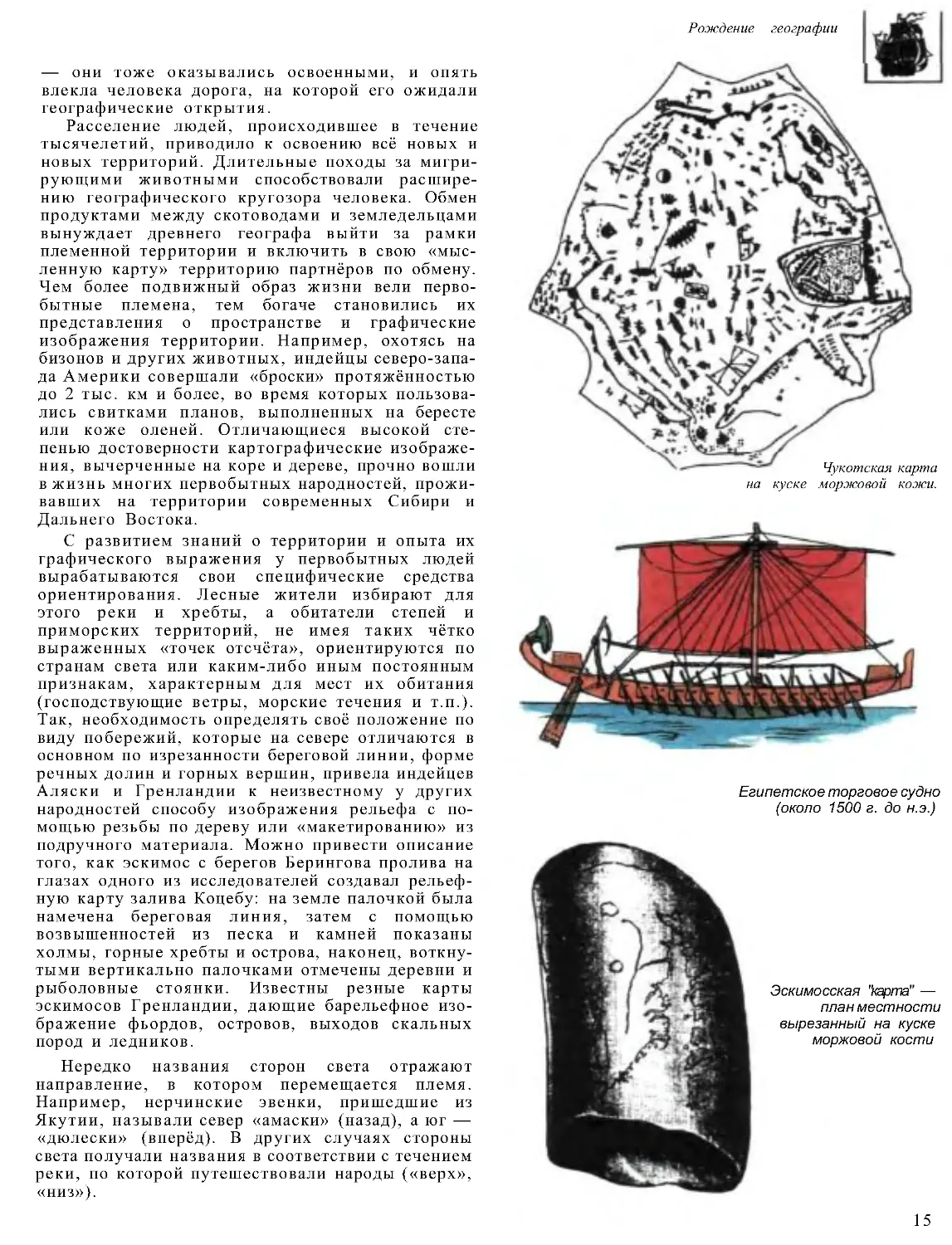

Расселение людей, происходившее в течение

тысячелетий, приводило к освоению всё новых и

новых территорий. Длительные походы за мигри

рующими животными способствовали расшире

нию географического кругозора человека. Обмен

продуктами между скотоводами и земледельцами

вынуждает древнего географа выйти за рамки

племенной территории и включить в свою «мыс

ленную карту» территорию партнёров по обмену.

Чем более подвижный образ жизни вели перво

бытные племена, тем богаче становились их

представления о пространстве и графические

изображения территории. Например, охотясь на

бизонов и других животных, индейцы северо-запа

да Америки совершали «броски» протяжённостью

до 2 тыс. км и более, во время которых пользова

лись свитками планов, выполненных на бересте

или коже оленей. Отличающиеся высокой сте

пенью достоверности картографические изображе

ния, вычерченные на коре и дереве, прочно вошли

в жизнь многих первобытных народностей, прожи

вавших на территории современных Сибири и

Дальнего Востока.

С развитием знаний о территории и опыта их

графического выражения у первобытных людей

вырабатываются свои специфические средства

ориентирования. Лесные жители избирают для

этого реки и хребты, а обитатели степей и

приморских территорий, не имея таких чётко

выраженных «точек отсчёта», ориентируются по

странам света или каким-либо иным постоянным

признакам, характерным для мест их обитания

(господствующие ветры, морские течения и т.п .) .

Так, необходимость определять своё положение по

виду побережий, которые на севере отличаются в

основном по изрезанности береговой линии, форме

речных долин и горных вершин, привела индейцев

Аляски и Гренландии к неизвестному у других

народностей способу изображения рельефа с по

мощью резьбы по дереву или «макетированию» из

подручного материала. Можно привести описание

того, как эскимос с берегов Берингова пролива на

глазах одного из исследователей создавал рельеф

ную карту залива Коцебу: на земле палочкой была

намечена береговая линия, затем с помощью

возвышенностей из песка и камней показаны

холмы, горные хребты и острова, наконец, воткну

тыми вертикально палочками отмечены деревни и

рыболовные стоянки. Известны резные карты

эскимосов Гренландии, дающие барельефное изо

бражение фьордов, островов, выходов скальных

пород и ледников.

Нередко названия сторон света отражают

направление, в котором перемещается племя.

Например, нерчинские эвенки, пришедшие из

Якутии, называли север «амаски» (назад), а юг —

«дюлески» (вперёд). В других случаях стороны

света получали названия в соответствии с течением

реки, по которой путешествовали народы («верх»,

«низ»).

Чукотская карта

на куске моржовой кожи.

Египетское торговое судно

(около 1500 г. до н.э .)

Эскимосская "карта" —

план местности

вырезанный на куске

моржовой кости

15

Энциклопедия для детей

Рисунок на серебряной

вазе из Майкопского кургана —

древнейшее из сохранившихся

до наших дней изображений (планов) местности

Самое древнее из дошедших до нас изображе

ний, напоминающих карту местности, относится к

первобытной эпохе. Это рисунок на серебряной

вазе, которая была обнаружена в одном из

Майкопских курганов и хранится ныне в Эрмита

же (Санкт-Петербург). Она датируется III тыс.

до н.э. На сосуде изображены две реки, текущие с

гор в озеро; на горах показан растущий лес; у

подножия гор и вокруг озера — различные

животные.

Накопленные географические знания, получен

ные в ходе непосредственного освоения территорий

в доисторические, бесписьменные времена, сохра

нялись, приумножались и передавались из поколе

ния в поколение в виде легенд и рассказов. С

возникновением письменности появилась возмож

ность эти знания сделать всеобщим достоянием.

Благодаря сохранившимся письменным памят

никам мы можем представить географический

кругозор создателей древнейших цивилизаций

Ассирии, Египта, Индии, Финикии и Китая.

ГЕОГРАФИЯ

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

О географии в Древнем Египте учёные узнали

по иероглифическим надписям на различных

сооружениях, табличках из слоновой кости и

папирусах, которые повествовали о военных

походах и торговле, земледелии в долине Нила и

сборе налогов. Большое место в этих надписях

занимают сообщения о местностях и народах,

которые стали известны египтянам в те далёкие

времена. Усилиями учёных-египтологов древние

тексты расшифрованы и установлено, какие места

в них упоминаются. Без этой грандиозной предва

рительной работы о географических представ

лениях древних египтян просто ничего не было бы

известно.

Фараон Ден (Удиму) в XXIX в. до н.э. увекове

чил на табличке из слоновой кости свою победу над

кочевыми племенами Синая. Из таблички следует,

что египтяне достигли Суэцкого залива и открыли

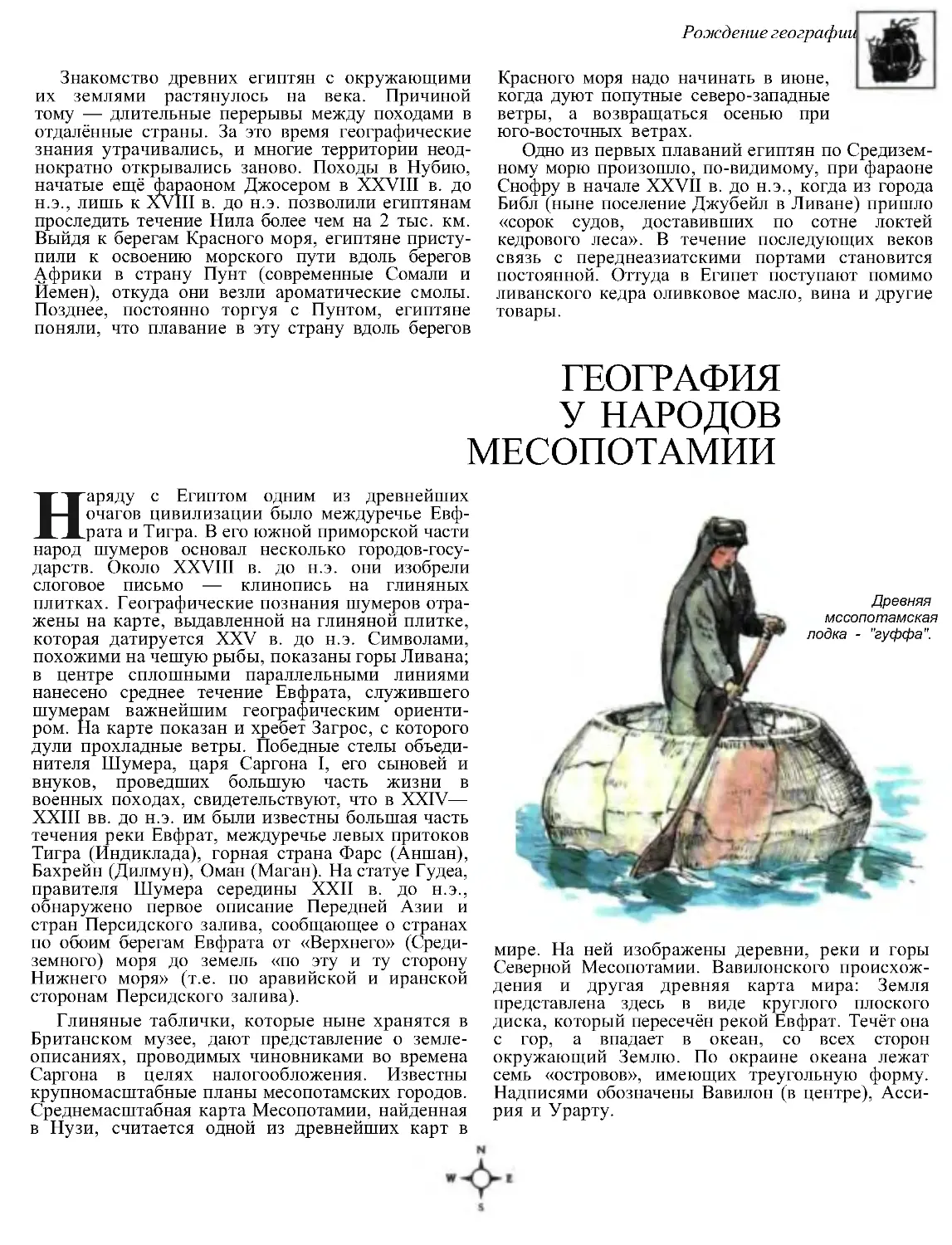

Древнеегипетское

торговое судно

(2550 г. до н.э .)

на Суэцком перешейке «Великую черноту» —

систему горько-солёных озёр: Тимсах, Большое и

Малое Горькое. По ним в наше время проходит

южная часть Суэцкого канала.

В следующем, XXVIII в. до н.э . в ходе крупной

военной экспедиции под командованием Нетанха

на Синае в пустыне была обнаружена сеть

временных водотоков (вади), а также залежи

строительного камня и месторождения меди,

малахита и бирюзы. Они успешно разрабатывались

египтянами в течение многих веков. Позднее

египетский фараон Тутмос I около 1530 г. до н.э .

пересёк всю Сирию и достиг «Земли двух рек» на

верхнем Евфрате, где оставил наскальную надпись

с первым дошедшим до нас описанием этой реки.

Поскольку она течёт в направлении, противопо

ложном Нилу, египтяне назвали её «Перевёрнутой

водой».

Древнеегипетский плот.

предназначавшийся

для плавания по Нилу.

16

Рождение географии

Знакомство древних египтян с окружающими

их землями растянулось на века. Причиной

тому — длительные перерывы между походами в

отдалённые страны. За это время географические

знания утрачивались, и многие территории неод

нократно открывались заново. Походы в Нубию,

начатые ещё фараоном Джосером в XXVIII в. до

н.э., лишь к XVIII в. до н.э . позволили египтянам

проследить течение Нила более чем на 2 тыс. км.

Выйдя к берегам Красного моря, египтяне присту

пили к освоению морского пути вдоль берегов

Африки в страну Пунт (современные Сомали и

Йемен), откуда они везли ароматические смолы.

Позднее, постоянно торгуя с Пунтом, египтяне

поняли, что плавание в эту страну вдоль берегов

Красного моря надо начинать в июне,

когда дуют попутные северо-западные

ветры, а возвращаться осенью при

юго-восточных ветрах.

Одно из первых плаваний египтян по Средизем

ному морю произошло, по-видимому, при фараоне

Снофру в начале XXVII в. до н.э., когда из города

Библ (ныне поселение Джубейл в Ливане) пришло

«сорок судов, доставивших по сотне локтей

кедрового леса». В течение последующих веков

связь с переднеазиатскими портами становится

постоянной. Оттуда в Египет поступают помимо

ливанского кедра оливковое масло, вина и другие

товары.

ГЕОГРАФИЯ

У НАРОДОВ

МЕСОПОТАМИИ

Наряду с Египтом одним из древнейших

очагов цивилизации было междуречье Евф

рата и Тигра. В его южной приморской части

народ шумеров основал несколько городов-госу

дарств. Около XXVIII в. до н.э . они изобрели

слоговое письмо — клинопись на глиняных

плитках. Географические познания шумеров отра

жены на карте, выдавленной на глиняной плитке,

которая датируется XXV в. до н.э. Символами,

похожими на чешую рыбы, показаны горы Ливана;

в центре сплошными параллельными линиями

нанесено среднее течение Евфрата, служившего

шумерам важнейшим географическим ориенти

ром. На карте показан и хребет Загрос, с которого

дули прохладные ветры. Победные стелы объеди

нителя Шумера, царя Саргона I, его сыновей и

внуков, проведших большую часть жизни в

военных походах, свидетельствуют, что в XXIV—

XXIII вв. до н.э. им были известны большая часть

течения реки Евфрат, междуречье левых притоков

Тигра (Индиклада), горная страна Фарс (Аншан),

Бахрейн (Дилмун), Оман (Маган). На статуе Гудеа,

правителя Шумера середины XXII в. до н.э.,

обнаружено первое описание Передней Азии и

стран Персидского залива, сообщающее о странах

по обоим берегам Евфрата от «Верхнего» (Среди

земного) моря до земель «по эту и ту сторону

Нижнего моря» (т.е . по аравийской и иранской

сторонам Персидского залива).

Глиняные таблички, которые ныне хранятся в

Британском музее, дают представление о земле

описаниях, проводимых чиновниками во времена

Саргона в целях налогообложения. Известны

крупномасштабные планы месопотамских городов.

Среднемасштабная карта Месопотамии, найденная

в Нузи, считается одной из древнейших карт в

Древняя

мссопотамская

лодка - "гуффа".

мире. На ней изображены деревни, реки и горы

Северной Месопотамии. Вавилонского происхож

дения и другая древняя карта мира: Земля

представлена здесь в виде круглого плоского

диска, который пересечён рекой Евфрат. Течёт она

с гор, а впадает в океан, со всех сторон

окружающий Землю. По окраине океана лежат

семь «островов», имеющих треугольную форму.

Надписями обозначены Вавилон (в центре), Асси

рия и Урарту.

Энциклопедия для детей

ПОХОДЫ

АССИРИЙЦЕВ

Одним из главных действующих лиц на

переднеазиатской сцене в ХIII—VII вв. до

н.э . стала Ассирия. «Письма к Богу»,

содержащие сообщения о военных походах и

адресованные верховному богу страны Ашшур, как

называли Ассирию по имени её столицы, а также

царские анналы ассирийских владык, в которых

отразились семь веков, переполнены названиями

покорённых стран, городов и других поселений.

Одна из таких победных реляций о походе

Тиглатпаласара I к берегам Чёрного моря, завер

шённом около 1111 г. до н.э., — первое дошедшее

до нас описание Армянского нагорья. В 821 г.

до н.э . ассирийские войска достигли «Моря захода

солнца». Учёные полагают, что под этим названи

ем подразумеваются Каспий, Чёрное и Средизем

ное моря вместе взятые. Представление о том, что

эти моря соединены между собой, через античные

источники перекочевало в средневековые сочине

ния и бытовало столь прочно, что отголоски его

можно найти и в трудах Нового времени. В

частности, в «Лексиконе» русский энциклопедист

Василий Никитич Татищев (первая половина

XVIII в.) опровергает неверное, но широко рас

пространённое утверждение, что «Каспий подзем

ными потоками соединён с Чёрным морем».

Между 802 и 788 гг. до н.э . ассирийцы прошли

по Иранскому нагорью до южных склонов Туркме¬

но-Хорасанских гор, до рек Герируд и Мургаб.

Войска Тиглатпаласара III во второй половине

VIII в. до н.э. достигли района горы Бикни

(потухший вулкан Демавенд, увенчанный ледни

ками, — высшая точка Иранского нагорья).

Ассирийская армия не знала поражений. Поко

ряя соседние народы, ассирийские солдаты победо

носно шествовали от города к городу, от страны к

стране. Босые воины могущественных царей,

завоевав, «открыли» Сирию, Палестину, Фини

кию, восточную часть Малой Азии.

Ассиро-финикийский

торговый корабль.

Ассиро-финикийский

боевой

корабль.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДРЕВНИХ ПЕРСОВ

арь персов Кир II Великий продолжил ас

сирийскую традицию «открытий» завоева

нием. Со своими войсками он достиг Средней

Азии и Кавказа, покорил Мидию и дошёл до пред

горий Большого Кавказа. Он вторгся в оазисы Окса

(Амударьи), где жили массагеты; по долине реки

Верхний Окс (Пяндж) поднялся к подножию «Кры

ши Мира» — горной страны Памир (от древней рай

ского Па-и-михр — «Крыша Митры», бога Солн

ца). Принято считать, что персы достигли верхнего

течения реки Яксарт (Сырдарья) у выхода её из

Ферганской долины, т.е . познакомились с Голод

ной Степью. В результате походов царей Кира и

18

Дария персам стало известно течение Амударьи на

протяжении почти 2 тыс. км . Им удалось проник

нуть в бассейн верхней Сырдарьи — в Ферганскую

долину, захватить правобережье реки Инд, позна

комиться с южными склонами Большого Кавказа

и болотистой Колхидской низменностью.

Около 517 г. до н.э. Дарий организовал экспе

дицию под командованием грека Скилака Кариан¬

дского, который построил в устье реки Кабул

небольшую флотилию. Она спустилась по Инду в

Аравийское море и в 514 г. до н.э. достигла

вершины Суэцкого залива, где найдена наскальная

надпись об этом плавании. Хотя отчёт Скилака не

сохранился, сведения из него об Индии и пле

менах, её населяющих, о песках за Индом, о золоте

и «плодах дикорастущих», дающих «шерсть по

красоте и прочности выше овечьей», из которой

индийцы изготавливают одежды (без сомнения,

речь идёт о хлопчатнике), вошли в «Историю»

Геродота.

Используя сведения персов, Геродот даёт вер

ные сведения о Каспии: «Это замкнутый водоём,

не связанный ни с каким морем. Длина

его — 15 дней плавания на гребном

судне, а ширина в самом широком

месте — 8 дней». Дневной переход гребного судна

при скорости 5—7 км/ч в тихую погоду составлял

в те времена примерно 80 км, или 1200 км за

15 дней. Наибольшая ширина несколько завыше

на по сравнению с современными данными (около

500 км в южной части).

МОРЕПЛАВАТЕЛИ

ФИНИКИИ И КАРФАГЕНА

Финикийцы, жившие на восточном побере

жье Средиземного моря, ограниченном с

востока Ливанским хребтом, в городах-

государствах Сидон, Тир и других, не оставили

сколько-нибудь значительных письменных из

вестий о своих путешествиях. Но их считают

первооткрывателями многих островов и берегов

Европы и побережья Северо-Западной Африки

вплоть до выхода в Атлантический океан. Искус

ные мореходы, финикийцы в XII—X вв. до н.э .

поэтапно прошли побережье Эгейского и Средизем

ного морей, хотя и не отдалялись от берегов за

пределы их видимости. Они строили корабли для

экспедиций, в которые отправлялись их соседи,

владевшие берегами Красного моря и Персидского

залива, и поступали к ним на службу. В

609—595 гг. до н.э ., будучи под началом египтян,

они обогнули всю Африку. Обстоятельства этого

плавания со многими подробностями передаёт

Геродот: «По их рассказам (я-то этому не верю...),

во время плавания вокруг Ливии солнце оказыва

лось у них на правой стороне. Так впервые было

доказано, что Ливия окружена морем». Оказалось,

что Геродот напрасно не верил этим рассказам. Это

свидетельство финикийских моряков, обитателей

Северного полушария, двигавшихся с востока на

запад и видевших солнце справа, т.е. на севере,

лишь подтверждает, что они действительно пере

секли экватор и обогнули Африку с юга. По-

видимому, продолжительность этого плавания

составила три года (длина береговой линии

Африки 30,5 тыс. км).

Карфаген (город в Северной Африке) был также

основан финикийцами, но затем превратился в

самостоятельное могущественное государство.

Карфагенянам география обязана первыми сведе

ниями об Азорских островах в Атлантическом

океане и Атласских горах в Северной Африке.

Караваны купцов из Карфагена регулярно пересе

кали Сахару, двигаясь от побережья Средиземного

моря к реке Нигер. Карфагенская колонизация

западного атлантического побережья Африки и

средиземноморского побережья Пиренейского по

луострова приобрела в VII—V вв. до н.э. зна

чительный размах. Достаточно сослаться только на

один факт, нашедший отражение в известном

«Перипле» Гаянона, карфагенского флотоводца,

совершившего плавание вдоль западного берега

Финикийский боевой корабль.

Финикийский торговый корабль

Африки: он вёл флотилию, состоявшую из шести

десяти 50-вёсельных судов, на которых находи

лись 30 тыс. колонистов. Этот же «Перипл»

содержит интересные сведения о необычных для

карфагенян явлениях природы. Так, однажды

ночью будущие колонисты увидели «землю, запол

ненную огнём; в середине же был... огромный

костёр, достигавший, казалось, звёзд»; днём они

обратили внимание, что потоки огня текли прямо

в море. Это вполне реалистическое описание до сих

пор действующего вулкана Камерун.

19

Энциклопедия для детей

Вбассейне Инда в III — начале II тыс. до н.э .

существовала древнейшая цивилизация Юж

ной Азии, получившая название хараппской

по находкам в руинах древнего города Хараппа

(современный Пакистан). Она включала более

сотни городов, в том числе всемирно известный

Мохенджо-Даро. По предположению исследова

телей, хараппанцы писали обычно на недолговеч

ных пальмовых листьях с помощью особой

слоговой письменности, которая сохранилась до

наших дней лишь на нескольких сотнях печатей и

амулетов. Поэтому судить об их открытиях ныне

приходится в основном по материалам раскопок.

Они свидетельствуют о том, что представители этой

цивилизации освоили Индо-Гангскую равнину,

открыли пустыню Тар, положили начало зна

комству с величайшей горной системой — Гима

лаями, вышли на просторы Индостанского полу

острова и освоили значительную часть его побе

режья. Прибрежное судоходство хараппанцев по

Аравийскому морю и Оманскому заливу было

основано на знаниях о широтном направлении и

периодической смене ветров, дующих перпенди

кулярно берегу. Хараппанцы впервые открыли

такое природное явление, как муссоны.

Хараппанцев сменили индо-арии, пришельцы с

северо-запада. В Ригведе («Знание гимнов»),

древнейшем письменном памятнике индийцев,

20

созданном в XI—X вв. и записанном в VII в. до

н.э ., в поэтической форме даны характеристики

реки Синдху (Инд) и всех более или менее крупных

рек её бассейна. Освоение болотистой территории

в нижнем течении Ганга, покрытой джунглями,

было длительным и стихийным. Оно завершилось

открытием индо-ариями Индо-Гангской равнины.

Благодаря инициативе и предприимчивости ин

дийских торговцев, освоивших пути через пусты

ню Такла-Макан и через другие области Централь

ной Азии, стало возможным открытие во II в. до

н.э. Великого шёлкового пути из Китая в

Средиземноморье. В течение почти 1000 лет им

широко пользовались торговцы и миссионеры.

Большую роль в изучении и освоении новых

пространств сыграли не только купцы, но и

буддийские монахи. Одна из наскальных над

писей, высеченных по распоряжению царя Ашоки

(III в. до н.э.), рассказывает, что миссионеры

посетили Сирию, Египет, Киренаику (область

Ливии), Ливию и Грецию. В I в. н .э . буддийские

монахи создали свои обители в оазисах у южных

склонов Небесных гор (Тянь-Шань), где стали

проповедниками индийской письменности и куль

туры. Древним торговым путём через Бамиан (в

Афганистане), Памир и Кашгар шли миссионеры

и в средние века. В VII в. они открыли самый

тяжёлый путь — через Непал и Тибет.

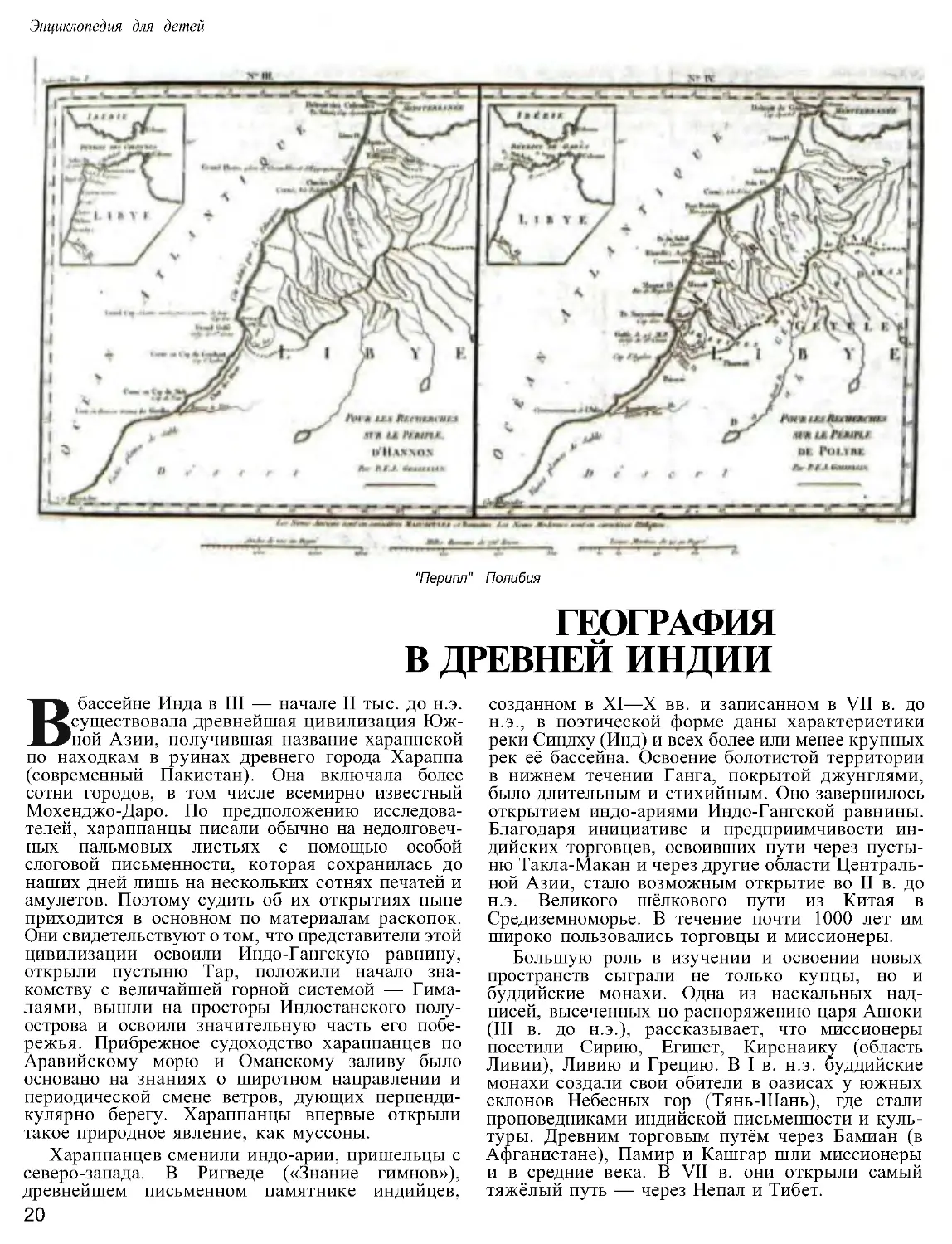

"Перипл" Полибия

ГЕОГРАФИЯ

В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Рождение географии

Древним индийцам принадлежит честь откры

тия Индокитайского полуострова. Древнекитай

ские хроники сохранили сообщение (VII в. до н.э.)

о том, что в китайский порт прибыли купеческие

корабли из далёкой страны. При этом перечислены

товары, которые те привезли, — явно индийского

происхождения. В индийских источниках Индоки

тай, этот громадный юго-восточный выступ Азии,

имеет название Суварнабхуми — «Золотая земля».

Освоив прибрежные воды, индийцы стали уг

лубляться в Индийский океан. Они открыли и

заселили Лаккадивские, Мальдивские, Андаман

ские и Никобарские острова.

Первые обобщения географических знаний

древних индийцев содержатся в их главных

священных книгах. В «Ведах» — древнеин

дийском сборнике священных гимнов — целая

глава, озаглавленная «Бхавана дарза» («Зеркало

мира»), посвящена космологии. Географический

раздел шестой книги «Махабхараты» из 300 стихов

"Донга" — древняя лодка из Восточной Индии.

даёт перечень океанов, морей, гор и рек. Наконец,

«Рамаяна» содержит описание Земли, какой её

знали индийцы в III в. до н.э .

ГЕОГРАФИЯ

В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

Древнекитайская цивилизация, ставшая ко

лыбелью крупнейшего восточноазиатского

очага культуры, зародилась во II—I тыс. до

н.э. на Великой Китайской равнине между низо

вьем Хуанхэ (Жёлтой реки) на севере и средним

течением Хуанхэ на юге. Там около XVI в. до н.э .

возникло государство Инь (Шан), жители которого

изобрели иероглифическое письмо, овладели тех

никой бронзового литья, создали боевую колесни

цу. Они первыми среди цивилизованных народов

начали разводить шелковичного червя и наладили

производство шёлка. Древние китайцы научились

бороться с частыми и неожиданными наводнения

ми Хуанхэ, в результате которых её русло пе

ремещалось по равнине в меридиональном направ

лении на 700—800 км. Из-за этого капризная река

звалась также «Горе Китая».

Как и в других государствах древности, новые

географические знания добывались в ходе военных

походов и торговых предприятий. Основной ин

терес китайцы проявляли к поиску удобных и

безопасных торговых путей. В XIV в. до н.э . на

левобережье Хуанхэ древние китайцы продвину

лись до хребта Тайханшань; на север прошли вдоль

крутых, сильно расчленённых восточных склонов

и достигли широтных гор Яньшань, ограничи

вающих Великую Китайскую равнину. На востоке

китайцы вышли к побережью Хуанхай (Жёлтого

моря). В конце ХIII — начале ХII вв. до н.э . армия

иньского правителя У Дана впервые достигла

нижнего течения Янцзы (Голубой реки), величай

шей в Евразии. Были открыты озёра Поянху и

Дунтинху. По долинам впадающих в эти озёра рек

китайцы поднялись на северные, поросшие суб

тропическими лесами склоны гор Наньлин, состав

ляющих часть Южно-Китайской горной системы.

Древняя китайская

лодка из шкур.

В конце ХIII в. до н.э . торговые моряки царства

Ци, плававшие на парусных плоскодонных судах,

приступили к освоению Жёлтого моря. Они

открыли Ляодунский залив и Ляодунский по

луостров, достигли Корейского полуострова и

через широкий Корейский пролив проникли в

Японское море. Земледельцы, моряки и торговые

люди одного из наиболее крупных государст

венных объединений — царства Чу, располагав

шегося в бассейне Янцзы, в течение VII в. до н.э .

21

Энциклопедия для детей

Древняя китайская

лодка "джонка",

сохранившаяся

до наших дней.

Старинный китайский компас

в виде намагниченной

железной фигурки

которая

крепилась на передке

миниатюрной

колесницы.

Рукой фигурка всегда

указывала на юг.

Согласно преданию.

это был первый в мире

компас

освоили низовья Голубой реки и завершили

открытие берегов Восточно-Китайского моря. Они

открыли остров Тайвань, пересекли Северный

тропик, изучили изрезанное материковое побе

режье Южно-Китайского моря.

В IV — начале III вв. до н.э. в Китае стали

появляться сочинения, целиком посвящённые

географии. Так, в первой половине III в. до н.э .

анонимный географ царства Цинь составил первое

описание огромного региона, на территории кото

рого он выделил девять природных областей:

хребты Тайханшань, Яньшань, Циньлин, северные

склоны хребтов Наньлин и Уншань, Великую

Китайскую равнину, Лёссовое плато, Шуньдун¬

ский полуостров, Сычуаньскую котловину, бассейн

средних и нижних течений Хуанхэ и Янцзы.

Во II в. до н.э. появляется особый род географи

ческих сочинений — описание странствий. Автор

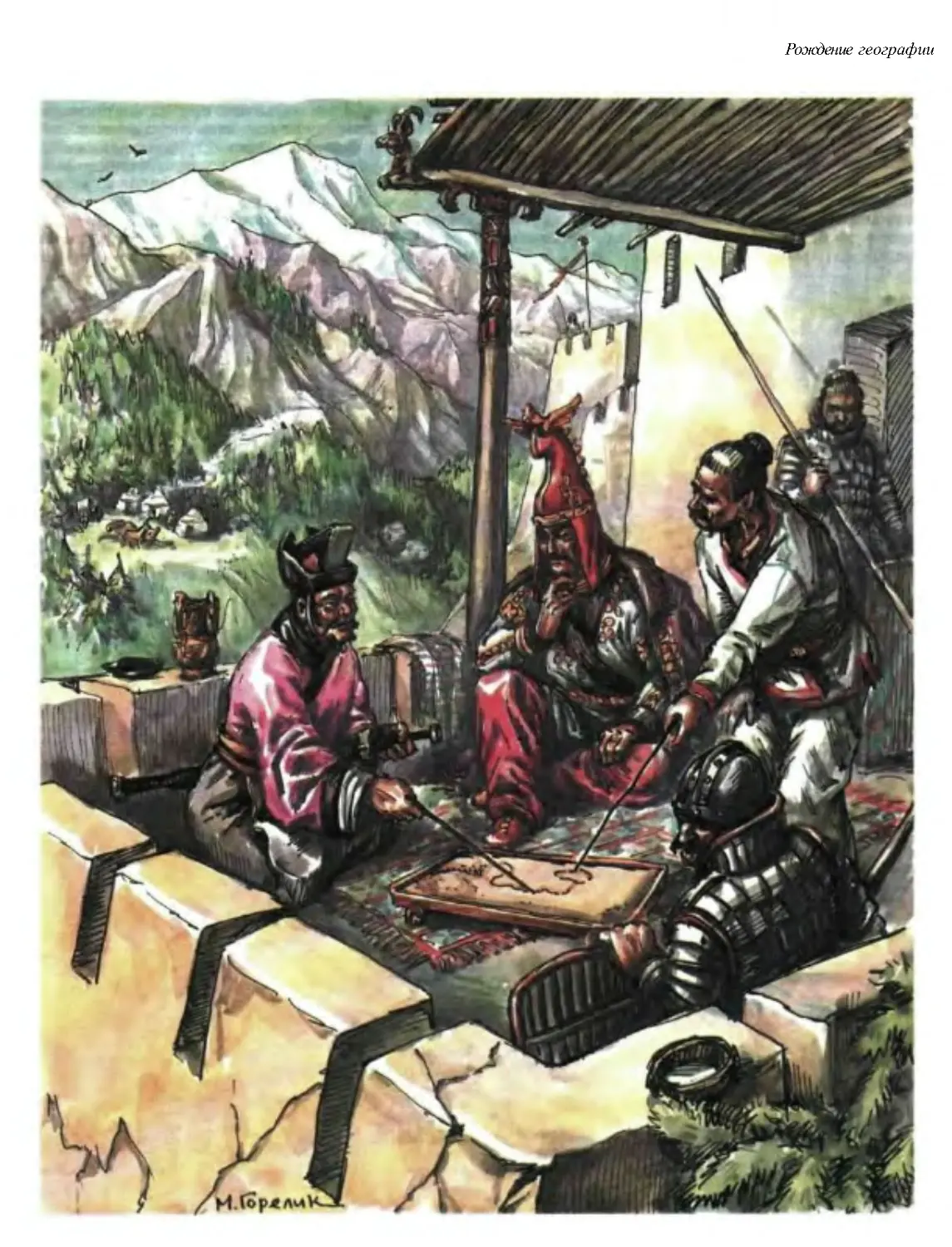

одного из таких описаний — Чжан Цян — был

направлен в 138 г. до н.э . Ханьским императором

послом к усуням. Усуни — это объединённые

племена, кочевавшие в районе Семиречья, центром

их владений была долина реки Или. Но по дороге

он был схвачен кочевниками хунну, обитавшими

на высоких равнинах Центральной Монголии и

Забайкалья, и десять лет пробыл в плену. В 128 г.

до н.э. ему удалось бежать. Через высокие

перевалы Центрального Тянь-Шаня он вышел к

«незамерзающему озеру» (Иссык-Куль), достиг

ставки усуней, оттуда через перевалы по долине

реки Нарын спустился в Ферганскую долину.

Возвращаясь на родину год спустя, Чжан Цян

обогнул Памир с севера и через нагорье Алай и

верховья реки Тарим дошёл до пустыни Такла-

Макан. Передвигаясь по ней от одного оазиса к

другому, китайский путешественник вышел к

огромной плоской впадине, в которой расположено

бессточное блуждающее озеро. В тот год вода там

была солёной, и Чжан Цян назвал его «Солёным»

(современное название — Лобнор). По его расчё

там, он прошёл около 25 тыс. ли (14,2 тыс. км).

Чжан Цян первым познакомил китайцев с досто

верными сведениями о степях и пустынях Цент

ральной Азии, о великих горных системах —

Тянь-Шане и Памире, о больших реках, берущих

начало в этих горах и впадающих в «Западное

море», — Сырдарье и Амударье. По его маршруту

на рубеже II—I вв. до н.э. прошла южная ветвь

Великого шёлкового пути.

Судя по сведениям китайских исторических

хроник, уже в XI—VIII вв. до н.э. при выборе мест

для постройки крепостей составлялись карты

подходящих участков. Существовали даже специ

альные правительственные учреждения, ведавшие

«земельными» и «стратегическими» картами. В

221—206 гг. до н.э. их архивы были пополнены

картами почтовых дорог.

При раскопках одного из захоронений в 1973 г.

была обнаружена лаковая шкатулка, датируемая

168 г. до н.э., с тремя картами, выполненными на

шёлке. На одной — район южной части провинции

Хунань, северо-восток Цзяньси и часть Гуандуна,

на второй — половина этой же провинции.

Сведений о реставрации третьей карты и её

содержании пока нет. Эти свидетельства эпохи

Хань демонстрируют высокое совершенство кар

тографических произведений в Китае. Уже тогда

принято чёткое выделение речных систем с

показом русел рек линиями, постепенно утолщаю

щимися от истоков к устьям. На картах легко

различаются дороги и малые реки. Города и

Чжан Цян в ставке владетеля страны усуней

(Тянь-Шань и Семиречье).

22

Рождение географии

Энциклопедия для детей

сельские поселения показаны услов

ными знаками разных форм и разме

ров. Одна из карт, хранившихся в

лаковой шкатулке, ориентирована на юг, и её

изображение у верхней рамки замыкается Южно-

Китайским морем. Другая — «Военная карта» —

показывает дороги, реки, горы, военные посты,

сигнальные башни, поселения и число домов в них,

а кроме того, даёт пояснения такого рода: «не

враждебны», «сейчас не населены».

Точность контуров китайских карт II в. до н.э .

позволяет предполагать, что при их составлении

использованы результаты непосредственных съё

мок на местности. Главным инструментом для них,

вероятно, служил компас, о применении которого

китайские путешественники упоминают уже в

III в. до н.э. Для равнинных районов, составляв

ших большую часть Ханьского государства, естест

венным было разделение земельных участков на

квадраты. Это привело к формированию ставшей

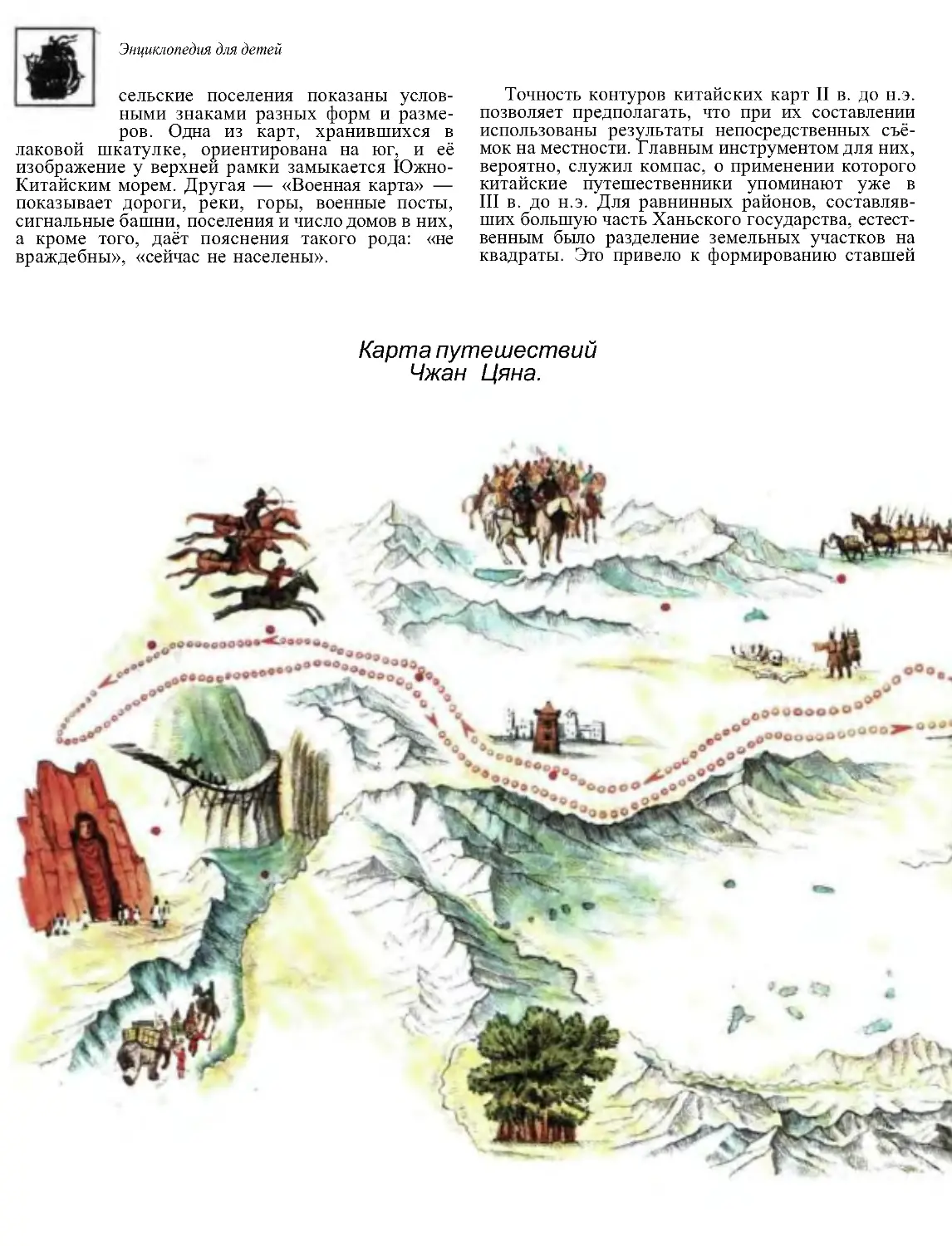

Карта путешествий

Чжан Цяна.

основой китайской картографии прямоугольной

системы координат с сеткой из равных квадратов,

введённой астрономом и математиком Чан Хеном

(78—139 гг. н .э.). Но картографические изображе

ния в этой прямоугольной системе строились

исходя из представлений о плоской, а не шарооб

разной Земле.

В III в. н.э . был изобретён прибор для из

мерения расстояний: лёгкая тележка имела сис-

Рождение географии

тему зубчатых передач, соединённую с

колесом и барабаном. Каждое «ли»

(576 м) отмечалось ударом барабана.

Тогда же министр Пей Сю создал «Региональный

атлас» на 18 листах (в предисловии к нему

изложены основные принципы составления карт)

и большую карту Китая на шёлке, которая была

так велика, что одному человеку трудно было её

развернуть.

Энциклопедия для детей

АНТИЧНАЯ

ГЕОГРАФИЯ

В самом общем значении слово «античный» озна

чает «древний». Но есть и более узкий и одновре

менно более широко принятый смысл: когда гово

рят об античности, то подразумевают принадлеж

ность к древнегреческой или древнеримской куль

туре (цивилизации), которые имеют многовековую

историю: с первых столетий I тыс. до н.э . и до V в.

н.э . Географические знания у греков и римлян

находились на весьма высоком уровне. Для совре

менных историков географии чрезвычайно важно

и то, что среди всех древних цивилизаций ан

тичные предлагают наиболее полный комплекс

источников, по которым можно судить о географи

ческих знаниях как о настоящей системе, а не

просто наборе разрозненных сведений.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

ОТКРЫТИЯ

ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

Древнейшее в Европе государство возникло на

острове Крит. Критяне были морским наро

дом и имели могучий флот. Им удалось рас

пространить своё влияние на многие острова Эгей

ского моря. Достигнув Пелопоннеса, критяне по

ложили тем самым начало открытию берегов евро

пейского материка. В XVI—XV вв. до н.э. ими

были открыты проливы, отделяющие Средиземное

море от Чёрного, — Геллеспонт (Дарданеллы) и

Босфор.

Положение на море изменилось, когда морским

народом стали и греки-ахейцы. Им удалось

вначале поколебать морское могущество критян, а

затем завоевать сам Крит и подвластные ему ранее

территории. Ими были колонизованы острова

Родос и Кипр. На острове Эвбея, в Аттике и других

областях Греции ахейцы основали ряд поселений,

которые выросли затем в знаменитые города-

государства: Коринф, Афины, Фивы, Дельфы.

Расширение географических знаний приобре

тает устойчивый характер в связи с древнегрече

ской «Великой колонизацией» в VIII—V вв. до н.э.

Из городов-государств (полисов), выросших на

берегах и островах Эгейского моря, греки в

26

поисках новых земель, годных для жизни и

ведения хозяйства, рассеялись по всему Среди

земноморью — от Северной Африки и Апеннин

ского полуострова до берегов Пропонтиды (Мра

морного моря). Схема освоения новых территорий

была следующей: сначала на разведанных путях

создавался временный рыбачий посёлок или

торговое поселение («эмпорий»); если оказы

валось, что место для него выбрано удачно,

впоследствии он вырастал в колонию. Много таких

поселений возникло на европейских и африкан

ских берегах Средиземного моря, по берегам

Адриатики, Чёрного и Азовского морей.

Основную роль в исследовании и колонизации

северо-западных берегов Средиземного моря сыг

рали ионийцы, выходцы с берегов Малой Азии. Их

колонии протянулись вдоль восточных и северных

берегов Сицилии. Здесь они основали город

Мессану (Мессину), а на берегу залива напротив

Везувия — город Неаполь. Так во времена «Вели

кой колонизации» древнегреческие мореходы,

рыбаки и купцы детально исследовали все среди

земноморские берега Южной и Юго-Западной

Европы.

В восточной части Средиземного моря в сере

дине VIII в. до н.э . все морские пути контролиро

вали мореходы из города Милета. Познакомив

шись с болотистым устьем Нила, греки выяснили,

что очертания берегов здесь напоминают четвёртую

букву греческого алфавита — дельту, почему эта

территория и получила название «дельта», которое

со временем стало нарицательным.

Известно, что в середине VI в. до н.э . западные

берега Африки от Гибралтара до большой ре

ки Сенегал обследовал мореход из Массалии

Эвтимен, оставивший не дошедшее до нас описание

осмотренного побережья.

Широкие масштабы приобрела древнегреческая

колонизация в Северном Причерноморье. Вы

ходцы из Милета основали здесь более 50

поселений, часть которых превратилась в крупные

города, в том числе Тира, Феодосия, Пантикапей.

Древнейшим из них (около 645 г. до н.э .) было

поселение на острове Березань (в районе Днепро-

Бугского лимана), видимо, называвшееся Борис¬

фениды. Позднее недалеко от него возник город

Ольвия — один из крупнейших центров черномор

ского направления колонизации.

Рыбаки-поселенцы, по всей вероятности, были

первыми греками, которые достигли Крыма и

через Боспор Киммерийский (Керченский пролив)

проходили в Меотиду (мелководное Азовское море)

за ценной красной рыбой. В VII в. до н.э . греки

посещали и Кавказское побережье Понта (Чёрного

моря). В начале VI в. до н.э . греки-ионийцы

основали ряд торговых факторий вдоль северо-за

падного берега Чёрного моря, в том числе в районе

дельты Дуная (Истра). Милетским колонистам

обязаны своим основанием города, находящиеся на

Кавказском побережье: Гермонасса (Тамань), Фа¬

сис (Поти) в устье Риони, Диоскуриада (Сухуми),

Питиундс (Пицунда) и др. Наиболее знаменитый

древнегреческий город в Крыму — Херсонес

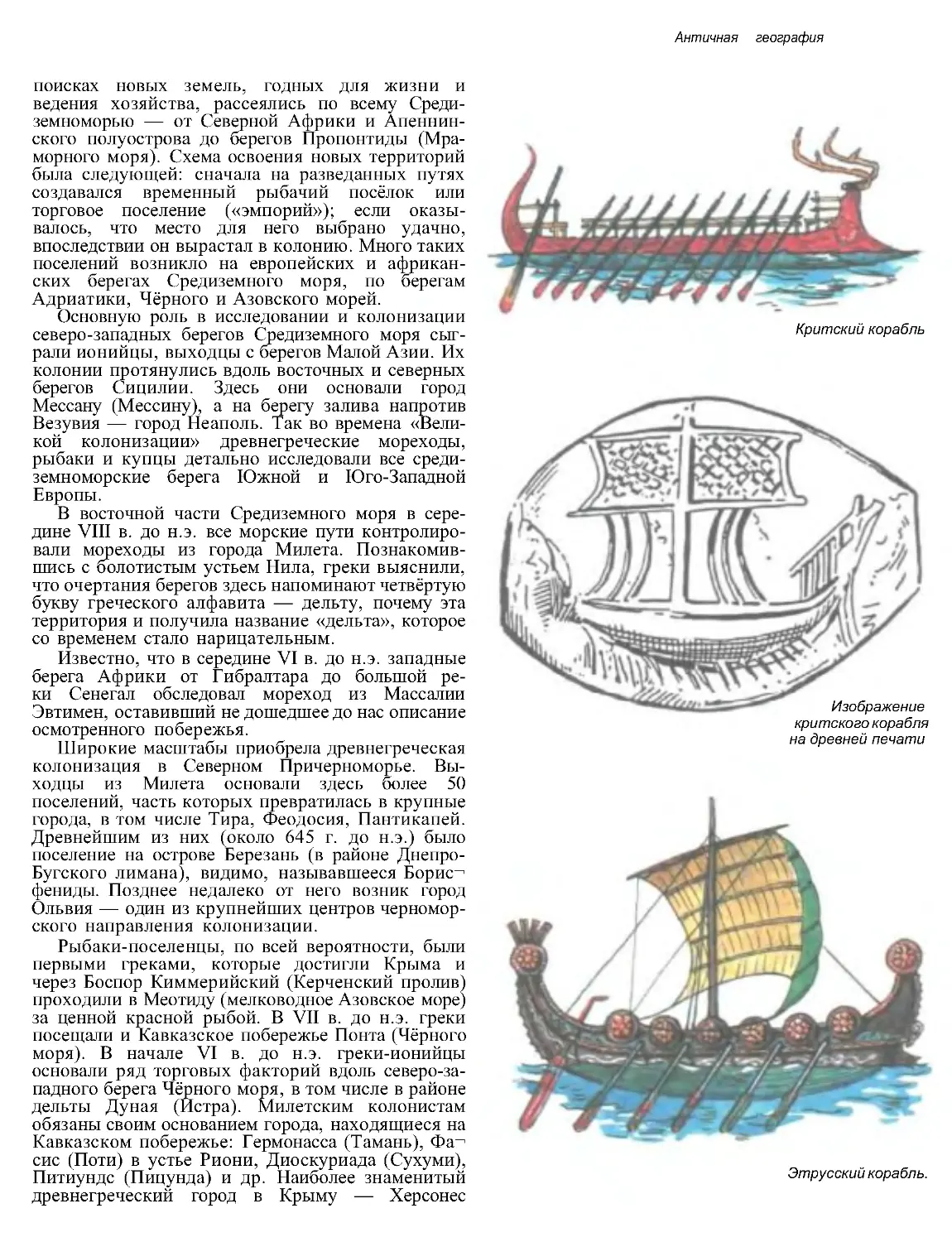

Критский корабль

Изображение

критского корабля

на древней печати

Этрусский корабль.

Античная география

Энциклопедия для детей

Из истории Древней Греции известны полисы — города-

государства: полисом, например, была известная

Спарта. Но это слово широко применялось и в топонимии

как составная часты названий. На современной карте

Греции находим города Александруполис («город Алек

сандра»), Невполис («новый город»), Мегалополис

(«большой

город») и др. Названия, оканчивающиеся на

-п о л ис (или на краткую форму -поль), встречались и в

греческих колониях в Средиземноморье: Триполи

(«трёхградье») в Ливии и Ливане, Неаполь на юге

Италии.

Но самым известным древним городом с названием

на -поль был, конечно, Константинополь, названный в

330 г. в честь императора Константина (ранее Византий,

с 1453 г. Стамбул). По модели именно этого названия в

конце XVIII в. Екатерина II насаждала в Новороссии (об

ластях на побережье Чёрного и Азовского морей) и

некоторых других местах псевдогреческие названия:

Севастополь («царственный город»), Ставрополь («город

креста»), Мариуполь («город Марии») и др. Но ряд наз

ваний с окончаниями на -поль имеет в России иное

происхождение. В ряде случаев окончания на -поль

происходят от слова «поле»: например, Чистополь — от

словосочетания «чистое поле»; а название города

Каргополь (Архангельская область) образовано, по-

видимому, от финского Karhupeldo — «медвежье поле».

В Саратовской области есть село Рукополь. В прошлом

оно имело немецкое название по фамилии его владелицы

Армфельд. Но после выселения немцев из Поволжья при

замене немецкой топонимии название было переведено

на русский язык буквально; в результате из сочетания

немецких слов arm («рука») и feld («поле») получилось

новое и довольно курьёзное название Рукополь.

Определённое распространение греческий термин

"полис" получил и в топонимии США, где он представлен

в виде окончаний в названиях ряда известных городов: Ан

наполис, Иидианаполис, Миннеаполис; этим топонимия

США резко отличается от топонимии других англоязычных

стран.

28

Таврический (на территории современного Сева

стополя) — был основан выходцами из Гераклеи

Понтийской.

Древнегреческие колонии существовали в

Крыму на протяжении тысячелетия, а в средние

века некоторые из них возродились.

Новооткрытую громадную территорию, насе

лённую различными кочевыми племенами, про

стиравшуюся от Дуная до Дона, греки называли

Скифией. Её в VII в. до н.э . посетил поэт Аристей.

Под впечатлением своего путешествия он создал

поэму «Аримаспея», дошедшую до нас в отрыв

ках. Она является древнейшим источником,

дающим представление об этой части Восточной

Европы, и содержит вполне реалистическое

описание облика, быта и обычаев обитавших здесь

племён.

ОСМЫСЛЕНИЕ

МИРА

Последние века до нашей эры и первые века

нашей эры стали временем осмысления географи

ческого материала, накопленного древнейшими

цивилизациями. Особую роль в развитии геогра

фии сыграла цивилизация Эллады (Древней Гре

ции) и Древнего Рима, впитавшая в себя всё, что

собрали её предшественники, ставшая неиссякае

мым источником сведений, идей и научных ме

тодов не только для Средневековья, но даже для

Нового времени.

Основоположником древнегреческого естество

знания считается Фалес из Милета (VI в. до н.э .) .

Он первым ввёл ряд важнейших географических

понятий, в частности такие, как «горизонт» (хотя

это слово появилось потом) и «стороны света»

(север, юг, восток, запад). Именно с тех пор все

географические карты стали ориентировать по

сторонам света. А составление первой такой карты

приписывается ученику Фалеса — Анаксиман-

дру.

Милетские географы ввели в употребление и

понятие «части света». Уже тогда для их

обозначения использовались названия «Асия»

(Азия) и «Европа». В наше время происхождение

слов «Азия» и «Европа» возводят к ассирийским

«асу» — «восход» и «эреб» — «закат». Во времена

Геродота их происхождение уже было забыто.

Младший современник Анаксимандра Гекатей

Милетский (рубеж VI—V вв. до н.э .) выделял ещё

одну часть света — Ливию (Африку). Собственно

название «Африка» в античной литературе встре

чается в конце III в. до н.э. в одном из дошедших

до нас фрагментов стихотворного исторического

произведения «Анналы», созданного в 18 книгах

римлянином Квинтом Эннием (239—169 гг.

до н.э .) . Но первоначально это название относи

лось к Карфагену. После его разрушения римляне

создали на завоёванных землях провинцию Афри

ка. Позднее её название распространилось на весь

континент.

Греческие историки и географы обобщили и

сохранили географические знания древности. В

Античная география

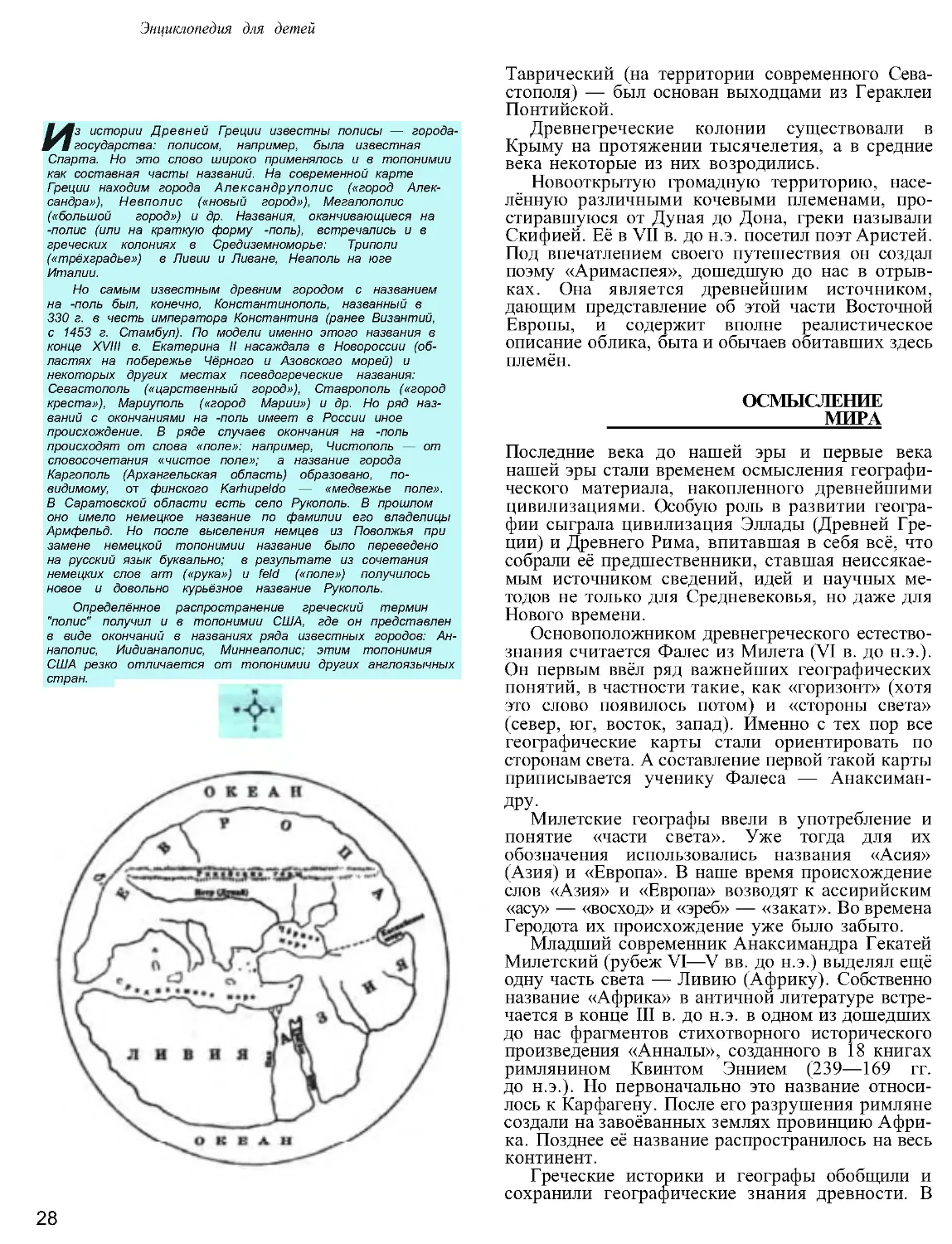

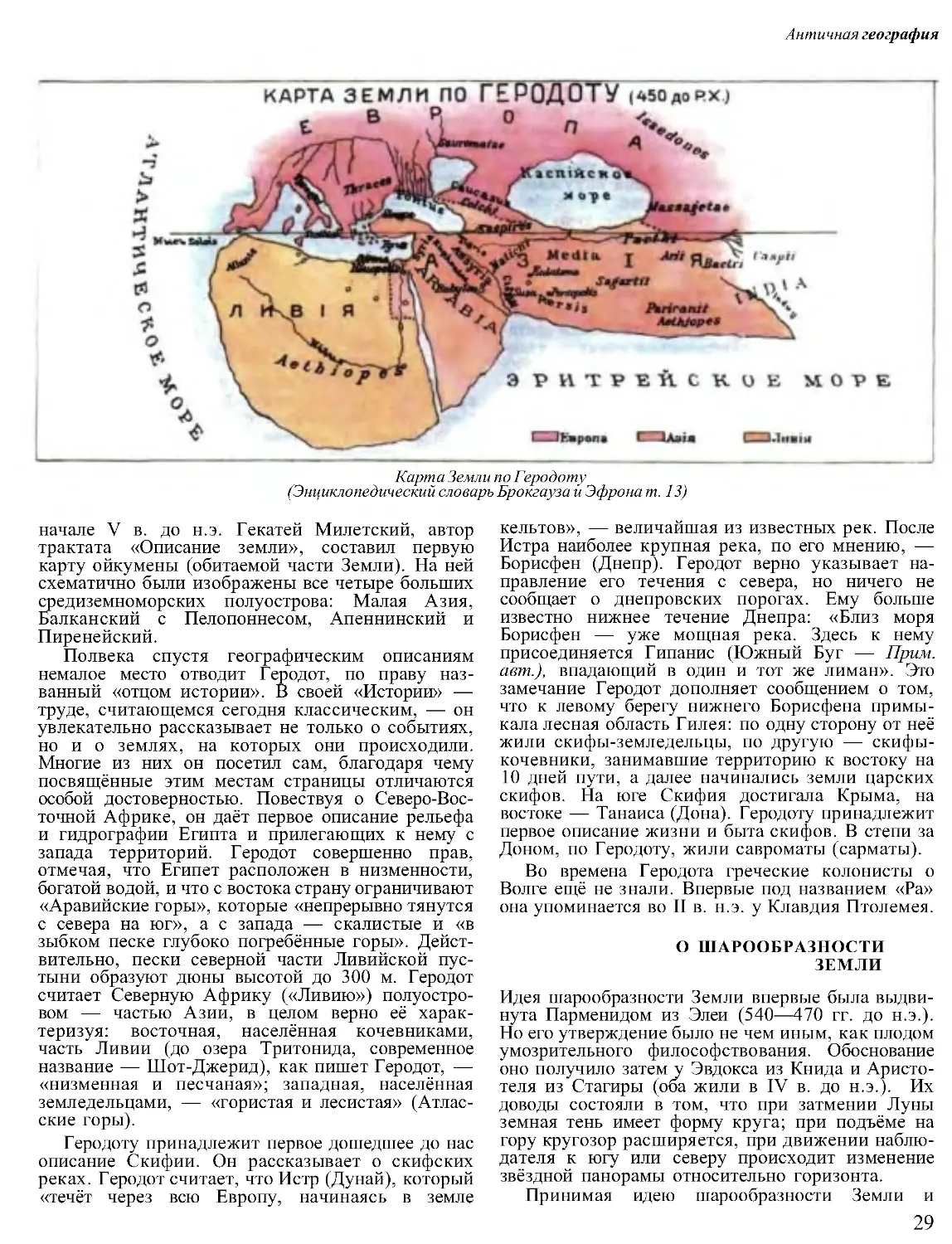

Карта Земли по Геродоту

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона т. 13)

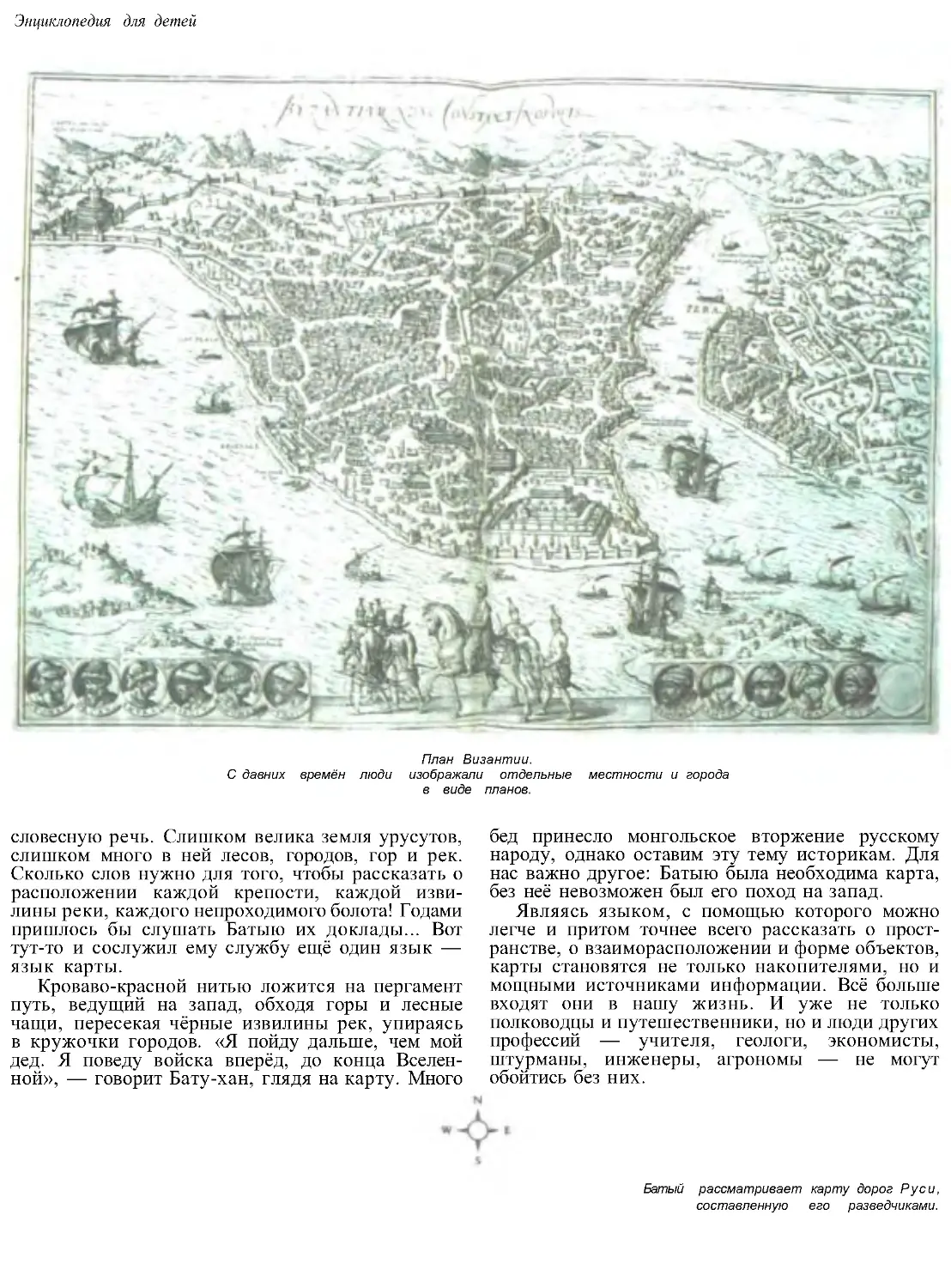

начале V в. до н.э. Гекатей Милетский, автор

трактата «Описание земли», составил первую

карту ойкумены (обитаемой части Земли). На ней

схематично были изображены все четыре больших

средиземноморских полуострова: Малая Азия,

Балканский с Пелопоннесом, Апеннинский и

Пиренейский.

Полвека спустя географическим описаниям

немалое место отводит Геродот, по праву наз

ванный «отцом истории». В своей «Истории» —

труде, считающемся сегодня классическим, — он

увлекательно рассказывает не только о событиях,

но и о землях, на которых они происходили.

Многие из них он посетил сам, благодаря чему

посвящённые этим местам страницы отличаются

особой достоверностью. Повествуя о Северо-Вос

точной Африке, он даёт первое описание рельефа

и гидрографии Египта и прилегающих к нему с

запада территорий. Геродот совершенно прав,

отмечая, что Египет расположен в низменности,

богатой водой, и что с востока страну ограничивают

«Аравийские горы», которые «непрерывно тянутся

с севера на юг», а с запада — скалистые и «в

зыбком песке глубоко погребённые горы». Дейст

вительно, пески северной части Ливийской пус

тыни образуют дюны высотой до 300 м. Геродот

считает Северную Африку («Ливию») полуостро

вом — частью Азии, в целом верно её харак

теризуя: восточная, населённая кочевниками,

часть Ливии (до озера Тритонида, современное

название — Шот-Джерид), как пишет Геродот, —

«низменная и песчаная»; западная, населённая

земледельцами, — «гористая и лесистая» (Атлас

ские горы).

Геродоту принадлежит первое дошедшее до нас

описание Скифии. Он рассказывает о скифских

реках. Геродот считает, что Истр (Дунай), который

«течёт через всю Европу, начинаясь в земле

кельтов», — величайшая из известных рек. После

Истра наиболее крупная река, по его мнению, —

Борисфен (Днепр). Геродот верно указывает на

правление его течения с севера, но ничего не

сообщает о днепровских порогах. Ему больше

известно нижнее течение Днепра: «Близ моря

Борисфен — уже мощная река. Здесь к нему

присоединяется Гипанис (Южный Буг — Прим.

авт.), впадающий в один и тот же лиман». Это

замечание Геродот дополняет сообщением о том,

что к левому берегу нижнего Борисфена примы

кала лесная область Гилея: по одну сторону от неё

жили скифы-земледельцы, по другую — скифы-

кочевники, занимавшие территорию к востоку на

10 дней пути, а далее начинались земли царских

скифов. На юге Скифия достигала Крыма, на

востоке — Танаиса (Дона). Геродоту принадлежит

первое описание жизни и быта скифов. В степи за

Доном, по Геродоту, жили савроматы (сарматы).

Во времена Геродота греческие колонисты о

Волге ещё не знали. Впервые под названием «Ра»

она упоминается во II в. н.э. у Клавдия Птолемея.

О ШАРООБРАЗНОСТИ

ЗЕМЛИ

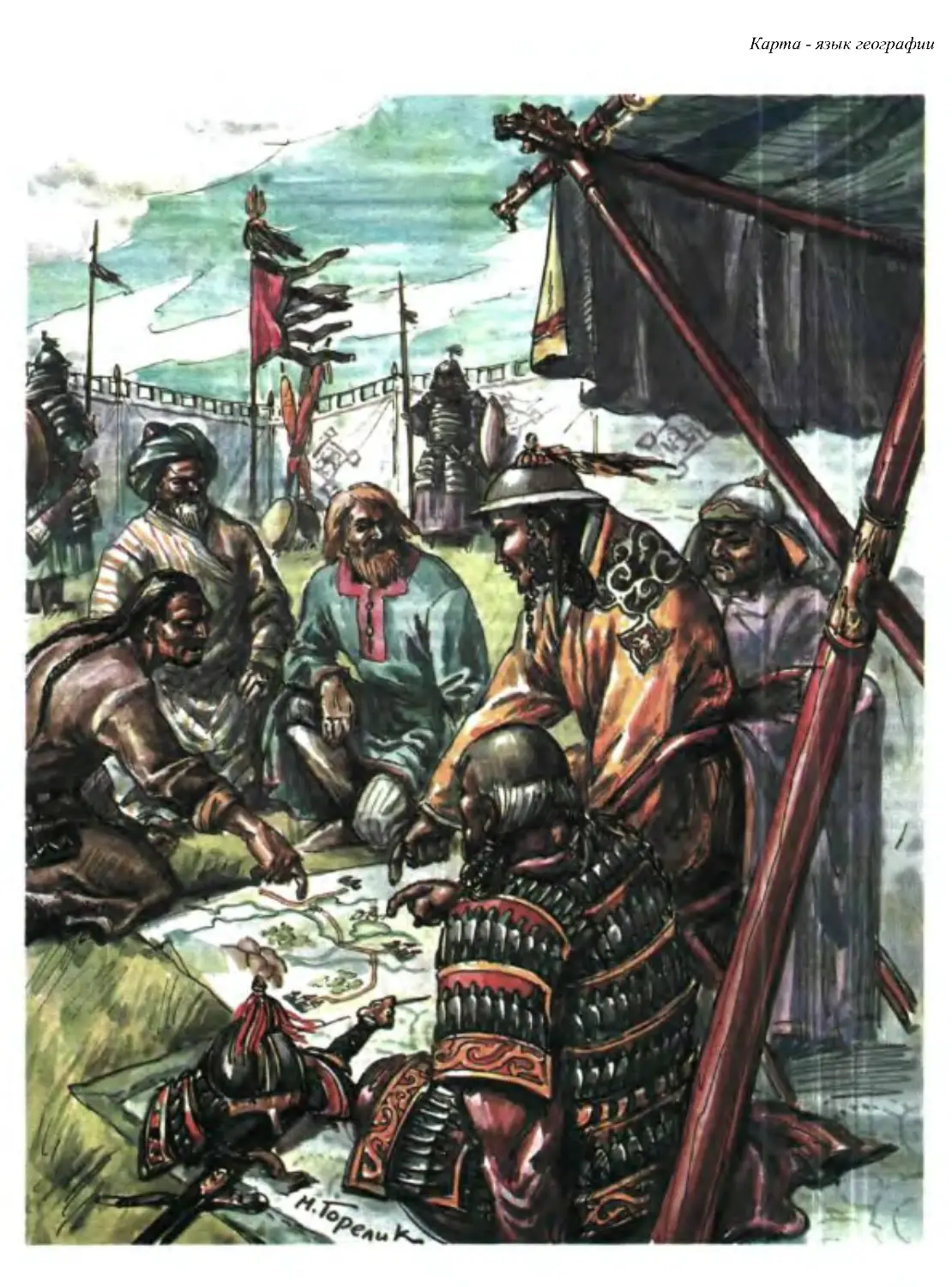

Идея шарообразности Земли впервые была выдви

нута Парменидом из Элеи (540—470 гг. до н.э .) .

Но его утверждение было не чем иным, как плодом

умозрительного философствования. Обоснование

оно получило затем у Эвдокса из Книда и Аристо

теля из Стагиры (оба жили в IV в. до н.э.). Их

доводы состояли в том, что при затмении Луны

земная тень имеет форму круга; при подъёме на

гору кругозор расширяется, при движении наблю

дателя к югу или северу происходит изменение

звёздной панорамы относительно горизонта.

Принимая идею шарообразности Земли и

29

Энциклопедия для детей

пользуясь элементарными инструмен

тами, александрийский учёный Эрато¬

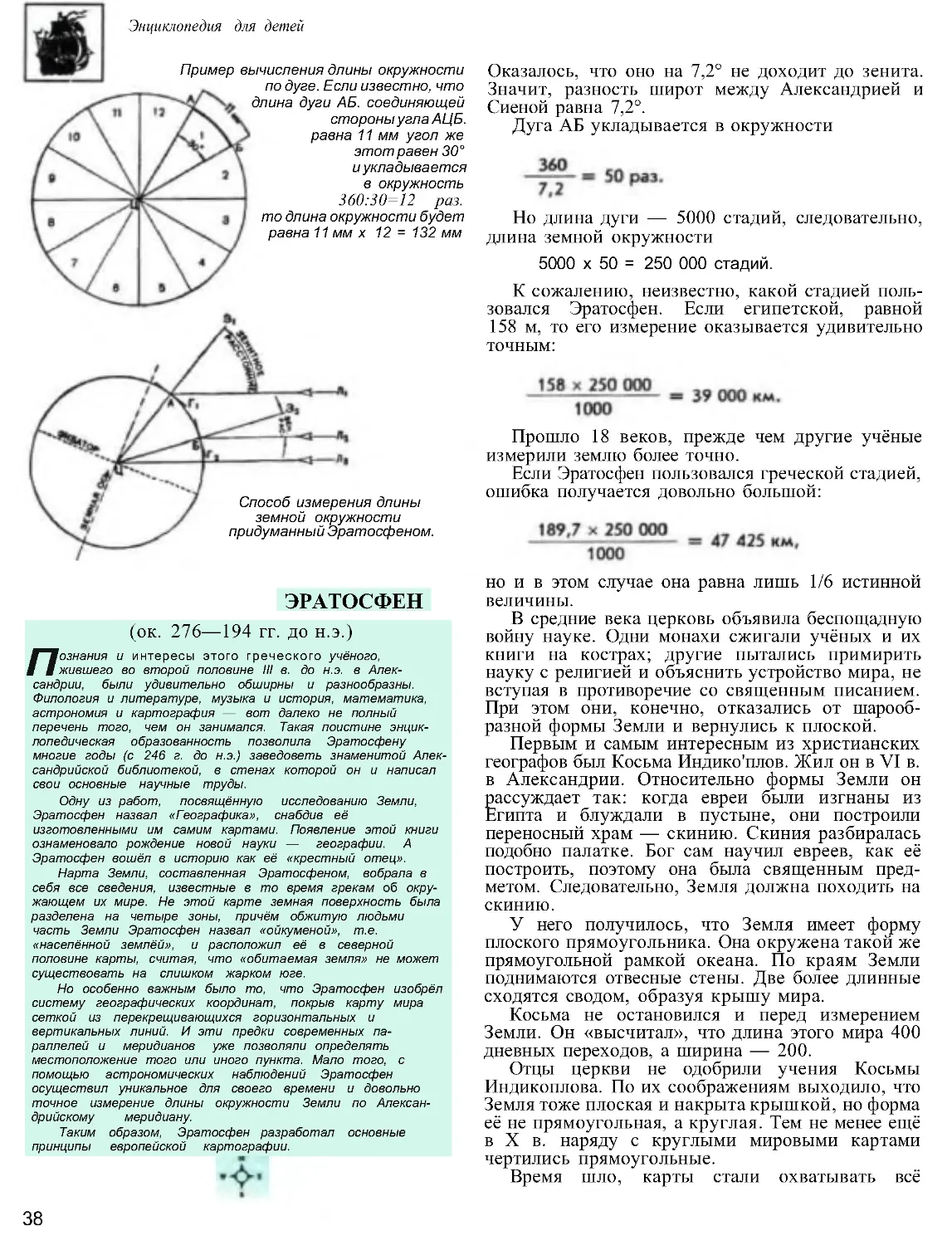

сфен (родом из Кирены) на рубеже

III—II вв. до н.э. произвёл первое, но весьма

точное определение длины большого круга земного

шара: около 39 690 км в мерах длины тех времён

(по данным современных измерений окружность

Земли равна 40 076 км). Позже, на рубеже

II—I вв. до н.э., подобное измерение дважды (с

различными результатами) производил Посидо¬

ний, автор крупного исторического труда, в

котором большое внимание уделялось этнографи

ческим и географическим описаниям. При втором

опыте, результатам которого сам Посидоний

больше доверял, длина окружности Земли соста

вила 180 стадий (древнегреческая единица изме

рения), ещё меньше, чем у Эратосфена. Эта ошибка

в сторону преуменьшения сыграла свою положи

тельную роль в истории Великих географических

открытий XV—XVI вв. Возвращаясь к Эрато¬

сфену, следует сказать, что в своём сочинении

«Географические записки» (которое дошло до

наших дней во фрагментах) и карте ойкумены

(обитаемого мира) он свёл в единую систему все

знания о Земле, накопленные к тому времени, и

впервые применил сам термин «география».

ДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

НА ЗОНЫ

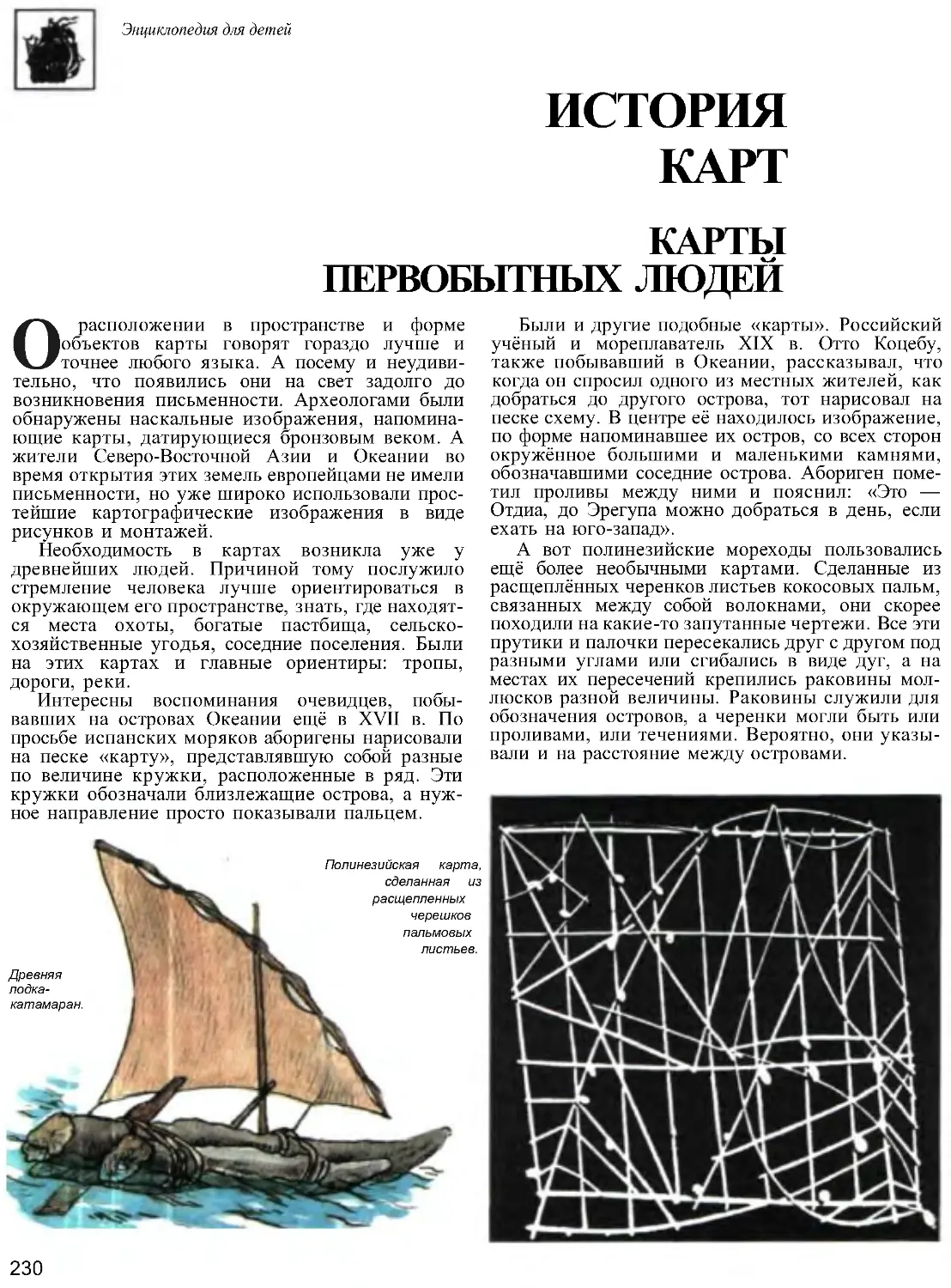

Во II в. до н.э. первые измерения широты в граду

сах произвёл Гиппарх. Разделив наибольшую па

раллель на 360 частей, он изобразил градусную

сеть и выделил в пределах обитаемой земли 12

климатов (от греч. «клима»

—

наклон), т.е. некие

широтные зоны, параметры которых определялись

высотой солнца — «наклоном» лучей солнца на

данной широте. В более общей форме деление

земного шара на полосы-климаты было осущест

влено ещё до Гиппарха. Первоначально Землю

делили на пять таких поясов: северный — холод

ный пояс, где замёрзший океан делает жизнь не

возможной; северный — умеренный пояс, где нахо

дятся все известные обитатели Земли; жаркий

пояс, где жизнь невозможна и где кипит океан;

южный — умеренный пояс, о котором ничего не

известно, но, по-видимому, он населён; южный —

холодный необитаемый. Ещё Эратосфен говорил,

что «согласно с природой обитаемый мир должен

иметь наибольшую длину между восходом и захо

дом солнца». Это вполне согласовывалось с извест

ными в античные времена данными по Северному

полушарию. Соответственно и южный обитаемый

материк вытягивали в широтном направлении го

раздо больше, чем в меридиональном направлении.

На рубеже II—I вв. до н.э . сириец Посидоний пред

лагал деление на 13 поясов: в Северном полуша

рии — два необитаемых (холодный и жаркий),

четыре обитаемых (скифо-кельтский, средний, су

хой пустынный, эфиопский); и в Южном полуша

рии он предполагал два необитаемых и четыре

обитаемых, а кроме того — общий для обоих

полушарий экваториальный (жаркий обитаемый).

30

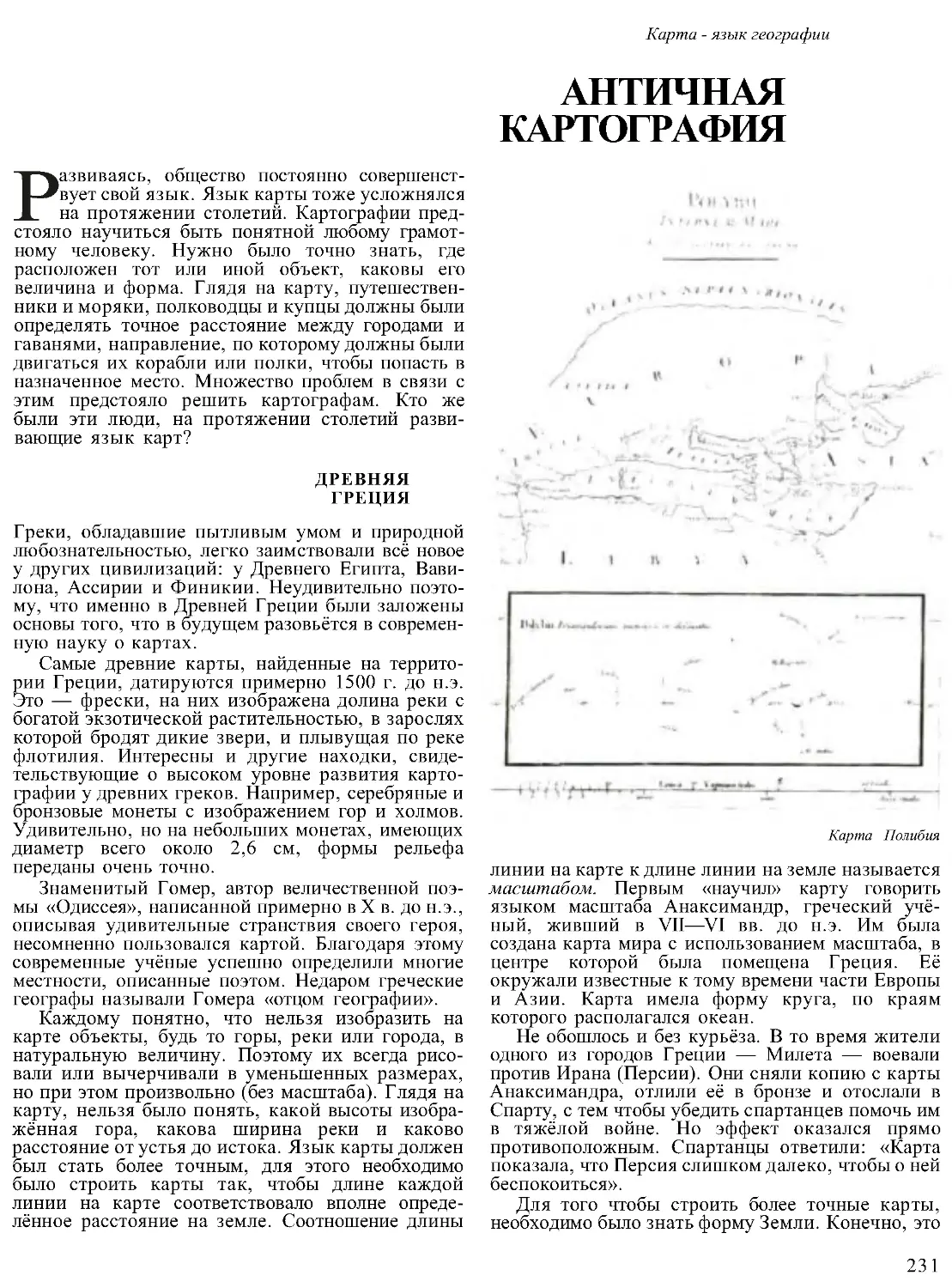

Американские учёные обнаружили интересные факты в

геологической истории Средиземного моря. Исследуя

строение морского дна, они выявили мощные слои солей и

ангидридов — минералов, которые образуются при высоких

температурах (выше 40° С). Необычным является и то, что

солевые отложения на дне чередуются с обычными океани

ческими осадками. Учёные предполагают, что 5—10 млн лет

назад Средиземное море временами пересыхало и превра

щалось в пустыню, а потом опять заполнялось водой и

становилось морем.

«ЗЕМЛЯ ОГИБАЕТСЯ

КРУГОМ ОКЕАНОМ»

Другая основополагающая и в высшей степени

продуктивная идея античной географии — мысль

о единстве беспредельного Мирового океана. Она

была впервые высказана Аристотелем и затем раз

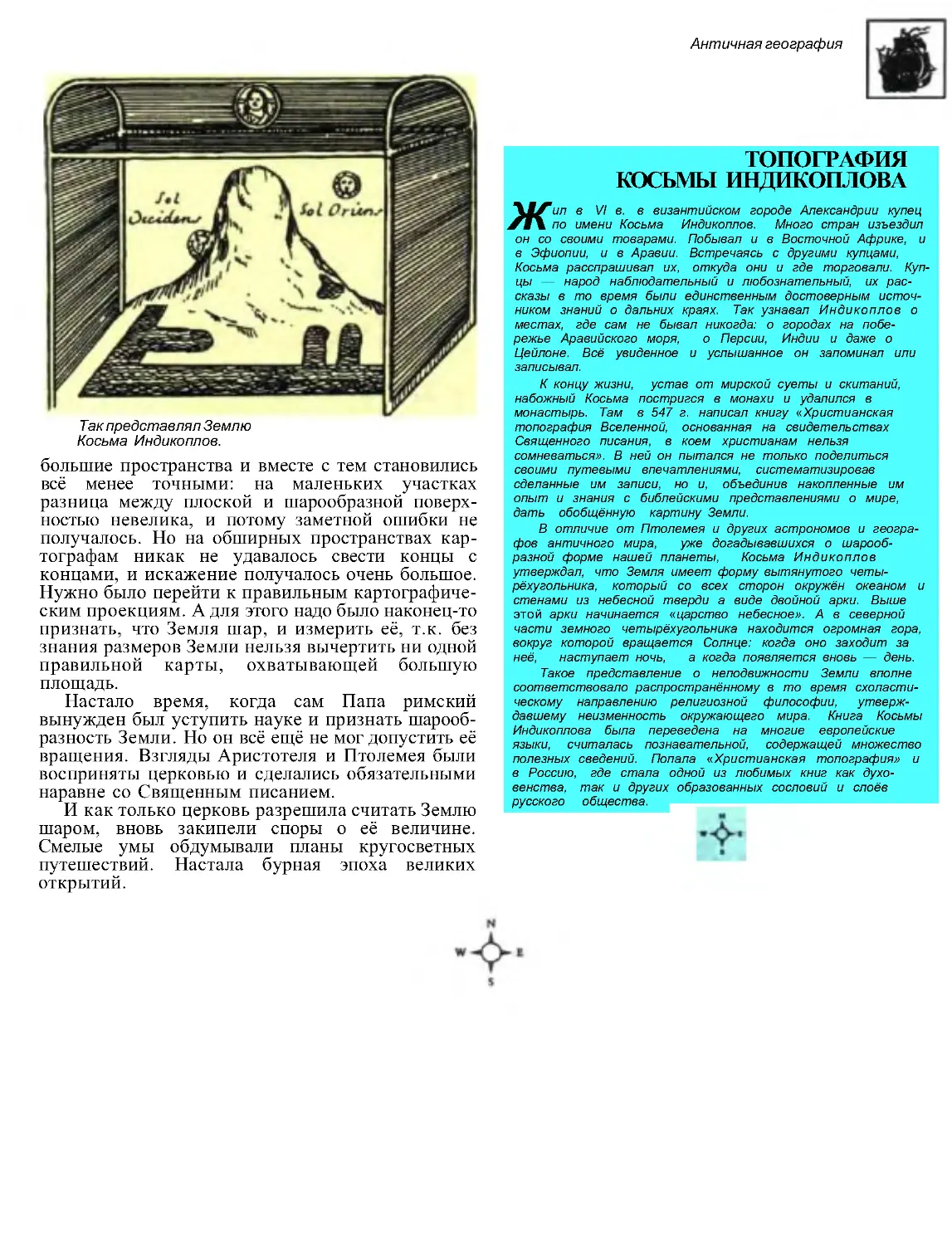

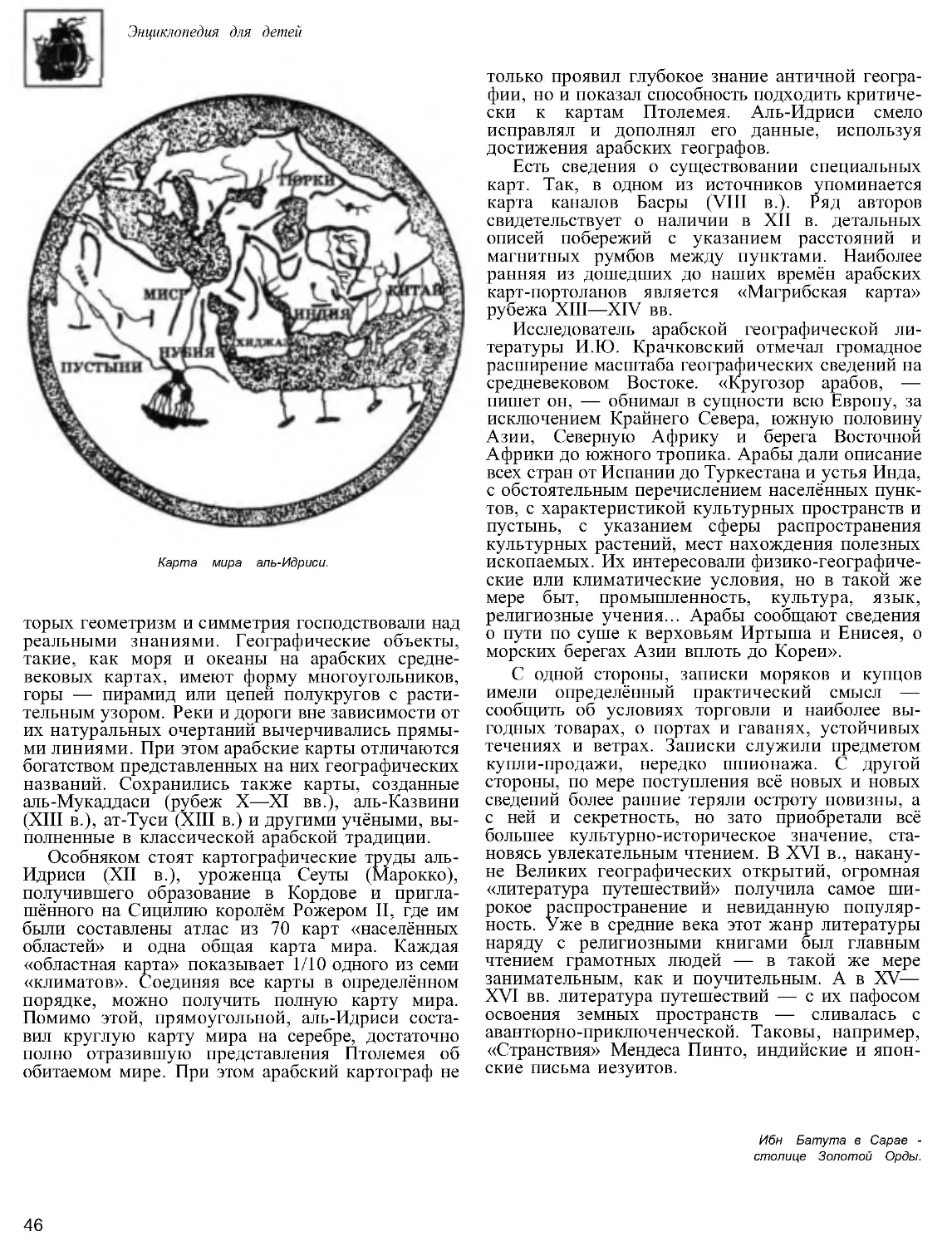

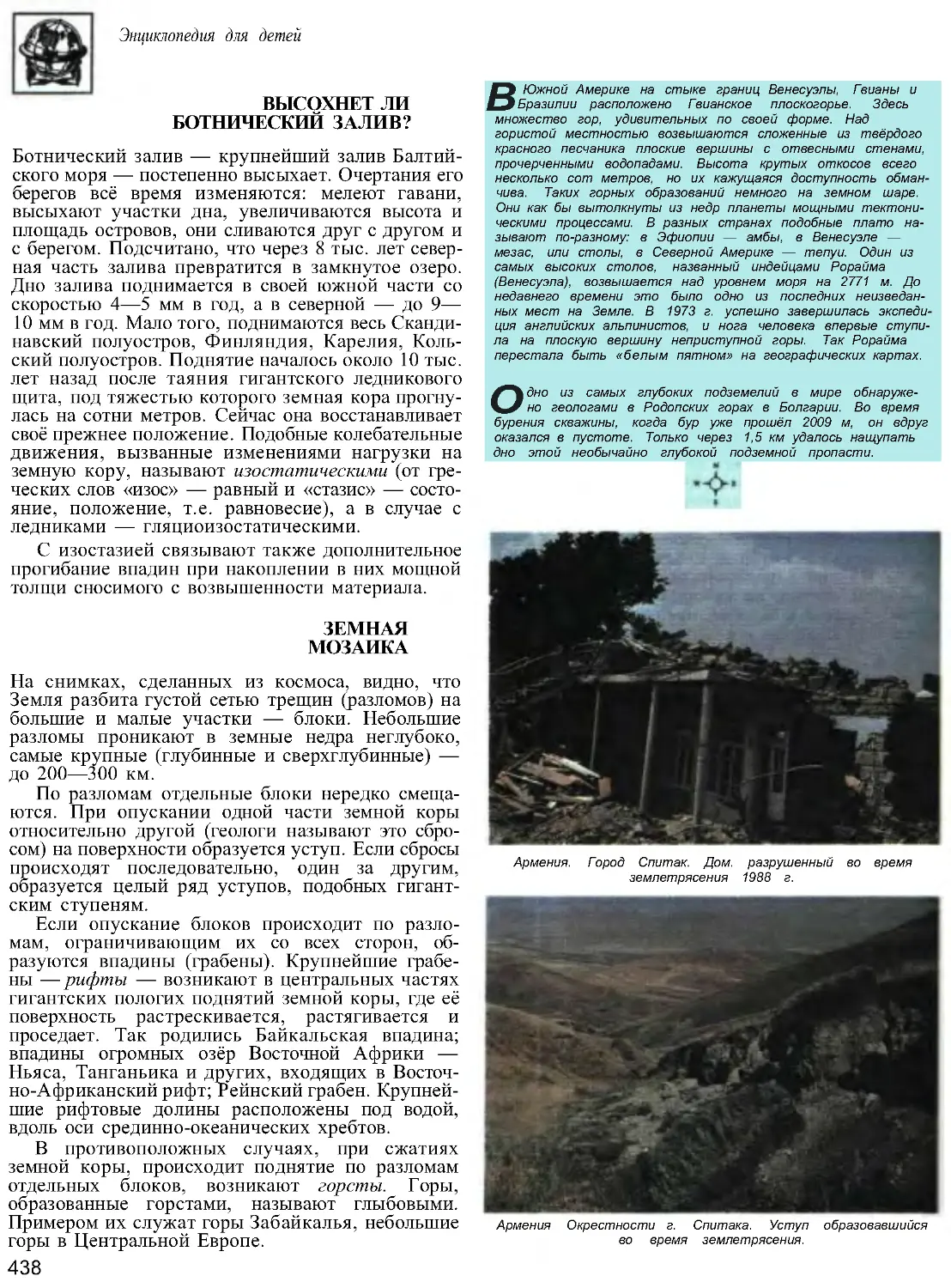

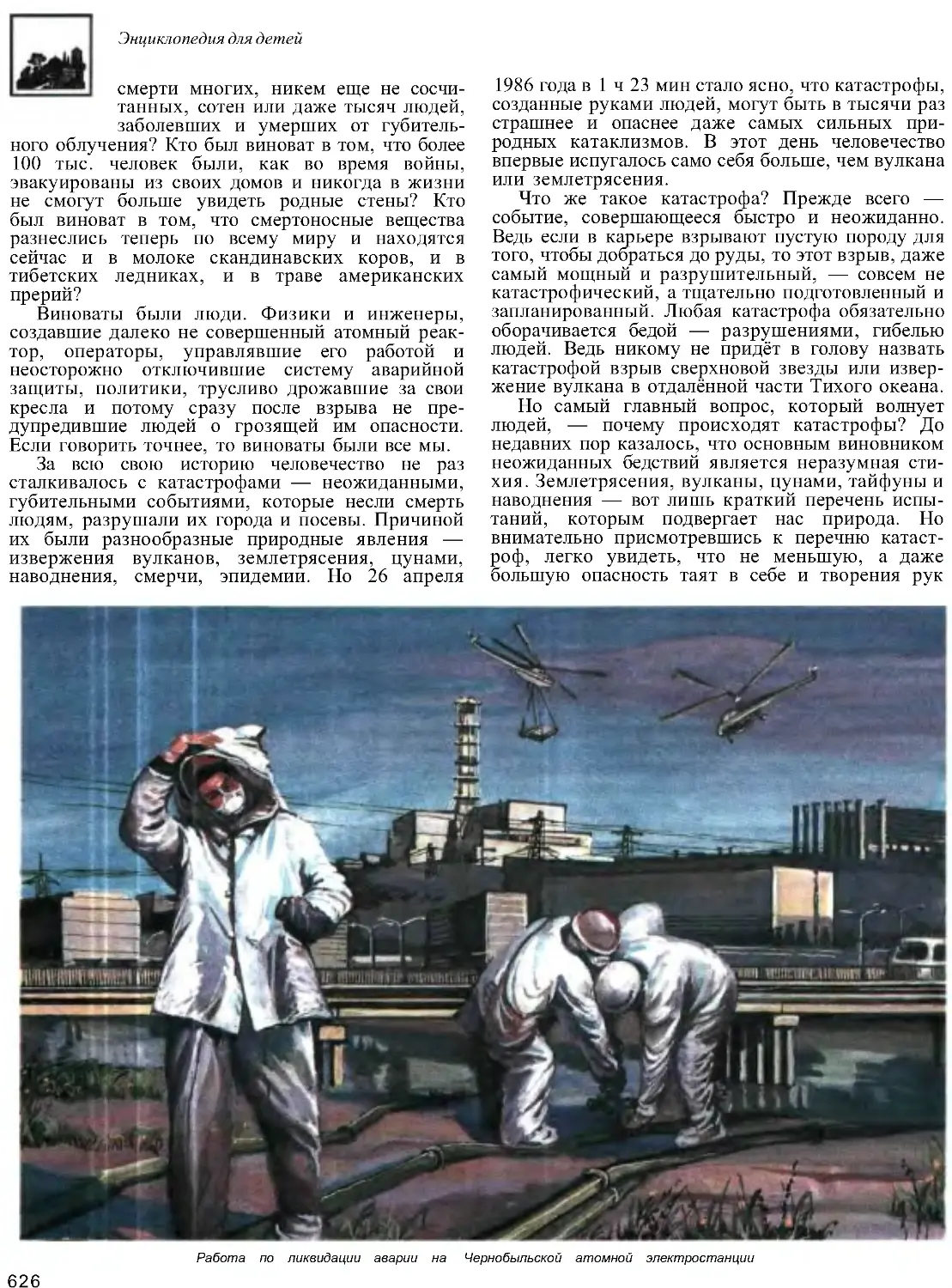

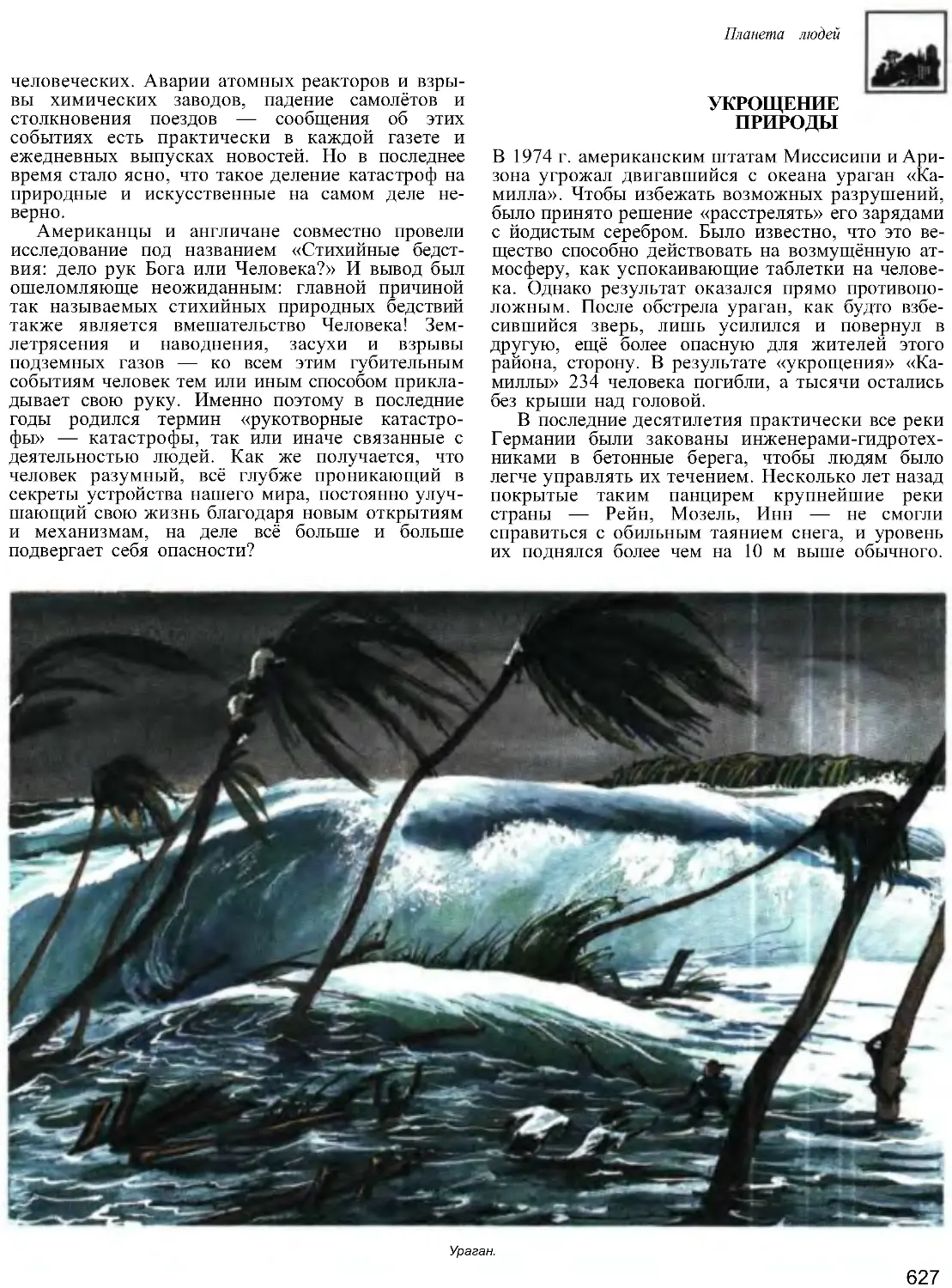

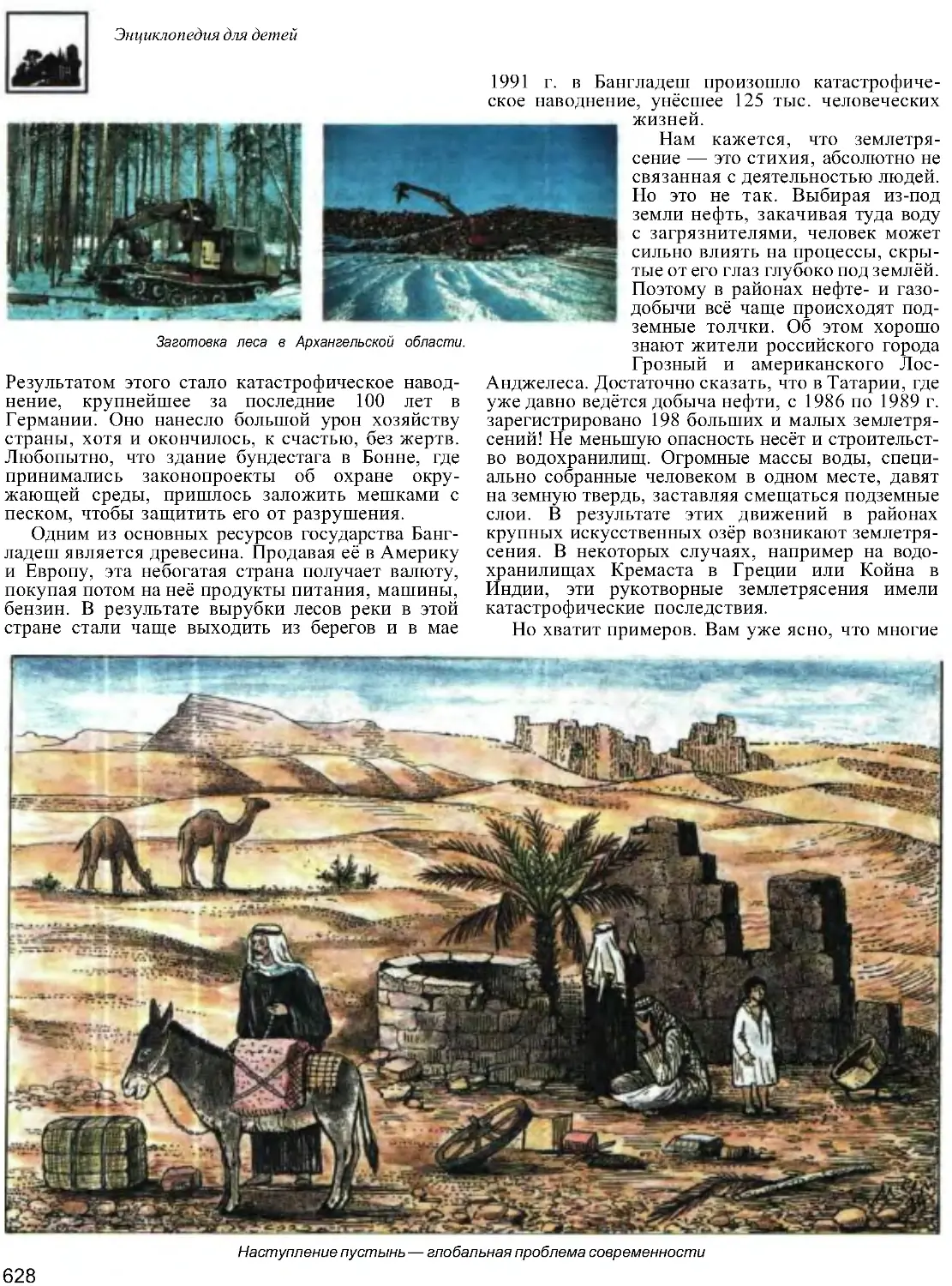

вита Эратосфеном, который, в частности, говорил: