Tags: морской сборник пароходы флоты

Year: 1849

Text

ІІШЮШЩ

ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТЪ МОРСКАГО УЧЕНАГО КОМИТЕТА.

ТОМЪ II.

№ 4.

АПРѢЛЬ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ Морской Типографіи.

1849.

ЗАМѢЧАНІЯ НА СТАТЬЮ**

ОТЪ УСТРОІСТВВ Я РАСПОЛОЖЕНІЯ ПУШЕЧИЫХЪ ЦАПФЪ.

Въ Февральской книжкѣ Морскаго Сборника за текущій

годъ, возбужденъ весьма давній артиллерійскій вопросъ

о наилучшемъ расположеніи цапФЪ у орудій. Въ самомъ

началѣ статьи, авторъ наводитъ читателя на мысль, буд-

то вопросъ этотъ, какъ онъ ни важенъ, до сихъ поръ

ни кѣмъ еще не былъ изслѣдованъ надлежащимъ обра-

зомъ; далѣе говоритъ, что у нашихъ морскихъ орудій,

ось цапФЪ находится,—у однихъ въ одной плоскости съ

нижнею стѣною канала, у другихъ—на серединѣ между

осью и нижнею стѣною канала, и что я, нижеподписав-

шійся, будто бы первый посовѣтовалъ располагать цап-

фы на самой оси орудія; наконецъ предлагаетъ доказа-

тельства о томъ, что такое расположеніе цапфъ не толь-

ко полезно, но даже необходимо.

Послѣ того, что сказано мною о наилучшемъ располо-

женіи цапфъ въ двухъ книгахъ (Практ. Морск. Лртил.

стр. 17 и Наука Морск. Лртил. стр. 345) было бы из-

лишнимъ объяснять здКсь, въ чемъ именно несогласенъ

я съ авторомъ; но какъ совѣтъ располагать ось цяпфъ

сколь возможно ближе къ оси орудія или даже на самой

оси, поданъ не мною первымъ,—честь эта принадлежитъ

другимъ,—то и не безполезно будетъ изложить здѣсь, по

видимому, забытыя или не всѣмъ извѣстныя указанія и

изслѣдованія по этому предмету, хотя нѣкоторыхъ изъ

извѣстныхъ писателей. Читателямъ Морскаго Сборника

16

— 230 — (Апрѣль

любопытно будетъ взглянуть на постепенное развитіе в

соврененное состояніе разснатрнваемаго вопроса, желаю*

щіе могутъ, при этомъ случаѣ, повѣрить свои выводы н

заключенія.

Безпокойное и вредное для станка движеніе казенной

части орудія, извѣстное подъ именемъ ѳсбрасыванія, съ

давнихъ поръ обращаетъ вниманіе артиллеристовъ на не-

обходимость располагать цэпфы такимъ образомъ, чтобы

всбрасываніе было по возможности наименьшее. Извѣст-

ный артиллерійскій писатель, Мюллеръ, а за нимъ Тек-

сіё, Норбекъ и Морла,—слѣдующимъ образомъ доказы-

ваютъ это движеніе:

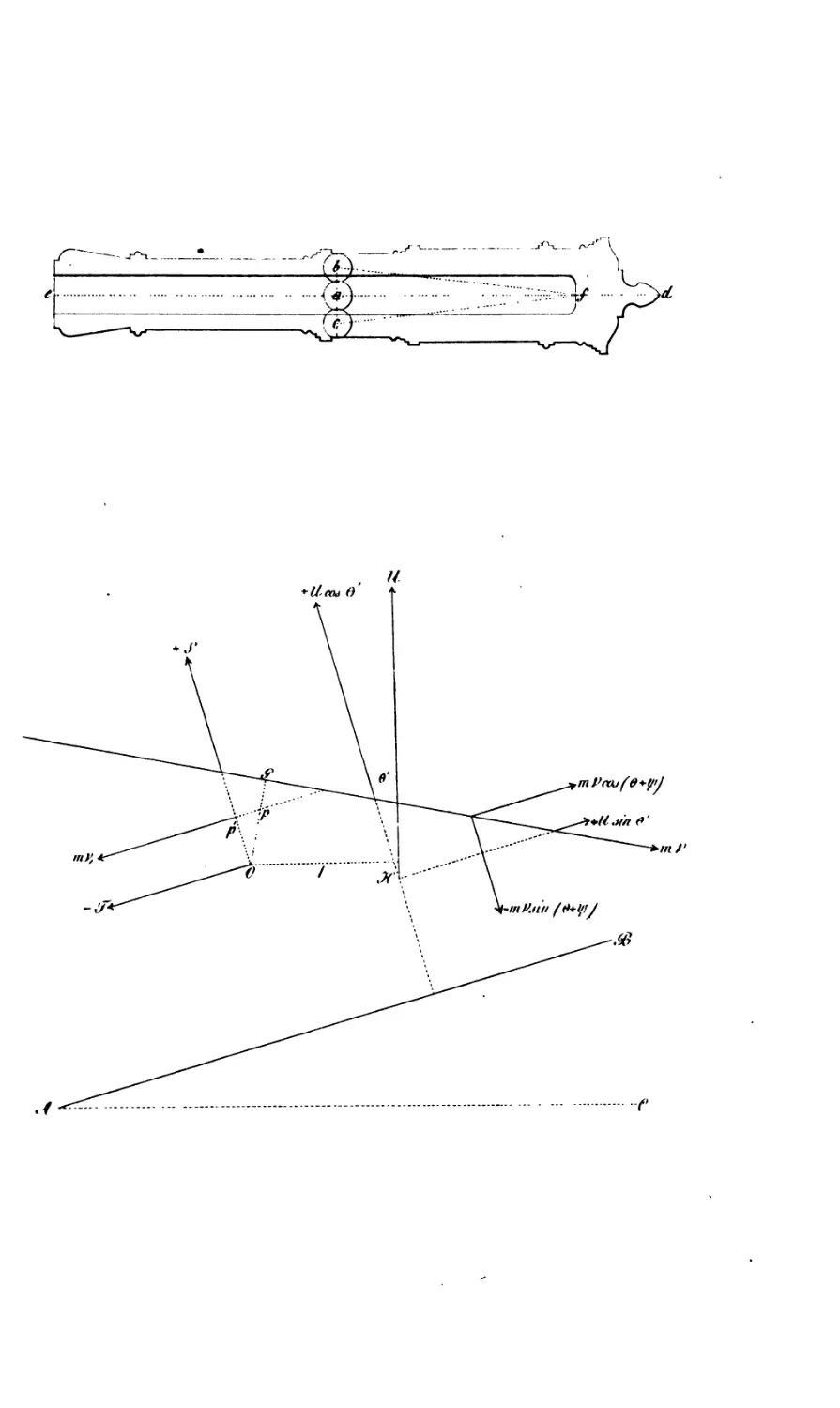

а с_____________________в

1

«Положимъ, говоритъ Мюллеръ, что АВ представляетъ

Осъ канала, СВ—разстояніе этой оси отъ оси пипфъ.

Упругая пороховая сила, въ моментъ своего развитія, дѣй-

ствуетъ на казенную частъ А и производитъ откатъ; но

какъ орудіе удерживается на станкѣ помощію цэпфъ, то

ойо и сопротивляется этимъ дѣйствію Вокругъ точки Ь,

а казенная часть, въ то же время, сильно нажимаетъ

клинъ и подкладку, и, по упругости этихъ тѣлъ, отска-

киваетъ и снова на нихъ падаетъ. Такимъ образомъ ору-

діе пріобрѣтаетъ движеніе вокругъ точки В, и, ударами

своими, выбиваетъ клинъ, и иногда такъ сильно потря-

саетъ станокъ, что онъ отъ того ломается.»

Вникая Въ законъ этого движенія, нельзя не замѣтить,

что, по мѣрѣ сближенія оси цапФъ съ осью орудія, всбра-

ёываніе должно уменьшаться, а откатъ орудія увеличи-

ваться; но какъ излишній откатъ, особенно Въ полевыхъ

орудіяхъ, менѣе вреденъ, то это и заставило Грибоваля

приблизить ось цэпфъ у полевыхъ орудій къ оси канала

йа УДіаметра ядра.

1849.) - 231 -

Французскаго мота капитанъ Монжери, въ изданныхъ

мною, въ 1832 году, въ русскомъ переводѣ, Изслѣдованіе

яхъ Артиллерійскаго Искуства на морѣ (стр. 215), го-

воритъ, что одна изъ причинъ, цо которымъ Грибоваль,

авторъ преобразованія 1765 года, не расположилъ ось

цэцфъ на оси канала, было желаніе избѣжать тѣхъ неу-

добствъ, что е$ели цинфы, по ошибочной отдѣлкѣ ору-

дія, будутъ выше послѣдней оси, то казенная часть ста-

нетъ подпрыгивать при каждомъ выстрѣлѣ, даже и безъ

противодѣйствія находящихся подъ иею вещей, и присо-

вокупляетъ, что Грибоваль почиталъ это неудобство

весьма вреднымъ для орудія, не потому единственнно, что

оно получаетъ кривизну, но также и по причинѣ ударовъ

ядра въ стѣны канала, которые при такомъ положеніи

цапФъ бываютъ сильнѣе и чаще.

Въ опроверженіе этого мнѣнія, капитанъ Монжери го-

воритъ, что одного противодѣйствія воспламененныхъ га-

совъ, стремящихся изъ запала, достаточно, въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ, для уничтоженія дѣйствія, происходяща-

го отъ положенія оси цяпфъ выше оси канала, и что

сила всбрасыванія зависитъ отъ разстоянія между помя-

нутыми осями, отъ отверстія запала, болѣе или менѣе

значительнаго, и можетъ быть опредѣлена не иначе,

какъ опытами. ((Впрочемъ, присовокупляетъ Монжери,

нѣкоторыя сотрясенія, когда они незначительны, не

такъ еще важны, чтобы стоило заниматься мелочными

средствами къ устраненію подобныхъ неудобствъ; но я

согласенъ, что полезнѣе будетъ, ежели казенная часть,

въ первый моментъ своего движенія устремится внизъ,

нежели вверхъ, потому, что винтъ или клинъ противодѣй-

ствуютъ этому движенію, и прежде, чѣмъ орудіе Отра-

зится въ противуположную сторону, снарядъ, вѣроятно,

успѣетъ вылетѣть изъ канала.»

Послѣднія слова показываютъ, что Монжери, писавшій

спустя 50 лѣтъ послѣ Грнбоваля (1816), не имѣлъ въ то

время яснаго понятія о наилучшемъ расположеніи цапФъ,

хотя и склонялся болѣе къ тому убѣжденію, что ось

— 232 — (Апрѣль

цапФЪ, должна быть, если не на самой оси орудія, то сколь

возможно ближе къ ней.

За то, въ самое то время, когда Грибоваль, поднимая

цапфы у предложенныхъ имъ полевыхъ пушекъ, опаеал-

ся расположить эти части въ одной горизонтальной пло-

скости съ осью орудія, въ Россіи были уже гаубицы и

единороги, у коихъ ось цапфъ находилась на самой оси

канала. Современникъ Грибоваля, Вельяшевъ—Волынцевъ,

въ изданныхъ въ 1767 году Артиллерійскихъ предложе-

ніяхъ не прошелъ молчаніемъ важный предметъ о наи-

лучшемъ расположеніи цэпфъ.

«ЦапФЫ у пушекъ, гаубшгь и единороговъ, говоритъ онъ,

дѣлаются, чтобъ они были около точки равновѣсія, такъ

чтобы находящаяся между ими и дуломъ часть была легче

другой части орудія, которое мѣсто у пушекъ придется,

считая отъ казны оной, около %9 всей длины ея; ежелижъ

сдѣлаютъ ихъ близко къ дулу, то казенную часть, для

тягости оной, подымать будетъ неспособно, да и отъ вы-

стрѣловъ, по причинѣ оной же, станокъ ломаться будетъ;

еслижъ цапФЫ сдѣлаютъ ближе къ казенной части, то

дульная часть будетъ всегда перевѣшивать, и орудіе го-

ризонтально поставлено быть не можетъ; когда же цап-

фы сдѣлаютъ па самой точкѣ равновѣсія, то орудіе бу-

детъ лежатъ прямо и поднимать можно оное легко; толь-

ко при стрѣльбѣ, отъ движенія ядра, будетъ оно накло-

няться къ низу, отъ чего выстрѣлы вѣрны быть не мо-

гутъ, для чего ихъ и въ томъ мѣстѣ дѣлать не способно.»

(стр. 53).

Здѣсь ни слова не упоминается о положеніи цапФЪ въ

отношеніи къ оси орудія, но на чертежахъ, представля-

ющихъ правила черченія тогдашнихъ гаубицъ и единоро-

говъ, ось цапФЪ показана на самой оси орудій, какъ оно

дѣйствительно и было.

Отъ чего г. Вельяшевъ, говоря съ такими подробно-

стями о наилучшемъ расположеніи цянфъ, ни слова не

сказалъ о положеніи ихъ въ отношеніи къ оси канала,

—рѣшить трудно. Отъ того ли, что въ его время, въ

18490 “ МЗ -

Россіи, вопросъ этотъ не подлежалъ никакому спору и

авторъ, вообще не словоохотливый, пожалѣлъ тратить на

то время, или онъ упустилъ этотъ предметъ изъ виду по

недосмотру? Первое кажется тѣмъ болѣе вѣроятнымъ,

что съ того времени и до сихъ поръ у единороговъ ось

цапеъ располагается въ одной плоскости съ осью кана-

ла, и въ этомъ, при всей относительной легкости орудій,

никакого неудобства не оказывается.

Послѣ г. Вельяшева—Волынцова, слѣдовало бы упо-

мянуть объ извѣстномъ сочиненіи Корнибера Маппеі 4ц

сапоппіег шагіп, еіс, напечатанномъ въ первый разъ въ

1801 году; но этого изданія у меня теперь нѣтъ подъ

рукою, и мнѣнія Полковника Корнибера о наилучшемъ

расположенія цяпфъ я не помню, а въ новомъ изданіи,

вышедшемъ въ 1831 году, повторено слово въ слово ска-

занное Мишелемъ, въ словѣ перевѣсъ (РгёропДёгапсе),

о чемъ скажу въ свомъ мѣстѣ.

Гасенди (Аісіе-тётоіге, 1809), не входя ни въ какія

разсужденія относительно наилучшаго расположенія цапФЪ,

приводитъ голословно, что верхъ цэпфъ находится въ од-

ной плоскости съ осью орудія, а ось на кал. ниже

оси канала у полевыхъ пушекъ, и на 6 лин. выше той

же оси у гаубицъ (стр. 503). Въ другомъ мѣстѣ (стр.

728), онъ говоритъ, что у первыхъ пушекъ ось цяпфъ на-

ходилась ниже оси орудія и что то-же самое было и въ

его время (1809). Изъ этого видно, что послѣ Грибова-

ля, который, какъ выше замѣчено, опасался поднять ось

цапФЪ до самой оси орудія, мнѣніе по этому предмету,

во Французской артиллеріи, перемѣнилось; неизвѣстно

только, оказывалось ли какое-либо вредное вліяніе на

лаФетъ н самое орудіе при расположеніи оси цэпфъ вы-

ше оси орудія.

Послѣ Гасенди, въ хронологическомъ порядкѣ, слѣду-

етъ упомянуть о Гогелѣ и Декерѣ.

Говоря о цапФахъ, Гогель также не входитъ ни въ ка-

кія разсужденія, почему эти части устроены такъ, а не

жначе; онъ только изображаетъ ихъ въ томъ видѣ, въ

- «34 - (АіДОА»

жако» оп п его время находились. Поступая такимъ

образомъ, онъ ограничился слѣдующими словами относи-

тельно наилучшаго расположенія цзпфъ (Основанія Арпмл-

лерійской, и Понтонной науки, 1816, стр. 16)ь

«Цаты у пушекъ и единороговъ располагаются такъ,

чтобы казенная частъ орудія имѣла противъ дульной нѣ-

который перевѣсъ, дабы дуло орудія, при выстрѣлѣ, отъ

тяжести ядра, или гранаты, и дѣйствія пороховой схін,

не наклонялось внизъ. Центръ цяпфъ полагается у насъ

на разстояніи 0,44 до 0,46 длины орудія, отъ тарелн къ

дулу; въ разсужденіи же оси канала оный дѣлается у

иныхъ орудій на средней, у другихъ на нижней линіи ка-

нала, а большею частію между осью орудія н нижнею ли-

ніею канала.»

Но почему у иныхъ такъ, у другихъ иначе и какое по-

ложеніе лучше,—объ этомъ Основанія науки не говорятъ

ни слова. По крайнѣй мѣрѣ для насъ важно то, что въ

1816 году, въ нашей сухопутной артиллеріи были орудія,

именно 1 пуд. единороги, у коихъ ось цяпфъ располага-

лась на оси орудія, или, какъ говоритъ Гогель, на сред-

ней линіи канала.

Въ тотъ самый годъ, когда вышла у насъ въ свѣтъ

помянутая книга Гогеля, въ Берлинѣ было напечатано

извѣстное въ Пруссіи н во всей Германіи сочиненіе Деке-

ра: Агііііегіе Гйг аііе ЛѴаГГеп. Здѣсь весьма любопытно

будетъ сблизить мнѣнія объ одномъ и томъ же пред-

метѣ двухъ современниковъ, жившихъ въ сосѣднихъ стра-

нахъ.

«Такъ какъ цапфы, говоритъ Декеръ, служатъ опор-

ными точками на станкѣ, то орудіе имѣло бы болѣе сво-

бодное вращательное движеніе на этой своего рода оси,

еслибъ онн были расположены въ самомъ центрѣ тяжес-

ти; но такое положеніе цэпфъ представляетъ то неудоб-

ство, что орудіе получаетъ при выстрѣлѣ сильное сотря-

сеніе, чрезъ что можетъ даже выскакивать изъ гнѣздъ

станка, н откатъ значительно увеличивается.

«По этой причинѣ принуждены располагать цэпфы нѣ-

1Ш.) - 235 —

сколько впереди центра тяжести, чрезъ что казеина>

часть дѣлается Нѣсколько тяжело дульной. По мнѣнію Ру?

вруа, перевѣсъ этотъ долженъ составлять отъ 1/4о до Ук>

всего вѣса орудія.

«На основанія этого правила опредѣлено положеніе

оси цяпфъ въ отношеніи центра тяжести орудія. Еслибъ

казенная часть была слишкомъ тяжела, то труднб было

-бы дѣйствовать подъемнымъ винтомъ во время прицѣливай

мія; напротивъ того, ежели дульная часть будетъ пере-

вѣшивать казенную, то она, при выстрѣлѣ, станетъ укло-

пяться внизъ, чтд было бы неудобно.

«Въ Прусской артиллеріи ось цяпфъ расположена на

Ѵі кал. ниже оси канала съ тою цѣлью, чтобы доста-

вить орудію болѣе вазвышенія надъ лафетомъ, увеличить,

-стало-быть, уголъ склоненія *и прочнѣе соединить самые

цапФЫ съ тѣломъ орудія. Не смотря на то, новѣйшіе ар-

тиллеристы охуждаютъ такое расположеніе ципфъ и по-

лагаютъ, что гораздо полезнѣе помѣщать ихъ ось даже

на самой оси орудія, для того чтобы избѣжать уклоне-

нія орудія внизъ и слишкомъ сильныхъ сотрясеній иди

ударовъ при выстрѣлѣ, вредныхъ для лаФета,—неудобствъ,

кои, по ихъ мнѣнію, происходятъ отъ нынѣшняго (1816)

'расположенія цапФЪ. »

Изъ русскихъ писателей Маркевичъ первый обстоятель-

но разсмотрѣлъ вопросъ о наилучшемъ расположеніи

ЯапФъ. Чувствуя болѣе или менѣе значительные пробѣлы

что этому предмету во всѣхъ прежнихъ сочиненіяхъ, какъ

^русскихъ, такъ и иностранныхъ, онъ обставилъ вопросъ

всѣми необходимыми данными, и основываясь на началахъ

науки, заключилъ, что ось цапфъ должна находиться на

-самой оси орудія или сколь возможно ближе къ ней. До-

казательства его заключаются въ слѣдующемъ:

Объяснивъ, въ какомъ мѣстѣ цйнфы должны находить-

ся въ отношеніи къ центру тяжести орудіи, Маркевичъ

-переходитъ къ другой части вопроса:

«Относительно до высоты цаиФъ, то ежели центръ

оныхъ будетъ слишкомъ высоко поставленъ, напримѣръ

— 236 — (Апрѣль

близко къ верху орудія, какъ Ъ показываетъ, то орудіе

ляжетъ глубоко въ лаФетъ и при прицѣлѣ мало можно

будетъ его возвышать и понижать, ибо лафетныя подуш-

ки станутъ ему въ томъ препятствовать. Если же въ от-

вращеніе сего сдѣлать лафетныя станины шире, то онѣ

скорѣе будутъ раскалываться, притомъ лафетъ сдѣлает-

ся тяжеле; сверхъ того, при стрѣляніи чрезъ валъ или

сквозь амбразуру, лаеетъ будетъ много открытъ непрі-

ятелю. Къ тому же, поелику упругіе пороховые гасы дѣй-

ствуютъ всегда на дно орудія, старайся его подавать на-

задъ по направленію у/, то симъ своимъ дѣйствіемъ и

станутъ поднимать казенную часть орудія вверхъ, или

какъ бы вертѣть ее вверхъ кругомъ центра Ъ, какъ кру-

гомъ неподвижной точки. Ибо, поелику дно у находится

ниже сего центра, то представимъ себѣ, будтобы вся си-

ла, на дно дѣйствующая и его под&ть назадъ стремяща-

яся, находится въ средней точкѣ У"; въ .каковомъ случаѣ,

съ орудіемъ тоже самое будетъ, что съ какимъ ннбудь

маятникомъ, который повѣшенъ въ точкѣ Ъ и будучи при-

веденъ въ положеніе 6/*, получаетъ по направленію /</

новое побужденіе къ движенію; тогда сіе побужденіе или

сія сила не вся будетъ стремить его по направленію у/,

а раздѣлится на два дѣйствія, изъ коихъ одно станетъ по-

буждать орудіе двигаться назадъ, Ъо направленію у/ и

будетъ пропорціонально линіи ай, а другое станетъ стре-

мить точку у въ верхъ, или заставитъ орудіе подпрыги-

вать въ верхъ своею тарелью и будетъ пропорціонально

линіи а<7. А потому, чѣмъ выше будутъ поставлены цап-

фы надъ осью орудія еа/ѴТ, тѣмъ сильнѣе оно станетъ

при выстрѣлѣ кругомъ цапФЪ вертѣться, или подпрыги-

вать казенною своею частію въ верхъ, а дульную накло-

нятъ внизъ и тѣмъ разстроивать правильность выстрѣловъ

м подъемный клинъ портить; ибо подпрыгнувъ вверхъ, оно

должно будетъ потомъ опуститься внизъ и произвесть на

клинъ ударъ. Если же цяпфы будутъ поставлены слиш-

комъ низко, какъ с показываетъ, тогда по тѣмъ же са-

мымъ причинамъ станетъ оно прц выстрѣлѣ понуждаться

1849.)

— 237 —

казенною своею частію не ввергъ уже, а внизъ, и чѣмъ,

ниже подъ осью орудія ципфы будутъ поставлены, тѣмъ

сильнѣе будетъ казенная часть орудія понуждаться внизъ

и давить собою казенный клинъ и его нортить; притомъ,

придавивъ его, сама отъ него отразится и подпрыгнетъ

вверхъ. Слѣдовательно тоже почти, какъ и въ первомъ

случаѣ, будетъ прицѣльность выстрѣловъ разстраивать и

клинъ портить. Между тѣмъ лаФетъ орудія, когда оио

стоитъ у бруствера, будетъ болѣе скрытъ отъ непріятель-

скихъ выстрѣловъ и самое орудіе, не требуя широкихъ

станинъ, можетъ при прицѣливаніи его болѣе возвышать-

ся и наклоняться, нежели въ первомъ случаѣ. Но взявъ

въ уваженіе порчу лафетнаго клина, отраженіе отъ него

и подпрыгиваніе въ верхъ казенной части, что весьма

много правильность выстрѣловъ разстраиваетъ, нельзя

одобрить положеніе цапФЪ ни въ Я, ни въ с, а самое

лучшее ихъ положеніе, кажется, быть на средней линіи,

или на оси орудія, какъ а показываетъ. При семъ упру-

гіе пороховые гасы, дѣйствуя на дно орудія, понуждаютъ

его назадъ по тому же направленію а/і/, на которомъ

центръ цапФЪ находится, и слѣдовательно, оно по одной

и той же линіи и назадъ понуждается и на лаФетѣ удер-

живается, а отъ того казенная часть орудія ни вверхъ,

ни внизъ, ни мало не будетъ стремиться, а лежа спокой-

но на клинѣ, станетъ вмѣстѣ съ лафетомъ двигаться лишь

назадъ, или откатываться. Врочемъ, дабы и малѣйшаго

движенія казенной части вверхъ не происходило, то луч-

ше поставлять цапфы нѣсколько ниже оси канала орудія,

не удаляя однако ихъ слишкомъ много отъ оси. Чрезъ

сіе получится и та важная выгода, что можно будетъ

орудіе при прицѣливаніи болѣе возвышать и понижать и

лаФетъ будетъ иа баттареѣ брустверомъ болѣе закрыта

отъ непріятельскихъ выстрѣловъ.»

Далѣе Маркевичъ приводитъ, что въ его время у на-

шихъ 12 ф. мѣдныхъ пушекъ ось цяпфъ находилась на

9 кал. ниже оси канала, а у прочихъ на кал; у Фран-

цузскихъ полевыхъ пушекъ на Ѵіз кал* (должно быть па

— 238 —

(Апрѣль

Уа діаметра ядра) ниже оси канала; у осадныхъ на у*

кал.; у англійскихъ почти на 2 лнн. ниже оси канала;

у нашихъ полевыхъ единороговъ на у± кал. ниже оси ка-

нала; у осадныхъ (1 пуд.) на самой оси канала.

Статья заключается пространнымъ изслѣдованіемъ о

наилучшемъ расположеніи цэнфъ у мортиръ (Руководство

къ Артиллерійскому искуству, т. /, 1830, стр, 487)

Неоспоримо, что изслѣдованія эти все еще неполны,

не облечены въ строгую научную Форму и представляютъ

много такого, съ чѣмъ въ настоящее время нельзя согла-

ситься; но дѣло въ томъ, что выводы Маркевича въ глав-

ныхъ основаніяхъ вѣрны и что разсматриваемый вопросъ

уже въ его время получилъ достаточное развитіе, хотя

честь окончательнаго рѣшенія, какъ увндвмъ ниже, при-

надлежитъ другому.

Спустя два года послѣ того, какъ вышелъ первый томъ

Руководства къ Артиллерійскому Искуству, Француз-

ской службы полковникъ (въ послѣдствіи генералъ) Пек-

санъ издалъ въ свѣтъ сочиненіе свое: ИоиѵеІІе Гогсе ша-

гіііте, еіс. Книга эта заключаетъ въ себѣ основанія,

принятыя Пексаномъ при сочиненіи чертежей предложен-

ныхъ имъ бомбовыхъ пушекъ. Я уже имѣлъ случай за-

мѣтить (Наук. Морск. Артил. стр. 226), что бомбовыя

пушки въ главныхъ основаніяхъ не представляютъ ниче-

го новаго и суть не что иное, какъ усовершенствован-

ные единороги. Здѣсь кстати присовокупить, что не толь-

ко при устройствѣ главныхъ частей орудія, но и въ от-

ношеніи наилучшаго расположенія цяпфъ, наши единороги,

повидимому, приняты были за образецъ прославленнымъ

изобрѣтателемъ бомбовыхъ орудій. Вотъ слово въ слово,

что говоритъ Пексанъ о цапФахъ:

«Относительно цапФъ, заплечиковъ, запала, замка и

другихъ мелкихъ частей, ие предлагается никакихъ измѣ-

неній; слѣдуетъ только замѣтить, что ось цэпфъ должна

находиться сколь возможно ближе къ оси орудія и даже

на самой оси для того, чтобы отвратить противодѣйствіе,

1849,) - 239 -

производимое казенною частію на подъемный вшггь (стр#

179).»

Здѣсь, послѣ словъ на самой оси, слѣдовалобьі дого-

ворить: подобно тому* какъ расположены цапфы у Рус+

скихъ единороговъ; во изобрѣтатель не только не сдѣлалъ

итого поясненія, но и не рѣшился поставить цяпфЫ у сво-

ихъ пушекъ на самой оси, опасаясь, вѣроятно, впасть въ

явное подражаніе, чего онъ всячески избѣгалъ. Вотъ то-

му нѣсколько примѣровъ*

1) Во Многихъ мѣстахъ своей книги, Пексанъ называ-

етъ наши единороги удлиненными гаубицами и единорога-

ми; спрашивается: Почему бы и свои орудія не назвать

длинными гаубицами, а еще лучше ликорпами? Однакожъ

апъ назвалъ, съ грѣхомъ пополамъ, бомбовыми пушками,

желая вѣроятно, чтобы въ новой вещи все было новое,

а главное,—чтобы ни что Не напоминало о единорогахъ.

2) Отъ Пексана нельзя отнять,—человѣкъ онъ ученый

и весьма начитанный. Желая убѣдить читателей въ несом-

нѣнной пользѣ разрывныхъ снарядовъ, онъ наполнилъ

цѣлую главу (XXIII) одними Фактами, цѣлую главу

(XXIV) — мнѣніями Знаменитыхъ людей, и цѣлую гла-

ву (XXV)—исключительно мнѣніями Наполеона, въ под-

крѣпленіе того, какъ полезно было бы употребленіе бом-

бовыхъ пушекъ на корабляхъ; не упущено ня одного

Слова, ни одного событія, если оно хотя сколько-ни-

будь клонилось въ пользу предлагаемыхъ орудій; не ска-

зано только ни слова о томъ, что въ нашемъ Флотѣ бом-

бовыя орудія употребляются съ давнихъ поръ и что поль-

за ихъ не подлежитъ сомнѣнію. Спрашивается: упущеніе

это сдѣлано по незнанію или съ умысломъ?—При такой

Обширной начитанности, при такомъ обиліи отовсюду соб-

ранныхъ Фактовъ и всевозможныхъ свѣдѣній,—незнаніемъ

оправдываться нельзя. Ежели Пексанъ не имѣлъ въ ру-

нахъ русскихъ книгъ, то могъ знать изъ англійскихъ но

давности употребленія въ нашемъ флотѢ единороговъ иг

объ успѣшномъ дѣйствіи разрывныхъ и зажигательныхъ

снарядовъ въ Чесменскомъ бою; наконецъ столь важный

— 240 — (Апрѣль

«актъ могъ быть извѣстенъ ему и по разсказамъ; а коль

скоро такъ, то почему же онъ, собирая отовсюду всякід

крохи въ защиту и подкрѣпленіе своего дѣла, не восполь-

зовался такою сильною опорою?

3) Французское правительство долгое время (1809-1822).

не давало хода изобрѣтенію Пексана, сначала потому, что

орудія нужно было подвергнуть испытанію^. чрезъ что

опасались преждевременно сдѣлать ихъ извѣстными за гра-

ницею, а потомъ находили употребленіе бомбъ на кораб-

ляхъ опаснымъ. Разумѣется Пексанъ защита <ъ свое дѣло

всячески, но н тутъ главнаго оружія не поднялъ. Почему,

бы ему не возразить на первое, что бомбовыя орудія вов-

се не новость за границею, и на второе, что бомбы и

брандскугели съ давнихъ поръ употребляются на рус-

скнхъ корабляхъ въ значительномъ числѣ и никакихъ не-

удобствъ и опасностей не оказывается.

И такъ, зная сокровенныя побужденія Пексана, не дол-

жно удивляться тому, что онъ, признавая нужнымъ рас-

положить цапФЫ на самой оси орудія, и не встрѣчая въ

томъ никакого препятствія, расположилъ ихъ ниже оси.

Онъ хорошо понималъ, что*незначительное пониженіе

цапФЪ въ его орудіяхъ большаго вреда не сдѣлаетъ, а

между тѣмъ, всякое отступленіе отъ оригинала прида-

вало самобытность списку.

Современникъ Пексана, Полковникъ Котти, въ издан-

номъ въ 1822 Артиллерійскомъ словарѣ (Пісііошіаіге <1е

1’агііііегіе), въ словѣ цапФЫ (Тоигіііопз), не входя ни

въ какія разсужденія о нанлучшемъ расположеніи цапФЪ,

положительно говоритъ, какъ о предметѣ, не подлежа-

щемъ никакому спору и сомнѣнію, что ось цяпфъ должна

быть перпендикулярна къ вертикальной плоскости, про-

ходящей* чрезъ запалъ и раздѣляющей орудіе на двѣ рав-

ныя части, и притомъ находиться у полевыхъ орудій на

У& діаметра ядра ниже оси орудія, у осадныхъ на Ѵа

кал. ниже той же оси.

Здѣсь важно не мнѣніе полковника Котти, пользующа-

гося, впрочемъ, заслуженнымъ авторитетомъ, но то, во-

1849.) - 2М —

первыхъ, что Коття говорить положительно, какъ о пред-

метѣ доказанномъ, во-вторыхъ, что онъ этимъ какъ бы

утверждаетъ мнѣнія всѣхъ своихъ предшественниковъ,

единогласно указывающихъ на необходимость располагать

ось цапфъ, сколь возможно ближе къ оси орудія, во всѣхъ

тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѣтъ надобности принимать въ рас-

четъ вышину станка и другія условія, н въ-третьихъ, что

онъ, по видимому, не находилъ полезнымъ располагать

цэпфы выше оси орудія, чего, какъ уже замѣчено,, такъ

опасался Грибоваль, н что послѣ него было сдѣлано у

гаубицъ.

Въ 1825 году, Полковникъ Равичіо де-ПересдорФЪ, пре

сотрудничествѣ генералъ-лейтенанта графа Гасенди и

полковника Маріона, перевелъ на французскій языкъ по-

мянутое выше сочиненіе Декера. Въ этомъ изданіи, въ

статьѣ о цапфахъ, переводчики приводятъ въ подстроч-

номъ примѣчаніи, что у полевыхъ Французскихъ пушекъ

ось цяпфъ находится на У& діаметра ядра ниже оси ору-

дія; у осадныхъ на Ѵ» кал. ниже; у 6 и 8 дюйм. гаубицъ

на 6 лнн. выше, а у 24 ф. на 2 лнн. ниже той же оси

(стр. 33).

Изъ этого видно, что во Французской артиллеріи от-

носительно расположенія цяпфъ, со времени перваго из-

данія Памятной книги Гасенди (1809) до изданія, на Фран-

цузскомъ языкѣ, книги Декера, не произошло никакихъ

перемѣнъ.

Капитанъ Французской морской артиллеріи, Мишель,

въ изданномъ въ 1828 году: Мешогіаі Де Гагііііеиг тагіп,

въ словѣ перевѣсъ и цапфы, не высказываетъ положитель-

но мнѣнія своего о наилучшемъ расположеніи цапФъ, но

разсужденія его, по этому предмету, заслуживаютъ внима-

нія уже и потому, что относятся собственно до морскихъ

орудій.

Опредѣливъ значеніе слова перевѣсъ, и показавъ вели-

чину перевѣса какъ у старыхъ (1786), такъ и у новѣй-

шихъ морскихъ орудій, Мишель говоритъ, что опредѣле-

ніе перевѣса относится къ числу предметовъ особенной

— Ш — (Апрѣль

важности, ибо Ч-йгь онъ будетъ значительнѣе, тѣйъ бо-

лѣе ось цапФЪ, пра другихъ одинаковыхъ условіяхъ, дол-

жна бытъ отнесена мередъ, чрезъ что выходящая за борт*

чаетъ орудія уменьшается, а подъемъ казенной части дѣ-

лается затруднительнѣе; съ другой стороны, нрн маломъ

перевѣсѣ дульная часть орудія (нрн выстрѣлѣ) елншномъ

много уклоняется внизъ, сильно ударяетъ въ ншкній ко-

сякъ порта, а казенная часть въ прицѣльный млинъ ж»

винтъ, чревъ что послѣдній скоро повреждается, и тѣмъ

болѣе, что по причинѣ помѣщенія оси цйпфъ ниже оси

орудія, значительная часть силы, дѣйствующей на дно

канала, переходитъ на винтъ, который упругостію помо-

гаетъ орудію подниматься вверхъ.

Далѣе, въ словѣ цапфы, Мишель между прочимъ гово-

ритъ слѣдующее:

«Ось орудія у морскихъ пушекъ расположена на 1/9

кал. ні лин. ниже оси орудія (т. е. на 1 лин. ниже ниж-

ней стѣны канала) безъ сомнѣнія для того, чтобы мож-

но было увеличить на такую же вышину разстояніе отъ

палубы до нижняго косяка порта н на столько же при-

крыть станокъ. Сверхъ того, при такомъ расположенія

панФЪ, часта эти сидятъ на орудіи прочнѣе, потому что

большая масса металла разобщаетъ ихъ, * а отдача умень-

шена; но зато болѣе претерпѣваетъ станокъ.

«Значительное давленіе каронады на придѣльный винтъ

отъ того и происходитъ, что ось штыра, служащаго вмѣс-

то цапеъ, помѣщена слишкомъ низко отъ оен орудія.*

Въ 1830 году вышло въ свѣтъ сочиненіе штабсъ-капи-

тана (нынѣ генералъ-маіоръ) Бесселя, подъ заглавіемъ?

Записки объ Лрпшллерійекомъ Искуствѣ. Сочинитель го-

воритъ, что ежели цапФЫ поставлены слишкомъ высоко, то

произойдутъ слѣдующія неудобства: 1) орудіе ляжетъ слиш-

* Здѣсь у капит. Мишеля маленькая обмолвка. Масса металла,

разобщающая цапФЫ, увеличивается по мѣрѣ приближенія оси

папя-ь къ оси орудія, и бываетъ наибольшая, когда обѣ оси совпада-

ютъ въ ядной плоскости.

1849.) — 243 -

комъ глубоко въ лаФетѣ; 2)увеличится подпрыгиваніе орудія

при выстрѣлѣ, и 3) въ случаѣ стрѣльбы черезъ брустверъ

или изъ-за амбразуры, лаФетъ будетъ много открытъ.

Еслиже цагіФЫ будутъ находиться слишкомъ низко, то

увеличится давленіе тарели на клинъ. >

Изъ этого сочинитель заключаетъ, впрочемъ неутвер-

дительно, что «лучшее положеніе цэпфъ, кажется, про-

тивъ самой оси канала, какъ у новыхъ саксонскихъ ору-

дій,» присовокупляя, что въ нашей сухопутной артилле-

ріи ось цапФЪ расположена слѣдующимъ образомъ:

Мѣдныя орудія*

У 1 пудоваго единорога на оси канала, у 12 ф. пушки

на нижней линіи канала, у всѣхъ прочихъ пушекъ и еди-

нороговъ на кал. ниже оси орудія.

Чугунныя орудія*

У единороговъ 1 и п, на оси канала, у пушекъ 12

м 18 ф. на кал. ниже оси, у прочихъ пушекъ на

нижней линіи канала (стр. 122).

Изъ всего этого видно, что спустя 10 лѣтъ, по выходѣ

въ свѣтъ 1 тома соч. Маркевича, въ нашей сухопутной

артиллеріи ни мнѣніе о наилучшемъ расположеніи цэпфъ,

ни самое расположеніе этихъ частей, нисколько не из-

мѣнилось, а съ другой стороны узнаемъ, что и въ сак-

сонской артиллеріи стали располагать ось цэпфъ въ од-

ной плоскости съ осью орудія.

Перехожу къ новѣйшимъ сочиненіямъ, вышедшимъ въ

продолженіе послѣдняго десятилѣтія.

Въ 1841 году издана мною Практическая Морская Ар-

тиллерія; въ книгѣ этой (стр. 17) сказано о цапфахъ

слѣдующее:

«Центръ цэпфъ не у всѣхъ орудій одинаково располо-

женъ относительно оси. Вообще у всѣхъ пушекъ .(нашей

морской артиллеріи), кромѣ 48 ф., у пушкаткарОнадъ*и

17

— 244 — (Апрѣль

МДКоиётовъ, онъ находится въ одно! плоскости съ ик-

Мо Стѣною канала; у единороговъ 1780 1830 мор-

-тиръ, въ одной плоскости съ осью; у бомбовыхъ пушекъ

68*. на 0,45 дюйм., 2 пуд. на 0,275 дюйм., 1*4 пуд. на

0,325 дюйм. ниже оси орудія; у 48 ♦. пушекъ, длинныхъ

на 0,0415 дюйм., короткихъ на 0,0445 дюйм., у полупу-

шекъ и 10 ♦. единороговъ на *4 кал« выше нижней стѣ-

ны канала. Центръ проушины у каронадъ находится внѣ

стѣнъ орудія.

«Положеніе центра цап*ъ н проушины относительно

оси орудія имѣетъ вліяніе на откатъ или отдачу; по мѣрѣ

удаленія этого центра внизъ откатъ уменьшается, но въ

то же время увеличивается давленіе казенной части на

клинѣ или подъемный винтъ. Это отчасти причиною, что

у единороговъ 1780 и 1830 откатъ больше, нежели у дру-

гихъ орудій, а у каронадъ давленіе казенной части на

подъемный винтъ весьма значительное.

«Выше сказано, что орудіе помощію цап*ъ и проушины

дуломъ своимъ возвышается н понижается свободно. Это

«свободное возвышеніе и пониженіе происходитъ отъ того,

что цап*ы, у всѣхъ орудій, кромѣ мортиръ, расположены

за центромъ тяжести орудія къ дулу, такъ что казенная

Часть, коль скоро ничѣмъ не подперта, всегда перевѣ-

шиваетъ дульную. При составленіи проэкта орудія, такъ

называемый перевѣсъ я положеніе цяпфъ и проушины от-

носительно оси орудія, принадлежатъ къ предметамъ осо-

бенной важности. Обыкновенно перевѣсъ простирается

ОТъ всего вѣса орудія, а иногда выражаютъ

его количествомъ металла въ извѣстномъ числѣ снарядовъ;

Въ послѣднемъ случаѣ перевѣсъ болѣе вѣса шести сна-

рядовъ соотвѣтственнаго калибра не бываетъ. Ежели пе-

ревѣсѣ малъ, то казенная часть во время выстрѣла бу-,

датѣ подпрыгивать и тѣмъ разслаблять станокъ; напро-

тивъ того, при излишнемъ перевѣсѣ казенную часть, прк

Наведеніи орудія, трудно поднимать.»

Ивъ этого видно, что и въ 1841 году наилучшее распо-

ложеніе цап«ъ у орудій считалъ я дѣломъ весьма важнымъ,

№№.) - 245 —

1 ежели не высказалъ тогда положительно мнѣніе свое

объ этомъ предметѣ, то единственно потому, что пред-

назначалъ книгу, какъ показываетъ самое Заглавіе, для

практическаго употребленія, и отъ того всячески избѣ-

галъ всего, что подлежитъ снору.

Въ одно время съ Практическою Морскою артиллеріей

вышелъ второй томъ теоретическаго сочиненія подполков-

ника Бельгійской службы Тиммерганса: Е&заі (Гип ігаіі&

<1’агІі11егіе. Изслѣдованія этого ученаго артиллериста, под-

нотою своею и точностію выводовъ, далеко оставляютъ

за собою все, до сихъ поръ сказанное о цапФахъ други*

ми, и потому заслуживаютъ особеннаго вниманія. Статья

начинается слѣдующими разсужденіями.

«ЦапФЫ, лежа въ своихъ гнѣздахъ, и казенная часть,

опираясь, на головку прицѣльнаго винта, обезпечиваютъ

орудію три опорныя точки, необходимыя для его остой-

чивости. Вокругъ цэпфъ орудіе вращается, когда нужно*

дать ему какое-либо возвышеніе. Такъ какъ дѣйствіе

орудія на станокъ передается чрезъ помянутыя точки

опоры, то и необходимо, чтобы цэпфы имѣли достаточ-

ное сопротивленіе и длину, по меньшой мѣрѣ равную тол-

щинѣ лаФетной станины, ибо тогда орудіе, ударяя въ

большее число точекъ, будетъ слабѣе дѣйствовать на

каждую изъ нихъ. Кромѣ того необходимо, чтобы удары

въ прицѣльный винтъ не были слишкомъ сильны, ибо онъ

отъ того можетъ гнуться и даже ломаться и орудіе ста-

нетъ подпрыгивать вверхъ.

«Въ орудіяхъ, предназначаемыхъ для стрѣльбы подъ

значительными углами возвышенія, пороховые гасм дол-

жны преодолѣвать не только инерцію снаряда и треніе

его о стѣны канала, но и значительную часть вѣса сна*

ряда, пропорціональную синусу угла возвышенія. На этомъ

основаніи у короткихъ орудій цапФЫ дѣлаются, относи-

тельно, прочнѣе, чѣмъ у пушекъ, а у мортиръ большаго

калибра, кромѣ того, подкрѣпляютъ ихъ заплечьями въ

видѣ призматическихъ приливовъ, соединяющихъ тѣло ору-

дія съ переднею частію цапФЪ.»

— 246 —

(Апрѣль

. Показавъ принятые размѣры цанфъи объяснивъ наз-

наченіе и необходимрсть заплечиковъ, Тиммергансъ пере-

ходитъ къ х изслѣдованіямъ о наилучшемъ расположенія

цап<»ъ въ , отношеніи къ оси; и центру тяжести орудія.

Возьмемъ наиболѣе замѣчательное, съ нѣкоторыми впро-

чемъ сокращеніями, и пропустимъ ненужное.

- Разсматривая положеніе оси цапФЪ, съ перваго взгляда

Очевидно, что въ пушкахъ и гаубицахъ она должна на-

ходиться впереди центра тяжести орудія, т. е. должна

быть болѣе приближена къ дульному отрѣзу, чѣмъ центръ

тяжести, и что въ мортирахъ, у которыхъ дульная часть

Можетъ упираться на подушку, условіе это не есть необ-

ходимое; напротивъ, часть орудія, находящаяся впереди

цапФЪ, должна перевѣшивать заднюю. При этихъ услові-

яхъ, казенную часть можно укоротить и доставлять ору-

дію на низкихъ, слѣдственно болѣе прочныхъ станинахъ,

значительное возвышеніе.

Выше сказано, что въ орудіяхъ, положенныхъ на стан-

ки, имѣющіе колеса, часть орудія, находящаяся позади

цапФЪ, должна перевѣшивать переднюю; и дѣйствительно,

коль скоро третья точка опоры помѣщена, для удобнѣй-

шаго прицѣливанія, позади оси цэпфъ, то и не можетъ

быть твердаго равновѣсія безъ того, чтобы казенная

часть не перевѣшивала дульную.

Ось.цапФЪ иди пересѣкаетъ ось орудія или находится

ниже этой оси; ее не располагаютъ выше потому, что

ни что тогда не помѣшаетъ орудію вращаться вокругъ

оси цапФЪ. Движеніе это будетъ производимо силою, дѣй-

ствующею на дно канала по направленію оси орудія,—

силою, которая, будучи перенесена, параллельно самой

къ себѣ, на ось цапФЪ, разложится на двѣ силы, изъ ко-

нхъ одна станетъ поднимать казенную часть, а другая—

Склонять внизъ дульную. Такъ какъ при такомъ распо-

ложеніи цацФъ, затруднительно доставлять орудію доста-

точное возвышеніе, по крайней мѣрѣ трудно дать стан-

камъ значительную вышину и уменьшить діаметръ колеса,

4849.) — 247 —

то нерѣдко это заставляло располагать ось цаПФЪ пред-

почтительно ниже оси орудія.

Коль скоро ось цапФъ находится на оси орудія, дав-

леніе на винтъ бываетъ наименьшее, но не ничтожное,

потому что пороховые гасы находятъ свободный выходъ

чрезъ запалъ, и отъ того происходитъ дѣйствіе, ничѣмъ

ве уравновѣшиваемое, на нижнюю стѣну канала, которое

нажимаетъ казенную часть на винтъ и отражаетъ вверхъ,

коль скоро она не имѣетъ перевѣса передъ дульною. Въ

послѣднемъ случаѣ, стремящаяся вертикально, составляю-

щая дѣйствующей силы орудія должна быть уравновѣше-

на противодѣйствіемъ опорныхъ точекъ по вертикально-

му же направленію, и потому прицѣльный винтъ долженъ

быть нажимаемъ даже и тогда, когда ось цапФъ будетъ

находиться на оси орудія и запалъ направленъ по этой

же послѣдней, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда

орудію будетъ дано какое-либо возвышеніе.

Дѣйствіе казенной части на прицѣльный винтъ увели-

-чивается, коль скоро ось цапФъ, вмѣсто того, чтобы на-

ходиться на оси орудія, будетъ расположена ниже этой

оси, потому что въ этомъ случаѣ производная сила дѣй-

ствія пороховыхъ гасовъ на дно канала, стремящаяся по

направленію оси орудія, не проходитъ уже чрезъ посто-

янную ось цапФъ, н отъ того, очевидно, происходитъ

вращательное движеніе орудія вокругъ этой оси каждый

разъ, когда казенная часть не будетъ удержана прицѣль-

нымъ винтомъ. Но хотя послѣдній и препятствуетъ вра-

щательному движенію, однако тѣмъ не менѣе справедли-

во, что онъ бываетъ сильно нажатъ и что казенная часть

отскакиваетъ вверхъ, если только приподнимаемый вѣсъ

не будетъ такъ велнкъ, что противодѣйствіе ударяемыхъ

тѣлъ не въ состояніи произвести этого дѣйствія.

Амплитудъ вращательнаго движенія послѣ удара будетъ

тѣмъ меньше, чѣмъ угольная сила, долженствующая въ

этотъ моментъ привести въ движеніе орудіе,—слѣдствен-

но и угольная дѣйствующая сила послѣдняго, будетъ мевь-

ше, а дѣйствіе силы, обнаруживающееся поднятіемъ мае-

— 248 — (Апрѣль

вы, сосредоточенной въ центрѣ тяжести, и треніемъ

цапвъ, будетъ значительнѣе. Стало быть этотъ амплитудъ

станетъ уменьшаться по мѣрѣ того, какъ центръ тя-

жести орудія будетъ отодвигаемъ за ось цапоъ, а діа-

метръ послѣднихъ значительнѣе.

Чтобы имѣть точное выраженіе дѣйствія, производи-

маго на цапеенныя гнѣзда и прицѣльный винтъ, разло-

жимъ скорость V орудія на двѣ силы,—одну вертикаль-

ную, другую горизонтальную. Назвавъ уголь возвышенія

Л9 получимъ составляющую вертикальную V. зін. а со-

ставляющую горизонтальную V. сое. 6. Дѣйствующія си-

лы, отвѣчающія этимъ скоростямъ, и приводящія массу

М орудія въ движеніе, суть тѣ скорости, кои должны

быть уничтожены противодѣйствіемъ цап+еннныхъ гнѣздъ

и нрицѣльиаго винта. Дѣйствующая вертикальная сила

МѴа зін.3 будучи сосредоточена въ центрѣ тяжести,

станетъ дѣйствовать на винтъ н цапеенныя гнѣзда, я

въ этомъ случаѣ легко опредѣлить дѣйствіе на каждую

изъ опцрпыхъ точекъ порознь. Что касается до полной

силы, дѣйствующей на винтъ, то необходимо къ состав-

ляющей вертикальной шѴа кіпЛ 0, показанной выше дѣй-

ствующей силы, присовокупить еще дѣйствіе, производи-

мое угольною скоростію орудія.

Для опредѣленія этой послѣдней скорости, припомнимъ,

что ежели масса ш ударяетъ со скоростію ѵ другую

массу М, находящуюся въ покоѣ, въ разстояніи 4 отъ

оси, вокругъ которой масса М можетъ свободно вра-

щаться, то послѣдняя пріобрѣтаетъ угольную скорость

тѵй

х = —, гдѣ 1 означаетъ моментъ инерціи массы М въ

отношеніи къ оси вращенія. Замѣнивъ количество дви-

женія шт ударяющихъ гасовъ, количествомъ МѴ, сообщае-

ГМЫМЪ орудію, получимъ угольную скорость послѣдняго

въ «томъ лредноложенін, что орудіе можетъ свободне вра-

щмьоя «вокругъ оси цатъ.

мѵа

х— 1 ’

»?<•»•) - 24» -

отсюда получится дѣйствующая сила

• м? ѵа а» м» у? а>

Ій = 1 —" = ——,

которая должна быть уничтожена противодѣйствіемъ при-

цѣльнаго винта и треніемъ цэпфъ.

Такъ какъ вращательное движеніе орудія задержи-

вается противодѣйствіемъ прицѣльнаго винта, то рож-

дается вопросъ: существуетъ ли дѣйствительно эта дѣй-

ствующая угольная сила?—Отвѣчаемъ, что орудіе пону^

ждается парою МѴ — МѴ, дѣйствующею на рычагъ 4

съ угольною скоростію х; что это движеніе отчасти по-

тому дѣйствительно есть, что металлы сжимаются и что

во всякомъ случаѣ, происходящее отъ того дѣйствіе на

прицѣльный винтъ, должно быть пропорціонально дѣй-

ствующей угольной силѣ, какую орудіе имѣло бы, еслибъ

оно свободно вращалось вокругъ оси цапФъ.

Еслибъ орудіе могло свободно вращаться вокругъ оси

цяпфъ и казенная часть ударяла прицѣльный винтъ, то

легко было бы вычислить потерю дѣйствующей силы,

происшедшую отъ этого удара, а слѣдственно и давле-

ніе, производимое на винтъ. Въ самомъ дѣлѣ, ежели во-

образимъ массу М', сосредоточенную въ томъ мѣстѣ

орудія, которымъ оно ударяетъ винтъ,—массу, представ-

ляющую движущей силѣ сопротивленіе, равное соцротивле*

ммо массы М, распредѣленной по всему орудію, то по-

лучимъ

1

М —ра

гдѣ О означаетъ разстояніе отъ тарельнаго пояеа до

©си цапоъ.

Такъ какъ скорость этой точки

то остается опредѣлить потерю дѣйствующей силы, рро-

исходящую отъ удара рассы М', движущейся со скорос-

тію х', въ массу дп лаоета, пребывающую жъ покоѣ. ІІо?

теря атой силы будетъ

— 250 —

(Апрѣль

1

тМ' , _“Оа М3ѴМаРа тР3 М*Ѵ»а»

т + М'х'а— 1* іа — тІР+Г 1

т+ дэ

Взявъ половину этой потерянной дѣйствующей силы,

получимъ дѣйствіе, производимое на винтъ.

Пуасонъ (См. Мі^оиі еі Вег^егу, Еззаі зиг ІаіЬеогіе <1ез

аІГйіз еі ѵоііигез Л’агііііегіе) опредѣляетъ дѣйствіе ору-

дія на опорныя точки слѣдующимъ образомъ:

Противодѣйствіе цапФенвыхъ гнѣздъ и прицѣльнаго

винта происходитъ отъ ударовъ, производимыхъ въ эти

опорныя точки; движущая сила орудія, направленная по

его оси и приложенная въ центръ диа канала, наконецъ

сила тѴ, равная и прямопротивоположная количеству

движенія, съ которымъ орудіе откатывается, очевидно

составляютъ систему силъ и уравновѣшенныхъ противо-

дѣйствій.

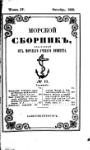

Пусть О будетъ проэкція оси цэпфъ на вертикальной

плоскости, проходящей чрезъ ось орудія, 6—центръ тя-

жести орудія, Г—центръ дна канала, Н—опорная точка

орудія на прицѣльномъ винтѣ.

Сила шѴ, понуждающая орудіе по направленію оси ка-

нала, будетъ приложена въ точкѣ Е. Ежели эта ось со-

ставляетъ съ горизонтомъ АС уголъ 6, то она составитъ

уголъ 0 4* Ф съ плоскостію АВ. Разложивъ силу шѴ на

двѣ силы,—одну параллельную, другую перпендикуляр-

ную къ плоскости АВ, первая будетъ ш V соз. (Я-ьЧ'),

послѣдняя — ш V зіп. (0 + Ч').

Противодѣйствіе цапФениыхъ гнѣздъ породитъ силу

+ 8, дѣйствующую нормально къ плоскости снизу вверхъ,

въ точкѣ О, и силу —Т, направленную параллельно къ

плоскости.

Противодѣйствіе прицѣльнаго винта породитъ силу II,

стремящуюся снизу вверхъ по направленію оси винта, и

ежели эта ось наклонена подъ угломъ 6', къ направленію

нормальному къ плоскости, то получимъ составляющія

1849.) — 251 —

силы противодѣйствія 17, одну: II сое. У, другую: (I зіп.

0г, изъ коихъ первая будетъ нормальна къ плоскости,

послѣдняя параллельна къ ней.

Приложимъ наконецъ къ центру тяжести 6 силу —тѴ,

равную и прямопротивоположную силѣ, производящей от-

катъ.

Пусть теперь будетъ О исходная точка моментовъ,

1, р, р', взаимныя разстоянія точки О до направленія

силы II, до оси орудія и до параллельной къ АВ, и про-

ходящей чрезъ центръ тяжести орудія.

Принявъ это, получимъ слѣдующія три уравненія рав-

новѣсія:

шѴ зіп. (6 + Ч/) = II соз. 0* + 8

шѴ соз. (0 + Ф) + II зіп. в'=Т + тѴ/

тѴр = III + тѴу

т

откуда получимъ 11=-]- (Ѵр—Ѵ,р')

т

8 = тѴ зіп. (0 + Ф) — -р (Ѵр—Ѵф') соз. 6'

т

Т = т (V соз. (в + Ф)-Ѵ,) + |-(Ур-Ѵ,р')зіпЛ'

Ежели мѣстность наклонена въ противоположную сторону,

то сдѣлается отрицательнымъ.

Теперь, чтобы опредѣлить дѣйствія, производимыя си-

лами II, 8 и Т на опорныя точки, должно,—слѣдуя Ми-

гу и Бержери,—разсуждать такимъ образомъ: Такъ какъ

II равно количеству движенія, употребленнаго противъ

прицѣльнаго винта, и какъ это количество есть часть а

поднаго количества движенія ш (V—У,), потеряннаго ору-

діемъ, то и получимъ

Ѵ=пт (Ѵ-Ѵ,) = (Ѵр-Ѵ,р')

откуда получимъ

Ѵр-Ур'

“ 7 1 (Ѵ-Ѵ,)

произведенное дѣйствіе

— 252 —

(А|ф№

Приведенныя здѣсь изслѣдованія показываютъ, что Дѣй-

ствіе, производимое орудіемъ на прицѣльный винтъ, уве-

личивается въ прямомъ содержаніи скорости, сообщаемой

орудію, пониженія оси цапоъ и угла возвышенія, и въ

обратномъ содержаніи разстоянія оси прицѣльнаго винта

до оси цапоъ и момента инерціи орудія въ отношеніи къ

этой оси. По этому орудія, укороченныя и легкія, стрѣ-

ляющія подъ значительными углами возвышенія, сильнѣе

нажимаютъ винтъ и болѣе подвержены всбрасыванію. Къ

числу такихъ орудій принадлежатъ гаубицы, у которыхъ

тяжелый снарядъ способствуетъ къ развитію весьма зна-

чительнаго дѣйствія заряда на орудіе, въ особенности

гаубицы короткія, кои представляютъ мало массы и не-

рѣдко стрѣляютъ подъ значительными углами возвыше-

нія. Стало-быть изъ предосторожности необходимо да-

вать этимъ орудіямъ значительный перевѣсъ и сколь воз-

можно менѣе опускать ось цэпфъ.

Пушки меньше подвержены всбрасыванію и тѣмъ мень-

ше, чѣмъ масса значительнѣе, а ось цапФъ менѣе опу-

щена и болѣе удалена отъ казенной части; слѣдователь-

но перевѣсъ у длинныхъ пушекъ значительнаго калибра

можетъ быть сравнительно менѣе, нежелд у пушекъ ко-

роткихъ н облегченныхъ.

Правила эти строго соблюдаются въ австрійской ар-

тиллеріи, въ которой, на основаніи послѣднихъ преобра-

зованій (1838), орудія имѣютъ слѣдующій перевѣсъ:

.Пушки полевыя..................0,08 вѣса орудія.

— осадныя.....................0,05 — —

Гаубицы ........................0,18 —

Перевѣсъ не долженъ быть слишкомъ великъ, ибо при

значительномъ удаленіи цяпфъ отъ казенной части, наи-

большее возвышеніе, какое можно дать орудію, становит-

ся недостаточнымъ; дульная часть осадныхъ и крѣпост-

ныхъ орудій не будетъ достаточно зыррдод добр*?

1849.)

— 253 —

зурьц наконецъ потребуется значительная сила для подъ-

ема орудія посредствомъ прицѣльнаго винта.

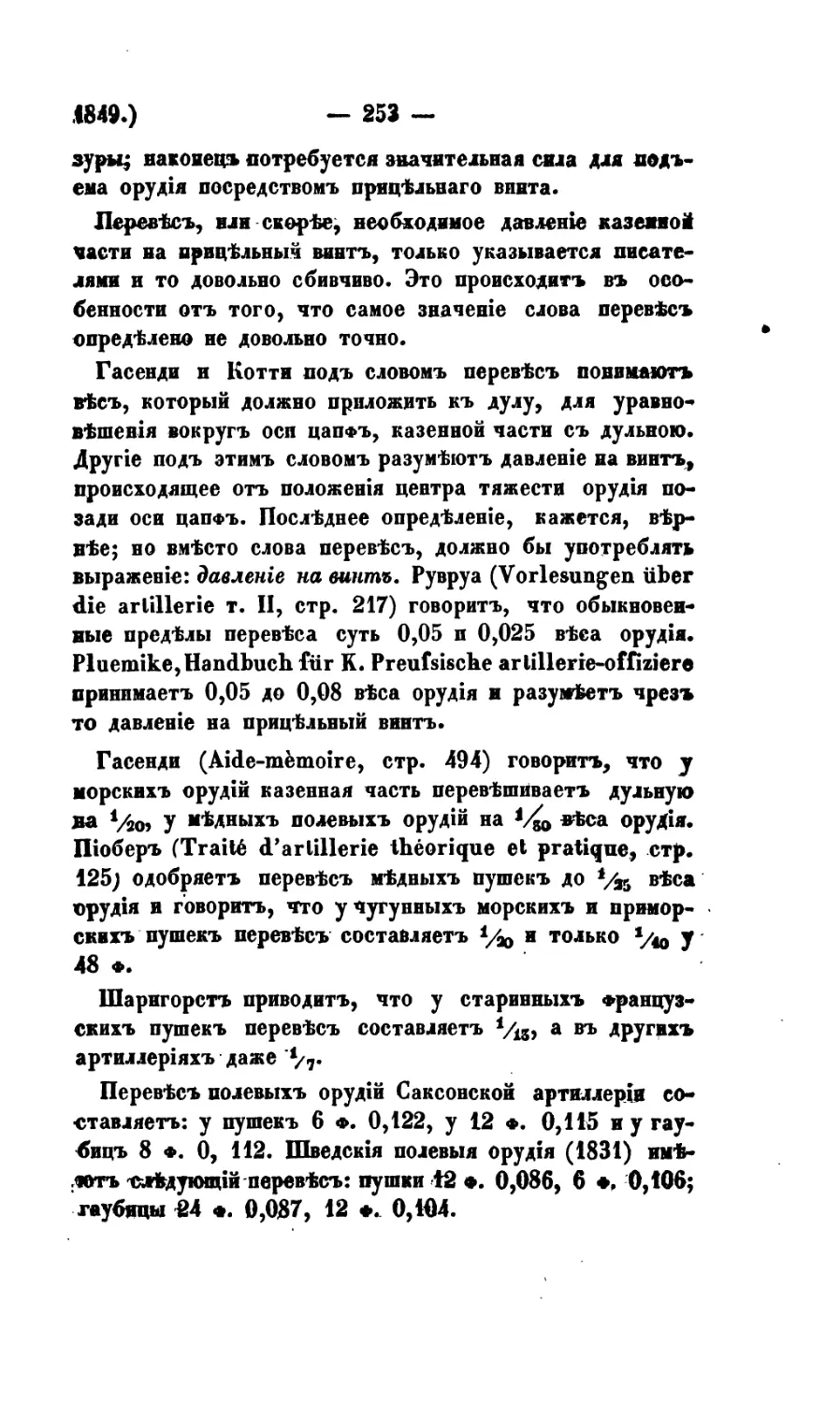

Перевѣсъ, или скорѣе, необходимое давленіе казенной

части на прицѣльныя винтъ, только указывается писате-

лями н то довольно сбивчиво. Это происходитъ въ осо-

бенности отъ того, что самое значеніе слова перевѣсъ

опредѣлено не довольно точно.

Гасенди и Котти подъ словомъ перевѣсъ понимаютъ

вѣсъ, который должно приложить къ дулу, для уравно-

вѣшенія вокругъ осн цэпфъ, казенной части съ дульною.

Другіе подъ этимъ словомъ разумѣютъ давленіе на винтъ,

происходящее отъ положенія центра тяжести орудія по-

зади оси цэпфъ. Послѣднее опредѣленіе, кажется, вѣр-

нѣе; но вмѣсто слова перевѣсъ, должно бы употреблять

выраженіе: давленіе на винтъ. Рувруа (Ѵогіезип^еп йЬег

йіе агііііегіе т. II, стр. 217) говоритъ, что обыкновен-

ные предѣлы перевѣса суть 0,05 п 0,025 вѣса орудія.

РІиетіке,Нап<Пшс1іТііг К. РгеиГзіяске агІіІІеіте-оГГіиеге

принимаетъ 0,05 до 0,08 вѣса орудія и разумѣетъ чрезъ

то давленіе на прицѣльный винтъ.

Гасенди (АіЛе-тётоіге, стр. 494) говоритъ, что у

морскихъ орудій казенная часть перевѣшиваетъ дульную

на Ѵіо, У мѣдныхъ полевыхъ орудій на вѣса орудія.

Піоберъ (Тгаііё (Гагііііегіе іЬёогідие еі ргаіідие, стр.

125; одобряетъ перевѣсъ мѣдныхъ пушекъ до вѣса

орудія и говоритъ, что у чугунныхъ морскихъ и примор-

скихъ пушекъ перевѣсъ составляетъ 1/д0 и только у

48 ф.

Шарнгорстъ приводитъ, что у старинныхъ Француз-

скихъ пушекъ перевѣсъ составляетъ а въ другихъ

артиллеріяхъ даже

Перевѣсъ полевыхъ орудій Саксонской артиллеріи со-

ставляетъ: у пушекъ 6 ф. 0,122, у 12 ф. 0,115 и у гау-

бицъ 8 ф. 0, 112. Шведскія полевыя орудія (1831) имѣ-

ютъ слѣдующій перевѣсъ: пушки 12 ф. 0,086, 6 ф. 0,106;

гаубицы €4 ф. 0,087, 12 ф. 0,104.

— 254 — (Апрѣль

Перевѣсь англійскихъ орудій, по указанію Шарнгор-

ста, составляетъ только 0,028.

Наконецъ у бельгійскихъ орудій, по указанію капита-

на Бріона (Мііііаіг ХакЪоек^е) перевѣсъ измѣняется отъ

0,083 до 0,125.

Сводъ всѣхъ этихъ данныхъ показываетъ, что пере-

вѣсъ обыкновенно измѣняется отъ 0,05 до 0,12, а не отъ

0,025 до 0,05, какъ говоритъ Рувруа.

Но можетъ быть и то, что не всѣ изъ приведенныхъ

цифръ выражаютъ дѣйствительное давленіе на прицѣльный

винтъ. ЦиФры кап. Бріона даже невѣрны, по крайней мѣ-

рѣ несходны съ вычисленными. Въ самомъ дѣлѣ, еже-

ли извѣстно разстояніе отъ оси цэпфъ до опорной точки

казенной части на прицѣльный винтъ,=Ь и до центра

тяжести=В, то назвавъ X и У давленія, производимыя

орудіемъ на винтъ и цапФенныя/гнѣзда,—получимъ.

X : У = В : Ь — О

Х-ьУ : X = Ь : В

—вѣсъ орудія.

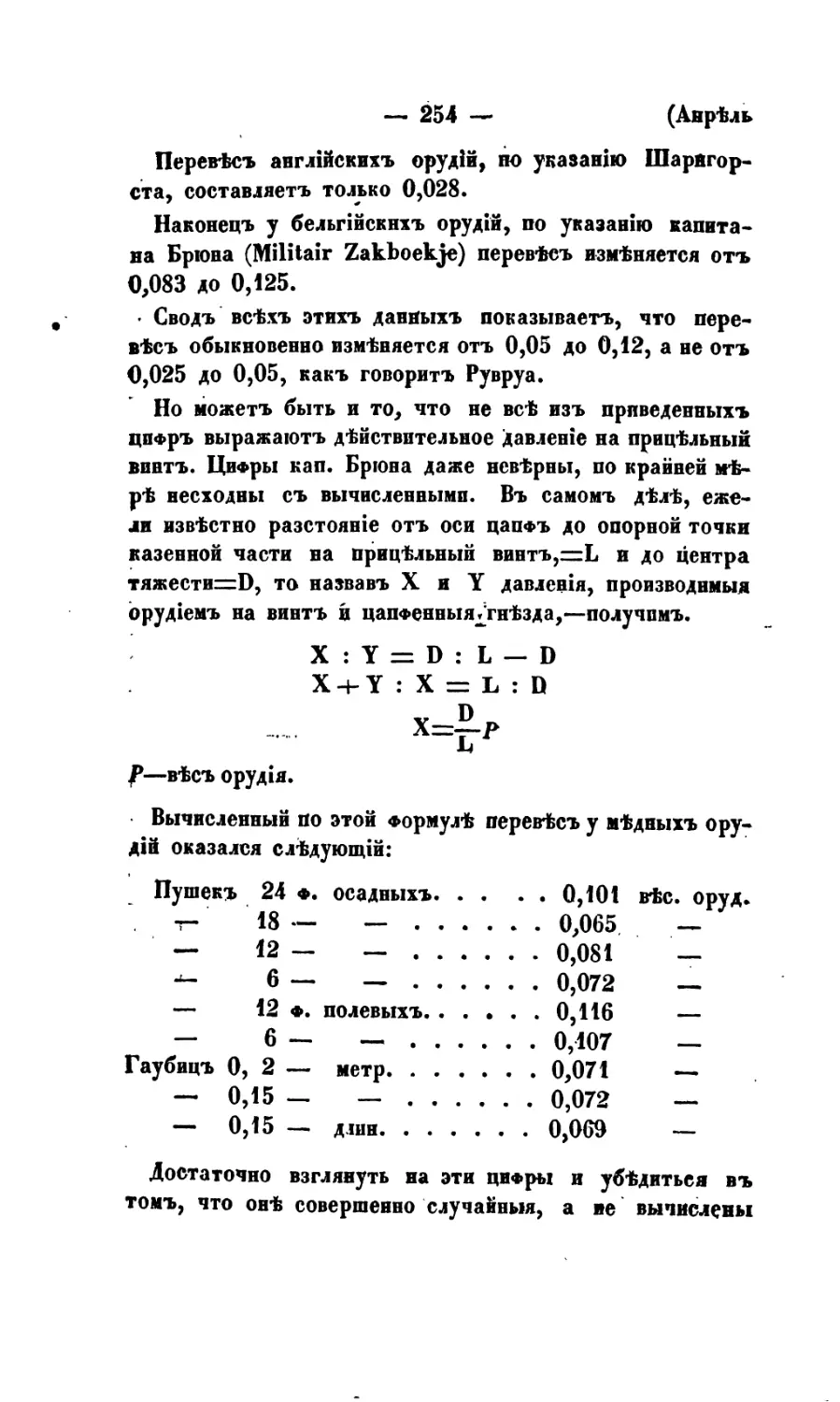

Вычисленный по этой Формулѣ перевѣсъ у мѣдныхъ ору-

дій оказался слѣдующій:

Пушекъ 24 ф. осадныхъ...........0,101 вѣс. оруд.

т- ’ 18 — —............. 0,065 —

— 12 — —..............0,081 —

6 — —............. 0,072 —

— 12 ф. полевыхъ..........0,116 —

— 6 — —..............0,107 —

Гаубицъ 0, 2 — метр..............0,071 —

— 0,15 — —............. 0,072 —

— 0,15 — длин............. 0,069 —

Достаточно взглянуть на эти цифры и убѣдиться въ

томъ, что онѣ совершенно случайныя, а не вычислены

1849.)

— 255 -

предварительно. Цифры эти противорѣчатъ принятымъ

правиламъ, во-первыхъ, въ томъ, что опредѣляютъ (сли-

шкомъ значительный перевѣсъ для большихъ калибровъ

и тѣмъ безъ надобности затрудняютъ прицѣливаніе, и во-

вторыхъ, въ томъ, что перевѣсъ у гаубицъ слишкомъ

малъ, а это тѣмъ болѣе вредно, что бельгійскія гаубицы

вообще не имѣютъ достаточнаго вѣса н по этой причинѣ

слишкомъ надсаживаютъ лафетъ.

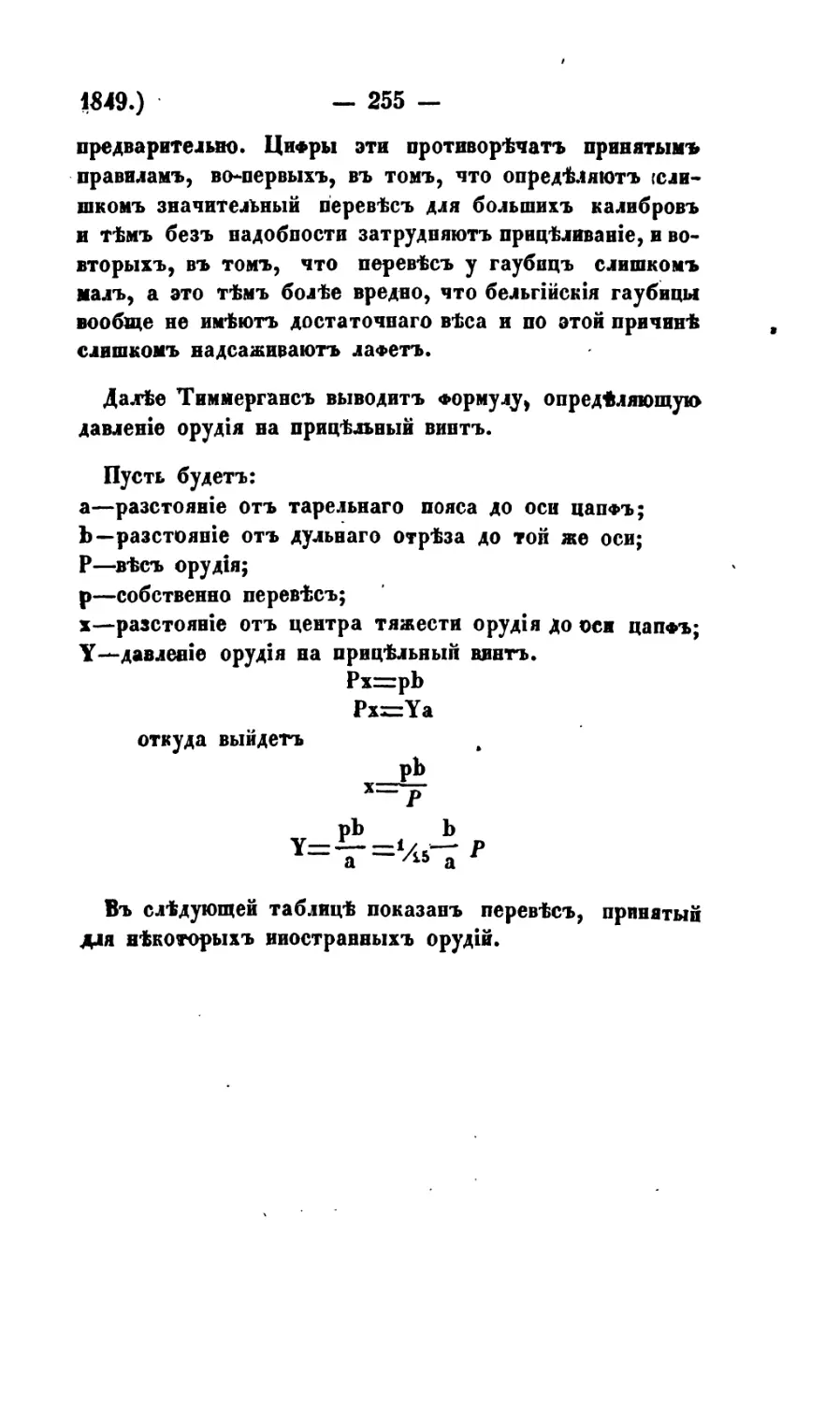

Далѣе Тиммергансъ выводитъ Формулу, опредѣляющую

давленіе орудія на прицѣльный винтъ.

Пусть будетъ:

а—разстояніе отъ тарельнаго пояса до оси цяпфъ;

Ь—разстояніе отъ дульнаго отрѣза до той же оси;

Р—вѣсъ орудія;

р—собственно перевѣсъ;

х—разстояніе отъ центра тяжести орудія до оси цэпфъ;

Т—давленіе орудія на прицѣльный винтъ.

Рх=рЬ

Рх=Уа

откуда выйдетъ

Въ слѣдующей таблицѣ показанъ перевѣсъ, принятый

для нѣкоторыхъ иностранныхъ орудій.

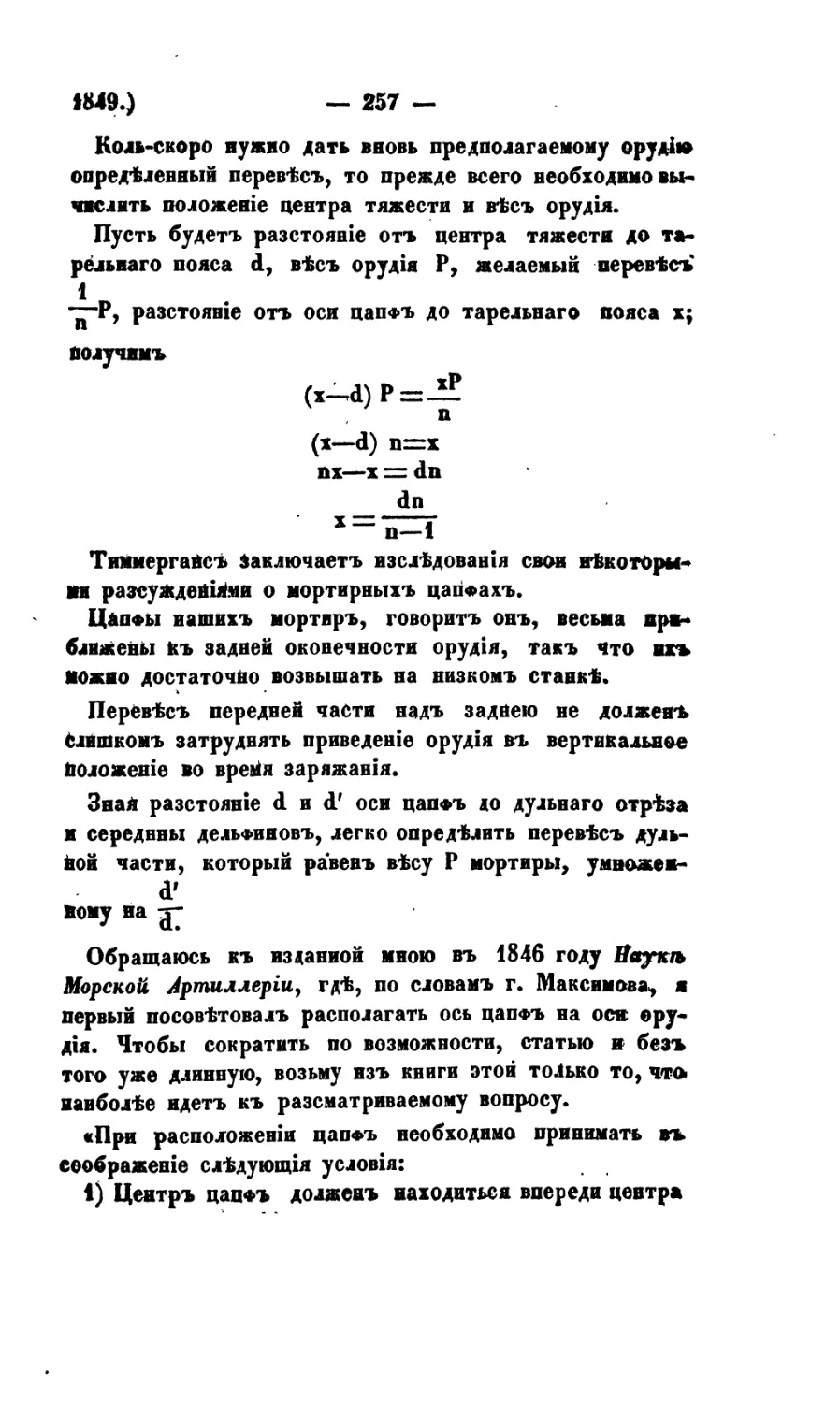

Артиллерія. Пушки осадныя и крѣпостныя. Пушки полевыя. Гаубицы. Замѣчанія.

24 18 16 12 8 4 или 3 12 8 6 Короткія. Длин. метр. 0,15- 12

метр. 0,20 метр. 0,15

эм О 3

Австрійская» 0,060 0,060 « 0,060 0,060 0,060 0,080 « 0,080 0,180 0,180 4 4 ѣльн 0 вс<

Бельгійская. 0,101 0,065 4 0,081 0,072 « 0,116 « 0,107 0,071 0,072 0,069 4 іриц 1СТІК

Французская. 0,051 « 0,033 0,063 0,063 0,063 0,049 0,048 4 4 4 4 4 я на і но ч;

Прусская • . 4 « 4 « « 4 0,083 « 0,076 0,094 0,126 4 4 •- ф

Саксонская . « 4 4 « « 4 0,126 4 0,083 4 0,125 4 4 іе ору выраз рудія.

Шведская. . 4 « 4 4 « 4 0,086 4 0,106 4 4 0,087 0,104 Давлев винтъ вѣса о]

І849.) — 257 —

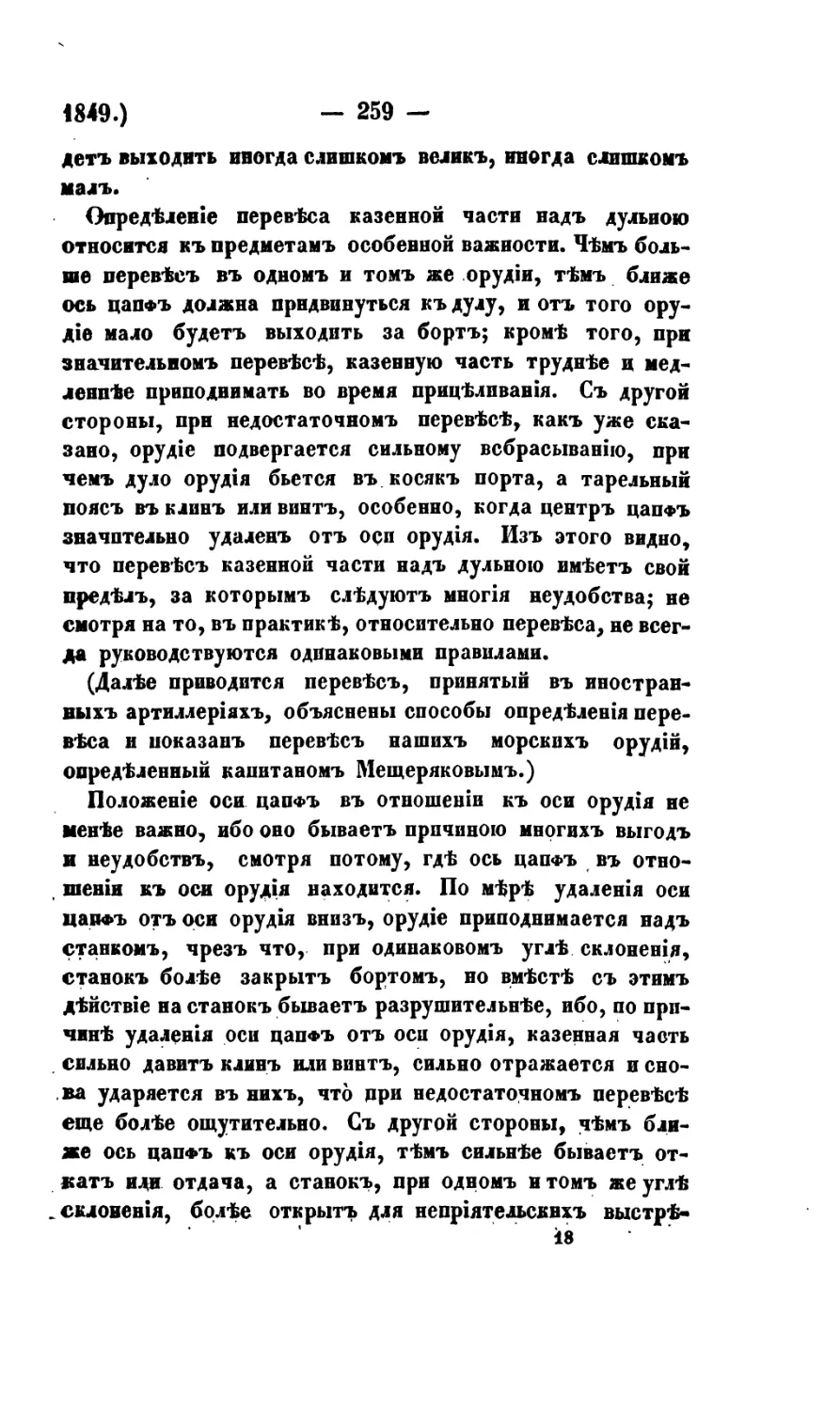

Коль-скоро нужно дать вновь предполагаемому орудію

опредѣленный перевѣсъ, то прежде всего необходимо вы-

числить положеніе центра тяжести и вѣсъ орудія.

Пусть будетъ разстояніе отъ центра тяжести до та-

рёльнаго пояса <1, вѣсъ орудія Р, желаемый перевѣсъ

1

~Р, разстояніе отъ оси цяпфъ до тарельнаго пояса х;

получимъ

(х_а)р=Л?

(х—<1) п=:х

ПХ—X = <1п

<іп

Тиммергайсъ Заключаетъ изслѣдованія свои нѣкоторы-

ми разсужденіями о мортирныхъ цагіоахъ.

ЦапФьі нашихъ мортиръ, говоритъ онъ, весьма при-

ближены къ задней оконечности орудія, такъ что ихъ

можно достаточно возвышать на низкомъ станкѣ.

Перевѣсъ передней части надъ заднею не долженъ

Слишкомъ затруднять приведеніе орудія въ вертикальное

положеніе во время заряжанія.

Знай разстояніе 1 и 4' оси цапоъ до дульнаго отрѣза

и середины дельфиновъ, легко опредѣлить перевѣсъ дуль-

ной части, который равенъ вѣсу Р мортиры, умнажеи-

ному на

Обращаюсь къ изданной мною въ 1846 году Наукѣ

Морской Артиллеріи, гдѣ, по словамъ г. Максимова, я

первый посовѣтовалъ располагать ось цэпфъ на оси ору-

дія. Чтобы сократить по возможности, статью и безъ

того уже длинную, возьму изъ книги этой только то, что>

наиболѣе идетъ къ разсматриваемому вопросу.

«При расположеніи цэпфъ необходимо принимать въ

воображеніе слѣдующія условія:

1) Центръ цапоъ долженъ находиться впереди центра

— 258 —

(Апрѣлѣ

тяжести, т. е. долженъ быть между центромъ тяжести

и дуломъ орудія.

2) Казенная часть орудія должна имѣть нѣкоторый пе-*

ревѣсъ надъ дульною.

3) Центръ цапФЪ не долженъ быть выше оси орудія*

Разсмотримъ каждое изъ этихъ условій.

Центръ цапФЪ ни въ какомъ случаѣ не долженъ сов-

ладать съ центромъ тяжести, потому что орудіе, не имѣя

никакого перевѣса въ казенной части надъ дульною, под-

вергалось бы во время выстрѣла чрезмѣрно сильному

всбрасыванію, или приподниманію казенной части и на-

клоненію дульной, причемъ орудіе легйо могло бы свали-*

ваться со станка, и вообще такое дѣйствіе сопровожда-

лось бы разными неудобствами,—поврежденіями въ стан-

кѣ, такелажѣ, и было бы крайне опасно для прислуги.

По всѣмъ этимъ причинамъ центръ цапФЪ удаляютъ отъ

центра тяжести къ дулу на такое разстояніе, чтобы ка-

зенная часть получила достаточный перевѣсъ надъ дуль-

ною. Очевидно, что это разстояніе зависитъ столько же

отъ конструкціи орудія, сколько отъ принятаго перевѣса.

При одномъ и томъ же перевѣсѣ, чѣмъ полнѣе казенная

часть, или чѣмъ легче дульная, тѣмъ меньше центръ

цапФЪ удаленъ бываетъ отъ тарели, и стало-быть, тѣмъ

больше дуло орудія можетъ выдвигаться за-бортъ.

Въ старину центръ цапФЪ опредѣляли такимъ образомъ,

что разстояніе отъ него до тарели составляло извѣстную

часть всей длины орудія. Такъ въ нашей сухопутной ар-

тиллеріи принято было за правило, чтобы центръ цапФЪ

находился отъ тарели на а въ англійской на %7 всей

длины орудія; у Французскихъ пушекъ центръ цэпфъ по-

давали впередъ на % калибра далѣе противъ англійскихъ,

причемъ перевѣсъ составлялъ тогда какъ въ англійс-

кихъ только всего вѣса орудія, и потому Шарнгорстъ

полагалъ достаточнымъ подвинуть центръ цэпфъ впередъ

на */4 кал. противъ англійскихъ орудій. Но и это нельзя

принять за непремѣнное правило, ибо, по причинѣ раз-*

пости въ длинѣ и толщинѣ стѣнъ орудія, перевѣсъ бу-

1849.) - 259 -

детъ выходить иногда слишкомъ великъ, иногда слишкомъ

малъ.

Опредѣленіе перевѣса казенной части надъ дульною

относится къ предметамъ особенной важности. Чѣмъ боль-

ше перевѣсъ въ одномъ и томъ же орудіи, тѣмъ ближе

ось цапФъ должна придвинуться къ дулу, и отъ того ору-

діе мало будетъ выходить за бортъ; кромѣ того, при

значительномъ перевѣсѣ, казенную часть труднѣе ц мед-

леннѣе приподнимать во время прицѣливанія. Съ другой

стороны, при недостаточномъ перевѣсѣ, какъ уже ска-

зано, орудіе подвергается сильному всбрасыванію, при

чемъ дуло орудія бьется въ косякъ порта, а тарельный

поясъ въ клинъ или винтъ, особенно, когда центръ цапФъ

значительно удаленъ отъ оси орудія. Изъ этого видно,

что перевѣсъ казенной части надъ дульною имѣетъ свой

предѣлъ, за которымъ слѣдуютъ многія неудобства; не

смотря на то, въ практикѣ, относительно перевѣса, не всег-

да руководствуются одинаковыми правилами.

(Далѣе приводится перевѣсъ, принятый въ иностран-

ныхъ артиллеріяхъ, объяснены способы опредѣленія пере-

вѣса и показанъ перевѣсъ нашихъ морскихъ орудій,

опредѣленный капитаномъ Мещеряковымъ.)

Положеніе оси цэпфъ въ отношеніи къ оси орудія не

менѣе важно, ибо оно бываетъ причиною многихъ выгодъ

и неудобствъ, смотря потому, гдѣ ось цяпфъ въ отно-

, піеніи къ оси орудія находится. По мѣрѣ удаленія оси

цапФъ отъ оси орудія внизъ, орудіе приподнимается надъ

станкомъ, чрезъ что, при одинаковомъ углѣ склоненія,

станокъ болѣе закрытъ бортомъ, по вмѣстѣ съ этимъ

дѣйствіе на станокъ бываетъ разрушительнѣе, ибо, по при-

чинѣ удаленія оси цэпфъ отъ оси орудія, казенная часть

сильно давитъ клинъ или винтъ, сильно отражается и сно-

ва ударяется въ нихъ, что цри недостаточномъ перевѣсѣ

еще болѣе ощутительно. Съ другой стороны, чѣмъ бли-

же ось цяпфъ къ оси орудія, тѣмъ сильнѣе бываетъ от-

жатъ иди отдача, а станокъ, при одномъ и томъ же углѣ

.склоненія, болѣе открытъ для непріятельскихъ выстрѣ-

18

— 260 — (Дпрѣіь

'мп. Но какъ величина отката или отдача можетъ быть

ограничена посредствомъ брюка, а стремительность—вѣ-

сомъ станка или особыми къ нему приспособленіями, о

• чемъ обстоятельно сказано въ своемъ мѣстѣ, то и вы-

ходитъ, что гораздо выгоднѣе располагать центръ цапоъ

• сколь возможно ближе къ оси орудія или даже на самой

оси.

Въ заключеніи показано расположеніе оси цяпфъ въ от-

ношеніи къ оси канала у Французскихъ, англійскихъ вна-

шнхъ морскихъ орудій (стр. 345—350). >

Изъ всего, до еихъ поръ сказаннаго, можно, ежйю

думать, вывесть слѣдующія заключенія:

1) Вопросъ о нанлучшемъ расположеніи цанеъ не есть

* новый, и не только не забытъ, но всегда почитался важ-

нымъ и уже давно рѣшенъ удовлетворительно, не смотря

* на то, что каждый изъ писателей говорилъ объ этомъ

предметѣ, соображаясь съ родомъ и цѣлью своихъ сочи-

неній.

2) Рѣшеніе разсматриваемаго вопроса съ давнихъ поръ

клонится къ тому, что ось цапФЪ полезнѣе располагать

какъ можно ближе къ оси орудія и даже на самой оси,

какъ у нашихъ единороговъ.

3) Постояннаго мѣста, гдѣ бы можно было располагать

цапФЫ у всѣхъ орудій безъ различія,—нѣтъ и быть не

можетъ, хотя и есть предѣлы, за кои цяпфы выступать

не должны; предѣлы эти суть ось орудія и нижняя стѣ-

на канала. Одного рѣшенія на всѣ случаи не можетъ

быть уже и потому, что это зависитъ отъ вѣса и рас-

предѣленія металла; кромѣ того здѣсь необходимо принй-

мать въ расчетъ предназначеніе самаго орудія. По всѣ^ь

* этимъ причинамъ, неосторожно- н даже вредно было бѣі

' безусловно располагать ось цэпфъ на оси орудія, не прй-

: нямая въ расчетъ необходимыя въ этомъ дѣлѣ условій.

” Напротивъ, ежели въ легкихъ и притомъ короткихъ ору-

1849.) — 261 —• .

Ліяхъ полезно, при' извѣстныхъ условіяхъ, располагать»

ось цап*ъ на оси канала, то изъ этого не видно еще ни-

какой надобности дѣлать то же самое въ орудіяхъ тя-'

жельгхъ и притомъ длинныхъ, жертвуя безъ всякой поіь*.

зы всѣми выгодами, какія можно получить отъ помѣще-

нія оси цяпфъ ниже оси орудія.

4) Изъ того, что сказано мною о расположенія цяпфъ

въ Практической Морской Артиллеріи я Наукѣ Морской'

Артиллеріи, мѣтъ, кажется, никакого повода заключать,

будто я первый указалъ на необходимость располагать

цапФЫ сколь возможно ближе къ оси орудія и не видно

съ моей стороны никакого намѣренія прневоивать себѣ

чужое. Въ вину мнѣ могутъ поставить развѣ то, что я не

повторилъ въ своей книгѣ сказаннаго прежде меня други-

ми, н тѣмъ вовлекъ любознательнаго г-на Флора Максимова

въ невольную обмолвку; но, во-первыхъ, считая вопросъ

о расположеніи цяпфъ давно рѣшенымъ, я не видѣлъ въ

томъ необходимости, во-вторыхъ, надо знать и то, что

въ книгѣ, и безъ того занявшей около 900 страницъ плот-

ной печати, невозможно было входить во всѣ подробно-

сти о каждомъ предметѣ: часто, по неволѣ приходилось

ограничиваться одними выводами и указаніями на другихъ

писателей.

ПОДПОЛКОВНИКЪ ИЛЬИНЪ.

французскіе морскіе словари *.

Обиліе морскихъ словарей во Франціи изумительно,

особенно для насъ, не имѣющихъ ни одного морскаго'

* Мы уже приняли однажды—словомъ «Словарь,* означать со-

браніе извѣстнаго рода словъ съ объясненіемъ нхъ; списки же

словъ, на двухъ или боліе языкахъ, мы условились называть соб- 1

ствепно «Лексиконами.* (Сборникъ, 1848 г. «ЦТ 9, «НісклЛыіф ’

словъ'о морскомъ словарѣ.») I

—- 262— (Апрѣль

словаря. Уже въ 1702 году, Французы имѣли Пісііоппаіге

бе тагіпе, сопіепаді Іез іегтез бе Іа паѵі^аііоп еі

бе ГагсЬііесіиге паѵаіе, раг АиЬіп (въ 4 д. 776.)—И

это не первый у ннхъ морской словарь. Авторъ его- го-

воритъ, въ предисловіи, что «уже довольно хорошихъ

Французскихъ словарей, собственно морскимъ терминовъ»

—и указываетъ на Гиллета, въ Ш томѣ его Агіз бе

ГЬотте б’ёріе, на Дероша н Озанана,—находя ихъ, ра-

зумѣется, не совсѣмъ удовлетворительными. Въ 1758 году»

изданъ Пісііоппаіге Ьізіогідие, іЬёогеІідие еі ргаіЦие бе-

тагіпе, раг баѵегіеп (въ 12 д. 434. и 386.)-^Въ 1777 го-

ду, впервые изданъ знаменитый словарь Лескалъе—Ѵоса-

Ьиіаіге без Іегтез бе тагіпе Аи^іаіз еі Егап^аіз, раг

Ъезсаііег (въ б. 4, XXXII н 965—изданія VI года .Респуб-

лики); въ 1783—86 г., три тома отдѣленія «Мореходство»

въ ЕпсусІорМіе тёікобідие (въ 4 д. ѴШ, 712, 784»

883 и атласъ рисунковъ); въ 1792—Пісііоппаіге бе Іа

тагіпе Ггапсаізе, раг СЬ. Вотте (въ 8 д., XII, 627); въ

1820—Пісііоппаіге бе тагіпе, раг ѴѴіІІаптех (въ 8 д.,

410); въ 1841—Пісііоппаіге ипіѵегзеі еі гаізоппё бе Іа

тагіпе, раг бе МопіГеггіег (въ б. 8., 680); наконецъ,

въ 1848—Пісііоппаіге бе тагіпе а ѵоііез еі а ѵарецг,

раг Мт. бе ВоппеГоих еі Рагіз (въ б. 8., 736 и 775.)—

И это только тѣ словари—впрочемъ самые знаменитые—

которые мы имѣемъ въ рукахъ; и то не всѣ: мы пропу-

стили нѣкоторые изъ менѣе замѣчательныхъ, на пр.: Дв

Борда—послѣднее изданіе 1800 года, Боннефу 1834 г.,

и нѣсколько безымянныхъ; также пропустили всѣ лекси-

коны собственно, вс'Й полиглоты, й всѣ частные по

морскимъ наукамъ словари; не упоминали притомъ и о

многихъ изданіяхъ нѣкоторыхъ изъ вышеисчнсленныхъ

словарей. Полная библіографія этого рода литературы

- заняла бы много страницъ въ нашей статьѣ.

Причины подобной дѣятельности понятны. Во Франціи,

моряки любятъ свое ремесло, гордятся имъ, и изучаютъ

его во всѣхъ подробностяхъ; публика сочувствуетъ мо-

рякамъ и старается понять ихъ языкъ; вся Европа—Рос-

4849;) — 263 —

сія особенно-съ жадностію читаетъ Французскія книги:

Ьа то^не ропг Іез (іісііоппаігез ѵа іоіцоигв ^гапсііззапі

—говорятъ издатели словаря паруснаго и пароходнаго >

(1848 г,).-*-Понятны и благодѣтельныя слѣдствія подобо-

наго обилія словарей: языкъ обработывается, знанія

обобщаются, техническая литература становится обще*-

доступною.—Мы не станемъ здѣсь разбирать достоинства

и недостатки Французскихъ морскихъ словарей, ни срав-

нительно одного съ другимъ, ни порознь каждаго—до ка-

кой степени каждый изъ нихъ удовлетворялъ современ-

нымъ требованіямъ; это дѣло самихъ Французовъ, а на-

ша рѣчь, вѣроятно, и недойдеть до нихъ. Мы только

покажемъ общія черты этихъ словарей, хорошее и худое

ихъ всѣхъ вмѣстѣ, имѣя въ виду идею «Русскаго мор-

скаго словаря,» недавно нами высказанную (Сборникъ,

<848 г., а/ѴЗ 9), и, какъ намъ казалось, возбудившую нѣ-

которое сочувствіе.

Всѣ, исчисленные нами, Французскіе морскіе словари

ограничиваются предѣлами собственно мореплаванія—те-

оріи и практики этой науки—и во всѣхъ, объясненія

техническихъ словъ общепонятны; только Обенъ, въ

предисловіи къ своему словарю 1702 года, жалуется, что

предшествовавшіе словари были писаны «для людей, уже

знакомыхъ съ наукою.» Мы тоже думаемъ, что общепо-

нятность объясненій—одно изъ необходимѣйшихъ условій

всякаго словаря. Разумѣется, что объясненія не могутъ

быть очень подробны и облегчаются рисунками, кото-

рые также находятся во всѣхъ словаряхъ. Касательно

выбора словъ, мы сказали, онѣ принадлежатъ собствен-

но мореплаванію. Конечно, нѣкоторые (на пр. БовнеФу

и Пари, 1848 г.) причисляютъ сюда желѣзо, сталъ,

галванизмъ, въ пароходномъ отдѣленіи многіе газы, и пр.;

другіе объясняютъ системы міра, свойства теченій и

вѣтровъ; но вообще, не выходятъ изъ границъ морской

науки—только расширяютъ или съуживаютъ ея границы

—и не примѣшиваютъ сюда напримѣръ: исторія флотовъ,

приморской географіи, чистой математики, и пр. Танъ ка-

— 264 — (Апрѣль

жегся и должно быть; покрайней мѣрѣ мы вовсе не

раздѣляемъ надеждъ г. А. А. А, напечатавшаго, въ 10

О нумерѣ прошлогодняго Сборника, «Отзывъ на статью: нѣ-

сколько словъ о морскомъ словарѣ,»—который ставятъ,

образцомъ н идеаломъ морскому словарю, Военно-Энци-

клопедическій Лексиконъ. Вотъ его слова: «конечно, нель-

вя требовать, чтобы каждая статья въ словарѣ, была

обработана съ такою же полнотою, какую встрѣчаемъ

аъ большей части Военнаго Энциклопедическаго Лекси-

кона; трудъ этотъ былъ бы слишкомъ великъ на первый

случай, хотя мы вполнѣ увѣрены, что онъ возможенъ,

потому что. ни за матеріалами, ни за сотрудниками у

насъ дѣло не станетъ. Но мы совершенно удовольству-

емся всякимъ началомъ....» и проч.—Нисколько не осуж-

дая Военнаго Энциклопедическаго Лексикона, имѣющаго

свою особую цѣль, и выполняемаго, вообще, весьма

удовлетворительно, мы совершенно не понимаемъ пользы

подобной энциклопедіи для моряковъ. Польза, пожалуй,

будетъ—всякое даяніе благо; но будетъ-ли эта польза

соразмѣрною потраченнымъ силамъ в средствамъ? Бу-

детъ-ли удовлетворена потребность читателей? Не одни-*

ли сотрудники будутъ удовлетворены?... Мы даже дума-

емъ, что и собственно техническая энциклопедія, т. е.

энциклопедія, включающая въ себѣ теорію н практику

науки, во всей или значительной ея подробности, не при-

несетъ ожидаемой пользы, если будетъ излагаема въ ал-

фавитномъ порядкѣ—необходимое условіе словарей. Алфа-

витный порядокъ—система крайне неудобная для науки; да

и читатель не всегда знаетъ, подъ какимъ словомъ искать

нужный ему предметъ: одни помѣщаютъ способы опредѣле-

нія долготы подъ словомъ долгота, другіе подъ словомъ

опредѣленіе мѣста, морская астрономія, хронометръ, ,

разстоянія, и проч.; отсюда безпрестанныя ссылки и

нерѣдко повторенія. Притомъ нѣтъ никакой возможности

соразмѣрить частности съ цѣлымъ: объ одномъ предме-

тѣ написано много, о другомъ мало. Да и кто будетъ

умяться по энциклопедіи?... Вѣкъ энциклопедій, кажется

1849.) - 265 -

вамъ, прошелъ; наступилъ вѣкъ словарей—этой середи-

ны, между лексиконами, представляющими голыя слова, и

энциклопедіями, излагающими цѣлую науку—серединой, ко-

торую, по словамъ гг. Бонне«у и Пери (предисловіе),

«стоитъ только опредѣлить вѣрно, чтобы потребность

была угадана н публика удовлетворена.»—Изъ словарей,

подлежащихъ нашему разбору, мы можемъ указать какъ

ца образчикъ энциклопедіи—на ЕпсусІорёДіе шёіЬоіідие.

Въ ней есть много превосходныхъ по времени статей, но

ничего цѣлаго: статьи соттеііге (спускать веревки),

сог<1а$е (снасти) и согйегіе (такелажная работа) зани-

маютъ 131 страницу въ два столбца; соизігпсііоп (по-

стройка) 107; ёдиіра^е (команда) 75; зі^паих (сигналы) 114;

«іаЬіІііё (остойчивость) 98; за то агтешепі (воору-

женіе), агсЬііееІиге иаѵаіе (корабельная архитекту-

ра), Ііудго^гарЬіе (гидрографія) опредѣлены въ нѣсколь-

кихъ строчкахъ; ссылки съ одной статьи на другую

н повторенія часты; отношенія статей произвольны;

единства никакого. Изъ новѣйшихъ словарей только

Моиеерье (1841 г.) отчасти слѣдовалъ энциклопедиче-

скимъ началомъ, и въ ряду опредѣленій, вообще ко-

роткихъ, помѣстилъ нѣсколько большихъ статей, съ

Формулами и таблицами; напр.: агііііегіе, сапоп, соіо-

аіе, ІаіііиДе, гоиіе, зоіеіі, ѵепі, и пр.,—впрочемъ не

претендуя изложить всю науку, а тиская что попало—

даже географическое опредѣленіе Калуги и Тамбова (стр.

384 и 385)—и потѣшаясь многословіемъ въ родѣ слѣдую-

щаго: «Морская астрономія есть одна изъ важнѣйшихъ

отраслей искуства мореплаванія; только посредствомъ ея,

мореплаватель узнаетъ мѣсто, занимаемое имъ среди мо-

ря и съ увѣренностію направляется къ цѣли своего пла-

ванія. Принужденный бороться съ вѣтрами и волнами, не

видя земли....» ит. д. Искомая середина для словаря, мы

думаемъ, лучше всѣхъ опредѣлена словарями гг. Бовнеоу

и Пари.—Для насъ этотъ словарь можетъ служить хоро-

шимъ образцомъ,—однакожъ отнюдь не предметомъ безу-

— 266 — (Айр*ль‘

словнаго подражанія, ибо наши потребности «ного раз-

нятся отъ потребностей Французскихъ моряковъ.

Мы настаивали на необходимости помѣщать при каж-

домъ словѣ нашего (будущаго) словаря ближайшій корень

этого слова. Ни въ одномъ изъ Французскихъ словарей не на-

ходимъ подкрѣпленія нашей идеи: до корнесловія никто но

касался. Въ словарѣ Обена, противъ Французскихъсловъвы-

ставлены соотвѣтствующія имъ голландскія; у Аескалье,

Ромма и БоннеФу—англійскія; въ голландскихъ и англій-

скихъ словаряхъ—какіе имѣемъ—тоже не находимъ кор-

ней. Слѣдуетъ ли изъ этого, что и иамъ можно обойтись

безъ нихъ? Кажется, нѣтъ: всѣмъ другимъ европейскимъ

народамъ пришлось бы искать корни ихъ техническихъ

словъ въ нарѣчіяхъ древнихъ племенъ, у Грековъ и у Рим-

лянъ—трудъ слишкомъ великій, и живаго интересу ма-

ло; притомъ, у всѣхъ европейцевъ, множество морскихъ

словъ взято прямо изъ общественнаго быта. У насъ не

то: большая часть нашихъ техническихъ словъ къ намъ пе-

решли отъ Голландцевъ и Англичанъ, частію отъ Фран-

цузовъ н Итальянцевъ, у которыхъ, эти слова имѣ-

ютъ нерѣдко значеніе общественное; польза и интересъ

такого словопроизводства очевидны. Мы и не настаива-

ли на дальнѣйшее корнеизысканіе.—Что касается до то-

го, что Французы прилагаютъ къ своимъ словамъ со-

отвѣтствующія иностранныя, то это дѣло лексикографи-

ческое, полезное собственно для иностранцевъ, и потому

выгодное издателямъ во всякомъ случаѣ дѣло частное,

второстепенное, и намъ ненужное: оріенталистовъ, зна-

ющихъ русскій языкъ, въ Европѣ немного, и потому ни-

какъ нельзя расчитывать, чтобы—въ настоящее время

покрайней мѣрѣ—наши словари были раскупаемы ино-

странцами, особенно морскіе словари. Самимъ же иамъ

подобная лексикографія не принесетъ большой пользы;

намъ нужнѣе иностранные морскіе словари съ русскимъ,

переводомъ—опи же и легче.

Слова старинныя и мѣстныя, описанія бывшихъ въ упо-?

требленіи и нынѣ употребляемыхъ инструментовъ, тер-

— 267 -

мины галерЯые, евои и чужія морскія и рѣчныя суда—

все это входило въ границу лучшихъ Французскихъ сло-

варей, хотя и не все и не у всѣхъ обработано съ оди-

наковою тщательностію; есть даже небрежности пора-

зительныя. Вотъ, напримѣръ, опредѣленіе стариннаго аст-

рономическаго инструмента ноктурлябія:

. У Лескалъе: «инструментъ, посредствомъ котораго счи-

тали возможнымъ находить, на сколько сѣверная звѣзда

выше или ниже полюса, и часъ во время ночи; нынѣ не-

употребителенъ.»

Въ Энциклопедіи: «инструментъ, служившій нѣкогда;

для сысканія, во всякій часъ ночи, на сколько сѣверная

звѣвда выше или ниже полюса.»

У Монферъе: «инструментъ, служившій стариннымъ мо-

рякамъ для сысканія часа ночи, посредствомъ измѣренія

разстоянія звѣзды отъ полюса».

У Боннефу и Пари: «старинный инструментъ морской

астрономіи, служившій для сысканія широты и часа но-

чи, измѣреніемъ разстоянія полярной звѣзды отъ полю-

са; этотъ инструментъ и эти исчисленія были весьма не-

совершенны».

Послѣ всѣхъ этихъ опредѣленій остается только спро-

сить: что же заі инструментъ ноктурлябія?—Подобныхъ

шутокъ довольно много, по всѣмъ частямъ всѣхъ словарей,

И мьі очень бы желали избѣгать ихъ въ нашемъ (будущемъ)

словарѣ. Многое въ этомъ родѣ, конечно, неизбѣжно—по

недостатку источниковъ; ‘но не слѣдуетъ называть не-'

достаткомъ источниковъ незнанія ихъ: вотъ, хоть бы

эта ноктурлябія очень подробно описана у Фурнье (Ну-

іго^гарЬіе, 1643, іп Гоі, р. 514 еѣзпіѵ.)—книга весьма из-

вѣстная каждому занимающемуся исторіею морскаго ис-

куства. Еще хуже, когда такія неточности входятъ по-

чтя въ систему сочиненія, какъ у МонФерье, (напр. Ьаі-

йаг, Ьоуег, саісеі, еіс.).

Мы еще говорили о необходимости указывать въ

словарѣ сочиненія, въ которыхъ можно найти подроб-

ности предмета. Считаемъ это весьма, важнымъ,^столь-

— 268 — (Айрѣл

ко важнымъ, что для однихъ этихъ указаній стоило бы

заняться составленіемъ словаря. Къ сожалѣнію, очень не-

многіе сочинители Французскихъ словарей, нто лишь старин-

ные,раздѣляютъ наше мнѣніе; да и тѣ, несчитая указанія обя-

занностью непремѣнною, дѣлаютъ ихъ вообще довольно рѣд-

ко, слегка, не полно. Лескалье указываетъ на нѣкоторыя,

книги (напр. въ статьяхъ аггіта^е, агсЬііесіпге натаіе, и

иѣк. др), а на многія не указываетъ (напр: о галерахъ,

объ артиллерія и пр.); въ энциклопедіи приложенъ спи-

сокъ книгъ годныхъ для морской библіотеки, съ стран-

нымъ подраздѣленіемъ ихъ по Форматамъ,—списокъ впро-

чемъ весьма не полный. Тщательнѣе другихъ указываетъ

источники Саверьень, ссылающійся даже на статьи въ пе-

ріодическихъ изданіяхъ, но я у него, это дѣло посто-

роннее, дѣло случая и прихоти.—Можетъ быть Францу-

замъ и не такъ надобны требуемыя нами указанія, какъ

намъ: ихъ литература богата, и почти всѣ значительныя

сочиненія иностранныя переведены на ихъ языкъ; указа-

телей много, все приведена въ извѣстность, все доступно.

Но мы, по большей части, принуждены обращаться къ

сочиненіямъ иностраннымъ, для которыхъ ие имѣемъ ука-

зателей, и доставать которыя трудно; слѣдовательно на-

до искать ихъ съ увѣренностію не обмануться; да и на-

ціи собственныя сочиненія намъ, вообще, извѣстны ма-

ло; многое разсѣяно въ періодическихъ изданіяхъ, час-

то вовсе не спеціальныхъ; наконецъ, наши морскія книга,

старинныя особенно—весьма рѣдки.

. Историческія указанія—предметъ тоже весьма, важный

для словаря; но, разумѣется, указанія эти должны быть

кратки. Подобныя указанія—впрочемъ довольно рѣдкія—

мы находимъ у Лескалье и въ энциклопедіи; у Бовнеоу >

Пари ихъ довольно много, и здѣсь они составлены ..очень

тщательно, съ приличною краткостію (напр: сегсіе А

геПесііоп, Аесоиѵегіея, Іё^ізіаііод тагіііше, Ьёіісе рго-

риізіѵе, огЛоппапсея, н пр.); у Саверьена и Моноеррье

это главнѣйшіе предметы. Саверьенъ—словарь котораго

историческій по преимуществу—устарѣлъ: послѣ него И

1849.) — 269 -

розыекакія і самьія науки далеко ушли. Остановимся нѣс*

колько на Моиееррье. Этотъ словарь съ огромными претен-

зіями. Составители его, или вѣрнѣе г. Баржине изъ Грено-

бля, редакторѣ историческаго отдѣленія, предложилъ себѣ

задачу—раскрыть исторію мореходства со стороны соціалъ*

мой и ^шсо^ическііі... Вотъ начало его вступителі*

лой рѣчи:

. «Воѣ отрасли знаній и каждый частный предметъ на*

уки мореплаванія, бывали предметомъ многихъ и превос-

ходныхъ изслѣдованій, принесшихъ несомнѣнную практи-

ческую пользу; но, къ сожалѣнію, всѣ эти работы не

составляютъ ничего цѣлаго, т. е. всѣ эти разнородныя

частя не соединены между собою исторически, и черезъ

.то великая идея ихъ общности остается неразрѣшен-

ною.

. «Мореходство * не имѣетъ историка.

«Ни одинъ великій писатель не разсмотрѣлъ, съ точки

зрѣнія соціальной н Философической, вліянія проивзоднмаго

Мореходствомъ на развитіе цивилизаціи, на величіе и

упадокъ народовъ, отъ первыхъ обществъ до нашяхъ дней,

.когда это вліяніе оказывается еще болѣе могучимъ, бо-

лѣе неотвратимымъ, и неотлагательно рѣшаетъ буду-

щія судьбы міра. Это важнѣйшая сторона общественной

жизни, вызывающая живѣйшія изслѣдованія историка и

^высшія созерцанія фнлософэ.

«Пробѣгая библіографіи, впрочемъ весьма немногочис-

ленныя, исторіи мореходства, мы поражены совершеннымъ

ютеугсвіемъ этихъ возвышенныхъ взглядовъ у всѣхъ писате-

лей: видимъ или подробности археологическія, неиитерее-

-ныя въ главномъ, или претензіи національныя, памфле-

ты вмѣсто исторіи.»

< Чробьі помочь бѣдѣ, авторъ воспользовался случаемъ