Author: Швейцер В.Я.

Tags: история исторические науки мировая политика издательство политической литературы международное рабочее движение словарь справочник эволюция идеологии

ISBN: 5—250—00874—7

Year: 1990

Text

СОВРЕМЕННАЯ

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЯ

СЛОВАРЬ ~ СПРАВОЧНИК

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

1990

ББК 63.62-*£

С56

Под общей редакцией

доктора исторических наук А. А. ГАЛКИНА

© Автор — кандидат исторических наук В. Я. ШВЕЙЦЕР, 1990

Рецензенты:

доктор исторических наук А. Б. ВЕБЕР,

доктор исторических наук Б. С. ОРЛОВ

Современная социал-демократия: Словарь-спра-

С56 вочник / В. Я. Швейцер; Под общ* ред. А. А. Гал-

кина.— М.: Политиздат, 1990.— 287 с.

ISBN 5—250—00874—7

Первое в советской политической литературе справочное издание,

освещающее исторический путь, эволюцию идеологии и политики со-

циал-демократического движения. Рассматриваются международные ор-

ганизации социал-демократии, прежде всего Соцнвтерн, а также пар-

тии — члены этого центра социал-демократического движения. Содержит

краткие биографические данные видных руководителей этих партий

второй половины 70—80-х годов. В словаре также разъясняются клю-

чевые понятия идеологии и политики социал-демократии.

Рассчитан на широкий круг интересующихся проблемами мировой

политики и международного рабочего движения.

0801000000—154 ББК 66.62

079(02)—90 °

ISBN 5—250—00874—7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Социал-демократия — важная составная часть левых сил со-

временности. Как и коммунистические партии, она уходит кор-

нями в массовое рабочее движение кон. XIX в., нашедшее свое

оформление во Втором Интернационале (1889 г.). В самостоя-

тельное политическое течение в рабочем движении социал-де-

мократия конституировалась в нач. 20-х гг. XX в., после органи-

зационного размежевания революционных и реформистских сил.

За прошедшие годы социал-демократия претерпела сущест-

венные изменения. Эволюционировали ее идеология и политика,

социальная база и организационная структура. На смену Рабоче-

му социалистическому интернационалу (1923—40 гг.), в котором

были объединены в межвоенные годы социал-демократические

партии, пришел Социалистический интернационал, созданный в

1951 г. К кон. 80-х гг. он превратился в организацию, где наряду

с социал-демократией стран развитого капитализма представлены

подчас существенно отличающиеся от нее партии развивающихся

стран. На сегодня в Социнтерн входят (в качестве полноправных

или консультативных членов) 68 партий всех континентов. 27 из

них являются правящими (самостоятельно или в коалиции). В ря-

дах партий — членов Социнтерна насчитывается более 17 млн че-

ловек. *

Коммунисты внимательно следят за процессами, происходящи-

ми в социал-демократической части рабочего движения, стремят-

ся поддерживать с ней контакты и диалог на разных уровнях, це-

левое назначение которых определяется глобальными интересами

человечества, потребностями трудящихся. В духе нового полити-

ческого мышления КПСС уточнила свой подход к современной

3

социал-демократии. Она исходит из того, что социал-демократия

является важным партнером коммунистических партий в борьбе

за мир, разоружение, решение глобальных проблем и социальный

прогресс.

Действуя в духе политики гласности, советская печать регу-

лярно публикует выступления видных деятелей социал-демокра-

тического движения, интервью с ними. Политиздатом выпущен

сборник текстов выступлений участников проходившей в Москве

4—5 ноября 1987 г. Встречи представителей партий и движений,

прибывших на празднование 70-летия Великого Октября. Тем са-

мым советская общественность получила возможность ознако-

миться не только с позициями видных деятелей партий — членов

Социнтерна по международным вопросам, но и с их видением

идейно-политических проблем современности.

В условиях углубления контактов с социал-демократией (при-

чем не только на официальном уровне, но и по линии обществен-

ных, научных организаций, отдельных граждан) интерес массо-

вого читателя к этой влиятельной политической силе современно-

сти будет расти. Удовлетворить этот интерес призван предлагае-

мый читателю словарь-справочник «Современная социал-демокра-

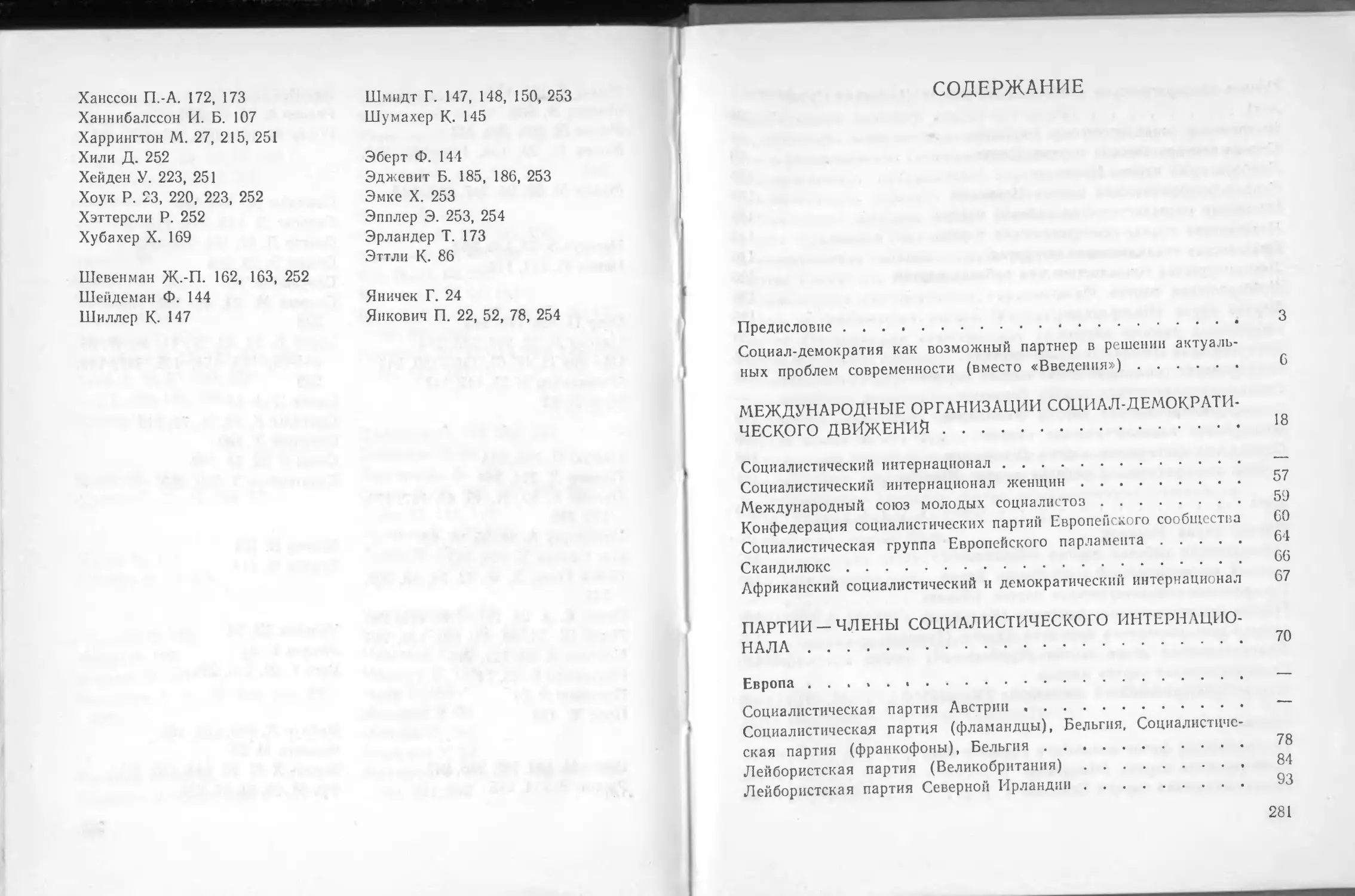

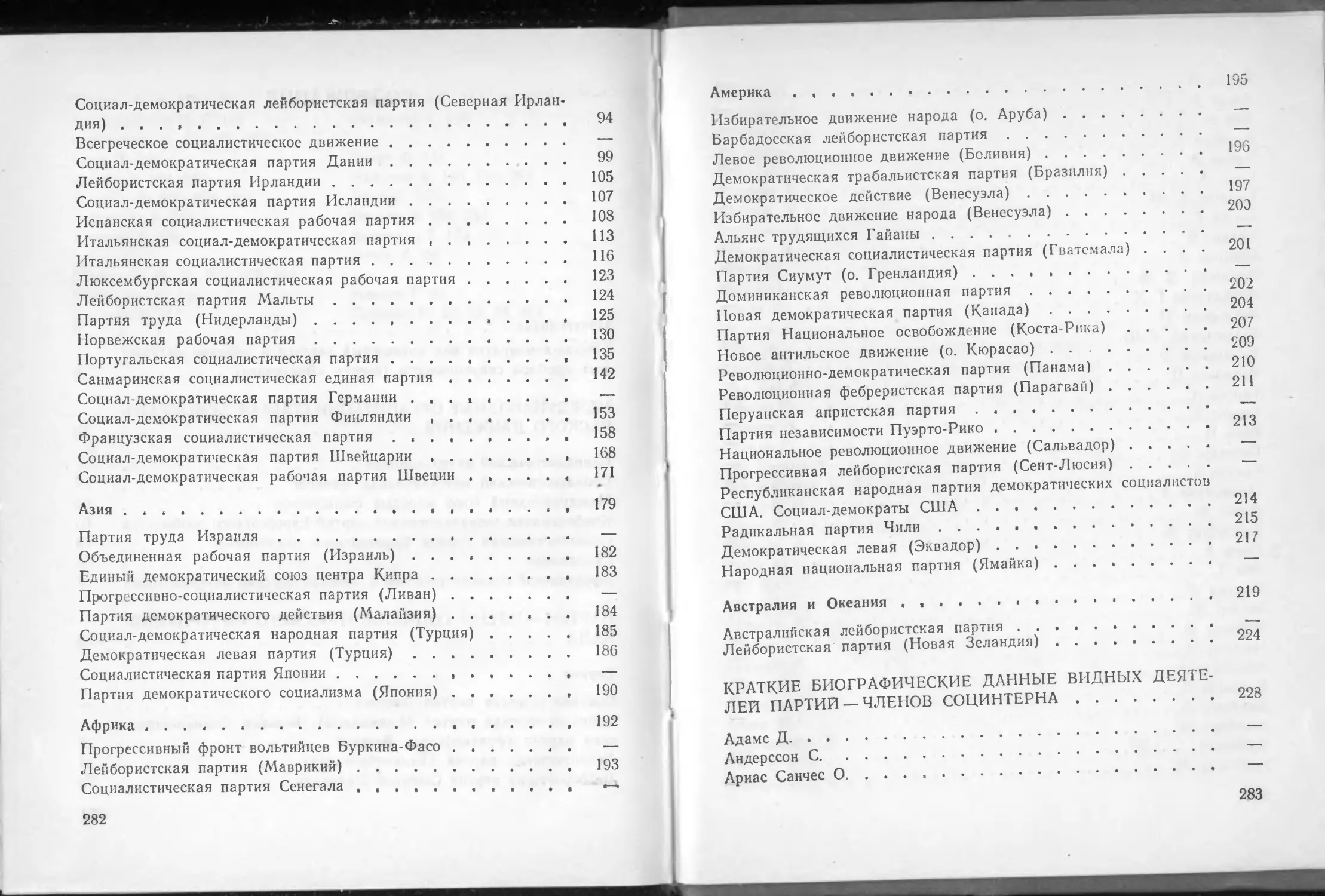

тия». Справочник состоит из 4 разделов. В первом рассказано

об основных международных организациях социал-демократиче-

ского движения, и прежде всего о Социалистическом интерна-

ционале. Сюда же включен справочный материал об Африканском

социалистическом и демократическом интернационале, большин-

ство членов которого не входит в Социнтерн. Это обусловлено

идеологической ориентацией данной организации на концепцию

демократического социализма.

Второй — наиболее крупный по объему раздел — посвящен

партиям — членам Социалистического интернационала. Сюда же

включен материал о Всегреческом социалистическом движении

(ПАСОК), не входящем в Социнтерн, однако поддерживающем

прочные связи с западноевропейской социал-демократией

(ПАСОК — член социалистической группы Европарламента).

В словаре не представлен материал о партиях, принятых в

Социнтерн на состоявшемся в июне 1989 г. в Стокгольме

XVIII конгрессе СИ (Национал-демократическая партия Египта и

Демократическое конституционное объединение Туниса — полно-

правные члены СИ; Пакистанская народная партия; партия Кон-

гресса Непала; Движение народного единства Туниса; Порыв к

4

национальному единству (Вундзи) Мадагаскара; Революционная

прогрессивная националистическая партия (ПАНПРА) Гаити;

Лейбористская партия Сент-Винсента и Гренадин — консульта-

тивные члены СИ).

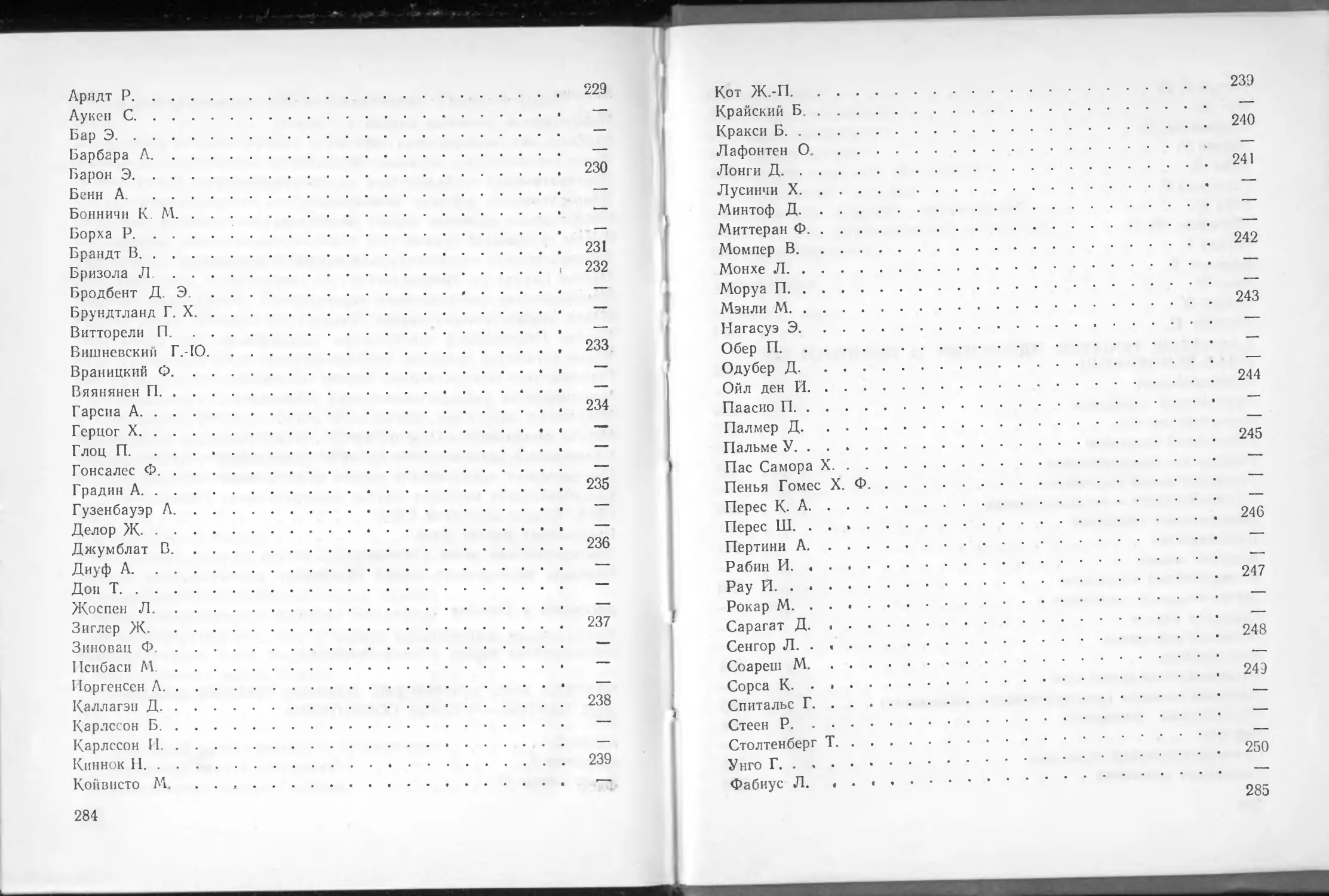

Третий раздел познакомит читателя с краткими биографиче-

скими данными тех руководителей партий — членов Социнтерна,

чья деятельность пришлась на 2-ю пол. 70—80-х гг. Более подроб-

ное представление о характере политического курса видных пред-

ставителей социал-демократии можно получить в разделе о пар-

тиях, лидерами которых они являлись или являются (см. указа-

тель имен).

Завершается словарь разделом, в котором разъясняются клю-

чевые понятия идеологии и политики социал-демократии. В разде-

ле объясняются термины, употребляемые как в отдельных пар-

тиях — членах Социнтерна, так и в социал-демократическом дви-

жении в целом. С учетом того интереса, который проявляет со-

циал-демократия к своему идейному наследию, часть раздела

отведена терминологии, связанной с историческим прошлым (ав-

стромарксизм, бернштейнианство, каутскианство, неосоциализм

и т. д.).

При работе над словарем-справочником использованы мате-

риалы прессы, монографические и справочные издания, вышедшие

во 2-й пол. 70—80-х гг. как в СССР, так и за рубежом (см. биб-

лиографию).

Автор выражает признательность научным сотрудникам Ин-

ститута международного рабочего движения АН СССР, передав-

шим ему ряд материалов, использованных в данном издании.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ

ПАРТНЕР В РЕШЕНИИ

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

(вместо Введения)

Масштабы проблем, вставших перед человечеством, требуют

мобилизации и объединения духовного и политического потен-

циала, способного помочь их решению. Один из первых значи-

тельных шагов на данном пути — установление взаимопонимания

с такой влиятельной политической силой демократического лаге-

ря в капиталистических странах, как социал-демократическое

движение. Это, в свою очередь, требует непредвзятой, всесторон-

ней оценки места и роли социал-демократии в современном мире,

ее идейных и политических установок, сильных и слабых сторон

практической деятельности.

Со времени своего окончательного конституирования в каче-

стве реформистского политического течения в рабочем движении

социал-демократия прошла долгий и непростой путь. После вто-

рой мировой войны она в значительной мере интегрировалась в

парламентскую политическую систему капиталистического обще-

ства. Более того, во многих странах с такой системой она прев-

ратилась в силу, без привлечения которой было трудно обеспечить

функционирование механизмов власти.

Прочность позиций, завоеванных социал-демократией, в зна-

чительной мере обусловливалась тем, что в кон. 50-х, а в еще

большей степени в 60 — нач. 70-х гг. объективные обстоятельства

благоприятствовали осуществлению политики социального ма-

неврирования. Поскольку социал-демократия была способна осу-

ществлять эту политику наиболее продуктивно, пребывание у вла-

сти социал-демократических партий в тех странах, где за ними

шла значительная часть населения, всерьез не оспаривалось гос-

подствующим классом. В свою очередь, сама эта политика обес-

6

печивала социал-демократии не только сохранение, но и сущест-

венное расширение массовой поддержки.

В то же время длительное выполнение социал-демократией

роли «лояльного управляющего» делами капитализма имело и не-

гативные последствия. Причастность к власти усилила влияние

технократического крыла, считавшего осуществление этих функ-

ций единственным смыслом существования социал-демократиче-

ского движения. Обусловленное этим недовольство части трудя-

щихся привело к снижению общего престижа ряда социал-демо-

кратических партий, отходу от них части сторонников.

В сер. 70-х гг. обострение кризисных процессов в зоне разви-

того капитализма привело к переоценке многими социал-демо-

кратическими партиями важных постулатов, положенных ими

в основу своей теоретической и практической деятельности в пер-

вые послевоенные годы. Социал-реформистские принципы при

этом не затрагивались. Однако по целому ряду вопросов намети-

лись перемены. Восхваление общественного строя, существующего

в развитых капиталистических странах, как излечившегося от

прежних пороков индустриального общества, сменилось сначала

осторожной, а затем и более резкой критикой капитализма. Более

боевым стало поведение социал-демократических функционеров,

работающих в профсоюзах.

Начали меняться в позитивную сторону позиции социал-демо-

кратии и в вопросах внешней политики. Степень сдвига в этой

области диктовалась многими обстоятельствами: и конкретными

интересами стран, в которых действовали те или иные социал-

де?лократические партии, и их местом в системе власти (в пра-

вительстве или оппозиции), и соотношением сил между различ-

ными течениями в самой социал-демократии. Наметилось также

некоторое ослабление антикоммунистических предубеждений, уко-

ренившихся со времени раскола рабочего движения в среде евро-

пейской социал-демократии.

Эти перемены усилились к нач. 80-х гг., будучи стимулирова-

ны изменениями в развитии капитализма. В большинстве разви-

тых капиталистических с фан начался широкомасштабный переход

производственной базы на принципиально изменившуюся техноло-

гически о и техническую основу. Отдельные островки применения

современной технологии и техники, возникшие еще в 60-х гг., ста-

ли все о ювиднее тяготеть к слиянию в общий массив. Существен-

ной трансформации подверглась расстановка социальных сил об-

7

щества. Модифицировались система занятости, характер труда

и т. д. Соответственно серьезно изменились условия классовой

борьбы.

Все это стало заметно сказываться на положении политиче-

ских партий рабочего класса. В полной мере ощутила это и со-

циал-демократия. Новая обстановка потребовала от сил, принад-

лежащих к этому движению, самоидентификации, определения

новых базовых посылок политической линии, разработки страте-

гии удержания в сфере своего влияния теряющей веру в привыч-

ные политические ценности массовой базы и возвращения той ее

части, которая ушла в организации другой политической ориен-

тации, определения новых отношений с массовыми объединениями,

и прежде всего с профессиональными союзами, с новыми демо-

кратическими движениями, восстановления ослабевшего влияния

на молодые поколения и т. д.

Очень болезненно ощутила социал-демократия волну преоб-

разований, происшедших в социальной структуре общества. В хо-

де этих преобразований были размыты многие общественные

группы, по традиции составлявшие основную массовую базу со-

циал-демократических партий. В частности, стала быстро сокра-

щаться численность фабрично-заводских рабочих, занятых в тра-

диционных отраслях промышленности. Появившиеся же новые

массовые отряды наемных трудящихся (прежде всего высококва-

лифицированных рабочих современных отраслей промышленно-

сти, инженерно-технического персонала, служащих, работающих

с новейшей техникой, и т. д.) далеко не всегда рассматривали

социал-демократические партии как свое политическое предста-

вительство.

В результате, оказавшись перед лицом консервативного на-

ступления, с одной стороны, и роста популярности экологических

движений — с другой, социал-демократия многих стран развитого

капитализма продолжала терять позиции.

После прихода к власти во многих развитых капиталистиче-

ских странах консервативных сил стала усиливаться напряжен-

ность в международных отношениях. В этих условиях опасность

возникновения мирового конфликта, чреватого самоуничтожением

человечества, резко возросла. Актуализация военной опасности

дала сильный дополнительный импульс массовому народному

движению в защиту мира, против гонки вооружений. Если в нач.

70-х гг. миролюбивые настроения трудящегося населения реали-

8

зовались по преимуществу в пассивной форме, то к концу деся-

тилетия — и еще в большей степени в нач. 80-х гг.— антивоенная

ориентация масс приобрела форму активного народного движе-

ния, в которое оказалась вовлеченной наряду с другими общест-

венными течениями и значительная часть массовой базы социал-

демократии. Отличительной чертой этой формы социально-поли-

тического протеста против военной угрозы явилась ее устойчи-

вость, обусловленная не только высокой степенью осознания

угрозы, нависшей над человечеством, но и позитивным опытом де-

сятилетий мирного сосуществования, вклад в который внесла и

социал-демократия. С сер. 80-х гг. это движение получило допол-

нительные мощные импульсы в результате принятия Советским

Союзом нового, гибкого внешнеполитического курса, определив-

шего внешнеполитическую деятельность СССР после апрельского

(1985 г.) Пленума ЦК КПСС.

Дальнейшее переосмысление ориентиров в области внешней

политики далось социал-демократическому движению непросто.

Одни из партий, принадлежавших к этому движению, пошли в

данной области дальше, другие задержались. При общей ориен-

тации на разрядку международной напряженности часть социал-

демократических партий сохранила сдержанное отношение к про-

цессу переосмысления реалий мировой политики, сформировав-

шихся под воздействием исторического развития первых послево-

енных десятилетий. Другая — заняла более четкую позицию по во-

просам войны и мира, добиваясь отказа от политики диктата и

угрозы силой, выступая за мирное сосуществование государств

с различным общественным строем, за соглашение о снижении

уровня военного противостояния на Европейском континенте

и т. д.

В процессе поиска новой идентификации, начавшегося во 2-й

пол. 80-х гг. и не закончившегося по сей день, в социал-демокра-

тическом движении выкристаллизовались 2 основных направле-

ния. В политической Публицистике эти направления нередко

именуют модернистским и традиционалистским. За неимением

лучших эти наименования можно использовать, хотя они не пол-

ностью и не совсем точно выявляют сущность описываемых яв-

лений.

Характеризуя эти направления, важно прежде всего опреде-

лить то общее, что позволяет рассматривать их как некое идейно-

политическое единство. Оба они относят себя к реформистскому

9

течению, противопоставляя себя тем самым революционным дви-

жениям. Оба признают существующую в развитых капиталистиче-

ских странах общественно-экономическую и политическую систему

наиболее рациональной из всех, с которыми до сих пор прихо-

дилось иметь дело человечеству. В то же время как одно, так и

другое направления решительно подчеркивают неприятие нео-

консервативного (или — что, по сути дела, равнозначно — «уль-

тралиберального») подхода к действительности и основанной на

нем экономической и социальной политики. Оба провозглашают

свою способность и готовность противопоставить неоконсерватив-

ной модели экономического, социального и политического разви-

тия стран развитого капитализма альтернативную модель — бо-

лее социальную, гуманную и тем самым менее «взрывчатую», чем

та, которую предлагают неоконсерваторы.

На этом, однако, сходство между обоими направлениями в

социал-демократическом движении заканчивается. За его преде-

лами начинаются расхождения, которые побуждают некоторых

наблюдателей выражать сомнение в правомерности рассмотрения

обоих направлений в едином контексте.

Каковы же эти расхождения? Обратимся сначала к направ-

лению, которое характеризуют как традиционное. К нему обычно

относят такие партии, как СДПГ, Социал-демократические пар-

тии Финляндии и Швейцарии, Социал-демократическая рабочая

партия Швеции, Социалистическая партия Австрии, частично

Лейбористская партия Великобритании и ряд других партий и

внутрипартийных групп. Для них издавна характерна тесная

связь с промышленным рабочим классом, профессиональными

союзами и рабочим кооперативным движением. Они, как правило,

обладают устойчивыми традициями экономической и политиче-

ской борьбы за насущные интересы рабочих и других трудящих-

ся, имеют мощные корни в политической культуре своих стран.

Партии, составляющие данную группу, не являются тради-

ционалистскими в буквальном понимании. Они отдают себе отчет

в тех серьезных переменах, которые происходят в производитель-

ных силах капиталистического общества и находят столь сущест-

венное отражение в его социальной и политической структурах.

Происходящие ныне и перспективные преобразования в матери-

альной базе и надстроечных институтах признаются ими неизбеж-

ным и в конечном итоге позитивным следствием поступательного

развития человеческого сообщества.

10

Принимая эти исходные позиции и не посягая на основы

существующего строя, партии данного направления в то же время

категорически выступают против того, чтобы неизбежные издерж-

ки происходящих преобразований возлагались на плечи наибо-

лее ущемленных в социальном отношении групп населения путем

сокращения занятости, демонтажа социальной инфраструктуры,

против неограниченного господства отношений бесчеловечности,

корыстолюбия и эгоизма. Отражая интересы той части населения,

которая либо уже явилась жертвой происходящих структурных

перемен, либо может стать ею в ближайшие годы, эти партии ис-

ходят из того, что часть населения, названная выше, поныне со-

ставляет большинство общества и будет оставаться им впредь —

по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Поэтому здоровое

развитие общественных отношений возможно лишь в том случае,

если этому большинству предоставят возможность приспособиться

к новой ситуации без серьезных экономических и социальных по-

терь.

Эта сторона деятельности традиционалистского направления

в социал-демократическом движении, естественно, находит под-

держку стоящих левее от нее политических партий и движений, в

том числе коммунистов и левых экологистов.

Второе направление — модернистское — объединяет партии и

внутрипартийные группы, слабее связанные с рабочим классом,

его профессиональными организациями. Обычно для обстановки,

в которой складывались и действуют такие партии, характерно

существование влиятельного коммунистического движения (или,

по меньшей мере, устойчивых традиций революционной борьбы).

В условиях острой конкуренции за поддержку традиционного ра-

бочего класса партии, примкнувшие к модернистскому течению,

особенно интенсивно стремятся заручиться влиянием за предела-

ми своей считавшейся естественной социальной базы. Постепенно

защита интересов промышленных рабочих перестает быть доми-

нирующей для этих парной, трансформирующихся в организации,

которые ориентируются на группы трудящихся наемного умствен-

ного труда, занятых в новейших отраслях производства, на сред-

ние слои научно-технической и гуманитарной интеллигенции, наи-

более тесно связанные с потребностями технологической рево-

люции.

Наиболее типичны в этом отношении Итальянская п Порту-

гальская социалистические партии.

В

Отсюда и специфика позиций, которые заняли партии этого

типа в обстановке, сложившейся в 80-е гг. Сдвиги в социальной

структуре капиталистического общества теоретики этих партий

однозначно восприняли как вытеснение рабочего класса из его

прежней социальной роли. Соответственно он перестал восприни-

маться как главный носитель социальных отношений: ему стали

отказывать в роли производителя продуктов, первостепенного по

важности агента при осуществлении непосредственного труда;

игнорировалось его значение как основного общественного фак-

тора создания новых систем производства. Был сформулирован

вывод о размывании классового сознания рабочих, о потере ими

готовности считать себя носителями определенной коллективной

воли. При оценке перспектив капитализма за исходную позицию

принималось предположение, согласно которому уменьшение роли

рабочего класса — это процесс, набирающий такую скорость, что

применительно к ближайшим десятилетиям можно будет говорить

о его полном (или почти полном) растворении.

Из всего этого вытекают и конкретные представления о целях

и политических действиях соответствующих партий. В экономиче-

ской области провозглашается курс на решительное преобразо-

вание промышленной базы — вне зависимости от негативных по-

следствий для значительной части наемных работников в тради-

ционных отраслях производства. В социальной области речь идет

о необходимости жертв со стороны населения во имя будущих

успехов. В политической — ставится вопрос об отказе от ряда тра-

диционных институтов. В частности, утверждается, что концепция

массовой сплоченной рабочей партии, являвшейся издавна важ-

нейшим и эффективнейшим инструментом рабочего класса в

борьбе за свои права, перестала соответствовать потребностям

времени. Заменить ее должна принципиально иная концепция —

организационно слабо связанного объединения, члены которого

придерживаются более или менее идентичных взглядов по наи-

более важным вопросам текущей жизни и проявляют готовность

отдать голоса за определенную программу конкретных действий.

Нередко партии, относящиеся к модернистскому направлению,

упрекают в том, что в своей конкретной практике они переходят

на позиции неоконсерватизма. В этом упреке имеется доля исти-

ны. Однако в целом он несправедлив. Хотя многие практические

действия модернистских партий (или их планы — в тех случаях,

когда они не находятся у власти) по ряду параметров совпадают

12

с неоконсервативными, системы ценностей, которыми руководст-

вуются обе политические силы, различны. Социал-демократиче-

ские партии модернистского направления, несмотря на их готов-

ность пожертвовать интересами экономически и социально ущем-

ленной части населения, в том числе традиционного рабочего

класса, не перестают быть тем самым левой политической силой,

представляющей взгляды массовых отрядов трудовой обществен-

ности. Другое дело, что между ними и традиционалистскими со-

циал-демократическими партиями явно расширяется пропасть, ко-

торая может развести их по разным местам в партийно-политиче-

ской структуре капиталистического общества. При этом слож-

ность отношений между обоими течениями усугубляется тем, что

границы между ними нередко проходят не только между партиями,

но и внутри партий. В традиционных партиях активно действуют

модернистские фракции, в модернистских — традиционные.

При всех различиях между течениями в социал-демократиче-

ском движении существуют главные направления теоретических

и политических поисков, являющиеся общими для социал-демо-

кратии в целом. Каковы же эти направления?

В области внутренней политики продолжает сохраняться бо-

лее критическая, чем в 50—60-е гг., оценка капитализма. Острие

критики направляется против «необузданных» проявлений капи-

талистического способа производства в социальной и экологиче-

ской сферах. В противовес консервативной ориентации на неогра-

ниченную игру рыночных сил делается упор на сохранение эконо-

мической, социальной и экологической активности государства.

Отвергая ориентацию на «нулевой рост», партии социал-демокра-

тической ориентации выступают за «качественный» экономический

рост, ориентирующийся на социальные и экологические потреб-

ности основной массы населения.

При решении проблем, обусловленных адаптацией капитализ-

ма к потребностям современного этапа научно-технической рево-

люции, первостепенное внимание уделяется ограничению массовой

безработицы. Конкретные^программы в этой области, выдвигае-

мые социал-демократическими партиями, включают в себя меры

по созданию дополнительных рабочих мест путем целенаправлен-

ных инвестиций, сокращения продолжительности рабочей недели,

развертывания работ общенационального значения. Решающая

роль в осуществлении этих программ отводится государству. Боль-

шое значение придается также системе профессионально-техни-

13

ческого образования, призванной привести структуру предложе-

ния рабочей силы в большее соответствие со структурой спроса

на нее в условиях новейшего этапа научно-технической рево-

люции.

Отношение социал-демократии к нынешнему техническому

прогрессу оценивается большинством близких к ней теоретиков

как «промежуточное», чуждое как модернизаторской эйфории нео-

консерваторов, так и антииндустриалистской ориентации «зеле-

ных».

В отличие от прежних времен для социал-демократических

оценок, сложившихся под давлением экологических движений, ха-

рактерен больший учет потребностей охраны окружающей среды.

В соответствии с этим заметный упор делается на сочетание

борьбы за освобождение от материальной нужды и за справедли-

вое распределение доходов с борьбой за обеспечение экологиче-

ских основ существования человека.

Многие социал-демократические партии, анализируя конкрет-

ную ситуацию, все чаще приходят к выводу, что система социаль-

ной защищенности, созданная усилиями рабочего движения в

первые послевоенные десятилетия, оказалась крайне неустойчи-

вой. В отличие от неоконсерваторов, объясняющих трудности со-

циальной политики «перенапряжением системы социальных ус-

луг», социал-демократы возлагают ответственность за них на по-

литику крупного капитала. Отсюда их более или менее последо-

вательные выступления против неоконсервативной стратегии

сокращения социальных ассигнований. Соответственно они отвер-

гают идею «приватизации социального риска», которую отстаива-

ют неоконсервативные силы.

Социал-демократические теоретики не отказались от идей

«социального партнерства», которые они отстаивали прежде.

Тем не менее их отношение к такому партнерству стало менее

однозначным. При трактовке этой проблемы нередко делается

упор на то, что позиции капитала в рамках такого партнерства

диктуются эгоистическими соображениями. В само понятие «со-

циального партнерства» все чаще включается элемент социаль-

ного противоборства. Соответственно предполагается, что «соци-

альное партнерство» представляет собой неустойчивое равнове-

сие, которое может сохраняться только при условии постоянного

нажима со стороны организаций, представляющих интересы тру-

дящихся.

14

Принципиальная оценка социал-демократическими теоретика-

ми роли государства и парламентской системы осталась в прин-

ципе прежней. Однако в процессе теоретических поисков в боль-

шей степени характерен упор на необходимость развития само-

управления, приближения управления к гражданам, развития

децентрализации и плебисцитарных форм демократии. Гораздо

большее, чем прежде, внимание уделяется демократизации эко-

номики, управлению средствами массовой информации. В боль-

шей степени учитывается зависимость государственной политики

от решений, принимаемых в частнохозяйственной сфере.

В конкретной политической деятельности демократический по-

тенциал, свойственный социал-демократическому движению, в

ряде случаев проявился в действиях, направленных на отпор по-

сягательствам консервативных сил на буржуазно-демократические

права и свободы, в активной поддержке движения за расширение

участия трудящихся в управлении на новые области (при приме-

нении новой техники и технологии на производстве и в админист-

ративной области, в средствах массовой информации и т. д.), в

борьбе за социальные гарантии в сфере незащищенного труда

и т. д.

Уделяя большое внимание проблеме прав человека, социал-

демократические партии, в отличие от неоконсерваторов и либера-

лов, настойчиво подчеркивают неразрывное единство индивиду-

альных, гражданских и коллективных социальных прав. При этом

они не игнорируют ущемления социальных прав трудящихся при

капитализме.

Если на протяжени:^70-х гг. для большинства партий, примы-

кающих к социал-демократическому движению, было характерно

сдержанное, если не недоброжелательное, отношение к новым

демократическим движениям, то в кон. 80-х гг. среди большинства

европейских партий — членов Социалистического интернационала

возобладало отношение к этим движениям как потенциальному

важному партнеру. Социал-демократические партии пытаются

представлять интересы новых демократических движений в по-

литической жизни, налаживают с ними контакты, хотя далеко не

всегда удачно.

В области внешней политики для большинства социал-демо-

кратических партий характерна сейчас гораздо более активная,

чем прежде, ориентация на совместный поиск путей и средств,

обеспечивающих мирное сосуществование различных обществен-

15

них систем. Подчеркивая свою неотъемлемую принадлежность к

«Западу», то есть к капиталистической системе, они, как правило,

исходят из того, что противостояние систем должно происходить

в мирных формах. Выдвигавшееся еще ранее рядом социал-де-

мократических партий требование замены стратегии ядерного

устрашения стратегией совместной безопасности НАТО и Варшав-

ского Договора нашло дальнейшее развитие в концепции доста-

точной безопасности. Ориентация на «партнерство в области без-

опасности» стала основой свойственных ряду социал-демократи-

ческих деятелей представлений о внешнеполитической стратегии.

В результате их точка зрения и позиции государств — участников

Варшавского Договора по проблемам обеспечения мира сблизи-

лись.

Выражением позитивного сдвига в подходе социал-демокра-

тии к проблемам безопасности и разоружения явилась проявляе-

мая ими в 80-х гг. готовность к двух- и многосторонним диалогам

с представителями социалистических стран о средствах и путях

обеспечения мира и решения других глобальных проблем. В ка-

честве положительного явления следует отметить также готов-

ность социал-демократии принять тезис о недопустимости деста-

билизирующего вмешательства сторон в дела друг друга, призна-

ние того, что такое вмешательство противоречит духу и смыслу

диалога во имя обеспечения мира. Очень важно также согласие

социал-демократии с тем, что спор идеологий, продолжающийся

в условиях мирного соревнования, не должен переноситься на

межгосударственные отношения.

С сер. 80-х гг. социал-демократические партии Западной Ев-

ропы стали уделять большое внимание вопросам развития обще-

европейских отношений. При этом выкристаллизовались подходы,

по ряду аспектов совпадающие с представлениями государств —

участников Варшавского Договора о будущем «европейском

доме».

Более позитивный, чем прежде, характер приобрела политика

социал-демократических партий в отношении развивающихся

стран Азии, Африки, Латинской Америки. Вплоть до 70-х гг. оп-

ределяющей чертой этой политики было стремление сдержать

влияние социализма в этих регионах и обеспечить развитие рас-

положенных там стран по капиталистическому пути. В общих чер-

тах эта цель осталась прежней. Однако теперь конкретное острие

политики, проводимой социал-демократическими партиями, не-

16

редко направляется против неоколониальной эксплуатации разви-

вающихся стран транснациональными корпорациями, против вме-

шательства в дела этих стран промышленно развитых капитали-

стических государств, против реакционных местных режимов,

против неоколониалистской агрессивной политики Соединенных

Штатов. Это проявляется в политической и материальной под-

держке революции в Никарагуа, в выступлениях против расист-

ского режима в Южноафриканской Республике, в попытках разря-

дить конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке и т. д. Подоб-

ная позиция привела в ряде случаев к признанию законными и

оправданными вооруженные формы борьбы народов угнетенных

стран против диктаторских, реакционных режимов.

Заметные сдвиги произошли и в отношении социал-демокра-

тии к коммунистам, особенно к правящим коммунистическим пар-

тиям. Определяющую роль в этом сыграла политика перестройки,

проводимая КПСС. Перестройка стала тем явлением, которое

поставило социал-демократию перед необходимостью всесторонне

учитывать общественные процессы, происходящие в СССР, отказы-

ваясь при этом от ранее сложившихся стереотипов (в частности,

от представления о неспособности реального социализма к ре-

формам и саморазвитию).

Перемены, происходящие в мире социализма, стимулировали

готовность социал-демократии к контактам с ним как по государ-

ственной, так и по общественной линии, реализуемым ныне в

различных формах. Это, правда, пока не означает готовности со-

циал-демократических партий к сотрудничеству с компартиями

в своих странах. На этом пути все еще существует множество

препятствий. В одних случаях это накопившееся за годы взаим-

ное ожесточение; в других — соперничество за общую социаль-

ную базу; в третьих —^малая заинтересованность социал-демокра-

тов в сотрудничестве со слабой, не обладающей необходимым

удельным весом коммунистической партией. Очевидно, что прео-

доление таких препятствий потребует времени.

А. А. Галкин

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Социалистический интернационал

Состав СИ. Социалистический интернационал — междуна-

родная организация социал-демократического движения, членами

которой являются также политические партии различного толка

из развивающихся государств. Согласно Уставу СИ, принятому

на XVII конгрессе (г. Лима, июнь 1986 г.), «Социалистический

интернационал представляет собой объединение политических

партий и организаций, стремящихся к осуществлению принципов

демократического социализма».

СИ был основан на международном конгрессе социал-демо-

кратии, проходившем в кон. июня — нач. июля 1951 г. во Франк-

фурте-на-Майне. Его созданию предшествовала многолетняя под-

готовительная работа видных деятелей социал-демократии в рам-

ках Комитета интернациональных социалистических конферен-

ций (КОМИСКО), существовавшего в 1947—51 гг.

В СИ входят 52 партии, имеющие статус полноправных чле-

нов, то есть обладающие правом голоса и обязующиеся платить

членские взносы: Австралийская лейбористская партия — АЛП

Социалистическая партия Австрии — СПА; Барбадосская лейбо-

ристская партия — БЛП; Социалистическая партия (фламанд-

цы), Бельгия — СП (фл.); Социалистическая партия (франкофо-

ны), Бельгия — СП (фр.); Прогрессивный фронт вольтийцев Бур-

кина-Фасо— ПФВБФ; Лейбористская партия (Великобрита-

ния)— ЛПВ; Лейбористская партия Северной Ирландии —

ЛПСИ; Социал-демократическая лейбористская партия (Север-

1 С целью унификации в аббревиатуру названий партий, вне зависи-

мости от принятой в данной стране, внесено название государства.

18

ная Ирландия) — СДЛПСИ; Демократическое действие (Вене-

суэла)— ДДВ; Демократическая социалистическая партия (Гва-

темала)— ДСПГ; Социал-демократическая партия Дании —

СДПД; Доминиканская революционная партия — ДРП; Партия

труда Израиля — ПТИ; Объединенная рабочая партия (Изра-

иль) — ОРПИ; Лейбористская партия Ирландии — ЛПИ; Соци-

ал-демократическая партия Исландии — СДПИ; Испанская со-

циалистическая рабочая партия — ИСРП; Итальянская социал-

демократическая партия — ИСДП; Итальянская социалистичес-

кая партия — ИСП; Новая демократическая партия (Канада) —

НДПК; Партия национальное освобождение (Коста-Рика) —

ПНОКР; Прогрессивно-социалистическая партия (Ливан) —

ПСПЛ; Люксембургская социалистическая рабочая партия —

ЛСРП; Лейбористская партия (Маврикий) — ЛПМ; Партия де-

мократического действия (Малайзия) — ПДДМ; Лейбористская

партия Мальты — ЛПМ; Партия труда (Нидерланды) — ПТН;

Лейбористская партия (Новая Зеландия)—ЛПНЗ; Норвежская

рабочая партия — НРП; Революционная фебреристская партия

(Парагвай) — РФПП; Португальская социалистическая партия —

ПСП; Национальное революционное движение (Сальвадор) —

НРДС; Сан-Маринская социалистическая единая партия —

СМСЕП; Социалистическая партия Сенегала — СПС; Республи-

канская народная партия демократических социалистов США —

РНПДС США; Социал-демократы США — СД США; Социал-

демократическая партия Германии — СДПГ; Социал-демократи-

ческая партия Финляндии — СДПФ; Французская социалистиче-

ская партия — ФСП; Радикальная партия Чили — РПЧ; Социал-

демократическая партия Швейцарии — СДПШ; Социал-демокра-

тическая рабочая партия Швеции — СДРПШ; Демократическая

левая (Эквадор) —ДЛЭ; Народная национальная партия (Ямай-

ка)— ННПЯ; Социалистическая партия Японии — СПЯ; Партия

демократического социализма (Япония)—ПДСЯ.

На XVIII конгрессе СИ полноправными членами стали также

Нациопал-демократич^кая партия (Египет); Демократическое

конституционное объединение (Тунис); Социал-демократическая

народная партия (Турция); Демократическая трабальчстская пар-

тия (Бразилия); Новое антильское движение (о. Кюрасао).

Кроме того, в СИ входят 16 партий, имеющих статус кон-

сультативных членов, которые, согласно Уставу, имеют право вы-

ступать на конгрессах, обязуются платить взносы, но не имеют

19

права голоса: Избирательное движение народа (о. Аруба, со-

ставная часть Королевства Нидерландов); Левое революционное

движение (Боливия); Избирательное движение народа (Вене-

суэла); Альянс трудящихся Гайаны; Партия Сиумут (о. Гренлан-

дия, часть Королевства Дании); Единый демократический союз

центра Кипра; Перуанская апристская партия; Партия независи-

мости Пуэрто-Рико; Прогрессивная лейбористская партия (Сент-

Люсия); Демократическая левая партия (Турция).

На XVIII конгрессе СИ в число консультативных членов бы-

ли приняты: Лейбористская партия о. Сент-Винсента и Грена-

дин; Революционная прогрессивная националистическая партия

(ПАНПРА) Гаити; Порыв к национальному единству (Вундзи)

Мадагаскара; Пакистанская народная партия; партия Конгресса

Непала; Движение народного единства Туниса. XVIII конгресс

принял решение временно приостановить консультативное член-

ство в СИ Революционно-демократической партии Панамы.

Консультативными членами СИ являются также представите-

ли т. н. «партий в эмиграции» из Болгарии, Венгрии, Чехослова-

кии, Польши, Румынии, Югославии, а также из Латвии, Литвы,

Эстонии.

Членами СИ являются т. н. «братские организации» — Со-

циалистический интернационал женщин, Международный союз

молодых социалистов, Социалистический интернационал просве-

щения. Представители этих организаций имеют статус полноправ-

ных членов. Статус консультативных членов имеют ассоцииро-

ванные организации СИ: Социалистическая организация для

стран Азии и бассейна Тихого океана; Конфедерация социали-

стических партий Европейского сообщества; Социалистическая

группа в Европарламенте; Международный фонд социалистиче-

ской и демократической прессы; Международный союз учителей

социал-демократов; Еврейский рабочий союз; Рабочий спор-

тивный интернационал; Союз социалистов стран Восточной и

Центральной Европы; Международное сионистское движение.

Согласно Уставу, «Социалистический интернационал призван

укреплять связи между объединившимися в нем партиями и ко-

ординировать их политическую линию и действия путем дости-

жения согласия». Другая задача СИ — расширять связи с иными

партиями социалистической ориентации, не являющимися члена-

ми СИ, но желающими сотрудничать с ним.

20

Руководящие органы СИ. Высший орган СИ — конгресс, созы-

ваемый, согласно Уставу, раз в 3 года. В работе конгресса при-

нимают участие все руководители СИ, а также делегации пар-

тий— членов СИ, др. входящих в пего организаций. Всего с

1951 г., когда был основан Социнтерн, проведено 18 конгрессов:

1951 г.— Франкфурт-на-Майне; 1952 г.— Милан; 1953 г.— Сток-

гольм; 1955 г.— Лондон; 1957 г.— Вена; 1959 г.— Гамбург;

1961 г.— Рим; 1963 г.— Амстердам; 1964 г.— Брюссель; 1966 г.—

Стокгольм; 1969 г.— Истборн; 1972 г.— Вена; 1976 г.— Женева;

1978 г.— Ванкувер; 1980 г.— Мадрид; 1983 г.— Албуфейра;

1986 г.— Лима; 1989 г.— Стокгольм.

Конгресс провозглашает принципы деятельности СИ, прини-

мает Устав, новые партии и организации в ряды СИ (для чего

необходимо не менее 2/з голосов всех членов). В регламенте ра-

боты всех конгрессов СИ 70—80-х гг.: выступление председателя

(президента) СИ, генерального секретаря СИ, а также делегатов

от партий — членов этой организации. На конгрессе принимаются

резолюции как общего характера, так и специальные, посвящен-

ные тем или иным международным или региональным проблемам.

Эти документы имеют рекомендательный, а не обязательный ха-

рактер.'На XVI и XVII конгрессах общеполитические резолюции

получили название от места проведения конгрессов («Деклара-

ция Албуфейры», «Манифест Лимы»). Также в качестве доку-

мента принимаются доклады, подготовленные специальными ко-

митетами и миссиями, действующими в рамках Социнтерна.

В период между конгрессами высшим органом СИ является

Совет (до 1986 г.— Бюро). На Совете присутствуют представите-

ли партий — членов СИ (по 2 человека от каждой партии), а так-

же Социалистического интернационала женщин, Международно-

го союза молодых социалистов, Социалистического интернацио-

нала просвещения. Представители каждой страны (вне зависи-

мости от числа представляемых партий), а также организации

имеют по одному голосу. Функции Совета предполагают приня-

тие им в период междк конгрессами политических решений, ре-

комендаций о приеме новых членов в СИ или исключение из его

рядов, а также внесение изменений в Устав СИ. Совету принад-

лежит право созыва конгрессов, рекомендаций на руководящие

посты в СИ (председатель, вице-председатели, генеральный сек-

ретарь). Согласно Уставу, Совет созывается 2 раза в год. Мно-

гие из принимаемых на его заседаниях резолюций приравнива-

21

ются к важнейшим документам Социнтерна. В практику работы

СИ входит также созыв других представительных форумов: Пре-

зидиума (участвует председатель (президент), вице-председатели,

генеральный секретарь), совещаний вице-председателей, лидеров

партий — членов СИ.

В 80-е гг. на конгрессы Социнтерна и некоторые заседания

его Совета (Бюро) приглашались гости от ряда политических

партий и организаций: Индийский национальный конгресс (И);

Гражданский радикальный союз Аргентины; Институционно-рево-

люционная партия Мексики; СФНО Никарагуа; Партия Колора-

до (Уругвай); Социалистический союз народных сил Марокко;

ПАСОК Греции; Демократическая партия США; фронт Полиса-

рио; Фронт национального освобождения Алжира; СВАПО На-

мибии; АНК ЮАР; ФРЕЛИМО Мозамбика; многих других поли-

тических партий и движений стран Азии, Африки и Латинской

Америки. На заседании Совета СП (Мадрид, май 1988 г.) и на

XVIII конгрессе (Стокгольм, июнь 1989 г.) присутствовали в ка-

честве наблюдателей представители КПСС. Наблюдателями на

последнем конгрессе СИ были также представлены ВСРП, ПОРП,

ИКП, ООП.

Функцией Совета является созыв специальных и региональ-

ных конференций, создание исследовательских групп и комите-

тов, назначения руководящих деятелей этих органов СИ. В СИ

функционируют следующие органы: Консультативный совет по

разоружению (председатель — К. Сорса — СДПФ), Комитет по

Латинской Америке и Карибскому бассейну (X. Ф. Пенья Го-

мес— ДРП); Комитет по Ближнему Востоку (Г.-Ю. Вишнев-

ский— СДПГ); Комитет по Южной Африке (В. Кок — ПТН);

Комитет по экономической политике (М. Мэнли — ННПЯ); Ко-

митет по экологическим проблемам (Б. Даль—СДРПШ); Ко-

митет по правам человека (П. Янкович — СПА, А. Градин —

СДРПШ); Комитет солидарности с Чили (Р. Стеен —НРП).

Кроме того, функционируют Рабочая группа по проблемам Сре-

диземноморья (М. Бонивер — ИСП) и Исследовательская группа

по проблемам Африки (П. Янкович — СПА и Дж. Ка — СПС).

Руководящий состав СИ. Председатель (президент) СИ из-

бирается конгрессом Социалистического интернационала. Срок

пребывания на этом посту не ограничен каким-либо временным

22

отрезком. С момента основания СИ его председателями были:

М. Филлипс (ЛИВ, 1951—57 гг.); А. Андерсен (СДПД, 1957—

63 гг.); Э. Олленхауэр (СДПГ, 1963 г.); Б. Питтерман (СПА,

1964—76 гг.). С ноября 1976 г. председателем СИ является

В. Брандт (СДПГ). Согласно Уставу, «председатель совместно с

генеральным секретарем, а при необходимости — с одним или не-

сколькими вице-председателями, может в период между заседа-

ниями Совета принимать политические решения»1. Практически

этими решениями являются заявления по поводу важных между-

народных событий, обращения к главам правительств или госу-

дарств и т. д. Председатель 1—2 раза в год собирает Президиум

Социнтерна, состоящий помимо него и генерального секретаря из

вице-президентов Социнтерна. На заседания Президиума могут

приглашаться также почетные председатели СИ (их количество

не ограничено). Это, как правило, бывшие деятели СИ, вышед-

шие в отставку видные политические деятели партий — членов

СИ. Ныне почетными председателями являются 17 человек. Среди

них, в частности, М. Фут и Я. Микардо (ЛПВ), С. Пертини

(ИСП), Г. Уитлем (АЛП), М. Соареш (ПСП), С. Мансхолт

(ПТН), Б. Крайский (СПА), А. Йоргенсен (СДПД), Л. Жоспен

(ФСП), Р. Борха (ДЛЭ).

На конгрессе СИ избираются вице-председатели Социнтерна.

Срок их пребывания в этом качестве не фиксируется.

Количество вице-председателей может колебаться от 2 до 25.

На XVIII конгрессе вице-председателями были избраны:

С. Аукен (СДПД); Л. Бризола (ДТПБ); Д.-Э. Бродбент

(НДПК); Г. X. Брундтланд (НРП); Ф. Враницкий (СПА);

Ф. Гонсалес (ИСРП); А. Диуф (СПС); В. Джумблат (ПСПЛ);

И. Карлссон (СДРПШ); Н. Киннок (ЛПВ); В. Кок (ПТН);

Б. Кракси (ИСП); Д. Лонги (ЛИНЗ); К. ван Мирт (СП — фл.);

П. Моруа (ФСП); М. Мэнли (НППЯ); Э. Нагасуэ (ПДСЯ);

Д. Одубер (НОКР); К.-А. Перес (ДДВ); Ш. Перес (ПТИ);

К. Сорса (СДПФ); Э. Симма (РПЧ); Г. Унго (НРДС); Х.-Й. Фо-

гель (СДПГ); Р. Хоук (АЛП). Кроме того, посты вице-председа-

телей занимают руководители четырех входящих в СИ органи-

заций: Социалистического интернационала женщин (А. Градин —

СДРПШ); Международного союза молодых социалистов (А. Гу-

1 В тексте Устава СИ — «The President»; в советской прессе употреб-

ляется «председатель».

23

зенбауэр— СПА); Комитета по Латинской Америке и Карибско-

му бассейну (Х.-Ф. Пенья Гомес — ДРП) и Конфедерации со-

циалистических партий Европейского сообщества (Г. Спитальс —

СП —фр.).

Генеральный секретарь СИ контролирует работу Секретариа-

та. Как правило, он непосредственно участвует в деятельности

различных рабочих групп и миссий Социнтерна. На нем лежит

ответственность за организационную деятельность СИ. Штаб-

квартира секретариата — г. Лондон. Там же выпускается журнал

«Соушелист афферс» и пресс-релиз СИ «Соушелист ньюс». До

нач. 80-х гг. «Соушелист афферс» выходил под редакцией гене-

рального секретаря СИ. В 1983—85 гг. журнал редактировал

представитель НДПК Р. Сирс.

На XVIII конгрессе генеральным секретарем СИ был избран

представитель РПЧ Л. Айяла. До него этот пост занимали: ав-

стриец Ю. Браунталь (1951—56 гг.), американец Б. Бреттой

(1956—57 гг.), англичанин А. Карти (1957—69 гг.), австриец

Г. Яничек (1969—76 гг.), швед Б. Карлссон (1976—83 гг.) и

финн П. Вяянянен (1983—89 гг.).

Программные документы СИ1. В 1951—86 гг. основным про-

граммным документом СИ, излагавшим теоретические позиции

этой организации, являлась декларация «Цели и задачи демокра-

тического социализма», принятая на учредительном конгрессе

Социнтерна во Франкфурте-на-Майне. В декларации содержалась

критика капитализма, который назывался несправедливой обще-

ственной системой, порождающей неравенство, эксплуатацию

большинства меньшинством, нужду и бедствия трудящихся, ис-

пользование богатств общества в интересах привилегированных

слоев, порабощения одних наций другими и т. д. Декларация со-

держала также резко негативную оценку положения дел в со-

циалистических странах, утверждая, что в них создано «новое

классовое общество».

В качестве альтернативы капитализму и коммунизму противо-

поставлялся демократический социализм — общество, где дол-

жны быть воплощены принципы политической, экономической и

социальной демократии. Политическая демократия трактовалась

1 Даются в изложении.

24

как осуществление демократических прав и политических свобод

(свобода мысли, слова, образования, организаций и религии).

В этой связи говорилось о всеобщем равном избирательном пра-

ве, о равенстве перед законом, о соблюдении законности. Эконо-

мическая демократия представлялась как совокупность общест-

венного самоуправления, внедренного в хозяйственную жизнь.

«Социализм,— отмечалось в декларации,— стремится заменить

капитализм такой системой, где общественные интересы важнее

интересов частной прибыли». Особую роль в системе экономиче-

ской демократии должна играть общественная собственность —

национализированные, муниципальные, кооперативные предприя-

тия. Однако эти формы собственности должны сочетаться с част-

ной собственностью. Главной опасностью для экономики назы-

валась бюрократизация ее структур. Социальная демократия

идентифицировалась с социальными правами трудового населе-

ния, которые должны были не только сохраняться, но и расши-

ряться. Главной целью демократического социализма называ-

лось освобождение людей от любых форм угнетения, создание ус-

ловий для всестороннего развития личности.

По мнению авторов декларации, уже к нач. 50-х гг. демокра-

тический социализм вступил — благодаря деятельности социал-

демократических правительств ряда капиталистических госу-

дарств — в стадию осуществления. «В некоторых странах уже за-

ложены основы социалистического общества, здесь исчезают

дьявольские корни капитализма и с новой энергией развиваются

общественные принципы». В декларации утверждалось, что «не-

контролируемый капитализм» постепенно уступает место новой

экономической системе, «в условиях которой вмешательство госу-

дарства и коллективная собственность ограничивают сферу дея-

тельности частных капиталистов».

Важной особенностью трактовки демократического социа-

лизма в декларации 1951 г. было признание «мировоззренческо-

го нейтралитета» этой доктрины. «Социализм является междуна-

родным движением, которое не требует строгого единообразия.

Основывают ли социалисты свою доктрину на марксизме или на

других методах анализа общества, или же их воодушевляют прин-

ципы религии и гуманизма,— все они стремятся к единой цели —

обществу, где будет торжествовать социальная справедливость,

лучшая жизнь, свобода и мир во всем мире».

Часть декларации 1951 г. была посвящена анализу междуна-

* 25

родных проблем, истолкованию их с точки зрения перспектив

демократического социализма. Содержался призыв к сотрудни-

честву всех народов во имя сохранения мира на Земле; в этой

связи особая роль отводилась ООН. Говорилось о необходимо-

сти разоружения и создания системы коллективной безопасности.

Выражалась солидарность с народами колониальных и развиваю-

щихся государств; в этой связи подчеркивалась необходимость

перераспределения мирового богатства и организации помощи от-

сталым регионам нашей планеты. Подчеркивался интернациональ-

ный характер демократического социализма.

В июне 1962 г. в Осло на заседании Генерального Совета СИ

была принята программная декларация «Мир сегодня: социали-

стическая перспектива». Хотя она не заменяла собой документ

1951 г. «Цели и задачи демократического социализма», ее кор-

ректирующее и уточняющее значение было очевидно. «Мир се-

годня» должен был показать готовность лидеров СИ учесть пе-

ремены, происшедшие в мире за десятилетие после принятия

Франкфуртской декларации.

Основной упор был сделан на экономические достижения про-

мышленно развитых капиталистических стран. Высоко оценива-

лись достижения научно-технической революции. Подчеркива-

лось, что многие пороки капитализма оказались устраненными.

В этой связи говорилось о контроле над производством, о «но-

вых формах» собственности, об уменьшении безработицы, улуч-

шении системы социального обеспечения, сокращении рабочей

недели, расширении возможностей для получения образования и

отдыха. Особо подчеркивалось, что «наиболее значительные со-

циальные перемены произошли в странах, где партии демократи-

ческого социализма могли оказать на это развитие эффективное

воздействие». Там же, где социал-демократы находились в оппо-

зиции, они вынуждали буржуазные партии проводить важные со-

циальные мероприятия. Наряду с этим были отмечены и «спады

производства, усиливающаяся концентрация экономической мо-

щи», «рост монополий», «огромное неравенство в распределении

богатства и доходов», использование капиталовложений для по-

лучения «капиталистической прибыли», разделение общества на

различные «социальные классы».

В числе задач, которые и в будущем оставались для социал-

демократии главными, называлось усиление контроля государства

и общественных организаций за экономикой, повышение ответст-

26

венности менеджеров за «всеобщее благо», развитие системы пла-

нирования экономики, защита потребителей и т. д. Делался вы-

вод, что «свободное развитие человеческой личности может быть

обеспечено только путем преобразования существующей соци-

ально-экономической структуры».

В документе 1962 г. была сделана попытка определить отно-

шение СИ к молодым государствам, вставшим на рубеже 50—

60-х гг. на путь национальной независимости. Им предлагалось

решать свои проблемы вне рамок капиталистического и коммуни-

стического общественного строя. В качестве конкретных мер СИ

рекомендовал молодым государствам развивать сельское хозяй-

ство, соединяя его с промышленностью, избегать быстрого роста

городов, налаживать кооперацию между городским и сельским

населением, шире использовать возможности планирования эко-

номики и т. д. Народы «третьего мира» предостерегались от

крайностей национализма и «авторитарных режимов». Документ

призвал промышленно развитые страны оказывать «третьему

миру» всестороннюю помощь.

Специальный раздел документа был посвящен положению дел

в социалистических странах. Наряду с признанием их успехов в

области науки, техники, образования, повышения жизненного

уровня в документе содержались крайне негативные оценки внут-

ренней политики этих государств. Народы несоциалистической ча-

сти нашей планеты предостерегались от практики «коммунисти-

ческого образца».

В сер. 70-х гг. руководство СИ, учитывая кардинальные пере-

мены, происходившие в мировой экономике и политике в капита-

листических, социалистических и развивающихся странах, при-

няло решение начать разработку новой «декларации принципов»,

заменяющей Франкфуртскую декларацию 1951 г. В 1978—83 гг.

специальная комиссия во главе с Ф. Гонсалесом работала над

созданием программного документа. На XVI конгрессе в Албу-

фейра был обнародован его проект. Однако на следующем, XVII

конгрессе в Лиме вместо принятия окончательного варианта про-

граммы был одобрен лишь ее некий промежуточный вариант

(«Мандат Лимы»), разработанный группой экспертов СИ во

главе с американским социалистом М. Харрингтоном (см.). При-

нятие Декларации принципов было отложено до следующего,

XVIII конгресса. Ее проект обсуждался на встрече лидеров СИ

в Вене (март 1989 г.). Доработкой этого документа занималась

27

специальная программная комиссия, возглавлявшаяся В. Бранд-

том. Окончательный вариант «Декларации принципов Социали-

стического интернационала» был единогласно одобрен делегата-

ми XVIII конгресса СИ (Стокгольм, июнь 1989 г.).

В Декларации принципов подтверждена верность СИ целям

и задачам, провозглашенным не только во Франкфуртской декла-

рации 1951 г., но также Первым и Вторым Интернационалами.

«Сегодня Социалистический интернационал сочетает традицион-

ную борьбу за свободу, справедливость и солидарность с глубо-

кой преданностью сохранению мира, с защитой окружающей сре-

ды, с развитием Юга». В документе дается самохарактеристика

Социнтерна как ассоциации независимых партий, «представители

которых хотят учиться друг у друга, совместно продвигать социа-

листические идеи и действовать для реализации этих идей на

международном уровне». Подчеркивается, что СИ «не является

наднациональной централизованной организацией», что каждая

входящая в Социнтерн партия «ответственна только перед собой

за реализацию решений Социалистического интернационала в

своей стране». Отмечается возможность различных путей реали-

зации в разных условиях идеи общества «основных ценностей

плюралистического демократического социализма». Констати-

руется в этой связи расширение географии членства в Социнтер-

не. Важной целью Социнтерна называется сотрудничество «со

всеми демократическими социалистическими движениями в мире».

Значительная часть программы посвящена анализу перемен

в мире в 50—80-е гг., который, подчеркивается, «радикально из-

менился со времени Франкфуртской декларации 1951 г.». По

мнению Социнтерна, с одной стороны, налицо такие положитель-

ные явления, как завершение процесса деколонизации, развитие

социального государства (см.), бесспорный прогресс научно-тех-

нической революции; известные успехи, особенно в 80-е гг., были

достигнуты в деле разоружения. С другой стороны, и современ-

ный мир полон несправедливостей. «Нарушаются гражданские

права, процветает расовая дискриминация и дискриминация по

признаку пола; возможности индивидуума все еще зависят от

того, где он родился, представителем какого класса является».

Революция в сфере технологии усугубила многие социальные

проблемы — занятость, экономический упадок отдельных регио-

нов; под сомнение поставлена среда обитания человека; проис-

28

ходит обнищание населения южной части нашей планеты. Про-

мышленно развитые страны страдают от массовой безработицы,

в то время как развивающиеся — от голода и ужасной бедности

большинства своих граждан.

Особо негативным явлением современности Декларация на-

зывает угрозу военных конфликтов между сверхдержавами.

В этой связи указывается на важность создания климата вза-

имного политического доверия. «Должны быть устранены фун-

даментальные экономические и социальные причины междуна-

родных конфликтов...» Для этого необходимо создать соответст-

вующий механизм их предотвращения или локализации. СИ вы-

сказывает следующее принципиальное положение: «Нельзя га-

рантировать длительный мир с помощью ядерного сдерживания

или гонки обычных вооружений».

В Декларации подчеркивается важность сотрудничества всех

государств в деле решения глобальных проблем современности.

Это сотрудничество не исключает «мирного соревнования об-

ществ с различными политическими и социальными структура-

ми». Социнтерн ставит в этой связи вопрос о «новой междуна-

родной культуре политического диалога», которая необходима

прежде всего для выживания человечества. Обещая внести свой

вклад в это дело, СИ констатирует: «Разрядка, международное

сотрудничество и мирное соревнование создают атмосферу, в ко-

торой могут процветать выдвигаемые сегодня самые многообе-

щающие инициативы».

Декларация принципов содержит критическую оценку ком-

мунистической идеологии, утверждая, что она утратила ту при-

влекательность, которую имела после Октябрьской революции и

во время борьбы с фашизмом. Излагая отношение социал-демо-

кратии к процессам обновления, происходящим в ряде социали-

стических государств, Декларация констатирует: «Социалистиче-

ский интернационал поддерживает все усилия, направленные на

трансформацию коммунистических обществ путем либерализации

и демократизации. Такой же поддержки заслуживает развитие

децентрализованных рыночных механизмов, борьба с бюрокра-

тизацией и коррупцией и в первую очередь осознание того, что

права человека и политическая открытость являются важным

элементом динамичного и прогрессивного общества».

В Декларации делается попытка раскрыть содержание поня-

тия демократический социализм. Он отождествляется с идеальной

29

общественной формацией. Согласно программному документу

СИ, демократический социализм классифицируется как «непре-

рывный процесс социальной и экономической демократизации,

наращивания социальной справедливости». Цели и задачи де-

мократического социализма не могут быть достигнуты лишь в от-

дельных странах. Необходимо фронтальное наступление, воз-

можное в условиях интернационализации процессов, происходя-

щих в современном мире. В Декларации выражается надежда на

то, что «сила наших принципов, убедительность наших аргумен-

тов и идеализм наших сторонников» будут способствовать фор-

мированию в XXI в. будущего, соответствующего демократиче-

скому социализму.

В Декларации дается описание «основных ценностей», со-

ставляющих фундамент демократического социализма. К ним,

как и прежде, отнесены свобода, справедливость, равенство и со-

лидарность. Однак®, в отличие от прошлого, подчеркивается, во-

первых, взаимосвязанность и взаимообусловленность этих прин-

ципов, а во-вторых, различие в их трактовке демократическими

социалистами и представителями других политических течений.

Указывается, что «либералы и консерваторы сделали главный

акцент на индивидуальной свободе за счет справедливости и со-

лидарности, в то время как коммунисты выступают за достиже-

ние равенства и солидарности за счет свободы».

Другая сфера идеологических понятий, рассмотренных в но-

вой Декларации, затрагивает вопросы демократии. Определяется

она следующим образом: «Демократия представляет собой наи-

важнейшее средство народного контроля и гуманизации тех бес-

контрольных сил, которые изменяют нашу планету, не заботясь

о ее сохранении». Она должна проникнуть во все сферы жизни

общества': в политику, экономику, социальные отношения, куль-

туру и т. д. Являясь неотьемлемым элементом социалистического

общества, демократия не может не быть по своей сути плюрали-

стичной, ибо «плюрализм—лучшая гарантия ее жизнеспособно-

сти и созидательности».

Плюрализм наиболее ярко проявляется в сфере экономичес-

кой демократии. В связи с этим в Декларации высказывается

следующее суждение: «Не существует единой или фиксирован-

ной модели экономической демократии. Поэтому в различных

странах имеются возможности для смелого экспериментирования.

Основополагающий принцип ясен — недостаточно простого, фор-

30

мяльного законодательного контроля со стороны государства, не-

обходимо широкое участие самих трудящихся, их объединений в

процессе принятия экономических решений». Декларация высту-

пает против концентрации экономической власти в руках мень-

шинства, за то, чтобы каждый член общества мог бы влиять на

различные направления процесса производства и распределения.

В Декларации поставлены некоторые важные проблемы, свя-

занные с деятельностью экономического механизма современно-

го капиталистического общества. При этом Социнтерн открыто

заявляет о пересмотре им некоторых, ранее бесспорных, методов

хозяйственной деятельности. В частности, национализация, по

его мнению, уже «не является панацеей от социальных болез-

ней». Нельзя абсолютизировать также экономический рост, ибо

он, как показывает практика, наносит ущерб социальной и эко-

логической сферам. Кроме того «сама по себе рыночная экономика

никогда не сможет обеспечить выполнение социальных задач эко-

номического роста». В целом же «ни частная, ни государственная

собственность сами по себе не являются гарантией экономичес-

кой эффективности либо социальной справедливости». В Декла-

рации подчеркивается, что в условиях НТР и интернационализа-

ции экономики необходим демократический и социальный конт-

роль над производственным процессом.

Социнтерн и экономический кризис. С сер. 70-х гг. в докумен-

тах СИ обращается особое внимание на кризисные явления в ми-

ровой экономике. И хотя Социнтерн подчеркивает глобальный

характер этого кризиса, охват им не только Запада, но также и

стран «третьего мира», равно как и государств социалистическо-

го содружества, тем не менее упор делается на серьезные неуря-

дицы, возникшие в экономике промышленно развитого капита-

лизма. Как отмечалось в Общей резолюции XV конгресса СИ

(Мадрид, ноябрь 1980 г.), углубление мирового экономического

кризиса «свидетельствует о неспособности существующего эконо-

мического порядка обеспечить как создание достаточного коли-

чества рабочих мест, так и справедливое распределение матери-

альных благ». СИ признал несостоятельность прежних позиций

ведущих политических сил Запада, в том числе и социал-демо-

кратии, веривших в незыблемость процветания капиталистиче-

ской экономики. «Эйфорические иллюзии по поводу трансформи-

рованного капитализма, идиллические представления о росте, ко-

торый без проблем и серьезных институциональных изменений

31

приведет к большей справедливости для отдельных наций и в от-

ношениях между ними, оказались необоснованным обобщением

опыта 50—60-х гг., обнаружив ныне свою несостоятельность»

(«Декларация Албуфейры», XVI конгресс, 1983 г.).

СИ указал на комплекс причин, ввергнувших мир в 70—

80-е гг. в состояние кризиса. В «Декларации Албуфейры» было

в этой связи указано на стремление капитализма к безгранично-

му экономическому росту, на внедрение новых технологий, не

учитывающих последствий этих действий, на монетаристскую по-

литику консервативных сил Запада. В «Манифесте Лимы»

(XVII конгресс, июнь 1986 г.) обращено внимание на крах всей

финансовой системы капиталистического мира, повлекший за со-

бой мировой валютный кризис и рост инфляции. В документах

СИ также обращается внимание на повышение цен на нефть,

осуществленное в 70—нач. 80-х гг. странами — членами ОПЕК.

Однако это обстоятельство не называется основной причиной эко-

номического кризиса. СИ прямо обвинил консервативные прави-

тельства Запада в нежелании понять «глубокие структурные

истоки кризиса». Политика консерваторов, считал СИ, не при-

несла успеха в борьбе с инфляцией, привела к значительному ро-

сту числа безработных. Одновременно в нач. 80-х гг. началось

наступление на социальные завоевания трудящихся.

СИ ведет разработку комплексной системы мероприятий, яв-

ляющейся, по словам лидеров этой организации, альтернативной

антисоциальным попыткам выхода из кризиса, предпринимаемым

консерваторами. В «Декларации Албуфейры» была предложена

антикризисная программа из 8 пунктов. При ее составлении были

учтены не только рекомендации экспертов СИ, но также и опыт

действий подобного рода, предпринимавшихся некоторыми соци-

ал-демократическими правительствами. Программа СИ делала

упор на взаимосвязанном сокращении уровней как инфляции,

так и безработицы, на введении системы демократического пла-

нирования. СИ — за развитие децентрализованных форм обще-

ственной собственности, за демократический контроль над эконо-

микой. Было также предложено провести переговоры о стабили-

зации валютных отношений и установлении определенного конт-

роля над колебаниями учетных ставок. Средства, полученные

от развития технологии, должны быть использованы для созда-

ния новых рабочих мест. Был поставлен вопрос о сокращении

рабочей недели при сохранении заработков занятых в производ-

32

ственном процессе. Социнтерн провозгласил, что в борьбе с кри-

зисом он может и должен стать «главным форумом демократи-

ческой и добровольной координации политики партий — членов

СИ и других прогрессивных сил мира».

В Резолюции XVIII конгресса (1989 г.) специальный раздел

посвящен проблеме безработицы. «Как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах безработица достигла критического уровня,

причем в некоторых случаях она угрожает выживанию демокра-

тических политических систем. Если у молодежи не будет надеж-

ды на получение работы, она может утратить веру в демократи-

ческий процесс и в демократические политические партии». Кон-

статируя это, Социнтерн предлагает ряд мероприятий, способных

поднять уровень занятости. Среди них: стимулирование торговли

между различными странами нашей планеты, в том числе меж-

ду государствами Запада и Востока; меры по сдерживанию ин-

фляции и созданию рабочих мест; создание системы подготовки

новых рабочих кадров, переподготовки старых и т. д.

СИ и новый международный экономический порядок. В каче-

стве составной части глобального экономического кризиса СИ

рассматривал также крайне неудовлетворительное состояние

международных экономических отношений (особенно проблема

«Север — Юг»). Эта тема начиная с сер. 70-х гг. является для

СИ одной из наиболее дискутируемых. Проблема нового между-

народного экономического порядка (НМЭП) рассматривается в

специальных резолюциях; ей уделяется важное место в докумен-

тах СИ общего характера. Исследования СИ в этом вопросе в

кон. 70—нач. 80-х гг. координировались с разработками, прово-

дившимися по инициативе Международного банка реконструкции

и развития (МБРР) Независимой комиссией по вопросам разви-

тия, руководимой председателем СИ В. Брандтом. (Комиссия

опубликовала два доклада — в 1980 и 1983 гг.)

Признавая глобальный характер проблемы НМЭП, СИ де-

лал упор на то, что главную ответственность за сложившуюся

в мире экономическую ситуацию несет капитализм. «Бесплановая

экономическая система, основанная на свободных рыночных от-

ношениях и царящая в капиталистической части мира, потерпела

жестокое поражение в своих попытках найти сбалансированные

экономические решения в отношениях между странами или обес-

2

Заказ 138

33

лечить удовлетворительный жизненный уровень больше чем лишь

для самой незначительной части человечества» («Резолюция по

вопросу о международной экономической солидарности», ХШ

конгресс). Не снимая с западноевропейской социал-демократии

доли вины за создавшееся положение, руководство СИ особо

подчеркивало ответственность консервативных сил и контроли-

руемых ими международных организаций за нежелание способст-

вовать прогрессу в деле становления НМЭП.

В докладе «Глобальный вызов» (1985 г.), подготовленном Ко-

митетом СИ по экономической политике, было высказано кри-

тическое отношение к действиям республиканской администра-

ции США, не желающей договоренности между промышленно

развитыми и развивающимися странами. В ряде документов СИ

была негативно оценена деятельность Международного валют-

ного фонда (МВФ), займы которого развивающимся странам

ввергают последние в еще большую долговую кабалу. СИ по-

стоянно осуждает грабительскую практику транснациональных

корпораций (ТНК). В документах СИ подчеркивается, что ТНК

нарушают правила международной торговли, нещадно эксплуа-

тируют трудящихся во многих странах Азии, Африки и Латин-

ской Америки. Условия труда на контролируемых ТНК предприя-

тиях называются «антисоциальными». ТНК обвиняются также в

провоцировании конфликтов между странами «третьего мира».

В различных документах, принимаемых Социнтерном, предла-

гается комплекс мер, необходимых для установления НМЭП. Так,

ТНК должны быть поставлены под строгий международный конт-

роль и должны следовать утвеожденному ООН «кодексу пове-

дения». СИ выступает за развитие в странах «третьего мира» об-

щественного сектора как в промышленности, так и в сельском

хозяйстве, предлагает Западу передавать в эти страны новое тех-

нологическое оборудование на условиях, приемлемых для по-

следних; ставится вопрос о развитии в них инфраструктуры. Учи-

тывая важность получения из «третьего мира» нужных для эко-

номики Запада сырьевых продуктов, СИ выдвигает задачу ста-

бильного обмена их на товары, необходимые освободившимся

государствам. При этом цены на эти товары должны быть сопо-

ставимы с ценами на сырье.

Важное внимание уделяется вопросу оказания «третьему ми-

ру» прямой материальной помощи. Ставится задача выполнить

соответствующее решение ООН, увеличив такую помощь на 0,7%

34

ВНП в 1990 г. В последние годы СИ все острее ставит проблему

перевода на нужды развития этих стран части средств, сэконом-

ленных на гонке вооружений. При этом СИ не рекомендует пра-

вительствам, возглавляемым партиями, входящими в эту орга-

низацию, содействовать милитаризации «третьего мира». Все

больший удельный вес в концепции НМЭП, разрабатываемой

СИ, приобретает проблема уменьшения внешнего долга многих

стран «третьего мира». На XVII конгрессе СИ была одобрена про-

грамма мер в этом направлении. Она предусматривает снижение

размера долга для наиболее слаборазвитых государств; упорядо-

чение оставшейся части долга и отсрочку его выплаты для ос-

тальных стран «третьего мира»; установление предела учетных

ставок при обязательном снижении их уровня, существующего в

данное время; ограничение размеров выплаты долга определен-

ной долей от экспортных поступлений стран-должников и т. д.

СИ предложил создать международную организацию по про-

блеме внешнего долга с участием как должников, так и креди-