Text

ФЕНОМЕН

КРАСНОЙ КОННИЦЫ

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Феномен красной конницы в Гражданской войне

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-ХХ1)

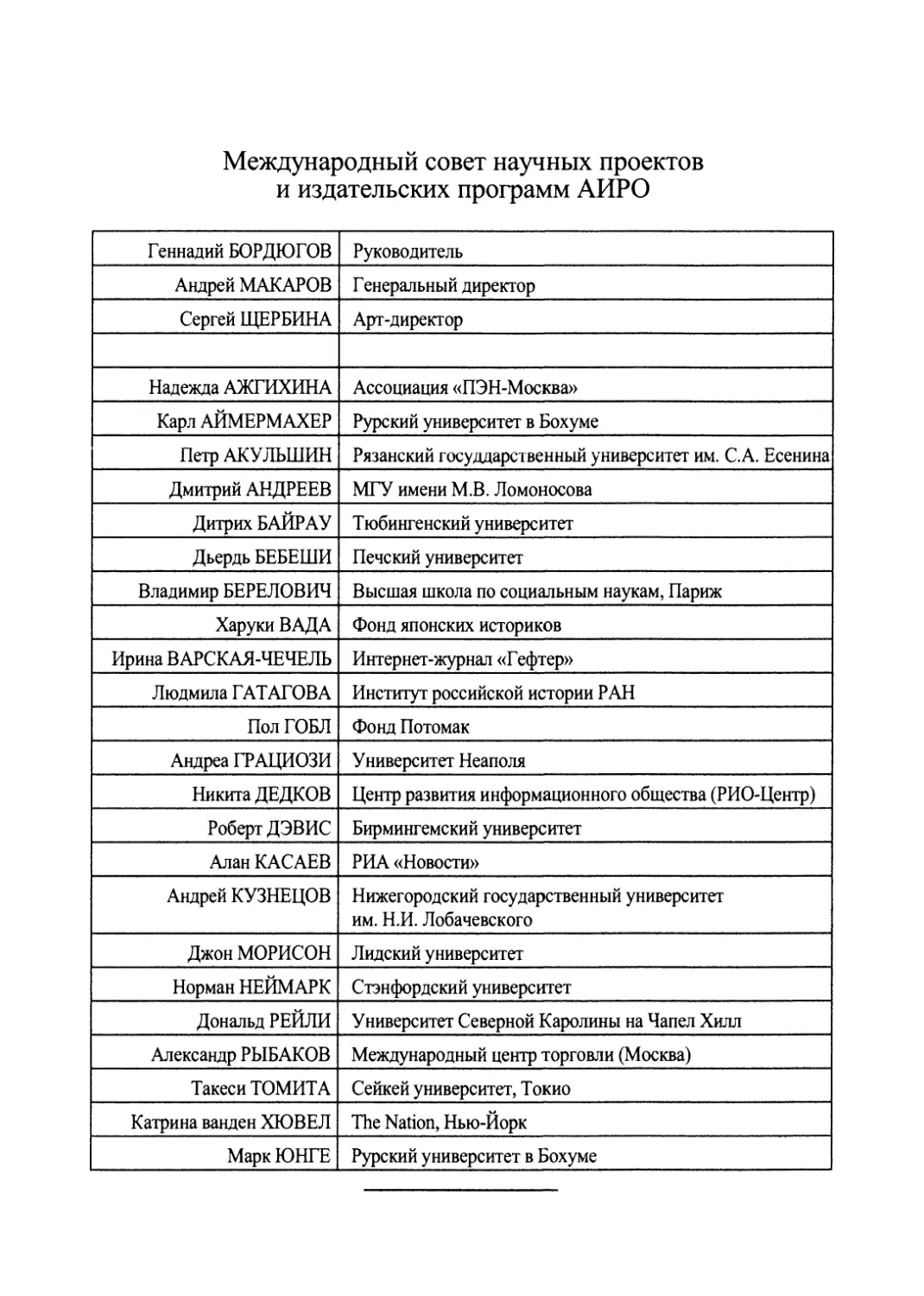

Международный совет научных проектов и издательских программ АИРО

Геннадий БОРДЮГОВ

Руководитель

Андрей МАКАРОВ

Генеральный директор

Сергей ЩЕРБИНА

Арт-дирекгор

Надежда АЖГИХИНА

Ассоциация «ПЭН-Москва»

Карл АЙМЕРМАХЕР

Рурский университет в Бохуме

Петр АКУЛИНИН

Рязанский госуддарственный университет им. С.А. Есенина

Дмитрий АНДРЕЕВ

МГУ имени М.В. Ломоносова

Дитрих БАЙРАУ

Тюбингенский университет

Дьердь БЕБЕШИ

Печский университет

Владимир БЕРЕЛОВИЧ

Высшая школа по социальным наукам, Париж

Харуки ВАДА

Фонд японских историков

Ирина В АРСКАЯ-ЧЕЧЕЛЬ

Интернет-журнал «Гефтер»

Людмила ГАТАГОВА

Институт российской истории РАН

Пол ГОБЛ

Фонд Потомак

Андреа ГРАЦИОЗИ

Университет Неаполя

Никита ДЕДКОВ

Центр развития информационного общества (РИО-Центр)

Роберт ДЭВИС

Бирмингемский университет

Алан КАСАЕВ

РИА «Новости»

Андрей КУЗНЕЦОВ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Джон МОРИСОН

Лидский университет

Норман НЕЙМАРК

Стэнфордский университет

Дональд РЕЙЛИ

Университет Северной Каролины на Чапел Хилл

Александр РЫБАКОВ

Международный центр торговли (Москва)

Такеси ТОМИТА

Сейкей университет, Токио

Катрина ванден ХЮВЕЛ

The Nation, Нью-Йорк

Марк ЮНГЕ

Рурский университет в Бохуме

Эпоха революций в России. XX век

ФЕНОМЕН

КРАСНОЙ КОННИЦЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Составитель и научный редактор

А. В. Посадский

МОСКВА «АИРО-ХХ1» 2021

Эпоха революций в России. XX век

Составитель и научный редактор А. В. Посадский

Дизайн обложки - Сергей Щербина

Феномен красной конницы в Гражданской войне. / Под ред.

А. В. Посадского. - М.: АИРО-ХХ1. 2021. - 336 с.

Сборник статей и документальных материалов посвящен истории красной конницы - ударной силы РККА в годы Гражданской войны. В поле зрения авторов находятся как известные кавалерийские начальники и соединения, например, Б. М. Думенко и Первая конная армия, так и малоизвестные части, которые также прошли свой боевой путь и позволяют судить о социальном составе, боевых возможностях и настроениях красных кавалеристов. В числе публикуемых статей имеются материалы, созданные на основе семейной памяти. Большинство стаей написано с привлечением нового архивного материала.

Сборник адресован исследователям, преподавателям, студентам и всем интересующимся историей Гражданской войны в России.

ISBN 978-591022-515-6

©«АИРО-ХХ1», 2021.

© «Актуальная история», 2021.

© Авторы, 2021.

Содержание

Введение 7

ОТ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАВАЛЕРИИ К КРАСНОЙ КОННИЦЕ

М. В. Оськин (Тула) Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода из Первой мировой войны 12

А. Ю. Безуголъный (Москва) Партизанский отряд

Лазаря Бичерахова в Персии (1917- первая половина 1918 гг.) ... 26

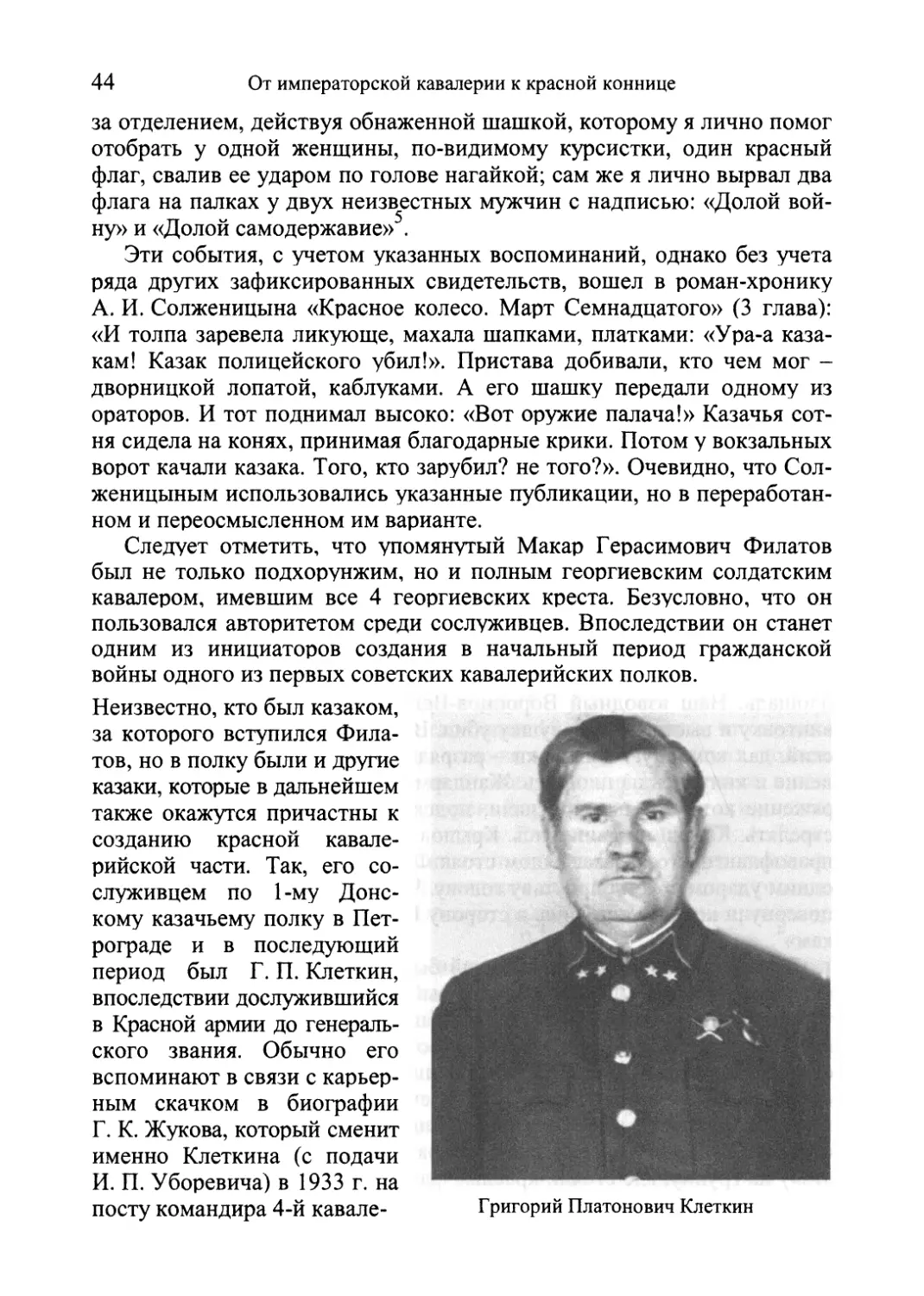

И. С. Ратъковский (С.-Петербург) 1-й Донской кавалерийский полк в революции и в начальный период гражданской войны в России .. 42 М. Е. Разинъков (Воронеж) Формирование кавалерийских частей РККА на территории губерний Центрального Черноземья

в 1917- 1918 гг 50

Конница РККА на разных фронтах

У. Б. Очиров (Элиста) Загадки нумерации кавалерийских дивизий РККА в 1918 - 1919 гг 73

Г. И. Хипхенов (Иркутск) 1-й Иркутский кавалерийский дивизион (полк) и другие кавалерийские части Сибирской Красной армии на Нижнеудинском и Прибайкальском фронтах (июнь-август 1918г.) 96 «Сведения о кавалерийских частях и конском составе 4-й армии»: донесение инспектора кавалерии 4-й армии Восточного фронта

Ю. Н. Пальмгрена (публ. А. А. Симонова (Саратов)) 127

А. В. Венков (Ростов-на-Дону) Красные донские казаки

северных округов Дона 146

В темную, холодную октябрьскую ночь... Нападение красной конницы на штаб атамана Богаевского 2/15 - 3/16 октября 1920 г. (публ. М. А. Хайрулина (Москва)) 167

Р. О. Багаутдинов (Уфа) Башкирская кавалерийская бригада

М. Муртазина на Польском фронте 184

А. О. Булгаков (Балашов Саратовской области) Балашовский коммунистический добровольческий отряд: история формирования и боевого применения 192

Кавалерийская легенда: настроения, дисциплина, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР

В. Ж. Цветков (Москва) Оценка степени боевой готовности и «политической сознательности» кавалерийских подразделений в составе Красной армии в 1919 году (по данным секретных сводок Наркомвоен Украины) 198

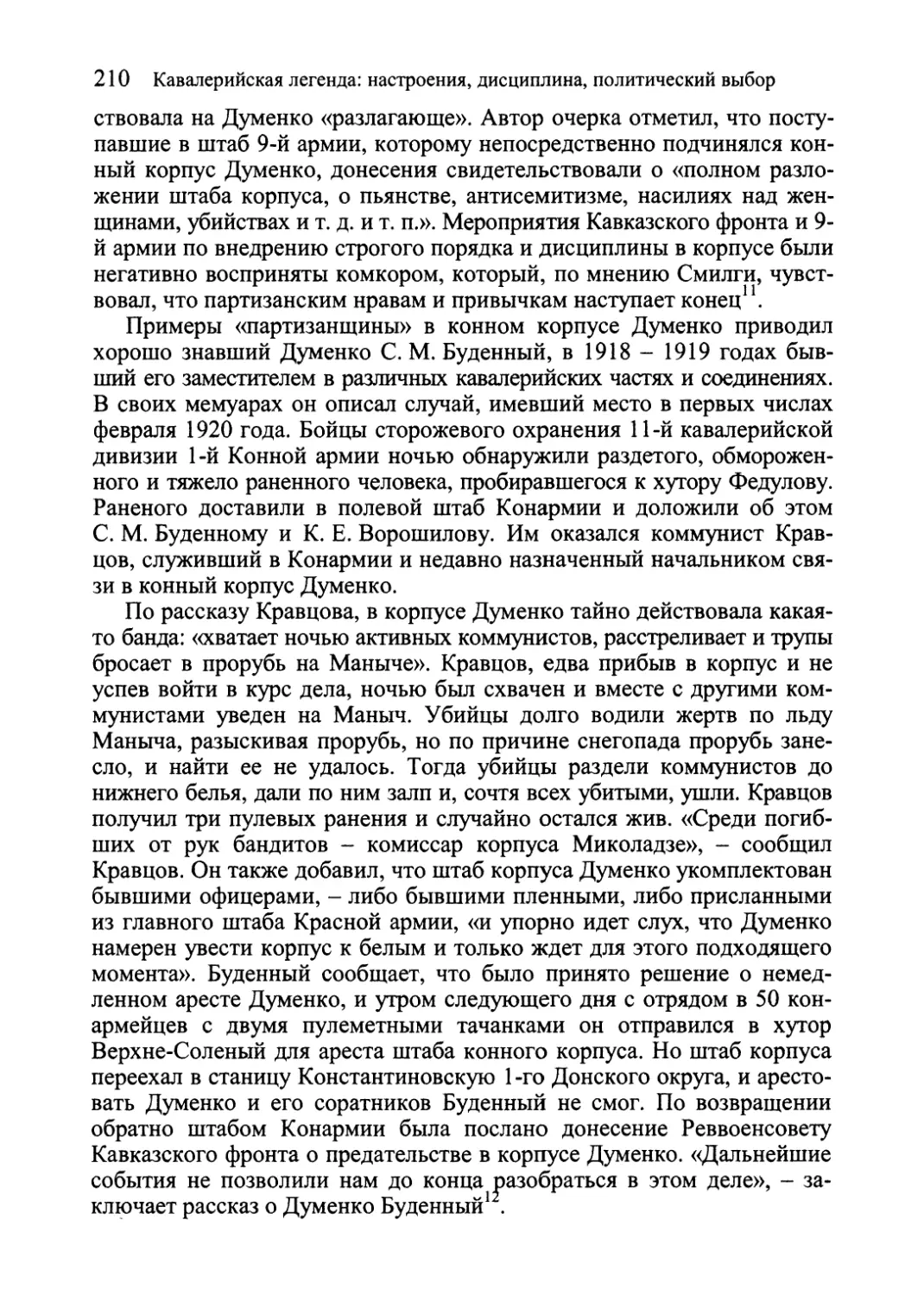

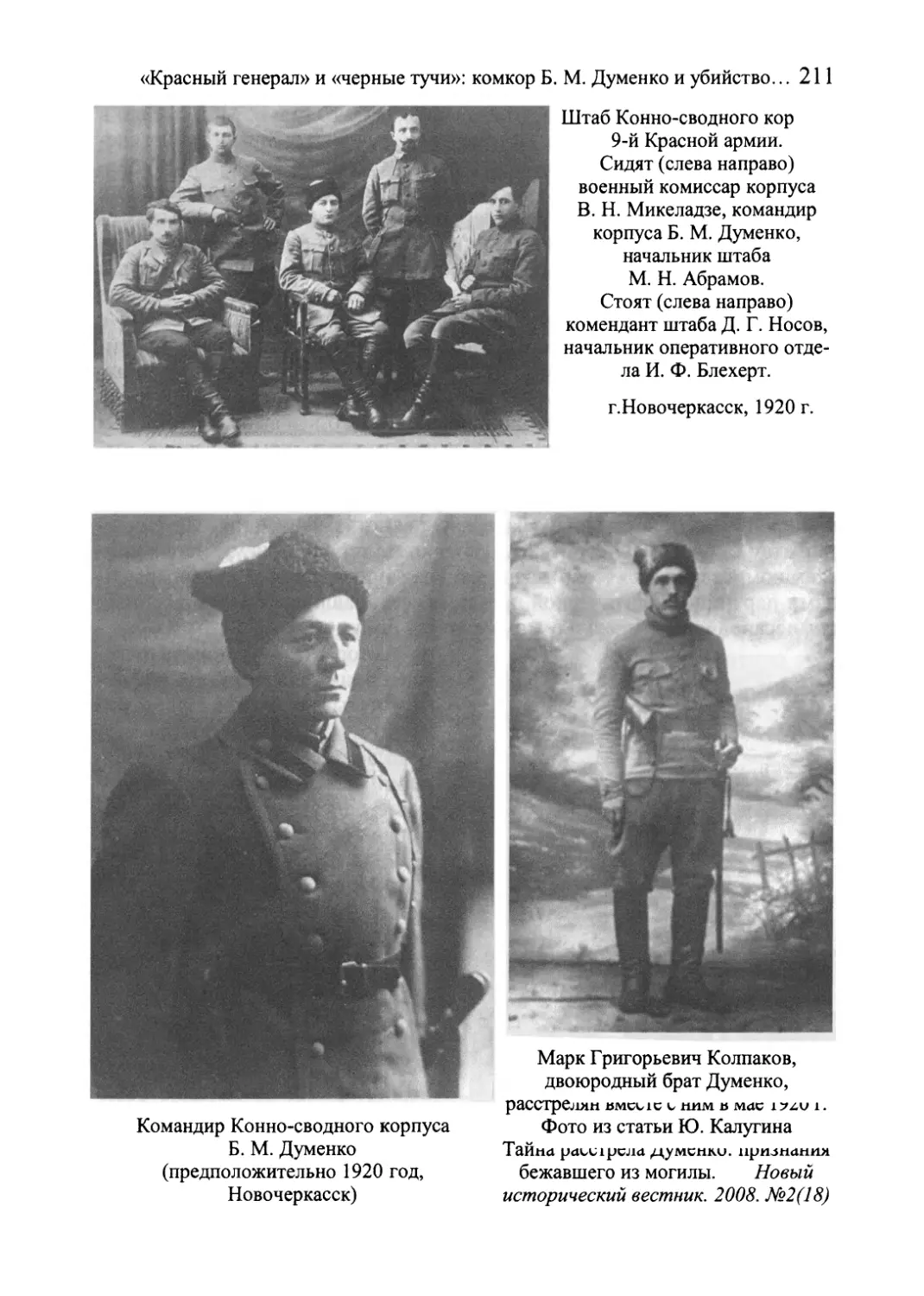

А. Н. Грищенко (Новочеркасск Ростовской области) «Красный генерал» и «черные тучи»: комкор Б. М. Думенко и убийство комиссара В. Н. Микеладзе в 1920 году 204

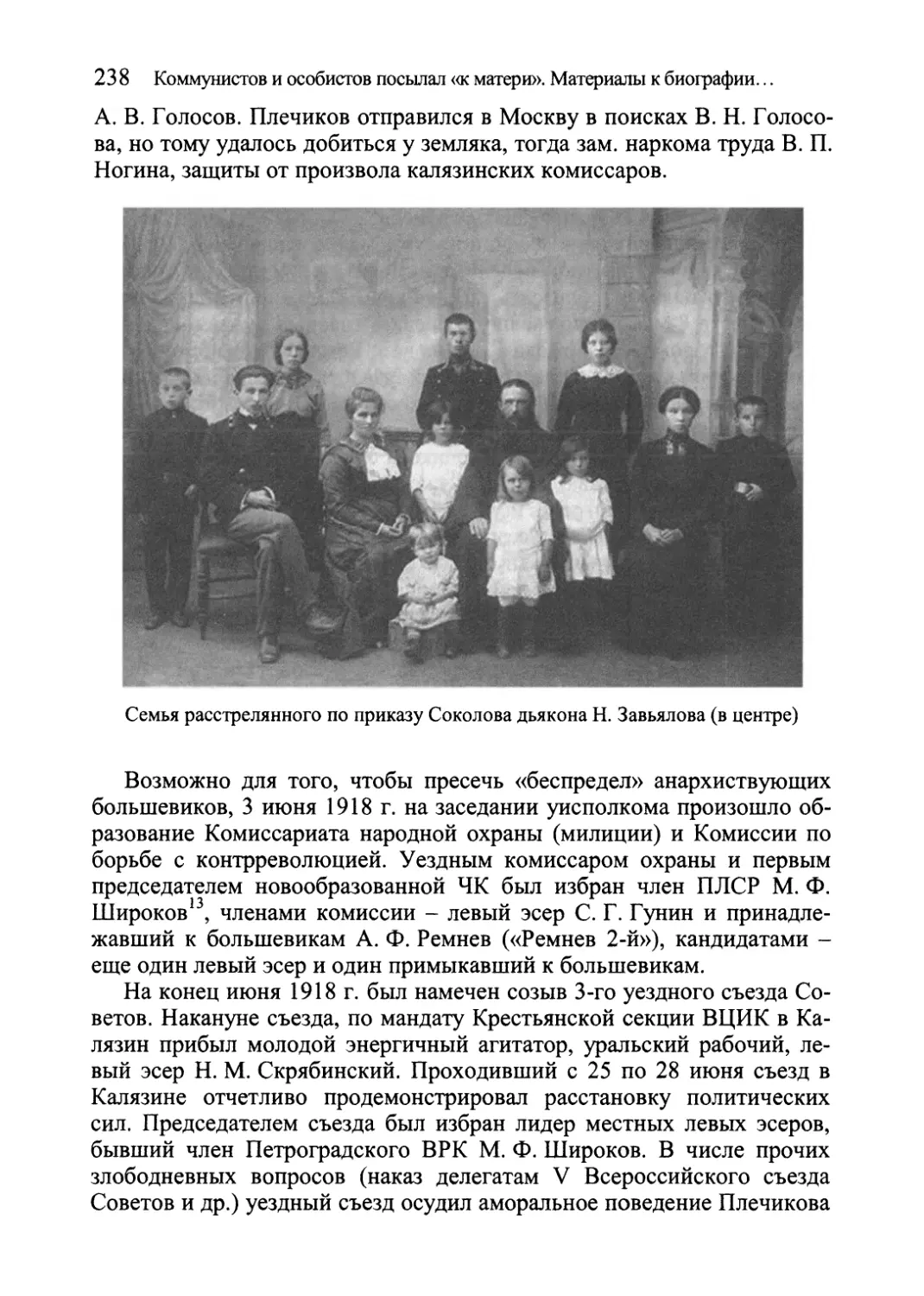

Я. В. Леонтьева (Москва) Коммунистов и особистов посылал «к матери». Материалы к биографии командира «самого бандитского» полка Первой Конной 233

Н. И. Стужинская (Минск, Республика Беларусь) Буденовцы против галаковцев: 11-й кавалерийская дивизия в борьбе против повстанцев на Гомельщине 260

Переход казаков из кавалерийских частей РККА на сторону противника в ходе Польской кампании 1920 года

(публ. С. И. Дробязко (Москва)) 266

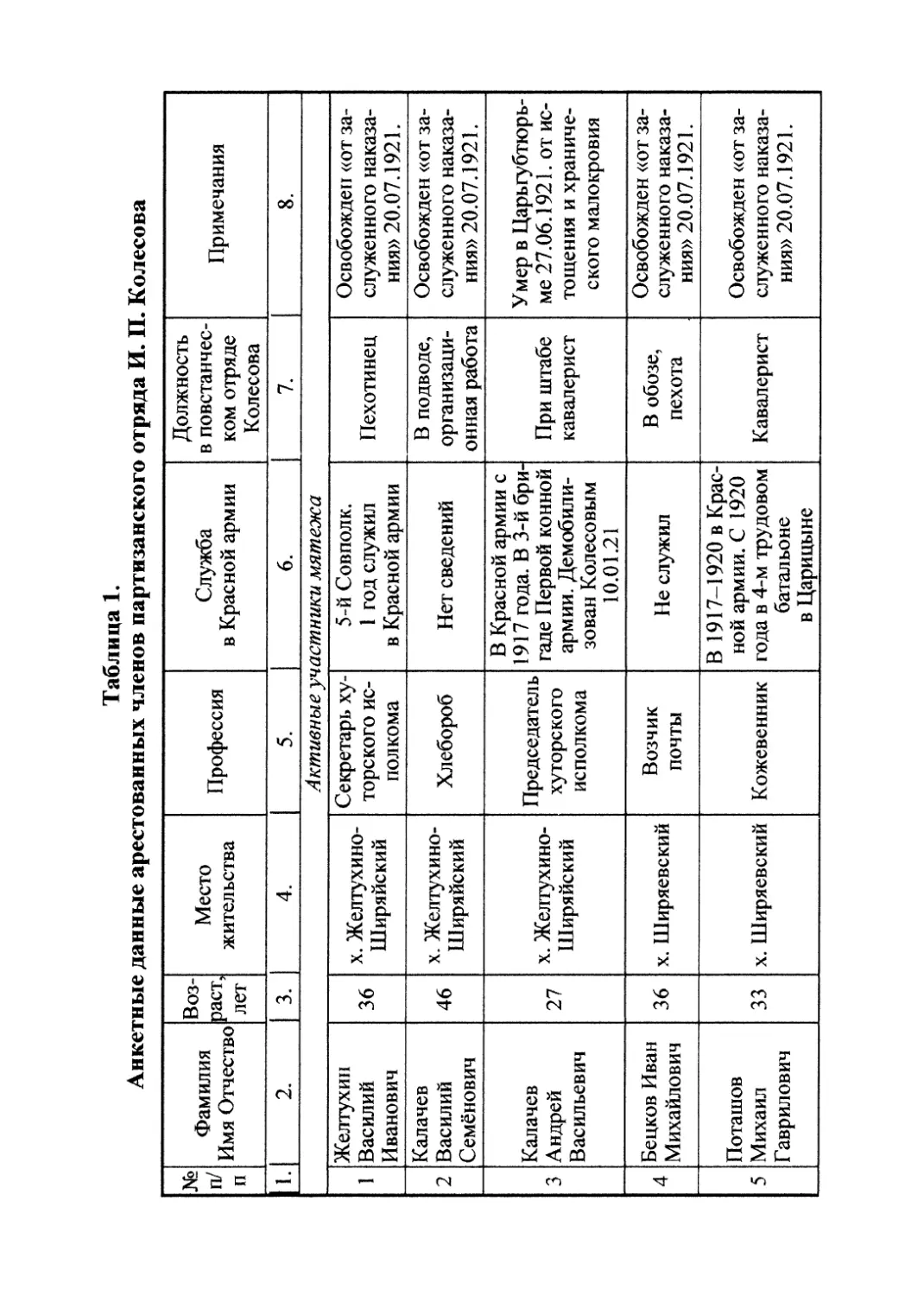

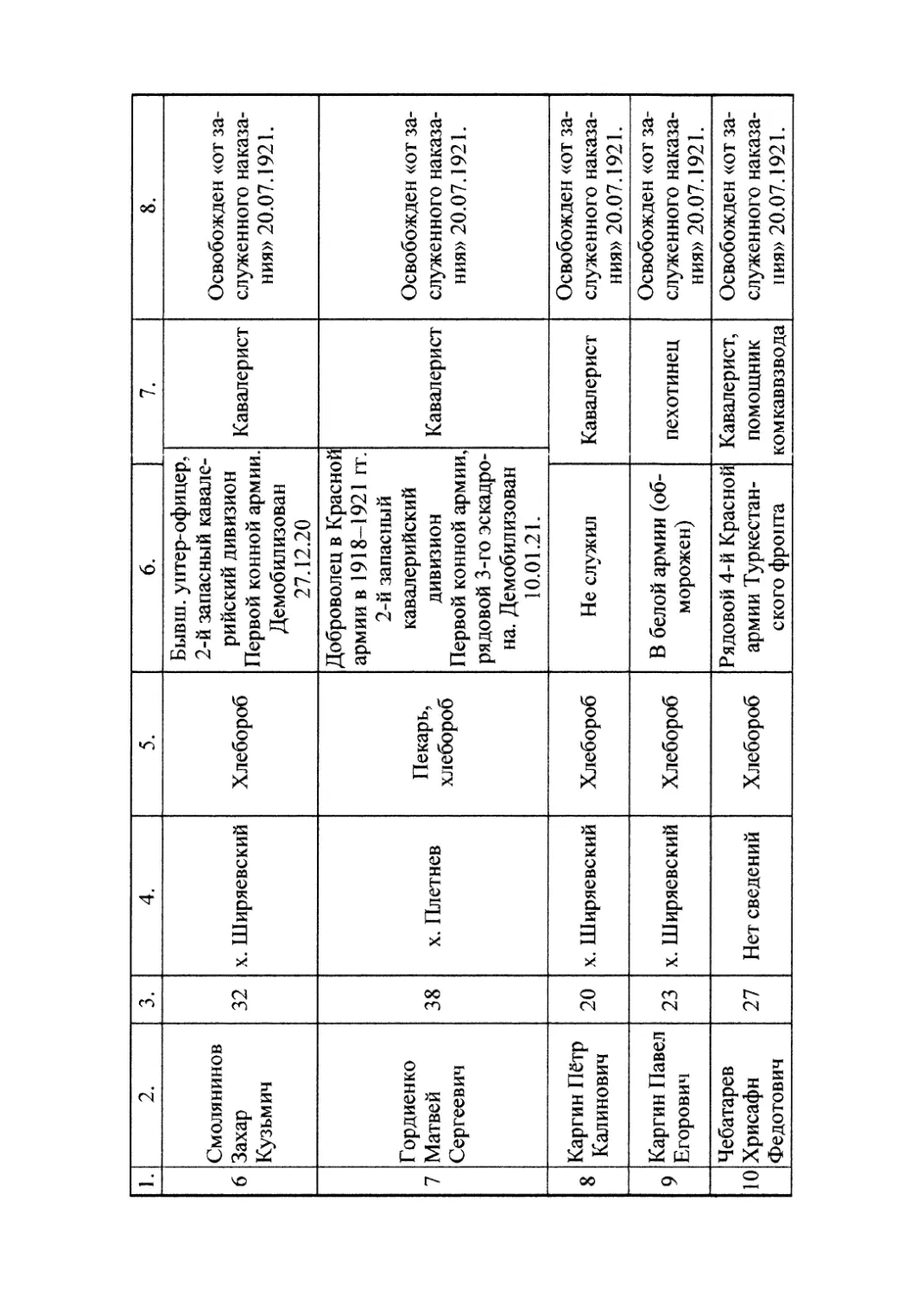

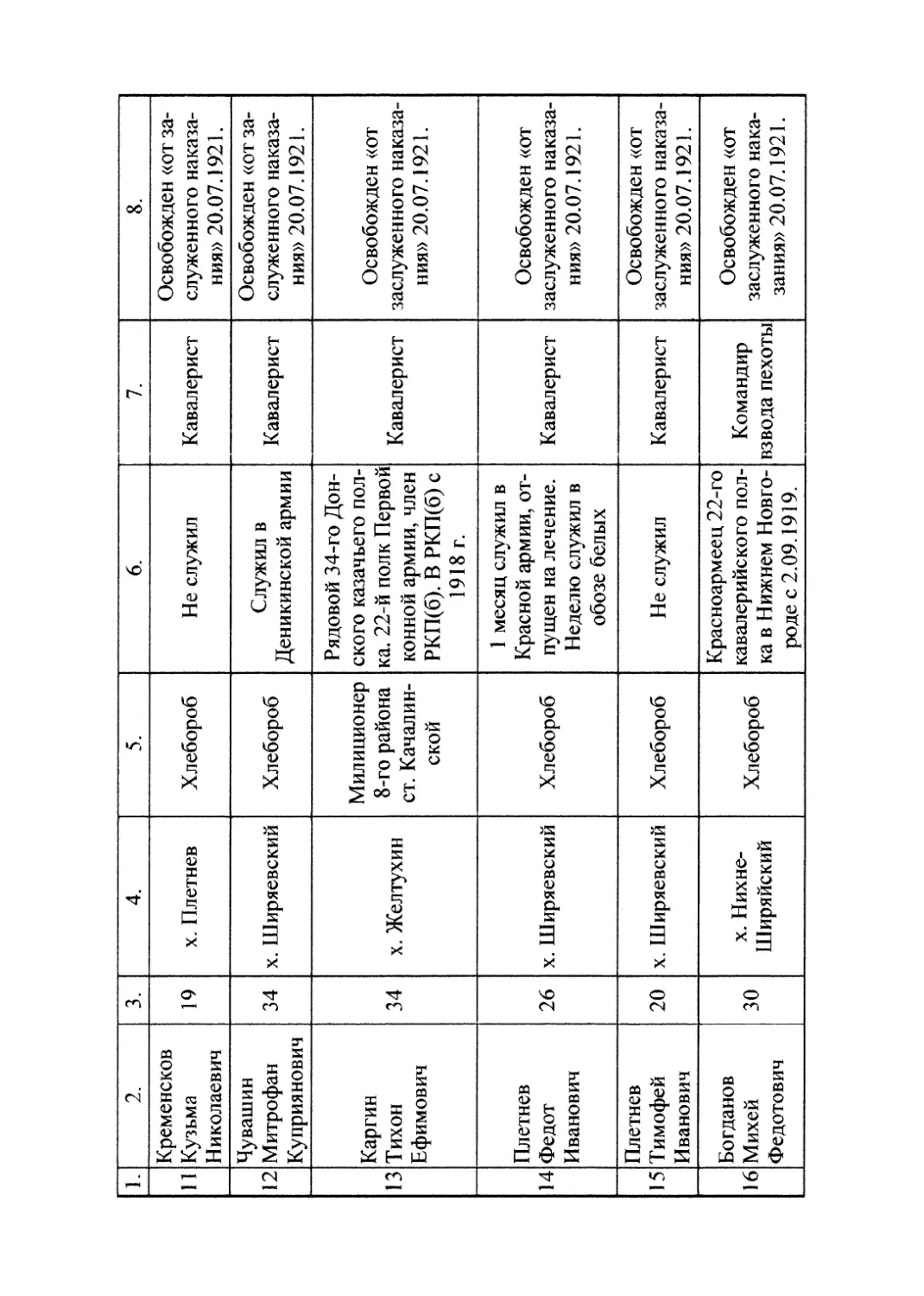

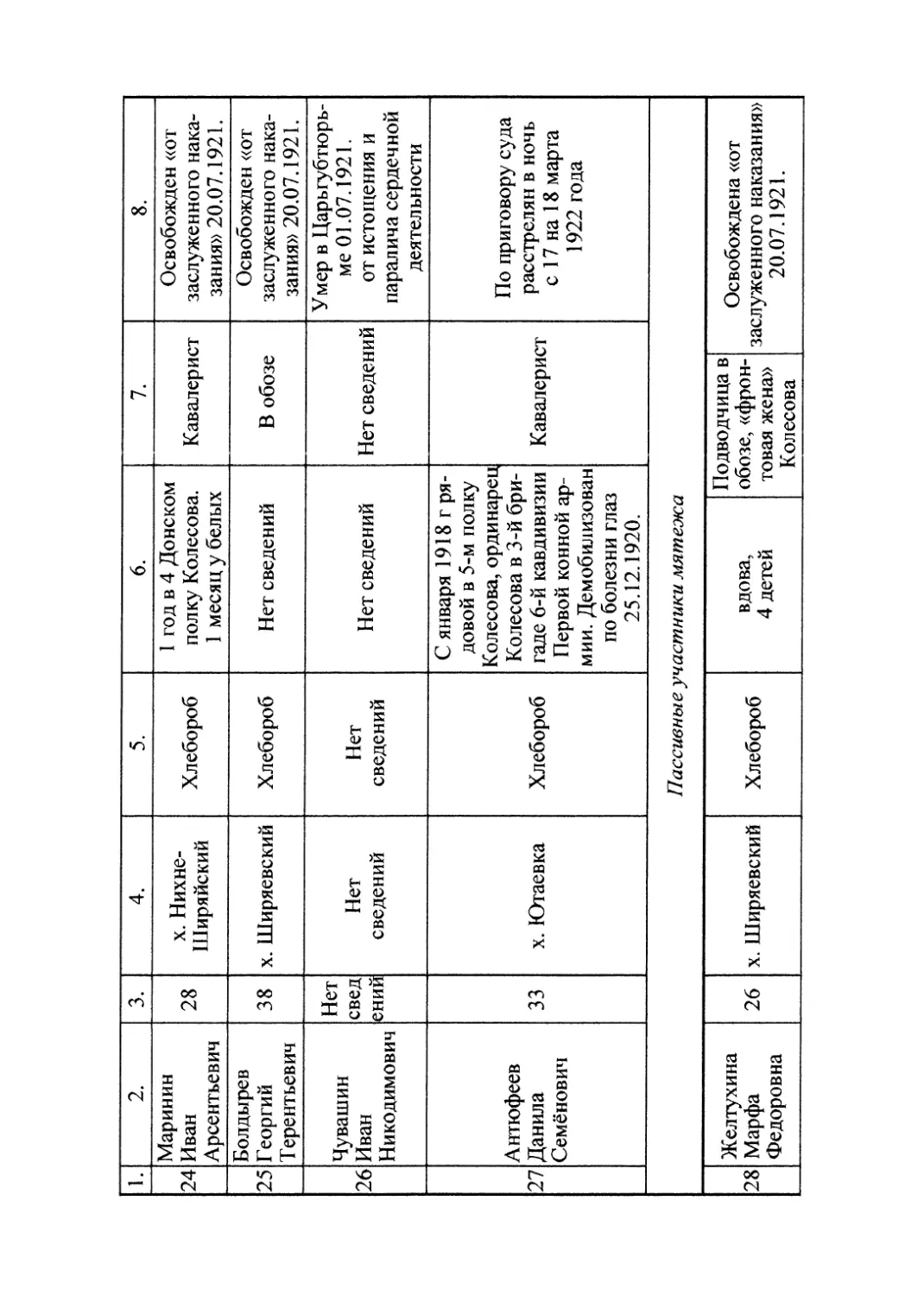

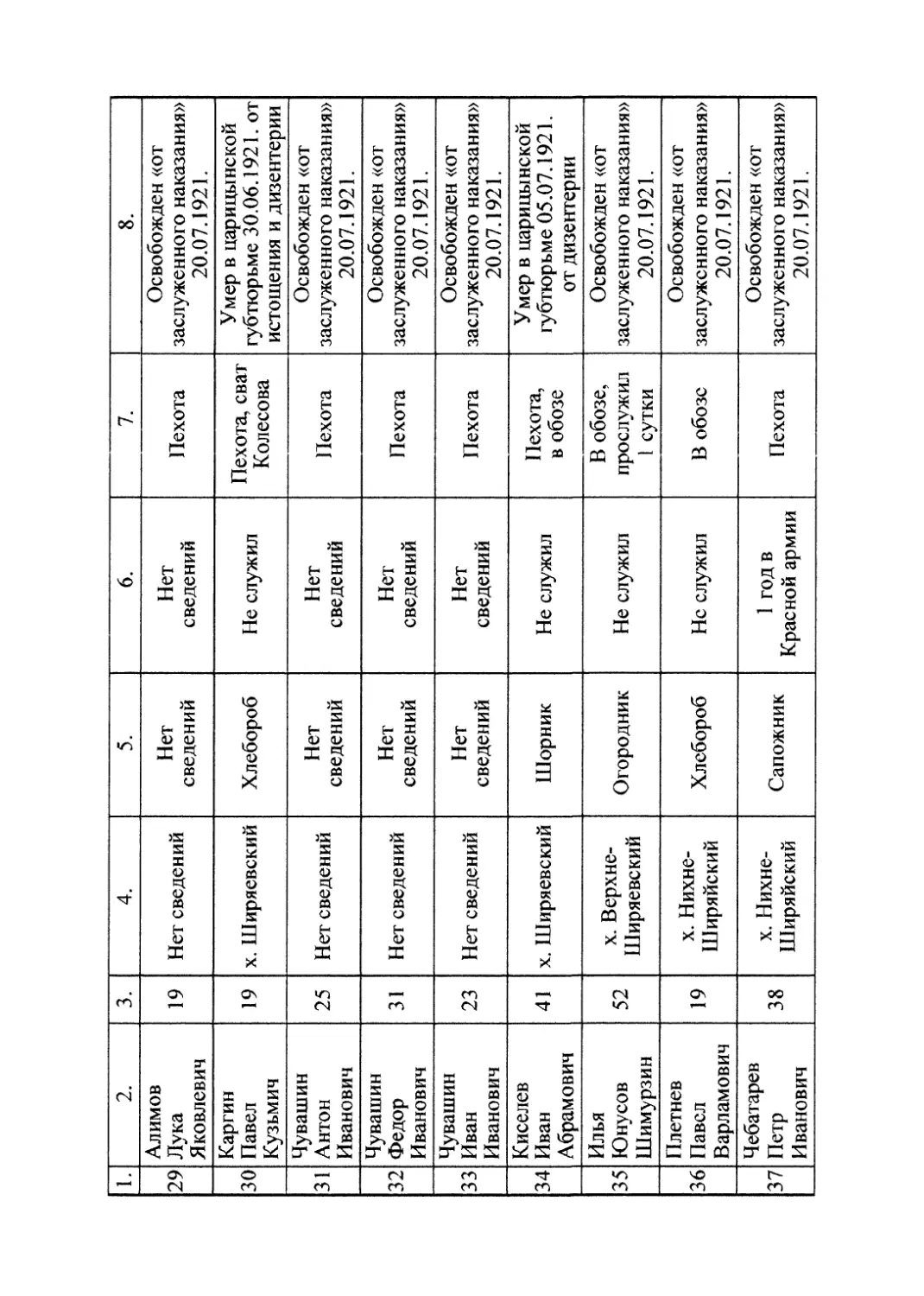

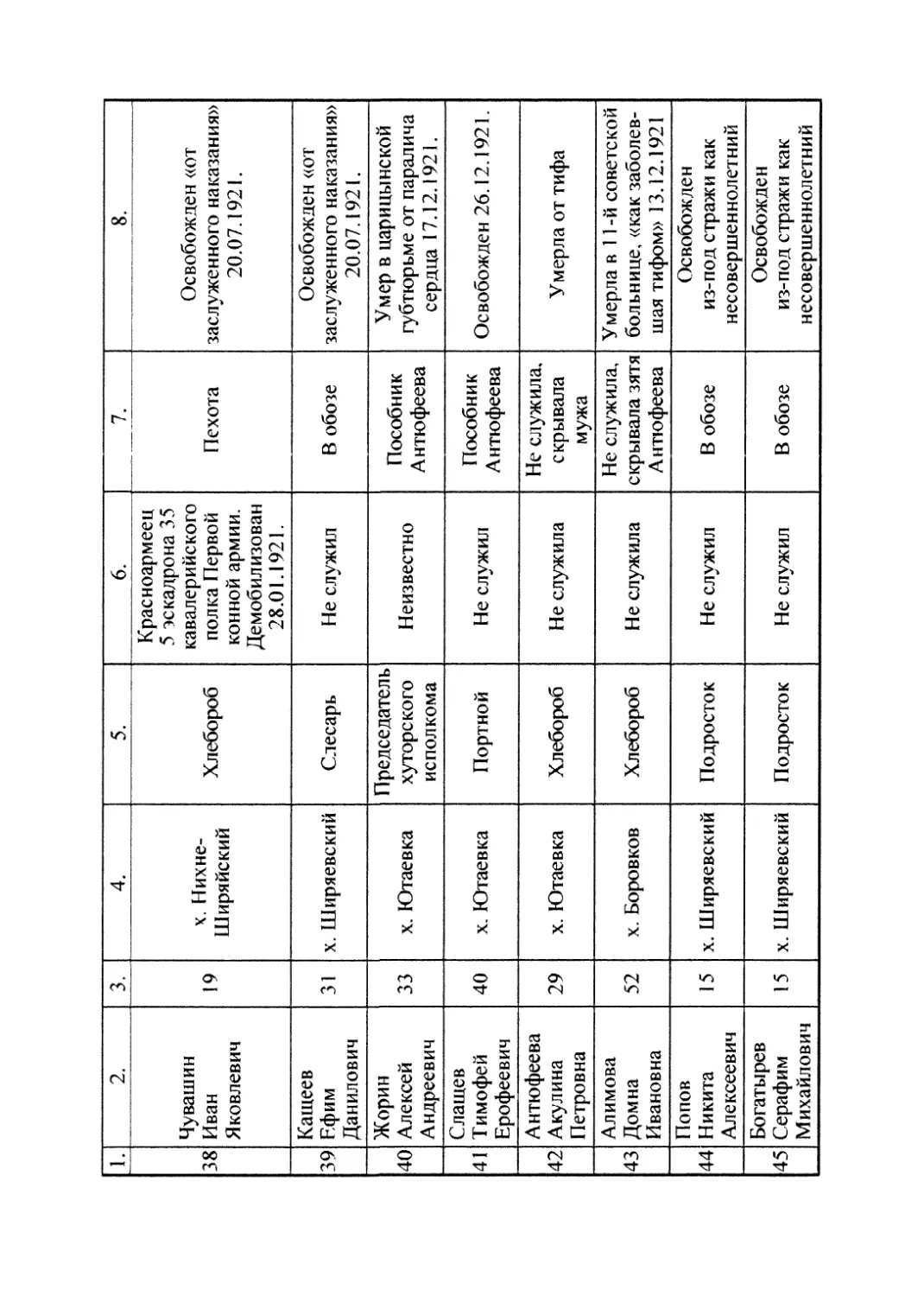

В. Г. Ященко (Волгоград) Повстанческий отряд комбрига

И. П. Колесова и его буденовцы (новые факты в истории нарочито забытого мятежа) 274

Образ и память

Е. В. Волков (Челябинск) Кинематографические образы

Первой конной армии в контексте советской культурной памяти ... 294 Г. С. Колесов (поселок Веселый Ростовский области)

Иван Колесов: история и родовая память 308

В. Н. Греков (Париж, Франция)

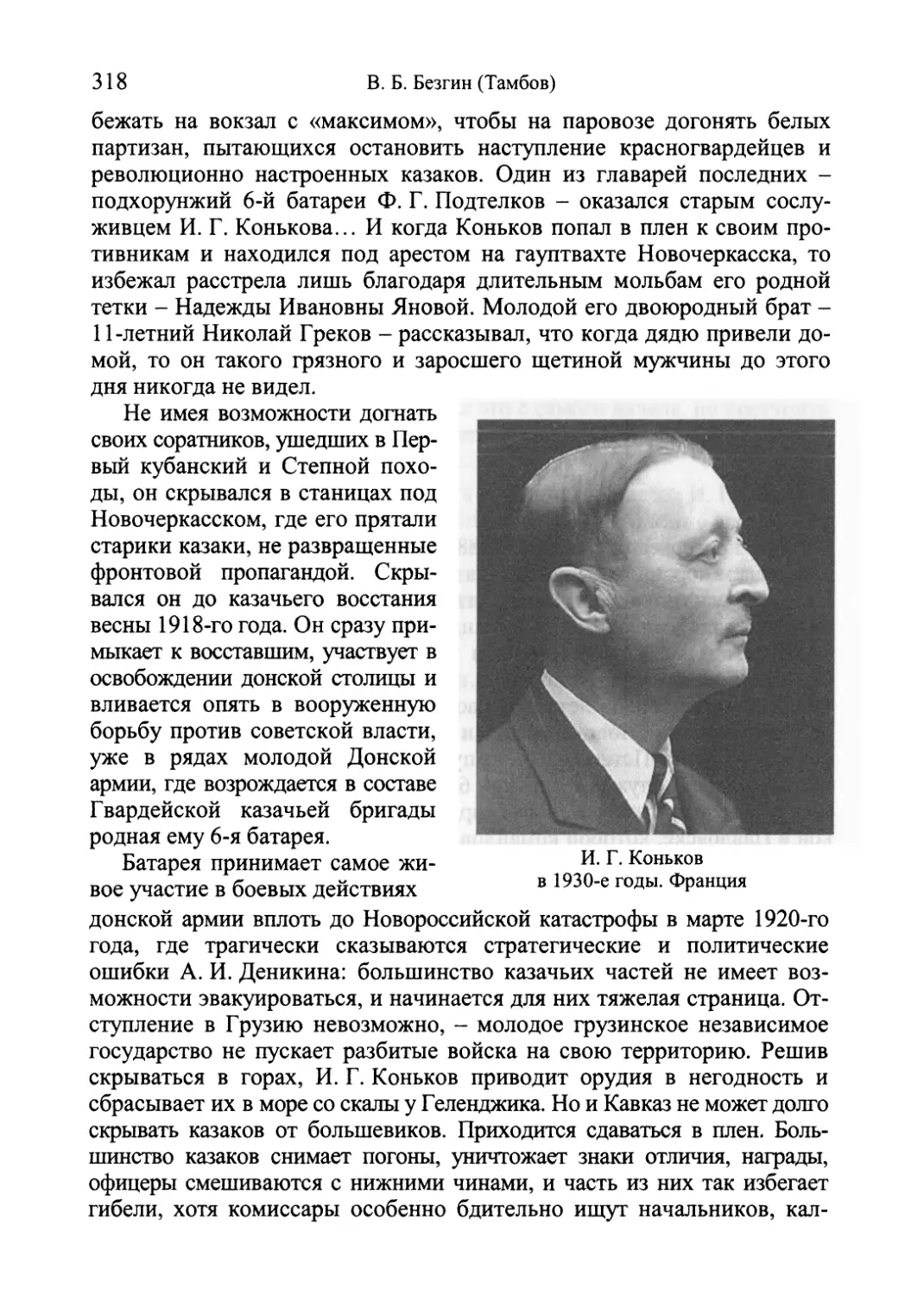

Судьба Донского казака - полковника И. Г. Конькова 317

Антон Васильев (Москва)

Отрывок из романа «Пётр Врангель» 320

Сведения об авторах 326

Введение

А. В. Посадский (Саратов)

В Гражданской войне в России конница РККА сыграла очевидно значительную роль. Особенно выпукло ее возможности продемонстрировала борьба на степном юге. Красная конница стала своего рода квинтэссенцией новой революционной армии: практически без строевого офицерства, во главе с революционными самородками, с действительно высокой боевой эффективностью. Последнюю признавали и противники; советский военный журнал даже предложил своего рода подборку мнений на этот счет1.

Кавалерийские качества в начале XX века активно востребовали новые рода войск. Улан Манфред фон Рихтгофен, конно-артиллерист Евграф Крутень, улан Александр Казаков, танкисты из краскомов кавалерии РККА Семен Кривошеин и Дмитрий Павлов достаточно ярко иллюстрируют собой данный процесс. Сама же кавалерия безвозвратно уходила в прошлое. Первая мировая война, казалось бы, закончила историю массовой кавалерии. Русская кавалерия совершила свыше 500 конных атак, среди которых были красивые, самоотверженные и результативные. Однако в целом кавалерия не имела стратегического значения. Кавалеристы сели в окопы, в дивизиях появились стрелковые полки. Оборотной стороной такого применения массовой русской кавалерии стала относительная сохранность офицерских и унтер- офицерских кадров к началу революционных событий.

Значительные потери кадр кавалерии понес во время революции. В казачьем сегменте офицерского корпуса потери от уличного и красного террора оказались куда разрушительнее военных потерь.

Гражданская война в России вновь актуализировала стратегическое мышление, операции на большую глубину, маневр и удар. Естественно, в условиях огромных степных пространств и слабой механизации армии возродилась потребность в сильной кавалерии. Одновременно военное дело архаизировалось из-за импровизационного военного

8

Введение

строительства, всевозможных дефицитов, острой нехватки командных (и адекватных новым условиям) кадров. Политическая и гражданская мотивация и военная подготовленность оказывались часто в кричащем противоречии между собой, несмотря на то, что огромный массив взрослого мужского населения прошел если не через фронт, то через воинскую службу в условиях военного времени.

Гражданская война резко отлична от войн внешних. Но масштабная внутренняя война - все равно прежде всего война. Поэтому неизбежно происходит консолидация родственных сил и военное строительство с целью создания боеспособных армий. В русской гражданской войне это РККА и Белые армии, при множестве «третьих» игроков - повстанческих, национальных и прочих формаций. В Красной армии можно выделить несколько ударных сил, во многом решивших исход вооруженной борьбы. Это латышские полки, многочисленные «интернационалисты», кавалерийские армии и корпуса. Красная кавалерия или, точнее, конница времен Гражданской войны - большая тема и своего рода бренд как в историографии, так и в массовом сознании.

Кавалерия востребует кавалеров. «Кавалерами» красная конница была бедна. Этот факт и является интересным. Большинство кавалерийских полков Русской императорской армии возродилось в виде ячеек, подразделений, а в ряде случаев и в полном составе в рядах Белых армий. Однако значительным кавалерийским соединением, решавшим оперативные задачи, смог стать только 5-й кавалерийский корпус ВСЮР. Основные же ударные функции у белых выполняли казачьи соединения. А вот на красной стороне, почти без строевого офицерства, родились боеспособные кавалерийские соединения казачье-крестьянского происхождения, ставшие одним из столпов красного военного успеха в Гражданской войне.

Базовая проблема в гражданской войне - привлечение в ряды воюющих широких масс населения. Мотивация и механизмы для этого необходимы существенно иные, нежели во внешней войне эпохи массовых армий. В России одним из сюжетов массового мотивированного участия в боевых действиях стало земельное и сословное соперничество казаков и иногородних (в казачьих областях) либо крестьян на сопредельных с казачьими территориях. Конвертация вражды в военное участие дало значительные кадры как белым, так и красным. Особенно это заметно на Юге России. Иногородние в казачьих областях до революции призывались, зачастую, в регулярную кавалерию, и как раз из этой среды вышло немало организаторов красной конницы.

Крупные соединения или активные части красной конницы в основном действовали на Юге. Конечно, на первом месте стоит Первая Конная армия, выросшая из отряда и дивизии Б. М. Думенко. Но зна¬

Введение

9

менитое соединение не одиноко на Южном фронте. Думенко успел поставить на ноги еще одно соединение - Конно-Сводный корпус, бригады которого сами имели богатую предшествующую историю. Яркий красный командир Ф.К. Миронов в своей Усть-Медведицкой бригаде, а затем дивизии имел два кавалерийских полка, в которых аккумулировались усть-медведицкие казаки - сторонники советской власти. Далее последовала эпопея с Донским корпусом, который поручили формировать Миронову, а затем на свет появляется еще один значительный конный массив под его командованием - Вторая Конная армия.

Массы красной кавалерии имели разных противников, воевали бок о бок с другими соединениями РККА, имели над собой вышестоящие командные инстанции. Соответственно, существовали и находили отражение в источниках разные точки наблюдения за феноменом стратегической кавалерии РККА. Назовем основные из них: штабы РККА, военспецы, политические и особые отделы, ВЧК, противники - казачьи офицеры и генералы, комсостав ВСЮР и Русской армии, махновцы, немецкие колонисты Приазовья, командные инстанции и личный состав армий Польши и У HP, многочисленные повстанческие атаманы и население украинских и белорусских губерний, тамбовские повстанцы - в случае с кавбригадой Котовского, полком Переведенцева и другими активными кавалерийскими частями периода подавления восстания, и т.д. Далеко не все доступные источники в достаточной степени разработаны, так что на этом пути возможны и вероятны интересные находки.

Всего за годы Гражданской войны было сформировано более двадцати кавалерийских дивизий РККА. Кавалерия была не только ударной силой на фронте, но и мобильной силой при борьбе с повстанчеством и подавлении восстаний. Среди кавалерийских дивизий большинство активно участвовало в такого рода операциях. То есть соединения, в добровольческом ядре которых были «красные партизаны» образца 1918 года, в 1919 - 1921 гг. активно боролись с такого же рода «партизанами», поднявшимися против политики военного коммунизма. При этом некоторые крупные командиры переходили на сторону повстанцев или, скорее, просто сами становились таковыми. Повернул против большевиков 9-ю (2-ю Туркестанскую) кавалерийскую дивизию А. П. Сапожков. Наиболее колоритной фигурой можно считать красного партизана и комбрига Первой Конной Маслака, восстал и еще один конармейский комбриг - Иван Колесов. Люди одной с ними среды и судьбы боролись повстанцами. Например, Н. Д. Томин командовал 15-й Сибирской кавалерийской дивизией в самые горячие месяцы Тамбовского восстания - в мае-июле 1921 г., 2-й конный корпус того же Томина подавлял повстанчество на Кубани. Томин и погиб в бою с повстанца¬

10

Введение

ми, теперь уже басмачами, в августе 1924 г. Н. Д. Каширин в октябре 1920 г. во главе 3-го конного корпуса воевал с Врангелем, а затем участвовал в борьбе с махновцами.

Даже на Тамбовщине во время знаменитого восстания на красной стороне сформировались активные конные соединения. И это не только бригада Котовского и 15-я Сибирская кавалерийская дивизия, переброшенные уже на заключительном этапе развития борьбы. Весьма активным оказалась, к примеру, импровизированная кавалерийская часть, выросшая в уже упоминавшийся полк Переведенцева.

Гражданская война породила целый ряд конных соединений с ядром добровольцев, богатой историей и ощущением корпоративного единства. Крупные кавалерийские начальники сменяли друг друга на командных должностях. Так, после Гражданской войны Н. Д. Каширин командовал 1-м корпусом Червонного казачества. В то же время в сфере служебного соперничества, карьерных стратегий в 1920-е - 1930-е гг. выделялись группировки первоконников, червонцев, мироновцев.

Дисциплинарные проблемы кавалерийских соединений могли быть вопиющими. Наиболее масштабные и ныне известные сюжеты связаны с жизнью Первой конной армии2. Как раз соединение боеспособности, недисциплинированности в строго военном понимании и часто антикоммунистических настроений и придало крупным красным соединениям совершенно особенный колорит.

Раскладом сил в политической игре 1920-х годов Первая Конная армия стала одним из важных элементов героического мифа о Гражданской войне и победоносной стремительности Рабоче-Крестьянской Красной армии. Участие Сталина в организации Конной армии закрепляло этот героический статус. Собственно, он не был поколеблен и после «развенчания» культа Сталина.

Красная конница знала и крупные неудачи, которые в советской историографии не афишировались или замалчивались, а ее противниками поднимались на щит. Прежде всего, это серьезные поражения Первой Конной армии и Конно-Сводного корпуса в конце января - феврале 1920 г. Это знаменитое поражение конного корпуса Жлобы в июне 1920 г. от реорганизованных войск П. Н. Врангеля и, наконец, успех новосозданной польской стратегической кавалерии в конце августа - начале сентября 1920 г., известный в польской традиции как битва под Комаровом.

Советская конница продолжает привлекать внимание исследователей, как в годы Гражданской войны, так и позднее, эпохи военного строительства 1920-х годов3.

В настоящем сборнике вниманию читателей предлагается ряд статей и документальных публикаций, посвященных формированию, различ¬

Введение 11

ным аспектам службы и боевой деятельности, командному составу конных частей и соединений РККА.

В первом разделе сгруппированы статьи, показывающие состояние коннозаводства и кавалерийских частей в период между крушением императорской армии и созданием РККА. В следующем разделе представлены судьбы частей и соединений красной конницы на разных фронтах Гражданской войны. Среди них и хорошо известные, и довольно экзотические формирования. Третий раздел посвящен проблематике настроений, дисциплины, мотиваций красных конников в разных обстоятельствах междоусобицы. Наконец, заключительный раздел знакомит как с исследовательским текстом, так и текстами мемориального и художественного характера. Объединяет их представление, различными средствами, образа красной конницы и ее руководителей в пространстве личной, семейной, исторической, художественной памяти.

Примечания

Враги о нашей конной армии // Военный вестник. 1921 №10.

См.: ГенисВ.А. Первая конная армия: за кулисами славы // Вопросы истории. 1994. №12. С.64 - 78; Хинштейн А. Кровавый путь первой конной // Московский комсомолец. 2002. 2 июня.

См , напр.: ДригЕ Ф. Войска Семена Михайловича. История организационного строительства стратегической конницы РККА. М.: Фонд «Русские Витязи», 2019, Степанов А «В воздаяние за доблестную боевую работу... » «Цветные» кавалерийские части Туркестанского фронта // Старый цейхгауз. 2019. №84

ОТ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАВАЛЕРИИ К КРАСНОЙ КОННИЦЕ

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода из Первой мировой войны

М. В. Оськин (Тула)

Первая мировая война 1914-1918 гг. стала нелегким испытанием для коневого хозяйства России. С одной стороны, накануне войны империя имела самое большое в мире конское поголовье, что во многом объясняется особенностями крестьянского землепользования, способами земледельческого хозяйствования и географией страны. Количество лошадей в России (22,8 млн. голов в рабочем возрасте с 5 лет) вдвое превосходило их число во всех великих державах Европы, вместе взятых, сравниваясь разве что с США (21 млн. голов)1. Слабым местом страны было качество коневого хозяйства - львиная доля лошадей являлась крестьянскими лошадками, в военное время пригодными для состава обозов, но не для артиллерии (особенно тяжелой) и, тем более, кавалерии.

Слабая машинизация народного хозяйства усугубляла ситуацию: большая часть крестьянских хозяйств являлась однолошадными, что исключало вероятную мобилизацию этих животных в вооруженные силы. Значительные же лошадные контингенты степных районов России требовали громадных предварительных усилий по «окультуриванию» (взаимодействию с людьми) степных лошадей - обучению и выучке. Так, 16 сентября 1914 г. Главное управление Генерального штаба доносило в Военный Совет, что с убытием кавалерии на фронт, использование молодых лошадей срочного ремонта для обучения новобранцев невозможно «ввиду того, что эти лошади, особенно же из степных

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 13

районов, поступают не только не усмиренными в достаточной степени, но даже и неоповоженными». Поэтому их сначала следовало объездить опытным людям, а уже потом передавать в запасные кавалерийские полки2.

В годы войны противоборствующие армии неимоверно усилились автомобильным транспортом: Франция к концу войны имела около 95 тыс. автомашин только в армии, а в целом страны Антанты к концу войны имели около 200 тыс. машин против 70 тыс. у Германии. В русской же армии состояло всего 9 100 автомобилей при штате в 12 6003. Учитывая работавшую на надрыве железнодорожную инфраструктуру, русская армия могла увеличивать транспортную составляющую лишь за счет лошадей. К 1 (14) сентября 1917 г. в Действующей армии находилось 3 164 тыс. лошадей4 - 470% от численности конского состава войск в начале войны. Всего через вооруженные силы прошло не менее 5 млн. голов, причем у населения было изъято около 30% лошадей, пригодных для армии5. В то же время на высоко оснащенном автомобильной техникой Западном фронте к концу войны с обеих сторон состояло около 2 млн. лошадей (в 1,5 раза меньше, чем в одной России), в том числе в британской армии 450 тыс. «лошадей и ослов»6.

Большая часть конского состава русской Действующей армии служила в обозах (каждое войсковое соединение имело свой обоз) и транспортах (к середине 1917 г. на театре военных действий трудилось 692 транспорта при потребности в 8557). Эти животные несли военную службу в качестве тягловой силы, трудились на различных тыловых работах, доставляли предметы снабжения из ближайшего войскового тыла. Лошадей для комплектования тяжелой артиллерии (до войны приходилось закупать кровных лошадей и особенно тяжеловозов в Англии, Франции, США и Бельгии8) и кавалерии с затягиванием военных действий постепенно стало не хватать. Например, в депеше Управления по ремонтированию армии военному министру от 31 мая 1916 г., ввиду недостатка лошадей вороной, караковой и серой масти для гвардии, предлагалось покупать таких лошадей в возрасте от 3,5 лет9. Сокращение конницы за годы войны было минимальным, и к ее концу она имела в своих рядах сотни тысяч человек. К октябрю 1917 г. русская кавалерия, невзирая на резкий упадок ее значения в позиционной борьбе, насчитывала 100 регулярных и 161 казачий полк, сведенные в 52 дивизии, в том числе 25 казачьих, и 3 отдельные бригады.

Что касается потерь, то за время Первой мировой войны в русской армии заболело более 2 930 тыс. лошадей, а безвозвратные потери составили более 400 тыс. голов - 30,5% среднесписочного состава, определяемого в 1 369,6 тыс. лошадей. Эти цифры, правда, не учитывают лошадей различных организаций, работавших на нужды фронта в

14 От императорской кавалерии к красной коннице

ближайшем войсковом тылу. В целом в русской армии за годы войны насчитывалось около 1 млн. больных лошадей, лечившихся в ветеринарных лазаретах и на пунктах слабосильных лошадей10.

Громадные потребности Действующей армии в конском составе постепенно исчерпывали лошадный ресурс рабочего возраста (разумеется, в армию брали только лучших лошадей, что усугубляло состояние народного хозяйства страны). Вскоре этим вопросом обеспокоились в Ставке Верховного командования. На совещании по вопросам укомплектования Действующей армии лошадьми 26 марта 1916 г. начальник Мобилизационного отдела Генерального штаба доложил, что с начала войны взято у населения 70-75% «числа лошадей, признанных на последней переписи годными для службы в войсках. В Генштабе заметили, что требуется самое бережливое использование сравнительно незначительного остатка лошадей» в 1 млн. голов, причем было отмечено, что из этого 1 млн. только 10% годны для кавалерии и артиллерии, а прочие 900 тыс. - лишь для службы в обозах. Следовательно, для пополнения конского состава кавалерии можно было взять в будущем немногим более 100 тыс. животных. Начальник Государственного Коннозаводства П. А. Стахович и его предшественник на этом посту князь Н. Б. Щербатов, подтвердив это, добавили, что сильных лошадей не хватает и в народном хозяйстве, и без того оставшегося без рабочих рук, что требует прекращения формирования новых кавалерийских частей11.

Потери в результате Брусиловского прорыва и подготовка к новой кампании вновь поставили проблему на самом верху. К осени 1916г., по донесению генерала для поручений при Верховном главнокомандующем Б. М. Петрово-Соловово, в стране отчетливо наблюдалось «истощение коневых средств России (особенно в отношении лошадей кавалерийского типа)». Поэтому встал вопрос о централизации системы учета и распределения конских ресурсов страны. В ходе переписки между Ставкой и Управляющим Государственным Коннозаводством, для преодоления противоречий между потребностями фронта и возможностями народного хозяйства, начальник Коннозаводства П. А. Стахович разработал «Положение о Главном Инспекторе коневых сил армии», предполагавшее создание должности Главного инспектора и специального центрального органа для учета и снабжения армии конским составом. Главный Инспектор наделялся правами командарма, «за исключением права награждения за боевые подвиги и иные отличия». Органы инспектората: комитет по военно-конским делам, канцелярия, чины для поручений. В состав канцелярии должны были войти 2 представителя от военного министерства, 1 от МВД, 1 от министерства земледелия, 1 от министерства финансов, 1 от Госконтроля, 1 от Главного

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода...

15

управления Государственного Коннозаводства. В состав членов комитета, создаваемого «для обсуждения вопросов, касающихся обеспечения армии конским составом», должны были войти Инспекторы конского состава армий, фронтов или уполномоченные ими лица. В записке на имя первого революционного Верховного главнокомандующего М. В. Алексеева Стахович указывал: «по личным моим наблюдениям, почерпнутым при объезде нынешним летом и осенью многих губерний Европейской России и Сибири, страна - накануне полного истощения своих конских сил, пригодных для армии... Уже в настоящее время ощущается острый недостаток у населения рабочих лошадей, с чем неразрывно связаны затруднения в подвозе продуктов к станциям железных дорог и сокращение района, продовольствующего армию и города. Этот же недостаток явился одной из причин недосева полей и уменьшения продовольственных ресурсов страны». Дальнейшее изъятие лошадей из народного хозяйства страны означает опасность для армии «лишиться совершенно источника комплектования лошадьми войсковых частей и обозов». Однако, в апреле 1917 г., после нескольких месяцев волокиты, по воле М. В. Алексеева проект был отклонен12.

Основным камнем преткновения в данном вопросе стала несбалансированность потребностей армии и народного хозяйства в тягловой силе. Ставка в предписании Главному Полевому Интенданту от 2 декабря 1916 г. указывала, что к лету 1917 г. в войсках должно быть не менее 2 млн. лошадей. В конце года были разработаны планы снабжения армии на период до 1 июля 1918 г., «причем в основание расчетов была положена численность армии в 8,5 млн. чел. и 2 млн. лошадей»13. Эта цифра оказалась заниженной в полтора раза.

Чтобы обеспечить поставку лошадей и не вызвать недовольства населения, правительство решило провести реквизицию при посредничестве земств, обладавших наиболее достоверной информацией о местных ресурсах. Предполагалось, что вместе с ранее поставленными в ходе войны лошадьми, цифра мобилизованных животных составит около 12% лошадей рабочего возраста, согласно данным военно-конской переписи 1912 г. Было решено, что в тех уездах, где земства откажутся от реквизиции, набор конского состава проводить по правилам военно-конской повинности, но по принципам разверстки, указанным губернской земской управой. При этом, Положение о реквизиции лошадей при посредничестве земских учреждений, утвержденное императором Николаем II 27 октября 1916 г., предусматривало, что от реквизиции освобождаются: «1) все чистокровные английские лошади, принимавшие или принимающие участие в скаковых испытаниях на ипподромах Российской империи. 2) рысистые лошади, бежавшие на ипподромах Российской империи и показавшие резвость, нормы которой опреде¬

16

От императорской кавалерии к красной коннице

ляются Управляющим Государственным коннозаводством по соглашению с министрами военным и внутренних дел. 3) все кобылы, владельцы коих представят установленные Главным управлением Государственного коннозаводства случные свидетельства о покрытии кобыл в последний случный период жеребцами казенными, одобренными Главным управлением Государственного коннозаводства. Также могли быть освобождены от реквизиции, «если подлежащий с уезда наряд может быть выполнен полностью»: «а) лошади в количестве, которое по мнению местной земской управы, необходимо для обеспечения обработки полей в данном хозяйстве, б) все кобылы, при достаточном для выполнения наряда количестве жеребцов и меринов»14.

Однако уездные земские управы, столкнувшись с сопротивлением населения, готовившимся к новому посеву, фактически саботировали реализацию поставки, ввиду чего после Февральской революции намеченные реквизиции лошадей в округах пришлось прервать15. Попытка замены реквизиций закупками со стороны органов Земского Союза и Ремонтирования Армии также провалилась. Согласно донесениям с мест, мобилизация и реквизиция лошадей «угрожает, во-первых, своевременному обсеменению полей, а во-вторых, при нынешнем положении железнодорожного транспорта и не обеспеченности фуражом мест сбора лошадей, грозит последним гибелью»16. Последний фактор в 1917 г. оказался наиболее важным.

Например, с 31 марта по 6 апреля на Западный фронт было недове- зено 60% зернофуража, 72% сена, муки - 68%, круп - 80%, мяса - 74%. Штабом фронта отмечалось, что «из армий поступают ежедневно донесения о безвыходном положении фуражного довольствия, усиливается падеж лошадей, лошади истощены и уже отказываются от работы между магазинами и войсками. Таким образом, доставка продовольствия людям может приостанавливаться вследствие бессилия лошадей»17. Нехватка снабжения в столицах вынудила Временное правительство в заседании 14 марта приостановить до 1 ноября «рысистые и скаковые испытания в Москве и Петрограде». Причем Главное управление Государственного коннозаводства должно было эвакуировать породистых лошадей из Петрограда, так как подвоз фуража в столицу был недостаточен. В апреле комиссар Временного правительства в Москве H. М. Кишкин потребовал вывезти породистых лошадей и из Москвы. Временное правительство просило регионы (Нижегородская, Харьковская, Одесская, Ростовская, Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Симбирская и Екатери- нославская губернии) принять лошадей и организовывать там испытания (скачки и бега, но без тотализатора)18.

Таким образом, в кампании 1917 г., невзирая на максимально высокую численность лошадей в Действующей армии - более 3 млн. голов,

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 17

пополнение фронта конским составом фактически не могло состояться. Решение продовольственного вопроса поставило требования сельского хозяйства выше потребностей войск. После Февральской революции дело с поставкой конских пополнений на фронт существенно ухудшилось. Во-первых, лошадей для пополнения не было объективно, - пригодные для службы лошади просто заканчивались. Во-вторых, в условиях революции коневладельцы стали придерживать своих питомцев для отправки в войска, саботируя указания по поставкам. Поэтому теперь и пополнения приходилось сначала восстанавливать, а потом уже пускать в дело. Соответственно, мало что мог дать и маневр лошадьми между различными подразделениями - при передаче животных из артиллерии или кавалерии в обозы. Лошадей не хватало вообще. Например, приказ командующего Румынским фронтом Д. Г. Щербачева от 22 мая 1917 г. сообщал: «Из отчетов об осмотре конского состава в армиях Румынского фронта видно, что при замене лошадей в обозных батальонах лошадьми, непригодными для артиллерийской службы, присылаются лошади совершенно больные, хронически хромые и т.п., вообще негодные ни для какой работы. Так как подобные лошади являются для частей всегда и во всех отношениях вредной обузой, а тем более при затруднительных условиях в снабжении фуражом, то предписываю при передаче артиллерийских лошадей в транспорты каких бы то ни было назначений тщательно проверять работоспособность их к перевозочно-грузовой службе под ответственностью командиров передающих частей и ветеринарных врачей, производящих санитарный осмотр этих лошадей. Лошади, пришедшие в полную негодность для работы где бы то ни было в армии, должны выбраковываться для продажи местному населению или же уничтожаться»19.

Общую картину положения вещей с конским составом в России поясняет сообщение члена Временного комитета Государственной думы И. И. Дмитрюкова премьер-министру князю Г. Е. Львову от 27 апреля о состоянии коннозаводства в России. Дмитрюков напомнил, что и до войны приходилось закупать лошадей и особенно тяжеловозов в Англии, Франции, США и Бельгии, но постепенно дело Государственного Коннозаводства улучшалось, и «конский состав к началу Великой войны оказался выше по качеству, чем это было к началу русско-японской войны. Улучшились и ломовые и сельскохозяйственные лошади». Война принесла свои проблемы: реквизиция лучших лошадей в армию, призыв кадров с конских заводов, «великое бедствие» - сдача Польши, где «дело чистокровного коннозаводства было поставлено особенно хорошо». Из Польши эвакуировали в Москву Яновский завод и государственные конюшни, так как столица - большой железнодорожный узел и здесь легче снабжать лошадей фуражом. Но даже во время войны животные закупались в Англии, «дабы не

18 От императорской кавалерии к красной коннице

время войны животные закупались в Англии, «дабы не допустить к окончательному краху культурное коннозаводство». Дмитрюков подчеркивал, что «наиболее культурный конский состав» - это «государственное достояние», почему «сохранение культурной лошади есть дело государственной обороны, как существенного источника пополнения фронта, то есть кавалерии, артиллерии и обоза лошадьми»20.

В связи с намерением Временного правительства продолжать войну и осознанием того факта, что в 1917 г. конфликт не закончится, в отношении конского состава фронта встала проблема ремонтирования кавалерии и артиллерии. В срочный ремонт армии покупали 3,5- летних лошадей летом, так как зимой и весной покупка была затруднительна. Лошади из ремонта передавались в действующие части после 1 июля следующего за покупкой года, так как животные должны были достигнуть 4-летнего возраста, дабы поступать в войска. В военное время конский состав армии истощался вследствие старения лошадей, тяжелой работы на фронте, недостатка фуражных дач, «продолжительного содержания вне конюшен при всяких условиях погоды», а лошадей стали передавать войскам в апреле, в преддверии новой активной кампании на фронте. Во время Первой мировой войны лошади в годовой ремонт действующей армии производились на основании положений Военного Совета от 21 августа 1914 г., 28 мая 1915 г. и 2 июня 1916 г. Теперь же следовало позаботиться о периоде 1917-1918 гг.

В итоге, 15 мая Управление по ремонтированию армии запросило у правительства 7 553 549 рублей на 1917 г. для покупки 14 700 лошадей в годовой ремонт по сроку 1917 г. Обосновывая просьбу, Управление сообщало, что освежение конского состава молодыми лошадьми необходимо, так как «за время войны пополнение убыли в конском составе войсковых частей производилось преимущественно полнолетними, в возрасте от 5 до 15 лет, лошадьми, часто уже много проработавшими, что создает накопление в частях лошадей старших возрастов». Следует же своевременно выкупать молодых лошадей в возрасте от 3,5 лет в ремонт - «к этому же побуждает необходимость оказать поддержку и предоставить возможность своевременного сбыта подготовленных лошадей коннозаводчикам и коневодам, ежегодно сдающим выращенных ими молодых лошадей военному ведомству при посредстве ремонтных комиссий». Однако, Междуведомственное Совещание представителей военного министерства, министерства финансов и Государственного Контроля в заседании 2 июня 1917 г. высказалось против выделения этих 7,5 млн. руб. на ремонт лошадей. Причины этого таковы: 1. Штат мирного времени меньше штатов военного времени и после войны все равно «громадное количество лошадей представится необходимым выбраковывать и распределить или раздать населению». 2. «Изъятие у

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 19

безлошадного уже населения еще почти 15 тыс. лошадей крайне неблагоприятно отразится на полевых работах, транспорте и вообще на экономической жизни страны. В частности пострадает, вне сомнения, и дело обеспечения армии необходимыми сельскохозяйственными продуктами». 3. «В армии ощущается значительный недостаток кормовых средств, вредно отражающийся на конском составе. Поэтому, до устранения этого недостатка, увеличение в армии числа лошадей лишь обостряет вопрос о фураже». 28 июля 1917 г. Отдел по ремонтированию армии внес во Временное правительство «представление о покупке в текущем году лошадей срочного ремонта и об отпуске из военного фонда кредита». Причина просьбы: «распродажа коннозаводчиками и коневодами лошадей, приготовленных для сдачи в срочный ремонт армии в августе сего года». Этот фактор - ликвидация конских заводов в России - стал ключевым: «вопрос покупки срочного ремонта имеет государственное значение, так как в случае отмены такового, наблюдающаяся уже в настоящее время, в связи с текущими обстоятельствами, ликвидация коневых хозяйств приобретет массовый характер, что несомненно вызовет полный упадок отечественного коневодства»21.

В ходе революционного процесса 1917 г. внутри страны произошли разгромы частных и государственных конских заводов, поставлявших лошадей в кавалерию. При этом были уничтожены и те заводы, что в 1915 г. эвакуировались вглубь империи22. Например, председатель Ремонтной комиссии Киевского района сообщал, что «ежедневно поступают заявления коннозаводчиков и коневодов о насилиях и самоуправствах сельских жителей над их конными заводами, пастбищами, водопоями и даже над прислугой, состоящей при плодовом составе и ремонте»23.

Основной причиной разгромов являлся отнюдь не захват лошадей (хотя были и такие случаи), а присвоение фуража. В 1917 г. лошади конских заводов продовольствовались прежде всего фуражом своих земель, а потому Главный Земельный комитет приказывал местным комитетам принимать к охранению нужное количество фуража и будущий урожай. Однако крестьяне захватывали земли частных конских заводов, делили их, а лошадей вынуждали передавать в государственные заводы, которые в итоге быстро переполнились. Например, при захвате Чесменского конского завода великого князя Петра Николаевича в Бобровском уезде Воронежской губернии лошадей с него передали в близлежащий государственный Хреновский завод24.

Аграрное движение постепенно набирало свои обороты, и потому к разгрому конских заводов (захвату земли и посевов) крестьянство перешло не сразу, а ближе к лету. Так, 3 июня Главноуправляющий Государственным Коннозаводством генерал-лейтенант П. А. Стахович

18

От императорской кавалерии к красной коннице

время войны животные закупались в Англии, «дабы не допустить к окончательному краху культурное коннозаводство». Дмитрюков подчеркивал, что «наиболее культурный конский состав» - это «государственное достояние», почему «сохранение культурной лошади есть дело государственной обороны, как существенного источника пополнения фронта, то есть кавалерии, артиллерии и обоза лошадьми»20.

В связи с намерением Временного правительства продолжать войну и осознанием того факта, что в 1917 г. конфликт не закончится, в отношении конского состава фронта встала проблема ремонтирования кавалерии и артиллерии. В срочный ремонт армии покупали 3,5- летних лошадей летом, так как зимой и весной покупка была затруднительна. Лошади из ремонта передавались в действующие части после 1 июля следующего за покупкой года, так как животные должны были достигнуть 4-летнего возраста, дабы поступать в войска. В военное время конский состав армии истощался вследствие старения лошадей, тяжелой работы на фронте, недостатка фуражных дач, «продолжительного содержания вне конюшен при всяких условиях погоды», а лошадей стали передавать войскам в апреле, в преддверии новой активной кампании на фронте. Во время Первой мировой войны лошади в годовой ремонт действующей армии производились на основании положений Военного Совета от 21 августа 1914 г., 28 мая 1915 г. и 2 июня 1916 г. Теперь же следовало позаботиться о периоде 1917-1918 гг.

В итоге, 15 мая Управление по ремонтированию армии запросило у правительства 7 553 549 рублей на 1917 г. для покупки 14 700 лошадей в годовой ремонт по сроку 1917 г. Обосновывая просьбу, Управление сообщало, что освежение конского состава молодыми лошадьми необходимо, так как «за время войны пополнение убыли в конском составе войсковых частей производилось преимущественно полнолетними, в возрасте от 5 до 15 лет, лошадьми, часто уже много проработавшими, что создает накопление в частях лошадей старших возрастов». Следует же своевременно выкупать молодых лошадей в возрасте от 3,5 лет в ремонт - «к этому же побуждает необходимость оказать поддержку и предоставить возможность своевременного сбыта подготовленных лошадей коннозаводчикам и коневодам, ежегодно сдающим выращенных ими молодых лошадей военному ведомству при посредстве ремонтных комиссий». Однако, Междуведомственное Совещание представителей военного министерства, министерства финансов и Государственного Контроля в заседании 2 июня 1917 г. высказалось против выделения этих 7,5 млн. руб. на ремонт лошадей. Причины этого таковы: 1. Штат мирного времени меньше штатов военного времени и после войны все равно «громадное количество лошадей представится необходимым выбраковывать и распределить или раздать населению». 2. «Изъятие у

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 19

безлошадного уже населения еще почти 15 тыс. лошадей крайне неблагоприятно отразится на полевых работах, транспорте и вообще на экономической жизни страны. В частности пострадает, вне сомнения, и дело обеспечения армии необходимыми сельскохозяйственными продуктами». 3. «В армии ощущается значительный недостаток кормовых средств, вредно отражающийся на конском составе. Поэтому, до устранения этого недостатка, увеличение в армии числа лошадей лишь обостряет вопрос о фураже». 28 июля 1917 г. Отдел по ремонтированию армии внес во Временное правительство «представление о покупке в текущем году лошадей срочного ремонта и об отпуске из военного фонда кредита». Причина просьбы: «распродажа коннозаводчиками и коневодами лошадей, приготовленных для сдачи в срочный ремонт армии в августе сего года». Этот фактор - ликвидация конских заводов в России - стал ключевым: «вопрос покупки срочного ремонта имеет государственное значение, так как в случае отмены такового, наблюдающаяся уже в настоящее время, в связи с текущими обстоятельствами, ликвидация коневых хозяйств приобретет массовый характер, что несомненно вызовет полный упадок отечественного коневодства»21.

В ходе революционного процесса 1917 г. внутри страны произошли разгромы частных и государственных конских заводов, поставлявших лошадей в кавалерию. При этом были уничтожены и те заводы, что в 1915 г. эвакуировались вглубь империи 2. Например, председатель Ремонтной комиссии Киевского района сообщал, что «ежедневно поступают заявления коннозаводчиков и коневодов о насилиях и самоуправствах сельских жителей над их конными заводами, пастбищами, водопоями и даже над прислугой, состоящей при плодовом составе и ремонте»23.

Основной причиной разгромов являлся отнюдь не захват лошадей (хотя были и такие случаи), а присвоение фуража. В 1917 г. лошади конских заводов продовольствовались прежде всего фуражом своих земель, а потому Главный Земельный комитет приказывал местным комитетам принимать к охранению нужное количество фуража и будущий урожай. Однако крестьяне захватывали земли частных конских заводов, делили их, а лошадей вынуждали передавать в государственные заводы, которые в итоге быстро переполнились. Например, при захвате Чесменского конского завода великого князя Петра Николаевича в Бобровском уезде Воронежской губернии лошадей с него передали в близлежащий государственный Хреновский завод24.

Аграрное движение постепенно набирало свои обороты, и потому к разгрому конских заводов (захвату земли и посевов) крестьянство перешло не сразу, а ближе к лету. Так, 3 июня Главноуправляющий Государственным Коннозаводством генерал-лейтенант П. А. Стахович

20

От императорской кавалерии к красной коннице

докладывал во Временное правительство, что «в Главное Управление почти ежедневно поступают просьбы коннозаводчиков о принятии Государственным Коннозаводством их конских заводов на каких угодно условиях в целях спасения ценных пород от грозящей им гибели». Стахович указывал, что Государственное Коннозаводство не может удовлетворить все просьбы «по недостатку персонала и помещений», а предлагает взять частные конские заводы под государственную охрану. Примером, характеризующим сложившуюся ситуацию, может служить письмо великого князя Дмитрия Константиновича В. Н. Львову от 30 апреля. В 1913 г. великий князь завещал свой Дубровский конный завод в Миргородском уезде Полтавской губернии (более 3 тыс. десятин земли и несколько сотен чистокровных лошадей) Главному Управлению Государственного Коннозаводства. Князь писал: «при основании завода я поставил себе целью создать рассадник русских пород верховых и рысистых лошадей, а также развести мелких тяжеловозов, способных возить тяжести и обладающих быстрыми аллюрами, как наиболее подходящих для улучшения крестьянской лошади, которая в мирное время работает в поле, а в военное - комплектует обозы и артиллерию». Дмитрий Константинович предлагал отдать своих лошадей (к лету на Дубровском конном заводе находилось 496 лошадей, в том числе 3 чистокровных английских, 186 верховых орлово-ростоп- чинских, 117 рысаков, 132 арденов, 18 финских, 40 других пород и 167 рабочих лошади общей стоимостью чистокровных лошадей - не менее 600 тыс. руб.) даже и безвозмездно. Главная просьба - «принять завод на каких угодно условиях и тем спасти его и разводимые в нем породы русских лошадей, в других местах почти исчезнувшие, от неминуемого уничтожения»25.

Резолюция Всероссийского съезда коннозаводчиков, коневодов и других деятелей по коннозаводству и коневодству, прошедшего 25-29 июня 1917 г., подводила лишь первые итоги разворачивающегося в России аграрного движения. В проекте обращения к правительству подчеркивалось, что «все конные заводы и коневодные хозяйства являются национальным богатством России и подлежат охране государства. Вследствие этого не могут быть допущены захваты лошадей этих заводов не только населением, но также и по распоряжению волостных, уездных и других комитетов без непосредственного на то распоряжения министерства. Точно так же недопустимо снятие с конских заводов как военнопленных, так и вольнонаемных служащих; взятые же без распоряжения военнопленные должны быть немедленно возвращены». Здесь же сообщалось о проблемах страны в конском составе как на данный момент, так и на перспективу: Россия стоит на первом месте в мире по числу лошадей - 35 млн. голов, но по количеству лошадей на

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 21

100 десятин земли - на 5 месте (3,6 голов), а в Англии - 23,2 голов на гектар. При этом, «50% крестьян в России или вовсе не имеют лошадей или имеют всего одну лошадь», а «по качеству конского состава Россия стоит на последнем месте». Поэтому изъятие из народного хозяйства для нужд фронта 6 млн. лошадей из 7 млн. пригодных по военно-конской переписи, угрожает не только недопоставкой лошадей в армию, но и крушением сельского хозяйства26.

Для спасения породистых животных на местах создавались губернские совещания по охране конских заводов. МВД рассылало в регионы разнообразные циркуляры и телеграммы, требуя принимать срочные меры «поддержки государственного коннозаводства и тесно связанного с ним укомплектования нашей армии конским составом», признавая частные конские заводы «отраслью народного хозяйства, имеющей особо важное государственное значение»27. Незадолго до октябрьского переворота, Министерство земледелия попыталось озаботиться перспективой сохранения породистых лошадей. Так, 11 октября Отдел животноводства Министерства земледелия просил у Временного правительства использовать часть 3-миллионного кредита по животноводству и на коневодство, а не только на крупный рогатый скот и овец: «В настоящее время, в связи с ликвидацией многих хозяйств, занимавшихся коневодством и коннозаводством в направлении улучшения рабочей и упряжной лошади для нужд сельского хозяйства, а также в целях сохранения ценного конского материала из прифронтовой полосы, явилась настоятельная необходимость принять соответствующие меры к охране племенного конского состава» .

Но справиться с аграрным движением не получилось. К лету 1918 г. из всех бывших казенных конских заводов уцелел только Хреновский завод в селе Хреновое Бобровского уезда, где находились, в том числе, «наиболее ценные представители породы орловского рысака». Там же расположилось и бывшее Главное управление Государственного коннозаводства29. Большая часть частных заводов оказалась ликвидирована, а конский состав - расхищен. Для сравнения - по данным особого совещания при орловском губернском комиссаре по вопросу об охране конских заводов губернии 5 августа 1917 г., только в Орловской губернии числилось 106 конских заводов при 247 жеребцах и 2 819 матках30. В результате сохранение племенного материала перешло на окраины страны. Прежде всего - в казачьи области, что обусловливалось как сравнительно малыми размерами аграрного движения в силу обеспеченности казачьих войск землей и угодьями, так и военной традицией сословия.

Невзирая на намерение Временного правительства продолжать войну, усталость России от конфликта становилась очевидной, что вызывало

22 От императорской кавалерии к красной коннице

к жизни проекты и расчеты будущей демобилизации. Главные цели демобилизации конского состава виделись следующие: «1) сохранить армии нужных ей хороших лошадей; 2) возвратить русскому населению остальных пригодных для работ лошадей»31. Иными словами, приблизительно 3-миллионный контингент лошадей Действующей армии должен был быть возвращен в народное хозяйство страны. Выполнению этой задачи мешали общее разложение фронта и войскового тыла, усиление распространения заболеваний среди животных, крайняя нехватка фуража и начинавшаяся стихийная демобилизация людских контингентов.

Товарищ военного министра 7 октября 1917 г. сообщал во Временное правительство, что Комиссия по приведению армии в состав мирного времени поставила вопрос «об угрожающем развитии среди конского состава действующей армии заразных заболеваний, в особенности сапа». В связи с этим Комиссия «признала настоятельно необходимым принятие самых энергичных и притом безотлагательных мер для борьбы с этими заболеваниями, так как делать это при демобилизации будет уже поздно, и возвращенные населению лошади, распространяя заразу, принесут ему, вместо помощи, ущерб». Требование Комиссии - открыть «ветеринарно-бактериологическую лабораторию»32 для сортировки лошадей.

Однако проблема ветеринарного обеспечения конского состава не была превалирующей. Осенью ситуация со снабжением конского состава Действующей армии совсем ухудшилась, что вновь вызвало гибель животных. В октябре питательные пункты не имели фуража, отчего начался падеж скота из войсковых гуртов; к тому же, некоторые пункты разграблялись войсками. В ноябре - декабре дело дошло и до лошадей. Не играло роли и качество конского состава, ибо армии было уже не до войны. Например, 12 октября начальник Тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН) Ю. М. Шейдеман сообщил, что начался падеж лошадей, так как в Дарницком, Крутском и Конотопском магазинах «нет совсем зернофуража»33. В этом соединении находились отборные лошади, тяжеловозы - для перевозки тяжелых орудий. И, тем не менее, уже никого не беспокоила их сохранность.

Дело в том, что часть конского состава (непригодная для послевоенного использования в войсках) должна была распродаваться населению преимущественно прифронтовых районов. Тыловые лошади, признанные негодными для службы - населению тех регионов, где были расквартированы те или иные гарнизоны. Характерно, что жеребята стали бесплатно раздаваться населению, начиная с мая 1917 г. Также признавалось, что бракованные лошади и молодняк будут раздаваться «наибеднейшим» крестьянам. Первоначально брак и молодняк передавались в

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода... 23

специальные отделения конского запаса округа, откуда лошади распределялись представителями Государственного коннозаводства между земствами и сельскими обществами, а те уже распределяли их между крестьянами. Например, телеграмма генерал-квартирмейстера Петроградского военного округа в Тверской губпродком от 3 сентября сообщала: «Признавая тяжелое положение крестьянства, обессиленного в коневых средствах реквизициями, штаб округа не переставал изыскивать меры к наиболее правильной постановке вопроса о распределении бракованных лошадей между нуждающимися и беднейшими крестьянами»34.

Однако стихийная демобилизация в преддверии Брестского мира не принесла дивидендов государству, разрушив централизацию ликвидации конского состава армии и усилив гибель животных. В конце декабря 1917 г. вновь обострился вопрос о конском составе из-за нехватки фуража, - «лошади дошли до крайнего истощения, грозил массовый падеж их», солдаты отказывались от ухода за лошадьми и бросали их35. Вследствие этого масса животных просто погибла. Лошади, «брошенные частями войск при демобилизации, происходившей в обстановке полной анархии», поступали в распоряжение местных земствЗб. Более того - брошенными оказались и те лошади, что должны были оставаться в армии и по окончании войны, так как они лишились ухода и питания.

В попытке спасти хоть что-нибудь, военные демобилизационные комиссии приступили к распродаже войсковых лошадей в прифронтовой полосе. Конский состав продавался отдельным крестьянам или передавался земствам для последующей распродажи; на Румынском фронте лучшие лошади перешли в распоряжение румын по заниженным ценам. Но и такая продажа почиталась за благо, так как в противном случае лошади просто бы погибли от бескормицы, так как их демобилизация с последующей отправкой в тыл не предусматривалась. Например, в декабре на Северном фронте неработоспособные лошади продавались крестьянам по 36 рублей при рыночной цене лошади в 350-450 руб. Дешевизна обусловливалась катастрофической нехваткой фуража. Своих лошадей сохраняли лишь те соединения, что в относительном порядке целыми подразделениями уходили на родину или втягивались в начинавшуюся гражданскую войну.

Централизованной ликвидации конского состава войск на фронтах так и не произошло, почему сведений о численности уцелевших, погибших, проданных лошадей нет. Единственным частичным исключением стал Румынский фронт, три армии которого (4-я, 6-я и 9-я) из четырех располагались на территории Румынского королевства (8-я армия стояла в Бессарабии). К концу ноября 1917 г. на Румынском фронте находилось 1 190 264 людей и 463 713 лошадей, но продать румынам,

24 От императорской кавалерии к красной коннице

получив хоть какие-то денежные средства, удалось лишь 50 тыс. лошадей (чуть больше 10%), - «судьбу же и способ ликвидации прочих 400 тыс. лошадей установить не удалось». Причем в записке штаба фронта «Демобилизация Румынского фронта» отмечалось, что на прочих западных фронтах (за исключением Кавказского) не получилось достичь даже и этого38.

Таким образом, из Первой мировой войны Россия вышла чрезвычайно ослабленной в отношении своего коневого хозяйства. Во-первых, была почти ликвидирована система конских заводов в Центральной России, что нанесло громадный урон численности породистых лошадей, которых не хватало и до войны. Вспыхнувшая в 1918 г. гражданская война, докатившись до отдаленных регионов, лишь усилила этот ущерб. Во-вторых, стихийный и хаотичный выход России из войны не позволил в должной степени сохранить конский состав Действующей армии, в который за военное время вошел цвет российской лошади. В итоге, русская армия потеряла кавалерийскую и артиллерийскую лошадь, а общая численность погибших войсковых животных вряд ли может быть определена.

Количество лошадей в России к 1918 г. сократилось несущественно, потерпев определенный ущерб лишь для животных взрослого возраста, взятых в армию. Всего несколько мирных лет вполне могли восстановить число крестьянских лошадей в стране, как только подрос бы молодняк. Другой вопрос, что Россия без передышки перепита из мировой войны в гражданскую. Основной ущерб был нанесен качеству российской лошади - гибель фронтового состава и разгром конских заводов. Возможно, именно поэтому даже общая численность конницы в противоборствовавших армиях периода гражданской войны не достигала численности кавалерии императорской армии начала 1917 г., невзирая на то обстоятельство, что в гражданской войне конница получила гораздо большее значение, нежели в Первой мировой войне.

Примечания

* Миронов Б Н История в цифрах. Л., 1991. Табл. 35.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.2000. Оп.1. Д.1942. Л. 37.

Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. М., 1939 С. 155.

Россия в мировой войне 1914-1918гг. (в цифрах). М., 1925

Овечкин В. В. Изъятие лошадей у населения для Красной армии в годы гражданской войны // Вопросы истории 1999. №8. С. 114-115.

Хейстингс М. Первая мировая война: Катастрофа 1914 года. М.» 2014. С. 509.

Россия в годы Первой мировой войны экономическое положение, социальные процессы, политический кризис / отв. ред. Ю. А. Петров. - М., 2014. С. 366.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф.1779. Оп.1. Д.1072. Л. 5

Состояние российского коневого хозяйства накануне выхода...

25

9

}(РГВИА. Ф.8020. On 1. Д.1150. Л. 108.

Военной ветеринарии Вооруженных Сил 300 лет / Под общей редакцией генерала армии В. И. Исакова. М., 2007. С. 43

* РГВИА. Ф.2049. Оп.1. Д.343. Л. 161-163.

РГВИА. Ф.2003. Оп.2. Д.283. Л. 18-19, 217.

Аранович А, В. Интендантское снабжение русской армии во второй половине XIX - начале XX века. Дисс. докт. ист. наук. СПб., 2006. С. 333.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф.97. Оп.2. Д.1863. Л 379.

ГАРФ Ф.6260. On 1. Д.2. Л. 168.

J? ГАРФ. Ф.1797. Оп.1. Д.521. Л. 12.

7 РГВИА. Ф.2053 Оп.1. Д.38. Л. 63.

J8 ГАРФ. Ф.1779. Оп.1. Д.1070. Л. 2-3, 6-6об., 13.

*9 РГВИА. Ф.2085. Оп.1. Д.1. Ч 1. Л. 530.

2Q ГАРФ Ф 1779. On 1 Д 1072 Л. 5-6

21 ГАРФ Ф 1779 Оп 1 Д 349 Л 1-5

22 '

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф 1276. Оп 12. Д.1059. Л. 3.

23 ГАРФ. Ф.1797. Оп.1 Д.521. Л. 139.

24 ГАРФ Ф.1779. Оп.1. Д.1073. Л. 14.

25 ГАРФ. Ф.1779. Оп.1. Д.1073. Л. 2-3, 5, 11.

26 РГВИА. Ф.8020. Оп.1. Д.1160. Л. 7-9.

Напр.: ГАТО. Ф.2260. Оп.1. Д.48. Л. 70

2* ГАРФ. Ф.6996. Оп.1. Д.131. Л. 81.

29

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.478. Оп.8 Д 147 Л. 5

Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф.Р-81. Оп.1 Д.11. Л 10-11.

3* ГАРФ. Ф.5936. Оп.1. Д.238. Л. 28.

32 ГАРФ Ф.1779. Оп.1. Д.383. Л. 1.

33 РГВИА. Ф.2072. Оп.1. Д.83. Л. 119, 125.

Государственный архив Тверской области (ГАТвО). Ф.1408. Оп.2. Д 65. Л. 1, 10.

35 ГАРФ. Ф.5936 Оп.1. Д.238 Л. 27об.

36 РГВИА. Ф.2099. Оп.1. Д.176. Л. 6.

37

РГВИА. Ф.2036. Оп.1. Д.186 Л. 494об.

38 ГАРФ. Ф.5936. Оп.1. Д.238. Л. 5, 29об.

Партизанский отряд Лазаря Бичер ахова в Персии (1917- первая половина 1918 гг.) А. Ю. Безуголъный (Москва)

Лазарь Федорович Бичерахов (1882 - 1952) - историческая фигура Гражданской войны в России, что называется, среднего ряда. Таких, как он, по все стороны баррикад было великое множество. Вожди калибра Бичерахова, как правило, легко подхватывали власть там, где ее не брал больше никто, и так же легко теряли ее. Лазарь Бичерахов, пользуясь обстоятельствами и, если сказать более точно, подхваченный этими обстоятельствами, весной 1918 г. без труда сколотил целую армию, вооруженную артиллерией, бронеавтомобилями, аэропланами, бронепоездами и даже собственным флотом. Он стремительно занял огромную территорию на западном каспийском побережье и так же быстро ее потерял в самом начале 1919 г., - когда гражданское противостояние в России было в самом разгаре. Ярко вспыхнув, звезда Бичерахова закатилась навсегда, - он уехал заграницу, прожив до старости скромной жизнью одинокого русского эмигранта.

О почти невероятных приключениях отряда Бичерахова на просторах пылавшего Кавказа в 1918 г. рассказано в уже довольно давней моей монографии1. Здесь же предлагается обратиться к предыстории этой короткой эпопеи. Она связана с формированием партизанского отряда и его боевыми действиями на территории Персии в 1917 г. еще в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова, а также с историей эвакуации имущества корпуса в Россию.

По случайности подспорьем в этом деле стала неожиданная находка - фрагмент рукописи самого Лазаря Бичерахова, - обнаруженная не так давно сотрудниками Женевского института международных отношений и развития Graduate Institute of International and Development

Партизанский отряд Лазаря Бичерахова в Персии 27

Studies. Текст был найден в бумагах французского общественно- полити-ческого деятеля и коллекционера Бориса Суварина, в той части его собрания, которой является архив Е. Д. Кусковой - жены бывшего министра Временного правительства, ученого и издателя С. Н. Прокоповича. Убористый текст, написанный довольно сложным мелким почерком, в старой графике, начинается со страницы 13-й и обрывается на странице 86-й. Поскольку рукопись не имела обложки и не была точно атрибутирована, сотрудники института обратились ко мне с просьбой подтвердить авторство Л. Ф. Бичерахова, что и было сделано. В настоящее время документ отсканирован и выложен в открытом доступе на сайте Института2. По-скольку он не прошел архивной научно-технической обработки и, в частности, не получил архивной пагинации, то в тексте статьи ссылки на используемые страницы рукописи не даются.

Итак, у нас в руках текст, написанный рукой Лазаря Бичерахова. Точно известно, что опубликованных мемуаров он не оставил, да и вообще публиковался в эмиграции крайне редко. Так что находка швейцарских исследователей представляет большой интерес. К сожалению, оказавшийся в нашем распоряжении отрывок охватывает не самый интересный период военных приключений Бичерахова. Поэтому воспоминания выглядят пресновато. Складывается впечатление, что 73-странич- ный отрывок - лишь начало большого литературного полотна, которое, возможно, еще предстоит обнаружить. Он оборван на полуслове, что называется, на самом интересном месте: отряд готовится эвакуироваться в Россию. Из особенностей текста, снижающих его информативность, следует отметить весьма слабую хронологическую детализацию и почти полное отсутствие персоналий (упоминается буквально несколько имен). В то же время маршрут отряда описан достаточно подробно. Возможно, в этом проявились особенности памяти автора.

В рукописи много правки. Очевидно, у нас в руках первый, черновой вариант текста. Хронологически он охватывает период от начала формирования партизанского (т. е. рейдового) отряда войскового старшины Бичерахова в июле 1917 г. до ранней весны 1918 г., когда, находясь в арьергарде экспедиционного корпуса, отряд обеспечивал его эвакуацию на территорию России.

Персия как театр военных действий была хорошо знакома Бичера- хову. В 1909-1912 гг. в составе 1-го Горско-Моздокского полка он участвовал в экспедициях русских частей, выделенных из состава Кубанского, Терского и Семиреченского казачьих войск по договору с шахским правительством, и принимал участие в подавлении мятежников. Страна фактически находилась в состоянии анархии. Первоначально, до осени 1911 г., казакам приходилось действовать в основном

28 От императорской кавалерии к красной коннице

против племен турок-шахсеван и туркмен-иомудов, с которыми не справлялась слабая армия персидского шаха. После этого мятежники совершили ряд нападений на русские отряды и консульства в Тавризе и Реште на севере Персии. Теперь персидские проблемы в глазах царского правительства стали «нашим делом». В Персию на выручку казакам было отправлено более двух десятков гренадерских, пехотных и стрелковых полков, саперы и артиллерия3.

С переменным успехом русские войска вели боевые действия до конца 1912 г., а фактически русские части оставались в Персии до начала Первой мировой войны, после чего начался новый этап оккупации страны. Так что в мирное для России время Лазарь Бичерахов, сотник 1-го Горско-Моздокского полка, получил немалый боевой опыт и заслужил орден Св. Владимира IV степени. В одном из боев с курдами Бичерахов был ранен трижды - в обе ноги и в грудь навылет - но оставался в сознании и продолжал командовать цепью через урядника до подхода подкрепления4. После излечения Бичерахов остался инвалидом: одна рука стала сохнуть, кроме того на одну ногу он остался хром. Скорее всего именно инвалидность стала причиной его увольнения из армии. Из-за бюрократических проволочек последнее состоялось лишь 5 августа 1914 г. - уже после начала Первой мировой войны, поэтому менее чем через три недели Л. Ф. Бичерахов вновь оказался в рядах русской армии5.

До мая 1915 г. он командовал сотней 2-го Горско-Моздокского полка, сражавшегося в Карпатах. После этого состоял в распоряжении великого князя Михаила Александровича, командовавшего в тот период Кавказской Туземной конной дивизией, более известной как Дикая дивизия.

5 января 1916 г. Бичерахов уже в чине войскового старшины (эквивалент армейского подполковника) был направлен на Кавказский фронт, где ему было поручено сформировать отряд (сам Бичерахов называл его Султанабадским) для самостоятельных рейдовых действий на коммуникациях противника, «ночных поисков, непрестанного тре- вожения тыла противника и добывания языков»6. По традиции того времени такой отряд именовался партизанским.

Отряд входил в состав 1 -го Кавказского (Экспедиционного) кавалерийского корпуса в Персии, северная часть которой, по соглашению с британским командованием на Ближнем Востоке, была оккупирована русскими войсками для предотвращения опасности выступления персидского правительства на стороне центральных держав. Корпус под командованием генерала H. Н. Баратова на момент его отправки в Персию в октябре 1915 г. состоял из 39 сотен казаков, двух батальонов пехоты, двух дружин ополчения и 20 орудий7.

Партизанский отряд Лазаря Бичерахова в Персии 29

Бичераховский отряд оперировал на тегеранском направлении, прикрывая столицу Персии. Тактика партизанских рейдов небольших подразделений по тылам противника была достаточно широко распространена в годы Первой мировой войны. Правда, не все в русской армии считали опыт их использования полезным, утверждая, что Ставка чрезмерно «увлекается партизанщиной». Наблюдавший на Юго-Западном фронте за действиями партизанского отряда есаула А. Г. Шкуро (Шкуры) генерал П. Н. Врангель составил в целом негативное впечатление: «Партизанские отряды, формируемые за счет кавалерийских и казачьих полков, действовали на фронте как-то автономно, подчиняясь непосредственно штабу походного атамана. За немногими исключениями туда шли, главным образом, худшие элементы офицерства, тяготившиеся почему-либо службой в родных частях. Отряд есаула Шкуро во главе со своим начальником, действуя в районе XVIII-ro корпуса, в состав которого входила и моя Уссурийская дивизия, большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил и, наконец, по настоянию командира корпуса генерала Крымова, был с участка корпуса отозван»8.

Но в Персии, с ее огромными пространствами, немногочисленными войсками и отсутствием линии фронта, партизанские действия напрашивались сами собой. Насыщенность войсками здесь была слабой, а территория, на которой они действовали - огромной. Предусмотрев сложность поддержания должного уровня дисциплины в рейдирующих, оторванных от войск отрядах, генерал Баратов предписал формировать их «из самых лучших и смелых казаков», а начальниками назначить «самых предприимчивых и отважных офицеров из числа желающих»9. Для стимулирования храбрых поступков были назначены крупные денежные премии за каждого плененного неприятельского солдата и офицера, «кроме заслуженной боевой награды - Георгиевского креста или Медали»10. Отряд Бичерахова, как и несколько других, был сформирован уже в Персии из отборных полусотен от нескольких казачьих полков корпуса. Автономность и свобода действий, которыми в течение длительного времени пользовались командиры отрядов в составе Экспедиционного корпуса, способствовали их дальнейшему выдвижению в последующем, в годы Гражданской войны.

Бытовой особенностью рейдирующего в большом отрыве от основных сил конного отряда состояла в том, что «все были в равных условиях опасности и средств существования, начиная от главного начальника и кончая санитаром и последним транспортным служащим. В этих условиях все живут и работают на глазах друг у друга. Отпадают все условности и декорации...». Сам Бичерахов резонно полагал, что именно оторванность его отряда от гарнизона сыграла роль цемента-

30 От императорской кавалерии к красной коннице

рующего фактора и сохранила его подразделение от революционного разложения, охватившего в 1917 г. всю Русскую армию.

Обстановка, в которой действовал отряд, была сложной: шахское правительство практически не контролировало огромную территорию государства. Здесь промышляли десятки разноплеменных вооруженных группировок, соперничавших друг с другом и достаточно умело использовавшихся в своих интересах турками. В Персии также действовали регулярные турецкие войска и турецкая конница, укомплектованная курдами.

В марте 1917 г. Бичерахов возглавил Диалинский отряд, которому было присвоено его имя и который еще предстояло доформировать и привести в боеспособное состояние. Бичераховский отряд изначально проявил свою политическую позицию, отказавшись присягнуть Временному правительству. В дальнейшем такая присяга все-таки состоялась, однако в глазах солдатской массы отряд приобрел репутацию контрреволюционной части.

Фактически формирование отряда затянулось на несколько месяцев, в значительной степени потому, что задерживалось выделение ему необходимых материальных средств, хотя, по мнению Бичерахова, корпусные склады были полны любого имущества. Было немало и других причин. Командиры казачьих частей не желали отпускать своих лучших офицеров и казаков, а худших не принимал Бичерахов. Он с досадой отмечал то обстоятельство, что все войсковые начальники - от начальников дивизий до командиров полков и даже «многие рядовые офицеры корпуса» - «саботировали формирование отряда». Кроме того, по своим причинам формированию противились войсковые комитеты Керманшахского гарнизона (где, по воспоминаниям Бичерахова, было «до 8 тысяч распущенных солдат») и даже «германо-турецкие эмиссары», действовавшие, по утверждению Бичерахова, «через персидские революционные комитеты», представлявшие формирование отряда «злостной авантюрой». Три последних актора (гарнизонный комитет, германотурецкие эмиссары и персидские революционеры) сходились в главном, - русские войска должны немедленно покинуть Персию. Таким образом, каждая военно-политическая сила преследовала свои цели, но формирование «активного отряда» во время всеобщего разложения русской армии было «какой-то диковинкой», «никому не улыбалось, и никого ее устраивало». Обладая реальной военной силой, Бичерахов, по его воспоминаниям, испытывал сильный соблазн «ударить и по гарнизону, и по персам», однако понимал катастрофические последствия бегства гарнизона для всего корпуса.

Дальнейшее затягивание формирования приводило просто к проеданию казенных денег, притом что русский рубль быстро обесцени¬

Партизанский отряд Лазаря Бичерахова в Персии 31

вался. Из корпусного казначейства Бичерахову были выдано 200 тысяч рублей и 200 тысяч персидских кран, что по местному курсу составило в совокупности около 350 тысяч кран. Этих денег могло хватить только на 5 - 6 недель жизни отряда. Бичерахову пришлось занимать еще 400 тысяч кран в частном порядке - в Английском банке, а также, по его словам, «у друзей» - курдов и персов.

Летом 1917 г. доукомплектование отряда ускорилось, поскольку он был назначен в совместную с англичанами операцию на р. Дияле (левый приток Тигра) на границе Персии и Месопотамии. В августе 1917 г. отряд доукомплектовывался в Керманшахе охотниками из 1-й Кавказской казачьей дивизии, Кубанской казачьей дивизии, Сибирского казачьего полка и Грузинского конного полка. Общая численность отряда самим Бичераховым оценивалась в 1250 человек, организованных в 6 сотен, 1 роту пехоты при 2 орудиях и 8 пулеметах11. По численности отряд значительно превышал штат обычного казачьего полка и приближался к бригаде1 . Сам Бичерахов сравнивал вклад своего отряда в общее дело «большой войны» со вкладом корпуса в условиях обычного фронта.

Формирование сопровождала радиостанция, санитарный отряд и обслуживал транспортный отряд численностью в сотню погонщиков и около 450 лошадей и мулов. С собой пришлось везти около 1500 снарядов, 1,5 млн. патронов, а также большой запас продовольствия и фуража. При этом весь обоз был вьючным и был способен двигаться без дорог.

По происхождению большинство казаков и солдат (последние состояли в командах технических войск) были уроженцами Дона и Кавказа, однако, знакомых друг другу было мало, поскольку отряд был составлен из представителей разных частей. Тем не менее, в большинстве своем это были опытные казаки и солдаты со стажем военной службы по 5 - 7 лет и к тому же, нередко, с опытом маневренной войны, хорошо приспособившиеся к местному климату, физически здоровые. «Дурман революции» отразился и на отряде, хотя в несколько комичном ключе: к моменту выступления в поход все казаки и солдаты «были как маленькие капризные дети», однако, с учетом того, что каждое такое «дите» было «здорово как буйвол и обладало лошадиной силой», справиться с ними было нелегко.

Формирование было завершено в середине сентября 1917 г. Отряду поручалось действовать в тылу турецких войск в горах Керманшахского Курдистана - по пути в Месопотамию. Задача командира корпуса состояла в том, чтобы восстановить фронт корпуса на реке Дияле, установив связь с правым флангом британских войск. После этого штаб корпуса планировал направить на Диялу одну из казачьих дивизий.

32 От императорской кавалерии к красной коннице

Рейд бичераховского отряда на Диялу не принес русскому оружию громкой славы, но показал тактическую грамотность и хорошее военное чутье его командира. Отряд быстро очистил от противника (справедливости ради скажем, очень немногочисленного) около 80 км берега реки, захватил важнейшие переправы и расположился биваком возле города Касреширин на развалинах крепости, где, якобы, в древности стояло лагерем войско Александра Македонского, а отрядная радиостанция разместилась на месте, где, как почему-то считал Бичерахов, стоял шатер великого завоевателя.

В эти дни «попутно» Бичерахов пленил большой отряд персидской жандармерии, вооруженный турками, способный, как считалось, поднять революцию в Персии и сбросить тегеранское правительство. Отряд хитростью был переправлен на занятый казаками берег Диялы, после чего по частям разоружен и под конвоем отправлен в Керманшах. Конвою было приказано не быть слишком строгим с пленниками и «дезертирству солдат не препятствовать», в результате чего недавно грозная строевая часть персов полностью разложилась и деморализовалась и в значительной мере распалась еще до прибытия в пункт назначения.

При этом Бичерахов вполне понимал, сколько бедствий принесла война и бесчисленные оккупанты Персии и ее населению. «Громадное количество войск маневрировали, оперировали и вступали в бои, не считаясь с жизнью и населением Персии». За несколько лет эта нейтральная страна погрузилась в экономический кризис и анархию, на которые наложился неурожай 1916 г. и жестокий голод. По обочинам лежали неубранные трупы женщин и детей, в городах бродили толпы нищих. Русских и англичан единодушно ненавидели все. Русская зона оккупации была наводнена бумажными рублями, теперь обесценившихся и потянувших в бездну разорения массу ремесленников, торговцев, крестьян, зарабатывавших на обслуживании русских войск. Ко всему прочему «население страны со страхом взирало на необузданные солдатские банды». «От страдания сотен тысяч населения веяло безрадостной укоризной...», - заключал Бичерахов.

Очевидно, этим чувством вины (которое, впрочем, Бичерахов на людях никак не выказывал), объяснялось и очень мягкое обращение с плененными персидскими жандармами. В отличие от турок, он не считал их противником, а напротив, испытывал «симпатии к патриотическому чувству и героизму жандармов».

Согласно первоначальному замыслу бичераховский отряд на дия- линском рубеже должна была сменить одна из казачьих дивизий корпуса. Однако корпус стал стремительно разлагаться, и обещанную дивизию не прислали в связи с тем, что «обнаружилась тяга частей на

Партизанский отряд Лазаря Бичерахова в Персии

33

родину». Генерал Баратов едва удерживал части на месте, не было речи о движении на фронт. К обоюдному удовлетворению, в середине октября 1917 г. высшие русский и британский штабы договорились передать бичераховцев в оперативное подчинение последнему. На британцев легла и не слишком обременительная для них обязанность содержания корпуса. «Отряд был встречен радушно, - отмечает Биче- рахов. - Войска и начальники были к нам очень внимательны. Но с английским командованием постоянно происходили трения в плоскости порядков, уклада жизни, способа и средств питания и ряда других мелочей».

Вместе они совершили неудачную атаку на хорошо укрепленный населенный пункт Кара-Тепе на мосульском направлении. Встретив сильное сопротивление, англичане предпочли отойти на Диялу и отвели бичераховский отряд. Начались недели безделья и веселого времяпрепровождения: казаки охотились за дичью, ловили рыбу, варили уху, купали коней и купались сами, вечерами пели песни и изредка занимались боевой учебой. Английская армия, рядовой состав которой состоял в основном из индусов, а командный и технический - из англичан, поражал своей выправкой, идеальным снабжением (которое, впрочем, нарушалось при любом движении армии), идеальной дисциплиной вплоть до полного обезличивания военнослужащих всех чинов. «Мои казаки и солдаты снисходительно называли их гимназистками», - отмечал Л. Ф. Бичерахов. Чрезмерная детализация и бюрократичность проявлялись и в военном планировании: «Диспозиция поражала нагромождением пустых мелочей, количеством и дробностью незначительных рубежей, точностью распределения времени в минутах. От своих просвещенных союзников я ожидал большего...»

До начала января 1918 г. отряд Бичерахова находился в оперативном подчинении британскому командованию. Все это время, за исключением короткого боя за Кара-тепе, отряд Бичерахова бездельничал и «не имел даже задачи разведки»...

Между тем в России происходили тектонические сдвиги. Власть захватили большевики, о которых в Персии знали только то, что они повинны в разложении армии. Начались переговоры советской и германской делегаций в Брест-Литовске. 2 (15) декабря 1917 г. было достигнуто соглашение о перемирии, 12-й пункт которого персидское правительство толковало как соглашение о немедленном начале вывода иностранных войск с территории страны. Речь шла как о русских, так и о турецких войсках. Уже 9(22) декабря 1917 г. поверенный в делах Персии в Петрограде М. Ассад-Хан обратился к советскому правительству с призывом немедленно приступить к выводу войск. Нарко-

34 От императорской кавалерии к красной коннице

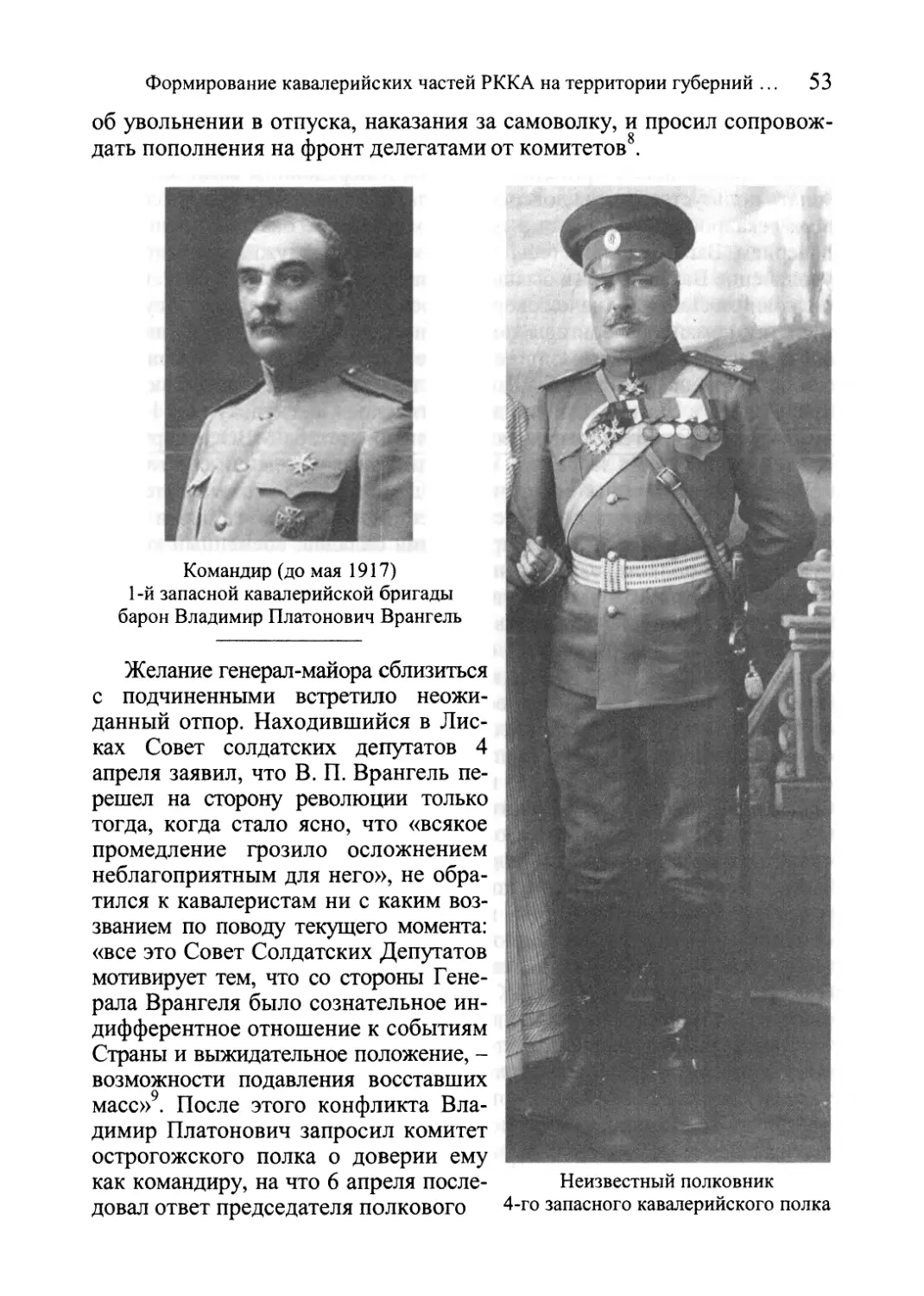

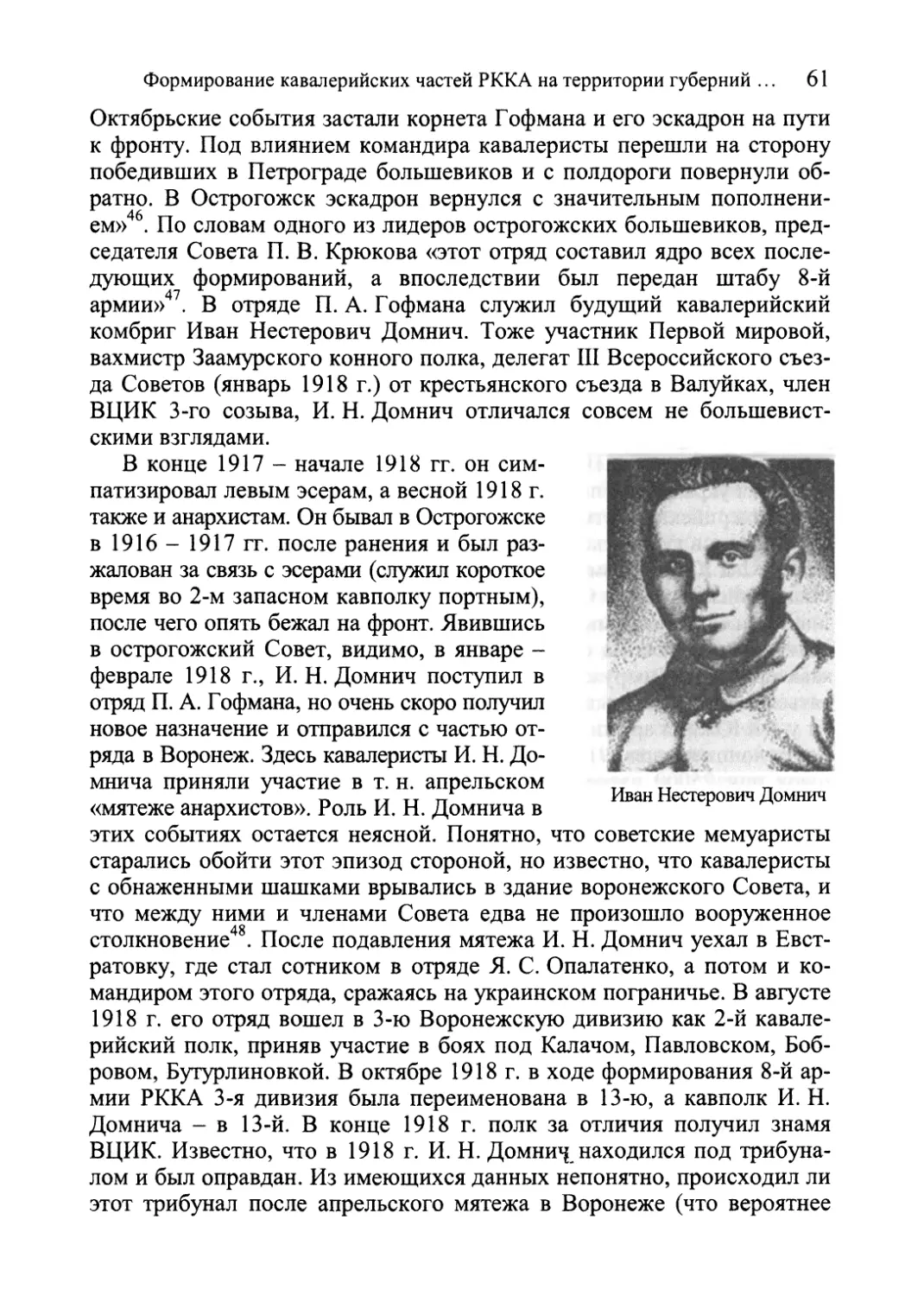

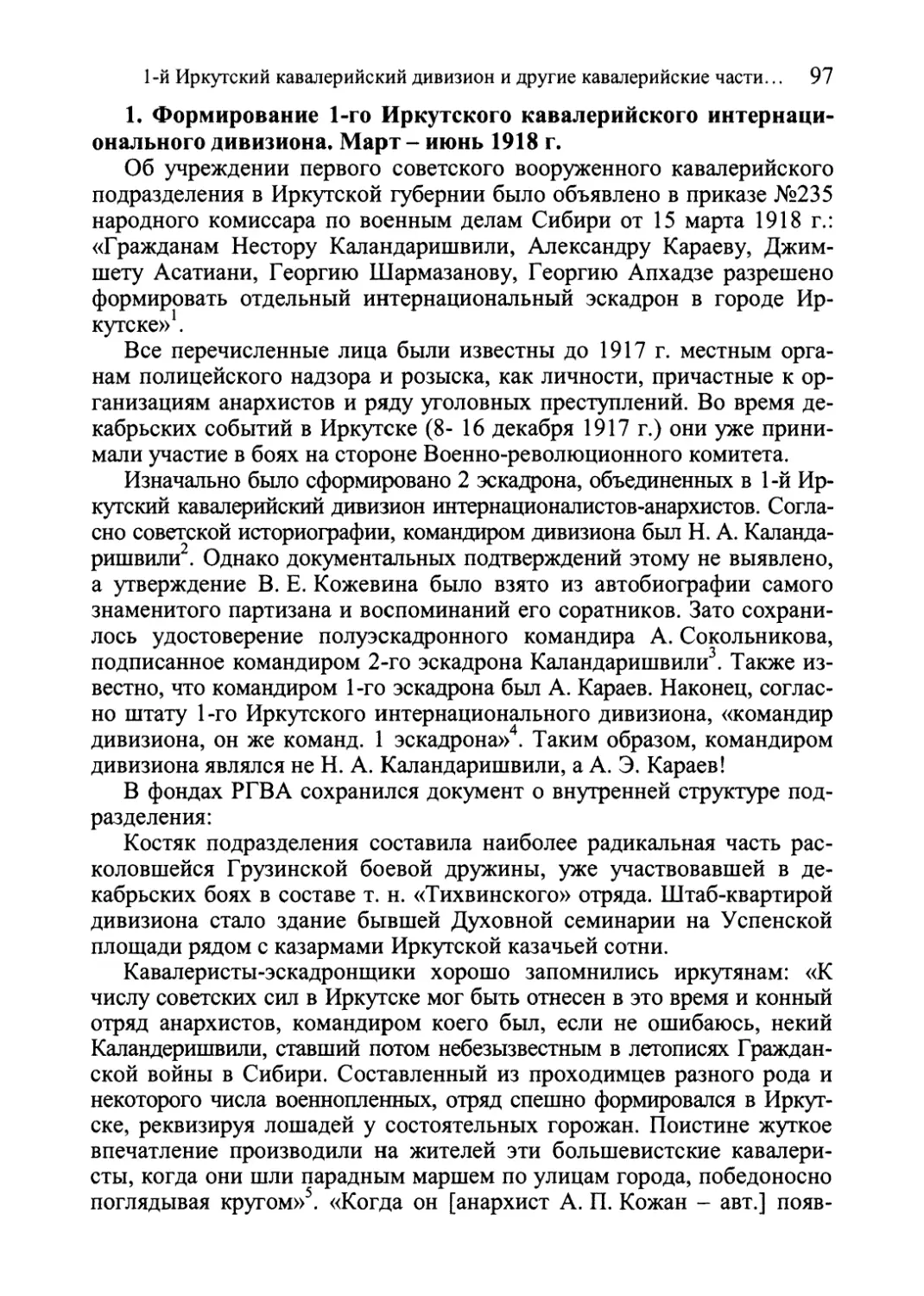

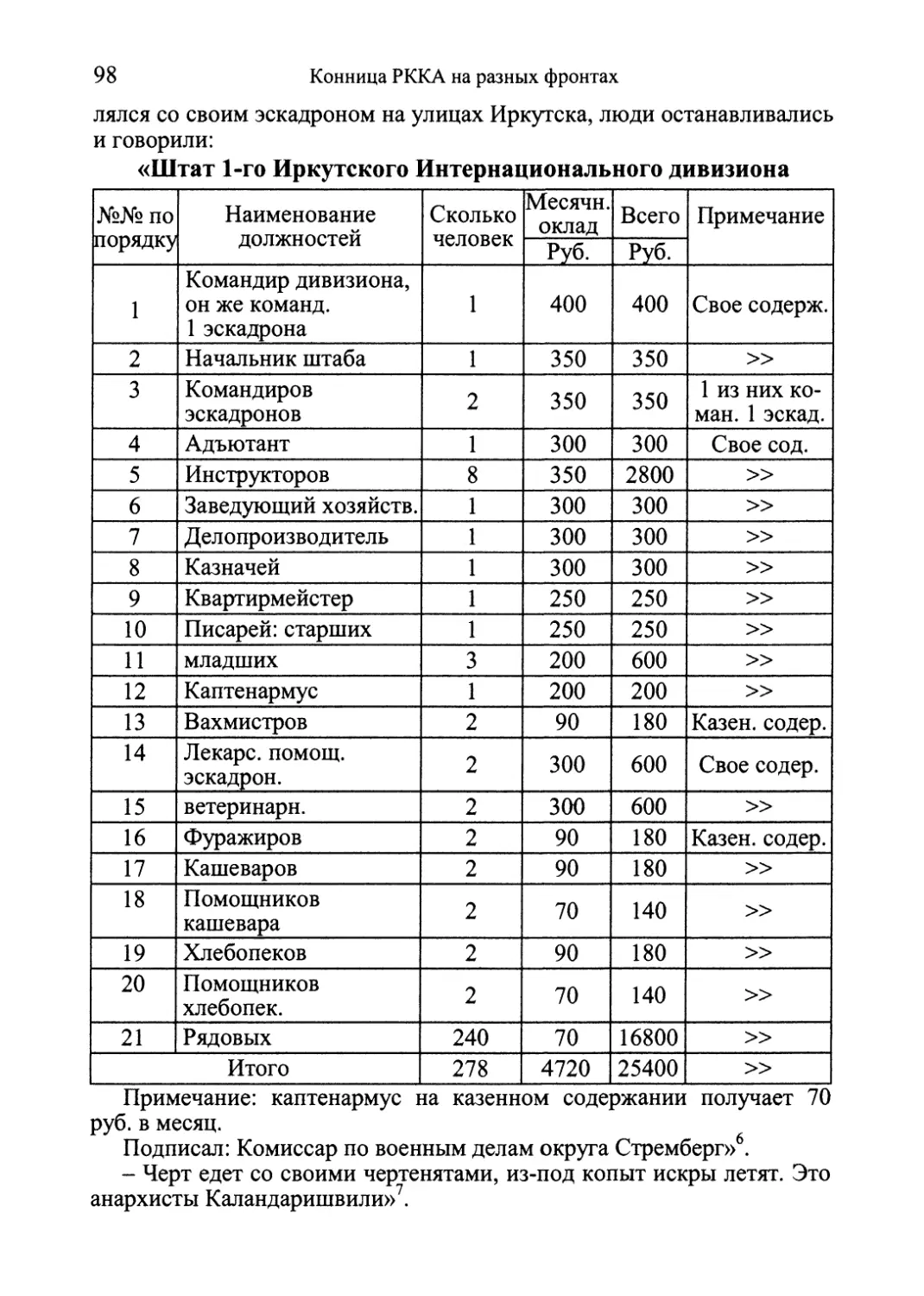

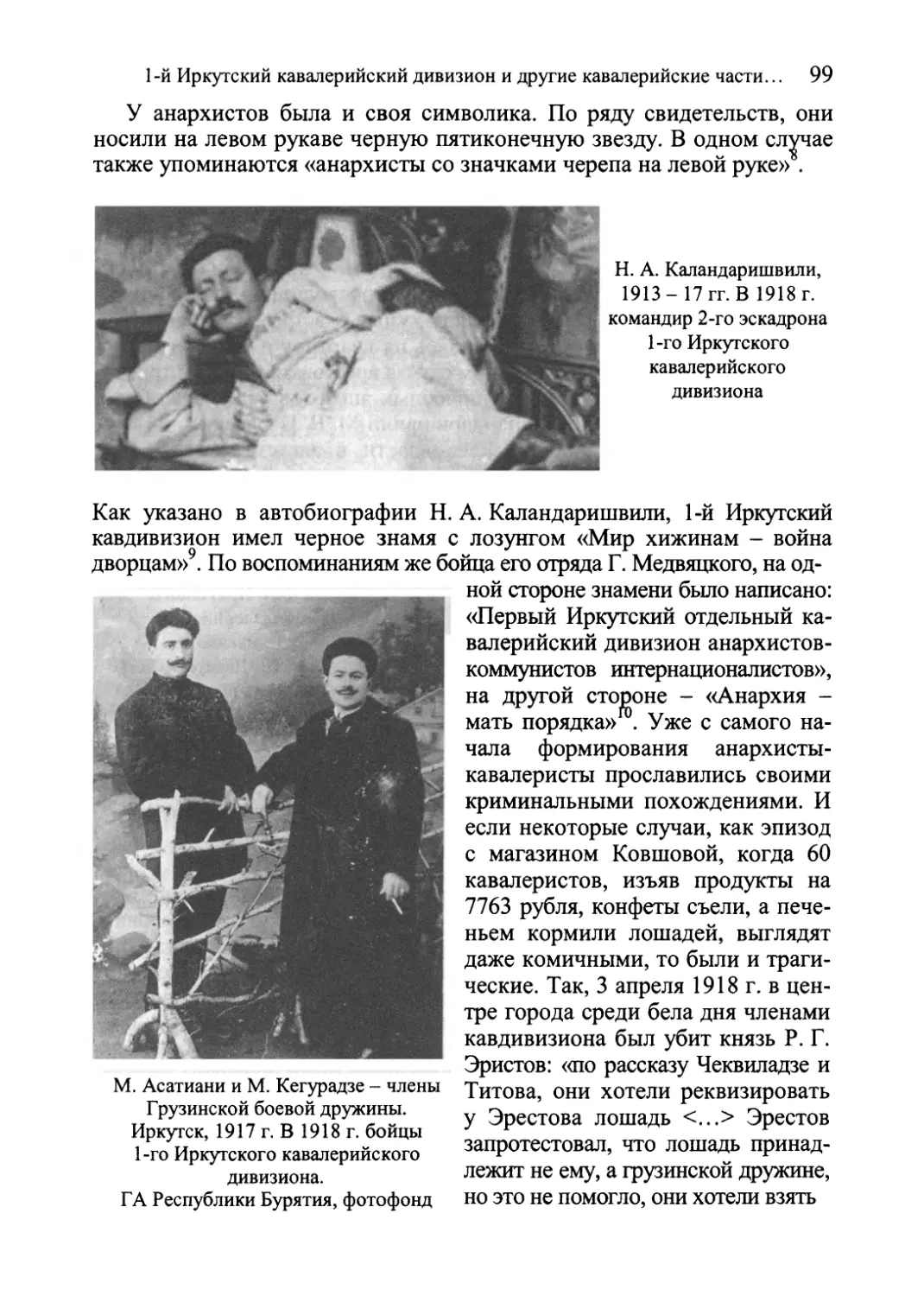

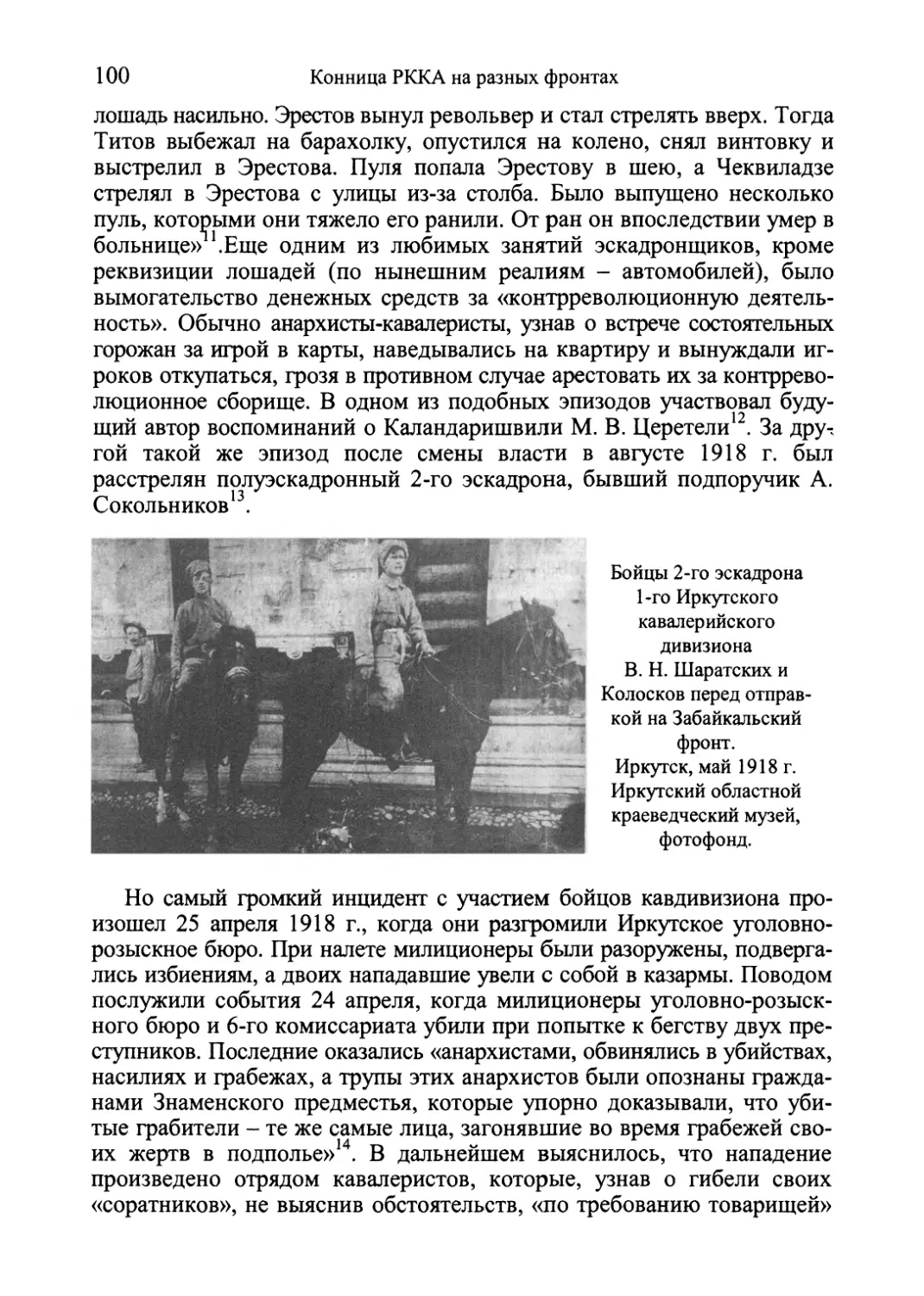

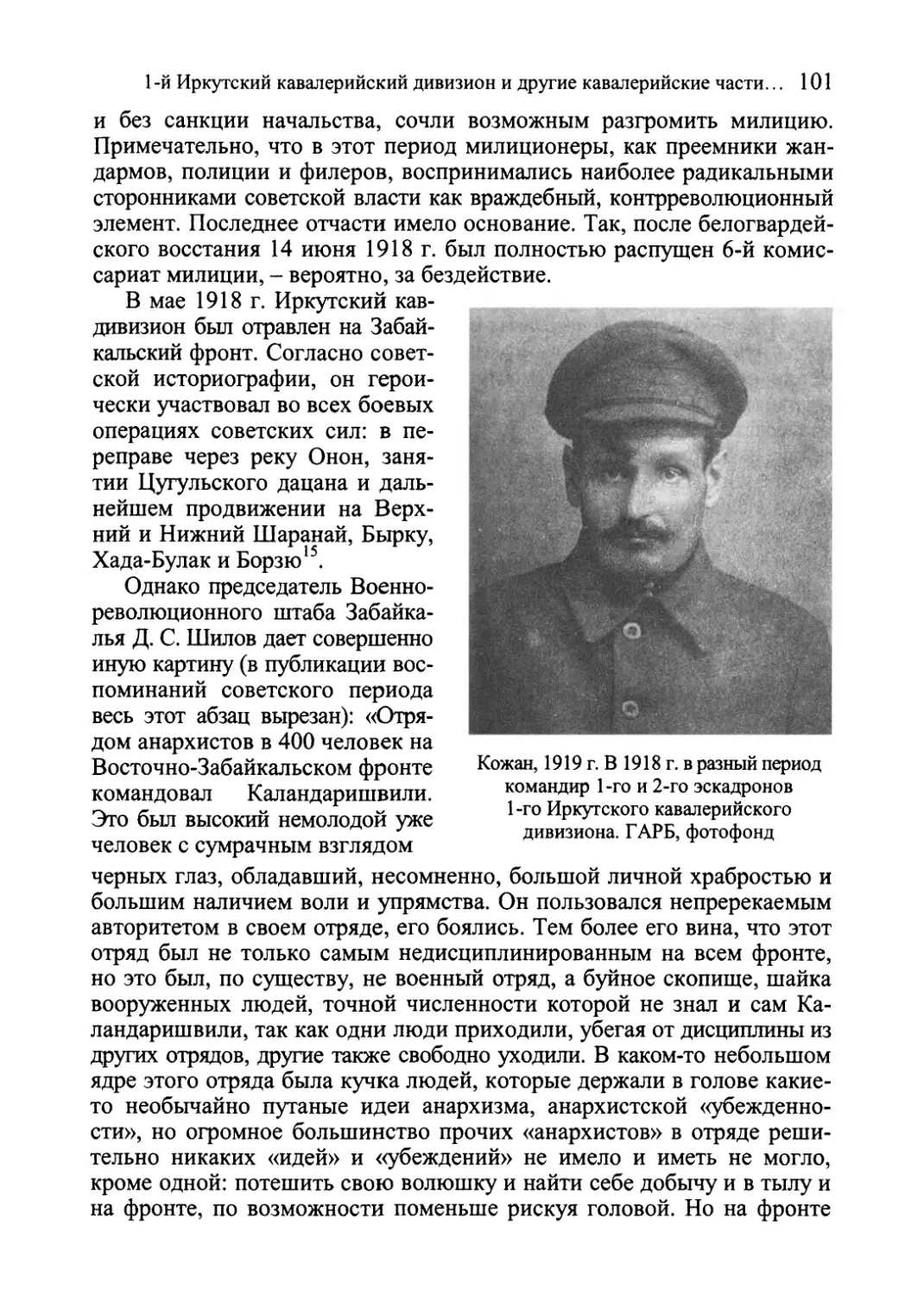

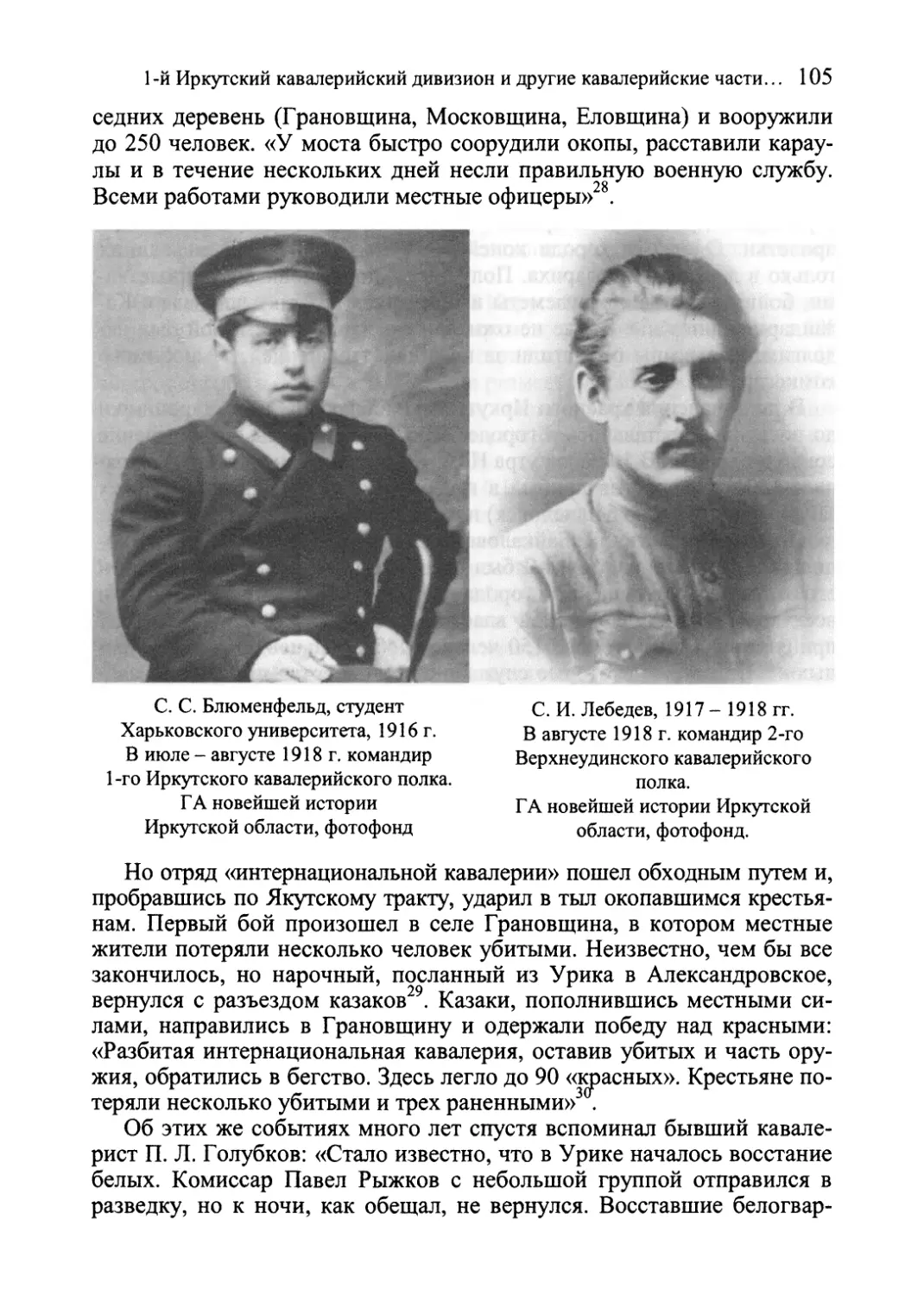

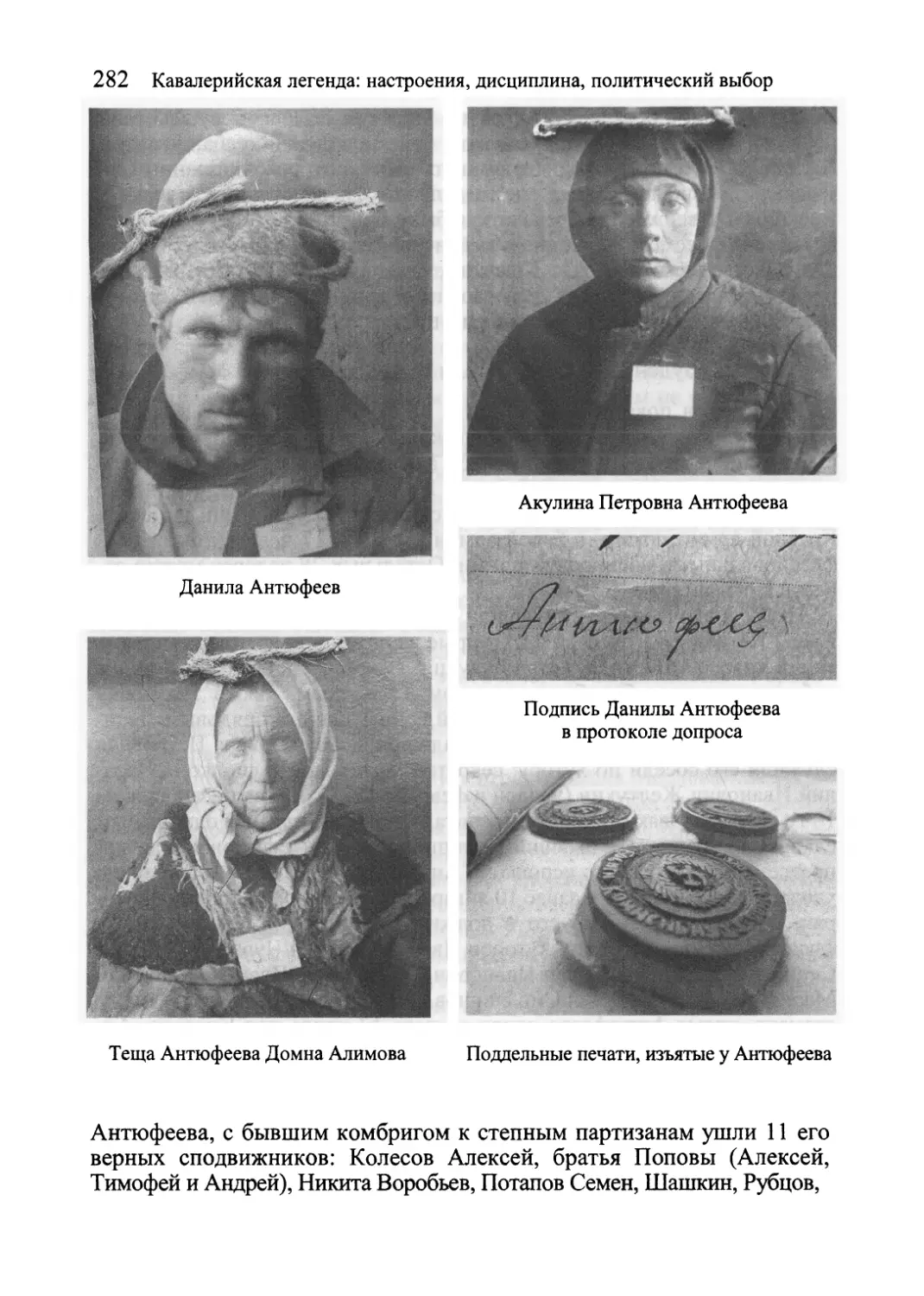

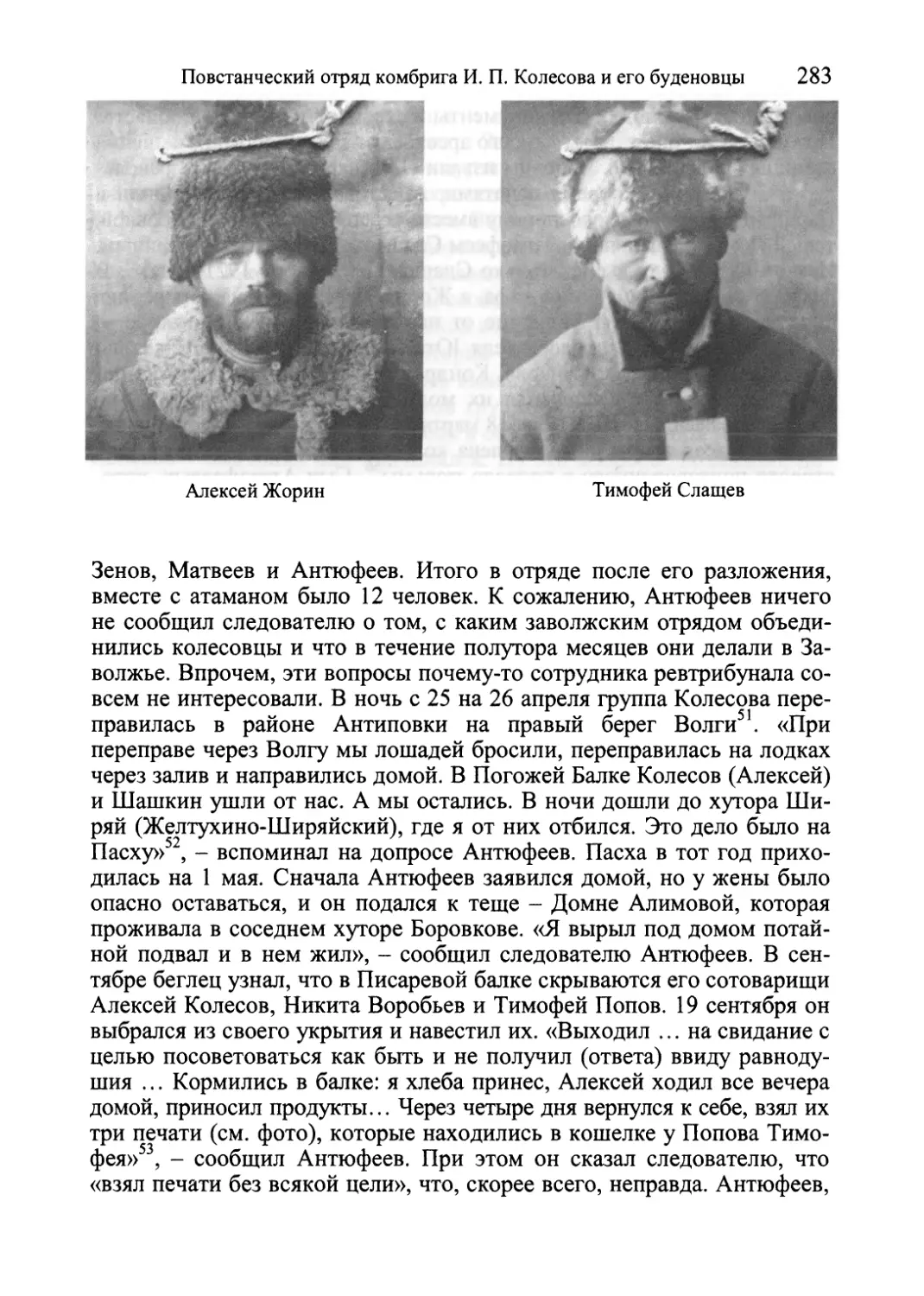

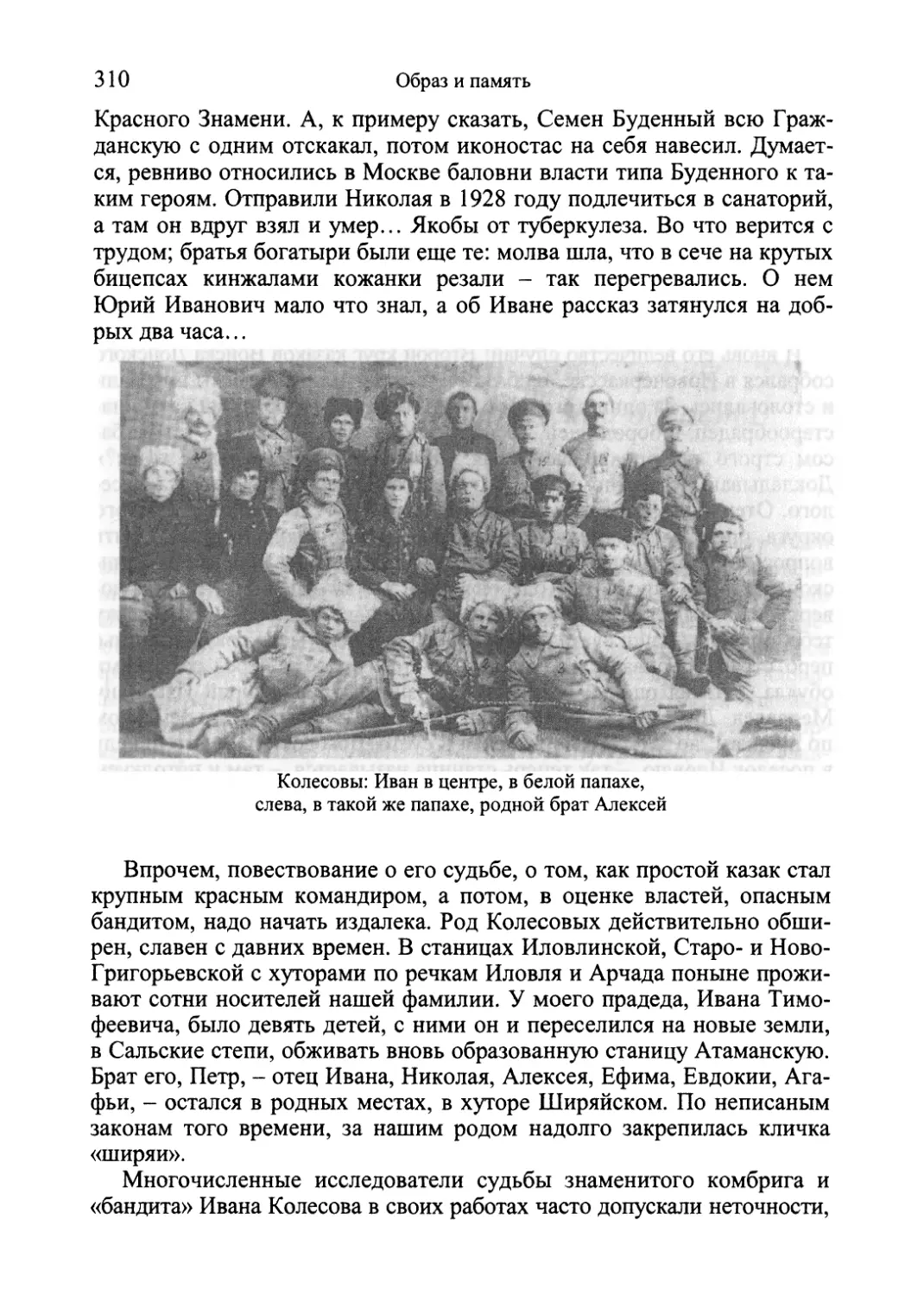

миндел Л. Д. Троцкий в полной мере поддержал это желание, а советское военное ведомство приступило к разработке плана эвакуации13.