Text

Результаты экспериментов показали, что начальные уча-

стки графиков рашигия осадок буронабивных фундаменюв

имеют относию.п.чо небольшую кривизну, вследствие чего за-

висимость осадки «и нагрузки S == / (Р) без большой погреш-

ности может приниматься линейной. Разрушение основания

иол моделями фундаментов происходит в виде осесимметрич-

ного выпора грунта из-под подошвы уширения; на графике

S = f (Р) этот процесс характеризуется резким увеличением

осадки при практически постоянной нагрузке. Поэтому было

принято целесообразным расчет буронабивного фундамента

с опорным уширением проводить по предельным состояниям

на базе двух общепринятых теории:

1) для расчета по деформациям (второму предельному со-

стоянию) по теории л нпс и по-деформируем ого полупростран-

ства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи

основания;

2) для расчета по несущей способности (первому предель-

ному состоянию) — по теории предельного равновесия.

При разработке расчетной методики авторы старались, по

возможности, придерживаться основных положений общесо-

юзных строительных норм и правил (СНиП И 15—74). счи-

тая, что наименьшее отклонение от них приведет к быстрей-

шему освоению проектировщика мн нового расчетного метода.

Одновременно ставилась задача сделать методику универ-

сальной, способной учесть различные типоразмеры бурона-

бивных фундаментов, их круглую форму в плане, наличие

цилиндрической пяты, а также различную технологию их из-

готовления.

Исходные положения методики расчета оснований

буронабивных фундаментов по деформациям

Условном применения расчета но деформациям является

требование, включающееся п том, чтобы среднее давлен не

по подошве фундамента (в плоскости уширения) от основно-

го сочетания нагрузок /V, тс, по превышало расчетного давле-

ния на основание R, тс/м2 (предела применимости теории лп-

нейно-дсформпруемого полупространства к расчету осадок

оснований):

Pep = A7F<«. (2)

где F = /4—клошадь фундамента н плоскости подошвы уширения, м**.

Величина R определяется на базе решения Н. П. Пузырев-

ского, используемого при проектировании фундаментов па

* Зя величин* плошали ПО.1ОЦ1ВЫ фундамента условно принимаете»!

млоша п. круговою г.1рн.«»пт.т.и.ног» о-чення фундамента й к.тоск »сти наи-

большего днаметря конического уширения.

20

естественном основании (СНиП 11-15 74). по формуле*

R — (ИЩИ JU ilk п} “I- 1>С — yji.l. 13.)

где ni\ it tih — соответственно коэффициент условии работы грунтового

оснований я коэффициент условий работы i.Tanmi или спорт женим »> Ma-

li модействн II с основанием. и г 11 ни мл емки* но уклiлиням и 3.51 СНиП

11-15—74; т3 — коэффициент. y’liilNiiiiiollliiH нснолктонлипе и основаИНН

грунта ненарушенной структуры. kn— к-иффпши-пг на.1ежчп.*тп. принимае-

мый по указа к ним и. 3.52 Clliill 11-15—71; .1, 13, Z) — екчр ял черные коэф-

фициенты. принимаемые по табл, 4 в зависимости от расчетного значения

у: -а внутреннего тренпм. определяемого н.» чк.паниям п:>. 3.10 -3.1ь СНнП

11-15—74; т/ф — диаметр уширения, м*. h — глубина ,я.т>жен ш но.юшвы

уширения от уровня планировки сренкой н.1и подсыпкой, м; у®—•креднги-

ное значение расчетной объемно» массы грунта, залегающего выше и ниже

подошвы уширении, те,Si'*; с—расчетное яшченпс уде. и.::» и и сш-п. ц-нии

грунта, лежащего под нпдишвон уширения. тг;мг; Л,. -- Л hul, - r.ixOiuia

до полз подпала, м. при отсутствии подпала првинмлем.тя Л.—П. hltl.

приведенная глубина заложения фундамента от пола iio.ih.i.i,i.

й„р = Л' 4* И" (Vi/Yoh

Л' — толщина слоя грунта выше подошвы уширения, м; h" толщина кон-

струкции пола подвала, м; уи — средне! л вешен пос расчи пос шачепно объ-

ем нон массы конструкции пола подпала, тс/м3

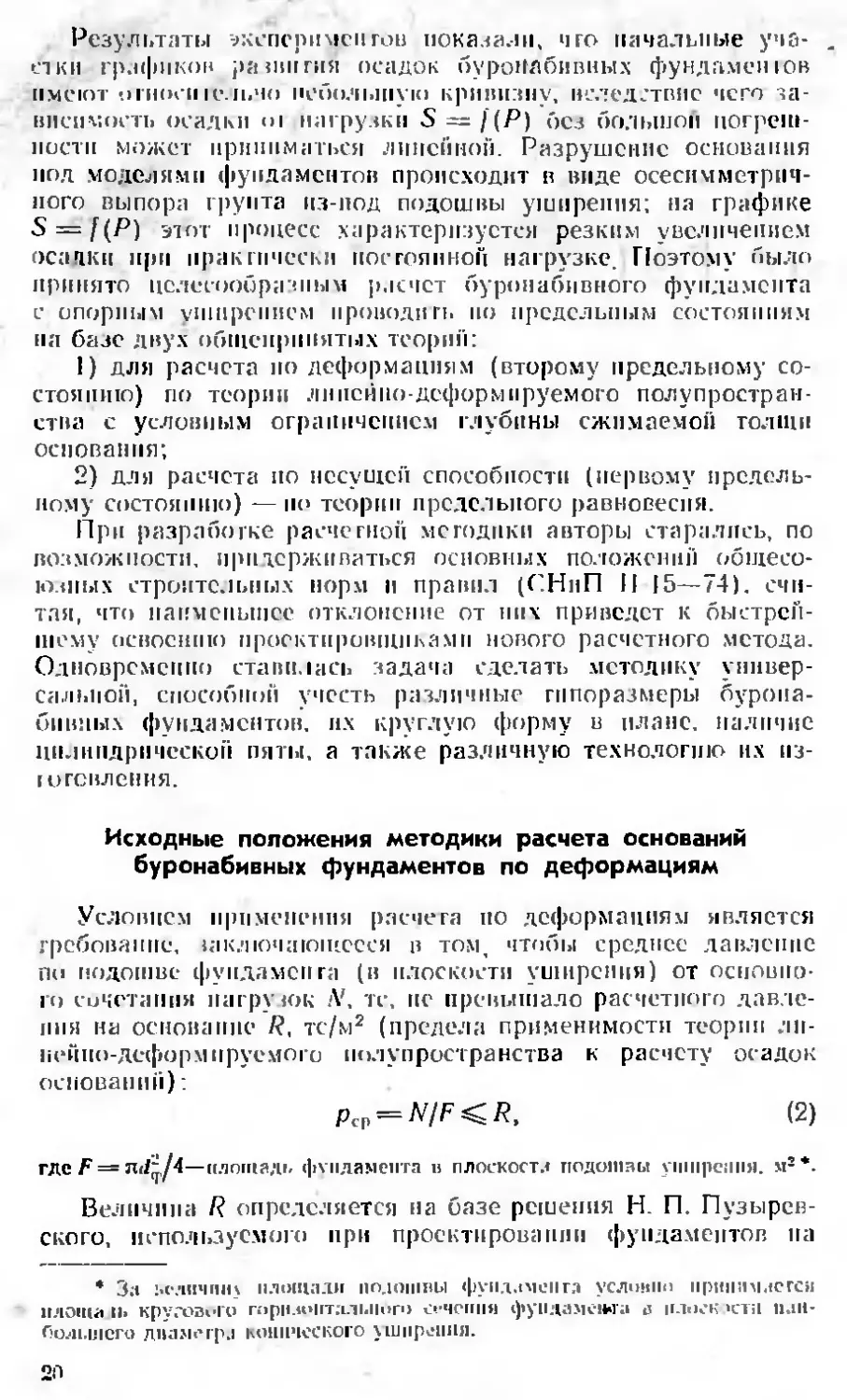

Га б л и цп 4

Расчетное значение угла внутреннего трепня ц>, грал. Ко vi]>ifiiriiiieH пл

.1 н I»

0 <1 I.IKI 3.37

2 <1,03 1.12 3.56

4 0,06 1.2Г. 3.77

6 0.10 I.-I2 1.0(1

8 0.15 1.69 1.25

10 0.20 1.8П •1.51

12 0,26 2.П2 -1,81

14 (1.32 2.28 5,12

16 0.39 2.56 5.16

18 0.47 2.9П 5.8-1

20 (1.57 3.28 (» ’*:>

<>> (1.68 3.71 И.71

21 11.80 1.21 7.2»

26 0.91 1.78 <.,

28 1.11 5.-15 . 8.;ifi

30 1,3d 6,20 •1,1)1)

32 1,55 7,19 9,’М)

34 1,79 8.18 10,61

36 2.11 9,43 11,61

38 2.50 10.98 12.78

40 2 93 12.70 13.95

42 3.16 11.86 15,39

44 4.11 17.70 17.04

45 •1,19 18.96 17,96

I - III >1,111.13

* При вычислен и из реноме и.г.1-гея no.!i.:>4t.ir. oi

женим I.

21

Величина R определяется без учета цилиндрической пяты,

что идет в запас прочности.

В связи с особы ми условиями работы буронабивных фун-

даментов, отличными от условий работы обычных ленточных

фундаментов, при вычислении коэффициентов Л, В, D введе-

ны уточнения в соответствии с работой К- Е. Егорова и

О. Д. Шиловой [2], в которой рассмотрена осесимметричная

задача напряженного состояния основания под круглым в

пл а н с фун да м с 11 том.

Применение мцшеппй коэффициентов А, В и D, помещен-

ных в табл. 4, позволило повысить величину расчетного дав-

ления R почти ня 20% но сравнен ню со значения мп, получае-

мыми по формуле (17) СНиП II 15—74.

Расчет буронабивных фундаментов строится на допуще-

нии разделения работы всей конструкции на два самостоя-

тельных элсмеига--уширение и пяту, взаимодействие между

которыми условно исключается. Нагрузка /V, приложенная к

фундаменту, воспринимается уширением, являющимся коль-

цом площадью /*1;. и пятой. Распределение нагрузки N между

ними происходит в следующих соотношениях:

на кольцевое уширеппо

= (4)

па пяту

JVn = (l-Z,)JV. (5)

где Л — коэффициент участия в работе кольцевой части (уширения) фун-

дамента, принимаемый по табл. б.

Кольцевое уширение под действием нагрузки Nu получит

осадку S|, а цилиндрическая пята под действием нагрузки

AZfi — соответственно осадку 5г-

С учетом юго. чю кольцевое уширение и пята жестко сое-

динены между собой и представляют единую сплошную кон-

струкцию, естественно, должно соблюдаться условие Sl = S2-

Итоглм расчета фундамента по деформациям является выпол-

нение следующего условия:

S = S. = S. (6)

где S — осадка буронабивного фундамента; $( — условная осадка кольце-

вого уширения; — условная осляка мяты; 5пред — предельно допусти-

мая осадка сооружения.

Определение напряжений в основании фундамента

Для определения величины напряжений в основании бу-

ронабивного фундамента используется теоретическое решение

К. Е. Егорова [3]. уравнение которого имеет следующий об-

щий вид;

Рг = А)« О«0» /о) <7.)

22

где Pi — дополнительное (к природному) вертикальное давление, действую-

щее но площадке, расположен ной на глубине г ниже полошим фундамент;!;

'J. - - коэффициент изменен I! я (.кпу.хашьп re.ii-!:.»:.» .laii.iciiHH к

грунте но вертикальной осн, определяемый на выражения (8) или ио

тайл. 5:

Л тл Г nr-I-/;-— 1

а ('«о, <о) =---, , , -=- —;-----------7 ь 1 к ।' +

"V"'i + (1+ U" L'^ + l1 “'Л

+ тт^" >"",)]; <8>

//in, Iq — коэффициенты, определяемые из выражении;

ш11 = 2г/</ф, Г„ = 2г/./ф; (9)

г—расстояние п, плоское ги от вертизальной осн фундамента до

рассматриваемой точки; (1.\> — диаметр фуи да мента; £(fef). /7(/ц/ч)—полные

эллинiнчсскпе пнпчр.члы itntpnin и ipcii.cn> рода е мои.к-м А-, н пара-

метром л>:

= 4'Л''£ +('.,+ If; = (10)

Л' — постоянная величина, зависящая от соотношения

маемая:

I 1 при 1г < (/ф:

А' = I 1/2 при 2г = </ф;

[ 0 при 2г > <?ф.

II с/ф п лрнпи-

Определение осадок фундамента

Осадки S| и S2 определяются па основе тех методов, ко-

торые используются в практике проектирования фундаментов

па естественном основании с введением некоторых изменений,

вызванных особенностями работы буронабивных фундамен-

тов.

Расчет осадок Si и S2 начинается после построения эпюр

природных рл н уплотняющих р: давлений под подошвами

кольцевого уширения н цилиндрической пяты. Величины ус-

ловных осадок Si 11 S2 определяются метолом послойного сум-

мирования по формуле

s=[Z(^'")/£-]₽.

(11)

Где п — число слоев, па которое разделена пи глубине сжимаемая толща

основания; /1,-— толщина i-ro слоя грунта; Е,г — модуль деформации его

слоя грунта; pti — среднее дополнительное даплспне и i-м слое грунта;

р — безразмерный коэффициент, равный 0.8.

Как видно из рассмотренной выше методики расчета оса-

док буронабивных фундаментов, основная трудность заклю-

чается в необходимости обеспечения условия Sj = S«. С этой

23

Jg _____________________________________Значение коэффициента к (mo. ?р) Таблица 5

0.0 0,2 0.4 0.6 0.8 ‘ 1.0 J,2 1,4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 l.U

0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 и.ооо 0,000 0,000 U.OOJO 0,0000 U.UOJU 0,0000 9,0000

0,2 0,993 0,991 0,987 0,970 0,890 0,468 0,077 0,015 0,005 0,002 0,001 0,0008 0,0008 0,0002 0,0001 0,0001

0,4 0,949 0,943 0,922 0,860 0,712 0,435 0,181 0,065 0,036 0,012 0,006 0,0037 0,0023 0,0016 0,0012 0,0006

0,6 0,864 0,852 0,813 0,733 0,591 0,400 0,224 0,113 0,056 0,029 0,016 0,0108 0,0043 0,0025 0.0020 0,0016

0,8 0,742 0,699 0,619 0,504 0,366 0,237 0,142 0,083 0,048 0,029 0,0198 0,0144 0,0059 0,0047 0,0036

1,0 0646 0,633 0.593 0,525 0,434 0.332 0,235 0,157 0,102 0,065 0.042 0,0290 0,0190 0,0109 0,0100 0,0063

1.2 0,547 0,502 0,447 0,377 0,300 0,226 0,162 0,113 0,078 0,053 0,0400 0,0284 0,0161 0,0121 0,0093

1.4 0,461 0,452 0.425 0,383 0.329 0,270 0,212 0,161 0,118 0,086 0,062 0,0471 0,0340 0,0212 0.0148 0,0129

1,6 0,390 0,383 0.362 0,330 0.288 0.243 0,197 0 156 0,120 0,090 0,0б8 0,0526 0,0414 0,0260 0.0198 0,0166

1.8 0,332 0,327 0,311 0,285 0,251 0,218 0,182 0,148 0,118 0,092 0,072 0,0583 0,0450 0,0300 0,0238 0,0199

2,0 0.285 0,280 0,268 0,248 0,224 0,196 0,167 0,140 0,114 0,092 0,074 0,0603 0,0483 0,0334 0,0294 0,0225

2,2 0,246 0,242 0,233 0,218 0.198 0,176 0,153 0,131 0,109 0,090 0,074 0,0608 0,0503 0,0360 0,0314 0,0252

2,4 0,214 0,211 0,203 0.192 0,176 0,159 0,140 0,122 0,106 0,087 0,073 0,0639 0,0522 0,0378 0.0325 0,0272

2,6 0,187 0,185 0.179 0,170 0,158 0,144 0,129 0,113 0,098 0,084 0,071 0.0627 0 0530 0,0388 0,0338 0,0286

2,8 0,165 0,163 0.159 0,151 0,1 И 0.130 0,118 0,105 0,092 0.080 0,069 0,0626 0,0530 0,0391 0,0339 0,0299

3,0 0,146 0.145 0,141 0,135 0,127 0.118 0.108 0,097 0,087 0.077 0,067 0,0625 0,0520 0,0396 0,0344 0,0310

3.2 0,130 0,129 11.126 0,122 0,115 0,108 0,099 0,090 0,081 0,073 0,064 0,0591 0,0515 0,0394 0,0346 0.0312

3,4 0,117 0,116 0,114 0,110 0,105 0,098 0,091 0,084 0 076 0,068 0.061 0,0573 0,0504 0,0385 0,0340 0,0315

3,6 0,106 0,105 олоз 0,099 0,095 0.090 0,084 0,078 0,071 0,065 0,058 0,0554 0,0472 0,0376 0.0330 0,0311

3,8 0,096 0,095 0.093 0,091 0,087 0,083 0,078 0,073 0,067 0,061 0,055 0.0527 0,0463 0,0370 0,0330 0,0314

4,0 0,087 0,086 0,085 0,083 0.080 0,076 0,072 0,067 0,062 0.058 0,053 0,0506 0,0449 0,0357 0,0325 0,0313

4,2 0,079 0,079 0,078 0,076 0.073 0,070 0,067, 0,063 0 059 0,054 0,050 0,0488 0,0433 0,0348 0,0320 0,0307

4.4* 0,073 0.073 0,072 0,070 0,068 0,065 0,062 0,059 0,055 0,051 0,047 0,0475 0,0428 0,0333 0,0305 0,0293

4.6 0,067 0,067 0,066 0,064 0,063 0,060 0,058 0,055 0,052 0.048 0,045 0,0416 0,0412 0,0319 0,0298 0,0290

4,8 0,062 0,062 0,061 0,060 0,058 0,056 0,054 0.051 0,049 0,045 0,043 0,0427 0,0395 0,0308 0,0290 0,0286

5,0 0.057 0,057 0,05(5 0,055 0,054 0,052 0,050 0,048 0,046 0,043 0,041 0,0410 0,0388 0,0295 0,0280 0,0279

0,053 0,053 0.052 0,051 0,050 0,049 0,047 0,045 0,043 0.041 0,038 0.0390 0,0368 0 0280 0,0270 0,0270

5,4 0,049 0,049 0,049 0,048 0,047 0,016 0,044 0,042 0,040 0,038 0,036 0,0378 0,0356 0,0270 0,0262 0,0261

5,6 0,046 0.046 0,046 0,045 0,044 0,043 0,041 0,040 0,038 0,036 0,035 0,0359 0,0338 0,0257 0,0252 0,0251

5,8 0,043 0.043 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,037 0,035 0,033 0,0346 0,0324 0,0246 0,0240 0,0240

6,0 0,040 0,040 0,040 0,039 0.039 0.038 0,037 0,036 0,035 0.033 0,031 0,0331 0,0316 0,0232 0,0230 0,0230

целые были определены орпентирпвочныо значения коэффи-

циента распределения нагрузки 7. применительно к наиболее

распространенным типоразмерам буронабивных фундаментов

(г/ф — 2.02.5 м) п характерным групишым условиям (Л.=

== 0,30,4), позволяющим быстрее добиваться выполнения

условия Si — So.

Расчеты для определения значений /. проводились для пя-

тидесяти буронабивных фупда.меп юв диаметром 1.8: 2.0: 2.5 м,

выполненных и испытанных на строительных площадках райо-

на Купчино.

В качестве исходной величины для определения величин

Sj и S2 использовалось ориентировочное значение коэффи-

циента Х = 0,65*, полученное на основании лабораторных и

полевых испытании моделей и натурных фундаментов,

В некоторых расчетных случаях принятый средний коэф-

фициент л = 0,65 позволял определять при однородных осно-

ваниях величины Si и S2. отличающиеся друг от друга не

более чем на 5%. В остальных случаях была выполнена кор-

ректировка коэффициента 7. до выполнения условия Si = S2

с точностью 5%.

По результатам расчетов для каждого типоразмера фун-

дамента были определены коэффициенты Их значения

рекомендуются для проведения расчетов осадок буронабив-

ных фундаментов на однородных основаниях с диаметром

уширения от I до 2,5 м и высотой пяты в пределах I—2 м.

Значения полученных коэффициентов сведены в табл. 6.

Таблица 6

Диаметр у ill прения ‘Ч- ' Высота пяти ha- м

1.0 1Л «Л 3.11

1.0 0.50 0,38 0,28 O.2I 0.11

1,5 0,67 <1.59 <1.51 0,13 0.40

2.0 0.80 0.71 0,65 0,5!) 0,50

2.5 0.85 0.79 0,73 0.80 0,65 0.61

3.0 0.92 0,86 0,75 0.70

Поскольку величины 7. из гибл. 6 определены для случая

однородного основания, прн расчете осадок S| и S2 бурона-

бивных фундаментов в слоистых грунтах полученные резуль-

таты могут не удовлетворять условию Si = S2. В таких слу-

чаях расчет повторяется с использованием другого, откоррек-

тированного значения /.. После двух-трех попыток обычно

• Величина 7. = 0.65 паказычлет. что в определенных характерных

однородных грунтовых условиях и для бурокзбнтиля <|iyiriavi’iir«m с диа-

метром 2—2,5 м кольцевым уширением воспринимается в среднем 65% на-

грузки N.

25

удается добиться равенства условных осадок Sj н S2, т. е.

определить расчетную величину осадки буронабивного фун-

дамента S = S1 = S2.

Болес подробно расчет по второму предельному состоянию

будет рассмотрен в главе II.

Несущую способность основания буронабивных фундамен-

тов предлагается определять по теории предельного равнове-

сия грунта с использованием теоретических решений В. Г. Бе-

резанцева |1]. Величина несущей способности Рпрсд вычисля-

ется как сумма предельного сопротивления грунта под коль-

цевым уширением и подошвой цилиндрической пяты Рц и

сопротивления грунта по боковой ее поверхности Took-

Так как под кольцевым уширением формируется ядро в

виде усеченного конуса, то часть боковой поверхности пяты

оказывается в его зоне. При этом ядро, перемещаясь с фун-

даментом. находится в состоянии покоя по отношению к пяте.

Данное обстоятельство не позволяет учитывать работу боко-

вой поверхности пяты на участке /= (4ф/2)—Лс. Как след-

ствие, вытекает правило: при высоте цилиндрической пяты

/1П (^ф/2)—he. сопротивление ее боковой поверхности при

расчете несущей способности не учитывается.

Болес подробно порядок расчета по первому предельному

состоянию (по несущей способности) рассмотрим в главе II.

§ 4. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСАДКАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ

ПОСТРОЕННЫХ ЗДАНИЙ

Наблюдения за осадками и деформациями зданий, по-

строенных на буронабивных фундаментах, составили важную

часть исследований, необходимых для разработки теории рас-

чета и рекомендаций по внедрению новой конструкции фун-

даментов в практику массового строительства.

Инструментальные наблюдения за развитием осадок зда-

ний позволили оценить надежность буронабивных фундамен-

тов в сравнении с ленточными и свайными и установить сте-

пень соответствия величин осадок, определяемых по СНиП

II-15—74 и методике, изложенной в § 3, фактическим.

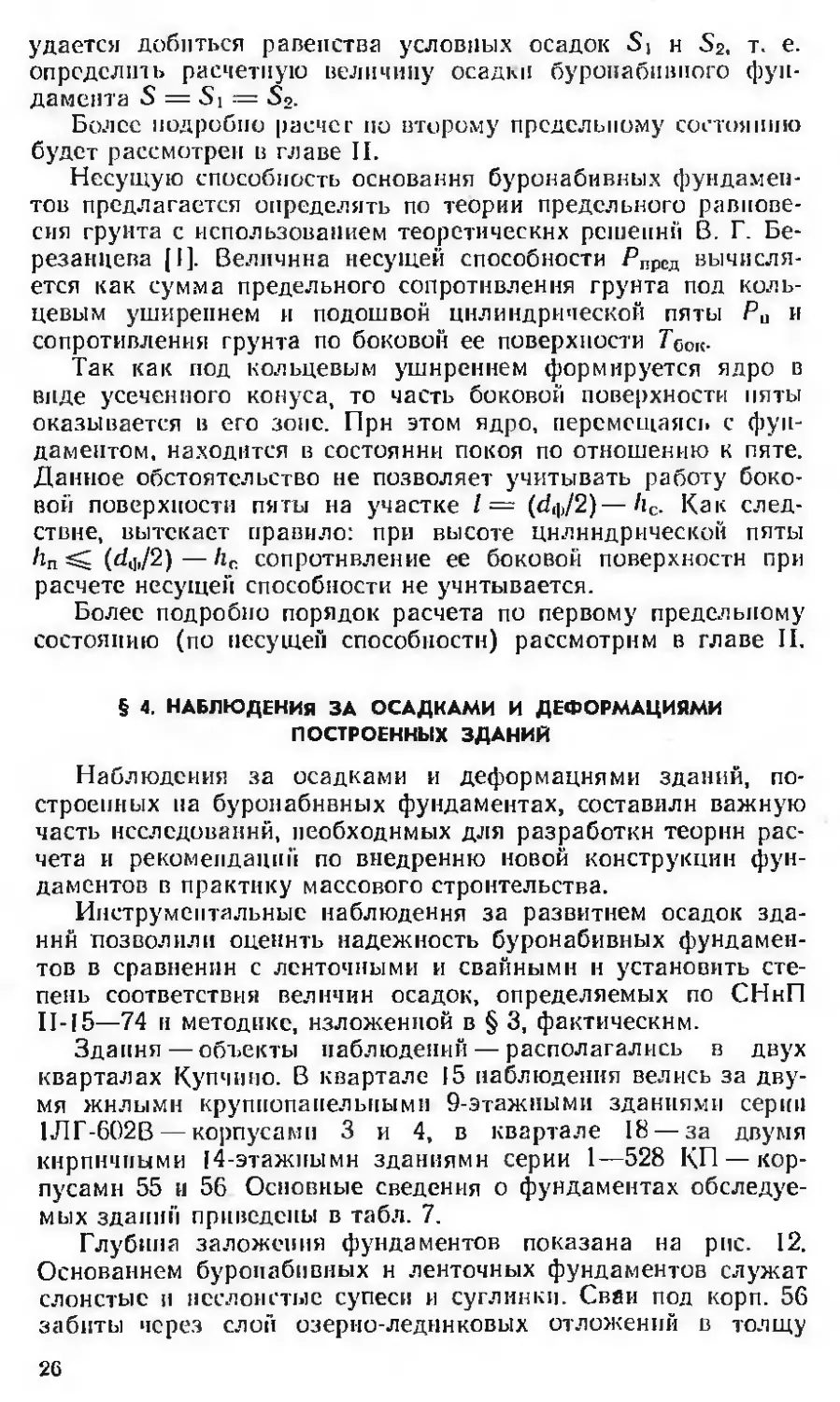

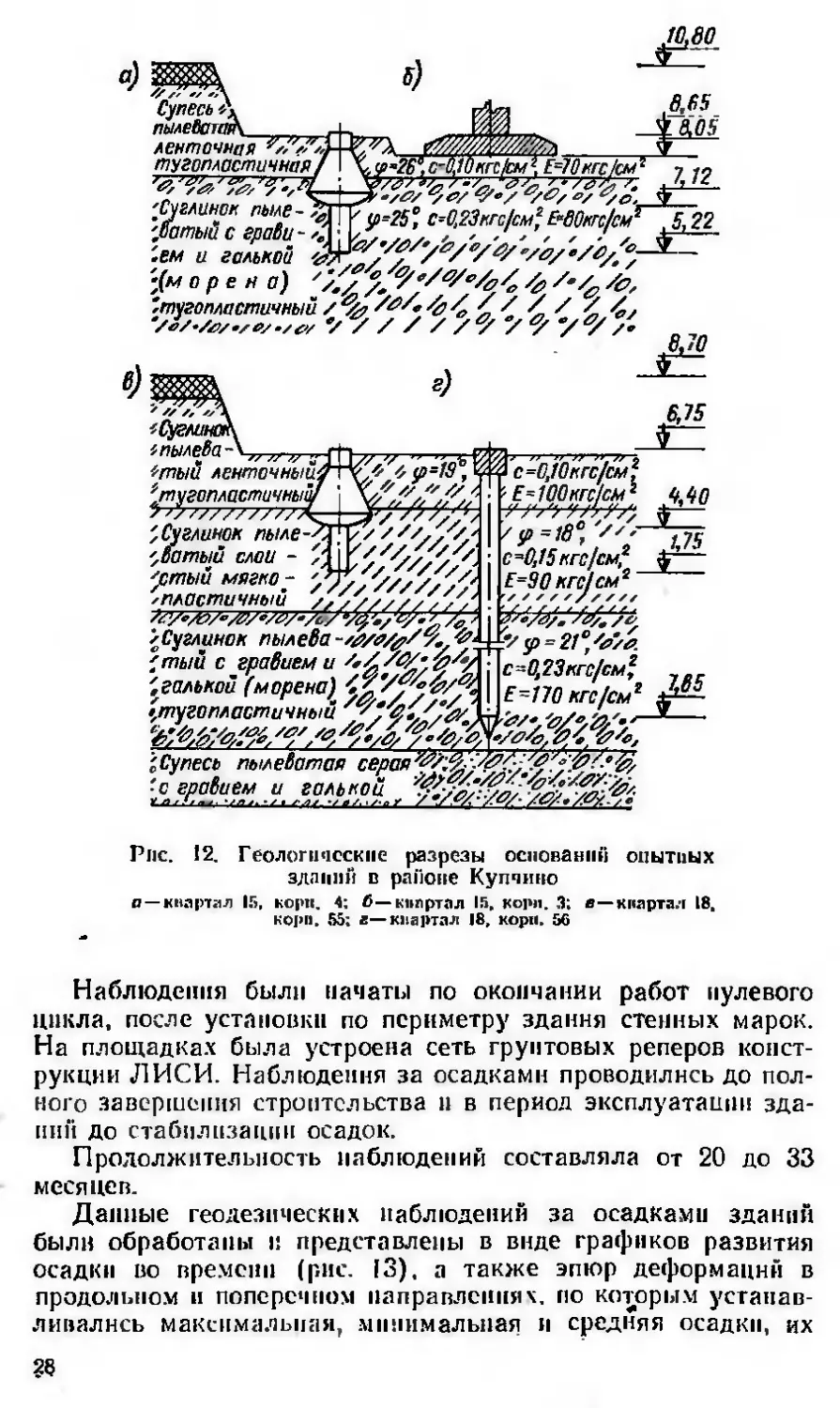

Здания — объекты наблюдений — располагались в двух

кварталах Купчино. В квартале 15 наблюдения велись за дву-

мя жилыми крупнопанельными 9-этажными зданиями серии

1ЛГ-602В — корпусами 3 и 4, в квартале 18 — за двумя

кирпичными 14-этажиымн зданиями серии 1—528 КП — кор-

пусами 55 и 56 Основные сведения о фундаментах обследуе-

мых зданий приведены в табл. 7.

Глубина заложения фундаментов показана на рис. 12.

Основанием буронабивных и ленточных фундаментов служат

слоистые и нсслонстыс супеси и суглинки. Сваи под корп. 56

забиты через слой озерно-ледннковых отложений в толщу

26

•Т й б* л w ц й ?

Квйргпл/кор- пус Конструкция типы фунлйментоп Размеры, м Количество фун- даментов (свай) •ла здание. и». Среднее приве- денное лзвлеанб на осио-гайи,6< кгесм: Расчетная? на- грузка на фунда- мент (сиаадц те

15/3 15/4 1'8/55 18/56 Крупнопа- нельный 9-этажный Крупнопа- нельный 9-этажныЙ Кирпичный 14-этажный Кирпичный W-этажный Ленточные Буронабпв- иые Буронабив- ные Сван Ширина лент 2Ж)-3 20 Диаметр 2,0 Диаметр 2,5 Ссчепце 035X0.35, длила 14.0 204 80 225 1.5 3.5 4J НО 200 65

моренных супесей и суглинков с включением гравия и гальки.

Геологические разрезы s основании опытных зданий показа-

ны на рис. 12.

Грунты основания корпуса 4 имеют следующие физико-

механические характеристики:

естественная влажность, % , ...... .... 18—20

объемная масса, тс/м3 , .... - 2Д

коэффициент пористости.......................... 0,55—0,60

показатель консистенции 0,1—0.3

расчетный уг^л внутреннего трения, град .... 25

удельное сцепление, кгс/см2 0,23

модуль деформации, кгс/см2 .......... 80-

В основании корп, 55 залегают суглинки, -имеющие пока-

затели:

естественная влажность, % 19.6

объемная масса, тс/м®........................... 2,10

коэффициент пористости 0,54

показатель консистенции . 0,25

расчетный угол внутреннего трепи& град...........18

удельное сцепление, кгс/см2 ...... . 0,15

модуль деформаций кгс/см? . 90

Здания, за которыми производилось инструментальное на-

блюдение, возводились по типовым проектам.

Краткая конструктивная характеристика типа этих домов

приведена в табл. 8.

Строительство экспериментальных зданий сопровождалось

систематическими измерениями осадок фундаментов и реги-

страцией деформаций конструкций.

87

МО

°) йж

Супесь А

пылебатшК.

$

ленточная

тугопластичная,

М5

У’‘26,^0,1Окп^ .Е=70кгс/смг t

-/#/1/#/ &•/ *70/ °/ Ъо. яг

1^25°, с-0,23кгс/см‘Е.-ООпгс1см2 \б,22

'Суглинок пыле-

\оатый с граВи-

•ем и галькой

•(морена)

6,70

6,75

1,75

Е~]00кгс]см\ ^4,40

с^0,15кгс/см‘;

Е=90кгс1см‘‘

t пылеоа -\ „ ,

*тый ленточный

(.тугопластичны1

5 Я г//Д

Су глинок пыле-

'7оатый слои -

'стый мягко-

> Суглинок пыл eBa -SJ/0&/7,.

'тый с гравием и • L

галькой (морена) |

•.тугопластичный ''74в{/%у г

с~0,23кгс1см1

Е-ПОкгс/см2 №

I Супесь пылеВатая серая

° ?/>Лем и гпмР1 г

Рис. !2. Геологические разрезы основании опытных

зданий в районе Купчино

п—квартал 15, кори. 4; б— квартал 15, кори. 3; в—кпартал 18,

кора. 55; г—квартал J8, корн. 56

Наблюдения были начаты по окончании работ нулевого

цикла, после установки по периметру здания стенных марок.

На площадках была устроена сеть грунтовых реперов конст-

рукции ЛИСИ. Наблюдения за осадками проводились до пол-

ного завершения строительства л в период эксплуатации зда-

нии до стабилизации осадок.

Продолжительность наблюдений составляла от 20 до 33

месяцев.

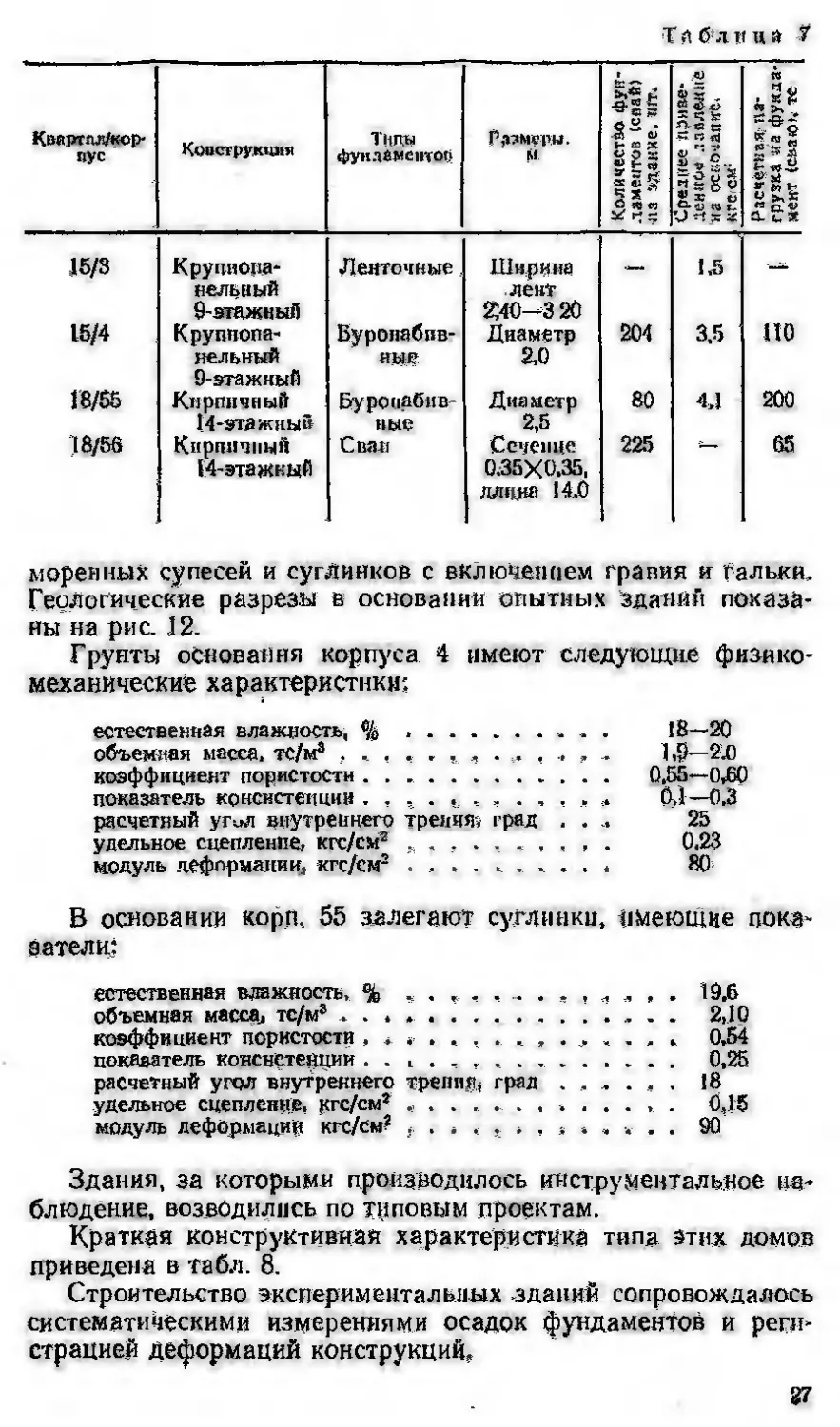

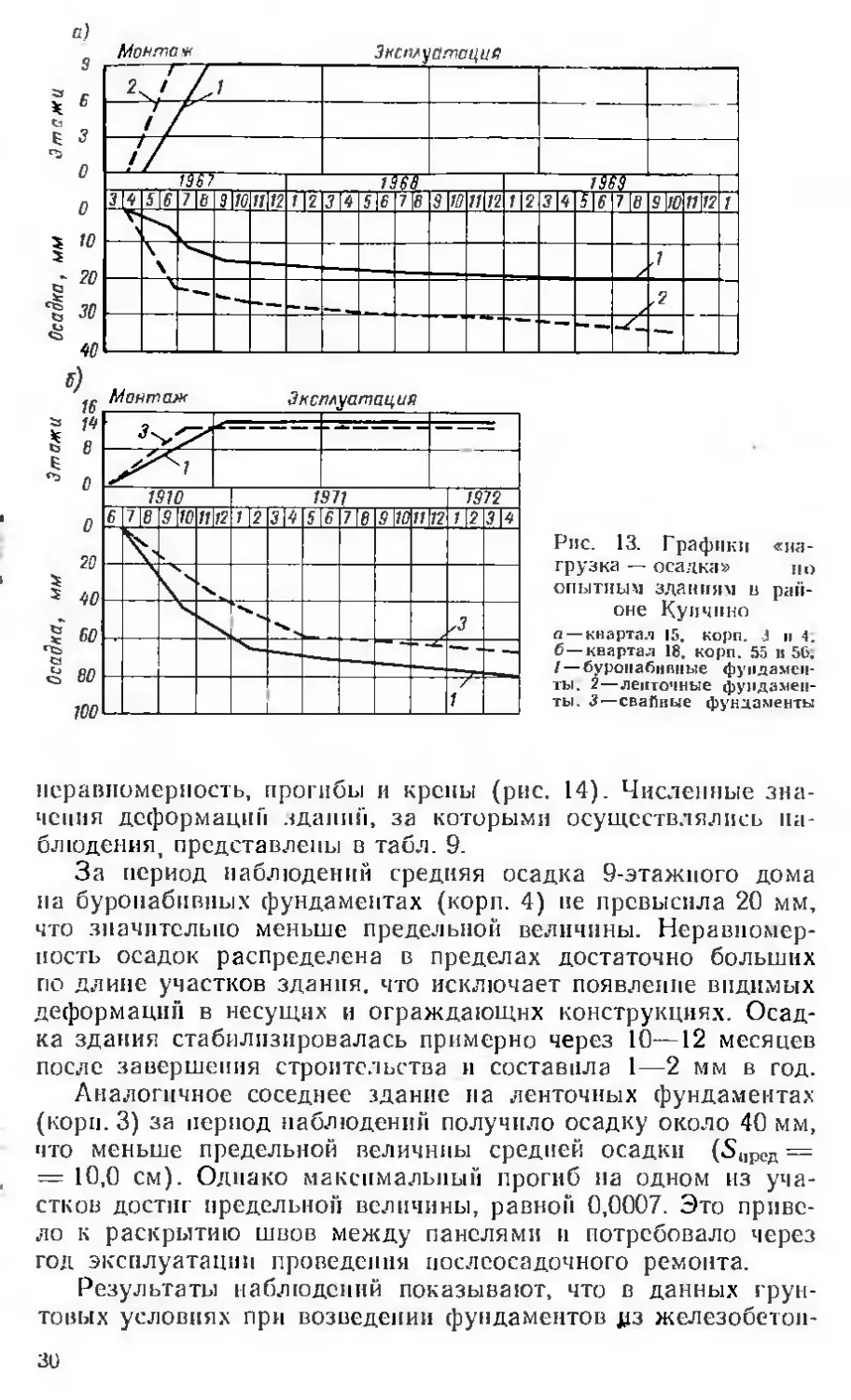

Данные геодезических наблюдений за осадками зданий

были обработаны и представлены в виде графиков развития

осадки во времени (рис. 13). а также эпюр деформаций в

продольном и поперечном направлениях, по которым устанав-

ливались максимальная, минимальная и средняя осадки, их

?5

Шифр ТИПОВОГО проекта Конструктивная схема

Стены подаала

1 ЛГ-802В-8 1-528 КП-80 Крупнопанельный 9-этажный восьмнеек- циоиный длиной 180 м. Стены поперечные не- сущие с шагом 3,2 м, шириной корпуса 10,0 м Кирпичный 14-этаж- иый односекцнонный. Стены поперечные не- сущие с шагом 6,4 м. продольные — самоне- сущие. Размер н плане 33x15 м Сборные железобе- тонные панели Из стандартных бе- тонных стеновых бло- ков и кирпича

8

Квартал/корнус Типы фундаментов Средняя замеренная осадка, мм Максимальна неравномерност мм

15/3 Ленточные 35 37

15/4 Буронабивные 20 17

18/55 Буронабивные 80 17

18/56 Забивные сваи 70 7

Таблица 8

Характеристика конструкций

Степы Перекрытия

Наружные керам- зитобетонные панели ТОЛЩИНОЙ 30 СМ, дли- ной 6,4 м, внутрен- ние — поперечные же- лезобетонные, толщи- ной 14 см Наружные стелы толщиной 54—64 см, внутренние — 38—51 см Сплошные ж елью- бетонные плоские пли- ты толщиной 14 см. риз- мерой в плане 3.2Х5Л м Перекрытия из пу- стотных настилов тол- щиной 22 см

Таблица 9

L. Относительная неравномер- ность осадки, % Относительный продольный прогиб Относительный креп

105 010007 0,0037

70 0,0003 0,0006

21 Нет 0,00 И)

Ю Нет 0,0006

Монта»

Знсплуатация

«ла-

ра й-

Рис. 13. Графики

грузка — осадка»

опытным зданиям в

оне Купчино

а —квартал 15. корп. u „ ,.

б—квартал 18. корп. 55 и 5fr.

I — буронабивные фундамен-

ты. 2—ленточные фундамен-

ты. 3—свайные фундаменты

неравномерность, прогибы и крены (рис. 14). Численные зна-

чения деформаций зданий, за которыми осуществлялись на-

блюдения, представлены в табл. 9.

За период наблюдений средняя осадка 9-этажного дома

на буронабивных фундаментах (корп. 4) не превысила 20 мм,

что значительно меньше предельной величины. Неравномер-

ность осадок распределена в пределах достаточно больших

по длине участков здания, что исключает появление видимых

деформаций в несущих и ограждающих конструкциях. Осад-

ка здания стабилизировалась примерно через 10—12 месяцев

после завершения строительства и составила 1—2 мм в год.

Аналогичное соседнее здание на ленточных фундаментах

(корп.З) за период наблюдений получило осадку около 40 мм,

что меньше предельной величины средней осадки (SJipeB =

= 10,0 см). Однако максимальный прогиб на одном из уча-

стков достиг предельной величины, равной 0,0007. Это приве-

ло к раскрытию швов между панелями и потребовало через

год эксплуатации проведения поелcocaдочного ремонта.

Результаты наблюдений показывают, что в данных грун-

товых условиях при возведении фундаментов дз железобетол-

зо

ных подушек в большей степени проявляются неоднородность

основания, влияние нарушения структуры грунта и другие

факторы.

Малые по величине осадки крупнопанельных зданий, вы-

сокий процент проявления осадки за период строительства

(до 70%) и быстрая стабилизация свидетельствуют о значи-

тельных запасах в несущей способности оснований бурона-

бивных фундаментов.

Замеренные осадки двух [4-этажных зданий на бурона-

бивных фундаментах и забивных сваях оказались практпче-

56 35 54 33 32 31 3029 20 27 26 25 24 23 22 21 20 19

Рис. 14. Эпюры осадок опытных зданий в райопс Купчино

4*

31

ски одинаковыми и равномерными. Среднюю величину осадки

70—80 мм для высоких жестких зданий можно считать незна-

чительной. Прогибы отсутствуют, поперечный крен не превы-

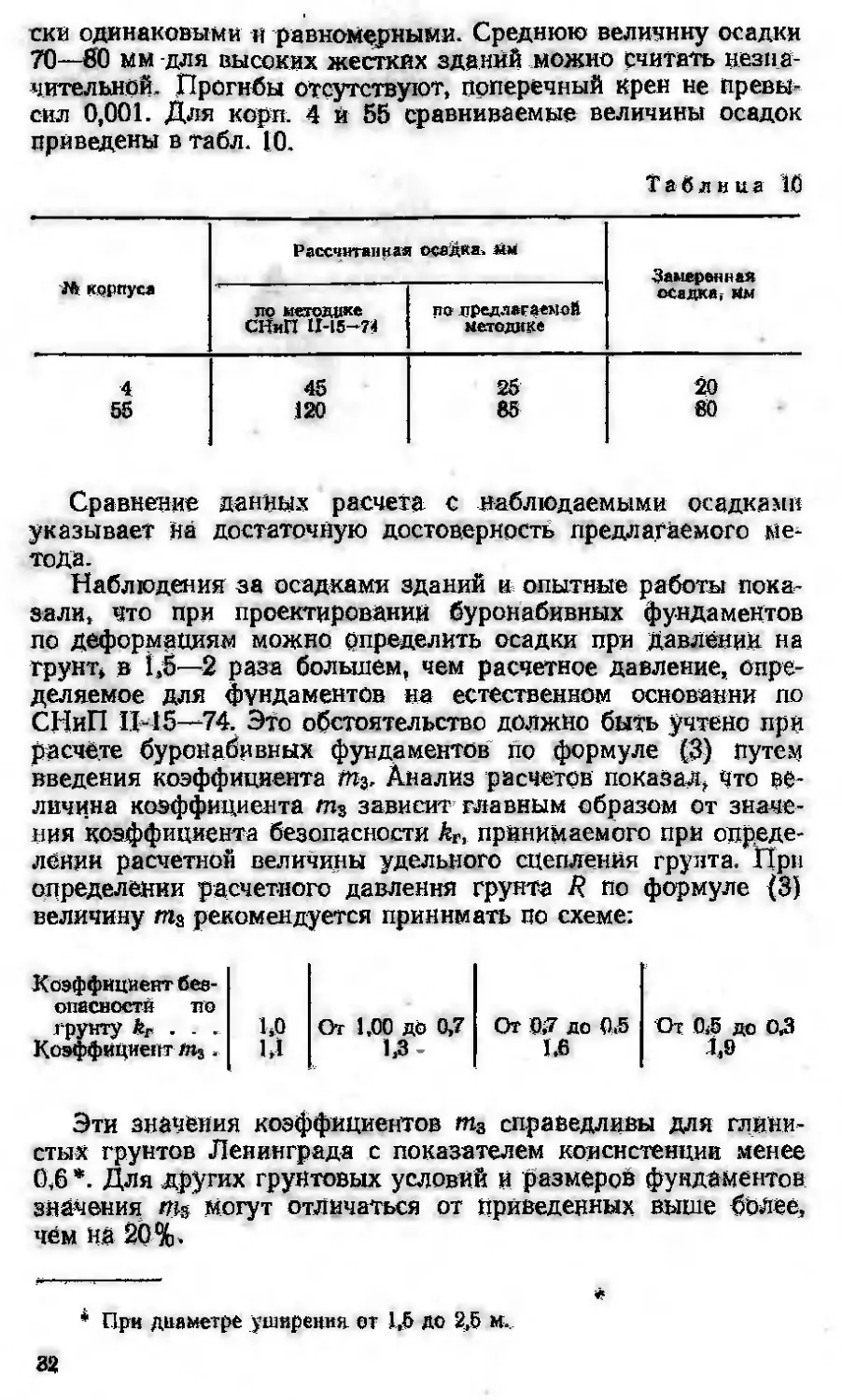

сил 0,001. Для кори. 4 и 55 сравниваемые величины осадок

приведены в табл. 10.

Таблица 10

№ корпуса Рассчитанная ©сайка- мм Замеренная осадки, Мм

по методике СНиП 11-15-74 по .предлагаемой методике

4 45 25 20

55 120 85 80

Сравнение данных расчета с наблюдаемыми осадками

указывает на достаточную достоверность предлагаемого Ме-

тода-

Наблюдения за осадками зданий и опытные работы пока-

зали, что при проектировании буронабивных фундаментов

по деформациям можно определить осадки при Давлений на

грунт» в 1,5—2 раза большем, чем расчетное давление, опре-

деляемое для фундаментов на естественном основании по

СНиП 11-15—74. Это обстоятельство должно быть учтено при

расчете буронабивных фундаментов по формуле (3) путем

введения коэффициента /Из, Анализ расчетов показал^ Что ве-

личина коэффициента т3 зависит главным образом от значе-

ния коэффициента безопасности kP, принимаемого при опреде-

лении расчетной величины удельного сцепления грунта. При

определении расчетного давления грунта R по формуле (3)

величину т$ рекомендуется принимать по схеме:

Коэффициент без-

опасности И'0

грунту kr . - .

Коэффициент /Пз.

1,0 От 1,00 до 0,7

Ы 1,3

От 0,7 до 0.5 От 0,5 до 0,3

1.6 1,9

Эти значения коэффициентов т3 справедливы для глини-

стых грунтов Ленинграда с показателем консистенции менее

0,6 *. Для других грунтовых условий и размеров фундаментов,

значения т$ могут отличаться от приведенных выше более,

чём на 20%.

При диаметре уширения от 1,5 до 2,5 м.

32

Глава II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

БУРОНАБИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

В процессе проектирования буронабивных фундаментов,

проведения опытных работ по их изготовлению, испытания и

строительства в Ленинграде определилось несколько их тн-

пов, отличающихся по форме уширения и размерам шейки

(рис. 15).

Основным типом таких фундаментов является фундамент

с одинаковым диаметром пяты и шейки при высоте последней

не менее 150 мм (тип /). Этот тип фундамента применяется

при устройстве монолитного железобетонного ростверка и

установке непосредственно на верх шейки сборных рапдба-

лок. панелей и колонн сечением до 400X400 мм с крепле-

нием к закладным деталям.

В случае установки на фундамент колонн с устройством

стакана, при укладке на фундамент сборных элементов в

углах и пересечениях стен, а также колонн сечением более

400X400 мм с креплением к закладным деталям или

Рис. 15. Типы буронабивных фундаментов

83

выпускам арматуры применяется фундамент с увеличенным

диаметром шейки (тип 2).

Фундамент типа 3 является частным случаем типа 2 и об-

разуется, когда расчетный диаметр уширения совпадает с ди-

аметром шенкн, определенным конструктивными соображе-

ниями.

Фундамент типа 4—это практически короткая буронабив-

ная свая, применяемая наряду с основными типами, имею-

щими уширение, под легкие пристройки к зданию» крыльца,

террасы и т. п.

Фундамент типа 5 применяется в плотных грунтах при

малой глубине заложения уширения, а также в случаях, ког-

да устраивается широкий монолитный железобетонный рост-

верк (шейка в этом случае не выполняется).

Как показал опыт, в тугопластичных грунтах возможно

выполнение спаренных (тип 6) или ленточных фундаментов

(тип 7). Такие фундаменты могут назначаться в случаях,

когда нагрузки превышают допустимые для одиночного фун-

дамента.

Расстояние I в осях скважин спаренного или ленточного

фундамента назначается в пределах 1,2—2,0 диаметра шейки,

причем наименьший диаметр фундамента должен быть 1,251.

§ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Основным фактором, определяющим область применения

буронабивных фундаментов, является возможность выполне-

ния выработки (скважины и уширения) без каких-либо до-

полнительных мер по предотвращению обрушения ее стенок

во время производства земляных работ и бетонирования. Этим

и обусловливается возможность применения буронабивных

фундаментов только в связных грунтах.

Устойчивость стенок конической части зависит от конси-

стенции глинистого грунта и угла наклону образующей кону-

са к вертикали («о, рис. 1). Чем меньше угол ссо. тем устойчи-

вее стенки конуса. Опыт устройства буронабивных фундамен-

тов в Ленинграде показал, что устойчивость стенок

конической части полости уширения с углом наклона обра-

зующей «о 45° обеспечивается в твердых, полутвердых, ту-

гопластичных п мягкопластнчных суглинках н глинах с по-

казателем консистенции Jl. <. 0,6, а также в твердых и пла-

стичных супесях с показателем консистенции Jl < 0.6.

В глинах н суглинках тскучепластичиых п текучих, а так-

же в супесях пластичных с показателем консистенции более

0,75 применение буронабивных фундаментов не рекомен-

дуется.

Возможность» применения буронабивных фундаментов в

глинистых грунтах с показателем консистенции от 0.60 до 0,75

34

должна проверяться опытным устройством выработок на кон-

кретном участке строительства. В условиях Ленинграда име-

ли место устройство буронабивных фундаментов в мягкой ла-

стичных суглинках с показателем консистенции />. > 0,7 и

низким коэффициентом фильтрации, однако при этом срок

между окончанием разбуривания уширения и бетонированием

фундамента был минимальным и составлял всего несколько

часов.

Следует отметить, что применение буронабивных фунда-

ментов ограничивается не только показателем консистенции

глинистых грунтов, ио и структурой грунтов основания. На-

личие опережающей скважины, обусловленной технологией

устройства выработки, требует, чтобы ниже ес дна, на доста-

точной глубине, определяемой расчетом, залегали те же грун-

ты, что и под уширением, или близкие к ним по прочностным

и деформатнвиым характеристикам. Некоторым ограничением

может служить и наличие в пределах грунтового простран-

ства, окружающего коническую часть фундамента, прослоек

связных грунтов с показателем консистенции J0.6 или

песчаных грунтов, особенно мелких и пылеватых водонасы-

щенных, толщиной более 20 см.

Не рекомендуется применять буронабивные фундаменты,

когда в зоне уширенной части залегают сухие, мелкие или

пылеватые водонасыщенные пески, поскольку невозможно

обеспечить устойчивость стенок конической части аыработкп.

При наличии в зоне опережающей скважины влажных песков

средней крупности с кровлей ниже основания сферической ча-

сти не менее 0,5 м возможно выполнение буронабивных фун-

даментов.

При их проектировании необходимо учитывать для каждо-

го конкретного участка строительства конструкцию имеющих-

ся в строительной организации механизмов. Следует иметь в

виду также максимально возможные размеры диаметра уши-

рения, метод устройства выработки, время на ее разработку,

разрыв во времени между бурением скважины и разработкой

уширення, величину максимального перерыва между устрой-

ством котлована и бетонированном, т. о. учитывать опреде-

ленный порядок производства работ.

Так, для агрегата на основе экскаватора, который может

выполнить скважину и уширение с одной позиции при усло-

вии немедленного заполнения выработки бетоном, требования

к консистенции грунтов могут быть значительно снижены.

Поскольку основным типом буронабивных фундаментов

является отдельно стоящий фундамент, то наиболее целесооб-

разно применять их для зданий и сооружений, конструкция

нулевых циклов которых предусматривает передачу нагрузки

на грунт в виде сосредоточенных сил: это, в первую очередь,

каркасные здания и сооружения с шарнирным опиранием

35

КОЛОНН па фундаменты пли с небольшим опорным моментом,

здания кирпичные п крупнопанельные с каркасом в первых

илжах, здания с неполным каркасом.

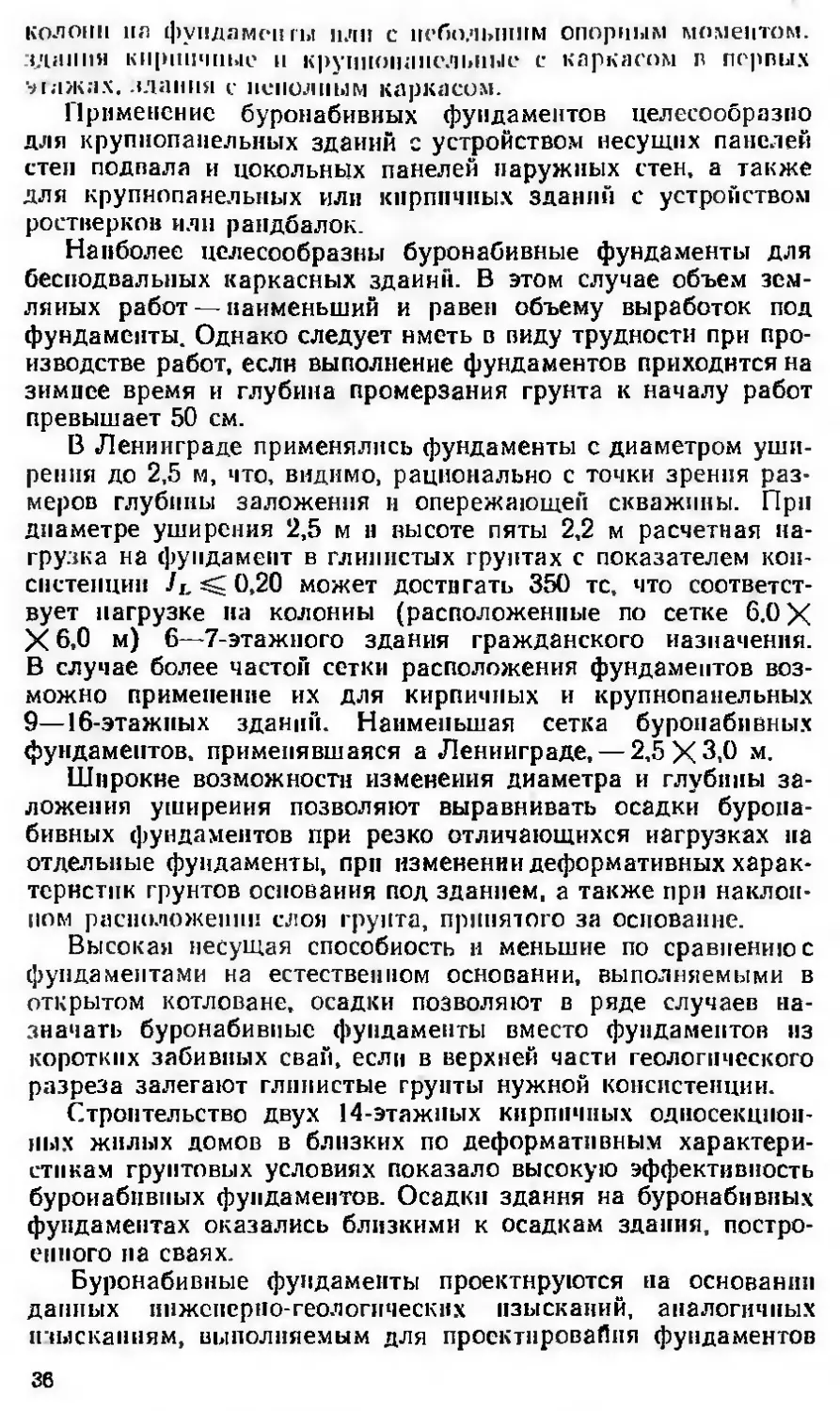

Применение буронабивных фундаментов целесообразно

для крупнопанельных зданий с устройством несущих панелей

стен подвала и цокольных панелей наружных стен, а также

для крупнопанельных или кирпичных зданий с устройством

ростверков или рапдбалок.

Наиболее целесообразны буронабивные фундаменты для

бесподвальных каркасных здаинй. В этом случае объем зем-

ляных работ — наименьший и равен объему выработок под

фундаменты. Однако следует иметь в виду трудности при про-

изводстве работ, если выполнение фундаментов приходится на

зимнее время и глубина промерзания грунта к началу работ

превышает 50 см.

В Ленинграде применялись фундаменты с диаметром уши-

рения до 2,5 м, что, видимо, рационально с точки зрения раз-

меров глубины заложения и опережающей скважины. При

диаметре уширения 2,5 м н высоте пяты 2,2 м расчетная на-

грузка на фундамент в глинистых грунтах с показателем кон-

систенции Ji, 0,20 может достигать 350 тс, что соответст-

вует нагрузке на колонны (расположенные по сетке 6.0 X

Х6.0 м) 6—7-этажного здания гражданского назначения.

В случае более частой сетки расположения фундаментов воз-

можно применение их для кирпичных и крупнопанельных

9—16-этажпых зданий. Наименьшая сетка буронабивных

фундаментов, применявшаяся а Ленинграде, — 2,5 X 3,0 м.

Широкие возможности изменения диаметра и глубины за-

ложения уширения позволяют выравнивать осадки бурона-

бивных фундаментов при резко отличающихся нагрузках па

отдельные фундаменты, при изменении деформативных харак-

теристик грунтов основания под зданием, а также при наклон-

ном расположении слоя грунта, принятого за основание.

Высокая несущая способность и меньшие по сравнению с

фундаментами на естественном основании, выполняемыми в

открытом котловане, осадки позволяют в ряде случаев на-

значать буронабивные фундаменты вместо фундаментов из

коротких забивных свай, если в верхней части геологического

разреза залегают глинистые грунты нужной консистенции.

Строительство двух 14-этажных кирпичных односекшюп-

иых жилых домов в близких по деформативным характери-

стикам грунтовых условиях показало высокую эффективность

буронабивных фундаментов. Осадки здания на буронабивных

фундаментах оказались близкими к осадкам здания, постро-

енного на сваях.

Буронабивные фундаменты проектируются на основании

данных инженерно-геологических изысканий, аналогичных

изысканиям, выполняемым для проектирования фундаментов

36

на естественном основании, и предусмотренных СНиП 11-15—

74 п другими нормами.

Прн отсутствии опыта устройства выработок в конкретных

грунтовых условиях строительства дополнительно к инженер-

но-геологическим изысканиям назначается опытная разработ-

ка полостей уширения, заключающаяся в определении воз-

можности ее выполнения и обеспечении устойчивости стенок

конической части, длительности сохранения стенок, наимень-

шей высоты шейки п наибольшего угла наклона образующей

конуса к вертикали. С этой целью опытная разработка поло-

сти уширения производится в несколько этапов с перерывом

8—12 ч. Угол наклона образующей к вертикали принимается

от 25 до 45°.

В целях максимального использования несущей способно-

сти грунтов основания проводятся испытания опытных фунда-

ментов вдавливающей статической нагрузкой. В обязатель-

ном порядке эти испытания назначаются в грунтах с показа-

телем консистенции > 0,6 и производятся по методике,

предусмотренной действующими нормативными документами

для испытания набивных свай.

§ 2. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ПО ВТОРОМУ

ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ (ПО ДЕФОРМАЦИЯМ)

Буронабивной фундамент выполнен

без цилиндрической пяты*

Основным итогом расчета в этом случае является выпол-

нение следующего условия:

S = S** (12)

пред, ' '

где 5--расчетная осадка рассматриваемого фундамента; 5П1,ГЛ — продель-

ная величина осадки для данного типа сооружения.

Расчет осадки протекает в следующей последовательности:

определяется величина среднего давления р1Г по подошве

фундамента и проверяется выполнение условия (2);

строятся эпюры природного (бытового) и дополнительного

(уплотняющего) давления pz;

ординаты бытового давления рС- находятся по формуле

(13)

где у0 объемная масса грунта в пределах слоя мощностью lit.

* Рассматриваемый расчетный случай распространяется и на кон-

струкцию фундамента н виде цилиндра бет кольиопбго уширения.

' *• Поскольку в конструкции фундамента отсутствует цилиндрически я

пята, отпадает надобность во введении в расчет уёлпвпш осадок S, н 5«.

37

Ординаты дополнительного давления определяются по

формуле (7), а начальная ордината ро—из выражения

Pq ~ Рср

где рб( — природное давление в грунте на отметке подошвы фундамента,

Эпюра рг строится по вертикальной оси, проходящей через

Центр подошвы фундамента.

Коэффициенты а определяются по формуле (8) или берут-

ся из табл. 5 в зависимости от значений параметров /п0 и t0

[см. формулу (9)]. Для рассматриваемого случая /о == 0, по-

скольку г — 0.

При построении эпюры уплотняющих давлений pz основа-

ние разделяется на горизонтальные слои, однородные по ежи-1

маемости, толщина которых hi не должна превышать 0,4 дна-

метра фундамента 4ф. При этом сжимаемая толща основания

под подошвой распространяется на глубину Z, на которой

удовлетворяется условие

Pz = 0,2pez. (14)

После построения эпюр рс и р, расчет осадки S произво-

дится методом послойного суммирования с использованием

формулы (II).

Буронабивной фундамент выполнен

с цилиндрическим стволом (основной конструктивный тип)

В данном случае расчет по деформациям сводится к на-

хождению величин условных осадок S, и S2, достижению их

равенства и выполнению условия (6). Расчет протекает в сле-

дующей последовательности:

1. Проверяется выполнение условия (2).

2. С помощью коэффициента X (см. табл, 6), по формулам

(4) и (5) вычисляются величины нагрузок и (Vlt, передаю-

щихся на кольцевое уширение п цилиндрическую пяту. Вели-

чины средних условных давлений на грунт основания подош-

вы уширения ptP1 и подошвы пяты рср, определяются по фор-

мулам *:

= MV/Г.; (15)

(16)

Площадь кольцевого уширения определяется из выраже-

ния

rK==[«(*;-d;)]/4. 47)

* 13 целях упрощения расчетов эпюра контактных напряжений по по-

дошве кольцевого уширения п основания условной п^ты ствола прини-

мается прямоугольной.

38

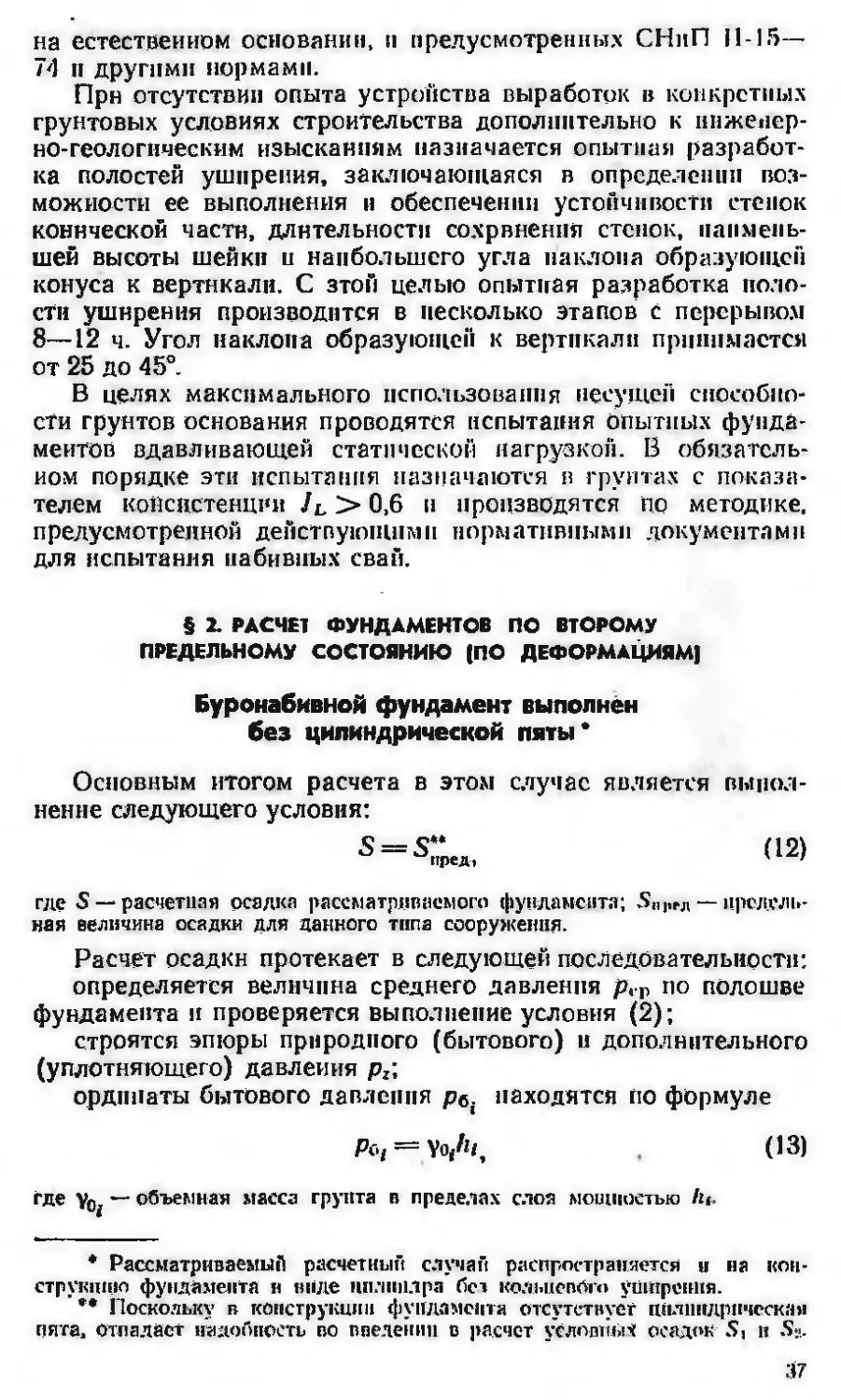

Рис. 16. Эпюра давлений и грунте

под кольцевым уши реп и см

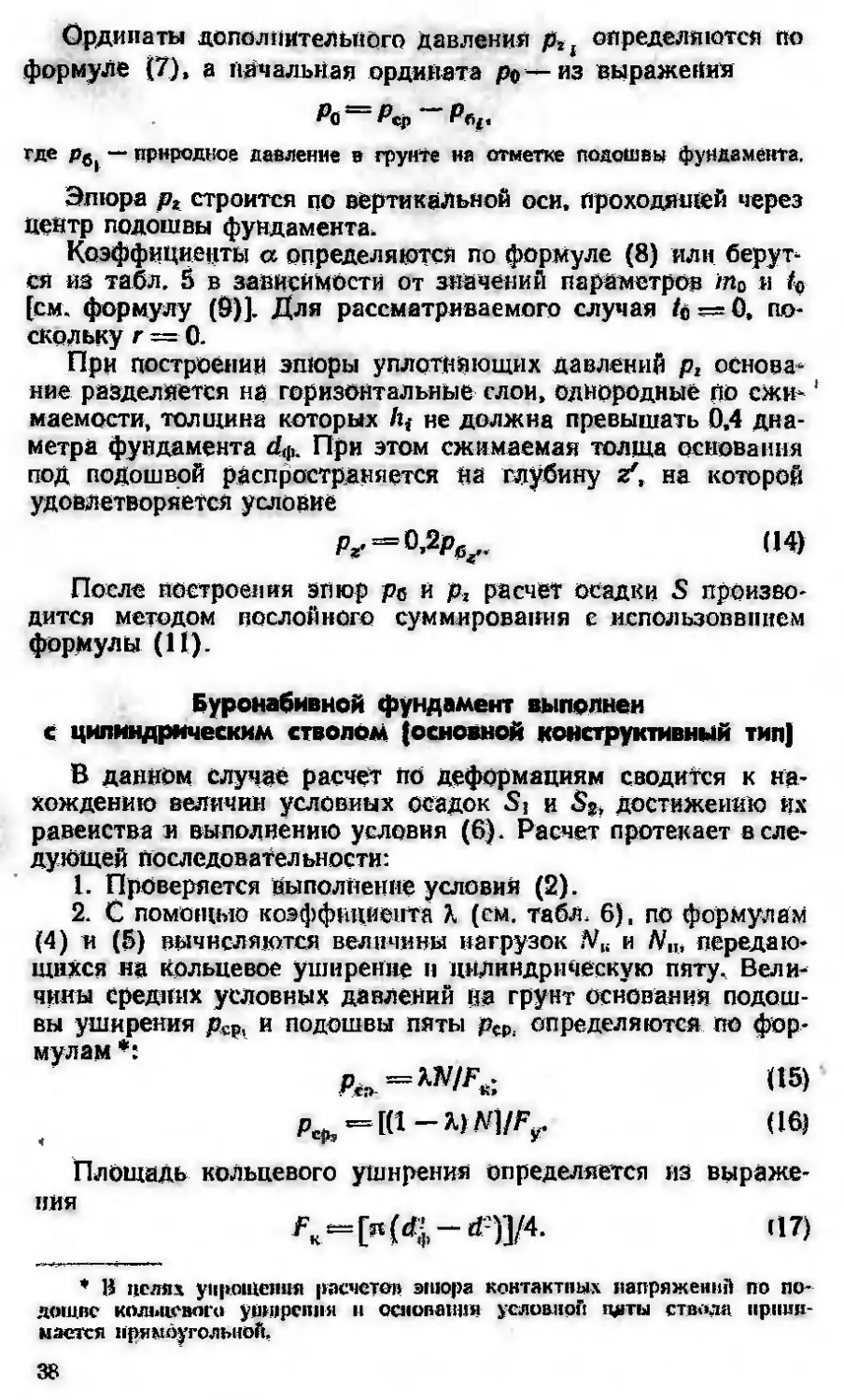

Риг. 17, Эпюра давлений в грунте

ii»'i пяты

Среднее условное давление в основании пяты рсрг с учетом

трения по ее боковой поверхности можно определить для

условной площади

Fy = «^/4, (18)

где dy — диаметр условной площади подошвы пяты:

rfy = rf + 2Autg(<pr|./-lh (19)

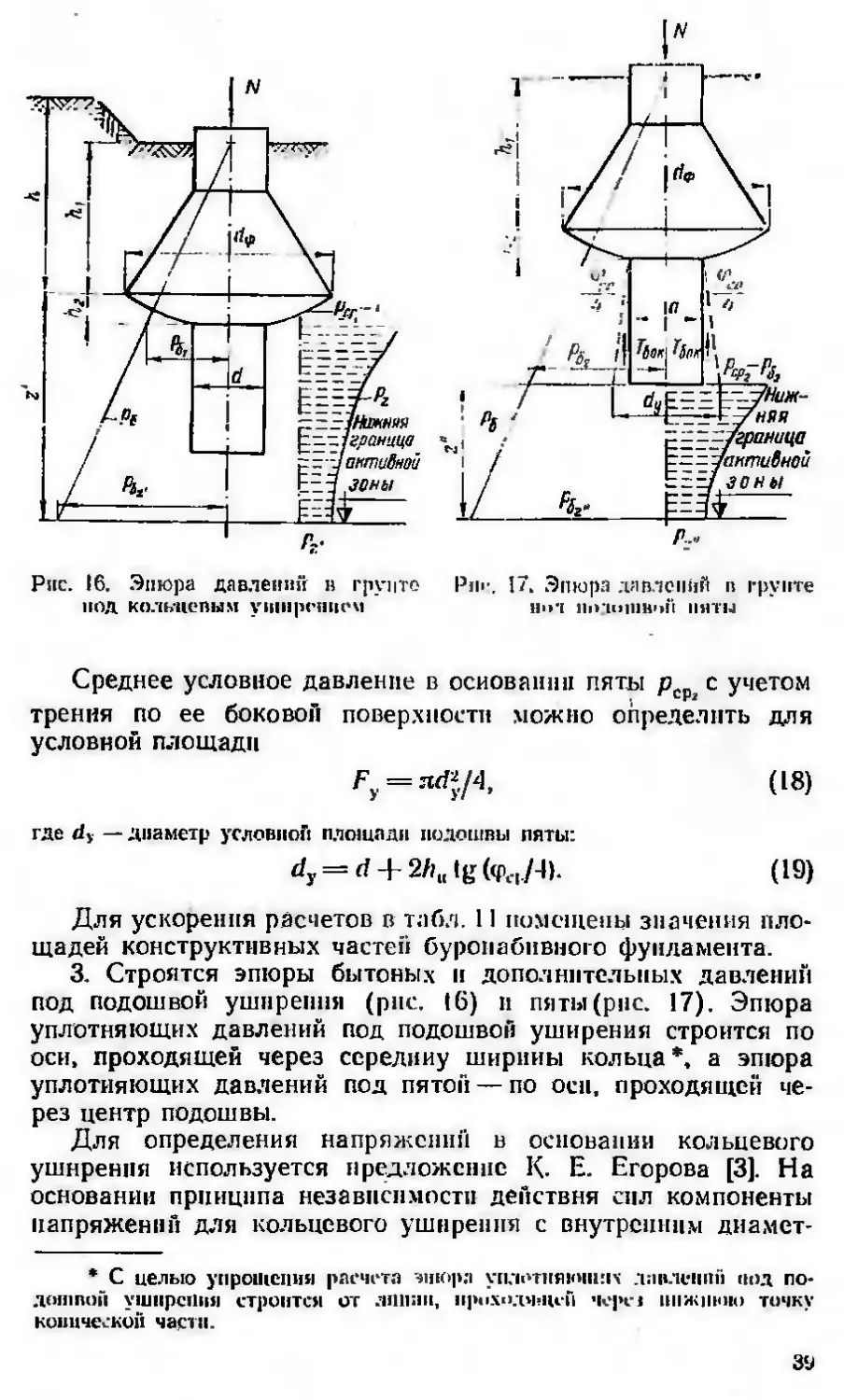

Для ускорения расчетов в табл. 11 помещены значения пло-

щадей конструктивных частей буронабивного фундамента.

3. Строятся эпюры бытоны.х и дополнительных давлений

под подошвой уширения (рис. t6) и пяты (рис. 17). Эпюра

уплотняющих давлений под подошвой уширения строится по

оси, проходящей через середину ширины кольца *, а эпюра

уплотняющих давлений под пятой — по осн, проходящей че-

рез центр подошвы.

Для определения напряжений в основании кольцевого

уширения используется предложение К. Е. Егорова [3]. На

основании принципа независимости действия сил компоненты

напряжений для кольцевого уширения с внутренним диамет-

* С целью упрощения расчета эпюра уплотняющих заилений под по-

дпитой yiuilpcililfl строится ОТ ЛИПНИ, Приходящей черсч П11ЖЩО1О точку

конической части.

39

ss3§! s55SS i & я sS§§sf§§5S3§a sl§§s5S=s3555

ЗзШ Ш tt.*' §**ife^a§55

g!S§3 •=' §s-!-5§ss555^2

s чГ’ 1В§§51§|55555

•a §§BB§s5S®B

s-§!-sB&!-§3B55

rfs53 o’ &§g§5sss5S555

>mg a >» B5BS§55I§BB35

2335-3 e” й§з§з§зВ5353

22ЗЗЗ s b« s!^-sB§&§§|33§

2*9§3 >, &§5§§з§§эзэ^

дан s ||Ш1ЖЗВ08

з秧2 >s 43 §&SSS§§§5§353

=-!Ш S. X 4 51Ж-1В5В1§§

sSSel 43 SgBlS§g§§35S

sSSSS 2 чГ* 55§ВВ&В1ЖВ

S§333 s’ ёВ&ЖВ§5§!-§

S-gS33S33S-S-gg°-

40

ром d и внешним определяются по формуле

Р. “ Ри, [«2 («'».. 'о.) - “1 ('“и,. /0.)1 <20> ‘

Значения czj и аг определяются по табл. 5 в зависимости

от величии:

mo,=2Z/rf; /0i = ((/4 + </)/2d;

mo. = 2г/<г = (<> + d)/2rf.p

Ри.“Рер,-Р«,-

Ординаты эпюры добавочных давлений иод подошвой пя-

ты определяются по формуле (7), где величина коэффициен-

та а находится в табл. 5 с использованием значений:

= 2z/rfy; tо = 0.

Величина р0. под подошвой пяты определяется из выра-

жения

Pft = ₽c„,-P«,. 12’)

где — величина бытового давления на уровне подошвы пяты.

Границы сжимаемых зон под уширением и пятой можно

найти при условии использования формулы (14).

4. Определяются величины осадок Sj и S2no формуле (11).

В случае невыполнения условия S( = S2 проводится перерас-

чет осадок с использованием откорректированного значения

коэффициента X. Контрольные расчеты с использованием раз-

работанной методики показали, что для достижения равен-

ства осадок Sj и Sz достаточно одной-двух попыток.

Пример расчета

Определить осадку буронабивного фундамента, имеющего диаметр

уширения dfy — 2,5 м, диаметр пяты d «= 0,65 м, высоту пяты he ~ 2,5 м.

К фундаменту приложена нагрузка N = 210 тс. Здание бесподвальное,

отметка планировки —0,3 м, подошвы уширения —1,8 м, пяты —4,3 м.

С поверхности до глубины 3,5 м грунты представлены ледниковыми

пылеватыми супесями п суглинками ту гоп ластичной и полутвердой конси-

стенции. Лабораторными исследованиями определены расчетные значения

их основных физико-механических характеристик: объемная масса грунтов

у0 = 1,70 тс/м’; угол внутреннего трения <р = 16е; сцепление с = 2,9 тс/м®;

модуль деформации Е «= 1270 тс/м2 (127 кгс/см2). Ниже 3,5 ад залегают

слоистые суглинки, характеризуемые следующими параметрами- у0 =

= 1.7 тс/м3; <р «= 18°; с == 2,6 тс/м2; Е = 800 тс/м2 (80 кгс/см2).

Расчет производим в предположении, что грунты, залегающие под по-

дошвами уширения и пяты, обладают одинаковыми деформативными свой-

ствами (т. е. bconst = 127 кгс/см2).

Расчет ведем в следующей последовательности.

1. Проверяем выполнение условия (2):

рср « 210/4,91 *= 43 тс/м2 4,3 кгс/см2.

* Формула (20) построена на основе формулы (7).

41

По табл 11 имеем

/ = 4,91 м-.

Величину расчетного давления на основание определяем по формуле

(3). учитывая, что в здании не имеется подвала, т. с. he = 0 [см. (3)]:

К = (1,5 - 1,2 • 1,0)/1,0 1(0,39 - 2,5 + 2,56 -1.5)- 1,7 + 5.46-2,9) =

= 43,5 тс/м2 = 4,4 кгс/см2.

При определении величины R коэффициенты А, В и D определялись

по табл. 4 при ч> = 16°.

2. Определяем, пользуясь табл. 6, ориентировочное значение коэффи-

циента X = 0,65.

Тогда:

Л/к = 0,65- 210 = 137 тс;

/Vu = 0,35 * 210 = 73 тс.

По табл. 11 определяем площадь кольцевого уширения

Г к = 4,58 м2.

Условная площадь подошвы пяты определяется по формуле (18) с

использованием формулы (19):

tly = 0,65 + 2 2.5 • 0,074 = 1,02 м;

Фер = (16 • 1,7 + 18 0,8)/2,5 = 16,5°; tg (<pvp/4) = 0,074;

Fy = (3.14.1,022)/4 = 0,82 м2.

Согласно формулам (15) п (16):

Дер, = 137/4,58 = 29,9 тс/м2 = 2,99 кгс/см’;

₽ср. — 73/0,82 = 89 тс/м2 = 8,9 кгс/см2;

РО1 = 29.9 - 2 1.5 = 26,9 тс/м2 = 2.69 кгс/см2;

= 89 — 2 • 4 = 81 тс/м2 = 8.1 кгс/см2.

Рис. 18, Схема к примеру расчета осадок буронабивного фунда-

мента „

42

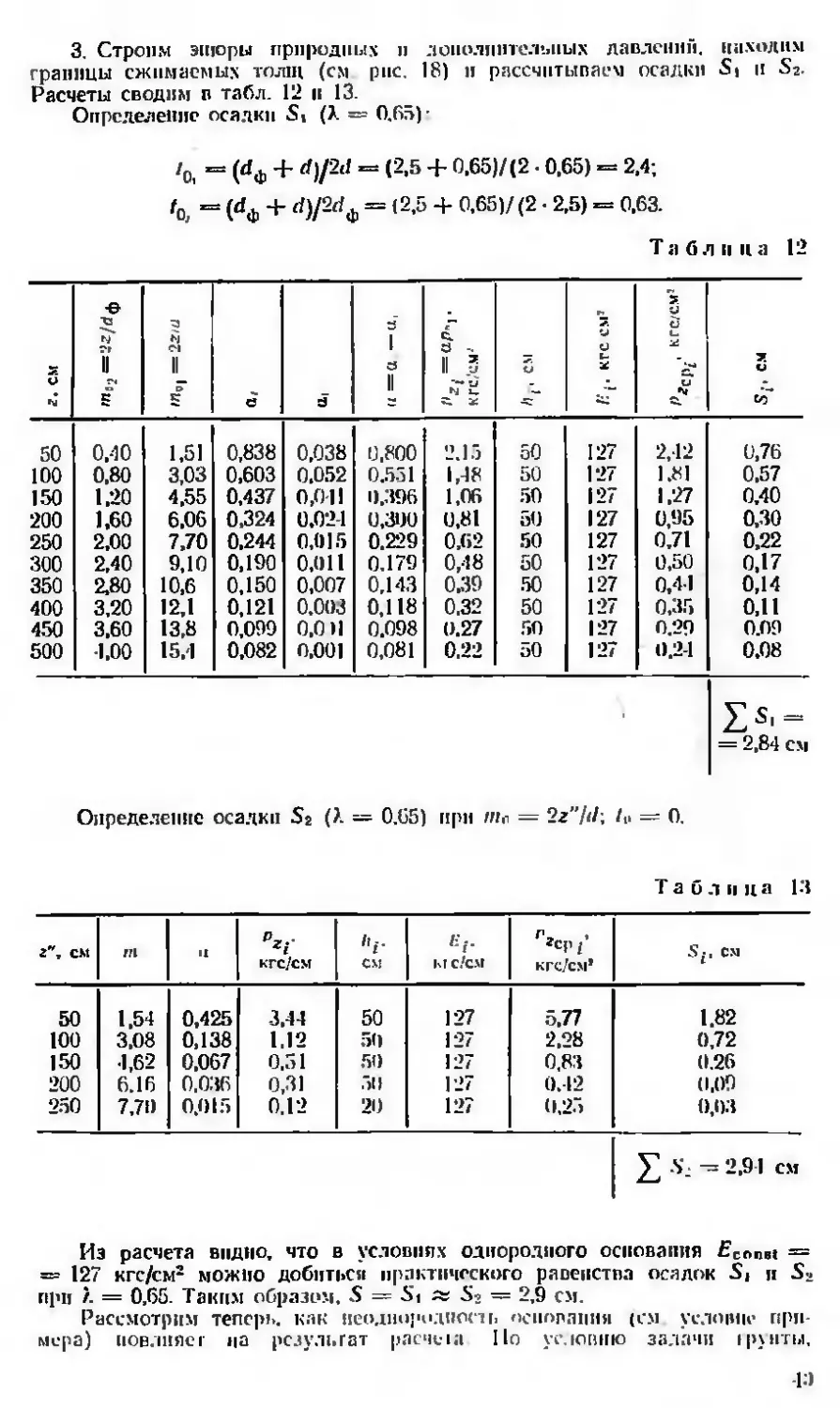

3. Строим эпюры природных и лополпительпых давлений, находим

границы сжимаемых толщ (см рис. 18) и рассчитываем осадки Si и S2.

Расчеты сводим в табл. 12 и 13.

Определение осадки St (X = 0.65):

/0 e (rf* + rf)/2d ~ (2,5 + 0.65)/(2 • 0,65) ~ 2.4;

tOi “ (d<b + d)l2di> = <2-5 + °«65 V <2 • 2-5) e °-63-

Табл к ii a 12

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0.-10

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

3,60

•1.00

3,03

4,55

6,06

7,70

9,10

10,6

12,1

13,8

15.1

0,838

0,603

0,437

0,324

0,244

0,190

0,150

0,121

0,099

0,082

0,038

0.052

0,011

0.02-1

0,015

0.011

0,007

0.003

0,0)1

0,001

0,800

0.551

0.396

0,300

0.229

0.179

0,143

0,118

0.098

0,081

2.15

1,-18

1,06

0,81

0,62

0,48

0,39

0.32

0.27

0.22

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

127

127

127

127

127

127

2,12

1.81

1,27

0,95

0,71

0,50

0.4-1

0,35

0.29

0.2-1

0,76

0,57

0,40

0,30

0,22

0,17

0,14

0,11

0.09

0.08

Определение осадки S2 (X — 0.65) при m<i = 2x"h!\ I» = 0.

Таблица 13

г", см т * кгс/см см ы с/см r’cpf кгс/см* см

50 1,54 0,425 3.44 50 127 5.77 2.28 1.82

100 3,08 0,138 1.12 59 127 0,72

150 •1,62 0,067 0.51 50 127 0,83 0.26

200 6.16 0,036 0,31 311 127 0.-12 0.09

250 7,71) 0.015 0.12 20 127 0,25 0,03

У S2 “= 2,9-1 см

Из расчета видно, что в условиях однородного основания fennet —

— 127 кгс/см2 можно добиться практического равенства осадок S, и S2

при /. = 0,65. Таким образом. S=Si й Sj = 2,9 см.

Рассмотрим теперь, как неодви^чьтпопь основания (см условие при-

мера) повлияет ца результат расчел а По условию задачи ци нты.

-13

залегающие выше отметки —3,5 м, имеют модуль Е = 127 кгс/см’, я ниже

этой отметки модуль Е = 80 кгс/см2. Результаты расчетов (в условиях

неоднородности основания) сводим в табл. 14 и 15.

Определение осадки S, при /0|=2-1; 42=0.63. Л — 0,65.

Таблица II

г, см m«2 П| « о*’ кгс/см* см Ер кгс/см’ %.,.' кгс/см* S(- см

50 0,40 1,51 0,838 0,038 0,800 2,15 50 127 2,42 0,76

100 0,80 здз 0,603 0.052 0,551 1,18 50 127 1,81 0,57

150 1,20 4,55 0,437 0,041 0.396 1.06 50 127 1.27 0.40

170 1,36 5,24 0.381 0,037 0,344 0,93 20 127 1.00 0,13

200 1.60 6,06 0,324 0,024 0,300 0,81 30 80 0,87 0,26

250 2,00 7,70 0,244 0,015 0,229 0,62 50 80 0.71 0,35

300 2,40 9,10 0.190 о.ои 0,179 0,48 50 80 0,50 0,25

350 2,80 10.6 0,150 0,007 0,143 0,39 50 80 0.11 0,22

400 3,20 12,1 0,121 0,003 0,118 0,32 50 80 0,35 0.18

450 3,60 13,8 0,099 0,001 0,098 0,27 50 80 0.29 0,14

500 4,00 15,4 0,082 0,001 0,081 0,22 50 80 0,24 0,12

Е«.= = 3,38 см

Определение осадки S2 при /г. = 0; X =- 0,65

Таблица 15

г", см т а ’ч кгс/см' Л/. см Ер кгс/см’ кгс/см’ Ер см

50 1,54 0,425 3,44 50 80 5,77 2,89

100 3,08 0,138 1,12 50 80 2.28 1.11

150 4,62 0,067 0,54 50 80 0,83 0,42

200 6,16 0,036 0,31 50 80 0,42 0,21

250 7,70 0.015 0,12 20 80 0.25 0 05

У, S2 = 4,71 см

Из расчетов видно, что залегание под пятой более сжимаемых грун-

тов приводит к увеличению осадки 32 по сравнению с Si и требует кор-

ректировки коэффициента /. (равного 0.65 в условиях однородного основа-

ния). Для выравнивания осадок, следовательно, необходимо повысить зна-

чение X. Новый расчет нрипсдеп для ?. = 0,72; результаты расчетов поме-

щены в табл. 16 и 17.

Определение tied ikii S| при Л\ — 151 ic. /»,. — 3.0J мг'сч-; /U( — 2.1

= D.63. X - 0,72.

4'i

Табл rr и л 16

г. см И1о^ /"0, а а кгс/см’ см кгс/см1 г<4>,' St. см

50 0.40 1,51 0,838 0,038 0,800 2,-11 50 127 2.71 0,85

100 0,80 3,03 0,603 0,052 0,551 1,46 50 127 1,93 0.61

150 1,20 4,55 0,437 0,041 0,396 1,19 50 127 1.33 0,42

170 1,36 5,24 0,381 0,037 0,311 1,03 20 127 1.11 О,9Г> 0,1-1 0,29

200 1,60 6,06 0,324 0,024 0,300 0,90 30 80

250 2.00 7,70 0,244 0,015 0.229 0,69 50 80 0,80 0,40

300 2.40 9,10 0,190 0,011 0.179 0.51 50 80 0,61 0.30

350 2,80 10,6 0,150 0,007 0,1 13 0,43 50 80 0,49 и,25

400 3,20 12,1 0,121 0,003 0118 0,35 50 80 0,39 0,20

450 3,60 13,8 0,099 0,001 0,098 0,29 50 80 0,32 0,15

500 4,00 15,4 0,082 0.001 0.081 0.2-1 50 80 0,20 0,13

Определение осадки S2 при №п = 59тс; р0.,= 6.4 кгс/см’-’; /0 —0.

Табл и ц а 17

г”, см « О.,- кгс/см’ см кгс/см* ^ерр кгс/см’ V см

50 1.54 0,425 2.71 50 80 4,55 2,28

100 3,08 0,138 0,88 50 80 1,80 0,90

150 4,62 0,067 0,43 50 80 0,6о (1,34

200 6.16 0,038 0,24 50 80 0,33 0,16

250 7,70 0,015 0.10 20 80 0,20 0,01

£ S2 = 3.72 см

Таким образом, в этом примере равенства осадок Sj и Ss

достигаем при X = 0,72.

Поскольку решение К. Е. Егорова позволяет определить

величину сжимающего напряжения в любой точке напряжен-

ного полупространства, его можно применить п для учета

влияния загружения соседних фундаментов. В работе

К. Е. Егорова [3] приведена таблица коэффициентов а, опре-

деленных для случая изменения то = 0^-6,0 и /О = 0э-2,0.

Однако данных этой таблицы было недостаточно для при-

менения разработанной методики в расчетах осадок фунда-

ментов с учетом влияния загружевия соседних, поэтому, чтобы

придать разработанной методике унифицированный характер,

были дополнительно проведены расчеты по определению

величин коэффициента затухания напряжений а для слу-

чаев изменения t — 2,2 4- 3.0 при сохранении тканаюпа

0 Ши 6. Результаты рзечснш приведены в табл. 5.

45

§ 3. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ПО ПЕРВОМУ

ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ (ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ!

Расчет грунтовых оснований по несущей способности про-

изводится, исходя из условия

(V = 0/K,„ (22)

где Лг— расчетная нагрузка па основание, тс; Ф— несущая способность

основания, тс; Ка — коэффициент надежности.

Величина Ф для одиночных буронабивных фундаментов

определяется по формуле

Ф — Рпред + 7бокпред, (23)

где Рщюл — суммарное предельное сопротивление грунта основания под

кольцевым уширением и подошвой пяты, тс*; — предельное со-

противление грунта по боковой поверхности цилиндрической плиты, тс.

В связи с тем, что в действующих СНиП II-15—74 отсут-

ствуют прямые указания по расчету фундаментов круглой

конфигурации, в данной работе величина предельного сопро-

тивления грунта Рнрсд определяется на основе решений осе-

симметричной задачи теории предельного равновесия [I]. Рас-

четная зависимость имеет вид:

РпрСд = ^пред = F MfcYo 4ц + e*Yo^l + Cftc) **, (24)

где F = «rf^,^4 — площадь подошвы фундамента, равная площади круга

по низу конического уширения, м2; ftj — глубина заложения, отсчитывае-

мая от пола подвала или от поверхности земли для бесиодвальпых зда-

ний, м; у» ~ расчетная объемная масса грунта, тс/м’; с — расчетное удель-

ное сцепление грунта основания уширения, тс/м2; Afl, В/., Ск — коэффи-

циенты, определяемые по табл. 18 в зависимости от расчетного угла вну-

треннего трепня гр.

Таблица 18

Коэффи- циенты Значение <р, град

IG ч 21) Е2 24 20 28 30

Ла 2,1 2,8 3,6 5.0 7,0 9,5 12,6 17,3

Bk 4,5 6,5 8,5 10,8 14,1 18,6 24,8 32,8

Ck 12,8 16,8 20,9 24,6 29,9 36,4 45,0 65,4

* При определении величины Рпред условно принимается, что предель-

ное напряженное состояние одновременно наступает иод кольцевым уши-

рением и пятой.

*• При вычислениях рекомендуется пользоваться *аб.т. IV—VI прило-

жения I.

Г.оцроипик-ние ।p\пi.i ii<। »h>

конин нпвгрхшнч и ияiы *>h|h

зелие ня по формуле

=UE/4. <-*s>

где U — нсрнмсц» сечения iui.iilil.lpii‘ie-

cKiiii НЯП.1. и: iiiipw.i in иные uinpu

тшмепня rpyjir.i no fiuKonoii nuiifp\tio-

ctii, принимаемые no Cl lull II I 07 ;

I, — mqiiiiiii.'i слоев грунт. прлх<».1нчых

Hii.iii’i ipii'ivcKoii n»iT< fi

При инределении величины

/lltlh ,ci не учитывается сопро-

тивление грунта в вер.хнеп части

цилиндрической пяты на участке

длиной / = —Лг. Величи-

на коэффициента надежности Аф

(ио рекомендации В. I Берг-

занцева) должна быть не менее

2—2.5.

Расчет буронабивною фунда-

мента ио прочноегн материала

производится в соответствии с

требованиями строительных норм

и правил на проектирование бетон

пых п каменных конструкций.

Рис. 19. Характер разрушения

модели i>ypoii<i6iiиного фунда-

мента «т 11ср*11|ЬЛ.11.!К1й па-

цп <h II

аналогично расчг|\ набивных

сваи с ушнрепной пятой.

Расчет уширений буронабивных фундаментов но прочное! и

бетона для размеров, применявшихся в Лешин ради, не про-

изводился. Причиной этому послужили небольшая величина

расчетного давления па груш (3.5 5.0 kiccmj. достаточно

высокие марки бетона (150—2001 и угод наклона образую-

щей конической части, не превышающий 15 .

Достаточная прочность применявшихся в Ленинграде фун-

даментов подтверждена испытаниями их в натуре вдавливаю-

щей статической нагрузкой, при которой давление па грунт

превысило 5,0 кгс/см2. С целью уста ловлей пи характера воз-

можного разрушения уширенной части были выполнены ла-

бораторные испытания моделей фундаментов в масштабе 1/20

(рис 19)

Проверку уширения на прочность рекомендуется произво-

дить при расчетном давлении, превышающем 5.0 кгс/см2, при

угле наклона образующей конической части уширения к вер-

тикали ссо > 45= я угле распространения давления в фунда-

менте от опирающихся па него конструкции 6 > 15°

(рис. 20).

Шейка проверяется на местное сжатие под опирающими-

ся на нес элементами конструкции и на сжатие в плоскости

47

Рис. 20. Распределении давлении л уширении буронабив-

ного фундамента

I—монолптинй ростперк; 2—сбиризи панель, рапдбллка, колонна;

3—стакан для кнлоинм; J—колонна

верха конического уширения. Эта проверка обязательна при

передаче на буронабивной фундамент изгибающих моментов.

Расчет стакана для установки колонн производится по общим

правилам с учетом цилиндрической внешней поверхности.

§ 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ БУРОНАБИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Конструирование буронабивных фундаментов выполняется

в два этапа. На первом этапе, предшествующем расчету, про-

изводится размещение фундаментов в плане здания я назна-

чение глубины заложения уширения п пяты. На втором эта-

пе, когда расчетами определены все необходимые размеры

конструкций, производится уточнение горизонтальных и вер-

тикальных привязок фундаментов н конструирование переход-

ных элементов — ростверков, стаканов для колонн, стен под-

земной части здания и т. н.

Размещение фундаментов в плане выполняется с учетом

ожидаемой их несущей способности в соответствии со схемой

передачи нагрузок от надземной части здания и имеющимися

в строительной организации механизмами.

В каркасных зданиях, в том числе имеющих каркас (пол-

ный или неполный) только в первых этажах, фундаменты раз-

мещаются по одному под каждую колонну. В зданиях, стены

которых опираются на рандбалкл, а также в кирпичных зда-

ниях с внутренними столбами буронабивные фундаменты раз-

мещаются под столбы и опоры рапдбалок.

Во всех зданиях с несущими И самонесущими кирпичными,

крупнопанельными или крупноблочными стенами фундамен-

ты обязательно назначаются в углах и пересечениях стен.

Промежуточные фундаменты размещаются в зависимости

»>г величины нагрузки на единицу длины стены с учетом целе-

48

сообразных размеров р<><.-гвсркп, размеров несущих панелей

стен подвала (при без ростверковом опирании па фундамен-

ты) в наличия дверных проемов. Как уже указывалось, буро-

набивные фундаменты с большими диаметрами уширений бо-

лее экономичны, однако увеличение расстояния между ними

приводит к увеличению расхода материалов па рандбалкп и

ростверки. Поэтому при пизиаченип расстояний между буро-

набивными фундаментами под стены следует учитывать, кро-

ме конструктивных, и экономические соображения.

Исходя из условии производства работ и учитывая накоп-

ленный в Ленинграде опыт, можно сделать вывод о том, что

наименьшее расстояние между одиночны мп буронабивными

фундаментами должно назначаться в зависимости от консис-

тенции глинистых грунтов.

В твердых, полутвердых и тугопластпчных глинах и су-

глинках, в твердых, а также в пластичных супесях с показа-

телем консистенции Л. <Z 0.50 расстояние в свету между уши-

рениями не должно быть менее 250 мм. Для мягкопластнчпых

глин и суглинков, а также для пластичных сунссси с показа-

телем консистенции Ц. 0,50 расстояние между ушпрения.мп

следует назначать не менее 500 мм. Эти расстояния могут

быть меньше указанных величин, но в этом случае порядок

разработки котлованов н бетонирования должен быть таким

же, как при устройстве спаренных фундаментов типа 6 (см.

рис. 15).

При больших нагрузках па единицу длины стены возмож-

но размещение буронабивных фундаментов в два ряда, с ми-

нимальным расстоянием между уширениями, расположенны-

ми параллельно или в шахматном порядке. Последнее распо-

ложение фундаментов уменьшает размеры ростверка и сни-

жает расход арматуры.

В Ленинграде даухрядное шахматное расположение фун-

даментов под поперечные иссушие кирпичные стены приме-

нялось при расчетной нагрузке до 130 тс/м.

Вертикальные размеры буронабивных фундаментов зави-

сят от напластования и консистенции грунтов, глубины про-

мерзания, типа механизмов для разработки котлована и кон-

струкции опирания элементов здания.

Глубина заложения уширения й( (см. рис. 1) назначается

из условии промерзания грунта. Для районов с глубиной про-

мерзания грунта до 1,2 м целесообразно принимать /ц =

= 1,20 4-1,30 м, с тем чтобы полностью исключить меры по

защите основания от промораживания как в процессе строи-

тельства, так и в период эксплуатации неотапливаемых зда-

ний. При большой глубине промерзания грунта глубина зало-

жения уширения для отапливаемых зданий назначается с

учетом затрат на защиту основания от промораживания в пе-

риод производства работ.

49

Расчетная глубина заложения уширения буронабивного

фундамента h (см. рис. 1) должна быть такой, чтобы вся сфе-

рическая часть его располагалась в слое грунта, принятом

при расчете за основание. При этом низ конической части

уши реи ня должен быть заглублен в несущий слой грунта не

менее чем па 0,1 м.

При назначении глубины заложения, кроме изложенных

соображений, следует учитывать удобство производства работ

по выполнению полости уширения. С этой целью при доста-

точно спокойном напластовании грунтов под пятном здания

отметку низа сферической части уширения для всех фунда-

ментов, разрабатываемых с одного уровня земли, рекомен-

дуется назначать единой. Эго позволяет легко устанавливать

н контролировать глубину опускания уширителя в скважину.

При необходимости изменения глубины заложения ушире-

ния (но грунтовым условиям или в связи с изменением глу-

бины подвалов) отметку низа сферической части уширения

следует назначать одинаковой для всех фундаментов на каж-

дом участке здания. При наклонном расположении слоя грун-

та. принятого за основание, отметку низа сферической части

необходимо назначать единой для групп фундаментов.

Глубину заложения уширения рекомендуется увеличивать,

если непосредствен по с поверхности земли залегает неболь-

шой ио мощности слой слабого грунта, в пределах которого

невозможно обеспечить устойчивость стенок уширения. При

этом верх конической части его должен быть иа 0.1—0,15 м

ниже подошвы этого слоя. Такое заглубление, естественно,

возможно только в том случае, если мощность слоя грунта,

принятого за основание, достаточно велика.

Высота пяты буронабивного фундамента назначается по

несущей способности его, а также по условиям производства

работ н зависимости от применяемых механизмов и диаметра

уширения. Если расчетом по несущей способности высота пя-

ты нс назначена, то она определяется количеством циклов

выемки грунта из опережающей скважины при разработке

уширения.

Высота пяты определяется по формуле

h„ = 3Wyln), (26)

где Vy—объем кольцевой части уширения, вычисляемый по формуле (34);

н — количество циклов работы шнекового бура по выемке грунта из опе-

режающей СКМЖПНЫ.

Количество циклон для фундаментов диаметром до 1800 мм

рекомендуется принимать равным трем-четырем, для диамет-

ров от 1800 до 2200 мм — четырем, для диаметров от 2300 до

2500 мм — четырем-пяти. Такое количество циклов в усло-

виях Ленинграда оказалось и какой-то степени оптимальным,

однако высота пяты зависит и от напластования грунтов ни-

50

же уширения. Нс следует заглублять пяту фундамента .то

слабых или волопасы щеп пых песчаных грунтов, так как в этом

случае скважина будет быстро заполняться подои, что затруд-

нит производство работ. При этом снизится и несущая спо-

собность фундамента.

В табл. V приложения 2 приведены размеры высоты пяты

буронабивных фундаментов в зависимости от диаметра уши-

рения и количества циклов выемки грунта шнековым буром

d = 650 мм из опережающей скважины при разработке поло-

сти уширителями УБТ-1 и УТ-2.

Типовые решения буронабивных фундаментов для приме-

нения в Ленинграде разработаны для четырех циклов выемки

грунта из опережающей скважины.

Приведенные соображения по назначению высоты пяты

буронабивных фундаментов основаны на применении шнеко-

вого бура и уширителя, смонтированных на двух тракторах.

Если бур и уширитель смонтированы па базе экскаватора и

выполнение выработки производится без смены машин, раз-

меры пяты, по производственным соображениям, могут при-

меняться мепыппмп и обусловливаться в основном расчетом

посушен способности фундамента п напластованием грунтов.

Высота шейки буронабивных фундаментов определяется

прежде всего глубиной заложения уширения, а также необхо-

димостью сохранения устья скважины от обрушения в про-

цессе производства работ. В глинистых грунтах с показателем

консистенции /г 0.6 сохранность устья скважины обеспечи-

вается при высоте шейки 150—200 мм с максимальным углом

наклона образующей конуса к вертикали сс0 = 45°. При мень-

ших углах ао шейка может быть уменьшена или вовсе отсут-

ствовать.

Диаметр шейки назначается в зависимости от конструк-

ции опирания элементов здания на фундамент и величины

нагрузки.

Отметка верха буронабивного фундамента назначается

такой, чтобы бетонирование его шейки производилось без

опалубки, т. с. в уровне дна котлована, с поверхности кото-

рого производятся буровые работы. При устройстве монолит-

ного железобетонного ростверка возможно назначение верха

шейки ниже уровня земли, с том чтобы после изготовления

буронабивных фундаментов можно было бы отрыть траншею

и забетонировать ростверк.

По конструктивным соображениям отметку верха бурона-

бивных фундаментов следует назначать па 50—150 мм ниже

пола помещения подвалов или подполий При установке на

верх фундамента рандбалок. я также при опирании сборных

ростверков отметка верха шейки определяется их высотой.

Как уже отмечалось. напоил ьп ши д|>фгкtшмпни. бурона-

бивных фундаментов доспи «имея при оинранпп на нн\ колонн

51

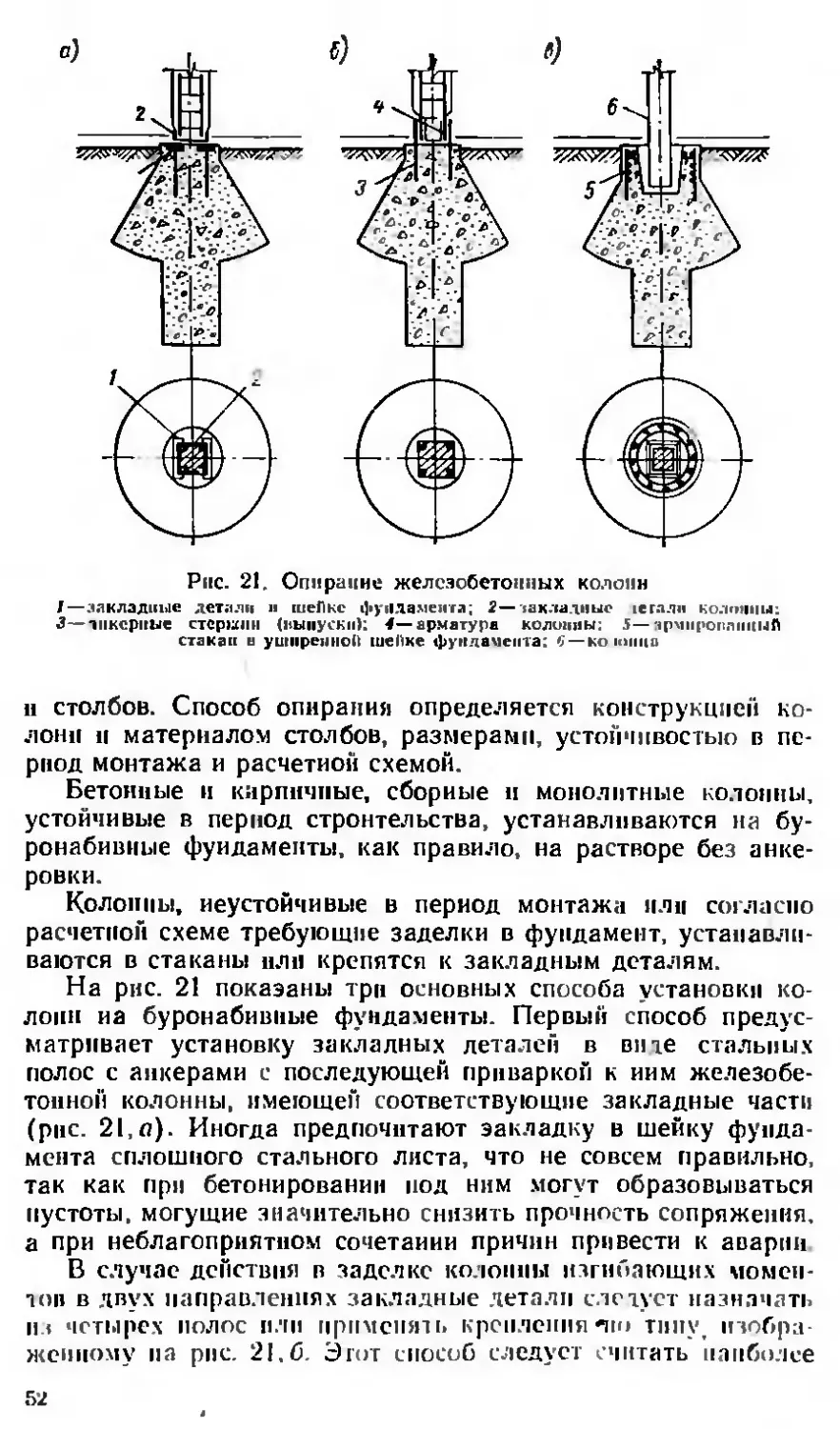

Рис. 21. Опирание железобетонных колонн

/—закладные детали и шейке фундамента; 2—закладные terajin колонны:

3—ликерные стерший (ныиуски); 4— арматура колонны; 5—эрмироплииый

стакан и уширенной шейке фундамента; 5— ко ниша

н столбов. Способ опирания определяется конструкцией ко-

лонн п материалом столбов, размерами, устойчивостью в пе-

риод монтажа и расчетной схемой.

Бетонные и кирпичные, сборные н монолитные колонны,

устойчивые в период строительства, устанавливаются на бу-

ронабивные фундаменты, как правило, на растворе без анке-

ровки.

Колоппы, неустойчивые в период монтажа или согласно

расчетной схеме требующие заделки в фундамент, устанавли-

ваются в стаканы или крепятся к закладным деталям.

На рис. 21 показаны три основных способа установки ко-

лонн иа буронабивные фундаменты. Первый способ предус-

матривает установку закладных деталей в виде стальных

полос с анкерами с последующей приваркой к иим железобе-

тонной колонны, имеющей соответствующие закладные части

(рис. 21,о). Иногда предпочитают закладку в шейку фунда-

мента сплошного стального листа, что не совсем правильно,

так как при бетонировании под ним могут образовываться

пустоты, могущие значительно снизить прочность сопряжения,

а при неблагоприятном сочетании причин привести к аварии

В случае действия в заделке колонны изгибающих момен-

тов в двух направлениях закладные летали следует назначать

из четырех полос пли применять крепления*ш> типу, изобра-

женному па рис. 21.6. Этот способ следует считать наиболее

52

Рис. 22. Установка панелей стен под-

вала

/—цементный раствор. 2—под цокольная

панель; 3—цокольная панель; 4—заклад-

ные детали в шейке фундамента; 5—зак-

ладные детали п панели, в—панель

благоприятным к.*ii< с пози-

ций надежности так и по ус-

ловиям производства работ

Точность установки стерж-

ней может быть легко обес-

печена при условии при-

менения шаблона из четырех

деревянных реек пли спе-

циальной металлической

рамки.

Способ, изображенный

па рис. 21. в. рекомендуется

применять для каркасных

зданий при большом количе-

стве колони или при сбор-

ных рамах, как это имеет

место в типовых зданиях

школ и в детских учрежде-

ниях. Надежность и просто-

та этого способа установки

колонн не требует доказательств. Недостатком можно считать

некоторое усложнение производства работ и увеличенный по

сравнению с двумя первыми способами расход бетона и це-

мента.

Опирание элементов крупнопанельных бескаркасных зда-

ний может быть выполнено непосредственной установкой не-

сущих стеновых панелей на шейки буронабивных фундамен-

тов плп через промежуточные элементы — сборные подстеп-

ные балки или монолитные железобетонные ростверки.

На рис. 22 показано опирание панелей стен подвала непо-

средственно на буронабивные фундаменты. На рис. 22, о пред-

ставлена подцокольиая железобетонная панель, устойчивая

в процессе монтажа н эксплуатации здания и устанавливае-

мая на фундамент без крепления (на растворе). На рис. 22.6

показана установка неустойчивой в процессе монтажа пане-

ли степ подвала с креплением к стальной пластине, заложен-

ной при бетонировании шейки фундамента.

Железобетонные монолитные ростверки по буронабивным

фундаментам назначаются при опирании на них кирпичных,

крупноблочных или крупнопанельных стен с понесу щим и па-

нелями.

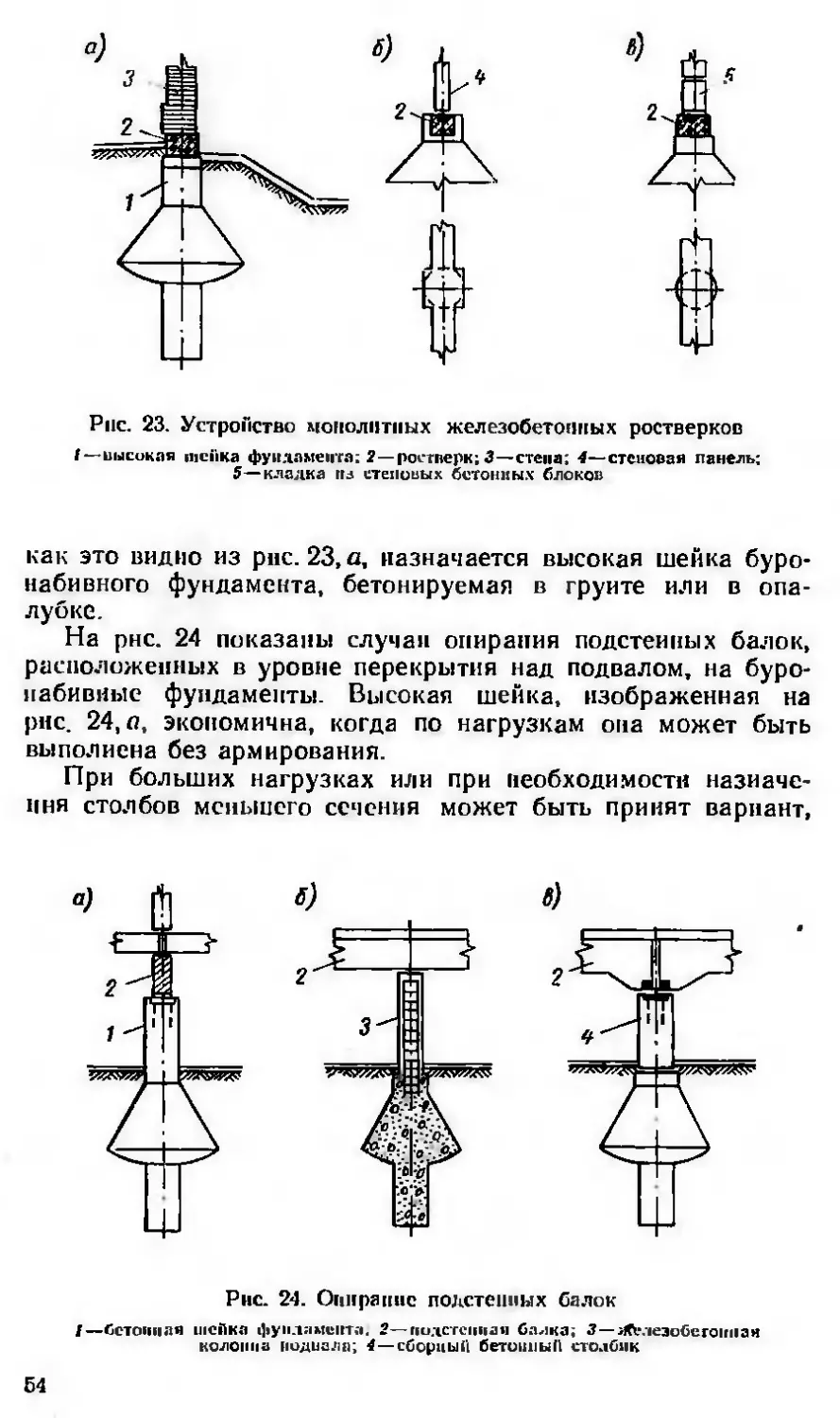

Проектирование железобетонных монолитных ростверков

производится по общим правилам. Ростверки могут быть низ-

кими н высокими (рис. 23); ширина ростверка назначается

в зависимости от толщины опирающихся на него стен. Допу-

скается ширина меньше диаметра шейки (23, а), причем в

случае необходимости ио расчету па прочность над шейкой

назначается уширение (рис. 23,6). При высоких ростверках.

ЬЗ

Рис. 23. Устройство монолитных железобетонных ростверков

Г—высокая шейка фундамента; 2—ростверк; 3—стена; 4—стеновая панель;

5—кладка пз стеновых бетонных блоков

как это видно из рис. 23,а, назначается высокая шейка буро-

набивного фундамента, бетонируемая в грунте или в опа-

лубке.

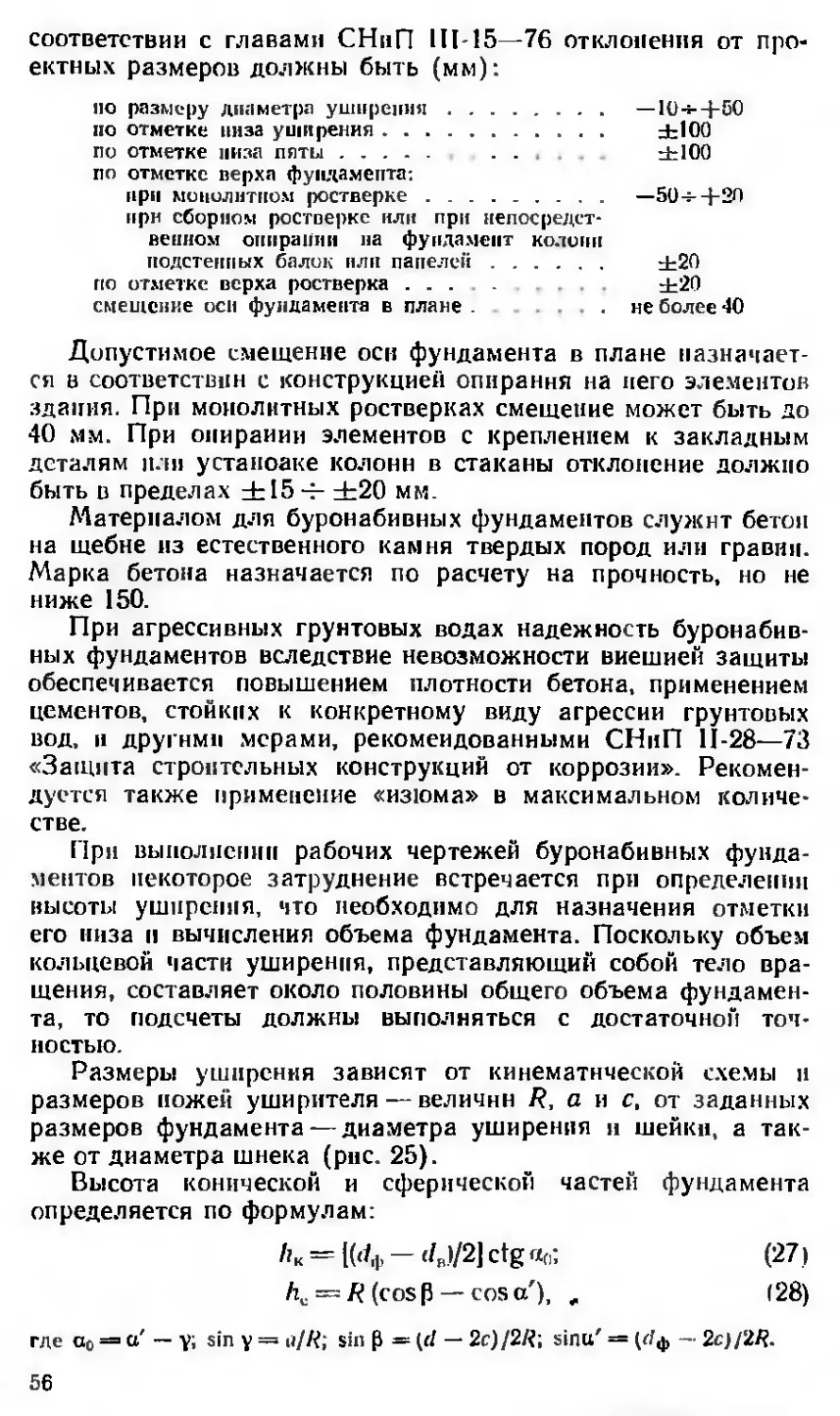

На рнс. 24 показаны случаи опирания подстеиных балок,

расположенных в уровне перекрытия над подвалом, на буро-

набивные фундаменты. Высокая шейка, изображенная на

рнс. 24, а, экономична, когда по нагрузкам опа может быть

выполнена без армирования.

При больших нагрузках или при необходимости назначе-

ния столбов меньшего сечения может быть принят вариант,

в)

Рнс. 24. Опирание подстепных балок

I—бетонная шейка фундамента. 2—подстепная балка; 3—аблтезобетонпаи

колонна иидиала; 4—сборный бетонный столбик

64

приведенный па рис. 24,6. При варианте, изображенном на

рис. 24,в п нашедшем широкое применение в практике строи-

тельства Ленинграда, предусматривается установка на шейку

буронабивного фундамента устойчивого в процессе монтажа

бетонного сборного столбика. В верхней части столбик имеет

закладные детали, к которым привариваются опирающиеся

на него подстенные балки.

Устойчивые подстенные балки могут устанавливаться на

буронабивные фундаменты и переходные элементы без креп-

ления к закладным деталям пли анкерам.

Размеры каждого буронабивного фундамента, как уже от-

мечалось, назначаются согласно расчетам их несущей способ-

ности по грунту и материалу, по деформациям основания, а

также в соответствии с конструкцией подземной части здания.

Кроме диаметра фундамента и высоты пяты, расчетом

определяется (с учетом конструктивных размеров) диаметр

шейкн. Учитывая усложнения при бетонировании, армирова-

ние шейки можно назначать лишь в случае необходимости

передачи на фундамент изгибающих моментов от опираю-

щихся на него колонн или вследствие нецелесообразности уве-

личения диаметра шейки.

Армирование шейки рекомендуется назначать в виде про-

странственных каркасов; глубина заделки каркасов в кониче-

скую часть уширения назначается по расчету на проч-

ность.

Армирование стенок (стаканов) производится по общим

правилам с учетом цилиндрической формы внешней поверхно-

сти. что резко снижает количество арматуры. Арматуру еле

дует назначать также в виде пространственного каркаса из

шести-восьми вертикальных стержней и кольцевой арматуры,

расположенной у наружной поверхности стакана. В верхней

части стенок стакана назначается сетка, состоящая из двух

колец и стержней, связывающих наружное кольцо с внутрен-

ним (см. рис. 21,в). Уширение и пята буронабивных фунда-

ментов нс армируются.

Прн назначении размеров шейки и уширения буронабив-

ных фундаментов необходимо учитывать распределение дав-

ления от опирающихся на них конструкций. На основании

проведенных исследовании и опыта строительства наиболь-

ший угол распределения давления с учетом формы уширения

принимается равным 45°. На рис, 20 показаны случаи опреде-

ления размеров фундаментов по линии распределения давле-

ния при монолитном растверкс. сборных панелях или колон-

нах, опирающихся на верх фундамента, п при устройстве

стакана.

В проекте буронабивных фундаментов должны быть ука-

заны допустимые отклонения при ратрибоiкс котлована и бе-

тонировании. По опыту строительств,! в Ленинграде и в

55

соответствии с главами СНиП 111-15—76 отклонения от про-

ектных размеров должны быть (мм):

по размеру диаметра уширения................ — 10-5-4-50

но отметке низа уширения.................... ±100

по отметке низа пяты......... . . ±100

по отметке верха фундамента:

при монолитном ростверке ......... —50-5-4-20

при сборном ростверке или при непосредст-

венном опирании на фундамент колонн

подстепных балок или панелей............ ±20

по отметке верха ростверка ... ±20

смешение осн фундамента в плане . . не более 40

Допустимое смещение осн фундамента в плане назначает-

ся в соответствии с конструкцией опирания на него элементов

здания. При монолитных ростверках смещение может быть до

40 мм. При опирании элементов с креплением к закладным

деталям пли установке колонн в стаканы отклонение должно

быть в пределах ±15 4- ±20 мм.

Материалом для буронабивных фундаментов служит бетой

на щебне из естественного камня твердых пород или гравии.

Марка бетона назначается по расчету на прочность, но не

ниже 150.

При агрессивных грунтовых водах надежность буронабив-

ных фундаментов вследствие невозможности внеш и ей защиты

обеспечивается повышением плотности бетона, применением

цементов, стойких к конкретному виду агрессии грунтовых

вод, п другими мерами, рекомендованными СНиП 11-28—73

«Защита строительных конструкций от коррозии». Рекомен-

дуется также применение «изюма» в максимальном количе-

стве.

При выполнении рабочих чертежей буронабивных фунда-

ментов некоторое затруднение встречается при определении

высоты уширения, что необходимо для назначения отметки

его низа и вычисления объема фундамента. Поскольку объем

кольцевой части уширения, представляющий собой тело вра-

щения, составляет около половины общего объема фундамен-

та, то подсчеты должны выполняться с достаточной точ-

ностью.

Размеры уширения зависят от кинематической схемы и

размеров ножей уширителя — величин R, а и с, от заданных

размеров фундамента— диаметра уширения и шейки, а так-

же от диаметра шнека (рнс. 25).

Высота конической и сферической частей фундамента

определяется по формулам:

Лк = |(<*ф ~ <4)/2] etg (27)

= R (cos р — cos а'), „ (28)

где а0 = а' — у; sin у = u//?; sin р — (d — 2с)/2/<; sinu' = — 2с)/2/?.

56

Рис. 25. Схема опрел слепня размеров н объемов буро-

набивного фундамента

f—центр» поворота лап уширителя; 2 —кольцевая часть уширения

Величины углов у и р постоянны для каждого типа уши-

рителя; величины углов сс0 н а' зависит от кинематической

схемы и диаметра уширителя.

Общий объем фундамента с достаточной для практическо-

го применения (~2%) точностью может быть определен как

сумма объемов цилиндрических пяты и шейки, усеченного ко-

нуса п сферической части уширения, принимаемой в качестве

шарового пояса:

(29)

где объем шейки

l/u = 0,785

(30)

объем коническом части уширения

1' к = 0,262 Лк(dj. + t/ф dB + d;); (31)

67

объем сферической части уширения

Ус = 0,523 Лс (0,75 + 0,75 d2 + ft2); (32)

объем пяты

Vu = 0,785 d2ftn, (33)

Для вычисления высоты пяты нз условий производства ра-

бот по формуле (26) необходимо знать объем кольцевой ча-

сти уширения, который определяется по формуле

Vy = VK 4- V€ — 0,785 d2fty, (3 П

где Лу = hK + Лс — полная высота уширения.

Для применявшихся в Ленинграде уширителен УБТ-1 и

УТ-2 при диаметре шнекового бура 650 мм в Ленпроекте про-

изведены вычисления размеров и объемов кольцевого ушире-

ния, па основании которых авторами составлены таблицы,

приведенные в приложении 2.

В табл. 1 (уширитель УБТ-1) и II (уширитель УТ-2) даны

размеры высоты кольцевой части уширения в зависимости от

диаметра фундамента (d+) и диаметра шейки (dn).

В табл. III (уширитель УБТ-!) н IV (уширитель УТ-2)

приведены объемы уширений У,8 Ц- Ус буронабивных фунда-

ментов (м3) для шнека d = 650 мм.

В табл, V даны объемы пяты в соответствии с приведен-

ными ранее рекомендациями, в зависимости от количества

циклов в выемке грунта шнековым буром.

При пользовании табл. I—V общий объем фундамента

определяется по (29), а объем шейки заданных размеров —

по (30).

Глава III. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

БУРОНАБИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

§ 1. ПРОИЗВОДСТВО И ПОРЯДОК РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ

БУРОНАБИВНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

В основу технологии возведения буронабивных столбча-

тых фундаментов с опорным уширением, предложенном

Л. И. Васильевым, положен расчет на устойчивую работу

стопок выработки в связных грунтах. Полевые исследования

с опытными образцами фундаментов натурных размеров по-

казали, что в связных грунтах твердой, полутвердой, туго-

пластнмной и мягкопластичпоп консистенции стенки вырабо-