Author: Йейтс У.Б.

Tags: художественная литература на английском языке художественная литература поэзия проза сборник стихов. серия поэты в стихах и прозе йейтс у.б

ISBN: 978-5-4224-0397-4

Year: 2012

Text

чт

i <

$

Уильям Батлер

ЙЕЙТС

Винтовая

лестница

v>

fcgo

ГПКО_

CfflS

поэты

в стихах

и прозе

поэты

в стихах

и прозе

Уильям Батлер

ЙЕЙТС

Винтовая

лестница

ШНИГОВЕЖ

КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

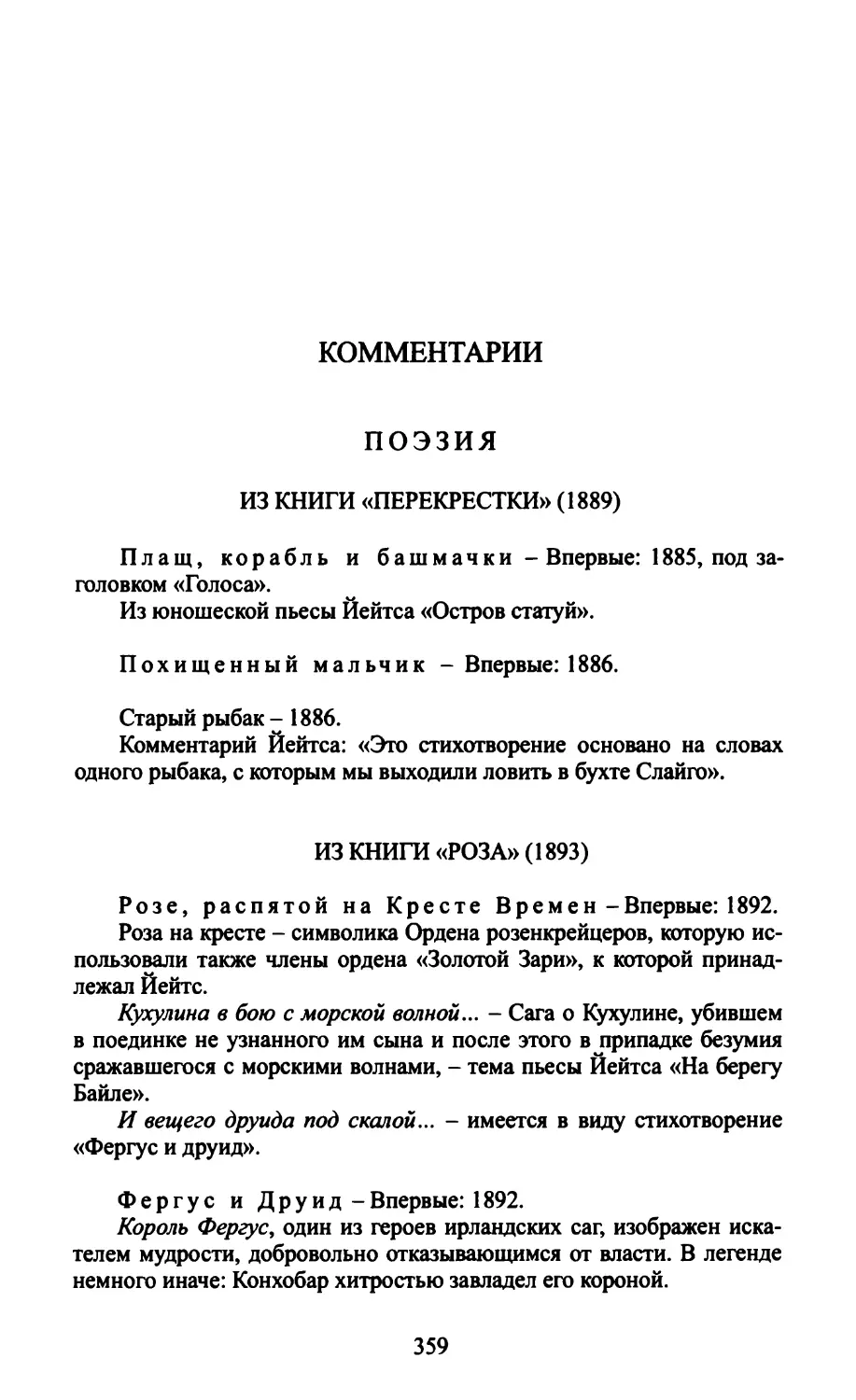

УДК 821.111

ББК 84(4 Исл)

ИЗО

Оформление художника А. Балашовой

Йейтс У. Б.

ИЗО Винтовая лестница: Поэзия / Пер. с англ. Г. Кружкова;

Размышления о детстве и юности / Пер. с англ. В. Ряполо-

вой; Из книги «Кельтские сумерки» / Пер. с англ. Т. Стамо-

вой; Из книги «Идеи добра и зла» / Пер. с англ. А. Дивер-

гента; Per Arnica Siientia Lunae / Пер. с англ. Г. Кружкова;

Вступ. ст., состав Г. Кружкова. — М.: Книжный Клуб Кни-

говек, 2012. — 400 с. — (Поэты в стихах и прозе).

ISBN 978-5-4224-0397-4

У. Б. Йейтс (1865—1939) принадлежит в равной степени ирландской и

английской литературе, девятнадцатому веку и двадцатому. В его творчест-

ве слились кельтские мотивы с теософией мадам Блаватской, ренессансное

ощущение мира как театра с мистическим романтизмом Блейка и Шелли.

Поэт-символист, маг и философ, драматург и критик, создатель Ир-

ландского национального театра, свои лучшие произведения Йейтс соз-

дал не до, а после присуждения ему Нобелевской премии в 1923 году.

Это прежде всего сборники «Башня» и «Винтовая лестница», в которых

Йейтс воспел свой поэтический приют — старинную башню Тур Баллили

в ирландском графстве Голуэй, а также стихи и пьесы последних лет —

его творческий дар не слабел до последних дней жизни.

Во всем мире Йейтс признан крупнейшим англоязычным поэтом

XX века, но в Ирландии он составляет предмет особого культа, сравни-

мого только с культом Пушкина в России. На изломе времен, в эпоху

войн и революций, он сделал самое важное: связал распавшуюся связь

литературной традиции и восстановил славу, исстари принадлежавшую

в Ирландии поэту — выразителю тайной души народа.

В предлагаемом издании представлены стихи Йейтса и его поэтиче-

ский театр. Также в книгу вошли «Воспоминания о детстве и юности»,

«Сокровенная роза» (рассказы) и «Per arnica siientia Lunae» («При благо-

склонном молчании луны», поэтическое кредо Йейтса, выраженное в

мифопоэтической форме).

УДК 821.111

ББК 84 (4 Исл)

© Г. Кружков, перевод, состав, вступительная

статья, комментарии, 2012

© А. Ливергант, перевод, 2012

© В. Ряполова, перевод, 2012

© Т. Стамова, перевод, 2012

ISBN 978-5-4224-0397-4 © Книжный Клуб Книговек, 2012

«Сохранить в душе ирландство»

i

Ирландский вклад в современную литературу впечатляет: доста-

точно назвать трех нобелевских лауреатов, Уильяма Йейтса, Сэмюэля

Беккета и Шеймаса Хини, плюс безусловного классика XX века про-

заика Джеймса Джойса, - уже немало для страны с населением всего-

то в пять миллионов человек. Такое положение не случайно: Ирлан-

дия - страна с уникальным культурным наследием. Еще до Святого

Патрика, в IV веке принесшего ирландцам христианство, здесь суще-

ствовала развитая кельтская цивилизация, о которой мы можем судить

хотя бы по сохранившимся мифам и сагам. В раннем средневековье

Ирландию называли «островом святых и ученых», отсюда шли книги,

которые переписывали монахи в многочисленных скрипториях, отсю-

да миссионеры отправлялись проповедовать Евангелие и основывать

монастыри по всей Европе, доходя чуть не до Новгорода. Здесь полто-

ры тысячи лет назад впервые в Европе появилась рифмованная поэзия

(латинская поэзия обходилась без рифм) - удивительная монастырская

лирика древней Ирландии.

И хотя англичане, окончательно завоевав остров в XVII веке,

старались искоренить ирландский язык и это им почти удалось, но

и перейдя на английский язык, ирландцы остались ирландцами и со-

хранили многие родовые черты своей культуры, включая глубоко уко-

рененное уважение к поэзии и книге.

Вот какую традицию унаследовал Уильям Батлер Йейтс (1865—

1939), величайший поэт Ирландии, чья слава на родине сравнима со

славой Пушкина в России. Впрочем, его значение далеко выходит за на-

циональные рамки. Можно даже поставить вопрос: ирландский он поэт

или английский? Казалось бы, ответ очевиден. Йейтс - патриот, соби-

ратель ирландского фольклора, основатель Ирландского национально-

го театра, а после получения Ирландией независимости■*- член Сената;

его творчество пронизано мотивами ирландской истории и мифологии.

В одном из последних стихотворений, обращаясь к поэтам-землякам, он

завещал им верить в свое ремесло и быть верным родным традициям -

Чтобы навеки, как талант свой,

Сохранить в душе ирландство!

5

Но, с другой стороны, писал-то Йейтс по-английски. Его детские

и юношеские годы поделены почти поровну между Ирландией и Ан-

глией. Он учился в лондонской школе (где нередко получал тумаки

вот именно, что за свое «ирландство»), в Лондоне он искал признания

в молодости, когда делал первые литературные шаги и был удостоен

благосклонного внимания Оскара Уайльда, здесь он ходил по редакци-

ям, проводил многие часы в Британской библиотеке, дружил с поэтами

из Клуба Рифмачей. И главное - Шекспир. Шекспир, которого он, если

не всосал с молоком матери, то впитал изустно из монологов своего

отца-художника. Шекспир, которого так же не вырвать из творчества

Йейтса, как самого Йейтса - не выкинуть из английской поэзии, где он

занимает прочное и почетное место.

Сходные процессы происходили на окраинах всех больших импе-

рий. А Франц Кафка, родившийся в Праге, и ряд других выдающих-

ся писателей и поэтов Австро-Венгерской империи? А Гоголь, плоть

от плоти своей Диканьки и своего Миргорода, кто он - украинец или

русский? Так было везде, где имперский язык, имперская культура на-

ступала на культуру и язык своих национальных окраин.

У. Б. Йейтс (1865-1939) принадлежит в равной степени ирланд-

ской и английской литературе, девятнадцатому веку и двадцатому. На-

чинал он как поэт-символист - и остался едва ли не единственным

крупным представителем этого движения в Англии. Так и пишут в эн-

циклопедиях: в Англии, мол, в отличие от Франции, России и других

стран Европы, символизма как такового не было - разве что Иейтс.

Но определить молодого Йейтса как символиста было бы не вполне

точно. Сам он, вспоминая молодые годы, писал: «Мы были последни-

ми романтиками».

Литературоведы рассматривают Уильяма Йейтса в рамках мо-

дернистской поэтики; но это ничего не объясняет в его судьбе. Да,

он - поэт модернистской эпохи, современник Томаса Элиота и Эзры

Паунда. Но в отличие от двух названных поэтов он демонстративно

придерживался антиавангардной позиции в искусстве. Йейтс никог-

да не старался бежать впереди прогресса - наоборот, он считал де-

лом чести хладнокровно игнорировать его, идти не в ногу, стоять на

своем, искать будущее в прошедшем. За это его называли чудаком,

не раз пытались (особенно в тридцатые годы) «сбросить с парохода

современности». Еще бы! В эпоху радио, аэропланов и профсоюзов

он увлекался сказками, сагами о богах и героях, основывал какие-то

загадочные эзотерические общества, искал истину в алхимии, в Каб-

бале, в индийской философии, сочинял философско-мистический

трактат о вечном круговороте души и истории. В мире победившей

рациональности он являл собой оплот самого упрямого и закорене-

лого идеализма. Где-то рядом партизанили Честертон и Киплинг,

Толкин и другие. Но если Киплинг, занявший конформистскую пози-

цию по отношению к современности, обнаруживал романтику, ска-

жем, в паровозах и машинах, то Йейтс не отдал бы за них ни лепестка

своей увядшей розы, ни камешка старой башни. И если Толкин четко

отделял свою профессорскую жизнь от блужданий в Средиземье, для

6

которых существовали особые часы творчества да задняя комната

оксфордского кафе «Орел и Дитя», то Йейтс как истинный симво-

лист не разделял жизни и стихов. Как заболевший кот обшаривает

всю округу в поисках особой травки - единственной, которая может

его исцелить, - так Йейтс искал противоядие от низкого практицизма

века где только мог - в фольклоре и учениях древних, в оккультизме

и теософии.

При всем при том он был ирландцем - наследником кельтской

традиции в литературе, духовным потомком друидов и бардов. Роди-

на Йейтса - портовый город Слайго, на западе Ирландии. Его предки

по материнской линии были моряками и купцами, по отцовской ли-

нии - священниками. Отец поэта, Джон Батлер Йейтс, получил юри-

дическое образование, но в 28 лет резко оборвал карьеру адвоката и

уехал в Лондон учиться живописи. Он стал художником, замечатель-

ным портретистом; благодаря его рисункам мы можем увидеть Уилья-

ма таким, каким он был в детстве - смуглым задумчивым мальчиком,

углубленным в книгу. Чем-то эти портреты похожи на детские портре-

ты Пастернака, набросанные его отцом Леонидом Пастернаком. Да и

сами эти художники, Йейтс-отец и Пастернак-отец, были чем-то по-

хожи - может быть, серьезностью своего отношения к искусству, не-

зависимостью от модных течений эпохи; оба они оказали основопола-

гающее влияние на сыновей; оба провели поздние годы в эмиграции:

Джон Йейтс в Америке, Леонид Пастернак в Англии.

II

Детские годы Уильяма Йейтса прошли в Лондоне, за исключени-

ем летних каникул, когда его отвозили к родственникам в Слайго. Он

любил слушать рассказы крестьян о волшебстве и духах, любил оди-

нокие прогулки по лесам и холмам, ночи на морском берегу. Сочинять

романтические стихи Уильям начал, учась в художественной школе в

Дублине; его ранние опыты заслужили одобрение известных поэтов,

в том числе Хопкинса и Оскара Уайльда. Путь его определился раз и

навсегда. «Моя жизнь в моих стихах, - писал он другу. - Ради них я

бросил свою жизнь в ступу. Я растолок в ней юность и дружбу, по-

кой и мирские надежды... Я похоронил свою юность и возвел над ней

гробницу из облаков».

Йейтсу было двадцать четыре года, когда он встретил Мод Гонн -

женщину, которой суждено было стать его музой, его долгой безна-

дежной любовью. Она была эффектной красавицей, богатой и неза-

висимой, но при этом - пылкой революционеркой, одержимой 'идей

ирландской независимости. Они подружились, Мод втянула его в

патриотическое движение, Уильям посвятил ее в свои оккультные и

поэтические интересы. Патриотизм Йейтса был далек от экстремист-

ских крайностей, в Ирландии он видел прежде всего страну поэзии и

оплот древней чести, попираемой прагматической и меркантильной

Англией. И когда Джордж Рассел писал ему: «Из Ирландии воссияет

7

свет, который преобразит эпохи и народы» (не правда ли, язык месси-

анства повсюду одинаков?), - Йейтс вполне разделял энтузиазм своего

друга.

В 1899 году вышел сборник «Ветер в камышах» - высшее дости-

жение раннего Йейтса, поэта «кельтских сумерек». Мир этой книги

населен призраками и тенями; повсюду поэту мерещатся таинствен-

ные «силы» - духи, населяющие холмы и ветреные равнины Ирлан-

дии. Они же - древние боги, племя богини Даны, они же - вечные

голоса, звучащие в шуме ветра, в ропоте тростника, в сумасшедшем

звоне ночных цикад. По настроению, по порыву - выйти за грань обы-

денного, дневного бытия - они близки к написанным в те же годы

стихам Блока, например «Я вышел. Медленно сходили / На землю

сумерки зимы...», или: «Я вышел в ночь - узнать, понять / Далекий

шерох, близкий ропот, / Несуществующих принять, / Поверить в мни-

мый конский топот». С такого же выхода начинается «Песня скиталь-

ца Энгуса»:

I went out to the hazel wood

Because a fire was in my head...

Я вышел в темный лес ночной,

Чтоб лоб горящий остудить...

Период между сборниками «Ветер в камышах» и «Ответствен-

ность», с 1899 по 1914 год, были у Йейтса наименее урожайными на

стихи. В это время основные труды поэта были связаны с Театром

Аббатства - первым ирландским национальным театром, одним из

основателей и многолетним директором которого он был. Стиль поэта

постепенно менялся, становился прямее, энергичней. Важной ока-

залась его дружба с молодым Эзрой Паундом, который в 1914-1916

годах практически стал секретарем Йейтса. Скажем, первая пьеса Йе-

йтса в стиле японского театра Но «У Ястребиного источника» была не

только навеяна исследованиями Паунда в области японского театра,

но и практически написана в соавторстве с ним: Йейтс диктовал текст,

а Паунд записывал его и критиковал. Тут работала сложная диалек-

тика: с одной стороны, Эзра искренне восхищался Йейтсом, выделяя

его из всех прочих «поэтических староверов», с другой стороны, он

постоянно внушал «дядюшке Вилли» свои имажисткие идеи. «Поэт

должен быть современным человеком, - утверждал Паунд. - Ясность,

точность, и никаких абстракций». Не правда ли - похоже на манифест

русского кларизма или акмеизма? Как бы то ни было, именно под вли-

янием Паунда завершилась давно желаемая и ожидаемая метаморфоза

стиля Йейтса.

Существует любопытный синхронизм политических событий в

XX веке в Ирландии и в России: ирландское восстание против ан-

гличан в 1916 году, обретение независимости в 1918-м, гражданская

война 1921-1923 годов происходили более или менее параллельно

с русскими революциями и гражданской войной. Когда в 1916 году

разразилось «Пасхальное восстание», закончившееся казнью шест-

8

надцати главарей (среди них - троих поэтов), реакция Йейтса была

неоднозначной. В первый момент он возмутился «глупостью» этих

людей, пожертвовавших жизнями из чистого нетерпения; но через

несколько недель его взгляд изменился и он написал стихотворение

«Пасха 1916 года» с его знаменитым рефреном: «Уже родилась на

свет / Страшная красота»). Эта «страшная красота» Йейтса, очевид-

но, сродни пушкинскому упоению на краю бездны, восторгу Блока в

поэме «Двенадцать» или трагическим прозрениям Мандельштама в

«Петропольском цикле».

Поэтическая карьера Йейтса распадается на два периода, которые

можно назвать «дореволюционным» и «послереволюционным». Вес-

ной 1917 года он купил свою знаменитую башню Тур Баллили, кото-

рая стала символом его поздней поэзии, в октябре женился (что было,

в некотором роде, революционным шагом для пятидесятидвухлетнего

холостяка); наконец, в этом же году он написал прозаическую книгу

Per Arnica Silentia Lunae («При благосклонном молчании луны»; ци-

тата из Вергилия), где в фрагментарной форме изложил свое поэтиче-

ское и философское credo.

Трудно исчислить все чудеса этого года. Достаточно сказать, что

в том самом ноябре 1917-го, когда «призраки коммунизма» штурмова-

ли Зимний дворец, другие призраки явили себя Йейтсу и его молодой

жене в сеансах «автоматического письма», и из тех вещей, которые

они рассказали, со временем родилась главная философская книга

Йейтса, содержащая его всеобъемлющую теорию круговращения че-

ловеческой души и истории.

III

В основе надиктованной «духами-коммуникаторами» книги Йейт-

са «Видение» (ударение ставьте где хотите!) лежат две древних идеи:

идея цикличности и идея борьбы противоположностей. Еще Эмпе-

докл писал:

Властвуют поочередно они во вращении круга,

Слабнут и вновь возрастают, черед роковой соблюдая.

В системе Йейтса Великое Колесо, разделенное на двадцать во-

семь секторов, или фаз (лунное число), изображает и эволюцию чело-

веческой жизни, и путь души, и ход мировой истории. Йейтс верит в

пифагорейское учение о переселениях душ - и строит классификацию

людей по типам в зависимости от его «лунной фазы». Человек оказы-

вается вовлеченным в два разных цикла: один связан с возрастом, дру-

гой - с перерождениями его бессмертной души, проходящей двадцать

восемь кругов таких фаз.

На самом деле он участвует даже в трех циклах, ибо проходит вме-

сте с человечеством по кругу земной истории: ее период, по Йейтсу, ра-

вен примерно двум тысячам лет и тоже связан с борьбой объективного

9

и субъективного начала. Нынешний цикл начался с рождения Христа и

достиг высшей объективности в эпоху Ренессанса; наше время близко

к окончанию цикла, вот почему так распространились всевозможные

нивелирующие личность учения. С этой точки зрения трагедия само-

го Йейтса - это трагедия человека героической, индивидуальной воли

(он относил себя к семнадцатой фазе) в период размывания личност-

ного начала - несовпадение фаз. С течением лет к этому прибавилось

и старение - несовпадение всех трех фаз. Ущерб века, ущерб тела - и

полнолуние души.

IV

В 1923 году Йейтсу присуждается Нобелевская премия по лите-

ратуре - жест, как часто бывает у Шведской Академии, не лишенный

политической подоплеки, - своего рода приветствие Ирландской ре-

спублике по случаю обретения ею независимости. Но Йейтс с лихвой

отработал свою «нобелевку». Лучшие стихи он написал не до нее, а

после. Сборники «Башня» (1928) и «Винтовая лестница» (1933) на-

ряду со стихами последних лет, могут считаться вершинными до-

стижениями поэта. Особо хочется сказать о цикле «Слова, возможно,

для музыки». Говорят, что прототипом ом Безумной Джейн послужи-

ла Чокнутая Мэри - юродивая, жившая неподалеку от имения леди

Грегори. Но эпический образ старухи, вспоминающей своих былых

любовников, - гордой и нераскаянной, - приводит на память прежде

всего «Старуху из Берри» - одно из лучших стихотворений древнеир-

ландской поэзии:

Вы, нынешние, сребролюбы,

живете вы для наживы,

зато вы сердцами скупы

и языками болтливы.

Но те, кого мы любили,

любовью нас оделяли,

они дарами дарили,

деяньями удивляли. <...>

Бывало, я мед пивала

в пиру королей прекрасных;

пью ныне пустую пахту

среди старух безобразных.

К «яростному негодованию» (слова из эпитафии Свифта) его

толкало не только отвращение к материализму эпохи в целом, но и

глубочайшее неудовлетворение ирландской жизнью и политикой. Он

убедился, что жертвы, принесенные на алтарь ирландской свободы,

были напрасны. Достигнутая в стране демократия оказалась «властью

черни», безразличной к духовности и культуре. «Если эта власть не

будет сломана, - писал он, - наше общество обречено двигаться от на-

10

силия к насилию или от насилия к апатии, наш парламент - портить и

развращать каждого, кто в него попадет, а писатели останутся кастой

отверженных в своей собственной стране».

Йейтса называют человеком поздней жатвы. Выпуская в 1937 году

второе издание «Видения», он писал другу: «Не знаю, чем станет эта

книга для других, - может быть, ничем. Для меня она - последний

акт защиты против хаоса мира, и я надеюсь, что еще десять лет смо-

гу писать, укрепившись на этом рубеже». Как это похоже на строки

юного Китса, восклицавшего в 1817 году: «О, дайте мне еще десять

лет, чтобы я мог переполниться поэзией и совершить то, что мне

предназначено!» Судьбы дала Китсу только три года. Еще меньше

времени было в запасе у семидесятидвухлетнего Йейтса. В декабре

1938 года он пишет свою последнюю пьесу «Смерть Кухулина», а

через две недели неожиданно заболевает, и 26 января 1939 года на-

ступает развязка.

Эта была красивая, героическая кончина - смерть непобежден-

ного. До последних дней Иейтс греб против течения, пел не в лад с

хором. В глазах авангардных, политически ангажированных поэтов

тридцатых годов он выглядел нелепым анахронизмом. Достоинства

его стихов признавались со страшным скрипом; его проза и критика

начисто отвергались, пьесы считались провальными, философские

взгляды - вредным чудачеством. Так что когда Уистен Оден, признан-

ный лидер нового направления, написал элегию на смерть Йейтса,

многим это показалось удивительным.

Но ведь и эти стихи полны знаменательных оговорок. Автор

считает, что Время в конце концов «простит» Йейтса - за «умение

хорошо писать». Характерно и название статьи Одена, опублико-

ванной в 1940 году, «Мастер красноречия»: в ней он утверждает,

что Йейтс «был больше озабочен тем, как звучит его фраза, чем ис-

тинностью идеи или подлинностью чувства». И безапелляционно,

как приговор: «отсутствие подлинной драмы никакой театрально-

стью не прикроешь».

Особенное раздражение вызывала «чокнутая псевдофилософия»

Йейтса. Взвешеннее других молодых высказывался, пожалуй, Луис

Мак-Нис, который даже был готов допустить, что Йейтс не настоящий

мистик, а лишь человек, обладающий мистической системой ценно-

стей, «а это совсем другое дело и вещь sine qua поп для всякого ху-

дожника».

И конечно, возмущала подозрительная аполитичность поэта.

В годы перед Второй мировой войной каждый обязан был выбрать

свою сторону баррикад. Но ему не внушало доверие ни одно из прави-

тельств. В одном из частных писем Йейтса 1936 года сказано: «Комму-

нисты, фашисты, националисты, клерикалы, антиклерикалы - все они

должны быть судимы в соответствии с числом своих жертв».

Йейтсу выпала длинная дорога. Если в молодости он и был эсте-

том, построившим себе башню из слоновой кости, то в дальнейшем,

как пишет Ричард Эллман, «из-за недовольства соседей, а отчасти из-

за собственных сомнений в ее прочности, он выбрался наружу, в мир,

11

и добыл там менее изысканные материалы, которыми постепенно за-

менил всю слоновую кость, до последнего кусочка».

Но это не значит, что Йейтс готов был поступиться своей юно-

шеской мечтой. Те «спасительные слова», которые впоследствии про-

изнесет И. Бродский и которые в письмах к нему дважды повторит

Ахматова: «Главное - это величие замысла», - были спасительными

и для Йейтса.

Он оставался цельным художником, несмотря на все свои проти-

воречия и сомнения. Он не скрывал их, он вообще ничего не хотел

скрывать: жизнь поэта, считал Йейтс, есть жизненный эксперимент, и

публика имеет право знать о ней все. Шекспировская эпитафия: «Про-

клятие тому, кто потревожит мои кости» не про него писана. Он по-

ложил на одну сторону весов свою поэзию, а на другую - свою судьбу,

и обе чаши таинственно уравновесились. Любые обстоятельства по-

вседневности значительны, когда они освящены великой целью.

В Древней Ирландии было две категории поэтов: барды - испол-

нители воинственных, заздравных и сатирических песен, и филиды -

поэты-жрецы, носители высшей мудрости. Йейтс унаследовал тради-

цию филидов.

Сознавал свою земную слабость, но верил в божественную искру,

в то, что поэт, может быть, лишь «сверхмарионетка» движущего им

высшего начала.

Старик в своем нелепом прозябанье

Схож с пугалом вороньим у ворот,

Пока душа, прикрыта смертной рванью,

Не вострепещет и не воспоет...

Наивность? Безумие? Но, как ни удивительно, с ним произошло

именно то, что предсказывал Платон в диалоге «Федр»: «Все созданное

человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных».

V

Русскому читателю Йейтс долгое время оставался практически не-

известен. Это объяснимо условиями времени и места. Сквозь идеоло-

гическое сито в Советскую Россию мало что проникало. Рильке, Йейтс,

Элиот, Фрост и другие ведущие поэты Запада были персонами нон гра-

та - лишь в узком литературном кругу о них что-то знали. Авторитету

Рильке, например, содействовало восхищение Цветаевой и Пастернака.

У Йейтса тоже могла появиться такая влиятельная «русская под-

держка» - Николай Гумилев. Они познакомились летом 1917 года в

Лондоне, куда поручик Гумилев был командирован по военным делам.

Впрочем, его особое отношение к ирландской культуре проявилась на-

много раньше. Еще в ранних стихах Гумилев восхищался Кухулином,

Финном и другими героями кельтских саг. Он писал о кельтской ми-

фологии как третьей важнейшей в Европе после греческой и римской.

12

Но самое главное - его привлекала особая роль поэзии в Древней Ир-

ландии, где поэтов почитали наравне со жрецами и воинами, где слово

певца весило не меньше, чем слово короля. Он мечтал о том времени,

когда снова

Земля забудет обиды

Всех воинов, всех купцов,

И будут, как встарь, друиды

Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, поэты

Вести сердца к высоте,

Как ангел несет кометы

К неведомой им мечте.

В 1916 году, то есть за год до лондонской встречи с Йейтсом, Гу-

милев написал пьесу «Гондла», главный герой которой — ирландский

принц и поэт, погибающий ради просвещения язычников-исландцев.

В основу сюжета Гумилев положил легенды, приводимые француз-

ским ученым Арбуа де Жубенвилем в его «Истории кельтской литера-

туры». Так что Гумилев уже обладал опытом обращения к ирландской

героической поэзии.

В письме Анне Ахматовой из Лондона он называет Йейтса «ан-

глийским Вячеславом», подразумевая русского поэта и «учителя по-

этов» Вячеслава Иванова и тем самым подчеркивая ключевую роль

Йейтса в английском символизме. После возвращения в Россию Гу-

милев думал об издании Йейтса по-русски, побуждал своих друзей, в

частности Михаила Зенкевича и Всеволода Рождественского, перево-

дить его стихи. Незадолго до смерти он сам перевел романтическую

пьесу Йейтса «Графиня Кэтлин». Сохранился автограф Гумилева на

книге стихов Йейтса, подтверждающий это и датированный 26 мая

1921 года.

Но планам Николая Гумилева не суждено было осуществиться.

В августе 1921 года поэт был расстрелян по приговору Петроград-

ского ЧК, а перевод пьесы Йейтса утрачен, скорее всего, уничтожен.

Прекратило деятельность и издательство «Всемирная литература», в

которой сотрудничал Гумилев.

На долгие годы живая связь с поэзией Запада в России оборвалась -

вплоть до конца 1960-х годов, когда появились первые полноценные

переводы Йейтса, выполненные замечательным поэтом и переводчи-

ком Андреем Сергеевым. Это совпало с мощным всплеском интереса

к Йейтсу в западном литературоведении. Достаточно сказать, что по

числу посвященных ему публикаций Йейтс лидирует среди всех ан-

глоязычных поэтов, за исключением Шекспира, одни лишь моногра-

фии исчисляются сотнями.

Думается, что этот «бум» имеет не чисто академическое проис-

хождение, он подпирается не ослабевающей читательской любовью.

Видно, несмотря на все реляции о полном разгроме и посрамлении

романтизма, в мире еще жива тяга к таинственному и прекрасному.

В наши времена, когда прагматизм старается сделать поэта затейником,

13

работником досуга, загнать сверчка искусства на предназначенный

ему шесток, - архимедово усилие Йейтса перевернуть мир и утвер-

дить его на нематериальной точке опоры вызывает невольное восхи-

щение. На переломе истории, в эпоху войн и глобальных перемен, он

сделал самое важное: связал распавшуюся цепь традиции и восстано-

вил славу, исстари принадлежавшую в Ирландии поэту - выразителю

тайной души народа.

Григорий Кружков

Эта страница

намеренно оставлена

пустой

Поэзия

ИЗ КНИГИ «ПЕРЕКРЕСТКИ»

(1889)

ПЛАЩ, КОРАБЛЬ И БАШМАЧКИ

«Кому такой красивый плащ?»

«Я сшил его Печали.

Чтоб был он виден издали

И восхищаться все могли

Одеждами Печали».

«А парус ладишь для чего?»

«Для корабля Печали.

Чтоб, крыльев чаячьих белей,

Скитался он среди морей

Под парусом Печали».

«А войлочные башмачки?»

«Они для ног Печали.

Чтоб были тихи и легки

Неуловимые шаги

Подкравшейся Печали».

ПОХИЩЕННЫЙ МАЛЬЧИК

Там, средь лесов зеленых,

В болотистой глуши,

Где, кроме цапель сонных,

Не встретишь ни души, -

Там у нас на островке

Есть в укромном тайнике

Две корзины

Красной краденой малины.

17

О дитя, иди скорей

В край озер и камышей

За прекрасной феей вслед -

Ибо в мире столько горя,

что другой дороги нет.

Там, где под светом лунным

Волнуется прибой,

По отмелям и дюнам,

Где берег голубой,

Мы кружимся, танцуя

Под музыку ночную

Воздушною толпой;

Под луною колдовской

Мы парим в волнах эфира -

В час, когда тревоги мира

Отравляют сон людской.

О дитя, иди скорей

В край озер и камышей

За прекрасной феей вслед -

Ибо в мире столько горя,

что другой дороги нет.

Там, где с вершины горной,

Звеня, бежит вода

И в заводи озерной

Купается звезда,

Мы дремлющей форели

На ушко, еле-еле,

Нашептываем сны,

Шатром сплетаем лозы -

И с веток бузины

Отряхиваем слезы.

О дитя, иди скорей

В край озер и камышей

За прекрасной феей вслед -

Ибо в мире столько горя,

что другой дороги нет.

18

И он уходит с нами,

Счастливый и немой,

Прозрачными глазами

Вбирая блеск ночной.

Он больше не услышит,

Как дождь стучит по крыше,

Как чайник на плите

Бормочет сам с собою,

Как мышь скребется в темноте

За сундуком с крупою.

Он уходит все скорей

В край озер и камышей

За прекрасной феей вслед -

Ибо в мире столько горя,

что другой дороги нет.

СТАРЫЙ РЫБАК

Ах, волны, танцуете вы, как стайка детей! -

Но шум ваш притих, и прежний задор ваш пропал:

Волны были беспечней, и были июли теплей,

Когда я мальчишкой был и горя не знал.

Давно уж и сельдь от этих ушла берегов,

А сколько скрипело тут прежде - кто б рассказал! -

Телег, отвозивших в Слайго на рынок улов,

Когда я мальчишкой был и горя не знал.

И, гордая девушка, ты уж не так хороша,

Как те, неприступные, между сетями у скал

Бродившие в сумерках, теплою галькой шурша,

Когда я мальчишкой был и горя не знал.

ИЗ КНИГИ «РОЗА»

(1893)

РОЗЕ, РАСПЯТОЙ НА КРЕСТЕ ВРЕМЕН

Печальный, гордый, алый мой цветок!

Приблизься, чтоб, вдохнув, воспеть я мог

Кухулина в бою с морской волной -

И вещего друида под сосной,

Что Фергуса в лохмотья снов облек, -

И скорбь твою, таинственный цветок,

О коей звезды, осыпаясь в прах,

Поют в незабываемых ночах.

Приблизься, чтобы я, прозрев, обрел

Здесь, на земле, среди любвей и зол

И мелких пузырей людской тщеты,

Высокий путь бессмертной красоты.

Приблизься - и останься так со мной,

Чтоб, задохнувшись розовой волной,

Забыть о скучных жителях земли:

О червяке, возящемся в пыли,

О мыши, пробегающей в траве,

О мыслях в глупой, смертной голове, -

Чтобы вдали от троп людских, в глуши,

Найти глагол, который Бог вложил

В сердца навеки смолкнувших певцов.

Приблизься, чтоб и я, в конце концов,

Пропеть о славе древней Эрин смог:

Печальный, гордый, алый мой.цветок!

20

ФЕРГУС И ДРУИД

Фергус

Весь день я гнался за тобой меж скал,

А ты менял обличья, ускользая:

То ветхим вороном слетал с уступа,

То горностаем прыгал по камням,

И наконец, в потемках подступивших

Ты предо мной явился стариком

Сутулым и седым.

Друид

Чего ты хочешь,

Король над королями Красной Ветви?

Фергус

Сейчас узнаешь, мудрая душа.

Когда вершил я суд, со мною рядом

Был молодой и мудрый Конхобар.

Он говорил разумными словами,

И все, что было для меня безмерно

Тяжелым бременем, ему казалось

Простым и легким. Я свою корону

Переложил на голову его,

И с ней - свою печаль.

Друид

Чего ты хочешь,

Король над королями Красной Ветви?

Фергус

Да, все еще король - вот в чем беда.

Иду ли по лесу иль в колеснице

По белой кромке мчусь береговой

Вдоль плещущего волнами залива, -

Все чувствую на голове корону!

Друид

Чего ж ты хочешь?

21

Фергус

Сбросить этот груз

И мудрость вещую твою постигнуть.

Друид

Взгляни на волосы мои седые,

На щеки впалые, на эти руки,

Которым не поднять меча, на тело,

Дрожащее, как на ветру тростник.

Никто из женщин не любил меня,

Никто из воинов не звал на битву.

Фергус

Король - глупец, который тратит жизнь

На то, чтоб возвеличивать свой призрак.

Друид

Ну, коли так, возьми мою котомку.

Развяжешь - и тебя обступят сны.

Фергус

Я чувствую, как жизнь мою несет

Неудержимым током превращений.

Я был волною в море, бликом света

На лезвии меча, сосною горной,

Рабом, вертящим мельницу ручную,

Владыкою на троне золотом.

И все я ощущал так полно, сильно!

Теперь же, зная все, я стал ничем.

Друид, друид! Какая бездна скорби

Скрывается в твоей котомке серой!

22

ПЕСНЯ СИДОВ,

спетая надДиармидом и Гранией,

уснувшими сном любви под древним кромлехом

Мы, что старей царств и царей,

Тех, что прошли, -

Тысячи лет нам, полузапретным

Духам земли, -

Дарим мы этим найденным детям

Мир и покой,

Час этой росный, чащу и звездный

Полог ночной.

Дарим мы этим найденным детям

Отдых от зла,

Чтобы забыть им в мирном укрытье

Мира дела.

Мы, что старей царств и царей,

Тех, что прошли!

Тысячи лет нам, полузапретным

Духам земли.

ОСТРОВ ИННИШФРИ

Я стряхну этот сон - и уйду в свой озерный приют,

Где за тихой волною лежит островок Иннишфри;

Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют,

И сверчки гомонят до зари.

Там из веток и глины я выстрою маленький кров,

Девять грядок бобов посажу на делянке своей;

Там закат - мельтешение крыльев и крики вьюрков,

Ночь - головокруженье огней.

Я стряхну этот сон - ибо в сердце моем навсегда,

Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот,

Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода,

Чую: будит меня и зовет.

23

ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ

Под старой крышей гомон воробьев,

И блеск луны, и млечный небосклон,

И шелест листьев, их певучий зов,

Земного горя заглушили стон.

Восстала дева с горькой складкой рта

В великой безутешности своей -

Как царь Приам пред гибелью, горда,

Обречена, как бурям Одиссей.

Восстала - и раздоры воробьев,

Луна, ползущая на небосклон,

И ропот листьев, их унылый зов,

Слились в один земного горя стон.

НА МОТИВ РОНСАРА

Когда ты станешь старой и седой,

Припомни, задремав у камелька,

Стихи, в которых каждая строка,

Как встарь, горька твоею красотой.

Слыхала ты немало на веку

Безумных клятв, безудержных похвал;

Но лишь один любил и понимал

Твою бродяжью душу и тоску.

И вспоминая отошедший пыл,

Шепни, к поленьям тлеющим склоняясь,

Что та любовь, как искра, унеслась

И канула среди ночных светил.

24

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ

Зачем мы не белые птицы над пенною зыбью морской!

Еще метеор не погас, а уже мы томимся тоской;

И пламень звезды голубой, озарившей пустой небоскат,

Любовь моя, вещей печалью в глазах твоих вечных распят.

Усталость исходит от этих изнеженных лилий и роз;

Огонь метеора мгновенный не стоит, любовь моя, слез;

И пламень звезды голубой растворится в потемках как дым:

Давай в белых птиц превратимся и в темный простор улетим.

Я знаю: есть остров за морем, волшебный затерянный брег,

Где Время забудет о нас и Печаль не отыщет вовек;

Забудем, моя дорогая, про звезды, слезящие взор,

И белыми птицами канем в качающий волны простор.

КТО ВСЛЕД ЗА ФЕРГУСОМ?

Кто вслед за Фергусом готов

Гнать лошадей во тьму лесов

И танцевать на берегу?

О юноша, смелее глянь,

О дева юная, воспрянь,

Оставь надежду и тоску.

Не прячь глаза и не скорби

Над горькой тайною любви,

Там Фергус правит в полный рост -

Владыка медных колесниц,

Холодных волн и белых птиц

И кочевых косматых звезд.

25

ЖАЛОБЫ СТАРИКА

Я укрываюсь от дождя

Под сломанной ветлой,

А был я всюду званый гость

И парень удалой,

Пока пожар моих кудрей

Не сделался золой.

Я вижу - снова молодежь

Готова в бой и в дым

За всяким, кто кричит «долой»

Тиранам мировым,

А мне лишь Время - супостат,

Враждую только с ним.

Не привлекает никого

Трухлявая ветла.

Каких красавиц я любил!

Но жизнь прошла дотла.

Я времени плюю в лицо

За все его дела.

26

ИЗ КНИГИ «ВЕТЕР В КАМЫШАХ»

(1899)

воинство сидов

Всадники скачут от Нок-на-Рей,

Мчат над могилою Клот-на-Бар,

Килчи пылает, словно пожар,

И Ниав кличет: Скорей, скорей!

Выкинь из сердца смертные сны,

Кружатся листья, кони летят,

Волосы ветром относит назад,

Огненны очи, лица бледны.

Призрачной скачки неистов пыл,

Кто нас увидел, навек пропал:

Он позабудет, о чем мечтал,

Все позабудет, чем прежде жил.

Скачут и кличут во тьме ночей,

И нет страшней и прекрасней чар;

Килчи пылает, словно пожар,

И Ниав громко зовет: Скорей!

ВЕЧНЫЕ ГОЛОСА

Молчите, вечные голоса!

Летите к стражам райских отар:

Пускай они, забыв небеса,

Блуждают по миру, как пламена.

Ваш зов для сердца безмерно стар,

Поют ли птицы, шумят леса,

Гудит ли ветер, поет волна, -

Молчите, вечные голоса!

27

НЕУКРОТИМОЕ ПЛЕМЯ

Дети Даны смеются в люльках своих золотых,

Жмурятся и лепечут, не закрывают глаз,

Ибо Северный ветер умчит их с собою в час,

Когда стервятник закружит между вершин крутых.

Я целую дитя, что с плачем жмется ко мне,

И слышу узких могил вкрадчиво-тихий зов;

Ветра бездомного крик над перекатом валов,

Ветра бездомного дрожь в закатном огне,

Ветра бездомного стук в створы небесных врат

И адских врат; и духов гонимых жалобы, визг и вой.

О сердце, пронзенное ветром! Их неукротимый рой

Род нее тебе Марии Святой, мерцанья ее лампад!

В СУМЕРКИ

Дряхлое сердце мое, очнись,

Вырвись из плена дряхлых дней!

В сумерках серых печаль развей,

В росы рассветные окунись.

Твоя матерь, Эйре, всегда молода,

Сумерки мглисты и росы чисты,

Хоть любовь твою жгут языки клеветы

И надежда сгинула навсегда.

Сердце, уйдем к лесистым холмам,

Туда, где тайное братство луны,

Солнца и неба и крутизны

Волю свою завещает нам.

И Господь трубит на пустынной горе,

И вечен полет времен и планет,

И любви нежнее - сумерек свет,

И дороже надежды - роса на заре.

28

ПЕСНЯ СКИТАЛЬЦА ЭНГУСА

Я вышел в мглистый лес ночной,

Чтоб лоб горящий остудить,

Орешниковый срезал прут,

Содрал кору, приладил нить.

И в час, когда светлела мгла

И гасли звезды-мотыльки,

Я серебристую форель

Поймал на быстрине реки.

Я положил ее в траву

И стал раскладывать костер,

Как вдруг услышал чей-то смех,

Невнятный тихий разговор.

Предстала дева предо мной,

Светясь, как яблоневый цвет,

Окликнула - и скрылась прочь,

В прозрачный канула рассвет.

Пускай я стар, пускай устал

От косогоров и холмов,

Но чтоб ее поцеловать,

Я снова мир пройти готов,

И травы мять, и с неба рвать,

Плоды земные разлюбив,

Серебряный налив луны

И солнца золотой налив.

ВЛЮБЛЕННЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О РОЗЕ,

ЦВЕТУЩЕЙ В ЕГО СЕРДЦЕ

Всё, что на свете грустно, убого и безобразно:

Ребенка плач у дороги, телеги скрип за мостом,

Шаги усталого пахаря и всхлипы осени грязной -

Туманит и искажает твой образ в сердце моем.

Как много зла и печали! Я заново все перестрою -

И на холме одиноко прилягу весенним днем,

Чтоб стали земля и небо шкатулкою золотою

Для грез о прекрасной розе, цветущей в сердце моем.

29

ОН СКОРБИТ О ПЕРЕМЕНЕ,

СЛУЧИВШЕЙСЯ С НИМ И ЕГО ЛЮБИМОЙ,

И ЖДЕТ КОНЦА СВЕТА

Белая лань безрогая, слышишь ли ты мой зов?

Я превратился в гончую с рваной шерстью на

тощих боках;

Я был на Тропе Камней и в Чаще Длинных

Шипов,

Потому что кто-то вложил боль и ярость,

желанье и страх

В ноги мои, чтоб я гнал тебя ночью и днем.

Странник с ореховым посохом взглянул мне

в глаза,

Взмахнул рукой - и скрылся за темным

стволом;

И стал мой голос - хриплым лаем гончего пса.

И время исчезло, как прежний мой образ исчез;

Пускай Кабан Без Щетины с Заката придет

скорей,

И выкорчует солнце и месяц и звезды с небес,

И уляжется спать, ворча, во мгле без теней.

ОН ПРОСИТ У СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ПОКОЯ

Я слышу Призрачных Коней, они летят как гром -

Разметанные гривы и молнии очей;

Над ними Север распростер ползучий мрак ночей,

Восток занялся бледным, негреющим костром,

А Запад плачет в росах, последний пряча свет,

А Юг разлил пыланье пунцово-красных роз...

О тщетность Сна, Желанья и всех Надежд и Грез! -

В густую глину впахан Коней зловещих след.

Любимая, закрой глаза, пусть сердце твое стучит

Над моим, а волосы - волной мне упадут на грудь,

Чтоб хоть на час в них утонуть, их тишины вдохнуть -

Вдали от тех косматых грив и грохота копыт.

30

ОН ВСПОМИНАЕТ

ЗАБЫТУЮ КРАСОТУ

Обняв тебя, любовь моя,

Всю красоту объемлю я,

Что канула во тьму времен:

Жар ослепительных корон,

Схороненных на дне озер;

И томных вымыслов узор,

Что девы по канве вели, -

Для пированья гнусной тли;

И нежный, тленный запах роз

Средь волн уложенных волос;

И лилии - у алтарей,

Во мраке длинных галерей,

Где так настоен фимиам,

Что слезы - на глазах у дам.

Как ты бледна и как хрупка!

О, ты пришла издалека,

Из прежних, призрачных эпох!

За каждым поцелуем - вздох...

Как будто красота скорбит,

Что все погибнет, все сгорит,

Лишь в бездне бездн, в огне огней

Чертог останется за ней,

Где стражи тайн ее сидят

В железном облаченье лат,

На меч склонившись головой,

В задумчивости вековой.

ОН МЕЧТАЕТ О ПАРЧЕ НЕБЕС

Владей небесной я парчой

Из золота и серебра,

Рассветной и ночной парчой

Из дымки, мглы и серебра,

Перед тобой бы расстелил, -

Но у меня одни мечты.

Свои мечты я расстелил;

Не растопчи мои мечты.

31

СКРИПАЧ ИЗ ДУУНИ

Как только я смычком взмахну -

Танцуют стар и млад.

Кузен мой - поп в Кильварнете,

И в Макрабви - мой брат.

А я скрипач из Дууни,

Я больше, чем они,

И не потребен требник мне,

А песни мне - сродни.

Когда мы к Господу придем

Стучаться у ворот,

Архангел всех пропустит в рай,

Но скрипача - вперед.

И то сказать - без скрипки

Какая благодать?

Не спеть, не выпить без нее

И не потанцевать.

Сбегутся ангелы гурьбой,

Едва приду я в сад,

И с криками: «Играй, скрипач!» -

Запляшут стар и млад.

32

ИЗ КНИГИ «В СЕМИ ЛЕСАХ»

(1904)

В СЕМИ ЛЕСАХ

Я слушал голубей в Семи Лесах

С их воркованьем, словно слабый гром

За горизонтом, и гуденье пчел

В цветущих липах - и почти забыл

Бесплодные мольбы и горечь дум,

Что иссушают сердце, позабыл

Разрытые святыни Тары, пошлость

На троне и ликующих зевак

На улицах, развесивших флажки, -

Уж если кто и счастлив, так они.

Я не ропщу; я знаю: Тишина,

Смирив обиды жгучие, смеется,

Бродя меж птиц и пчел, и грозный Лучник,

Готовый выстрелить, уже повесил

Свой облачный колчан над Парк-на-ли.

НЕ ОТДАВАЙ ЛЮБВИ ВСЕГО СЕБЯ

Не отдавай любви всего себя;

Тот, кто всю душу дарит ей, любя,

Неинтересен женщине - ведь он

Уже разгадан и определен.

Любовь занянчить - значит умертвить;

Ее очарованье, может быть,

В том, что непрочно это волшебство.

О, никогда не отдавай всего!

Запомни, легче птичьего пера

Сердца любимых, страсть для них - игра.

В игре такой беспомощно нелеп,

Кто от любви своей и глух, и слеп.

33

Поверь тому, что ведает финал:

Он все вложил в игру и проиграл.

ПРОКЛЯТИЕ АДАМА

В тот вечер мы втроем сидели в зале

И о стихах негромко рассуждали,

Следя, как дотлевал последний луч.

«Строку, - заметил я, - хоть месяц мучь,

Но если нет в ней вспышки озаренья,

Бессмысленны корпенье и терпенье.

Уж лучше на коленях пол скоблить

На кухне иль кайлом каменья бить

В палящий зной, чем сладостные звуки

Мирить и сочетать. Нет худшей муки,

Чем этот труд, что баловством слывет

На фоне плотско-умственных забот

Толпы - или, как говорят аскеты,

В миру». - И замолчал.

В ответ на это

Твоя подруга (многих сокрушит

Ее лица наивно-кроткий вид

И голос вкрадчивый) мне отвечала:

«Нам, женщинам, известно изначала,

Хоть это в школе не преподают, -

Что красота есть каждодневный труд».

«Да, - согласился я, - клянусь Адамом,

Прекрасное нам не дается даром;

Как ни вздыхай усердный ученик,

Не вчитывайся в строки пыльных книг,

Выкапывая в них любви примеры -

Былых веков высокие химеры,

Но если сам влюблен - какой в них толк?».

Любви коснувшись, разговор умолк.

День умирал, как угольки в камине;

Лишь в небесах, в зеленоватой сини,

Дрожала утомленная луна,

Как раковина хрупкая, бледна,

Источенная времени волнами.

34

И я подумал (это между нами),

Что я тебя любил, и ты была

Еще прекрасней, чем моя хвала;

Но годы протекли - и что осталось?

Луны ущербной бледная усталость.

БЛАЖЕННЫЙ ВЕРТОГРАД

(Скача верхом на деревянной скамейке)

Любой бы фермер зарыдал,

Облив слезами грудь,

Когда б узрел блаженный край,

Куда мы держим путь.

Там реки полны эля,

Там лето - круглый год,

Там пляшут королевы,

Чьи взоры - синий лед,

И музыканты пляшут,

Играя на ходу,

Под золотой листвою

В серебряном саду.

Но рыжий лис протявкал:

«Не стоит гнать коня».

Тянуло солнце за узду,

И месяц вел меня,

Но рыжий лис протявкал:

«Потише, удалец!

Страна, куда ты скачешь, -

Отрава для сердец».

Когда там жажда битвы

Найдет на королей,

Они снимают шлемы

С серебряных ветвей;

Но каждый, кто упал, восстал,

И кто убит, воскрес;

Как хорошо, что на земле

Не знают тех чудес:

Не то швырнул бы фермер

Лопату за бугор -

И ни пахать, ни сеять

Не смог бы с этих пор.

35

Но рыжий лис протявкал:

«Не стоит гнать коня».

Тянуло солнце за узду,

И месяц вел меня.

Но рыжий лис протявкал:

«Потише, удалец!

Страна, куда ты скачешь,

Отрава для сердец».

Снимает Михаил трубу

С серебряной ветлы

И звонко подает сигнал

Садиться за столы.

Выходит Гавриил из вод,

Хвостатый, как тритон,

С рассказами о чудесах,

Какие видел он,

И наливает дополна

Свой золоченый рог,

И пьет, покуда звездный хмель

Его не свалит с ног.

Но рыжий лис протявкал:

«Не стоит гнать коня».

Тянуло солнце за узду,

И месяц вел меня.

Но рыжий лис протявкал:

«Потише, удалец!

Страна, куда ты скачешь, -

Отрава для сердец».

ТУМАННЫЕ ВОДЫ

(1906)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Посвящается Леди Грегори

Есть в Куле заповедных семь лесов:

Шан-Валла, где зарею зимней утки

Слетаются к прибрежным лознякам;

Влажный Киль-Дорта; светлый Киль-на-но,

Где белочки резвятся так беспечно,

Как будто старость под шатром тенистым

Не сможет отыскать их; Парк-на-ли,

Орешниковых тропок лабиринт;

Веселый Парк-на-карраг, царство пчёл,

Мелькающих в зеленом полумраке;

И смутный Парк-на-тарав, где порой

Являются мечтательным глазам

Таинственные тени; и последний -

Лес Инчи, логовище лис, куниц

И барсуков; за ним же - глухомань,

Которую старуха Бидди Эрли

Звала Недоброй Дебрей, - семь лесов,

Семь разных шелестов, семь ароматов.

Я среди них бродил, и мне казалось,

Что существа мудрее и счастливей,

Чем люди, бродят рядом, - и ночами

В мой сон врывались голоса и лица,

И образы Форгэла иДекторы

Ко мне явились в окруженье волн,

И темных птиц, и сполохов ночных.

А большего я рассказать не смею:

Ведь те, что мне дарили сны, способны

Язык болтливый в камень превратить,

Молчанье - их закон. Я знаю сердцем,

37

Таинственные тени, что лишь вы

Приносите нам истинное знанье.

Что вы из Рая прилетели к нам.

Где этот Рай? Зачем таитесь вы

От любопытных смертных, словно мыши,

Бегущие перед серпом жнеца,

Чтоб спрятаться в последней недожатой

Полоске ячменя? Иль есть иные

Леса, ручьи и тихие ветра,

Неведомые нам, за гранью мира,

Где времени уже не существует?

Не вы ли тайно веете над нами,

Когда над озером вечерний свет,

И запах трав, и тихий посвист птичий

Нам душу поднимают, как на крыльях?

Вам, тени, посвящаю эти строки,

Чтоб люди их прочли перед началом

Поэмы о Форгэле иДекторе, -

Так в старину пред тем, как арфам петь,

Всяк должен был плеснуть вина из чаши

Высоким и невидимым богам.

АРФАЭНГУСА

Когда, покинув царство сидов, Этайн

Умчалась к Энгусу в чертог стеклянный,

Где время тонет в ароматах сонных,

В друидских лунах, в шорохе ветвей,

Отягощенных гроздьями плодов -

Опаловых, рубиновых, янтарных,

Мерцающих, как сполохи в ночи,

Она сплела из собственных волос

Семь струн, в которых бред любви смешался

С безумьем музыки. Когда же ведьма

Заколдовала Этайн в мотылька

И вихрь ее унес, печальный Энгус

Из яблони душистой сделал арфу,

Чтоб вечную оплакивать разлуку,

И с той поры он помогает в мире

Лишь тем, кто любит верно.

38

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Форгэл Матросы

Эйбрик Дектора

Палуба старинного корабля. Справа - мачта с огромным квадратным парусом,

загораживающим почти все море и небо с этой стороны. Слева на сцене рум-

пель - длинное весло, проходящее сквозь отверстие в фальшборте. Палуба под-

нимается несколькими ступенями за румпелем к закругленной высокой корме.

В начале действия пьесы на сцене четверо. Эйбрик стоит у румпеля и правит.

Форгэл спит на приподнятой части палубы ближе к зрителю. Два матроса

стоят возле мачты, на которой висит арфа.

Первый матрос

Куда он нас уводит - с каждым днем

Все дальше в океан?

Второй матрос

Бес его знает.

Первый матрос

Три месяца плывем, ни видя близко

Ни паруса, ни берега.

Второй матрос

Я думал

Скопить, как умный, кругленькую сумму,

Вернуться и заняться чем-нибудь

Надежней и почтенней, чем пиратство.

Первый матрос

Я так устал от холостяцкой жизни,

Что отдал бы сейчас кошель и душу

Любой - хоть рыжей Молли одноглазой.

39

Второй матрос

Когда б сейчас каким-то колдовством

Все эти волны превратились в девок,

Я бросился бы за борт.

Первый матрос

Если он

Не повернет назад, то лучше взять

И самого его швырнуть с планшира.

Второй матрос

Согласен. Я бы сам на то решился,

Когда б не страх его волшебной арфы.

От музыки ее перед глазами

Являются диковинные вещи,

В ушах звучат диковинные крики.

Первый матрос

Нашел чего бояться!

Второй матрос

Помнишь ночь,

Когда мы потопили ту галеру

При свете новолунья?

Первый матрос

Он полночи

Играл на арфе.

Второй матрос

Да, луна светила,

И мертвецы качались на волнах.

И вдруг увидел я: на каждом мертвом

Сидит какая-то чудная птица -

Как чайка, только серая. Потом

Они все сразу поднялись на воздух

И, покружившись с заунывным криком,

На запад улетели. Долго-долго

Еще я слышал в небе шум их крыльев.

40

Первый матрос

Кажись, я тоже видел их в ту ночь.

Но вовремя напился, а проспавшись,

Все страхи позабыл.

Второй матрос

А вот еще.

В другую ночь, когда звучала арфа,

Из белопенных волн вдруг появились

Прекрасный юноша, и рядом - дева,

По виду непохожие на смертных.

Первый матрос

Ну да, ну да. Форгэл играл на арфе,

А эти двое слушали - так близко,

Что я, не удержавшись, попытался

Схватить ту девушку.

Второй матрос

Как! Ты рискнул

Ее коснуться?

Первый матрос

Я схватил лишь воздух.

Второй матрос

Но ты осмелился...

Первый матрос

Чего бояться?

Второй матрос

То были Энгус, бог любви, и Этайн,

Которых с трепетом и страхом чтят

Все любящие.

Первый матрос

Мне какое дело!

У тени нет меча или копья.

41

Второй матрос

Мать говорила мне, что средь бессмертных

Нет никого свирепее, чем Энгус, -

Тот, что похитил встарь царицу Этайн

И спрятал в вертограде самоцветном,

В стеклянной башне, - и с тех пор доныне

Он ненавидит всех, кто не влюблен,

И мстит им яростно.

Первый матрос

А я слыхал,

Что ненависть его не к морякам,

А к тем, кто, спрятавшись от сквозняков,

Уныло киснет в обществе супруга.

Второй матрос

Я думаю, что он завлек Форгэла,

Как птичку в сеть, и тащит по морям

Неведомо куда.

Первый матрос

Так или этак,

Я утоплю его, как выйдет случай.

Второй матрос

Оно бы хорошо; но кто тогда

Сойдет за капитана? Кто по звездам

Сумеет проложить нам путь домой?

Первый матрос

У нас есть Эйбрик, он умеет тоже

Читать по звездам и вести корабль.

Они подходят к Эйбрику.

Что, Эйбрик, станешь нашим капитаном?

Форгэла сам прикончу я во сне.

Тогда свободней сможем мы вздохнуть.

Тужить о нем, поверь, никто не будет.

Эйбрик

А уговор? А плата, что вы взяли?

42

Первый матрос

Что толку в этой распроклятой жизни,

Коль мы не можем выпить больше фляг

И перещупать больше девок за год,

Чем жалкий трус береговой - за жизнь?

Возьмешься ли ты с нами плыть обратно

В моря, где корабли, порты, пожива?

Твоею будет доля капитана

С любой добычи.

Эйбрик

Как? Предать того,

Кого я с детства чтил как господина,

И встать на сторону таких, как вы?

Нет! Если целый мир - против него,

Я буду - за! Вы все еще в сомненье?

Хватайте ваши сабли!

Первый матрос

Черт возьми!

Пропало наше дело. Он проснулся.

Матросы уходят.

Форгэл

Сквозь сон я слышал чьи-то голоса.

Не пролетали птицы?

Эйбрик

Я не видел.

Форгэл

Но ты уверен? Всякий раз, проснувшись,

Тревожусь я, что птицы пролетели,

Пока я спал. Без них, моих вожатых,

Я, уклонившись к северу иль к югу,

Могу не отыскать земли счастливой,

Куда они зовут. Уж много дней

Не видно птиц. А между тем на свете

Что ни мгновенье, умирают люди.

43

Эйбрик

Оставим это. Выслушай сперва:

Тут зреет бунт. Матросы замышляют

Тебя убить.

Форгэл

Не заплатил ли я

Щедрее, чем они могли мечтать,

За это плаванье? И вот теперь

Они со мною дальше плыть боятся!

Эйбрик

Какие ты сокровища мечтаешь

Найти в пустых туманных этих водах,

Куда еще не доплывал корабль,

Не долетала птица - кроме этих

Птиц с человеческими головами, -

У мира на краю?

Форгэл

За гранью мира

Дух обретает истину и с ней -

Неведомое на земле блаженство;

Там корни жизни, там огонь огней,

Начало всех начал.

Эйбрик

Порою духи

Безумят смертных для своей забавы.

Форгэл

И ты - не веришь мне? Ты вместе с теми,

Кто замышляет бунт?

Эйбрик

Ты знаешь сам,

Что я изменником тебе не стану.

Форгэл

Зачем же верным быть, коль ты не веришь

Моим словам?

44

Эйбрик

Я слишком долго знаю

Тебя, хозяин, чтобы строить козни.

Форгэл

А, может быть, и надо сомневаться.

Клянусь тебе, я никогда не ведал

Такой тоски, которую ни кубок,

Ни ярый бой, ни женский поцелуй

Не утолят.

Эйбрик

Что за тоска такая...

Форгэл

И все же попытайся в это вникнуть.

Пойми меня: мне нужны эти воды,

Где я далек от мира, от надежды -

Гадалки вкрадчивой, что нам бубнит:

«Ты будешь счастлив - лишь добудь себе

Мешок монет иль землю, чтоб оставить

В наследство детям». А добудешь денег

Или земли - где это счастье, где?

То кажется, что дует из-под двери,

То башмаки скрипят. И чем нам лучше,

В конце концов, чем олуху, который

За жизнь свою не шевельнул и пальцем?

О Эйбрик, Эйбрик, мы в плену у снов,

Которые бессмертные надышат

На зеркало - и вновь сотрут со вздохом,

И засмеются, - ведь от беглой грусти

Смех делается слаще им.

Эйбрик

Любовь

Могла б всё изменить.

Форгэл

И ты о том же?

Кто нашептал тебе? Конечно, тени -

Энгус и Этайн, вечные скитальцы,

И множество других, что на земле

45

Познали истинную страсть. Такую,

Что снится мне... Да, Эйбрик, я ищу

Прекрасной и неслыханной любви,

Которой в мире нет.

Эйбрик

Как - разве нет

Прелестных женщин в мире?

Форгэл

Есть, конечно.

Но вся любовь их - модный ритуал,

Включающий стремленье, утоленье

И даже негу плотскую; но это

Дает лишь краткий и непрочный хмель,

Как винный кубок - выпил, и опять,

Как прежде, жаждешь.

Эйбрик

Все, кто здесь любил,

Любили только так, а не иначе.

Форгэл

Но все они, целуя, представляли,

Что есть иная, вечная любовь,

И плакали по ней, и тосковали...

Эйбрик

Пожалуй - в двадцать лет; но, повзрослев,

Они объятьям узнавали цену,

И не стремились к большему, забыв

Мечты и грезы.

Форгэл

Это не мечтанье,

А истинная сущность, пред которой

Страсть человеческая - тень от лампы,

Нет - тень от солнца! То, о чем томились

Мильоны губ, должно же где-нибудь

Существовать.

46

Эйбрик

Я слышал, что друиды

Бормочут, грезя, что-то в этом роде.

Бессмертным, может, это и дано,

Но смертным - вряд ли.

Форгэл

Я, один из смертных,

Найду ее.

Эйбрик

Тебя морочат духи,

Как пастуха, которому приснилось,

Что он с богами ночь провел в холмах,

Играя в мяч или гоня оленя

При лунном свете.

Форгэл

Что, как это правда

И он был приобщен - пусть на полдня -

К иной, бессмертной жизни?

Эйбрик

Чепуха!

Спроси его жену: она видала,

Как он мертвецки дрыхнул до утра

Или во сне размахивал руками

И бормотал о всадниках прекрасных -

А это просто старая кобыла

Заржала за стеной.

Форгэл

Все дело в том,

Чтобы отдаться до конца виденьям,

Проникнуть в мир, что кажется лишь тенью

Для наших закоснелых чувств; лишь сны

Возносят нас в тот зыбкий, в тот текучий

Мир, по которому томится сердце.

Любовь, влюбленность, сладкий тихий смех,

Который нам нужней питья и хлеба,

Хоть горечь в нем, - что это, как не знак

Оттуда? О собрат мой по блужданьям,

47

Когда бы мы смогли стать частью сна,

А не сновидцами!

Эйбрик

Пока мы живы

И не бесплотны, это невозможно.

Форгэл

И все же я не верю, что мечты

Ведут нас к гибели. Когда б ты видел

Моих вожатых - Энгуса и Этайн,

Воспрянувших из волн, как видел я,

Лицом к лицу - стремительных и легких,

С распахнутыми яркими очами,

Как пламень звездный, - ты б не усомнился,

Что эти очи обещают жизнь

И вечную любовь.

Эйбрик

Одно мне ясно -

Что к смерти ты стремишься добровольно.

Лишь души мертвых и еще не живших

Способны так любить. Форгэл! Форгэл!

Ты сам мне говорил, что путь по следу

Птиц с человеческими головами

Ведет в край мертвых.

Форгэл

Ну, и что с того,

Что к смерти я стремлюсь? Когда лишь там

Должно исполниться их обещанье!

Я там найду - я это знаю точно -

Ту женщину - из сонма Вечно Юных,

Вечно Смеющихся - с которой вместе

Мы сыщем путь заветный в сердце мира,

Туда, где страсть становится бессмертной,

Как яблоки из колдовских каменьев -

Топаза, хризопраза и берилла;

Где в бесконечной смене чудных зрелищ,

В восторженном ошеломленье чувств

Сольемся мы в единое блаженство,

Пока луне достанет сил светить.

Вбегает несколько матросов.

48

Первый матрос

Корабль! Смотрите! Вон он там, в тумане!

Мы чуть с ним не столкнулись.

Второй матрос

Он везет

Груз пряностей. С подветренного борта

Несет такие запахи!

Первый матрос

Там перец

И кориандр.

Второй матрос

Нет, киннамон и амбра.

Форгэл

(перенимая румпель у Эйбрика)

Бессмертные, ты видишь, держат слово.

Их обещания - не тень.

Эйбрик

Готовьте

Веревки, чтоб связать борта потуже,

Мы их должны атаковать внезапно.

Первый матрос

На палубе - король и королева.

А, коли так, найдутся и служанки.

Эйбрик

Потише, нас ведь могут услыхать.

Первый матрос

Они другим увлечены. Глядите!

Он ее обнял и целует в губы.

Второй матрос

Когда она увидит, что за парни

Здесь, на борту, - не станет долго плакать.

49

Первый матрос

Нет, она будет хуже дикой кошки.

У этих дам на первом месте - титул,

Да почести, да серебро и злато,

А стать супружеская - на десятом.

Второй матрос

Разбойники - вот лучшие мужчины,

Решительные в схватке и в постели.

А мир их отвергает и плетется,

Как может, на своих кривых ногах.

Эйбрик

Вперед, захватим их врасплох, ребята!

Матросы уходят.

Слышны голоса и ожесточенное бряцание сабель с другого корабля,

невидимого из-за паруса и тумана в море.

Голос

На нас напали! Боже, я сражен!

Другой голос

Будите всех внизу!

Третий голос

Что там случилось?

Первый голос

Сюда! На нас напали! Я убит!

Форгэл

(стоя у румпеля)

Вот, вот они! Похожие на чаек,

Но с человеческими головами,

Мужскими или женскими. Парят

Над волнами, как будто ожидая

Товарищей; потом, собравшись вместе,

Умчат своим таинственным путем.

Еще - еще одна - теперь их пять;

Мне кажется, я слышу голоса,

Но речи их пока еще невнятны.

Нет, внятны! Вот одна из них сказала:

«Мы превратились в птиц. Ах, как легко!»

50

Другая отвечает: «Может быть,

Теперь мы сыщем край, куда стремились».

А третья спрашивает: «Как ты умер?»

И слышит: «Я зарезан был во сне».

И вдруг все закружились и взлетели

Над мачтой, и какая-то копуша

За ними с криком: «Я убита тоже,

И я хочу теперь соединиться

С моим любимым, чтоб кружиться в небе,

Чтобы блуждать средь ветреных долин,

Средь облаков идущего рассвета».

Но почему они как будто медлят

И ждут чего-то? Почему не мчатся

Навстречу долгожданному покою

В стране желанной?

(кричит)

Эй, чего вы ждете?

Зачем вы медлите - теперь, когда

Вы стали легче и счастливей ветра? -

Не слышат. Слишком высоко кружат.

Но в чем же промедленья их причина?

Возвращаются матросы. С ними -Дектора.

Форгэл

(повернувшись и увидев ее)

Зачем ты смотришь на меня так странно?

Ведь ты не сердце мира. Нет, нет, нет!

Не о тебе мне говорили птицы.

Я землю бы, как яблоко, разгрыз,

Чтоб только ту найти.

Дектора

Я - королева

И требую отмщения за мужа

И наказанья этим, что посмели

Меня коснуться.

(вырывается из рук матросов, державших ее)

Отпустите руки!

Форгэл

Увы, она отбрасывает тень!

Откуда ты и как сюда попала?

51

Они ведь не могли ко мне прислать

Земную женщину.

Дектора

Зачем случилось,

Что буря, потопившая мой флот

С сокровищами девяти провинций,

Не утопила и меня? Зачем

Дано узнать мне худшую утрату?

Но я жива - и требую отмщенья,

Жестокой кары требую для тех,

Кто поднял руку на него.

Форгэл

Все это

Предвидено и взвешено давно

Следящими за нами сквозь туман

Глазами мудрыми, - предречено

Устами золотых бесстрастных масок,

Бормочущих в таинственных могилах;

Они все так устроили на свете,

Что замыслы могучих королей -

Пыльца на крыльях бабочки, что в мире

Важны всего две вещи - смех и слезы,

Что каждый должен на своих плечах

Нести свою судьбу.

Дектора

Пустые речи!

Я знать хочу, ты дашь ли мне отмщенье.

Форгэл

(про себя)

Когда она поймет иль угадает,

Что я не отпущу ее ...

Дектора

Что, что?

Пробормочи еще раз: не отпустишь?

Я - королева!

52

Форгэл

Как ты не прекрасна,

Я дать тебе свободу был бы рад;

Но это невозможно. Если б я

Вернул тебе корабль и дал матросов,

И если бы корабль, расправив парус,

Поплыл домой, - внезапный буйный ветер

Поднялся бы и страшная волна

Плеснув до неба, погасила звезды

И бросила бы твой корабль обратно -

Бортом к борту с моим, и ты бы снова

Стояла здесь на палубе, как ныне.

Дектора

Должно быть, вы совсем с ума рехнулись

От странствий в этих нелюдимых водах?

Форгэл

Нет, королева, я в своем уме.

Дектора

Что это за таинственная буря

Поднимется, чтобы меня вернуть?

Вы бредите?

Форгэл

Нет, я в своем уме.

Но мне порою слышны голоса

Тех вечных духов, что следят за нами

С неведомых времен... Безмолвной ночью

Они со мной как будто говорят.

Дектора

Они тебе и приказали это -

Взять в плен меня?

Форгэл

Мы оба - ты и я -

Захвачены одною ловчей сетью.

Они и разбудили эту бурю,

Что принесла тебя сюда; они

Мне обещали вечную любовь,

53

Которой в мире нет, они мне дали

Вот эту заколдованную арфу,

Могущественней солнца и луны

И зыбкой сети звезд, - чтобы никто

Не отнял у меня тебя.

Дектора

(сперва с дрожью отступив от мачты, на которой висит

арфа, но потом рассмеявшись)

На миг

Твой бред о соглядатаях и арфе

Могущественней звезд меня встревожил.

Но лишь на миг. Как можешь ты принудить

Дочь королей и внучку королев

Любить себя?

Форгэл

Пока твои уста

Не назовут меня своим любимым,

Я не коснусь их.

Дектора

Муж мой и король

Погиб у ног моих, а ты со мною

Толкуешь о любви.

Форгэл

Здесь, в этих водах

Нарушилось течение времен,

И миг прошедший более не властен

Над следующим.

Дектора

О, я понимаю:

Ты - чародей, владеющий искусством,

Полученным от демонов морских,

Так завораживать бряцаньем струнным,

Чтоб я, себя не помня, поневоле

Тебя поцеловала.

Форгэл

Нет, ты волей

Отдашь мне поцелуй.

54

Дектора

Я не боюсь -

Пока есть волны, чтоб утопиться,

Или веревка - завязать петлю.

Но хватит слов. Взгляни в мое лицо

И убедись: в нем страха нет.

Форгэл

Как хочешь.

Но ни тебе, ни мне не разорвать

Ту золотую сеть, что нас поймала.

Дектора

Нет в мире ничего, что стоит страха.

(Проходит мимо Форгэла и на мгновение заглядывает ему

в лицо)

Я это знаю.

(Неожиданно взбегает на возвышающуюся часть палубы)

Вот, я не боюсь,

Я - королева.

(Становится ногами на фальшборт)

Дурень, жалкий дурень!

Ты поглядел в лицо мне, но не понял,

Что я задумала. Я прыгну прежде,

Чем ты пошевелишь рукой.

Форгэл

(складывая руки на груди)

Зачем?

Нас держат руки посильнее этих.

Теперь, что хочешь, делай, королева -

Не выпрыгнуть из золотых сетей.

Первый матрос

Топиться нет нужды. Коль пожелаешь

Простить нас и сумеешь проложить

Нам путь назад по звездам, мы сейчас же

Покончим с ним.

Дектора

Я это обещаю.

55

Первый матрос

Никто не будет защищать его.

Эйбрик

Я буду. И пока он не очнется

От грез своих и не достанет меч,

Сам буду биться.

Первый матрос

Одного осилим.

Матросы сбивают Эйбрика с ног. Они замахиваются мечами на Форгэла,

который держит в руках арфу, готовясь играть. Неожиданно начинает темнеть.

Матросы в страхе останавливаются.

Второй матрос

Черт! Он наслал затменье на луну.

Дектора

Дамасский меч с бесценной рукоятью -

Тому, кто первым нанесет удар!

Первый матрос

Я буду первым.

(Делает шаг к Форгэлу с занесенным мечом и вдруг

отшатывается)

Это лунный серп

Горит в его руках.

Второй матрос

Волшебный пламень,

Чтобы спалить того, кто подойдет.

Дектора

Галеру, нагруженную плодами,

Что слаще и пьяней вина, - тому

Кто насмерть поразит его.

Первый матрос

Смелей!

Один удар - и колдовство исчезнет

С ним вместе.

56

Второй матрос

Будь луна иль головешка

В его руках, но я его сражу!

Другие матросы

И я! И я! И я!

Форгэл начинает играть.

Первый матрос

(внезапно впадая в грезу)

Ты говорил,

Что на борту соседнем есть покойник,

И надо бы пойти его оплакать.

Он умер как-то вдруг.

Второй матрос

Да, да, идем.

Мы сотворить по нем должны поминки.

Дектора

Он их заклял друидским заклинаньем,

Чтоб грезили они.

Второй матрос

Но для поминок

Нам нужен эль - хороший темный эль.

Первый матрос

Я видел на борту бочонок эля.

Не помню, был он светлым или темным.

Третий матрос

Как причитать по мертвому, когда

Мы даже, как зовут его, не знаем?

Первый матрос

Пошли сначала, по дороге вспомним.

Покойник умер тыщу лет назад,

А до сих пор, бедняга, не оплакан.

57

Второй матрос

(начиная причитать по покойному)

О-хо-хо-хо! О-хо! Сломался дуб,

И птички разлетелись!

Все матросы

(подхватывая)

О-хо-хо!

(Уходят, причитая)

Дектора

Обороните нас, о боги предков!

Эйбрик поднимается с палубы. Медленно, как во сне, он начинает озираться

в поисках своего меча.

Эйбрик

Где меч, что выпал из моей руки,

Когда я вдруг услышал весть? Ах, вот он!

Эйбрик медленно идет к мечу, но Дектора опережает его и сама поднимает

меч.

Отдайте, королева.

Дектора

Он мне нужен.

Эйбрик

Зачем вам меч? А, впрочем, забирайте.

Раз он убит, мне больше меч не нужен.

Все, все пропало.

Один из матросов

(зовет с другого корабля)

Эйбрик, к нам, сюда!

Напомни, по кому сейчас поминки.

Эйбрик

(наполовину Декторе, наполовину сам себе)

Как звали короля? Артур Британский?

Нет, не Артур... Теперь я вспоминаю.

То был золоторукий Иолан,

58

И умер он от горя, потеряв

Свою похищенную колдовством

Супругу-королеву. А потом

Он был убит. О-хо-хо-хо! О-хо!

Наш златорукий Иолан скончался!

(Уходит)

В то время, пока он говорит, и в части следующего эпизода с другого корабля

слышатся причитания матросов. Дектора стоит перед Форгэлом с поднятым

мечом.

Дектора

Сейчас я с колдовством твоим покончу.

Бе голос становится смутным, как во сне. Она медленно опускает меч и, в

конце концов, роняет его. Распускает волосы, снимает корону и кладет ее на

палубу.

Пусть этот меч положат с ним в могилу.

Он бился им. Я пряди распущу

И горько закричу, ломая руки.

Он гордым и веселым раньше был,

Голубоглазым, сильным, быстроногим.

Его убили тыщу лет назад.

О смелый мой!..

Форгэл меняет мелодию.

Нет, всё иначе было.

Его убили на моих глазах...

О златорукий Иолан любимый!

Как громко он смеялся. Боже мой!

Смеялся... Почему я так сказала?

Звук этой арфы мне напомнил всё.

Зачем они набросились так злобно,

Рубя мечами золото доспехов?

Форгэл

Меня вы узнаете, госпожа?

Я тот, по ком вы плачете.

Дектора

Неправда.

Золоторукий Иолан убит.

О горе мне!

59

Форгэл

Так говорили после.

Но я вам докажу, что гробокопы

В безумном ослеплении зарыли

Лишь золотой доспех. Внемлите струнам

Смеющейся в моих руках луны,

И вы узнаете мой лик и голос.

Вы им внимали сотни лет подряд,

Припомните.

Вздрагивает, прислушиваясь к птичьим крикам. Арфа выскальзывает

из его рук.

Что нужно этим птицам?

Зачем вы так захлопали крылами?

О чем кричите вы, кружась над мачтой?

Браните? Упрекаете? Смеетесь

Над тем, что я в ней пробудил любовь

Волшебной музыкой? Я вам отвечу:

Так мне велели голоса и сны,

Посланники от Тех, Живущих Вечно.

И как я мог им не повиноваться?

Так в чем вы упрекаете меня?

Дектора

(смеясь)

Вот истинно неслыханное чудо:

Должна я плакать по тому, кто жив,

Над крепким и здоровым убиваться.

Форгэл

Так в чем же причиненное мной зло?

Вы видите - она развеселилась.

Нет, в ваших криках вовсе не упрек.

В плесканье крыльев - радость, а не горе,

В гортанных кликах - свадебная песнь.

Но если и упрек, я вам отвечу:

Средь вас нет никого, кто бы любил

Иначе. Называйте это страстью,

Великодушьем или благородством,

По сути, это все - обман, уловка,

Чтоб лестью женщину переупрямить.

Любовь - война. В ней хитрость и коварство.

Вы скажете, она по доброй воле...

60

Дектора

Зачем ты отворачиваешь взор

И прячешь от меня свое лицо,

Мой вечно ненаглядный?

Форгэл

О печаль!

Дектора

Я сотни лет любила не тебя ли?

Форгэл

Но я - не златорукий Иолан.

Дектора

Не понимаю. Мне твое лицо

Знакомее, чем собственные руки.

Форгэл

Я обманул тебя.

Дектора

Не правда разве,

Что ты родился сотни лет назад

На острове, где Энгусовы дети,

Блаженные, танцуют под луной,

И ты меня возьмешь туда?

Форгэл

Прости.

Я обманул.

Дектора

Как это может статься?

Ты смотришь на меня с такой любовью.

Ужели ты принадлежишь другой?

Форгэл

О нет!

61

Дектора

А если даже это так,

Что мне за дело? Пусть их будут толпы;

И думать не хочу о них. Молчи!

Упрямы женщины и своенравны,

Им лестью головы вскружить легко;

Вот почему влюбленные боятся

Сказать всю правду.

Форгэл

Суть совсем не в том.

Поверь, я так виновен перед тобой,

Что никакая мера не вместит

Моей вины.

Дектора

К чему признанья эти

Теперь, когда душа моя плывет

И тело начинает смутно грезить?

О чем бы ты мне не желал сказать -

Что ты околдовал меня коварно,

Или убил возлюбленного друга

У ног моих, - я слушать не хочу.

Вчера, а не сегодня это было.

Довольно! Уши я свои заткну -

Вот так, смотри же.

Пауза.

Отчего ты плачешь?

Форгэл

Я плачу оттого, что у меня

Нет ничего для глаз твоих прекрасных,

Помимо ветхих мачт и волн пустынных.

Дектора

О, подними же на меня глаза!

Форгэл

Я плачу оттого, что здесь лишь ночь,

А не резной сияющий чертог

Из золота и драгоценной кости.

62

Дектора

Мне бы наскучил золотой чертог

И опостылела бы кость резная.

Хочу, чтоб в мире были я и ты,