Author: Перцов В.

Tags: поэзия биографии академия наук ссср издательство наука жизнеописание биографии поэтов маяковский поэзия ссср

Year: 1971

Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

/'/7

И

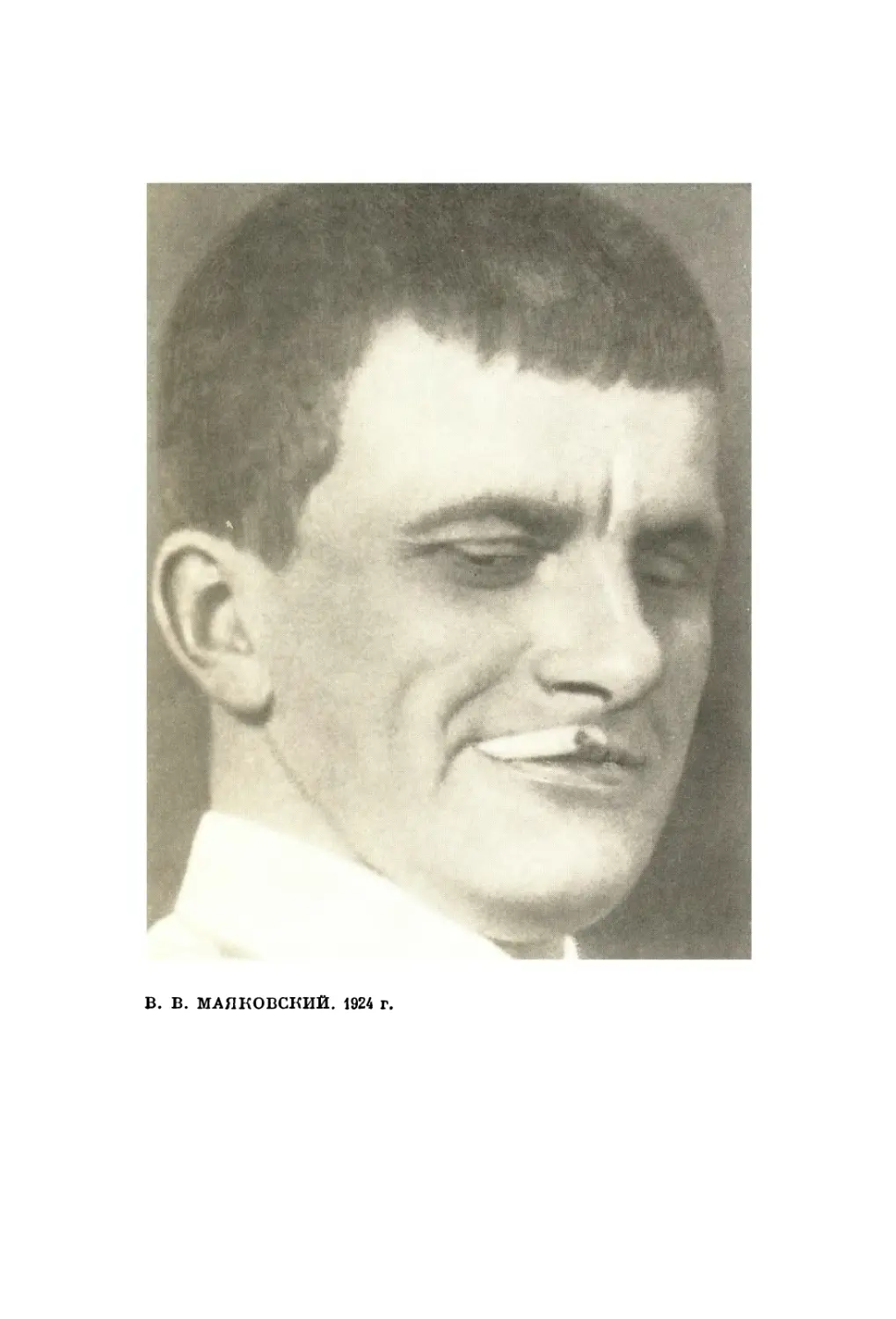

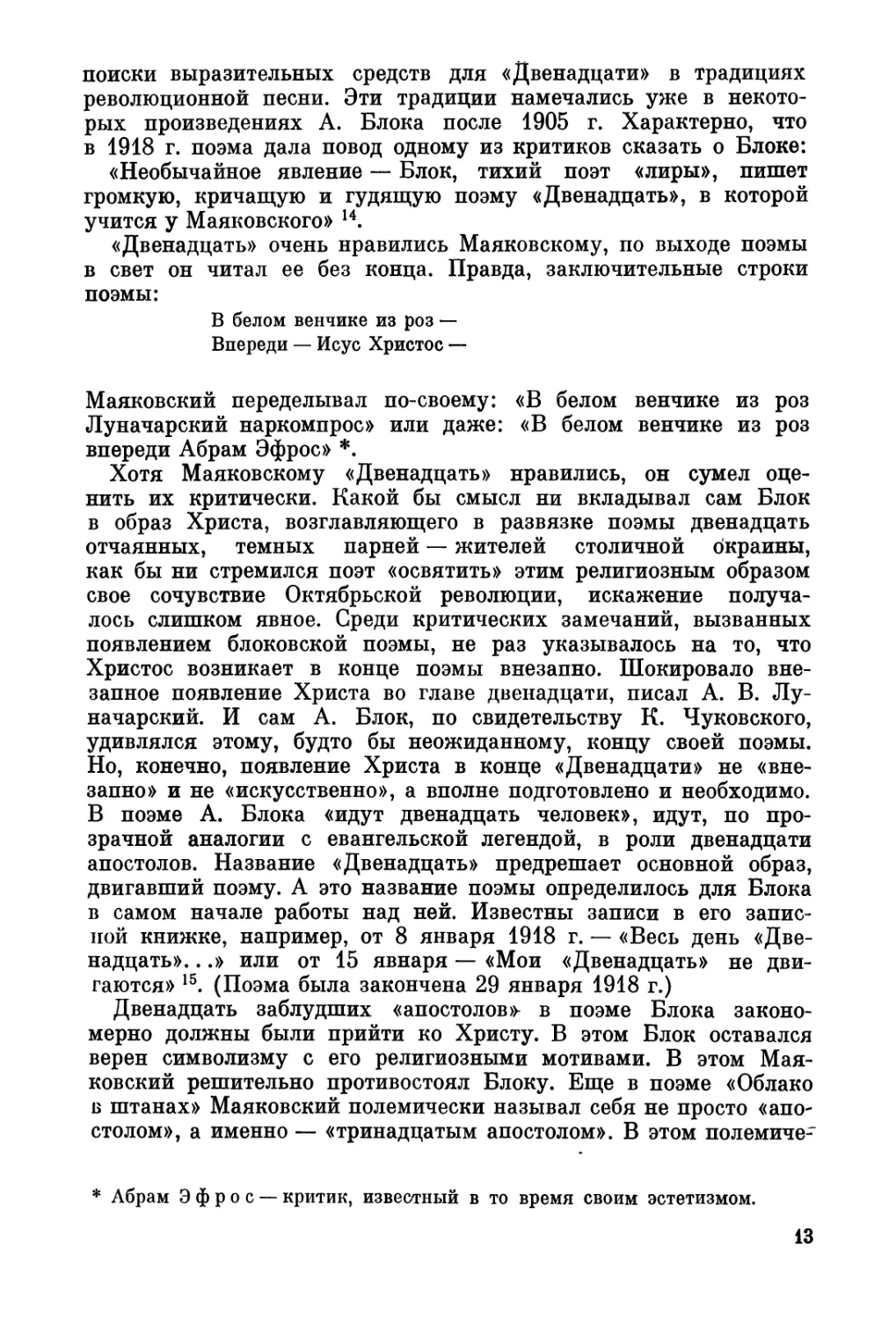

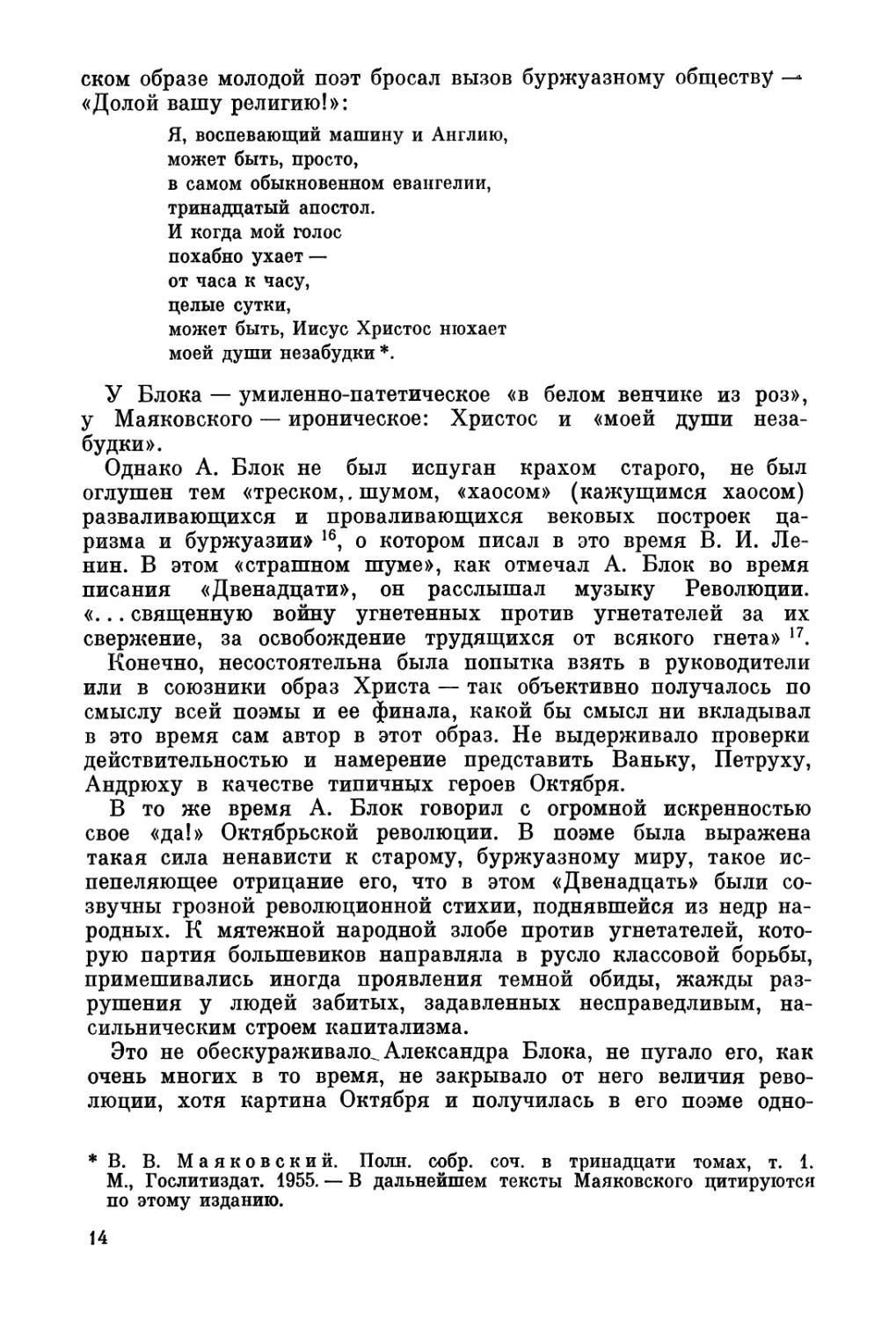

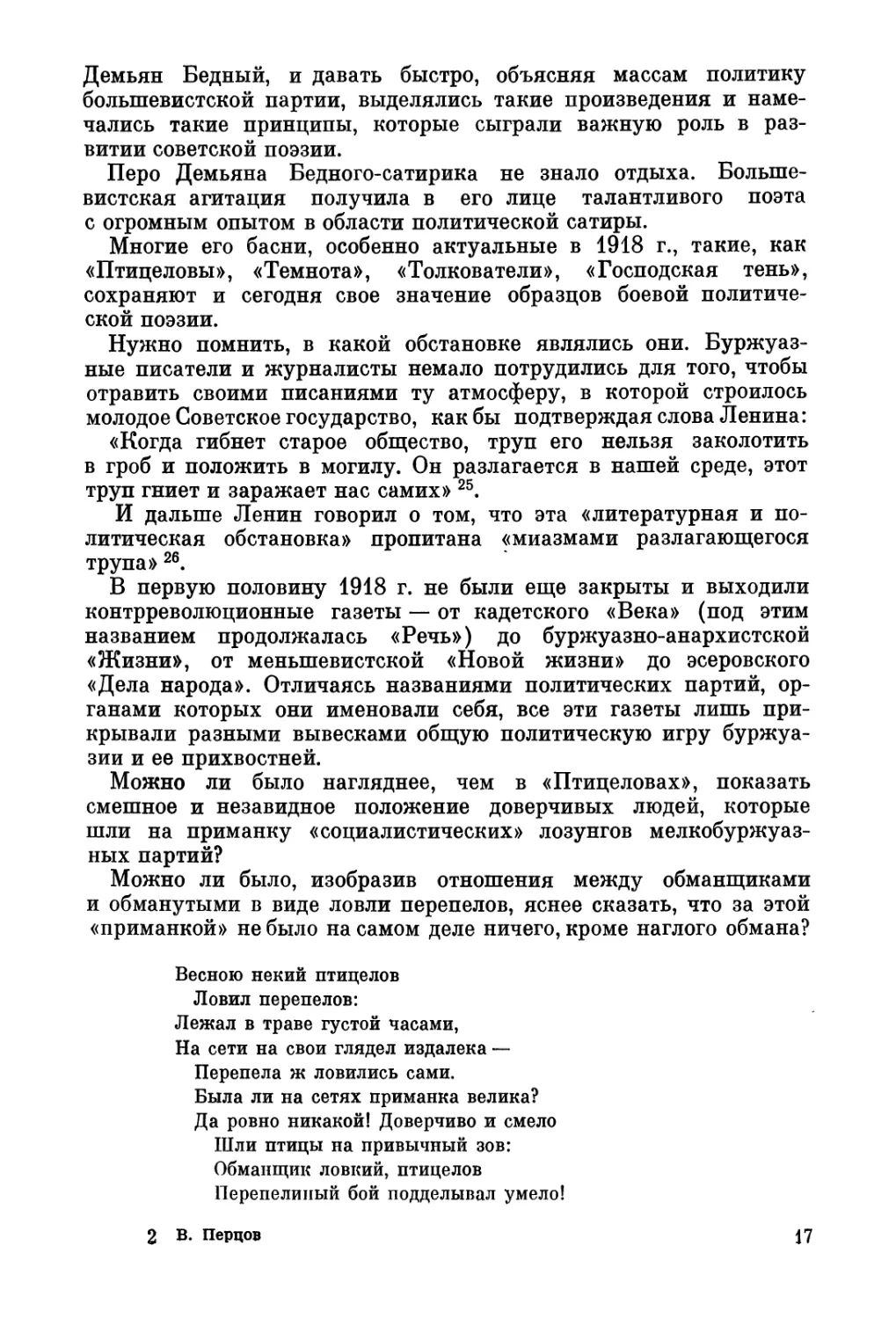

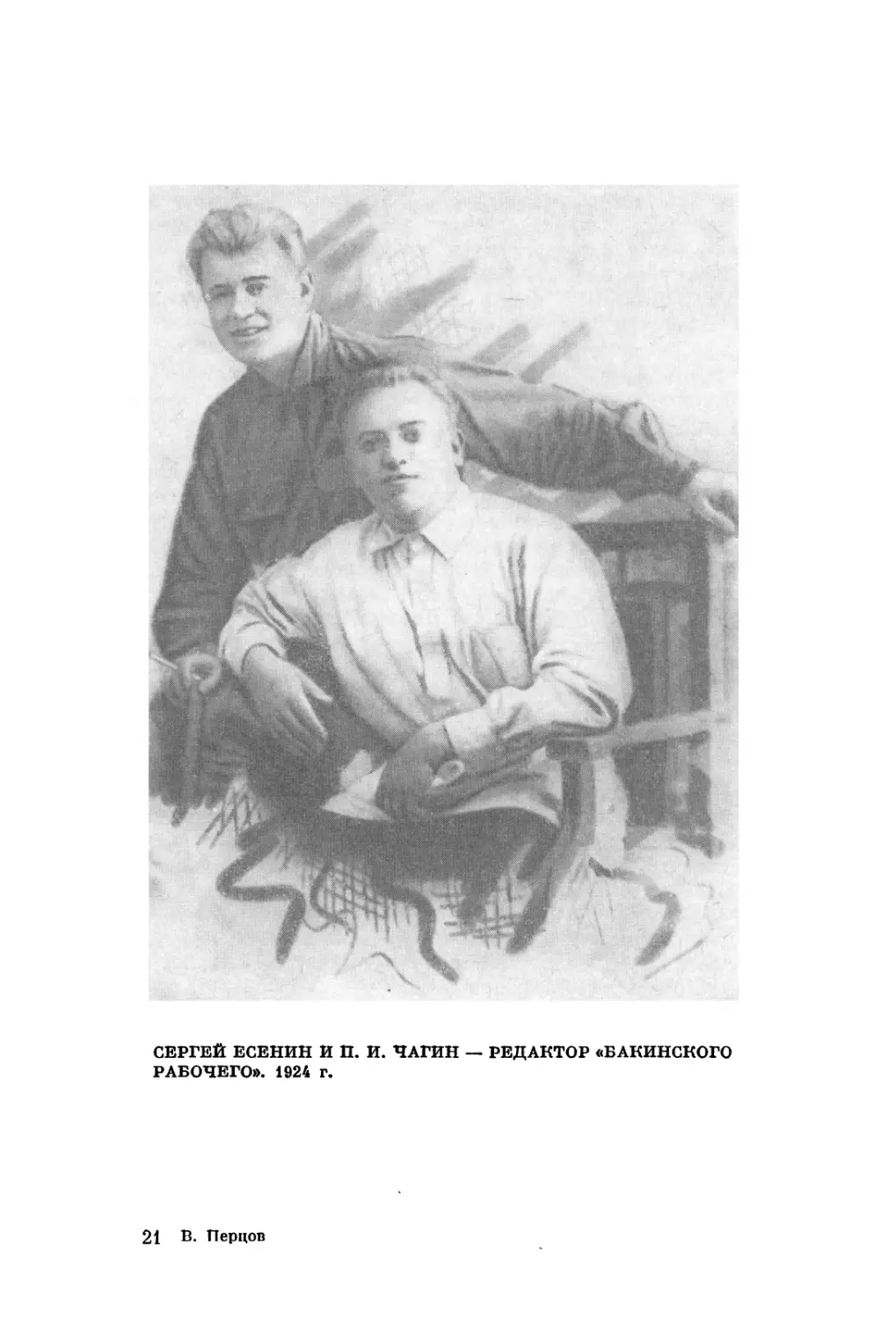

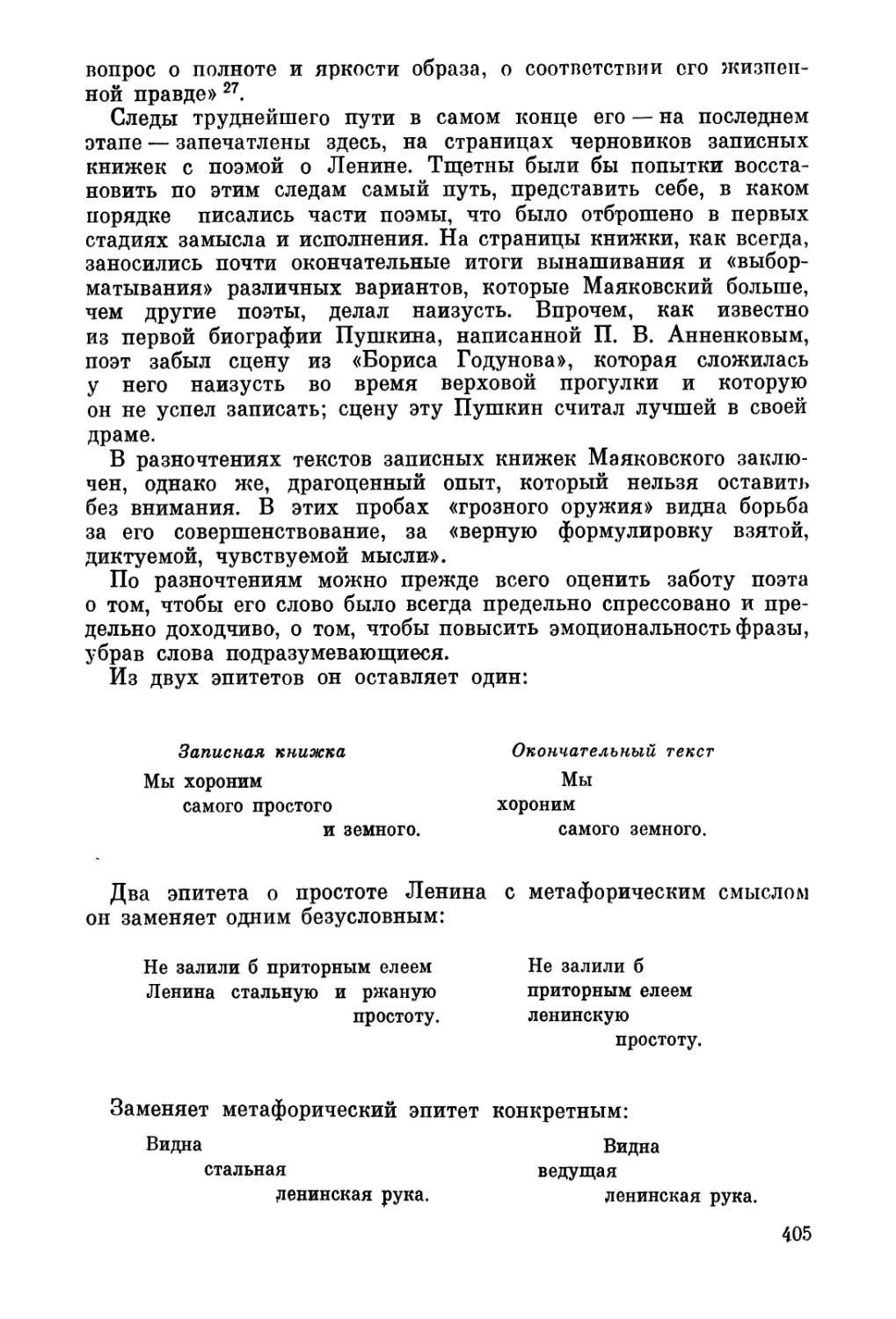

В. В. МАЯКОВСКИЙ. 1924 г.

В. ПЕРЦОВ

МАЯКОВСКИЙ

Жизнь и творчество

(1918—1924)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1971

7-2-2 20-БЗ-46-69

1 ПОДСТУПЫ

СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ И ПОЭЗИЯ МАЯКОВСКОГО

Переход на сторону народа после Октябрьской революции лучших представителей интеллигенции и борьба в искусстве. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Письмо Александра Блока Зинаиде Гиппиус. Поэтическое кредо Демьяна Бедного. Басни Демьяна Бедного против меньшевиков и эсеров. Антирелигиозные произведения Демьяна Бедного. Позиция М. Горького. Переезд Маяковского из Петрограда в Москву. Работа в кино. «Хорошее отношение к лошадям». Положение страны в середине 1918 г. Обострение классовой борьбы и «Ода революции».

Маяковский чувствовал мир в его целом. Он жил общим. Молодой поэт не был еще призван на военную службу, когда в начале 1915 г. он горячо, страстно высказался по «текущему моменту» — об отношении к первой империалистической войне в стихотворении «Я и Наполеон». В первой его строке он иронически приводит свой точный московский адрес для того, чтобы подчеркнуть свою прописку в «буре-мире»:

Я живу на Большой Пресне,

36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется — какое мне дело, что где-то в буре-мире взяли и выдумали войну?

— «Кажется — какое мне дело...» Но Маяковский не мог быть поэтом, если бы ему не было дела до всего в мире. Его поэтическое «Я» включало в себя историю как личное переживание. Борьба личного и общего раскрывалась диалектически в естественном творческом единстве его поэзии. Общественная жизнь и личные переживания создавали неделимый пафос его лирики политической и любовной. Иногда трудно сказать, где кончается одна и начинается другая. В литературной биографии Маяков

5

ского история, политика — по фон, а почва, питающая своими соками его творческую эмоцию, плоть его образности, размах фантазии.

Победа Октября поставила поэта лицом к лицу с проблемой связи поэзии и жизни, перед «великим вопросом о противоречии искусства и жизни», по слову Александра Блока, вставшим «с новой остротой и силой в великую эпоху, подобную нашей» Ч

История, понятая поэзией Маяковского, займет в этой книге законное место необходимой предпосылки, без которой не может быть понята поэзия Маяковского и закономерность творческой эволюции его мировоззрения и стиля.

*

Если бы требовались еще доказательства для опровержения буржуазной теории «чистого искусства», «искусства для искусства», то их можно было бы почерпнуть в художественной практике и общественном поведении наиболее рьяных проповедников этой теории, которая перешла вместе с прочим реакционным хламом старого мира в новую Россию после Октября. «Все, кого революция Труда низвергла, — шипели и готовили месть, — писал А. В. Луначарский в 1918 г. в журнале «Пламя». — Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал, — отдали своё сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее же-ланному «порядку»...» Против тех людей искусства, которые затаились по ту сторону баррикад или старались держаться «над схваткой», обращал первый народный комиссар просвещения свои пламенные обличения:

«Что такое ваша «красивенькая красота» по сравнению с бурной, стихийной красотою творимой жизни? Но близорукие видят только изъяны, только шрамы на прекрасном лике которого охватывают, как лилипуты, один квадратный вершок» 2.

Однако изнеженные поклонники «красивенькой красоты» — те, которые еще не удрали в привычный для господ-эксплуататоров заграничный климат и пребывали на земле родины, оказались далеко не столь «слабодушными». Напротив, они стали проявлять такую «общественную активность» клеветников молодой Советской России, что это как будто никак не вязалось с их всегдашней проповедью безразличия^ художника к общественной жизни. Конечно, они лгали тогда и продолжали лгать теперь, но уже с остервенением собственников, чьи привычки оказались вдруг нарушенными. «С Россией кончено...», — затягивали они панихиду по своей помещичьей, фабрикантской России. «Ее напоследях мы сами прогалдели, проболтали, про-лузгали, пропили, проплевали...» 3, — голосили они на светлом празднике трудного рождения социалистической России Советов.

6

Стилисты и стилизаторы перевооружались. Алексей Ремизов хотел свое изысканное искусство теперь приспособить не только для «избранных», его кликушеское «Слово о погибели земли русской» кощунственно пыталось опереться на великую патриотическую традицию «Слова о полку Игореве». В мае 1918 г. вышла книжка Зинаиды Гиппиус «Последние стихи» — последние, написанные в России, перед бегством за границу. Последние, потому что безумная злоба, ненависть к народу душила эту «тонкую» «философскую натуру», лишила ее дара речи. Зинаида Типпиус с исступлением самоубийцы и холодной жестокостью карателя воспевала нагайку для русского народа:

Мне пуля — на миг... А тебе нагайки, Тебе хлысты мои — на века!4

И еще:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь!5

Вот какой стала «красивенькая красота» тех, кто, подобно этой «даме из общества», славил до Октябрьской революции в своих стихах «то, чего нет на свете». Этим можно было заниматься «до», а «после» все в мире приняло иной вид. По всей земле от Октябрьской революции в России прошла глубокая трещина. От нее и русская интеллигенция разломилась на две неравные части.

Чувство неблагополучия всего уклада жизни издавна пронизывало творчество Александра Блока — великого русского поэта XX в. И до, и после Октября старый мир испытал на себе всю силу его давно накопленной ненависти. Александр Блок был одним из тех образованных людей, которые сразу же после Октября честно и восторженно перешли на сторону народа.

Зинаида Гиппиус была связана с А. Блоком долгими литературными отношениями в русском символизме. Она послала А. Блоку свою новую книжку, может быть, как своего рода вызов. Получив «Последние стихи», А. Блок написал Зинаиде Гиппиус письмо. Несмотря на недосказанности и не всегда понятные намеки, характерные для условного, туманного языка, каким писали символисты, в письме А. Блока с огромной искренностью ставился, по сути дела, тот же политический вопрос, что и в обличении Луначарского: почему вы видите только изъяны, только шрамы на прекрасном лике новой творимой жизни? А. Блок писал:

«Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы — меня; я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности», которой в Вас не меньше, чем во мне.

7

«Роковая пустота» есть и во мне и в Вас. Это — или нечто очень большое, и — тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.

Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-ый, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только, рядом с второстепенным, проснулось главное...

В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.

Великий Октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть во много раз больше» 6.

Письмо помечено датой: 31 мая (1918 г.). Оно осталось неотправленным— и это хорошо: оно все равно не дошло бы до адресата, осталось бы не понятым, а мы лишились бы замечательного человеческого документа. Октябрь для А. Блока был исполнен величия, для 3. Гиппиус был проклятьем. «Великий Октябрь» — это формулировка Блока. Слова из частного письма. Александр Блок и Зинаида Гиппиус. Они были в разных лагерях. Великий Октябрь разрубил то, что их связывало.

Зинаида Гиппиус вспоминала, находясь в эмиграции:

«Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось — чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж, смириться, молчать, ждать? Все хватались за что кто мог. Не могли не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные пи сатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.

Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!) объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.

8

Пауза. Потом:

— Нет. Я, должно быть, не приду.

— Отчего? Вы заняты?

— Нет. Я в такой газете не могу участвовать.

— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.

— Вот война, — слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. — Война не может длиться. Нужен мир.

— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?

— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.

У меня чуть трубка не выпала из рук.

— И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

- Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира...» 7

Александр Блок перешел на сторону народа и честно сказал об этом в статье «Интеллигенция и Революция», статье, которая в те дни — в январе 1918 г. — звучала громко для представителей художественного мира. Статье гениальной искренности и обличительной силы: почему вы видите только изъяны, только шрамы на прекрасном лике новой творимой жизни? «Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и^ кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная «а догм этическая догматика», приправленная снисходительной душевностью. За душевностью — кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» 8.

Так он писал, «темно», но не вяло, а страстно.

В январе 1918 г. А. Блок закончил свою знаменитую поэму «Двенадцать». Она произвела сильное впечатление в литературной среде. Это было первое крупное произведение, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции. В нем сказалось страстное желание А. Блока своим поэтическим словом помочь народу в его борьбе. С необычайной силой прозрения и презрения говорил А. Блок в своей поэме о старом, бур-

9

жуазном обществе, создавая уничтожающий образ-символ:

Стоит буржуй на перекрестке

И в воротник упрятал нос.

А рядом жмется шерстью жесткой

Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,

• Стоит безмолвный, как вопрос.

И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост.

Старый мир — «безродный пес». Этот образ все нарастает к концу поэмы, обогащаясь разными оттенками в эпитетах — «голодный», «холодный», «паршивый», «нищий», «шелудивый». У врагов революции, последышей старого мира, нет родины, они безродные отщепенцы, говорил этим клеймящим образом Блок-сатирик.

Сокрушительная издевка была и в том, что слова плаката «Вся власть Учредительному Собранию» рифмовались с такой «гримасой» буржуазного быта, оставшейся от прошлого:

... И у нас было собрание...

... Вот в этом здании...

... Обсудили —

Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...

... И меньше — ни с кого не брать...

... Пойдем спать.. .9

Учредительное собрание политических проституток буржуазии, только что разогнанное большевиками, закономерно сближено с этим, другим «собранием». Силу этого сатирического образа блоковской поэмы можно в полной мере оценить, сопоставив его с «последними стихами» Зинаиды Гиппиус, плакальщицы русской буржуазии:

Наших дедов мечта невозможная,

Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание, — Учредительное Собрание, — Что мы с ним сделали? . .10

Нетрудно понять ярость, которую вызвала у декадентской поэтессы поэма А. Блока. Иронически представлен в блоковской поэме «писатель», может быть, А. Ремизов — автор «Слова

10

о погибели земли русской^:

А это кто? — Длинные волосы

И говорит вполголоса:

— Предатели!

— Погибла Россия!

Должно быть, писатель —

Вития.. .н

Рыцарски-романтически настроенный к революции, Блок умел видеть типическое, как реалист: тут и «долгополый... товарищ поп», и «барыня в каракуле», осмеянные легко и как бы между прочим, — это не столько характеры, сколько обстоятельства.

Вся критическая, разоблачающая старый мир и слуг капитала, часть картины сильна и правдива — до деталей. Однако Блок стремится показать и представителей нового мира — двенадцать красногвардейцев, которые идут ночным дозором по революционному Петрограду. Блок видит в этих «апостолах» революции прежде всего силу разрушительную — и не боится этого, потому что знает, что революция не идиллия. «Вдаль идут державным шагом» его красногвардейцы. «Державным» — в этом эпитете осознана мощь народных масс, ставших хозяевами своей судьбы. Замечательно то, что среди своих героев — представителей революционной стихии — А. Блок сумел почувствовать нарождение новой дисциплины. Товарищи осуждают Петьку, не сумевшего общее поставить выше личного, —

Что ты, Петька, баба, что ль?

— Верно, душу наизнанку

Вздумал вывернуть? Изволь!

— Поддержи свою осанку!

— Над собой держи контроль!

И дальше — довод, показывающий, что среди красногвардейцев Блока есть люди разные и чувство исторической ответственности за судьбу родины не чуждо им:

— Не такое нынче время.

Чтобы нянчиться с тобой!

Потяжеле будет бремя Нам, товарищ дорогой!

Не шибко грамотны эти люди, иные рассуждения их могут вызвать только улыбку, но в обращении одного из красногвардейцев к тому же Петьке — «Бессознательный ты, право...» — нельзя не расслышать уважения к дисциплине, признания направляющей роли общих интересов.

Однако образы своевольной партизанщины заняли в поэме Блока место неисторическое среди тех героев, которые в дей

11

ствительности решали судьбу Октябрьской революции. Петька из ревности убивает Катьку. Блок сочувственно передает его человеческую трагедию, не скупясь на резкие реалистические детали в изображении героини:

Гетры серые носила,

Шоколад Миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла? 12

За темную, окаянную свою жизнь, за «зазнобушку-чернобро-вушку» Петруша распаляется на «буржуя» новым приливом ненависти. Поэт увидел и воплотил в совершенной художественной форме один из ликов революции, который для всего содержания революции был не главным, а для него — художника — главным, и под этим своим углом зрения он сумел сказать о главном и воспел революцию со всеми ее противоречиями, возвеличил «единственно законную, единственно справедливую, единственно священную, — по словам Ленина, — не в поповском, а в человеческом смысле слова священную войну угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета» 13.

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем...

Но все-таки автор «Двенадцати» не мог не осенить революцию образом Христа, потому что он так видел революцию, и написать ее иначе не мог: это было бы внутренне не правдиво.

Это образ не однозначный по своему смыслу и остающийся все-таки не вполне ясным, несмотря на сопоставление в литературе о Блоке всех разноречивых материалов и высказываний самого поэта. Не подлежит сомнению только одно — образ Христа в данном контексте укрепляет пафос концепции поэмы, утверждавший восторженное приятие революции. Для Блока с этим образом, по-видимому, было неразрывно связано представление о гуманизме. И в этом плане образ Христа был для Блока-художника незаменим, хотя чем-то не удовлетворял его.

Блок стремился к утверждению Октябрьской революции и в самой форме своего нового произведения. И в момент появления поэмы и в последующие годы критика отмечала в ней обращение А. Блока к солдатской песне, к частушке, значительное расширение словаря за счет «грубых», «площадных» выражений, прямую установку на демократического слушателя. Презрительное словечко «буржуй», рожденное революцией, грубый эпитет «паршивый пес» в новой поэме — невозможны в словаре прежнего Блока. Вполне закономерны были его

12

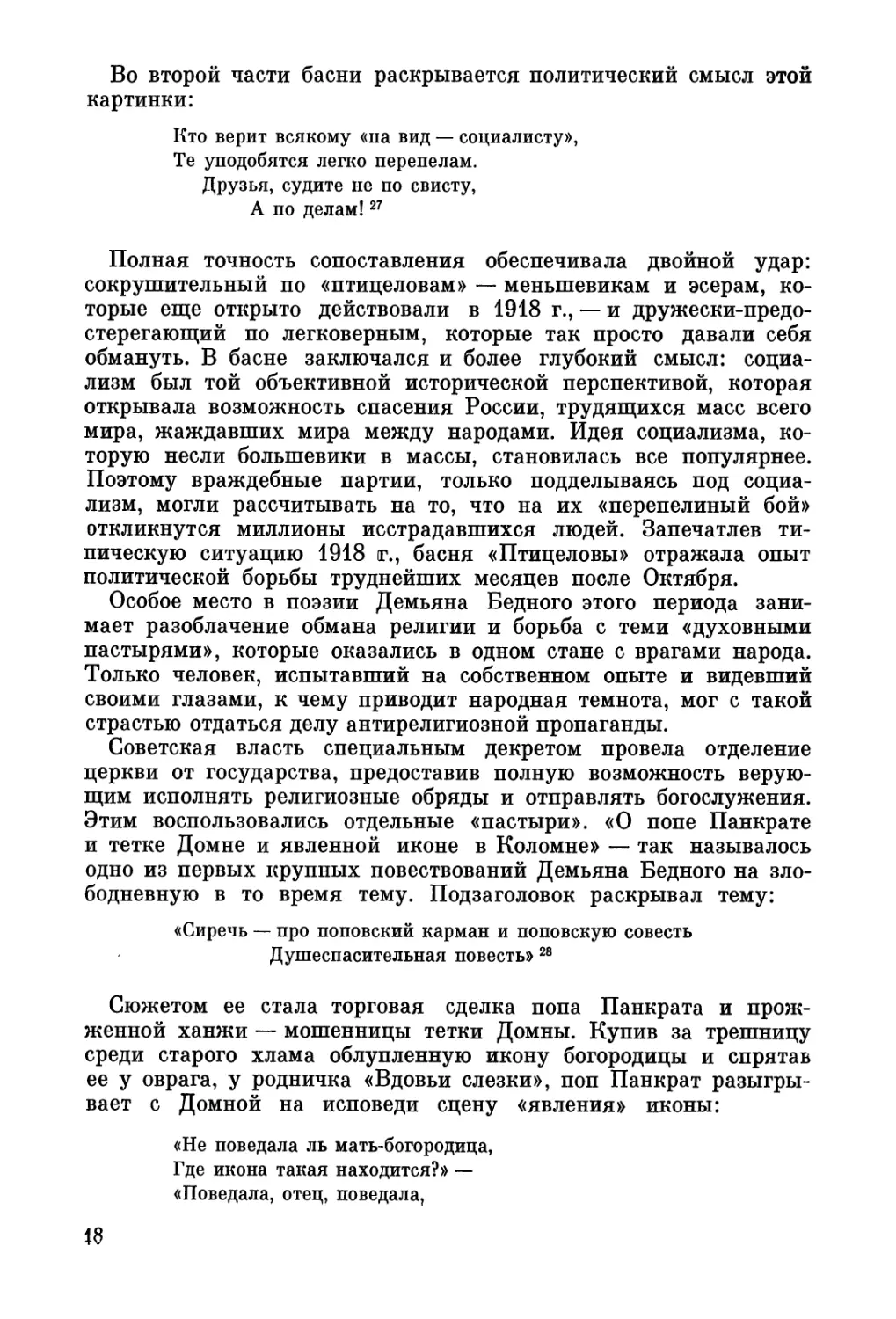

АЛЕКСАНДР БЛОК.- 1920 г.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. 1923 г.

поиски выразительных средств для «Двенадцати» в традициях революционной песни. Эти традиции намечались уже в некоторых произведениях А. Блока после 1905 г. Характерно, что в 1918 г. поэма дала повод одному из критиков сказать о Блоке:

«Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского» 14.

«Двенадцать» очень нравились Маяковскому, по выходе поэмы в свет он читал ее без конца. Правда, заключительные строки поэмы:

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос —

Маяковский переделывал по-своему: «В белом венчике из роз Луначарский наркомпрос» или даже: «В белом венчике из роз впереди Абрам Эфрос» *.

Хотя Маяковскому «Двенадцать» нравились, он сумел оценить их критически. Какой бы смысл ни вкладывал сам Блок в образ Христа, возглавляющего в развязке поэмы двенадцать отчаянных, темных парней — жителей столичной окраины, как бы ни стремился поэт «освятить» этим религиозным образом свое сочувствие Октябрьской революции, искажение получалось слишком явное. Среди критических замечаний, вызванных появлением блоковской поэмы, не раз указывалось на то, что Христос возникает в конце поэмы внезапно. Шокировало внезапное появление Христа во главе двенадцати, писал А. В. Луначарский. И сам А. Блок, по свидетельству К. Чуковского, удивлялся этому, будто бы неожиданному, концу своей поэмы. Но, конечно, появление Христа в конце «Двенадцати» не «внезапно» и не «искусственно», а вполне подготовлено и необходимо. В поэме А. Блока «идут двенадцать человек», идут, по прозрачной аналогии с евангельской легендой, в роли двенадцати апостолов. Название «Двенадцать» предрешает основной образ, двигавший поэму. А это название поэмы определилось для Блока в самом начале работы над ней. Известны записи в его записной книжке, например, от 8 января 1918 г. — «Весь день «Двенадцать». ..» или от 15 явнаря — «Мои «Двенадцать» не двигаются» 15. (Поэма была закончена 29 января 1918 г.)

Двенадцать заблудших «апостолов» в поэме Блока закономерно должны были прийти ко Христу. В этом Блок оставался верен символизму с его религиозными мотивами. В этом Маяковский решительно противостоял Блоку. Еще в поэме «Облако в штанах» Маяковский полемически называл себя не просто «апостолом», а именно — «тринадцатым апостолом». В этом полемиче

* Абрам Эфрос — критик, известный в то время своим эстетизмом.

13

ском образе молодой поэт бросал вызов буржуазному обществу «Долой вашу религию!»:

Я, воспевающий машину и Англию, может быть, просто, в самом обыкновенном евангелии, тринадцатый апостол.

И когда мой голос похабно ухает — от часа к часу, целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки *.

У Блока — умиленно-патетическое «в белом венчике из роз», у Маяковского — ироническое: Христос и «моей души незабудки».

Однако А. Блок не был испуган крахом старого, не был оглушен тем «треском,, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающихся и проваливающихся вековых построек царизма и буржуазии» 16, о котором писал в это время В. И. Ленин. В этом «страшном шуме», как отмечал А. Блок во время писания «Двенадцати», он расслышал музыку Революции. «... священную войну угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета» 17.

Конечно, несостоятельна была попытка взять в руководители или в союзники образ Христа — так объективно получалось по смыслу всей поэмы и ее финала, какой бы смысл ни вкладывал в это время сам автор в этот образ. Не выдерживало проверки действительностью и намерение представить Ваньку, Петруху, Андрюху в качестве типичных героев Октября.

В то же время А. Блок говорил с огромной искренностью свое «да!» Октябрьской революции. В поэме была выражена такая сила ненависти к старому, буржуазному миру, такое испепеляющее отрицание его, что в этом «Двенадцать» были созвучны грозной революционной стихии, поднявшейся из недр народных. К мятежной народной злобе против угнетателей, которую партия большевиков направляла в русло классовой борьбы, примешивались иногда проявления темной обиды, жажды разрушения у людей забитых, задавленных несправедливым, насильническим строем капитализма.

Это не обескураживало^ Александра Блока, не пугало его, как очень многих в то время, не закрывало от него величия революции, хотя картина Октября и получилась в его поэме одно

* В. В. Маяковский. Поли. собр. соч. в тринадцати томах, т. 1.

М., Гослитиздат. 1955. — В дальнейшем тексты Маяковского цитируются по этому изданию.

14

сторонней, хотя в ней и не было видно действия главной силы революции — рабочего класса и его партии. А. Блок стремился опоэтизировать революцию по-своему. Образы «ветра», «вьюги», «метели» в «Двенадцати» — органические образы блоковской лирики.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!18 —

этот образ, открывающий поэму, возникает вновь в конце ее, где «ветер с красным флагом разыгрался впереди...» «Сквозной» ветер дует и в лучших созданиях прежней блоковской лирики. В «Двенадцати» он разрастается в «мировой циклон»:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем.. ,19

Это двустишие стало плакатом, выпущенным к 1-й годовщине Октября.

В «Двенадцати» есть отступления, в которых то слышится внутренняя речь персонажей в передаче автора, то предостерегающее вмешательство в их поступки некоего ведущего, может быть, самого автора. Когда драма Петьки и Катьки — драма личная — получает трагическую развязку, автор напоминает своим героям о революционном долге:

Революцьонный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!20

Маршевая, волевая интонация ясно говорила о позиции самого поэта. Негодование в буржуазно-декадентском лагере и вызвала прежде всего эта политическая позиция, звучащая в блоковской поэме как лирическая нота.

В своем дневнике А. Блок записал 26 января 1918 г.:

«Впечатления от моей статьи («Интеллигенция и Революция»): Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот. Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, «которого мы любили», печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!)...» 21

«Стрельба по своим» — так пыталась «заклеймить» выступление Блока одна из буржуазных газет, выходивших в те дни22.

В те же дни А. Блок записывает в дневнике:

«Крылья у народа есть, а в уменьях и знаньях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда?» 23

«Двенадцать» были восприняты в 1918 г. в кругах буржуазной интеллигенции как поэтическое свидетельство того, что Александр Блок «перекинулся» к большевикам. В областях, оккупированных немцами по Брестскому договору и захваченных белыми, поэма А, Блока читалась и передавалась из-под полы,

15

как революционная прокламация. У Мариэтты Шагинян в повести «Перемена» есть эпизод, где на подпольном собрании, еще при власти белых на юге России, читаются «Россия и интеллигенция» и «Двенадцать» Блока — заветные книжки, пробравшиеся через фронты и кордоны из Советской России.

*

Если бросить взгляд на общую расстановку литературных сил в стане друзей и врагов Октябрьской революции в первые месяцы после ее победы, то не может не выступить на первый план по охвату своего воздействия на читателя, по необыкновенной активности фигура поэта — большевистского агитатора и просветителя, завоевавшего огромную популярность в солдатской, крестьянской и рабочей среде. Демьян Бедный — «мужик вредный» — так поэт родился на страницах большевистской «Правды».

Слово Демьяна Бедного — коренное русское, толковое, как в пословице, острое, вольное, как в частушке, всегда было обращено к миллионам людей труда. За Демьяном Бедным была сила числа: доходчивость его басен, сказок, песен — таких, как «Батрацкая», «Песня деда Софрона», «Девичья песня», «Казачья песня», как знаменитые. «Проводы», — была огромна.

Если Александр Блок искал пути к народу в своем произведении, посвященном Октябрьской революции, то поэзия Демьяна Бедного, форма его стиха, самый образ поэта органически были связаны с народом, с революцией.

Агитационно-поэтическая работа Демьяна Бедного облегчила в дальнейшем первые шаги Маяковского — «агитатора — горлана — главаря». О своих творческих принципах Демьян Бедный сказал:

Я не служитель муз:

Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.

Родной народ, страдалец трудовой, Мне важен суд лишь твой.

Ты мне один судья прямой, нелицемерный,

Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный, Ты, темных чьих углов я «пес сторожевой»!24

В этом поэтическом «кредо» Демьян Бедный, конечно, бросал вызов буржуазно-эстетскому лагерю. Стихи и басни Демьяна Бедного, множество его брошюр-сборников на самые острые политические темы, выходившие огромными тиражами при острой нехватке бумаги в 1918 г., великолепно выполняли боевые агитационные и просветительские задачи. Для буржуазно-декадентского лагеря Демьян Бедный был вне поэзии. Но он был неправ, говоря о себе: «Я не служитель муз». В той количественно огромной стихотворной продукции, которую должен был давать

16

Демьян Бедный, и давать быстро, объясняя массам политику большевистской партии, выделялись такие произведения и намечались такие принципы, которые сыграли важную роль в развитии советской поэзии.

Перо Демьяна Бедного-сатирика не знало отдыха. Большевистская агитация получила в его лице талантливого поэта с огромным опытом в области политической сатиры.

Многие его басни, особенно актуальные в 1918 г., такие, как «Птицеловы», «Темнота», «Толкователи», «Господская тень», сохраняют и сегодня свое значение образцов боевой политической поэзии.

Нужно помнить, в какой обстановке являлись они. Буржуазные писатели и журналисты немало потрудились для того, чтобы отравить своими писаниями ту атмосферу, в которой строилось молодое Советское государство, как бы подтверждая слова Ленина:

«Когда гибнет старое общество, труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих» 25.

И дальше Ленин говорил о том, что эта «литературная и политическая обстановка» пропитана «миазмами разлагающегося трупа» 26.

В первую половину 1918 г. не были еще закрыты и выходили контрреволюционные газеты — от кадетского «Века» (под этим названием продолжалась «Речь») до буржуазно-анархистской «Жизни», от меньшевистской «Новой жизни» до эсеровского «Дела народа». Отличаясь названиями политических партий, органами которых они именовали себя, все эти газеты лишь прикрывали разными вывесками общую политическую игру буржуазии и ее прихвостней.

Можно ли было нагляднее, чем в «Птицеловах», показать смешное и незавидное положение доверчивых людей, которые шли на приманку «социалистических» лозунгов мелкобуржуазных партий?

Можно ли было, изобразив отношения между обманщиками и обманутыми в виде ловли перепелов, яснее сказать, что за этой «приманкой» не было на самом деле ничего, кроме наглого обмана?

Весною некий птицелов

Ловил перепелов:

Лежал в траве густой часами,

На сети на свои глядел издалека —

Перепела ж ловились сами.

Была ли на сетях приманка велика?

Да ровно никакой! Доверчиво и смело

Шли птицы на привычный зов:

Обманщик ловкий, птицелов

Перепелиный бой подделывал умело!

2 В. Перцов

17

Во второй части басни раскрывается политический смысл этой картинки:

Кто верит всякому «па вид — социалисту», Те уподобятся легко перепелам.

Друзья, судите не по свисту, А по делам!27

Полная точность сопоставления обеспечивала двойной удар: сокрушительный по «птицеловам» — меньшевикам и эсерам, которые еще открыто действовали в 1918 г., — и дружески-предо-стерегающий по легковерным, которые так просто давали себя обмануть. В басне заключался и более глубокий смысл: социализм был той объективной исторической перспективой, которая открывала возможность спасения России, трудящихся масс всего мира, жаждавших мира между народами. Идея социализма, которую несли большевики в массы, становилась все популярнее. Поэтому враждебные партии, только подделываясь под социализм, могли рассчитывать на то, что на их «перепелиный бой» откликнутся миллионы исстрадавшихся людей. Запечатлев типическую ситуацию 1918 г., басня «Птицеловы» отражала опыт политической борьбы труднейших месяцев после Октября.

Особое место в поэзии Демьяна Бедного этого периода занимает разоблачение обмана религии и борьба с теми «духовными пастырями», которые оказались в одном стане с врагами народа. Только человек, испытавший на собственном опыте и видевший своими глазами, к чему приводит народная темнота, мог с такой страстью отдаться делу антирелигиозной пропаганды.

Советская власть специальным декретом провела отделение церкви от государства, предоставив полную возможность верующим исполнять религиозные обряды и отправлять богослужения. Этим воспользовались отдельные «пастыри». «О попе Панкрате и тетке Домне и явленной иконе в Коломне» — так называлось одно из первых крупных повествований Демьяна Бедного на злободневную в то время тему. Подзаголовок раскрывал тему:

«Сиречь — про поповский карман и поповскую совесть Душеспасительная повесть» 28

Сюжетом ее стала торговая сделка попа Панкрата и прожженной ханжи — мошенницы тетки Домны. Купив за трешницу среди старого хлама облупленную икону богородицы и спрятав ее у оврага, у родничка «Вдовьи слезки», поп Панкрат разыгрывает с Домной на исповеди сцену «явления» иконы:

«Не поведала ль мать-богородица, Где икона такая находится?» — «Поведала, отец, поведала,

Поведала, родименькой, поведала!» —

«В нечестивом ли граде, иль в чистом поле (Где обресться иконе приличествует боле)?» — «В поле, отец мой, в поле, В поле, родименькой, в поле!» —

«В открытом ли месте, в овраге ль сокрытом, Родничком целебным омытом?» — «В овраге, отец, в овраге,

В овраге, родименькой, в овраге!» — «Не в овраге ли нашем, у белых березок, У того ль родничка — «Вдовьих слезок»?»— «У «слезок», отец, у «слезок»!

У «слезок», родименькой, у «слезок»!» 29

Этот «святой» диалог не может не вызвать в памяти — пеки-торыми ритмическими совпадениями — некрасовскую «Песню убогого странника»:

Я хлебами иду — что вы тощи, хлеба?

G холоду, странничек, с холоду,

G холоду, родименькой, с холоду!

Я стадами иду: что скотинка слаба? G голоду, странничек, с голоду, G голоду, родименькой, с голоду!30

Сатирический перифраз интонаций трагической некрасовской сцены, где с такой силой звучал щемящий мотив безысходной народной нужды, звучал разоблачающе, подчеркивая бесстыдную спекуляцию на народной темноте.

В антирелигиозной пропаганде Демьян Бедный умел выставить на первый план ее общеполитический смысл.

В марте 1918 г. вышла в свет другая повесть в стихах Демьяна Бедного — «Земля обетованная». Книга эта характерна для своего времени.

Социализм — это «земля обетованная». Подобными выражениями пестрит печать тех лет. И друзья и враги революции пользовались этими «штампами», вкладывая в них одни — положительный смысл для характеристики целей борьбы: создания счастья, действительного «рая» на земле, другие — иронический, для выражения несбыточности, утопичности этих мечтаний. Демьян Бедный, всегда воевавший с лицемерными «толкователями» евангельской легенды, использует религиозные образы по-своему. Он взял старую, привычную форму для выражения нового содержания. Прием этот имел «агитаторское право на существование» 31 (выражение Энгельса). И он оправдал себя на известное время, донося до отсталых крестьянских масс в понятных для них образах смысл современных событий.

2*

19

Горький вспоминает, что Ленин «усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди» 32.

Этот недостаток писателя выражался не только в том, что он равнялся на отсталый эстетический вкус, не стремясь перевоспитать своего читателя, но и в том — одно связано с другим, — что он упрощенно изображал действительность, не раскрывал жизнь в ее глубинных противоречиях и, стало быть, не готовил читателя к их преодолению. Иные стихи его, оправданные «агитаторским правом на существование», существовали недолго, умирали. Упрощение вредило творчеству Демьяна и в первые годы утверждения Советской власти, когда этот недостаток был не так заметен, как впоследствии. Тем не менее Демьян Бедный, как поэт политический, добился многих подлинных поэтических удач в борьбе за идеи нового, советского общественного строя. Он имел полное право сказать о своей работе:

— «Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный...» И с таким же правом он мог высказывать от имени народа свое огорчение по поводу того, что не слышно бодрящего голоса любимого народом великого пролетарского писателя:

В дни рати трудовой святого торжества,

В дни рокового испытанья, Как слышать хочется бодрящие слова Тех, кем народные питались упованья33.

Это стихотворение называлось «Горькая правда». Еще в середине 1918 г. Горький переживал мучительные сомнения и колебания, искал у Ленина помощи, опоры, тех самых «бодрящих слов»... Впоследствии Алексей Максимович вспоминал об этом времени:

«До 18-го года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением» 34.

Общение с Лениным помогло Горькому найти верную дорогу и приблизиться к пониманию огромных созидательных перспектив революции.

В статьях Горького середины 1918 г. чувствовался определенный перелом:

20

«... я защищаю людей, искренность убеждений которых я знаю, личная честность которых мне известна, точно так же, как известна искренность их желания добра народу... о большевиках можно сказать нечто доброе, — я скажу, что, не зная, к каким результатам приведет нас, в конце концов, политическая деятельность их, психологически — большевики уже оказали русскому народу огромную услугу, сдвинув всю его массу с мертвой точки и возбудив во всей массе активное отношение к действительности, отношение, без которого наша страна погибла бы» 35.

Развернув большую культурно-просветительную и редакционную работу по подготовке издания классиков, Горький все же в первые годы после Октября стоял в стороне от активного участия в литературной жизни и организации сил литературы. Этот факт осложнил борьбу за утверждение в литературе передовых реалистических традиций и облегчил возможность временного захвата влияния в литературе людьми, чуждыми ленинским взглядам на задачи революционного искусства.

*

Матросы, красногвардейцы, рабочие, делегаты с фронта и от комитетов бедноты в деревне наполнили битком набитые аудитории, в которых проходили митинги и читались лекции о задачах Советской власти и судьбах революции, о строительстве новой, пролетарской культуры и революционном искусстве. В «Кафе поэтов» на Тверской, где выступали Д. Бурлюк и В. Каменский, тоже можно было встретить эту новую, демократическую публику в странном соседстве с завсегдатаями кафе — «бывшими людьми», оставленными революцией не у дел, спекулянтами, спешно заканчивавшими свои операции, чтобы удрать на гетманскую Украину...

В эти дни из Петрограда приехал Маяковский. Он энергично декларировал свою близость к большевикам. «Наше искусство — искусство демократии», — провозглашал Маяковский. Но у него еще были смутные представления о том, как должно воплотиться это «искусство демократии».

В марте 1918 г. вышел первый номер «Газеты футуристов» под редакцией Д. Бурлюка, В. Каменского и В. Маяковского. Рядом с заголовком был указан «временный адрес» редакции: Настасьинский пер., 1, уг. Тверской, Кафе поэтов. Адрес действительно оказался временным: на первом номере выход газеты прекратился. В газете были напечатаны стихотворения Маяковского «Революция (поэтохроника)» и «Наш марш», а также большой отрывок из поэмы В. Каменского «Стенька Разин — сердце народное». Газета открывалась двумя коллективными декларациями: «Декрет № 1 о демократизации искусства» и «Манифест

21

летучей федерации футуристов». Кроме того, за подписью Маяковского было опубликовано «Открытое письмо рабочим».

Весь тон газеты был окрашен ярким сочувствием Октябрьскому перевороту. Намерения ее участников были самые демократические: «Все искусство — всему народу». Однако лозунг «Да здравствует революция духа», провозглашенный футуристами, хотя и выглядел очень революционно, на деле был тем же отрицанием культурного наследия прошлого, которое характеризовало футуристов и до Октября.

Маяковский, как сказано, обратился к рабочим с «Открытым письмом» по вопросам искусства. В этом письме очень сильны футуристически-нигилистические ноты, теоретически оно крайне путаное, поэт отождествляет, например, в нем социализм с анархизмом. Тем не менее пафосом этого обращения к рабочим было стремление поставить новое творчество в такие условия, при которых оно не просто копировало бы классиков, а открывало новые пути. Характерно для момента следующее предупреждение:

«Да хранит вас разум от физического насилия над остатками художественной старины. Отдайте их в школы и университеты для изучения географии, быта и истории, но с негодованием оттолкните того, кто эти окаменелости будет подносить вам вместо хлеба живой красоты».

Отказывая классическому наследию в его живом человеческом и эстетическом значении, Маяковский продолжал отстаивать вульгарно-социологические, как мы бы теперь сказали, взгляды футуристов. Однако наряду с этим поэт правильно обрушивался на пережитки буржуазного эстетизма, которые осложняли рождение социалистического искусства.

«В мелочных лавочках, называемых высокопарно выставками, торгуют чистой мазней барских дочек и дачек в стиле Рококо и прочих ЛЮДОВИКОВ. ..»

Характерно, что в поэме «Во весь голос», бичуя пережитки эстетизма в советской поэзии, Маяковский писал:

Засадила садик мило дочка, дачка, водь и гладь.. .36

Вдохновенный призыв к созданию «хлеба живой красоты» Маяковский адресовал к «искусству молодости», к вздыбленной революцией стихии «здорового, молодого, грубого искусства».

Естественно, что атмосфера кафе, где подвизались на открытой эстраде различного рода «ничевоки», не могла удовлетворить Маяковского. «Каждая группа — три трупа... », — издевался он. В письме к Л. Ю. Брик он писал:

22

«Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов...» 37

Как только представилась возможность, он поспешил издать поэму «Человек» и выпустил второе, бесцензурное издание поэмы «Облако в штанах». Обе книги вышли в свет во второй половине февраля 1918 г. под маркой издательства «Асис» — «Ассоциация социалистического искусства». Кроме марки, никаких других признаков у этого издательства не было, но, по-видимому, Маяковский получил в Наркомпросе разрешение на его организацию. «Облако в штанах» вышло с наклейкой на обложке: «2-е изд. без цензуры». В предисловии Маяковский писал:

«Второму изданию

«Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей.

Долг мой восстановить и обнародовать эту искаженную и обез-жаленную дореволюционной цензурой книгу».

Этим как бы подводился итог сделанному до Октября. Подобно Демьяну Бедному, переиздававшему свои дореволюционные сатиры, Маяковский имел все основания считать свои поэмы действенными, направленными против зла, еще не уничтоженного революцией. И купец-спекулянт, и алчный хапатель-кулак, и контрреволюционный идеолог не были выбиты со своих позиций в хозяйстве и культуре. Поэтому «Дерунов 1001-й» — «Хроника в баснях с эпилогом», написанная Демьяном Бедным в предреволюционные годы, оказывалась злободневной и в 1918 г.

Между тем жизнь давала десятки новых, необыкновенных тем. Однако в номерах «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, где поселился в Москве Маяковский, новые стихи не писались. «Стихов не пишу, — говорит он в письме, относящемся к апрелю или маю 1918 г., — хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувственное про лошадь» 38.

Зато в одном из писем, написанном несколько раньше, по-видимому, в марте — апреле, поэт сообщал:

«Единственное развлечение — играю в кинемо. Сам написал сценарий. Роль главная...» 39

И еще в другом письме:

«Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист. Соблазняют речами, славой, деньгами...» 40

Вспоминая о своих встречах с Маяковским, один из киноработников пишет, что после победы Октября большинство театров оставались частными, владельцы больших и малых киноателье продолжали фабриковать салонные любовные драмы. И в эту кинематографию, где все еще царили «короли экрана» —

23

Мозжухин, Вера Холодная, Максимов, Рунич, — пришел Маяковский41.

Маяковскому давно нравился автобиографический роман Джека Лондона «Мартин Иден». Сценарий, о котором он сообщал в письме, и был переделанный Маяковским для экрана этот роман Джека Лондона. Сценарий назывался «Не для денег родившийся». Маяковский играл в нем главную роль, поэта Ивана Нова (Иван-нова) — так был переименован на русский лад герой джеклондоновского романа. Картина ставилась частной кинофирмой «Нептун». Владелец фирмы Антик, издатель популярной в свое время «Универсальной библиотеки», не мог допустить такой роскоши, как репетиции. В какой-нибудь месяц «Не для денег родившийся» был закончен и в конце апреля выпущен на экран. В кино «Модерн» (ныне «Метрополь») был устроен торжественный просмотр фильма. Хозяину фирмы картина не понравилась. В. Шкловский, присутствовавший на этом просмотре, вспоминает:

«Когда хозяин спорил с Маяковским, тот хладнокровно отвечал: — Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи» 42.

И оставался работать в кинематографе у того же хозяина. Картина «Не для денег родившийся» самого Маяковского тоже не удовлетворяла. Ему не удалось осуществить свой замысел, постановщик картины, ремесленник буржуазного кино, оказался сильнее. Сокрушительная издевка поэта над штампами коммерческой кинематографии разбивалась о тупое сопротивление режиссера, желавшего потрафить той буржуазной публике, которая еще оставалась в стране.

Картина демонстрировалась в 1918 г. во многих городах РСФСР. Ни один экземпляр ее, к сожалению, не разыскан. По воспоминаниям участников картины, Маяковскому удалось создать, несмотря на крупные недостатки постановки в целом, запоминающийся трагический образ джеклондоновского героя. Трактовка этого образа Маяковским-актером оправдывала вступительную надпись ленты:

«Не для денег родившийся»

Инсценировка романа Джека Лондона «Мартин Иден» в понимании Маяковского.

В чем был смысл этого понимания? Об этом можно судить по заметке в журнале «Мир экрана», излагавшей содержание фильма. Авторство этой заметки приписывается Маяковскому:

«Когда гениальный человек, пройдя сквозь строй нужды и непризнания, добьется громкой славы, — нас интересует каждый штрих, каждый анекдот его жизни. Мы забываем, что, выброшенный бурей борьбы на тихий берег благополучия, он только ест и отлеживается, как чудом спасшийся от кораблекрушения.

24

Джек Лондон в романе «Мартин Иден» первый провел фигуру гениального писателя по всей его удивительной жизни. К сожалению, огромный и сильный Иден испорчен плаксивым концом. В своем киноромане «Не для денег родившийся» Маяковский дает Ивана Нова; это тот же Иден, только сумевший не быть сломленным под тяжестью хлынувшего золота» 43.

Один из участников картины вспоминает:

«Маяковскому нравился этот роман, ему казалось, что в судьбе героя этого романа есть что-то общее с ним.

Выходец из бедной семьи, молодой человек, с огромной силой воли и верой в жизнь, талантом и упорством добился вершины славы, сделавшись крупным, знаменитым писателем.

Маяковский взял в основу этот роман, многое в нем переделал, особенно в финале, перенес его на русскую почву и сделал сценарий о русском поэте, который, преодолевая препятствия и борясь с рутиной, приходит к славе и богатству. Но, достигнув славы, он разочаровывается во всем, что его окружает: он ищет правды и не находит ее, он стремится к истинной, идеальной, любви, но эта любовь оказывается мелкой, недостойной его. Все это приводит его к мысли о самоубийстве, но вера в жизнь спасает его, он симулирует самоубийство, сжигает свою богатую одежду, снова надевает рабочий костюм и уходит в неизвестность» 44.

Об этих своих киносценариях Маяковский так отзывался впоследствии:

«...сценарии «Барышня и хулиган» и «Не для денег родившийся» — сентиментальная заказная ерунда... Ерунда не тем, что хуже других, а что не лучше... Режиссер, декоратор, артисты и все другие делали все, чтобы лишить вещи какого бы то ни было интереса».

Работа Маяковского над сценарием «Не для денег родившийся» и участие в съемках в роли Ивана Нова заполнили целиком весенние месяцы 1918 г. Еще в поэме «Облако в штанах» образ Джека Лондона был близок Маяковскому.

Вы говорили:

«Джек Лондон, деньги, любовь, страсть», — а я одно видел: вы — Джиоконда, которую ладо украсть!

В романе Джека Лондона Руфь — капризная девушка из богатого дома — упрекает влюбленного в нее молодого писателя Мартина Идена, вышедшего из народных низов, в том, что он пишет такие вещи, которые невозможно продать. Маяковский

25

йе мог йе чувствовать родства с теми творческими принципами, которые защищал Мартин Иден:

«—Они все хотят общепринятого, — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о своих врагах-редакторах, пока что продолжающих побеждать его. — То, что существует, считается не только правильным, но и самым лучшим. Существование чего-нибудь считается уже и доказательством того, что это должно существовать, и — заметьте, — существовать не только при данных условиях, а на веки вечные» 45.

Руфь требовала от Мартина Идена литературного стиля, привычного людям ее круга:

«—...почему этот Вики-Вики так ужасно выражается? Ваши читатели, наверное, будут шокированы его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, отвергнув этот рассказ.

— Но ведь настоящий Вики-Вики говорил именно так.

— Это дурной вкус.

— Это жизнь! — воскликнул Мартин. — Это реально. Это правда. Я могу описывать жизнь только такой, какою ее вижу» 46.

Руфь не прочь поиздеваться над романтически настроенным молодым мечтателем, отстаивающим свое право писать правду.

Маяковский нарисовал плакат к фильму «Не для денег родившийся», изобразив героя картины в позе Лаокоона, который борется с обвившимся вокруг него и сдавливающим его в своих смертельных объятиях удавом — символом капитализма. Все тело удава членилось на чешуйки — квадратики с цифрой «40» — сорокарублевые керенки, которые еще были в ходу.

Работа над образом Мартина Идена увлекала поэта живым пафосом его собственных предреволюционных поэм с их протестом против «золотоворбта франков, долларов, рублей, крон, иен, марок...»

Более случайный характер имела инсценировка повести итальянского писателя Эдмондо д’Амичиса «Учительница рабочих». Поэт назвал свой сценарий «Барышня и хулиган», но, когда картина вышла на экраны, первоначальное название было восстановлено. Эта картина сохранилась. Мы видим Маяковского таким, каким он был в 1918 г. Главную роль молодого парня, влюбившегося в учительницу школы для взрослых, исполнял поэт. Картина показывала перерождение героя под влиянием любви. В развязке картины происходит драка. Герой смертельно ранен и умирает на руках у любимой девушки.

По д’Амичису, умирающий разрешает своей любимой допустить к нему священника. Маяковский выбросил это место из сценария. Но по настоянию хозяина фирмы священник в конце фильма появлялся. Снимали эту картину, как и «Мартина Идена», без репетиций и состряпали ленту в несколько дней. Всем этим и объясняется пренебрежительное отношение Маяковского к «сентиментальной заказной ерунде».

26

По-видимому, «заказная ерунда» кинофирмы «Нептун» начинала тяготить Маяковского. Вся страсть, все старания, которые вкладывал он как автор сценариев и киноактер, беря на себя функции сорежиссера и не гнушаясь никакой черновой технической работой, чтобы улучшить художественные качества картины, — все это шло прахом, делалось не то и не так, как он хотел. Он сделал еще одну попытку кинопостановки в той же кинофирме по своему оригинальному сценарию. Оттолкнувшись от специфических выразительных возможностей языка кино, которые в ту пору были еще в новинку, Маяковский написал фантастическую кинопьесу «Закованная фильмой». Молодой художник, увидев фильм «Сердце экрана», влюбился в героиню картины — балерину. И вот она сходит к нему с экрана в реальный мир, у нее возникает роман с художником. Маяковский исполнял роль художника, исполнительницей роли балерины была Л. Ю. Брик. Она так передает содержание этой своеобразной по замыслу картины:

«.. .условная женщина живет среди живых людей. Но экранным людям без нее скучно. Они подстерегают ее и опять ловят ее на пленку, а живой человек бросается в поиски за ней, проникает в заэкранную жизнь. И вот он, живой трехмерный человек, среди киноперсонажей — ковбоев, сыщиков и т. д.» 47

Возможно, что наряду с увлекшим его техническим трюком — «игрой в кино», — у Маяковского был замысел сатирически показать традиционных персонажей буржуазной кинематографии.

И эта картина была вконец испорчена халтурной постановкой. Впоследствии Маяковский писал: «Постановка тем же «Нептуном» обезобразила сценарий до полного стыда».

Хотя кинопромышленность в 1918 г. еще не была национализирована, уже был создан Московский кинокомитет. Маяковский хотел принять участие в работе комитета, но его сценариям не везло, они не проходили в отделе рецензий. Он хотел сниматься в качестве киноактера. Один из работников кинокомитета вспоминает:

«Мы ставили новую агитку антирелигиозного содержания — «О попе Панкрате и тетке Домне и явленной иконе в Коломне». Трудно было подобрать исполнителей этого сценария. Три раза мы должны были заменять актрис, игравших тетку Домну: как дойдет до сцены в церкви у аналоя, так артистки не выдерживают и сбегают... Вдруг новый срыв — сбежал «поп»... Тут-то Маяковский и хотел взять эту роль себе...» 48

Неудачные опыты работы в «кинемо» набили оскомину. Маяковский прощался с Москвой. Он объявил об этом в афише своего вечера 1 мая 1918 г. в кафе «Питтореск». В конце мая он выступал с чтением «Войны и мира» в Политехническом музее после лекции Луначарского «Новое искусство и его пути».

27

*

Маяковский не мог работать в пол силы, чем бы он ни занимался. К своей работе киноактера он относился абсолютно добросовестно, аккуратнейшим образом являясь каждый день в ателье «Нептун» в Самарском переулке. Но однажды он не пришел. По воспоминаниям кинооператора, снимавшего эту картину, «...в разгар киносъемок, происходивших бесперебойно день за днем, Маяковский не появился в Самарском переулке.

Его искали на квартире, обошли всех знакомых, спрашивали о нем всюду, где он бывал или мог побывать, — Владимира Маяковского в Москве обнаружить не удалось.

С утра в ателье собрались участники постановки, нервничали хозяева, простаивал павильон, слонялись без дела люди...

Но вскоре поэт снова появился в ателье «Нептун»...

— Куда вы испарились, Владимир Владимирович? Куда исчезали?..

— Работал. Пришла потребность делать стихи, выкроил себе время. Я говорил вам, помните?» 49.

По-видимому, Маяковский писал то самое «прочувственное про лошадь», о замысле которого он сообщал в одном из писем месяца за два перед тем. Стихотворение называлось «Отношение к лошадям» и появилось в московском издании газеты «Новая жизнь» 9 июня 1918 г. Это было первое стихотворение Маяковского, написанное им в Москве. Впоследствии оно получило название «Хорошее отношение к лошадям».

Хотя это название можно было принять как своего рода шутку, характерную для Маяковского, но под нею пряталось глубокое сострадание к живому существу, которое, надрываясь под непосильной ношей, само не может даже пожаловаться.

Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась...

Безразличие людей к чужому горю, обычное для нравов буржуазного общества, Маяковский воспринимал болезненно. В свое время в сатириконском стихотворении «Дешевая распродажа» поэт объявил, что готов отдать все богатства своей души «за одно только слово, ласковое, человечье». Но тогда эта «дешевая распродажа» драгоценных богатств души не состоялась. И поэт объяснял в заключение:

За человечье слово — не правда ли, дешево? Пойди

28

попробуй, — как же, найдешь его!

И вот теперь ласковое, человечье слово нашлось. Его сказал поэт, один, против всей толпы, сделавшей себе любопытное зрелище из чужого горя:

Лошадь на круп

грохнулась, и сразу за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клёшить. сгрудились, смех зазвенел и зазвякал: — Лошадь упала! — — Упала лошадь! — Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел и вижу глаза лошадиные...

Улица опрокинулась, течет по-своему...

Кузнецкий, который «смеялся», —- это те же оставшиеся не у дел «зеваки», которые заполняли и помещавшееся рядом на Кузнецком кафе «Питтореск», где Маяковский часто выступал. «Штаны пришедшие Кузнецким клёшить» — деталь, подчеркивающая «модные» в то время «брюки-клёш», служит и средством социальной характеристики. Только одна деталь, подобно блоковской «гетры серые носила». Если достаточна только эта деталь в динамическом неологизме «клёшить», то ясно, что речь идет о праздношатающихся, которым как-то удалось ускользнуть, удрать от общего дела, о той распущенной, самоуверенной буржуазной толпе, которая готова посмеяться над всяким, изнемогавшим под тяжестью времени.

Подошел и вижу — за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти...

Зачем в соседних строфах повторены дважды одни и те же слова: «Подошел и вижу»? Затем, чтобы этим удвоением продлить, задержать в восприятии силу потрясающих первых впечатлений, которые отдалены друг от друга, может быть, одной

29

секундой: «течет по-своему» опрокинутая улица в глазах лошадиных, текут слезы «за каплищей кап л ища...»

Образ невыносимой тяжести обобщен поэтом в картине заурядного уличного происшествия, образ, как-то связанный с тем, что переживал весь народ.

Стихотворение Маяковского — не «отклик», это продолжение старого разговора и лишь начало нового в совершенно изменившейся общественной обстановке. Нужно было сказать отчаявшимся слово «ласковое, человечье». Таким простым, уважительным оптимизмом — с обращением к упавшей лошади на «вы» — разрешалась сцена на Кузнецком:

«Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте — чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Может быть, — старая — и не нуждалась в няньке, может быть, п мысль ей моя казалась пошла, только лошадь рванулась, встала па ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И все ей казалось — она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило.

Конечно, оптимистическая философия «Хорошего отношения к лошадям» была еще слишком неопределенна. Тем не менее чудесное «омоложение» утверждало идею гуманизма, идею победы жизни.

По случайному совпадению стихотворение Маяковского появилось в том же номере газеты «Новая жизнь», где был напечатан очерк А. М. Горького с аналогичным сюжетом об упавшей лошади, озаглавленный «В больном городе». Очерк Горького рассказывает об уличном происшествии в Петрограде. Все повествование окрашено в угрюмые тона:

«Лошадь, истощенная трудом и голодом, упала на кучу торца;

30

острые углы дерева впиваются ей в бок, переломленная оглобля колет вздутый живот. Лошадь плачет, вялые веки судорожно выжимают из мутных глаз большие, грязноватые слезы.

Ее окружает толпа угрюмых людей, которым, видимо, некуда спешить: они говорят о том, что лошадь стара, воз нагружен не по силам ей; извозчик, присев на тумбу, рассказывает о дороговизне корма и пророчит:

— Скоро все поумираем от бескормицы. И люди — тоже.

Кто-то из толпы сказал:

— Крысы уже начали.

Бегают дети, таская откуда-то пучки травы, выдранной из земли с корнями, в траве желтеют наивные звезды^ одуванчиков. Приседая на корточки перед вытянутой мордой лошади, они суют траву и цветы в тряпичные губы, боязливо отдергивают маленькие ручонки от широких серых зубов.

Это так же трогательно, как если бы человеку, умирающему в тяжких муках, читали нежные лирические стихи.

Лошадь механически жует, делая бессильные, безуспешные попытки сдвинуть бок с острых торцов.

— Ишь, как бьется, — басом говорит один из внимательных зрителей мучений животного.

По небу плывут тяжелые обрывки серых облаков, между ними сквозит синева небес, чисто выметенная зимними вьюгами, вымытая дождями.

Подошел высокий глянцевитый негр в смешном клетчатом пальто, в огромных желтых ботинках, с трубкою в зубах; он взглянул через головы зрителей белками маслянистых глаз, спрятал трубку в карман и легко раздвинул людей чугунными руками, говоря:

— Пардон... пардон...

Присел на корточки, ловкими движениями атлета выровнял торцы под боком лошади, выпрямился и, скорчив гримасу, вращая черными зрачками, сказал, ударив себя ладонью по боку:

— Бол! Нэт караш!

Потом указал на лошадь черным толстым пальцем, добавляя: — Малэнки мэнче бол!

Прикоснулся пальцем к измятой шляпе на курчавой голове и, широко улыбаясь губами цвета темной вишпи, пошел прочь, сунув трубку в свои белые плотные зубы.

— Ишь какой! — сказал вслед ему угрюмый бас. А еще кто-то равнодушно заметил:

— Он сам тоже вроде жеребца» 50.

В горьковской бытовой зарисовке «больного города» ошеломляет равнодушие толпы, равнодушие и к мучениям животного и к гуманному поступку негра.

Какие страдания и муки могли породить столь ужасающее безразличие к страданиям, как бы вопрошает Горький-гуманист.

31

«В больном городе» — скорбный протест слышится в самом названии очерка. Позиция Маяковского более активна. Но как ни различна эмоциональная трактовка заурядно типичного уличного происшествия у Маяковского и Горького, глубокий гуманизм роднит обоих писателей. Есть свидетельство, что Горький любил это лирическое стихотворение Маяковского 51.

... И в эти дни страданий и мук народных, когда особенно важно было правдиво показать массам смысл мероприятий новой государственной власти, объяснить людям неизбежность и оправданность тяжелых жертв, на которые нужно было идти ради спасения родины и революции, враждебные газеты занимались фантастическими измышлениями о действиях Советского правительства.

В газете «Голос трудового крестьянства», находившейся тогда в руках «левых» эсеров, партии, в прошлом связанной с революцией, но вскоре же после взятия власти большевиками перешедшей на сторону контрреволюции, была напечатана лживая информация в связи с подписанием Брестского договора с Германией:

«Не так давно они (немцы. — В. П.) предъявили ультимативное требование отправить в Германию на миллиард рублей мануфактуры.

И вот по интендантским складам, по магазинам Москвы и других городов идет спешная реквизиция товаров не для обмена их на хлеб, не для удовлетворения насущных потребностей деревни, а для удовлетворения зазнавшихся германских империалистов, свивших себе прочное гнездо под стенами московского Кремля.

Через несколько недель мы должны отправить в Германию на второй миллиард мануфактуры» 52.

Что это значило для страны в то время, можно представить себе по одной реалистической детали в блоковских «Двенадцати»:

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате — плакат:

«Вся власть Учредительному собрапито!»

Старушка убивается — плачет,

Никак пе поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий — раздет, разут.. .53

Понятно, какое впечатление приведенная заметка о мануфактуре могла произвести на раздетых, разутых, голодных людей. С болью говорил Ленин, прямо указывая на эту ложь враждебной газеты, в докладе на V Всероссийском съезде Советов:

32

«Нельзя не знать рабочим и крестьянам, каких невероятных усилий, каких переживаний стоило нам подписание Брестского договора. Неужели нужны еще сказки и вымыслы, чтобы раскрасить тяжесть этого мира... » 54

В этой обстановке, где миазмы разлагающегося трупа старого общества затрудняют дыхание, в этом тяжком воздухе лета 1918 г., где слышатся озлобленные хулы и изрыгаются проклятья по адресу большевиков, Маяковский возносит свою «Оду революции» — первое после Октября стихотворение, отмеченное чертами политической конкретности. Этот характер «Оды» в особенности заметен в сравнении с «Нашим маршем» — восторженным, но отвлеченным выражением сочувствия Октябрю.

Когда была написана «Ода революции»? Этот вопрос имеет значение для того, чтобы представить себе характер творческого развития поэта в 1918 г.

Хотя «Ода революции» и появилась в том номере петроградского журнала «Пламя», который вышел в свет к первой годовщине Октября, но нужно сразу же исключить предположение, что она писалась специально к этой дате. Это явствует из всего содержания «Оды», в котором нет никакого подведения итогов, никакого «юбилейного» указания или намека. Между тем торжественный жанр, в котором написано данное стихотворение, — если бы оно писалось специально к дате, — повлек бы за собой указание в тексте, в той или иной форме, на первую годовщину Октября.

Известно, что жанр оды как восхваления, прославления важного государственного лица или события характерен для поэзии русского классицизма XVIII в.; в XIX, а тем более в XX в. поэты не обращались к этому жанру иначе, как пародийно. Тем острее этот жанр эпохи классицизма, взятый Маяковским всерьез в «Оде революции», тем ярче его полемическая направленность в условиях 1918 г.:

Тебе,

освистанная,

осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное

«О»!

«Ругань реемая» — это вакханалия буржуазных газет, клеветавших на революцию. Это стилизаторская свистопляска буржуазно-декадентского литературного лагеря, лагеря плакальщиков по Учредительному собранию.

3 В. Перцов

33

Поэт напоминает контрастные оценкй револ!оцйи враГамй й друзьями:

О, звериная!

О, детская!

О, копеечная!

О, великая!

Каким названьем тебя еще звали? —

и переходит к важнейшей проблеме противоречий революции, решая ее на двух темах, обобщающих опыт первой половины 1918 г.: на теме созидания — разрушения и на теме пролетарского гуманизма.

Как обернешься еще, двуликая?

Стройной постройкой, грудой развалин? —

ставит вопрос поэт. И отвечает на него в духе постоянных ленинских высказываний тех месяцев, где возвеличивается дисциплина труда, но и делается предупреждение о том, что нам придется ломать отчаянное сопротивление «эксплуататоров всех рангов, всех мастей, всех цветов и ориентаций» 55.

Революция принуждена разрушать, ее не могут испугать «груды развалин», если необходимо сломить сопротивление врага, как это произошло, например, в дни Октября, когда нужно было выбить из Кремля засевших там юнкеров. Но чего стоит «святость» лицемерных миротворцев перед подлинной человеческой святостью социалистического труда, созидания:

Машинисту,

пылью овеянному,

шахтеру, пробивающему толщи руд,

кадишь,

кадишь благоговейно, славишь человечий труд.

Таков исполненный диалектики ответ поэта на вопрос о «дву-ликости» революции. Еще более глубок ответ на вопрос о гуманизме и «жестокости» революции. Этот вопрос особенно остро стоял в первой половине 1918 г., когда большевики должны были отказаться от каких бы то ни было иллюзий в отношении своих политических противников.

Факты бешеного сопротивления эксплуататоров, контрреволюционного саботажа буржуазии заставляют Ленина сказать на III Всероссийском съезде Советов 12 января 1918 года:

«Если мы виноваты в чем-либо, то это в том, что мы были слишком гуманны, слишком добросердечны по отношению к чудовищным, по своему предательству, представителям буржуазноимпериалистического строя» 56.

34

Напряжение классовой борьбы все нарастает. И в речи па митинге 7 апреля 1918 г., говоря о предательстве меньшевиков и эсеров — приказчиков международного империализма, Ленин разоблачает лицемерное требование «гуманизма»:

«Когда мы применяем расстрелы, они обращаются в толстовцев и льют крокодиловы слезы, крича о нашей жестокости. Они забыли, как вместе с Керенским гнали рабочих на бойню, спрятав в кармане тайные договоры. Они забыли об этом и превратились в кротких христиан, пекущихся о милосердии» 57.

На V Всероссийском съезде Советов, собравшемся в неимоверно тяжелые дни лета 1918 г., Ленин подводит итог развитию этой мысли:

«Восстания кулаков захватывают все новые области. На Дону Краснов, которого русские рабочие великодушно отпустили в Петрограде, когда он. явился и отдал свою шпагу, ибо предрассудки интеллигенции еще сильны и интеллигенция протестовала против смертной казни, был отпущен из-за предрассудков интеллигенции против смертной казни. А теперь я посмотрел бы народный суд, тот рабочий, крестьянский суд, который не расстрелял бы Краснова, как он расстреливает рабочих и крестьян»58.

Так стоял вопрос о пролетарском гуманизме в самой действительности. В своей «Оде революции» Маяковский решал этот вопрос, по-видимому, соединяя в своем образе так называемые «эксцессы», имевшие место в Гельсингфорсе в первые недели марта 1917 г., и факт героического сопротивления немецкому наступлению линейного корабля русского флота в Рижском заливе в октябре 1917 г.:

«Слава»

хрипит в предсмертном рейсе.

Визг сирен придушенно тонок.

Ты шлешь моряков на тонущий крейсер, туда, где забытый мяукал котенок. А после!

Пьяной толпой орала.

Ус залихватский закручен в форсе.

Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой

с моста в Гельсингфорсе.

Любопытно, что Горький в одной из своих статей, написанной в форме ответа на вопрос некоей буржуазной дамы, возмущенной жестокостью революции, — «Христа забыли, его учение осквернили. .. Что стало с добрым русским народом?» — использует

3*

35

деталь, напоминающую забытого котенка и адмиралов в «Оде революции» :

«Как можете вы искать милосердия и сочувствия в сердце, в котором вы посеяли месть? Сударыня! В Киеве добрый старый русский народ выбросил из окна известного фабриканта Бродского. Выбросил и гувернантку, но крошечную канарейку в клетке он пощадил. Подумайте над этим. Маленькая птичка возбудила в нем жалость в такой момент. Очевидно, в возмущенных сердцах есть место для жалости, — но не к человеческим существам, так как в данном случае они не заслуживали ее. Вот в чем ужас и трагедия» 59.

У Маяковского эмоциональная оценка этих противоречий революционной действительности другая. Обращаясь к революции, он заканчивает «Оду» утверждением:

Тебе обывательское

— о, будь ты проклята трижды! — и мое, поэтово,

— о, четырежды славься, благословенная!

Когда же это было написано?

Факты, на которые опирался Маяковский в «Оде революции», обобщены. Эпизод с адмиралами — «вниз головой с моста в Гельсингфорсе» — характерен. В феврале 1918 г. в петроградской «Красной газете», выходившей под редакцией Володарского, были напечатаны за подписью «Деда Софрона внук из Великих Лук» такие энергичные строки:

Мы этих офицеров стреножим, Сумеем заткнуть им пасть. Натерпелись мы от них всласть. Мало бросали их с моста в воду.

Если вспомнить, что Гельсингфорс был оставлен нашими частями в апреле 1918 г., и если учесть, что атака буржуазных газет на Советскую власть с особенной яростью развернулась после Брестского мира, то «Оду революции» по времени ее написания следует признать откликом и ответом на эти события.

После убийства Володарского — в конце июня 1918 г. — со всей остротой встал вопрос о красном терроре.

Покидая Москву во второй половине июня 1918 г., Маяковский определил свое отношение к тем «интеллигентским предрассудкам», о которых говорил Ленин. Автор «Оды революции» открыто вознес свое «поэтово» благословение беспощадной классовой борьбе рабочих и крестьян против озверелых эксплуататоров, которые вовсе не собирались сложить оружие. Они вооружались на деньги иностранных империалистов, начав свои подлые убийства из-за угла. 30 августа в Петрограде был убит Урицкий. В тот же день в Москве, при выходе с завода Михельсона, после выступления на собрании рабочих был тяжело ранен Ленин.

2 РОЖДЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕМЫ

Тяга масс к освоению культуры прошлого и самостоятельному культурному творчеству. Пролеткульт. Работа над «Мистерией-буфф» в Левашове. Отношение А. В. Луначарского к новой пьесе Маяковского. Сюжет «Мистерии-буфф» и «Двенадцать» А. Блока, «Инония» С. Есенина, «Красное евангелие» В. Князева. Борьба за постановку пьесы к первой годовщине Октября. Роль искусства в Советском государстве в понимании Маяковского. Патриотический пафос первой советской пьесы и нападки на Маяковского со стороны буржуазной интеллигенции. «Левый марш» и новаторство Маяковского,

В марте 1918 г. IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал мирный советско-германский договор, заключенный в Брест-Литовске. Вступил в силу тот самый неимоверно тяжелый Брестский мир, который Ленин называл «похабным». Ценою его была куплена «передышка». Ленин считал необходимым максимально использовать передышку для того, чтобы приступить к построению фундамента социалистической экономики.

Фабрики и заводы переходили в руки молодого Советского государства. В деревне проводились учет и конфискация хлеба у кулаков, перераспределение конфискованных земель и распределение хозяйственного инвентаря крепко взявшей в свои руки власть беднотой, организованной против кулаков в комбедах. Руководя работой масс в строительстве новой жизни, партия большевиков с огромным вниманием присматривалась к социалистическому творчеству самих масс.

С какой радостью открывал Ленин каждую крупицу нового опыта, можно судить по известной высокой оценке, данной им книге Александра Тодорского «Год с винтовкой и плугом», изданной в уездном городке Весьегонске к годовщине Октябрьской революции. В особенности понравилось Ленину то, что «экспроприация экспроприаторов», об опыте которой рассказывал А. То-дорский, выразилась не в отстранении бывших собственников от работы, а, наоборот, в привлечении их к налаживанию хозяйства,

37

в использовании их знаний для целей социалистического созидания.

В борьбе с голодом и хозяйственной разрухой, оставленной империалистической войной, в налаживании хозяйства на новых: началах громадное значение приобретал социалистический план. Сознание этого уже зарождалось в рабочих массах. Во второй половине 1918 г. в Петрограде вышла книжка «Как рабочие' строят социалистическое хозяйство». Она рассказывала о первом' опыте создания плана работы нескольких крупных металлообрабатывающих заводов Петрограда на вторую половину 1918 г. — Адмиралтейского и Невского судостроительных, механического» Обуховского.

Важно было то, что вопрос о планировании народного хозяйства был поставлен самими массами еще до того, как государство смогло поставить его во всей широте. Вопрос этот поднимался* стихийно, снизу, выражая волю рабочих, начиная со своего» участка трудового фронта, распространить идею плана на весь, процесс созидания материальных ценностей.

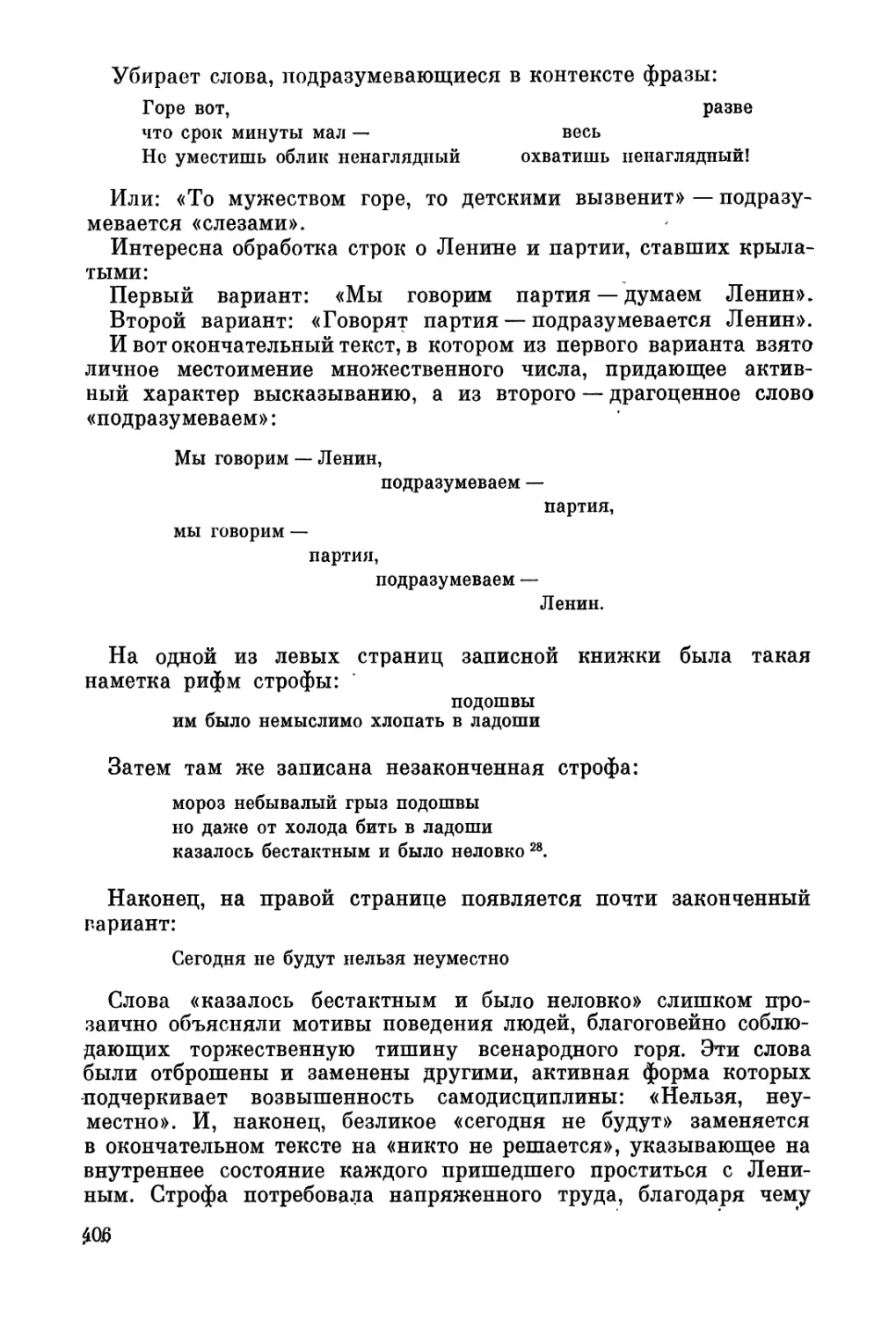

Социалистическое строительство — это мирное строительство, вот в чем был пафос этой книжки, изданной Советом народного хозяйства Северного района. И характерно, что, несмотря на многие признаки, которые вызывали в народе чувство тревоги за прочность передышки, рабочие этих петроградских заводов так планировали во второй половине 1918 г. расход металла: из каждых 100 пудов пять — на изготовление военного снаряжения, 95 — на изготовление предметов мирного обихода. В 1916 г. соответствующие цифры на тех же заводах были 88 и 12. Едва ли можно было сказать о воле к миру более красноречиво, чем о ней говорило сопоставление в этой книжке цифр 1916 г. и впервые планируемого 1918 г., приведенное в наглядной диаграмме, изображавшей маленькую пушку и большой локомобиль. Мощно нарастали темпы хозяйственной деятельности молодого Советского государства, национализировавшего одну отрасль промышленности за другой.

В марте 1918 г. состоялся VII съезд партии. В числе важнейших решений, принятых съездом, были резолюции о выработке новой программы партии и о войне и мире.

«Программа должна указать, что наша партия не откажется от использования и буржуазного парламентаризма, если ход борьбы отбросит нас назад, на известное время, к этой, превзойденной теперь нашей революцией, исторической ступени. Но во всяком случае и при всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую республику, как высший по демократизму тип государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения ига эксплуататоров и подавления их сопротивления.

В том же духе и направлении должна быть переработана экономическая, в том числе и аграрная, а равно педагогическая и 38

йрочие части нашей программы- Центр тяжести должен состоять в точной характеристике начатых нашей Советской властью экономических и других преобразований с конкретным изложением ближайших конкретных задач, поставленных себе Советской властью и вытекающих из сделанных уже нами практических шагов экспроприации экспроприаторов» *.

В резолюции о войне и мире съезд указывал на неизбежность исторического приближения России к освободительной, отечественной, социалистической войне2.

Добившись прекращения войны с Германией в марте 1918 г., Советская республика оказалась едва ли не сразу же перед непосредственной опасностью новой войны и интервенции со стороны стран Антанты — бывших союзников царской России в империалистической войне.

9 марта 1918 г. в Мурманске появились английские солдаты, прибывшие на английском крейсере «Глори». 14 марта к нему присоединился английский крейсер «Кокрен» и французский крейсер «Адмирал Ооб». Этой вооруженной экспедицией «союзников» к Мурманскому берегу открылись наглые действия интервентов, стремившихся захватить русский Север.

Заговоры и предательства, организация убийств вождей рабочего класса и подготовка вооруженных сил контрреволюции внутри страны, широкая материальная помощь «союзникам» в организации интервенции против Советской России — все это направлялось из-за океана самой крупной силой международного империализма — Америкой. Ленин разоблачал бывших «союзников».

«... англичане и американцы выступают в качестве палачей и жандармов русской свободы, как эта роль выполнялась при российском палаче Николае I, не хуже королей, которые исполняли роль палачей, когда они душили венгерскую революцию. Теперь эту роль взяли агенты Вильсона» э.

Только что вырвавшись из империалистической бойни, рабочие и крестьяне на опыте убеждались в необходимости подготовки к новой войне для защиты социалистического отечества. В письме объединенному заседанию ВЦИК и Московского Совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профсоюзов 3 октября 1918 г. Ленин писал:

«Мы решили иметь армию в 1 000 000 человек к весне, нам нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее иметь»4.

Одним из важных участков борьбы, где вновь создаваемая Красная Армия доказывала всему миру свои боевые качества и свой беззаветный героизм, была оборона Царицына.

Успех обороны Царицына решал судьбу передышки. Нельзя пройти мимо одного маленького факта в истории обороны Царицына, имеющего символический смысл. Как раз в период самых

39

тяжелых боев в район Царицына прибыла изыскательная партия, состоявшая из нескольких сот рабочих и техников во главе с инженером для подготовительных работ по прорытию канала Волга—Дон. Все участники экспедиции были сразу же мобилизованы в ряды Красной Армии. Начальник изыскательной партии, ссылаясь на приказ центра вести работы с наибольшей интенсивностью, обратился с протестом в Военный совет царицынского фронта.

Характерна резолюция Военного совета на этой телефонограмме от 22 сентября 1918 г.:

«Канал пророем после утопления кадетов в Волге и Дону» 5.

Великие созидательные замыслы Советского правительства приходилось на время отложить. В. И. Ленин писал о международном положении Советской Республики:

«.. .никогда наше положение не было так опасно, как теперь. Империалисты были заняты друг другом. И теперь одна из группировок сметена группой англо-франко-американцев. Они главной задачей считают душить мировой большевизм, душить его главную ячейку, Российскую Советскую Республику»6.

*

Несмотря на голод и гнет все более расширявшихся гражданской войны и империалистической интервенции, несмотря на белогвардейский террор и угрозу существованию молодого Советского государства, массы рабочих и крестьян стремились овладеть сокровищами культуры.

Тяга к знанию, к освоению памятников искусства прошлого открыла в массах тех подлинных ценителей, которых искусство дожидалось веками. Вот одна из рецензий на постановку в бывшем Мариинском театре оперы «Руслан и Людмила» в феврале 1918 г.: