Similar

Text

Алексей Максимович Горький

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИО Т Е КА

/

ькии

и

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 197«

ЗДАНИИ

Р2

Г71

П Е Р В

141—76

70803-491

МІОІ (03)76

Г

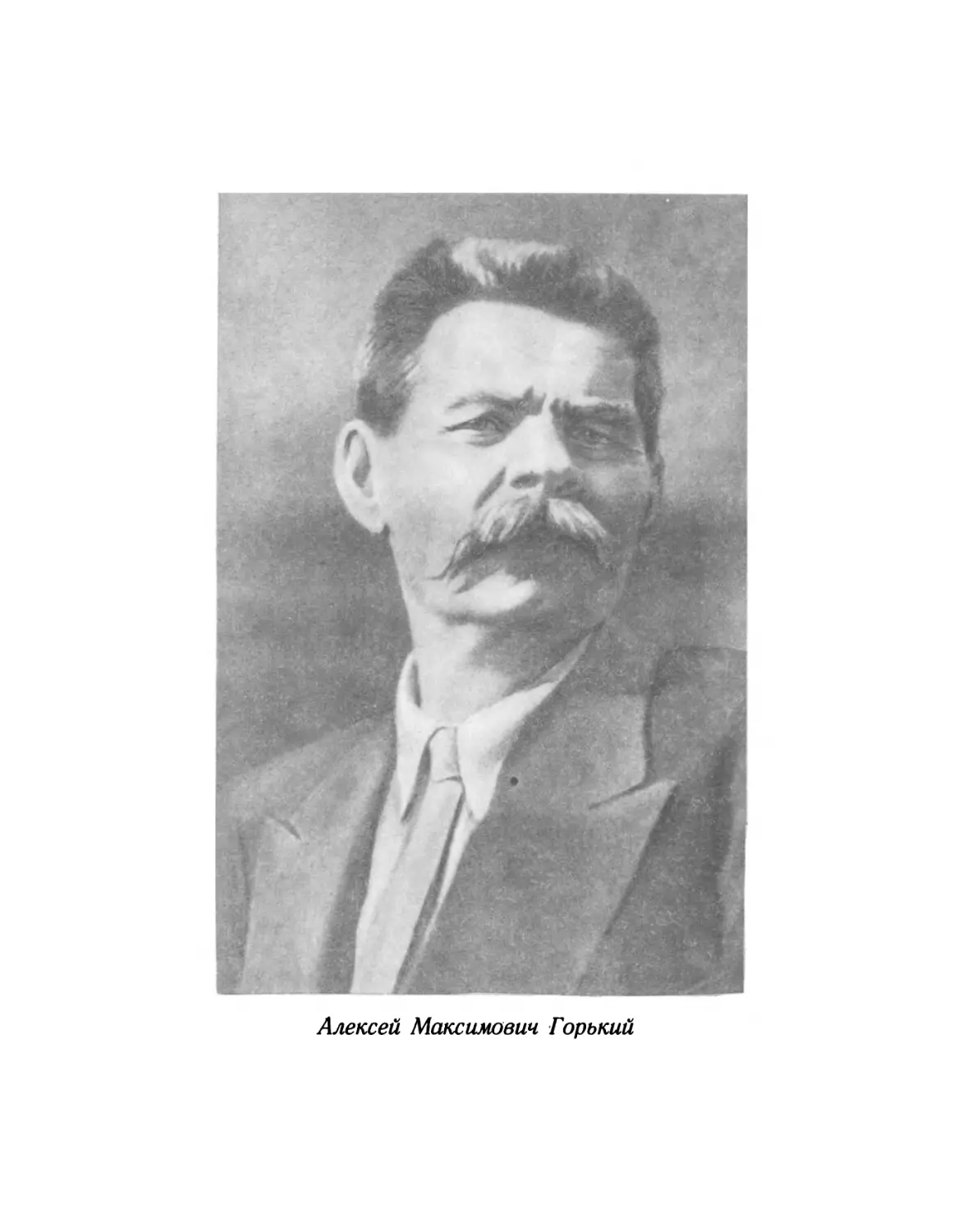

АЛЕКСЕИ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ

Великий русский писатель Алексей Максимович Горький

родился в 1868 году на Волге, в Нижнем Новгороде,

переименованном теперь в город Горький.

Родители его жили в то время в семье Василия

Каширина, деда Алёши по матери. Василий Каширин считался

состоятельным человеком: у него был собственный дом

и красильная мастерская. С дедом жили два его сына,

Михаил и Яков, с жёнами и детьми — семья большая, но

неладная. Михаил и Яков были не умные, ленивые, жадные

до денег люди; каждый из них хотел скорее стать хозяином

красильной мастерской. Они ссорились из-за этого между

собой и с отцом; доходило дело и до драк.

Отец Алёши — Максим Пешков — работал столяром.

Человек смелый, справедливый, добрый к людям, он не смог

жить у Кашириных и уехал с женой и маленьким сыном

в Астрахань.

Семья Пешковых была дружная, весёлая; все друг друга

берегли, говорили всегда только правду, о ссорах и драках

5

Алёша и не слыхал. Но отец умер, когда Алёше не было

и пяти лет, и мальчик опять попал к Кашириным.

Первое время он не мог понять, почему все в семье

деда такие недружные, злые, что даже радуются, если с кем-

нибудь случится несчастье, сами подталкивают других к беде.

Скоро маленький Алёша на себе испытал эту грубость и

жестокость. Ему казалось забавным, что в красильной

мастерской так легко меняют цвета материй: возьмут жёлтую,

мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей —

кубовой; полощут серое в рыжей воде, и оно становится

красноватым — бордо. Захотелось самому окрасить что-

нибудь, и Саша, сын дяди Якова, мальчик старше Алёши,

посоветовал взять для этой цели белую праздничную скатерть.

— Белое всего легче красить, уж я это знаю, — добавил

он серьёзно.

Алёша мигом достал скатерть из шкафа и опустил её

в чан с краской. А Саша тотчас же наябедничал деду.

Дед счёл поступок Алёши за озорство и выпорол его так

жестоко, что мальчик несколько дней лежал, почти не

двигаясь от боли.

В дни болезни Алёша много перестрадал и передумал.

Было стыдно за Сашу — он всё нарочно подстроил. Мать

свою Алёша считал самой сильной, а она побоялась отнять

его у деда и только металась и молила: «Папаша, не надо...»

До слёз обидно было вспоминать, как дед жестоко

избивал его.

«С тех дней, — писал позже Горький, — у меня явилось

беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с

сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли,

своей и чужой».

Внимательно наблюдая жизнь в доме деда, Алёша

постепенно стал понимать, что и ссоры и драки — всё происходит

из-за денег, из-за вещей. Из-за них люди хитрят,

обманывают, воруют, завидуют, злятся.

Дед в молодости сам был бедняком, работал на хозяев

из-за куска хлеба. Он рассказывал Алёше, как «ходил

в бурлаках», то есть тянул по Волге тяжело нагруженные

баржи.

6

«— Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому

камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи!

Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты,

согнувшись в три погибели, — косточки скрипят — идёшь да

идёшь, и пути не видать, глаза потом залило...»

Труд нечеловеческий, а плата ничтожная. Зато хозяева

баржи капиталы наживали.

Как-то удалось деду скопить немного денег и завести

с товарищем — его звали Григорием—красильную

мастерскую. Жаден стал дед, хитростью сумел оттеснить товарища,

остался один хозяином мастерской, а Григорий — его

безответным работником. Теперь Григорий был уже полуслепым

стариком, а Михаил и Яков — молодые хозяева — издевались

над ним ради «шутки»: то воткнут гвоздь в сиденье его

стула остриём вверх, то накалят на огне ручки ножниц или

напёрсток и подложат ему, он схватит и обожжётся, а кругом

хохочут. ,

Старик всё сносил молча. А дед время от времени

поговаривал:

— Не годится Григорий для работы, пора прогнать его.

Всю силу положил Григорий на мастерскую, а когда

совсем ослеп, дед выгнал его. Пришлось слепому старику

ходить по миру, просить милостыню.

Глядя на деда и его сыновей, Алёша с детства

возненавидел жадных к деньгам людей, которые хотят жить чужим

трудом, думают лишь о своей наживе. Ему противны были

и дед и дядья.

Только одного человека в семье Кашириных горячо, на

всю жизнь полюбил Алёша — бабушку Акулину Ивановну.

Она стала ему ближе и дороже матери. Мать мало жила

в доме деда, а бабушка, добрая, умная, всегда была около

Алёши. Всех она понимала, всех жалела: она одна

заступалась за старика Григория. Смелая была. Один раз увидела,

как пятеро мещан \ очевидно торговцев, бьют

мужика—свалили его на землю и рвут, точно собаки. У бабушки в руках

1 М е щ £ н.е — так в дореволюционной России называли мелких

городских торговцев, ремесленников, служащих и т. д.

7

коромысло было; размахивая им, пошла она на мещан,

колотила их по пйечам, по головам. Вступились ещё какие-

то люди. Мещане убежали, а бабушка принялась мыть

избитого.

Случился в доме пожар — загорелась мастерская.

Страшную картину увидел Алёша в темноте зимней ночи.

По крыше извивались золотые и красные ленты огня. Они

высовывались из стен мастерской. Через открытую дверь

видно было, как и внутри вихрился уже кудрявый огонь.

Багрово светился снег, и стены соседних построек как будто

бы дрожали, шатались, а огонь победоносно шипел, трещало

горевшее дерево.

И вдруг бабушка, накрывшись мешком и попоной,

бросилась в мастерскую с криком:

— Купорос... взорвёт купорос!

Все ахнули, а она, в тлевшей попоне, уже выскочила из

пламени с ведёрной бутылью купоросного масла, которое,

взорвавшись, охватило бы пламенем все окружающие

постройки.

Выскочила из конюшни обезумевшая от страха лошадь;

бабушка бросилась к ней, встала перед ней, расставив руки,

и лошадь, жалобно заржав, остановилась.

В страшные минуты пожара бабушка была самая сильная,

самая смелая, она всюду поспевала, всем распоряжалась,

и все подчинялись ей.

Бабушка любила веселье. Когда дед по праздникам

уходил из дому, бабушка устраивала вечеринки, на которые

собирались все жильцы дома. Играл на гитаре дядя Яков,

птицей носился в пляске молодой работник деда Цыганок.

Иногда плясала и бабушка. Плясала она так, будто плыла

по воздуху, словно рассказывала что-то.

Знала бабушка много чудесных сказок про мудрых

и смелых защитников народа, про злых воевод и добрых

разбойников, которые раздавали бедным отнятое у богатых.

И Алёше хотелось быть сильным и смелым, добрым и

справедливым, чтобы заступаться за обиженных, наказывать

виноватых.

Любила и оберегала бабушка всё живое. Притащил

8

как-то кот скворца; бабушка отняла его, замученного,

покалеченного, повреждённое крыло оторвала, вместо откушенной

ноги приделала деревяшку, и скворец долго жил в клетке,

а бабушка учила его говорить.

Всё радостное в детстве было у Алёши связано с

бабушкой. С нею впервые он ехал на пароходе и видел, как

сияла бабушка, глядя на широкую, могучую Волгу, и сам

на всю жизнь полюбил волжские просторы. С бабушкой

Алёша ходил по дремучим приволжским лесам; она учила

его собирать грибы, различать целебные травы и тут же

рассказывала сказки. Оглядывая пышный ковёр лесных трав,

слушая шелест кустарников, тихий звон качающихся

верхушек сосен, бабушка приговаривала:

— Хорошо-то, как хорошо!

Бабушка умела видеть хорошее, радоваться ему и Алёшу

учила этому.

Ни деньгами, ни красильной мастерской она не

дорожила: уговаривала деда отдать всё сыновьям, но дед её не

слушал, делал всё по-своему.

Наконец дед разделился с сыновьями, уехал от них,

и некоторое время Алёша жил только с дедом и бабушкой.

Он начал учиться грамоте — сначала у деда, потом два

года ходил в школу. Между тем дед постепенно разорился

и совсем обеднел. Мать Алёши к этому времени умерла,

и десятилетний Алёша пошёл «в люди», то есть в услужение

к разным хозяевам.

Какой только работой не занимался Алёша в первые

годы трудовой жизни! Был он мальчиком на побегушках

в магазине, учеником чертёжника, тряпичником,

посудником на пароходе «Добрый», птицеловом, учеником в

иконописной мастерской...

Хозяева требовали работы выше сил и наказывали

жестоко за всякий промах, за всякую ошибку. Однажды Алёшу

побили пучком лучины так, что потом в больнице доктор

вынул из его кожи сорок две занозы.

Трудно было Алёше научиться какому-нибудь мастерству.

Попал он в ученики к чертёжнику. Хозяева заставляли его

мыть полы, чистить посуду, полоскать бельё, бегать в лавку.

9

Чертёжник попробовал было учить его черчению, но после

первого же урока старуха хозяйка избила Алёшу, а потом

стала обливать его чертежи маслом, квасом, всячески

портить их: она не хотела, чтобы он стал чертёжником, как её

сыновья.

Алёша, так же как и в доме деда, внимательно

наблюдал за всем, что происходило вокруг. Люди жили

по-разному. Одни, как Каширины, старались накопить денег,

завести мастерские, магазины, фабрики, нанять за дешёвую

плату рабочих, получать много прибыли. Больше денег —

сильнее жадность растёт в человеке. Богатые всю жизнь

дрожат из-за копейки, обманывают друг друга и

рабочих, всем хотят только зла. А у рабочих ничего нет, они

надрываются от тяжёлого труда, живут в бедности,

болеют.

Но всюду, где ни приходилось жить и работать Алёше,

он встречал среди рабочих, среди трудового народа людей

умных, добрых, справедливых. Таким был повар Смурый на

пароходе «Добрый». С шести часов утра до двенадцати ночи

мыл Алёша посуду в буфете, — но в редкие свободные

минутки легко дышалось на просторах Волги-матушки.

Старенький, рыжий, с белой полоской на трубе, пароход не

торопясь шлёпает лопастями колёс по воде. Берега плывут

навстречу. Показалась деревенька. Куча мальчишек

полощется в реке, мужик идёт по песку в красной рубахе —

всё точно игрушечное, забавно, пестро и мелко.

Смурый любил книги и часто заставлял Алёшу читать

вслух.

— Хорошая книга — просто праздник! — говорил он.

Постепенно Алёша полюбил чтение. Но хозяева, у

которых он работал, считали, что книги приносят вред. За

чтение его били, а книги рвали. Приходилось читать по ночам

около лампады, свечки, а то просто при свете луны. Но

без книг обойтись Алёша уже не мог. Он узнал теперь, что

есть на свете другая жизнь, красивая и справедливая. Не

везде люди относятся друг к другу злобно и избивают

слабых. Особенно радовали книги о смелых, отважных людях,

которые добиваются правды на земле. Алёша стал спокойнее,

10

увереннее, почувствовал, что он не один, он не

пропадёт.

Впоследствии Горький, призывая любить книгу —

источник знания, писал: «Нет силы более могучей, чем

знание, человек, вооружённый знанием, непобедим». Знание

делает человека честным, добрым, разумным.

«Всем хорошим во мне я обязан книгам», — пишет

Алексей Максимович.

Горькому было шестнадцать лет, когда он из Нижнего

Новгорода переехал в Казань. Он хотел там учиться, но

учиться ему не пришлось: надо было зарабатывать себе на

жизнь. В Казани он познакомился с революционно

настроенной молодёжью. Революционеры ставили задачей своей

жизни борьбу с царской властью, с капиталистами. Алексей

Максимович стал бывать на их собраниях, читать

запрещённые правительством книги. Он узнал, что виноваты

в тяжёлой жизни народа капиталисты: владельцы фабрик,

заводов, земель, виновата царская власть, — и стал

понимать, что с ними нужно бороться, что хозяевами в стране

должны быть те, кто трудится, — рабочие и крестьяне.

Прошло четыре года. Алексей Максимович уехал из

Казани. Он хотел знать, как живут люди в других местах

России. И он прошёл пешком Украину, Бессарабию, оттуда

берегом Чёрного моря добрался до Закавказья. Чтобы

кормиться, он шёл на любую работу: был рыболовом,

сторожем, батраком. Хорошо узнал безотрадную жизнь трудового

народа, и о том, что увидел, пережил, он рассказал потом

в своих произведениях. Короткая радость Мишки и его

глубокое горе описаны в рассказе «Встряска»; «Дед Архип

и Лёнька» — повесть о несчастных, бездомных, беспомощных

нищих, с какими встречался писатель во время своих

странствий по России.

Все эти годы царская полиция следила за ним — она

знала о его знакомстве с революционерами. Однажды его

арестовали и посадили в тюрьму. Но у полиции в то время

не было доказательств участия Алексея Максимовича

в революционной работе, и его выпустили.

На Кавказе, в Тифлисе (Тбилиси), Алексею

Максимо11

вичу удалось поступить на работу в железнодорожные

мастерские. В городе было много революционеров среди

рабочих и студентов. Алексей Максимович с ними сблизился,

и среди них нашёлся человек, который угадал истинное

призвание Алексея Максимовича. Это был А. М. Калюжный,

пробывший шесть лет на каторге за революционную работу.

Слушая рассказы Алексея Максимовича о пережитом, о

виденном во время странствований, он убедил его записать

рассказанное.

В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» появился

рассказ «Макар Чудра»; подписан он был псевдонимом

(вымышленным литературным именем)—Максим Горький.

Имя «Максим» Алексей Максимович взял в память отца,

которого он любил и помнил.

С тех пор Алексей Максимович стал писать, и не

прошло и десяти лет, как имя Горького и его произведения

узнала вся читающая Россия. Всем, кто ненавидел

самодержавный строй, были по сердцу герои произведений

Горького — сильные, мужественные, смелые борцы за право

человека на счастливую жизнь.

Революционеры в произведениях Горького — это люди,

у которых в груди «горящее сердце», полное любви к

людям. Это им поёт море торжественную и грозную песню:

«Безумству храбрых поём мы славу!»

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых

И сильных духом всегда ты будешь

Живым примером, призывом гордым

К свободе, к свету!»

«Буря! Скоро грянет буря!» — предсказывает писатель

в «Песне о Буревестнике».

И все революционно настроенные читатели знают, что

буря — это революция. Горького стали называть

«буревестником революции». Его несколько раз арестовывали, сажали

в тюрьму. Был он и в ссылке, но революционную работу не

оставлял.

12

Наступил 1905 год. Горький был с рабочими в памятное

воскресенье 9 января, когда царь приказал стрелять в народ.

Возмущённый Горький написал воззвание, в котором

открыто призывал к революции. Его посадили в самую

страшную тюрьму — Петропавловскую крепость. Но все

передовые люди России и всего мира требовали освобождения

любимого писателя. Царское правительство в то время не

чувствовало себя сильным и вынуждено было уступить:

Горького выпустили на свободу.

Он поселился в Москве, где готовилось вооружённое

восстание, и предоставил свою квартиру под склад оружия.

В 1905 году Горький впервые встретился с великим

вождём пролетариата В. И. Лениным, которого писатель

знал уже и раньше по его статьям в революционных

газетах и журналах, по революционной работе. Знакомство

перешло в глубокую дружбу. С этого времени жизнь и

работа великого писателя были тесно связаны с деятельностью

партии большевиков.

После 1905 года Горькому стало опасно оставаться

в России, и он уехал за границу. Там он создал

замечательный роман «Мать». В романе рассказывается, как

рабочий Павел Власов и его мать Ниловна стали

революционерами, как Павел с товарищами сумел объединить вокруг

себя для революционной борьбы других рабочих.

Люди, читая роман «Мать», учились организованно

бороться с самодержавием, капитализмом. Ленин высоко

оценил эту книгу.

Царское правительство хотело судить Горького, посадить

его в тюрьму.

Но Горький был за границей, жил он большей частью

в Италии, на острове Капри. Здесь он создал рассказы из

жизни-итальянского народа. «Сказки об Италии» — так

назвал писатель эти рассказы, потому что в них, как в

сказках, всегда побеждает правда. Горький верил, что

торжество трудящихся не за горами. Рассказ о мальчике Пепе

завершается словами мудрого столяра Пасквалино:

«Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!»

В Италии Горький написал повесть «Детство», в

кото13

рой рассказал о своём детстве. Свою юность он позже

описал в повестях «В людях» и «Мои университеты». В этих

трёх автобиографических произведениях Горький не только

рассказал о своей жизни, но правдиво и ярко изобразил

старую, царскую Россию.

Свершилась Великая Октябрьская социалистическая

революция. Сметены были и самодержавие, и капитализм.

«Уничтожена пакостная власть копейки над человеком,

самым великим чудом мира и творцом всех чудес земли», —

писал Горький.

Теперь вместе с народом, под руководством

большевистской партии писатель участвует в строительстве новой

жизни.

Он выступает на заводах, перед бойцами Красной Армии,

на съездах, собраниях писателей, комсомольцев, пионеров,

в школах, на детских утренниках. Пишет статьи в газеты,

журналы, отвечает на письма рабочих, писателей, пионеров,

школьников В эти же годы он создаёт и крупные

произведения: романы, пьесы, воспоминания о встречах с В. И.

Лениным.

Любовно и внимательно относился Горький к молодёжи и

детям. Он видел в них тех, кто будет продолжать дело

отцов не только в своей стране, но и во всём мире.

Ребята со всех концов Советского Союза писали

Алексею Максимовичу о своей жизни, советовались с ним.

Есть в Советском Союзе молодой город Игарка. Это

порт за Полярным кругом. Его начали строить только

в 1929 году. Там летом бывают дни, когда солнце не

заходит, а зимой оно иногда совсем не восходит. Большая река

Сибири Енисей очищается ото льда только в июне, а в мае

выпадает ещё много снега. Ребята из Игарки написали

Горькому о своей бодрой, деловой жизни, и он ответил

большим письмом, где назвал детей «гордыми смельчаками,

в будущем железными комсомольцами», которых ждут

«большие, изумительные радости!».

Всю Страну Советов видел перед собой великий

писатель и рассказывал о её богатствах, о трудовых победах

советского человека.

14

«Всё это — ваше хозяйство, — писал он детям. — И,

разумеется, для того, чтобы умело владеть им, чтобы развивать

его всё шире, — необходимо, ребята, учиться много, серьёзно,

честно. Всякая работа в нашей стране — работа всех для

каждого и каждого для всех, а кроме этого — работа в

пример всему трудовому народу земли. Надо воспитывать,

развивать в себе любовь к учёбе, чтоб учёба была приятна,

как игра».

Горький был широко образованным человеком. Любовь и

интерес к науке считал важным пробудить у человека

с ранних лет.

«Ребята, — пишет Горький школьникам города

Иркутска, — науку надо любить, — у людей нет силы более мощной

и победоносной, чем наука... Нам нужны сотни тысяч врачей,

учителей, инженеров, музыкантов, актёров, поэтов,

романистов и т. д., нужна армия людей, которые занялись бы

поисками и разработкой сокровищ, лежащих в недрах

нашей земли... Мы должны всю землю нашу обработавъ,

как сад».

Переписка с великим писателем помогла пионерам из

Иркутска написать книгу «База курносых», а

школьники из Игарки по плану Горького создали книгу «Мы из

Игарки».

Зная, как нужна людям хорошая книга, Горький

заботился об организации новых журналов, новых издательств.

По его предложению было создано издательство детской

литературы, которое объединило вокруг себя детских писателей

и занялось исключительно изданием книг для детей.

В последние годы жизни Горького капиталисты Европы

вели подготовку к новой войне. Одну за другой пишет

Горький статьи, раскрывает перед трудящимися всего мира

замыслы буржуазии. Ясно видел Алексей Максимович, что

война уничтожит миллионы людей, многочисленные города,

фабрики, заводы, построенные рабочими. Нет, не имеет права

существовать и властвовать над людьми кучка богачей!

Должна быть построена другая, справедливая жизнь на

земле, какую строит Страна Советов.

Голос великого писателя звучал на весь мир.

15

Горький с молодых лет страдал туберкулёзом. Лечение,

пребывание на юге приостанавливало процесс. Но болезнь

опять возобновлялась.

До последних дней жизни писатель напряжённо работал.

18 июня 1936 года Горького не стало.

Но мысли одного из величайших писателей русско'й земли

живут в его произведениях. Везде видна горячая любовь

Горького к людям, которые украшают, обогащают землю.

Его книги делают нас духовно сильными, честными,

разумными людьми, учат искренне любить человека, уважать его труд.

Уже много лет живёт и строит страна социализма

новую жизнь, и молодому поколению легче жить и работать,

чем тем, кто бился за справедливый строй. Пришёл новый

день, «...добрый день, дети, и пусть в жизни вашей будет

множество добрых дней!» — так заканчивает Горький один

рассказ, и так закончим мы рассказ о жизни и работе

большого человека, прекрасного писателя нашей Родины.

3. Иванова

ВОРОБЬИШКО

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи

и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в

книжках написано, а молодёжь — живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он

над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде

из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать

он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё

выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое

божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив-чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

«Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»

17

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри —

чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! и —

слопает! — объяснил отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер дунет на тебя — чирк! и сбросит на землю —

кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда

ветра не будет...

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не

поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идёт мимо бани мужик, махает руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, —

одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьиха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда

на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас,

как мы с папой мошек...

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны

иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я

вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он ещё не знал, что, если маме не

верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло

распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,

У тебя две ножки,

Хоть и очень ты велик,

Едят тебя мошки!

18

А я маленький совсем,

Зато сам мошек ем.

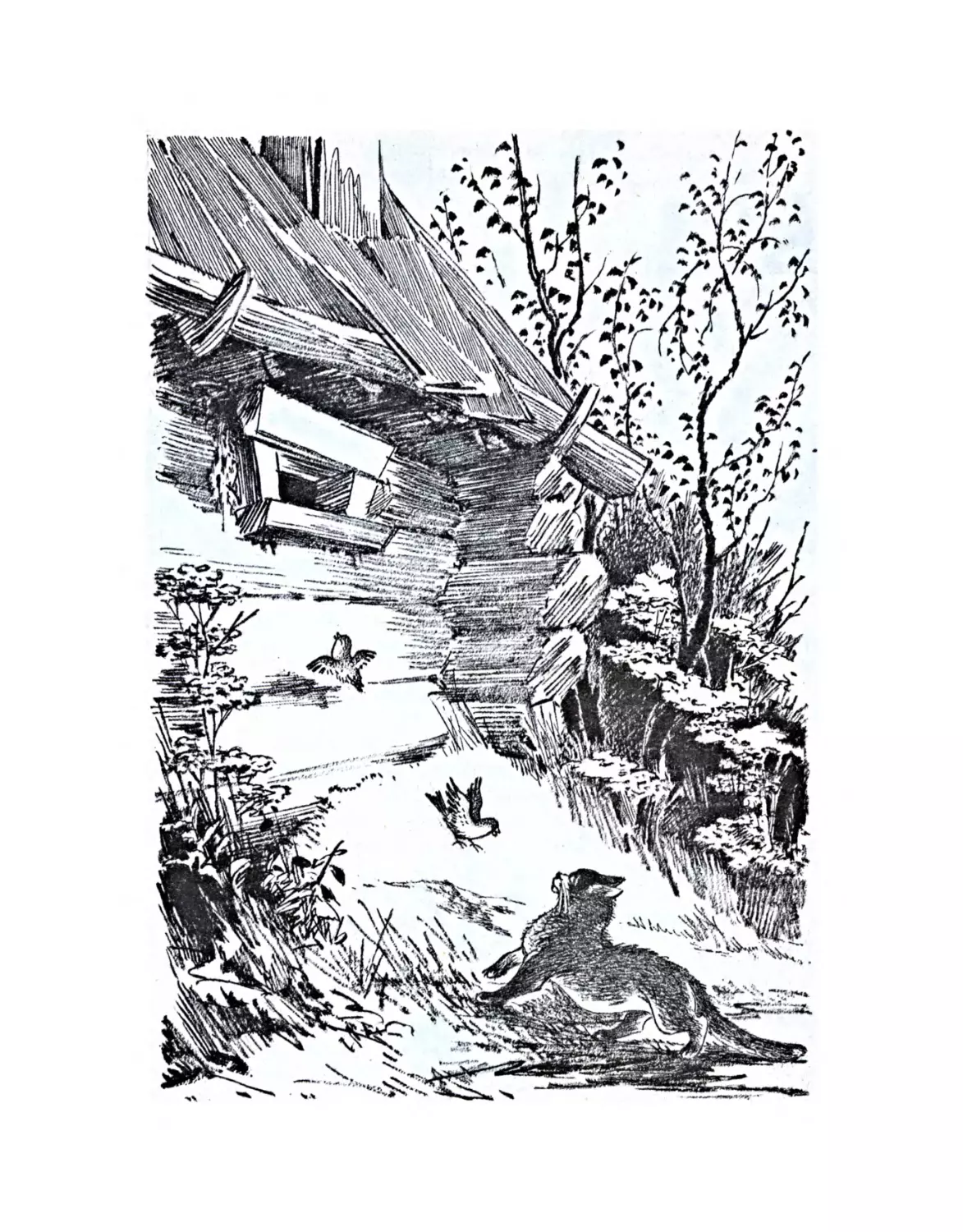

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним,

а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на

сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь...

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё

дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз

кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул,

замахал крыльями — раз, раз, и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой

радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не

научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины

перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожали-

тельно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка...

Мя-увы...

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что

мама осталась без хвоста...

ПРО И ВАНУ ШКУ-ДУРАЧКА

Русская народная сказка

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни

сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой

собрался в город; жена и говорит Иванушке:

— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем? — спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари —

будет похлёбка!

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати,

разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

21

Посидели дети некоторое время на полу, — запросили

есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё

полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом

и думает вслух:

— А кого крошить надо?

Услыхали дети — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, —

соображает:

— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь

надо стеречь, чтобы она не убежала!

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл

в лес; вдруг навстречу ему медведь шагает — удивился,

рычит:

— Эй ты, зачем дерево в лес несёшь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, — медведь

сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-

матери слушались, в лес не бегали!

Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со

смеху!

— Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя

жене своей покажу!

Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью за

׳сосны задевает.

— Да брось ты её! — говорит медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал сберечь, так уж

устерегу.

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!

А Иванушка спрашивает медведицу:

— Тётя, не видала ребятишек?

— Мои — дома, спят.

22

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему медведица трёх медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да, — сказал Иванушка, — разберёшь их, малень-

ких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась медведица и говорит

мужу:

— Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас

в работниках живёт!

— Ладно, — согласился медведь, — он хоть и человек,

да уж больно безобидный!

Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает:

— Поди-ка набери малины лесной, — детишки проснутся,

я их вкусненьким угощу!

— Ладно, это я могу! — сказал Иванушка. — А вы дверь

постерегите!

Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины

полное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к

медведям и поёт во всё горло:

Эх, как неловки

Божии коровки!

То ли дело — муравьи

Или ящерицы!

Пришёл в берлогу, кричит:

— Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг

друга, кувыркаются, — очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

— Эхма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети

были бы.

Медведь с женой хохочут.

— Ой, батюшки мои! — рычит медведь, — да с ним жить

нельзя, — со смеху помрёшь!

— Вот что, — говорит Иванушка, — вы тут постерегите

дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

23

А медведица просит мужа:

— Миша, ты бы помог ему!

— Надо помочь, — согласился медведь, — уж очень он

смешной!

Пошёл медведь с Иванушкой лесными тропами, идут —

разговаривают по-приятельски:

— Ну и глупый же ты! — удивляется медведь, а

Иванушка спрашивает его:

— А ты — умный?

— Я-то?

— Ну да!

— Не знаю.

— И я не знаю. Ты — злой?

— Нет. Зачем?

— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не

злой. Стало быть, оба ' мы с тобой не дураки будем.

— Ишь ты, как вывел! — удивился медведь.

Вдруг — видят: сидят под кустом двое детей, уснули.

Медведь спрашивает:

— Это твои, что ли?

— Не знаю, — говорит Иванушка, — надо их спросить.

Мои — есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

— Хотите есть?

Те кричат:

— Давно хотим!

— Ну, — сказал Иванушка, — значит, это и есть мои!

Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси,

пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно

похлёбку варить!

— Уж ладно! — сказал медведь. — Принесу!

Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за• ними, как ему

приказано, а сам поёт:

Эх, вот так чудеса!

Жуки ловят зайца.

Под кустом сидит лиса,

Очень удивляется!

24

V

Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились,

видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита,

картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже

пропала, — сели они на лавку и плачут горько.

— О чём плачете? — спросил Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а

Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

— Это чего ты наделал?

— Похлёбку!

— Да разве так надо?

— А я почему знаю — как?

— А дверь куда девалась?

— Сейчас её принесут, — вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт медведь,

дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на

крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли со

страху в плетнях, под воротами; только один рыжий петух

храбро стоит среди улицы и кричит на медведя:

— Кину в реку-у!..

СЛУЧАЙ С ЕВСЕИКОЙ

Однажды маленький мальчик Евсейка — очень хороший

человек! — сидя на берегу моря, удил рыбу.

Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не

клюёт. А день был жаркий; стал Евсейка, со скуки, дремать

и — бултых! — свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько,

а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями,

смотрит вокруг — очень хорошо!

Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят

по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб;

везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии,

и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-

качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые

креветки, вот тащится морская черепаха, и над её

тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем

27

как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою

раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих

вспомнил:

Дом, — не тележка у дедушки Якова...

И вдруг, слышит, над головою у него точно кларнет

запищал:

— Вы кто такой?

Смотрит — над головою у него огромнейшая рыба в сизо-

серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно

улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде

среди стола.

— Это вы говорите? — спросил Евсей.

— Я-а...

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

— Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

А сам думает:

«Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий

язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него

разноцветная игривая рыбёшка и — смеётся, разговаривает:

— Глядите-ко! Вот чудище приплыло: два хвоста!

— Чешуи — нет, фи!

— И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и

дразнятся:

— Хорош-хорош!

Евсейка обиделся:

«Вот нахалки! Будто не понимают, что пред ними

настоящий человек...»

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук,

резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором,

дразня большого рака:

Под камнями рак живёт,

Рыбий хвостик рак жуёт.

Рыбий хвостик очень сух,

Рак не знает вкуса мух.

28

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

— Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

«Серьёзный какой», — подумал Евсейка.

Большая же рыба пристаёт к нему:

— Откуда это вы взяли, что все рыбы — немые?

— Папа сказал.

— Что такое—папа?

— Так себе... Вроде меня, только — побольше, и усы

у него. Если не сердится, то очень милый...

— А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест! Поднял

глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце

в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и

сказал неправду:

— Нет, он не ест рыбы, костлявая очень...

— Однако — какое невежество! — обиженно вскричала

рыба. — Не все же мы костлявые! Например — моё

семейство...

«Надо переменить разговор», — сообразил Евсей и

вежливо спрашивает:

— Вы бывали у нас наверху?

— Очень нужно! — сердито фыркнула рыба,—Там

дышать нечем...

— Зато — мухи какие...

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против

носа да вдруг и говорит:

— Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается! — подумал Евсейка. — Съест она меня,

дура...»

И, будто бы беззаботно, ответил:

— Так себе, гуляю...

— Гм? — снова фыркнула рыба. — А может быть, вы —

уже утопленник?

— Вот ещё! — обиженно крикнул мальчик. — Нисколько

даже! Я вот сейчас встану и...

Попробовал встать, а — не может: точно его тяжёлым

одеялом окутали — ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же

30

сообразил, что, плачь не плачь, в воде слёз не видно,

и решил, что не стоит плакать, — может быть, как-нибудь

иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг — господи! — собралось разных морских

жителей— числа нет!

На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо

нарисованного поросёнка, и шипит:

— Желаю с вами познакомиться поближе...

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит,—

укоряет Евсейку:

— Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

— Погодите, я, может, ещё авиатором буду, — говорит

ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами

на ниточках, вежливо спрашивает:

— Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой

платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики,

одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то

любопытный, даже по голове путешествуют маленькие

рачки, — запутались в волосах и дёргают их.

«Ой, ой, ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь

смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он

виноват, а мама сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы, — множество! — поводят

тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые

глаза, скучные, как алгебра, бормочут:

Как он может жить на свете без усов и чешуи?

Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои!

Не похож он ни на рака, ни на нас — весьма во многом!

Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?

«Дуры! — обиженно думает Евсейка. — У меня по

русскому языку в прошлом году две четвёрки было...»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже

хотел беззаботно посвистеть, но — оказалось — нельзя: вода

лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

— Нравится вам у нас?

31

— Нет... то есть — да, нравится... У меня дома... тоже

очень хорошо, — ответил Евсей и снова испугался:

«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и

начнут они меня есть...»

Но вслух говорит:

— Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно...

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась,

открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры,

виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим

голосом кричит:

— Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!

— Поплывёмте наверх! — предложил Евсей.

— Зачем? — спросила рыба.

— А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, — мухи.

— Мух-хи! Вы их любите?..

Евсей любил только маму, папу и' мороженое, но

ответил:

— Да...

— Ну что ж? Поплывём! — сказала рыба,

перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цоп её за жабры

и кричит:

— Я — готов!

— Стойте! Вы, чудовище, слишком засунули свои лапы

в жабры мне...

— Ничего!

— Как это — ничего? Порядочная рыба не может жить

не дыша.

— Господи! — вскричал мальчик. — Ну, что вы спорите

всё? Играть, так играть...

А сам думает:

«Лишь бы только она меня немножко подтащила

наверх, а там уже я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:

Плавниками трепеща,

И зубаста да тоща,

Пйщи на обед ища,

Ходит щука вкруг леща!

32

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:

Вот так штука!

Тщетно тщится щука

Ущемить леща!

Вот так это — штука!

Плыли, плыли, чем выше — тем всё быстрее и легче,

и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила

на воздух.

— Ой!

Смотрит — ясный день, солнце играет на воде, зелёная

вода заплёскивает на берег, шумит, поёт; Евсейкино

удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на

том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

— Ух, — сказал он, улыбаясь солнцу, — вот я и

вынырнул!

ПЕПЕ

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый,

как ящерица, пёстрые лохмотья болтаются на узких плечах,

в бесчисленные дыры выглядывает кожа, тёмная от солнца

и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и

носит её, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с

восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льётся его

неутомимый голосишко:

Италия прекрасная,

Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по

доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы

в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве

виноградника, рыбы в тёмных садах на дне моря и форестьеры 1

на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с

расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминаю-

1 Форестьёр — чужестранец

34

щий актёра, который привык играть роль мизантропа ',

американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть

похожим на англичанина, и неподражаемый француз,

шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая

всевидящими глазами на немца, надутого важностью до

такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот

лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живёт идеями и настроениями

улицы, площади и тёмных лавочек, где свои люди пьют

вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе

и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники,

наградившие нас за дружбу с ними песком Африки. -

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё

слышит и всё помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает

англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из

заупокойной мессы 1 2 или печальную песенку:

Мой друг недавно умер,

Грустит моя жена...

А я не понимаю,

Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и

прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер

посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать

о Пепе. .

Однажды какая-то синьора 3 поручила ему отнести в

подарок подруге её корзину яблок своего сада.

1 Мизантрбп — человек нелюдимый, ненавидящий люде״,

2 Заупокойная месса — богослужение с песнопениями н

католической церкви.

3 Синьора — госпожа; вежливое обращение к женщине в

Италии.

35

— Заработаешь сольдо! 1 — сказала она. — Это ведь не

вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил её на

голову себе и пошёл, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но всё-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув,

ответил Пепе. — Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула:

— Отвечай, ты отнёс яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я

вёл себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их

насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня -е. ослом,

я всё стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора!

Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага,

1 Сольдо — итальянская мелкая медная монета.

36

подумал я, ну, это вам не пройдёт даром. Тут я поставил

корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко

и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень

смеялись!

— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в

мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того

как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову

Пепе все проклятия, известные ей, — он слушал её

внимательно и покорно, время от времени прищёлкивая языком,

а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал

вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели,

как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада

в грязные головы этих мошенников, — ах, если б вы

видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного

одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости

победителя, — она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его,

поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу1

богатого американца. Она сразу же стала чистенькой,

румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться

здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил её однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила

она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и

задумался, а потом спросил снова:

1 В й л л а — богатый загородный дом.

37

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у

твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и

тёплые, — сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах

его оставалось совсем немного.

— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться!

Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого

берут немножко, это не кража, а просто делёжка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе

быстро уговорил её, а когда она принесла в кухню

хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько

длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно

сделать.

— Дай-ка нож! — сказал он.

Вдвоём они живо превратили брюки американца в очень

удобный костюм для мальчика: вышел несколько

широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах

верёвочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо

рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еіЦё лучше и удобнее, но им помешала

в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала

говорить самые грубые слова на всех языках одинаково

плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить её красноречие, он

морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии

за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до

поры, пока не явился её муж.

— В чём дело? — спросил он.

38

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей

синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я

понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что

для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял

последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но

сдержался и сказал с достоинством:

/ — Если это вам нравится, синьор, если вы любите

сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не

сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной

пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя

три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий

день...

39

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому

бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк.

Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь

в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто

читая по ним тёмную историю жизни камня. В эти минуты

живые его глаза расширены, подёрнуты красивой плёнкой,

тонкие руки за спиною и голова, немножко склонённая,

чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то

мурлычет тихонько, — он всегда поёт.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми

ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот

мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий

трепет шёлковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поёт:

Фиорино־о... фиорино-о...1

Издали, как удары огромного тамбурина 2, доносятся

глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе

поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца,

улыбаясь немножко завистливой и грустной, но всё-таки доброй

улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную

ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет

белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне,

смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди

рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро

мелькают креветки, боком ползёт краб. И в тишине, над

голубою водой, тихонько течёт звонкий задумчивый голос

мальчика:

О море... море...

1 Фиорйно — цветочек.

2 Тамбурйн — музыкальный инструмент, бубен.

40

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!'

А кто подобрей, из тех, что более внимательно

присматриваются друг к другу, — те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалйно же, столяр, старик с головою, отлитой из

серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый

и всеми почитаемый Пасквалйно говорит своё:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему. 11 Анархйст — здесь: человек, не подчиняющийся власти,

своевольный.

«ВСТРЯСКА»

Страничка из Мишкиной жизни

...Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее

цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и,

бледный от напряжённого внимания, смотрел очарованными

глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец

цирковой публики.

Окутанное пышными складками розового и жёлтого

атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на тёмном

фоне арены, принимало различные позы: то лёгкие и

грациозные, то уродливые и смешные; оно, как мяч,

подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок

арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал

на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на

публику, ожидая от неё рукоплесканий. Она не скупилась

и дружно поощряла его искусство громким смехом,

криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался,

кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при

каждом движении его золотые блёстки, нашитые на атласе,

сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил

за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия

42

свои чёрные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого

удовольствия.

— Фот тяк! — ломаным языком и тонким голосом

говорил клоун, перепрыгивая через стул.

— И фот тяк... — Он вспрыгнул на спинку стула,

несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно

изогнулся, упал и, съёжившись в ком, вместе со стулом

замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил

и гонится за ним.

Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлечённый

его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей

рожице все гримасы уморительно подвижного набелённого

лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех

сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него

навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков

тоже давили его. На галерее было душно; грудь, прижатая

к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и

полученных толчков, но — как ловок и красив этот клоун и как

люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста

возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика

громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой

вздрагивал от желания самому быть там, на арене,

кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать

их похвалы и видеть сотни весёлых лиц и внимательных

глаз, устремлённых на него. Сильное, но смутное чувство,

властно охватившее мальчика, было, в общем, тёмным

чувством — оно не оживляло, а подавляло своей силой, в нём

было много грусти и зависти, ещё более обострявшихся

каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том,

что всё это, красивое и приятное, как сон, должно скоро

кончиться и опять ему придётся идти домой, в тёмную

и грязную мастерскую...

А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и,

прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и

хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот.

Следующим номером программы была борьба двух атлетов,

потом выехала на лошади барыня в длинном чёрном платье

и в шляпе, похожей на маленькое ведёрко, за ней вышли

43

трое акробатов... было и ещё много разных «номеров», но

из них внимание маленького зрителя заняли только двое

артистов, ещё более маленьких, чем он сам. Исполнив

трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не

затушевали того впечатления, которое оставил клоун.

Когда представление кончилось и публика с шумом стала

расходиться, — мальчик с галереи всё ещё медлил уходить

и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился

какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой

в зубах.

— Это и есть самый он... клоун-то, — сказал бородатый

человек и, широко улыбаясь, добавил: — Очень я его хорошо

знаю... хоша он и обрядился в настоящее...

Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на

человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то

приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней.

Это — блестящий, ловкий клоун? И мальчик разочарованно

тряхнул головой — не понравилось ему, что такой

удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный

барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы

и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме

с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел

из цирка, решительно недовольный этим неприятным

превращением артиста в обыкновенного человека.

Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим

сторонам её, как две нити крупных огненных бус,

протягивались вдаль фонари, оживлённо и безмолвно состязаясь

с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролёток.

Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда,

перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на

ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:

— Фот тяк! И фот тяк!..

И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки,

потешавшие публику, мальчик порой останавливался пред окнами

магазинов и серьёзно подолгу рассматривал своё отражение

на стекле.

Удовлетворённый видом своей исковерканной гримасами

скуластой рожицы с маленькими, живыми чёрными глазами,

44

он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нём

являлось нечто, портившее ему настроение, — память,

оживлённая боязнью наказания, чувством, которое постоянно

жило в худой груди Мишки, — память упорно восстано-

вляла пред ним завтрашний день — тяжёлый, суетливый

день!

Завтра утром он проснётся, разбуженный сердитым

окриком кухарки, и пойдёт ставить самовар для мастеров.

Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди

мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать

его и лягаться ногами...

Пока они пьют чай, он должен прибрать их постели,

вымести мастерскую, потом, выпив стакан холодного и

спитого чая, он достанет из угла мастерской большую

каменную плиту, положит её на табурет и с пирамидальным

камнем в руках усядется растирать краски. От возни

тяжёлым камнем по плите у него заболят, заноют и руки,

и плечи, и спина.

После обеда около часа отдыха, он уберёт со стола

и, свернувшись где-нибудь в углу, заснёт, как котёнок...

а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить

пемзой доски, зашпаклёванные под иконы, и он, кашляя

и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так

весь день, до ужина...

Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего

он всегда с нетерпением ждал, — это приказание бежать

куда-нибудь — к столяру за досками для икон, в

москательную лавку 1, в кабак за водкой... А самым неприятным и

даже страшным для него было копотливое и требовавшее

большой осторожности поручение заготовить яичных желтков

для красок 2.

Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток

в одну чашку, белок — в другую, а он то портил яйцо,

1 Москательные лавки торговали красками, клеем и др.

товарами.

2 Краски, которыми писали большинство икон, разводились на

яичном желтке.

45

раздавливая в нём желток, то сливал белок в чашку с

желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить.

За это — били.

Скучную и нелёгкую жизнь изживал он...

...Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома,

окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в

калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил

перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно,

как кошка. Проникая во двор таким необычным путём, он

избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы

ему дворник за беспокойство отворить калитку, — ведь

всегда приятно получать одним подзатыльником меньше

против того, сколько вам их назначено от судьбы. А кроме

этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где

он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал

самые укромные уголки двора — этим он выигрывал у

хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру, для того

чтоб разбудить Мишку, сначала нужно было найти его.

И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой

дыре между поленницей дров и стеной погреба зарылся

в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине

и несколько секунд смотрел в небо.

В небе сверкали звёзды... Они напомнили Мишке

золотые блёстки на атласном костюме клоуна, он зажмурил

глаза, улыбнулся сквозь дрёму и, беззвучно, одними губами,

повторив: «Фот тяк...», уснул крепким, детским сном.

...Проснуться его заставило странное ощущение: ему

показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит

за собой всё тело. Он с испугом открыл глаза.

— Чертёнок! — укоризненно говорила кухарка, дёргая

его за ногу.—Опять ты спрятался? Вот я ужо — погоди! —

скажу хозяйке...

— Это я, тётенька Палагея, не прятался, вот ей-богу,

не прятался! — И Мишка, вскочив на ноги, убеждённо

перекрестился.

— Черти тебя спрятали?

46

— А я пришёл, и было везде заперто... дядя Николай

стал бы ругаться, ну я — махать через ворота... —

скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тётеньки

Палагеи.

— Иди, иди, шишига, ставь самовар-то, ведь уж скоро

шесть часо-ов...

— Это я чичас! — с полной готовностью воскликнул

Мишка и, довольный тем, что он так дёшево отделался,

сломя голову побежал в кухню.

Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от

старости пузатого ветерана 1 с исковерканными боками,

Мишка вступил в беседу с кухаркой.

— Ну уж в цирке вчерась — ах, тётенька! здорово

представляли!— щуря глаза от удовольствия, сказал он.

— Я тоже было хотела пойти, — угрюмо отозвалась

кухарка и со злым вздохом добавила: — Да разве у нас

вырвешься!

— Вам нельзя, — серьёзно сказал Мишка, и так как он

был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным

вздохом, пояснил свои слова: — Потому вы вроде как на

каторге...

— То-то что...

— А уж был там паяц один... ах и шельма!

— Смешной? — заинтересовалась кухарка оживлением

Мишки.

— Тоись просто уморушка! Согнёт он какой-нибудь

крендель — так все за животики и возьмутся! — живописал

Мишка, держа в руках пучок зажжённой лучины.

— Ишь ты... люблю я этих паяцов... клади лучину-то

в самовар — руки сожжёшь.

— Фюить! Готово!.. Рожа у него — как на пружинах...

уж он её и так кривит и этак... — Мишка показал, как

именно паяц кривит рожу.

Кухарка взглянула на него и расхохоталась.

1 Ветеран— престарелый воин, солдат, а также человек, долго

занимавшийся каким-либо делом. Здесь это слово в значении: вещь,

много лет прослужившая хозяину.

47

— Ах ты... таракан ты... ведь уж перенял! Ступай убирай

мастерскую-то, ангилютка..

— И фот тяк! — пискливо крикнул Мишка, исчезая из

кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи.

Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях

к кадке с водой и, глядя в неё, проделал несколько

гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам

рассмеялся.

...Этот день стал для него роковым днём и днём

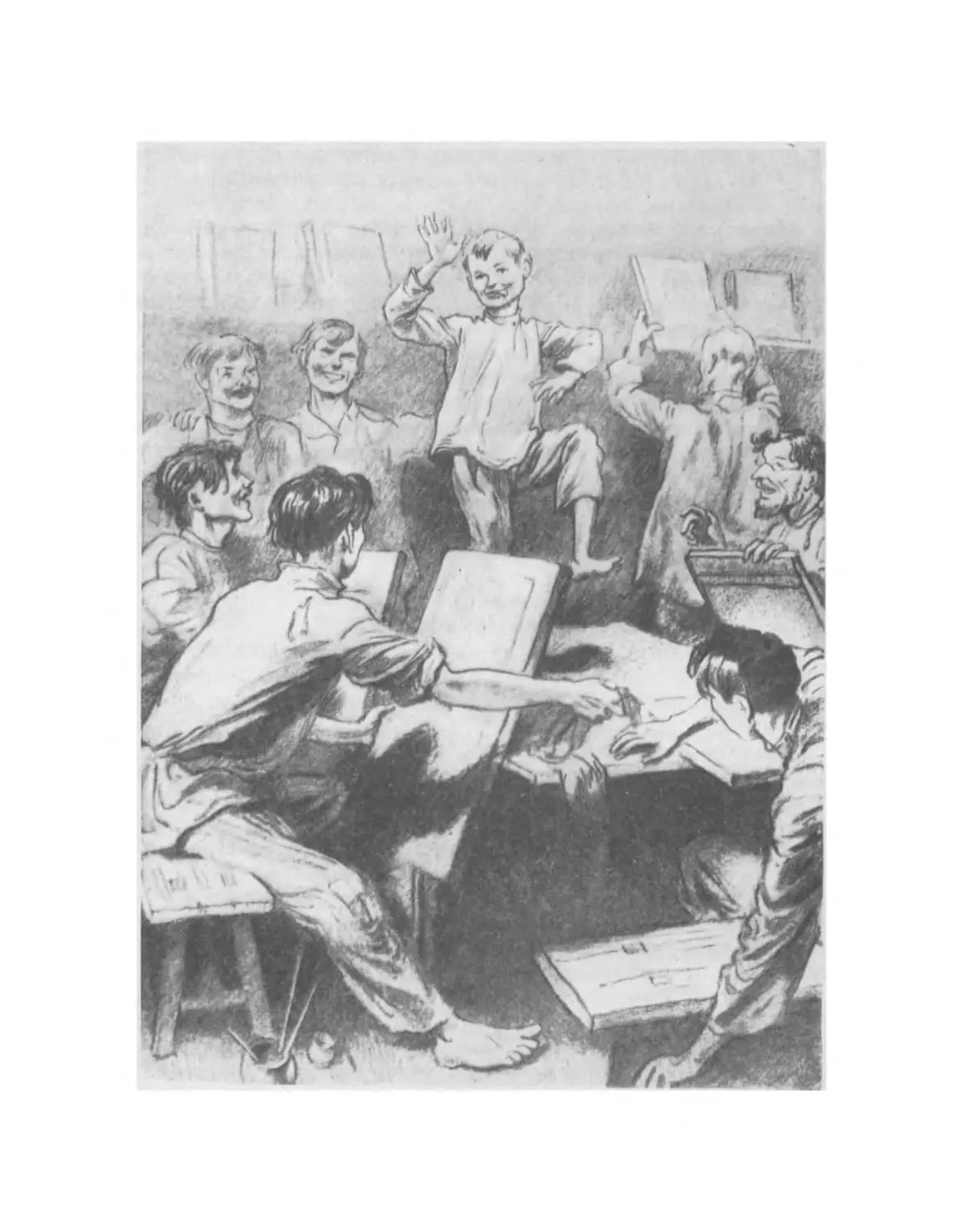

триумфа '. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне,

воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую

речь и всё, что врезалось в его память. Мастеров томила

скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую

предлагал им увлечённый Мишка, они поощряли его

выходки и к вечеру уже звали его — паяц.

— Паяц! На-ко вымой кисти!

—* Паяц! Принеси лазури!

И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по

мастерской, всё более входя в роль потешника, гримасничая

и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе

внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию

и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных

поощрений, обычных в его жизни. Но — чем выше встанешь, тем

хуже падать, это ведь известно.

Вечером, пред концом работы, один из мастеров,

писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона,

подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил

икону, ещё сырую, на окно. Мишка, кривляясь, схватил

образ и... смазал пальцем краску с ящичка в руке св.

целителя... Бледный от испуга, он молча и вопросительно

взглянул на мастера.

— Что? Дорвался? — ехидно спросил тот.

— Я нечаянно-о... — тихо протянул Мишка.

— Дай сюда...

Мишка покорно отдал ему икону и потупился.

— Давай башку! 11 Триумф — торжество.

48

— Господи! — умоляюще взвыл Мишка.

— Ну?!

— Дяденька! я...

Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе.

Потом он не торопясь запустил ему пальцы своей левой

руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно

поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя

ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело

его станет легче, и с искажённым от боли лицом повис

в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв

его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе

правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз.

Это называется «встряска», она выдирает волосы с

корнями, и от неё на затылке является опухоль, которая долго

заставляет помнить о себе.

Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на

пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской

смеялись над ним.

— Ловко кувыркнулся, паяц!

— Это, братцы, воздушный полёт.

— Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка ещё посартоморталь!

Этот смех резал Мишке душу и был намного острее

боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и

накрывать на стол для ужина.

В кухне его ждало ещё огорчение. Там была хозяйка —

она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:

— А ты, чертёнок, спи, где велят, а не пря-чься, не

пря-чься, не пря-чься.

Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт

движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание

укусить эту руку.

...Через час он лежал на своей постели, под столом

в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок так,

точно он хотел задавить в себе боль и горечь.

В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием

большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд

у стены. Их тёмные лики смотрели сурово и внушительно

в торжественной безмятежности своей славы, лунный свет

50

придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и

оживляя складки тяжёлых риз на их раменйх 1.

Без дум, весь поглощённый чувством обиды, мальчик

покорно ожидал, когда это чувство затихнет... а блестящие

краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем

вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые

так свободно прыгают, так веселы и красивы...

...И вот он видит арену цирка и себя на ней, с

необычайной лёгкостью он совершал самые трудные

упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они

отзывались в его теле... Гром рукоплесканий поощрял его...

полный восхищения пред своей ловкостью, весёлый и

гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом

одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким

замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле

от пинка...

1 Раменй (устаревшее слово) — плечи.

ДЕТСТВО ИЛЬИ

Помнил Илья, как он приехал в город. Проснулся он

рано утром и увидал перед собою широкую, .мутную реку,

а за нею, на высокой горе, кучу домов с красными и

зелёными крышами и густые сады. Дома поднимались по горе

густою красивой толпой всё выше, на самом гребне горы

они вытянулись в ровную линию и гордо смотрели оттуда

через реку. Золотые кресты и главы церквей поднимались

над крышами, уходя глубоко в небо. Только что взошло

солнце; косые его лучи отражались в окнах домов, и весь

город горел яркими красками, сиял золотом.

— Вот так — а-яй! — воскликнул мальчик, широко

раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и замер

в молчаливом восхищении. Потом в душе его родилась

беспокойная мысль, — где будет жить он, маленький,

вихрастый мальчик в пестрядинных 1 штанишках, и его горбатый,

неуклюжий дядя? Пустят ли их туда, в этот чистый,

богатый, блестящий золотом, огромный город? Он подумал, что

их телега именно потому стоит здесь, на берегу реки, что

1 Пестрядина, пёстрядь — грубая, домашнего

изготовления ткань.

52

в город не пускают людей бедных. Должно быть, дядя

пошёл просить, чтобы пустили.

Илья с тревогой в сердце стал искать глазами дядю.

Вокруг их телеги стояло ещё много возов; на одних торчали

деревянные стойки 1 с молоком, на других корзины с птицей,

огурцы, лук, лукошко с ягодами, мешки с картофелем. НІа

возах и около них сидели и стояли мужики, бабы, — совсем

особенные. Говорили они громко, отчётливо, а одеты не

в синюю пестрядину, а в пёстрые ситцы и ярко-красный

кумач 2. Почти у всех на ногах сапоги, и хотя около них

расхаживал человек с саблей на боку3, но они не только

не боялись его, а даже не кланялись ему. Это очень

понравилось Илье. Сидя на телеге, он осматривал ярко

освещённую солнцем живую картину и мечтал о времени, когда

тоже наденет сапоги и кумачную рубаху.

Вдали, среди мужиков, появился дядя Терентий. Он

шёл, крепко упираясь ногами в глубокий песок, высоко

подняв голову; лицо у него было весёлое, и ещё издали

он улыбался Илье, протянув к нему руку, что-то

показывая.

— Господь за нас, Илюха! Дядю-то сразу нашёл я...

На-ко вот, погрызи пока что!..

И дал Илье баранку.

Мальчик почти с благоговением взял её, сунул за пазуху

и беспокойно спросил:

— Не пускают в город-то?

— Сейчас пустят... Вот придёт паром — и поедем.

— И мы?

— А как же? И мы!

— Ух! А я думал — нас не пустят... А там где мы

будем жить-то?

— Это неизвестно...

1 Стбйка— сосуд для хранения молока и других жидкостей,

сделанный из дерева.

2 Кумач — хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета.

3Человек с саблей на боку — полицейский стражник,

городовой.

53

— Вон бы в том большом-то, красном...

— Это казарма!.. Там солдаты живут...

— Ну, ин вон в том, — в-вон в этом!

— Ишь ты! Высоко нам до него!..

— Ничего! — уверенно сказал Илья. — Долезем!

— Э-эх, ты! — вздохнул дядя Терентий и снова куда-то

ушёл.

Жить им пришлось на краю города, около базарной

площади, в огромном сером доме. Со всех сторон к его стенам

прилипли разные пристройки, одни — поновее, другие —

такие же серо-грязные, как сам он. Окна и двери в этом

доме были кривые, и всё в нём скрипело. Пристройки, забор,

ворота — всё наваливалось друг на друга, объединяясь

в большую кучу полугнилого дерева. Стёкла в окнах тусклы

от старости, несколько брёвен в фасаде выпятились вперёд,

от этого дом был похож на своего хозяина, который держал

в нём трактир. Хозяин тоже старый и серый; глаза на его

дряхлом лице были похожи на стёкла в окнах; он ходил,

опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было

носить выпяченный живот.

Первые дни жизни в этом доме Илья всюду лазил

и всё осматривал в нём. Дом поразил его своей

удивительной ёмкостью. Он был так тесно набит людьми, что

казалось— людей в нём больше, чем во всей деревне Китежной.

В обоих этажах помещался трактир, всегда полный народа,

на чердаках жили какие-то бабы; одна из них, по

прозвищу Матица, — чёрная, огромная, басовитая, — пугала

мальчика сердитыми, тёмными глазами. В подвале жил

сапожник Перфишка с больной безногою женой и дочкой

лет семи, тряпичник дедушка Еремей, нищая старуха, худая,

крикливая, её звали Полоротой, и извозчик Макар Степаныч,

человек пожилой, смирный, молчаливый.

В углу двора помещалась кузница; в ней с утра до

вечера горел огонь, наваривали шины, ковали лошадей,

стучали молотки, высокий, жилистый кузнец Савел густым,

угрюмым голосом пел песни. Иногда в кузнице являлась

Савелова жена, небольшая, полная женщина, русоволосая,

с голубыми глазами. Она всегда накрывала голову белым

54

платком, и было странно видеть эту белую голову в чёрной

дыре кузницы. Она смеялась серебристым смехом, а Савел

вторил ей громко, точно молотом бил. Но — чаще он в ответ

на её смех рычал.

В каждой щели дома сидел человек, и с утра до поздней

ночи дом сотрясался от крика и шума, точно в нём, как

в старом, ржавом котле, что-то кипело и варилось.

Вечерами все люди выползали из щелей на двор и на

лавочку к воротам дома; сапожник Перфишка играл на

гармонике. Савел мычал песни, а Матица — если она была

выпивши — пела что-то особенное, очень грустное, никому

не понятными словами, пела и о чём-то горько плакала.

Где-нибудь в углу на дворе около дедушки Еремея

собирались все жившие в доме ребятишки и, усевшись в

кружок, просили его: »

— Де-едушка! Расскажи сказочку!..

Дедушка смотрел на них болящими, красными глазами,

из которых, не иссякая, текли по морщинам лица мутные

слёзы, и, крепко нахлобучив на голову старую, рыжую

шапку, заводил нараспев дрожащим, тонким голосом:

— «Айв некоторыем царствии, вот и в некоторыем

государствии уродился фармазон-еретик1 от неведомых

родителей, за грехи сыном наказанных богом господом

всевидящим...»

Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и

тряслась, когда он открывал свой чёрный, беззубый рот,

тряслась и голова, а по морщинам щёк одна за другой всё

катились слёзы.

— «А и дерзок был сей сын-еретик: во Христа-бога не

веровал, не любил матери божией, мимо церкви шёл —

не кланялся, отца, матери не слушался...»

Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча

смотрели в его лицо.

Всех внимательнее слушал русый Яшка, сын буфетчика

Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой

1 Фармазон-еретйк — здесь: не верящий в бога,

богоотступник.

55

шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча

к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже

большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по

всем предметам, точно боясь остановиться на чём-либо,

а остановившись, странно выкатывались, придавая лицу

мальчика овечье выражение. Он выделялся из кучи ребят

тонким бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой.

Илья сразу подружился с ним, в первый же день

знакомства Яков таинственно спросил ,нового товарища:

— У вас в деревне колдунов много?

— Есть, — ответил Илья. — У нас шабёр 1 колдун был.

— Рыжий? — шёпотом осведомился Яков.

— Седой... они все седые...

— Седые—ничего... Седые — добрые... А вот которые

рыжие — ух ты! Те кровь пьют... •

Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за

кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая

липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между

сараем и домом; здесь было тихо, и, кроме неба над

головой да стены дома с тремя окнами, из* которых два были

заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках

липы Чирикали воробьи, на земле, у корней её, сидели

мальчики и тихо беседовали обо всём, что занимало их.

Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и

шумом что-то большущее, пёстрое и ослепляло, оглушало его.

Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей

сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором

дядя Терентий, потный и мокрый, мыл посуду, Илья смотрел,

как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся,

поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них,

и в этом дыму они возятся, как полоумные...

— Эй-эй! — говорил ему дядя, потряхивая горбом и

неустанно звеня стаканами. — Ты чего тут? Иди-ка на двор!

А то хозяин увидит — заругает!..

«Вот так—а-яй!» — мысленно произносил Илья своё

любимое восклицание и, ошеломлённый шумом трактирной

1 Шабёр (местное слово) — сосед.

56

жизни, уходил на двор. А на дворе Савел стучал молотом

и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась

весёлая песня сапожника Перфишки, сверху сыпались

ругань и крики пьяных баб. Пашка, Савелов сын, скакал

верхом, на палке и кричал сердитым голосом:

— Тпру, дьявол!

Его круглая, задорная рожица вся испачкана грязью

и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь

её бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это

первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды

очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья,

заплакав, пожаловался дяде, тот только руками развёл,

говоря:

— Ну что сделаешь? Потерпи!..

— Я вот пойду да так его вздую! — сквозь слёзы

пообещал Илья.

— Не моги! — строго молвил дядя. — Никак этого

нельзя!..

— А он что?

— То — он!.. Он тутошний... свой... А ты — чужой...

Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился

и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья

смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с

«тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, ещё

больше сдружился с Яковом.

Яков вёл себя степенно: он никогда ни с кем не дрался,

даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить

о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых

людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме

Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой,

дочерью сапожника Перфишки, чумазой, тоненькой

девчоночкой, — её маленькая головка, осыпанная тёмными кудрями,

с утра до вечера торчала на дворе. Её мать тоже всегда

сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на

спине, она постоянно шила, низко согнувшись над

работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь,

Илья видел ее лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное,

как у покойника, чёрные добрые глаза на этом неприятном

57

лице тоже неподвижны. Она никогда ни с кем не

разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь

иногда — очень редко — вскрикивая хриплым, задушенным

голосом:

— Маша!

Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но

когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами

и скоро помрёт, — он стал бояться её.

Однажды, когда Илья проходил вблизи неё, она

протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного

мальчика к себе.

— Попрошу я тебя, — сказала она, — не обижай Машу!..

Ей трудно было говорить: она задыхалась от чего-то.

— Не обижай, — милый!..

И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого

дня Илья вместе с Яковом стал внимательно ухаживать за

дочерью сапожника, стараясь оберечь её от разных

неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны

взрослого человека, потому что все другие большие люди

только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик

Макар лягался ногами и шлёпал ребятишек по лицу мокрой

тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл

пролётку. Савел сердился на всех, кто заглядывал в его

кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками.

Перфишка швырял чем попало во всякого, кто,

останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет... Иногда били

и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми.

Только дедушка Еремей не дрался.

Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить,

чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь

дядя запретил уходить со двора. Там просторнее, тише,

там все люди делают одно и то же всем понятное дело, —

здесь каждый делает, что хочет, и все — бедные, все живут

чужим хлебом, впроголодь.