Text

Н.А.РЫБИЦКИЙ, В.Ф.ОРЕХОВ

ПЛОДОВЫХ

ДЕРЕВЬЕВ

Н. А. РЫБИЦКИЙ, В. Ф. ОРЕХОВ

ПРИВИВКА

ПЛОДОВЫХ

ДЕРЕВЬЕВ

Падание не ре рано та иное

и дополненное

ЛЕНИЗДАТ*1978

834Л

Р 93

Книга знакомит читателя с различными приемами

прививки плодовых деревьев, заготовкой и хранением

черенков. Авторы подробно освещают технику прививки,

рассказывают об инструментал и материалах, необходи-

мых при прививке.

Книга рассчитана на садоводов колхозов и совхозов

и садоводов-любителей.

р

«МОЗ—107

.4 171(031—78

196-78

С Леякмат, 1978

Одновременно с развитием всех отраслей сельского

хозяйства в нашей стране развивается и садоводство.

В последнее время широкое распространение получили

коллективные и приусадебные сады. Закладка новых са-

дов и уход за ними требуют повышения агротехнических

знаний.

Одним из важных приемов агротехники в садовод-

стве является прививка плодовых деревьев. При-

вивка — один из самых распространенных и быстрых

способов вегетативного (бесполого) размножения пло-

довых растений, сортовые признаки которых при раз-

множении семенами в большинстве случаев не сохраня-

ются.

С помощью прививки, перенося вегетативные части

(почки, отрезки побегов) с одного растения на другое,

можно размножить сорт и сохранить его особенности.

В питомниках прививка плодовых деревьев произво-

дится опытными садоводами. Садоводы же коллектив-

ных и приусадебных садов мало знакомы с прививкой,

а знать приемы, владеть техникой прививки и перепри-

вивки плодовых деревьев необходимо.

Человек научился прививать плодовые деревья очень

давно. Основные способы прививки, существующие в на-

ше время, известны еще с древнейших времен.

В природе часто встречаются деревья, которые срос«

лись своими сучьями. Бывают случаи, когда деревья

срастаются даже стволами. Это может служить приме-

ром прививки одного дерева на другое.

Одни способы прививки выполняются легко и доступ-

ны начинающему садоводу, другие же требуют хороше-

го навыка, любви к делу, знания природы плодового де-

рева.

8

2 Зак. № 457

СТРОЕНИЕ

ПЛОДОВОГО

ДЕРЕВА

Породы и сорта плодовых деревьев Северо-Западной

зоны представлены древесными и реже кустовидными

формами. Древесные формы характеризуются наличием

ясно выраженного центрального ствола, несущего на се-

бе ветви (яблоня, груша, черешня, древовидные вишня

и слива). Кустовидные формы имеют не один, а несколь-

ко стволов приблизительно одинаковой толщины (неко-

торые сорта вишни и сливы, черноплодная рябина).

Под органами растения понимают части его, отлича-

ющиеся друг от друга своим внешним видом и выполня-

емыми функциями. У растения различают три основных

вегетативных органа: корень, стебель и лист.

У плодовых различают подземную часть (корневую

систему) и надземную (стебель), разделяющуюся на

ствол, сучья, ветви и побеги.

Корневая система. Корни имеют очень важное значе-

ние в жизни растений. Оценивая их роль, И. В. Мичу-

рин образно назвал корни фундаментом плодового де-

рева.

Корневая система плодовых растений состоит из

главного корня с боковыми разветвлениями — корневых

мочек и корневых волосков. В зависимости от характера

распространения корней в почве их делят на горизон-

тальные и вертикальные. Первые направлены почти па-

раллельно поверхности почвы, а вторые проникают глу-

боко в почву. Сильно развитый вертикальный корень на-

зывают стержневым.

Через корни в растение поступают из почвы вода и

растворенные в ней минеральные вещества, необходи-

мые для роста и развития растения. Корни служат также

для укрепления растений в почве.

Питательные растворы по проводящим сосудам кор-

ней, ствола и ветвей передаются в листья, где под влия-

нием солнечной энергии перерабатываются в органи-

ческие вещества, которые затем обратным током пере-

двигаются к точкам роста стеблей и корней.

У древесных плодовых растений развивается доволь-

но мощная корневая система, проникающая глубоко в

почву и далеко в стороны. В нормальных условиях про-

израстания диаметр распространения корней у плодово-

4

го дерева в 2—2,5 раза больше диаметра его кроны.

Количество же корней у взрослого плодового дерева до-

стигает сотен тысяч, а общая протяженность их —

нескольких километров.

Благодаря мощной корневой системе, глубоко про-

никающей в почву и всасывающей из нее воду вместе

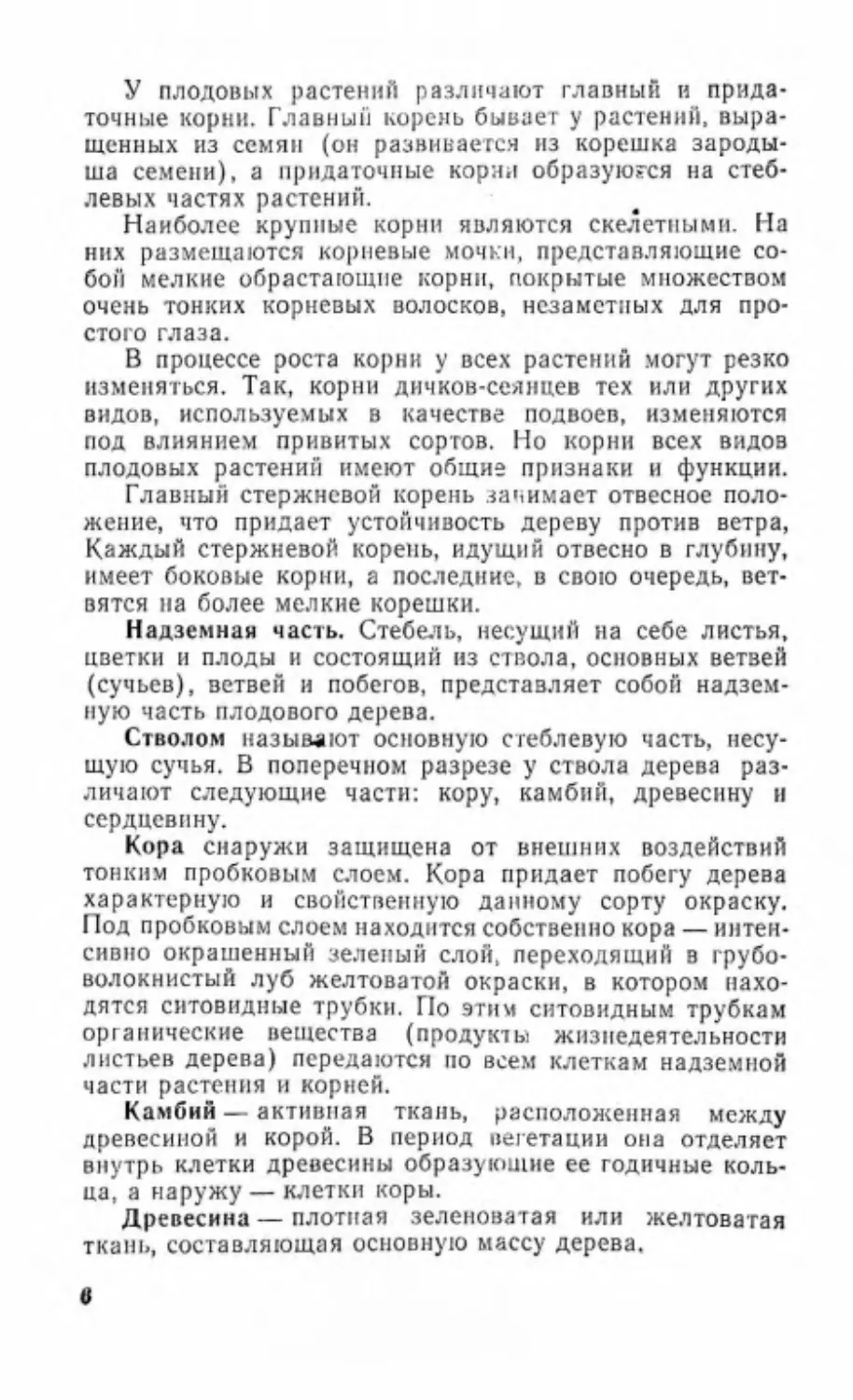

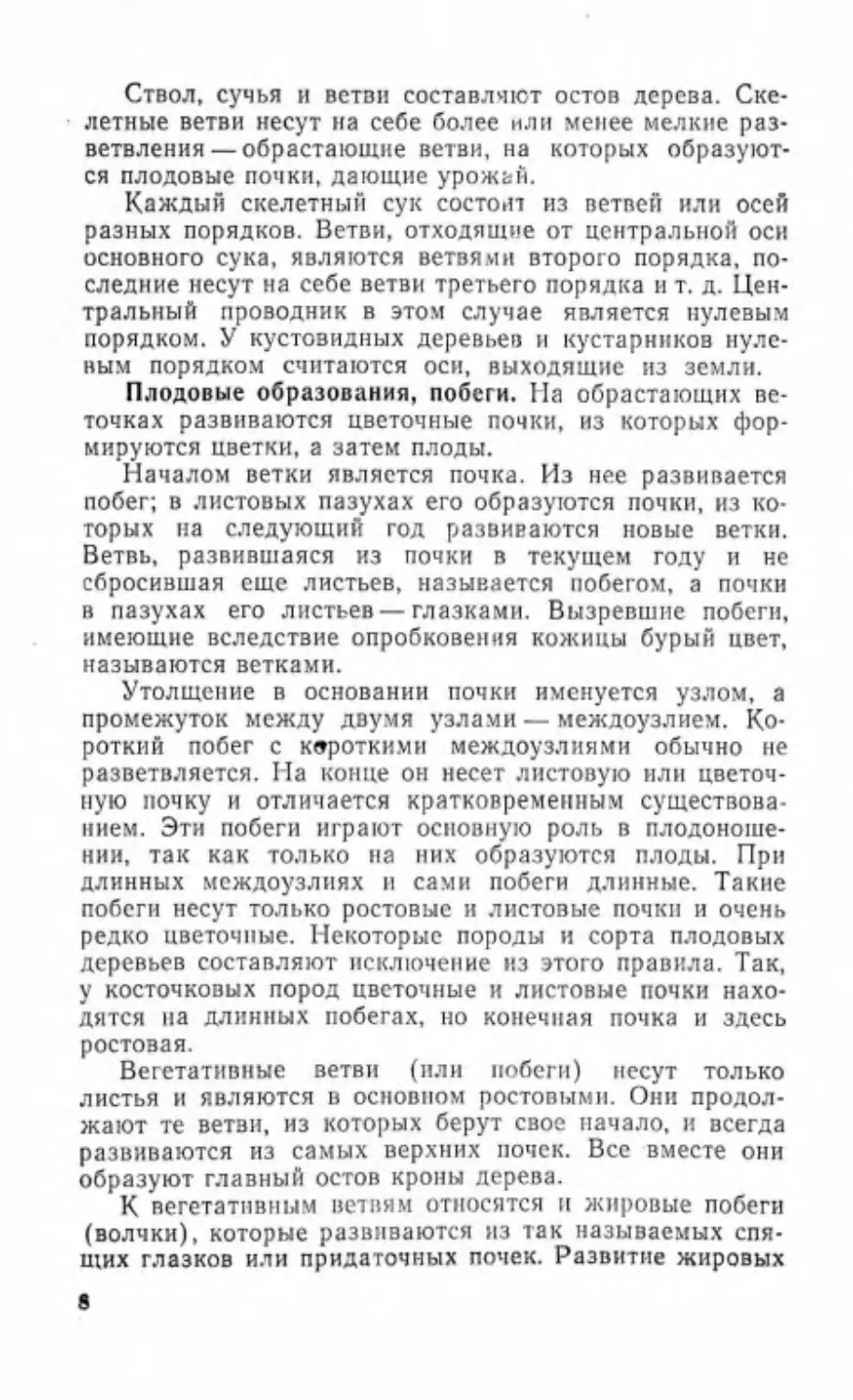

Основные части взрослого плодового дерева:

I — вертикальные корни; 2 — горизонтальные корки; 3 — кор-

невая шейка: 1 — штамб; 5 — центральный проводник; 6 — пен

Сег продолжения; 7 — основные скелетные ветви (сучья); 8 —

обрастающие веточки.

с питательными веществами, плодовые растения мень-

ше, чем полевые и овощные культуры, страдают от засу-

хи, устойчивее к морозу.

У семечковых пород корни проникают на глубину до

2—4 м (на тяжелых почвах — до 1 м), у косточковых —

до 1 —1,5 м. Основная же масса корней залегает в верх-

них, более плодородных слоях почвы: у яблони на глу-

бине 20—80 см, у вишни и сливы — 15—20 см.

У плодовых растений различают главный и прида-

точные корни. Главный корень бывает у растений, выра-

щенных из семян (он развивается из корешка зароды-

ша семени), а придаточные корни образуются на стеб-

левых частях растений.

Наиболее крупные корни являются скелетными. На

них размещаются корневые мочки, представляющие со-

бой мелкие обрастающие корни, покрытые множеством

очень тонких корневых волосков, незаметных для про-

стого глаза.

В процессе роста корни у всех растений могут резко

изменяться. Так, корни дичков-сеянцев тех или других

видов, используемых в качестве подвоев, изменяются

под влиянием привитых сортов. Но корни всех видов

плодовых растений имеют общие признаки и функции.

Главный стержневой корень занимает отвесное поло-

жение, что придает устойчивость дереву против ветра,

Каждый стержневой корень, идущий отвесно в глубину,

имеет боковые корни, а последние, в свою очередь, вет-

вятся на более мелкие корешки.

Надземная часть. Стебель, несущий на себе листья,

цветки и плоды и состоящий из ствола, основных ветвей

(сучьев), ветвей и побегов, представляет собой надзем-

ную часть плодового дерева.

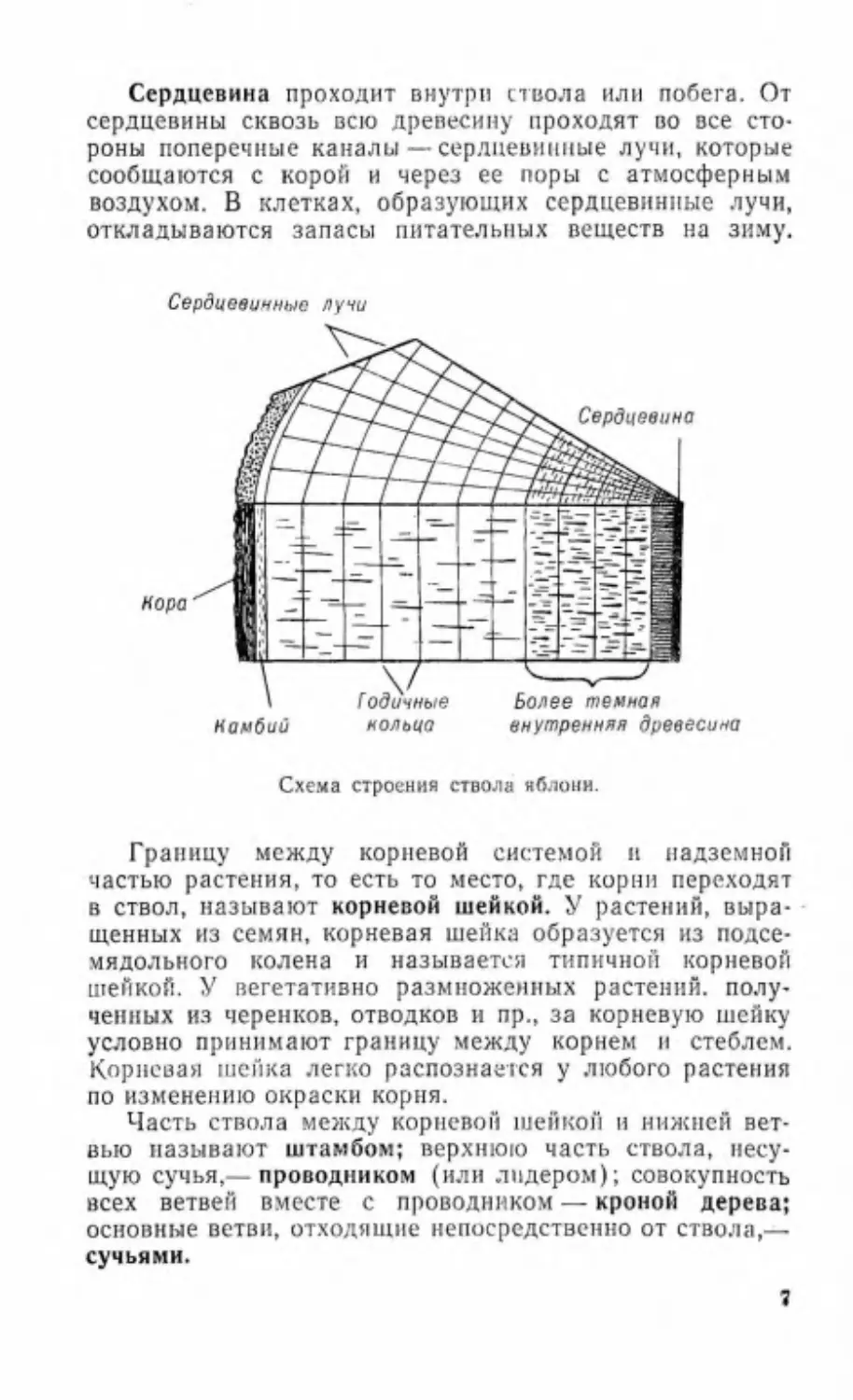

Стволом называют основную стеблевую часть, несу-

щую сучья. В поперечном разрезе у ствола дерева раз-

личают следующие части: кору, камбий, древесину и

сердцевину.

Кора снаружи защищена от внешних воздействий

тонким пробковым слоем. Кора придает побегу дерева

характерную и свойственную данному сорту окраску.

Под пробковым слоем находится собственно кора — интен-

сивно окрашенный зеленый слои, переходящий в грубо-

волокнистый луб желтоватой окраски, в котором нахо-

дятся ситовидные трубки. По этим ситовидным трубкам

органические вещества (продукты жизнедеятельности

листьев дерева) передаются по всем клеткам надземной

части растения и корней.

Камбий — активная ткань, расположенная между

древесиной и корой. В период вегетации она отделяет

внутрь клетки древесины образующие ее годичные коль-

ца, а наружу — клетки коры.

Древесина — плотная зеленоватая или желтоватая

ткань, составляющая основную массу дерева.

в

Сердцевина проходит внутри ствола или побега. От

сердцевины сквозь всю древесину проходят во все сто-

роны поперечные каналы—сердцевинные лучи, которые

сообщаются с корой и через ее поры с атмосферным

воздухом. В клетках, образующих сердцевинные лучи,

откладываются запасы питательных веществ на зиму.

Схема строения ствола яблони.

Границу между корневой системой и надземной

частью растения, то есть то место, где корни переходят

в ствол, называют корневой шейкой. У растений, выра-

щенных из семян, корневая шейка образуется из подсе-

мядольного колена и называется типичной корневой

шейкой. У вегетативно размноженных растений, полу-

ченных из черенков, отводков и пр., за корневую шейку

условно принимают границу между корнем и стеблем.

Корневая шейка легко распознается у любого растения

по изменению окраски корня.

Часть ствола между корневой шейкой и нижней вет-

вью называют штамбом; верхнюю часть ствола, несу-

щую сучья,— проводником (или лидером); совокупность

всех ветвей вместе с проводником — кроной дерева;

основные ветви, отходящие непосредственно от ствола,—

сучьями.

7

Ствол, сучья и ветви составляют остов дерева. Ске-

летные ветви несут на себе более или менее мелкие раз-

ветвления— обрастающие ветви, на которых образуют-

ся плодовые почки, дающие урожай.

Каждый скелетный сук состоит из ветвей или осей

разных порядков. Ветви, отходящие от центральной осн

основного сука, являются ветвями второго порядка, по-

следние несут на себе ветви третьего порядка и т. д. Цен-

тральный проводник в этом случае является нулевым

порядком. У кустовидных деревьев и кустарников нуле-

вым порядком считаются оси, выходящие из земли.

Плодовые образования, побеги. На обрастающих ве-

точках развиваются цветочные почки, из которых фор-

мируются цветки, а затем плоды.

Началом ветки является почка. Из нее развивается

побег; в листовых пазухах его образуются почки, из ко-

торых на следующий год развиваются новые ветки.

Ветвь, развившаяся из почки в текущем году и не

сбросившая еще листьев, называется побегом, а почки

в пазухах его листьев — глазками. Вызревшие побеги,

имеющие вследствие опробковения кожицы бурый цвет,

называются ветками.

Утолщение в основании почки именуется узлом, а

промежуток между двумя узлами — междоузлием. Ко-

роткий побег с короткими междоузлиями обычно не

разветвляется. На конце он несет листовую или цветоч-

ную почку и отличается кратковременным существова-

нием. Эти побеги играют основную роль в плодоноше-

нии, так как только на них образуются плоды. При

длинных междоузлиях и сами побеги длинные. Такие

побеги несут только ростовые и листовые почки и очень

редко цветочные. Некоторые породы и сорта плодовых

деревьев составляют исключение из этого правила. Так,

у косточковых пород цветочные и листовые почки нахо-

дятся на длинных побегах, но конечная почка и здесь

ростовая.

Вегетативные ветви (или побеги) несут только

листья и являются в основном ростовыми. Они продол-

жают те ветви, из которых берут свое начало, и всегда

развиваются из самых верхних почек. Все вместе они

образуют главный остов кроны дерева.

К вегетативным ветвям относятся и жировые побеги

(волчки), которые развиваются из так называемых спя-

щих глазков или придаточных почек. Развитие жировых

8

побегов идет в ущерб вышележащим частям дерева, по-

этому их следует удалять. Но в отдельных случаях жи-

ровые побеги оставляют и за счет их пополняют погиб-

шие ветви кроны.

Плодовые ветви у разных пород и сортов довольно

резко различаются по длине, форме и другим особен-

ностям.

На ветвях и сучьях ежегодно образуются различной

длины (до 20—30 см и более) вегетативные приросты,

называемые однолетними побегами или ветками.

Порослевые побеги (или побеги возобновления) об-

разуются из придаточных почек. Появляются такие по-

беги в средних частях ветвей плодового дерева при их

поломах или сильной обрезке.

Почка представляет собой зачаток побега, находя-

щегося в покое. В кроне плодового дерева различают

следующие типы почек: плодовые (репродуктивные),

ростовые (вегетативные) и спящие.

Плодовые почки в отличие от ростовых более тол-

стые, укороченные и округлые. Они закладываются в

июле — августе предыдущего года. По наличию внут-

ренних органов эти почки делятся на простые и сме-

шанные.

Из простых плодовых почек развиваются только

цветки без укороченного ростового побега. Простые поч-

ки недолговечны. На следующий год после своего воз-

никновения они плодоносят, а затем отмирают.

Смешанные почки содержат зачатки листьев и цвет-

ков. Весной из смешанной почки развивается корот-

кий (1 см) побег, а в нижней части его на близком рас-

стоянии друг от друга возникают зачатки листьев и

цветков.

Плодовые почки могут закладываться и на однолет-

них ростовых побегах, обычно у сортов, склонных к еже-

годному плодоношению. Такне почки преимущественно

находятся в средней части ростового побега.

Вегетативные почки делятся на ростовые и спящие.

Из них развиваются побеги, покрытые листьями.

Из ростовых почек в течение весны и первой поло-

вины лета формируются длинные, с хорошо заметными

междоузлиями побеги, несущие на себе основную массу

листьев. Различают почки верхушечные, из которых

образуются побеги, служащие продолжением ветвей, и

боковые, развивающиеся в листовых пазухах, из

о

которых вырастают боковые ветви. Лучшие по разви-

тию почки находятся в средней части побега.

Листовыми почками называются такие, из которых

развиваются очень короткие побеги с едва заметной

осью, но с хорошо развитыми 3—4 листьями.

На различных отрезках многолетней ветви яблони

можно найти большое разнообразие вегетативных и

плодовых органов. На однолетнем приросте располага-

ются вегетативные почки, на двухлетнем отрезке ветки

находятся плодовые почки. Через год, когда двухлетне-

му отрезку ветки станет три года, она даст урожай. Та-

ким образом, закладка плодовых почек происходит на

двухлетнем отрезке ветки, а плодоношение — на трех-

летием.

Спящими почками (глазками) называются боковые

почки, возникающие на однолетнем побеге и остающие-

ся в течение нескольких лет в состоянии покоя. Пробуж-

даются они при повреждениях кроны (подмерзании при-

ростов, усыхании ветвей, механических повреждениях

и т. п.).

Если условия для пробуждения отсутствуют, то спя-

щие почки сохраняются у семечковых пород 20—30 лет

и более, у косточковых — несколько меньше.

Лист. Листья плодовых пород представляют большое

разнообразие по величине и форме, длине черешка,

жилкованию и многим другим признакам. Они состоят

из листовых пластинок, листовых черешков и прилист-

ников. Листовые пластинки по форме бывают округлы-

ми, овальными, яйцевидными и др. Поверхность у них

может быть голой или опушенной, гладкой или морщи-

нистой, края листьев — цельными, пильчатыми, город-

чатыми и т. д.

Листья являются основными органами растения, с

помощью которых происходит переработка всех пита-

тельных веществ, поступающих из почвы через корни

и из воздуха, в углеводы, аминокислоты, белки, витами-

ны, ферменты и другие биологически важные вещества.

Они осуществляют транспирацию и газообмен в расте-

нии. В зависимости от условий жизни и местоположе-

ния в кроне дерева изменяются размер, толщина,

окраска, продолжительность жизни и другие признаки

листа.

Процесс образования сахаров в клетках листа проис-

ходит только при помощи солнечного света и хлорофил-

ю

ловых зерен (зеленых образований), включенных в про-

топлазму клетки п придающих листу зеленую окраску.

Поэтому нельзя допускать в кроне затенения, создаю-

щегося при большом сплетении ветвей. Чем свободнее

находятся ветви в кроне плодового дерева, тем больше

света и воздуха получают листья и тем выше урожай.

Цветки. Цветки плодовых растений имеют различные

части. Цветок состоит из чашелистиков, лепестков, ты-

чинок и пестика с завязью. Каждая из этих частей вы-

полняет определенные функции в процессе оплодотворе-

ния и плодообразования.

Чашелистики предохраняют еще не распустившиеся

цветочные органы от вредных внешних влияний. Лепест-

ки своей окраской привлекают насекомых, которые

приносят пыльцу с других цветков. Пестик принимает

на рыльце своего столбика пыльцу. Она прорастает там

в пыльцевую трубочку, проникает через ткань столбиков

в семяпочку завязи и оплодотворяет се.

В результате оплодотворения из семяпочки образу-

ется семя, а из завязи — плод. Большинство сортов пло-

довых растений собственной пыльцой не оплодотворяет-

ся, а для нормального оплодотворения требует пыльцу

других сортов того же вида. Такие сорта являются прак-

тически самобесплоднымн, то есть от опыления своей

пыльцой почти нс дайт плодов. Для нормального плодо-

ношения требуется, чтобы в саду имелись разные сорта,

подобранные с учетом взаимного оплодотворения в про-

цессе опыления. От нормально проходящего процесса

опыления зависит урожайность сада.

Прививкой в крону плодоносящих деревьев специ-

ально подобранных недостающих сортов опылителей

можно обеспечить хорошее взаимное опыление.

Плоды. В плодах различают внутреннюю часть (се-

мена) и внешнюю, называемую околоплодником. Около-

плодник состоит из наружной оболочки плода (или ко-

жицы) и сочной мякоти. Плоды делятся на настоящие

и ложные. Настоящими плодами называются такие, в

образовании которых принимала участие только завязь

(вишня, слива, черешня и др.). Если же в образовании

плодов кроме завязи принимали участие цветоложе и

чашелистики, то плоды называются ложными (яблоня,

груша и др.). У таких плодов съедобную часть представ-

ляет разросшееся цветоложе с толстым слоем сочной

мякоти. В этом слое образуются органические вещества,

3 Зак. .4 457

11

придающие плодам характерный для породы и сорта

вкус, окраску' и другие качества.

Плодовые растения различаются по силе роста и

долговечности, времени вступления в плодоношение,

урожайности, качеству плодов и другим признакам.

Знание биологических особенностей плодовых расте-

ний позволит наиболее эффективно применять весь аг-

ротехнический комплекс ухода за ними и правильно ре-

шать другие сопутствующие вопросы, например разме-

щение пород и сортов (площадь питания, почва, рельеф

и т. д.), чтобы обеспечить получение регулярных высо-

ких и устойчивых урожаев.

Мичуринское положение о важной роли условий

жизни в формировании растительных организмов под-

тверждается селекционной практикой. Сорта, выведен-

ные в местных условиях, как правило, обладают пре-

имуществами перед завезенными из других районов, так

как за период своего формирования в молодом возрасте

они приспосабливаются к местным условиям и дают бо-

лее устойчивые урожаи.

В начале жизни плодовых деревьев происходит раз-

витие основных вегетативных органов — надземной

части и корневой системы. В этот период закладывается

скелет дерева, состоящий из основных сучьев, полуске-

летных ветвей и обрастающих веточек.

Затем дерево вступает в период плодоношения, в

котором поступательный рост ослабевает, корневая

система менее активно разрастается в стороны и листья

образуются меньших размеров. В начале этого периода

плоды достигают наибольшего развития и приобретают

свойственные сорту окраску и качество. Затем наступа-

ют годы максимальных урожаев. К концу этого периода

постепенно снижается новообразование плодовых вето-

чек и ежегодно возрастает количество отмерших плодо-

вых ветвей, а также скелетных. Деревья хотя и продол-

жают давать урожаи, но плоды становятся мелкими, на-

блюдается нерегулярность плодоношения.

Следующий период характеризуется массовым отми-

ранием скелетных ветвей кроны. Отмирают также от-

дельные скелетные корни.

Для применения различных агротехнических меропри-

ятий необходимо учитывать не только возрастные изме-

нения, но и изменения в жизнедеятельности растений

в зависимости от времени года.

12

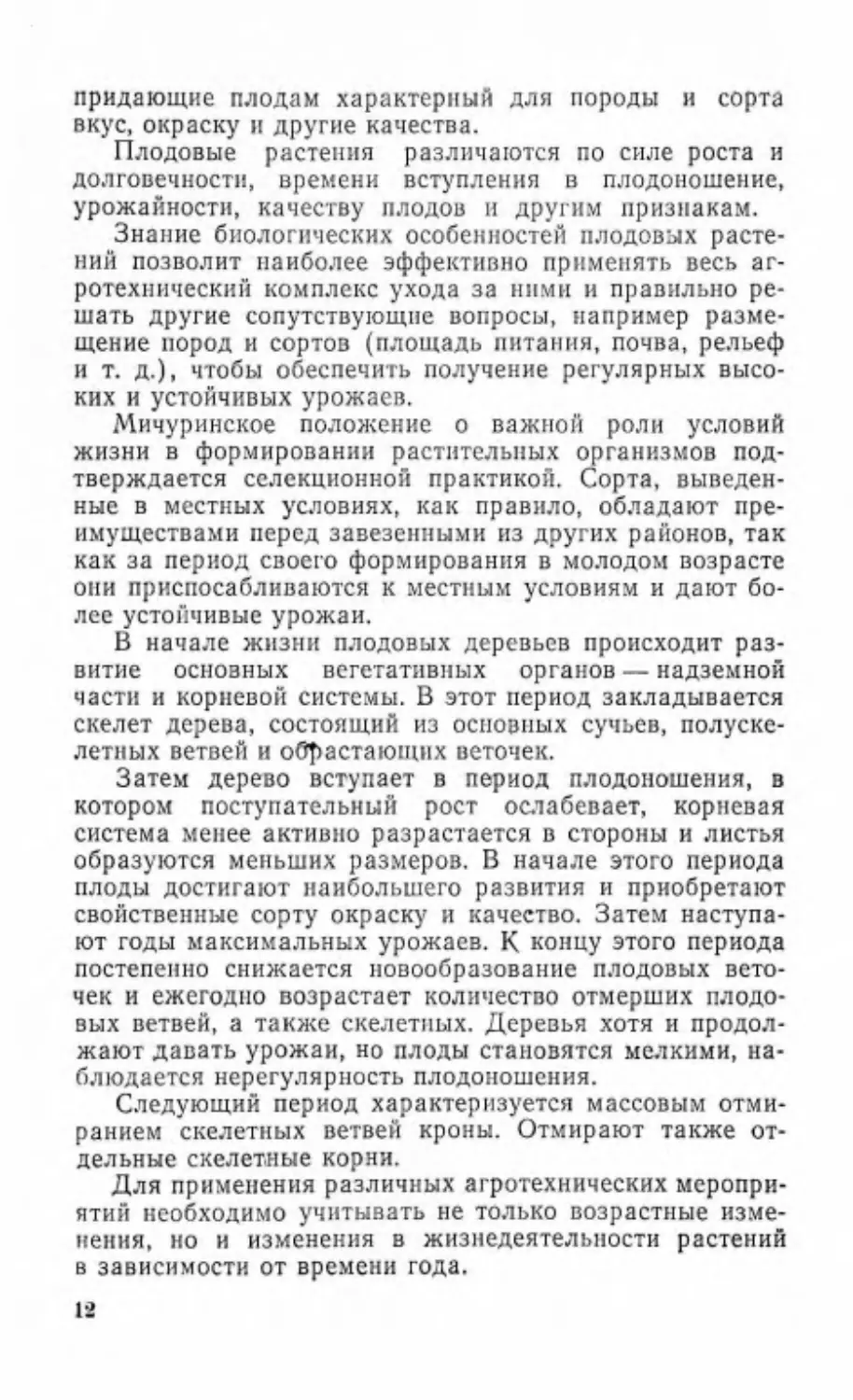

Фазы роста побега яблони:

/ — покоящаяся почка: 3 — набухающая почка: 3 — распуска-

ние почки: 4 — развертывание н рост первых листьев: 5 — на-

чальный рост: 4 — максимальный рост; /—затухающий рост:

S —окончание роста в длину и вызревание побега; S— период

покоя.

В течение года плодовые растения проходят два

основных длинных периода (вегетацию и относительный

покой) и два коротких (переход от вегетации к покою

и от покоя к вегетации).

Период вегетации начинается весной с распускания

почек и продолжается до массового листопада осенью.

(8

Во вторую половину лета затухает рост как надзем-

ной, так и подземной части, деревья почти не растут

и подготавливаются к периоду покоя. Поздней осенью

рост корней вновь усиливается, прирост же надземной

части приостанавливается. За листопадом следует пери-

од покоя.

В Ленинградской области начало роста наступает в

третьей декаде апреля. В зависимости от темпов на-

растания или падения температуры, от силы и продол-

жительности освещения, от влажности воздуха и других

внешних условии темпы прохождения фенофаз по годам

могут сильно изменяться. Например, при увеличении

влажности почвы и воздуха вегетационный период

удлиняется и, наоборот, при уменьшении — сокращается.

Продолжительность периода покоя является важ-

ным биологическим и хозяйственным свойством расте-

ния. Чем глубже и устойчивее покой, тем меньше расте-

ния подвергаются неблагоприятным воздействиям вне-

шней среды. Глубокий покой оказывает положительное

влияние на устойчивость растений к морозам. Зимостой-

кость деревьев зависит нс только от устойчивости сорта,

но и от запаса влаги в почве. Несмотря на то, что севе-

ро-западные области относятся к зоне достаточного

увлажнения, в отдельные годы осадков здесь выпадает

мало и плодовые деревья подвергаются вымерзанию.

Для улучшения зимовки садов необходимо применять

позднеосенний пЬлив, доводя влажность почвы до нор-

мальной, расходуя на 1 га 700—800 куб. м воды. Полив

не требуется, если на глубине 40—50 см проба земли

может быть сжата в ком. Но это не относится к пес-

чаным почвам, которые не имеют связности и влажность

которых определяется по состоянию. Доказано, что де-

ревья могут поглощать влагу из почвы даже при боль-

ших морозах и передавать во все части дерева, что и

создает их зимостойкость.

В некоторые годы на низинных участках деревья мо-

гут страдать от переувлажнения. Средством борьбы с

ним является посев быстрорастущих трав в междурядь-

ях деревьев во второй половине лета. Подсушивание по-

чвы создает хорошие условия для зимовки плодовых де-

ревьев и способствует закладке плодовых почек на уро-

жай будущего года.

Важным мероприятием, способствующим зимостой-

кости плодовых деревьев, являются защитные лесные

14

полосы со стороны преобладающих холодных ветров, а

также естественные защитные объекты (лесные участки,

строения и т. д.). Повысить зимостойкость сорта можно

прививкой черенками деревьев, устойчивых в данной

местности.

ЗНАЧЕНИЕ

И ЦЕЛЬ

ПРИВИВКИ

Прививкой в садоводстве называется перенесение

части одного растения — черенка или почки (привой) на

другое растение (подвой) для взаимного их срастания.

Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух

частей: привоя — культурного сорта и подвоя, выращен-

ного из семечка или укорененного отводка. Привою при-

надлежит верхняя часть, а подвою — основание пня и

корневая система. При срастании подвой и привой обра-

зуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.

При перепрививке в крону взрослых деревьев к подвою

относится не только корневая система, но и вся часть

дерева ниже места прививки.

Кроме своего основного применения при выращива-

нии культурных саженцев в плодовом питомнике при-

вивка широко используется в селекции плодовых расте-

ний в целях направленного воспитания гибридных

сеянцев и ускорения плодоношения при выведении

новых сортов.

Прививка позволяет размножать любой сорт, не из-

меняя его качеств. Естественный же способ размноже-

ния растений посевом семян не всегда передает полно-

стью полезные признаки материнского растения. Им

пользуются для получения дичков (подвоев), то есть ма-

териала для прививки, а также в селекции — для выве-

дения новых сортов.

Сеянцы, привитые культурными сортами, дают высо-

кие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называ-

ют окультуриванием плодового дерева.

В старом саду встречаются деревья, которые приви-

вают лучшими сортами или отсутствующими сортами-

опылителями. В таких садах могут встретиться деревья,

имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые

кроны. Исправить их можно только прививкой.

15

Прививкой в крону испытывают качества новых сор-

тов и определяют достоинства сеянцев с культурными

признаками, когда не имеют возможности выращивать

их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы

можем получить устойчивые, долговечные и урожайные

деревья, раньше вступающие в плодоношение.

Корневая поросль и поросль от пней погибших де-

ревьев могут быть привиты ветвями значительной вели-

чины и превращены в культурные деревца непосредст-

венно на месте. Такие деревца быстро вступают в плодо-

ношение.

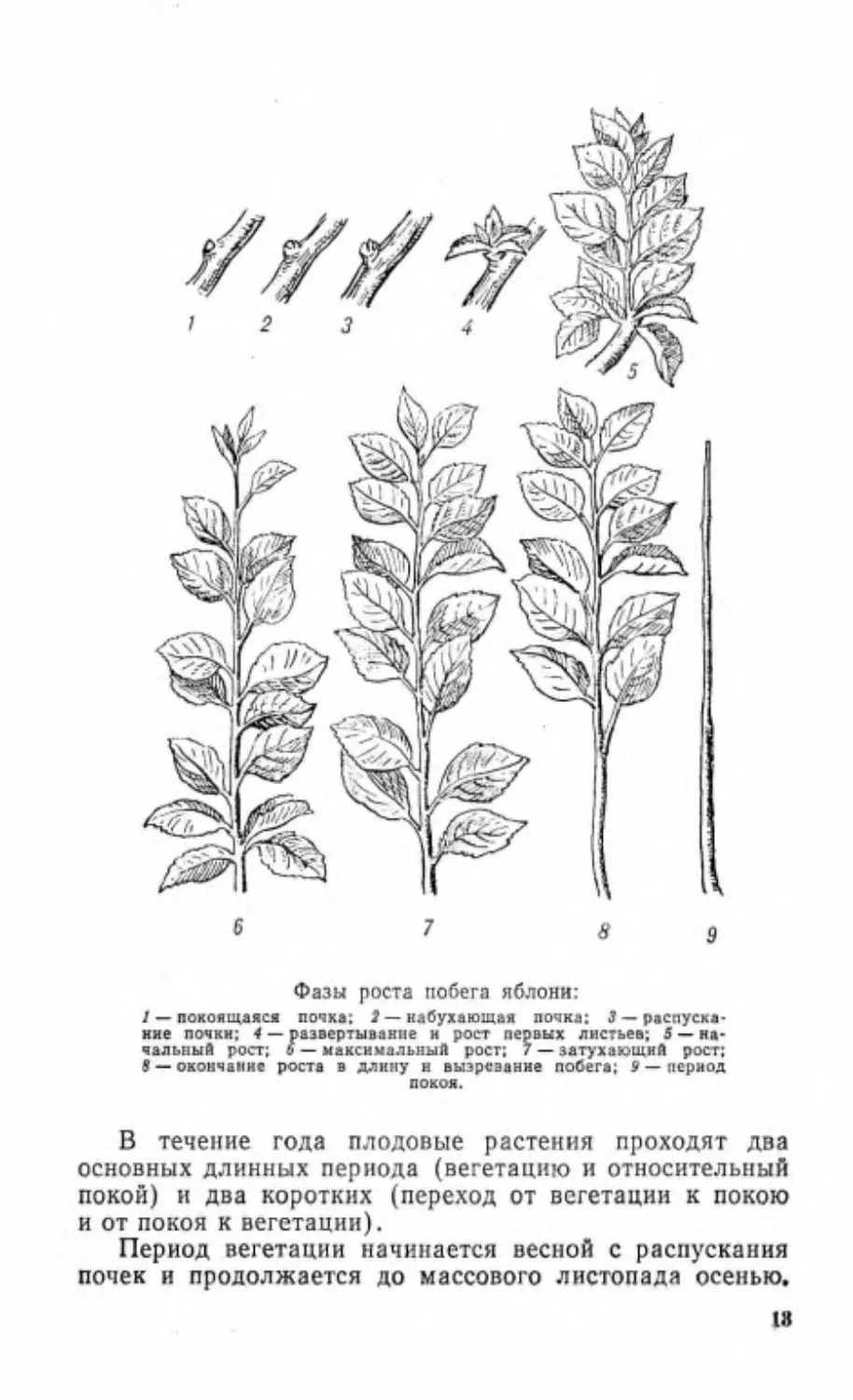

Часть ветви между приростами двух лет:

/ л черенок; 2 — селящие» почки.

Прививкой ветви к основанию дерева можно заме-

нить старую, отживающую крону новой.

Прививая на слаборослых подвоях, мы можем уско-

рить плодоношение дерева и получить карликовые де-

ревья.

Прививкой можно изменить естественный вид дере-

ва, увеличивая прочность кроны данного сорта.

Прививкой части корня можно получать отводки и

укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей

природе очень слабо или даже совсем не укореняются.

Прививка позволяет исправлять механические повреж-

дения деревьев, причиненные грызунами и солнечными

ожогами, -г

Прививка основана на способности дерева заращи-

вать свои раны благодаря усиленной деятельности обна-

женного камбия за счет питательных веществ, находя-

щихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань

16

и обнаженном или пораненном Месте Начинает давать

наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя.

Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего

образуются общие сокопроводящие сосуды.

До срастания привой живет за счет запаса питатель-

ных веществ в своих клетках и часть их расходует на

образование наплыва. Влагу он получает от подвоя,

впитывая ее своим срезом. Вот почему для успешной

прививки нужно применять тугую обвязку и место са-

мой прививки изолировать от высыхания.

Прививка в плодоводстве имеет особое значение. Без

нее не могли бы размножаться, а следовательно,

и существовать ценные сорта —раз возникшие новые

сорта с наступлением овоей старости погибали бы

навсегда.

Прививка помогает сохранять то, что постепенно со-

здавалось народной селекцией, а это дает исходный ма-

териал для дальнейшего улучшения плодов н выведения

новых сортов плодовых деревьев.

ПОДВОИ

для плодовых

ДЕРЕВЬЕВ

В прививке подвой имеет важное значеннс. Через

корневую систему подвоя обеспечиваются питание и по-

ступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает

подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми

листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию

подвоя и привоя.

От подвоя во многом зависят устойчивость дерева,

его долговечность, общее развитие, отношение к почве

и даже урожайность. Поэтому подвои должны быть мо-

розостойкими, устойчивыми к избыточному и недоста-

точному увлажнению, хорошо приспособленными к при-

родно-климатическим условиям данного района и обла-

дать способностью прочно срастаться с прививаемыми

к ним сортами (совместимость).

В практике садоводства известно много примеров,

когда некоторые сорта плодовых имеют плохое сраста-

ние (несовместимость) с определенными подвоями и от-

ламываются от них даже в период плодоношения. Для

устранения этого недостатка деревья предварительно

17

прививают теми сортами, которые хороню растут па

данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки

прививают другой сорт.

Для получения подвоев используют местный семен-

ной материал. Подвои должны хорошо размножаться

семенами или вегетативно, иметь сильную корневую

систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним со-

ртами и обеспечивать успешное развитие растений.

Подвои по силе роста привитых на них сортов разде-

ляются на сильнорослые и слаборослые (полукарлико-

вые, карликовые), по способу размножения — на семен-

ные и вегетативные, а по происхождению — на дико-

растущие и культурные формы.

Не только отдельные породы плодовых деревьев, но

иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев.

Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов

являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчи-

вых сортов. Для получения подвоев можно использо-

вать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных

полукультурных яблонь. Па них отлично принимаются

привитые сорта, и в результате получаются урожайные,

долговечные деревья.

Хорошим подвоем для яблони является китайка, или

сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей

чашечкой на плодах). Китайка обладает высокой моро-

зоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке

и развивают богатую корневую систему.

Для получения морозостойких штамбов с последую-

щей перепрививкой наиболее ценным из культурных со-

ртов является Анис полосатый, а из китаек — Санинская

китайка.

При прививке зимостойких подвоев надо сохранять

возможно большую их часть. Если можно сохранить

штамб, то нецелесообразно срезать подвой у самом зем-

ли. Еще лучше, если культурный сорт будет привит в

крону дерева. Зимостойкость его от этого значительно

повысится. Свойство своей зимостойкости подвой пере-

дает в значительной степени привитому сорту.

При выращивании карликовых плодовых деревьев

для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, ко-

торую размножают отводками. Деревья, привитые на

них, отнимаются низкорослостью, рано вступают в пло-

доношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих

высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. По-

18

лукарликовые деревья можно получить, используя близ-

кие парадизке дусены с более сильным ростом. Для

груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и

уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличают-

ся зимостойкостью и долголетием.

Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной

рябины. На обыкновенную рябину хорошо прививается

черноплодная рябина.

Хорошими подвоями для вишни в Северо-Западной

зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и

других местных сортов и форм вишни или корневые от-

прыски от них. Деревья, привитые на сеянцы этой виш-

ни, достигают полного развития.

Подвоями для черешни в Северо-Западной зоне, как

и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные

сорта и формы вишни.

Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы

местных устойчивых сортов сливы и ее корневые от-

прыски. На юге Северо-Западной зоны в качестве под-

воя для сливы можно использовать алычу. Подвоем для

карликовых слив является терн, который обладает наи-

большей зимостойкостью.

ЗАГОТОВКА

И ХРАНЕНИЕ

ЧЕРЕНКОВ

Развитие плодового дерева зависит от состояния

подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою,

предъявляются соответствующие требования. Черенок

(привой), взятый для прививки от здорового, не по-

врежденного болезнями и вредителями дерева, должен

быть сильным, хорошо вызревшим.

Вызревшие побеги надо брать из внешних частей

кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем.

Такие побеги характеризуются короткими междоузлия-

ми (промежутками между почками) и сильно развиты-

ми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой

способностью к ассимиляции и восприятию органических

веществ, в которых нуждается черенок для своего быст-

рейшего срастания с подвоем и образования новых по-

бегов.

Черенки для прививки нарезают с плодоносящих,

проверенных на урожайность и сортность деревьев.

П»

Своевременная заготовка черенков для прививки

имеет большое значение. Черенки надо брать только с

маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отли-

чающихся высокой урожайностью и -устойчивостью.

Черенки должны быть длиной 30—40 см, с хорошо

развившимися ростовыми почками.

Для прививки не годятся тонкие, плохо сформиро-

вавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком

случае лучше пользоваться черенками с прироста пре-

дыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

Для зимней и весенней прививки черенки заготовля-

ют осенью, после листопада, ио до наступления больших

морозов. После маломорозных зим они могут быть заго-

товлены и весной, до набухания почек.

Заготовленные черенки хранят в саду связанными

в небольшие пучки, которые складывают в ряд с неболь-

шими промежутками и присыпают землей.

Временно (до весны) черенки можно сохранить в

снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте

прикопки черенков желательно удерживать снег воз-

можно дольше. Этого можно добиться, прикопав черен-

ки с северной стороны какого-либо строения, где снег

лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо

только предохранять черепки от повреждения мы-

шами. „

В питомниках заготовленные черенки для зимней

прививки связывают в пучки, подвязывают к ним этикет-

ки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящи-

ках черенки пересыпают влажными опилками и хра-

нят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега

в 50—70 см.

Черенки, которые будут использованы зимой для

прививки в помещениях, можно хранить в погребах

при пониженной температуре (от 0 до—3°). Черенки

укладывают в ящики с влажным песком или опилками

и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.

При заготовке черенков вишни надо иметь в виду,

что па ее однолетних побегах имеются в изобилии цве-

точные почки. Как для окулировки, так п для прививки

черенком нужно брать более длинные побеги с моло-

дых деревьев, на которых цветочных почек меньше.

Если потребность небольшая, а черепки нужного со-

рта своевременно не заготовлены, то их можно заме-

нить частями ветвей между приростами двух лет, взяты-

20

ми прямо с дерева. В их коленцах имеются многочис-

ленные «спящие» почки.

При заражении привойного материала яйцами вре-

дителей его обрабатывают соответствующими химика-

тами.

ИНСТРУМЕНТЫ

И МАТЕРИАЛЫ,

НЕОБХОДИМЫЕ

ПРИ ПРИВИВКЕ

Окулировочный нож предназначен для окулировки

подвоев глазками. Он состоит из клинка с закруглен-

ным лезвием на одном конце ручки и плоской гладкой

косточкой на другом. Косточка окулировочного ножа

служит для отделения коры подвоя и вставки глазка

при окулировке. Клинок ножа имеет выпуклое лезвие

и заостренный кончик. Форма лезвия ножа позволяет

сделать тонкий чистый срез почки с черенка культурно-

го растения и Т-образный разрез коры подвоя. '

Копулировочный нож, предназначенный для привив-

ки черенком, имеет удлиненный клинок с прямым лезви-

ем. На спинке клинка, у конца, находится бородка (вы-

ступ), служащая для отделения коры и раздвигания ее

краев при прививке. Иногда на одной рукоятке имеются

два ножа — окулировочный и копулировочный. За

неимением специальных ножей можно пользоваться

обыкновенным карманным складным ножом.

Садовый нож имеет загнутый вперед конец лезвия

и употребляется для грубых работ— обрезки сучков и

побегов, зачистки срезов после пилы, вырезки шипов и

при прививке в расщеп.

Для успешной работы и получения гладкого среза

ножи должны быть остро заточены на мелкозернистом

бруске. После точки ножи правят на ремне, покрытом

бритвенной пастой. Каждый садовод должен уметь то-

чить и править ножи.

Садовые ножницы (секатор) с пружиной применя-

ются для заготовки черенков с маточного дерева, под-

резки и вырезки ветвей.

Садовой пилой-ножовкой пользуются при прививке

и при перепрививке крупных деревьев, для срезки

21

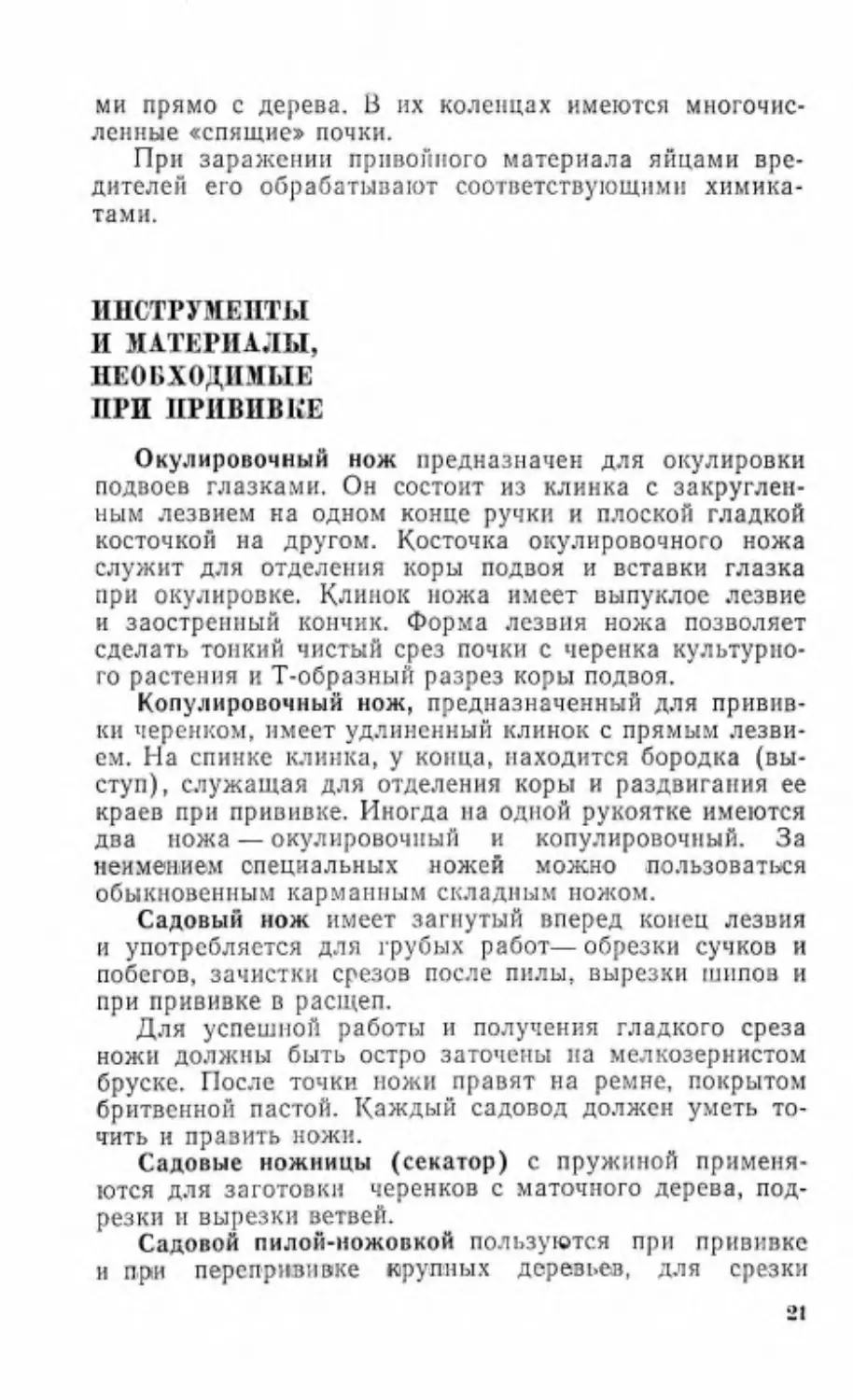

Садовые инструменты:

/. 2 и 3 — садовые пилы; 4 — прививочный (копулировочный) нож; 5 —

окулировочный нож; в — садовый нож; 7 — садовые ножницы (секатор);

3 — топорик, применяемый при прививке в ращеп; 9 —нож; /Л — долото

(сечка), применяемое при прививке больших ветвей

22

штамбов, крупных ветвей и сучьев. За неимением спе-

циальной садовой пилы можно пользоваться любой не-

большой ножовкой с мелкими зубьями.

Срез от пилы получается негладкий, а поэтому тре-

бует зачистки садовым ножом.

При прививке толстых пеньков в расщеп удобно при-

менять маленькие топорики, приспособленные для этой

цели. За неимением их можно пользоваться садовым

ножом.

При прививке в защеп суками значительной величи-

ны для получения защепа удобно пользоваться особым

долотом (сечкой) и большим столовым ножом. Для гру-

бой обработки более крупных клинков можно приме-

нять легкие острые топорики и заканчивать ножом.

Для скрепления прививаемых частей с подвоем при-

меняется обвязочный материал.

В качестве обвязочного материала иногда применя-

ют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат,

протертый садовой замазкой, а также изоляционную

ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лей-

копластыря, что позволяет обходиться без замазки.

В настоящее время для обвязки широко используют

синтетические пленюи—полихлорвиниловую и полиэти-

леновую. Они удобны в работе, плотно облегают чере-

нок и создают непроницаемый для воздуха и влаги

слой, что обеспечивает хорошее срастание черенка с

подвоем. В настоящее время промышленность выпуска-

ет специальную пленку. Если ее нет, можно пользовать-

ся любой, порезанной на ленточки, только бы она при

работе не вытягивалась и не рвалась. При использова-

нии пленки для прививки черенком замазкой покрывают

только неизолированный верх.

На практике при черенковых прививках лучшей об-

вязкой оказались швейные нитки, взятые в 6—10 рядов,

в зависимости от их толщины (номера). При небольшой

потребности нитки наматывают на спинку стула или

кромку стола и обрезают в одном месте. Полученные

пряди не скручивают, а хорошо протирают пластилином,

отчего нитки соединяются в ленточки и становятся

эластичными. Если обвязочного материала требуется

много, то нитки с катушек, укрепленных гвоздиками, од-

новременно свиваются в один клубок.

После обвязки шпагатом или нитками псе привитые

черенки в месте прививки покрывают замазкой. Она

23

предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в

то же время от высыхания, создавая благоприятные

условия для срастания черенков с подвоями.

Отличной садовой замазкой оказался пластилин —

оконная комбинированная замазка. Основными состав-

ляющими ее являются минеральный воск и глина. Эта

замазка не только изолирует места прививок, но и сти-

мулирует быстрое зарастание ран.

При использовании пластилина отпадает надобность

в приготовлении специальных замазок (варов) домаш-

ним способом.

Пластилин разминают руками, очередную порцию

его удерживают в ладони левой руки, где она не утрачи-

вает мягкости. Использовать пластилин можно неодно-

кратно.

В ранневесенний период, когда работа с твердой за-

мазкой затруднительна из-за низкой температуры,

пластилин с большим успехом применяется под обвязку.

Небольшой кусочек его в расплющенном виде наклады-

вают на место прививки и прикрывают бумажкой. При

этом замазки расходуется мало. При увеличении при-

воя в толщину он менее страдает от пережима обвязки.

В случае необходимости (за неимением замазки)

при прививке можно применять под обвязку расплю-

щенные кусочки воска или пчелиного клея.

СПОСОБЫ

ПРИВИВКИ

С развитием садоводства развивается и совершенст-

вуется техника прививки. Появились многочисленные

способы прививки.

В садовой литературе приводятся разнообразные

способы прививки растений. Многие из них очень мало

отличаются один от другого. В садоводстве, и в частно-

сти в плодоводстве, практически применяют сравнитель-

но немногие из них, которые можно разделить на две

основные группы: прививка глазком (почкой) и привив-

ка черенком (побегом).

К прививке глазком относятся различные виды оку-

лировки и прививка «дудкой». Прививка черенками вы-

полняется частями побега или ветви.

21

В зависимости от целей прививки местом прививки

на подвое могут служить разные части растения — ко-

рень, пень, ствол, сук и крона. По месту нахождения

привоя на подвое все прививки можно разделить на

верховые и боковые.

Верховые прививки производят со срезкой верха

дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, ко-

пулировка.

Места прививок на подвое:

I — корень; 2 — пень; 3 — штамб; 4 — раэаилок; S — крона.

Боковые прививки выполняют сбоку ствола подвоя

без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлени-

ем шипа. Боковыми прививками являются окулировка,

прививка в боковой зарез, прививка сближением.

Все способы прививки по времени их выполнения

можно разделить на весенние, летние и зимние.

Весенние прививки выполняются весной (апрель —

май), а побеги на привое развиваются в течение того же

лета. Сюда включаются прививки, выполняемые весной

на растущих подвоях (в расщеп, в боковой зарез, за

кору, копулировка).

При прививке, сделанной во второй половине лета,

привой хорошо срастается с подвоем, но побеги разви-

ваются в течение следующего лета. Кроме окулировки

спящей почкой сюда относятся прививки спящим че-

ренком, взятым непосредственно с дерева.

25

К зимним прививкам относятся те, которые выполня-

ются зимой (в помещении) в период вегетационного по-

коя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков

или части корней и в привитом состоянии сохраняются

в погребе до весенней посадки. Зимой прививка может

быть выполнена всеми способами, за исключением при-

вивки за кору и окулировки.

При большом разнообразии все способы прививки

можно разделить по технике их выполнения на окули-

ровку (прививка почками), прививку черепком за кору,

копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в рас-

щеп (в раскол), прививку сближением (аблактировка).

Тем, кто не знаком с техникой пришивок, полезно вна-

чале попрактиковаться на ветках мягких лесных по-

род — липе, иве, ольхе и других, которые легко режутся

ножом, а потом перейти па ветви плодовых деревьев.

Они значительно крепче и требуют дополнительного на-

выка. При прививке плодовых первые работы должны

быть наиболее простыми (прививка обычным черенком

за кору), а потом переходить к более сложным — оку-

лировке, копулировке и др.

ОКУЛИРОВКА

(ПРИВИВКА ПОЧКАШИ)

Окулировка является одним из основных способов

прививки дичков в питомниках. Вся основная масса по-

садочного материала в питомниках подготовляется оку-

лировкой, и только небольшая часть дичков — привив-

кой черепком. Глазком прививают почти все породы

плодовых деревьев. Этот способ прививки имеет много

преимуществ: выполняется быстрее, меньше поврежда-

ется дичок, чем при других видах прививки, экономно

расходуется привойный материал (с одного черенка сре-

зают 4—5 глазков, которыми можно окулировать сто-

лько же подвоев), в случае неудачи подвои сохраняется

для последующей прививки.

Кроме основного назначения — прививки молодых

дичков в питомнике — окулировка может применяться

для окультуривания имеющихся в питомнике или саду

переросших дичков с прочными штамбами и готовыми

кронами. Это ценный материал для получения зимостой-

ких и долговечных плодовых деревьев.

й»

Для окулировки годны такие подвои-стволики, у ко-

торых в месте прививки толщина нс более 1 — 1,5 см (к

более толстым применяется прививка черепком). Подго-

товку перерослых дичков к окулировке необходимо на-

чать с весны. Для этого удаляют с нижней части ствола

все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне

5—7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.

Нижние ветви прививают на большем расстоянии от

основания, чем верхние.

Весной следующего года ветви обрезают па шип, к

которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на

которых окулировка оказалась неудачной, следует вес-

ной привить черенком или вырезать.

В саду от пней погибших деревьев часто вырастает

дикая поросль. Окулировав ее, можно вырастить плодо-

вое дерево кустовидной формы. Если эта поросль разви-

лась до величины переросших дичков, то от одного пня

можно вырастить два-три смежных дерева.

После неудачных весенних прививок черенком в то

же лето отрастают сильные боковые побеги, которые

также можно окулировать.

Окулировкой можно пользоваться для обеспечения

сада недостающими сортами-опылителями, окулируя на

молодых деревьях тонкие ветки, а на старых — побеги

после омолаживающей обрезки.

Условиями, определяющими успех окулировки, явля-

ются достаточное вызревание однолетних побегов, слу-

жащих материалом для прививки, и хорошее отделение

коры от древесины на подвоях. К окулировке приступа-

ют тогда, когда молодой побег не закончил еще свой

рост, но древесина его в средней части уже окрепла.

На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими

и вполне сформировавшимися почками (глазками).

Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки дол-

жен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху

и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгиба-

нии потрескивает, что объясняется обрывом одревеснев-

ших клеток. Для окулировки берут лучшие глазки, рас-

положенные в средней части побега.

Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу

же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку

и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10—

15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом

месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешко-

4 Зак. » 457

Подготовка черенка для окулировки:

/ — молодой побег (черточками указаны места отреза

черенка); 2 — черенок, подготовленный для окулировки.

виной или рогожей. Черенки должны быть связаны в

пучки по 50—100 штук, и на них навешены этикетки

с названием сорта.

Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком

количестве, какое можно расходовать в течение

Техника окулировки:

/ — подготовка места для щитка; / — снятие щитка,

3 — вставка и обвязка щитка.

211

одного-двух дней. Во время окулировки черенки ставят

комлями в ведро, на ’/< наполненное водой.

Точных сроков окулировки установить’ нельзя, так

как созревание дичка и черенка зависит от местных

климатических условий. Примерное время окулировки в

северо-западных областях приходится на конец июля —

первую половину августа. Обычно окулировка продол-

жается 2—3 недели.

В Северо-Западной зоне запаздывать с окулировкой

нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее. При

неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на

подвое еще отделяется.

За две недели до окулировки рекомендуется произ-

вести полив и подкормку' подвоя минеральным азотным

удобрением.

Недели за две-три до окулировки на стволике дичка

вырезают нижние боковые побеги (на высоте 10—15 см

от земли) ближе к стволику, чтобы нс было выступаю-

щих шипиков. Эту работу можно выполнить садовым

ножом или секатором.

До окулировки необходимо также выполоть сорную

растительность вокруг подвоев, а стволики дичков про-

тереть сырой тряпочкой и удалить с них землю и пыль.

Желательно, чтобы все дички окулировались с одной

стороны по направлению ряда.

В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше

окулировать утром или вечером.

Техника окулировки. При этом способе прививки от-

деляют почку (глазок) с окружающей его корой и

частью древесины (щиток) с однолетнего побега и пере-

носят на подвой. Окулировка может быть выполнена

способом за кору и в приклад. Самой распространенной

является окулировка за кору с древесиной.

Сначала на коре дичка на высоте 5—7 см от земли

делают поперечный, а затем и продольный надрезы в

ваде буквы Т на длину 2—2,5 см и слегка отворачивают

уголки коры в верхней части надреза косточкой ножа

или его концом.

Для срезки щитка черенок берут в левую руку ком-

лем к себе, заносят нож на 1,5—2 см выше почки, ставят

его поперек черенка и слегка врезают в древесину. По-

сле этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного над-

реза и плавным движением, постепенно углубляя нож,

доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож

ио

на поверхность на расстоянии 2—2,5 см от глазка и свер-

ху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном

направлении — от комля кверху. Общая длина щит-

ка — 2,5—3 см. Срезанный щиток с почкой вдвигают за

кору приготовленного разреза так, чтобы он весь

уместился за корой, и, слегка обжав его с боков, пода-

ют кверху для соединения с поперечным подрезом на

подвое.

При хорошем отделении коры на подвое щиток легко

входит за кору и применение косточки при вставке по-

чти не требуется. Обычно косточка применяется при

огрубении коры или при сухосочии подвоя, но в таких

случаях щитки приживаются не всегда.

После введения щитка под кору дичка место окули-

ровки плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой, при-

чем почка должна оставаться свободной от завязки. Об-

вязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею попереч-

ный разрез. Конец обвязки совпадает с нижней частью

продольного надреза на коре или немного ниже и про-

дергивается один-два раза под последний оборот обвяз-

ки. Для большего обеспечения успеха иногда проводят

окулировку двумя глазками с разных сторон дичка.

Оба щитка завязывают одновременно.

При обвязке нитками, протертыми пластилином, с

промежутками около 2 мм и с небольшим применением

замазки, глазки приживают и развиваются лучше, чем

при обычной обвязке, а весной рано идут в рост и к

осени вырастают в более сильную однолетку.

Обычно же при окулировке не применяется замазка.

С обвязкой привитого глазка (щитка) окулировку счи-

тают законченной.

Для косточковых (вишня) применяют прививку щит-

ка без древесины, что увеличивает площадь срастания

и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без дре-

весины успешно выполняется только в период полного

сокодвижения, когда вставка щитков за кору не пред-

ставляет затруднений.

Способ снятия щитка без древесины состоит в следу-

ющем. На черенке, начиная с комля, делают косой срез

длиной 2,5—3 см, чтобы глазок остался посередине на

противоположной части комля. После этого кору на че-

ренке косого среза выше почки приблизительно на

0,5 см перерезают и, надавливая пальцем сбоку глазка,

снимают щиток длиною 1 —1,5 см.

S1

Снятие глазка без дре-

весины при окулировке:

/ — косой срез па конце чс-

репка; 2 — поперечное коль-

цо; J —снятый гл а юк

1

Окулировка:

/ —• простой приклад: 1 —

приклад с аэыпкоы.

Окулировка с промежуточным щит-

ком:

I — подготовка места для снятия проме-

жуточного щитка; 2 — снятие промежуточ-

ного щитка; 3 — привитый щиток (в рат-

резе).

При снятии щитка необхо-

димо, чтобы сосудистый пучок,

соединяющий почку с древе-

синой, сохранился вместе с от-

делившейся корой, а не остал-

ся на поверхности оголенной

древесины черенка, оборвав-

82

гнись внутри почки. В последнем случае на щитке под

почкой будет не бугорок, а ямка. Такне щитки отбрасы-

вают.

Все остальное при этой окулировке выполняется так

же, как и при окулировке с древесиной.

Кроме описанных способов окулировки «спящим»

глазком существует весенняя окулировка в приклад, вы-

полняемая при набухании почек. На подвое срезается

кора вместе с древесиной и прикладывается совпадаю-

щий со срезом щиток. Черенки для этой окулировки за-

готовляются заблаговременно. Привитые подвои обреза-

ются до места прививки. Если окулировки обвязывают-

ся не пленкой, то необходимо применять замазку.

Окулировка со вставкой. Для получения низкорос-

лых, скороплодных и урожайных деревьев подвоями слу-

жат дусены и парадизки, но они в наших условиях не зи-

мостойки. У нас для этой цели могут быть использованы

сеянцы Таежного. Однако ле все сорта хорошо сраста-

ются с ними. Для преодоления несовместимости к сеян-

цам Таежмого прививают сначала хорошо идущий на

нем сорт, а потом на рост его — желательный. Культур-

ное деревцо будет состоять из трех компонентов — под-

воя, промежуточной вставки и культурного верха.

Получение таких деревцев с помощью окулировки

выполняется так. Сначала на подвое подготовляется

место для вставки щитка. Потом снимают щиток-под-

кладку. Для этого с побега, взятого посредником, сни-

мают обычный щиток, как при окулировке, и сбрасыва-

ют его. А с того места, где был щиток, снимают тонкий

слой древесины вместе с корой и вводят в надрез на

подвое, а на него помещают щиток с ростовой почкой

желательного сорта. При обвязке следят за тем, чтобы

щитки не сдвинулись со своего места. Дальнейший уход

такой же, как и за обычными окулировками.

ПРИВИВКА

ЧЕРЕНКОМ

ЗА КОРУ

Прививка за кору, или прививка между корой и дре-

весиной, является самой распространенной черенковой

прививкой и применяется в первую очередь в питомнике,

»3

где имеются дички после неудачной окулировки. Пере-

росшие дички, к которым неприменима окулировка, пе-

репрививают за кору. Прививка за кору широко приме-

няется и при перепрививках.

Привить черенком за кору можно только такие де-

ревца или отдельные ветвн, толщина которых значи-

тельно превосходит толщину черенка.

К прививке черенком за кору приступают с началом

сокодвижения и продолжают до начала интенсивного

движения сока.

Черенки для прививки заготовляют заблаговремен-

но. Они должны быть вполне здоровыми и находиться

в покос или в состоянии пробуждения.

Прививаемые черенки могут иметь от одной до

нескольких почек (4—5).

Прививка черенком за кору может успешно выпол-

няться в то же время, как и окулировка, черенками,

взятыми непосредственно с дерева. Опа хорошо допол-

няет окулировку, которая плохо удается на перерослых

подвоях. Если прививать вместо обычного щитка с по-

чкой черенком с одной или большим числом почек, то

толщина подвоя не будет иметь значения. Замена щитка

черенком может дать полный выход удачных прививок,

а следовательно^ и увеличение посадочного материала.

Отмирание заокулированных почек на толстых под-

воях вполне естественно. Там не сохранились ростовые

почки, а следовательно, отомрут и привитые. Черенки

же уподобляются естественному ответвлению (сучку) и

не отмирают.

При этой прививке можно пользоваться приростом

предыдущих лет. Для выращивания однолеток с после-

дующим формированием кроны можно прививать че-

ренком с одной почкой. Для получения кустовых и низ-

коштамбовых форм в первое же вегетативное лето число

почек увеличивают.

Эта же прививка дает возможность получать кроны

с желательным расположением основных суков (приви-

вая черенки на штамбе подвоя) и исправлять плохо

сформированные кроны саженцев.

К прививкам за кору относятся прививка мостиком,

применяемая для спасения деревьев, поврежденных мо-

розом, солнечными ожогами и грызунами, а также при-

вивка прорастающим семенем. Последняя применяется

при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог

31

оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя),

развивающегося из семени, для приобретения им полез-

ных свойств, присущих подвою-ментору. Подвой должен

обладать устойчивыми полезными признаками.

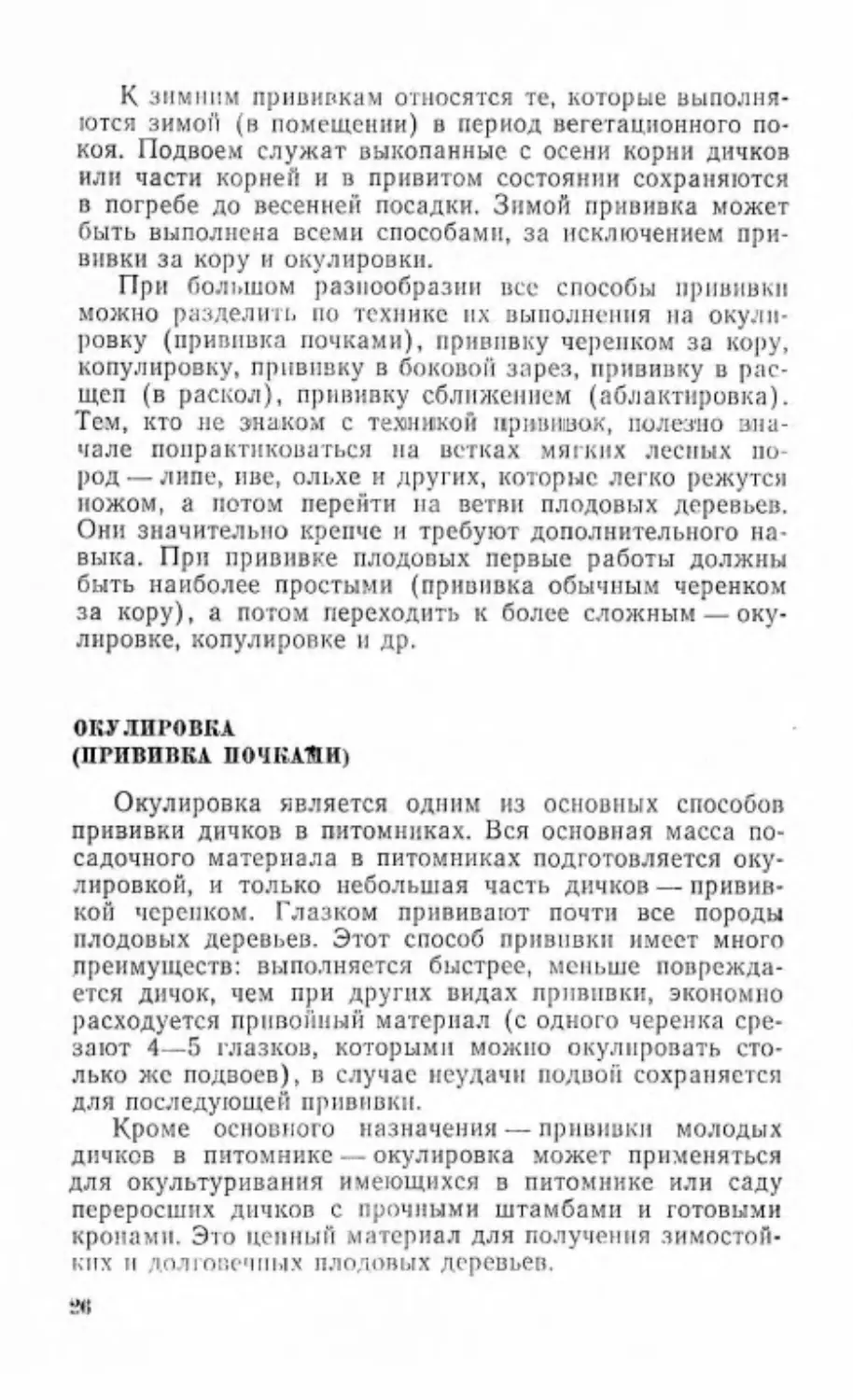

Обыкновенная прививка за кору;

I — черенок, подготовленный для привипки; 1 — черенок,

вставленный за кору; 3 — подвой с привитым черенком

в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенками.

Техника прививки. При обыкновенной прививке за

кору подвой срезают на пенек пилой или секатором.

Срез зачищается садовым ножом. На пеньке от среза

вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древеси-

ны, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слег-

ка отворачивают концом ножа.

После этого берут черенок и на нижнем его конце

делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к

прививке черенок должен иметь две-три хорошо развив-

шнсся почки, остальную часть его отрезают (над по-

чкой). Полученный черенок вставляют за кору.

Улучшенный способ этой прививки заключается в

том, что после вертикального надреза кору подвоя слег-

ка отделяют только с одной стороны сверху. На черенке,

как и при обыкновенной при-

вивке, делают

нижнем

мают кору

косой срез, на

которого спи-

древесины для

конце

до

Улучшенная прививка за

кору:

I — черенок. подготовленный

для прививки; 2 — черенок,

вставленный за кору; 3— под-

вой с привитым черенком в по-

перечном разрезе.

Простая прнвннка за кору с сед-

лом:

I — черенок (вид сбоку и спереди);

2 —черенок, вставленный за кору под-

воя; 3 — место прививки после об-

вязки.

лучшего контакта с подвоем. Затем па черенке на од-

ном из ребер среза на всю его длину снимают узкую по-

лоску коры с той стороны, которая будет прилегать

к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспе-

чивает лучшее срастание подвоя и черенка.

После того как черенок вставлен за кору, место при-

вивки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним

срезом на черенке покрывают садовой замазкой. Если

пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только

со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают

зв

седлообразный вырез, которым черенок при вставке за

кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка назы-

вается «за кору с седлом».

В один пепск, в зависимости от его толщины, за кору

можно привить два-три и больше черенков, пользуясь

одной, общей для всех черенков обвязкой.

Прививка за кору без про-

дольного разреза коры.

Прививка за кору с проре-

зом коры.

Прививка черенком за кору может быть выполнена

и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень

и подчистив срез ножом, черенки с обработанной ниж-

ней частью вдвигают за кору до седла, а если его нет, то

так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пень-

ка на 0,5—1 см.

Существует способ особой прививки, при котором за

кору вводится только нижняя часть черенка, а верхняя

прикладывается к древесине подвоя, с которой снята ко-

ра полоской, равной по ширине черенку. Вместо обвязки

при этой прививке можно употреблять тонкие гвоздики,

которыми скрепляют черенок с подвоем, а затем покры-

вают замазкой.

Кроме прививок с полным срезом верха подвоя су-

ществует боковая прививка за кору с оставлением шипа,

37

Прививка без обвязки

с помощью гвоздиков.

Прививка черенком за кору с оставлением шипа:

Z —с подрезом древесины; 2 —в Т-образный надрез коры че-

ренком с одной почкой.

Прививка за кору

в Т-образный надрез

щитком с побегом

при которой на некотором расстоянии от земли дела-

ется надрез древесины на подвое в виде седла или же

Т-образный надрез на его коре, как при окулировке. За

отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или

с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы-

полнена черенком как с одной почкой, так и со многими.

Прививка за кору пере-

росших дичков.

Прививка за кору

с поилками.

Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щи-

ток, несущий на себе побег.

Прививка за кору часто применяется при окультури-

вании перерослых подвоев в крону.

При прививке за кору и при других черенковых при-

вивках черенки допускают лишь ограниченного разме-

ра. Большие черенки страдают от недостатка влаги и

погибают или же дают рост только из нижних почек.

Ж)

Прививка «спяшим» черенком:

/ — надрез на коре; 2 — срезка части коры с небольших захватом древесины; 3 — место, подготовленное для встав

ки черенка; 4— различные виды черенков

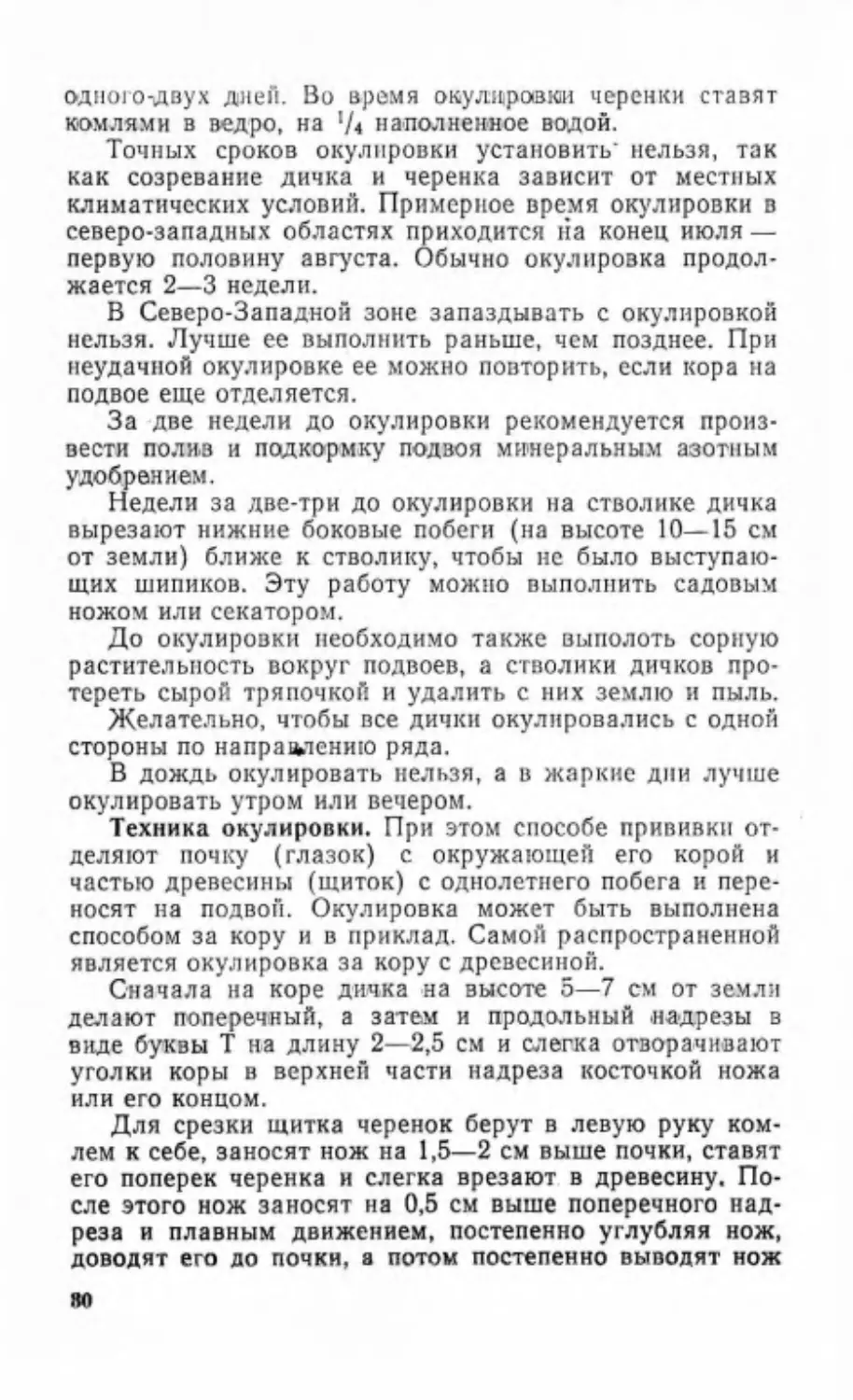

Если же их временно снабдить дополнительной влагой,

то возможна прививка черенками, значительно превы-

шающими размеры обыкновенного черенка. В качестве

поилок при небольшом размере черенков-ветвей могут

служить аптекарские пузырьки из-под пенициллина

и дп. наполненные гигроскопической ватой или мхом.

I

Прививка за кору

1 мостиком:

/ — ствол поврежден

иого дерева; 2 —

приготовленный че-

Прививка мости- Прививка за кору мо-

ком с закрепле- стихом корешками,

пнем черенков

гвоздями.

ренок.

смоченными водой, надетые на ненамазанный верхний

срез. Черенок быстро поглощает воду, поэтому вату

приходится смачивать вновь, пока он не приживется.

При более крупных черенках-ветвях вместо такой по-

илки лучше установить воронку (пузырек с отбитым до-

нышком) или вылепить над верхним срезом воронку из

пластилина. Значительно улучшает приживание боль-

ших черенков временное укрытие их синтетической

пленкой.

Летняя прививка черенком за кору выполняется од-

новременно с окулировкой. При этой прививке на под-

вое делают Т-образный надрез, как при окулировке, и

вводят в него черенок, так же обработанный, как при

41

прививке за кору, с последующей обвязкой и примене-

нием замазки.

Для лучшего контакта черенка с подвоем над Т-об-

разным надрезом снимается участок коры. Верхняя

часть косого среза на черенке должна совпадать с ним.

Черенки берут прямо с дерева, как при окулировке.

Можно пользоваться и

Прививка Прививка порос-

волчком для лью от пня по-

заживления врежденного де-

раны. рева.

Усиление слабой корневой си-

стемы подсадкой и прививкой

дичков.

жет быть от одной до нескольких почек. Подвои сре-

зают на шип весной.

При круговом повреждении коры грызунами или мо-

розами для спасения взрослых деревьев применяют

вспомогательную прививку мостиком. Поврежденное

место до прививки надо предохранить от высыхания,

для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской

на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой

пленкой и обвязать.

Затем, до начала сокодвижения, с дерева нужно сре-

зать два-три рослых однолетних побега и зарыть в зем-

лю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. Побеги дол-

жны быть значительно длиннее, чем высота поврежден-

ною места. За неимением таких черенков можно взять

черенки с приростом предшествующего года, только что-

бы они были не ветвистыми.

С началом сокодвижения выше н ниже раны на здо-

12

ровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору

отделяют от древесины с помощью косточки окулиро-

вочного ножа. После этого берут заготовленные побеги,

удаляют на них почки и на обоих концах делают косые

срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина

черенка должна быть несколько большей, чем расстоя-

ние между концами продольных надрезов на штамбе де-

рева. Желательно, чтобы вставленный в надрезы за ко-

ру черенок был слегка выгнут наружу. После того как

Прививка прорастающим семенем:

I — проросток, годный х прививке: 2 — проростох с ко-

сым срезом; 3 —полулунный Т-образный надрез коры

на подное; 4 — проросток, вставленный за кору подвоя;

5 — место прививки после обвязки.

черенки будут вставлены, места прививок туго обвязы-

вают и покрывают замазкой. При прививке мостиком

вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми

скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.

Для спасения деревьев, испорченных грызунами,

вместо побегов можно пользоваться корнями от того же

дерева или деревьев той же породы. Корни должны

быть по возможности ровными, толщиною около 1 см.

Они отлично срастаются с древесиной. При лечении ран

на стволе дерева можно пользоваться волчковой порос-

лью. идущей снизу.

При слабой корневой системе плодового дерева к

стволу можно подсадить дички и стволики их привить

за кору.

К обыкновенной прививке за кору относится привив-

ка прорастающим семенем.

Для выполнения прививки берут всходы семечковых

и косточковых пород, еще не сбросившие покровные

43

оболочки семядолей. На подвое делают Т-образный над-

рез коры под острым углом к древесине и при помощи

ножа слегка отворачивают кору по обе стороны надре-

за. Затем бритвой делают косой срез через стебелек и

часть корешка на длину до 2 см, проросток вставляют

посередине продольного разреза коры подвоя и обвязы-

вают. Место прививки покрывают замазкой.

КОПУЛИРОВКА

Копулировка применима к очень тонким подвоям, на

которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает

возможность скорее использовать дички и значительно

раньше получить от них культурные деревца, что осо-

бенно важно при размножении новых сортов.

Копулировка резко отличается от прививок за кору

не только по своим техническим приемам, по и по време-

ни выполнения. Если предыдущие прививки, за исклю-

чением окулировки в приклад и летней прививки за ко-

ру, могут быть выполнены только при хорошем отделе-

нии коры от древесины, то копулировку проводят тогда,

когда подвои находятся в состоянии полного покоя.

Этот способ обычно применяют при прививке дичков в

питомнике ранней весной, до распускания почек, или зи-

мой в помещении?

Копулировка может быть выполнена раньше привив-

ки черенком за кору. Ее удобно применять к перерос-

лым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим

новую культурную крону с прочным срастанием.

В саду и питомнике копулировку начинают ранней

весной, как только температурные условия позволят ра-

ботать на открытом воздухе. Поэтому запаздывать с

этой прививкой не следует. Особенно это важно для

вишни и черешни, прививка которых до начала сокодви-

жения дает лучшие результаты. Эта прививка является

ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую

крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же

хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена

недели за две до набухания почек.

К более толстым ветвям хорошо применима копули-

ровка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с

седлом.

Пользуясь копулировкой, можно собрать много со-

ртов па одном дереве, прививая их па концы тонких

♦4

веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, при-

витые заблаговременно, до начала сокодвижения,

хорошо принимаются и на другой год могут плодо-

носить.

Копулировку выполняют черенками, заготовленными

своевременно. Для зимней прививки черенки можно

брать прямо с дерева, если они не были повреждены

морозом.

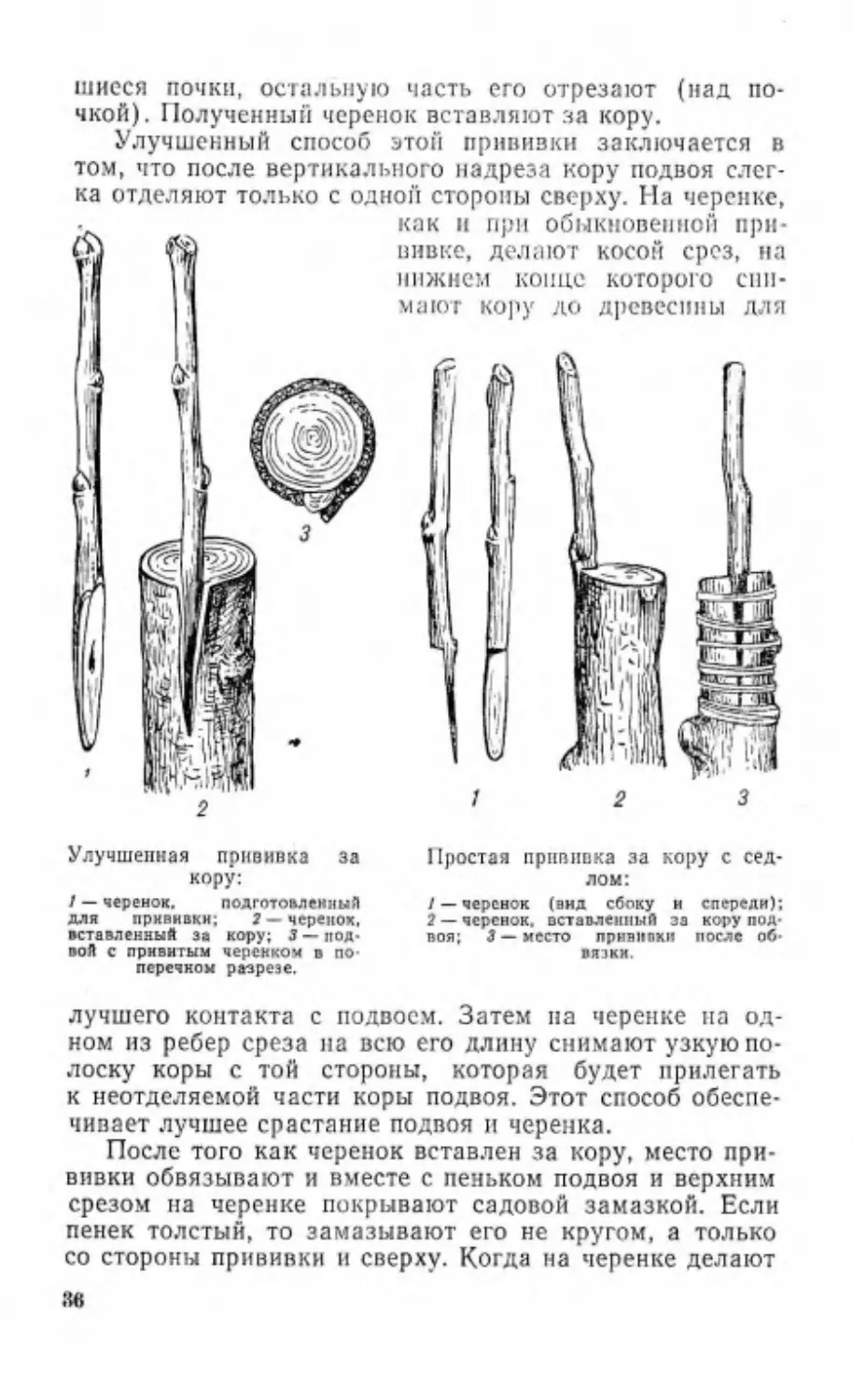

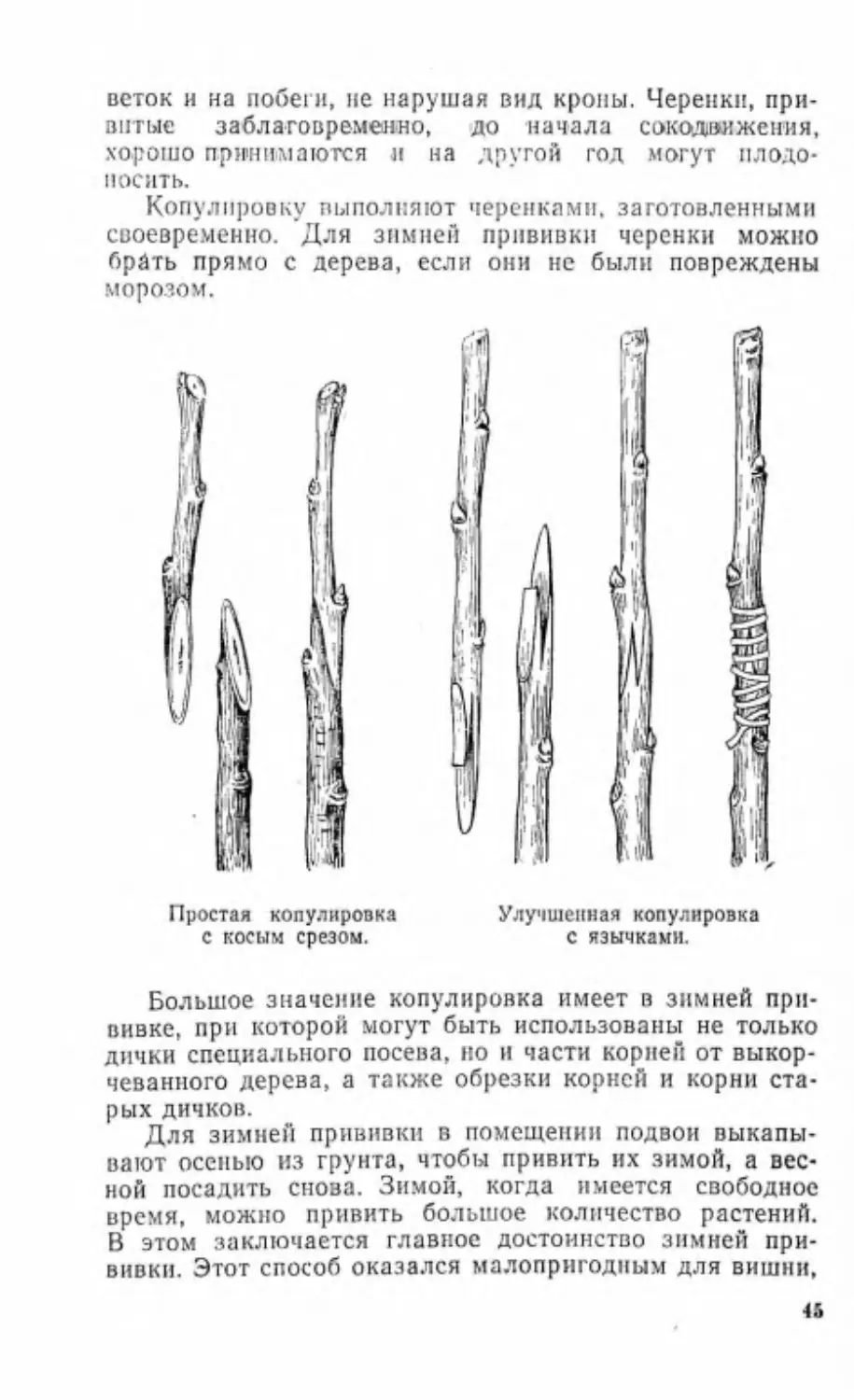

Простая копулировка Улучшенная копулировка

с косым срезом. с язычками.

Большое значение копулировка имеет в зимней при-

вивке, при которой могут быть использованы не только

дички специального посева, но и части корней от выкор-

чеванного дерева, а также обрезки корней и корни ста-

рых дичков.

Для зимней прививки в помещении подвои выкапы-

вают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а вес-

ной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное

время, можно привить большое количество растений.

В этом заключается главное достоинство зимней при-

вивки. Этот способ оказался малопригодным для вишни,

45

но удачным для сливы. Однолетка сливы хорошо при-

живаются, что связано с активным почкообразованием

на корнях-подвоях, свойственным сливе. Так же приви

вать выкопанные подвои можно и осенью, когда прекра-

тится сокодвижение. Прививка до весны прикапывают

или сажают прямо на место.

Техника копулировки.

При простой копулиров-

ке на подвое а черенке

(привое), имеющих оди-

Прививка в простой приклад

с седлом.

Простая копулировка

в приклад сбоку подвоя.

маковую толщину, делают косые срезы одинаковой дли-

ны (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают

друг к другу срезами.

После этого накладывают обвязку и место прививки

обмазывают замазкой.

Черенки для прививки берут с двумя-тремя почками.

Другой способ этой прививки носит название «улуч-

шенная копулировка с язычками». Достоинство его за-

ключается в прочном соединении подвоя с привоем, что

достигается защепом язычков на том и другом при

4«

Копулировка в приклад

сбоку:

I — с язычками; 2 —с седлом

и язычками.

Прививка в угловую вырезку.

Копулировка в при

клал с уступом.

таких же косых срезах, как и при обыкновенной копули-

ровке. На косом срезе черенка, отступив на одну треть

от края острого конца, делают ножом расщеп немного

дальше середины косого среза и точно такой же расщеп

при соблюдении того же порядка и на подвое. После

этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок

одного из них зашел в расщеп другого.

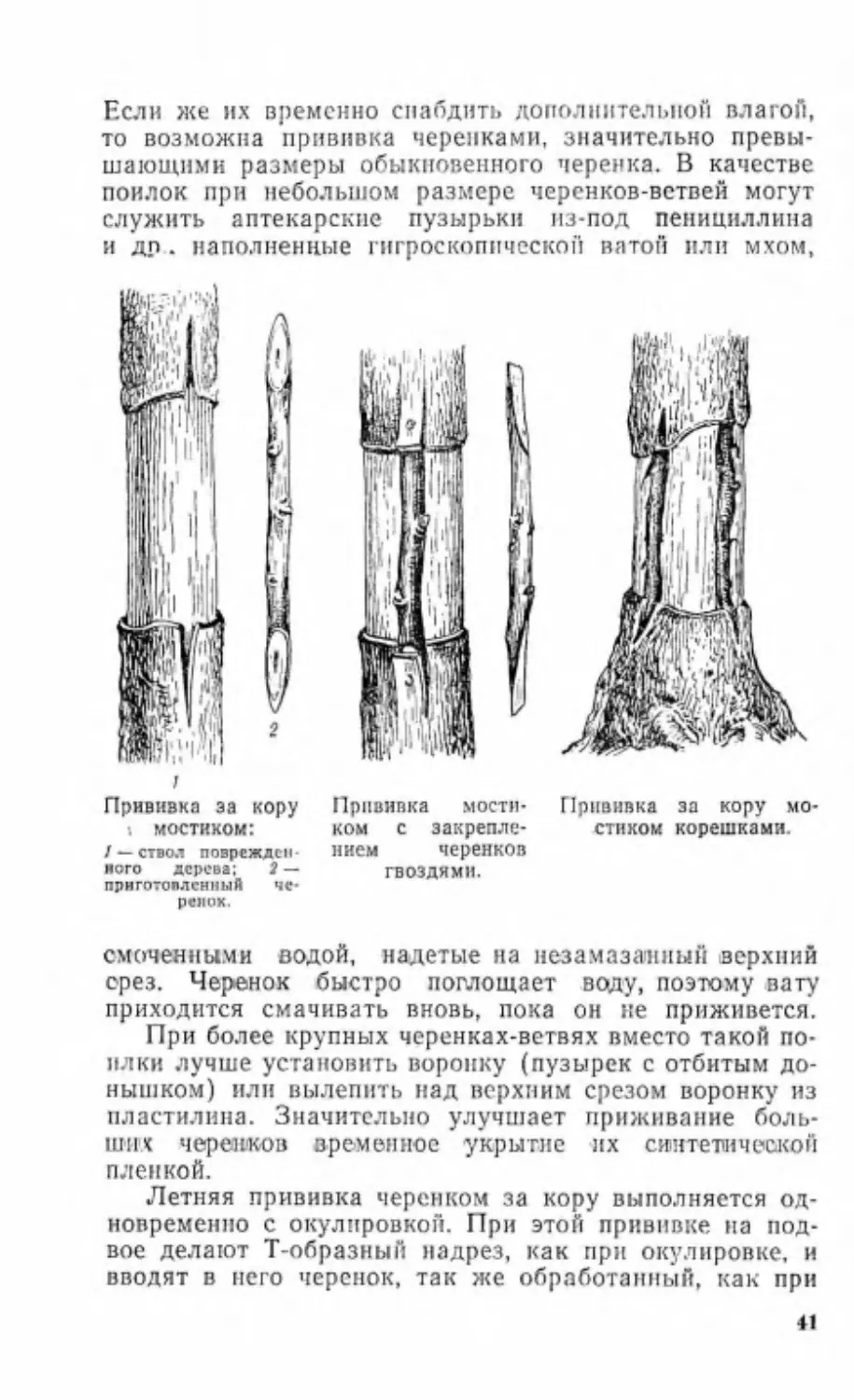

Копулировка с оставле-

нием шипа в простой

приклад.

Копулировка с оставле-

нием шипа в приклад

с зарезом внизу.

При копулировке более толстых дичков контакт

между подвоем и черенком достигается прививкой в

приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого-нибудь

одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками

или с уступом). Так же подготовляют и черенок.

При прививке в угловую вырезку на пеньке дичка

делают ножом угловой зарез такой формы, чтобы в нем

плотно уложился черенок, срезанный с двух смежных

сторон на грань. Длина вырезки доходит до 3 см.

Г1рн копулировке тонких подвоев, почти одинаковых

по толщине с черенками, камбиальные слои всегда СОВ-

48

падают. При такой же прививке более толстых подвоев

необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке,

чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.

Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на

пень) существуют виды этой прививки с оставлением

шипа — копулировка в простой приклад и копулировка

в приклад с небольшим зарезом внизу.

Зимняя корнепривнвка с языч-

ками.

Осенняя корнепривнвка с язычка-

ми н простой копулировкой.

Зимой прививку можно выполнять всеми названны-

ми способами копулировки, сообразуясь с толщиной

подвоя (корня), но целесообразнее применять два из

них: для тонких подвоев — улучшенную (с язычками),

а для толстых — в приклад сбоку с язычками. Язычки

прочно удерживают черенки на своем месте, что облег-

чает обвязку.

Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую

шейку и корни сохраняют в приспособленном немороз-

ном помещении во влажном песке. Длинные боковые ко-

решки укорачивают. Для прививки достаточной длиной

корня будет 10—12 см, поэтому нижняя часть корня

удаляется. Если корень стержневого строения с хоро-

шей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю

4f>

часть корня можно использовать для признаки.

В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см.

Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков,

чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед

прививкой корни освобождают от земли и промывают,

чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для

удобства работы тонкие корни, годные для прививки ко-

сым срезом, нужно отделить от более толстых. Привива-

ют черенками с 3—4 почками.

После вставки черенка места прививки обвязывают

и обмазывают садовой замазкой. При обвязке пленкой

обмазку не применяют.

После прививки растения укладывают в ящики или

корзины рядами в наклонном положении и пересыпают

влажным песком, торфом или опилками с таким расче-

том, чтобы незасыпанными оставались только верхние

части черенков. Первые три педели ящики с

привитыми растениями держат в помещении с темпера-

турой 10—12°. За это время черенок срастается с подво-

ем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3°,

и в таком положении растения сохраняют до начала вы-

садки в питомник.

Чтобы на привитых растениях не появилась плесень,

к опилкам примешивают некоторое количество древес-

ноугольной пыли, а помещение предварительно окурива-

ют серой.

Хорошим способом хранения привитых растений зи-

мой, при котором исключено прорастание их, является

хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с поса-

дочным материалом после срастания черенков с подвоя-

ми выносят из помещения и засыпают снегом. Снег при-

крывают навозом или соломой, чтобы он не таял.

Зимняя прививка начинается в феврале и продолжа-

ется до марта — апреля.

Зимняя прививка может быть заменена такой же

осенней. К ней приступают с того времени, как только

кора на подвоях перестанет отделяться от древесины,

вплоть до октября и позднее. Подвои прививают черен-

ками, взятыми прямо с дерева копулировкой с язычка-

ми. При заготовке черенков листья срезают с оставлени-

ем черешков и хранят в прохладном месте, накрыв тра-

вой. Лучше заготовлять их утром с таким расчетом, что-

бы расходовать в течение дня.

Привитые черенки сохраняются до весны прикопан-

50

нымн, lit) могут быть в посажены прямо на место, если

для этого подготовлен участок.

При этой прививке отпадают зимнее хранение черен-

ков в корней, надобность помещения для прививки hi

хранение привитых черенков до посадки в особых усло-

виях. Случайный же недостаток корней легко пополняет-

ся при осенней прививке, а при зимней мы располагаем

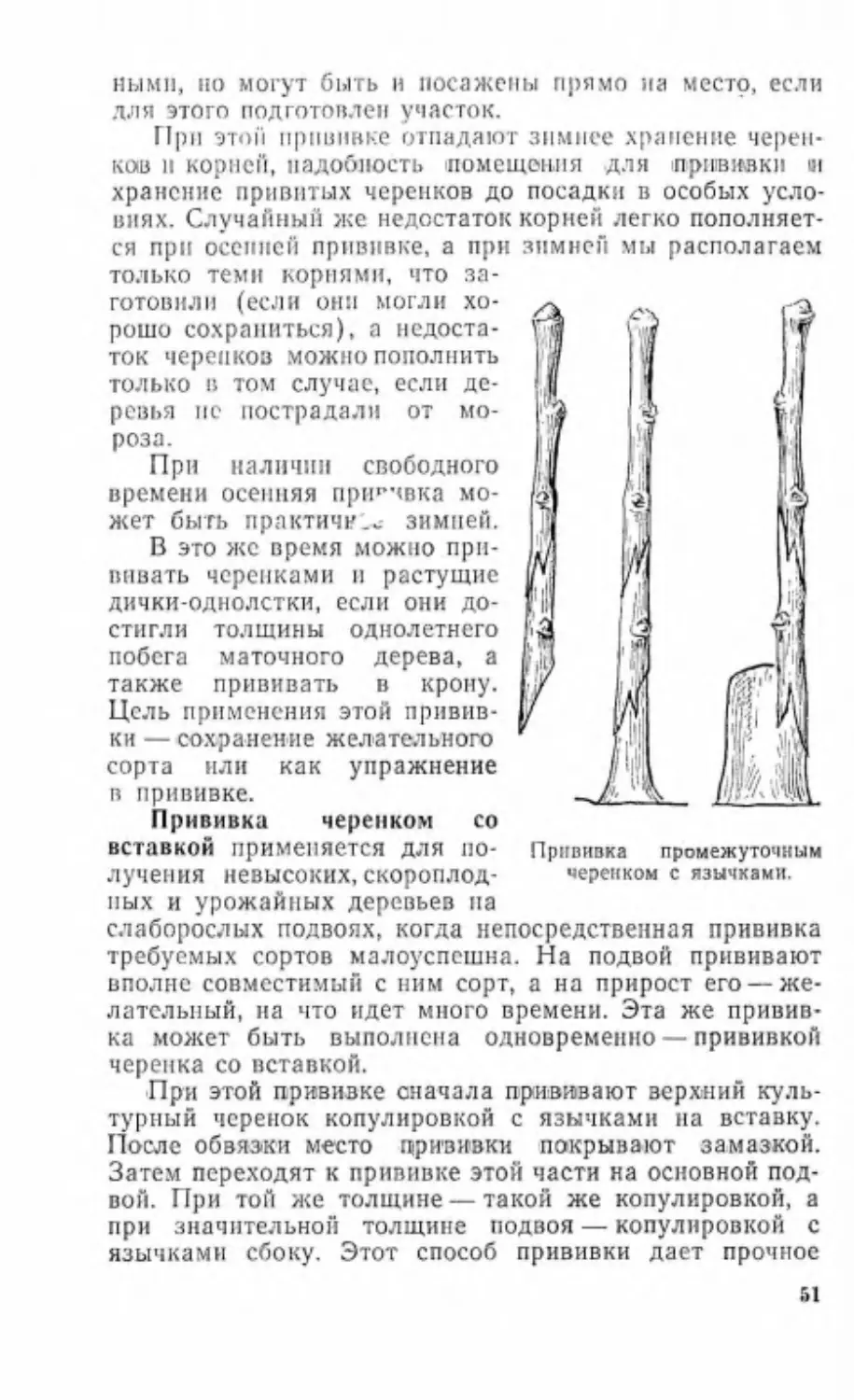

Прививка промежуточным

черенком с язычками.

только теми корнями, что за-

готовили (если они могли хо-

рошо сохраниться), а недоста-

ток черенков можно пополнить

только в том случае, если де-

ревья по пострадали от мо-

роза.

При наличии свободного

времени осенняя прививка мо-

жет быть практичк.^ зимней.

В эго же время можно при-

вивать черепками и растущие

дички-однолстки, если они до-

стигли толщины однолетнего

побега маточного дерева, а

также прививать в крону.

Цель применения этой привив-

ки — сохранение желательного

сорта или как упражнение

в прививке.

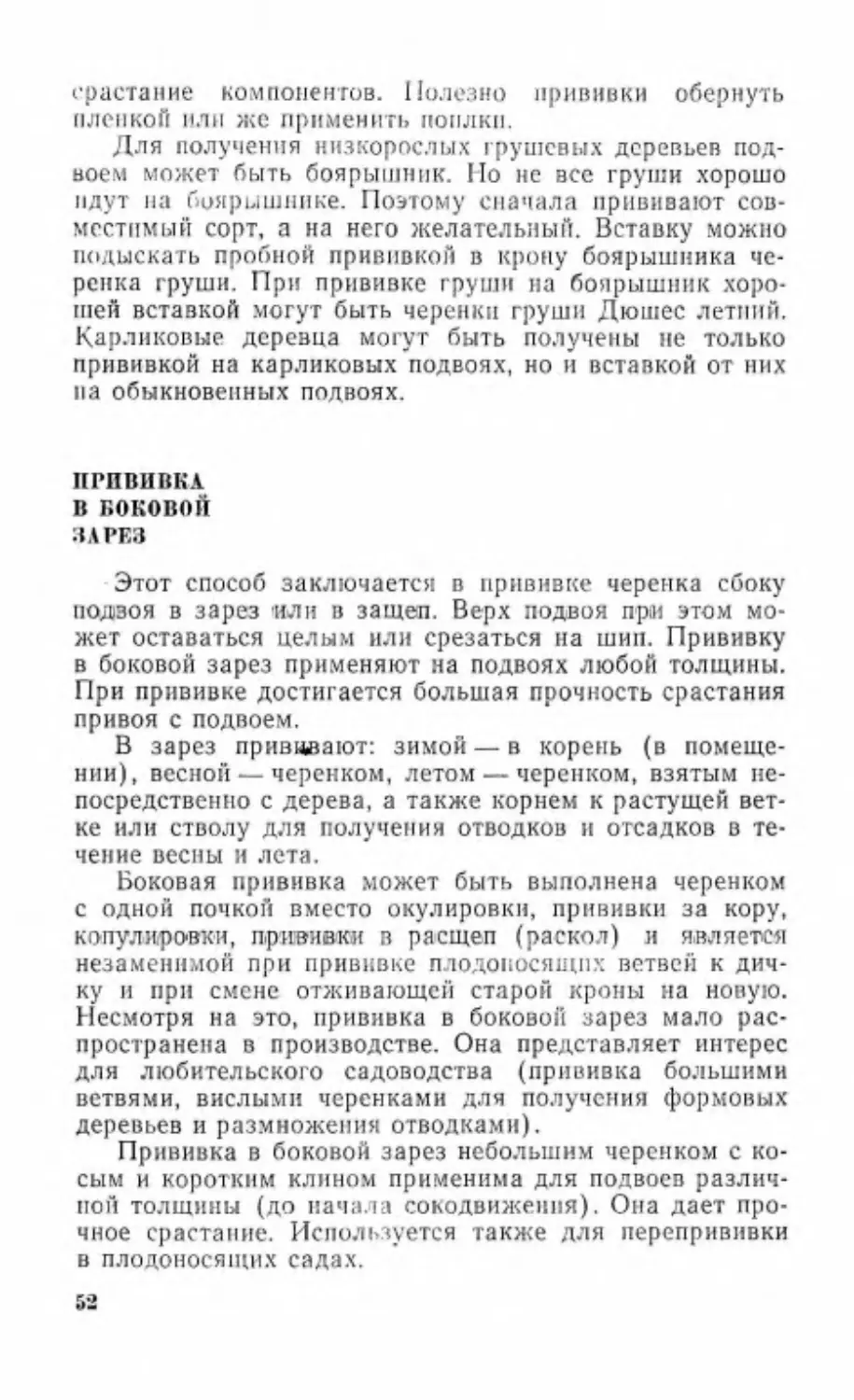

Прививка черенком со

вставкой применяется для по-

лучения невысоких, скороплод-

ных и урожайных деревьев на

слаборослых подвоях, когда непосредственная прививка

требуемых сортов малоуспешна. На подвой прививают

вполне совместимый с ним сорт, а на прирост его — же-

лательный, на что идет много времени. Эта же привив-

ка может быть выполнена одновременно — прививкой

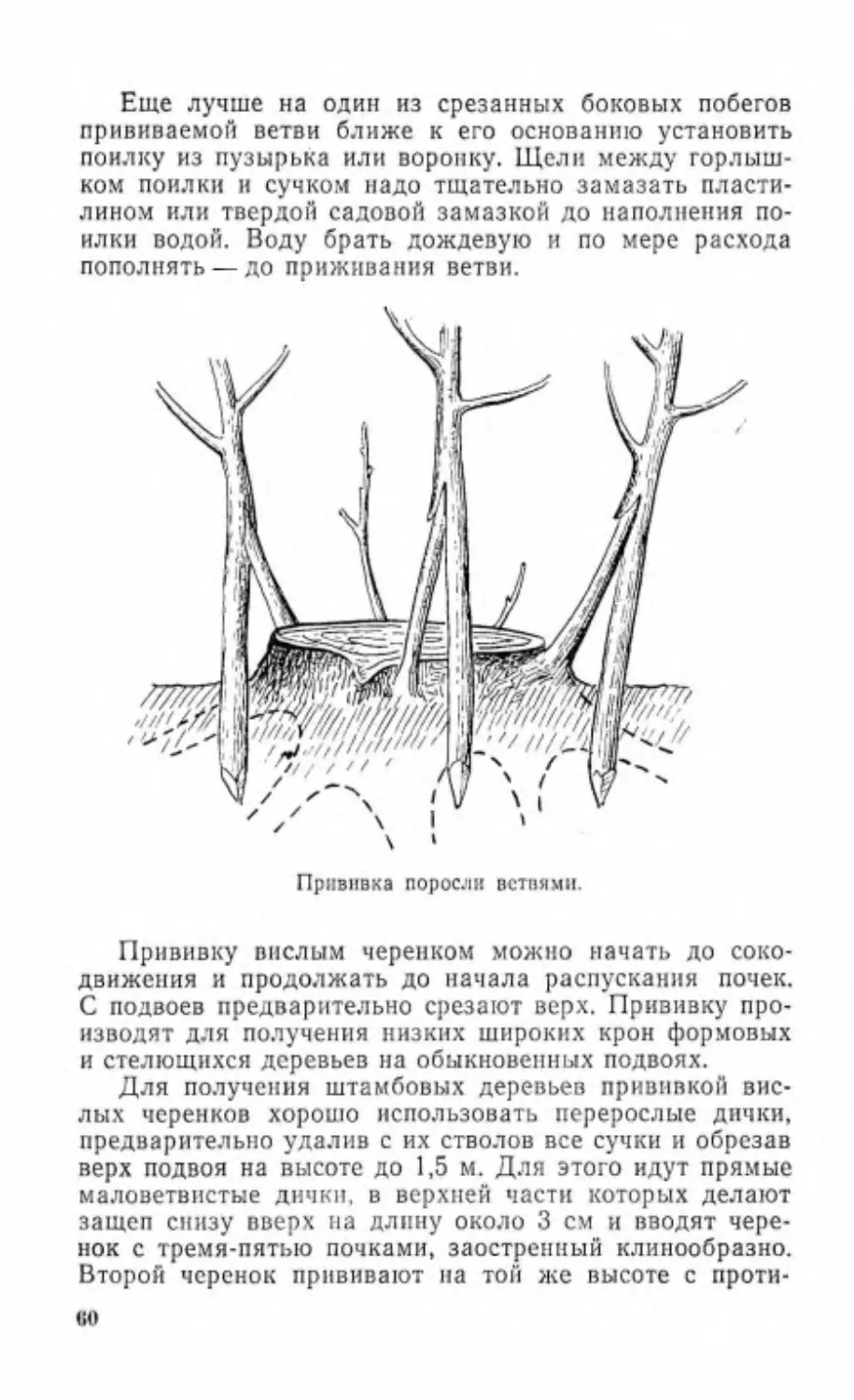

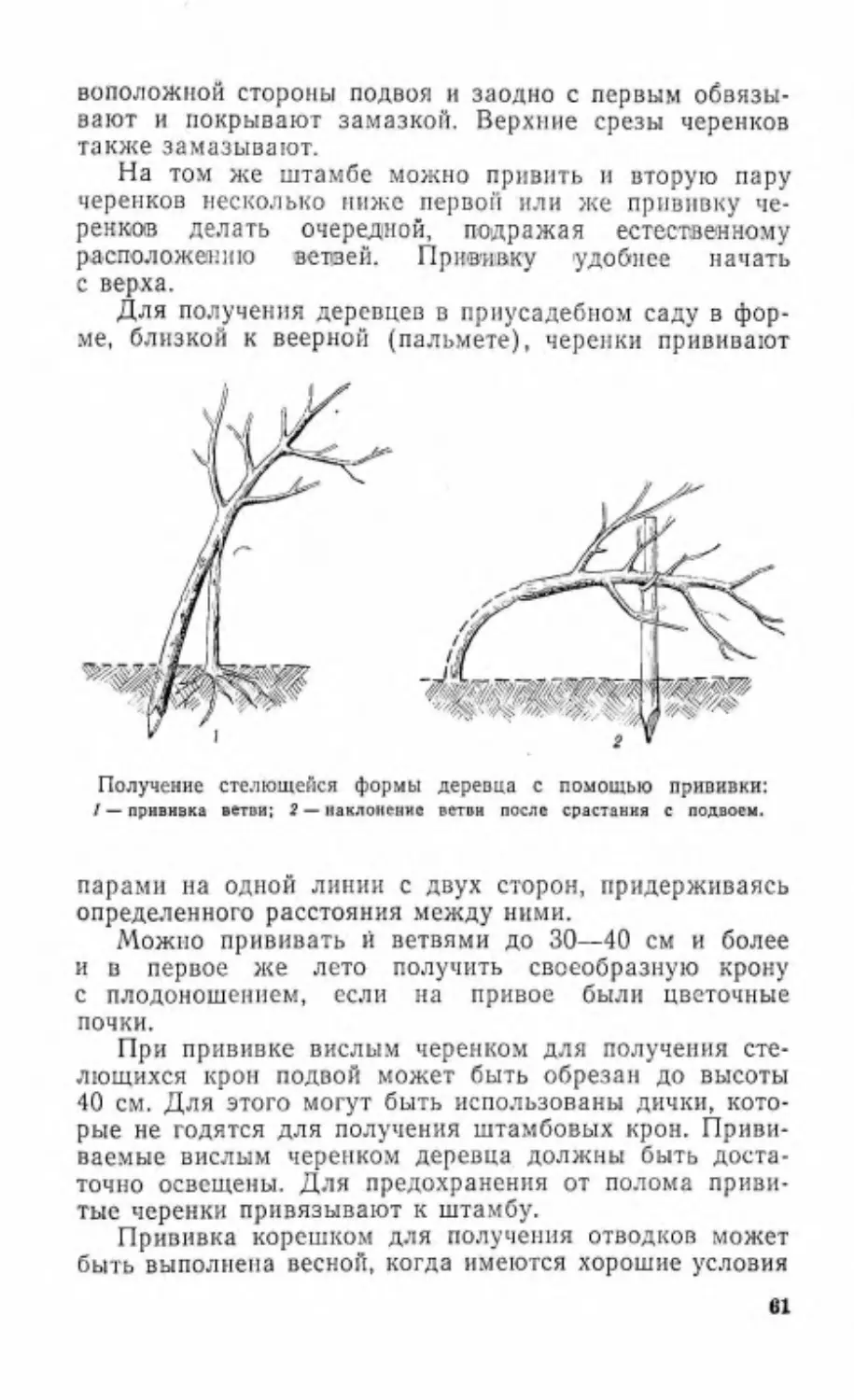

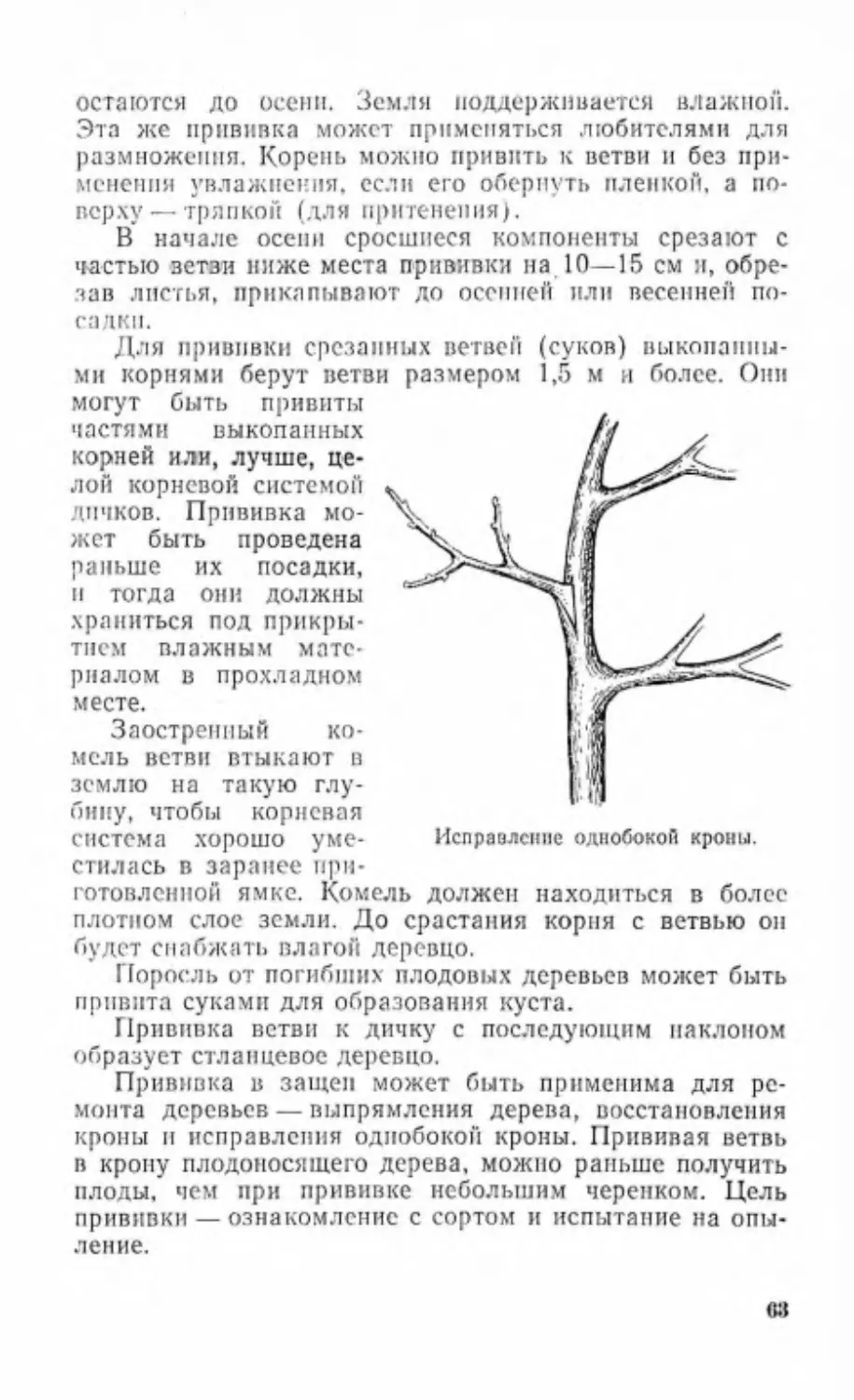

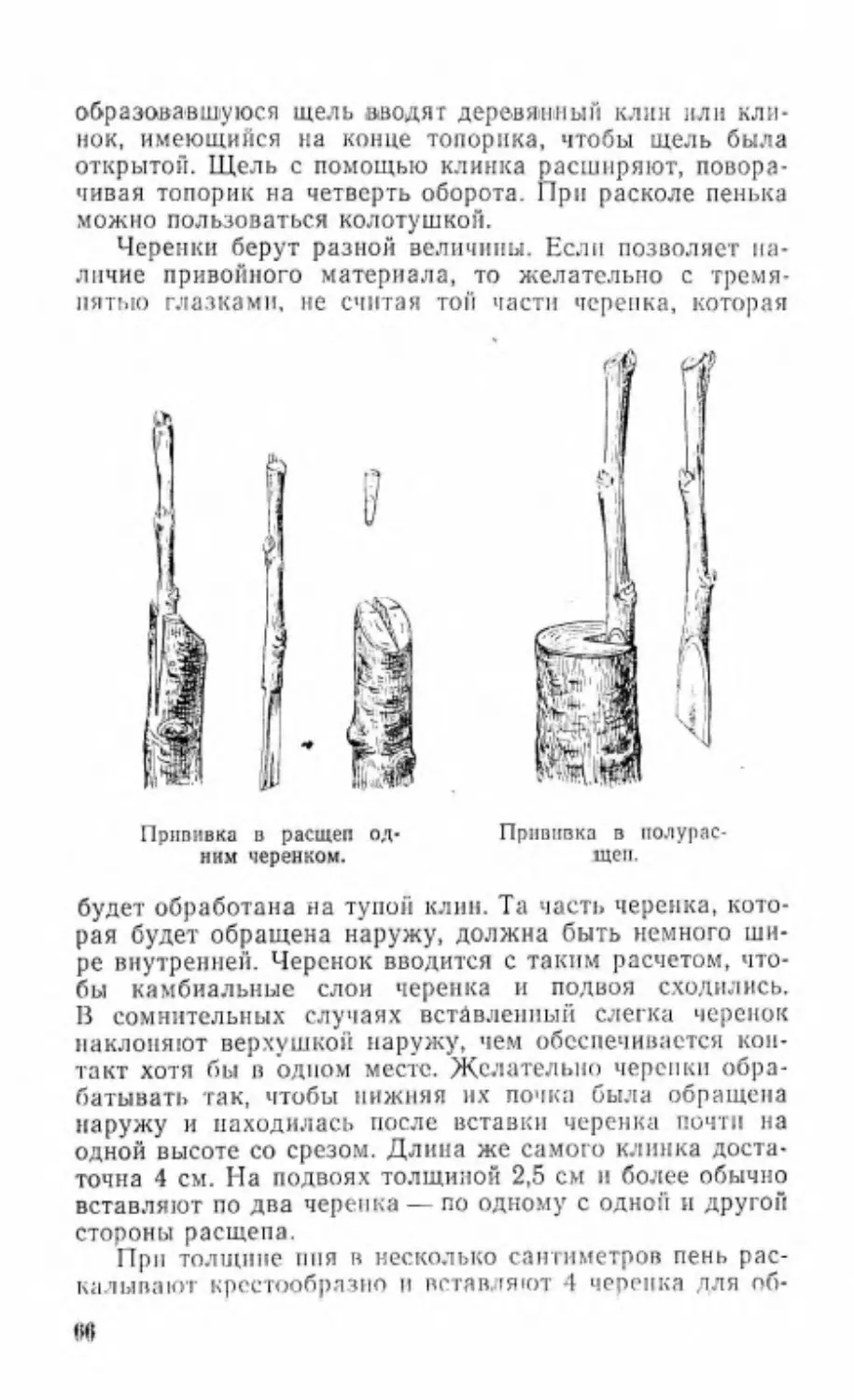

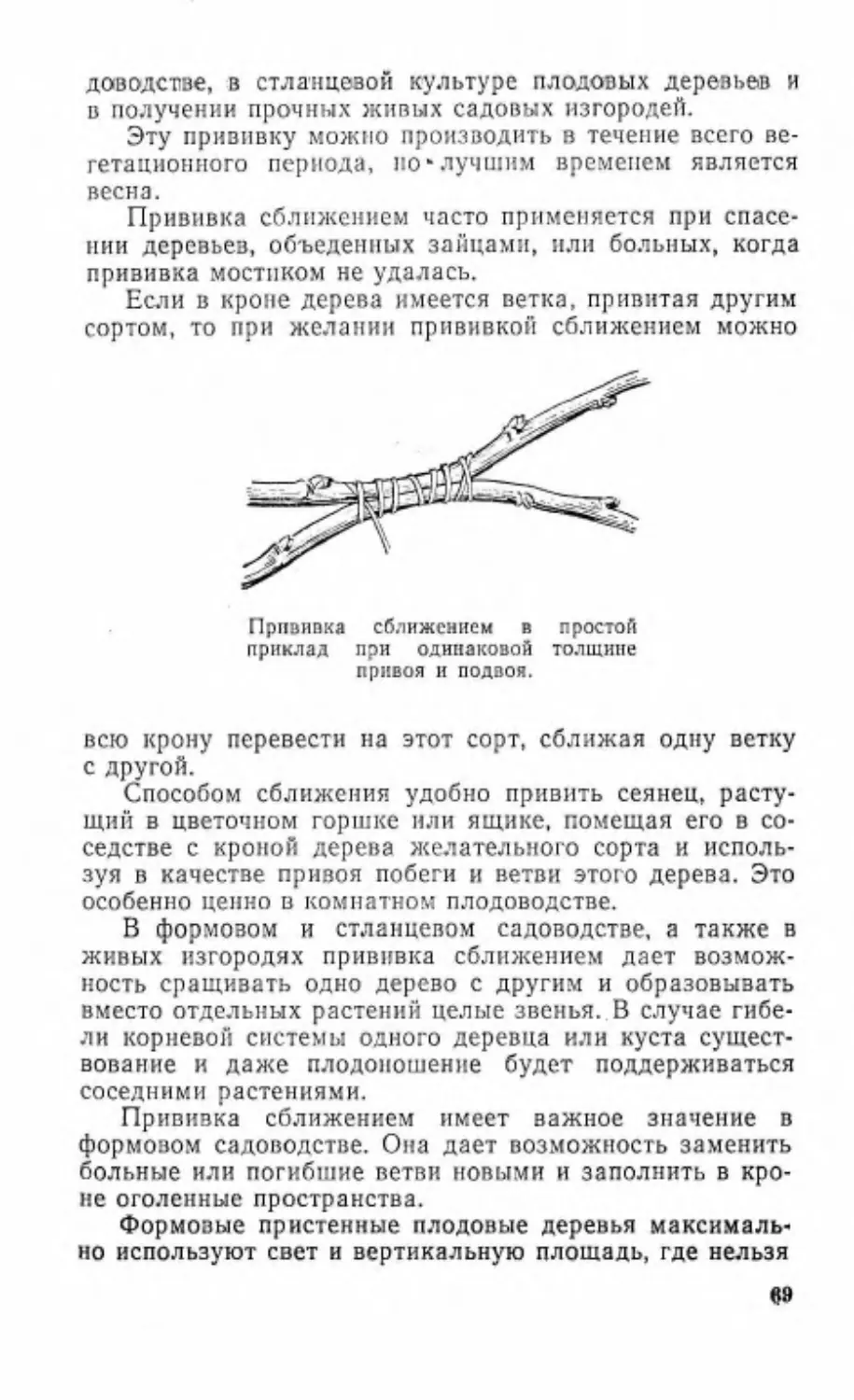

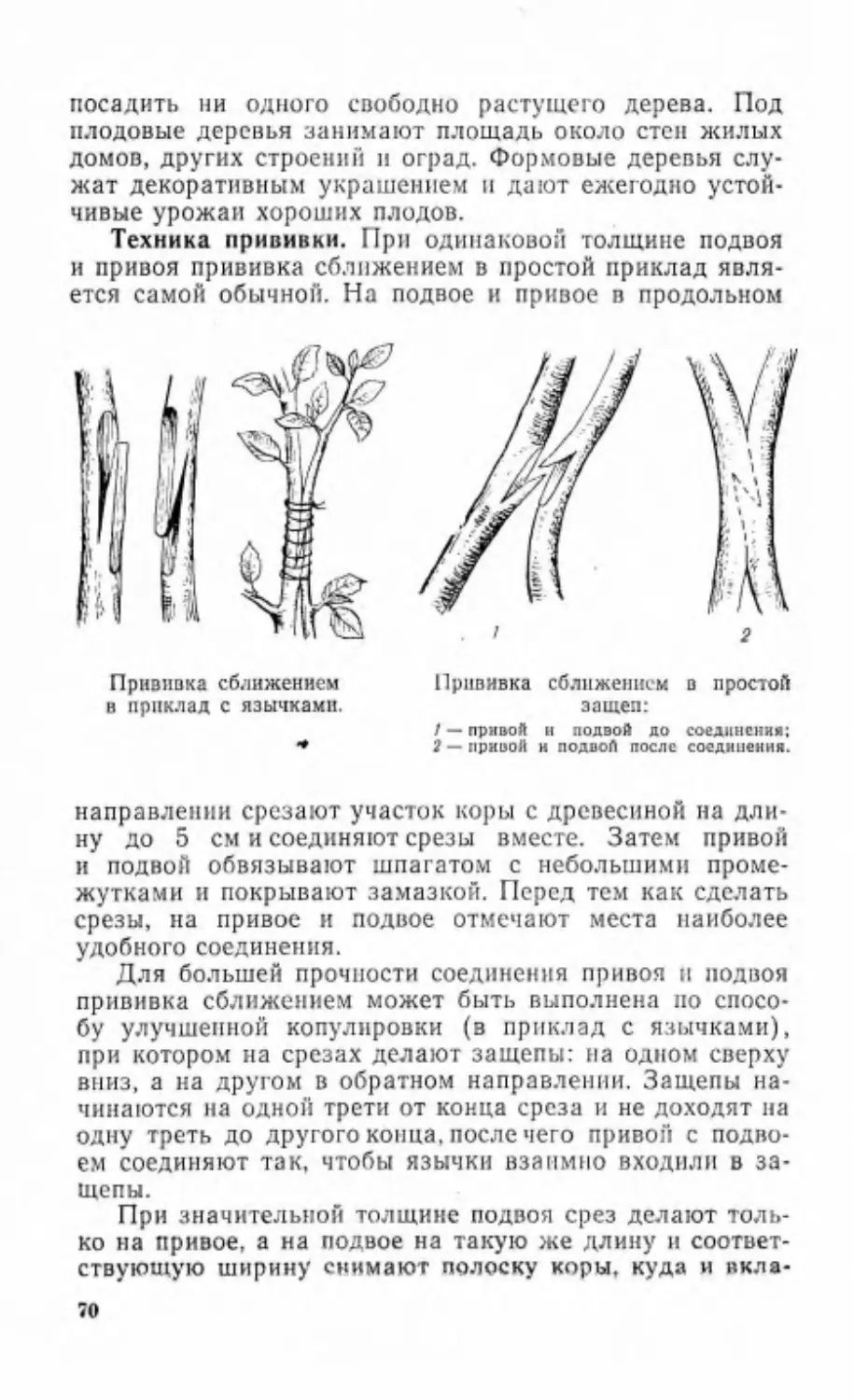

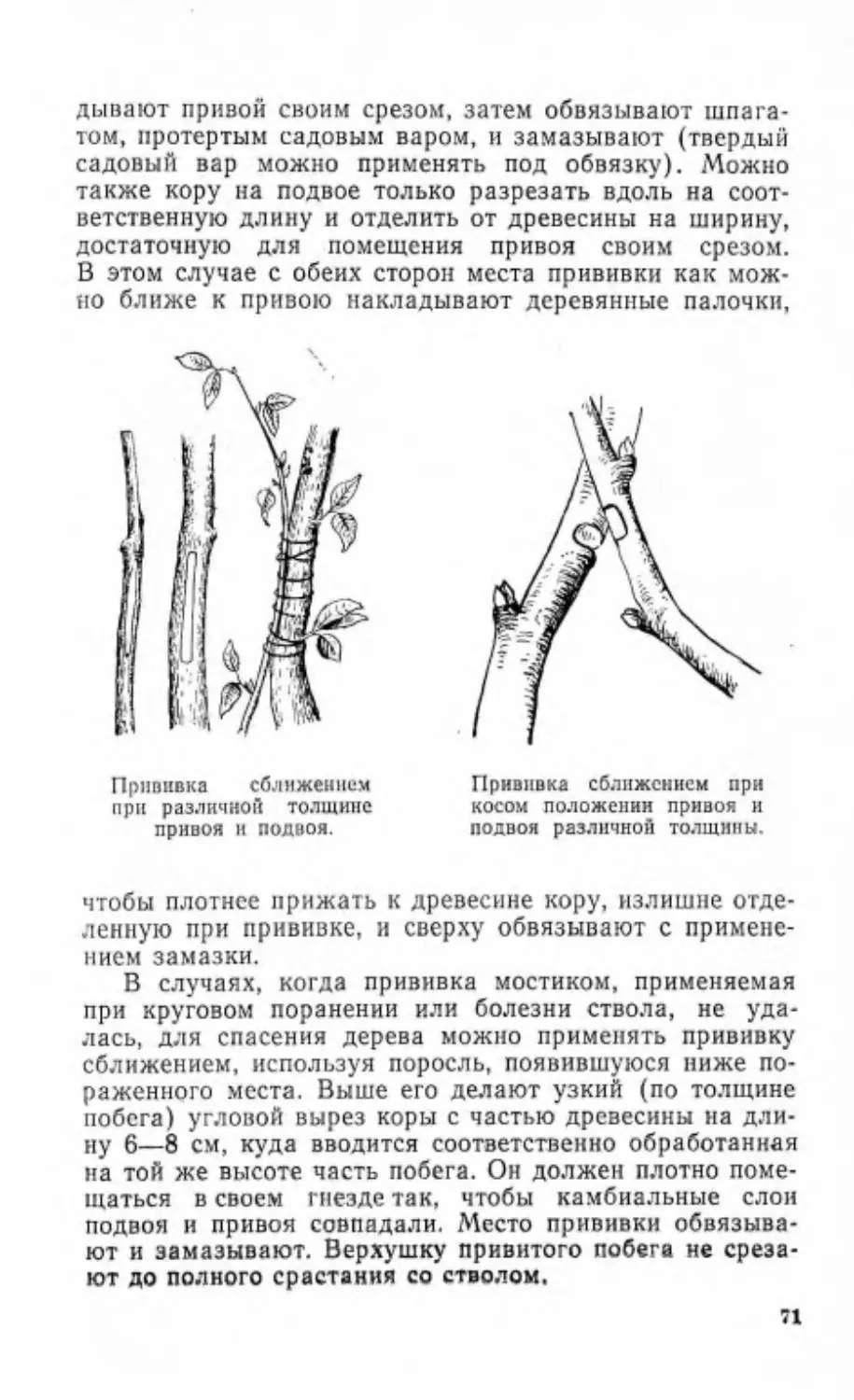

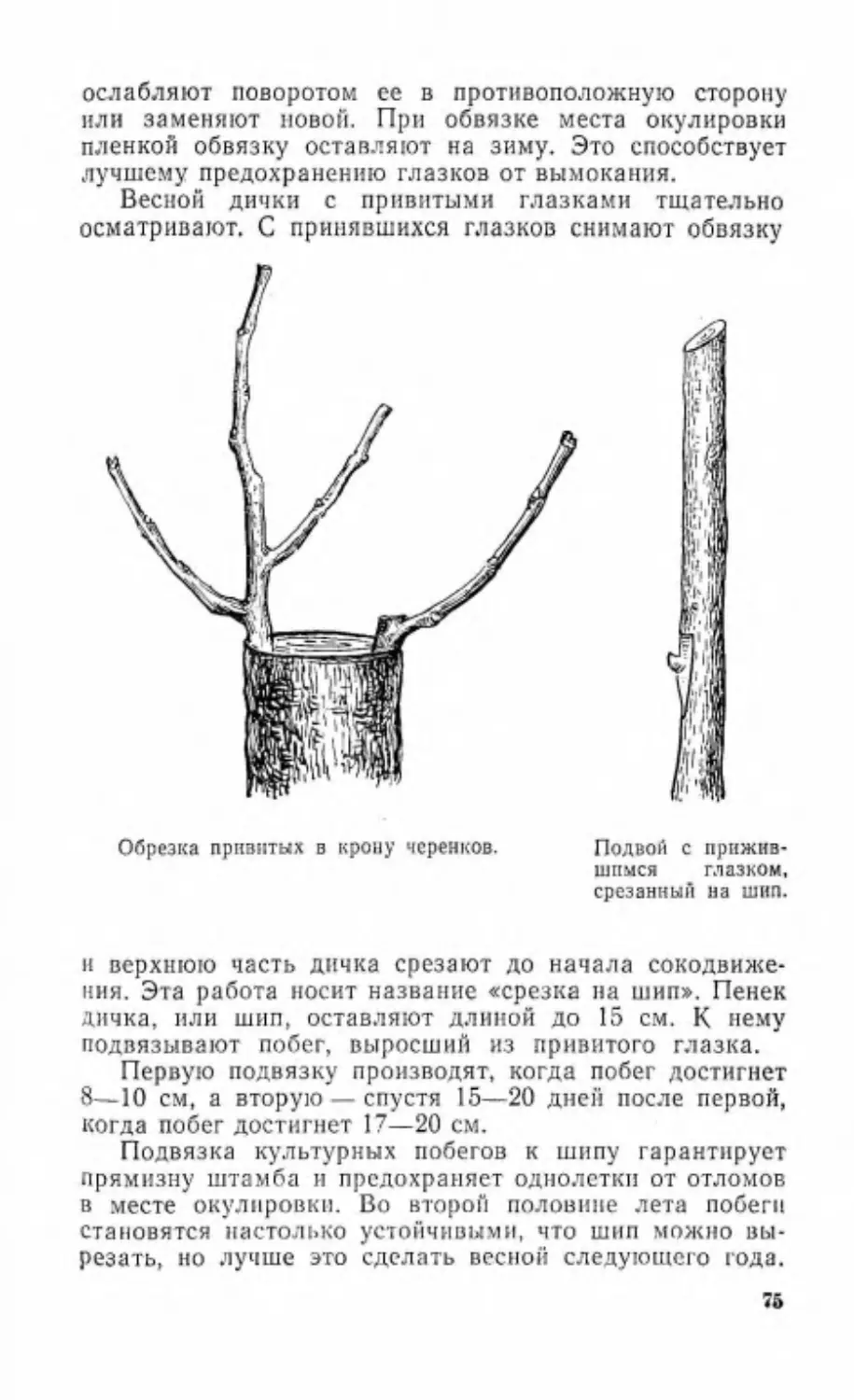

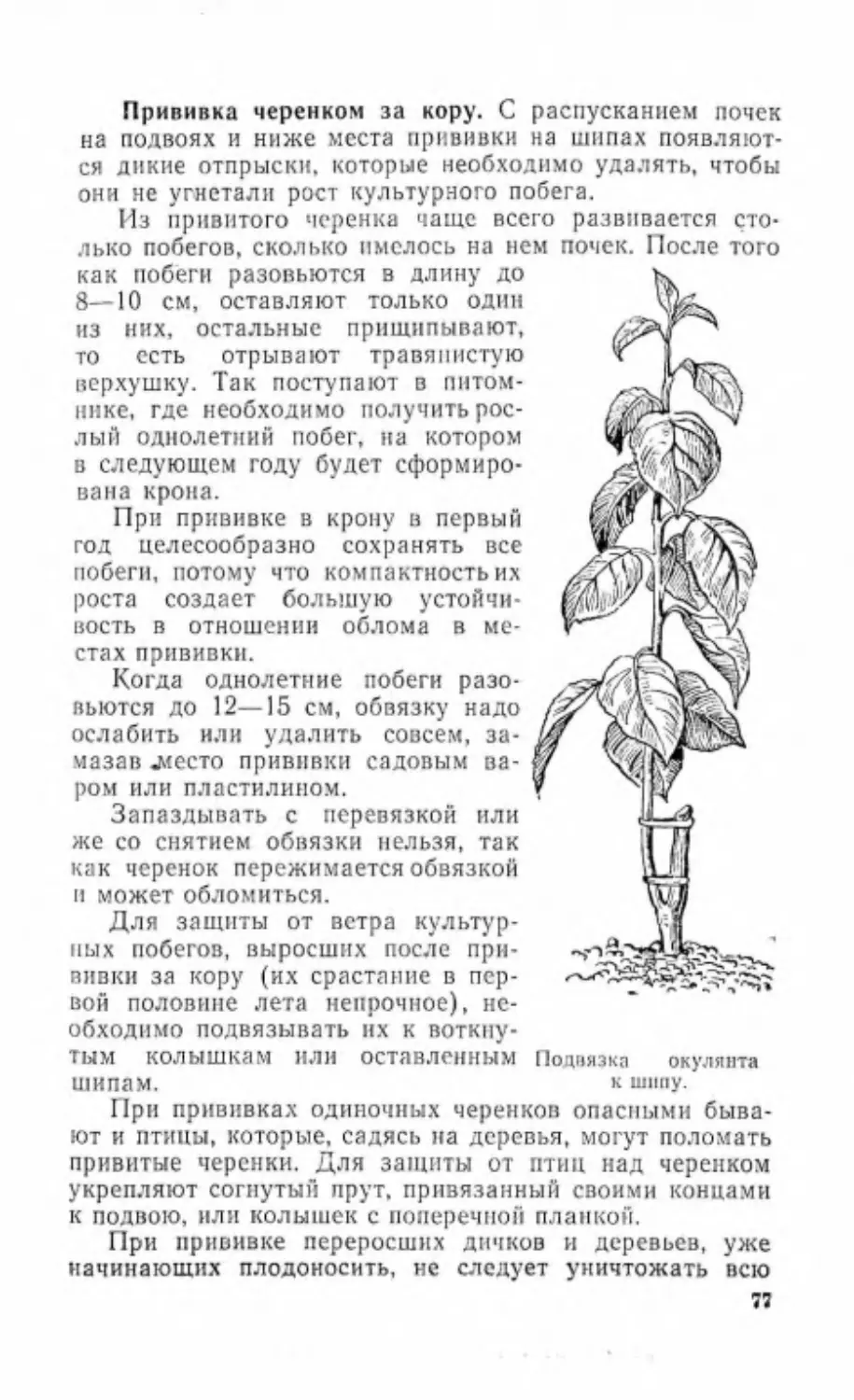

черенка со вставкой.