Text

СИБИРЬ, БАЙКАЛ - ВСЕМИРНЫЙ БИОРЕЗЕРВАТ

НАУКА И ЖИЗНЬ

155Ы 0028-1263

9« На весах научного подхода—

XX век: природа, цивилизация,

история • Земляне атаковали

2 0 0 5 кометуТемпель 1, чтобы поболь-

ше узнать о происхождении Солнечной си-

стемы • Методы производства искусст-

венных вирусов уже разработаны. На оче-

реди —создание простейшего микроорга-

низма • Компьютер может не только «со-

старить» человека, но и «омолодить», на-

пример, показать, как выглядел юный

Иисус Христос • Сентябрь—лучшее вре-

мя для посадки многолетников. Не забудь-

те и о домашних заготовках.

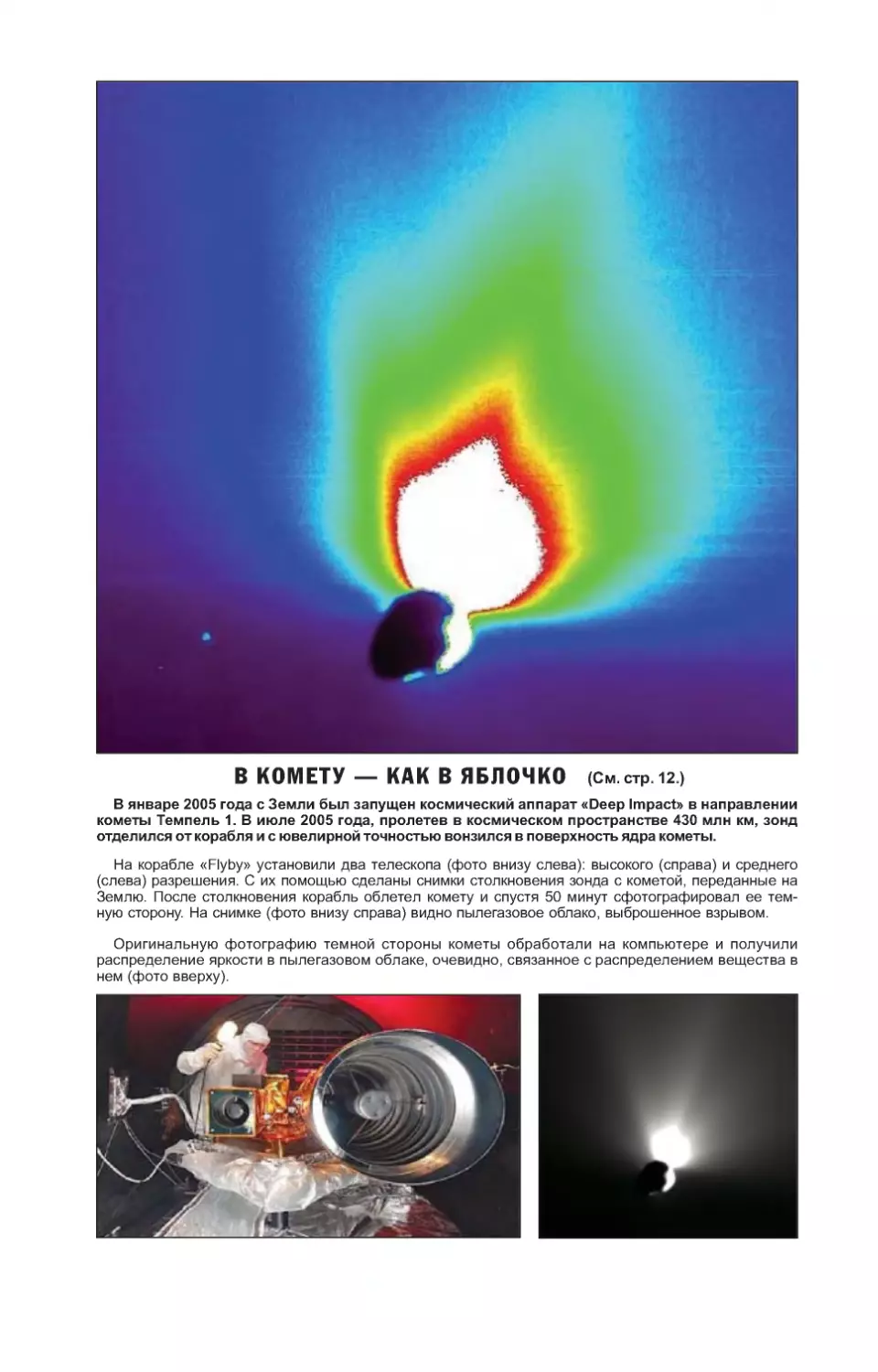

В КОМЕТУ — КАК В ЯБЛОЧКО (См.стр.12.)

В январе 2005 года с Земли был запущен космический аппарат «йеер 1трасЪ> в направлении

кометы Темпель 1. В июле 2005 года, пролетев в космическом пространстве 430 млн км, зонд

отделился от корабля и с ювелирной точностью вонзился в поверхность ядра кометы.

На корабле «Р1уЬу» установили два телескопа (фото внизу слева): высокого (справа) и среднего

(слева) разрешения. С их помощью сделаны снимки столкновения зонда с кометой, переданные на

Землю. После столкновения корабль облетел комету и спустя 50 минут сфотографировал ее тем-

ную сторону. На снимке (фото внизу справа) видно пылегазовое облако, выброшенное взрывом.

Оригинальную фотографию темной стороны кометы обработали на компьютере и получили

распределение яркости в пылегазовом облаке, очевидно, связанное с распределением вещества в

нем (фото вверху).

В номере

В. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, член-корр. РАН,

К. ЛОСЕВ, докт. геогр. наук, И. РЕЙФ —

Кризис мировой цивилизации на весах

научного подхода 2

А. ДУБРОВСКИЙ, С. ТРАНКОВСКИЙ —

В комету — как в яблочко 12

Вести из институтов, лабораторий

и экспедиций

В. ТОКАРЕВА — Обвиняются водоросли

A4). Н. КРУПЕНИК — Летняя экспеди-

ция в Арктику A5). Т. ЗИМИНА, канд.

хим. наук — Ловушка для металлов A5).

А. ЧУБЕНКО — Рукотворная жизнь 16

Бюро научно-технической информации 22

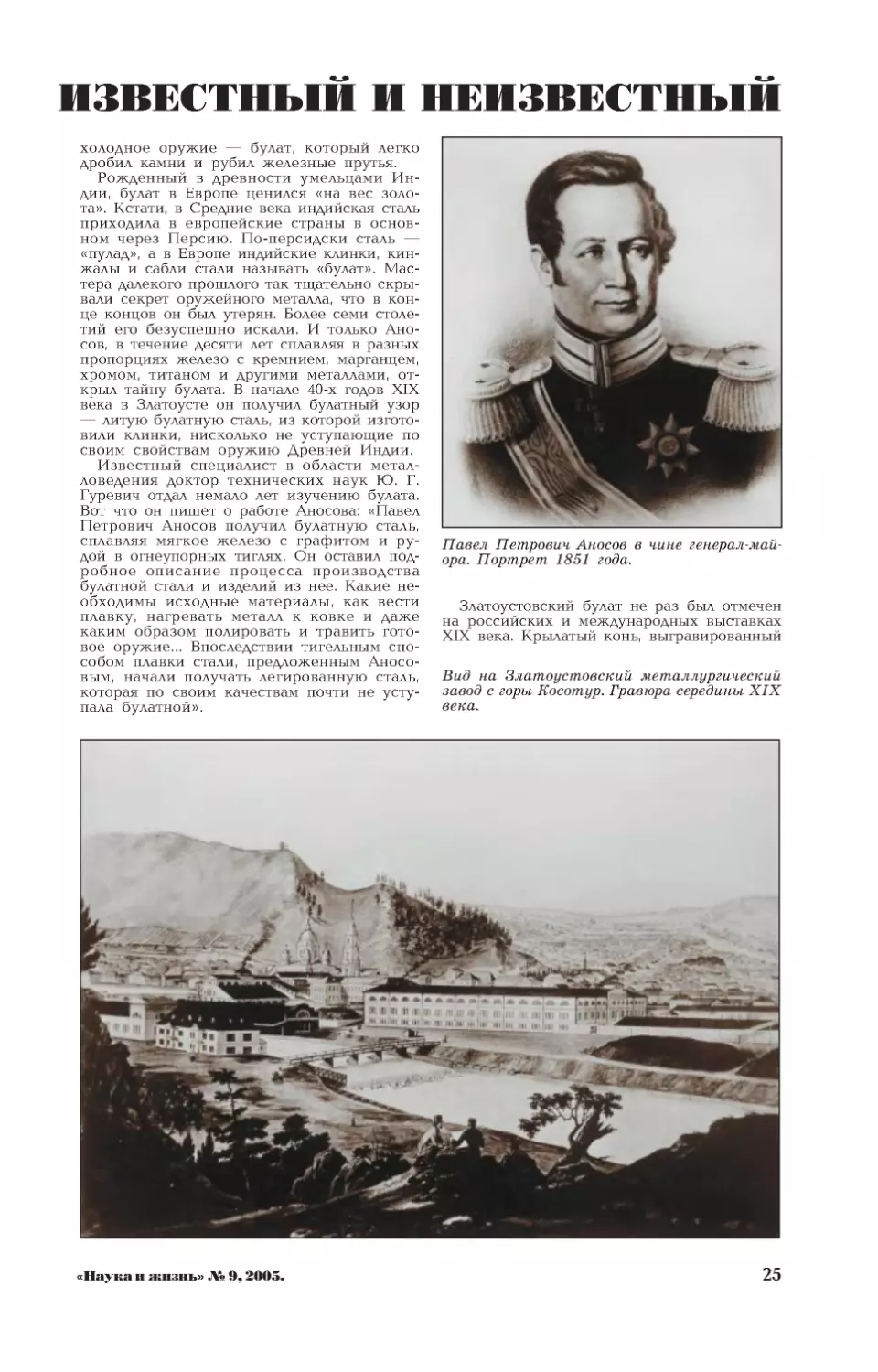

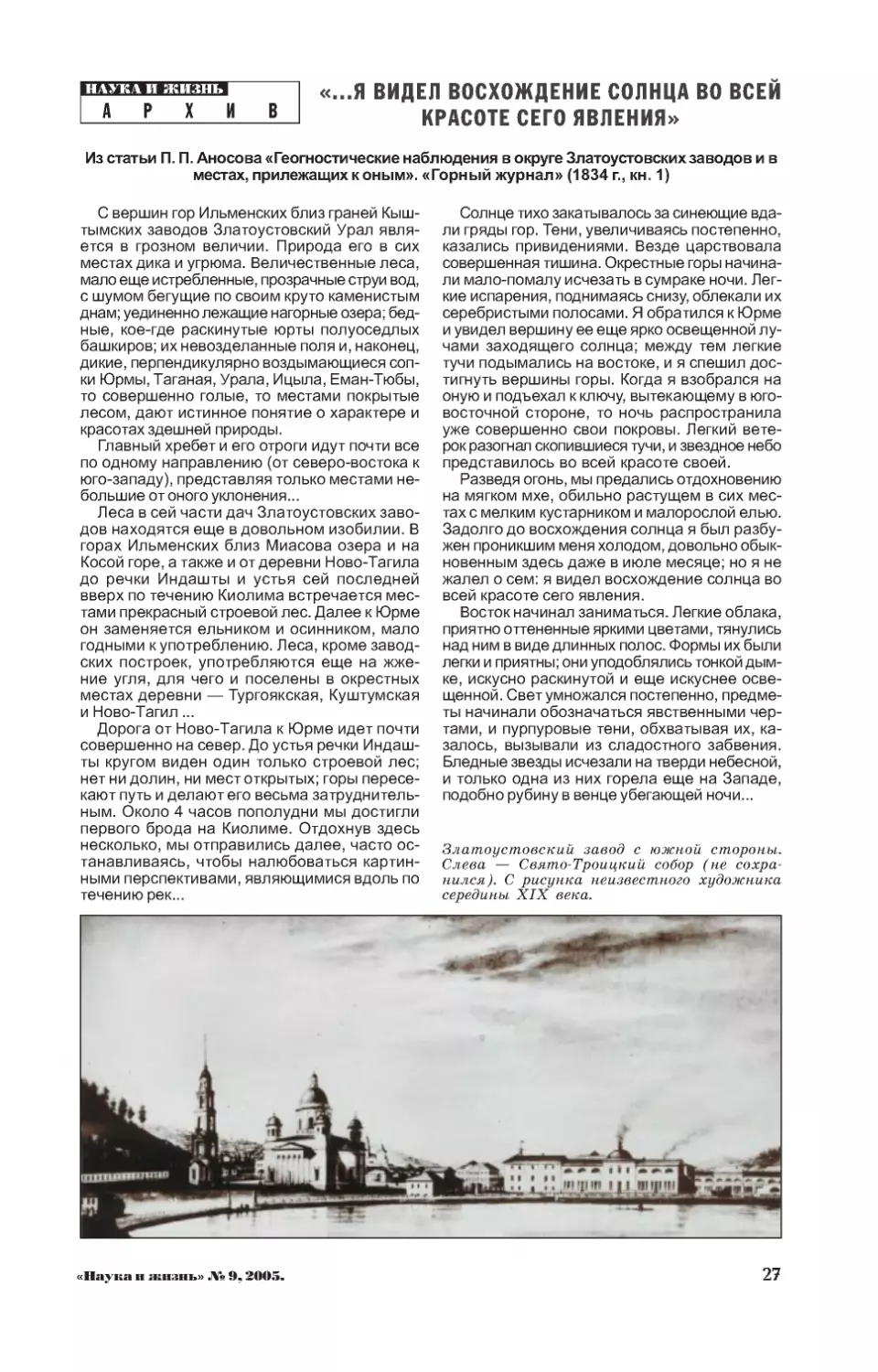

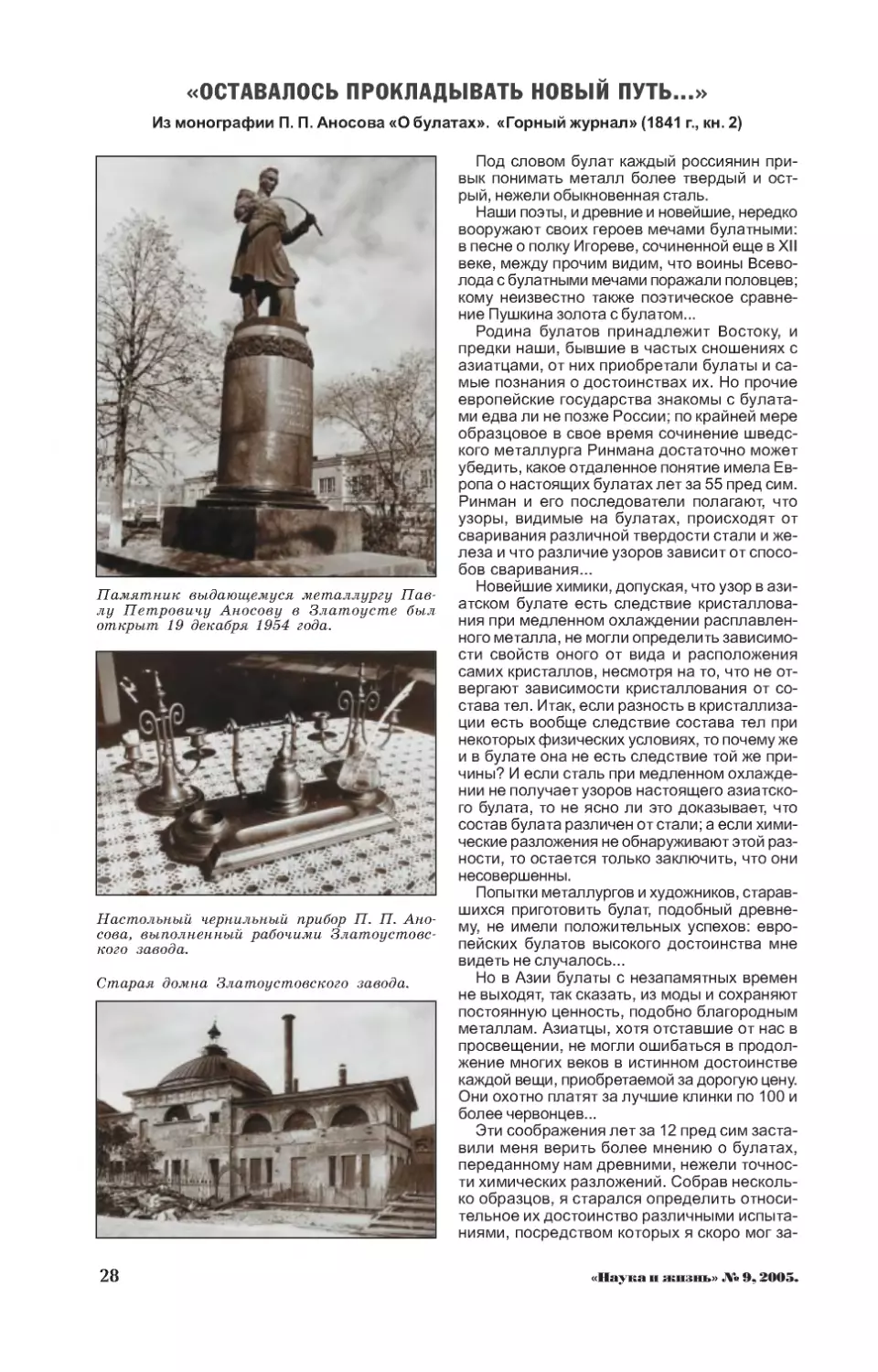

М. ГЛАВАЦКИЙ, докт. ист. наук, Л. ДАШКЕ-

ВИЧ, канд. ист. наук — Павел Аносов —

известный и неизвестный 24

Психологический практикум 31

А. ВОРОБЬЕВ, акад. — Гематология

в борьбе за жизнь человека 32

О чем пишут научно-популярные журналы

мира 36

«Вчера, сегодня, завтра»

Анкета журнала

Ученые отвечают на вопросы редакции:

В. АЛЕКСЕЕВ, акад. — Двадцатый век на

весах истории 39

И. ФЕДОРОВ, член.-корр. РАН — Радиоло-

кация — синтез самых современных

знаний 41

Ю. ФРОЛОВ — «Маут» начал

действовать 42

Д. УСЕНКОВ — Стереопары на экране

компьютера 48

«Зеленый шум — 2006» 50

У наших коллег 53

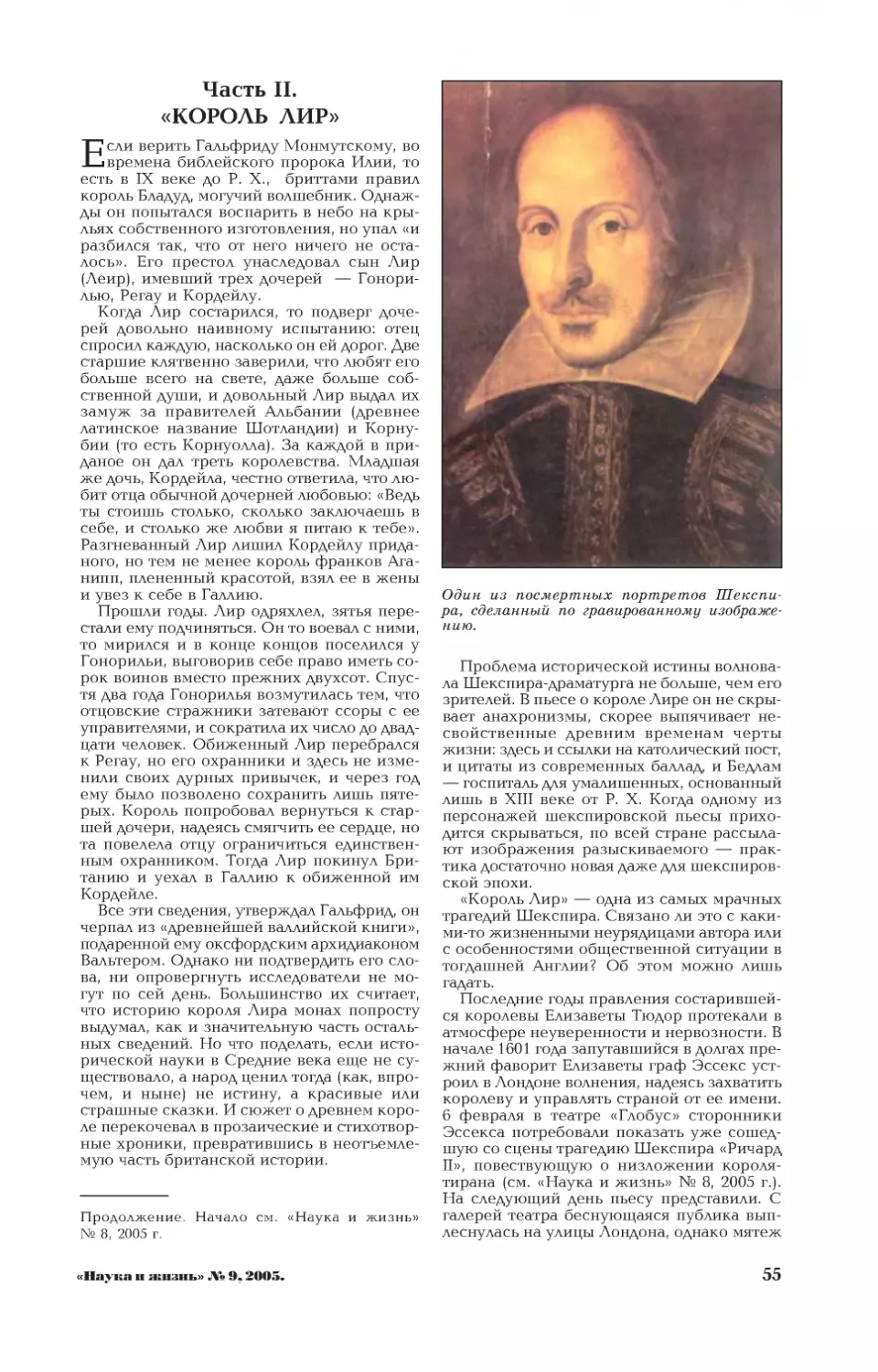

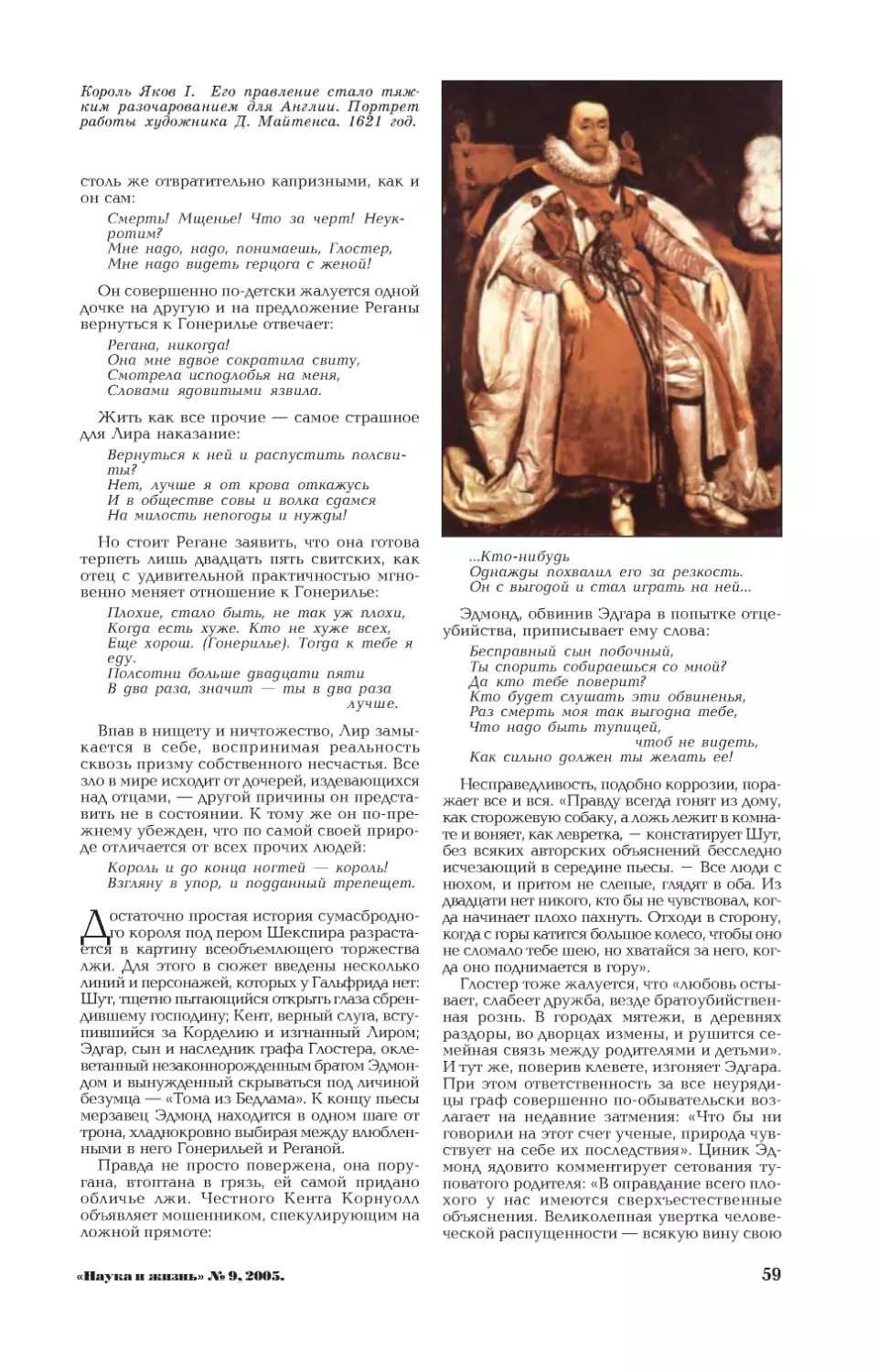

Т. ТАРХОВ — Меж двух времен. Хроники

Уильяма Шекспира.

Часть II. «Король Лир» 54

Поставьте галочку 61

Наука и жизнь в начале XX века 63

И. КОВАЛЕВ — Трубы из крыльев

бабочек 64

Кунсткамера 68

И. ПАВЛЕНКО, канд. техн. наук —

Таганрог — первый российский

военный порт 70

Ю. МОРОЗОВ — Занимательная библио-

графия 75

Переписка с читателями

3. КОРОТКОВА — Костяной фарфор G6).

Ю. НОВИКОВ — В волчьем логове G6).

Т. ЧИСТЯКОВА — Встреча с прошлым

G7). Г. МАРТЫНЮК — Во все воронье

горло G7). А. СУПЕРАНСКАЯ, докт. фило-

лог, наук — Происхождение фамилий G8).

А. ВИНОКУРОВ — Неведомы зверушки

из осеннего леса G9).

В. ТАНАСИЙЧУК, докт. биол. наук —

Еще одна загадка Эдгара По 80

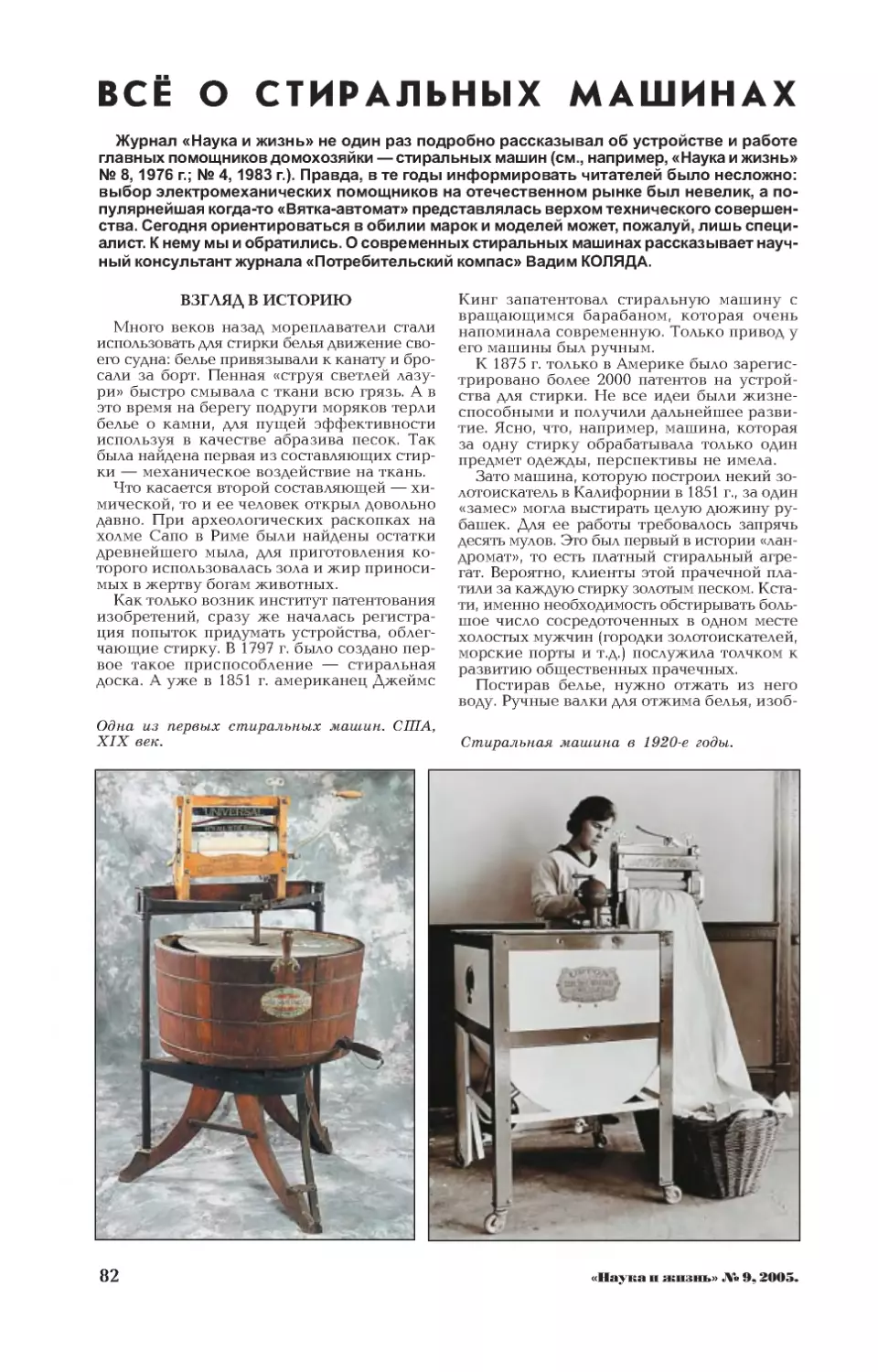

В. КОЛЯДА — Всё о стиральных

машинах 82

Бюро иностранной научно-технической

информации 90

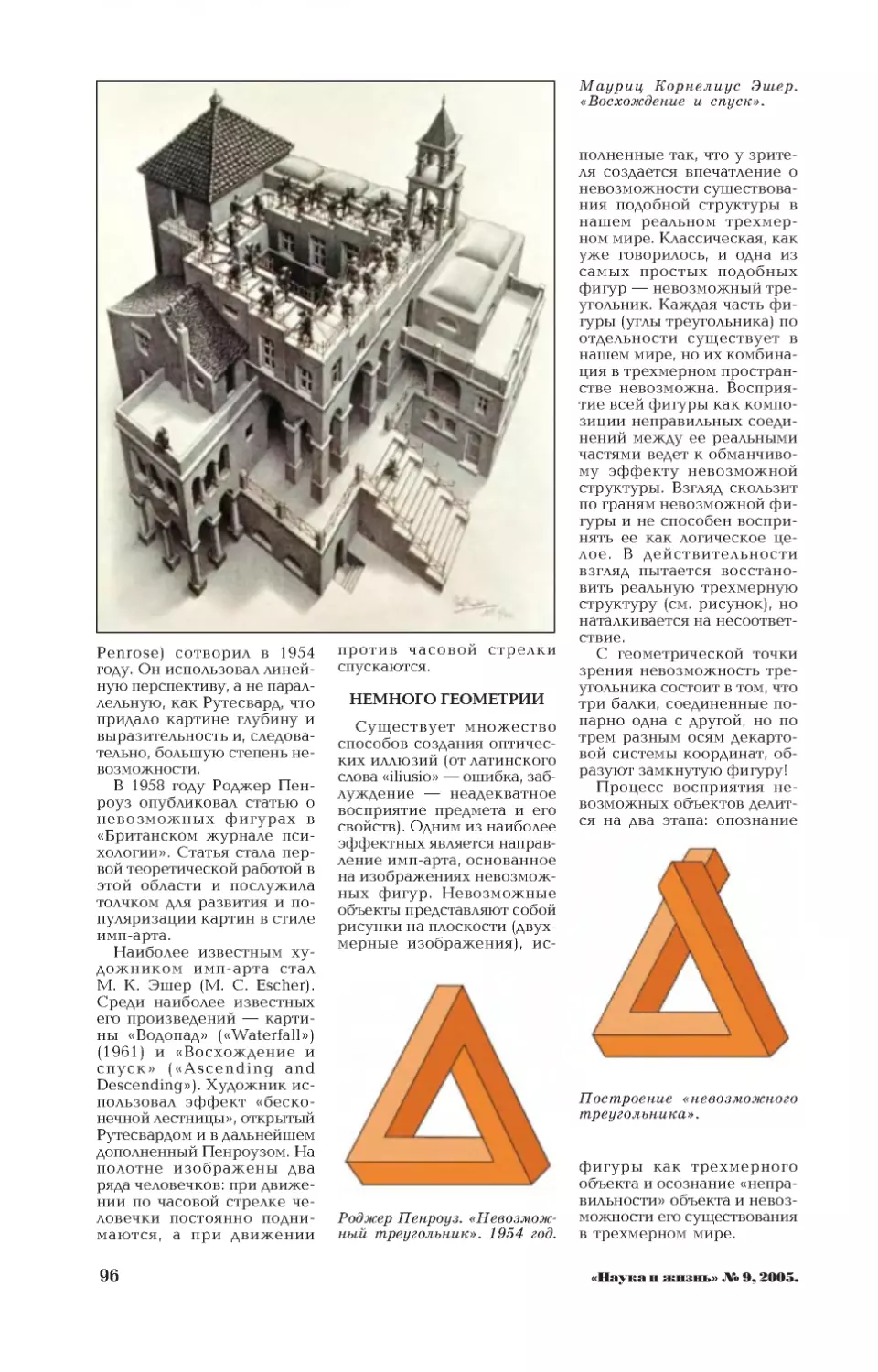

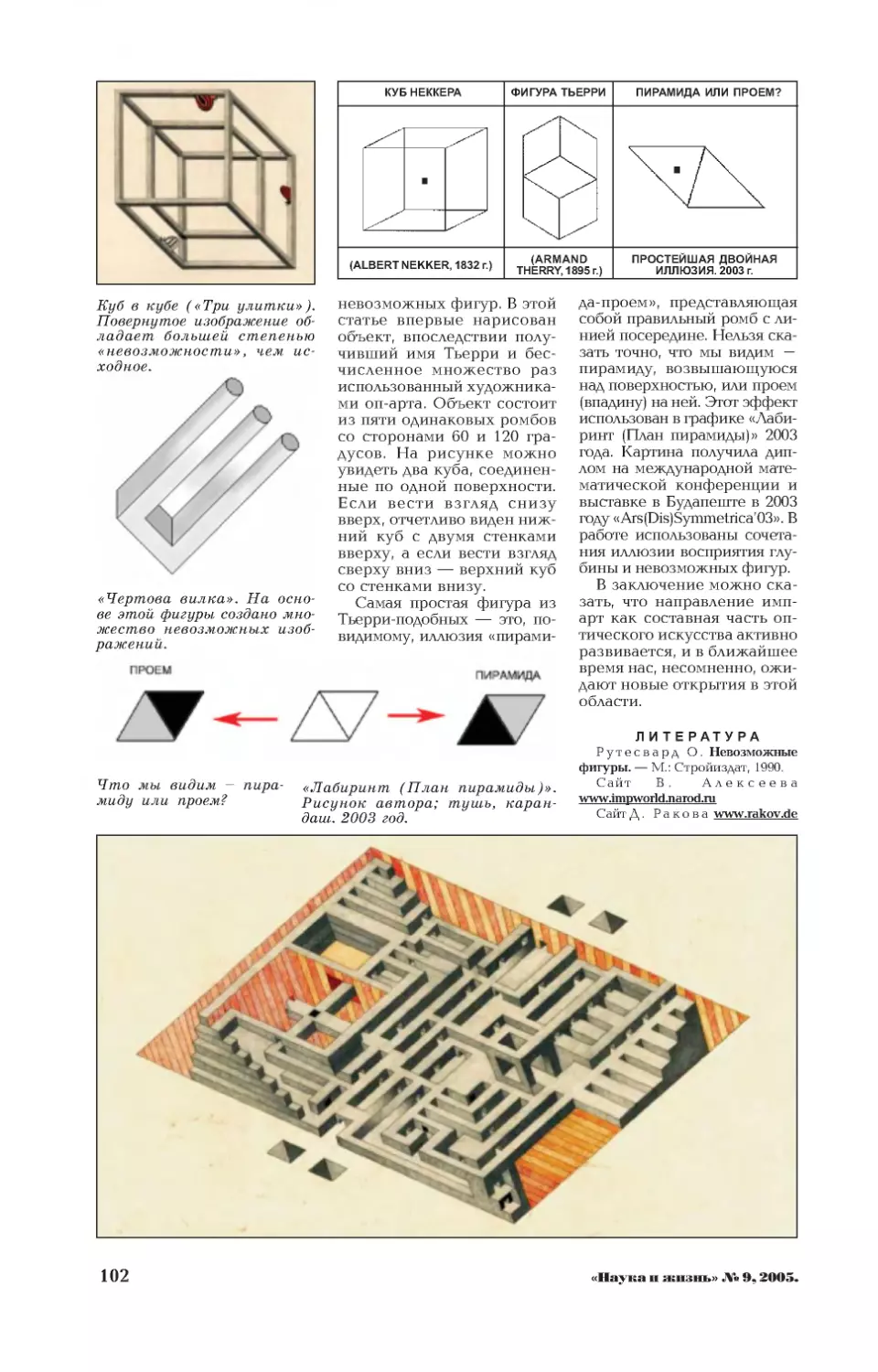

Д. РАКОВ, канд. техн. наук — Невозмож-

ная реальность 94

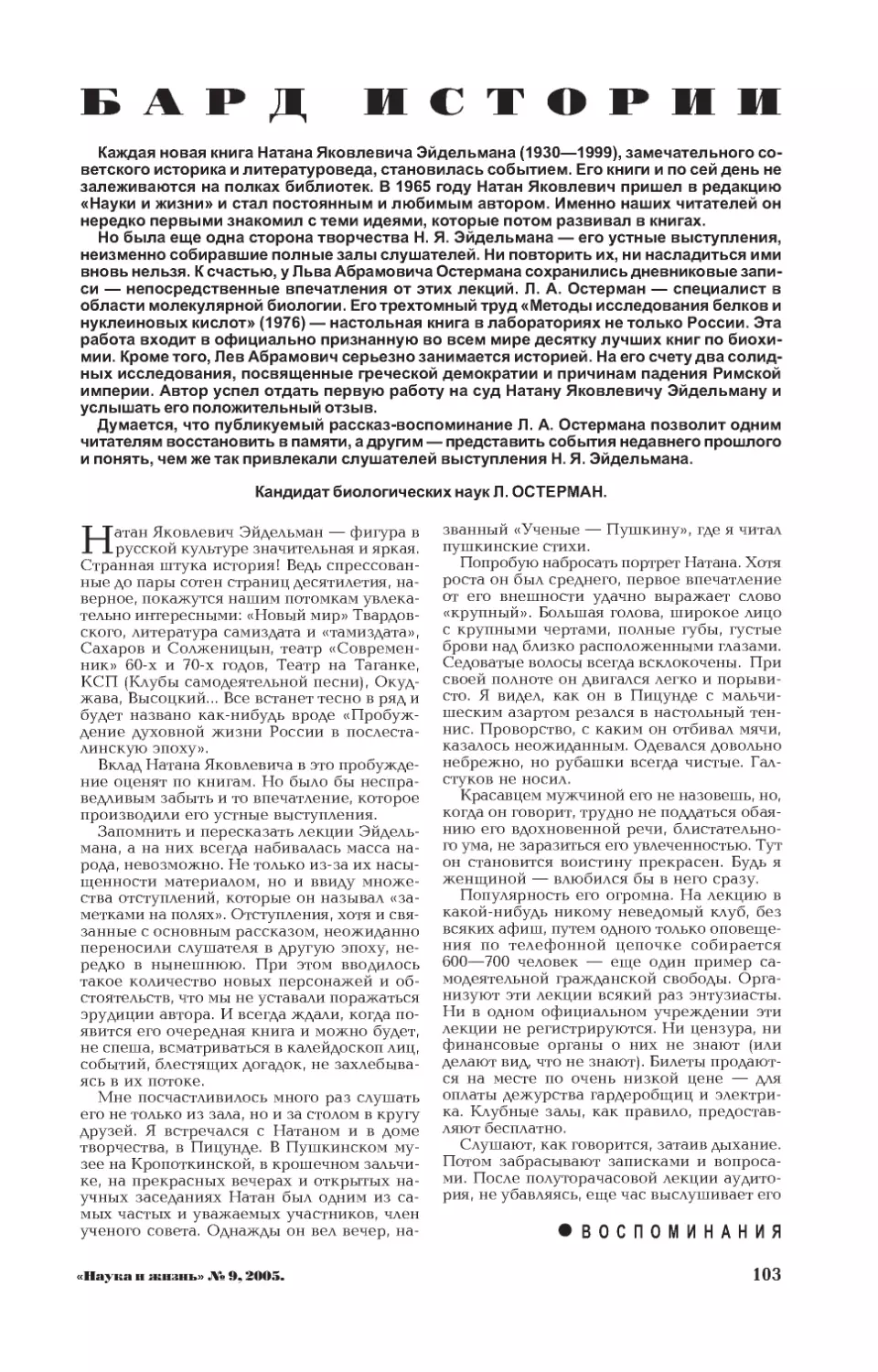

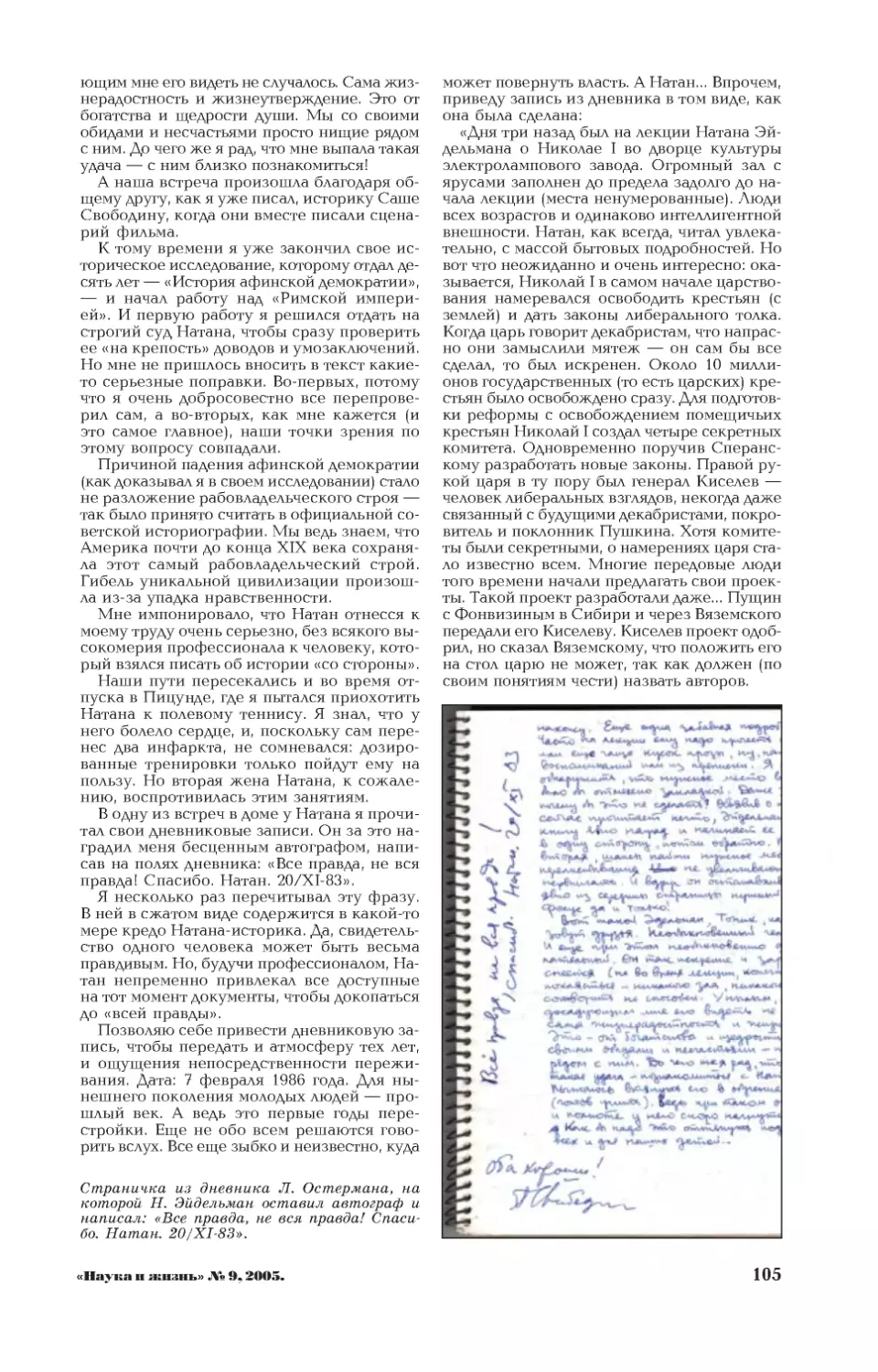

Л. ОСТЕРМАН, канд. биол. наук — Бард

истории (Н. Эйдельман) 103

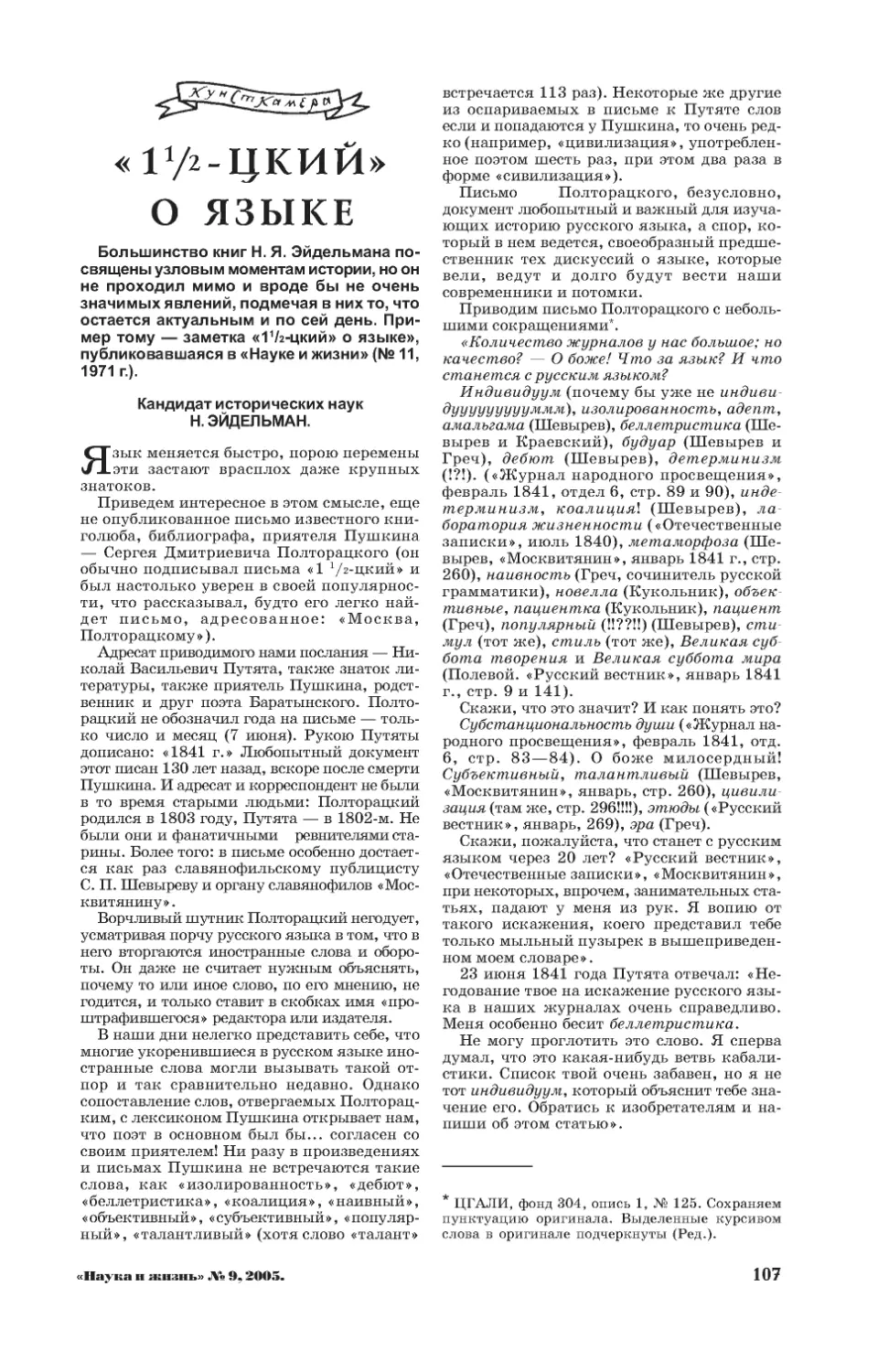

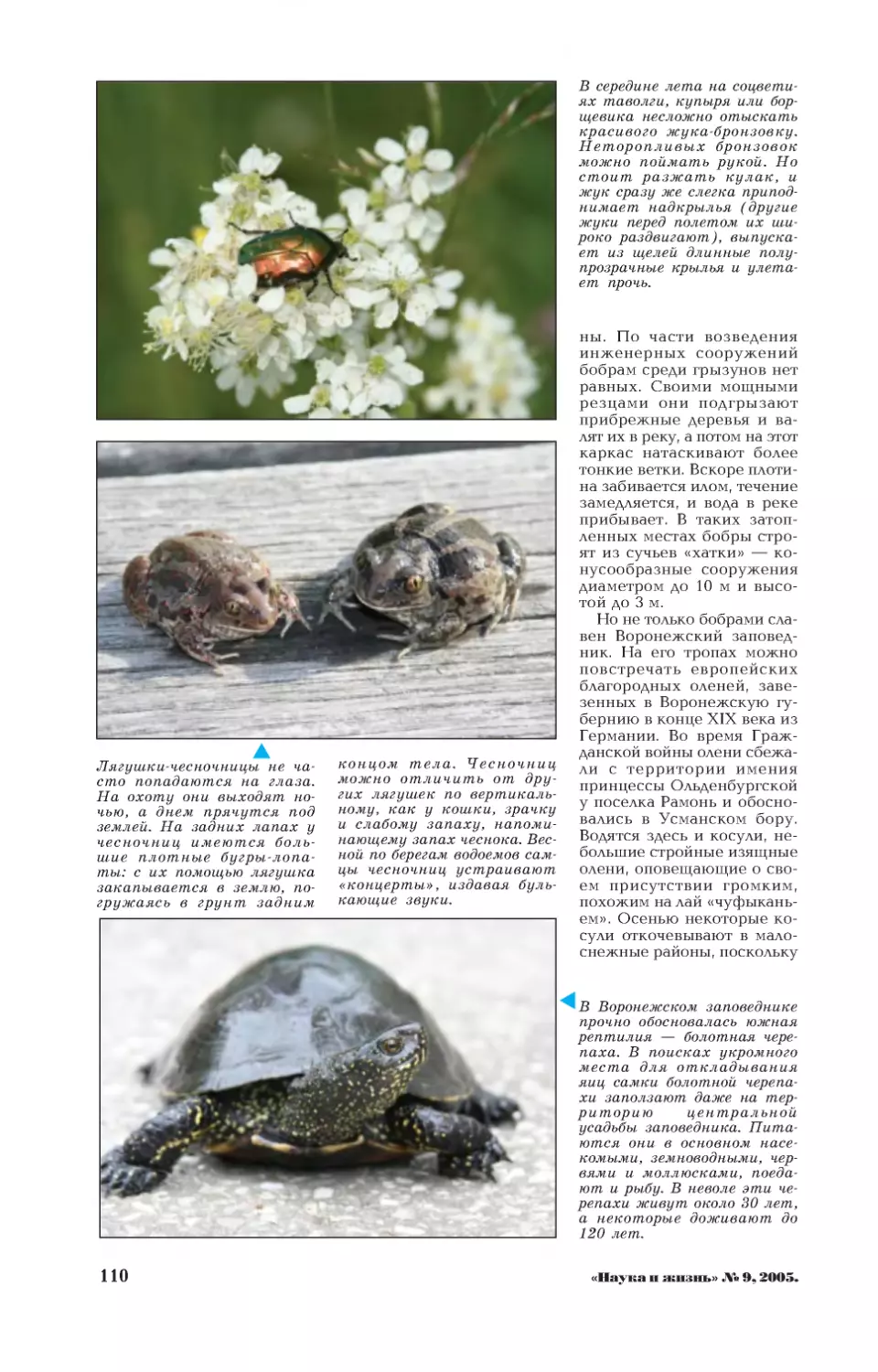

В. БАБЕНКО, докт. биол. наук — Усманс-

кий бор и его обитатели 108

Рефераты 112

Е. ПОЛЯКОВ — Путешествие на воздуш-

ном шаре 114

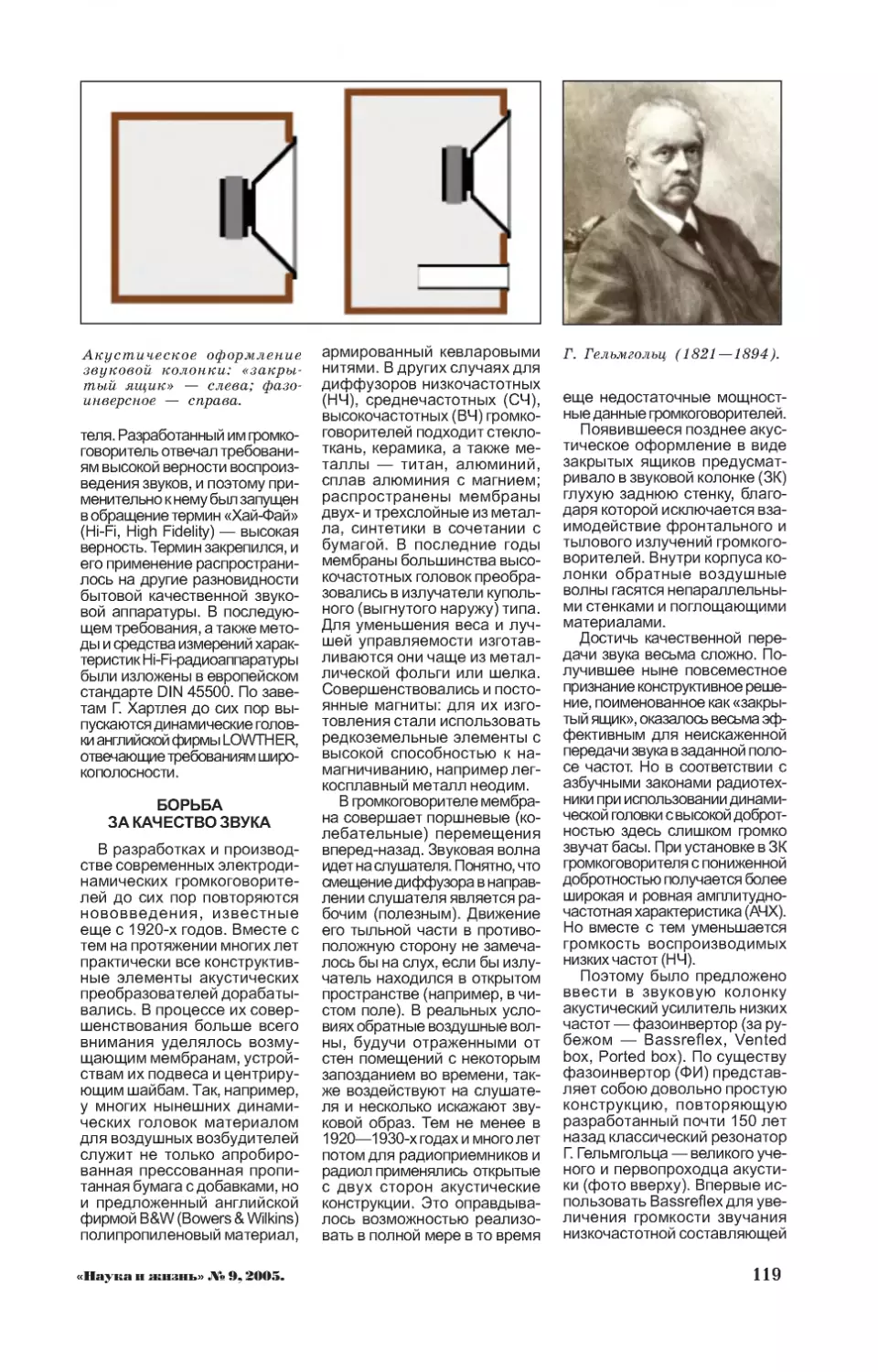

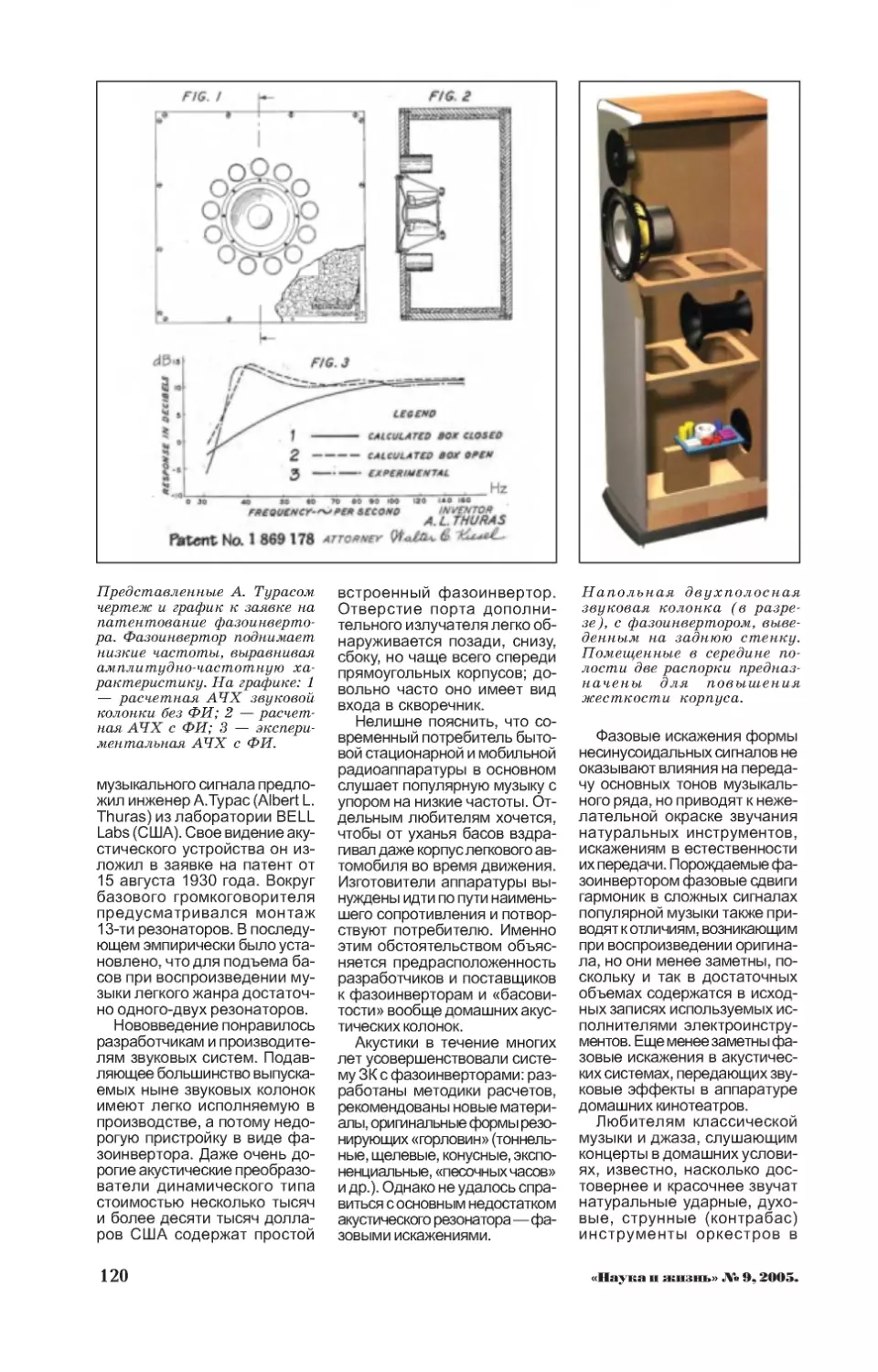

В. МЕРКУЛОВ — Акустика домашнего

музыкального театра 118

Ответы и решения 123

Маленькие хитрости 124

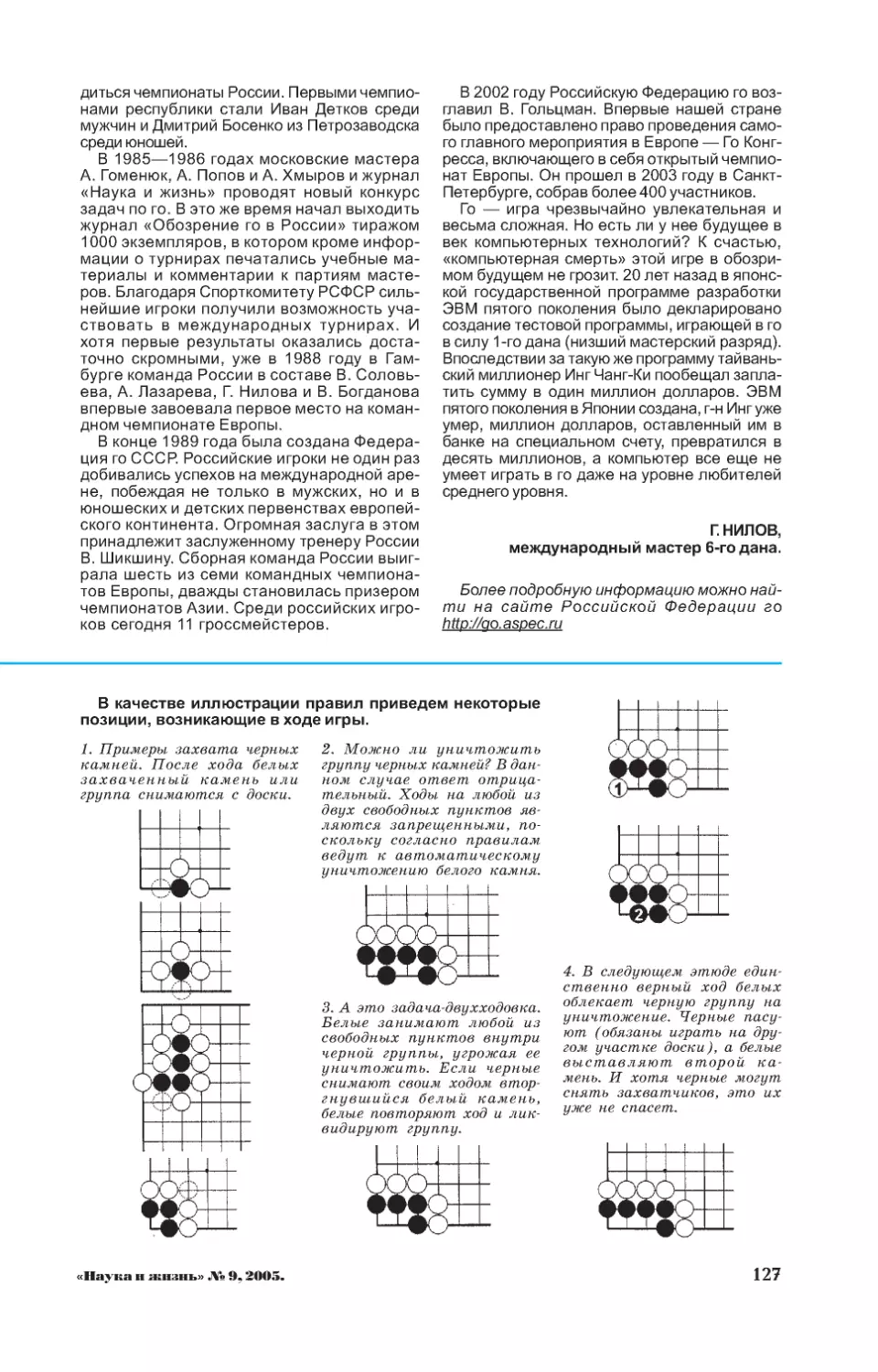

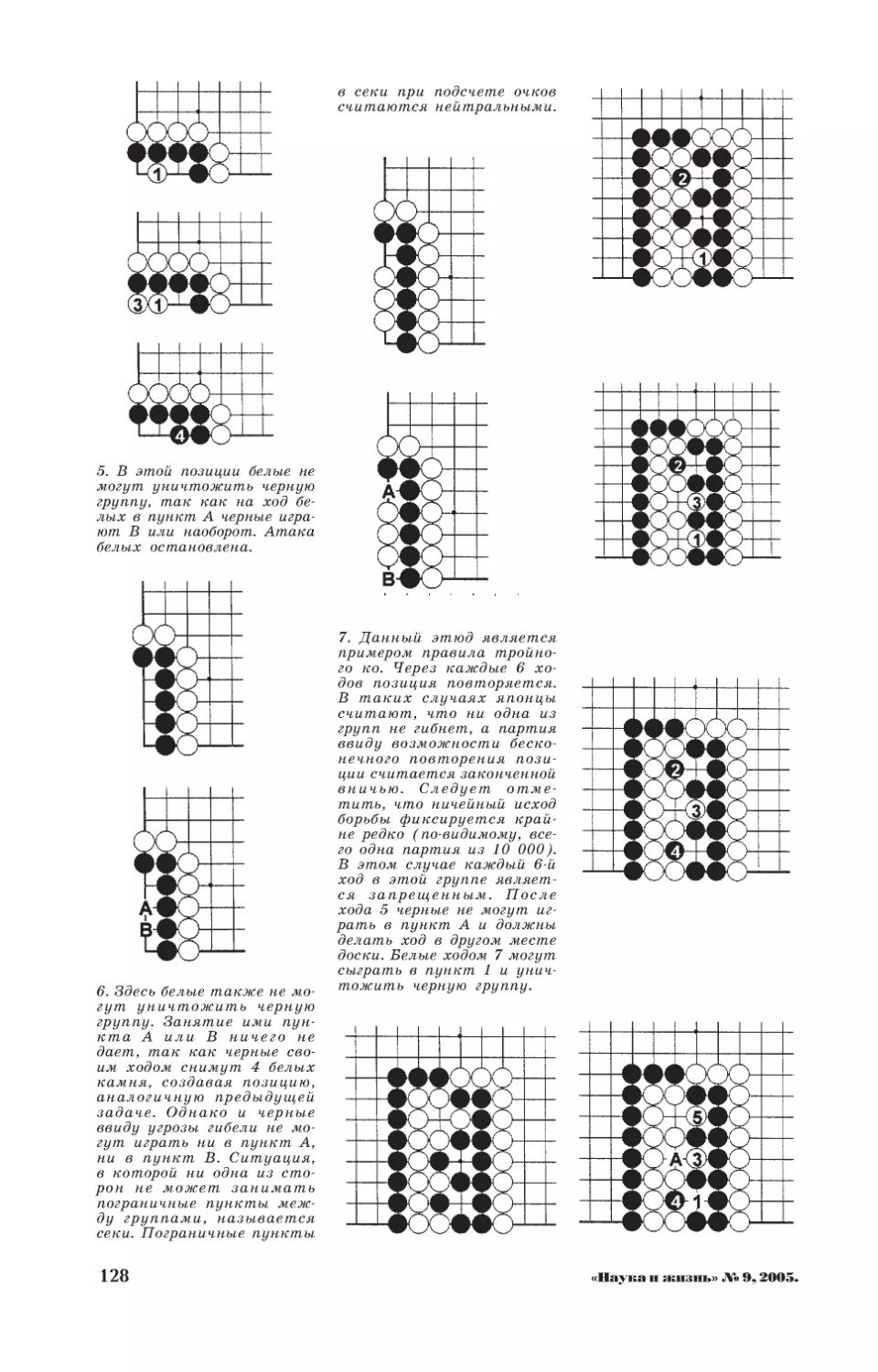

Г. НИЛОВ — Школа го в России 125

Правила игры го 126

Для тех, кто вяжет 129

Садоводу — на заметку. Рефераты 130

Ю. ФРОЛОВ — Цветные фотографии

Первой мировой войны 132

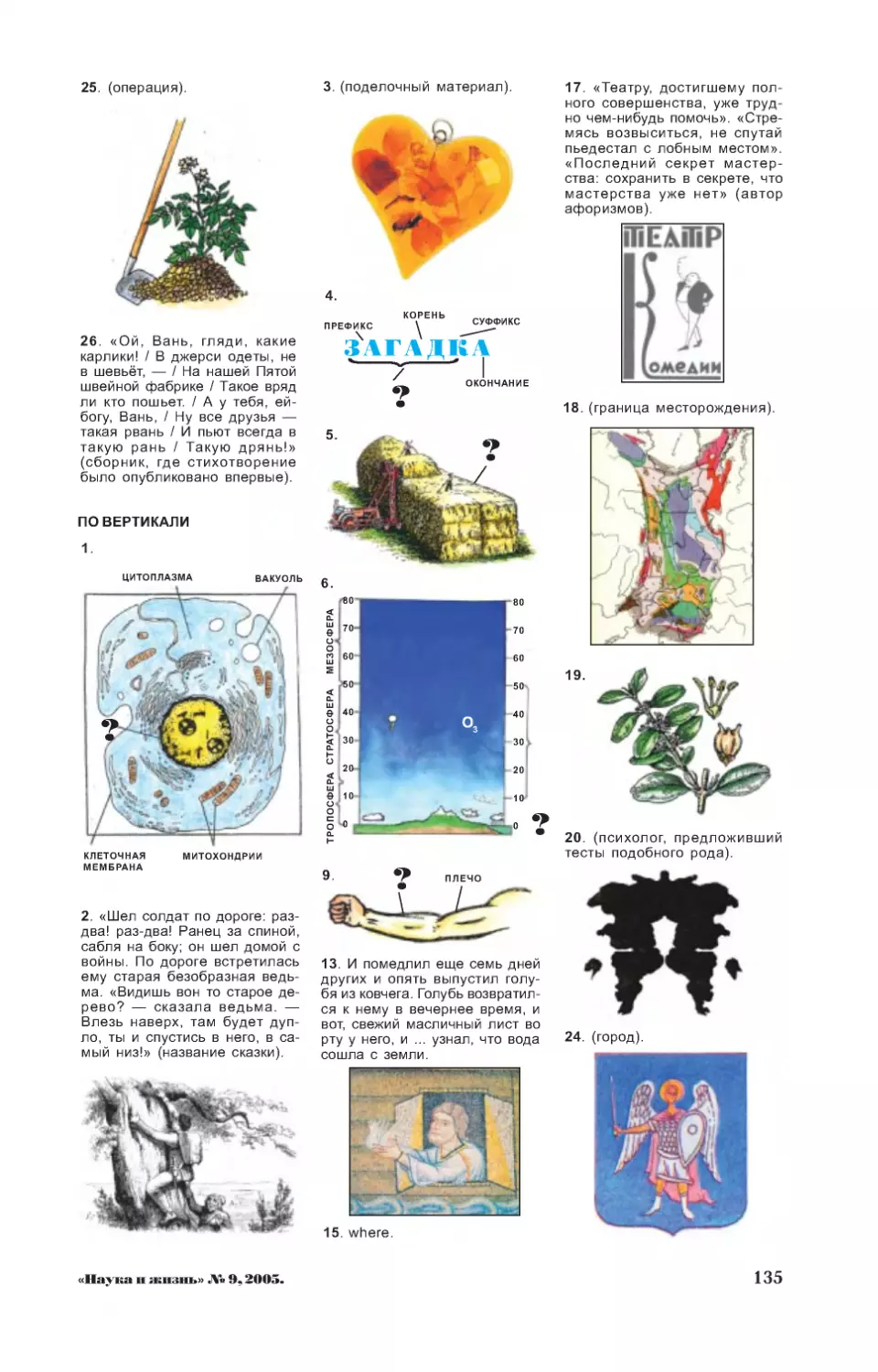

Кроссворд с фрагментами 134

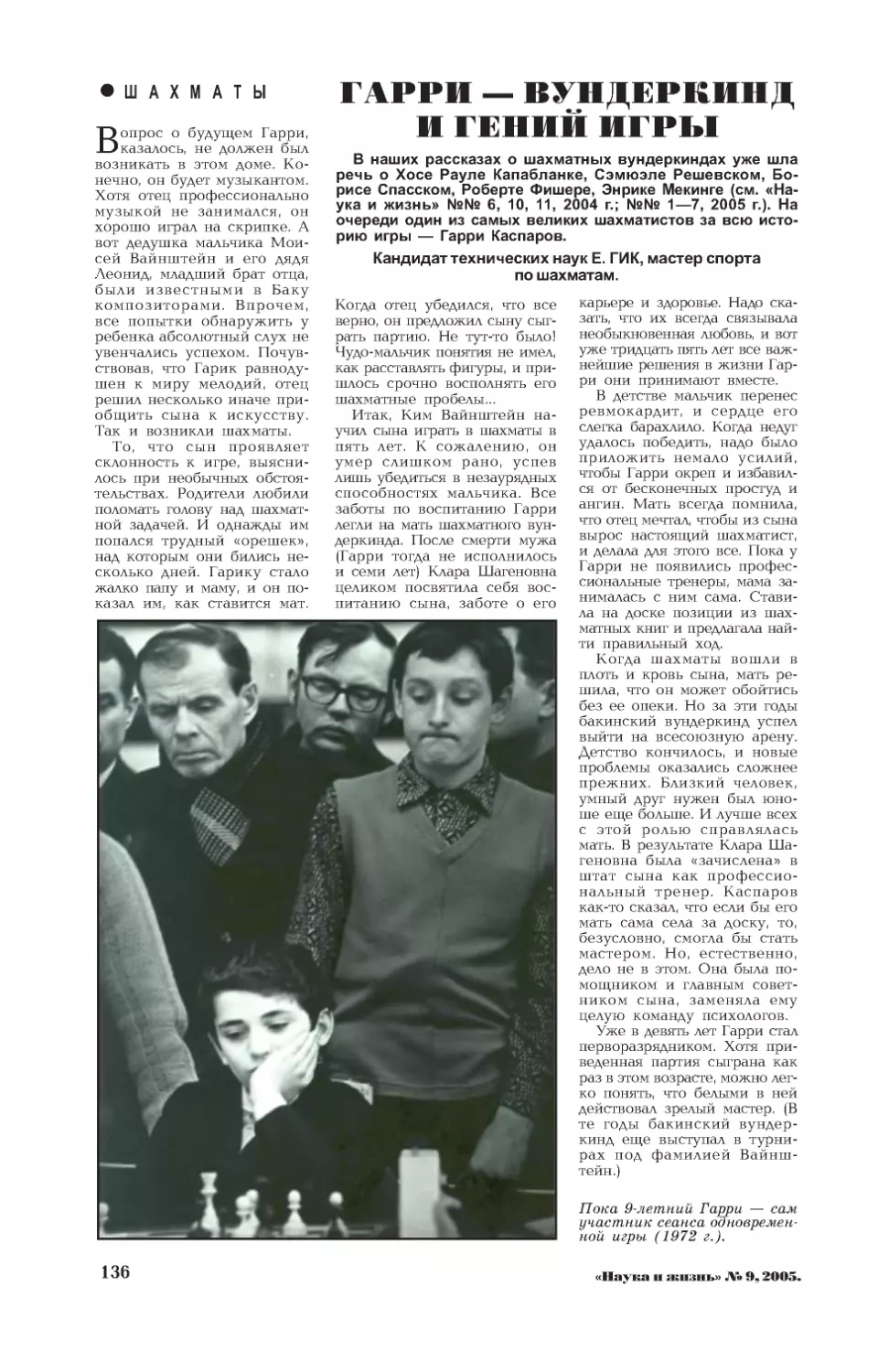

Е. ГИК, канд. техн. наук, мастер спорта по

шахматам — Гарри — вундеркинд

и гений игры 136

Хозяйке — на заметку 139

М. ШАЛАВЕЕНЕ — Барбарисова родня 140

Е. КОНЬКОВА — Шарпей — живая

загадка Китая 142

НА ОБЛОЖКЕ:

1-я стр. — Важнейшая составляющая эко-

системы азиатской части России — озеро

Байкал. Фото И. Константинова.

(См. статью на стр. 2.)

Внизу: Научно-экспедиционное судно

«Академик Федоров» работает в Арктике.

(См. стр. 15.)

2-я стр. — Темная сторона кометы Тем-

пель 1. Фотографии сделаны телескопами

космического корабля «РгуЪу» на расстоя-

нии 430 млн км от Земли. С их помощью

удалось также заснять, как зонд, запущен-

ный в направлении кометы, вонзился в ее

ядро. Фото NА8А. (См. стр. 12.)

4-я стр. — В заповедных уголках Усманс-

кого бора. Фото В. Бабенко и

И. Константинова. (См. статью

на стр. 108.)

В этом номере 144 страницы.

НАУКА И Ж II .ММ»

СЕНТЯБРЬ

Журнал основан в 1890 году.

Издание возобновлено в октябре 1934 года.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

«Перед главным вызовом цивилизации»—под таким

названием, с подзаголовком «Взгляд из России», в 2005

году в издательстве «Инфра-М» вышла книга ведущих

российских специалистов по проблемам окружающей

среды члена-корреспондента РАН В. И. Данилова-Дани-

льяна, доктора географических наук К. С. Лосева и по-

святившего себя вопросам экологии журналиста И. Е.

Рейфа. К обсуждению кризисного состояния современ-

ной цивилизации авторы подходят с позиций экологов.

Позиция эта имеет то преимущество, что позволяет рас-

сматривать человечество как системный элемент био-

сферы, законы и ограничения которой оно не вправе

переступать без катастрофических для себя послед-

ствий. Природа на много порядков совершеннее и «ум-

нее» любых разработанных человеком технологий, и

единственный способ отвести грозящую катастрофу -

это ослабить запредельный антропогенный пресс, от

которого страдает на Земле все живое. Таков главный

вывод, к которому подводят авторы читателя. Но... «Мо-

жет ли в действительности мир замедлить приближе-

ние пределов и избежать коллапса? Достаточно ли для

этого времени? Достаточно ли средств, технологий, сво-

боды, дара предвидения, чувства общности, ответствен-

ности, воображения, дисциплины и любви в глобаль-

ном масштабе?» Эти слова, принадлежащие известно-

му американскому ученому Д. Медоузу, специалисту в

области глобальных компьютерных моделей, вполне

могли бы послужить поэтической метафорой книги,

фрагмент одной из ключевых глав которой (с сокраще-

ниями) журнал «Наука и жизнь» предлагает вниманию

читателей.

КРИЗИС МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

НА ВЕСАХ НАУЧНОГО ПОДХОДА

Член-корреспондент РАН В. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН,

доктор географических наук К. ЛОСЕВ, И. РЕЙФ.

Почему на фоне относительного благопо-

лучия и экономического процветания,

на фоне впечатляющих успехов научно-тех-

нического прогресса 60—70-х годов прошло-

го века вдруг возник вопрос об устойчивом

развитии цивилизации? Потому что ученые

и исследователи поняли: человечество по-

дошло к некоему критическому пределу,

столкнувшись в своем развитии с внешни-

ми границами.

Правда, поначалу такого рода ограниче-

ния воспринимались в основном как ресур-

сные. Однако занимавшие наиболее после-

довательные позиции экологи пришли к вы-

воду, что границы эти определяются не

столько ресурсами недр или доступными

источниками энергии, сколько потенциаль-

ными возможностями биосферы по нейт-

рализации растущего антропогенного дав-

ления. А последнее неизбежно связано с

достижением такого критического момента,

когда этот ее потенциал окажется исчерпан-

ным, что мы, по сути, и переживаем в на-

стоящий период времени.

При этом не справляющаяся с антропо-

генным прессом биосфера вступает в ста-

дию своей деградации (поначалу, быть мо-

жет, и обратимой), которая будет, очевидно,

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

продолжаться до тех пор, пока не исчезнет

самая ее причина — человеческая цивили-

зация, не сумевшая ввести свое развитие в

приемлемое для окружающей среды русло.

И все это может случиться намного раньше,

чем разразится реальный кризис по како-

му-либо из жизненно важных для человече-

ства ресурсов.

Но если человек в процессе своей хозяй-

ственной деятельности постоянно подрыва-

ет сложившиеся природные взаимоотноше-

ния, то естественная биота (совокупность

живых организмов), напротив, с самого сво-

его возникновения неизменно воздействова-

ла на окружающую среду в направлении

повышения ее устойчивости, зизШтаЬИОу, а

следовательно, стабильных условий и свое-

го собственного существования.

На ранних этапах возникновения жизни

работа эта выполнялась бактериями и дру-

гими одноклеточными организмами, а по-

зднее ту же миссию приняли на себя и мно-

гоклеточные, в первую очередь растения и

грибы. Именно они формируют в своей со-

вокупности подавляющую часть биомассы,

насыщают атмосферу кислородом, поглоща-

ют углекислый газ и образуют основную

часть вещества, слагающего осадочные по-

роды. И тем же мельчайшим организмам и

фитопланктону обязан Мировой океан рядом

своих специфических свойств, которые обус-

«Наука и жизнь»

99 2005.

лавливают его ведущую роль в регуляции и

стабилизации окружающей среды на плане-

те. Именно океаническая толща с ее пока еще

слабо возмущенной биотой служит главным

каналом (стоком) для выведения из атмосфе-

ры антропогенного углерода. Однако с рас-

тущими антропогенными нагрузками не

справляется уже и Мировой океан.

Как и любой другой вид на Земле, челове-

чество существует в рамках определенного

энергетического коридора, характеризуемо-

го той максимальной долей от общего энер-

гопотока в биоте, которую оно может исполь-

зовать на свои нужды без риска возмуще-

ния окружающей среды.

При этом речь, разумеется, идет об энер-

гии, уже преобразованной фитопланктоном

и растениями суши в процессе фотосинтеза,

которую они запасают в виде органического

вещества, именуемого первичной продукци-

ей. Годовая величина этой органики, создан-

ной на той или иной территории, получила

название валовой первичной продукции.

Однако около 20% запасенной растения-

ми энергии расходуется на их собственный

рост, дыхание и размножение, так что в даль-

нейший круговорот включается лишь остав-

шаяся ее часть, которая и используется орга-

низмами-консументами (потребителями)

следующих трофических уровней. Именно

она и представляет собой так называемую

чистую первичную продукцию. Ежегодный

осенний опад листвы, сухих веточек и пло-

дов в умеренных широтах — вот один из

типичных примеров потока чистой первич-

ной продукции.

Измерения, проведенные в ненарушенных

природных экосистемах, отличающихся вы-

сокой степенью замкнутости круговорота

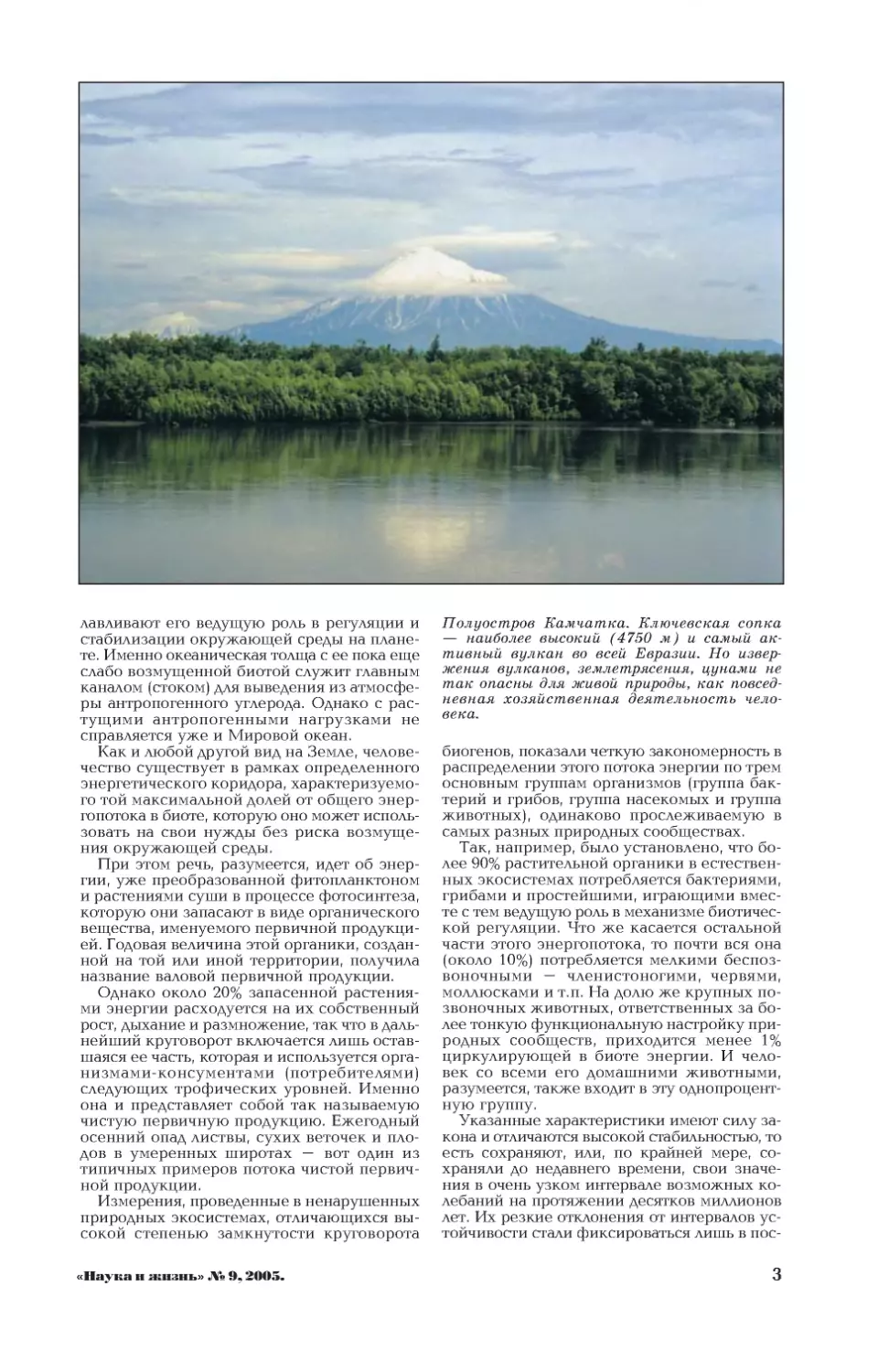

Полуостров Камчатка. Ключевская сопка

— наиболее высокий D750 м) и самый ак-

тивный вулкан во всей Евразии. Но извер-

жения вулканов, землетрясения, цунами не

так опасны для живой природы, как повсед-

невная хозяйственная деятельность чело-

биогенов, показали четкую закономерность в

распределении этого потока энергии по трем

основным группам организмов (группа бак-

терий и грибов, группа насекомых и группа

животных), одинаково прослеживаемую в

самых разных природных сообществах.

Так, например, было установлено, что бо-

лее 90% растительной органики в естествен-

ных экосистемах потребляется бактериями,

грибами и простейшими, играющими вмес-

те с тем ведущую роль в механизме биотичес-

кой регуляции. Что же касается остальной

части этого энергопотока, то почти вся она

(около 10%) потребляется мелкими беспоз-

воночными — членистоногими, червями,

моллюсками и т.п. На долю же крупных по-

звоночных животных, ответственных за бо-

лее тонкую функциональную настройку при-

родных сообществ, приходится менее 1%

циркулирующей в биоте энергии. И чело-

век со всеми его домашними животными,

разумеется, также входит в эту однопроцент-

ную группу.

Указанные характеристики имеют силу за-

кона и отличаются высокой стабильностью, то

есть сохраняют, или, по крайней мере, со-

храняли до недавнего времени, свои значе-

ния в очень узком интервале возможных ко-

лебаний на протяжении десятков миллионов

лет. Их резкие отклонения от интервалов ус-

тойчивости стали фиксироваться лишь в пос-

«Наука и жизнь» .V" 9, 2005.

леднее столетие, что на несколько порядков

превышает скорость подобных изменений в

естественно-эволюционных условиях.

Таковы в общих чертах данные теории

биотической регуляции и стабилизации ок-

ружающей среды (грубо говоря — поддер-

жания благоприятных условий для жизни на

Земле средствами самой жизни), разраба-

тываемой в последние два десятилетия пе-

тербургским биофизиком доктором физико-

математических наук В. Г. Горшковым. Но

что же означает все это для биосферы?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся

к понятию хозяйственной (несущей, асси-

милирующей) емкости природных экосис-

тем и биосферы в целом, представляющей

своего рода интеграл того предельного ант-

ропогенного воздействия, превышение ко-

торого приводит ее в возмущенное состоя-

ние и угрожает необратимой деградацией.

Как заметил британский ученый М. Холд-

гейт, «многие экологи сломали свои интел-

лектуальные зубы на концепции несущей

емкости». Но теория биотической регуляции

открывает перед учеными подход к реше-

нию и этой проблемы.

Отдавая человеку тот самый округленный

1% от общего энергопотока, приходящегося

на долю всех обитающих на Земле крупных

животных, эта теория как бы очерчивает в

первом приближении границы энергетичес-

кого коридора, в который должна вписывать-

ся человеческая цивилизация, озабоченная

сохранением стабильности окружающей

планетарной среды. При этом с практичес-

кой точки зрения особенно актуален пере-

вод этого правила на точные количествен-

ные рельсы, позволяющие охарактеризовать

отводимую человеку однопроцентную энер-

гетическую квоту в абсолютных величинах

чистой первичной продукции.

Размер последней может быть выражен в

единицах массы органического углерода,

мощности или энергии, адекватных количе-

ству биомассы, произведенной растениями

ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

ОРГАНИЗМАМИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

КГ3 10 10"

1 10 100

РАЗМЕР ТЕЛА, СМ

на данной территории за год, за вычетом трат

на поддержание и рост самих растений. И

если подсчитанная энергетическая мощность

всей земной биоты составляет порядка 100

тераватт в год A тераватт = 1012 Вт), то один

процент от нее будет равен примерно 1 те-

раватту в год. Следовательно, 1—2 тераватта

в год и дают нам количественное представ-

ление о хозяйственной емкости биосферы,

то есть той предельной ее величине, превы-

шать которую ни при каких условиях не дол-

жна мощность человеческого хозяйства.

Фактически же его мощность составляет се-

годня 13 тераватт в год. Величины же 1—2 те-

раватта в год соответствовали мощности ци-

вилизации в самом начале XX века, когда че-

ловечество перешагнуло этот запретный для

него рубеж;. И неслучайно быстрый рост кон-

центрации СО2 в атмосфере также начался

около 1900 года, то есть после того, как потреб-

ление человеком чистой первичной продукции

превысило допустимый однопроцентный ба-

рьер. К тому времени население Земли дости-

гало 1,6 млрд человек, и им были уже разруше-

ны или сильно деформированы природные

экосистемы на 20% поверхности суши. Поэто-

му 20% хозяйственно освоенной земной суши

(с учетом уровня существовавших в те годы

технологий) также могут считаться «географи-

ческим» эквивалентом порога возмущения био-

сферы. А в соответствии с данными, получен-

ными В. Г. Горшковым в рамках теории биоти-

ческой регуляции, нарушение экологического

равновесия возникает в ней при хозяйствен-

ном освоении порядка 25—30% территории

суши. (К очень близким оценкам пришел в 1974

году и академик А. Д. Сахаров, хорошо созна-

вавший связь между сохраненной природной

средой и глобальными экологическими пробле-

мами. В его статье «Мир через полвека» гово-

рится, что для обеспечения устойчивого био-

сферного баланса в будущем необходимо раз-

деление суши на заселенную и малообжитую

части в соотношении 3:8.)

Но что значат сейчас эти 20%, если взяв-

ший сумасшедший разбег XX век превзошел

этот рубеж более чем втрое и площадь на-

рушенных экосистем достигает сегодня 63%

от биологически продуктивной части суши?

Точно также и потребление человеком чис-

той первичной продукции, оставив далеко

позади однопроцентный порог, приблизилось

ныне к 40%. Причем непосредственно в ан-

тропогенный канал из этих 40% попадают

Фитопланктон и растения путем фото-

синтеза создают органические вещества,

которые служат питанием для животных.

В естественных экосистемах около 90%

растительной органики потребляют мик-

роорганизмы с размерами тела менее 1 мм.

Насекомые и другие мелкие животные с

размерами до 1 см используют менее 10%

органической продукции, а на долю круп-

ных животных приходится примерно 1%

органики. В норме в этот 1% должен укла-

дываться и человек. Однако человечество

существенно превысило естественный ли-

мит, и с учетом земледелия, скотоводства

и лесозаготовок доля человека в потребле-

нии органики составляет около 10% (пун-

ктирная линия).

«Наука и жизнь» Д*е 99 2005.

лишь 10%, а остальные 30% не столько по-

требляются, сколько «аннигилируются» че-

ловеком — в ходе вытеснения природных

экосистем агроценозами, вследствие опус-

тынивания, разрушения и загрязнения при-

родных резервуаров и т.д.

И все это также показатели колоссально-

го запредельного возмущения биосферы,

возможности которой по его погашению и

нейтрализации в значительной мере, по-ви-

димому, уже исчерпаны. На это указывает и

нарушение замкнутости круговорота биоге-

нов (СО2, соединений азота и фосфора), и

прогрессирующая потеря биоразнообразия,

и переход многих возобновимых до недав-

него времени природных ресурсов в раз-

ряд невозобновимых, и еще многое другое.

Но если этот первый, критический для

цивилизации рубеж остался уже позади, то

законен будет вопрос и в отношении следу-

ющего, куда более серьезного порога, когда

проявления деградации биосферы сделают-

ся уже необратимыми, а ее способность к

самовосстановлению окажется утраченной

на неопределенно долгий срок.

В свете рассмотренных биосферно-энер-

гетических ограничений особенно очевид-

ной выглядит утопичность надежд на искус-

ственные механизмы регуляции окружаю-

щей среды, призванные когда-нибудь заме-

нить естественные.

В самом деле, вряд ли кто усомнится, что

обеспечивать регуляцию и управление окру-

жающей средой с таким кпд и на том же энер-

гетическом уровне, которые доступны земной

биоте, человек научится еще очень и очень не

скоро, даже если допустить, что он вообще в

состоянии освоить этот глобальный механизм.

Как полагают некоторые исследователи,

человеческая цивилизация уже почти дос-

тигла, по-видимому, того критического уров-

ня энерговыделения, дальнейший рост ко-

Леса можно назвать не только «легкими»

планеты, обеспечивающими нас кислородом,

но и ее «почками», поскольку они служат

стоком для углекислого газа. А накапливая

и испаряя воду, леса дают основную часть

континентального влагооборота.

торого может нарушить сложившийся ба-

ланс между поглощаемым и отражаемым

солнечным и тепловым излучением плане-

ты. А следовательно, дабы избежать роко-

вых последствий полной разбалансировки

температурно-климатического режима, че-

ловеку — даже в случае овладения им тер-

моядерной энергией или, скажем, установки

в космосе мощных солнечных батарей —

все равно придется довольствоваться энер-

гетическими рамками примерно того же

порядка, что обеспечивают его сегодняш-

ние потребности.

С другой стороны, в силу ограничений,

вытекающих из закона распределения энер-

гопотоков в биоте, цивилизация, возложив-

шая на свои плечи планетарную миссию по

регуляции окружающей среды, не сможет

— без риска необратимой дестабилизации

окружающей среды — тратить на собствен-

ные нужды больше 1% от всей своей энерге-

тической мощности. И, следовательно, даже

самая совершенная технологическая систе-

ма по управлению окружающей средой все

равно должна будет оставаться в рамках

указанного соотношения — 99:1.

И если даже предположить, что человеку

удастся когда-нибудь стократно повысить

свой суммарный энергетический потенци-

ал (что, конечно, абсолютно нереалистично

и, как уже было сказано, смертельно опас-

но), то и в этом случае 99% своих энергоре-

сурсов, а значит, и трудовых затрат, он дол-

жен будет расходовать на цели поддержа-

ния и стабилизации окружающей среды.

«Наука и жизнь» .V. 9, 3005.

Что же останется тогда на удовлетворение

его собственных нужд и потребностей? Да

ровно то же, чем он располагает сегодня в

присутствии естественной биосферы, не зат-

рачивая при этом ни калории на поддержа-

ние стабильности окружающей среды и даже

не задумываясь над тем, как справляется с

этой задачей живая биота. А теперь скажите,

есть ли хоть какая-то реальная база под рас-

суждениями о том, что человек будто бы смо-

жет когда-нибудь обойтись без природы?

Исследовательская мысль, пытающаяся

нащупать возможные сценарии и перспек-

тивы будущего развития, останавливается в

нерешительности перед неопределенностью

истории. Вероятно, у экологов были бы раз-

вязаны руки, если б наука сумела показать

— достоверно и убедительно для подавляю-

щего большинства, — какие обратные связи

должны включиться по мере углубления эко-

логического кризиса и какие тревожные

симптомы состояния современной цивили-

зации следует интерпретировать как сигна-

лы его неслышной поступи.

В самом деле, у всех на устах местные,

региональные следствия загрязнения и дег-

радации окружающей среды, приводящие к

опустыниванию или росту заболеваемости,

или к генетическим уродствам. Что же каса-

ется глобальных проявлений этого процесса,

то они в большинстве своем все еще в глубо-

кой тени. Отчасти потому, что невозможно

пока с абсолютной достоверностью привес-

ти, например, сведения о людях, умерших

либо ставших инвалидами вследствие имен-

но этой глобальной составляющей экологи-

ческого кризиса, а затем обнародовать эти

статистические данные по телевидению.

Показательно, однако, что не только люди,

далекие от науки, но и многие специалис-

ты-экологи не осознали до сих пор, что же

составляет центральный пункт глобальных

изменений окружающей среды, происшед-

ших за историческое время и в особенности

за последние 50—100 лет, в результате при-

родоразрушительного развития экономики и

безудержного демографического роста.

Это не загрязненность среды обитания, от

которой страдает большинство населения

планеты. И не потепление климата, чью связь

с парниковым эффектом некоторые иссле-

дователи все еще подвергают сомнению.

Главный экологический итог хозяйственной

деятельности человека — разрушение при-

родных экосистем на огромных территори-

ях суши, а также в акваториях полузамкну-

тых морей и прибрежной океанической

зоны.

Именно резкое ослабление средоформи-

рующей и стабилизирующей функции био-

ты на больших территориях угрожает био-

сфере наиболее катастрофическими послед-

ствиями. И только опора на природные силы,

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

¦ На рубеже XIX—XX веков территории с

разрушенными человеком экосистемами

занимали только 20% суши. К концу XX сто-

летия они составляли уже 63,8% (без учета

оледенелых и оголенных территорий).

И Только до эпохи промышленной револю-

ции на Земле было уничтожено, по разным

оценкам, от 30 до 50% лесов. Еще 9% лесов,

в первую очередь тропических, было сведе-

но в последние 200—300 лет.

И Если говорить только о позвоночных, то

после 1600 года с лица Земли исчезли 23

вида рыб, 2 — амфибий, 113 — птиц и 83 —

млекопитающих.

И Чтобы достигнуть первого миллиарда чис-

ленности людей, человечеству понадобился

миллион лет. Этот момент (начало XIX века)

совпал с промышленной революцией. Вто-

рой миллиард был достигнут уже за 100 лет

(начало XX века), третий — за 40, четвер-

тый — за 15, пятый — за 10. В 1999 году на

Земле жило 6 млрд людей.

И Биомасса человека вместе с разводимы-

ми им домашними животными и культурны-

ми растениями достигла в наши дни 20% био-

массы всех естественных видов суши, а еще

в начале XX века она не превышала 1—2%.

И За 140 лет (с 1850 по 1987 год) население

Земли выросло в 4 раза, а его энергетичес-

кий потенциал увеличился в 1000 раз.

И Потребности человечества в энергии лишь

на 2,6% удовлетворяются за счет возобновля-

емых энергоисточников (главным образом

гидроэлектростанций). Остальные 97% со-

ставляют невозобновимые источники энер-

гии: нефть — 44%, газ — 26%, уголь — 25%,

атомная энергетика — 2,4%.

И По данным Всемирного банка, число лю-

дей, проживающих за чертой бедности, то

есть менее чем на 1 доллар в день, в разви-

вающихся странах и в странах с переход-

ной экономикой составляло на 1997 год 1

млрд 300 млн человек. К 2005 году эта циф-

ра увеличилась еще по крайней мере на 200

млн, в результате чего число бедных людей

в мире приблизилось к 1,5 млрд. А на сум-

му от 1 до 2 долларов в день живут еще око-

ло 2 млрд человек.

И На Земле хронически голодают 840 млн

человек, в том числе 40% детей в возрасте

до пяти лет.

И В расчете на одного жителя Земли из ее

недр ежегодно извлекается и перемещает-

ся 50 т сырого вещества, причем лишь 2 т

из них превращаются в конечный продукт.

И При оценке экологических следствий

жизнедеятельности городского населения

ученые вывели так называемый экологичес-

кий эквивалент современного человека. Это

территория с частично или полностью раз-

рушенными экосистемами, требуемая для

обеспечения одного горожанина необходи-

мыми условиями существования, а также

для удаления отходов его жизнедеятельно-

сти. Например, для стран Балтийского ре-

гиона она составляет от 4 до 12 га на чело-

6

«Наука и жизнь» ЛР» 9, 2005.

на естественный потенциал живой биоты

способна, быть может, предотвратить наи-

худший вариант дальнейшего развития —

демографический коллапс, обвальное паде-

ние численности населения, эрозию основ

современной цивилизации и т.д.

Таково, во всяком случае, понимание сути

и смысла устойчивого развития в свете тео-

рии биотической регуляции окружающей

среды. И если настоящая его цель — ослаб-

ление антропогенного пресса до уровня,

отвечающего хозяйственной емкости биосфе-

ры, то речь, следовательно, должна идти не

только о прекращении какого бы то ни было

«наступления» на природу, но и об отступ-

лении. Причем об отступлении отнюдь не

метафорическом, а вполне реальном — в

форме освобождения человеком части осво-

енных им территорий, абсолютно необходи-

мых для выполнения биотой ее планетарной

стабилизирующей миссии.

Излишне, наверное, объяснять, сколь слож-

на и беспрецедентна эта задача, для осуще-

ствления которой человечеству, по выраже-

нию академика Н. Н. Моисеева, предстоит

пройти по лезвию бритвы. Слишком зыбкая

грань отделяет научно-технический прогресс

как необходимое условие устойчивого раз-

вития от тех разрушительных последствий,

которые он же несет окружающей среде.

Слишком велик соблазн для сильных мира

сего отбросить гуманистические принципы

перед лицом во весь рост заявившей о себе

экологической угрозы. Впрочем, столь же

справедливо было бы сказать «пройти сквозь

игольное ушко», учитывая в особенности

крайнюю пестроту и неравенство стартовых

условий для перехода к устойчивому разви-

тию, в которых пребывают сегодня отдель-

ные страны и регионы. Достаточно сопоста-

вить, например, некоторые государства Азии

и Африки со всеми присущими им чертами

позднего феодализма и Соединенные Шта-

ты Америки, фактически достигшие стадии

информационного общества, чтобы понять

всю глубину социально-экономического и

культурного разрыва, с которым придется

столкнуться мировому сообществу при ре-

шении большинства глобальных проблем.

Добавьте сюда также разительное несход-

ство общественно-политического уклада,

национальных и религиозных традиций —

и как, спрашивается, подверстать все это к

тому общему знаменателю, в роли которого

предстоит выступить устойчивому разви-

тию?

И тем не менее существует критерий,

позволяющий сопоставлять и сравнивать

страны мира вне зависимости от сосредото-

ченных в них финансовых потоков, разви-

тости промышленной инфраструктуры или

богатства недр. Таким критерием служит

степень сохранности природных экосистем.

века. Если перемножить только эти мини-

мальные 4 га на численность всех городс-

ких жителей планеты, мы получим терри-

торию, равную 170 млн км2 — больше всей

поверхности суши!

И Один житель индустриально развитых

стран потребляет сегодня столько лее ресур-

сов, сколько 20 человек из развивающегося

мира. А потребление энергии одним аме-

риканцем эквивалентно ее потреблению 14

китайцами, 36 индийцами, 280 непальцами

и 531 жителем Эфиопии.

И Для производства одной тонны риса рас-

ходуется около тысячи тонн воды, что ведет

к катастрофическому понижению уровня

грунтовых вод в рисосеющих странах и, как

результат, к засолению пресных водоемов.

И Как подсчитали экологи, в активном обо-

роте сейчас находится от 50 до 100 тысяч

искусственно синтезированных веществ,

причем в 80% случаев воздействие их на

живые организмы неизвестно и вряд ли ког-

да-нибудь будет полностью изучено.

И Поток информации (обмен веществ) в от-

дельно взятой бактериальной клетке сопос-

тавим по мощности с информационным

потоком в современном персональном ком-

пьютере. Общее лее количество отдельных

живых клеток, взаимодействующих с окру-

жающей средой и по-своему контролирую-

щих биосферу на прилегающем микронном

участке, только в тончайшем приземном

слое составляет 1028. Это на 20 порядков выше

числа людей на Земле и на 22 порядка боль-

ше количества существующих компьютеров.

Надо ли говорить, сколь малы шансы чело-

вечества преодолеть эту информационную

пропасть, чтобы сравняться с природой в

совершенстве ее механизмов биотической

регуляции окружающей среды.

И Скорость техноэволюции, определяющей

воздействие человека на биосферу, непре-

рывно растет. В конце XX века инноваци-

онный цикл в передовых отраслях занимал

в среднем около 10 лет. В то лее время тем-

пы биоэволюции остаются почти неизмен-

ными, и на формирование новых «природ-

ных технологий» (новых видов) требуется

порядка 104 лет. Эта разница в три порядка

не оставляет природе никаких шансов выс-

тоять в неравной борьбе.

И В 30-сантиметровом почвенном слое пло-

щадью в 1 м2 содержится более 1 трлн микро-

организмов и гифов грибов, обеспечивающих

возврат в окружающую среду элементов омер-

твелой органики. Именно эти организмы пер-

выми гибнут в результате сельскохозяйствен-

ной обработки земли, внесения в нее мине-

ральных удобрений и пестицидов. Внесение

в почву азота в дозах 3 г/м2 в год снижает

численность видов в ней на 20—50%.

И По оценкам исследовательской органи-

зации «Сеозоепзе Кекеагсп Сгоир», число

природных катастроф в 1997 —1999 годах

возросло на четверть по сравнению с нача-

лом этого лее десятилетия.

И Исследование причин лесных пожаров

показало, что в 99% случаев они возникают

по вине человека. Для оставшегося 1% при-

чины установить не удалось.

«Наука и жизнь» .V" 9, 2005.

Это тоже богатство, и в перспективе —

куда более весомое, чем залежи алмазов или

золотые слитки в банковских сейфах. Толь-

ко богатство пока еще не понятое и не оце-

ненное. И если видеть главной целью ус-

тойчивого развития возрождение на Земле

очагов дикой природы, то страны, где такая

природа еще сохранилась, следует считать

хранителями этого бесценного всеобщего

достояния.

В то же время страны, чья территория

лишена или почти лишена естественных эко-

систем, являются, по идее, «экологически-

ми должниками» биосферы, даже если их

природная среда (как у многих стран «тре-

тьего мира») пострадала вследствие безжа-

лостной эксплуатации со стороны других, в

том числе промышленно развитых государств.

И это тоже, кстати, род экологического дол-

га, только уже межгосударственного, вексе-

ля по которому также ждут своей оплаты.

Чтобы составить представление о нару-

шенности экосистем по странам и континен-

там, лучше всего обратиться к орбитальным

спутниковым данным. Подобного рода ис-

следования, дающие наглядную картографи-

ческую картину состояния земной биосфе-

ры, проводятся теперь регулярно.

Территории с ненарушенными экосисте-

мами занимают на сегодняшний день всего

51,9% земной суши, или 77 млн км2. Однако

значительная их часть приходится на эколо-

гически малопродуктивные ледниковые,

скальные и обнаженные поверхности — Ан-

тарктиду, Гренландию, Гималаи и т.п. Поэто-

му за их вычетом остается 57 млн км2, или

37% от всей биологически продуктивной час-

ти суши, причем распространение таких не-

тронутых территорий на поверхности Земли

имеет крайне неравномерный характер.

Так, наряду с относительно небольшими

островками уцелевшей дикой природы пло-

щадью от 0,1 до 1 млн км2, можно выделить

несколько огромных массивов, охватываю-

щих территорию в миллионы квадратных ки-

лометров. Это так называемые центры ста-

билизации окружающей среды, позволяю-

щие биосфере более или менее успешно

противостоять растущему год от года антро-

погенному прессу.

Два самых крупных из них расположены

в Северном полушарии. Это Северный Евро-

азиатский центр A1 млн км2), куда входят

север Скандинавии и европейской части

В результате длительной хо-

зяйственной экспансии на пла-

нете возникли три центра

дестабилизации окружающей

среды: Европейский (I), Севе-

роамериканский (II) и Юго-Во-

сточноазиатский (III). В

каждом из них сформировалось

единое пространство с прак-

тически полностью разрушен-

ными экосистемами площа-

дью в несколько миллионов

квадратных километров.

России и большая часть Си-

бири и Дальнего Востока,

кроме их южных районов, и

Североамериканский (9 млн км2), включаю-

щий северную часть Канады и Аляску.

Два других центра стабилизации относят-

ся к Южному полушарию: Южноамериканс-

кий, включающий Амазонию с прилегающи-

ми к ней горными территориями, — 10 млн

км2 и Австралийский — 4 млн км2, половина

которого занята Центральной пустыней.

Огромная роль в стабилизации окружаю-

щей среды принадлежит также Мировому

океану с его пока еще слабовозмущенными

экосистемами.

На суше же эту функцию несут главным

образом девственные и, прежде всего, боре-

альные и тропические леса, а также водно-

болотные угодья (ветланды). Занимая, по раз-

ным оценкам, от 40% до 44% современной

залесенной территории, девственные леса

покрывают сегодня площадь в 13,5 млн км2.

Причем 68% этого бесценного планетарного

богатства сосредоточено всего в трех стра-

нах — России C,45 млн км2), Канаде C, 43

млн км2) и Бразилии B,3 млн км2).

В газетно-журнальной периодике леса не-

редко сравнивают с легкими планеты. Однако

с не меньшим основанием их можно назвать и

ее почками, поскольку они служат стоком для

накапливающихся в атмосфере биогенов, и в

том числе двуокиси углерода. А почвенный

гумус и болотистые торфяники считаются даже

«вечными» ловушками углерода, где, подобно

донным морским отложениям, он может при

соответствующих условиях сохраняться нео-

пределенно долгое время.

Как известно, основная масса антропоген-

ного углерода поступает в атмосферу при

сжигании ископаемого топлива, а также

попутного газа, при производстве цемента

и вследствие сельскохозяйственной деятель-

ности, а также вырубки лесов (в результате

эрозии почв и разрушения биомассы).

По расчетным данным, общая эмиссия уг-

лерода составила в 2000 году 9,43 Гт/год, из

которых порядка 6,0 Гт/год приходится на ин-

дустриальные источники и около 3,0 Гт/год —

на землепользование. Из этого общего количе-

ства примерно треть, то есть около 3,0 Гт/год,

абсорбируется Мировым океаном благодаря

физико-химическим процессам (растворение

углекислого газа в морской воде при росте его

концентрации в воздухе) и еще 2,0 Гт/год по-

глощаются океанской биотой. И, наконец, из

оставшейся части 1 Гт/год поглощается сохра-

нившимися естественными экосистемами суши

— в основном бореальными лесами России и

8

«Наука и жизнь» ЛР» 9, 2005.

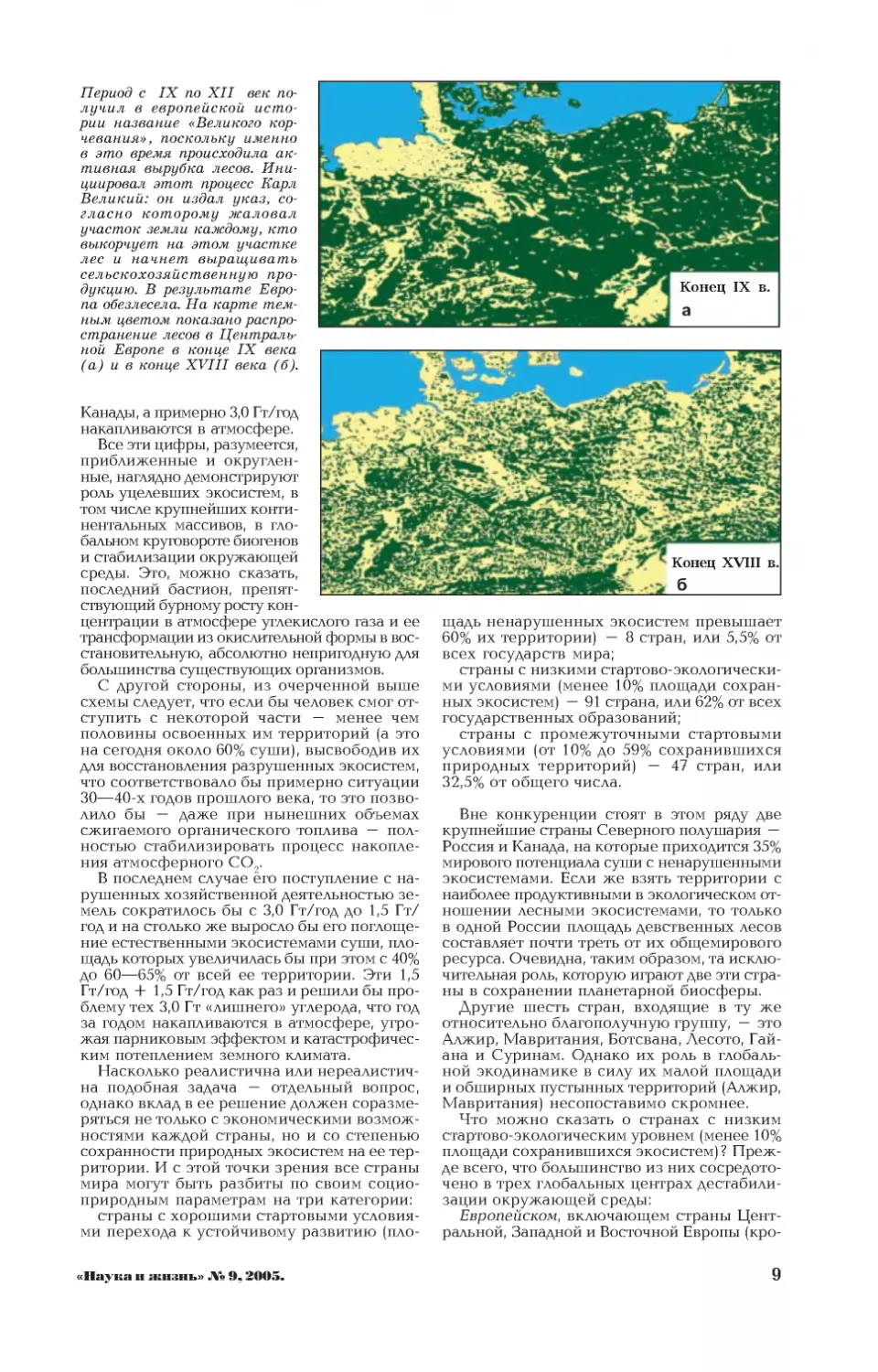

Период с IX по XII век по-

лучил в европейской исто-

рии название «Великого кор-

чевания», поскольку именно

в это время происходила ак-

тивная вырубка лесов. Ини-

циировал этот процесс Карл

Великий: он издал указ, со-

гласно которому жаловал

участок земли каждому, кто

выкорчует на этом участке

лес и начнет выращивать

сельскохозяйственную про-

дукцию. В результате Евро-

па обезлесела. На карте тем-

ным цветом показано распро-

странение лесов в Централь-

ной Европе в конце IX века

(а) и в конце XVIII века (б).

Канады, а примерно 3,0 Гт/год

накапливаются в атмосфере.

Все эти цифры, разумеется,

приближенные и округлен-

ные, наглядно демонстрируют

роль уцелевших экосистем, в

том числе крупнейших конти-

нентальных массивов, в гло-

бальном круговороте биогенов

и стабилизации окружающей

среды. Это, можно сказать,

последний бастион, препят-

ствующий бурному росту кон-

центрации в атмосфере углекислого газа и ее

трансформации из окислительной формы в вос-

становительную, абсолютно непригодную для

большинства существующих организмов.

С другой стороны, из очерченной выше

схемы следует, что если бы человек смог от-

ступить с некоторой части — менее чем

половины освоенных им территорий (а это

на сегодня около 60% суши), высвободив их

для восстановления разрушенных экосистем,

что соответствовало бы примерно ситуации

30—40-х годов прошлого века, то это позво-

лило бы — даже при нынешних объемах

сжигаемого органического топлива — пол-

ностью стабилизировать процесс накопле-

ния атмосферного СО .

В последнем случае его поступление с на-

рушенных хозяйственной деятельностью зе-

мель сократилось бы с 3,0 Гт/год до 1,5 Гт/

год и на столько же выросло бы его поглоще-

ние естественными экосистемами суши, пло-

щадь которых увеличилась бы при этом с 40%

до 60—65% от всей ее территории. Эти 1,5

Гт/год +1,5 Гт/год как раз и решили бы про-

блему тех 3,0 Гт «лишнего» углерода, что год

за годом накапливаются в атмосфере, угро-

жая парниковым эффектом и катастрофичес-

ким потеплением земного климата.

Насколько реалистична или нереалистич-

на подобная задача — отдельный вопрос,

однако вклад в ее решение должен соразме-

ряться не только с экономическими возмож-

ностями каждой страны, но и со степенью

сохранности природных экосистем на ее тер-

ритории. И с этой точки зрения все страны

мира могут быть разбиты по своим социо-

природным параметрам на три категории:

страны с хорошими стартовыми условия-

ми перехода к устойчивому развитию (пло-

щадь ненарушенных экосистем превышает

60% их территории) — 8 стран, или 5,5% от

всех государств мира;

страны с низкими стартово-экологически-

ми условиями (менее 10% площади сохран-

ных экосистем) — 91 страна, или 62% от всех

государственных образований;

страны с промежуточными стартовыми

условиями (от 10% до 59% сохранившихся

природных территорий) — 47 стран, или

32,5% от общего числа.

Вне конкуренции стоят в этом ряду две

крупнейшие страны Северного полушария —

Россия и Канада, на которые приходится 35%

мирового потенциала суши с ненарушенными

экосистемами. Если же взять территории с

наиболее продуктивными в экологическом от-

ношении лесными экосистемами, то только

в одной России площадь девственных лесов

составляет почти треть от их общемирового

ресурса. Очевидна, таким образом, та исклю-

чительная роль, которую играют две эти стра-

ны в сохранении планетарной биосферы.

Другие шесть стран, входящие в ту же

относительно благополучную группу, — это

Алжир, Мавритания, Ботсвана, Лесото, Гай-

ана и Суринам. Однако их роль в глобаль-

ной экодинамике в силу их малой площади

и обширных пустынных территорий (Алжир,

Мавритания) несопоставимо скромнее.

Что можно сказать о странах с низким

стартово-экологическим уровнем (менее 10%

площади сохранившихся экосистем) ? Преж-

де всего, что большинство из них сосредото-

чено в трех глобальных центрах дестабили-

зации окружающей среды:

Европейском, включающем страны Цент-

ральной, Западной и Восточной Европы (кро-

«Наука и жизнь» .V" 9, 2005.

9

ме Норвегии и Исландии), а также европей-

скую часть бывшего СССР, — общей пло-

щадью 8 млн км2 при 8% сохранившихся

здесь естественных экосистем;

Североамериканском в составе США (без

Аляски), южной и центральной Канады и

северной части Мексики — 9 млн км2 при

менее 10% территорий сохранных экосис-

тем

и Юго-Восточноазиатском, куда входят

субконтинент Индостан, Малайзия, Бирма,

Индонезия (без о. Суматры), Китай (за ис-

ключением Тибета), Япония, Корейский по-

луостров, а также Филиппины, — 7 млн км2

при менее 5% территорий ненарушенных

экосистем.

Нетрудно заметить, что все три очерчен-

ных выше центра имеют на одном полюсе

блок промышленно развитых государств Ев-

ропы и Северной Америки, а на другом —

развивающиеся (за исключением Японии)

страны с высоким приростом населения и

низким в большинстве уровнем жизни.

И европейский, и азиатский центры сло-

жились исторически. Все это области древ-

нейшего распространения цивилизации, так

что природная среда подвергалась здесь

мощному антропогенному прессу на протя-

жении долгой череды столетий. Так, леса на

Апеннинском полуострове были истребле-

ны еще в пору римского владычества, а в

Западной и Центральной Европе — в эпоху

Средневековья, в связи с интенсивным раз-

витием сельского хозяйства, городским стро-

ительством, а также с целью получения дре-

весного угля для выплавки железа.

Открытие Америки и последовавшая за-

тем промышленная революция резко усугу-

били процесс разрушения естественных эко-

систем на обоих континентах, хрестоматий-

ным примером чему служит Великобрита-

ния. Как пишут в учебниках истории, «овцы

съели леса Англии». В самом деле, появив-

шиеся в XVIII—XIX веках суконные ману-

фактуры требовали все больше и больше

шерсти, и пастбища для овец создавались

путем сведения лесов. Лес шел также на

строительство английского флота. С тех пор

Великобритания почти безлесная страна: ос-

татки ее лесных массивов сохранились толь-

ко на 12% территории, главным образом в

горах Шотландии, а ее знаменитые дубовые

леса можно увидеть разве что в кинодеко-

рациях к фильмам о Робин Гуде.

Неблагоприятная экологическая ситуация

в промышленно развитых странах сочетает-

ся, как правило, с весьма высокой плотнос-

тью населения. Так, в Европе, за исключе-

нием Исландии и стран Скандинавского

полуострова, плотность населения ко-

леблется от 55 (Ирландия) до 400 человек

(Нидерланды) на 1 км2. В Японии она со-

ставляет 328, а в США — 27 человек на 1

км2. Так что высвобождение «географичес-

кого пространства» под экологические нуж-

ды представляет для большинства из них

серьезную проблему.

Другой важной особенностью развитых

стран, обеспечивающих около 80% мирового

экспорта промышленной продукции, явля-

ется потребляемое ими чужое экологичес-

кое пространство — прежде всего, стран

«третьего мира», откуда идут мощные пото-

ки сырья и куда переводятся ресурсоемкие

отрасли и химическая промышленность. При

этом развитые страны формируют на своей

территории до 2/3 мировых отходов.

Однако еще хуже экологические старто-

вые условия у стран противоположного по-

люса, входящих в Юго-Восточноазиатский

центр дестабилизации окружающей среды.

Лишь небольшая часть влажных тропичес-

ких лесов сохраняется еще в Малайзии,

Индонезии, Таиланде и Пакистане, где они

покрывают соответственно 9, 8, 7 и 5% тер-

ритории, а южнокитайские дождевые леса

практически полностью истреблены.

Наконец, на страны с промежуточными

экологическими стартовыми условиями (от

10 до 59% территорий с ненарушенными

экосистемами) падает около 60% мирового

потенциала уцелевшей дикой природы.

Всего таких стран 47, в основном из чис-

ла развивающихся, а порою и крайне эко-

номически отсталых, причем большая их

часть расположена в тропических и субтро-

пических широтах. В Азии таких стран 11, в

Южной Америке — 7 и в Африке (главным

образом в Западной и Центральной) — 21.

Особенно велика их роль в сохранении

лесного «тропического пояса» планеты —

этого ценнейшего и невосстановимого ее

богатства. Хотя, к сожалению, именно тро-

пические леса испытывают сейчас наиболее

мощный антропогенный пресс и подверга-

ются безжалостному истреблению. Быстрее

всего уничтожение их идет в Аргентине

A550 тыс. га в год) и в Бразилии B323 тыс.

га в год). При этом площадь, где осуществ-

лено лесовосстановление, относится к пло-

щади с уничтоженным лесом как 1:100 и

даже как 1:1000 (Бразилия, Индонезия). А

10

«Наука и жизнь» ЛР» 9, 2005.

некоторые страны — бывшие экспортеры

тропического леса, как, например, Коста-

Рика или Малайзия, вынуждены даже заво-

зить древесину для нужд своей деревообра-

батывающей промышленности.

Так что если сбережение островков ди-

кой природы — этих «стволовых клеток»

экосистем будущего — в ряде экологически

неблагополучных стран еще можно в каком-

то смысле рассматривать как их внутрен-

нюю, национальную задачу, то проблема

исчезновения тропических лесов — острей-

ший и злободневнейший вопрос для всего

современного человечества.

Жестокая статистика свидетельствует о

том, что за какие-то считанные столетия, но

главным образом — за последний век, люди

сумели загрязнить, опустынить и обезлесить

не самую маленькую из планет. И что на 91

страну приходится сегодня менее 5% от всех

сохранившихся в мире ненарушенных при-

родных территорий.

Цивилизованный мир в наши дни все боль-

ше напоминает осажденную крепость, едва

успевающую отражать наносимые ей со всех

сторон удары. И это не только разгорающие-

ся то тут, то там очаги опасных инфекций,

отвлекающие на себя массу сил и средств. И

не только буйство разрушительных природ-

ных стихий, участившийся характер которых

теперь уже прямо связывается с хозяйствен-

ной деятельностью человека. Это и «эпиде-

мия» техногенных аварий с нередкими эко-

логическими последствиями, так сказать, «из-

нутри» тормозящими поступательное разви-

тие цивилизации. Это и выступающий в той

же роли международный, региональный, а с

некоторых пор и компьютерный терроризм,

отвергающий нормы цивилизованного сосу-

ществования и требующий на свой алтарь

все новых и новых жертв — и людских, и

экономических. И самое, пожалуй, печаль-

ное, что все мы начинам понемногу свыкать-

ся с состоянием этой перманентной «осады»,

в условиях которой человечеству предстоит

существовать, по-видимому, не одно и не два

десятилетия. И чтобы убедиться в справед-

ливости этих слов, не надо даже проводить

опросов общественного мнения — достаточ-

но лишь включить любой выпуск телевизи-

онных новостей, которые начинаются теперь

именно с этой «черной хроники».

Но в той кризисной ситуации, которую пе-

реживает современный мир, достоверное,

конкретное знание все же лучше любой нео-

Ключ к благополучию биосферы. — в сохра-

нении естественных экосистем на больших

территориях.

На фото: один из «уголков» озера Байкал.

пределенности и полузнания, питающих уте-

шительные иллюзии. Потому что позволяет

трезво оценить положение вещей и, пользу-

ясь военным языком, произвести заблаговре-

менную перегруппировку сил и планомерное,

организованное отступление, обеспечивающее

выход из цивилизационного тупика.

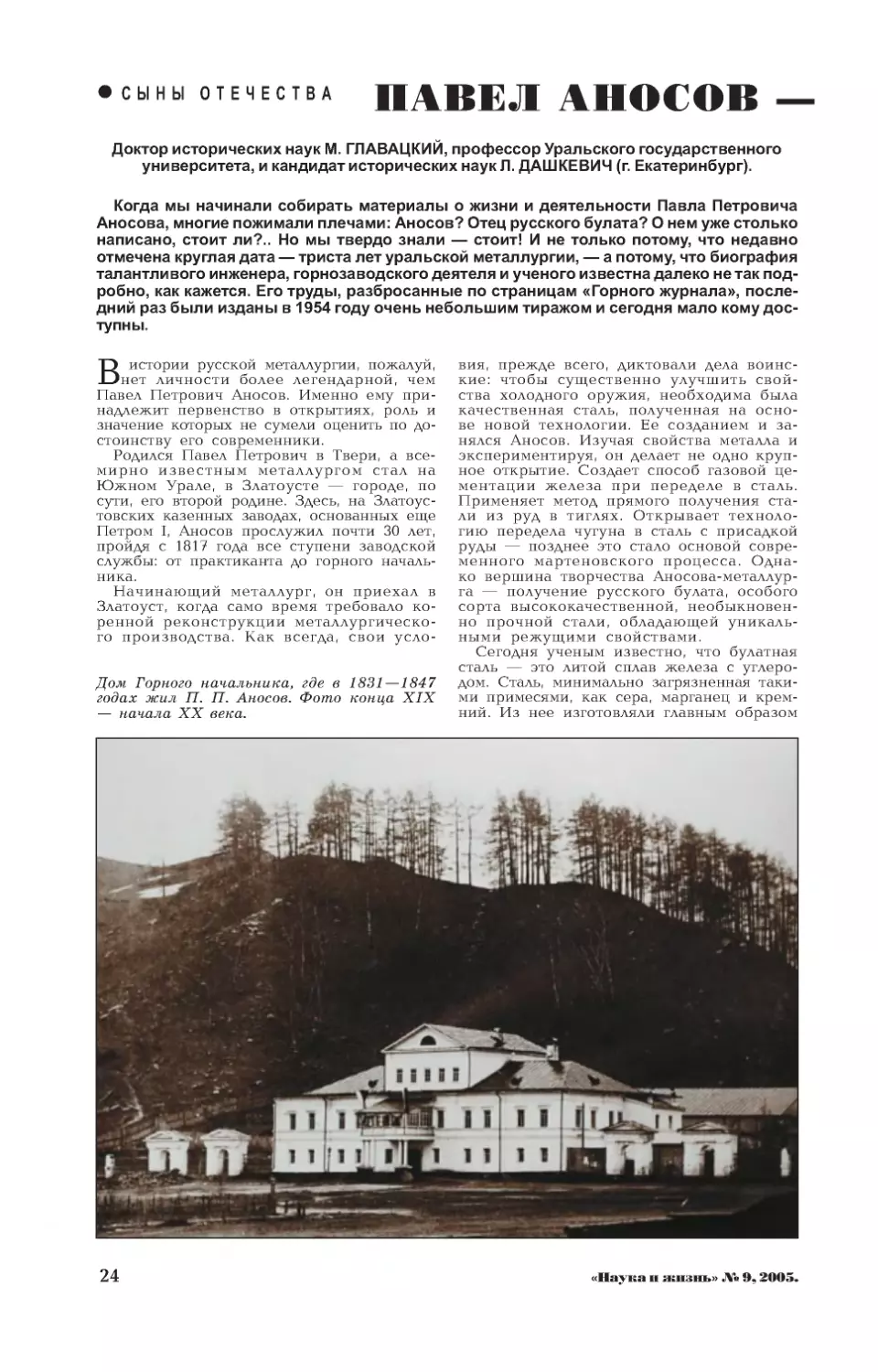

Когда пережившие войну ветераны вспо-

минают о ее боевых эпизодах, они, не сгова-

риваясь, сходятся на том, что самое тяжелое

на войне это отступление. Даже отступление

полка или дивизии, не говоря уже о корпусе

или целой армии. Здесь требуется особая дис-

циплина и особый психологический настрой.

И отступление народа под натиском чужезем-

ного вторжения — это также всегда одна из

самых трагических страниц его истории.

Что же тогда сказать об отступлении це-

лой цивилизации, имя которой — всемир-

ное человечество? Никто не говорит, что его

ожидают легкие времена. Это космическое

по масштабам попятное движение можно

даже сравнить с исчерпавшим себя процес-

сом расширения Вселенной, сменившимся

на каком-то этапе ее сжатием. Некоторые

астрофизики полагают, что у наблюдателей

(если таковые будут) может измениться при

этом восприятие времени, в результате чего

прошлое и будущее поменяются местами.

Нет, слава богу, ничто подобное человече-

ству пока не грозит. Но вот трансформации

и пересмотра некоторых фундаментальных

ценностей, по всей видимости, не избежать.

И качества, необходимые национальным ли-

дерам, также, вероятно, будут совершенно

иными. Грубо говоря, потребуются не Напо-

леоны, а Кутузовы и не Александры Великие,

а Рузвельты и Столыпины. Впрочем, как и

новые Львы Толстые, способные художествен-

но осмыслить кардинально изменившуюся

реальность и сообщить людям необходимый

заряд духовной энергии, как это случилось,

например, с «Войной и миром», востребо-

ванным миллионами россиян в самую мрач-

ную пору Великой Отечественной войны. И

тогда, быть может, перед человечеством дей-

ствительно забрезжит тот самый преслову-

тый свет в конце туннеля, о котором мы, к

месту ли, не к месту, вспоминаем в ситуаци-

ях, что кажутся нам неразрешимыми.

Фото Н. Домриной, И. Константинова.

«Наука и жизнь» .V" 9, 2005.

11

• НАУКА.ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

В КОМЕТУ —

КАК В ЯБЛОЧКО

(См. 2-ю стр. обложки.)

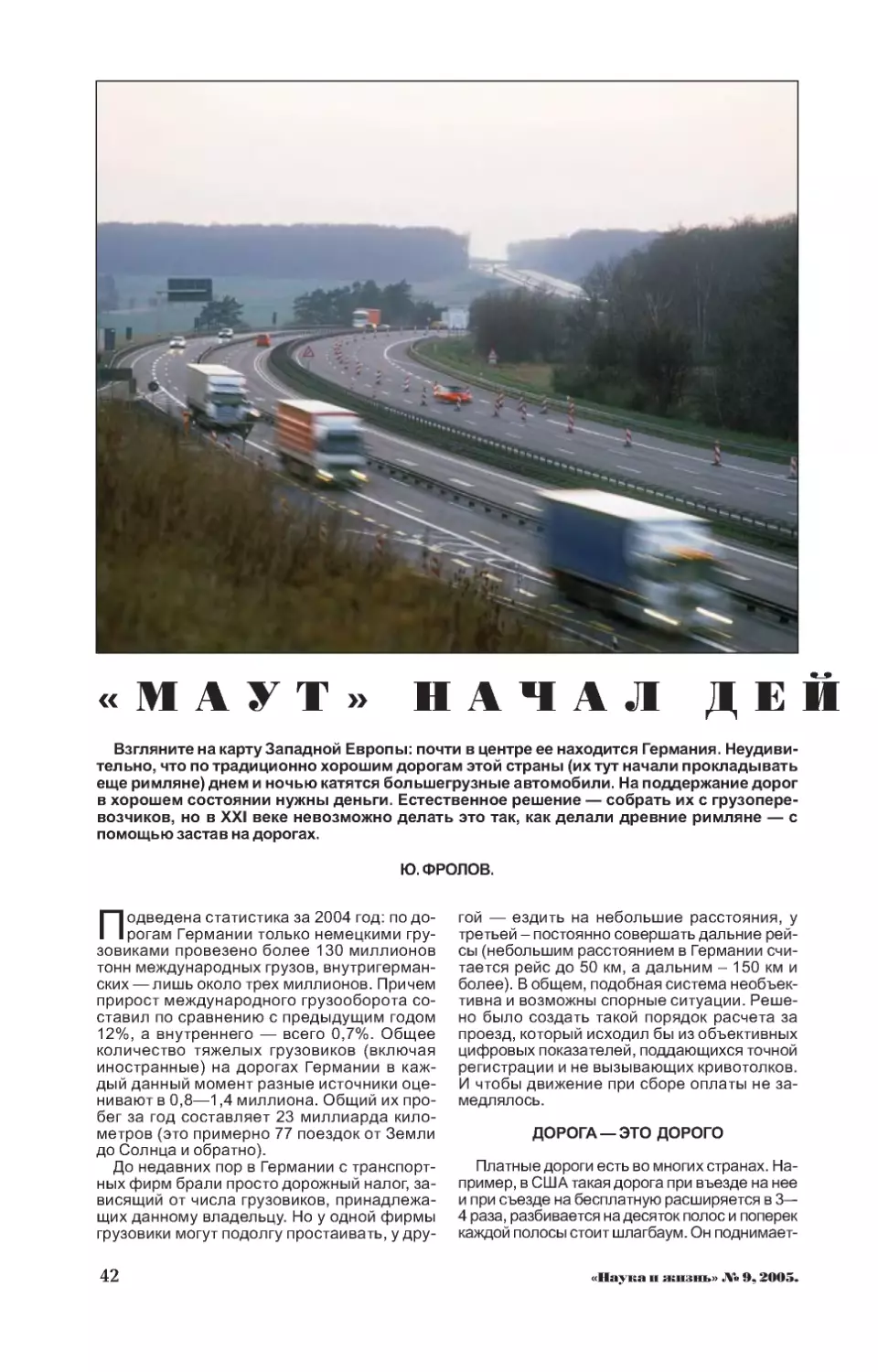

12 января в 18 часов 47 минут 08 секунд по

Гринвичу со стартовой площадки 17В космо-

дрома имени Дж. Кеннеди на мысе Канаверал

(США) поднялась ракета «Боинг-Дельта 2»,

унося в путь длиной 430 млн километров кос-

мический аппарат «Реер 1трас1» («Мощный

удар»), состоящий из корабля-матки «Р1уЬу»

(«Пролетающий мимо») и зонда — 370-кило-

граммового снаряда с медным наконечником.

Целью путешествия была комета Темпель 1, с

которой должен был столкнуться зонд.

Проект «йеер 1трас1» призван помочь про-

никнуть в тайну происхождения Земли и жиз-

ни на ней. Прежде космические корабли проле-

тали вблизи от комет, фотографируя их и реги-

стрируя спектры свечения их атмосфер. Те-

перь пришло время непосредственного контак-

та. Проект подготовлен и осуществлен объе-

диненной командой российских исследовате-

лей, сотрудников Мерилендского университе-

та и Лаборатории реактивного движения в Па-

садене, штат Калифорния (США).

Интерес ученых к кометам объясняется

тем, что в ядрах комет без изменений сохра-

нилось первобытное вещество возрастом 4,5

млрд лет, которое образовалось одновремен-

но с Солнечной системой.

Газы и пыль, окружающие комету, большого

интереса не представляют, поскольку этот

материал неоднократно претерпевал измене-

ния. Каждый раз, когда комета проходит вбли-

зи Солнца, материал ее поверхности испаря-

ется, а потом замерзает вновь. А древние ве-

щества, из которых состоит ядро, расскажут

астрономам, в каких условиях формировались

планеты, начиная вращаться вокруг нашего

светила. Кометы могли занести на молодую

Землю органические вещества, необходимые

для зарождения жизни, воду для океанов и газы,

из которых образовалась атмосфера.

Комету Темпель1 открыл француз Эрнст Тем-

пель 3 апреля 1867 года. Она движется вокруг

Солнца по вытянутой траектории, проходя в

афелии между орбитами Марса и Юпитера, и

представляет собой практически идеальную

мишень. Сведения о размерах, форме и соста-

ве ее ядра довольно скудны. По оценкам аст-

рономов, ядро имеет диаметр около 6 кило-

метров, но твердое оно или рыхлое, неизвест-

но. Неясно было также, как поведет себя коме-

та при ударе, не расколется ли, и как глубоко

проникнет в ее недра зонд.

Полет проходил не вполне гладко. Вскоре

после отделения от ракеты-носителя корабль

автоматически перешел в защитный режим,

выключив часть агрегатов. Виновником сбоя

стал один из датчиков, среагировавший на из-

менение температуры. Его удалось отрегули-

ровать по команде с Земли, и аппарат менее

чем за сутки вернулся в рабочее состояние.

Научное и оптическое оборудование, установ-

ленное на корабле и зонде, было приведено в

полную готовность еще за два месяца до плани-

руемой встречи с кометой. Это давало время

поменять, при необходимости, стратегию сбли-

жения с космическим телом. Кроме того, иссле-

дователи хотели понаблюдать за вращением ядра

кометы и исследовать струи газа и пыли, выбра-

сываемые из нее: корабль сблизился с кометой,

когда она находилась на минимальном расстоя-

нии от Солнца и сильно нагревалась.

Зонд, состыкованный с кораблем, похож на

сплюснутый в продольном направлении снаряд

длиной 75 и диаметром 90 сантиметров. В его

медном наконечнике сосредоточена четверть

массы всего аппарата. Материал наконечника

выбран неслучайно: в состав вещества комет

медь не входит, и, значит, материал зонда не

внесет погрешностей в определение элемент-

ного состава ядра.

Примерно за сутки до встречи с кометой сра-

ботали пиропатроны, разрушив замки, скрепляв-

шие зонд с кораблем, и зонд отправился в само-

стоятельный полет. Отделение произошло ме-

нее чем в полукилометре (!) от расчетной точки.

Зонд оборудован навигационным компьютером,

камерами и двигательной установкой, с помощью

которой он самостоятельно двигался к точке по-

верхности кометы, наиболее хорошо освещенной

Солнцем. После отделения зонда корабль совер-

шил маневр, чтобы в момент столкновения ока-

заться с обратной стороны кометы.

Первые снимки, сделанные зондом, исполь-

зовались главным образом в

целях навигации. Зонд произ-

вел три коррекции траектории

в автоматическом режиме —

сигнал от корабля до Земли

идет около 7 минут, и прово-

дить операции с зондом, быс-

тро сближавшимся с кометой,

из центра управления невоз-

можно. И аппаратура не под-

вела: первая коррекция произ-

ведена за 1,5 часа до столкно-

вения, вторая — за 35 минут,

а третья — за 12,5 минуты до

столкновения.

Снимки, сделанные с более

близкого расстояния, несли уже

Старт ракеты «Дельта» с

мыса Канаверал.

12

«Наука и жизнь» ЛР» 9, 2005.

Траектория полета «Веер

1трас1».

СТАРТ: ЯНВАРЬ 2005

СТОЛКНОВЕНИЕ:

ИЮЛЬ 2005

КОСМИЧЕСКИЙ

КОРАБЛЬ

научную информацию, посколь-

ку их разрешение становилось

все выше и выше. Камеры зон-

да работали до самого момента

столкновения, позволяя полу-

чить изображения с высокой

четкостью, недостижимой с по-

мощью аппаратуры корабля.

При столкновении зонда с ко-

метой на скорости около 70 000

км/ч (по данным НАСА) произо-

шел взрыв, эквивалентный взры-

ву 16 тонн тротила, который про-

бил корку, покрывающую ядро, и

образовал обширный кратер.

Взрыв сопровождался яркой

вспышкой и выбросом раздроб-

ленного материала кометного ядра.

Чтобы не повредить аппаратуру выброшен-

ными взрывом осколками, корабль примерно

за 50 секунд до максимального сближения с

кометой повернулся к ней стороной, прикры-

той защитными панелями. Ученые все же пла-

нировали ненадолго развернуть корабль обрат-

но, чтобы сделать несколько снимков кратера

камерой большого разрешения. Но поскольку

полной гарантии защиты не было, информация

не только записывалась, чтобы потом отпра-

вить на Землю снимки высокого качества, но

и передавалась с борта корабля в режиме ре-

ального времени.

Столкновение зонда произошло, когда ко-

рабль находился на расстоянии 8600 километ-

ров от кометы и быстро сближался с ней. Ка-

мера среднего разрешения, фиксируя момент

контакта, делала снимки частотой от четырех

до восьми кадров в секунду; несколько реже

срабатывала камера высокого разрешения. В

распоряжении корабля было 14 минут, чтобы

сделать снимки, пока он минует ядро кометы,

пройдя от него на расстоянии 500 километров.

Ученые рассчитывали, что выброшенное из

кратера вещество достаточно быстро рассе-

ется и удастся хорошо разглядеть внутрен-

ность кратера, чтобы впоследствии провести

компьютерное моделирование процессов его

образования. Кроме того, все снимки рассчи-

тывают использовать для построения трех-

мерного изображения ядра.

Приборы на корабле засняли взрыв и обра-

зовавшийся кратер, зафиксировали инфракрас-

ный спектр излучения раскаленного вещества.

Дополнительные данные должны получить кос-

мические телескопы «Хаббл», «Чандра» и

«Спитцер», а также многочисленные обсерва-

тории Земли. Поступающую информацию об-

рабатывают американские и российские иссле-

дователи.

Вспышку удалось наблюдать 4 июля в 5 часов

57 минут по Гринвичу (столкновение произошло

в 5.52) на западном побережье США, на Гавайях,

на востоке Австралии и южных островах Тихого

океана, где в это время стояла глубокая ночь. Во

время подготовки полета траекторию аппарата

специально рассчитали так, чтобы встреча с

кометой пришлась на 4 июля, и все обсервато-

рии наблюдали грандиозный «фейерверк», посвя-

щенный Дню независимости США.

ОРБИТА ЗЕМЛИ

ОРБИТА КОМЕТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛИ В МОМЕНТ.

СТОЛКНОВЕНИЯ ЗОНДА ^У^

С КОМЕТОЙ _^^

Поверхность ядра кометы, где через секун-

ды произойдет взрыв. Один из последних

снимков, сделанных зондом.

Взрыв в момент столкновения зонда с яд-

ром.

Сейчас ученые, занятые в программе, изу-

чают полученные результаты. Их объем так

велик, что работа растянется на месяцы.

А.ДУБРОВСКИЙ, С. ТРАНКОВСКИЙ.

По материалам зарубежной печати.

Статья иллюстрирована

фотографиями МАЗА.

«Наука и жизнь» .V" 9, 2005.

13

наукаижизнь ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ

ОБВИНЯЮТСЯ ВОДОРОСЛИ?

Природная система ста-

бильна, пока в ней поддержи-

вается определенный баланс

элементов и микроэлемен-

тов. Так, например, в водах

Азовского моря долгое вре-

мя сохранялось постоянное

соотношение азота и фосфо-

ра — 10:1. Около тридцати

лет назад экологи заметили,

что естественное соотноше-

ние содержания азота и фос-

фора в море нарушается, и

уже в 80-е годы содержание

азота превысило содержание

фосфора в двадцать раз.

Исследователи из Южно-

го научного центра РАН заня-

лись изучением причин

странного «поведения»

Азовского моря. Выяснить их

необходимо, поскольку отно-

сительное содержание азота

и фосфора в воде близко к

соотношению этих элемен-

тов в составе синезеленых

водорослей, которыми пита-

ется большинство обитате-

лей Азова. Нарушение балан-

са азот/фосфор в водорослях

приводит к тому, что рыбы в

Азове становится все мень-

ше.

Элементный состав вод

Азовского моря большей ча-

стью определяется объемом

стока Дона и количеством

вод, поступающих из аквато-

рии Черного моря. По мнению

главного научного сотрудни-

ка Южного научного центра

РАН доктора технических

наук В. Г. Ильичева, наруше-

ние баланса азот/фосфор в

Азовском море произошло

из-за сооружения в 1953 году

Цимлянского водохранилища

на реке Дон, но каким именно

образом возник дисбаланс,

пока остается невыяснен-

ным. В настоящее время ис-

следователи выдвинули три

основные гипотезы и прове-

ряют их с помощью матема-

тического моделирования.

Первая гипотеза предпола-

гает, что в Цимлянском во-

дохранилище вода застаива-

ется и нагревается сильнее,

чем в реке Дон. В таких «теп-

личных» условиях речные

синезеленые водоросли бур-

но растут. Клетки водорослей

в процессе жизнедеятельно-

сти активно поглощают азот

из воздуха. В результате

Цимлянское водохранилище и

воды нижнего Дона обогаща-

ются азотом. Речные воды с

нарушенным минеральным

балансом попадают в Азов-

ское море.

В нарушении минерального

баланса Азовского моря уче-

ные склонны, винить синезе-

леные водоросли, в изобилии

заселяющие акваторию ни-

зовьев Дона и морские при-

брежные воды. На снимке:

синезеленые водоросли (ци-

анобактерии) в воде Азовс-

кого моря. Фото В. Поваж-

ного.

Другая гипотеза заключа-

ется в том, что в связи с дву-

кратным сокращением стока

Дона возросла соленость

Азовского моря. В сильносо-

леной воде водоросли растут

плохо. А поскольку именно

синезеленые водоросли в ос-

новном и потребляют азот, то

часть азота остается как бы

невостребованной, и его со-

держание в Азовском море

увеличивается.

Согласно третьей гипоте-

зе, в нарушении минерально-

го баланса Азовского моря

«виноваты» не водоросли, а

сократившийся объем речно-

го стока непосредственно. По

предположению ученых, это

не только привело к измене-

нию видового состава водо-

рослей, но и увеличило долю

черноморских вод, в которых

содержание азота выше, чем

в Азове.

В настоящее время объем

стока Дона в Азовское море

несколько вырос. Как и сле-

довало ожидать, в результа-

те соотношение азот/фосфор

в морской воде немного нор-

мализовалось. Для того что-

бы лучше понять все процес-

сы, происходящие на Азове,

в Южном научном центре

РАН создается электронный

климатический атлас Азовс-

кого моря. В нем будут собра-

ны не только географические

карты, фотографии, элект-

ронная библиотека, но и база

данных по Азову за сто лет.

На интерактивной карте

можно будет найти данные о

температуре, солености

воды, содержании в ней ра-

створенного кислорода, фос-

фора, азота.

В. ТОКАРЕВА, пресс-

секретарь Южного

отделения РАН.

14

«Наука и жизнь» .V" 9, 2004.

наукаижизнь ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ

ЛЕТНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В АРКТИКУ

В июне 2005 года на научно-экспедиционном

судне «Академик Федоров» стартовала экспе-

диция «Арктика-2005». Команда геологов и гео-

физиков из Москвы и Санкт-Петербурга прове-

дет исследования на границе Чукотского и Во-

сточно-Сибирского морей, в акватории так на-

зываемого Поднятия Менделеева.

С борта судна в пограничный район Вос-

точно-Сибирского и Чукотского морей был

высажен научный «десант», который уста-

новил на льду сейсмические приемники. Уче-

ные организовали серию направленных взры-

вов. Упругие колебания, отраженные от оке-

анского дна, записывались регистрирующей

аппаратурой. Эти исследования позволят

выяснить строение морского дна в районе

Поднятия Менделеева. Экспедиция проведет

сейсмосъемку дна и отбор проб морского

грунта еще в двух точках Северного Ледови-

того океана.

Полученную информацию сначала обработа-

ют непосредственно в судовых лабораториях,

а затем результаты передадут для дальнейше-

го изучения в Санкт-Петербургский ВНИИОке-

ангеологии. Научной экспедиции предстоит обо-

сновать утверждение, что шельф Северного

Ледовитого океана является продолжением

Сибирской континентальной платформы. Ре-

зультаты исследований имеют большое зна-

Полярная экспедиция геологов и геофизиков

из Москвы и Санкт-Петербурга стартова-

ла в июне 2005 года на научно-экспедицион-

ном судне «Академик Федоров».

чение для нашей страны: согласно Конвенции

ООН, подписанной Россией в 1997 году, госу-

дарство, имеющее выход к морю, вправе пре-

тендовать на минеральные ресурсы континен-

тального шельфа за пределами 200-мильной

экономической зоны. А добыча углеводород-

ного сырья в шельфовой зоне Арктики может

стать реальностью уже в ближайшее десяти-

летие.

Н. КРУПЕНИК.

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

Опасная для здоровья чело-

века ртуть в составе солей

часто содержится в городских

сточных водах. Большое коли-

чество паров свободной рту-

ти выбрасывают в атмосфе-

ру выхлопные трубы автомо-

билей. Поэтому вопрос об очи-

стке окружающей среды от

вредных ртутных примесей

стоит довольно остро.

Ученые из новосибирского

Института неорганической

химии Сибирского отделения

РАН разработали новый угле-

родный материал, способный

поглощать ртуть и другие тя-

желые металлы в 10 раз эф-

фективнее всем известного

сорбента — активированно-

го угля. Новый сорбент зна-

чительно превосходит свое-

го «прадедушку» по избира-

тельности (по отношению к

тому или иному элементу),

стойкости, прочности, спо-

собности восстанавливать

адсорбирующие свойства и

работать в самых разных

средах — от кислых до ще-

лочных.

Секрет нового «поглотите-

ля» металлов кроется в его

основе, то есть матрице, со-

стоящей из синтетического

углеродного композита, кото-

рый получают из обыкновен-

ной сажи. Углеродный компо-

зит имеет так называемую

мезопористую структуру, то

есть структуру с упорядочен-

ными порами одного и того же

диаметра (от нескольких до

десятков нанометров). Ком-

позиты с мезопористой струк-

турой могут обладать необыч-

ными физическими и химичес-

кими свойствами, в том чис-

ле и адсорбирующими.

К атомам углерода, находя-

щимся в составе композита,

с помощью специальных реа-

гентов исследователи «при-

шили» химические группы (в

данном случае — карбоксиль-

ные), имеющие высокое срод-

ство к атомам ртути. В ре-

зультате в порах образова-

лись «центры захвата» ртути.

Проведенные промышленные

испытания модифицирован-

ного таким образом углерод-

ного композита показали, что

при пропускании через него

960 м3 загрязненных вод, со-

держащих 1,48 кг ртути, в сор-

бенте «осело» 1,42 кг. То есть

эффективность нового сор-

бента оказалась практически

стопроцентной.

Но возможности композита

не ограничиваются только

очисткой воды от ртутных

примесей. Специальная хими-

ческая модификация может

сделать его не менее эффек-

тивным сорбентом и для дру-

гих вредных для здоровья ме-

таллов.

Кандидат химических наук

Т.ЗИМИНА.

«Наука и жизнь» .V" 9, 2004.

15

РУКОТВОРНАЯ ЖИЗНЬ

Человек давно научился синтезировать сложнейшие молекулы, создавать новые ма-

териалы, оперировать отдельными атомами. Теперь ученые пытаются создать в лабора-

торных условиях живые организмы, пока что самые простые, а также их отдельные, но

очень существенные «детали».

А. ЧУБЕНКО, биолог (Санкт-Петербург).

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

БЕЛКОВЫХ ТЕЛ

Синтез белков — дело нехитрое. В самом

примитивном варианте для этого достаточно

нагреть смесь сухих аминокислот до 150°С.

Через несколько часов образуются цепочки

полипептидов длиной до 250 аминокислотных

остатков, часть из которых проявляет слабую

ферментативную активность. В колбы жела-

тельно добавить глину: ее частицы адсорби-

руют аминокислоты и работают как катали-

затор. Чтобы получить таким способом при-

митивную живую клетку, необходимы сущие

«пустяки» — несколько миллиардов колб и

несколько миллиардов лет.

В 2004 году, примерно через четыре

миллиарда лет после появления на Земле

первых полинуклеотидных и полипептид-

ных цепочек, их потомки из Медицинско-

го института Ховарда Хьюза при Универ-

ситете Вашингтона под руководством Дэ-

вида Бейкера синтезировали первый ру-

НАУКА. ДАЛЬНИЙ ПОИСК

котворный белок Тор7. В отличие от при-

роды, действующей методом проб и оши-

бок, ученые сначала смоделировали белок

на компьютере, от последовательности

аминокислот до трехмерной структуры

молекулы, а затем чисто химическим пу-

тем, без генов и рибосом, синтезировали

последовательность из нескольких десят-

ков аминокислот.

Цепочка аминокислот — это только полу-

фабрикат. Свойства белков определяет не

столько их химический состав, сколько трех-

мерная структура их молекул.

Чтобы воспроизвести процесс, с которым

живая клетка справляется за считанные

минуты, синтезируя тысячи, а то и десятки

тысяч молекул одновременно, коллективу

ученых потребовались годы. Только модели-

рование фолдинга — сворачивания молеку-

лы белка в трехмерную структуру — на од-

ном компьютере заняло бы около ста лет, и

для расчетов использовали программу

РоЫтд@Ноте — один из крупнейших про-

ектов распределенных вычислений: на мо-

мент окончания расчетов по Тор7 в нем уча-

16

«Наука и жизнь» ЛР» 9, 2005.

Моделирование пространственной струк-

туры белков — не простая задача. Чтобы

ускорить сложные расчеты, исследователи

используют программу распределенных вы-

числений. Это позволяет привлечь к учас-

тию в проекте сотни тысяч компьютеров,

в том числе домашних. Трехмерная модель

белка, над которой идет работа, появля-

ется на экране монитора в качестве зас-

тавки.

ствовало более полумиллиона компьютеров.

Программа работает в фоновом режиме,

практически не влияя на общую производи-

тельность процессора.

Если вы относитесь к числу счастливчи-

ков, имеющих неограниченный доступ к

Интернету, — присоединяйтесь. Число ва-

кансий не ограничено. Методику авторы

собираются использовать для исследования

белков (в первую очередь — бета-амилоида,

накопление которого происходит при болез-

ни Альцгеймера) и для конструирования

белков с заданными свойствами, необходи-

мых медицине.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛУЖИЗНЬ

Самая примитивная жизнь — это вирус, а

самая примитивная из известных вирусопо-

добных частиц с длинным названием «виро-

ид кокосовой пальмы каданг-каданг» состоит

всего из 246 нуклеотидов. Однонитевое коль-

цо РНК вироидов не содержит даже истин-

ных генов, кодирующих белки. Соответствен-

но у них нет белковой оболочки, позволяю-

щей ввести генетический материал через

неповрежденную клеточную стенку.

Геном наиболее простых вирусов содержит

всего три гена, которые кодируют белки, не-

обходимые для воспроизвод-

ства: белок, вызывающий раз-

рыв клеточной стенки хозяи-

на; фермент, обеспечиваю-

щий многократную реплика-

цию своего генома, и белок

капсида — оболочки, покры-

вающей вирусную ДНК или

РНК. Пример такого вируса —

бактериофаг О|3, инфициру-

ющий кишечную палочку

ЕаскепсЫа соН. Его РНК состо-

ит примерно из 3500 нуклео-

тидов. Самые большие виру-

сы содержат две-три сотни

генов, закодированных в

двухцепочечной нити ДНК

длиной в несколько сотен ты-

сяч пар нуклеотидов.

Методы производства ис-

кусственных вирусов уже

разработаны: для этого нуж-

но запрограммировать пос-

ледовательность нуклеоти-

дов, синтезировать отдель-

ные участки ДНК или РНК

длиной в несколько десятков

нуклеотидов и соединить их

между собой.

Первый синтетический вирус создала

группа исследователей из Университета шта-

та Нью-Йорк под руководством Экарда Вим-

мера. На самом деле этот вирус был во всех

отношениях полусинтетическим. Во-первых,

это было не что-то новое, а точная копия на-

турального вируса полиомиелита. Во-вторых,

участок РНК или ДНК, содержащий нужную

последовательность нуклеотидов, — пример-

но то же самое, что дискета, на которой за-

писана программа для автоматизированной