Author: Новосельцев С.В.

Tags: анатомия анатомия человека сравнительная анатомия невропатология алкоголизм как болезнь нейрохирургия психиатрия медицина практическая медицина неврология монография мануальная терапия хронические заболевания

ISBN: 978-5-93929-156-9

Year: 2007

С. В. Новосельцев

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ

Н Е ДОСТ АТОЧ НОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Под редакцией академика РАМН

профессора А. А. Скоромца

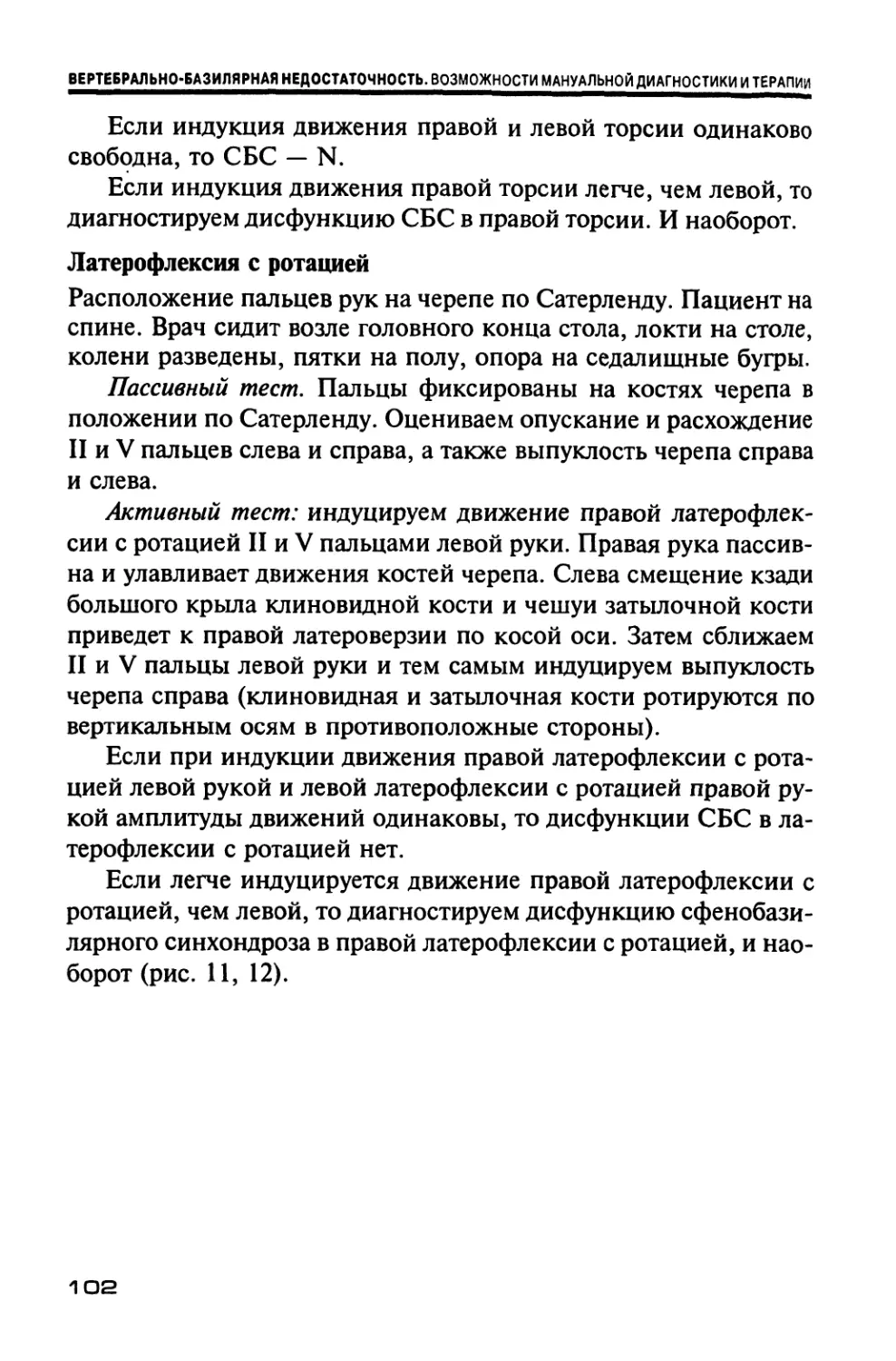

Санкт-Петербург

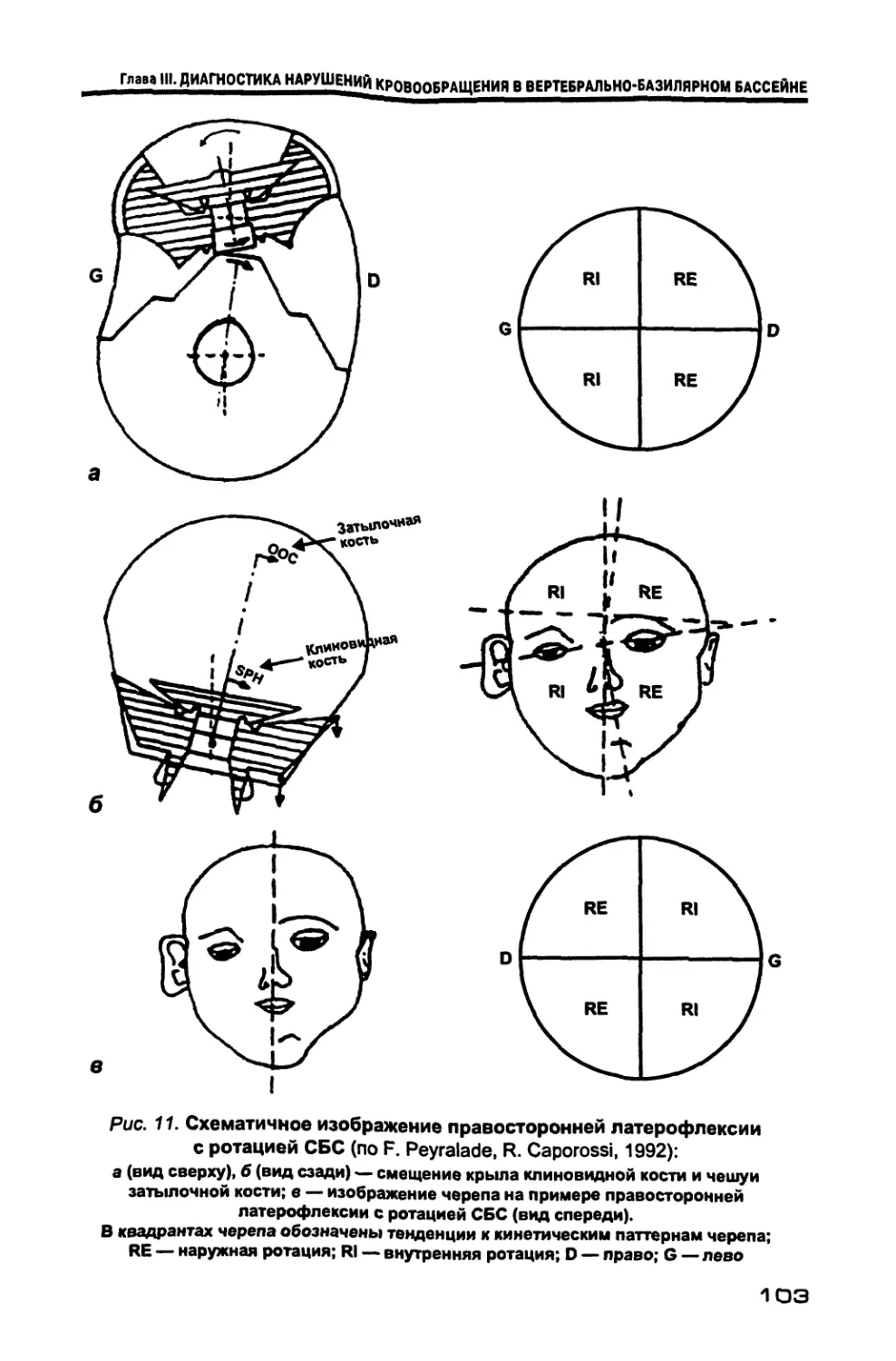

ФОЛИАНТ

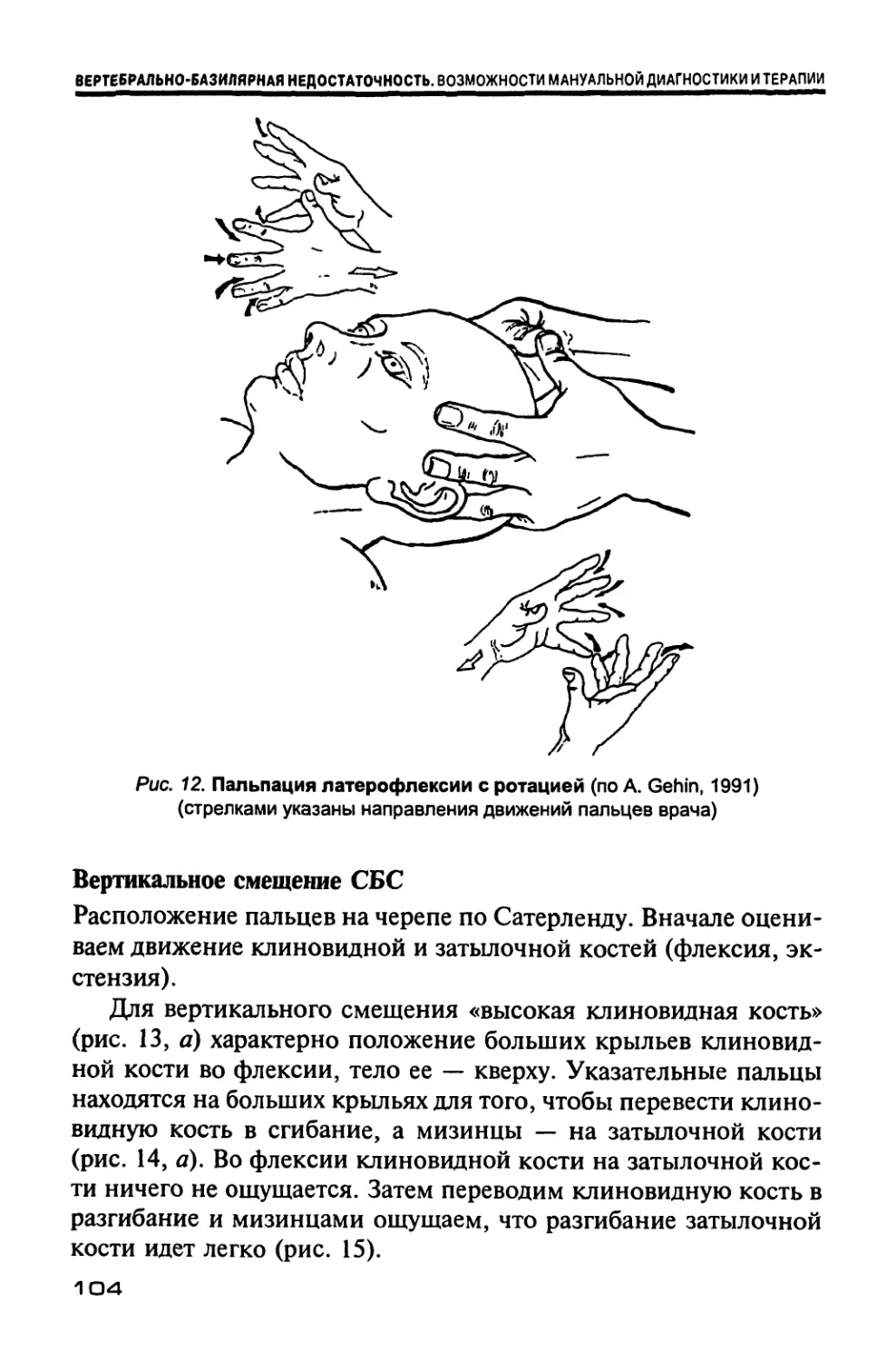

2007

УДК 611.81

ББК 56.12

Новосельцев С. В. Вертебрально-базилярная недостаточность.

Возможности мануальной диагностики и терапии /

С. В. Новосельцев; под ред. акад. РАМН А. А. Скоромца. —

СПб : ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2007. — 208 с.: ил.

ISBN 978-5-93929-156-9

В монографии представлены современные данные об этиологии, патоге-

незе, диагностике и лечении хронической недостаточности мозгового кро-

вообращения в вертебрально-базилярном бассейне. Особое внимание

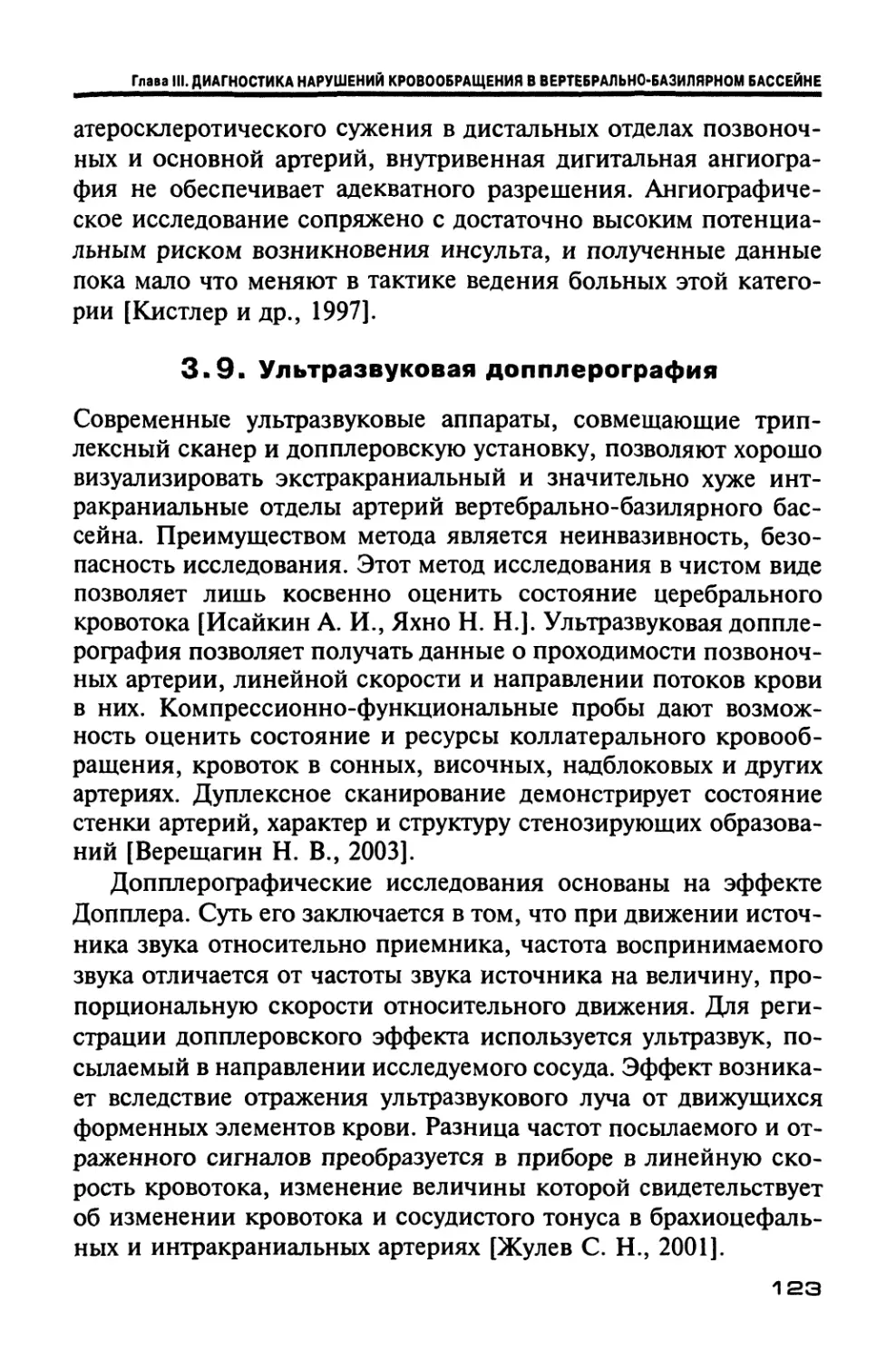

уделено возможным причинам сосудистых нарушений в ВББ в связи с на-

рушением биомеханического равновесия не только на уровне шейного от-

дела позвоночника, но главным образом краниосакральной системы с по-

зиций специалиста-остеопата.

Для неврологов, мануальных терапевтов, остеопатов.

ISBN 978-5-93929-156-9

© С. В. Новосельцев, 2007

© ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2007

□Б АВТОРЕ

Новосельцев Святослав Валерьевич — врач-невролог, кандидат ме-

дицинских наук, выпускник Русской Высшей Школы Остеопатической ме-

дицины (Доктор Остеопатии), ведущий остеопат российско-бельгийской

клиники «Fysiolase Clinic» (Санкт-Петербург), член Русского Регистра

Докторов Остеопатии, преподаватель курса остеопатии медицинского

факультета СПбГУ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Остеопатическая терминология........................................ 6

Список сокращений................................................... 8

Введение............................................................ 11

Глава I. Анатомия, физиология и патология вертебрально-базилярной

системы....................................................... 14

1.1. Анатомо-физиологические особенности шейного отдела

позвоночника и вертебрально-базилярной системы............. 14

1.2. Патогенетические механизмы формирования

вертебрально-базилярной недостаточности.................... 33

1.3. Особенности патогенеза вертебрально-базилярной

недостаточности в детском возрасте......................... 43

Глава II. Клиника вертебрально-базилярной недостаточности.......... 53

2.1. Симптомы и синдромы вертебрально-базилярной

недостаточности............................................ 53

2.2. Особенности клинической картины вертебрально-базилярной

недостаточности в детском возрасте.................... 71

Глава III. Диагностика нарушений кровообращения

в вертебрально-базилярном бассейне................................. 74

3.1. Исследование неврологического статуса................ 74

3.2. Функциональные пробы................................. 76

3.3. Диагностика офтальмических нарушений................. 76

3.4. Диагностика кохлеовестибулярных расстройств.......... 76

3.5. Мануальные (остеопатические) методы обследования..... 77

3.6. Рентгенография шейного отдела позвоночника.......... 115

3.7. Магнитно-резонансная томография шейного отдела

позвоночника и головного мозга............................ 119

3.8. Магнитно-резонансная ангиография.................... 121

3.9. Ультразвуковая допплерография....................... 123

3.10. Электроэнцефалография.............................. 130

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава IV. Лечебные и реабилитационно-профилактические мероприятия

при вертебрально-базилярной недостаточности....................... 134

4.1. Медикаментозная терапия............................. 134

4.2. Лечебные блокады.................................... 136

4.3. Хирургическое лечение............................... 136

4.4. Рентгенотерапия..................................... 139

4.5. Физиотерапевтическое лечение........................ 139

4.6. Рефлексотерапия..................................... 143

4.7. Массаж.............................................. 144

4.8. Мануальная терапия и остеопатическая коррекция...... 151

4.9. Лечебная физкультура................................ 158

Приложение. Приемы мануальной (остеопатической) терапии........... 165

Список литературы................................................. 188

ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Цефалический Каудальный Подальный Медиальный Латеральный Передний Задний Внутренняя ротация Наружная ротация Передняя ротация Задняя ротация Латерофлексия Антефлексия Постфлексия Сома Висцера Орган Мышечно-скелетный Висцеральный Дисфункция Кинетическая дисфункция Остеопатическое повреждение (соматическая дисфункция) — в направлении головы — в направлении копчика — в направлении стоп — к срединной линии тела ~ кнаружи от срединной линии тела — вперед — назад — вращение к срединной линии тела — вращение от срединной линии тела — вращение вперед — вращение назад — наклон в сторону — сгибание вперед — сгибание назад — скелетно-мышечная система — полый орган — плотный орган — мышцы, кости, суставы, капсульно-связочный аппарат — связанный с каким-нибудь внутренним органом — нарушение функции — нарушение подвижности — комплекс биомеханических, вегетативных и психических дисфункций

Психосоматическая дисфункция Соматопсихическая дисфункция Психовисцеральная дисфункция — дисфункция сомы психического происхождения — дисфункция психики соматического происхождения — висцеральная дисфункция психического происхождения

6

ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Висцеропсихическая

дисфункция

Висцеральная

дисфункция

Inflare lesion

Outdare lesion

Thrust

Up Slip

Whiplash

психическая дисфункция висцерального происхождения

нарушение функции внутреннего органа

дисфункция подвздошной кости в закрытии

дисфункция подвздошной кости в раскрытии

высокоскоростная малоамплитудная остеопатическая

техника (толчковая)

верхнее смещение подвздошной кости

«хлыстовая травма»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

MPT — магнитно-резонансная томография

ПДМ — первичный дыхательный механизм

ПДС — позвоночно-двигательный сегмент

УЗДГ — ультразвуковая допплерография

ЭМГ — элекгромиография

ERS — (Extended, Rotated, Sidebent) сегментарная позвоночная

дисфункция в экстензии, при которой ротация предваряет

латерофлексию в одноименную сторону

FRS — (Flexed, Rotated, Sidebent) сегментарная позвоночная

дисфункция во флексии, при которой ротация предваряет

латерофлексию в одноименную сторону

NSR — (Neutral, Sidebent, Rotated) нейтральная сегментарная

позвоночная дисфункция, при которой латерофлексия

предваряет ротацию в противоположную сторону

Rg — рентгенография

SCM — (m. stemocleidomastoideus) грудиноключично-сосцевидная

мышца

SIAS — (spina iliaca anterior superior) передневерхняя подвздошная

ость

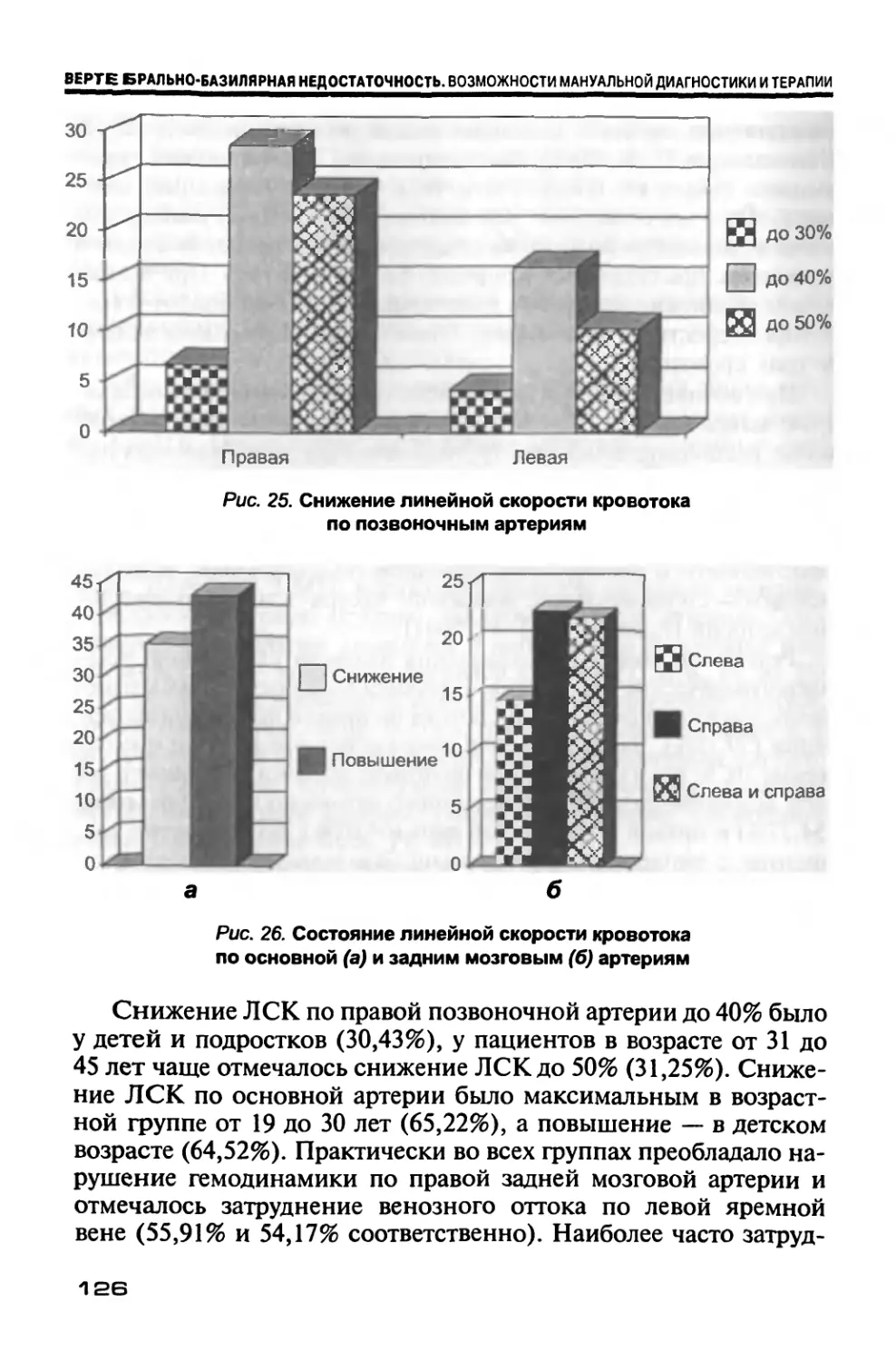

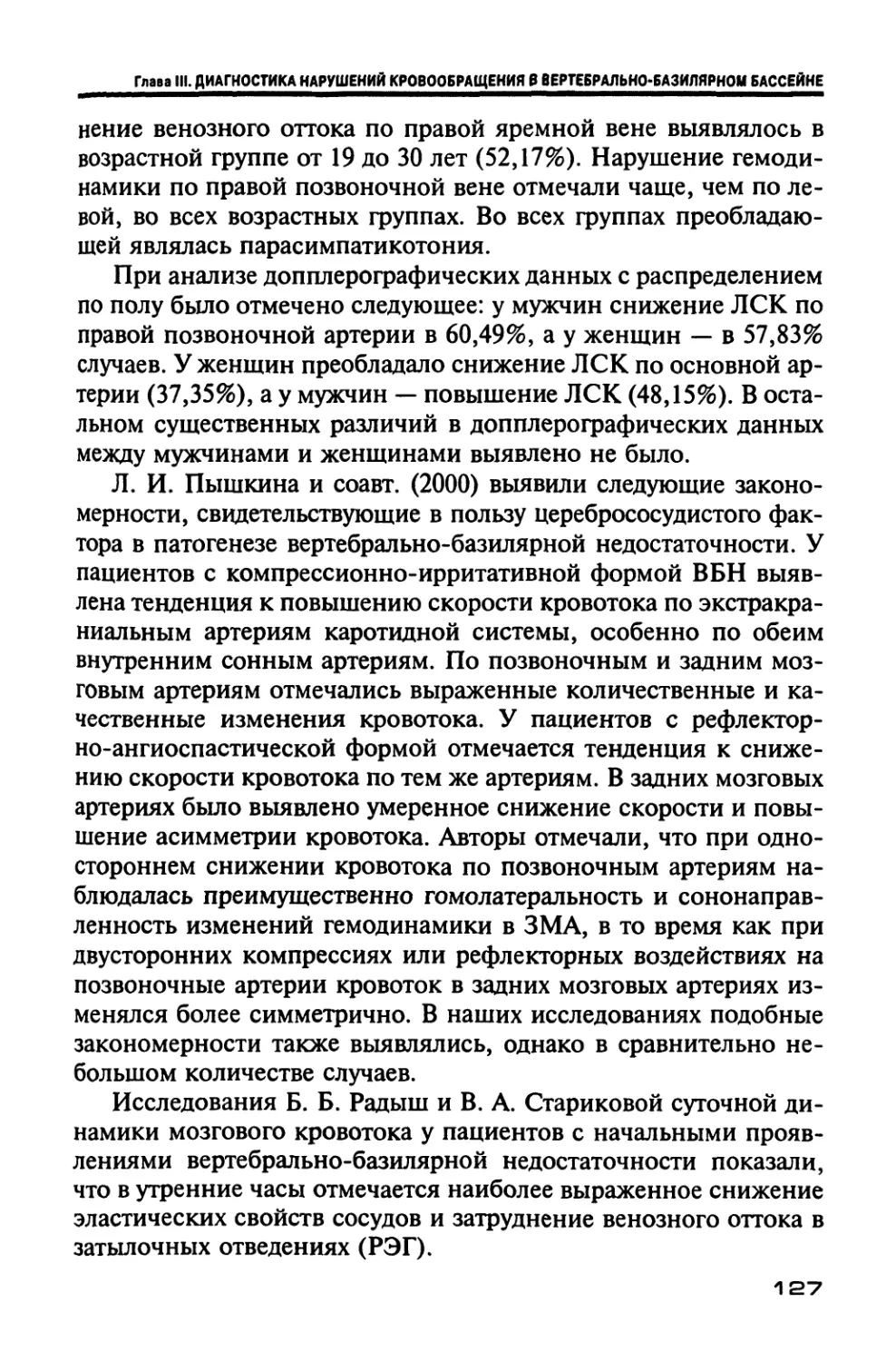

SIPS — (spina iliaca posterior superior) задневерхняя подвздошная

ость

Моим родителям

Надежде Александровне

и Валерию Павловичу

Новосельцевым

посвящаю

ВВЕДЕНИЕ

Нарушения мозгового кровообращения — одна из самых ак-

туальных проблем неврологии. С каждым годом увеличивается

частота васкулярно-церебральных заболеваний мультифактор-

ного генеза. При этом мало учитываются ранние формы нару-

шений мозгового кровообращения [Ратнер А. Ю., 1983]. До по-

следнего времени считалось, что церебральная сосудистая пато-

логия — привилегия лиц среднего и пожилого возраста. Однако

у детей часто возникают разные гемодинамические нарушения,

проявляющиеся уже в раннем возрасте. Нарушения гемодина-

мики дают о себе знать и в критические периоды жизни: 3—4

года, 7—10 лет, 12—14 лет [Андрианов В. Л., Уханов А. В. и др.,

1999]. Данная работа посвящена изучению этиологии и патоге-

неза, а также возможностям мягкой мануальной коррекции хро-

нической недостаточности мозгового кровообращения в вертеб-

рально-базилярном бассейне (ВББ), клинически проявляющей-

ся головокружением, неустойчивостью и шаткостью походки,

головными болями, шумом в голове, снижением слуха, работо-

способности и памяти, изменениями в эмоционально-волевой

сфере, акинетико-ригидным синдромом.

Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН), по опре-

делению ВОЗ (1971), — это «обратимое нарушение функции

мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, пита-

емой позвоночными и базилярной артериями».

Изучение новых подходов в лечении вертебрально-базиляр-

ной недостаточности актуально не только по причине чрезвы-

чайной распространенности как среди детей, так и взрослых, но

и потому, что до 30% всех инсультов и около 70% транзиторных

ишемических атак (ТИА) приходятся на вертебрально-базиляр-

ный бассейн.

Причиной вертебрально-базилярной недостаточности может

быть поражение как интра-, так и экстракраниальных сосудов

(стеноз, окклюзия, тромбоз). В 65% случаев наблюдаются пора-

11

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ недостаточность, возможности мануальной диагностики и терапии

жения экстракраниальных отделов позвоночных артерий (изви-

тость, перегиб, компрессия) (Попелянский Я. Ю., 1981; Анто-

нов И. П., 1985; Nacadi В., Wery D., Bodson А., 1995].

Считается, что в патогенезе вертебрально-базилярной недо-

статочности значимую роль играют дегенеративно-дистрофиче-

ские изменения в шейном отделе позвоночника и патология

краниоцервикального перехода [Попелянский Я. Ю., 1989; Лоб-

зин С. В. и др., 2002]. Одним из возможных механизмов разви-

тия недостаточности кровообращения в вертебрально-базиляр-

ном бассейне является экстравазальная компрессия позвоноч-

ной артерии и раздражение шейных симпатических узлов, что в

свою очередь приводит к ирритации вазопрессорных мезодиэн-

цефальных отделов головного мозга, формируя порочный круг

клинических проявлений [Клочева Е. Г., 2004].

Этиология вертебрально-базилярной недостаточности мно-

гообразна, однако существенную роль в развитии и поддержа-

нии этой сосудистой патологии могут играть различные биоме-

ханические нарушения в организме. В настоящее время в лите-

ратуре недостаточно освещены вопросы связи церебральной

сосудистой патологии с нарушениями биомеханики организма

в целом. Наибольшие результаты при этом достигнуты в

установлении связи механики шейного отдела позвоночника с

нарушениями мозгового кровообращения в вертебрально-бази-

лярном бассейне [Ситель А. Б., 1998]. В то же время мало изуче-

на роль краниосакральной системы и фасций тела в формирова-

нии и поддержании хронической сосудистой недостаточности

мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассей-

не [Каплина С. П., 2000].

Для нас представляется достаточно важным попытаться ос-

мыслить возможные причины сосудистых нарушений в ВББ в

связи с нарушением биомеханического равновесия не только на

уровне шейного отдела позвоночника, но главным образом кра-

ниосакральной системы, костей таза и внутренних органов с по-

зиций специалиста-остеопата. До настоящего времени этому ас-

пекту патогенеза уделялось недостаточно внимания.

Для нормализации кровотока в ВББ применяются фармако-

логические и хирургические методы лечения. Возможность регу-

ляции патологических изменений в цепи взаимосвязанных раз-

вивающихся нарушений представляется сложной и порой под-

12

ВВЕДЕНИЕ

бор медикаментозных методов лечения требует длительного

времени, определенных денежных затрат и не приводит к желае-

мому позитивному результату [Клочева Е. Г., 2004]. Считается,

что хирургическое лечение показано при неблагоприятных резу-

льтатах медикаментозной терапии пациентов с поражением по-

звоночных артерий, особенно при значительно выраженном их

органическом поражении. Однако ученые и врачи-практики до

сих пор продолжают поиски четких показаний к хирургическому

лечению, критериев оптимальной хирургической тактики [Ор-

лов С. В., 1997]. В связи с этим использование мануальной тера-

пии и остеопатии представляется перспективным в коррекции и

ликвидации патологических проявлений, вызванных патобио-

механическими изменениями в позвоночнике, суставах, мышеч-

ном и связочном аппарате. Поскольку остеопатическое лечение

направлено на активацию внутренних защитных сил организма,

то перспективным является выявление начальных структураль-

ных нарушений, приводящих к вертебрально-базилярной недо-

статочности, и оказание помощи на ранних этапах формирова-

ния у пациентов компрессионно-ирритативного и рефлекторно-

го синдромов [Клочева Е. Г., 2004].

Эффективность мануальных лечебных приемов уже отмечена

отечественными авторами [Чокашвили В. Г., 1997; Ситель А. Б.,

1998; Каплина С. П., 2000; Жулев Н. М., 2001]. При этом учиты-

вается сложный характер кровообращения, в котором принимают

участие как экстра-, так и интракраниальные механизмы. Одна-

ко, несмотря на многолетний опыт мануального лечения синд-

рома вертебрально-базилярной недостаточности, следует отме-

тить, что возможности данного способа лечения пока не опреде-

лены в полном объеме.

Функциональная или органическая природа синдрома ВБН

влечет за собой и соответствующее лечение.

Таким образом, высокий удельный вес ВБН в структуре рас-

стройств мозгового кровообращения, недостаточная эффектив-

ность медикаментозного и хирургического лечения, а также не-

достаточное внимание к биомеханическому аспекту патогенеза

вертебрально-базилярной недостаточности обусловливают акту-

альность совершенствования техники биомеханической коррек-

ции ВБН с помощью методик мягкой мануальной терапии (ос-

теопатии).

Глава I.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Анатомо-физиологические

особенности шейного отдела позвоночника

и вертебрально-базилярной системы

Перед рассмотрением патогенеза и клиники вертебрально-бази-

лярной недостаточности целесообразно будет остановиться на

анатомо-функциональных взаимоотношениях различных струк-

тур шейного отдела позвоночника и позвоночных артерий.

Шейный отдел позвоночника

Принципиально различают верхний шейный уровень:

Со-С]—Сц и нижний шейный уровень: Сщ~Суп-

Шейный отдел позвоночника включает в себя 7 позвонков,

из которых атлант (Q) и аксис (Сц) являются атипичными. Тело

аксиса в верхней своей части имеет зубовидный отросток, вокруг

которого происходит ротация атланта (Q не имеет тела). Сустав-

ные поверхности атланта сочленяются с мыщелками затылочной

кости. Поперечные отростки атланта видоизменены и называ-

ются латеральными массами, которые хорошо пальпируются.

Пальпация остистого отростка Сц также не вызывает затрудне-

ний. Сустав между Сц и Сщ, а также все нижележащие шейные

суставы типичны. Фасетки позвонков расположены в плоскости

по направлению к глазам, поэтому ротационные движения в ти-

пичных шейных сегментах будут лучше в этой плоскости, чем в

горизонтальной. В среднем шейном отделе имеются унковертеб-

ральные суставы (суставы Люшка), которые обеспечивают ста-

бильность шеи и снижают вероятность выпячивания пульпозно-

14

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

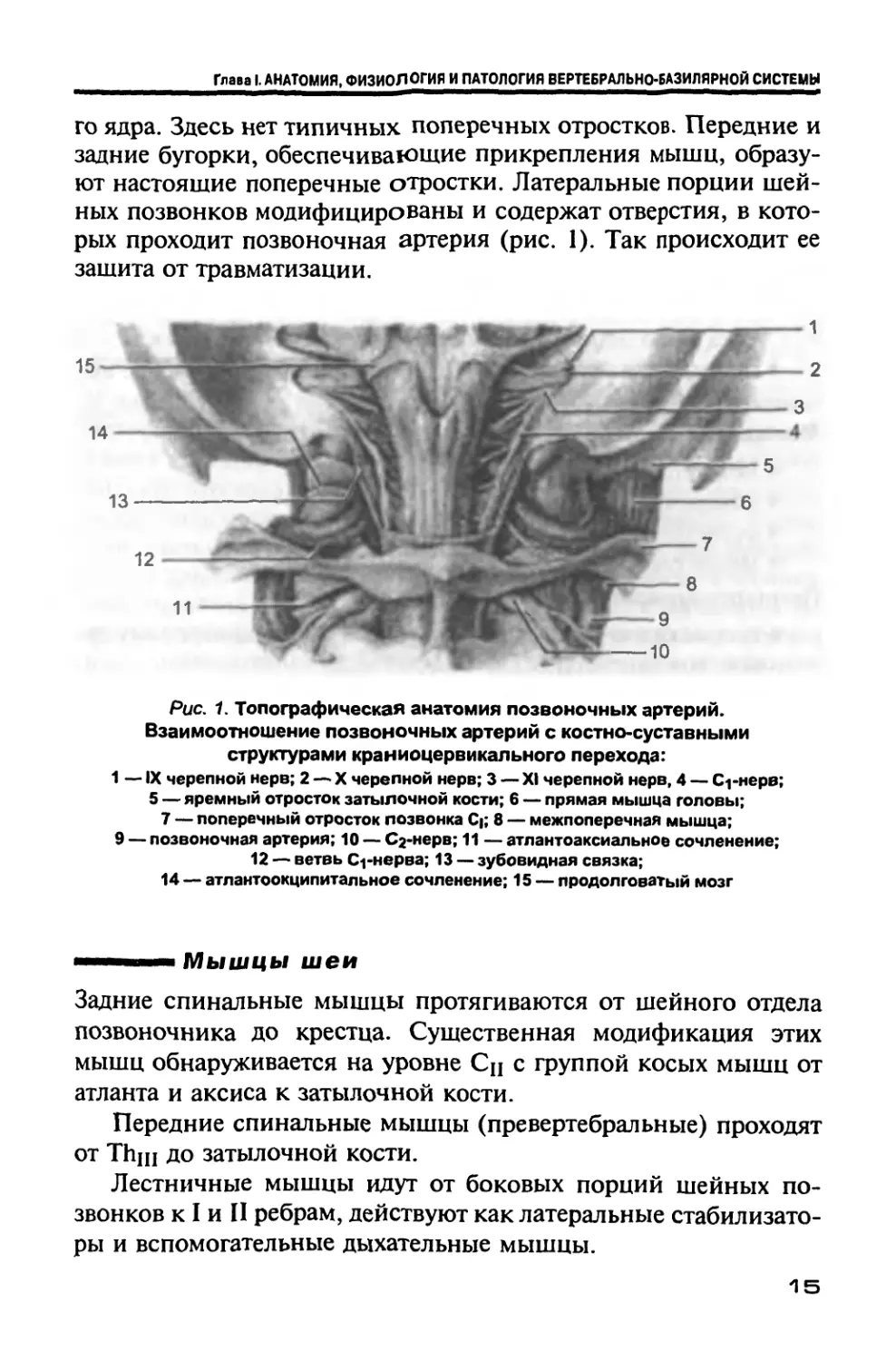

го ядра. Здесь нет типичных поперечных отростков. Передние и

задние бугорки, обеспечивающие прикрепления мышц, образу-

ют настоящие поперечные отростки. Латеральные порции шей-

ных позвонков модифицированы и содержат отверстия, в кото-

рых проходит позвоночная артерия (рис. 1). Так происходит ее

зашита от травматизации.

Рис. 1. Топографическая анатомия позвоночных артерий.

Взаимоотношение позвоночных артерий с костно-суставными

структурами краниоцервикального перехода:

1 — IX черепной нерв; 2 — X черепной нерв; 3 — XI черепной нерв, 4 — С^-нерв;

5 — яремный отросток затылочной кости; 6 — прямая мышца головы;

7 — поперечный отросток позвонка С|; 8 — межпоперечная мышца;

9 — позвоночная артерия; 10 — Сг-нерв; 11 — атлантоаксиальное сочленение;

12 — ветвь Сгнерва; 13 — зубовидная связка;

14 — атлантоокципитальное сочленение; 15 — продолговатый мозг

Мышцы шеи

Задние спинальные мышцы протягиваются от шейного отдела

позвоночника до крестца. Существенная модификация этих

мышц обнаруживается на уровне Си с группой косых мышц от

атланта и аксиса к затылочной кости.

Передние спинальные мышцы (превертебральные) проходят

от Thin До затылочной кости.

Лестничные мышцы идут от боковых порций шейных по-

звонков к I и II ребрам, действуют как латеральные стабилизато-

ры и вспомогательные дыхательные мышцы.

15

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Моноартикулярные верхние мышцы глубокого плана:

♦ малая задняя прямая: идет от Со до заднего бугорка Ci;

♦ большая задняя прямая: идет от Со до остистого отростка

Си;

♦ малая косая (верхняя косая): идет от Со до поперечного от-

ростка Cj;

♦ большая косая (нижняя косая): идет от поперечного отро-

стка С] до остистого отростка Сц;

♦ латеральная прямая: идет от югулярного апофиза Со до по-

перечного отростка Сп.

Моноартикулярные нижние мышцы глубокого плана:

♦ межпоперечные,

♦ поперечно-остистые,

♦ остисто-остистые,

♦ межостистые.

Полиартикулярные мышцы среднего плана:

♦ полуостистая мышца головы: идет от Со до поперечных от-

ростков Сщ-'Суп и Thj-Thv;

♦ длиннейшая мышца головы: идет от сосцевидного отростка

до Сщ-Суп и Thi~Thy;

♦ ременная мышца головы: идет от сосцевидного отростка Со

до Суц-Thiv;

♦ угловая мышца лопатки: идет от трех-четырех верхних

шейных позвонков до верхневнутреннего угла лопатки;

♦ длинная мышца головы: идет от базиона затылочной кости

до Cin-Cyi;

♦ длинная мышца шеи: дает три пучка от Сщ до ТИщ:

- опускающийся латеральный пучок (верхний косой): идет

от переднего бугорка Q до поперечных отростков Сц—Су;

- поднимающийся средний пучок (нижний косой): идет от

тела Thj—ТЬц-ТЬщ до Су—Cyj—Суц;

- медиальный пучок (вертикальный): идет от тел Cj—Суц

до тел Thj—ТИц—ТЬщ;

♦ лестничные мышцы: идут от Сщ—Су и Cf-Суц до I и

II ребер.

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Полиартикулярные мышцы поверхностной плоскости:

♦ грудиноключично-сосцевидная мышца: идет от сосцевид-

ного отростка затылочной кости до грудины и ключицы;

♦ трапециевидная мышца: идет от внутренней 1 /3 изогнутой

линии затылочной кости, верхней половины выйной связ-

ки, остистых отростков Cvn—Thf до ключицы, акромиона и

ости лопатки.

- Связки

В шейном отделе позвоночника особого внимания заслуживает

поперечный пучок крестообразной связки атланта (поперечная

связка атланта), обеспечивающий ротацию атланта вокруг зубо-

видного отростка аксиса. Передняя поверхность спинного мозга

лежит непосредственно кзади от поперечной связки. Разрыв

этой связки (или ее несостоятельность, например, при ревмато-

идном артрите) создает возможность прямого контакта зубовид-

ного отростка со спинным мозгом и приводит к серьезным не-

врологическим нарушениям. Помимо поперечной связки шейный

отдел позвоночника включает в себя обычные связки позвоноч-

ных суставов (передняя и задняя продольные связки, желтые

связки — стабилизаторы сгибания, межостистые связки, надо-

стистая связка, выйная связка, межпоперечные связки).

мммв Фасции шеи и их роль в биомеханике

На шее различают три фасции: поверхностную (fascia colli superfi-

cialis), среднюю, или собственную (fascia colli media s. propria), и

глубокую, или предпозвоночную (fascia colli profunda s. praeverteb-

ralis).

Поверхностная фасция шеи (fascia colli superficialis), или повер-

хностная пластинка собственной фасции шеи (lamina superficialis

fasciae colli propriae), лежит подкожно вокруг шеи, будучи при-

крыта в переднебоковых отделах подкожной мышцей шеи (pla-

tysma). Внизу эта фасция без заметных границ продолжается в

фасции груди, плеча и спины. В заднем отделе она фиксирована

у ligamentum nuchae, linea nuchae superior и protuberantia occipitalis

externa; в переднем, снизу — на ключице и на верхнепереднем

крае manubrium stemi и сверху — по linea mylohyoidea нижней че-

люсти, где выше она переходит в fascia parotideomasseterica и fas-

cia buccopharyngea. Поверхностная пластинка (lamina superficialis),

17

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

являясь продолжением фасций груди и спины, образует влагали-

ще для т. sternocleidomastoideus (SCM) и надподъязычных мышц

шеи, а также для поднижнечелюстной железы.

Fascia colli superficealis, расщепляясь, окружает подъязычную

кость, серединную группу мышц выше подъязычной кости

(mm. digastricus, stylohyoideus, styloglossus и mylohyoideus), подчелю-

стную железу, mtn. trapezius и sternocleidomastoideus. На последних

двух мышцах она выражена слабо. Между углом нижней челю-

сти и т. sternocleidomastoideus натянута хорошо выраженная часть

фасции, носящая название tractus angularis.

Поверхностная фасция соединяется с глубокой и средней

фасциями по наружному краю трапециевидной мышцы и со

средней на передней поверхности шеи. В задних отделах шеи

фасция окружает т. trapezius, достигая верхней выйной линии и

затылочного бугра.

Средняя, или собственная, фасция шеи (fascia colli media s. pro-

pria) или глубокая пластинка собственной фасции шеи (lamina

profunda fasciae colli propriae), находится позади предыдущей фас-

ции. Она представляет апоневротического строения пластинку,

натянутую в переднем отделе шеи между mm. omohyoidei обеих

сторон. Предтрахеальная пластинка, начинаясь от ключиц и ру-

коятки грудины, образует влагалище для подподъязычных мышц.

Верхний край ее прикрепляется к подъязычной кости, ниж-

ний — фиксирован у верхнезаднего края рукоятки грудины, на

ключицах, первых ребрах и апоневрозах обеих mm. subclavii. У

латеральных краев mm. omohyoidei средняя фасция шеи продол-

жается отдельными отростками на mm. scaleni и levatores scapulae,

а впереди срастается с поверхностной пластинкой фасции шеи.

Fascia colli media образует влагалища серединной группы мышц

ниже подъязычной кости (mm. stemohyoideus, stemothyreoideus,

thyreohyoideus и omohyoideus), сосудисто-нервного пучка на шее

(аа. carotis, v. jugularis interna, n. vagus) и щитовидной железы.

Над incisura jugularis, между средней и поверхностной фасци-

ями шеи, имеется выполненный клетчаткой и сосудами проме-

жуток, носящий название spatium (interaponeuroticum) suprastemale.

В этом промежутке различают два боковых углубления (recessus

laterales), вдающихся кзади и кнаружи от mm. stemocleidomastoidei.

Третий промежуток, находящийся между трахеей и средней фас-

цией шеи, носит название spatium praeviscerale. Средняя фасция

18

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

соединяется с поверхностной и глубокой фасциями, а также с

перифарингеальным апоневрозом.

Глубокая, или предпозвоночная, фасция шеи (fascia colli profun-

da s. praevertebralis) идет от основания черепа вниз и покрывает

глубокие мышцы шеи: mm. longi capitis et colli и mm. scaleni. Лате-

рально фасция переходит на лестничные мышцы. Трапециевид-

ная мышца прикрепляется к лопатке и является основным сое-

динением между головой, шеей и плечевым поясом. Спереди

шейные мышцы проходят от нижней челюсти к подъязычной

кости, грудине и ключице.

По сторонам она сращена с надкостницей поперечных отро-

стков позвонков; вверху доходит до основания черепа, фиксиру-

ясь здесь у tuberculum pharyngeum и по сторонам от него; внизу

продолжается в fascia endothoracica (после того, как осуществи-

лось ее прикрепление к диафрагме). Спереди фасция имеет свя-

зи с глоткой и пищеводом, с которыми соединяется прослойкой,

выполненной рыхлой клетчаткой (spatium retroviscerale). Она так-

же поддерживает шейные сплетения и шейные ганглии в своем

разделении.

Висцеральный футляр шеи отправляет кзади сагиттальные

перегородки Charpy, которые соединяют его с глубокой шейной

фасцией и, через ее посредство, с передними бугорками попе-

речных отростков.

Помимо описанных трех фасций шеи следует упомянуть еще

о подкожной фасции шеи (fascia superficialis). Эта фасция облека-

ет platysma', она слабо выражена.

Шейные фасции прочно связываются со стенками вен по-

средством соединительнотканных тканей, которые не позволя-

ют им сложиться при повреждении.

Поскольку фасция — важнейший элемент человеческого

тела, так как она поддерживает артерии, вены, лимфатические

сосуды и нервы, а также является перекрестком вегетативных

функций внутреннего равновесия тела [Caporossi R., 1996], то

особое внимание должно быть уделено именно фасциальным

подходам.

Вопрос значимости фасций в локальной и глобальной био-

механике человеческого тела достаточно обширен и сложен, по-

этому приведем наиболее важные положения, имеющие, глав-

ным образом, практическое значение.

19

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Фасциальная механика играет интегрирующую роль в функ-

ционировании тела. Локальная механика задействована во мно-

гих параметрах: поддержке и защите, напряжении, разделении,

амортизации давления. Роль поддержки осуществляется не толь-

ко внутри полостей, но и на периферии тела. Промежуточно,

между апоневрозами и связками, фасция поддерживает каждую

мышцу, а также сосудисто-нервные соединения. Обволакивая

сосуды, нервы, мышцы и суставы, она формирует также их свя-

зи, а периферически — точки фиксации костных структур, что

позволяет создать анатомическую целостность всех под держива-

ющих систем. Ни одна кость не имеет никакой самостоятельной

способности к действию: ее функции зависят исключительно от

соединения с другой костью и средств прикрепления, которые

согласовывают все соединения костных структур [Paoletti S.,

1998]. Функция поддержки варьирует соответственно рассмат-

риваемым зонам.

Анатомия фасции целиком соответствует локализации. Спо-

собность сухожилия к растяжению в сравнении с кожей 1:10,

т. е. в 10 раз выше. Все типы фасций из параллельных волокон

представлены на уровне кожи и направлены во все стороны.

Плотность коллагеновых волокон специфически соответствует

органу и инволюционирует с возрастом. Эластичность фасций

уменьшается на протяжении жизни. Отмечаются следы уплотне-

ния, укорочения, кальцификации там, где функция фасции ис-

пытывает стеснение. Отсюда преимущества фасциальной рабо-

ты с детьми, подростками [Frymann V., 1998]. Функция поддерж-

ки — доказательство отличной адаптации к различным стрессам.

Так, во время беременности растяжение матки очень значитель-

ное, с удлинением ее связок, отсюда боли. Матка не только рас-

тягивается, но, поднимаясь вверх, в брюшную полость, внедря-

ется на другое место, напрягая фасции брюшных стенок без от-

рывов. При болезненном стеснении и росте напряжения идет

реакция уплотнения и кальцификации. После родов состояние

матки окончательно нормализуется посредством ретракции,

чтобы обрести свой тонус и прежнюю эластичность. Таким об-

разом, можно считать, что фасция обладает «памятью».

Фасция — гарантия анатомической целостности структуры.

Без фасций различные органы не могли бы играть свою роль.

С другой стороны, артерия, лишенная фасции, легко сдавлива-

20

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

ется, отчего и происходят ненормальные изменения кровотока.

Мышца не может развить полную силу, если есть контрактура

или уплотнение фасции. При сокращении мышце нужна как

точка опоры в виде прикрепления к кости, так и поддержка ее

фасцией. Фасция не только точка фиксации, но и точка опо-

ры — только с ней мышца демонстрирует всю свою силу. Таким

образом, фасция контролирует реализацию движения и коорди-

нацию.

Известно, что все анатомические структуры разделены фас-

циями, чтобы сохранить их целостность. Сегментация сохраня-

ется и внутри органов. Наиболее представительна сегментация

легких, печени. Кстати, 30% состава печени — соединительная

ткань.

Выше упомянули о смягчающей роли фасций при ударах, со-

трясениях тканей. При травме тело сотрясается волнами, прони-

кающими внутрь с большим количеством энергии. При большой

интенсивности возможны значительные повреждения на уровне

различных структур или органов. В роли амортизаторов высту-

пают опять же фасции, они распределяют волны от толчков по

различным направлениям. Однако если интенсивность толчков

запороговая, соединительная ткань не может выполнить своей

роли и тогда повреждение приводит к фатальному исходу.

В практике мануального терапевта довольно часто встреча-

ются пациенты с «хлыстовой травмой», где повреждения фасций

представлены широко. Нарушение кровообращения в вертебра-

льно-базилярном бассейне часто является следствием поврежде-

ний фасций тела, изменяющих механику не только шейного от-

дела позвоночника, но и всего организма [Скоромец А. А., Но-

восельцев С. В., 2002].

Разнонаправленность фасциальных волокон способствует

рассредоточению энергии удара в разных направлениях, что

уменьшает ее интенсивность. Однако в некоторых случаях эта

энергия не может быть амортизирована и рассеяна. Например,

удар был очень сильным или он пришелся в зону, где уже есть

патологическое напряжение тканей. И тогда в сегменте происхо-

дят патологические изменения, соответственно меняется и его

функция.

Защитная функция фасций обусловлена наличием основной

субстанции, которая в свою очередь зависит от концентрации

21

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

протеоглицинов. Протеоглицины ответственны за вязкоэластич-

ные характеристики тканей, позволяющие им адаптироваться.

От соотношения основной субстанции и волокон зависят те

силы, которые действуют в тканях.

У некоторых пациентов фасции оказываются более широки-

ми, у других — менее широкими с плотным прилеганием мышц,

у третьих — нормальные. Поэтому каждый человек отвечает

по-разному на одну и ту же патологию, функционально сказыва-

ющуюся на общей работе организма.

Фасция, как структура, способна к некоторым автономным

движениям. Источник этого движения надо искать в эмбриоло-

гии [Barral J.-P., 1998]. Эмбриональное развитие не что иное, как

непрерывное движение на различных стадиях, заканчивающееся

конструированием человека. Сначала имеется 3 листка, интим-

но соединенных: эктобласт, мезобласт, эндобласт. Эти листки

претерпевают изменения, позволяющие сформировать скелет,

полости, органы. Каждый листок мигрирует и взаимопроникает

в соседний. И это непрерывное движение откладывается в «па-

мяти», которую можно обнаружить на уровне черепа, висцераль-

ных органов, фасций. За счет непрерывного движения облегча-

ется клеточный обмен, становится более динамичной механика

жидкостей.

По данным морфологических исследований отмечена разная

плотность фасций на разных участках тела человека. На уровне

шеи и туловища задние фасции более мощные, чем передние.

Морфологические различия соответствуют биомеханическим

характеристикам. Так, более плотные, устойчивые фасции осу-

ществляют статическую поддержку, участвуют в удерживании

позы.

Для удержания постурального баланса значение имеют фас-

ции ягодиц, люмбосакральные, илиотибиальный тракт и фасции

шеи. Чем больше фасция нагружается в работе, тем выше ее тен-

денция к укреплению коллагеновых волокон. Вероятнее всего,

эти фасции первыми реагируют на травму. В отличие от мышц,

наиболее эффективно участвующих в динамике, фасции более

заинтересованы в статике (удержании равновесия), что, конеч-

но, происходит с наименьшими затратами энергии. С механиче-

ской точки зрения, поверхностные фасции участвуют в постура-

льном балансе, а глубокие — в поддержке внутренних органов.

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Но, несмотря на это, думается, что фасции, прежде всего, пред-

назначены для удержания постурального баланса.

Анатомическое изучение соединительнотканных структур

четко показывает, что они непрерывно связаны от черепа до

стоп. Соединительнотканные кинематические цепи могут быть

наружными и внутренними, а также могут сообщаться друг с

другом.

Никогда не имеется полного перерыва на уровне фасций.

Гармоничным образом они только сменяют друг друга на неко-

торых костных ориентирах, чтобы улучшить контакт и увеличить

свое действие. Так как фасции имеют разнонаправленные во-

локна, цепи могут быть как вертикальными, так и косыми.

Роль соединительнотканных кинематических цепей касает-

ся, в основном, трех важных пунктов: передача, координация,

амортизация.

На локальном уровне всегда можно найти соединительно-

тканную цепь, передающую различные силы и натяжения. Одна-

ко тело в больших функциях всегда действует всем своим ансамб-

лем. Это определяет более распространенные цепи, интегрально

связывающие один конец тела с другим.

Здесь можно описать большое количество цепей, однако ана-

томическое рассмотрение фасций (направление волокон, тол-

щина и концентрация коллагеновых волокон) заставляет думать,

что имеются предпочтительные фасции, которые чаще участву-

ют в механике человеческого организма.

Рассмотрим несколько глобальных соединительнотканных

кинематических цепей, передача напряжения внутри которых

производится в направлении сверху вниз, снизу вверх, снаружи

кнутри, изнутри кнаружи [Paoletti S., 1998]. На уровне точек пе-

ресечения многие из этих цепей переходят на контралатераль-

ную сторону, так как работают, в основном, в косом направле-

нии, координируя одну сторону по отношению к другой. Эти

фасциальные цепочки хорошо функционируют как в восходя-

щем, так и в нисходящем направлениях.

Наибольший интерес представляют внутренние и менингеа-

льные соединительнотканные цепи.

23

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

--------Внутренние соединительнотканные связи

Периферическая соединительнотканная цепь — от промежности,

передается через поперечную фасцию или брюшину, останавли-

вается на уровне диафрагмы, следует за эндоторакальной фас-

цией, доходит до уровня лопаточного пояса и снова останавли-

вается. Далее идет по плевре, доходя до основания черепа.

Центральная соединительнотканная цепь — идет от диафраг-

мы. На этом уровне находится фасциально-абдоминальная сис-

тема поддержки внутренних органов, которая связана с тазовой

фасциальной системой. Цепь следует по перикарду, перифарин-

геальной фасции на уровне верхней грудной апертуры, соединя-

ется с глубокой и средней фасциями шеи, и часть нагрузок мо-

жет быть распределена на имеющиеся здесь костные опоры. За-

тем цепь останавливается на уровне подъязычной кости. На

этом уровне поверхностный шейный апоневроз может принять

на себя часть нагрузок. Затем через темпоромаксилярный и ин-

терптеригоидальный апоневрозы она доходит до основания че-

репа. Оттуда она продолжается до внутричерепной dura mater.

Смешанная соединительнотканная цепь — начинаясь от про-

межности, следует по пупочно-превезикальному апоневрозу,

прерывается на уровне пупка. В распределении нагрузки здесь

участвует поперечная фасция. Цепь может следовать по круглой

связке печени и затем по серповидной связке, прикрепляясь к

диафрагме. Оттуда следует либо в периферическую соединитель-

нотканную цепь, либо в центральную.

--------Менингеальные связи

Нижним полюсом прикрепления dura mater (посредством соеди-

нительнотканных структур) является копчик. На копчик могут

влиять апоневрозы промежности, взаимоотношения с лонными

костями, крестцом. Затем твердая мозговая оболочка продолжа-

ется вверх в позвоночном канале, где имеет множество точек со-

прикосновения.

Внутренний путь с общей задней связкой вдоль позвоночни-

ка: две основные точки соприкосновения — связки копчика и

прикрепления на уровне Сц, Сщ.

Латерально позвоночная dura mater образует с обеих сторон

менингеальные выросты, которые сопровождают спинномозго-

вые корешки. На этом уровне она имеет твердые прикрепления

24

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

к позвонкам, их столько, сколько корешков. Это позволяет пре-

дупредить слишком большое растяжение корешков спинного

мозга. Затем менингеальная цепь переходит в черепную коробку

через большое затылочное отверстие, вокруг которого также

имеются плотные прикрепления. Внутри черепа эта цепь пре-

вращается в сферу, которая прикрепляется по всей окружности

черепа. Здесь имеются две важные перегородки: намет мозжечка

и серп мозга. На основании черепа dura mater продолжается во-

круг черепных нервов, а на своде черепа — с эпикраниальными

апоневрозами через внутрикостные каналы.

Соединительнотканные связи передают движение через все

тело, однако в них возможны повреждения, которые могут нару-

шить локальную и глобальную биомеханику организма. Чтобы

нарушения не передавались автоматически вдоль всей цепи, су-

ществуют точки амортизации, т. е. точки, на которые чаще всего

приходится нагрузка. Это такие места конвергенции, как: таз,

диафрагма, плечевой пояс, подъязычная кость, атланто-окципи-

тальный сустав.

Таз осуществляет связи между нижними конечностями и ту-

ловищем с одной стороны, и с брюшиной — с другой стороны.

На этом уровне восходящие и нисходящие влияния идут в попе-

речном направлении внутренней соединительнотканной кине-

матической цепи.

Грудобрюшная диафрагма, помимо своей дыхательной

функции, герметически отделяет брюшную полость от грудной.

Диафрагма непрерывно реализует постоянный динамизм орга-

нов, поддерживает гемодинамику и респираторную функцию.

Мышечная часть диафрагмы поддерживает внутреннюю окруж-

ность грудной полости и представляет собой наиболее мобиль-

ную часть диафрагмы. Эта часть не фиксирована, хотя очень

функциональна. Центральная часть диафрагмы представлена су-

хожильным центром, который в свою очередь поддерживается

перикардом, создавая точку фиксации. Поддержка внутренних

органов условна и, когда диафрагма ослабевает, она подается

вниз и вперед. Движение диафрагмы зависит также от ребер и

брюшной полости. При смещении диафрагмы диафрагмальный

нерв следует за ней с многочисленными коллатералями: к тиму-

су, перикарду, париетальной плевре, верхней и нижней полым

венам, капсуле Глиссона. Кроме того, он посылает веточку к

25

ВЕРТЕЕРАЛЬНО-ЕАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

звездчатому узлу; если к этому прибавить анастомозы с подклю-

чичным нервом, X и XII парами черепно-мозговых нервов, с

симпатическим шейным нервом, легко понять его значение и

роль в патологии плечевого пояса и шеи. Итак, диафрагма —

значительная точка, амортизирующая механические, травмати-

ческие сдавления, передаваемые фасциями.

Плечевой пояс. Все внутренние и наружные фасции кон-

вергируют и прикрепляются к плечевому поясу. Эта зона испы-

тывает влияния, идущие снизу и сверху. Огромную роль играет

здесь грудинно-ключичная часть, где часто отмечаются пораже-

ния атланто-окципитального сустава. При тяжелых нагрузках

натяжения могут передаваться на основание черепа и затем,

внутрь черепа. Чтобы этого не происходило, на верхней части

цепи располагается подъязычная кость, которая подвешена на

мышечно-фасциальных структурах и плавает во всех плоскостях

пространства. Она имеет связи с нижней челюстью, сосцевид-

ными и шиловидными отростками, щитовидным хрящом и ло-

паткой. Подъязычная кость амортизирует и распределяет на-

грузки центральной цепи спереди и сбоку — через шейный апо-

невроз, сзади к височной кости через т. digastricus, т. styloglossus,

т. stylohyoideus, т. stylopharyngeus, т. levator veil palatini, lig. stylo-

mandibularum и lig. stylohyoideum.

Атланто-окципитальный сустав. На этом уровне череп

имеет точку опоры. Здесь меняют друг друга интракраниальные

цепи и дуральные цепи позвоночника. Это зона чрезмерных на-

грузок, что подтверждает множество мышц, окружающих и кон-

тролирующих ее. Мышцы постоянно адаптируют эту зону ко

всем вариантам натяжения с целью максимальной защиты. Все

фасции интегрируются вокруг сустава, он представляет собой

первый нисходящий амортизатор и последний восходящий до

перехода в череп, где имеются мембраны взаимного натяжения,

которые также могут принять на себя достаточную дозу энергии.

На помощь мембранам призвана ликворная система.

Итак, гипернагрузка на шейно-затылочный шарнир объяс-

няет, почему так часто здесь имеется ограничение подвижности.

Следует отметить, что наиболее частой причиной возникнове-

ния вертебрально-базилярной недостаточности является иска-

жение движений именно в этом суставе, с влиянием на позво-

ночную артерию, которая входит в череп. Можно утверждать,

26

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

что здесь редко не бывает ограничений, и первые функциональ-

ные нарушения появляются в родах.

Можно описать нескончаемое множество цепей, но практи-

чески дисторсии следуют по вышеупомянутым цепям, которые

являются наиболее важными.

Источником поражения могут быть многочисленные факто-

ры (аварии, падения на копчик, травмы мягких тканей, рубцы,

воспаления, стресс). Поврежденные цепи вовлекают в процесс и

другие цепи. Таким образом, источник повреждения может на-

ходиться на нижней конечности, а патологические влияния при-

ходятся на шейно-затылочный сустав.

Биомеханические нарушения на уровне сфенобазилярного

симфиза передаются по глубокому шейному апоневрозу, по апо-

неврозу лестничных мышц до плечевого пояса и оттуда на верх-

ние конечности или верхнегрудной отдел.

Восходящие повреждения часты там, где идет непрерывное

преодоление силы тяжести и поддержка органов претерпевает

тракцию вниз. Поражения поднимаются по довольно длинному

пути и могут выглядеть следующим образом: при вывихе на

уровне голеностопного сустава тракция наружной фасции голе-

ни может повлиять на головку малоберцовой кости или наруж-

ную часть колена, при этом может возникнуть боль. Далее воз-

никает нарушение на уровне бедра с проникновением в малый

таз по грушевидной фасции. Оттуда по тораколюмбальному апо-

неврозу проводится до плеча или до шейного отдела и черепа.

Другой пример, повреждение копчика затрагивает спинномозго-

вую dura mater и доходит до внутрикраниальных мембран. Пора-

жение на уровне брюшины передается на внутренние органы,

диафрагму, затем через плевральную систему к внутригрудной

фасции, далее к плечевому поясу и заканчивается на уровне шеи

и черепа. Примеры эти, встречающиеся много раз, кажутся бо-

лее теоретическими, чем реальными, но это так.

Вертебрально-базилярная система

» кровообращения

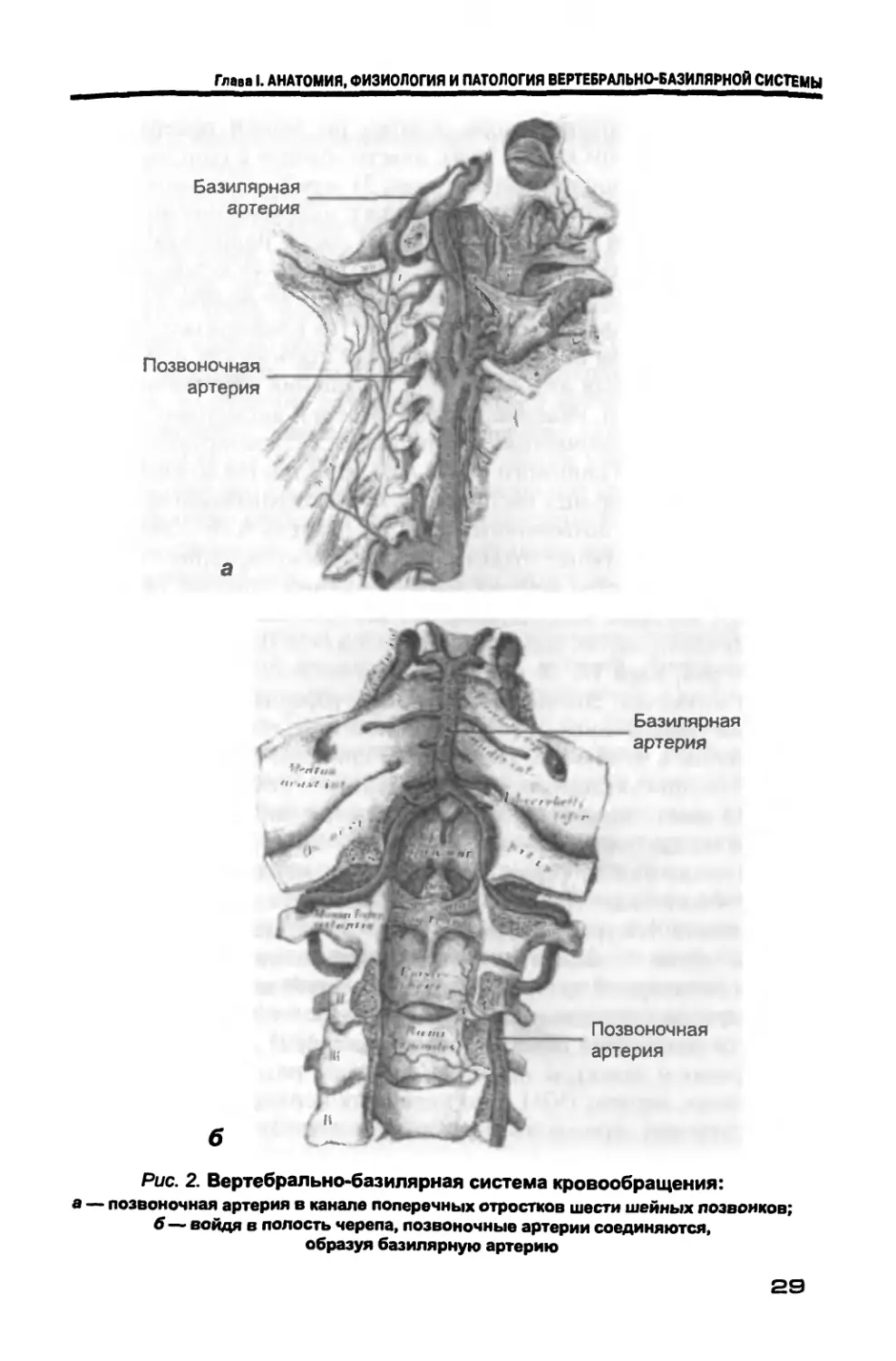

Позвоночная артерия, a. vertebralis (рис. 2, а), наиболее значите-

льная из ветвей подключичной артерии, отходит от ее верхней

полуокружности на уровне VII шейного позвонка. В 70% случаев

левая позвоночная артерия шире правой в 1,5—2 раза. Левая по-

27

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

звоночная артерия поднимается выше, уходит дальше внутрь и

кзади, чем правая. У позвоночной артерии различают 4 части:

между передней лестничной мышцей и длинной мышцей шеи

располагается ее предпозвоночная часть, pars prevertebralis.

Далее позвоночная артерия направляется к VI шейному позвон-

ку — это ее поперечноотростковая (шейная) часть, pars

transversaria (cervicalis), затем проходит вверх через поперечные

отверстия VI—И шейных позвонков. На этом уровне позвоноч-

ная артерия латерально соотносится с веной, сзади — с синувер-

тебральным нервом и межпоперечными мышцами. Сверху по-

звоночная артерия скрыта латеральной окципитально-атлант-

ной связкой и мышцами, прикрепляющимися к поперечному

отростку I шейного позвонка [Barral J.-P., 1997]. Выйдя из попе-

речного отверстия II шейного позвонка, позвоночная артерия

поворачивает латерально и следующий участок — это атланто-

вая часть, pars atlantica. Проходя вблизи атлантоаксиального су-

става, позвоночная артерия в отдельных случаях может быть рас-

положена в его капсуле. Такая близость артерии к атлантоаксиа-

льному суставу, когда общее фасциальное влагалище сосудисто-

нервного пучка позвоночной артерии прилегает к наружному

слою его капсулы, способствует экстравазальной компрессии

артерии при движениях в этом суставе [Зайцева Р. Л., 1969].

Пройдя через отверстие в поперечном отростке атланта, a. ver-

tebralis огибает сзади его верхнюю суставную ямку (поверх-

ность), прободает заднюю атлантозатылочную мембрану, а затем

и твердую оболочку спинного мозга (в позвоночном канале) и

через большое затылочное отверстие вступает в полость чере-

па — здесь начинается ее внутричерепная часть, pars intracra-

nialis (рис. 2, б). На уровне нижней части моста головного мозга

эта артерия соединяется с аналогичной артерией противополож-

ной стороны, образуя базилярную артерию. От второй, попереч-

ноотростковой, части позвоночной артерии отходят спинномоз-

говые (корешковые) ветви, rr. spinales (radiculares), проникающие

через межпозвоночные отверстия к спинному мозгу, и мышечные

ветви, rr. musculares, к глубоким мышцам шеи. Все остальные

ветви отделяются от последней, внутричерепной, части: 1) перед-

няя менингеальная ветвь, г. meningeus anterior, и задняя менингеаль-

ная ветвь, г. meningeus posterior (менингеальные ветви, rr. meningei);

2) задняя спинномозговая артерия, a. spinalis posterior, огибает

28

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Рис. 2. Вертебрально-базилярная система кровообращения:

а — позвоночная артерия в канале поперечных отростков шести шейных позвонков;

б— войдя в полость черепа, позвоночные артерии соединяются,

образуя базилярную артерию

29

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

снаружи продолговатый мозг, а затем по задней поверхности

спинного мозга спускается вниз, анастомозируя с одноименной

артерией противоположной стороны; 3) передняя спинномозговая

артерия, a. spinalis anterior, соединяется с одноименной артерией

противоположной стороны в непарный сосуд, направляющийся

вниз вглубине передней щели спинного мозга; 4) задняя нижняя

мозжечковая артерия (правая и левая), a. inferior posterior cerebelli,

обогнув продолговатый мозг, разветвляется в задненижних отде-

лах мозжечка. При ишемии ее возникает статическая и динами-

ческая мозжечковая атаксия в виде ощущения неустойчивости,

шаткости походки, падение в позе Ромберга, дисметрия. Задние

и передние спинномозговые артерии васкуляризируют четыре

верхних сегмента спинного мозга, чем объясняется возможность

появления спинальных расстройств при экстравазальной комп-

рессии одной из позвоночных артерий [Ситель А. Б., 2001].

Интракраниальные отделы позвоночных артерий отдают

большое количество мелких парамедианных артерий (аа. sulci

bulbaris), которые васкуляризируют вентральные и боковые от-

делы продолговатого мозга, где расположены корешок тройнич-

ного нерва, ядра IX—X пар черепно-мозговых нервов, нижняя

ножка мозжечка, спиноталамический, руброспинальный и оли-

вомозжечковый пути. При возникновении гемодинамических

нарушений в этой зоне, развивается синдром Валленберга—За-

харченко, при ухудшении васкуляризации — гемикрания с гипе-

стезией одной половины лица и слабостью мимической муску-

латуры на другой [Скоромец А. А. и др., 1998].

Базилярная артерия (a. basilaris) — непарный сосуд дли-

ной 3—4 см и диаметром 4—5 мм, располагается в базилярной бо-

розде моста. На уровне переднего края моста делится на две ко-

нечные ветви — задние правую и левую мозговые артерии. От

ствола базилярной артерии отходят: 1) передняя нижняя мозжеч-

ковая артерия (правая и левая), a. inferior anterior cerebelli, развет-

вляются на нижней поверхности мозжечка; 2) артерия лабирин-

та (правая и левая), a. labyrinthi, проходят рядом с преддверно-

улитковым нервом (VIII пара черепных нервов) через внутрен-

ний слуховой проход к внутреннему уху; 3) артерии моста,

аа. pontis (ветви к мосту); 4) среднемозговые артерии, аа. mesencep-

halicae (ветви к среднему мозгу); 5) верхняя мозжечковая артерия

зо

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

(правая и левая), a. superior cerebelli, разветвляются в верхних от-

делах мозжечка.

Задняя мозговая артерия (a. cerebri posterior) огибает нож-

ку мозга, разветвляется на нижней поверхности височной и за-

тылочной долей полушария большого мозга, отдает корковые и

центральные ветви. Глубокие ветви задней мозговой артерии,

проникая через продырявленное вещество, тремя группами

снабжают кровью большую часть зрительного бугра и гипотала-

мическую область. В заднюю мозговую артерию впадает a. com-

municans posterior (от внутренней сонной артерии), в результате

чего образуется артериальный (виллизиев) круг большого мозга,

circulus arteriosus cerebri. В его образовании участвуют правая и

левая задние мозговые артерии, замыкающие артериальный круг

сзади. Заднюю мозговую артерию с внутренней сонной с каждой

стороны соединяет задняя соединительная артерия. Переднюю

часть артериального круга большого мозга замыкает передняя

соединительная артерия, расположенная между правой и левой

передними мозговыми артериями, отходящими соответственно

от правой и левой внутренних сонных артерий. Артериальный

круг большого мозга расположен на его основании в подпаутин-

ном пространстве. Он охватывает спереди и с боков зрительный

перекрест, задние соединительные артерии лежат по бокам от

гипоталамуса, задние мозговые артерии находятся впереди моста.

Поскольку в бассейне основной и задних мозговых артерий

располагается практически весь зрительный тракт и внутримоз-

говые отделы зрительного анализатора (верхние бугорки четве-

рохолмия, латеральное коленчатое тело, претекальная область и

17—19-е поля зрительной коры), то нарушение гемодинамики в

этих сосудах может привести к развитию заболеваний органов

зрения, таких как передняя ишемическая нейропатия зритель-

ного нерва, атрофия зрительного нерва, макулопатия, глаукома

[Шульпина Н. Б., 1986; Золотаревский А. В., 1987; Бишеле Н. А.,

1996].

Вегетативная иннервация

шейного отдела позвоночника

Шейный отдел симпатического ствола представлен тремя узла-

ми и соединяющими их межузловыми ветвями, которые распо-

лагаются на глубоких мышцах шеи позади предпозвоночной

31

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

пластинки шейной фасции. К шейным узлам преганглионарные

волокна подходят по межузловым ветвям грудного отдела сим-

патического ствола, куда они поступают от вегетативных ядер

латерального промежуточного (серого) вещества 8-го шейного и

шести-семи верхних грудных сегментов спинного мозга. В до-

бавление к эфферентным волокнам, маленькие афферентные

С-волокна идут рядом с симпатическими волокнами и соединя-

ются в верхнегрудном отделе спинного мозга. Таким образом,

проблемы на уровне верхнегрудного отдела позвоночника и вер-

хних конечностей могут иметь шейную этиологию.

Мозговые артерии окружены нервными волокнами, прихо-

дящими из верхнего и звездчатого ганглиев, ответвлениями от

I—VII шейных нервов, которые в медиальном и адвентициаль-

ном слоях формируют сплетения [Ратнер А. Ю., Шакуров Р. Ш.,

1967; Пфальтц Ц. Р., 1989]. Стимуляция периваскулярных нер-

вов вызывает спазм сосудов крупного диаметра, и тогда ведущее

значение в регуляции играют мелкие резистивные артерии, сте-

пень функциональной надежности которых не всегда однознач-

на [Одинак М. М., Дыскин Д. Е., 1997].

В зоне особого внимания в патогенезе вертебрально-бази-

лярной недостаточности находится шейногрудной (звездчатый)

узел, ganglion cervicothoracicum. Он лежит на уровне шейки I реб-

ра позади подключичной артерии, у места отхождения от нее по-

звоночной артерии. Узел образовался в результате слияния ниж-

него шейного узла с первым грудным узлом. Шейногрудной узел

уплощен в передне-заднем направлении, имеет неправильную

(звездчатую) форму, его поперечник в среднем составляет 8 мм.

От узла отходят следующие ветви: серые соединительные ветви;

несколько ветвей, образующих подключичное сплетение; неско-

лько ветвей присоединяются к блуждающему нерву и его ветвям,

а также к диафрагмальному нерву; позвоночный нерв и нижний

шейный сердечный нерв.

Позвоночный нерв (п. vertebralis) подходит к позвоночной ар-

терии и участвует в образовании симпатического позвоночного

сплетения (plexus vertebralis). Позвоночный нерв анастомозирует

с шейными спинномозговыми нервами, с частью черепных нер-

вов, с шейным симпатическим стволом и образует с позвоноч-

ной артерией и венами общее фасциальное влагалище. Почти

постоянно у места входа позвоночной артерии в отверстие попе-

эг

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

речного отростка Cyj по ходу позвоночного нерва обнаруживает-

ся небольшой позвоночный узел (ganglion vertebralis). Позвоноч-

ное сплетение иннервирует сосуды головного мозга и их оболо-

чек. В результате раздражения нервных веточек позвоночного

нерва тонически напряженными мышцами и патологически из-

мененными дисками происходит спазм сосудов, имеющих раз-

витые эластические мышечные волокна и богатую вегетативную

иннервацию. Вегетативная иннервация осуществляется из сис-

темы периартериального сплетения позвоночной артерии. Это,

прежде всего, сосуды внутреннего уха и сетчатки глаза [Си-

тель А. Б., 2001].

1.2. Патогенетические механизмы

формирования вертебрально-базилярной

недостаточности

Первые упоминания о недостаточности кровообращения в вер-

тебрально-базилярном бассейне относятся к 1925 году, когда

J. А. Вагге впервые сообщил о заболевании, которое было назва-

но «заднешейным симпатическим синдромом». Клиническими

симптомами заболевания являлись головная боль, головокруже-

ние, преходящие слуховые и зрительные нарушения. Сам

J. А. Вагге описывал этот синдром у больных с остеохондрозом и

деформирующим спондилезом шейного отдела позвоночника.

С того времени изучение вертебрально-базилярной недоста-

точности ведется по нескольким направлениям: патогенетиче-

ское обоснование влияния компрессионных факторов на позво-

ночную артерию [Lieou F., 1928; Bartschi-Rochaix W., 1957; Ko-

vacs A., 1956; Unterharnscheidt F., 1956; Верещагин H. B., 1964;

Kovacevic M. S., Jovanovic D., 1996; Kawaquchi T., Fugita B., 1997;

Попелянский Я. Ю., 1989], изучение клинических проявлений

вертебрально-базилярной недостаточности [Скоромец А. А.,

Скоромец Т. А., 1993; Семенова Е. С. и др., 1997; Machala W.,

Gazynski W., 1995], влияние вегетативной нервной системы на

кровоток в позвоночных артериях [Стыкан О. А., 1997; Голу-

бев Е. В., 1999], разработка традиционных и нетрадиционных

методов консервативной терапии [Щепина Т. П., 1988; Волчен-

ко В. В., 1999; Haynes М. J., 1996].

При изучении литературных источников, посвященных вер-

тебрально-базилярной недостаточности, отмечаются разнообра-

зз

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

зие названий и противоречивость их трактовок [Иванов Л. И.,

1981]. Причин для развития вертебрально-базилярной недоста-

точности много: остеохондроз позвоночника, атеросклероз, ано-

малии сосудов, травмы и др. [Верещагин Н. В., 1962; Лужец-

кая Т. А., 1964; Меламуд Э. Е. и др., 1973]. До настоящего време-

ни приоритет в патогенезе дисциркуляторных нарушений в

вертебрально-базилярном бассейне отдавался дегенеративно-

дистрофическим изменениям шейного отдела позвоночника

[Попелянский Я. Ю., 1989; Веселовский В. П., 1991]. При пора-

жении межпозвонковых дисков и их травматизации появляются

реактивные изменения в виде костных краевых разрастаний (ос-

теофитов). Прохождение позвоночной артерии и окружающего

ее симпатического нервного сплетения в канале поперечных от-

ростков шейных позвонков создает условия для компрессии и

ирритации сосудисто-нервного образования, особенно при дви-

жениях головой. Однако пока каротидными артериями поддер-

живается нормальный кровоток в задних соединительных арте-

риях, одно- и даже двусторонняя компрессия позвоночных арте-

рий может не вызывать инфаркта стволовых структур, тем не

менее ишемия возможна [Ратнер А. Ю., Шакуров Р. Ш., 1967;

Пфальтц Ц. Р., 1989]. Здесь интересно отметить, что, по сведе-

ниям О. В. Никогосовой (1990), дегенеративно-дистрофические

заболевания позвоночника в 60—70% случаев являются следст-

вием не диагностированной родовой травмы шейного отдела по-

звоночника и спинного мозга.

К другим этиологическим факторам вертебрально-базиляр-

ной недостаточности относятся: атероматоз позвоночных арте-

рий (артериальная гипертензия, злоупотребление табаком, диа-

бет, прием оральных контрацептивов и определенные типы

травмы могут привести к отрыву бляшки и ее миграции); атеро-

склероз, в основном на уровне отверстия позвоночной и под-

ключичной артерий; стеноз или тромбоз подключичной арте-

рии; дисплазия позвоночной артерии; форсированная манипу-

ляция шейного отдела позвоночника в разгибании и ротации

(может вызвать разрыв интимы или тромбоз артерии); эмболия

[Барраль Ж.-П., Кробьер А., 1999; Дамулин И. В., 2004].

По данным Н. В. Верещагина, В. А. Моргунова, Т. С. Булев-

ской (1997), наиболее часто гемодинамика ВББ нарушается в ре-

зультате атеросклеротических стенозов и тромбозов позвоноч-

34

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

ных артерий (46%), причем чаще всего поражаются проксималь-

ные отделы артерий.

К предрасполагающим факторам развития ВБН относят ар-

териальную гипертензию, последствия инфекционных заболева-

ний, а также механические факторы некоторых видов деятель-

ности (велосипед, бег трусцой, управление парусным судном,

роды, сильный продолжительный кашель), специфические по-

ложения шейно-затылочной области (йога, причесывание, по-

белка потолка). К примеру, положение — руки вверх, голова на-

зад — практически всегда компремирует подключичные артерии

в шейно-грудном переходе, что вызывает снижение кровотока в

позвоночных артериях.

По мнению Ж.-П. Барраля (1999), краниоцервикальная трав-

ма является более значимым фактором развития вертебраль-

но-базилярной недостаточности, чем принято думать. С таким

утверждением можно согласиться, если принять во внимание,

что многие пациенты не помнят травм в детском или подростко-

вом возрасте.

Снижение кровотока по позвоночным артериям может про-

исходить как при сдавлении артерии извне, так и за счет суже-

ния просвета артерии в результате атеросклероза. В месте суже-

ния может образоваться тромб, который перекроет просвет арте-

рии полностью и остановит кровоток [Филимонов Б. А., 2002].

При закупорке позвоночной артерии, как правило, развивается

закупорка и задней мозжечковой артерии, приводящая к клино-

видной ишемии или инфаркту латеральной части продолговато-

го мозга [Булеца Б. А., 1990; Виленский Б. С., 1999].

Повышение внутричерепного венозного давления или резкое

снижение общего артериального давления, отек мозга, аноксия

и ряд других факторов вызывают сужение участков позвоночных

артерий перед входом их в череп, независимо от места раздраже-

ния [Мчедлишвили Г. И., 1977]. По данным А. А. Скоромца и

соавт. (1998), при подъеме артериального давления в вертебраль-

но-базилярной системе выше 180 мм рт. ст. происходит вазоди-

латация сосудов с резким увеличением проницаемости сосуди-

стой стенки и образованием микрогеморрагий в окружающих

тканях. Способствующими факторами являются инфекции,

прием салицилатов, алкоголя и др.

35

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Известно также, что атеросклеротическое поражение позво-

ночной артерии в сочетании с артериальной гипертонией могут

приводить к инфаркту лабиринта.

Уменьшение кровотока в позвоночной артерии может прои-

зойти и в случае некорректного проведения манипуляции на

шейном отделе, включающей ротацию и разгибание шеи. При

ротации шеи снижается просвет позвоночной артерии на сто-

роне, противоположной ротации. При максимальной ротации

снижается просвет и сонной артерии. Ротация в сочетании с раз-

гибанием шеи уменьшает выход контралатеральной позвоноч-

ной артерии примерно на 30%. В норме это вызывает автомати-

ческий компенсаторный кровоток в одноименной позвоночной

артерии. Такая компенсация легко выполнима в отсутствие

травмы или артроза. Ситуация значительно усложняется, если

пациент страдает артрозом и аномальным мышечно-связочным

напряжением [Barral J.-P., Croibier А., 1999].

Влияние вегетативной нервной системы на формирование

вертебрально-базилярной недостаточности до сих пор остается

дискуссионным. Однако большинство авторов [Исмаги-

лов М. Ф., Веселовский В. П., Богданов Э. И., 1996; Пугов-

кин А. П., Сорокоумов В. А., 1997] считают, что нейрогенные

влияния существенным образом изменяют величину мозгового

кровотока. Причем именно незначительное и хроническое раз-

дражение позвоночного нерва и периартериального симпатиче-

ского сплетения позвоночной артерии приводит к выраженным

изменениям тонуса брахиоцефальных и кардиальных сосудов,

дистрофическим изменениям в миокарде и мышцах шеи [Гор-

дон И. Б., 1994]. Спазм сосудов внутреннего уха приводит к раз-

витию кохлеовестибулярных нарушений, а спазм сосудов сетчат-

ки глаза — к зрительным расстройствам [Ситель А. Б., 2001].

В зависимости от того, происходит ли спазм артерии вследст-

вие раздражения афферентных волокон позвоночного нерва

(сплетения) или вследствие рефлекторного ответа на раздраже-

ние афферентных структур, позвоночная артерия может проя-i

вить свою клиническую несостоятельность в двух формах [Весе-

ловский В. П., 1991]:

а) в компрессионно-ирритативной форме;

б) в форме рефлекторного ангиоспастического синдрома.

36

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Компрессионно-ирритативная форма синдрома возникает

при непосредственной механической компрессии позвоночной

артерии. Имеет место раздражение ее эфферентных симпатиче-

ских образований с нарушением вертебрально-базилярного кро-

вотока и ишемией мозговых структур.

Компремироваться позвоночная артерия может на разных

уровнях и по разным механизмам, которые необходимо опреде-

лять с учетом клинических и рентгенологических данных.

1. До вхождения ее в канал поперечных отростков. Чаще при-

чиной компрессии здесь служит спазмированная лестнич-

ная мышца. Это наблюдается при аномалии отхождения

позвоночной артерии от подключичной (первая начинает-

ся от задней стенки подключичной). Весь этот комплекс

анатомических особенностей и клинических проявлений

составляет сущность синдрома Паурса.

2. В канале поперечных отростков. Чаще всего это имеет мес-

то при увеличении и деформации крючковидных отрост-

ков, направленных латерально и оказывающих давление

на медиальную стенку артерии: при подвывихах по Кова-

чу, когда передний верхний угол верхнего суставного от-

ростка, соскользнувшего вперед позвонка, оказывает дав-

ление на заднюю стенку артерии; подобное действие на

артерию оказывают суставные отростки при наличии пе-

редних их разрастаний вследствие спондилоартроза; в ред-

ких случаях артерия деформируется за счет грыжи диска,

«прорывающейся» иногда через унковертебральный сустав.

Многие исследователи [Веселовский В. П., 1991; Скоро-

мец А. А., 1993; Яхно Н. Н., Парфенов В. А., 2000] считают этот

отрезок наиболее значимым для клинических проявлений вер-

тебрально-базилярной недостаточности. По данным В. С. Гой-

денко, А. Б. Сителя, В. П. Галанова, И. В. Руденко (1988), на

этом отрезке, при наклоне головы в противоположную сторону,

позвоночная артерия может быть сдавлена латеральными остео-

фитами длиной более 1,5 мм, которые хорошо прослеживаются

на прямой проекции спондилограммы шейного отдела позво-

ночника. Врожденное сужение отверстий канала в поперечных

отростках до 4x4 мм, по данным исследований, проведенных в

Центре мануальной терапии (Москва, 1999), могут быть причи-

ной развития клинических проявлений ВБН в до 20% случаев, в

37

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

редких случаях — латеральной межпозвонковой грыжи. При ги-

перлордотическом варианте развития шейного отдела позвоноч-

ника, который встречается в 6—8% случаев [Попелянский Я. Ю.,

1989; Веселовский В. П., 1991; Лиев А. А., 2000], компрессия по-

звоночной артерии может быть обусловлена разгибательным

подвывихом по Ковачу.

3. В месте выхода из канала поперечных отростков позво-

ночная артерия компремируется: при аномалиях верхних

шейных позвонков — над верхним краем дуги атланта, где

бороздка для артерии может оказаться слишком глубокой

или даже превращенной в костный канал (аномалия Ким-

мерле); возможно и прижатие артерии к суставу С]—Сц

спазмированной нижней косой мышцей головы. Это

единственный участок в «канале» позвоночной артерии,

где она сзади не прикрыта суставными отростками и где ее

можно пальпировать.

Начальный отрезок позвоночной артерии между позвонками

Си-С[ извитый, отклоняется кзади и наружу на 45°, образуя вы-

пуклую кнаружи дугу с двумя резервными петлями, благодаря

которым при поворотах головы в сторону не должно происхо-

дить нарушений кровотока. Из-за извитости позвоночных арте-

рий в них значительно уменьшается пульсовая волна и достига-

ется равномерность тока крови. Являясь как бы амортизаторами,

извитости позвоночных артерий предохраняют внутримозговые

сосуды от чрезмерных нагрузок. Однако, по нашим данным,

именно в отрезке Cj—Сц наиболее часто встречаются перегибы и

гипоплазия одной из позвоночных артерий в результате ее избы-

точного удлинения, что в 15% случаев является причиной кли-

нических проявлений ВБН [Ситель А. Б., Тетерина Е. Б., 2003].

Сзади в отрезке Сц—С[ позвоночная артерия прикрыта ниж-

ней косой мышцей головы и хорошо прощупывается у людей с

удлиненной шеей [Нефедов А. Ю., Ситель А. Б., Убрятов В. Б.,

1999]. Позвоночную артерию на этом отрезке сопровождают

три венозных ствола, расположенных медиально и кзади, перед-

няя ветвь нерва Сц и собственное периартериальное нервное

сплетение. Все эти образования пронизаны соединительноткан-

ными волокнами, тесно связанными с позвоночной артерией,

помещены в фиброзную оболочку и проходят вблизи от атлан-

то-аксиального сустава, а в отдельных случаях расположены в

за

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

его капсуле [Зайцева Р. Л., 1969]. Такая близость позвоночной

артерии к атланто-аксиальному суставу, когда общее фасциаль-

ное влагалище сосудисто-нервного пучка прилегает к наружно-

му слою его капсулы, способствует экстравазальной компрессии

артерии при боковом наклоне или ротации зуба Сц. Это влечет

за собой уменьшение кровотока в одной из ПА. У здоровых лю-

дей при хорошей компенсации кровотока из другой ПА или из

бассейна внутренних сонных артерий эта ситуация является тре-

нирующим фактором, а у больных вызывает симптомы ишемии

головного мозга. Инсульт при компрессии позвоночной артерии

на уровне Сц—Ci назван «bow hunter’s stroke» — инсульт лучника

[Takahashi I., Kaneko К., Asaoka К., 1994; Shinohara N., Kohno K.,

Takeda S., Ohta S., Sakaki S., 1998].

Клинические проявления ВБН и развитие ротационной ок-

клюзии ПА в таких случаях чаще встречаются при наличии дру-

гих отягчающих факторов: несостоятельности виллизиева круга,

утолщении атлантоокципитальной мембраны, врожденном уве-

личении длины зуба аксиса до 8—10 мм, растяжении поперечной

связки атланта, чаще после травмы черепа [Ситель А. Б., Тетери-

на Е. Б., 2003]. Добавочным патологическим фактором является

фиброзная ткань, окружающая позвоночную артерию, которая

при различных патологических состояниях подвергается уплот-

нению и является причиной фиксации ПА к костным и связоч-

ным структурам, вызывая клинические проявления ВБН [Mat-

suyama Т., Morimoto Т., Sakaki Т., 1999; Новосельцев С. В., 2004].

О значении аномалии Киммерле в литературных источниках

содержатся противоречивые сведения. Одни исследователи счи-

тают, что аномалия Киммерле может способствовать развитию

ВБН [Скоромец А. А., Тиссен Т. Г., Панюшкин А. И., Скоромец

Т. А., 1998]. В своей исследовательской работе М. А. Бахтадзе

(2002) приводит данные, которые показывают, что эта аномалия

клинического значения не имеет.

В наших исследованиях у пациентов с ВБН аномалия Ким-

мерле встречалась в 25% случаев [Новосельцев С. В., 2004]. Сам

факт наличия этой аномалии не может расцениваться как про-

тивопоказание для проведения мануальной терапии, в частности

остеопатической коррекции. Однако мануальная тактика веде-

ния пациента с аномалией Киммерле имеет характерные отли-

чительные особенности, с которыми нельзя не считаться.

39

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИТЕРАПИ1

Среди других аномалий развития, имеющих патогенетиче^

ское значение для ВБН, следует отметить платибазию. При

крайних случаях платибазии миндалины мозжечка и задняя

часть продолговатого мозга перемещаются в большое затылоч-

ное отверстие, вызывая компрессию позвоночной и основной

артерий, а каудальные черепные нервы перегибаются и сдавли-J

ваются на своем пути из задней черепной ямки [Ганнушки-

на И. В., 1995; Одинак М. М., Дыскин Д. Е., 1997]. Платибазия

может встречаться при злокачественных образованиях, болезни

Педжета, рахите, гипопаратиреоидизме [Ганнушкина И. В.,

1995].

К другим причинам механической компрессии позвоночной

артерии J.-P. Barral (1999) относит:

♦ неправильное формирование затылочно-шейного соедине-

ния (базилярное вдавление);

♦ артроз межпозвонковых суставов;

♦ воспаление и фиброз сочленений лестничной мышцы;

♦ шейные ребра;

♦ реберно-ключичную торсию;

♦ различные опухоли;

♦ последствия шейно-грудной травмы;

♦ плевро-легочные последствия;

♦ сращение первого реберно-позвонкового сустава;

♦ реберно-ключичные костные мозоли.

Рефлекторный ангиоспастический синдром обязан своим

возникновением общности иннервации позвоночной артерии,

межпозвонковых дисков и межпозвонковых суставов. При дист-

рофических процессах в диске, нарушении капсульно-связочно-

го аппарата происходит раздражение симпатических и других

рецепторных образований, поток патологических импульсов до-

стигает симпатического сплетения позвоночной артерии. В от-

вет на раздражение этих эфферентных симпатических образова-

ний позвоночная артерия реагирует спазмом.

Таким образом, механизм компрессионно-ирритативного и

рефлекторного синдромов сходен — уменьшение просвета арте-

рии и ее разветвлений за счет компрессии или ангиоспазма в

вертебрально-базилярной системе с ишемией в зоне ее васкуля-

ризации. Клинические же проявления того и другого синдро-

мов, естественно, не совсем схожи.

до

Глава I. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Исследованиями А. Б. Сителя и соавт. (2002) показано, что

на отрезке позвоночной артерии, не контактирующем с позво-

ночником, при повышенном артериальном давлении могут об-

разовываться приобретенные патологические извитости, кото-

рые по влиянию на локальную гемодинамику близки к стенозам

и имеют клиническое значение, так как приводят к нарушению

проходимости вследствие внедрения артерии в просвет сосуди-

стой стенки. Характер влияния деформации позвоночной арте-

рии на системную гемодинамику в значительной степени зави-

сит от уровня системного артериального давления [Ситель А. Б.,

Сидорская Н. В., Аверкина Е. В., 2002].

Течение и особенности клиники при поражении позвоноч-

ных артерий зависят от ряда факторов: функционального состо-

яния виллизиева круга, темпов окклюзии позвоночной артерии,

наличия анастомозов с подключичной артерией.

Следует отметить, что в 60% случаев у пациентов с вертебра-

льно-базилярной недостаточностью наблюдаются гемодинами-

ческие нарушения в каротидном бассейне [Новосельцев С. В.,

2004].

Тяжесть клинического симптомокомплекса определяется от-

нюдь не одной лишь выраженностью морфологических наруше-

ний. Однако стойкие ишемии в вертебрально-базилярной систе-

ме развиваются предпочтительно у лиц с грубыми явлениями

компрессии артерии, ее стойкого стеноза и при наличии в дру-

гой позвоночной артерии явлений неполноценности коллатера-

льного кровообращения. При этом возникает ишемия церебра-

льных образований в виде преходящих нарушений мозгового

кровообращения, хронической вертебрально-базилярной сосу-

дистой недостаточности, инфаркта мозга.

В настоящее время о роли краниосакральной системы в па-

тогенезе вертебральной недостаточности имеются единичные

сообщения. Интерес многих исследователей привлекают пато-

биомеханические изменения позвоночника и черепа [Веселов-

ский В. П., 1972—1991; Коган О. Г., 1981, 1987, 1988; Михай-

лов В. П., 1986; Иваничев Г. А., 1987, 1992; Шмидт И. Р., 1992;

Скоромец А. А., 1995, 1999; Жулев Н. М., 1993, 2001; Барвин-

ченко А. А., Небожин А. И., 1995, 1996]. Малые травмы, врож-

денные аномалии развития черепа и шейных позвонков, ком-

пенсаторные патобиомеханические изменения у лиц с дистро-

41

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

фическими изменениями позвоночника являются аналогами

системорганизуюших факторов, служат пусковыми моментами

процессов формирования и поддержания многообразных пато-

физиологических механизмов [Небожин А. И., 1996]. Тем не ме-

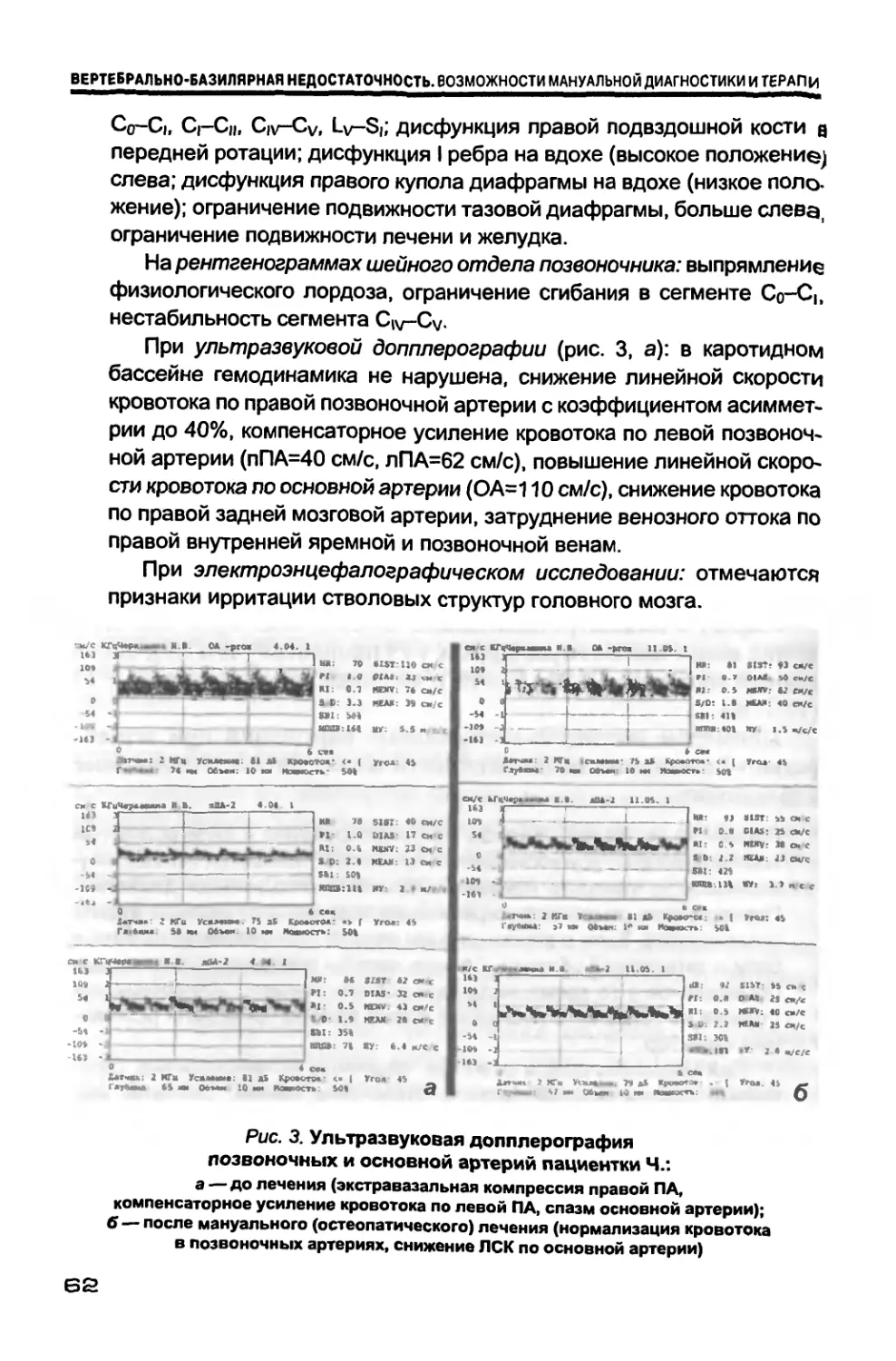

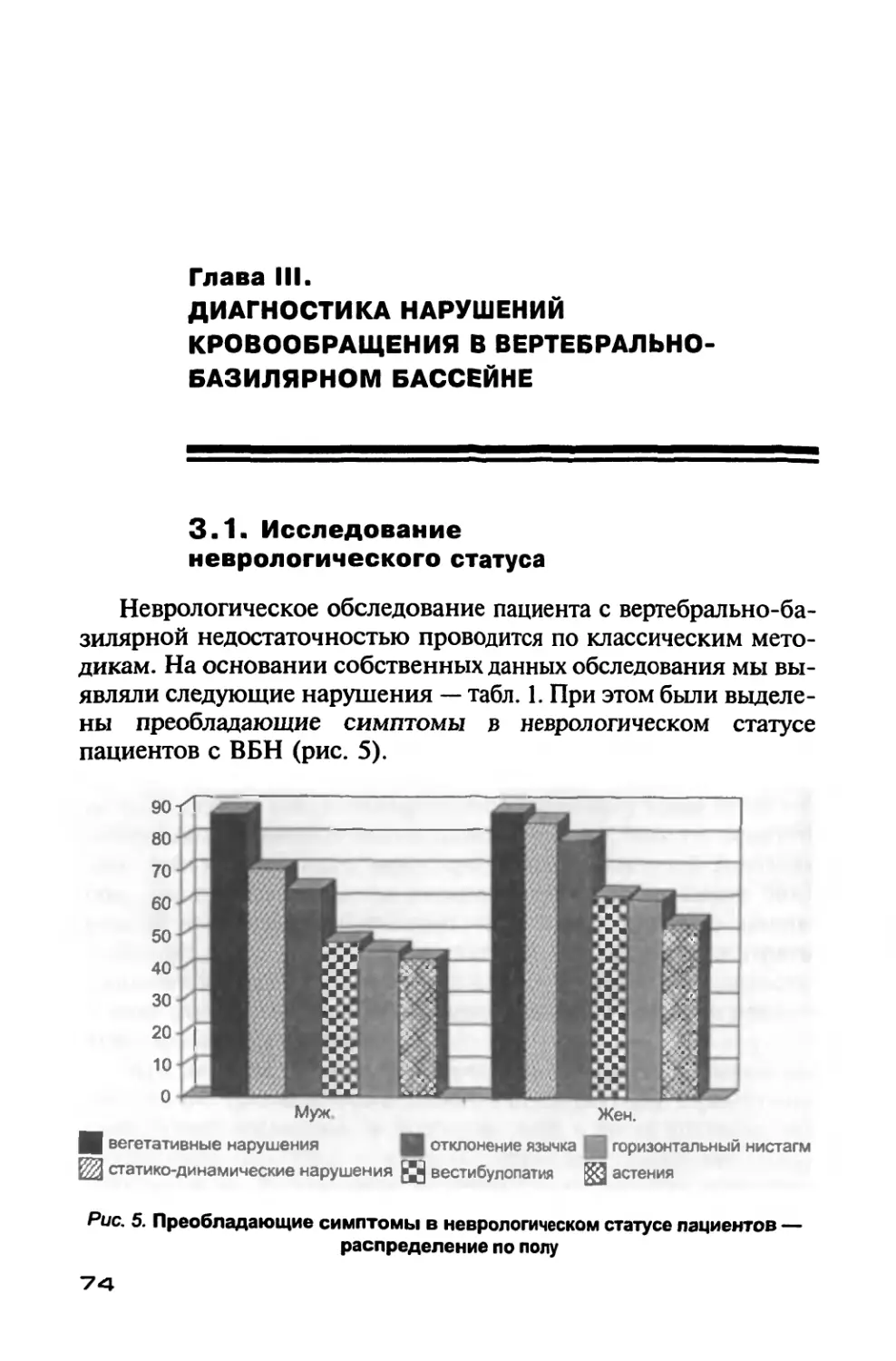

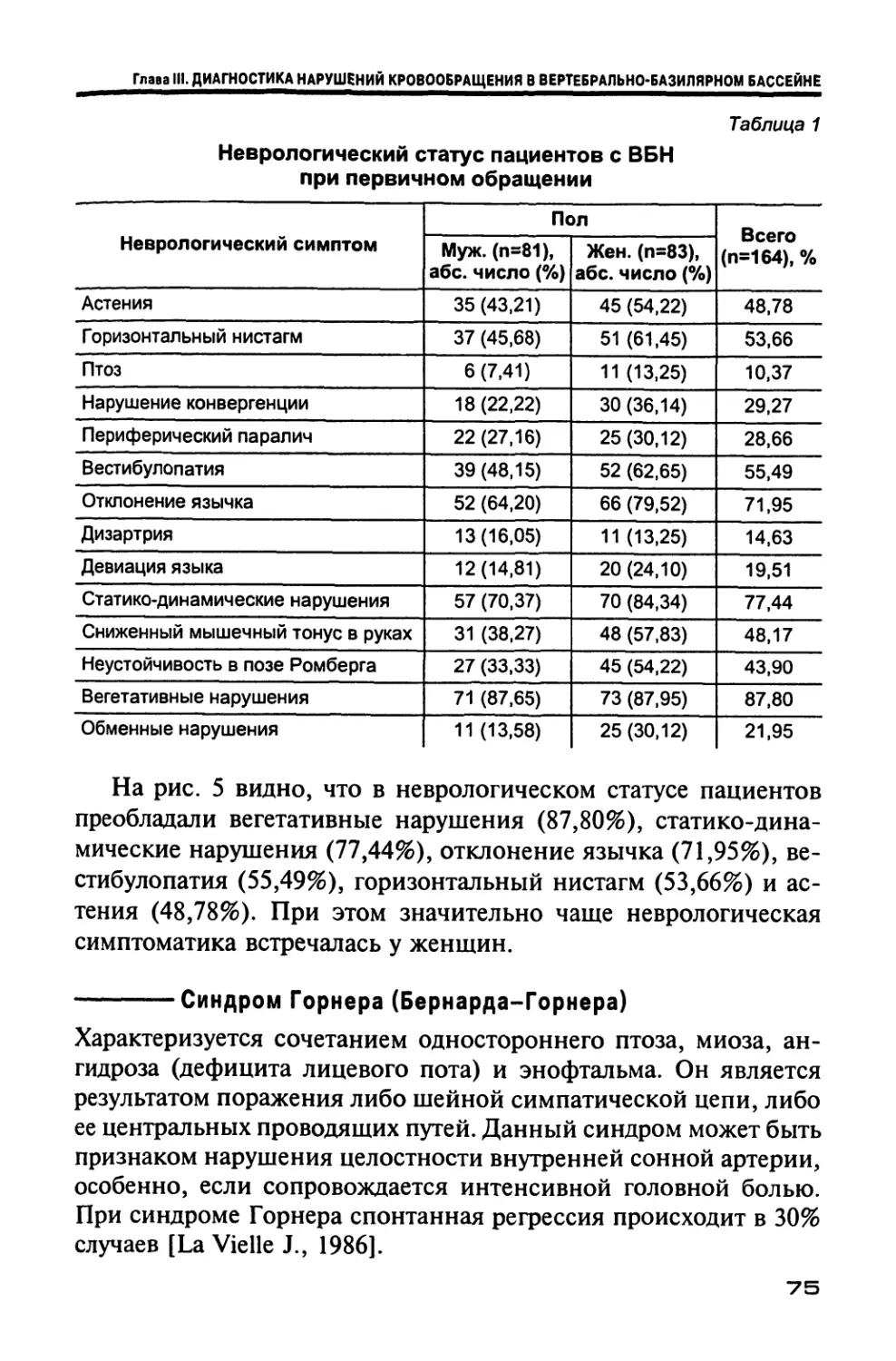

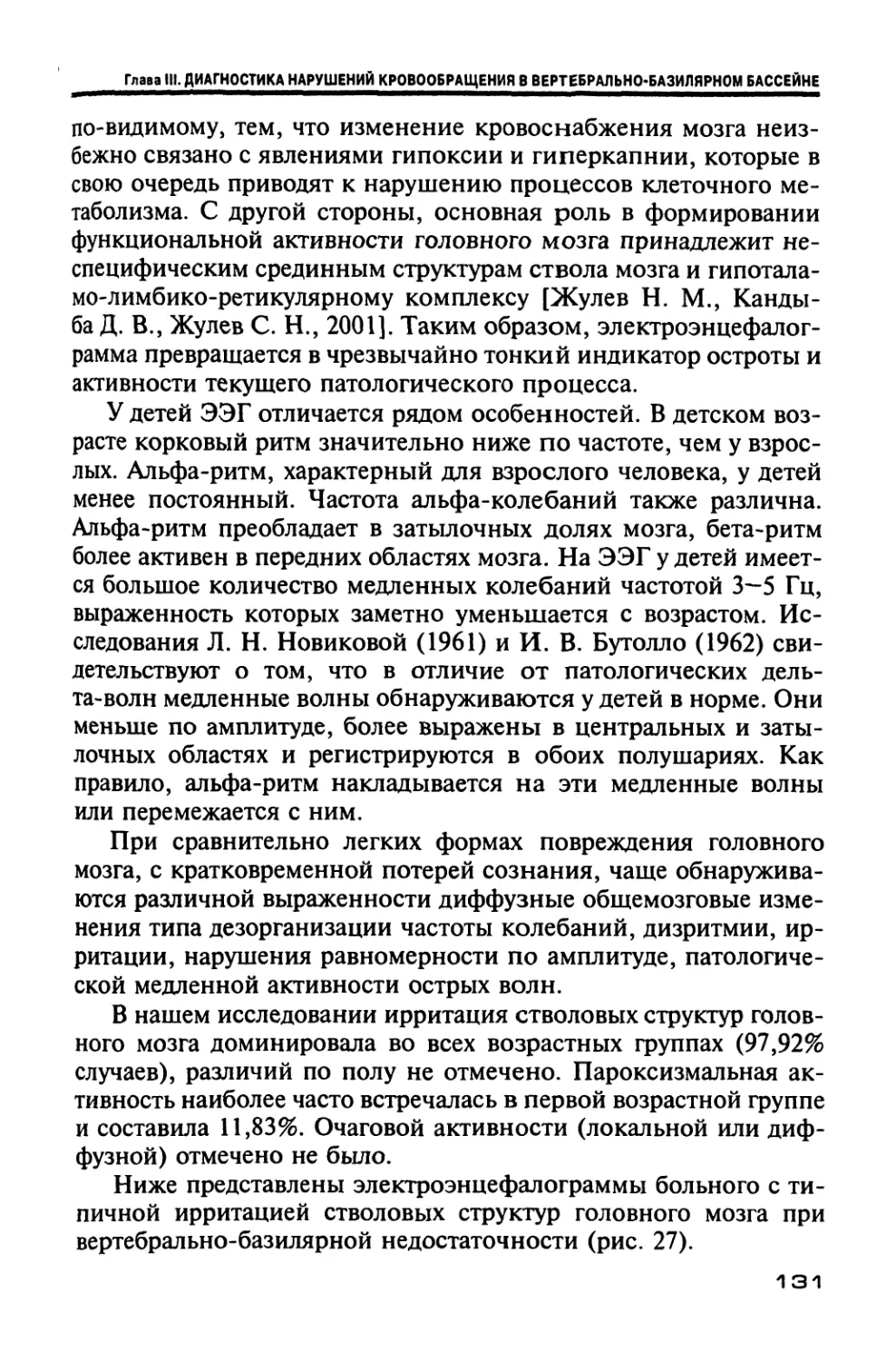

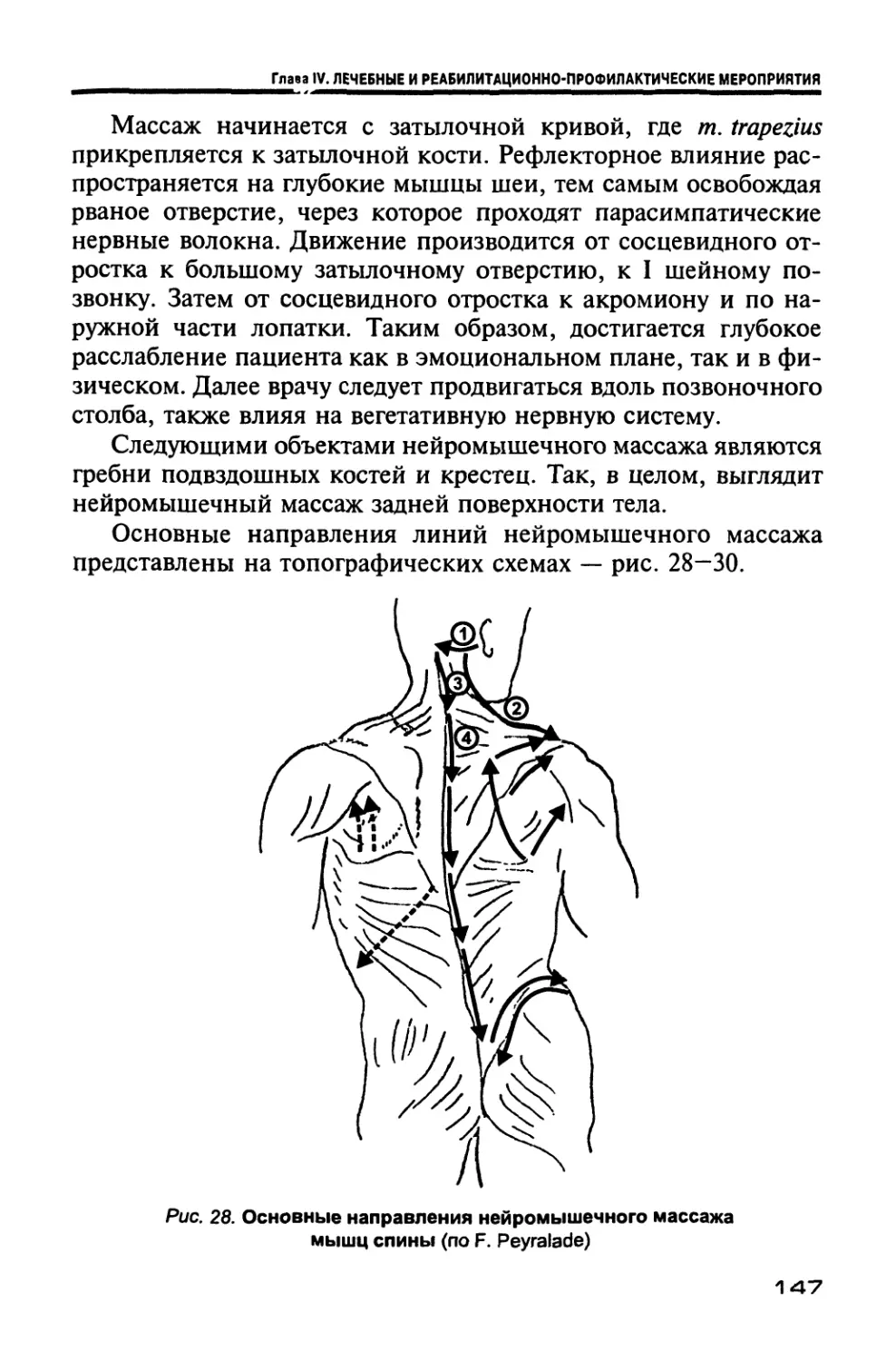

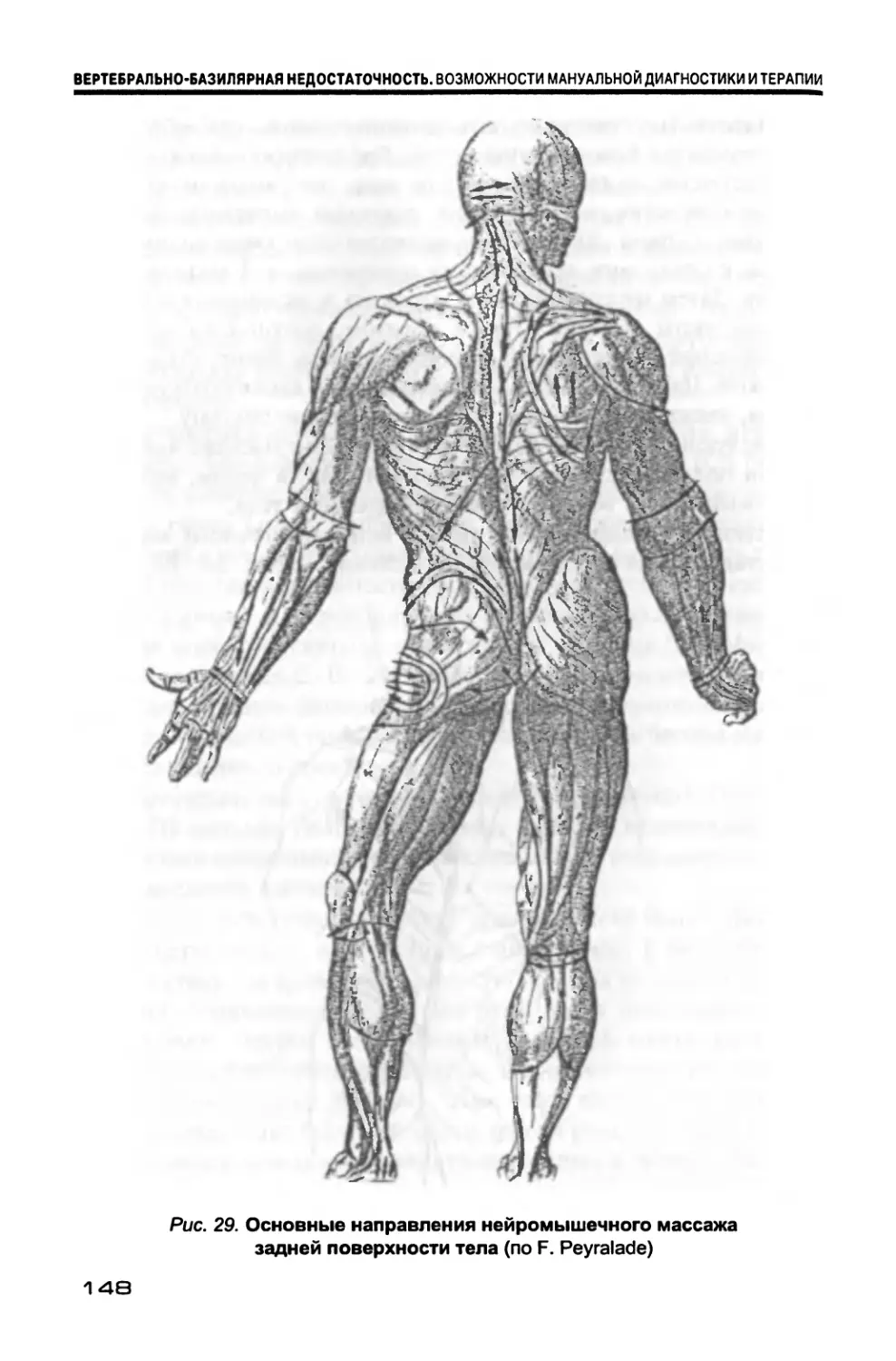

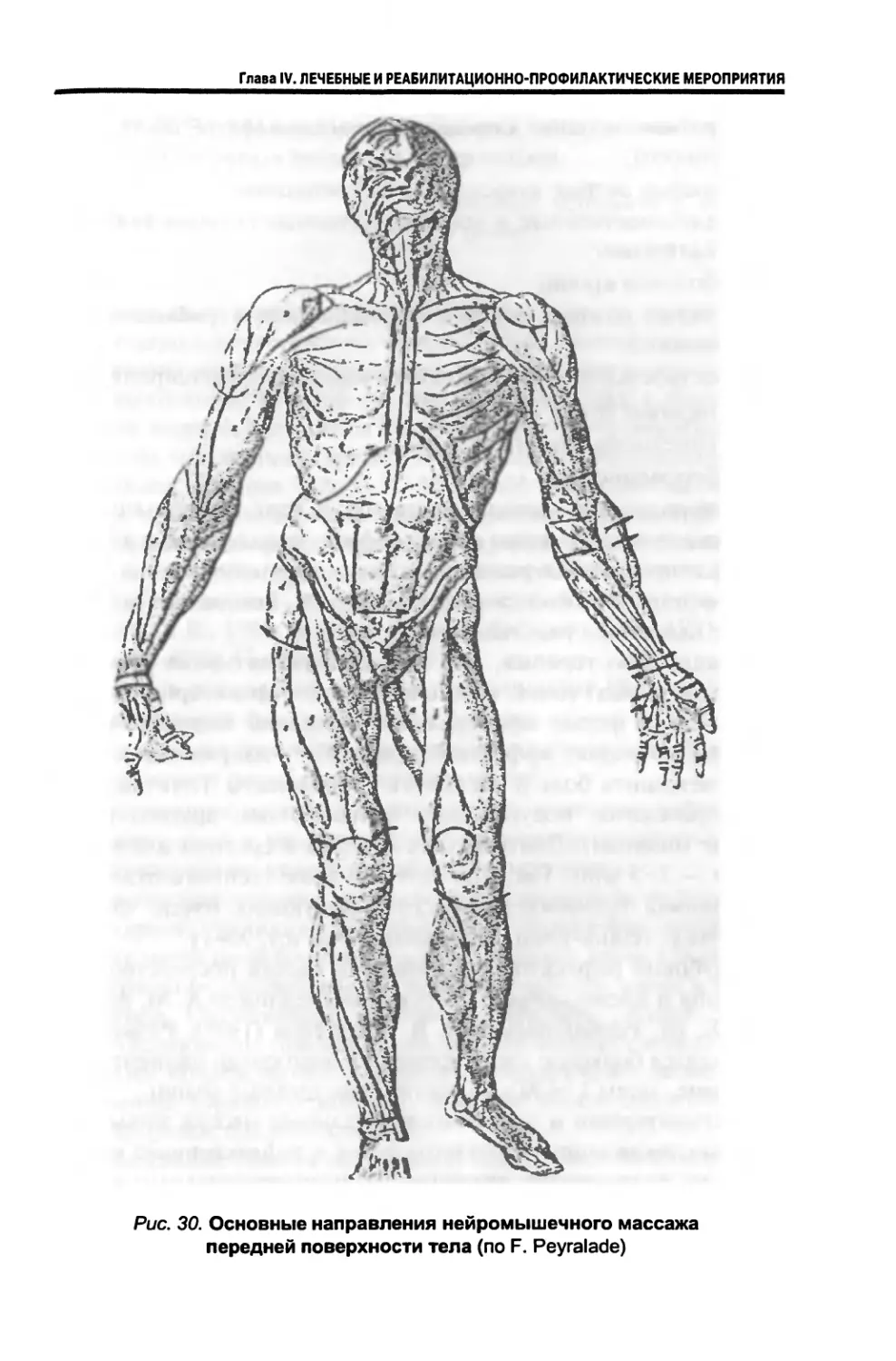

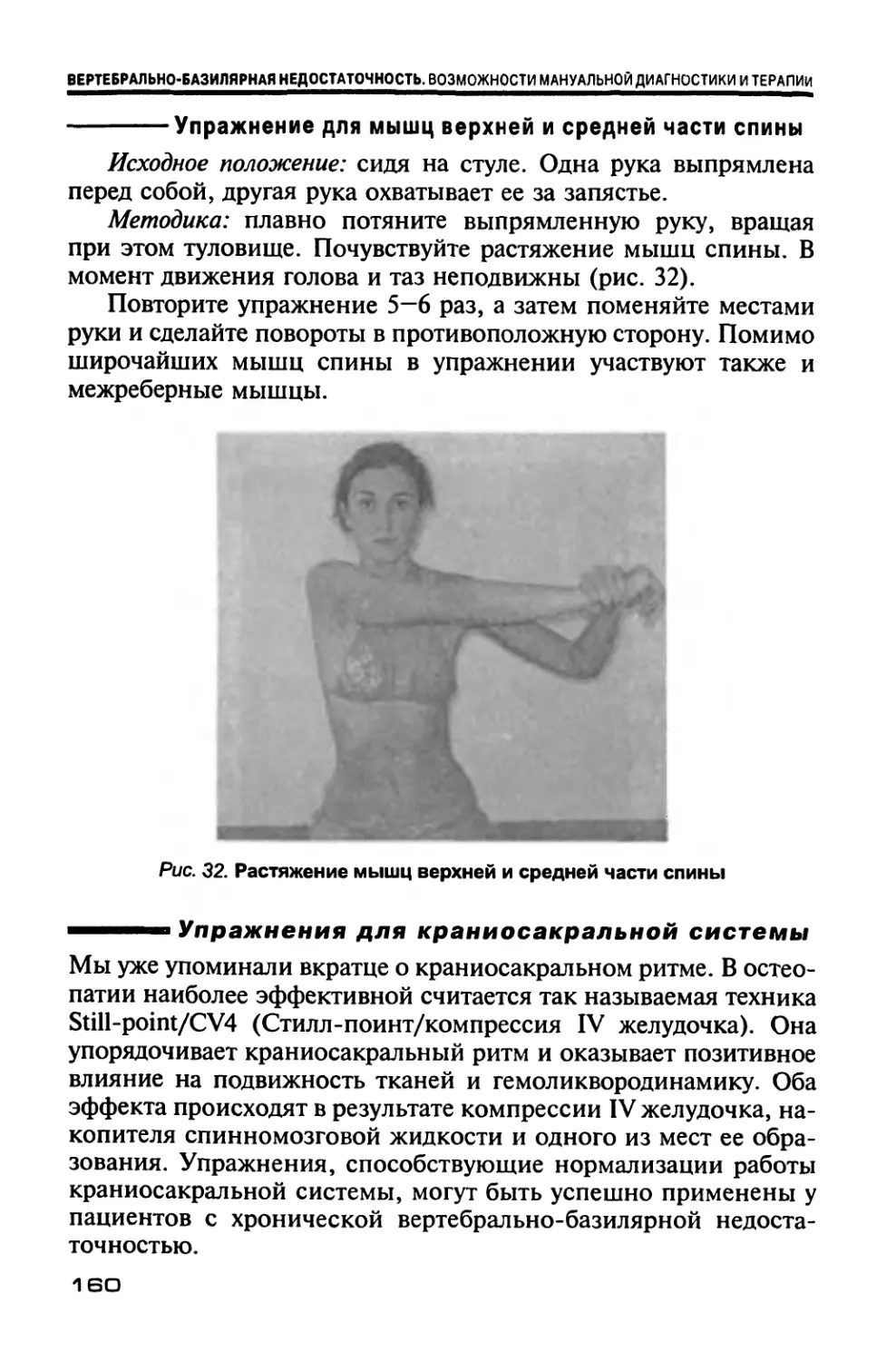

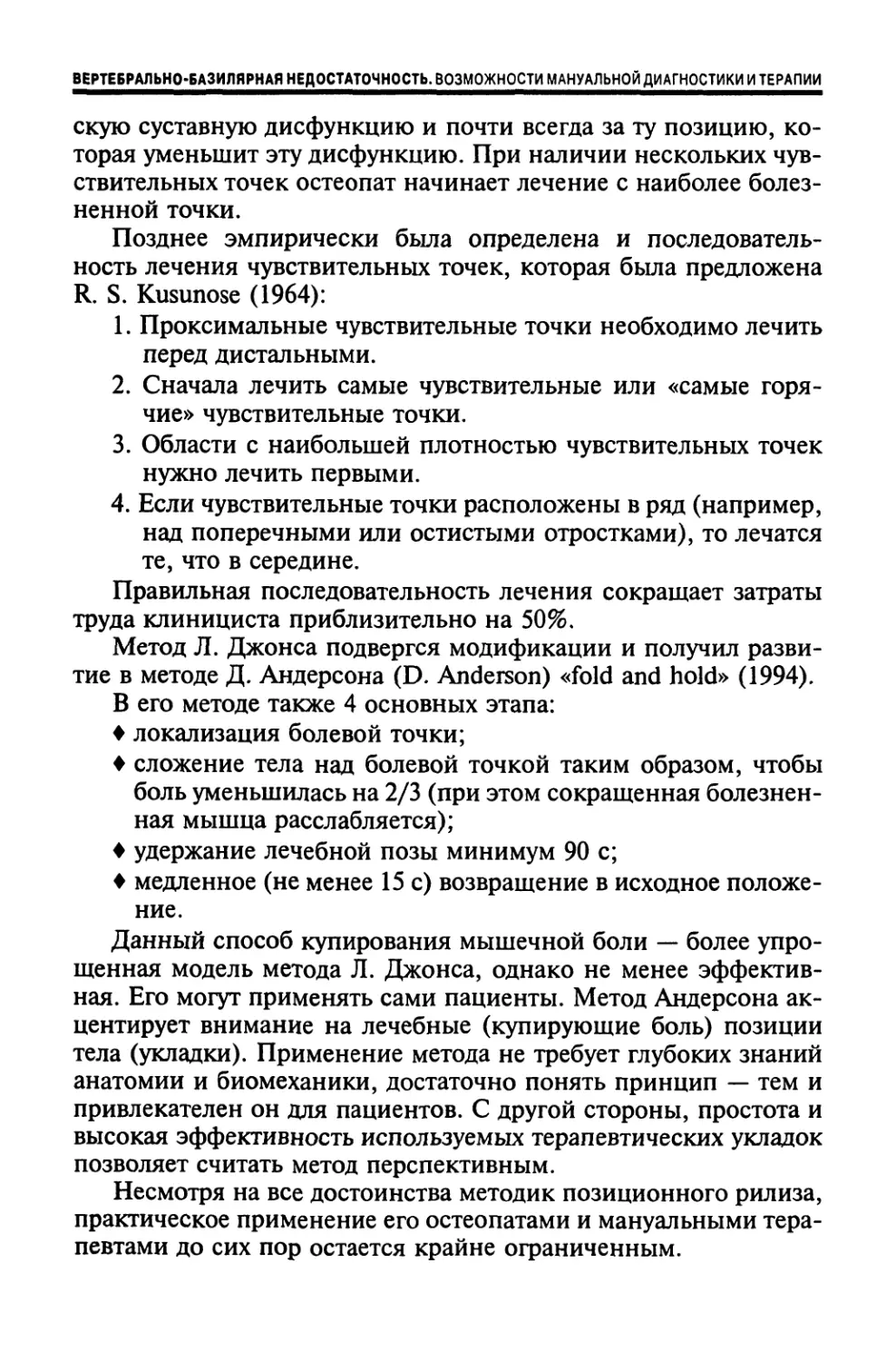

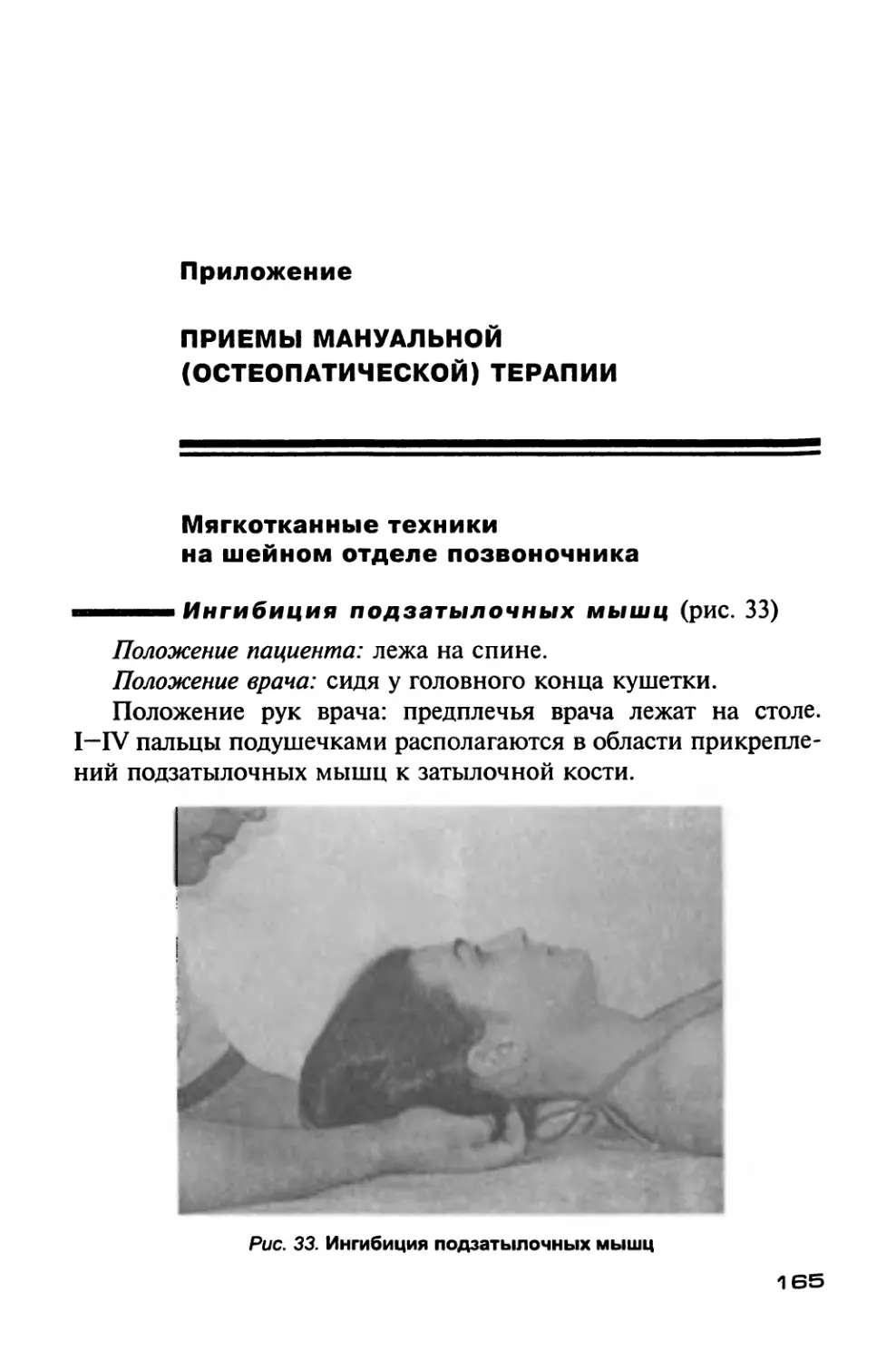

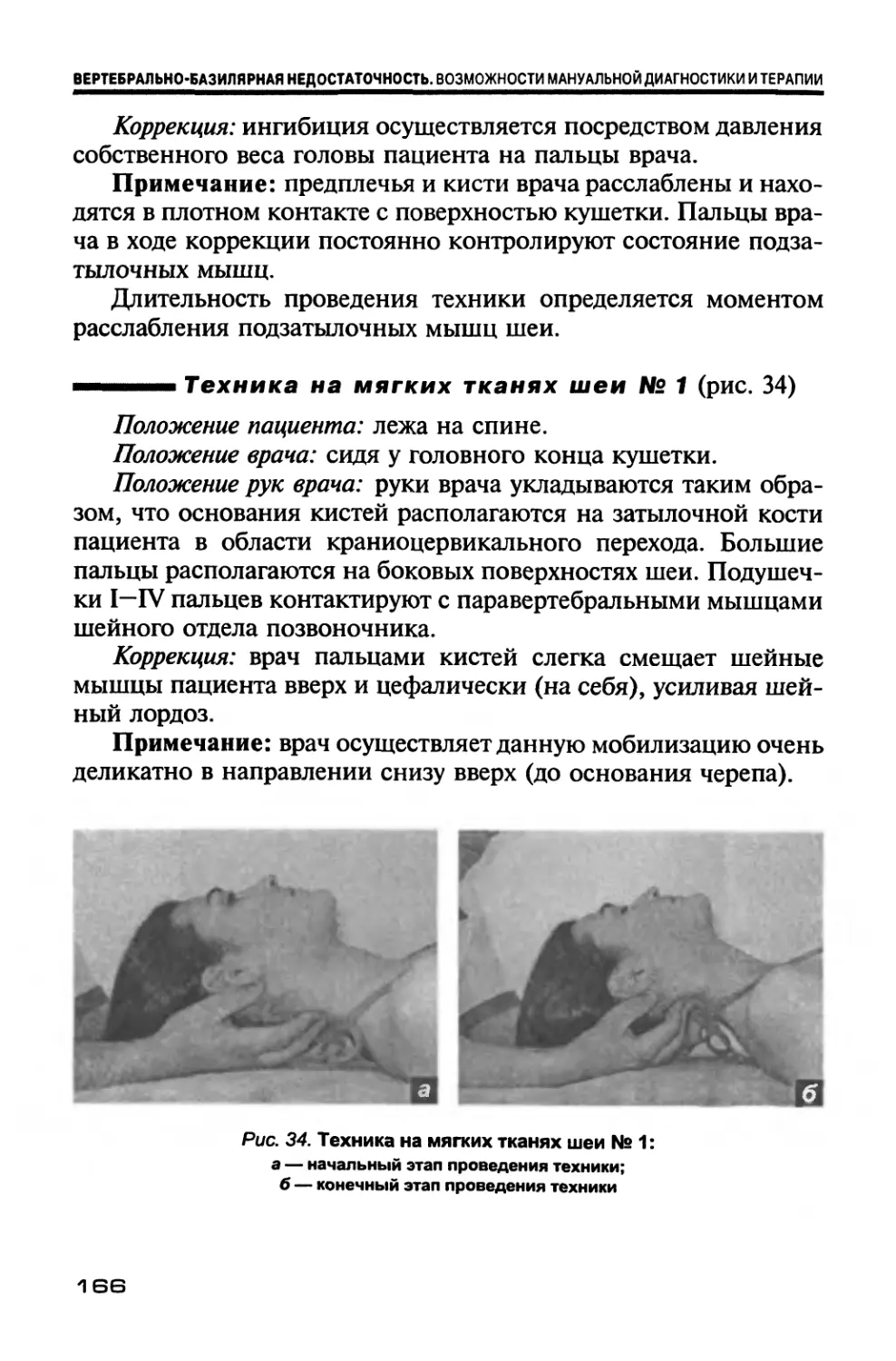

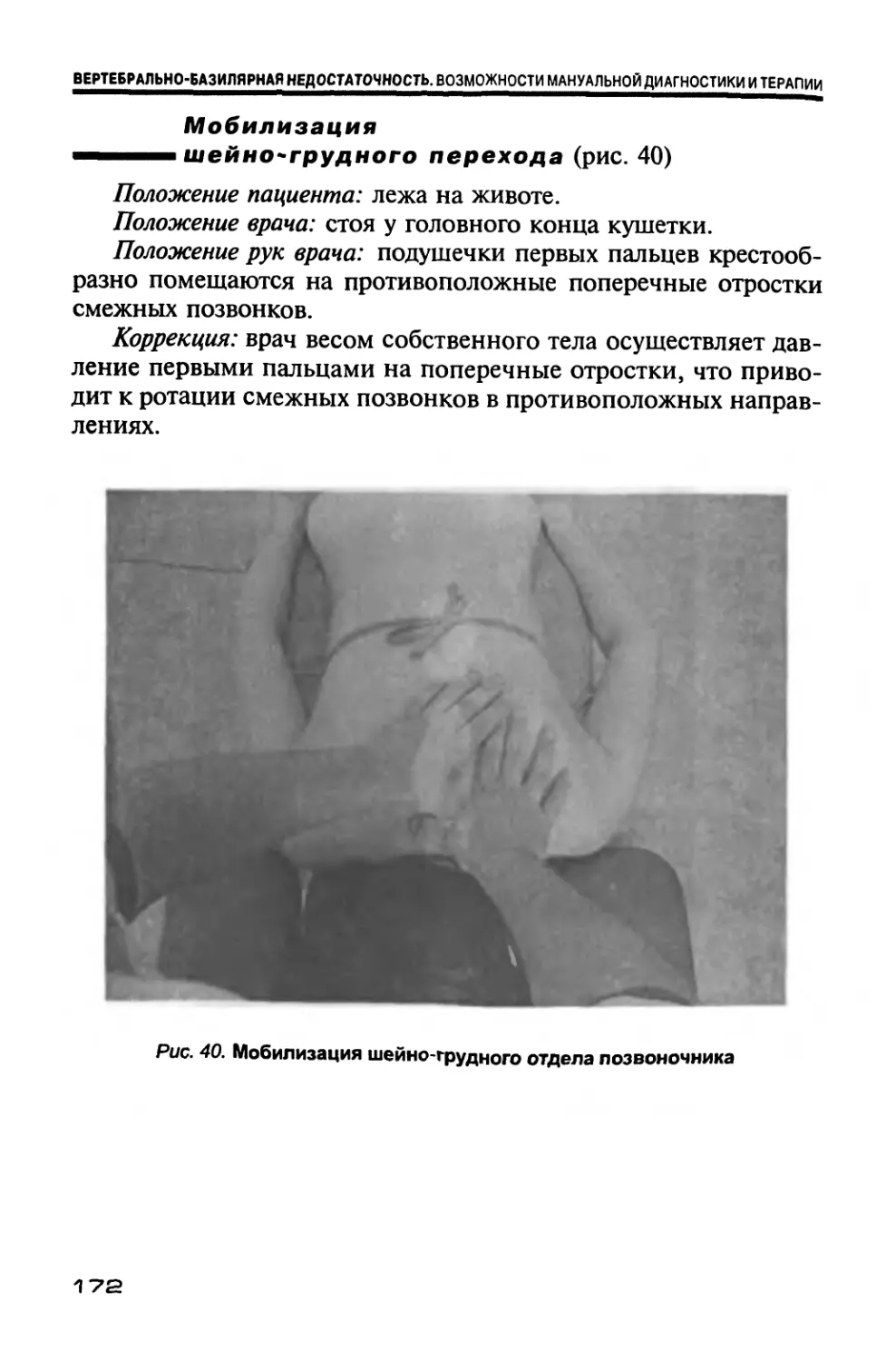

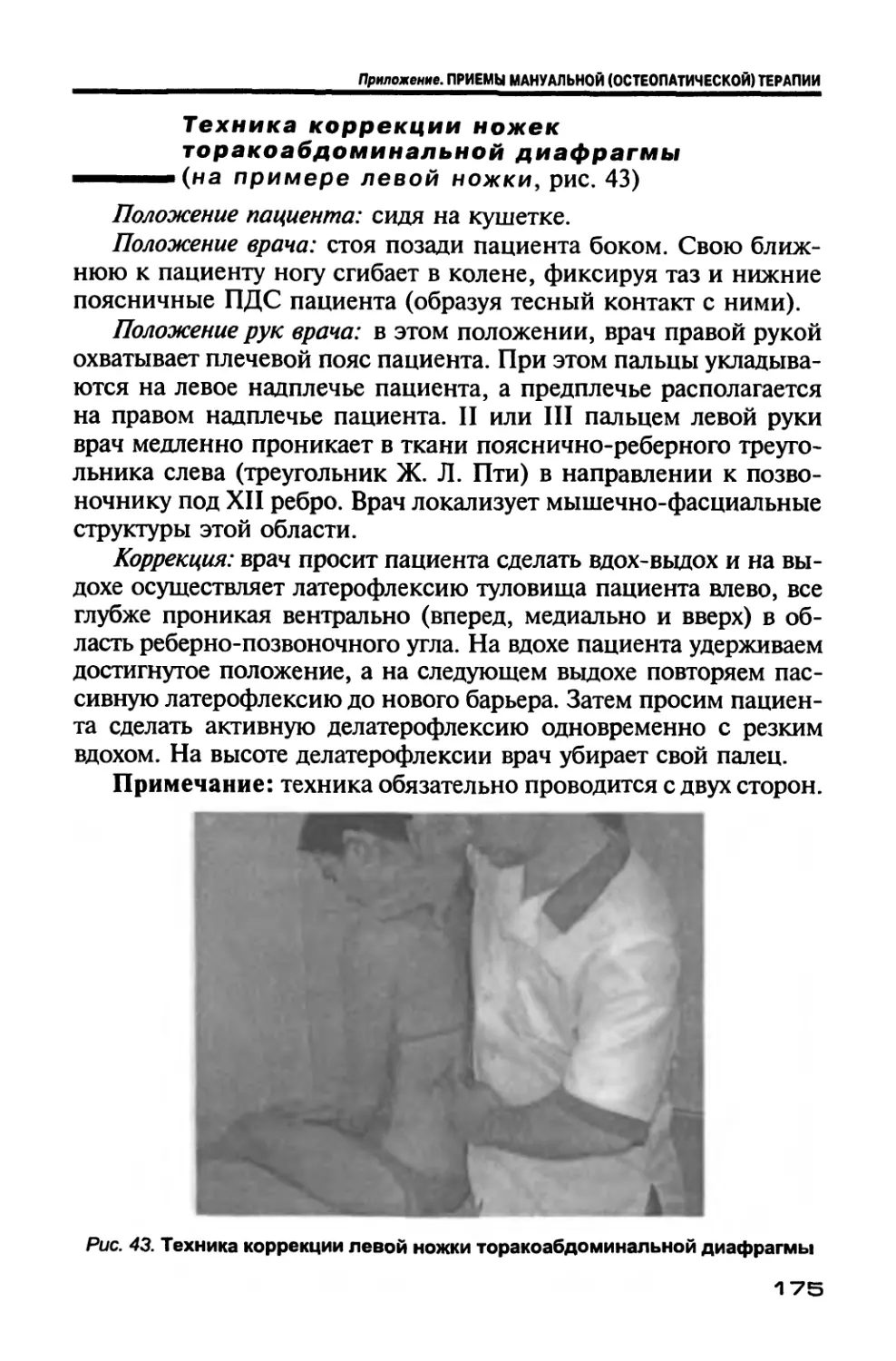

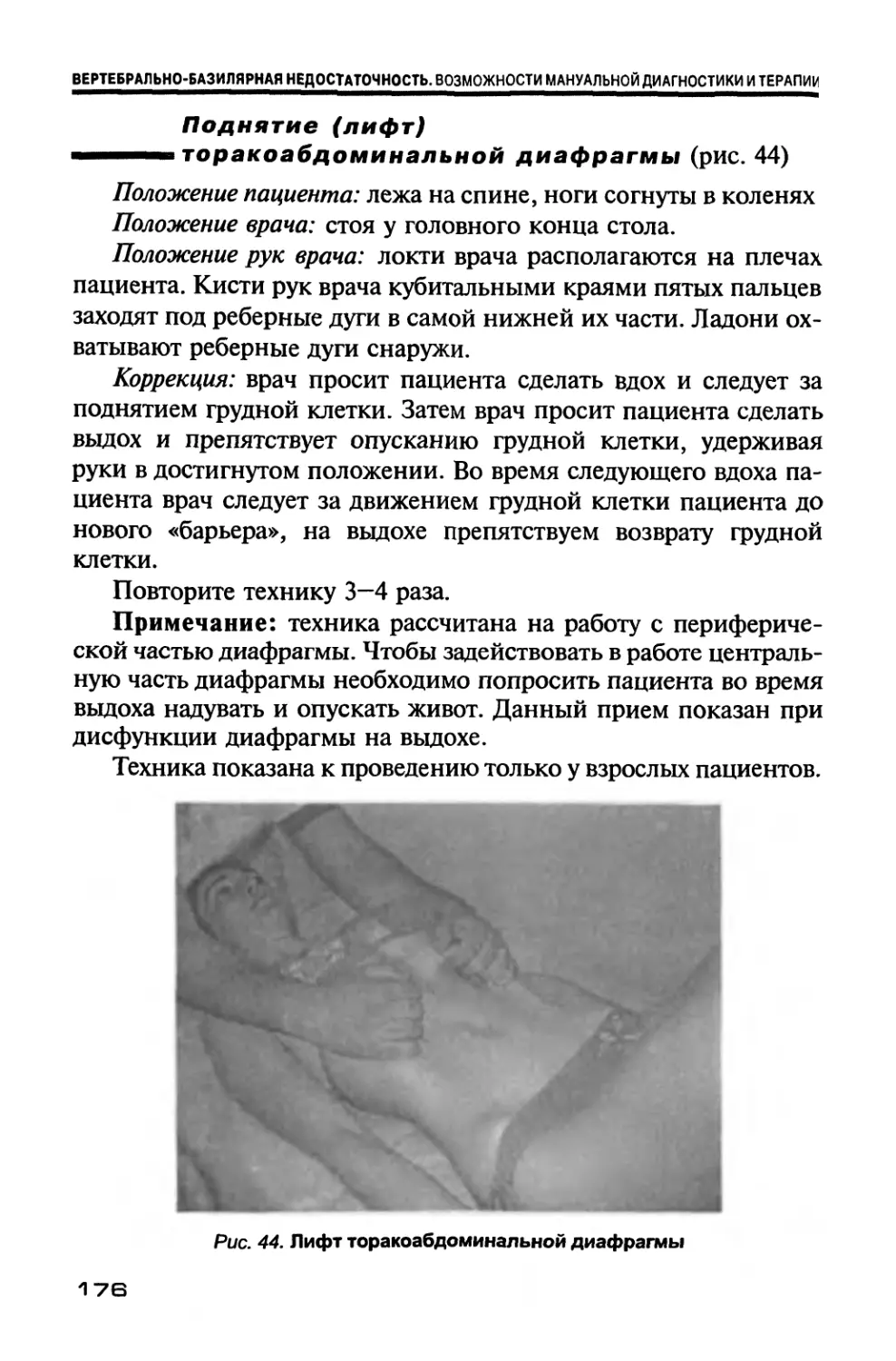

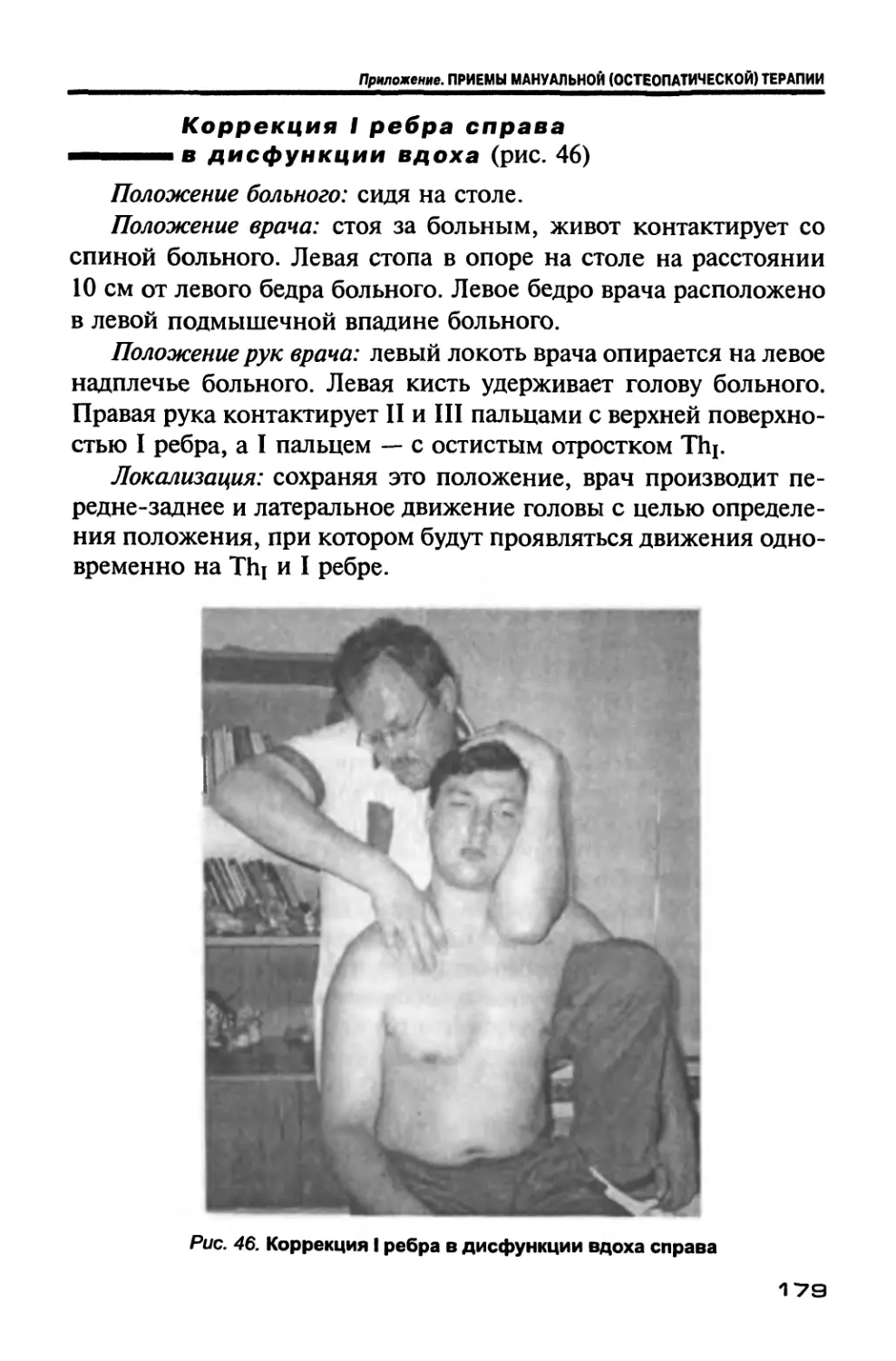

нее основное внимание исследователей сосредоточивается как