Author: Шаповалов А.

Tags: воспоминания марксизм революция в россии левые социалисты-революционеры рабочее движение в россии

Year: 1922

Text

шшщщ

llllllüllllilltlllllllll

ч

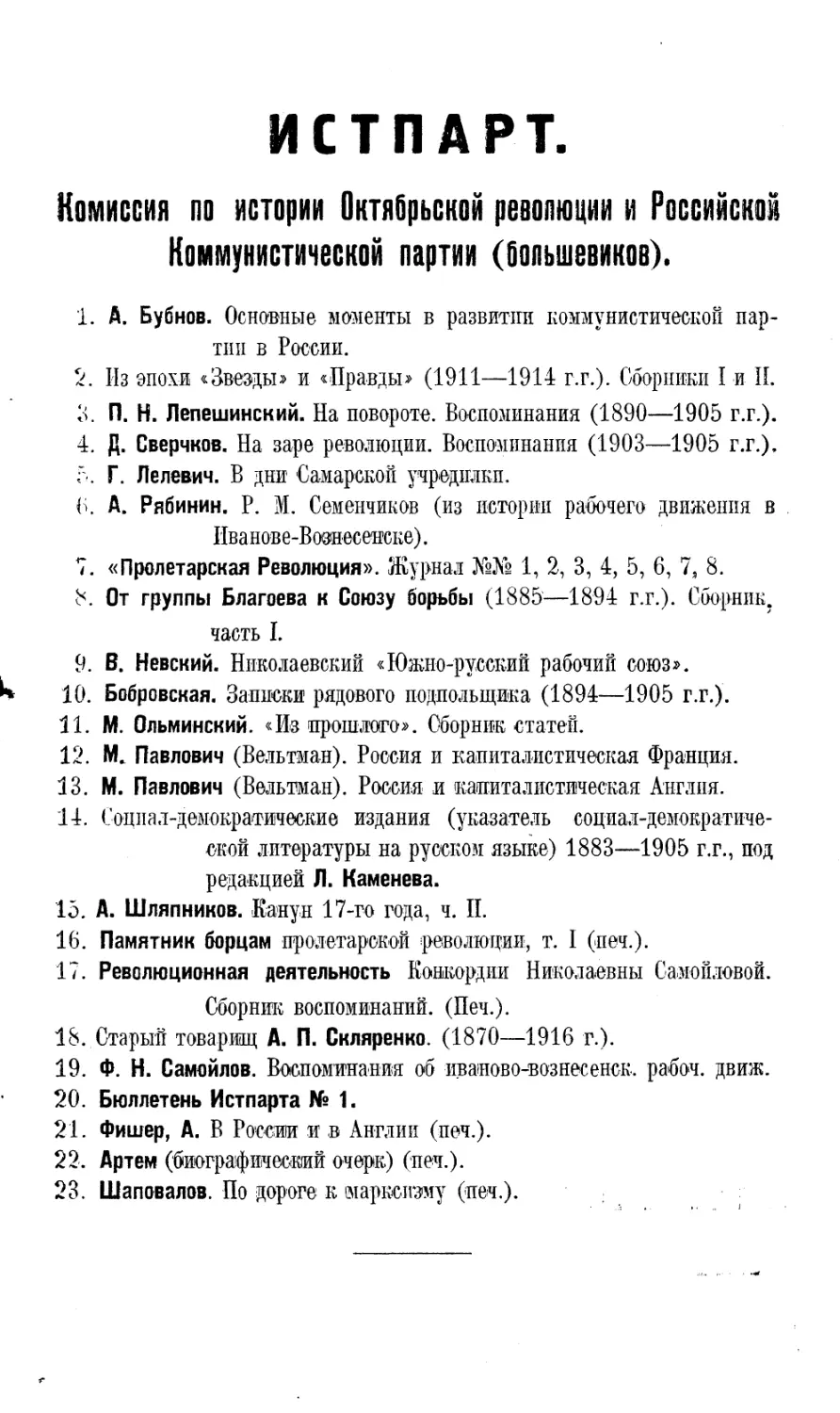

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Р. К. П. (б-ков)

комиссия по истории октябрьской революции и р.к.п.(б-ков)

А. Ис. ШАПОВАЛОВ

ПО ДОРОГЕ

К МАРКСИЗМУ

ВОСПОМИНАНИЯ РАБОЧЕГО - РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Ч А С Т Ь 1

(До лета 1896 г.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва □ о □ о □ □ 1922

Р, Ц. Москва, № 1755.

3.000 экЗ.

16-я типография М. С. H. X., Трехпрудный, 9.

Автор настоящих воспоминаний. Александр Исидорович Шаповалов (или Шапувал) принадлежит к тому же поколению петербургских

рабочих, которому, главным образом, посвящен I выпуск сборника

■Истпарта «От группы Благоева в Союзу борьбы». Но он не так быстро

вошел в общую семью этих рабочих-социал-демократов, с которых

можно считать начало непрерывного существования социал-демократических организаций в Петербурге: Александру Исидоровичу пришлось

притти к партии длинным, окольным путем, через религиозные искания

и через организацию последних могикан народовольчества.

Описание этого окольного пути, изложенное сжато и ярко, представляет особый интерес и для наших дней.

Александр Исидорович в настоящее время продолжает работать в

Российской Коммунистической партии, на ответственных постах. Всякий, кто прочтет предлагаемое начало его воспоминаний, должен будет

«славиться, что продолжение их настоятельно необходимо. Рассказ, богатый содержанием жизни А. Ис. за четверть века работы в партии,

изложенный так, как сумел он 'Изложить его за первый период,—с таким же психологическим проникновением и такою же яркостью,—несомненно, сроднит с партией новое поколение коммунистов не хуже,

чем иной многоученый курс по истории партии.

Пожелаем же, чтобы т. Шаповалову предоставлена была возможность как можно скорее закончить свои воспоминания.'

Редакция.

Вместо предисловия.

К. Каутский после российской революции 1905 г. писал, что ни в

одной социалистической партии в мире не было такою относительно'

и абсолютно большого числа научно образованных пропагандистов социализма, как в России. Если это верно по отношению к 1905 г., то

еще более верно к 1890 годам, когда состав кружков, положивших основание нашей партии, являлся по преимуществу лнтеллигентским'.

Можно смело сказать о начале 1890 годов: на десять интеллигентов едва

находился один рабочий 1).

Путь, которым приходили интеллигенты к социализму, существенно в большинстве случаев отличался от пути, который вел к нему

рабочего. Теоретическое изучение приводило интеллигента к тому, что

он начинал чувствовать страдания миллионов и становился другом рабочих и всех угнетенных.

Для рабочего в те далекие времена, когда приходилось разбираться

во всех основных вопросах бытия, чаще всего, без помощи партии,

гларной причиной являлось отчаяние, которое охватывало его при виде

своего безвыходного положения и несправедливости богатых, и ненависть к угнетателям.

Автобиографии и воспоминания пишут больше интеллигенты. Но

если мало осталось последних, начавших работать в 90-х годах, то еще

меньше найдете товарищей рабочих, вступивших в партию в это время.

Рассказ рабочего, рядового члена партии, которому пришлось пробиваться к свету и вступить на революционный путь еще во времена

царского произвола, когда все пути для рабочих были закрыты, когда

не было ни партий, ни организаций, ни профсоюзов, когда одиночка

рабочий предоставлен был лишь самому себе, должно представить из-

!) Это утверждение автора грешит субъективностью. Оно легко объясняется

тем, что нами сказано выше об окольном пути.

Редакция,

— 6

вестный интерес для молодого поколения, воспитавшегося под непосредственным влиянием партии.

Мне пришлось быть в положении такого рабочего одиночки. Задумавшись под влиянием очень тяжелых условий о смысле жизни, №

попал сначала под тлетворное влияние религии. Освободившись от религиозного дурмана, пришел к мысли, что надо разыскать социалистов.

Образовав кружок рабочих около себя, я искал встречи с последними

около двух лет. Натолкнувшись в вечерней школе на кружок рабочих

народовольцев-террористов, я мечтал о мести царю и богатым и о

смерти с бомбой в руке.

Но знакомство с теорией марксизма в 1894 г. перевернуло все

у меня в голове. На место мрачного отчаяния, у меня засветила надежда.

Примкнув к «Союзу Борьбы» в 1895 г. в Петербурге, я принимал участие в первой знаменитой массовой стачке петербургских ткачей ■ в

1896 г. Неожиданный арест остановил этот период моего участия в революционном деижемии. Далее предполагается написать: 1) Тюрьма и

ссылка в Сибирь в 1896—1901 г.г. 2) Эпоха от 1901 г. до 1906 г..

3) Впечатление от бельгийских и французских рабочих и от эмигрантской Жизни в Бельгии и Франции от 1906 до 1911 г.г.

А. Нс. Шаповалов.

4 января 1922 г.

Вступление.

Я родился в 1871 г. Отличительной чертой старой царской России

являлись чрезвычайно тяжелые условия жизни для крестьян и рабочих, а также невероятная покорность, с которой рабочие и в особен-

сноти крестьяне переносили этот царско-помещичий гнет. Смелая поныла русских революционеров—народников, пытавшихся поднять крестьянство против царя и барина, не увенчалась, как известно, успехом.

Эта попытка, так красиво описанная Тургеневым в его повести

«Новь», вызвала прилив отчаяния у передовых людей того времени.

Россия казалась им погруженной в глубокий, непробудный сон. «И штоф'

очищенной всей пятерней сжимая, лбом в полюс опершись и пятками

в Кавказ, спит непробудным сном отчизна—Русь Святая»; говорит тот

же Тургенев в стихотворении «Сон», в повести «Новь».

Певец народного торя, поэт Некрасов, выразил это отчаяние в словах: «Ты проснешься ль, исполненный сил? Иль, судеб повинуясь закону, все, что мог., ты уже совершил,—создал песню, подобную стону,

и духовно на веки почил?..»

Такое неверие в способность русского рабочего и крестьянина подняться против царизма особенно укоренилось и в России, и за границей, после разгрома правительством царя Александра III партии «Народная Воля» в начале 1880 годов. Всем почти тогда казалось, что дело

революции в России навсегда проиграно, и что все смелые попытки революционеров должны были разбиться о вековую покорность русского

мужика своей доле.

Но это только казалось. На· самом деле, с развитием капитализма и

появлением рабочего класса в России, призыв тех смелых и гордых,

которые погибли в царских казематах, начал находить себе отклик

сначала только в головах передовых рабочих того времени. Несмотря

на видимую страшную отсталость и забитость народа, в недрах рабочего класса уже зарождалась и крепла работа мысли.

— 8 —

Начали пробуждаться отдельные личности из рабочих. Это были

первые ласточки грядущей весны, первые искры того пожара, который

становится теперь почти мировым. Я должен считать себя счастливым,

что принадлежу к числу тех немногих тогда русских рабочих, которые

проснулись к жизни еще в то время, когда все кругом погружено было

в глубокий сон, которые прокладывали дорогу к свету среди темной,

черной ночи.

Детство,

Хотя я родился в Полтавской губ., но своей настоящей родиной

«читаю наш горячо любимый Петербург. Мое детство, моя молодость,

мои воспоминания связаны с великим городом, откуда пошла русская

революция, в котором как бы проснулся свободолюбивый дух древнего

«Великого Новгорода».

Мой отец, Исидор Семенович, остался после солдатчины в Петербурге и нашел себе место сторожа вагонных мастерских СПБ-Варшав-

окой ж. д. Квалифицированные рабочие того времени—«мастеровые»*—

смотрели сверху вниз на «чернорабочих», не знавших ремесла, и на

сторожей. Отец был очень забит. Несмотря на то, что офицер (остзейский немец) гвардейского Кирасирского полка, у которого он находился денщиком, сломал ему несколько ребер и выбил несколько зубов,

он никогда не возмущался несправедливостью начальства и покорно

переносил все, что судьба посылала на его долю. В то же время он

отличался честностью, прямотой и не любил лжи. Кроме любви к «горилке», он отличался любовью к цветам, которых летом перед окном

разводил грядки.

Мать, очень умная женщина, происходила из Новгородской губ.,

.помнила крепостное право с его ужасами. Она много рассказывала о том

времени, когда была «дворовой», т.-е. самой обездоленной из крепостных крестьян, когда «баре» засекали крепостных на конюшне, меняли

людей на собак, из красивых крестьянок заводили гаремы и т. д.

Рассказывая о зверствах бар, она не возмущалась ими. По выходе

замуж она уехала было с моим отцом на его родину—Украйну. Но

огромное количество ведьм, по ее мнению бывших там, оборачивавшихся

в кошек и летавших на помеле·, в чем была глубоко убеждена она,

затем воспоминания о петербургской жизни (о печальном Севере) заставили ее упросить отца немедленно вернуться в Петербург.

Отец, мечтавший о собственном хозяйстве, о мельнице, не. в силах

был противиться желанию матери и после моего рождения, бросив все,

— 10 —

вернулся на берег Невы. Мне было всего два месяца, когда меня а

корзине привезли в Петербург.

Мы жили на дворе вагонных мастерских, где отец мой исполнял

обязанности ночного сторожа. Мои самые ранние воспоминания связаны

с заводом. Заунывные гудки, возвещавшие начало и конец рабочего дня,

удары молотов по металлу, шум и грохот машин, огромные массы рабочих, живой рекой вливавшихся в завод и выливавшихся из него,

запружая улицы—все это было моей стихией, среди которой я рос и

которая накладывала на меня свой отпечаток.

Другой жизни, кроме трудовой, я не знал. С восьмилетнего возраста, с ранней весны до поздней осени, я лас коров на пустырях заводского двора. Мой рабочий день длился с 4 ч. утра до 10—И часов вечера. Зимой работа около коров была еще тяжелее. Надо было приносить воду ведрами, задавать коровам корм, очищать лопатой хлев от

навоза и разносить по городу молоко.

В это время родители переселились с набережной Обводного канала,

между Варшавским и Балтийским вокзалами, где мы раньше жили,

на противоположный конец огромной территории мастерских Варшавской ж. д., в так называемые «флигеля». Это были три длинные двухэтажные здания, в которых помещались ж.-д. служащие. Они были

построены на самой окраине города. С одной стороны, находились железнодорожные мастерские, с другой—Митрофаньевокое кладбище.

Слева простирались огромные склады дров, справа находился загнивший

пруд и зловонная свалка нечистот. Здесь город уже терялся в пространстве; начинались огороды и огромное «Горячее ноле».

С чувством физической усталости я стал знаком с 8 лет. Нагруженный кувшинами с молоком, проделывая расстояние более пяти

верст, я ежедневно изнемогал от утомления, покрывался потом. Тяжелые кувшины оттягивали руки. «Свалка» издавала ужасное зловоние.

Придя в школу, я был уже утомлен до изнеможения.

Отец, которому трудно было содержать на 15 р. в месяц большую

семью, держал двух коров. Так как в его темном и грязном хлеву было

мало света и воздуха, они у него заболевали и дохли. Он и мать приписывали свои несчасш» «дурному глазу» завистливых соседей. Ввиду

того, что вновь купленные коровы помещались в тот же грязный и

темный хлев, они заражались и дохли; эти коровы нам мало помогали.

При очень тяжелом труде, мы питались лишь черным хлебом и кар¬

тошкой. «Брюхо не.зеркало,—говорил отец,—напихай его хоть сеномг

все равно».

В школу я приносил с собой черный хлеб с песком, который хрустел на зубах. Рано узнал чувство зависти, которое возникало при виде

того, как другие более счастливые дети, например, мой сосед «Фридька»,

лакомился белыми булками, хлебом с маслом, пирожным и т. д—«Попотчуй!»—говорил какой-нибудь бедный мальчик другому, более богатому, ученику, который ел белую булку. «Нако выкуси»,—отвечал

большей частью этот последний, показывая «фигу».

Как только я научился читать, явилась большая страсть к чтению.

Очень часто я просиживал за книгами целые ночи и доставлял матери

не мало хлопот, гоняя ее по всем соседям за книгами.—«Мама! Пойди,

попроси мне шишку почитать»,—обыкновенно приставал я к ней.—

«Вот покоя от тебя нет, греховодник,—кричала т меня .мать:—ведь

вчера я тебе достала книгу!»—«Но я уже ее прочитал, мама»,—отвечал я. Так как библиотек тогда не было и на покупку книг денег не

было, я приставал к матери до тех пор., пока она-не отправлялась к

кому-нибудь из машинистов выпрашивать книги.

Чтение, конечно, было самое беспорядочное и бессистемное. Я читал

все, что попадало иод руку. «Лубочная литература», как сказки про

Бову Королевича, Еруслаиа Лазаревича, жития святых, сонники,

переводные романы, путешествия и т. д. Мне очень нравилось описание

путешествий, рыцарские романы и повесть «Тарас Бульба» Гоголя.

Чтение развило у меня наклонность к мечтательности. Идя утром, нагруженный кувшинами с молоком, судя по характеру прочитанной

книжки, я то представлял себе, что буду или рыцарем, который защищает невинных, или путешественником, испытывающим невероятные

приключения, или мучеником, который умирает ш идеалы христианства, или русским· богатырем, удалым добрым молодцом, который убивает Змея Горыныча.

Пройдя длинное расстояние от Митрофаньевского кладбища до

Обводного канала, против Варшавского вокзала; я натыкался иа

тяжелые сцены большого ночлежного дома. Обыкновенно с весны до

поздней осени набережная Обводного канала и весь отлогий берег его

почти до самой мутной воды был покрыт группами ночлежников. Оборванные, старые и молодые, они производили очень тяжелое впечатление. Дрожащие от пьянства их руки и ноги, наглые и жалкие выражения их лиц, багрово-синие от спирта носы, их площадная ругань &

— 12 —

драки—все вызывало ужас, отвращение и жалость. Иностранец, приехавший в Питер к Варшавскому вокзалу, еще не встретив ни одного

представителя «великого русского племени» и натолкнувшись на эти

картины человеческого падения и нищеты, при в’езде в столицу выносил, вероятно, самое невыгодное впечатление о России.

Босяков и нищих в Петербурге в те времена было особенно много.

Хищническая хозяйственная политика царско-помещичьего правительства заставляла разорившихся крестьян искать заработка в городах.

Выбитые из деревенских условий жизни и попав в непривычную обстановку, предоставленные самим, себе, многие из них, не найдя работы,

•опускались, деморализовались и попадали в «Вяземские» и другие

«лавры», как назывались тогда некоторые ночлежные дома. Особенно

зимой, в двадцатиградусный мороз, было тяжело смотреть, как они

в одних рваных «пинжаках» или в одних рубашках и в «опорках» на

босую ногу, дрожащие и окоченелые, вприпрыжку перебегали из кабака в кабак. Кабавдт трактиров было великое множество. «В Петербурге денег много, только даром не дают»... «Кабаков, трактиров

много, чаем голову хоть мой!»—говорит одна из частушек того времени.

Как ни тяжела была, моя жизнь, более всего я боялся ослабеть настолько, чтобы не очутиться в Вяземской или другой лавре, в этом

своего рода Дантовом аде, откуда не было возврата, где человек оставлял

всякую надежду.

Моя мать, не будучи в школе, выучилась читать, а отец оставался

до'смерти неграмотным. Будучи сам набожным, он заставлял мепй молиться и брал с собой в церковь. Я совершенно ничего не понимал, что

читают я поют на непонятном, мертвом церковно-славянском языке.

Хождение в церковь, долгие стояния были для меня сначала непонятной

и тяжелой обязанностью. Слушая, как дьячки на клиросе гиусавят, я

или рассеянно зевал по сторонам, или порывался уйти совсем домой.

Только получив от отца зуботычину, когда он меня рвал за ухо или

за волосы, я отстаивал до конца скучные церковные службы. Попов не

уважал. С раннего детства слышал множество самых неприличных,

оскорбительных, осмеивающих потов, дьяконов, архиереев и архимандритов рассказов, которые обрисовывали в самом непривлекательном свете

это сословие. В большие праздники, когда попы обходили наши флигеля

с крестами, на похоронах, крестинах, свадьбах они напивались до такой

степени, что теряли даже камилавки и кресты.

— 13 —

Особенно строго отец заставлял соблюдать посты. На последней:

неделе Великого поста говели. На другой или третий день после исповеди шли обыкновенно в Новодевичий монастырь к причастью. Возвращаясь домой, православные никак не могли удержаться от соблазна,

чтобы не зайти в кабак. Дверь в последний не переставала хлопать;

клубы серого, сивушного пара вырывались наружу вслед за входящими

туда, только что причастившимися, православными. Отец не вытерпе-

вал.—«-Не говори маме!»—бросал он мне, и сам скрывался во внутренности грязного, вонючего кабака...

Так как дорога до дому была длинная, а кабаков было много, то·

выпивая в каждом по «шкалику», отец приходил домой с «полштофом»

водки в кармане в таком виде, что мне перед матфыо нечего было

скрывать.

— Ах ты, бессовестная свинья!—обыкновенно кричала на него·

мать:—пьяница, опять нализался!—Благочестивое настроение последних

дней поста., кануна большого праздника, таким образом, нарушалось.

Мой отец никогда не дрался с матерью. Молча опускался он на табуретку, облокачивался на стол. Голова его бессильно свисала. Его начинало рвать на пол, в грязное ведро, куда из желудка вместе с выпитой

водкой выбрасывалось и «святое причастие», «тело Христово». (Это

почему-то не считалось святотатством.)

Огромную роль играло в моем детстве соседнее Митрофаньевское·

кладбище. Осенью отсюда вместе с воем ветра доносились заунывные

похоронные напевы, говорившие о бренности всего земного. Весной и

летом оттуда слышались красивые трели соловья. На кладбище было-

много зелени; оно походило на небольшой лесок и для городских жителей служило местом гулянья и отдохновения по праздникам. Старинный обычай славян праздновать «тризну» приводился в исполнение

здесь в день храмового праздника, 7-го августа. С утра дороги на кладбище переполнялись торговцами и становились похожи на ярмарку.

Огромное количество народу переполняло в этот день кладбище..

Верные завету святого князя Владимира, что «веселие Руси есть пити»,

приходившие в этот день православные ухитрялись, несмотря на огромный наряд полиции, отбиравшей бутылки с водкой и пивом, проносить-

«хмельное питье» в огромном количестве.

Окрестные кабаки, пивные, ренсковые погреба хорошо торговали в этот день, огромная масса православных перепивалась, пела

песни на могилах; плясали, играли в горелки и поздно вечером возвращались домой, едва держась на ногах. Пьяных было до того много,

что казалось, что вся толпа качается из стороны в сторону... Упавших,

которых не выдерживали ноги, подбирала полиция. К вечеру все

окрестные участки оказывались набиты пьяными. Те, которые сваливались но обеим сторонам совершенно пустынной дороги и оставались неподобранными между могил, подвергались ночыо ограблению

«стрюцкими» и «посадскими»; со стороны этой дороги и с кладбища

после полуночи слышались глухие, сиротливые призывы о помощи:

караул, грабят!

На другой день я с другими мальчишками с рассветом направлялся на кладбище. После «тризны» на могилах многие из верующих

оставляли пустые бутылки; мы продавали их и покупали недоступные

для нас булки, пирожные, леденцы (конфеты) и даже книжки. Начав

с бутылок, мы кончали тем, что начинали срывать с 'крестов литые из

бронзы иконки и крестики. Набрав по нескольку фунтов таких иконок

и крестов, мы молотками на рельсе били до тех пор по лицам Христа и

других святых, пока барельефное изображение не расплющивалось.

Затем с помощью зубила эти иконки и кресты рубились на куски и

иод видом собранных на свалке отбросов завода продавались по 15 коп.

за фунт в железные лавки, которых было много вокруг заводов.

Лазая о ловкостью обезьяны через кладбищенские заборы, копаясь в отбросах на вонючей свалке, я всегда был оборван и перепачкан и очень походил на маленького нищего.

Бывали моменты, когда кладбище, дававшее возможность покупать

шоколадки, леденцы и другие сладости, внушало мне- ужас. Это

было после того, как в той или иной его части находили удавленника

или когда отец осепними или» зимними вечерами командовал:—«Сашка!

Беги за сороковкой!».—Дорога в ренсковой погреб лежала через кладбище. Я был тогда убежден, что удавленники и вообще мертвецы по

ночам встают из могил и охотятся за детьми, из которых пыот кровь.

Только угроза наказания розгами и привычка повиновения старшим заставляла меня решаться на столь опасное путешествие. С

сильно бьющимся сердцем и холодея от ужаса, вступал я на страшную

территорию, где из-за каждого креста, как казалось, подстерегали

вставшие из могил мертвецы, в белых саванах. Тропинка вела между

могил и крестов, опасность была со всех сторон. Завывание осеннего

ветра, скрип деревьев, криви ночных птиц, ночные шорохи—все в моем

разгоряченном воображении рисовало одну картину страшнее другой.

Закрыв глаза, спотыкаясь о могилы, падая, я пробегал, покрываясь

— 15

холодным потом, эту, населенную призраками, выходцами с того света,

чертями и лешими, местность. Совершая такие экскурсии за водкой

довольно часто, я лрившал презирать опасность, ,и у меня стала, вырабатываться сила волн,

Позднее на кладбище Новодевичьего монастыря я, читая могильные

надписи,, натолкнулся на памятник писателй Некрасову, и отрывок, из

его стихотворения, вырезанный на памятнике, произвел на меня потрясающее, неизгладимое впечатление:

Сейте разумное, доброе, вечное

Сейте—спасибо вам скажет сердечное

Русский народ.

И вырастая на 'окраине города, будучи плохо одет, даже оборван,

встречая глубоко презрительное отношение, чувствуя на себе как бы

печать отвержения, я добровольно причислил себя к низам человеческого общества, к черной кости, и относился с большим почтением к

хорошо одетым, похожим на «господ», людям. Они все более казались мне представителями высшего, блестящего, счастливого и недоступного для меня мира.

Поступление в гк.-д- депо среднего редюита.

Ученичество.

Мне исполнилось 13 лет (в 1884 г.), когда ж.-д. мастерская среднего ремонта приняла меня в свои недра. Хотя сделаться слесарем

совпадало с моим желанием, хотя я не был избалован судьбой и уже

прошел суровую школу, но после дня, проведенного под началом старика медника Алексея Игнатьевича Соколова, я хотел сбежать. Вместо

того, чтобы дать мне возможность учиться ремеслу, меня с утра до

вечера гоняли за водкой·. Е моему несчастью, Соколов, с большой седой

бородой, оказался самым горьким пьяницей в мастерской. В его «медницкую» сходились вс-е слесаря, обсуждали вопрос, где бы достать

денег, чтобы опохмелиться, устраивали складчину, и как только находились деньги, медник кричал: «Сашка, беги за· полштофом».

Еабак находился на расстоянии версты. Ввиду того, что было необходимо обманывать бдительность заводских сторожей, следивших,

чтобы не проносили на завод водку, я принужден был в жесточайшие

/

— 16 —

морозы пробегать это расстояние в одной рабочей блузе с засунутыми

за рубашку бутылками. Конечно, я жестоко простуживался и очень

часто хворал. Особенно много приходишь бегать за водкой после получки, когда у Алексея Игнатьевича и у других пьяниц ежеревно болела с похмелья голова, 1 они испытывали непреодолимую потребность

опохмелиться. Выпивки устраивались при всяком удобном и неудобном

случае. Рождение ребенка, крестины, похороны, свадьбы—все эти события ознаменовывались выпивкой. Когда новый рабочий поступал на

завод, он принужден был ставить товарищам «привальное». Когда он

брал расчет, с него требовали «отвальное». При всех этих обстоятельствах по нескольку раз в день я слышал приказ: «Сашка, беги за полштофом!».

Особенно сильно напивались в день молебна иконам, которые висели в каждой мастерской. В эти дни, по окончании молебна, все напивались до положения риз.

Когда все было пропито, и в карманах не оставалось ни получки,

совещание пьяниц решало прибегнуть к хитрости. Медник кричал:

«Сашка, беги за треской!». Пока я бегал за этой соленой рыбой, мои

пьяницы охотились за мышами и крысами. Пойманную мышь или

маленькую крысу умерщвляли, расплющивали и старательно укладывали между слоями принесенной трески. Когда, по мнению совета

пьяниц, мыши достаточно пропитывались соком трески, кто-нибудь

из слесарей отправлялся со мной к тому лавочнику, у которого мною

была куплена рыба.—Это у вас Сашка купил треску?—грозно вопрошал слесарь—У меня,—отвечай лавочник,—что же, треска хорошая-«,

первый сорт!—Какой первый сорт,—кричал слесарь,—треска гнилая и в

тому же с крысой!—Как с крысой? Не может быть!—Да так, с крысой;

смотри,' борода, чем ты торгуешь! Вот мы пойдем в полицию, составим

протокол!—грозил слесарь.

Кончалось обыкновенно тем, что лавочник, хотя и подозревал

обман, во избежание скандала, шел на мировую, давал отступного на

четверть водки и выдавал еще фунта два хорошей, уже «без крысы»,

трески на закуску.

Некоторые рабочие до -того были отравлены спиртом, что от одной

рюмки впадали в состояние галлюцинаций. Им мерещились черти и

лающие на них собаки. Некоторые из них говорили: «Если бы мне

дали бочку водки,, я попил бы и помер бы!..».

Веб старики-мастеровые того времени прошли суровую школу

17 —

ученичества в течение пяти лет в маленьких кустарных мастерских.

Вспоминая, как подмастерье гонял их в течение первого года ученичества за водкой, как хозяин морил их голодом, не платя ничего, и -лупил

их шпандырем, они считали нас, учеников, крупных предприятий, где

обучают ремеслу и еще платят, даже счастливчиками.

— Ты еще не знаешь, Сашка, кузькину плеть!—говорили они,—

и при этом описывали, как бывало рассвирепевший хозяин рвал их за

уши и бил шпандырем... Так как меня уже не рвали за ухо- и не лупили шпандырем, то я должен был себя еще считать счастливым.

Только через год,—после того как, бегая по морозу без теплой

одежды, я очень сильно простудился,—я вырвался из-под власти медника Соколова и перешел в слесарную мастерскую.

Слыша постоянно от взрослых слесарей, что еще должен считать

себя счастливыми, что меня не бьют и платят 30 к. в день жалованья,

я совершенно примирился с. положением слесарного ученика. До

известной степени огрубел, опустился, перестал читать книги, научился

курить, пить и ругаться самой отборной, крепкой русской руганью.

Эта ругань слышалась целый день в мастерской: «мать, мать, мать!»

кричали в одном ее углу, «мать, мать, мать!» раздавалось в другом.

Рабочий день с «вечерами» (сверхурочные часы) длился с 7 утра

до ЮУг вечера. Работали также все воскресенья и такие большие

праздники, как Рождество, Пасха и т. д. От постоянной тяжелой ра

боты я начал еще более тупеть... С моим товарищем Володькой Вагнером по вечерам мы ходили в портерную. Возвращаясь назад подвыпивши, физически очень сильный Володька сваливал фонарные столбы,

перегораживая пустынную дорогу к. кладбищу, по которой мы возвращались. Я, конечно, помогал ему...

Осенью и зимой часто устраивались кулачные бои. Два враждебных лагеря шли друг против друга, стенка на стенку. Когда к подросткам начинали примыкать взрослою рабочие, бой иногда принимал

жестокий характер. По окончании такого сражения расходились с фонарями под глазами, с выбитыми зубами, окровавленными лицами, поломанными ребрами. Однажды я получил такой чудовищный удар в

спину, после того, как предыдущим ударом был свален на землю, что

остался лежать на месте замертво, без чувств...

Состав рабочих мастеровых нашей мастерской был далеко не однороден. Русских было немного больше половины. Остальные состояли из

2

А. И. Шаповалов.

— 18 —

финнов, немцев, латышей и поляков. Немецкое влияние было очень

сильно. Старший помощник начальника депо СПБ-Варшавской ж. д.

Вагнер, Иван Иванович, старший монтер Янике—были немцы. Даже

запись в книгу ремонта паровозов производилась на немецком языке, и

русские коренные рабочие, входя утром в мастерскую, говорили не

«здравствуйте», а «морген».

Немцы, финны и т. д. значительно отличались от русских рабочих. Последние, получив получку, не находили сил бороться с соблазном, который представляло из себя хмельное питье, и, ослабев, не выходили на работу дня по три. Первые пили водку ежедневно и регулярно, что не мешало им ежедневно выходить на работу. Затем они

считались лучшими рабочими, знающими свое дело. Держали себя с

большим достоинством, одевались по-европейски и реже крали с завода

медь, инструменты и т. д. Будучи грамотны, более культурны, обладая большими, чем русские, знаниями, они не только не любили русских, но относились, встречая одно отрицательное, ко всему русскому

критически и даже с презрением.

Иностранец, попадая в другую страну, скорее, чем местный житель, замечает ее недостатки. Ему надо прожить в чужой стране долго,

несколько лет, чтобы, научиться находить хорошие качества и достоинства народа, в среду которого попал.

Иностранец, попавший в Россию при Александре III, наталкиваясь

на варварство, азиатчину, на хамство и страшную некультурность, не

мог выносить благоприятное впечатление о России. Особенно некоторые

рабочие финны и поляки ненавидели все русское сильно и глубоко,..

Я, сталкиваясь с ними, задавал себе вопрос: почему, за что они нас так

не любят, за что презирают? И этот вопрос будил мысль, заставлял

думать, относиться более критически к нашей русской действительности.

Самыми отсталыми на ж. д. являлись кочегары· и чернорабочие.

Они жили в казарме, поражавшей грязью. Это были крестьяне, оторванные от сохи, прибывшие в Питер,- чтобы подработать и вернуться в

деревню. Это были люди очень выносливые, с самыми минимальными

потребностями. Проработав известное время и накопив денег, кочегар

покупал «тройку»-костюм, лакированные сапоги с вышитыми блестящими голенищами, пунцовую рубаху с поясом, гармонику-«тальнику» и возвращался к себе в деревню. В свободное время они ходили толпами по улицам, наигрывали на «тальянках» русскую и пели

\

*

— 19 —

частушки: «Я во Питере живал, много денег наживал, платки девкам

покупал!» и т. д.

Слесаря, помощники машинистов и машинисты составляли аристократию рабочих. По одежде, по привычкам, они мало отличались от

немцев и финнов. Они невольно им подражали. Карманные часы являлись роскошью, мало доступной для рабочих. Чтобы не опоздать на

работу, 11грихо:пии к заводским воротам минут за 20-25 до свистка.

В ожидании собирались летом на скамейках, а то и стоя у ворот завода,

а зимой в будке сторожа Шестакова. Среди представителей старого

поколения находились такие, которые, вспоминая «доброе старое

время», отчасти жалели, что прошло крепостное право. Старик Шестаков являлся одним из последних представителей старых Николаевских

солдат, доживавший свой век в «Чесменской богадельне»/ за Московской заставой. Будь они переодеты в какую угодно одежду, в этих

60-летних стариках с первого взгляда можно было узнать солдат

Николая I, которые прошли 25-летнюю службу, и во всем существе

которых как бы запечатлелись слова, приписываемые Николаю I:

«десять убей, одного выучи!».

Крепкий, прямой, переживший все ужасы и всю муштру, старик

Шестаков с презрением относился к молодому поколению, и был убежден, что оно «погибает». Он был всегда во власти старого, вспоминая свои походы и оборону Севастополя. Когда нужно было вызывать

рабочих для того, чтобы паровоз, в’ехавший на поворотный круг, поставить в паровозное стойло, он, как прежде перед полком, кричал

перед паровозом таким громовым голосом: «иа круг!», что мы всегда

вздрагивали.

Он, кузнец Кудимыч и плотник Копыл всегда пытались доказать,

что после отмены крепостного права люди испортились, развратились,

не стало «страху Божьего» и почтительности к старшим.

Стуча своей толстой палкой, Кудимыч со своей седой бородой и

густыми волосами, подстриженными по-русски в кружок, кричал па

молодежь: «Эх, на конюшню бы вас, да всыпать вам пятьдесят горячих!».

Но старик латыш, слесарь Аосер, выступал против русской отсталости, грубости. Будучи сторонником немецкой культуры и указывая

на превосходство европейцев над русскими, он отдавал дань уважения

таким русским, как Копыл. Хотя в длинной бороде этого старика, которая свалялась в войлок, и находили куски навара и солому, но,

2*

— 20 —

глядя, как в его руках топор «играет» ; как с одним только топором к

долотом он, русский плотник, мог выстроить г дом, и телегу, и мебель

для дома, на что немцу понадобился бы целый ящик инструментов,

Ассер, много видевший на своем веку, говорил: «Способный народ вы,

русские, только попы вам мешают!».

Среди молодежи, против которой так негодовали старшей, выделялись некоторые, которые как-то невольно отражали некоторые черты,

нашей свободомыслящей интеллигенции. Кузнец Кусов, катальщик

Семенов, вздохнув, вдруг сказал: «Эх, скорее наступила бы револю-

насмешливо н к старым порядкам, и к религии.

Однажды в 1885 г., когда утром я раздувал горн в медницкой мастерской, а старик Соколов жаловался на горькое житье, катальщик

Семенов вздохнув, вдруг сказал: «Эх, скорее наступила бы революция!». Когда я обернулся при этих непонятных словах, то заметил, как

внезапно побледнел медник Соколов, как он схватил Семенова за руку

и в ужасе шептал: «Что ты, что ты, с ума сошел!.. Молчи!..». Слово·

«революция», которое мне тогда было непонятно, очевидно, в то время,

когда не заглох еще гром от взрывов народовольческих бомб, было

многим известно. Невольно я припомнил, как даже мой отец, при всей

его забитости, знал это слово.

В 1878 г. я стоял, прислонившись к забору Московской заставы

с моими родителями и смотрел на торжественное вступление петербургских гвардейских полков после победы над Турцией в Петербург

через московские Триумфальные ворота. Во время прохода войск за

невысоким забором, отделявшим нас от огорода, кого-то арестовали.

Произошло замешательство. Когда мы возвращались, у моего отца,

тряслись руки, и он что-то говорил матери о студентах, о бомбах

революции. По возвращении с ночного дежурства, отец довольно часто·

в это время рассказывал о взрывах бомб, которые, по его словам, бросали негодяи, безбожники, студенты, нигилисты.

У меня остался в памяти день 1-го марта, в который рукой народовольца Гриневицкого был убит царь Александр II. Я в это время

учился в Петербурге, в городской начальной школе. Учитель с расстроенным видом раньше времени, без видимой причины, закрыл

школу и распустил нас по домам. На улицах испуганные полицейские·

приказывали закрывать лавки, магазины. С необычной торопливостью

все в каком-то испуге запирались и прятались. Пока я дошел до дому,,

весь город замер.

— 21 —

— Мама,—спросил я,—отчего нас распустили и отчего все лавки

закрыты в городе?

— Царя убили, — ответила в иопуте моя мать, — ох, убили

его батюшку окаянные безбожники социалисты! — А день был

теплый. Рыхлый снег таял. Громко кричали галки и вороны. Пахло

весной. У меня осталось воспоминание об этом дне, как о таком, когда

чувствуется приближение весны.

Будучи шестнадцатилетним подростком, я был настолько еще несерьезным, что совершенно не мог понять, что означало слово революция. Жизнь я принимал, как она есть. Я как бы плыл по течению,

не заботясь, куда унесет мою ладыо быстрая рева жизни. Прислушивался в тому, что говорили Кудимыч, Шестаков и кузнец Кусов, но не

мог понять, кто ш 'них прав. Меня очень интересовало слесарно-тоиар-

ное ремесло: зарождалась своего рода поэзия труда. Слышать заводский

тудок, тяжелые удары молота, дребезжание железа, шум вертящихся

машин, вдыхать дымный, пахнущий углем, воздух завода мне было

приятно. С удовольствием я пилил напильником, бил молотом, точил,

сверлил. Не удовлетворяла наша маленькая мастерская. Мечтал о

жизни среди леса фабричных труб, в фабричном городе, где на улицах

фабрика следует за фабрикой, завод за заводом, где черный дым закрывает небо. Мне было чрезвычайно неприятно и больно соглашаться

с финнами и немцами, что русские не умеют строить машин, что все

■они построены там, за границей. И я мечтал о том времени, которое, по

моему, должно наступить, когда мы, русские, начнем делать такие же·

хорошие, а, может быть, и лучшие машины, чем те, которые привозили

из заморских стран.

переход в большую слесарную мастерскую.

Чтобы усовершенствоваться в ремесле, я перешел в главные мастерские Варшавской ж. д. Время было мрачное. Самодержавие торжествовало победу над «Народной Волей». Замер голос друзей народа.

Подняла голову поповщина. О забастовках, о рабочем движении я ничего

ни от кого не слыхал. Профсоюзов не было. Отдельные рабочие, сочувствовавшие народовольцам, которые уцелели от общего разгрома,

замкнулись в себя.

От тяжелой постоянной работы я все более тупел. Ничего не читал.

Особенно газеты с огромной массой иностранных слов казались не¬

22 —

понятной китайской грамотой. Стал замечать, что разучиваюсь и писать. На меня как бы надвинулась ночь, и я погрузился в тот глубокий

сон, которым спали рабочие массы. Слово «товарищ» носило только

личный характер. Не было никаких касс взаимопомощи. Каждый рабочий был предоставлен самому себе и не мог рассчитывать ни на

какую товарищескую поддержку. На фабриках процветали хамство, наушничество. Сознание собственного достоинства было очень редким качеством у рабочего. Мастер и начальник был «царь и бог». Он обыкновенно знал не только то, что делается на заводе, но и в семьях рабочих.

Когда он шел по мастерской, рабочие, не дожидаясь поклона с его стороны, первые и часто униженно заискивающе снимали шляпу и говорили: «Здравствуйте, господин мастер!». Все начальники мастера, чиновники, за редкими исключениями, немилосердно обворовывали казну

и брали взятки. Это проклятое наследие царского рабства привилось

и рабочим. Тащили и врали с завода все, чдо могли. Даже инструмент

тащили друг у друга. Правилом жизни было: «не зевай, держи ухо

востро!». Если у завевавшегося токаря крали резец, кусок инструментальной стали для обточки металла, что обыкновенно случалось у точил, где собирались очереди для обточки резцов, толпа, видевшая,

как крали резец, встречала хохотом его вопрос: «кто взял мой резец?».

Украсть, «облакомить», обмануть считалось делом хорошим. На честного, правдивого, кто не лгал и не крал, смотрели, как на глупца или

чудака.

Чтобы воспрепятствовать кражам, начальство устроило суровые

обыски в «проходных» воротах. Но это мало помогало. Нравы были

«жестокие», как говорит Островский. Если новый рабочий отказывался

ставить привальное, хотя бы он умирал с голоду, его сживали с завода,

устраивая пакости: в шестерни его машины накладывали гайки, машина ломалась, и его прогоняли. Развлекались тем, что привязывали

тому, кто зазевается, хвосты из «концов» или грязные тряпки и забавлялись, видя, что он ходит по мастерской, не замечая хвоста. Иногда

этот хвост поджигали. Когда испуганный рабочий срывал, обжигая7

руки, горящие куски пакли, его встречал всеобщий хохот. Как ни тяжела была моя жизнь, но в мастерской среднего ремонта паровозов это

были цветочки. Ягодки я узнал в большой токарной мастерской, где

пришлось испытать_все прелести сдельной платы.

Пока я оставался в маленькой мастерской среднего и текущего

ремонта паровозов, где находился всего один токарный станок, где я

— 23

выучился с грехом пополам токарному ремеслу, где работал поденно под

непосредственным начальством старика-монтера, немца Янике, я пе

знал, что такое «Кузькина мать», о которой мне говорили старые рабочие, и мог по своему любить свое ремесло, мечтать о развитии русского машиностроения и о жизни в большом, исключительно фабричном

городе с лесом труб, с дымом, покрывавшим небо. Немец Янике, бывший

в Германии парикмахером, приехав в Россию, познакомившись теоретически с устройством паровоза, научившись подымать его на домкратах и опускать на колеса, проверять его шатуны и золотники, не владея

ни пилой, ни зубилом, что необходимо знать слесарю и монтеру, и не

понимая ничего в токарном деле, тем не менее, заведывал всей мастерской. Выпивая по-немецки каждые полчаса по маленькой рюмке русской водки, которую он очень любил, он напивался к вечеру до того, что

становился красен, как кумач, и едва держался на ногах. Он обыкновенно ограничивался лишь тем, что.покрикивал: «Давай, Сашка, давай

скорей, паровоз ждет!».

Но все представление о жизни у меня перевернулось, когда в большой токарной мастерской я попал на сдельную плату. Последняя, как

известно, очень выгодна для капиталиста. Сведя надзор над рабочими

до минимума, она предполагает постоянное понижение расценков. В странах, где буржуазия не только прокучивает прибавочную стоимость, но

и «работает», осторожное понижение их может приводить к улучшению

техники. При таком условии положение рабочего ухудшается только

относительно и не всегда абсолютно.

В России же, где буржуазия брала готовые образцы техники из

Западной Европы, она не работала, мало заботилась об улучшении производства. У нас понижение расценков изменялось без удержу и приводило всегда к абсолютному ухудшению положения рабочих. Но как ни

тяжело бывает положение человека, в каких униженных условиях он

ни живет, в большинстве случаев он приспособляется к этим условиям.

Среди рабочих находится всегда небольшая часть способных рабочих,

которые ухитряются .при всяких расценках выработать ту норму, которая полагается, и за которой тянется вся масса. Но среди рабочих находятся всегда меньшинство, которое, как ни напрягает своих сил,

остается позади, и на которое обрушиваются все неудовольствие и кары

мастеров.

Попав на сдельную работу, я оказался менее приспособленным, чем

другие, и был причислен к категории средних и, может быть, даже пло¬

— 24 —

хих рабочих. Мало-по-малу лишился всех иллюзий; в большой токарной

мастерской ноГ1Г в овчинку показалось; но все же она заставила меня

задуматься о смысле жизни.

Религиозные переживания.

Настала весна 1887 года. Мне было 16 лет. Только что кончилась

пасхальная неделя. Я чувствовал себя больным. Крутой переход от суровой постной диэты в течение семи недель Великого поста к скоромной пище на Пасхе во время розговенья приводил только к сильному

расстройству желудков. Поэтическое настроепие пасхальной ночи,—с

ее огнями, мерцающими в темноте, веселым колокольным звоном, наивной верой в воскресшего бога,—мне испортил котельщик Антон. Он

поставил свои кулич и пасху на вольном воздухе и все время смущал

меня разговорами: «Смотри, Сашка, долгогривые идут! Гляди, какое у

попа-то пузо! А морда-то красная, лопнуть хочет. А дьякон-то, дьякон!

Смотри, право, как боров! Вот так жеребячья порода!»'. Поп и дьякон

были, действительно, очень толстые. Дьякои, проходя подрядам куличей, приговаривал: «Кладите, православные, кладите: рука дающего

не оскудеет».

Этот Антон, не любивший попов, который и мать прогнал святить

куличи, подошел ко мне в воскресенье, когда, в три часа пошабашив,

я мыл руки.—Пойдем, Сашка, выпьем по кружке.—Не хочу,—ответил я,—я нездоров.—Не будь бабой,—продолжал ои,—что ты, красная

девица, боишься так водки выпить?

В портерной Антон влил в кружку пива пол-сороковки водки.

Отвратительная смесь пива и водки ударила мне в голову. Организм,

ослабленный тяжелой работой, постной пищей и болезнью, не выдержал. Чрезвычайно быстро я опьянел до того, что перестал совершенно

понимать, о чем говорил Антон с подошедшим товарищем. Чтобы не

огорчить мать своим безобразно-пьяным видом, я машинально пошел

вслед за Антоном. Мы прошли Измайловский проспект, свернули в

10 роту, где жил Антоп. Ввиду того, что опьянение не проходило, я

решил посидеть немного у Антона. Его мать старушка, увидев меня,

стала кричать: — С какими пьяницами ты хороводишься, Антон, как

тебе не стыдно!

— 25

Услышав это, я решил уйти от Антона: мне было действительно

стыдно... Пошатываясь и спотыкаясь, вышел в переднюю. Оглядевшись,

я наклонился, как мне показалось, над помойным ведром. Со мной началась мучительная рвота. В это самое время отворилась дверь из другой квартиры и показалась фигура сапожника в переднике. Прокричав

что-то, он скрылся. Я был в таком состоянии, что ничего не понимал.

Через минуту выскочило· целых четыре сапожника и я, не помню как,

очутился на дворе... Что-то ревело и гудело кругом меня. Я падал, поднимался, снова падал... Я потерял сознание... Когда очнулся, лежал

на полу, растерзанный и окровавленный. Мать Антона тихо плакала

в углу. Сам Антон, размахивая ружейным стволом, отбивался от толпы,

которая ревела и лезла в окно. Он кричал:

— Отойди, расшибу!

— Давай нам его сюда, мерзавца!—слышалось из окна:—он нам

чистую кадку с водой опоганил. Ее теперь святить надо!

— Ну, Сашка,—сказал Антон, увидев, что я очнулся:—'надо бежать, плохо дело! Я тебя едва от них за ноги вытащил... Иначе тебя

убили бы!

Хотя у меня болело и ныло все тело, хмель прошел. С помощью

Антона, который отбивался ружейным стволом, мы отбились от сапожников, и я был на свободе. Придя домой, я слег и был болен около

двух месяцев. После жестокого избиения, которому подвергся, был на

краю могилы. Был уже в полузабытье, не мог говорить и как сквозд

сон слышал, как вернувшийся из больницы отец говорил матери:

«Сашка умирает. Ноги уже похолодели. Как дойдет до сердца, так и

умрет».

Я слышал, как он заплакал, как послал за попом; а матери пришла мысль напоить меня сладким, горячим чаем. Я относился равнодушно ко всему, что делалось кругом, и меня интересовал лишь вопрос, как, каким образом я буду переходить на «тот свет». Несколько

ложек чая, который мать влила в рот, раскрыв ножем судорожно сжатые зубы, произвели чудесное действие. Сведенные судорогами руки

и ноги распрямились, зубы разжались; я получил способность речи.

Но так как в этот момент пришел поп и причастил меня,—я, как и все

окружающее, приписал выздоровление чудесному действию причастия.

Я был на пороге смерти и, если не умер, то возродился уже для другой

жизни. С этого времени стал интересоваться вопросом о религии. Окру-

— 26

знающая зкизнь все более казалась серой и неинтересной, однообразной, и я стал рисовать себе картины другой жизни, вечной, на небе,

в садах рая, среди святых и мучеников.

В это время, осенью 1888 года, умер мой отец. Умирая, он, указывая на икону, заклинал меня быть покорным начальству. Я продал

за бесценок коров,—они меня тяготили,—и переехал из флигеля в город, на набережную Обводного канала.

Кузнец Кусов, Егор Яковлев (Куклин), котельщики Семенов и

Антон и Николай Богданов, как я теперь думаю, в 1886—1887 г.г.

были н связи с какой-то революционной организацией. Кусов, видимо,

был во главе этого кружка. Он выделялся культурными привычками,

гордостью в обращении с начальством, необыкновенным для того времени сознанием человеческого достоинства, делавшим его похожим на

парижского рабочего. Будучи интересным, умным, он любил читать

книги; был независим в суждениях, а к попам и к религии относился

с нескрываемым презрением. В то же время он любил выпить и увлекался женщинами. Я ему очевидно нравился. При мне он напевал

песню:

Ой, горюшко, горе, великое горе!

Становому на ужин кабак целый нужен,

Становой приезжает, его мир встречает.

Становому на ночку готовь, мужик, дочку.

Ой, горюшко, горе, великое горе!

Он пробовал приглашать меня к себе на квартиру, где знакомил

с своей сестрой курсисткой. Затем я вспоминаю попытку созвать собрание под видом рабочей вечеринки. Я был в числе приглашенных к

Егору Яковлеву. Когда пришел интеллигент, высокий молодой человек

в очках, Кусов, Яковлев, Богданов, Семенов и Антон удалились в другую комнату. Я был оставлен в передней комнате занимать мать барышни. Пилила одна скрипка, и барышни танцовали кадриль. В чем

заключалось собрание, я не был посвящен.

Высокий человек так же таинственно ушел, как и пришел. Больше

я его никогда не встречал. Кусов просил не рассказывать ни про курсистку, ни про интеллигента.

Так как я в то время совершенно не был готов для революционной деятельностью, то было, очевидно, решено, что меня рано привлекать

в кружки. Мне кажется, что это была одна из попыток завязать связи

с рабочими, которая не дала положительных результатов. Семенов

— 27' —

уехал в Витебскую губернию, Богданов умер, Яковлев спился и очутился в Вяземской лавре; Кусов дольше других шел против течения.

Он мне дал почитать повесть (фамилии автора не могу припомнить).

В ней рисуется учащаяся молодежь: с орой стороны—благонамеренная, а с другой—революционная. Автор хвалит первую и старается

очернить вторую. Несмотря на все старания автора, мне понравилась

вторая. Особенно сильное впечатление произвела сцена на берегу Волги,

где декламируется 'Стихотворение Некрасова: «Вьгдь на Волгу...». .

Стихи эти врезались в мою память; показались мне родными,

близкими. Но проснувшаяся на миг мысль была бессильна рассеять

религиозный дурман, во власти которого я находился. Кусов, очевидно,

заметил это. Он махнул на меня рукой и ограничился только тем, что

сказал:

— А ведь эти люди, которые хотели освободить народ от помещиков, были правы, Сашка!

Призыв горячего Кусова возмутиться против окружающей нас

несправедливости тогда не встретил во мне отклика-. Искры его красноречия не зажигали в моей душе пожара возмущения. Он мне казался дубом, который не могли сломить ветры и бури. А я, как тростинка, склонился тогда до самой земли и отдался во власть того ядовитого дыхания, которым отравляла народ религия. При Александре III,

когда голос революционеров заглох в’ каменных мешках, в ледяных

пустынях Сибири и на виселице,—попы, архиереи, монахи,—вся

православно-византийская церковь, подталкиваемая обер-прокурором

синода Победоносцевым, стала проявлять большую активность. Попы

начали произносить проповеди; были торжественно открыты мощи

Серафима Саровского (оказавшиеся теперь кусками ваты и картона).

Стали появляться чудотворные иконы и фабриковаться чудеса. Был

и святой поп, Иван Кронштадтский.

Среди рабочих ходили слухи о чудесах у мощей, у икон и у Иоанна

Кронштадтского. Пон Слегаян, крещеный 'еврей, кажется, английский

поданный, принявший православие и сделавшийся миссионером православия и студентом духовной академии, организовал при Новой Бу-

магопрядильне общество трезвости. Здесь на деньги рабочих была

заложена и выстроена церковь.

Другой поп, Григорий Петров, позднее основал общество трезвости

среди рабочих городской скотобойни. Это было время, когда Победоносцев насаждал церковно-приходские школы и пытался вдохнуть

28 —

жизнь в разлагавшуюся и гнившую православную церковь. Поп Петров шел дальше и пытался внести в мертвую догму православия

элементы ученья Л. Толстого. Было образовано также «Общество распространения христианства в духе православной церкви» на Стремянной улице.

Победоносцев, как верный пес царизма, чувствовал и понимал,

что самодержавию грозит опасность; и он мобилизовал всю черную

рать, тех, кого русский народ по справедливости назвал жеребячьей

породою и долгогривыми. Долгогривые принялись уловлять души, начались проповеди о терпении, воздержании, покорности и награде, которая ждет всех верных в раю. Я был увлечен этим мутным, грязным потоком.

В Париже, на ярко освещенных бульварах, где буржуазия всего

света прокучивает прибавочную стоимость, чувствуется, что здесь человек наиболее доволен собою. Этого довольства ие могло быть у нас.

Рабочие французские и бельгийские, случайно попадавшие на вечеринки русских политических эмигрантов, пораженные грустными ме-

лорями русских народных песен, говорили: «Такие мотивы мы слышим у нас только в церкви». Кажется, Кавелин еще подметил, что

довольная собою, сытая буржуазия на парижских бульварах по своей

психологии похожа на дикарей-людоедов в цилиндрах и в крахмальных рубашках. Салтыков-Щедрин говорил, что из глаз сытого, довольного человека смотрит свинья. Только огромное горе делает человека более человеком, более отзывчивым на чужое страданье и горе.

Веселые, легкие бульварные песни парижан усыпляют. Тоскливые, грустные ноты поэзии Некрасова и русских народных песен заставляют задуматься. Они хватают за сердце и будят мысли. «В золотую пору малолетства все живое счастливо живет. Не трудясь, с

ликующего детства дань забав и радостей берет»,—говорит Некрасов.

Такого счастливого детства я не знал. Ежедневно работал физическую

работу, почти до отупения.

Попав в большую токарную мастерскую, столкнувшись с самой

бесстыдной, беспощадной эксплоатацией, с постоянным понижением

расценок, не встречая никакого сочувствия у так называемых хороших рабочих, для которых ни по чем были понижения (расценок, я

почувствовал себя неудачником.

Та жизнь, которую я вел, стала казаться однообразной до утомительности. Каждый день был похож на другой. Жизнь перестала

— 29 —

давать удовлетворение. Чувствовал себя, как птица, запертая в клетку.

Жизнь стала казаться тюрьмой. В душе появились смутные желания,—

желания простора, воздуха.

И вот в это-то время я услышал голос, который обещал избавление и спасение. Это не был голос друга, товарища, который помог бы,

как угнетенному рабочему, выйти на широкую дорогу из леса сомнений, в котором я запутался. Это был голос змеи, очаровывающей свою

жертву прежде чем ее с’есть, это был голос Иуды, голос попа. «Придите ко мне все·, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»,—

слышал я и пошел. Меня прельстила идея общества трезвости, с которой выступили попы Слепян и Петров.

Раз’единение среди рабочих было так велико, ночь была так темна,

что общество, хотя поповское, казалось лучом света среди мрачной

ночи. Только полным отсутствием агитации и пропаганды на заводах

в это время, когда не было ни партий, ни союзов, пи кооперативов,

ни касс взаимопомощи, я могу об’яснить себе мое увлечение той западней, которую в угоду царю, помещикам и капиталистам расставляли для рабочих попы. Пролетарский инстинкт не выносил изолированности рабочих и требовал об’единения.

Сделавшись членом Общества, я стал среди рабочих вербовать

членов. Увлекаясь этой идеей, я представлял себе, что возможно осуществление древне-христианских идеалов богатых и бедных. Старое

поколение рабочих отнеслось довольно равнодушно к новой идее общества трезвости, но среди молодых рабочих я очень быстро нашел сторонников.

Восолобов, Купцов, Дружкин, Андреев, Экстрем составили группу

и один из первых записались в члены этого общества. Ввиду того,

что общество трезвости основано было попом Слепяном на Боровой ул.

около Новой Бумагопрядильни, старое поколение рабочих окрестило

меня в насмешку «Боровой». Но по сути дела я и мои товарищи попали под тлетворное влияние православной церкви, которое проповедует бессмысленную покорность властям и старое византийское отречение от жизни.

Обольщенные попом, я и мои товарищи все свободное время употребляли на посещение церковных служб, на чтение библии и житий

святых. Мы строго исполняли посты, а все свои деньги,—гроши, которые могли уделить,—отдавали на иконы, на церкри. В субботу мьт

шли в Ново-Афанасьевское подворье, где всенощная с 6 час. вечера

— 30 —

длилась до полуночи. В воскресенье в 4 часа утра мы подымались к

заутрени.

Темно. Сверкали звезды. Мороз скрипел под ногами. В воздухе

таяли первые удары колокола. Как тени, проскальзывали редкие, принадлежавшие к беднякам, богомольцы. После окончания заутрени мы

шли к 6 час. утра в ранней обедне, затем к 10 час. утра к поздней

обедне. В 4 часа пополудни мы направлялись к вечерне, после которой

попы начинали беседы. Кроме этого, вместе с членами общества трезвости, мы совершали пешком верст за 20-30—паломнические походы

в Колпино и Сергиевскую пустынь.

Лучшими рабочими считались в нашей пригоночной мастерской

машинист Николаев и токарь Сыросгин. Обоих их рабочие звали глотами за то, что они любили, чтобы их приглашали выпито. Такая простая вещь, как расчет зубчатых колес для нарезки винтов («резьба»)

не была всем известна. Молодые токаря затруднялись в расчете и обращались к Николаеву или Сыросгину. Но за услугу нужно было позвать в портерную и угостить. Искусство быстро находить «шестерни»

для нарезки винтов они ревниво хранили для себя и не сообщали

другим.

Оба они заинтересовались моей агитацией, пришли к моему станку

и, познакомившись с тем., что я говорил, дали совет: «Брось, Баровой,

не проповедуй, не дури! Начал ты за здоровье, а можешь кончить за

упокой. Говоришь ты теперь о боге, а там, гляди, и социалистом сделаешься».

— Как так социалистом?—спросил я.

— Да так,—продолжал уравновешенный, спокойный Николаев:—

в прежние времена они были здесь. Ты, вот, начал читать книги и зачитаешься... Лучше брось, а то арестуют и повесят...

Я действительно начал читать, гак называемые, священные книги:

библию, жития' святых, творения Ефрема Сирина, Иоанна Богослова.

Знакомство с ними мне было необходимо для того, чтобы давать ответы

на хитро поставленные вопросы, которые мне предлагали староверы

и штундисты. Знакомство с священным писанием сделало из меня

своего рода начетчика. Я сыпал текстами. Староверы и штундисты не

^находились, что мне ответить, и уходили. Круг слушателей у моего

станка увеличивался. Находилось все большее число желающих записаться в члены общества трезвости.

— 31 —

Но сам я начал становиться другим, когда некоторые рабочие

стали задавать мне вопросы о том, шар ли земля или плоская, стоит ли

она на месте или вертится кругом солнца. Католическая церковь не

даром не разрешила простым смертным чтение библии. Библейские

рассказы и так называемые жития святых вообще полны такими противоречиями, что более или менее внимательный читатель наталкивается на мысль, что в них кроется огромный, ужасный обман для

людей. Всякий раз, когда я брал библию в руки, я вспоминал слово

отца, что безумцы студенты, нигилисты или социалисты, не верят в

Бога, но чем более я читал библию, тем более сомнение в существовании бога возникало во мне.

Мне казалось, что меня искушает дьявол, как какого-нибудь пустынника на берегу Нила. Я старался уединяться, уходил от толпы.

Первые особенно сильные сомнения в существовании Бога я испытал

в день праздника, который Александр III давал в годовщину франкорусского союза французски морякам. Нарядные толпы народа направлялись в Петергоф. Быть может, вид этой бегущей’ толпы и будящие

и зовущие звуки марсельезы, которую разрешено было играть, и которые я слыхал впервые, почему-то властно поставили передо мной

вопрос: «есть ли бог?».

Мучимый этой мыслью, я бежал от толпы к устью Невы, к взморью

и, смотря на широкую водную гладь, слушая, как набегает волна, задавал себе вопрос: а есть ли бог на самом деле? И ужасная мысль, что

бога нет, что мы, бедные рабочие, являемся жертвою огромного, наглого обмана с согласия попов, все более овладевала мною.

С раннего утра до 7 часов по окраинам Петербурга громко гудели

заводские гудки, звавшие на работу. Громче и звучнее всех кричала

сирена Путиловского завода. Руководствуясь свистками, ежедневно,

как заведенная машина, ходил я на работу. Я был болен, изнурен,

нервы были взвинчены. Еще подходя к мастерской, где машины пыхтели и охали, я уже чувствовал усталость. Тяжелая работа, долгое

стояние на церковных службах, соблюдение постов — все утомляло

меня. Против своей воли я начинал ненавидеть этот завод, эту мастерскую и мастера Нобеля.

Занятый агитацией, я мало заботился о той 'работе, которую он

давал мне для исполнения. Этот Нобель был швейцарец. Как швейцарский рабочий, он приехал искать счастья в России. Он отличался

от русских мастеров тем, что не брал взяток. Но ремесло унтер-офи-

— 32

цера капитала, в которое вхорт и организаторская, и полицейская

роль, заставляло по предписанию самого директора Рициони постоянно

сбавлять расценки. ^

Меня он, очевидно, считал чудаком или глупым. Он мне предлагал давать хорошо зарабатывать; но я должен был доносить ему обо

всем, что делается в мастерской. Какой-то тайный голос останавливал

меня от этой подлой роли, на которую в то время находилось много

охотников. За это, очевидно, он мстил тем, что часто сбавлял расценки.

Работа моя вследствие того, что я, как говорили рабочие, проповеды-

вал, часто бывала недостаточно хорошо исполнена.

Рабочего в капиталистическом обществе и утром, и вечером, и

ночью гнетет и преследует одна мысль: опасность оказаться без работы, вне фабрики. Мастер Небель всегда мог меня выбросить, как говорили рабочие, «гранить панель». А у меня на руках была мать,

сестра и два брата, которые жили на мой заработок. Зарабатывал я

в это время рубль в день. Мастера, от которого я зависел, который

мне делал замечания, «пушил», как говорили рабочие, который постоянно сбавлял расценки,—я начал очень бояться. Как велик был

страх, видно из того, что через десять лет, когда меня уже не было

в Петербурге, и я его потерял из »иду, грозная фигура этого мастера

во сне заставляла меня вздрагивать, покрываться потом, просыпаться.

Кончилось тем, что я и его, как и завод, возненавидел скрытой, глубокой ненавистью, которая не знает конца.

Меня мучили особенно постоянные сбавки расценок. Как сторонник учения Христа о непротивлении злу, я должен бы был охотно

подчиняться им. Но сознание, что отсутствие протеста, молчаливая

покорность рабочего христианина приводят к тому, что вследствие

этого ухудшается положение сотен и тысяч рабочих, заставило меня

приходить к ужасной мысли, что не непротивление злу Христа и Толстого, а борьба со злом может улучшить положение рабочих. Я очень

плохо делаю, что, как тростник под ветром, склоняюсь перед волею

мастера. Я должен поднять голову, распрямить согнутую спину, быть

твердым и прямым, как дуб, который не склоняется перед бурей,—

думал я.

Все христианское учение, всякая религия,—православная и католическая, и иудейская,—как проповедующие покорность и непротивление злу, с точки зрения положения рабочего класса начинали! казаться страшным обманом. Но по инерции продолжал ходить по цер-

— 33 —

квам, собирать толпу и «проповедывать». Я бледнел, худел. Видя, что

я мало внимателен к работе, и что веду агитацию, мастер Небель все

чаще качал головой...

Я получал паспорта ежегодно через полицию. Фамилия отца была

Шаповал. В полку его переделали в Шеповалова. Украинский писарь

стал мне писать Шаповал или Шапувал. Из-за недоразумения с фамилией или может быть потому, что моя агитация ничинала возбуждать подозрение у полиции, но меня ежегодно, а то и два раза в год

вызывали в участок, к приставу. Однажды меня вызвали к железнодорожному жандармскому ротмистру, через которого почему-то требовалось, чтобы я послал заявление о высылке нового паспорта. Паспорта

высылали сроком на год, а то и на 6 месяцев.

В полицейских участках обращались очень грубо с рабочими и

вообще с плохо одетыми людьми. Еще в приемной у пристава, где

приходилось ждать часа по два, бросалась в глаза неодинаковость в обращении с посетителями. Перед хорошо одетыми господами полицейские чиновники ходили на задних лапках, предлагали стул и говорили

«вы». Рабочему говорили «ты», на него кричали, топали ногами,

грозили холодной и т. д. Из холодной почти всегда слышались крики.

Это дежурный городовой, какой-нибудь держиморда с огромными кулаками давал леща...

Я всегда дрожал при мысли очутиться в холодной вместе с пьяным, вором и с проститутками. Входя к приставу, испытывал страх

перед начальством. Оттого ли, что я был плохо одет и имел смирный

и забитый вид, пристав всегда на меня кричал, ругаясь самой непечатной руганью.

Вследствие такого грубо-оскорбительного обращения, которое повторялось из года в год, я потерял уважение к начальству. При виде

городовых, околотков, приставов у меня невольно поднималась острая

ненависть к ним. Подобное же возмутительное надругательство пришлось вынести и от жандармского ротмистра.—«Говори, как тебя зовут?»—сказал он строго.—Шаповал, Александр Исидорович,—-ответил я.

— Не Исидорович, а просто Сидоров! Ты ведь не дворянин, а мужик, осел ты эдакий, невежа, матъ-мать-мать...—кричал он.—Болван!

Как ты стоишь перед начальством? Держи руки по швам, мать-мать,

мать... Почему это тебе присылают паспорт то на имя Шаповалова,

то Шаповал, то Шапувал?

— Не знаю, господин офицер,—ответил я.

А. И. Шаповалов«

3

— 34 —

высокоблагородие»! Не умеешь разговаривать е начальством, ракалия

ты этакий! Никифоров!—кричал он:—пока«® этому болвану, как нужно

говорить и стоять перед начальством, и напиши ему требование на

паспорт.

— Так точно, ваше высокоблагородие!—говорил Никифоров,

щелкая шпорами и вытягиваясь в струнку.

Так как полицейские пристава, помощники и жандармские офицеры были по происхождению из разорившихся дворян, то, помимо

приказа держать народ в струне, они еще и добровольно старались

по части отеческого внушения, с приложением непечатной отечественной ругани. Вследствие этого грубо-оскорбительного обращения, я и

жандармов стад относить к той же категории фараонов, в которой

причисляли в Питере рабочие всех полицейских.

Почему для полиции было оскорбительно называться царями

Египта, не знаю. Но, однажды, когда я назвал одного городового фараоном, он вскричал: «Подожди, вот составлю протокол, будешь знать,

как оскорблять полицию!»

РеЧерняя школа для рабочих.

Работа на токарном станке требует большой интеллигентности,

понимания технических чертежей и знания арифметики. Необходимо

также небольшое знакомство с геометрией, алгеброй и тригонометрией. Все это необходимо при обточке конусов и нарезке винтов. Для

получения этих знаний и со смутной надеждой, что в школе выясню

вопрос о существовании бога, я начал посещать вечернюю школу

Технического Общества на Петергофском проспекте. ·

Революционеры-интеллигенты в то время поступали в воскресные

и вечерние школы Петербурга в качестве учителей, чтобы легче знакомиться с рабочими и привлекать их к революционной деятельности.

Софья Перовская, погибшая в 1881 г. на эшафоте, как известно, была

учительницей в одной из таких школ за Невской заставой. Позднее

в этой же фабрично-заводской окраине коммунистка Надежда Константиновна Крупская (Ульянова) в 1890 годах работала в одной из таких школ.

Потому ли, что район, где была расположена та вечерняя школа,

в которой я учился, не пользовался такой известностью, как знаменитый Шлиосельбургский тракт, или по каким-либо другим причинам,

— 35 —

яо в течение трех лет моего пребывания в школе я не только не встречал среди преподавательского персонала личностей, сочувствующих

революционному движению, но сталкивался всегда с учителями, которые на уроках проводили мысль, что в России для развития промышленности необходимы и длинный рабочий день, и низкая заработная плата.

Как позабывший почти все, чему учился в низшей городской начальной школе, я начал со второго класса. Вошел в эту скромную

школу, как в храм науки. А относился к ней, как к источнику знания.

Учителя казались людьми какого-то другого, высшего мира·. С необыкновенным уважением, почти с благоговением я приходил на уроки

и относился к ним. Вслед за мной поступили в 1892 г. в школу и мои

товарищи: Александр Кооолобов, Василий Купцов, Иван Дрожжин, Павел Андреев и другие, фамилии которых уже забыл.

Начиная с 1891 г. на меня оказал большое косвенное влияние

токарь Кожевников и прямое—токарь Димитрий Федорович Федоров.

Первый, но всем данным, был связан с каким-нибудь кружком. Сырости и Николаев несколько раз мне указывали на него.

— Ты вот проповедуешь, Боровой, «не пейте вору», «ступайте

в обществе трезвости, ходите в церковь»... А вот Кожевников, он в церковь никогда не хорт; когда проходит мимо иконы, шапки не сни-.

мает и лба не крестит. В постные дни жрет колбасу, хлеб с маслом.

Безбожник он и наверно социалист.

Этот Кожевников как бы демонстрировал свое свободомыслие.

Несмотря на то, что я пытался с ним заговаривать, он не шел мне навстречу. Невидимому, он имел связь с кружком рабочих социалистов,

которые, занимаясь одним самообразоваиием, изучением теории, замыкались в тесных пределах своего кружка, не пытаясь найти подход

к массе. Лично я, мож/ет быть, казался ему безнадежным фанатиком религии. Кожевников был хорошим рабочим, знавшим свое дело. Он одевался по-европейски и по внешности принадлежал к рабочей аристократии.

Всякий раз, когда я проходил мимо него, возникала мысль, что

вот есть же «на свете» люда, как Кожевников, которые осмеливаются

не признавать существования бога. И каждый раз в глубине души,

.как червяк, меня начинала точить мысль: «а на "Самом деле, существует ли бог, или он не существует?». Более определенные ответы

на мои сомнения дал Федоров.

з*

— 36 —

Машинист Николаев и токарь Сыросгин стояли во главе своеобразного землячества «Шепелевских». Шепелев был какой-то помещик-заводчик, у которого рабочие были еще крепостные при Николае I в Нижегородской губ. Эти «шепелевцы» как бы составляли

касту квалифицированных рабочих, качества которых переходили к

ним из поколения в поколение, а на остальную массу рабочих склонны

были смотреть, как на вторгшееся извне мужичье, которое не знает

хорошо ремесла и не хранит старых заветов рабочих. Они ревниво

оберегали обычай ставить «привальное». Так как Федоров наотрез

отказался следовать этому старому обычаю, то Сыросгин прибежал ко

мне жаловаться. «Гляди, Боровой, еще одна сволочь длинноволосая

поступила. Безбожник ведь, в церковь не ходит, лба не перекрестит

и в пост лопает скоромное».—Откуда вы знаете?—'заметил я;—ведь

он только что поступил. Вы попросту злитесь, что он вам, пьяницам*

привальное не поставил.—«Знаю, знаю, Боровой, что ты будешь мирволить тем, кто не ставит привальное. Ты ведь в обществе трезвости..

Но вот наши шепелевские говорили, что он на Путиловой был известен, как безбожник. Смотри, грива-то у него, право, как у студента

нигилиста!» На самом деле, Федоров носил длинные волосы и мягкую

шляпу н походил по внешности на нигилиста.. Я стал присматриваться

к нему н ближе познакомился после ареста Кожевникова.

Совершенно неожиданно однажды в летний день в мастерскую

явился жандармский полковник с тремя здоровенными унтер-офицерами. Смотря, как все перед ним расступались, как Николаев, Сыросгин униженно перед ним снимали фуражки и кланялись, я в первый

раз понял, что это люди, которые имеют огромную власть и огромное

значение в России. Я видел, как они рылись в ящике, где лежал запертый на замок инструмент Кожевникова. Вспоминая, как другой

подобный жандармский офицер так недавно «пушил» меня, несмотря

на то, что я не любил Кожевникова, как безбожника и как человека,

который держался гордо и сторонился меня, у меня явилась симпатия

к нему и шевелилась глубокая, тайная ненависть к жандармам. Кожевников через месяц был освобожден. Его выслали в Рыбинск под.

надзор полиции.

Федоров был настоящий самородок. Он не был революционером},

не был энтузиастом, мыслителем и фанатиком щей. Он обладал слишком спокойным, холодным темпераментом скептика. Самостоятельно*

путем чтения газет самого крайне реакционного направления, как.

— 37 —

«Гражданин» князя Мещерского и «Луи» выкреста Окрейца, интересуясь теми писателями, которых ругали эти газеты, он натолкнулся

на нашу критическую и художественную литературу. Относясь вполне

отрицательно к самодержавию и. к попам, он к революции не примкнул.

Позднее, в 1905 г., он причислял себя идейно к меньшевикам. Читая

книги, знакомясь с науками, он поражал своими знаниями. Но он никогда не увлекался и никогда не был арестован. Мартов, читая за границей рефераты о Лондонском с’езде, показавшем, что большинство

передовых рабочих пошло на деле за большевиками, старался доказать, что в Петербурге самые образованные рабочие, а не мальчишки,

•оставались верны меньшевикам. Весьма возможно, что рабочие такого

темперамента, как Федоров, которые спокойно читали, не принимая

активного участия в революционном движении, которые не арестовывались, составляли ядро меньшевистской организации. Но они были

слишком хладнокровны, слишком осторожны н потому не могли спорить влиянием с рабочей молодежью, которая всегда поддерживала

большевиков.

Федоров был даже отчасти поэт. Он знал много стихотворений

Некрасова, Надсона, Омулевского. Он и сам сочинял стихи, где осмеивал

тех, «кто дал яду Сократу, кто распял Христа, кто посадил в тюрьму

Галилея».

Я не мог больше противиться «искушениям дьявола», как я думая

тогда, и все чаще приходил к станку этого волосатого безбожника,

слушая его рассказы и песенки, которые он тихонько напевал, пока

станок шал самоходом. Чем-то новым, необыкновенно прекрасным, заманчивым и щемящим за сердце пахнуло на меня от его речей и песенок. Величавая фигура Стеньки Разина, положившего свою голову на

плаху за угнетенный народ, вера поэта Надсона, что на землю «вернется святая любовь», «печальные и гневные» напевы музы Некрасова—все находило отклик в моей душе. Начали раскрываться широкие горизонты. Вставало новое солнце, в свете которого старый бог

с его святыми и портом,, адом и раем, все более 'отходил на задний

план, все более начинал казаться смешным призраком, выдумкой

прошлого, пока не исчез из глаз и провалился в пропасть забвения,

куда история сметает все устаревшее и негодное.

Я бросился с головой в новый для меня мир. Астрономия, геология, великие русские писатели, вечерняя школа—все это было тем,

чем я жил. В то же время еще не находил сил порвать со старым. Ста¬

— 38

рый бог. о своими святыми и дьяволами, толпою окружали еще мена

и грозили адом. Я переживал эпоху, борьбы. Рабочие, которых я втянул в общество трезвости, в духовное рабство, особенно Косолобов и

Купцов, были недовольны моей дружбой с безбожником Федоровым. Но

мертвая обрядность православия все более отталкивала меня; чудотворные иконы и мощи все более начали казаться в свете науки, с

которой я знакомился, старыми, глупыми суевериями, которым могли

верить лишь обманутые попами люди и глупые, выжившие из ума,

старики.

Особенно тяжелое впечатление произвел последний «паломнический поход», в котором я участвовал, в Сергиевскую пустынь. Теплая

весенняя ночь с своими звездами, с своими тенями уступила место-

серому утру. Всю ночь, когда я шел с этой толпой, которая, покрытая

пылью, усталая, в поту, нескладно, гнусаво пела молитвы, мне бросалось в глаза то, чего не замечал раньше. Секретарь общества трезвости, обращенный С-лепяном молодой еврей, был совершенно пьян.

Регент хора этого общества, студент духовной академии, всю дорогу;

«щупал» молодых ткачих, внося соблазн и уходя с ними в кусты.

Когда рассвело, вся эта толпа жалких, усталых, вопящих церковные гимны, людей произвела на меня тяжелое, жалкое впечатление.

Такой же взгляд любопытства, недоумения, смешанного с состраданием и презрением, как я заметил, бросила проезжавшая компания

«господ»,—молодых женщин и мужчин, возвращавшихся в Петербург

из загородного ресторана. «Жалкая толпа рабов, жалкие обманутые

люди!—думал я:—к чему эти хоругви с крестом, символ рабства, эти

иконы, когда «его» нет, когда мы обмануты!»

— Что е вами? Вы не отвечаете на вопросы, не слушаете, что

вам говорят!—говорила мне сестра одного токаря, нарядная, красивая

портниха, которая, заинтересовавшись рассказами рабочих обо мне,

познакомилась и от самого Путпдовского завода шла с нами.

Я думал о том, есть ли бог или нет, совсем забыв о ее существо^

вании. Она еще более обиделась, когда по прибытии в монастырь,

увидев пьяных по случаю Пасхи, «красномордых», с толстыми пузагчи

монахов^ увидев попа Слепяна (приехавшего по жел. дор.), я один, не

сказав никому ни слова, с чувством глубокого разочарования, ушел

на вокзал н вернулся домой по жел. дороге. Каплей, переполнившей

чашу, были рассказы одного местного рабочего, который насм-ешливс,

— 39 —

указывая на пьяных, жирных монахов, сказал: «Сам архимандрит

здесь с любовницей живет».

Когда я, задумавшись, выходил из Балтийского вокзала, кто-то

взял меня за плечо и сказал: «Сашка, это ты? ты меня узнаешь?».