Author: Улюкаев В.Х. Поздняков А.Д.

Tags: садоводство и овощеводство растения садоводство ботаника

ISBN: 5-07-002363-2

Year: 1992

Text

Издательство

«Знание»

В.Х.Улюкаев

ЧТО ДАЕТ ЗЕМЕЛЬНАЯ

РЕФОРМА

А.Д.Поздняков

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

Подписная

научно -

популярная

серия

УСШБА

ПОДВОРЬЕ

2-3'92 ФЕРМА

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

УСАДЬБА.

ПОДВОРЬЕ.

ФЕРМА

2-3/1992

Издается ежемесячно с 1992 г.

В. X. Улюкаев,

кандидат экономических наук

ЧТО ДАЕТ

ЗЕМЕЛЬНАЯ

РЕФОРМА

А.Д.Поздняков,

кандидат сельскохозяйственных наук

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

(Смородина, крыжовник, малина)

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» 1992

ББК 42.3

У 50

ББК 42.3

П 47

УЛЮКАЕВ Валентин Хусаинович — кандидат экономических наук,

работает в Московском институте инженеров землеустройства,

занимается вопросами земельных отношений, имеет ряд публикаций по

данному вопросу.

ПОЗДНЯКОВ Александр Дмитриевич - кандидат

сельскохозяйственных наук, работает в Научно-исследовательском зональном институте

садоводства нечерноземной полосы, более 30 лет занимается

ягодными кустарниками, имеет более 90 публикаций по возделыванию

ягодников.

Редактор: БАНИРОВА Ш.К.

Улюкаев В.Х.

У 50 Что дает земельная реформа. — М. : Знание, 1992. —

(Сер. «Усадьба.Подворье.Ферма»; № 2).

ISBN 5-07-002363-2

В брошюре раскрыта новая система отношений в землевладении

и землепользовании, рассказано о том, кто и как может получить

землю для организации крестьянского (фермерского) хозяйства,

огородничества и садоводства, индивидуального строительства на селе и в

городе.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей.

3704031000 ББК 42.3

Поздняков А.Д.

П 47 Ягодные кустарники (Смородина, крыжовник,

малина). — М.: Знание, 1992. — (Сер.

«Усадьба.Подворье Ферма»; № 3).

ISBN 5-07-002363-2

Брошюра посвящена возделыванию смородины, крыжовника и

малины в любительском саду. Рассказано о приемах агротехники,

способах размножения, биологии этих ягодных культур.

Брошюра рассчитана на широкий круг садоводов-любителей.

3704031000 ББК 42.3

ISBN 5 07-002363-2

© Улюкаев В.Х., Поздняков А.Д., 1992 г.

Дорогие друзья!

Все мы попали в тяжкое положение, и издательство

«Знание» не исключение. Все подорожало во много раз,

резко возросли цены на бумаг/, полиграфическое

исполнение, доставку. Но мы все же решили: наши подписчики

получат брошюры серии несмотря ни на что! Правда, это

будет не 12 номеров, а 6 в четырех выпусках (только на

них хватит денег, собранных за подписку). В настоящее

время это единственный выход из положения. Кроме уже

вышедших, вы получите N9 4 (Скоролупов Н.П, и Скоролу-

пова Т.П. Картофель; голландская и другие технологии) и

№ 5-*6 (Глинка М.В. В саду и огороде: советы опытных).

Сообщаем, что подписка на 1993 г. проводиться будет,

но теперь можно подписаться только на год или полгода.

Мы прекрасно понимаем, что нововведение не всем

придется по душе, но мера эта вынужденная. Все номера

будут сдвоенными, это позволит публиковать самые

разнообразные материалы. Нами намечено выпустить брошюры по

выращиванию огурцов к помидоров, этих самых

распространенных огородных культур, обрезке плодово-ягодных

культур, содержанию кур и кроликов на подворье,

осветить юридические и экономические вопросы ведения

приусадебного хозяйства. Индекс серии 70068.

Напишите нам, о чем бы вы хотели прочитать в наших

изданиях. Наш адрес: 101835, Москва, Центр, проезд

Серова, издательство «Знание», серия «Усадьба. Подворье.

Ферма».

В.Х.Улюкаев,

кандидат экономических наук

ЧТО ДАЕТ

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

НЕМНОГО О ПРОБЛЕМЕ В ЦЕЛОМ

Проводимая в настоящее время земельная

реформа — это коренное изменение отношений,

сложившихся в стране за многие десятилетия в сфере землевладения

и землепользования. Что же послужило причиной ее

проведения? То, что люди, занятые в сфере

сельскохозяйственного производства (колхозники, рабочие и служащие

совхозов, других сельскохозяйственных предприятий),

оказались отчужденными от земли и результатов своего

труда на ней.

Многие годы право крестьян на землю и произведенную

на ней продукцию подвергалось таким жестким

ограничениям, что понятие хозяйственной самостоятельности

превращалось в пустой звук. Интересы общественного

хозяйства преобладали над личными, лишая людей хозяйственной

инициативы, заинтересованности, крестьянской

бережливости, порождая безразличие к земле, нежелание активно

трудиться, леность, бесхозяйственность. Труд на земле не

доставлял удовольствия.

Урезанные до минимума размеры земельных участков

предоставлялись гражданам без всяких гарантий прав

свободного их пользования. В неразрешимую проблему

зачастую превращалась возможность получить землю под

огород, сад, для сенокошения или выпаса скота. И это при

том, что большие площади земель в колхозах и совхозах

нередко использовались нерационально и малоэффективно.

Нормы наделения граждан землей мало учитывали

региональную специфику и имели союзный или

республиканский характер. Жесткое централизованное нормирование

приводило к тому, что нередко многочисленные

земельные участки, особенно в населенных пунктах,

оставались необработанными, зарастали, но гражданам не

выделяли их сверх установленных норм.

4

Отчуждение крестьян от земли приводило к увеличению

миграции сельского населения в города. Большое

количество пустующих домов, заброшенных участков стало

характерной чертой наших сел и поселков. Бесплатность

пользования землей при отсутствии свободного владения

ею и самостоятельности хозяйствования на ней стала

фикцией.

Земля потеряла своего рачительного хозяина, а

бесхозяйственное отношение к ней обусловило утрату десятков

миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий,

нарастание катастрофических процессов деградации почвенного

покрова, ухудшение экологического состояния природной

среды и падение производительности труда.

Коренная перестройка земельных отношений имела

своей главной целью устранение отмеченных выше

недостатков, замену административно-командной системы

управления земельным фондом такой, которая

способствовала бы созданию условий максимальной заинтересованности

ее владельцев в развитии производства. Земельная регЬор-

ма преследует в конечном итоге одну цель: создать

условия для подлинной хозяйственной самостоятельности

производителей и их заинтересованности в рациональном и

эффективном использовании земли.

Далее, реформа вводит ряд новых форм права на

землю: помимо права собственности, вводится право

пожизненного наследуемого владения граждан земельными

участками, право аренды или временного краткосрочного

пользования землей. Закон устанавливает принцип

безусловной добровольности выбора гражданами любой из

указанных форм права на землю. Реформа вводит также

новые формы хозяйственной деятельности граждан.

Помимо традиционных форм, таких, как личное подсобное

(приусадебное) хозяйство, садоводство, огородничество,

вводятся новые: крестьянское (фермерское) хозяйство,

арендаторство при условии добровольного выбора их

гражданами.

Новое земельное законодательство устанавливает

правовые гарантии хозяйственной самостоятельности граждан.

Запрещается какое-либо принуждение или вмешательство

в их хозяйственную деятельность со стороны

государственных или хозяйственных органов. Это едва ли не самое

главное условие стимулирования производственной

активности граждан, их хозяйственного предпринимательства и

5

инициативы. Законодательство предусматривает

значительное расширение прав землевладельцев и

землепользователей как в вопросах использования земли, так и в

вопросах распоряжения результатами производства.

Помимо этих основных организационно-правовых мер,

законодательство предусматривает целый ряд других

условий и способов создания правовой защиты

землевладельцев и землепользователей и гарантий их прав и законных

интересов. Одним из серьезных направлений перестройки

земельных отношений является введение платы на землю.

Несомненно, что введение земельного налога и арендной

платы, зависящих от качества земель и их

местоположения, послужит серьезным регулятором бережного,

хозяйского отношения к земле.

Вводится экономическое стимулирование эффективного

использования земель и их охраны. Вместе с тем

значительно усиливается правовая ответственность за

нерациональное использование земель и нарушение земельного

законодательства. Новое законодательство

предусматривает введение санкций в виде высоких штрафов (от 500 до

10 000 руб.), налагаемых в административном порядке на

лиц, допускающих правонарушения.

В связи с тем что земельные отношения в

рассматриваемый период развиваются быстрыми темпами, весьма

вероятны изменения в земельном законодательстве. В

данной брошюре рассказано о положении дел на конец 1991 г.

КТО И КАК

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ

Крестьянское (фермерское) хозяйство

Крестьянское (фермерское) хозяйство —

типичная и наиболее распространенная во всем мире

индивидуальная форма ведения сельскохозяйственного производства.

Основой крестьянского хозяйства в нашей стране, как и во

многих других странах, является семья. Именно родственные

отношения членов крестьянского хозяйства при совместном его

ведении придают этой хозяйственной форме большую

степень жизненной стойкости и экономической активности.

Крестьянское хозяйство, подчеркивается в законе (ст. 1

Закона РСФСР о крестьянском (фермерском) хозяйстве), —

это особая форма сельскохозяйственного производства,

6

основанная на свободе предпринимательства,

осуществляемого на принципах экономической выгоды. Оно имеет

максимальную экономическую самостоятельность, и

вмешательство в его деятельность со стороны государственных,

хозяйственных и других органов запрещается, за

исключением случаев нарушения законодательства.

В то же время крестьянское хозяйство имеет полную

свободу выбора формы земельной собственности: оно

может быть основано как на частной (индивидуальной)

собственности на землю, так и на государственной земельной

собственности. По желанию крестьянского хозяйства зем*

ля может быть предоставлена в личную собственность его

главы, в пожизненное наследуемое владение при

государственной собственности или в аренду.

В соответствии со ст. 1 Закона РСФСР О крестьянском

(фермерском) хозяйстве и ст. 58 Земельного кодекса

РСФСР крестьянское хозяйство представляет собой

самостоятельный субъект с правами юридического лица,

представленный отдельным гражданином или семьей,

осуществляющий производство, переработку и реализацию

сельскохозяйственной продукции и основанный

преимущественно на личном труде и труде членов семьи.

При создании крестьянского хозяйства семьей один из

ее совершеннолетних и дееспособных ( т. е. способных

своими действиями реализовать свои права и обязанности)

членов становится его главой по общему согласию всех

остальных ее членов. Глава крестьянского хозяйства — это

его своеобразная администрация, представитель в его

отношениях со всеми другими субъектами: предприятиями,

организациями, гражданами, государственными органами и т. д.

Он действует от имени крестьянского хозяйства, все основные

хозяйственные вопросы решает по согласованию с его

членами, но многие текущие дела должен оперативно решать

самостоятельно. Именно ему предоставляется земельный участок

для ведения крестьянского хозяйства, он регистрируется в

официальных государственных органах в качестве главы хозяйства

и несет ответственность за его деятельность.

Совершенно не обязательно, чтобы членами

крестьянского хозяйства становились все члены данной семьи.

Каждый взрослый член семьи определяет свое отношение к

создаваемому крестьянскому хозяйству: одни становятся

его полноправными членами на условиях полной занятости,

другие могут участвовать в хозяйстве на условиях частич-

7

ной занятости, третьи могут не участвовать вообще, т. е.

не быть его членами.

Членами крестьянского хозяйства считаются (т. е. могут

стать) только трудоспособные члены семьи (ст. 1 Закона о

крестьянском (фермерском) хозяйстве). Однако

трудоспособность не всегда может совпадать с совершеннолетием.

Иначе говоря, членами крестьянского хозяйства могут стать и

члены семьи, не достигшие совершеннолетия, но

трудоспособные. Для них необязательно и наличие опыта работы в

сельском хозяйстве или сельскохозяйственной квалификации.

Работа в крестьянском хозяйстве может быть для них не

основной, т. е. они могут работать в нем по совместительству.

Что касается главы крестьянского хозяйства, то им не

может стать член семьи, не достигший 18-летнего возраста,

не имеющий опыта работы в сельском хозяйстве или

сельскохозяйственной квалификации. Кроме того, он не может

быть главой крестьянского хозяйства по совместительству,

эта его деятельность должна быть основной. Но он может

одновременно работать еще где-либо по

совместительству, что не запрещается законом.

Общий порядок организации

крестьянского хозяйства

Право на получение земли имеет каждый

гражданин, достигший 18-летнего возраста и имеющий опыт

работы в сельском хозяйстве, соответствующую

сельскохозяйственную квалификацию или прошедший специальное

обучение ведению крестьянского хозяйства. Достаточность

этих признаков в каждом конкретном случае определяется

в районном Совете народных депутатов, по месту

нахождения хозяйства. В тех случаях, когда Совет сочтет

недостаточным наличие у претендента опыта работы в

сельском хозяйстве, он может отказать ему в предоставлении

земельного участка.

Преимущественное право на получение земли (при

прочих равных условиях) имеют граждане, проживающие в

данной местности. Определяет это также Совет, который

может отказать в земельном участке по причине

проживания претендента в другой местности (в городе, в поселке,

на значительном удалении и т. д.).

Право предоставлять земельные участки крестьянским

хозяйствам имеют только районные (и городские в тех слу-

8

чаях, когда город является районным центром) Советы

народных депутатов. Сельские и поселковые Советы такого

права не имеют, они лишь дают свои рекомендации

районному Совету (в виде представлений) о целесообразности

выделения земельного участка. Они же определяют и

размер (площадь) предоставляемого участка, но он не может

превышать установленного для области (края, округа)

предельного размера.

Местный (районный) Совет народных депутатов,

рассматривая заявления граждан о предоставлении земельных

участков в собственность или пожизненное наследуемое

владение, в каждом случае определяет конкретные их

размеры, но не свыше установленного предельного в каждой

местности размера.

Главный принцип, положенный в основу определения

размера предоставляемых земель, — это возможность

обработки их своими силами и силами членов своей семьи.

При необходимости крестьянскому хозяйству,

получившему земельный участок в собственность или пожизненное

наследуемое владение, предоставлено право

дополнительно (т. е. сверх установленных предельных норм)

арендовать землю до требуемых размеров (если такая

возможность в районе имеется) с учетом необходимости

обработки земли своими силами.

Земельный участок предоставляется непосредственно

главе крестьянского хозяйства, ему же выдается и документ

на право собственности или пожизненного наследуемого

владения землей. Однако распоряжаться землей в

установленных законом пределах он может только с согласия всех

членов крестьянского хозяйства:

За гражданами, получившими земельные участки для

ведения крестьянского хозяйства и имеющими жилой дом

в сельской местности, сохраняется приусадебный надел

при доме, который засчитывается в общую площадь

предоставляемых хозяйству земель. Остальная часть земли

(полевой надел) должна быть предоставлена по

возможности единым массивом и ближе к дому.

По желанию гражданина земельный участок может быть

предоставлен в собственность, пожизненное наследуемое

владение или в аренду. При этом возможны различные

комбинации из указанных видов права на землю, включая и

возможность иметь ее одновременно на всех трех видах

права.

9

В собственность земля предоставляется как бесплатно,

так и за плату. Это зависит от величины среднерайонной

земельной доли, приходящейся на одного работающего в

сельскохозяйственном производстве (в пределах этой

доли — бесплатно, а сверх ее до установленных в области

(крае) предельных размеров — за плату).

Организация крестьянских хозяйств

работниками сельскохозяйственных

предприятий

Членам колхозов, работникам совхозов и других

сельскохозяйственных предприятий (кроме опытных

хозяйств), пожелавшим выйти из их состава и образовать

крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки

предоставляются из земель указанных предприятий па

решению районных (городских, в административном

подчинении которых находится район) Советов народных

депутатов. Участок изымается из землепользования или

землевладения колхоза (совхоза). При этом местоположение

участка предварительно согласовывается с колхозами,

совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями.

Конкретное местоположение участка при создании

крестьянского хозяйства определяется решением общего"

собрания (трудового коллектива), однако законодательстве»

обязывает придерживаться при этом следующих условий:

выделять участок, как правило, единым массивом; при

желании гражданина участок может состоять из Двух частей

(приусадебного и полевого наделов); выделять участок по

возможности ближе к дому гражданина; по качеству

выделяемый участок должен быть по возможности не ниже

среднего по хозяйству (по данным кадастровой оценки).

Если качество выделяемого участка ниже указанного

показателя, то районными (городскими) Советами народных

депутатов должны устанавливаться наяоговые и другие

льготы. Лучше всего для этого заранее установить

(запроектировать) отдельные массивы угодий вблизи1 населенных

пунктов и использовать их в качестве внесевооборотных

ногтей, выделяя из них гге* мере необходимости' участки для

крестьянских хозяйств.

Конкретный размер предоставляемого участка

определяется районным Ссвет&м народных депутатов с учетом

следующих обстоятельств? размера земельного лгая заяви-

10

теля или общего размера паев всех членов будущего

крестьянского хозяйства; лредельного размера (предельной

нормы) площади крестьянского хозяйства, установленного

для данной, области, края; наличия свободного земельного

фонда в районе {если размер лая меньше допустимого

предельного размера, установленного для области, края);

количества членов крестьянского хозяйства;

производственной специализации крестьянского хозяйства; местной

специфики и других условий, имеющих существенное

значение для решений вопроса.

Поясним назначение пая.

Для стимулирования создания крестьянских хозяйств

работниками сельскохозяйственных предприятии

законодательством (ст. 8 Закона РСФСР о крестьянском

(фермерском) хозяйстве) предусмотрен особый порядок (паевой)

организации производства в колхозах, совхозах и других

сельскохозяйственных предприятий (за исключением

опытных хозяйств). Коллективам колхозов, совхозов, подсобных

сельских хозяйств предоставляется право раздела

сельскохозяйственных угодий на паи (доли) по одному из

следующих двух вариантов: 1) по стоимости угодий (земельные

акции); 2) по физическим площадям.

По первому варианту все

сельскохозяйственные угодья колхоза (совхоза) подлежат денежной

оценке, и затем колхозникам, рабочим и служащим совхозов и

других сельхозпредприятий выдаются земельные акции,

удостоверяющие их долю в общей стоимости

сельскохозяйственных угодий.

Раздел производится только между постоянно

работающими членами трудового коллектива.

Владельцы акций получают право на дивиденды

(пропорциональную часть доходов хозяйства) и «а передачу

земельных акций по наследству, а также на продажу их

хозяйству или другим его членам в случае выхода из его

состава.

По второму варианту (по физической

площади) земли сельхозпредприятий подлежат условному

разделу между постоянными членами коллектива на

физические паи, т. е. на условные участки определенных

размеров. Земельный пай обеспечивает каждому колхознику,

рабочему или служащему государственного

сельскохозяйственного предприятия персональное право на земельный

участок в период его работы в коллективном хозяйстве.

11

Пайщик имеет право передать свой пай в наследство при

условии, что наследник вступит в данный трудовой

коллектив и будет принимать трудовое участие в нем. По

решению трудового коллектива земельный пай может

учитываться при распределении части ежегодной

прибыли данного предприятия. Пай можно передать в аренду

или продать его другим членам хозяйства либо самому

колхозу, совхозу, если он принадлежит на праве

собственности.

Размер земельного пая (или земельной акции) каждого

работника определяется по решению трудового

коллектива. Он может быть поставлен в зависимость от общего

трудового стажа работника, стажа его работы в данном

предприятии, меры его участия в общественном хозяйстве

и других признаков. Однако он не может превышать

размера земельной доли, приходящейся в среднем на одного

работающего в сельскохозяйственном производстве

данного административного района.

Каждому пайщику колхозом (совхозом) выдается

документ, удостоверяющий его право на земельный пай.

Следует обратить внимание на два вопроса, которые

часто возникают на практике.

Во-первых, раздел на паи производится условно,

т. е. конкретное местоположение пая не определяется.

Известна лишь площадь пая. Поэтому с точки зрения

производственных характеристик все земельные паи условно

одинаковы.

Во-вторых, и это всегда надо иметь в виду,

земельный пай закрепляется за гражданином при

обязательном условии его работы в данном колхозе, совхозе,

подсобном хозяйстве и т. д.

Права граждан на пай очень ограничены. Они могут:

а) получить пай в собственность или пожизненное

наследуемое владение при выходе из колхоза (совхоза) для

организации крестьянского хозяйства (и только для этого);

б) передать его по наследству при условии, что наследова-

тель является членом данного сельхозпредприятия; в)

получать на пай дивиденды, т. е. часть доходов предприятия,

пропорциональную его площади; г) передать его в аренду;

д) продать другим работникам сельхозпредприятия или

самому предприятию.

Никаких других прав пайщику законодательство не

предоставляет.

12

По решению трудового коллектива часть земель

колхоза (совхоза, подсобного хозяйства) может быть исключена

из паевого раздела и оставлена в виде запасного фонда

хозяйства для различных нужд (наделения земельными паями

или акциями вновь прибывающих в хозяйство работников,

для использования в общественных целях и т. д.).

С течением времени в связи с возникающими

объективными обстоятельствами (при изъятии части земель

хозяйства для государственных или общественных нужд,

увеличении численности коллектива, увеличении площади

продуктивных земель в хозяйстве и т. д.) по решению трудового

коллектива возможно перераспределение земель на паи.

При этом размер каждого пая может либо уменьшиться,

либо возрасти, не превышая, однако, размера среднерайонной

земельной доли. В случае уменьшения размера земельного

пая в результате перераспределения (например, в связи с

изъятием для государственных нужд) каждому пайщику

выплачивается стоимость уменьшаемой части его пая.

При выходе члена колхоза (работника совхоза, другого

сельхозпредприятия) из его состава решением районного

Совета народных депутатов ему предоставляется в

собственность или пожизненное наследуемое владение (по его

желанию) его земельный пай или часть пая при

невозможности обработки всей земли своими силами или силами

членов своей семьи. При этом в собственность в пределах

размера среднерайонной доли земля передается

бесплатно, а сверх того — за плату.

Порядок предоставления

земельного участка

Процессуальный порядок предоставления

земельных участков для крестьянских хозяйств установлен

ст. 8 Закона о крестьянском ( фермерском) хозяйстве, ст.

5860 Земельного кодекса РСФСР и специальными

«Рекомендациями о порядке выхода работников из колхозов,

совхозов, других сельхозпредприятий, наделения их

земельными участками и производственными фондами»,

утвержденными Министерством сельского хозяйства и

продовольствия РСФСР и Государственным комитетом по

земельной реформе РСФСР 21 января 1991 г.

Колхозники, работники государственных

сельскохозяйственных предприятий, пожелавшие выйти из их состава и ве-

13

сти крестьянское хозяйство, подают заявления

(ходатайства) о предоставлении им земельных участков

администрации соответствующего сельхозпредприятия. В заявлении

излагается существо просьбы, указывается необходимая

площадь участка, его желательное местонахождение,

количество членов будущего крестьянского хозяйства, вид

деятельности на момент подачи заявления, перечень

основного имущества, стоимость имеющихся акций, размер зе-^

мельного пая. Могут быть указаны и другие сведения,

имеющие существенное значение с точки зрения существа

вопроса. При этом суть заявления заключается в просьбе

не о выходе из состава колхоза, совхоза (так как

администрация лишена права препятствовать этому), а в

предоставлении земельного участка.

Администрация сельхозпредприятия в месячный срок

обязана рассмотреть заявление, вынести по нему

соответствующее решение, получить представление (заключение)

сельского Совета народных депутатов по данному вопросу

и все эти материалы (заявление, протокол общего

собрания, приказ дирекции, представление сельского Совета и,

возможно, другие сопутствующие документы) передать в

районный (городской) Совет народных депутатов, который

также в месячный срок обязан рассмотреть материалы и

вынести соответствующее решение.

Учитывая чрезвычайную важность оперативного

рассмотрения материалов и решения вопросов по

предоставлению земельных участков хозяйствами, закон

устанавливает жесткие условия этой процедуры.

Во-первых, в случае отказа колхозом, совхозом в

удовлетворении просьбы заявителя районному Совету

народных депутатов предоставлено право самостоятельно

определить местоположение и размер земельного участка и

изъятия его у соответствующего сельхозпредприятия.

Во-вторых, в случае нарушения указанных выше сроков

рассмотрения материалов и принятия решения по этому

вопросу виновные лица несут административную

ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 руб.

В-третьих, в случае отказа районным Советом в

предоставлении земельного участка его можно обжаловать в

суд, который должен вынести окончательное решение по

существу вопроса.

На основании решения районного Совета крестьянскому

хозяйству (его главе) выдается , Государственный акт на

14

право собственности на землю, пожизненного

наследуемого владения ею или заключается договор на аренду

земельного участка. В последнем случае к договору

прилагаются план участка, экспликация земель, их качественная

характеристика и рекомендуемый режим использования.

После выдачи Государственного акта на землю или

заключения договора аренды крестьянское хозяйство

должно быть зарегистрировано районным Советом народных

депутатов. На каждое крестьянское хозяйство в

районном Совете заводится регистрационная карточка, а

сельский (поселковый) Совет вносит его в похозяйственную

книгу.

Статус юридического лица крестьянское хозяйство

приобретает после регистрации в районном Совете, а

приступать к фактическому использованию земли можно сразу

после выдачи ему документов, удостоверяющих право

собственности, владения землей или ее аренды.

Как юридическое лицо крестьянское хозяйство

открывает финансовый счет и другие счета, включая валютный, в

учреждении банка; имеет свою печать, вступает в деловые

отношения с другими предприятиями, организациями и

учреждениями и гражданами; учитывается в. качестве

самостоятельного товаропроизводителя в любых

социально-экономических мероприятиях.

Все эти действия, а также любые другие действия по

распоряжению земельным участком осуществляются

главой крестьянского хозяйства с согласия всех его членов.

Организация крестьянских хозяйств гражданами,

являющимися колхозниками или работниками государственных

сельскохозяйственных предприятий, имеет специфические

особенности не только в чисто земельном плане, но и в

организационно-хозяйственных отношениях, связанных с

земельными, что нашло отражение в земельном

законодательстве. Речь идет об обеспечении крестьянских хозяйств

производственными фондами: техникой,

производственными сооружениями, различными постройками, скотом,

удобрениями и т. д. и необязательно в натуральном виде,

а средствами для их приобретения. Законодательством это

предусмотрено в следующем виде.

Коллективам колхозов, совхозов, других

сельскохозяйственных предприятий (кроме опытных хозяйств)

предоставляется право раздела стоимости производственных

фондов между колхозниками, рабочими и служащими дру-

15

гих сельхозпредприятий по специальной методике. Суть ее

заключается в том, что общая сумма стоимости

производственных фондов колхоза, совхоза (за некоторым

исключением) делится на число постоянно работающих в хозяйстве

членов плюс работавших в данном хозяйстве пенсионеров.

При этом в число постоянно работающих включаются лица,

проработавшие в данном хозяйстве не менее года, а в

число пенсионеров — лица, проработавшие в нем Не менее 20

лет.

Величина пая увязывается со стажем работы граждан в

хозяйстве и их трудовым вкладом. Трудовой вклад

определяется по среднегодовой заработной плате работников,

хотя может быть принят и по другим показателям.

Полученные таким образом паи производственных

фондов (фондовые паи) утверждаются общим собранием

колхозников или собранием трудового коллектива совхоза. На

фондовый пай каждому гражданину выдаются акции или он

удостоверяется другим документом.

Работнику, выходящему из колхоза (совхоза) с целью

организации крестьянского хозяйства, колхоз (совхоз)

обязан выдать в счет его акции средства производства

(машины, другую технику, производственные помещения,

продуктивный и рабочий скот, корма, удобрения, семена

и т. д.), если такая возможность имеется, или выкупить

акции, т. е. заплатить за них деньги. При отсутствии

средств у колхоза, совхоза акции выкупаются за счет

кредита банка.

Гражданам, которые не являются членами колхозов или

рабочими и служащими государственных

сельскохозяйственных предприятий, земельные участки для ведения

крестьянского хозяйства выделяются из специального

земельного фонда (фонда перераспределения), создаваемого в

каждом административном районе для этих целей. Этот

фонд создается путем изъятия у колхозов, совхозов и

других сельхозпредприятий нерационально, неэффективно или

не по целевому назначению используемых земель, а

также угодий, используемых способами, приводящими к

нарушениям экологической обстановки. Закон о крестьянском

хозяйстве специально устанавливает порядок образования

этого фонда.

Процессуальный порядок предоставления земельных

угодий таким лицам аналогичен описанному выше.

Заявления о предоставлении земельных участков подаются непос-

16

редственно в районный (городской) Совет народных

депутатов. К нему должно быть приложено представление

сельского Совета по этому вопросу. Порядок оформления

указанных представлений определяется районным Советом

народных депутатов. Районный Совет рассматривает

материалы, устанавливает правомерность предоставления

земли, возможные размеры предоставляемого участка, его

конкретное местоположение и выносит решение о

предоставлении земельного участка.

Участок предоставляется в собственность, в

пожизненное наследуемое владение или в аренду по желанию

заявителя. Размер его устанавливается в зависимости от

наличия свободных земель специального фонда, количества

членов крестьянского хозяйства, производственной

специализации и специфики региональных условий.

Все другие вопросы предоставления земли и

организации крестьянского хозяйства решаются аналогично

описанному выше.

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГРАЖДАН И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жители села обычно имеют личное подсобное

хозяйство (ЛПХ). Для них это не основной, а подсобный вид

деятельности.

Земельные участки для ведения ЛПХ предоставляются

главным образом на землях сельских населенных пунктов

или на землях сельскохозяйственного назначения.

В сельской местности такой участок одновременно

является и местом для строительства жилого дома и других

связанных с ним построек. В то же время земельный

участок, предоставленный для индивидуального жилищного

строительства граждан в городе или поселке городского

типа, одновременно может быть использован для ведения

подсобного сельского хозяйства. Однако они имбют

разное целевое назначение, что указывается в акте на право

владения или собственности этими участками.

Нуждается в уточнении вопрос о том, зависит ли право

на землю для ведения ЛПХ от места проживания граждан.

Такая зависимость законодательством жестко не

установлена.

1582—2

17

Так, в соответствии со ст. 37 и 65 Земельного кодекса

РСФСР при переходе права собственности на строение и

сооружение (купля-продажа дома, дарение или

наследование строений и сооружений) вместе с этими объектами

переходит и право пожизненного наследуемого владения

земельным участком» При этом им выдается новый

документ, удостоверяющий право на землю.

Таким образом, если к наследнику, проживающему в

городе, перешел по наследству дом, расположенный в

сельской местности, то к нему же переходит и право

пожизненного наследуемого владения на соответствующий

земельный участок, который принадлежал наследстводате-

лю.

Однако местный Совет народных депутатов должен

уточнить при этом желание и возможность наследователя

имущества использовать земельный участок по прежнему

целевому назначению. В случае смены целевого назначения

земельного участка приводится в соответствие с ним и

размер участка.

Право на получение земельного участка для ведения

личного подсобного сельского хозяйства имеют

дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста и, как

правило, проживающие в сельской местности, а также в

городах Или поселках городского типа при наличии в их

черте земель сельскохозяйственного использования и если

это не противоречит градостроительным или иным

требованиям, Это могут быть колхозники, рабочие и служащие

совхозов и других сельскохозяйственных и

несельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений (учителя,

врачи, рабочие и служащие различных предприятий,

организаций, учреждений), а также пенсионеры и другие

граждане.

В соответствии со ст. 36 ЗК РСФСР предельные

размеры земельных участков для личного подсобного хозяйства и

индивидуального жилищного строительства устанавливаются

сельскими, поселковыми и городскими Советами народных

депутатов в пределах территорий, находящихся в их

ведении. Очевидно, при установлении предельных размеров

земельных участков для указанных целей Совет народных

депутатов должен исходить из наличия свободного

земельного фонда, количества нуждающихся в земле, сложившихся

условий землепользования в данной местности,

региональных особенностей и т. п.

18

Конкретные размеры предоставляемых конкретным

лицам земельных участков устанавливаются также местными

Советами народных депутатов по месту их нахождения, в

зависимости от наличия земельного фонда, количества

членов семьи, специфики местных условий и других Признаков,

которые Совет сочтет существенными.

Земельные участки для ведения личного подсобного

хозяйства могут предоставляться в двух местах: при доме

(приусадебный надел) и за пределами жилой зоны

населенного пункта (полевой надел). При этом общий размер

наделов не должен превышать предельного. Вместо

полевого надела может быть предоставлен участок под огород,

во временное пользование. Однако и в этом случае сумма

площадей приусадебного надела и огорода не должна

превышать предельной нормы участка ЛПХ, установленного

Советом. По желанию граждан они предоставляются в

собственность или пожизненное наследуемое владение

местными Советами народных депутатов в соответствии с их

компетенцией (ст. 23, 64 ЗК РСФСР). При этом возможно

предоставление части земель в собственность, а другой —

в пожизненное наследуемое владение. Сверх

установленных размеров участка граждане могут арендовать при

условии обработки их своими силами и силами членов своей

семьи.

Общий порядок предоставления земельных участков

гражданам в собственность или пожизненное наследуемое

владение определен ст. 30 ЗК РСФСР. Порядок

предоставления земельных участков для ведения личного подсобного

хозяйства имеет некоторую особенность.

Граждане, заинтересованные в получении земельных

участков для ведения личного подсобного хозяйства,

обращаются с ходатайствами (заявлениями) в местный Совет

народных депутатов, в ведении которого находятся земли.

В ходатайстве должно быть указано: на каком праве

ходатайствующий желает получить земельный участок (на праве

владения или собственности), предполагаемое место

нахождения участка и его размеры, количество членов семьи,

количество трудоспособных в семье, место работы и

постоянного проживания ходатайствующего.

Земельная комиссия Совета рассматривает ходатайство

и при положительном решении вопроса поручает

местному комитету по земельной реформе и земельным

ресурсам в двухнедельный срок подготовить необходимые мате-

19

риалы и представить их в Совет для принятия решения. Эти

материалы должны содержать обоснованные предложения

о размерах и местоположении участка, о возможности

предоставления его в одном или двух местах, о качестве и

состоянии предоставляемых земель.

Принятое Советом решение о предоставлении

земельного участка должно быть выдано гражданину в 7-дневный

срок с момента его принятия. Оно является основанием

для отвода земельного участка в натуре и выдачи

документов на право собственности или пожизненного

наследуемого владения участком. Документом на право

собственности и пожизненного наследуемого владения участком

является Государственный акт на право" собственности или

владения землей.

Индивидуальное

жилищное строительство

Для строительства и последующего

обслуживания жилого дома и надворных построек (а при

приобретении готовых построек — только для обслуживания)

предоставляется земельный участок, размеры которого

(предельные и конкретные) определяются местными Советами

народных депутатов. Участок этот может одновременно

использоваться и для выращивания садово-огородных культур.

Земельные участки для индивидуального жилищного

строительства могут предоставляться как на праве

пожизненного наследуемого владения, так и на праве

собственности. В последнем случае земельные участки в границах

сельских населенных пунктов предоставляются бесплатно, а в

границах городов и поселков городского типа — за плату.

Предельные и конкретные размеры предоставляемых

участков устанавливаются сельскими, поселковыми или

городскими Советами народных депутатов. Правовой режим

этих земель точно такой же, как и земель,

предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства. Он был

описан выше.

Правовой режим использования участков, включая права

и обязанности застройщиков, определяется специальным

договором, который застройщик заключает с

коммунальными органами городского (поселкового) Совета.

Земельный участок предоставляется на семью, однако

субъектом права собственности или пожизненного насле-

20

дуемого владения земельным участком является один из

членов данной семьи при согласии остальных. В качестве

такового он регистрируется в похозяйственной книге

сельского (поселкового) Совета или в соответствующих

документах районного (городского) Совета народных депутатов.

В городах и поселках городского типа преимущественное

право на получение земельных участков для индивидуального

жилищного строительства предоставляется гражданам,

являющимся очередниками на получение жилой площади.

КОЛЛЕКТИВНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ)

САДОВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО

Коллективное садоводство — один из наиболее

распространенных видов использования земель

гражданами, в связи с чем в законодательстве ему уделяется

много внимания.

В настоящее время оно регулируется ст. 66, 67

Земельного кодекса РСФСР и постановлением Совета

Министров РСФСР от 22 февраля 1991 года № 110 «О

предоставлении гражданам земельных участков для ведения

садоводства, огородничества и животноводства».

Более конкретно правовой режим земель,

предоставляемых для целей коллективного садоводства, регулируется

Примерным уставом садоводческого товарищества.

Однако последний такой устав относится к 1989 г. и применим

лишь в той части, которая не противоречит действующему

земельному законодательству. По сложившейся практике

право на земельный участок для этих целей, как правило,

предоставляется гражданам, не имеющим других земель.

При этом он предоставляется на семью, а при наличии в

семье нескольких совершеннолетних членов — одному из

них. Это не исключает возможности при определенных

условиях иметь в семье и более одного садового участка:

полученнбго по наследству, в связи с переходом права

собственности на садовый домик (купля-продажа,

наследование, дарение и т. п.) или в связи с другими законными

основаниями. В этих и других случаях возможность

приобретения (получения) земельных участков одной семьей

определяется местным Советом народных депутатов.

Земельные участки для коллективного садоводства

(животноводства) предоставляются как по коллективным заяв-

21

кам (предприятий, организаций, учреждений или по месту

жительства), так и по индивидуальным заявкам граждан. В

последнем случае садоводческое товарищество

формируется рабочей комиссией местного Совета с учетом

наличия земель и пожеланий коллективов или отдельных

граждан. Но по желанию граждан участки для садоводства

могут быть предоставлены в индивидуальном порядке

(индивидуальное садоводство). В состав упомянутой комиссии

включаются представители исполкома местного Совета

народных депутатов, комитета по земельной реформе и

комитета по экологии и природопользованию.

Заявления граждан или их коллективов, поданные на имя

сельского, поселкового, городского, районного Совета

народных депутатов (по месту нахождения участка),

поступают в рабочие комиссии и рассматриваются ими. В

заявлении указывается место работы, место постоянного

жительства, состав семьи заявителя и предполагаемое

(желаемое) место нахождения испрашиваемого участка.

Комиссии готовят предложения и необходимые к ним материалы

по существу заявлений и передают их Совету для

рассмотрения и принятия решения (решение должно быть принято

в 3-недельный срок с момента подачи заявления).

Для жителей городов республиканского, краевого,

областного и окружного подчинения установлен особый

порядок предоставления земель для коллективного

(индивидуального) садоводства и животноводства. Заявления они

подают в соответствующий городской Совет народных

депутатов по месту жительства (а не по месту нахождения

земельного участка). Рабочая комиссия этого городского

Совета рассматривает заявления и принимает решение о

предоставлении участков из земель, специально выделяемых

для этих целей расположенными поблизости районными

Советами народных депутатов (или городскими,

являющимися административными центрами районов) из состава

своих земель. Этот фонд создается в каждом районе за

счет изъятия у колхозов, совхозов и других

сельхозпредприятий нерационально (неэффективно) или не по

целевому назначению используемых земель. В случае отказа в

предоставлении участка граждане имеют право

обжаловать его в судебном порядке.

Особый порядок установлен законодательством также и

для определения размеров предоставляемых участков. Он

отличается от обычного порядка тем, что законода-

22

тельством установлен единый предельный размер

выделения участков для коллективного (индивидуального)

садоводства и животноводства для всей территории РСФСР

0,15 га на семью (п. 1 постановления СМ РСФСР от 22

февраля 1991 г. № 110 «О предоставлении гражданам

земельных участков для ведения садоводства,

огородничества и животноводства»).

Земли, предоставляемые садоводческим или

животноводческим товариществам, подразделяются на земли

общего пользования (улицы, переулки, санитарные зоны,

участки под общественными постройками и др.) и земли

индивидуального пользования членов товариществ. Первые

предоставляются на праве бессрочного пользования, что

удостоверяется государственным актом, выдаваемым

соответствующему товариществу, а вторые — в собственность

или в пожизненное наследуемое владение. Каждому члену

товарищества выдается Государственный акт на правд

собственности или на право пожизненного наследуемого

владения землей в соответствии с решением общего

собрания членов товарищества.

Местные исполнительные органы обязаны разработать и

осуществить конкретные программы по оказанию

всемерной помощи в обустройстве коллективных садов и

огородов, их обработке, обеспечении населения посадочным и

посевным материалом, организации транспортного,

торгового, медицинского, бытового обслуживания и закупке

излишков сельскохозяйственной продукции.

Права и обязанности членов садоводческих и

животноводческих товариществ определяются их уставами,

разрабатываемыми на основе Примерного устава. Хотя

изданный в Т989 г. Примерный устав садоводческого

товарищества нуждается в обновлении, содержащиеся в нем нормы

прав садоводов в части режима использования земель

садоводами остаются действующими. Граждане могут

выращивать любые садово-огородные культуры, возводить

жилой дом с мансардой размером до 50 м , террасой,

возводить надворные постройки, хозблок, гараж, баню и

другие сооружения бытового и обслуживающего назначения.

Они имеют право по своему усмотрению распоряжаться

произведенной продукцией.

Законодательство наделяет садоводов рядом

совершенно новых правомочий, которые изложены в разделе

«Права и обязанности субъектов права на землю». Отметим

23

лишь некоторые особенности, которые могут возникнуть

при реализации садоводами своего права на передачу

садовых участков по наследству. Так, преимущественное

право наследования этого участка принадлежит одному из

членов семьи умершего или (при отсутствии таковых)

родственнику, принимавшему участие в освоении,

обустройстве и использовании земельного участка. При отсутствии

указанных лиц и завещания умершего право

собственности или владения земельным участком переходит к

одному или нескольким наследникам его имущества. При

этом допускается раздел садового участка между

наследниками с учетом минимальной нормы, которая

может быть предоставлена гражданину (если такая норма

установлена).

При невозможности раздела земельного участка право

на него переходит к одному из наследников с выплатой

остальным наследникам стоимости их доли. Возникающие

при этом споры рассматриваются в судебном порядке.

ВРЕМЕННОЕ (СЕЗОННОЕ]

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

(ОГОРОДНИЧЕСТВО, СЕНОКОШЕНИЕ,

ВЫПАС СКОТА)

Помимо постоянных (бессрочных) форм права

на землю (собственности, владения и пользования),

законодательством установлена срочная форма пользования:

аренда и временное землепользование. Аренда — особая

форма временного землепользования, которая будет

рассмотрена отдельно. Временно земельные участки

выделяются на срок до трех лет для огородничества,

сенокошения и выпаса скота (ст. 34, 66 Земельного кодекса РСФСР,

а также постановление Совета Министров РСФСР от 22

февраля 1991 г. № 110 «О предоставлении гражданам

земельных участков для ведения садоводства,

огородничества и животноводства»).

Право на получение земельных участков для этих целей

имеют все граждане независимо от места их проживания и

характера постоянной деятельности, а также от того,

имеют ли они другие участки, предоставленные им на праве

собственности, владения или аренды. Предоставляют их,

во-первых, все предприятия, организации и учреждения из

своих земель, если такая возможность имеется, и, во-вто-

24

рых, местные Советы народных депутатов из земель

запасного или специального фонда.

Размер участков в каждом конкретном случае

устанавливается тем, кто их предоставляет (Совет народных

депутатов или предприятие, организация, учреждение) в

зависимости от наличия свободных земель и обоснованной

потребности заявителя.

В соответствии с постановлением Совета Министров

РСФСР от 22 февраля 1991 г. № 110 предельный размер

для отвода участков под огороды на территории РСФСР

установлен до 0,15 га. Краевые, областные Советы

устанавливают предельные размеры этих участков для каждой

области, края, но не свыше 0,15 га. Размеры земельных

участков для огородничества устанавливаются местными

Советами народных депутатов в пределах максимальных

(предельных) норм, устанавливаемых краевыми,

областными, окружными Советами народных депутатов или

республиканским законодательством.

Заявки на земельные участки для огородничества,

сенокошения или выпаса скота подают или в местный Совет

народных депутатов, либо в предприятие, организацию,

учреждение. В первом случае заявки рассматриваются

рабочими комиссиями исполкомов соответствующих местных

Советов, во втором — администрацией предприятий,

организаций и учреждений с участием профсоюзных

комитетов, когда речь идет о предоставлении участков своим

работникам.

Земельные участки, предоставляемые под огороды,

имеют строго целевое назначение: их можно использовать

только для выращивания овощей, картофеля, бахчевых и

ягодных культур. На этих участках разрешаются при

необходимости временные постройки индивидуального или

общего пользования для отдыха, хранения огородного

инвентаря и укрытия от непогоды. При прекращении

права пользования земельными участками возведенные на

них временные постройки подлежат сносу владельцами

этих строений или за их счет без возмещения стоимости

строений.

Право временного пользования удостоверяется:

договором аренды, если участок предоставлен решением Совета

народных депутатов; договором на временное

пользование, если участок предоставлен администрацией

предприятия, учреждения, организации не своим работникам; реше-

25

нием администрации совместно с профсоюзным

комитетом, если участок предоставляется предприятием,

организацией, учреждением своим работникам. Во всех случаях

они подлежат регистрации в Совете по месту нахождения

участков. Все временные пользователи обязаны платить

земельный налог (или арендную плату), которая поступает на

счет местных Советов.

По истечении срока пользования участки возвращаются

в запас либо соответствующим предприятиям, учреждениям,

организациям. В отдельных случаях допускается продление

срока пользования на основании поданного заявления.

ПЕРЕХОД ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ,

ИЛИ ПРАВА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

ИЛИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАЖДАН

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НА СТРОЕНИЕ ОТ ОДНОГО

ГРАЖДАНИНА К ДРУГОМУ

На земле обычно размещены жилые,

хозяйственные и иные постройки, сооружения. Поэтому правовой

режим их использования и примыкающих к ним земельных

участков тесно увязан. Это нашло отражение в земельном

законодательстве: установлен порядок одновременного

перехода права на земельный участок от одного субъекта к

другому при соответствующем переходе права

собственности на строение или сооружение (например, при продаже

дома, передаче его по наследству, дарении и т. п.). При

этом имеются в виду строения и сооружения, имеющие

основное хозяйственное значение: жилой дом (с надворными

постройками или без них), хозяйственный блок и т. п.

Порядок перехода права на землю различается в

зависимости от формы собственности и формы

хозяйствования. Рассмотрим эти различия.

I. Переход права собственности на земельный участок

при переходе права собственности (купля-продажа,

дарение на жилой дом, строение или сооружение (ст. 37 ЗК

РСФСР). В этом случае соответствующий Совет народных

депутатов выкупает земельный участок с одновременной

его передачей в собственность новому субъекту с

соблюдением условий, установленных законодательством, а

именно:

26

1. В собственность земельный участок передается

(продается) только для сельскохозяйственного использования

либо индивидуального жилищного строительства в городах

или поселках городского типа.

2. Участок передается бесплатно для крестьянских

хозяйств (в пределах среднерайонной земельной доли), личного

подсобного хозяйства (во всех случаях), садоводства и

животноводства (в случае предоставления малопродуктивных

сельхозугодий или нарушенных земель); во всех других

случаях участки в собственность передаются за плату.

Размер передаваемого в собственность участка

устанавливается местным Советом народных депутатов в

соответствии с действующим законодательством: если для

ведения крестьянского хозяйства, то в зависимости от

специализации хозяйства, числа его членов, наличия свободных

земель, региональных особенностей и т. д., но не более

установленного предельного размера для данной области

(края); если для ведения личного подсобного хозяйстве,

садоводства или животноводства, то в зависимости от

наличия свободных земель, количества членов семьи (для ЛПХ)

и предельных норм, установленных для данной области,

края.

3. Все затраты под урожай, а также затраты на

улучшение земель, произведенные бывшим собственником,

возмещаются ему новым собственником, если иное не

предусмотрено сторонами.

II. Переход права пожизненного наследуемого владения

земельным участком при переходе права собственности на

строение, сооружение. При переходе в порядке продажи,

дарения или наследования права собственности на

строение, сооружение вместе с этими объектами переходит и

право пожизненного наследуемого владения. При этом

новому собственнику имущества выдается новый документ,

удостоверяющий его право на землю.

Размер земельного участка з этом случае остается

неизменным, если не меняется целезое назначение земли.

Если оно меняется, то размер участка приводится в

соответствие с действующей нормой: для ведения

крестьянского хозяйства, личного подсобного хозяйства и т. п.

При нежелании нового субъекта заниматься

крестьянским хозяйством, личным подсобным хозяйством,

садоводством или животноводством земельный участок может

быть предоставлен для обслуживания жилого дома и дру-

27

гих построек по нормам, установленным для этих целей в

области, крае, округе.

При продаже, дарении, наследовании участка с садовым

домиком последний переходит в пожизненное наследуемое

владение к новому субъекту без изменения в размерах или

правовом решении использования.

В случае перехода права собственности на строение,

сооружение к нескольким собственникам права на землю

переходят, как правило, в размере, пропорциональном

долям собственности на строения, сооружения.

Во всех случаях перехода права пожизненного

наследуемого владения землей все затраты под урожай, а также

на улучшение качества земли и повышение ее плодородия

(по данным земельного кадастра), произведенные бывшим

землевладельцем, возмещаются ему лицом, которому

передали земельный участок в пожизненное наследуемое

владение.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ,

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ,

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

И АРЕНДАТОРОВ

Прежнее законодательство о земле не

обеспечивало в достаточной степени хозяйственную

самостоятельность ее пользователей. В нем отсутствовало даже

упоминание о праве субъектов на производственную

независимость, о праве собственности на произведенную ими

продукцию, доходы от ее реализации и т. п. В новом же

законодательстве такие права отражены.

Значительная часть правомочий имеет общий для всех

субъектов характер, В то же время ряд прав и

обязанностей рассчитан на специфический характер тех или иных

отношений.

В соответствии со ст. 52 ЗК РСФСР все собственники

земли, землевладельцы, землепользователи и

арендаторы имеют право:

самостоятельно хозяйствовать на земле; право

собственности на посевы сельскохозяйственных культур, посадки

многолетних насаждений, на произведенную

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации;

^3

использовать для внутрихозяйственных целей

общераспространенные полезные ископаемые (глину, песок, гравий,

камень, известь и т. д.), торф, лесные угодья, водные

объекты, подземные пресные воды и другие полезные

свойства земли; возводить все необходимые

хозяйственные постройки и сооружения; производить в

установленном порядке мелиоративные работы, строить пруды и

водоемы, а также участвовать в решении вопросов

мелиорации своих земель. При этом землевладельцы,

собственники земли и арендаторы должны руководствоваться

действующими строительными нормами и правилами по

согласованию с землеустроительными,

архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными

органами (ст. 53 ЗК РСФСР), а также нормами

соответствующих отраслей законодательства: лесного, горного,

водного и др.

Права собственности на посевы, продукцию, доходы и

т. п. реализуются нормами Гражданского права.

Собственникам земли, землевладельцам,

землепользователям, арендаторам дано право самостоятельно решать все

хозяйственные вопросы (планирование, технологию

производства, сбыт продукции, реализацию доходов и т. п.) — без

какого-либо вмешательства со стороны. Это важнейшее

право подлежит защите в установленном законом порядке.

Ст. 54 Земельного кодекса РСФСР установлено, что

вмешательство в деятельность собственников земли,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов,

связанную с использованием земли, со стороны

государственных, хозяйственных и других органов и организаций

запрещается, за исключением случаев нарушения

земельного законодательства. В случае нарушения они имеют

право требовать восстановления его в судебном порядке

с возмещением в полном объеме всех понесенных

убытков.

Это не значит, что права собственников земли, земле;

владельцев, землепользователей и арендаторов не могут

быть ограничены вообще. В их деятельность может быть

допущено вмешательство, но только в установленном

законом порядке (ст. 54 ЗК РСФСР), а именно:

а) в случае нарушения субъектами земельного

законодательства;

б) в интересах других природопользователей в порядке,

предусмотренном законодательством.

29

Помимо упомянутых выше общих прав,, присущих

собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и

арендаторам, законодательством установлен ряд

правомочий, которыми обладают только отдельные из указанных

субъектов. Эти правомочия относятся в основном к сфере

распоряжения землей. Так, собственник земли имеет право:

продать земельный участок или часть его Совету

народных депутатов или другим лицам в установленном законом

порядке;

сдать участок в залог земельному банку в порядке и на

условиях, устанавливаемых законодательством;

передать земельный участок или часть его в аренду для

использования в сельскохозяйственных целях сроком до 5

лет в случаях: временной нетрудоспособности

собственника земли, призыва его в ряды Вооруженных Сил на

действительную службу или поступления на учебу;

получить стоимость земельного участка в случае его

выкупа при изъятии для государственных или общественных

нужд с одновременным возмещением убытков, включая

упущенную выгоду;

передать земельный участок по наследству в порядке,

установленном законодательством;

совершать в установленном порядке обмен

земельными участками с другими собственниками земли.

Граждане, имеющие земельные участки на праве

пожизненного наследуемого владения, имеют право:

передать земельный участок другим субъектам во

временное пользование (на срок до 3 лет) в случае временной

нетрудоспособности, призыва на действительную военную

службу или поступления на учебу;

передать земельный участок по наследству в

установленном порядке;

получить компенсацию (возмещение) вложенных на

повышение плодородия почв затрат в случае добровольного

отказа от земельного участка;

получить возмещение стоимости убытков, включая

упущенную выгоду, в случае изъятия земель, ограничения

прав в связи с установлением в регионе различных зон с

особым режимом и ухудшением качества земель в

результате производственной деятельности промышленных

предприятий.

Все операции, связанные с продажей земли местному

Совету, сдачей ее в залог или передачей в аренду, идут

за

через посредничество Земельного банка РСФСР и его

отделений на местах.

Продажа земельного участка местному Совету

оформляется договором купли-продажи, заключаемым между

Советом и собственником земли, а передача участка в

аренду — договором аренды, заключаемым между

сторонами договора и регистрируемым в местном Совете

народных депутатов.

Порядок передачи по наследству земельного участка,

находящегося в собственности или пожизненном

наследуемом владении граждан, зависит от формы хозяйства. Так,

например, земельный участок гражданина, ведущего

крестьянское хозяйство, передается по наследству одному из

членов этого хозяйства, по согласованию с другими его

членами, т. е. он не подлежит разделу. При отсутствии,

таковых участок передается одному из наследников

имущества, изъявившему желание вести крестьянское хозяйство.

Если таких наследников несколько, то выбор производится

на конкурсной основе районным Советом народных

депутатов.

При отсутствии наследников, желающих вести

крестьянское хозяйство, участок передается наследникам

имущества в размерах, установленных для ведения личного

подсобного хозяйства, обслуживания жилого дома, садоводства

или животноводства по желанию наследников (ст. 61 ЗК

РСФСР). Все возникающие при этом споры решаются в

судебном порядке.

Общий порядок передачи в наследство земельных

участков, предоставленных для ведения личного подсобного

хозяйства, установлен ст. 65 ЗК РСФСР. Поскольку личное

подсобное хозяйство, как правило, предоставлено семье,

то субъектом права собственности или владения

земельным участком является один из ее членов, а именно тот,

кому он предоставлялся. В случае его смерти участок

передается в наследство одному из оставшихся членов либо

по завещанию, либо по согласованию с другими членами

хозяйства (семьи), т. е. в этом случае он не подлежит

разделу. В случае возникновения спора между членами

хозяйства (семьи) о преимущественном праве наследования

вопрос решается в судебном порядке.

В тех случаях, когда наследников в личном подсобном

хозяйстве не имеется (смерть всех членов, отказ от

наследства всех членов), участок переходит к наследникам

31

по закону в соответствии с нормами гражданского права.

Земельный участок в этом случае подлежит разделу

между наследниками пропорционально занимаемой на праве

собственности или владения жилой площади с учетом

минимальных и максимальных норм, установленных для

обслуживания жилого дома. Раздел производится Советом

народных депутатов, а при возникновении спора — в

судебном порядке. Каждому наследнику выдается

Государственный акт на право собственности или пожизненного

наследуемого владения соответствующей долей земельного

участка.

При невозможности раздела земельный участок

переходит к одному из наследников с выплатой остальным

стоимости их доли. Если при этом меняется целевое

назначение передаваемых наследникам участков (например, один

наследник берет участок для ведения личного подсобного

хозяйства, другой — для обслуживания дома и построек,

третий — для индивидуального садоводства и т. д.), то

размеры их приводятся в соответствие с установленными

нормами. Тем наследникам, доля которых при этом

сокращается, должна быть возмещена стоимость уменьшаемой

части земельного участка.

Обязанности собственников земли,

землевладельцев, землепользователей

и арендаторов

В соответствии со ст, 53 Земельного кодекса

РСФСР на собственников земли, землевладельцев,

землепользователей и арендаторов возлагается ряд

обязанностей в области использования земель. В частности, на них

возлагаются следующие обязанности:

эффективно использовать землю в соответствии с ее

целевым назначением, повышать ее плодородие,

применять природоохранные технологии производства, не

допускать ухудшения экологической обстановки на территории

в результате своей хозяйственной деятельности;

осуществлять комплекс мероприятий по охране земель

в порядке, установленном законодательством;

своими действиями не нарушать прав других

собственников земли, землевладельцев,, землепользователей и

арендаторов;

32

своевременно вносить плату за землю;

своевременно представлять в соответствующий Совет

народных депутатов установленные законодательством

сведения о состоянии и использовании земель;

вести любое строительство, руководствуясь

действующими строительными нормами и правилами, по

согласованию с землеустроительными,

архитектурно-планировочными, пожарными, санитарными и природоохранными

органами.

Кроме того, на арендаторов возлагаются дополнительно

обязанности, вытекающие из условий арендного договора:

использовать землю в соответствии с условиями ее

предоставления;

возводить постройки и сооружения в соответствии с

целевым назначением земли и условиями договора;

при досрочном расторжении договора аренды по

инициативе собственника он обязан возместить арендатору в

полном объеме все нанесенные им убытки, включая

упущенную выгоду.

Как видно из приведенного перечня обязанностей, в

подавляющем большинстве своем они имеют общий,

неконкретный характер и в этом отношении нуждаются в

уточнении, конкретизации, обосновании критериев тех или иных

признаков.

Мы рассмотрели порядок выделения и правовой режим

земель, предоставляемых гражданам для ведения

сельскохозяйственного производства. Конкретные проявления этих

отношений весьма разнообразны, подчас специфичны, что

часто вызывает вопросы у граждан. Ниже приведены

ответы на некоторые типичные вопросы.

СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ,

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ГРАЖДАН В ГОРОДАХ

И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

Землями городов и поселков городского типа

признаются те, которые расположены в пределах

городской или поселковой черты. Это земли общего

пользования (улицы, переулки, площади и т. п.), городской застрой-

1582—3

31

ки (жилая застройка, производственная зона и т. п.),

сельскохозяйственного использования и других угодий (земли

колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и других

сельскохозяйственных предприятий, расположенные в пределах

городской, поселковой черты), земель других категорий,

имеющих специальное назначение (городские леса, земли

промышленности, транспорта, связи, обороны и иного

назначения, природоохранного, оздоровительного,

рекреационного и историко-культурного назначения).

Граждане, постоянно проживающие в городах и

поселках городского типэ, имеют право на получение земельных

участков для следующих целей: ведение личного

подсобного хозяйства (на землях колхозов, совхозов и других

сельхозпредприятий); для кооперативного и индивидуального

жилищного строительства; для кооперативного и

индивидуального строительства гаражей; для кооперативного и

индивидуального строительства дач.

1. Личное подсобное хозяйство граждан в городах и

поселках городского типа. Земельные участки гражданам

могут предоставляться в следующих случаях: на землях

колхозов, совхозов, других сельхозпредприятий, расположенных в

поселках городского типа, когда это предусмотрено

генпланом застройки города (поселка) или не противоречит ему.

Участки предоставляются по решению городского

(поселкового) Совета народных депутатов. Им же

устанавливается и размер предоставляемого участка в зависимости

от: наличия свободных земель, количества членов семьи,

предельных размеров, установленных для данного города

(поселка), и других условий, которые могут быть приняты

во внимание Советом.

Земля может предоставляться по желанию граждан в

собственность, пожизненное наследуемое владение или в

аренду. В собственность земельные участки

предоставляются только за плату.

Документом, удостоверяющим право собственности на

землю и право пожизненного наследуемого владения,

является Государственный акт на право собственности или

владения землей.

Права и обязанности граждан, которым предоставлены

участки для ведения личного подсобного хозяйства на

землях городов и поселков городского типа, аналогичны

таковым на землях сельскохозяйственного назначения при

одной очень важной особенности: возведение построек,

сооружений и иных хозяйственных объектов, а также посадка

34

многолетних древесных насаждений могут вестись только

по согласованию с городским (поселковым) Советом

народных депутатов.

Прекращает права на землю городской (поселковый)

Совет народных депутатов по тем же основаниям,

которые были изложены ранее.

2. Индивидуальное жилищное строительство в городах и

поселках городского типа. Земельные участки для

индивидуального жилищного строительства предоставляются

городским (поселковым) Советом в собственность (за плату)

или пожизненное наследуемое владение в размере,

устанавливаемом Советом в соответствии с условиями

Генплана и архитектурно-строительными требованиями. Размер

участков определяется горсоветом (поссоветом) в

соответствии с условиями генплана. Документом,

удостоверяющим право на землю, является Государственный акт на

право пожизненного наследуемого владения землей или

право собственности на землю.

3. Кооперативное строительство дач и гаражей. Участки

для строительства кооперативных дач предоставляются,

как правило, вне городской черты, а кооперативных

гаражей — на землях городов и поселков городского типа.

Размер участков определяется городскими (поселковыми)

Советами народных депутатов.

Участки, предоставленные для кооперативного дачного

и гаражного строительства, состоят из земель общего

пользования (проезды, санитарные зоны, земли под

общественными постройками и сооружениями и др.) и участков,

принадлежащих членам кооператива.

Земли общего пользования предоставляются дачно-

строительным и гаражно-строительным кооперативам в

бессрочное пользование с выдачей им государственных

актов на право бессрочного пользования. Участки,

принадлежащие членам кооператива (дачные участки, гаражные

участки — боксы), предоставляются соответствующим

гражданам в пожизненное наследуемое владение с

выдачей им государственных актов на право владения землей.

При строительстве жилищно-строительными

кооперативами многоквартирных домов, а гаражно-строительными

кооперативами многоярусных гаражей земельные участки

предоставляются в бессрочное пользование или в аренду

соответствующим кооперативам с выдачей им

государственных актов на право пользования землей.

35

4. Индивидуальное дачное и гаражное строительство б

городах и поселках городского типа. Индивидуальное

дачное строительство может вестись только за пределами

городской (поселковой) черты: на землях лесного фонда,

запаса и др. Земельные участки предоставляются

соответствующими Советами по месту нахождения участка в

пожизненное наследуемое владение. Их размеры устанавливают

эти же Советы.

Участки для индивидуального гаражного строительства в

пределах городской (поселковой) черты предоставляются

городским (поселковым) Советом в пожизненное

наследуемое владение или в аренду. Соответственно выдается

государственный акт на право владения землей или

заключается договор аренды.

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Плата за землю

В соответствии со ст. 12 Основ

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле (ст. 47, 48 ЗК

РСФСР) вводится плата за землю. Платными являются

любые формы фактического использования земель: на

праве собственности, владения или пользования, включая

аренду.

Она введена для того, чтобы обеспечить

экономическими методами рациональное использование и охрану

земель во всех сферах деятельности. Она способствует

также выравниванию экономических условий

производства на землях различного качества, стимулирует

предпринимательскую деятельность землевладельцев и

землепользователей, их заинтересованность в повышении

продуктивности угодий. Средства от платы поступают в

бюджеты местных Советов народных депутатов для

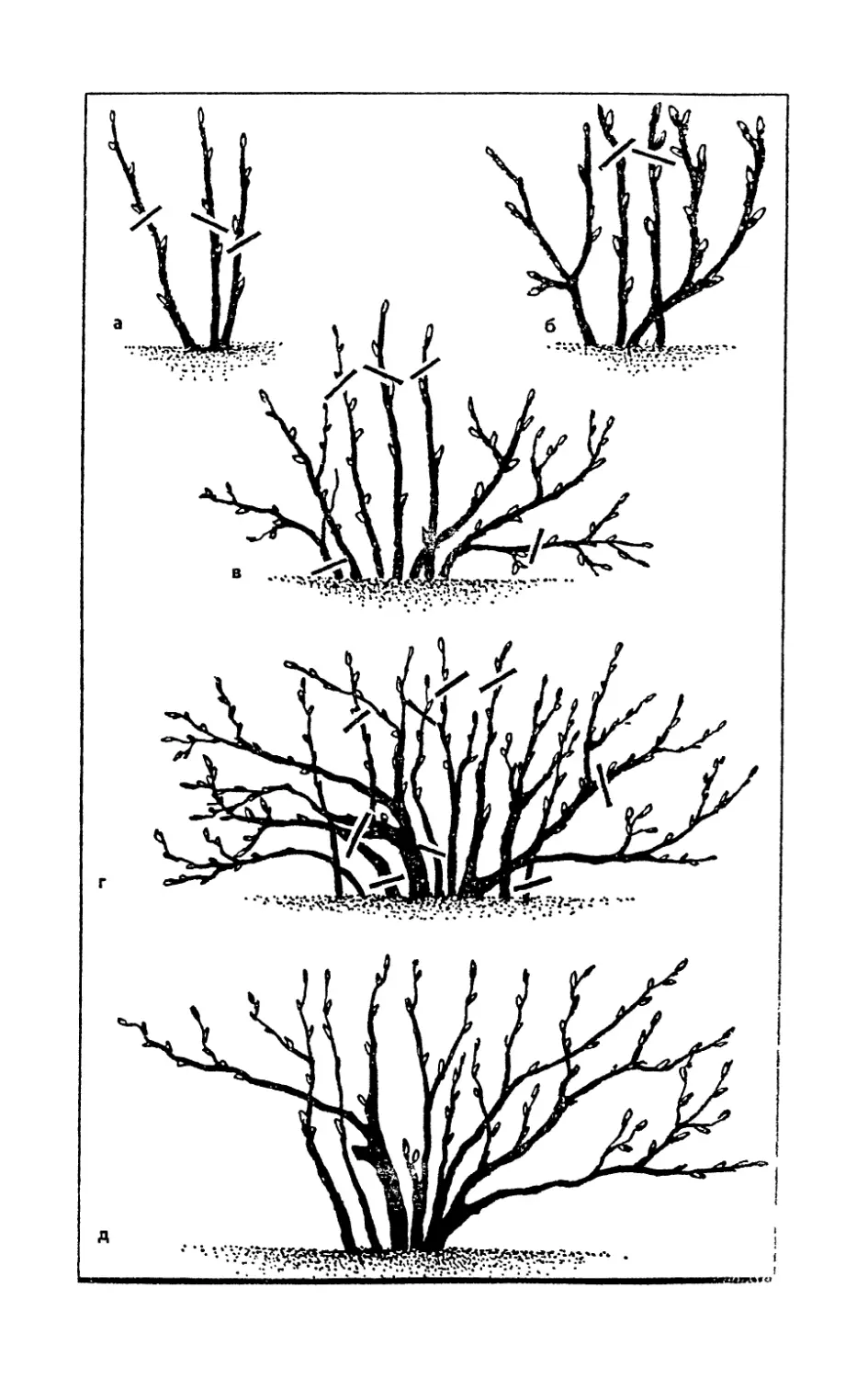

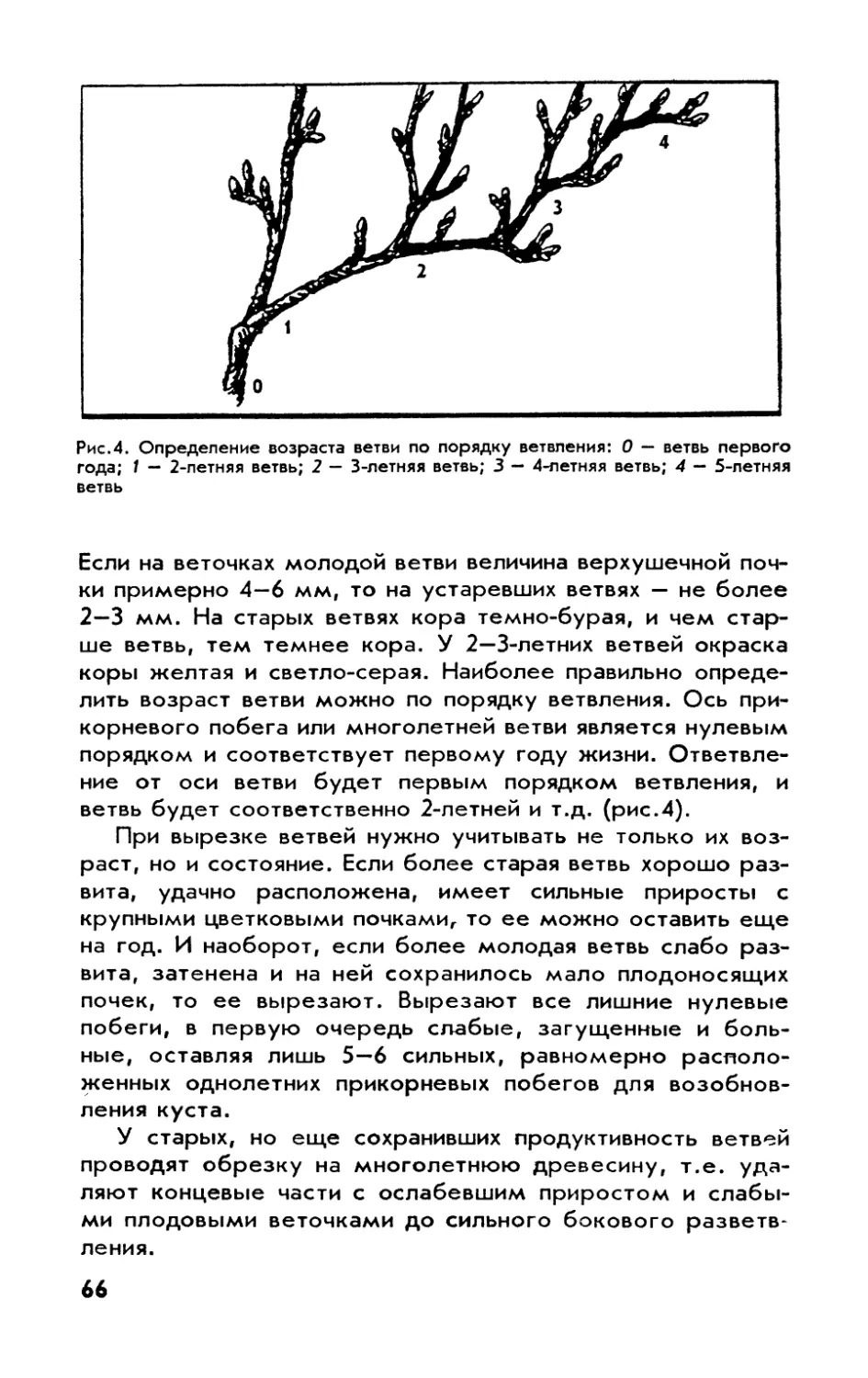

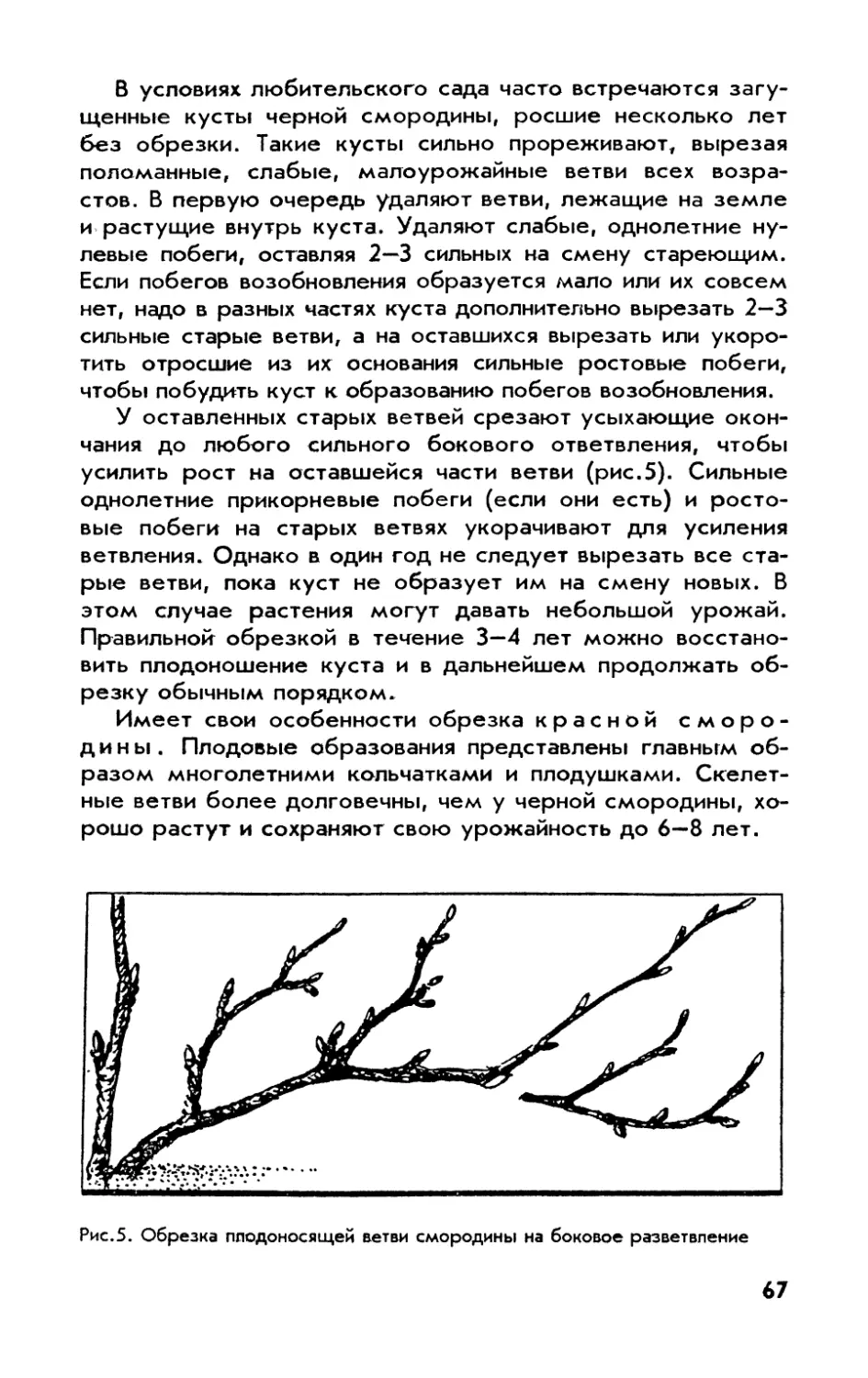

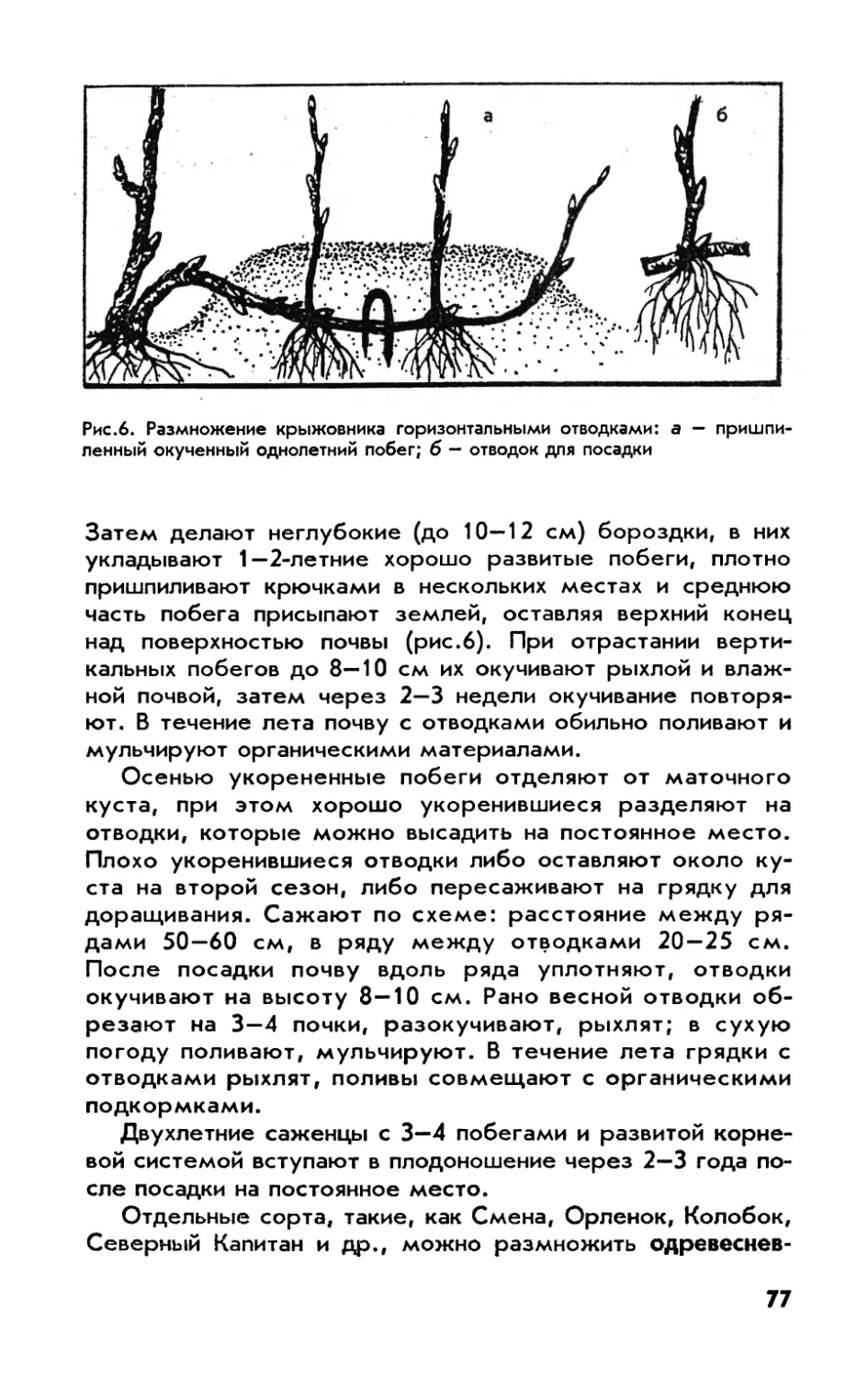

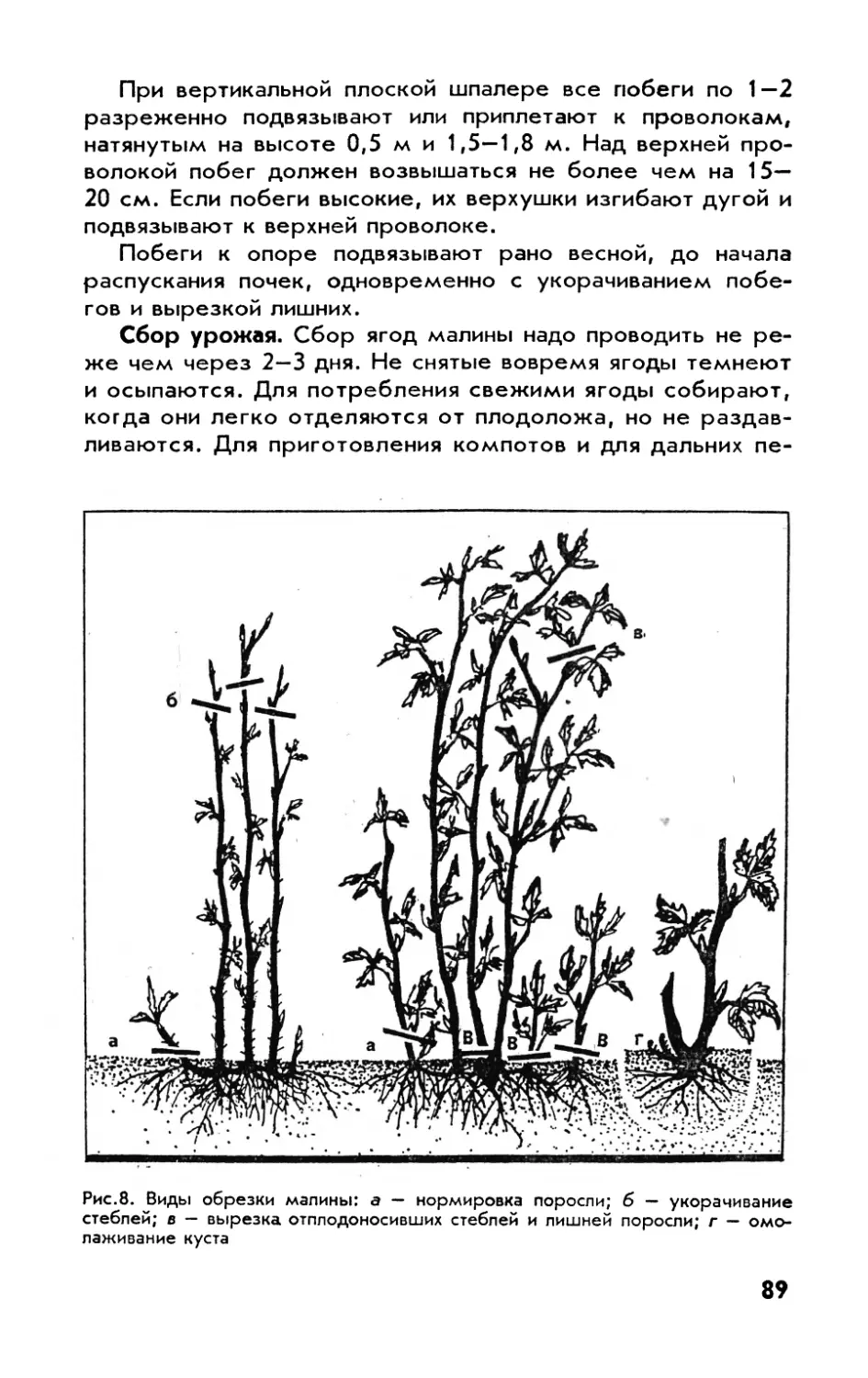

осуществления программ по охране и улучшения земель.