Author: Рябцева С.С.

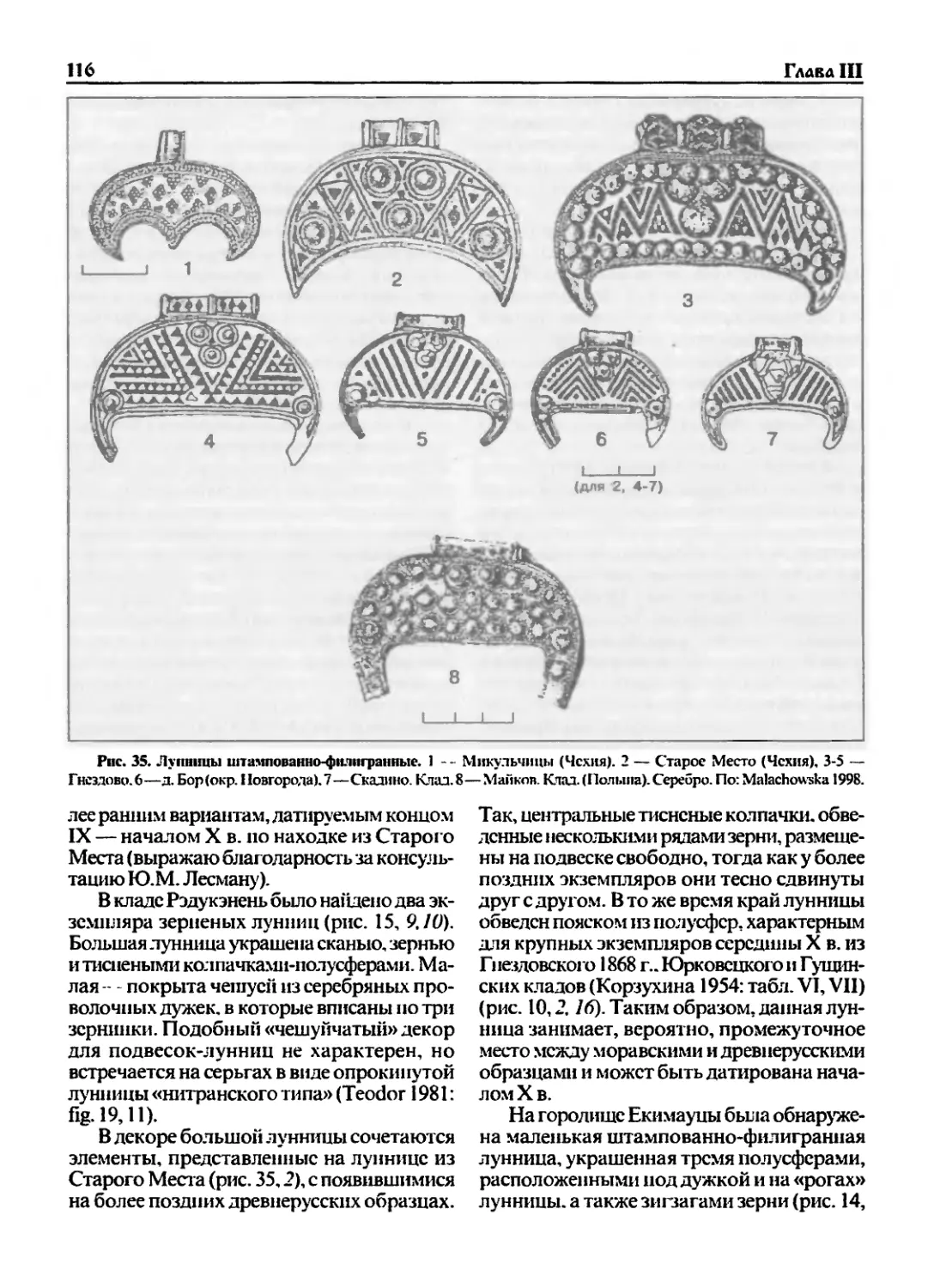

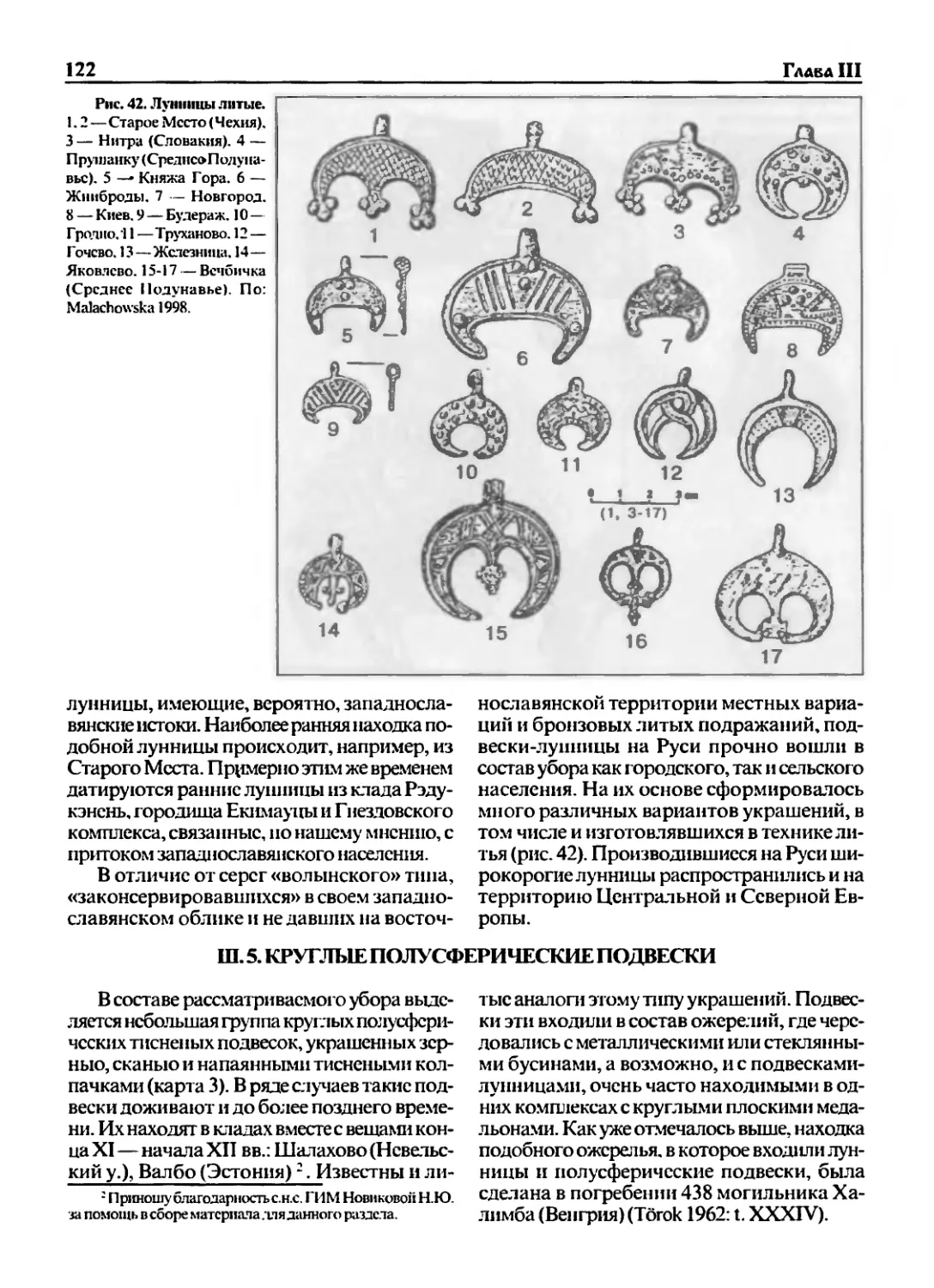

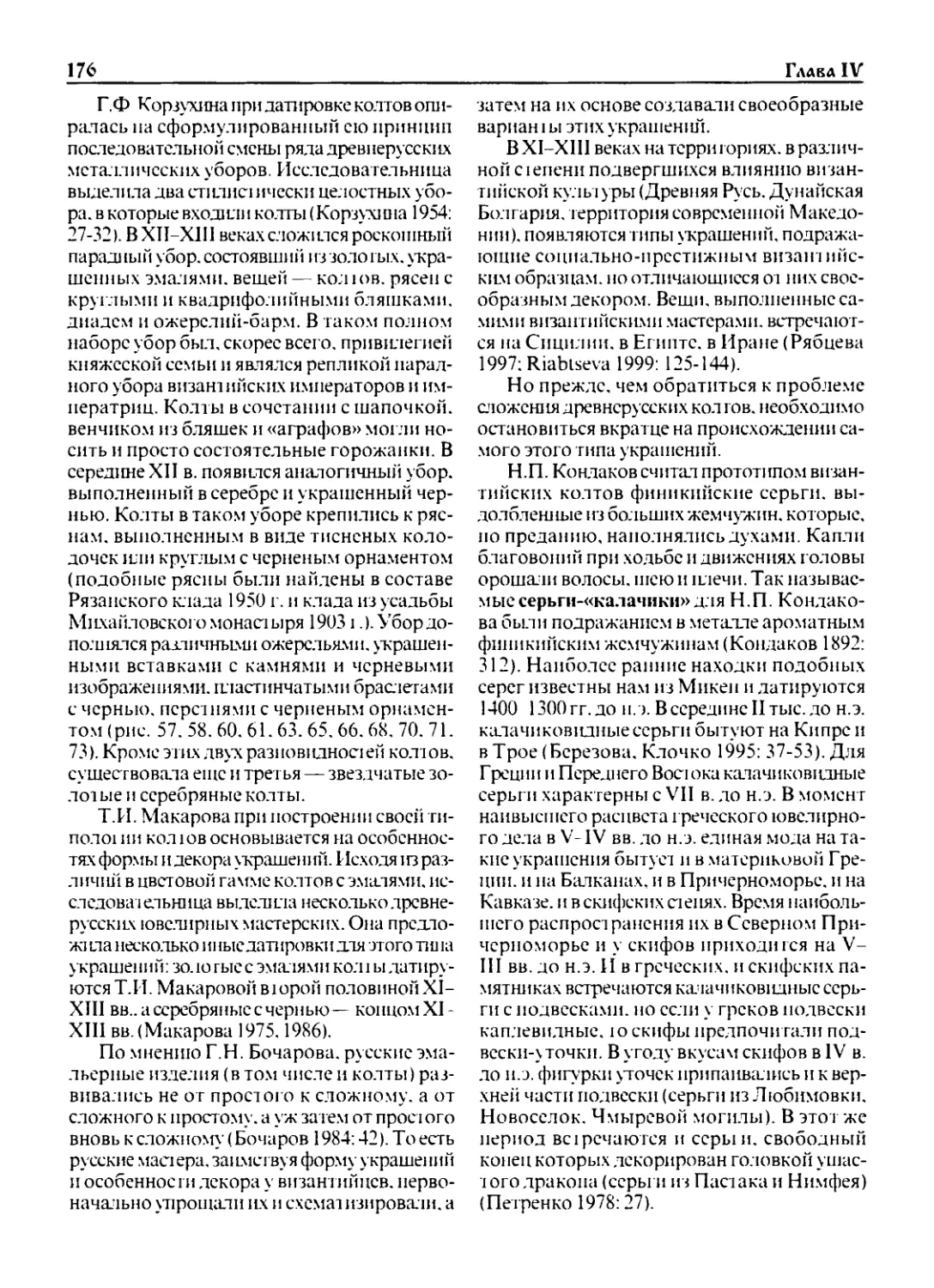

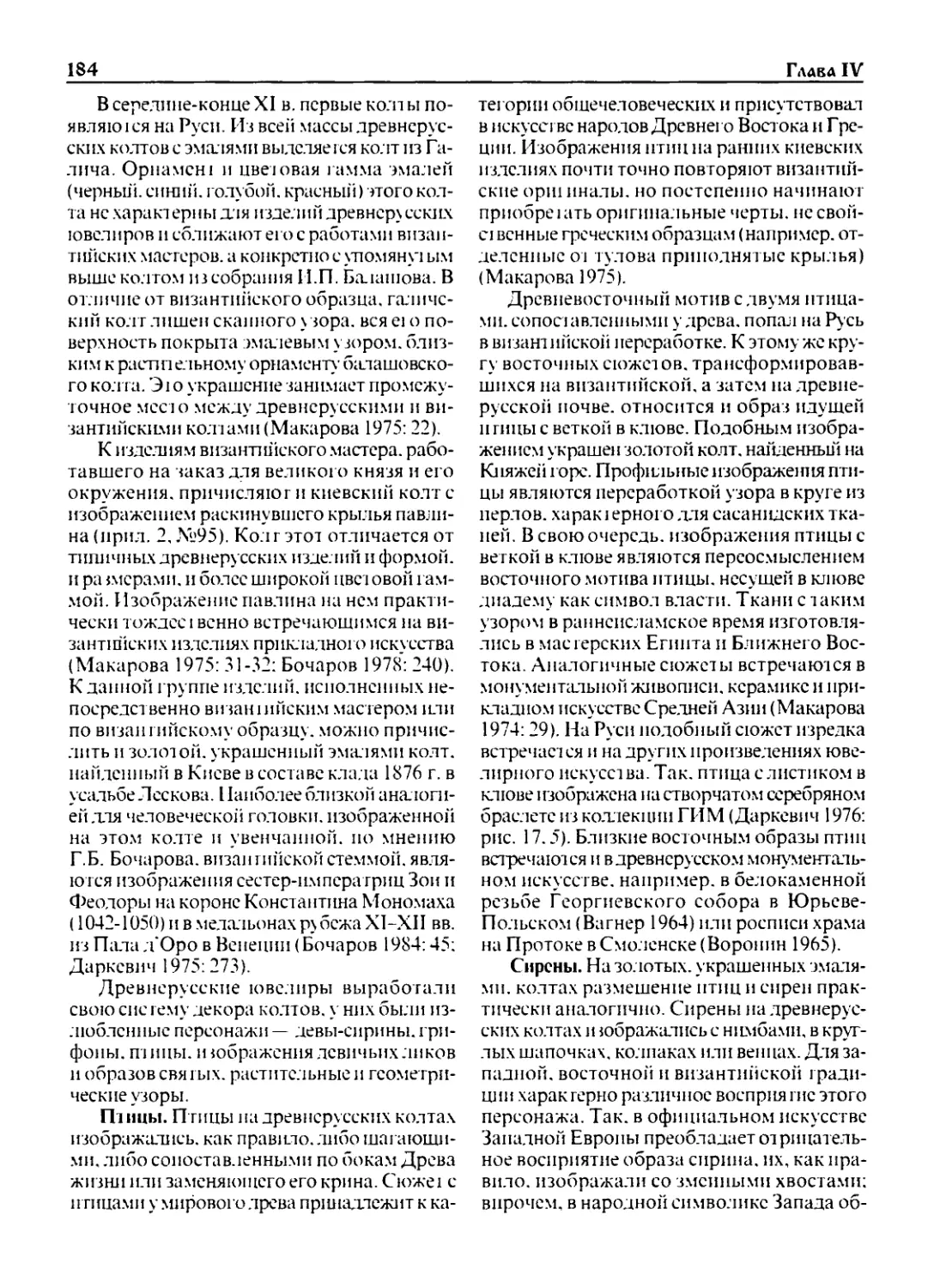

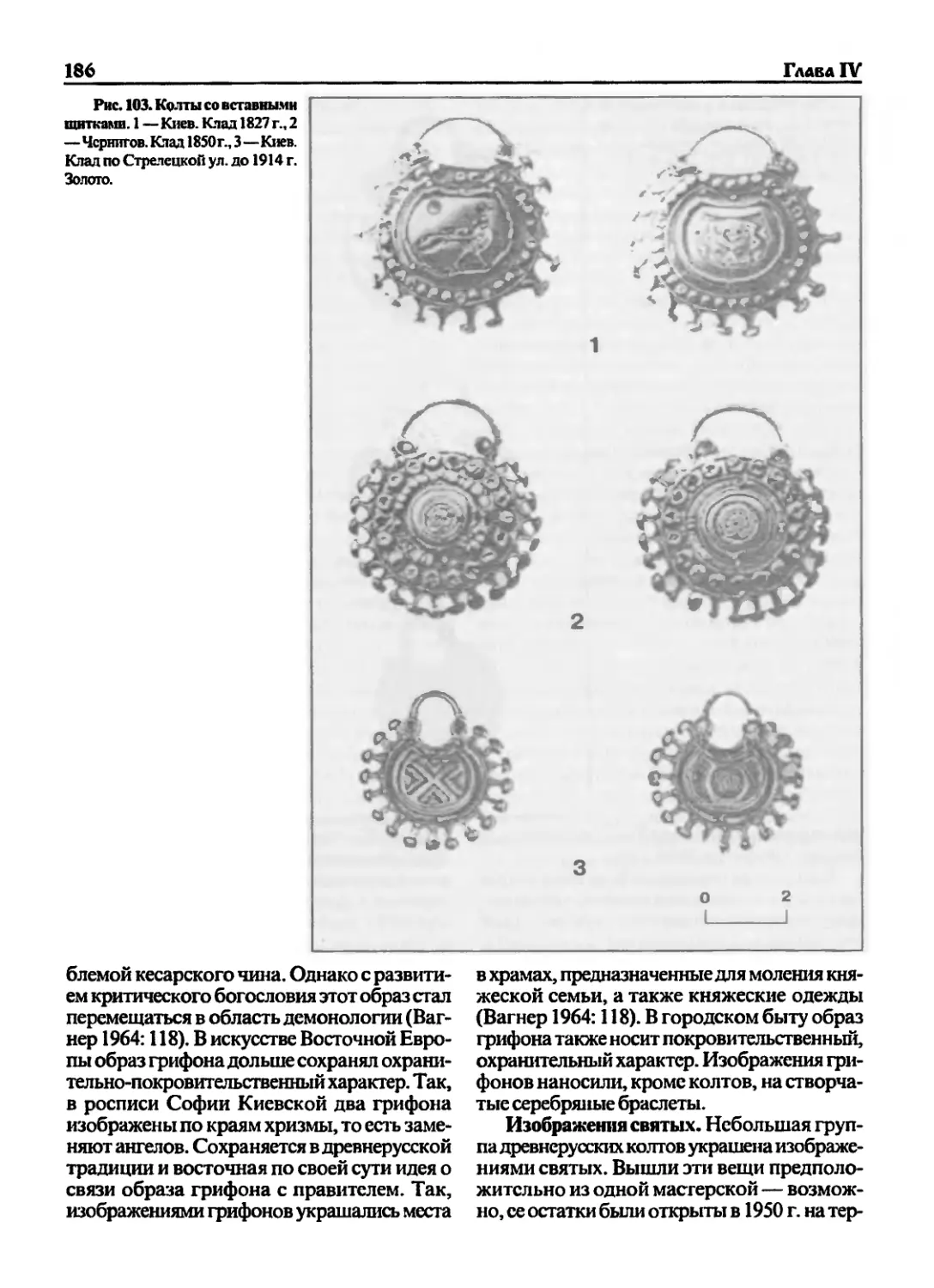

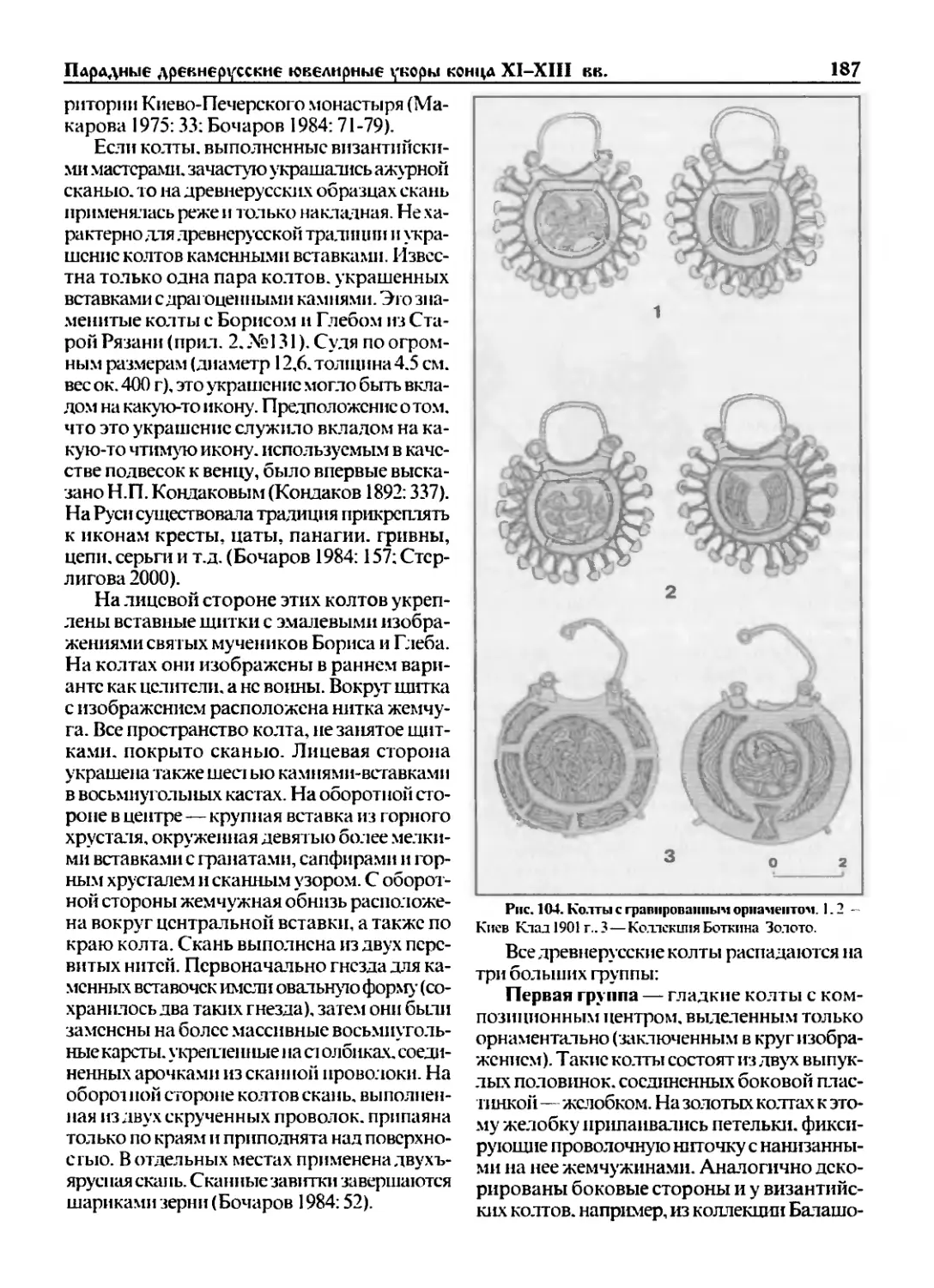

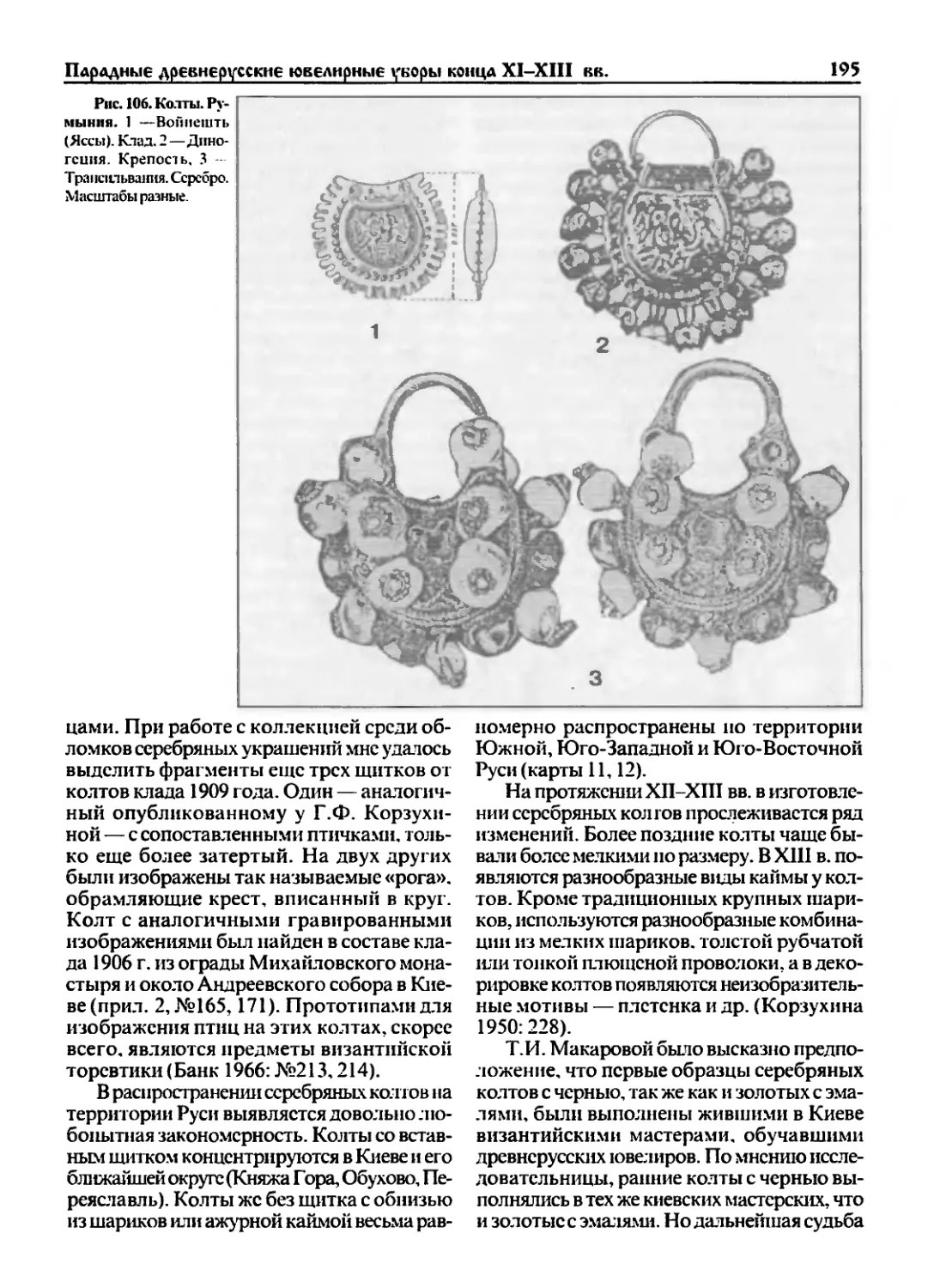

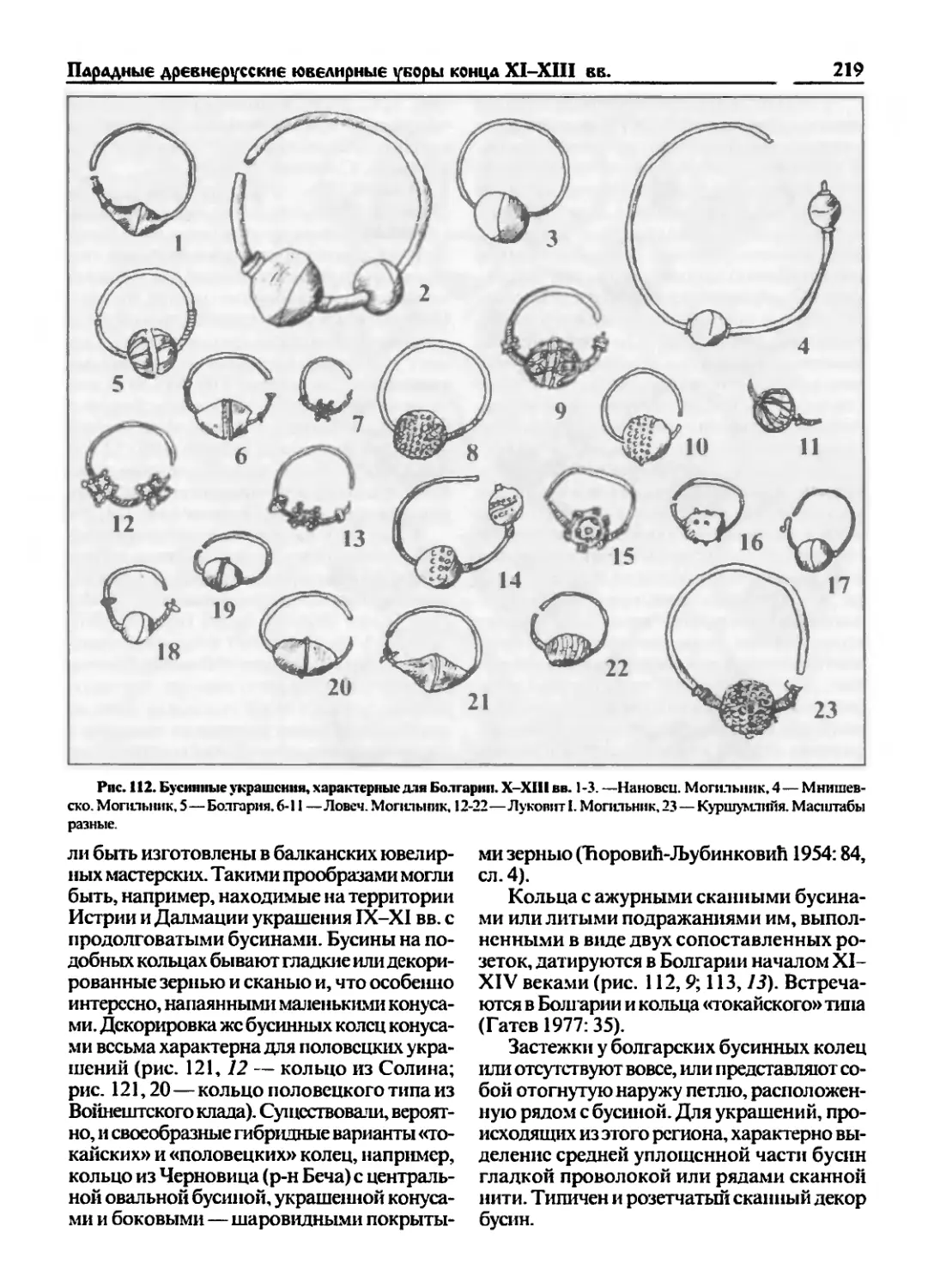

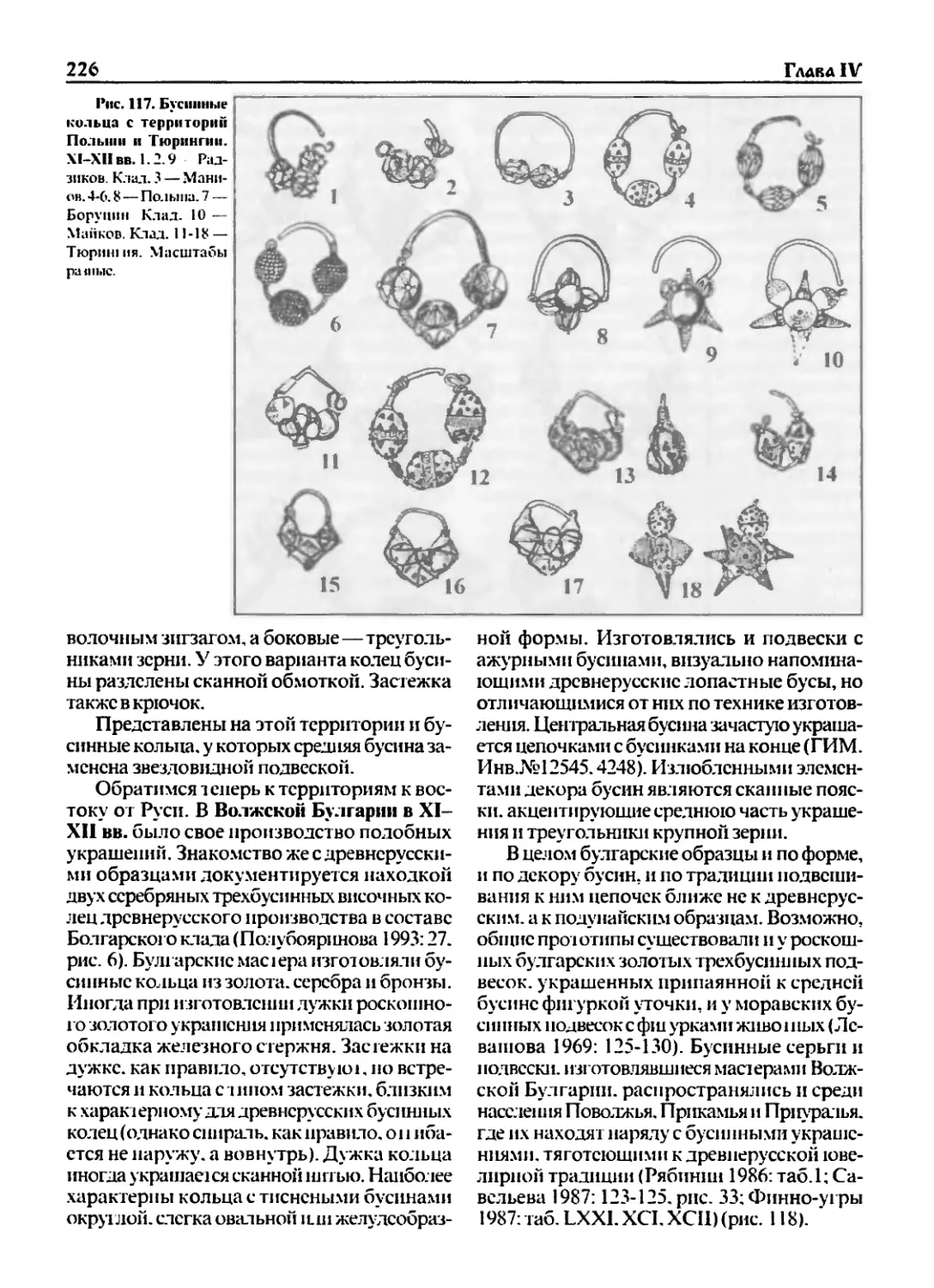

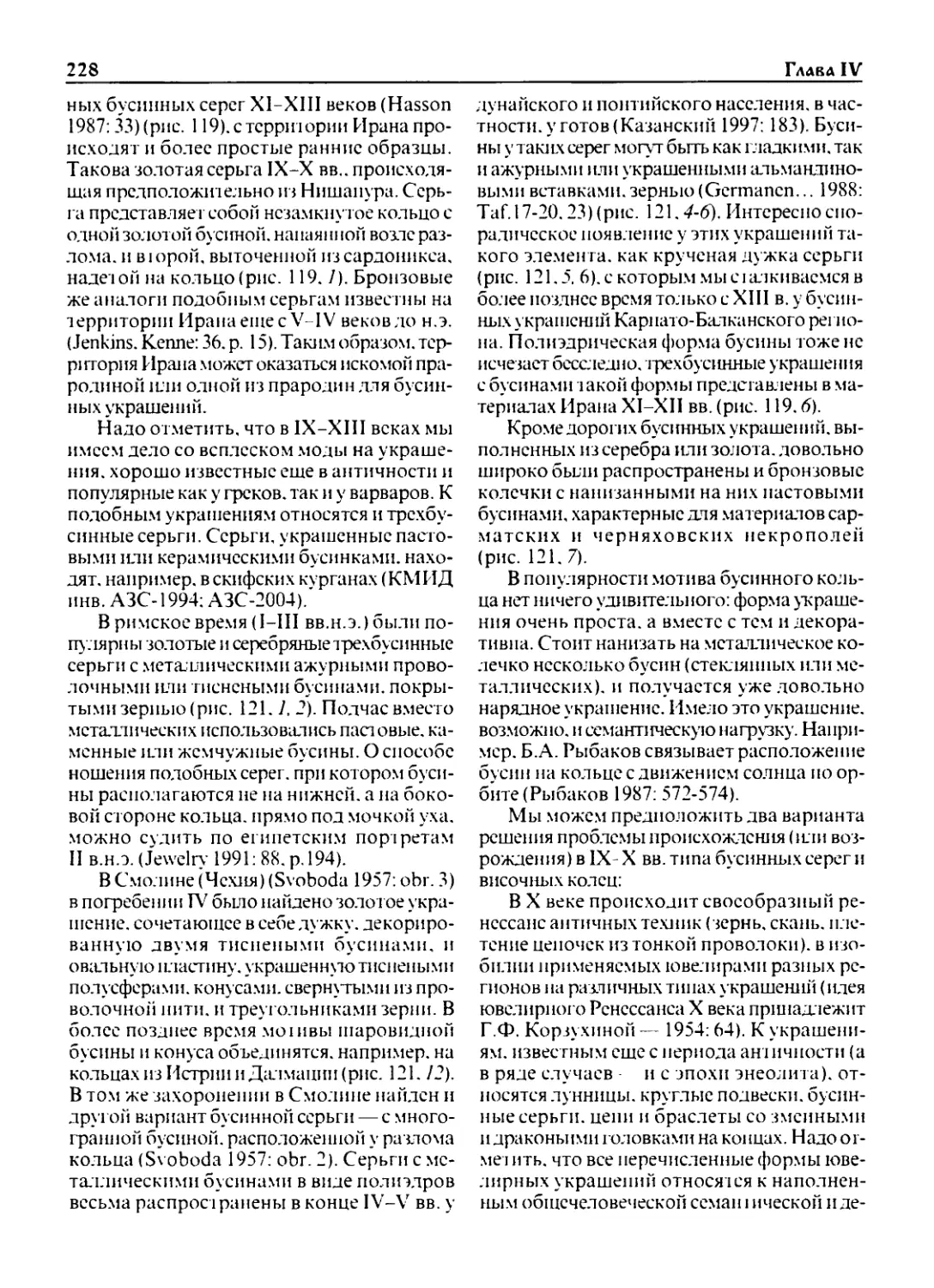

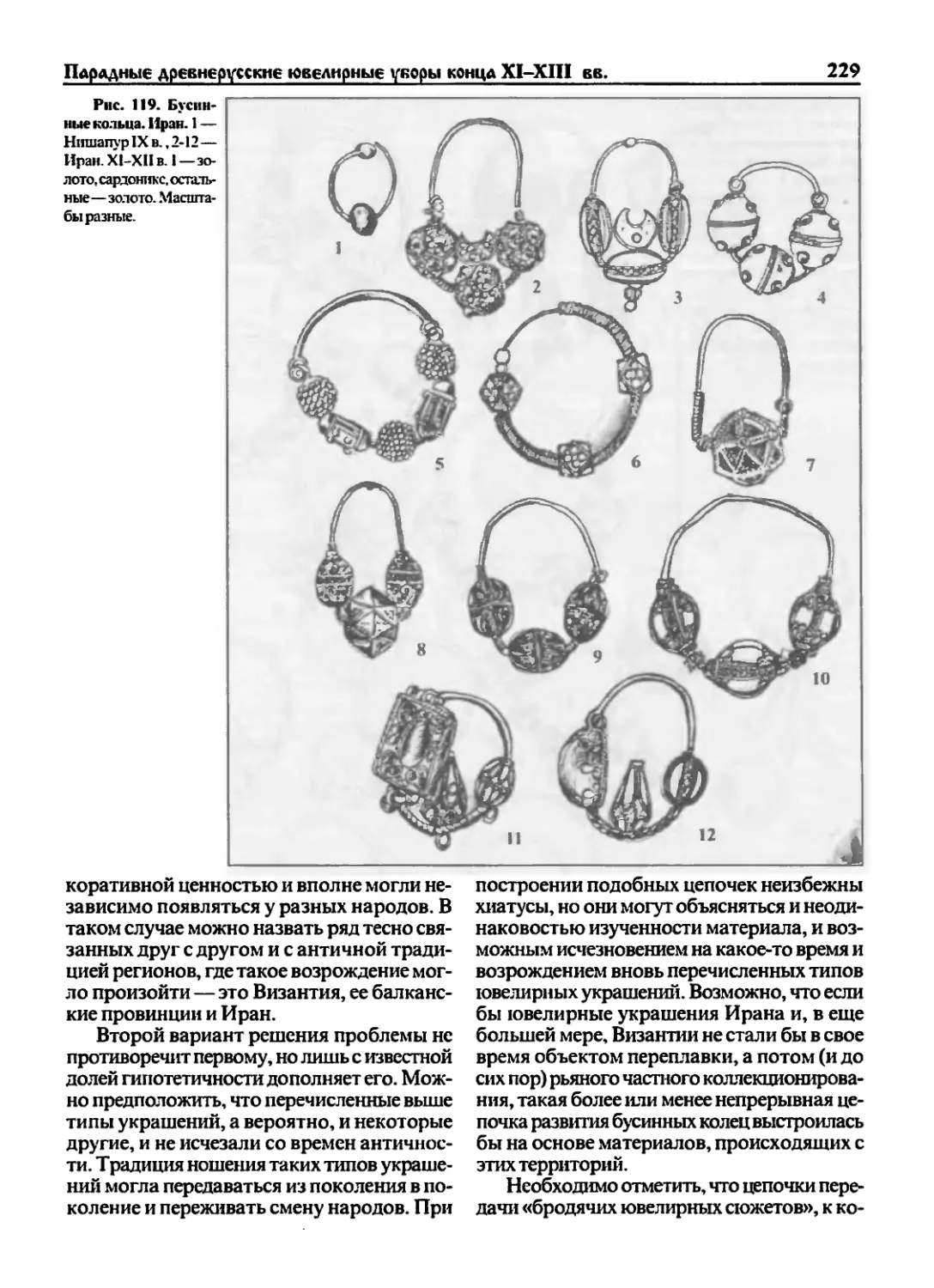

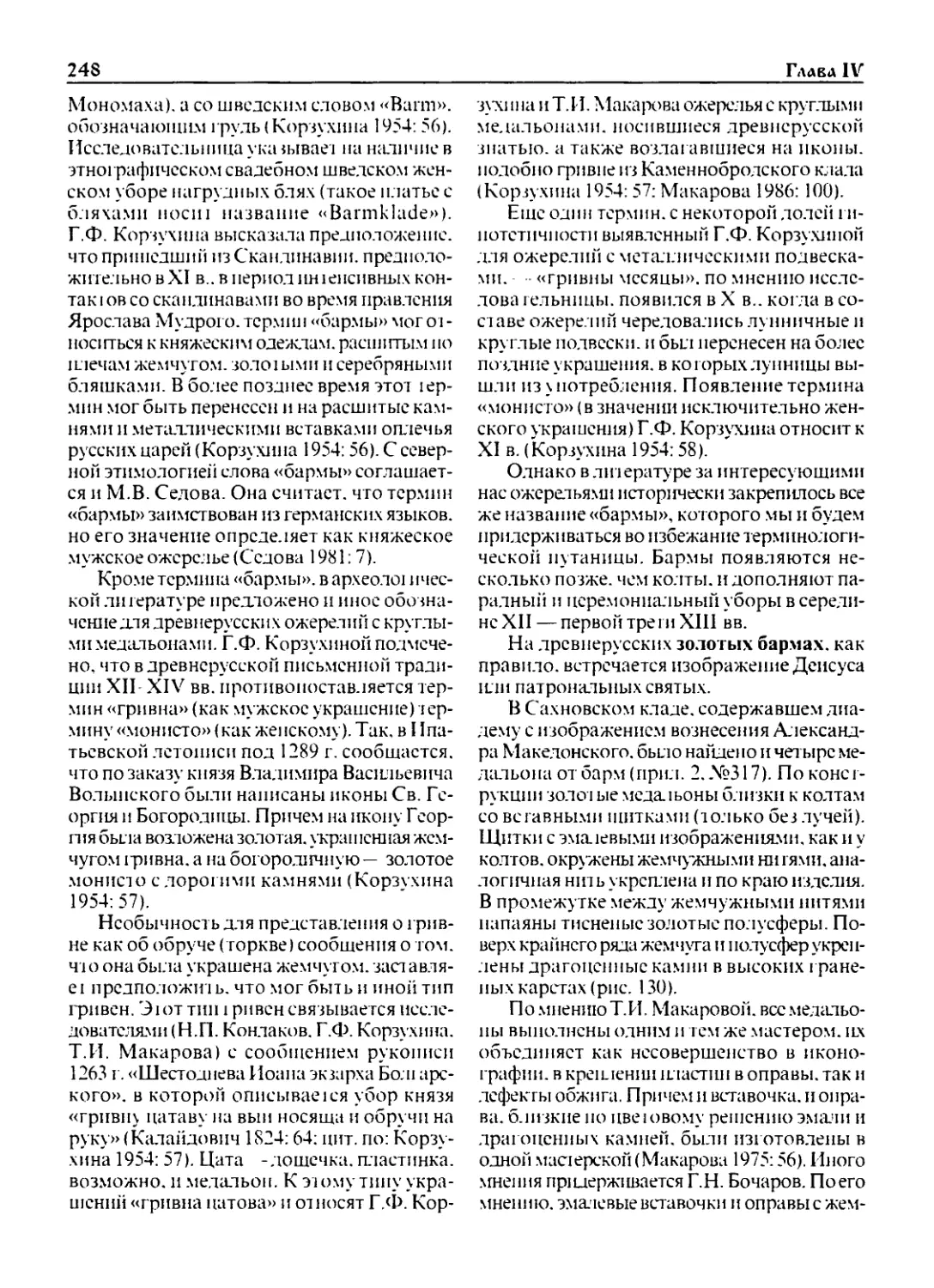

Tags: ювелирное искусство (в аспекте работ по металлу) методология истории вспомогательные исторические науки методы изучения, основанные на письменных источниках, записях, надписях декоративно прикладное искусство история исторические науки археология древняя русь

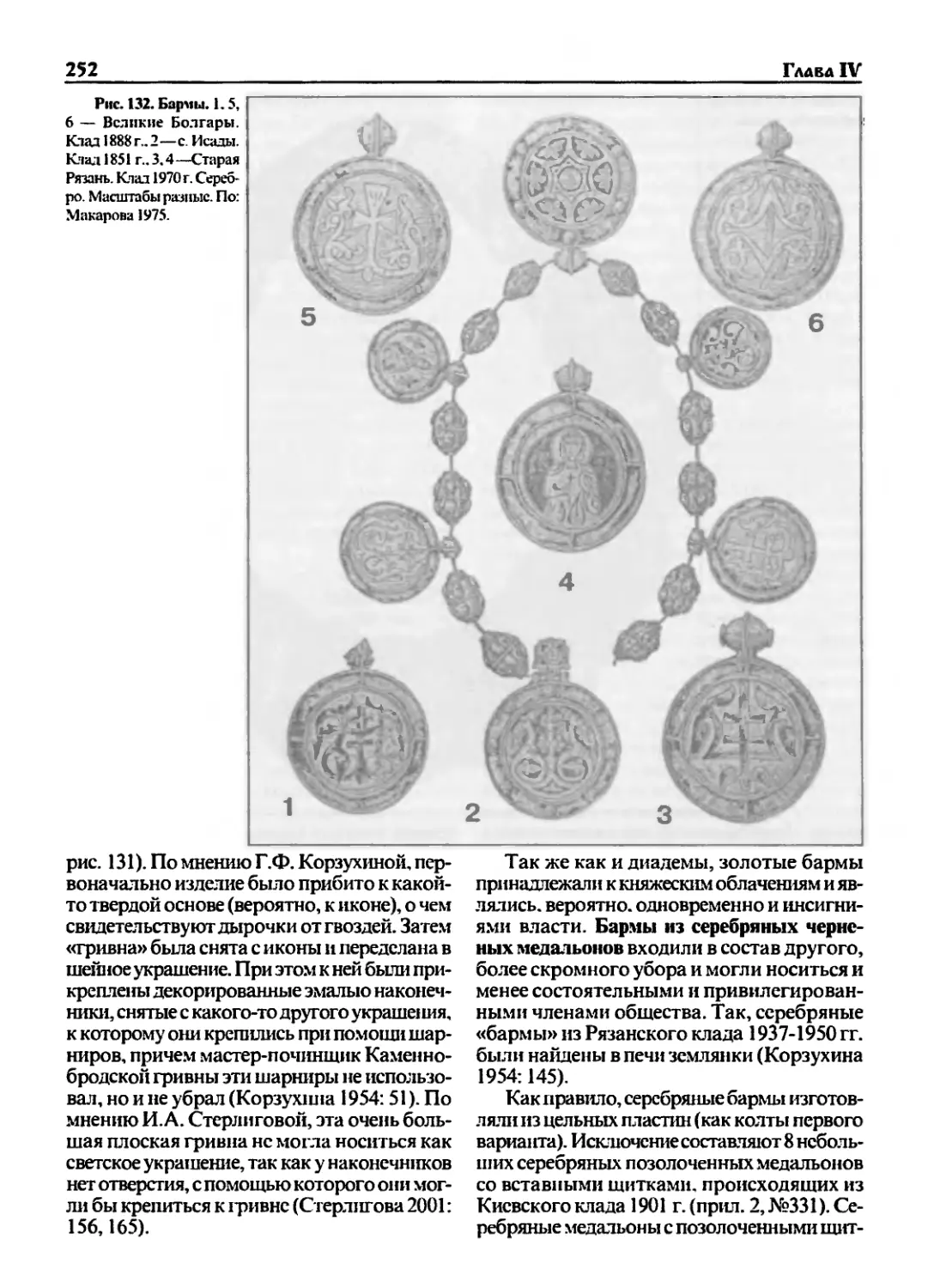

ISBN: 5-98187-054-0

Year: 2005

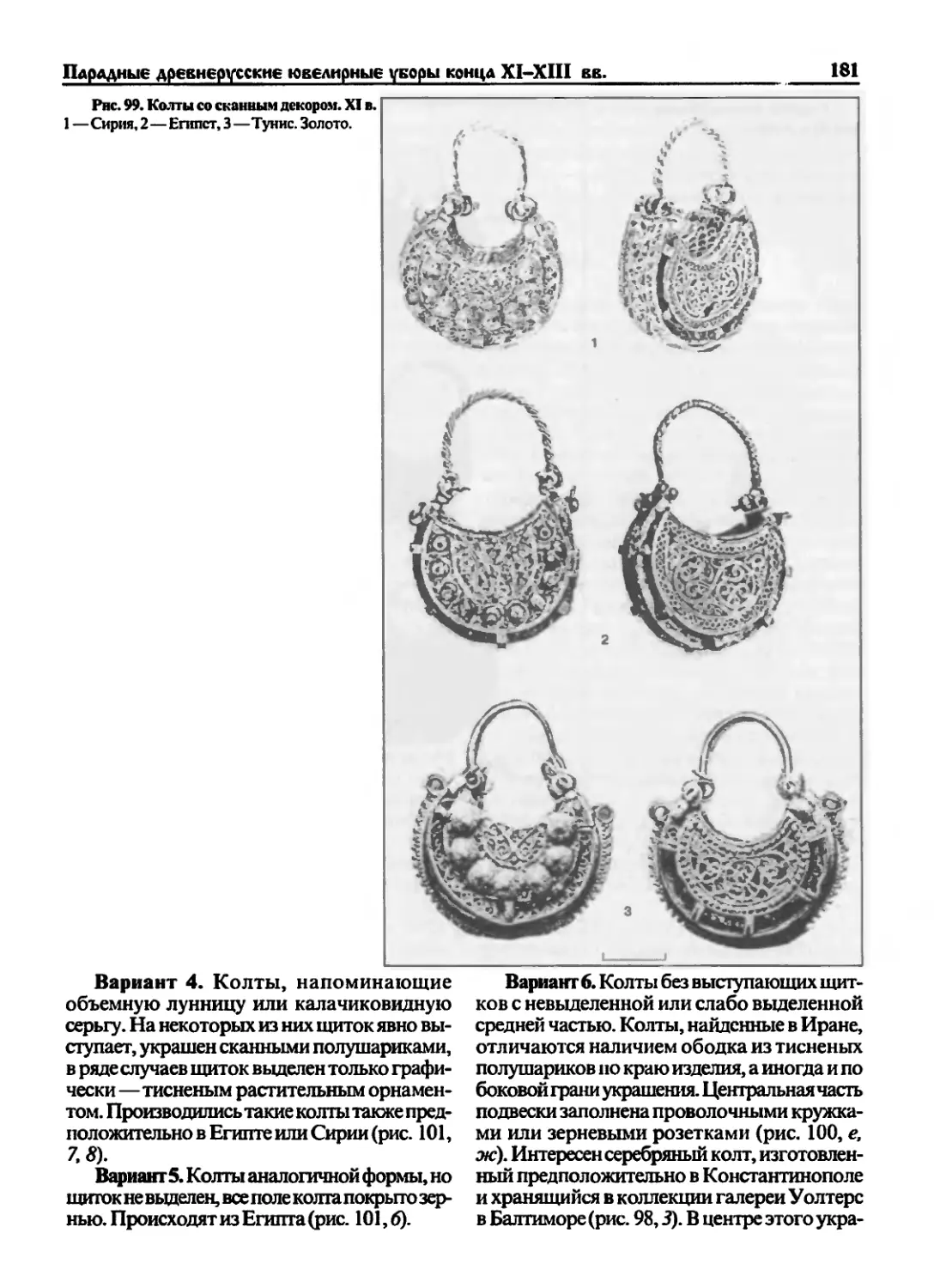

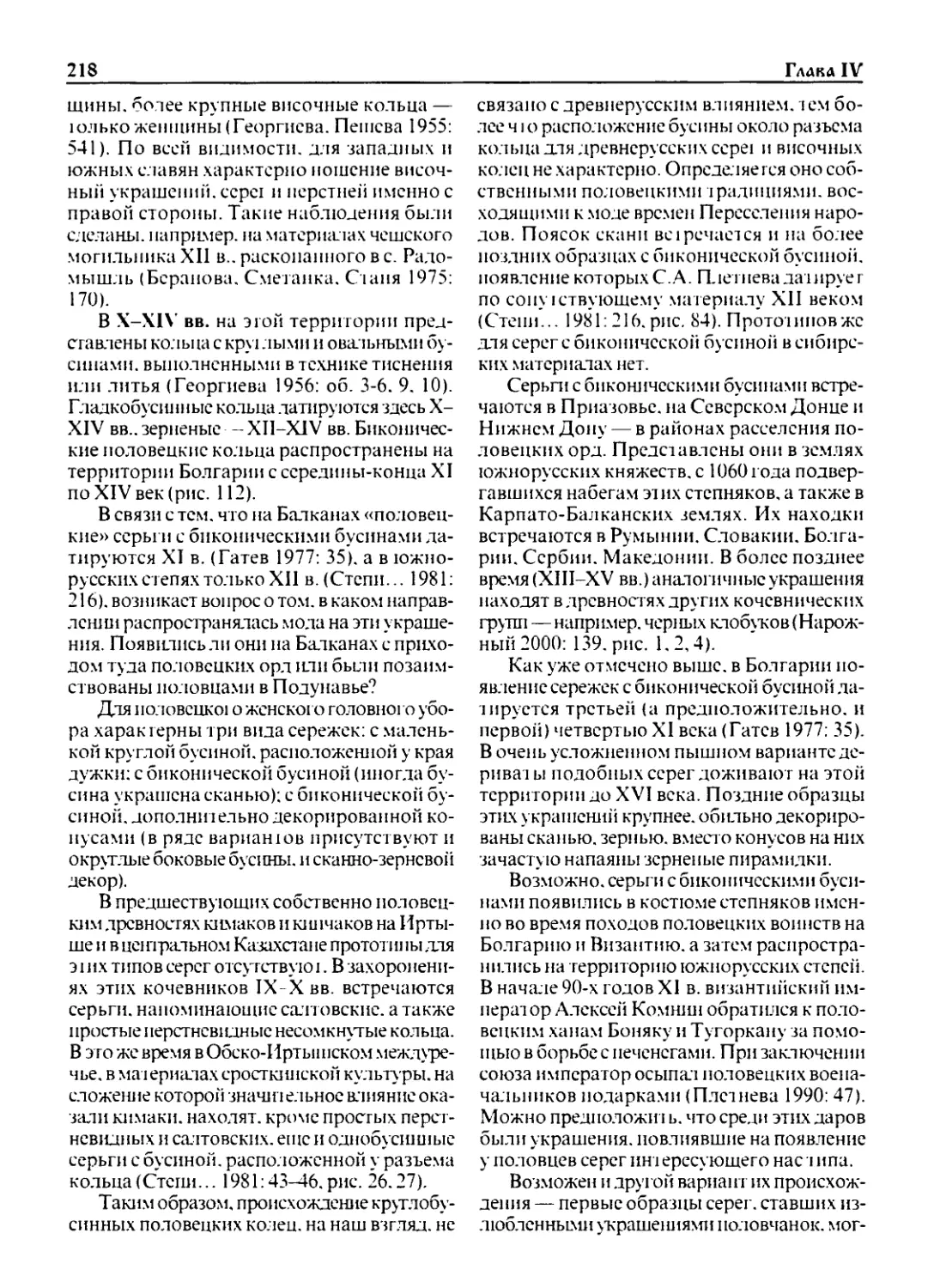

Светлана РЯБЦЕВА

Древнерусский

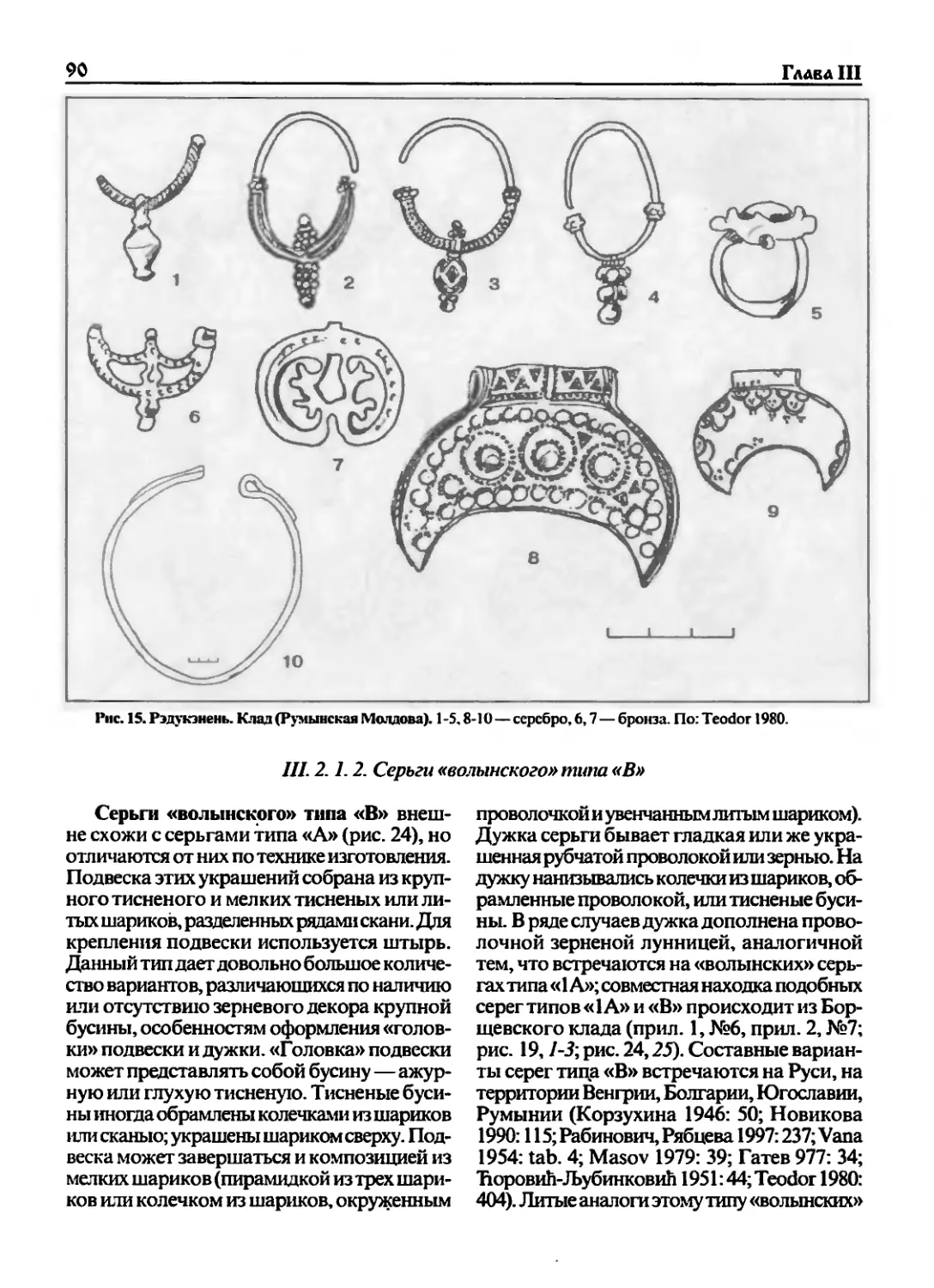

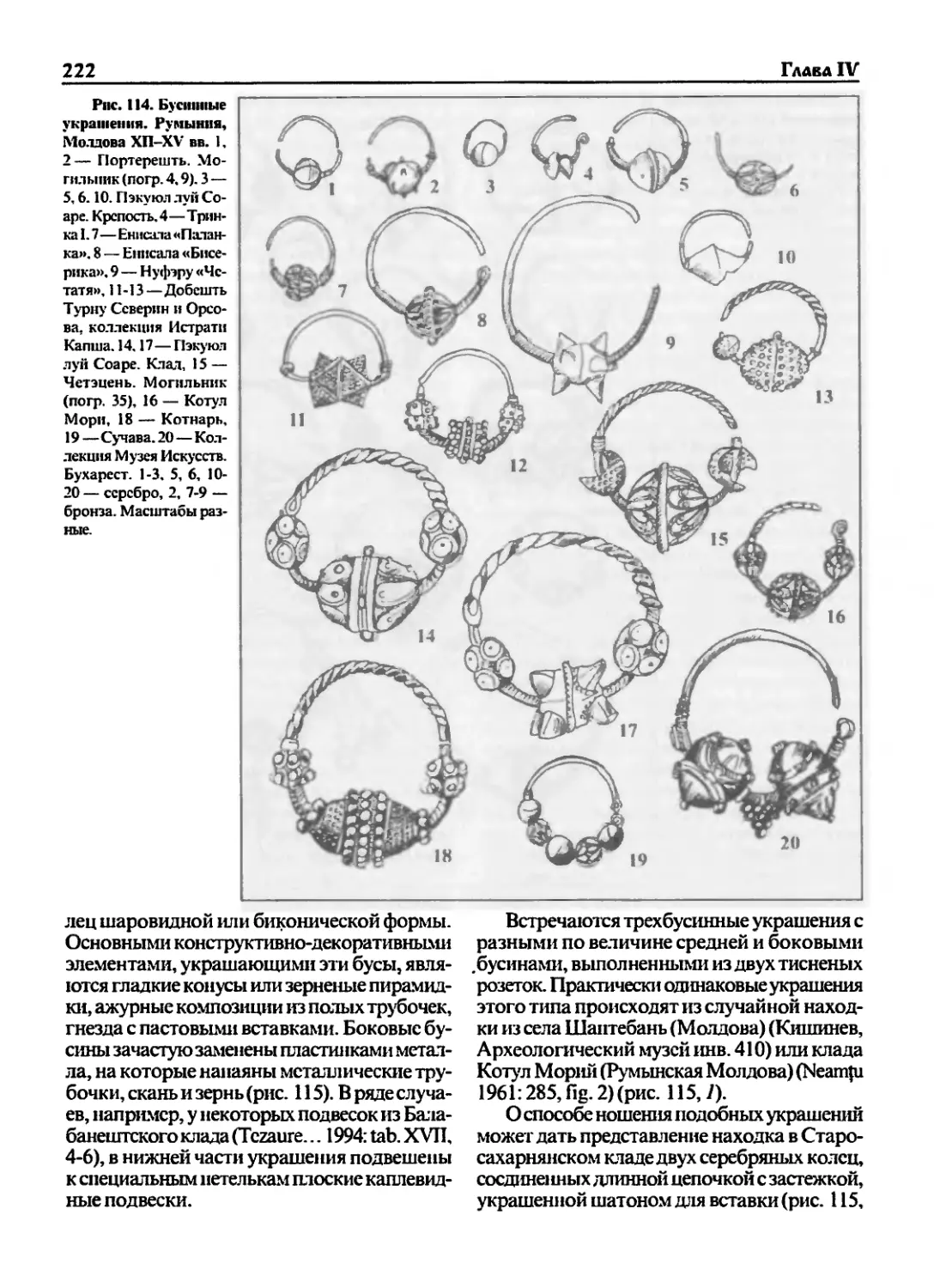

ювелирный УБОР

Основные тенденции формирования

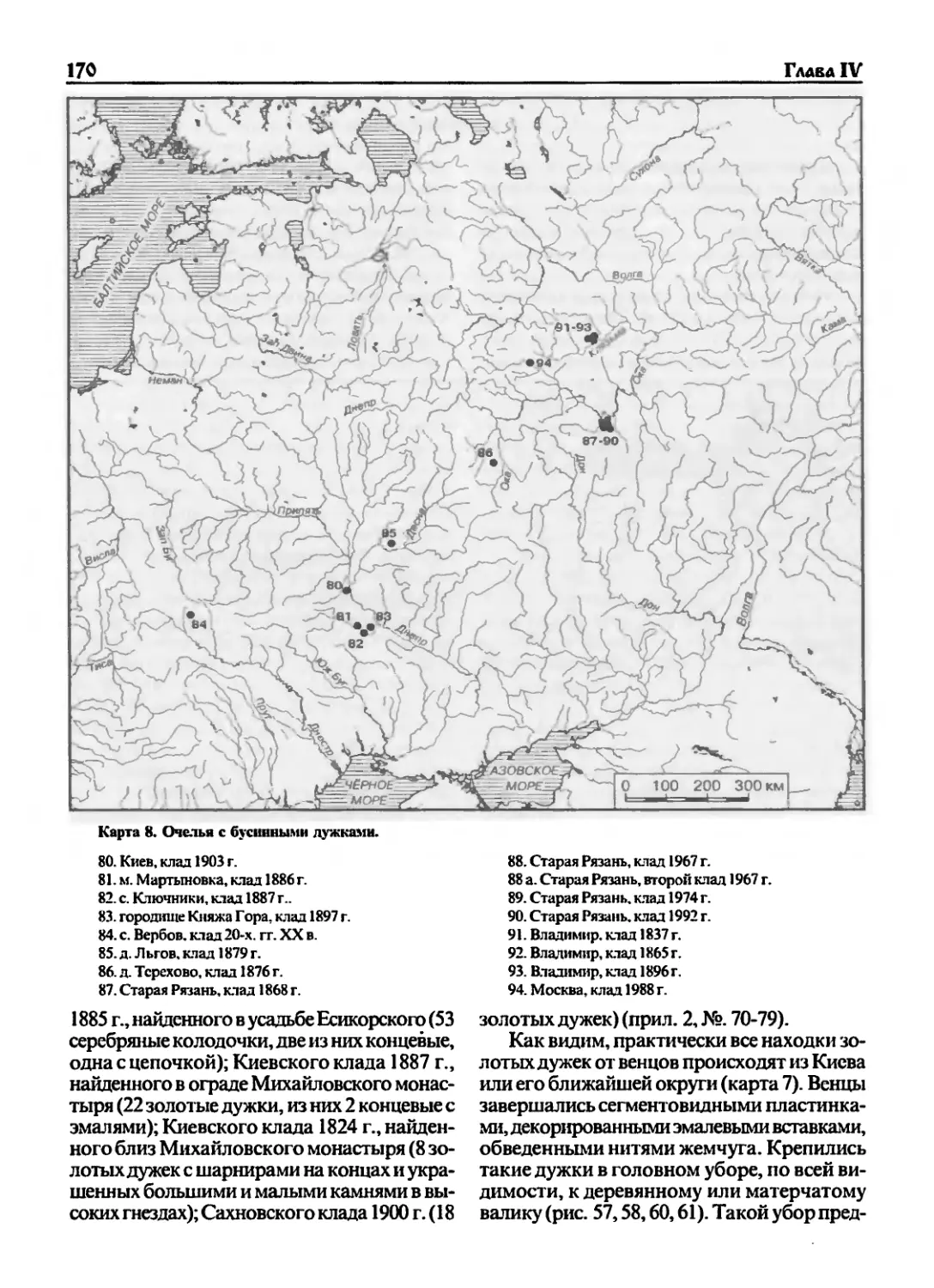

Санкт-Петербург

2 0 0 5

УДК 739.2:930.26(470)

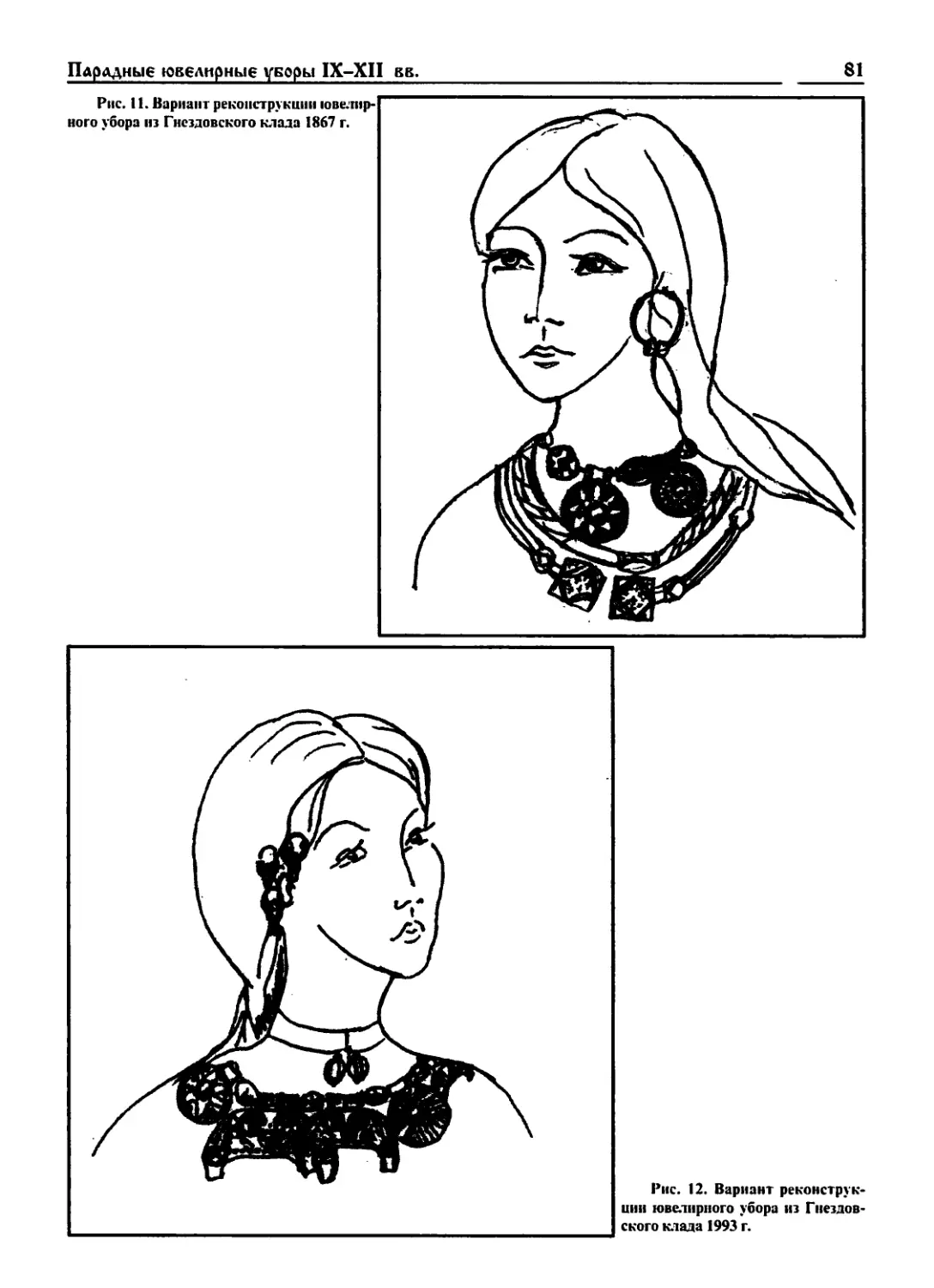

ББК 85.12:63(2)43

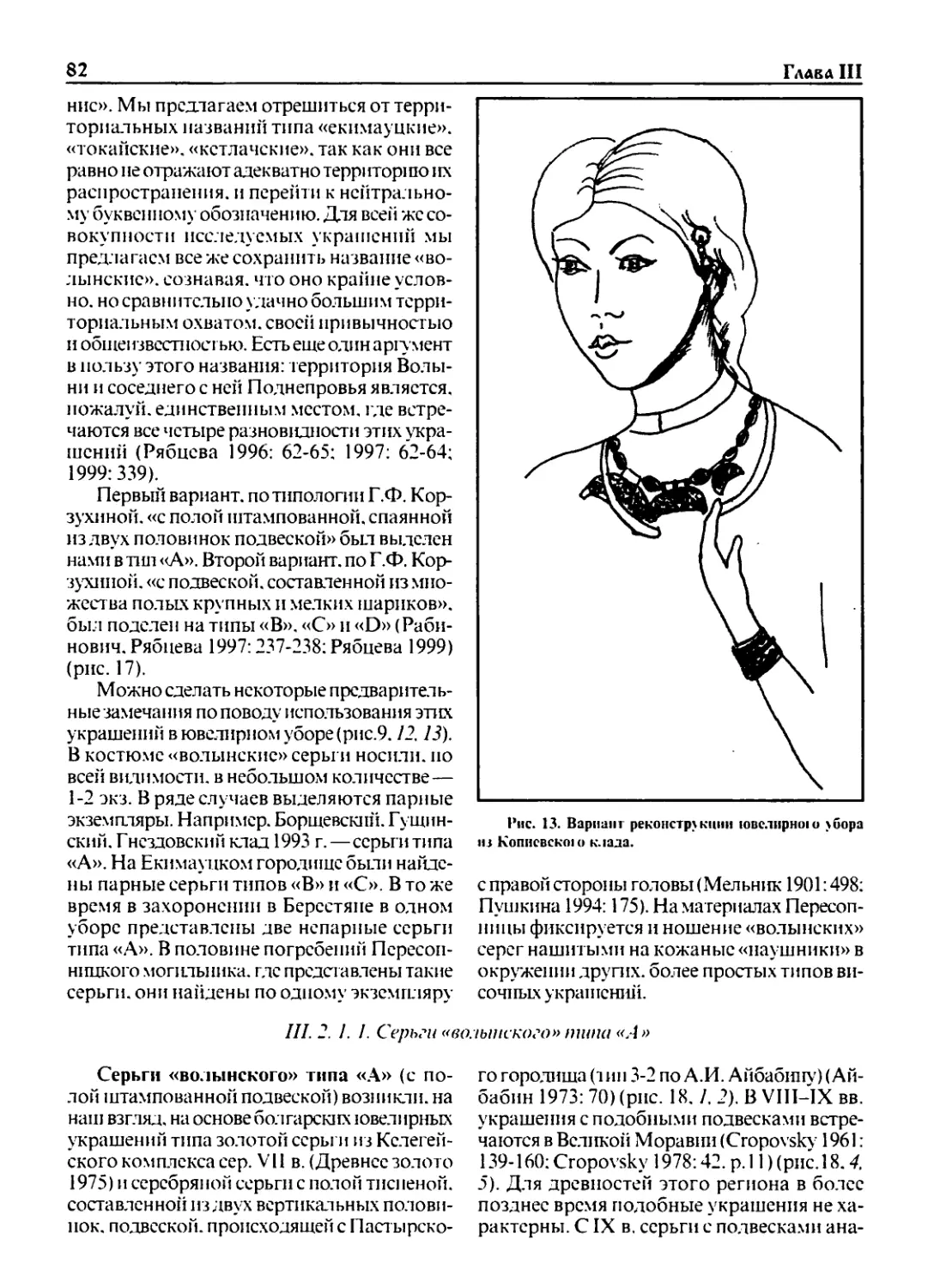

Рябцева С. С. Древнерусский ювелирный убор. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН

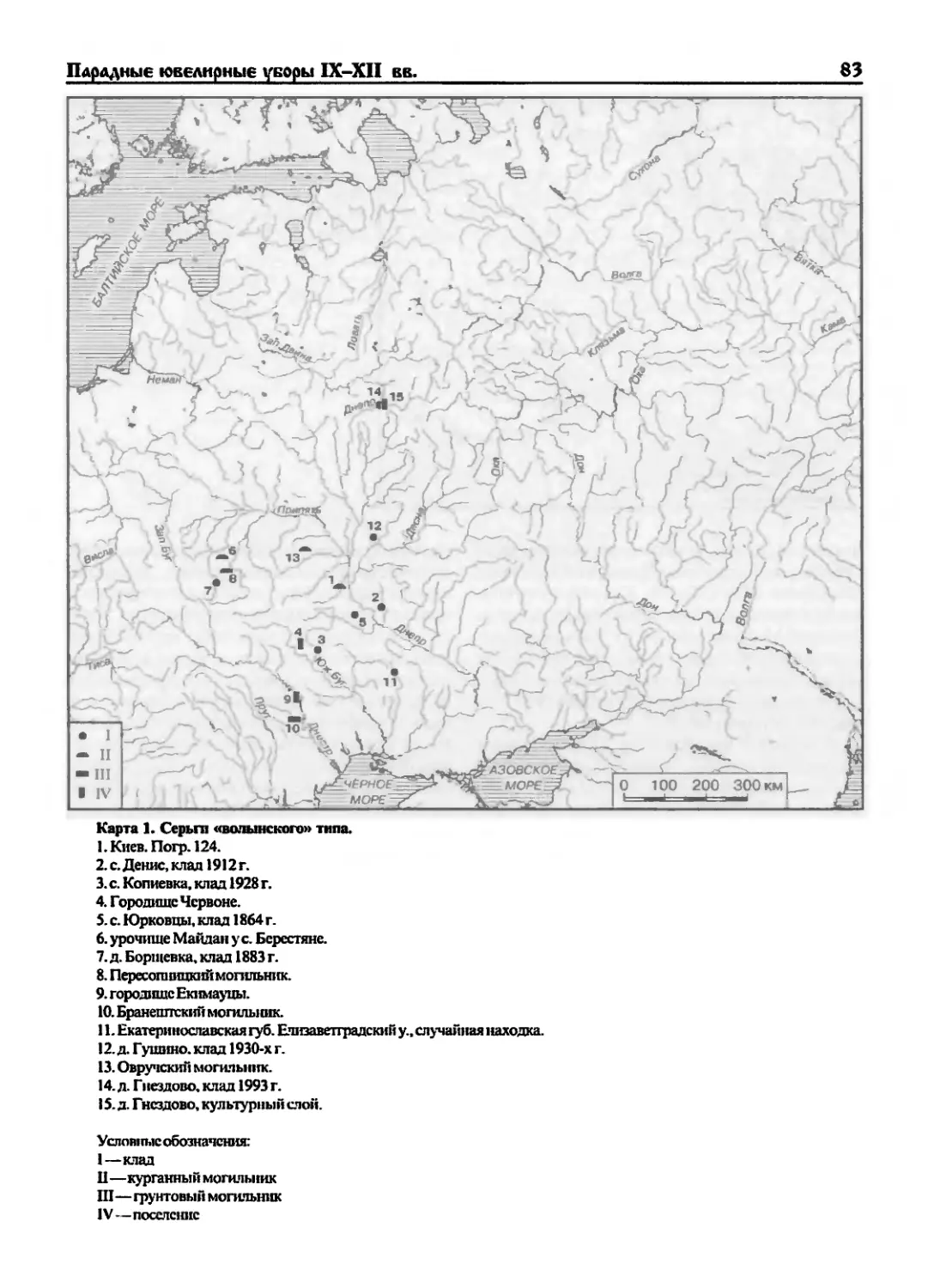

«Нестор-История», 2005. 384 с.

ISBN 5-98187-054-0

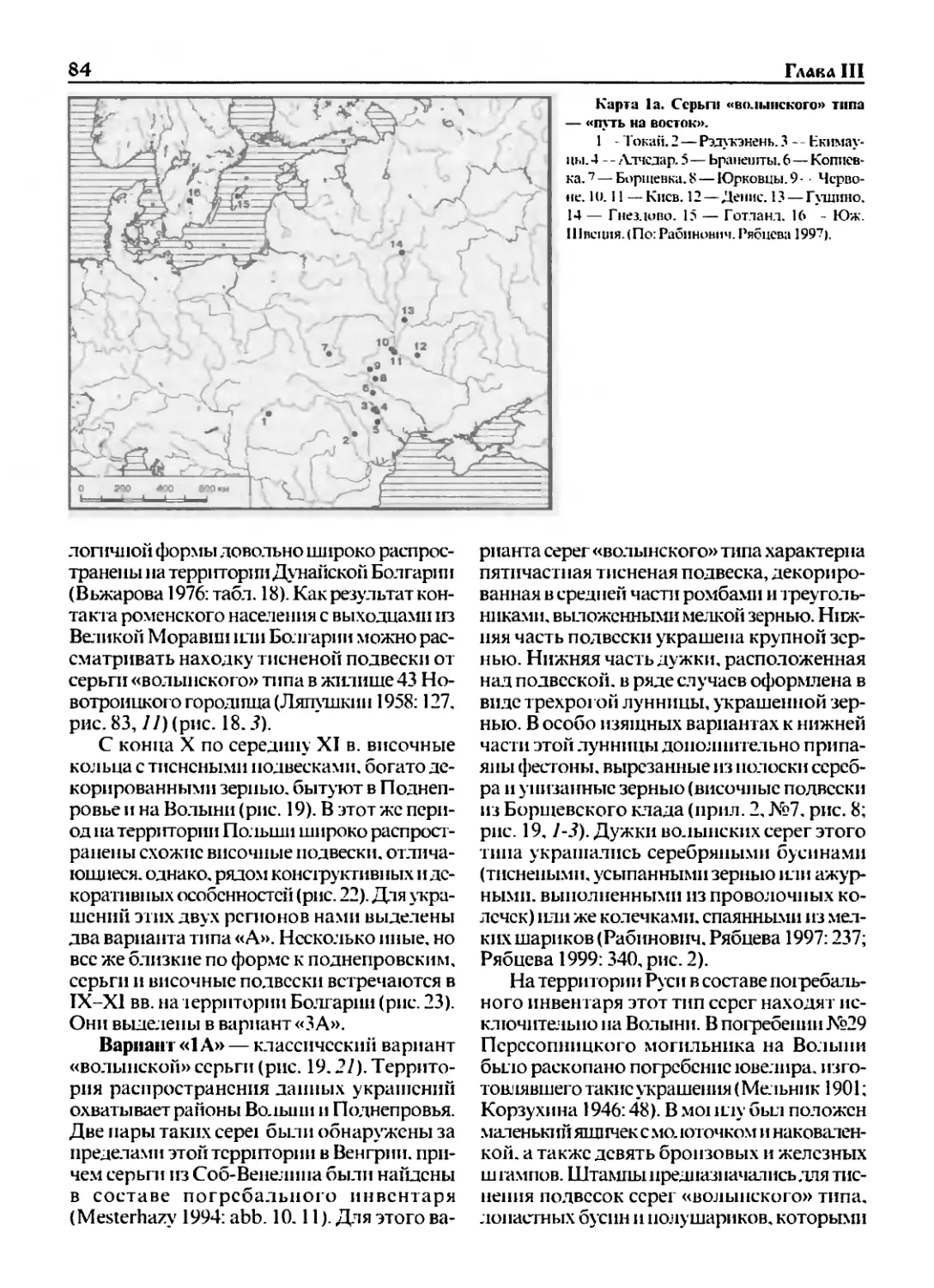

Книга посвящена исследованию процесса формирования комплексов украшений, составлявших

парадные женские головные уборы в древней Руси. В ювелирных уборах ранних славян и соседних народов

выделяются типы украшений, получившие развитие и в более позднее время. Формирование древнерусского

ювелирного убора изучается на фоне широкого круга аналогий из других регионов, позволяющих выявить

исторический контекст включения в него изначально народных украшений. В монографии рассматривается

процесс смены парадных ювелирных уборов древнерусского времени как отражение этнических и культурных

контактов Древней Руси, изменений ценностных приоритетов ее населения.

Ответственный редактор

доктор исторических наук, профессор

С.В. Белецкий

Рецензенты

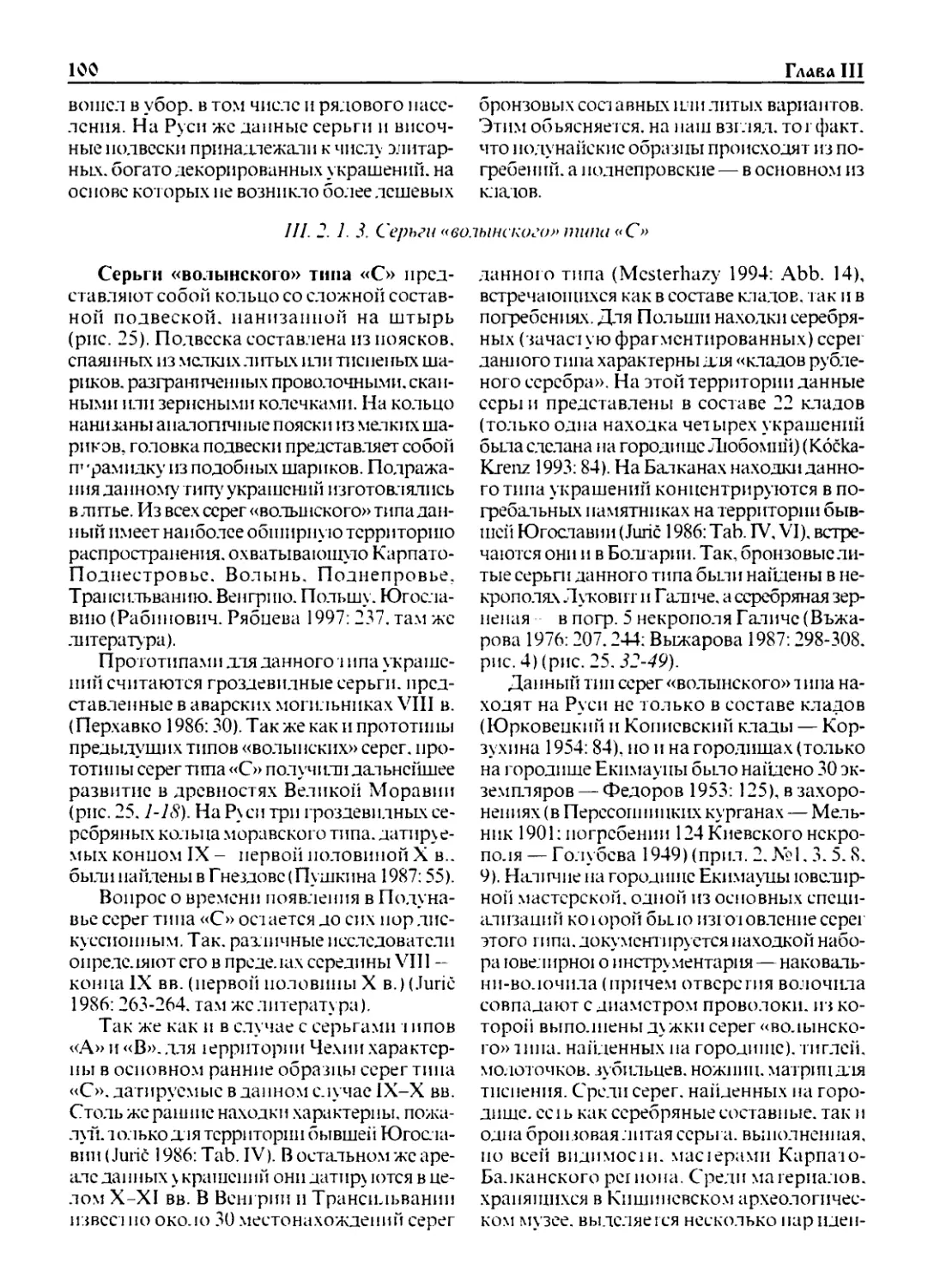

кандидат исторических наук

А.А. Пескова

кандидат исторических наук

Ю. М. Лесман

Оригинал-макет (верстка)

JL4. Мосионжник

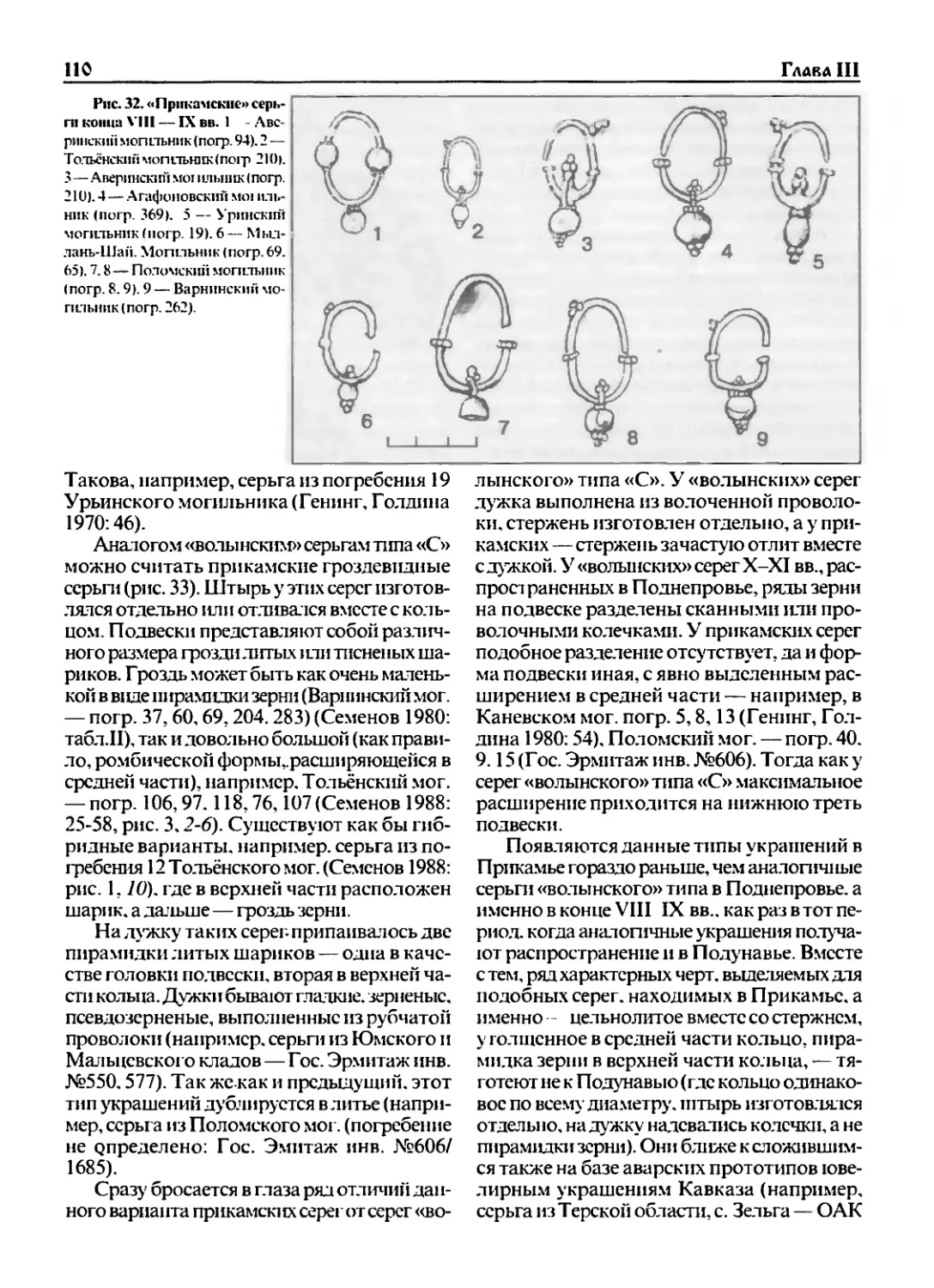

Корректор

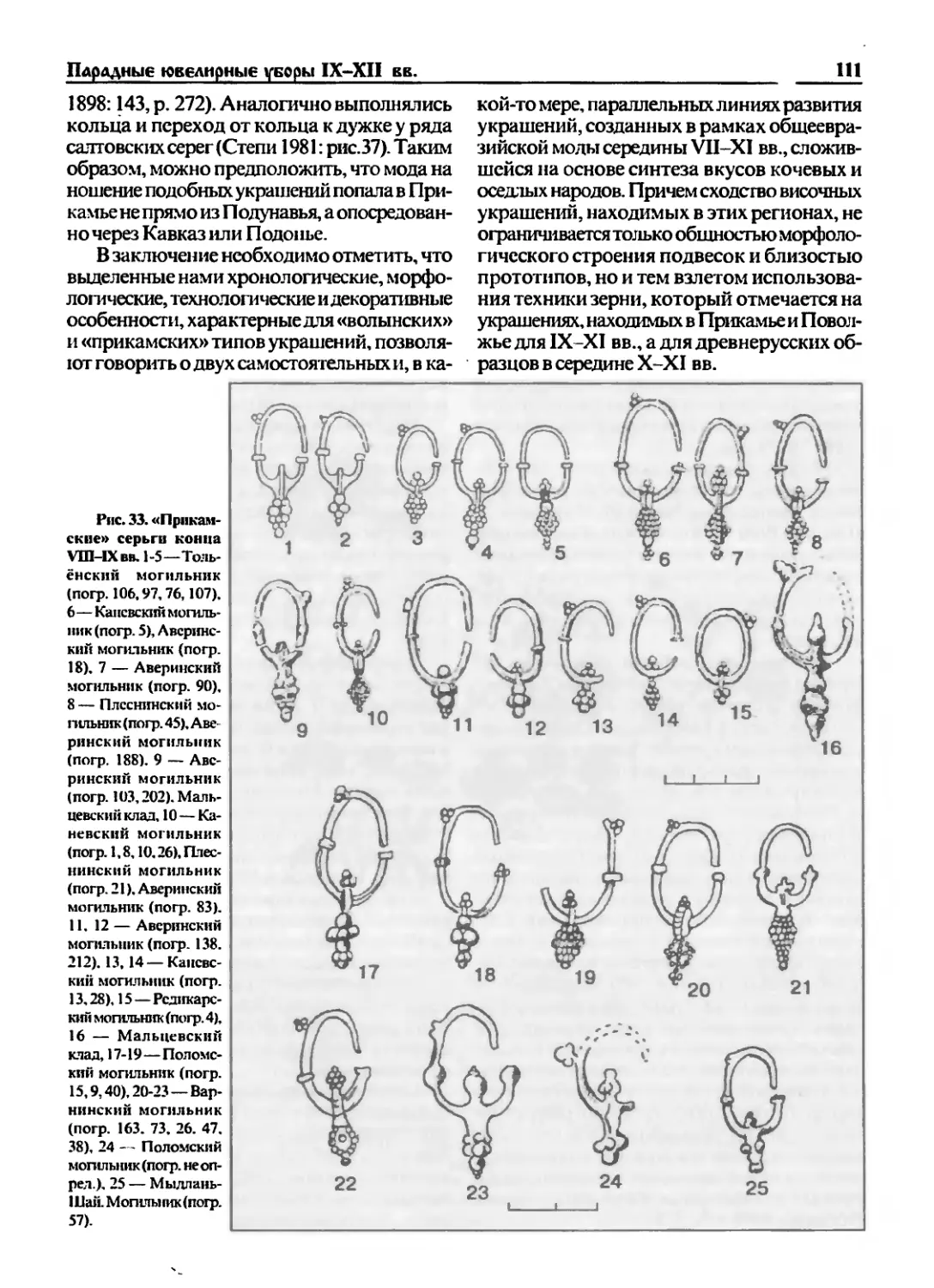

Г. В. Засыпкина

В оформлении обложки использованы изобразительные материалы из изданий:

Древнее золото. Из собраний музея исторических драгоценностей УССР. М.: «Искусство», 1975.

Benda К. Mittelalterlieher Schmusk. Praha: «Artia», 1996.

Славяне и скандинавы. М.: «Прогресс», 1986.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

проект № 04-01-16012 д

ISBN 5-98187-054-0

© С. С. Рябцева, 2005

© Д. А Топал, оформление обложки, 2005

© Издательство СПбИИ РАН «Нестор-История», 2005

Содержание

Введение...................................................................5

Глава I. Ювелирный убор восточных славян в VI-IX вв.......................15

1.1. Проблема заимствований в славянских ювелирных уборах................15

I. 2. Ювелирные украшения из «кладов антов».............................16

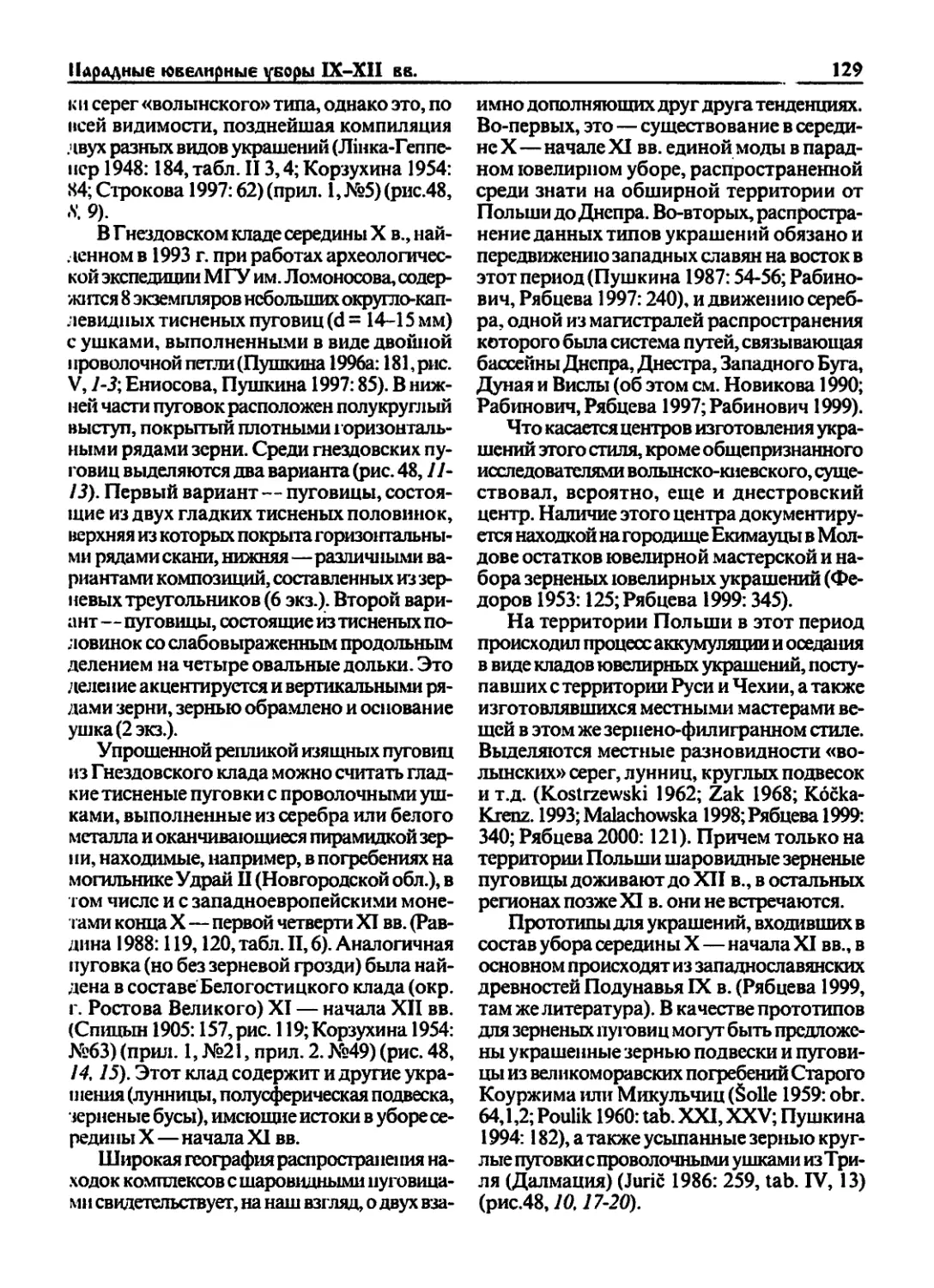

1.2.1. Первая группа «древностей антов»..............................17

1.2. 2. Вторая группа «древностей антов».............................22

I. 2. 3. Генезис «пастырских» серег...................................23

I. 3. Ювелирные украшения

волынцевской и роменской культур......................................27

1.3.1. Украшения второй группы «древностей антов», происходящие с волынцевскпх

памятников..........................................................27

1.3.2. Ювелирные украшения роменской культуры........................28

1. 4. Ювелирные украшения пражско-корчакской культуры и культуры Луки-

Райковеикой...........................................................33

1.4.1. Ювелирные украшения пражской культуры.........................33

1.4.2. Ювелирные украшения культуры Луки-Райковепкой.................34

Глава II. Региональные ювелирные уборы IX - XI вв.

и их соотношение с уборами из кладов...................................36

П.1. Проблема географической и культурной идентификации восточнославянских

племен.....................................................................36

11.2. Юго-запад Древней Руси.................................................38

И. 2.1. Территория хорватов................................................39

П. 2. 2.Тсрритория тиверцев................................................39

II. 2.3. Территория уличей.................................................42

11.2.4. Территория волынян ................................................44

II.3. Днепровское Правобережье...............................................45

11.3. 1. Территория полян..................................................45

11.3.2. Территория древлян ................................................46

II. 3.3.Тсрритория дреговичей..............................................47

11. 4. Днепровское Левобережье...............................................49

II. 4. 1. Территория северян...............................................49

П. 4.2. Территория радимичей...............................................51

И. 4.3. Территория вятичей ................................................53

II. 5. Северо-запад Древней Руси.............................................56

II. 5.1 .Территория кривичей смоленско-полоцких............................56

II. 5.2. Территория псковских кривичей................................... 60

П. 5. 3. Территориясловен..................................................61

П. 6. Во.п о-Клязьменское междуречье.........................................69

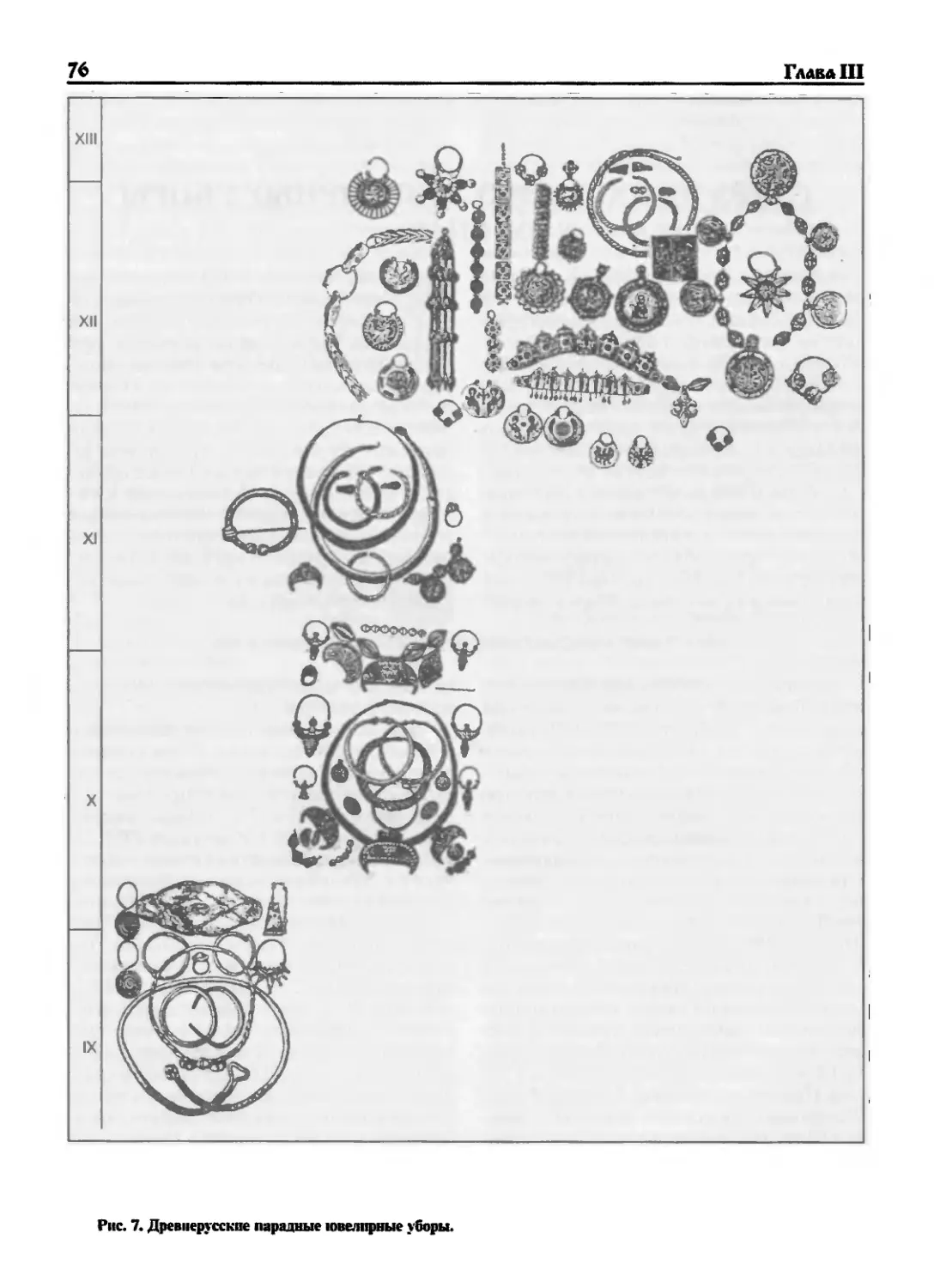

Глава III. Парадные ювелирные уборы IX-X1I вв...................................75

III. 1. Убор из кладов конца IX — начала X вв................................75

III. 2. Первый древнерусский парадный ювелирный убор.........................77

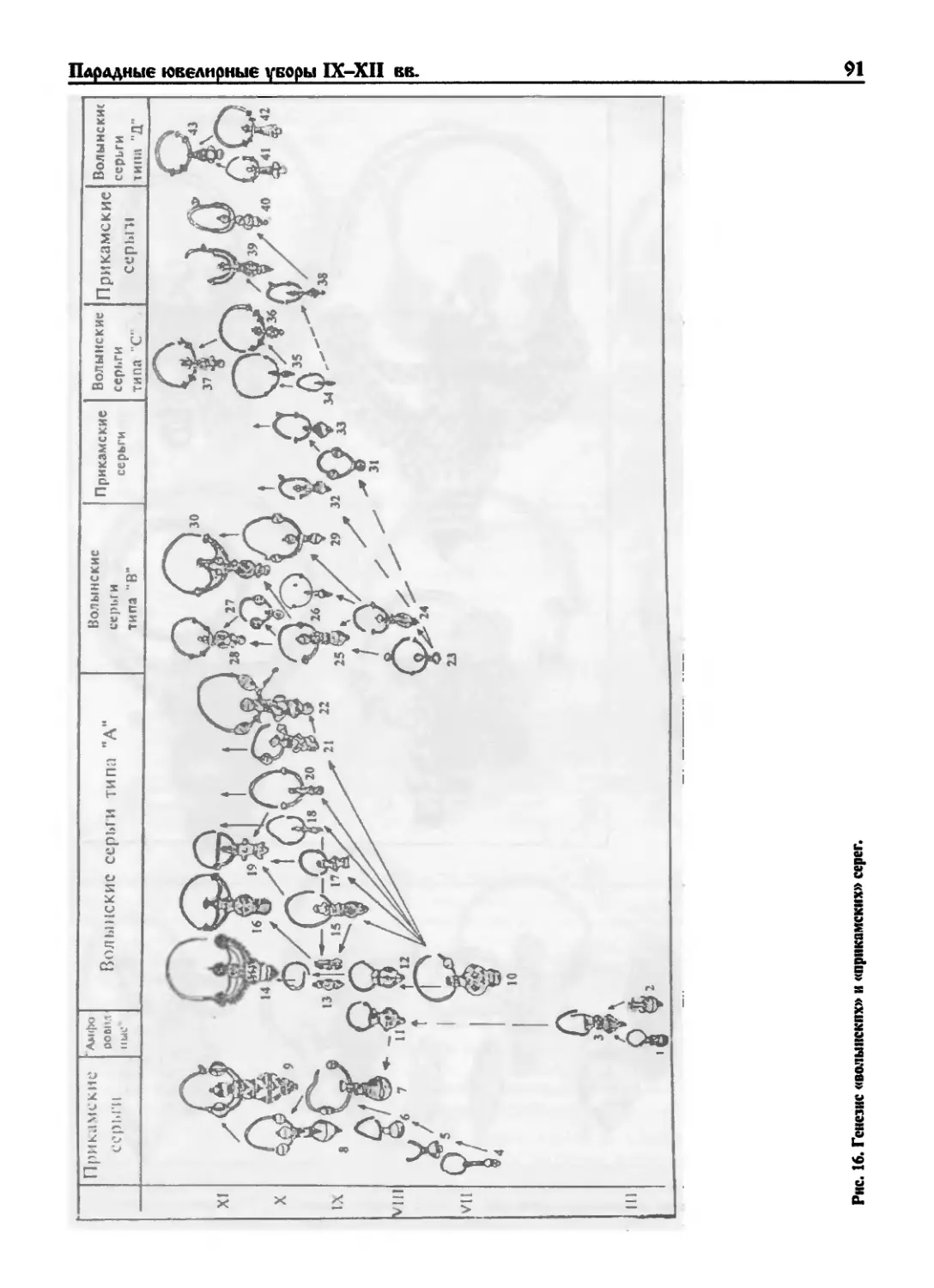

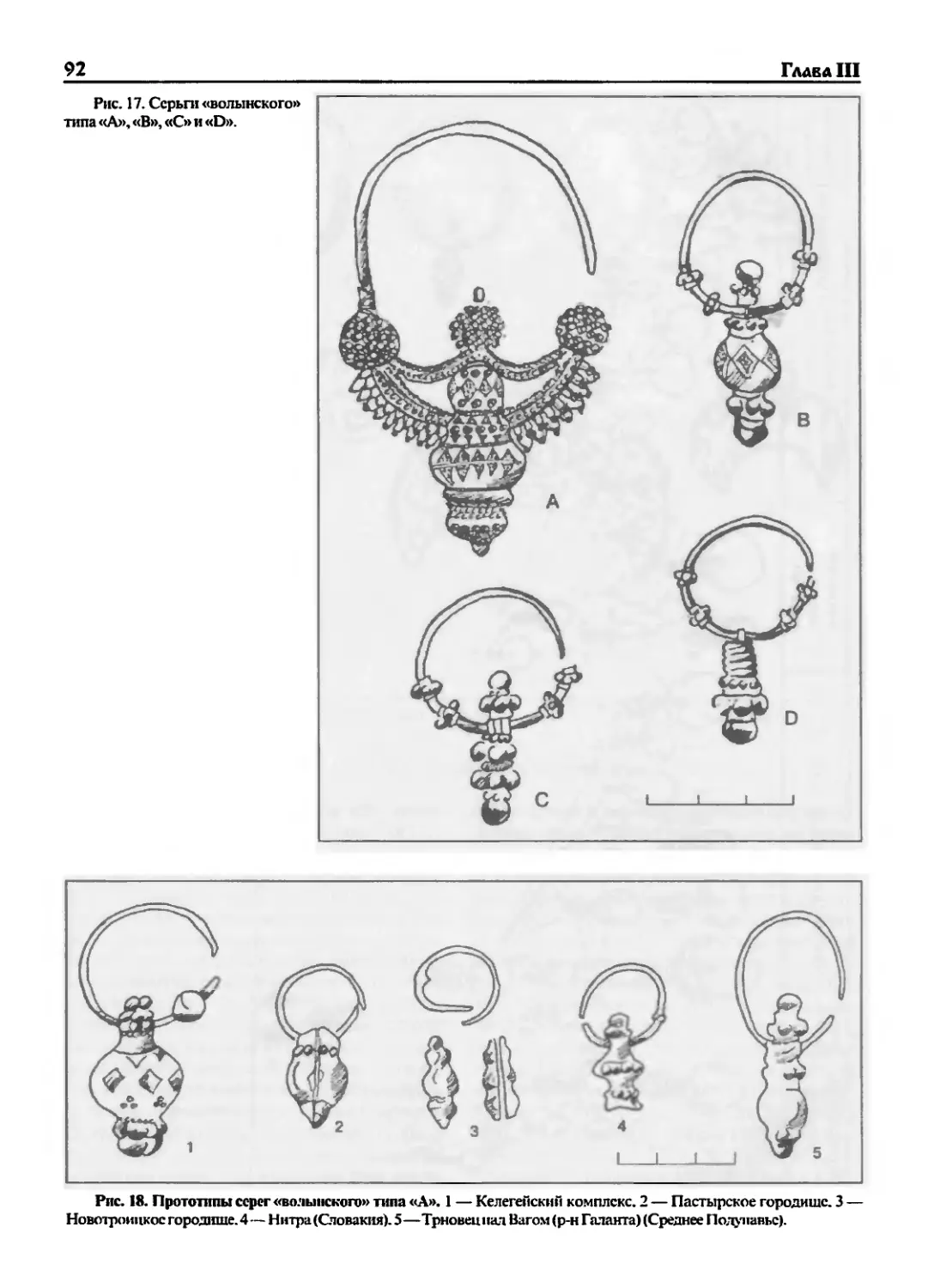

III. 2.1. Серьги «волынского» типа.........................................79

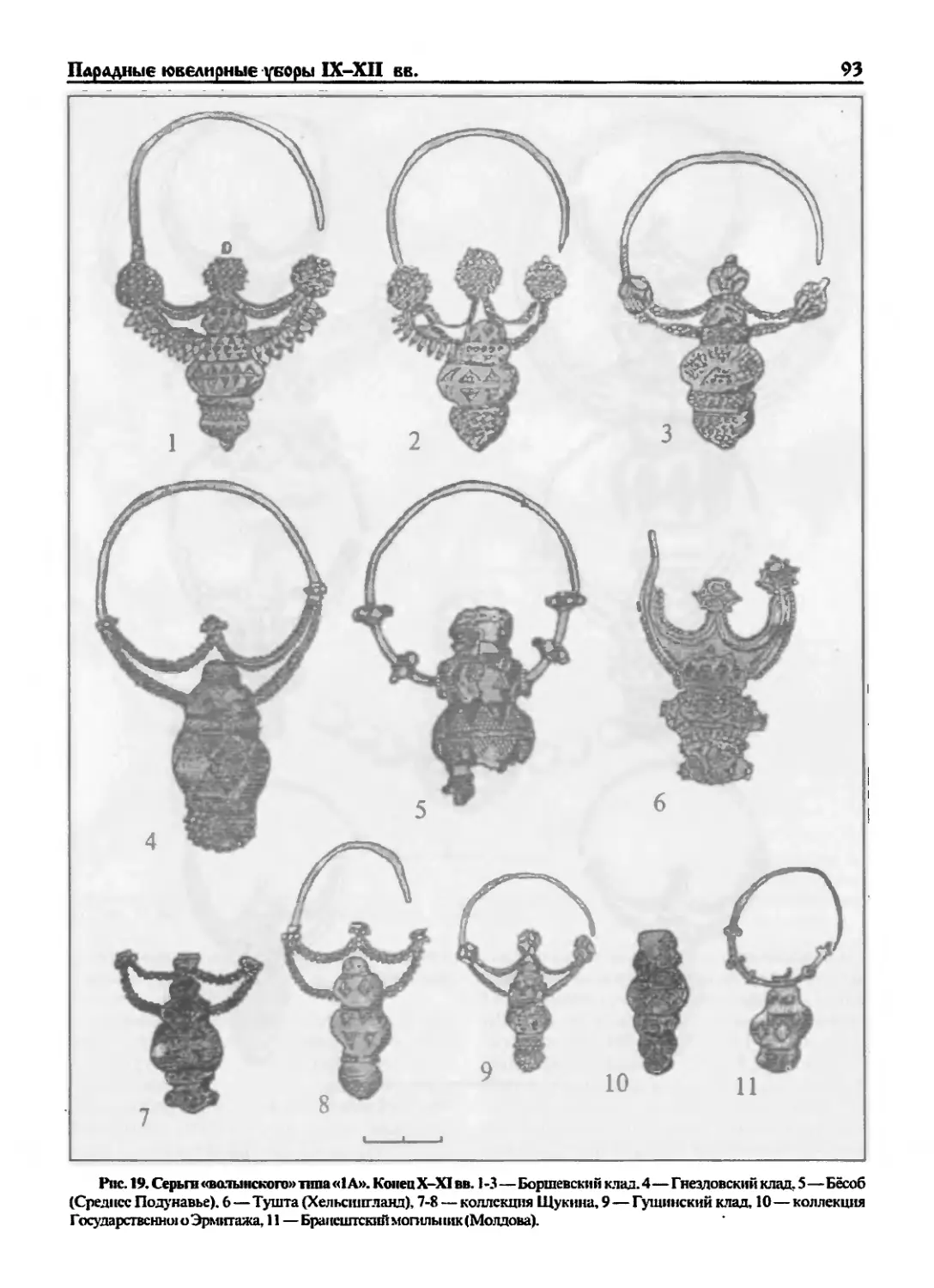

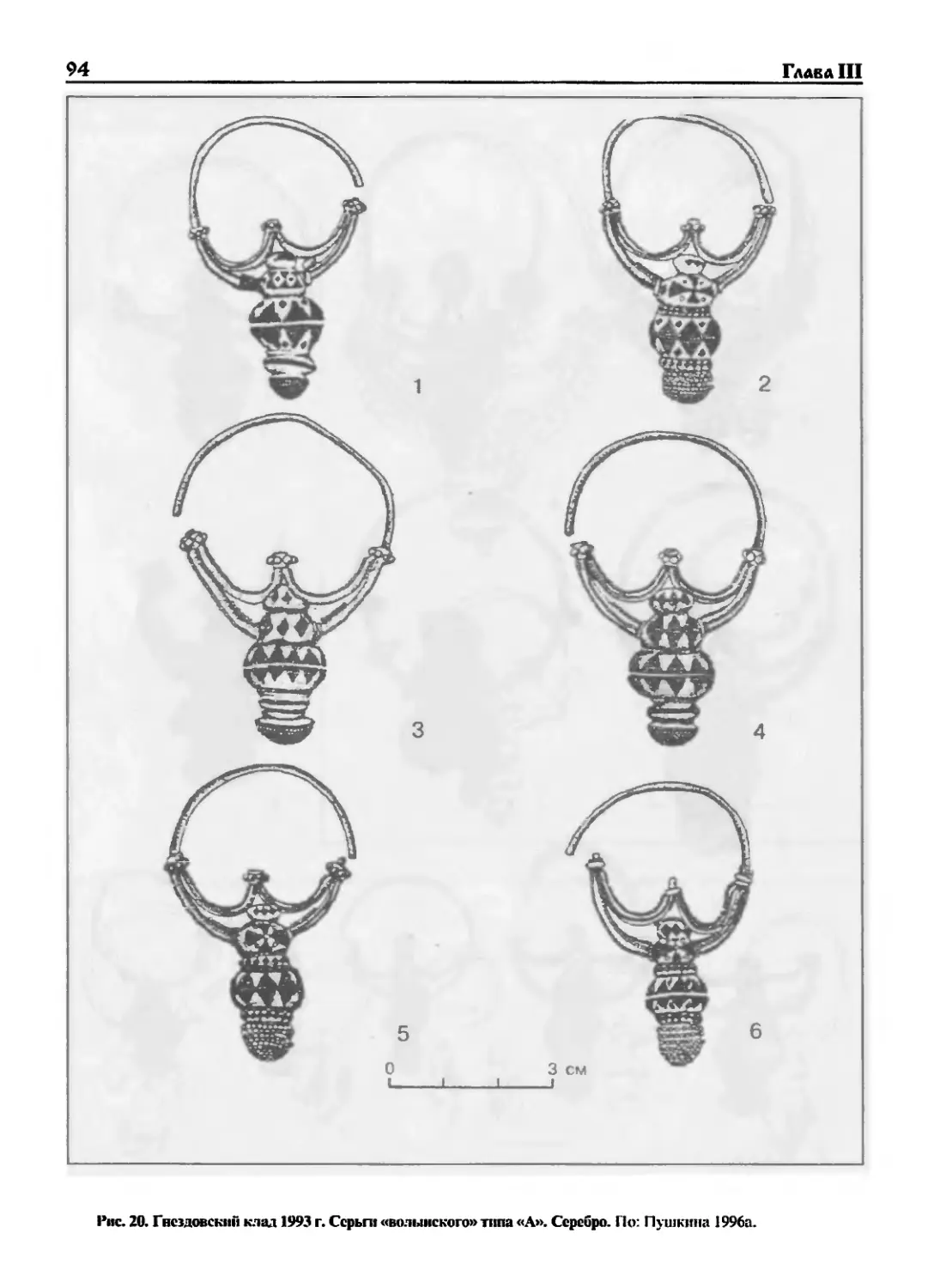

111.2.1.1. Серьги «волынского» тина «А» ................................82

111.2.1.2. Серы и «волынского» пта «В»..................................90

111.2.1.3. Серы и «волынского» вша «С»................................ 100

III 2.1.4. Серьги «волынского» i ина «13».......................... 102

Ill. 3. «Прикамские» серьги.............................................104

III. 3.1. Прикамские аналогии серег «волынского» чипа «А» ...........105

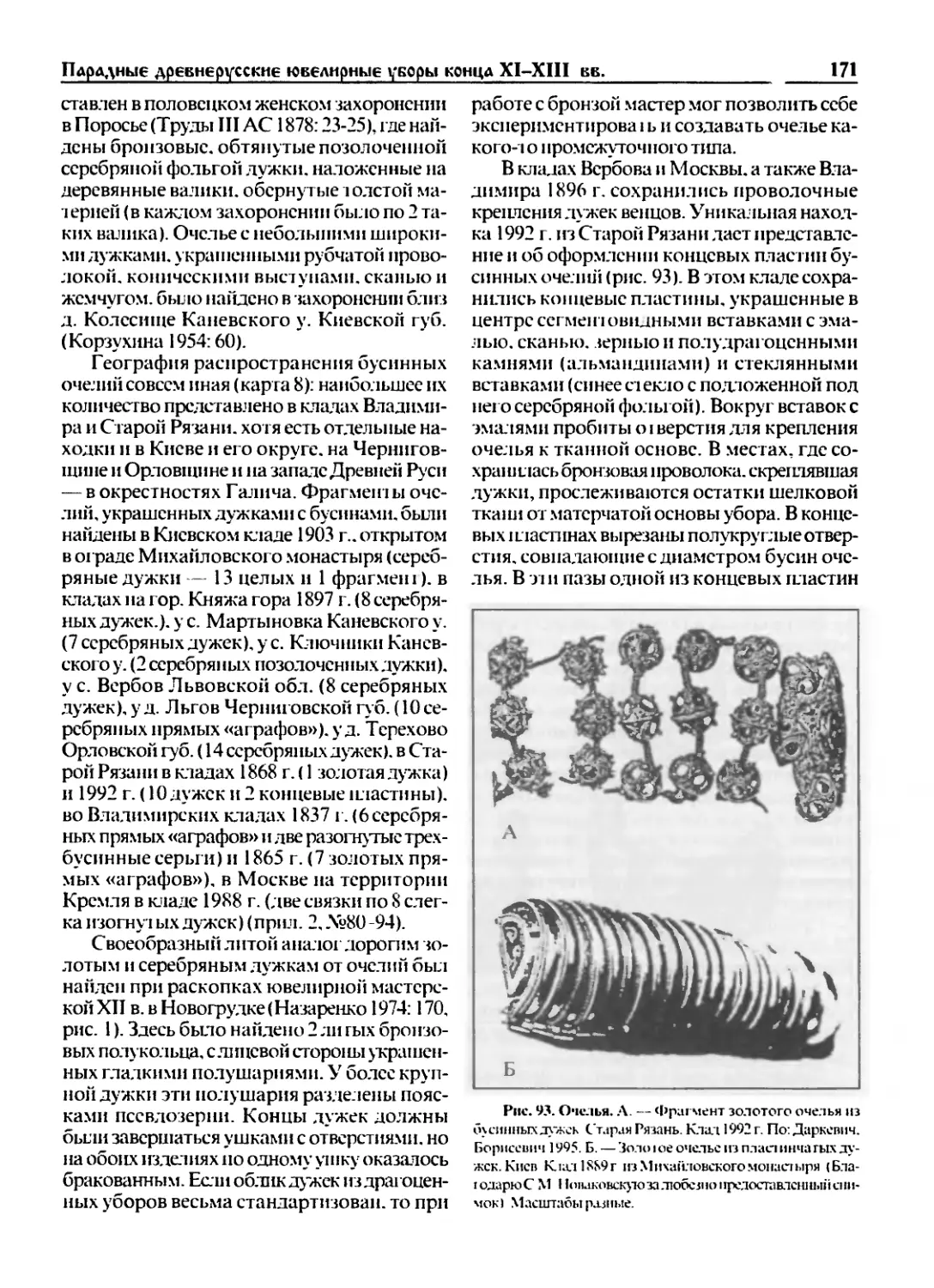

III. 3.2. Прикамские аналогии серег «волынского» типа «В» и «С».......109

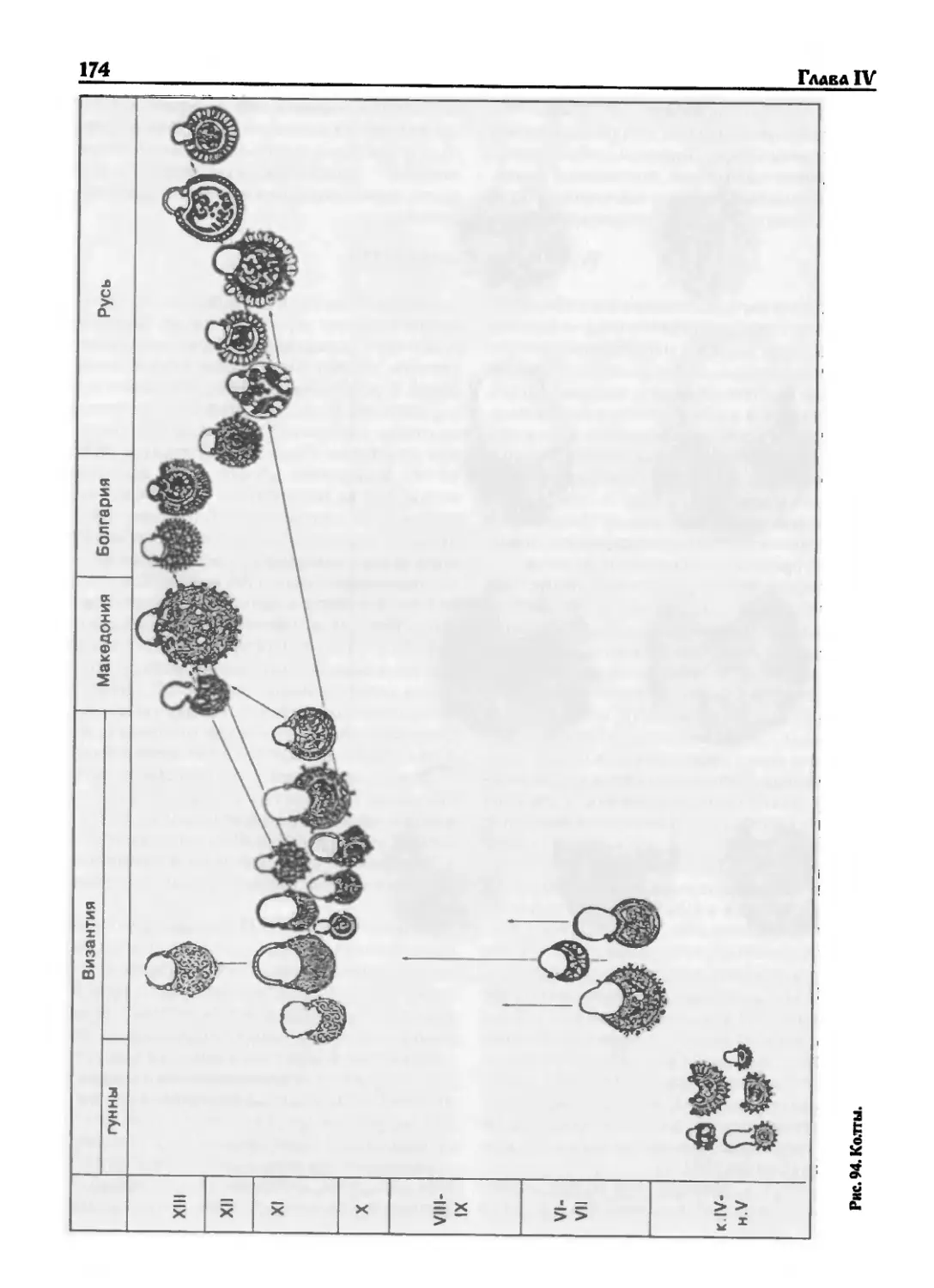

III. 4. Подвески-луннины............................................... 112

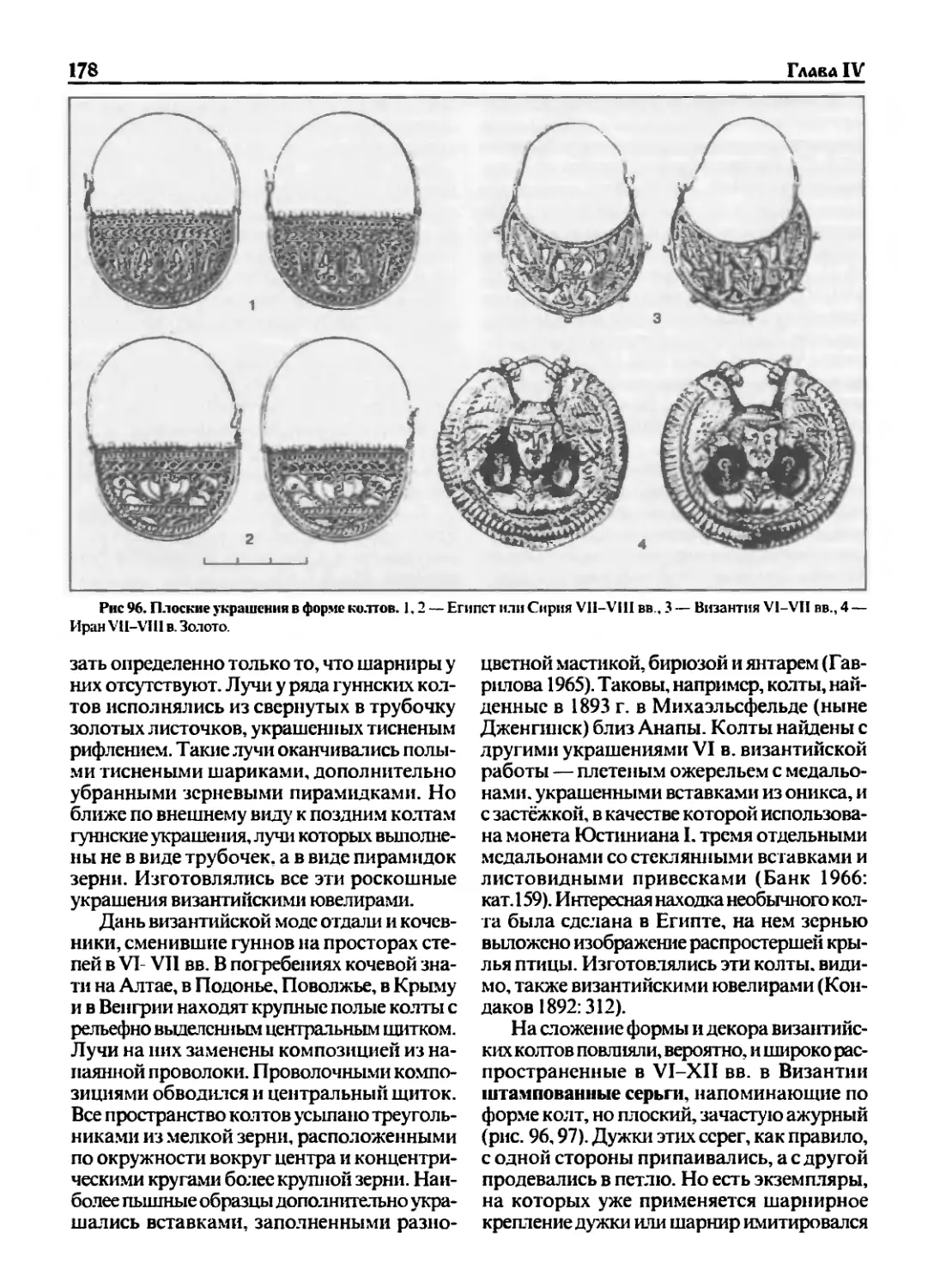

III. 5. Круглые полусферические подвески................................122

Ill. 6. Шаровидные пуговицы.............................................126

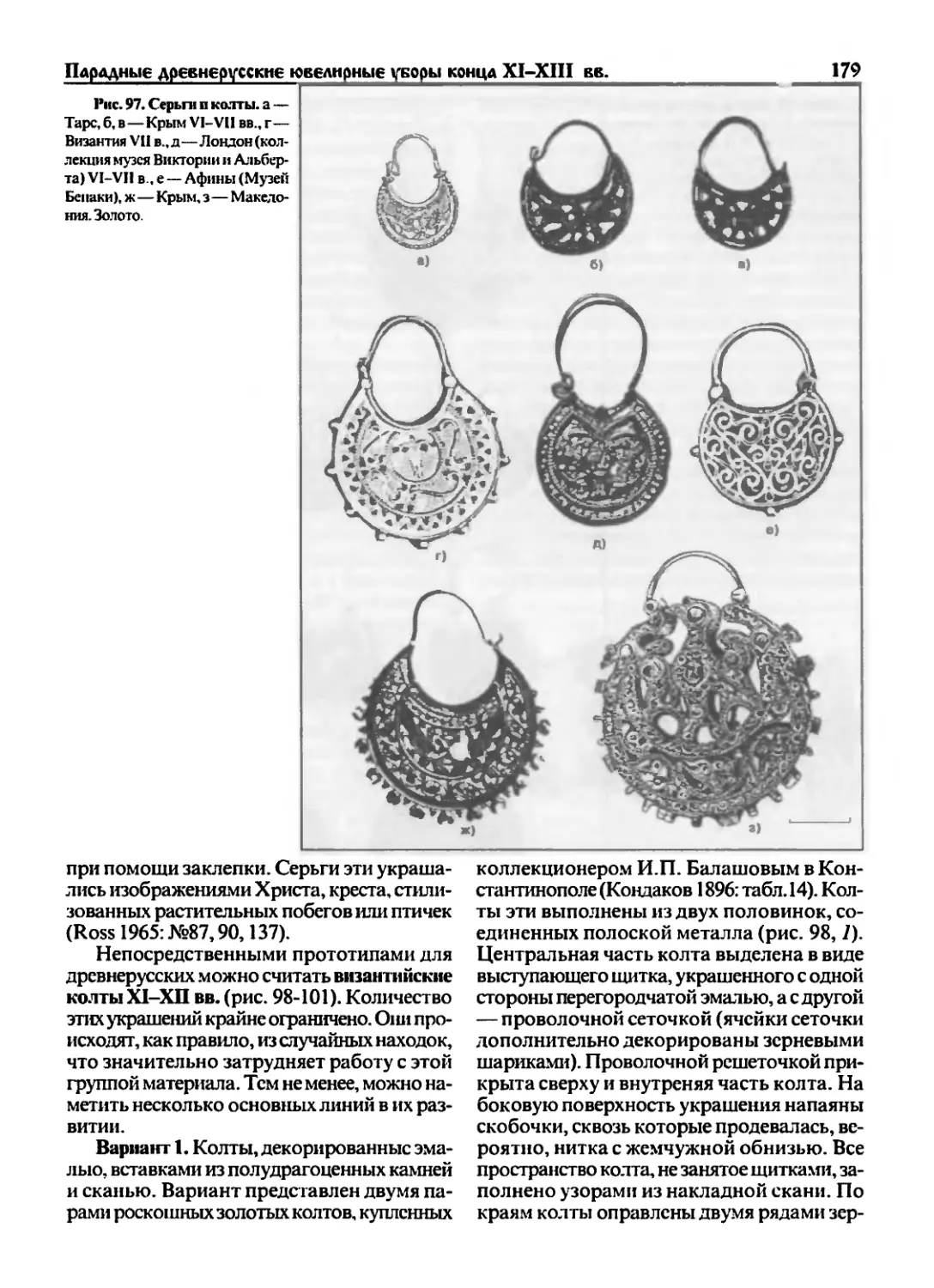

111. 7. Лопастные бусы..................................................130

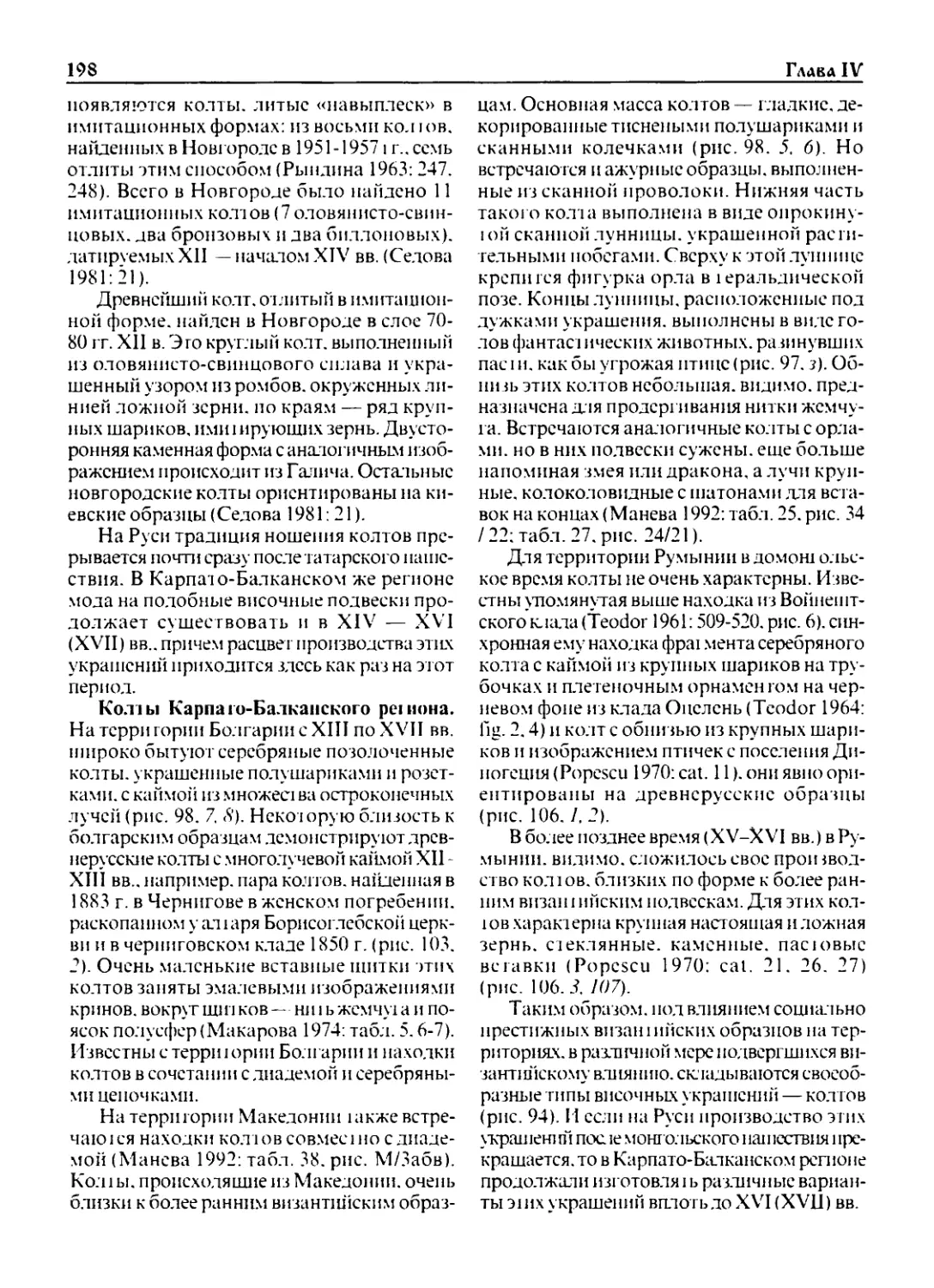

III. 8. Парадные ювелирные уборы XI в. — начала XII в...................134

Глава IV. Парадные древнерусские ювелирные уборы конца Х1-Х1П вв...........138

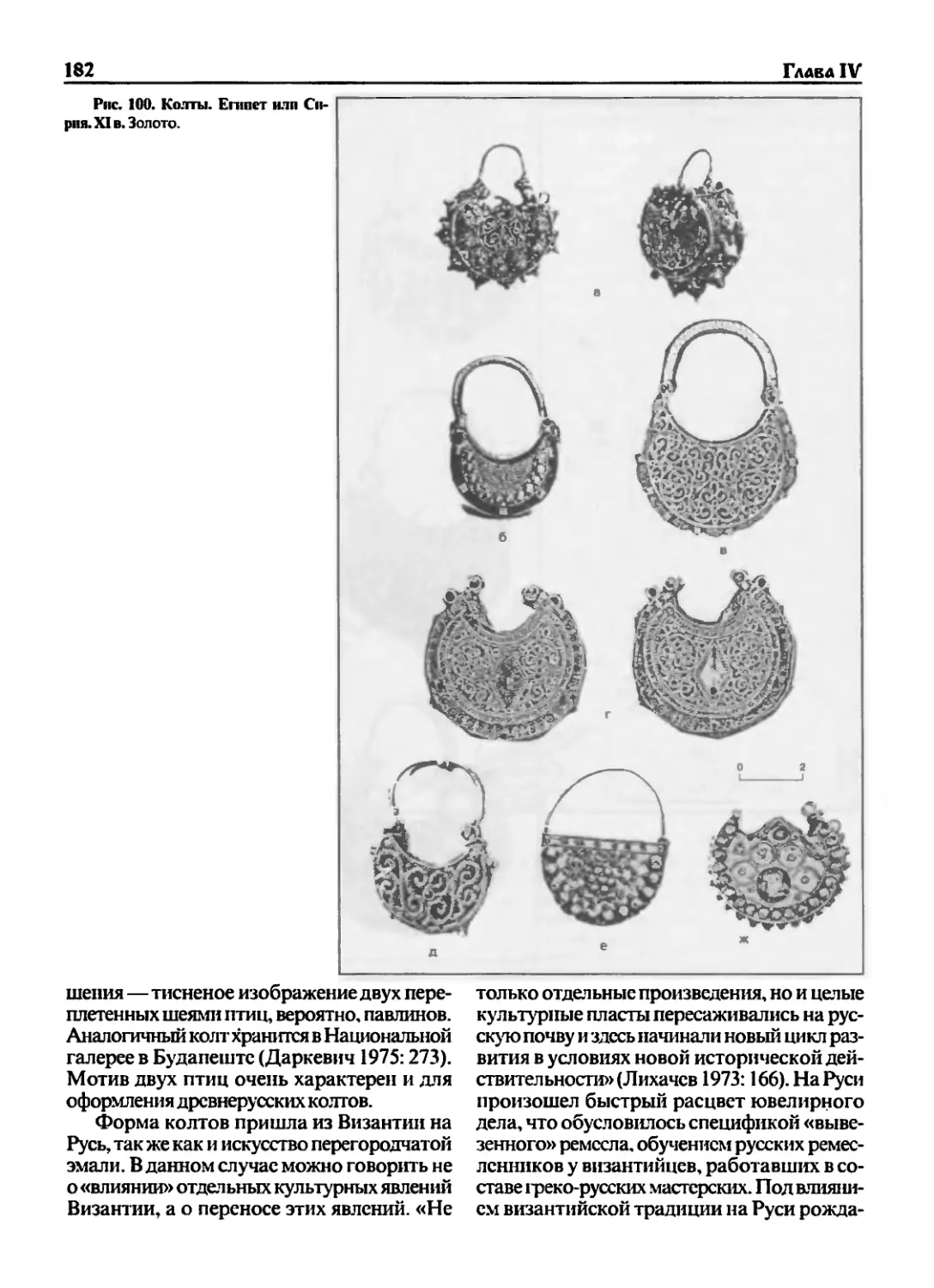

IV. 1. Детали головных уборов...........................................141

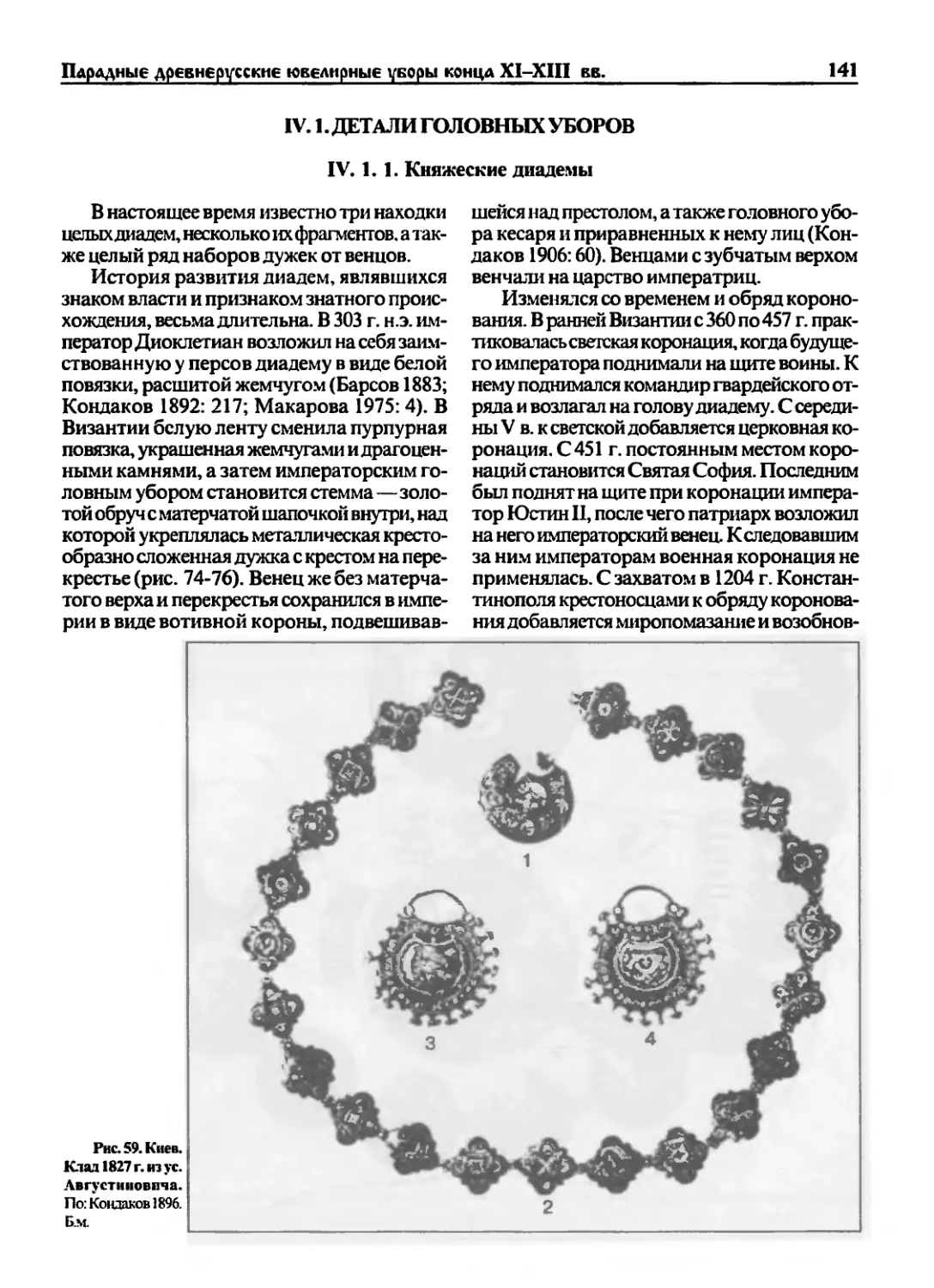

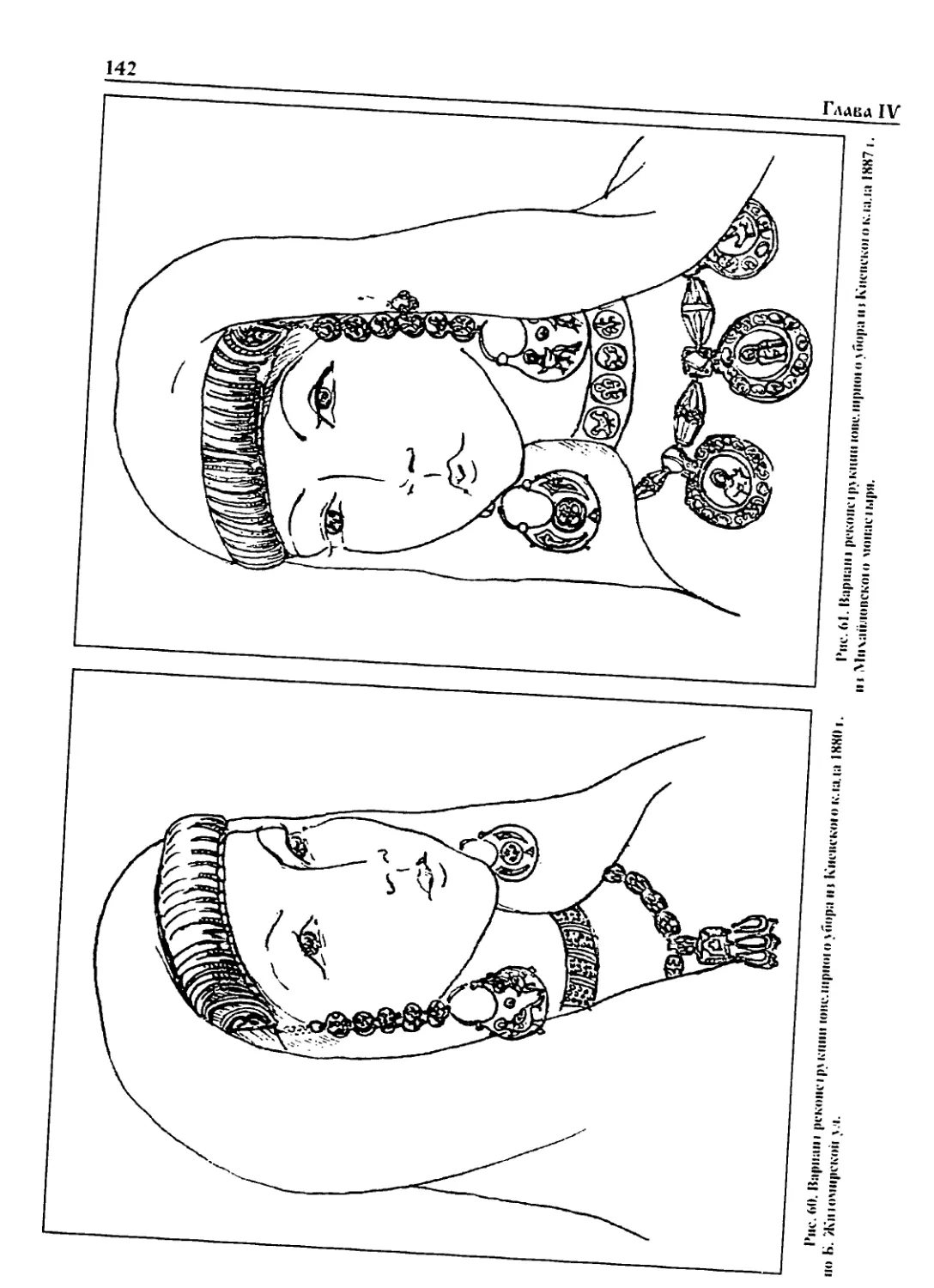

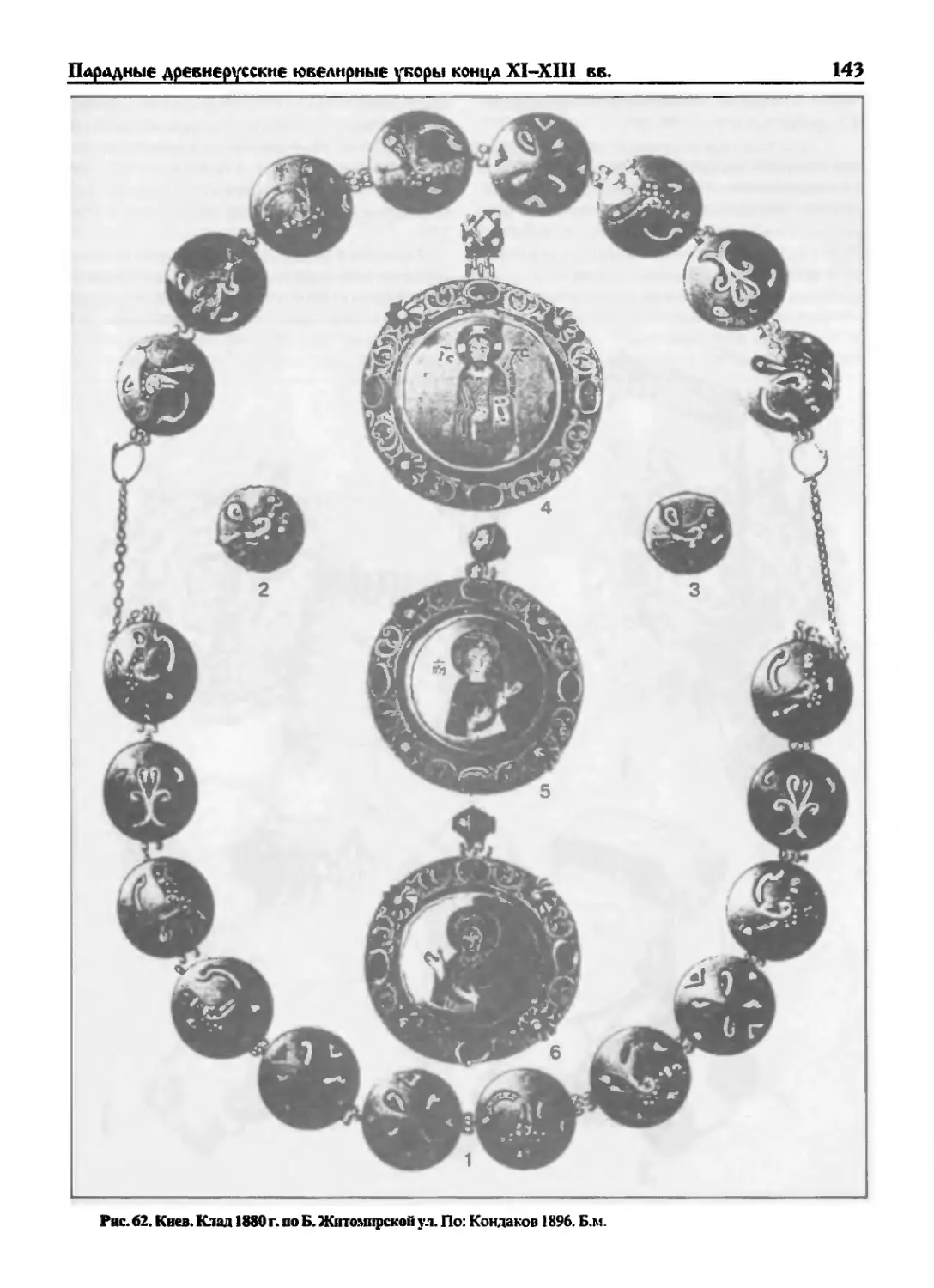

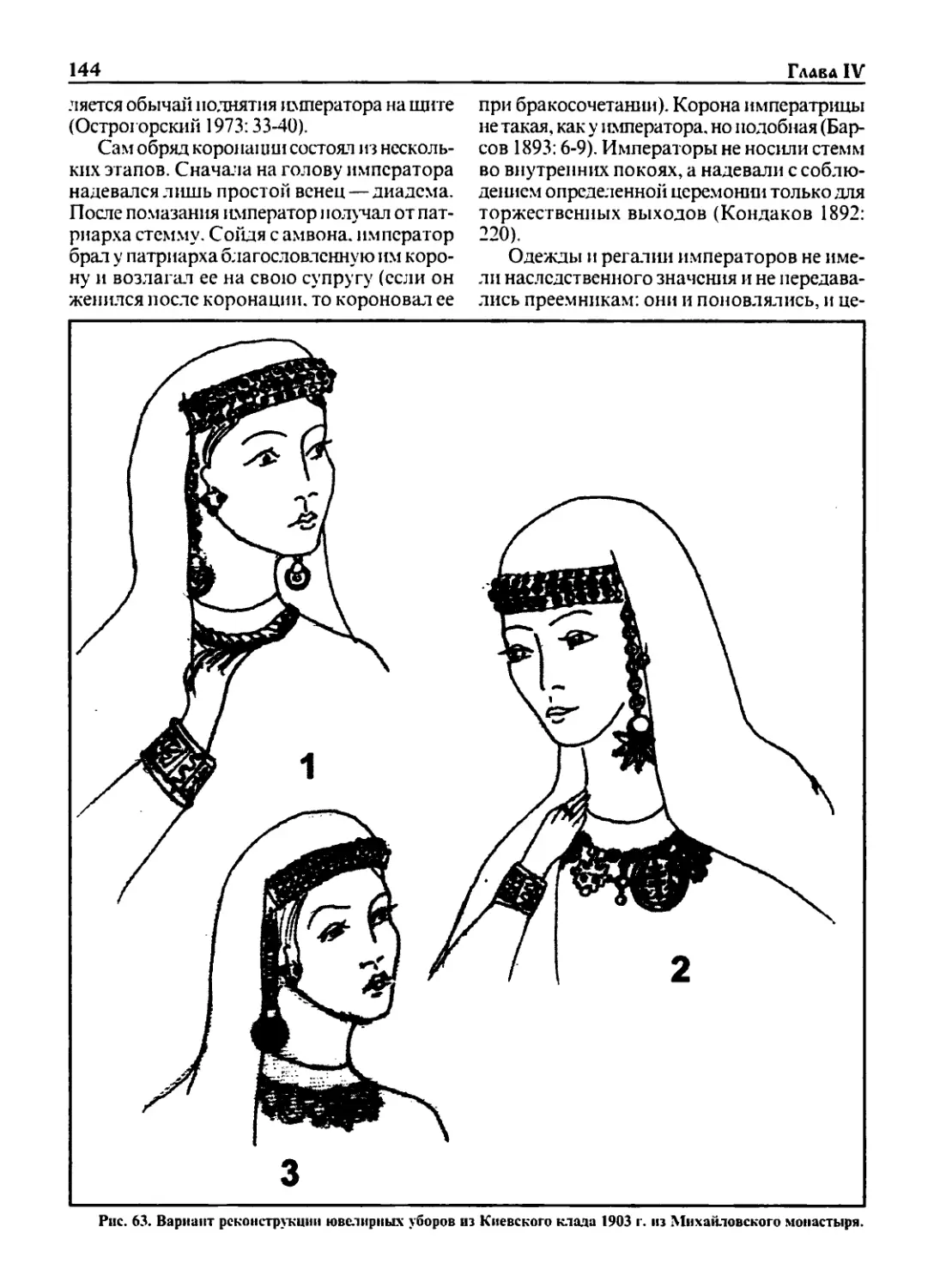

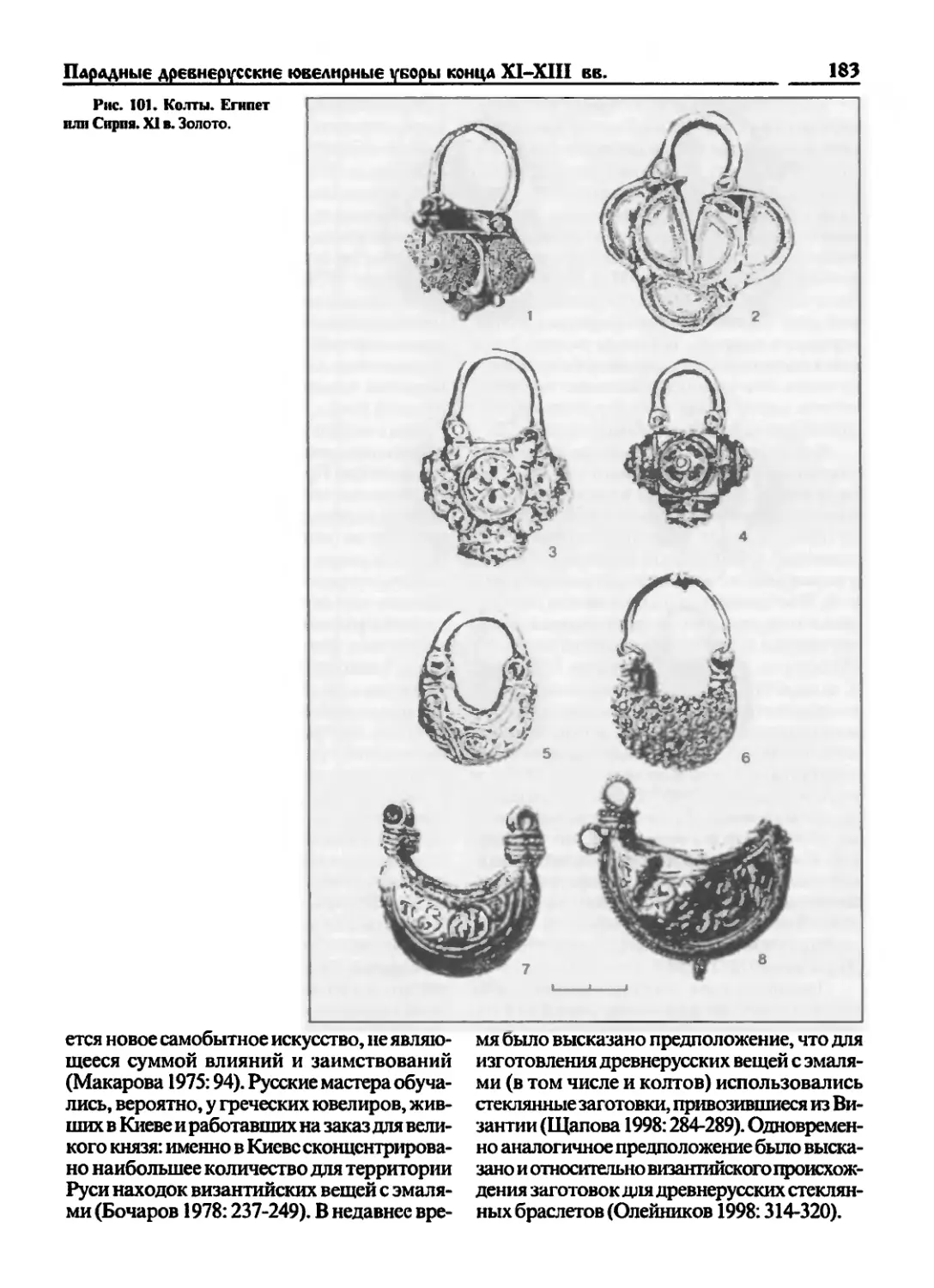

IV. 1.1. Княжеские диадемы...........................................141

IV. 1.2. Головные венцы..............................................169

IV. 2. Подвески-колты...................................................173

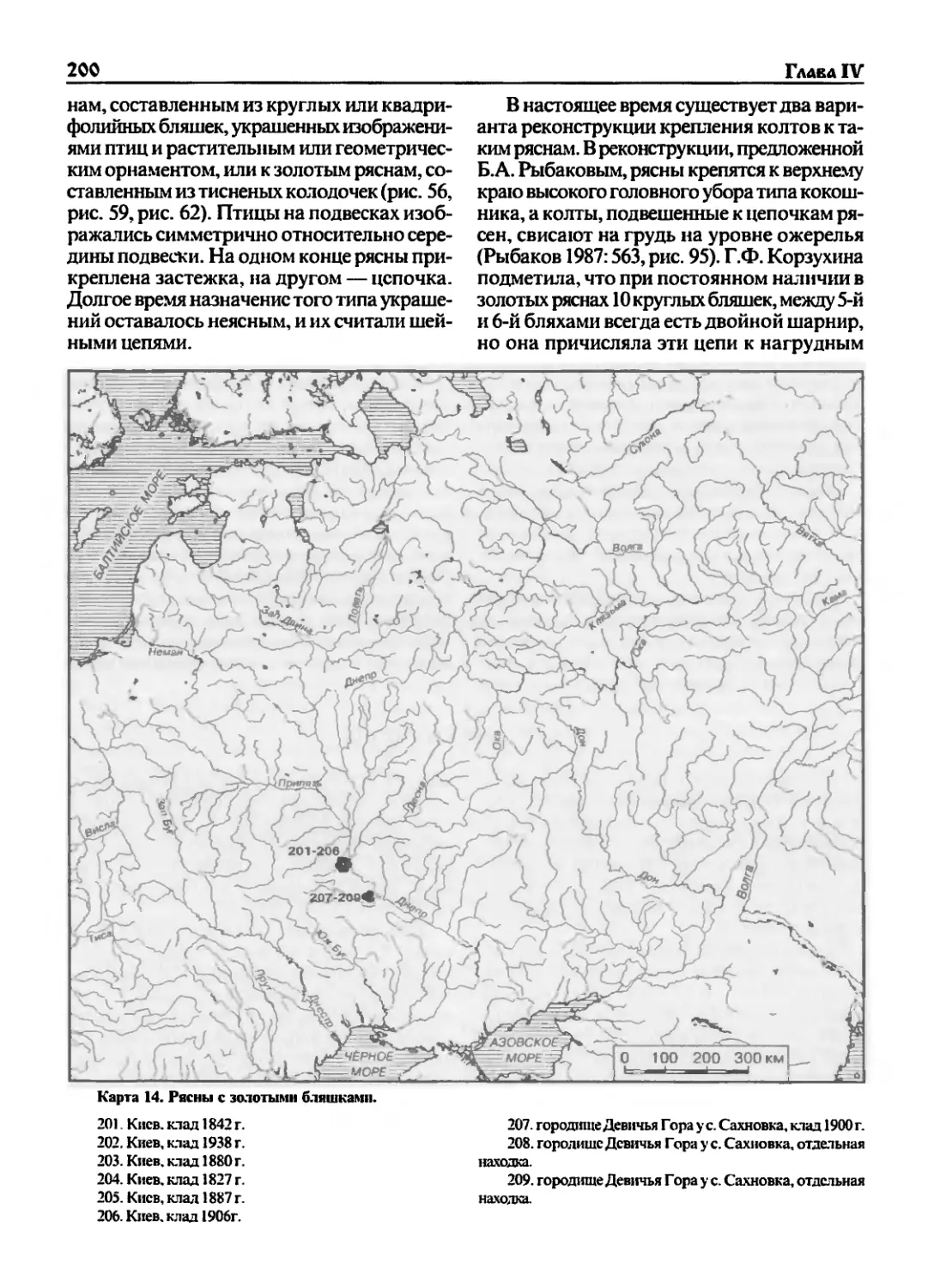

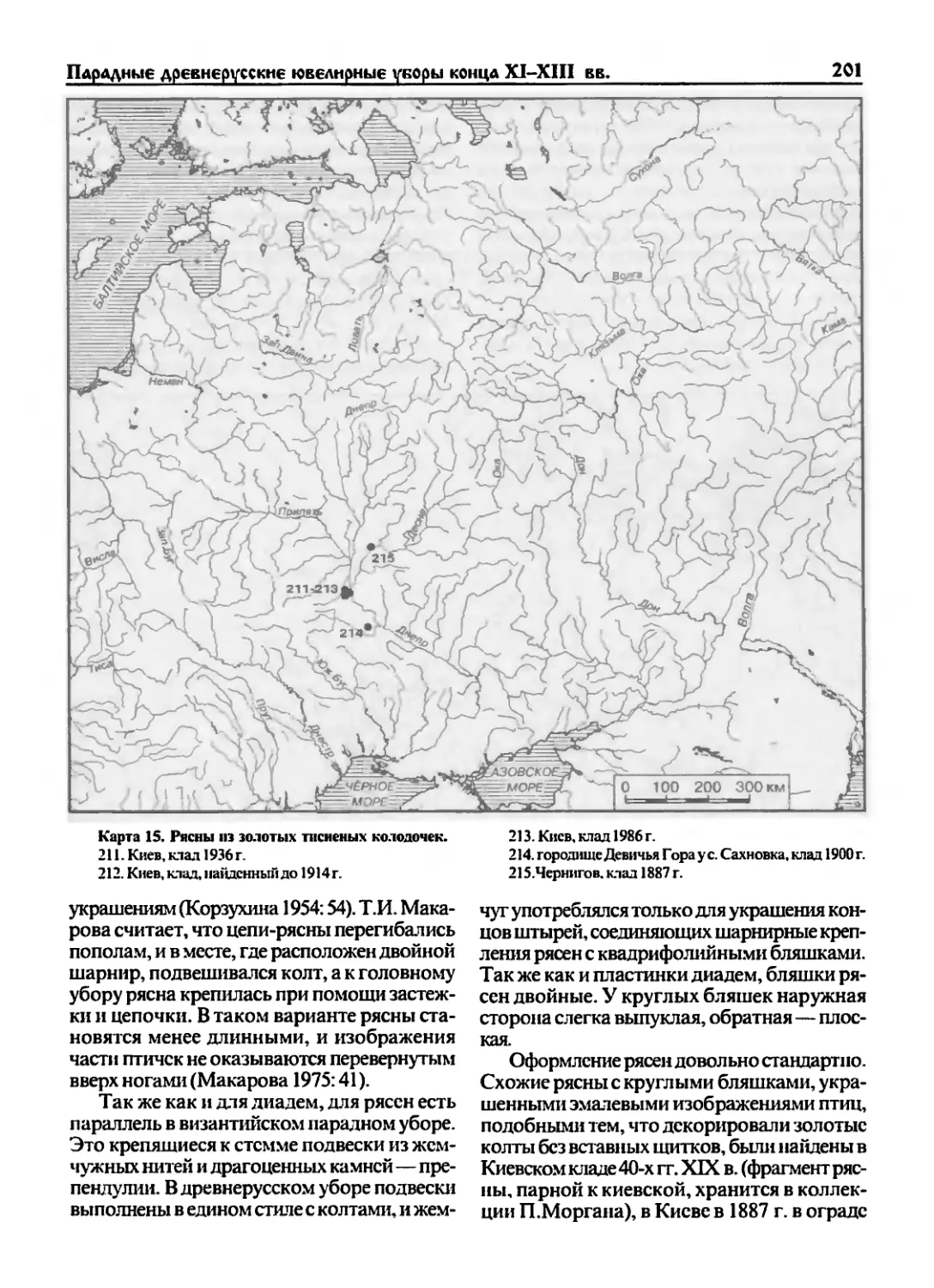

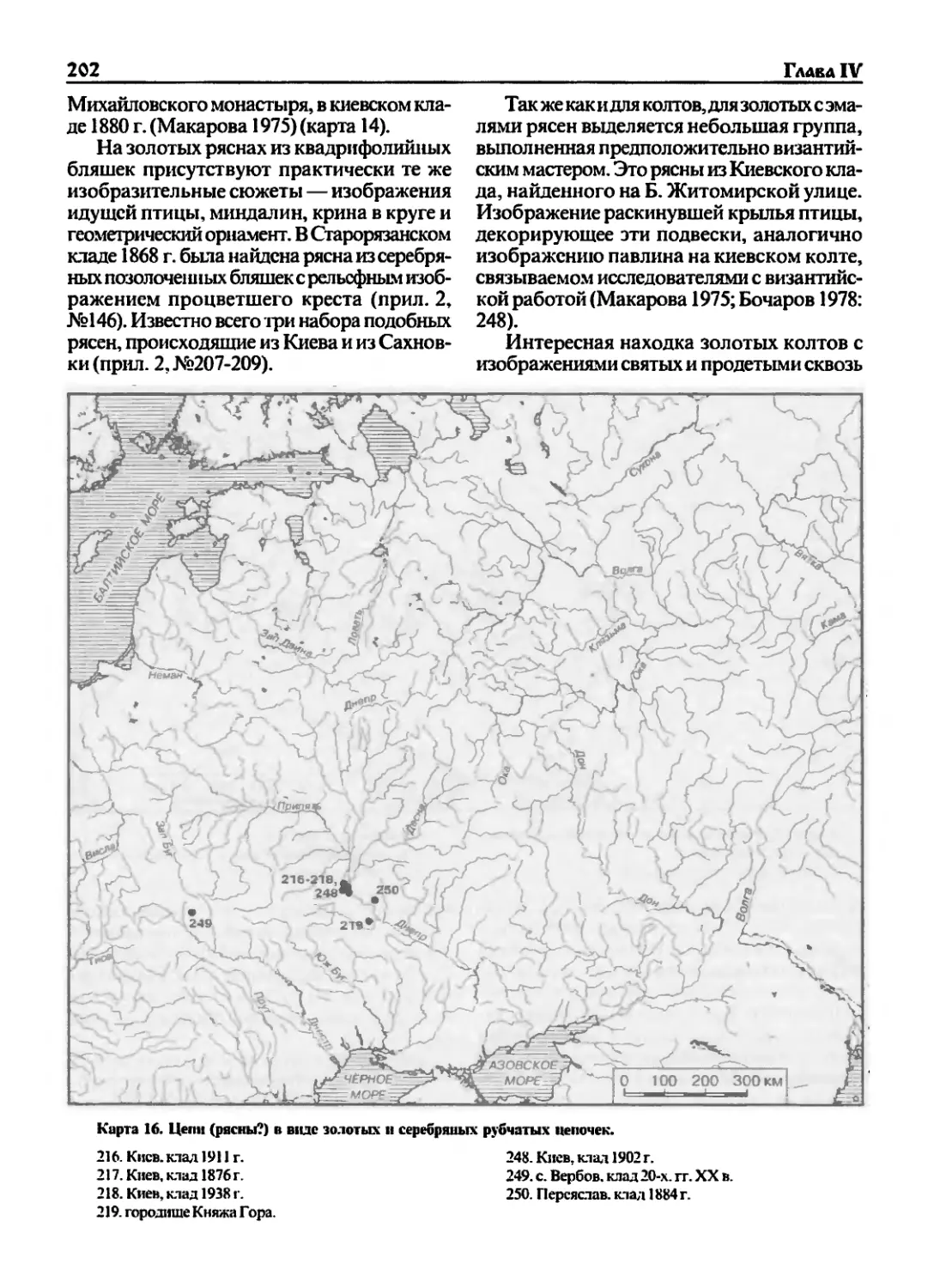

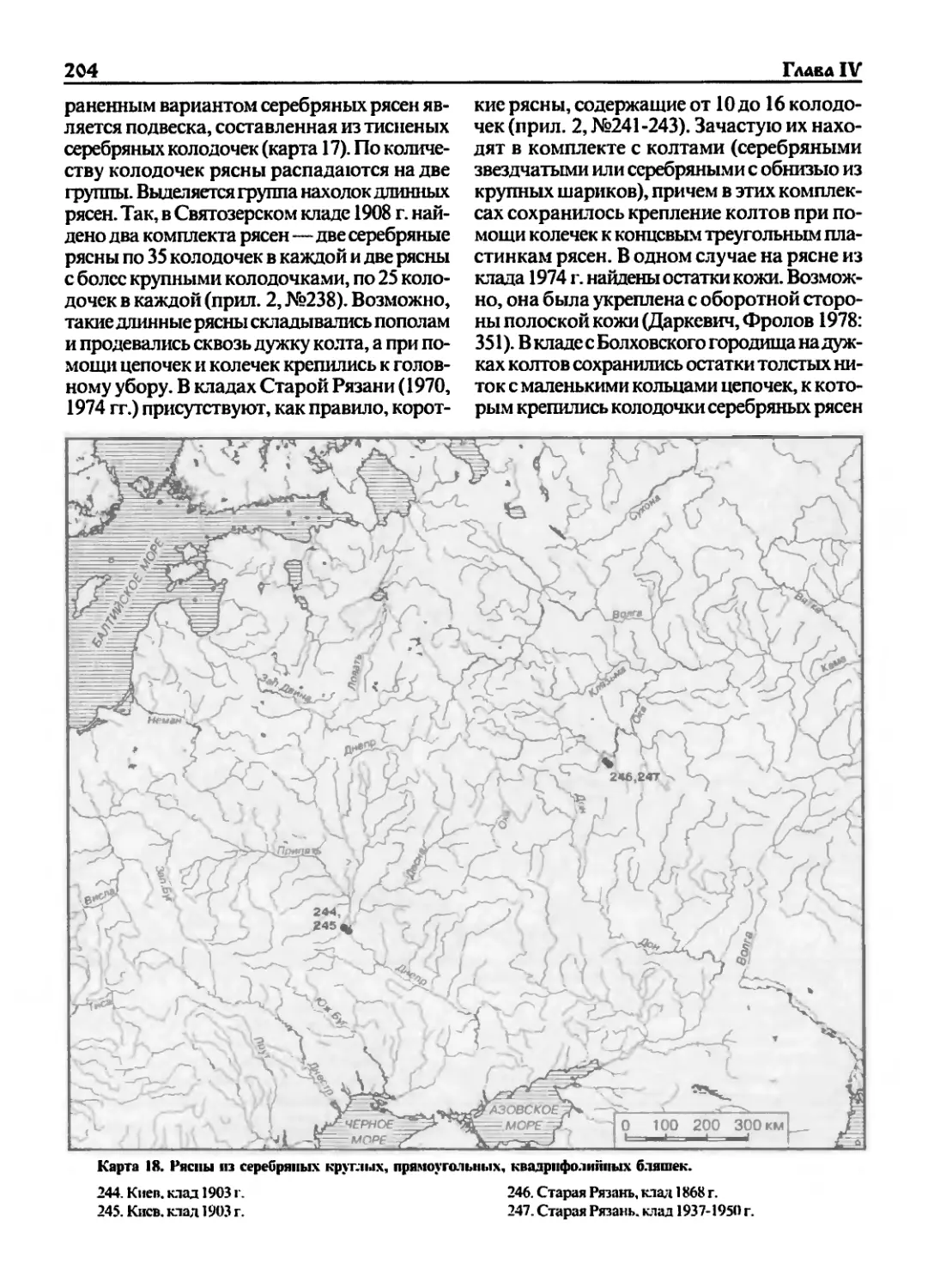

IV. 3. Подвески-рясны...................................................199

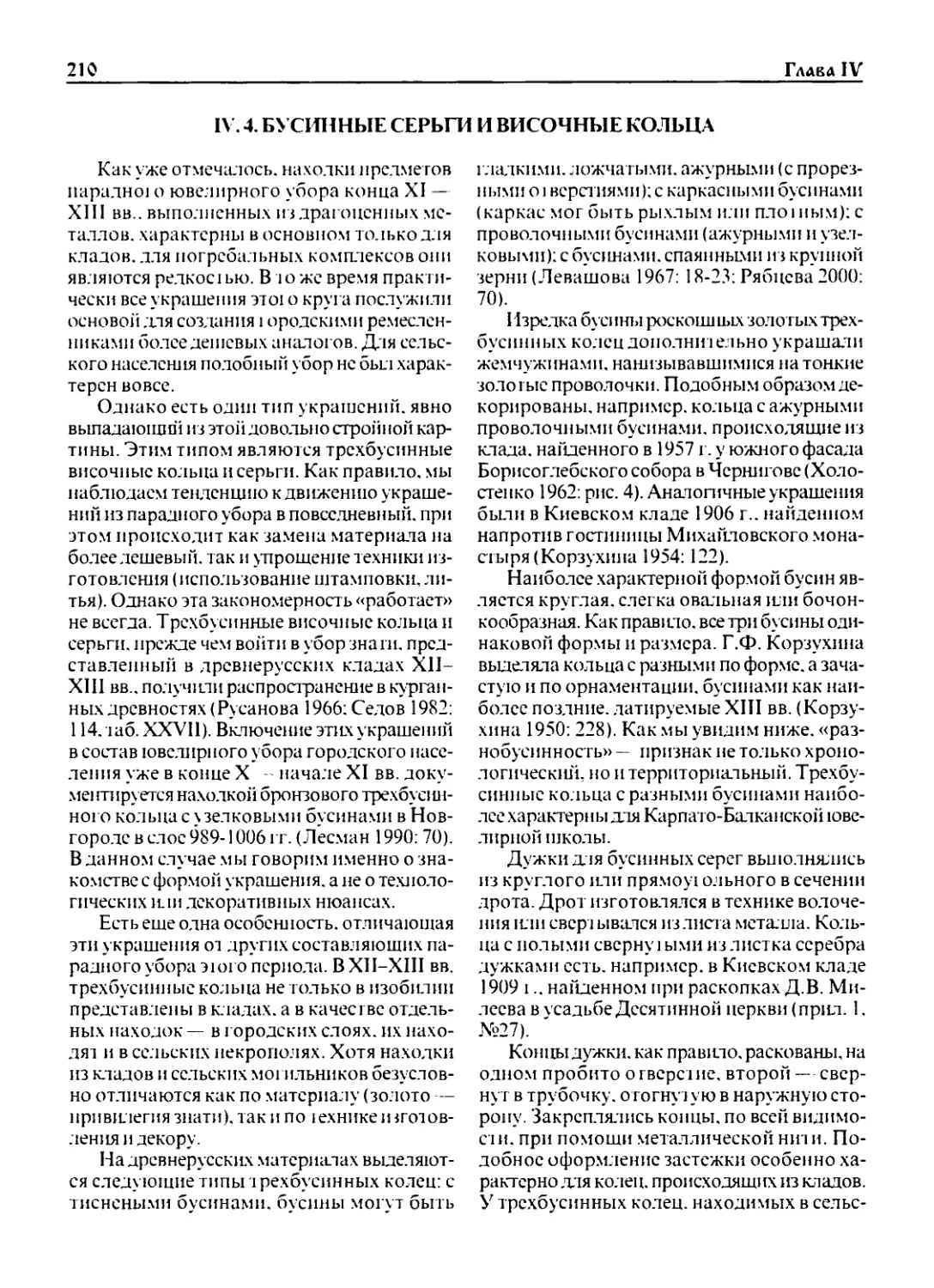

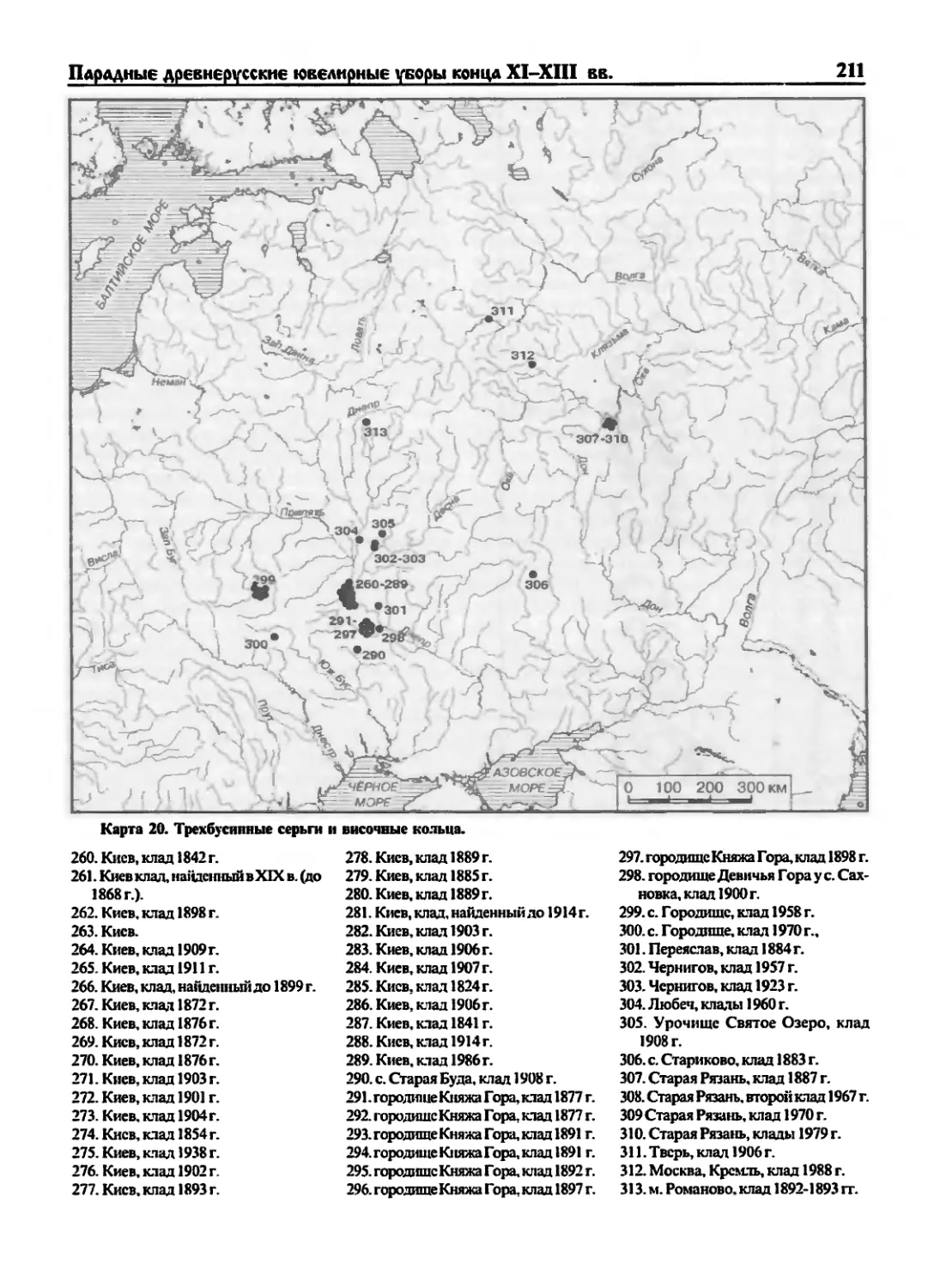

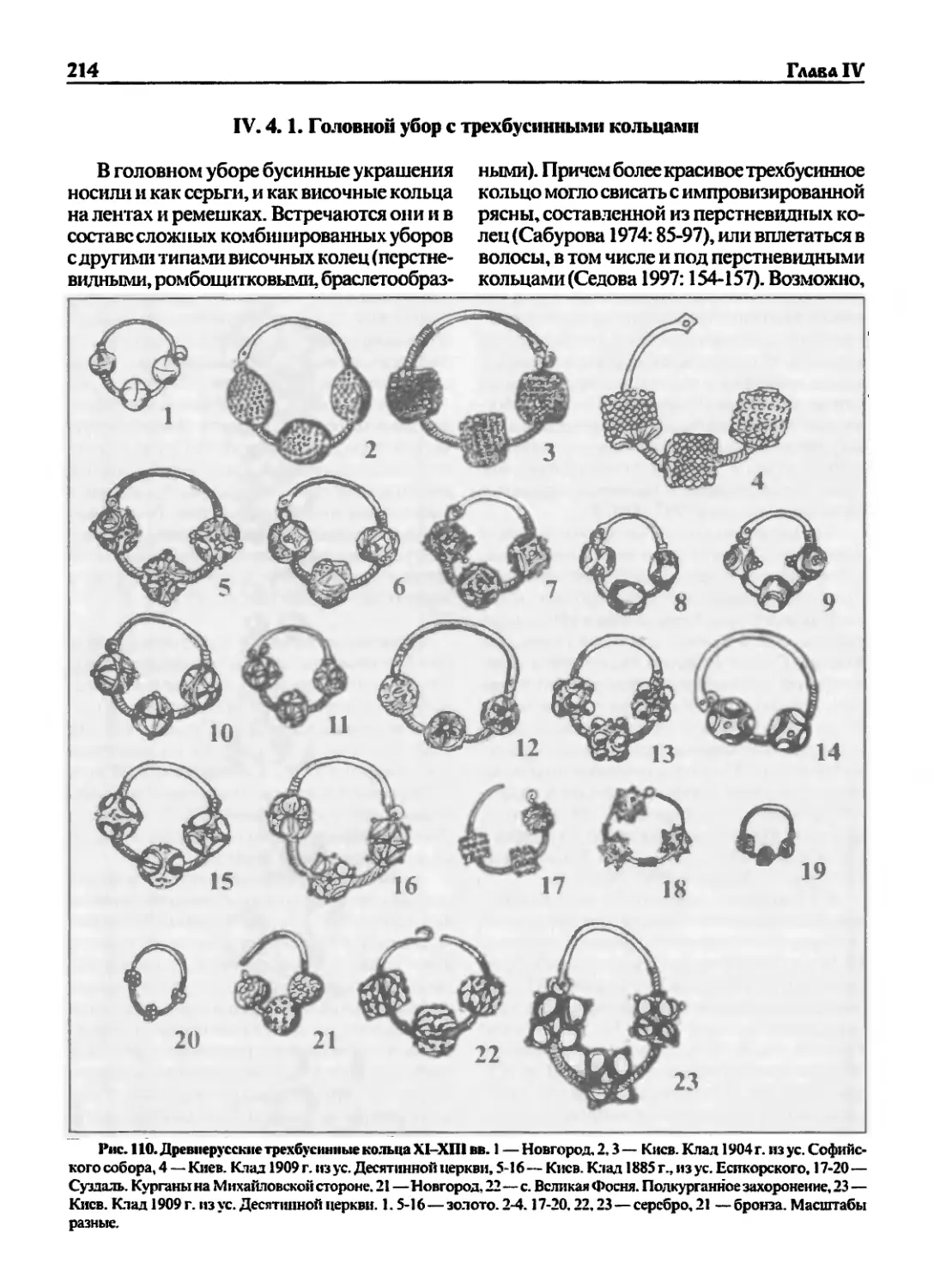

IV. 4. Бусинные серьги и височные кольца................................210

IV. 4.1. Головной уборстрсхбусинными кольцами.........................214

IV. 4.2. География распространения бусинных височных колец............215

IV. 4. 3. Возрождение или генезис?...................................227

IV. 5. Гривны н браслеты, декорированные змеиными и драконьими головками .. 234

IV. 6. Ожсрелья-бармы...................................................247

IV. 7. Створчатые браслсты-наручи.......................................256

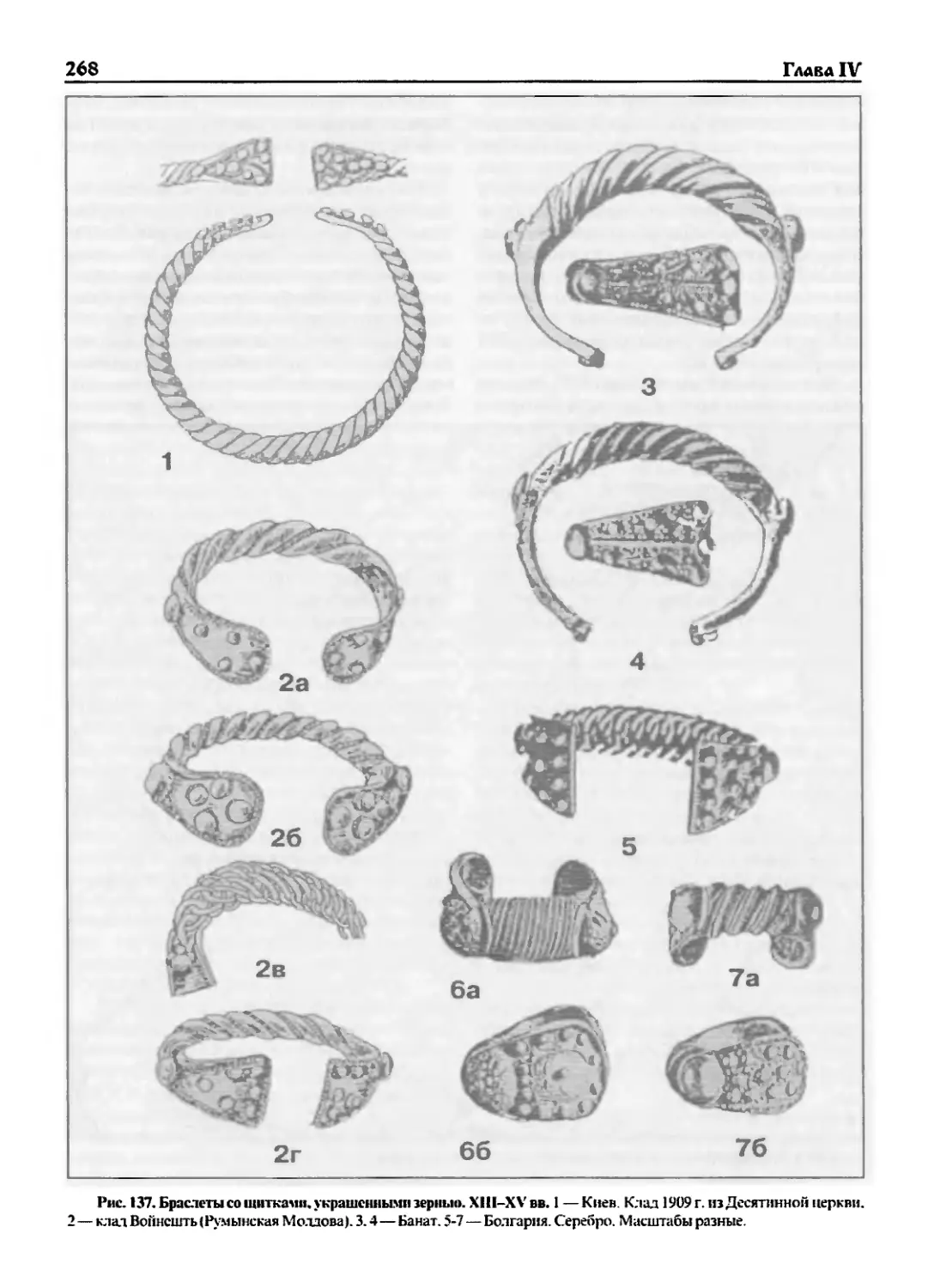

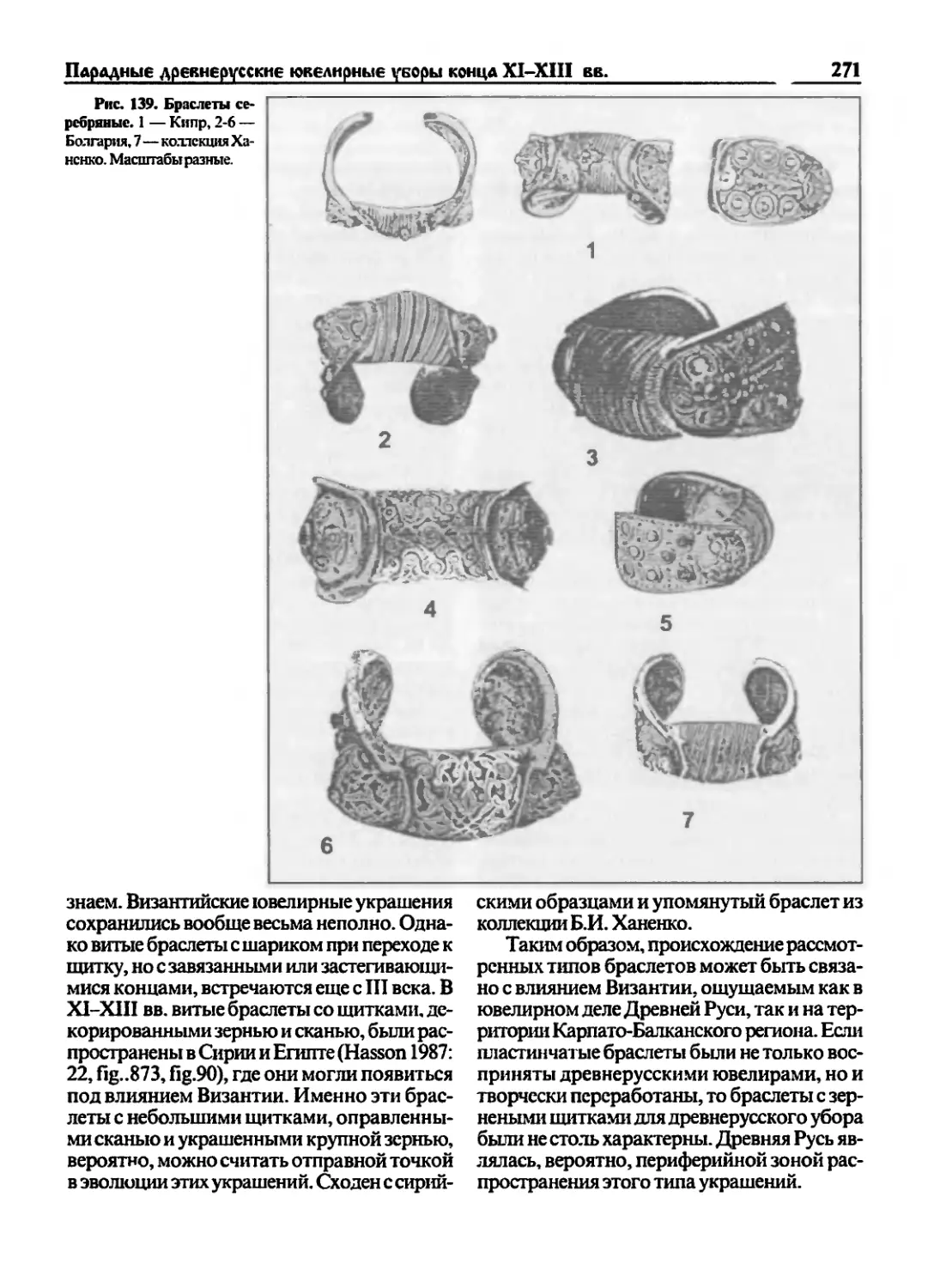

IV. 8. Витые и плетеные браслеты со щитками, украшенными сканью и зернью .. 266

Заключение................................................................273

Приложения................................................................301

Приложение 1. Перечень рассматриваемых в работе памятников, содержащих

предметы парадного ювелирного убора..................................301

Памятники второй половипыХ —началаXI вв..............................301

Памятники XI - XII вв................................................303

Памятники XI I—XIII вв..................................'............304

Приложение 2. Перечень украшений........................................322

Серьги «волынского» зппа.............................................322

Лун1пщынггампованно-ф11Л11гра1П1ые...................................323

Подвески полусферическиештампованно-фччлигранныс.....................325

Пуговицы шаровидные..................................................326

Бусы лопастные.......................................................327

Диадемы и их фрагменты...............................................328

Очелья с пластинчатыми изогнутыми дужками............................328

Очелья с бусинными дужками...........................................329

Колты................................................................330

Рясны................................................................339

Бармы................................................................348

Браслеты.............................................................350

Литература.................................................................354

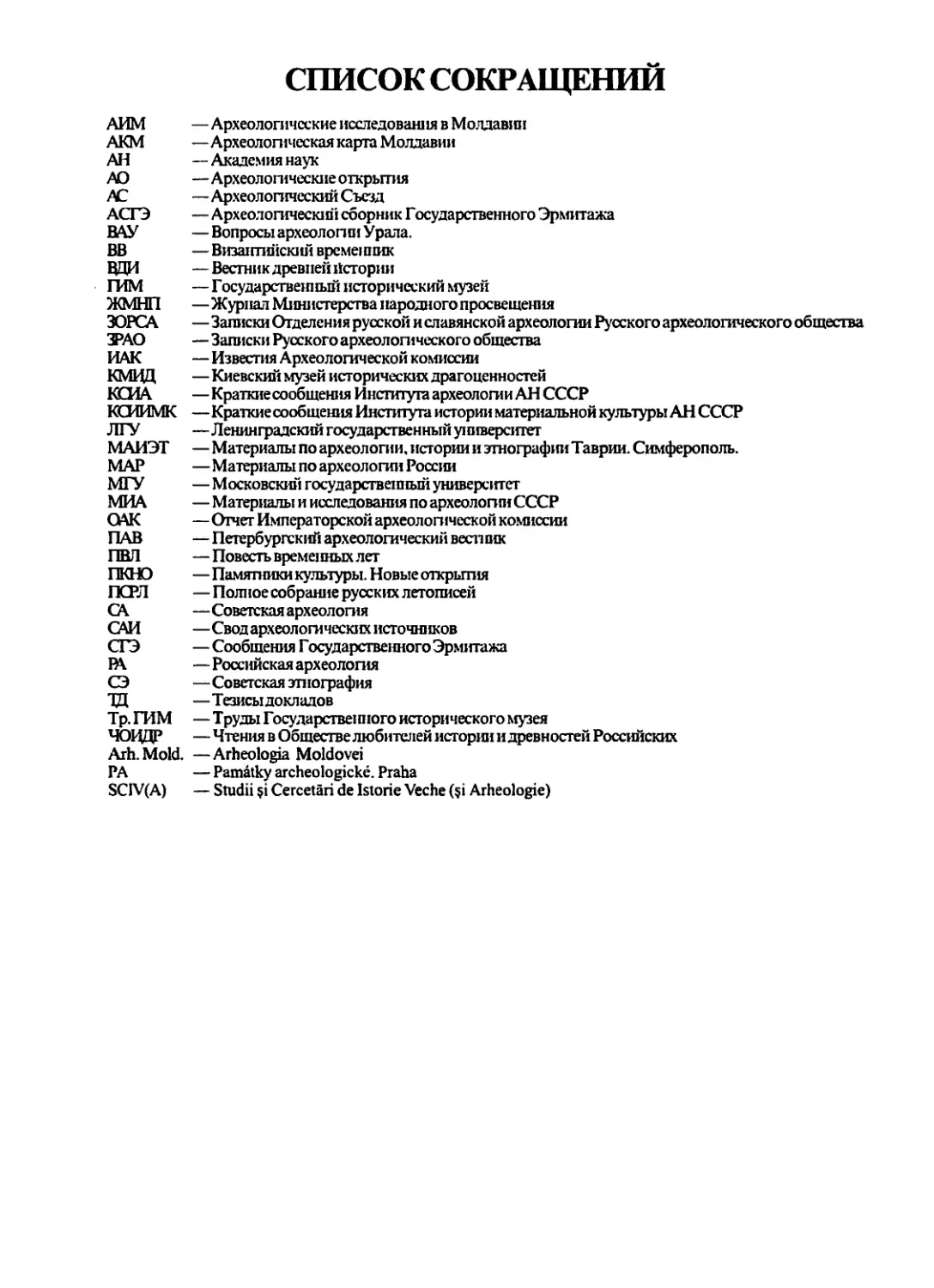

Список сокращений..........................................................374

Summary....................................................................375

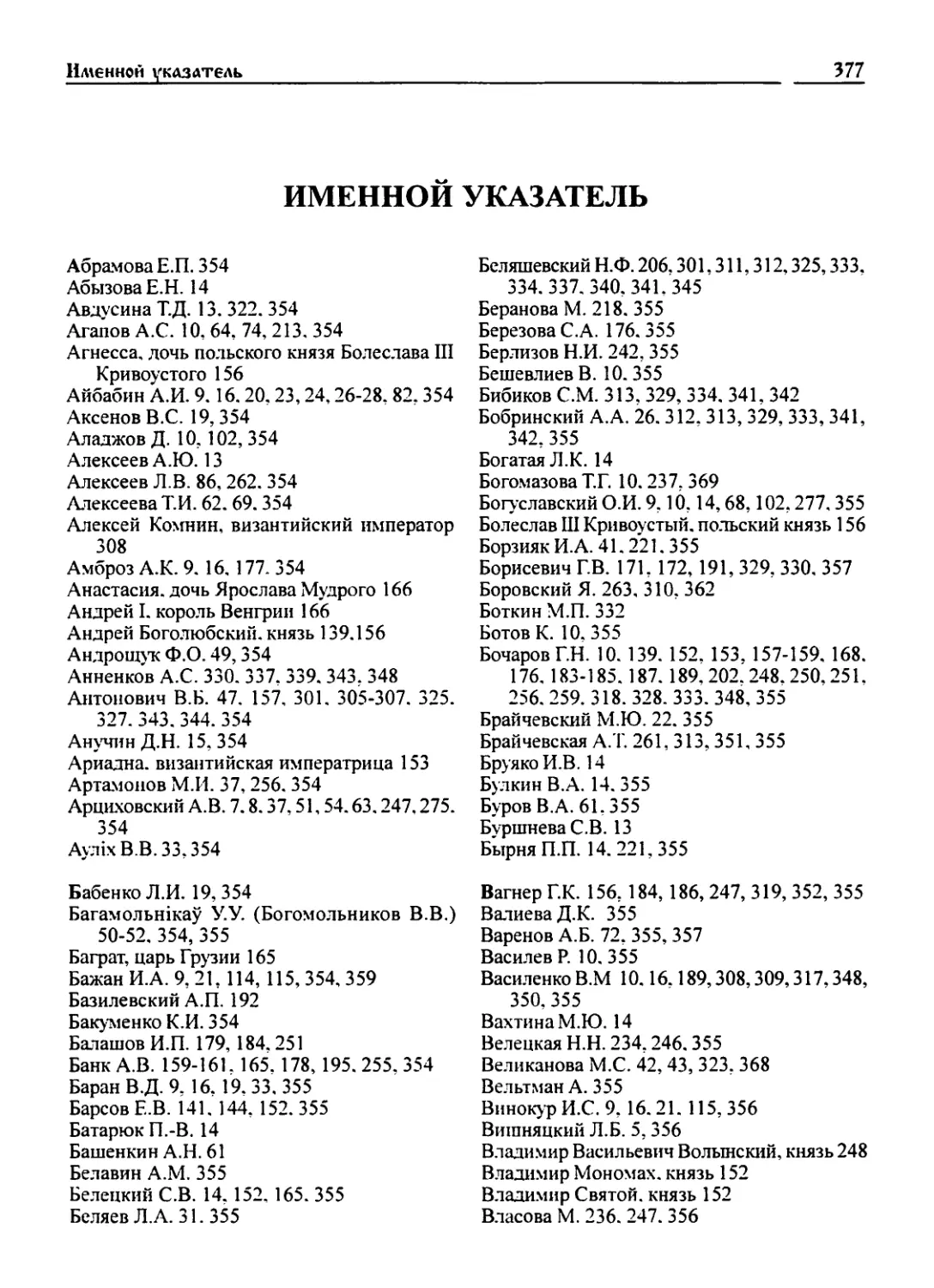

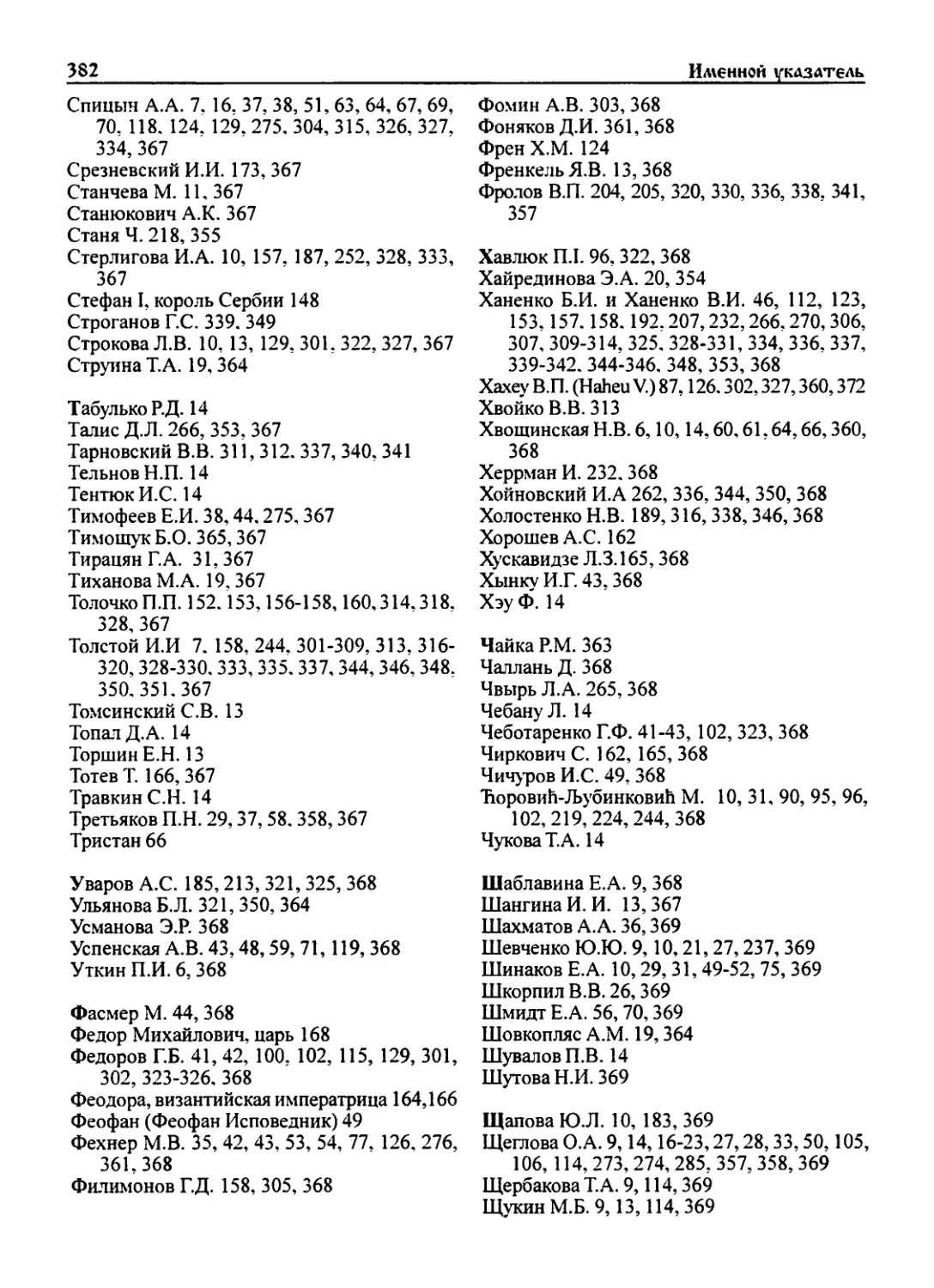

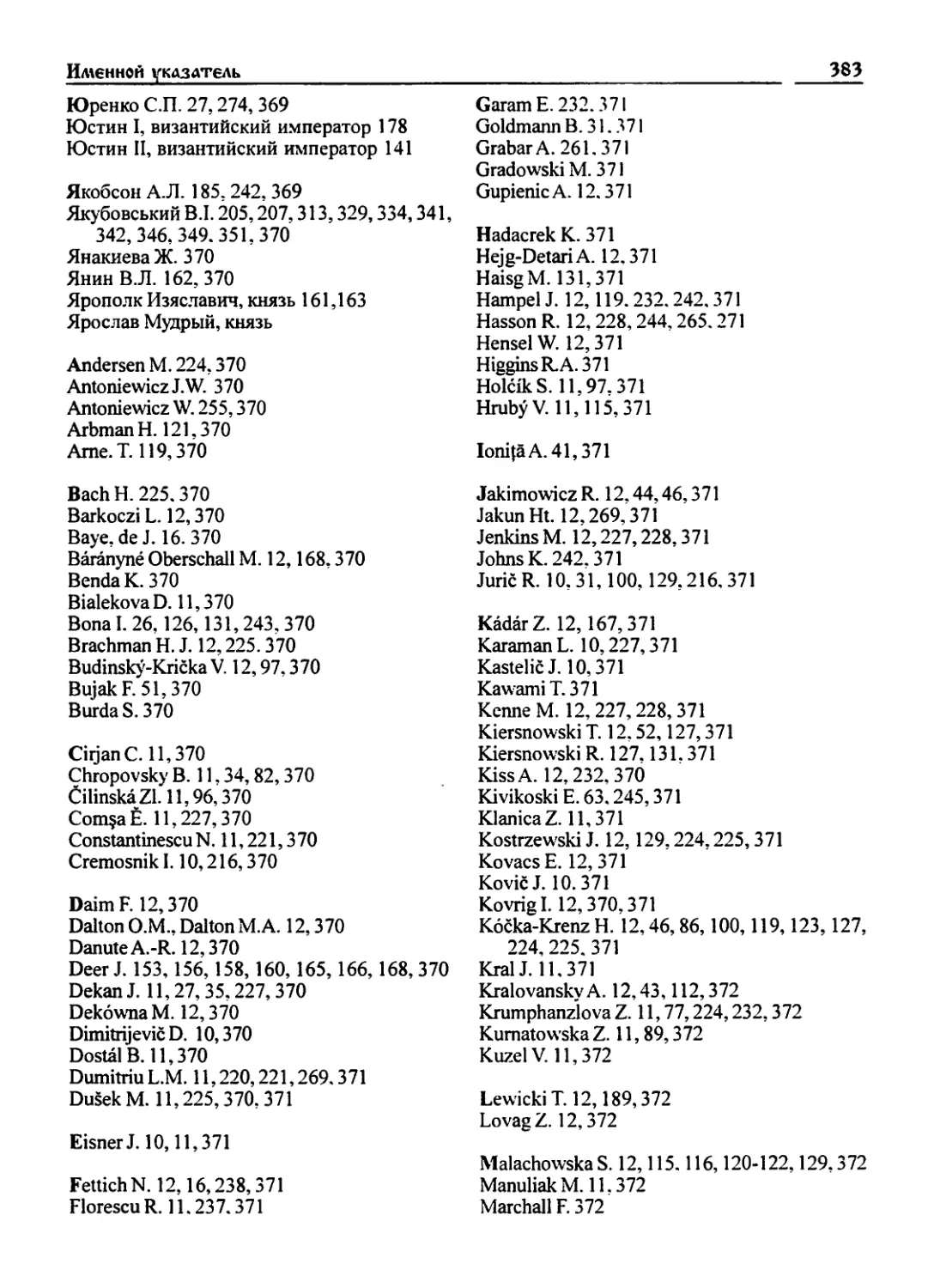

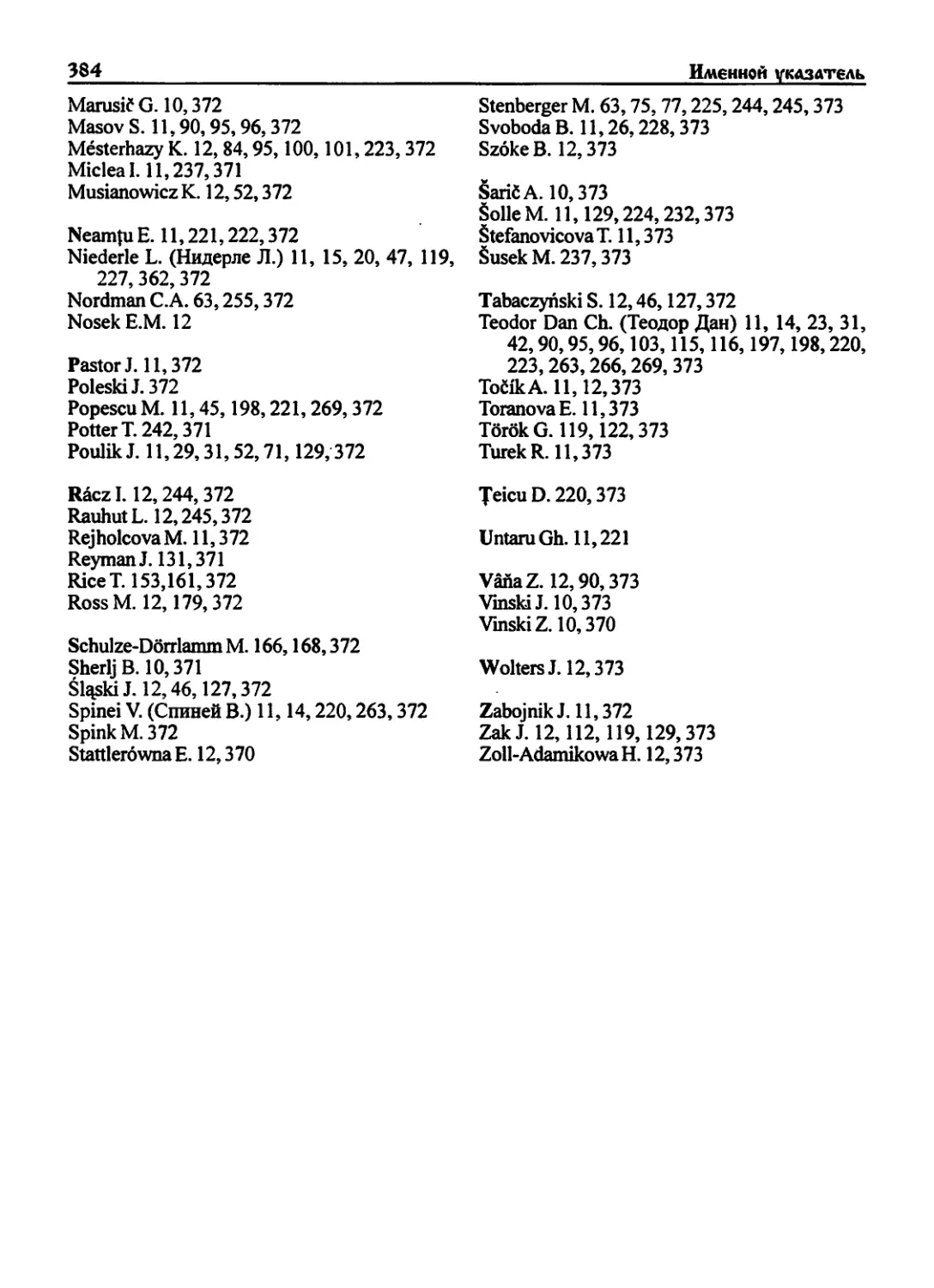

Именной указатель......................................................... 377

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель! Перед тобой кни-

га. посвяшенная интересной и сложной на-

учно!! проблеме — процесс} формирования

дренчер}clkoi о юве. шрно! отбора ГХ-ХШ вв.

11лс к»111 ice псе 1едование по преимуществу

посвящено формированию женского юве-

лирно! о >бора как более информативно! о и

нолю представленного в археологических

маюриалах. В то же время рассматривается

ряд! ювелирных изделий, которые moi ли ис-

пользоваться и в мужском уборе (например,

диадемы, массивные гривны или цепи со

змеиными и драконьими головками на кон-

цах).

Ко времени, когда возникла и прожила

первые века своей истории Древняя Русь,

ювелирное дело прошло уже длительный

путь развишя. Появление первых предметов,

которые Moiyr быть определены как украше-

ния (ожерелья из раковин, клыков, костяные

пронизки), относится еше к раннему перио-

ду истории человечества — эпохам мустье и

верхнего палео.ипа. В этот же период про-

исходят и другие важнейшие изменения,

ознаменовавшие сложение человека как со-

циального существа. Он начал хоронить сво-

их сородичей, появилось искусство (Вишняц-

кий 2002: 290-304). К вопросам, давно дис-

кутирующимся в исторической науке как

появились религиозные представления, что

было раньше — миф ити обряд, как зароди-

лось искусство. — можно прибавить еще

один: почему человек начал себя украша i ь?

Видимо, причин было несколько: украше-

ния являлись знаком принадлежности к сво-

ей куль I урной общност и. символом осозна-

ния своего места в складывающейся мифо-

ло1 ической структуре бытия, знаком удачли-

вост и. способом эту удачу привлечь, обере-

гом. амулетом — средством отогнать злых

духов, а заодно и обратить на себя внимание

прсдставшелей противоположного пола. И.

наконец, украшение- эю просто красивая

вещь, кот орой хорошо владеть и демонстри-

ровать окр> жаюшим. Постепенно некоторые

вилы ювелирных украшений, особенно на-

шивные бляшки. подвески, диадемы, ci ано-

вятся своеобразными драгоценными книга-

ми. в ко горых в изобразительной форме за-

писываются целые мифоло! ическис и лите-

ратурные сюжеты.

С детства человек познает свое место в

стр\ ктурс коллектива, его традиций, норма-

тивных устоев поведения. На различных эта-

пах истории место человека в эт нической, со-

циальной и половозрастной струк т уре обще-

ства определяло тот характер ювелирного

убора, который человек moi и должен был

носить.

Так как в современной научной литера-

туре не существует устоявшегося определе-

ния ювелирного убора, мы предлагаем опре-

дели 1 не. согласно с ко i оры м и будем рассма г-

ривать комплексы ювелирных украшений.

Под ювелирным убором, на наш взгляд, мож-

но пониматьнекую идеальную целостность,

совокупное! ь ювелирных украшений, носи-

мых юй или иной половозрастной группой

конкретной этнической или культурной об-

щности в определенный исторический пери-

од. На основании анализа археоло! ического

материала можно говорить лишь об идеаль-

ной целостноеги славянского ювелирного

убора. В материалах погребений убор зачас-

тую неполон, а в кладах moi уг содержаться

сокровища, состоящие как из неполных, так

и из нескольких уборов одного или разного

времени.

Если мы обратимся к noi ребатьным па-

мятникам соседних со славянами финно-

угорских племен (мещеры, муромы или на-

селения Прикамья), то увидим, что ювелир-

ный убор гораздо более насыщен и разнооб-

разен. и выделение убора, возможно, легче.

Однако и в этом случае часто мы имеем дело

с весьма специфическим набором украшений

— погребальным (зачастую дублирующим

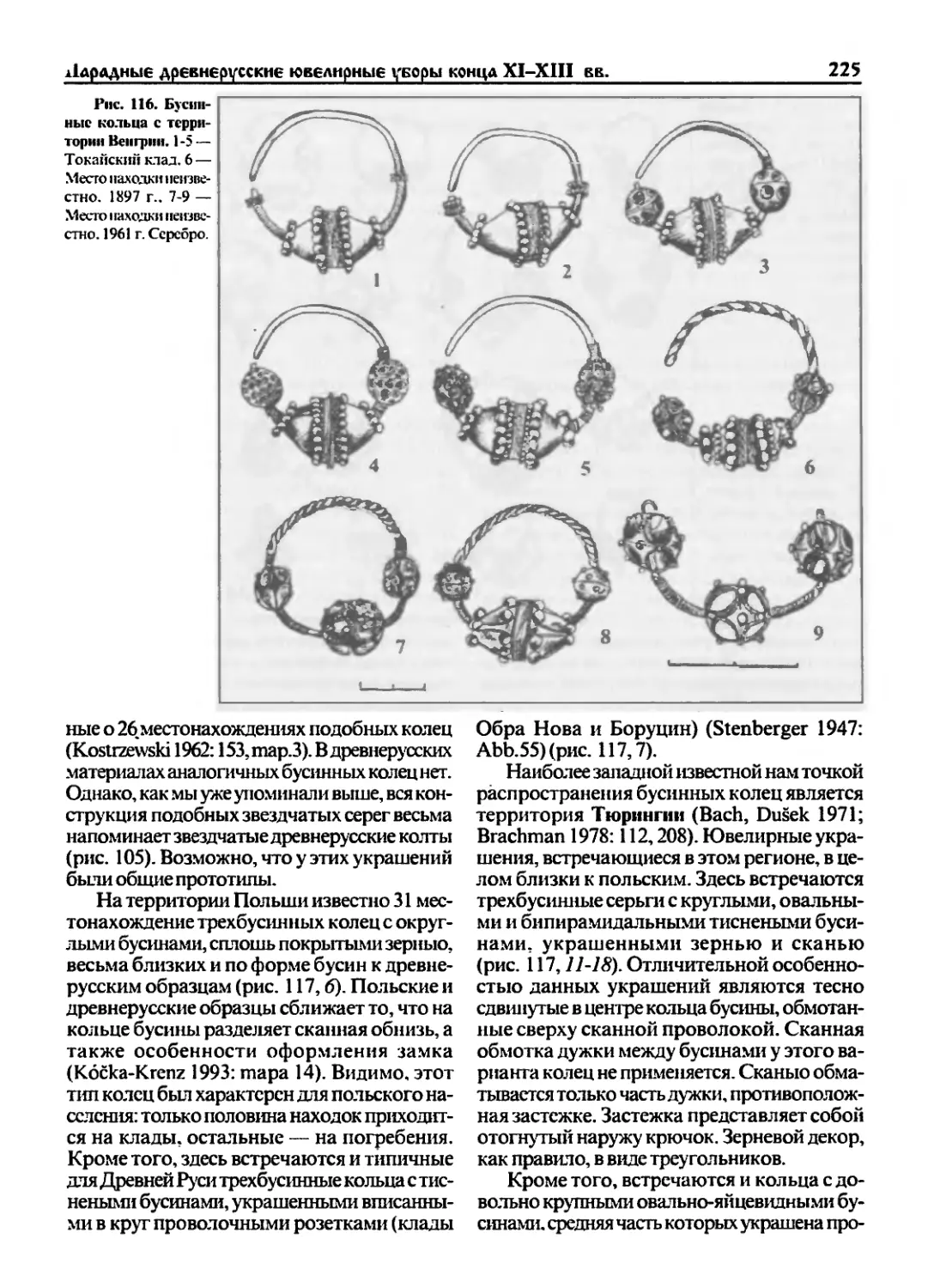

свадебный), не совпадающим полностью с

носимым при жизни.

«Этно1рафическая» сторона убора опре-

делялась не только этническим происхожде-

нием индивида, но и теми культурными, но-

6

Введение

л итическими контактам!i. которые бы. in у ei о

этноса с ближними и дальними соседями.

Причем ювелирный убор может отражать как

контакты, происходившие при жизни чело-

века. так и те. что имели место задолго до

его рождения. К примеру, культурное взаи-

модействие славян с болгарами и аварами,

происходившее в V1-VII вв.. наложило от пе-

чаток на характер древнсрусско! о ювелирно-

го убора X-XI вв. Но ешь и еще более древ-

ний пласт заимствований: toickhc ювелир-

ные украшения, возникшие, в свою очередь,

на базе античных образцов, послужили про-

то типами для украшений, попавших на Русь

из Скандинавии в эпоху викингов.

Немаловажное влияние на характер юве-

лирного убора оказывает и место индивида

в половозрастной структуре. Из этнографи-

ческих данных известно, что при переходе из

одной возрастной т руппы в другую (напри-

мер. девочки, девушки, невесты, молодухи,

бабы, старухи) менялся и костюм (Калашни-

кова 1986:124). То же можно сказать! те только

о костюме, но и о характ ере ювелирного убо-

ра. однако эти разновидности убора на архео-

логическом материале нс так четко уловимы,

как на этнотрафическом (например. Рыбаков

1949: 20; Сабурова 1988:266-271; Хвошинс-

кая 2004: 59).'

Тесно связанные с костюмом украшения,

их форма и конструкция не только отражают

существующую в обществе (осознанную или

неосознанную) систему представлений о се-

мантике строения человеческого тела, но и

сами формиру ют физическую и духовную

сущность человека (Гамзатова 1996:9). По-

казательно. что украшения, так же как и вы-

шивка. не размешались по костюму произ-

вольно. они маркировали наиболее ответ-

ст венные и уязвимые участки тела. Так. осо-

бенно тщательно декорируются запястья. во-

рот и подол, как участки костюма, через ко-

т орыс недоброжелательный дух может про-

браться под одежду и навредить (Уткин 1970:

10).

Семантическую нагру тку несет и верти-

кальное расположение украшений в костю-

ме. Замечено, что представление об иерар-

хии уровней в человеческом 1е.те во многом

повторяс! представление о мировом древе

и уровнях иерархии Вселенной. Так. уровень

головно! о убора может быть сопоставлен с

уровнем небесным. В древнерусском уборе

ix г и венчики с различными бляшками и

вышивкой с солярной и христианской тема-

тикой. и золотые княжеские диадемы, укра-

шавшиеся эмалью наподобие корон европей-

ских владык. Диадема из Сахновки декори-

рована эмалевым изображением сцены воз-

несения на небо Александра Македонского,

а диадема из Киева - Деисусом. Обе диаде-

мы явно несут в себе сакральную, небесную,

покрови тельс! венную нагрузку. С небесной

символикой связываются некоторыми иссле-

доват елями и почт и все типы височных ко-

лец и серег, и изображения на древнерусских

колтах (Рыбаков 1987:63).

Зона груди, видимо, представляла собой

место перехода о т небесного уровня к зем-

ному и. почти сразу, к подземному, хтоничес-

кому. Необходимо было, чтобы дтя ее охра-

ны объединились все начала. Лунницы, крут -

лые подвески с солярной символикой, бар-

мы с изображениями святых, медальоны мо-

гут быть причислены к верхнему уровню. Но

вот цепи с драконьими головками нс мот ут

быть рассмо трены т ак одт юзначно. Подобные

украшения извсст ны сше со времени антич-

ное ги. В период раннего средневековья раз-

личные гривны, браслеты и цепи, фланки-

рованные драконьими головками, были осо-

бенно популярны у 1 отов. На Русь мода на

цепи с драконьими т оловками пришла в XI-

XII вв. из Скандинавии. Причем в северных

древностях встречаются экземпляры, на ко-

торых головки дракончиков уже выполняли

функцию карабинов дтя подвешивания хри-

стианского крестика. Видимо, подобно змее-

викам. эти украшения объединяли в себе и

небесную, и хтоническую покровительствен-

ную сущность. Уровень запястий также час-

то охраняли браслеты со звериными или зме-

иными головками. Таким образом, семан т и-

ческие зоны размещения металлических

у крашений имеют немаловажное значение в

системе древнерусского ювелирно! о убора.

Прежде чем перейти к обоснованию

структ уры нашей работы, хотелось бы вкрат-

цскоснуться и историографической ситуации

в связи с исследованием проблем, связанных

с древнерусским ювелирным убором.

К настоящему времени сложилась обшир-

ная историография, посвященная различным

аспектам изучения ювелирно! о дела. В оте-

Введение

чсствснной лит ера гуре. на наш вз! ляд. мож-

но выдели 1 ь несколько основных направле-

ний: каталогизаторскос. интуитивное. типо-

ло! ическос. технологическое. искусствовсд-

ческое. Как правило, работ ы исследователей

сочетаю! в себе черты нескольких наира в. те-

ний.

Первые работы, относящиеся еще к

XIX — начету XX вв. (Забелин 1853: Конда-

ков 1892; Кондаков 1892 а: Кондаков 1896:

Толстой. Кондаков 1897). могут бытьуслов-

но па шаны ка тало! и та юрскими. описатель-

ными, сравнительпо-обобшаюшими и инту-

итивными. Н.П. Кондаковым и И.11. Толстым

заложены фундаментальные основы изуче-

ния накопленного к тому времени разнооб-

разного археологического ювелирного мате-

риала. Их работы не утратили свое! о значе-

ния до сих нор. и не только как исключитель-

но качественно выполненные каталоги укра-

шений. некоторые из которых, к сожалению,

до нас не дошли. Весьма пенны эти труды и

как первые попытки поместить древнерус-

ское ювелирное дело в общий контекст раз-

вития мировой культуры. Для представите-

лей эюго направления характерен повышен-

ный интерес к широким историко-художе-

ственным проблемам (Корзухина 1954:6).

В копие XIX в. появляются и первые ро-

стки пшологизаторского направлетшя. Рабо-

ты ио систематизации накопившихся к тому

времени представлений о древнерусских

ювелирных украшениях были предприняты

А.А. Спицыным. Он нс только составил

сводки погребального инвентаря, но и вы-

делил ряд типов височных колец, отличав-

шихся по территориям распространения, ко-

торые предложил рассматривать как харак-

терные для летописных племен (Спицын

1899: 301-340; 1896:1905). Исследователем

была впервые предложена и схема описания

ювелирного убора, в которой часа и убора (I о-

ловиой. шейный, украшения рук) рассматри-

ваются комплексно (Спицын 1903:18-35).

Традиция составления сводок по отдель-

ным типам украшений была заложена в Ис-

торическом му:гсс в Москве еще в начале XX

века. Первой такой работой стала классифи-

кация древнерусских подвесок-луиииц. вы-

полненная В.В. Гольмстен( Гольмст еп 1914).

Следующая попытка составить классифика-

цию древнерусских ювелирных изделий

7

была предпринята А.В. Арциховским(Арци-

ховский 1930). Иерархическая классификация

А.В. .Арциховскот о состоит из чс! ырех уров-

ней. Категории — по назначению: отделы

по материалу: группы по поперечному

сечениюукрашения; типы — по прочим осо-

бенностямформы.

В этот же период продолжается и разви-

тие первого направления. В 1936г. выходит

в свет вторая часть работы по публикации

материалов древнерусских кладов. В свое

время Н.П. Кондаков поделил клады на «зо-

лотые» и «серебряные», и в 18961. вышел в

свет первый том с золотыми украшениями.

Составленные Н.П. Кондаковым таблицы

дтя второго тома («серебряного») были под-

I отовлены к печати А.С. Гущиным (Гущин

1936). А.С. Гущин не претендовал на систе-

матизацию всего материала, кот орым он рас-

полагал. а ставил перед собой ряд истори-

ко-художественных проблем. Н.П. Коатаков

подробно останавливался на взаимосвязи,

преемственности древнерусского и

bi гзат т I ийского ювелт трт юг о дета. А.С. Г уши 11.

наоборот, всячески старался отмежевать

древнерусское ремесло от визан т ийского и

восточного, доказать местное происхождение

большинст ва издаваемых им вещей. Содер-

жится в его работе и первая (правда, не все-

гда удачная) попы т ка выделить мест ныс ху-

дожественные школы.

Первое послевоенное десятилетие знаме-

нуется появлением двух фундаментальных

работ, а также ряда статей, открывающих

новый этан в изучении древнерусского ре-

месла и конкретно ювелирного дела. В 1948 г.

выхолит в све г работа Б. А. Рыбакова «Ремес-

ло древней Руси». В главах, посвященных

развитию древнерч сского ювелирного искус-

ства. автор подробно останавливается на тех-

нике изготовления украшений. В работе вы-

делено несколько ювелирных мастерских,

функционировавших на территории древне-

1 о Киева, а также ряд особенностей, харак-

терных для ювелирных школ, работавших в

других городах. Это исследование легло в

основу еще одного, го.гько зарождавшегося в

эго! период направления в истории изучс-

нття древнерусскот о ювелирного дела—гех-

т то. готического. Пос.те т гздания кнш и Б.А. Ры-

бакова отошло в прошлое представление о

древнерусском ювелирном деле как о весьма

8

Введение

примитивном. являвшемся лишь бледным

слепком с ремесла византийского. Останав-

ливался автор и на вопросе о происхожде-

нии некоторых типов древнерусских украше-

ний.

Метод датирования, применяемый

Б.А. Рыбаковым, был назван в свое время

Г.Ф. Корзухиной «интуитивным» (т.с. не

основанным на типологии) (Корзухина 1954:

6). Сама же Г.Ф. Корзухина была одним из

ярчайших представителей этот о «интуитив-

ного» направления. Построения Г.Ф. Корзу-

хиной. выделившей ряд последовательно

сменяющих друг друга древнерусских юве-

лирных уборов, базируются не на типологии,

а на детальных наблюдениях за изменением

характера украшений и состава древнерус-

ских кладов па протяжении IX-XIII вв. На-

учные заключения Г.Ф.Корзухиной. основан-

ные на скрупулезной кагалогизаторской

работе, изучении техники изготовления ук-

рашений вкупе с поразительной научной ин-

туицией исследовательницы, не утратили

своей актуальности и поныне. Некоторые

самые смелые ее выводы находят свое под-

тверждение только сейчас. Фундаменталь-

ный труд Г.Ф. Корзухиной «Русские клады»

является настольной кнш ой каждого, кто за-

нимается историей древнерусского ювелир-

ного дела.

Две небольшие по объему послевоенные

работы исследовательницы «О технике тис-

нения и перегородчатой эмали в Древней

Руси Х-ХП вв.» (1946 т.) и «Киевские ювели-

ры накануне монгольскою завоевания»

(1950 1.) стали значительной вехой в изуче-

нии з е.хники тиснения, литья и перегород-

чатой эмали, которыми в совершенстве вла-

дели древнерусские маст ера. Первая из ука-

занных работ интересна еще и гем. что в ней.

пожалуй, впервые после работ Н.П. Конда-

кова. специально ставился вопрос об атп ич-

ных корнях славянскот о ювелирного дела.

Следующей важной вехой в изучении

древнсрусскот о ювелирного ремесла стано-

вится выход в свет в 1967 году коллск т ивной

монот рафии сотрудников ГИМ «Очерки по

истории русской деревни», в которой рас-

сматриваются некоторые виды древнерус-

ских ювелирных украшений —фибулы, брас-

леты. височные кольца, тривны. Работа вы-

явила. что иерархическое гиполот ичсское

деление, предложенное А.В. Арииховским

(Арциховский 1930). не всегда адекватно от-

ражает хронологические и технологические

особснн ости у к ра шен и й.

Кроме эт ой сводки, явивитейся одновре-

менно первым каталогом и типологией укра-

шений. находимых на сельских памя гниках.

выходит и ряд других работ московских ис-

следователей: Журжалиной Н.П. (1961). Изю-

мовой С.А. (1978: 1985). Левашовой В.П.

(1968:1969). Недошивиной Н.Г. (1960:1974).

Равниной Т.В. (1968: 1968а: 1975: 1978:

1978а). Сабуровой М.А. (1974: 1975: 1976:

1978), Сергеевой З.М. (1977). Соловье-

вой Г.Ф. (1978). Эти статьи посвящены от-

дельным видам древнерусских украшений,

территории их распространения, истории

формирования, месту в системе древнерус-

ского убора.

Для изучения древнерусского ювелирно-

1 о дела в контексте развития средневековой

культуры большое значение имеют работы

В.П. Дарксвича(Даркевич 1972; 1975; 1976:

1996: Даркевич. Монгайт 1972).

Т.Н. Макаровой было издано два фунда-

ментальных исследования, посвященных

украшениям, декорированным в технике пе-

регородчатой эмали и черни (Макарова 1975;

1986). Полная сводка материала в данных ра-

ботах сопровождается и подробным анали-

зом истории развития на Руси этих высоких

ювелирных техник. В монот рафиях выделе-

ны произведения ряда ювелирных мастер-

ских. работавших как на территории Киева,

гак и других крупных древнерусских т ородов.

Новым шагом в изучении древнеру сско-

го ювелирно! о дела стали типологические

работы М.В. Седовой, посвященные наход-

кам из древнего Новгорода (Седова 1959:223-

261: Седова 1978: 149-159: Седова 1981). Ис-

следовательницей нс только выделены типы

ювелирных украшений, характерных для

древнего Новгорода, предложены латы, опи-

рающиеся на дендрохротюлот ито новт ород-

ских слоев, но и приведен широкий крут ана-

логий.

На базе новгородской коллекции

Н.В. Рындиной создается и первая фундамен-

тальная работа, посвященная технологии из-

гот овления древнерусских ювелирных укра-

шений (Рындина 1963:200-268). Исследова-

тельницей были выделены семь комплексов

Введение

9

ювелирных Mete герских XI1-XV вв., в ряде

случаев установлены преемственность в

ювелирном ремесле, передача производ-

ственных навыков от отца к сыну. В моно-

графии очерчен и крут технических приемов,

которыми владели новт ородскиеювелиры,

выделено несколько хронолот ичсских этапов

развития ювелирного производства в Нов-

городе.

Работа Н.В. Рындиной была дополнена

А.А. Коноваловым, проанализировавшим

тенденции в использовании нов!ородскими

ювелирами различных сплавов цветных ме-

таллов (Коновалов 1974). В настоящее вре-

мя отмечаемся увеличение числа работ, ко-

торые Moiyi бьп ь отнесены к технологичес-

кому направлению. Причем авторы исполь-

зую! различные методики исследования: ви-

зуальное наблюдение с применением бино-

кулярного микроскопа и фо 1 осьемки вешей с

большим увеличением (Макарова 1986. Ми-

насян 1994.1995. 1995а. Жилина 1995.1998.

1999.2001); мета, тлографичсский анализ (на-

пример. Равич. Рындина 1989); изучение

химического состава сплавов (например.

Королева 1997; 1997а; Еторьков. Щеглова

2001); экспериментальные paooibi по изго-

товлению изделий в технике литья, скани.

зернтцМинасян 1995; Минжулин 1990; Шаб-

лавииа 2001: 2002; 2003); изучение инстру-

мент ария ювелиров (например. Ениосова

1998; 1999: Сарачева 1996; 1999).

В целом работы археологов SO-90-.х i одов

XX — начала XXI века отличает повышен-

ный ишереск использованию типолот ичес-

кого метода, широкий охват материала и

ст ремление не замыкаться в pei иоиальиы.х

рамках, переход от детально! о изучения от-

дельных типов ювелирных украшений к ши-

роким историческим обобщениям. Исследо-

вателей этот о поколения объединяет стрем-

ление использовать прсиму шее i ва всех не-

реш тс. тент тых выше методов в i гзу чет ши древ-

нерусскот о ювелирного дела.

В этот период складываются два взаимо-

дополнятошихдрут друга направления. С од-

ной стороны, авторы, занимающиеся по пре-

имуществу вопросами истории ювелирного

дела, выходят на решение проблем происхож-

дения и формирования тех или иных архсо-

лотичсских культур (например, работы

11.0. Гавритухина.О.А. Щетловой). С другой.

археологи, занимающиеся изучением отдель-

ных археологических культур, весьма часто

обращаются к рассмотрению ювелирных

у крашений как одной из наиболее ярких со-

ставляющих материальной культуры (напри-

мер. работы O.I I. Бот уславскот о. А.В. Григо-

рьева. Р.Д. Голубевой. С.И. Кочкуркиной.

О.М. Приходшока. Е.А. Рябинина. В.В. Се-

дова. М.Б. Щукина и др.).

Среди ав торов, занимающихся исследо-

ванием раннсславянских ювелирных укра-

шений. необходимо отмстить Айбабина А.И.

(/Хйбабин 1988: 1994; 1999). Амброза А.К.

(Амброз 1982; 1993). Бажана И.А. (Бажан.

Карт оиольцев 1989; Каргопольцев. Бажан

1993). Барана В.Д. (Баран 1998), Винокура

И.С. (Винокур 1994; 1997; 1998; 1998а), Гав-

ритухшта I1.O. (Гавритухин 1991:1997:2003;

Гаври тухни. Обломский 1996). Гороховско-

го Е.Л. (Гороховский 1982). Горюнову В.М.

(Горюнова 1987; 1992; Горюнова. Щеглова

1998) Грит орьева А.В. (Григорьев 1988:1990;

1999). Карт онольцева С.Ю. (Каргопольцев,

Бажан 1993; Карт оиольцев, Шевченко 1998).

Обломского А.М. (Гавритухин. Обломский

1996). ПриходнюкаО.М. (Приходнюк 1994;

1998). Родинкову В.Е. (Родинкова 2003). Шаб-

лавииу Е.А. (Шаблавина 2001; 2002; 2003).

Щеглову О. А. (Щет лова 1988; 1990: 1990а;

1991; 1999: 1999а; 2002; 2002а: Щеглова.

Егорьков 1998). Щхкитта М.Б. (Щербакова.

Щукин 1991; Щукин 1998).

Среди славистов, занимающихся древне-

русским периодом, специально рассматрива-

ют различные аспекты истории ювелирного

дела Ениосова Н.В. (Ениосова 1998; 1998а;

1999; 1999а; Ениосова. Пушкина 1997; Ени-

осова. Сарачева 1997). Жилина Н.В. (Жили-

на 1994; 1994а; 1995; 1996; 1998; 1998а-в;

1999; 2001; 2002; 2002а). Калашникова Н.М.

(Калашникова 2002). КанеллеТ. (Капелле

1989). Килиевич С.Р. (Ки.тисвич, Орлов

1985). Королева Э.В. (Королева 1997; 1997а).

Лесман Ю.М. (Лесман 1988; 1989; 1998.

2003). Макарова Т.П. (Макарова 1997; 1998;

1998а; 2000; Макарова. Равдипа 1992). Ма-

чинская А.Д. (Мачинская 1988; Мачинская.

Мачииский 1988). Михайлова Е.Р. (Михай-

лова 1995.2001). Недошивина Н.Г. (Недоши-

вина 1980; 1991), Новаковская С.М. (Нова-

ковская 1999; 2002). Новикова Е.Ю. (Нови-

кова 1990; 1997). Орлов Р.С. (Орлов 1983:

10

Введение

1988). Перхавко В.Б. (Перхавко 1986). Песко-

ва А.А. (Птскова 1988; Пескова 2002; Корзу-

хина. Пескова 2003). Покровская Л.В. (По-

кровская 1995; 1998; 1998а: 1999). Пушки-

на Т.А. (Пушкина 1987; 1994; 1996; 1998). Рав-

динаТ.В. (Равнина 1988; Макарова. Равнина

1992). Рябинин Е.А. (Рябинин 1981; 1988).

СарачсваТ.Г. (Сарачева 1996.2001; А1 апов.

Сарачева 1999). Сенов В.В. (Седов 1998).

Седова М.В. (Седова 1981. 1997). Строко-

ва Л.В. (Строкова 1997). Хвошинская 11.В.

(Хвошинская 1994; 1998: 1999. 2003). Шев-

ченко Ю.Ю. (2002; 2002а; Шевченко. Богома-

зова 2003). Шинаков Е.А. (Шилаков 1980).

Щапова Ю.Л. (Щапова 1998).

В то же время параллельно развивается и

весьма своеобразное искусствоведческо-опи-

сательное направление, представленное ра-

ботами Г.Н. Бочарова (Бочаров 1969: 1978;

1984), В.М. Василенко (Василенко 1977).

А.Н. Свирина (Свирин 1967). Этому направ-

лению чужды типологические построения,

основное внимание уделяется выделению

стилистических особенностей отдельных

групп ювелирных изделий и ювелирных

школ. Отдельно хочется отметить работу

И. А. Стерлиговой «Драгоценный убор древ-

нерусских икон XT-X1V вв.» как первое мо-

нографическое исследование украшений

древнерусских икон.

Этапным в изучении истории древнерус-

ского ювелирного дела можно назватыюяв-

ление в конце восьмидесятых годов XX в.

предложенной Ю.М. Лесманом дробной ти-

полого-хронологической шкалы ювелирных

украшений Новгорода и Новгородской зем-

ли. опирающейся на дендрохронологию го-

родских слоев и на разнообразие массового

материала, происходящет о из г орода и погре-

бальных памятников сельской окру г и. Дан-

ная шкала позволяет уточнять датировку юве-

лирных украшений, находимых на террито-

рии северо-запада Древней Руси, вплоть до

четверти века. В своих построениях иссле-

дователь делает упор на выделение набора

свойств артефактов, служащих диагностичес-

ким индикатором (Лссман 1989; 1990; 1991).

В аналогичном направлении ведет свои

изыскания и О.И. Богуславский (Богуславс-

кий 1997).

Ювелирное дело Древней Руси, как не-

однократно замечалось исследователями.

было т есно связано с развитием эт ого ремес-

ла в других per ионах, особенно Византии.

Поду 1 гавья. районов проживания западных и

южных славян. Среди трудов гарубежных

ученых, исследования которых в той или

иной с 1 слепи за грагивают сферу изучения

дрсвнерусског о ювелирно! о убора, также

можно выделить несколько направлений.

Пожалу й. наиболее представительными сре-

ди них являются направления по изданию

сводок погребально! о инвентаря (среди ко-

торого представлены украшения), а также

ка 1 алогов украшений. Подобные каталоги

зачастую т отовятся не археологами, а искус-

ст воведами. Другое направление представ-

лено рядом аналитических работ, посвящен-

ных проблеме происхождения и распростра-

нения ювелирных украшений.

Одними из основополагающих трудов но

истории ювелирно! о дела Подунавья до сих

нор являются работы М.Чорович-Лубинко-

внч (TiopoBiih-jbyoHHKOBiih Mnpjaiia 1951.

1954. 1972). К настоящему времени по тер-

ритории бывшей Югославской Федерации

наиболее полная сводка у крашений издана

для Македонии. Это фундаментальный труд

Елицы Маневой «Среднсвековен накит од

Македошуа». содержащий описания и ана-

лиз ювелирных украшений. В paooie пред-

ставлен и обширный иллюстративный ма-

териал. нот отовленный но резулыагам рас-

копок погребальных и поселенческих комп-

лексов (Манева 1992). Аналот ичная работа

есть и для сербских древностей («Накит на

тлу Cponje из сродновековних некрополи од

IX-XVвека». 1992). Для Хорватии. Далмации

и Петрин издан ряд весьма интересных от-

дельных работ, посвященных развитию юве-

лирного дела балканских славян, его взаимо-

действию с традицией византийскою ремес-

ла (Creinosnik 1951; Dimitrijcvic. Ко\ ic. Vin.ski

1962; Гарашанин 1950; 1951; 1954; Eisner

1947; Juric 1986: 1987: 1993: Karaman 1930:

1940; Kastelic. Sherlj 1950; КовачевиИ 1949;

Marusic 1995: МиниБ 1987: Saric 1993: Vin.ski

1955).

В болгарской ли герат у ре подробно ттрсл-

ставлены материалы из раскопок погребаль-

ных памятников, среди которых выделяется

весьма представительная подборка ювелир-

ных у крашений, в том числе имеющих парал-

лели и на других славянских территориях

Введение

11

(Алажов 1969: Бешсвлиев 1968: Ботов 1977:

Василев 1979: Въжарова 1959: 1968: 1965:

1971: 1974; 1976: 1980: 1987: Георгиева. Пе-

шева 1955: Димшров 1970:1972:1974; 1975:

1976; Джамбов: ЗоваповиЬ 1987; Masov

1979: Матов 1976: Нешева 1979). Необхо-

димо отмсти1ь. что наиболее подробная

типологическая схема, разработанная для

ювелирных украшений этого региона. 1ак-

же представлена в монографии, посвящен-

ной погребальным памятникам (Въжаро-

ва 1976). В то же время 1вдан и ряд работ,

специально рассматривающих вопросы

развития ювелирно! о ремесла (Гатев 1977;

Георгиев 1986: Друмев 1976: Мавродинов

1966: Милчев 1963; Milcev 1966; Михайлов

1961; Станчсв 1970). Особо хочется отме-

тить небольшую работу Сони Георгиевой

«Общнос1а на накитите у славянскити на-

роди» (Георгиева 1956). в которой проде-

монстрирована общность многих компо-

нентов ювелирно! о убора у славян Восточ-

ной Европы и Подунавья.

Аналогичная ситуация сложилась и с из-

данием ювелирных украшений, найденных

на терриюрии Чехии и Словакии. Основ-

ная их масса представлена в публикациях

славяно-аварских, всликоморавских и чеш-

ских некрополей, поселений и городищ

(Bialekova 1981; Budinskv-Kricka 1959; Cihnska

1963: 1966; 1973: Chropovskv 1957. 1965.1978.

1961.Dekan 1966.1976.1979,1980: Dostal 1964.

1966.1985; Dusek 1955: Holcik 1991; I Irubv 1955.

1965.1968; Eisner 1952.1955.1962; Klanica 1974.

1985; Kral J; 1959; Krumphanzlova 1974; Kuzel V.

1962; Manuliak.Zabojnik 1982; Pastor 1954:1955;

1971; Poulik 1948. 1957. 1976; Rejholcov (1995:

Svoboda 1953. 1857: Solle 1959. 1981:

Stefanovicova 1997: Toranova 1975:Tocik 1968.

1968. 1970: Turek 1948. 1963). Иногда подоб-

ные публикации содержат и разработки по

типологии и хронологии ювелирных укра-

шений (например, работы Златы Чилийс-

кой, Яна Декана). Типология и хронолотя

ювелирных украшений представлена в ра-

боте: Krumphanzlova Z.1974. «Chronologic

pohfebniho in\ entire vcsnickych hrbitovu 1X-XI veku

v Ccchach». Кроме того, материалы по сла-

вянскому ювелирному делу содержатся и в

обобщающих монографиях и альбомах, по-

священных культуре Великоморавской дер-

жавы (Poulik J. Stara slavanska Morava. 1948:

Dckan J. Velka Morava. Doba a Umenik.

1976: Dckan J. Velkic Moravy. 1979: Velka

Morava. 1964; Velka Morava. Tisileta tradicc

statu a kultury: Wielkie Moravvy. Epoka i

sztuka. 1979 и 1.д.). Основу же аналитичес-

кого направления в чешском, да и в целом

в цешрально-свропейском славяноведении

заложил Л. Нидерлс. Ему. помимо фунда-

ментальных работ в области славянского

этногенеза, принадлежит и ряд разработок

по истории культуры и ювелирного дела.

Особое внимание исследователь уделял

вопросу о заимствовании славянскими юве-

лирами как форм украшений, так и техник

их исполнения v византийских .мастеров

(Niedcric 1921:1925:1926:1927:1930; Нидср-

ле 1956, 2001). Среди аналитических paooi

последних лег. посвященных развитию сла-

вянских ювелирных украшений, особо хо-

чется выделить работу 3. Курчатовской

(Kumatowska 1980) «Pola strefy Naddunajskiej

vv fonnovvaniu si? kultury slovviaiiskiej VIILIX

wieku». заинтересовавшую меня в связи с

разработкой проблемы происхождения сла-

вянских серег «волынскою типа».

Работы румынских исследователей, как

правило, нося! публикационный характер.

Это — издания кладов и отдельных нахо-

док из культурных слоев посслсшш и по-

гребений (например. Cirjan 1969;

Constantincscu. L'ntaru 1959: Florescu. Miclea

1979: Neamtu 1961). Среди исследований

обобщающего характера необходимо упо-

мянуть труды М. Комша (Cornea 1968)

«U influence romaine provinciate sur la ci vilisation slave

a 1'epoque de la formation des ctats» и В. Спинея

(Spinei 1994) «Moldova in sccolele XI - XIV».

Дану Теодору принадлежит целая серия

публикаций, в которых анализируются раз-

личные аспекты взаимодействия традиций

ювелирного дела Византии, славян и кочев-

ников (Teodor 1961; 1964; 1980; 1981; 1995). В

последнее время появились и новые рабо-

ты. специально посвященные развитию

ювелирного дела. К хорошо известному ис-

следователям каталогу ювелирных украше-

ний, найденных на территории Румынии.

«Podoabe Medicvale in tarile Romanc», изданно-

му Марвин Попеску (Popescu 1970) приба-

вилась и недавно защищенная диссертаци-

онная работа Лу.мииицы Марии Думитриу

(Dumitriu 1996) «Podoabe medievale la Dunarea

inferioara in secolele XI-XV». На базе этой дис-

сергации исследовательницей была

12

Введение

издана монография «Der millelaltcrlichc

Schmuck des unteren Donaugebietes im 11 -15.

Jahrhundert» (2001). являющаяся к напояше-

му времени наиболее подробным исследо-

ванием по средневековому ювелирному делу

Румынии.

В работах венгерских ученых — как в пуб-

ликациях погребального инвентаря или кла-

дов. так и в аналитичсских работах по исто-

рии культуры и ювелирного дела — славян-

ские ювелирные украшения, как правило, рас-

сматриваются в контексте взаимодействия

византийского, аварского, древневент ерско-

го и славянского ювелирного искусства

(Barkoczi 1968; Вагапупё Oberschall 1947:

Hampel 1905: Heju-Detari: 1976; Fettich 1937;

Kadar 1953. 1964: Kiss 1977; Kovrig 1963;

Kovacs 1974; Kralovansky 1959; Lovag 1986:

Mesterhazy 1991.1994; Torok 1968; Szokc 1992:

Vana 1954).

Находки mhoi очисленных кладов юве-

лирных украшений на территории Польши

продиктовали необходимость введения их в

научный оборот (Danute 1975; Dekowna,

Stattlerowna: Gupienic 1955; Gupicnic. Jakimowicz

1927; Kiersnowski T. i R. 1959. 1965; Kiers-

nowski 1964; Lewicki 1959; Kiersnowski 1964;

1971; Rauhut 1955; Slqski. Tabaczynski 1959:

Slaski. Zakrzewski 1931).

Кроме подобных публикационных тру-

дов. в польской историот рафии выделяется

и ряд интересных аналитичсских работ, по-

священных изучению различных типов за-

паднославянских украшений, взаимосвязи

западно- и восточнославянского ювелирно-

го дела (Jakimowicz 1934; Musianowicz 1949:

Kostrzcwski 1962). Особенно хотелось бы о т -

метить работы Яна Зака и Зульфии Малахов-

ской. посвященные вопросу о происхожде-

нии и территории распространения славян-

ских подвесок-лу нниц (Zak 1968; Mala-

chowska 1998). а т акже ряд рабо 1 В. Дучко и

И. Рача, посвященных различным аспектам

развития и взаимодействия славянского и

скандинавского ювелирного искхсства (Дуч-

ко 1987: Duczko 1983; 1985; 1995; Racz 1990).

Среди работ последних лет. бе тусловно. вы-

деляется двухтомный груд Ханны Кочка-

Кренц (Kdcka-Krcnz 1993). являющийся на

сегодняшний день, пожалуй, наиболее пол-

ной сводкой находок ювелирных изделий на

территории Полыни. Эта монотрафия содер-

жит весьма подробный ихнологический и

т ипо.101 ический аналит отдельных типов

украшений, а также подробные карты их рас-

пространения. Примером комплексного ис-

следования одного памятника может слу-

жить коллективная монография: Zoll-

Adamikowa Н.. Dekowna М.. Nosek Е.М. «The

Early Mediex al Hoard from Zawada Lanc-

korohska». 1999.

Среди работ немецких исследователей (а

1 акже изданных в Германии), в которых за-

трагива ются Boi I росы развт 11 ня сл авя1 юкого

ювелирного дела, можно, на наш взгляд. от-

мсти 1 ь следующие: Brachman Н. 1978. Slawiche

Stamme an Elbe and Saale Zu ilirer Geschichtc und

Kultur im 6 bis 10 Jahrhundert — auf Grund

archaologischcr Quellen; Hensel W. 1965. Die

Slawen im tnilicn Mittelalter. litre matenelle Kultur.

Jakun H. 1933. Ein mittelterlicr Goldring aus

Schlesien; Wolters J. 1986. Die Granulation.

Geschichte undTeehnik einerGoldschmicdekunst;

DaimF. 1992. Awarenforehungcn.

Необходимо упомянуть исследования и

других западных ученых, касающиеся исто-

рии византийского и иранского ювелирного

дела, давшие возможность выявить ряд ин-

тересных параллелей и прототипов для сла-

вянских украшений Byzantine and post-

Byzanlineart 1986: Byzantium 1989: Byzantium the

high in the age of darkness 1989; Dalton O.M..

M.A. 1901. Catalogue of Early Christian antiquities

and objects from the Christian East; Hasson. 1987.

Early Islamic jewelry: Hasson. 1988. Schtick der

Islamishcn Welt. 1988: Jewelry from Persia. 1978;

Jenkins M.. Кеппе M. Islamic jewelry in the

Metropolitan museum of .Art: Ross M. Catalogue

of the Byzantine and early mediaeval

antiquities. 1965.

Подводя итог историот рафическому об-

зору . необходимо замел пь. что на сет одияш-

ний день созданы необходимые условия для

рассмотрения процесса сложения древнерус-

ско1 о ювелирного убора на фоне широкого

круга аналот ий. позволяющих выяви ^исто-

рический контекст формирования ювелирно-

го убора Древней Руси и включения в его

состав тех или иных типов изначально ино-

родных украшений.

Предлагаемая вниманию читателя рабо-

та стави т своей основной целью проследить

процесс сложения древнерусскот о женскот о

ювелирного убора. Это зашавляет пас обра-

Введение

13

ша I ься к исторической ретроспекции, позво-

ляющей определить последовательность

включения в состав древнерусского убора от-

дельных I инов украшений и охарактеризо-

вать культурные взаимосвязи, повлиявшие на

формирование как отдельных украшений, так

и уборов в целом. Для этого дается краткая

характеристика ювелирных уборов восгоч-

ных славян VI-1X вв.. в их составе выделя-

Ю1ся типы у крашений, продолжившие сушс-

с! нова । ь и в древнерусский период. Наибо-

лее подробно рассматриваю 1ся истоки фор-

мирования и смены парадных ювелирных

уборов конца IX — середины ХШ в., а также

их соотношение с комплексами украшений,

характерных для различных территорий

Древней Руси.

Главная задача исследования выясне-

ние тенденций формирования древнерусско-

го ювелирного убора — определила и струк-

туру работы. В первой главе рассмафивают-

ся раннеславянские ювелирные уборы и в их

сошаве выделяются украшения, получившие

дальнейшее развитие в период Древней Руси.

Во второй 1 лаве — соотношение региональ-

ных и парадных ювелирных уборов. Первая

и вторая главы носят историографический ха-

рактер и служа! подготовительным матери-

алом для решения основной проблемы рабо-

ты - исследованию процесса формирования

и смены парадных ювелирных уборов IX-

ХШ вв.. которой гюсвяшены третья и четвер-

тая главы. В заключении делаются выводы

об основных тенденциях в формировании

ювелирных уборов восточных славян, а так-

же выделяются инородные (неславянские)

сошавляющис. оказывавшие в разные пери-

оды развития этих уборов различное по силе

и значимости влияние иа их сложение. Опрс-

леляекя и влияние славянского ювелирного

ремесла на развитие ювелирного дела сопре-

дельных территорий. В книге содержится

двухуровневая сишема приложений. Прило-

жение 1 является описанием комплексов па-

радных ювелирных украшений, рассматри-

ваемых в работе. Приложение снабжено раз-

вернутой библио! рафией. Приложение2 -

характсризуе! распространение основных

т hi юв парадных ювелирных украшений, рас-

сматриваемых в работе. Данное приложение

является расширенной легендой к соответ-

ствующим каршм. приводимым в книгс(но-

мсра пунктов на кар!ах соответствую! 1 поряд-

ковым номерам в приложении).

А теперь счи 1аю своим приятным дол-

гом высказать признательност ь своим учи-

телям. коллегам и друзьям. Данная киш а в

своей основе представляет диссер! анионное

исследование, выполненное в голы моей

рабо I ы в О где.те истории русской культ уры

Государственного Эрмитажа (Саны-Пегер-

oypi). Хочу выразить глу бокуто благодарность

всем без исключения сотрудникам Отдела, и

в особенное i и С.В. Томсинскому. за неоце-

нимую помощь и дружеское участие в рабо-

те. Хочшся выразить свою признательность

моему учителю и научному руководителю

Р.С. Минасяну. а также друп im коллегам-эрми-

тажникам. предоставившим возможность

ознакоми гься с коллекциями шли консульти-

ровавшим меня, помогавшим советом и дру-

жеским участием: А.Ю. Алексееву. С. В. Бурш-

невой.В.Д. Гукину.О.И. Давидан.В.Н. Залес-

ской. Н. А. Захаровой. П.Л. Зыкову. А.А. Ива-

нову. О.М. Иоаинисяну. К.В. Каспаровой.

Б.С. Короткевичу. М.Г. Крамаровскому.

М.Д. Кузнецовой. Ю.М. Лесману. З.А. Льво-

вой. А.Н. Мазуркевичу. А.Д. Мачииской.

Д.А Мачинскому. Е.И. Оятьсвой.Ю.Ю. Пиот-

ровскому. И.О. Попову. Г.И. Смирновой.

Я.В. Соловьевой. Е.Н. Торшину. Я.В. Френке-

лю. М.Б. Щукину'.

Хоче> ся выраз! гть б: шгодарность руковод-

ству. хранителям, со грудникам дру! их науч-

ных учреждений и музеев за помошь и пре-

лое 1 авленную возможл юсть ознаком! 11 ься с

коллекциями Государственно! о Русского

музея, особенно Л. Д. Лихачевой и С.М. Но-

ваковской. Г осу дарш ве! того Российского эт-

нографического музея, особенно И.И. Шанги-

ной: С гароладожского Музея-Заповедника.

11ов! ородского музея-заповедника. Псковско-

го музея-заповедника, особенно Э.В. Коро-

левой: Государствснио! о Историческо! о Му-

зея (Москва). особенно Н.Г. Недошивиной и

Е.Ю. Новиковой: музеев Mockobckoi о Крем-

ля, особенно Т.Д. АвдусинойиТ.Д. Пановой;

Краеведческого музея. Государстве! того Уни-

верситета и Педа! О! ического института го-

рода Перми: Национального Музея Истории

Украины и Музея исторических дра! оценно-

стей (Киев), особенно В.В. Павловой.

Л.В. Строковой. Л.С. Клочко: Одесского Ар-

хеологического музея НАН Украины (Одес-

14

Введение

са), особенно Е.Ф. Рединой, И.В. Бруяко и

Л.Ю. Полешук; Музея Археологии и Этно-

графии АН Молдовы (Кишинев), особенно

И.Г. Власенко, А.И. Никулицэ.И.С. Тентюку.

Л. Чебан; Национального музея истории

Молдовы (Кишинев), особенно Е.Н. Абызо-

вой. О.Н. Кетрару и Н.А. Кеграру. А.Н. Ле-

винскому, Н. Матиевич, С.И. Коваленко; Му-

зея Природы и Этнографии (Кишинев), осо-

бенно Р.Д. Табулько; Государственного музея

Истории Буковины (Сучава, Румыния), осо-

бенно П.-В. БатарюкиФ. Хэу;Государствен-

ного музея истории Румынии (Яссы).

Не могу не вспомнить и дорогих препода-

вателей Кафедры археологии СПбГУ, особен-

но своих учителей славистов В. А. Булкина,

Г.С. Лебедева, В.Н. Седых. В ходе подготовки

моей работы я постоянно и плодотворно кон-

тактировала с сотрудниками и аспирантами

ИИМКРАН. Моя особая признательность—

СВ. Белецкому, О.И. Богуславскому, М.Ю.Вах-

тиной.В.М. Горюновой. А.Н. Кирпичникову,

Л.Б. Кирчо, А.В. Курбатову, В.А. Лапшину,

А А Ли! 1атову, КА Михайлову. Е.Р. Михайло-

вой. А.Е. Мусину. Е.Н. Носову, К.В. Павловой.

А. А. Песковой. Н.И. Платоновой, А.В. Плохо-

ву, В.Ю. Соболеву, П.Е. Сорокину. С.Н. Трав-

кину, Н.В. Хвощинской, Т.А. Чуковой,

П.В. Шувалову, О. А. Щегловой. Слова глубо-

кой благодарности и всему коллективу заме-

чательной библиотеки ИИМК РАН.

Оказывали мне большую помощь и со-

трудники Института Археологии и Этногра-

фии АН РМ (Кишинев) — Л.К. Богатая,

В.А. Дергачев, М.Т. Кашуба, О.Г. Левицкий,

Т.Ф. Рябой. Н.П. Тельнов, и Высшей Антро-

пологической школы (Кишинев)—П.П. Быр-

ня. Ю.В. Гончарова, А.П. Городенко, Г.В. За-

сыпкина. Л. А. Мосионжник,Р.А. Рабинович.

А. А. Романчук, Д. А. Топал, а также румынс-

кие коллеги, среди которых особенно хочет-

ся поблагодарить Д. Теодора и В. Спинея.

ГЛАВА I. ЮВЕЛИРНЫЙ УБОР ВОСТОЧНЫХ

СЛАВЯН В VI-IX ВВ.

1.1. ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЙ

В СЛАВЯНС КИХ ЮВЕЛИРНЫХ УБОРАХ

В свое время Любор Пидерле писал:

«В истории материальной кулыуры древних

славян пег ни одной страницы, которую мож-

но было осветить так подробно, как украше-

ния тела и платья, а 1 акже связанное с этим

производство украшений, которые были тог-

да у славян в моде» (Нилерлс 1956: 39). За-

глянув на эту страницу, мы сталкиваемся с

большим разнообразием запечатленных на

ней ювелирных украшсшш. появление кото-

рых в составе славянско! о ювелирного убо-

ра обуславливается целым рядом историчес-

ких причин.

Сложность процесса формирования и

многокомпонентное гь древнерусских юве-

лирных уборов заставляют обратиться к

древностях! предшествующего периода и

проследить историю формирования не-

скольких ювелирных уборов, характерных

.тля предшествующих древнерусской славян-

ских археологических культур VI-IX вв.

(Пеньковской, колочинской. пражской, ро-

мейской и луки-райковецкой). Без рассмот-

рения их наследия невозможно понимание

характера собственно древнерусского юве-

лирного дела. В результате подобного экс-

курса выделяются тины украшений, как по-

лучившие развитие в древнерусский пери-

од. так и исчезнувшие в более раннее вре-

мя. Необходимость такого исследования

объясняется еще и двумя прямо противопо-

ложными тенденциями, прослеживающи-

мися в историографии. Приверженцы пер-

вого направления объявляют славянскими

практически все древности на восточноев-

ропейской территории еще с рубежа эр или

лаже со скифской эпохи (например. Б.А. Ры-

баков). Последователи второго ут вержлают.

что собственное ювелирное дело появилось

у славян только в X в. (например. Л. Ни-

дерле).

Славянские у боры VI-IX вв. носили весь-

ма сложный, синкретичный характер, что за-

ставляет ставить вопрос о займет вованиях и

влияниях в славянском ювелирном деле, яв-

лявшихся отражением этнокультурной ситу-

ации завершающего эт апа Великого пересе-

ления народов.

Около 50 ле г тому назад Б. А. Рыбаков за-

метил: «Происхождение русского ремесла

упирается в готскую проблему, без которой

невозможно проследить корни ремесла Ки-

евской Руси глубже VIII-IX в. Все ранние

вещи давно уже объявлены готскими, и их

изучение велось в связи с меровингским, а

не ру ccKi IM мастерством »(Рыбаков 1948:48).

Действительно, вопрос самобытности

древнерусского ювелирного дела и его взаи-

мосвязи с античной, I отской. византийской,

западнославянской, кочевнической и восточ-

ной ювелирными традициями всегда звучал

весьма остро. Причем в подходе исследова-

телей к решению этой проблемы можно вы-

дели гь три основных тенденции.

Авторы, придерживающиеся первого на-

правления. отлают приоритет импортирова-

нию славянами ювелирных изделий, техник,

сюжетов. Так. еще в XIX — начале XX вв. ря-

дом исследователей практически все славян-

ские украшения записывались в разряд им-

портных. «Привозными следует считать и на-

ходимые в курганах бусы янтарные, стеклян-

ные. сердоликовые, серебряные, бронзовые

браслеты, гривны, серьги, височные кольца,

пряжки, фибулы, перстни, булавки, прорез-

ные бляшки» (Анучин 1920:94. цит. по Ры-

баков 1948:16).

Исследова гели, разделяющие противопо-

ложную гочку зрения, всячески стремятся

подчеркнут ь уникальность, «самостийность»

и авгохтонность славянского ювелирного

дела. «Попытки доказать полную зависи-

16

Глава I

мость ряда славянских изделий от герман-

ских или восточных прототипов терпят

полное крушение, как только мы начина-

ем тщательно исследовать художествен-

ную сторону славянскою искусства» (Ва-

силенко 1977: 167).

В настоящее время становится традици-

онным рассмотрение ист ории развития сла-

вянского ювелирно! одела в контексieевра-

зийских культурных процессов. Причем фик-

сируются пласты заимшвования славянами

форм и техник изготовления ювелирных

украшений, видоизменение этих образцов,

приспособление к особенностям своего убо-

ра. создание на их основе новых местных

типов украшений (например. Щеглова 1991:

41-52). Рассматривается и распространение

на неславянские территории славянских ти-

пов украшений, а также 1ехник, характерных

для славянского ювелирного дела.

В недавнее время на ряде раннесрсд-

невсковы.х памятников открыты и изуче-

ны славянские ювелирные ремесленные

комплексы, найдены наборы инструмента-

рия. штампов и литейных форм (например.

Бернашовка -- Винокур 1997). Подробно

рассматриваются проблемы развития юве-

лирной техники у славян (Р.С. Минасян.

О. А. Щеглова. О.М. Прихолнюк и др.). При

накопленном количестве информации воп-

рос о происхождении древнерусского юве-

лирно! о мастерства уже ни во что не «упи-

рается». Заимствование в славянском убо-

ре ряда форм ювелирных украшений может

быть рассмотрено не как показатель отста-

лости. зазорною копирования, а как при-

знак крайней восприимчивое!и ко всякого

рода инновациям. касающимся как моды на

различные типы украшений, так и исполь-

зования высоких ювелирных техник.

I. 2. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ «КЛАДОВ АНТОВ»

Наиболее ранний комплекс ювелирных

украшений, характерный для славянских и

близких к ним этнических группировок,

складывается в V1-VII вв. В настоящее вре-

мя этот набор ювелирных украшений свя-

зывается исследователями с древностями

колочинской и Пеньковской культур (Гав-

ритухин. Обломский 1996:96-120.1а.м же ли-

тература). Представление о культурной

принадлежност этого комплекса украше-

ний неоднократно менялось. Так. пальча-

тые фибулы, входившие в состав данного

убора, были определены еше в конце про-

шлого века как «готские» (Вауе 1892: 1-16).

Однако преобладающей является версия о

славянской принадлежности этих древнос-

тей в целом. После выхода в свет работы

А.А. Спицына данные комплексы получи-

ли ставшее традиционным наименование

«древностей антов». 1ак как они представ-

лены практически на той территории, ко-

торую Прокопий Кесарийский отводил пле-

мени антов (Спицын 1928:492-495). Н. Фст-

тих выделил на основе эшх комплексов спе-

цифически ю «мартыновскую» культуру, со-

четании} ю германские (готские) и восточ-

ные (кочевнические) элементы (Fettich 1937).

Б. А. Рыбаков не признавал подобною син-

кретизма кулыуры носителей днепровских

кладов и настаивал на ее исключительном

славянстве. Исследователь уделил много

внимания критике теории готского проис-

хождения ряда типов украшений, входив-

ших в эти комплексы (Рыбаков 1948: 47).

Первоначально Б.А. Рыбаков разделял точ-

ку зрения А.А. Спицына о принадлежнос-

ти днепровских кладов антам, затем пред-

ложил связывать данные памятники с ги-

но1етически выделенным им племенным

союзом русов (Рыбаков 1953: 23-104). Кри-

тика построений этого исследователя со-

держится в неизданном 1руде Г.Ф. Корзу-

хиной «Среднее Поднепровье в V

VTII вв.» (Корзухина 1970: 207-292) и в ра-

боте В.Д. Барана (Баран 1998: 15-28).

/ В настоящее время хронология дрез-

ностей VI-VIII вв. довольно подробно

разработана А.К. Амброзом. А.И. Ай-

бабиным. П.О. Гавршухиным (Амброз

1971; Айбабин 1988; 1999; Гавритухин

1991; 1996). Много внимания уделяется

исследователями культурной и социаль-

ной атрибуции данных памя!пиков. Ряд

специальных работ, посвященных юве-

лирному убору из Э1их кладов, был из-

дан О.А. Щегловой (Щеглова 1990; 1999;

2002). Исслсдоваюльница разделила

ма1ериалы из «кладов антов» на две ти-

полого-хронологические группы, отли-

чающиеся как но характеру вещевого

Ювелирный укор восточных славян к VI-IX вв.17

материала, так и по времени его оыто-

вания и попадания в землю (Щеглова

1990: 76). В разделе о «древностях ан-

тов». хронологически выходящем за

рамки наших непосредственных изыска-

ний. мы в значительной степени опира-

емся на исследования именно этого ав-

тора.

I. 2. 1. Первая группа «древностей антов»

В состав кладов первой 1р\ппы. по

классификации О.А. Щегловой, датируе-

мой концом VII в. (извешно 16 подобных

комплексов), помимо украшений входя!

оружие. де1али поясной гарнитуры, пред-

меты роскоши, инструменты. Для лих

комплексов характерен специфический

женский убор, коюрый составляют «вен-

чики из серебряной ленты, височные

кольца одно- и двуспиральные, ожерелья

из крупных и мелких пластин на цепоч-

ках и пронизках. шейные гривны различ-

ных типов, фибулы пальчатые разных ва-

риантов и антропозооморфные. браслеты

цельные литые и кованые» (Щеглова 1990:

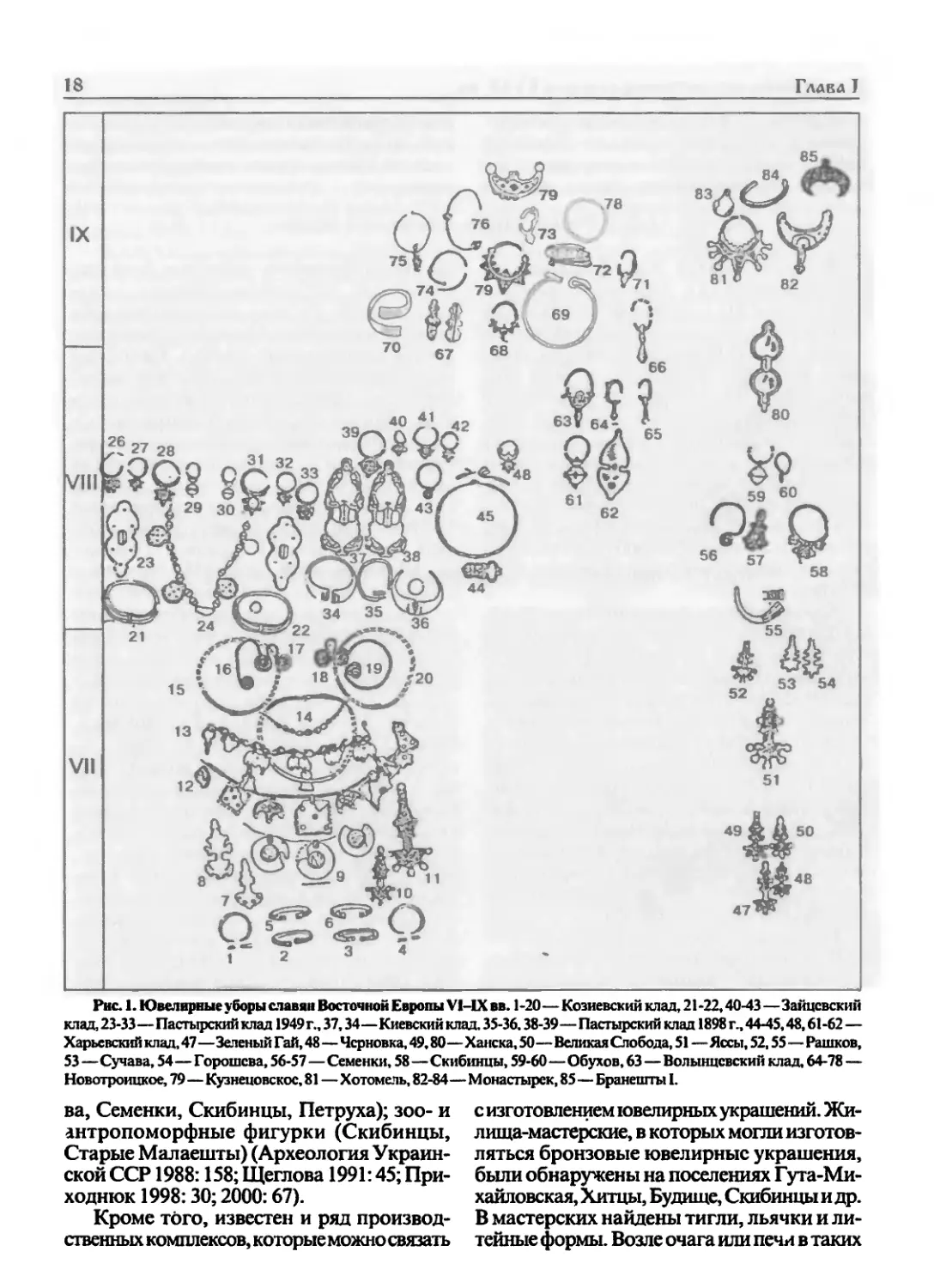

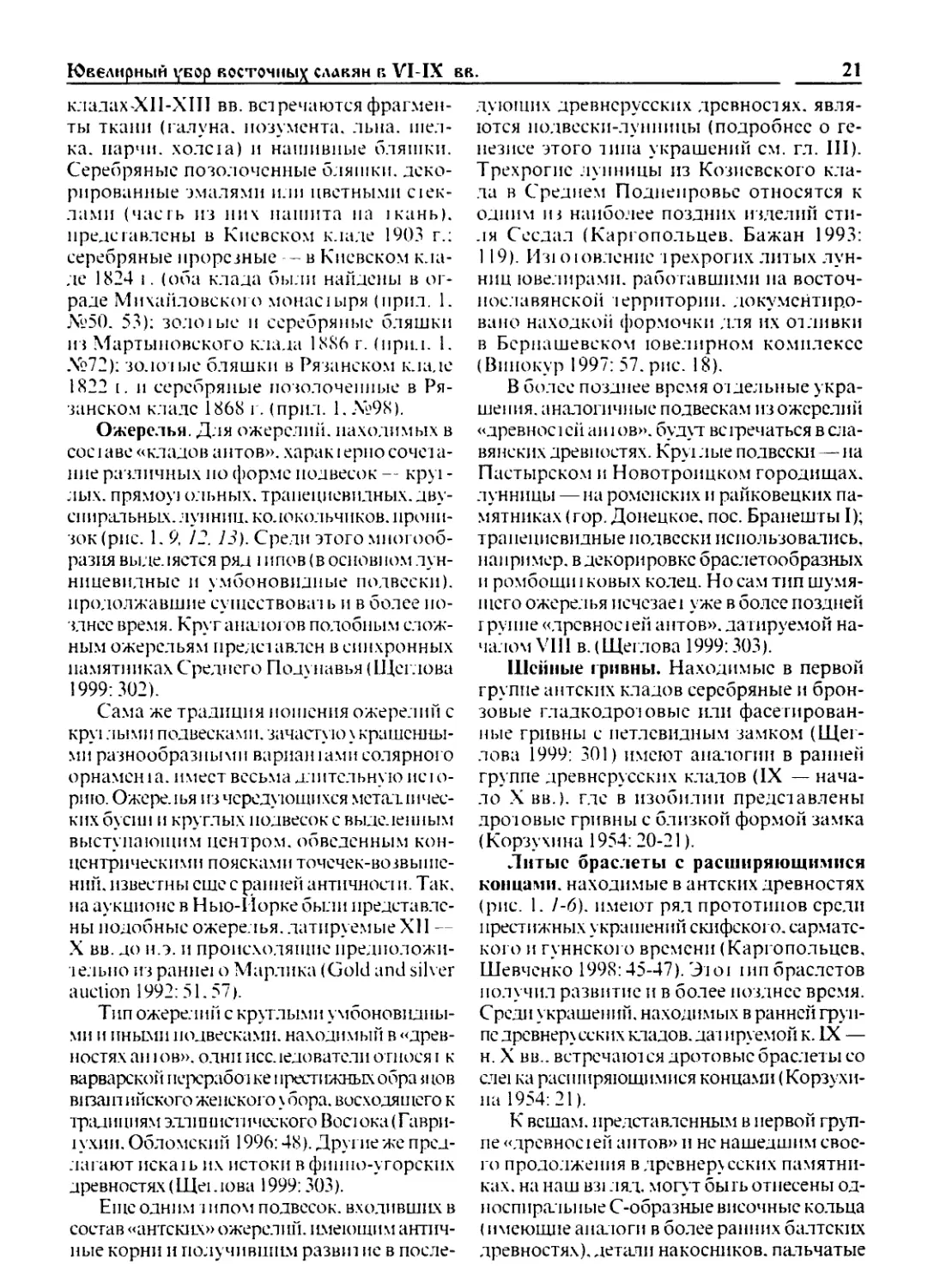

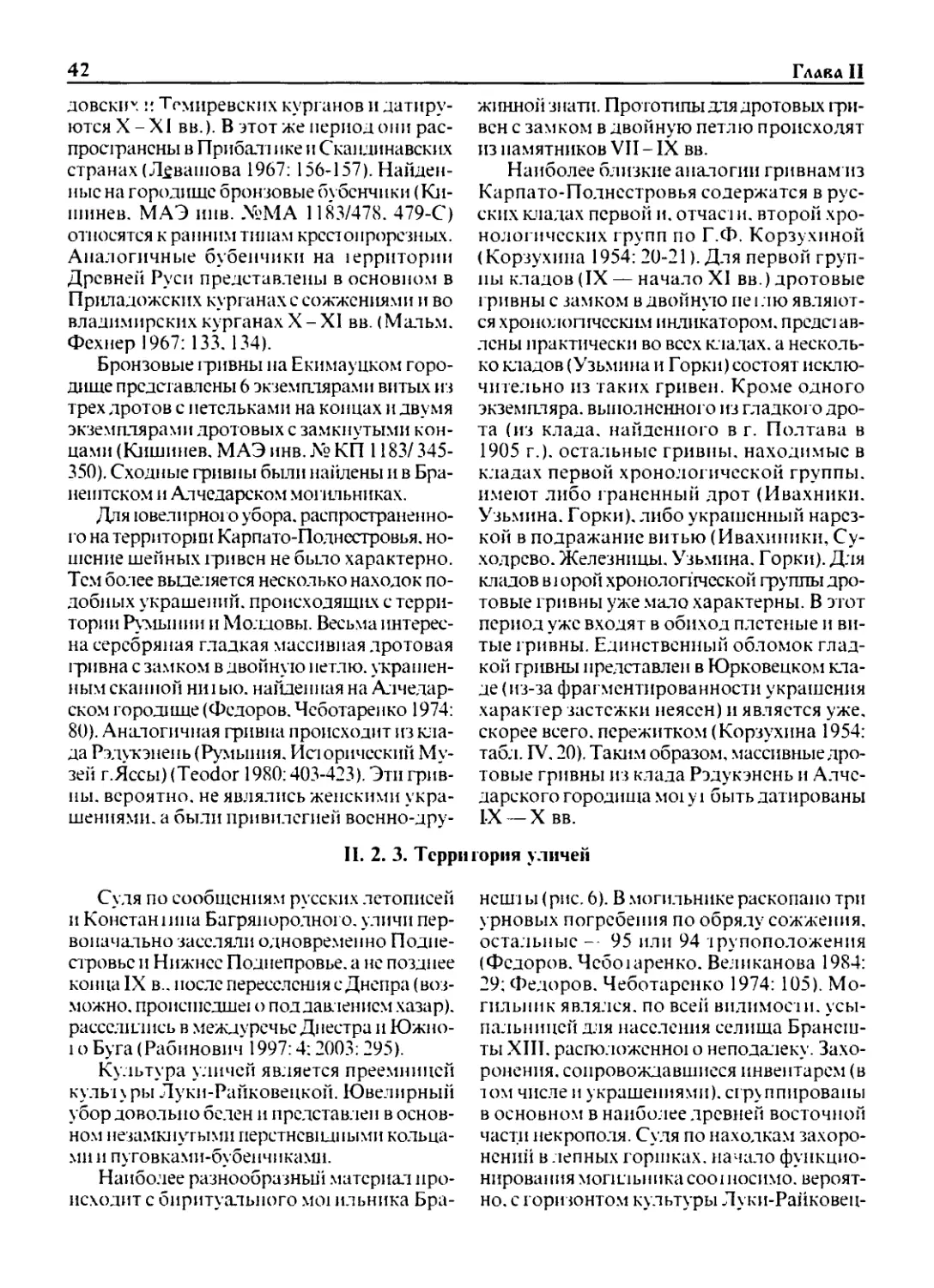

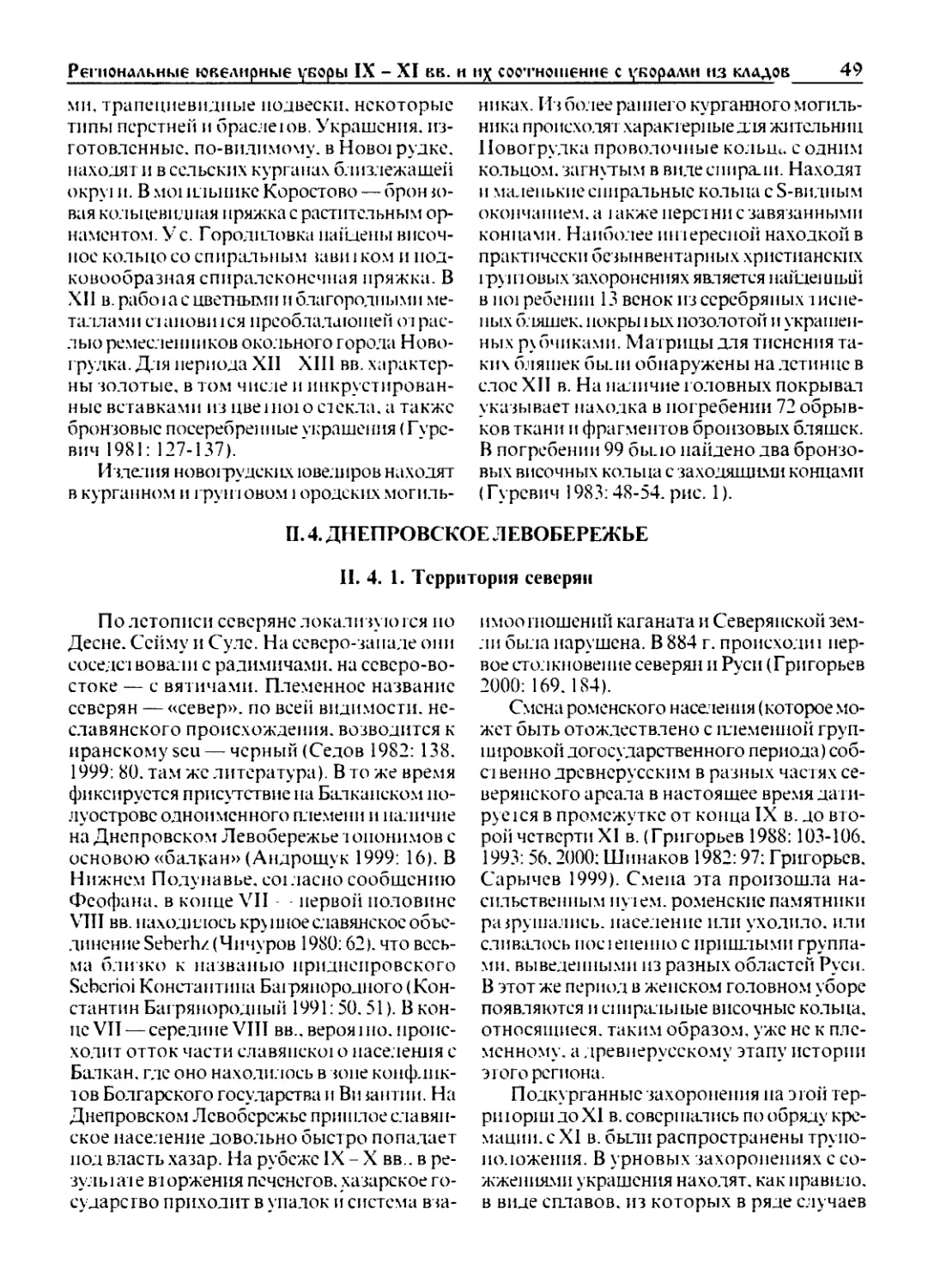

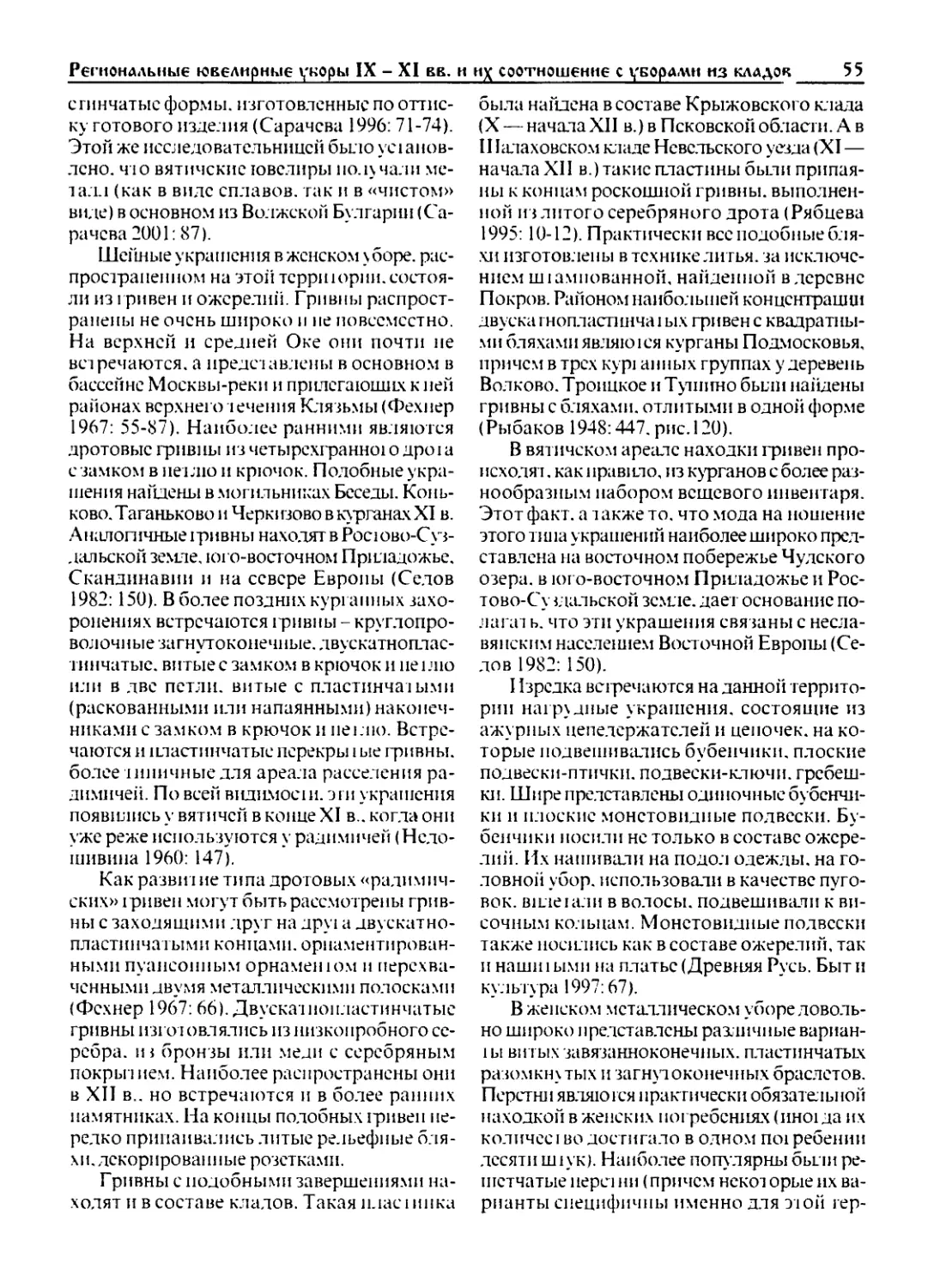

176) (рис. 1. 1-20).

Клады I группы не являются комплекса-

ми длительного накопления: за редким ис-

ключением. веши, найденные в них. да тиру-

ются довольно компактно серединой — тре-

тьей четвертью VII в. Состав убора, представ-

ленного в этих кладах, весьма своеобразен.

Однако сами типы украшений, входивших в

него, были сформированы на базе византий-

ского. восточногерманского ремесла, тради-

ций культур лесной полосы Вос i очной Ев-

ропы, деталей молы евра шйских кочевников.

В киевской культуре, иредшеш вуюшей коло-

чинекой и Пеньковской культурам, нет про-

то I ипов для такого набора украшений (Гав-

ритухин. Обломский 1996:95).

По составу «клады антов» были поделе-

ны О.А. Щегловой на клады ювелиров и се-

мейные клады - «ларчики». К кладам юве-

лиров исследовательницей отнесены Марты-

новский. Козисвский. Колосковский. Будков-

ский и Трубчсвский клады. В кладах масте-

ров содержатся: лом украшений (в i ом числе

и импортных): металлические слитки и пла-

стины - полуфабрикаты: инструменты;

большие серии однотипных вещей, а т акже

украшения, подвергавшиеся починке.

Преле 1авлсн в згих кладах и своеобраз-

ный ювелирный \ бор. имеющий аналогии

в Центральной Европе, на Кавказе, в

Крыму и в Северном Причерноморье. Ха-

рактерными исключительно для этой

группы памятников являются большие

пальчатые, антропозооморфные и дву-

иластинчатые фибулы, сочетающие в себе

западноевропейскую форму с элементами

декора сасапидского серебра. Подобные

антропоморфные фибулы быстро дегра-

дировали. преврашлись в ажурные плас-

тины. Время полной деградации антро-

позооморфных фибул совпадает с прекра-

щением жизни на многих пеньковских по-

селениях и оттоком часш носителей этой

кулыуры на север. Деградированные

фибулы были найдены среди финно-угор-

ских древностей и в Подунавье (Горюно-

ва. Щеглова 1998: 134. 135: Щеглова,

Егорьков 1998: 84, 85; Щеглова 1999: 291).

К к.талам-«ларчикам». содержавшим

семейные «укладочки», в которой обыч-

но хранятся 1-2 праздничных (или обря-

довых) убора, надеваемых лишь в особых

случаях. О.А. Щеглова относит клады из

Хацков. Малого Ржавца. Вильховчика.

Мены. Суджи. Смородина, Нижней Сы-

роватки. Первого Цепляева. Новой Одес-

сы. Ут лов и. с некоторыми оговорками.

Гапонова. При отсутствии достоверных

комплексов погребений по обряду труио-

положения. материалы именно этих кла-

дов, а также готских захоронений Кры-

ма. содержащих комплексы с днепровски-

ми элементами, легли в основу проведен-

ной исследовательницей реконструкции

праздничного убора обитательниц Сред-

него Поднепровья и Днепровского лесо-

счепного Левобережья VII в.н.э. (Щегло-

ва 1999:287-312).

Украшения первой группы «антских»

древностей встречаются не только в виде

кладов и случайных находок, но и на поселе-

ниях. Типичный набор украшений, находи-

мый на пеньковских и пастырских памят-

никах. включает в себя: пальчатые, зоо-

и антропоморфные фибулы (Молочарня.

Сурская Забора. Бельск. Семенки и т. д.);

цельнолитые фибулы дунайского типа

(Сурская Забора. Ханска III); браслеты с

утолшаз0Ейимыс?1-т?онцами (Игрснь-Подко-

18

Глава J

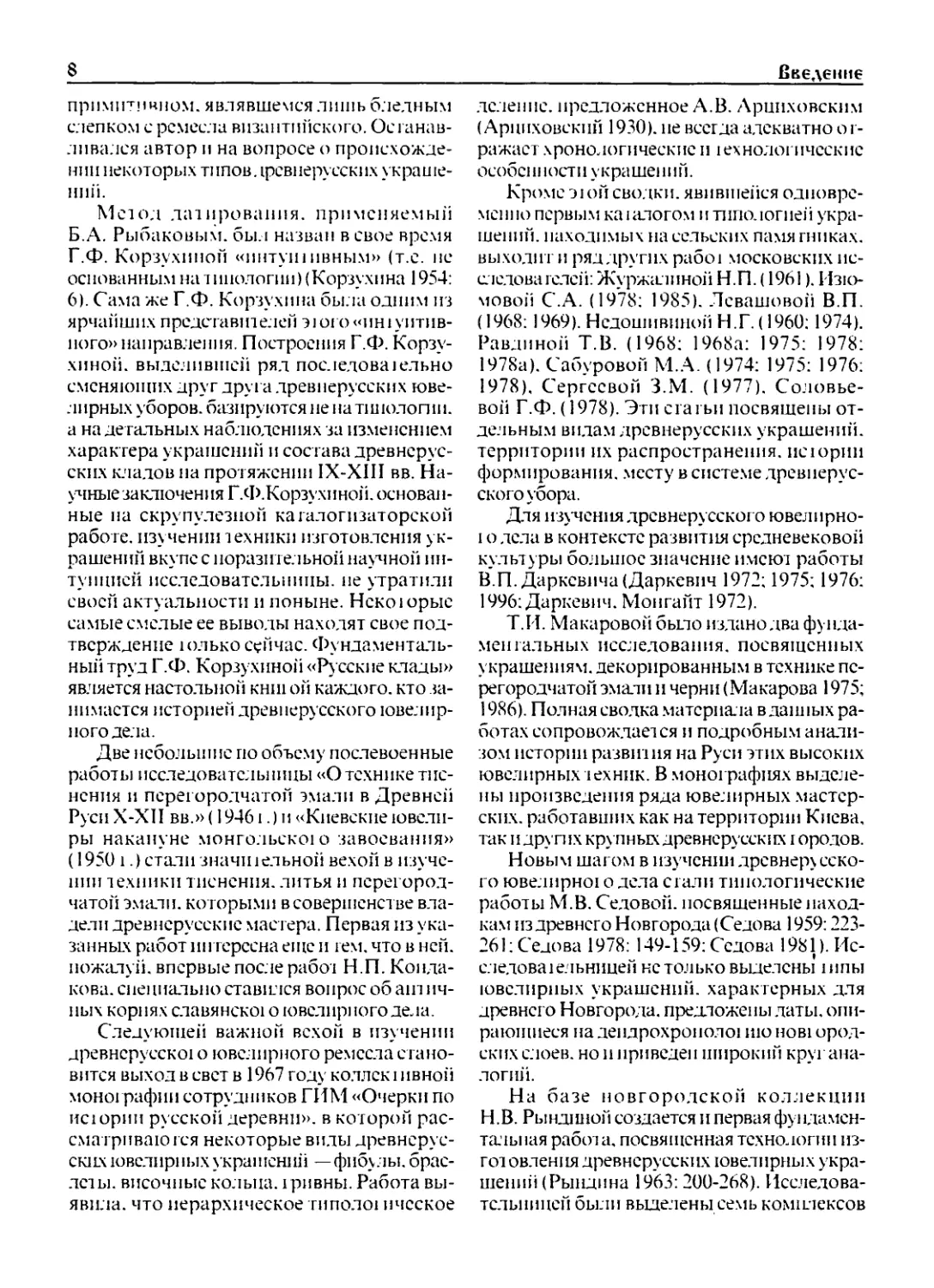

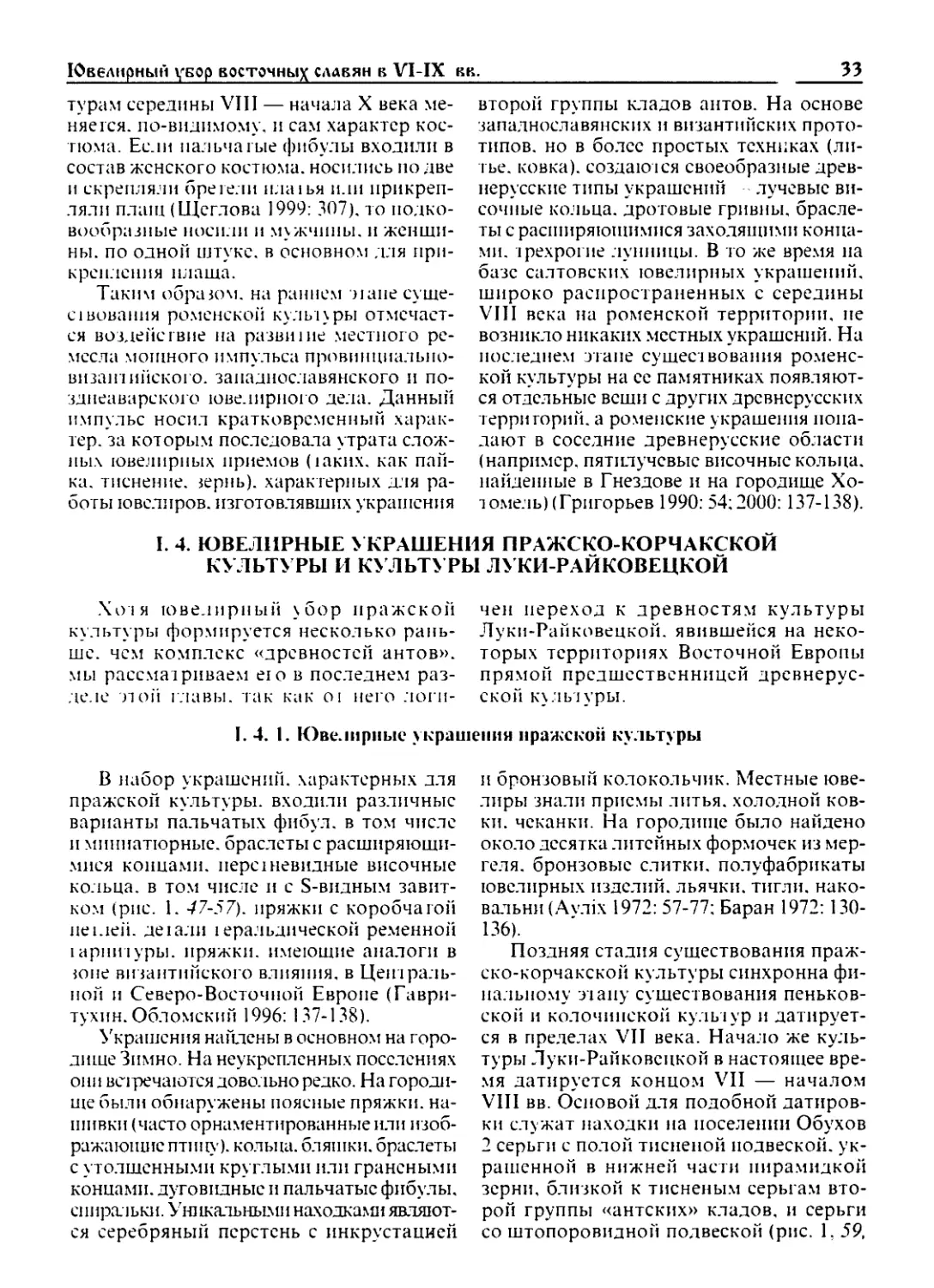

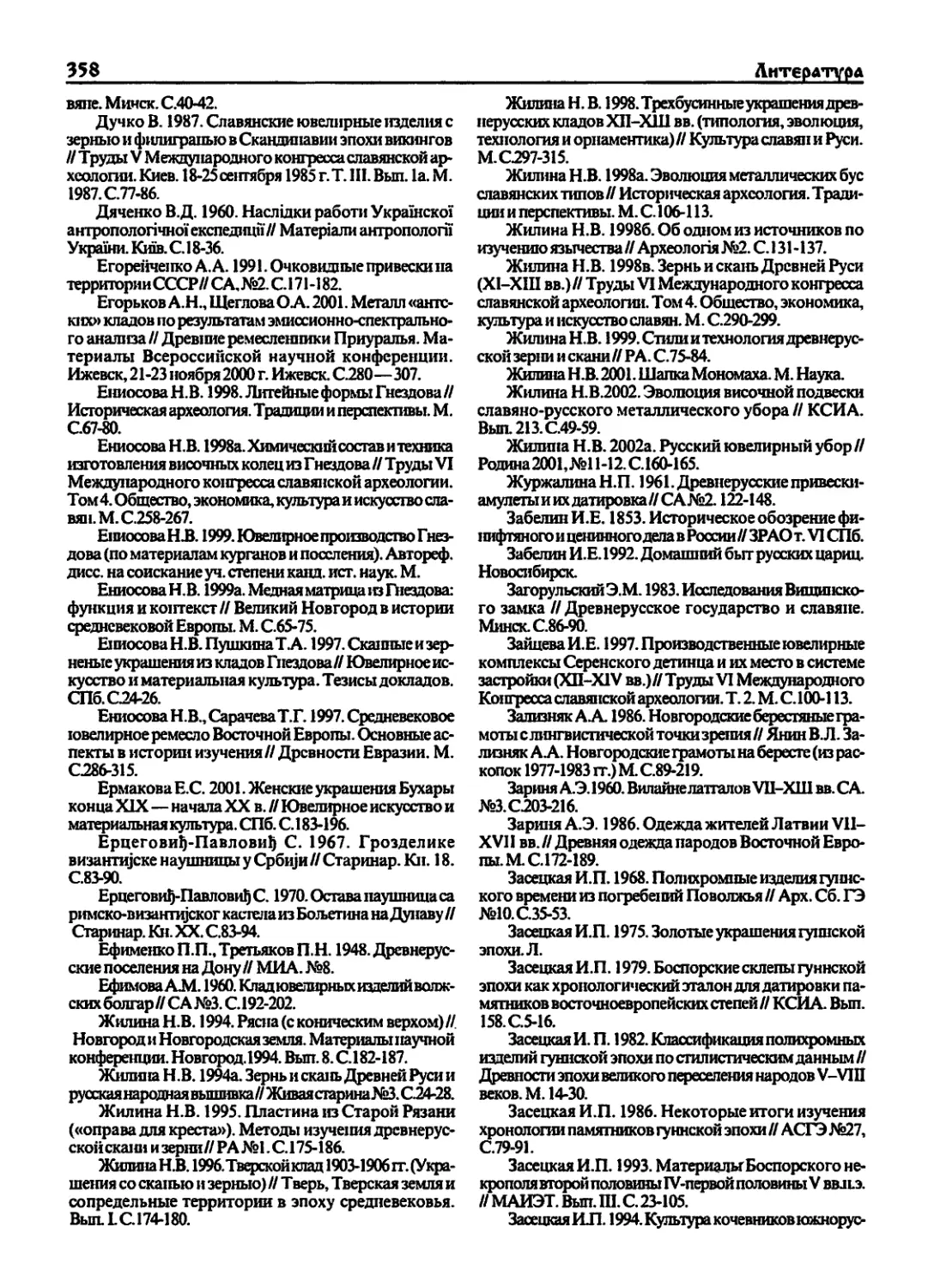

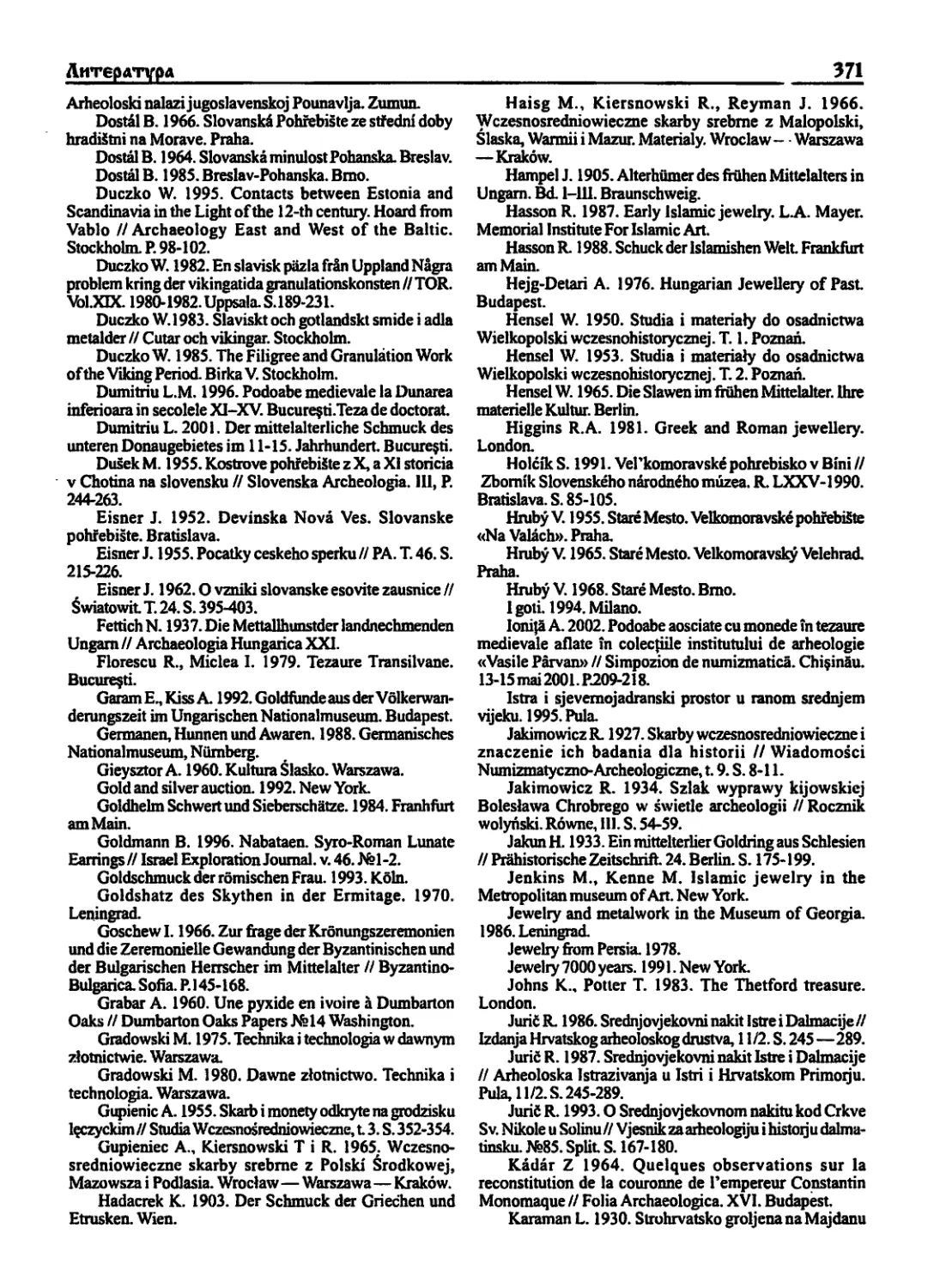

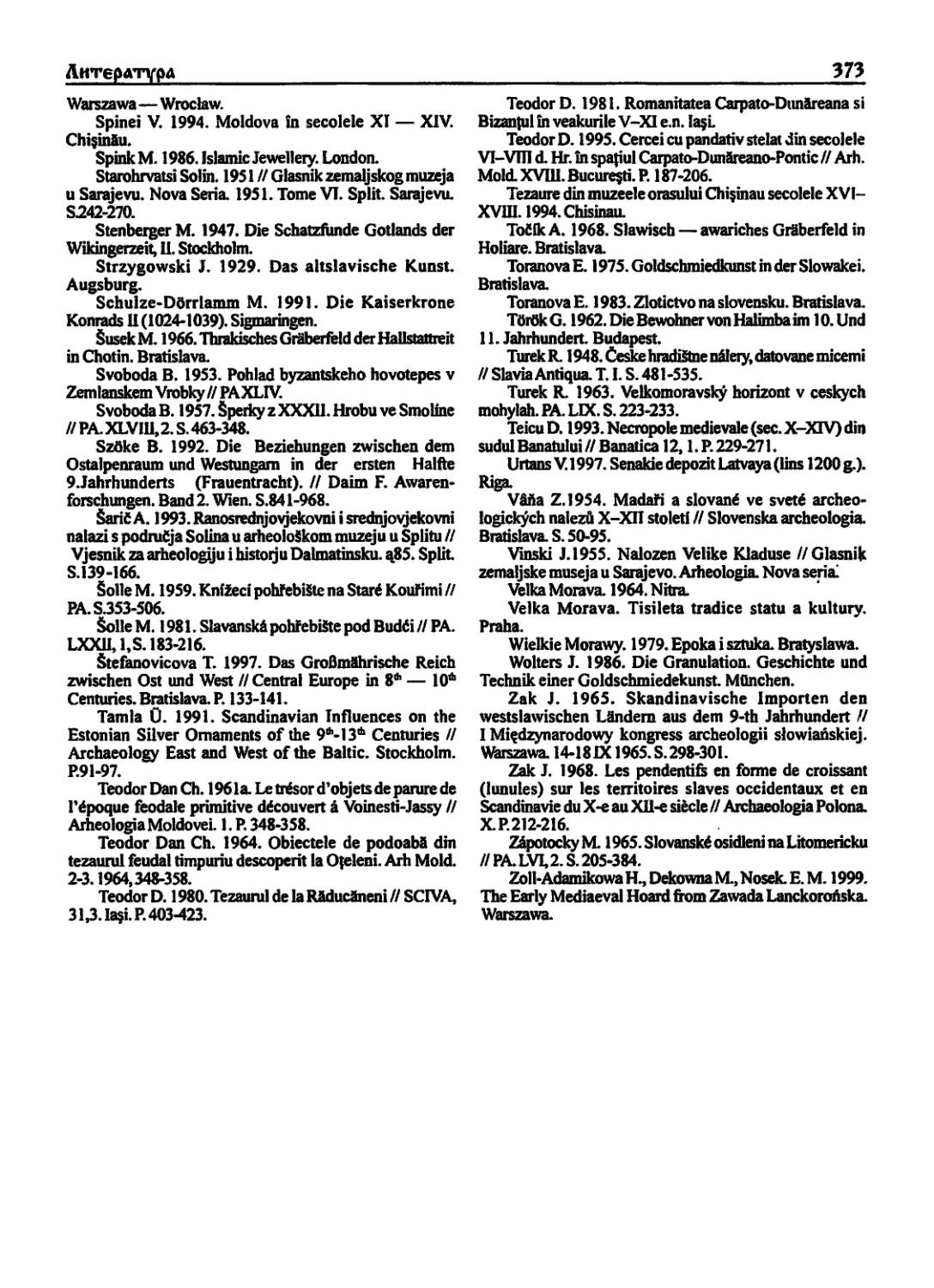

Рис. 1. Ювелирные уборы славян Восточном Европы V1-1X вв. 1-20— Козиевский клад, 21-22,40-43—Зайцсвский

клад, 23-33—Пастырский клад 1949г„ 37,34—Киевский клад, 35-36,38-39—Пастырский клад 1898 г.» 44-45,48,61-62 —

Харьевский клад, 47—Зеленый Гай, 48—Чсрновка, 49,80—Ханска, 50—Великая Слобода, 51 — Яссы, 52,55—Рашков,

53—Сучава, 54—Горошсва, 56-57—Семенки, 58—Скибинцы, 59-60—Обухов, 63—Волынцсвский клад, 64-78 —

Новотроицкое, 79—Кузнецовское, 81—Хотомель, 82-84—Монастырей, 85—Бранешты I.

ва, Семенки, Скибинцы, Петруха); зоо- и

антропоморфные фигурки (Скибинцы,

Старые Малаешты) (Археология Украин-

ской ССР 1988:158; Щеглова 1991:45; При-

ходнюк 1998:30; 2000:67).

Кроме того, известен и ряд производ-

ственных комплексов, которые можно связать

с изготовлением ювелирных украшении. Жи-

лища-мастерские, в которых могли изготов-

ляться бронзовые ювелирные украшения,

были обнаружены на поселениях Гута-Ми-

хайловская, Хитцы, Будище, Скибинцы и др.

В мастерских найдены тигли, льячки и ли-

тейные формы. Возле очага или печи в таких

Ювелирный укор восточных славян в VI-IX кк.19

жилищах находят накипи бронзы. Масте-

ра использовали технику литья (фибулы,

фигурки), ковку, обпиловку. шлифовку.

Так как свои источники сырья отсутство-

вали, ювелиры работали на привозном

сырье, поступавшем в виде слитков, или

использовали в качестве сырья лом укра-

шений. Подобные слитки обнаружены на

поселении Хиты и городише Сслиште

(Рафалович 1965: 123-28; Рафалович 1972;

189.190; Приходнюк 1989: 62: Археология

Украинской ССР 1988: 164. 165).

Существует несколько мнений относи-

тельно культурной принадлежности убора

ранней группы «древностей антов». Первое

заключается в том. что это — достаточно

богатые комплексы, представляющие собой

клады-сокровища, приобретенные знатью в

качестве военной добычи (Рыбаков 1953:99;

Приходнюк. Падин, Тихонов 1996; 94; Баран

1998:17). Близкого мнения придерживаются

О.И. Гавритухин и А.М. Обломский, счита-

ющие, что клады принадлежали «элите» но-

вого формирующегося политического объе-

динения. а область распространения этих

уборов достаточно компак гна и нс совпада-

ет с границами пеньковской и колочинской

археологических культур (Гавритухин. Об-

ломский 1996:145).

Несколько иная точка зрения была вы-

сказана О.А. Щегловой, отметившей, что «в

кладах почти полностью отсутствуют при-

возные изделия, совсем нет золотых вещей.

Украшения изготовлены из латуни и серебра

с высоким содержанием меди, многие несут

следы починки. Состав комплексов унифи-

цирован: они содержат не только общие ка-

тегории вещей, но одинаковые типы, а в ряде

случаев — вещи серийного изготовления.

Поэтому представляется, что в... (этих) ком-

плексах осели не сокровища элиты, а “пред-

меты массового потребления"» (Щеглова

1999:290).

На наш взгляд, оба эти утверждения не

противоречат друг другу, ибо в «древностях

антов» содержатся, по-видимому, несколько

пластов. Выделенные О.А. Щегловой клады-

«ларчики» действительно не содержат при-

возных и роскошных вещей и отражают

хоть и праздничную, но культуру «сред-

него слоя». В то же время крупные кла-

ды. содержащие импорты (например,

Мартыновский), вполне могли быть воен-

ной добычей или дипломатическими да-

рами элиты (Приходнюк. Шовкопляс,

Ольговская. Струина 1991: 78). С княжес-

кими или королевскими уборами власти-

телей германских королевств (например,

с украшениями из погребения Хильдери-

ка в Турнэ) соотносятся рядом исследова-

телей золотые украшения, выполненные в

позднеантичной традиции, происходящие из

покупок, месго находки которых определяет-

ся примерно как Киевская губерния (Гаври-

тухин. Обломский 1996:143). Таким образом,

«древности антов» отражают, по всей види-

мости, и элитарную, и рядовую культуру.

Из вещей, составляющих данные комп-

лексы, для нас наиболее интересны те кате-

гории украшений, которые получили даль-

нейшее развитие в древнерусское время. К

таким украшениям относятся головные вен-

чики, ожерелья, гривны и браслеты. Причем,

в ряде случаев можно говорить о непрерыв-

ном развитии украшений вплоть до древне-

русского времени. В других - о сохранении

только самой категории украшения, в быто-

вании которой прослеживаются временные

лакуны.

Головные венчики. Пластинчатые вен-

чики, зачастую оканчивающиеся спиральны-

ми завитками на концах и украшенные тис-

неным и гравированным орнаментом, были

найдены в Мартыновском. Хацковском, Суд-

жанском, Козиевском, Ново-Одесском, Ко-

лосковском. Трубчевском и Гапоновском кла-

дах (Щеглова 1999:298). В качестве аналога

подобным венчикам О.А. Щеглова приводит

находку из могильника Циллингталь (Поду-

навье). В погребении D 48 этого могильни-

ка. относящемся ко второму среднеаварско-

му периоду, подобная лента находилась на

черепе молодой женщины. Интересно, что в

этом же захоронении были найдены и трех-

рогие пластинчатые подвески-лунницы, ана-

логи которым представлены в поднепровс-

ких Козиевском и Зайцевском кладах (Гаври-

тухин, Обломский 1996:49; Приходнюк 2000;

68. рис. 8). О сущесзвовании пластинчатой

диадемы в женском погребении в Мохначе

свидетельствует полоска окислов на че-

репе погребенной (Аксенов, Бабенко 1998;

XX).

Металлические головные венчики в

виде ленты фольги (как в Гапоновском

кладе) или в виде диадемы (как в Мохна-

че) — деталь антского убора, унаследо-

ванная восточнославянской культурой в

20

Глава I

более позднее время (Щеглова 1999: 299).

В древнерусское время они встречаются

в курганных древностях X XIII вв. (Седов

1994: 117-118). В сводке В.П. Левашовой

(Левашова 1968: 91) учтено 43 пластинча-

тых венчика, застегивавшихся в крючок

или завязывавшихся. Большая часть на-

ходок венчиков этого типа приходится на

территорию Лсниш радской области, r/ie

их находят как в славянских, так и в фин-

но-угорских захоронениях. Довольно

широко представлены они на Новгород-

чине и во Владимирских курганах. Про-

слежено. что некоторые металлические

венчики крепились к твердой берестяной,

кожаной или матерчатой основе, к кото-

рой могли присоединяться височные коль-

ца или ремешки для их подвешивания (Са-

бурова 1975: 21). Носились венчики и в

сочетании с шапочкой (Броварки на р.

Суде) (Нидерле 1956: 240. рис. 29: Седов

1982: 139.211; 1994: 118). Таким образом,

венчики, возможно, входили не только в

девичий, но и в женский головной убор

(Щеглова 1999: 299). Встречаются в древ-

нерусское время пластинчатые венчики и

в составе кладов — например, находка

серебряного пластинчатого венчика из

Шалаховского клада Невельского уезда

(Корзухина 1954: 97. 98). Кроме металли-

ческих венцов, унаследованных еше из

раннесредневекового костюма, в древне-

русское время были распространены и го-

ловные повязки на твердой основе с зо-

лотым и серебряным шитьем или вышив-

кой бусами и бляшками, дожившие в тра-

диционном костюме до начала XX в. (Са-

бурова 1975: 22; Щеглова 1999: 299).

Бляшки и подвески, декорировавшие

платье и юловной убор. Свинцово-оловя-

пистые бляшки и ворворки (усеченно-кони-

ческие бусины)из Козиевского. Ново-Одес-

ского. Смородинского. Нижнс-Сыроватско-

1 о. Гапоновскогои Большебулковского кладов

также связываются с женским головным убо-

ром (Щеглова 1999:300). Выделяется несколь-

ко возможных вариантов использования

этих бляшек в декоре одежды. Их могли упо-

треблять д-тя украшения головного покрыва-

ла. головного убора (шапочки, калафа. кокош-

ника) или как детали диадемы.

Традиция орнаментации нашивными

бляшками головных уборов и шейных i юкры-

вал известна еше с периода античноеi и. По-

добный дорогой убор, украшенный золо-

тыми бляшками, реконструируется по ма-

териалам захоронений знатных скифянок

(К.точко 1982: 37-53). В период Великого

переселения народов (н.п. V в.н.э.) бога-

тые уборы с диадемами, собранными из

золотых бляшек, встречаются в богатых

погребениях от Керчи до Нормандии. По-

добные диадемы из золотых бляшек

представлены, например, в могильниках

Лучисюго или Большо! о Каменца (Айба-

бин. Хайрединова 1998: 300-301; Казанс-

кий 1997: 184; Щеглова 1999: 300). Появле-

ние захоронений этого крута исследова-

тели связывают с перемещением варвар-

ских племен сармато-аланов и готов на юг

и запад под давлением обосновавшихся

в Северном Причерноморье гуннов (За-

ссцкая 1993: 38; Айбабин, Хайрединова

1998: 309: Щеглова 1999: 300).

Традиция же отливки мелких нашивных

украшений из низкотемпературных сплавов

была позаимствована населением Нижнего

Подунавья. Поднестровья и Побужья в VI в.

из Подунавья. Со второй половины VIII в.

центр изготовления и ношения подобных

украшений перемещается в регион Причудья

и Повод ховья. Здесь представлены как дери-

ват ы. так и прямые заимствования из юж-

ной зоны, среди которых хочется особенно

выделить плоские круглые подвески с крес-

товидным орнаментом как прототипы для

популярных и широко распространенных в

древнерусское время монетовидных подве-

сок (Щеглова 2002: 134-150. рис. 4,31). В со-

ставе парадного женского \бора X-XI вв.

встречаются аналогичные подвески, но вы-

полненные из серебра, с полусферической

лицевой частью, крестообразный орнамент

на которой выполнен при помощи зерни и

тисненых колпачков.

В качестве нашивок на покрывала разно-

образные бляшки и бисер встречаются в

древнерусских курганных древностях X-

XII вв.. причем металлические бляшки в де-

коре головных уборов особенно популярны

•на территории кривичей (например, мог.

Харл апова) (Сабурова 1974:94; Щеглова 1999:

300). Головные уборы, расшитые бляшками,

были найдены и на Вологодчине на могиль-

нике Новинки I (кург. 9.36) (Сабурова 1974:

90. рис.З: 94). В кладах X-XI вв. нашивные

бляшки не зафиксированы, но представлены

подвески с крестообразным орнаментом. В

Ювелирный укор восточных славян г» VI-IX вв. 21

кладах-Х11-Х1П вв. встречаются фрагмен-

ты ткани (галуна, позумента, льна, шел-

ка. парчи, холста) и нашивные бляшки.

Серебряные позолоченные бляшки, деко-

рированные эмалями или цветными стек-

лами (часть из них нашита на ткань),

представлены в Киевском кладе 1903 г.;

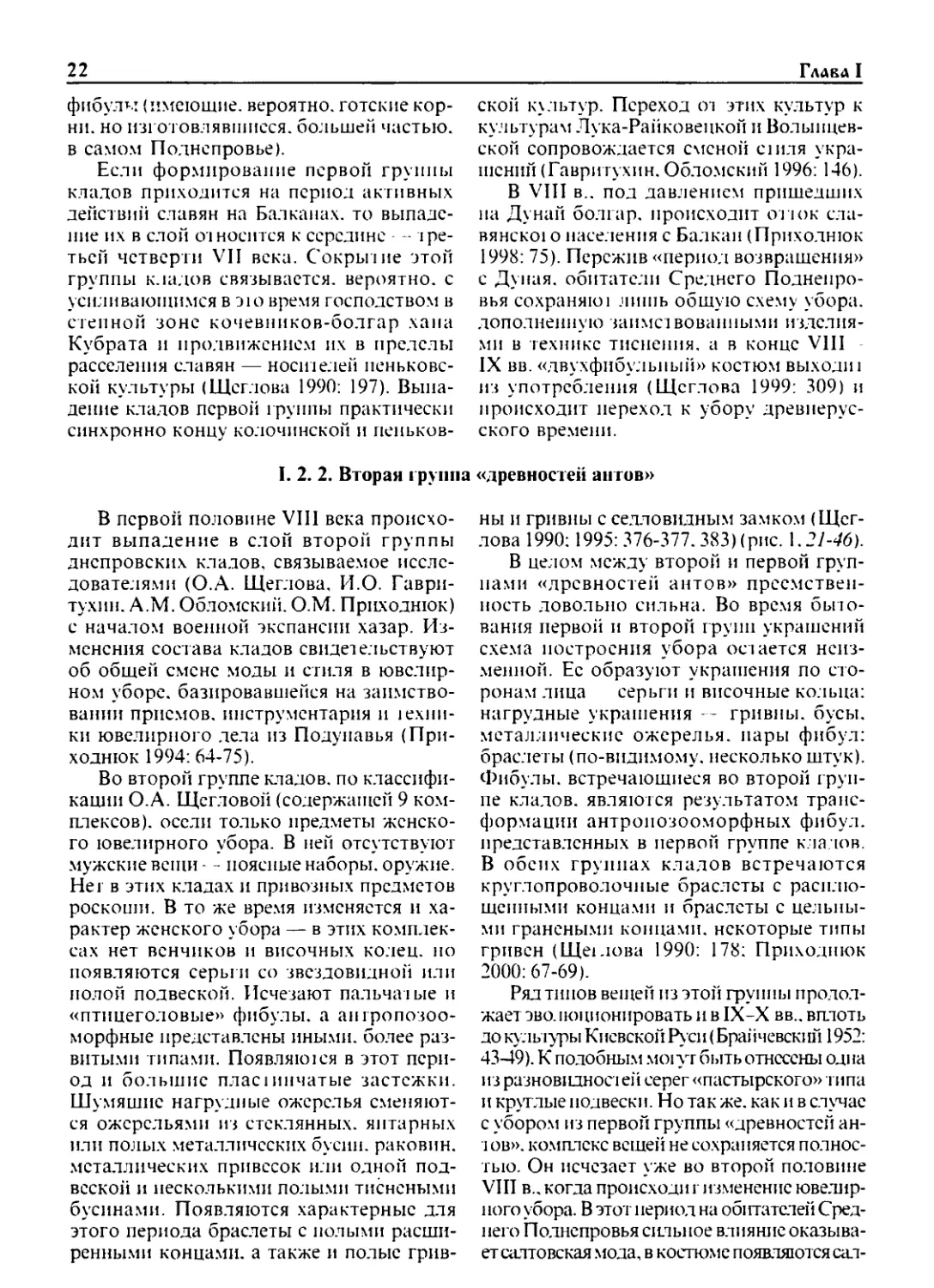

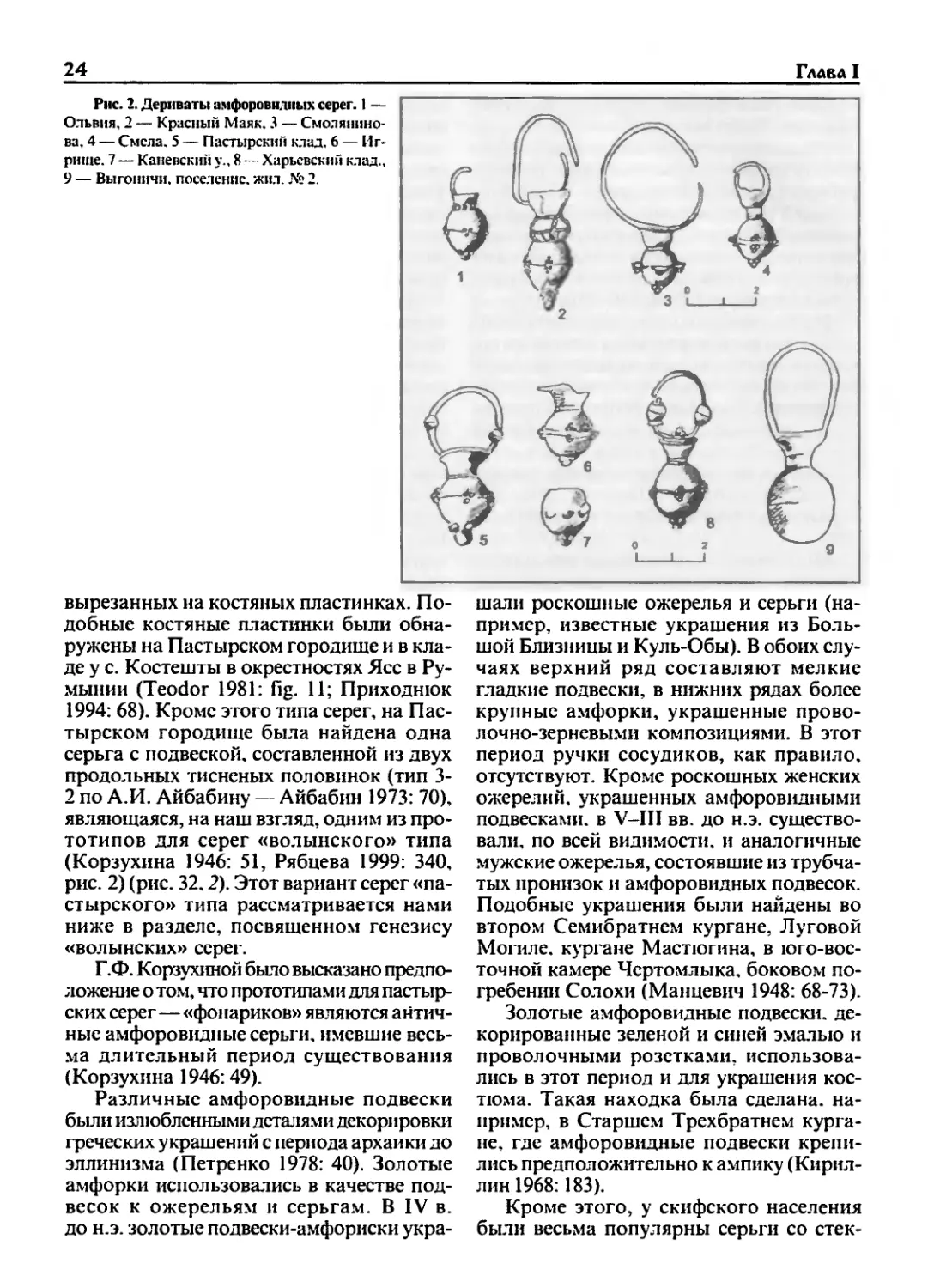

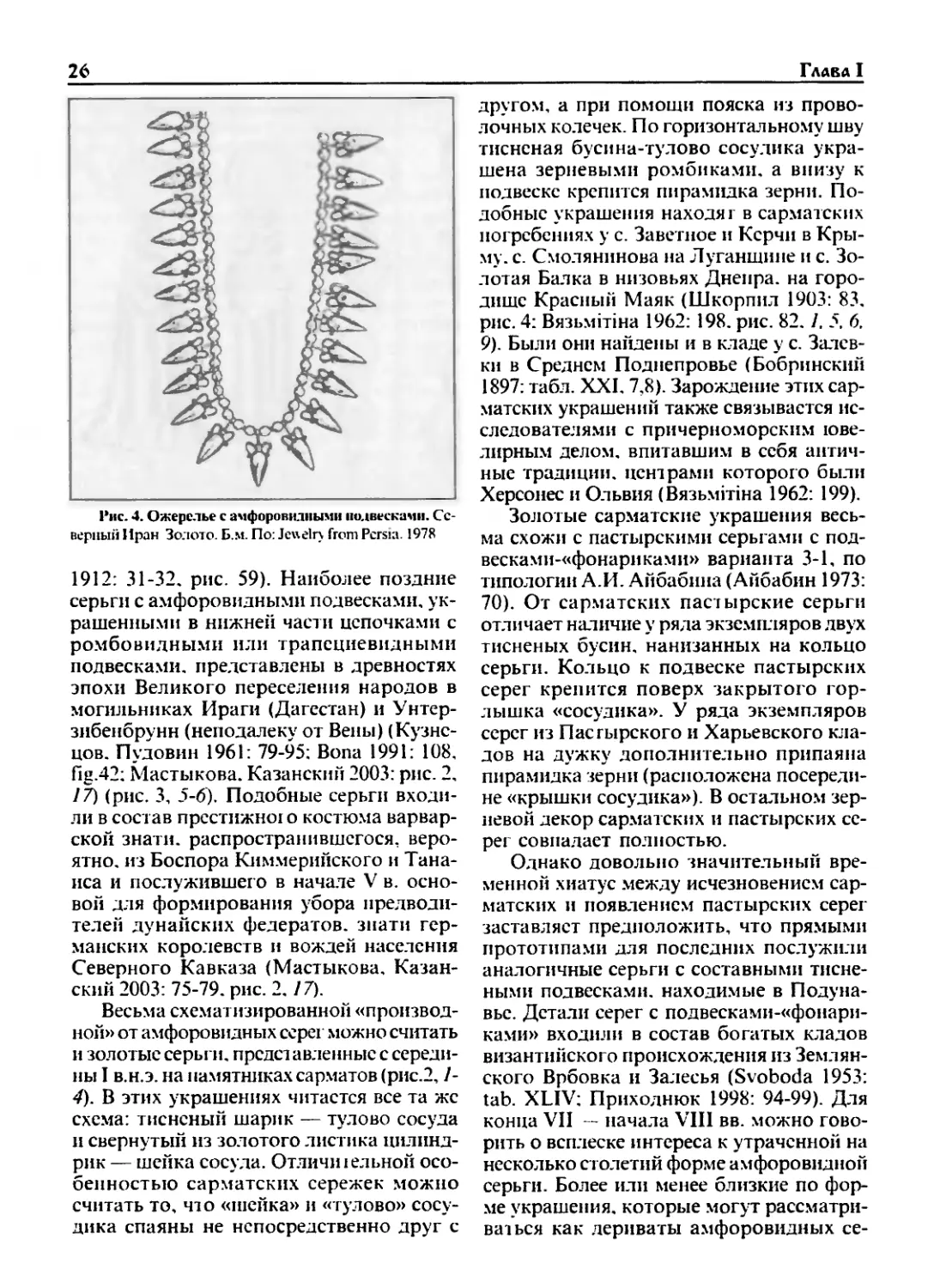

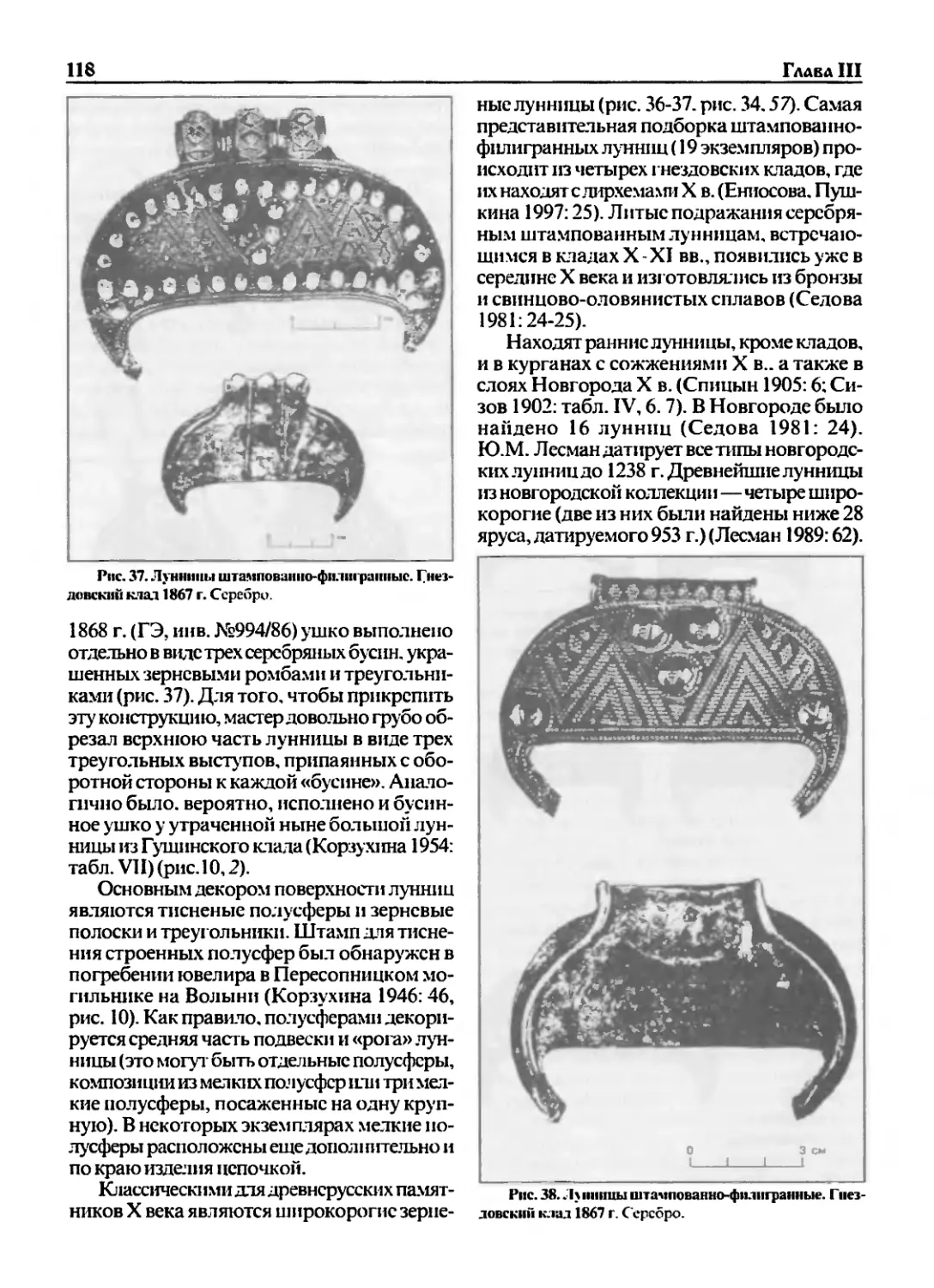

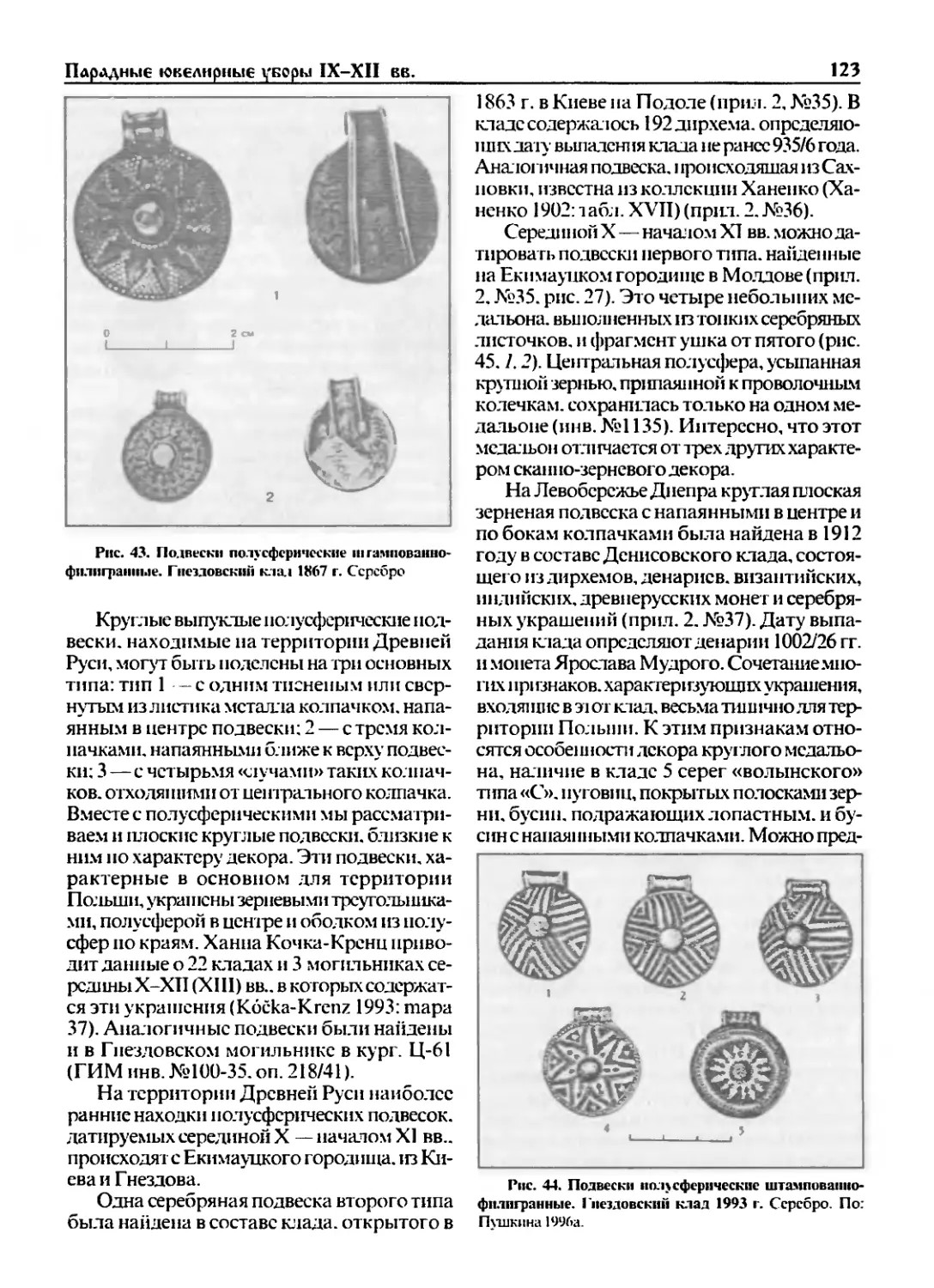

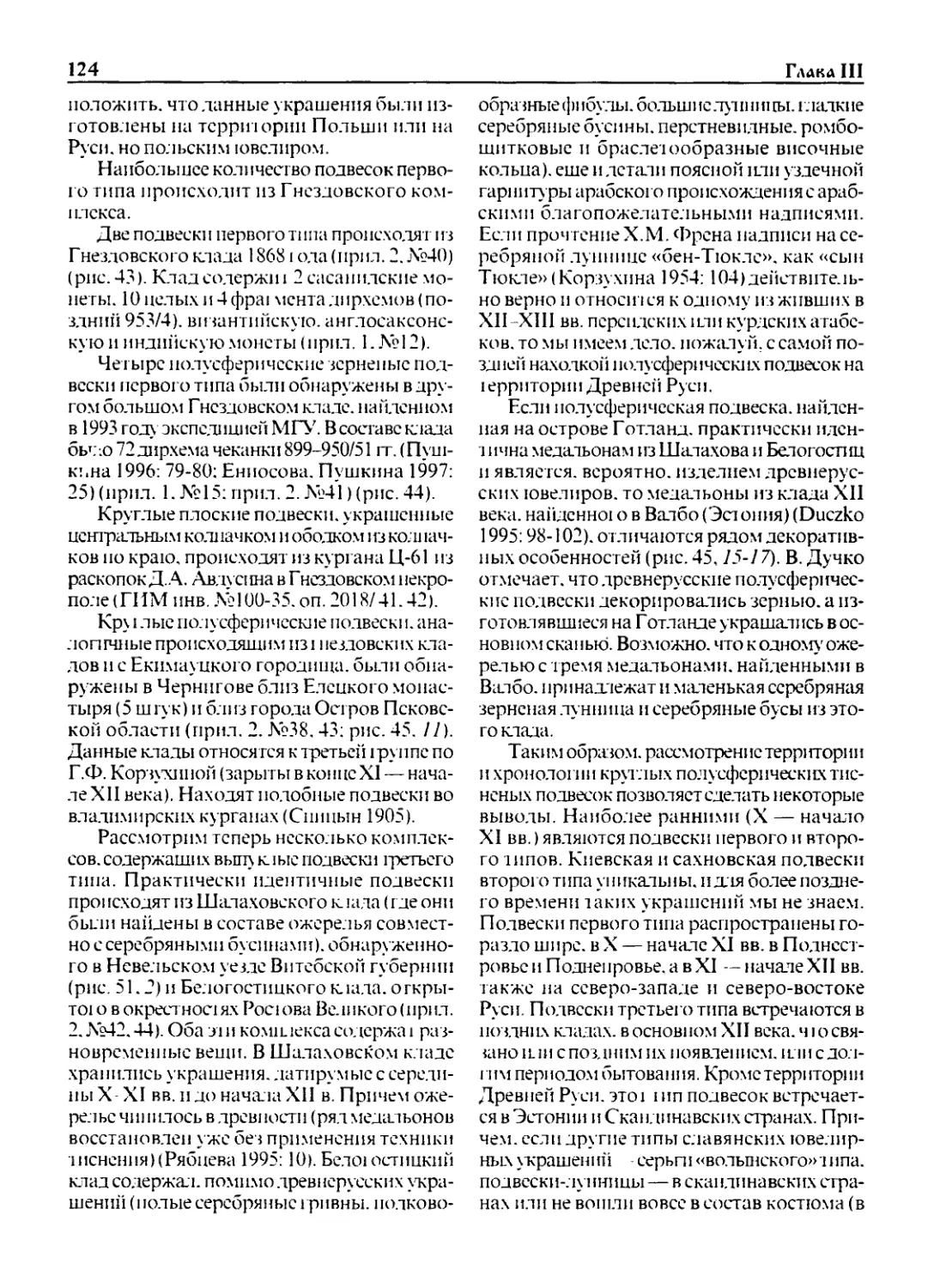

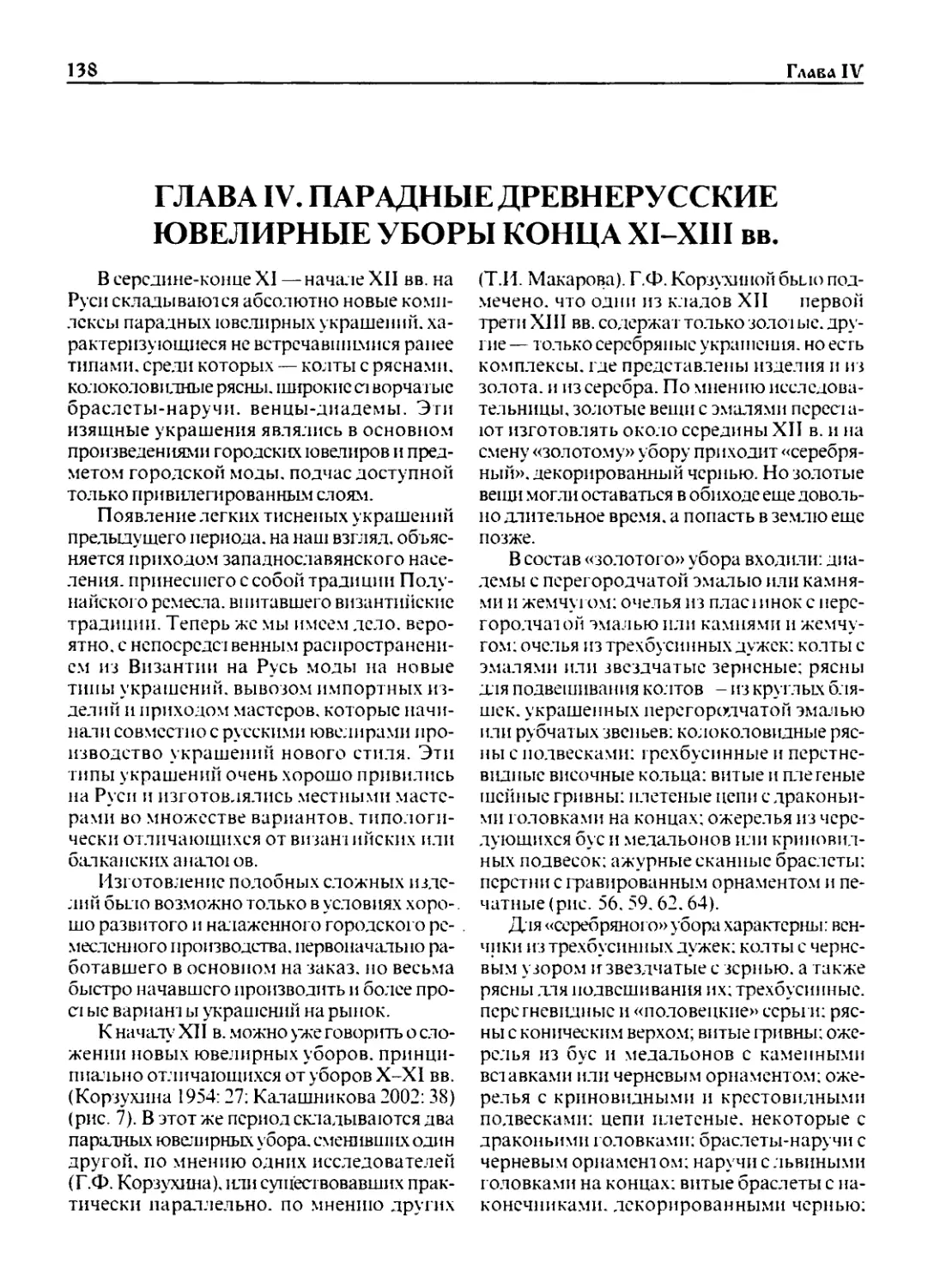

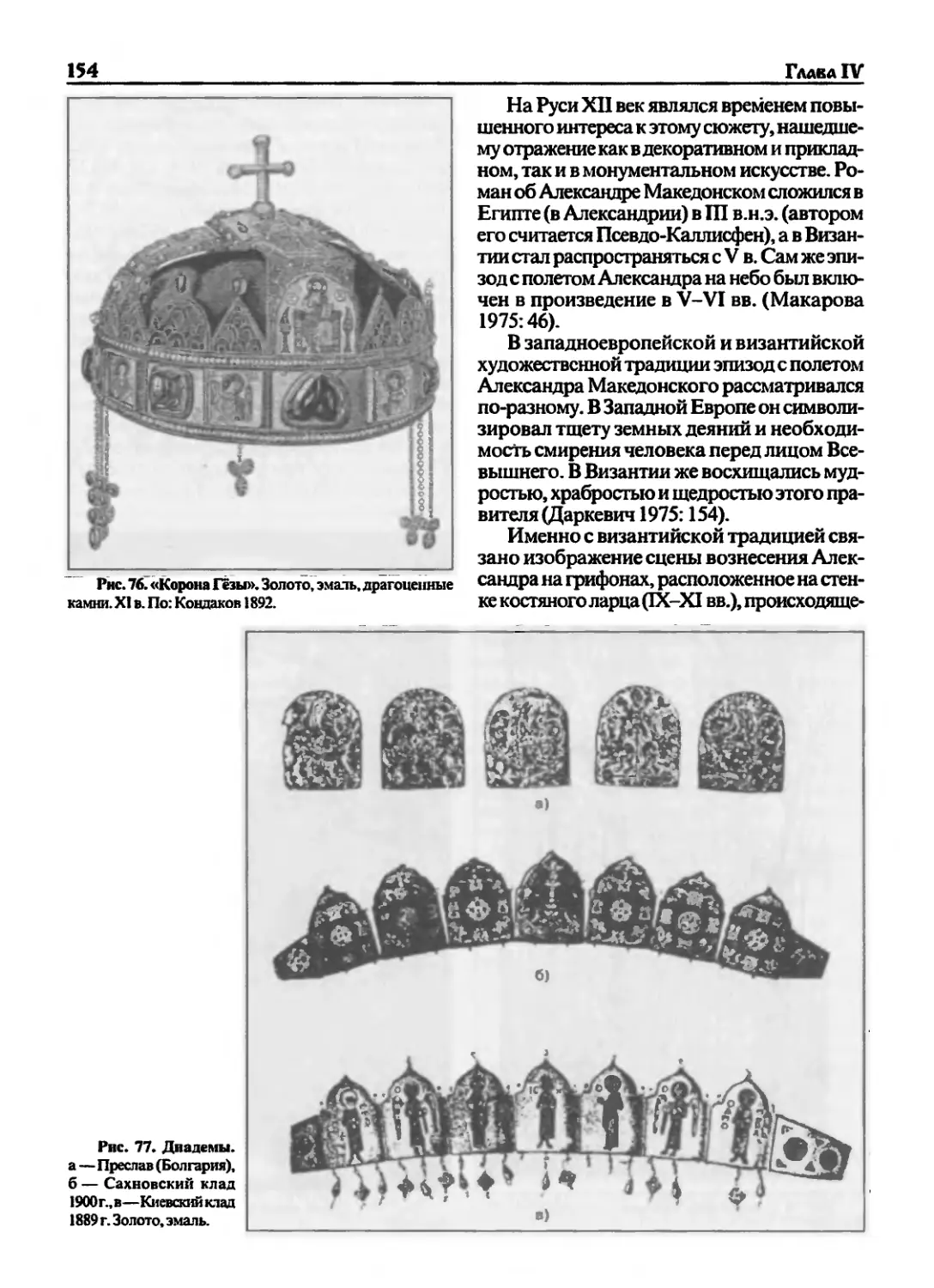

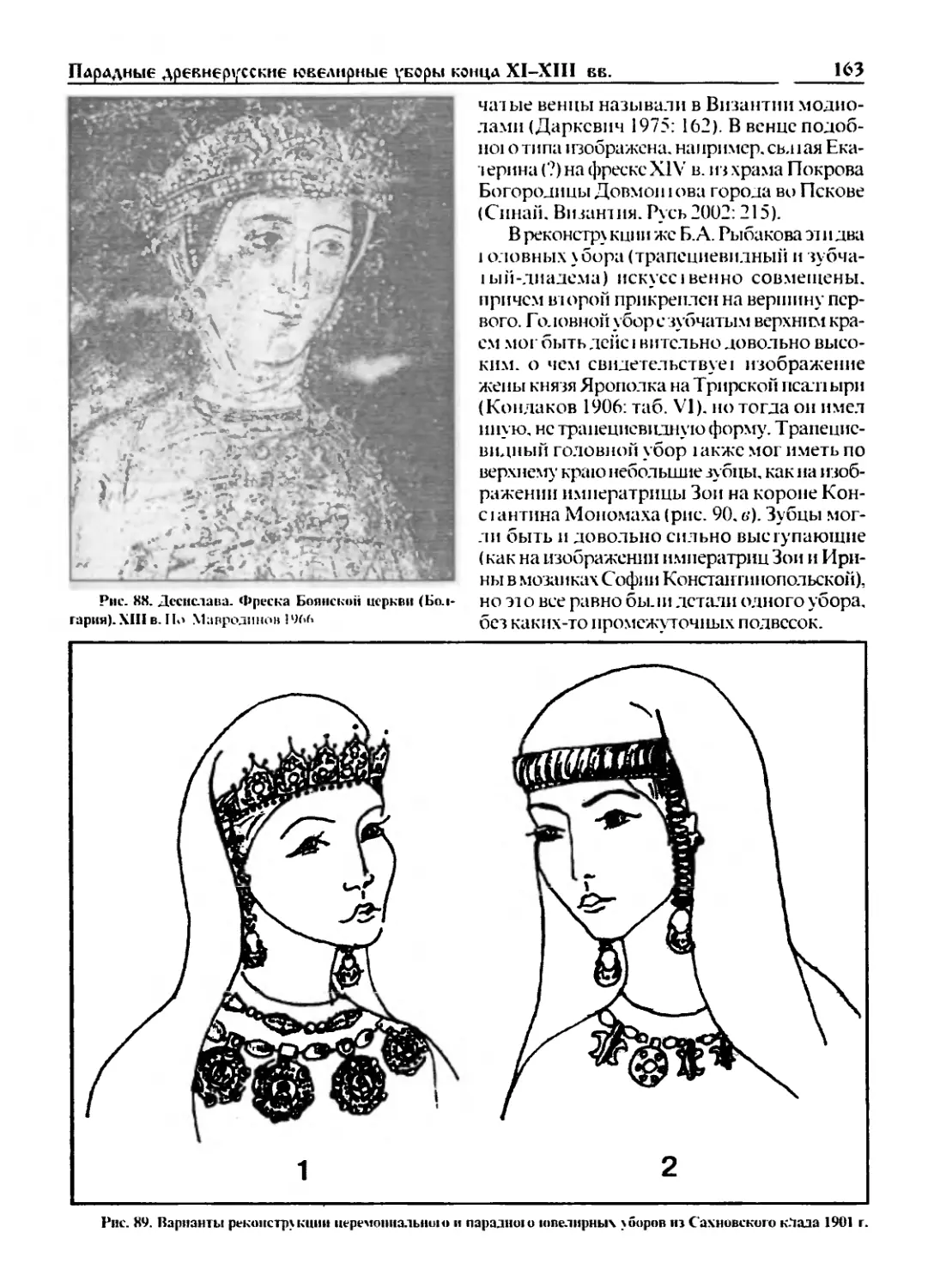

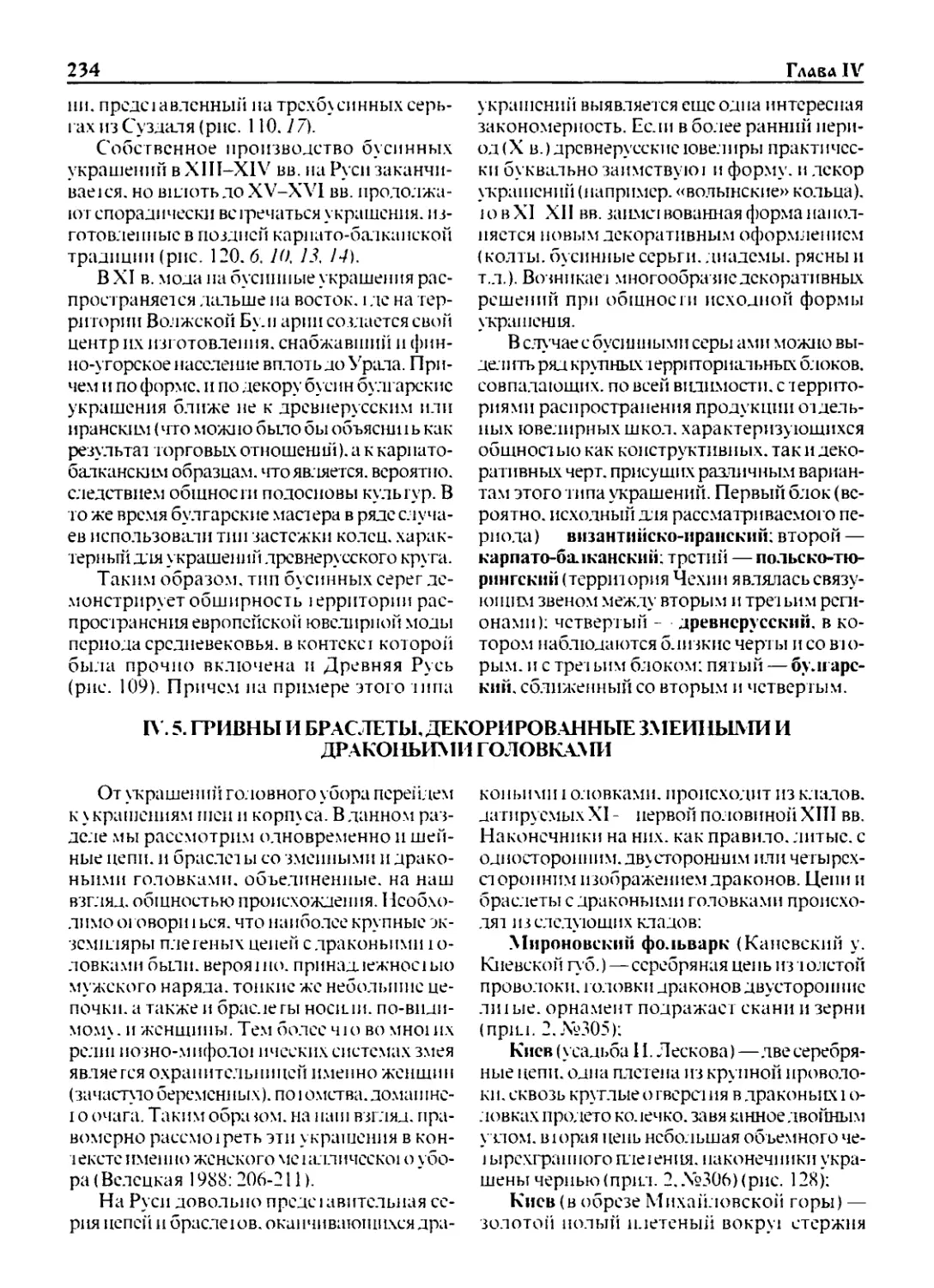

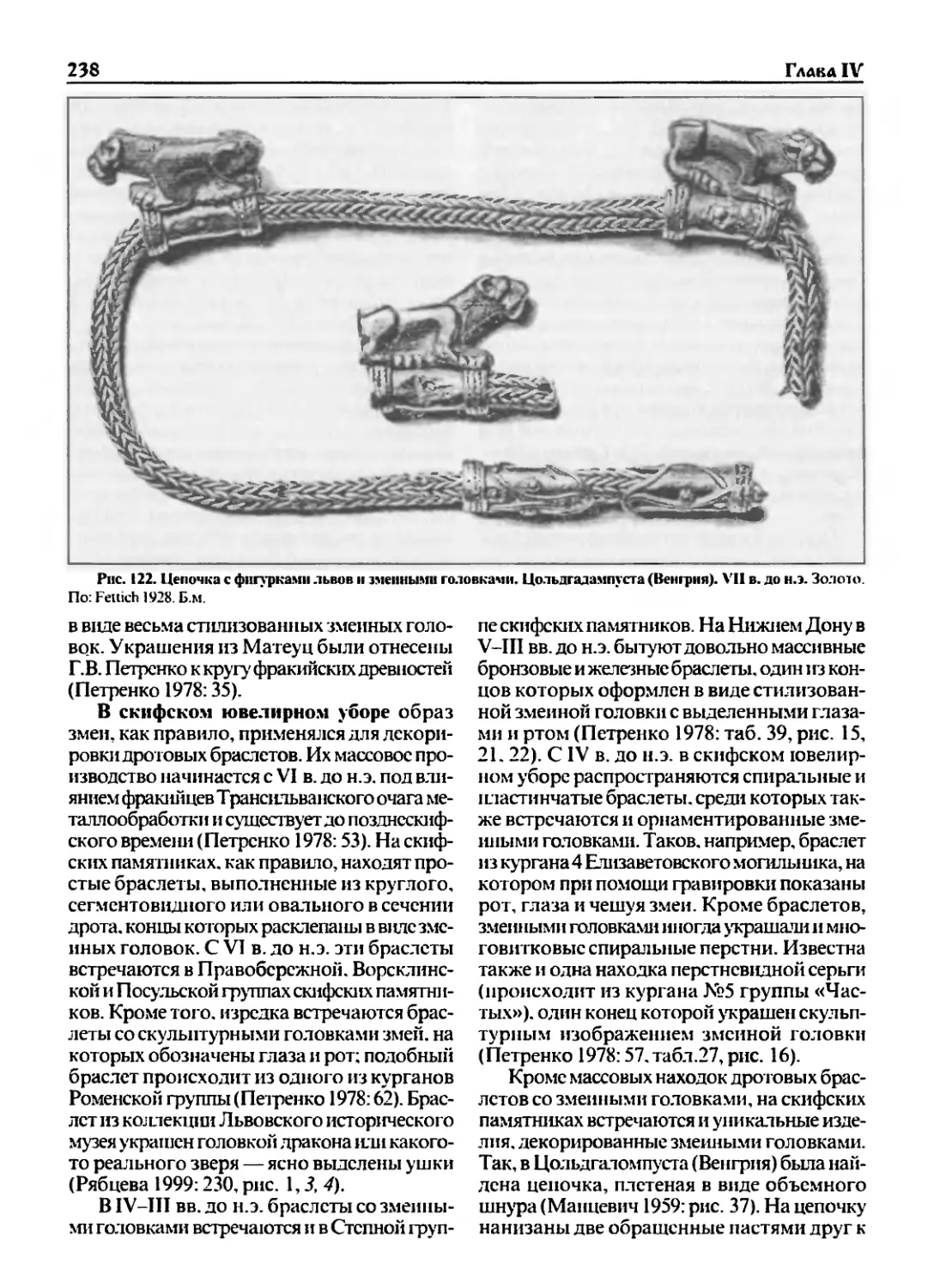

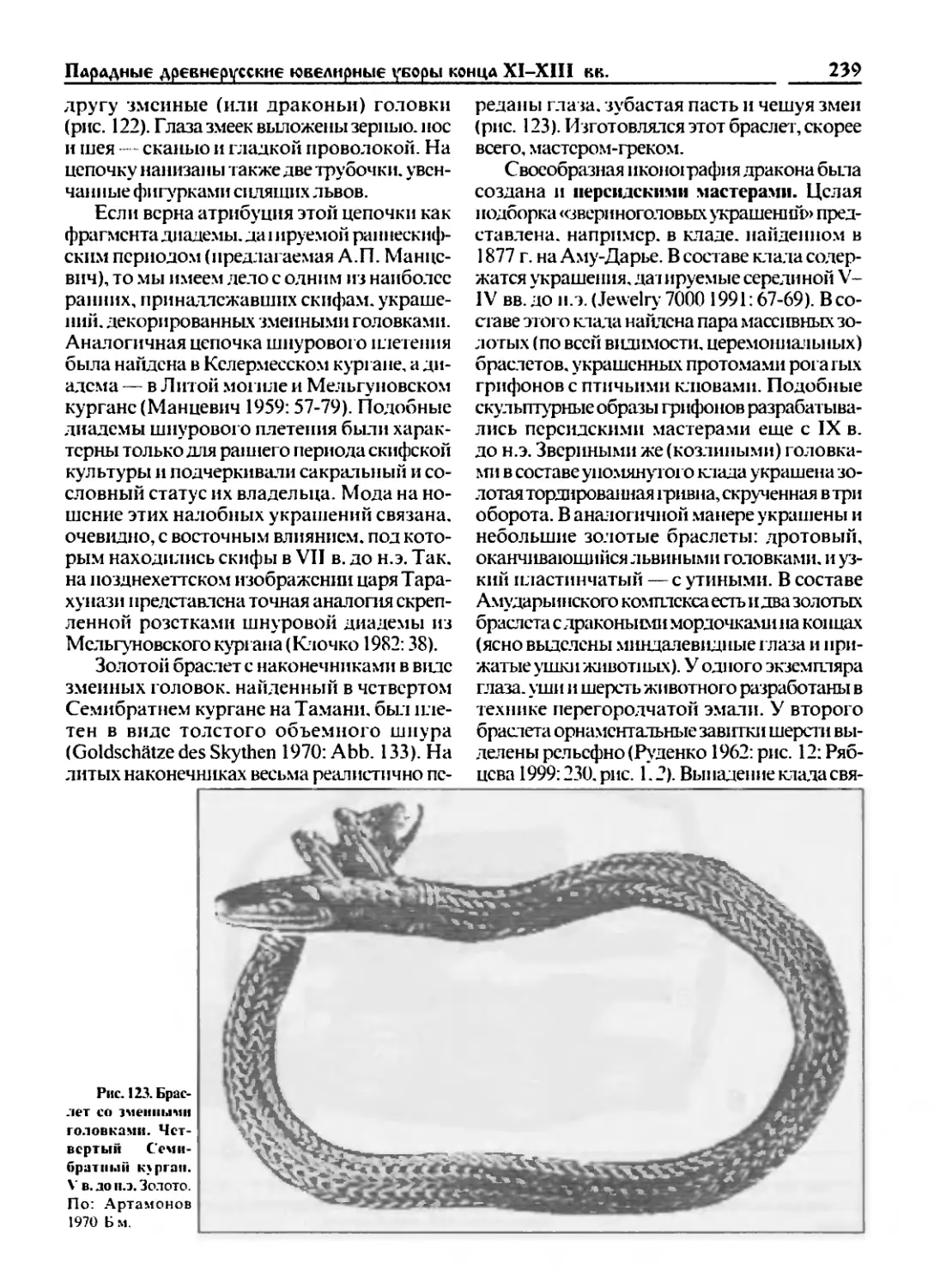

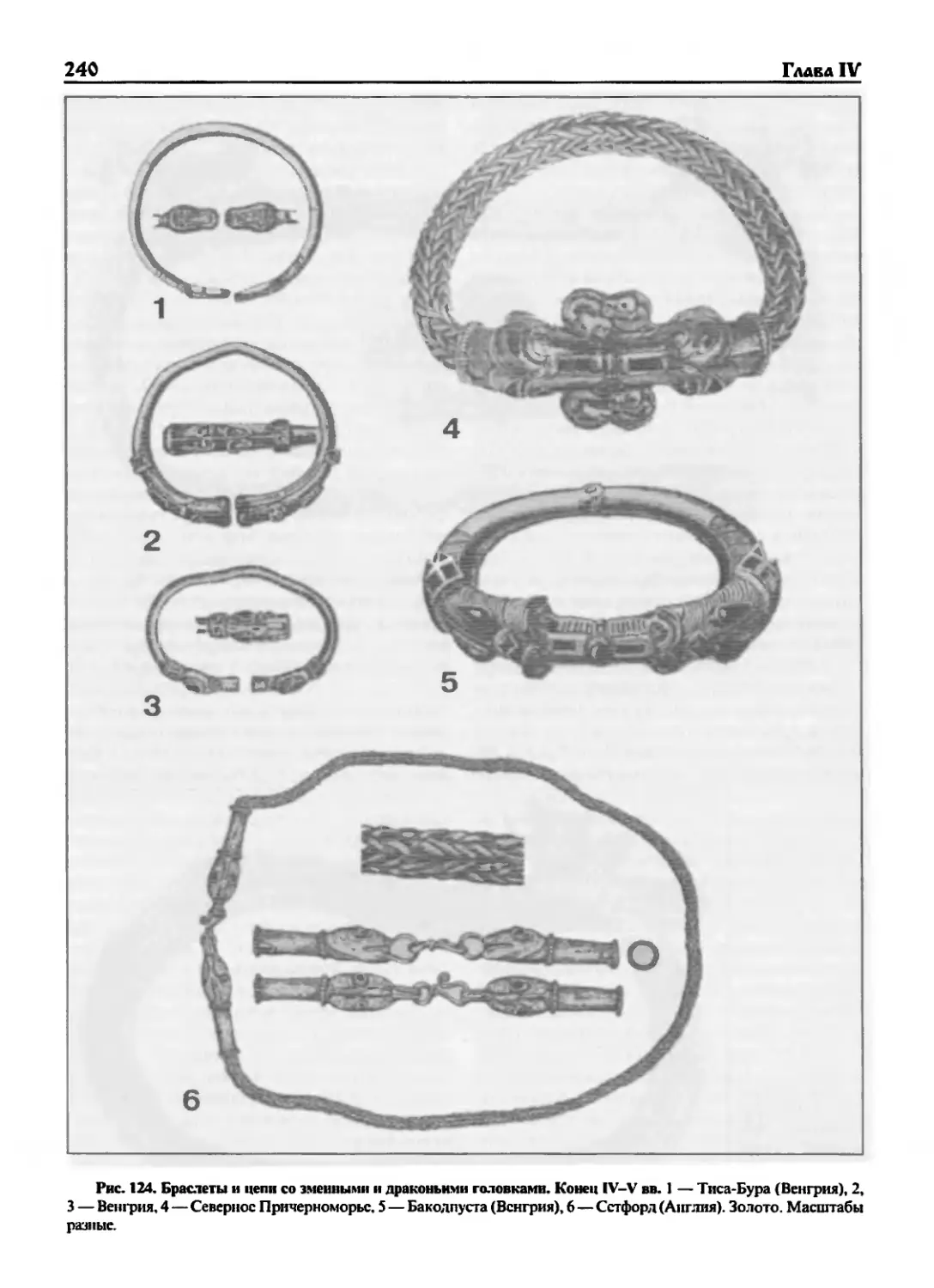

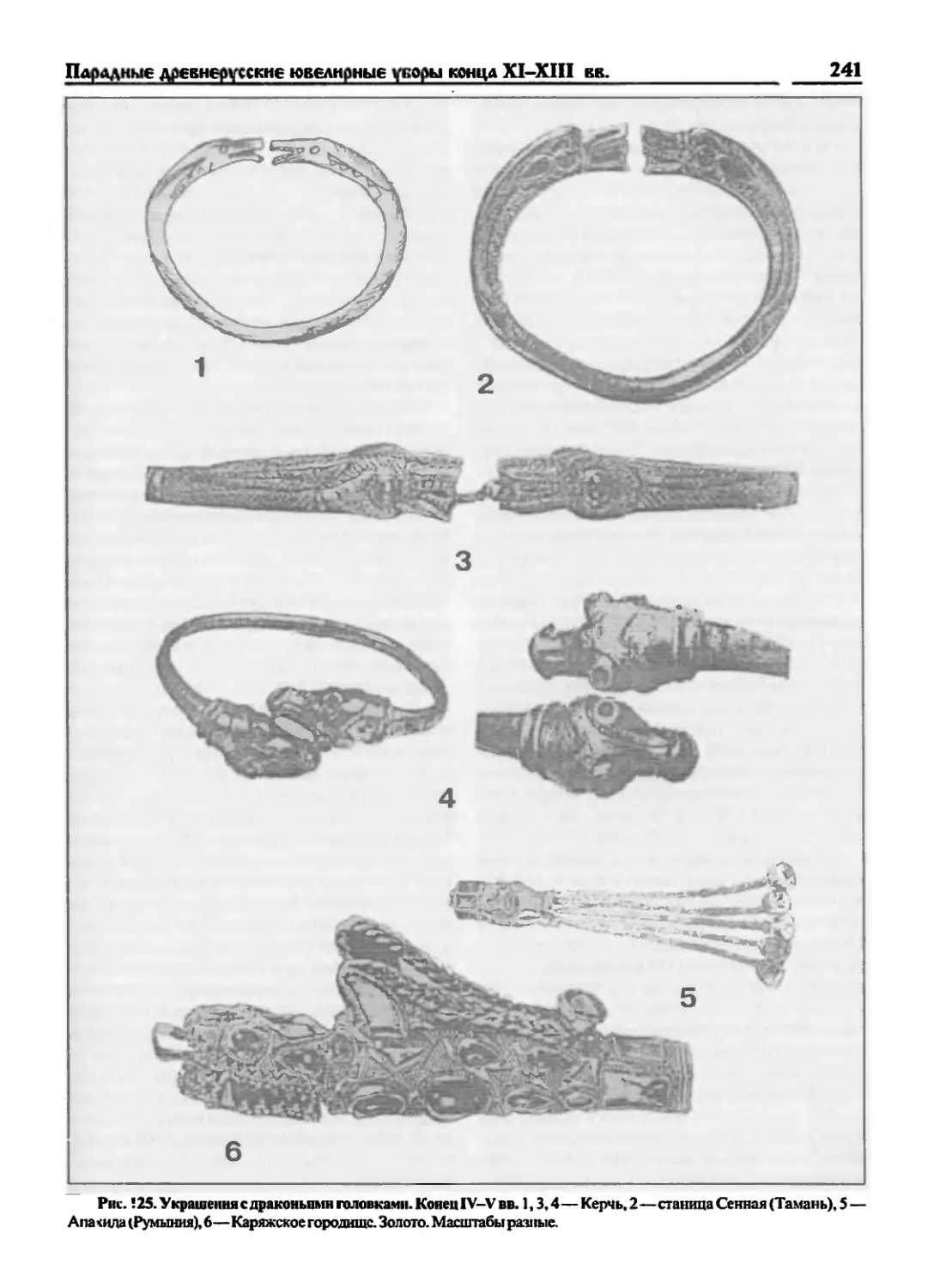

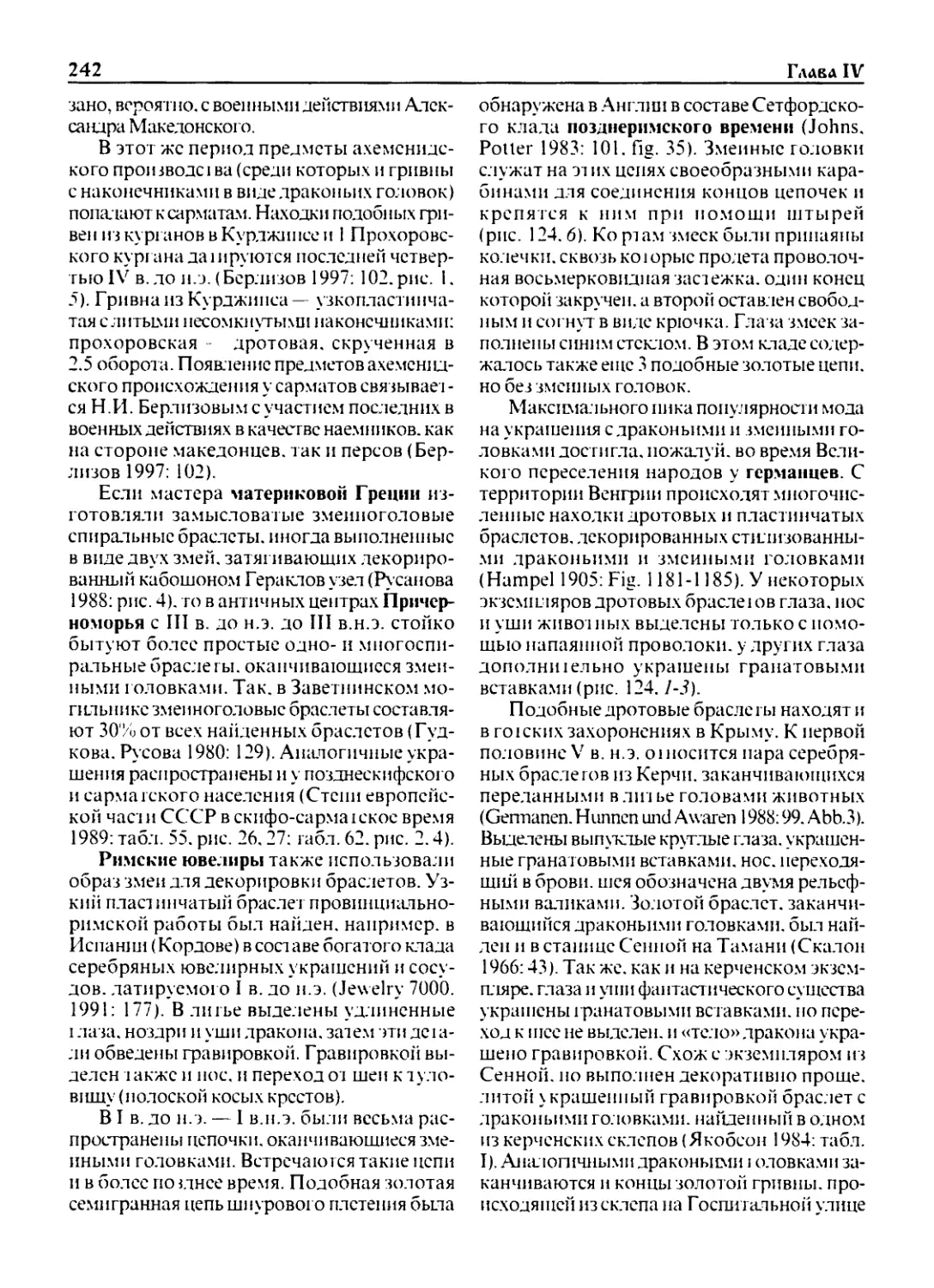

серебряные прорезные -- в Киевском кла-