Author: Косов И.М.

Tags: православие христианство православная энциклопедия

ISBN: 978-5-89572-059-2

Year: 2018

Text

Рождество Христово.

Икона из иконостаса Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря.

Ок. 1497 г. (КБМЗ)

ршсшш адтаоодпя

Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Том LII

НОЙ — ОНУФРИЙ

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

при участии

Вселенского Константинопольского Патриархата, Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата, Иерусалимского Патриархата, Грузинской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви, Болгарской Православной Церкви, Кипрской Православной Церкви, Элладской Православной Церкви, Албанской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, Православной автономной Церкви в Финляндии, Православной автономной Церкви в Японии

ПОПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА РОССИИ 2012 2018 гг.»

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению 520200 «Теология», направлению 520800 «История», специальности 020700 «История», направлению 521800 «Искусствоведение», специальности 020900 «Искусствоведение»

МОСКВА 2018

Наблюдательный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

А. Э. Вайно, Руководитель Администрации Президента РФ Варсонофий, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, Управляющий делами МП РПЦ О. Ю. Васильева, Министр просвещения РФ В. В. Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председатель Общественного совета

Μ. М. Котюков, Министр науки и высшего образования РФ С. В. Лавров, Министр иностранных дел РФ В. Р. Мединский, Министр культуры РФ Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

С. Э. Приходько, Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ С. С. Собянин, Мэр Москвы, Председатель Попечительского совета Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский

С. Л. Кравец, ответственный секретарь

Попечительский совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

A. И. Акимов, Председатель Правления

«Газпромбанка* (Акционерное общество)

B. А. Асирян, Генеральный директор фирмы «Теплоремонт*

В. Ф. Вексельберг, Председатель Совета директоров группы компаний -«Ренова*

А. Ю. Воробьёв, Губернатор Московской области

А. Н. Горбенко, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной-политики

Председатель совета — Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

Г. О. Греф, Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России*

О. В. Дерипаска, Председатель Наблюдательного совета ООО Компания «Базовый элемент*

А. Г. Дюмин, Губернатор Тульской области

М. В. Ковтун, Губернатор Мурманской области Н. В. Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры М. Г. Решетников, Губернатор Пермского края

И. М. Руденя, Губернатор Тверской области М. В. Сеславинский, Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Г. В. Солдатенков, Президент-председатель правления АО «БМ-Банк* Ю. Е. Шеляпин, Президент ЗАО «Эко-Тёпло»

В. И. Сучков, Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ответственный секретарь

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В. И. Иохтин,

Президент Группы компаний «Вита*

А. И. Хроматов, Генеральный директор ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева, Генеральный директор ООО «К Л. Т и К»

о

Общественный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

И. А. Андреева, Начальник Управления библиотечных фондов (Парламентская библиотека) Аппарата Государственной Думы Г. А. Балыхин, Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке

С. А. Гаврилов, Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений О. Б. Добродеев, Генеральный директор ВГТРК

А. Д. Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Л. Л. Левин, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

A. В. Логинов, Заместитель Руководителя

Аппарата Правительства РФ

С. В. Михайлов, Генеральный директор Информационного агентства России «ТАСС»

B. А. Никонов, Председатель Комитета

Государственной Думы по образованию и науке Ю. С. Осипов, Академик Российской академии наук

С. А. Попов, Советник генерального директора ОРКК «Роскосмос»

Ю. М. Соломин, Художественный руководитель Академического Малого театра

П. О. Толстой, Заместитель Председателя

Государственной Думы

А. В. Горкунов,

Ректор Московского государственного института международных отношений

МИДРФ

А. П. Торшин,

Статс-секретарь — Заместитель Председателя Центрального банка РФ

Μ. Е. Швыдкой, Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству

А. В. Щипков,

Первый заместитель председателя Синодального отдела

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, советник Председателя Государственной Думы на общественных началах, ответственный секретарь

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная энциклопедия» оказали: Московская Духовная Академия (МДА), Санкт-Петербургская Духовная Академия (СПбДА), Московский государственный университет (МГУ), Институт российской истории Российской академии наук (РАН), Институт всеобщей истории РАН, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет св. Иоанна Богослова, Свято-Троицкая Джорданвилльская Духовная Семинария Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ), Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Вологодская митрополия, Галич- ская епархия, Псковская митрополия, Тверская митрополия, Омская епархия, Ярославская митрополия, Кресто- воздвиженский собор (г. Тутаев), храм Николы Мокрого (г. Ярославль), церковь Иоанна Златоуста в Коровниках г. Ярославля (РПСЦ), Преображенский храм села Большие Вязёмы Московской епархии, православная церковь свт. Николая в Оксфорде (Великобритания), Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Библиотека Российской академии наук (БАН), Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Государственная Третьяковская галерея, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный музей истории религии, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Красноярский краевой краеведческий музей, Музеи Московского Кремля, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Раменский историко-художественный музей, Российский национальный музей музыки, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Тверской государственный объединенный музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Частный музей русской иконы, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Иконописная мастерская «Благолепие», Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета.

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций: свящ. Андрей Пучин, А. И. Григоров, свящ. Дмитрий Головнев, Э. Драгнев, иеродиак. Епифаний (Булаев), А. С. Зверев, И. В. Злотникова, свящ. Игорь Палкин, Н. И. Комашко, В. Ф. Кудринский, С. С. Манукян, Г. Мачуришвили, А. И. Нагаев, К А. Панченко, Л. Л. Полушкина, А. П. Пятнов, Е. В. Рудникова, И. Б. Смирнов, С. А. Степанов, В. Е. Сусленков, А. П. Томашевский, Л. Туманян, С. Д. Хлебников, М. Э. Ширинян

5

Церковно-научный совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3. Д. Абашидзе, координатор представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» в Грузии Амвросий, архиеп. Верейский, ректор Московских духовных школ Антоний, митр. Борисполъский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви Арсений, митр. Истринский, Председатель Научно-редакционного совета по изданию Православной энциклопедии

А. Н. Артизов, директор Федерального архивного агентства Афанасий, митр. Киринский, Александрийский Патриархат, Кипрская Православная Церковь Владимир Воробьёв, прот., ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, глава Свято-Тихоновского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» Е. Ю. Гагарина, Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Георгий, митр. Нижегородский и Арзамасский, глава Нижегородского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Герман, митр. Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия»

В. В. Тфигорьев, Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

В. A. Rjcee, директор ФГУК «Государственный Русский музей» Евгений, митр.

Таллинский и всея Эстонии Иларион, митр. Волоколамский, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иоанн, митр.

Белгородский и Старооскольский, Председатель Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата

С. П. Карпов, Президент исторического факультета Московского государственного университета Климент, митр. Калужский и Боровский, Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви

А. К. Левыкин, директор Государственного исторического музея Макарий, митр. Найробийский, Александрийский Патриархат

С. В. Мироненко, научный руководитель Государственного архива РФ

Михаил Надзким, прот., Антиохийский Патриархат

А. В. Назаренко, председатель Научного совета РАН «Роль религий в истории» М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

В. А. Садовничий, ректор Московского государственного университета TUxoh, митр.

Новосибирский и Бердский, глава Новосибирского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» TUxoh, митр.

Псковский и Порховский

В. В. Фёдоров, президент Российской государственной библиотеки

А. Халдеакис, профессор Афинского университета

А. О. Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН М. Э. Ширинян, заведующая отделом изучения древнеармянских оригиналов Матенадаран Института древних рукописей имени Месропа Маштоца, координатор представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» в Армении

С. Л. Кравец, ответственный секретарь

Представительства и координаторы Церковно-научного центра «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Армянское (М. Э. Ширинян, д-р ист. наук). Белорусское (прот. Димитрий Шиленок), Болгарское (игум. Филипп (Васильцев)), Грузинское (3. Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук). Македонское (В. Стойковски), Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ, Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, д-р ист. наук), Свято-Троицкая Джординвиллтская Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев), Сербское (прот. Виталий Тарасьев)

6

Научно-редакционный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Арсений, митрополит Истринский Заместитель Председателя совета — С. Л. Кравец

игум. Андроник (Трубачёв), канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви)

прот. Валентин Асмус, магистр богословия

(редакция Восточных христианских Церквей)

Л. А. Беляев, д-р ист. наук (редакция Церковного искусства и археологии)

прот. Владимир Воробьёв (редакция Истории Русской Православной Церкви)

прот. Леонид Трилихес (редакция Священного Писания) прот. Олег Давыденков, д-р богословия (редакция Восточных христианских Церквей)

архим. Дамаскин (Орловский), д-р ист. наук (редакция Истории Русской Православной

Церкви)

О. В. Дмитриева, д-р ист. наук (редакция Протестантизма) М. С. Иванов, д-р богословия (редакция Богословия) А. Т. Казарян, д-р философии (редакция Богословия)

И. В. Квливидзе, канд. искусствоведения (редакция Церковного искусства и археологии) прот. Максим Козлов, канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви) архим. Макарий (Веретенников), д-р церковной истории (редакция Истории Русской Православной Церкви)

А. В. Назаренко, д-р ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

архим. Платон (Игумнов), д-р богословия (редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов, д-р богословия (редакция Литургики) К. Е. Скурат, д-р церковной истории (редакция Поместных Православных Церквей)

А. С. Стыкалин, канд. ист. наук (редакция Поместных Православных Церквей)

А. А. Турилов, канд. ист. наук (редакция Истории Русской Праы/слагви/й Церкви)

Б. И. Флоря, чл.-кор. РАН (редакция Истории Русской Православной Церкви) прот. Владислав Цыпин, д-р церковной истории (редакция Истории

Русской Православной Церкви и редакция Церковного права) прот. Владимир Шмалий, канд. бг/ыслоеин (редакция Богословия)

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Рук<,в(я>итель — С. Л. Кравец

Научные редакции:

Богословия, Церковного права и патрологии

Священного Писания

Литургики

Церковной музыки

Церковного искусства и археологии

Агиографии Восточных христианских Церквей

Истории Русской

Православной Церкви

Восточных

христианских Церквей

Поместных

Православных Церквей

Латинская

Протестантизма

и религиеведения

Л. В. Литвинова, Е. В. Барский, свящ. Димитрий Артёмкин, М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко, Д. В. Смирнов

К. В. Неклюдов, А. Е. Петров

А. А. Ткаченко, Е. Е. Макаров

С. И. Никитин

Э. В. Шевченко, Я. Э. Зеленина,

А. А. Климкова, М. А. Маханысо,

Н. А. Мерзлютина

О. Н. Афиногенова, И. М. Косов,

А. Н. Крюкова

Е. В. Кравец, Д. Б. Кочетов, М. Э. Михайлов, С. Е. Мишин, Д. Н. Никитин, М. В. Печников,

А. П. Пятнов, Е. В. Романенко, О. В. Хабарова

И. Н. Попов, Е. А. Заболотный, Л. В. Луховицкий, С. А. Моисеева

Η. Н. Крашенинникова, Μ. М. Розинская

Н. И. Алтухова

И. Р. Леоненкова, А. М. Соснина

Выпускающая редакция:

Л. В. Барбамюеи (ответственный секретарь)

А. В. Милованова (выпускающий редактор)

Т. Д. Волоховская, А. А. Лемехова, Е. В. Никитина, Е. В. Подольская, Е. К. Солоухина, А. Н. Фомичёва И. В. Кузнецова, Т. А. Колесникова, Н. В. Кузнецова, А. А. Сурина (группа компьютерного набора и верстки)

Т. М. Чернышёва (картограф)

Л. М. Бахиреяи, Т. В. Евстегнеева, Н. К. Егорова,

A. Е. Доброхотова, О. Н. Никитина, О. В. Хабарова (корректорская группа)

С. Г. Извеков, И. П. Кашникова, Д. П. Сафр /нова, М. С. Эпиташвили (группа транскрипции) мон. Елена (Хиловская), В. С. Берлин, А. Л. Мелешко, О. В. Руколь (справочно-библш/графическит группа) С. Г. Мереминский, А. А. Грезнева, Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова, С. Г. Извеков, Т. С. Павлова (группа информации и проверки)

B. Н. Шишкова, Е. Ю. Ковальская (информгщш.нн· - библиотечная группа)

И. А. Захарова, Ю. М. Бычкова, О. А. Зверева, А. М. Кузьмин, Т. Ю. Облицова, А. С. Орешников, Ю. A. P'Mtmoea

(группа подбора иллюстраций и фототека) О. В. Мелихова, А. Н. Растворов (электронная версия)

свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов (служба компьютерного и технического обеспечения)

Н. С. Артёмов (проиэеодспюеню.-пахид>афическля служба)

Страноведения

В. М. Хусаинов

^(шнжтративная группа: Д. В. Бандур, В. А. Бобровский, Е. Б. Братухина, О. Л. Данова, И. Г. Дзагоева, Л. И. Ильина, Я. С. Калашникова, А. В. Копалыама, Е. Б. Колюбин, М. С. Мишанова, Л. И. Окладникс/еа, М. А. Савчик, Т. П. Соколова, А. П. Сорокин, А. Б. Тимошенко, Е. Е Тимошенко, С В. Ткаченко, О. А. Хабиева

Интернет-группа вСедмица.ру»: А. М. Лотменцев, О. В. Владимирцев

НОЙ [евр. го, η&Ίι; греч. Νώε], прав., ветхозаветный патриарх; согласно христ. и иудейской традиции — праотец, родоначальник (через сыновей Сима, Хама, Иафета) послепо- топного человечества. Н,— потомок Адама в 9-м поколении, сын Ламе-

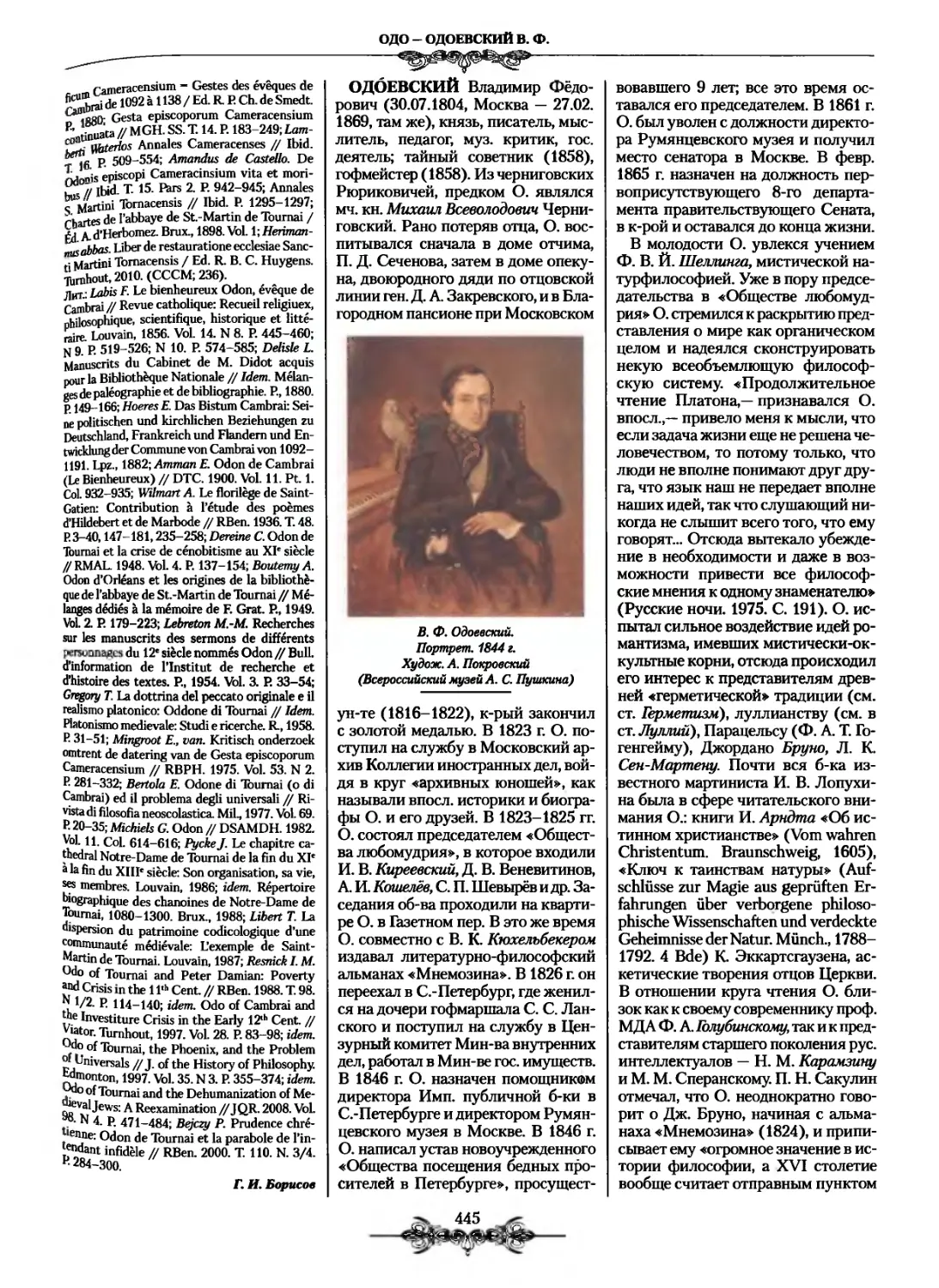

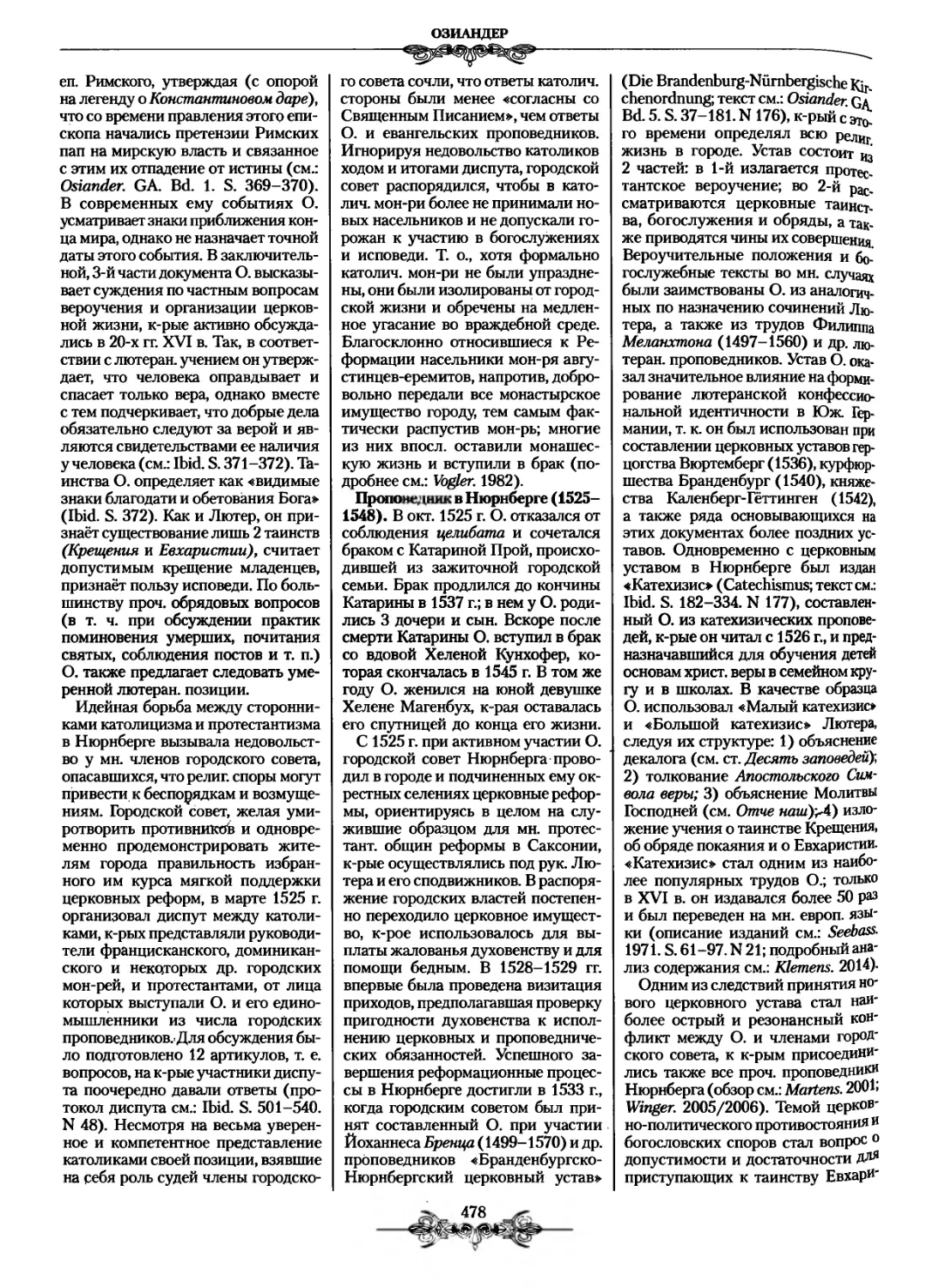

Праотец Ной.

Роспись ц. Спаса Преображения на Ильине ул. в Вел. Новгороде. 1378 г.

Мастер Феофан Грек

ха, внук Мафусаила, правнук Еноха (Быт 5.28-32; 1 Пар 1.4), главный персонаж библейского повествования о Всемирном потопе. Его возраст исчисляется в тех же числах, что и долголетие др. первых прародителей человечества: ко времени рождения сыновей ему было 500 лет, ко времени потопа — 600. Этимология личного имени п&Чг остается неясной. Библейский автор (Быт 5. 29) связывает его с глаголом nhm (Piel — утешать, Nifal — жалеть, раскаиваться), однако такая связь маловероятна. Скорее имя происходит от глагола nwh (аккад. nahu — CAD. 1980. Vol. И. Pt. 1. Р. 143ff) — останавливаться, оставаться неподвижным (о ковчеге — Быт 8. 4), давать передышку, отдыхать (после работы, ср.: Исх 20. И), успокаиваться, быть спокойным.

Библейский рассказ о Н. и потопе. Согласно повествованию, когда от браков «сынов Божиих» с «дочерьми человеческими» появились «исполины», Бог увидел, что все люди развратились и преданы злу и только один человек — Н. «обрел благодать пред очами Господа», ибо он был «человек праведный и непорочный в роде своем» и «ходил пред Богом» (Быт 6. 1-9). За свою праведность Н. был спасен Богом от всемирного потопа, к-рый явился карой за нравственное падение человечества, и стал продолжателем человеческого рода. С этой целью Бог заблаговременно сообщает Н. о Своем решении истребить все живое на земле, о предстоящей катастрофе и велит ему построить ковчег, судно, способное выдержать потоп, указав точные устройство, размеры и материал, из которого надо его построить,— дерево гофер (возможно, кипарис или кедр — Быт 6. 13-16). Н. должен войти в ковчег с женой, 3 сыновьями и их женами и взять по одной паре всех земных животных (Быт 6. 19) или по 7 пар ритуально чистых животных и по одной паре нечистых (Быт 7. 2-3).

После того как все приготовления были завершены, в 17-й день 2-го месяца, «разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились» (Быт 7.11) и воды обрушились на землю. Непрерывный дождь продолжался 40 дней и ночей, воды подняли ковчег, и он поплыл (Быт 7. 17,18). Водой покрывались даже высокие горы, и все живущие на земле погибли (Быт 7.17-24). В живых остались только Н. и его спутники.

Спустя 150 дней вода начала убывать, и на 17-й день 7-го месяца ковчег остановился на «горах Араратских» (Быт 8.1-5). Вершины др. гор показались лишь 1-го числа 10-го месяца. Н. выждал 40 дней и выпустил из ковчега ворона, однако тот, не обнаружив суши, возвращался неск. раз назад, пока не показалась поверхность земли. После этого Н. трижды (с перерывами по 7 дней) выпускал голубя. В 1-й раз голубь вернулся ни с чем, во 2-й — принес в клюве свежий оливковый лист, свидетельствовавший о том, что «вода сошла с земли», на 3-й раз он не вернулся.

Земля постепенно обсохла к 1-му числу 1-го месяца, окончательно — лишь 27-го числа 2-го месяца. Через 365 дней после начала потопа Н. покинул корабль и его потомки вновь заселили землю (Быт 8.14-19). У гор Араратских Н. принес Господу жертву всесожжения (1-е жертвоприношение в библейском рассказе о праотцах: «Из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике» — Быт 8. 20), Господь благословил его и его потомство и заключил с Н. и его семьей завет (Быт 9. 1-17). Бог обещал, что на наказанную за грехи человека землю отныне вернется прежний порядок — правильный ход времен года («во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» —

8

ной

Бог повелевает Ною строить ковчег.

Всемирный потоп.

Роспись нефа ц. Сен-Савен-сюр-Гартамп, Франция. Кон. XI в.

Быт 8. 22). Как прародитель будущего человечества Н. получил то же благословение, что и первые люди: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 9.1, ср.: 1.28). Благословив Н. и все творение, Бог дал человеку ряд моральных заповедей: дозволение употреблять в пищу ритуально обескровленное мясо (Быт 9.4); запрет на убийство человека под страхом смертной казни: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9.6). Бог обещал, что земля больше никогда не будет опустошена водами потопа. В знак Божественного завета с Н. в небесах воссияла радуга (Быт 9. 8-17).

Н. начал заниматься земледелием; он насадил виноградник и познал искусство изготовления вина (Быт 9.20). Однажды, выпив вина, Н. опьянел и лежал нагим в своем шатре. Его сын, Хам, увидев «наготу отца своего», осмеял его и рассказал об увиденном братьям. Между тем оба сына Н., отвернувшись, чтобы не видеть лежавшего отца, почтительно прикрыли его (Быт 9.23). За проявленное непочтение Н. проклял Ханаана, сына Хама, и его потомков, объявив, что те будут рабами потомков Сима и Иафета, 2 др. сыновей Н. благословил (Быт 9. 20-27). После потопа Н. жил еще 350 лет и умер в возрасте 950 лет (Быт 9. 28-29).

Н. в Новом Завете. Ветхозаветное повествование о Н. помещено авторами НЗ в новую богословскую перспективу, к-рая придала ему актуальное значение в свете др. апологетических задач.

В Евангелии от Матфея упоминание о «днях Ноя» и об истории потопа (Мф 24. 37-39) содержит аллюзии на библейский рассказ о Н. (ср.: Быт 6.3 — 7.24) и становится основной ветхозаветной параллелью к словам Христа о Его Втором пришествии. Никто из людей точно не знает, когда именно произойдут события последних времен, и вплоть до последней минуты их повседневная жизнь будет проходить, как и раньше, до наступления Божественного суда. Как и во времена Н., «пришествие Сына человеческого» открывает новую эпоху человеческой истории, и при этом приносит людям наказание, незаметное в перспективе их обыденной жизни. В этом контексте потоп может рассматриваться как прообраз крещения Иисуса Христа, разделивший эпохи и давший начало новому человечеству. Упоминание о том, что Н. вошел в ковчег (Мф 24. 38; ср.: Лк 17.27), является отсылкой к Быт 7.7. В словах «как было во дни Ноя» (Мф 24. 37; ср.: Лк 17. 26) можно также усмотреть аллюзию на выражение «Ибо это для Меня, как воды Ноя» (Ис 54.9-10), к-рое в отдельных версиях LXX (так же, как в переводах Симмаха, Феодотиона, в Вульгате и Пешитте) используется в виде «времена/дни Ноя» (Sep- tuaginta. VTG. Gott., 1939.· Bd. 14. S. 25). Возможно, в евангельских словах меняется тональность слов прор. Исаии, когда акцент сделан на осуждении народа, а не на милости Бога к Своему народу. Выражение «женились, выходили замуж» (Мф 24. 38; Лк 17. 27), можно соотнести с библейским рассказом об исполинах («сынах Божиих» — Быт 6. 1-4) и их отношениях с земными женщинами, предваряющим раздел о потопе.

В параллельном отрывке Лк 17. 26-27 упоминание о «днях Ноя» не совпадает лишь в деталях: в отличие от Евангелия от Матфея эти дни сравниваются со «днями Лота» (Лк 17.28-29) в контексте рассказа о «днях Сына Человеческого», т. о. они предостерегают об опасности безразличия и беспечности «рода сего» (Лк 17. 25). Слова в Лк 17. 27 об уничтожении человечества являются аллюзией на Быт 7. 21-23. Т. о., сцены потопа во времена Н. для христ. авторов предстают как первые наглядные картины грядущего апокалипсиса. В Лк 3.36, в родословии Иисуса Христа, Н. упоминается как предок Иосифа Обручни- ка по линии царя Давида.

Снисхождение Св. Духа на Христа в водах Иордана в образе голубя в сцене Крещения Господня (Мф 3. 16; Лк 3.22; Ин 1.32), по мнению мн. исследователей, содержит отсылку к потопу, напоминая о голубе, к-рого Н. посылал из ковчега над бушующими водами и к-рый принес ему весть о прекращении катастрофы (Быт 8.8-11). Тем самым событие из жизни Н. становится символом Божественного прощения, прекращения наказания, связанного с началом эпохи пришествия Сына Божия в мир (см., напр.: HagnerD. A. Matthew 1- 13. Dallas, 2002. Р. 58; Fe/guson Е. Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries. Grand Rapids, 2009. P. 123).

9

ной

Нек-рые постановления Апостольского Собора в Иерусалиме для христиан из язычников в отношении запрета на поедание мяса с кровью (Деян 15. 20, 29; ср.: 21. 25) сходны с заповедью, данной сыновьям Н. (Быт 9.4), и с известными из равви- нистической традиции т. н. заповедями сыновей Ноя, предназначенными для прозелитов (Левинская И. А. Деяния Апостолов: Гл. 9-28. СПб., 2008. С. 250).

В 1 Петр 3. 20-21 повествуется о проповеди Христа «некогда заключенным в темнице духам», в т. ч. и «непокорным», чье непослушание и погибель отнесены ко «дням Ноя». Проповедь могла быть адресована как непокорным людям, уничтоженным потопом, или душам мертвых, и, вероятно, неправедных людей, так и греховным ангельским силам, чье непослушание спровоцировало Божественное наказание в виде потопа (ElliottJ. Η. 1 Peter. Ν. Y., 2000. Р. 658- 659). Акцент в этом отрывке сделан не на личности Н., а на спасении всего его семейства, рассказ о чудесном избавлении к-рого от вод потопа в дальнейшем контексте становится «прообразом» (άντίτυπον) христ. таинства Крещения. Как потоп принес смерть основной массе человечества, а ковчег приуготовил спасительный исход только для 8 человек из семейства Н., так и крещение приводит к смерти верующего для греха и спасению со Христом (1 Петр 3.20, ср.: Рим 6. 3-5). Подобно тому как потоп уничтожил старый греховный мир, крещение водой знаменует отделение спасецного человека от его прежней греховной жизни и приобщение его к новой жизни во Христе, прообразом которой выступает Н. Выражение «во время строения ковчега» (1 Петр 3.20) по своему лексическому составу имеет параллели с Прем 14. 2 и Евр И. 7. Глагол ка- τασκευάζειν (строить, приготавливать) не используется по отношению к ковчегу Н. в кн. Бытие и скорее восходит в данном контексте к эллинистической лит-ре (см.: los. Flav. Antiq. I 3.2 [76-77]).

Во 2 Петр 2. 5-6 в контексте предостережения от приобщения к учению лжепророков содержится отсылка к фигурам из кн. Бытия, Н. и Лота, поскольку оба — представители нового рода, и их истории схожи в содержательных элементах (см.: Kikawada I. М. Noah and the Ark //ABD. Vol. 4. P. 1129). Бог может как грешных ангелов, так и весь безбожный мир предать погибели за согрешения, и только Н. с семейством символизирует праведника, чье служение истине оставляет надежду на спасение. При этом Н. назван не только праведником, но именуется также «проповедником правды» (δικαιοσύνης κήρυκα), что может означать, исходя из контекста 2 Петр 3. 9, призыв к покаянию. Это выражение находит параллели в апокрифе «Сивиллины книги», где Бог также повелевает Н. «возвещать покаяние» (κήρυξον μετάνοιαν — Sib. 1129 - Coltins. 2012. P. 421).

Словосочетание, к-рым характеризуется жертвоприношение Н. в LXX как «приятное благоухание» (οσμήν εύωδίας — Быт 8.21), употребляется ап. Павлом в НЗ как при описании жертвы, совершённой Христом по Божественной любви к людям (Еф 5.2), так и по поводу братского дара, полученного апостолом из Церкви в Филиппах (Фил 4.18).

В Послании к Евреям Н. представлен среди др. ветхозаветных пра- отцев, чей пример стал свидетельством доверия единому Слову Божию и чей образ используется для иллюстрации определения веры как «откровения о том, что еще не было видимо» (Евр И. 7). Благодаря своему послушанию Божественному постановлению построить ковчег Н. стал наследником праведности для новых поколений: говорится, что он, «благоговея, приготовил ковчег для спасения (κατεσκεύασεν κιβωτόν εις σωτηρίαν) дома своего». Этих слов нет в Быт 6.9-22 ни в переводе LXX, ни в МТ, поэтому обычно их рассматривали как парафраз из сочинения Иосифа Флавия, в к-ром сказано, что Бог даровал Н. средство для спасения (προς σωτηρίαν), к-рое состояло в том, чтобы он приготовил (κατασκευάσας) ковчег (los. Flav. Antiq. 13.2 [76-77] - Collins. 2012.420).

Образ H. в раннехристианской экзегезе. В отличие от НЗ, в к-ром акцент сделан на интерпретации библейского рассказа о событиях, связанных с Н., в творениях христ. экзегетов внимание привлекала его личность как символическая фигура прародителя нового человечества, ставшая примером христ. добродетелей и центральным прообразом для построении картины Свящ. истории.

Н. как образец добродетельной жизни. Наибольшее внимание в трудах раннехрист. экзегетов было

—мй 10

уделено Н. как носителю и образцу основных христ. добродетелей. Наглядно эта мысль представлена в словах блж. Августина о том, что после Н. «мы не встречаем в канонических книгах до Авраама ни одного человека, благочестие которого было бы выставлено на вид божественным словом с несомненною ясностью» (Aug. De civ. Dei. XVI 1). В анонимном сир. аскетическом трактате IV-V вв. «Liber Graduum» (Книга ступеней) представлено сказание, объясняющее избрание и спасение одного лишь Н.: Бог кладет на одну чашу весов всю землю, на другую — его смирение, к-рое в результате перевешивает весь мир, охваченный злодеянием (Liber Graduum. 21. 13). Образ Н. как носителя множества добродетелей приобретает большое значение в христ. экзегезе. Так, свт. Амвросий Медиоланский в трактате «О Ное и ковчеге» убеждал читателей подражать Н. «во всем», при этом даже данное ему при рождении имя (Быт 5. 29) указывает на тот покой, к-рый обретают верующие, избавившись от скорбей, тяготящих душу, попавшую под влияние земной суеты (Ambros. Mediol. De Noe et area. 1.1-2 // PL. 14. Col. 381- 382). H. был спасен и прославлен как наследник Божественной благодати не по «благородству своего происхождения» (generationis nobilitate), но по заслугам праведности и совершенства (Ibid. 4.10 // PL. 14. Col. 386). Прп. Роман Сладкопевец посвящает его праведности гимн, утверждая, что Н., к-рый «процвел, как роза посреди терний», от рождеийя был исполнен послушания, мудрости, веры, святости и др. добродетелей (Romanos le Melode. Hymnes. 2 // SC. 99. Р. 104-127). Свт. Григорий Богослов прославляет богоугодность Н. (Быт 6.5 — Greg. Nazianz. Or. 28.18).

Наиболее подробно тема праведности Н. раскрыта у свт. Иоанна Златоуста, к-рый посвящает истолкованию его образа и связанных с ним событий 9 гомилий (Ioan. Chrysost. In Gen. 21-29). H. становится примером для всякого праведного человека, вставшего на путь добродетели (Ibid. 25. 7). Особую ценность подвигу этого праведника придают условия, в к-рых он совершался: Н. удалось достичь добродетели «в то время, когда многое препятствовало праведности» (Idem. In Ioan. 71. 33). Н., вразумлявший впавших в пороки людей в течение 500 лет, сохра-

ной

нил, как праведник, «искру добродетели» и продвигался в одиночку, исполняя заповеди Господа, среди множества людей, склонявшихся к нечестию (его противостояние им напоминает о словах из Лк 6. 26 — Idem. In Gen. 23. 3). Его пример показывает, что если «мы бдительны и не беспечны, то жизнь посреди злых людей не только не вредит нам, но и делает нас более тщательными в стремлении к совершенству добродетели» (Ibid. 22.1,5). Наследуя экзегетическую традицию, представленную еще у Филона Александрийского (см., напр.: Philo. Quaest. in Gen. I 87; II 25), свт. Иоанн аллегорически уподобляет Н. кормчему, к-рый, «держа кормило ума с великою бдительностью, не попустил своей ладье потонуть от напора волн нечестия, но, став выше бури и будучи обуреваем волнами, находился как бы в пристани и, так управляя кормилом добродетели, спас себя от потопа» (Ioan. Chrysost. In Gen. 23. 1). Стремясь показать духовную высоту Н., свт. Иоанн специально делает акцент на том, что вся жизнь этого исполненного добродетелями праведника была проникнута страданием (Ibid. 25.1). В начале Н. испытывал мучения как от насмешек, так и от греховного поведения соплеменников. Затем дополнительную скорбь принесла ему весть о потопе, поскольку Н. болезненно воспринял гибель человечества из-за сострадания к грешникам, «имевшим с ним одинаковую природу» (Idem. Ad Stagir. 2.5); далее его страдания усиливались из-за осознания невозможности спасти людей от гибели (ср.: 2 Кор 4. 17). Свт. Иоанн назвал ковчег «странной темницей», где Н. «цепенел от страха», будучи заключен в ней на год, чтобы не видеть происходившей за ее стенами гибели людей. Именно в этих условиях зарождалось будущее смирение праведника. Только вера помогла Н. перенести мужественно тяжесть этого положения и не дала ему пасть под бременем уныния и размышлений об участи рода человеческого (Ioan. Chrysost. In Gen. 25.4-5). События, происшедшие с Н., становятся для свт. Иоанна Златоуста моделью, по к-рой он строит рассказ, прославляющий ап. Павла; при этом он показывает, что совершенные добродетели апостола восходят к праведности ветхозаветного патриарха. Так, если Н. спасает только себя са-

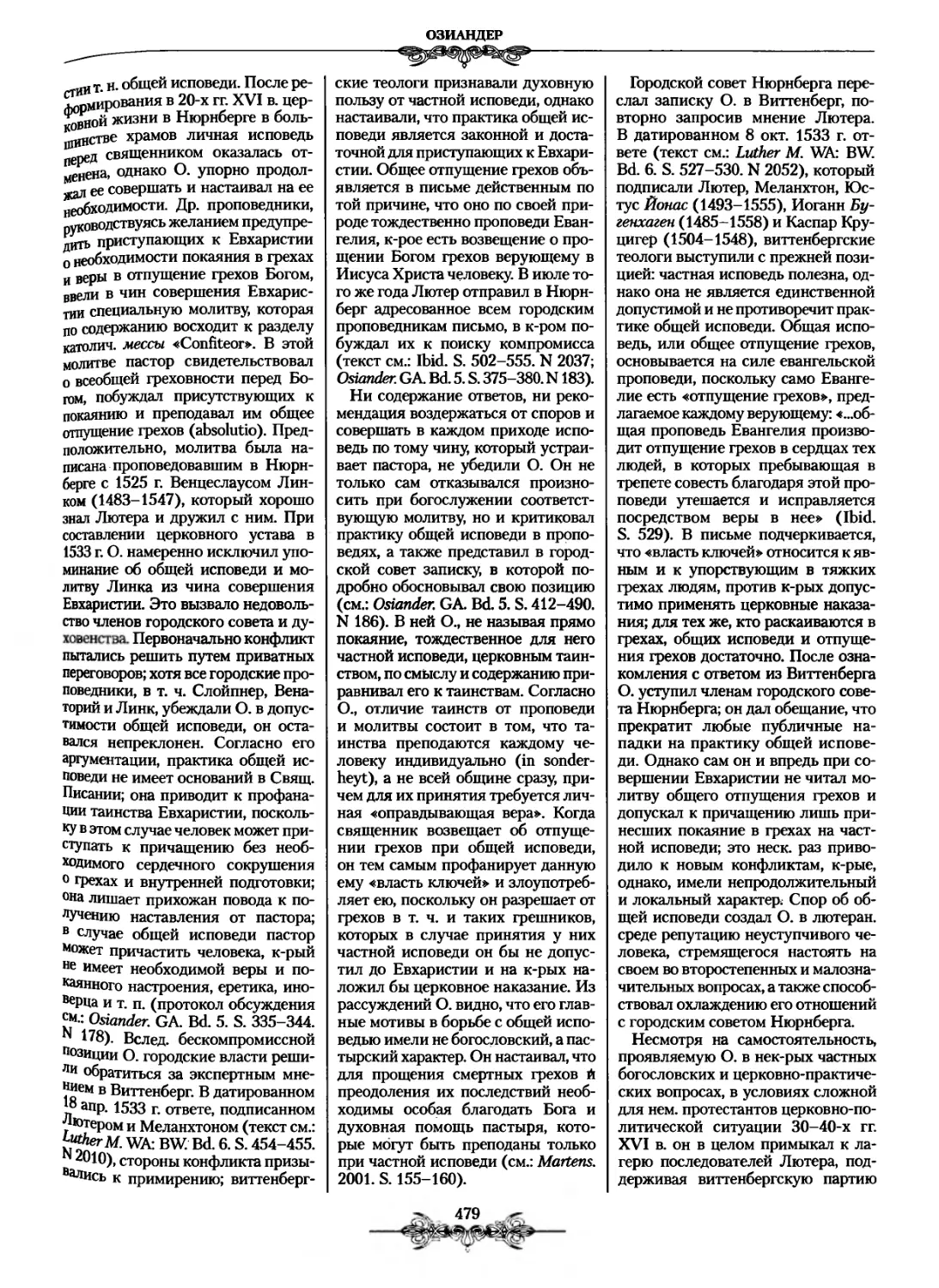

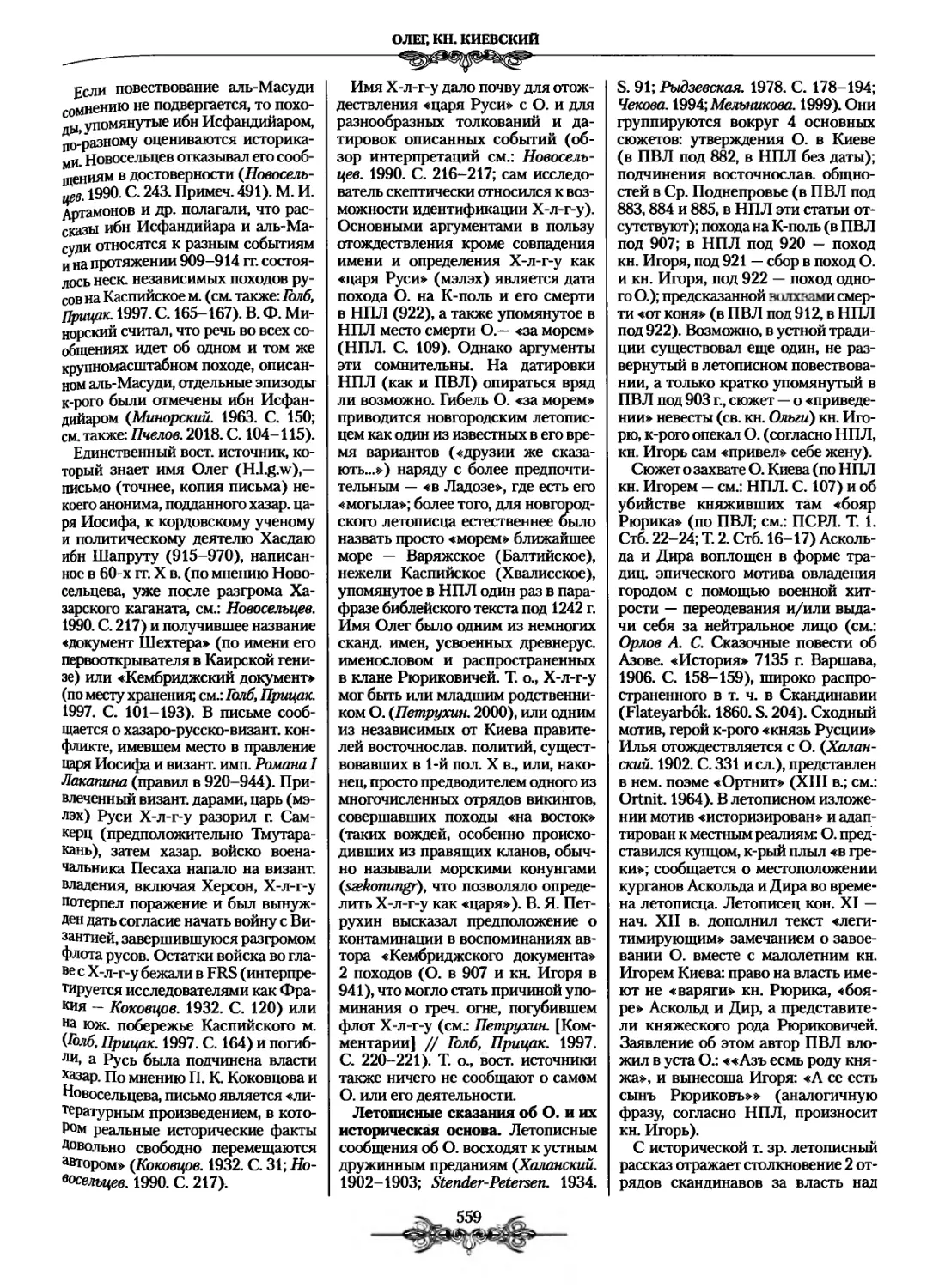

Праотец Ной.

Роспись ц. Успения Преев. Богородицы мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г.

мого с детьми, то ап. Павел — всю вселенную, вместо «ковчега, сколоченного из досок, составив послания» (Ioan. Chrysost. De laud. S. Paul.

1. 2 // PG. 50. Col. 474).

Тем не менее праведность Н., по замечанию мн. раннехрист. авторов, имела относительный характер. Напр., еще Ориген отмечал, что Н. был праведным и совершенным не в абсолютном смысле, но, согласно тексту Быт 6. 9,— в «своем поколении», т. е. в сравнении с его современниками (Orig. In Num. 9.1 //GCS. Bd. 7. S. 56). Об этом же писали и свт. Иоанн Златоуст (Ioan. Chrysost. Deviig. 83.1), иблж. Иероним (Нгегоп. Quaest. hebr. in Gen. 6. 9). Сравнительный характер его добродетелей особо подчеркивается в перспективе новозаветной этики: Н. объявляется непорочным «не так, разумеется, как будут непорочны граждане Града Божия в том бессмертии, которым они сравняются с ангелами Божиими» (Aug. De civ. Dei. XV 26).

В творениях ранних авторов рассмотрение праведности Н. занимало особое место в контексте антииудей- ской полемики, когда к нему, как и к др. праведникам ВЗ, обращались в качестве примера для пояснения тезиса о том, что обрезаний, как и др. постановления ветхого закона, не является необходимым условием праведной жизни (lust. Martyr. Dial. 19.4; 46.3; 92.2; Iren. Adv. haer. IV16.2; cp.: Isid. Pel. Ер. 1615). Божественное избрание H. происходит исключительно благодаря его праведности и чистоте, вне зависимости от следования обрядовым постановлениям (Aphr. Demonstr. 13.5). Согласно Тертуллиану, из того факта, что Н. достиг праведности, следуя не писанному, но естественному закону, можно заключить, что и без иудейского закона возможно проводить богоугодную жизнь (TertuU. Adv. lud. 2.4). Евсевий Кесарийский, отвергая обвинения в абсолютной новизне христианства, показал, что нормы христ. поведения и благочестия восходят к самым первым временам существования человечества, и считал, что как Н. и его потомков, так и др. праотцев ВЗ можно называть христианами по делам (Euseb. Hist. eccl. I 4. 5). Обращение к образу Н. играет важную роль и в полемике с еретиками. Согласно свт. Иринею Лионскому, благочестие Н. и проч, ветхозаветных праведников отвергали именно еретики, напр., Маркион и его последователи учили о том, что Н., как и др. праотцы, так и не обрел спасения (Iren. Adv. haer. 127.3; cp.: Epiph. Adv. haer. 22.4).

В сир. традиции возникло аскетическое истолкование образа Н., его праведность соотносили с таким ее формальным критерием, как воздержание. Восточнохрист. писатель Аф- раат сопоставил праведность Н., посредством к-рой он был спасен от потопа, с рассказом о том, что он только на 500-м году жизни родил детей (Быт 5. 32). Афраат утверждал, что Н. обрел спасение не из-за соблюдения субботы, а благодаря сохранению невинности среди развращенных людей, для чего и не вступал в брак. Н. взял себе жену исключительно по повелению Бога, Который решил т. о. «сохранить в нем семя» для нового благословенного рода (Aphr. Demonstr. 19. 5 // CSCO. 423. Arm. T. 11. P. 149). Эту же мысль повторил и св. Ефрем Сирин, утверждая, что Н. хранил девство в течение 500 лет среди развращенных современников (ср.: Быт 5. 32) (Ephraem Syr. In Gen. 6. 12-13 // CSCO. 153. P. 48-49), восхваляя, т. о., чистоту его жизни (Idem. De fide. 49 // CSCO. 155. P. 131-132).

Так же о Н., как о наглядном примере служения проповедника покаяния, говорится в творениях мужей апостольских (Clem. Rom. Ер. I ad Cor. 7. 6; 9. 2-4; Theoph. Antioch. Ad Autol. Ill 19). Климент Александрийский именует H. пророком, проповедовавшим покаяние (Clem. Alex. Strom. I 21,135).

ной

От ветхого Адама к Новому: типология образа Н. Согласно богословскому пониманию библейского повествования, в Н. прекратило существование ветхое человечество, истребленное под гнетом греха, и обрело начало новое, возрожденное к жизни по благодати и милости Божией. В этой связи в экзегетической традиции для всей концепции Свящ. истории фигура Н. рассматривается как пограничный образ посредника, от к-рого расходятся типологические построения в обе стороны: как к его ветхому предку — Адаму, так и к его потомку — Иисусу Христу. В связи с этим блж. Иероним говорит, что Н. «сохранился словно бы второй корень для рода человеческого» (Hieron. Adv. lovin. I 17), а Василий Селевкийский в проповедях уподобляет Н. «чистому золоту, найденному в грязи» и посвящает его образу хвалебные славословия, обращаясь к нему как к «прародителю нашего рода, более почетному, нежели Адам», именует его поэтически «наиболее надежным хранителем божественного образа, началом и концом человеческой природы!» (Basil. Seleuc. Or. 5. 2).

Благодаря праведности и послушанию по милости Божией Н. восстанавливает не только господство первого человека Адама над животными, но и подобие человека Творцу (Ioan. Chrysost. In Gen. 25.5). Восстановление этого статуса отражено в словах Бога к Н. как ко «второму Адаму» (Theodoret. In Gen. 54) после потопа (Быт 8. 17; 9. 1-2). Т. о., Н. снова получает по своей добродетели благословение праотца, к-рое тот уже обрел до своего- преслушания (Быт 1. 28), «потому что как Адам был началом и корнем всех живших до потопа, так и этот праведник становится как бы закваскою, началом и корнем всех после потопа» (Ioan. Chrysost. In Gen. 26. 5). Иными словами, «и утраченное Адамом владычество возвращает себе своею добродетелью, или, лучше сказать, по неизреченному человеколюбию Господа» (Ibid. 27.4; ср.: Isid. Pel. Ер. Ill 95). Своим новым благословением Бог показывает, что Он не лишил человека первых обетований, но вновь оказал ему Свои благость и заботу. При этом данные Н. новые заповеди отчасти превосходят прежние: в них нет запретов на поедание плодов от к.-л. древа, а значит, в каком-то смысле это обетование напоминает еще данное до грехопадения Адама повеление есть от древа жизни, проникнутое любовью и благоволением Божиим к человеку (Cosm. Indic. Topogr. chr. V 216 // PG. 88. Col. 236). В богословской концепции блж. Августина, разделяющего Свящ. историю на 7 периодов, эпоха с Н. до Авраама, сопоставленная им со 2-м днем творения (на основании смысловой параллели между твердью/ ковчегом, расположенными между верхними и нижними водами), именуется им периодом детства человечества (Aug. De Gen. contr. manich. I 23.36).

Уже для сщмч. Иустина Философа, а затем и для др. авторов Н., спасшийся в волнах вместе с семейством «на древе» (т. е. ковчеге), служит прообразом Христа, Который сделался «также началом нового рода, возрожденного Им посредством воды, веры и дерева» (ср.: Прем 10. 4; ср.: Ambros. Mediol. De Myst. 10; Aug. Contr. Faust. XII 14). Подобным образом и 8 спасенных на ковчеге людей становятся символом 8-го дня, в к-рый явился воскресший Господь, восстав от мертвых (lust. Martyr. Dial. 138.3-4; см. также: Aug. Contr. Faust. XII15; Hieron. In die dominica Paschae. 1. 18 // CCSL. 78. P. 547).

Ориген причисляет H. к ветхозаветным пророкам, считая, что он, как и все они, пророчествовал о Христе (Orig. Contr. Cels. VII7). Блж. Августин также именует Н. пророком, чье предвидение будущего нашло отражение в его благословениях сыновьям, каждое из к-рых указывает на события из новозаветной истории (Aug. De civ. Dei. XVI1-3). При этом Ориген первым из раннехрист. экзегетов замечает, что пророчество Ламеха о рождении Н. (Быт 5. 29) не согласуется строго с событиями его жизни, к-рая, напротив, во многом противоположна этому благословению. Н. не утешил свой народ, работа и труд не прекратились во время его жизни, а проклятие земле было усилено гневом Божиим (Быт 6. 6). Из этого противоречия Ориген делает вывод, что пророчество, обращенное к Н., могло быть исполнено только в лице Господа Иисуса Христа, Который, как «духовный Ной... поистине дал утешение людям и освободил землю от проклятия» (ср.: Ин 1.29; Гал 3.13 — Orig. In Gen. horn. 2.3). Христос, как «истинный Ной» (см., напр.: Cyr. Hie- ros. Mystag. 17. 10), спасает тех, кто близки Ему, одарены Его мудростью и являются соучастниками в Его слове. Господь Иисус Христос, будучи один праведным и совершенным, делает Себя Самого ковчегом, исполненным небесных таинств. Н., премудро обустроивший ковчег, указывает на Христа как на устроителя Церкви (Orig. In Gen. horn. 2.3-4; ср.: Cyr. Alex. Glaph. in Gen. II 5). Ориген также истолковывал его имя как «покой или праведный» (requies vel iustus), к-рый есть Иисус Христос (Orig. In Gen. horn. 2. 3 // GCS. 29 P. 31), тем самым следуя за толкованием Филона Александрийского (άνάπαυσις ή δίκαιος — Philo. Leg. all. Ill 24). Сходным образом и свт. Ила- рий Пиктавийский утверждал, что само значение имени Н.— «покой» — напоминает слова Спасителя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» (Мф 11.28-29; Hilar. Pict. De myster. 13). Этой традиции истолкования придерживался также свт. Епифа- ний Кипрский, к-рый отметил, что не в Н„ а только во Христе «обрели покой и все святые люди, упокоившись от грехов» (Epiph. Adv. haer. I 2. 32; см. также: Суп Alex. Glaph. in Gen. II4). Христос дарует людям обещанное Н. «упокоение» посредством Своей смерти (Procop. Gaz. In Gen. 5 // PG. 87. Col. 265). Патриарх H. в ковчеге символизирует пребывание Христа во гробе перед Своим воскресением на 8-й день (Aster. Soph. In Ps. horn. 6.7).

По мнению Космы Индикоплова, Н. являет подобие Христа в своем теле: как он, происходя из «закваски» (έκ του φυράματος) первых людей, был сохранен и доставлен на лучшую землю, чтобы свидетельствовать о перемене решения Господа уничтожить все человечество, так и Господь, имея «закваску» человеческую ради спасения всего мира, возводит человечество к Царствию Божию (Cosm. Indic. Topogr. chr. V 216).

Рассказ об опьянении Н. (Быт 9. 20-27) от первых виноградных плодов, выращенных им после потопа, получил в творениях отцов двойственные истолкования, став важнейшим примером сосуществования в раннехрист. экзегезе различных интерпретаций. Популярность этого сюжета определялась проблемой его нравственного осмысления в свете представления о праведности Н., что в итоге порождало типологическое истолкование этого сюжета как од-

ной

ного из способов разрешения формального противоречия. На 1-й план в древнецерковной экзегезе выходит нравственно-обличительное использование данного эпизода, когда поступок праведника получает суровые упреки со стороны различных авторов как наглядный пример неразумного поведения в контексте обличения пьянства, опасного для сохранения христ. целомудрия (Clem. Alex. Paed. II2.24; Isid. Pel. Ер. 1203). В то же время формируется направление снисходительного отношения к этому инциденту, оправдывающее недостойное поведение Н. Так, напр., свт. Иоанн Златоуст приводит весьма оригинальное объяснение, согласно к-рому все, что произошло с Н. по причине его опьянения, случилось вовсе не из-за одержимости им страстью пьянства. Когда Н., выйдя из ковчега, увидел печальное зрелище опустошенной земли, превратившейся в могилу для людей и зверей, то выпил вино как лекарство, чтобы уврачевать душевную рану своего уныния и скорби (Ioan. Chrysost. De Lazaro. 6. 7). Сходным образом и Феодорит Кирский утверждал, что опьянение Н. произошло «от неопытности, а не от невоздержания», поскольку он не знал еще, как правильно обращаться с этим напитком и каковы будут последствия (Theodoret. In Gen. 57; ср.: Eph- raem Syr. In Gen. 7.1). Обнажение H. произошло из-за неожиданного и необычного для него состояния опьянения (Cyr. Alex. Glaph. in Gen. II

2. 1). Свт. Епифаний Кипрский утверждал, что этот рассказ как пример того, что вино происходит «от лукавого», используют только еретики, кичась своим воздержанием и замечая при этом, что Н. «вследствие вина обнажился, но не потерпел от этого вреда» (Epiph. Adv. haer. 27.2).

В то же время это поведение Н. уже достаточно рано получает типологическое истолкование. Уже Ориген сопоставляет опьянение Н. и его обнажение с последствиями вкушения запретного плода от древа познания добра и зла, приводящего ко греху (Orig. Selecta in Genesim. 34 // PG. 12. Col. 109). Дальнейшее же раскрытие этой типологии связано с христологией. Уже свт. Киприан Карфагенский приводил толкование, согласно к-рому Н., «представляя собой прообраз будущей истины, пил не воду, а вино, и этим пре-

Опьянение Ноя.

Фрагмент Салернского антепендиума. 80-е гг. XI в.

(Епархиальный музей Сан-Мапипео, Салерно)

дызобразил страдание Господне» (Cypr. Carth. Ер. 63. 3). Свт. Иларий Пиктавийский соотносил христо- логическое истолкование этого поступка с аллегорическим пониманием слов из Пс 79. 9 и Ис 5. 7, где евр. народ представлен в образе виноградной лозы. По мысли свт. Ила- рия, как Н. пострадал от виноградной лозы, так и Господь пострадал от Своего народа. Сыновья Н., к-рые прикрыли его наготу и получили благословения, символически означают закон и благодать (Hilar. Pict. De myster. 15). Это направление интерпретации наследует и блж. Августин, добавляя, что вино как плод винограда символизирует плоть народа, принятую Господом, а обнажение Н.— немощь Господа в Страстях (2 Кор 13. 4); лежание Н. в шатре (Быт 9.21) указывает на то, что Спаситель претерпевает смерть от Своих домашних, т. е. от иудеев (Aug. De civ. Dei. XVI 1). Нагота Η., τ. е. смертность плоти Господа, открывается как соблазн для иудеев и безумие для эллинов (ср.: 1 Кор 23-25), к-рые предызображены в этом эпизоде в образах Сима и Иафета. Эти сыновья, покрывающие наготу отца, указывают на тех призванных из обоих народов верующих, к-рые не одобрили казнь Христа, в отличие от тех иудеев, которых прообразует средний сын Н.— Хам (Aug. Contr. Faust. XII 23). Одежды, к-рыми сыновья накрыли отца, метафорически означают почитание ими страданий Христа, а то, что они вошли в шатер спиной, означает отход этих народов от иудейских преданий (Aug. De civ. Dei. XVI 1). Свт. Амвросий Медио- ланский раскрыл смысл этой типологии описательным образом в со- териологическом ключе: в истории Н. показано, как человек, познавший через вино как творение Божие свою греховность, обретает затем через то же вино спасение и прощение грехов (Мф 26. 28 — Ambros. Mediol. Exam. Ill 72). В целом оправдательное истолкование этого поступка ближе к интенции библейского текста, где осуждение получает скорее поведение Хама, а не сам факт опьянения Н.

Образ ковчега Н. На основании 1 Петр 3. 20-21 чудесное избавление Н. и его семейства от вод потопа (Быт 6. 9-18) становится в церковной экзегезе предызображением крещения (см., напр.: Tertull. De bapt. 8; Beda. De Tabern. 2.7). Подобно тому как в водах потопа Господь уничтожил развращенное грешное человечество, так и в крещении уничтожаются людские грехи (Ambros. Mediol. De Myst. 3. 10-11). Исходя из этого сакраментального понимания 1 Петр

3. 20-21, образ ковчега в творениях раннехрист. экзегетов стал таинственным символом Церкви (см., напр.: Ambros. Mediol. In Luc. Ill 48), при этом каждый автор акцентировал различные стороны этой интерпретации. Так, напр., свт. Киприан Карфагенский говорил, что как во время потопа, «очистившего всю древнюю неправду», не мог спастись тот, кто не был в ковчеге, «так и теперь, кто не крещен в Церкви — таинственном подобии единого ковчега, тот не может и спастись» (Сург. Carth. Ер. 63 [61]. 3; ср.: Idem. De unit. Eccl. 6). Как Бог сохранил ковчег и находящихся в нем невредимыми, так и Господь сохранит «Церковь и всех, кого она объемлет, когда наступит конец мира» (Maxim. Taurin. Serm. 49. 64). Н., управлявший ковчегом, символизирует пастырей Церкви, к-рые ведут ее корабль посреди волн искушений (Greg. Magn. Moral. 114. 20; In Ezech. II 4. 5). Эк- клезиологическая типология ковчега наглядно показывает превосходство образа над своим прообразом: «Как ковчег спасал среди моря бывших внутри его, так и Церковь спасает всех блуждающих; но ковчег только спасал, а Церковь делает нечто большее; например: ковчег принял в себя бессловесных — и спас их бессловесными; Церковь приняла неразумных людей и не только спасла их, но и преобразила; Церковь... принимает волка, а выпускает его овцой» (Ioan. Chrysost. De Lazaro. 6. 7).

13

Поскольку ковчег символизирует Церковь, то все его составные элементы, а также детали связанного с ним повествования о потопе также приобретают символическую интерпретацию: «Не только люди, но и животные и сами бревна, из которых он сделан,— образ нас, членов Христа и Его Церкви, принявших омовение водою второго рождения» (Beda. In Matth. 1. 12). Разнообразное устройство ковчега с его множеством помещений, по мнению блж. Иеронима, «предызображало разнообразие Церкви» (Hieron. Adv. lovin. 117). У свт. Амвросия Медиоланско- го содержится утверждение, восходящее еще к Филону Александрийскому (Philo. Quaest. in Gen. II 2), о том, что, согласно Быт 14. 1, ковчег Н. был устроен наподобие человеческого тела (Ambros. Medial. Exam. VI72). Блж. Августин развивает это представление: заложенные в длине, широте, высоте ковчега пропорции соответствуют образу человеческого тела, а дверь сбоку .символически указывает как на рану на теле Спасителя (Ин 19. 34), так и на дверь, через к-рую приходят к Нему верующие и через к-рую на них «истекают таинства». Такое истолкование становится возможным, поскольку «всё, что говорится об устройстве ковчега, обозначает относящееся к Церкви» (Aug. De civ. Dei. XV 26). Прочные бревна, квадратные в сечении (только по переводу LXX: έκ ξύλων τετραγώνων — Быт 6. 14), из к-рых был построен ковчег и к-рые выдерживали как животных внутри, так и напор волн снаружи, символизируют тех церковных учителей веры, кто поддерживают людей в Церкви словом увещевания и кто могут благодаря силе убеждения выдерживать бурю споров, к-рые обрушиваются на Церковь извне со стороны еретиков и лжеучителей (Orig. In Gen. horn. 2. 4; ср.: Beda. De Tabern. 2.7).

Праотец Ной. Роспись ц. Св. Троицы мон-ря Сопочани. Ок. 1265 г.

Соответственно и размеры ковчега получают символическое истолкование: длина в 300 локтей, как и высота в 30, указывают на совершенство разумного творения, просвещенного благодатью Св. Троицы (ср.: Суп Alex. Glaph. in Gen. II 6), а также на возраст Христа, когда на 30-м году Его жизни, во время крещения, открылась тайна Св. Троицы (Лк 3. 23). Деление ковчега на 3 этажа (палубы — Быт 6.16) напоминает тройственное деление просвещенной учением Христа вселенной (Фил 2.10) и духовное небо (2 Кор 12. 2), а также соотносится с 3 уровнями интерпретации Свящ. Писания: буквальным, нравственным и мистическим. В этом высшем, духовном смысле истолкования сам верующий в своем сердце приуготовляет ковчег спасения, посвященный собранию (б-ке) Божественного слова, составленного не из неотделанных досок (т. е. трудов светских авторов), но из прочных квадратных — т. е. собраний речений пророков и апостолов (Orig. In Gen. horn. 2.5-6). Раскрытое Оригеном нумерологическое истолкование ковчега оказывает влияние и на др. авторов. Так, по мнению блж. Иеронима, таинство этих чисел означает следующее: 50 локтей — «покаяние, ибо в псалме 50 кается царь Давид», в числе 300 заключена тайна креста (греч. буква «Т» означает 300 — ср.: Иез 9. 5-6), число 30 говорит о пришествии в мир совершенного Бога Слова и о принятии Им крещения (Лк 3.23 — Hieron. Tract, in Marc. 10. 124). То, что устройство ковчега, по мнению свт. Кирилла Александрийского, указывало на таинство Христа, может быть понято из сопоставления со словами ап. Павла, обращенными к оправданным верой, чтобы они «могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову» (ср.: Еф 3. 18-19 — Суп Alex. Glaph. in Gen. II5). По мнению блж. Августина, патриарх Н. является пророком, поскольку сам ковчег становится «пророчеством о наших временах» (Aug. De civ. Dei. XVIII38).

Уже в III в. проблема истолкования животных обитателей ковчега остро встает в полемике о границах церковной дисциплины между сщмч. Ипполитом Римским и еп. Римским Каллистом I. По мнению сщмч. Ипполита, Каллист утверждал, что поскольку ковчег как символ Церкви содержал в себе самых разных животных, то соответственно как в церковной общине, так и в таинствах допустимо участие «чистых и нечистых», т. е. праведных вместе с грешниками (Hipp. Refut. IX И. 23; подробнее см.: Carletti. 2002). Тертуллиан заметил, что в миру христ. закон строго отделяет христиан от язычников и, хотя ковчег принял самых разных животных, но при этом «не принял идолопоклонства», к-рое не имеет соответствий в животном мире. Все, кто хотят быть спасены в Церкви, как в ковчеге, должны отречься от своих заблуждений на этапе оглашения (Tertull. De idololatr. 23. 4). Разделение на чистых и нечистых животных в ковчеге символизирует различие между духовными и телесными людьми, пребывающими в Церкви (Beda. De Tabern. 2.7). Иное, «антиригористи- ческое» толкование этого сюжета наиболее ярко представлено у блж. Августина: нахождение нечистых животных внутри ковчега говорит о невозможности препятствовать тому, чтобы и в Церкви могли укрыться те, кого считают «нечистыми»,— это означает не ослабление церковного вероучения или дисциплины, но проявление терпимости к ним; в частности, никто из церковных начальников не должен препятствовать, если, напр., кто-нибудь из «нечестивейших актеров» захочет принять крещение (Aug. De fide et oper. 27.49; Ep. 108.34). Нахождение обоих типов животных прообразует видение сосуда с животными ап. Петру (Деян 10.11-16) и участие как добрых, так и злых людей в таинствах Церкви. Семь пар чистых животных указывает на 7-кратные дары Св. Духа, объединяющие верных в союзе мира (Ис И. 2-3; Еф

ной

и схизме (Aug. Contr. Faust. XII 15). Свт. Кирилл Иерусалимский заметил, что различные животные в ковчеге символизируют волю разных народов, соединенных Христом, Который есть «истинный Ной» в Церкви, где вместе пасутся тельцы со львами и «мысленные волки с агнцами» (Суп Hieros. Mystag. 17. 10).

Если ковчег оказывается символом вселенной, то тогда животные — образ всех народов (Aug. In Ioan. 9.11). По мнению свт. Кирилла Александрийского, пара нечистых животных символизирует «иудеев, т. е. убийц Господа» и тот остаток, к-рый будет из их числа спасен (Ис 10. 22; ср.: Рим 9. 27 — Суп Alex. Glaph. in Gen. II7).

Свт. Кирилл Иерусалимский, как и мн. др. авторы, типологически сопоставляет рассказ о голубице, принесшей Н. оливковую ветвь (Быт 8. И), с евангельским повествованием о Св. Духе, сошедшем на Христа в виде голубя во время крещения в Иордане (Суп Hieros. Catech. 17. 10; ср. также: Ambros. Mediol. De Myst. 4. 24). Согласно свт. Иларию Пиктавийскому, возвращение выпущенного Н. голубя с оливковой ветвью в клюве в ковчег (Быт 8. 11) символизирует плоды милосердия Божия и указывает на проповедь 70 апостолов по вселенной, возвративших плоды, полученные по благодати Св. Духа (Лк 10.1,17). Последний полет голубя, когда тот не вернулся (Быт 8.12), есть знак того, что Св. Дух, однажды посланный в сердце верующего, остается там, как в жилище, навечно (Ин 14.16 — Hilar. Pict. De myster. 14). Сходным образом и свт. Кирилл Александрийский трактует ветвь маслины как указание на мир, к-рый возвещают посланные на проповедь от Христа святые, очищенные верой и проводящие жизнь в кротости евангельского жития ( Cyr. Alex. Glaph. in Gen. II8). Масличная ветвь указывает на вечный мир, в к-ром нет места тлению и порче (Aug. De doctr. christ. II 16), и на человеколюбие Божие (Ioan. Chrysost. De Lazaro. 6. 7). Как во времена потопа голубь сообщил

Н. о спасении, принеся весть о мире в клюве, так и в НЗ он принес сам мир Христов, сойдя на Его тело в крещении (Maxim. Taurin. Serm. 64. 2). Ори-

Всемирный потоп.

Мозаика собора Сан-Марко в Венеции. 1215-1280 гг.

гинальную интерпретацию этих действий приводит св. Беда Достопочтенный: масличная ветвь символизирует тех, кто крещены вне Вселенской

Церкви, т. е. еретиков, к-рые по благодати Св. Духа имеют возможность с ней воссоединиться; невернув- шийся голубь — символ тех, кто отрешились от телесных уз и устремились к свету небесной отчизны (Beda. De Tabern. 2.7).

Отлет и прилет ворона (Быт 8. 7) символизируют состояние мятущегося грешника (Hilar. Pict. De myster. 13) или же указывают на тех, кто после крещения становятся отступниками от Церкви, не пожелав после принятия таинства снять с себя одежды ветхого человека и исправить свою жизнь (Beda. De Tabern. 2. 7; Idem. In Matth. 1. 12). Ворон, к-рый улетел и не вернулся, символизирует как грех, к-рый исчез и не возвращается (Ambros. Mediol. De Myst. 10-11), так и тех людей в Церкви, к-рые думают только о своей выгоде (Aug. In Ioan. 6.2). Он также предызображает отпадение от веры Христовой нек-рых из народа Израилева, вернувшихся вновь к «теням закона» (Гал 5. 4-5 — Суп Alex. Glaph. in Gen. II7).

Для свт. Илария Пиктавийского вход Н. и жены и его сыновей по парам в ковчег (ср.: Быт 6.13; 7. 16) — это освящение, к-рое получают приходящие в Церковь; все кто готовы стать ее членами, должны соблюдать воздержание (Hilar. Pict. De myster. 13). Ориген в толковании, сохранившемся в катенах, первым высказал мысль о необходимости воздержания для обитателей ковчега во время гибели др. людей ( Orig. Fragmen- ta in Genesim. 31 // PG. 12. Col. 96). Свт. Амвросий Медиоланский заметил, что порядок входа в ковчег (Н., сыновья, затем жена) указывал «праведнику... что тогда было не время предаваться наслаждению, поскольку всем грозила близкая гибель», а порядок выхода из него (Н. и жена, сыновья — Быт 8. 16) — на смешение полов, необходимое для деторождения (Ambros. Mediol. De Noe et area. 27.16; cp.: Ephraem Syr. In Gen. 6. 12; cp.: Did. Alex. In Zach. 12.11-14 [269]). Подобное истолкование оказалось весьма популярным в святоотеческой традиции (Isid. Pel. Ер. I 67; ср.: Theodoret. In Gen. 52) и представлено в VIII в. у прп. Иоанна Дамаскина (Ioan. Damasc. De fide orth. IV 24). Разделение по гендерному признаку при входе в ковчег подобно разделению мужчин и женщин в храме во время научения во избежание влияния на людей страстей (Суп Hieros. Catech. Mystag. 14. 1-11). Представленная в этом рассказе строгая «попарность» всех живых существ служит для Тертуллиана одним из доказательств исходной моногамии для человеческого рода и соответственно требования единобрачия (Tertull. De monog. 4). Но существует и аллегорическая интерпретация повеления «войти в ковчег» как призыва обратиться к силе разума в душе, т. е. войти «в самого себя, в сердцевину своей души» (Ambros. Mediol. De Noe et area. 11.38).

Согласно «Христианской топографии» визант. автора VI в. Космы Индикоплова, ковчег Н., к-рый он именует «мироносящим» (κοσμο- φόρου κιβωτού) или же «дверью мира», после потопа достиг горы Арарат (Cosm. Indic. Topogr. chr. II24-25 [131] и 37-42; SC. 141. P. 329, 343- 349). Предание об остановке ковчега на Араратских горах в Парфии или во Фригии в христ. источниках достаточно древнее, оно восходит, вероятно, еще к Юлию Африкану (Jul. Afric. Chron. 4; ср.: Georg. Sync. Chron. P. 21) и представлено в визант. хрониках (см.: Ioan. Malal. Chron. I 4. 6).

Почитание. В западносир. Мартирологе Раббана Слибы (кон. XIII — нач. XIV в.) день смерти Н. отмечен 2 мая с указанием, что он прожил 850 лет (Peeters Р. Le Martyrologe de Rabban Sliba // AnBoll. 1908. Vol. 27. 15

ной

Р. 182). В средневек. копт, календаре, сохранившемся в передаче ара- бо-мусульм. автора кон. XIV — нач. XV в. аль-Калькашанди, 8 месоре (1 авг.) и 10 тута (7 сент.) отмечены как дни памяти соответственно вхождения Н. в ковчег и выхода из него (РО. Т. 10. Fasc. 2. Р. 188, 209). В Армянской Апостольской Церкви память Н. совершается вместе с др. ветхозаветными патриархами: согласно средневек. Синаксарю Тер- Исраэла — 18 калоца (26 дек.; Ibid. Т. 18. Fasc. 1. Р. 117), на следующий день после Рождества Христова, в совр. литургической практике — в четверг после 2-го воскресенья по Преображении Господнем.

В зап. древних «исторических» мартирологах, как и в совр. календаре Римско-католич. Церкви, отдельной памяти Н. не зафиксировано. Только в Иеронимовом Мартирологе под 15 июля говорится, что Иаков Нисибинский был единственным, кто сподобился в отличие от своих спутников увидеть ковчег Н. на горе (MartHieron. Comment. Р. 375). В добавлении к одной из рукописей 28 апр. упоминается как день, когда Н. вышел из ковчега (Ibid. Р. 215). Вероятно, это предание восходит к сир. источникам V в. (MartRom. Comment. Р. 289). Только в позднем добавлении к печатному Мартирологу Германа Гревена (2-я пол. XV в.) память «Ноя пророка» приходится на 10 мая (PL. 124. Col. 503-504). В XIV в. в «Перечне святых» Петр Наталис упомянул Н. под 10 нояб. (Petr. Natal. CatSS. XI 314), однако эта отсылка не отражает существования традиции отдельного почитания.

События, связанные с Н., широко представлены в ирл. средневековой агиографии. В ирл. календаре из Райхенау (1-я пол. IX в.) под 12 апр. отмечено начало потопа, под 27 апр. указана память «Ноя в ковчеге» (Schneiders М. The Irish Calendar in the Karlsruhe Bede // KPlSN. 1989. Bd. 31. S. 48—49). В Мартирологе из Тамлахты (1-я пол. IX в.) под 28 апр. отмечен выход Н. из ковчега (The Martyrology of Tallaght / Ed R. I. Best, H. J. Lawlor. L., 1931. P. 37). Упоминание выхода H. из ковчега под 6 мая и входа — под 7 мая встречается в комментарии XII в. к ирл. Мартирологу Оэнгуса (Felire Oengusso Celt De. Martyrology of Oengus the Cul- dee / Ed. W. Stokes. L., 1905. P. 128, 130).

Отдельного почитания H. как в греч., так и в слав, источниках не зафиксировано; в совр. календаре РПЦ, как и в календаре греч. Церквей, память Н. празднуется в Неделю св. праотцев (Σωφρόνιος (Εύστ- ρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 361; ПЦК. 2018. С. 307, 368).

Лит.: Bavaud G. Le symbolisme de 1’arche de Noe // Biblioth. Augustinienne. P., 1964. Vol. 29. P. 618-619; Rakner H. Antenna crucis: 7. Die arche Noe als Schiff des Heils // ZKTh. 1964. Bd. 86. N 2. S. 137-179; Testa E. Noe, nuovo Adamo secondo i santi Padri // Rivista Biblica. Brescia, 1966. Vol. 14. P. 509-514; Spadafora F. Noe // BiblSS. 1967. Vol. 9. Col. 1027-1028; Lewis J. P. A Study of the Interpretation of Noah and the Flood in Jewish and Christian Literature. Leiden, 1968; idem. Noah and the Flood in Jewish, Christian, and Muslim Tradition // BibiArch. 1984. Vol. 47. N 4. P. 224-239; Si- chem P„ van. L’hymne sur Noe de Romanos le Melodie // ΕΕΒΣ. 1968. T. 36. Σ. 27-36; Bob- litz H. Die Allegorese der Arche Noahs in der friihen Bibelauslegung // FMSt. 1972. Bd. 6. S. 159-170; T&nsing E. The Interpretation of Noah in Early Christian Art and Literature: Diss. St. Barbara (Calif.), 1978; Guillaume P.-M. Noe // DSAMDH. 1981. Vol. 11. Col. 378-385; Vanyo L., Nino A. M., di. Noah // EEC. 1992. Vol. 2. P. 598-599; Witakowski W. The Division of the Earth Between the Descendants of Noah in Syriac Tradition // Aram Periodical. Oxf., 1993. Vol. 5. P. 635-656; Benjamins H. S. Noah, the Ark, and the Flood in Early Christian Theology: The Ship of the Church in the Making // Interpretations of the Flood / Ed. F. Garcia Martinez, G. P. Luttikhuizen. Leiden, 1999. P. 134-149; Carietti C. L’arca di Noe: Owero la chiesa di Callisto e 1’uniformita della «morte scritta» // Antiquite Tardive. P., 2002. Vol. 9. P. 97-102; Amirav H. Rhetoric and Tradition: John Chrysostom on Noah and the Flood. Leuven, 2003; Библейские комментарии отцов Церкви и др. авторов I—VIII вв.: Ветхий Завет. Тверь, 2004. Т. 1: Книга Бытие 1-11. С. 148-197; Dulaey М. Le «De area Noe» de Gregoire d’Elvire et la tradition exegetique de 1’Eg- lise ancienne // Graphe. Villeneuve-d’Asqc, 2006. Vol. 15. P. 79-102; Metzler K. Origenes fiber die Arche Noah: Zur Bestimmung griechischer Fragmente der Genesishomilien (CPG 1411) // Adamantius. Pisa, 2010. Vol. 16. P. 399-412; Collins C.J. Noah, Deucalion, and the New Testament // Biblica. R„ 2012. Vol. 93. N 3. P. 403- 426; Terbuyken P„ Enss E„ Zanella F. Noe // RAC. 2013. Bd. 25. Lfg. 194/201. S. 938-969.

A. E. Петров

Образ H. в эллинистическом и раввинистическом иудаизме. В иудейской традиции греко-рим. периода библейская история о Н. обогащается множеством деталей и обретает неск. разных форм. В некоторых случаях заполняются оставленные библейскими авторами лакуны, вводятся отсутствующие в кн. Бытие подробности или даже совершенно новые, связанные с сюжетом истории. Иногда, напротив, повествование становится лаконичней, выделяется к.-л. одна линия, наиболее важная для автора. И в обоих вариантах переработанный сюжет предания о Н. и потопе служит определенным, чаще всего дидактическим целям.

Евр. и греч. эллинистические авторы, много писавшие о библейских патриархах, практически не обращаются к преданиям о Н. Связано это с тем, что одной из главных задач евр. историков того времени было доказать древнее происхождение евр. народа, прародителем к-рого считается Авраам, а Н., как «второй Адам», считался праотцем всего человечества. История о потопе и человеке, пережившем потоп и восстановившем человеческий род, была издревле известна на Ближ. Востоке. Сказание о Ксисутре у Бероса или греч. предание о Девкалионе служили для евр. историков доказательством историчности потопа и достоверности библейского повествования, а образ Н. превращался в идеал праведности (los. Flat). Contr. Ар. 1. 19; Philo. De praem. 23).

В сочинениях Филона Александрийского (ок. 25 г. до Р. X.— ок. 50 г. по Р. X.) библейское предание о Н. прочитывается двояко. Прежде всего библейская история буквальна и имеет назидательную цель. Н., сын Ламеха,— единственный праведник в 10-м поколении от Адама (Philo. Quaest. in Gen. 1.87). И хотя праведность его не абсолютна, поскольку в Быт 6. 9 сказано, что он был «человек праведный и непорочный в роде своем», т. е. «праведный, относительно своего собственного порочного поколения», уступавшего в праведности патриархам (Idem. De Abr. 37-38), за свою добродетель, мудрость, святость и праведность он удостоился величайших наград: пережить потоп и стать отцом нового человеческого рода (Ibid. 31, 34- 36, 46; Idem. De vita Mos. 2. 59-60; Idem. De praem. 23). Филон, следуя за евр. традицией, имя Ной толкует как «покой», объясняя это тем, что Н. был освобожден от тяжкого труда на земле (Idem. Quod deter, pot. 121), поскольку после потопа земля вернулась в первозданное состояние, проклятие не действовало и растения плодоносили сами (Idem. De vita Mos. 2. 64; Idem. Quaest. in Gen. 2.47). Рассказ о потопе, пребывании в ковчеге и жизни после потопа у Филона не намного отличается от библейского, лишь дополнен незначительными деталями, напр. упоминанием о запрете на физическую 16

ной

близость, действовавшем в ковчеге (Ibid. 2. 49). Одним из важнейших элементов истории о Н. оказывается, согласно Филону, запрет употреблять в пищу «плоть с душою ее, с кровью» (Быт 9. 4).,Для него этот закон — часть естественного, разумного закона, в соответствии с к-рым должно жить все человечество (Ibid. 2.59-61; Idem. De Abr. 1). Разъясняет Филон и историю об опьянении Н., хотя толкует ее своеобразно. С одной стороны, слово «опьяненный» (μεθύειν) происходит от словосочетания «после жертвоприношения» (μετά τό θύειν), а недостойный человек никогда не участвует в священнодействии, именно поэтому пьяным может оказаться и праведник {Idem. De plant. 163-164). С др. стороны, вино — символ духовной обнаженности, проявляющейся в бессмысленной болтовне, жадности, чрезмерной веселости. Именно таким оказался пьяный Н.: его душа обнажилась, стала нечувствительной к добродетели. Спасла его лишь мудрость, благодаря к-рой он остался дома, и его грех, подобно греху нечестивцев, не вышел наружу {Idem. De ebrietate. 4; Idem. Leg. all. 2.60).

За букв, смыслом истории ο Η. Филон усматривает аллегорию. Н. не просто выдающийся муж древности, он — олицетворение праведности, как до него Енос был олицетворением надежды, а Енох — покаяния. Все вместе они представляют собой начальный этап совершенствования человеческой души. Высший этап олицетворяют патриархи: Авраам — добродетель, постигаемую наукой, Исаак — природную добродетель, Иаков — добродетель, обретаемую через упражнения {Idem. De Abr. 47- 48). Ковчег — это тело, спасающее душу и разум человека, олицетворяемые обитателями ковчега, от потопа — страстей, бушующих вокруг. В то же время потоп играет очистительную роль {Idem. De confus. ling. 23-25; Idem. Quod deter, pot. 167- 173). Подобная аллегория появляется в трактате «О сельском хозяйстве». Филон говорит о принципиальной разнице между земледельцем, заботящемся о земле, и пахарем, бездумно вскапывающем землю. Земля — образ человеческого тела. Пахарь, напр. Каин, заботится о телесных удовольствиях, а земледелец, каким старался быть Н.,— о душе, наполняющей тело {Idem. De agr. 125, 181). С т. зр. аллегорической интерпретации, имя Ной означает «покой разума», изгнавшего из души все нечестивые порывы, противоречащие естественному закону {Idem. Quod deter, pot. 121-122).

Благодаря сочетанию букв, прочтения истории о Н. с ее аллегорическим истолкованием Филон эллинизирует историю потопа, делает образ Н. не просто понятным грекам, но представляет его как мудреца- философа, идеал для подражания.

В сочинениях Иосифа Флавия можно обнаружить иное прочтение истории о Н. и потопе. В отличие от Филона Иосиф не ставит перед собой задачи дидактической. Его сочинения — прежде всего апология евр. закона и евр. истории, хотя, как и Филон, он прежде всего говорит об универсальности библейских заповедей, их соответствии естественному закону, общему для всего человечества {los. Flav. Antiq. I 3). В 1-й части «Иудейских древностей» рассказ Иосифа о Н. и потопе практически буквально следует за библейским, с той разницей, что Иосиф, используя хронологию Септуагин- ты, относит потоп к 2262 г. от Сотворения мира, тогда как, по масо- ретской версии, потоп случился в 1656 г. (Ibid. 13.3-4). Для того чтобы придать истории достоверность и значимость, Иосиф не просто удлиняет ее, но добавляет «археологические» и внешние свидетельства. Он упоминает об остатке ковчега, сохранившемся «до сих пор на горе Кор- дуйской», а также об описаниях потопа у Бероса, египтянина Иеронима, Мнасея и др. (Ibid. I 3. 6; Idem. Contr. Ар. 1. 128-131). Говоря о Н., Иосиф делает акцент на нечестии поколения и на праведности праотца, высшим подтверждением к-рой становится вложенная в уста Н. молитва,, сопровождающая жертвоприношение. Этой молитвы нет в Библии, но с т. зр. Иосифа это диалог с Богом, в к-ром Н. не только обращается с просьбой, но и удостаивается ответа, что служит подтверждением того, что Н. не просто праведник, он — ходатай за буд. человечество {Idem. Antiq. 13. 8). Важно, что Иосиф совсем не упоминает историю об опьянении Н., вероятно, считая ее. неприглядной, бросающей тень на человека, чья праведная жизнь достойна подражания.

В апокрифах. Наиболее причудливую форму история о Н. получает в апокрифической традиции, где в библейское повествование вводятся разнообразные детали и целые сюжеты. Прежде всего авторы апокрифов уделяли внимание значению имени Ной; помимо традиц. библейского и раввинистического прочтений авторы апокрифических текстов выводили имя Hoax из 2-го значения корня niiah — «оставаться»: это имя оказывалось пророчеством о том, что Н. суждено пережить гибель человечества и возродить его (1 Енох И. 17-18; Юб 5; Сир 44. 16-18). В апокрифах очень подробно описываются грехи поколения Н., ставшие следствием падения ангелов (1 Енох 8.1-2; 15.1-8). Н. оказывается не просто единственным, но величайшим праведником (Сир 44. 17), подобным патриархам прошлого и будущего (Тов 4. 12; Юб 19.24; 21.10; Завещание Вениамина 10. 6). Праведность его проявляется во всем. От рождения «тело его бело, как снег, и красно, как роза, его волосы головные и теменные были белы, как волна, и его глаза были прекрасны; и когда он открыл свои глаза, то они осветили весь дом, подобно солнцу» (1 Енох 106-107). Возмужав, он в отличие от молодых людей своего поколения, взял жену из собственной семьи (Юб 4.33; Тов 4. 12); «сердце его было праведно во всех путях его, как было поведено ему. И ничего не преступил он из того, что было ему предписано» (Юб 5.19).

Очень важный сюжет, отличающий апокрифическую традицию от библейского текста,— проповедь Н., обращенная к грешным соплеменникам. Книги Сивилл рассказывают о том, как Бог повелел Н. проповедовать и Н. действительно обратился к народу с призывом прекратить беззакония и кровопролитие, но в ответ подвергся насмешкам (Sib. 1.128-172). Возможно, мотив проповеди был заимствован из 1 Енох, где описана проповедь Еноха, обращенная к стражам (1 Енох 12.4—13.10). Позже этот мотив входит в переложение истории Н. Филоном {Philo. Quaest. in Gen. 2. 13; хотя здесь говорится не столько о проповеди, сколько о последнем шансе покаяться, предоставленном людям после того, как ковчег был запечатан) и в раввинистическую традицию (Вавилонский Талмуд. Санхедрин 108а-б).

Строительство ковчега и собирание в него животных представлялось

17

ной

авторам апокрифов делом Божественным. Напр., в 1 Енох 67.2 ковчег строят ангелы, а согласно 1 Енох 89. 1, Н., чтобы построить ковчег, сам становится подобен ангелу. Потоп описан гораздо более драматично, чем в кн. Бытие: Бог является, чтобы провозгласить начало потопа (Sib. 1. 200), открываются небесные и земные «шлюзы» (1 Енох 89. 2-4; Юб 5. 24). В кн. Еноха же впервые появляется мысль о том, что потоп, наказание злодеям, всего лишь «первый конец» и прообраз «последнего конца», к-рый произойдет через «семь седьмин» (1 Енох 93-98). Ковчег при этом видится «простой деревяшкой», спасаемой Божественной Премудростью (ср.: Прем 10. 4; 14.1—7), а для автора 4-й Маккавей- ской книги он становится прообразом матери народа, радетельницы о законе, противостоящей пыткам и терзаниям (4 Макк 15. 29-32).

В описании жизни Н. после потопа традиции расходятся: лит-ра ено- хического круга не обращается к этому времени, поскольку для ее авторов главным было показать грех прежнего поколения и его уничтожение. Для авторов Книги Юбилеев Н.— носитель исправленной морали нового мира, человек, благодаря которому создается новый мир, с ним заключается новый завет и ему дается Божественное обетование. На 1-е место в таких текстах выходит культовая составляющая завета: строительство жертвенника и само жертвоприношение. Н.— священник, он приносит жертвы, чтобы искупить землю (Юб 6. 1-3). Завет Бога с Н. становится прологом к завету с Израилем на Синае.· Н. даются законы о запрете на кровопролитие, на предписание кропить кровью алтарь (Юб 6. 6-14). В качестве подтверждения завета Бог устанавливает праздник недель, или Шавуот, и дает Н. правильный ритуальный календарь, сопровождая это откровением о том, что довольно скоро люди в силу своей греховности его забудут (Юб 6.17-38).

Тот же календарный и ритуальный аспект выходит на 1-й план в истории с опьянением Н. Он сажает виноградник на горе Лубар, где пристал ковчег, в 7-й месяц 4-го года собирает виноград, делает вино и хранит его до конца года. В 1-й день 1-го месяца нового, 5-го, года приносит искупительную жертву, окропляя ее вином, и пьет вино с сы-

Ной собирает урожай винограда.

Роспись

ц. Христа Пантократора в мон-ре Дечаны. 1338-1348 гг.

новьями (Юб 7. 1-6). Прежде всего обращает на себя внимание соблюдение закона о плодах 4-го года, предписанное в Лев 19. 23-25. Согласно Книге Юбилеев (7. 36-37), плоды нужно отдавать священникам, к-рые должны съедать их перед алтарем. Н. в Книге Юбилеев не просто человек, переживший потоп и восстановивший род человеческий, Н.— священник, поэтому он съедает плоды и пьет вино. Питие вина превращается в религ. церемонию, а опья-

Погребение Ноя.

Мозаика собора Сан-Марко в Венеции. 1215-1280 гг.

нение сакрализуется. Поведение Хама не просто оскорбление отца, но оскорбление обряда, и поскольку сам Хам не может быть проклят, т. к. был благословлен (Быт 9. 1), проклятие падает на его сына Ханаана.

В Откровении Варуха (3 Вар) история о винограднике Н. представлена как продолжение сюжета о грехопадении Адама, прельстившегося плодом виноградной лозы. После грехопадения лоза была проклята и выброшена. Но после потопа Н. нашел ее и, прежде чем посадить, долго молился. В ответ на молитву Бог разрешил посадить лозу, пообещав, что проклятие от нее станет благословением (3 Вар 4. 8-17). Этот сюжет вызывал многочисленные споры среди исследователей: далее в тексте упоминается Иисус Христос, что давало одним основание считать, что сюжет — более поздняя христ. интерполяция (Hughes. 1913. Р. 536); по мнению других, интерполировано лишь имя Иисуса Христа, сам же текст представляет собой древнеевр. традицию, согласно к-рой Н. уподоблялся Адаму (Harlow. 1996. Р. 78-83).

В отличие от библейского повествования, завершающегося рассказом о винограднике, Книга Юбилеев продолжает историю, дополнив ее пространным сообщением о том, как Н. учил заповедям внуков (Юб 7.39), как он разделил землю между 3 сыновьями (Юб 8-9) и как помог детям бороться с обольщавшими их демонами, оставив им книгу с рецептами лекарств из целебных трав (Юб 10.1—11). Завершается рассказ смертью Н. и его погребением на горе Лубар, той самой, к к-рой когда-то пристал ковчег (Юб 10.15-17).

Неожиданно заканчивается и история Н. в Книгах Сивилл, где утверждается, что Сивилла была невесткой Н. (Sib. 3.825-827).

ной

(кол. 2-17). В 5.29 упоминается, что источник этого рассказа — «книга изречений Ноя». Имеющиеся данные позволяют предположить, что рассказ о Н. в Апокрифе на кн. Бытие представляет собой соединение 3 версий: кн. Бытие, 1 Еноха и Книги Юбилеев — 3 текстов, авторитетных для кумран. традиции.